Text

За нашу Советскую Родину!

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

ДЕКАЬ-РЬ 1978 г.

12

ИЗДАЕТСЯ С 1848 года

В номере:

Н. Усенко. Идейно-политическое воспитание — важнейший путь укрепления

воинской дисциплины ....... . . . : :

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ?

А. Плехов. Всенародная демократия зрелого социализма

В. Михайлин. Совершенствовать подготовку офицерских кадров в высших

военно-морских училищах : :

13

Вести с флотов .

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИСКУССТВО

Н. Махров. Риск в решении командира на использование сил ....

И. Кузьмин. Разведка в блокадных действиях на море

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

А. Гуменюк. Из опыта воспитания военных моряков в духе советского

патриотизма

Ю. Федотов. Верность священному братству

19

25

30

37

40

В. Белов. Рационально и бережно использовать материальные и финансовые

ресурсы

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

В. Корнюшко. Политическая работа командира ....

Г. Ивашкин. Занятия и тренировки проводить без упрощенчества .

44

46

52

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

МОСКВА

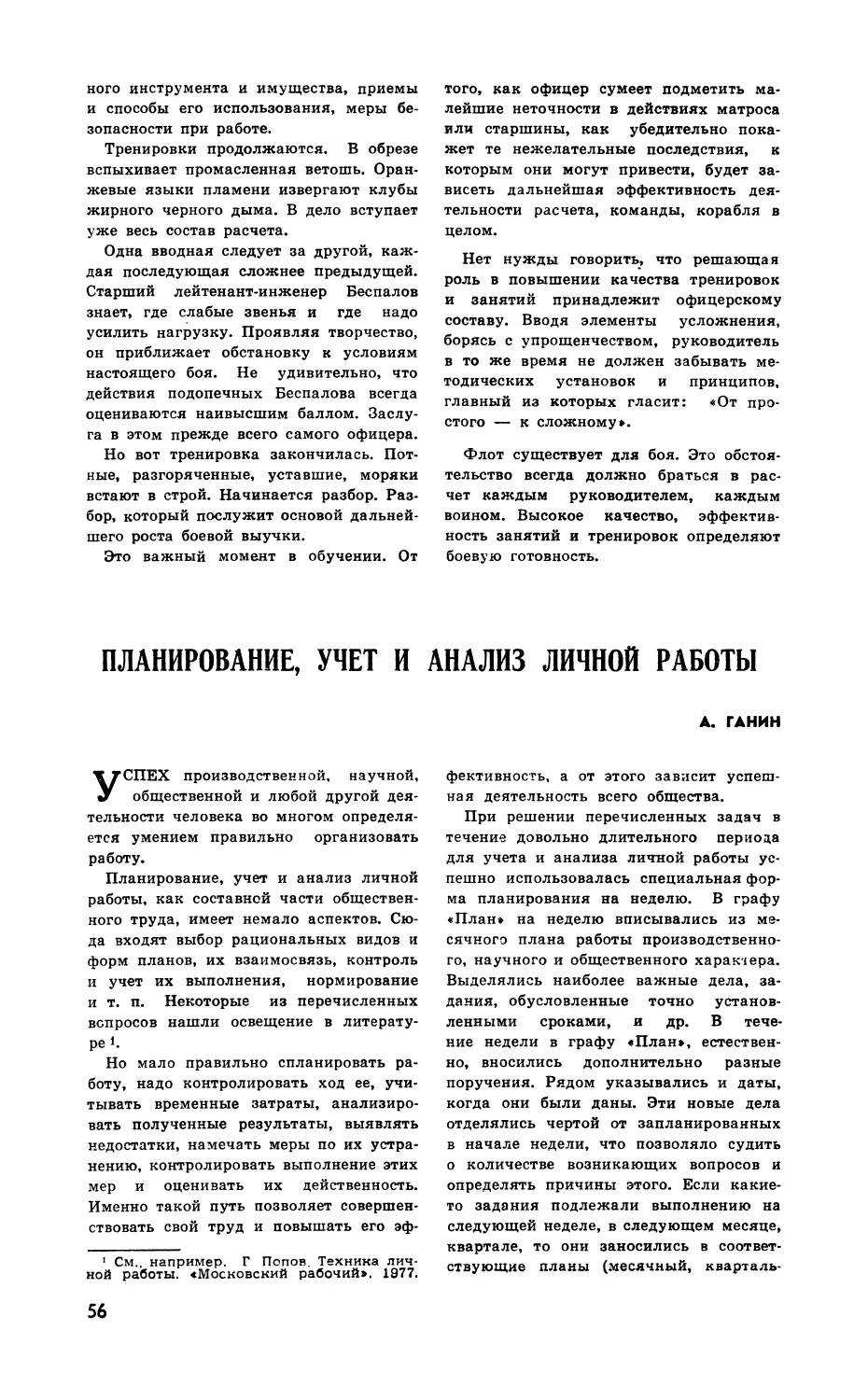

А. Ганин. Планирование, учет и анализ личной работы 56

A. Костюк. К каждому — индивидуально 59

B. Мельников. Школа штурмующих небо 63

Ю. Дубинко, В. Заколодяжный, В. Панкевич. Состояние и перспективы

развития космических навигационных систем .... ... 65

М. Пуссе. Туристскими дорогами 69

* * *

В. Роговой. Флотская торговля и быт военных моряков ..... 72

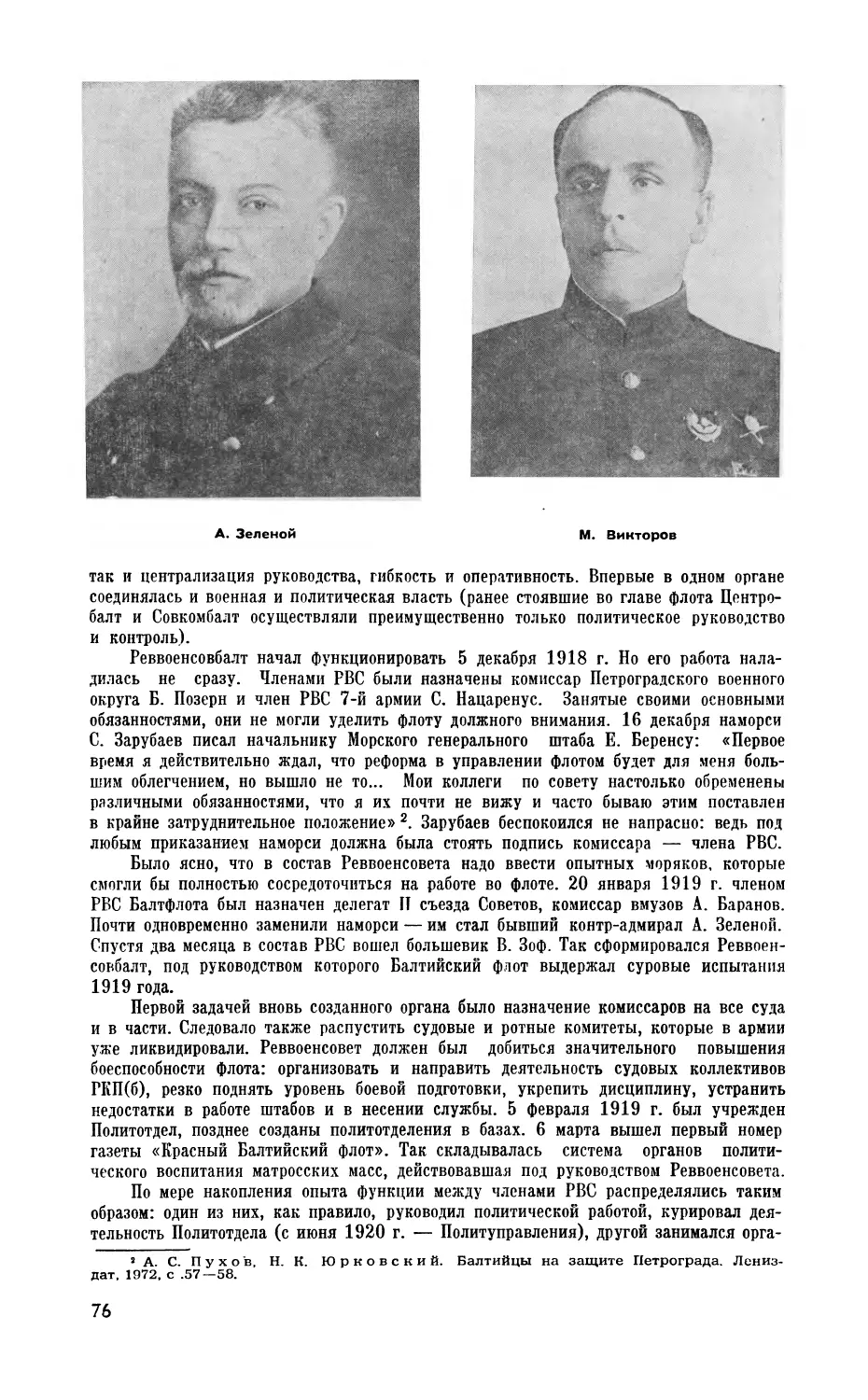

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

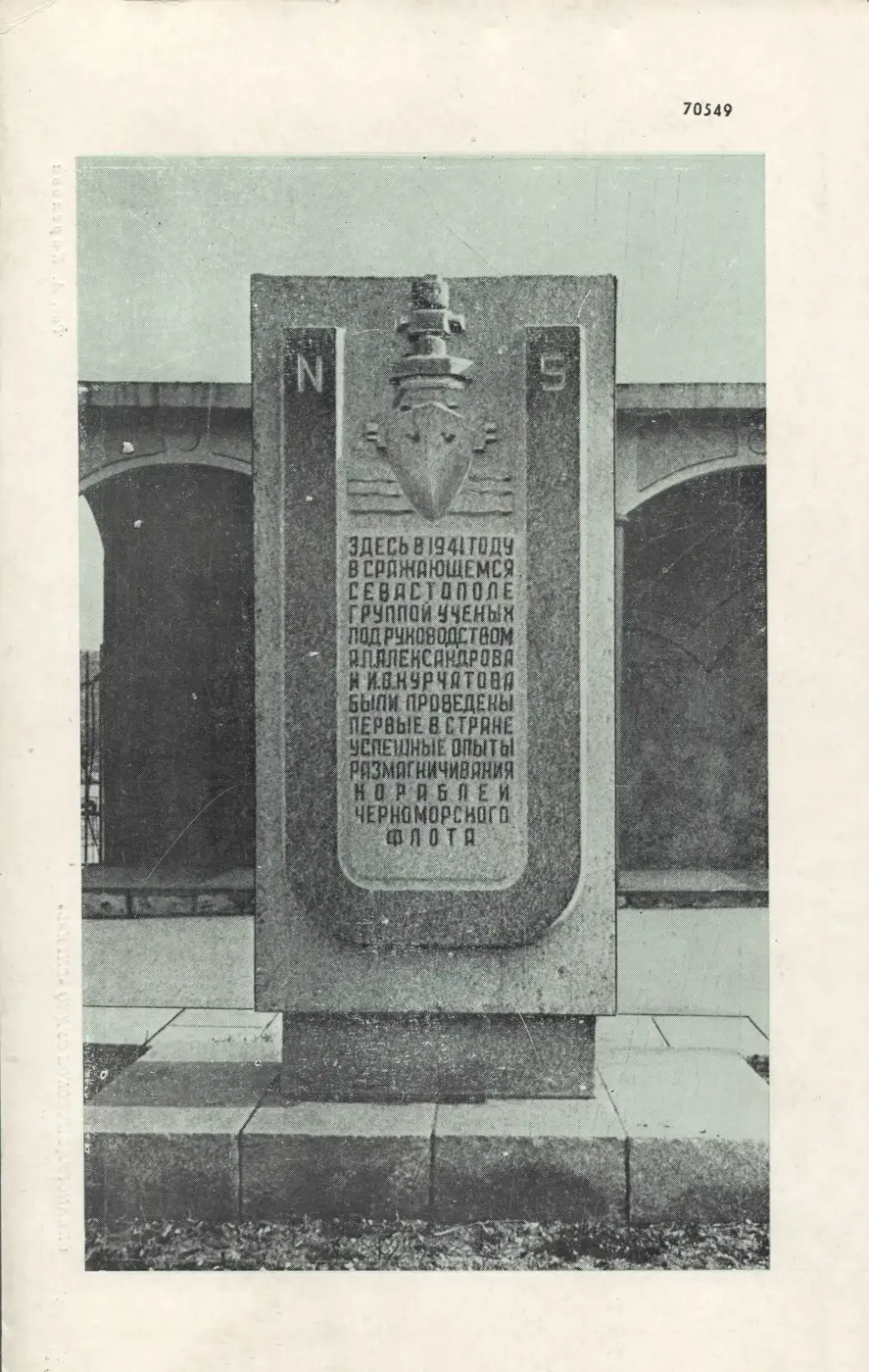

И. Соловьев, Н. Юрковский. Первый на флоте .... . 75

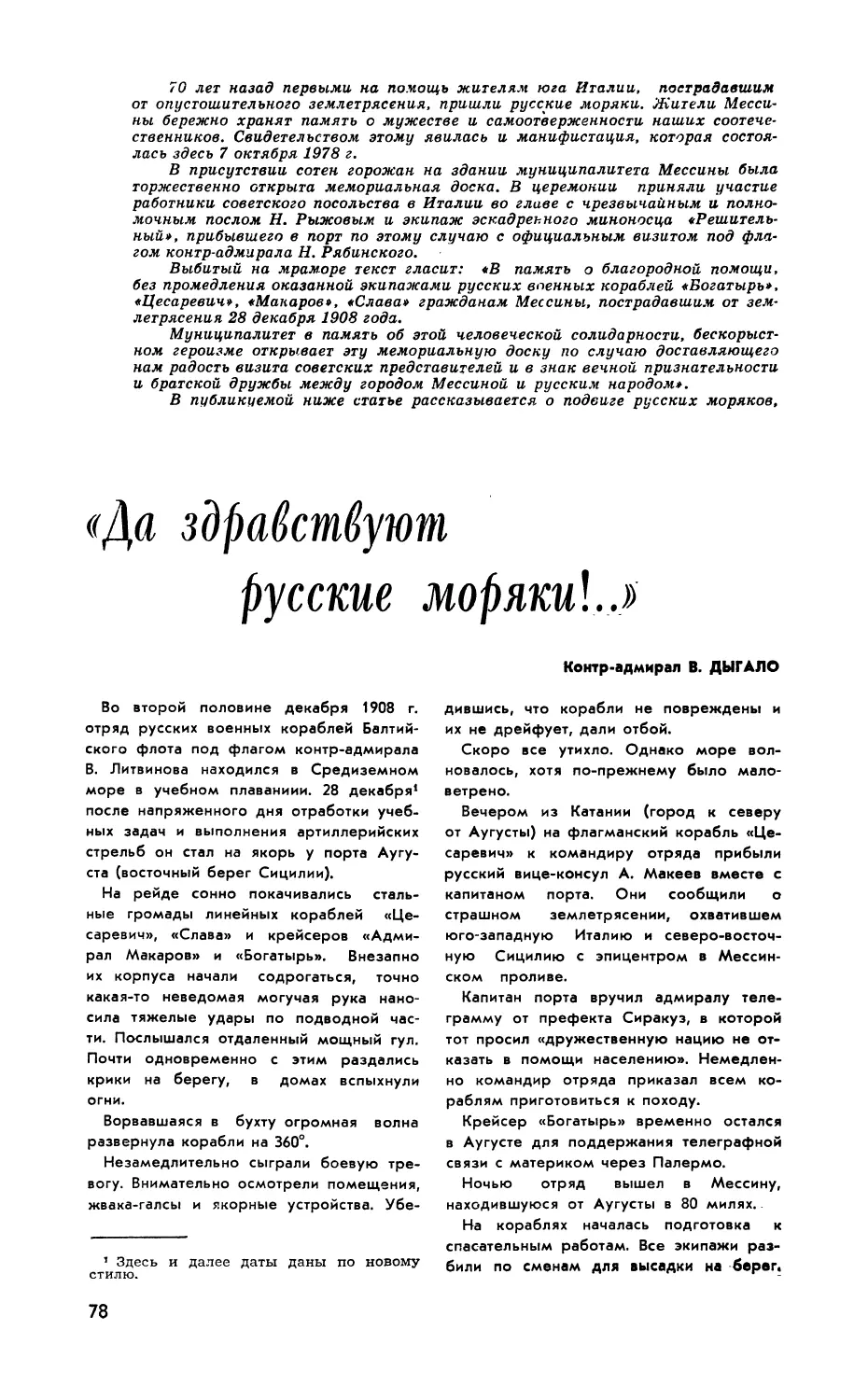

В. Дыгало. «Да здравствуют русские моряки!..» 78

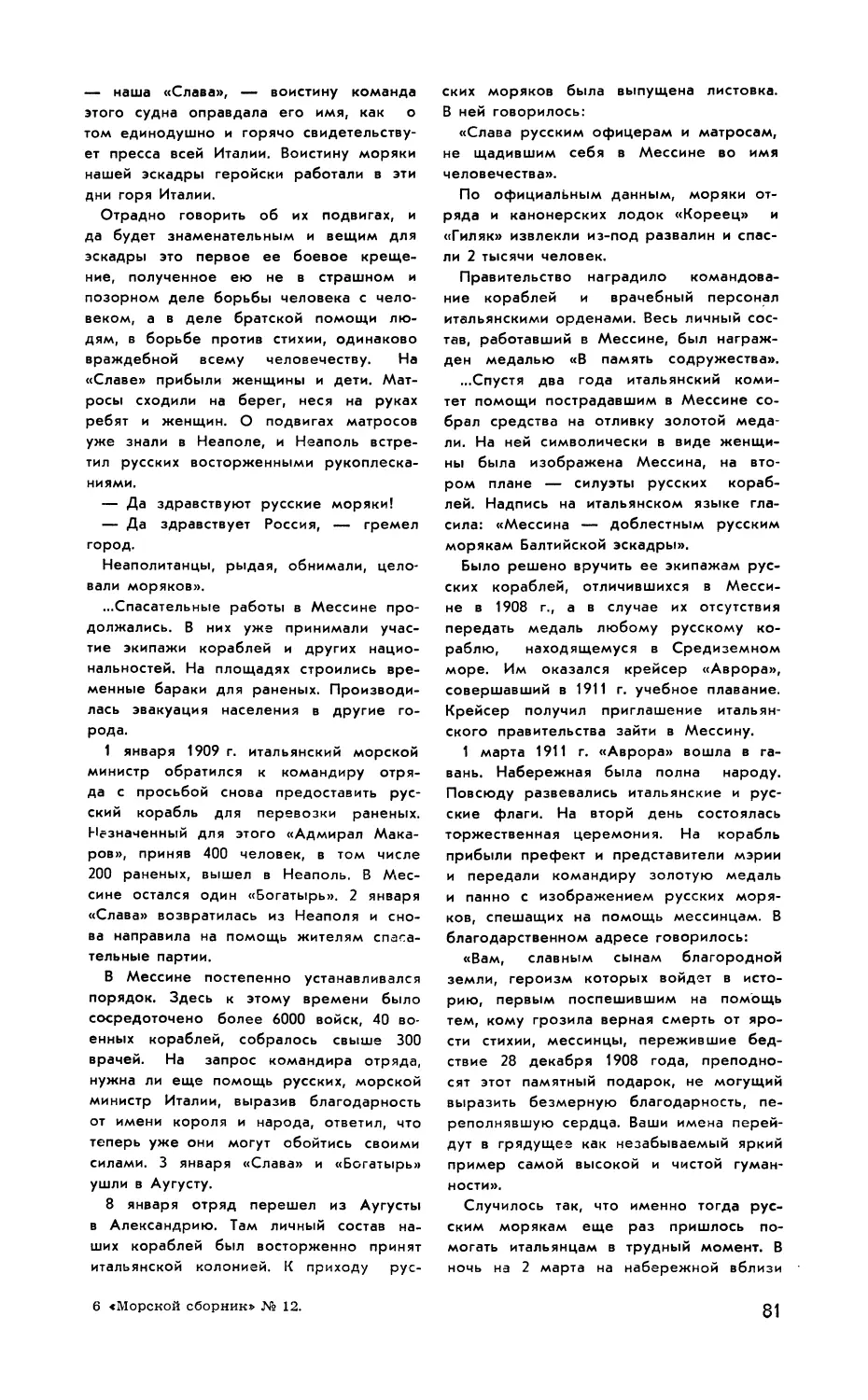

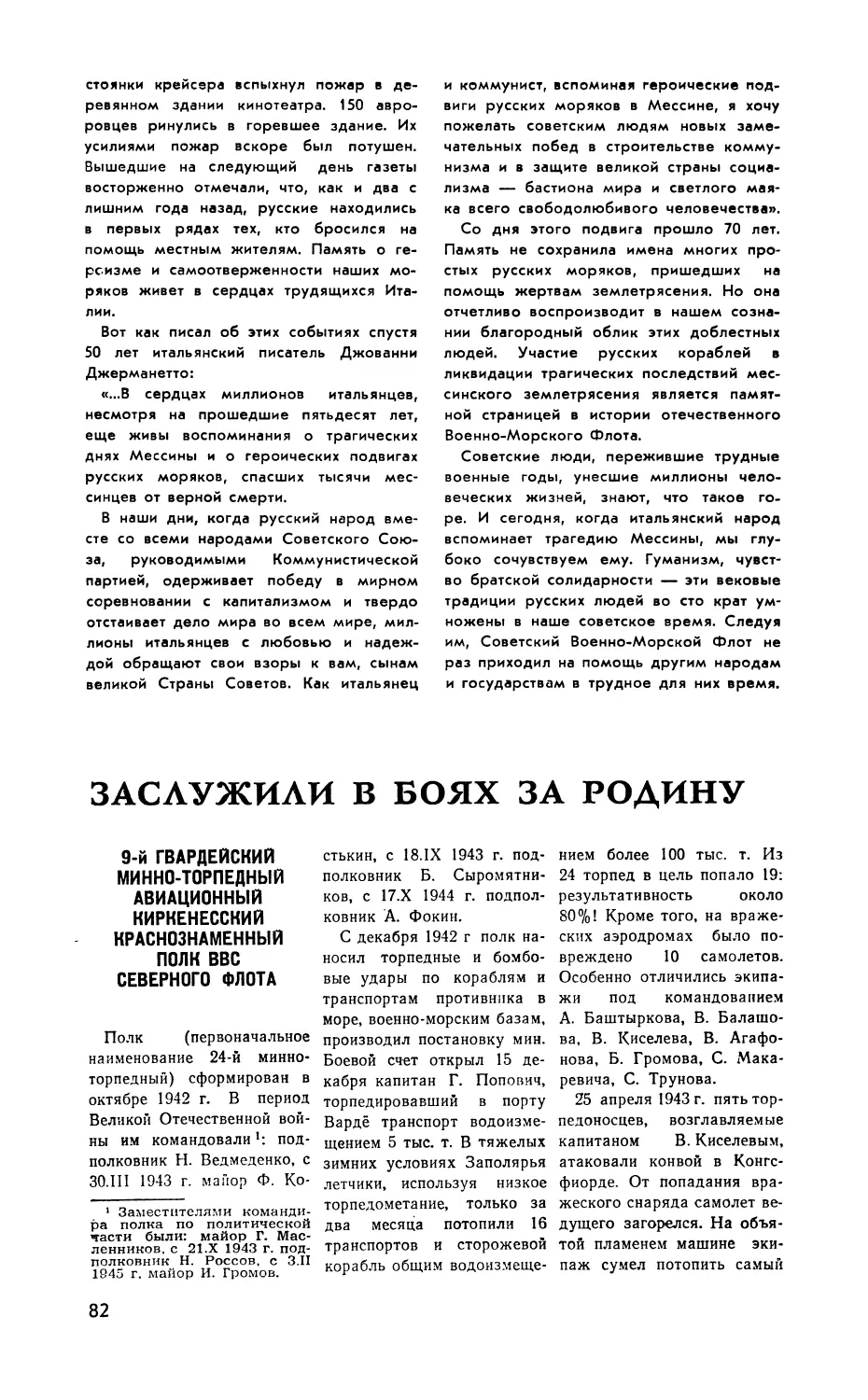

Заслужили в боях за Родину 82

И. Гузненков. Такое не забыть .... 84

Календарь морских памятных дат на январь—нюнь 1979 i. . 85

В. Коршунов. Многогранность таланта .... . ... 86

И. Максимов. Дефект устранили вовремя 90

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

О. Ломов, И. Раскин. Продолжительность плавания кораблей и их обитаемость 91

A. Бойко. Оптическое поле и волоконная оптика в системах передачи информации 94

* * *

И. Куксин. Знаки различия в Военно-Морском Флоте 99

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЖИЗНЬ ОКЕАНА

Г. Бякин, В. Сурин. Холодная пленка в океане 102

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

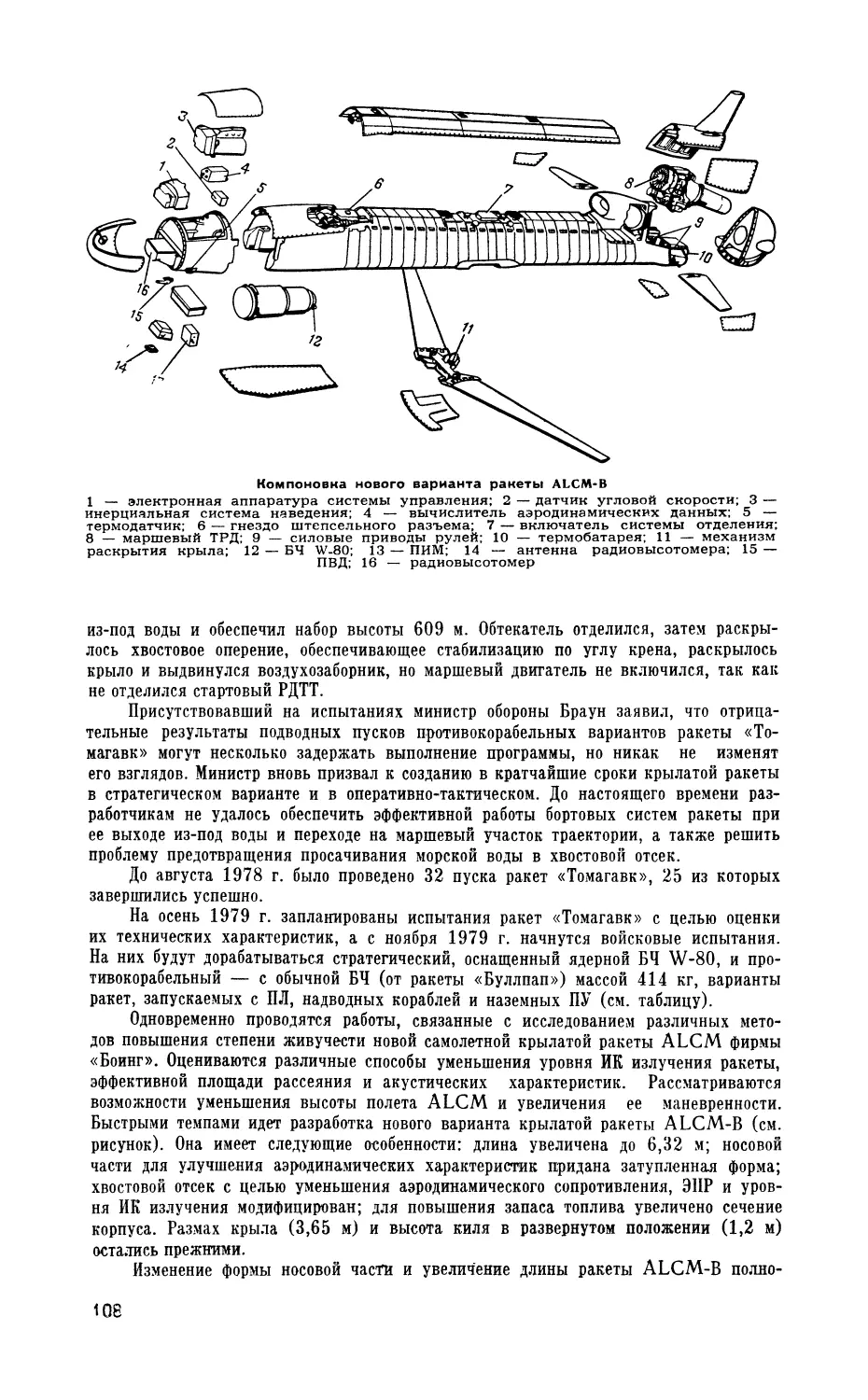

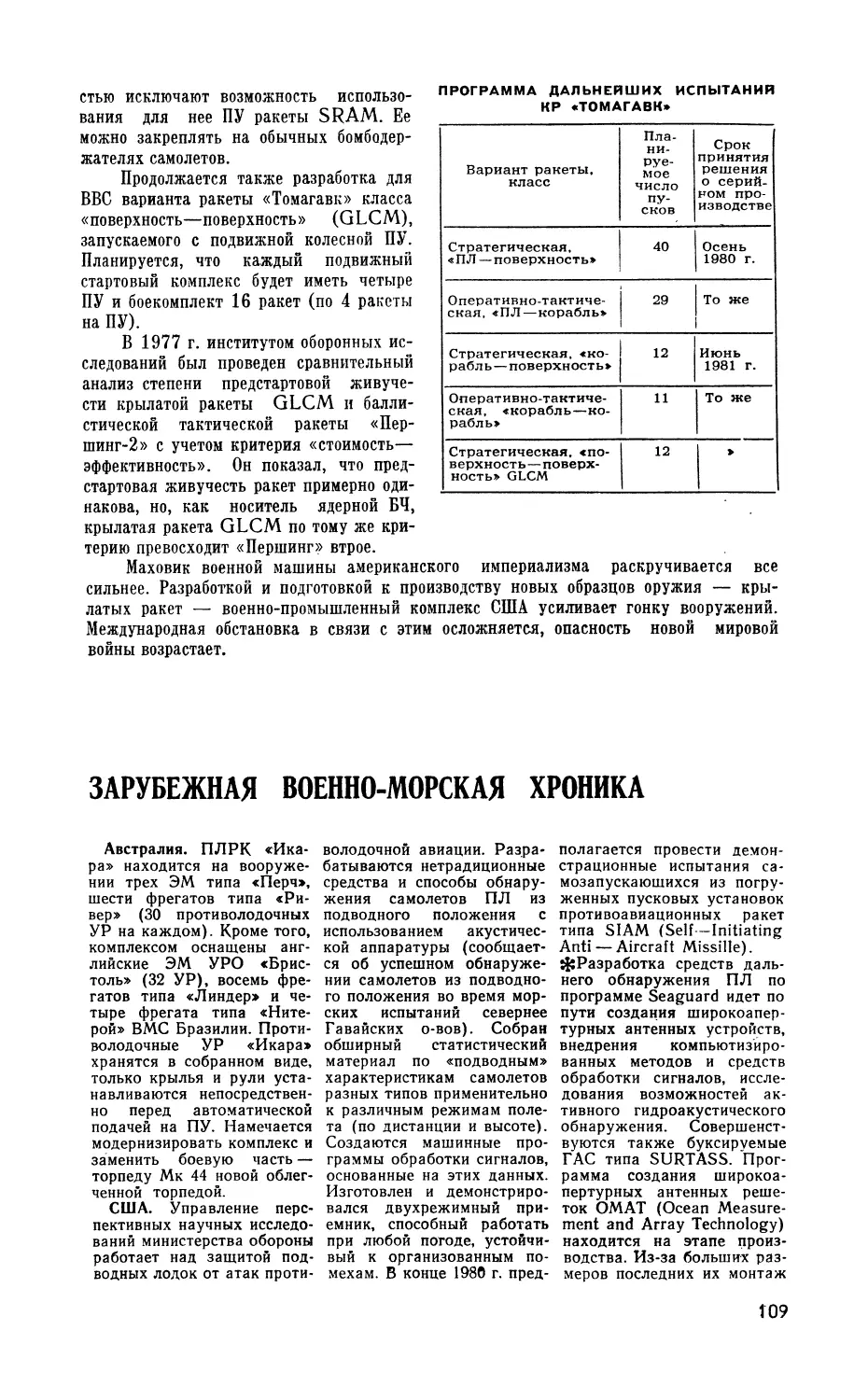

Н. Новичков. «Томагавк» на испытаниях 106

Зарубежная военно-морская хроника 109

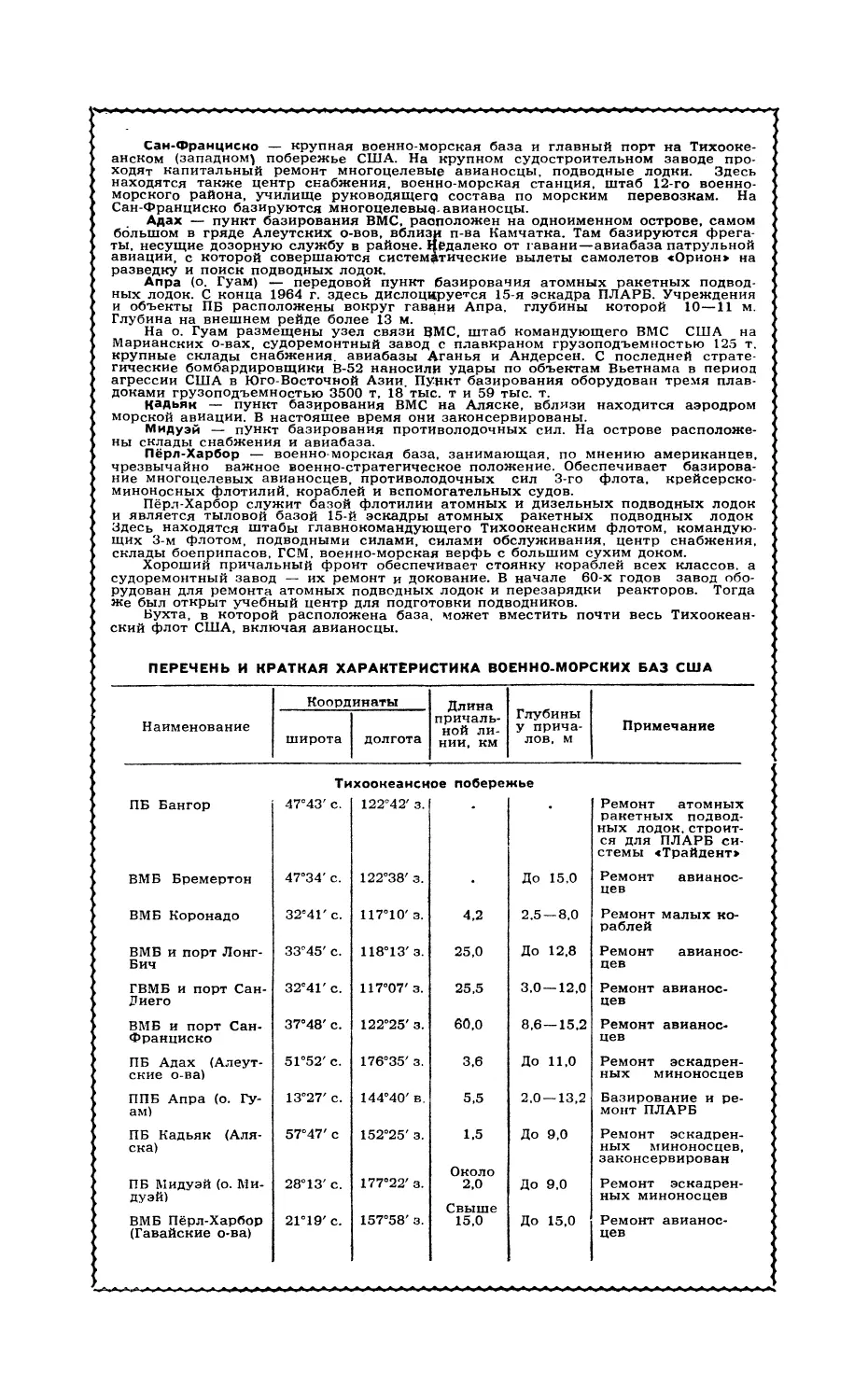

Система базирования ВМС США 111

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

О. Мрыкин. Систематизированный свод военных знаний 113

B. Ачкасов. Вторая мировая война и Скандинавия 116

Г. Власов, С. Макушева. Обходиться без переводчика 118

Д. Владимиров. «Буду писать людей флота» 120

Указатель статей, опубликованных в журнале «Морской сборник» в 1978 г 122

* * *

Новые книги 128

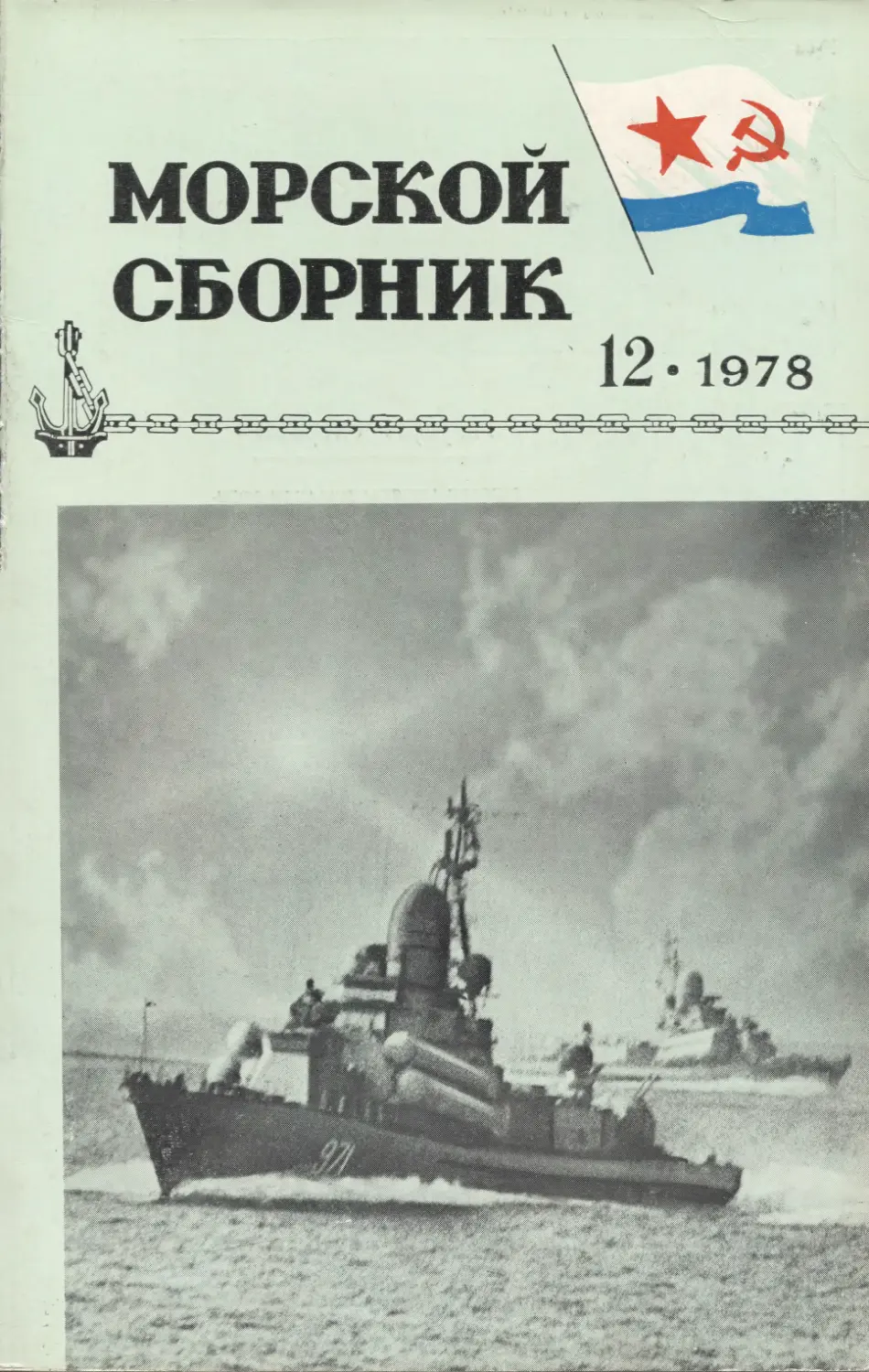

На 1-й странице обложки — Курсом в открытое море (фото Ю. Пахомова)

Редакционная коллегия:

А. С. Пушкин (главный редактор), В. И. Ачкасов, С. С. Бевз, Ю. А.

Быстрое, Н. И. Вишенский, Н. П. Вьюненко, В. Г. Германович (зам. главного

редактора), Б. Л. Дубинин (ответственный секретарь), С. С. Ефремов,

Р. А. Зубков, Ю. Я. Ковель, М. М. Крылов, Ю. А. Кузнецов, С. Г. Мок-

роусов (зам. главного редактора), И. Н. Петров, К. Л. Сталбо. И. И. Ты-

нянкин, И. Ф. У сков, И. К. Хурс, Г. И. Щедрин

Адрес редакции: 103175. Москва, К-175, Чаплыгина, 15.

Телефены: 226-45-20, 226-45-34.

Технический редактор Есакова Н. Н. Рукописи не возвращаются.

Г-12215. Сдано в набор 23.10.78 г. Подписано к печати 29.11.78 г.

Бумага 70Xl08Vi6 —8печ. л. = 11,2 усл. п. л. + вклейка XU п. л. Цена 40коп. Зак.5401

Типография «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 38.

© «Морской сборник», 1978 г.

Красная Армия создала невиданно твердую дисциплину не из-под палки,

а на основе сознательности» преданности, самоотвержения самих рабочих и

крестьян.

В. И. Л Е Н И Н

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ-

ВАЖНЕЙШИЙ ПУТЬ УКРЕПЛЕНИЯ

ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Герой Советского Союза вице-адмирал Н. УСЕНКО,

первый заместитель начальника политического управления

Военно-Морского Флота

ОСНОВОЙ воинской дисциплины в Советских Вооруженных Силах является

высокая политическая сознательность военнослужащих.

Что значит дисциплинированный матрос, старшина, мичман, офицер? Это прежде

всего политически и нравственно зрелый человек, беззаветно преданный Советской

Родине, осознанно и строго выполняющий требования военной присяги и воинских

уставов, приказы и распоряжения командиров и начальников, способный личные

интересы подчинять общественным. Фундаментом, базой высокой ответственности

военнослужащего является глубокая убежденность в том, что безупречное исполнение им

воинского долга вызывается интересами безопасности Родины. Эта убежденность

мобилизует военнослужащего на образцовое поведение, своевременное и точное выполнение

приказов, мастерское овладение вверенной техникой и оружием. Но она не приходит

сама собой, а формируется всем укладом воинской жизни, воспитывается в ходе

повседневного ратного труда, системой марксистско-ленинского образования и

политической учебой личного состава.

Педоостепенное условие достижения крепкой воинской дисциплины,

предупреждения аморальных проступков — воспитание у военнослужащих коммунистического

мировоззрения, формирование активной жизненной позиции. В Отчетном докладе ЦК

КПСС XXV съезду партии указывается: «Ничто так не возвышает личность, как

активная жизненная позиция, сознательное отношение к общественному долгу, когда единство

слова и дела становится повседневной нормой поведения. Выработать такую позицию —

задача нравственного воспитания.

К сожалению, еще встречаются люди, которые знают нашу политику и наши

принципы, но не всегда следуют им на практике, не ведут борьбы за их осуществление,

примиренчески относятся к нарушениям норм социалистического общежития. Разрыв

между словом и делом, в каких бы формах он ни выражался, наносит ущерб и

хозяйственному строительству, но особенно — нравственному воспитанию» 1.

Вот почему командиры, политработники, партийные и комсомольские

организации в процессе воспитания военнослужащих сосредоточивают свои усилия на

повышении их идейно-политического и нравственного уровня.

1 Материалы XXV съезда КПСС. Политиздат, 1976, с. 77—78.

Определяющим в формировании глубокой коммунистической убежденности воинов

является марксистско-ленинское образование, пропаганда военных произведений

В. И. Ленина, его идей по вопросам военного строительства и защиты

социалистического Отечества.

Исключительно важную роль в воспитании у моряков идейной убежденности,

сознательного отношения к воинскому долгу играет углубленное изучение материалов

XXV съезда партии, которое ведется во всей системе политической подготовки личного

состава. Кроме актуальных проблем политики партии, большое место в материалах

съезда занимают вопросы, касающиеся формирования у советских людей высокого

морального облика.

Командиры и политорганы располагают богатым арсеналом средств, форм и

методов идеологической работы в интересах укрепления воинской дисциплины. И если они

используются умело, с учетом комплексного осуществления идеологических и

организационных мероприятий, налицо конечный результат: увеличивается число

подразделений, в которых полностью изжиты происшествия и серьезные нарушения воинского

порядка.

Более двух лет нет грубых проступков на подводной лодке, где секретарем

партийной организации капитан-лейтенант А. Аверьянов. Это один из лучших кораблей

флота. На нем четкая уставная организация службы, неукоснительно соблюдается

распорядок дня. Боевая техника и оружие — всегда в надлежащей готовности. Экипаж

завоевал приз главнокомандующего ВМФ по ракетной стрельбе, полностью выполнил

взятые социалистические обязательства, награжден переходящим Красным знаменем

областного комитета партии.

Высокой дисциплинированностью отличается экипаж большого противолодочного

корабля «Керчь». Здесь сложилась стройная система воспитания моряков. В этом

заслуга командира, политработника, всего дружного, сплоченного коллектива.

Офицерский состав корабля постоянно показывает личный пример добросовестного

выполнения партийного и служебного долга, умело сочетает административную

деятельность с воспитательной работой, строгую требовательность к подчиненным с отеческой

заботой об их нуждах.

Прочной опорой командира в воспитании коммунистической убежденности у всех

категорий личного состава являются партийная и комсомольская организации. Они

вносят значительный вклад в повышение качества боевой и политической подготовки,

в укрепление воинской дисциплины.

Умелыми воспитателями зарекомендовали себя командиры и политработники

Е. Бобров, В. Егоров, А. Комар, А. Павлов, Б. Сычев, В. Сергиенко, А. Титко и другие.

Вместе с тем в ряде соединений не оказывается конкретная действенная помощь

отстающим кораблям. В результате состояние воинской дисциплины на них, как

правило, остается на одном уровне, а на некоторых даже ухудшается.

Так, например, в текущем году на корабле, где секретарем партийной организации

капитан-лейтенант Н. Бавин, увеличилось количество грубых проступков, неуставных

взаимоотношений между военнослужащими. Во многих подразделениях нет строгого

воинского порядка.

Если сравнивать партийно-политическую работу на этом корабле с той, которая

проводится на ВПК «Керчь», можно легко установить, что различного рода

мероприятий здесь проводится ничуть не меньше. А вот конечный результат, уровень

достигнутого значительно ниже. В чем же дело? Основная причина — в качестве этих

мероприятий. Многие из них носят общий характер, не преследуют цели решить главные

задачи, от которых зависит улучшение состояния дел в отстающих подразделениях. На

корабле немало говорят о необходимости укрепления воинской дисциплины, составлена

масса различных планов, но недостает конкретной организаторской работы с личным

составом. Многие пункты решений, принимаемых на партийных и комсомольских

собраниях, слишком общи, декларативны, поэтому зачастую не выполняются. Одному

из основных направлений идеологической работы — формированию активной

жизненной позиции не придается должного значения.

Подобные недостатки, к сожалению, имеются и кое-где на других кораблях и в

частях. Оперативное их устранение зависит не только от целеустремленной

деятельности командования кораблей и частей, партийного и комсомольского актива, но и от

своевременной, конкретной помощи со стороны вышестоящих политических органов

и штабов.

Касаясь данного вопроса, начальник Главного политического управления

Советской Армии и Военно-Морского Флота генерал армии А. Епишев говорит: «В армейской

и флотской действительности еще встречаются нарушения дисциплины и нравственных

норм жизни нашего общества, требований уставов, присяги, то есть явления,

свидетельствующие о невысокой отдаче воспитания в отдельных подразделениях. Думается,

что одна из причин такого положения состоит в том, что некоторые политорганы

неглубоко анализируют сложный механизм превращения знаний в убеждения и мотивы

поведения людей, в их дела и поступки, ведут идейно-политическое воспитание в

общем плане, неоперативно откликаются на события дня, слабо учитывают в своей

работе рекомендации науки о путях формирования высокой политической сознательности»2.

Само собой разумеется, что идеологическая работа должна подкрепляться

организационными мерами, личной примерностью коммунистов в выполнении требований

воинских уставов, соблюдении нравственных принципов морального кодекса строителя

коммунизма, повседневной заботой об удовлетворении запросов военных моряков.

Для формирования у личного состава высоких моральных качеств необходимо

в полной мере использовать такое важное условие повышения эффективности

воспитания, каким является индивидуальный подход. Его действенность зависит от умелого

применения командирами и политработниками принципа дифференцированной оценки

поступков и службы каждого моряка. Знание личных качеств, индивидуальных

особенностей подчиненных — одна из основных обязанностей их прямого начальника. Это

дает возможность выбрать наиболее действенные способы педагогического воздействия

на сознание и поведение подчиненного. Наиболее распространенный из них —

вовлечение воина в активную общественную жизнь посредством партийных, комсомольских

и других поручений, исходя из его наклонностей, увлечений. Это помогает

военнослужащему воспитывать в себе такие качества, как коллективизм, ответственность за

выполнение служебных обязанностей, непримиримость к недостаткам. Там, где об этом

забывают, строят воспитательную работу с коллективом вообще, упуская конкретного

2 « Коммунист Вооруженных Сил», 1978, № 4, с. 19.

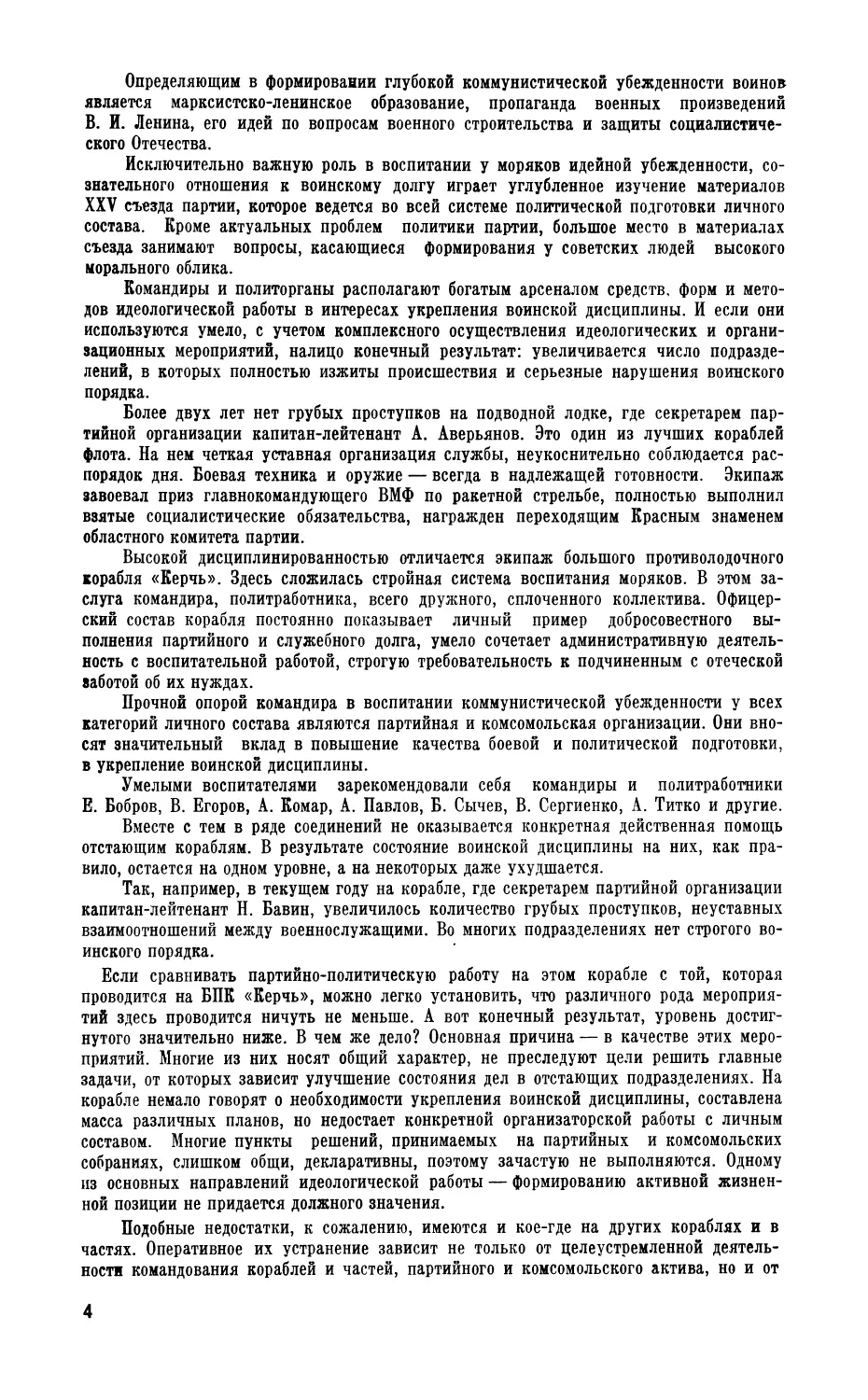

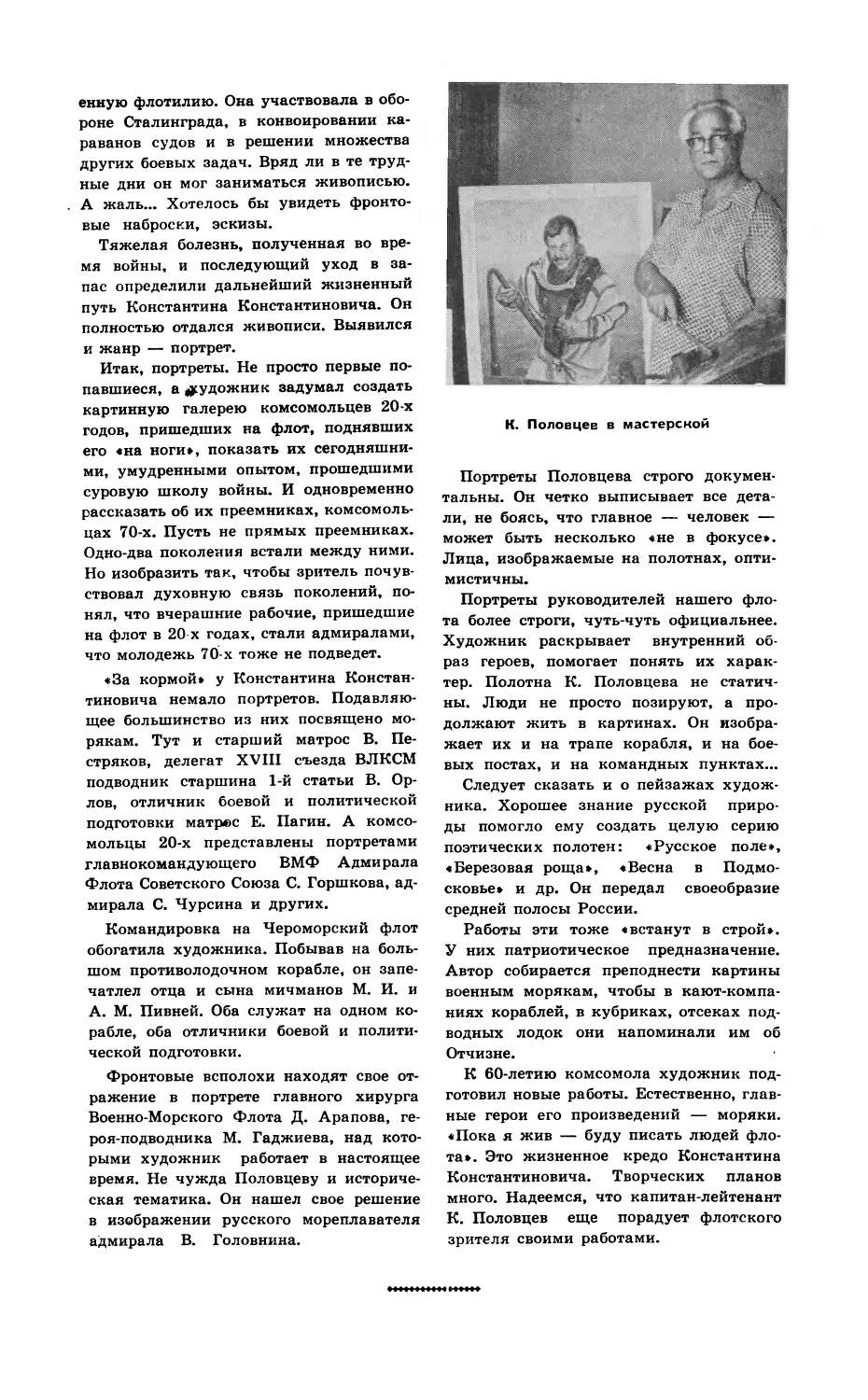

Идет инструктаж комсомольского актива. Коммунист лейтенант Н. Светличный

рассказывает, как лучше организовать мероприятия по пропаганде требований воинских

уставов

Фото П. Юрьева

Политработник корабля лейтенант М. Зыков поздравляет личный состав отличного

боевого поста с успешным выполнением социалистических обязательств и награждением

переходящим вымпелом

Фото Ю. Пахомова

человека, там неизбежны провалы, там состояние воинской дисциплины в полной мере

не отвечает предъявляемым требованиям.

На примерах флотской действительности мы убеждаемся, что крепкая воинская

дисциплина во многом определяется также хорошо поставленным правовым

воспитанием. Разъяснение требований Конституции СССР, конкретных законов следует всякий

раз тесно увязывать с задачами корабля, части, подразделения. Воспитывать

уважение к законам помогает четкая организация службы и повседневной жизни в строгом

соответствии с уставами.

Положения военной присяги, статьи уставов лучше воспринимаются моряками,

глубоко проникают в сознание, если воспитатель приводит конкретные убедительные

примеры самоотверженного выполнения военнослужащими своего священного долга

перед Родиной.

В воспитательной работе с воинами, нарушающими дисциплину, следует шире

использовать общественное мнение, показывать не только пагубность нарушения

устава для виновного, но и тот вред, который он причиняет своим постунком всему

подразделению, экипажу. При этом особое внимание надо уделять сплочению воинского

коллектива, поддержанию уставных взаимоотношений между военнослужащими,

формированию у них чувства товарищества и взаимной помощи, сохранению и

приумножению лучших флотских традиций. Воспитание на боевых и революционных традициях

повышает у моряков чувство ответственности перед обществом, учит их сочетать

личные интересы с общественными, способствует развитию моральных качеств.

Образцовый воинский порядок — залог постоянной боевой готовности корабля,

части, подразделения, непременное условие поддержания крепкой дисциплины. Он

в значительной степени предупреждает случаи нарушения отдельными

военнослужащими требований уставов. Личный состав каждодневно должен убеждаться в том, что

изучаемые им положения уставов применяются на практике, что исполняются они

всеми (в том числе командирами и начальниками всех рангов), что каждое их нарушение

влечет за собой неотвратимость наказания, реагирования.

Правовая пропаганда должна быть направлена на то, чтобы все без исключения

военнослужащие глубоко понимали, что командир (начальник), руководствуясь

государственными интересами поддержания постоянной боевой готовности, обязан решительно

требовать пунктуального выполнения статей воинских уставов, не оставлять без

воздействия ни одного проступка подчиненного.

Требовательность осуществляется различными методами. Среди них решающее

значение имеют личный пример, убеждение и приказ, поощрение и наказание.

В сочетании с постоянной заботой о подчиненных требовательность является цемен-

тирующей силой дисциплины, основой воспитания защитников Родины в духе

неуклонного исполнения советских законов. Не случайно подчиненные о хорошем командире

говорят: требовательный и заботливый.

Е сожалению, некоторые командиры (и не только молодые) считают, что

строгостью можно испортить взаимоотношения. Встречаются и такие, которым проявлять

уставную требовательность мешают мягкотелость, боязнь людей, незнание их

индивидуальных особенностей. Поэтому, вместо того чтобы приказать, они занимаются

уговариванием, что само по себе есть грубейшее нарушение дисциплины.

Настоящая требовательность несовместима и с грубостью, окриком. В связи с этим

Л. И. Брежнев указывает: «Если даже человек ошибся, никто не вправе оскорбить его

окриком. Мне глубоко отвратительна пусть не распространенная, но еще кое у кого

сохранившаяся привычка повышать голос на людей. Ни хозяйственный, ни партийный

руководитель не должен забывать, что его подчиненные — это подчиненные только по

службе, что служат они не директору или заведующему, а делу партии и государства.

И в этом отношении все равны. Те, кто позволяет себе отступать от этой незыблемой

для нашего строя истины, безнадежно компрометируют себя, роняют свой авторитет.

Да, совершивший проступок должен нести ответственность: партийную,

административную, наконец, судебную — любую. Но ни в коей мере нельзя ущемлять самолюбие

людей, унижать их достоинство» 3.

Вопросы укрепления единоначалия занимают одно из главных направлений

в деятельности военных советов, политорганов и партийных организаций. Однако

односторонним порядком, как бы извне создать авторитет командиру-единоначальнику,

безусловно, невозможно. Партийно-политическую работу по укреплению единоначалия

надо тесно сочетать с высокой ответственностью и личной примерностью самих

командиров всех степеней. Ведь должность сама по себе, как подчеркивалось на XXV съезде

партии, еще не обеспечивает руководителям авторитет и уважение.

Разве может, к примеру, пользоваться авторитетом командир корабля капитан

3 ранга В. Кобыльченко, который считает, что обучением и воспитанием личного

состава обязаны заниматься заместители командира, командиры боевых частей, а его

дело — управлять кораблем, выходить в атаку, швартоваться.

Многое зависит и от стиля работы. Встречаются на флотах руководители, которые

живую организаторскую работу с людьми подменяют, образно говоря, заседательской

суетней. Вместо того что-бы упорядочить рабочий день офицеров, «дать им возможность

эффективно трудиться над решением задач боевой, политической подготовки,

укрепления воинской дисциплины, такие начальники вопреки распорядку дня отрывают их

на различного рода совещания иногда по нескольку раз в сутки.

Большой ущерб укреплению воинской дисциплины наносят канцелярщина и

формализм. Некоторые заместители командиров кораблей по политической части (к их

числу можно отнести капитана 3 ранга А. Сиротинского) занимаются бумаготворчеством,

пишут десятки планов, стремятся составить «бумагу» на все случаи жизни: дескать,

на неблагополучие с воинской дисциплиной мы отреагировали тем, что составили план.

В нем немало пунктов, которые, как правило, не выполняются, остаются на бумаге.

От такой, с позволения сказать, работы положение дел не улучшается.

Совершенствование идейно-политического, воинского и нравственного воспитания

личного состава неотделимо и от его участия в социалистическом соревновании.

Следует шире и конкретнее направлять деятельность коммунистов и комсомольцев на

борьбу за честь, достоинство, безупречное поведение, соблюдение норм

коммунистической этики, повышение политического и культурного уровня, участие военнослужащих

в общественной жизни, формирование их активной жизненной позиции.

Только глубокая по содержанию идеологическая работа в сочетании с

повседневной деятельностью командиров-единоначальников, политорганов и штабов, партийных

и комсомольских организаций, направленной на достижение высокой воинской

дисциплины, способствует воспитанию у личного состава коммунистического

мировоззрения, сознательному выполнению всеми категориями военнослужащих требований

уставов, успешному претворению в жизнь решений XXV съезда КПСС по укреплению

обороноспособности страны.

3 Л. И. Брежнев. Малая земля. Политиздат, 1978, с. 26.

СЪЕЗДА КПСС-

ftSDHbl

Всенародная демократия зрелого социализма

Капитан 1 ранга А. ПЛЕХОВ,

кандидат философских наук, доцент

КОНСТИТУЦИЯ СССР воплотила в себе исторические завоевания трудящихся,

достижения зрелого социализма, отразила те величайшие изменения, которые

произошли в жизни нашей страны. Мы создали общество, которого человечество еще не

знало. Его важную характерную черту составляет истинное народовластие. Оно

находит свое проявление в непрерывном расширении и углублении социалистической

демократии.

Великий Ленин называл социалистическую демократию истинной, фактической.

Ее смысл и содержание он видел в тесной связи государственной власти с народом,

в привлечении его к активному управлению страной. Оставаясь явлением

политическим, формой реализации государственной власти трудящихся, социалистическая

демократия перерастает эти рамки, становится богаче и многостороннее. Она уже

охватывает не только область политики, но и производство, культуру, быт, воспитание в

иные сферы общественной жизни.

Содержание демократии в конечном счете сводится к двум основным

моментам — участию масс в управлении делами общества и государства и свободе личности.

Вопрос о власти, о том, кому она принадлежит фактически, в чьих интересах

осуществляется, находится в центре политической и идеологической борьбы между двумя

общественными системами.

Идеологи империализма используют мощный арсенал средств и способов, чтебы

ввести в заблуждение широкие массы людей в буржуазных странах, извратить

сущность и характер социалистической демократии. Ложь, дезинформация, надувательство,

самая низкопробная клевета на социализм во всевозрастающем объеме используются

ими для того, чтобы подорвать веру трудящихся в необходимость революционного

преобразования общества, обелить капитализм, его политическую систему и

господствующие в нем порядки. Наряду с попытками скрыть правду о советском образе жизни они

стремятся внушить людям, что только-де в буржуазном обществе существует

«истинная свобода».

Идейные оруженосцы империализма назойливо распространяют версию о так на-

зываемой «чистой, абсолютной демократии». Прием далеко не новый. По этому поводу

еще В. И. Ленин писал: «Если не издеваться над здравым смыслом и над историей,

то ясно, что нельзя говорить о «чистой демократии», пока существуют различные

классы, а можно говорить только о классовой демократии» '.

Прислужники монополистического капитала всячески стараются замаскировать

подлинную сущность буржуазной политической системы, выдать ее как олицетворение

«демократии для всех». Широко, например, рекламируется буржуазный плюрализм —

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 37, с. 251.

В

наличие нескольких партий. Ведя между собой полемику, демонстрируя порой

показную принципиальность, а то и мнимую конфронтацию, они всячески стараются создать

видимость, что идет борьба за интересы народа. А на самом деле осуществляется

надувательство широких масс трудящихся, не искушенных в политике. Исторический

опыт говорит, что дело не в количестве политических партий, а в том, чьи интересы

они отстаивают, орудием каких социально-классовых сил выступают.

Первый признак подлинной демократии — отсутствие социально-экономического

угнетения и политического порабощения. В результате ликвидации частной

собственности и эксплуататоров, достижения полной победы социализма трудящиеся получают,

как отмечал В. И. Ленин, «такую фактическую возможность пользоваться

демократическими правами и свободами, которой никогда не было, даже приблизительно, в

самых лучших и демократических буржуазных республиках» 2.

Истинный демократизм социалистического общества состоит в том, что

трудящимся во главе с коммунистической партией впервые в истории удалось соединить в

тесном единстве политическое управление страной и управление производством. Сами

производители всех жизненных благ стали непосредственно заниматься и решением

общих политических проблем как во внутреннем, так и международном плане.

Социализм и демократия нераздельны. Как подлинная демократия невозможна,

без социализма, так и социализм невозможен без постоянного развития демократии.

Социализм является носителем демократии высшего типа и может развиваться лишь

под ее могучим и благотворным воздействием. Новое общество несет народам мир,

счастье, социальное и национальное равноправие, материальную обеспеченность,

расцвет культуры, уверенность в завтрашнем дне, реальное участие всего взрослого

населения в управлении обществом и государством.

Вся власть в нашей стране принадлежит народу, который осуществляет ее через-

Советы народных депутатов — выборные органы в центре и на местах, составляющие

политическую основу СССР и олицетворяющие собой советскую представительную

демократию. Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам.

Дальнейшее развитие получили демократические принципы их формирования и

деятельности, определены пути укрепления связей с массами и совершенствования

избирательной системы. 2,2 млн. депутатов ныне работает в Советах всех степеней, более-

30 млн. граждан составляют их актив, добровольно и безвозмездно помогая в решении

больших и сложных задач государственного управления.

Наглядным примером процесса всесторонней демократизации Советов являете*

расширение их прав на различных уровнях (от сельского до Верховного Совета СССР),

повышение их ответственности за развитие всех сфер общественной жизни. Связи

Советов с массами постоянно обогащаются. В частности, в Конституцию СССР включена

специальная статья о наказах избирателей, об обязанности Советов организовать

выполнение этих наказов и информировать население о проделанной работе.

«Весь смысл, каждая буква нашей Конституции, — отмечал на внеочередной

седьмой сессии Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев,— направлены к

тому, чтобы историческое творчество народных масс всемерно поддерживалось и

неуклонно развивалось. Повышение творческой активности масс неразрывно связано с

развитием социалистической демократии» 3.

Глубокий демократизм государственного и общественного строя нашел свое

воплощение в национально-государственном устройстве СССР. Сохранен и получил

дальнейшее развитие советский федерализм, упрочены союзные начала государства. Это

отражает не только общность различных народов, но и более высокую ступень

интернационализации их материальной и духовной жизни. Вместе с тем расширены

суверенные права союзных республик, что обеспечивает еще более тесное их сочетание

с общими интересами Союза ССР.

Развитие социалистической демократии неотделимо от многообразной деятельности

КПСС по совершенствованию советского общества, социалистического образа жизни.

Коммунистическая партия является руководящей и направляющей силой, ядром совет-

скоц политической системы, государственных и общественных организаций. КПСС

существует для народа и служит народу.

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 37, с. 499.

3 «Коммунисту 1977, № 15, с. 55.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия

определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней

политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа,

придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма.

Руководящая роль КПСС в условиях зрелого социализма неуклонно возрастает.

Этот процесс обусловлен динамизмом развития советского общества, растущими

масштабами коммунистического строительства, подъемом творческой активности масс, не-

§бходимостью дальнейшего развития теории научного коммунизма, коммунистического

воспитания трудящихся, рядом причин международного характера, связанных с

обеспечением защиты социализма и предотвращением мировой войны и другими факторами.

1ными словами — еще более сложными и многообразными стали теперь задачи,

которые приходится решать КПСС. Еще более ответственной стала роль нашей партии,

возросли масштабы ее направляющего воздействия на всю внутреннюю жизнь страны и ее

внешнюю политику.

Помощниками партии, постоянными и непременными участниками управления

государством, по словам В. И. Ленина, всегда были и остаются общественные

организации, значение которых особенно повышается в условиях развитого социализма. За

ними закрепляется в соответствии с Конституцией СССР право участвовать в

управлении государственными и общественными делами, в решении политических,

хозяйственных, социально-культурных вопросов, право законодательной инициативы.

Определены в конституционном порядке роль и место трудового коллектива, ко-

тврый, по сути дела, есть первичная ячейка не только хозяйственного, но и

политического организма. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении

государственных и общественных дел, в планировании производства и социального развития,

в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и решении вопросов управления

предприятиями и учреждениями и т. д.

Важнейшую сторону социалистической демократии составляют права и свободы

советских граждан, которые осуществляются только в тесном единстве с их

обязанностями.

Конституция СССР закрепляет широкий круг социально-экономических и

политических прав, определяющих самые основы жизни людей. В статье 34

подчеркивается равенство советских граждан перед законом независимо от происхождения,

социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности,

юла, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места

жительства и других обстоятельств. Характеризуя права и свободы советских людей,

необходимо отметить, что многие из них, которыми мы пользовались десятки лет, не

были заранее закреплены в Основном Законе и теперь включены в него впервые. Речь

идет о правах на жилище, государственную охрану здоровья, использование

достижений культуры, участие в управлении государственными и общественными делами, вне-

сейие в государственные органы и общественные организации предложений об

улучшении их деятельности и критике недостатков в работе и т. д. Получили развитие и

те вопросы, которые были отражены в Конституции 1936 г., их содержание стало

более глубоким и всесторонним. И это вполне естественно. По мере роста общественного

богатства возросли возможности удовлетворения материальных и духовных

потребностей людей, обеспечения их прав и свобод.

В нашей стране все богатства — и природные, и созданные руками людей —

принадлежат народу, всему обществу. Положение каждого человека при социализме

определяется его общественно полезным трудом, который приобретает все более глубокий

смысл и постепенно превращается в первейшую жизненную потребность. Право на

труд означает, что государство обеспечивает получение гарантированной работы с

оплатой не ниже установленного минимального размера. Кроме того, каждый человек

волен по своему усмотрению выбирать профессию, род занятий и дело в соответствии

с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом

общественных потребностей.

В Основном Законе страны значительно углублены, развиты и расширены и

другие положения, характеризующие демократию зрелого социализма. Особенность состоит

в т§м, что Советская Конституция не только провозглашает те или иные права, но и

указывает, каким образом обеспечивается и гарантируется их осуществление. Напри-

10

мер, право на труд обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным

ростом производительных сил общества, бесплатным профессиональным обучением,

повышением трудовой квалификации и обучением новым специальностям. Право на

охрану здоровья обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской

помощью, совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии,

проведением широких профилактических мероприятий, особой заботой о здоровье

подрастающего поколения и т. п. Право на образование обеспечивается бесплатностью всех

его видов, осуществлением всеобщего обязательного среднего образования молодежи,

широким развитием профессионально-технического, среднего специального и высшего

образования, развитием заочного и вечернего обучения и др.

Расширение реальных возможностей для развития и применения гражданами

своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития

личности — такова одна из важных целей Советского общественного государства,

сформулированная в Основном Законе. Она полностью соответствует коммунистическому

идеалу: «Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех». Речь идет

о формировании личности, способной преумножать материальное и духовное богатство

социалистического общества, творчески его осваивать, сознательно и компетентно

участвовать в управлении общественными и государственными делами. Эта задача

сложнейшая по своему характеру и объему, глубоко гуманистическая по своему смыслу.

Упрочивается правовое положение личности, обогащаются ее права и свободы.

Расширяются обязательства государства по повышению жизненного уровня и культуры

людей, по удовлетворению их потребностей.

Наши недруги, используя широко и активно принадлежащие им средства

массовой информации, в последнее время избрали предметом особенно ожесточенных

нападок систему прав и свобод, существующих в странах социализма, прежде всего в СССР.

Шумиха буржуазной пропаганды по этому поводу призвана прикрыть дымовой

завесой антикоммунистической клеветы глубокие и неизлечимые пороки империализма.

Она рассчитана на то, чтобы отвлечь внимание общественности от антинародной

агрессивной политики правящих кругов западных стран и вопиющих нарушений прав

человека в так называемом «свободном мире». Это фарс, невиданный по своему

лицемерию и наглости.

Буржуазная демократия лишает громадные массы трудящихся основного

человеческого права —права на труд. Только в развитых странах капитала безработных

ежегодно насчитывается 15—20 млн. О какой демократии, например, в США может

идти речь, если там даже по официальной статистике насчитывается 26 млн. человек,

имеющих доход «ниже официального уровня бедности». На бесправном положении

находится подавляющая масса черного населения и других «цветных». Среди

негритянской молодежи уровень безработицы составляет около 40 %. Президент США Дж.

Картер в своем ежегодном послании конгрессу «О положении страны» признал, что далеко

не всем американцам обеспечено основное право человека на труд.

Капитализм виноват в том, что в мире примерно 100 млн. человек не имеют

работы, почти 800 млн. не умеют читать и писать, а число систематически

недоедающих на планете в среднем колеблется от 700 млн. до 1 млрд. человек, из них 315 млн.

живут на грани голодной смерти. Ежедневно от недоедания и истощения умирает 80

тыс. человек. И в то же время гигантские средства тратятся на гонку вооружений.

Только с 1949 по 1976 г. страны НАТО затратили на военные цели 2268 млрд. дол-

даров!

Поистине весь ход современного мирового развития показывает, что капитализм

лишен исторической перспективы, что у него нет будущего. Он представляет собой

систему, где господствуют экономический, социально-политический и духовный гнет,

расовая и национальная дискриминация, где обостряются социальные антагонизмы.

Капитализм порождает глубокий моральный кризис общества, духовную деградацию, культ

насилия, деформирующие личность. Не случайно в буржуазной прессе все чаще

появляются статьи, полные тревоги за его будущее.

Для миллионов людей труда в несоциалистическом мире наша демократия

служит маяком надежды. Она на деле показала, что значит истинное народовластие и как

оно воплощает в жизнь права и свободы трудящихся. Следовательно, проблема прав

человека существует не в социалистическом, а в буржуазном обществе.

11

Однако идеологические диверсанты не унимаются. Они всячески извращают ио-

ложение дел в странах социализма и даже обсуждение вопросов об укреплении

дисциплины и ответственности граждан перед обществом изображают как «нарушение

демократии». Но дисциплина — необходимый атрибут демократии, иначе ее нельзя

осуществить в обществе. Поэтому коммунисты открыто и прямо заявляют, что

социалистическая демократия ничего общего не имеет с безответственностью, пренебрежением

к обязанностям и долгу перед обществом. Закрепляя перед гражданами широчайшие

права и свободы, социалистическое государство, как уже отмечалось, возлагает на них

и определенные обязанности, установленные в Основном Законе, а также в иных

нормативных актах.

Священный долг каждого гражданина СССР — защита социалистического

Отечества. Конституция провозглашает воинскую службу в рядах Вооруженных Сил СССР

почетной обязанностью советских людей. Воины армии и флота — полноправные

граждане нашей страны — принимают активное участие в ее политической жизни. Они

имеют право избирать и быть избранными в органы власти наравне с другими

гражданами. Таких прав лишены прямо или косвенно военнослужащие во многих

буржуазных армиях. В США, например, существует так называемый ценз оседлости, который

фактически исключает большинство солдат из списков избирателей.

Советские воины наравне с другими гражданами избираются депутатами местных

Советов, высших органов власти союзных республик, а наиболее достойным наш

народ поручает быть его представителями в Верховном Совете СССР.

Социалистическая демократия получает все большее развитие в самих

Вооруженных Силах. Она имеет здесь ряд особенностей, связанных со спецификой

социалистической военной организации, и призвана всемерно укреплять железную воинскую

дисциплину, единоначалие, повышать боеспособность и боеготовность войск. В армии и на

флоте используются такие демократические формы, как общие собрания

военнослужащих, слеты и совещания передовиков, методические и технические советы, советы

культурно-просветительных учреждений и т. д. За последние годы состоялся ряд

всеармейских совещаний различных категорий личного состава. Общественные

демократические начала находят свое воплощение в создании университетов военно-технических

знаний, различных лекториев. На самодеятельных началах работают народные театры,

ансамбли, библиотеки-передвижки, любительские киностудии.

Развитие социалистического демократизма выражается и в том, что неуклонно

повышается роль армейской и флотской общественности в воспитании военнослужащих,.

в совершенствовании форм и методов боевой и политической подготовки. Армейская в

флотская общественность привлекается к обсуждению проектов новых уставов и

других воинских документов.

Лучших, передовых, наиболее сознательных воинов принимает в свои ряды

Коммунистическая партия. Партийные организации в Вооруженных Силах оказывают

действенное и глубокое влияние на все стороны воинской жизни, активно способствуют

повышению боевой готовности кораблей и частей.

Углубление и расширение советской социалистической демократии

свидетельствует о том, что политическая система нашего общества постепенно шаг за шагом

движется к общественному коммунистическому самоуправлению. Все новые и новые

миллионы граждан приобщаются к управлению государством и обществом. Они активно

участвуют в работе органов власти, народного контроля, в управлении производством,

в социальной и культурной политике, в осуществлении правосудия. Диалектика

процесса постепенного перерастания социалистической государственности в

коммунистическое самоуправление состоит в том, что оно идет через укрепление государства.

Ленинская партия исходит из того, что возросли задачи строительства

коммунизма, большинство которых может быть решено пока только с помощью,

государства. А с другой стороны, обеспечение безопасности Родины, стран социалистического

содружества также требует централизации и концентрации всех сил и средств в

руках государства в целях сокрушительного разгрома любого агрессора.

Социалистическая демократия развертывает свои потенциальные возможности и

с каждым днем все полнее служит осуществлению чаяний советских людей. В ней

находит свое воплощение подлинное народовластие.

12

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПОДГОТОВКУ

ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ В ВЫСШИХ

ВОЕННО-МОРСКИХ УЧИЛИЩАХ

Адмирал В. МИХАЙЛИН

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, стремительное развитие боевых и технических

средств требуют постоянного совершенствования подготовки офицерских кадров в

училищах. Причем необходимо учитывать опасность разрыва между оснащенностью

сил флота новым оружием и техникой и способностью личного состава, в первую

очередь офицеров, их осваивать. Нередко за период обучения курсантов в училище

успевают устареть как отдельные образцы вооружения и техники, так и приемы и

способы их боевого использования.

Система обучения и воспитания в высших военно-морских училищах должна

весьма чутко реагировать на все те главные качественные изменения, которые

происходят в Вооруженных Силах, в том числе в Военно-Морском Флоте. Но в то же время

училища не могут ставить перед собой и заведомо невыполнимую задачу: давать

курсанту знание всего того, что появилось или появится в ВМФ из новых боевых

средств и техники.

В Отчетном докладе ЦК партии XXV съезду КПСС Л. И. Брежнев говорил: «В

современных условиях, когда объем необходимых для человека знаний резко и быстро

возрастает, уже невозможно делать главную ставку на усвоение определенной суммы

фактов. Важно прививать умение самостоятельно пополнять свои знания,

ориентироваться в стремительном потоке научной и политической информации. Тут нас ждет

большая работа. Конечно, работа осмотрительная, вдумчивая, без ненужной ломки или

поспешных решений. Что здесь требуется? Видимо, и улучшение подготовки

преподавателей, и приведение самих методов обучения в соответствие с требованиями жизни,

и обеспечение школы современными учебными пособиями...» 1.

Курсанту необходимо дать серьезную подготовку в области фундаментальных наук,

твердые знания по своей специальности, а также основы знаний по ряду смежных

дисциплин. Особое внимание следует обратить на изучение радиоэлектронных средств, с

которыми в наше время приходится иметь дело любому специалисту флота. В процессе

обучения надо прививать будущему офицеру уверенные методологические навыки

творческого мышления и настойчивой самостоятельной работы, которые позволят ему

в дальнейшем успешно осваивать сложные обязанности по занимаемой должности на

корабле, познавать и постигать все новое, что постоянно появляется в ходе развития

•флота. Следовательно, офицер флота — специалист широкого профиля. Однако

сказанное не означает отказа от подготовки применительно к конкретному проекту

корабля, конкретному сложному комплексу оружия и техники. Эти знания необходимо

пополнять, организуя дополнительное обучение выпускников по конкретному кораблю,

1 Материалы XXV съезда КПСС. Политиздат, 1976, с. 77.

13

оружию, технике. На наш взгляд, именно такая система будет сейчас наиболее

целесообразной.

Отсюда вытекает требование необходимости постоянного поиска оптимального

соотношения времени на изучаемые дисциплины, не голого увеличения часов, а четкого

понимания цели обучения, использования эффективных способов учебной работы в

теоретической и практической подготовке курсантов, при изучении материала в

аудиторные часы, в период самостоятельной подготовки в училище и учебной практики на

флоте. При таком подходе надо искать не часы, а способ, как сообщить за короткий

срок больше знаний. И не просто формально добавить новое к старому, а выявить

глубокие внутренние взаимосвязи в увеличивающемся объеме учебного материала в

обновить на этой основе качество обучения в отведенное учебное время.

Жесткие сроки обучения вынуждают искать пути увеличения производительности

учебного труда в правильной организации обучения, всемерно добиваться повышения

эффективности учебно-воспитательного процесса, его интенсификации. В этом плане

необходимо совершенствовать содержание обучения и воспитания, их формы и методы,

правильно сочетать традиционные и новейшие приемы, опирающиеся на последние

достижения педагогики.

Офицер должен уметь практически обучать и воспитывать подчиненных, быть

хорошим организатором боевой и политической подготовки, руководить вверенным ему

подразделением, критически оценивать достигнутое. Поэтому будущему офицеру надо

прививать качества советского руководителя. Причем нужно всегда помнить и о

совершенствовании идейно-политического и военно-патриотического воспитания, повышении

сознательной активности, культурного уровня, духовного потенциала каждого

курсанта. Нравственное состояние коллектива училища, как и отдельного курсанта,

пропаганда славной истории Коммунистической партии, боевых традиций Вооруженных Сил,

опыта минувшей войны, героизма советских воинов — вот что приводит к успеху в

обучении.

Недооценка идейно-политического и нравственного воспитания, пробелы в учебно-

воспитательном процессе могут привести к потребительскому отношению в жизни*

снижению общественно-политической активности, к неумению работать с людьми, что,

безусловно, скажется на боеготовности подразделений.

Обучение и воспитание взаимосвязаны. Качества, необходимые будущему

офицеру, следует воспитывать в ходе его обучения, а само обучение рассматривать как

многоплановый комплексный учебно-воспитательный процесс. В училищах, на

кораблях и в частях флота все подчинено обучению и воспитанию: и каждое занятие, и быт,

и отдых. Каждый предмет призван воспитывать бережное отношение к труду людей,

руками которых он изготовлен. Все содержание обучения и воспитания должно быть

пронизано духом партийности, а организация обучения и воспитания — быть образцом

воинской четкости и требовательности.

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Устинов требует, чтобы,

организуя обучение и воспитание, каждый командир и политработник отчетливо

понимал, с какими новыми моральными, физическими и психологическими испытаниями

столкнется наш воин, с каким запасом прочности — боевой, идейной, нравственной

необходимо ныне готовить защитников Родины.

Все эти качества можно привить, соблюдая принцип единства обучения и васпи-

тания, осуществляя комплексный подход к учебно-воспитательному процессу.

Сам этот принцип не новый. Однако в наше время он наполняется новым

содержанием и приобретает особую значимость. К сожалению, на отдельных кафедрах училищ

его недооценивают. Или, признавая на словах, должным образом не реализуют.

Считается, что коль скоро обучение и воспитание идут рядом, то принцип единства

соблюдается. В действительности же иногда еще бывает так, что одни учат, а другие

воспитывают.

Кафедра обязана на деле стать центром учебно-воспитательной работы, а

преподаватель — центральной фигурой в обучении и воспитании. Единство обучения и

воспитания должно стать стержнем всего учебно-воспитательного процесса. В ходе его

знания и идеи превращаются в убеждения, формируется активная жизненная поищи

курсантов, сознательное отношение к воинскому и общественному долгу, личная

14

ответственность будущих офицеров за постоянную боевую готовность кораблей, частей

и подразделений, формируется нужный Родине специалист — флотский офицер.

Не менее важное значение имеет тактическая подготовка, приобретение твердых

навыков и знаний в использовании своего оружия и технических средств,

автоматических систем управления и корабля в целом. Надо твердо злать силы и боевые

средства вероятного противника, способы их боевого применения. Всячееки развивать

у курсантов глазомер, тактическое мышление, обеспечивающее принятие правильного

решения по использованию в бою оружия и техники, умение быстро, оперативна

оценивать обстановку.

Вся совокупность содержания обучения в высшем училище должна

соответствовать прежде всего целям и задачам подготовки офицеров по соответствующим

специальностям. Отсюда возникает задача: разработка более оптимальных планов и программ

и научно обоснованный отбор материала для обучения. Здесь также немало задач.

Рассмотрим главные из них.

Во-первых, учебные планы и программы. Это основные документы, с помощью

которых организуется учебный процесс. Правильная разработка должна обеспечить их

относительную стабильность в течение цикла обучения. А поскольку флот продолжает

развиваться, происходит накопление опыта, что вынуждает обновлять обучение, вносить

корректуры в учебные планы и программы.

И тут возникает задача освобождения от всего лишнего, ненужного, трафаретного,

формального, которая осложняется из-за определенного консерватизма, бытующего

среди части преподавателей: легче читать по старинке, чем перерабатывать курсы

по-новому. Вот почему так велика ответственность командования и

профессорско-преподавательского состава особенно на рубеже циклов обучения реализовать все это в

работе по обновлению учебных планов и программ обучения. Представляется

необходимым для такой работы привлекать высокограмотных специалистов флота, опытных

командиров соединений и начальников политорганов. Надо в полной мере использовать

накопленный в каждом училище опыт, не выпустить из поля зрения ни один вопрос,

ждущий решения, учесть все поправки и рекомендации, рожденные практикой

обучения, а также новыми требованиями развивающегося флота.

В ходе разработки учебных планов и программ осуществляется отбор содержания

учебного материала. Необходимо внимательно пересмотреть как набор дисциплин, так

и содержание их по каждой специальности, соотношение теории и практики обучения

в учебных часах. Решающую роль в этом должна играть ясно и четко осознаваемая

конечная цель подготовки офицера-специалиста и моряка в высшем училище.

Во-вторых, программы обучения должны строиться с точным учетом

дополнительной подготовки, которая потребуется выпускнику при назначении на ту или иную

должность. В противном случае неизбежны дублирование и ненужная потеря времени.

В училище следует серьезно изучить определенные базовые образцы оружия и техники

по специальностям. Практическое же освоение других образцов, с которыми выпускник

встречается с приходом на новые корабли, должно осуществляться в период

дополнительной подготовки.

Но тут нельзя впадать и в другую крайность — выпускать из училища офицеров,

не способных к практической работе по прибытии на корабль. Училища могут и

обязаны так готовить офицеров, чтобы они в кратчайший срок вступили в должность.

Вопросы дежурно-вахтенной службы, борьбы за живучесть, повседневного управления

подразделением, работы с личным составом — должны даваться кванту в училище

не в общем плане, а привитием твердых практических навыков.

В-третьих, училища обязаны самым серьезным образом отнестись к планированию

и проведению корабельной практики и стажировки курсантов. Рациональное насыщение

корабельной практики содержательными практическими задачами и действиями с

техникой и корабельной учебной документацией — одно из главных направлений

практической .подготовки курсантов к исполнению обязанностей по первичной офицерской

должности.

Корабельная практика и стажировка являются отличной школой морской и

специальной выучки курсанта, он приобретает здесь опыт работы с личным составом.

Практика и стажировка в ходе дальних заграничных походов способствуют воспитанию

патриотизма и интернационализма.

15

В-четвертых, при подготовке курсантов к работе с людьми важно привить им

навыки руководства подразделением, социалистическим соревнованием, научить решать

вомащдирские задачи но (обучению и воспитанию подчиненных, опираться на партийную

и комсомольскую организации, растить актив. Эту задачу надо решать сразу с

зачислением курсанта в училище. Особое внимание нужно обратить на организацию

социалистического соревнования, которое следует использовать для повышения успеваемости

курсантов и совершенствования всего учебного процесса. Считаем крайне необходимым

для улучшения руководства социалистическим соревнованием и повышения его

эффективности во вмузах шире внедрять «Методику оценки деятельности военно-морских

учебных заведений». В ней предусматривается принятие курсантами индивидуальных

обязательств о повышении качества своей учебы, а преподавателями и кафедрами

обязательств по совершенствованию учебного процесса, повышению теоретического уровня

я педагогического мастерства, оценка их деятельности по отдельным и группам

показателей и в целом училища.

При правильной организации соревнования у курсанта формируются такие

качества, как высокая личная ответственность за общее дело, общественно-политическая

активность, коллективизм, взаимная поддержка в учебе, стремление к

самосовершенствованию. У преподавателей необходимо воспитывать высокую взыскательность, прежде

всего к самому себе, строгую требовательность к оценке курсанта, которая должна

Ныть заслуженной и объективной. Ничто так не вредит качеству обучения и сплочению

коллектива, как завышенная или заниженная оценка. Социалистическое соревнование

воспитывает одно из замечательных качеств — честь. Честность перед партией,

Родиной, народом, товарищами по службе — высшее из достоинств офицера. Надо

стремиться, чтобы каждый курсант имел поручение, чувствовал ответственность за его

выполнение. Исполнительность существует там, где налажен контроль. Большую роль в

этом может сыграть система самоуправления — назначение старшин в строевые и

учебные подразделения, дублирование должностей старшин, поручение провести

занятия, сделать доклад, разбор и т. д.

В-пятых, это всестороннее физическое воспитание будущих офицеров. И тут одних

только плановых занятий недостаточно. Надо привлекать курсантов к участию в работе

спортивных секций в часы досуга и отдыха, обратить внимание на физическую закалку

их как военных моряков. Причем сделать крен в сторону массового спорта, а не только

воспитывать одиночек-мастеров. Здесь есть к чему приложить усилия не только

командованию училищ и медико-санитарным службам, но также партийным и

комсомольским организациям.

Эффективность и качество обучения и воспитания курсантов во многом зависят

от организации и методов обучения, от построения учебного процесса, от структуры

знаний, передаваемых обучаемым.

Великий русский педагог К. Ушинский писал: «Только система, конечно разумная,

выходящая из самой сущности предхметов, дает нам полную власть над нашими

знаниями. Голова, наполненная отрывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую,

в которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет... истинная педагогика...

по мере накопления материала приводит его в систему» 2.

Знания, будучи упорядоченными, легче и быстрее усваиваются. Между тем

стремление дать побольше информации, нежелание ломать установившиеся годами курсы,

механическое сочетание в них устаревшего с новым приводят, естественно, к

нарушению требования фстемности в знаниях, к разбуханию отдельных дисциплин.

Сегодня вопдосы «Чему не учить?», «Чего не давать курсанту?» стоят не менее

остро, чем вопрос «Чему учить?»

Правильное логическое построение любой современной учебной дисциплины есть

и наиболее экономное (с точки зрения времени) и наиболее эффективное (с точки

зрения понимания, усвоения сути) его изложение. Вот почему сегодня так актуальна

задача правильного логического построения знаний, заключенных в учебниках, учебных

пособиях, курсах, лекциях.

Весьма прогрессивным является известный в педагогике системно-структурный

метод построения содержания учебного материала. Он дает возможность, не сокращая

объема информации, резко сократить объем изучаемого материала и существенно повы-

2 К. Д. Ушинский. Собр. соч., т. 5, с. 355.

16

ситъ качество обучения. Но дело не только в этом. Развитие науки, военного дела,

флота не сводится к простому добавлению новых сведений к прежней сумме знаний.

Прогресс в знаниях не механический процесс. Он связан с глубоким изменением

структуры той или иной науки и обновлением ее основ, ее логики, методов,

взаимоотношения ее частей и связи с другими областями знания. Вот почему так важно своевременно

перестраивать учебные дисциплины с целью использовать в полной мере новейшие

научные подходы и извлечь из них максимальную пользу для учебного процесса. Это

позволит за более короткий срок сообщать больше знаний и преподносить их в

оптимальной форме.

Здесь нужны коллективные усилия. Каждое училище обязано вести такую работу,

обмениваться опытом с другими училищами, с тем чтобы создавалась научная база

для разработки новых учебников и учебных пособий, новых программ обучения и

учебных планов, отвечающих современным требованиям.

Появление новых методов обучения закономерно. Однако применять их надо

вдумчиво, творчески, на основе научного анализа и оценки их преимуществ и

недостатков по отношению к существующим. Вполне очевидно, что опытный педагог не

может ограничиться и не ограничивается выбором одного метода, а ищет разумное их

сочетание. Поэтому, говоря о совершенствовании обучения и воспитания, правильнее

будет не отыскивать какой-то один наилучший метод, а находить оптимальное

сочетание различных методов. Следует подчеркнуть такие особенности развития современного

учебно-воспитательного процесса, как возрастание значения творческой активности и

самостоятельности обучаемых при возросшей роли управления процессом познания со

стороны преподавателя. Они оказывают решающее влияние на процесс

совершенствования методики обучения в высшей школе, в том числе и в высших военно-морских

училищах.

Развитию познавательной активности и самостоятельности обучаемых

способствует применение приемов проблемного обучения, т. е. создание на занятиях

проблемных ситуаций, для разрешения которых обучаемые сами ищут пути и средства.

Очевидно, проблемное обучение целесообразно применять прежде всего в ходе

изучения тактических приемов и способов использования оружия и в целом боевых средств

флота, т. е. на 4—5-х курсах. К этому времени курсанты уже должны усвоить

основные (базовые) образцы оружия и боевой техники, их боевые свойства и возможности в

бою. Проблемное обучение помогает курсантам овладеть навыками грамотного анализа

обстановки, умением делать четкие и ясные выводы, принимать быстрые и правильные

решения. Элементы проблемного обучения следует использовать и при изучении других

дисциплин.

Вместе с тем при всей привлекательности проблемного обучения нужно видеть и

его недостатки. Оно требует больших затрат времени, чем сообщение готовой

информации. Это вынуждает применять его «экономично», т. е. в разумном сочетании с

другими приемами и методами.

Программированное обучение — сравнительно новый метод, имеющий также свои

плюсы и минусы. Оно активизирует процесс усвоения учебного материала, отражает

возросшую в наше время функцию управления учебно-познавательным процессом со

стороны педагога, однако этот метод следует применять там и тогда, где и когда он дает

наибольший эффект. Элементы программированного обучения надо сочетать с

традиционными видами, формами, методами.

Широкое применение в учебном процессе технических средств обучения (ТСО)

является. отличительной чертой нашего времени. Но обилие ТСО еще не показатель

высокой педагогической культуры. При неумелом использовании они не только не дают

эффекта, но и мешают. Заложенные в ТСО возможности реализуются только тогда,

когда их применение диктует не «мода», а логика самого учебного процесса. Но для

этого нужно выполнить большую работу по обоснованию различных видов ТСО в

учебном процессе, по созданию соответствующих методических материалов, имея в виду,

что каждая разновидность средств позволяет формировать вполне определенные

навыки.

Повышение познавательной активности курсантов связано, естественно, с

возрастанием роли самостоятельной работы их над учебным материалом. Для обеспечения

этого необходимы по меньшей мере три условия: достаточное время на самостоятель-

2 «Морской сборник» № 12 ' *

ную подготовку, наличие качественных учебников и учебных пособий,

систематический контроль за организацией самостоятельных занятий, их регулярностью и

эффективностью. В период самостоятельной подготовки преподаватель должен научить

курсанта умению учиться: как работать с учебным материалом, что из него взять для

приобретения новых знаний.

В распорядке дня на самостоятельную работу следует отводить время,

составляющее в неделю не менее половины времени плановых занятий. И не занимать его

никакими другими мероприятиями. Именно самостоятельная работа над книгой,

учебным материалом формирует важнейшее качество офицера — способность к работе над

собой, к самосовершенствованию.

Вопрос создания учебников и учебных пособий должен стать одним из

центральных в деятельности кафедр, факультетов, учебного, научно-исследовательского и редак-

ционно-издательского отделов, всего преподавательского состава. К написанию

учебников и учебных пособий надо привлекать наиболее опытных преподавателей и создавать

им для работы все необходимые условия, вплоть до частичного освобождения от

учебной и служебной нагрузки.

Улучшение всего комплекса учебно-воспитательной работы в училище возможно

при непрерывном научном и методическом совершенствовании преподавательского

состава. Главная фигура в подготовке офицерских кадров — преподаватель. Именно он

является создателем современных методов обучения и воспитания, творцом учебников

и учебных пособий. Никакие технические средства обучения не могут подменить

педагога. Отсюда с каждым днем растут требования к профессиональному мастерству

преподавателя — носителя и проводника научных знаний и опыта, коммунистических идей.

Как свидетельствует практика, становление преподавателя, окончившего

академию или адъюнктуру, составляет 3—4 года, а для тех, кто пришел с флота, — до

5—7 лет. Ускорить этот процесс можно только созданием в училищах стройной

системы обучения и воспитания самих педагогов-воспитателей.

Важным средством становления и совершенствования преподавательского состава

и повышения научного уровня преподавания является постановка серьезной научно-

исследовательской работы в интересах флота, а следовательно, и

учебно-воспитательного процесса. Без этого нельзя решить задачу подготовки творческих специалистов,

способных осваивать все новое, что появляется на флоте, и тем более нести на флот

новые идеи.

Организация научных исследований по актуальной для Военно-Морского Флота

тематике, обеспечение единства учебной и научной работы должны стать предметом

постоянной заботы командования и политических отделов училищ.

Научная работа в училище не может ограничиваться исследованиями в области

совершенствования оружия и техники ВМФ. Она должна охватывать и собственно

вопросы обучения и воспитания: совершенствование учебных планов и программ,

методов обучения, приемов использования ТСО в учебно-воспитательном процессе и др.

Следует вести исследования и в более крупном плане, позволяющие уточнять цели и

задачи обучения, вопросы специальности и специализации.

Высококачественное решение главных задач училища немыслимо без правильной

кадровой политики. На преподавательскую и руководящую работу надо подбирать

перспективных офицеров, создавать им условия для творческого и профессионального роста.

Важным звеном учебно-воспитательного процесса является отбор кандидатов в

училище. Качественный отбор — одно из главных условий успешного обучения и

воспитания будущих офицеров флота. Надо более ответственно подходить к отбору — от

составления планов до их реализации.

Неуклонно руководствуясь решениями XXV съезда КПСС и последующих

Пленумов ЦК КПСС, борясь за претворение их в жизнь, наши высшие военно-морские

училища внесут достойный вклад в коммунистическое воспитание, подготовку идейно

закаленных, политически зрелых, профессионально грамотных военных кадров, способных

успешно обучать и воспитывать личный состав, добиваться дальнейшего повышения

боевой готовности кораблей, частей и подразделений флота.

ПШ1111111111НН111!

веани с флсннов

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ руководящего состава флота по

проблемам нравственного воспитания

состоялась в Североморском Доме

офицеров. Ее участники с большим вниманием

заслушали доклад командующего флотом

адмирала В. Чернавина «XXV съезд КПСС

о задачах нравственного воспитания.

Работа командиров, политорганов, партийных

и комсомольских организаций по

формированию у североморцев активной

жизненной позиции, высокой

дисциплинированности и верности конституционному

долгу».

Коммунисты Л. Матушкин, А. Широчен-

ков, О. Алексеев, М. Прокудин и другие

дополнили доклад интересными

выступлениями о важнейших гранях комплексного

подхода к обеспечению единства обучения

и воспитания личного состава, внедрении

в практику новых эффективных форм

работы в этом направлении.

С заключительным словом выступил

первый заместитель начальника

политического управления флота контр-адмирал

В. Поливанов. Он обобщил выработанные

конференцией рекомендации,

направленные на дальнейшее повышение

политической бдительности и боевой готовности

североморцев, обратил внимание

участников на необходимость воспитания у

каждого воина активной жизненной позиции

в службе.

По материалам конференции

политуправление издало брошюру «Действенность

нравственного воспитания».

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД к решению

идейно-воспитательных задач

успешно внедряется в соединении подводных

лодок, в том числе на корабле, где

заместителем командира по политической

части капитан 3 ранга А. Ерофеев. Основным

направлением в этой сложной,

многоплановой работе является формирование у

личного состава, и в первую очередь у

коммунистов и комсомольцев, активной

жизненной позиции, разъяснение

единства конституционных прав и обязанностей,

воспитание революционной бдительности

и личной ответственности за защиту

Родины.

На корабле, о котором идет речь,

активно функционируют

агитационно-пропагандистская группа и кружок молодого

коммуниста. В работе по

морально-политической закалке личного состава

деятельное участие принимает командир. Не так

давно, например, он выступил перед

моряками с лекцией «Нравственные аспекты

повышения качества боевой и

политической подготовки».

Повседневное идеологическое

воздействие командира, политработника,

партийных и комсомольских активистов на

воинов в сочетании с нравственным, ратно-

трудовым и правовым воспитанием дает

отрадные результаты. Вот уже длительное

время на подводной лодке нет грубых

нарушений воинской дисциплины. В

течение ряда лет экипаж с честью носит

звание отличного. А недавно он второй раз

подряд объявлен лучшим в соединении.

Здесь 23 мастера военного дела, 82%

личного состава — отличники боевой и

политической подготовки,

88%—специалисты 1-го и 2-го класса, 55% освоили

смежные специальности.

Экипаж награжден Вымпелом Министра

обороны СССР за мужество и воинскую

доблесть.

ОТЛИЧНО ВЫПОЛНИЛ РАКЕТНУЮ

СТРЕЛЬБУ экипаж подводного

ракетоносца «60 лет Великого Октября». Эта

очередная победа, как, впрочем, и все

предыдущие, убедительно

свидетельствует об умении командира, политработника,

всех коммунистов отличного корабля нап-

19

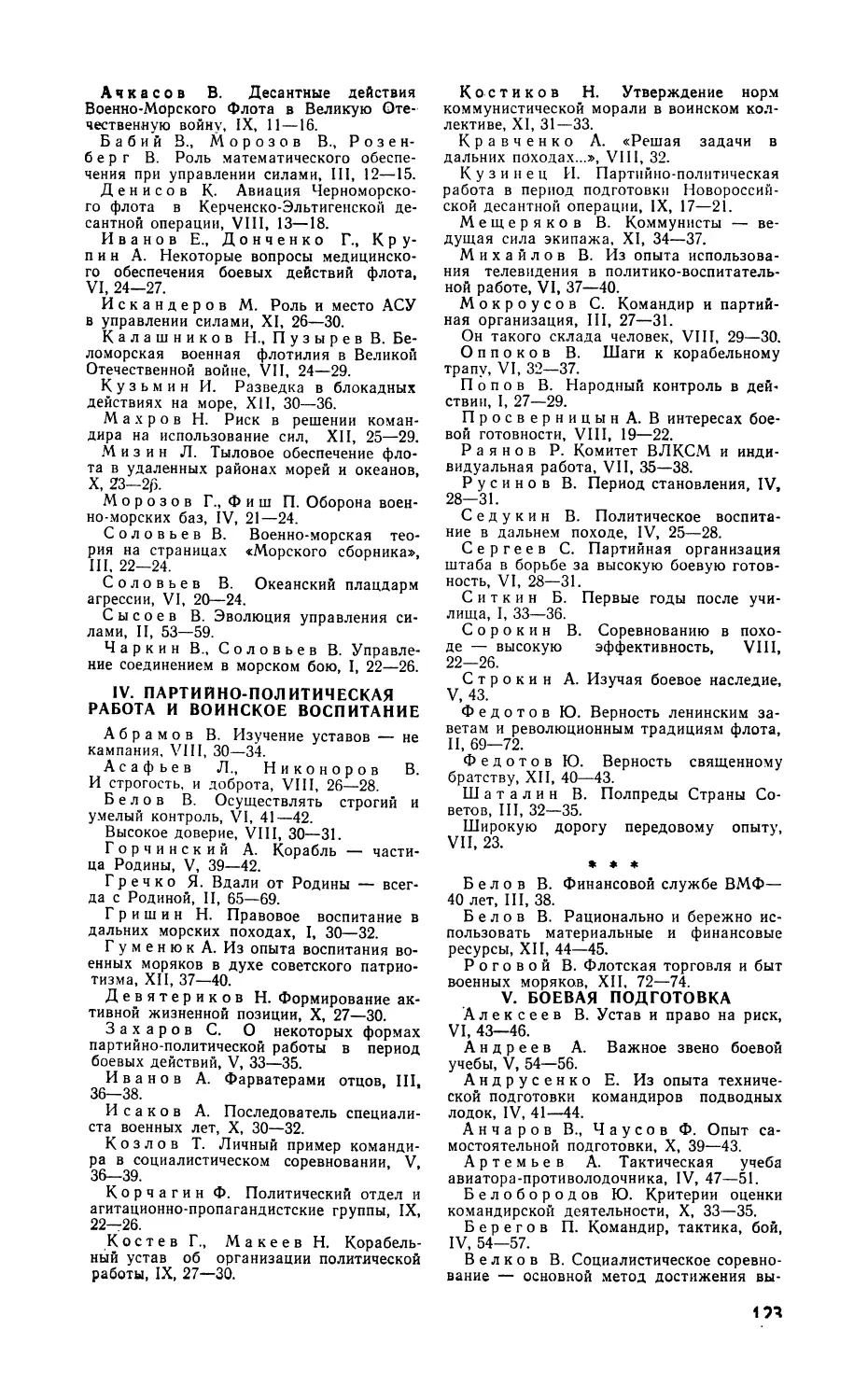

Хорошо подготовился к началу нового

учебного года личный состав дивизиона,

которым командует член КПСС капитан-

лейтенант-инженер Н. Вяткин. С

отличными оценками выполнены первые учебно-

боевые задачи

Фото В. Голубя

равлять усилия личного состава на

эффективное решение задач.

По основным показателям экипаж

является одним из лучших на флоте. За

высокие результаты, достигнутые в

социалистическом соревновании, он награжден

переходящим Красным знаменем обкома

КПСС.

СМЕЛЫЕ, РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

продемонстрировали в штормовых

условиях моряки спасательного судна

<гАгатан» при оказании помощи теплоходу

«Яуза». Успешно выполненная задача —

еще одно подтверждение того, что

флотских спасателей недаром называют

самоотверженными людьми, способными

преодолевать любые трудности.

Главнокомандующий Военно-Морским

Флотом объявил мужественному экипажу

«Агатана» благодарность.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

| ¥ Д ЗЕМЛЕ, В НЕБЕСАХ И НА МОРЕ

П/т показывают образцы

самоотверженного труда воины-тихоокеанцы. Они

настойчиво выполняют указания и

рекомендации Генерального секретаря

ЦК КПСС, Председателя Президиума

Верховного Совета СССР товарища

Л. И. Брежнева, высказанные им при

посещении Краснознаменного

Тихоокеанского флота.

Моряки, добившиеся наибольших

успехов в году 60-летия Вооруженных Сил,

были удостоены правительственных

наград.

Орден Красного Знамени вручен

майору В. Ушкову. Медали «За боевые

заслуги» удостоен лейтенант С. Кроник.

Подразделения, где служат эти офицеры,

являются правофланговыми

социалистического соревнования. Здесь отработана

полная взаимозаменяемость. Любые

задачи решаются с высоким качеством.

Орденом Красной Звезды награжден

политработник большого десантного

корабля «50 лет шефства ВЛКСМ» капитан-

лейтенант В. Леонтьев. Немалый личный

вклад внес он в достижения экипажа.

Благодаря умело налаженной

воспитательной работе на корабле сложился

дружный, сплоченный коллектив, которому по

плечу самые ответственные задания.

За успехи в боевой и политической

подготовке отмечены наградами также

капитан-лейтенант В. Сташевский, старший

лейтенант С. Цыпилов, старшие сержанты

В. Николаев и А. Давиденко, главный

старшина В. Супрун, старшина 2-й статьи

В. Безмутко и многие другие.

ПЯТАЯ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА появилась на

фюзеляже отличного самолета,

который обслуживают наземные специалисты

во главе с гвардии старшим лейтенантом

В. Брыжем. Так отмечается точный

ракетный пуск. Его произвел летный экипаж

под командованием гвардии

подполковника А. Панченко, военного летчика 1-го

класса. Нелегко далась авиаторам

очередная победа. Но, несмотря на сложные

погодные условия, уверенно проложил курс

в заданный район океана штурман гвар-

ди капитан В. Ященко. Безошибочно

действовал и второй штурман гвардии

капитан В. Грибанов, который выработал

точный «адрес» для ракеты. Корабль

«противника» был уничтожен прямым попаданием.

Воздушные бойцы вновь подтвердили

славу метких ракетных снайперов, а

технический экипаж, готовивший машину к

полету, — звание одного из лучших в

части.

20

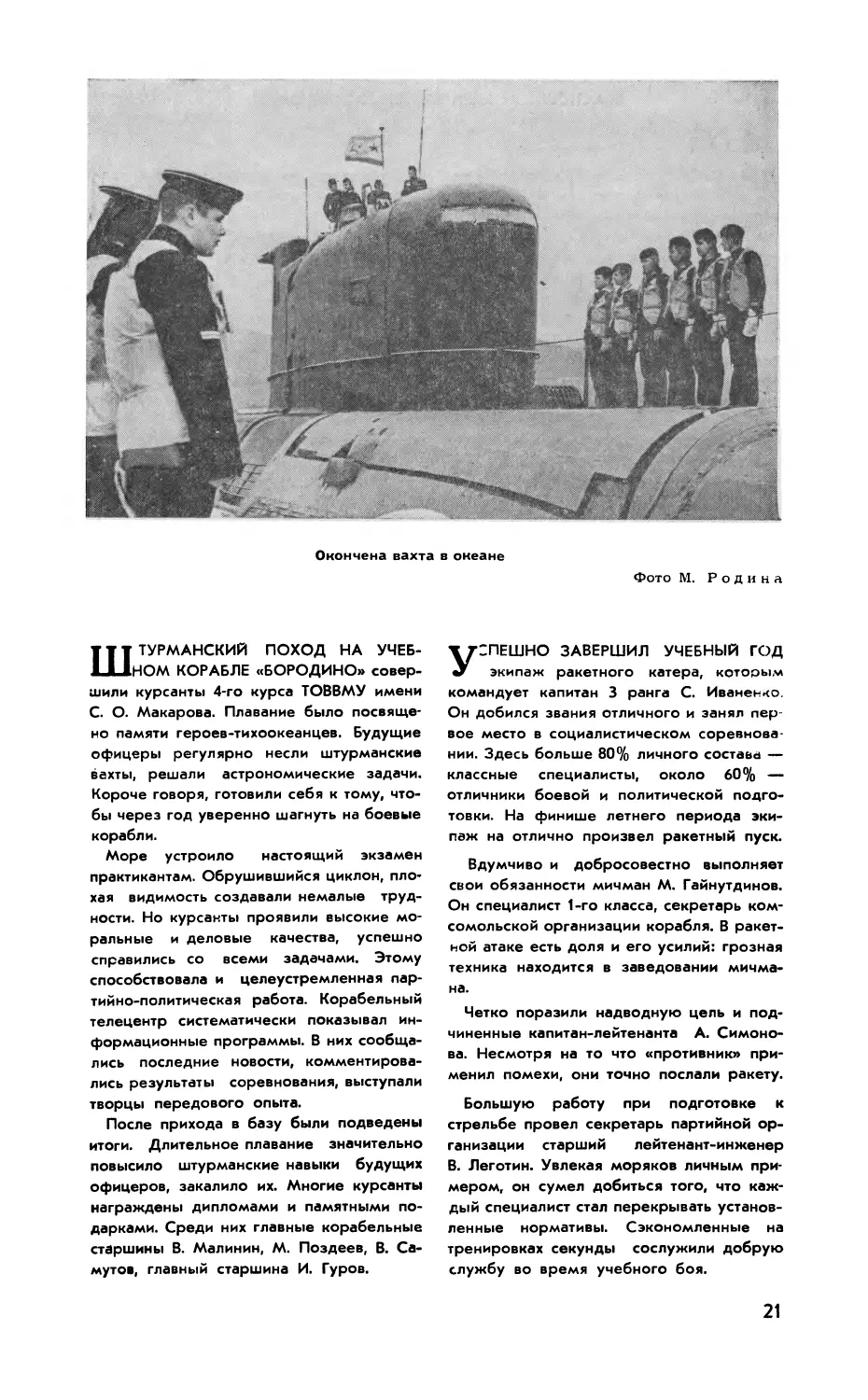

Окончена вахта в океане

Фото М. Родина

ШТУРМАНСКИЙ ПОХОД НА

УЧЕБНОМ КОРАБЛЕ «БОРОДИНО»

совершили курсанты 4-го курса ТОВВМУ имени

С. О. Макарова. Плавание было

посвящено памяти героев-тихоокеанцев. Будущие

офицеры регулярно несли штурманские

вахты, решали астрономические задачи.

Короче говоря, готовили себя к тому,

чтобы через год уверенно шагнуть на боевые

корабли.

Море устроило настоящий экзамен

практикантам. Обрушившийся циклон, пло*

хая видимость создавали немалые

трудности. Но курсанты проявили высокие

моральные и деловые качества, успешно

справились со всеми задачами. Этому

способствовала и целеустремленная

партийно-политическая работа. Корабельный

телецентр систематически показывал

информационные программы. В них

сообщались последние новости,

комментировались результаты соревнования, выступали

творцы передового опыта.

После прихода в базу были подведены

итоги. Длительное плавание значительно

повысило штурманские навыки будущих

офицеров, закалило их. Многие курсанты

награждены дипломами и памятными

подарками. Среди них главные корабельные

старшины В. Малинин, М. Поздеев, В. Са-

мутов, главный старшина И. Гуров.

УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛ УЧЕБНЫЙ ГОД

экипаж ракетного катера, которым

командует капитан 3 ранга С. Иваненко.

Он добился звания отличного и занял

первое место в социалистическом

соревновании. Здесь больше 80% личного состава —

классные специалисты, около 60% —

отличники боевой и политической

подготовки. На финише летнего периода

экипаж на отлично произвел ракетный пуск.

Вдумчиво и добросовестно выполняет

свои обязанности мичман М. Гайнутдинов.

Он специалист 1-го класса, секретарь

комсомольской организации корабля. В

ракетной атаке есть доля и его усилий: грозная

техника находится в заведовании

мичмана.

Четко поразили надводную цель и

подчиненные капитан-лейтенанта А.

Симонова. Несмотря на то что «противник»

применил помехи, они точно послали ракету.

Большую работу при подготовке к

стрельбе провел секретарь партийной

организации старший лейтенант-инженер

В. Леготин. Увлекая моряков личным

примером, он сумел добиться того, что

каждый специалист стал перекрывать

установленные нормативы. Сэкономленные на

тренировках секунды сослужили добрую

службу во время учебного боя.

21

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

ДВА ПУСКА И ДВА ПОПАДАНИЯ —

итог ракетной стрельбы корабля, на

котором служит капитан-лейтенант К.

Добрынин. Его подчиненные отличались и

раньше. Но на этот раз, можно сказать,

превзошли самих себя. Сперва

низколетящую скоростную цель поразил расчет

ракетной батареи, которой командует

лейтенант В. Ильичев. А когда «противник»

предпринял вторую воздушную атаку на

корабль, в «сбой» вступил расчет

лейтенанта А. Джалаляна. И на этот раз огонь был

по-мастерски точным. Обе батареи, как и

их командиры, соревнуются между собой.

Именно хорошо налаженное товарищеское

соперничество помогает ракетчикам

постоянно совершенствовать теоретические

знания и практические навыки. Такой подход

к организации боевой учебы характерен и

для всей отличной боевой части,

возглавляемой капитан-лейтенантом К.

Добрыниным.

ШКОЛОЙ КЛАССНЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ называют в подразделении

корабельных вертолетов технический

кружок. Возглавляемый старшим лейтенантом

В. Балковенко, он служит хорошим

подспорьем при подготовке к экзаменам на

классность и практическим действиям в

море. Особенно полезны занятия в

кружке для молодых матросов, которые учатся

здесь ориентироваться в сложных

таблицах и графиках, читать схемы,

производить всевозможные настройки и

регулировки, устранять характерные

неисправности.

Интерес у личного сбстава

подразделения вызвал «технический бой» — конкурс

на лучшее знание специальности. В финал

вышли самые опытные вертолетчики

3. Луцук, В. Елисеев, Н. Ильин. Они тоже

посещают занятия в техническом

кружке.

'ВАРДЕЙСКАЯ ВАХТА»— так назвал

свою книгу, посвященную третьей

годовщине со дня открытия XXV съезда

КПСС (изд-во ДОСААФ), мичман И.

Черный. Автор — ветеран флота, активный

пропагандист и агитатор. Его беседы и

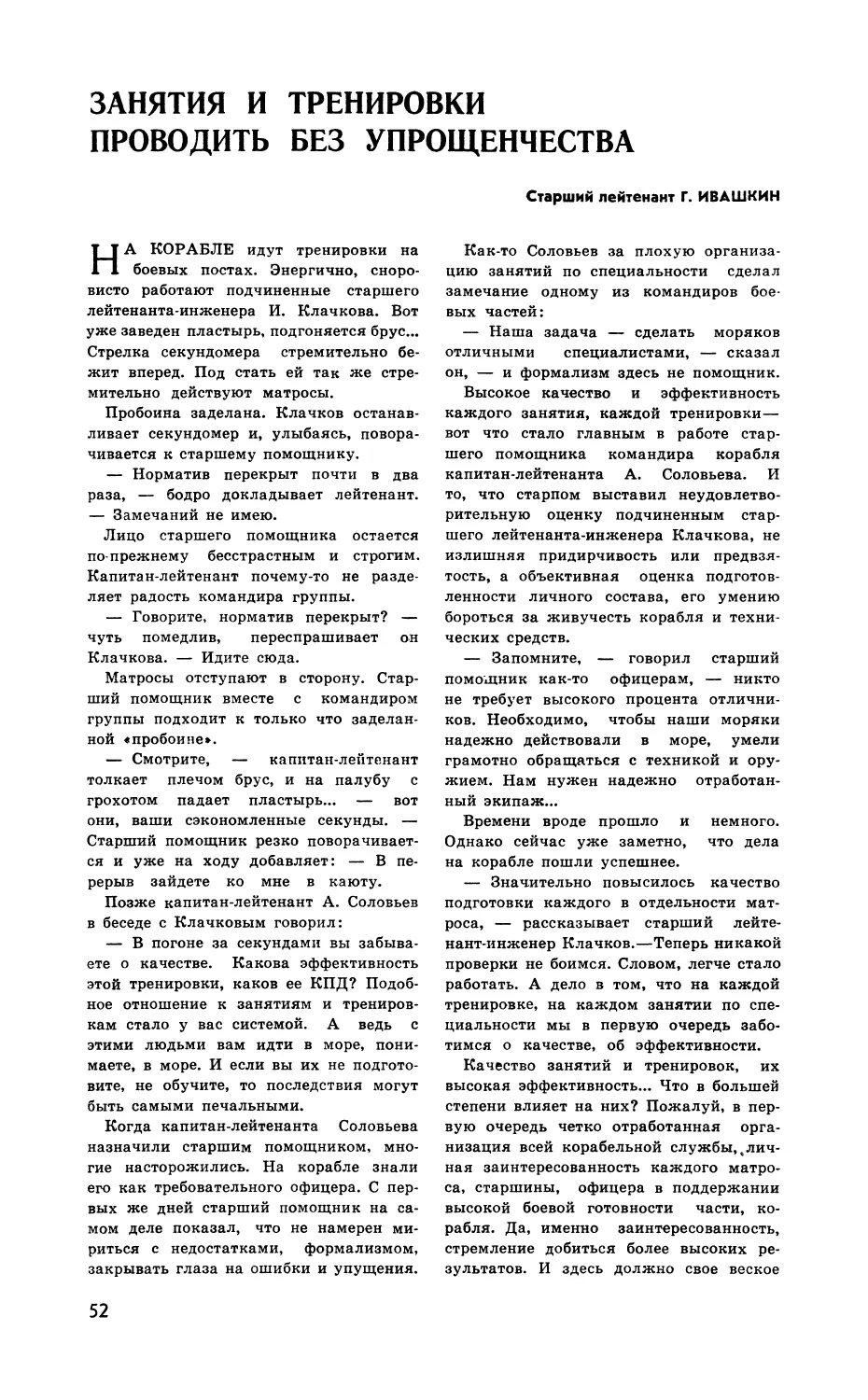

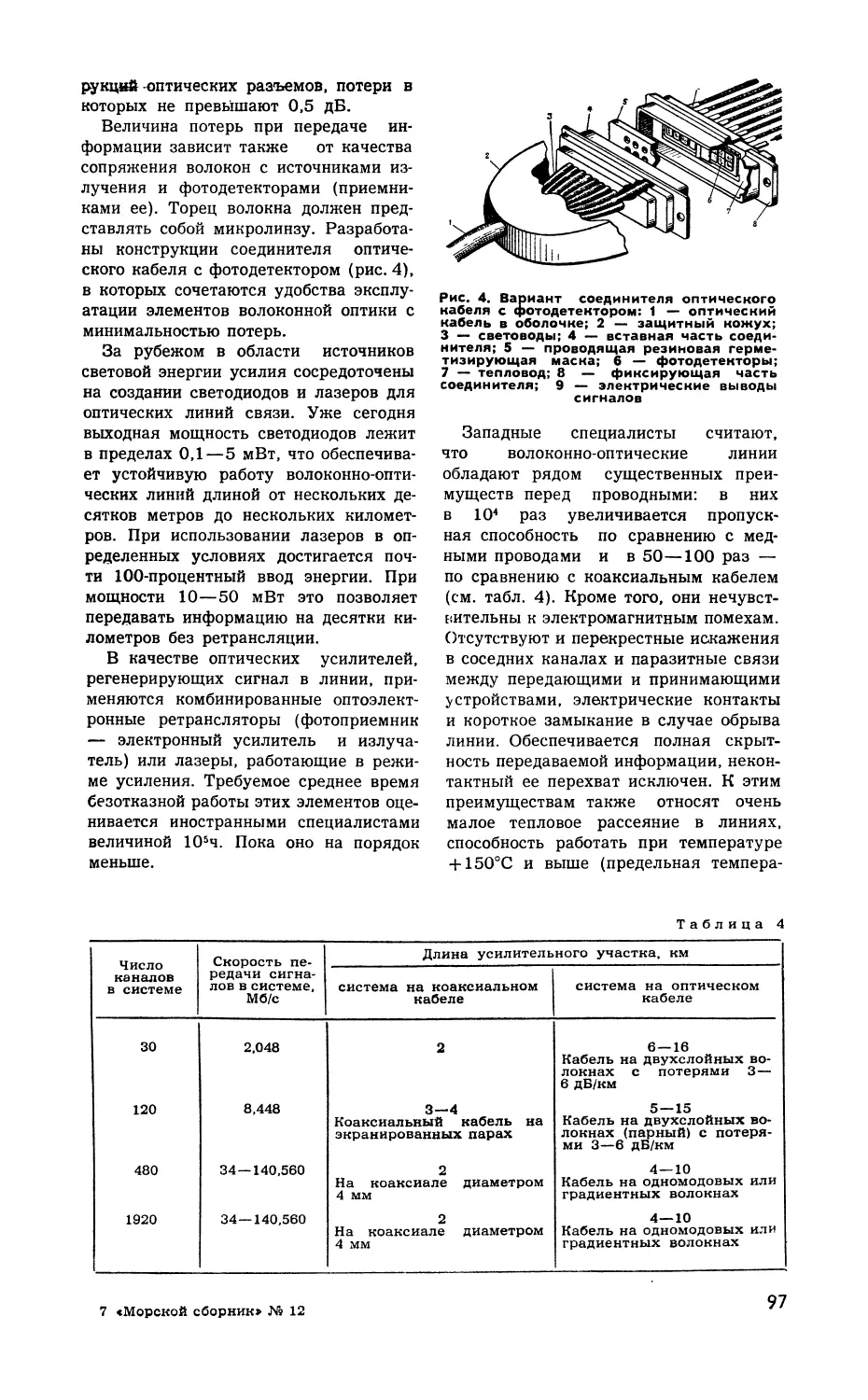

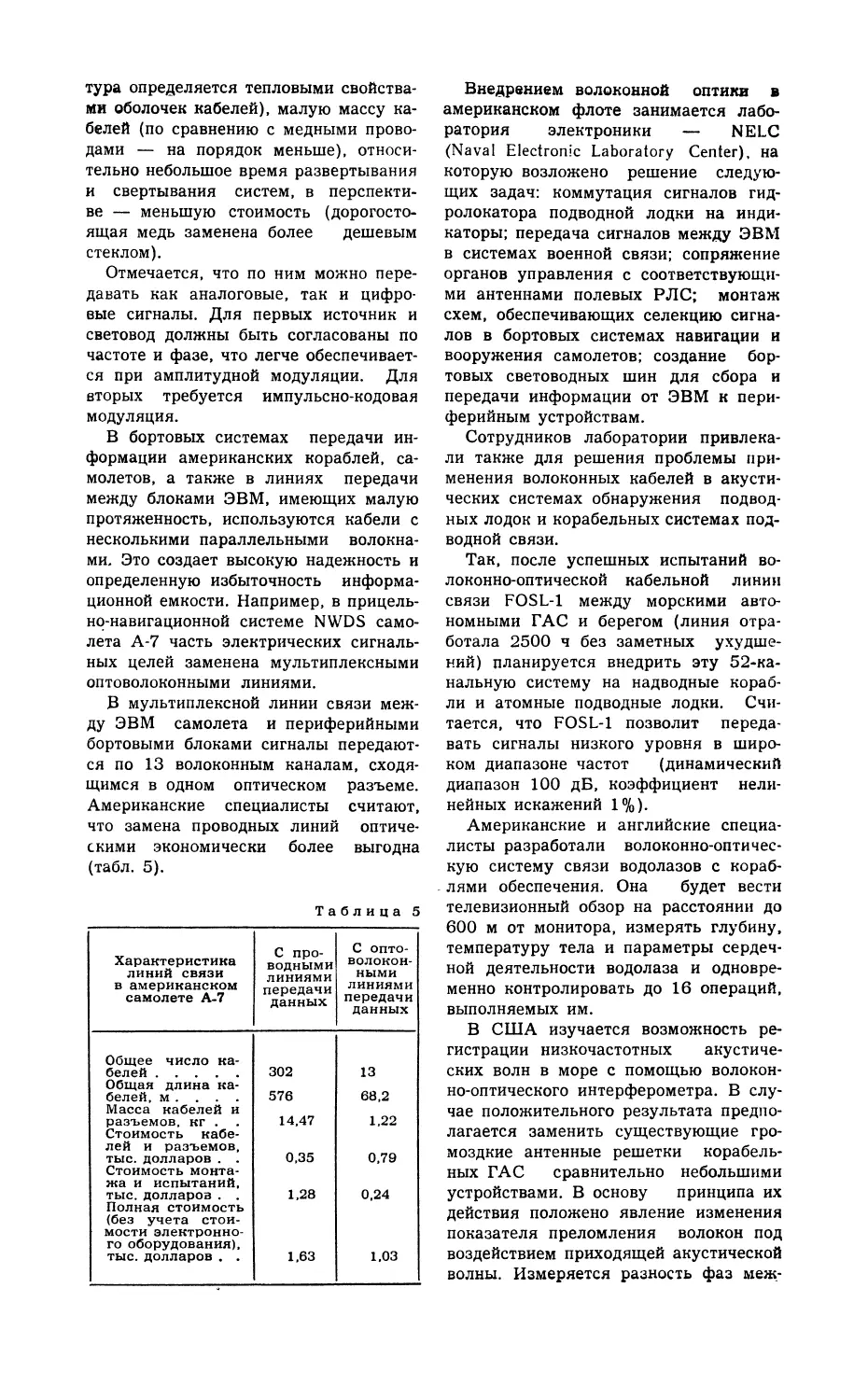

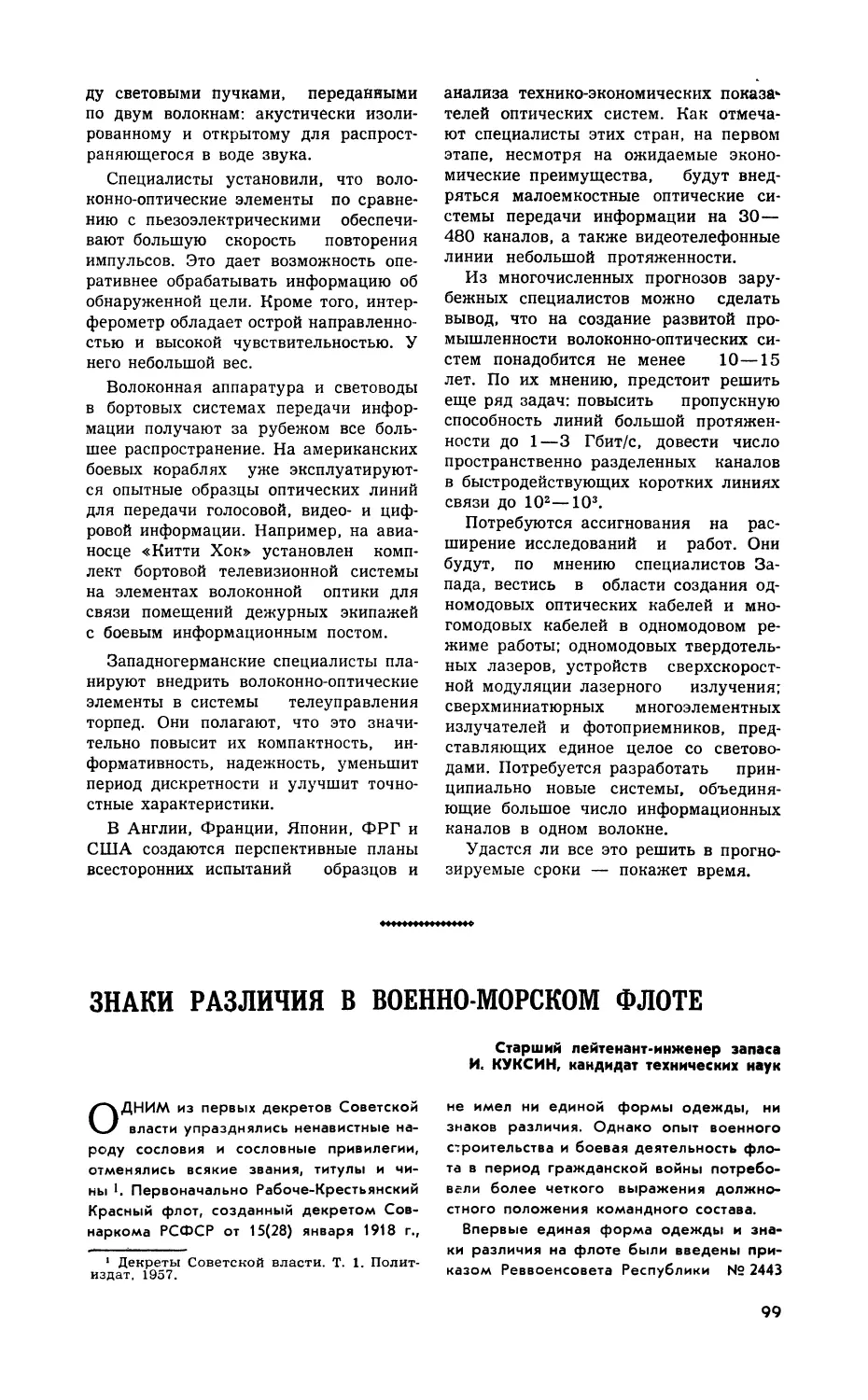

выступления пользуются успехом не только