Text

За нашу Советскую Родину]

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

НОЯБРЬ 1978 г.

и

ИЗДАЕТСЯ С 1846 ГОДА

номере:

Октябрь и флот ........ 3

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

Советский образ жизни — великое завоевание Октябрьской революции . . 7

* * *

Г. Бондаренко. Совершенствовать руководство боевой подготовкой . . .12

И. Петров. Политической учебе — высокую эффективность 16

* * *

Вести с флотов 22

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИСКУССТВО

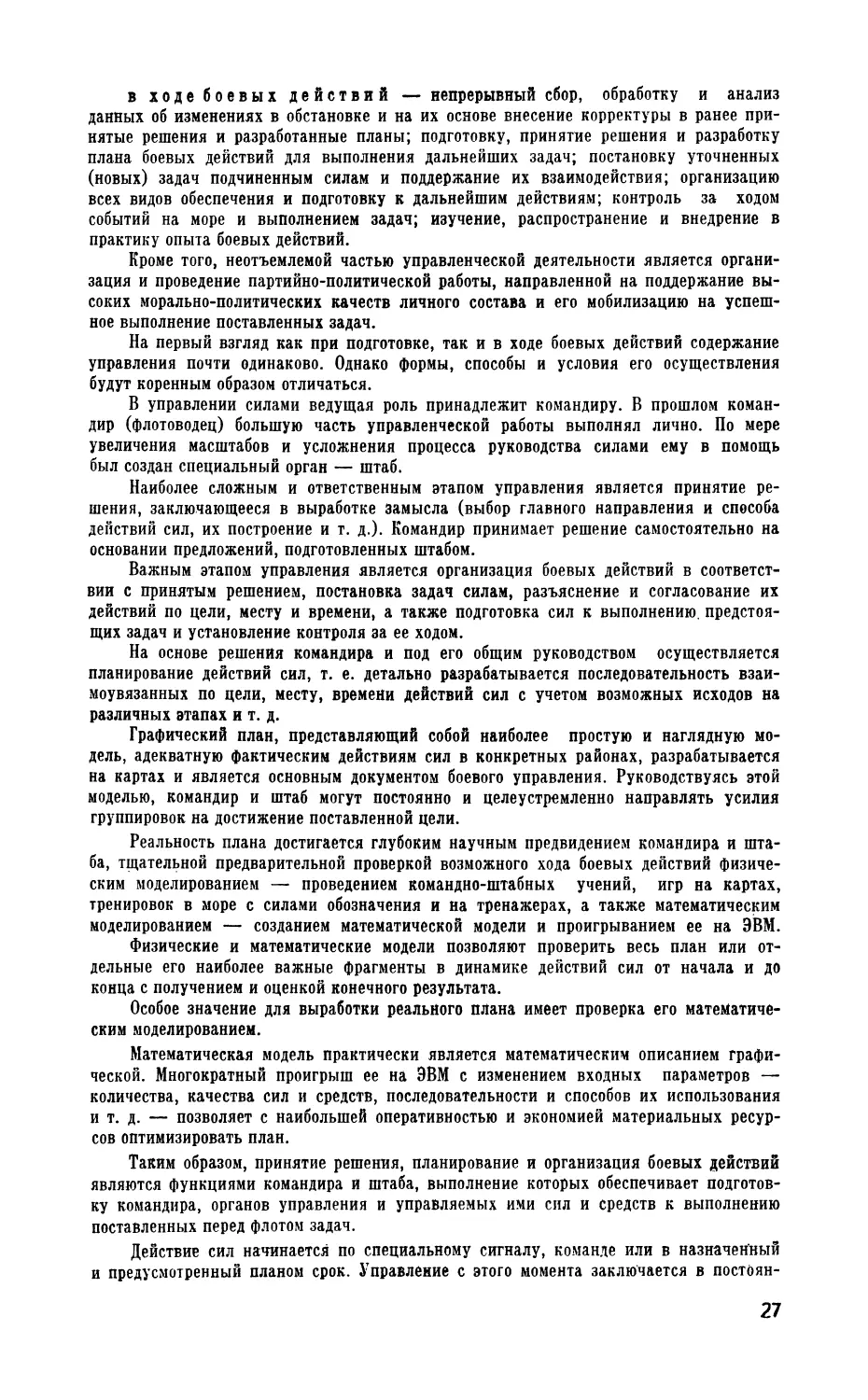

М. Искандеров. Роль и место АСУ в управлении силами 26

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Н. Костиков. Утверждение норм коммунистической морали в воинском коллективе 31

В. Мещеряков. Коммунисты — ведущая сила экипажа . .... 34

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

A. Михайловский. Классность командира корабля. Какой ей быть? ... 38

B. Ручков. В сложных метеоусловиях 43

И. Воробьев. Плавание в шторм — всегда экзамен 46

В. Лавров, Г. Кузьмин. Командир и хозяйство корабля 50

В. Макарцев. Боевая готовность и соревнование 53

Н. Потемкин, В. Малыгин, В. Касаткин, Евг. Бузов. Автоматизация медицинского

обеспечения 58

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Корабль революции, плывущий в века 62

Н. Бадеев. «...Именно матросским элементом» 64

Заслужили в боях за Родину 68

П. Грищенко. Когда мы были еще на «стапелях» .... . .71

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА>

МОСКВА

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

В. Шевкунов. Опыт эксплуатации дизель-генераторов в южных широтах . . 74

В. Дородных, С. Попов. Надводные торпедные аппараты 78

* * *

В. Минин. Изменения в морском законодательстве 82

* * *

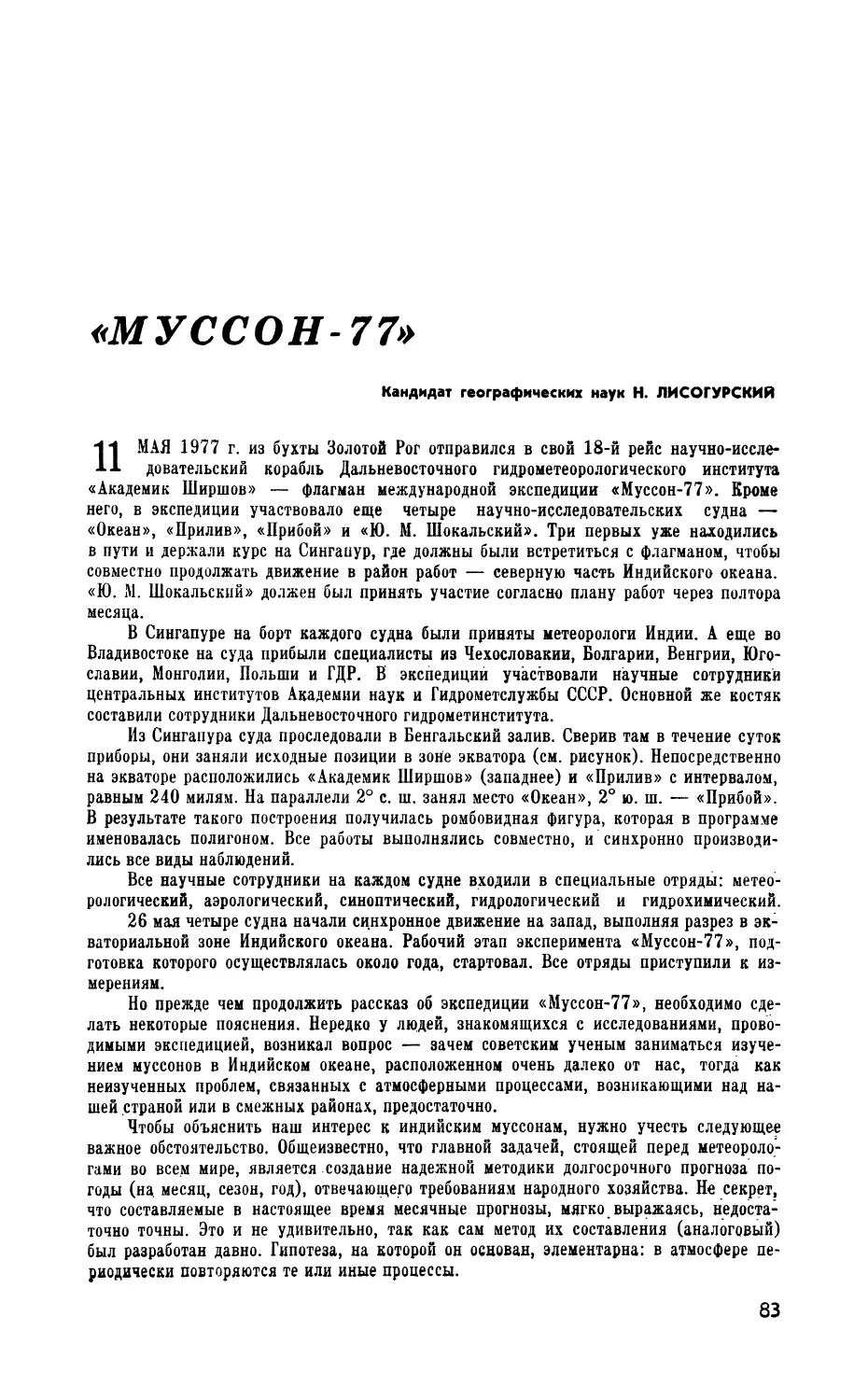

Н. Лисогурский. «Муссон-77» 83

М. Знаменский, С. Ставицкий. Морские сооружения в шельфовой зоне . . 87

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

В. Грисенко. Разведка из космоса 91

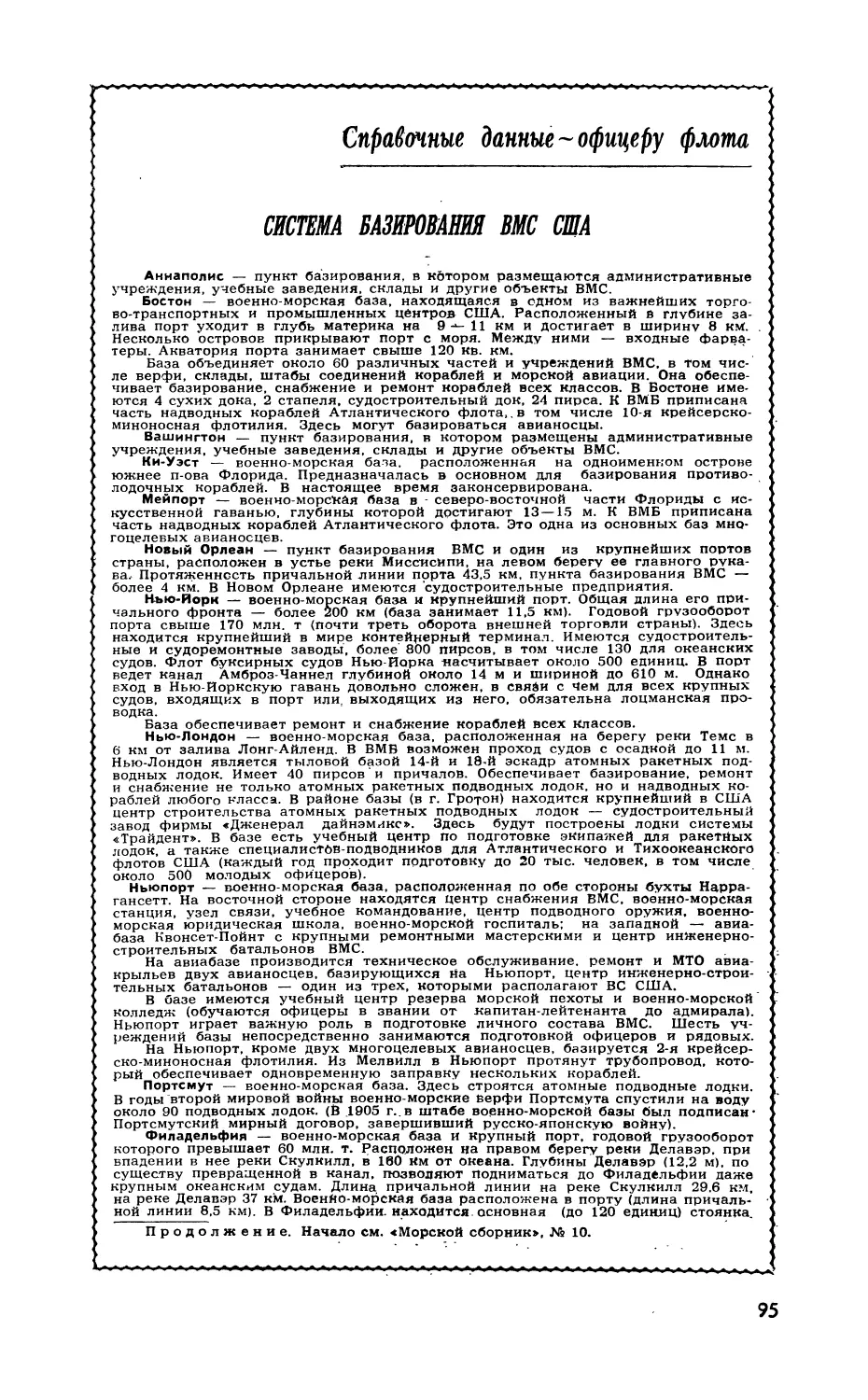

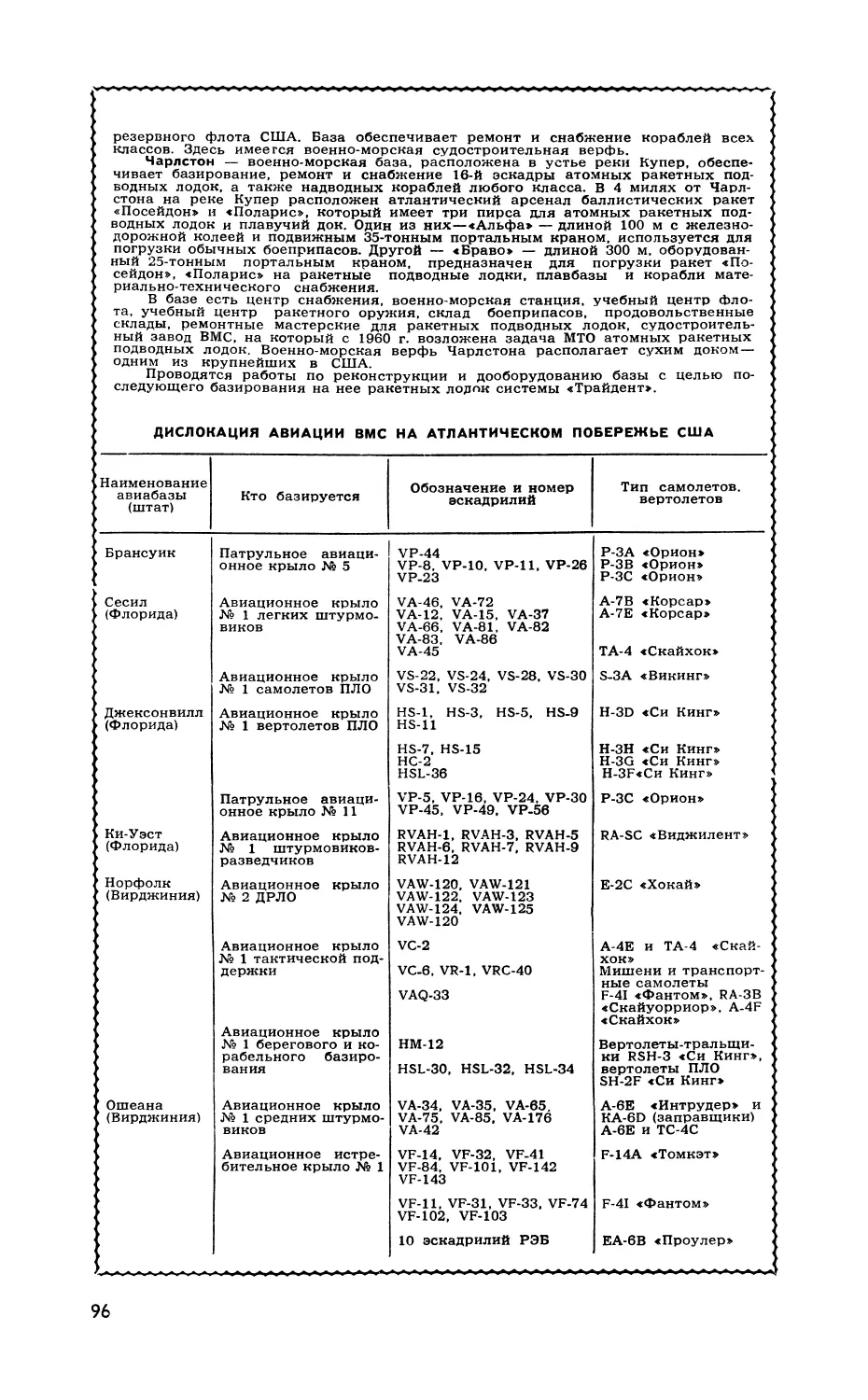

Система базирования ВМС США 95

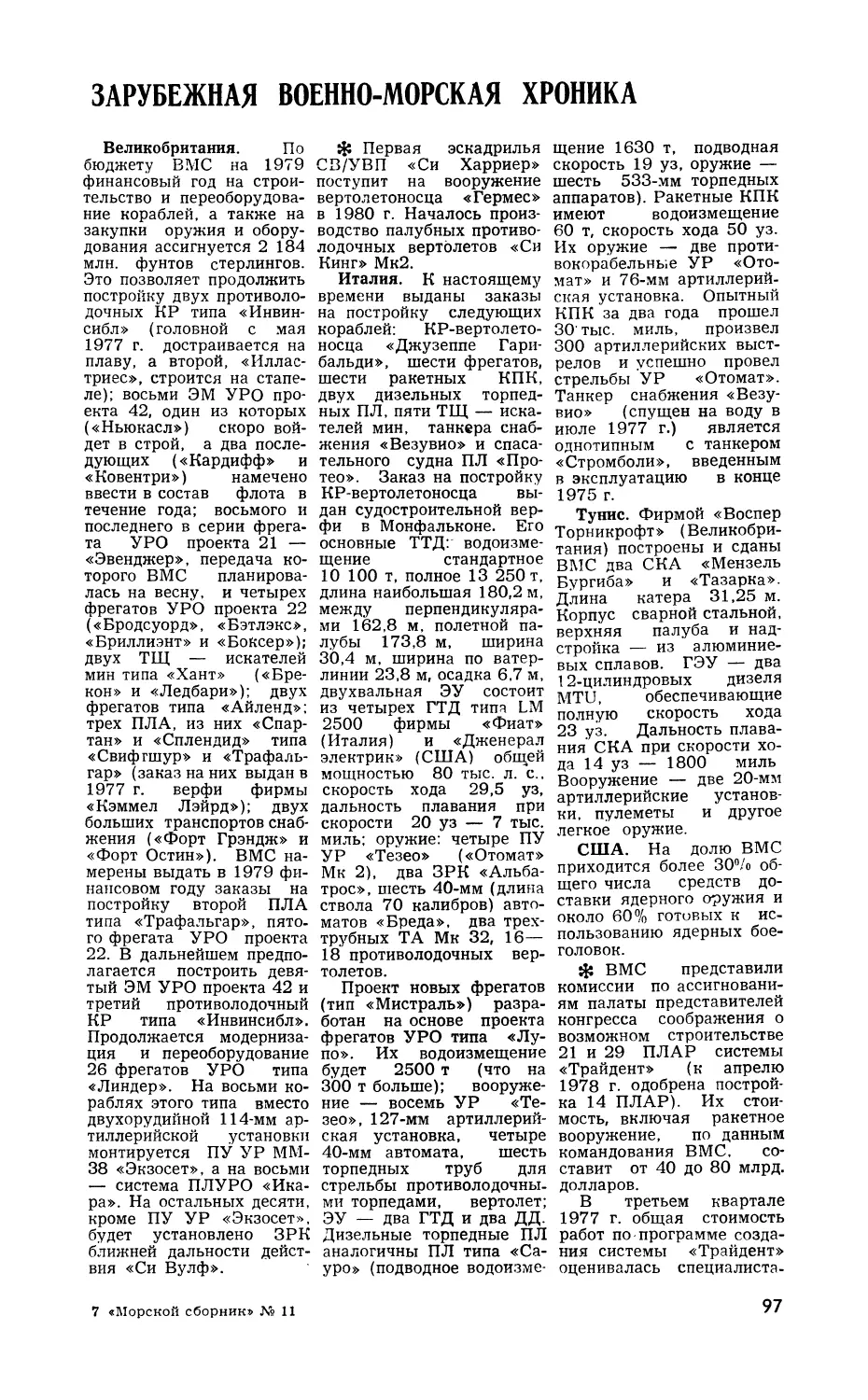

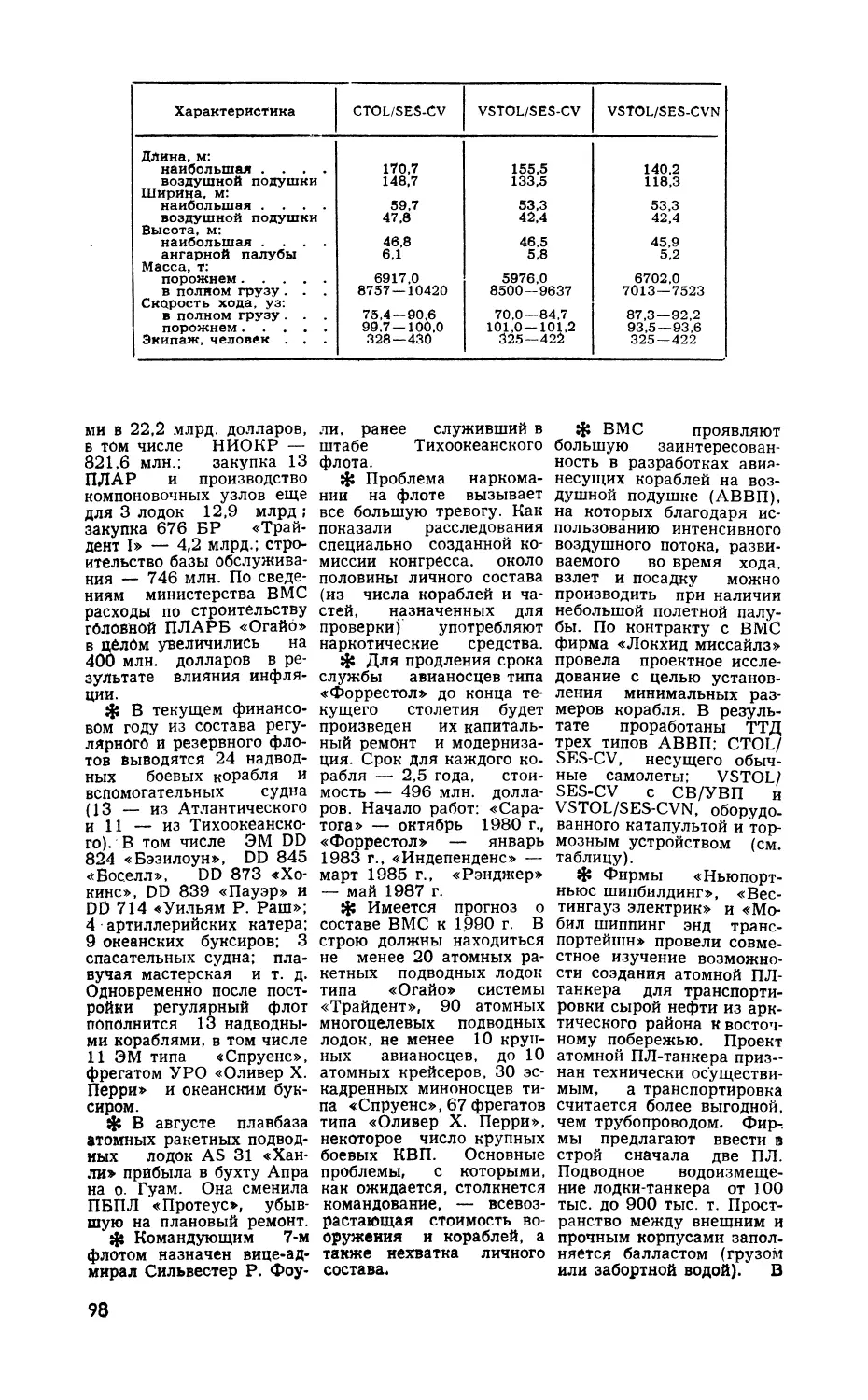

Зарубежная военно-морская хроника 97

Сообщения,, факты 99

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Б. Зверев. Энциклопедия Великого Октября 102

Е. Шешуков. Десант в бессмертие 105

Н. Калашников. Когда Нептун гневается 107

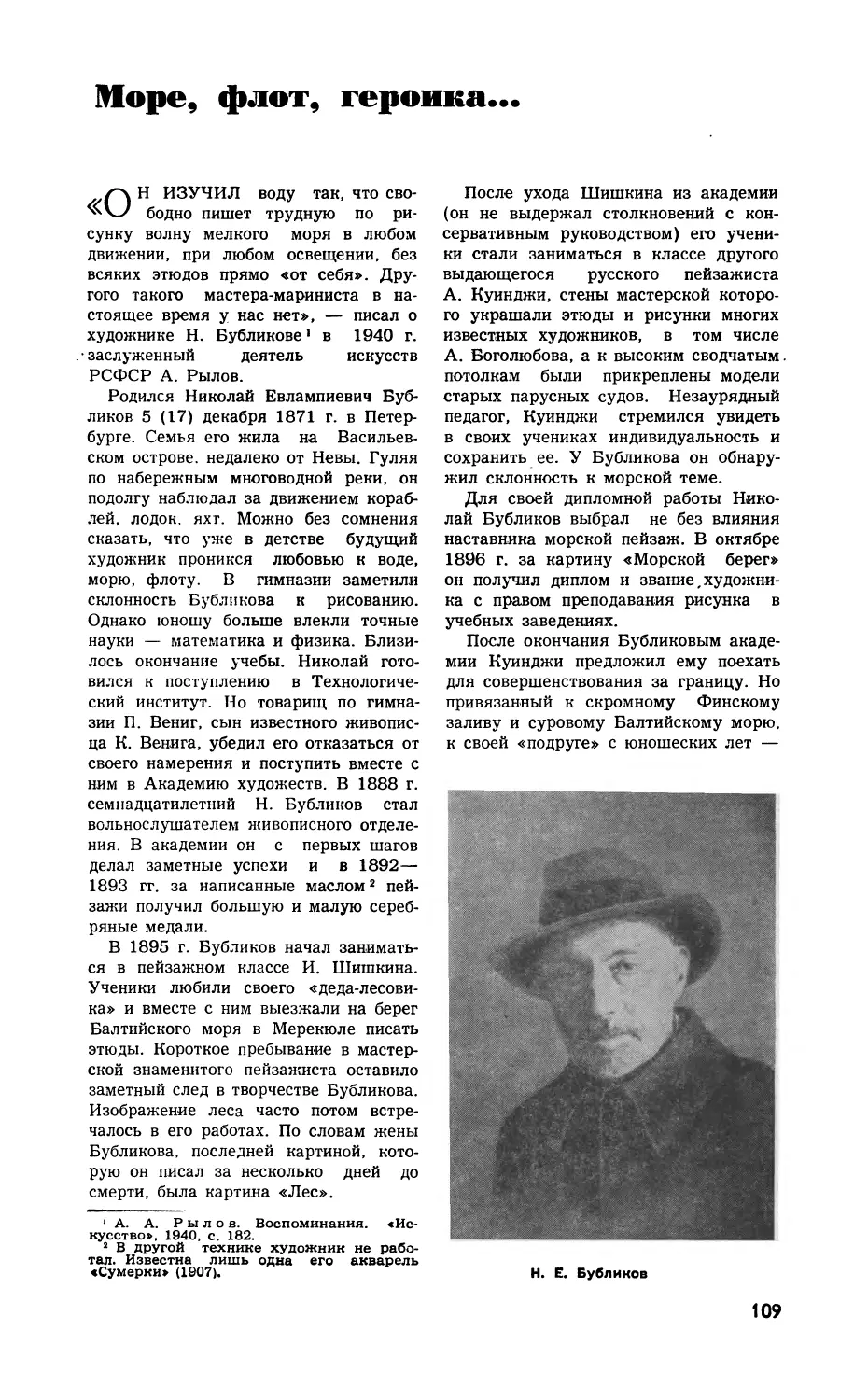

В. Антонова. Море, флот, героика 109

* * *

Новые книги . , 112

На 1-й странице обложки — В дни Октября (с картины худ. П. Васильева)

Редакционная коллегия:

Л. С. Пушкин (главный редактор), В. И. Ачкасов, С. С. Бевз, Ю. Л.

Быстрое, Н. И. Вишенский, Н. П. Вьюненко, В. Г. Германович (зам. главного

редактора), Б. Л. Дубинин (ответственный секретарь), С. С. Ефремов,

Р. А. Зубков, Ю. Я. Ковель, М. М. Крылов, Ю. А. Кузнецов, С. Г. Мок-

роусов (зам. главного редактора), И. Н. Петров, К. А. Сталбо, И. И. Ты-

нянкин, И. Ф. У сков, И. К. Хурс, Г. И. Щедрин

Адрес редакции: 103175. Москва, К-175, Чаплыгина, 15.

Телефоны: 226-45-20, 226-45-34.

Технический редактор Есакова Н. Н. Рукописи не возвращаются.

Г-12172 Сдано в набор 22.09.78 г. Подписано к печати 30.10.78 г.

Бумага 70Xl08Vi6 — 7 печ. л. = 9,8 уел- п. л. + вклейка Ча п. л. Цена 40 коп. Зак. 4846

Типография «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 38.

© «Морской сборник», 1978 г.

ОКТЯБРЬ И ФЛОТ

ЭТ0< глубоко символично, что именно крейсер «Аврора» своим орудийным

выстрелом возвестил миру начало новой эры — эры Великого Октября. Сам факт

поручения военному кораблю дать сигнал о всеобщем вооруженном восстании говорит

о той большой роли, о том огромном доверии и надежде, которые возлагали на флот

В. И. Ленин, созданная им партия, готовя последний и решительный штурм

эксплуататорского строя.

Великий вождь революции выделял три главные силы, призванные обеспечить

победу: флот, рабочих и войсковые части. Он глубоко верил в гарантированный успех,

если «ударить внезапно и из трех пунктов, из Питера, из Москвы, из Балтийского

флота» К Он настоятельно требовал окружить и отрезать Питер, взять его

комбинированной атакой флота, рабочих и войска... Он решительно подчеркнул, что выполнение

этой задачи требует «искусства и тройной смелости», а «в применении к России и к

октябрю 1917 года это значит: одновременное, возможно более внезапное и быстрое

наступление на Питер, непременно и извне, и извнутри, и из рабочих кварталов, и из

Финляндии, и из Ревеля, из Кронштадта, наступление всего флота...»2.

По замыслу В. И. Ленина, Балтийский флот должен был не только активно

участвовать в самом восстании, но также и не допустить к Петрограду контрреволюционные

войска и тем самым защитить от предательского удара тыл восстания.

Высокая оценка флота и то исключительное внимание, которое уделяли ему

В. И. Ленин и партия, были абсолютно закономерным явлением. Решение вопроса о

власти — коренного вопроса всякой революции — немыслимо без привлечения армии

и флота на сторону народа. По мере нарастания социалистической революции этот

вопрос становился все более острым и неотложным, что ясно показала революция

1905—1907 гг., и в частности восстания на броненосце «Потемкин», крейсере

«Очаков». Работа большевиков в армии и на флоте все усиливалась, особенно с началом

первой мировой войны. Это привело к тому, что уже в буржуазно-демократической

революции в феврале 1917 г. пролетариат России повел за собой большинство армии,

состоявшее из рабочих и крестьян.

Успешное перерастание буржуазно-демократической революции в революцию

социалистическую тем более было невозможно без привлечения на ее сторону солдат и

матросов. И партия большевиков с честью решила эту задачу.

В подготовке социалистической революции, в победе Великого Октября флот был

одной из авангардных сил и сыграл выдающуюся роль. Это объясняется рядом

обстоятельств. Благодаря более высокой технической оснащенности он располагал и более

подготовленными кадрами как в общеобразовательном, так и в техническом отношении.

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 34, с. 281'

2 Т а м же, с. 383, 384.

Ильич дает боевое задание группе матросов

С картины худ.

П. Васильева

На корабли приходили служить преимущественно грамотные люди, среди которых было

немало молодых рабочих. Ероме того, в силу необходимости базирования кораблей в

крупных промышленных центрах моряки имели возможность постоянного и тесного

общения с рабочими больших заводов и фабрик, что способствовало распространению

пролетарского влияния.

Вот эти особенности флота и привлекли к нему пристальное внимание В. И. Ленина,

который, как писал В. Д. Бонч-Бруевич, еще в своем сообщении в женевском клубе

большевиков об уроках восстания на броненосце «Потемкин» говорил: «Матросы на

кораблях — это рабочие на фабриках и заводах. Они твердо спаяны со своим

«производством»; они живут тут же на этих своеобразных плавучих заводах, среди них

много рабочих; машины их объединяют, сплачивают; они, как пролетарии, чутко

понимают друг друга; жизнь у них общая; они сливаются в одну массу, чувствуют общий гнет

царской военщины и более чем кто-либо из военных приспособлены к восприятию

нашей пропаганды и агитации» 3.

Именно большевистская пропаганда и агитация, руководство В. И. Ленина, партии

политическим воспитанием и завоеванием матросских масс на сторону восставшего

народа, мобилизацией и организацией их на борьбу против царизма и буржуазии и

явились главным условием революционной активности моряков, их безграничной

преданности делу революции. Вооруженная ленинским учением, творчески используя

различные формы и методы классовой борьбы, партия повела массы на штурм

капитализма.

После победы Февральской революции на Балтийском флоте было создано свыше

€00 матросских комитетов, возглавляемых Центральным комитетом Балтийского

флота — Центробалтом — высшим революционно-демократическим органом, прочно

стоявшим на ленинских позициях. Центральный Комитет партии, В. И. Ленин направили в

основные базы флота опытных партийных работников: Б. Жемчужина, И. Егорова,

В. Антонова-Овсеенко, С. Рошаля, В. Залежского, И. Флеровского. Вместе с матросамж

большевиками Т. Ульянцевым, И. Сладковым, П. Дыбенко, Н. Ховриным они составили

• Научный архив Института истории СССР АН СССР. ф. 3, оп. 2/28, д. 1. л. 69.

руководящее ядро большевистских партийных организаций. Флот был полностью на

стороне революции и потому получал такие ответственные задания В. И. Ленина.

Военные моряки с честью выполнили возлагавшиеся на них задачи. В

вооруженном восстании в Петрограде участвовали крейсер «Аврора», линкор «Заря свободы»*

эскадренные миноносцы «Забияка», «Самсон», сторожевое судно «Ястреб»,

заградители «Амур», «Хопер» и другие. В распоряжении Военно-революционного комитета при

Петроградском Совете было 11 кораблей и свыше 10 тыс. моряков. Боевые матросокие

отряды возглавляли активные флотские революционеры большевики A. Баранов*

Э. Берг, В. Громов, В. Зайцев, В. Евдокимов, П. Мальков, В. Марусев, А. Мокроусов,

В. Мясников, С. Пелихов, И. Сладков, И. Колбин, Н. Ховрин, И. Флеровский.

Днем 24 октября радиостанция крейсера «Аврора» передала обращение Военно-

революционного комитета к рабочим и солдатам с призывом выступить на защиту

революции. Все силы революции были приведены в боевую готовность.

В этот же день В. И. Ленин отправил «Письмо членам ЦК», в котором настаивал

на немедленном взятии власти, а позже прибыл в Смольный и лично возглавил

восстание.

Вместе с красногвардейцами и революционными солдатами моряки по приказу

В. И. Ленина овладели Главным телеграфом, Петроградским телеграфным агентством,

мостами, вокзалами, Государственным банком, Мариинским дворцом, Главным

адмиралтейством, военным портом... Революционные силы Кронштадта и Гельсингфорса вместе

с рабочими и солдатами перерезали под Петроградом линии связи, железнодорожные

пути и преградили путь контрреволюционным войскам.

25 октября радиостанция крейсера «Аврора» передала воззвание «К гражданам

России», написанное В. И. Лениным, в котором сообщалось о низложении Временного

правительства и переходе власти в руки Военно-революционного комитета. К тому

моменту все основные пункты Петрограда были взяты восставшим народом. Очередь

осталась за Зимним дворцом, плотно окруженным отрядами красногвардейцев, матросов и

солдат.

Вечером 25 октября прозвучал легендарный выстрел «Авроры» — сигнал к

штурму Зимнего. Его взятием и завершилось победоносное вооруженное восстание в

Петрограде. Великая Октябрьская социалистическая революция начала свое триумфальное

шествие по России, открыла новую главу в жизни трудящихся всего мира.

В Октябрьском вооруженном восстании Балтийский флот сыграл главную по

сравнению с другими флотами и флотилиями роль. Однако и они были на стороне народа^

на стороне революции, в составе ее политической армии, без чего победа восстания

была бы невозможна. Победу Октября восторженно встретили все Морские силы

Республики. О своей верности и поддержке партии В. И. Ленина, Советского правительства

на митингах, заседаниях и съездах заявили экипажи кораблей, гарнизоны

военно-морских баз, личный состав соединений Балтийского и Черноморского флотов, Сибирской,

Амурской, Каспийской флотилий, Архангельского гарнизона, Мурманского отряда

кораблей...

В дни становления Советской власти, в годы гражданской войны и интервенции

революционные моряки вновь были на передовых рубежах защиты Великого Октября,

его завоеваний. Только за два с половиной месяца после победы вооруженного

восстания в Петрограде по личному указанию В. И. Ленина свыше 80 различных отрядов

и групп моряков общей численностью до 40 тыс. человек отправились в Москву,

Белоруссию, на Украину, Волгу, Урал, в Донбасс и другие области России для

подавления контрреволюции и укрепления местных органов власти.

В 1918 г. были организованы Рабоче-Крестьянская Красная Армия и Рабоче*

Крестьянский Красный Флот. Их костяком, цементирующей силой стали рабочие, ре^

волюционные солдаты и моряки. Во время гражданской войны свыше 30 заново

созданных военных флотилий, более 2000 кораблей и различных озерных и речных судов,

переоборудованных в боевые единицы, вели бои с белогвардейцами и интервентами,

На сухопутных фронтах сражалось около 75 тыс. моряков. И везде они творили

чудеса героизма, революционной стойкости и преданности. В гражданской войне, как и

в революции, флот полностью оправдал доверие партии и народа.

Через многие испытания к блистательным победам и свершениям прошла страна

Великого Октября под мудрым водительством В. И. Ленина, Коммунистической пар-

тии. И на каждом этапе ее героического пути Военно-Морской Флот — неотъемлемая

часть Вооруженных Сил — -был вместе с народом, продолжая и развивая

революционные и боевые традиции. Особенно ярко верность делу коммунизма, несгибаемая

стойкость моряков, как и всех воинов, всего советского народа, проявилась в пору самых

тяжких испытаний для нашей Родины — в годы Великой Отечественной войны.

Внезапное нападение фашистской Германии на СССР не застало врасплох ни

один из наших флотов. Бессмертной славой покрыли себя моряки при защите

Севастополя, Одессы, Ленинграда, Таллина, Ханко, Мурманска, в Керченско-Феодосий-

<жой, Новороссийской и других десантных операциях. На боевом счету флота около

1400 уничтоженных боевых кораблей и вспомогательных судов и около 1300

транспортов противника. На сухопутных фронтах сражалось более 400 тыс. моряков.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Адмирал Флота Советского Союза

€. Горшков в своей книге «Морская мощь государства» пишет: «Таким образом,

Военно-Морской Флот в течение всей войны успешно выполнял задачи, которые

диктовались потребностями вооруженной борьбы на главном театре, где решался ее исход,

то есть на советско-германском фронте. Оперативно-стратегическое использование

сил флота определялась необходимостью тесной увязки его оперативных плалов с

планами фронтов и армий, прежде всего в интересах разгрома основных сил

противника на суше. Советский Военно-Морской Флот внес достойный вклад в достижение

победы над фашистской Германией и империалистической Японией. Он сокрушил

морскую мощь врага на Баренцевом, Балтийском и Черном морях, обеспечивая

устойчивость стратегических флангов сухопутного фронта и всемерную поддержку наших

войск в обороне и наступлении. В этой труднейшей из войн флот оправдал

возложенные на него надежды, высокое доверие советского народа и полностью выполнил свой

долг перед Родиной».

Одним из решающих условий успешных действий флота, как и в целом победы

Советских Вооруженных Сил, всего народа в Великой Отечественной войне, было

руководство Коммунистической партии.

Заботой партии, усилиями всего советского народа наша страна располагает

ныне современным могучим океанским флотом, основу которого составляют атомные

подводные лодки и ракетное оружие. Советские военные моряки зорко и

мужественно стоят на страже завоеваний Великого Октября, с честью выполняя свой

патриотический и интернациональный долг — конституционный долг. Они готовы дать

сокрушительный отпор любому агрессору.

Свято сохраняя и приумножая славные революционные, трудовые и боевые

традиции ленинской партии, советского народа, его Вооруженных Сил, военные моряки

нынешнего поколения неуклонно идут путем славных героев — матросов Октября,

ленинским путем. Не жалея своих сил, они настойчиво претворяют в жизнь

исторические решения XXV съезда КПСС, совершенствуют боевое мастерство, повышают

политическую бдительность и боевую готовность, организованность и дисциплину,

борются за успешное выполнение социалистических обязательств.

Высокую оценку военным морякам дал Генеральный секретарь ЦК КПСС,

Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев во время

пребывания на Краснознаменном Тихоокеанском флоте. Личный состав Военно-Морского

Флота воспринял ее как наказ партии, наказ Родины еще самоотверженнее, еще

зорче нести вахту на широтах Мирового океана. И флот этот наказ выполнит с честью,

как с честью выполнил он все задачи, поставленные перед ним В. И. Лениным,

Коммунистической партией, советским народом.

штпнншшшн

, .CIEHU

Шстш кпсс-

ьшж>\

СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ -

ВЕЛИКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ГЛАВНЫЙ итог пройденного после Октября пути — построение развитого

социализма, великим завоеванием которого является советский образ жизни.

Советский образ жизни складывался в процессе борьбы трудящихся нашей

страны за строительство социализма, его полную и окончательную победу. Он утвердился,

принял всеобъемлющий характер и достиг расцвета с построением в СССР развитого

социалистического общества. Его носителем является советский народ — новая

историческая общность людей. Ведущая роль в его формировании принадлежит рабочему

классу, КПСС.

В советском образе жизни выражены типичные черты всех сторон

жизнедеятельности людей в условиях развитого социализма. Он качественно отличается от

буржуазного. Последний базируется на принципах частной собственности на средства

производства, эксплуатации человека человеком. Для него характерно положение, когда,

как говорил В. И. Ленин, «либо ты грабишь другого, либо другой грабит тебя, либо ты

работаешь на другого, либо он на тебя, либо ты рабовладелец, либо ты раб» 4. Наш

уклад основан на общественной собственности на средства производства, на

социальной справедливости и освобожденном от эксплуатации труде. Яркими гранями

советского образа жизни, указывалось на XXV съезде КПСС, являются атмосфера

подлинного коллективизма и товарищества, сплоченность, дружба всех наций и народов

страны, нравственное здоровье.

Для советского общества характерен прежде всего новый образ трудовой

жизнедеятельности.

При капитализме трудящиеся вынуждены работать на своих эксплуататоров.

При этом не гарантируется право даже на такой труд. Во всех развитых

капиталистических странах, по сообщениям печати, в начале 1978 г. количество безработных

достигало 18 млн. человек.

Социализм раскрепостил людей, принципиально изменил социальные условия их

жизнедеятельности. Это отражено в Конституции СССР. У нас положение человека

определяют именно общественно полезный труд и его результаты. Советское

государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое

отношение к труду, способствует превращению его в первую жизненную потребность.

Гражданина Страны Советов отличают высокая активная жизненная позиция,

энтузиазм и самоотверженность, коллективизм, взаимопомощь и товарищеское

соперничество за перевыполнение поставленных партией народнохозяйственных задач. Эти

качества зарождались в первые годы борьбы за социализм, получали свое развитие на

стройках пятилеток, закалялись во время Великой Отечественной войны. Еще более

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, с. 312.

упрочились они в наши дни, когда весь народ вдохновенно выполняет решения XXV

съезда партии, успешно претворяет в жизнь план десятой пятилетки.

В год 60-летия Октября в индивидуальном и бригадном социалистическом

соревновании участвовало свыше 97 млн. трудящихся. Из них более 57 млн. были

охвачены движением за коммунистическое отношение к труду. На ленинский субботник

22 апреля 1978 г. вышли более 147 млн. человек. Они заработали и передали в фонд

десятой пятилетки свыше 1G3 млн. рублей. Свой вклад в общую копилку внесли и

военные моряки. В день «красной субботы» коммунисты и комсомольцы сплотили

личный состав для новых добрых дел, прибавили творчества и энтузиазма

социалистическому соревнованию.

Важнейшей особенностью советского образа жизни является неуклонный рост

благосостояния, материального уровня жизни народа.

Буржуазные идеологи, подтасовывая факты, манипулируя цифрами, стремятся

доказать, что капитализм обеспечивает более высокий уровень жизни всех людей.

В канун 60-летия Октября, например, американский журнал «Ю. С. ньюс энд Уорлд

рипорт» поместил несколько полос с диаграммами и таблицами, где приводились

многие средние данные о доходах на душу населения. Авторы пытались убедить, что в

США они выше, чем в СССР. Однако обошли молчанием, что доходы капиталистов и

рабочих далеко не одинаковы и их нельзя усреднять. Ведь в США 1 % населения

владеет 76% всех материальных благ, 20% семей получают 41% всего дохода. О

каких же средних показателях может идти речь? Ведь между правящей верхушкой и

трудовыми слоями населения огромная пропасть. К этому следует добавить

постоянный рост цен на товары первой необходимости и продукты питания, увеличение

стоимости жилья, образования и медицинского обслуживания, повышение налогов. В США,

к примеру, за операцию аппендицита больной в 1965 г. платил в среднем 374

доллара, а в 1975 г. — 820. Оплата за пребывание в родильном доме увеличилась за

тот же период с 225 долларов до 800.

В советском обществе действуют экономические законы, совершенно

противоположные капиталистическим. Социализм, как указывал В. И. Ленин, дает

«возможность широко распространить и настоящим образом подчинить общественное

производство и распределение продуктов по научным соображениям, относительно того, как

сделать жизнь всех трудящихся наиболее легкой, доставляющей им возможность

благосостояния» 2.

Неуклонный рост материального и культурного уровня жизни советского

человека — высшая цель КПСС и Советского государства. Об этом во весь голос наша

партия заявила с трибуны XXV съезда, это воплощается в действительность согласно

плану десятой пятилетки. Забота о народном благе нашла свое отражение и в

Конституции СССР. Так, в статье 15 указывается, что «высшая цель общественного

производства при социализме — наиболее полное удовлетворение растущих

материальных и духовных потребностей людей».

Военные моряки тоже ощущают на себе заботу партии и правительства. Год от

года улучшается быт во флотских коллективах, все красивее и добротнее становится

форменная одежда, богаче матросский стол. Много внимания уделяется семьям

военнослужащих.

Успехи в построении социализма и коммунизма демонстрируют всему миру

преимущество советской экономической системы перед капиталистической, преимущество

нашего образа жизни. В то время как США понадобилось 20 лет, Англии более 50 для

того, чтобы удвоить свой национальный доход, Советский Союз добился этого за 10

лет. Ныне наша страна дает 20% промышленного производства в мире, тогда как в

1922 г. (при образовании СССР) его доля не превышала 1%.

Важным показателем повышения благосостояния советских людей является

неуклонный рост среднемесячной заработной платы рабочих и служащих. Если в 1970 г.

она равнялась 122 рублям, то в 1977 г. — уже 155 рублям. С добавлением же

выплат и льгот из общественных фондов потребления — соответственно 164,5 и 212

рублей. •

Нельзя не подчеркнуть, что в Советской стране бесплатные образование и меди-

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, с. 381.

цинское обслуживание, самая низкая в мире плата за жилье. Пенсионный возраст в

СССР (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) значительно ниже, чем в

экономически развитых капиталистических странах. В СССР постоянно улучшается

пенсионное обеспечение: увеличивается размер пенсий (в первую очередь минимальных),

устанавливается необходимое соответствие между размерами пенсий различных

категорий пенсионеров, сближается уровень пенсионного обеспечения рабочих, служащих и

колхозников. Большая забота проявляется о пенсионном обеспечении инвалидов

войны, офицеров запаса.

Наряду с неуклонным ростом благосостояния трудящихся советский образ жизнж

отличают духовные, социально-политические и морально-эстетические особенности?

В капиталистическом обществе господствует буржуазная идеология. Для него

характерны духовный кризис, нарушение прав человека, низкая

общественно-политическая активность трудящихся. Так, в США даже на выборы президента в 1976 га

явилось чуть больше 50% зарегистрированных избирателей. По признанию

американского журналиста Майка Дэвидова, общество США превратилось в общество

насилия, убийств, наркотиков, лжи и обмана, моральной развращенности, узаконенной

проституции. Эти пороки открыто насаждаются всеми современными средствами

массовой информации. За свою жизнь каждый американец может увидеть на экране

телевизора десятки тысяч сцен убийств и насилий.

Советский образ жизни основывается на коммунистической идейности, морально-

политическом единстве, социалистической культуре, высшем типе морали и

нравственных отношений между людьми. Он неразрывно связан с социалистической

демократией, что нашло свое закономерное отражение в Основном Законе страны.

В СССР высокая социально-политическая активность народных масс, что

проявляется прежде всего в широком участии их в управлении государством. Более 2 млн^

трудящихся избираются в Советы. Почти 30 млн. граждан представляют собой актив

Советов. В выборных органах народного контроля работают 9 млн. человек.

Яркое проявление всеобщего интереса к государственным делам

продемонстрировано в период обсуждения проекта новой Конституции СССР, которое продолжалось

почти четыре месяца и было в подлинном смысле слова всенародным. Всего в нем

приняло участие свыше 140 млн. человек, т. е. более четырех пятых взрослого

населения страны.

Рост социально-политической активности советских людей неотделим от

постоянного повышения их культуры, национальной по форме и социалистической по

содержанию Выросли их общий уровень развития и грамотность. Среднее образование

у наг стало обязательным. Об этом можно судить и по новому пополнению, которое

приходит на корабли и в части флота. За плечами каждого или школа, или

специальное училище, или техникум, а у многих и вузы. К концу 1976 г. в СССР

насчитывалось 1 253,5 тыс., или одна четвертая часть, всех научных работников мира. В

несоциалистическом же мире ныне (по данным ООН) более 800 млн. неграмотных и

300 млн. малограмотных.

Советский народ — самый читающий. У нас издается 18% всех газет мира и

около 20% книг. В 132 тыс. библиотек страны имеется 4,4 млрд. различных томов..

По данным ЮНЕСКО, в библиотеках Соединенных Штатов в 1974 г. находилось

387,5 млн. книг, тогда как ныне только в фондах массовых библиотек Украины их

число превышает 323 млн. (это в 3 с лишним раза больше, чем в США в пересчете

на одного читателя). Если взять все виды печатных изданий — газеты, журналы, вни-

ги, то общее число их постоянных читателей в СССР составит около 95% взрослого

населения и школьников.

В жизнь советских граждан прочно вошли радио и телевидение, театры и кино^

В 1976 г. в театрах побывало почти 117 млн. человек. Число посещений киносеансов

в расчете на одного жителя в СССР выросло в 1976 г. до 16 против 6 в 1950 г.^

В США. к примеру, этот показатель снижается.

В области моральных норм и нравственных отношений типичными чертами

образа жизни советских людей являются их активная жизненная позиция,

сознательное отношение к общественному долгу, единство слова и дела, строгое соблюдение

правил социалистического общежития, развитие и укрепление коллективистских на-

чал. Особое значение эти качества приобретают в условиях армейской и флотской

жизни, о чем так проникновенно говорил с трибуны XXV съезда КПСС товарищ

Л. И. Брежнев.

Важно отметить также коренные отличия нашего уклада от буржуазного в

области отдыха, быта и семейных отношений. При капитализме трудящиеся не имеют

гарантированного права на отдых. Они добиваются его в классовой борьбе с

эксплуататорами. Социализм же гарантирует право на отдых всех советских людей.

«Это-право, — указывается в статье 41 Конституции СССР, — обеспечивается установлением

для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41 часа, сокращенным

рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью

работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней

еженедельного отдыха, а также расширением сети культурно-просветительных и

оздоровительных учреждений, развитием массового спорта, физической культуры и

туризма;; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту жительства и других

условий рационального использования свободного времени».

Общее ежегодное количество свободных дней, включая выходные, праздники и

отпуска, в СССР за последние 10 лет выросло почти вдвое и достигло 128—130.

Улучшение бытового обслуживания населения привело также к сокращению занятости

в домашнем хозяйстве. Все это значительно увеличило свободное время трудящихся,

которое при разумном его использовании для всестороннего развития личности, как

отмечал К. Маркс, составляет подлинное богатство общества.

Советское государство проявляет особую заботу об отдыхе трудящихся. В 1976 г.,

например, в санаториях, домах отдыха, на туристских базах лечилось и отдыхало

48 млн. трудящихся и членов их семей. Подобного нет и не может быть ни в одной

капиталистической стране.

Наше государство постоянно увеличивает свои заботы и в области быта,

расширяя сферу бытового обслуживания населения.

Улучшение бытовых условий советских людей достигается также на основе более

полного удовлетворения их потребностей в жилье. Советский Союз унаследовал от

дореволюционной России убогий квартирный фонд. Почти 50% петербургских рабочих,

даже семейных, до революции снимали койки, угол или половину комнаты. В СССР

же за 1918—1976 гг. построено свыше 3 млрд. кв. м жилой площади. Повышается

комфортабельность жилья. В соответствии с планом десятой пятилетки в 1980 г.

80% городских жителей страны будут жить в отдельных квартирах.

В советском обществе качественно другие семейные отношения, чем в

капиталистическом. Для буржуазной семьи характерны проявления всех социальных и

экономических язв капитализма. И не только в отношениях супругов, но и в положении

их детей. На международном конгрессе в Женеве в 1976 г. 300 педиатров,

психологов и юристов вынуждены были специально обсуждать проблему жестокости

родителей к своим детям в буржуазном обществе. В США, например, родительские побои

и истязания уносят больше детских жизней, чем все болезни, вместе взятые. До 15 тыс.

маленьких детей ежегодно получают неизлечимые физические увечья. Так появляются

целые группы людей, которых именуют «калеками детства». Они — порождение

капиталистического общества, его антигуманного образа жизни.

Советская семья, как указывается в Конституции СССР, находится под защитой

государства. В нашей стране брак основывается на добровольном согласии женщины

и мужчины, супруги полностью равноправны в отношениях. Государство проявляет

заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений,

организации и совершенствования службы быта и общественного питания, выплаты

денежных сумм по случаю рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным

семьям, а также других видов помощи. В результате все больше возрастает роль семьи

как низового звена советского общества. Она активно влияет на решение общих

социальных, экономических и особенно воспитательных задач.

Для юных граждан в СССР создана широкая сеть учреждений и школ,

спортивных площадок, стадионов, лагерей для отдыха. Только в 1976 г. 21 млн. детей и

подростков в течение лета укрепили свое здоровье в пионерских и школьных лагерях,

на экскурсионно-туристских базах и т. п.

10

Советский образ жизни развивается и совершенствуется, и активность в этом

должен проявлять каждый советский человек. Важно ясно понимать, что мы, как

указывал Л. И. Брежнев, «строим не царство бездельников, где реки молочные да берега

кисельные, а самое организованное, самое трудолюбивое общество в истории

человечества. И жить в этом обществе будут самые трудолюбивые и добросовестные,

организованные и высокосознательные люди» 3.

Решения XXV съезда КПСС, последующие документы партии, Конституция СССР

открывают новые величественные перспективы коммунистического строительства в

нашей стране. Их осуществление приведет к тому, что грани советского образа жизни

будут сверкать еще ярче, еще привлекательнее. Это понимают наши враги. Вот

почему в их речах не иссякает злоба к Стране Советов, в их мыслях не пропадает

стремление силой оружия нарушить мирную созидательную деятельность советских людей.

Отсюда вытекает необходимость бдительно следить за происками реакционных

империалистических сил, давать им решительный отпор.

Надежно решать эту задачу призваны наши доблестные Вооруженные Силы, их

личный состав. В знаменательный юбилей 60-летия армии и флота советские воины в

своем письме Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза,

Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР поклялись быть всегда

в постоянной боевой готовности, гарантирующей немедленный отпор любому

агрессору, защищать социалистическое Отечество, дело мира и безопасности народов, не

щадя сил и самой жизни. В неуклонном соблюдении этой клятвы — залог того, что

никаким реакционным силам никогда не удастся помешать дальнейшему расцвету нашего

общества, советского образа жизни.

3 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 4. Политиздат, 1974,

с. 95.

ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ

ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС

1ГЛИЗКО к сердцу принимают военные

*-* моряки-балтийцы те задачи, которые

поставила партия на июльском (1978 г.)

Пленуме ЦК КПСС перед тружениками

сельского хозяйства, работниками

промышленности и транспарта, перед всем

советским народом. В целях более

глубокого изучения решений Пленума на

кораблях и в частях организуются

встречи с ударниками совхозных и колхозных

полей и руководителями

сельскохозяйственных предприятий. Матросы, старшины,

мичманы и офицеры, побывавшие во

время отпусков в сельской местности,

рассказывают сослуживцам о битве за

урожай нынешнего года, о достижениях,

которых добились их земляки в

выполнении задач десятой пятилетки. С

интересными беседами выступают нештатные

пропагандисты и агитаторы, проводятся

коллективные просмотры телепередач и

прослушивания радиовыпусков.

Активно участвует в этом важном деле

и флотская печать. Так, корреспонденты

газеты БФ «Страж Балтики» побывали в

близлежащих колхозах и совхозах, на

предприятии, выпускающем

сельскохозяйственную технику. Их отчеты,

опубликованные в газете под рубриками

«Бывшие балтийцы — герои жатвы-78» и «В

краю, где ты служишь, балтиец»,

привлекли внимание читателей. В них шла речь

о том большом влиянии, которое

оказывают решения июльского Пленума на

труд хлебороба и рабочего, на

повышение его эффективности и качества, о

передовиках сельскохозяйственного

производства, носивших в недалеком прошлом

флотскую форму. Так, много добрых

слов сказано о лучшем комбайнере

С. Громыко, намолотившем по 47

центнеров зерна с гектара, бригадире

слесарей-сборщиков В. Прокофьеве,

награжденном орденом Трудового Красного

Знамени, других бывших

моряках-балтийцах.

Совершенствовать руководство

боевой подготовкой

Адмирал Г. БОНДАРЕНКО,

заместитель главнокомандующего ВМФ

ПЛАНЫ боевой и политической подготовки на 1978 год выполнены всеми

флотами. Успешному выполнению годовых планов обучения, дальнейшему росту

боевого мастерства, сплоченности воинских коллективов, повышению политической

бдительности и боевой готовности способствовала большая организаторская и

политическая работа военных советов, командиров, политорганов и штабов. Большинство

учебных мероприятий отрабатывалось в сложной обстановке, что в значительной

мере способствовало повышению выучки личного состава, росту профессионального и

тактического мастерства командиров кораблей, частей и соединений, улучшению

подготовленности их к ведению боевых действий на море. Эффективнее стали

использоваться оружие и боевая техника.

На качество и эффективность боевой учебы большое влияние оказало

социалистическое соревнование. По результатам боевой и политической подготовки на

флотах сейчас немало отличных кораблей и частей, почти каждый второй военный

моряк — отличник боевой и политической подготовки и классный специалист, многие

офицеры и мичманы добились высокого звания мастера военного дела.

Оснащение Военно-Морского Флота новым оружием, внедрение атомной

энергетики и разнообразных технических средств привели к необычайной интенсификации

процессов развития военно-морского дела, изменили характер службы и боевой

учебы всех категорий личного состава, потребовали более четкой , научно обоснованной

организации, в том числе и управления. А это в свою очередь вызвало необходимость

совершенствования руководства боевой подготовкой.

Практика боевой подготовки находится в непрерывном движении, изменении и

развитии. Поэтому постоянное совершенствование руководства в целях повышения

его научного обеспечения и эффективности — одна из главных задач командиров и

штабов всех степеней.

Сущность руководства боевой подготовкой — это целесообразная деятельность

командиров, штабов и политических органов по обеспечению и воспитанию личного

состава, направленная на успешное выполнение требований ЦК КПСС, Советского

правительства и Министра обороны, программ и планов боевой подготовки. Такое

понимание руководства боевой подготовкой позволяет определить как пути его

осуществления, так и направления совершенствования.

Деятельность командиров и начальников по руководству боевой подготовкой

находит свое выражение в проведении определенных мероприятий по поддержанию

высокой боевой готовности; в своевременном доведении задач до подчиненных; в

организации учебного процесса; в осуществлении контроля исполнения и оказании

помощи; в постоянном совершенствовании знаний, практических навыков и

методического мастерства офицеров, мичманов и старшин; в улучшении работы штабов;

в организации социалистического соревнования, обобщении и распространении пе-

12

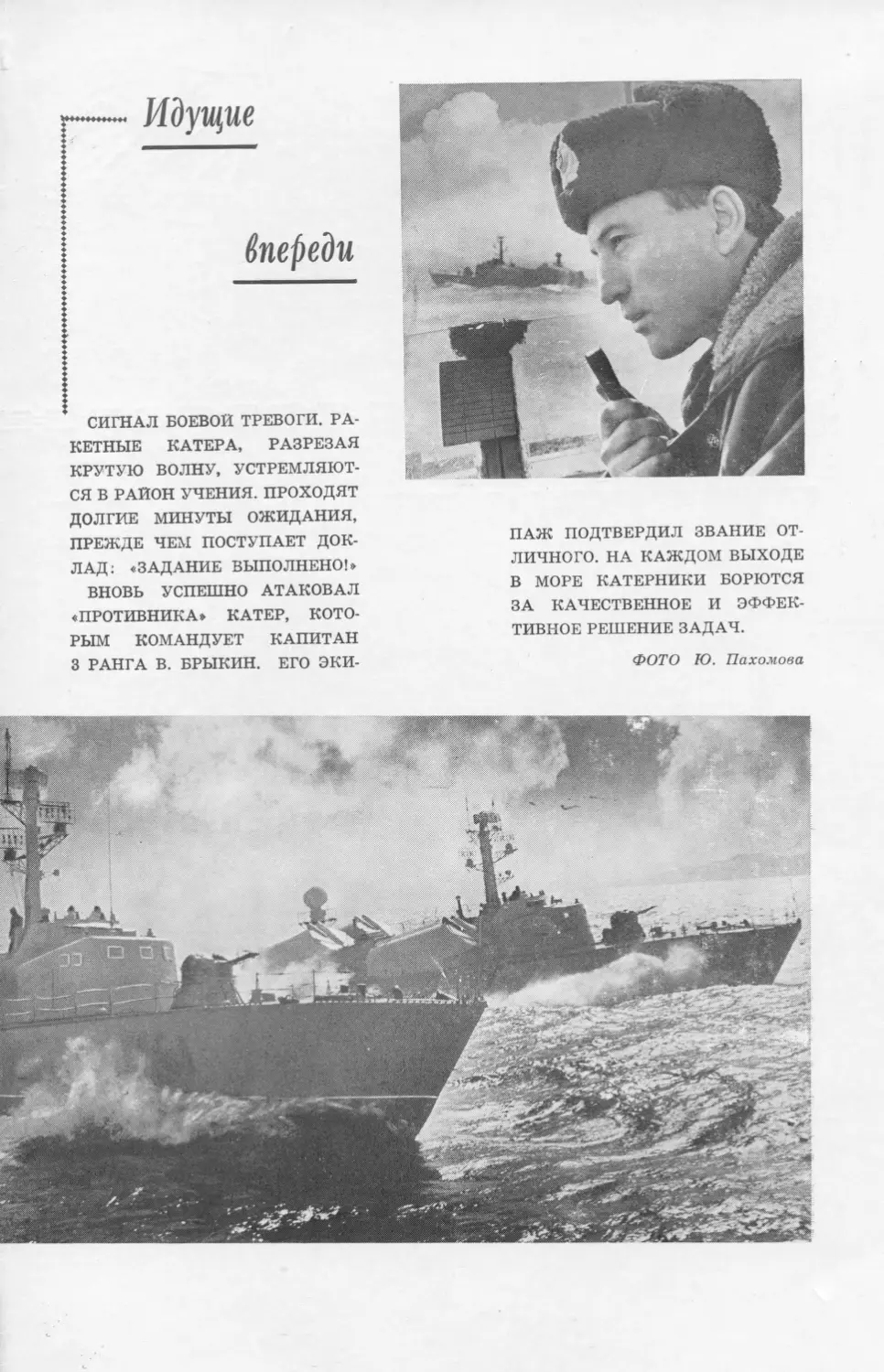

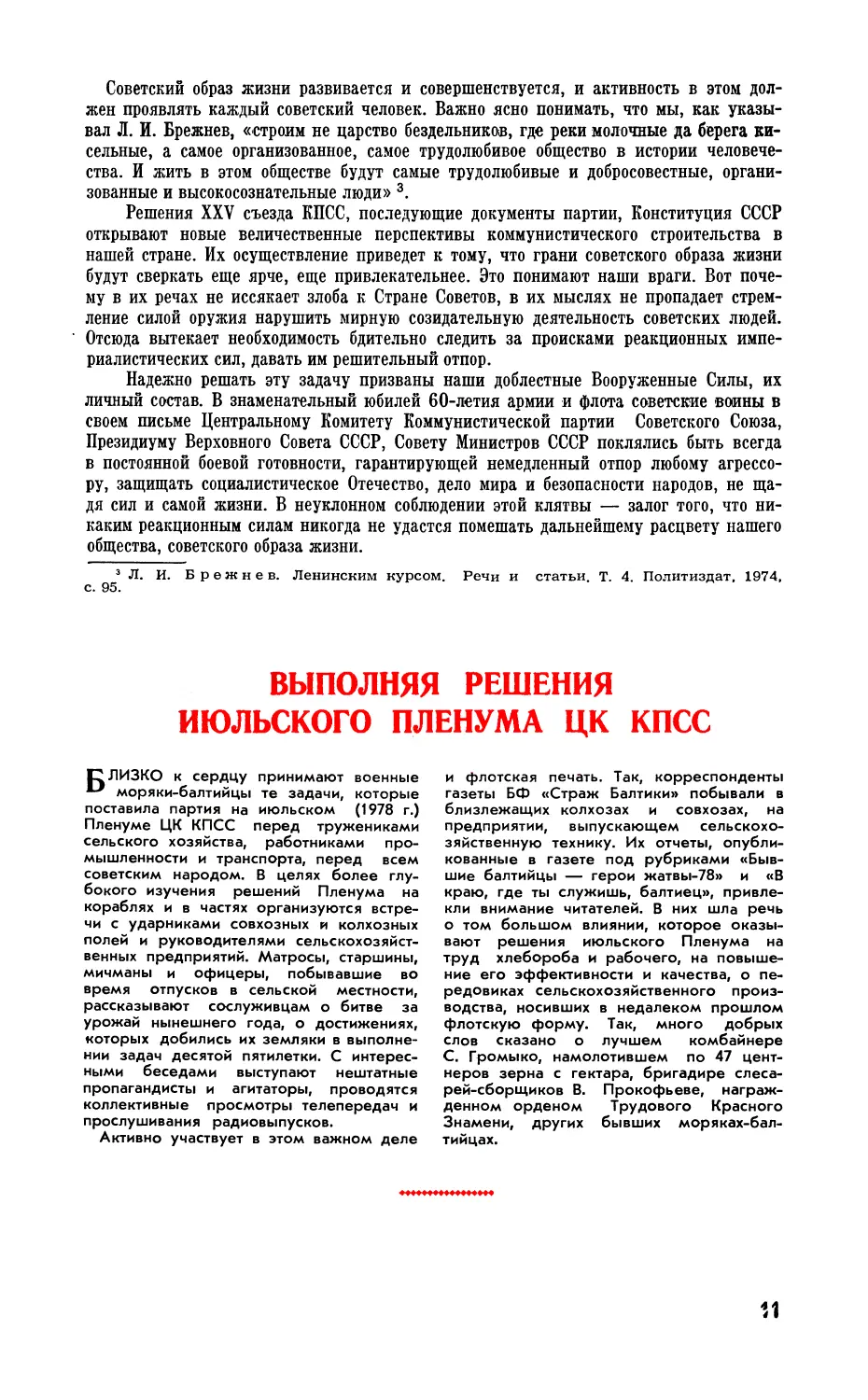

Каждую милю плавания, каждый час полета — с максимальной

эффективностью — таков девиз личного состава флота

Фото А. Григорова

родового опыта; в проведении всех мероприятий, связанных с обучением и

воспитанием личного состава.

Умение различать и диалектически сочетать на практике тенденции развития

боевой техники и способов ее применения имеет большое значение в деле научного

руководства боевой подготовкой.

Основным принципом руководства справедливо принято считать формирование

идейной убежденности, коммунистической сознательности, партийной

принципиальности как самих руководителей, так и всего личного состава. Фундамент идейности

— коммунистическое мировоззрение. Глубокое изучение марксистско-ленинской

теории дает возможность военным кадрам лучше познать законы общественного

развития, помогает хорошо ориентироваться в происходящих событиях, понять

закономерности развития военного дела.

Идейная убежденность, коммунистическая сознательность способствуют

воспитанию у военных кадров такого качества, как деловитость, которая обусловливает

отличное знание положений уставов, наставлений, представляющих

концентрированное выражение подлинно научных основ руководства. Деловитость предполагает

организаторские способности каждого на своем посту, единство слова и дела. И

наконец, она невозможна без проявления творчества, инициативы, твердости,

решительности и партийной принципиальности при решении всех вопросов, связанных с

обучением и воспитанием моряков.

Одним из принципов руководства боевой подготовкой является поддержание

уровня обученности всех категорий личного состава в соответствии с требованиями,

предъявляемыми военным искусством к войскам в современной войне. И от того,

насколько уровень требований к воинскому мастерству и фактическая выучка

личного состава будут соответствовать основным положениям советского военного

искусства, зависит боевая способность и боеготовность флотов. Вместе с тем в основу

решения этой важнейшей проблемы должен лечь опыт организации учебного

процесса, накопленный в период Великой Отечественной войны и в последующие годы.

Сердцевиной руководства боевой подготовкой является рациональное

планирование, от которого в значительной мере зависит высокая эффективность учебного

процесса. Сила наших планов — в их реальности. Составляя план, командир

обязан учитывать все факторы, влияющие на его выполнение. Качество планирования

определяется его целенаправленностью, перспективностью, актуальностью. Достичь

13

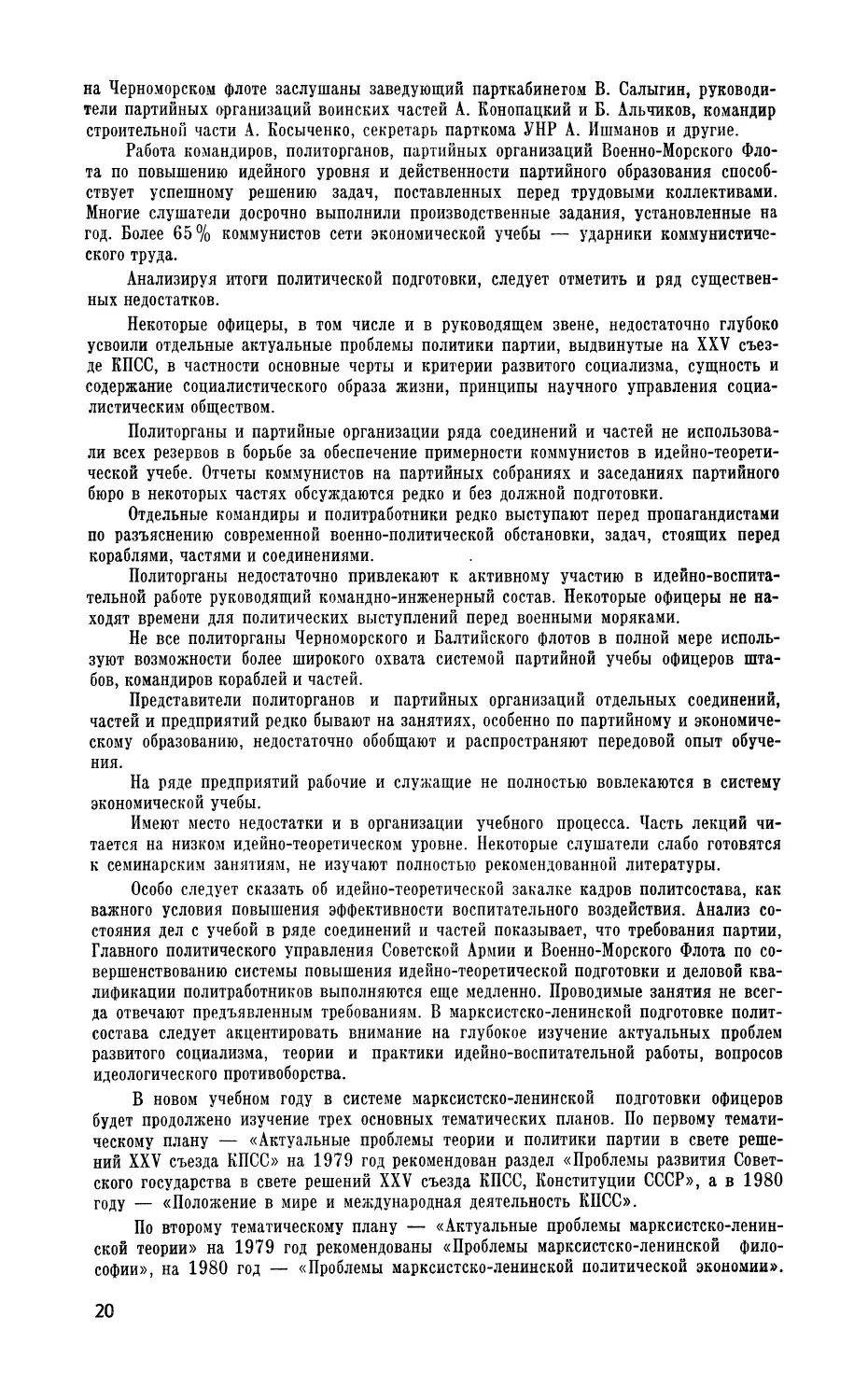

Дальний поход требует от моряков

предельного напряжения физических и

нравственных сил. В то же время это школа

профессионального мастерства. Вот,

например, электромеханическая боевая

часть, которой командует

капитан-лейтенант-инженер Н. Баханович. В очередном

длительном плавании подводники отлично

справились с поставленными задачами,

многие повысили свою классную

квалификацию. Среди них комсомольцы старший

матрос А. Третьяк (слева) и матрос

Л. Андрющенко

Фото П. Александрова

этого поможет научное прогнозирование,

проводимое с учетом реальных

возможностей, которые вытекают из технической

оснащенности флота, общего

образовательного уровня личного состава,

методического мастерства адмиралов,

генералов, офицеров, мичманов и старшин.

Совершенствование обучения, а

следовательно, и разработка новых

программ подготовки, как показывает опыт,

должны идти по пути конкретного

анализа специфики деятельности

военнослужащих различных воинских

специальностей. Сюда входит уточнение и

конкретизация содержания их подготовки с

учетом перспектив развития данного рода

сил, тесной увязки теоретической и

практической сторон подготовки

различных категорий военнослужащих.

Необходима также конкретизация объема

знаний, умения, навыков по смежным

специальностям с учетом постоянно

повышающегося уровня общеобразовательной

подготовки молодежи, призванной в

армию, тщательный анализ содержания

обучения по каждому предмету,

исключение второстепенных, утративших

значение вопросов и включение тем,

связанных с появлением новой техники или

изменениями, происшедшими в тактике.

Практика показывает, что тщательно продуманный план, учитывающий все

стороны жизни и деятельности частей, воспринимается как государственный план.

А это дисциплинирует и мобилизует личный состав на качественное выполнение

стоящих задач. Кроме того, четкий, хорошо разработанный план — основа для

организации социалистического соревнования.

Необходимым принципом руководства является всестороннее обеспечение

качественного выполнения планов боевой и политической подготовки. Как бы хорошо ни

был разработан план, претворение его в жизнь требует настойчивой организаторской

работы командира и штаба. Организаторская роль штабов заключается не только в

своевременном и обоснованном планировании боевой подготовки, но главным

образом в том, насколько эффективно они воздействуют на ход и качество учебы частей,

кораблей, соединений, командирскую и методическую подготовку офицеров,

мичманов и старшин, на морскую выучку, на боевое мастерство подразделений и частей

в целом. При этом основное внимание должно быть сосредоточено на вопросах, от

которых в первую очередь зависит боевая готовность.

Организуя учения, командиры и штабы должны добиваться того, чтобы они

проводились на разнообразном тактическом фоне, в динамичной обстановке,

приближенной к боевой, с максимальным использованием возможностей вооружения и техники.

Нельзя допускать даже малейших послаблений и условностей, например создавать

упрощенную обстановку, недооценивать «противника», действовать по заранее

разработанному плану, выполнять мероприятия по обеспечению боевых действий не в полном

объеме, наспех и т. д. Долг старшего начальника — творчески, умело Организовать

и разнообразно проводить все тактические учения и занятия, добиваться их высокой

поучительности, постоянно вносить новое в формы и методы их проведения, строго

соблюдая руководящие документы.

Важнейшей формой борьбы с упрощенчеством и послаблениями в учебе

являются повседневный контроль и помощь. Они должны быть плановыми и систематиче-

14

скими. Оказание помощи, однако, не означает подмены командира в его

деятельности по организации и руководству боевой подготовкой. Нельзя также согласиться со

стилем работы тех командиров, которые, прибыв внезапно в часть я не ознакомившись

подробно с состояним дел и боевой учебой проверяемого подразделения, сразу дают

директивные указания, нарушают плановую учебу, преследуя цель дать «зарядку»

на определенное время.

Иногда приходится быть свидетелем формальных проверок, когда все дело

сводится к сбору различных справок, к подготовке информации. При этом из частей и

соединений запрашивается так много сведений, что большинство командиров вместо

работы с людьми бесцельно тратят уйму времени на составление очередных сводок

и планов по устранению ранее выявленных недостатков.

Проверка исполнения, как отмечает Министр обороны, призвана сыграть

важную роль в повышении личной ответственности всех командиров, коммунистов за

организацию и ход боевой подготовки. Хорошо налаженная проверка исполнения —

действенное средство воспитания ответственности у каждого военнослужащего за

порученное дело, непримиримости в борьбе с недостатками, с благодушием и

самоуспокоенностью. Контроль дисциплинирует военнослужащих, приучает их без

раскачки и медлительности исполнять все распоряжения и приказы.

У старших начальников не всегда есть возможность проверить все

подчиненные части и соединения, да это и не нужно. Достаточно изучить положение в

нескольких частях, чтобы на этой основе проанализировать состояние дел в

соединениях и определить пути устранения отмеченных недостатков. Бывая в соединениях,

старшие начальники должны ие только фиксировать недостатки, но и, используя

свой богатый опыт, помогать командирам устранять их.

Сегодня существует ряд форм контроля, в том числе контрольные занятия,

проводимые прямыми начальниками в ходе боевой учебы и в конце периодов обучения

с целью определить степень выполнения планов боевой и политической подготовки.

Результатом такого контроля должна быть действительная помощь командирам

путем проведения с ними методических занятий по тем вопросам, которые остались

слабо отработанными. И наконец, для проверки войск широко применяются итоговые

и инспекторские проверки, которые имеют цель вскрыть истинное положение дел в

боевой подготовке.

Важная форма контроля — подведение итогов социалистического соревнования.

На флотах развернулось массовое патриотическое движение за подготовку

отличников, классных специалистов, отличных боевых постов, кораблей и частей, борьба за

передовое соединение. Командиры и политорганы, партийные и комсомюльские

организации должны постоянно держать в поле зрения социалистическое соревнование,

руководить им, объявлять итоги каждого дня, недели, месяца, периода обучения,

года. Подвести итоги соревнования — значит добиться сравнимости результатов,

обобщить опыт лучших и распространить его. Гласность соревнования — это

мощный рычаг в руках командира, который способствует непрерывному движению к

вершинам воинского мастерства.

Организуя работу по проверке, командиры должны постоянно помнить, что,

какие бы формы контроля ни были избраны, их следует подчинить решению

центральной задачи — обеспечению высокой боевой готовности.

Важным принципом руководства боевой подготовкой является систематическое

обобщение, распространение и внедрение передового опыта. Это ответственное и

нужное дело, требующее от командиров и начальников знаний, настойчивости,

инициативы, творчества и энтузиазма. К сожалению, кое-кто сводит свою работу к

возвышению передовых военнослужащих и подразделений, чтобы упомянуть их затем в

выступлениях и докладах. Надо тщательно изучать передовой опыт, всесторонне

анализировать его и распространять с учетом особенностей того подразделения, на

которое переносится это полезное начинание. Особенно важно, чтобы вся работа по

обобщению, распространению и внедрению передового опыта побуждала отстающих

равняться на передовых, подтягиваться до их уровня.

В Военно-Морском Флоте установились определенные формы и методы

распространения передового опыта. Большую роль играют ежегодные командирские и

учебно-методические занятия, проводимые со всеми категориями офицерского состава, а

15

также методические сборы перед очередными периодами обучения. В ходе проверки

соединений и частей передовой опыт передается с помощью показных и методических

занятий, инструктажей командиров, проведения показных учений, на тщательно

подготовленных разборах после учений, через периодическую военную печать.

Формы и методы внедрения передового опыта в практику могут быть, например,

■ такими, как разработка и издание методических пособий, проведение методических

конференций по обмену опытом обучения и воспитания. Так, в этом году был обобщен

i распространен опыт организации и проведения на флотах рейдовых сборов. Эти

методические пособия встречены с одобрением, они принесли существенную пользу в

обучении и воспитании моряков.

Важно, чтобы передовой опыт боевой подготовки как можно скорее и полнее стал

достоянием всех кораблей, частей, соединений, способствовал качественному решению

стоящих перед ними задач и повышению их боевого мастерства.

Руководство боевой подготовкой — диалектически развивающийся процесс. Поз-

рааие закономерностей, постоянное совершенствование его содержания, форм и ме-

го]О(в — юдно из основных условий повышения качества боевой подготовки. Это

требование вытекает из решений XXV съезда КПСС и состоит в том, чтобы всемерно

повышать активность, боевитость и личную ответственность каждого коммуниста за

успешное выполнение поставленных задач.

ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЕ-

ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Контр-адмирал И. ПЕТРОВ,

заместитель начальника политического управления ВМФ

ГТОЛИТИЧЕСКАЯ подготовка в Военно-Морском Флоте в этом году проходила в об-

1 1 становке большого подъема и воодушевления личного состава, рабочих и

служащих, вызванного знаменательными датами в истории нашего государства и его

Вооруженных Сил — 60-летием Великого Октября, принятием новой Конституции и

конституций союзных республик, 60-летием армии и флота, XVIII съездом Ленинского

комсомола.

Она вылилась в широкую массово-политическую камланию, отражающую

неустанную заботу Коммунистической партии о Вооруженных Силах, всенародную

любовь к советским воинам, нерушимое единство армии и народа.

Динамизм развития советского общества, растущие масштабы коммунистического

строительства, наша деятельность на международной арене настоятельно требуют

непрерывного повышения уровня партийного руководства... воспитанием людей,

улучшения организаторской и политической работы в массах. Так определил задачи

совершенствования идейно-воспитательной работы XXV съезд партии.

Эти указания были положены в основу утвержденных начальником Главного

политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота учебных пла-

1ов по политической подготовке всех категорий военнослужащих, рабочих и

служащих Вооруженных Сил СССР.

В связи с необходимостью широкой и оперативной пропаганды важнейших

партийно-государственных документов, творчески развивающих марксистско-ленинскую

теорию, в отдельные разделы и темы планов на 1978 год были внесены некоторые

уточнения.

Углубленное изучение произведений В. И. Ленина, документов и материалов

IIV съезда партии, докладов и речей Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя

16

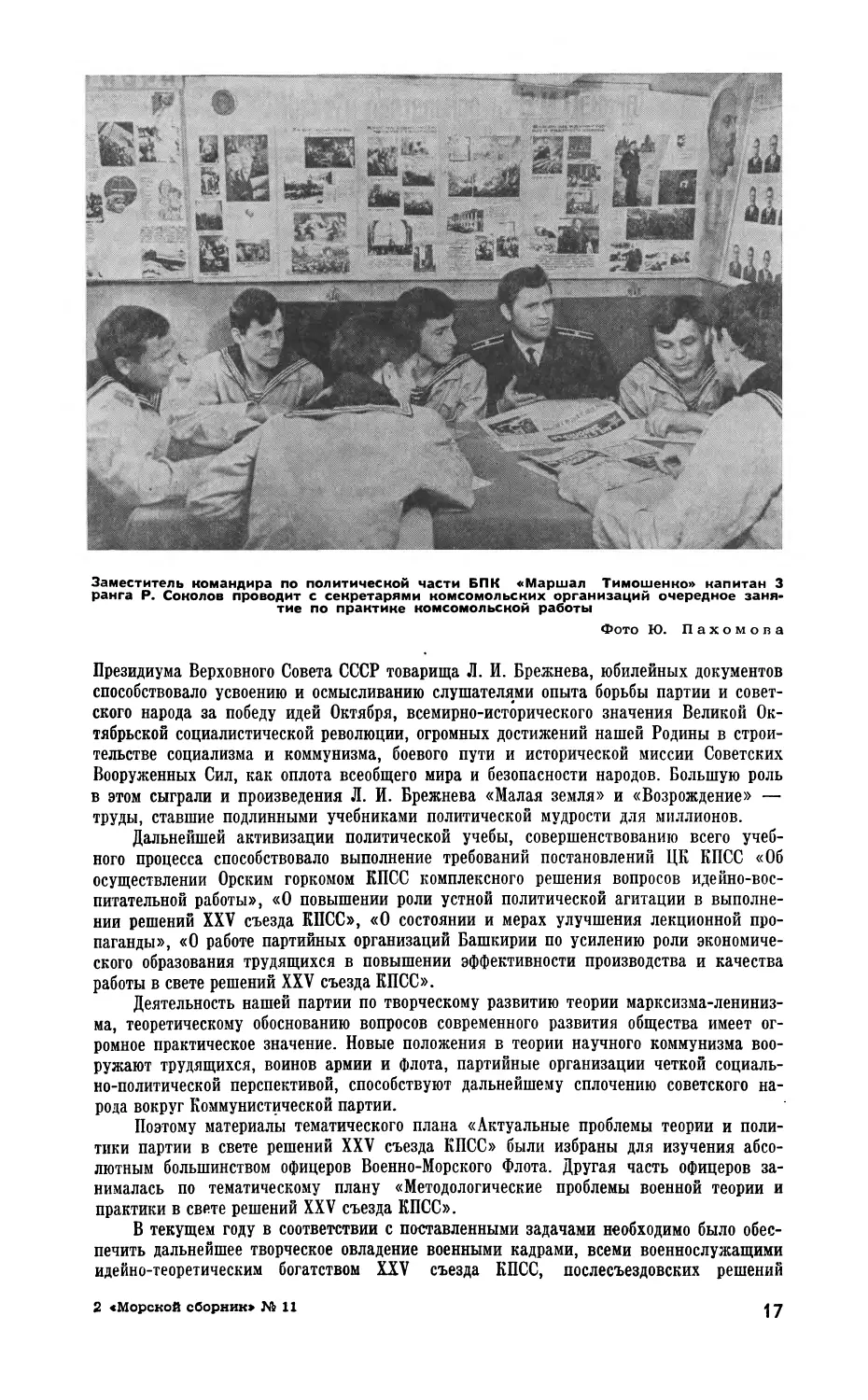

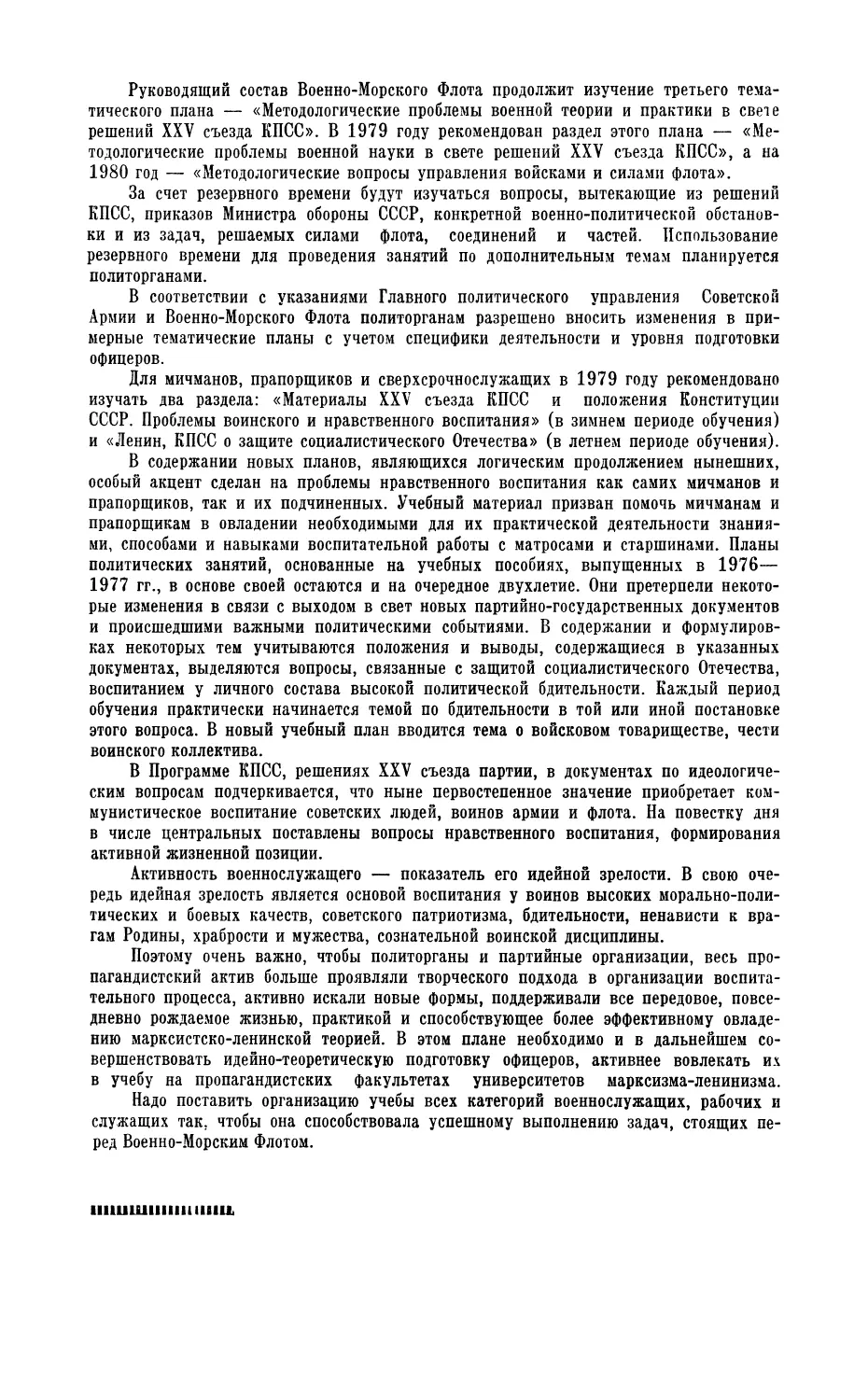

Заместитель командира по политической части ВПК «Маршал Тимошенко» капитан 3

ранга Р. Соколов проводит с секретарями комсомольских организаций очередное

занятие по практике комсомольской работы

Фото Ю. Пахомова

Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева, юбилейных документов

способствовало усвоению и осмысливанию слушателями опыта борьбы партии и

советского народа за победу идей Октября, всемирно-исторического значения Великой

Октябрьской социалистической революции, огромных достижений нашей Родины в

строительстве социализма и коммунизма, боевого пути и исторической миссии Советских

Вооруженных Сил, как оплота всеобщего мира и безопасности народов. Большую роль

в этом сыграли и произведения Л. И. Брежнева «Малая земля» и «Возрождение» —

труды, ставшие подлинными учебниками политической мудрости для миллионов.

Дальнейшей активизации политической учебы, совершенствованию всего

учебного процесса способствовало выполнение требований постановлений ЦК КПСС «Об

осуществлении Орским горкомом КПСС комплексного решения вопросов

идейно-воспитательной работы», «О повышении роли устной политической агитации в

выполнении решений XXV съезда КПСС», «О состоянии и мерах улучшения лекционной

пропаганды», «О работе партийных организаций Башкирии по усилению роли

экономического образования трудящихся в повышении эффективности производства и качества

работы в свете решений XXV съезда КПСС».

Деятельность нашей партии по творческому развитию теории

марксизма-ленинизма, теоретическому обоснованию вопросов современного развития общества имеет

огромное практическое значение. Новые положения в теории научного коммунизма

вооружают трудящихся, воинов армии и флота, партийные организации четкой

социально-политической перспективой, способствуют дальнейшему сплочению советского

народа вокруг Коммунистической партии.

Поэтому материалы тематического плана «Актуальные проблемы теории и

политики партии в свете решений XXV съезда КПСС» были избраны для изучения

абсолютным большинством офицеров Военно-Морского Флота. Другая часть офицеров

занималась по тематическому плану «Методологические проблемы военной теории и

практики в свете решений XXV съезда КПСС».

В текущем году в соответствии с поставленными задачами необходимо было

обеспечить дальнейшее творческое овладение военными кадрами, всеми военнослужащими

идейно-теоретическим богатством XXV съезда КПСС, послесъездовских решений

2 «Морской сборник> № 11

17

Центрального Комитета партии, важнейших партийных и государственных

документов, выступлений Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума

Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева, положений новой Конституции СССР.

В этих целях широко использовались все формы политической подготовки

личного состава и партийной учебы. Содержание политической учебы более полно

увязывалось с задачами, поставленными перед Военно-Морским Флотом на новый учебный

год, прежде всего по дальнейшему повышению бдительности и боевой готовности,

укреплению дисциплины и организованности.

Военные советы, командиры, политорганы и партийные организации многое

делали для совершенствования знаний всех категорий военнослужащих, рабочих и

служащих по важнейшим партийным документам и на этой основе формировали у них

научное, коммунистическое мировоззрение, помогавшее обучаемым занимать активную

жизненную позицию.

В ходе проводимых зачетно-тактических, командно-штабных учений, в океанских

плаваниях, при выполнении огневых и других учебно-боевых задач личный состав

показывает возросшее боевое мастерство, решительные и инициативные действия,

готовность до конца выполнить свой конституционный долг перед народом, партией.

Большое внимание уделялось улучшению системы марксистско-ленинского

образования офицеров, в том числе руководящего звена. Четче проводилась работа по

комплектованию групп руководящего состава. Созданы группы командиров кораблей.

Во многих соединениях и частях в отдельные группы выделены также молодые

офицеры, что позволяет дифференцированно работать с ними.

В идейно-теоретической подготовке командиров кораблей и частей центральное

место отводилось воспитанию ответственности за порученное дело, непримиримости к

недостаткам.

Осуществлен ряд мер по повышению качества политической подготовки офицеров

и ее действенности на основе органического сочетания изучения, с одной стороны,

трудов Маркса, Энгельса, Ленина, с другой — новейших достижений теоретической

мысли партии. В этом плане заметными событиями явились теоретические и научно-

практические конференции, проведение которых стало правилом для всех политор-

ганов.

Постоянно улучшается состав руководителей групп марксистско-ленинской

подготовки на флоте. Две трети из них — командиры соединений, начальники

управлений и отделов, командиры кораблей и частей, ответственные политработники, 97%

— с высшим образованием, 80 % — более чем с трехлетним стажем пропагандистской

работы. Опытными руководителями групп зарекомендовали себя товарищи А. Миронен-

ко, П. Котов, А. Косоротов, А. Чумичев, В. Бобков, К). Гуляев, Л. Осипенко, В. Ряб-

чук, Г. Бледных, В. Сумароков, В. Ширяев, В. Майоров и многие другие.

Командиры и политорганы систематически занимаются вопросами подбора и

подготовки нештатных преподавателей университетов марксизма-ленинизма, партийных

школ, преподавателей сети экономического образования и политического просвещения.

К проведению занятий привлекаются самые опытные, теоретически и методически

подготовленные пропагандистские кадры.

В большинстве политорганов налажена система информации руководителей

политической подготовки, всего пропагандистского актива о решениях партии и

правительства, приказах и директивах Министра обороны СССР и начальника Главного

политуправления Советской Армии и Военно-Морского Флота, о задачах, стоящих

перед кораблями и частями, а также изучается обобщенный опыт лучших

руководителей групп.

Возросло количество обучающихся в университетах марксизма-ленинизма.

Заслуживает внимания, что среди слушателей университетов на Северном флоте почти

20%—старшие офицеры, а на Тихоокеанском флоте 18,4%—офицеры штабов и

управлений.

Решению задач идейно-теоретической закалки руководящего состава на

Северном флоте способствовало создание в 1977/78 учебном году факультета «Партийное

строительство и партийно-политическая работа» при Североморском университете

марксизма-ленинизма.

18

Политическое управление Военно-Морского Флота ориентирует политорганы

флотов, руководителей университетов марксизма-ленинизма на всемерное усиление

пропаганды основ партийно-политической работы среди командиров, офицеров

штабов, всего партийного актива, на оказание методической помощи всем категориям

пропагандистов. Это важный резерв повышения уровня всей политико-воспитательной

работы.

Особая забота проявляется о качественном проведении политической учебы в

условиях длительного плавания. Политорганы накопили немалый опыт подготовки

пропагандистов, выходящих на кораблях в дальние плавания, обеспечения их

необходимыми материалами.

Научно-методические советы университетов марксизма-ленинизма провели

специальные заседания «О состоянии и мерах улучшения работы со слушателями,

находящимися в длительном плавании», на которых были разработаны конкретные

рекомендации.

Для офицеров и мичманов, уходящих в походы, регулярно организуются

консультации. Политорганы соединений поручают опытным политработникам оказывать

помощь и осуществлять контроль за самостоятельной работой слушателей во время

похода.

Так, например, отдел пропаганды и агитации политуправления Черноморского

флота изучил, обобщил и распространил опыт работы Севастопольского

университета марксизма-ленинизма и некоторых вечерних партийных школ по оказанию помощи

слушателям, находящимся в дальних походах.

Все это способствует успешному усвоению учебного материала. Около 90%

слушателей университетов марксизма-ленинизма, побывавших в 1977/78 г. в

дальних походах, на экзаменах получили отличные и хорошие оценки.

В практике работы университетов марксизма-ленинизма и некоторых партийных

школ широко используется одна из активных форм обучения — подготовка

слушателями рефератов, курсовых и контрольных работ. В истекшем году их тематика

обогатилась положениями, содержащимися в юбилейных документах и Конституции

СССР. Более 32% слушателей университетов марксизма-ленинизма в

Военно-Морском Флоте при написании рефератов и курсовых работ избрали темы, посвященные

Великому Октябрю, юбилею Вооруженных Сил, новой Конституции страны,

возрастанию руководящей роли Коммунистической партии в условиях развитого

социализма.

Более эффективно строилась политическая учеба мичманов и прапорщиков

Военно-Морского Флота. Она занимает важное место в общей системе политического

и воинского воспитания военных моряков. Именно от прапорщиков и мичманов в

значительной степени зависит уровень и качество индивидуальной воспитательной

работы, рост боевого мастерства воинов, укрепление дисциплины и организованности.

Хорошим подспорьем в повышении качества политической учебы мичманов и

прапорщиков являются учебные пособия, подготовленные Главным политическим

управлением Советской Армии и Военно-Морского Флота — «Основы политического и

воинского воспитания», «Служба Родине».

Целенаправленно овладевал политическими знаниями личный состав срочной

службы.

Политорганы флотов продолжали совершенствовать политическое и

экономическое образование рабочих и служащих флотских учреждений и предприятий. Они

периодически изучают и контролируют состояние партийного образования, влияние

партийных организаций на улучшение учебного процесса.

В этом плане заслуживает внимания подготовленный политуправлением

Черноморского флота обзор о работе политорганов и партийных комитетов по повышению

качества учебы в системе партийного образования, а также опыт партийного

комитета строительной организации но мобилизации рабочих и служащих на глубокое

овладение экономическими знаниями.

В политорганах периодически заслушиваются командиры частей, руководители

предприятий, заместители по политчасти, секретари парткомов о работе по идейно-

политическому, трудовому и нравственному воспитанию рабочих и служащих. Так,

19

на Черноморском флоте заслушаны заведующий парткабинетом В. Салыгин,

руководители партийных организаций воинских частей А. Конопацкий и Б. Альчиков, командир

строительной части А. Косыченко, секретарь парткома УНР А. Ишманов и другие.

Работа командиров, политорганов, партийных организаций Военно-Морского

Флота по повышению идейного уровня и действенности партийного образования

способствует успешному решению задач, поставленных перед трудовыми коллективами.

Многие слушатели досрочно выполнили производственные задания, установленные на

год. Более 65% коммунистов сети экономической учебы — ударники

коммунистического труда.

Анализируя итоги политической подготовки, следует отметить и ряд

существенных недостатков.

Некоторые офицеры, в том числе и в руководящем звене, недостаточно глубоко

усвоили отдельные актуальные проблемы политики партии, выдвинутые на XXV

съезде КПСС, в частности основные черты и критерии развитого социализма, сущность и

содержание социалистического образа жизни, принципы научного управления

социалистическим обществом.

Политорганы и партийные организации ряда соединений и частей не

использовали всех резервов в борьбе за обеспечение примерности коммунистов в

идейно-теоретической учебе. Отчеты коммунистов на партийных собраниях и заседаниях партийного

бюро в некоторых частях обсуждаются редко и без должной подготовки.

Отдельные командиры и политработники редко выступают перед пропагандистами

по разъяснению современной военно-политической обстановки, задач, стоящих перед

кораблями, частями и соединениями.

Политорганы недостаточно привлекают к активному участию в

идейно-воспитательной работе руководящий командно-инженерный состав. Некоторые офицеры не

находят времени для политических выступлений перед военными моряками.

Не все политорганы Черноморского и Балтийского флотов в полной мере

используют возможности более широкого охвата системой партийной учебы офицеров

штабов, командиров кораблей и частей.

Представители политорганов и партийных организаций отдельных соединений,

частей и предприятий редко бывают на занятиях, особенно по партийному и

экономическому образованию, недостаточно обобщают и распространяют передовой опыт

обучения.

На ряде предприятий рабочие и служащие не полностью вовлекаются в систему

экономической учебы.

Имеют место недостатки и в организации учебного процесса. Часть лекций

читается на низком идейно-теоретическом уровне. Некоторые слушатели слабо готовятся

к семинарским занятиям, не изучают полностью рекомендованной литературы.

Особо следует сказать об идейно-теоретической закалке кадров политсостава, как

важного условия повышения эффективности воспитательного воздействия. Анализ

состояния дел с учебой в ряде соединений и частей показывает, что требования партии,

Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота по

совершенствованию системы повышения идейно-теоретической подготовки и деловой

квалификации политработников выполняются еще медленно. Проводимые занятия не

всегда отвечают предъявленным требованиям. В марксистско-ленинской подготовке

политсостава следует акцентировать внимание на глубокое изучение актуальных проблем

развитого социализма, теории и практики идейно-воспитательной работы, вопросов

идеологического противоборства.

В новом учебном году в системе марксистско-ленинской подготовки офицеров

будет продолжено изучение трех основных тематических планов. По первому

тематическому плану — «Актуальные проблемы теории и политики партии в свете

решений XXV съезда КПСС» на 1979 год рекомендован раздел «Проблемы развития

Советского государства в свете решений XXV съезда КПСС, Конституции СССР», а в 1980

году — «Положение в мире и международная деятельность КПСС».

По второму тематическому плану — «Актуальные проблемы

марксистско-ленинской теории» на 1979 год рекомендованы «Проблемы марксистско-ленинской

философии», на 1980 год — «Проблемы марксистско-ленинской политической экономии».

20

Руководящий состав Военно-Морского Флота продолжит изучение третьего

тематического плана — «Методологические проблемы военной теории и практики в свете

решений XXV съезда КПСС». В 1979 году рекомендован раздел этого плана —

«Методологические проблемы военной науки в свете решений XXV съезда КПСС», а на

1980 год — «Методологические вопросы управления войсками и силами флота».

За счет резервного времени будут изучаться вопросы, вытекающие из решений

КПСС, приказов Министра обороны СССР, конкретной военно-политической

обстановки и из задач, решаемых силами флота, соединений и частей. Использование

резервного времени для проведения занятий по дополнительным темам планируется

политорганами.

В соответствии с указаниями Главного политического управления Советской

Армии и Военно-Морского Флота политорганам разрешено вносить изменения в

примерные тематические планы с учетом специфики деятельности и уровня подготовки

офицеров.

Для мичманов, прапорщиков и сверхсрочнослужащих в 1979 году рекомендовано

изучать два раздела: «Материалы XXV съезда КПСС и положения Конституции

СССР. Проблемы воинского и нравственного воспитания» (в зимнем периоде обучения)

и «Ленин, КПСС о защите социалистического Отечества» (в летнем периоде обучения).

В содержании новых планов, являющихся логическим продолжением нынешних,

особый акцент сделан на проблемы нравственного воспитания как самих мичманов и

прапорщиков, так и их подчиненных. Учебный материал призван помочь мичманам и

прапорщикам в овладении необходимыми для их практической деятельности

знаниями, способами и навыками воспитательной работы с матросами и старшинами. Планы

политических занятий, основанные на учебных пособиях, выпущенных в 1976—

1977 гг., в основе своей остаются и на очередное двухлетие. Они претерпели

некоторые изменения в связи с выходом в свет новых партийно-государственных документов

и происшедшими важными политическими событиями. В содержании и

формулировках некоторых тем учитываются положения и выводы, содержащиеся в указанных

документах, выделяются вопросы, связанные с защитой социалистического Отечества,

воспитанием у личного состава высокой политической бдительности. Каждый период

обучения практически начинается темой по бдительности в той или иной постановке

этого вопроса. В новый учебный план вводится тема о войсковом товариществе, чести

воинского коллектива.

В Программе КПСС, решениях XXV съезда партии, в документах по

идеологическим вопросам подчеркивается, что ныне первостепенное значение приобретает

коммунистическое воспитание советских людей, воинов армии и флота. На повестку дня

в числе центральных поставлены вопросы нравственного воспитания, формирования

активной жизненной позиции.

Активность военнослужащего — показатель его идейной зрелости. В свою

очередь идейная зрелость является основой воспитания у воинов высоких

морально-политических и боевых качеств, советского патриотизма, бдительности, ненависти к

врагам Родины, храбрости и мужества, сознательной воинской дисциплины.

Поэтому очень важно, чтобы политорганы и партийные организации, весь

пропагандистский актив больше проявляли творческого подхода в организации

воспитательного процесса, активно искали новые формы, поддерживали все передовое,

повседневно рождаемое жизнью, практикой и способствующее более эффективному

овладению марксистско-ленинской теорией. В этом плане необходимо и в дальнейшем

совершенствовать идейно-теоретическую подготовку офицеров, активнее вовлекать ил

в учебу на пропагандистских факультетах университетов марксизма-ленинизма.

Надо поставить организацию учебы всех категорий военнослужащих, рабочих и

служащих так. чтобы она способствовала успешному выполнению задач, стоящих

перед Военно-Морским Флотом.

llllUUllllllllllfillJL

веапи с

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Г7 РАВОФЛАНГОВЫЙ СОЦИАЛИСТИ-

I»11 ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ» — это

высокое звание завоевал в году 60-летия

Вооруженных Сил экипаж подводного

ракетоносца, где служит офицер Г.

Шебалин — сын прославленного североморца-

катерника. Дружный коллектив не раз

отличался при выполнении самых сложных

заданий. Успешно прошло и очередное

плавание, посвященное 60-летию

Ленинского комсомола. Многие специалисты

корабля повысили уровень своей

квалификации, стали мастерами военного дела. Офи-

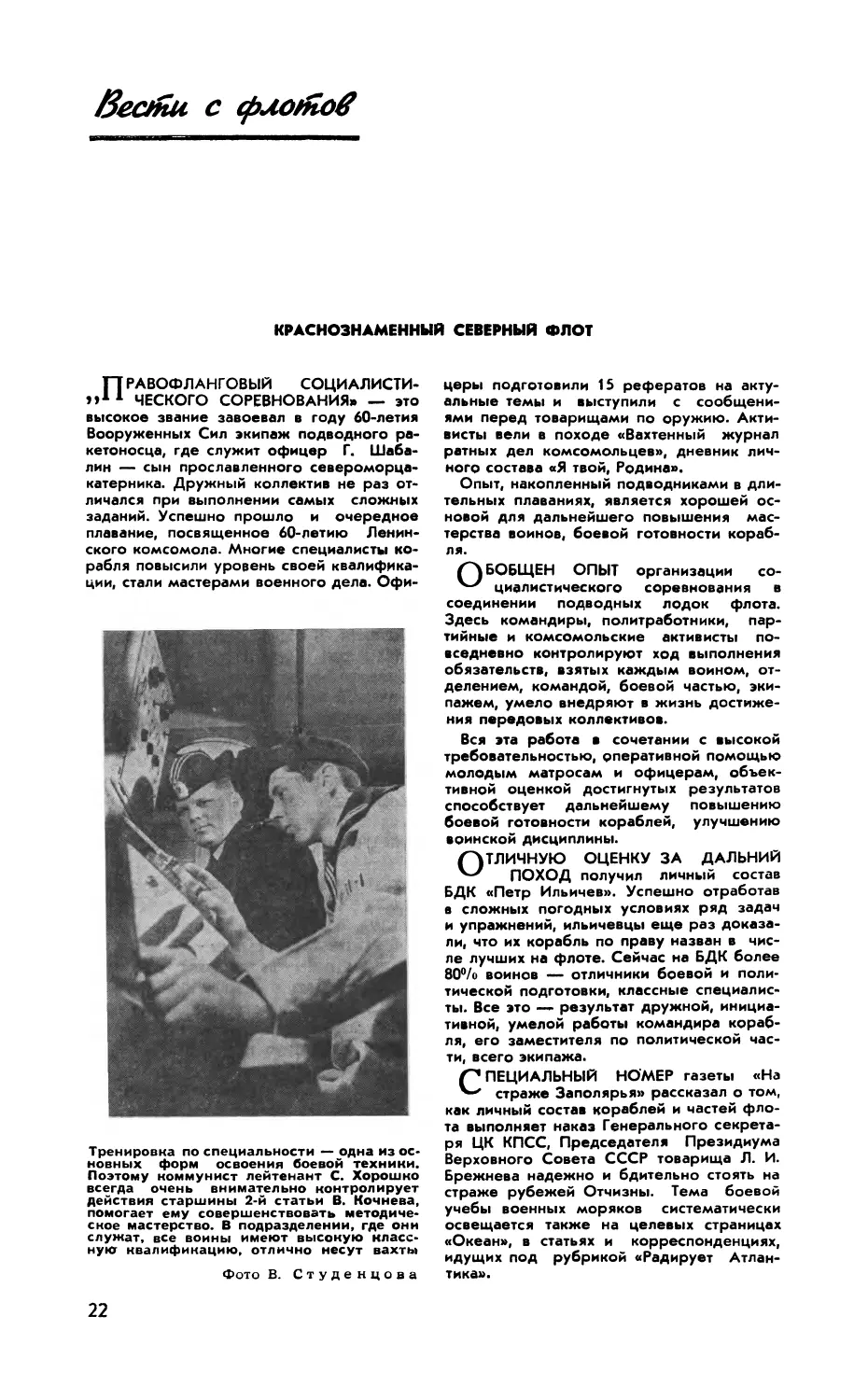

Тренировка по специальности — одна из

основных форм освоения боевой техники.

Поэтому коммунист лейтенант С. Хорошко

всегда очень внимательно контролирует

действия старшины 2-й статьи В. Кочнева,

помогает ему совершенствовать

методическое мастерство. В подразделении, где они

служат, все воины имеют высокую

классную квалификацию, отлично несут вахты

Фото В. Студенцова

церы подготовили 15 рефератов на

актуальные темы и выступили с

сообщениями перед товарищами по оружию.

Активисты вели в походе «Вахтенный журнал

ратных дел комсомольцев», дневник

личного состава «Я твой, Родина».

Опыт, накопленный подводниками в

длительных плаваниях, является хорошей

основой для дальнейшего повышения

мастерства воинов, боевой готовности

корабля.

ГЛБОБЩЕН ОПЫТ организации со-

^^ циалистического соревнования в

соединении подводных лодок флота.

Здесь командиры, политработники,

партийные и комсомольские активисты

повседневно контролируют ход выполнения

обязательств, взятых каждым воином,

отделением, командой, боевой частью,

экипажем, умело внедряют в жизнь

достижения передовых коллективов.

Вся эта работа в сочетании с высокой

требовательностью, оперативной помощью

молодым матросам и офицерам,

объективной оценкой достигнутых результатов

способствует дальнейшему повышению

боевой готовности кораблей, улучшению

воинской дисциплины.

ОТЛИЧНУЮ ОЦЕНКУ ЗА ДАЛЬНИЙ

ПОХОД получил личный состав

БДК «Петр Ильичев». Успешно отработав

в сложных погодных условиях ряд задач

и упражнений, ильичевцы еще раз

доказали, что их корабль по праву назван в

числе лучших на флоте. Сейчас на БДК более

8О°/о воинов — отличники боевой и

политической подготовки, классные

специалисты. Все это — результат дружной,

инициативной, умелой работы командира

корабля, его заместителя по политической

части, всего экипажа.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР газеты «На

страже Заполярья» рассказал о том,

как личный состав кораблей и частей

флота выполняет наказ Генерального

секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума

Верховного Совета СССР товарища Л. И.

Брежнева надежно и бдительно стоять на

страже рубежей Отчизны. Тема боевой

учебы военных моряков систематически

освещается также на целевых страницах

«Океан», в статьях и корреспонденциях,

идущих под рубрикой «Радирует

Атлантика».

22

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

Партийный актив флота обсудил

* * итоги июльского (1978 г.) Пленума

ЦК КПСС и 9-й сессии Верховного Совета

СССР. Выступивший на нем коммунист

3. Иштряков подчеркнул, что труженики

флотских совхозов восприняли

материалы Пленума и сессии как боевую

программу, заверил присутствовавших, что

указания Леонида Ильича Брежнева по

дальнейшему подъему культуры

земледелия и животноводства, эффективному

использованию земли, техники, удобрений

будут выполнены.

Немало сделано коммунистами флотских

совхозов для увеличения

производительности труда, объема валового

производства. Плановые задания десятой

пятилетки перевыполняются. Заметно укрепилась

материально-техническая база хозяйства.

Так, в полтора раза повысилась

энерговооруженность труда одного работника

совхозов, полностью обновлен

машинно-тракторный парк, улучшился его качественный

состав. Все это послужит дальнейшей

интенсификации производства

сельскохозяйственной продукции, более полному

удовлетворению материальных потребностей

воинов флота.

ПЕРВОЕ МЕСТО В

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ НА ФЛОТЕ

занял личный состав океанографического

исследовательского судна «Леонид

Соболев». За его кормой тысячи миль,

пройденных в различных районах Мирового

океана. Белоснежное судно можно было

видеть у берегов Перу, Эквадора,

Австралии, Антарктиды и в других местах, где

экипаж выполнял поставленные задачи.

Здесь немало умелых специалистов,

отличающихся высоким чувством

ответственности за порученное дело, таких, как

М. Морозов, Ю. Горбачев, Ю.

Березовский, Р. Сукач. Это благодаря им и другим

передовым людям судно с честью несет

имя Леонида Соболева. Морякам

напоминает о нем многое: в каждой каюте —

портрет, в читальном зале — большой

стенд с фотоснимками,

рассказывающими о его яркой жизни. В библиотеке —

произведения писателя «Капитальный

ремонт», «Морская душа» и другие.

Крепкая дружба связывает экипаж с

женой флотского прозаика Ольгой

Ивановной. В дни празднования 80-летия со дня

рождения Леонида Соболева она

пригласила командира капитана 1 ранга Р.

Золотых и его заместителя по политической

части капитана 2 ранга Н. Матвейчука

принять участие в торжественном вечере,

который состоялся в Центральном Доме

Советской Армии имени М. В. Фрунзе.

Посланцы моряков вручили жене

писателя фотоальбом, рассказывающий о

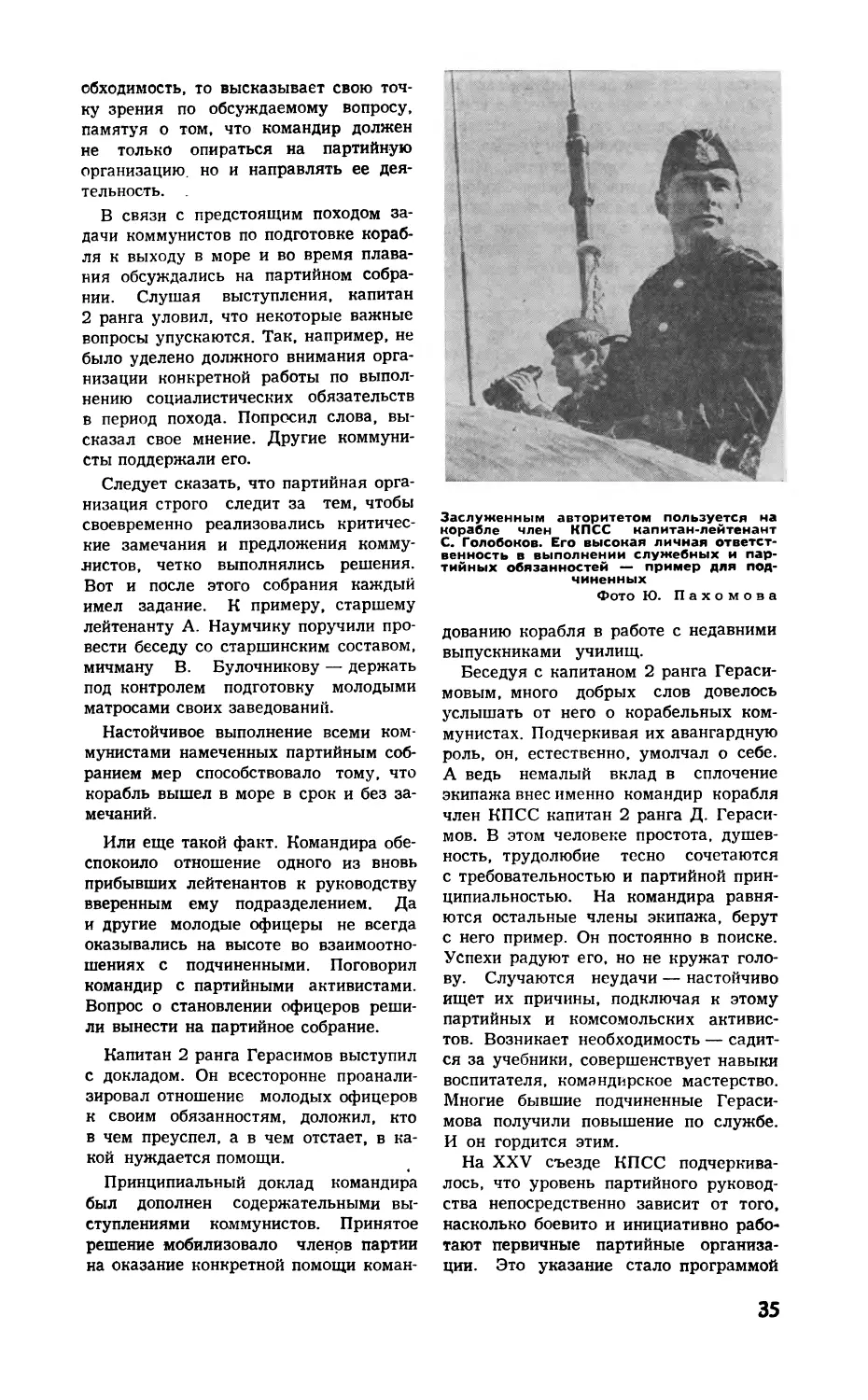

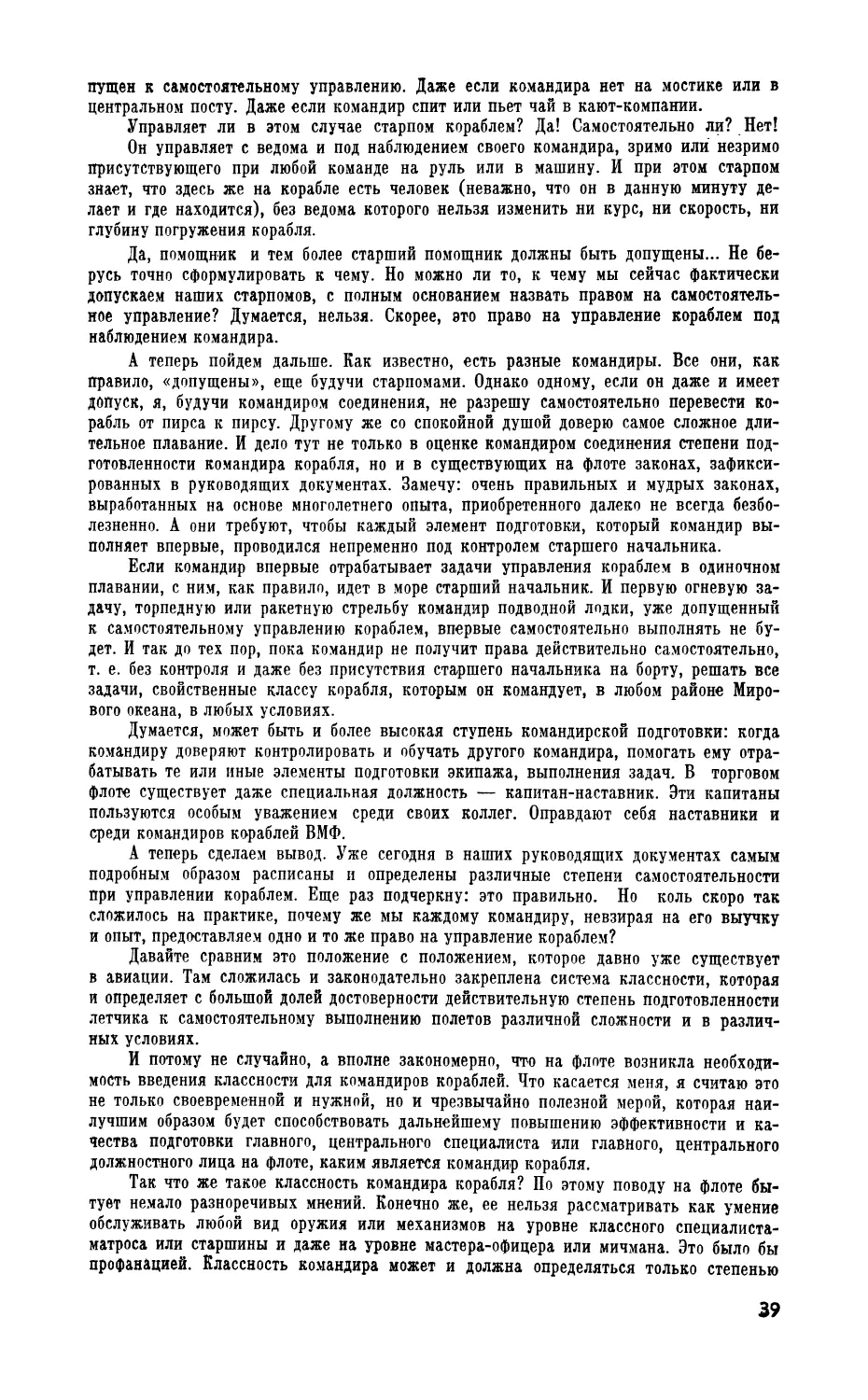

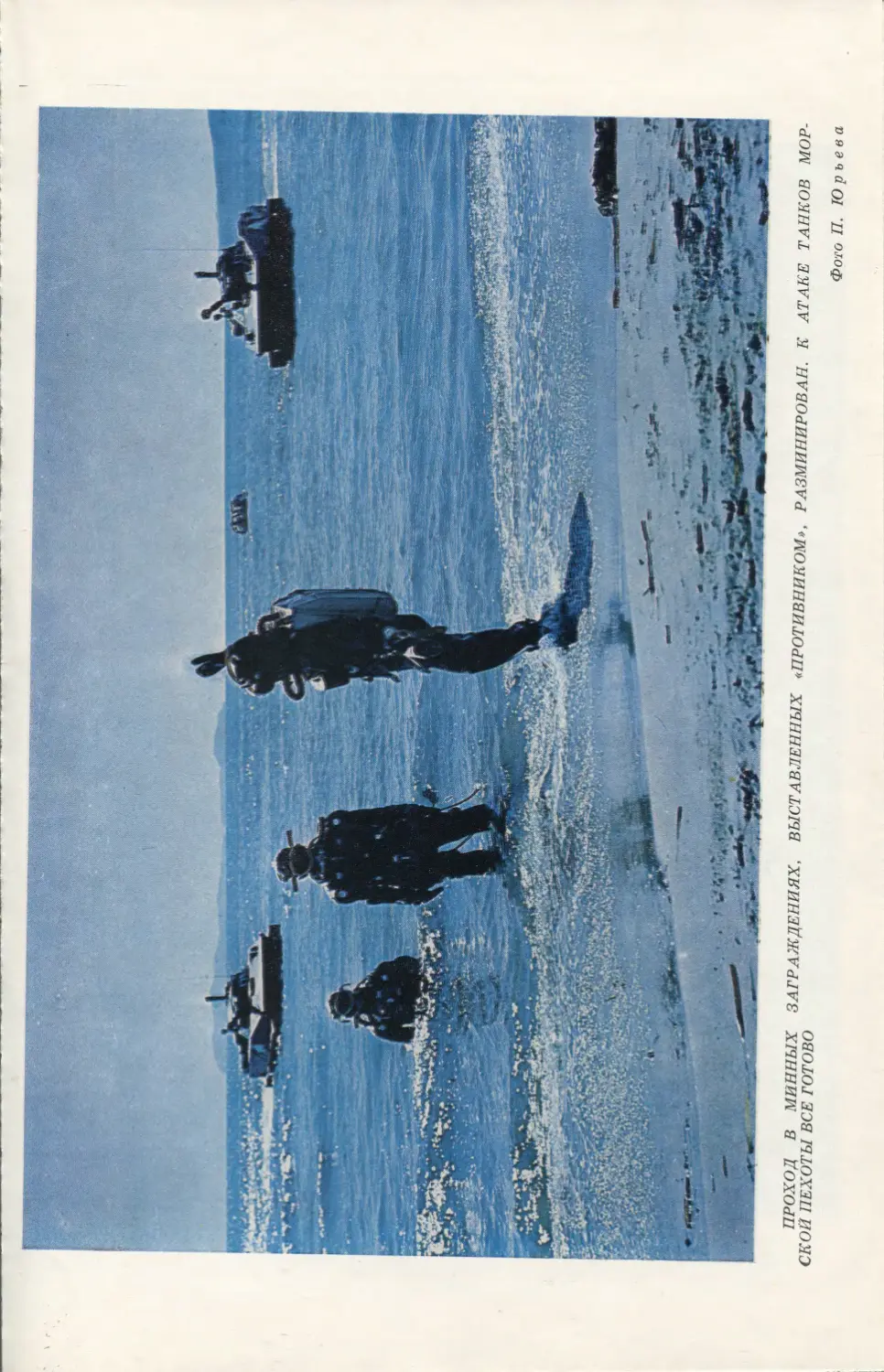

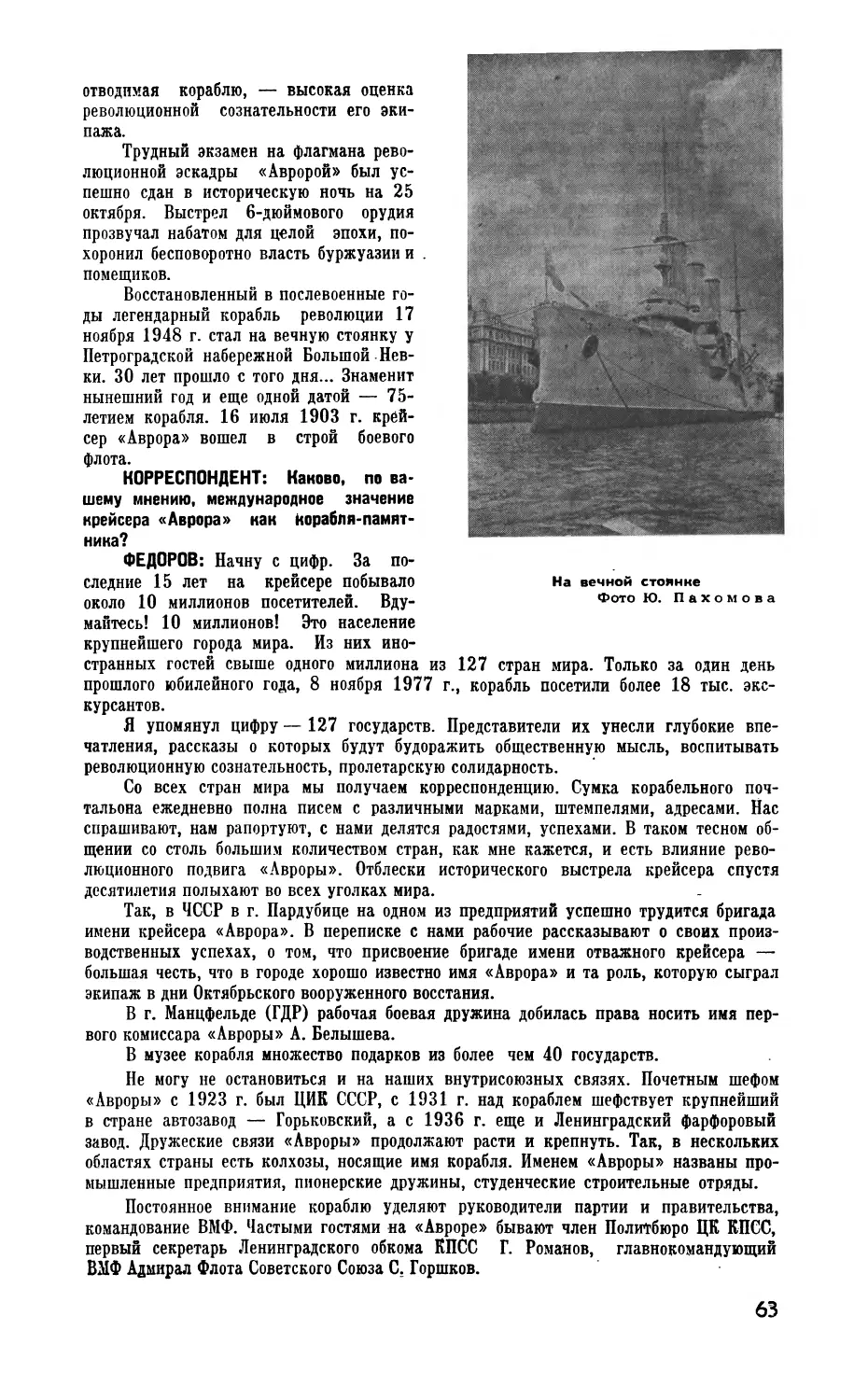

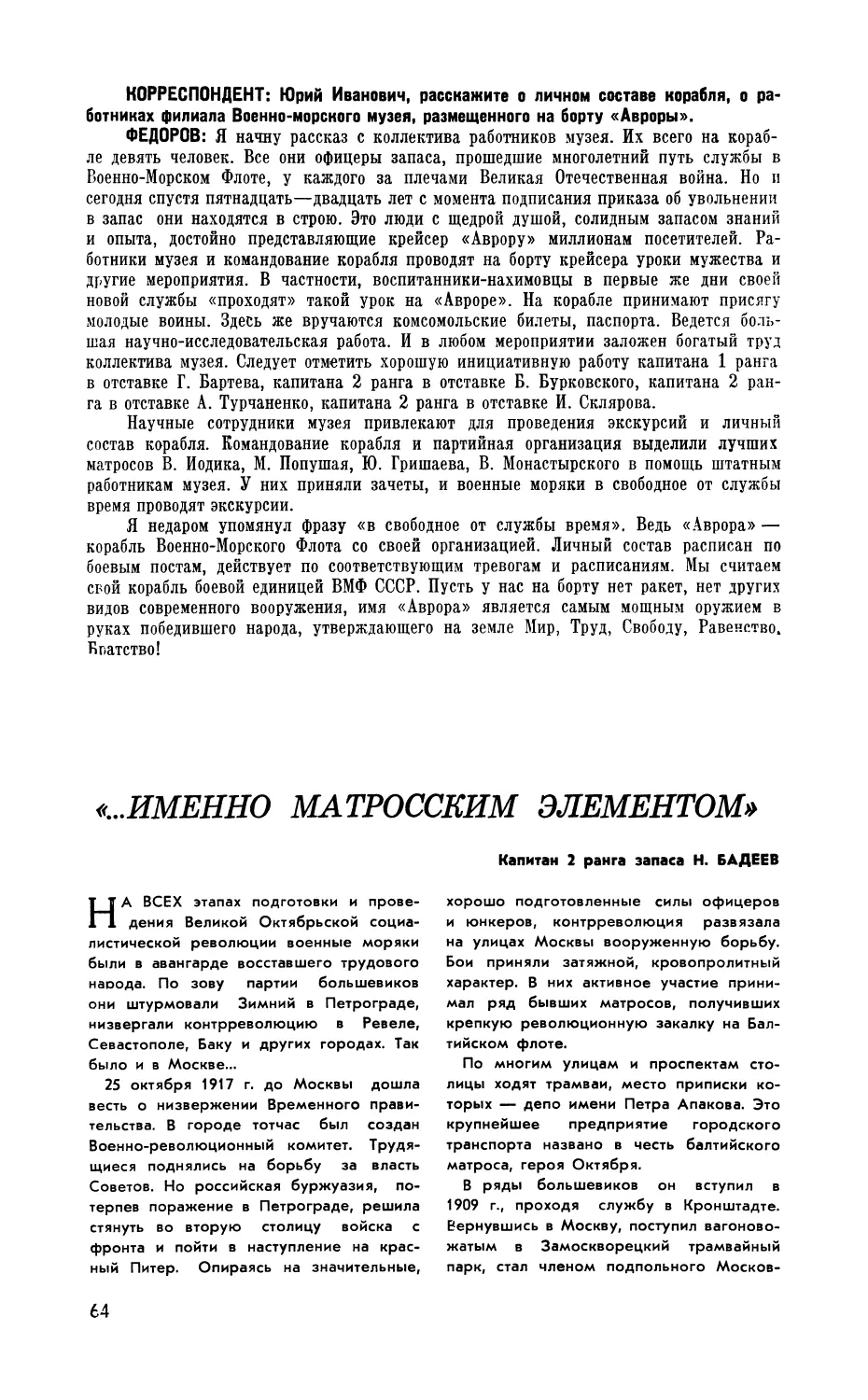

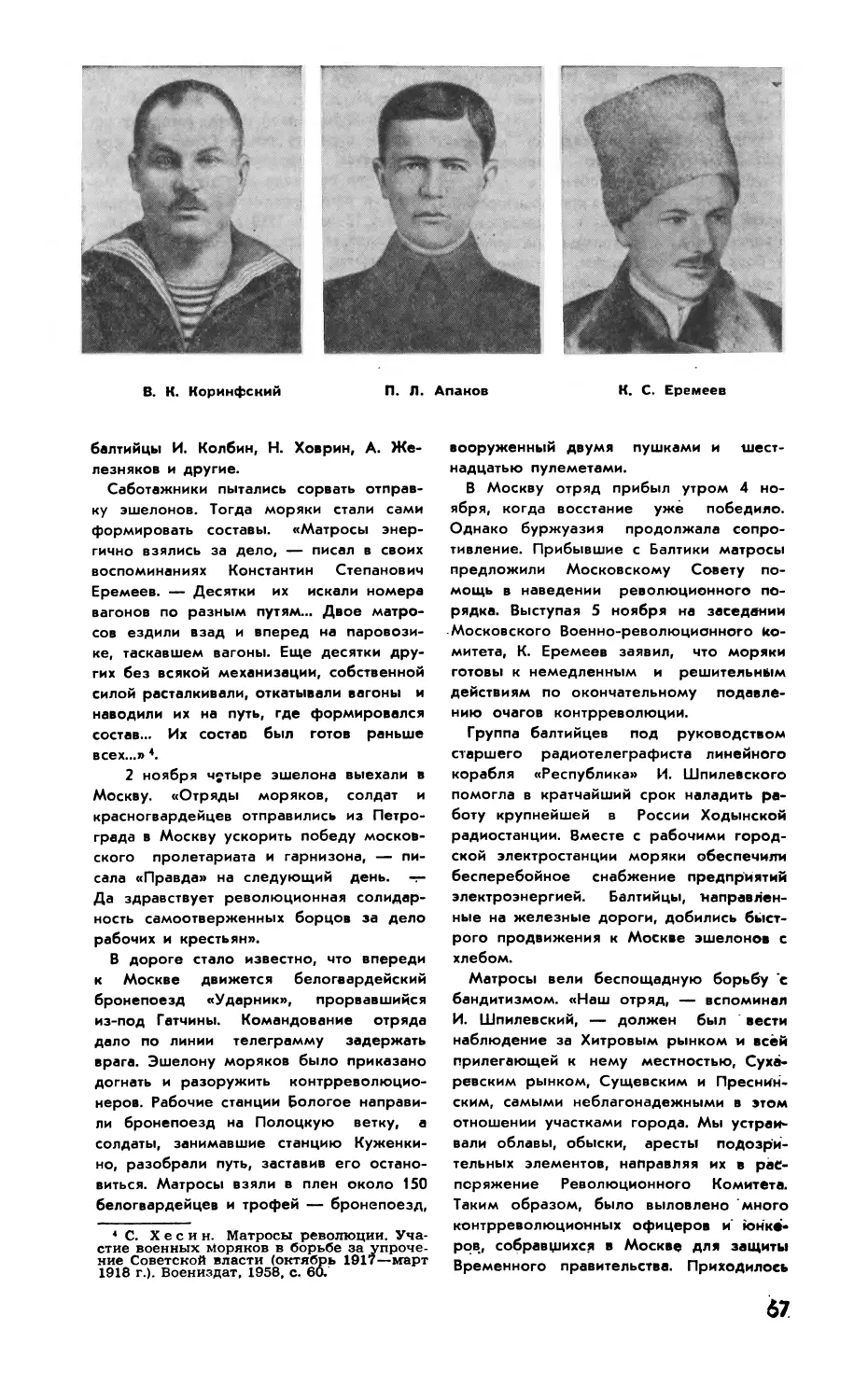

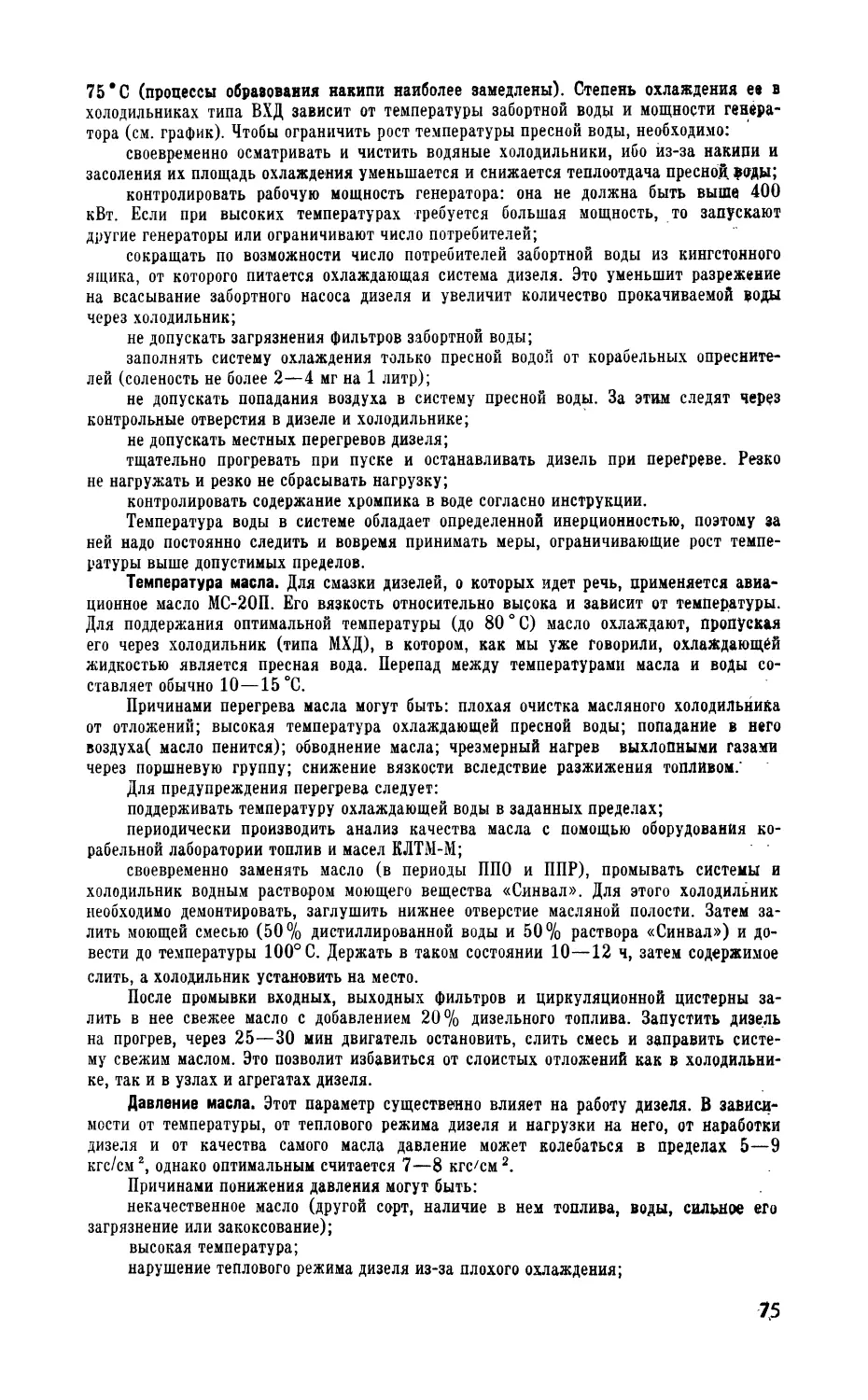

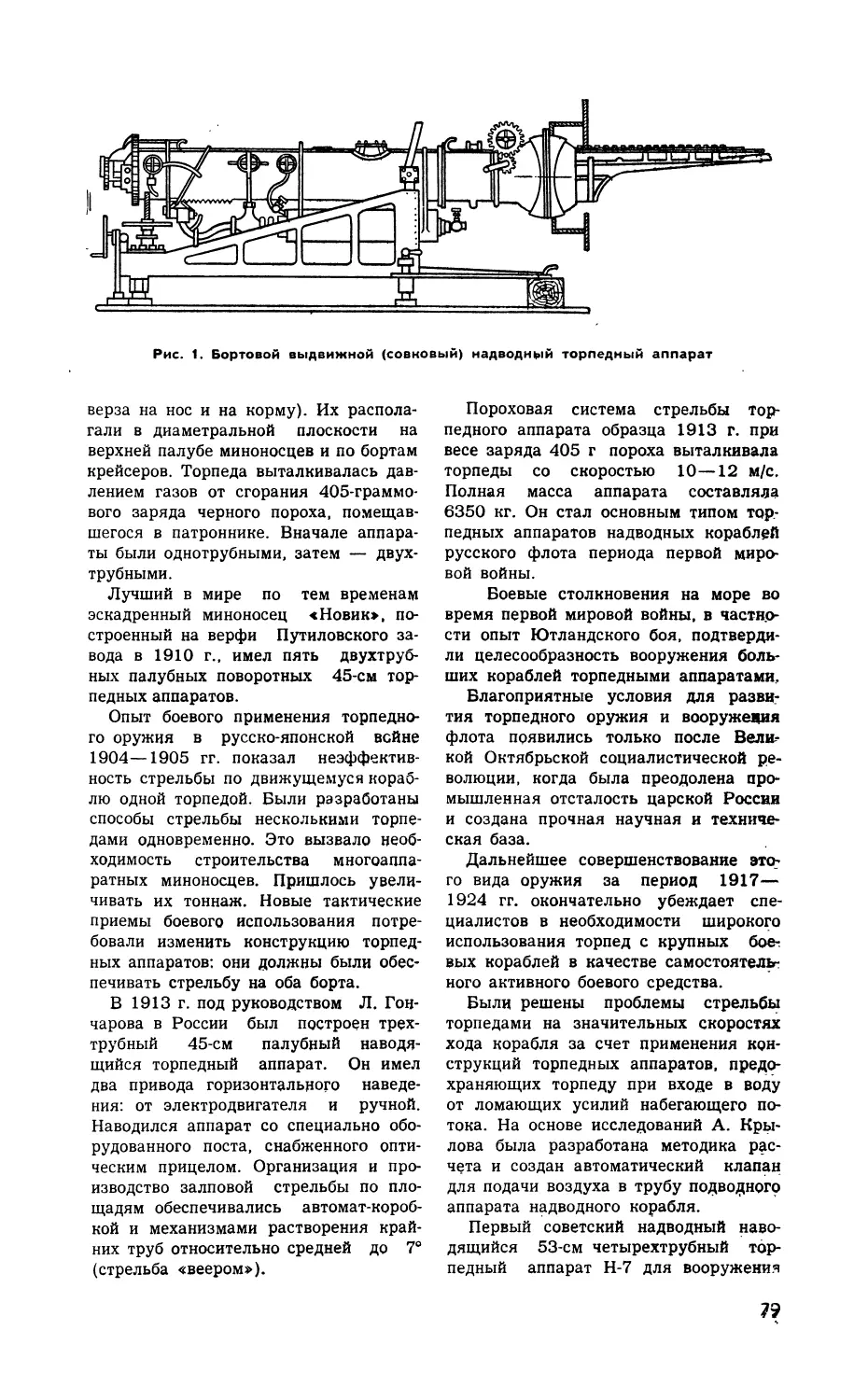

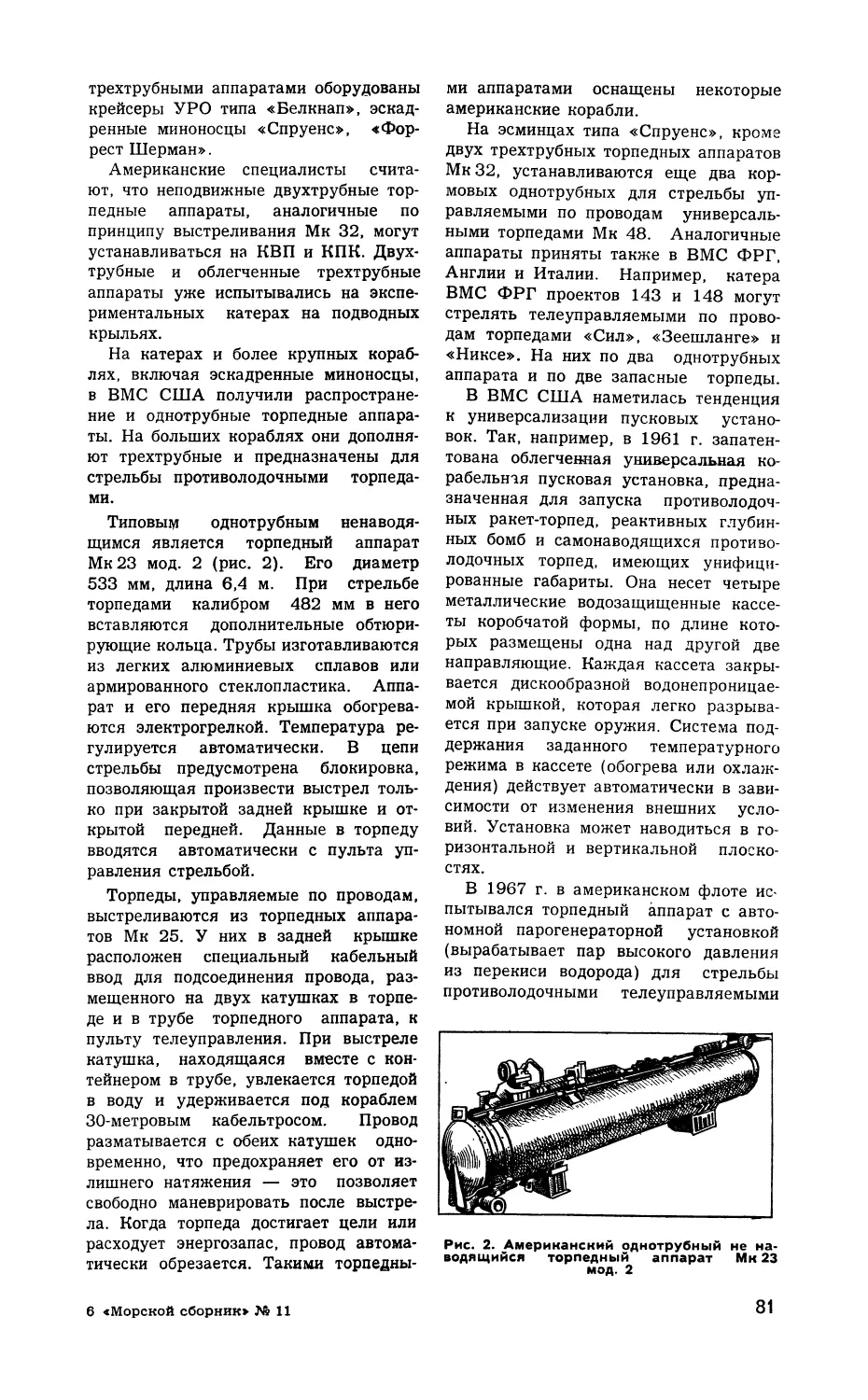

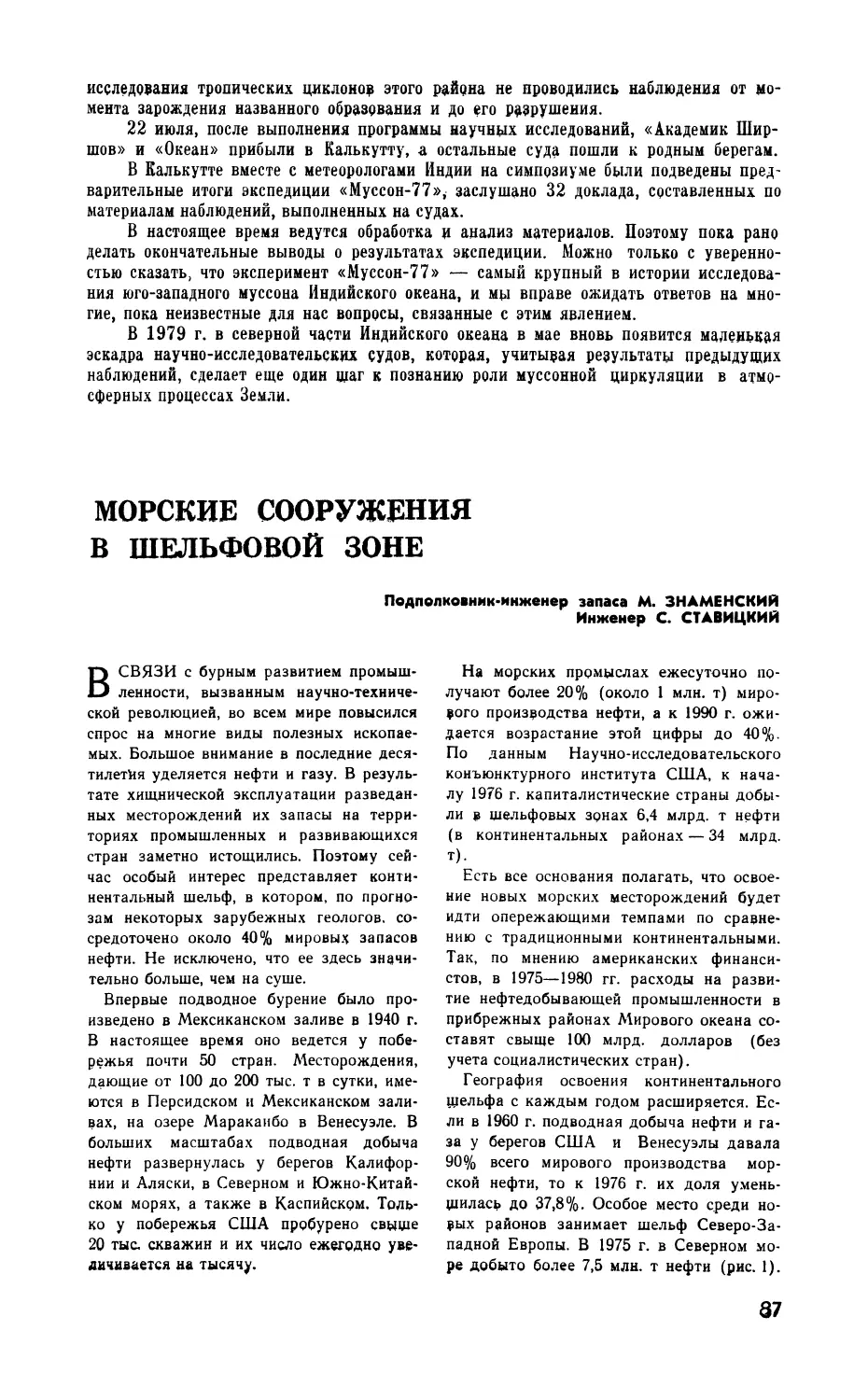

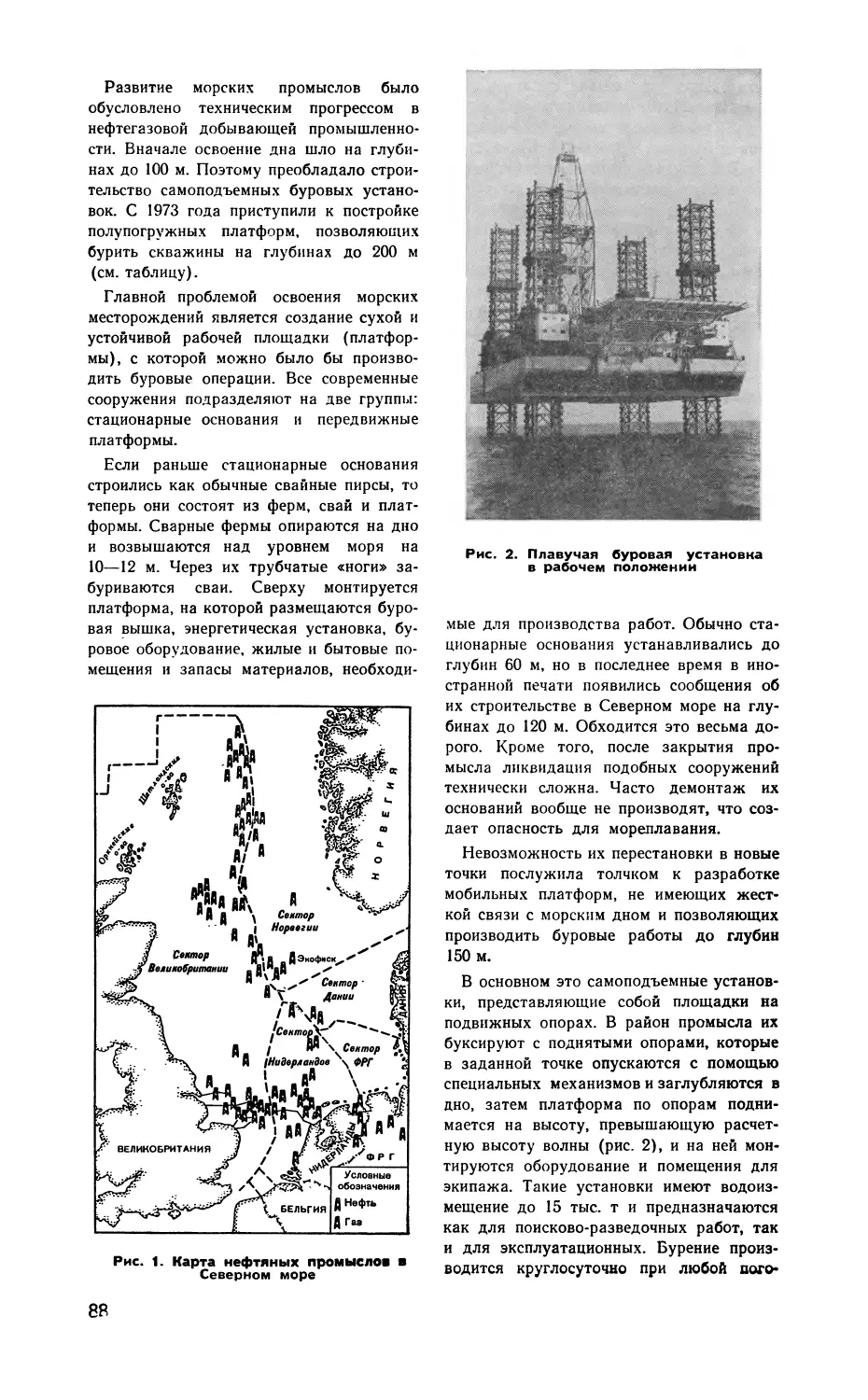

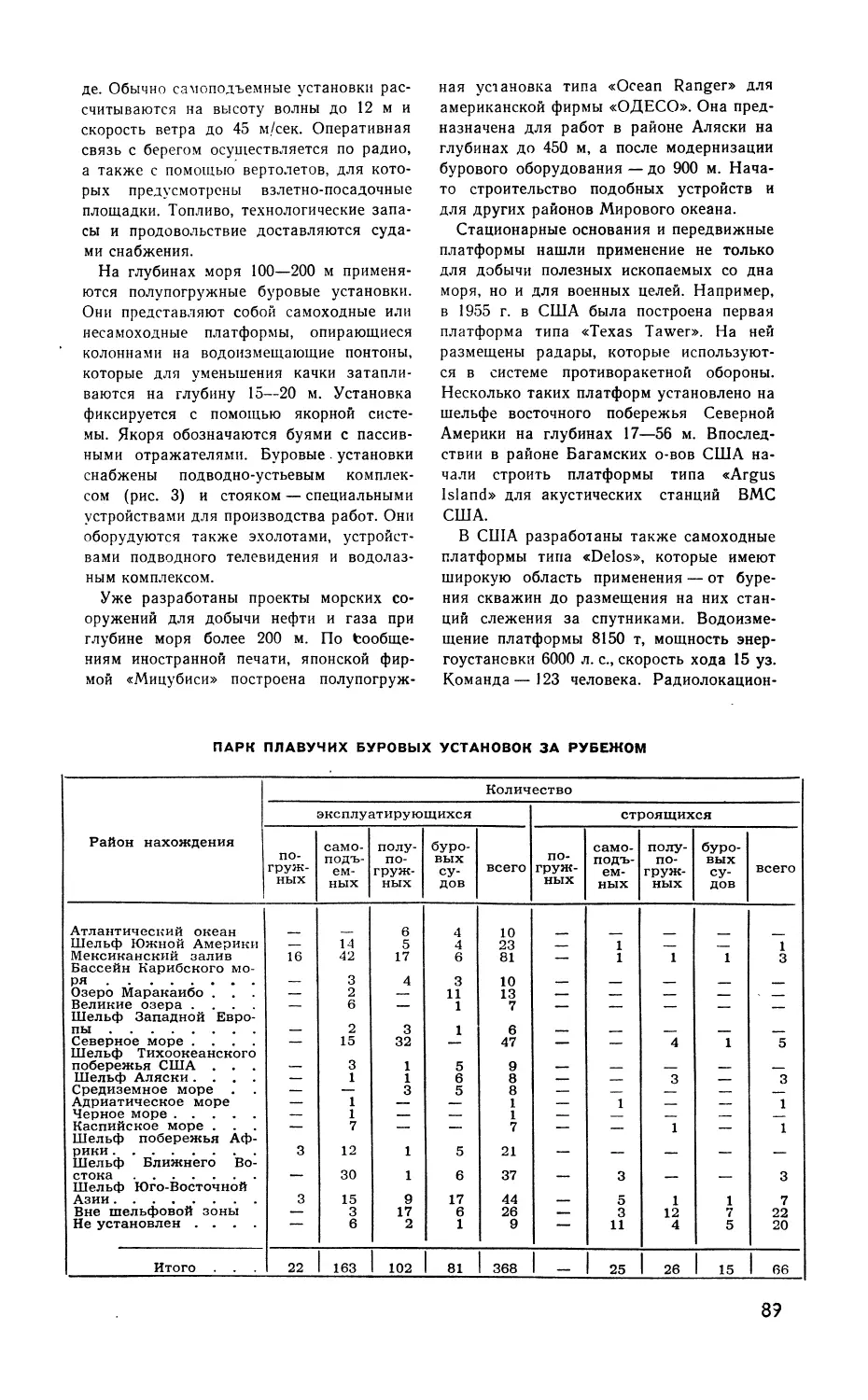

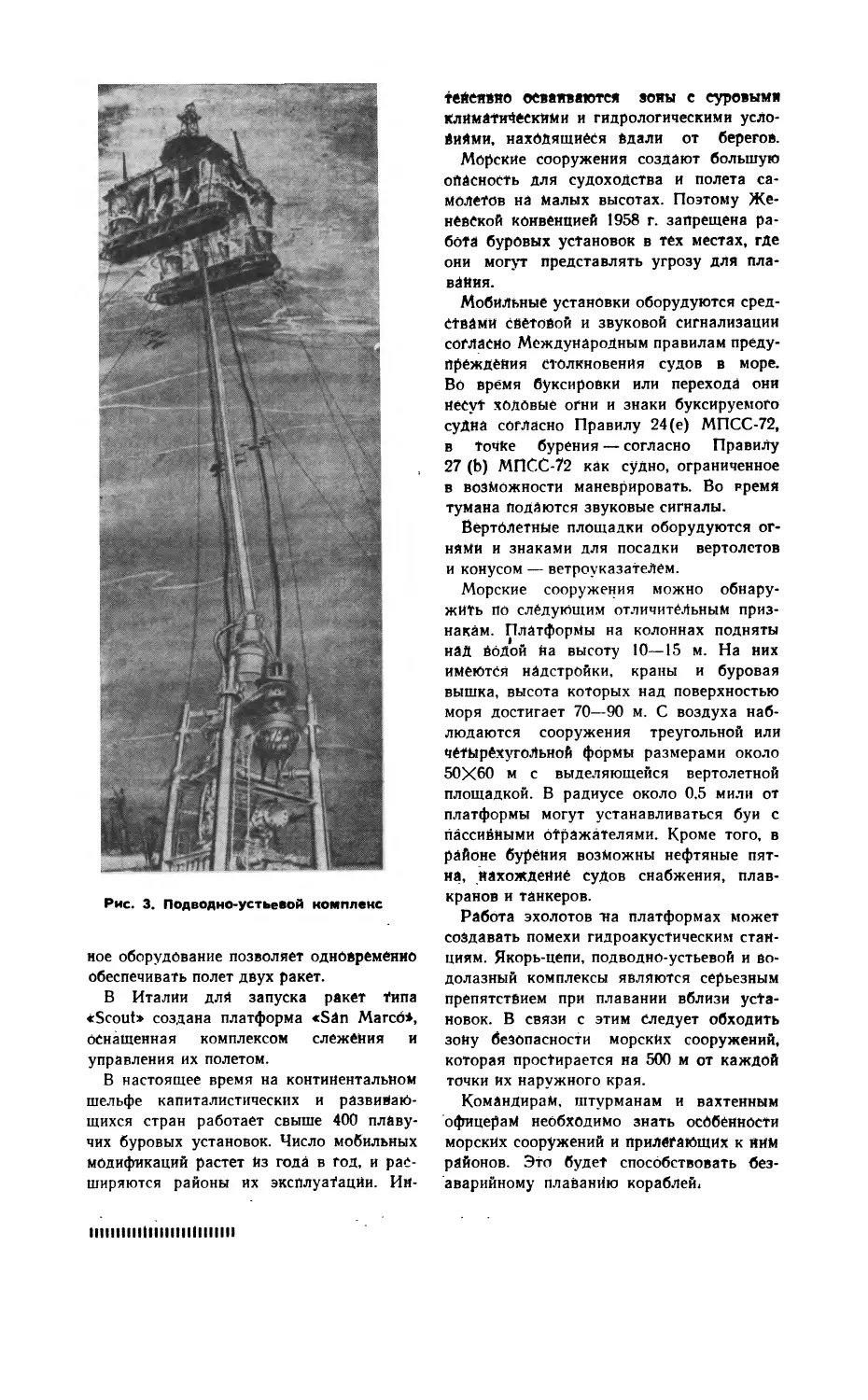

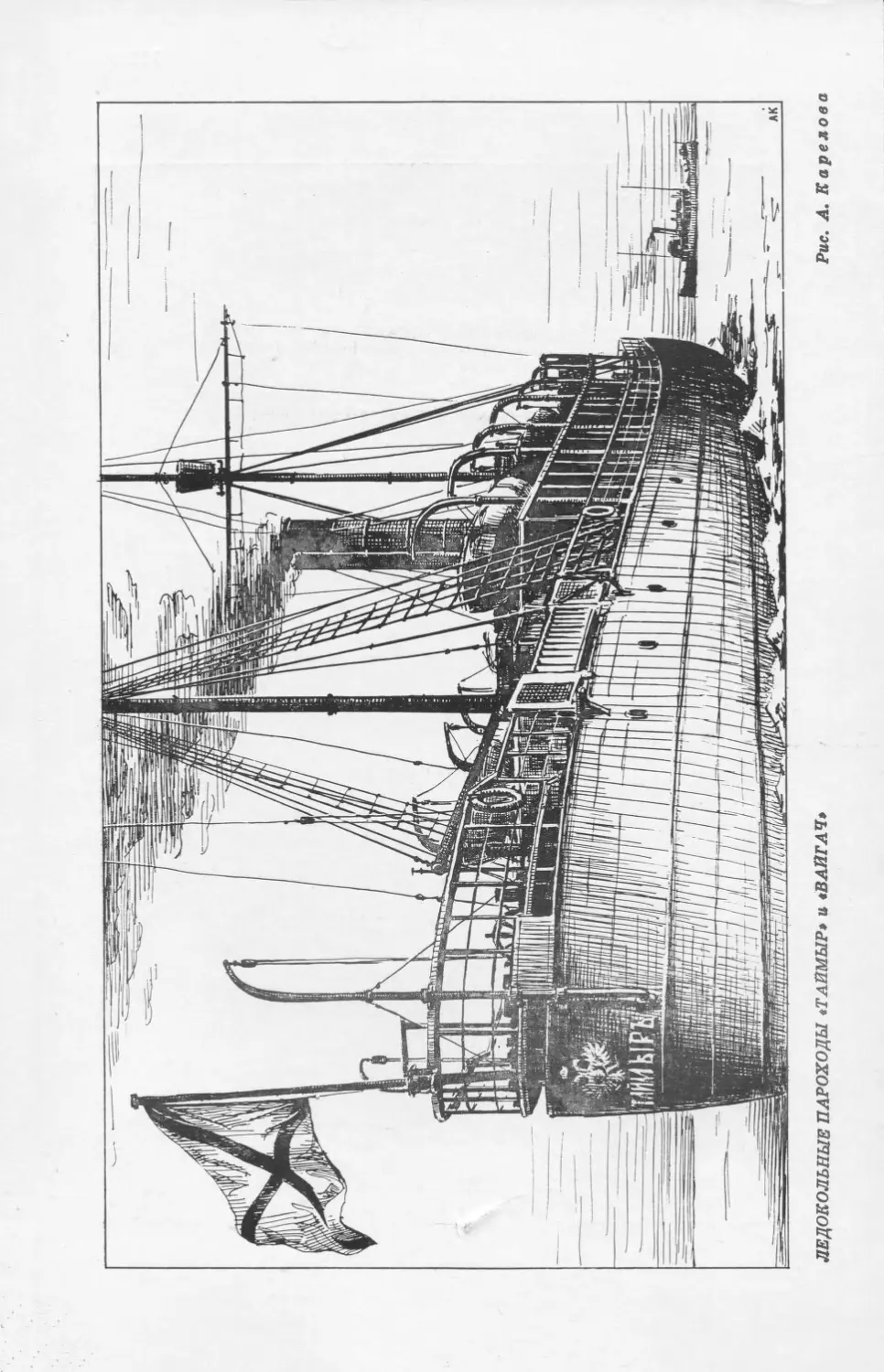

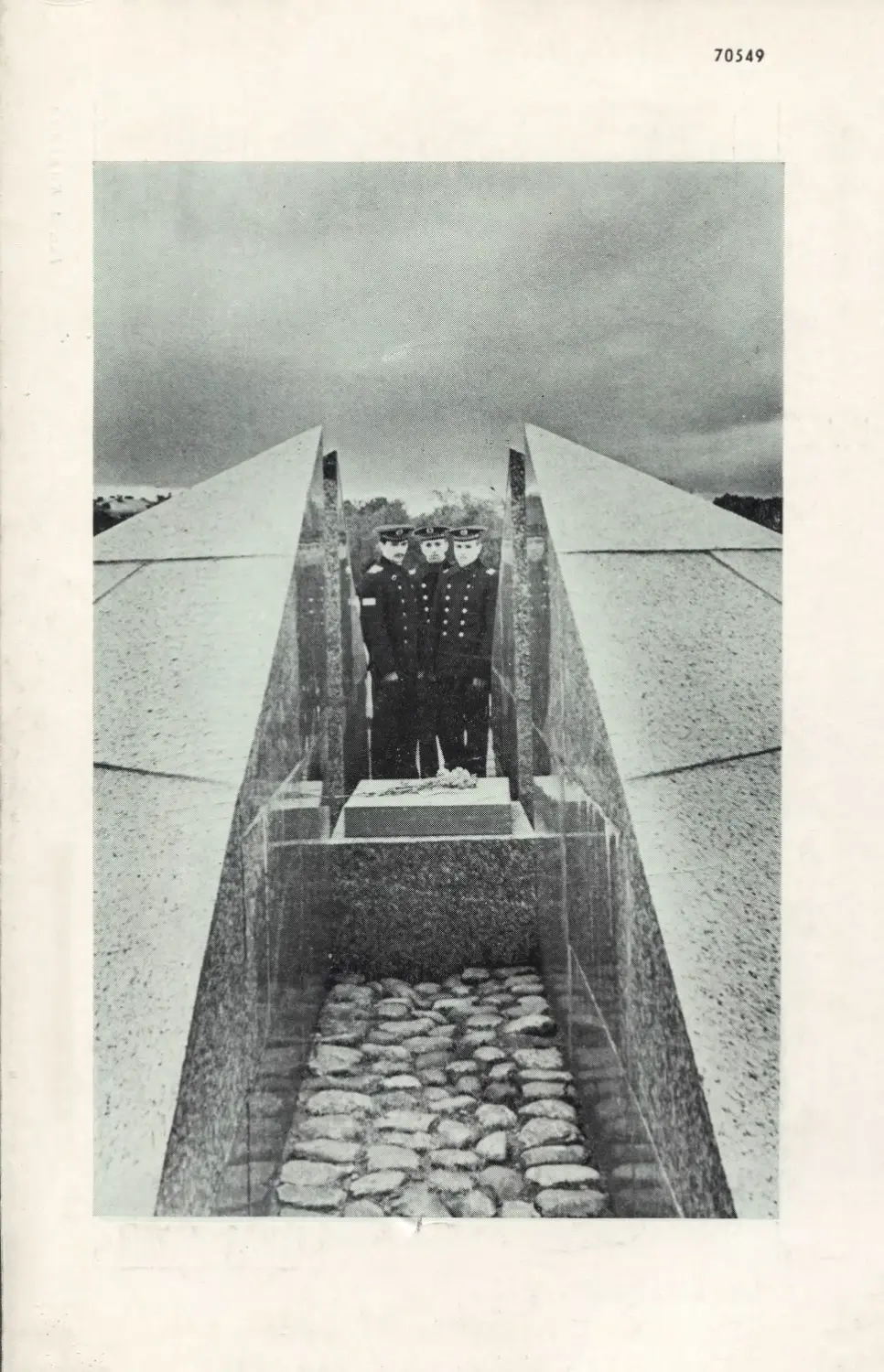

трудовых буднях экипажа.