Text

За нашу Советскую Родину!

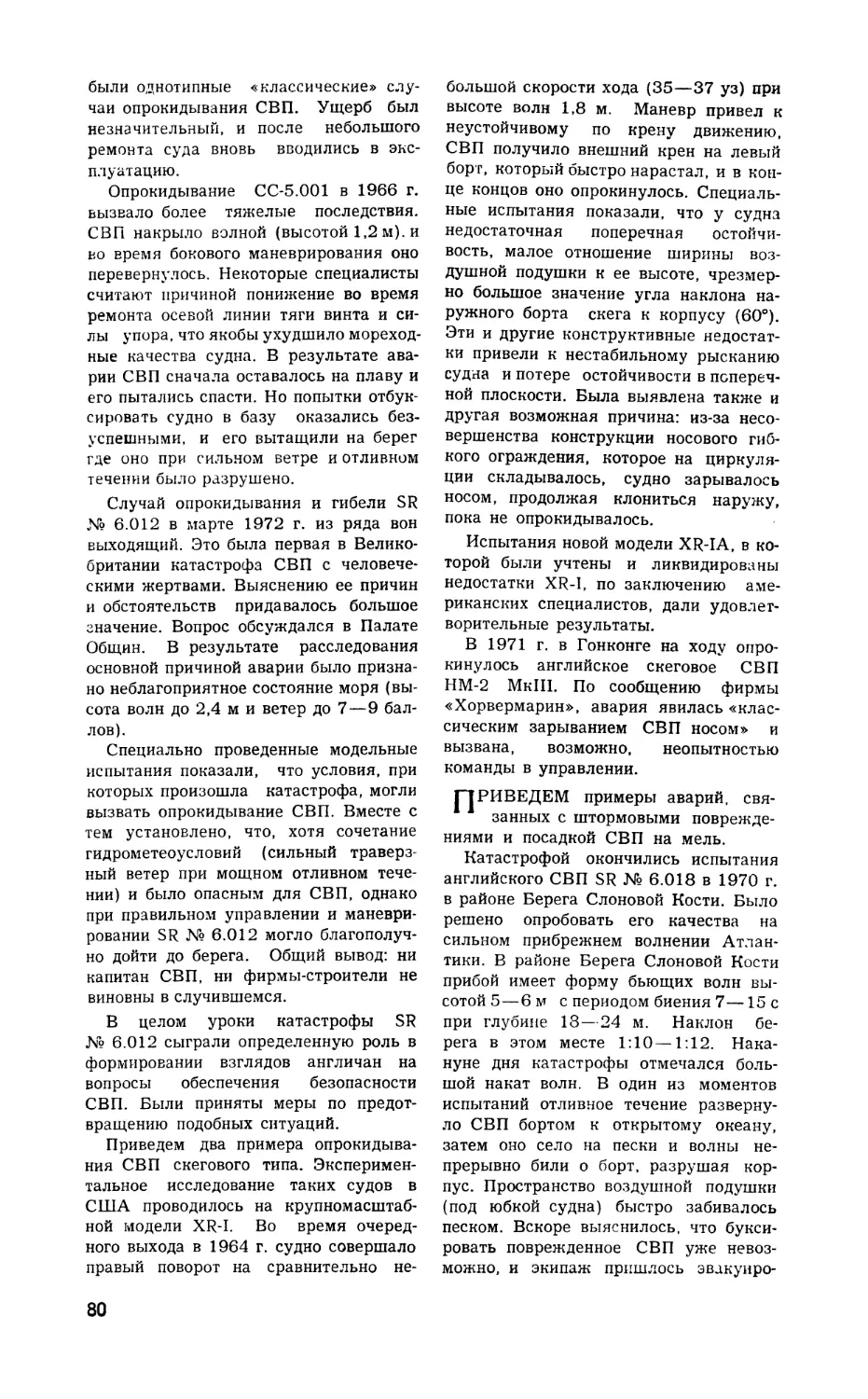

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

ИЮНЬ 1978 г.

ИЗДАЕТСЯ С 1848 ГОДА

В номере:

Ум, честь и совесть нашей эпохи 3

* ♦ ♦

Л. И. Брежнев на Краснознаменном Тихоокеанском флоте 6

Свидетельство героизма, сокровищница опыта 8

Руководство к действию 9

* ♦ *

Повышать воспитательную роль социалистического соревнования 11

* * ♦

Вести с флотов 16

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИСКУССТВО

B. Соловьев. Океанский плацдарм агрессии 20

Е. Иванов, Г. Донченко, А. Крупин. Некоторые вопросы медицинского обеспечения

боевых действий флота 24

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

C. Сергеев. Партийная организация штаба в борьбе за высокую боевую готовность 28

В. Оппоков. Шаги к корабельному трапу 32

В. Михайлов. Из опыта использования телевидения в политико-воспитательной

работе 37

В. Белов. Осуществлять строгий и умелый контроль 41

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

В. Алексеев. Устав и право на риск 43

А. Лебедев, В. Пуськев. О распределении молодого пополнения 46

И. Косиков. Путь в кают-компанию 48

А. Львовский. Качество обучения и безопасность полетов 50

Ю. Ососков. Учебная база и мастерство авиаторов 53

А. Пономарев. Прогноз погоды. Как его составить? 57

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Е. Игнат^Иф. Так начиналась война 62

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

МОСКВА

Заслужили в боях за Родину 64

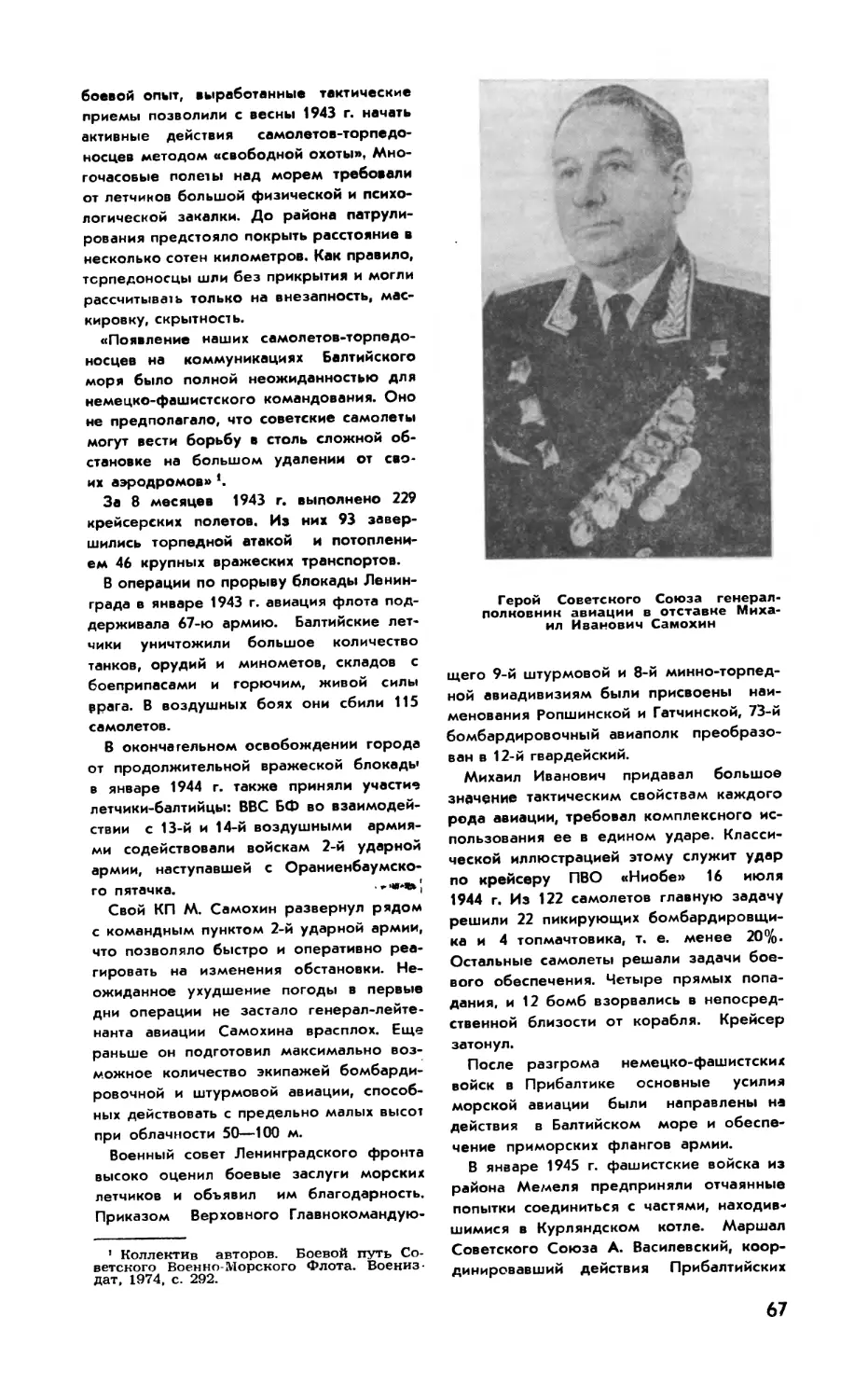

A. Калиниченко. Летчики Балтики 66

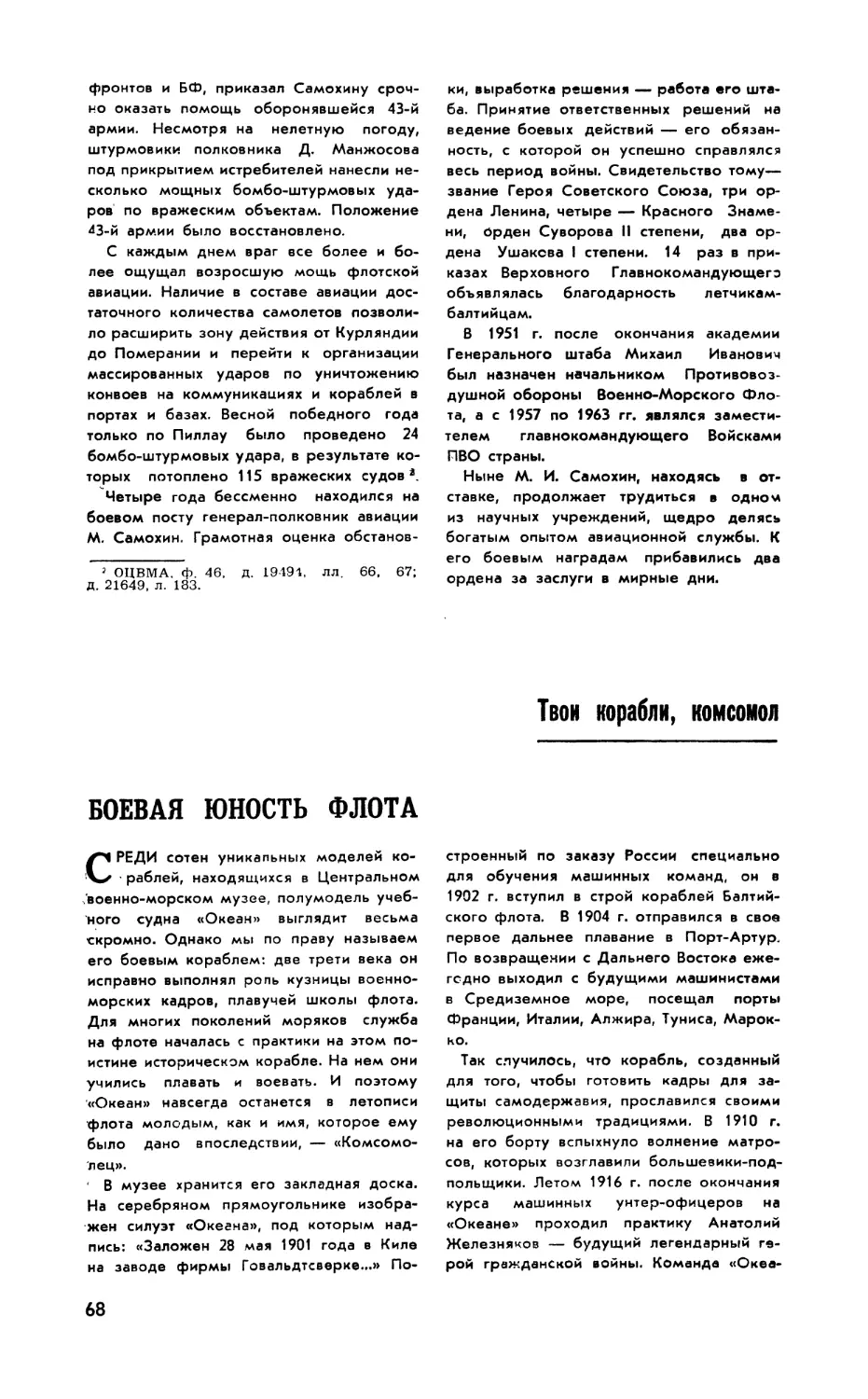

П. Туркин. Боевая юность флота 68

Н. Юрковский. «...Я надеюсь, приказ исполнят» 70

Д. Эндаков. Последняя атака 73

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

Ю. Горшков, М. Ципоруха. Методы исследования операций в техническом

обслуживании и ремонте 74

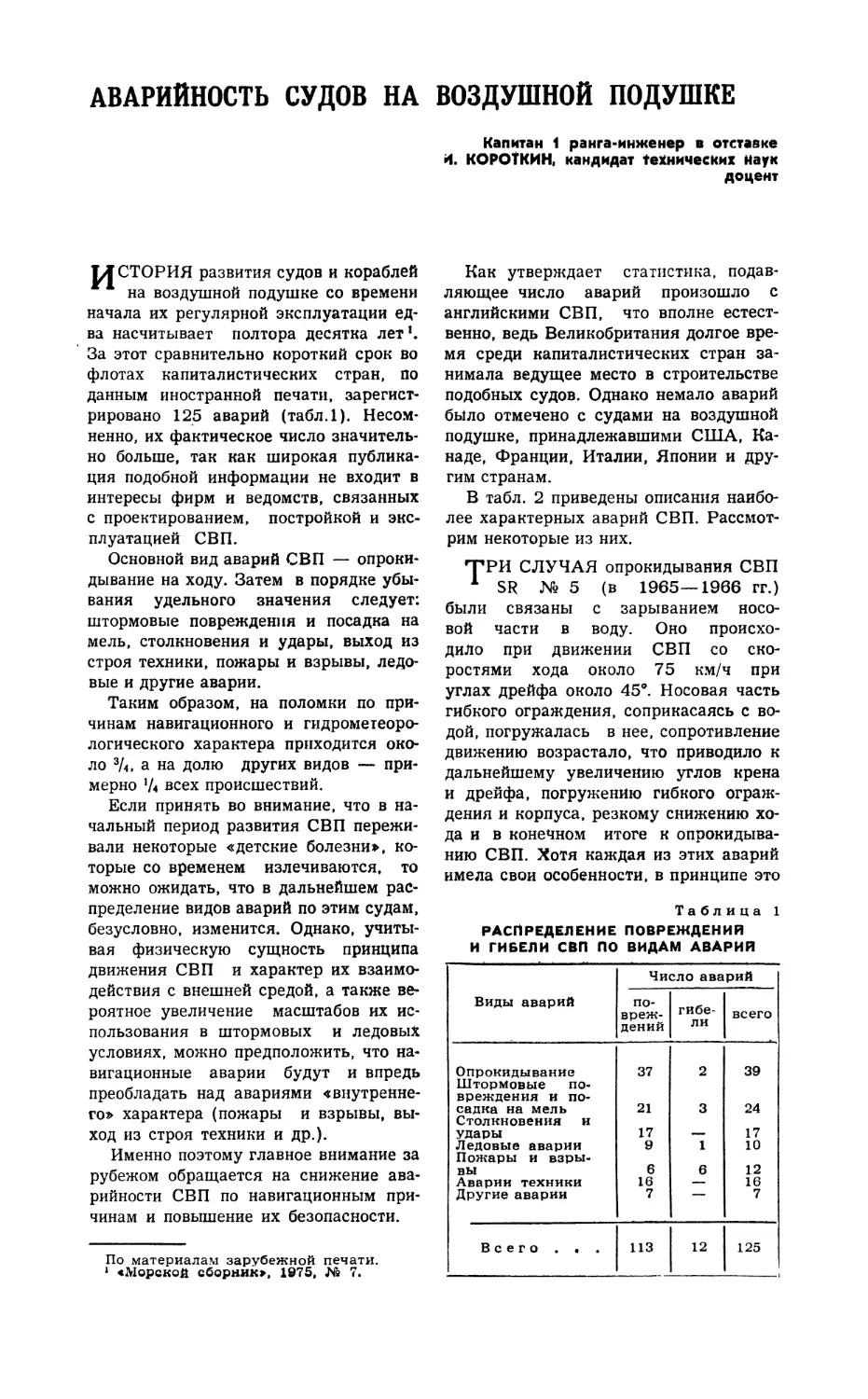

И. Короткий. Аварийность судов на воздушной подушке 79

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЖИЗНЬ ОКЕАНА

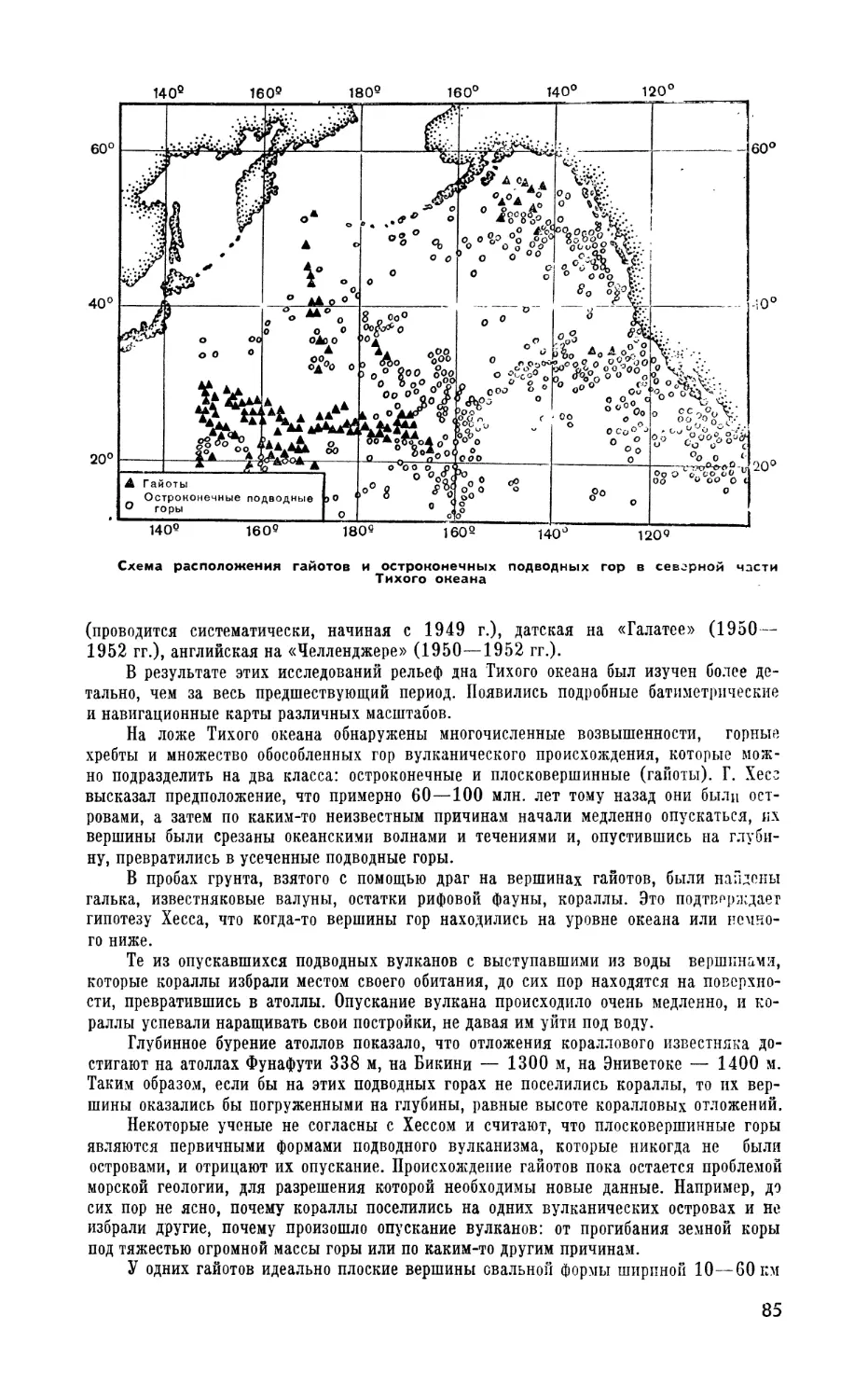

Н. Вешняков. Гайоты 84

B. Моряков. «ПОЛИМОДЕ-77» 87

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

К. Сталбо. Авианосцы в иослезоенный период 91

C. Яшин. Учение «Тим Спирит-78» 101

Зарубежная военно-морская хроника 102

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. Ермолаев. Океанская вахта : 103

В. Николаев. Об одной из старейших флотских специальностей 105

А. Александров. Новый спектакль вахтанговцсз 106

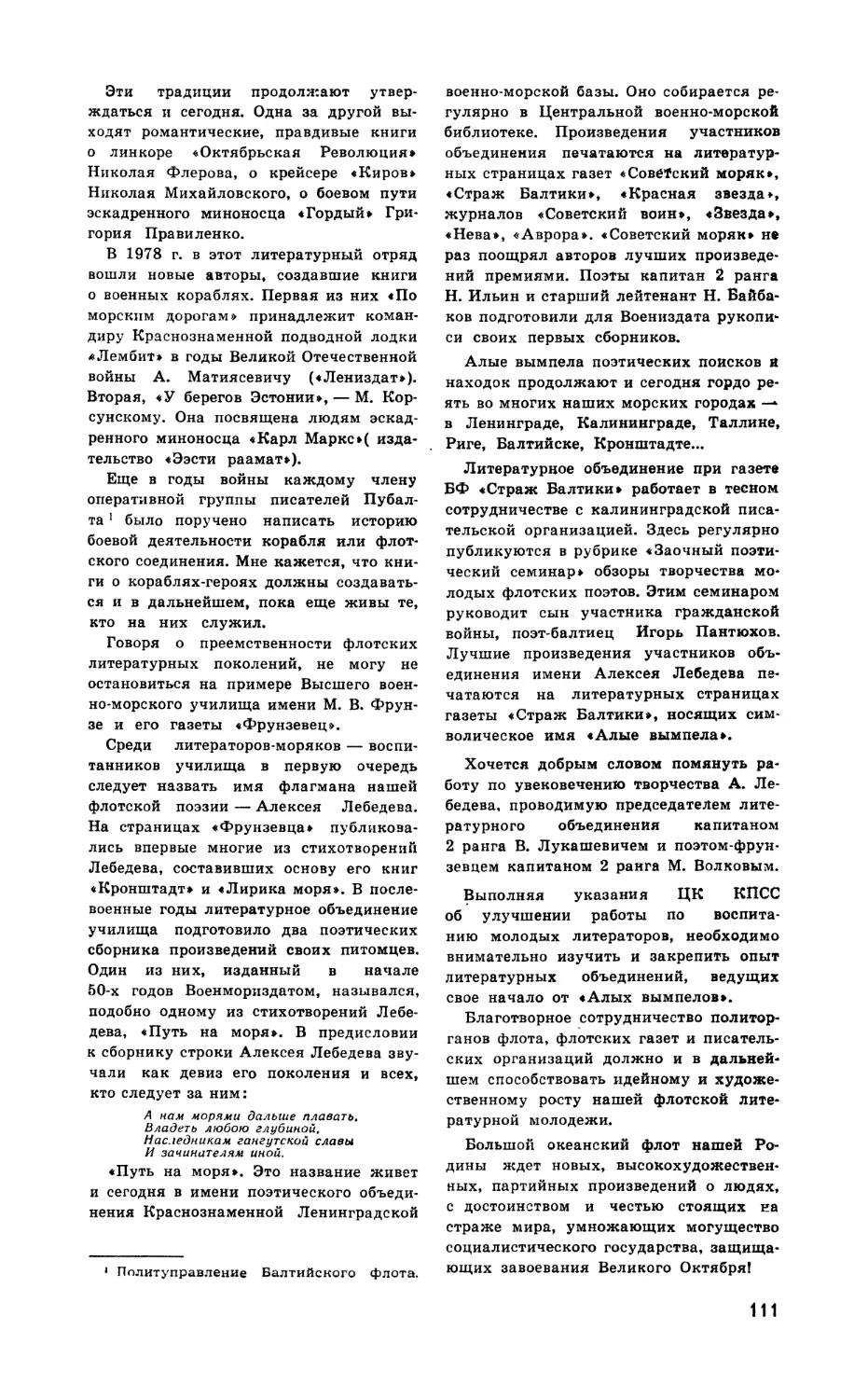

Вс. Азаров. «Алые вымпела» ... .108

« « «

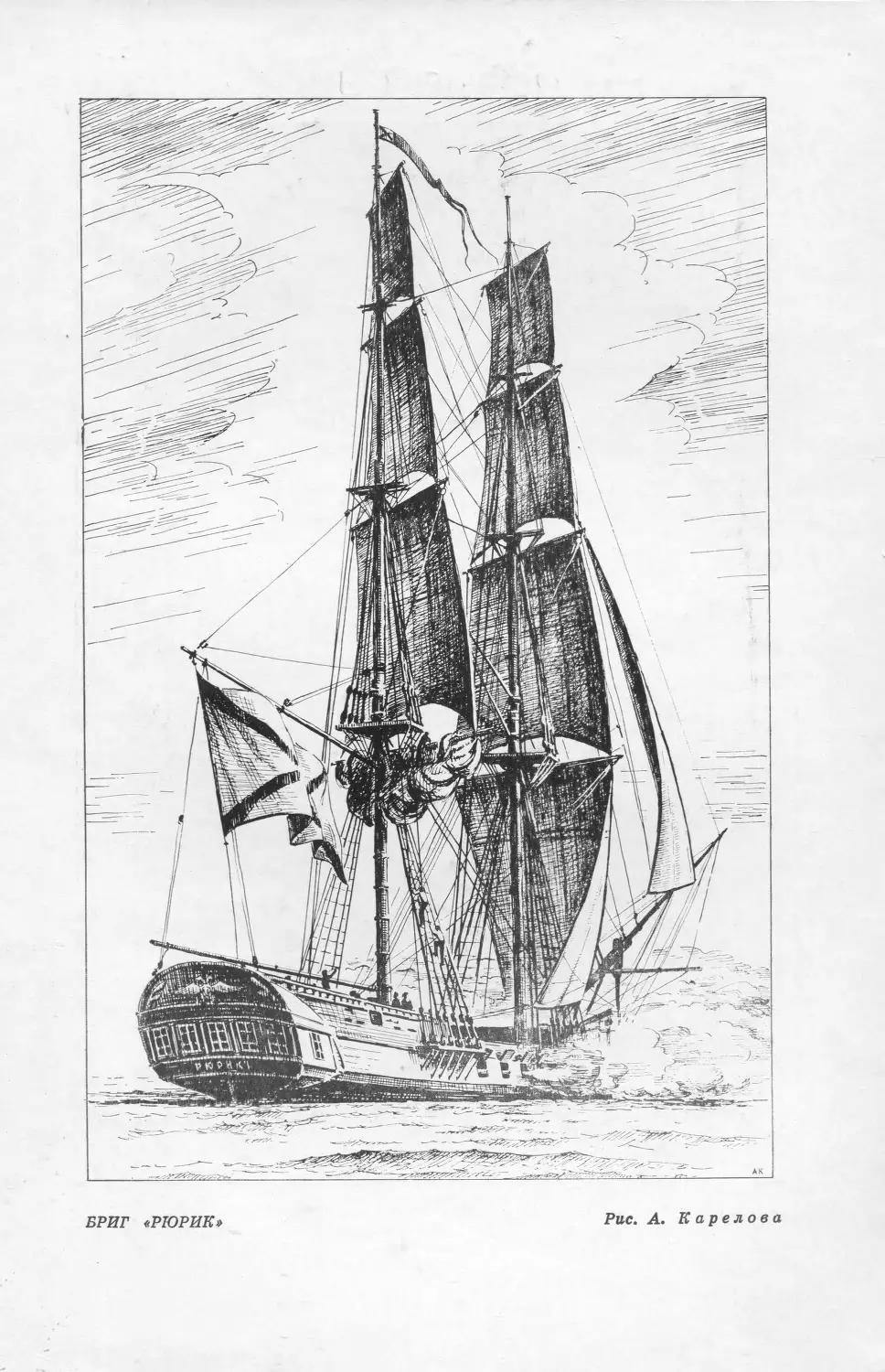

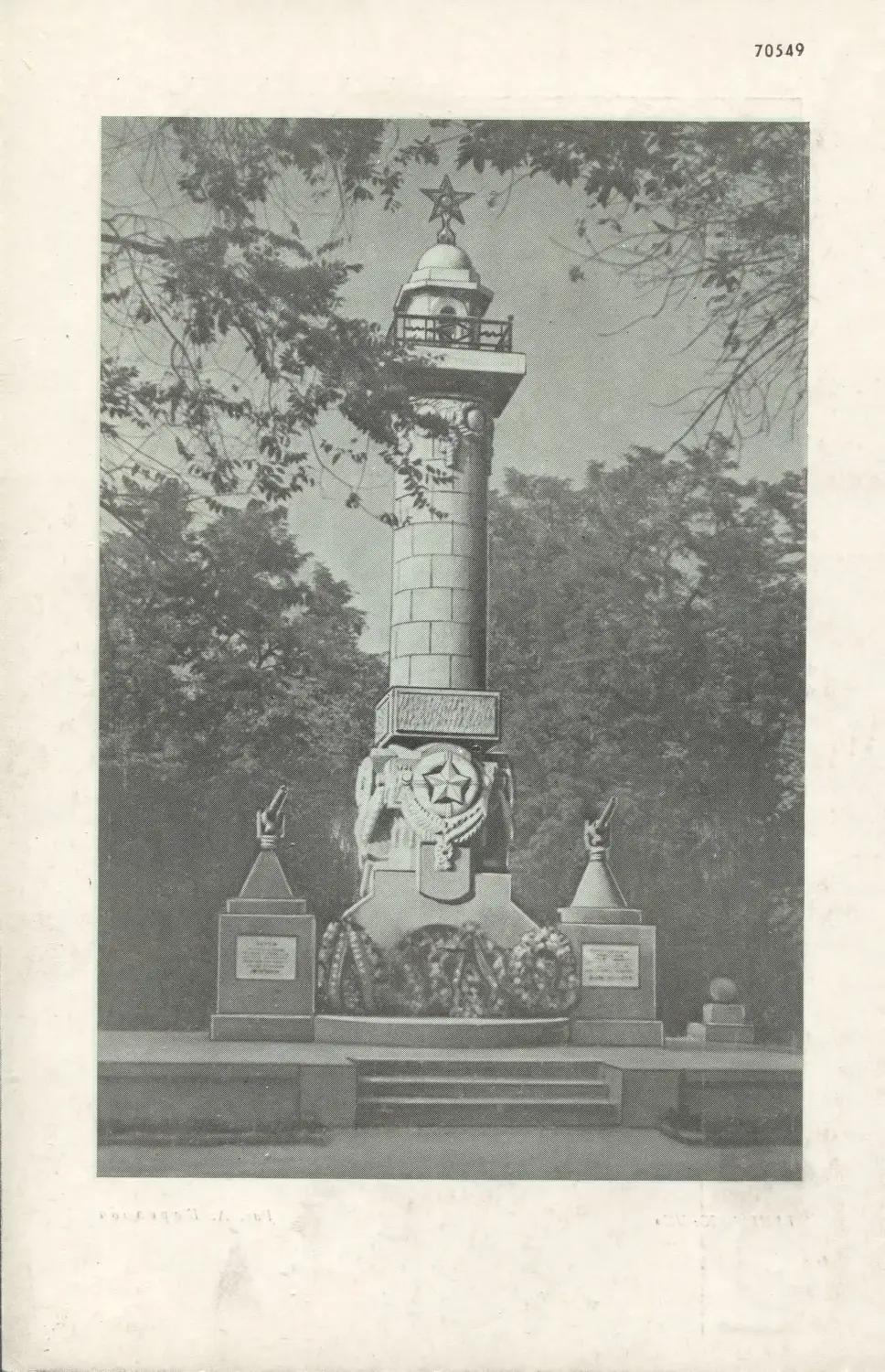

Новые книги И2

На 1-й странице обложки — Закончен трудовой день... (фото Я. Александрова)

Редакционная коллегия:

А. С. Пушкин (главный редактор), В. И. Ачкасов, С. С. Бевз, Ю. А.

Быстрое, И. И. Вишенский, Н. П. Въюненко, В. Г. Германович (зам. главного

редактора, Б. Л. Дубинин (ответственный секретарь), С. С. Ефремов,

Р. А. Зубков, Ю. П. Ковель, М. М. Крылов, Ю. А. Кузнецов, С. Г. Мок-

роусов (зам. главного редактора), И. Н. Петров, К- А. Сталбо, И. И. Ты-

нянкин, И. Ф. У сков, И. К. Хурс, Г. И. Щедрин.

Адрес редакции: 103175. Москва, К-175, Чаплыгина, 15.

Телефоны: 226-45-20, 226-45-34.

Технический редактор Есакова Н. Н. Рукописи не возвращаются.

Г-10007 Сдано в набор 24.4.78 г. Подписано к печати 5.VI.78 г.

Бумага 70 X 108Vi6 — 7 деч. л.— 9,8 усл. п. л. + вклейка lU п. л. Цена 40 коп. Зак. 2460

Типография «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 38.

© «Морской сборник*, 1978.

УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ

НАШЕЙ ЭПОХИ

(К 75-ЛЕТИЮ II СЪЕЗДА РСДРП)

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия Советского Союза, трудящиеся нашей Родины,

воины Советской Армии и Военно-Морского Флота, все прогрессивное человечество

отмечают знаменательную дату. 30 июля исполняется 75 лет со дня открытия II

съезда РСДРП, положившего начало боевой, революционной марксистской партии

рабочего класса, партии нового типа.

Поистине титаническую работу выполнил В. И. Ленин по ее созданию. Многие

годы группировал он вокруг себя самых самоотверженных борцов за народное дело,

бережно растил их в марксистских кружках. Основанный им в 1895 г. Петербургский

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса» явился первым зачатком

революционной марксистской партии в России. Он способствовал развитию

социал-демократического движения, возникновению «Союзов борьбы» в других городах страны. Их

деятельность завершилась проведением в марте 1898 г. I съезда РСДРП, который

провозгласил создание партии.

В. И. Ленин на I съезде не присутствовал, так как находился в ссылке, но

оказал огромное влияние на всю йДейно-организационную его подготовку. В частности,

б работе «Задачи русских социал-демократов», написанной в Сибири в 1897 г., он

выдвинул и обосновал задачу объединения разбросанных по всей стране рабочих

кружков и социал-демократических групп в единую социал-демократическую

рабочую партию.

Хотя I съезд и провозгласил создание марксистской партии в России, однако

программы и устава не принял. Центральный Комитет и объявленная официальным

органом партии «Рабочая газета» не смогли развернуть широкую деятельность из-за

последовавших вскоре жестоких полицейских репрессий. Партия, как единая

централизованная организация, фактически не была создана. Она оставалась, как и прежде,

на этапе отдельных разрозненных кружков и групп. Значительная их часть

разъедалась ржавчиной «экономизма» — первого оппортунистического течения в российской

социал-демократии, отрицавшего политическую борьбу рабочего класса и его

руководящую роль.

Оценивая значение I съезда, В. И. Ленин отмечал, что на нем «положено

основание Российской с.-д. рабочей партии... Но центральные учреждения партии были

разгромлены полицией и не могли быть восстановлены. Фактически единства партии

не было: оно осталось лишь идеей, директивой» К

Перед В. И. Лениным и его сторонниками встала задача разоблачения и

преодоления оппортунизма и ревизионизма «экономистов», еще ощутимее выявилась

потребность образования действительно сплоченной марксистской партии.

«...Мы, русские социал-демократы, — писал Владимир Ильич, — должны тшло-

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 16. с. 100.

титься и направить все усилия на образование крепкой партии, борющейся под

единым знаменем революционной социал-демократии» 2.

На страницах «Искры», в работе «Что делать?» вождь пролетариата всесторонне

обосновал план построения партии нового типа — партии социальной революции и

диктатуры пролетариата. Ленинская «Искра» стала центром, вокруг которого на

принципах революционного марксизма сплотилось большинство социал-демократических

групп и организаций. К лету 1903 г. ленинско-искровское направление

восторжествовало почти во всех социал-демократических организациях. Они признали «Искру»

своим идейным руководителем и заявили о присоединении к ее платформе. Это

сделало возможным созыв II съезда партии. Для подготовки к нему по инициативе и

под руководством Б. И. Ленина был создан Организационный комитет.

II съезд РСДРП начал свою работу 30 июля 1903 г. в Брюсселе, а затем в связи

s полицейскими преследованиями вынужден был проводить заседания в Лондоне.

Ожесточенная идейная борьба В. И. Ленина и твердых искровцев против

оппортунистов разгорелась на съезде с первого же дня. В его протоколах зафиксировано

около 130 выступлений, реплик и замечаний В. И. Ленина. Принципиальная позиция

В. И. Ленина и его единомышленников при обсуждении программных и

организационных вопросов обеспечила выработку и принятие съездом революционных решений.

Созданием центральных руководящих органов съезд закрепил победу ленинских

принципов в партии над оппортунистическими концепциями. После выборов ЦК и

редакции «Искры» В. И. Ленин и его сторонники, получившие большинство голосов,

стали именоваться большевиками, а их идейные противники — меньшевиками.

Так произошел раскол РСДРП на большевиков и меньшевиков. Он привел к

образованию двух партий — подлинно пролетарской, революционной партии и партии

мелкобуржуазной, соглашательской.

«Большевизм, — писал В. И. Ленин, — существует, как течение политической

мысли и как политическая партия, с 1903 года» 3.

Всемирно-историческое значение II съезда РСДРП состоит в том, что он создал

в России революционную марксистскую партию на тех идейных и организационных

началах, которые были выдвинуты и разработаны ленинской «Искрой». Партия

большевиков стала подлинным организатором и вдохновителем рабочего класса в борьбе

са освобождение от гнета эксплуататоров. Из всех существовавших на рубеже XX

вежа партий только партия большевиков указала ясный и определенный путь борьбы,

весущий трудящимся действительную свободу от оков капитала — путь революцион-

юго свержения самодержавия, установления диктатуры пролетариата и построения

социалистического общества.

* * *

Величествен и славен путь, пройденный Коммунистической партией за 75 лет.

Претворяя в жизнь первую Программу, принятую на П съезде, партия под

руководством Владимира Ильича Ленина организовала героический пролетариат и повела его

ва решительный штурм буржуазно-помещичьего строя. В результате победы Великой

Октябрьской социалистической революции возникло первое в мире социалистическое

государство. С октября 1917 г. история человечества стала развиваться под

неодолимым воздействием социалистической революции в России. Ни одна эпоха не знала

таких радикальных перемен в жизни людей, в общественном строе, в экономике,

политике и идеологии, какие произошли после революции. Победа Октября — главное

событие XX века, коренным образом изменившее ход развития человечества,

положившее начало переходу от капитализма к социализму во всемирном масштабе. «Вся

героическая история советского народа, — указывается в постановлении ЦК КПСС «О

60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции», — его боевые

я трудовые победы, его выдающиеся свершения неразрывно связаны с деятельностью

Коммунистической партии как руководящей и направляющей силы нашего общества» 4.

Ныне в СССР построено развитее социалистическое общество. В этом главный

ног созидательного труда советских людей, убедительное свидетельство жизненной

гнлы марксистско-ленинских идей. Огромное значение имеет плодотворная, творче-

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 4, с. 356.

• В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, с. 6.

4 «Правда», 1977, 1 февраля.

екая pa-бота Центрального Комитета КПСС, его Политбюро во главе с Генеральным

секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Маршалом

Советского Союза товарищем Л. И. Брежневым, верным марксистом-ленинцем,

неутомимым борцом за дело коммунизма.

Новая Конституция СССР, разработанная с учетом особенностей и перспектив

зрелого социализма, закрепила руководящую и направляющую роль КПСС в

советском обществе. «Вооруженная марксистско-ленинским учением, — указывается в

Основном Законе страны, — Коммунистическая партия определяет генеральную

перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит

великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научив

обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма».

Только за одно десятилетие (1967—1977 гг.) практически удвоился

экономический потенциал нашей Родины, достигнутый за предшествующие полвека.

Экономика развитого социализма открыла большие возможности для дальнейшего

Повышения благосостояния людей. Неуклонный подъем материального и культурного уровня

жизни народа — главная цель деятельности партии.

Большое внимание уделяется жилищной проблеме. Теперь ежегодно около 11 млн.

советских людей становятся новоселами.

Огромные ассигнования Советское государство выделяет на бесплатное

образование, медицинское обслуживание, выплату пенсий и различного рода пособий,

предоставление льготных путевок в санатории и дома отдыха и т. д.

Зрелый социализм — закономерный этап на пути к коммунизму. Вместе с тем

решать задачу перерастания развитого социалистического общества в

коммунистическое партия может лишь при условии надежной защиты социалистических завоеваний.

Хотя в отношениях между государствами с различным общественным строем все

прочнее утверждается принцип мирного сосуществования, агрессивная сущность

империализма не изменилась. Реакционные круги капиталистического мира противятся

курсу разрядки, поддерживают очаги напряженности, провоцируют военные

конфликты, подстегивают гонку вооружений, создают новые виды смертоносного оружия.

Заодно с ними действует и китайское руководство, упорно отклоняя все инициативы и

предложения СССР и других стран социалистического содружества, направленные на

нормализацию взаимоотношений.

В этих условиях КПСС призывает советский народ, личный состав армии и

флота к бдительности, к дальнейшему укреплению обороноспособности страны. На XXV

съезде КПСС подчеркивалось, что партия будет делать все, чтобы наши славные

Вооруженные Силы и впредь располагали всеми необходимыми средствами для

выполнения ответственной задачи — быть стражем мирного труда советского народа,

оплотом всеобщего мира.

Все это обязывает воинов армии и флота и впредь совершенствовать свое боевое

мастерство, настойчиво осваивать вверенную технику и оружие, постоянно повышать

организованность, строго выполнять военную присягу, требования воинских уставов.

Именно такую задачу поставил товарищ Л. И. Брежнев в своем выступлении перед

моряками-тихоокеанцами.

Командиры и политработники, партийные и комсомольские организации, исходя

из требований нынешнего дня, должны воспитывать личный состав кораблей и частей

в духе высокой идейности и политической бдительности, интернационализма и боевого

содружества с воинами братских стран, верности революционным и боевым традициям

ленинской партии.

Всей своей практической деятельностью, успехами внутренней и внешней

политики КПСС на деле доказывает, что она высоко несет знамя марксизма-ленинизма*

способствует укреплению единства стран социалистического содружества и мировогв

коммунистического движения. Она с честью осуществляет историческую миссию

политического вождя рабочего класса, всех трудящихся. Вот почему 75-летие II съезда

РСДРП отмечается как праздник не только коммунистами, но и всеми советскими

людьми, всем прогрессивным человечеством.

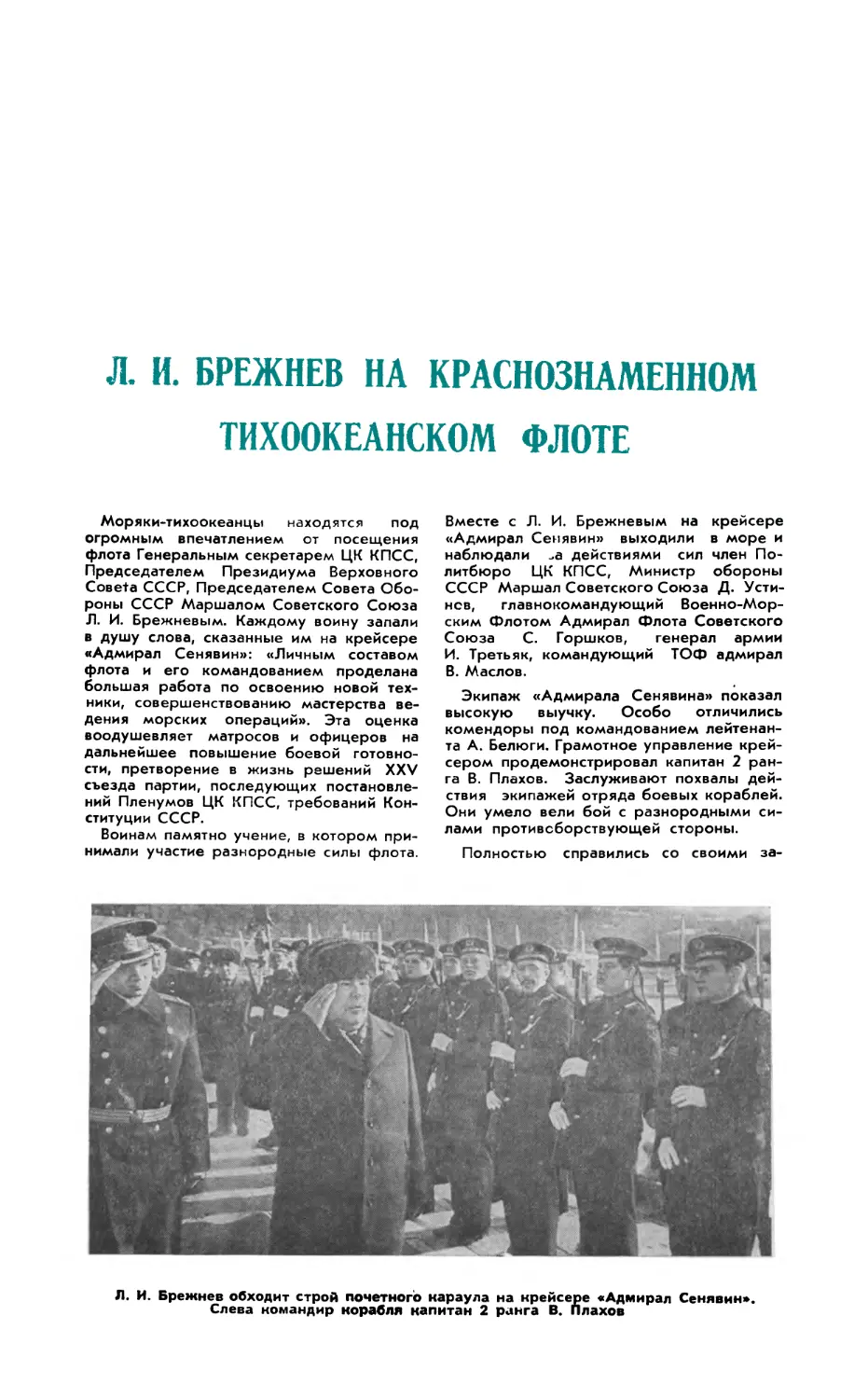

Л. И. БРЕЖНЕВ НА КРАСНОЗНАМЕННОМ

ТИХООКЕАНСКОМ ФЛОТЕ

Моряки-тихоокеанцы находятся под

огромным впечатлением от посещения

флота Генеральным секретарем ЦК КПСС,

Председателем Президиума Верховного

Совета СССР, Председателем Совета

Обороны СССР Маршалом Советского Союза

Л. И. Брежневым. Каждому воину запали

в душу слова, сказанные им на крейсере

«Адмирал Сенявин»: «Личным составом

флота и его командованием проделана

большая работа по освоению новой

техники, совершенствованию мастерства

ведения морских операций». Эта оценка

воодушевляет матросов и офицеров на

дальнейшее повышение боевой

готовности, претворение в жизнь решений XXV

съезда партии, последующих

постановлений Пленумов ЦК КПСС, требований

Конституции СССР.

Воинам памятно учение, в котором

принимали участие разнородные силы флота.

Вместе с Л. И. Брежневым на крейсере

«Адмирал Семявин» выходили в море и

наблюдали .а действиями сил член

Политбюро ЦК КПСС, Министр обороны

СССР Маршал Советского Союза Д.

Устинов, главнокомандующий

Военно-Морским Флотом Адмирал Флота Советского

Союза С. Горшков, генерал армии

И. Третьяк, командующий ТОФ адмирал

В. Маслов.

Экипаж «Адмирала Сенявина» показал

высокую выучку. Особо отличились

комендоры под командованием

лейтенанта А. Белюги. Грамотное управление

крейсером продемонстрировал капитан 2

ранга В. Плахов. Заслуживают похвалы

действия экипажей отряда боевых кораблей.

Они умело вели бой с разнородными

силами противоборствующей стороны.

Полностью справились со своими за-

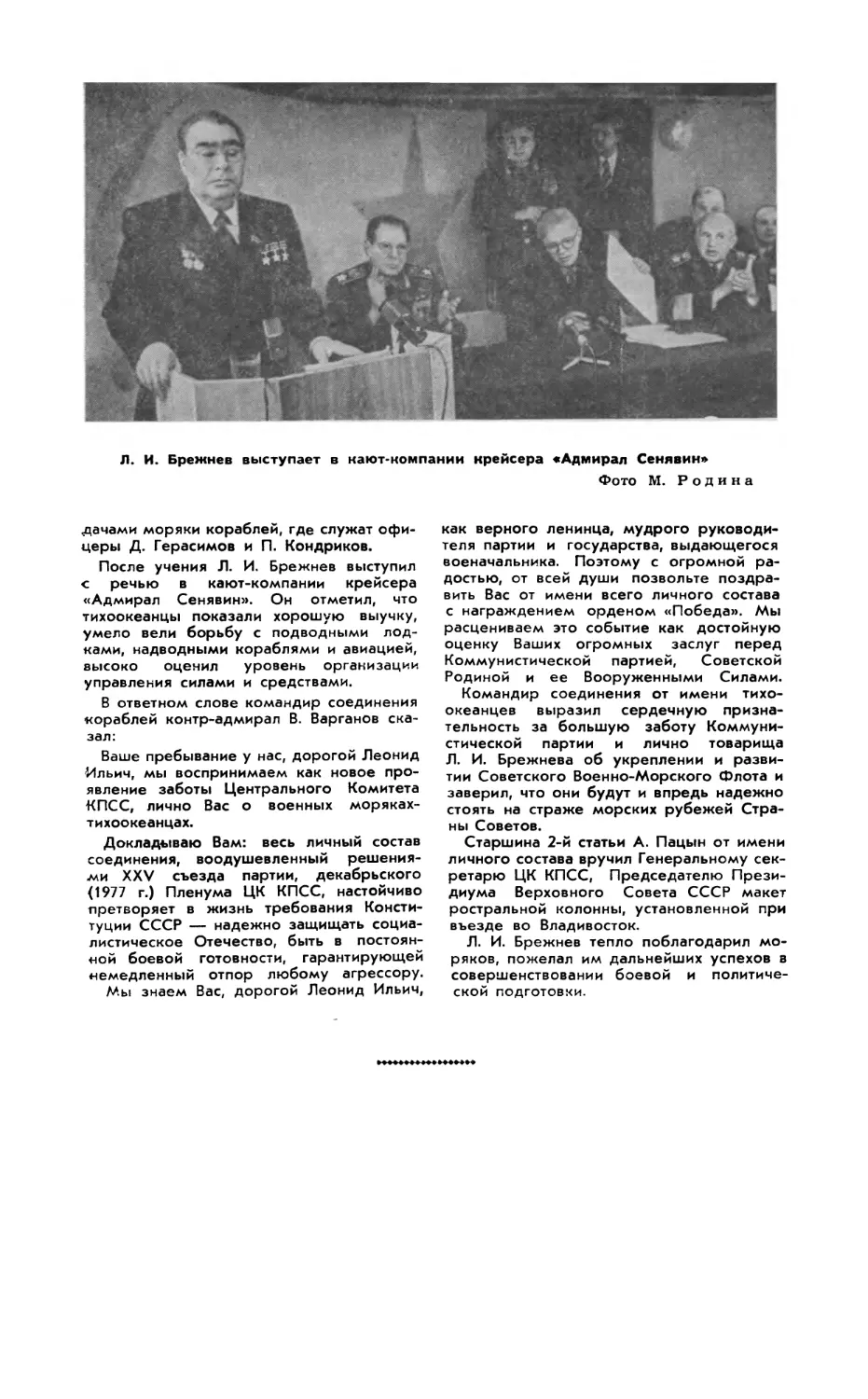

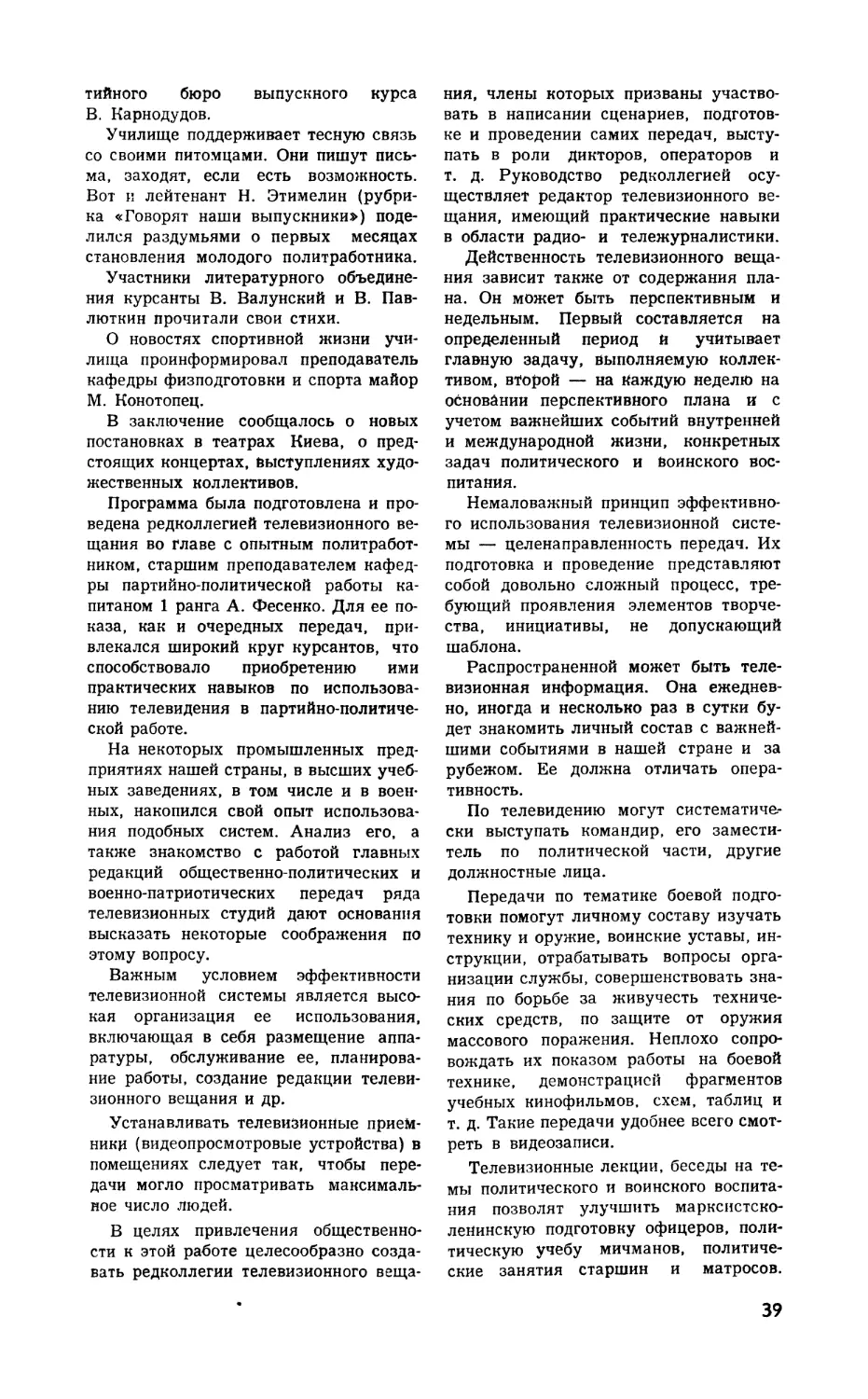

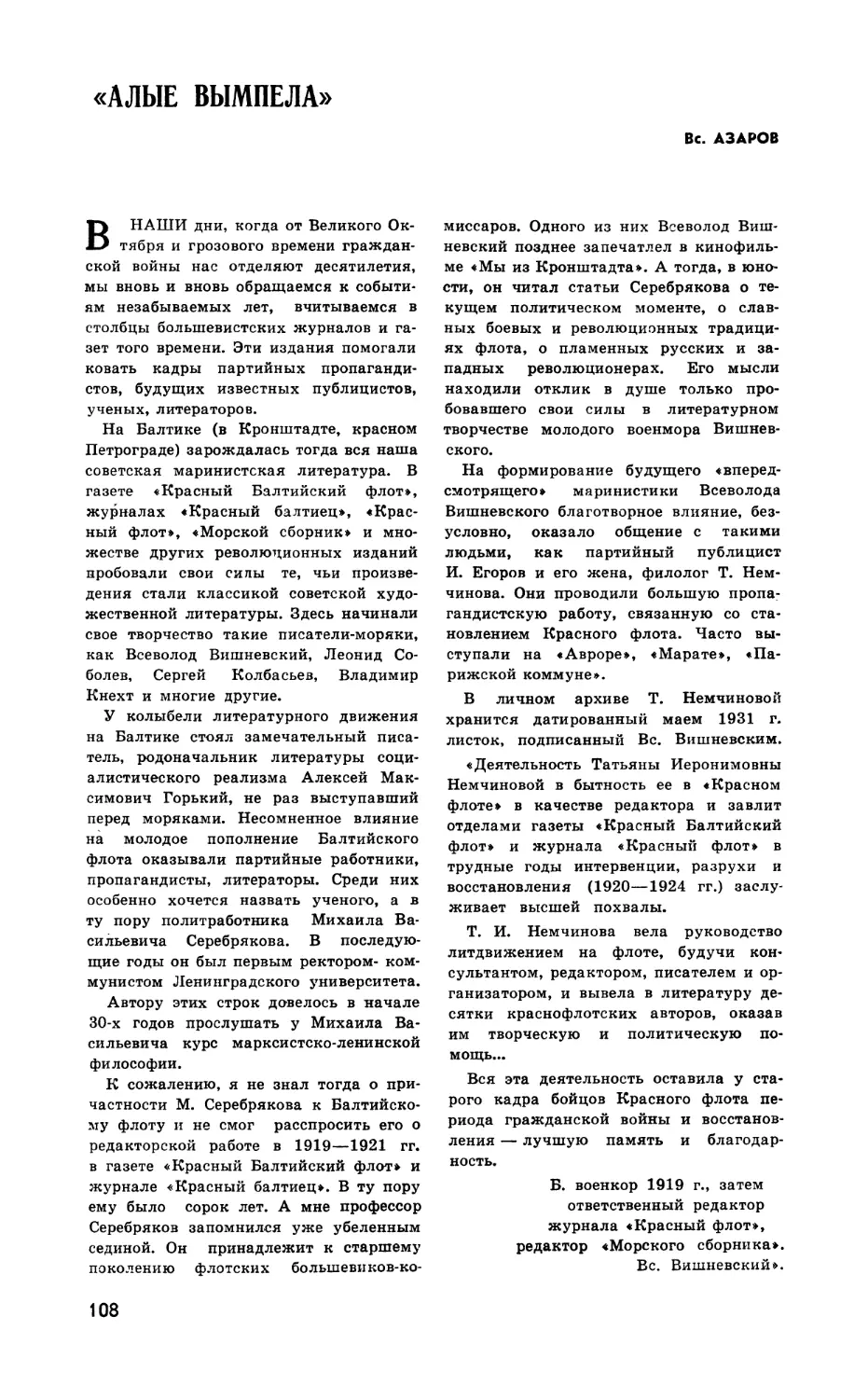

Л. И. Брежнев обходит строй почетного караула на крейсере «Адмирал Сенявин».

Слева командир корабля капитан 2 ранга В. плахов

Л. И. Брежнев выступает в кают-компании крейсера «Адмирал Сенявин»

Фото М. Родина

.дачами моряки кораблей, где служат

офицеры Д. Герасимов и П. Кондриков.

После учения Л. И. Брежнев выступил

с речью в кают-компании крейсера

«Адмирал Сенявин». Он отметил, что

тихоокеанцы показали хорошую выучку,

умело вели борьбу с подводными

лодками, надводными кораблями и авиацией,

высоко оценил уровень организации

управления силами и средствами.

В ответном слове командир соединения

кораблей контр-адмирал В. Варганов

сказал:

Ваше пребывание у нас, дорогой Леонид

Ильич, мы воспринимаем как новое

проявление заботы Центрального Комитета

КПСС, лично Вас о военных моряках-

тихоокеанцах.

Докладываю Вам: весь личный состав

соединения, воодушевленный

решениями XXV съезда партии, декабрьского

(1977 г.) Пленума ЦК КПСС, настойчиво

претворяет в жизнь требования

Конституции СССР — надежно защищать

социалистическое Отечество, быть в

постоянной боевой готовности, гарантирующей

немедленный отпор любому агрессору.

Мы знаем Вас, дорогой Леонид Ильич,

как верного ленинца, мудрого

руководителя партии и государства, выдающегося

военачальника. Поэтому с огромной

радостью, от всей души позвольте

поздравить Вас от имени всего личного состава

с награждением орденом «Победа». Мы

расцениваем это событие как достойную

оценку Ваших огромных заслуг перед

Коммунистической партией, Советской

Родиной и ее Вооруженными Силами.

Командир соединения от имени

тихоокеанцев выразил сердечную

признательность за большую заботу

Коммунистической партии и лично товарища

Л. И. Брежнева об укреплении и

развитии Советского Военно-Морского Флота и

заверил, что они будут и впредь надежно

стоять на страже морских рубежей

Страны Советов.

Старшина 2-й статьи А. Пацын от имени

личного состава вручил Генеральному

секретарю ЦК КПСС, Председателю

Президиума Верховного Совета СССР макет

ростральной колонны, установленной при

въезде во Владивосток.

Л. И. Брежнев тепло поблагодарил

моряков, пожелал им дальнейших успехов з

совершенствовании боевой и

политической подготовки.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ГЕРОИЗМА,

СОКРОВИЩНИЦА ОПЫТА

/СОСТОЯЛАСЬ научная конференция руководящего состава Военно-Морского Флота

^ ио книгам Л. И. Брежнева «Малая земля» и «Возрождение», в которой приняли

участие адмиралы, генералы, офицеры ВМФ, ветераны Великой Отечественной войны.

Открыл конференцию главнокомандующий Военно-Морским Флотом Адмирал

Флота Советского Союза С. Горшков, подчеркнувший огромный интерес у военных моряков

к воспоминаниям Л. И. Брежнева, их большую практическую значимость для усиления

политико-воспитательной и организаторской работы в интересах повышения боевой

готовности кораблей и частей.

С докладом «Книги Л. И. Брежнеза «Малая земля» и «Возрождение» об опыте

партийно-политической работы и его использование в современных условиях» выступил

член военного совета — начальник политуправления ВМФ адмирал В. Гришанов.

Выход в свет книг Леонида Ильича Брежнева, говорилось в докладе, —

значительное явление в общественной, политической и духовной жизни нашего народа. В

воспоминаниях собран, синтезирован огромный поучительный опыт работы командиров,

политработников, партийных и хозяйственных руководителей по воспитанию людей,

мобилизации их на решение задач, выдвигаемых партией. И в этом их особая, непреходящая

ценность. Указания и рекомендации товарища Л. И. Брежнева по вопросам партийно-

нолитической работы, изложенные в книгах и данные во время поездки по районам

Сибири и Дальнего Востока, при посещении Тихоокеанского флота, в выступлении на

XVIII съезде ВЛКСМ — надежное оружие в руках коммунистов в борьбе за

дальнейшее укрепление могущества нашей социалистической Родины. Они послужат делу

дальнейшего сплочения военных моряков вокруг Центрального Комитета КПСС, воспитания

в духе беспредельной преданности партии, ее высоким идеалам, выполнению решений

XXV съезда Коммунистической партии по укреплению обороноспособности Советского

государства.

Из воспоминаний Л. И. Брежнева, отметил докладчик, перед нами встает яркий,

впечатляющий образ самого автора —- замечательного партийного руководителя,

носителя лучших традиций ленинской партии.

Являясь выдающимся вкладом в творческое обобщение опыта

партийно-политической работы в годы Великой Отечественной войны и восстановления разрушенного

войной народного хозяйства, книги Л. И. Брежнева впитали в себя все ценное, что было

накоплено в те трудные годы. В них ярко и убедительно показаны стойкость, героизм,

мужество, самоотверженность советских людей, явившиеся результатом активной и

целеустремленной идейно-воспитательной и партийно-организаторской работы,

рассказано о том, как, выделяя в работе главное звено, партия мобилизовывала людей на

решение первостепенных задач, не упуская и перспективных проблем.

Оперативность, конкретность, действенность — вот те критерии, по которым мы

должны судить о качестве и эффективности работы командиров, политработников,

партийных организаций. Эти принципы партийной работы, ярко высвеченные в книгах

Л. И. Брежнева, взяты нами на вооружение. Ими мы руководствуемся в своей

повседневной деятельности по воспитанию идейно закаленных, стойких, мужественных

защитников Родины. В дальних походах, на учениях, в обыденной жизни «Малая земля»

и «Возрождение» стали настольной книгой каждого флотского коммуниста,

руководством к действию.

В выступлениях адмиралов Г. Бондаренко, Л. Мизина, генерал-полковника

авиации А. Мироненко, вице-адмиралов А. Плеханова, В. Сидорова и других участников

конференции говорилось о том, какое огромное впечатление оставляют у военных

моряков воспоминания Л. И. Брежнева, какие важные практические выводы делают он»

для себя из их содержания.

С большим интересом участники прослушали выступление бывшего политработ-

ника-малоземельца капитана 1 ранга в отставке Ф. Монастырского, которому

посчастливилось в годы войны встречаться с Л. И. Брежневым, работать под его руководством.

Ф. Монастырский остановился на боевых эпизодах, связанных с действиями

Азовской военной флотилии (командующий контр-адмирал С. Горшков) по поддержке

защитников Малой земли и освобождению Новороссийска.

С заключительным словом выступил главнокомандующий Военно-Морским Флотом

Адмирал Флота Советского Союза С. Горшков.

Участники конференции с большим воодушевлением приняли письмо

Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР

товарищу Леониду Ильичу Брежневу.

8

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

(Из выступления главнокомандующего Военно-Морским Флотом

Адмирала Флота Советского Союза С. Горшкова на научно-прак

тической конференции по книгам Леонида Ильича Брежнева

«Малая земля» и «Возрождение»)

ТОВАРИЩИ!

В ходе научной конференции, посвященной книгам Генерального секретаря ЦК

КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Председателя Совета

Обороны Маршала Советского Союза Леонида Ильича Брежнева «Малая земля* и

«Возрождение», была проделана полезная работа, которая поможет нам лучше решать

практические задачи по дальнейшему усилению боевой готовности Военно-Морского

Флота, совершенствованию стиля работы центрального аппарата и повышению

качества обучения и воспитания всех категорий личного состава.

Книги Леонида Ильича Брежнева хотя и рассказывают о событиях прошлого, но

обращены в будущее. Со страниц его произведений во всем величии предстает

воспитанный Коммунистической партией советский человек, который способен не только

успешно строить, но и самоотверженно защищать коммунистическое общество. Эти книги

представляют собой сплав художественности и народности с глубоким марксистско-

ленинским анализом минувшего и серьезными выводами для настоящего и будущего.

Они учат нас верить в неиссякаемые творческие силы народа, убедительно

подтверждают закономерность нашей победы над фашизмом, которая неотделима от

многогранной и целеустремленной деятельности Коммунистической партии.

Являясь ядром политической системы советского общества, КПСС и сегодня

уверенно ведет наш народ от победы к победе. В книге «Малая земля» автор раскрыл

руководящую роль партии, показал героизм, мужество и самоотверженность воинов,

единство партии и народа.

Говоря о руководящей роли партии, вспоминая о коммунистах, с которыми

пришлось воевать и работать, Леонид Ильич Брежнев как бы дает наказ нынешнему

поколению коммунистов равняться на тех, кто в самое трудное время остался до конца

верен долгу и высокому званию члена ленинской партии.

Личный пример коммуниста — великая сила. У коммуниста слово не может

расходиться с делом. Он обязан всегда показывать пример, быть впереди. Этому

требованию должны следовать и коммунисты Военно-Морского Флота.

В своих воспоминаниях Л. И. Брежнев много внимания уделяет командирам,

которые руководили боевыми действиями на фронтах, и руководителям—организаторам

восстановления разрушенного фашистами народного хозяйства. Главный груз,

основная ответственность, подчеркивает автор, ложилась на их плечи. «Приказ на войне

отдает командир — это его прерогатива», — пишет Леонид Ильич.

О различных категориях командиров говорит он в «Малой земле». Это и хорошо

известный нам майор Цезарь Куников, Герой Советского Союза —

коммунист-руководитель, который не боялся сказать боевым товарищам в глаза о том, что предстоящая

операция является смертельно опасной. Тот Куников, который ценой собственной жизни

обеспечил закрепление наступавших советских войск на левом берегу Цемеской бухты.

Это и командарм 18-й армии — легендарный генерал Леселидзе, с которым

Леонида Ильича связывало многое. Они вместе пережили и горечь утрат и радость

побед.

Немало теплых слов встречаем мы о представителях Ставки Верховного

Главнокомандующего.

Непреходящее значение имеют выводы об огромной роли партийно-политической

работы в армии и на флоте. Еще и еще раз автор подтверждает ленинское положение о

ее взаимосвязи с боевой мощью Вооруженных Сил, с моральным духом личного состава.

Победа в Великой Отечественной войне показала величие духа, неизмеримое

превосходство морально-психологических качеств советских воинов над моральными

качествами фашистских захватчиков.

Вот почему необходимо и дальше всей системой нашей воспитательной работы

прививать личному составу горячий патриотизм, беззаветную преданность партии и народу,

готовность мужественно защищать свою Отчизну.

Всякая война требует от советских воинов не только героизма и

самопожертвования, но и повседневного напряженного труда. Как известно, умением трудиться на войне

овладевают в мирное время. Надо всегда помнить об этом и прививать личному

составу любовь к воинскому труду.

В связи с этим нельзя не сказать о том, что и сам Леонид Ильич Брежнев был не

только талантливым организатором, опытным политическим руководителем, но и

отважным солдатом, образцом самоотверженности и трудолюбия. И сейчас исключительно

напряженная и разносторонняя деятельность товарища Л. И. Брежнева как Генерального

секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР и

Председателя Совета Обороны, его умение советоваться с людьми являются образцом

ленинского стиля работы, образцом сочетания теории и практики.

Выступая на XVIII съезде ВЛКСМ, Леонид Ильич Брежнев дал высокую оценку

нашим Вооруженным Силам, подчеркнул, что дело защиты Родины находится в

надежных руках.

Это радует нас, но ко многому и обязывает. Мы должны мобилизовать все наши

усилия, чтобы быть на уровне тех оценок, которые высказаны Л. И. Брежневым иа

съезде комсомола и при посещении Тихоокеанского флота.

Центральным направлением внешней политики наша партия считает борьбу за

мир, за предотвращение новой мировой войны. Мир очень нужен советским людям, да

и всем честным людям планеты, говорит автор «Малой земли». Среди политических и

государственных деятелей современности нет более последовательного борца за мир, чем

Леонид Ильич Брежнев. Золотая медаль Всемирного Совета Мира и Золотая медаль

мира Организации Объединенных Наций являются признанием его выдающихся заслуг

в борьбе за мир и разрядку международной напряженности.

Всем содержанием книги «Малая земля» Леонид Ильич Брежнев говорит —

войны не должно быть. Но мир будет тем прочнее, чем надежнее он будет защищен.

Борьба нашей партии и нашего государства за мир должна сопровождаться укреплением

обороноспособности государства.

Выступая перед моряками крейсера «Адмирал Сенявин» Тихоокеанского флота,

Леонид Ильич Брежнев сказал, что Советский Союз будет добиваться неуклонного

продвижения по пути военной разрядки, перехода к реальному разоружению. Но вместе

с тем он с особой силой подчеркнул, что мы будем прочно охранять мирный труд

советского народа и наших друзей.

Эти слова звучат как боевой приказ партии личному составу Военно-Морского

Флота и дальше совершенствовать свое воинское мастерство, укреплять дисциплину и

организованность, повышать бдительность и боевую готовность кораблей и частей, с

честью нести знамя Советских Вооруженных Сил.

В соответствии с ленинским положением о решающем звене автор указывает в

книге «Возрождение», что таким звеном являются целеустремленная

партийно-политическая работа по мобилизации масс, подбор, расстановка и воспитание кадров,

ленинский стиль работы руководителей, постоянная их связь с народом. Нельзя не привести

здесь следующие слова Леонида Ильича Брежнева: «Ни хозяйственный, ни партийный

руководитель не должен забывать, что его подчиненные — это подчиненные только по

службе, что служат они не директору или заведующему, а делу партии и государства.

И в этом отношении все равны. Те, кто позволяет себе отступать от этой незыблемой

для нашего строя истины, безнадежно компрометируют себя, роняют свой авторитет».

Книги «Малая земля» и «Возрождение» имеют прямое отношение к настоящему,

несут заряд огромной идеологической силы, проникнуты оптимизмом, открывают

перспективы улучшения всей организаторской и политико-воспитательной работы, учат

жить и трудиться по-ленински, беззаветно любить свою Родину, быть верными своему

народу, партии, идеалам коммунизма.

Позвольте выразить нашу глубокую признательность и благодарность Леониду

Ильичу Брежневу за его большой труд, за его книги, на которых будет воспитываться не

одно поколение советских людей.

1С

ПОВЫШАТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РОЛЬ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

В БОРЬБЕ за повышение боевой готовности частей, кораблей, за повышение

эффективности и качества учебно-воспитательного процесса,— сказал в своем

докладе «Шестьдесят лет на страже завоеваний Великого Октября» Министр обороны

СССР Маршал Советского Союза Д. Устинов,— возрастающую роль играет

социалистическое соревнование»1.

Руководствуясь решениями XXV съезда КПСС, октябрьского (1977 г.) Пленума

ЦК КПСС и откликнувшись на Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и

I1K ВЛКСМ о развертывании социалистического соревнования в 1978 г., военные

моряки успешно выполнили обязательства, взятые на зимний период боевой учебы, и

продолжают бороться за то, чтобы ознаменовать год 60-летия Советских

Вооруженных Сил и 60-летия Ленинского комсомола новыми достижениями.

Особенно активизировалось соревнование в связи с тем, что оно развернулось в

первый год действия норой Конституции СССР.

Как известно, В. И. Ленин первым дал научный анализ социалистического

соревнования, разработал его принципы, показал основные направления и формы развития.

Он видел в товарищеском соперничестве не только форму массового творчества и

личной инициативы трудового народа, но и одно из важнейших средств создания

коммунистического общества. «Наша задача теперь, когда социалистическое правительство

у власти,— организовать соревнование»,— писал Владимир Ильич в декабре 1917 г.2.

Выполняя социально-экономические функции, социалистическое соревнование

служит активным фактором влияния на сознание людей. На XXV съезде

подчеркивалось, что оно оказывает глубокое воздействие на хозяйственную практику, на

общественно-политическую жизнь страны, на нравственную атмосферу. «Соревнование

является незаменимым средством воспитания нового человека»,— говорил Генеральный

секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев в речи на XVI съезде профсоюзов СССР.

Здоровое соперничество, стремление быть лучше других, не отстать от других пэ-

могает сосредоточить силы на исправлении недостатков, на подтягивании отстающих ст

тем самым повышает общие достижения. Создавая благоприятную обстановку для

проявления всех лучших черт человека, оно заключает в себе богатейшие воспитательные

возможности.

При правильном осуществлении основных ленинских принципов соревнования —

гласности, сравнимости, возможности повторения практического опыта, наиболее

действенно решаются учебно-боевые задачи. Целеустремленная деятельность командиров,

политорганов, партийных и комсомольских организаций в сочетании с кропотливой

индивидуальной работой с моряками, правильное использование моральных стимулов,

организация взаимопомощи способствуют воспитанию у воинов сознательного

отношения к долгу, развивают их общественную активность. А это и превращает организацию

1 «Красная звезда». 1978, 23 февраля.

* В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 35, с. 196.

11

соревнования в довольно сложное, не

терпящее шаблона дело, которое требует

повседневного руководства и контроля.

Только тогда можно мобилизовать всех

членов экипажа на успешное выполнение

задач.

Товарищеское соперничество — это

не только стремление опередить

сослуживца, но и потребность помочь ему,

передать свой опыт, довести другого члена

коллектива до своего уровня. Иначе

говоря, еоин добровольно затрачивает личное

время и труд во имя достижения общих

высоких результатов. Постоянное

стремление лучше служить и одновременно

помогать товарищам формирует изо дня в

день в сознании моряков экипажа

правильную жизненную позицию и создает

боевой, доброжелательный микроклимате

подразделении, корабле, части. Не

случайно призыв «Ни одного отстающего

рядом» одобрен XXV съездом партии и

назван нравственной нормой жизни и

работы. Повсеместное распространение

такого почина реально повышает

боеготовность флота.

На всех этапах — от взятия

социалистических обязательств до подведения

итогов — борьба за первенство

постоянно рождает сознательное добровольное

стремление к высокому качеству решения

задач и связывает людей моральными

угами. А чтобы в коллективе было именно так, командир должен суметь определить я

подсказать подчиненным их возможности для успешного соперничества по овладению

своей, а затем смежными специальностями для отработки взаимозаменяемости

личного состава; выполнению нормативов и их перекрытию, а также направить усилия

моряков на повышение идейно-политического уровня, на борьбу за честь, достоинство,

безупречное поведение, образцовый внешний вид, строевую подтянутость, соблюдение

норм коммунистической морали и воинской этики.

Давно известно, что по ряду причин один человек сделает то, что не под силу

другому. Один воин, например, может стать обладателем высокого спортивного

разряда, а другой с трудом достигнет третьего. Опыт подсказывает, что правильный уче*

возможностей и способностей каждого моряка повышает интерес к соревнованию, и его

воспитательная роль возрастает. Состязательность, как ничто другое, затрагивает яу-

ховный мир человека, ибо она сопряжена с проявлением сознательности, личных

моральных устоев, волевых способностей. Вот почему командирам всех степеней — от

отделения до корабля — нужно обладать умением проникнуть в глубинную сущность

подчиненных. Этому особенно способствует общение с людьми в самой разнообразной

обстановке — на службе и во время отдыха. И только завладев умами и сердцами

сослуживцев, можно нацелить их на взятие и выполнение повышенных обязательств.

Именно индивидуальная работа с личным составом требует самых больших усилий.

Таким образом, успех находится в руках командиров и политработников. Но добиться

его непросто.

Главное заключается в том, чтобы каждый, кому положено руководить

социалистическим соревнованием и организовывать его, глубоко понимал возможности и

особенности влияния состязательности на людей. Надо признать, что некоторые офицеры

и мичманы не представляют полно и взаимосвязанно систему «человек—коллектив» и

упускают ее важные звенья, полагаясь только на силу приказа.

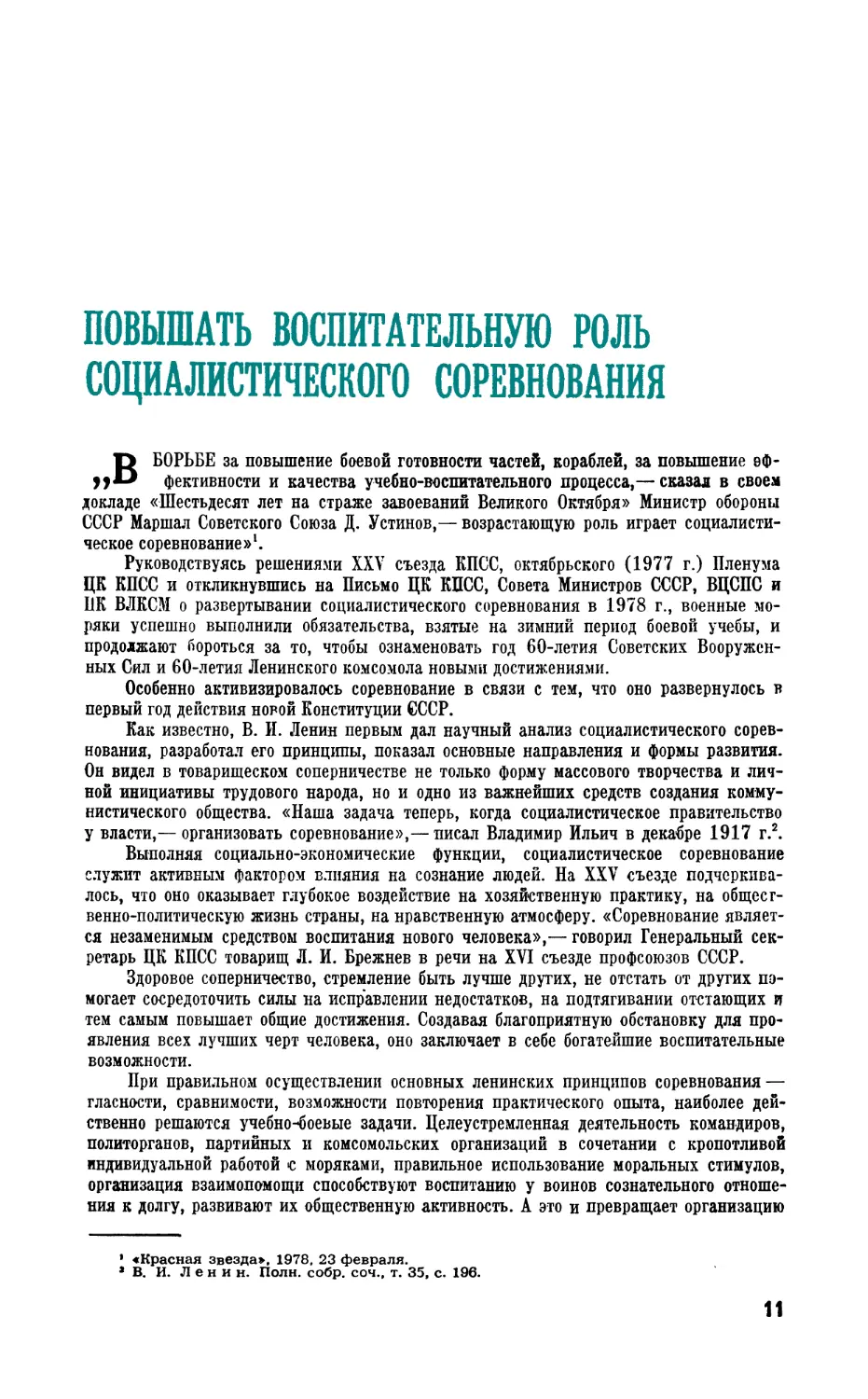

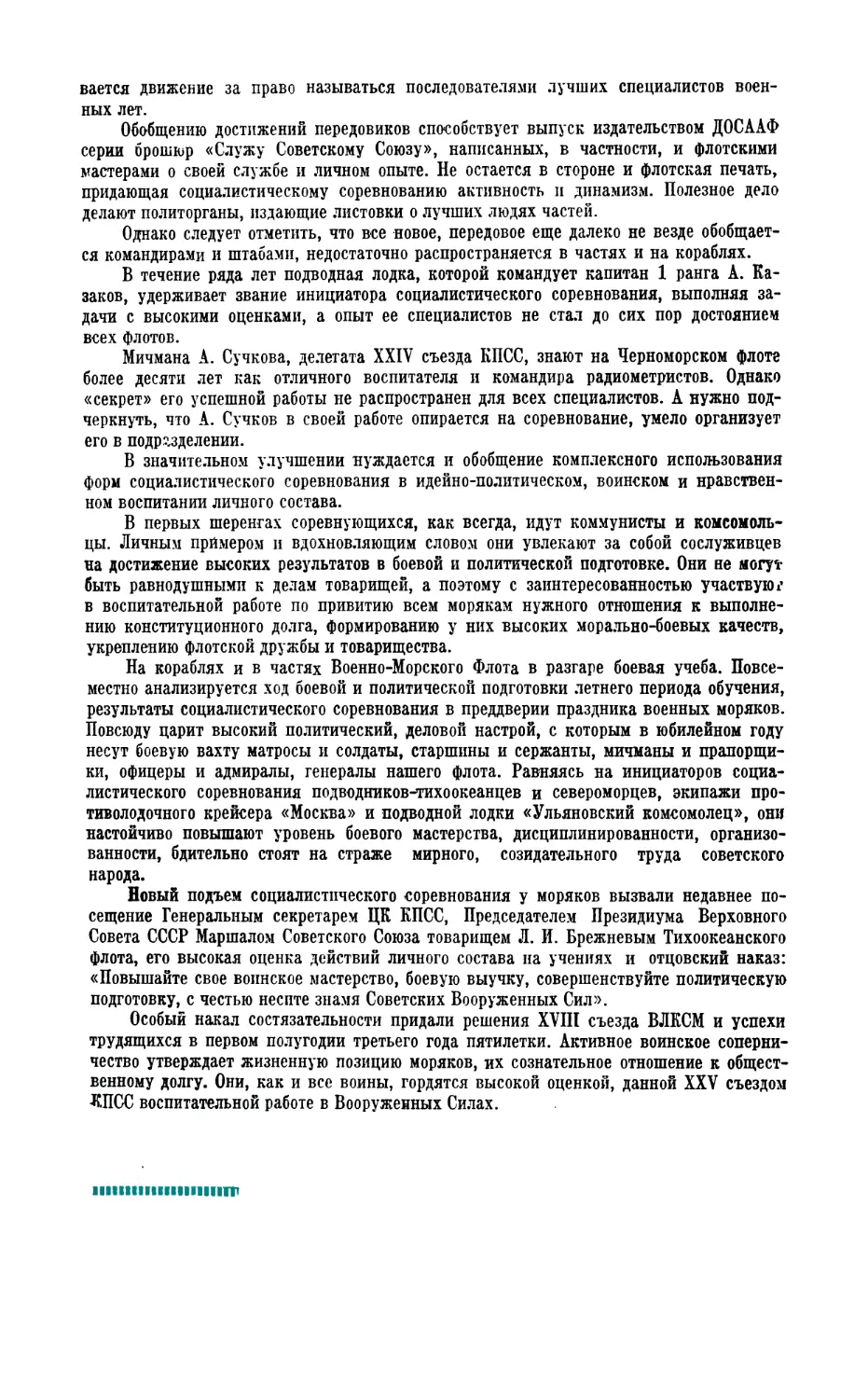

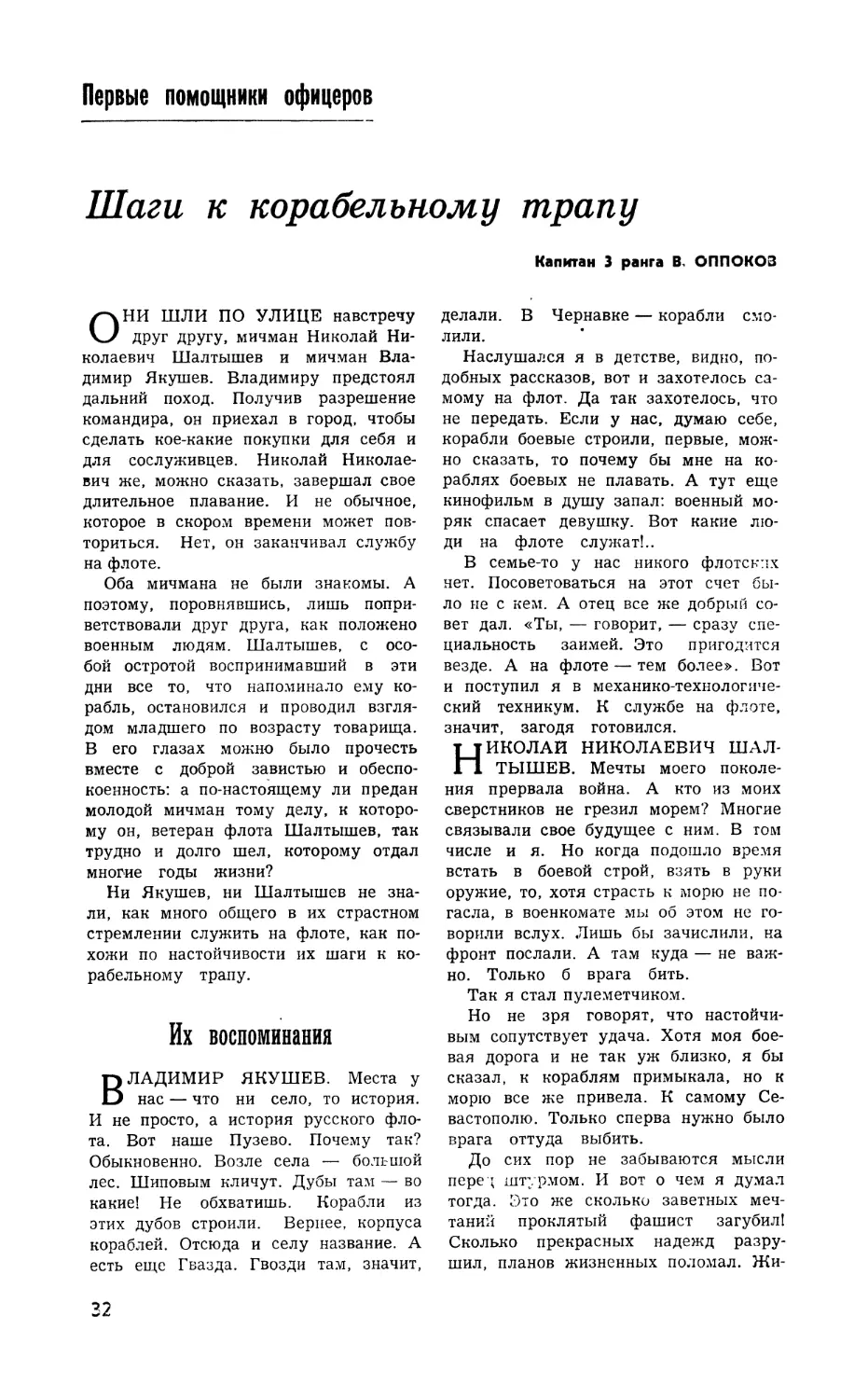

Личный состав радиотехнической

службы, которую возглавляет коммунист

капитан-лейтенант О. Симченко, встречает День

Военно-Морского Флота новыми успехами

в учебе. Командир постоянно изыскивает

резервы совершенствования боевого

мастерства моряков. На снимке: капитан-

лейтенант О. Симченко и его подчиненные

на тренировке

Фото Ю. Пахомова

12

Как правило, эти упущения начинаются во время принятия индивидуальных

обязательств. Ведь если воин не осознал суть борьбы за первенство, то ему трудно

представить себя в большом общественном процессе и определить свое место при решении

8адач коллективом. Такой моряк будет относиться к оспариванию первенства с

безразличием, что приведет к взятию им заниженных или нереальных обязательств. И уже

на исходных рубежах закладывается тот разрыв между словом и делом, о котором

Л. И. Брежнев говорил, что «в каких бы формах он ни выражался, наносит ущерб

■ хозяйственному строительству, но особенно — нравственному воспитанию»3.

Учет особенностей психики человека при выполнении действий и своеобразия

микроклимата воинского коллектива при организации соревнования позволит

творчески подойти к осуществлению его принципов. Успехи экипажей кораблей,

удерживающих звания отличных долгое время, например СКР «Приморский комсомолец», авиа-

.ционных частей, где командирами полковники В. Макарцев и Г. Тхоржевский,

инициаторов, не сдающих позиций из года в год,— яркий пример умелой работы с людьми.

Благодаря гласности моряки оценивают свои результаты, видят недостатки. При

этом они имеют возможность внести необходимые коррективы в нужный элемент

деятельности, ликвидировать отставание или взять более высокие рубежи. Форм

гласности много, но какая бы из них ни была избрана, командиров и политработников

должна беспокоить своевременность обнародования данных, которые побуждают

военнослужащих улучшать показатели, вооружают их верой в успех, вдохновляют на победу

в состязании.

Практика подтверждает, что нужный эффект вызывают сведения о

количественных и качественных показателях в работе соперников. Это позволяет каждому оценить

свое место в борьбе за первенство и сделать вывод о дальнейших действиях. Ход

соревнования и его результаты должны оперативно доводиться до всего личного состава.

При вьшолнении задач в море многие командиры кораблей информируют экипажи по

громкоговорящей связи, что дает возможность одновременно знакомить с обстановкой

моряков, находящихся на боевых постах и в кубриках. Во всех случаях доведение до

всех если не окончательных, то хотя бы предварительных итогов придает борьбе за

первенство, решению общей задачи динамичность, способствует укреплению

дисциплины, целеустремленности в работе личного состава.

На многих кораблях подводятся итоги деятельности каждой походной вахты по

заранее установленным показателям. А при проведении, например, авральных работ,

особенно при доковании, целесообразно чаще объявлять достигнутые результаты.

Напряженному ратному труду содействует ежедневное заполнение таблиц на

стендах данными о работе каждого моряка, отделения, подразделения. Такая

информация вызывает заинтересованность у воинов, которые всегда горячо обсуждают

показатели соревнующихся.

Предметный характер гласности, котда можно конкретно видеть количество и

качество сделанного, намного важнее, чем просто объявление баллов. Соревнующимся

легче равняться на лучшие действия, чем на оценки. Ведь часто «хорошо» от

«удовлетворительно» отделяет всего одна десятая, а это не всегда вызывает беспокойство у

матроса. Подводя итоги, надо учитывать, что за любыми успехами стоит

напряженный труд людей, их высокая сознательность, инициатива. В то же время ни в

коем случае нельзя проходить мимо упрощений, послаблений в боевой учебе, завышения

баллов, стремления приукрасить положение дел, так как это наносит значительный

вред воспитанию.

Естественно, гласность тесно связана со сравнимостью, которая предполагает

реальное сопоставление своих успехов с делами соперника, объективную оценку

собственных сил, тщательный анализ для новых достижений. Этот принцип в

подразделениях реализуется с помощью методики подведения итогов боевой и политической

подготовки и социалистического соревнования. Однако ее использование не исключает

более специфического .анализа ,работы, личного состава. В любом случае важна

объективность критериев оценки, которая обеспечивает справедливость в распределении мест,

занятых в борьбе за первенство, а это очень стимулирующий фактор. Нужно постоет-

но отмечать равенство условий и возможностей соперников. Неучет этого вызывает

равнодушие у людей, и они считают итоги формальными и необъективными.

1 -Материалы XXV съезда КПСС. Политиздат. 1976, с. 77—78.

13

Сравнимость, произведенная

командиром, должна помочь воину решиться на

достижение более значительного

результата, увлечься состязанием. А это

достигается тогда, когда моряк чувствует, что

его старания видят. Зачастую даже

маленькая победа окрыляет, придает

уверенность в силах, вызывает жажду новой

высоты.

Очень важно заботиться о том,

чтобы соревнование способствовало

сплочению коллектива. Опытные командиры

обычно добиваются этого тем, что при

оценке отдельных видов деятельности

моряков учитывают их помощь

товарищам, вклад в общий успех. Особо

отмечают при этом старослужащих матросов

и старшин, которые подготовили себе

замену из числа новичков. Такая практика

развивает коллективизм, укрепляет

дружбу между воинами. На кораблях и в

частях, где этому уделяется достаточно

внимания, матрос, придя в подразделение,

сразу попадает в атмосферу

доброжелательности. Это помогает молодому

специалисту быстро стать на ноги и

проявить лучшие свои качества.

В напряженной борьбе за

выполнение социалистических обязательств

воину порой приходится сталкиваться со

сложными нравственными ситуациями,

делать выбор между долгом и личными

интересами, принципиальностью и

приятельскими отношениями. И каждое

подобное решение не должно оставаться

без внимания старшего, так как оно

накладывает отпечаток на формирование личности не только самого моряка, но и его

сослуживцев.

Нужно подчеркнуть, что воспитательная роль соревнования всегда выше там, где

для поощрения личного состава умело используются разнообразные формы морального

стимулирования — доски почета, грамоты, вымпелы, значки, памятные фотографик

и т. п., которые предметно представляют воина героем сегодняшнего дня. Пропаганда

инициативы, творчества и успехов лучших моряков обязывает лично их ко многому,

предопределяет ступени роста для других товарищей.

Важнейшим фактором усиления воспитательного аспекта социалистического

соревнования является обобщение и пропаганда передового опыта специалистов,

достижений подразделений и кораблей. Не случайно наша партия требует всячески

поощрять и распространять действительно деловые и полезные почины, решительно

устранять все то, что мешает биению творческой мысли, новаторству, мешает нашему

движению вперед. В Военно-Морском Флоте этому уделяется большое внимание.

Ценным подспорьем в правильной организации соревнования являются славные

боевые традиции. В частях и на кораблях глубоко изучают мемуары участников

Великой Отечественной войны, проводятся встречи с героями морских сражений. Из

воспоминаний ветеранов извлекаются бесценные кристаллы умения использовать

оружие и создавать боевой коллектив. Опыт тех, кто не жалея крови и самой жизни

завоевал гвардейские звания и боевые ордена, широко используется в воспитании

экипажей моряков — преемников имен кораблей-героев «Октябрьская революция»,

«Красногвардеец», «Красный Крым» и др. На Северном и Балтийском флотах разви-

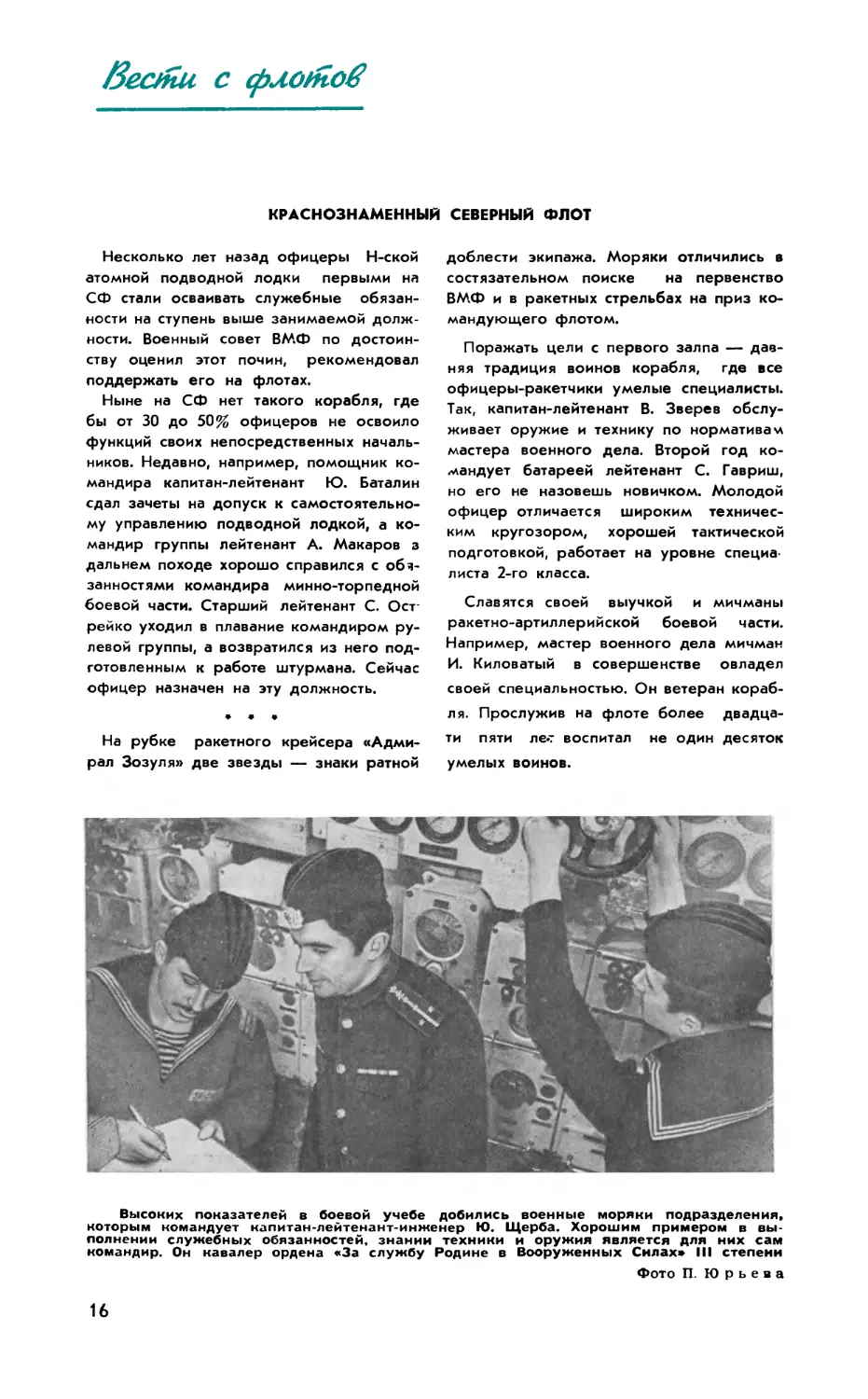

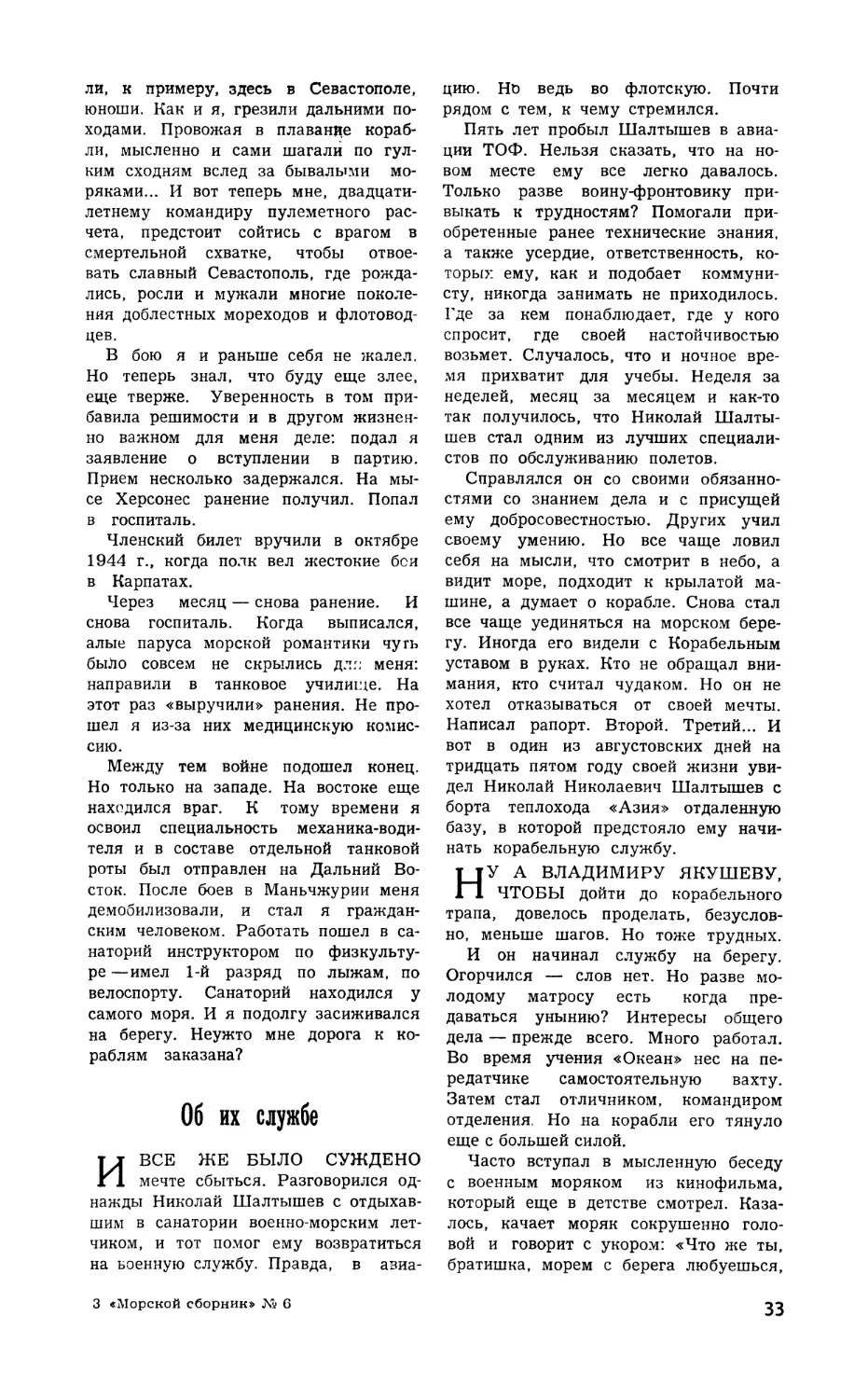

Отличная команда радиомехаников,

которой командует мичман Г. Корчёмкин,

удерживает одно из первых мест в

социалистическом соревновании на корабле.

Умелое моральное стимулирование Г. Кор-

чёмкиным личного состава подразделения

способствует хорошему воспитанию воинов

Фото П. Юрьева

14

вается движение за право называться последователями лучших специалистов

военных лет.

Обобщению достижений передовиков способствует выпуск издательством ДОСААФ

серии брошюр «Служу Советскому Союзу», написанных, в частности, и флотскими

мастерами о своей службе и личном опыте. Не остается в стороне и флотская печать,

придающая социалистическому соревнованию активность и динамизм. Полезное дело

делают политорганы, издающие листовки о лучших людях частей.

Однако следует отметить, что все новое, передовое еще далеко не везде

обобщается командирами и штабами, недостаточно распространяется в частях и на кораблях.

В течение ряда лет подводная лодка, которой командует капитан 1 ранга А.

Казаков, удерживает звание инициатора социалистического соревнования, выполняя

задачи с высокими оценками, а опыт ее специалистов не стал до сих пор достоянием

всех флотов.

Мичмана А. Сучкова, делегата XXIV съезда КПСС, знают на Черноморском флоте

более десяти лет как отличного воспитателя и командира радиометристов. Однако

«секрет» его успешной работы не распространен для всех специалистов. А нужно

подчеркнуть, что А. Сучков в своей работе опирается на соревнование, умело организует

его в подразделении.

В значительном улучшении нуждается и обобщение комплексного использования

форм социалистического соревнования в идейно-политическом, воинском и

нравственном воспитании личного состава.

В первых шеренгах соревнующихся, как всегда, идут коммунисты и

комсомольцы. Личным примером и вдохновляющим словом они увлекают за собой сослуживцев

на достижение высоких результатов в боевой и политической подготовке. Они не могу*

быть равнодушными к делам товарищей, а поэтому с заинтересованностью участвуют

в воспитательной работе по привитию всем морякам нужного отношения к

выполнению конституционного долга, формированию у них высоких морально-боевых качеств,

укреплению флотской дружбы и товарищества.

На кораблях и в частях Военно-Морского Флота в разгаре боевая учеба.

Повсеместно анализируется ход боевой и политической подготовки летнего периода обучения,

результаты социалистического соревнования в преддверии праздника военных моряков.

Повсюду царит высокий политический, деловой настрой, с которым в юбилейном году

несут боевую вахту матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и

прапорщики, офицеры и адмиралы, генералы нашего флота. Равняясь на инициаторов

социалистического соревнования подводников-тихоокеанцев и североморцев, экипажи

противолодочного крейсера «Москва» и подводной лодки «Ульяновский комсомолец», они

настойчиво повышают уровень боевого мастерства, дисциплинированности,

организованности, бдительно стоят на страже мирного, созидательного труда советского

народа.

Новый подъем социалистического соревнования у моряков вызвали недавнее

посещение Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного

Совета СССР Маршалом Советского Союза товарищем Л. И. Брежневым Тихоокеанского

флота, ето высокая оценка действий личного состава на учениях и отцовский наказ:

«Повышайте свое воинское мастерство, боевую выучку, совершенствуйте политическую

подготовку, с честью несите знамя Советских Вооруженных Сил».

Особый накал состязательности придали решения XVIII съезда ВЛКСМ и успехи

трудящихся в первом полугодии третьего года пятилетки. Активное воинское

соперничество утверждает жизненную позицию моряков, их сознательное отношение к

общественному долгу. Они, как и все воины, гордятся высокой оценкой, данной XXV съездом

-КПСС воспитательной работе в Вооруженных Силах.

Illllllllllllllllinir

Веани с

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Несколько лет назад офицеры Н-ской

атомной подводной лодки первыми на

СФ стали осваивать служебные

обязанности на ступень выше занимаемой

должности. Военный совет ВМФ по

достоинству оценил этот почин, рекомендовал

поддержать его на флотах.

Ныне на СФ нет такого корабля, где

бы от 30 до 50% офицеров не освоило

функций своих непосредственных

начальников. Недавно, например, помощник

командира капитан-лейтенант Ю. Баталин

сдал зачеты на допуск к

самостоятельному управлению подводной лодкой, а

командир группы лейтенант А. Макаров з

дальнем походе хорошо справился с

обязанностями командира минно-торпедной

боевой части. Старший лейтенант С. Ост

рейко уходил в плавание командиром

рулевой группы, а возвратился из него

подготовленным к работе штурмана. Сейчас

офицер назначен на эту должность.

• • ♦

На рубке ракетного крейсера

«Адмирал Зозуля» две звезды — знаки ратной

доблести экипажа. Моряки отличились в

состязательном поиске на первенство

ВМФ и в ракетных стрельбах на приз

командующего флотом.

Поражать цели с первого залпа —

давняя традиция воинов корабля, где все

офицеры-ракетчики умелые специалисты.

Так, капитан-лейтенант В. Зверев

обслуживает оружие и технику по норматива na

мастера военного дела. Второй год

командует батареей лейтенант С. Гавриш,

но его не назовешь новичком. Молодой

офицер отличается широким

техническим кругозором, хорошей тактической

подготовкой, работает на уровне

специалиста 2-го класса.

Славятся своей выучкой и мичманы

ракетно-артиллерийской боевой части.

Например, мастер военного дела мичман

И. Киловатый в совершенстве овладел

своей специальностью. Он ветеран

корабля. Прослужив на флоте более

двадцати пяти ле«т воспитал не один десяток

умелых воинов.

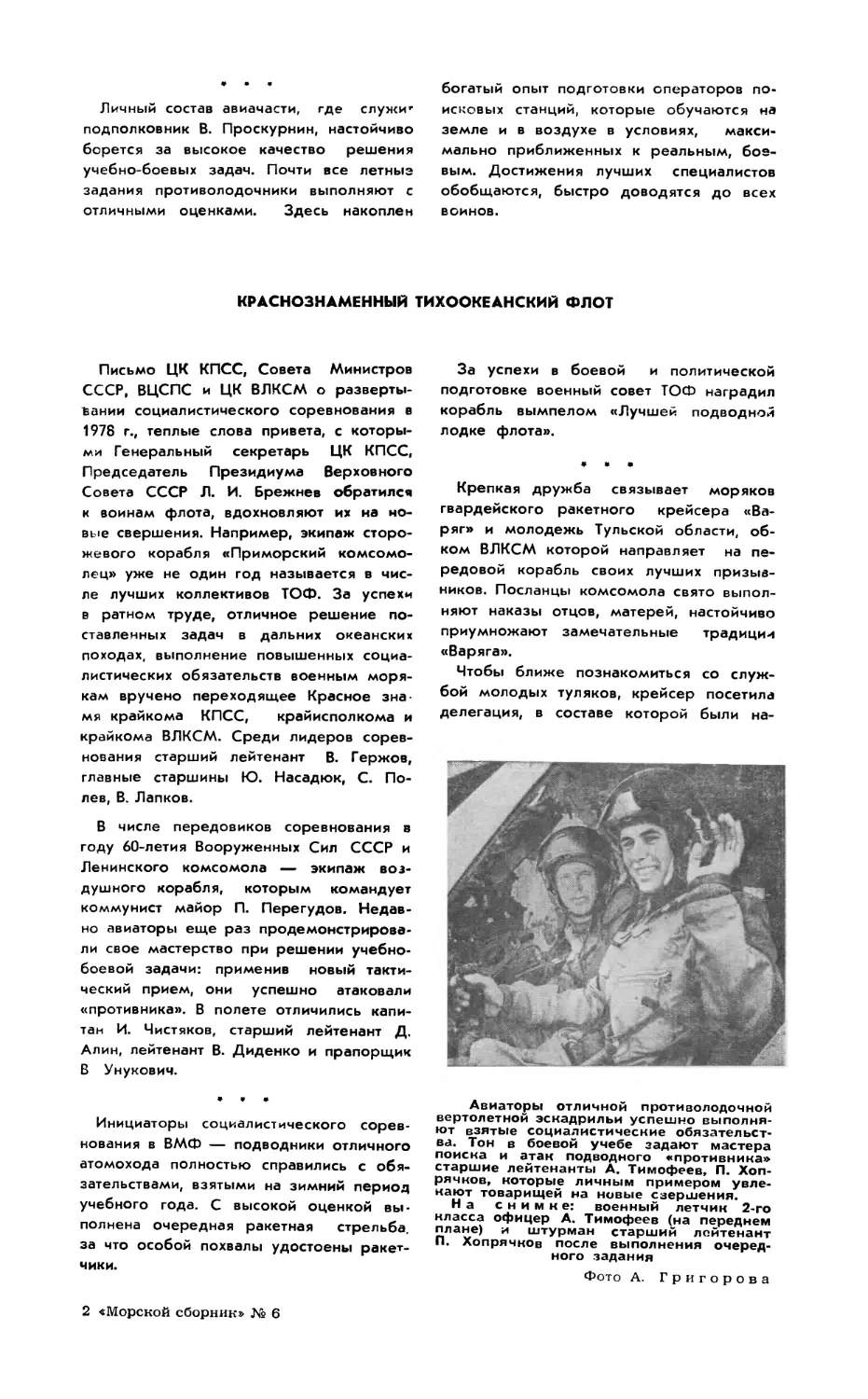

Высоких показателей в боевой учебе добились военные моряки подразделения,

которым командует капитан-лейтенант-инженер Ю. Щерба. Хорошим примером в

выполнении служебных обязанностей, знании техники и оружия является для них сам

командир. Он кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени

Фото П. Юрьева

Личный состав авиачасти, где служи*

подполковник В. Проскурнин, настойчиво

борется за высокое качество решения

учебно-боевых задач. Почти все летныэ

задания противолодочники выполняют с

отличными оценками. Здесь накоплен

богатый опыт подготовки операторов

поисковых станций, которые обучаются на

земле и в воздухе в условиях,

максимально приближенных к реальным,

боевым. Достижения лучших специалистов

обобщаются, быстро доводятся до всех

воинов.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

Письмо ЦК КПСС, Совета Министров

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о

развертывании социалистического соревнования в

1978 г., теплые слова привета, с

которыми Генеральный секретарь ЦК КПСС,

Председатель Президиума Верховного

Совета СССР Л. И. Брежнев обратился

к воинам флота, вдохновляют их на

новые свершения. Например, экипаж

сторожевого корабля «Приморский

комсомолец» уже не один год называется в

числе лучших коллективов ТОФ. За успехи

в ратном труде, отличное решение

поставленных задач в дальних океанских

походах, выполнение повышенных

социалистических обязательств военным

морякам вручено переходящее Красное

знамя крайкома КПСС, крайисполкома и

крайкома ВЛКСМ. Среди лидеров

соревнования старший лейтенант В. Гержов,

главные старшины Ю. Насадюк, С. По-

лев, В. Лапков.

В числе передовиков соревнования в

году 60-летия Вооруженных Сил СССР и

Ленинского комсомола — экипаж

воздушного корабля, которым командует

коммунист майор П. Перегудов.

Недавно авиаторы еще раз

продемонстрировали свое мастерство при решении учебно-

боевой задачи: применив новый

тактический прием, они успешно атаковали

«противника». В полете отличились

капитан И. Чистяков, старший лейтенант Д.

Алин, лейтенант В. Диденко и прапорщик

В Унукович.

Инициаторы социалистического

соревнования в ВМФ — подводники отличного

атомохода полностью справились с

обязательствами, взятыми на зимний период

учебного года. С высокой оценкой

выполнена очередная ракетная стрельба,

за что особой похвалы удостоены

ракетчики.

За успехи в боевой и политической

подготовке военный совет ТОФ наградил

корабль вымпелом «Лучшей подводной

лодке флота».

Крепкая дружба связывает моряков

гвардейского ракетного крейсера

«Варяг» и молодежь Тульской области,

обком ВЛКСМ которой направляет на

передовой корабль своих лучших

призывников. Посланцы комсомола свято

выполняют наказы отцов, матерей, настойчиво

приумножают замечательные традиции

«Варяга».

Чтобы ближе познакомиться со

службой молодых туляков, крейсер посетила

делегация, в составе которой были на-

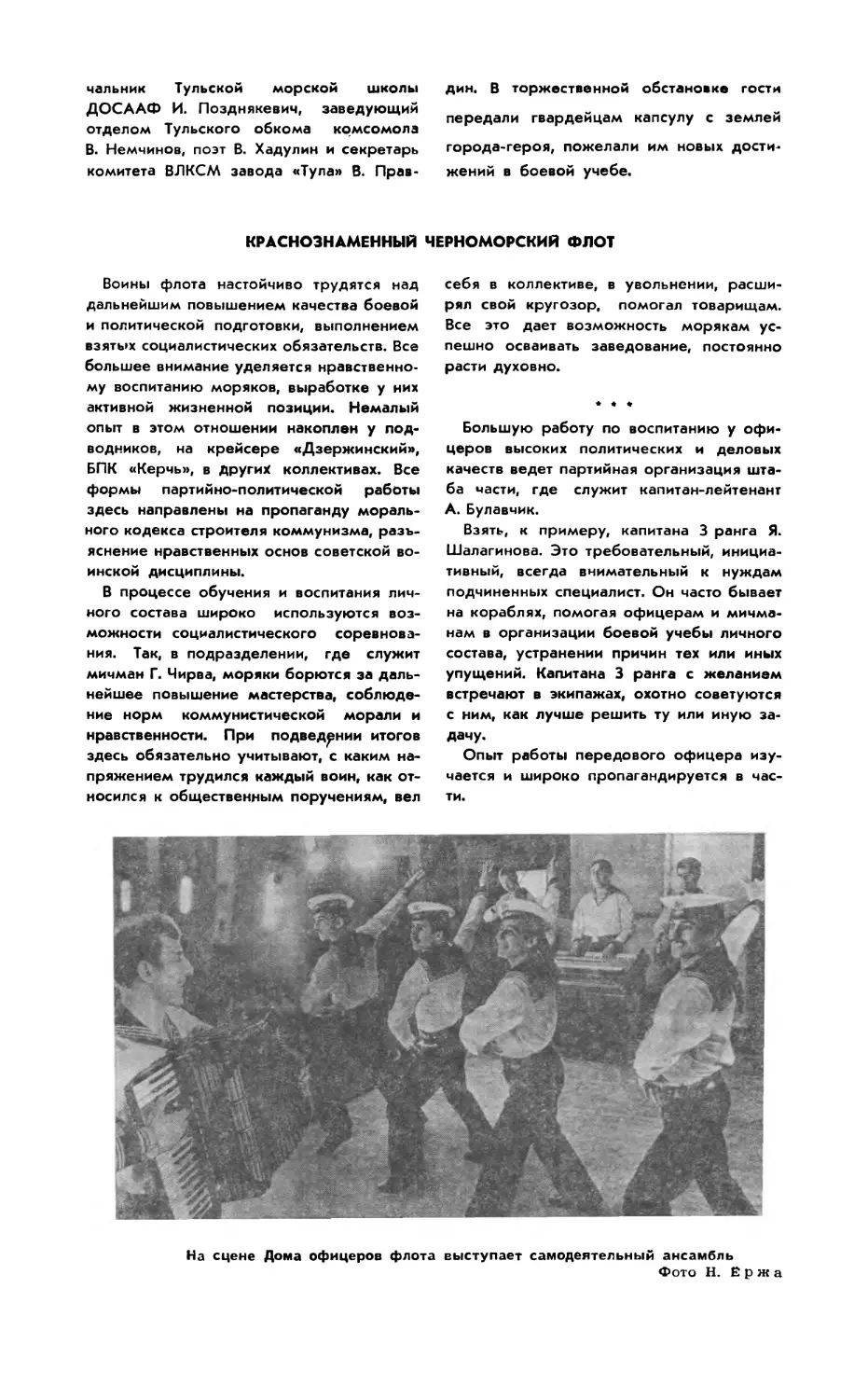

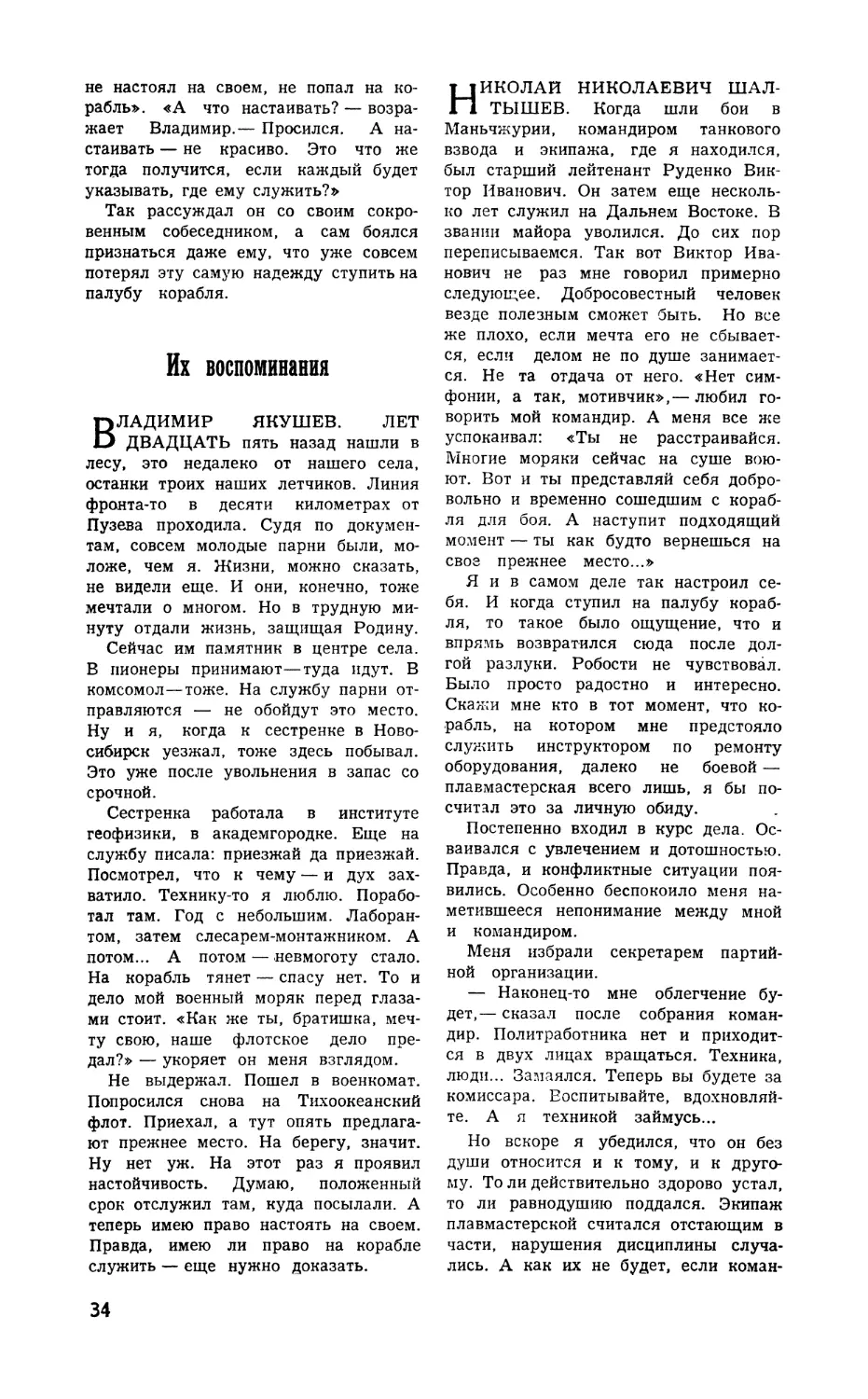

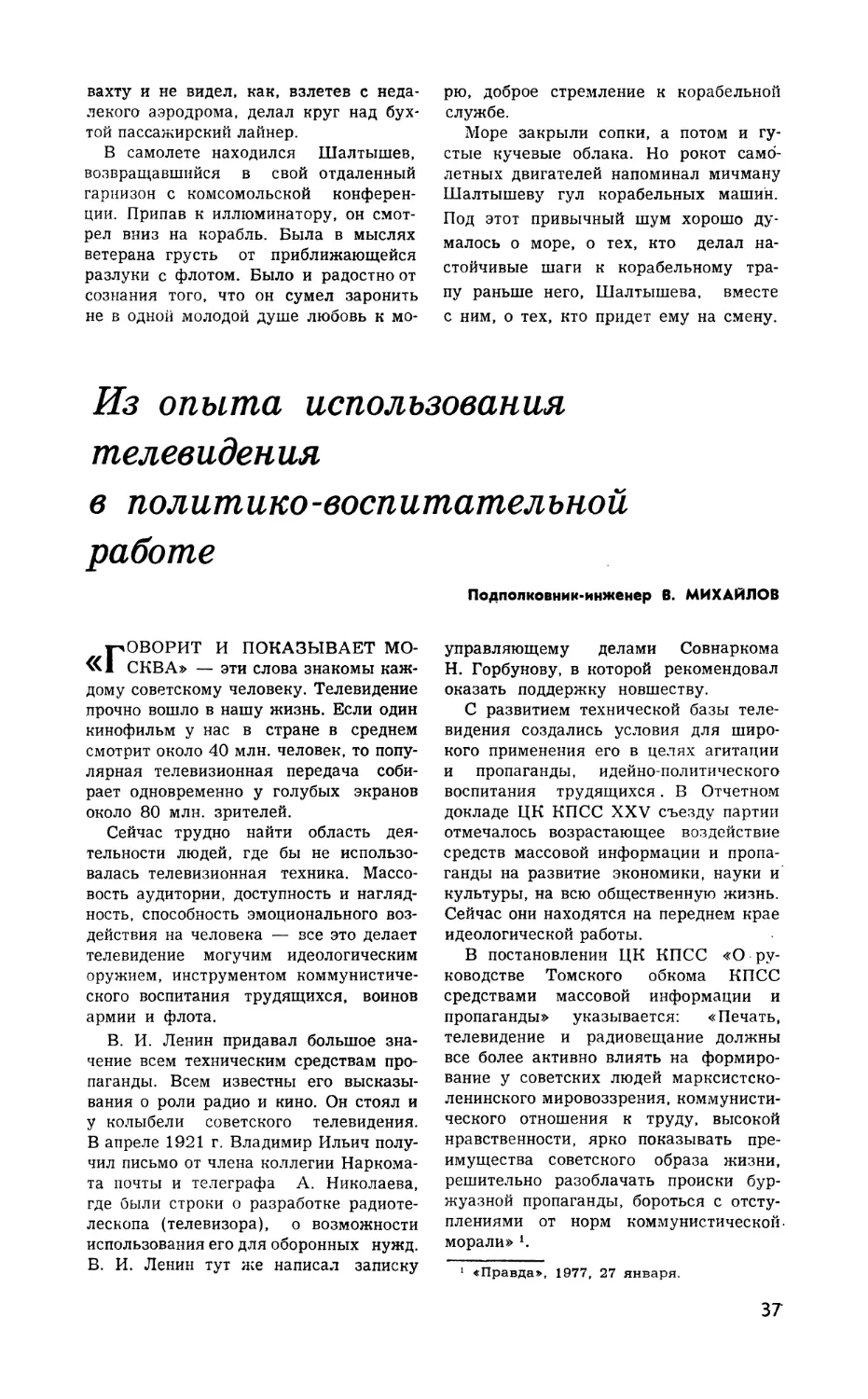

Авиаторы отличной противолодочной

вертолетной эскадрильи успешно

выполняют взятые социалистические

обязательства. Тон в боевой учебе задают мастера

поиска и атак подводного «противника»

старшие лейтенанты А. Тимофеев, П. Хоп-

рячков, которые личным примером

увлекают товарищей на новые сзершения.

На снимке: военный летчик 2-го

класса офицер А. Тимофеев (на переднем

плане) и штурман старший лейтенант

П. Хопрячков после выполнения

очередного задания

Фото А. Григорова

2 «Морской сборник» № 6

чальник Тульской морской школы

ДОСААФ И. Позднякевич, заведующий

отделом Тульского обкома комсомола

В. Немчинов, поэт В. Хадулин и секретарь

комитета ВЛКСМ завода «Тула» В. Прав-

дин. В торжественной обстановке гости

передали гвардейцам капсулу с землей

города-героя, пожелали им новых

достижений в боевой учебе.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

Воины флота настойчиво трудятся над

дальнейшим повышением качества боевой

и политической подготовки, выполнением

взятых социалистических обязательств. Все

большее внимание уделяется

нравственному воспитанию моряков, выработке у них

активной жизненной позиции. Немалый

опыт в этом отношении накоплен у

подводников, на крейсере «Дзержинский»,

ВПК «Керчь», в других коллективах. Все

формы партийно-политической работы

здесь направлены на пропаганду

морального кодекса строителя коммунизма,

разъяснение нравственных основ советской

воинской дисциплины.

В процессе обучения и воспитания

личного состава широко используются

возможности социалистического

соревнования. Так, в подразделении, где служит

мичман Г. Чирва, моряки борются за

дальнейшее повышение мастерства,

соблюдение норм коммунистической морали и

нравственности. При подведении итогов

здесь обязательно учитывают, с каким

напряжением трудился каждый воин, как

относился к общественным поручениям, вел

себя в коллективе, в увольнении,

расширял свой кругозор, помогал товарищам.

Все это дает возможность морякам

успешно осваивать заведование, постоянно

расти духовно.

Большую работу по воспитанию у

офицеров высоких политических и деловых

качеств ведет партийная организация

штаба части, где служит капитан-лейтенант

А. Булавчик.

Взять, к примеру, капитана 3 ранга Я.

Шалагинова. Это требовательный,

инициативный, всегда внимательный к нуждам

подчиненных специалист. Он часто бывает

на кораблях, помогая офицерам и

мичманам в организации боевой учебы личного

состава, устранении причин тех или иных

упущений. Капитана 3 ранга с желанием

встречают в экипажах, охотно советуются

с ним, как лучше решить ту или иную

задачу.

Опыт работы передового офицера

изучается и широко пропагандируется в

части.

На сцене Дома офицеров флота выступает самодеятельный ансамбль

Фото Н. Ёржа

Партийное бюро постоянно заботится о

совершенствовании специальной выучки

офицеров штаба. Так, каждый из них

определил для себя конкретные рубежи

повышения классной квалификации. Ход

выполнения намеченных планов строго

контролируется, они успешно претворяются

в жизнь.

ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

За большие заслуги перед Родиной,

высокие показатели в боевой и политической

подготовке Н-ская часть Таллинского

гарнизона награждена орденом. В годы

битвы с фашизмом 14 ее питомцев стали

Героями Советского Союза, а многие

матросы, старшины, мичманы и офицеры —

орденоносцами. В послевоенное время за

большие достижения в ратной учебе

офицеры А. Згурский, В. Овсянников, К. Гай-

сак, А. Рагушин, В. Плетень и другие

также удостоены правительственных наград.

Во время пребывания на флоте

главнокомандующий ВМФ Адмирал Флота

Советского Союза С. Горшков высоко

оценил уровень специальной и

тактической подготовки командира отличного

сторожевого корабля «Сильный»

капитана 3 ранга В. Еловского, отметил

сплоченность, крепкую дружбу экипажа. Все

учебно-боевые задачи зимнего периода

обучения личный состав «Сильного»

решил на хорошо и отлично, а за

выполнение поставленного задания в дальнем

походе удостоен благодарности

главнокомандующего ВМФ.

В успехах экипажа большая заслуга

командира корабля, который подает

пример в освоении сложной техники и

оружия, требовательности к подчиненным и

заботы о них, умеет найти общий язык

с матросами и старшинами, мичманами и

офицерами, постоянно опирается на

партийный и комсомольский актив.

На корабле ведется

целенаправленная работа по воспитанию личного

состава на традициях воинов-балтийцев

старшего поколения. Стремление быть

похожими на героев минувшей войны

помогает матросам и офицерам в боевой

учебе, способствует росту их мастерства,

выполнению взятых социалистических

обязательств.

♦ • ♦

Вот уже несколько лет подряд эки-

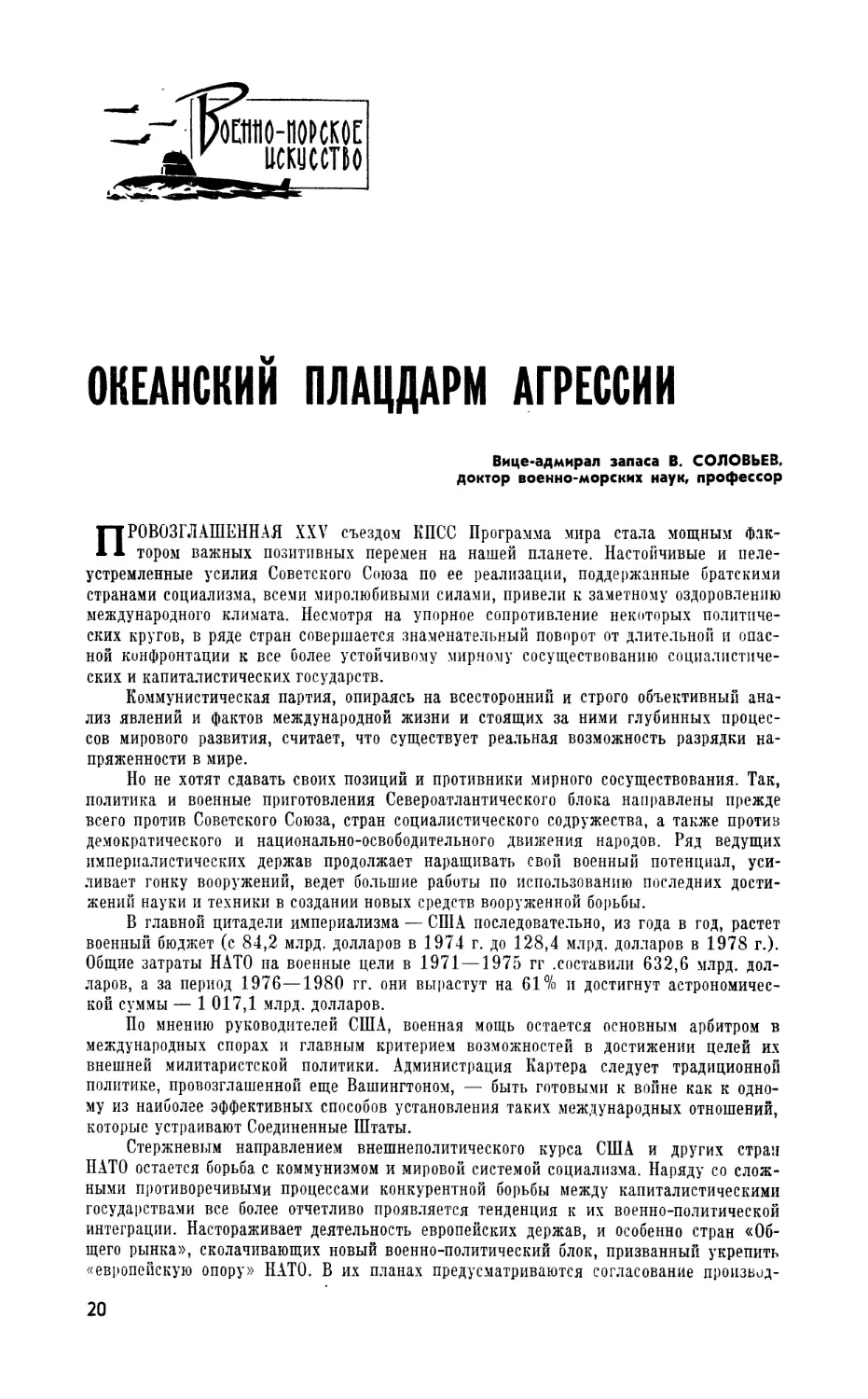

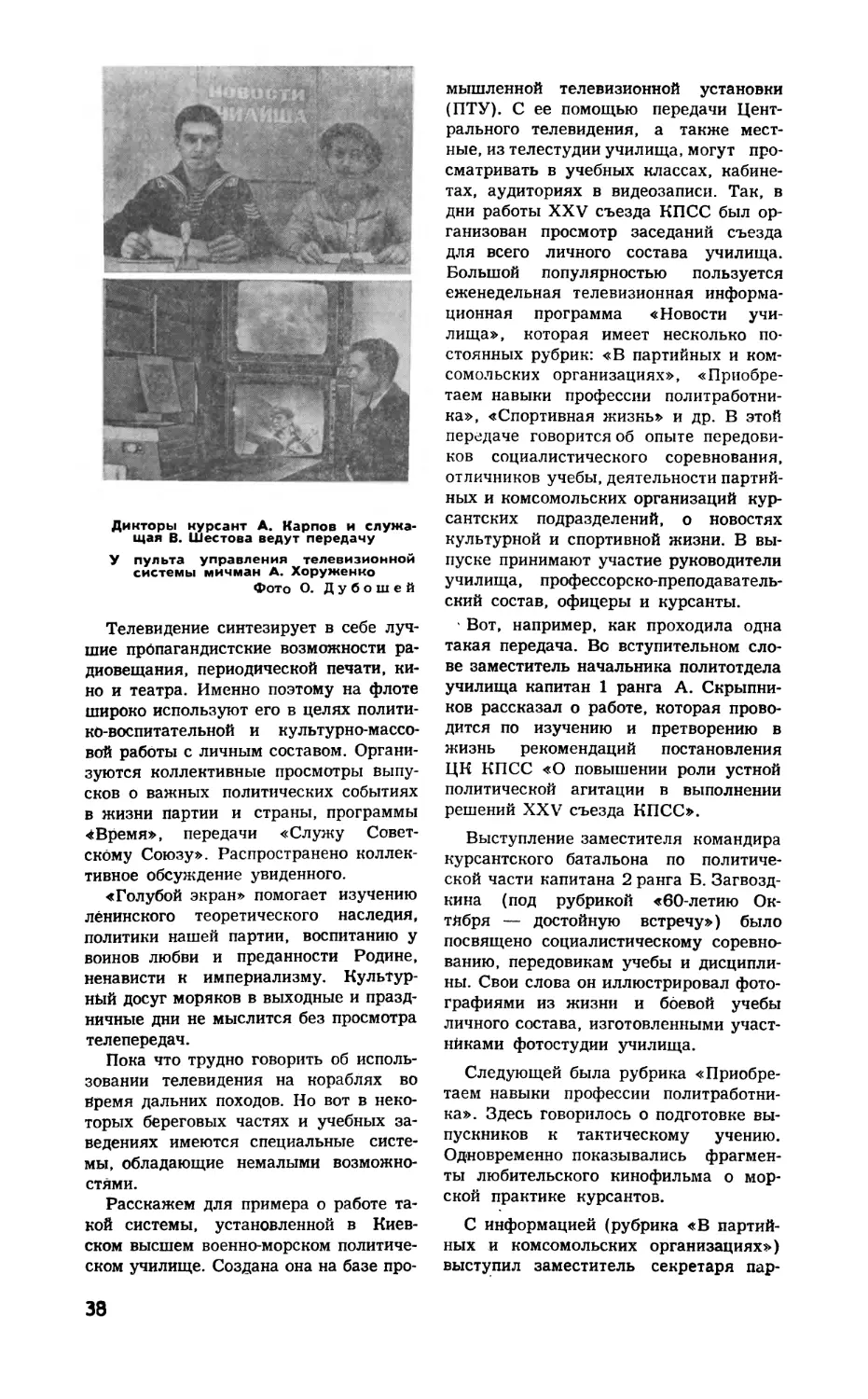

Заслуженным авторитетом у

командования и подчиненных пользуется специалист

1-го класса коммунист мичман И. Банду-

ров. Он член партийного бюро корабля

Фото П. Александрова

паж отличного сторожевого корабля

«Туман» показывает высокие

результаты в боевой учебе. Он не раз участвовал

в состязательных стрельбах на приз

главнокомандующего ВМФ и побеждал

в них, признан лучшим на БФ по огневой

и специальной подготовке.

В достижения коллектива немалый

вклад внес командир артиллерийской

боевой части лейтенант Н. Бондаренко,

который большое внимание уделяет

организации социалистического

соревнования подчиненных. Он, например,

разработал специальную таблицу, помогающую

точнее определить результаты боевой

учебы расчетов. Здесь каждая

тренировка проходит в духе здорового

соперничества, что дает возможность постоянно

совершенствовать выучку воинов.

О-ШОЕ

гасст&о

ОКЕАНСКИЙ ПЛАЦДАРМ АГРЕССИИ

Вице-адмирал запаса В. СОЛОВЬЕВ,

доктор военно-морских наук, профессор

ПРОВОЗГЛАШЕННАЯ XXV съездом КПСС Программа мира стала мощным

фактором важных позитивных перемен на нашей планете. Настойчивые и

целеустремленные усилия Советского Союза по ее реализации, поддержанные братскими

странами социализма, всеми миролюбивыми силами, привели к заметному оздоровлению

международного климата. Несмотря на упорное сопротивление некоторых

политических кругов, в ряде стран совершается знаменательный поворот от длительной и

опасной конфронтации к все более устойчивому мирному сосуществованию

социалистических и капиталистических государств.

Коммунистическая партия, опираясь на всесторонний и строго объективный

анализ явлений и фактов международной жизни и стоящих за ними глубинных

процессов мирового развития, считает, что существует реальная возможность разрядки

напряженности в мире.

Но не хотят сдавать своих позиций и противники мирного сосуществования. Так,

политика и военные приготовления Североатлантического блока направлены прежде

всего против Советского Союза, стран социалистического содружества, а также против

демократического и национально-освободительного движения народов. Ряд ведущих

империалистических держав продолжает наращивать свой военный потенциал,

усиливает гонку вооружений, ведет большие работы по использованию последних

достижений науки и техники в создании новых средств вооруженной борьбы.

В главной цитадели империализма — США последовательно, из года в год, растет

военный бюджет (с 84,2 млрд. долларов в 1974 г. до 128,4 млрд. долларов в 1978 г.).

Общие затраты НАТО на военные цели в 1971 —1975 гг .составили 632,6 млрд.

долларов, а за период 1976—1980 гг. они вырастут на 61% и достигнут

астрономической суммы — 1 017,1 млрд. долларов.

По мнению руководителей США, военная мощь остается основным арбитром в

международных спорах и главным критерием возможностей в достижении целей их

внешней милитаристской политики. Администрация Картера следует традиционной

политике, провозглашенной еще Вашингтоном, — быть готовыми к войне как к

одному из наиболее эффективных способов установления таких международных отношений,

которые устраивают Соединенные Штаты.

Стержневым направлением внешнеполитического курса США и других стран

НАТО остается борьба с коммунизмом и мировой системой социализма. Наряду со

сложными противоречивыми процессами конкурентной борьбы между капиталистическими

государствами все более отчетливо проявляется тенденция к их военно-политической

интеграции. Настораживает деятельность европейских держав, и особенно стран

«Общего рынка», сколачивающих новый военно-политический блок, призванный укрепить

«европейскую опору» НАТО. В их планах предусматриваются согласование лроизвод-

20

ства и стандартизация всех видов вооружения, создание европейского объединенного

ядерного арсенала, отработка единой системы оперативного планирования и боесой

подготовки. В политической же области дело зашло так далеко, что уже в 1978 г.

намечается проведение выборов в так называемый «Европейский парламент».

За последние годы активизировалась деятельность и по созданию нового

агрессивного блока САТО (организация Южноатлантического договора), призванного

объединить южноамериканские и южноафриканские диктаторские режимы. На протяжении

двух последних десятилетий буржуазная военная наука, особенно в Соединенных

Штатах Америки, в соответствии с требованиями реакционной политики активно веде г

разработку военных доктрин, стремится приспособить их к современным условиям

изменяющегося соотношения сил на международной арене.

Как известно из американской печати, основным содержанием национальной

военной стратегии США является стратегия передовой обороны. Американские

руководители полагают, что для ее осуществления им необходимы союзники во всех частях

света, размещение на заморских территориях передовых группировок американских

вооруженных сил, чтобы иметь возможность в полной мере использовать океаны.

Маринизация американской стратегии — дело не новое, причем она никогда не

ограничивала себя Саргассовым морем и Мексиканским заливом. В последние же годы

морская направленность военной политики США получила дальнейшее развитие в та.*

называемой океанской стратегии, которая предусматривает установление господства в

Мировом океане, перенос на его просторы большей части стратегического ядерного

потенциала и превращение океанов в глобальный плацдарм ракетно-ядерного оружия.

Таким образом, национальная безопасность США не мыслится без господства на

море, а ракетно-ядерные системы морсгого базирования, по известным заявлениям

печати, все более и более приобретают значение главного компонента наступательных

стратегических сил.

Идея господства в Мировом океане пронизывает военную идеологию США,

определяет строительство вооруженных пш, реализуется в ходе боевой подготовки и

находит свое официальное отражение в американском законодательстве. Не случайно

натовские руководители постоянно подчеркивают, что этот союз является в основном

морским, политика которого основывается на морской мощи. Так, известный

американский военный деятель, бывший председатель комитета начальников штабов США

адмирал Мурер считает главной задачей ВМС сохранение господства в океане и

создание условий для реализации мощи вооруженных сил США на других континентах !.

По мнению американского командования, в случае войны ВМС способны

решающим образом влиять на ход и исход вооруженной борьбы не только на океанских, но

и на континентальных театрах военных действий. В мирное же время мобильные

военно-морские силы предоставляют правительству США возможность оказывать влияние

(по американской терминологии «демонстрировать флаг») на события в любых районах

мира без вовлечения своих вооруженных сил в военные конфликты.

Политическое и военное руководство США в своих экспансионистских доктрина*

отводит особое место Атлантическому океану, считая его главным театром будущей

войны. Значение этого ТВД обусловливается особенностями его географического

положения и рядом политических, экономических и военно-стратегических факторов. На

Атлантику выходят побережья почти всех ведущих капиталистических стран —

союзников США. На их территории сосредоточены важнейшие промышленные районы а

центры, на долю которых приходится 70% производства всех капиталистических

государств. На побережье этого океана расположены крупнейшие сырьевые районы,

откуда доставляются в страны НАТО стратегические материалы. В 50 странах

Атлантического побережья проживает более 1 млрд. человек (четверть населения земного

шара).

Атлантический ТВД характеризуется огромными пространственными размерами.

Его площадь около 92 млн. кв. км, что равно 25% площади Мирового океана или

J8% всей поверхности земли. Этот театр охватывает три важнейших континентальных

ТВД — Северо-Евроиейский, Центрально-Европейский и Южно-Европейский,

соединяет южный и северный фланги НАТО. Объединяя Американский и Европейский

континенты, Атлантический океан превращает их в единую глобальную арену вооруженной

1 «Lndcrualer Letter», 1Ы,9, VI, Spee s-uppl., pp. 1—4

21

борьбы, образует экономическую и военно-политическую геосистему США — океан —

Европа.

Американские военно-морские стратеги, не уменьшая значения зон Тихого,

Индийского океанов и Средиземного моря, считают, что эти театры в конечном счете

зависят от Атлантического. По их мнению, «тот, кто владеет Атлантикой, получит в свое

распоряжение все другие моря и океаны».

Особое значение Атлантического театра определяется прежде всего тем, что через

него проходят важнейшие океанские коммуникации. Этот район издавна является

средоточием трансокеанских артерий, обеспечивающих функционирование мирового

капиталистического хозяйства. Накануне первой мировой войны грузопотоки здесь

составили ъц мировых морских перевозок. За годы второй мировой войны через Атлантику

прошло более 2200 конвоев (всего 75 тыс. судов).

В послевоенное время в кризисных ситуациях, связанных с войной во Вьетнаме,

на Ближнем Востоке, американцы большую часть военных грузов доставляли морем.

Так, в 1973 г. 2/з всех поставок Израилю оружия и техники осуществлялись через

Атлантический океан.

Экономика и военное производство стран НАТО остро зависят от импорта сырья.

8 США из 80 видов сырья, включенных в список для накопления в качестве

стратегического резерва, только восемь добываются в достаточном количестве на собственной

территории. Западноевропейские страны НАТО вынуждены удовлетворять за счет

импорта 97% своих потребностей в нефти.

В Атлантическом океане постоянно находится около 17 тыс. судов, из них 10 тыс.

торговых и около 7 тыс. рыболовных, причем 80% торговых судов сосредоточено ?

Северной Атлантике. По морским путям театра доставляется 2/з грузов, из которых

40% приходится на Европу, свыше 32% — на Америку и около 8% — на Африку. По

роду перевозимых грузов 2/з составляют промышленное сырье и продовольствие,

причем свыше 60% из них — нефть и нефтепродукты2.

По мнению руководства НАТО, ход и исход войны на Европейском театре во

многом будет зависеть от организации бесперебойной переброски через океан войск,

вооружения, различной боевой техники и предметов снабжения. Говоря о значении

Атлантического океана для трансокеанских перевозок, бывший верховный

главнокомандующий ОВС НАТО на Атлантике американский адмирал Райт отмечал: «Трудно

переоценить значение Атлантики для Запада. Если в будущей войне нам не удастся

обеспечить надежность коммуникаций, вооруженные силы НАТО в Европе окажутся

отрезанными от Америки и потерпят поражение»3.

В ходе возможной будущей войны, по оценке зарубежных стратегов, ежемесячная

потребность вооруженных сил стран НАТО в военных грузах составит не менее

9 млн. т, из них до 3 млн. т — нефтепродукты, что потребует для перевозки свыше

900 судов. Военное руководство НАТО хорошо понимает уязвимость океанских

коммуникаций и защите их придает первостепенное значение.

В последние годы США, другие империалистические государства на Атлантике

развернули активную дипломатическую деятельность по изменению правового

режима морских вод и дна с целью создания благоприятных политико-правовых условий

для обеспечения действий сил своего флота.

В Средней и Южной Атлантике несколько государств (Бразилия, Уругвай,

Аргентина, Панама, Сьерра-Леоне) объявили 200-мильные территориальные воды. США, а

вслед за ними и другие страны НАТО объявили 200-мильную рыболовную зону и

стремятся расширить континентальный шельф от изобаты 200 м до нижней кромки

континентального склона, что привело бы к фактическому захвату дна Северной Атлантики

странами НАТО \

Командование США, отводя Атлантике роль главного театра военных действий,

проводит практические мероприятия по превращению его в плацдарм агрессии. Здесь

постоянно развернута крупнейшая стратегическая группировка, основу которой

составляют американские ВМС, интенсивно ведется оперативное оборудование театра. Для

руководства объединенными вооруженными силами на Атлантике создано стратегическое

2 «Navy international», 1973, Ш 4, pp. 9—*10,

3 «La Revue Maritima», 1960, № 6. '

4 «Международная жизнь». 1976, № 7, с. 96—100.

22

командование НАТО. Атлантический ТВД разделен на три зоны — Западную,

Восточную и Иберийскую. В свою очередь они подразделяются да районы: Канадский и

Океанский (Западная), Северный, Центральный и Бискайский (Восточная),

Гибралтарский и Марокканский (Иберийская).

На большинстве атлантических островов и архипелагов, имеющих важное

оперативное значение, созданы островные командования (Гренландия, Исландия,

Бермудские, Фарерские о-ва, о. Мадейра и др.).

Особая роль отводится узкостям и проливным зонам, которые позволяют

эффективно использовать естественные условия для создания технически оснащенных

рубежей наблюдения, с помощью которых контролируются движение надводных кораблей,

подводных лодок и полеты самолетов в значительной части океана.

На Атлантике сосредоточено около 2/з ВМС США и их союзников по НАТО.

Океан превратился в плацдарм для ракетно-ядерных систем и авиационных группировок.

В соответствии со взглядами американо-натовского командования к началу

войны на Атлантическом театре планируется иметь от 60 до 80% атомных ракетных,

торпедных и дизельных подводных лодок, авианосцев, ракетных и противолодочных

кораблей, самолетов базовой патрульной и палубной авиации, морской пехоты. Эти

силы могут, по данным иностранной печати, использовать от 6000 до 7000 ядерных

боеприпасов, в том числе несколько сотен бомб с авианосцев, развернутых с началом

боевых действий на театре в составе ударного флота НАТО.

По своему составу и ракетно-ядерной мощи силы НАТО на Атлантике

сопоставимы с мощью сухопутных сил и ВВС НАТО, развернутых на трех европейских

континентальных театрах военных действий.

Таким образом, на этом ТВД возник опаснейший плацдарм агрессии, прямо

нацеленный на Советской Союз и страны социалистического содружества.

Разветвленная сеть военно-морских и авиационных баз, пунктов базирования и

аэродромов позволяет размещать силы НАТО по всему периметру Атлантического

океана. Всего здесь насчитывается 85 корабельных баз и пунктов базирования и 90

авиационных, что составляет около 60% всей системы базирования флотов

капиталистических стран в Мировом океане. В военное время эта сеть может быть значительно

расширена благодаря использованию торговых портов, которых на Атлантике

более 1140.

По своей оборудованности техническими средствами разведки, навигации и

системы связи Атлантический океан занимает первое место среди всех других районов

Мирового океана. Значительное внимание американское командование уделяет

передовому базированию ударных и противолодочных сил на базы и порты союзных стран.

Судя по сообщениям иностранной печати, боевая подготовка ВМС НАТО

осуществляется активно и нацелена на отработку следующих задач: нанесение ядерных

ударов по наземным объектам, уничтожение соединений кораблей в море, поддержка

ОВС НАТО в Европе, защита океанских и морских коммуникаций, противолодочная

оборона восточного побережья Американского континента, проведение морских

десантных операций. Таким образом, направленность и содержание их боевой подготовки

носят ярко выраженный агрессивный характер.

Развивая военно-морские силы как один из важнейших компонентов военной

мощи, США в то же время не прекращают своей многолетней идеологической пропаганды,

настойчиво внедряя идею о том, что Советский Союз, мол, традиционно является

сухопутной державой как в экономическом, так и в военно-политическом смысле.

Посему, дескать, неправомерны для него создание мощного современного флота и выход его

в Мировой океан. Главная цель этой пропаганды — сохранить за США лидерство в

развитии морских систем вооружения и с их помощью добиться господства в Мировом

океане.

Атлантический театр военных действий является связующим звеном между

двумя основными военно-экономическими центрами блока НАТО — Американским

континентом и Европой, обеспечивает экономическую и военную связь между всеми

странами агрессивного блока. В будущей войне, по оценке американского командования, он

может стать одним из решающих театров военных действий. Натовские стратеги

планируют с началом войны сосредоточить на Атлантике основные силы флотов США и

23

стран НАТО и прежде всего на этом театре добиться главных целей борьбы за госцод-

ство на море.

Североатлантический блок был и остается «священным союзом» реакционных я

агрессивных сил, деятельность которого направлена против мира и социализма,

против национально-освободительных движений, на поддержание колониальных и

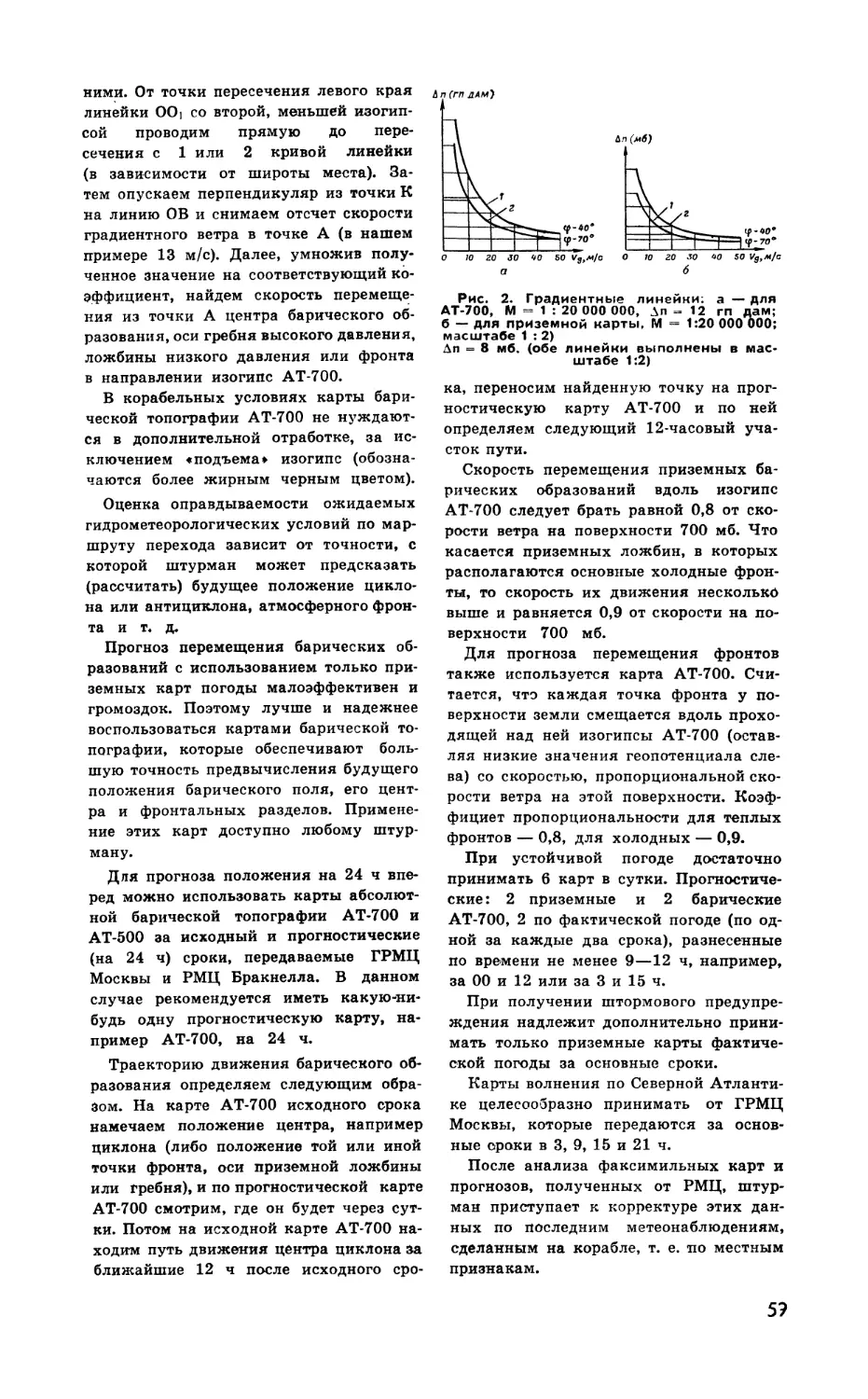

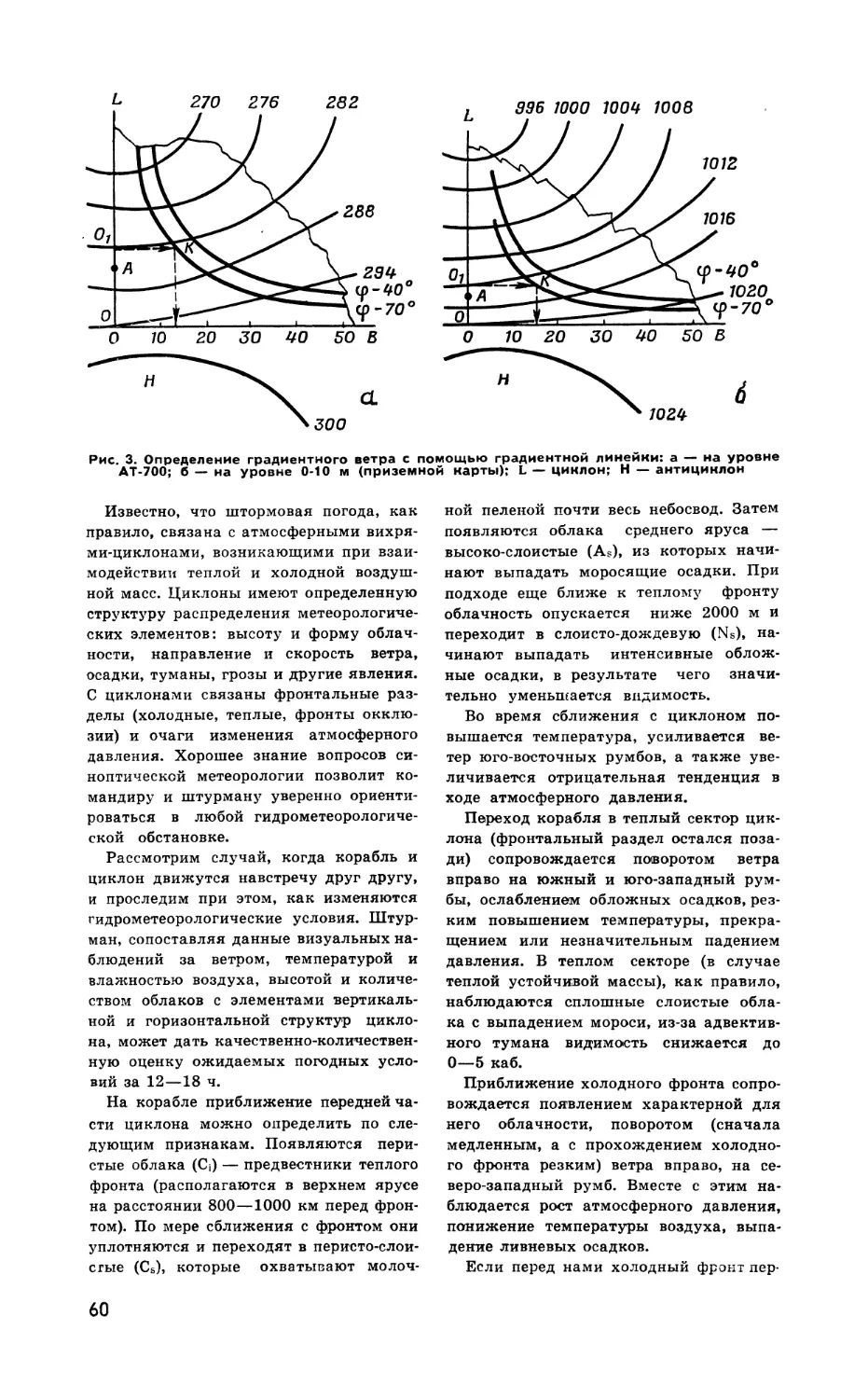

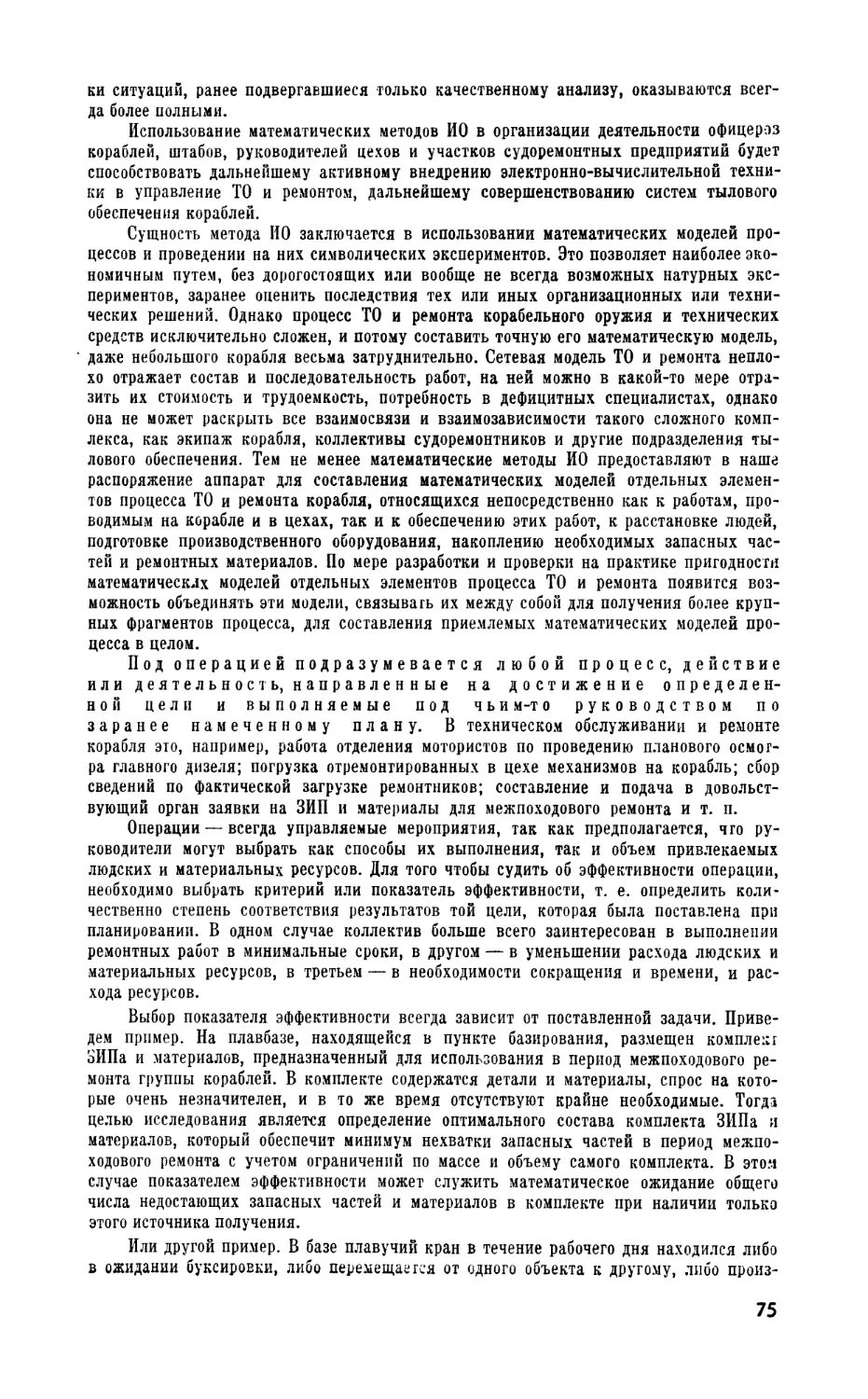

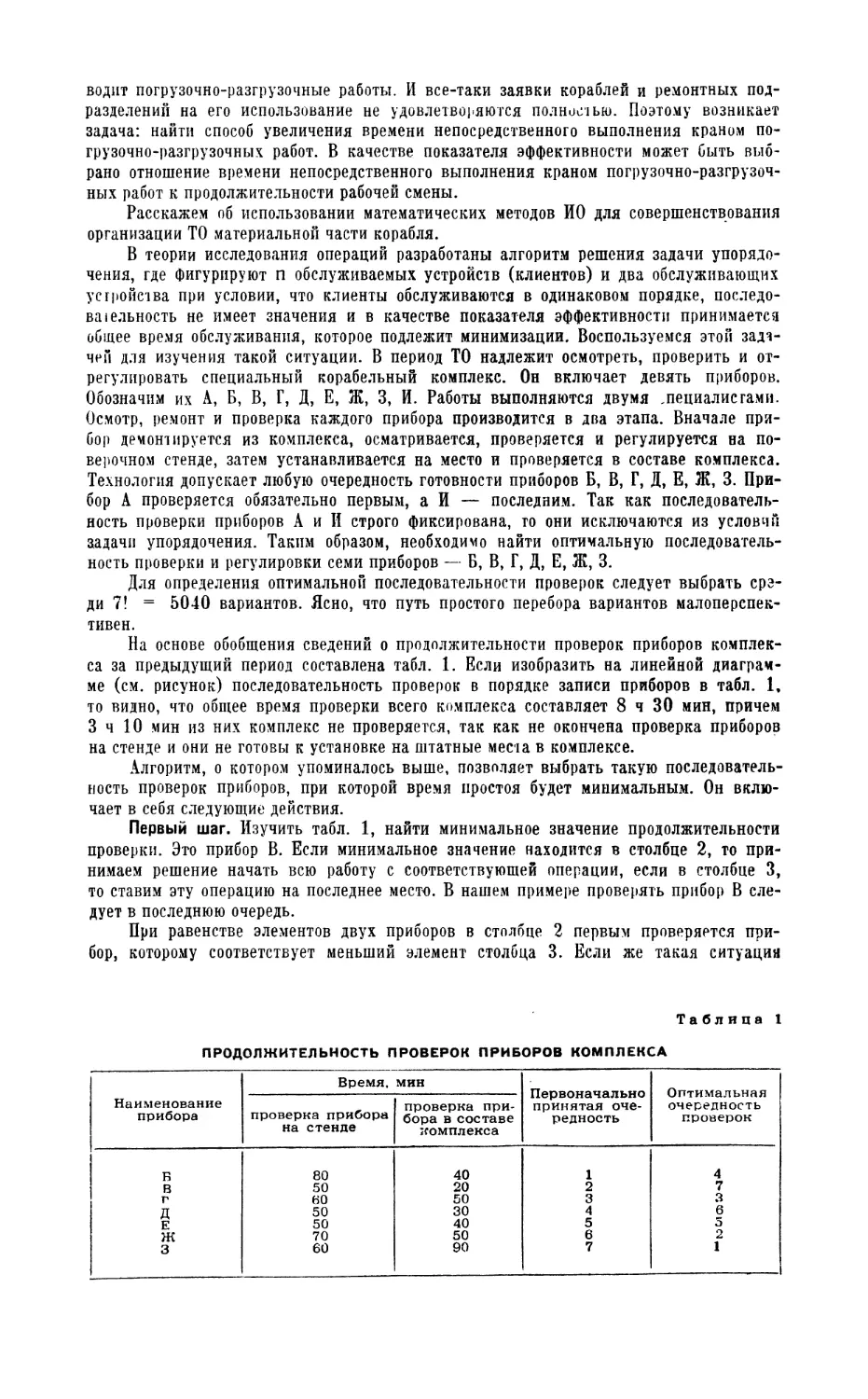

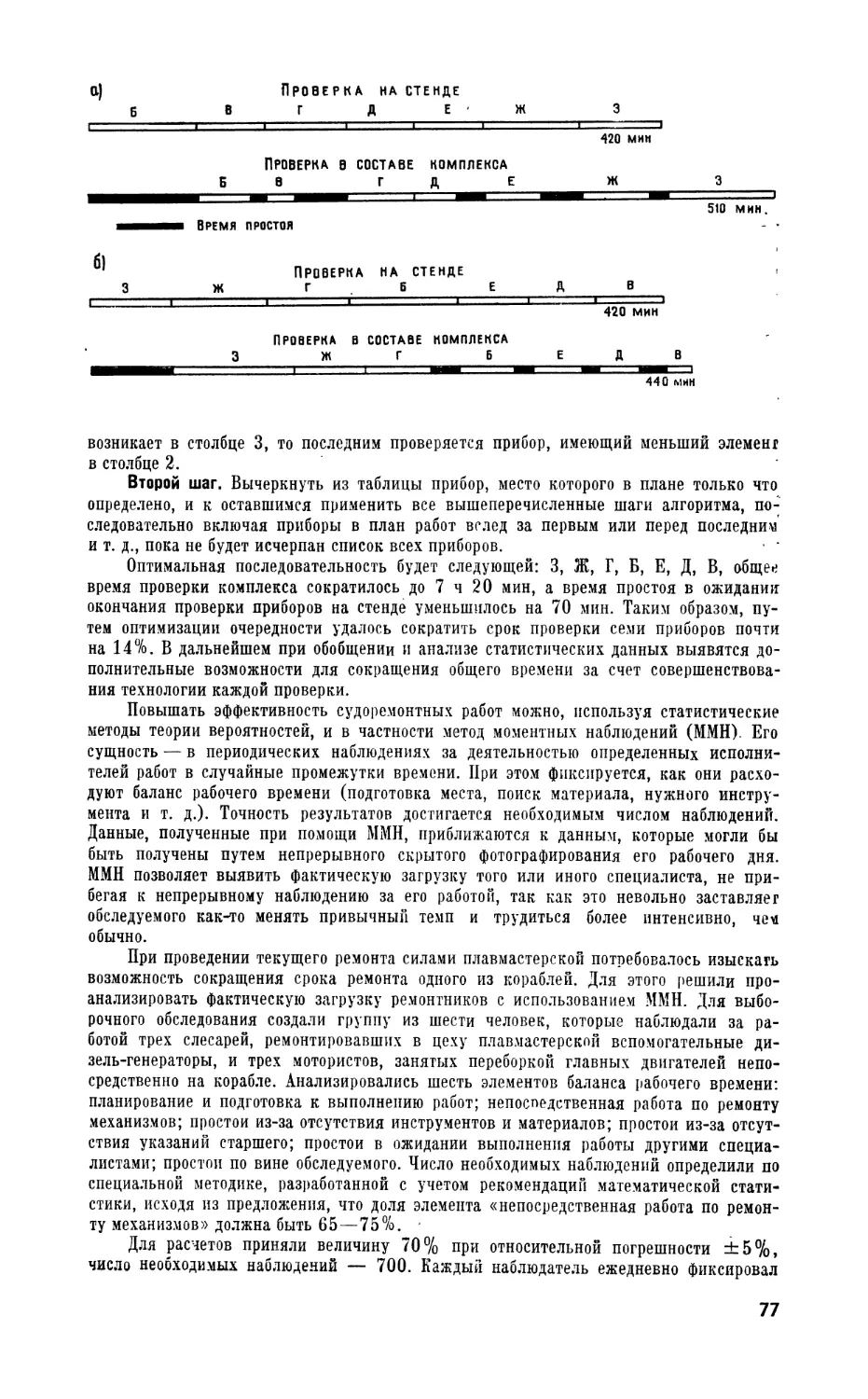

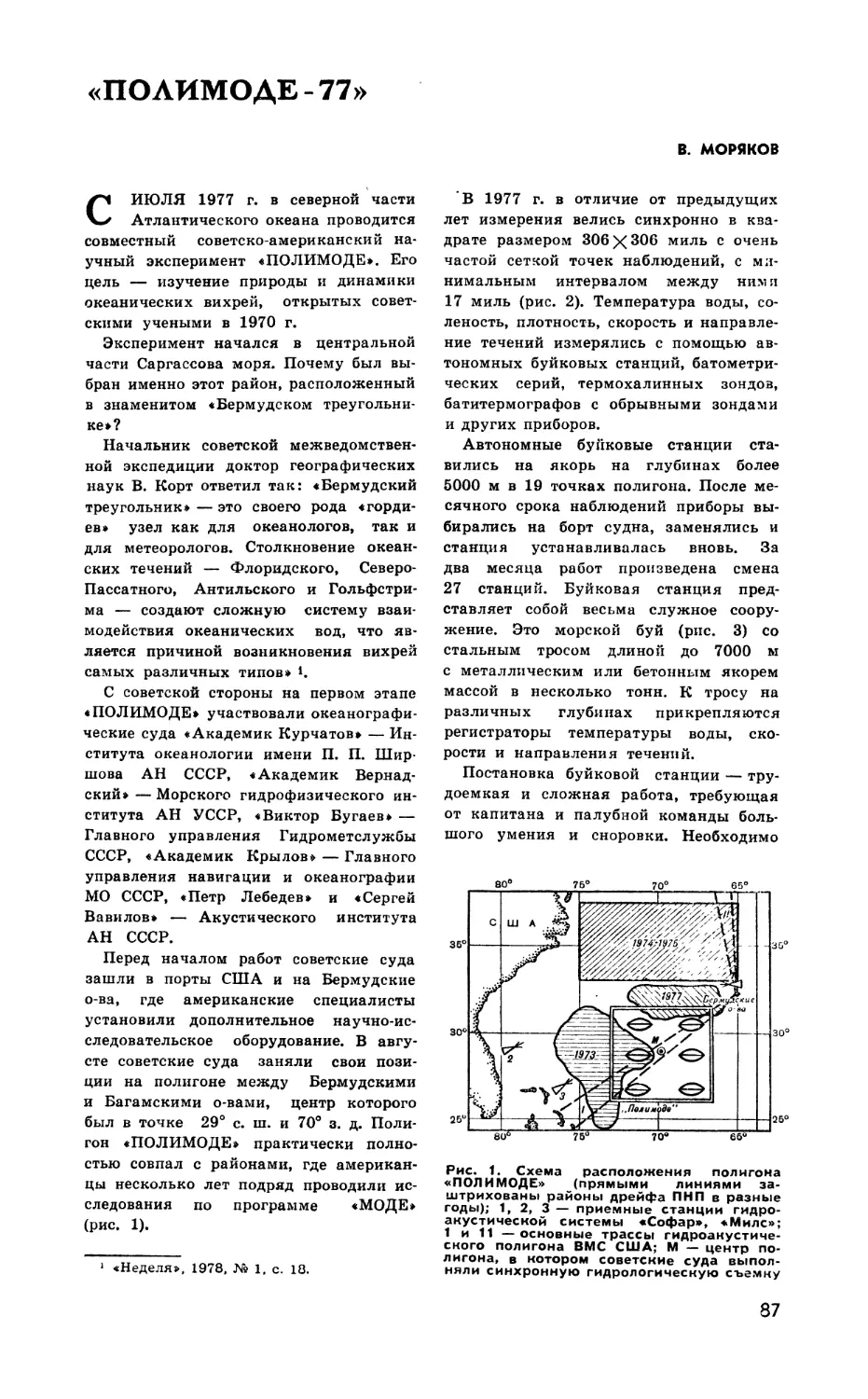

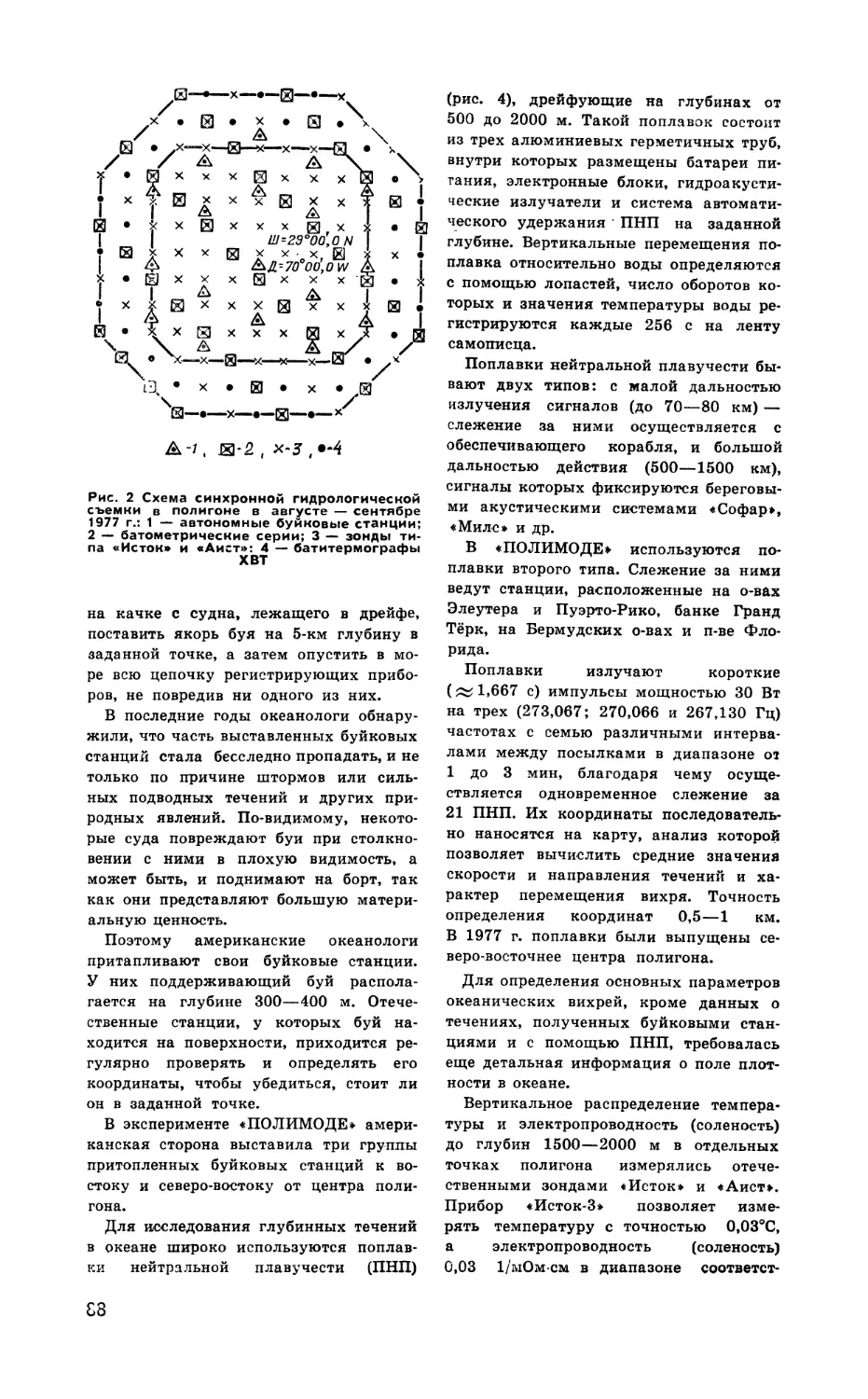

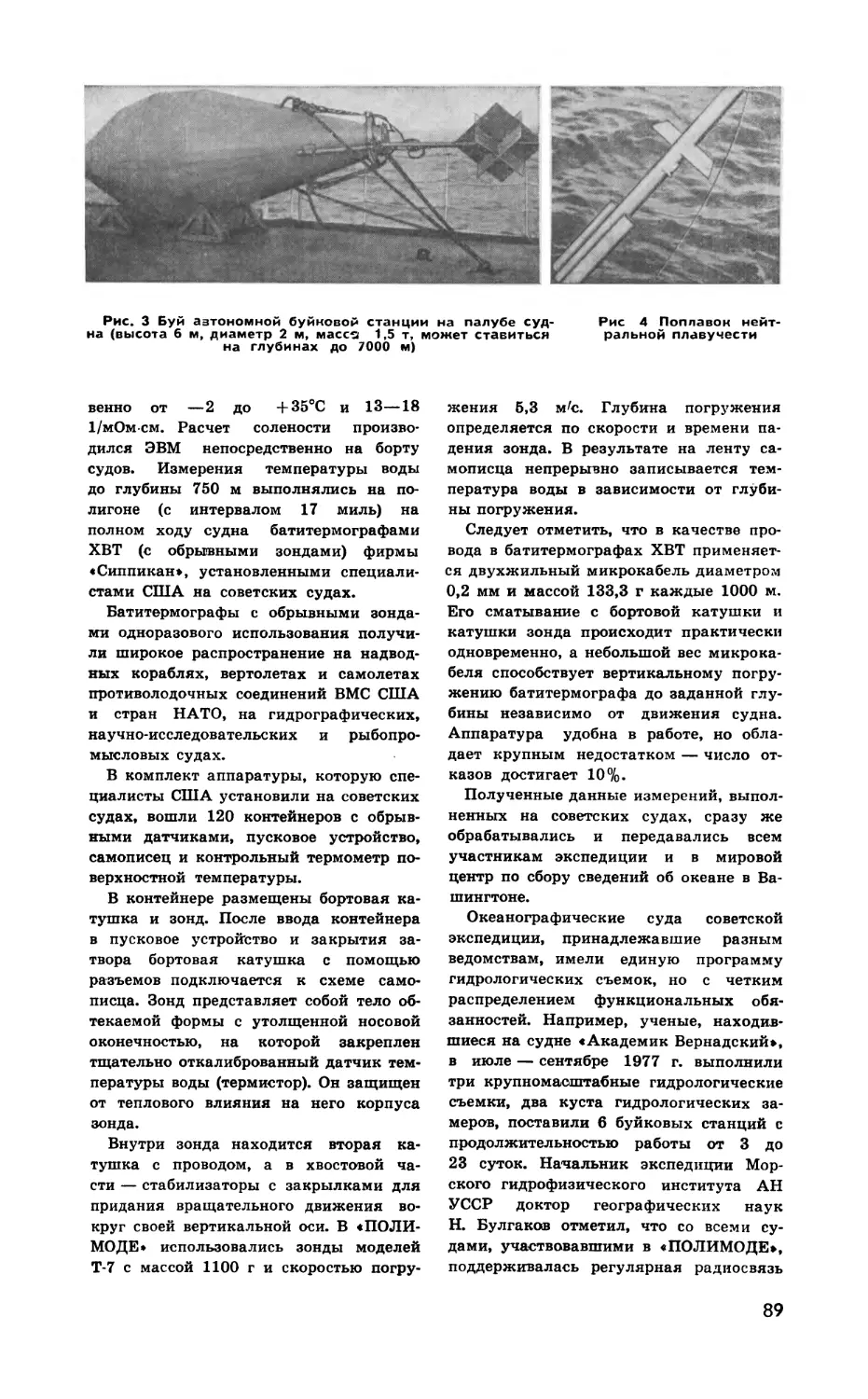

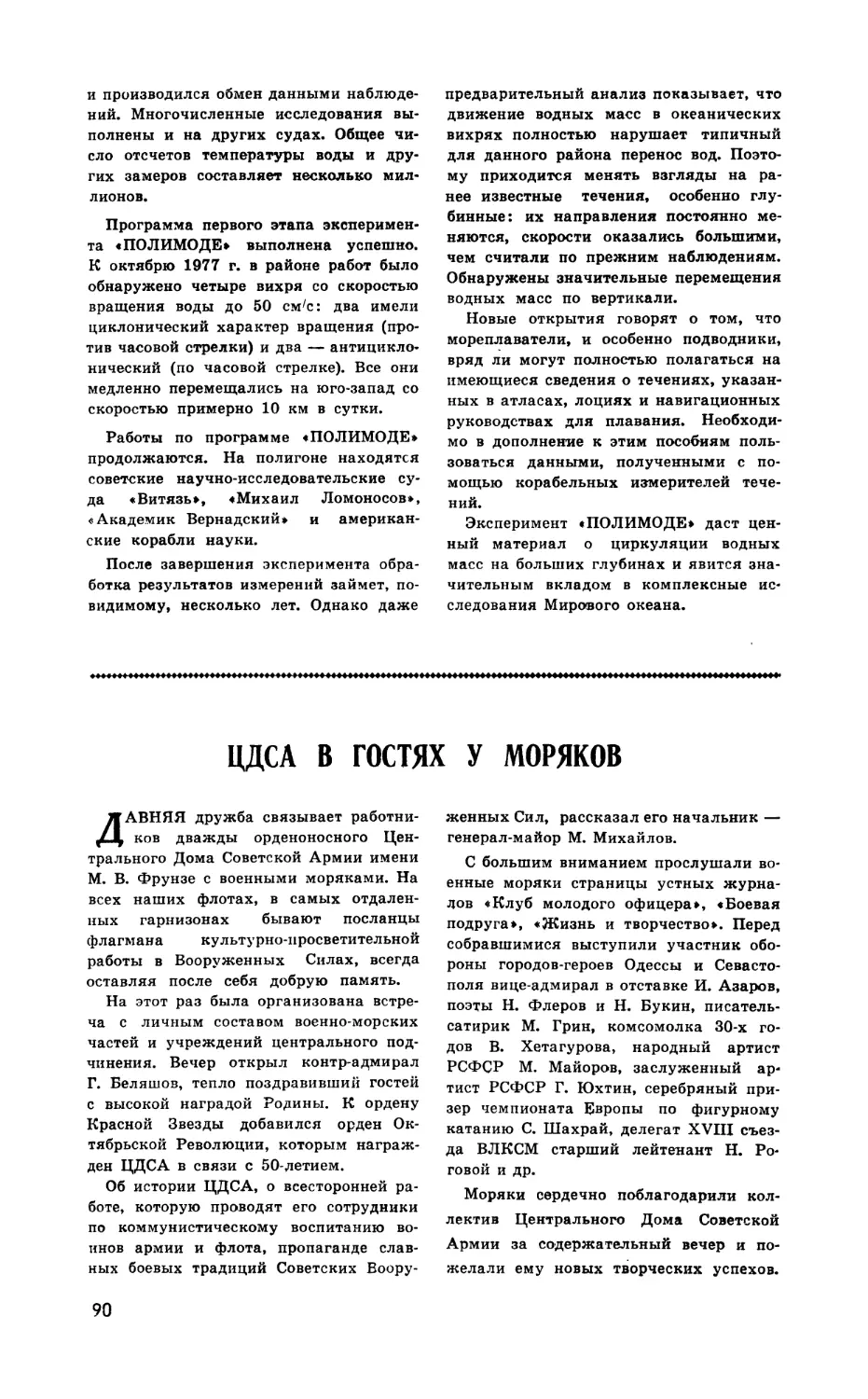

расистских режимов. Она прямо противоположна стремлению народов Европы к миру и