Text

За нашу Советскую Родину!

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

МАРТ 1978 г.

ИЗДАЕТСЯ С 1848 ГОДА

номере:

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС - В ЖИЗНЬ!

Е. Быстрое. Конституция СССР о государстве, как главном орудии построения

коммунизма 3

* * *

Вести с флотов 8

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИСКУССТВО

В. Бабий, В. Морозов, В. Розенберг. Роль математического обеспечения при

управлении силами 12

♦ * ♦

Г. Щедрин. Курсом Октября 16

B. Соловьев. Военно-морская теория на страницах «Морского сборника» ... 22

И. Гордеев. Наш журнал 25

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

C. Мокроусов. Командир и партийная организация 27

В. Шаталин. Полпреды Страны Советов 32

A. Иванов. Фарватерами отцов 36

♦ * *

B. Белов. Финансовой службе ВМФ — 40 лет 38

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

В. Кругляков. Командир корабля 39

А. Снльченко, Ф. Чаусов, В. Анчаров. Центральное звено противолодочного расчета 45

Б. Маслов. Формирование высоких морально-боевых качеств у курсантов ... 48

Н. Щемелев, Д. Лука щук. Стресс и безопасность полетов 52

Б. Стравинский. Использовать все возможности 56

А. Сорокин. О проекции морской обзорной карты 58

* * *

А. Клещев. По пути «Авроры» 60

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

МОСКВА

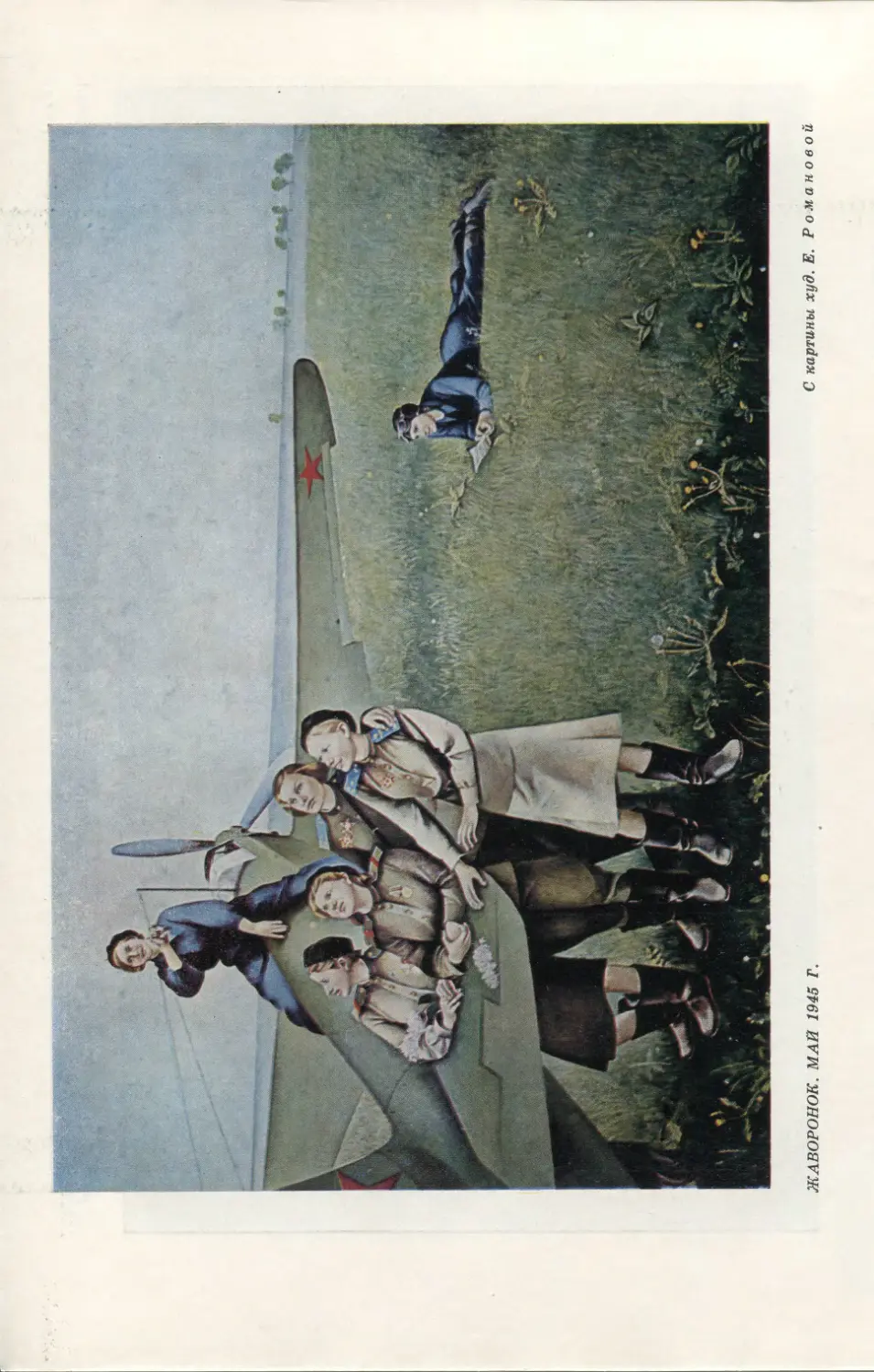

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В. Соколов. Коллегиальный орган управления 64

Заслужили в боях за Родину 66

В. Федотенков. На борту имя «Москва» 69

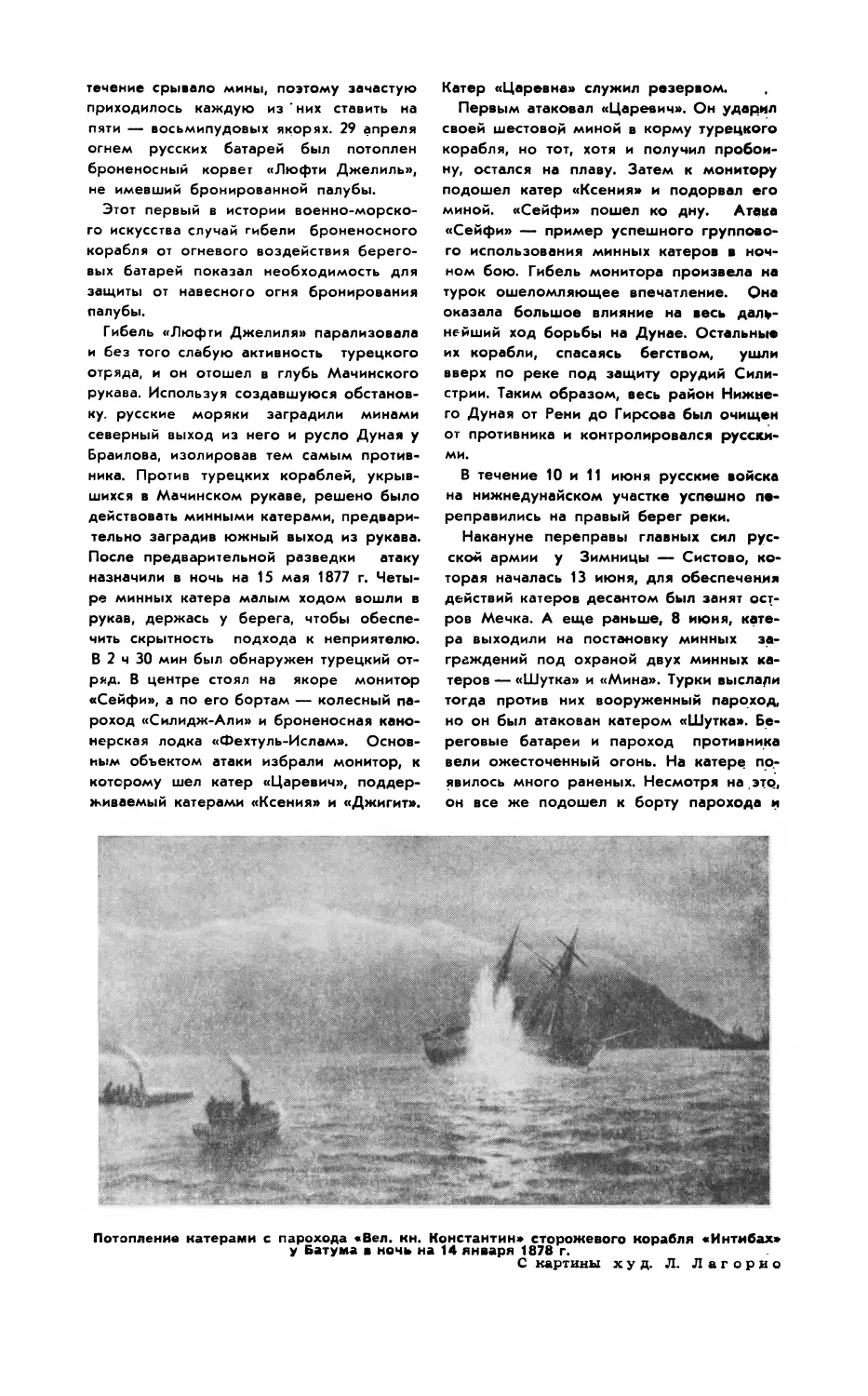

В. Ачкасов. Русский флот в войне 1877—1878 гг 71

A. Жехов. Черноморский снайпер Людмила Павличенко 76

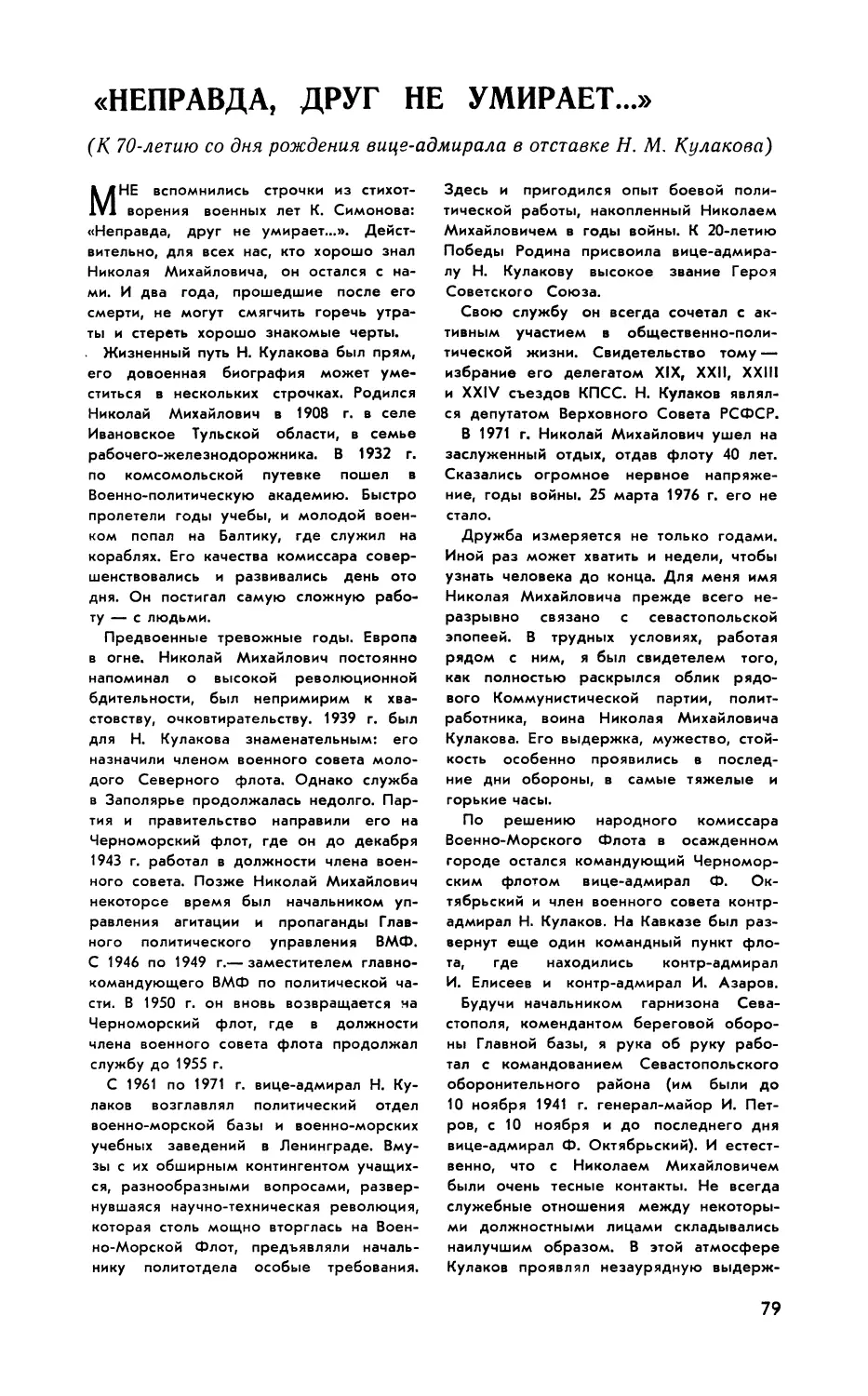

П. Моргунов. «Неправда, друг не умирает» 79

B. Мельников. Событию — четверть века 81

A. Владимиров. Первые шаги 82

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

Г. Акерманис. Об эксплуатации высоконапряженных дизелей 83

B. Дородных, В. Волховской. Управление движением торпед 87

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЖИЗНЬ ОКЕАНА

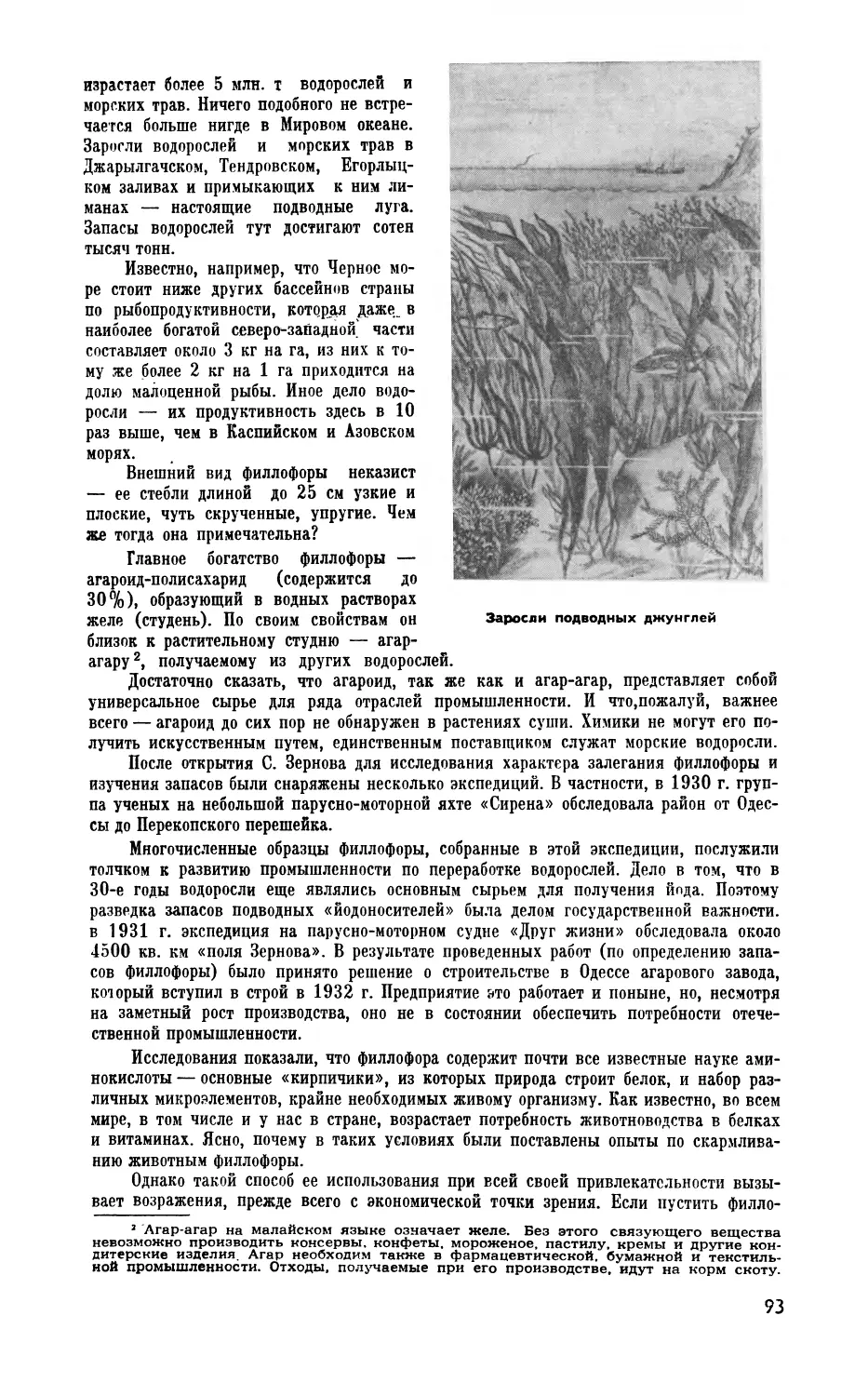

Р. Короткий. Плантации Нептуна 92

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

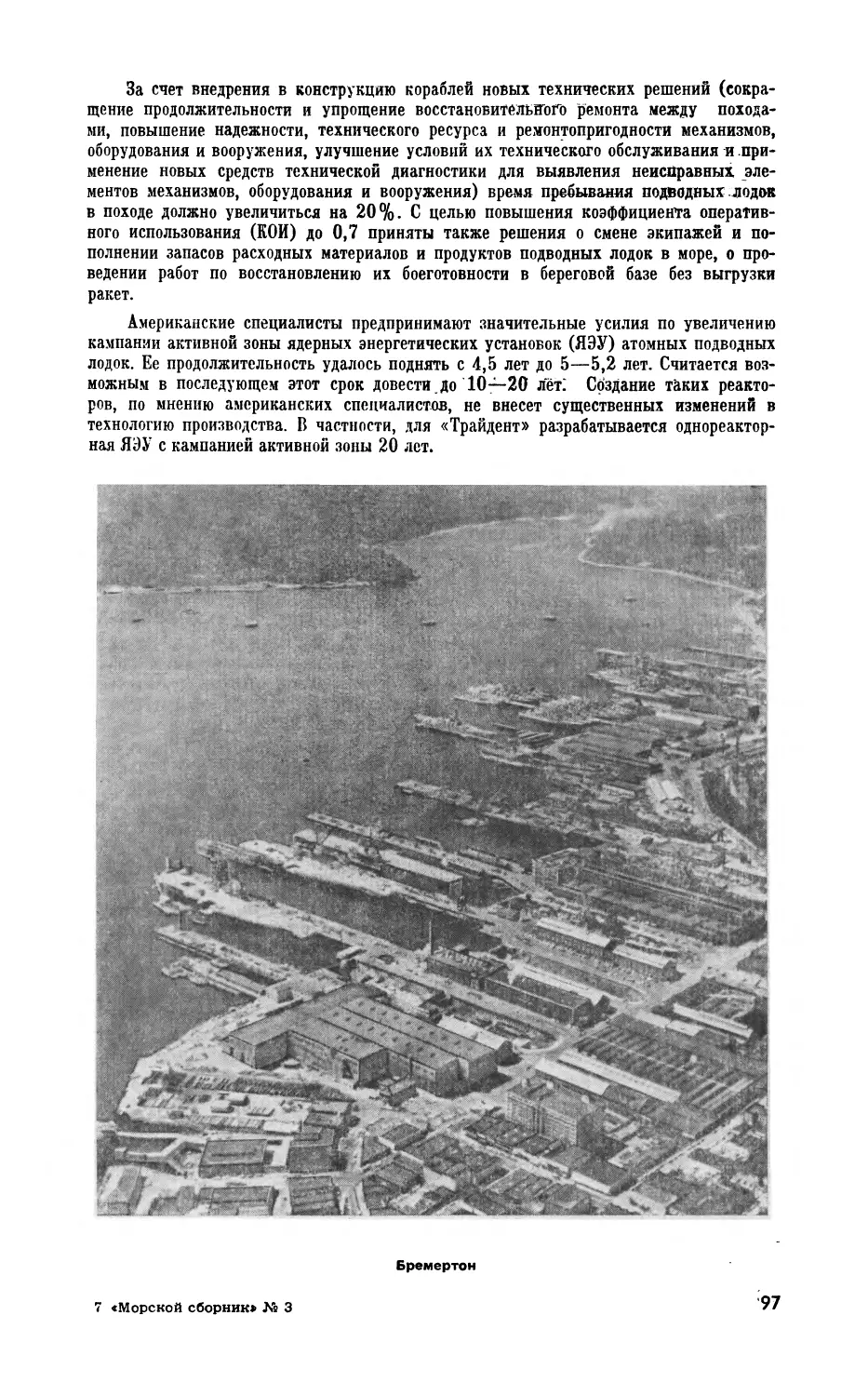

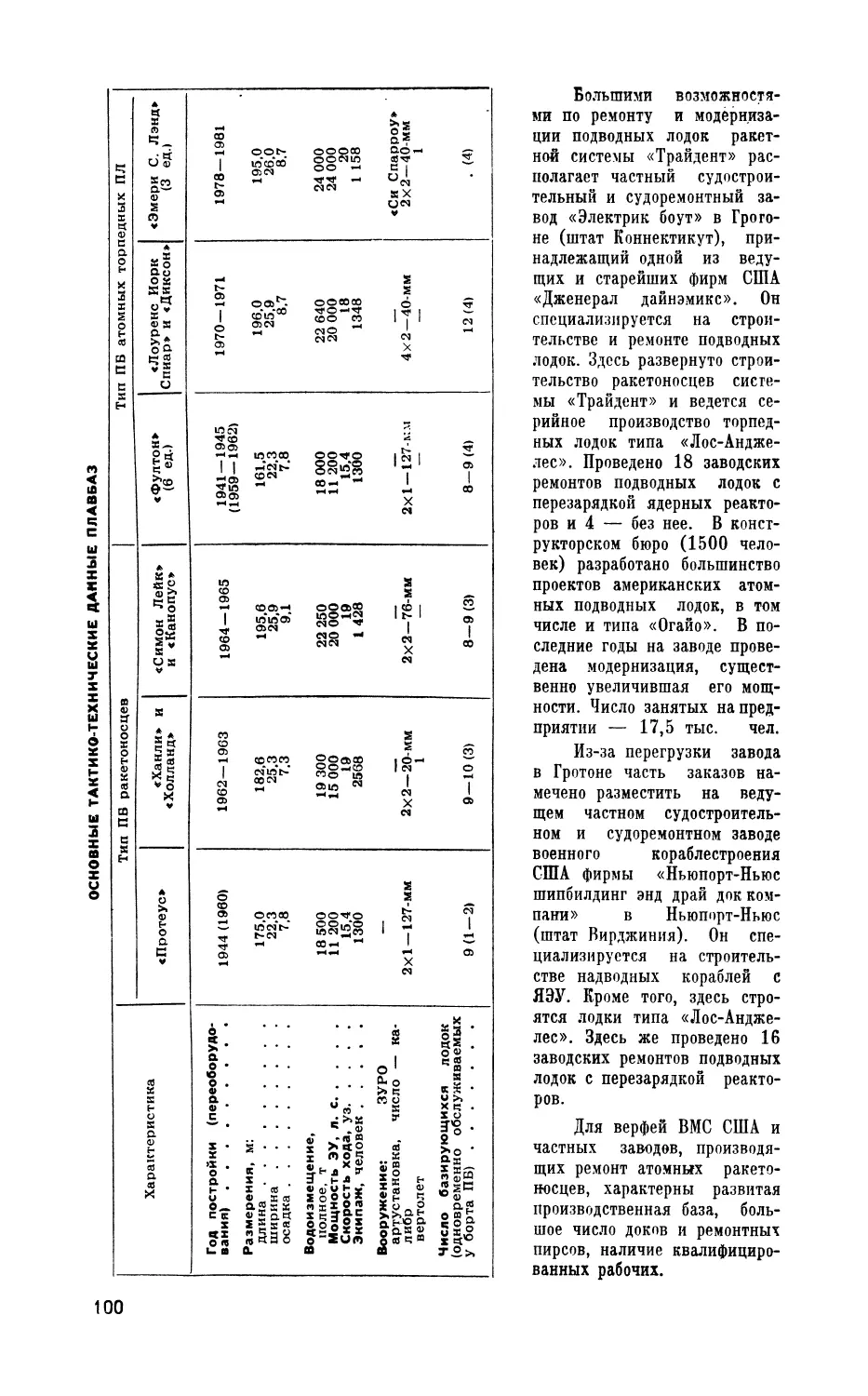

Б. Осипов, А. Федурин. Тыловое обеспечение системы «Трайдент» 96

Зарубежная военно-морская хроника 102

Сообщения, факты 104

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ю. Перечнев. Книга об освобождении Балкан 106

А. Гонтаев. Полезное издание 108

Е. Поспелов. Не удивляйтесь при чтении! 109

* * *

Новые книги 112

На 1-й странице обложки — Шторм (фото В. Тесёлкина)

Редакционная коллегия:

В. А. Дыгало (главный редактор), В. Я. Ачкасов, С. С. Бевз, Г. А.

Блинов (ответственный секретарь), Я. Я. Вишенский, В. Г. Германович

(зам. главного редактора), С. С. Ефремов, Р. А. Зубков, Ю. Я. Ковель,

М. М. Крылов, С. Г. Мокроусов (зам. главного редактора), Я. Я. Петров,

В. Я. Соловьев, /С. А. Сталбо, Я. Я. Тынянкин, Я. Ф. У сков, С. Я.

Филонов, Я. К Хурс, Г. И. Щедрин

Адрес редакции: 103175. Москва, К-175, Чаплыгина, 15.

Телефоны: 226-45-20, 226-45-34.

Технический редактор Есакова Н. Н. Рукописи не возвращаются.

Г-12035 Сдано в набор 23.01.78 г. Подписано к печати 10.03.78 г.

Бумага 70Xl08Vi6—7 печ. л.—9,8 усл. п. л.+вклейка XU п. л. Цена 40 коп. Зак. 500

Типография «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 38.

© «Морской сборник», 1978 г.

П1 Н0Ш1

Лошикс-

КОНСТИТУЦИЯ СССР О ГОСУДАРСТВЕ,

КАК ГЛАВНОМ ОРУДИИ ПОСТРОЕНИЯ

КОММУНИЗМА

Капитан 1 ранга Е. БЫСТРОВ,

кандидат исторических наук

Г1РИНЯТАЯ после всенародного обсуждения новая Конституция СССР юридиче-

* * ски закрепила факт создания в нашей стране развитого социалистического

общества, превращения государства диктатуры пролетариата в общенародное

государство. «Советский Союз сегодня, — подчеркнул на сессии Верховного Совета СССР

4 октября 1977 г. Л. И. Брежнев, — это закономерный этап развития государства,

рожденного Октябрем, этап, свойственный зрелому социализму»1.

Конституция СССР дала развернутую характеристику развитого

социалистического общества и указала на еще большее возрастание роли общенародного

государства на современном этапе. Это стало возможным потому, что, во-первых,

общенародное государство имеет возможность опереться в своей деятельности на гигантски

выросшие производительные силы и укрепившиеся производственные отношения

социализма. Во-вторых, отсутствие классовых антагонизмов и прочное, непрерывно

укрепляющееся идейно-политическое единство всего общества являются надежной основой,

на которой все полнее раскрываются созидательные силы нового строя. В-третьих,

социалистическое общество, даже самое развитое, не может нормально

функционировать без научного и планомерного использования экономических законов. Эту задачу

в интересах всего народа осуществляет социалистическое государство.

Новый Основной Закон определяет высшую цель Советского государства —

построение коммунизма. В Конституции сформулированы также главные задачи,

которые оно решает. К ним относятся: создание материально-технической базы

коммунизма, совершенствование социалистических общественных отношений и их

преобразование в коммунистические, воспитание человека коммунистического общества,

повышение материального и культурного уровня жизни трудящихся, обеспечение

безопасности страны, содействие укреплению мира и развитию международного

сотрудничества.

Решение этих задач требует все более широкого участия трудящихся в

управлении делами общества. Именно этой объективной потребности и отвечает забота партии

о совершенствовании социалистической государственности, о дальнейшем укреплении

1 «Правда», 1977, 5 октября.

демократических основ Советского общенародного государства, что нашло свое

отражение в Конституции. В докладе на майском (1977 г.) Пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев

особо подчеркнул, что «главное направление того нового, что содержит проект, — это

расширение и углубление социалистической демократии» 2. Под этим

подразумевается совершенствование государственного аппарата, повышение активности

общественных организаций, усиление народного контроля, упрочение правовой основы

государственной и общественной жизни, постоянный учет общественного мнения.

Еще на заре Советской власти В. И. Ленин подчеркивал, что «Советы суть

высшая форма демократизма, даже более: начало социалистической формы

демократизма...»3. Уже тогда они представляли единые органы государственной власти всех

трудовых слоев населения, идущих за рабочим классом, — Советы рабочих, солдатских,

крестьянских и казачьих депутатов. С победой социализма они вполне закономерно

преобразованы в Советы депутатов трудящихся. И теперь на этапе развитого

социалистического общества становятся в соответствии с Основным Законом Советами

народных депутатов. Конституция СССР провозглашает: «Вся власть в СССР

принадлежит народу.

Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов,

составляющие политическую основу СССР.

Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам

народных депутатов».

Исторический опыт полностью подтвердил глубокую жизненность ленинского

вывода о том, что Советы есть самая демократическая форма государственной власти,

обеспечивающая все более широкое привлечение народа к постоянному участию в

управлении государством. Свидетельством подлинно народного характера Советов

является их состав. Более чем двухмиллионная армия депутатов представляет все нации

и народности нашей страны. 68,4% из них — рабочие и крестьяне.

В управлении государственными и общественными делами, в решении

политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов участвуют профсоюзы,

комсомол, кооперативные и другие общественные организации.

Отводя всем массовым организациям трудящихся должное место, Основной Закон

Советского государства в специальной статье закрепил руководящее положение в на-

2 Л. И. Брежнев. О проекте Конституции Союза Советских Социалистических

Республик. Политиздат, 1977, с. 7.

3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, с. 199.

БПК «Разящий». Заместитель командира корабля по политической части старший

лейтенант В. Тищенко изучает с комсомольцами-агитаторами новую Конституцию СССР

Фото Ю. Пахомова

шей политической системе Коммунистической партии Советского Союза: «Руководящей

и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,

государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского

Союза. КПСС существует для народа и служит народу.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия

определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней

политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа,

придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма».

Являясь политическим руководителем рабочего класса и всех трудящихся, КПСС

ведет советский народ верной дорогой, ленинским курсом. Ее роль, ответственность

за судьбы страны растут вместе с размахом коммунистического строительства. Отсюда

вытекает и значение съездов партии, Пленумов ее Центрального Комитета, где

обсуждаются важнейшие вопросы внутренней и внешней политики Советского

государства.

В своей повседневной деятельности партия сочетает бесценное богатство теории

марксизма-ленинизма с опытом, накопленным нашим народом.

Построение коммунизма немыслимо без совершенствования политической системы

общества, всестороннего упрочения Советского государства, в деятельности которого

важнейшим является экономическое строительство. Именно здесь, в сфере

общественного производства, формируется материальная база жизни народа и общества,

создается фундамент обороноспособности страны, боевой мощи Вооруженных Сил СССР.

Основу экономической системы государства, указывается в новой Конституции,

составляет социалистическая собственность на средства производства. Помимо

государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной форм, в систему социалистической

собственности включается также имущество профсоюзных и иных общественных

организаций. При этом основной формой социалистической собственности признается

государственная собственность — общее достояние всего народа.

Конституция отражает новый этап в развитии нашего народного хозяйства. Она

констатирует, что экономика СССР составляет единый народнохозяйственный комплекс,

охватывающий все звенья общественного производства, распределения и обмена

на территории страны.

Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов

экономического и социального развития, с учетом отраслевого и территориального

принципов, при сочетании централизованного управления с хозяйственной

самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других организаций.

Деятельность социалистического государства наилучшим образом отвечает задаче

всестороннего экономического развития общества. XXV съезд КПСС подчеркнул, что

главное внимание теперь уделяется организации социалистического производства,

распределению общественного дохода, культурно-воспитательной работе, охране

общественного порядка, защите социалистического Отечества от внешней угрозы. Все эти

задачи государство решает на основе изучения и учета многообразных интересов

классов, наций и национальностей, трудовых коллективов и отдельных членов общества.

В выражении Советским государством воли всего народа — неоспоримое преимущество

социалистической демократии над буржуазной.

В минувшем десятилетии в условиях развитого социализма особенно разителен

взлет нашей экономики. За этот период практически удвоился экономический

потенциал нашей Родины, созданный за предшествующие полвека. Вошло в строй около

4 тыс. крупных поомышленных предприятий. В сельское хозяйство вложено средств

почти в два раза больше, чем за все предыдущие годы Советской власти. Мы уже

видим плоды этих огромных усилий. Так, если в 1967 г. получено 148 млн. т зерна,

11,5 млн. т мяса, около 6 млн. т хлопка, то в 1977 г., далеко не лучшем, даже не

среднем по погодным условиям — около 194 млн. т зерна, 15 млн. т мяса, 8,4 млн. т

хлопка.

Все это подтверждает правильность политики партии в области сельского

хозяйства, является результатом ее большой организаторской и политической работы в

массах.

На основе стремительного развития экономики Советское государство обеспечило

своим гражданам широкие возможности для улучшения жизни, развития способностей

и талантов. Реальные доходы советских людей возросли за десять лет в 1,6 раза.

Третья часть общей площади жилых домов, построенной за время Советской

власти, приходится на последнее десятилетие. 110 млн. человек в эти годы стали

новоселами. Только в девятой пятилетке на проведение новых социальных мероприятий

было направлено столько же средств, сколько за две предыдущие, вместе взятые. За

этими цифрами коренной сдвиг в уровне и образе жизни десятков миллионов людей.

В то же время каждый факт, каждая цифра, которые характеризуют темпы нашего

развития, — убедительное свидетельство огромных возможностей развитого

социализма.

Рост экономического и научно-технического потенциала нашей страны имеет

огромное оборонное значение. «Экономика, наука и техника нашей страны, —

указывает член Политбюро ЦК КПСС, Министр обороны СССР Маршал Советского Союза

Д. Ф. Устинов, — в состоянии обеспечить создание любого вооружения, на которое

попытались бы сделать ставку наши недруги» 4.

Еще более величественные масштабы динамичного развития советской

экономики и осуществления социальной программы намечены партией и Советским

государством на десятую пятилетку, план которой успешно претворяется в жизнь советскими

людьми.

Главная задача десятой пятилетки, как определил XXV съезд КПСС, состоит в

последовательном осуществлении курса Коммунистической партии на подъем

материального и культурного уровня жизни народа на основе динамичного и

пропорционального развития общественного производства и повышения его эффективности,

ускорения научно-технического прогресса, роста производительности труда,

всемерного улучшения качества работы во всех звеньях народного хозяйства.

Намеченные XXV съездом КПСС «Основные направления развития народного

хозяйства СССР на 1976—1980 годы» охватывают важнейшие процессы

зрелого социалистического общества. В них изложена программа дальнейшего строительства

материально-технической базы коммунизма в нашей стране.

Уже сейчас Советский Союз занимает первое место в мире по производству

нефти, угля, стали, железной руды, цемента, тепловозов, тракторов и многих других

важнейших видов промышленной продукции. В десятой пятилетке индустриальная мощь

страны возрастет еще больше. При этом полностью сохраняется, как и в предыдущие

годы, определяющее положение тяжелой индустрии.

Дальнейшее развитие получит топливно-энергетическая база, машиностроение.

В развитом социалистическом обществе хозяйственно-организаторская функция

распространяется также и на всю сферу сельского хозяйства ,включая и ту его часть,

которая не является собственно государственным производством. Само собой

разумеется, что по отношению к колхозам регулирующее воздействие государства

выражается в формах, соответствующих особенностям кооперативно-колхозной

собственности. Непосредственное же управление производством осуществляют сами

кооперативные предприятия — колхозы.

Но колхозный строй не является какой-то изолированной саморазвивающейся

системой. Он неотъемлемая составная часть нашего общества. Поступательное

развитие колхозного производства немыслимо без правильной, построенной на научной

основе экономической политики социалистического государства, учитывающей

особенность сельскохозяйственного труда. Разработанные Коммунистической партией

принципы социалистического планирования и хозяйствования получили дальнейшее

развитие в Примерном уставе колхоза, принятом Третьим Всесоюзным съездом

колхозников.

Небывалый по своим масштабам объем работ в области сельского хозяйства,

утвержденный XXV съездом КПСС, выдвигает новые, более высокие требования к

государственному руководству этой важной отраслью. Ныне партия ориентирует страну,

народ не только на удовлетворение растущих текущих нужд, но и на будущее. «...Мы

планируем, — отмечал Л. И. Брежнев, — ускоренное, интенсивное развитие всех

отраслей сельского хозяйства. Вот почему мы выделяем и будем выделять сельскому

4 «Правда», 1978. 23 февраля.

хозяйству большие капиталовложения, наращивать мощности обслуживающих село

отраслей промышленности»5.

В период строительства коммунизма возрастает роль государства и в решении

социально-политических проблем. Так, намеченная партией и Советским

государством социальная программа на десятую пятилетку превосходит все прошлые. Одной из

крупных мер по улучшению благосостояния советских людей является повышение

в 1977 г. заработной платы 31 млн. работников непроизводственных отраслей в

среднем на 18%. Большое внимание по-прежнему уделяется жилищному

строительству. За годы десятой пятилетки будут построены жилые дома общей площадью 545—

550 млн. кв. метров, что позволит ежегодно улучшать жилищные условия примерно

11—12 млн. человек. Многое делается по дальнейшему улучшению охраны здоровья

населения, развитию системы народного образования, культуры и искусства. Здесь

особенно ярко проявляется общенародный характер нашего государства.

На основе динамичного развития социалистической экономики, прогресса науки

и техники во все более широких масштабах решаются такие социальные проблемы,

как преодоление существенных различий между городом и деревней, между

умственным и физическим трудом. Советское государство обеспечило дальнейшее усиление

консолидации советского народа как новой исторической общности людей, союза

рабочего класса, крестьянства и интеллигенции, укрепление дружбы народов,

упрочение социалистического образа жизни.

В условиях развитого социализма возрастает роль государства в обеспечении

безопасности и обороноспособности страны. В Основной Закон включена

специальная глава о защите социалистического Отечества. Она четко определяет цели

создания и задачи Вооруженных Сил: «В целях защиты социалистических завоеваний,

мирного труда советского народа, суверенитета и территориальной целостности

государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая воинская

обязанность.

Долг Вооруженных Сил СССР перед народом — надежно защищать

социалистическое Отечество, быть в постоянной боевой готовности, гарантирующей

немедленный отпор любому агрессору».

Таким образом, в новой Конституции СССР сконцентрированы итоги шести

десятилетий, пройденных советским народом по ленинскому пути. В ней всесторонне

раскрыты сущность, задачи и функции социалистического общенародного государства в

условиях зрелого социализма. Она вдохновляет советский народ, воинов армии и

флота на новые свершения во имя коммунизма.

«Правда>, 1977, 3 ноября.

НАМ ВЫПАЛО ОГРОМНОЕ СЧАСТЬЕ — ЖИТЬ В ПРЕКРАСНОЕ

ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА В НАШЕЙ СТРАНЕ. ВЕЛИ-

КОМУ ДЕЛУ СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА, ЗАЩИТЕ ЕГО

ЗАВОЕВАНИЙ БУДУТ И ВПРЕДЬ ПОДЧИНЕНЫ ВСЕ НАШИ ДЕЛА И

ПОМЫСЛЫ, ПОСВЯЩЕН НАШ РАТНЫЙ ТРУД.

Из Письма Центральному Комитету КПСС,

Президиуму Верховного Совета СССР, Созету

Министров СССР от личного состава Советской

Армии и Военно-Морского Флота

вгони с

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Подводная лодка, где служит офицер

А. Татаринов, не раз совершала дальние

океанские плавания. Каждый день был

насыщен напряженной боевой учебой, в

ходе которой мужала молодежь. Ее

становлению уделяется особое внимание.

Все усилия командования корабля,

партийной организации направлены на то,

чтобы моряки быстро вошли в строй,

приобрели высокие

морально-политические качества, были готовы к любым

испытаниям. Старшие товарищи помогают

новичкам в сжатые сроки сдать зачеты

на самостоятельное обслуживание

заведования, взять реальные социалистические

обязательства и полностью справиться с

ними.

Готовя воинов к использованию

оружия и техники, дальним плаваниям,

командиры создают для них обстановку,

близкую к боевой, подчеркивают, что

каждый подводник обязан образцово

выполнять свой долг перед Родиной.

* * *

Личный состав части, где служит

капитан 2 ранга А. Колесников, настойчиво

повышает качество и эффективность

боевой учебы, активно участвует в

социалистическом соревновании. Важное

значение придается тактической подготовке

офицеров, и в первую очередь

командиров кораблей. К решению любой задачи

они готовятся заранее, комплексно,

определяют роль и место каждого

специалиста, расчета, проигрывают вероятные

варианты боя с «противником».

Большое значение имеют

индивидуальные задания, которые офицеры

получают от командира и начальника штаба

части, от командира корабля. Выполняя их,

обучаемые глубоко изучают возможности

оружия и техники, определяют наиболее

эффективные способы их использования.

* ♦ *

Обеспечить примерность коммунистов

и комсомольцев в выполнении воинско-

Ходовую вахту несут лидеры социалистического соревнования коммунист лейтенант-

инженер В. Бунин и специалист 1-го класса комсомолец матрос А. Цыховский.

Корабль, на котором они служат, объявлен отличным

Фото Б. Студенцова

го долга, взятых социалистических

обязательств — одно из направлений

работы командира и партбюро эскадрильи,

в которой служит офицер А. Мелехов.

При определении победителей

соревнования успехи специалистов тщательно

анализируются. Учитывается качество

решения задач, подготовки техники, ее

эксплуатации, ведения радиосвязи и т. д.

Широко используются данные средств

объективного контроля. Все это позволяет

точнее оценить достижения каждого

авиатора, своевременно вскрыть причины их

упущений, наметить пути устранения

недостатков.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

Активно участвуют в соревновании под

девизом «Надежно защищать

социалистическое Отечество, быть в постоянной

боевой готовности, настойчиво овладевать

оружием и техникой, совершенствовать

боевое мастерство» экипажи подводной

лодки, которой командует офицер А.

Казаков, ракетного крейсера «Адмирал

Фокин», сторожевого корабля «Приморский

комсомолец», танкера «Владимир Коле-

чицкий», авиачасти, возглавляемой

полковником В. Макарцевым.

Воины флота глубоко изучают новую

Конституцию СССР, материалы

декабрьского (1977 г.) Пленума ЦК, последующие

постановления ЦК партии, используют все

возможности для дальнейшего

повышения качества, эффективности учебы,

укрепления воинской дисциплины.

* * *

Комсомольская организация корабля,

которую возглавляет старший лейтенант

А. Кидысюк, награждена Вымпелом ЦК

ВЛКСМ за успехи в коммунистическом

воспитании молодежи. Его имя занесено

в Книгу почета военного совета ТОФ.

Комсомольцы этого коллектива не

сдают завоеванных позиций. Они полны

стремления добиться новых высот в

социалистическом соревновании.

* * *

Экипаж гвардейского подводного

ракетоносца, на котором служит

капитан-лейтенант Г. Дворный, лидирует в

социалистическом соревновании. Воины,

возглавляемые офицером Дворным, с

отличными оценками выполнили ракетные

стрельбы, победили в состязаниях на

первенство Военно-Морского Флота по

огневой и тактической подготовке.

* * ♦

Во Владивостоке открылся дом-музей

первого председателя большевистского

городского Совета рабочих и солдатских

депутатов Константина Суханова.

Пламенный революционер, бесстрашный борец

за власть Советов на Дальнем Востоке

погиб в возрасте 24 лет. В честь

Суханова названа одна из улиц города, а

также поставлен памятник герою. На

открытии дома-музея К. Суханова

присутствовал его сын Георгий Константинович,

ветеран Великой Отечественной войны. Он

ведет большую военно-патриотическую

работу, выступает на кораблях и в

частях флота.

На мостике — командир торпедного катера капитан-

лейтенант В. Авраменко. Возглавляемый им экипаж три

года подряд первенствует в социалистическом

соревновании

Фото А. Григорова

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

Черноморцы не раз побеждали в

состязаниях на первенство

Военно-Морского Флота по огневой и тактической

подготовке. Например, по итогам 1977 г.

переходящими призами

главнокомандующего ВМФ награждены экипаж

ракетного крейсера «Адмирал Головко», личный

состав частей и подразделений, где

служат капитан 3 ранга Н. Миненко, капитан-

лейтенанты Г. Ковалев и В. Савченко,

капитан А. Отраковский, старший

лейтенант Е. Дементьев.

♦ ♦ ♦

Успешно выполняет задачи похода

экипаж Н-ского корабля, соревнующийся под

девизом «Надежно защищать

социалистическое Отечество, быть • постоянной

боевой готовности, настойчиво овладевать

оружием и техникой, совершенствовать

боевое мастерство». Каждую милю

плавания моряки используют для повышения

тактической, огневой, специальной

выучки. В любом учебном бою действуют

смело, решительно, грамотно. Так было и

на недавних учениях по поиску и

уничтожению подводной лодки «противника», в

ходе которых отличились подчиненные

капитана 3 ранга-инженера Л. Сидоренко

и капитан-лейтенанта Н. Иванчука.

* * *

Передовые коллективы с честью

выполняют свои социалистические

обязательства. Растет число классных специалистов,

отличников боевой и политической

подготовки. Среди лидеров соревнования —

личный состав части, где служит офицер

Г. Тхоржевский. Хорошо идут дела в

авиаэскадрилье, которую возглавляет

подполковник Ю. Воробьев, а также в

экипаже, где командиром майор С. Гря-

зев.

♦ * ♦

Группа офицеров штаба флота под

руководством капитана 1 ранга В. Поши-

вайлова разработала положение о

социалистическом соревновании на лучший

корабельный противолодочный расчет

(КПР). В нем изложена методика

организации и подведения итогов состязаний

КПР. Учитываются такие показатели, как

качество специальной и тактической

подготовки личного состава, работы расчета,

эффективность использования

операторами учебно-тренировочных комплексов,

гидроакустических средств и оружия,

время поддержания непрерывного

контакта с целями.

По-ударному трудятся в новом учебном году авиаторы группы регламентных работ,

которой руководит коммунист мастер военного дела капитан технической службы

И. Погорелое. Подразделение 14 лет носит звание отличного, не раз называлось в числе

лучших на флоте. На снимке: офицер И. Погорелов и старший лейтенант

технической службы Ю. Афанасьев проверяют один из блоков самолетного оборудования

Фото П. Александрова

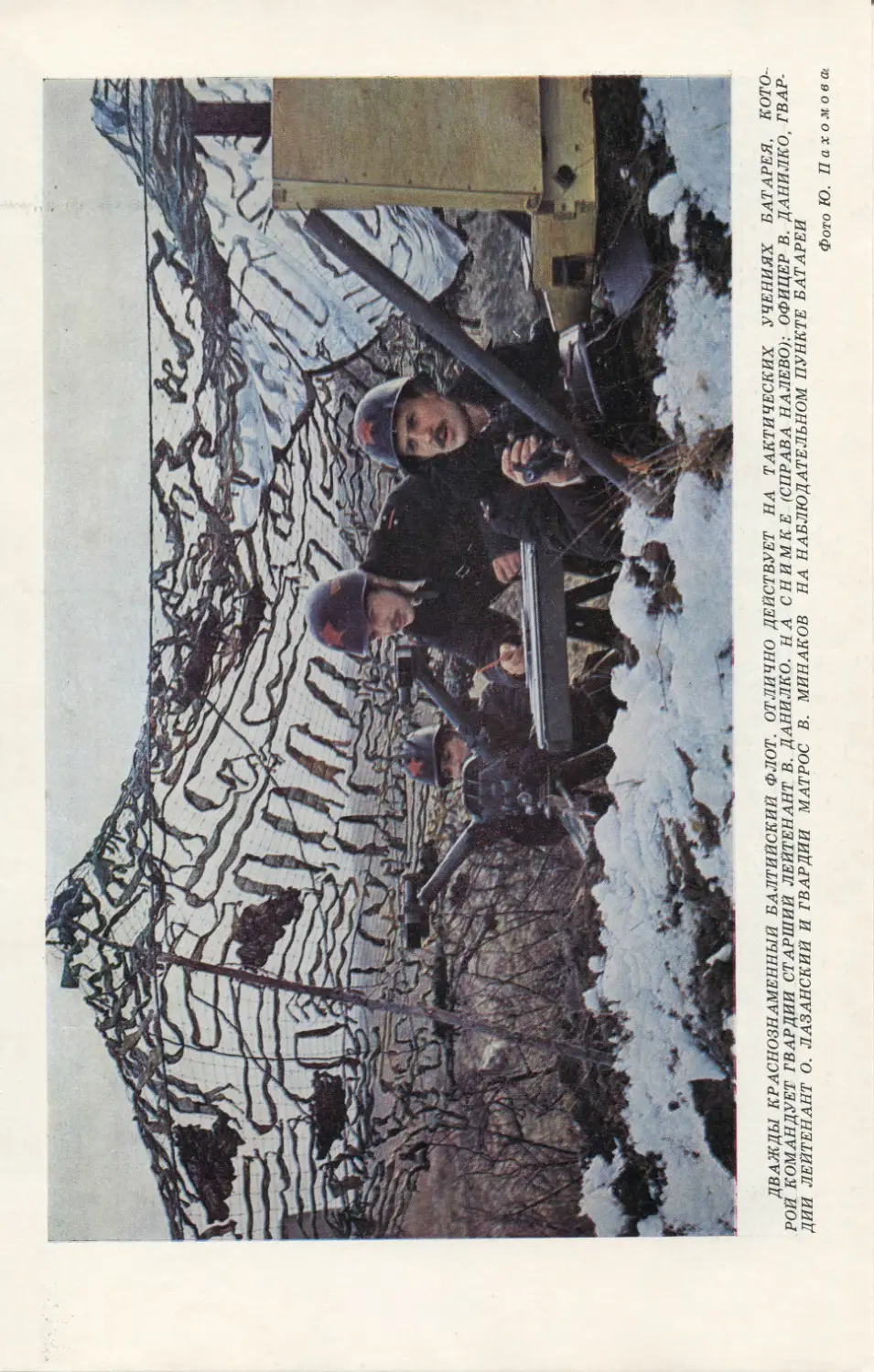

ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

Экипаж крейсера «Октябрьская

революция» завоевал первенство во

Всеармейском смотре-конкурсе на лучшее

войсковое (корабельное) и финансовое

хозяйство, победил в состязаниях на приз

главнокомандующего ВМФ, назван

лучшим по артиллерийской подготовке.

Дивизион зенитного калибра корабля вновь

стал отличным; этого почетного звания

добился также дивизион главного

калибра. Заметны достижения и в других

боевых частях и службах крейсера.

В успехах моряков немалая заслуга

командира корабля капитана 1 ранга

Б. Кирюшатова, партийной и

комсомольской организаций.

♦ ♦ *

В шестой раз завоевали переходящий

приз главнокомандующего ВМФ за

ракетные стрельбы катерники

Краснознаменной части. Заместитель

главнокомандующего ВМФ адмирал Г. Бондаренко

вручил им Вымпел Министра обороны

СССР за мужество и воинскую доблесть.

Среди лучших людей части мастер

военного дела капитан 3 ранга В. Карасаев,

капитан-лейтенант В. Сивопляс, мастер

военного дела мичман Б. Середа,

награжденный медалью «За отличие в

воинской службе» II степени.

♦ ♦ ♦

На флоте хорошо зарекомендовала

себя такая форма учебы подводников, как

день командира корабля. Тактические

летучки, семинары по различным вопросам

обучения и воспитания подчиненных,

решение задач по борьбе за живучесть и

непотопляемость корабля — вот далеко

не полный перечень мероприятий, в

которых участвуют офицеры.

Большое внимание уделяется занятиям

в учебных кабинетах. Недавно, например,

капитан 2 ранга Е. Лысов провел

показательную тренировку по работе ГКП при

выходе подводной лодки в торпедную

атаку. Расчет продемонстрировал

исключительно высокое боевое мастерство и

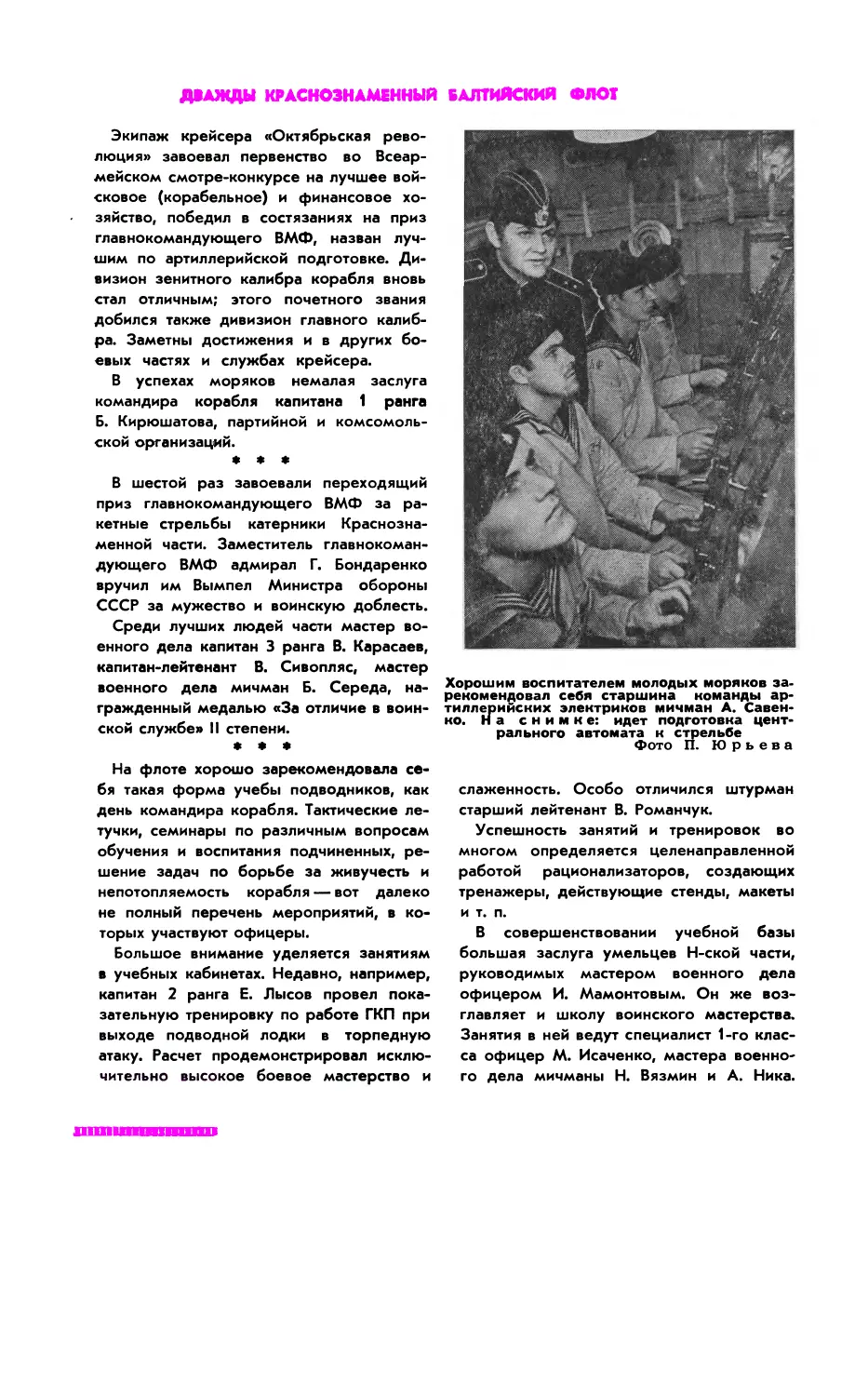

Хорошим воспитателем молодых моряков за-

рекомендовал себя старшина команды

артиллерийских электриков мичман А. Савен-

ко. На снимке: идет подготовка

центрального автомата к стрельбе

Фото П. Юрьева

слаженность. Особо отличился штурман

старший лейтенант В. Романчук.

Успешность занятий и тренировок во

многом определяется целенаправленной

работой рационализаторов, создающих

тренажеры, действующие стенды, макеты

и т. п.

В совершенствовании учебной базы

большая заслуга умельцев Н-ской части,

руководимых мастером военного дела

офицером И. Мамонтовым. Он же

возглавляет и школу воинского мастерства.

Занятия в ней ведут специалист 1-го

класса офицер М. Исаченко, мастера

военного дела мичманы Н. Вязмин и А. Ника.

ШШ1

mo-нош

исшстм

РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРИ УПРАВЛЕНИИ СИЛАМИ

Вице-адмирал В. БАБИЙ,

кандидат военно-морских наук, доцент

Капитан 1 ранга-инженер В. МОРОЗОВ,

доктор технических наук

Капитан 1 ранга-

инженер В. РОЗЕНБЕРГ,

доктор технических наук

ОПРЕДЕЛЯЯ главные направления развития военно-морского искусства в

условиях научно-технической революции, главнокомандующий Военно-Морским

Флотом Адмирал Флота Советского Союза С. Горшков отмечает, что важнейшей

тенденцией следует считать прогрессирующее расширение сферы оптимизации, увеличение

роли инженерно-технической области и удельного веса физико-математических наук

как основы для полного удовлетворения практических нужд флота.

Все названные направления особенно ярко проявляются в такой области

военно-морского искусства, как управление силами. Ее важность в военном деле не

вызывает сомнений и поэтому привлекает широкое внимание специалистов во

многих странах. В результате бурного развития науки управления и ее технических средств

одни элементы развивались более ускоренными темпами, а другие за тот же период

разрабатывались медленнее, находясь как бы в тени.

Общеизвестно, что совершенствуются не только оружие и его носители, но и

методы и средства управления. Раньше говорили: «связь — основа управления».

Теперь (отдавая должное связи) в это понятие вкладывается более широкое содержание

и оно дополняется другими не менее существенными элементами. Для эффективного

управления, в частности, следует переработать и оценить обширную информацию о

силах противника и своих, о многочисленных условиях и факторах, оказывающих

непосредственное и косвенное влияние на ход боевых действий. Главной целью этой

непрерывной работы будет выявление замысла, намерений противника и подготовка

предложений для принятая решений командира (командующего). Для переработки

информации и расчета задач на технических средствах необходимо для каждой задачи

разработать методику ее выполнения. Здесь мы подходим к одному из важных вопросов

управления силами — математическому обеспечению.

В настоящее время его обычно связывают только с автоматизированными

системами управления, причем широко отражается его вспомогательный характер. Однако

роль математического обеспечения при управлении силами и его непосредственная

связь с этим процессом до сих пор раскрыты недостаточно полно, что иногда приводит

к неверным теоретическим выводам и неправильным практическим действиям.

Информация часто перерабатывается в жестко ограниченные сроки, а методику

решения задачи создать быстро нельзя. Принципиально новое направление

совершенствования методов управления силами — разработка общей теории (правил), по которой

будет перерабатываться информация непосредственно в процессе управления. Эта

теория должна содержать основные приемы отображения общих законов вооруженной

борьбы в алгоритмах переработки информации, которые могут быть использованы при

обосновании решений.

12

Выявленные закономерности, а также весь комплекс вопросов математического

обеспечения, на наш взгляд, в совокупности составят новую категорию

военно-морского искусства — «математическое обеспечение управления».

Как известно, категории носят исторический характер, они развиваются на базе

изменений материальных средств вооруженной борьбы. Введение категории

«математическое обеспечение управления» отражает закономерности, происходящие в боевых

действиях на море под влиянием научно-технического прогресса. Понятие

«математическое обеспечение управления» по своему значению, специфическим свойствам и

закономерным связям, на наш взгляд, соответствует уровню категории военно-морского

искусства. Признание этого нашей военно-научной мыслью активизирует усилия по

совершенствованию управления силами, даст правильную ориентировку теории,

позволит полнее учитывать требования практики.

Рассмотрим некоторые особенности математического обеспечения, подчеркивающие

его сущность и роль в процессе управления силами.

Отражение реальных процессов, происходящих при боевых действиях.

Анализируя обстановку, командующий (командир) определяет свой замысел на операцию

(основную идею достижения цели). На основании данных замысла (направление главного

удара, состав сил, порядок взаимодействия) штаб вырабатывает предложения по

вариантам действий, производит детальные расчеты. В принятом решении объединяются

творческое начало командующего и его штаба с машинными расчетами. Весь этот

процесс непрерывно питается потоком информации, обрабатываемой при помощи

математического обеспечения, символический язык которого отражает реальные действия сил

противоборствующих сторон и условия обстановки. Таким образом, математическое

обеспечение, находясь на ключевом участке управления, непосредственно влияет на

него.

Функциональная независимость процессов управления от технического

обеспечения. Заметим, что до сих пор при определении категории «математическое обеспечение

управления» нам не понадобились такие термины, как автоматизированная система

управления, вычислительный комплекс, электронная машина и т. п., что

подчеркивает независимость математического обеспечения управления от указанных понятий.

Фактически оно появилось с первыми оперативно-тактическими расчетами и

существовало задолго до создания АСУ (например, математическое обеспечение процесса

сближения торпед с целью, выполненное в форме таблиц торпедной стрельбы). Внедрение

электронно-вычислительной техники послужило мощным толчком к развитию

математического обеспечения процессов управления. Первоначально оно отождествлялось с

понятием «математическое обеспечение АСУ» и, как правило, было неотделимо от

техники той автоматизированной системы управления, для которой создавалось, тогда

как математическое обеспечение управления неразрывно связано с самими процессами

управления.

Смешивание этих двух понятий в настоящее время стало оказывать тормозящее

влияние, так как оно принижает роль математического обеспечения управления до

уровня вспомогательного средства, обеспечивающего функционирование

вычислительных средств АСУ, что в свою очередь затрудняет организацию разработки

математического обеспечения процессов управления. Привязка всех исследований и разработок

математического обеспечения к срокам промышленной разработки конкретных АСУ

затеняет его перспективы. В свою очередь это приводит к большим непроизводительным

затратам, а также сужает круг лиц, заинтересованных в создании математического

обеспечения управления (в частности, затрудняет привлечение к этой работе

офицеров органов управления, без использования опыта которых практически невозможен

учет специфических сторон конкретных процессов управления).

В представлении многих автоматизированные системы управления все еще

ассоциируются с вычислительными машинами, однако технические средства

автоматизации — необходимое, но далеко не достаточное условие построения АСУ. Образно говоря,

технические средства автоматизации—это «тело» автоматизированной системы

управления. «Душой» же АСУ является ее математическое обеспечение, и в первую очередь

специальное математическое обеспечение. «Душа» автоматизированной системы

управления, носитель ее интеллекта, имеет очень скромный вид и скрыта от внешнего

взгляда. На фоне внешнего «блеска» технических средств АСУ она не сразу различима.

13

Причем из-за этой неприметности на нее зачастую не обращают своевременно

внимания, не выделяют до-статочные средства.

С точки зрения специалистов по созданию АСУ, утверждение о том, что «душой»

АСУ является математическое обеспечение» довольно тривиально. Для неспециалистов

это утверждение, как показывает практика, приобретает весомость часто только

тогда, когда завершается создание технических средств АСУ, не подкрепленное

соответствующим математическим обеспечением. В этот момент становится очевидным, что

технические средства не могут функционировать без общесистемного математического

обеспечения либо не могут удовлетворить нужд процессов управления без

специального математического обеспечения.

Подобное положение остается типичным для многих АСУ за рубежом и на

сегодняшний день. Авторам известны факты, когда технические средства устаревали и

исчерпывали свои ресурсы на второстепенных задачах до того, как успевали создать

для них общесистемное математическое обеспечение. Немало примеров также, когда

специальное математическое обеспечение АСУ не соответствовало мощности

технических средств, и эти системы не давали должной эффективности.

Одна из существенных причин этих негативных случаев — недооценка роли

математического обеспечения и как следствие — запоздалая разработка специального

математического обеспечения, которое уникально для каждой АСУ. На выполнение его

нужен немалый срок.

Технология создания математического обеспечения управления должна содержать

методы построения системы математического обеспечения, реализуемой на технических

средствах автоматизации конкретных АСУ.

Структурно в состав математического обеспечения управления, реализованного в

конкретной АСУ, должны входить формализованные правила переработки информации

(алгоритмы), представленные программами для вычислительных комплексов, и

информационная база, которая хранится в памяти вычислительного комплекса АСУ и

содержит текущие сведения об обстановке на морском театре, о составе и состоянии своих

сил и средств, а также планы действий, отданные команды и распоряжения.

Современное математическое обеспечение систем управления принципиально

отличается от математического аппарата, десятками лет использовавшегося до него при

создании и эксплуатации военной техники. Раньше при разработке нового технического

образца, проекта математические методы активно применялись на этапах исследования

(если оно проводилось), проектирования и создания вооружений. После окончания

работы в процессе повседневной и боевой деятельности к помощи этого математического

аппарата почти не прибегали. Таким образом, математические методы, применяемые

при проектировании и строительстве, как правило, сходили со сцены при спуске

корабля на воду и на смену им приходили другие. Конкретное математическое

обеспечение проектирования и постройки корабля (образца) заканчивалось на этапе

производства.

С появлением электронно-вычислительной техники роль математического

аппарата при проектировании, изготовлении и использовании образцов АСУ изменилась, а

функции его существенно расширились. Сохранив свое прежнее значение в сфере

научно-производственной, он нашел продолжение в области эксплуатации и боевого

применения. Появилась принципиально новая функция — моделирование процесса

управления с целью выработки количественно обоснованных решений.

Математический аппарат, реализованный в АСУ в форме математического обеспечения, в

процессе ее использования выступает как непрерывно функционирующий элемент. Более

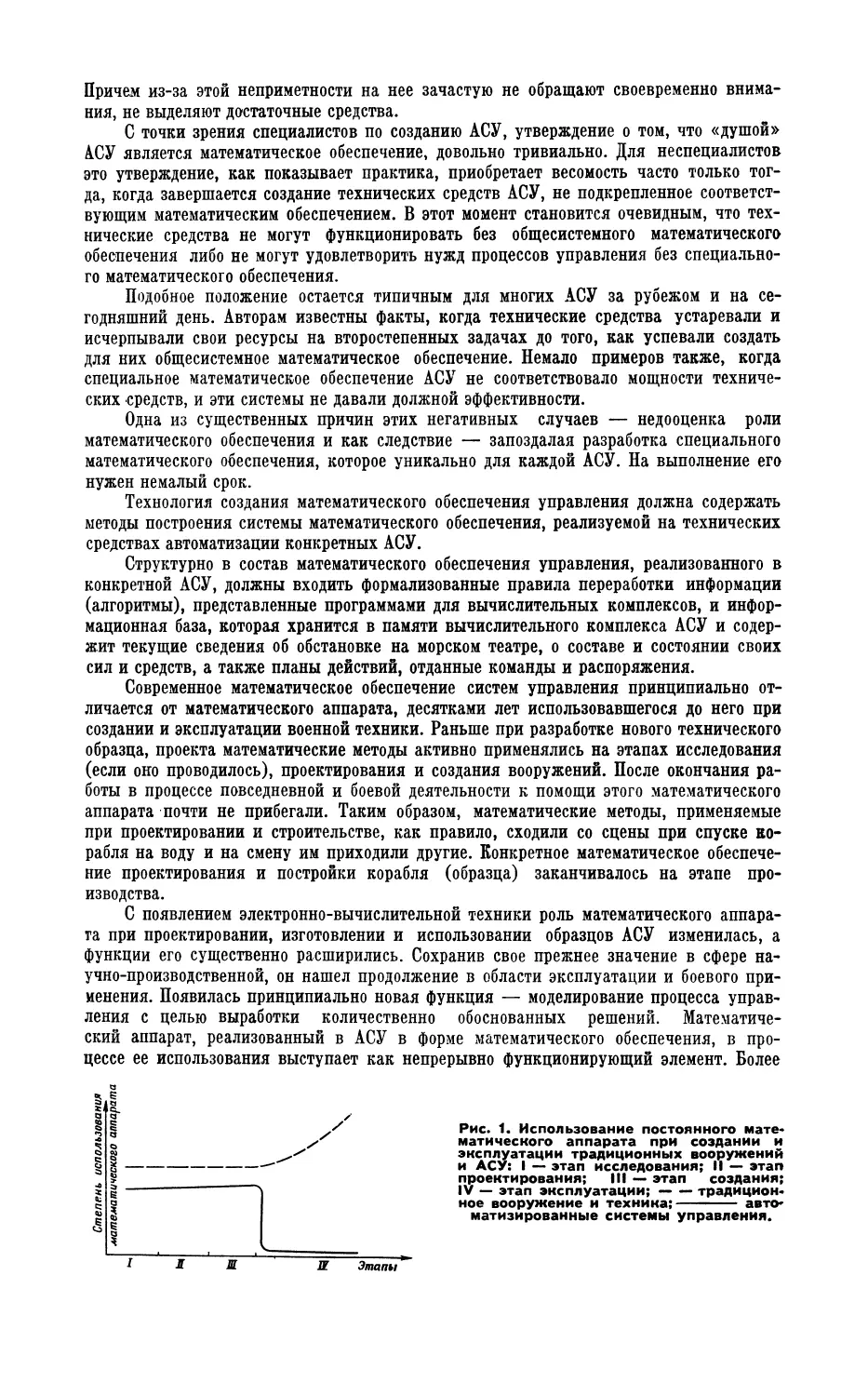

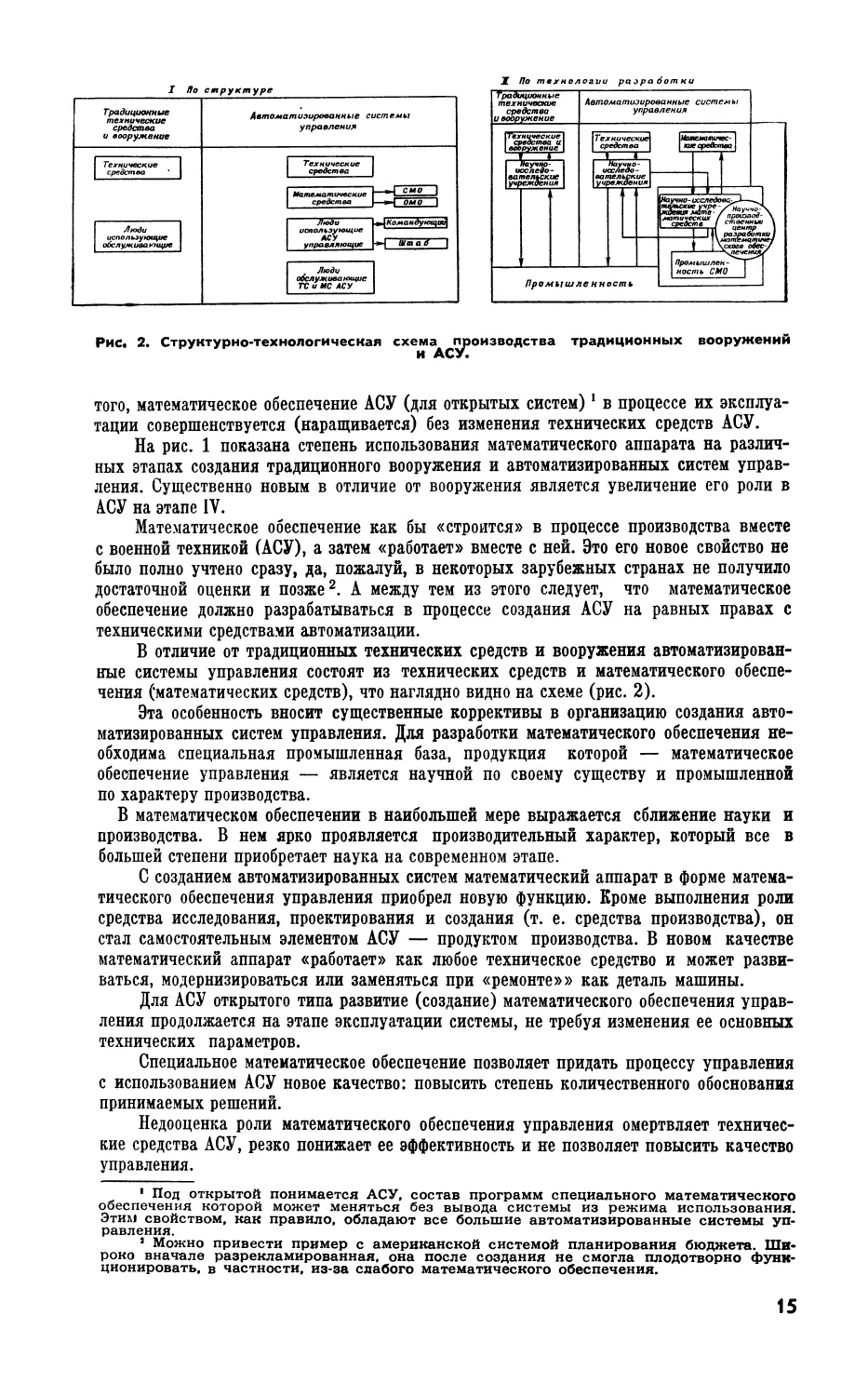

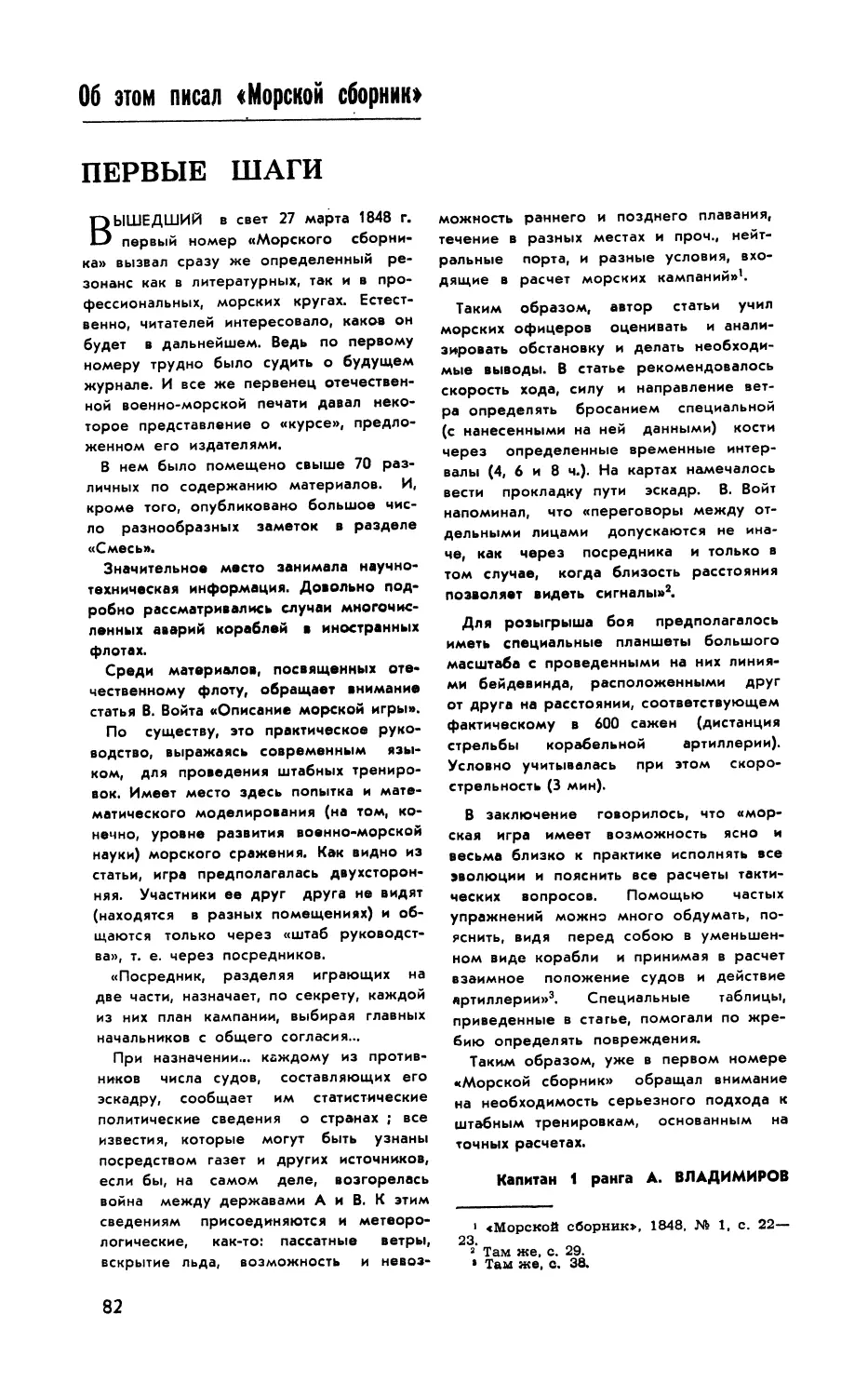

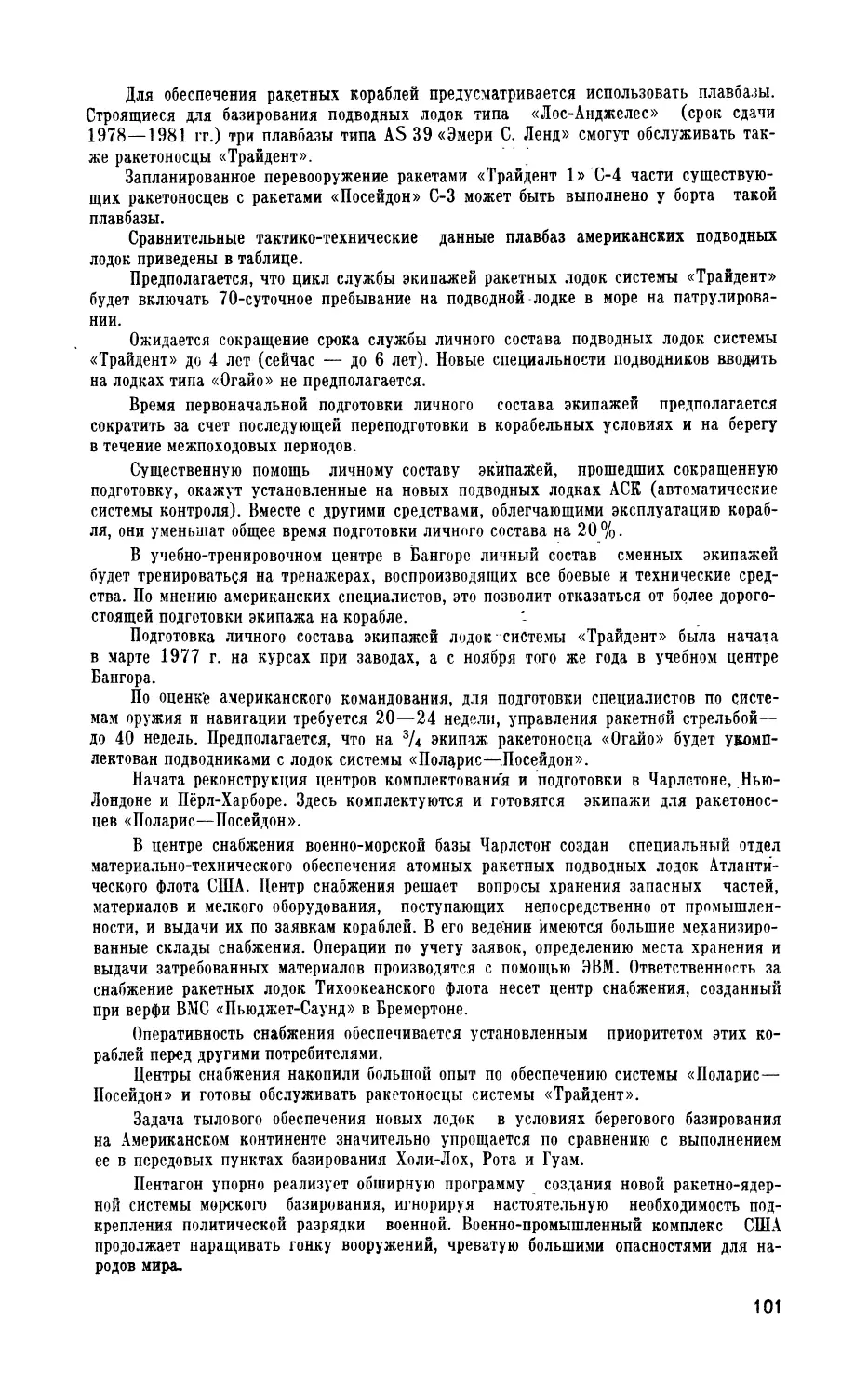

Рис. 1. Использование постоянного мате*

матичесиого аппарата при создании и

эксплуатации традиционных вооружений

и АСУ: I — этап исследования; II — этап

проектирования; III — этап создания;

IV — этап эксплуатации;

традиционное вооружение и техника; авто*

матизированные системы управления.

Ш Этапы

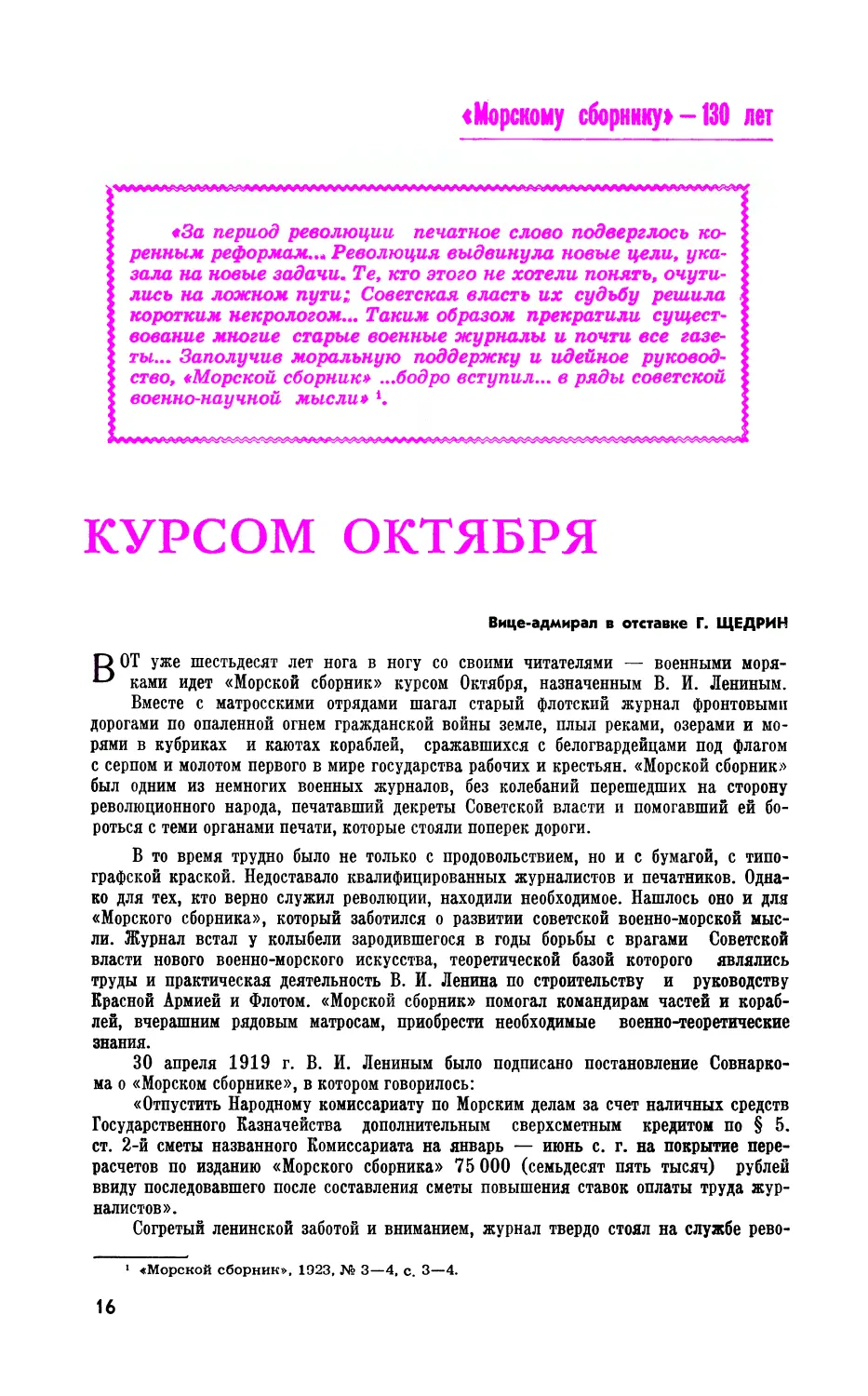

I По структуре

Ж. По технологии разрабо

Традиционные

технические

средства

и вооружение

Люди

пользующие

луживающие

Автоматизированные сш

управления

Люди

ольэующие

АСУ

управляющие

Люду

обслужива ющие

ТСиМС АСУ

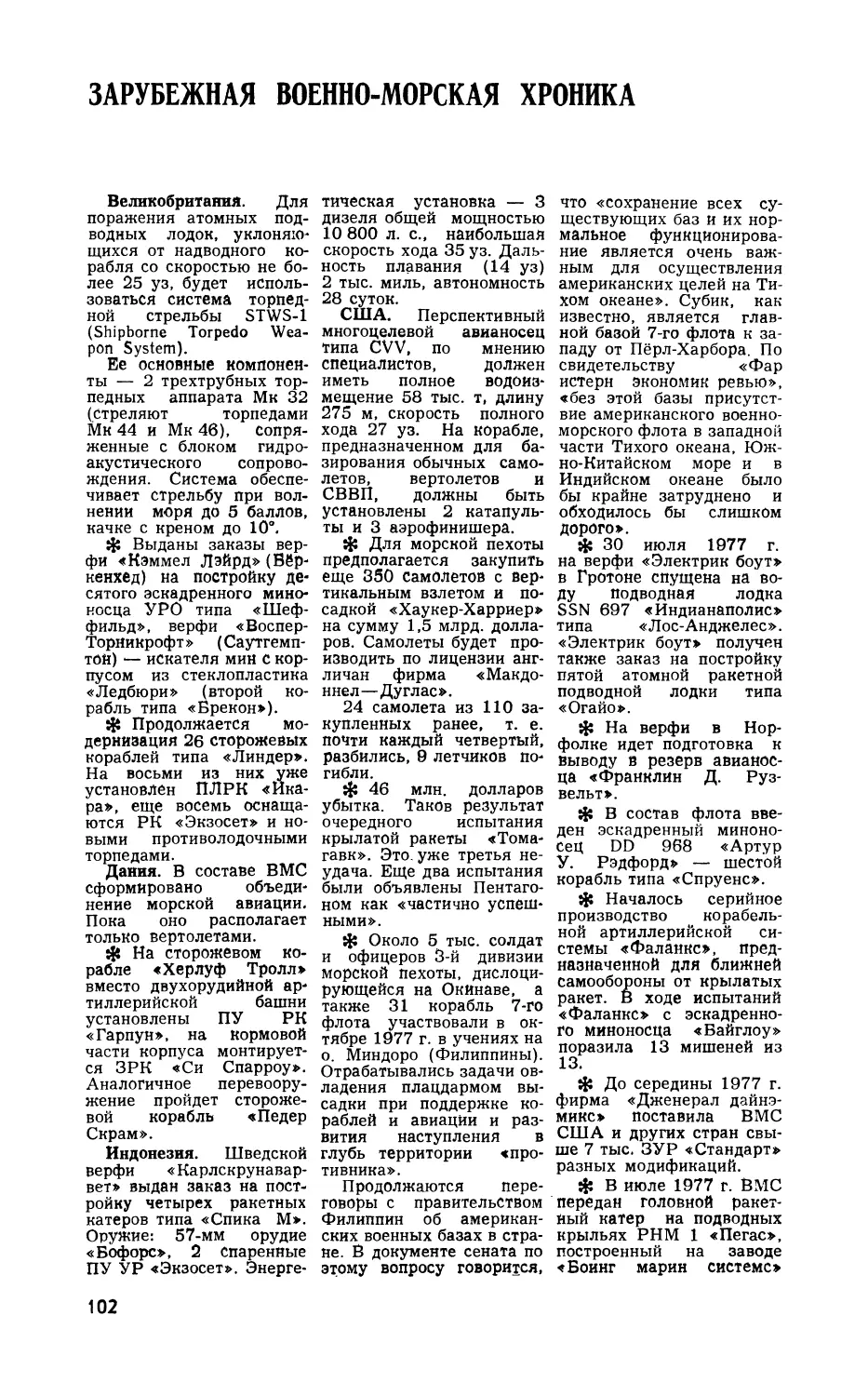

Рис* 2. Структурно-технологическая схема производства традиционных вооружений

и АСУ.

того, математическое обеспечение АСУ (для открытых систем)1 в процессе их

эксплуатации совершенствуется (наращивается) без изменения технических средств АСУ.

На рис. 1 показана степень использования математического аппарата на

различных этапах создания традиционного вооружения и автоматизированных систем

управления. Существенно новым в отличие от вооружения является увеличение его роли в

АСУ на этапе IV.

Математическое обеспечение как бы «строится» в процессе производства вместе

с военной техникой (АСУ), а затем «работает» вместе с ней. Это его новое свойство не

было полно учтено сразу, да, пожалуй, в некоторых зарубежных странах не получило

достаточной оценки и позже2. А между тем из этого следует, что математическое

обеспечение должно разрабатываться в процессе создания АСУ на равных правах с

техническими средствами автоматизации.

В отличие от традиционных технических средств и вооружения

автоматизированные системы управления состоят из технических средств и математического

обеспечения (математических средств), что наглядно видно на схеме (рис. 2).

Эта особенность вносит существенные коррективы в организацию создания

автоматизированных систем управления. Для разработки математического обеспечения

необходима специальная промышленная база, продукция которой — математическое

обеспечение управления — является научной по своему существу и промышленной

по характеру производства.

В математическом обеспечении в наибольшей мере выражается сближение науки и

производства. В нем ярко проявляется производительный характер, который все в

большей степени приобретает наука на современном этапе.

С созданием автоматизированных систем математический аппарат в форме

математического обеспечения управления приобрел новую функцию. Кроме выполнения роли

средства исследования, проектирования и создания (т. е. средства производства), он

стал самостоятельным элементом АСУ — продуктом производства. В новом качестве

математический аппарат «работает» как любое техническое средство и может

развиваться, модернизироваться или заменяться при «ремонте»» как деталь машины.

Для АСУ открытого типа развитие (создание) математического обеспечения

управления продолжается на этапе эксплуатации системы, не требуя изменения ее основных

технических параметров.

Специальное математическое обеспечение позволяет придать процессу управления

с использованием АСУ новое качество: повысить степень количественного обоснования

принимаемых решений.

Недооценка роли математического обеспечения управления омертвляет

технические средства АСУ, резко понижает ее эффективность и не позволяет повысить качество

управления.

^ ' Под открытой понимается АСУ, состав программ специального математического

обеспечения которой может меняться без вывода системы из режима использования,

«этим свойством, как правило, обладают все большие автоматизированные системы уп-

равления.

а Можно привести пример с американской системой планирования бюджета.

Широко вначале разрекламированная, она после создания не смогла плодотворно

функционировать, в частности, из-за слабого математического обеспечения.

15

«Морскому сборнику» "130 лет

*3а период революции печатное слово подверглось

коренным реформам..* Революция выдвинула новые цели,

указала на новые задачи* Те, кто этого не хотели понять,

очутились на ложном пути; Советская власть их судьбу решила

коротким некрологом.,. Таким образом прекратили

существование многие старые военные журналы и почти все

газеты... Заполучив моральную поддержку и идейное

руководство, «Морской сборник» ...бодро вступил... в ряды советской

военно-научной мысли* К

КУРСОМ ОКТЯБРЯ

Вице-адмирал в отставке Г. ЩЕДРИН

D ОТ уже шестьдесят лет нога в ногу со своими читателями — военными моря-

*-* ками идет «Морской сборник» курсом Октября, назначенным В. И. Лениным.

Вместе с матросскими отрядами шагал старый флотский журнал фронтовыми

дорогами по опаленной огнем гражданской войны земле, плыл реками, озерами и

морями в кубриках и каютах кораблей, сражавшихся с белогвардейцами под флагом

с серпом и молотом первого в мире государства рабочих и крестьян. «Морской сборник»

был одним из немногих военных журналов, без колебаний перешедших на сторону

революционного народа, печатавший декреты Советской власти и помогавший ей

бороться с теми органами печати, которые стояли поперек дороги.

В то время трудно было не только с продовольствием, но и с бумагой, с

типографской краской. Недоставало квалифицированных журналистов и печатников.

Однако для тех, кто верно служил революции, находили необходимое. Нашлось оно и для

«Морского сборника», который заботился о развитии советской военно-морской

мысли. Журнал встал у колыбели зародившегося в годы борьбы с врагами Советской

власти нового военно-морского искусства, теоретической базой которого являлись

труды и практическая деятельность В. И. Ленина по строительству и руководству

Красной Армией и Флотом. «Морской сборник» помогал командирам частей и

кораблей, вчерашним рядовым матросам, приобрести необходимые военно-теоретические

знания.

30 апреля 1919 г. В. И. Лениным было подписано постановление

Совнаркома о «Морском сборнике», в котором говорилось:

«Отпустить Народному комиссариату по Морским делам за счет наличных средств

Государственного Казначейства дополнительным сверхсметным кредитом по § 5.

ст. 2-й сметы названного Комиссариата на январь — июнь с. г. на покрытие

перерасчетов по изданию «Морского сборника» 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей

ввиду последовавшего после составления сметы повышения ставок оплаты труда

журналистов».

Согретый ленинской заботой и вниманием, журнал твердо стоял на службе рево-

1 «Морской сборник», 1923, № 3—4, с. 3—4.

16

люции, которая, «отметая все ненужное и сохраняя ценное старое, умеет создавать

новое»2.

Под «ценным старым» всегда понималось воспитание у советских людей

«чувства гордости за свою Родину, за свой народ, за его высокие свершения, чувства

уважения к достойным страницам прошлого своей страны»3.

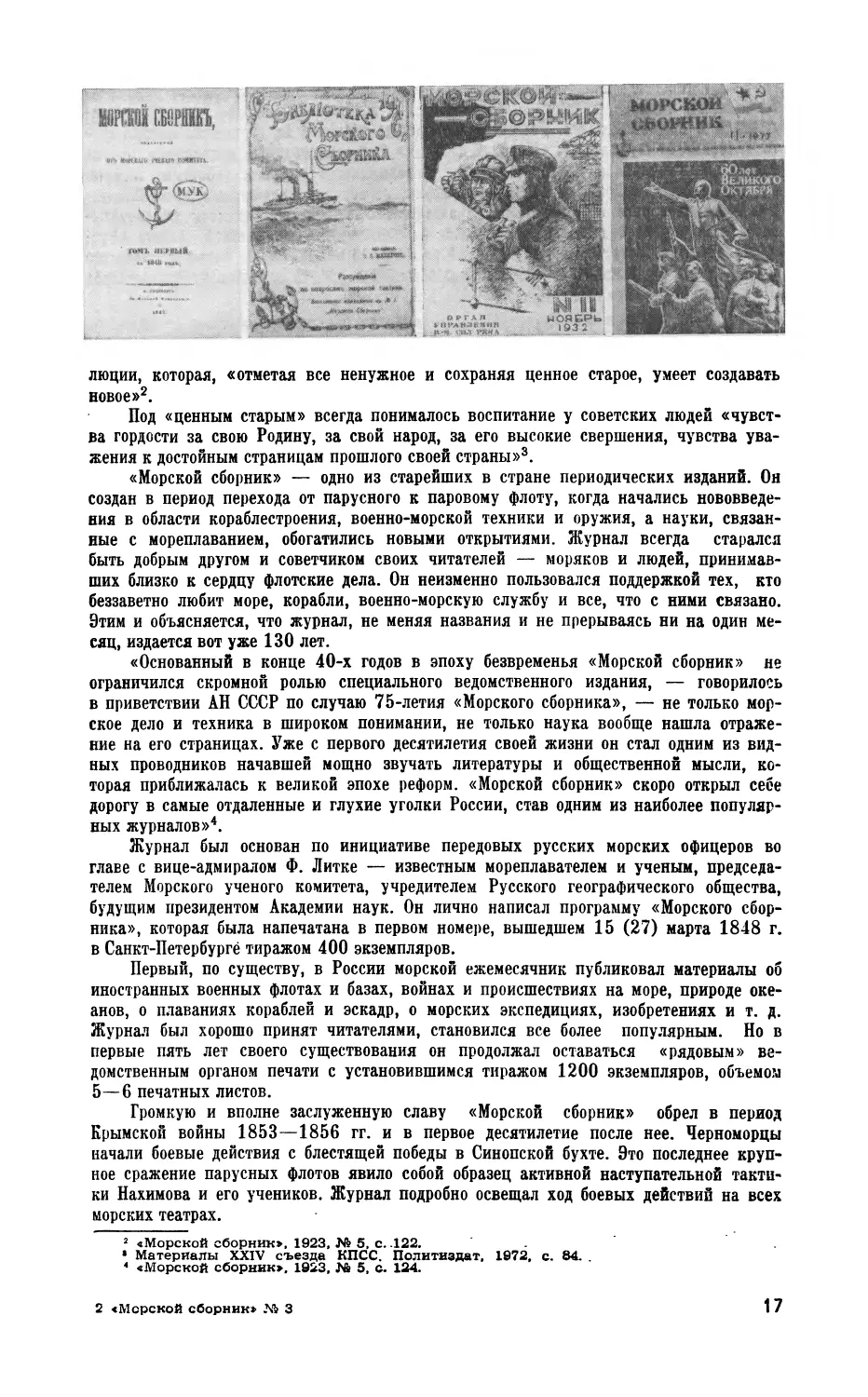

«Морской сборник» — одно из старейших в стране периодических изданий. Оя

создан в период перехода от парусного к паровому флоту, когда начались

нововведения в области кораблестроения, военно-морской техники и оружия, а науки,

связанные с мореплаванием, обогатились новыми открытиями. Журнал всегда старался

быть добрым другом и советчиком своих читателей — моряков и людей,

принимавших близко к сердцу флотские дела. Он неизменно пользовался поддержкой тех, кто

беззаветно любит море, корабли, военно-морскую службу и все, что с ними связано.

Этим и объясняется, что журнал, не меняя названия и не прерываясь ни на один

месяц, издается вот уже 130 лет.

«Основанный в конце 40-х годов в эпоху безвременья «Морской сборник» не

ограничился скромной ролью специального ведомственного издания, — говорилось

в приветствии АН СССР по случаю 75-летия «Морского сборника», — не только

морское дело и техника в широком понимании, не только наука вообще нашла

отражение на его страницах. Уже с первого десятилетия своей жизни он стал одним из

видных проводников начавшей мощно звучать литературы и общественной мысли,

которая приближалась к великой эпохе реформ. «Морской сборник» скоро открыл себе

дорогу в самые отдаленные и глухие уголки России, став одним из наиболее

популярных журналов»4.

Журнал был основан по инициативе передовых русских морских офицеров во

главе с вице-адмиралом Ф. Литке — известным мореплавателем и ученым,

председателем Морского ученого комитета, учредителем Русского географического общества,

будущим президентом Академии наук. Он лично написал программу «Морского

сборника», которая была напечатана в первом номере, вышедшем 15 (27) марта 1848 г.

в Санкт-Петербурге тиражом 400 экземпляров.

Первый, по существу, в России морской ежемесячник публиковал материалы об

иностранных военных флотах и базах, войнах и происшествиях на море, природе

океанов, о плаваниях кораблей и эскадр, о морских экспедициях, изобретениях и т. д.

Журнал был хорошо принят читателями, становился все более популярным. Но в

первые пять лет своего существования он продолжал оставаться «рядовым»

ведомственным органом печати с установившимся тиражом 1200 экземпляров, объемом

5—6 печатных листов.

Громкую и вполне заслуженную славу «Морской сборник» обрел в период

Крымской войны 1853—1856 гг. и в первое десятилетие после нее. Черноморцы

начали боевые действия с блестящей победы в Синопской бухте. Это последнее

крупное сражение парусных флотов явило собой образец активной наступательной

тактики Нахимова и его учеников. Журнал подробно освещал ход боевых действий на всех

морских театрах.

2 «Морской сборник». 1923, № 5, с. .122. ' .

• Материалы XXIV съезда КПСС. Политиздат. 1972, с. 84.

4 «Морской сборник». 1923, № 5, с. 124.

2 «Морской сборник» .МЬ 3 17

«На фоне всеобщей придавленности и жуткого молчания особенное значение

приобретает та роль, которую сыграл «Морской сборник» в истории русской

журналистики и общественности. Редкий голос правды раздался на страницах именно

этого «казенного» журнала» 5. «Морской сборник» был единственным источником, откуда

современники черпали наиболее полную информацию о военных действиях в

Крыму, на Балтике, в Белом и Баренцевом морях, об обороне Петропавловска-на-Камчат*

ке. Остальным русским изданиям до середины 1855 г. запрещалось

перепечатывать даже редкие официальные известия, публиковавшиеся в военной газете

«Русский инвалид». Естественно, что журнал расходился молниеносно. Тираж и число его

читателей росли, а напечатанные в нем сообщения с фронта и флотов переписывались

от руки и потом долго еще распространялись по стране.

Обнародование в «Морском сборнике» списков раненых независимо от воинские

званий, описание подвигов и публикация биографий героев войны — не только

офицеров, но и рядовых матросов — для глухой николаевской поры было большим

прогрессом.

Такие материалы высоко ценили передовые люди того времени. В частности,

Н. Чернышевский называл их «летописью севастопольской обороны, ярко

обрисовывающей жизнь русского воина, умирающего за Отечество, жизнь русского

простолюдина вообще».

Не прошли мимо внимания великого русского революционного демократа и

очерки о рядовых героях, напечатанные в журнале. Н. Чернышевский писал по этому

поводу: «Мужественные защитники разных укреплений, принадлежащие к морскому

ведомству, ваши имена не остались безвестными, они внесены в летопись той осады,

которая благодаря вашей беспредельной храбрости вынудила у самих врагов

признание о доблестях русского воина»6.

России удалось избежать военного разгрома на суше и на море, но

предотвратить поражение в войне она оказалась не в силах. Это вызвало недовольство в

стране и армии, обострило кризис крепостнической системы. Царское правительство

вынуждено было прибегнуть к политическому лавированию, показному либерализму,

снятию ряда цензурных ограничений, чем, как нельзя лучше, воспользовался

«Морской сборник». По словам известного флотского историка Ф. Веселаго, он «сделался

живым органом, верно представляющим положение морского дела в России и

касаясь... существенно важных государственных вопросов, привлек к сотрудничеству

замечательных ученых и литераторов. Широкая гласность, заменившая в морском

министерстве канцелярскую тайну, вызвала в «Морском сборнике» свободное

обсуждение и горячую полемику...»7.

Прогрессивный курс, взятый журналом, высоко оценивался такими видными

мыслителями и писателями, как А. Герцен, Н. Добролюбов, Н. Некрасов, Т.

Шевченко, Л. Кони, И. Тургенев, Н. Салтыков-Щедрин, и другими. О его положительной

программе писали «Колокол» и «Современник». Редакция смогла подобрать

прекрасный авторский актив и не ограничивала его только специальными темами. На

страницах «Морского сборника» впервые печатались путевые очерки «Фрегат «Палла-

да» И. Гончарова, который был специальным корреспондентом журнала в

экспедиции В. Путятина. Многие мысли писателя не потеряли своей злободневности до

наших дней:

«На море... одни ожидания опасности чего стоят! Но человеку врождена и

мужественность, надо будить ее в себе и вызывать на помощь, чтобы побеждать

робкие движения души и закалять нервы привычкою... Зато какие награды! Дальнее

плавание населит память, воображение прекрасными картинами, знаменательными

эпизодами, обогатит ум наглядным знанием всего, что знаешь по слуху»8.

По предложению редакции «Морского сборника» в 1858 г. писатель Д.

Григорович отправился в плавание в Средиземное море и написал книгу «Корабль «Ретви-

зан» (Год в Европе и на европейских морях)». Журнал опубликовал некоторые из

5 «Морской сборник», 1923, № 3—4, с. 73.

6 Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. ©оч., т. 2. Гослитиздат, 1949, с. 581.

7 Обший морской список. Ч. IX, СПб. 1897, с. 18.

s И. Гончаров. Фрегат «Паллада». Воениздат, 1940, с. 195—106.

18

морских рассказов и очерков К. Станюковича, В. Даля, И. Льховского, А.

Вышеславцева. А в Л? 10 за 1861 год были напечатаны «Путевые заметки русского

матроса» — дневники Ивана Лыкова — матроса 9-го флотского экипажа, которые тот вел

во время плавания в Средиземном море. В «Морском сборнике» помещали свои статьи

и очерки писатели А. Писемский, М. Михайлов, А. Островский, Г. Данилевский,

Г. Филиппов, известные ученые Н. Пирогов, Э. Ленд, Б. Якоби, педагоги К. Ушин-

ский, Ф. Толь, многие видные русские мореплаватели и общественные деятели.

Журнал откликался на многие острые жизненные проблемы. Он выступал за

отмену телесных наказаний военнослужащих, за перестройку системы образования,

воспитания и судопроизводства, критиковал крепостнические порядки в армии и на

флоте. Его популярность росла. В 1854 г. тираж достиг довольно значительной для

того времени цифры — 6 тыс. экземпляров, превысив тираж «Современника» —

самого прогрессивного и наиболее читаемого журнала своей эпохи. «Морской

сборник» выписывался в 70 городах России и во многих зарубежных странах.

Но главное заключалось в том, что «Морской сборник» стал в одну шеренгу с

самыми передовыми изданиями того времени и привлек к себе внимание широкой

общественности.

Наряду с общественно-политическими в журнале разбирались многие

специальные вопросы, в том числе переход от парусов к пару, от дерева к металлу, от

гладкоствольной к нарезной артиллерии. Появились публикации основателя «пароходной

тактики» Г. Бутакова. О его пароходофрегатах, действовавших в Крымскую войну

на Черном море, «Морской сборник» писал, что они «не только научили нас

своими военно-боевыми подвигами при обороне Севастополя, как и чем должны и могут

суда парового флота оказывать содействие военно-сухопутным силам при совместных

их действиях... Они и еще доказали нам, что этот высоконравственный дух единения

сухопутных и морских сил государства может совершать чудеса...»9.

Но прогрессивная позиция, занятая журналом, устраивала далеко не всех. По

мере того как затягивались раны, нанесенные войной, и стабилизировалось

внутриполитическое положение, самодержавие возвращалось к старому. «Морской сборник»

начали «одергивать» все чаще и чаще. Несколько раз журнал пытались даже

закрыть под предлогом «нерентабельности», но за него вступались читатели, и он

продолжал выходить, правда, от острых общественно-политических вопросов пришлось

отойти.

Но «Морской сборник» продолжал многое делать для распространения знаний,

связанных с мореплаванием, ведением боя, постройкой кораблей, использованием

эружия, эксплуатацией различных механизмов. В нем выступали видные адмиралы

и офицеры, в том числе С. Макаров, Г. Бутаков, И. Лихачев, А. Попов, инженеры

С. Джевецкий, И. Бубнов, А. Крылов, специалисты по вооружению, истории.

«Морской сборник» можно назвать своеобразной морской энциклопедией того времени.

Большое место журнал отводил обобщению опыта русско-турецкой 1877—

1878 гг., русско-японской 1904—1905 гг., а также первой мировой войн.

Однако настоящая история у него началась в советское время, после великих

октябрьских событий. Коммунистическая партия поставила журнал на службу новому

Рабоче-Крестьянскому Флоту, созданному для защиты завоеваний трудящихся.

29 ноября 1917 г. он переходит в ведение комиссара Морского генерального штаба.

Первым главным редактором назначается С. Лукашевич10.

Под руководством партийных органов была проведена коренная перестройка

работы редакции на решение новых задач.

Журнал твердо держал революционный ленинский курс. В нем публиковались

важнейшие декреты Советской власти, распоряжения морского командования,

материалы о революционном движении на флоте, освещалась хроника гражданской

войны, приводилось описание героического Ледового похода кораблей Балтийского флота

1918 г., действий многочисленных советских речных и озерных флотилий,

раскрывалось их взаимодействие с сухопутными войсками Красной Армии. В «Морском

сборнике» помещались статьи на военно-политические темы, по военно-морскому ис-

9 «Морской сборник», 1904, № 5, с. 28—29.

10 С. П. Лукашевич — бывший унтер-офицер, радиотелеграфист эсминца «Б'садник»,

гласный редактор журнала в 1918—1919 гг. и в 1923—1926 гг.

19

кусству, по иностранным флотам, их действиям в мировую войну. «Морской сборник»

сыграл важную роль в формировании взглядов красных командиров первого

поколения.

Большую работу проделал журнал в 1922—1929 гг. особенно после решений

X съезда РКП(б) и IX Всероссийского съезда Советов по строительству флота.

Помощник по Морским делам Главнокомандующего всеми вооруженными силами республики

Э. Панцержанский и комиссар Морских сил республики В. Зоф имели все основания

заявить в 1923 г.:

«...Современный «Морской сборник» смелыми шагами, отбрасывая рутину,

прокладывает новые пути научно-исследовательской работы для строительства Рабоче-Кре-

стьянского Красного Флота» п.

Редакция старалась по-новому, диалектически подходить к разработке вопросов

военной теории. И это не осталось не замеченным. Реввоенсовет Балтийского флота

отмечал в связи с 75-летием журнала: «Ныне, освещая морскую жизнь и науку сквозь

призму научного марксистского метода, он становится на широкую дорогу

строительства Красных Флотов Союза Республик». А Военная секция Петроградского Совета

в послании журналу выразила уверенность в том, что «военно-морская научная мысль

Рабоче-Крестьянского Красного Флота будет крепнуть и развиваться под огненным

вымпелом Красного Октября»12.

В соответствии с задачами, поставленными партией перед флотом на X съезде

РКП(б), разработал свою программу и «Морской сборник», опубликовавший ее в

последнем номере за 1926 г. В ней говорилось, что задачами журнала будут:

«Освещение и разработка военно-морских политических вопросов и вопросов воссоздания

морских сил СССР; исследование важнейших вопросов морской стратегии, тактики и

организации в их современном состоянии; разработка вопросов морской обороны

СССР и совместных действий флота и армии; обсуждение вопросов военно-морского

воспитания, обучение и подготовка личного состава флота: исследование боевого и

организационного опыта империалистической и гражданской войн на море;

разработка вопросов новейшей военно-морской техники; систематическая информация о

состоянии и развитии морских сил иностранных государств; обзор новейшей русской

и иностранной военно-морской и военной литературы».

Придерживаясь объявленной программы, журнал стал больше уделять внимания

развитию молодого оперативного искусства. Значительное место отводилось анализу

боевой деятельности речных флотилий в период гражданской войны, рассмотрению

возможностей сил флота в оказании помощи (содействия) приморскому флангу

сухопутных войск с упором на взаимодействие между всеми участвующими в операции

силами.

В 1931 —1946 гг. главными редакторами «Морского сборника» являлись в

основном начальники и комиссары Военно-морской академии: Г. Киреев, Г. Окунев,

П. Стасевич, В. Круглов, В. Петровский, В. Алафузов, Ю. Пантелеев, П. Абанькин,

которые многое сделали для распространения военных и военно-политических

знаний среди читателей журнала.

Поскольку по довоенным взглядам ВМФ должен был в большинстве случаев

решать главным образом оборонительные задачи в тесном взаимодействии с

сухопутными силами, то и затрагиваемые «Морским сборником» проблемы часто носили

«прибрежный» характер. Статьи посвящались тактике легких сил, береговой

артиллерии, организации боя с прорывающимся к нашим берегам противником на минно-

артиллерийской позиции. Но чем ближе подходило время к началу второй мировой

войны, тем чаще на его страницах стали появляться материалы о тактике подводных

лодок и морской авиации, а также линкоров и крейсеров на вражеских

коммуникациях у баз противника и при бое в открытом море.

Большое место занимали вопросы руководства Коммунистической партией

Вооруженными Силами страны, и в частности Военно-Морским Флотом. Немало

внимания уделялось и «молодежной теме», поскольку комсомольская прослойка среди

личного состава флота и читателей «Морского сборника» неуклонно росла. Публиковались

не только отдельные статьи, выпускались тематические номера журнала. Так, на-

11 «Морской сборник», 1923, № 5, с. 124.

12 Та м же, с. 127 — 128.

20

пример, Ms 6 за 1928 г.. был посвящен 10-летию ВЛКСМ, № 10 за 1932 г. —

10-летию шефства комсомола над флотом, № 10 за 1933 г. — 15-летию комсомола

и одиннадцатой годовщине шефства.

Ответственные задачи решал журнал в годы Великой Отечественной войны. Его

авторы обобщали боевой опыт наших флотов и флотилий, различных родов сил ВМФ.

«Морской сборник» знакомил читателей также с оружием, техникой и тактикой

противника, действиями флотов союзников. В ряде статей разоблачался авантюризм

военно-морских теорий гитлеровцев. «Морской сборник» твердо придерживался правила

«Учить тому, что нужно на войне». С этих позиций анализировались бои и операции,

использование оружия, тактика и организация взаимодействия разнородных сил,

вопросы разведки, тактической и оперативной маскировки. Эти вопросы широко

освещались и в первые послевоенные годы.

Благодаря неустанной заботе партии и правительства о повышении

обороноспособности страны после Великой Отечественной войны неизмеримо возросла мощь

ВМФ. Он стал атомным, ракетоносным — достойным величия первого в мире

государства рабочих и крестьян. Основу его могущества составляют ныне подводные

атомные ракетоносцы и ракетоносная авиация. Изменились тактико-технические

свойства и боевые возможности надводных кораблей и морской пехоты. На кораблях,

самолетах и в береговых частях широкое применение нашли радиоэлектроника,

телемеханика, автоматика. По-иному стали решаться ныне вопросы управления силами.

«Морской сборник» помогает офицерам овладеть комплексом современных

знаний, навыками воспитательной работы в дальних океанских походах, умением

поддерживать высокую боевую готовность своих частей и заведовании. В соответствии с

этими сложными задачами и строится работа журнала. Большую помощь ему

оказывали и оказывают Главный штаб и политуправление Военно-Морского Флота.

Военный совет ВМФ постоянно направляет деятельность «Морского сборника»,

заслушивая на своих заседаниях доклады главного редактора, ставя перед журналом

конкретные задачи и указывая пути их выполнения. Он требует от редакционного коллектива

неуклонно проводить линию ЦК КПСС и Советского правительства в развитии

флота и повышении его боевой готовности; пропагандировать марксистско-ленинскую

теорию, решения съездов КПСС и Пленумов ЦК партии; формировать у офицеров

высокие морально-политические качества — идейную убежденность, политическую

бдительность, деловитость, знание военного дела, смелость, решительность, чувство

ответственности за порученное дело, умение правильно воспитывать и руководить

подчиненными. Над решением этих и многих других вопросов продолжает сейчас работать

журнал.

Своеобразным творческим отчетом перед читателями был 1973 год, когда по

решению военного совета ВМФ отмечалось 125-летие журнала. На его юбилей

откликнулись большинство центральных газет, в том числе «Правда», «Известия»,

«Литературная газета», «Красная звезда», ряд военных журналов и местная печать. За

заслуги в деле коммунистического воспитания советских военных моряков Президиум

Верховного Совета РСФСР Указом от 5 марта 1973 г. наградил «Морской сборник»

Почетной грамотой.

За последние годы журнал много сделал по пропаганде революционных и боевых

традиций Коммунистической партии и советского народа, героизма военных моряков

(и не только их), проявленного в годы революции, гражданской и Великой

Отечественной войн, славной истории нашего флота. «Морской сборник» всесторонне

освещал боевую и политическую подготовку, партийно-политическую работу в дальних

походах, рассказывал о морально-политической закалке военных моряков, опыте

работы передовых командиров и политработников по воспитанию и обучению личного

состава, укреплению воинской дисциплины, по безаварийной эксплуатации оружия и

боевой техники, воспитывал у военных моряков любовь к морю, к военно-морской

службе, стремление к стойкому преодолению трудностей в дальних плаваниях,

формировал у них высокие морально-боевые качества, способствовал овладению

офицерами ленинским стилем работы, умением правильно обучать и воспитывать

подчиненных.

Журнал популяризировал литературу, имеющую отношение к кораблям, морям и

21

океанам. Показывал,, как в монументальной пропаганде отражается история флота.

Ксташ, за хорошо поставленную пропаганду памятников (4-я страница обложки)

«Морской сборник» удостоен диплома 1-й степени Центрального совета

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а за пропаганду достижений

науки и техники — бронзовой медали ВДНХ.

Популярность «Морского сборника» растет. За последние 10 лет тираж его

увеличился в два раза. Конечно, есть еще много нерешенных вопросов, касающихся

содержания некоторых статей и тематики, встречаются порой досадные ошибки. На

это указывают военный совет и политическое управление ВМФ. Давая

положительную оценку тем или иным материалам, читатели высказывают и немало критических

замечаний. Редакция очень внимательно относится к каждому письму, благодарит их

авторов и старается своевременно и правильно на них реагировать.

Редакция, редакционная коллегия, авторский коллектив, читательский актив

стремятся сделать все возможное, чтобы «Морской сборник» правильно решал

стоящие перед ним задачи, чтобы он и впредь твердо следовал курсом Октября, взятым

журналом с первых дней революции.

ВОЕННО-МОРСКАЯ ТЕОРИЯ НА СТРАНИЦАХ

«МОРСКОГО СБОРНИКА»

Вице-адмирал запаса В. СОЛОВЬЕВ

ШЛЕТ назад стал выходить один

из старейших специальных

журналов нашей страны «Морской сборник».

Издавая его, Морской Ученый Комитет

преследовал цель «пещись о

распространении полезных сведений между

служащими во флоте» К

Рождение журнала обусловлено

историческим велением времени, и в первую

очередь назревшей необходимостью

перестройки флота.

Несмотря на все пороки военной

системы того времени, в среде передовых

морских офицеров начала зреть идея

разработать свою национальную теорию

ведения войны на море, поставить на

научную основу организацию и

строительство русского флота.

С самого начала к сотрудничеству в

журнале были привлечены виднейшие

флотоводцы, ученые и лучшие

представители русской интеллигенции.

Прогрессивная направленность журнала

встречала широкое одобрение у передовых

офицеров русского флота и у

революционных демократов России.

1 Положение о Морском Ученом

Комитете («Морской сборник», 1923, Я» 3, с. 11).

Освещая важные проблемы военно-

морского искусства, «Морской сборник»

одновременно становится трибуной для

пропаганды опыта боевых действий на

море. Военные реформы, проводимые во

второй половине прошлого столетия,

широко обсуждались на страницах

журнала, что само по себе являлось

невиданным в условиях жесточайшей цензуры

того времени.

В заслугу журнала следует поставить

разработку проблем военно-морского

искусства парового флота с

привлечением самых квалифицированных авторов,

таких, как адмиралы Г. Бутаков, И.

Лихачев, а также подробное освещение

вопросов военно-морской техники и

кораблестроения (статьи адмиралов С.

Макарова, А. Крылова, офицеров и инженеров

С. Джевецкого, И. Алымова, В. Андреева,

М. Окунева) и оружия (А. Бринч, Л. Кер-

бер, А. Реммерт, И. Чельцов).

Замечательные труды в области

гидрографии и океанографии публиковали

ученые Ю. Шокальский, И. Шпиндлер,

по гидрологии — В. Врангель, по

метеорологии — М. Рыкачев. Начиная с

22

1877 г. большое внимание уделяется

вопросам подводного плавания и

использования для нужд флота воздушных

аппаратов.

В «Морском сборнике» печатались

материалы о создании и применении

броненосного флота, подготовке и обучении

личного состава, развитии оружия и

технических средств. Публикации передовых

ученых того времени Е. Березина, А.

Попова, А. Крылова, Н. Кладо формируют

подлинно научный облик журнала.

В 1897 г. журнал в нескольких номерах

опубликовал работу вице-адмирала С.

Макарова «Рассуждения по вопросам

морской тактики», которая явилась крупным

вкладом в развитие русской

военно-теоретической мысли.

Положительная роль «Морского

сборника» в развитии военно-морской теории

еще больше повышается, если учесть

общую реакционную обстановку того

времени.

После Великого Октября началась

новая история и для журнала «Морской

сборник». Безоговорочно перейдя на

сторону молодой Советской власти, он стал

верным проводником идей партии

большевиков в строительстве Рабоче-Кресть-

янского Красного Флота. Несмотря на

тяжелейшее экономическое положение в

стране, Совнарком 30 апреля 1919 г. по

инициативе В. И. Ленина изыскал

возможность дополнительных ассигнований

для обеспечения бесперебойного

издания журнала. «Морской сборник»

находит поддержку со стороны других

политических и военных изданий. Редакции

журналов «Книга и революция»,

«Красная Армия», «Армия и революция»,

«Красный балтиец», «Военный вестник»,

«Военная мысль и революция»

помещают положительные рецензии на издания

«Морского сборника» в 1919—1922 гг.

Журнал систематически освещает

историю боевой деятельности русского и

советского флотов, показывает роль

моряков в революционном движении,

значение флота в обороне Советского

государства, оперативно откликается на

практические нужды восстановления и

развития флота, и в частности морской

авиации.

В середине 20-х годов в «Морском

сборнике» разгорелась дискуссия, какой

флот предпочтительнее строить,

корабельный или воздушный? Но ее

участники вскоре пришли к выводу о

неправомерности противопоставления одного

другому, так как и корабли, и самолеты

должны быть в составе современных

военно-морских сил. Читатели и авторы

обсуждали отдельные положения

проекта боевого устава флота и проблемы

военно-морского искусства.

Во второй половине 20-х годов со

страниц не сходила тема «малой войны», или,

точнее, «войны малым флотом».

Активный участник дискуссии, будущий

командующий Северным флотом, К. Душенов

суть этих понятий определил так:

«Малая война для Красного флота будет

состоять в искусстве ведения борьбы с

превосходящим противником».

Традиционными стали выступления на

страницах журнала руководящего

состава флотов: В. Орлова, Э. Панцержанско-

го, М. Викторова, И. Кожанова, К. Душе-

нова по различным вопросам, в том

числе и военно-теоретическим.

Острой критике подвергались

реакционные буржуазные военно-морские

теории, и прежде всего махэно-коломбов-

ская теория владения морем.

Одновременно с критикой апологетов

англо-американского империализма журнал

обратился к советским ученым-морякам с

призывом разрабатывать советское

военно-морское искусство на основе

марксистско-ленинской методологии и учения

о войне и армии.

И призывы не остались без ответа. По

содержанию публикуемых статей было

видно, как все четче

выкристаллизовывалось наше военно-морское оперативное

искусство, занявшее положение между

стратегией и тактикой, чего не было и

нет в арсенале буржуазного военного и

военно-морского искусства.

Важная область военных знаний о

закономерностях вооруженной борьбы на

море, о путях и способах достижения

победы над сильным морским

противником, оформившаяся в относительно

самостоятельную отрасль военной науки —

военно-морская теория, всегда

использовала «Морской сборник» как широкую

научную трибуну.

Отечественная военно-морская теория в

своем развитии прошла долгий и сложный

путь борьбы с зарубежным влиянием, за

право на существование. В подлинно

научную она превратилась лишь в

советское время, когда встала на прочный

фундамент марксистско-ленинской

идеологии, единых принципов военной науки

23

руководства со стороны

Коммунистической партии Советского Ссюза военным

строительством.

В современных условиях расстановки

сил на международной арене, когда

основные противоборствующие стороны

разделены океанами и морями, когда

наиболее ярко проявляется полная

зависимость мощи основных агрессивных

группировок на сухопутных театрах от

военно-экономического потенциала США,

что вызывает необходимость

развертывания грандиозных сражений на просторах

Мирового океана, повышается роль

вооруженной борьбы на море в общей

системе военных действий, приобретает

особое значение дальнейшее развитие

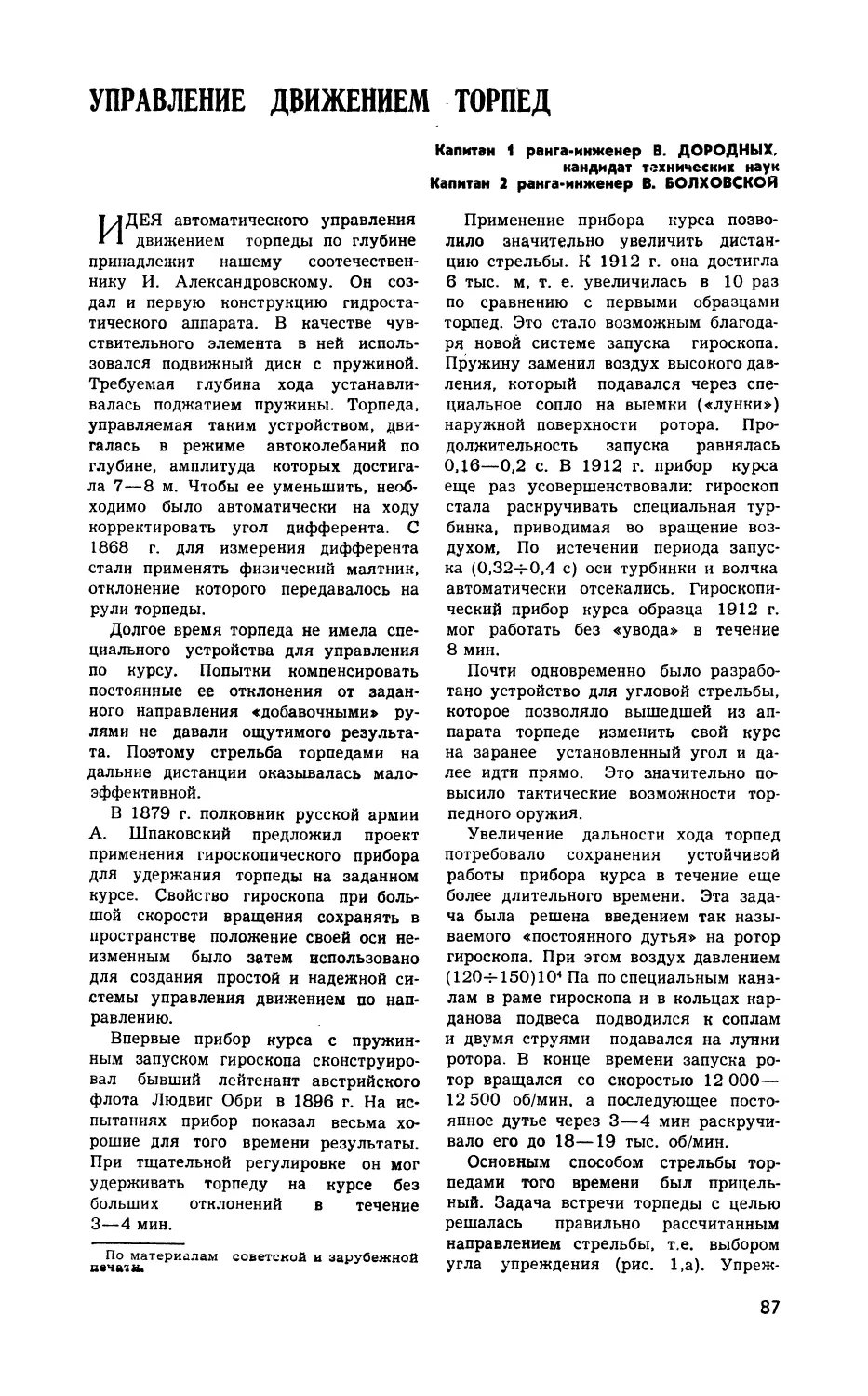

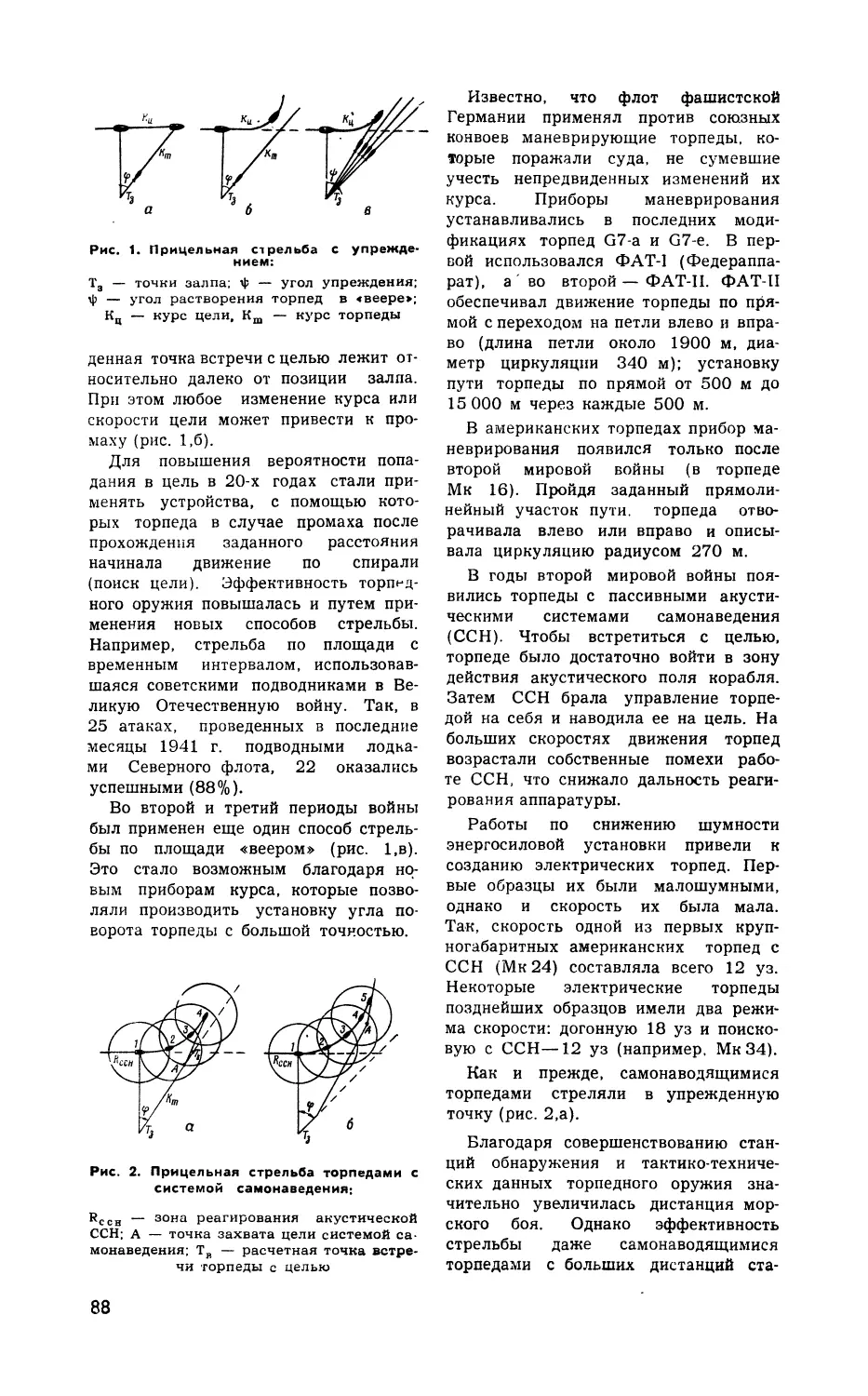

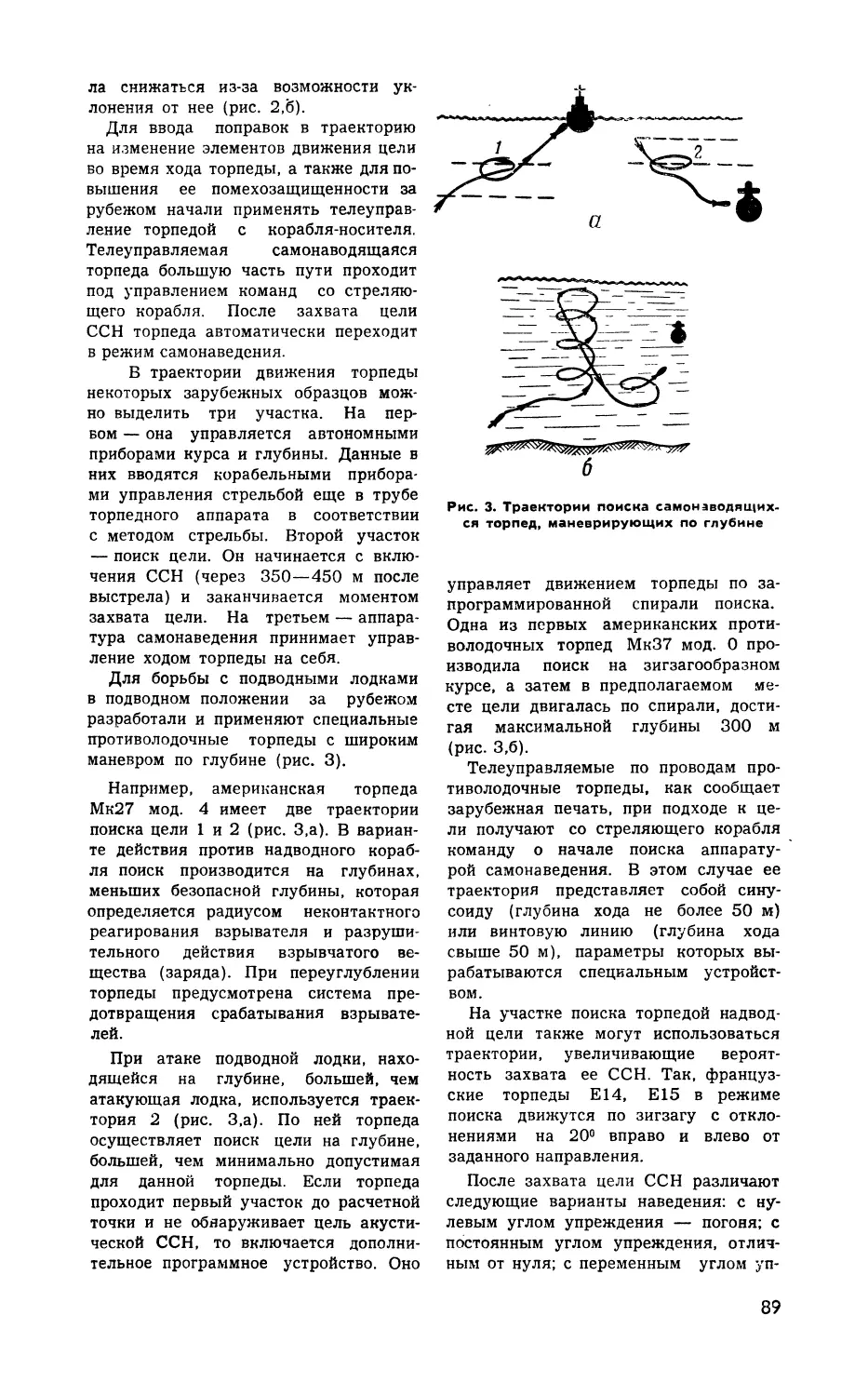

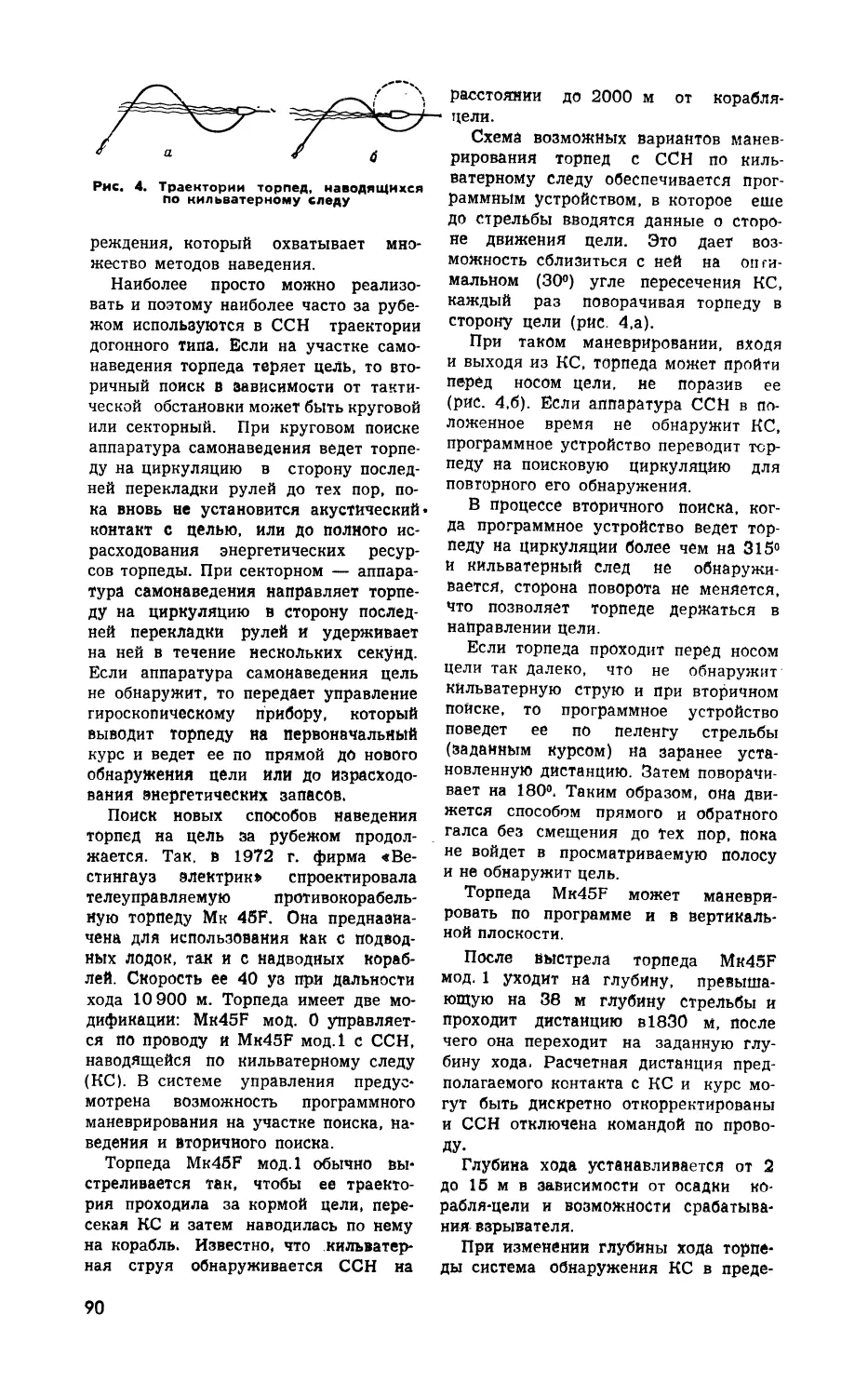

Военно-Морского Флота.