Text

За нашу Советскую Родину!

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

АПРЕЛЬ 1978 Г.

ИЗДАЕТСЯ С 1848 ГОДА

В номере:

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

Н. Кузин. Ленинизм и революционное преобразование мира 4

♦ * *

В. Кидалов. Боевой рапорт флотского комсомола 9

И. Лычагин. Делегат комсомольского съезда 14

* * ♦

Вести с флотов 16

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИСКУССТВО

Г. Морозов, П. Фиш. Оборона военно-морских баз 21

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

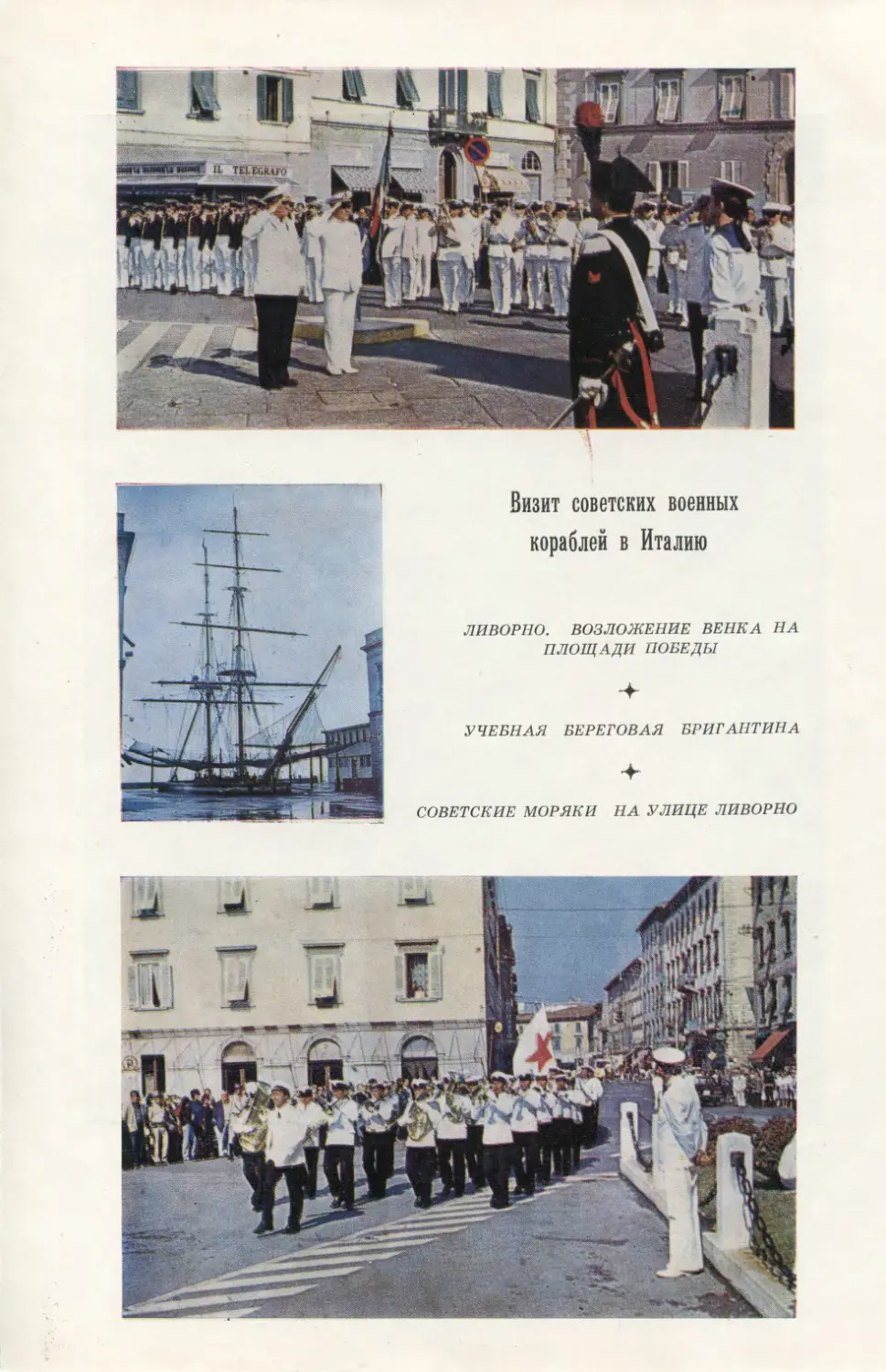

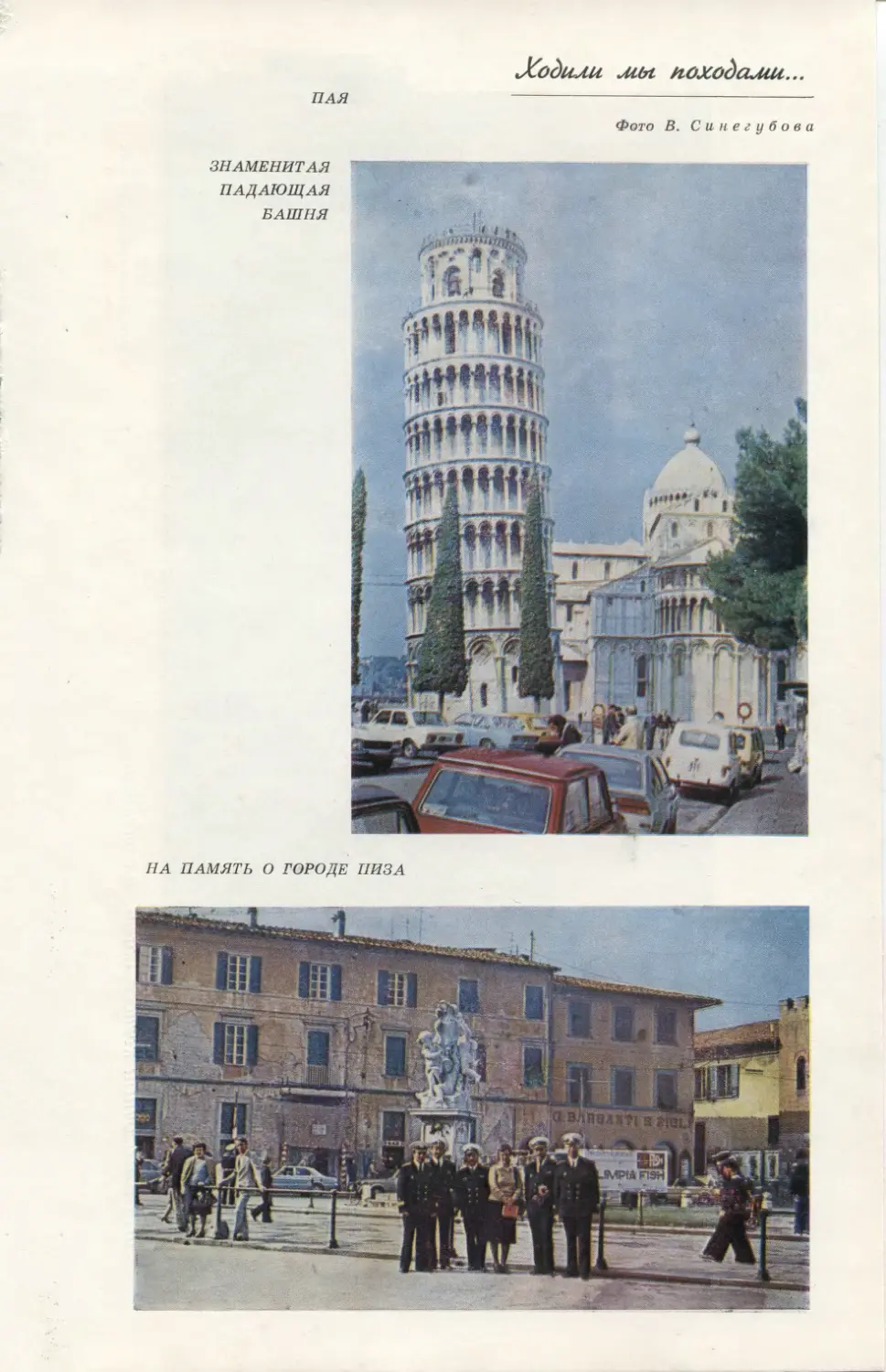

В. Седукин. Политическое воспитание в дальнем походе 25

В. Русинов. Период становления 28

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Д. Сигал. Мастерство и социалистическое соревнование 32

А. Яковлев. Экзамен по кораблевождению 36

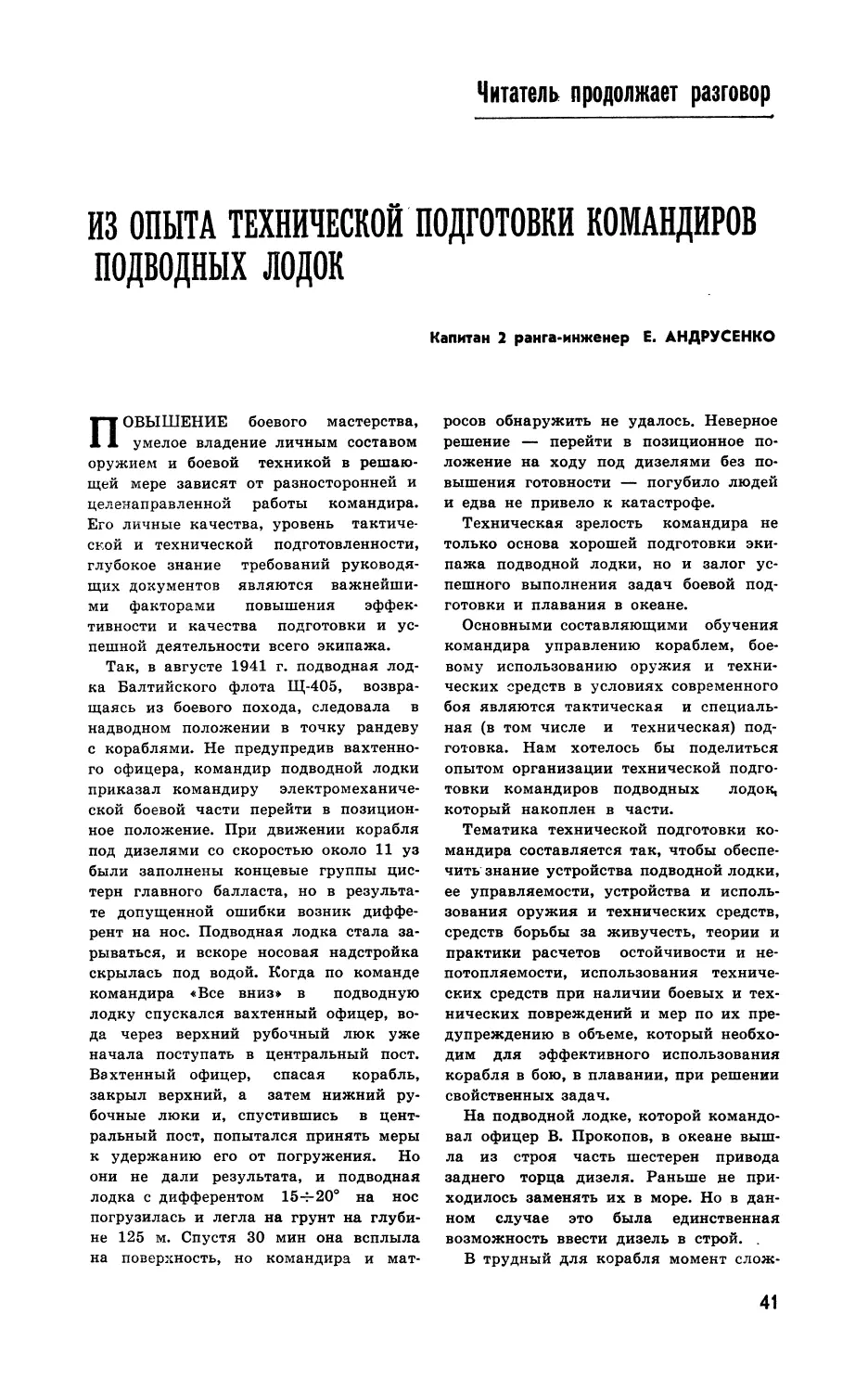

Е. Андрусенко. Из опыта технической подготовки командиров подводных лодок 41

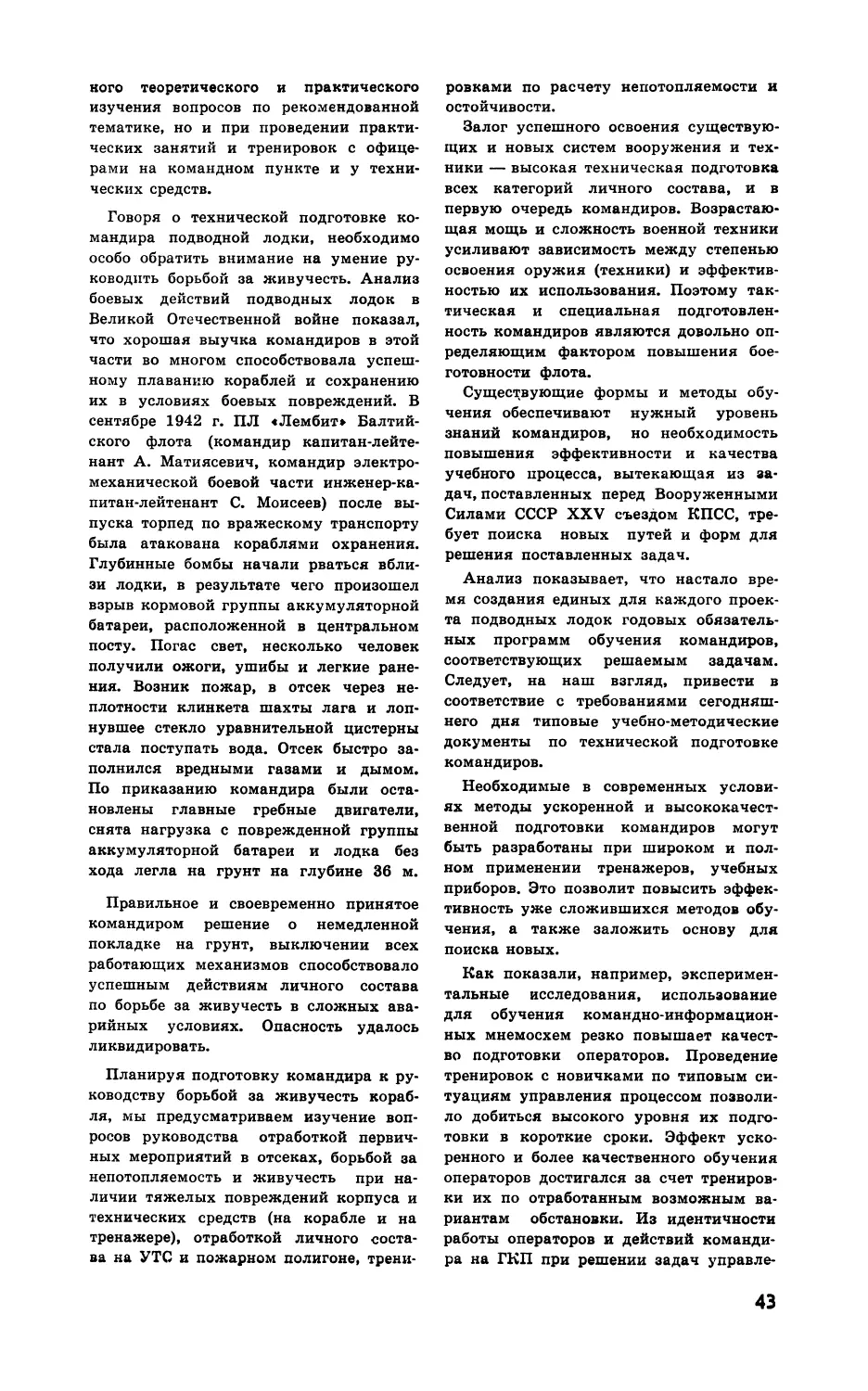

Т. Забиров, В. Негашев. Психологическая подготовка к борьбе за живучесть корабля 44

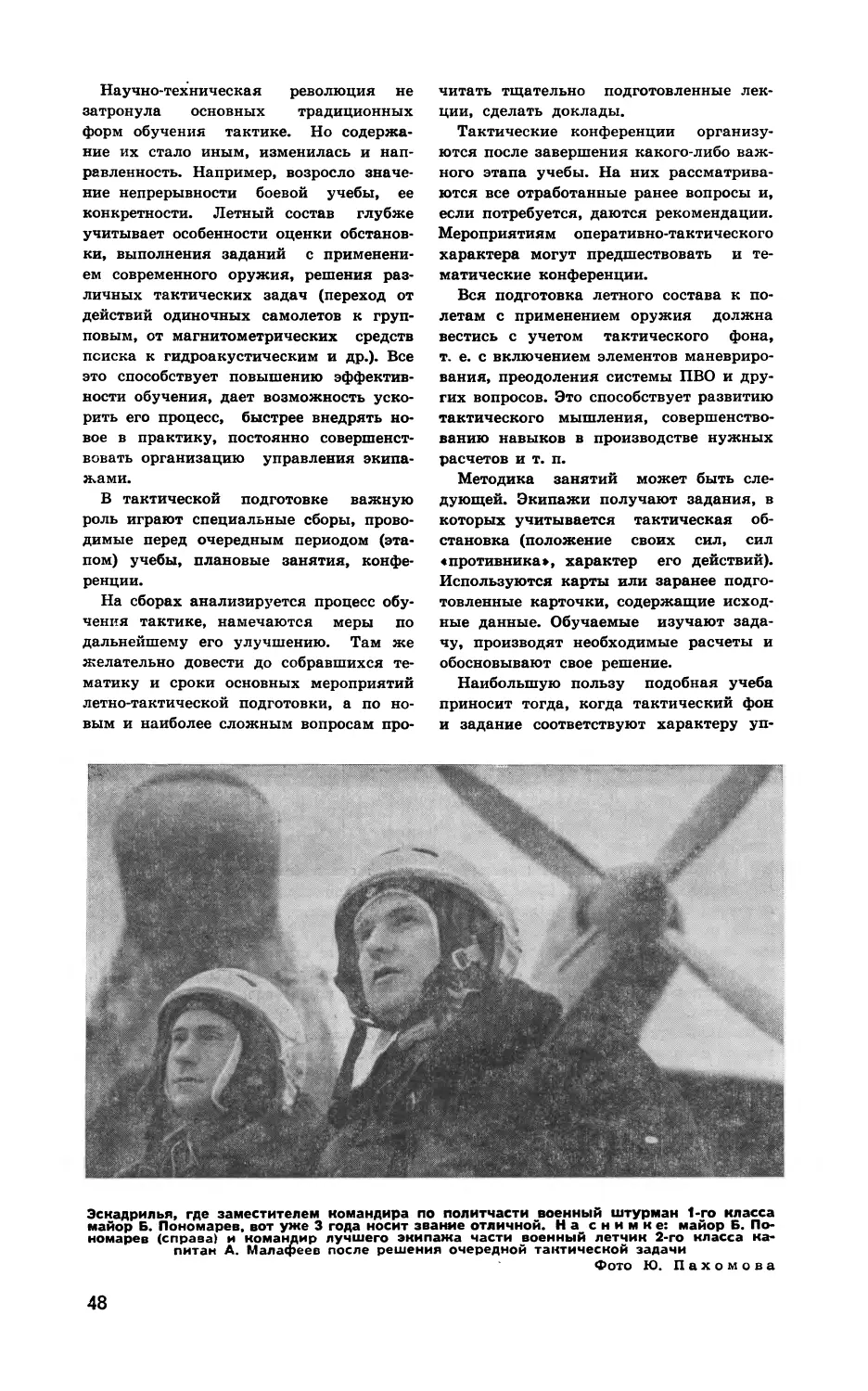

А. Артемьев. Тактическая учеба авиатора-противолодочника 47

A. Ветохов. Летчику о военно-инженерной психологии 52

П. Берегов. Командир, тактика, бой 54

B. Германович. Туризм — активный отдых 57

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

МОСКВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

С. Волков. Здравствуй, Кронштадт! 61

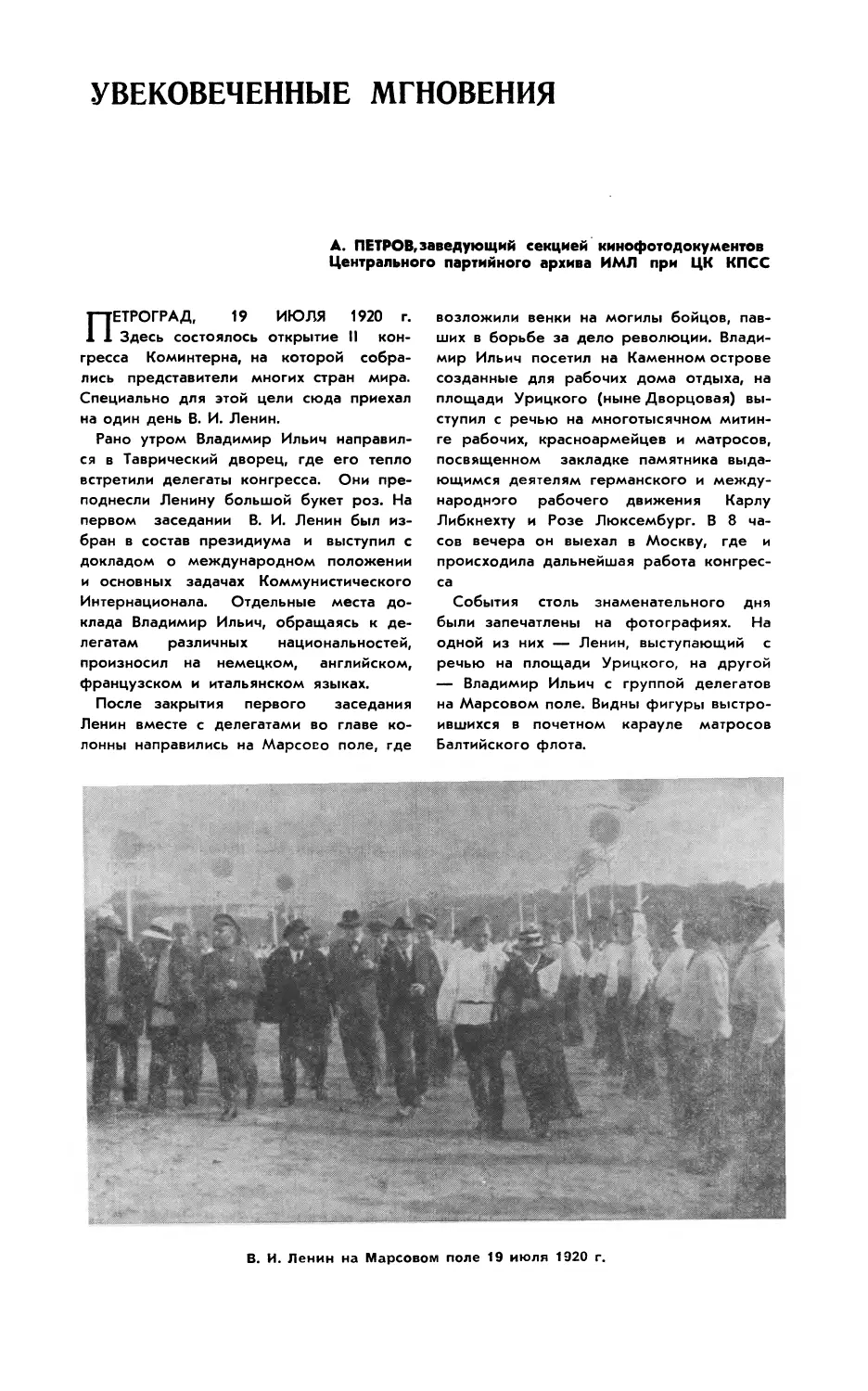

А. Петров. Увековеченные мгновения Ь4

Н. Минаев, А. Очеретяный. Современному флоту быть! 65

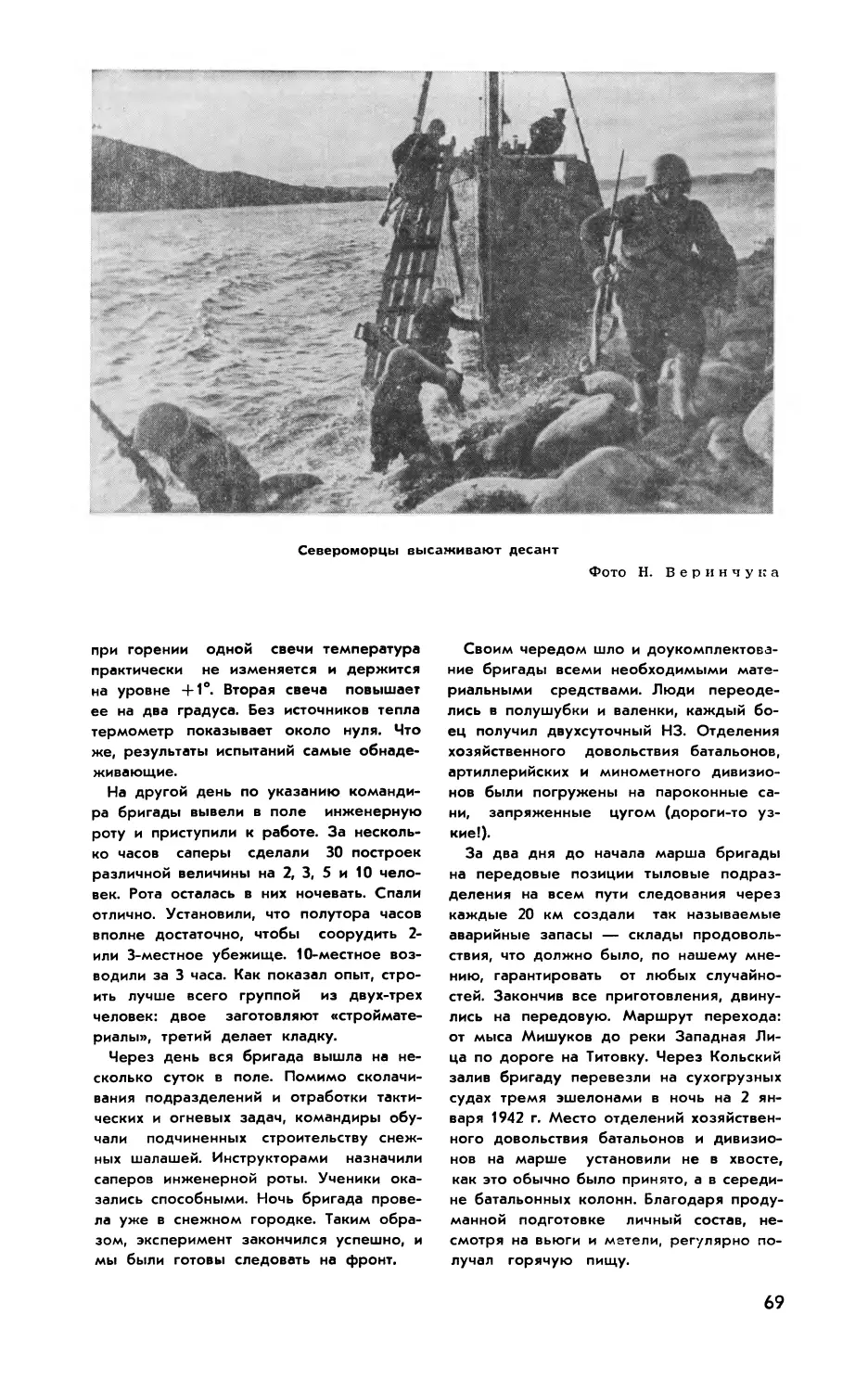

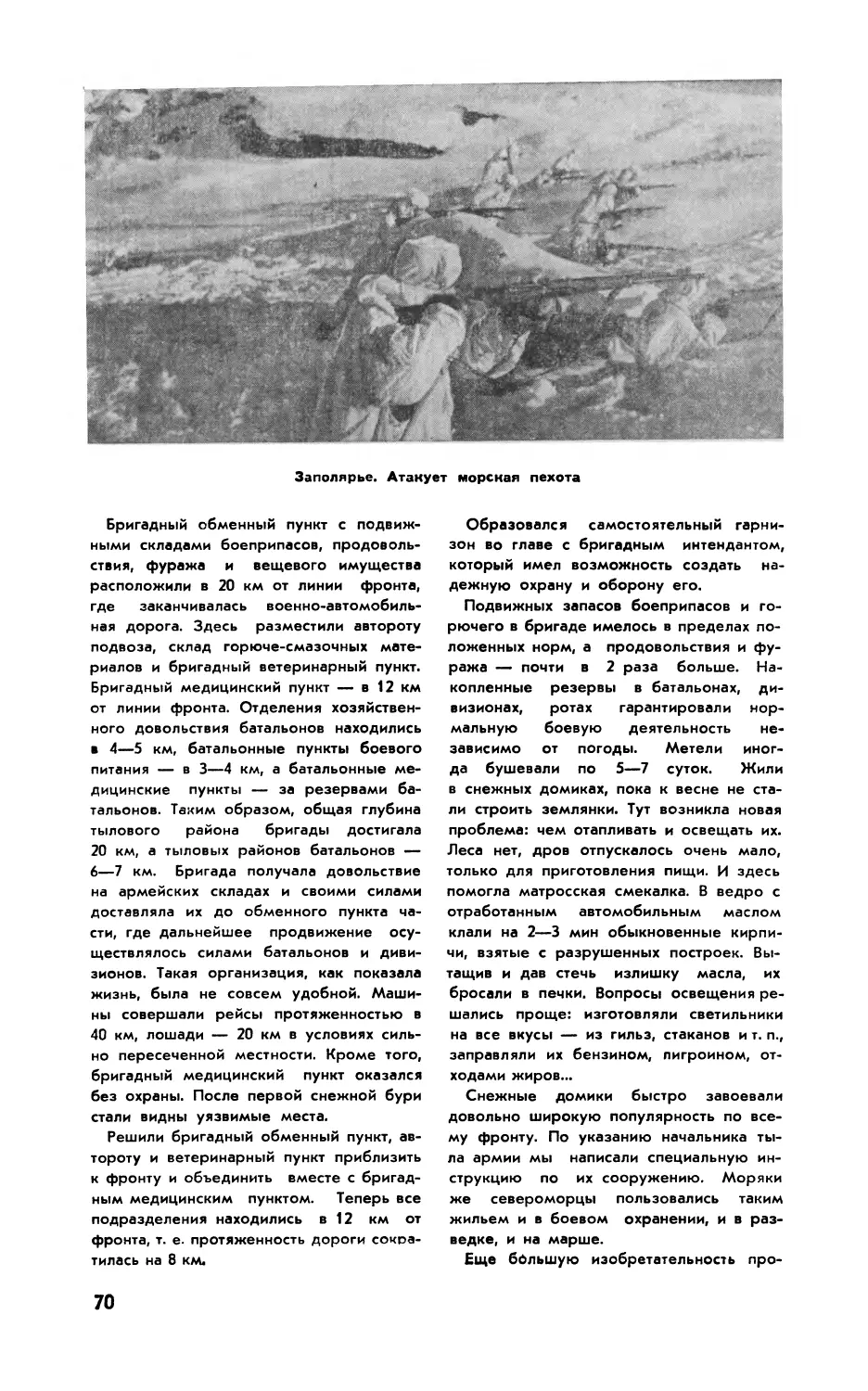

С. Скрябин. Строительный материал — снег 68

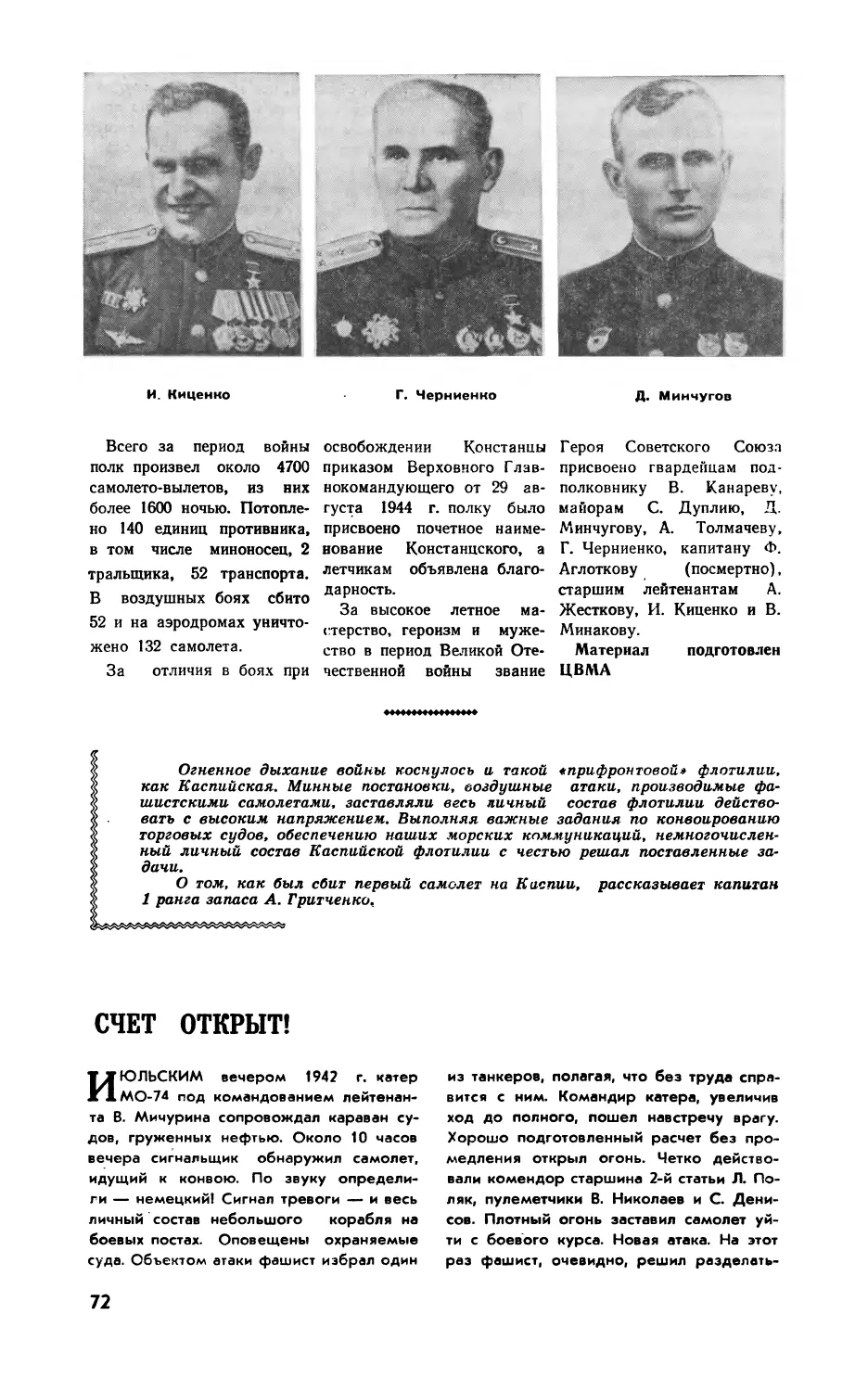

Заслужили в боях за Родину 71

А. Гритченко. Счет открыт! 72

А. Николенко. Рядом их имена 73

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

A. Горячкин. О ходкости судов 76

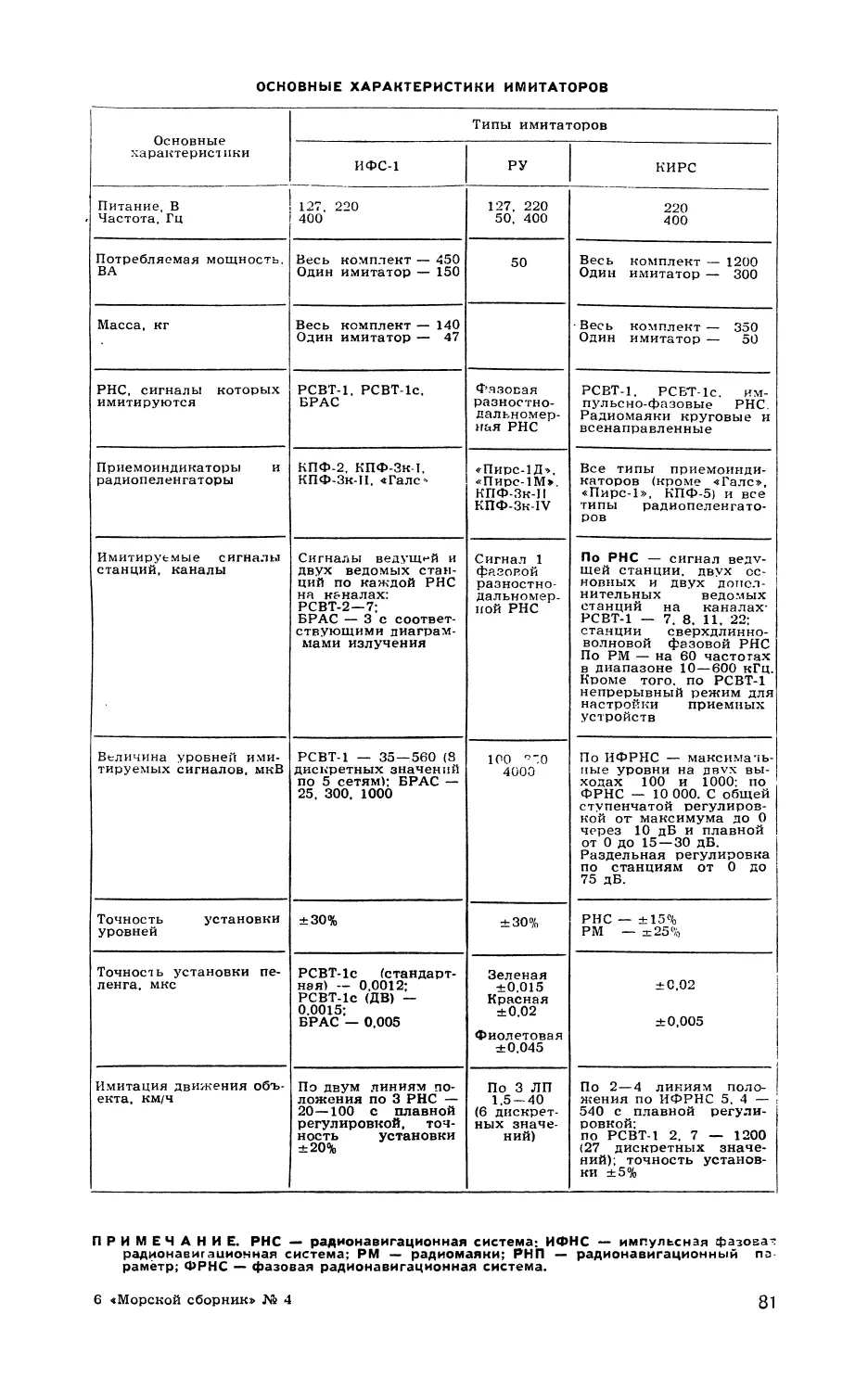

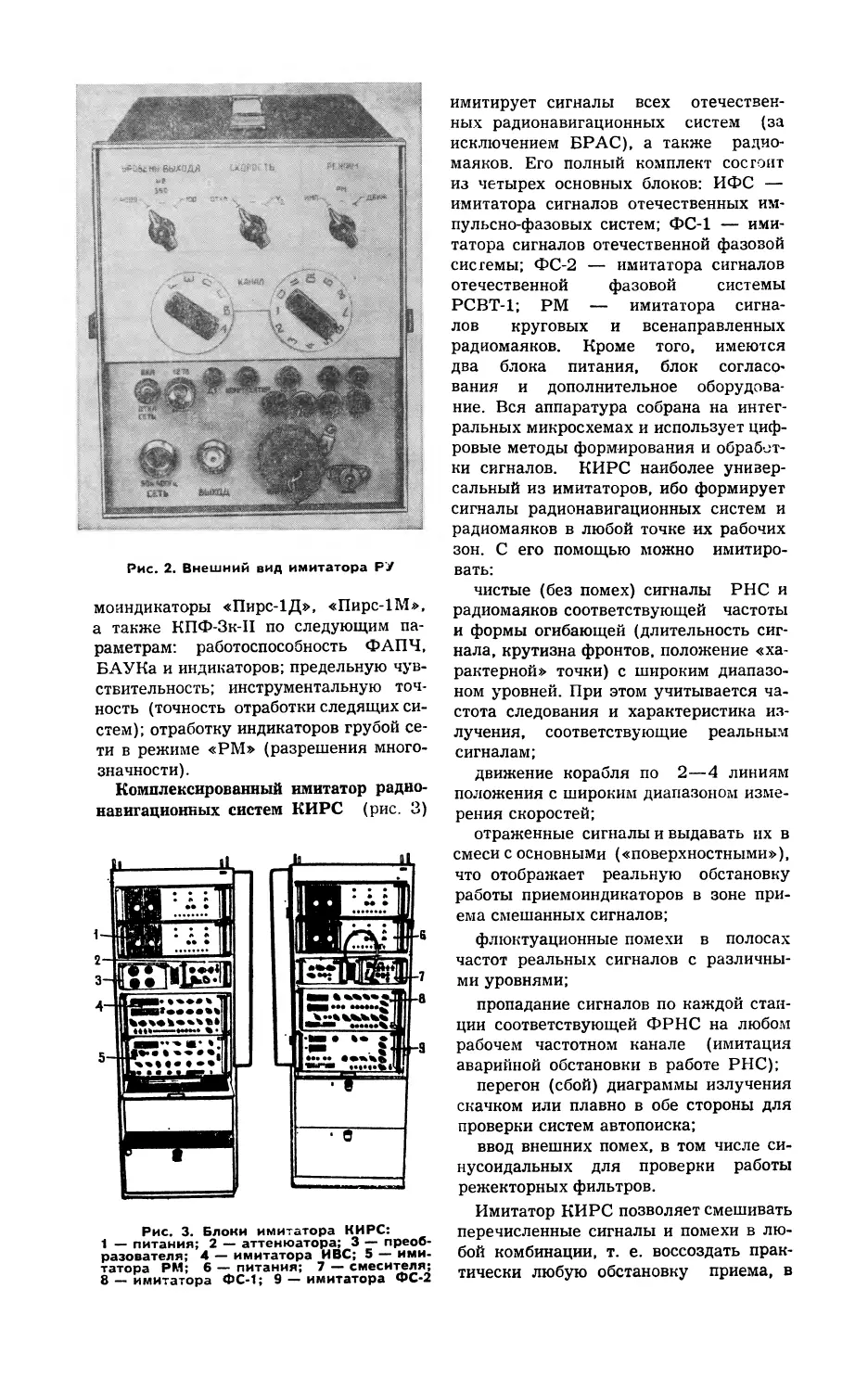

B. Васильев, Н. Ставцев. Имитаторы сигналов радионавигационных систем . . 80

К. Дубравин, К. Никулин, В. Панов. О тренажерах на базе универсальных ЦВМ 83

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЖИЗНЬ ОКЕАНА

Б. Силкин. Убежище редких видов 88

* * *

Ю. Тарасюк. Гидроакустическая характеристика морской среды 90

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

И. Кузьмин. Разведка в обеспечении стрельбы крылатыми ракетами . . 96

Зарубежная военно-морская хроника 102

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Быть начеку 104

Ю. Кораблев. Еще одно слово в «военной» Лениниане 107

А. Мозгалевский, А. Блинов. Новая книга на актуальную тему 110

* * *

Новые книги 112

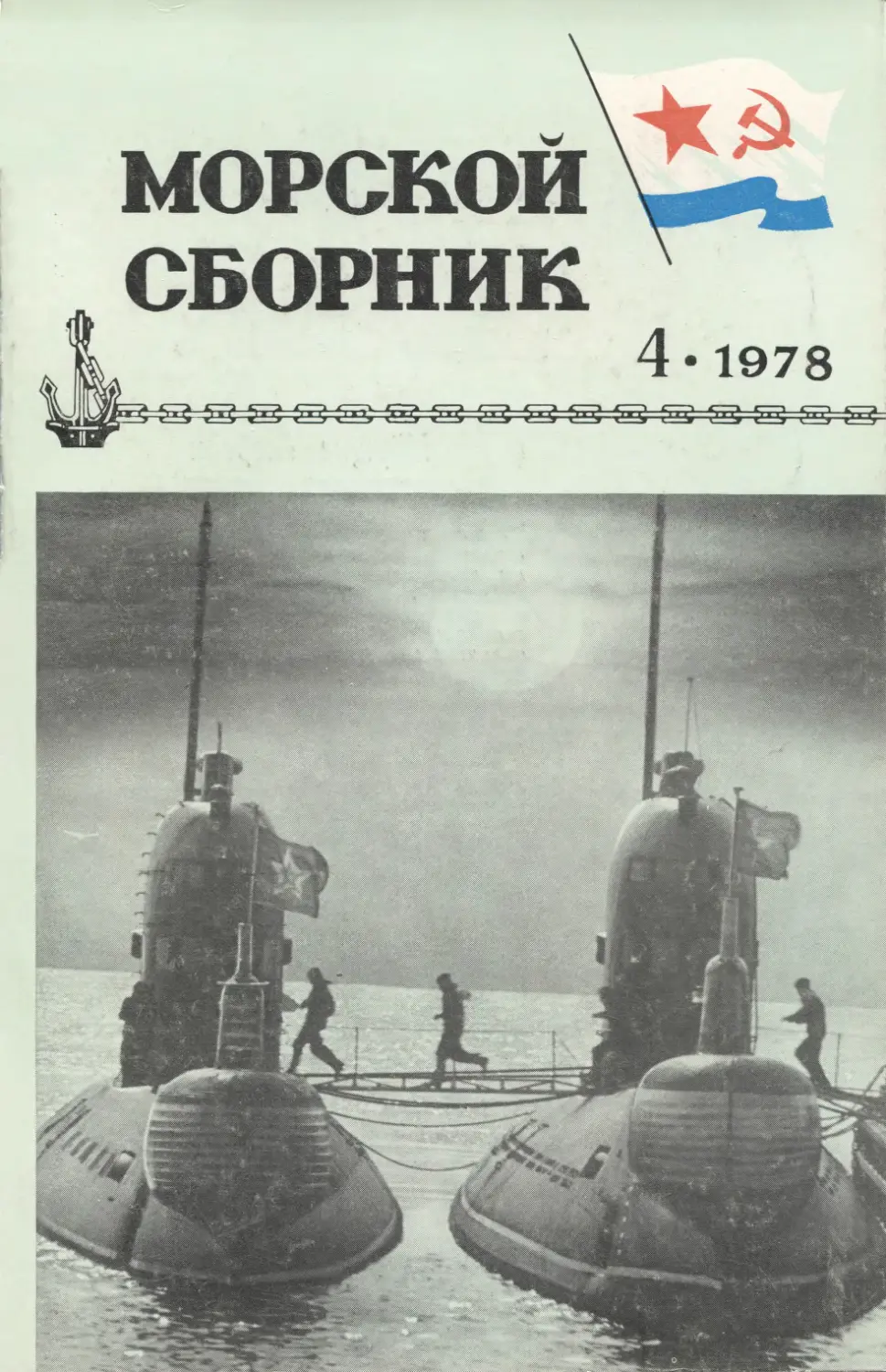

На 1-й странице обложки — Утро в базе (фото Ю, Пахомова)

Редакционная коллегия:

А. С. Пушкин (главный редактор), В. И. Ачкасов, С. С. Бевз, Ю. А.

Быстрое, Н. И. Вишенский, Н. П. Вьюненко, В. Г. Германович (зам. главного

редактора), С. С. Ефремов, Р. А. Зубков, Ю. П. Ковель, М. М. Крылов,

Ю. А. Кузнецов, С. Г. Мокроусов (зам. главного редактора), И. Н.

Петров, К А. Сталбо, И. И. Тынянкин, И. Ф. У сков, И. К Хуро, Г. И. Щедрин.

Адрес редакции: 103175. Москва, К-175, Чаплыгина, 15.

Телефоны: 226-45-20, 226-45-34.

Технический редактор Есакова Н Рукописи не возвращаются.

Г-12057 Сдано в набор 22.02.78 г. Подписано к печати 07.04:78 г.

Бумага 70Xl087i6—7 печ. л.—9,8 усл. п. л.+вклейка lU п. л. Цена 40 коп. Зак. 1092

Типография «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 38.

© «Морской сборник», 1978 г.

КОЛЛЕКТИВУ РЕДАКЦИИ,

ЧЛЕНАМ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

И ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «МОРСКОЙ СБОРНИК»

МАРТА 1978 года исполнилось 130 лет со дня основания «Мор-

ского сборника*. Созданный в 1848 году группой передовых

русских моряков и ученых, журнал внес большой вклад в развитие

отечественного флота, в формирование морских традиций нашей Родины.

Наряду со специальными вопросами военно-морского дела журнал

широко освещал и социальные проблемы страны. Его прогрессивную

позицию высоко оценивали русские революционные демократы. На

страницах Шорского сборника» выступали Г. Я. Бутаков, С. О. Макаров,

А. Н. Крылов, Я. Г. Бубнов, Я. А. Гончаров, К. М. Станюкович,

Н. Я. Пирогов, Д. Я. Менделеев, К. Д. Ушинский и многие другие.

В 1917 году началась новая история журнала. «Морской сборник*

встал на службу Рабоче-Крестъянскому Красному Флоту,

безоговорочно признав идеи Великого Октября и руководство Коммунистической

партии.

В период Великой Отечественной войны «Морской сборник»

широко освещал боевой опыт флотов и флотилий, являлся важным

средством патриотического воспитания моряков, мобилизации их на

достижение победы над врагом.

В послевоенные годы в связи с научно-техническим прогрессом в

нашей стране, строительством качественно нового, океанского Военно-

Морского Флота расширилась тематика журнала. Он раскрывает

проблемы тактики и оперативного искусства, вопросы освоения оружия и

техники, боевой и политической подготовки, воинского воспитания,

кораблевождения, морской практики и морского права, показывает

развитие зарубежных флотов, достижения океанографии и других

наук, связанных с изучением моря и морского дела. Центральное место в

журнале занимает пропаганда передового опыта боевой учебы,

коммунистическое воспитание моряков, социалистическое соревнование.

Активно пропагандируя исторические решения XXV съезда партии,

материалы Пленумов ЦК КПСС, новую Конституцию СССР, журнал

помогает идейной закалке моряков, способствует выработке

коммунистического отношения к воинскому труду, укреплению порядка и

дисциплины.

Поздравляю коллектив редакции, членов редакционной коллегии

и читателей «Морского сборника» с юбилеем флотского журнала и

желаю дальнейших успехов в его плодотворной деятельности, в более

широком привлечении флотской общественности к авторскому

участию в журнале.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВОЕННО-МОРСКИМ ФЛОТОМ

АДМИРАЛ ФЛОТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

С. ГОРШКОВ

,CIDM

Шсьш кпсс-

«Коммунизм «вырастает» решительно из всех сторон общественной жизни,

ростки его есть решительно повсюду...».

В. И. ЛЕНИН

ЛЕНИНИЗМ

И РЕВОЛЮЦИОННОЕ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МИРА

Полковник Н. КУЗИН,

кандидат исторических наук, доцент

Современная история революционного движения неразрывно связана с именем

Владимира Ильича Ленина. Чем дальше продвигаемся мы по пути социализма и

прогресса, тем глубже осознаем, что именно благодаря его гению, неукротимой энергии

и беззаветному служению делу рабочего класса наша страна оказалась в авангарде

социального прогресса, стала центром передовой общественно-политической мысли

во всем мире.

СТО ТРИДЦАТЬ лет назад К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунистической

партии» изложили в стройном, систематизированном виде основы научного

коммунизма. Это была первая в истории программа международного рабочего

движения. С появлением Манифеста марксизм выступил как сформировавшееся в главных

чертах, цельное революционное мировоззрение. Был сделан решающий шаг в

превращении социализма из утопии в науку. Открылись новые горизонты и для

дальнейшего развития революционной теории и для претворения ее в практику

революционной борьбы.

Особую значимость марксизм приобрел еще и потому, что он впервые обосновал

всемирно-историческую роль рабочего класса — наиболее революционного из всех

классов, которые знала история. Рабочий класс, как подчеркивали Маркс и Энгельс,

свою особую миссию выполняет в интересах всех угнетенных, всего трудового

человечества, избавляя его навеки от всякого гнета и эксплуатации.

В новой исторической обстановке XX века, в условиях империализма, В. И.

Ленин воспринял марксизм не просто как колоссальную сумму знаний и блестящих

логических доказательств, а как цельное мировоззрение, как универсальный метод,

как руководство к действию. «Назначение наших теоретических взглядов, —

указывал он, — состоит в том, чтобы руководить нами в нашей революционной

деятельности... Подлинная проверка для коммуниста — это его понимание, [как], где и когда

превращать свой марксизм в действие» !.

1 Ленинский сборник XXXVII. Политиздат, 1970, с. 249.

Марксизм целиком и полностью захватил В. И. Ленина, стал делом всей его

жизни. Великий теоретик не только защищал марксизм, но творчески развивал,

обогащал его новыми выводами и положениями применительно к конкретным условиям.

«Главное в учении Маркса, — подчеркивал Ленин, — это — выяснение

всемирно-исторической роли пролетариата как созидателя социалистического общества»2.

Рабочий класс в системе общественных отношений эксплуататорского общества

больше всех заинтересован в создании нового справедливого строя. Свое

политическое господство — завоеванную революционным путем диктатуру пролетариата — он

использует для защиты революционных завоеваний и для строительства

социалистического общества, т. е. не против интересов других трудящихся классов и групп,

а именно в целях их полного удовлетворения.

Всемирно-историческая миссия рабочего класса глубоко и всесторонне

раскрылась в Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Последующие 60 лет

полностью подтвердили научные выводы классиков марксизма-ленинизма о

революционно-преобразующей роли рабочего класса. За последние годы, как подчеркивалось

на XXV съезде КПСС, еще больше возросли сила и авторитет международного рабочего

класса, который ныне стоит в авангарде революционного движения современной эпохи.

Известно, что Маркс и Энгельс теоретически обосновали, основные тенденции

развития, принципиальные характеристики перехода от капитализма к коммунизму.

Практически же воплощать это в жизнь выпало на долю В. И. Ленина. Его внимание

прежде всего было приковано к созданию основ нового общественного строя. Уже

на заре Советской власти Ленин говорил о «готовом», «полном», «развитом»

социализме как о перспективе, о цели начатого социалистического строительства.

В новой Конституции СССР отражена революционно-преобразующая

деятельность рабочего класса, советского народа под руководством КПСС, воплощены опыт,

знания, забота партии о процветании социалистической Родины, о росте ее

международного авторитета.

Построенное в СССР развитое социалистическое общество опирается на мощную,

передовую индустрию, на крупное, основанное на коллективистских принципах,

высокомеханизированное сельское хозяйство. Экономика Советского государства ныне

и является именно такой. Достаточно привести лишь некоторые ее показатели: по

сравнению с 1936 г. (победа социализма) объем валового общественного продукта

возрос в 18 раз, энерговооруженность труда в промышленности — почти в 8, а в

сельском хозяйстве — более чем в 15 раз.

Более высоким стал материальный и духовный уровень жизни советских людей.

В общественном сознании прочно утвердилось научное материалистическое

мировоззрение. Изменилась социальная структура советского общества. Рабочий класс ныне

насчитывает свыше 70 млн. человек и составляет две трети занятого населения

страны (в 1936 г. — одна треть). Колхозное крестьянство по социальному положению

все теснее сближается с рабочим классом. Делу построения социализма и коммунизма

всю свою творческую энергию отдает интеллигенция — быстро растущий отряд

советских трудящихся (за последние 40 лет специалистов с высшим образованием

стало больше в промышленности в 34 раза, а в сельском хозяйстве — в 47 раз).

Под руководством В. И. Ленина было создано многонациональное

социалистическое государство — добревольный союз равноправных и суверенных республик.

В результате прогрессивных изменений в социальной структуре и системе

национальных отношений возникла новая историческая общность людей — советский

народ.

Продолжая свою созидательную деятельность, отмечает новая Конституция,

трудящиеся Советского Союза обеспечили быстрое и всестороннее развитие страны,

совершенствование социалистического строя. Упрочились союз рабочего класса,

колхозного крестьянства и народной интеллигенции, дружба наций и народностей СССР.

Сложилось социально-политическое и идейное единство советского общества, ведущей

силой которого выступает рабочий класс. Выполнив задачи диктатуры пролетариата,

Советское государство стало общенародным.

Важнейшим всемирно-историческим завоеванием Великого Октября явилась со-

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 23, с. 1.

циалистическая демократия. При социализме, отмечал Ленин, «впервые в истории

цивилизованных обществ масса населения поднимается до самостоятельного участия

не только в голосованиях и выборах, но и в повседневном управлении»3. Это стало

главным критерием в оценке развития и совершенствования социалистической

демократии. Ныне 2,2 млн. народных депутатов участвуют в управлении государством.

Составной частью механизма социалистической демократии являются трудовые

коллективы, многочисленные общественные организации.

В. И. Ленин всегда заботился об интернациональном воспитании трудящихся,

считая это одним из важнейших условий крепости социалистического государства.

КПСС, верная ленинскому завету, эту задачу держит в центре своей работы по

идейному воспитанию трудящихся. В новой Конституции СССР записано:

«Интернациональный долг гражданина СССР — содействовать развитию дружбы и сотрудничества

с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира».

Таким образом, благодаря неутомимой деятельности В. И. Ленина был заложен

тот фундамент, на котором в СССР построен развитой социализм, т. е. достигнута

такая ступень, такая стадия зрелости нового общества, когда завершается

перестройка всей совокупности общественных отношений на внутренне присущих

социализму коллективистских началах. Построение развитого социализма в СССР — это

новое завоевание мирового революционного движения, конкретное воплощение в

жизнь великого марксистско-ленинского учения.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия Советского Союза, руководствуясь ленинскими

заветами, учитывая, что коммунизм можно построить только на базе научного

осмысления прошлого, глубокого анализа настоящего и предвидения будущего,

проявляет неустанную заботу о творческом развитии теоретической мысли, неразрывной

связи теории с практикой. В частности, партия внимательно анализирует развитие

мирового революционного процесса, вносит свой вклад в дальнейшее развитие

марксистско-ленинского учения.

Поистине неоценимо идейное богатство новой Конституции СССР и материалов,

посвященных 60-летнему юбилею Великого Октября. Вместе с документами мирового

коммунистического движения они с ленинских позиций, со всей убедительностью

раскрывают содержание современного этапа революционного процесса, основные

черты которого в свое время предвидел вождь мирового пролетариата.

Во-первых, В. И. Ленин теоретически обосновал, что мировой революционный

процесс в географическом плане должен неуклонно расширяться. Сегодня мы

являемся свидетелями того, что он приобрел поистине всемирный характер. Прорвав в

1917 г. цепь системы капитализма, Октябрьская революция открыла новую страницу

всемирной истории. Началась эпоха перехода от капитализма к социализму.

Благодаря революционизирующему влиянию Октября, под воздействием первого в мире

социалистического государства и в результате классовой борьбы в ряде стран Европы и

Азии, на Кубе произошли социалистические революции. Образовалась мировая система

социализма, которая стала главной антиимпериалистической силой. Победоносные

национально-освободительные революции привели к краху колониальной системы

империализма, и народы освободившихся стран все больше включаются в мировое

противоборство сил мира, демократии и социального прогресса против сил реакции, за

решение актуальных проблем, волнующих все человечество.

Во-вторых, сбылось ленинское предвидение об углублении революционного

процесса в социально-историческом отношении. В наше время он действительно

охватывает как созидательно-творческие, так и антиэксплуататорские,

антиимпериалистические, национально-освободительные, общедемократические задачи. В нем

участвует абсолютное большинство населения мира.

В-третьих, В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что мировое революционное

движение — единый, неделимый процесс. Это определяется, в частности, неуклонным

возрастанием интернационализации классовой борьбы. И как следствие —

дальнейшее развитие международной солидарности борцов за светлое будущее всего

человечества. Опыт Кубы, Вьетнама, Анголы еще раз подтвердил, что их освобождение

было бы немыслимо без интернациональной классовой солидарности.

Ныне еще рельефнее выделяется взаимопереплетение национального и интерна-

3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 33, с. 116.

ционального. Борьба за демократию, национальное и социальное освобождение, за

социализм в каждой стране находится в тесной связи с мировым противоборством

социализма и капитализма.

В-четвертых, как и предвидел В. И. Ленин, современный революционный

процесс носит необратимый характер. Социализм, начав победное шествие с

Великой Октябрьской социалистической революции, неуклонно расширяет свои границы.

Растет число молодых развивающихся государств, становящихся на

некапиталистический путь развития и ориентирующихся на социализм.

В-пятых, В. И. Ленин указывал, что в грядущих сражениях мировой

социалистической революции возрастающее значение будет приобретать участие миллионов

людей колониальных и зависимых стран, людей различных политических взглядов,

но стремящихся к прогрессу. Сегодня для революционного процесса как раз и

характерно расширение и качественное изменение движущих сил.

В центре революционной борьбы, как и прежде, стоит рабочий класс. Он

определяет социальное содержание исторического процесса.

В-шестых, В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что революционный процесс

будет все больше и больше охватывать такие глобальные проблемы, как мир,

демократия и социализм. Он обращал внимание на то, что борьба за мир, за демократию

является составной частью борьбы за социализм.

Вопрос о мире В. И Ленин всегда рассматривал как кардинальный вопрос всей

современной жизни. Он предупреждал, что при использовании новейших достижений

науки и техники будущие войны могут привести «к подрыву самих условий

существования человеческого общества» 4.

Жизнь подтверждает, что полное решение общедемократических проблем,

гарантированное обеспечение безопасности народов возможно только при все большем

изменении соотношения сил на международной арене в пользу социализма.

Следуя ленинским курсом, Советское государство под руководством

Коммунистической партии вот уже свыше 60 лет осуществляет миролюбивую внешнюю политику.

В докладе «Великий Октябрь и прогресс человечества» товарищ Л. И. Брежнев

подчеркнул, что «мы выполняем один из самых главных лозунгов Октября, заветов

Ленина: мир — народам!»5.

В УСЛОВИЯХ когда империализм созрел для социалистической революции, В. И.

Ленин придавал решающее значение формированию и укреплению сил, которые

призваны довести ее до победного конца во всемирном масштабе. В этой борьбе против

империализма, как подчеркивалось на международном Совещании коммунистических и

рабочих партий в 1969 г., «объединяются три великие силы современности: мировая

система социализма, международный рабочий класс и национально-освободительное

движение»6.

Центральную роль В. И. Ленин отводил рабочему классу. Именно ему выпала

трудная, но почетная задача — быть первопроходцем в строительстве социализма. Под

руководством партии, в тесном союзе с крестьянством и интеллигенцией он с честью

выполнил свою историческую миссию. Свидетельство тому — 60-летний путь

Советского государства. Достаточно напомнить, что только за минувшее десятилетие

экономический потенциал нашей страны практически удвоился.

С каждым днем углубляется национально-освободительное движение. Борцы за

национальное освобождение добились уже крупных успехов. Несомненны достижения

развивающихся стран в политической, экономической и социальной сферах.

Укрепляется положение государств, ориентирующихся на социализм.

В авангарде мирового революционного процесса стоит международное

коммунистическое движение — самая прогрессивная и влиятельная политическая сила

современности. У его истоков был В. И. Ленин. Он проявлял неустанную заботу о

становлении и развитии коммунистического движения, сформулировал важнейшие принципы

деятельности партий нового типа. Созданная Лениным партия большевиков открыла

новый этап в международном рабочем движении.

Образец верности научному коммунизму, заветам В. И. Ленина показывает Ком-

4 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 396.

5 «Правда», 1977, 3 ноября.

6 Международное Совещание коммунистических и рабочих партий. Документы

териалы. Москва, 5—17 июня 1969 г. Политиздат, 1969, с. 285.

мунистическая партия Советского Союза. Она является руководящей и направляющей

силой советского общества, ядром его политической системы. Ленинская партия

успешно ведет советский народ по пути коммунизма, определяет магистральные направления

внутренней и внешней политики Советского государства.

Огромный творческий вклад в развитие марксистско-ленинской теории и

политики нашей партии, в разработку грандиозных планов коммунистического созидания

вносит Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета

СССР товарищ Л. И. Брежнев. С его именем трудящиеся нашей страны связывают

успехи в коммунистическом строительстве, укрепление авторитета Советского Союза на

мировой арене.

Неудержимо, преодолевая все преграды, шествуют по земле идеи

марксизма-ленинизма. Неуклонно крепнут позиции коммунистических партий. Они накопили

большой опыт борьбы с различными антимарксистскими течениями, попытками пересмотра

марксистско-ленинского учения по вопросам войны, мира и революции.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ мы продвигаемся вперед по пути к коммунизму, тем

величественнее раскрывается исполинская фигура В. И. Ленина. Он органически соединил

в себе мудрость мыслителя и опыт народной жизни, блестящее знание марксистской

теории и понимание насущных потребностей рабочего и национально-освободительного

движения.

Ленинизм — это марксизм новой исторической эпохи, эпохи империализма и

пролетарских революций, перехода человечества от капитализма к социализму и

строительства коммунистического общества. Ленинизм — вечно живой источник

революционной мысли и революционного действия.

в р

дил состояние военно-исторической работы.

С докладом выступил начальник Главного штаба ВМФ адмирал флота

Г. Егоров. Он подчеркнул, что за последние годы немало сделано по

совершенствованию исторических исследований. Литература обогатилась новыми трудами,

в которых раскрывается вклад военных моряков в победу нашего народа и его

Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне,

широко показана руководящая роль Коммунистической партии в строительстве

и развитии Военно-Морского Флота.

Докладчик проанализировал и имеющиеся недостатки. В частности, отметил,

что не везде придается должное значение историографической работе, созданию

историй кораблей, частей, соединений, тщательному ведению исторических

журналов.

Член военного совета — начальник политического управления ВМФ

адмирал В. Гришанов заострил внимание на необходимости улучшения руководства

военно-исторической работой со стороны штабов и политорганов, усиления

воспитания личного состава на героических революционных и боевых традициях

советского народа, Коммунистической партии, армии и флота. Он подчеркнул

важность овладения военными историками марксистско-ленинской методологией,

более глубокого обстоятельного обобщения опыта партийно-политической

работы в боевой обстановке.

Контр-адмирал И. Петров, вице-адмирал К. Сталбо, капитан 1 ранга Г. Ам-

мон остановились на конкретных направлениях военно-исторической работы и

идейно-политического воспитания личного состава.

В заключение выступил главнокомандующий Военно-Морским Флотом

Адмирал Флота Советского Союза С. Горшков, который поставил задачи по

дальнейшему изучению богатейшего опыта минувшей войны, обобщению

послевоенной истории с учетом научно-технической революции и коренных изменений в

организации и вооружении ВМФ. Он потребовал шире привлекать к участию в

работе над военно-историческими трудами ветеранов флота. Особо важно, указал

главнокомандующий ВМФ, продолжить исследования по военно-морскому

искусству. Необходимо принять меры по улучшению преподавания истории

военно-морского искусства в Военно-морской академии и училищах.

8

БОЕВОЙ РАПОРТ ФЛОТСКОГО КОМСОМОЛА

Капитан 3 ранга В. КИДАЛОВ,

помощник начальника политуправления ВМФ

по комсомольской работе, член ЦК ВЛКСМ

В ЭТИ дни в Москву от комсомольских организаций кораблей и частей, со всех

флотов, из районов дальних плаваний поступают приветственные телеграммы —

боевые рапорты флотской молодежи XVIII съезду Ленинского комсомола.

Воодушевленные приветствием Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета

СССР и Совета Министров СССР воинам доблестных Вооруженных Сил Советского

Союза, моряки докладывают об успехах в боевой и политической учебе, в

общественной работе, о своей готовности достойно защищать социалистическое Отечество,

практическими делами оправдать высокое звание члена ВЛКСМ. Сокровенные мысли и

чаяния они обращают к партии великого Ленина, олицетворяющей ум, честь и совесть

нашей эпохи.

Период, предшествовавший XVIII съезду ВЛКСМ, характерен возросшей

инициативой, массовым проявлением творчества флотской молодежи в борьбе за выполнение

поставленных перед Военно-Морским Флотом задач.

Всем сердцем восприняли военные моряки Письмо ЦК КПСС, Совета Министров

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ партийным, советским, хозяйственным, профсоюзным и

комсомольским организациям, трудящимся Советского Союза «О развертывании

социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение плана 1978 года и

усилении борьбы за повышение эффективности производства и качества работы».

Законом каждой комсомольской организации на кораблях и в частях стал высокий накал

социалистического соревнования под девизом «Надежно защищать социалистическое

Отечество, быть в постоянной боевой готовности, настойчиво овладевать оружием и

техникой, совершенствовать боевое мастерство».

Сейчас, когда заканчивается зимний период обучения и подводятся его итоги,

еще отчетливее видна роль комсомольских организаций кораблей и частей в

достижении намеченных рубежей. Они выступили застрельщиками патриотических начинаний,

интересных дел, нашедших свое выражение в предсъездовском социалистическом

соревновании. Так, многие комсомольцы — строители и судоремонтники ко дню

открытия съезда выполнили план четырех месяцев досрочно. Повсеместно получило

распространение движение за право называться последователями лучших специалистов

флота военных лет. Ныне в нем участвует каждый четвертый член ВЛКСМ, что позволяет

сочетать борьбу за высокое воинское мастерство с воспитанием молодого поколения на

героических традициях. Все это положительно отразилось на выполнении

учебно-боевых задач и социалистических обязательств.

Большинство кораблей и частей завершают зимний период обучения с хорошими

и отличными показателями.

На протяжении последних лет во многих комсомольских организациях

Краснознаменных Северного и Черноморского флотов содержательно проводится смотр-конкурс

на лучшее состояние военно-технической пропаганды. В его ходе широкое

распространение получила практика проведения состязания за звание лучшего по специальности.

Для повышения технической грамотности моряков работают университеты, лектории,

регулярно организуются военно-технические конференции, выставки работ

рационализаторов и изобретателей. Во многих подразделениях действуют технические кружки.

Большое значение имело массовое патриотическое движение флотской молодежи

Во время встречи военных моряков в ЦК ВЛКСМ в честь 55-летия шефства Ленинского

комсомола над Военно-Морским Флотом (октябрь 1977 г.)

Фото А. X и л и н а

за право подписать Рапорт Ленинского комсомола Центральному Комитету КПСС к

60-летию Великого Октября. Этой чести удостоено около 16 тыс. молодых воинов.

Их опыт ныне активно используется комсомольскими организациями.

Заслуживает одобрения и всемерной поддержки почин воинов одного из

гарнизонов Тихоокеанского флота. В последний год службы они стремятся выполнять

нормативы мастера военного дела, а также подготовить себе замену на уровне специалиста

2-го класса. Особая роль отводится шефству опытных моряков над молодыми. Это

способствует не только успешному решению задач, повышению боевой готовности, но и

укреплению нравственной атмосферы в воинских коллективах.

«Каждому дню похода — отличный итог», «Учебной базе — комсомольскую

заботу» — эти и другие патриотические начинания сделали более действенной борьбу

комсомольских организаций за высокое качество боевой выучки, эффективность

выполнения каждой задачи.

Получила дальнейшее развитие комсомольская работа на кораблях в длительных

плаваниях. Еще интенсивнее она стала проводиться с созданием комсомольских групп

по боевым сменам, что позволило конкретнее учитывать специфику несения вахт в

различных условиях, запросы и настроения членов экипажа.

Хорошо трудится организация ВЛКСМ атомной подводной лодки — инициатора

социалистического соревнования в Военно-Морском Флоте. Свой дальний океанский

поход личный состав атомохода посвятил 60-летию Вооруженных Сил СССР и XVIII

съезду Ленинского комсомола. Активисты уделяли особое внимание состязательности как

между боевыми сменами, так и между отдельными моряками. За время плавания утвер-

дилоеь правило, по которому боевая смена заступает на вахту в честь одного из

подводников, удостоенного в годы войны звания Героя Советского Союза.

Комитет комсомола корабля, возглавляемый делегатом XVIII съезда ВЛКСМ

старшим лейтенантом А. Скибой, постоянно заботился о примерности каждого комсомольца

в боевой и политической учебе. Этот вопрос регулярно обсуждался на заседаниях

комитета, собраниях. Активисты широко освещали ход соревнования в наглядной

агитации, фотогазете, боевых листках.

Экипаж подводной лодки качественно выполнил задачи похода, вновь подтвердил

звание отличного. Высоко оценивая деятельность комсомольской организации корабля,

Центральный Комитет ВЛКСМ наградил ее переходящим Красным знаменем.

Такую же награду получила комсомольская организация сторожевого корабля

«Краснодарский комсомолец», экипаж которого стал полностью классным.

Переходящие Красные знамена ЦК ВЛКСМ заняли свои почетные места и на ракетном крейсере

10

«Адмирал Фокин», в ВВМУПП имени Ленинского комсомола, в передовых коллективах,

где служат старшие лейтенанты А. Обризан, А. Сидоренко. Этой чести организации

ВЛКСМ удостоены за достигнутые успехи в ходе смотра комсомольской работы по

выполнению решений XXV съезда КПСС.

Мобилизуя комсомольцев на обеспечение примерности в социалистическом

соревновании, комитеты и бюро ВЛКСМ добиваются его состязательности и гласности,

главное внимание сосредоточивают на настойчивом изучении и практическом освоении

оружия и боевой техники, повышении качественных показателей в боевой учебе.

Самых добрых слов заслуживают организации ВЛКСМ кораблей комсомольского

наименования, которых более 40 в Военно-Морском Флоте. Две трети из них встречают съезд

комсомола в ряду отличных. Это они выступили зачинателями комсомольско-молодеж-

ной эстафеты на флоте в честь XVIII съезда и 60-летия Ленинского комсомола.

Правофланговыми идут экипажи подводных лодок «Ульяновский комсомолец»,

«Челябинский комсомолец», «Комсомолец Казахстана», сторожевого корабля «Приморский

комсомолец», больших десантных кораблей «50 лет шефства ВЛКСМ», «Воронежский

комсомолец», ракетного катера «Брестский комсомолец» и др.

Всемерная активизация деятельности комсомольских организаций неразрывно

связана с задачей усиления политического воспитания флотской молодежи, ее

классовой закалки. Высокая идейность, коммунистическая сознательность развиваются и

закреиляются прежде всего в процессе активного участия воинов в общественных

делах. Подрастающее поколение, говорил на III съезде РКСМ В. И. Ленин, должно

учиться коммунизму.

С большим интересом изучает молодежь важнейшие политические и

идейно-теоретические документы — материалы XXV съезда КПСС, Конституцию СССР, доклады

товарища Л. И. Брежнева на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР

девятого созыва и торжественном заседании в честь 60-й годовщины Великой

Октябрьской социалистической революции, решения декабрьского (1977 г.) Пленума

ЦК КПСС, юбилейные материалы, посвященные 60-летию Вооруженных Сил СССР.

Выполняя требования XVII съезда ВЛКСМ о совершенствовании и повышении

действенности политической учебы, организации ВЛКСМ кораблей и частей

используют активные формы работы. Следует подчеркнуть, что комитеты и бюро ВЛКСМ

стали чаще практиковать написание комсомольцами рефератов на политические темы,

собеседования по актуальным проблемам политики партии на современном этапе.

Более 4 тыс. курсантов высших военно-морских учебных заведений участвуют во

Всесоюзном конкурсе студенческих работ по истории ВЛКСМ и международного

молодежного движения, очередной этап которого посвящен 60-летию Ленинского комсомола.

Творческой активностью комсомольских организаций рождены различные формы

воспитания молодых воинов на примере жизни и деятельности В. И. Ленина. Эта

работа из года в год становится более системной, целенаправленной, органически

сочетается с участием флотской молодежи во Всесоюзном Ленинском зачете «Решения

XXV съезда КПСС — в жизнь!» и изучением ленинского теоретического наследия.

Она способствует формированию у военных моряков верности коммунистическим

идеалам, советского патриотизма и социалистического интернационализма, развивает у

них общественно-политическую активность.

На сборах комсомольских работников флота, которые провело политуправление

ВМФ в прошлом году, были выработаны рекомендации, которые позволили заострить

внимание комитетов и бюро ВЛКСМ на проблеме комплексного подхода к воспитанию

воинов, особенно практической стороне этого важного дела. Отмечалось, что все

большую значимость приобретает глубокое изучение и настойчивое приумножение

революционных и боевых традиций Коммунистической партии, Ленинского комсомола,

советского народа и его Вооруженных Сил. Особого размаха работа по воспитанию на

традициях достигла в дни подготовки к празднованию 60-й годовщины Вооруженных

Сил СССР и XVIII съезду ВЛКСМ.

Прочно вошли в практику беседы в музеях боевой славы, уроки мужества,

посвященные подвигам в годы войны, встречи с участниками боев, переписка с родителями

моряков — бывшими фронтовиками. Большой вклад в патриотическое воспитание

вносят ветераны. Умудренные опытом, прошедшие суровую школу жизни, отмеченные

наградами Родины, они являются страстными пропагандистами боевых традиций. Во

11

Всегда живо интересуются моряки

событиями внутри страны и за рубежом. Н а

снимке: старшина 2-й статьи В.

Соколов рассказывает комсомольцам о

достижениях советских людей в десятой

пятилетке

многих соединениях созданы аллеи Героев Советского Союза. В минувшем году

проведено свыше 30 агитпоходов кораблей флота, шлюпочных переходов к местам былых

сражений.

Высокий патриотизм и идейная убежденность, стойкость и самоотверженность,

мужество и отличная боевая выучка отличают абсолютное большинство военных

моряков. На одном из пленумов ЦК ВЛКСМ говорили о подвиге старшины 1-й стагьи

Леонида Рябинина, который пожертвовал своей жизнью ради товарищей. Комсомолец

Рябинин занесен в Книгу почета ЦК ВЛКСМ, его именем названа улица в городе Шарья

Костромской области.

И таких комсомольцев, на которых на флоте равняется молодежь, немало.

Достаточно сказать, что за последние 4 года свыше 5 тыс. военных моряков — членов

ВЛКСМ удостоены правительственных наград и наград Центрального Комитета

комсомола. Благоприятными возможностями для развития общественной активности воинов,

воспитания у них верности законам боевого товарищества располагают армейские и

флотские коллективы. «Говоря о воспитательной работе, — отмечал на XXV съезде

КПСС товарищ Л. И. Брежнев, — нельзя не остановиться на той огромной роли,

которую играет в этом деле Советская Армия» \

Истоки успехов советских воинов, абсолютное большинство которых составляют

комсомольцы, — в прочном, нерушимом единстве армии и народа, откуда они

постоянно черпают силы и вдохновение. Это единство находит свое проявление и в

традиционном шефстве Ленинского комсомола над Военно-Морским Флотом.

Между многими частями, кораблями и коллективами предприятий, жителями

областей, районов установились тесные связи. Давняя дружба связывает североморцев

с комсомольцами Москвы, черноморцев — с молодежью городов Украины, Кронштадт-

цев — с юношами и девушками Киргизии.

Члены Центрального Комитета комсомола постоянно вникают в жизнь флотской

молодежи, систематически бывают в соединениях, частях и на кораблях. Вопросам

дальнейшего улучшения военно-шефской работы и героико-патриотического

воспитания был посвящен проведенный ЦК ВЛКСМ и политическим управлением ВМФ

совместный семинар секретарей областных, краевых и республиканских комитетов

комсомола и комсомольских работников флота.

Важнейшей задачей, выдвинутой XXV съездом КПСС, является утверждение в

сознании молодого поколения идей советского патриотизма и социалистического

интернационализма, гордости за нашу Родину, готовности встать на защиту завоеваний

социализма. Надо и впредь планомерно и систематически вести пропагандистскую

работу по углубленному изучению марксистско-ленинского наследия, внутренней и внеш-

1 Материалы XXV съезда КПСС. Политиздат, 1976, с. 75.

12

ней политики КПСС. Не везде еще это стало правилом. Случается,

идейно-воспитательная работа строится оторванно от жизни, ей недостает последовательной

направленности на упрочение политической бдительности, всемерное формирование сплоченных

воинских коллективов.

Партия постоянно подчеркивает: успешное выполнение задач, стоящих перед

комсзмолом, зависит от повышения уровня боевитости каждой первичной

комсомольской организации.

За последнее время и особенно под воздействием решений XXV съезда КПСС

значительно возросла активность организаций ВЛКСМ, повысились их зрелость и

деловой авторитет. Во внутрикомсомольской жизни все более полное развитие получают

принципы демократического централизма, коллективности и ответственности за

порученное дело, улучшается индивидуальное воспитание.

Активизации работы звеньев флотского комсомола способствовала утвержденная

ЦК ВЛКСМ и Главным политическим управлением СА и ВМФ Инструкция

организациям ВЛКСМ в Советской Армии и Военно-Морском Флоте. Более совершенной стала

структура комсомольских организаций на кораблях и в частях, что позволило

расширить сеть низовых организаций ВЛКСМ, имеющих права первичных. В результате

обмена комсомольских документов произошло дальнейшее

организационно-политическое укрепление комсомольских организаций, повысилась дисциплина и взаимная

требовательность комсомольцев.

Комитеты и бюро ВЛКСМ стремятся закрепить и развить накопленный в ходе

обмена опыт индивидуальной работы с комсомольцами. Широко практикуются в

комсомольских организациях отчеты членов ВЛКСМ. Растет общественно-политическая

активность молодых офицеров, мичманов и прапорщиков. Их доля в составе выборных

органов увеличилась на одну треть.

Оправдывают себя индивидуальные собеседования с комсомольцами. Их цель —

узнать, каковы служебные дела у того или иного члена ВЛКСМ, что ему удалось,

какие встречаются трудности в службе, какую помощь следует оказать.

Всеми своими успехами флотский комсомол обязан отеческой заботе командиров,

политорганов, повседневному партийному руководству. Партийные организации

уделяли и уделяют постоянное внимание комсомолу, щедро делятся с молодежью своими

знаниями. Они повседневно учат комсомольских активистов искусству воспитания,

передают им навык политической и организаторской работы. Признанными вожаками

молодежи, костяком многотысячной армии актива являются коммунисты,

работающие в комсомоле. После XVII съезда ВЛКСМ партийное ядро в организациях ВЛКСМ

удвоилось и ныне составляет 5%. Улучшились укомплектованность и качественный

состав кадров комсомольских работников флота, повысился их образовательный

уровень. Среди тех, кого по праву называют вожаками флотской молодежи, делегаты

XVIII съезда ВЛКСМ капитан-лейтенант А. Плюснин, капитан С. Кочергин, старший

лейтенант А. Карелин, мичман В. Сурков, старшина 1-й статьи С. Теленкевич, курсант

С. Ладнов.

Новые, более высокие требования предъявляются ныне к комсомольской работе.

Она должна быть предметнее, содержательнее. И здесь свою программную и

мобилизующую роль сыграет XVIII съезд ВЛКСМ. Чтобы работа флотского комсомола стала

более действенной, надо сосредоточить силы на выполнении главных задач, которые

наметит съезд, доводить начатое дело до его полного завершения, добиваться

практических результатов, постоянно изучать и распространять опыт лучших комсомольских

коллективов.

Постоянное стремление вперед — славная черта Ленинского комсомола. Сегодня

он стоит на пороге знаменательной даты в своей истории — в октябре ему

исполнится 60 лет.

Свой патриотический долг комсомольцы-моряки, как подчеркивается в Письме

Центральному Комитету КПСС, Президиуму Верховного Совета СССР, Совету

Министров СССР от личного состава Советской Армии и Военно-Морского Флота, видят в том,

чтобы и впредь вместе с воинами братских стран социализма зорко стоять на страже

исторических завоеваний наших народов, отдавать все силы повышению

эффективности и качества боевой и политической учебы, настойчиво овладевать современным

оружием и новой боевой техникой, неустанно повышать бдительность.

13

ДЕЛЕГАТ КОМСОМОЛЬСКОГО СЪЕЗДА

ВЫСОКИЕ обязательства в честь XVIII

съезда ВЛКСМ и 60-летия Ленинского

комсомола взяли воины-гвардейцы

морского ракетоносного авиационного

подразделения, где секретарем

комсомольского бюро старший лейтенант Н.

Смирнов. Как и в минувшем юбилейном году,

эскадрилья уверенно подтверждает

звание отличной.

В ходе социалистического соревнования

изо дня в день улучшается тактическая и

огневая выучка экипажей, пополняются

ряды отличников учебы и классных

специалистов, мастеров военного дела.

Главные усилия сосредоточены на повышении

эффективности и качества всего учебного

процесса, глубоком изучении оружия и

боевой техники, совершенствовании

учебно-материальной базы, активизации

деятельности рационализаторов и

изобретателей.

В решении всех этих задач боевым

помощником командира и парторганизации

является комсомольское бюро. И в

первую очередь его секретарь — Николай

Смирнов.

Прибыв в часть после окончания учили-

Старший лейтенант Н. Смирнов

Фото В. Пивовара

Полковник И. ЛЫЧАГИН

ща, молодой офицер с большим

старанием начал осваивать летное дело, изучать

опыт передовых авиаторов. Порой не

было достаточно времени, чтобы охватить

сполна все дисциплины, до тонкостей

разобраться в устройстве приборов, в

сложностях оборудования самолета. Помогали

настойчивость, горячее желание быстрее

приобрести самостоятельность. Ну и

главное — старшие товарищи, их

отзывчивость, внимание, мастерство. Именно с

помощью опытных специалистов Н.

Смирнов освоил полеты с места командира

корабля.

Когда же комсомольцы избрали его

своим вожаком, забот и ответственности

прибавилось. Но это не смутило молодого

коммуниста. Он уже научился

распределять время. Кроме того, понимал, что ему

как секретарю обязательно нужно

опираться на актив, приобщать к работе всех

комсомольцев. Стремился он также к

тому, чтобы каждый член ВЛКСМ был

примером в учебе и дисциплине. А эти

задачи решать непросто: надо хорошо

знать индивидуальные особенности

сослуживцев, шире использовать комплекс

идейно-воспитательных мер. Беседы в

комнате боевой славы, Ленинские чтения,

тематические вечера о воинском долге,

изучение с авиаторами и разъяснение им

основных положений доклада товарища

Л. И. Брежнева «Великий Октябрь и

прогресс человечества», материалов

декабрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, новой

Конституции СССР, других документов —

вот далеко не полный перечень

мероприятий, включенных в план работы

комсомольской организации, возглавляемой

одним из лучших нештатных пропагандистов

подразделения Н. Смирновым.

Сам классный специалист, молодой

офицер стремится к тому, чтобы успехи

других передовых авиаторов стали

достоянием всего коллектива. По его

инициативе в эскадрилье был обобщен и

распространен опыт комсомольцев-отличников

Н. Манькова, С. Орлова, О. Тукмачева,

добившихся высоких результатов в

социалистическом соревновании.

Николай умеет в любое мероприятие

привнести боевой дух, остроту. Например,

в практике работы комсомольской органи-

зации такая форма, как заслушивание

отчетов комсомольцев, утвердилась еще

раньше. Но отдача от нее до последнего

времени была не столь ощутимой. Новый

секретарь потребовал от товарищей

вести себя во время коллективных

обсуждений более принципиально, вносить

конкретные предложения.

Именно на деловой, творческой основе

проходит в подразделении Ленинский

зачет «Решения XXV съезда КПСС — в

жизнь!». Члены ВЛКСМ В. Козлов, В. Пи-

саренко, В. Ершов и другие отчитались

перед своими товарищами в том, как они

изучают и обслуживают авиационную

технику, обеспечивают безаварийность

полетов. Разговор, умело направленный

секретарем, увлек каждого присутствующего,

позволил сделать конкретные

практические выводы.

Можно вспомнить и другой случай.

Однажды член ВЛКСМ Ф. Каракозкин при

подготовке крылатой машины к полету

допустил халатность. В результате вылет

задержался. Этот факт по предложению

Н.Смирнова обсудили на комсомольском

бюро и собрании. Выступавшие отмечали,

что некоторые специалисты зазнались,

самоуспокоились, пренебрегают

правилами эксплуатации авиационной техники.

Прозвучала острая критика и в адрес Ка-

ракозкина, который, к его чести,

правильно воспринял упреки и советы. Послужило

это хорошим уроком, как заметил

Н. Смирнов, и для активистов.

Члены бюро под его руководством

больше внимания уделяют

индивидуальной работе в период предварительной и

предполетной подготовки, в каждую

летную смену. Оживилась деятельность

технических кружков, были проведены

техническая викторина и вечер классных

специалистов. Эти и другие мероприятия,

организатором и участником которых

являлся Н. Смирнов, способствовали

повышению качества подготовки техники и

оружия к полетам, к выполнению огневых

задач.

Высок авторитет комсомольского

вожака в эскадрилье. Добрым словом о

коммунисте Николае Смирнове (вы видите

его на снимке после успешно

завершенного полета) отзываются и в других

подразделениях. Свидетельством тому стала

комсомольская конференция, на которой

передового авиатора избрали делегатом

XVIII съезда ВЛКСМ. Такого доверия он

заслужил примерной службой и

поведением, организаторским умением,

активным участием в общественной работе.

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Депутат Верховного Совета СССР по Измаильскому избирательному округу,

начальник Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского

Флота генерал армии А. Епишев встретился со своими избирателями, рассказал им о

том, как трудящиеся страны, воины частей и соединений выполняют решения

XXV съезда партии, декабрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС и восьмой сессии

Верховного Совета СССР.

Все наши достижения, подчеркнул товарищ А. Епишев, — результат мудрого

руководства Коммунистической партии — организующей и мобилизующей силы

общества, неутомимой и целенаправленной деятельности Центрального Комитета и

Политбюро во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем

Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневым.

Депутат отчитался о выполнении наказов избирателей, отметил, что в своих

письмах они по-государственному ставят вопросы совершенствования работы

предприятий, учреждений, повышения качества выпускаемой продукции. Это показатель

высокой трудовой, общественной и политической активности советских людей в

реализации решений XXV съезда партии.

Избиратели по достоинству оценили деятельность своего представителя в

Верховном Совете СССР.

Майор Л. БЛЕСКИН

15

/Зеани с флапов

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Горячо одобрив Письмо ЦК КПСС,

Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК

ВЛКСМ о развертывании

социалистического соревнования, моряки-североморцы

приняли положения и выводы этого

документа как боевую программу своей

деятельности. Намечены конкретные меры к

тому, чтобы превратить 1978 год в год

ударного ратного труда и отличной учебы.

Большую работу по активизации

соревнования ведет партийное бюро корабля,

где служит офицер В. Лепеничев. Так,

коммунисты помогли командирам подраз-

С чувством высокой ответственности

относятся к несению ходовой вахты

подчиненные молодого коммуниста лейтенанта-

инженера А. Николаева. Воины настойчиво

совершенствуют свои профессиональные

знания, добиваются отличных результатов

в боевой и политической подготовке. Н а

снимке (слева направо): мичман Р. Джа-

нищев, лейтенант-инженер А. Николаев,

матрос А. Кравец на вахте

Фото В. Студенцова

делений наладить соревнование между

воинами, повысить качество и

эффективность такого важного его элемента, как

подведение итогов.

Настойчиво и умело пропагандируется

на корабле передовой опыт. Формы и

методы его популяризации самые

различные: занятия в технических кружках,

показные тренировки, беседы лучших

специалистов, стенная печать,

радиопередачи.

* ♦ *

Экипаж этой подводной лодки —

дружный, сплоченный коллектив, о чем

свидетельствуют его достижения. Здесь 70%

личного состава — отличники боевой и

политической подготовки, 65%

—специалисты 1-го или 2-го класса. Успешно

выполняются учебно-боевые задачи,

повышенные социалистические обязательства,

взятые на 1978 г. — год 60-летия

Вооруженных Сил СССР и славного юбилея

комсомола.

На корабле служат представители 12

национальностей. И каждый воин

старается с честью нести высокое звание

подводника-североморца. Хорошо идут дела у

молодого офицера А. Юрченко, старшины

1-й статьи В. Новака, старшин 2-й статьи

С. Береша, И. Ощепкова.

Во главе соревнующихся —

коммунисты и комсомольцы, по которым

равняются остальные воины. Так, мичман Н. По-

таралов, старшина 2-й статьи А. Кривоше-

ин, другие опытные специалисты

помогают новичкам освоить заведование.

Благодаря этому, например, молодые матросы

А. Саченок, М. Аскаров, X. Бажев, П.

Стогу быстро стали в строй, умело

справляются со своими обязанностями.

* * *

Технический совет авиачасти, где

служит капитан-инженер В. Зайцев,

разработал ряд рекомендаций по дальнейшему

повышению качества и эффективности

эксплуатации техники, безопасности

полетов.

16

Так, при значительном понижении тем- летов к вылету) стали включать на 20—25

пературы воздуха герметичность дюри-

товых соединений тр/бопроводов

топливной системы может нарушиться. По

предложению совета (в ходе подготовки

самомин подкачивающие насосы заправленных

групп баков. И это дало желаемые

результаты. Безопасность летной службы

заметно повысилась.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

Систематически повышают боевую

готовность моряки-подводники части, где

служит офицер Г. Тригорлов. По итогам

очередного этапа соревнования

коллектив назван в числе лучших на флоте.

Здесь 45% личного состава — отличники

боевой и политической подготовки,

65% — специалисты 1-го или 2-го класса.

Выполняя требования Письма ЦК КПСС,

Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК

ВЛКСМ, воины ведут постоянный поиск

неиспользованных резервов, настойчиво

совершенствуют выучку, укрепляют

дисциплину.

Комсомольцы части несут ударную

вахту, посвященную юбилею ВЛКСМ.

* * *

Когда в трале рыболовецкого судна

оказалась мина, его капитан обратился за

помощью к военным морякам. Корабль,

где командиром офицер В. Трегубое,

срочно вышел в назначенный район.

Океан неприветливо встретил тральщик.

Несмотря на сложные погодные условия,

экипаж действовал смело и решительно.

Непрошеную «гостью» отбуксировали в

безопасное место и подорвали.

* * *

Экипаж старшего лейтенанта А. Желон-

кина вел поиск подводного «противника».

Вдруг один из моторов машины стал

работать с перебоями. Командир не

растерялся. Он быстро принял необходимые

меры, доложил о случившемся на землю,

взял курс на аэродром. Через некоторое

время самолет благополучно совершил

посадку.

Командующий авиацией флота отметил

выдержку и мастерство членов

экипажа, наградил старшего лейтенанта Желон-

кина ценным подарком.

Медицинскому учреждению, которое

длительное время возглавлял полковник

В. Игнатович, присвоено звание коллектива

Продолжает совершенствовать боевую выучку отличный экипаж ракетного

катера, которым командует старший лейтенант В. Хорьков. По итогам

социалистического соревнования в честь 60-летия Вооруженных Сил СССР коллектив

занял одно из первых мест в части. На снимке (слева направо):

старший лейтенант В. Хорьков, лейтенант А. Корсунов и мичман А. Фокин

Фото М. Родина

2 «Морской сборник» № 4

17

коммунистического труда. Здесь издавна

живет добрая традиция — быть впереди.

Вот уже многие годы это подразделение

по праву называют флотской кузницей

научных кадров. Из его стен вышло

6 докторов и 12 кандидатов

медицинских наук.

В коллективе хорошо помнят научный

подвиг, который несколько лет назад

совершил подполковник медицинской

службы В. Знаменский. Он испытал на себе

действие возбудителя так называемой

дальневосточной скарлагиноподобной

лихорадки, сделав важные наблюдения и

выводы по ее профилактике и лечению.

Ему присвоена степень доктора

медицинских наук.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

Строго по плану идет учебный процесс

на корабле, где служит офицер

Дементьев. Все задачи решены в срок, с

высоким качеством. Точно в отведенное

время проходят занятия, тренировки,

учения. Командир, старший помощник,

политработник постоянно контролируют

выполнение личным составом планов

боевой и политической подготовки,

настойчиво борются за повышение ответственности

каждого за порученное дело.

На корабле рационально

распределяется учебное время, умело решаются

организационные вопросы; любое

мероприятие обеспечивается всем

необходимым для его проведения. Командиры

подразделений заблаговременно доводят до

подчиненных соответствующие планы,

контролируют их выполнение.

Хорошо налажена

партийно-политическая работа, которая помогает

мобилизовать экипаж на успешное решение

поставленных задач.

* * *

С учетом особенностей современного

боя организована учеба личного состава

подразделения, которое возглавляет

старший лейтенант А. Лукьянов. Все приемы

Электромеханическая боевая часть, которой командует капитан 3 ранга-инженер Н.

Семенов, — передовое подразделение корабля. Моряки не раз отличались в дальних

походах, надежно обеспечивают решение всех учебно-боевых задач. На снимке:

офицер Н. Семенов, мичман А. Сухарев и старший матрос А. Стопин в центральном посту

управления главным двигателем

Фого П. Юрьева

18

использования техники отрабатываются

здесь в условиях применения

«противником» как обычного оружия, так и оружия

массового поражения. Воины борются за

живучесть корабля, учатся действовать в

задымленных, затемненных помещениях,

при частичном «выходе из строя»

приборов и механизмов.

Все это дает возможность готовить

моряков к тому, что понадобится им в бою,

повышает их психологическую закалку.

* * *

Активно пропагандируют трудовые,

боевые и революционные традиции партии,

народа члены военно-научного общества

при Севастопольском Доме офицеров.

Сни пишут воспоминания об участии •

минувших войнах, о героях, их подвигах,

боевом пути кораблей, частей и

соединений.

Флотский читатель с интересом

встретил книгу капитана 3 ранга в отставке

И. Величко «Осторожно, мины!»,

монографию капитана 2 ранга Г. Ванеева

«Черноморцы в Великой Отечественной

войне». Издан ряд бюллетеней, в которых

помещены статьи адмирала в отставке

С. Чурсина «Из истории становления и

боевой деятельности подводных сил

Черноморского флота», полковника в

отставке А. Ермоленко «Курсом Великого

Октября» и др. Работа военно-научного

общества еще более активизировалась

после выхода в свет постановления ЦК

КПСС «О состоянии и мерах улучшения

лекционной пропаганды».

ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

Девять лет удерживает звание

отличного экипаж подводной лодки, где служит

офицер В. Томач. Недавно моряки вновь

успешно решили очередную

учебно-боевую задачу. Гидроакустик мичман Э.

Тюрин быстро обнаружил цель и выдал

данные, нужные для атаки. Затем уверенно

поддерживал контакт с «противником».

Торпедный залп был точным.

Отличная оценка — вклад воинов в

выполнение взятых обязательств, их ответ

на Письмо ЦК КПСС, Совета Министров

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о

развертывании социалистического соревнования.

* * *

В нелегких условиях выполнял экипаж

сторожевого корабля очередное задание.

Сильный ветер, крутая волна, качка не

помешали личному составу зенитно-ракет-

ной батареи, возглавляемой старшим лей-

Полет начинается с земли, где технический экипаж тщательно готовит самолет к

вылету. На снимке: авиаспециалисты, руководимые старшим техником корабля старшим

лейтенантом С. Колягиным, выполняют предполетный осмотр машины

Фото Ю. Пахом ова

1?

тенантом А. Литусом, справиться со

своими обязанностями. Умело отстроившись

от помех, оператор радиолокационной

станции мичман А. Польщиков удержал

цель в центре индикатора. Едва она вошла

в зону поражения, офицер Литус нажал

кнопку пуска...

Старший начальник высоко оценил

выучку ракетчиков, поблагодарил их за

четкие действия.

* * *

День командира корабля — хорошее

подспорье в повышении мастерства

офицеров подразделения, где служит

капитан 3 ранга М. Жандали.чов.

Вот как прошел один из таких дней.

Командиры и их помощники изучили

самостоятельно рекомендованные

положения уставов, инструкций и наставлений;

опытные специалисты проверили уровень

их знаний. Особое внимание уделялось

требованиям руководящих документов,

регламентирующих безопасность

плавания. Лучше всех на поставленные

вопросы отвечал капитан-лейтенант О. Иванов.

После такой подготовки офицеры

вышли в море. Наблюдая за действиями

капитан-лейтенанта В. Черняева, они

перенимали опыт управления кораблем в

сложных условиях и организации боя в ходе

отработки элементов противолодочной

задачи.

Затем состоялись показные тренировки

по борьбе за живучесть,

демонстрировались учебные кинофильмы. В заключение

руководитель занятий провел разбор,

оценил действия и навыки обучаемых.

* * *

С высоким качеством выполняет

огневые задачи личный состав береговой

ракетной части, где служит офицер Е.

Иванов. Здесь более половины воинов —

отличники боевой и политической

подготовки, специалисты 1-го или 2-го класса; 12

человек — мастера военного дела.

Многие матросы овладели вторыми и

смежными специальностями. Коллектив занял

первое место в состязаниях по огневой и

специальной подготовке на БФ, завоевал

приз главнокомандующего ВМФ,

награжден переходящим Красным знаменем

военного совета флота.

* * *

В подразделении тральщиков, где

служит старший лейтенант А. Москвичев,

настойчиво изучается и внедряется в

практику передовой опыт.

Например, на завершающем этапе

минувшего года лучшая корабельная

тральная группа подразделения участвовала в

состязаниях на первенство

Военно-Морского Флота и завоевала переходящий

приз главнокомандующего ВМФ. Опыт

лидеров пропагандируется всеми

формами и методами.

Особое внимание уделяется творчеству

рационализаторов. Так, взято на

вооружение устройство, сконструированное

мичманом Ю. Шубниковым. Оно значительно

ускоряет процесс соединения тралча-

стей. Специалисты штурманской боевой

части усовершенствовали крепление

буйрепа к вехе, что помогает повысить

точность обозначения протраленной

полосы. Новшества проверены на практике и

дали хорошие результаты.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

На ракетном катере, которым командует старший лейтенант В. Хорьков,

сложилась добрая традиция: комсомольские собрания, где лучших членов ВЛКСМ ре*

комендуют в партию, проводятся у памятников героям — морякам-тихоокеанцам.

Часто на этих собраниях присутствует участник боев с японскими милитаристами

коммунист мичман Ф. Хуркало — старшина отличной команды корабля, мастер ракетного

удара. Он не раз давал рекомендации своим сослуживцам. Успешно проходят

кандидатский стаж, к примеру, его воспитанники старшина 1-й статьи Н. Хвалин и старший

матрос Н. Ровшанов. Высокий личный пример в службе, в общественных делах

показывают и другие коммунисты корабля. Это во многом способствовало тому, что

экипаж катера в социалистическом соревновании в честь 60-й годовщины Вооруженных

Сил СССР стал лучшим в части и уверенно подтверждает сегодня звание отличного.

Капитан 1 ранга Г. КУЗЬМЕНКО

20

IP-

' i/OEHtlO

-ПОИЖ

UCKUCCTIO

ОБОРОНА ВОЕННО-МОРСКИХ БАЗ;

Капитан 1 ранга Г. МОРОЗОВ

Капитан 1 ранга запаса П. ФИШ

ПОЯВЛЕНИЕ и развитие новых видов оружия на море всегда влияло на воглно-мор-

ское искусство, в том числе и на оборону военно-морских баз. Исторический

опыт ее довольно обширен, он возник одновременно с созданием военных флотов.

В войнах рабовладельческой эпохи оборона укрытой с моря стоянки судов

предусматривала береговые наблюдательные посты и различные механические преграды на

входе в бухту. Так, в 907 г. византийцы преграждали цепями вход в

Константинопольскую гавань судам киевского князя Олега.

В эпоху феодализма, с появлением артиллерии, места стоянки судов начали

прикрываться крепостными орудиями (Наварин, Корфу и др.) или береговыми батареями.

С развитием артиллерии роль и эффективность береговых батарей в обороне

пунктов базирования кораблей возрастали. Для обеспечения стоянки флота на

внешних рейдах стали расширять обороняемую акваторию приморских крепостей. Ряд

сооружений (равелины, батареи), если позволяла обстановка, выносился вперед на

острова и мысы. Так, в 1705 г. шведская эскадра под командованием адмирала Анкер-

штиерна не смогла прорваться в Санкт-Петербург мимо прикрывавшего его с моря

о. Кроншлот. Вместе с корабельными пушками береговые батареи острова отразили

четыре попытки шведов пройти к устью Невы.

Совершенствование артиллерии, и в первую очередь увеличение дальности

стрельбы, к началу XVIII в. превратило ее в важное средство защиты портов и гаваней от

угрозы с моря. Корабельные орудия, особенно при волнении моря, уступали в

точности стрельбы береговым батареям. Наряду с этим использовались и старые методы

прикрытия портов: плотины, плавучие заграждения, сваи, ряжи. Устойчивость обороны

баз значительно увеличилась.

Прорваться в охраняемую гавань неприятельским кораблям было все сложнее.

Широкое применение в XIX в. получил новый метод борьбы против кораблей,

укрывавшихся в базе, — морская блокада. Превосходившие силы противника «запирали»

с моря обороняющийся флот, осаждая морскую крепость. Осада предусматривала не

только действия с моря. Часто атаковавшие высаживались на берег и пытались

штурмом овладеть портом. Это потребовало от оборонявшихся готовности к круговой

обороне как против флота, так и против сухопутных войск, что еще более усложнило

оборону базы (оборона Севастополя в войне 1853—1856 гг.).

База флота становится мощным узлом сопротивления, опорным пунктом всей

обороны побережья. На этом этапе извечной борьбы между силами нападения и защиты

последние оказались сильнее. Количество успешных нападений на базы к концу XIX в.

резко сократилось.

В это время успешно развивалось минное оружие, особенно в русском флоте.

Применение его для обороны портов и гаваней сделало их еще более неприступными

для неприятельских кораблей. Для того чтобы затруднить противнику разведку

минных полей п их ликвидацию, устанавливали береговые артиллерийские батареи, прп-

21

крывавшие заминированные районы. Вместе с минным заграждением они образовывали

минно-артиллерийские позиции (МАП).

Приоритет их создания принадлежит русскому флоту. Впервые МАП начали

создаваться во второй половине XVIII в. В Крымскую войну 1853 —1856 гг. минно-ар-

тиллерийские позиции искусно использовались для обороны зоны военно-морских баз.

На втором и третьем году этой войны объединенные силы англо-французского флота

численностью около 100 паровых и парусных кораблей несколько раз вторгались в

Финский залив. Для обороны Кронштадта было выставлено 1865 мин, а для обороны

Свеаборга — 994. Минные поля прикрывались огнем береговой артиллерии. В июне

1855 г. в районе Кронштадта на русских минах подорвались 4 корабля, что побудило

англо-французское командование отказаться от нападения на Кронштадт. Не принесли

успеха союзному флоту и действия против Свеаборга. Таким образом, армада

союзников, встретившись с минной опасностью и не имея средств борьбы с нею, вынуждена

была направить свои усилия против второстепенных объектов на Балтике.

Создание минно-артиллерийских позиций явилось важной вехой в развитии

обороны военно-морских баз. Опыт, приобретенный в 1853 — 1856 гг., широко

использовался впоследствии при организации обороны побережья Балтийского моря,

Финского и Рижского заливов в первую мировую войну.

Количественный и качественный рост флота в XIX столетии еще больше повысил

роль базирования кораблей. Теперь надо уже было иметь специальные стоянки с

портовыми сооружениями (верфями, пирсами, арсеналами, складами) и органы

обеспечения. Хорошо оборудованная база стала необходимым условием успешной боевой

деятельности флота в военное время и надежно укрывала его от сил противника.

В этот период артиллерия становится в основном нарезной, дальнобойной, а ее

снаряды бронебойными. Береговые батареи и мины по-прежнему стояли грозным

стражем укрепленных морских крепостей, и, казалось, ничто не могло поколебать

их превосходство перед морским противником.

Первые подводные лодки не зарекомендовали себя в начале XX в. эффективным

оружием, но их совершенствование на основе достижений науки и техники шло по

восходящей линии. К началу русско-японской войны в России были созданы

подводные лодки типа «Дельфин». Хотя в этой войне они не добились видимых успехов,

но до некоторой степени стеснили активные действия противника в районе залива

Петра Великого. Зная об этих кораблях, японское командование не решалось

использовать флот для атаки порта Владивосток с моря. В ходе русско-японской войны

зародились и получили практическое применение (в обороне пунктов базирования) и

первые средства борьбы с подводными лодками: для защиты от них Владивостокского

рейда были установлены противолодочные сети.

Новый род сил военных флотов — подводные лодки пошатнул устойчивое

представление о неприступности военно-морских баз. Большое влияние на престиж

обороны оказало также появление и развитие подводных диверсантов и сверхмалых

подводных лодок.

Теперь при защите баз флота приходилось предусматривать создание нескольких

видов обороны: противоартиллерийской (противокорабельной), противоминной,

противолодочной, противоторпедной. Нужна была не только всесторонняя оборона, но и

организация взаимодействия между разнородныим силами. Это была уже система

обороны базирования сил флота. Потребовался новый орган, который мог бы объединить

все эти виды защиты, наладить взаимодействие между ними и обеспечить их

наибольшую эффективность. Такие функции стала выполнять военно-морская база.

В первую мировую войну прочное место в составе флотов заняли торпедные

катера, которые обусловили создание противокатерной обороны. И наконец, в ходе

боевых действий всесторонне был проверен новый род сил — авиация, что, с одной

стороны, позволило расширить зону наблюдения за вражескими кораблями на подходах

к обороняемому берегу, а с другой — выявило (в конце войны) необходимость

организации противовоздушной обороны пунктов базирования.

Авиация представляла теперь наибольшую опасность для системы обороны

военно-морских баз. У нападающей стороны появилась реальная возможность нанесения

удара по сконцентрированным и неподвижным кораблям. Самолет уравнял шансы

нападения и защиты, а ПВО баз стала одним из главных элементов в системе ее

22

защиты. Оборону базы теперь надо было организовать над водой, в воздушной и

подводной сферах, а также на берегу. Возросшие возможности высадки десантов и

диверсионных групп потребовали защиты всего побережья, центром которой и

становится военно-морская база. Система обороны ВМБ приобрела зональный характер.

Если в прошлом под базой понимался только пункт охраняемой стоянки, ремонта

и снабжения кораблей, то перед второй мировой войной в это понятие стали вкладывать

новый смысл. Под ним подразумевалась уже и часть сил флота, основное назначение

которых — поддержание устойчивого оперативного режима в своей зоне.

Эти мероприятия включают в себя систематическое наблюдение в районе,

обнаружение противника и оповещение о нем, оборону кораблей в пунктах базирования н

на переходах путем ведения повседневных боевых действий силами военно-морской

базы и другими соединениями флота.

Оборона района базы включала противовоздушную, противолодочную, противо*

минную, противокатерную, противодесантную и оборону с суши. На ограниченных

морских театрах зоны ответственности военно-морских баз охватывали практически все

побережье данного государства.

В ходе второй мировой войны все большее значение приобретала организация

обороны районов ТВД, для чего привлекались крупные силы, а ВМБ в этой системе

являлись опорными пунктами. Например, в конце марта 1942 г. британское

адмиралтейство для обороны Индии и защиты своих морских сообщений в северо-восточной

части Индийского океана сформировало Восточный флот из 3 авианосцев, 5 линейных

кораблей, 2 тяжелых и 5 легких крейсеров, 16 эсминцев и 3 подводных лодок,

который базировался на атолл Адду, базы Коломбо и Тринкомали.

Еще более показательны действия американского командования, которое,

располагая данными о подготовке японским флотом операции по разгрому тихоокеанского

флота США и захвату Гавайских о-вов, летом 1942 г. заранее организовало систему

обороны этого района военных действий. Велась систематическая воздушная разведка

в радиусе 700 миль от атолла Мидуэй. На позициях у северных подходов к Гавайским

о-вам находилось 7 подводных лодок, а к западу от атолла Мидуэй — 11. Из Пёрл-

Харбора в район были направлены 2 авианосных соединения.

Зональная система обороны районов на ТВД полностью себя оправдала, и

американское командование использовало эту форму боевых действий до конца войны.

Таким образом, уже во вторую мировую войну техническое оснащение флотов,

возросшие масштабы действий сил, их мобильность способствовали укреплению защиты

военно-морских баз. Однако эта тенденция носила сложный и противоречивый

характер. С одной стороны, при таком широком использовании сил оборона базы была более

надежной, чем при защите непосредственно только гавани, бухты, а с другой —

эволюция развития флотов сделала ВМБ более уязвимой для ударов, нежели раньше.

Важным вопросом является организация единого командования в зоне ВМБ и

согласованность планов морского и сухопутного руководства, о чем убедительно, в

частности, свидетельствует и опыт Великой Отечественной войны. Так, единая

организация командования на п-ове Ханко во многом способствовала успешной его обороне

даже в тот период, когда линия фронта передвинулась далеко на восток к Ленинграду.

После второй мировой войны во взглядах на организацию обороны ВМБ военно-

морских командований иностранных государств, в частности США, произошли

изменения. Это выразилось в пересмотре как самих принципов, так и состава сил и средств.

В первые послевоенные годы, кагда США обладали атомной монополией,

американское военно-морское командование придерживалось взглядов, сложившихся на

протяжении всего предшествовавшего периода. Защиту баз на Американском континенте

относили к второстепенным вопросам. Побережье США считалось неуязвимым для

флота противника. Такое мнение подкреплялось историческим опытом. За последние

100 лет на территории США разорвались всего два снаряда с японского миноносца,

обстрелявшего во вторую мировую войну Сан-Франциско. Оборона баз вне

Американского континента организовывалась с учетом местных условий и их значения.

С утратой атомной монополии США и появлением баллистических ракет стало

ясно, что существовавшая система обороны военно-морских баз не обеспечивает их

безопасности от новых видов оружия, особенно от баллистических ракет.

23

В таких условиях оборона баз, равно как и защита флота во всех пунктах

базирования, приобрела весьма сложный характер. Трудность решения этой задачи, по

мнению зарубежных военных специалистов, заключается в том, что создать

непреодолимую ПВО каждой ВМБ невозможно. Следовательно, имеющимися средствами

нельзя предотвратить удары авиации, а тем более крылатых или баллистических ракет.

Естественно, что вопрос этот рассматривался гораздо шире: после начала войны надо

защищать не только все важные военные объекты, но и экономические центры.

Поэтому американское военное командование решило создавать единую систему

защиты, основными видами которой будут противовоздушная и противолодочная

оборона. Военно-морские базы континента со своими силами и средствами вошли в общую

систему обороны, которая не исключает, кстати, и оборону каждой базы в отдельности.

Последняя предусматривает ближний и дальний дозор, организацию подводного

и воздушного наблюдения на ближних подступах к базе, контрольные посты у входа

в гавань и постановку боносетевых заграждений. Минные постановки осуществляются

минно-тральными силами флота.

Не расположенные на Американском континенте базы, в том числе передовые,

имеют, естественно, иную систему обороны. Уместно напомнить, что военные круги

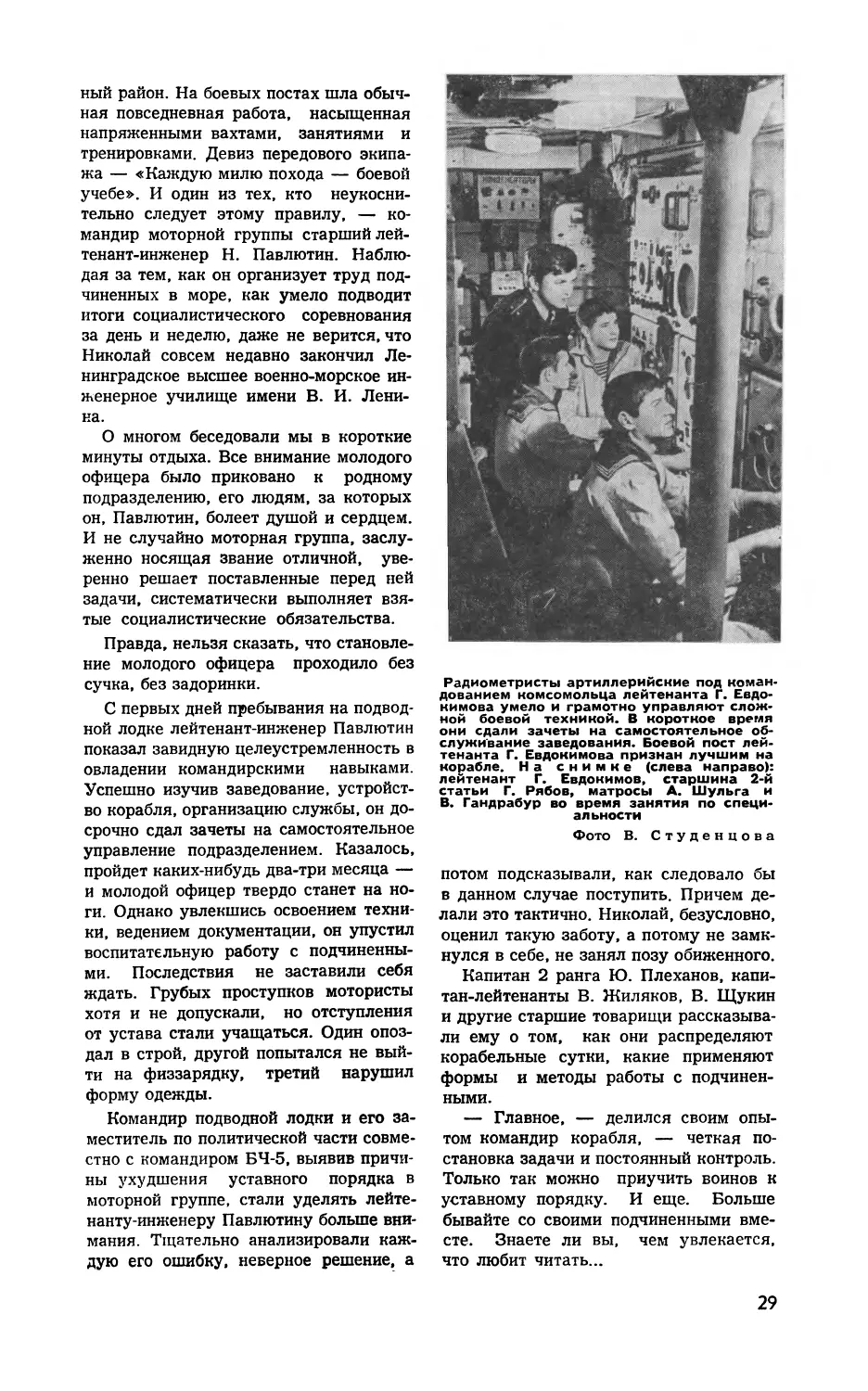

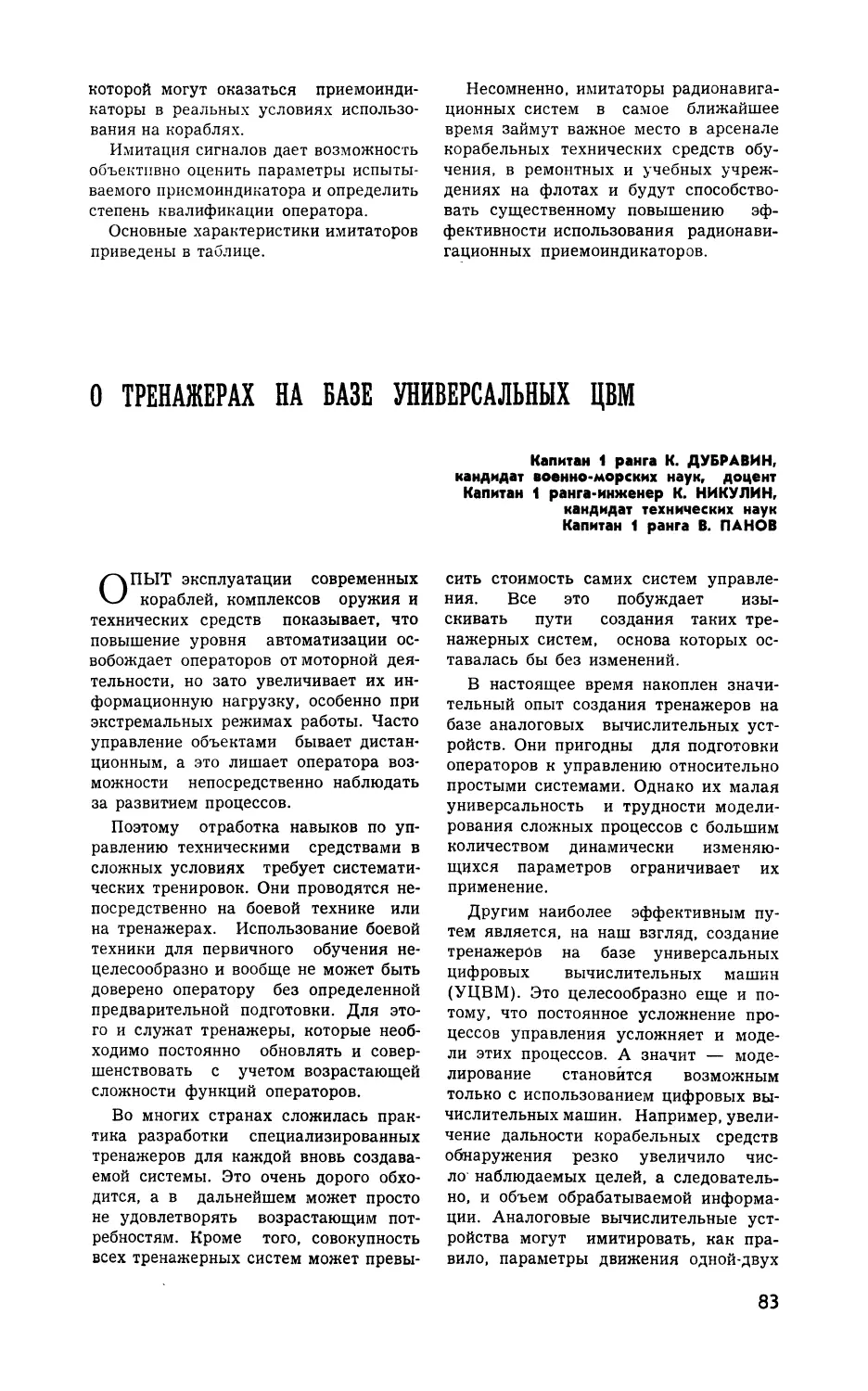

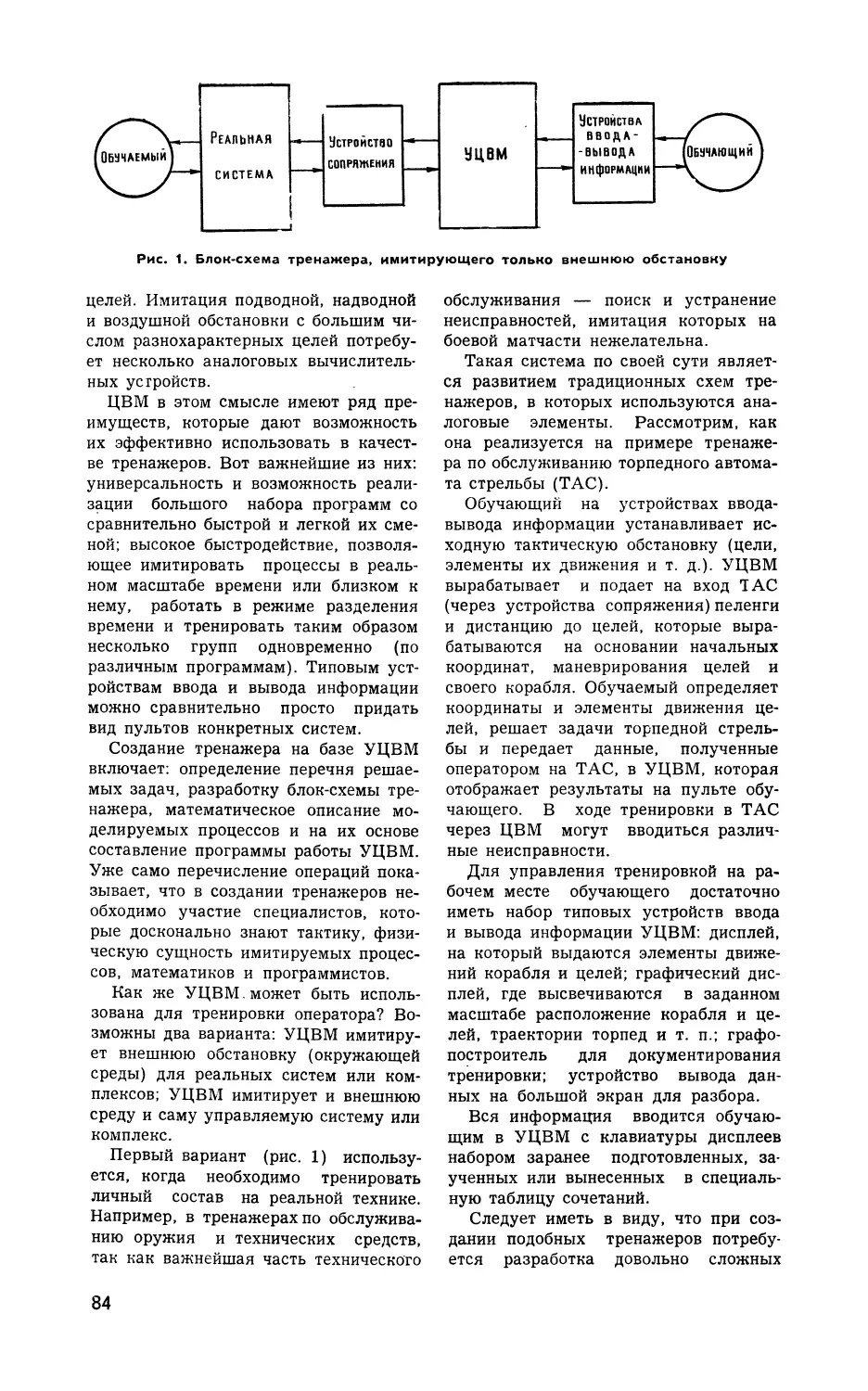

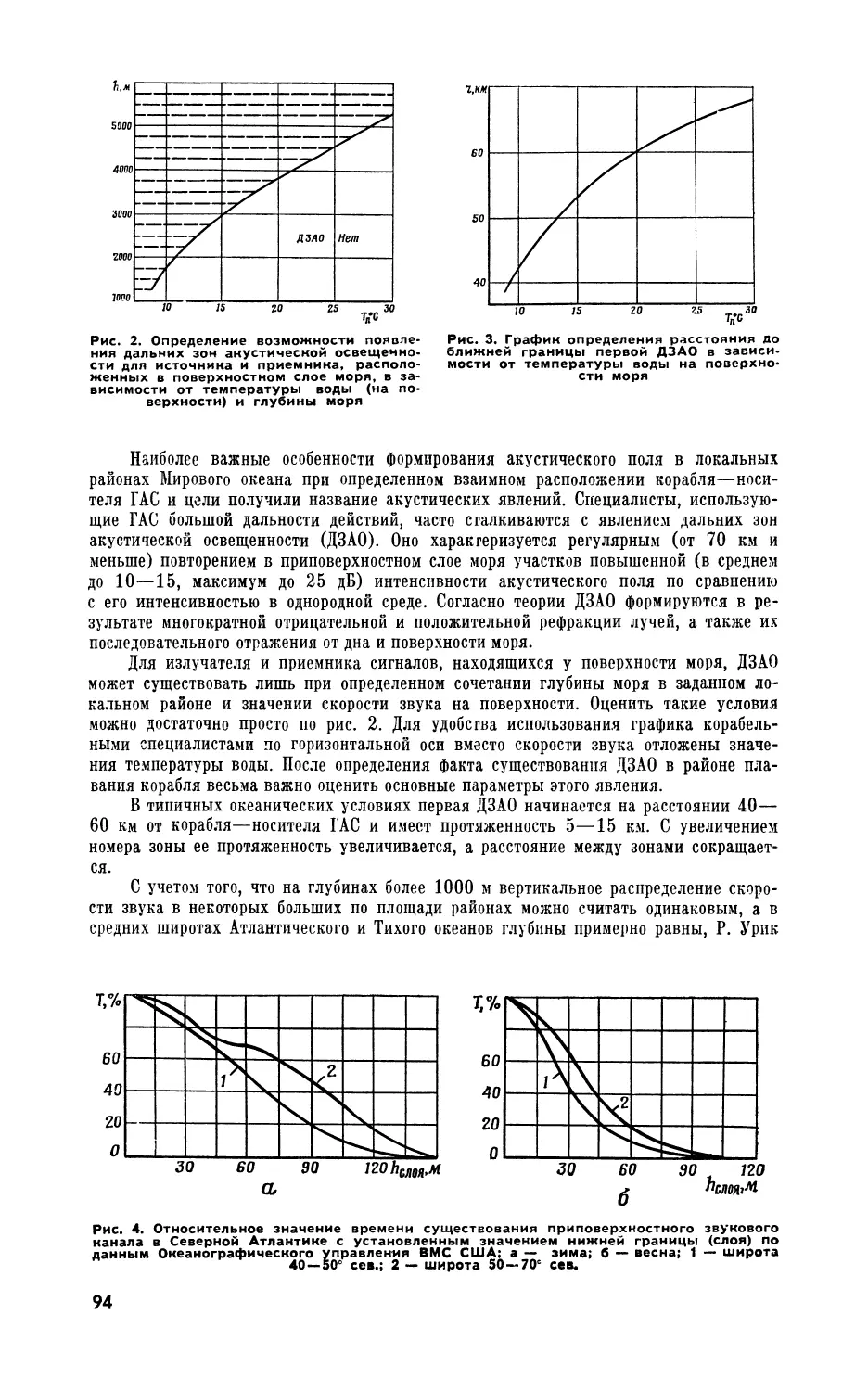

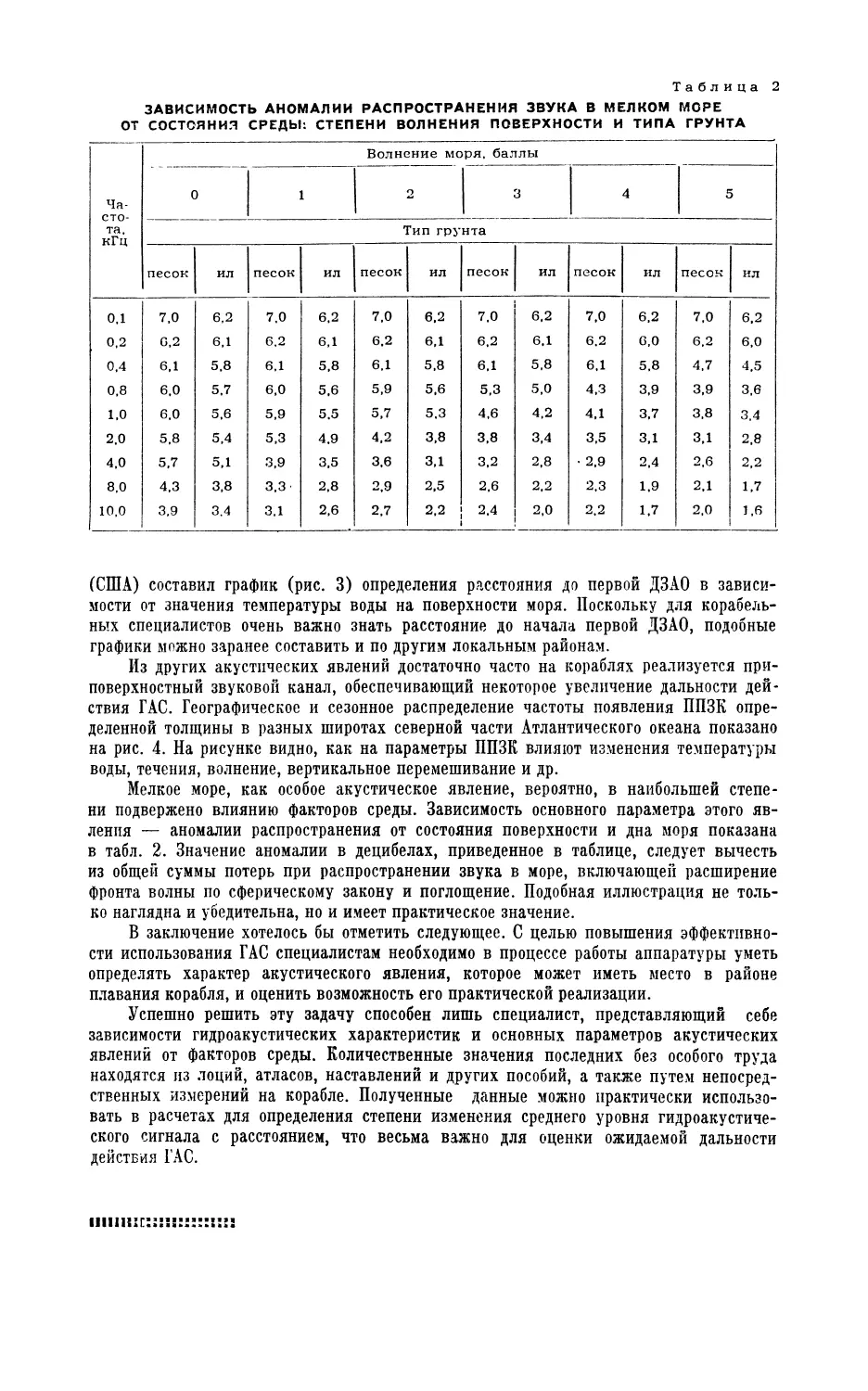

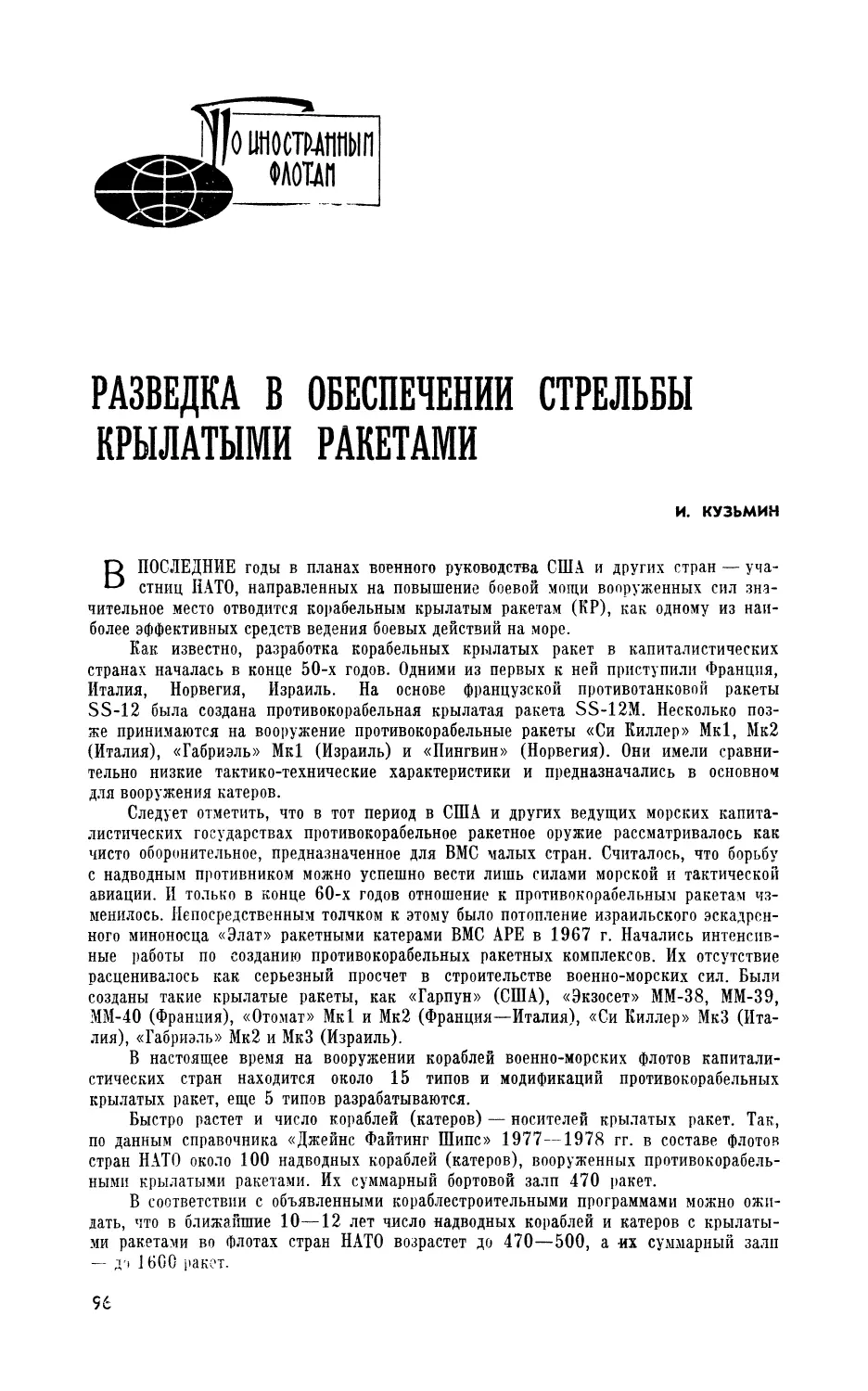

США стремятся любыми путями заполучить для военно-морских сил пункты