Author: Машковский М.Д.

Tags: лекарственные средства в соответствии с их активным веществом фармакология фармация токсикология медицина

ISBN: 5-7864-0128-6

Year: 2002

Text

к

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ

f

четырн цат

издание

М. Д. МАШКОВСКИЙ

Лекарственные

средства

Пособие для врачей

Том 1

14-е издание, переработанное, исправленное и дополненное

Москва

ООО «Новая Волна», Издатель С. Б. Дивов

2002

УДК 615.2/3(035)

ББК 52.81я2

М38

Научный редактор доктор медицинских наук С. Д. Южаков

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части

запрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона

будут преследоваться в судебном порядке

Машковский М. Д.

М38 Лекарственные средства: В 2 т. Т. 1.— 14-е изд., перераб., испр. и доп.—

М.: ООО «Издательство Новая Волна» : Издатель С. Б. Дивов, 2002.—

540 с., 8 с. ил.

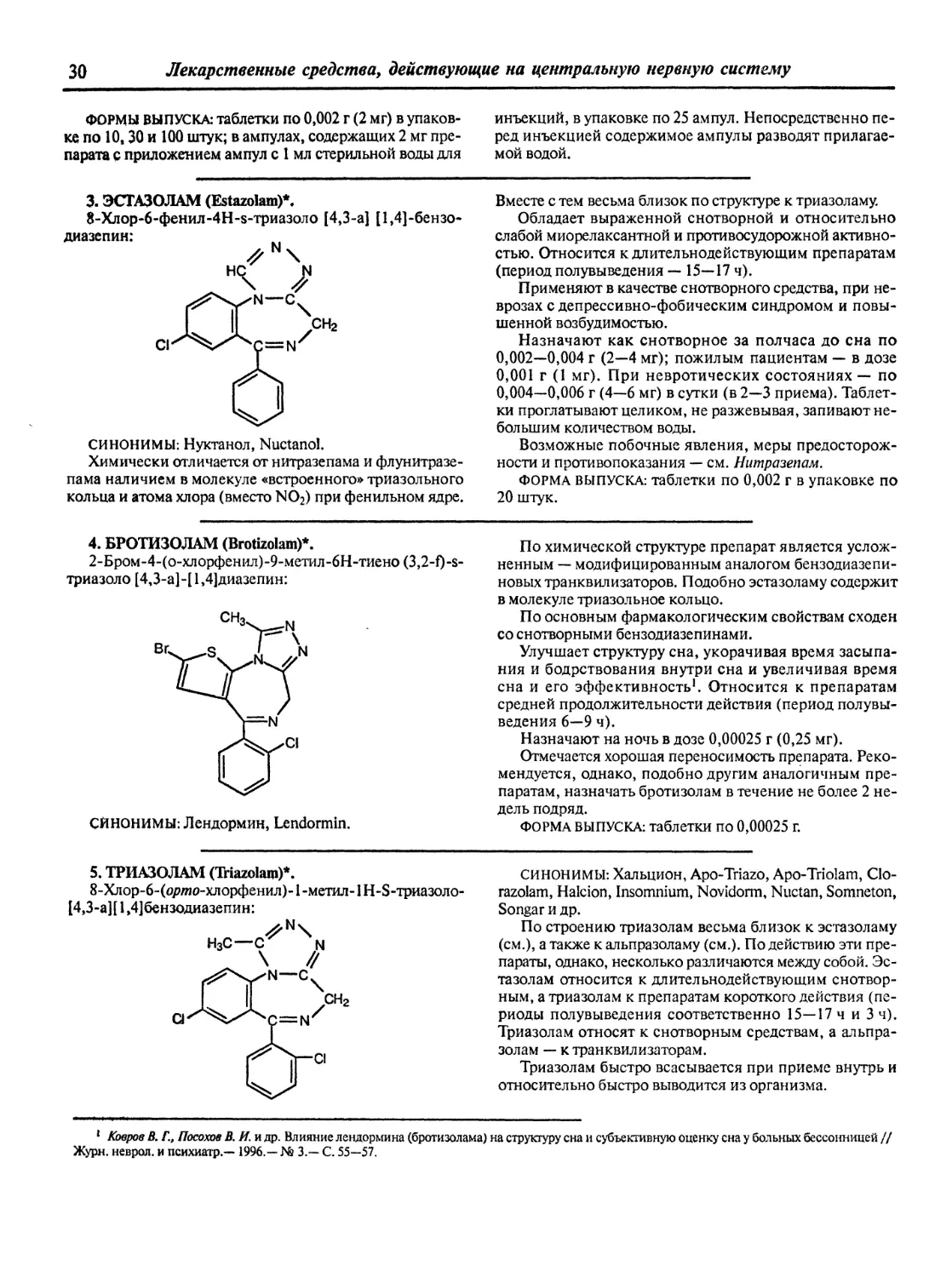

ISBN 5-7864-0128-6

Новое переработанное и дополненное издание содержит сведения о более чем

2000 отечественных и зарубежных лекарственных средствах (около 13,5 тысячи наи-

менований, включая синонимы), разрешенных к применению в медицинской практи-

ке. В семи главах первого тома представлены следующие лекарственные препараты:

действующие на центральную нервную систему; оказывающие влияние на перифери-

ческие нейромедиаторные процессы; влияющие на афферентные нервные оконча-

ния; действующие на сердечно-сосудистую систему; усиливающие выделительную

функцию почек; гепатотропные средства; маточные препараты.

Приведены данные о химической структуре, фармакологических свойствах, меха-

низме действия, показаниях и противопоказаниях к применению, дозах, побочных

эффектах и другие данные, необходимые для проведения рациональной терапии. Вклю-

чены сведения о большом количестве новых лекарственных средств.

Книга предназначена для врачей, а также для фармацевтов, учащихся фармацевти-

ческих и медицинских учебных заведений, специалистов, занимающихся созданием и

изучением лекарственных средств.

УДК 615.2/.3(035)

ББК 52.81я2

ISBN 5-7864-0128-6 (т. 1)

ISBN 5-7864-0127-8

© Машковский М. Д., 2001

© Оформление. ООО «Издательство Новая Волна», 2001

к

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ1

Выход в свет настоящего (14-го) издания книги «Ле-

карственные средства» совпадает по времени с оконча-

нием XX столетия, ставшего важным этапом в многове-

ковой истории лекарств, веком многих фундаментальных

фармакологических открытий, создания мощного арсе-

нала лекарственных средств, открывших недоступные

ранее возможности лечения и профилактики самых раз-

личных заболеваний.

Из прошлого в современной медицине сохранились

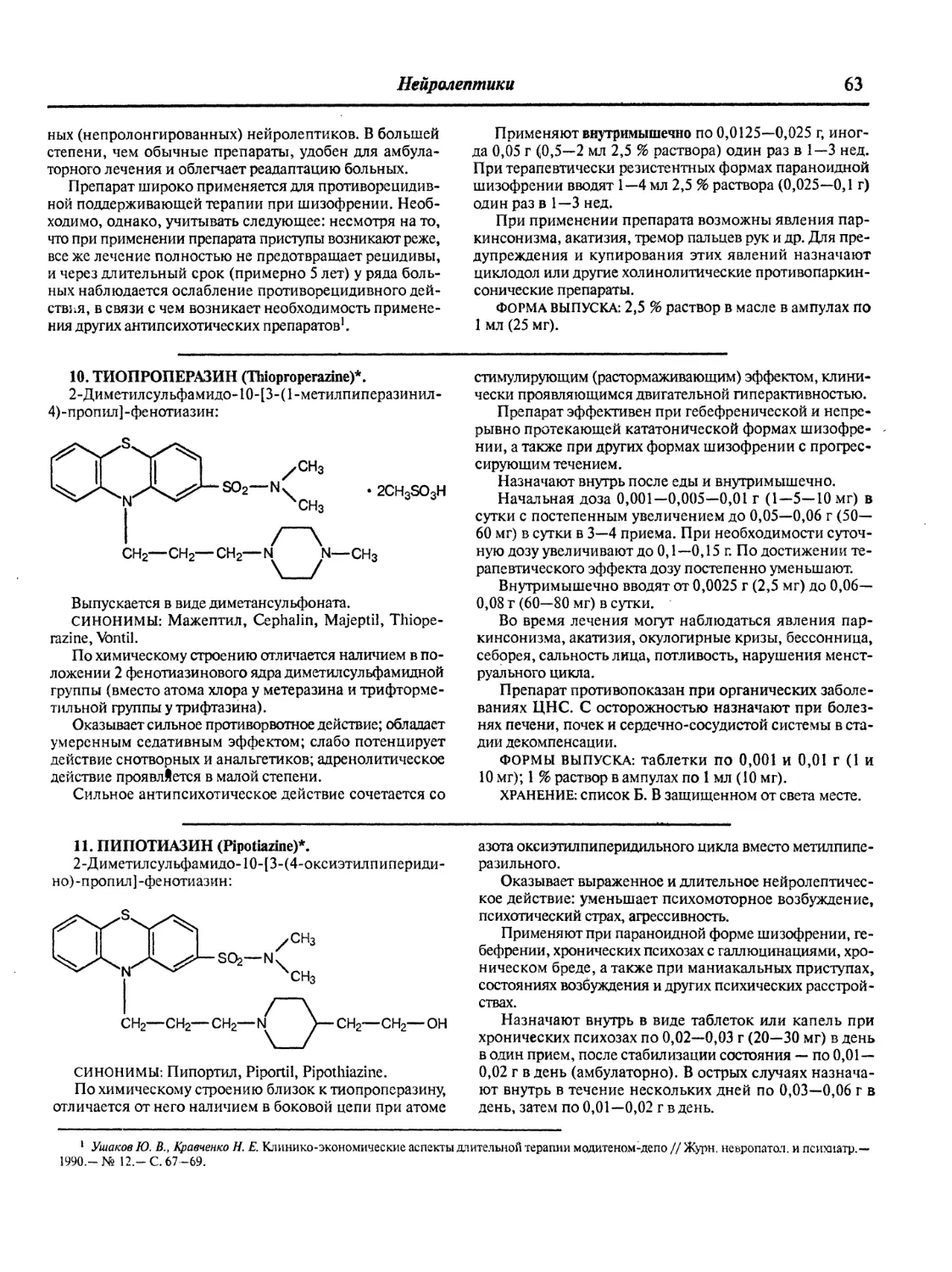

некоторые ценные лекарственные средства: ряд лекар-

ственных растений, алкалоиды (морфин, атропин, пило-

карпин и др.), отдельные синтетические средства (ни-

троглицерин, салицилаты, парацетамол, анестезин и др.).

Однако все остальное в используемом в современной ме-

дицине многотысячном арсенале лекарственных средств —

это достижения XX века.

Книга «Лекарственные средства» впервые вышла в свет

в 1954 г. и уже на протяжении почти полувека является

свидетелем и в какой-то мере участником этих достиже-

ний. В течение этого времени она знакомила врачей с

новыми лекарственными средствами и способствовала их

внедрению в отечественную медицинскую практику;

фармакологам, химикам «искателям лекарств», фарма-

цевтам она помогала ориентироваться в быстро нарас-

тавшем потоке новых лекарств.

Книга неоднократно переиздавалась (с промежутка-

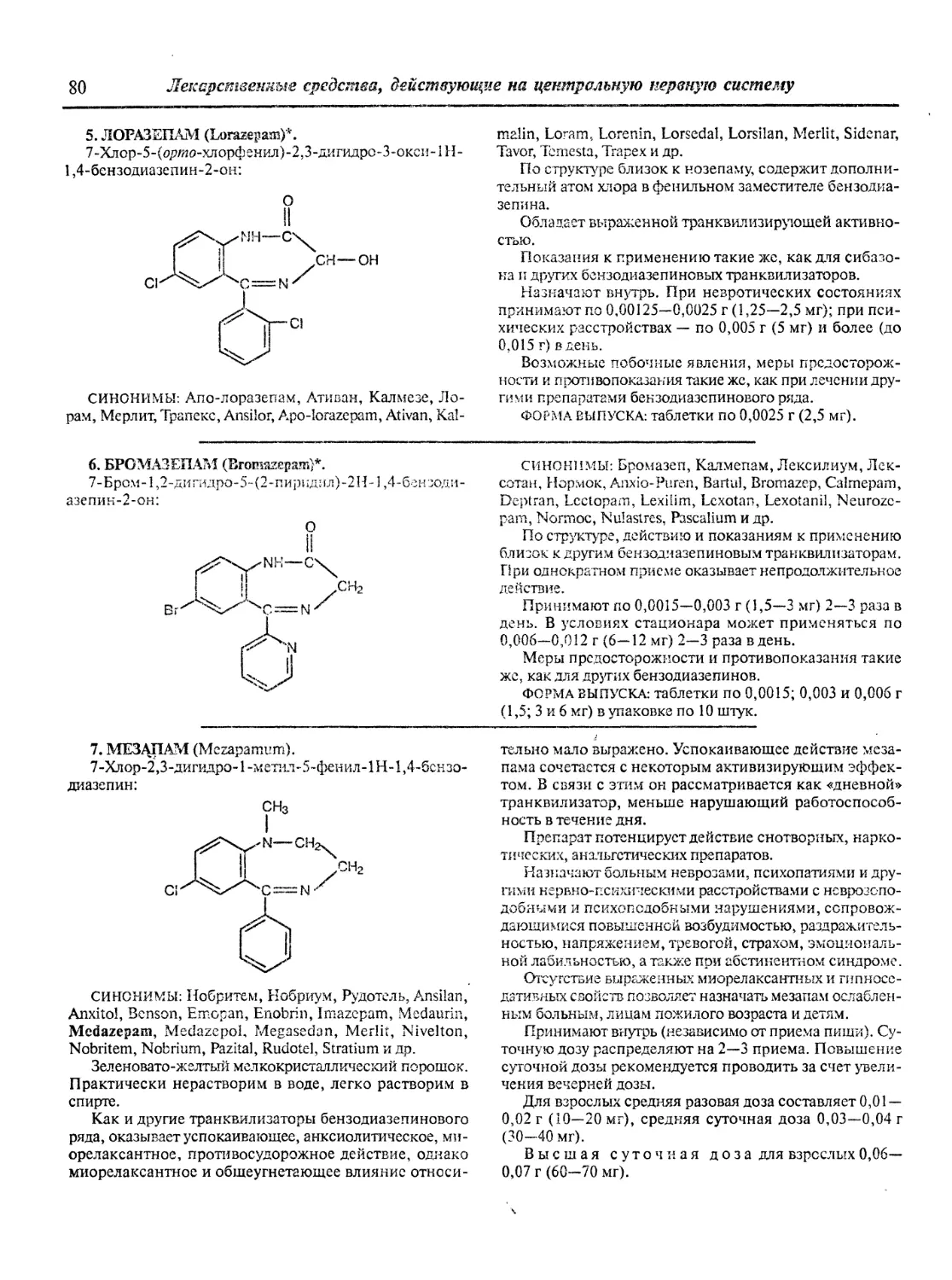

ми 3—5 лет). Предыдущее (13-е) издание вышло в свет в

1997 г. Каждое новое издание перерабатывалось и допол-

нялось с учетом последних достижений фармакологии,

появления новых лекарств и их внедрения в практику

фармакотерапии. Существенной переработке подверглось

и настоящее издание.

Содержание очередных изданий книги позволяет в

значительной мере проследить за успехами в создании

лекарств, происшедшими за последние 50 с лишним лет.

Первое издание содержало сведения о 555 основных ле-

карственных средствах (без готовых лекарственных

форм); более 150 из них устарели и в настоящее время

не применяются. В настоящем издании содержатся све-

дения более чем о 2000 основных лекарственных пре-

паратах. В первых изданиях не было (и не могло быть)

данных о целом ряде новых фармакологических (фар-

макотерапевтических) групп. Лишь со временем стали по-

являться сведения о нейролептиках, антидепрессантах,

транквилизаторах и других группах психотропных лекар-

ственных средств, о p-адреноблокаторах и р-адрености-

муляторах, антагонистах кальция, ингибиторах ангиотен-

зинпревращающего фермента, блокаторах гистаминовых

Н2-рецепторов, иммуномодуляторах, цефалоспоринах и

других новых высокоактивных антибиотиках, новых син-

тетических химиотерапевтических средствах, о новых пре-

паратах для лечения онкологических заболеваний и т. д.

Сведения о ряде новейших групп лекарственных средств

(стимуляторах центральных имидазолиновых рецепто-

ров, блокаторах ангиотензиновых АТ!-рецепторов, анти-

агрегантах — блокаторах рецепторов тромбоцитов, инги-

биторах лейкотриенов и др.) вошли в настоящее издание

книги. Многие лекарственные средства из перечислен-

ных и других новых фармакологических (и химиотера-

певтических) групп нашли широкое применение в раз-

ных областях медицины.

Общее количество лекарств, созданных в XX столе-

тии, весьма велико. Если в начале века число индивиду-

альных химических соединений, применявшихся в каче-

стве лекарственных средств, исчислялось единицами, то к

1994 г. для этой цели было предложено свыше 12 000 син-

тетических соединений. Не все они нашли практическое

применение — некоторые оказались недостаточно эффек-

тивными или в той или иной мере токсичными, некото-

рые уступили место более совершенным препаратам. Тем

не менее общее количество индивидуальных соединений,

изготовленных из них лекарственных форм и комбини-

рованных препаратов, применяемых в современной миро-

вой медицине, исчисляется многими тысячами.

Создание современного лекарственного арсенала сыг-

рало важнейшую роль в прогрессе медицины. Открылись

новые широкие возможности лечения и профилактики сер-

дечно-сосудистых, легочных, желудочно-кишечных, не-

рвных, различных инфекционных, онкологических и дру-

гих заболеваний. Можно утверждать, что в современной

практической медицине нет ни одной области, в которой с

успехом не использовались бы лекарственные средства.

Вместе с тем обилие лекарств значительно усложни-

ло процесс фармакотерапии. Из множества эффективных

1 Большинству разделов книги предпосланы частные введения, характеризующие общие фармакологические и

сти разных лекарственных средств, включенных в соответствующий раздел.

4

Общее введение

лекарственных средств стало трудно выбирать оптималь-

ное для конкретного больного. Появилось много пре-

паратов, близких между собой по химической структуре,

фармакологическим свойствам, но все же отличающихся

по некоторым особенностям лечебного действия. Как

правило, после появления нового оригинального эффек-

тивного лекарственного средства начинается поиск бо-

лее совершенных его аналогов и создаются целые груп-

пы родственных лекарств. Так, еще в 1930-х годах после

открытия антибактериального действия сульфанилами-

да были синтезированы сотни его аналогов и сформи-

ровалась группа сульфаниламидных препаратов, из ко-

торых многие (норсульфазол, сульфадимезин, сульфа-

пиридазин, сульфамонометоксин, сульфадиметоксин,

этазол, сульфален, мафенид, сульгин, фталазол и ряд

других) нашли применение в медицинской практике.

После открытия нейролептической активности хлорп-

ромазина (аминазина) появились десятки его производ-

ных (пропазин, левомепромазин, этаперазин, трифтазин,

пипотиазин и др.). После открытия транквилизирующего

действия либриума (хлордиазепоксида) и валиума (диа-

зепама) появились десятки новых, близких к ним по

структуре производных бензодиазепина, составивших

большую группу современных транквилизаторов (нозе-

пам, лоразепам, бромазепам, феназепам, альпразолам,

тетразепам и др.). С созданием первого антагониста каль-

ция — производного 1,4-дигидропиридина — нифеди-

пина появились нитрендипин, никардипин, исрадипин,

амлодипин и др.

К относительно недавно созданному ингибитору ан-

гиотензинпревращающего фермента каптоприлу уже при-

бавились эналаприл, лизиноприл, рамиприл, цилазаприл

и др. Это же относится к целому ряду других лекарствен-

ных средств: антибиотикам, фторхинолонам и др.

При общем химическом сходстве препаратов, входя-

щих в ту или другую группу, каждый препарат имеет свои

характерные структурные и фармакологические (химио-

терапевтические) особенности и соответственно возмож-

ные различия в его медицинском применении, в чем при-

ходится тщательно разбираться современному врачу.

Обилие имеющихся и все возрастающее число новых

лекарств, и особенно их многочисленных названий, не

только затрудняют их запоминание, но могут приводить

к неточностям в выборе необходимого лекарства и его

замене в случае необходимости другим препаратом. Что-

бы разбираться в «джунглях» лекарств и их названий, в

настоящее время необходимы определенные усилия. По-

мочь в этом в значительной мере может рациональная

классификация, обоснованное распределение препаратов

по классам, группам и подгруппам.

В связи с этим в настоящей книге описание лекар-

ственных средств дано не в алфавитном порядке, а по

классификационному принципу. Разработанная автором

классификация, отраженная в названиях разделов и глав

книги, по мере выхода новых изданий совершенствова-

лась и дополнялась. В данном издании она представле-

на в наиболее обновленном виде. По этой классифика-

ции лекарственные средства распределены на 13 основ-

ных групп (классов). Из них 11 включают средства, дей-

ствующие на функции макроорганизма; большая глава

посвящена средствам, действующим на микроорганизмы.

Отдельная глава описывает препараты для лечения он-

кологических заболеваний. В дополнительной главе пред-

ставлены некоторые диагностические (главным образом

рентгеноконтрастные) средства. Эти основные группы

(классы) разделены на подгруппы исходя из следующих

принципов: а) основных фармакологических свойств пре-

паратов, включая механизмы их действия (средства, дей-

ствующие на медиаторные системы, на ферментные про-

цессы и др.); б) основных областей их медицинского при-

менения (снотворные, противосудорожные, антианги-

нальные, антигипертензивные, противомалярийные,

противовирусные и др.)1; в) химического родства (суль-

фаниламидные, фторхинолоны и др.).

В группах и подгруппах отдельные препараты распо-

ложены не в алфавитном порядке, а преимущественно

по степени их значимости и времени появления. Как пра-

вило, первым в группе приведен его «родоначальник»

(сульфаниламид, аминазин, каптоприл, бензилпеницил-

лин и т. п.). На его примере изложен ряд сведений об

общих свойствах препаратов данной группы (подгруппы).

Более общие сведения о группе (подгруппе) в целом (ме-

ханизмах действия, связи действия с химической струк-

турой и др.) приведены во введениях, предшествующих

описанию отдельных препаратов.

Многолетний опыт показал рациональность такой

классификации. Она «сортирует» препараты по группам

(подгруппам), дает возможность оперативно определить,

какими лекарственными средствами представлена каж-

дая из них, в случае появления нового препарата в ка-

кой-либо группе (подгруппе) позволяет определить, в ка-

кой степени он является принципиально новым или это

видоизменение уже известного лекарства.

Приводимая в книге информация о конкретных ле-

карственных средствах соответствует в основном совре-

менным научным знаниям и официальным публикаци-

ям (утвержденным Фармакологическим государственным

комитетом Министерства здравоохранения Российской

Федерации инструкциям по применению лекарственных

средств, Государственному реестру лекарственных средств

Минздрава РФ и др.), кроме того, при работе над изда-

нием широко использовалась отечественная медицинская

литература, в том числе и периодическая2.

Приводимые сведения касаются в основном следую-

щих вопросов.

1. Наименование (название) лекарственного средства.

2. Химические названия и структуры (формулы).

3. Физико-химические свойства.

1 Детализированное распределение лекарственных средств по их применению при наиболее распространенных заболеваниях отражает вклю-

ченный в книгу «Терапевтический указатель» (т. 2).

2 Ссылки на опубликованные работы не охватывают всех имеющихся источников. Они рассчитаны на то, чтобы дать более полные клини-

ческие и фармакологические сведения о новых препаратах. В основном ссылки сделаны на работы, опубликованные в доступной медицинской

литературе начиная с 1980 г.

Общее введение

5

4. Фармакокинетика и метаболизм.

5. Механизмы действия лекарственных средств.

6. Показания к применению.

7. Способы применения и дозы.

8. Побочные эффекты.

9. Взаимодействие лекарственных средств.

10. Противопоказания и меры предосторожности.

11. Лекарственные формы (формы отпуска).

12. Условия хранения.

Каждый из этих вопросов имеет важное значение для

рационального использования лекарственных средств и

заслуживает более подробного рассмотрения.

1. Наименование (название) лекарственного средства.

Врачу небезынтересно и полезно знать, как «строят-

ся» названия лекарственных средств. Это в определен-

ной мере помогает ориентироваться в их огромном мас-

сиве.

Лекарственный препарат может иметь одно, несколь-

ко или значительно больше наименований. Издавна при-

нято, что одно название имеют соответствующие их хи-

мическому названию металлы, соли металлов, неоргани-

ческие кислоты и щелочи (например, йод, кальция хло-

рид, калия перманганат, висмута субнитрат, кислота

хлористоводородная, натрия гидрокарбонат и др.). Од-

ного названия придерживаются и для алкалоидов (мор-

фин, пилокарпин, атропин и др.). Лишь в отдельных слу-

чаях алкалоидам присваивается два названия (физостиг-

мин-эзерин, галантамин-нивалин, винбластин-розевин).

По одному названию (биохимическому) имеют обычно

ферменты (хотя у L-аспарагиназы, стрептокиназы и не-

которых других существует ряд синонимов).

Синтетические органические лекарственные средства

имеют, как правило, ряд названий (синонимов). При про-

изводстве одного и того же лекарственного средства

рахличными фармацевтическими фирмами им, как пра-

вило, присваиваются фирменные (торговые) названия.

Обычно фирмы патентуют эти названия, и они стано-

вятся «собственностью» данной фирмы. К патентован-

ным названиям добавляется знак ® (Registered).

Составляются названия по-разному.

Алкалоиды, гликозиды и другие лекарственные сред-

ства растительного происхождения названы по содержа-

щим их растениям (атропин —- от Atropa belladonna; фи-

зостигмин — от Physostigma venenosum; галантамин — от

Galanthus Woronowi; эфедрин — от Ephedra equisetina,

дигитоксин и дигоксин — от Digitalis и т. д.). Названия

ряда лекарств животного происхождения связаны с со-

ответствующими органами или тканями (адреналин — от

Glandulae adrenalis — надпочечники; инсулин — от

Insula — островки (Лангерганса) поджелудочной желе-

зы; кортизон — от Cortex — корковый слой надпочеч-

ников; тестостерон — от Testis — мужские половые же-

лезы и т. д.). По продуцентам назван ряд антибиотиков

(пенициллин — от Penicillium; цефалоспорины — от

Cephalosporinum; стрептомицины — от Streptomy-

ces и т. д.). Что касается названий синтетических лекар-

ственных средств, то многие из них составлены на ос-

нове слогов и букв их полного химического названия:

парацетамол — от пара-ацетаминофенол; хлорпрома-

зин — от хлордиметиламинопропилфенотиазин (отсюда

же название аминазин); нифедипин — отдиметилнитро-

фенилдигидропиридинкарбоновая кислота; димедрол —

от диметиламиноэтиловый эфир бензгидрола; промедол —-

от триметилпропионилоксифенилпиперидин; нитроксо-

лин — от 5-нитро-8-оксихинолин; ципрофлоксацин — от

циклопропил-б-фтор(йиог)-1,4-дигидро-4-оксо-( 1 -пипе-

разинил)-3-хинолинкарбоновая кислота (acid) и т. д.

В ряде случаев название присваивается на основе ле-

чебного эффекта: спазмолитик — от spasm, lysis; аналь-

гин — от ап (отрицание), algos (боль); но-шпа — от по

(отрицание) и spa (spasm); панадол — от pan и doleur —

полное снятие боли; апрессин — от а (отрицание) и

pressure (давление — артериальное); норваск — от нор-

ма и vascular (сосудистый); адверзутен — от adverse (про-

тив) и tensio (давление — крови) и т. п.

В отдельных случаях сочетаются элементы химичес-

кой структуры и лечебного действия.

Некоторые производители лекарственных препаратов

включают в наименование элементы названия фирмы:

ципробай — ципрофлоксацин фирмы Bayer; байпресс —

нитрендипин фирмы Bayer; нифегексал, пентитексал и др. —

препараты Hexal pharma; аббикорт, абокиназа и др. — пре-

параты фирмы Abbott и т. п.

Существуют также другие разновидности патентован-

ных фирменных названий.

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) раз-

работана система международных непатентованных наи-

менований (МНН; INN —International Nonproprietary

Names). На эти названия не распространяются «права

собственности» и они рассчитаны на «опознание» од-

нозначности одних и тех же лекарственных веществ, вы-

пускаемых под различными фирменными названиями.

Система МНН получила широкое признание. В боль-

шинстве случаев в информационных материалах о лекар-

ственных средствах и на маркировках в дополнение к тор-

говому названию приводится его международное наиме-

нование. Торговых названий они, однако, не заменили.

В современной научной литературе обычно использует-

ся система МНН.

В настоящей книге в качестве основных названий при-

няты преимущественно МНН, однако для новых отече-

ственных препаратов приведены их оригинальные рус-

ские названия. В отдельных случаях для широко извест-

ных в России зарубежных препаратов (но-шпа, тавегил,

троксевазин и некоторых др.) приведены их «торговые»

названия.

Все МНН набраны в заголовках и в перечне синони-

мов полужирным шрифтом. В перечне синонимов в рус-

ской транскрипции приведены те названия зарубежных

препаратов, под которыми они зарегистрированы в Рос-

сийской Федерации.

Полужирным кириллическим шрифтом даны в сино-

нимах некоторые названия зарубежных препаратов, под

которыми они широко известны в России и странах СНГ

(кавинтон, коринфар, трентал и др.). МНН, принятые

для отечественных препаратов, приведены в числе си-

нонимов в латинской транскрипции и набраны полужир-

ным шрифтом.

Знаком * (звездочкой) при основном названии (в за-

головке) обозначены препараты, поступающие из-за rv-

6

Общее введение

бежа. Следует, однако, учитывать, что в последние годы

целый ряд зарубежных препаратов стал производиться в

нашей стране.

В иностранной транскрипции основных названий для

отечественных препаратов приводится принятое в оте-

чественной фармакопее латинское наименование с окон-

чанием «игл» (Phencarolum, Pirazidolum и т. п.), названия

же зарубежных препаратов приводятся в принятой за ру-

бежом англо-американской транскрипции — с оконча-

нием «е» или без него (Carbamazepine, Nifidipine и т. п.;

Cefalexin, Neomycin и т. п.).

2. Химические названия и структуры (формулы). В книге

приведены полные химические названия лекарственных

средств и их химическая структура (для индивидуальных

соединений). Некоторые современные лекарственные

средства имеют сложное строение и, соответственно,

сложное химическое название, трудно доступное (с пер-

вого взгляда) для врачей. Книгой, однако, пользуются

не только врачи, но также фармацевты и химики, зани-

мающиеся созданием лекарственных средств; кроме того,

современные медики достаточно ориентированы в воп-

росах химии, чтобы в необходимых случаях разбираться

в особенностях и различиях химической структуры ин-

тересующих их лекарственных средств.

Структурные формулы (графическое изображение)

весьма удобны для сопоставления разных препаратов.

С появлением нового лекарственного препарата той или

иной фармакологической группы целесообразно сравнить

его структуру со структурой других препаратов этой груп-

пы, чтобы определить, является ли он принципиально

новым или только вариантом (модификацией) уже изве-

стных препаратов этой группы. Обычно близкие по

структуре соединения имеют сходные фармакологичес-

кие свойства. Вместе с тем необходимо учитывать, что

химические изменения (модификации) молекул могут

привести к существенному изменению их свойств вплоть

до получения веществ с противоположным (антагонис-

тическим) действием. Обычно модификацией молекулы

стремятся получить препараты «новых поколений» с

улучшенными свойствами (более широким спектром дей-

ствия, большей продолжительностью действия, меньшей

токсичностью). Многие современные лекарственные

средства, появляющиеся сейчас на мировом рынке, яв-

ляются именно модифицированными производными ори-

гинальных препаратов, впервые полученных в том или

ином ряду химических соединений.

3. Физико-химические свойства. Физико-химические

свойства в значительной мере определяют способы при-

менения лекарственных средств и особенности их дей-

ствия в организме. Так, легкая растворимость в воде по-

зволяет получать наиболее удобные для парентерально-

го (особенно для внутривенного) введения инъекцион-

ные лекарственные формы. Целый ряд нерастворимых

соединений (оснований) превращают поэтому в водора-

створимые соли (гидрохлориды, тартраты, малеаты и др.).

Нерастворимые в воде кислотные препараты с кислот-

ными свойствами также превращают в соли (например,,

натриевые, магниевые и др.). В ряде случаев для получе-

ния растворов нерастворимых в воде соединений исполь-

зуют масла или специальные растворители. Такие раство-

ры применяют в основном внутримышечно (иногда под-

кожно) для пролонгированного действия («депо»-препа-

раты). Водорастворимые (гидрофильные, полярные)

соединения, как правило, плохо проникают через гис-

тогематические барьеры, особенно через гемато-энце-

фалический барьер, а также через слизистые оболочки

желудочно-кишечного тракта. Значительно легче про-

никают через гистогематические барьеры липофильные

(жирорастворимые) соединения. Существенную роль иг-

рает электрический заряд молекулы. В частности, тре-

тичные соединения значительно легче проникают че-

рез гистогематические барьеры, чем соответствующие им

четвертичные соединения (см. Метацин, Прозерин, Ку-

рареподобные препараты и др.). Важную роль играет ве-

личина частиц. Измельчение (микронизирование) час-

тиц часто приводит к увеличению всасываемости пре-

парата и повышению эффективности его действия.

Микронизированный гризеофульвин (см.) в два раза ак-

тивнее обычного препарата. Для улучшения всасывания

применяют ряд специальных лекарственных форм (мик-

рокапсулированных, липосомальных и др.). Путем спе-

циального эмульгирования готовят жировые эмульсии

для парентерального (внутривенного) введения (см. Ли-

пофундин).

4. Фармакокинетика и метаболизм. В современной

фармакотерапии большое значение придается изучению

фармакокинетики лекарственных средств, включающей

определение скорости и полноты всасывания препарата

при пероральном применении, связывания с белками

плазмы (при всех способах введения), начала действия,

времени достижения максимальной концентрации в плаз-

ме крови, периода полувыведения, времени полного вы-

ведения (после прекращения введения препарата), путей

выведения и количества препарата (в процентах), выво-

димого разными путями (в неизмененном виде или в виде

метаболитов). Определение этих параметров и их сопос-

тавление с динамикой терапевтического эффекта позво-

ляет установить оптимальные дозы и режим (частоту, дли-

тельность) применения препарата, оценить (по сопостав-

лению доз и эффективности) преимущества разных пре-

паратов, осуществить выбор наиболее приемлемого из

них, корригировать дозировки в случаях нарушений фун-

кций внутренних органов и др.

Изучение в полном объеме фармакокинетических па-

раметров для каждого больного в повседневной прак-

тике почти неосуществимо в силу сложности исследо-

вания и недостатка необходимой аппаратуры — хрома-

тографов, масс-спектрометров и т. д.). Проводятся эти

исследования в основном в клинико-фармакологичес-

ких лечебных учреждениях и в экспериментальных ла-

бораториях. Однако знание имеющихся данных о фар-

макокинетических параметрах применяющихся лекар-

ственных средств необходимо каждому современному

врачу1.

1 Подробное описание вопросов фармакокинетики содержит фундаментальное руководство Ю. Б. Белоусова, В. С. Моисеева и В. К. Лепахи-

на «Клиническая фармакология и фармакотерапия». М.: Универсум. 1997.

Общее введение

7

К фармакокинетическим исследованиям примыкает

изучение метаболизма лекарственных средств. Попадая

в организм, большинство лекарств подвергается метабо-

лическим превращениям (фрагментированию молекул,

гидроксилированию, восстановлению, деметилирова-

нию и др.). Лишь отдельные лекарства выделяются из

организма в неизмененном виде. Образующиеся метабо-

литы (а их количество у разных соединений составляет

от единиц до десятков) могут быть активными, малоак-

тивными, неактивными, а в некоторых случаях и токсич-

ными. Нередко основное фармакологическое и лечеб-

ное действие определяется активным метаболизмом, то

есть действует, собственно, не применяемое лекарство, а

продукт его метаболического превращения. В этих слу-

чаях применяемое лекарственное средство рассматрива-

ется как «пролекарство».

Первыми пролекарствами были давно известные «ста-

рые» препараты. Гексаметилентетрамин (уротропин) дей-

ствует, высвобождая в организме (в кислотной среде)

формальдегид. Фенилсалицилат (салол) метаболизирует-

ся с образованием фенола и салициловой кислоты. Пер-

вый сульфаниламидный антибактериальный препарат

пронтозил («красный» стрептоцид) метаболизируется с

образованием активного метаболита — сульфаниламида

(«белого» стрептоцида), полностью заменившего в каче-

стве лекарственного средства пролекарство.

Пролекарствами являются различные современные

лекарства. Применяемый для лечения язвенного колита

салазосульфапиридин метаболизируется (распадается) с

образованием активных сульфаниламидного и салицило-

вого компонента. Имипрамин образует активный мета-

болит — дезипрамин, применяемый в качестве самосто-

ятельного антидепрессанта. Действующим веществом ин-

гибитора ангиотензин превращающего фермента эналап-

рила является его метаболит эналаприл ат. Блокатор

рецепторов ангиотензина II лозартан образует активный

метаболит, специфически связывающийся с АТгрецеп-

торами, и т. д.

Метаболизм лекарственных средств происходит под

влиянием различных ферментных систем организма.

Особенно важную роль играют при этом микросомаль-

ные и другие ферменты печени, под действием которых

происходит инактивирование (дезинтоксикация) лекарств.

При нарушениях функций печени ее дезинтоксикацион-

ная способность может нарушаться. Известен ряд лекар-

ственных средств, являющихся как «индукторами», так

и «ингибиторами» ферментов печени, которые соответ-

ственно усиливают или подавляют метаболизм и де-

зинтоксикацию других лекарственных средств. Наибо-

лее известными «индукторами» являются барбитура-

ты, а также дифенин, карбамазепин, рифампицин.

Впервые «индукция» ферментов привлекла внимание в

связи с развитием опасных кровотечений при примене-

нии барбитуратов одновременно с непрямыми (перо-

ральными) антикоагулянтами (дикумарином и др.). Ан-

тикоагулянты назначали больным в дозах, необходимых

для создания противосвертывающего эффекта, но они

были выше обычных, так как активность антикоагулян-

тов снижалась под влиянием барбитуратов. При отмене

же последних и продолжении применения антикоагулян-

та в прежних дозах развивались тяжелые геморрагичес-

кие осложнения (вплоть до летальных исходов).

Сами антикоагулянты (производные кумарина), а так-

же циметидин, изониазид, левомицетин, тетурам и ряд

других средств являются ингибиторами ферментов пече-

ни (в частности, усиливают действие пероральных ги-

погликемических препаратов, теофиллина, дифенина,

p-адреноблокаторов и некоторых других лекарственных

средств). Изучение влияния новых лекарственных средств

на активность ферментов печени стало одним из важ-

ных элементов фармакокинетических исследований.

5. Механизмы действия лекарственных средств. В этой

книге относительно много внимания уделяется механиз-

мам действия лекарственных средств. Раскрытие этих ме-

ханизмов является одним из важнейших достижений

фармакологии XX столетия.

В конце прошлого века великий русский физиолог и

фармаколог И. П. Павлов указывал, что врач должен

знать, «что он делает в организме его лекарствами»1, од-

нако ни в то время, ни на протяжении всей предыдущей

истории лекарственных средств это известно не было.

Действие лекарств оценивалось по оказываемому (сим-

птоматическому) эффекту. Когда в конце XIX века по-

явились первые синтетические лекарственные средства,

им стали давать названия по этому принципу. Ацетани-

лид, в связи с оказываемым им «противолихорадочным»

действием, получил название «антифебрин» (от лат.

febris — лихорадка). Этиловый эфир яяря-аминобензой-

ной кислоты получил название «анестезин» из-за ока-

зываемого местного обезболивающего (анестезирующе-

го) действия и т. д.

В настоящее время без знания «что лекарство делает

в организме» рациональная фармакотерапия по существу

немыслима. Первый крупный прорыв в раскрытии меха-

низма действия лекарственных средств произошел в на-

чале XX века, когда (в 1905 г.) было обнаружено, что дей-

ствие адреналина, нашедшего к этому времени примене-

ние в качестве сосудосуживающего средства, сходно с

эффектами, наблюдающимися при раздражении симпа-

тических нервных окончаний. Это открытие положило

начало учению о химической природе передачи нервно-

го возбуждения, о роли адреналина (а затем норадрена-

лина) как химического передатчика (медиатора) возбуж-

дения в симпатических нервных окончаниях, о наличии

в организме адренергических рецепторов, а в дальней'

шем привело к созданию целого ряда новых адренерги'

ческих (и антиадренергических) средств с различным

спектром действия, в том числе современных а- и Р-ад-

реностимуляторов и адреноблокаторов и др.

Раскрытие нейромедиаторного механизма действия

другой группы нейротропных средств произошло в на-

чале 1920-х годов, когда была открыта роль ацетилхоли-

на как передатчика возбуждения в окончаниях парасим-

патических нервов. Это открытие пролило свет на меха-

1 Павлов И. П. Полное собрание сочинений.— М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951.— Т. 2, кн. 1.— С. 247.

8

Общее введение

низм действия целого ряда уже известных в то время ней-

ротропных лекарственных средств — физостигмина, пи-

локарпина, атропина и др., на механизм действия кура-

ре, а в дальнейшем на механизм действия вновь откры-

тых алкалоидов или синтетически созданных лекарствен-

ных средств (платифиллина, галантамина; метацина,

спазмолитика и др.).

В дальнейшем, с открытием медиаторной роли до-

фамина, серотонина, у-аминомасляной кислоты и не-

которых других эндогенных,соединений, получил

объяснение механизм действия ряда других лекарствен-

ных средств.

К важнейшим событиям конца XIX — начала XX века,

связанным с раскрытием механизмов действия лекар-

ственных средств, относится разработанное П. Эрлихом

учение о рецепторах, согласно которому эффекты физи-

ологически (фармакологически) активных веществ осу-

ществляются путем их связывания (лигирования) со спе-

цифическими образованиями в органах и тканях (рецеп-

торами). «Corpora non agunt nisi fixata» (вещества не дей-

ствуют, если не связываются), — писал Эрлих в 1905 г.

В дальнейшем учение о рецепторах стало одним из фун-

даментальных основ фармакологии. В настоящее время

идентифицировано большое количество существующих

в организме рецепторов (холинергических, адренергичес-

ких, дофаминергических, серотониновых, ГАМКергичес-

ких, гистаминовых, пуриновых, ангиотензиновых, бензо-

диазепиновых и др.), связывание с которыми объясняет

механизм действия соответствующих групп лекарствен-

ных средств. В организме природными лигандами для

этих рецепторов являются эндогенные физиологически

активные соединения.

В последние десятилетия получено много новых дан-

ных о механизмах действия лекарственных средств, о

влиянии на биосинтез и метаболизм эндогенных физио-

логически активных соединений, особенно на фермен-

тативные процессы, на ионные каналы клеточных мем-

бран, на электрофизиологические и другие процессы. Ряд

данных касается механизмов действия антимикробных

средств (влияние на физико-химические свойства клеточ-

ных мембран, ферменты, регулирующие жизнедеятель-

ность микроорганизмов, внутриклеточные процессы).

Раскрытие механизмов действия лекарственных

средств сыграло важнейшую роль в понимании сущнос-

ти фармакотерапевтических эффектов. Симптоматичес-

кая фармакотерапия в основном уступила место патоге-

нетической, а в ряде случаев (особенно в химиотерапии

инфекционных заболеваний) — этиотропной (каузаль-

ной). Знание механизмов действия является обязатель-

ным условием рационального использования современ-

ных лекарственных средсз

6. Показания к применению. Приводимые в книге по-

казания к применению лекарственных средств соответ-

ствуют в первую очередь тем, которые указаны в утвер-

жденной официальной медицинской документации (ин-

струкции по применению и др.). В ходе продолжающе-

гося клинического изучения и практического применения

лекарственных средств нередко обнаруживаются, одна-

ко, их новые ценные лечебные свойства. В книге приве-

ден поэтому ряд сведений, освещающих опыт примене-

ния препаратов по некоторым дополнительным показа-

ниям (со ссылкой на авторов и указанием опубликован-

ных работ). Одно и то же лекарственное средство часто

применяют по различным показаниям и, наоборот, при

одном и том же заболевании могут применяться препа-

раты различных фармакологических групп. Поиску пре-

парата, наиболее отвечающего соответствующему пока-

занию, способствует помещенный в конце книги «Тера-

певтический указатель».

7. Способы применения и дозы. Основными способа-

ми применения лекарственных средств по-прежнему ос-

таются пероральный и парентеральный. Однако, в связи

с появлением большого количества новых лекарствен-

ных форм (см. ниже Лекарственные формы), значитель-

но расширились возможности индивидуального выбора

наиболее рациональной формы применения лекарства.

Применяемое перорально лекарственное средство мож-

но назначать в виде таблеток, капсул, суспензий, гелей и

других лекарственных форм. Таблетки могут быть не по-

крытыми или покрытыми различными оболочками. Не-

которые препараты могут применяться в виде трансбук-

кальных форм — полимерных пластинок, пастилок, из

которых лекарственные вещества всасываются слизистой

оболочкой полости рта.

Усовершенствованы лекарственные формы средств,

применяемых парентерально. Ряд препаратов выпуска-

ется в виде лиофилизированных порошков, растворяе-

мых ex tempore. Некоторые растворы выпускаются в до-

зированной форме в шггриц-тюбиках, шприц-ручках, пат-

ронах (картриджах).

Ряд препаратов (для ингаляционного и накожного

применения) используется в виде аэрозолей. Для накож-

ного применения разработаны новые виды паст, гелей,

пластырей; трансдермальные «системы».

В целом современная медицина располагает больши-

ми возможностями выбора рационального способа при-

менения соответствующей лекарственной формы для

различных лекарственных средств.

Приводимые в книге дозы лекарств основаны на офи-

циальных документах (инструкциях по применению

и др.), на публикациях в медицинской печати.

Следует учитывать, что обычно рекомендуемые дозы

являются «усредненными», они основаны на многочис-

ленных исследованиях и, как правило, обеспечивающих

у «среднего» больного необходимую эффективность и

безопасность. Однако в каждом конкретном случае вы-

бор оптимальной дозы требует индивидуального под-

хода. До сих пор остаются аксиомой высказанные ос-

нователем русской терапевтической школы М. Я. Муа-

ровым слова: «Врачевание не состоит в лечении болезни.

Врачевание состоит в лечении самого больного». На

этом принципе зиждется и оптимальный выбор лекар-

ственного средства, и подбор наиболее эффективных и

безопасных для данного больного доз. Известно, что

одно и то же лекарство может быть в одинаковых до-

зах эффективным и хорошо переносимым у одних боль-

ных и быть менее эффективным или вызывать ослож-

нения (побочные эффекты) у других. У одного и тоги

же больного эффективность и переносимость могут ме-

няться в процессе лечения. В последнее время Мини-

Общее введшие

9

стерством здравоохранения Российской Федерации вве-

дены «Стандарты (протоколы) диагностики и лечения

больных» различными заболеваниями. «Стандартиза-

ция» предусматривает использование современных ме-

тодов диагностики, наиболее эффективных лекарствен-

ных средств; роли индивидуальной фармакотерапии она

не отменяет.

В книге приведены дозы лекарств для взрослых и в ряде

случаев для детей. Если отсутствуют специальные указа-

ния, при назначении препарата детям следует уменьшить

дозу взрослого, учитывая возраст и массу тела ребенка.

Более подробные сведения об особенностях дозирования

лекарств при лечении детей, о нежелательном действии

лекарств на детский организм и т. д. содержатся в специ-

альных руководствах по педиатрической фармакологии1.

Как правило, не следует назначать новые лекарствен-

ные препараты детям, если не были проведены специ-

альные клинические исследования.

При расчете доз для больных старше 60 лет нельзя

забывать, что пожилые люди по-разному чувствительны

к лекарствам различных групп, и дозировать препараты

для больных пожилого и старческого возраста нужно

строго индивидуально2. Дозы препаратов, угнетающих

функции ЦП С (снотворные, нейролептические средства,

препараты группы морфина, бромиды и др.), а также сер-

дечных гликозидов и мочегонных средств обычно умень-

шают до половины дозы взрослого. Другие сильнодей-

ствующие и ядовитые лекарственные средства назна-

чают в дозах, составляющих 2/3 дозы взрослого. Дозы

антибиотиков, сульфаниламидов, витаминов обычно со-

ответствуют дозам для взрослых.

Следует учитывать, что наиболее точно индивидуаль-

ную дозу, оптимальную для каждого больного, можно

установить с помощью современных фармакокинетичес-

ких методов, позволяющих определить скорость всасы-

вания препарата, его концентрацию в плазме крови, инак-

тивацию и выведение из организма. Практически, одна-

ко, дозы препаратов устанавливают преимущественно на

основе их клинико-фармакологического изучения с даль-

нейшим уточнением в процессе широкого медицинского

применения. Дозы индивидуализируют, тщательно на-

блюдая за лечебной эффективностью и переносимостью

препаратов.

Режим (время, периодичность) приема (введения) ле-

карственных средств относительно точно определяется

фармакокинетическими методами. Предполагается, что

оптимальный эффект обеспечивается равномерным дли-

тельным присутствием действующего вещества в плазме

и тканях. Практически при пероральном применении

«обычные» лекарственные формы назначают часто по

3—4 раза в сутки с равными промежутками. Ряд пролон-

гированных (дюрантных) лекарственных форм создает

равномерную концентрацию в плазме при однократном

приеме в сутки, некоторые действуют после разового при-

ема еще длительнее.

Общая продолжительность применения лекарствен-

ных средств колеблется в широких пределах в зависимо-

сти от характера и течения заболевания. В острых нетя-

желых случаях (при головной боли и др.) часто достаточ-

но однократного приема обычной лекарственной фор-

мы. Б ряде иных случаев частота применения препаратов

(нитроглицерина, противоастматических аэрозольных

препаратов и др.) определяется частотой приступов забо-

левания. При некоторых заболеваниях лекарственные

средства (инсулин, противоопухолевые, противоэпилеп-

тические препараты и др.) применяют практически по-

жизненно.

Часто длительно применяют антиангинальные пре-

параты, гиполипидемические, антиагреганты и другие

кардиологические средства. Антибактериальные препа-

раты (антибиотики, синтетические антибактериальные

средства) продолжают обычно применять в течение не-

которого времени после ликвидации инфекционного

процесса.

Во всех случаях следует учитывать, что при длитель-

ном применении может создаваться кумуляция лекар-

ственных средств, развиться толерантность с умень-

шением при этом эффективности ранее действовавших

доз; не исключается развитие пристрастия к лекар-

ственному средству. С учетом этих явлений часто це-

лесообразно проводить курсовые лечения, делая пе-

рерывы между курсами (при отсутствии для этого про-

тивопоказаний) .

Целесообразно прекращать прием лекарственных

средств, постепенно уменьшая дозу. В некоторых случа-

ях резкое прекращение применения препарата может

привести к синдрому отмены (см. Клофелин).

Пероральные лекарственные средства лучше всасы-

ваются при приеме натощак; однако в каждом отдель-

ном случае следует учитывать свойства препарата и со-

стояние организма. Так, препараты, раздражающие сли-

зистую оболочку желудочно-кишечного тракта (ацетил-

салициловая кислота, кальция хлорид и ряд других),

рекомендуется употреблять во время или после еды.

Иногда для уменьшения раздражения лекарства прини-

мают с молоком, слизистыми отварами (киселем) и дру-

гими обволакивающими средствами. Следует учитывать,

что обволакивающие вещества замедляют всасывание, а

некоторые пищевые продукты (например, молоко) мо-

гут образовывать с определенными лекарствами нера-

створимые (и невсасываемые) комплексы. Так, продук-

ты, содержащие кальций (молоко и молочные продук-

ты), а также лекарственные препараты, имеющие в сво-

ем составе соли железа, кальция, магния, алюминия и др.

(в том числе ряд антацидных препаратов), образуют не-

растворимые комплексы с тетрациклином.

Время приема лекарственных средств внутрь часто не

является строго фиксированным и должно определять-

ся в зависимости от свойств препарата, его переносимос-

ти и функционального состояния организма больного.

1 Маркова И. В., Калиничева В. И. Педиатрическая фармакология.—Л.: Медицина, 1987.— 496 с.; Маркова И. В., Неженцев М. В. Педиатри-

ческая фармакология.— С.-Петербурп Сотис, 1994.

2 Чеботарев Д. Ф. Руководство по гериатрии,— М.: Медицина, 1982; Замотаев И. П. Особенности гериатрической фармакотерапии // Сов.

мед.- 1990.- № 2.- С. 19-23.

10

Общее введение

Действие лекарств может в определенной степени за-

висеть от суточных и сезонных ритмов физиологических

функций организма1.

Снотворные и снотворно-транквилизирующие сред-

ства принимают перед сном; в случаях же необходимости

применения транквилизаторов в дневное время назнача-

ют «дневные» транквилизаторы, обладающие анксиоли-

тическим (протизотревожным) действием при маловыра-

женном миорелаксантном и седативно-снотворном эф-

фекте.

Режим применения парентеральных лекарственных

фор?л также является индивидуальным, зависящим от ха-

рактера и течения заболевания, состояния больного, эф-

фективности и переносимости.

Внутривенно растворы (водные или на изотоничес-

ких растворителях) вводят «болюсно» (одномоментная

разовая доза) или в виде длительных инфузий. Обычно

первое введение производится «болюсно», затем перехо-

дят на инфузионное (пролонгированное, обычно капель-

ное) введение.

Пролонгированные инъекционные лекарственные

формы (водные или масляные растворы, суспензии и др.)

вводят, как правило, внутримышечно.

Дозы лекарственных средств, способы и режим их

применения, лекарственные формы могут, естественно,

меняться в ходе лечебного процесса.

Для некоторых лекарственных средств в книге ука-

заны высшие разовые и суточные дозы. Эти дозы были

установлены X изданием Государственной Фармакопеи

СССР еще в 1968 г. До настоящего времени эти дозы не

пересматривались и, поскольку X издание Фармакопеи

не отменено (несмотря на начало выхода XI издания),

силы они не потеряли. Для новых лекарственных средств

лишь в отдельных случаях установлены предельные дозы.

В нормативных материалах на зарубежные препараты

высшие дозы, как правило, не приводятся, однако для

некоторых препаратов указаны дозы, которые не следу-

ет превышать.

8. Побочные эффекты. Лечебное действие большин-

ства лекарственных средств может сопровождаться в той

или иной степени побочными (нежелательными) эффек-

тами. В этой книге, так же как и в других источниках,

приводится относительно большой перечень этих эффек-

тов. Это не означает, что все они должны развиваться у

каждого больного, получающего соответствующее лекар-

ство, однако они должны быть известны врачу и полу-

чающему их больному.

Причины побочных эффектов различны. В одних слу-

чаях они связаны с химическими и физико-химическими

свойствами действующего вещества. В большинстве слу-

чаев лекарственные средства являются чужеродными для

организма соединениями (ксенобиотиками). Даже эндо-

генные соединения, извлекаемые из органов и тканей или

воспроизводимые синтетическим путем, при их примене-

нии в качестве лекарственных средств приобретают так

или иначе экзогенный характер. При поступлении в орга-

низм все лекарственные средства взаимодействуют с его

различными биохимическими системами, подвергаются

различным метаболическим превращениям и связывают-

ся обычно не только с рецепторами «органов-мишеней»,

но и с другими «местами связывания». Средств, действу-

ющих строго избирательно, как «волшебные пули» (П. Эр-

лих), практически не существует. Отсюда и возможность

одновременного влияния на разные функции организма

с сочетанием основного лечебного (желаемого) действия

и другими (побочными) эффектами. В некоторых случаях

побочные (дополнительные) эффекты могут быть полез-

ными, и одно и то же лекарственное средство может иметь

различные показания для применения; однако часто по-

бочные (дополнительные) эффекты сводятся к развитию

нежелательных (иногда даже опасных) явлений.

В ряде случаев побочные эффекты неизбежно связа-

ны с механизмом основного лечебного действия. Так, на-

блюдающийся при применении нейролептических пре-

паратов «нейролептический (экстрапирамидный) синд-

ром» связан с блокадой дофаминовых (D2) рецепторов в

подкорковых структурах мозга, вместе с тем блокада этих

же рецепторов определяет основной психотропный (ле-

чебный) эффект этих препаратов. Угнетающее действие

цитостатических препаратов на кроветворение сопряже-

но с их общим влиянием на пролиферацию клеток, ле-

жащим в основе их противоопухолевого действия. Лечеб-

ный и побочный (ульцерогенный) эффекты ряда несте-

роидных противовоспалительных препаратов связаны с

влиянием на биосинтез простагландинов и т. п.

Нежелательные побочные эффекты могут быть раз-

личными. При пероральном применении возможны тош-

нота, рвота, боли в желудке, поносы или запоры, при

длительном применении — повреждение слизистой обо-

лочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Разные ле-

карственные средства могут вызвать головную боль, го-

ловокружение, сонливость, спутанность сознания, «за-

туманивание» зрения, диплопию. Относительно часто

развиваются аллергические реакции: кожный зуд, высы-

пания на коже и слизистых оболочках, отек Квинке и др.

Возможна задержка жидкости в тканях с образованием

отеков (особенно нижних конечностей). Бывают случаи

нефро-, ото-, гепато-, кардиотоксического действия. Мо-

гут наблюдаться гормональные расстройства, нарушения

иммунного статуса и другие побочные явления.

Степень побочных эффектов может быть различной —

от относительно нетяжелых самостоятельно проходящих

явлений (головная боль, легкая тошнота и др.) до тяже-

лых, опасных реакций, вплоть до летальных исходов.

Пристальное внимание должны привлекать к себе все

побочные эффекты, причем уже на начальных стадиях

их проявления. Диспепсические явления могут завер-

шиться ульцерогенным эффектом; относительно часто

встречающиеся аллергические реакции (устойчивый кож-

ный зуд и др.) могут нарушить работоспособность паци-

1 Кудрин А. Н. Проблемы хронофармакологии // Фармация.— 1987.— № 6.— С. 51—57; Арушанян Э. Б. Современные проблемы и перс-

пективы развития хронофармакологии // Фармакол. и токсикол.— 1989.— № 5.— С. 10—16; Сорокин А. А., Шпирт М. Б. Основные принципы

хронотерапии // Клин, мед.— 1991.— № 5.— С. 37—39; Комаров Ф. И., Рапопорт С. И. Хронотерапия сегодня // Там же.— 1995.— № 5.—

С. 4-9.

Общее введение

11

ента; первые признаки нарушения слуха могут завершить-

ся глухотой; опасными могут быть ангионевротические

отеки и т. д.

Борьба с нежелательными побочными явлениями на-

чинается уже на ранних этапах экспериментального изуче-

ния новых лекарственных средств. Обнаружение в экспе-

рименте токсических явлений часто становится поводом для

изменения химической структуры, создания лучше пере-

носимой лекарственной формы, а нередко — прекращения

работ с препаратом. Тщательно изучается возможность

побочных явлений при клинических испытаниях новых

(потенциальных) препаратов; взвешивается соотношение

между их пользой и возможным риском. При превыше-

нии риска над пользой препарат обычно бракуется.

Польза от новых высокоэффективных лекарственных

средств, как правило, значительно превышает возможный

риск, однако учет возможной доли риска необходим.

Предотвращение или уменьшение побочных эффектов

зависит в значительной мере от правильного выбора доз,

интервалов между приемами (введениями) препаратов, дли-

тельности непрерывного применения и др. В случаях осо-

бо выраженной индивидуальной чувствительности боль-

ного к препарату его временно или полностью отменяют.

Для снятия или уменьшения побочных эффектов час-

то пользуются «корригирующими» лекарственными сред-

ствами: ненаркотическими анальгетиками при головной

боли, антацидами — при изжоге, диуретиками —при задер-

жке жидкости в тканях (отеках), противогистаминными

препаратами — при аллергических реакциях и т. д.

В последние годы создан ряд высокоэффективных

специфических «корректоров» некоторых тяжелых побоч-

ных явлений. Такими высокоэффективными средствами

предупреждения и купирования тошноты и рвоты, вы-

зываемых цитостатическими противоопухолевыми препа-

ратами, стали блокаторы центральных серотониновых

(5-НТз) рецепторов — ондансетрон (латран), трописет-

рон (тропиндол) и их аналоги. Специфическими коррек-

торами нарушений кроветворения, вызываемых проти-

воопухолевыми и иммуносупрессивными препаратами,

стали «колониестимулирующие факторы» (филграстим,

молграмостим и др.). Создан препарат декстразоксан

(кардиоксан), уменьшающий кардиотоксическое действие

противоопухолевых антрациклиновых антибиотиков (док-

сорубицина и др.).

Соблюдение необходимых условий применения совре-

менных высокоэффективных лекарственных средств по-

зволяет пользоваться ими с соответствующей степенью

безопасности.

9. Взаимодействие лекарственных средств. Лекарствен-

ные средства издавна применяют раздельно (монотера-

пия) или в виде различных сочетаний (комбинаций). Ком-

бинирование может производиться путем одновременного

и последовательного применения отдельных лекарствен-

ных средств. Целый ряд комбинированных средств вы-

пускается в виде готовых лекарственных форм.

Основной целью сочетанного применения лекарствен-

ных средств является улучшение (усиление и расшире-

ние спектра) лечебного действия и уменьшение побоч-

ных эффектов. Однако для достижения этой цели не-

обходим учет свойств каждого из применяемых компо-

нентов. Нерациональные сочетания могут ухудшить ле-

чебный эффект и усилить или вызвать новые (дополни-

тельные) побочные явления.

В общем виде взаимодействие лекарств носит характер

синергизма или антагонизма, причем синергизм (усиление

конечного эффекта) может иметь выражение в простом

суммировании эффектов (аддитивное действие) или потен-

цировании, когда общий эффект превышает простое сло-

жение эффектов каждого из компонентов. В некоторых

случаях может наблюдаться синерго-антагонизм, при ко-

тором одни эффекты компонентов усиливаются, другие

ослабляются. Неоднозначно может проявляться также

антагонизм. Антагонизм приводит к ослаблению или ис-

чезновению фармакологического (лечебного) эффекта.

Эти общие («классические») положения имеют, од-

нако, много вариантов. Чем больше новых лекарств, тем

больше возможностей (нередко достаточно обоснован-

ных) для их сочетанного применения, однако тем боль-

ше возможностей не только для повышения эффектив-

ности фармакотерапии, но и для усиления (появления)

побочных эффектов.

Создание готовых комбинированных лекарственных

препаратов предусматривает тщательное изучение хими-

ческой, физико-химической, фармакологической, токси-

кологической совместимости компонентов. При сочетан-

ном же назначении отдельных лекарственных средств

(одновременном или последовательном) врачу приходит-

ся самостоятельно решать вопрос о целесообразности и

допустимости данной конкретной комбинации.

Целый ряд комбинированных готовых препаратов

вполне себя оправдал, расширил возможности фармако-

терапии. Сочетание гипотензивных средств с диуретика-

ми (препараты ад ел ьф ан, кристепин, капозид, энап Н

и др.) усиливает антигипертензивное действие. Сочета-

ние салуретических диуретических препаратов (гидро-

хлортиазида и др.) с калийсберегающими диуретиками

(триамтереном и др.) предохраняет от развития гипока-

лиемии и усиливает выведение жидкости из организма

(препараты триампур, диурсан и др.). Добавление к ан-

типаркинсоническому препарату леводопа ингибиторов

периферического декарбоксилирования (карбидопа, бен-

серазид) приводит к значительному усилению лечебно-

го эффекта. Сочетание пенициллинов и цефалоспоринов

с препаратами, инактивирующими бета-лактамазы (кла-

вулановая кислота, сульбактам и др.), значительно уси-

ливает активность антибиотиков и расширяет спектр их

действия (препараты амоксиклав, уназин и др.) и т. д.

Оправдывают себя целый ряд сочетаний, индивиду-

ально подбираемых в ходе лечебного процесса. Вместе с

тем в ходе клинических наблюдений выявлен ряд об-

щих и частных противопоказаний для сочетанной фар-

макотерапии. Так, препараты, ингибирующие активность

монсаминоксидазы (МАО) (антидепрессанты — ингиби-

торы МАО, фуразолидон и др.), нельзя назначать одно-

временно с симпатомиметическими веществами; нельзя

сочетать антибиотики-аминогликозиды, оказывающие

нефро- и ототоксическое действие с антибактериальны-

ми препаратами (производными 8-оксихинолина, напри-

мер, хлорхинальдолом и др.). «Индукторы» ферментов

печени (барбитураты и др.) ослабляют действие ряда ле-

12

Общее введение

карственных средств (антикоагулянтов и др.). Препара-

ты, тормозящие секреторную функцию печени (этамид

и др.), повышают концентрацию в крови ряда лекар-

ственных средств (пенициллинов и др.).

Предвидеть все виды возможного взаимодействия мно-

гочисленных современных лекарственных средств труд-

но. Накопленные сведения отражены в ряде справоч-

ных изданий, специальных монографиях, публикациях в

периодической медицинской литературе1.

10. Противопоказания и меры предосторожности. Про-

тивопоказаниями для назначения лекарственного средства

являются все условия, при которых его применение может

представить опасность для здоровья бального или ухудшить

течение заболевания (основного или сопутствующих).

Принято делить противопоказания на «абсолютные»

и «условные». Последними считают обычно случаи, когда

применение необходимо по жизненным показаниям, а

вероятность риска не безусловна или может быть сни-

жена соответствующими мероприятиями. В основном

противопоказания связаны с сопутствующими патологи-

ческими процессами, нарушениями функционального со-

стояния организма, а также с индивидуальной повышен-

ной чувствительностью к препарату и выраженными по-

бочными явлениями.

Противопоказано применение ряда лекарственных

средств при выраженных нарушениях функций печени,

почек, сердечно-сосудистой системы. Нельзя назначать

холиномиметические, антихолинэстеразные средства,

препараты группы стрихнина при эпилепсии и склонно-

сти к судорожным реакциям. Атропин и другие холино-

литики противопоказаны при глаукоме, гипертрофии

(аденоме) предстательной железы, выраженной атонии

кишечника и детрузора мочевого пузыря. При бронхи-

альной астме противопоказаны неизбирательные р-ад-

реноблокаторы (пропранолол-анаприлин и др.). Опасно

применение ингибиторов ангиотензинпревращающего

фермента (каптоприла и др.) и блокаторов AT j — ангио-

тензиновых рецепторов (лозартана и др.) при склоннос-

ти к ангионевротическим отекам и т. п.

Противопоказанием к применению различных лекар-

ственных средств может служить склонность больного к

развитию аллергических реакций. В каждом случае до на-

значения нового лекарственного средства необходимо

выяснить, наблюдались ли у него аллергические реак-

ции при применении лекарств в прошлом.

В последнее время в инструкциях (и других инфор-

мационных материалах) по применению лекарственных

средств в качестве первого (общего) противопоказания

приводится, как правило, «повышенная индивидуальная

чувствительность (непереносимость)». Действительно, с

появлением все новых, особенно — высокоэффективных,

средств стали чаще встречаться случаи индивидуальных

повышенных реакций на ряд препаратов. Связаны они

обычно с наследственными, генетически обусловленны-

ми различиями в фармакокинетике и фармакодинамике

препаратов и могут находить выражение в разных видах

непереносимости: аллергических реакциях, гематологи-

ческих осложнениях, неврологических нарушениях, па-

радоксальных реакциях2. Предусмотреть заранее возмож-

ность индивидуально повышенной чувствительности к

новому лекарству трудно, однако уже при первых при-

знаках непереносимости Дальнейшее применение препа-

рата прекращают. В отдельных случаях при необходи-

мости принимают меры для улучшения переносимости

(изменение доз, применение корректоров и др.).

Общим правилом является соблюдение осторожнос-

ти при назначении любого нового препарата, выяснение

переносимости больным в прошлом средств близкой

структуры и действия, тщательное наблюдение за реак-

цией на назначенное новое средство.

Противопоказаниями для применения ряда лекарствен-

ных средств являются беременность и лактация. Целый ряд

лекарственных средств проникает через плацентарный ба-

рьер и может представить опасность для развития плода

(тератогенность и эмбриотоксичность). Описаны случаи

рождения детей с дефектами развития, связанными с при-

емом беременными женщинами лекарственных средств.

Возможность развития тератогенности и эмбриотоксично-

сти тщательно изучается в настоящее время при доклини-

ческих (экспериментальных) исследованиях новых лекар-

ственных средств. Препараты, обладающие в той или дру-

гой степени этими свойствами (ретиноиды и др.), полнос-

тью исключаются из применения у беременных женщин.

Как правило, все новые лекарственные средства не назна-

чают в первые три месяца беременности. Если нет жиз-

ненных показаний, прописывать новые лекарственные

средства (недостаточно изученные с точки зрения возмож-

ных побочных явлений) беременным женщинам вообще

не рекомендуется (в течение всего срока беременности)3.

При жизненной необходимости назначения женщи-

нам детородного периода лекарств, потенциально опасных

в тератогенном отношении, рекомендуют одновременное

контролируемое применение контрацептивных средств.

Как правило, при отсутствии особой необходимости

рекомендуется не назначать высокоэффективные лекар-

ственные средства кормящим грудью матерям. Целый ряд

лекарственных средств проникает в грудное молоко и

может оказывать влияние на состояние ребенка.

1 Регистр лекарственных средств России. Энциклопедия лекарств.— М,— 1999; Справочник ВИДАЛЬ.— М.— 1999; Информация о лекар-

ственных средствах для специалистов здравоохранения. Пер. с англ, издания Фармакопейной Конвенции США— Выл. 1—4,— М.— 1996,1997,

1998, 1999; Балтилайс Я. Я., Фатеев В. А. Взаимодействие лекарственных веществ.— М.— 1991; Муравьев И. А., Козьмин В. Д., Кудрин А. Н. Не-

совместимость лекарственных веществ.— М.: Медицина, 1978; Кукес В. Г„ Рудаков А. Г. Взаимодействие лекарственных веществ. // Клин, мед.—

1984.— № 6.— С. 9—16; Лакин К. М., Крылов Ю. Ф. Современные взгляды на комбинированное применение лекарственных препаратов в тера-

певтической практике // Тер. арх.— 1984.— № 9.— С. 3—8; Гогин Е. Е. Полифармакотерапия и задачи предупреждения несовместимости лекар-

ственных назначений // Клин, мед.—1991.— № 8. — С. 3—6.

2 См.: Середенин С. Б. и др. О роли наследственности в реакциях на лекарственные средства. // Экологическая генетика человека: Итоги

науки и техники. Т. 6.— М., 1982.

3 КирющенкоА. П. Основы фармакотерапии при беременности //Акуш. и гин.— 1988.— № 1.— С. 68—75; КъюмерлеХ. П., Брендела К. (рсд.).

Клиническая фармакология при беременности / Пер. с англ.— Т. I и П.— М.: Медицина, 1987.

Общее введение

13

Противопоказано применение некоторых лекарств у де-

тей (особенно раннего возраста). Процессы метаболизма и

дезинтоксикации лекарственных средств у детей раннего

возраста отличаются от хода этих процессов у взрослых.

Как правило, клиническое изучение эффективности и

переносимости новых лекарственных средств производит-

ся вначале у взрослых больных. В ряде инструкций в ка-

честве противопоказаний для применения новых лекар-

ственных средств указывается возраст (до 12—-15 лет или

другого возраста) — в связи с отсутствием необходимых

данных. При наличии данных и существующей необхо-

димости применение лекарств у детей производится в

уменьшенных дозах с учетом возраста, массы (или поверх-

ности) тела, особенностей препарата.

Рациональная фармакотерапия предусматривает со-

блюдение ряда общих предосторожностей.

При применении лекарственных средств должно пол-

ностью исключаться употребление алкогольных напит-

ков. Алкоголь подавляет дезинтоксикационную актив-

ность ферментов печени и усиливает реакцию на ряд ле-

карств центральной нервной системы. В свою очередь,

ряд лекарств (фуразолидон, метронидазол и др.) блоки-

рует метаболизм алкоголя и резко повышает его токсич-

ность. Специфическим блокатором метаболизма алкого-

ля является тетурам (антабус).

Осторожность следует соблюдать при необходимос-

ти назначения снотворных средств, нейролептиков, тран-

квилизаторов, различных седативных средств пациентам,

работа которых требует быстрой и координированной

психической и физической реакции (водители транспор-

та, операторы и др., работники умственного труда).

Во всех случаях следует избегать одновременного при-

менения средств, оказывающих одинаковые нежелатель-

ные побочные эффекты (нейро-, ото-, нефро- и кардио-

токсичность и др.).

Чрезвычайно важно предупреждать больных о необхо-

димости строгого выполнения указаний врача о режиме при-

менения назначенных ему лекарственных средств и быст-

рого сообщения врачу о возникших побочных эффектах.

В последнее время увеличилось количество лекарств,

отпускаемых без рецепта врача — для «самолечения».

В основном это препараты, используемые однократно

или кратковременно при нетяжелых нарушениях само-

чувствия (головной боли, зубной боли, легких формах

простудных заболеваний и др.). Применять эти средства

рекомендуется, однако, также по совету с врачом. Лег-

кие недомогания могут быть предвестниками более тя-

желых заболеваний. Особую осторожность необходимо

проявлять в «самолечении» детей.

11. Лекарственные формы (формы отпуска). В совре-

менной медицине лекарственные средства применяются

преимущественно в виде готовых лекарственных форм.

Врач не лишен права выписывать рецепты для экстем-

порального изготовления лекарств в аптеке. Однако из-

готовленные фармацевтическими предприятиями в боль-

ших количествах и в широком ассортименте готовые ле-

карственные формы значительно более удобны для от-

пуска и применения. При создании комбинированных

лекарственных форм учтены, кроме того, результаты вза-

имодействия и несовместимости компонентов. Как пра-

вило, готовые лекарственные формы имеют значитель-

но больший срок годности, чем аналогичные лекарства,

изготовляемые ex tempore. В России большинство наи-

более часто прописываемых врачами сочетаний лекар-

ственных средств изготовляется в промышленном мас-

штабе на фармацевтических предприятиях.

Выпускаются готовые лекарственные формы различ-

ного вида и в разных дозировках для разных способов

перорального и парентерального применения.

Таблетки имеют различную форму: не покрытые и

покрытые различными оболочками (замедляющими рас-

падаемость и всасываемость, защищающими слизистую

оболочку от раздражающего действия лекарственного

вещества); «кишечнорастворимые» таблетки, обеспечива-

ющие прохождение вещества через желудок в неизме-

ненном виде и распадающиеся (всасывающиеся) в ки-

шечнике; «шипучие» таблетки (растворяемые ex tempore

в воде с образованием «шипучего» — газированного на-

питка); «жевательные» и другие таблетки.

Многие препараты для перорального применения

производят в виде капсул, суспензий, эликсиров.

Некоторые лекарственные препараты выпускаются в

виде полимерных пластинок (пленок), прикрепляемых к

слизистой оболочке десен и медленно выделяющих вклю-

ченные в них действующие вещества. Производятся также

полимерные пластинки для офтальмологической практики

(для закладывания в конъюнктивальный мешок глаза).

Для парентерального применения, наряду с готовы-

ми эмулированными растворами, ряд препаратов выпус-

кается в виде лиофилизированных порошков (во флако-

нах), растворяемых перед употреблением. Ряд растворов

производится в дозированной форме в шприц-тюбиках,

шприц-ручках, в патронах (картриджах).

Некоторые лекарственные средства выпускаются для

накожного резорбтивного применения в виде специаль-

ных пластырей, мазей, гелей, «трансдермальных систем».

Для ингаляционного применения производится ряд

препаратов в аэрозольных упаковках (баллонах).

Большое количество лекарственных средств выпуска-

ется в настоящее время в виде пролонгированных лекар-

ственных форм («депо»-препараты; «ретард»). Пролон-

гирование действия достигается включением увеличен-

ных доз вещества в полимерные носители, микрокапсу-

лированием и другими технологическими приемами.

Эффект достигается за счет медленного высвобождения

действующего вещества. В ряде случаев применение этих

лекарственных форм позволяет не только уменьшить ко-

личество приемов препарата (обычно до 1 раза в сутки),

но и улучшить переносимость и эффективность.

В некоторых случаях пролонгирование эффекта дос-

тигается за счет соответствующей химической структуры

соединения (препараты сулъфален> ломефлоксацин, лора-

тадин-кларитин и ряд других).

Большой «набор» лекарственных форм позволяет с

большим удобством и большей эффективностью исполь-

зовать лекарственные средства.

Для выбора оптимальной лекарственной формы не-

обходимо знание ее фармакокинетических характерис-

тик. Идеальным является определение фармакокинети-

ки у каждого конкретного больного, однако практичес-

14

Общее введение

ки это трудноосуществимо, и ограничиваться приходит-

ся усредненной характеристикой препарата.

12. Условия хранения. Условия хранения лекарствен-

ных средств определяются их физико-химическими свой-

ствами (устойчивостью к влаге, свету, внешней температу-

ре, воспламеняемостью и др.), их токсикологической ха-

рактеристикой (возможностью вызывать отравления, быть

использованными в качестве наркотических средств и др.).

Условия хранения, связанные с физико-химически-

ми особенностями, обычно указываются в инструкциях

по применению и на упаковках препаратов (хранить в су-

хом, защищенном от света месте, вдали от огня, не до-

пускать замораживания и др.).

В необходимых случаях они указаны при описании

отдельных лекарственных средств в этой книге. Как пра-

вило, все лекарственные средства рекомендуется хранить

в прохладном месте и не подвергать действию прямого

солнечного света. Все лекарственные средства должны

храниться в местах, недоступных для детей. Многие го-

товые лекарственные формы имеют привлекательный для

детей внешний вид, покрыты оболочками приятного вку-

са. Они нередко принимаются детьми за конфеты и иног-

да служат причиной отравлений.

В инструкциях обычно указываются сроки годности

лекарств, а на упаковках дата выпуска и истечения срока

годности.

В Государственной Фармакопее СССР были выделе-

ны две группы лекарственных средств, обозначавшихся

списком А (ядовитые вещества) и списком Б (сильнодей-

ствующие вещества), что определяло особые условия их

хранения («под замком» или «с предосторожностью»).

Фармакопеей определялись также высшие разовые и су-

точные дозы для средств, вошедших в эти списки.

В последнее время приказом министра здравоохране-

ния Российской Федерации № 472 от 31 декабря 1999 г.

введены в действие новые списки А и Б с указанием, что

эти списки не имеют альтернативного названия «силь-

нодействующие и ядовитые вещества».

Термины «сильнодействующие и ядовитые вещества»

получили в последнее время правовой характер, и переч-

ни этих веществ включены в списки № 1 и № 2, являю-

щиеся официальным документом, изданным Постоянным

комитетом по контролю наркотиков (Москва, 1998 г.).

Предусмотрено, что принадлежность к спискам А и

Б распространяется на все синонимы перечисленных в

списках лекарственных средств. Следует полагать, что за-

рубежные препараты, близкие по химической структуре

и действию к лекарственным средствам списков А и Б,

должны храниться и отпускаться аналогично родствен-

ным им препаратам, включенным в списки.

Приказами Минздрава РФ предусмотрены правила

выписывания рецептов на лекарственные средства, фор-

мы бланков для рецептов, в том числе бланков для ре-

цептов на право получения лекарств, содержащих нар-

котические вещества.

В заключение следует отметить, что эта книга не яв-

ляется обычным справочником о лекарственных сред-

ствах или сборником инструкций по их применению1.

Она содержит не только конкретные сведения о лекар-

ствах, применяемых в современной медицине, но отра-

жает также общее состояние современной лекарствен-

ной терапии, приводит информацию о новых достиже-

ниях фармакологии, включает данные из новейшей ме-

дицинской литературы, отражает личный опыт автора по

созданию и изучению лекарственных средств.

Название книги «Лекарственные средства» дополне-

но подзаголовком — «Пособие для врачей». Книга рас-

считана именно на то, чтобы быть пособием для врача,

служить ориентиром («компасом») в современном слож-

ном мире лекарств, облегчать «фармакологическое мыш-

ление врача у постели больного» (Б. Е. Вотчал)2.

Все возрастающее количество лекарственных средств

требует от врача постоянного расширения фармакологи-

ческого мышления, знания новейших фундаментальных и

прикладных достюкений фармакологии, совершенствова-

ния искусства оптимального использования многогранных

возможностей современного лекарственного арсенала —

с наибольшей пользой и безопасностью для больного.

Автор считает своим долгом выразить глубокую благо-

дарность академику РАМН, доктору химических наук,

профессору Р. Г. Глушкову за ценные советы и уточнения

химических названий и формул; научному редактору док-

тору медицинских наук С. Д. Южакову за помощь в рабо-

те над этим изданием; профессору С. С. Либерман за по-

мощь в подборе медицинской периодической литературы.

М Д МАШКОВСКИЙ,

академик Российской академии медицинских наук

Примечание. После подписания в печать первого тиража настоящего (14-го) издания этой книги в свет вышло «Федераль-

ное руководство для врачей по использованию лекарственных средств», одобренное и рекомендованное Минздравом РФ.

С выходом в свет этого руководства книга «Лекарственные средства» своего значения не теряет. Включаемый в нее широкий

круг общих и частных сведений о лекарственных средствах должен способствовать осуществлению рациональной современной

фармакотерапии. Необходимо, однако, учитывать, что «Федеральное руководство...» рассматривается как «важнейшая часть фор-

мулярной системы — информационно-методологической доктрины медицины, предназначенной для развития здравоохранения в

условиях рыночной экономики и строго регламентирует применение лекарственных средств... Внедрение руководства в практи-