Author: Машковский М.Д.

Tags: лекарственные средства в соответствии с их активным веществом фармакология фармация токсикология медицина лекарственные растения

ISBN: 978-5-7864-0218-7

Year: 2012

Text

М.Д. МАШКОВСКИИ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ

СРЕДСТВА

шестнадцатое

издание

^ НОВАЯ

5?Л ВОЛНА

УДК 615.2/3(035)

ББК52.81я2

М38

!

Машковский М. Д., академик Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук,

профессор, Герой Социалистического Труда

Научный редактор: кандидат биологических наук С. А. Машковский

Научный консультант: академик Российской академии медицинских наук, доктор биологических наук,

профессор А. Я. Арчаков

Издательство не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие

в результате неправильного использования представленной информации. Приведенные в книге сведения

не заменяют консультации врача соответствующего профиля и не могут служить гарантией

благоприятного действия указанных лекарственных средств.

Машковский М. Д.

М38 Лекарственные средства.— 16-е изд., перераб., испр. идоп.— М.: Новая волна,

2012.-1216 с.

I$ВN 978-5-7864-0218-7

Новое издание существенно переработано и дополнено с учетом достижений

фармакологии последних лет, появления новых лекарственных средств и их внедрения в практику

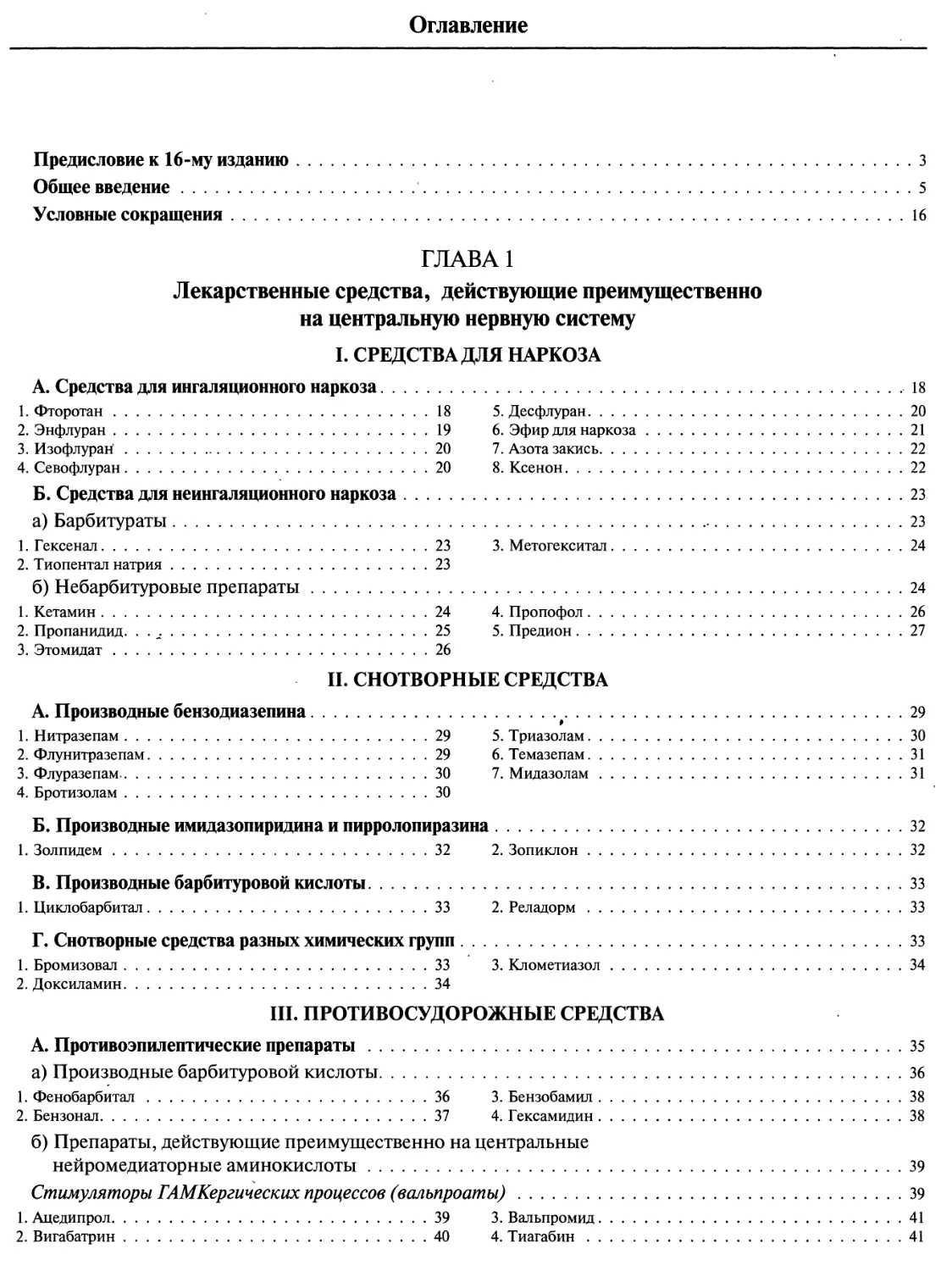

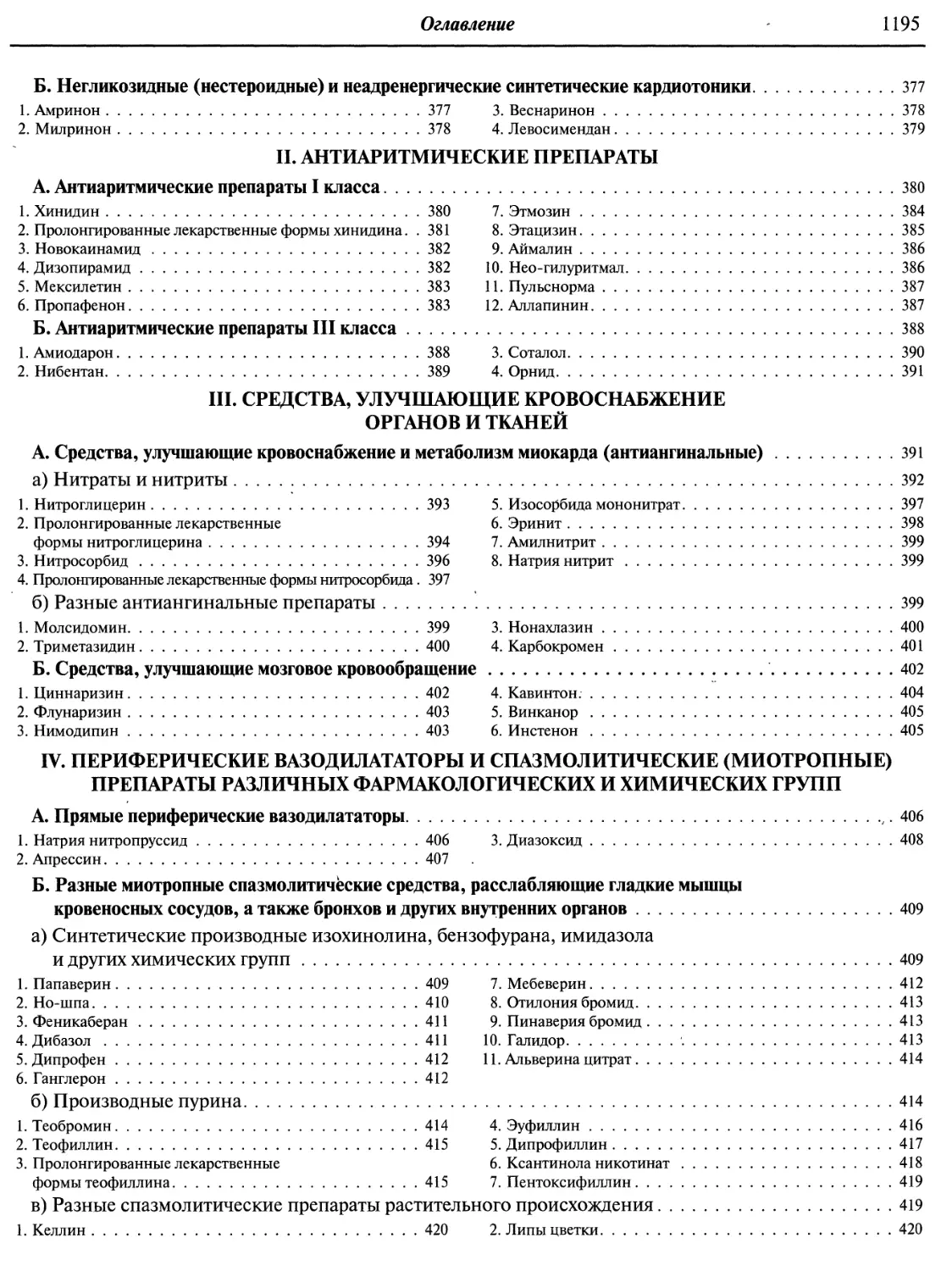

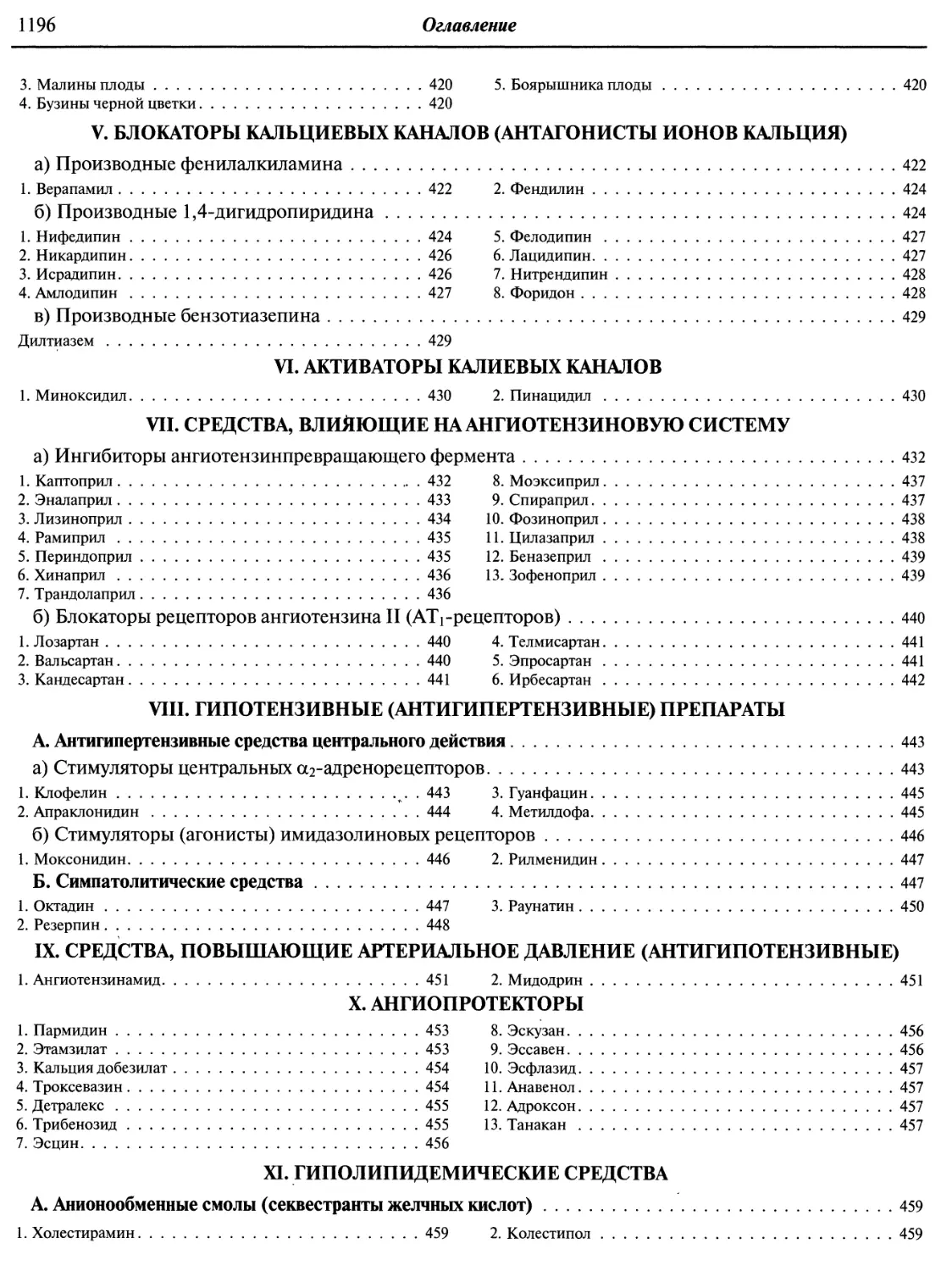

фармакотерапии. Книга содержит общее введение и 14 глав.

Первые 7 глав посвященны следующим фармакологическим (фармакотерапевтичес-

ким) группам лекарственных средств: действующим преимущественно на центральную

нервную систему; влияющим в основном на периферические нейромедиаторные процессы;

на афферентные нервные окончания; на сердечно-сосудистую систему; на выделительную

функцию почек; гепатопротекторным средствам; маточным препаратам.

Главы с 8 по 14 содержат сведения о средствах, регулирующих метаболические процессы;

об антигипоксантах и антиоксидантах; о средствах, регулирующих иммунологические

процессы (иммуномодуляторах, иммунокорректорах); о препаратах разных фармакологических

групп; о противомикробных, противовирусных и других противоинфекционных средствах;

о средствах, применяемых для лечения онкологических заболеваний; о некоторых

диагностических (рентгеноконтрастных и др.) средствах.

По отдельным препаратам приведены данные об их химической природе, структуре,

синонимах, основных фармакологических свойствах, фармакокинетических параметрах,

механизме действия, показаниях к применению, дозах, возможных побочных эффектах и

противопоказаниях, о лекарственных формах и некоторые другие сведения, необходимые

для рациональной фармакотерапии. При пользовании книгой рекомендуется внимательно

ознакомиться с общим введением и общими сведениями, предшествующими отдельным

главам и подразделам.

Книга предназначена для врачей, фармацевтов и иных специалистов медицинской службы,

для учащихся высших медицинских и фармацевтических учебных заведений, а также для

специалистов, занимающихся созданием новых лекарственных средств.

УДК 615.2/3(035)

ББК 52.81я2

I5ВN 978-5-7864-0218-7 © Машковский М. Д., 1954-2012

© Машковский С. А., 2010—2012

© ООО «РИА «Новая волна», 2006—2012

© ООО «Издательство «ЭКСМО», обложка, 2011—2012

ПРЕДИСЛОВИЕ

к 16-му изданию

Уважаемые читатели!

Перед вами 16-е издание книги «Лекарственные

средства». Это издание особое, памятное, поскольку оно

стало последним, в подготовке которого личное

участие принимал автор, Михаил Давидович Машковский

(1908—2002). Большая часть долгой и плодотворной жизни

М.Д. Машковского — выдающегося отечественного

фармаколога, академика РАМН, Героя Социалистического

Труда, фронтовика — была неразрывно связана с

работой над этим оригинальным справочным изданием, уже

несколько десятилетий являющимся незаменимым

пособием для врачей, фармацевтов и специалистов,

занимающихся созданием новых лекарственных средств.

Сменялись поколения, преобразовывалась страна и

коммерциализация фармацевтики закономерно потребовала

появления справочных пособий нового типа. Последние,

созданные относительно недавно с привлечением новых

маркетинговых технологий по принципу зарубежных

аналогов, заслуженно стали широко использоваться

специалистами в области здравоохранения и ветеринарии. Тем

не менее книга «Лекарственные средства» не утратила

своей актуальности, заняв в изменившихся

обстоятельствах свое особое место.

Уделяя меньшее внимание точным практическим

инструкциям по применению препаратов, которые в

настоящее время прилагаются к их упаковке, справочное

пособие М.Д.Машковского дает информацию о механизмах

действия лекарственных средств, истории их разработки

и эволюции тех или иных групп препаратов. Именно

поэтому многие зарегистрированные лекарственные

средства, механизм действия и молекулярная мишень

которых не выяснены (например, гомеопатические средства),

в данной книге не рассматриваются. Нередко в описаниях

препаратов приводятся ссылки на современные научные

исследования, связанные с применением того или иного

лекарственного средства. В связи е этим настоящее издание

может использоваться не только в качестве справочного

пособия для специалистов, но и быть весьма полезным

для самого широкого круга читателей.

Начало XXI века совпало с революционным

достижением биомедицинской науки — расшифровкой генома

человека, что значительным образом расширило

возможности фармакологии, предоставив информацию о

множестве потенциальных мишеней лекарственных средств.

С появлением знания о молекулярной организации генома

человека и патогенных микроорганизмов акценты в

медицине, в том числе в конструировании лекарств, сместились

от эмпирических исследований в сторону рациональных,

доказательных разработок. Новой тенденцией стало

создание препаратов направленного действия, что дало стимул

для развития персонифицированной медицины. Примером

могут служить противоопухолевые средства, направленные

на рецепторы эпидермального фактора роста (трастузумаб,

эрлотиниб и др.). Для их назначения требуется с помощью

специального теста доказать наличие достаточного

количества белка-мишени в организме. Генетическая

информация может использоваться для определения особенностей

метаболизма лекарственных средств у конкретного

пациента. Наконец, в мире интенсивно развивается

терапевтический мониторинг содержания некоторых препаратов

в крови (например, иммуномодуляторов циклоспорина,

такролимуса, сиролимуса), что позволяет, по сути, в

реальном времени подобрать корректную индивидуальную

дозировку. Персонифицированный подбор дозы препарата

посредством специальных тестов позволяет не только

обеспечить эффективность лечения и снизить побочные эф-*

фекты, но и может иметь экономическое значение с учетом

высокой стоимости ряда новых лекарственных средств.

Большое внимание при разработке современных

лекарственных препаратов уделяется повышению их

биодоступности и обеспечению адресной доставки. В

фармакологии стали применяться инновации из смежных областей,

включая нанотехнологии. Ряд лекарственных средств уже

в настоящее время предоставляется в виде наночастиц

(например, противорвотный препарат апрепитант и

некоторые другие). Рассматривается возможность включения

биологически активных наночастиц в состав конъюгатов

с препаратами направленного действия. Биотехнологии и

новые молекулярно-биологические знания также успешно

внедряются в область создания новых лркарственных

средств и способов их доставки. В частности,

прорабатываются возможности'использования в составе

лекарственных препаратов недавно открытого класса биомолекул —

микро-РН К. Направленную доставку активных

соединений, в особенности противоопухолевых, в экспериментах

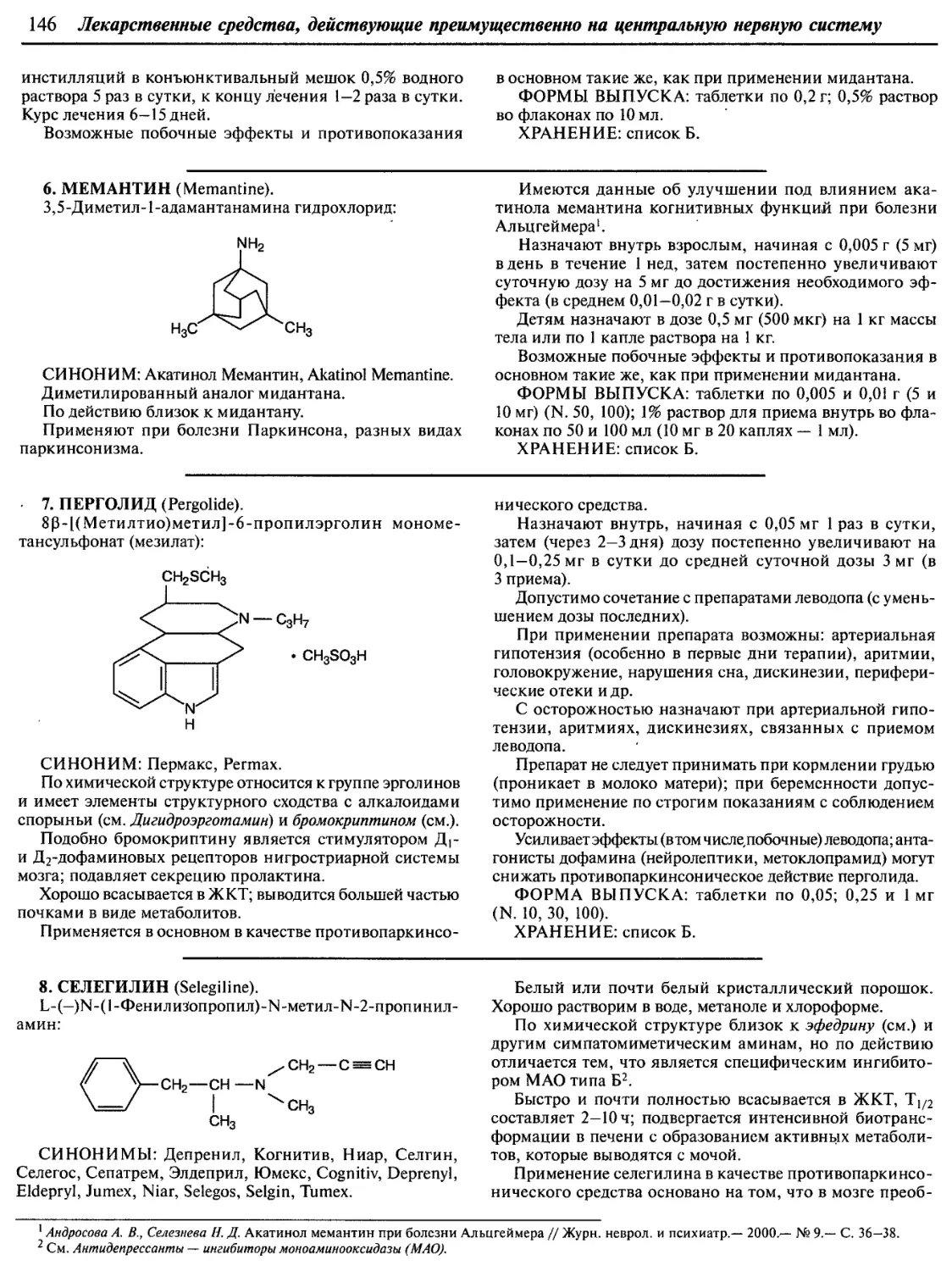

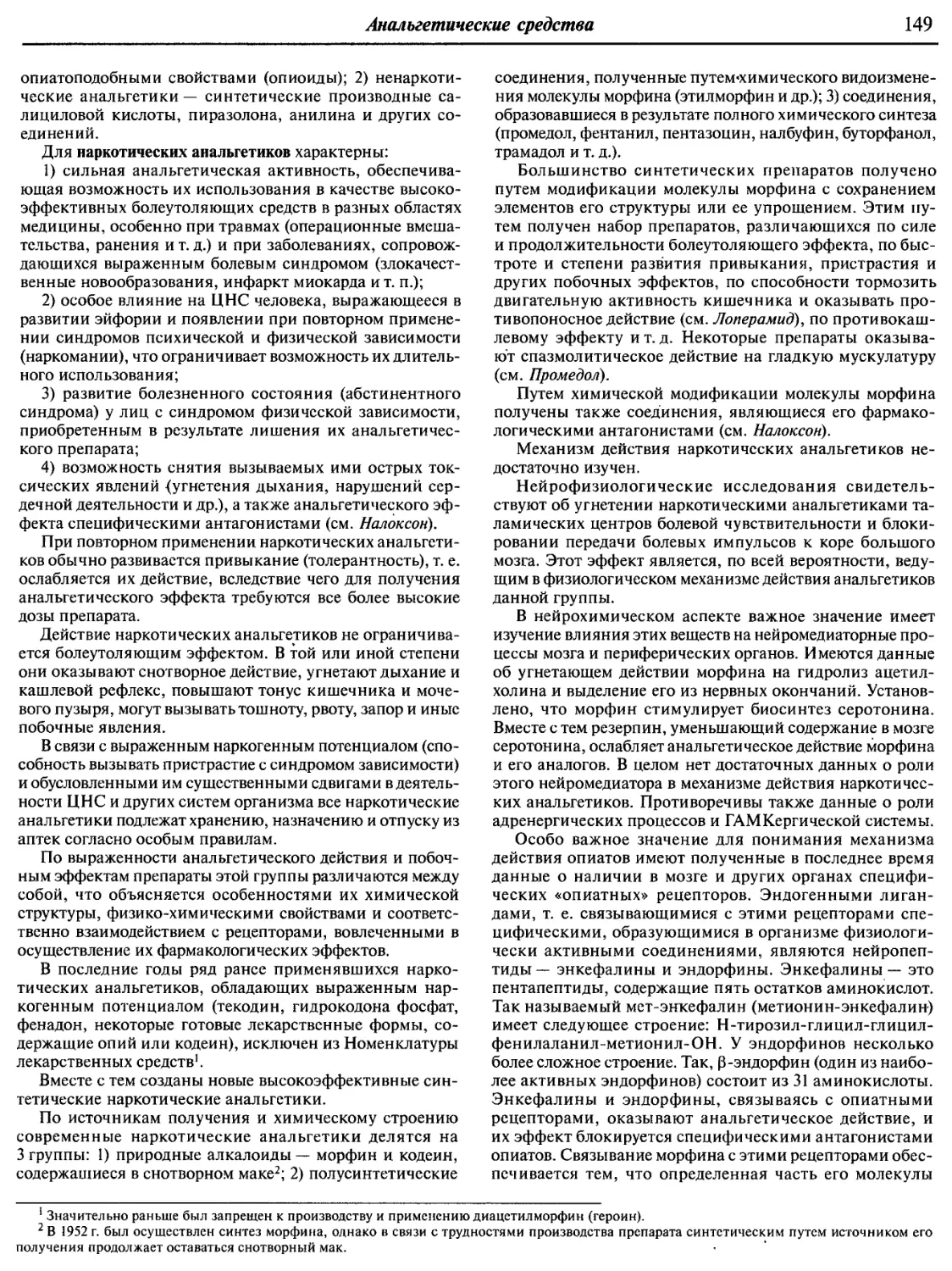

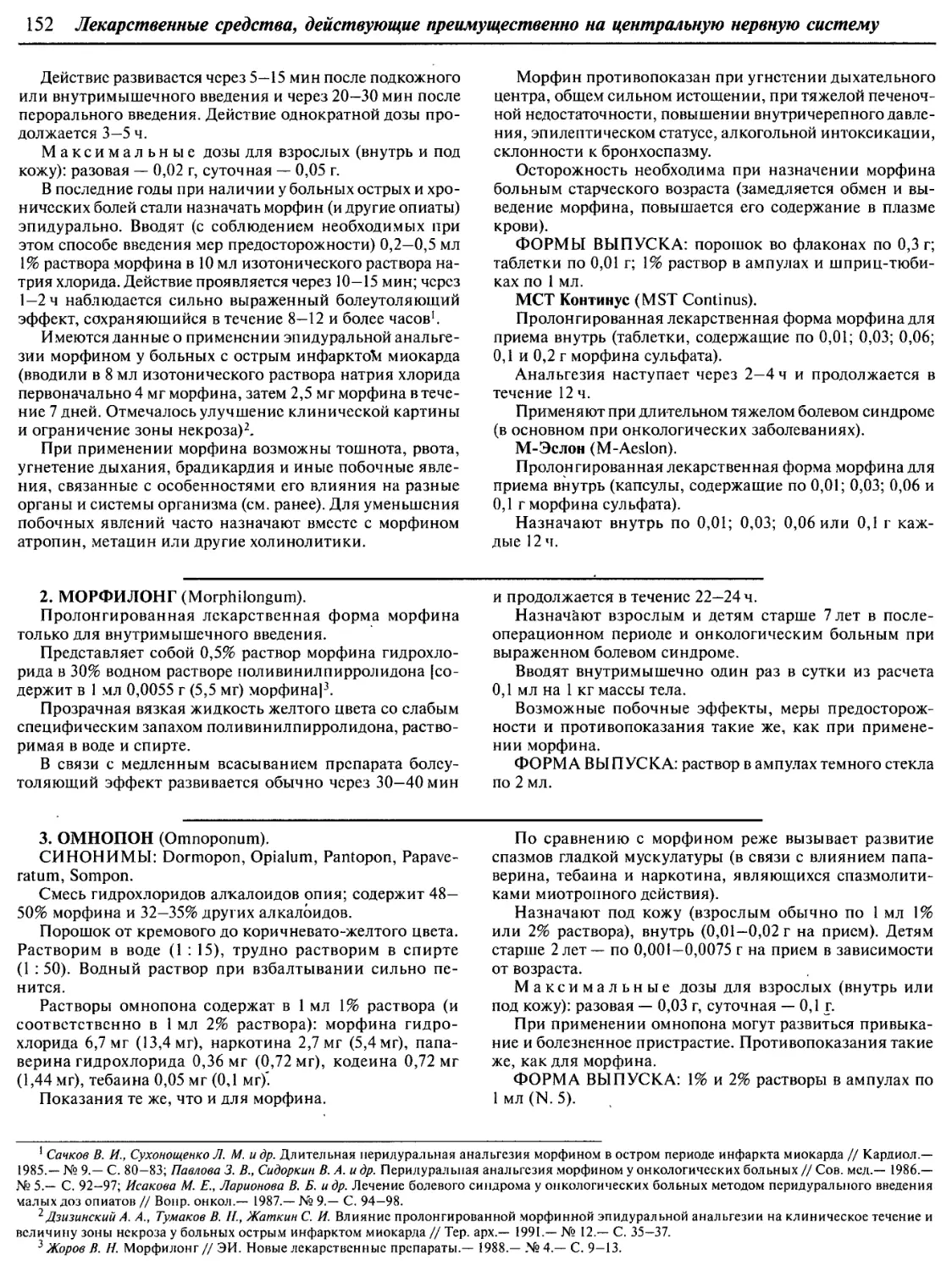

осуществляют с помощью сложных искусственных систем,

например, минимальных клеток.

Наряду с рационально разработанными

искусственными лекарственными соединениями по-прежнему не

потеряли своего значения препараты природного

происхождения. Задача фармакологии в этом аспекте — выявить

4 Предисловие

действующие соединения сложных растительных и

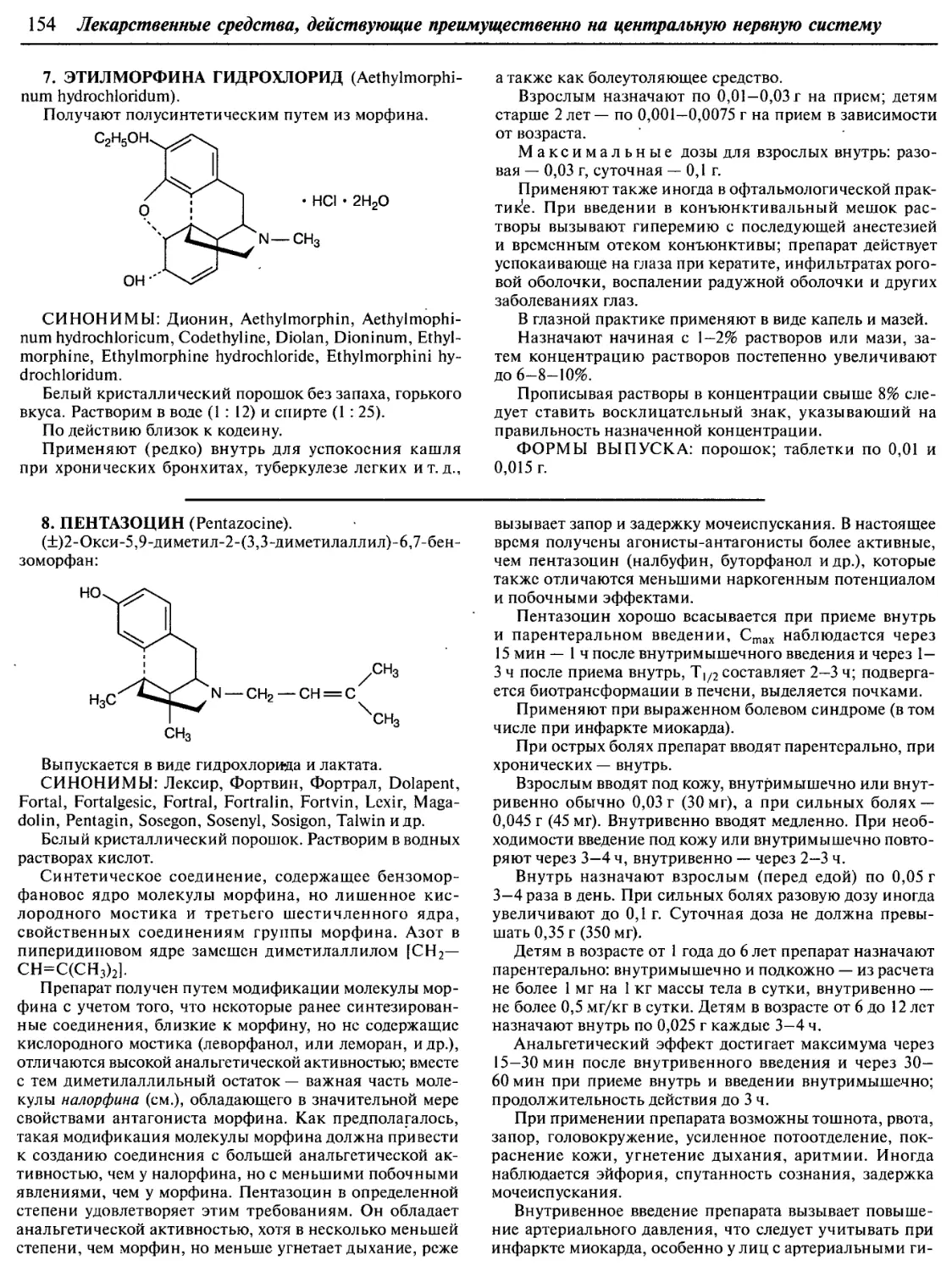

животных экстрактов и молекулярные мишени, на которые они

действуют. Не вызывает сомнения эффект многих

гомеопатических природных средств, молекулярный механизм

действия которых, по нашему мнению, будет установлен в

ближайшее время. Эмпирическая фармакология

природных соединений посредством научных исследований уже

находит точки соприкосновения с молекулярной

доказательной медициной. Природные соединения, в частности

растительного происхождения, оказывают свое действие на

человеческий организм не вследствие случайного

совпадения, а благодаря некоторой общности функционирования

живых систем. Организм растений, лишенный нервной

системы, имеет значительно более богатый арсенал

низкомолекулярных регуляторов-гормонов. Так, салициловая

кислота в составе коры ивы и ряда других растений

выполняет функцию регулятора — ингибитора растительной

циклооксигеназы. Этот механизм естественного действия

был использован фармакологией для клинически

значимого ингибирования родственного фермента —

циклооксигеназы человека.

Таким образом, современные постгеномные технологии

в последнее десятилетие обеспечили мощный импульс

для разработки новых групп лекарственных препаратов

и рациональной модификации существующих средств.

Одной из первоочередных задач настоящего и последующих

изданий книги М.Д. Машковского является знакомство

читателей с современными тенденциями и новейшими

достижениями рациональной фармакологии.

Научный редактор

кандидат биологических наук

С.А.Машковский

Научный консультант

академик Российской академии медицинских наук,

доктор биологических наук,

профессор А,Н Лрчаков

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ1

Подготовка рукописи 1-го издания книги

«Лекарственные средства» завершилась в 1951—1952 гг. В свет она

вышла в 1954 г.

Появление этой книги было не случайным. 1930-

1940-е гг. считают началом «фармакологической

революции». С этого времени быстро увеличивается количество

лекарственных средств (ЛС), появляются ЛС новых, ранее

неизвестных фармакологических групп, открываются новые

возможности фармакотерапии и профилактики различных

заболеваний. Большое внимание стало уделяться изучению

механизмов действия ЛС, что позволило научно обосновать

патогенетическую, а в ряде случаев и этиотропную

фармакотерапию.

В СССР основным (и практически единственным)

центром создания ЛС был в те годы Всесоюзный

научно-исследовательский химико-фармацевтический

институт им. С. Орджоникидзе (ВНИХФИ) — ныне это Центр

по химии лекарственных средств (ЦХЛС — ВНИХФИ).

Во ВНИХФИ относительно быстро разрабатывались

методы производства становившихся известными за рубежом

наиболее эффективных ЛС и проводился поиск

оригинальных отечественных ЛС. Советская медицина

постепенно обогащалась новыми ЛС. Уже к началу Великой

Отечественной войны были синтезированы различные

сульфаниламидные препараты, налажено производство

опийных анальгетиков, создан ряд сердечно-сосудистых

средств и т.д.

В связи с расширением арсенала ЛС возникла

необходимость в соответствующей научной информации. Для

оповещения врачей о достижениях в области ЛС был

организован специальный отдел, выпускавший периодический

бюллетень «Новые лекарственные средства» с рефератами

из зарубежной и отечественной литературы. В 1941 г. в

издательстве «Медгиз» вышел справочник научного

сотрудника ВНИХФИ фармаколога М. Д. Машковского «Новые

лекарственные препараты», который был разослан в

основном в медицинские учреждения фронта. В послевоенные

годы этим,же автором выпущены «Справочник о новых

лекарственных препаратах» (1948) и «Краткий справочник

о лекарственных препаратах» (1953).

Работа надданными справочными изданиями показала,

что в условиях резкого увеличения количества ЛС и их

медицинского значения «обычные» (алфавитные)

справочники не обеспечивают современного врача необходимой

информацией. Врачу нужны не только частные сведения

об отдельных ЛС, но и фундаментальные знания,

позволяющие наиболее целесообразно использовать

возможности фармакотерапии. Рациональная фармакотерапия

предусматривает умение врача «фармакологически

мыслить у постели больного»2, и современные

информационные пособия о ЛС должны ему в этом всемерно помогать.

Именно такое условие и ставилось при планировании

выпуска книги «Лекарственные средства», выполнение же его

должно было выделить ее из обычных алфавитных

справочников. Естественно, в 1-м издании наметились лишь

основные тенденции к соответствующему подходу, однако

в последующих эта задача решалась все более по'лно.

Книга «Лекарственные средства» неоднократно

переиздавалась (с промежутками в 3—5 лет). Каждое издание

перерабатывалось и дополнялось с учетом последних

достижений фармакологии, появления новых ЛС и их

внедрения в практику фармакотерапии. Таким образом, книга

«Лекарственные средства» была на протяжении всего этого

времени, по существу, свидетелем и участником создания

новых ЛС.

Настоящее издание в очередной раз тщательно

переработано и дополнено значительным количеством новых ЛС,

новыми сведениями о механизмах их действия и

рациональном использовании в практической медицине.

Меняющееся с каждым выпуском содержание книги

позволяет в значительной мере проследить за успехами

в создании ЛС за прошедшие 50 с лишним лет. Первое

издание включало данные о 555 основных (по тому

времени) ЛС (без готовых лекарственных форм); более 150

из них устарели и теперь не применяются. В настоящем

издании содержатся сведения более чем о 2000

основных ЛС. В первых изданиях не было (и не могло быть)

данных о целом ряде новых фармакологических (фар-

макотерапевтических) групп. Лишь со временем стали

появляться сведения о нейролептиках, антидепрессан-

1 Рекомендуется при пользовании книгой внимательно ознакомиться с настоящим Введением, а также со вступлениями к

соответствующим разделам, поскольку содержащиеся в них общие сведения (о возможных побочных эффектах, мерах предосторожности,

противопоказаниях идр.) часто относятся к включенным в ту или иную фармакотерапевтическую группу ЛС в целом и во избежание повторений не всегда

полностью перечисляются при описании отдельных препаратов.

2 Вотчал Б. Е. Очерки клинической фармакологии.— М.: Медицина, 1965.

6

Общее введение

тах, транквилизаторах и иных группах психотропных ЛС,

о (3-адреноблокаторах и р-адреностимуляторах,

антагонистах ионов кальция, ингибиторах ангиотензинпревра-

щающего фермента (АПФ), блокаторах гистаминовых

Н2-рецепторов, иммуномодуляторах, цефалоспоринах

и других новых высокоактивных антибиотиках, новых

синтетических химиотерапевтических средствах, новых

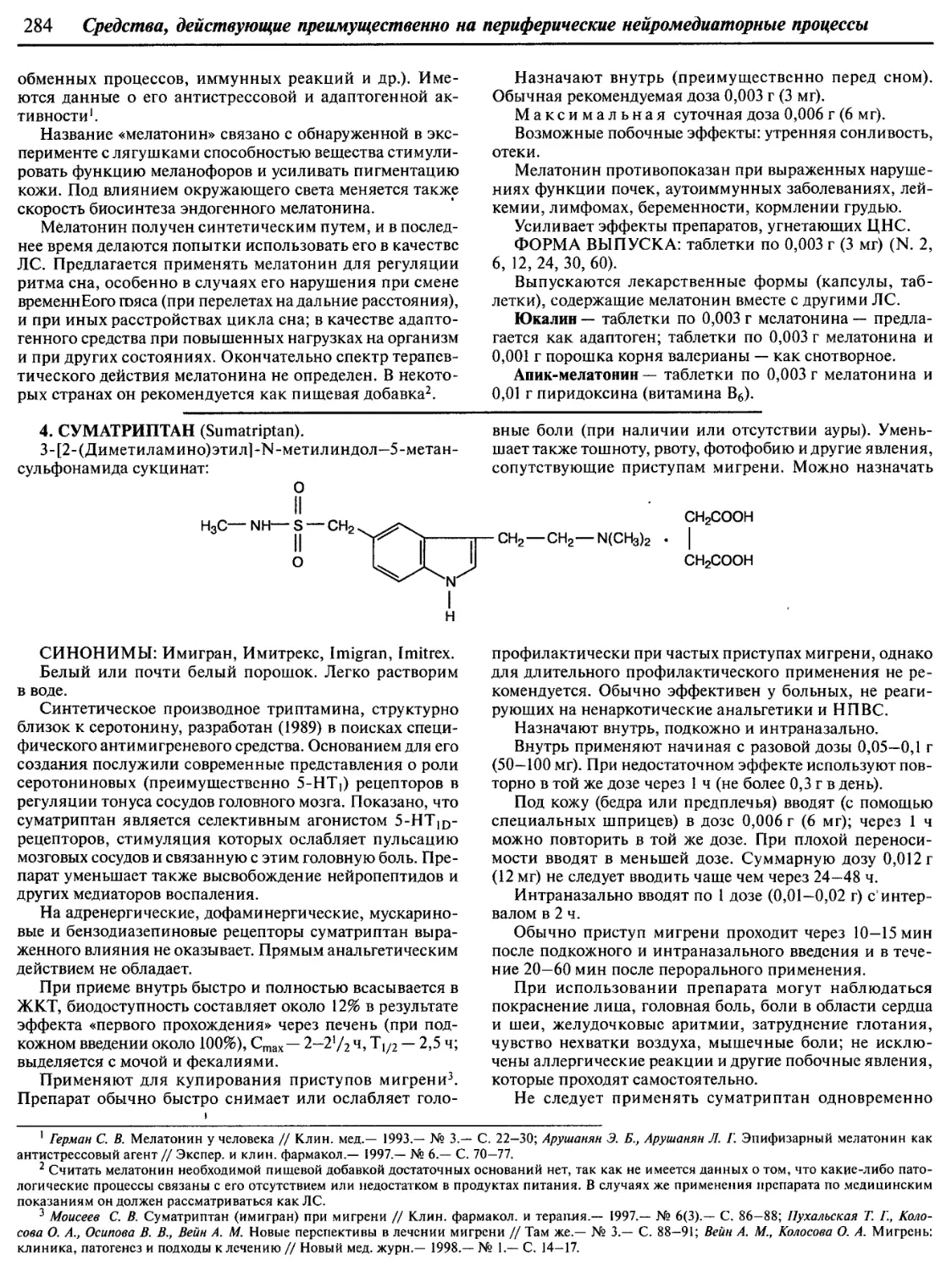

препаратах для лечения онкологических заболеваний и т. д. В

настоящее издание включены данные о ряде новейших групп

ЛС (стимуляторах центральных имидазолиновых рецеп-.

торов, блокаторах ангиотензиновых АТ] -рецепторов, анти-

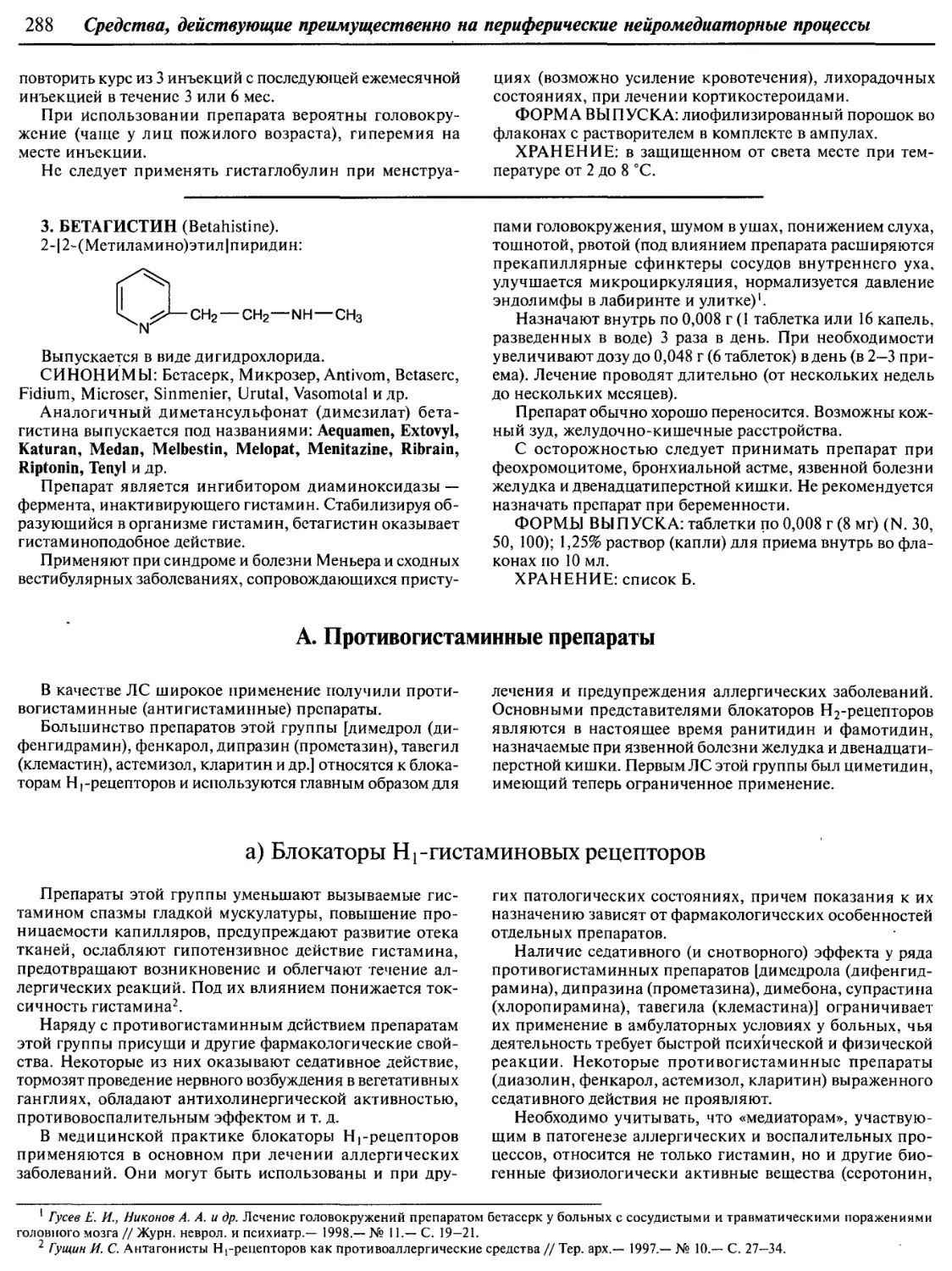

агрегантах — блокаторах рецепторов тромбоцитов,

ингибиторах лейкотриенов), о достижениях последнего времени в

создании специфических средств, ингибирующих

репликацию ВИЧ, и т. д. Многие ЛС из перечисленных и других

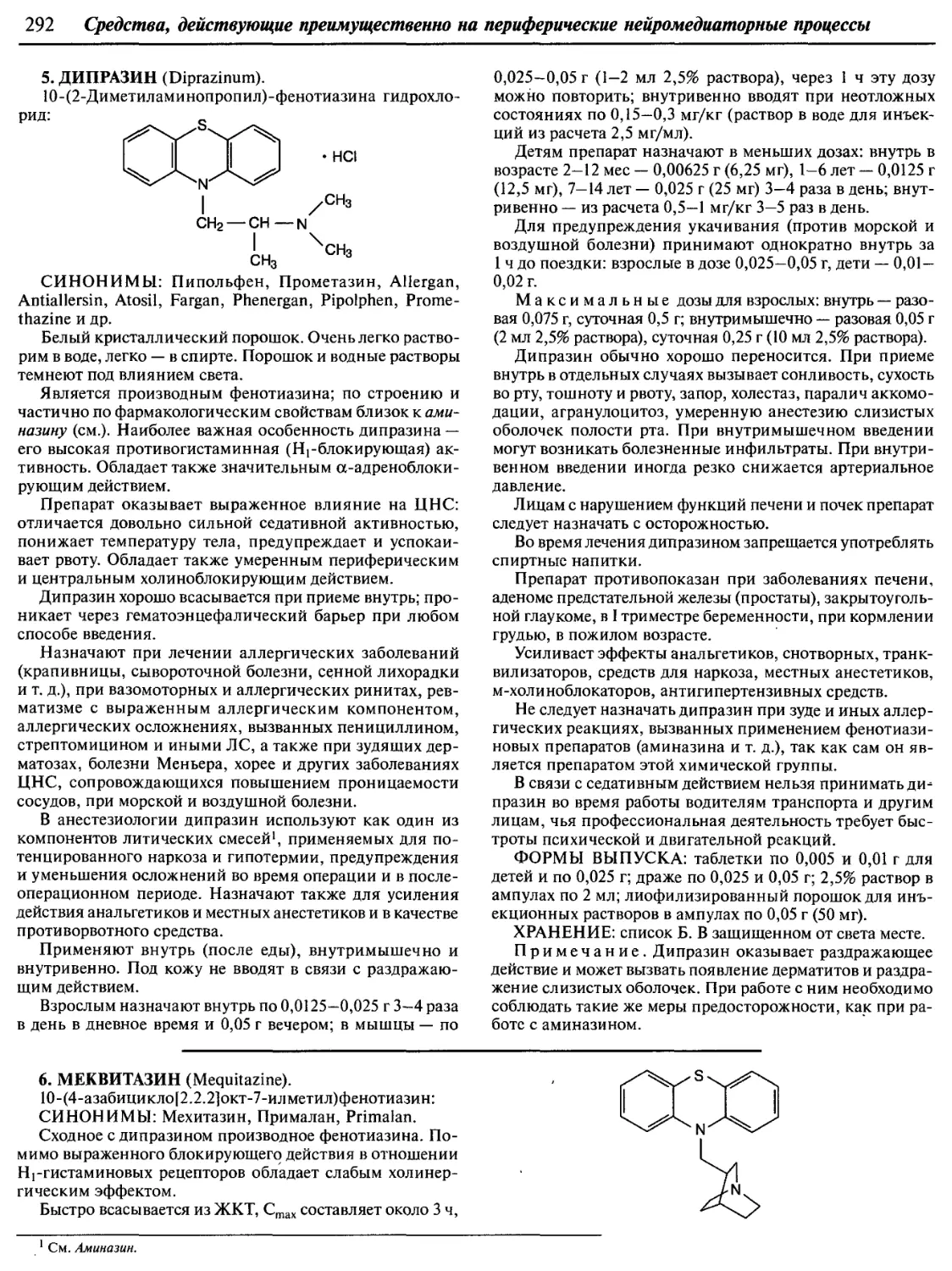

новых фармакологических (и химиотерапевтических) групп

нашли применение в разных областях медицины.

XXI век получил от XX века обширный арсенал ЛС.

Общее количество ЛС, созданных в XX столетии, весьма

велико. Если в начале века число индивидуальных

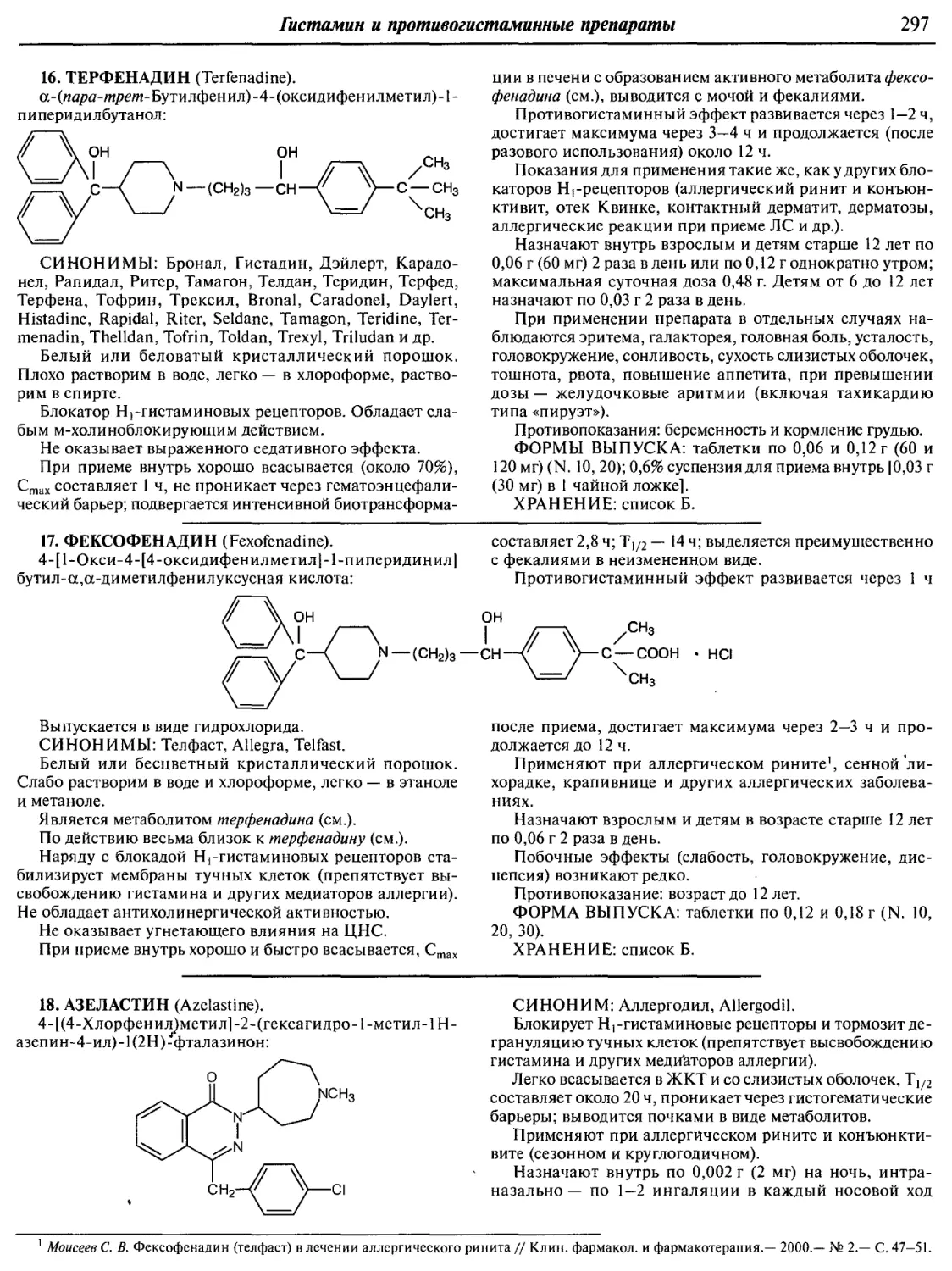

химических соединений, применявшихся в качестве ЛС,

исчислялось единицами, то к 1994 г. с этой целью было

предложено свыше 12 000 синтетических соединений, а к

настоящему времени их число значительно возросло.

Не все они нашли практическое применение—

некоторые оказались недостаточно эффективными или в той

или инбй мере токсичными, другие уступили место более

совершенным препаратам. Тем не менее общее

количество индивидуальных соединений, изготовленных из них

лекарственных форм и комбинированных препаратов,

применяемых в современной мировой медицине,

исчисляется многими тысячами.

Создание современного лекарственного арсенала

сыграло важнейшую роль в прогрессе медицины.

Открылись новые широкие возможности лечения и

профилактики сердечно-сосудистых, легочных,

желудочно-кишечных, нервных, различных инфекционных, онкологических

и других заболеваний. Можно утверждать, что в

современной практической медицине нет ни одной области,

в которой с успехом не использовались бы ЛС.

Обилие ЛС значительно расширило возможности

фармакотерапии, но и усложнило ее. Из множества ЛС стала

трудно выбирать оптимальное для каждого больного.

Появилось много препаратов, сходных между собой по

химической структуре, фармакологическим свойствам,

но все же отличающихся некоторыми особенностями

лечебного действия. Как правило, с появлением нового

оригинального эффективного ЛС начинается поиск

более совершенных его аналогов и создаются целые группы

родственных ЛС. Так, еще в 1930-х гг. после открытия

антибактериального действия сульфаниламида были

синтезированы сотни его аналогов и сформировалась группа

сульфаниламидных препаратов, из которых многие

(норсульфазол, сульфадимезин, сульфапиридазин, сульфа-

монометоксин, сульфадиметоксин, этазол, сульфален,

мафенид, сульгин, фталазол и ряд других) нашли

применение в медицинской практике. Открытие

нейролептической активности хлорпромазина (аминазина)

обусловило появление десятков его производных (пропазин,

левомеиромазин, этаперазин, трифтазин, пипотиазин

Машковский М. Д. Лекарства XX века.— М.: Новая волна, 1998.

2 Детализированное распределение ЛС по их применению при

книгу Терапевтическом указателе.

и др.). После открытия транквилизирующего действия

либриума (хлордиазепоксида) и валиума (диазепама)

появились десятки новых, близких к ним по структуре

производных бензодиазепина, составивших большую

группу современных транквилизаторов (нозепам, лоразе-

пам, бромазепам, феназепам, альпразолам, тетразепам и

др.). С созданием антагониста ионов кальция —

производного 1,4-дигидропиридина — нифедипина появились

нитрендипин, никардипин, исрадипин, амлодипин и др.

К относительно недавно созданному ингибитору АПФ

каптоприлу прибавились эналаприл, лизиноприл, рами-

прил, цилазаприл и др. Это касается и целого ряда других

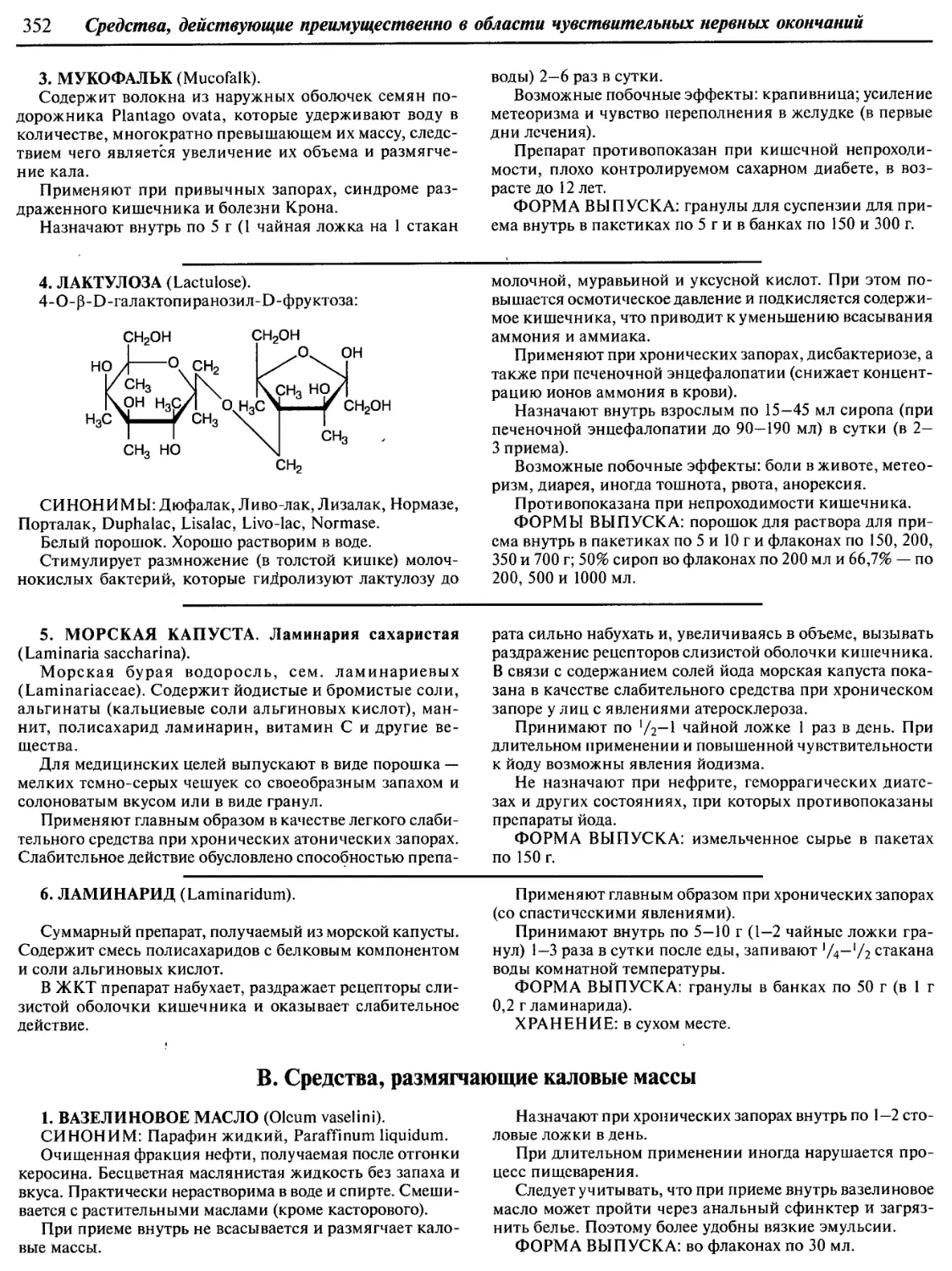

ЛС: антибиотиков, фторхинолонов и т. д.

При обшем химическом сходстве ЛС, входящих в ту или

иную группу, каждый препарат обладает своими

характерными структурными и фармакологическими (химиотерапев-

тическими) особенностями, обусловливающими возможные

различия в его медицинском применении, в чем приходится

тщательно разбираться современному врачу.

Обилие имеющихся и все возрастающее число новых

ЛС, и прежде всего их многочисленных названий, не

только затрудняют их запоминание, но иногда

приводят к неточностям в выборе нужного ЛС и при его

замене в случае необходимости другим препаратом. Чтобы

разбираться в «джунглях» ЛС и их названий, в

настоящее время требуются некоторые усилия. Помочь в этом в

значительной мере может рациональная классификация,

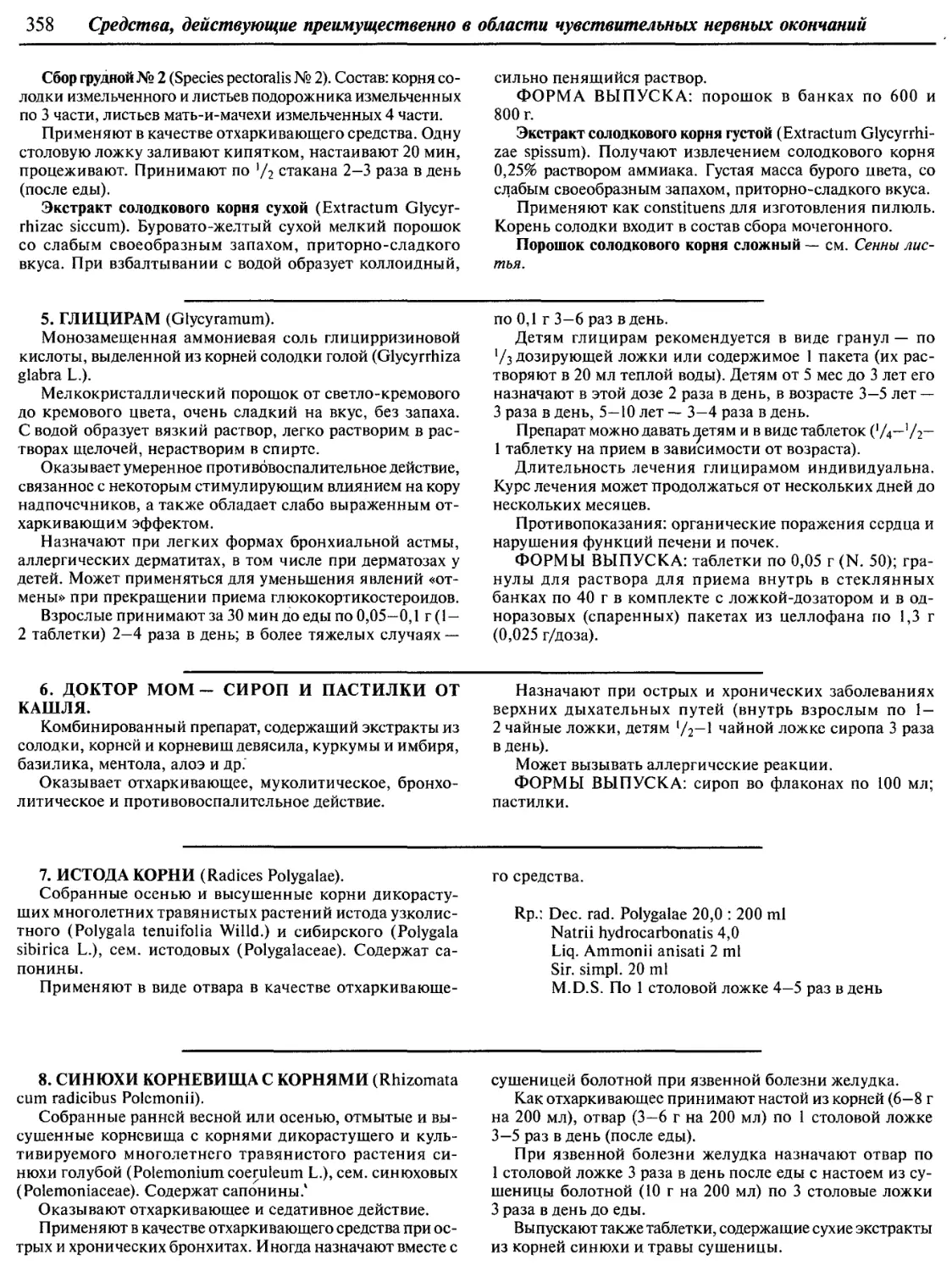

обоснованное распределение препаратов по классам,

группам и подгруппам.

В связи с вышеизложенным в настоящей книге

сведения о ЛС приводятся не в алфавитном порядке, а по

классификационному принципу. Разработанная автором

классификация, отраженная в названиях разделов и глав,

совершенствовалась и дополнялась по мере выхода каждого

издания. В данном издании она представлена в наиболее

обновленном виде. По этой классификации ЛС

распределены на 13 основных групп (классов). Из них 11

включают средства, действующие на функции макроорганизма;

большая глава посвящена средствам, влияющим на

микроорганизмы. В отдельной главе описываются препараты

для лечения онкологических заболеваний. В

дополнительной главе представлены некоторые

диагностические (главным образом рентгеноконтрастные) средства.

Эти группы (классы) разделены на подгруппы с учетом:

а) основных фармакологических свойств препаратов,

включая механизмы их действия (средства, влияющие на медиа-

торные системы, на ферментные процессы и др.); б)

важнейших областей их медицинского применения (снотворные,

противосудорожные, антиангинальные, антигипертен-

зивные, противомалярийные, противовирусные и др.)2;

в) химического сродства (сульфаниламидные, фторхино-

лоны и др.).

В группах и подгруппах препараты расположены не в

алфавитном порядке, а преимущественно по степени их

значимости и времени появления. Как правило, первым

в группе приведен ее «родоначальник» (сульфаниламид,

аминазин, каптоприл, бензилпенициллин и т. п.). На его

примере изложен ряд сведений об основных свойствах

препаратов данной группы (подгруппы). Более общие

сведения о группах (подгруппах) в целом (механизмах действия,

иее распространенных заболеваниях представлено во включенном в

Общее введение

7

связи действия с химической структурой и др.) приведены

во введениях, предшествующих описанию ЛС, входящих в

данную группу (подгруппу).

Многолетний опыт показал рациональность такой

классификации. Она «сортирует» препараты по группам

(подгруппам), дает возможность оперативно установить,

какими ЛС представлена каждая из них, в случае

появления нового препарата в какой либо группе (подгруппе)

позволяет определить, является ли он принципиально

новым или это модификация уже известного ЛС.

Для рационального использования лекарственного

арсенала врачу необходимы и другие сведения: о фармако-

динамике и фармакокинетике, механизмах действия,

взаимодействии ЛС, побочных эффектах и т. д.

Отобранная для книги информация о конкретных

ЛС соответствует в основном современным научным

знаниям и официальным публикациям, кроме того, при работе

над изданием использовалась отечественная и

зарубежная медицинская литература, в том числе и

периодическая1.

По всем препаратам приводятся, как правило,

следующие сведения:

1) наименование (название);

2) химическое название и структура (формула);

3) физико-химические свойства;

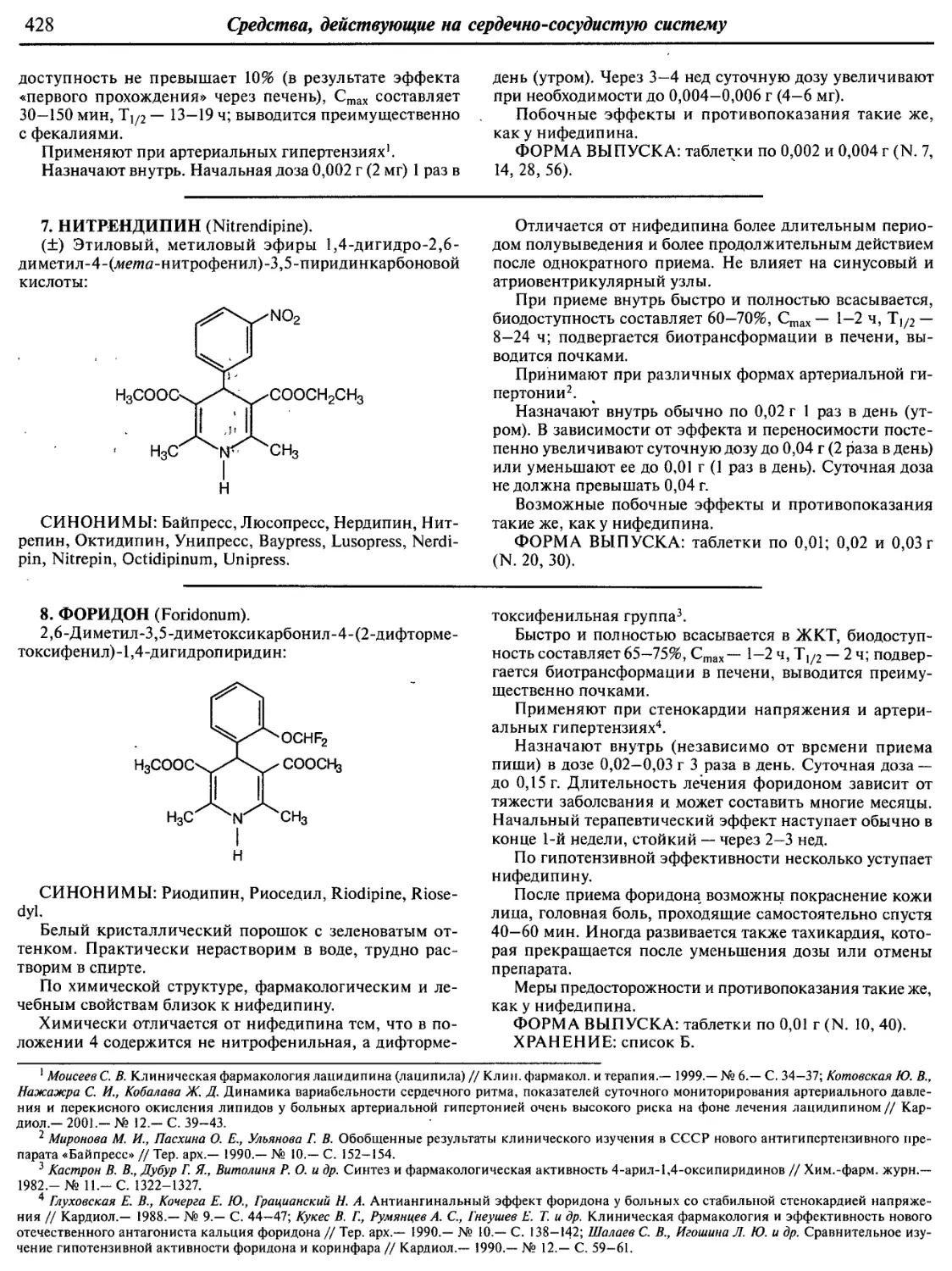

4) фармакокинетика и метаболизм;

5) механизмы действия;

6) показания к применению;

7) способы применения и дозы;

8) побочные эффекты;

9) взаимодействие с другими ЛС;

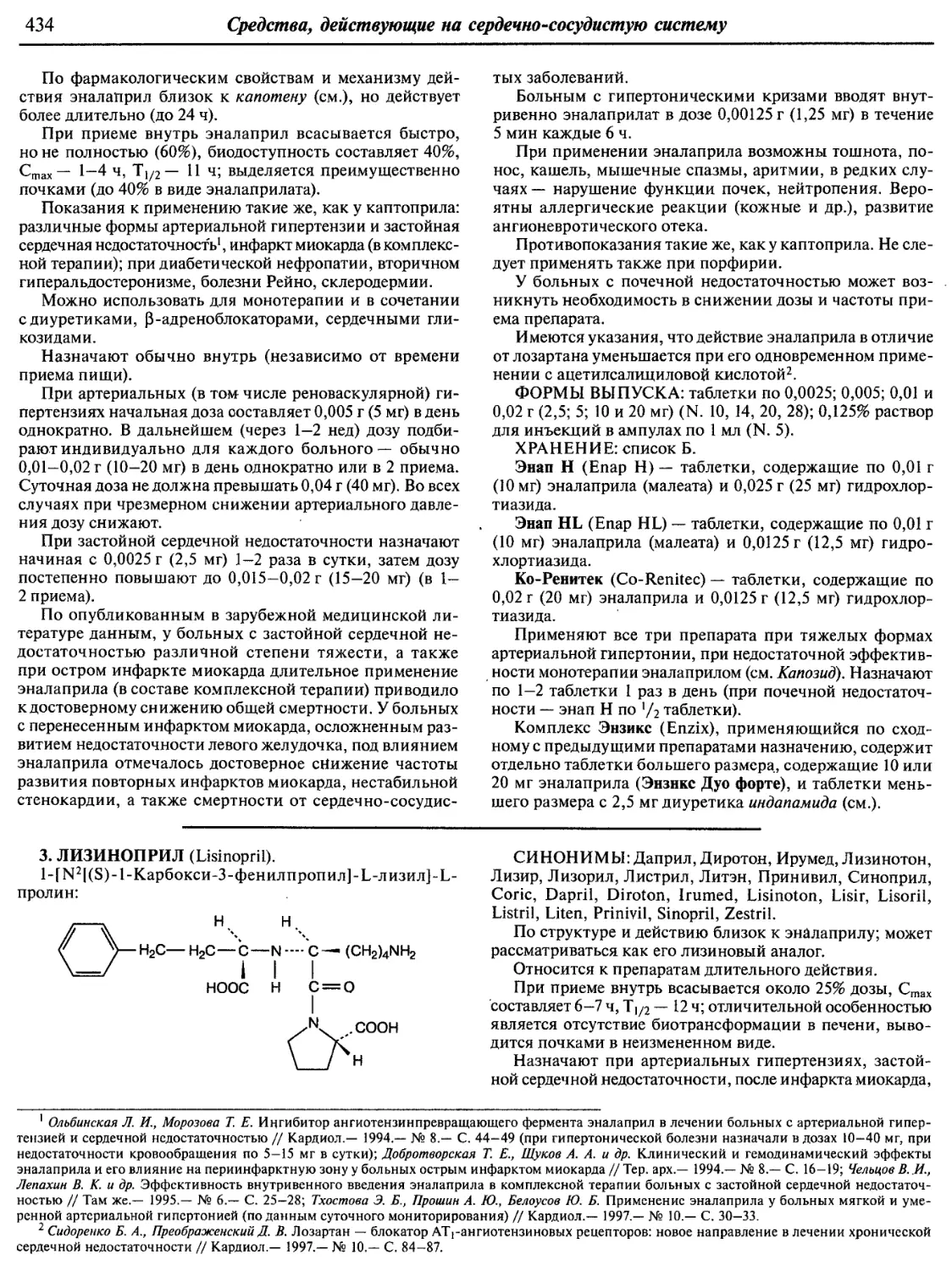

10) противопоказания и меры предосторожности;

11) лекарственные формы (формы отпуска);

12) упаковка;

13) условия хранения.

Каждый из перечисленных вопросов имеет важное

значение для рационального использования ЛС и заслуживает

более подробного рассмотрения.

1. Наименование (название) ЛС. Врачу небезынтересно

и полезно знать, как «строятся» названия ЛС. Это в

определенной мере помогает ориентироваться в их огромном

массиве.

У лекарственного препарата может быть одно, несколько

или значительно больше наименований. Издавна принято,

что одно название имеют соответствующие своему

химическому названию металлы, соли металлов,

неорганические кислоты и щелочи (например, йод, кальция хлорид,

калия перманганат, висмута субнитрат, хлористоводородная

кислота, натрия гидрокарбонат и др.). Одно название

характерно и для алкалоидов (морфин, пилокарпин, атропин

и др.). Лишь в отдельных случаях алкалоидам присваивается

два названия (физостигмин-эзерин, галантамин-нивалин,

винбластин-розевин). По одному названию

(биохимическому) обычно бывает у ферментов (хотя у Ь-аспарагиназы,

стрептокиназы и некоторых других существует ряд

синонимов).

Синтетические органические ЛС имеют, как правило,

ряд названий (синонимов). При производстве одного и

того же ЛС различными фармацевтическими фирмами им в

основном присваиваются фирменные (торговые) названия.

Обычно фирмы патентуют эти названия, и они становятся

«собственностью» данной фирмы. К патентованным

названиям добавляется знак ® (Кеё151егес1).

Составляются названия по-разному.

Алкалоиды, гликозиды и другие ЛС растительного

происхождения названы по содержащим их растениям

(атропин — от А1гора ЪеНасюппа; физостигмин — от Рпу$оз11§та

уепепозит; галантамин — от Оа1ап1тш5 \\Ьгопо\у1;

эфедрин — от ЕрЬеёга ецшкеПпа, дигитоксин и дигоксин —

от ОщияНя и т. д.). Названия ряда ЛС животного

происхождения связаны с соответствующими органами или

тканями (адреналин — от С1ап<1и1ае айгепаПз —

надпочечники; инсулин — от 1пзи1а — островки (Лангерганса)

поджелудочной железы; кортизон — от Сог1ех — корковый

слой надпочечников; тестостерон — от Те8П5 — мужские

половые железы и др.). По продуцентам назван ряд

антибиотиков (пенициллин — от РешсШшт; цефалоспорины —

от СерЬа1о5роппит; стрептомицины — от 81гер1отусез

и т.д.). Что касается названий синтетических ЛС, то

многие из них составлены из слогов и букв их полного

химического названия: парацетамол — от пара-ацетамлнофенол;

хлорпромазин — от хлордиметиламинонропилфеноти-

азин (отсюда же название аминазин); нифедипин —

от диметилнитрофенилдигидропиридинкарбоновая

кислота; димедрол — от диметиламиноэтиловый эфир бенз-

гидрола; промедол — от триметилпропионилоксифенил-

пиперидин; нитроксолин — от 5-нитро-8-оксихинолин;

ципрофлоксацин — от циклопропил-6-фтор(Пиог)-1,4-

дигидро-4-оксо-(1-пиперазинил)-3-хинолинкарбоновая

кислота (ас1<3) и т. д.

В ряде случаев название присваивается на основе

лечебного эффекта: спазмолитин — от зразт, 1у$1$; анальгин —

от ап (отрицание), а1§о$ (боль); но-шпа — от по

(отрицание) и зра (зразт); панадол — от рап и с1о1еиг — полное

снятие боли; апрессин — от а (отрицание) и ргеззиге

(давление — артериальное); норваск — от попп (норма) и уазси1аг

(сосудистый); адверзутен — от айуегке (против) и *епвю

(давление — крови) и т. п.

В отдельных случаях в названиях сочетаются элементы

химической структуры и лечебного действия.

Некоторые производители Л С включают в наименование

элементы названия фирмы: ципробай — ципрофлоксацин

фирмы Вауег; байпресс — нитрендипин фирмы Вауег; нкфе-

гексал, пентигексал и др.— препараты фирмы Неха1 РЬагта;

аббикорт, абокиназа и т. д.— препараты фирмы АЬЬои и т. п.

Существуют также другие разновидности патентованных

фирменных названий.

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)

разработана система международных непатентованных

наименований (МНН; ^Ы — 1п1егпагюпа1 Мопргорпе1:агу

№тез). На эти названия не распространяются «права

собственности», и они рассчитаны на «опознание»

однозначности одних и тех же ЛС, выпускаемых под

различными фирменными названиями. Система МНН получила

широкое признание. В большинстве случаев в

информационных материалах о ЛС и на маркировках в

дополнение к торговому названию приводится его международное

наименование. Торговых названий они, однако^ не

заменили. В современной научной литературе обычно

используется система МНН.

1 Ссылки сделаны в основном на работы, опубликованные в доступной медицинской литературе последних лет, и не охватывают всех

имеющихся источников. Они рассчитаны на то, чтобы при необходимости можно было найти более полные клинические и фармакологические

сведения о новых препаратах.

8

Общее введение

В настоящей книге в качестве основных названий

приняты преимущественно МНН, однако для новых

отечественных препаратов приведены их оригинальные

русские названия. В отдельных случаях для широко

известных в России зарубежных препаратов (но-шпа, тавегил,

трокссвазин и некоторых других) указаны их «торговые»

названия.

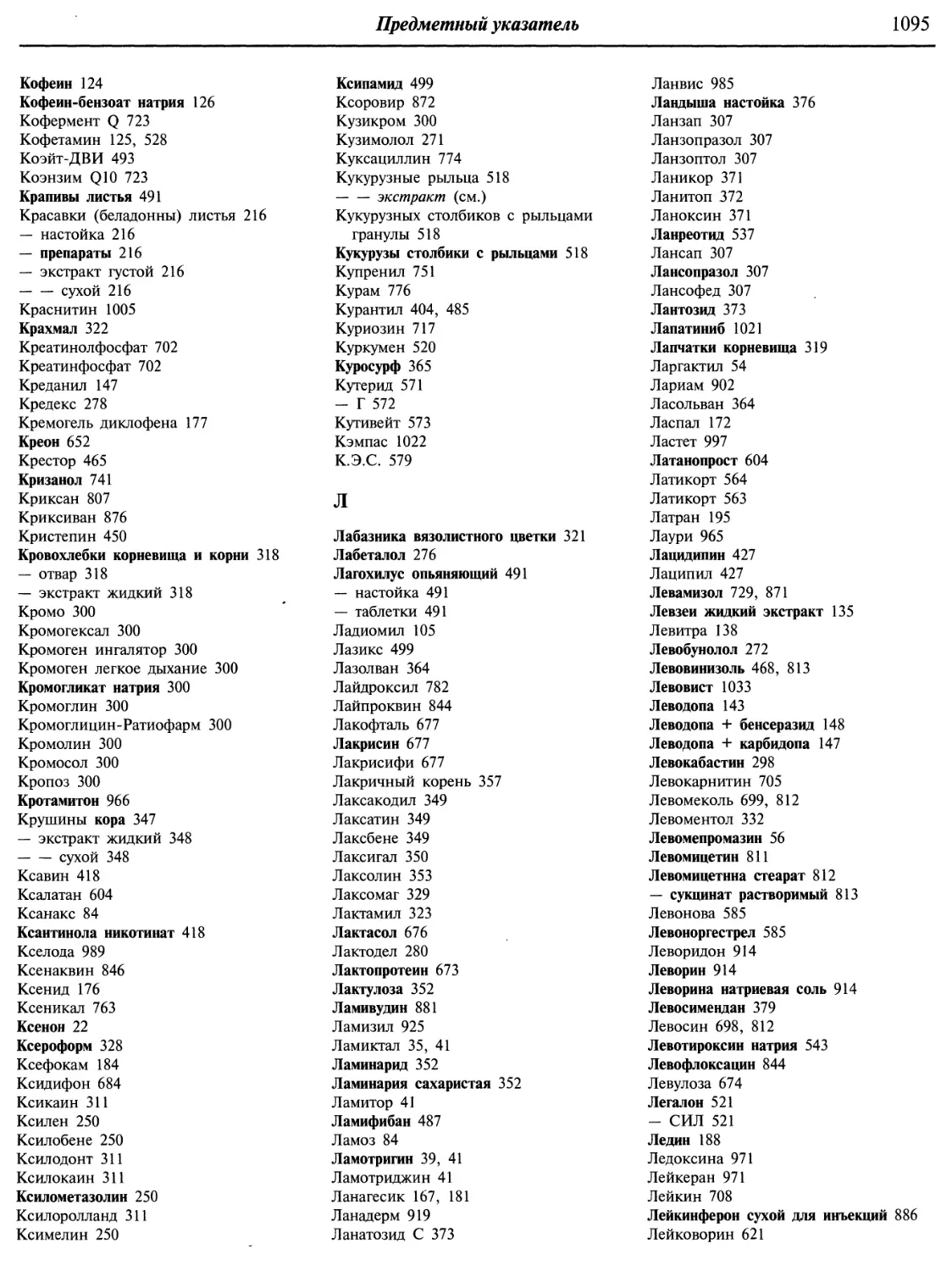

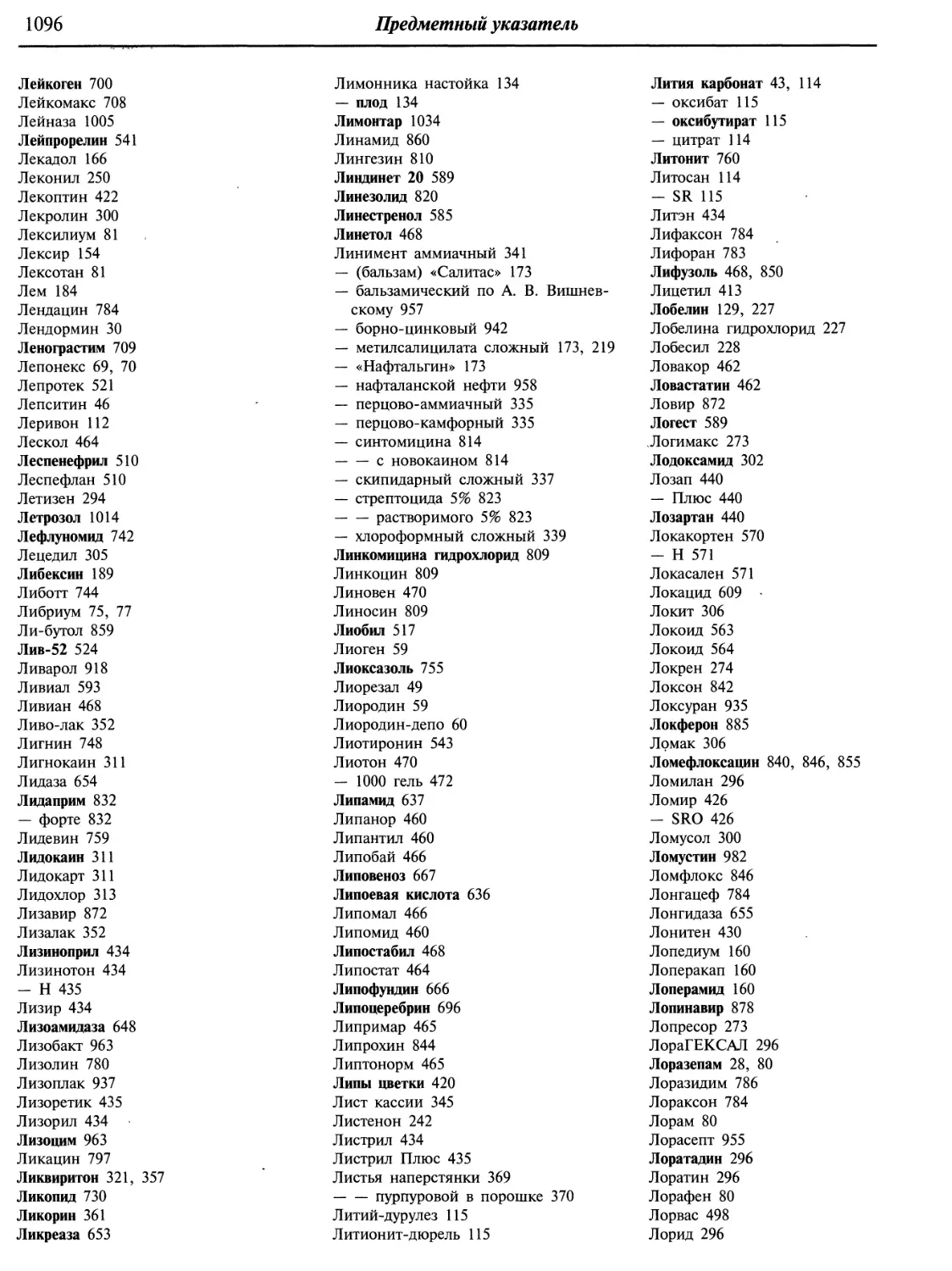

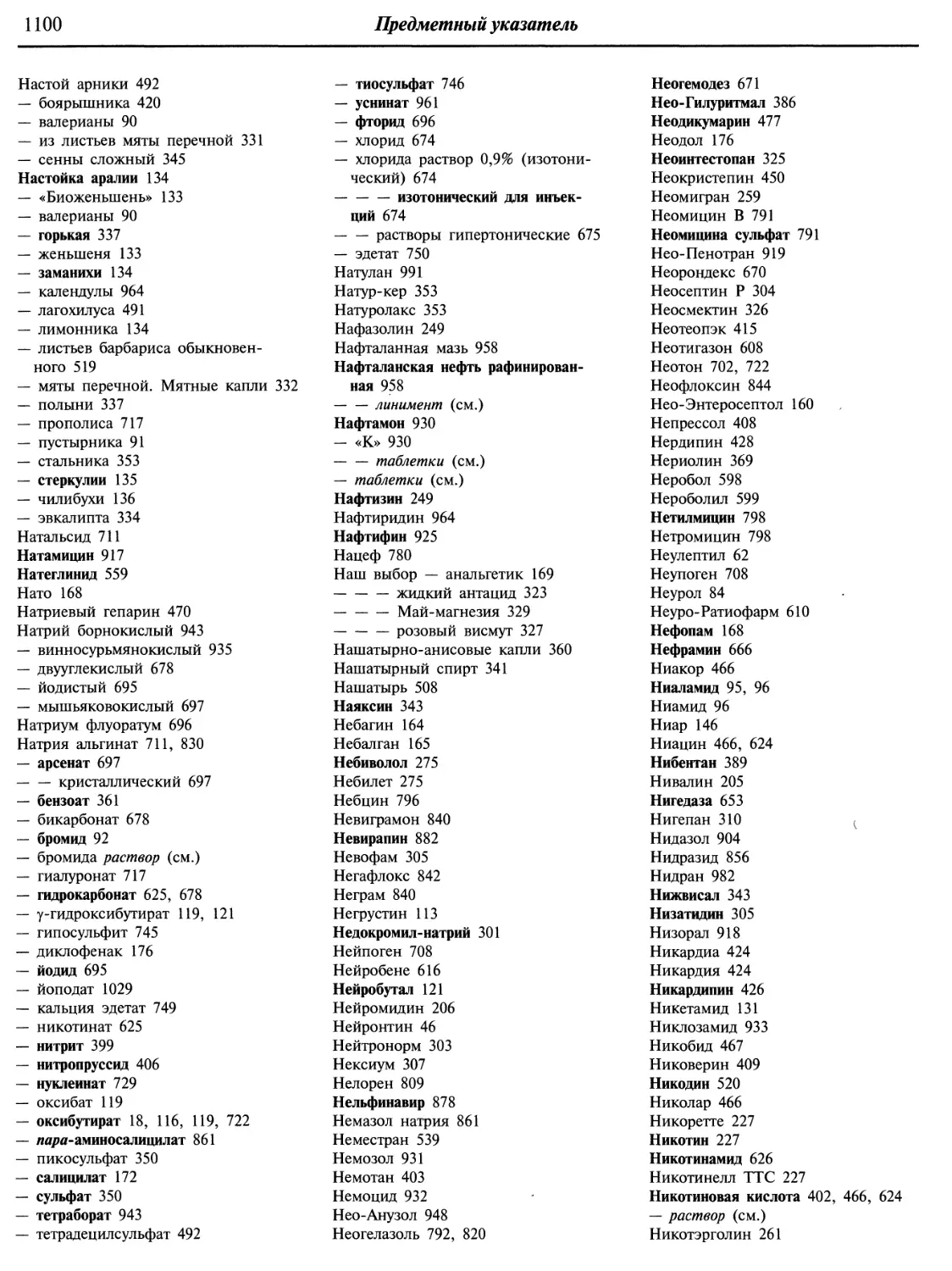

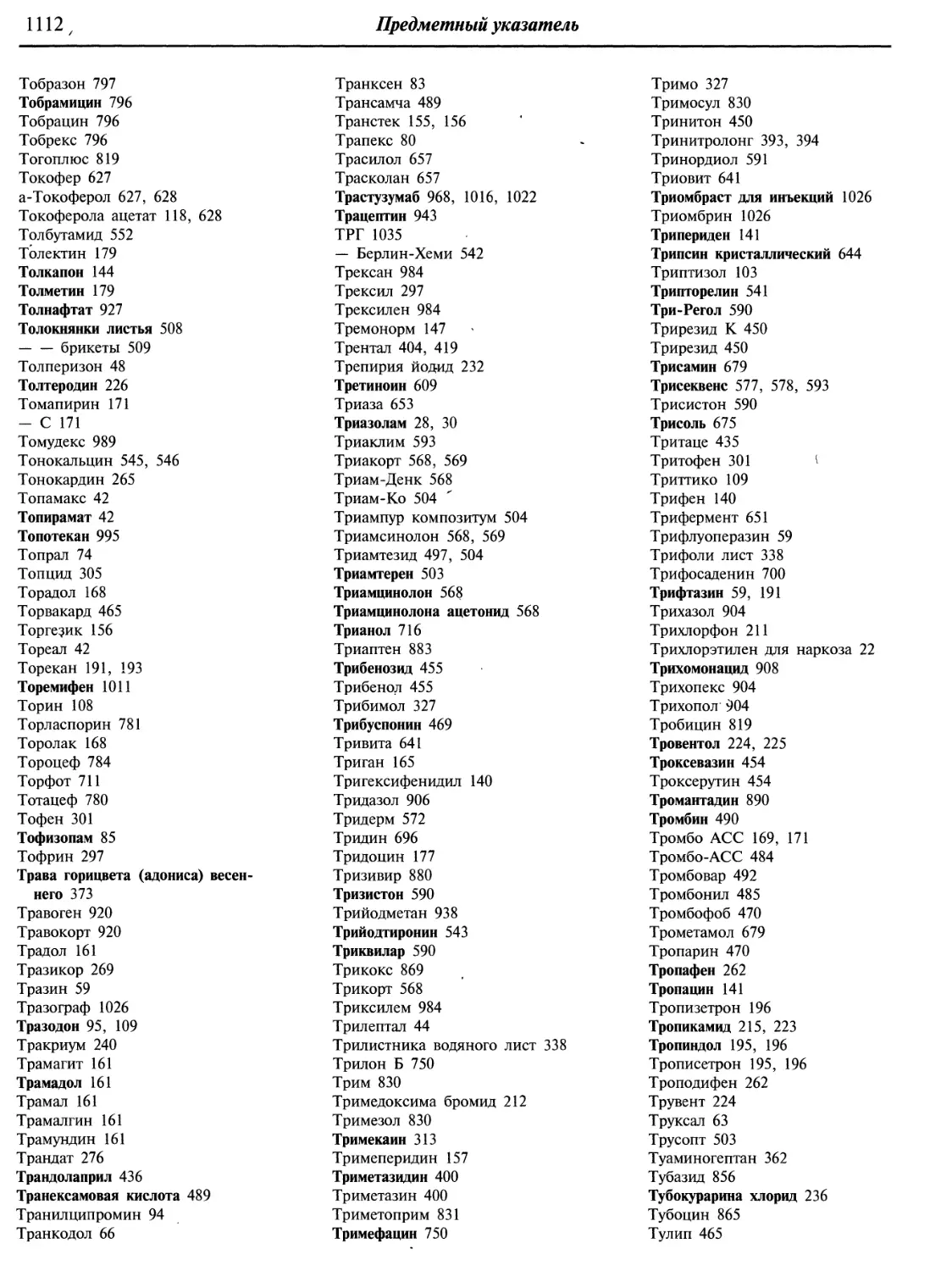

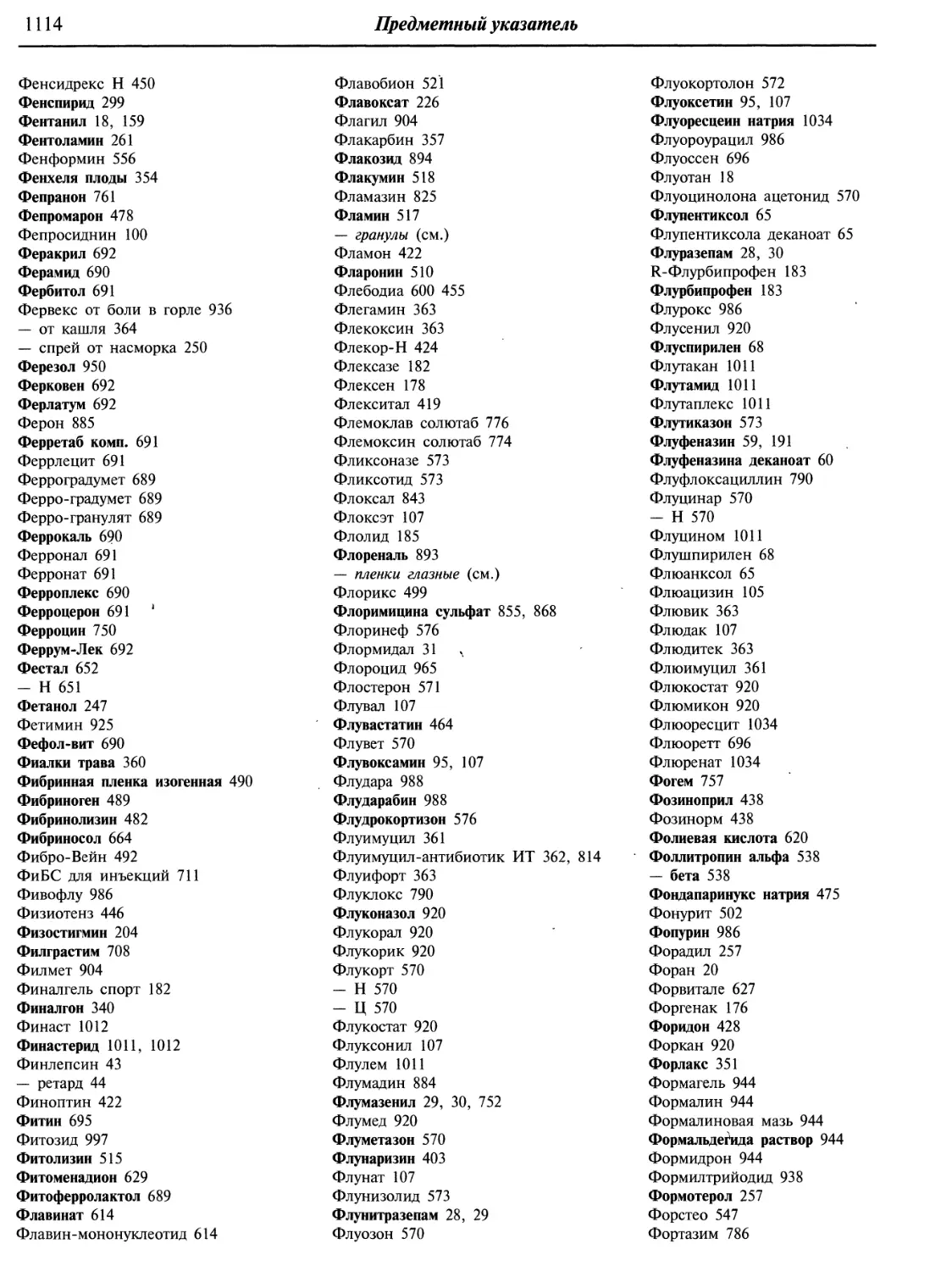

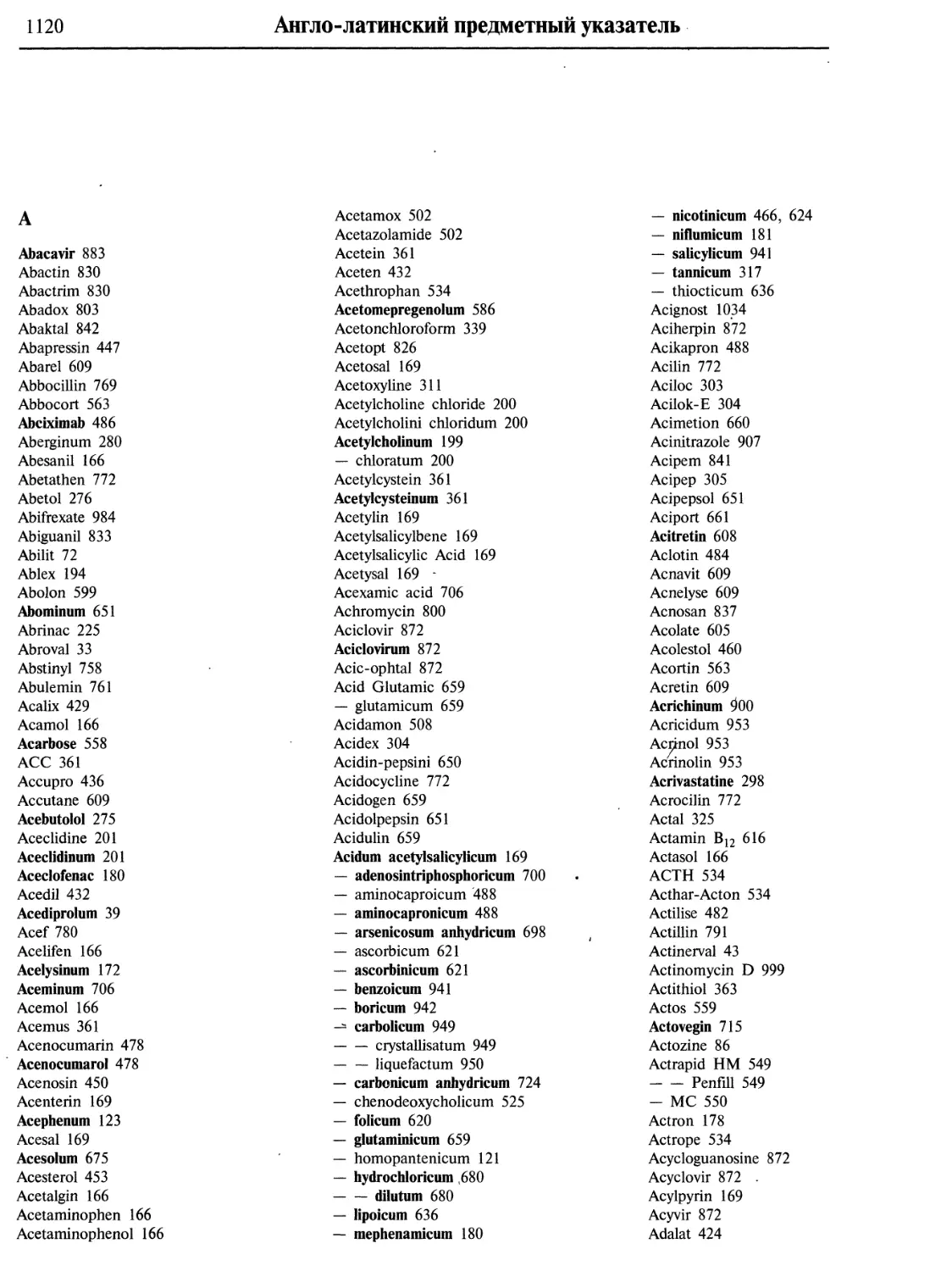

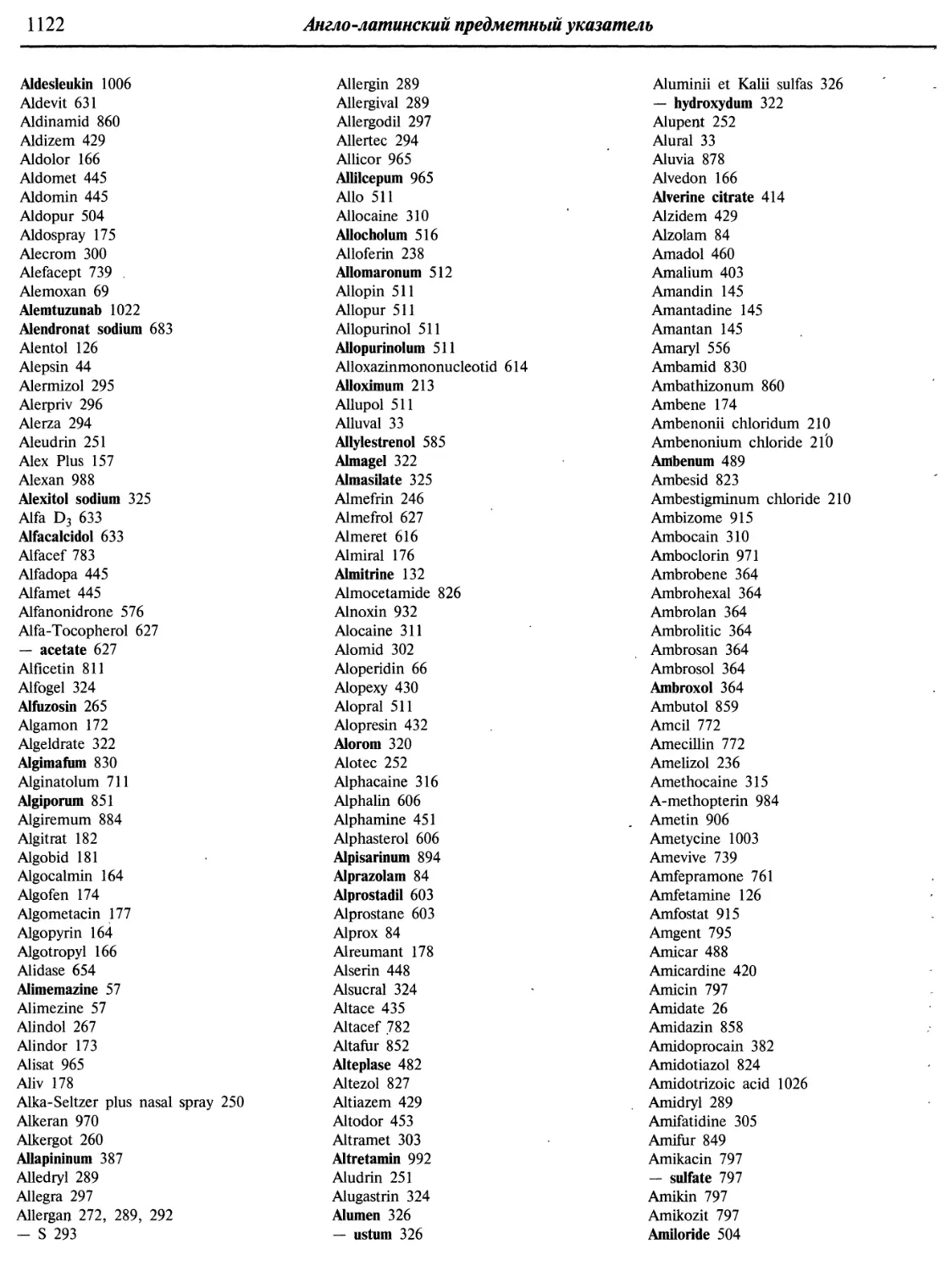

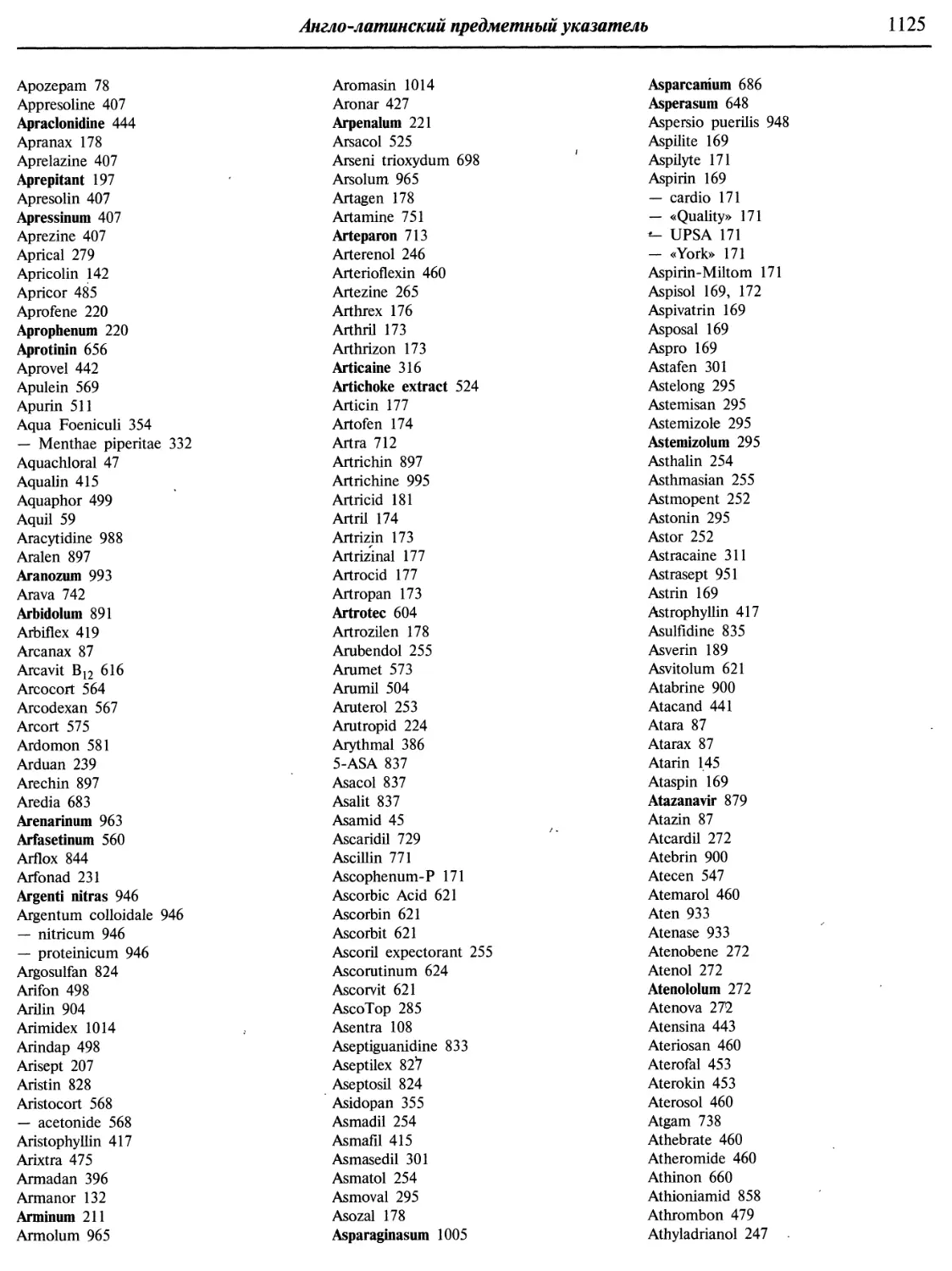

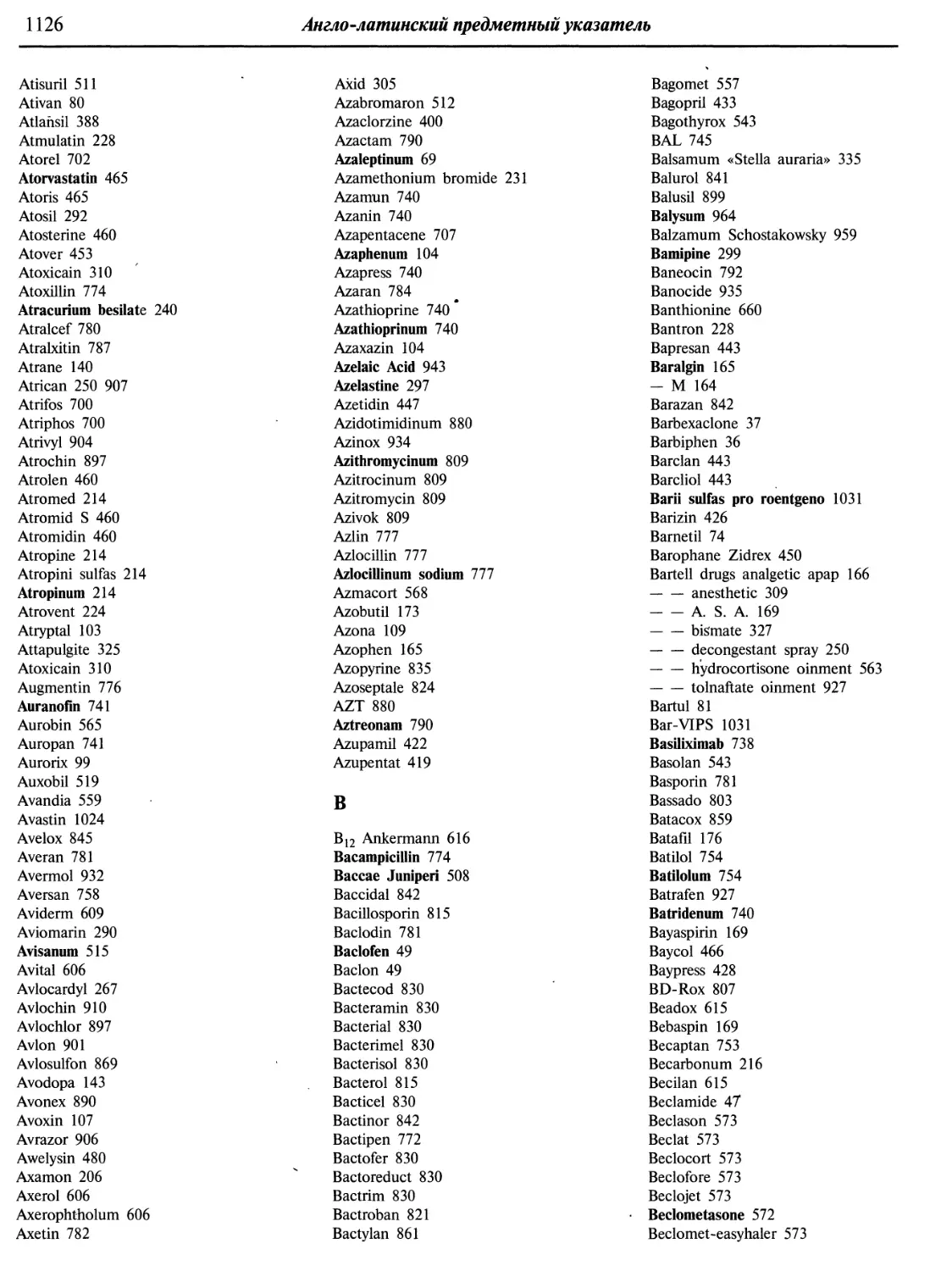

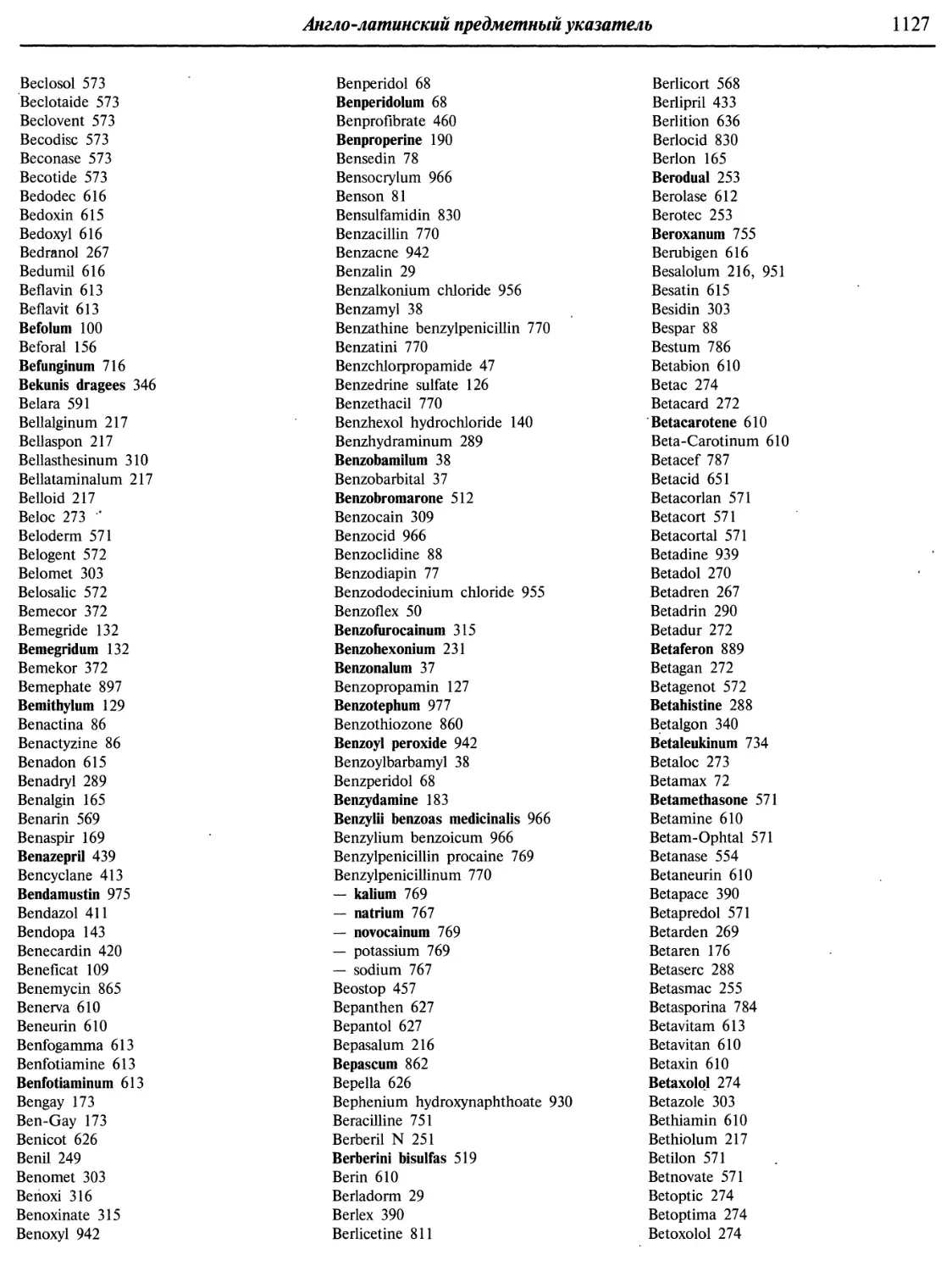

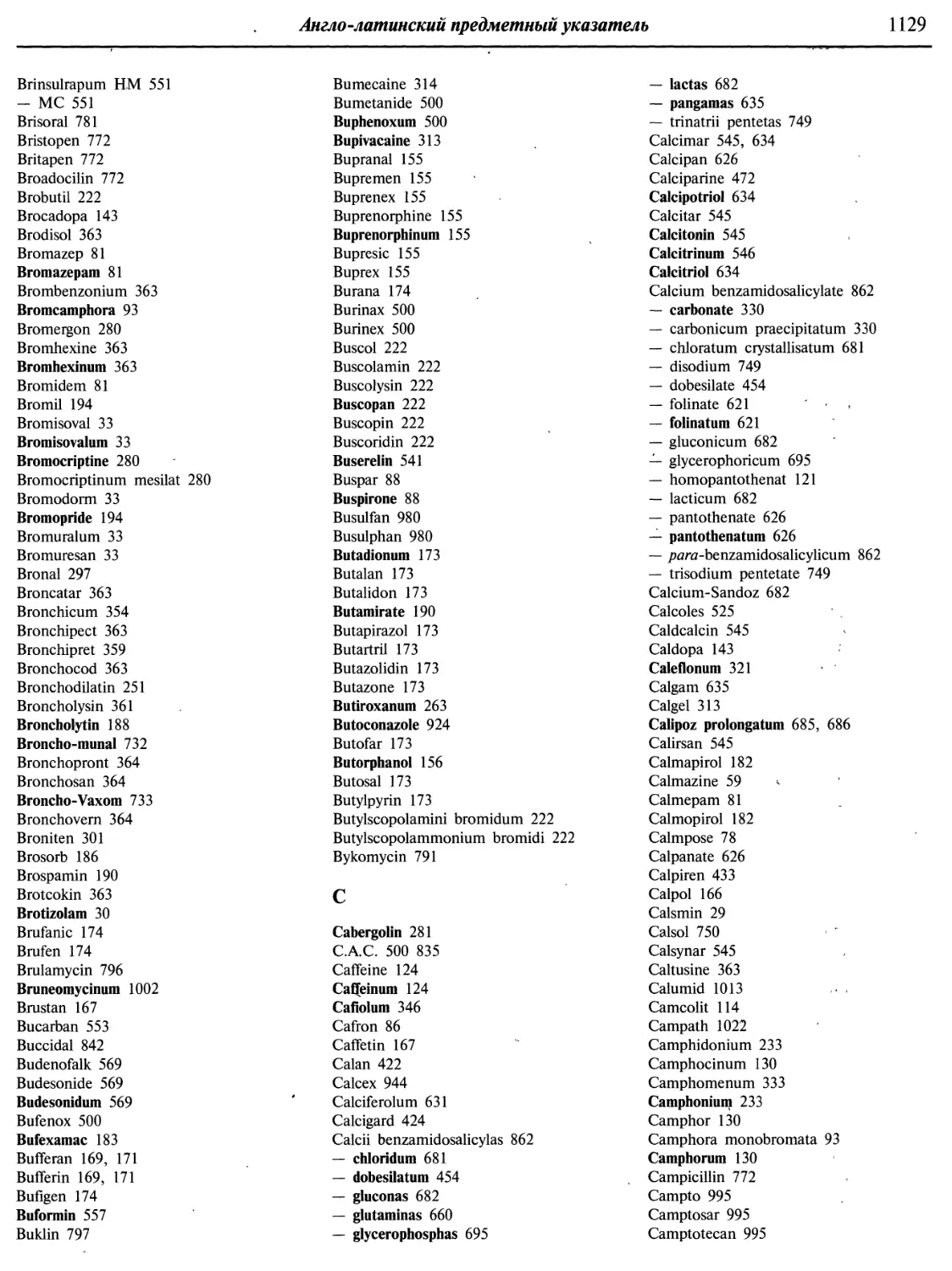

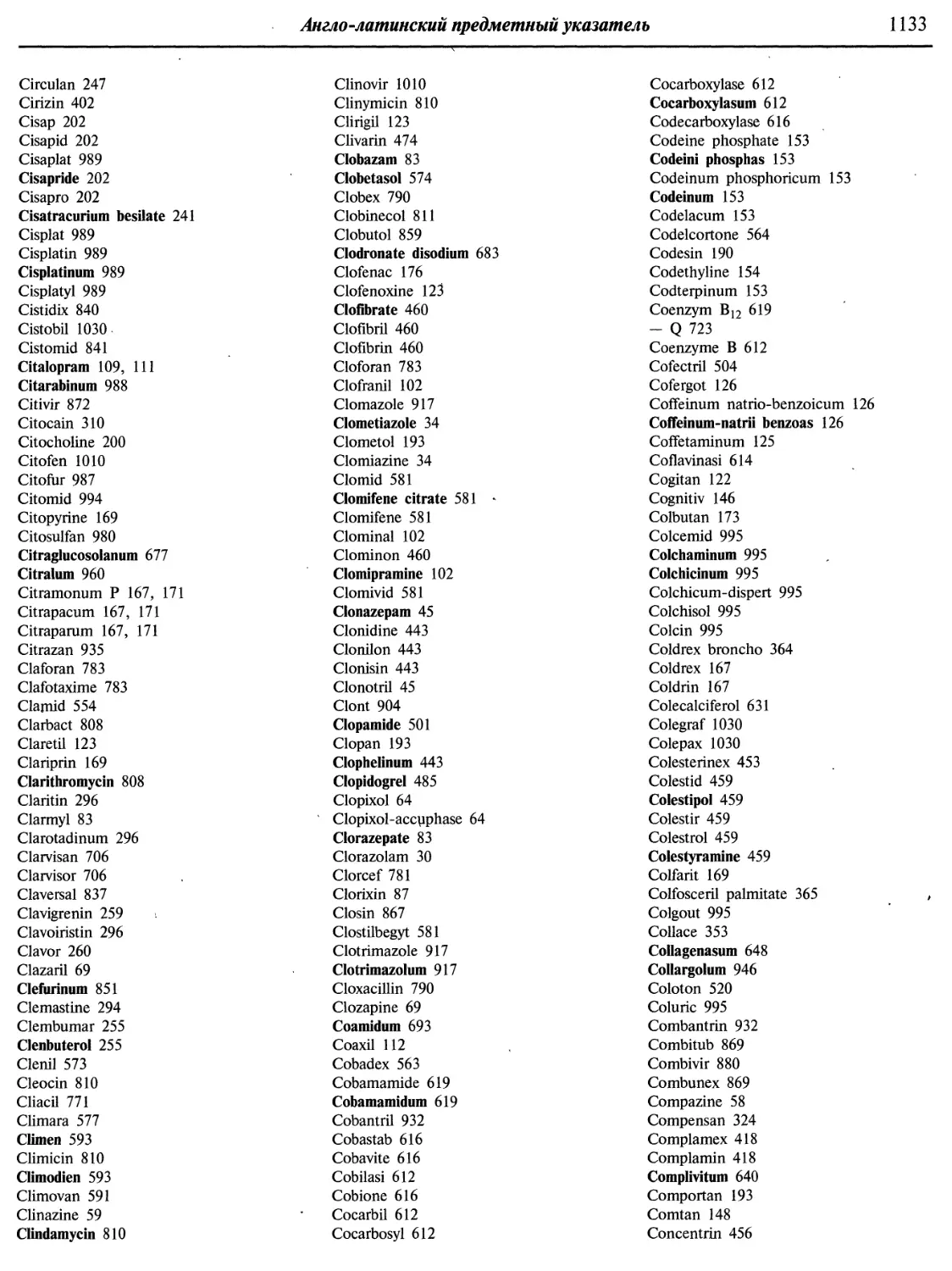

Все МНН (в том числе МНН оригинальных

отечественных препаратов) набраны в предметном указателе

полужирным шрифтом. В перечне синонимов в русской

транскрипции приведены те названия зарубежных препаратов,

под которыми они зарегистрированы в России.

В иностранной транскрипции основных названий

для отечественных ЛС приводится принятое в

отечественной фармакопее латинское наименование с

окончанием «шп» (Рпепсаго1ит, Р1га21с1о1ит и т. п.), названия же

зарубежных препаратов даются в принятой за рубежом

англо-американской транскрипции — с окончанием «е»

или без него (СагЬатагерше, №псНрте и т. п.; СеГа1ехт,

Иеотуст и т.д.).

2. Химическое название и структура (формула). В книге

приведены полные химические названия ЛС и их

химическая структура (для индивидуальных соединений).

Некоторое современные ЛС имеют сложное строение и,

соответственно, сложное химическое название, трудно доступное

(с первого взгляда) для врачей. Книгой, однако, пользуются

не только врачи, но также фармацевты и химики,

занимающиеся созданием ЛС; кроме того, современные медики

достаточно ориентированы в вопросах химии, чтобы в

необходимых случаях разбираться в особенностях и различиях

химической структуры интересующих их ЛС.

Структурные формулы (графическое изображение)

весьма удобны для сопоставления разных препаратов.

С появлением нового ЛС той или иной фармакологической

группы целесообразно сравнить его структуру со

структурой других препаратов этой группы, чтобы определить,

является ли оно принципиально новым или только

вариантом (модификацией) уже известных препаратов данной

группы. Обычно близкие по структуре соединения имеют

сходные фармакологические свойства. Вместе с тем

необходимо учитывать, что химические изменения

(модификации) молекул могут привести к существенному изменению

их свойств — вплоть до получения веществ с

противоположным (антагонистическим) действием. Обычно

модификацией молекулы стремятся создать препараты «новых

поколений» с улучшенными свойствами (более широким

спектром действия, большей продолжительностью

действия, меньшей токсичностью). Многие современные ЛС,

поступающие сейчас на мировой рынок, являются именно

модифицированными производными оригинальных

препаратов, впервые полученных в том или ином ряду

химических соединений.

3. Физико-химические свойства. Физико-химические

свойства в значительной мере определяют способы

применения ЛС и особенности их действия в организме. Так,

легкая растворимость в воде позволяет получать наиболее

удобные для парентерального (особенно внутривенного)

введения инъекционные лекарственные формы. Поэтому

целый ряд нерастворимых соединений (оснований)

превращают в водорастворимые соли (гидрохлориды, тартраты,

малеаты и др.). Нерастворимые в воде препараты с

кислотными свойствами также превращают в соли (например,

натриевые, магниевые и др.). В ряде случаев для получения

растворов нерастворимых в воде соединений используют

масла или специальные растворители. Такие растворы

применяют в основном внутримышечно (иногда подкожно) для

пролонгированного действия («депо»-препараты).

Водорастворимые (гидрофильные, полярные) соединения, как

правило, плохо проникают через гистогематические барьеры,

особенно через гематоэнцефалический барьер, а также через

слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Значительно легче проникают через гистогематические

барьеры липофильные (жирорастворимые) соединения.

Существенную роль играет поляризация молекулы. В

частности, третичные соединения значительно легче проникают

через гистогематические барьеры, чем соответствующие им

четвертичные соединения (см, Метацин, Прозерин, Кура-

реподобные препараты и др.). Большое значение имеет

величина частиц. Измельчение (микронизирование) частиц

часто приводит к увеличению всасываемости препаратами

повышению эффективности его действия. Микронизиро-

ванный гризеофульвин (см.) в два раза активнее обычного

препарата. Для улучшения всасывания применяют ряд

специальных лекарственных форм (микрокапсулироаанных,

липосомальных и др.). Путем специального эмульгирования

готовят жировые эмульсии для парентерального

(внутривенного) введения (см. Липофундин).

4. Фармакокинетика и метаболизм. В современной

фармакотерапии особенно большое значение придается

изучению фармакокинетики ЛС, включающей определение

скорости и полноты всасывания препарата при разных путях

введения, в том числе при пероральном применении,

связывания с белками плазмы (при всех способах введения),

начала действия, времени достижения максимальной

концентрации в плазме крови, периода полувыведения (Т\/2),

времени полного выведения (после прекращения введения

препарата), путей выведения и количества препарата (в

процентах), выводимого разными путями (в неизмененном виде

или в виде метаболитов). Определение этих параметров и

их сопоставление с динамикой терапевтического эффекта

позволяет установить оптимальные дозы и режим (частоту,

длительность) применения препарата, оценить (по

сопоставлению доз и эффективности) преимущества разных

препаратов, осуществить выбор наиболее приемлемого из

них, корригировать дозировки в случаях нарушений

функций внутренних органов и др.

Изучение в полном объеме фармакокинетических

параметров для каждого больного в повседневной практике

почти неосуществимо в силу сложности исследования и,

иногда, недостатка необходимой аппаратуры —

хроматографов, масс-спектрометров и т. д. Проводятся эти

исследования в основном в клинико-фармакологических

лечебных учреждениях и в экспериментальных лабораториях.

Однако знание имеющихся данных о

фармакокинетических параметрах применяющихся ЛС необходимо каждому

современному врачу1.

К фармакокинетическим исследованиям примыкает

изучение метаболизма ЛС. Попадая в организм, большинство

ЛС подвергается метаболическим превращениям (фраг-

ментированию молекул, гидроксилированию,

восстановлению, деметилированию и др.). Лишь отдельные лекарства

выделяются из организма в неизмененном виде. Образую-

Вопросы фармакокинетики подробно рассматриваются в фундаментальном руководстве Ю. Б. Белоусова, В. С. Моисеева и В. К. Лепахина

«Клиническая фармакология и фармакотерапия». М., Универсум, 1997.

Общее введение

9

щиеся метаболиты (а их количество у разных соединений

составляет от единиц до десятков) могут быть активными,

малоактивными, неактивными, а в некоторых случаях

и токсичными. Нередко основной фармакологический и

лечебный эффект определяется активным метаболизмом,

т. е. действует, собственно, не применяемое ЛС, а продукт

его метаболического превращения. В этих случаях

используемое ЛС рассматривается как «пролекарство».

Первыми пролекарствами были давно известные

«старые» препараты. Гексаметилентетрамин (уротропин)

действует, высвобождая в организме (в кислотной среде)

формальдегид. Фенилсалицилат (салол) метаболизируется с

образованием фенола и салициловой кислоты, а первый

сульфаниламидный антибактериальный препарат прон-

тозил («красный» стрептоцид) — активного метаболита

сульфаниламида («белого» стрептоцида), полностью

заменившего в качестве ЛС пролекарство.

Пролекарствами являются различные современные ЛС.

Применяемый для лечения язвенного колита салазосуль-

фаииридин метаболизируется с образованием активных

сульфаниламидного и салицилового компонентов. Имипра-

мин имеет активный метаболит дезипрамин, применяемый

в качестве самостоятельного антидепрессанта.

Действующим веществом ингибитора АПФ эналаприла является его

метаболит эналаприлат. Блокатор рецепторов ангиотензи-

на II лозартан образует активный метаболит, специфически

связывающийся с АТгрсцепторами, и т. д.

Метаболизм ЛС осуществляется под влиянием

различных ферментных систем организма. Особенно важную роль

играют при этом микросомальные и другие ферменты

печени, под действием которых происходит инактивирование

(дезинтоксикация) ЛС. При нарушениях функций печени

ее дезинтоксикационная способность может изменяться.

Имеется ряд ЛС, являющихся как «индукторами», так и

«ингибиторами» ферментов печени, которые

соответственно усиливают или подавляют метаболизм и

дезинтоксикацию других ЛС. К наиболее известным «индукторам»

относятся барбитураты, а также дифенин, карбамазепин,

рифампицин. Впервые «индукция» ферментов привлекла

внимание в связи с развитием опасных кровотечений при

применении барбитуратов одновременно с непрямыми

(пероральными) антикоагулянтами (дикумарином и др.).

Антикоа1улянты назначали больным в дозах, необходимых

для создания противосвертывающего эффекта, но они были

выше обычных, так как активность антикоагулянтов

снижалась под влиянием барбитуратов. При отмене же

последних и продолжении применения антикоагулянта в прежних

дозах развивались тяжелые геморрагические осложнения

(вплоть до летальных исходов).

Сами анти коагулянты (производные кумарина), а также

циметидин, изониазид, левомицетин, тетурам и ряд других

ЛС являются ингибиторами ферментов печени (в частности,

усиливают действие пероральных гипогликемических

препаратов, теофиллина, дифенина, (3-адреноблокаторов и

некоторых других ЛС). Изучение влияния новых ЛС на

активность ферментов печени стало одним из важных

элементов фармакокинетических исследований. Учет этих

особенностей играет важную роль при совместном применении

(взаимодействии) разных ЛС.

5. Механизмы действия ЛС. В настоящей книге

относительно много внимания уделяется механизмам действия ЛС.

Раскрытие этих механизмов является одним из важнейших

достижений фармакологии XX столетия.

Врач, как указывал в конце XIX века великий русский

физиолог и фармаколог И. П. Павлов, должен знать, «чтб

он делает в организме его лекарствами»1, однако ни в то

время, ни на протяжении всей предыдущей истории ЛС

это известно не было. Действие Л С оценивалось по

оказываемому (симптоматическому) эффекту. Когда в конце

XIX века появились первые синтетические ЛС, им стали

давать названия по этому принципу. Ацетанилид в связи с

оказываемым им «противолихорадочным» действием

получил название «антифебрин» (от лат. ГеЬпз — лихорадка).

Этиловый эфир ля/ю-аминобензойной кислоты стали

называть «анестезин» из-за оказываемого местного

обезболивающего (анестезирующего) действия и т. д.

В настоящее время без знания, «чтб лекарство делает в

организме», рациональная фармакотерапия, по существу,

немыслима. Первый крупный прорыв в раскрытии

механизма действия ЛС произошел в начале XX века, когда

(в 1905 г.) было обнаружено, что действие адреналина,

нашедшего к тому времени применение в качестве

сосудосуживающего средства, сходно с эффектами,

наблюдающимися при раздражении симпатических нервных окончаний.

Это открытие положило начало учению о химической

природе нервного возбуждения, о роли адреналина (а затем нор-

адреналина) как химического передатчика (медиатора)

возбуждения в симпатических нервных окончаниях, о наличии

в организме адренергических рецепторов, а в дальнейшем

привело к созданию целого ряда новых адренергических

(и антиадренергических) средств с различным спектром

действия, в том числе современных а- и р-адреностимуляторов

и адреноблокаторов и др. «

Нейромедиаторный механизм действия другой группы

нейротропных средств был выявлен в нач&че 1920-х гг.,

в связи с установлением роли ацетилхолина в передаче

возбуждения в окончаниях парасимпатических нервов. Это

открытие пролило свет на механизм действия целого ряда

уже известных в то время нейротропных ЛС — физостиг-

мина, пилокарпина, атропина и др., на механизм действия

кураре, а в последующем вновь открытых алкалоидов или

синтетически созданных ЛС (платифиллина, галантамина,

метацина, спазмолитина и т. д.).

В дальнейшем, с открытием медиаторной роли

дофамина, серотонина, у-аминомасляной кислоты (ГАМК)

и некоторых других эндогенных соединений, получил

объяснение механизм действия ряда других ЛС.

Одним из важнейших событий конца XIX—начала

XX века, относящихся к выявлению механизмов действия

ЛС, является разработка П. Эрлихом учения о рецепторах,

согласно которому эффекты физиологически

(фармакологически) активных веществ осуществляются путем их

связывания (лигирования) со специфическими образованиями

в органах и тканях (рецепторами). «Согрога поп а&ип1 ш$1

пхатл» (вещества не действуют, если не связываются), —

писал Эрлих в 1905 г. В дальнейшем учение о рецепторах

стало одной из фундаментальных основ фармакологии.

В настоящее время идентифицировано большое количество

существующих в организме рецепторов (холинергических,

адренергических, дофаминергических, серотониновых,

ГАМКергических, гистаминовых, пуриновых, ангиотен-

зиновых, бензодиазепиновых и др.), связыванием с кото-

1 Павлов И. II. Полное собрание сочинений.— М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. —Т. 2, кн. 1.— С. 247.

10

Общее введение

рыми объясняется механизм действия соответствующих

групп ЛС. В организме природными лигандами для этих

рецепторов являются эндогенные физиологически

активные соединения.

В последние десятилетия получено много новых данных

о механизмах действия ЛС, о влиянии эндогенных

физиологически активных соединений на биосинтез и

метаболизм, особенно на ферментативные процессы, на ионные

каналы клеточных мембран, на электрофизиологические

и др. Ряд данных касается механизмов действия

антимикробных средств (влияние на физико-химические свойства

клеточных мембран, ферменты, регулирующие

жизнедеятельность микроорганизмов, внутриклеточные процессы).

Раскрытие механизмов действия ЛС сыграло важнейшую

роль в понимании сущности фармакотерапевтических

эффектов. Симптоматическая фармакотерапия в основном

уступила место патогенетической, а в ряде случаев (особенно

в химиотерапии инфекционных заболеваний)— этиотроп-

ной (каузальной). Знание механизмов действия является

обязательным условием рационального использования

современных ЛС.

6. Показания к применению. Приводимые в книге

показания к применению ЛС соответствуют в первую

очередь тем, которые указаны в утвержденной официальной

медицинской документации (инструкции по применению

и др.). В ходе продолжающегося клинического изучения

и практического использования ЛС нередко

обнаруживаются, однако, их новые ценные лечебные свойства.

В книге приведен поэтому ряд сведений, освещающих

отечественный опыт применения препаратов по некоторым

дополнительным показаниям (со ссылкой на авторов и

опубликованные работы). Одно и то же ЛС часто

назначают по разным показаниям, и наоборот, при одном и том

же заболевании могут использоваться препараты различных

фармакологических групп. Поиску препарата, наиболее

отвечающего определенному показанию, способствует

помещенный в конце книги Терапевтический указатель.

7. Способы применения и дозы. Основными способами

применения ЛС по-прежнему остаются пероральный и

парентеральный. Однако в связи с появлением большого

количества новых лекарственных форм (см. ниже

Лекарственные формы) значительно расширились возможности

индивидуального выбора наиболее рациональной из них.

Применяемое перорально ЛС можно назначать в виде таблеток,

капсул, суспензий, гелей и других лекарственных форм.

Таблетки бывают не покрытыми или покрытыми различными

оболочками (1з том числе кишечнорастворимыми).

Некоторые препараты могут применяться в виде трансбуккальных

форм— полимерных пластинок, пастилок, из которых ЛС

всасываются слизистой оболочкой полости рта.

Усовершенствованы лекарственные формы ЛС,

используемых парентерально. Ряд препаратов производят в виде

лиофилизированных порошков, растворяемых ех 1ешроге,

в виде масляных растворов для внутримышечного введения

(препараты «депо»). Некоторые растворы выпускаются в

дозированной форме в шприц-тюбиках, шприц-ручках,

патрончиках (картриджах).

Ряд препаратов (для ингаляционного и накожного

применения) используется в виде аэрозолей. Для накожного

применения разработаны новые виды паст, гелей, пластырей

(«транедермальные системы»). В последнее время получил

распространение интраназальный способ введения

некоторых лекарственных форм (семакс и др.).

В целом современная медицина располагает большими

возможностями выбора рационального способа

применения соответствующей лекарственной формы для

различных ЛС.

Приводимые в книге дозы ЛС основаны на официальных

документах (инструкциях по применению и др.). Приведены

также (в ряде случаев) дозы, опубликованные в

периодической медицинской печати.

Следует учитывать, что обычно рекомендуемые дозы

являются «усредненными», они основаны на

многочисленных исследованиях и, как правило, обеспечивают у

«среднего» больного необходимую эффективность и

безопасность. Однако в каждом конкретном случае выбор

оптимальной дозы требует индивидуального подхода, До сих

пор остаются аксиомой высказанные основателем русской

терапевтической школы М. Я. Мудровым слова:

«Врачевание не состоит в лечении болезни. Врачевание состоит в

лечении самого больного». На этом принципе зиждется и

оптимальный выбор ЛС, и определение наиболее

эффективных и безопасных для данного больного доз. Известно,

что одно и то же ЯС может быть в одинаковых дозах

эффективным и хорошо переносимым для одних больных и

менее эффективным или вызывать осложнения (побочные

эффекты) у других. У одного и того же больного

эффективность и переносимость ЛС могут меняться в процессе

лечения. В последнее время Министерством здравоохранения

Российской Федерации введены «Стандарты (протоколы)

диагностики и лечения больных». «Стандартизация»

предусматривает использование современных методов

диагностики, наиболее эффективных ЛС; роли индивидуальной

фармакотерапии она не умаляет.

В книге приведены дозы для взрослых (в том числе

пожилых) и в ряде случаев для детей. Если отсутствуют

специальные указания, при назначении препарата детям следует

уменьшить дозу взрослого, учитывая возраст и массу тела

ребенка. Более подробные сведения об особенностях

дозирования ЛС при лечении детей, о нежелательном их

действии на детский организм и другие содержатся в

специальных руководствах по педиатрической фармакологии'.

Как правило, не следует назначать новые ЛС детям,

если не были проведены специальные клинические

исследования.

При расчете доз для больных старше 60 лет нельзя

забывать, что у них разная чувствительность к ЛС

различных групп, и дозировать препараты для больных пожилого

и старческого возраста нужно строго индивидуально2. Дозы

ЛС, угнетающих функции ЦНС (снотворные,

нейролептические средства, препараты группы морфина, бромиды и др.),

а также сердечных гликозидов и мочегонных средств обычно

уменьшают до половины дозы взрослого. Другие

сильнодействующие ЛС, как правило, назначают в дозах, составляющих

2/з Дозы взрослого. Дозы антибиотиков, сульфаниламидов,

витаминов обычно соответствуют дозам для взрослых.

Следует учитывать, что наиболее точно индивидуальную

дозу, оптимальную для каждого больного, можно установить

Маркова И. В., Калиничева В. Я Педиатрическая фармакология. — Л.: Медицина, 1987; Маркова Я. В., Неженцев М. В. Педиатрическая

фармакология.— СПб: Сотис. 1994.

2 Чеботарев Д. Ф. Руководство по гериатрии.— М.: Медицина, 1982; Замотаев И. Я. Особенности гериатрической фармакотерапии // Сов.

мед.- 1990.-№2.-С. 19-23.

Общее введение

11

с помощью современных фармакокинетических методов,

позволяющих определить скорость всасывания препарата,

его концентрацию в плазме крови, инактивацию и время

выведения из организма. Практически, однако, дозы ЛС

устанавливают преимущественно на основе их клинико-

фармакологического изучения с дальнейшим уточнением

в процессе широкого медицинского применения. Дозы

индивидуализируют, тщательно наблюдая за лечебной

эффективностью и переносимостью препаратов.

'Окончательный выбор рациональной дозы для каждого

конкретного больного во многом зависит отличного опыта

лечащего врача.

Режим (время, периодичность) приема (введения) ЛС

относительно точно определяется фармакокинетическими

методами. Предполагается, что оптимальный эффект

обеспечивается равномерным длительным присутствием

действующего вещества в плазме и тканях.

Практически при пероральном применении «обычные»

лекарственные формы назначают по 3—4 раза в сутки с

одинаковыми промежутками. Ряд пролонгированных (дюрант-

ных) лекарственных форм создает равномерную

концентрацию в плазме при однократном приеме в сутки, некоторые

действуют после разового приема еще длительнее.

Общая продолжительность применения ЛС колеблется

в широких пределах в зависимости от характера и течения

заболевания. В острых нетяжелых случаях (при головной

боли и др.) часто достаточно однократного приема обычной

лекарственной формы. В ряде иных случаев частота

применения препаратов (нитроглицерина, противоастматичес-

ких аэрозольных препаратов и т. д.) определяется частотой

приступов заболевания. При некоторых заболеваниях.ЛС

(инсулин, противоопухолевые, противоэпилептические

препараты и др.) принимают практически пожизненно.

Часто длительно назначают антиангинальные препараты,

гиполипидемические, антиагрегантные и другие

кардиологические средства. Антибактериальные препараты

(антибиотики, синтетические антибактериальные средства) обычно

продолжают применять в течение некоторого времени после

ликвидации инфекционного процесса.

Во всех случаях следует учитывать, что при длительном

приеме возможна кумуляция ЛС, развитие толерантности

с уменьшением эффективности ранее действовавших доз;

не исключается развитие пристрастия к ЛС. С учетом этих

явлений часто бывает целесообразно проводить курсовые

лечения, делая перерывы между курсами (при отсутствии

противопоказаний для этого).

Прекращать прием ЛС следует постепенно уменьшая

дозу. Резкое прекращение применения препарата может

привести к синдрому отмены.

Пероральные ЛС лучше всасываются при приеме

натощак; однако в каждом конкретном случае следует учитывать

свойства препарата и состояние организма. Так, препараты,

раздражающие слизистую оболочку ЖКТ

(ацетилсалициловая кислота, кальция хлорид и ряд других), рекомендуется

употреблять во время или после еды. Иногдадля

уменьшения раздражения ЛС принимают с молоком, слизистыми

отварами (киселем) и другими обволакивающими

веществами. Следует учитывать, что последние замедляют

всасывание, а некоторые пищевые продукты (например, молоко)

1 Кудрин А. Н. Проблемы хронофармакологии//Фармация.— 1987. —

развития хронофармакологии // Фармакол. и токсикол.— 1989.— №5.

раиии// Клин, мед.— 1991.— №5.— С. 37-39; Комаров Ф. И., Рапопорт

могут образовывать с определенными ЛС нерастворимые

(и невсасываемые) комплексы. Так, продукты,

содержащие кальций (молоко и молочные продукты), а также ЛС,

имеющие в своем составе соли железа, кальция, магния,

алюминия и др. (в том числе ряд антацидных препаратов),

образуют нерастворимые комплексы с тетрациклином.

Время приема ЛС внутрь часто не является строго

фиксированным и должно устанавливаться в зависимости от

свойств препарата, его переносимости и функционального

состояния организма больного.

Действие ЛС может в определенной степени зависеть

от суточных и сезонных ритмов физиологических

функций организма1.

Снотворные и снотворно-седативные средства

принимают перед сном; в случаях же необходимости применения

транквилизаторов в дневное время назначают «дневные»

транквилизаторы, обладающие анксиолитическим (проти-

вотревожным) действием при маловыраженном миорелак-

сантном и седативно-снотворном эффекте.

Режим применения парентеральных лекарственных

форм также является индивидуальным, зависящим от

характера и течения заболевания, состояния больного,

эффективности и переносимости/

Внутривенно растворы (водные или на изотонических

растворителях) вводят «болюсно» (одномоментная разовая

доза) или в виде длительных инфузий. Обычно первое

введение производится «болюсно», затем переходят на инфузи-

онное (пролонгированное, обычно капельное) введение.

Пролонгированные инъекционные лекарственные формы

(масляные растворы, суспензии и др.) вводят, как

правило, внутримышечно.

Дозы ЛС, способы и режим их применения,

лекарственные формы могут, естественно, меняться в ходе лечебного

процесса.

Для некоторых ЛС в книге указаны максимальные

разовые и суточные дозы. Такие дозы были установлены X

изданием Государственной Фармакопеи СССР еще в 1968 г.

До настоящего времени эти дозы не пересматривались и,

поскольку X издание Фармакопеи не отменено (несмотря

на начало выхода XI издания), они остались в силе. Для

новых ЛС лишь в отдельных случаях установлены

предельные дозы.

8. Побочные эффекты. Лечебное действие большинства

ЛС может сопровождаться в той или иной степени

побочными (нежелательными) эффектами. В данной книге, так

же как и в других источниках, приводится относительно

большой перечень таких эффектов. Это не означает, что

все они должны развиваться у каждого больного,

получающего соответствующее ЛС, однако о них необходимо

знать врачу и принимающему их пациенту. Не исключается

возможность возникновения в отдельных случаях других

побочных эффектов.

Причины побочных эффектов различны. Они могут быть

связаны с химическими и физико-химическимясвойствами

действующего вещества. В большинстве случаев ЛС

являются чужеродными для организма соединениями

(ксенобиотиками). Даже эндогенные соединения, извлекаемые

из органов и тканей или воспроизводимые синтетическим

путем, при их применении в качестве ЛС имеют для орга-

№6, — С. 5\—51; Арушанян Э. Б. Современные проблемы и перспективы

— С. 10-16; Сорокин А. А., Шпирт М. Б. Основные принципы хроноте-

: С. И. Хронотерапия сегодня //Там же.— 1995.— №5.— С. 4-9.

12

Общее введение

низма экзогенный характер. При поступлении в организм

все ЛС взаимодействуют с различными его биохимическими

системами, подвергаются разным метаболическим

превращениям и связываются обычно не только с рецепторами

«органов-мишеней», но и с другими «местами связывания».

Средств, действующих строго избирательно, как

«волшебные пули» (П. Эрлих), практически не существует. Отсюда

и возможность сочетания основного лечебного (желаемого)

действия на разные функции организма с другими

(побочными) эффектами. Иногда побочные эффекты бывают

полезными и одно и то же ЛС может иметь различные

показания для применения; однако часто они приводят к

развитию нежелательных (иногда даже опасных) явлений.

В ряде случаев побочные эффекты закономерно связаны

с механизмом основного лечебного действия. Так,

наблюдающиеся при применении нейролептических препаратов

экстрапирамидные расстройства обусловлены блокадой

дофаминовых (Д2) рецепторов в подкорковых структурах

мозга, вместе с тем блокада этих же рецепторов определяет

основной лечебный (антипсихотический) эффект таких

препаратов. Угнетающее действие цитостатических

препаратов на кроветворение сопряжено с их общим влиянием

на пролиферацию клеток, лежащим в основе их

противоопухолевого действия. Лечебный и побочный (ульцероген-

ный) эффекты ряда нестероидных противовоспалительных

средств (НПВС) связаны с влиянием на биосинтез проста-

гландинов и т. п.

Степень побочных эффектов может быть различной —

от относительно нетяжелых самостоятельно проходящих

явлений (головная боль, легкая тошнота и др.) до тяжелых,

опасных реакций, вплоть до летальных исходов.

Пристальное внимание следует уделять всем побочным

эффектам, причем уже на начальных стадиях их проявления.

Диспепсические явления могут завершиться ульцерогенным

эффектом; относительно часто встречающиеся

аллергические реакции (устойчивый кожный зуд и др.) нередко

снижают работоспособность пациента; первые признаки

нарушения слуха иногда приводят к глухоте; опасными бывают

ангионевротические отеки и т. д.

Борьба с нежелательными побочными явлениями

начинается уже на ранних этапах экспериментального изучения

новых ЛС. Обнаружение в эксперименте токсических

явлений часто становится поводом для изменения химической

структуры, создания лучше переносимой лекарственной

формы, а нередко — прекращения работ с препаратом.

Тщательно исследуется возможность побочньтх явлений

при клинических испытаниях новых (потенциальных)

препаратов; взвешивается соотношение между их пользой

и потенциальным риском. При преобладании риска над

лользой препарат обычно бракуется.

Польза от новых высокоэффективных ЛС, как правило,

значительно превышает возможный риск, однако учет

вероятной доли риска необходим.

Предотвращение или уменьшение побочных эффектов

во многом зависит от правильного выбора доз, интервалов

между приемами (введениями) препаратов, длительности

непрерывного применения и др. В случаях особо

выраженной индивидуальной чувствительности

(гиперчувствительности) больного к препарату его временно или полностью

отменяют.

Для снятия или уменьшения побочных эффектов часто

пользуются «корригирующими» ЛС: ненаркотическими

анальгетиками при головной боли, антацидами — при

изжоге, диуретиками — при задержке жидкости в тканях

(отеках), противогистаминными препаратами— при

аллергических реакциях и т. д.

В последние годы создан ряд высокоэффективных

специфических «корректоров» некоторых тяжелых побочных

явлений. Такими средствами предупреждения и купирования

тошноты и рвоты, вызываемых цитостатическими

противоопухолевыми препаратами, стали блокаторы центральных

серотониновых (5-НТ3) рецепторов — ондансетрон (латран),

трописетрон (тропиндол) и их аналоги. Специфическими

корректорами нарушений кроветворения, обусловленных

применением противоопухолевых и иммуносупрессив-

ных препаратов, являются «колониестимулирующие

факторы» (филграстим, молграмостим и др.). Создан препарат

декстразоксан (кардиоксан), уменьшающий кардиоток-

сическое действие противоопухолевых антрациклиновых

антибиотиков (доксорубицина и др.).

Соблюдение необходимых условий применения

современных высокоэффективных ЛС обеспечивает

соответствующую степень безопасности.

9. Взаимодействие лекарственных средств. ЛС применяют

раздельно (монотерапия) или в виде различных сочетаний.

Комбинирование может производиться путем

одновременного и последовательного использования отдельных Л С.

Целый ряд комбинированных ЛС выпускается в виде готовых

лекарственных форм.

Основной целью сочетанного применения ЛС является

улучшение (усиление и расширение спектра) лечебного

действия и уменьшение побочных эффектов. Однако для

достижения этой цели необходим учет свойств каждого из

используемых компонентов. Нерациональные сочетания

могут ухудшить лечебный эффект и усилить или вызвать

новые (дополнительные) побочные явления.

В общем виде взаимодействие ЛС носит характер

синергизма или антагонизма, причем синергизм (усиление

конечного эффекта) выражается в простом суммировании

эффектов (аддитивное действие) или потенцировании,

когда общий эффект превышает простое сложение

эффектов каждого из компонентов. В некоторых случаях может

наблюдаться синерго-антагонизм, при котором одни

эффекты компонентов усиливаются, другие ослабляются.

Неоднозначно проявляется и антагонизм — приводит к

ослаблению или исчезновению фармакологического

(лечебного) эффекта.

Эти общие («классические») положения имеют, однако,

много вариантов. Чем больше новых ЛС, тем шире

возможности (нередко достаточно обоснованные) их сочетанного

применения, в то же время увеличивается вероятность не

только повышения эффективности фармакотерапии, но и

усиления (появления) побочных эффектов.

Создание готовых комбинированных ЛС

предусматривает тщательное изучение химической, физико-химической,

фармакологической, токсикологической совместимости

компонентов. При сочетанном же назначении отдельных

ЛС (одновременном или последовательном) врачу

приходится самостоятельно решать вопрос о целесообразности и

допустимости конкретной комбинации.

Целый ряд готовых комбинированных препаратов

вполне себя оправдал, расширил возможности

фармакотерапии. Сочетание гипотензивных средств с

диуретиками (адельфан, кристепин, капозид, энап Н и др.)

усиливает антигипертензивное действие. Комбинирование салу-

ретических диуретических препаратов (гидрохлортиазид

и т. п.) с калийсберегающими диуретиками (триамтерен

и др.) предохраняет от развития гипокалиемии и усиливает

Общее введение

13

выведение жидкости из организма (триампур, диурсан и т.д.).

Добавление к противопаркинсоническому препарату лево-

допа ингибиторов периферического дскарбоксилирования

(карбидопа, бенсеразид) значительно повышает лечебный

эффект. Сочетание пенициллинов и цефалоспоринов с

препаратами, инактивирующими р~лактамазы (клавула-

новая кислота, сульбактам и т. п.), существенно усиливает

активность антибиотиков и расширяет спектр юс действия

(амоксиклав^ сультамициллин и др.).

Оправдывает себя целый ряд сочетаний, индивидуально

подбираемых в ходе лечебного процесса. Вместе с тем во

время клинических наблюдений выявлены общие и

частные противопоказания к сочетанной фармакотерапии. Так,

препараты, ингибирующие активность моноаминооксидазы

(МАО) (антидепрессанты — ингибиторы МАО, фуразоли-

дон и др.), недопустимо назначать одновременно с симпа-

томиметическими веществами; нельзя комбинировать анти-

биотики-аминогликозиды, оказывающие нефро- и ототок-

сическое действие, с антибактериальными препаратами

(производными 8-оксихинолина, например хлорхинальдо-

лом и т. д.). «Индукторы» ферментов печени (барбитураты и

др.) ослабляют действие ряда ЛС (антикоагулянтов и т. д.).

Препараты, тормозящие выделительную функцию почек

(этамид и др.), повышают концентрацию в крови ряда ЛС

(пенициллинов и т.п.).

Предвидеть все виды возможного взаимодействия

многочисленных современных ЛС трудно.

10. Противопоказания и меры предосторожности.

Противопоказаниями для назначения ЛС являются все

случаи, когда его применение может представлять опасность

для здоровья больного или ухудшать течение заболевания

(основного или сопутствующих).

Противопоказания принято делить на «абсолютные»

и «условные». К «абсолютным», как правило, относятся

гиперчувствительность к данному препарату, тяжелые

заболевания печени и почек, сердечно-сосудистой системы и др.

«Условными» обычно считают случаи, когда применение

ЛС необходимо по жизненным показаниям, а вероятность

риска не безусловна или может быть снижена

соответствующими мероприятиями. В основном противопоказания

связаны с сопутствующими патологическими процессами,

нарушениями функционального состояния организма, а

также с индивидуальной повышенной чувствительностью

к препарату и выраженными побочными явлениями.

Нельзя назначать холиномиметические, антихолинэс-

теразные вещества, препараты группы стрихнина при

эпилепсии и склонности к судорожным реакциям. Атропин

и другие холиноблокаторы противопоказаны при

глаукоме, гипертрофии (аденоме) предстательной железы,

выраженной атонии кишечника и детрузора мочевого

пузыря. При бронхиальной астме не назначают

неизбирательные р-адреноблокаторы (пропранолол, анаприлин

и др.). Опасно применение ингибиторов АПФ (каптоприла

и др.) и блокаторов АТгангиотензиновых рецепторов

(лозартана и др.) при склонности к ангионевротическим

отекам и т.п.

Противопоказанием к применению различных ЛС может

служить склонность больного к развитию аллергических

реакций. В каждом случае до назначения нового препарата

необходимо выяснить, наблюдались ли у пациента

связанные с ним аллергические реакции или

гиперчувствительность в прошлом.

В последнее время в инструкциях (и других

информационных материалах) по применению ЛС в качестве

первого (общего) противопоказания указывается, как правило,

«повышенная индивидуальная чувствительность

(непереносимость)». Действительно, с появлением все новых,

особенно высокоэффективных, ЛС стали чаще встречаться

случаи индивидуальных повышенных реакций на ряд

препаратов. Связаны они обычно с наследственными,

генетически обусловленными различиями в фармакокинетике

и фармакодинамике ЛС и могут находить выражение в

разных видах непереносимости: аллергических реакциях,

гематологических осложнениях, неврологических

нарушениях, парадоксальных реакциях1. Заранее предусмотреть

возможность индивидуально повышенной

чувствительности к новому ЛС трудно, однако уже при первых

признаках непереносимости применение препарата прекращают.

В отдельных случаях при необходимости принимают меры

для улучшения переносимости (изменение доз, применение

корректоров и др.).

Общим правилом является соблюдение осторожности

при назначении любого нового препарата, выяснение

переносимости больным в прошлом ЛС близкой структуры и

действия, тщательное наблюдение за реакцией на

назначенное новое ЛС.

К противопоказаниям для применения многих ЛС

относятся беременность (особенно в I и II триместрах) и

кормление грудью. Целый ряд ЛС проникает через плацентарный

барьер и может представлять опасность для развития плода

(тератогенность и эмбриотоксичность). Описаны случаи

рождения детей с дефектами развития, связанными с

приемом беременными женщинами ЛС. Полностью

исключается применение беременными женщинами препаратов,

обладающих в той или другой степени тератогенными или

эмбриотоксическими свойствами (ретиноиды и др.). Если

нет жизненных показаний, прописывать новые ЛС

(недостаточно изученные с точки зрения возможных побочных

явлений) беременным женщинам вообще не рекомендуется

(в течение всего срока беременности)2.

При жизненной необходимости применения женщинами

в детородный период ЛС, потенциально опасных в

тератогенном отношении, целесообразно одновременное

контролируемое использование контрацептивных средств.

Как правило, при отсутствии особой необходимости

не назначают высокоэффективные ЛС кормящим грудью

матерям. Многие ЛС проникают в грудное молоко и могут

оказывать влияние на состояние ребенка.

В связи с тем, что процессы метаболизма и

дезинтоксикации ЛС у детей раннего возраста протекают иначе, чем у

взрослых, пациентам этой возрастной группы

противопоказано назначение ряда ЛС (в частности, фторхинолонов,

задерживающих развитие хрящевой ткани).

Как правило, клиническое изучение эффективности и

переносимости новых ЛС проводится вначале у взрослых

больных. В ряде инструкций в качестве противопоказаний

к применению новых ЛС указывается возраст (до 12—15 лет

или другой) — в связи с отсутствием необходимых сведений.

1 См.: Середенин С. Б. и др. О роли наследственности в реакциях на лекарственные средства //Экологическая генетика человека: Итоги науки

и техники. Т. 6.— М., 1982.

2 Кирющетсо А. П. Основы фармакотерапии при беременности //Акуш. и гинекол.— 1988. —№ 1. —С. 68-75; КьюмерлеХ. П., Брендела К. (ред.).

Клиническая фармакология при беременности / Пер. с англ. — Т. 1 и 2.— М.: Медицина, 1987.

14

Общее введение

При наличии данных и необходимости назначаются ЛС

детям в дозах, уменьшенных с учетом возраста, массы (или

поверхности) тела, особенностей препарата.

Рациональная фармакотерапия предусматривает

соблюдение ряда общих предосторожностей.

При применении многих (особенно нейротропных) ЛС

должно полностью исключаться употребление алкогольных

напитков. Алкоголь подавляет дезинтоксикационную

активность ферментов печени и усиливает реакцию центральной

нервной системы (ЦНС) на ряд ЛС. В свою очередь,

некоторые ЛС (фуразолидон, метронидазол и др.) блокируют

метаболизм алкоголя и резко повышают его токсичность.

Специфическим блокатором метаболизма алкоголя

является тетурам (антабус).

Осторожность следует соблюдать при необходимости

назначения снотворных средств, нейролептиков,

транквилизаторов, различных седативных средств пациентам, работа

которых требует быстрой и координированной психической

и физической реакции (водители транспорта, операторы,

работники умственного труда и др.).

Во всех случаях нужно избегать одновременного

применения ЛС, дающих одинаковые нежелательные

побочные эффекты (нейро-, ото-, нефро- и кардиотоксичность

и др.). . -

Чрезвычайно важно предупреждать больных о

необходимости строгого выполнения указаний врача, касающихся

режима применения назначенных им ЛС, и безотлагательного

извещения врача о возникших побочных эффектах.

В последнее время увеличилось количество ЛС,

отпускаемых без рецепта — для «самолечения». В основном это

препараты, используемые однократно или кратковременно

при нетяжелых нарушениях самочувствия (головной и

зубной боли, легких формах простудных заболеваний и др.).

Применять такие ЛС рекомендуется, однако, также по

совету врача. Легкие недомогания могут быть предвестниками

более тяжелых заболеваний. Особую осторожность

необходимо проявлять при «самолечении» детей.

11. Лекарственные формы (формы отпуска). В

современной медицине ЛС применяются преимущественно в виде

готовых лекарственных форм. Врач не лишен права

выписывать рецепты для экстемпорального изготовления лекарств в

аптеке. Однако выпускаемые фармацевтическими

предприятиями в больших количествах и в широком ассортименте

готовые лекарственные формы значительно более удобны

для отпуска и применения. При создании комбинированных

лекарственных форм учитываются, кроме того, результаты

взаимодействия и несовместимости компонентов. Как

правило, готовые лекарственные формы имеют значительно

больший срок годности, чем аналогичные Л С,

изготовляемые ех Отроге. В России многие наиболее часто

прописываемые врачами сочетания ЛС производят в промышленном

масштабе на фармацевтических предприятиях.

Выпускаются готовые лекарственные формы в

различных видах и дозировках для разных способов перорального

и парентерального применения.

Среди таблеток выделяются: не покрытые и покрытые

различными оболочками (замедляющими распадаемость

и всасываемость, защищающими слизистую оболочку от

раздражающего действия ЛС); «кишечнорастворимые» —

обеспечивающие прохождение вещества через желудок

в неизмененном виде и распадающиеся (всасывающиеся)

в кишечнике; «шипучие» — растворяемые ех 1строге в воде

с образованием «шипучего» (газированного) напитка;

«жевательные», и др.

Многие препараты для перорального применения

производятся в виде капсул, суспензий, эликсиров.

Некоторые ЛС выпускаются в виде полимерных

пластинок (пленок), которые прикрепляются к слизистой оболочке

десен и медленно выделяют содержащиеся в них

действующие вещества. Производятся также полимерные пластинки

для офтальмологической практики (закладываются в конъ-

юнктивальный мешок глаза).

Для парентерального применения ряд препаратов

выпускают как в виде готовых ампулированных растворов,

так и в виде лиофилизированныя порошков (во флаконах),

растворяемых перед употреблением. Некоторые растворы

производятся в дозированной форме — в шприц-тюбиках,

шприц-ручках, патрончиках (картриджах).

Некоторые ЛС выпускаются, для накожного резорбтив-

ного применения в виде специальных пластырей, мазей,

гелей, «транедермальных систем».

Для ингаляционного применения производится ряд

препаратов в аэрозольных упаковках (баллонах).

Большое количество ЛС выпускается в настоящее

время в виде пролонгированных лекарственных форм

(«депо»-препараты, «ретард»). Пролонгирование действия

обеспечивается включением увеличенных доз вещества

в полимерные носители, микрокапсулированием и

другими технологическими приемами. Эффект достигается за

счет медленного высвобождения действующего вещества.

В ряде случаев применение таких лекарственных форм

позволяет не только уменьшить количество приемов

препарата (обычно до 1 раза в сутки), но и улучшить его

переносимость и повысить эффективность.

Иногда пролонгирование эффекта обусловливается

соответствующей химической структурой соединения

(препараты сульфален, ломефлоксацин, лоратадин и ряд других).

Большой «набор» лекарственных форм позволяет с

ббльшим удобством и эффективнее использовать ЛС.

Для выбора оптимальной лекарственной формы

необходимо знать ее фармакокинетические характеристики.

Идеальным является определение фармакокинетики у каждого

больного, однако практически это трудноосуществимо и

приходится довольствоваться усредненной

характеристикой препарата.

12. Упаковка. В настоящее время в аптечную сеть (а

следовательно, и к больному) многие одни и те же ЛС

поступают от разных фирм, как от крупных широко известных в

нашей стране и за рубежом предприятий, так и от

небольших местных акционерных производств (ОАО, ЗАО и др.),

не только под различными названиями, но и в

разнообразных первичных и вторичных упаковках, отличающихся

разным текстовым содержанием и оформлением. Некоторые

ЛС выпускаются без вторичной упаковки — в блистерах

и в бумажно-целлофановых лентах. Количество таблеток

(и других лекарственных форм) в упаковках часто

варьирует. Поэтому в книге количество единиц препарата не

всегда указывается.

Больному при приобретении препарата следует

внимательно ознакомиться с надписями на упаковке, проверить

срок годности, наличие инструкции по применению (или

листка-вкладыша), при отсутствии же таковой попросить

аптечного работника выдать ее, а иногда и объяснить, как

открывается упаковка.

13. Условия хранения. В предыдущих изданиях книги

указывалось, относится ли то или другое ЛС к списку А или

списку Б. По утвержденным Государственным

фармакопейным комитетом спискам к списку А причислялись ядови-

Общее введение

15

тые ЛС, подлежавшие хранению под замком, к списку Б —

сильнодействующие ЛС, подлежавшие хранению с

предосторожностью.

Приказом министра здравоохранения Российской

Федерации № 472 от 31.12.99 введены в действие новые списки А

и Б с указанием, что они не имеют альтернативного названия

«сильнодействующие и ядовитые вещества».

Термины «сильнодействующие» и «ядовитые вещества»

получили в последнее время правовой характер, и перечни