Author: Вавилов С.И.

Tags: справочных издания художественная литература литературные памятники литературоведение каталог академия наук ссср

ISBN: 978-5-02-037394-5

Year: 2012

Text

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

ПАМЯТНИКИ

АННОТИЮВАННЫЙ

КАТАЛОГ

1948-2011

Издание подготовили

Т.Г.АНОХИНА, М.Л. ГАСПАРОВ, А. Л. ГРИШУНИН,

А.Б.КУДЕЛИН, А.Д. МИХАЙЛОВ, И.Г. ПТУШКИНА,

Е.В. ХАЛТРИН-ХАЛТУРИНА

МОСКВА НАУКА 2012

УДК Ol

ББК 92я2

Л64

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ

"ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ"

М.Л. Андреев, В.Е. Багно (заместитель председателя), В.И. Васильев,

А.Н Горбунов, Р.Ю. Данилевский, Н.Я. Дьяконова,

Б. Ф. Егоров (заместитель председателя), H.H. Казанский,

HB. Корниенко (заместитель председателя), А.Б. Куделин (председатель),

A.B. Лавров, И.В. Лукьянец, Ю.С. Осипов, М.А. Островский,

И.Г. Птушкша, Ю.А. Рыжов, И.М. Стеблин-Каменский,

Е.В. Халтрин-Халтурина (ученый секретарь), А.К. Шапошников, СО. Шмидт

Ответственные редакторы

А.Д. Михайлов, Е.В. Халтрин-Халтурина

Серия основана академиком

СИ. Вавиловым

ISBN 978-5-02-037394-5 © Российская академия наук и издательство "Наука'

серия "Литературные памятники" (разработка,

оформление), 1948 (год основания), 2012

© Редакционно-издательское оформление.

Издательство "Наука", 2012

-'<G3§g&&>

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

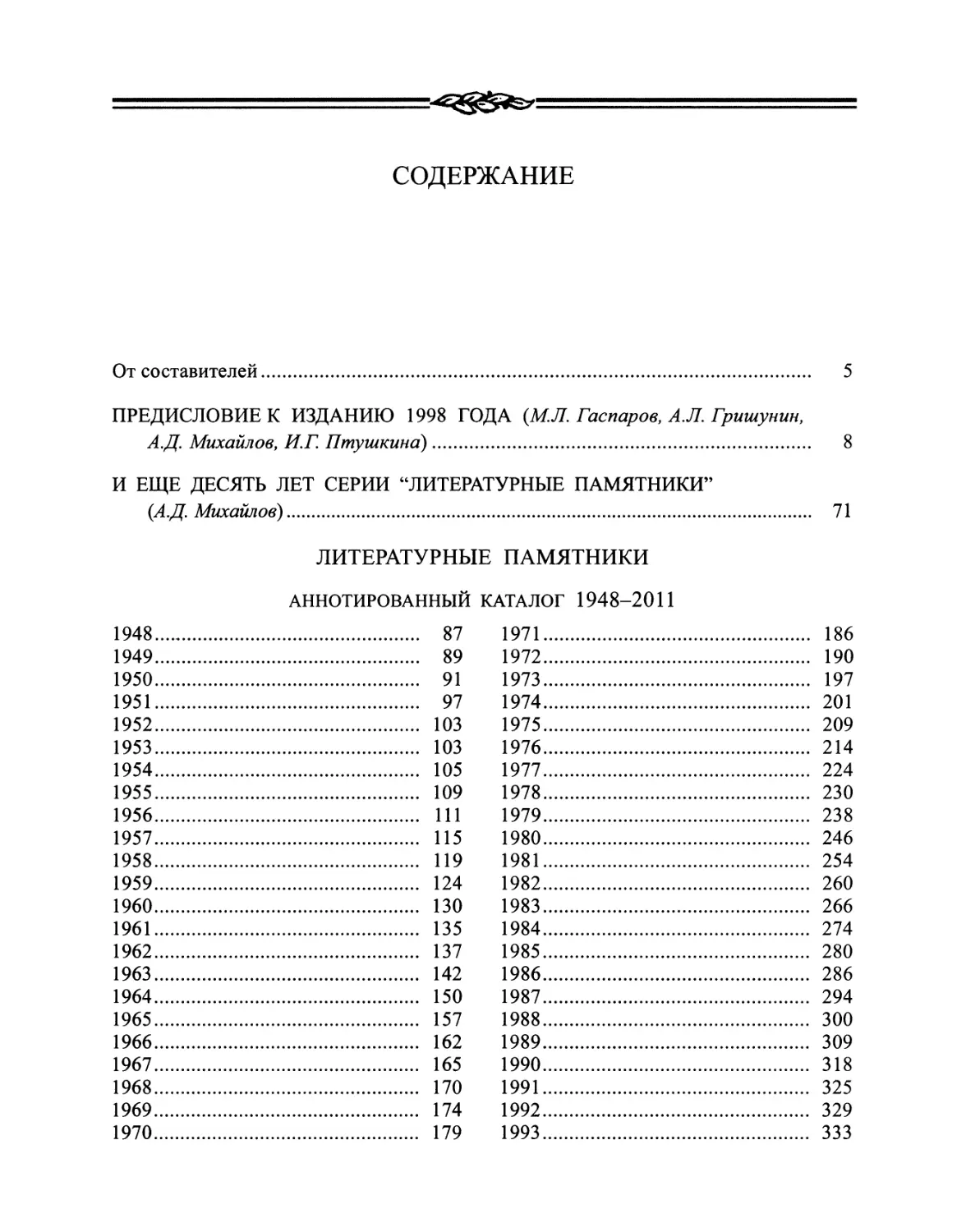

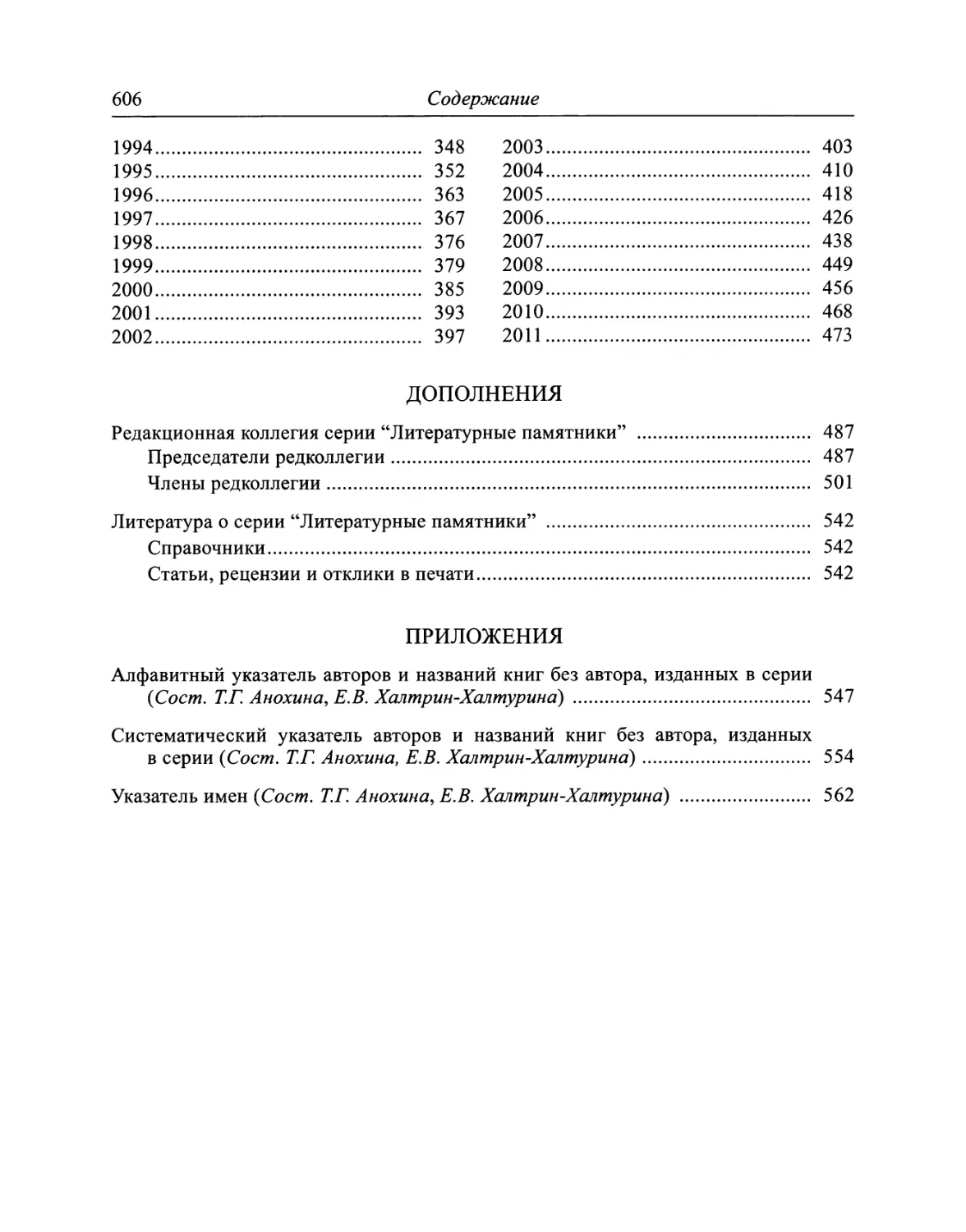

Данный Аннотированный каталог серии "Литературные памятники"

включает в себя, помимо вступительных статей, описание всех книг серии,

изданных в 1948-2011 гг. Книги в Каталоге расположены хронологически,

по годам их выхода из печати.

Основу издания составляет вышедший в свет в 1998 г. Каталог серии, в

который внесены некоторые поправки. К нему добавлены по тем же

принципам описанные издания 1998-2011 гг. Такое расположение описаний

дает полную картину развития серии, т.е. ее "внешнюю" историю. Внутри

каждого года издания даны в алфавитном порядке.

Все книги описаны de visu.

В отличие от других библиографических указателей, в Каталоге дается

не только полное библиографическое описание книг с указанием авторов и

заглавий, но упоминаются все подготовители памятника, в том числе

составители, переводчики, ответственные редакторы издания, авторы статей,

комментариев, указателей, издательские редакторы, художники, рецензенты.

В описании переводных книг приводятся сведения о языке памятника и

о языке заглавия, воспроизводимого на контртитуле.

Дается полная количественная характеристика каждой книги: ее

объем, формат*, наличие иллюстраций. Указывается и тираж издания. Вопрос

о тираже выделим особо. В связи со значительным спросом на книги серии

издательством "Наука", помимо повторных изданий, осуществлялись

неоднократные допечатки тиражей. Сведения о таких допечатках даются в

Каталоге после библиографического описания. Они важны, так как иногда такие

допечатки принимались за повторные издания (например, "Скорбные

элегии" Овидия, изданные в 1978 г., не выходили повторным изданием, а лишь

допечатывались в 1979 и 1982 гг.).

Библиографическое описание изданий серии осуществлено в

соответствии с ГОСТ 7.1-84 с учетом "Правил составления библиографического

описания. Ч. 1. Книги и сериальные издания" (М., 1986); сокращения слов

* Для книг формата 70 х 90 1/16 в Каталоге принято сокращение: Б.ф.; для книг формата

70 х 90 1/32: М.ф.

6

От составителей

и словосочетаний даны в соответствии с ГОСТ 7.12-77. Вместе с тем по

решению редколлегии допущено отступление от ГОСТ: для того чтобы дать

полное представление о литературном памятнике, каким он предстает в

серии, авторы памятников описаны так, как они указаны на титульном листе

издания (например, A.C. Пушкин, Лев Николаевич Толстой, Райнер Мария

Рильке и т.п.).

После полного библиографического описания памятника сообщается,

был ли он издан в переплете или мягкой обложке и был ли снабжен

суперобложкой. Приводятся также сведения о повторных и репринтных изданиях,

а в многотомных изданиях - сведения о других томах; во всех этих случаях

делаются соответствующие отсылки.

Одной из особенностей Каталога серии "Литературные памятники",

отличающих его от многих других подобных изданий, является раскрытие не

просто содержания книг серии, имеющих традиционно трехчастное

строение (основной текст или тексты памятника, "Дополнения", "Приложения"),

но и состава каждой из этих трех частей; при этом указываются имена

авторов прилагаемых к основному тексту статей и иных материалов (и,

естественно, названия и заголовки последних). Наличие в книге списков условных

сокращений и иллюстраций не отмечается.

Описание издания серии дополнено перечнем появившихся на него

рецензий (расположены в алфавитном порядке). Однако у подготовителей

Каталога нет уверенности, что учтены все рецензии.

Каждое описание книги снабжено аннотацией. Для переводных

памятников особо указывается, что это или первое издание на русском языке, или

публикация памятника, давно не издававшегося в русском переводе. В

необходимых случаях приводятся краткие сведения об авторе памятника, а

также о некоторых подготовителях издания. Сообщается и об обстоятельствах,

подчас непростых, выхода книги в свет, в том числе и о тех просчетах и

огрехах, которые вкрались в издание. Все эти сведения складываются в

достаточно подробную "внутреннюю" историю серии. Аннотации составлены

М.Л. Гаспаровым, А.Л. Гришуниным, А.Д. Михайловым, И.Г. Птушкиной,

Б.Ф. Егоровым, А.Б. Куделиным, Е.В. Халтрин-Халтуриной.

В Каталог включены биографические сведения обо всех членах

редакционной коллегии серии, в том числе об их участии в работе серии.

Биографические справки изложены Н.И. Балашовым, М.Л. Гаспаровым,

А.Л. Гришуниным, Б.Ф. Егоровым, А.Д. Михайловым, А.Б. Куделиным,

И.Г. Птушкиной, Е.В. Халтрин-Халтуриной.

В Каталоге приведен список пяти "Справочников", составленных

Д.В. Ознобишиным, а также перечень статей, рецензий, заметок о серии

"Литературные памятники" в целом, вплоть до газетных отчетов о встречах

От составителей

1

членов редколлегии с читателями и интервью с отдельными из них (впрочем,

список этот, к сожалению, нельзя считать исчерпывающим).

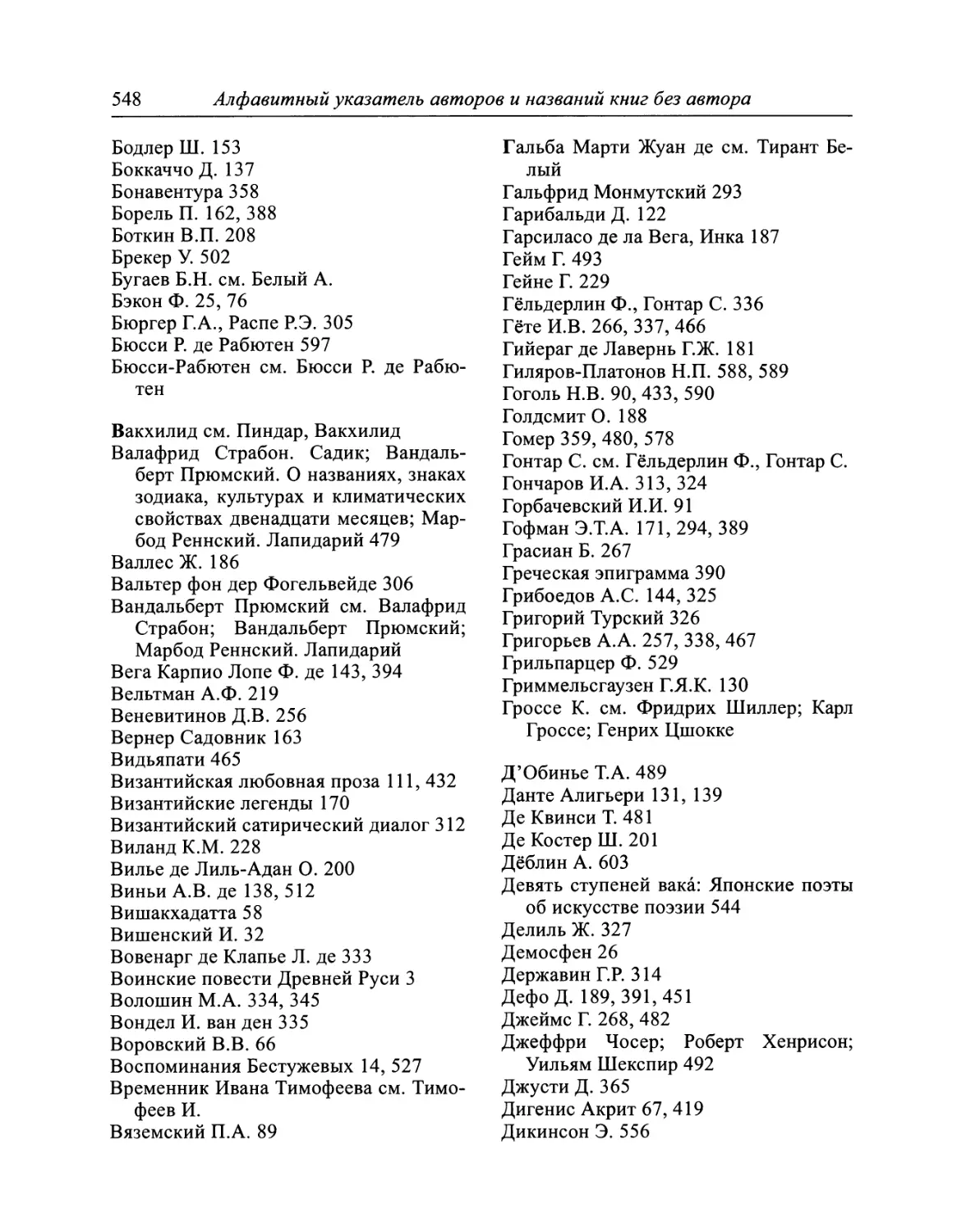

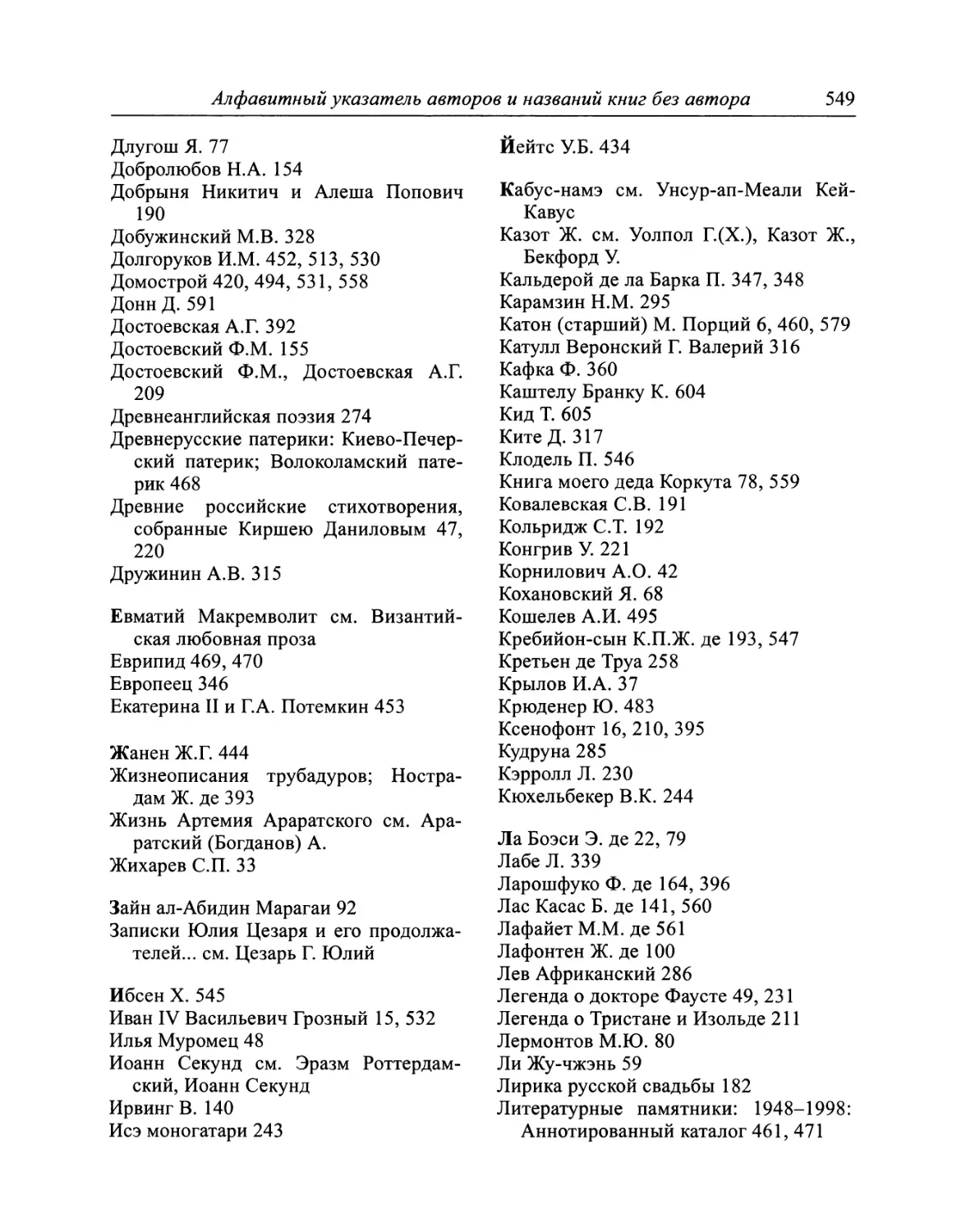

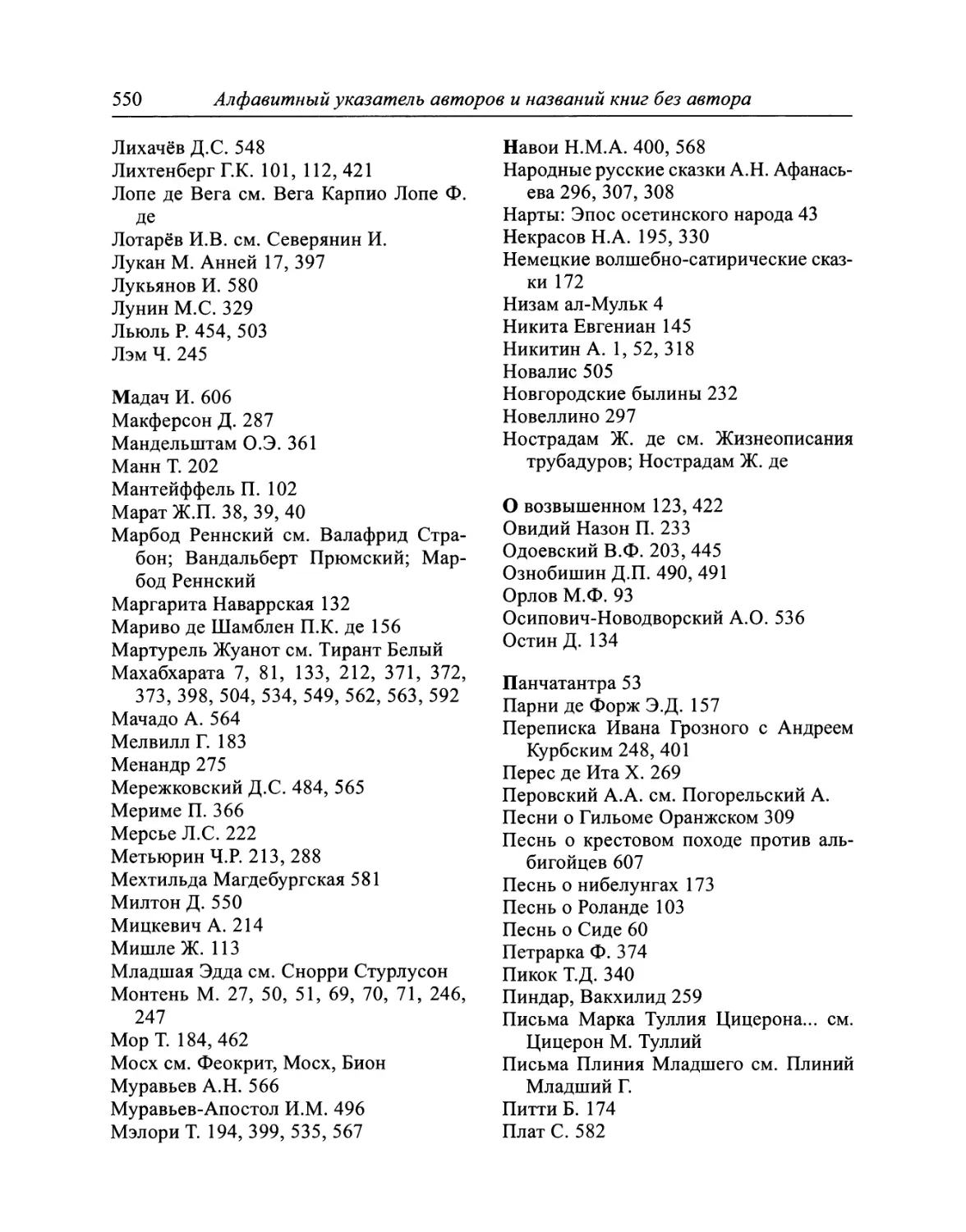

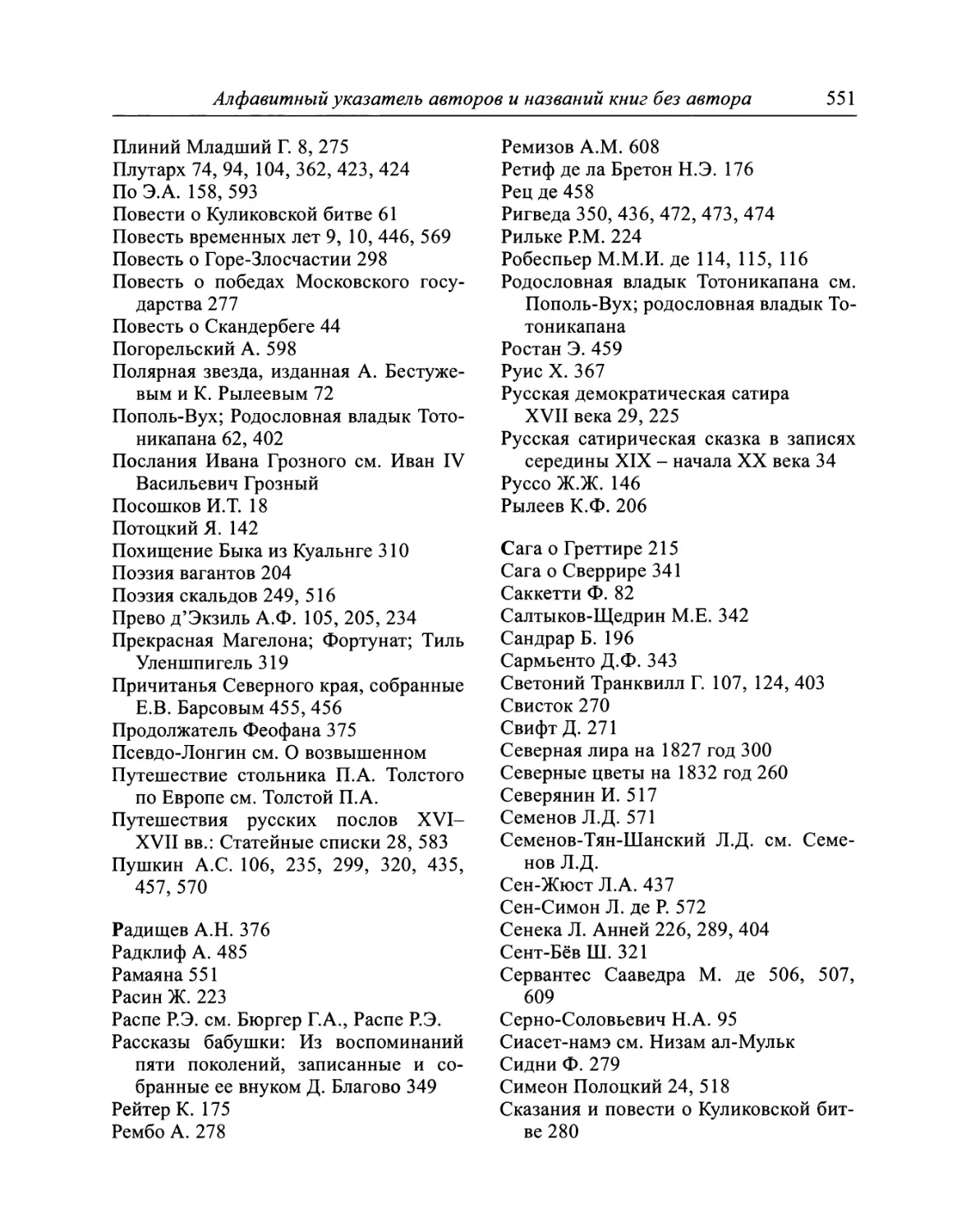

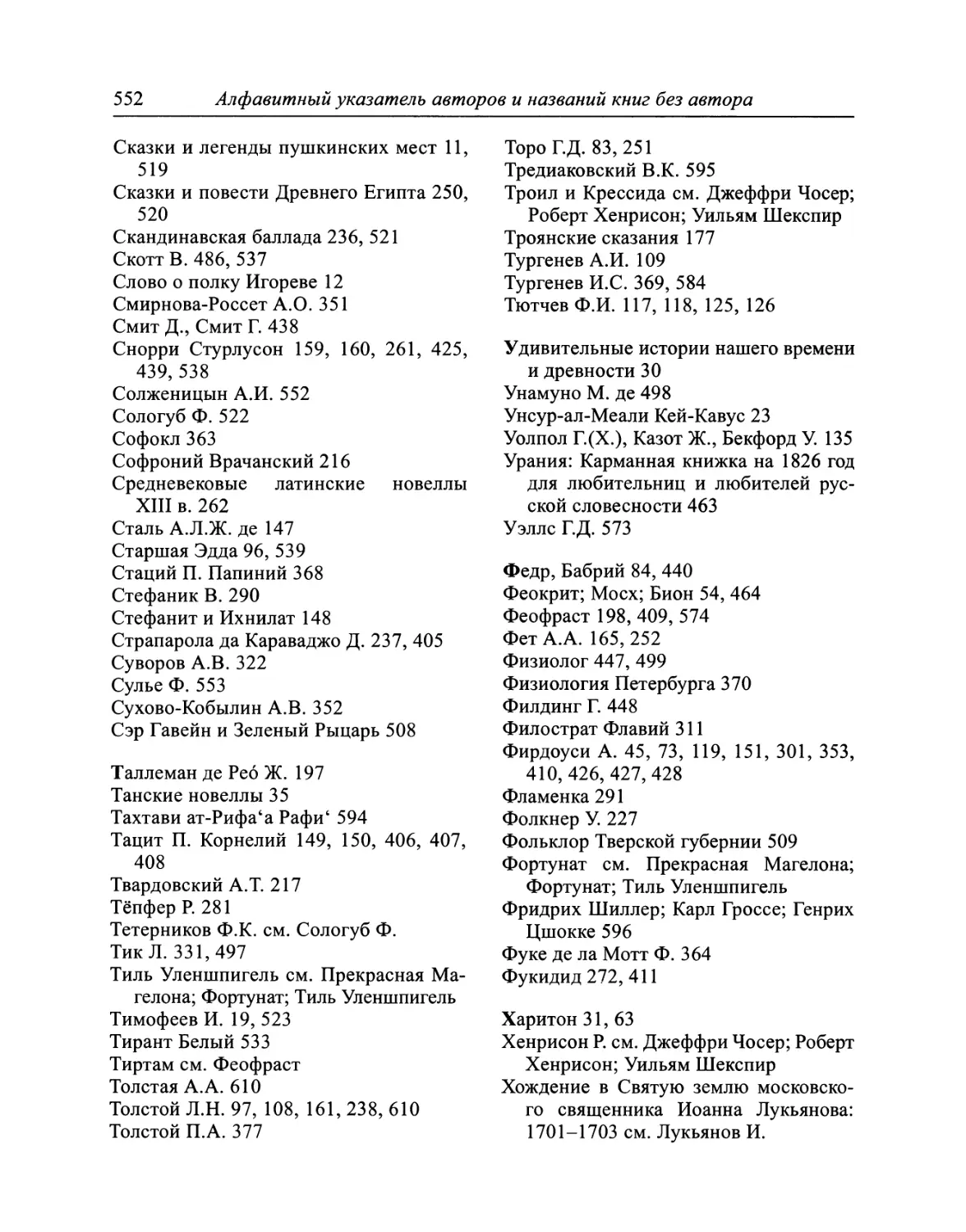

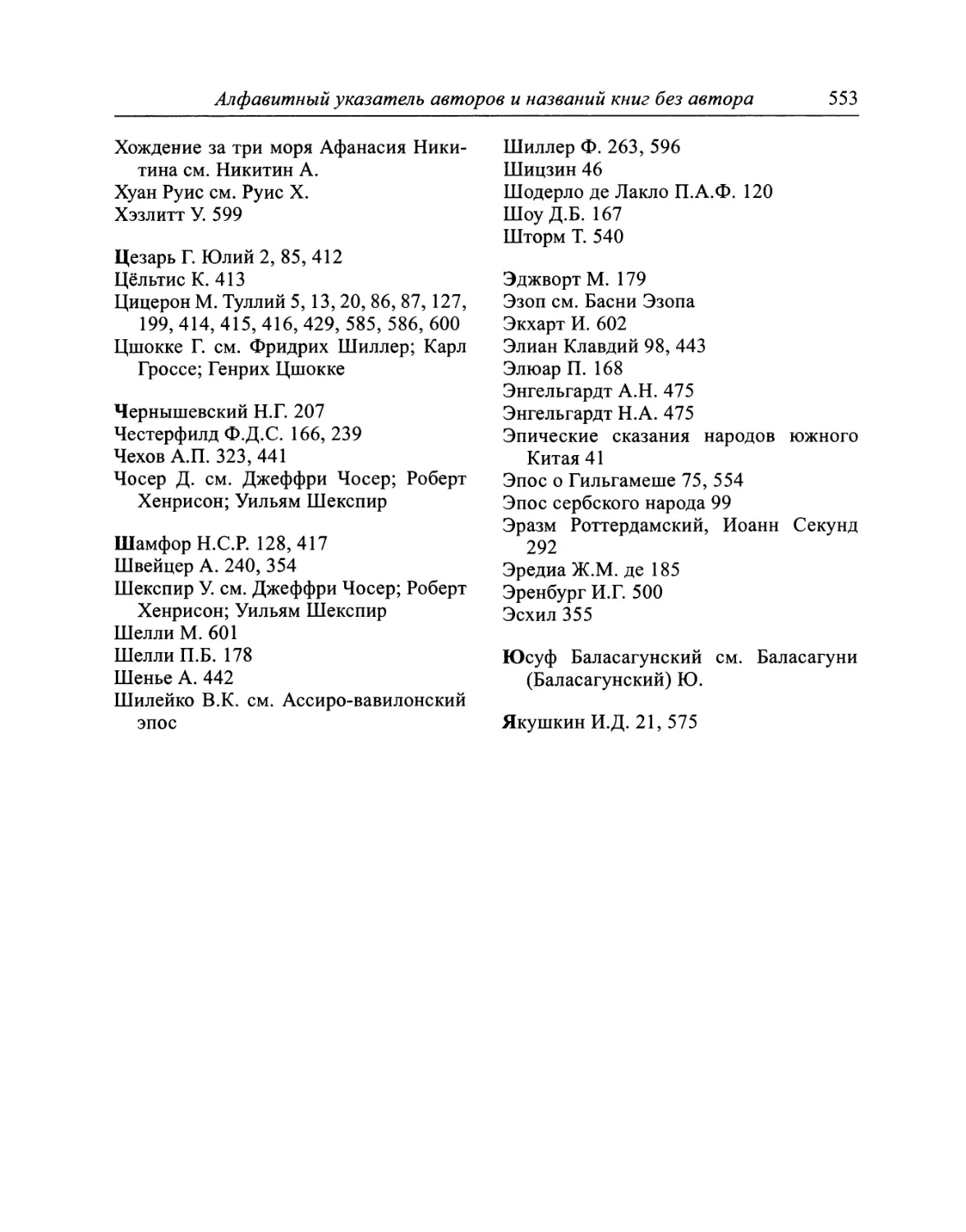

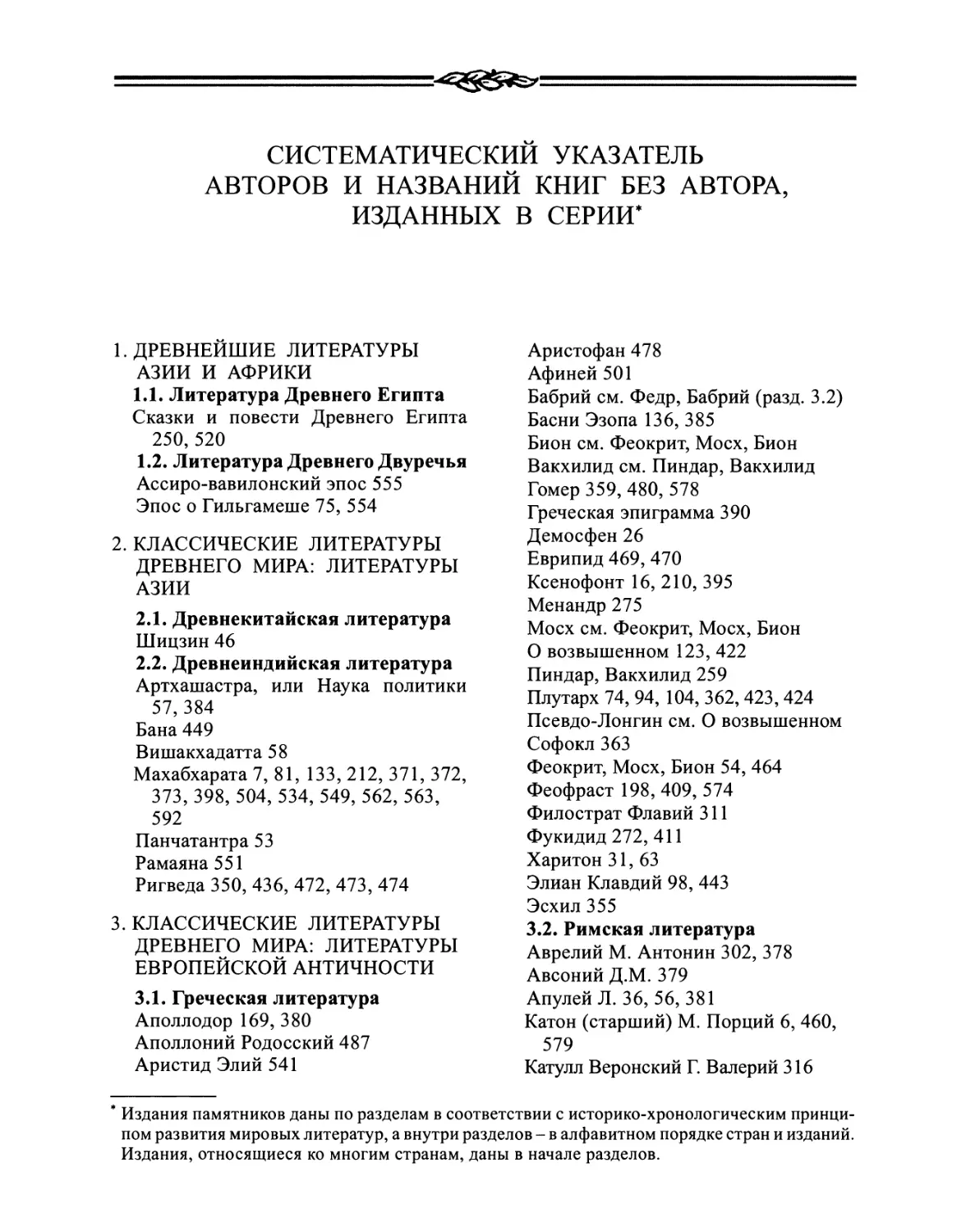

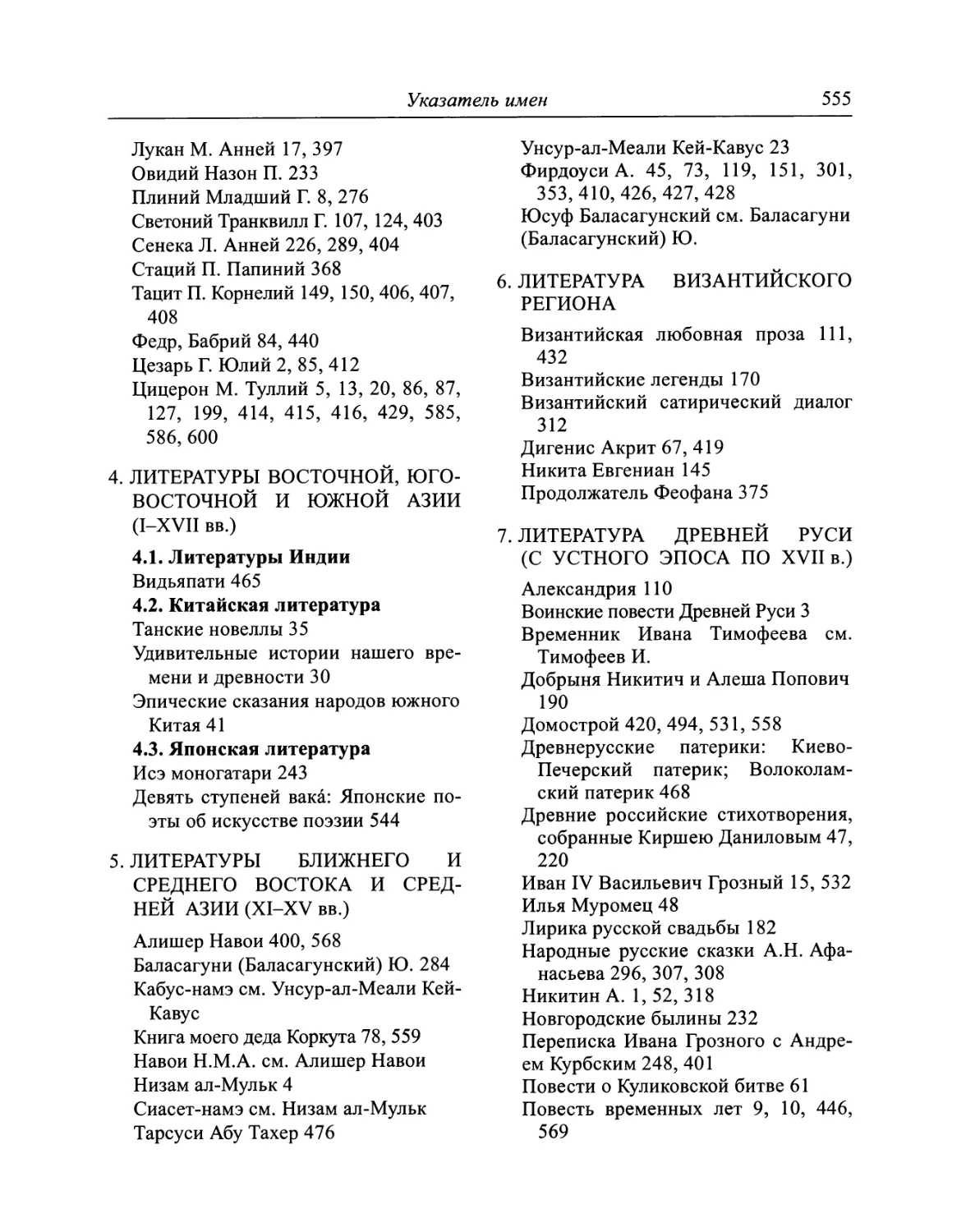

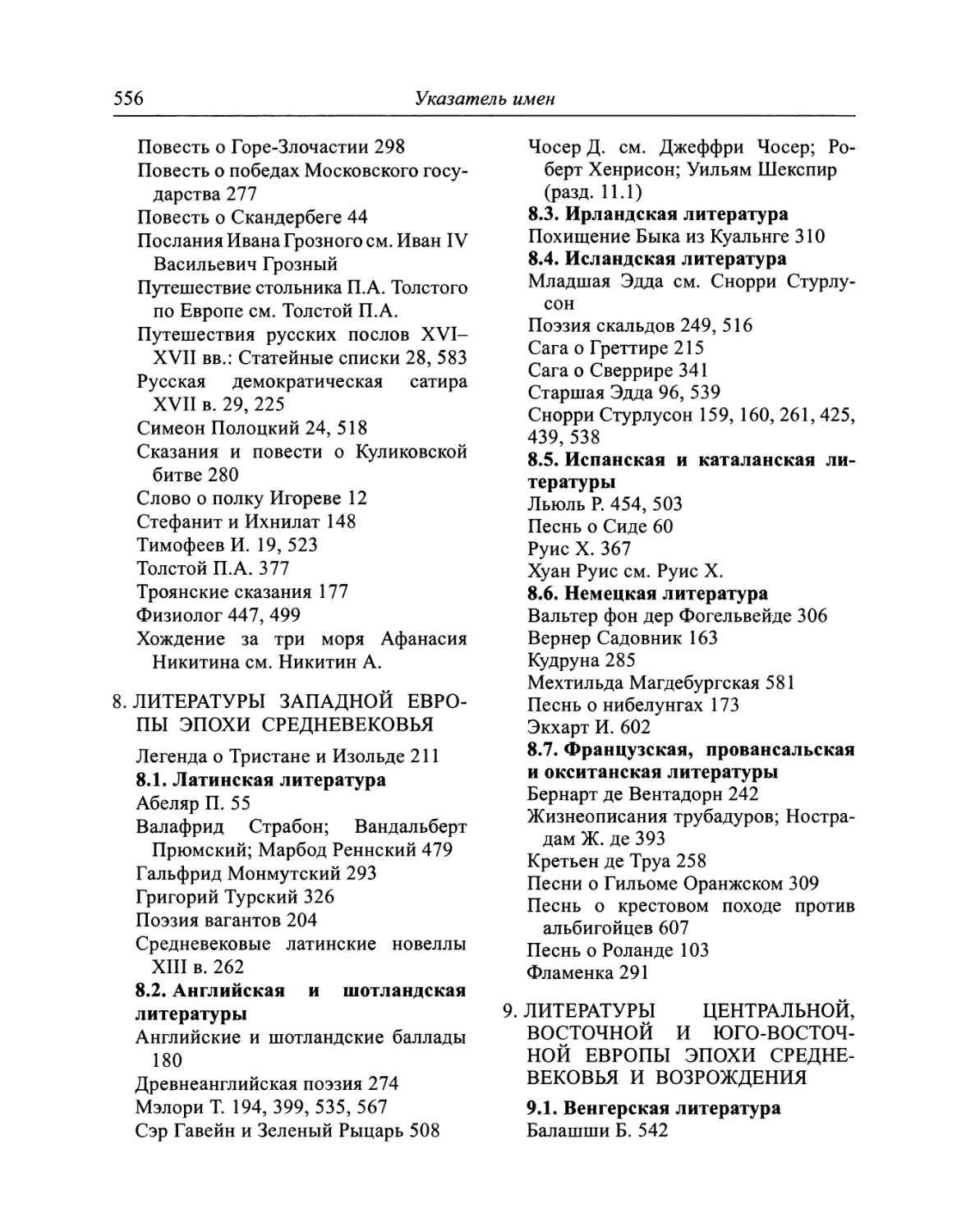

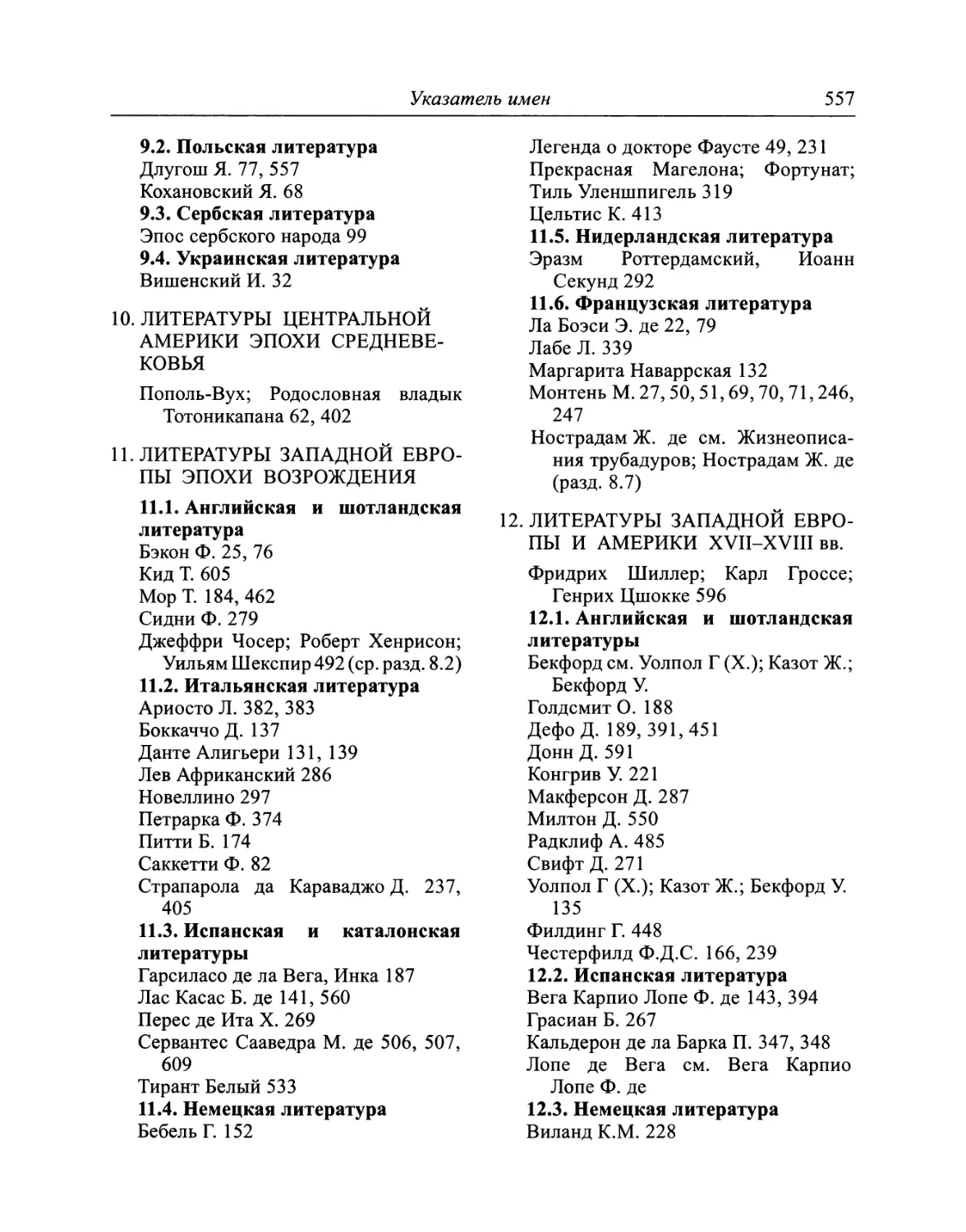

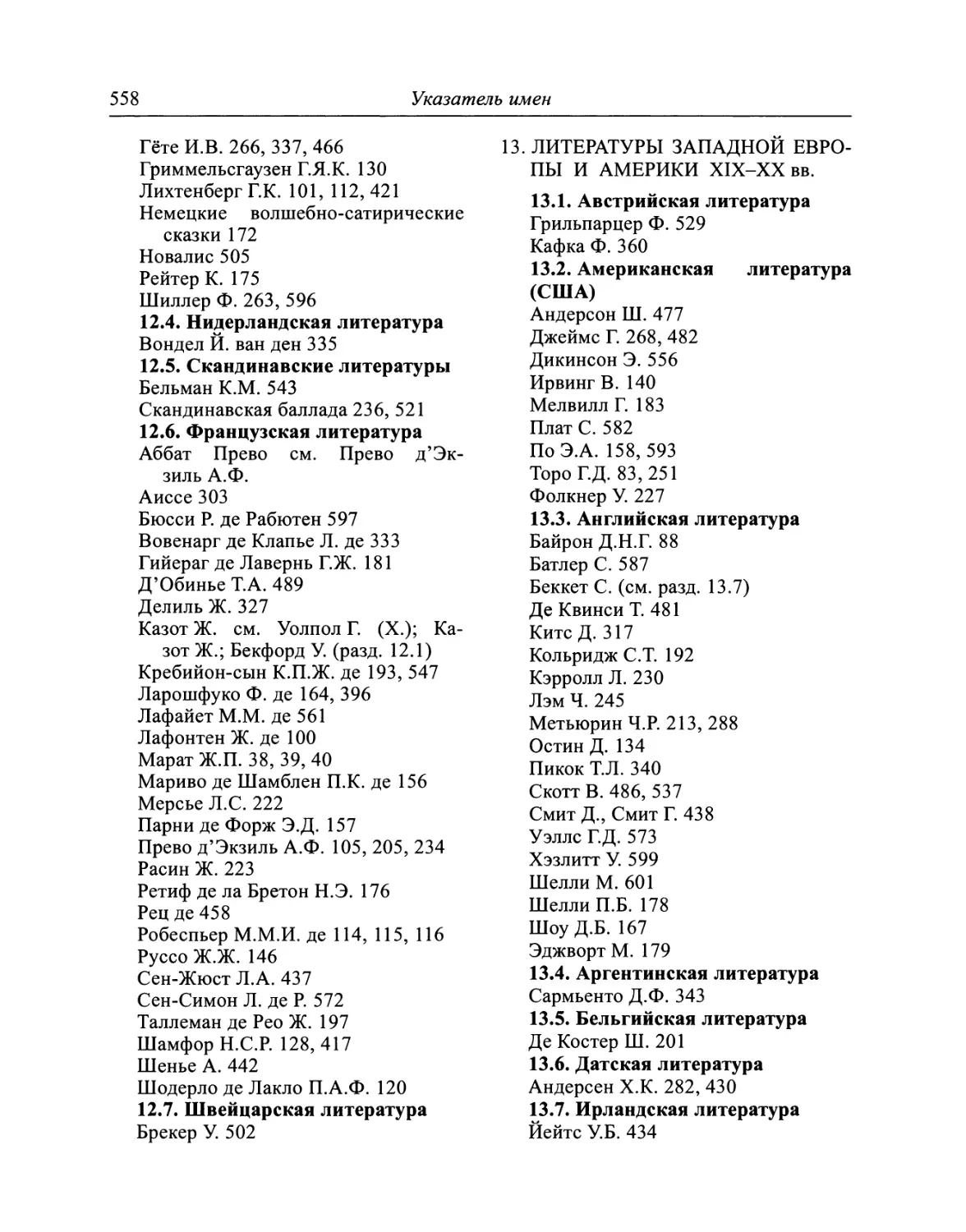

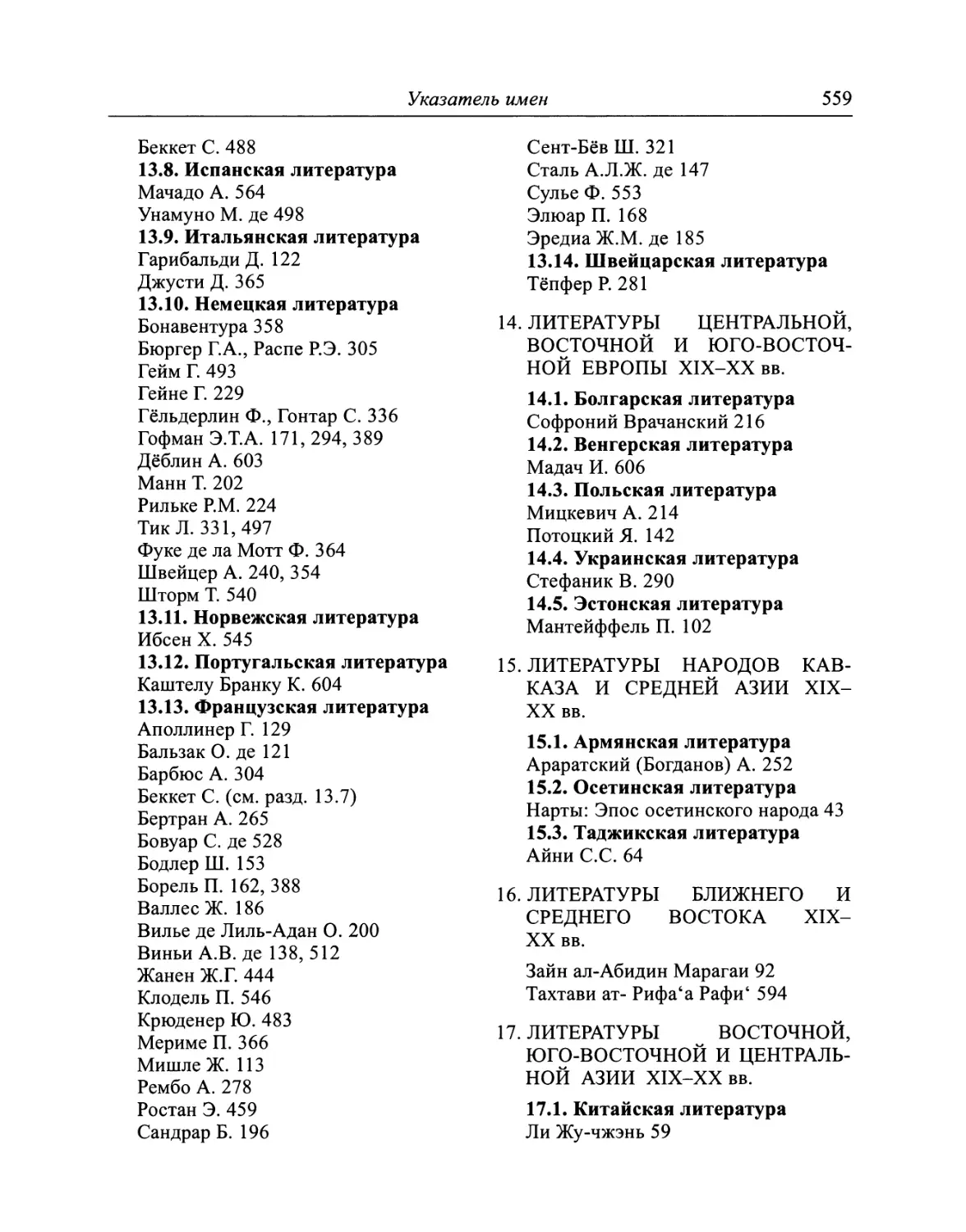

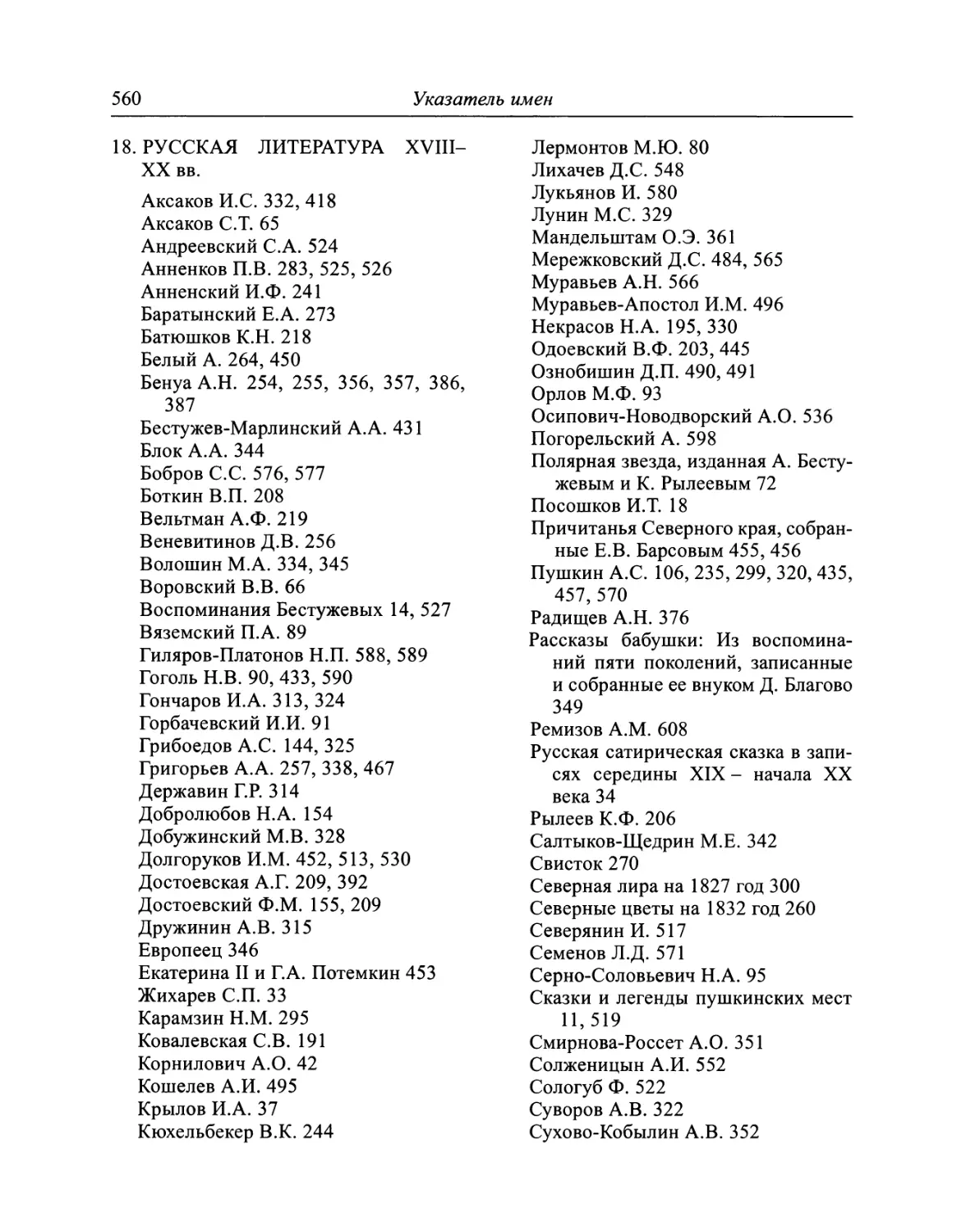

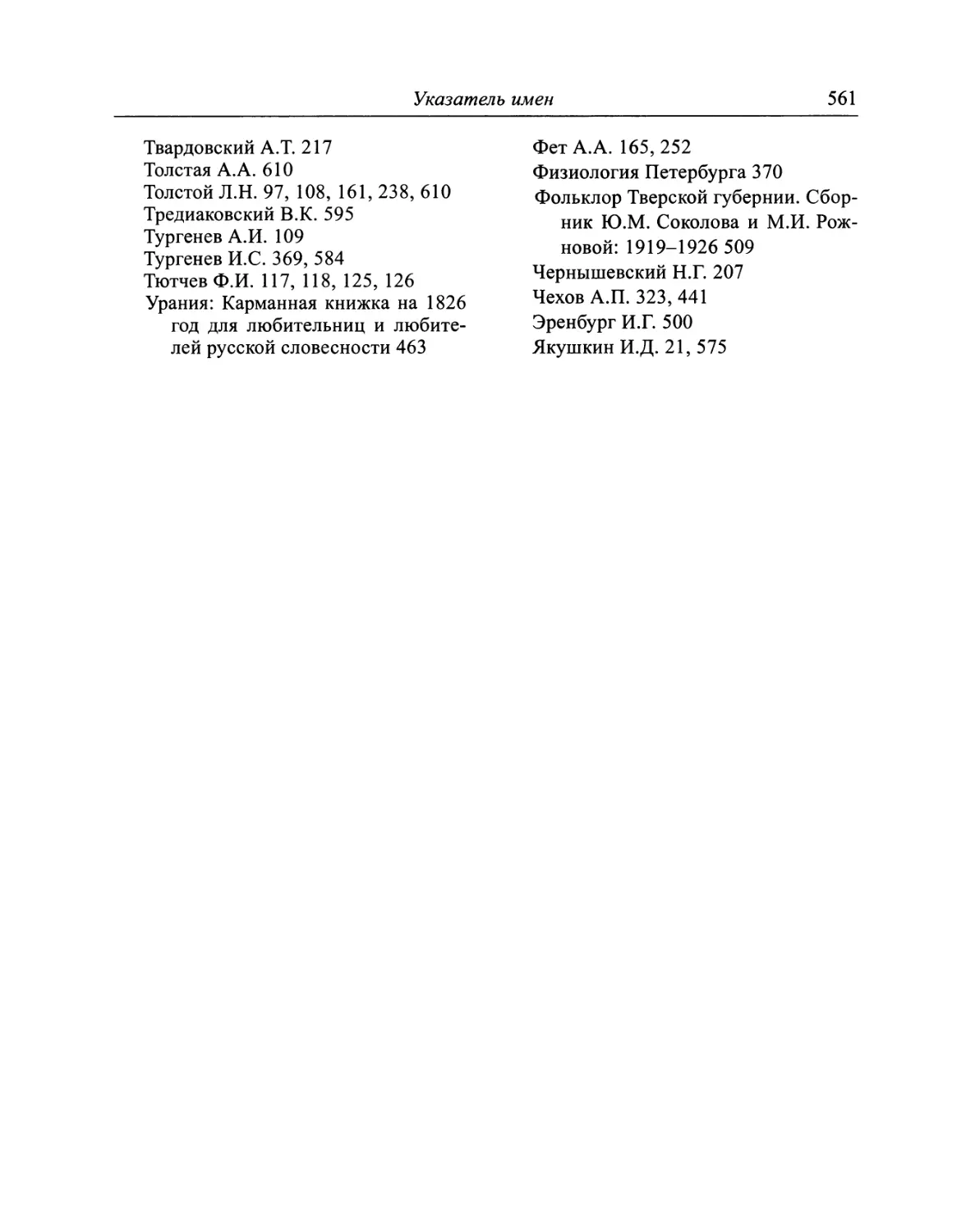

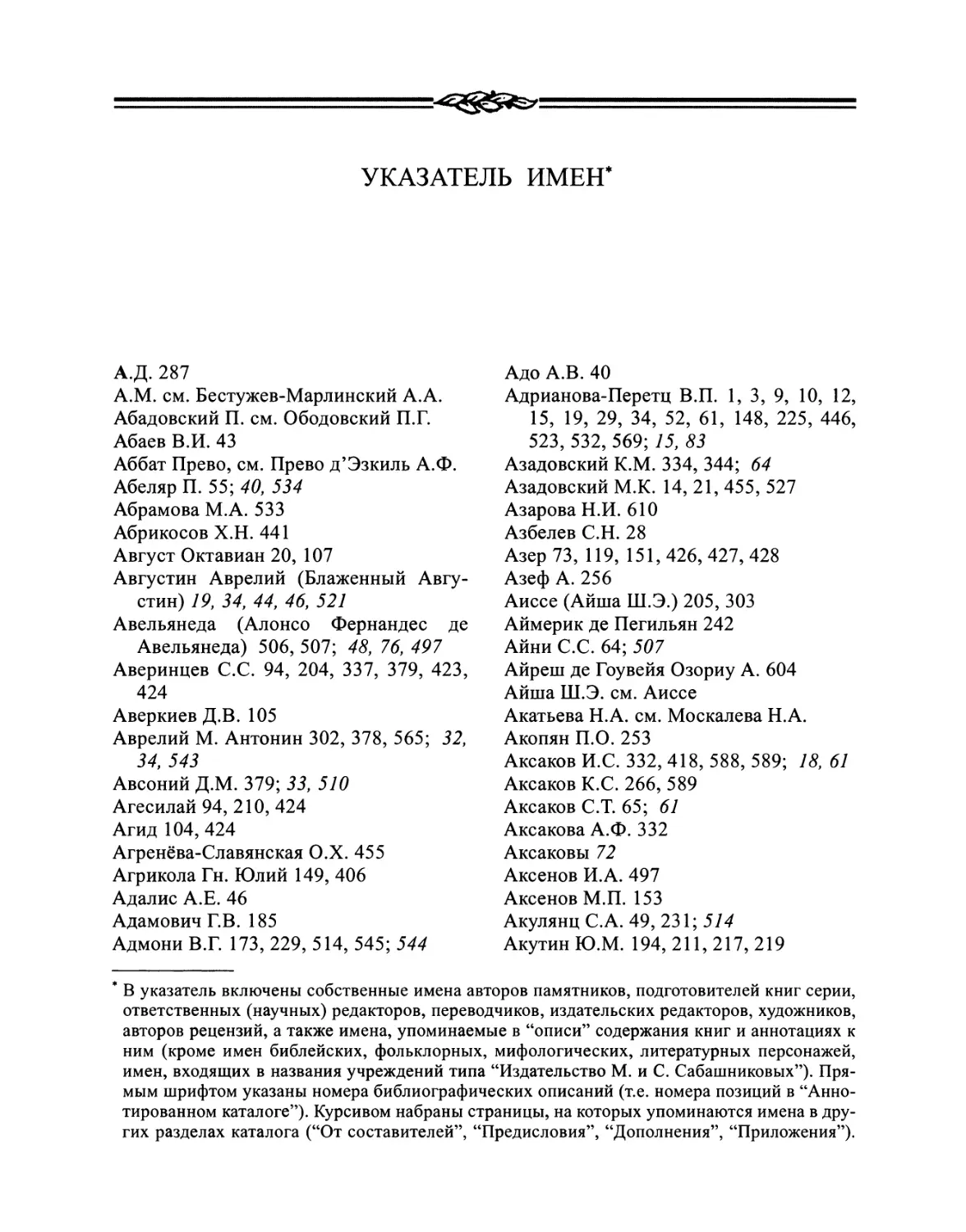

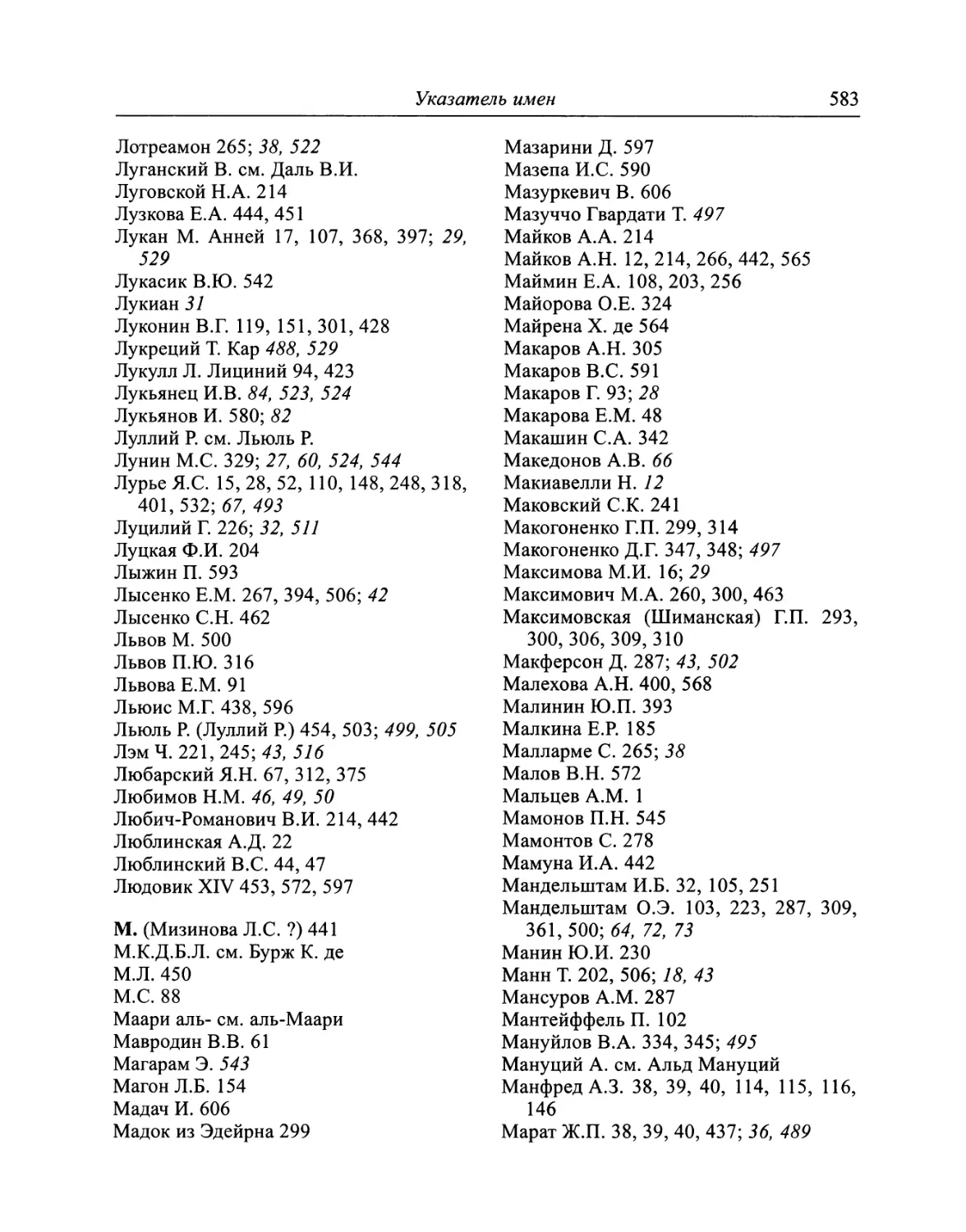

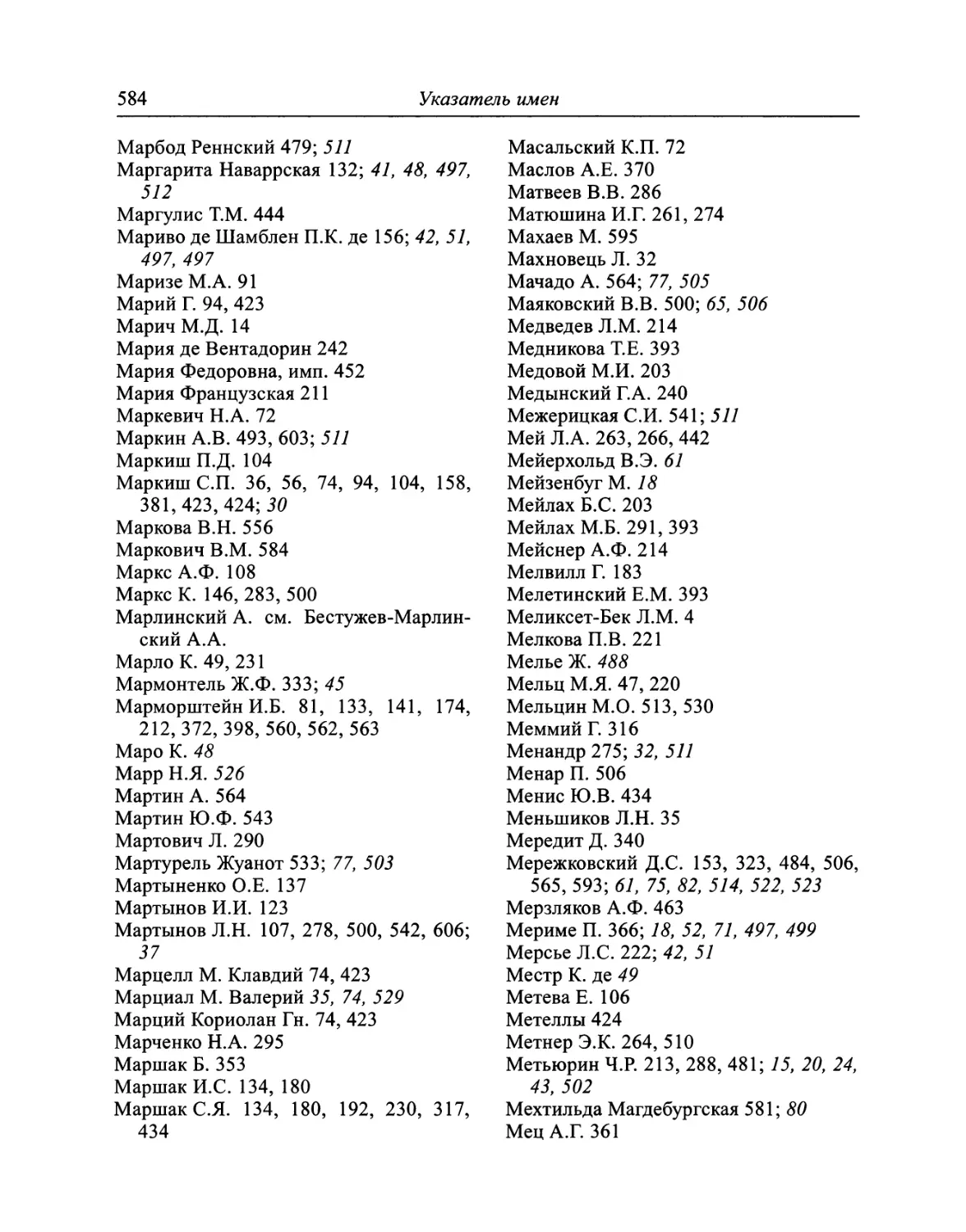

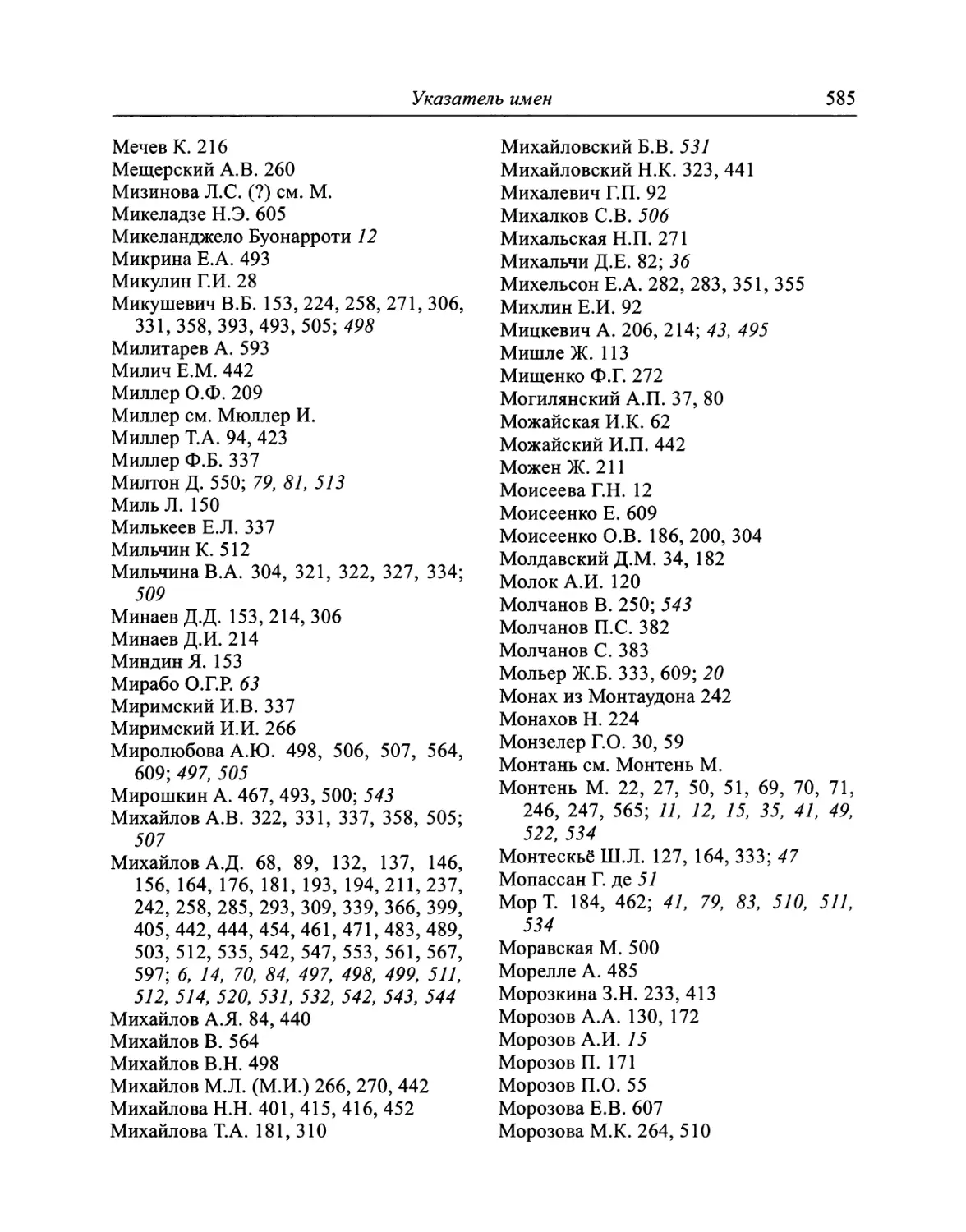

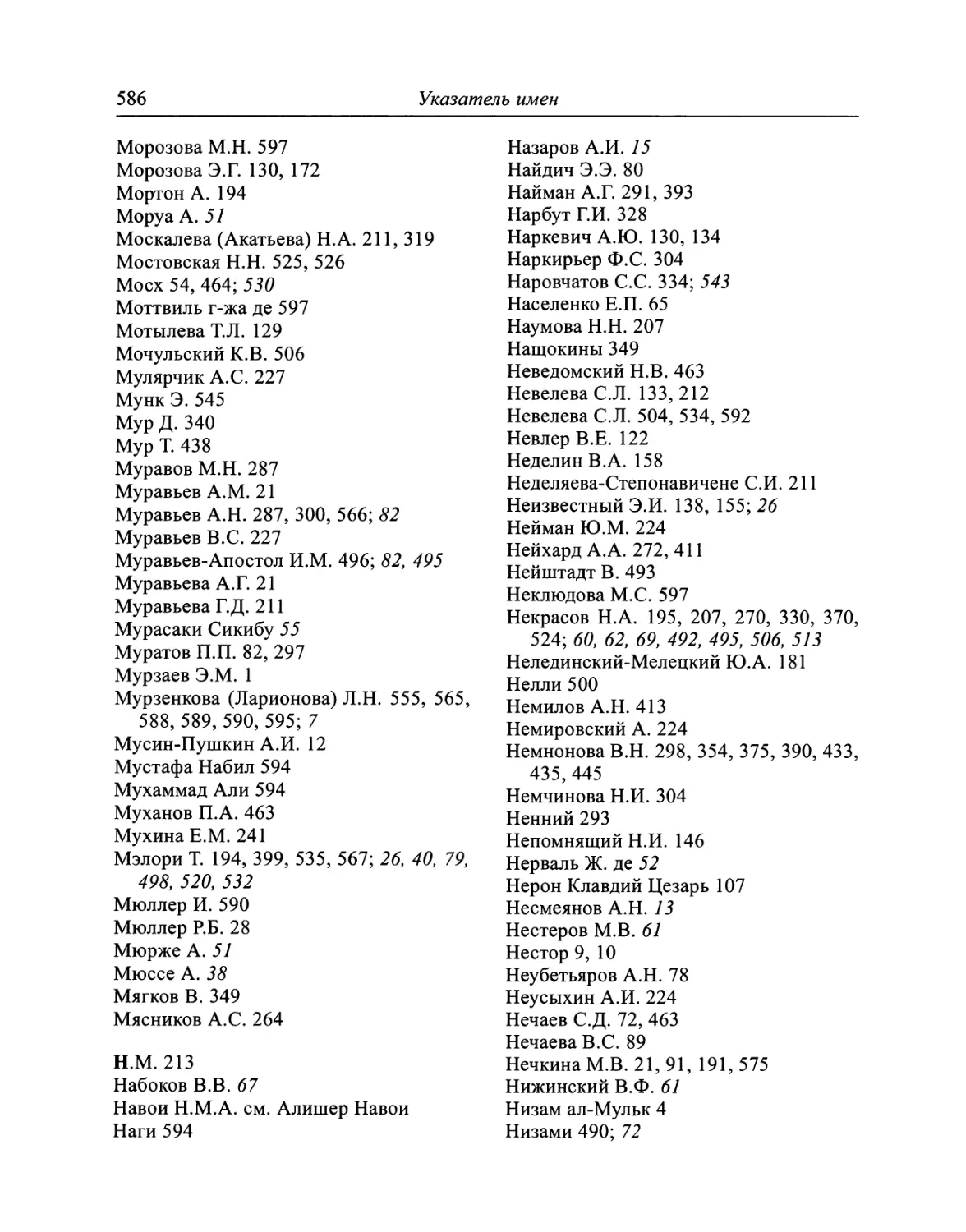

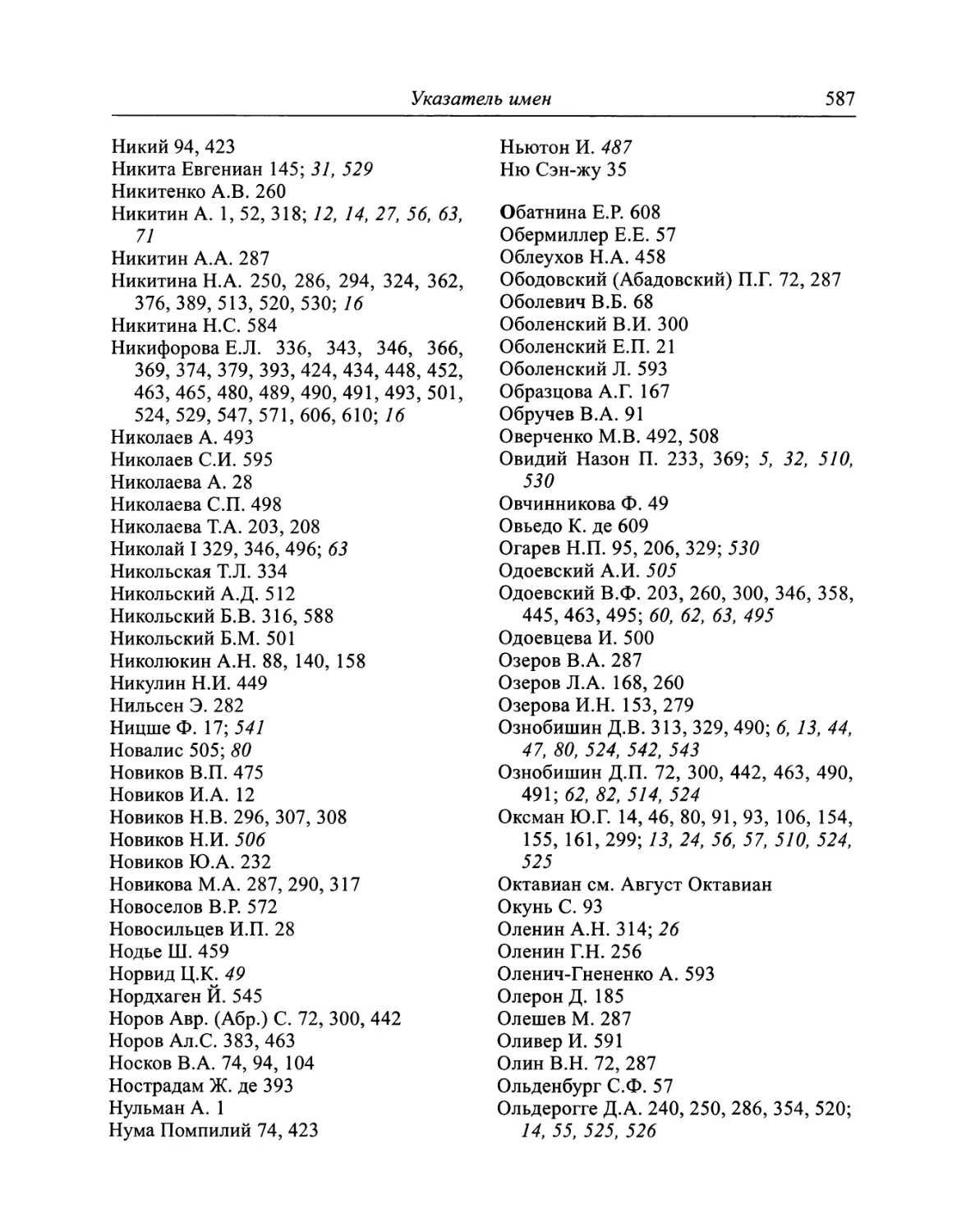

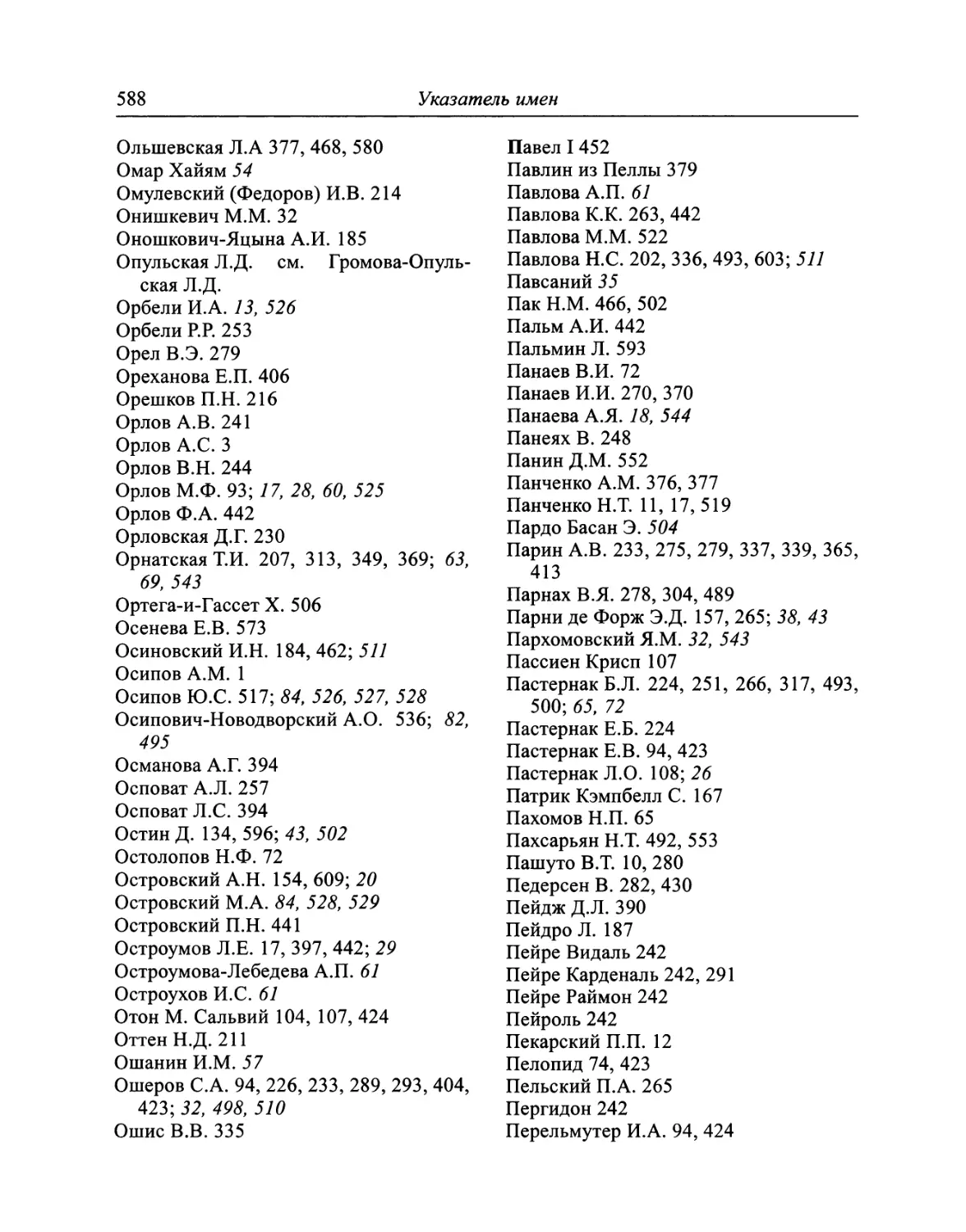

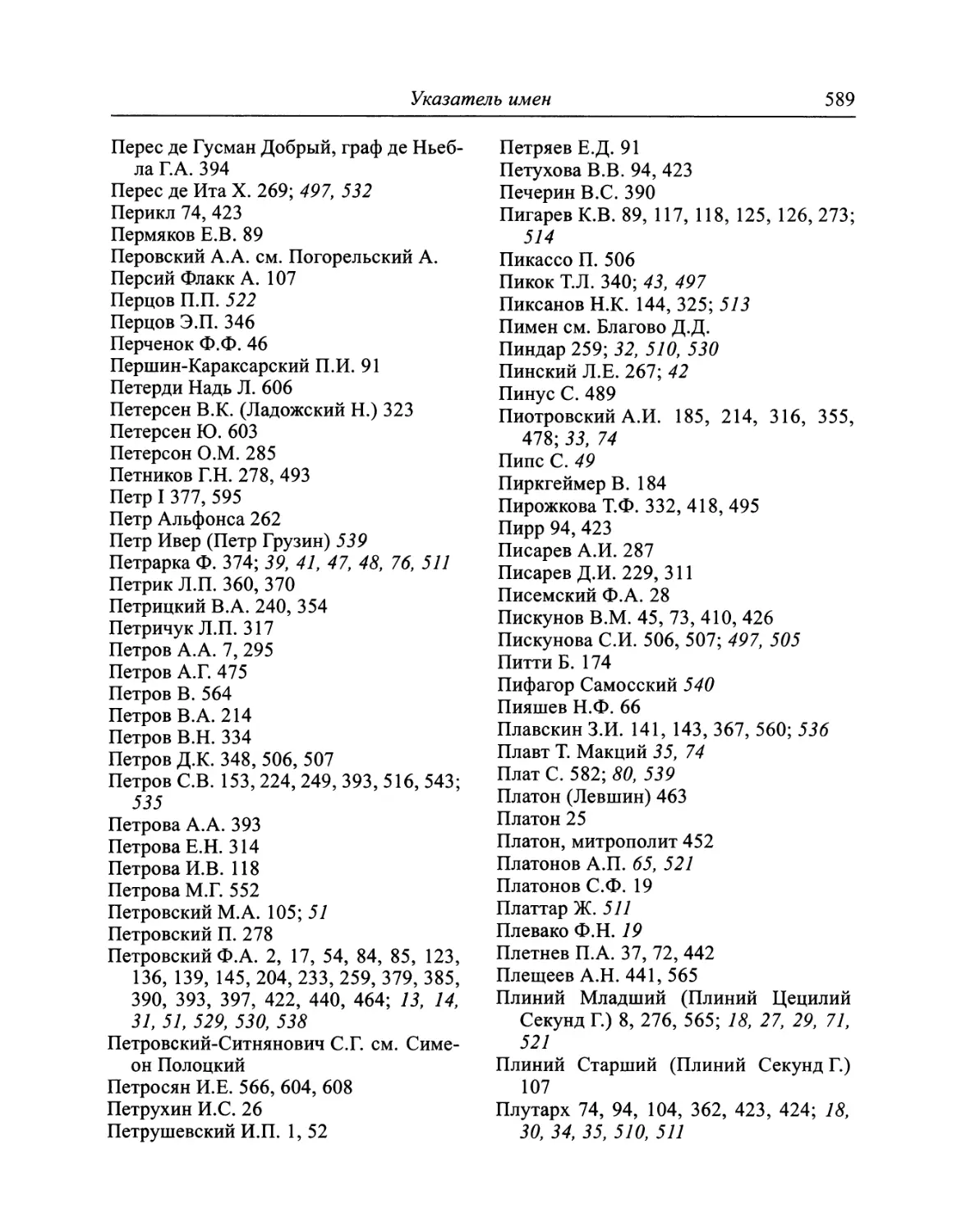

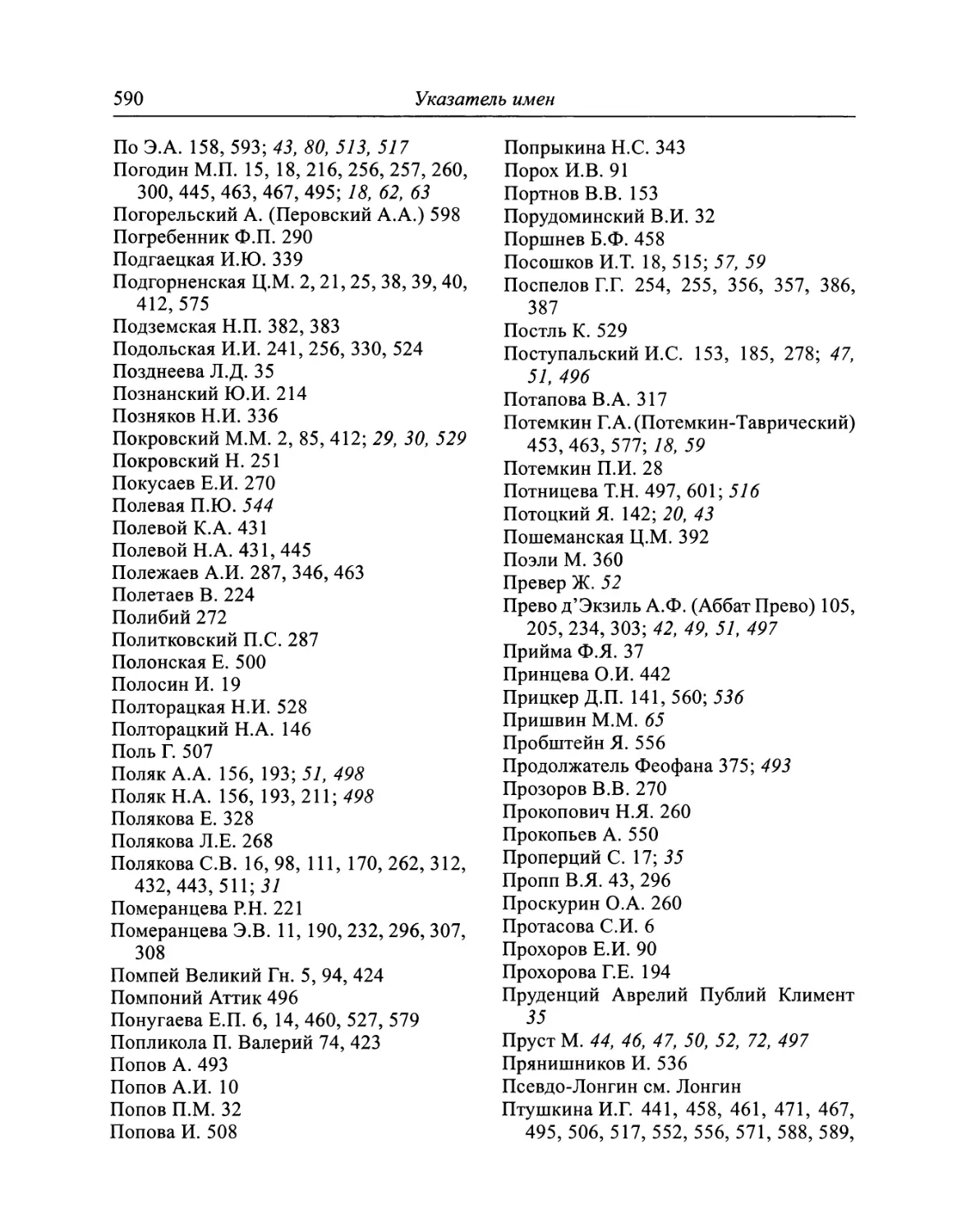

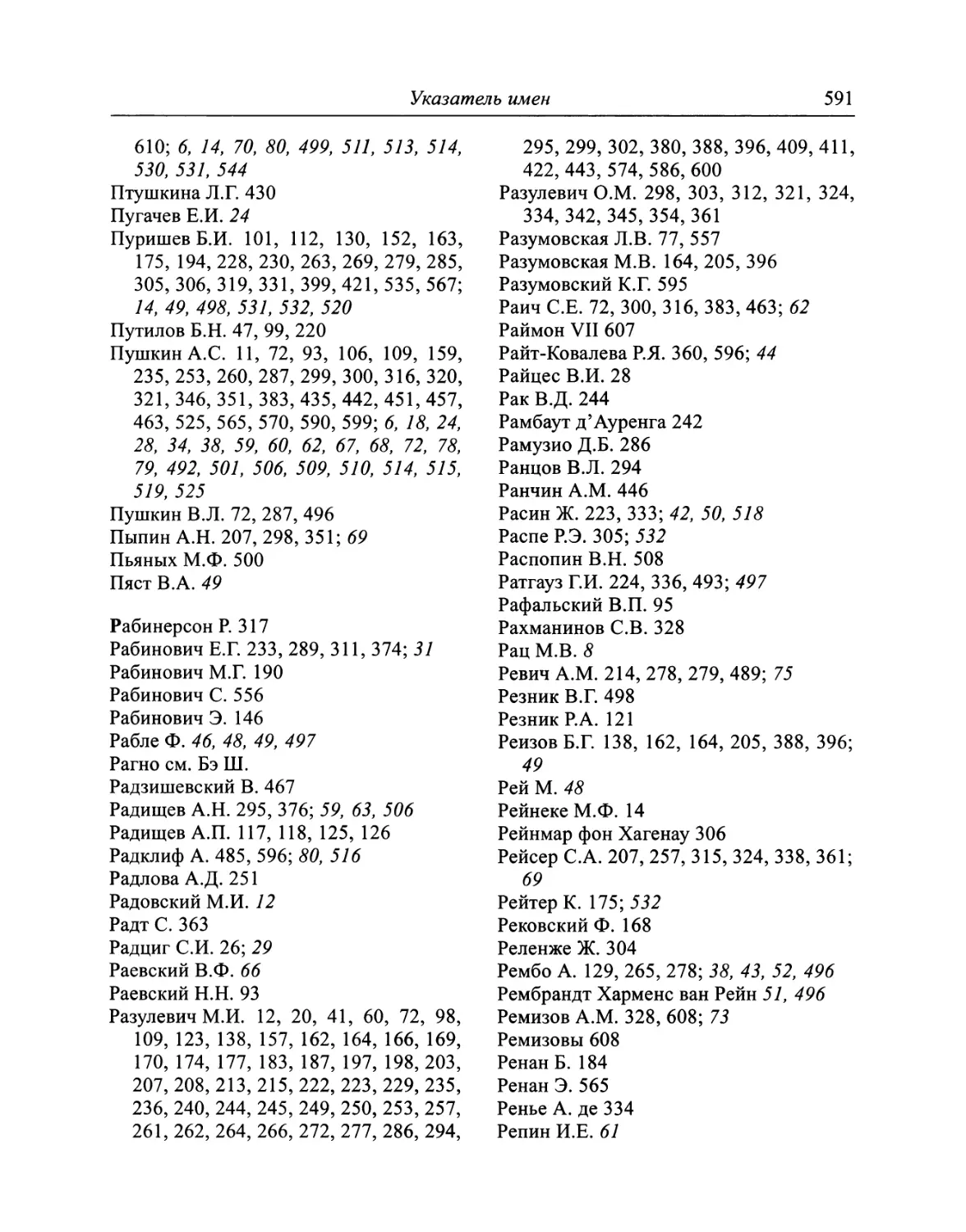

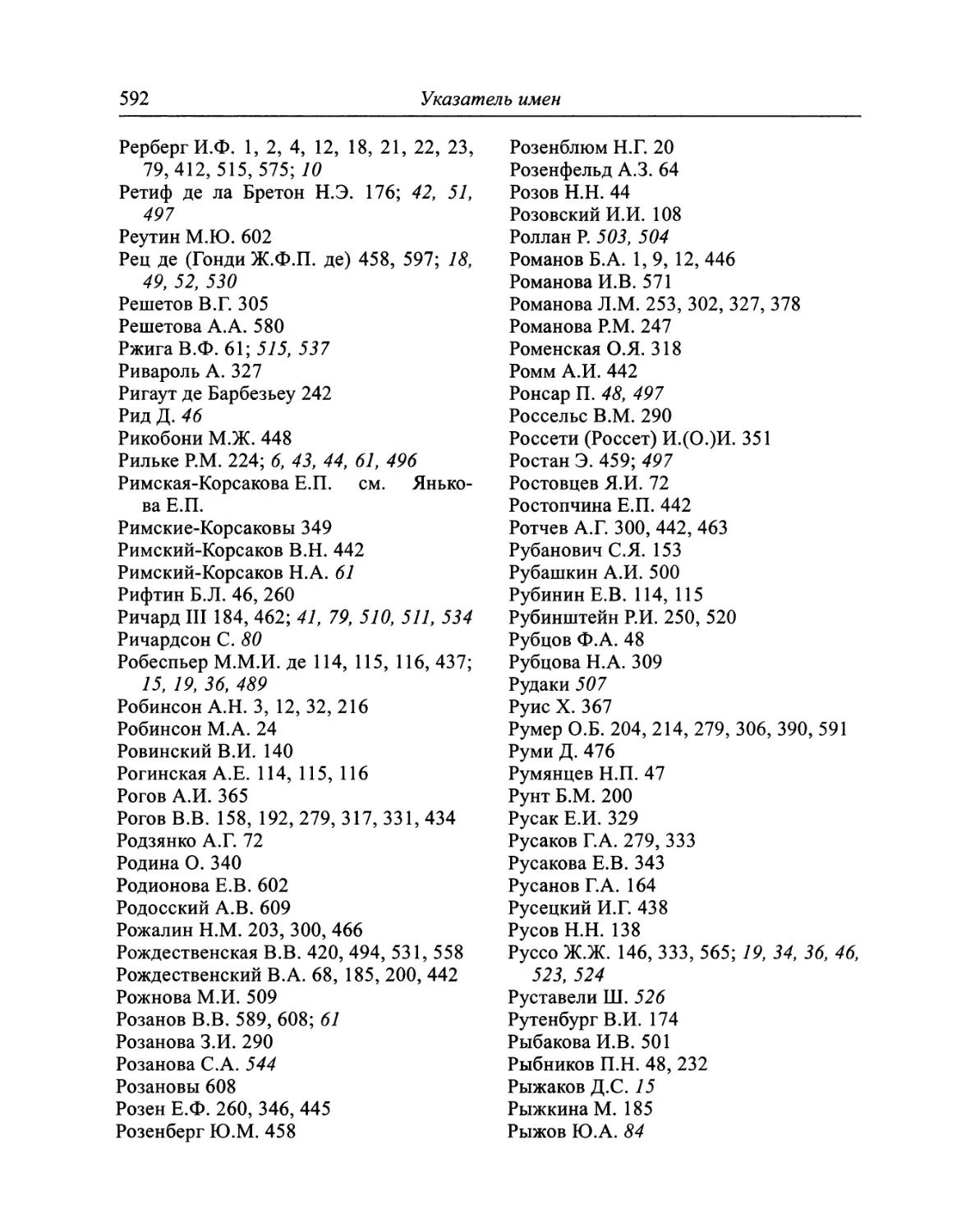

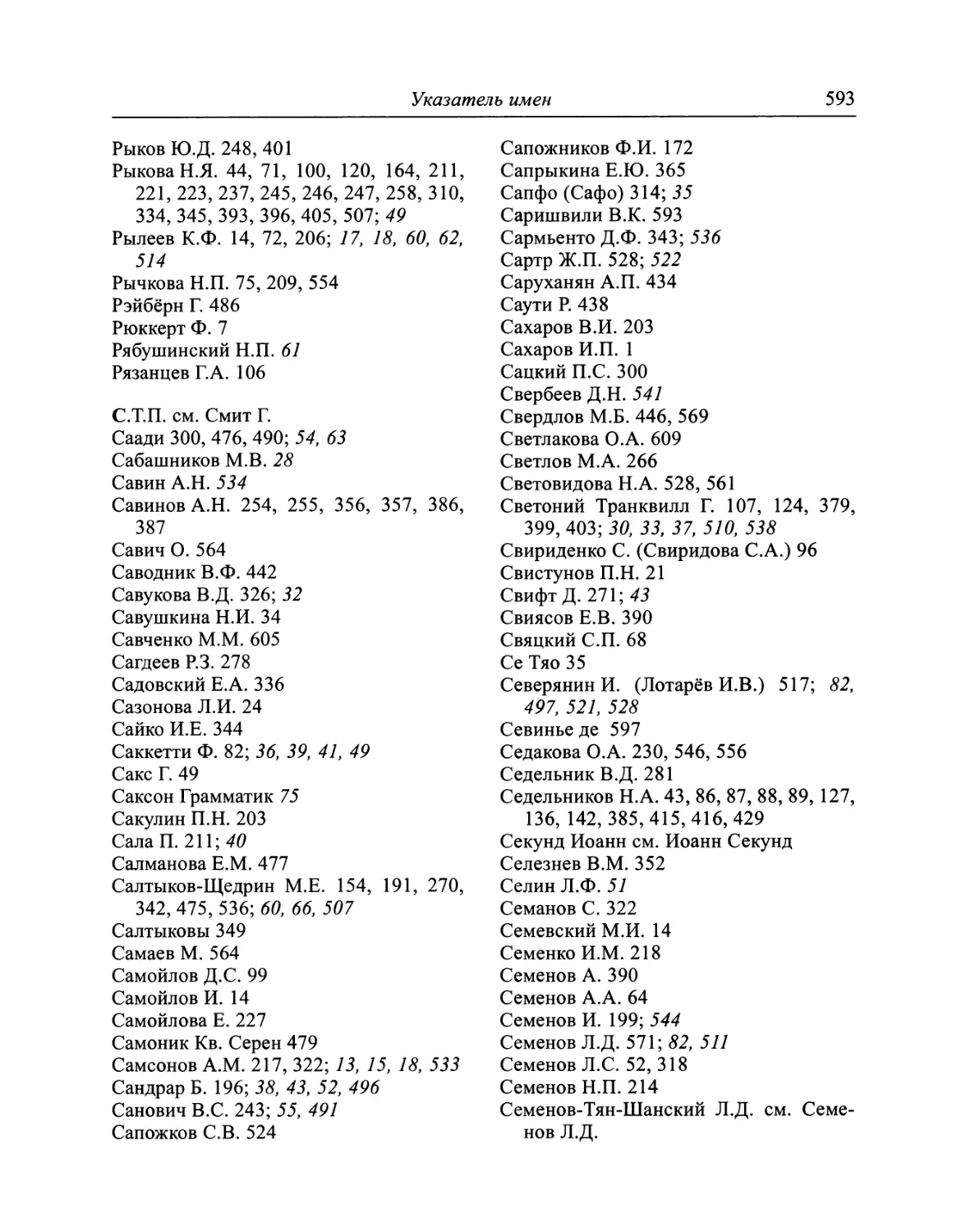

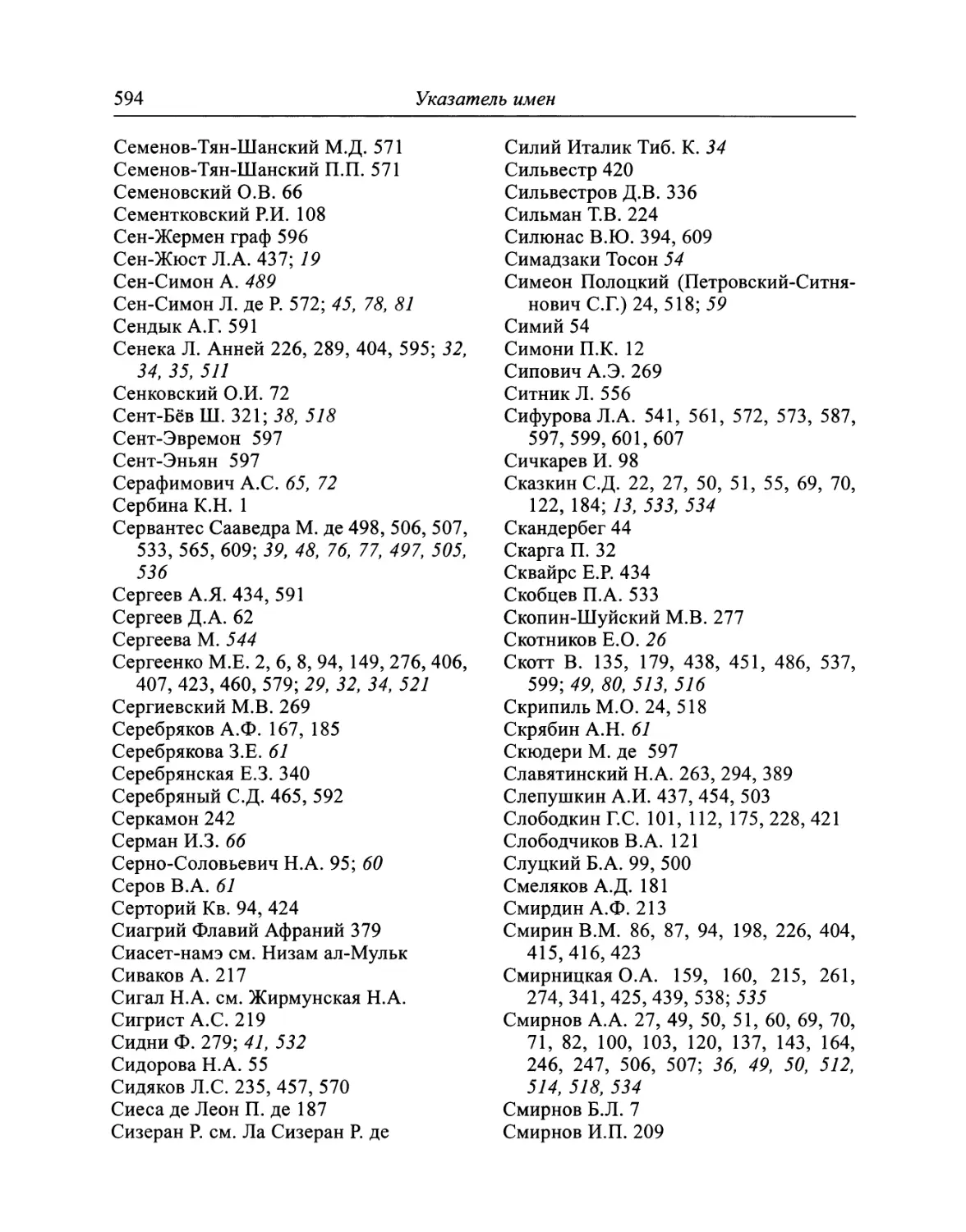

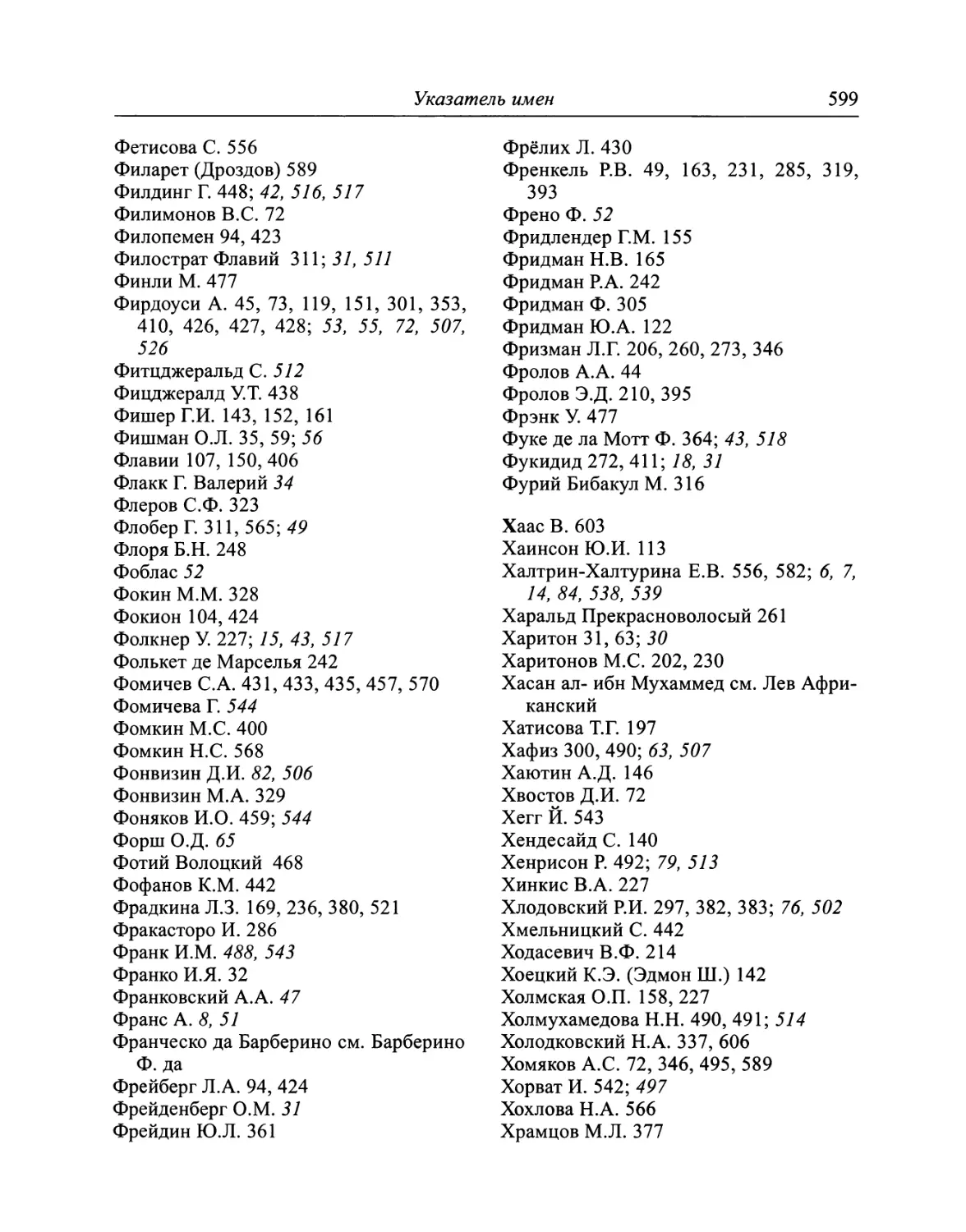

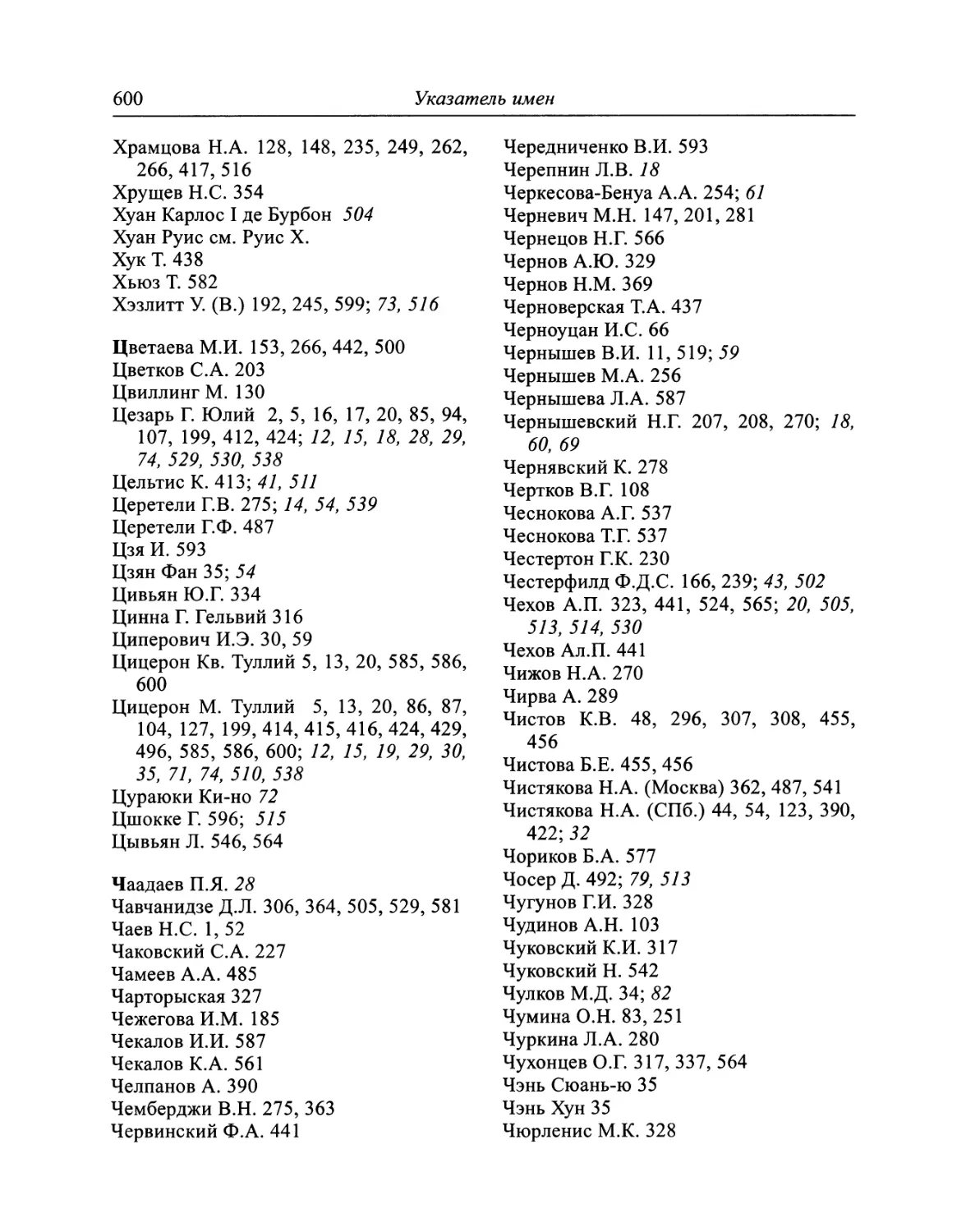

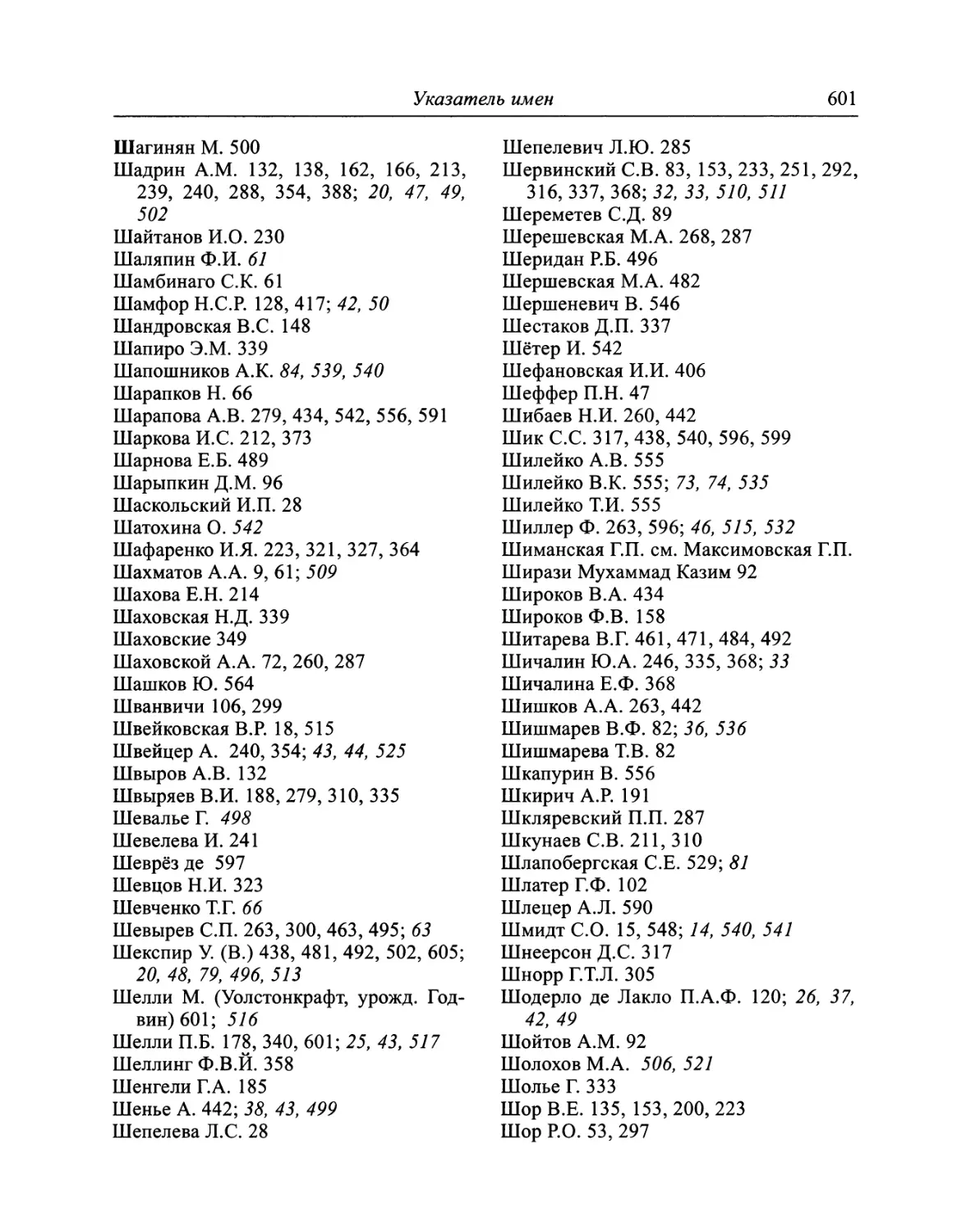

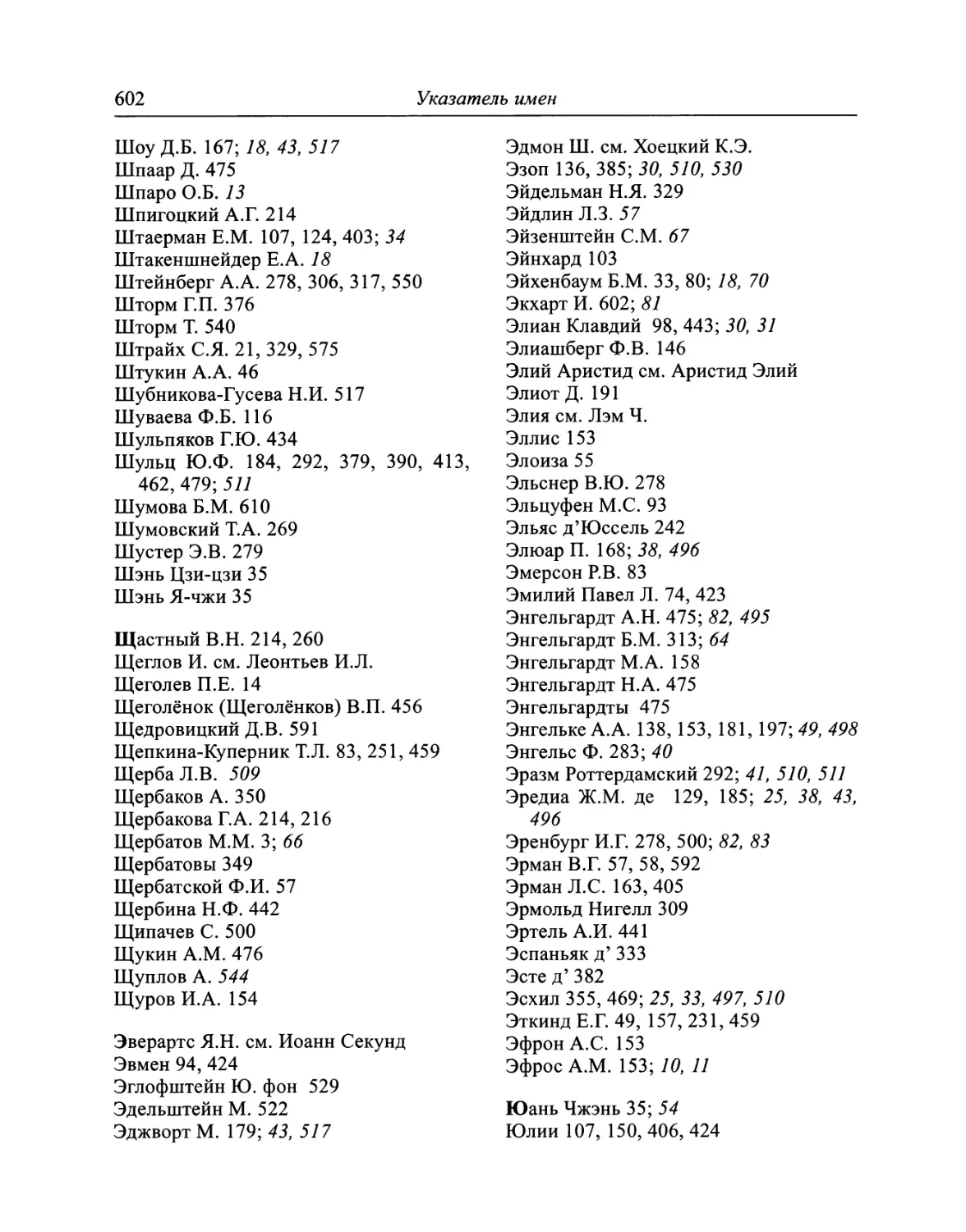

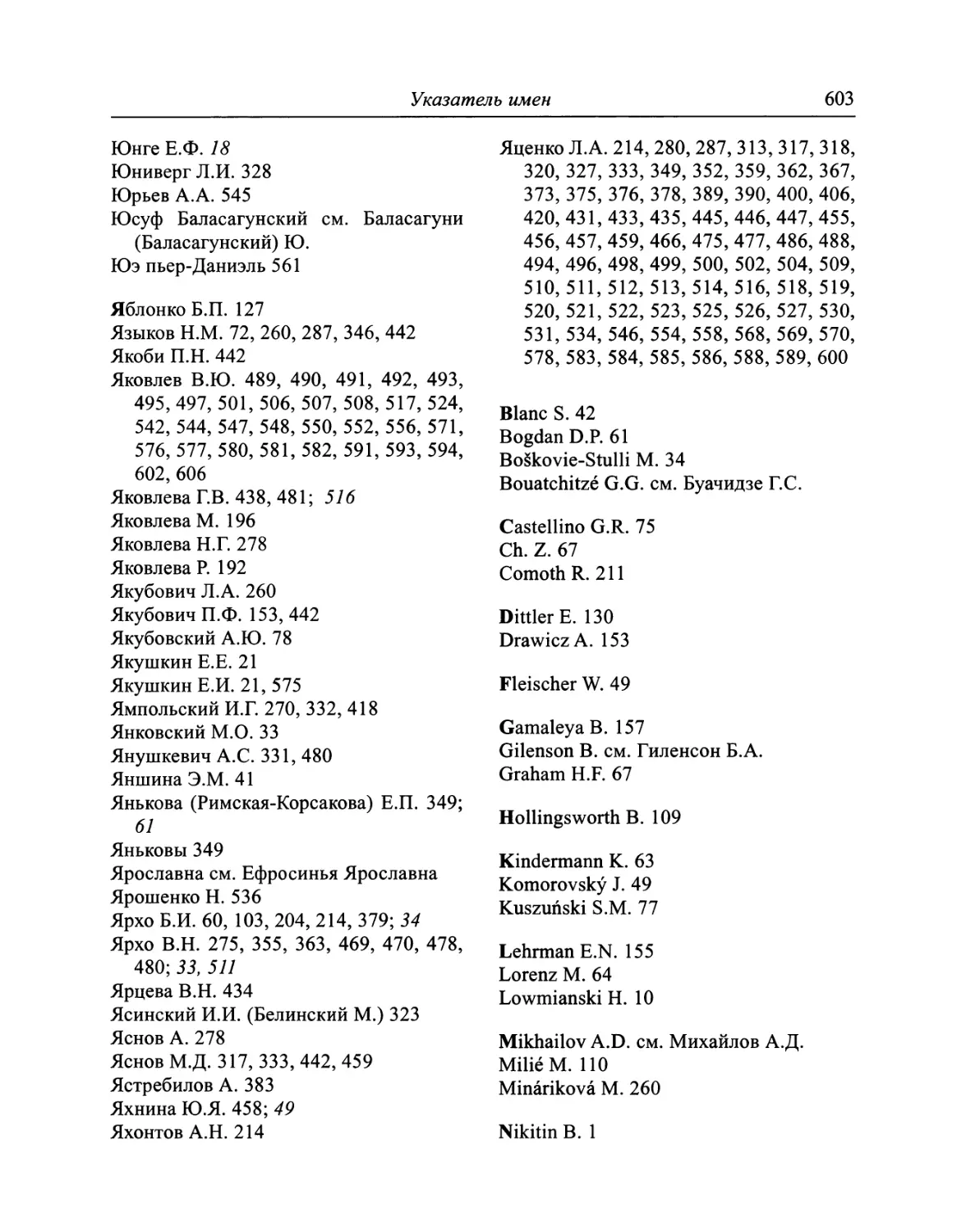

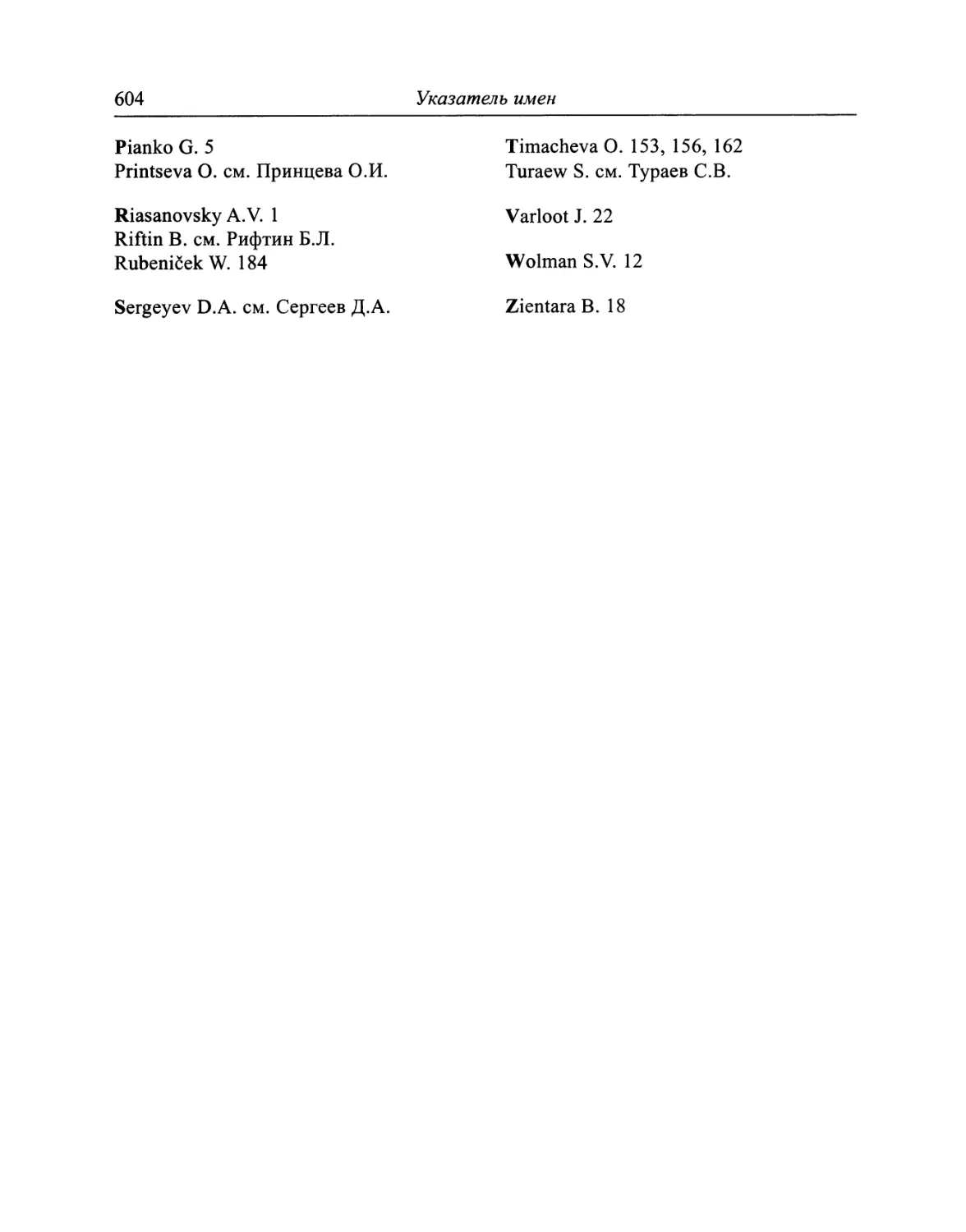

Справочный аппарат Каталога включает три указателя: алфавитный

указатель авторов и заглавий книг без автора; систематический указатель книг

серии, данный в соответствии с историко-хронологическим принципом

описания развития мировой литературы; указатель имен, в который

включены все имена, встречающиеся в описаниях и аннотациях, а также во

введении "От составителей", предисловии, биографических справках о членах

редколлегии. Указатели составлены Т.Г. Анохиной, дополнены Е.В. Хал-

трин-Халтуриной. Редколлегия выражает благодарность М.П. Лепехину,

Л.Н. Ларионовой (Мурзенковой) и Ю.В. Клоковой за помощь в подготовке

переработанного и дополненного издания данного Каталога.

:-^§££te*

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 1998 ГОДА

Не знаю чтения более легкого,

приятного и завлекательного,

нежели чтение каталогов.

Анатоль Франс

"Преступление Сильвестра Бонара"

1

Книжные каталоги - не как собрание библиографических карточек, а

как книги, которые можно раскрыть, читать, - бывают трех видов.

Во-первых, это каталоги-проспекты, каталоги-обещания (которые, как правило, не

выполняются); порой они делаются с размахом, продуманно и

скрупулезно, и за такими планами стоят знания и труд многих литераторов и ученых.

Таким был каталог горьковской "Всемирной литературы"1, памятник

прекраснодушных надежд и мечтаний первых послереволюционных лет.

Вторым типом можно считать каталог итоговый - когда серия уже завершена

или издательство закрыто. Пришедшее на смену "Всемирной литературе"

издательство "Academia" выпустило четырнадцать каталогов, но итоговый

появился лишь в 1980 г., то есть спустя сорок три года после разгрома этого,

тоже горьковского начинания2. Каталог "Библиотеки всемирной литературы"3,

выпускавшейся издательством "Художественная литература", напротив,

вышел в радостной атмосфере завершения серии и присуждения небольшой

части авторского коллектива Государственной премии (февраль 1978 г.).

Третий тип каталога - промежуточный: серия уже основательно продвинулась,

у редколлегии немало новых замыслов и планов, о чем и хочется

рассказать читателям и специалистам. Нередко такие каталоги в нашей стране

приурочивались к знаменательным государственным датам. Вспомним хотя бы

очень редкую, по понятным причинам, книгу: «Издательство "Academia" к

XVII съезду ВКП(б): Задачи, перечень изданий, план. Предисловие Л.

Каменева. М.; Л., 1934». Директор этого издательства и автор предисловия так

формулировал свои задачи: «Мировая художественная литература в своих

1 Каталог издательства "Всемирная литература" / Вступ. статья М. Горького. Пг., 1919.

2 "Academia". 1922-1937: Выставка изданий и книжной графики / Выставка и каталог

подготовлены М.В. Рацем. М., 1980.

3 Каталог Библиотеки всемирной литературы. М., 1979.

Предисловие к изданию 1998 года

9

лучших произведениях - сокровищница, в которой человечество в ходе

классовой борьбы накопило громадные ценности. Овладеть этой

сокровищницей, критически переработать ее содержание, сделать его доступным

строителям социалистического общества, использовать его в целях

формирования нового человека бесклассового общества - такова задача "Academia"».

Читать подобные каталоги исключительно интересно не в той их части, где

речь идет об уже изданном, а в той, где говорится о подготовленном и

готовящемся. Здесь обнаруживает себя и широта и необъятность поставленных

задач, и - более конкретно и точно - повседневная работа над рукописями

(многие из которых нашли себе прибежище только в архивах).

Настоящий каталог, предлагаемый вниманию читателей, был

составлен к полувековому юбилею серии "Литературные памятники" и подводит

ее определенные итоги. Вместе с тем он открыт в будущее, как и сама

серия, которая, если не помешают какие-то внешние причины, может

существовать сколь угодно долго. Бесспорно ставшая не только издательским,

но прежде всего очень значительным культурным явлением, серия

"Литературные памятники" в какой-то мере отразила те идеологические

"шарахания", которые за последние пятьдесят лет переживала страна. Но

книги серии отразили и чисто внутренние поиски, порой провалы, ошибки и

наряду с этим - блестящие достижения, чем был и, видимо, есть и будет

отмечен путь серии, ее развитие и постоянное накопление опыта.

Поэтому наш каталог - это не только перечень книг, пусть и достаточно

подробный. На примере каждой книги мы стремились показать и трудную

судьбу серии, не раз несшей увечья от цензурных вмешательств, и меняющиеся

принципы отбора произведений для публикации, и меняющиеся же приемы

организации материала, - в конечном счете, уточнение и усложнение

понимания литературного памятника как явления культуры и как особого типа

издания.

Мы стремились быть самокритичными - вот почему мы не проходим в

каталоге мимо просчетов и ошибок, ибо их осознание, их спокойный

конструктивный анализ необходимы и для будущего серии. Во вступительной

статье мы пишем не только о том, что было издано, и нередко издано

превосходно, но и о том, чего издать по разным причинам не удалось.

"Habent sua fata libelli" - "Книги имеют свою судьбу", - обронил как-то

латинский грамматик Теренциан Мавр. О судьбе многих книг серии, если она

интересна, примечательна и поучительна, мы постарались рассказать хотя и

сжато, но достаточно точно. Но имеют свою судьбу и люди, которые

трудились, создавая тома "Литературных памятников": сотни ученых,

переводчиков, комментаторов, художников, редакторов, сгруппировавшихся вокруг

нашей серии. Вклад их неодинаков. В составленных описаниях названы они

все, а о наиболее активных, талантливых, преданных делу мы говорим осо-

10

Предисловие к изданию 1998 года

бо в аннотациях. О каждом из членов редакционной коллегии серии даются

биографические справки, а о наиболее выдающихся, которых по большей

части уже нет среди нас, говорится во вступительной статье специально.

2

Тома в темно-зеленых переплетах с золотым тиснением - "Литературные

памятники" - легко узнаются всеми сколько-нибудь причастными к чтению,

к книжному рынку, собирателями книжных серий. Они издаются уже более

пятидесяти лет. Теперь их можно было бы интереснее, ярче оформить. Но

дорога традиция: переплет с плашкой, имитирующей древний свиток, создал

известный художник книги Иван Федорович Рерберг (1892-1957). Он,

кроме переплета, определил и главные компоненты внутреннего оформления:

разворот титула, спуски и т.п. Еще ранее Рерберг был автором переплета

и внутреннего оформления известных сборников "Звенья" (т. I—IX, 1932-

1951), многих книг издательства "Academia". В серии "Литературные

памятники" Рерберг оформил около десяти изданий.

Книги серии и не нуждаются в броской обложке: их популярность и

спрос на них определяются не внешним видом. В прежние времена в

магазинах "Академкнига" вывешивались объявления: «На книги серии

"Литературные памятники" предварительные заявки не принимаются». Случалось и

так, что при поступлении в продажу новых изданий в магазине наискосок от

Моссовета не выдерживали напора читателей витрины.

Серия "Литературные памятники" - особый тип научного освоения

отдельных, наиболее выдающихся или примечательных в каком-либо

отношении произведений русской и мировой литературы. Издания серии выходят

под грифом Российской академии наук; редакционная коллегия подчинена

непосредственно Президиуму Академии через ее Научно-издательский совет.

Серия "Литературные памятники" - одно из общепризнанных

достижений отечественной филологии и книжной культуры, она столь же прочно

зарекомендовала себя, как и другие самые известные продолжающиеся

издания: "Библиотека поэта" и тома "Литературного наследства". Книги серии

представляют существенный интерес для широкого круга читателей в

России и за рубежом в наши дни, рассчитаны на долгую службу и, несомненно,

останутся нужными и будущим поколениям.

* * *

Сохранившиеся архивные документы позволяют воссоздать историю

зарождения серии. С предложением о ее основании выступили Алексей

Карпович Дживелегов (1875-1952) и Абрам Маркович Эфрос (1888-1954), оба -

активнейшие организаторы и деятельные участники издательства "Academia".

Предисловие к изданию 1998 года

11

В протоколе заседания Редакционно-издательского совета (РИСО) Академии

наук СССР от 14 апреля 1947 г. значится вопрос "Об издании классических

памятников мировой культуры" с докладом по нему президента Академии

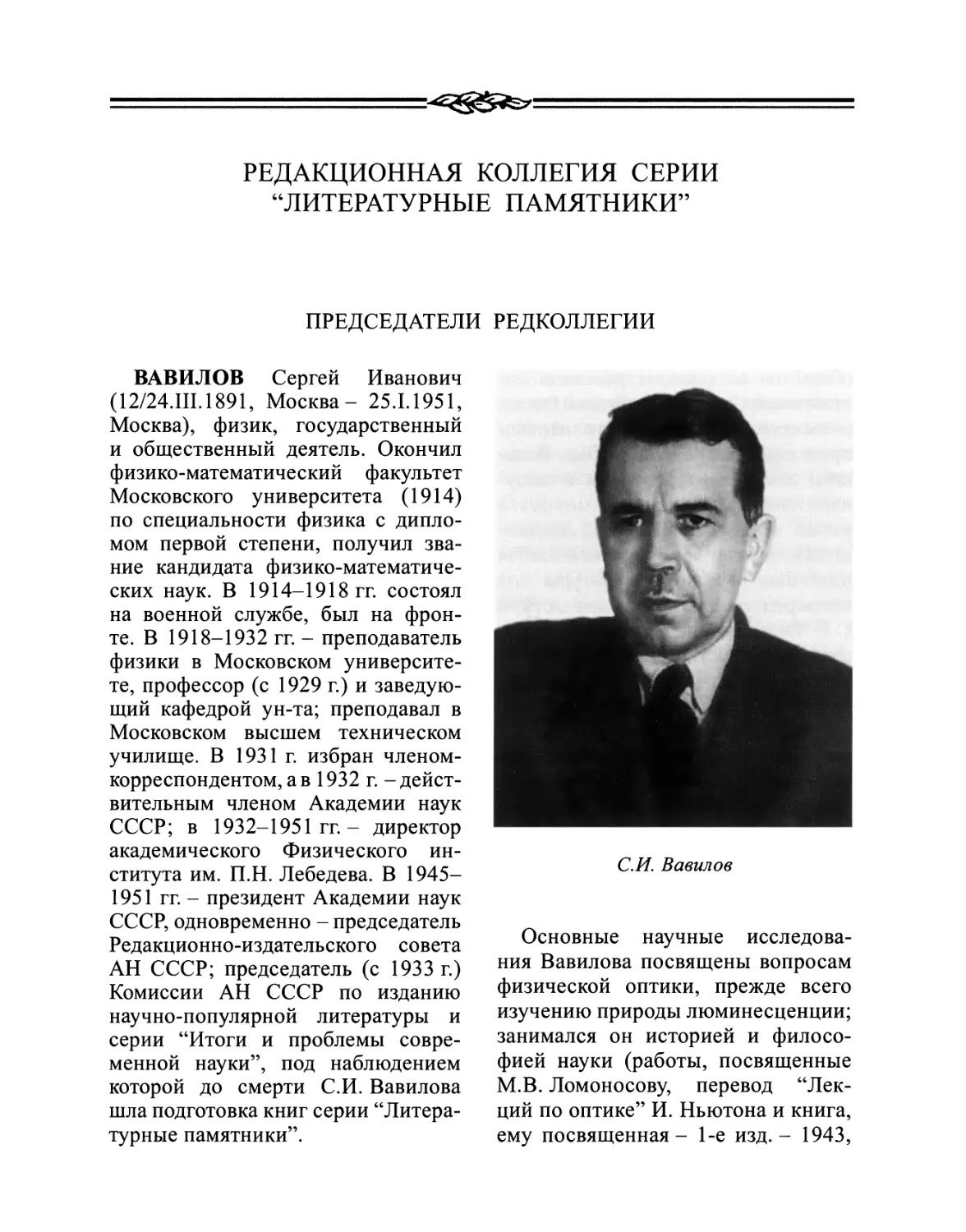

наук Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951), который был в это время и

председателем РИСО. Было принято следующее решение: "1. Принять

предложение профессоров А.К. Дживелегова и A.M. Эфроса об издании

Академией наук СССР классических памятников мировой культуры. 2. Поручить

Комиссии по изданию научно-популярной литературы совместно с

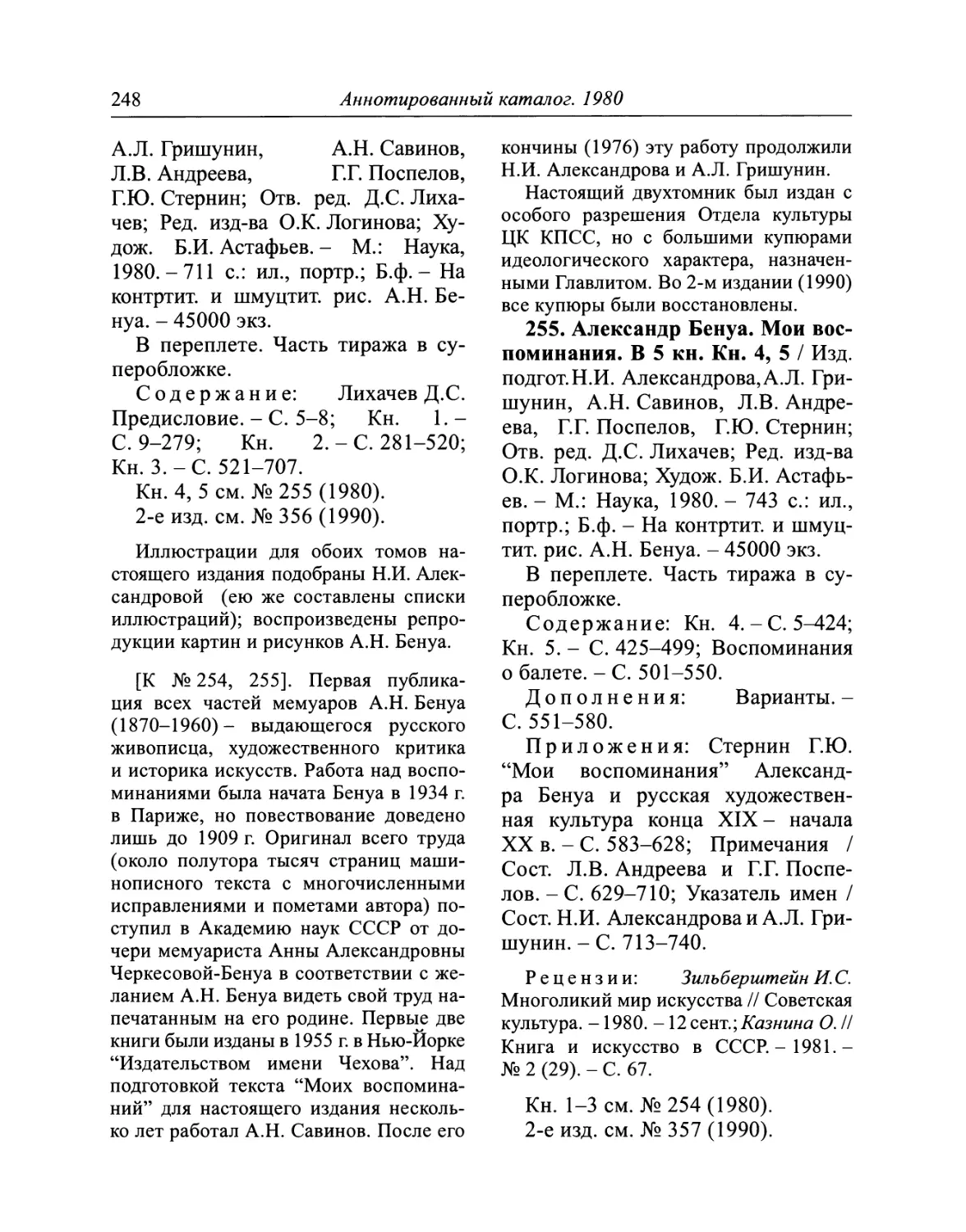

профессорами А.К. Дживелеговым и A.M. Эфросом представить на утверждение

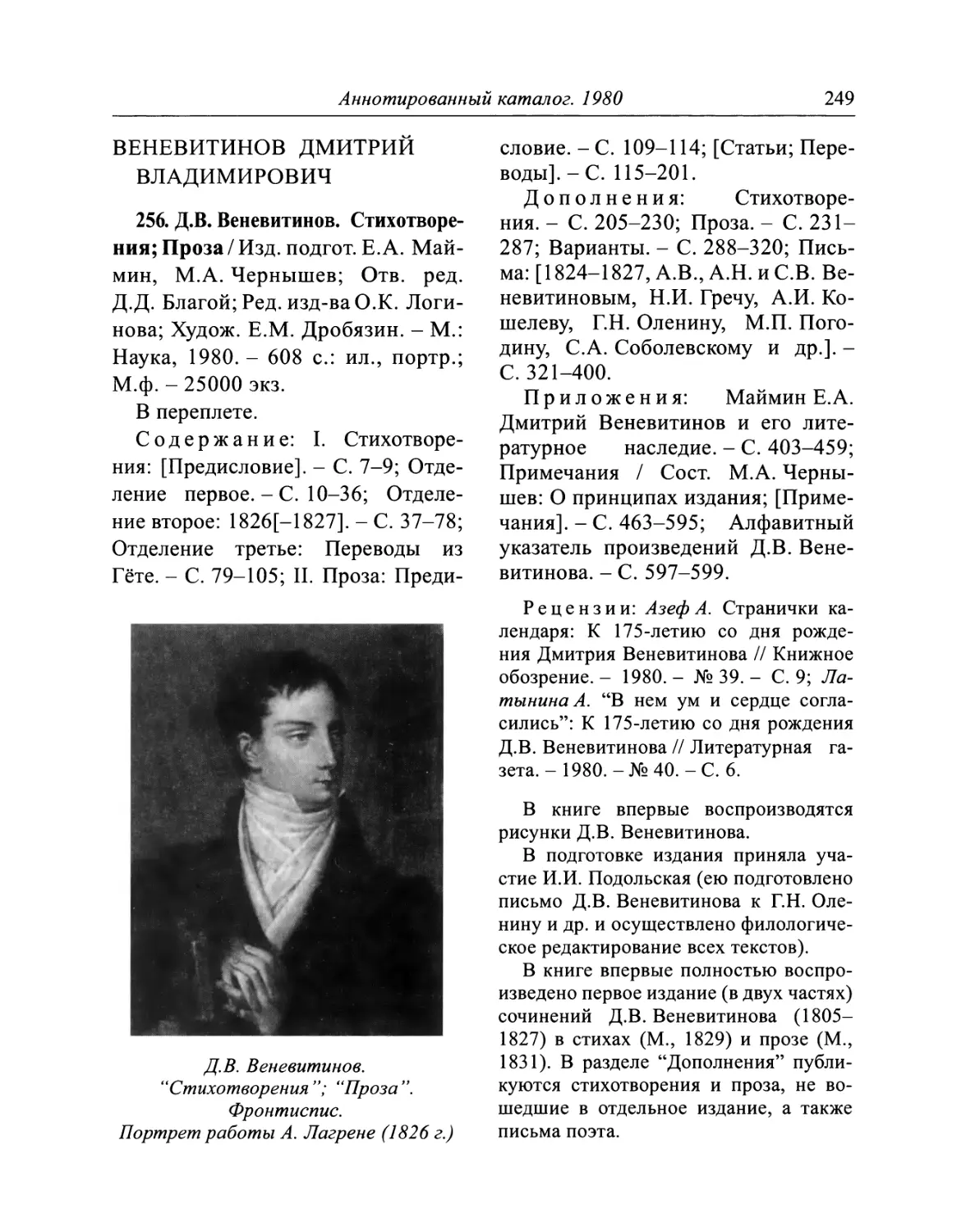

Редакционно-издательского совета к маю с.г. проект плана изданий

классических памятников мировой культуры"4. А.К. Дживелегов и A.M. Эфрос

присутствовали на этом заседании5. Его стенограмма, очевидно, не велась,

и восстановить детали состоявшегося обсуждения невозможно. Решающую

роль в основании серии сыграл президент АН СССР СИ. Вавилов,

являвшийся также председателем Комиссии Академии наук по изданию научно-

популярной литературы.

В докладе о деятельности этой Комиссии за 15 лет, сделанном на

заседании Пленума РИСО 19 мая 1947 г., СИ Вавилов специально отметил, что

«на последнем заседании РИСО было принято предложение профессоров

Дживелегова и Эфроса о новой дополнительной серии - "Памятники

литературы"». «Первым было решено, - сказал СИ. Вавилов, - включить сюда

первое русское издание "Опытов" Монтеня»6. В этом же докладе СИ.

Вавилов сформулировал основные требования, которые должны предъявляться ко

всем изданиям, в том числе и к книгам новой серии: актуальность

предпринимаемых начинаний, привлечение квалифицированных ученых для

подготовки книг, активность Комиссии в разработке тематики, забота "о внешней

стороне изданий" ("добиваемся более высокого качества бумаги и боремся за

хорошее, качество иллюстраций")7.

Во исполнение решения РИСО от 14 апреля 1947 г. о составлении плана

изданий основанной серии такой план разрабатывал A.M. Эфрос. В его

архиве сохранилась черновая рукопись под названием "Классические памятники

мировой культуры", содержащая четыре раздела (французская, испанская,

итальянская и античная литературы), с указанием предполагаемых

памятников, их подготовителей и степени их готовности8.

4 Архив РАН. Ф. 454. Оп. 2. Ед. хр. 482. Л. 19. Выписки из настоящего протокола сохранились в

личных фондах А.К. Дживелегова (РГАЛИ. Ф. 2032. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 31) и A.M. Эфроса

(РГБ. Ф. 589. К. 9. Ед. хр. 6).

5 Архив РАН. Ф. 454. Оп. 2. Ед. хр. 482. Л. 27.

6 Стенограмма заседания Пленума РИСО от 19 мая 1947 г. (Архив РАН. Ф. 454. Оп. 2. Ед. хр.

484. Л. 7).

7 Там же. Л. 9 и 10.

8 РГБ. Ф. 589. К. 23. Ед. хр. 34.

12

Предисловие к изданию 1998 года

Вся работа по подготовке первых литературных памятников шла под

наблюдением Комиссии по изданию научно-популярной литературы под

председательством СИ. Вавилова. Здесь разрабатывались и утверждались планы

серии и готовились книги для их представления в РИСО.

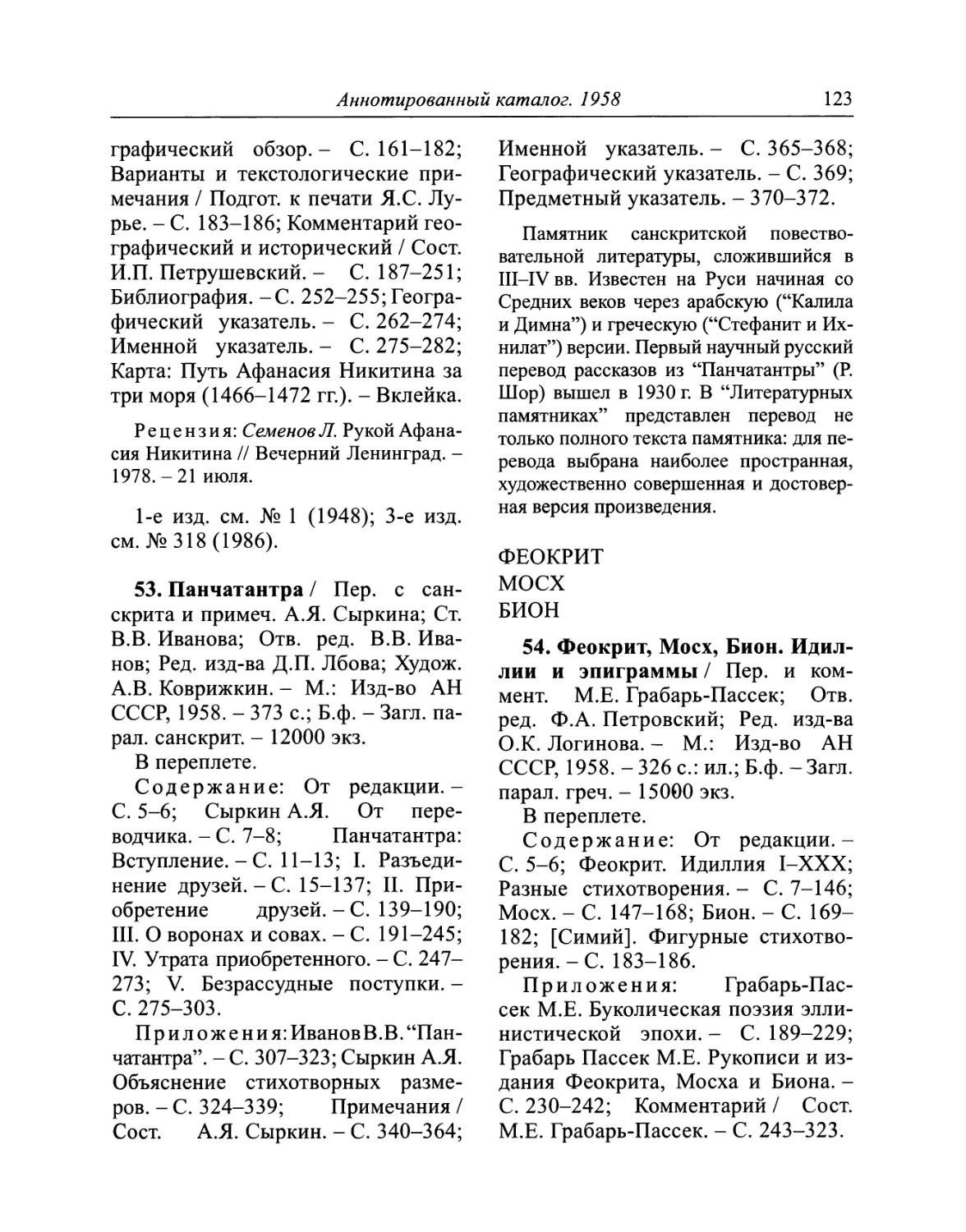

В архиве РИСО сохранился первый план редакционной подготовки книг

серии на 1948 г., в который вошли семь названий: "Идиллии и эпиграммы"

Феокрита (вышли только в 1958 г.), "Записки Юлия Цезаря о Галльской

войне..." (1948), "История Флоренции" Макиавелли (вышла лишь в 1973 г. в

серии "Памятники исторической мысли"), "Лирика" Микеланджело (в серии

не вышла), т. I "Писем" Цицерона (1949), "Иудейские войны" (так в плане)

Иосифа Флавия (в серию книга не вошла), "Хожение за три моря

Афанасия Никитина" (1948)9. Несомненно, что этот первый план был составлен

во многом на основании проекта, разработанного A.M. Эфросом (в него он

включал Феокрита, Цезаря, Макиавелли, Микеланджело, Цицерона, Иосифа

Флавия), однако в полном объеме план 1948 г. осуществлен не был.

Сохранился еще один важный документ, относящийся к первому году

существования серии. На заседании Комиссии по изданию научно-популярной

литературы 21 июня 1948 г. было принято следующее решение по докладу

ученого секретаря Комиссии М.И. Радовского: «Предложить Издательству

АН выпустить в свет по серии "Литературные памятники" книги в

следующем порядке: 1) Хожение за три моря Афанасия Никитина; 2) Ю. Цезарь.

Записки о Галльской войне, об Александрийской войне, об Африканской

войне; 3) Монтень. Опыты; 4) Феокрит. Идиллии и эпиграммы»10. Настоящее

решение в 1948 г. полностью не было реализовано, но первые две книги

вышли именно в 1948 г. и в названном порядке.

Книги серии "Литературные памятники", как и вся книжная продукция

Академии, в течение 1948 - первой половины 1951 г. утверждались к

печати Редакционно-издательским советом по представлению Комиссии по

изданию научно-популярной литературы и серии "Итоги и проблемы

современной науки". После смерти СИ. Вавилова решением Президиума Академии

наук от 29 июня 1951г. эта Комиссия была реорганизована, должность

ученого секретаря Комиссии, которую исполнял М.И. Радовский, была

упразднена, а РИСО было дано поручение образовать редакционные

коллегии четырех самостоятельных серий: "Классики науки", "Литературные

памятники", "Научно-популярная литература", "Итоги и проблемы

современной науки"11.

9 Архив РАН. Ф. 454. Оп. 2. Ед. хр. 555. Л. 1 и 6.

10 Архив РАН. Ф. 454. Оп. 2. Ед. хр. 556. Л. 3.

11 Копия этого постановления Президиума сохранилась в личном деле М.И. Радовского

(Архив РАН. Ф. 411. Оп. 59. Ед. хр. 1561. Л. 26).

Предисловие к изданию 1998 года

13

Соответственно этому решению Президиума Академии на заседании Бюро

РИСО 16 июля 1951 г. под председательством нового президента,

академика А.Н. Несмеянова, по докладу ученого секретаря РИСО A.M. Самсонова,

был утвержден первый состав редакционной коллегии серии "Литературные

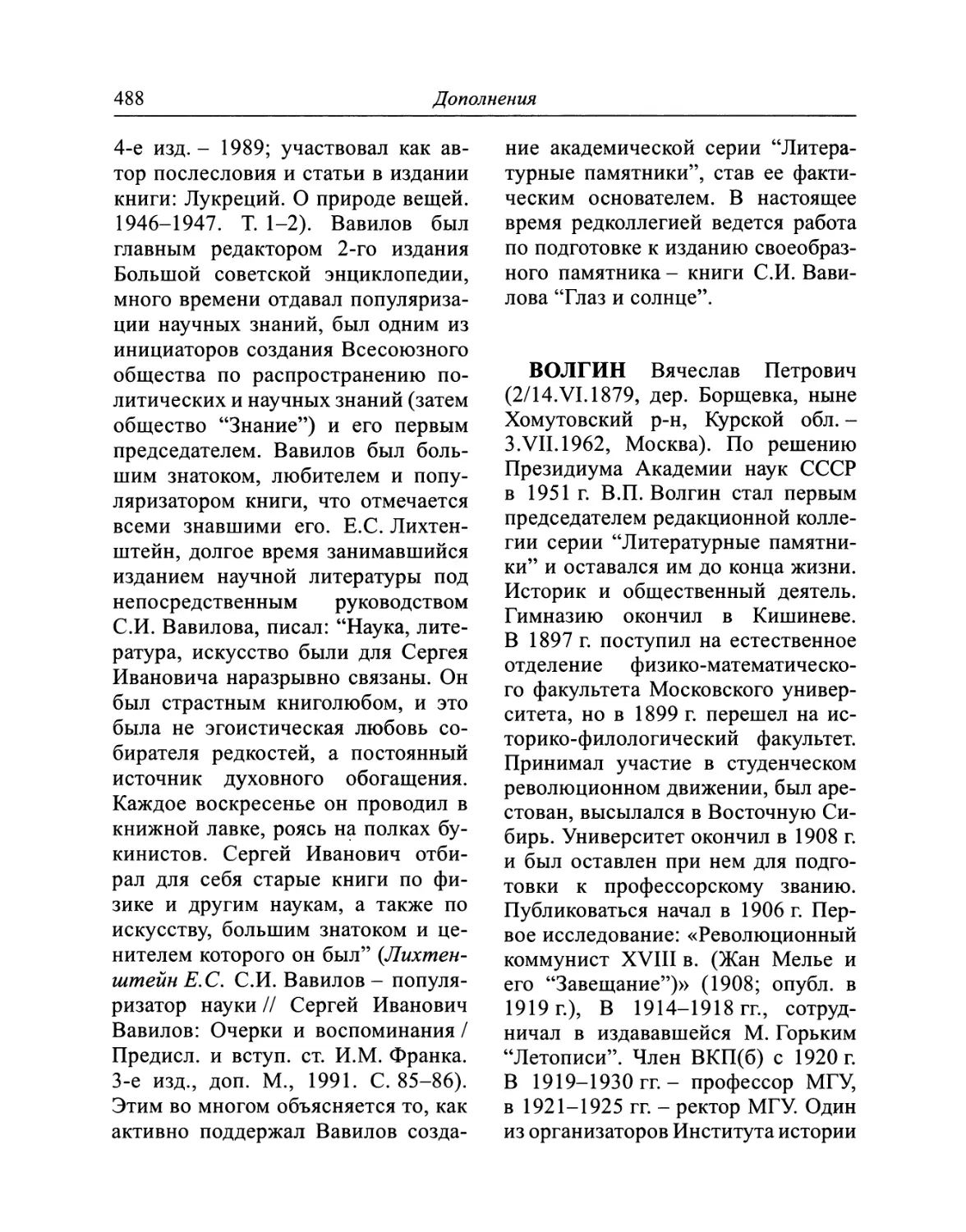

памятники". В нее были включены академик В.П. Волгин (председатель),

академик В.В. Виноградов, академик Б.Д. Греков, член-корреспондент

АН СССР С.Д. Сказкин, доктор филологических наук Д.Д. Благой,

доктор исторических наук С.Л. Утченко12. Решением Бюро РИСО от 7 августа

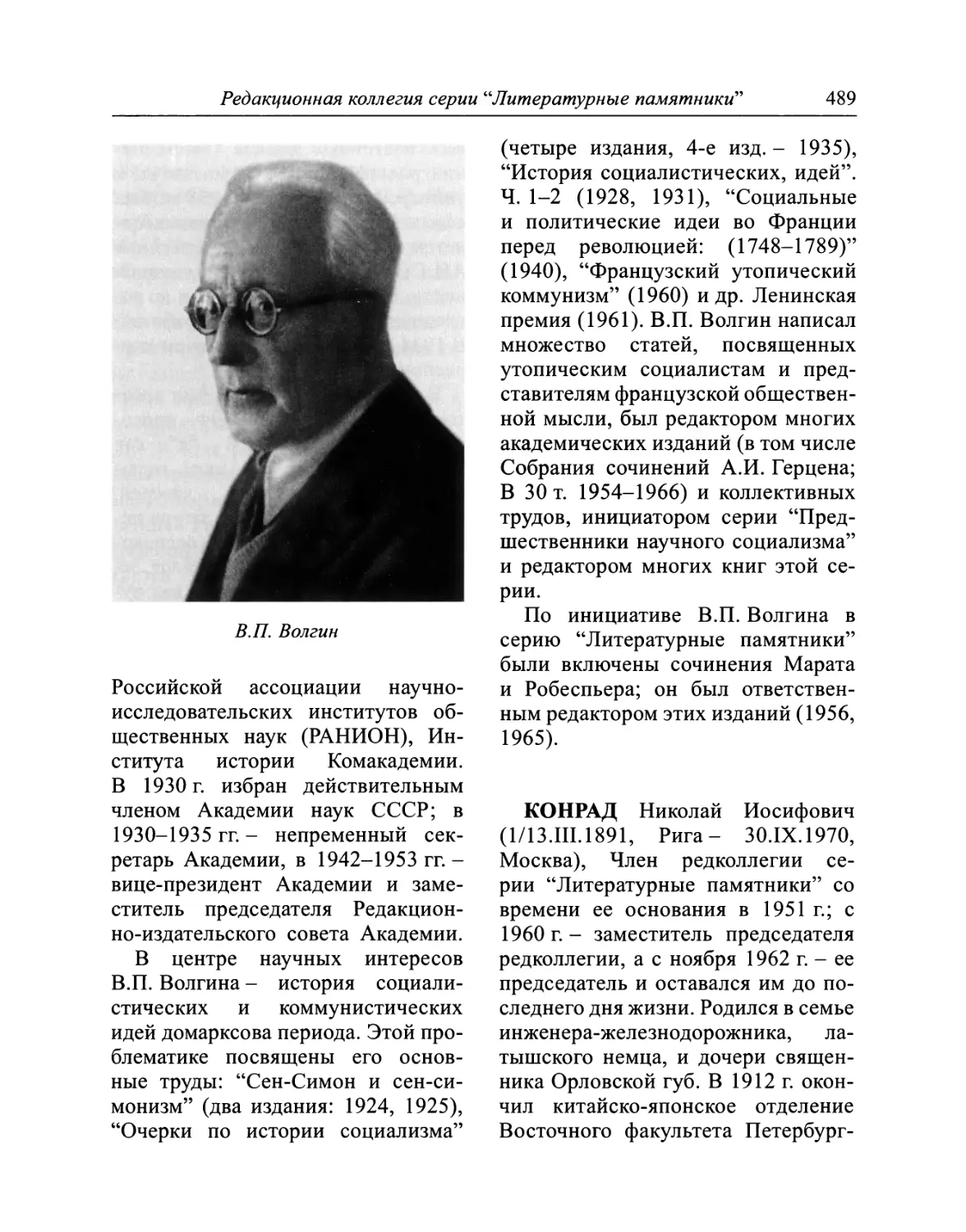

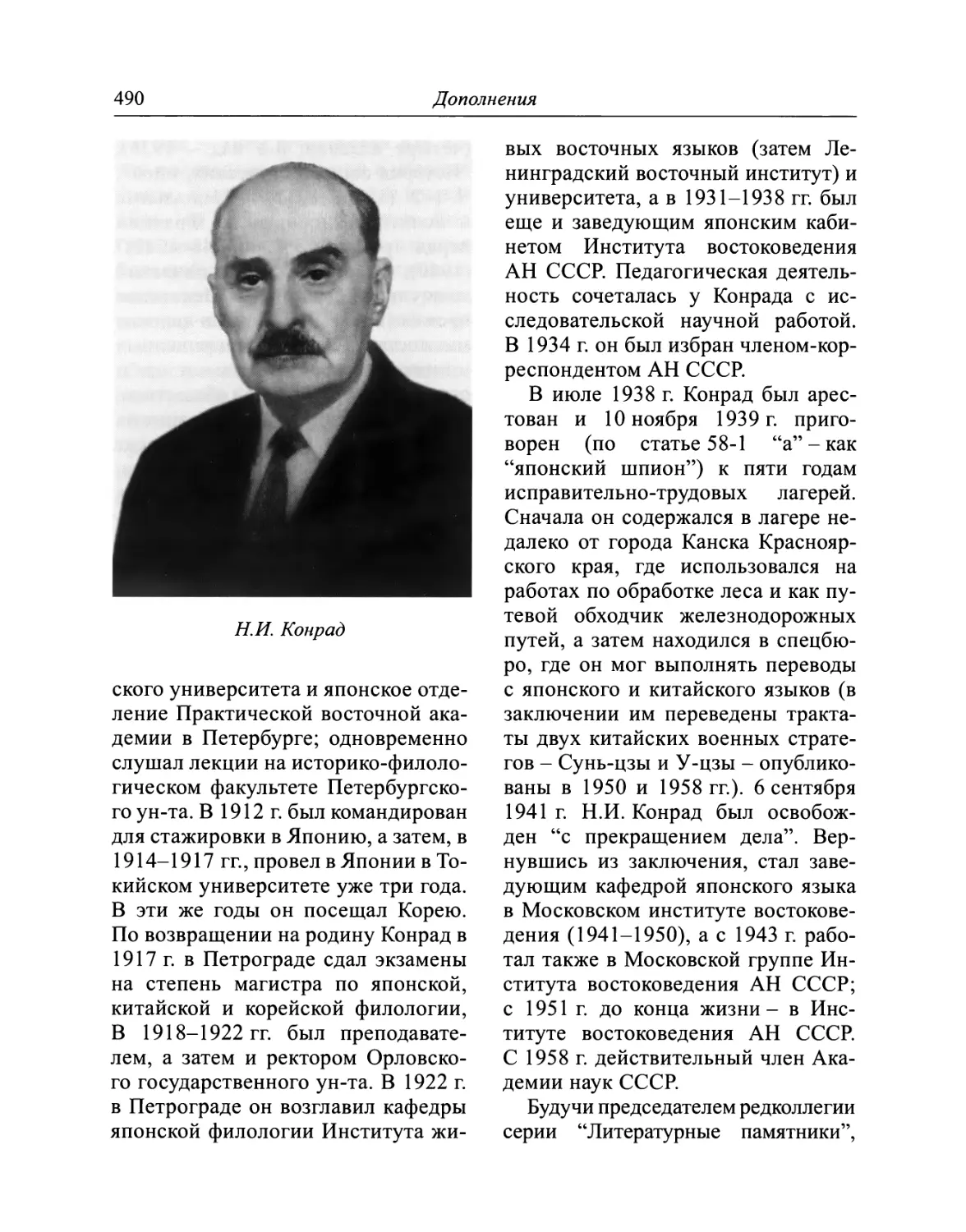

1951 г. состав редакционной коллегии был пополнен тогда

членом-корреспондентом АН СССР Н.И. Конрадом и профессором А.К. Дживелеговым13.

Вячеслав Петрович Волгин был председателем редакционной коллегии до

своей кончины в 1962 г. Ученым секретарем в 1951-1952 гг. была кандидат

исторических наук О.Б. Шпаро.

В 1952 г. к работе по подготовке литературных памятников В.П. Волгин

привлек кандидата исторических наук Дмитрия Владимировича

Ознобишина (1916-1990), работавшего тогда старшим научным сотрудником РИСО

АН СССР. В 1954 г. Д.В. Ознобишин был введен в состав редколлегии, а

затем, в 1955 г., был назначен ее ученым секретарем. На этой должности он

работал до октября 1986 г.

В 1953 г. в редколлегию были введены М.Н. Тихомиров, Д.С. Лихачев,

И.И. Анисимов.

После кончины В.П. Волгина, с 1962 г., в течение восьми лет,

редакционную коллегию возглавлял выдающийся историк и филолог-востоковед

Николай Иосифович Конрад (1891-1970). Состав редколлегии постоянно

пополнялся: в 1957г. в редколлегию вошли В.М.Жирмунский, И.А. Ор-

бели, A.A. Елистратова, в 1959 г. - Ю.Г. Оксман; с 1963 г. членами

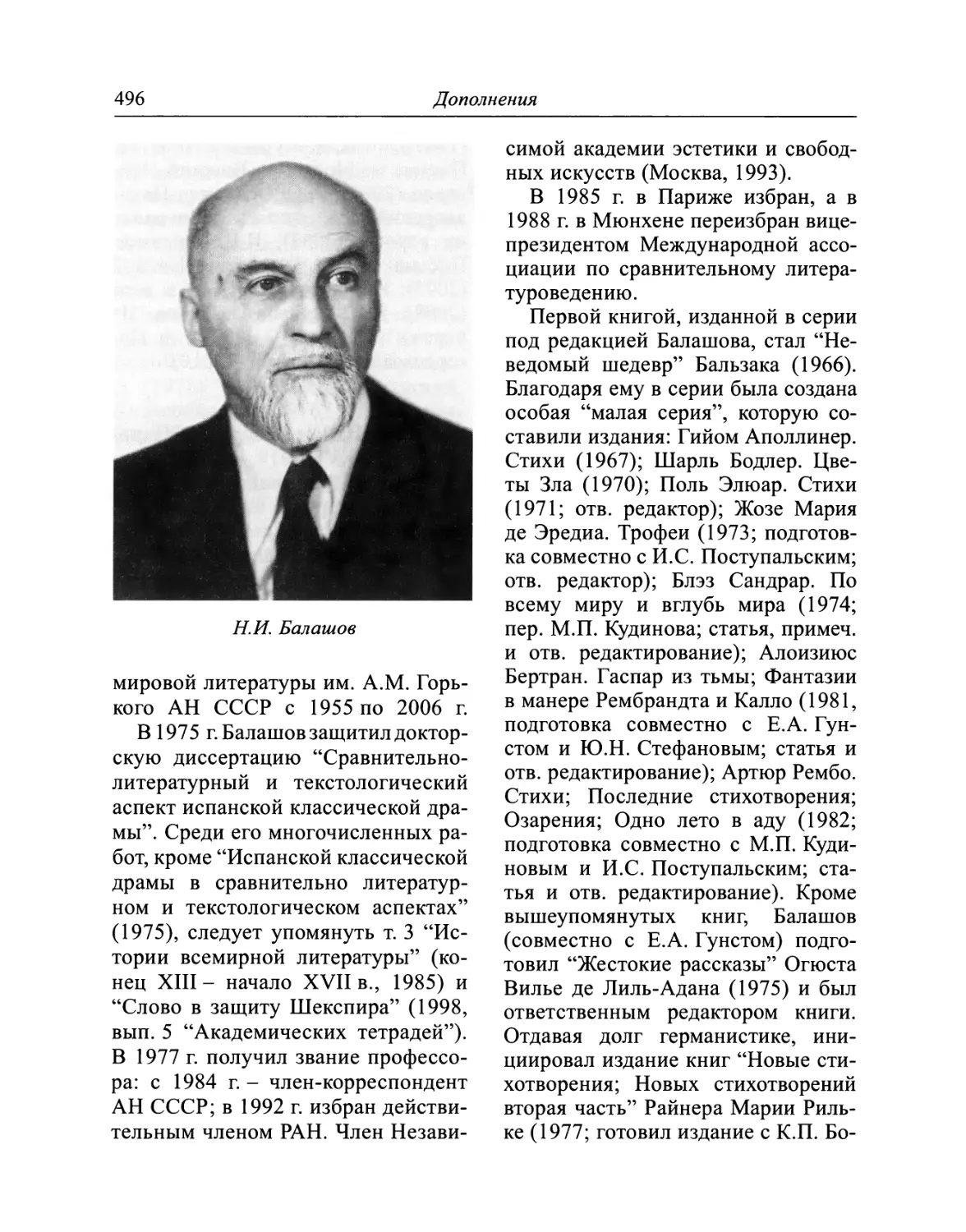

редколлегии стали М.П. Алексеев и И.С. Брагинский, с 1964 г. - Н.И. Балашов и

А.М.Самсонов (зам. председателя), с 1967 г.- И.Н. Голенищев-Кутузов и

Ф.А. Петровский.

В конце 1960-х и в 70-х годах редколлегия понесла ряд невосполнимых

потерь: ушли из жизни академик Виктор Владимирович Виноградов (1969),

доктор филологических наук Илья Николаевич Голенищев-Кутузов (1969),

доктор филологических наук Юлиан Григорьевич Оксман и председатель

редколлегии академик Николай Иосифович Конрад (1970), академик

Виктор Максимович Жирмунский (1971), доктор филологических наук Анна

Аркадьевна Елистратова (1974), доктор исторических наук Сергей Львович

12 Архив РАН. Ф. 454. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 108. Имя Б.Д. Грекова (ум. 1953) в составе

редколлегии в печати не появилось.

13 Там же. Ед. хр. 62. Л. 7. А.К. Дживелегов принимал участие в работе редколлегии в

1951-1952 гг., однако его имя в печати в составе редколлегии не появилось в связи с его

смертью.

14

Предисловие к изданию 1998 года

Утченко (1976) и доктор филологических наук Федор Александрович

Петровский (1978).

Потребовалось пополнение редакционной коллегии свежими силами.

3 мая 1971 г. Президиум Академии утвердил ее новый состав, в том числе ее

председателем - избранного редколлегией академика Дмитрия Сергеевича

Лихачева. В состав редколлегии были введены тогда А. Л. Гришунин, Б.Ф.

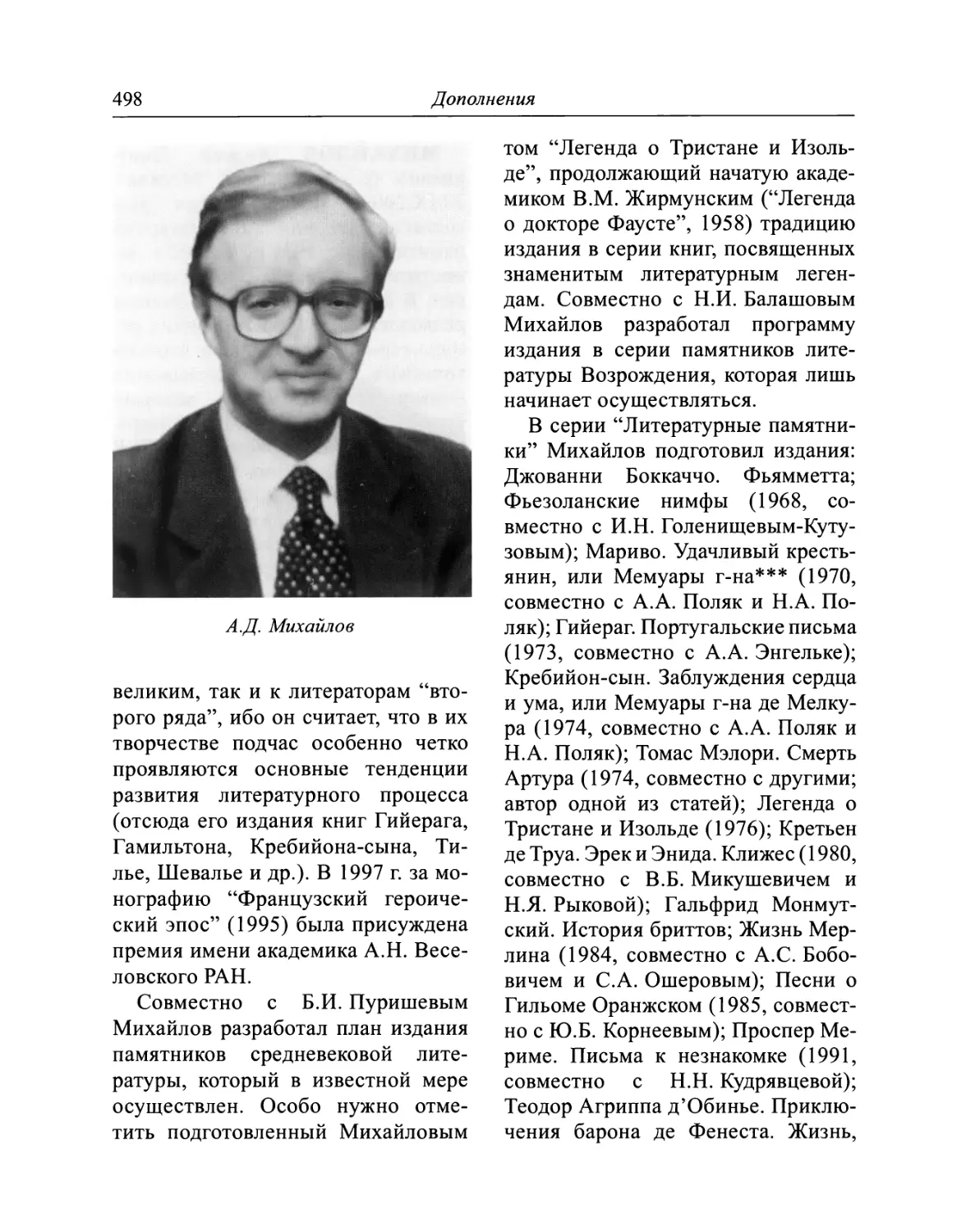

Егоров, А.Д. Михайлов. Б.И. Пуришев, Г.В. Церетели (скончался в 1973 г.).

В последующие годы редколлегия постоянно пополнялась новыми членами:

в 1974 г. - Д.А. Ольдерогге, в 1975 г. ими стали Л.А. Дмитриев, М.И. Стеб-

лин-Каменский, Г.В Степанов, в 1976 г. - М.Л. Гаспаров и Н.Я. Дьяконова.

В 1978 г. в редколлегию были введены СО. Шмидт и директора

литературоведческих институтов Г.П. Бердников и A.C. Бушмин. В 1984 г. - H.A.

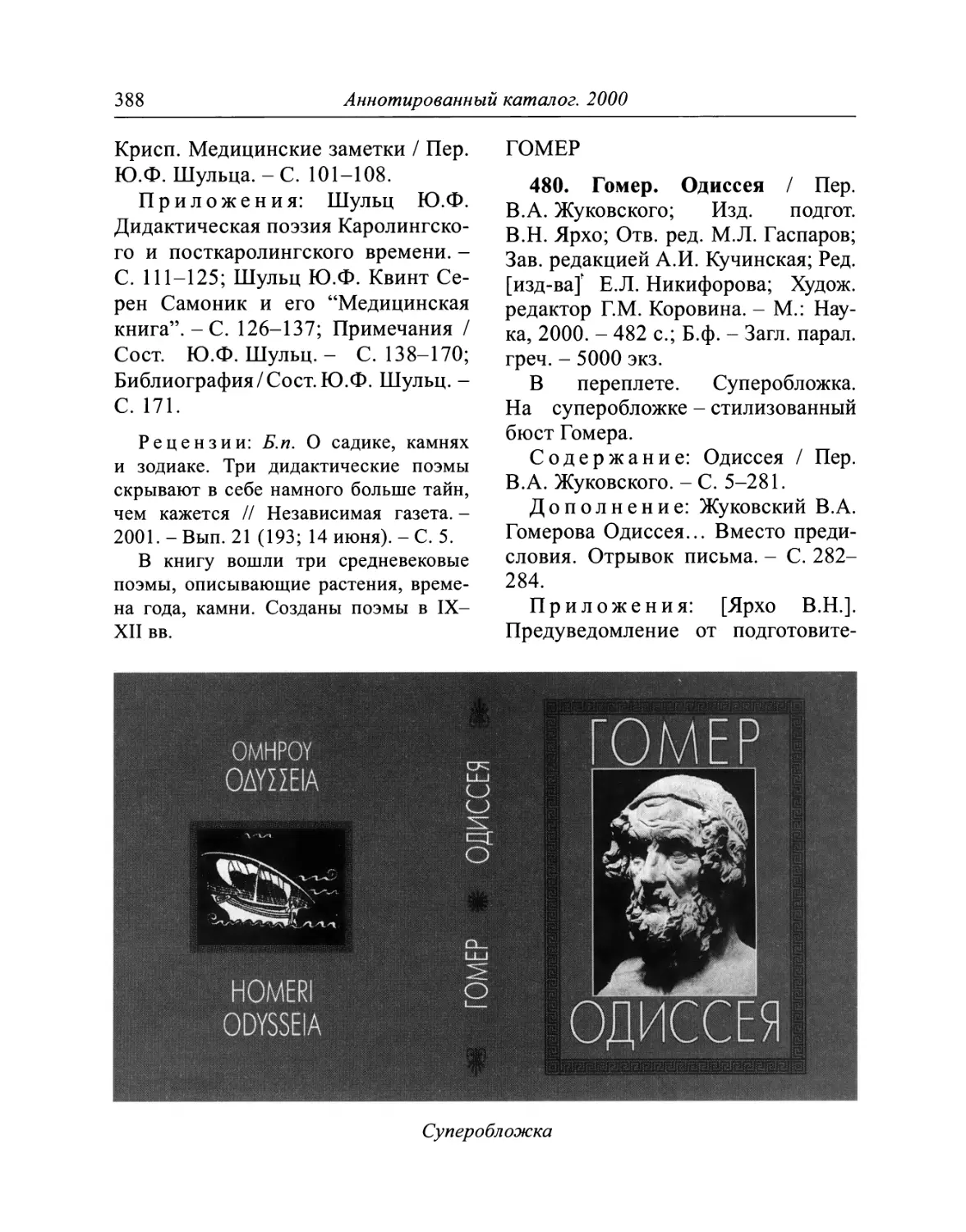

Жирмунская.

В октябре 1986 г. в редколлегию в качестве ученого секретаря была

введена И.Г. Птушкина.

В 1989 г. в состав редколлегии были включены В.Е. Багно, В.Э. Вацуро,

A.B. Лавров и И.М. Стеблин-Каменский.

Постановлением Пленума Научно-издательского совета АН СССР от

27 декабря 1990 г. председателем редакционной коллегии был утвержден

избранный ею доктор филологических наук, профессор Борис Федорович

Егоров, а Дмитрий Сергеевич Лихачев по единодушному решению стал ее

почетным председателем14.

3

Книжные серии известны в Европе со времен итальянского типографа и

издателя Альда Мануция. Были они и в России: "Академическая библиотека

русских писателей", "Библиотека великих писателей", "Всемирная

литература", "Русские и мировые классики", "Библиотека всемирной литературы"...

При творческом усвоении традиций этих серий "Литературные

памятники" по своему составу и по значению не похожи ни на одну из них: в ней

осуществляются свои собственные, особые методы исследования литературы и

распространения знаний о ней.

У "Литературных памятников" нет строго фиксированной программы.

В обобщенном смысле можно сказать, что здесь издается классика мировой

литературы и исследуются "белые пятна" истории словесности от глубокой

древности и почти до наших дней.

Первым изданием серии, вышедшим в свет, было "Хожение за три моря

Афанасия Никитина, 1466-1472" (1948). Книгу подготовила выдающийся

14 Дальнейшая история редколлегии изложена ниже, в статье «И еще 10 лет серии

"Литературные памятники"» А.Д. Михайлова с дополнительными примечаниями Е.В. Халтрин-

Хал туриной.

Предисловие к изданию 1998 года

15

ученый, член-корреспондент Академии наук СССР Варвара Павловна

Адрианова-Перетц (1888-1972). Она же разработала основные структурные

принципы построения изданий серии: расположение статей, способ

подключения комментариев, систему указателей и всего аппарата.

В первые годы издавались по преимуществу древние памятники:

"Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне..." (1949), "Слово о

полку Игореве" (1950), письма Цицерона (3 книги, 1949-1951), "Повесть

временных лет" (1950). С 1956 г. в серию стали включаться произведения новой

литературы, в частности русской: "Басни" И.А Крылова (1956), "Герой

нашего времени" М.Ю. Лермонтова (1962). Потом и зарубежные: "Опыты" М. Мон-

теня (1954, 1958, 1960), произведения М. Робеспьера (1965), "Мельмот

Скиталец" Ч.Р. Метьюрина (1976), рассказы У. Фолкнера (1977) и мн. др.

Структура серии, не имеющей географических и хронологических

рамок, дает возможность показать литературные достижения всех времен и

народов, а значит, ввести в обиход науки и культуры новый материал для

истории и теории мировой литературы, обновить понятие "классика".

Важнейшая задача редколлегии - тематическое планирование изданий.

Планы составляются путем разработок самой редколлегии, а также изучения

и отбора поступающих заявок. Редколлегия не только намечает книги для

издания, но и выбирает специалистов для их подготовки. По

представлениям редколлегии планы утверждаются Научно-издательским советом (НИСО)

Академии наук, а издательство "Наука" заключает с исполнителями

договоры. Подготовленные и включенные в план рукописи утверждаются к печати

редколлегией серии, которая работает в тесном контакте с

соответствующими редакциями издательства "Наука" в Москве и Санкт-Петербурге, а в

последние годы и с научно-издательским центром "Ладомир".

Выпуск книг серии "Литературные памятники" стал существенной

частью всей издательской деятельности Академии наук. Со времени

основания серии книги выпускались Издательством АН СССР (директора А.И.

Морозов, А.И.Назаров), преобразованным в 1964г. в издательство "Наука",

последовательно руководимым директорами A.M. Самсоновым, Г.Д. Ком-

ковым, а также директором Ленинградского отделения Д.С. Рыжаковым.

В настоящее время изданию литературных памятников способствует

дирекция издательства "Наука", возглавляемая В.И. Васильевым; отделением в

Санкт-Петербурге руководит СВ. Вальчук.

В Москве подготовкой литературных памятников занималась сначала

Редакция литературы, языка и искусства (заведующий А.К. Владимирский), а

с 1962 г. - Редакция истории культуры и искусства, возглавляемая до 1982 г.

А.Б. Стерлиговым. Не редактируя книги серии непосредственно, он вникал

в ход подготовки их всех, в том числе наиболее сложных,

"труднопроходимых" изданий ("Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского, "Мои

воспоминания" А.Н. Бенуа и другие).

16

Предисловие к изданию 1998 года

С 1983 по 1990 г. сменилось несколько заведующих редакцией, а в 1990 г.

она была преобразована в редакцию "Наука-Культура" (заведующая А.И. Ку-

чинская). В Санкт-Петербурге редакцию теперь возглавляет H.A. Никитина.

В издательстве "Наука" образовалась группа высокопрофессиональных

редакторов, специализирующихся на подготовке книг серии. Особенно

большое участие в редактировании "памятников", в проведении выработанных

редколлегией принципов структурной организации книг и их оформления

принимали в Москве редакторы Л.А. Катанская, O.K. Логинова, Д.П. Лбова,

Ф.И. Гринберг, И.Г. Древлянская. Сейчас книги серии редактируют H.A.

Алпатова, Е.Л. Никифорова, А.Н. Торопцева, Е.В. Белова. В Санкт-Петербурге

ведущими редакторами книг серии были Е.А. Гольдич, Т.А. Лапицкая,

Е.А. Смирнова.

Заинтересованно и внимательно относились к производственным

проблемам серии заместитель директора издательства Н.Е. Брусиловский и

заведующий производственным отделом А.И. Тришкин. Строгий,

академический стиль оформления книг серии многие годы поддерживает заведующий

отделом оформления художник Б.И. Астафьев, сделавший сам ряд удачных

книг серии и привлекающий для их оформления ведущих мастеров

книжного дела, например художника В.Г. Виноградова, который оформил более

70 книг.

Многие годы изданию книг серии способствовал ученый секретарь

НИСО Академии наук Е.С. Лихтенштейн.

За пять десятилетий существования серии при ней сложился большой

круг высококвалифицированных специалистов и исследователей (около

400 человек): литературоведов, историков, переводчиков, текстологов,

комментаторов, библиографов. Все их имена даются при описании книг, о

некоторых из них будет рассказано в дальнейшем.

Главное качество, которое отличает книги серии, - это научность,

поэтому они рассчитаны прежде всего на филологов, историков, философов,

искусствоведов, профессоров и преподавателей университетов,

педагогических институтов, на студентов и вообще читателей, серьезно

интересующихся литературой, наконец, на библиофилов. Но доступны они и просто

образованному читателю. У серии вполне закономерно появились и свои

коллекционеры.

С 1948 г. в серии издано (по названиям, не считая переизданий и

репринтов) более 360 книг. Временной диапазон - более тридцати веков: от

южнокитайских сказаний XII в. до нашей эры - до стихотворений французского

поэта Г. Аполлинера, а в русской литературе - до произведений XX в., почти

наших дней ("Василий Теркин" А. Твардовского).

Существенную проблему составляет отбор памятников, ибо его

критерии могут быть разными. Ключевым здесь выступает понятие "литератур-

Предисловие к изданию 1998 года

17

ный памятник" - животрепещущий и главный вопрос, влияющий на отбор.

Решение этой проблемы складывалось в редколлегии постепенно, прошло

свои этапы и, естественно, вызывало отклики и споры в печати.

Так, например, в 1964г. Н.Л.Степанов критиковал серию за

"всеядность"15. Под "литературными памятниками" он был склонен понимать

лишь крупнейшие литературные произведения - так называемые шедевры

мировой классики. Мемуары арзамасца СП. Жихарева, статьи декабриста

М.Ф. Орлова, фельетоны В.В. Воровского, исторические сочинения, при

всей их ценности, по мнению Н.Л. Степанова, не подходят под это понятие;

мемуары, с его точки зрения, должны печататься в особой серии;

исторические, публицистические и философские сочинения - тоже.

В контурах серии некоторые исследователи видят продуманный план,

другие рассматривают серию как собрание книг, имеющих самостоятельную

ценность, но не связанных единой целью.

Самые большие расхождения во мнениях вызывает соединение в одной

серии произведений художественной литературы с историческими и

документальными текстами "неканонических" для литературы жанров.

Некоторым оппонентам такое смешение представляется неправомерным и

ненужным. По мнению Д.Д. Благого, говоря о понятии "памятник", часто забывают

об эпитете "литературный", хотя именно он вносит в это понятие

существенное ограничение: "литературные памятники" - произведения

художественной литературы, принадлежащие искусству слова.

Другие, напротив, утверждают, что включение в серию классических и

неклассических жанров, признанных и неизвестных ранее памятников

необходимо и продуктивно.

"Литературные памятники" определяются в опубликованных обзорах и

как серия источников по истории культуры, и как серия шедевров мировой

литературы, и как серия отечественной и зарубежной классики. Тип издания

оценивается как академический (древнерусские памятники и русская

классика XIX в.16) и научный, что не исключает для многих книг серии массового

адресата.

При определении состава серии редколлегия исходит из целого ряда

принципов. В серию включаются прежде всего цельные произведения, но

также и циклы, сборники рассказов ("Записки охотника" И.С. Тургенева),

сборники стихотворений и басен ("Вечерние огни" А. Фета, "Думы" К. Ры-

15 Степанов Н. Без точной цели // Вопросы литературы. 1964. № 12. С. 156-159.

16 Применительно к переводной словесности не принято говорить об "академичности"

изданий; однако одна из крупных заслуг редколлегии серии заключается в том, что целый ряд

книг античной, средневековой, а также французской, английской и немецкой литературы

XVII-XIX вв., французской поэзии конца XIX в. и литератур Востока, несомненно,

подготовлен на уровне академических изданий.

18

Предисловие к изданию 1998 года

леева, "Басни в девяти книгах" И.А. Крылова). В этих случаях состав

сборников чаще всего был определен самим автором - именно это делает книгу

"памятником" литературы и позволяет включить ее в серию.

Наследие больших поэтов, таких как Тютчев и Баратынский, в

совокупности своей представляет единое целое, и потому собрания их

стихотворений, даже и не сведенные в единый "цикл", можно считать безусловными

"памятниками".

Обосновано включение в серию и литературно-критических статей

("Русские классики" H.A. Добролюбова, "Книги отражений" И. Анненского);

в принципе могли бы быть изданы "Статьи о Пушкине", "Письмо к Гоголю"

В.Г. Белинского, "Очерки Гоголевского периода русской литературы"

Н.Г. Чернышевского и т.п.

"Литературными памятниками" признаются выдающиеся журналы и

альманахи: "Северные цветы", "Севернаялира", "Урания" М.П. Погодина,

"Европеец" И.В. Киреевского. Заслуживал бы воспроизведения в серии и такой

уникальный памятник этого жанра, как "Мой временник" Б.М. Эйхенбаума.

Дифференцированного отношения требуют мемуары. Широко

известные, много раз изданные воспоминания, например Авдотьи Панаевой,

могут издаваться (и издаются) в специальной мемуарной серии издательства

"Художественная литература". Но есть редкие мемуары, требующие

научного издания и соответствующего комментирования: это, например,

воспоминания А.О. Смирновой-Россет, Александра Бенуа, Ларошфуко, кардинала

де Реца и т.п. Можно было бы включить в серию воспоминания Е.Ф. Юнге,

Е.А. Штакеншнейдер, "Мемуары идеалистки" Мальвиды Мейзенбуг и др.

Изданные в серии исторические памятники (сочинения Юлия Цезаря,

Тацита, Плутарха, Фукидида, Григория Турского и др.) представляют

собой не только исторические, но и литературные памятники. Они не

только воспроизводят исторические события, но в свое время, когда

письменность была мало дифференцирована, воспринимались как художественные

произведения.

Для издания сочинений строго исторического жанра в 1972 г. была

основана особая серия - "Памятники исторической мысли", руководимая сначала

академиком Л.В. Черепниным, а потом академиком A.M. Самсоновым.

"Литературные памятники", по сути дела, создали эту серию, передав ей

свой опыт, свои эдиционные принципы и даже на первых порах готовые

рукописи.

Оправдано включение в серию эпистолярных циклов; таковы

изданные в серии "Письма" Плиния Младшего, "Послания" Ивана Грозного,

письма A.B. Суворова, А.О. Корниловича, И.С. Аксакова, П. Мериме,

Б. Шоу, Т. Манна, переписка Ф.М. и А.Г. Достоевских, "Личная переписка"

Екатерины II и Г.А. Потемкина.

Предисловие к изданию 1998 года

19

Ораторские жанры также в определенные эпохи правомерно входили в

понятие "литература". Именно поэтому в серию вошли речи Демосфена и

Цицерона, Робеспьера и Сен-Жюста. Так, в принципе могли бы быть изданы

судебные речи А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасовича.

Таким образом, при всем многообразии и пестроте книг серии, ее

гигантском временном и географическом охвате, она обладает собственным

"лицом", так как в основу положено достаточно широкое, но четкое

представление о "литературном памятнике" как объекте исследования и издания.

Для редакционной коллегии "литературный памятник" - это

художественный (в самом широком и исторически подвижном смысле этого слова) текст,

обладающий нерасторжимым единством, закрепленным не только авторской

волей, но и условиями бытования в читательской среде. Кроме того,

"литературный памятник" - это текст, очень характерный для своего времени,

отражающий типичные предпочтения той или иной эпохи, выявляющий как

доминирующие тенденции определенного этапа развития культуры, так и

новаторские поиски, которым будет суждено принести ощутимые плоды

в будущем.

* * *

Главная задача серии при формировании ее репертуара -

историко-литературная. Именно поэтому книги серии в какой-то мере составляют

материальную основу изданной Институтом мировой литературы Академии

наук восьмитомной "Истории всемирной литературы" (1983-1994),

идейным вдохновителем которой был академик Н.И. Конрад. В серии издавались

прежде всего произведения, сыгравшие значительную роль в истории

литературы: учитывалось место произведения в литературе своего времени, его

"эпохальность", связь с началом какого-то нового периода истории и

развития литературы. Принималась во внимание соотнесенность произведения с

другими, также заслуживающими научного издания (особенно интересным

в этом направлении мог бы стать задуманный Н.И. Конрадом своеобразный

цикл - три "Исповеди", отмечающие переломы эпох: Августина, Руссо и

Л.Н. Толстого. Осуществление такого издания - заветная мечта

редколлегии17).

Однако в понятие "литературный памятник" включаются также

произведения "второго ряда", малоизвестные или даже ранее совсем неизвестные,

то есть не "шедевры"; произведения забытые, незаслуженно забытые и вовсе

неизвестные произведения прошлых веков: куртуазный роман "Фламенка"

(1983), сохранившийся в единственной неполной рукописи и повлиявший,

однако, на блоковскую драму "Роза и Крест"; "Гаспар из тьмы" А. Бертра-

См.: Конрад Н.И. Об издании "Исповедей" Аврелия Августина, Ж.-Ж. Руссо и Л.Н.

Толстого // Конрад Н.И. Неопубликованные работы. Письма. М., 1996. С. 169-172.

20

Предисловие к изданию 1998 года

на (1981), "Книга моего деда Коркута: Огузский героический эпос" (1962)

и т.п.

Открытием-напоминанием стало издание знаменитого романа Ч.Р. Меть-

юрина "Мельмот Скиталец" (1976, 2-е изд. - 1983) в первом полном

переводе A.M. Шадрина и в сопровождении капитальнейшего исследования

академика М.П. Алексеева, значительная часть которого посвящена восприятию

романа в России. Другим таким открытием стало издание "Рукописи,

найденной в Сарагосе" Яна Потоцкого (1968). Это произведение было

практически неизвестно широкому читателю, да и литературоведы о нем почти

ничего не знали. Издание таких произведений составляет значительную часть

общего плана серии.

Однако основу "Литературных памятников", "золотой фонд" серии должны

составлять произведения такого масштаба, как "Илиада", "Божественная

комедия", "Дон Кихот", "Гамлет", "Горе от ума", "Евгений Онегин", "Анна

Каренина", "Обломов", "Мастер и Маргарита". Часть этих произведений издана,

многие значатся в перспективном плане. Шекспир, Мольер, Герцен, Островский,

Лесков пока не изданы в серии. И.С. Тургенев представлен только одной

книгой, Гончаров и Чехов - двумя. Давно значатся в планах сборник стихотворений

Лермонтова 1840 г., "Евгений Онегин", "Хаджи Мурат".

Читатели видят разницу между А. Фетом в расцвете поэтических

сил и "senilia", изданных в серии "Вечерних огней". К.Н. Леонтьев писал

А.А.Александрову 17 февраля 1889 г. из Оптиной пустыни: «Продолжаю

радоваться за Фета, и сызнова с большим удовольствием и чувством

перечитывал все эти дни его старые (т.е. молодые) стихи; но его "Вечерними

огнями" восхищаться, как другие, решительно не могу»18. Издавать (и

переиздавать) "Вечерние огни" было можно и нужно. Но гораздо важнее было бы

научное издание сборников стихотворений Фета - 1850 и 1856 гг.

Даже ограничившись изданием так называемых классиков, мы

неизбежно встали бы перед рядом проблем, ибо и понятие "классика" оказывается

трудноустановимым.

"Классика" в нашем случае - это произведения литературы отдельных

народов, ставшие достоянием мировой культуры. Нередко это "общее

достояние" ограничивается рамками какого-либо одного культурного ареала:

у народов Европы свой набор "классиков", у народов Востока - свой; свой

у народов Африки, Южной Америки и т.д. Между тем существуют

литературные памятники мирового значения, которые вряд ли стоило бы здесь

перечислять.

Содержание понятий "литература" и "литературный памятник"

применительно к нашей серии установилось не сразу. Поначалу они воспринима-

Александров А. Памяти К.Н. Леонтьева. Сергиев Посад, 1915. С. 60.

Предисловие к изданию 1998 года

21

лись как литературные свидетельства истории; для В.П. Волгина-

"источники"; для Д.Д. Благого - шедевры литературы в окружении дополняющих

материалов и статей.

Принципы отбора "памятников" первым систематизировал Н.И. Конрад.

Он опирался на исторический подход к литературе, при котором

учитываются присущие каждой эпохе и каждому народу представления о жанровом и

ценностном составе литературы. В соответствии с этим в серию могут

включаться как произведения, которые принадлежали к "литературе" по

понятиям своего времени, так и те, которые представляются литературными

с современной точки зрения.

Исторический подход допускает включение в серию произведений

словесности, представляющих разные типы отражения и познания

действительности; характерные для разных исторических систем литературы:

памятники символико-поэтические и исторические, документальные и философские,

а также смешанные и пограничные литературные формы. В серию могут

входить и ранние безымянные произведения словесности, и шедевры эпохи

литературной зрелости, произведения признанных писателей и памятники,

созданные непрофессиональными литераторами.

Н.И. Конрад как председатель редколлегии дал первое теоретическое

осмысление особенностей состава серии в статье, помещенной в

справочнике "Литературные памятники" в 1967 г. Эта статья- своеобразный итог

исследований ученого в области истории мировой литературы, получившей

в то время теоретическое оформление. В статье о "Литературных

памятниках" научная теория преображалась в практическую программу книжного

издания. Н.И. Конрад реализовывал принципы, связанные с его идеями

сравнительно-исторического изучения литератур Востока и Запада, мирового

литературного процесса. Для него это была "живая материальная основа"

вышеупомянутой "Истории всемирной литературы", в создании которой он

участвовал как организатор и автор.

"Мировая литература" для Н.И. Конрада - такая же важная категория, как

"всеобщая история". Типологические связи литератур - показатель единства

культурно-исторического развития человечества и в конечном счете -

родства человеческой природы. Эту "общность", по мысли Конрада, и должна

была раскрывать серия "Литературные памятники". "Литературные

памятники" в этом смысле - источник научно обработанного материала для

поэтики всемирной литературы, отражение системности и движения литератур,

преемственности идей и форм, что составляет главный вопрос изучения

истории литератур. Разным эпохам и ареалам свойственны свои представления

о характерных произведениях и жанрах, не совпадающие с представлениями

других систем, в том числе и с нашими, современными представлениями.

22

Предисловие к изданию 1998 года

Отсюда же кажущиеся "странности", пестрота форм, которые отмечаются

иногда в изданиях серии.

Н.И. Конрад предусматривал в качестве необходимого принципа отбора

применение и ценностного критерия: памятник может быть неизвестным,

неизученным, но репрезентативным для данной эпохи и страны. В то же

время для распространения знаний о мировой литературе Н.И. Конрад

предпочитал непреходящие ценности - шедевры литературы.

Академик Д.С. Лихачев, приступивший к руководству "Литературными

памятниками" в 1971 г., обобщил опыт своих предшественников, но

сформулировал принципы построения серии с учетом новой культурной и

издательской ситуации. В последнем по времени выпуске справочника серии (1984)

Д.С. Лихачев поддержал первоначальную программу серии, но внес и нечто

принципиально новое: признание некоторой "стихийности" серии, ее

зависимости от реального хода научного процесса и читательского спроса.

Д.С. Лихачев воспринял от своих предшественников исторический

подход к литературе и ее памятникам. Он изучает их в исторической динамике:

формирование представлений о литературе, историко-литературного

самосознания, определяющего движение жанров. В ранние эпохи, например, на

Руси литература не осознавала еще себя литературой, смыкалась с

письменностью - деловой, религиозной и прочей. Поэтому в составе серии нет

строгих границ - жанровых, ценностных и др. "Литература" понимается

исторически; в нее включаются многие непривычные современному сознанию

пограничные формы.

Для Д.С. Лихачева особенно характерны и дороги

морально-гуманистические аспекты: исторический подход к литературе имеет не только

научное, но общекультурное значение, учит уважать непохожесть иных культур

на свою, воспитывает терпимость и широту взгляда. Серия "Литературные

памятники", охватывая и объединяя литературную культуру всех народов и

всех времен, способствует интернационализации сознания своих читателей.

Исходя из практических условий и задач, Д.С. Лихачев определяет

"Литературные памятники" как "бесконечно продолжающееся" издание типа

периодики, реагирующее на те или иные научные и издательские возможности,

а также и на читательские запросы.

Таким образом, своеобразный состав "Литературных памятников"

сложился в процессе разработки замысла серии ее руководителями, членами

редколлегии, участниками издания, стремившимися воплотить в серии и

объективное научное, и в то же время свое индивидуальное представление

о литературных ценностях, составе "литературы", мировом литературном

процессе.

Состав серии - это открытая теоретико-литературная и аксиологическая

проблема, решить которую так же трудно, как дать определение литератур-

Предисловие к изданию 1998 года

23

ному факту или художественной ценности. Неоспорима заслуга серии в том,

что она восстанавливает и хранит забытые ценности, объединяет научные

силы в их разыскании и исследовании. Отсутствие строгой заданности дает

свободу поискам ученых и развитию серии.

Понятие "литературные памятники" стало активно исследуемой научной

проблемой. В 1986 г. в Московском полиграфическом институте защищена

кандидатская диссертация O.A. Казниной «"Литературные памятники" как

тип книжной серии (Опыт и проблемы издания)», где обоснован взгляд на

"Литературные памятники" как на "развивающийся метод организации

художественного и научного материала, для которого не могут быть установлены

неизменные правила".

* * *

Второй основной вопрос после определения принципов отбора

памятников: как их издавать?

"Литературные памятники" - издание особого типа, научное издание,

издание-исследование. Именно это отличает их от разнообразных серий

других издательств и привлекает своего читателя. Часто это научный работник,

студент, аспирант, всякий начитанный человек, желающий полнее понять

произведение, заглянув "глубже текста".

Научность книг серии естественно проявляется в характере издания,

которое предполагает подлинное, точное и полное воспроизведение текста,

безупречный художественный перевод, исчерпывающие научные сведения о

произведении в примечаниях и статьях, удобство пользования справочным

аппаратом.

Книга, как правило, состоит из трех основных разделов: 1) текст

памятника; 2) "Дополнения" - другие редакции и варианты текста; здесь же могут

быть помещены документы и материалы, позволяющие глубже понять

публикуемый памятник; 3) "Приложения" - исследовательская статья и научно-

справочный аппарат издания, включающий в себя текстологические

обоснования, реально-исторические примечания и указатели.

Цель серии - представить самые полные и новейшие научные

материалы, связанные с данным памятником, в форме, доступной и для

неспециалиста, но без адаптации, т.е. все, что требуется для глубокого и всестороннего

понимания издаваемого памятника.

Каждое издание становится, таким образом, как бы "энциклопедией" по

данному литературному памятнику, публикуя который, редколлегия

старается открыть что-нибудь новое: это может быть неизвестный или заново

проверенный текст, новый перевод (например, в "Песни о нибелунгах", 1972,

перевод Ю.Б. Корнеева), материалы, соответствующие новому важному

24

Предисловие к изданию 1998 года

этапу изучения, неизвестные ранее другие редакции и варианты, интересные

дополнения, комментарии, иллюстрации.

Так, например, книга "Жизнь Артемия Араратского", впервые изданная

в 1813 г.,- находка серии. Перевод с армянского- самого автора19. Книга

очень редка, сохранилось всего несколько экземпляров, один из них - в Мате-

надаране.

Лирическая повесть средневековой Японии "Исэ моногатари" (1979)

была издана в память об исследователе и переводчике этого шедевра -

академике Николае Иосифовиче Конраде.

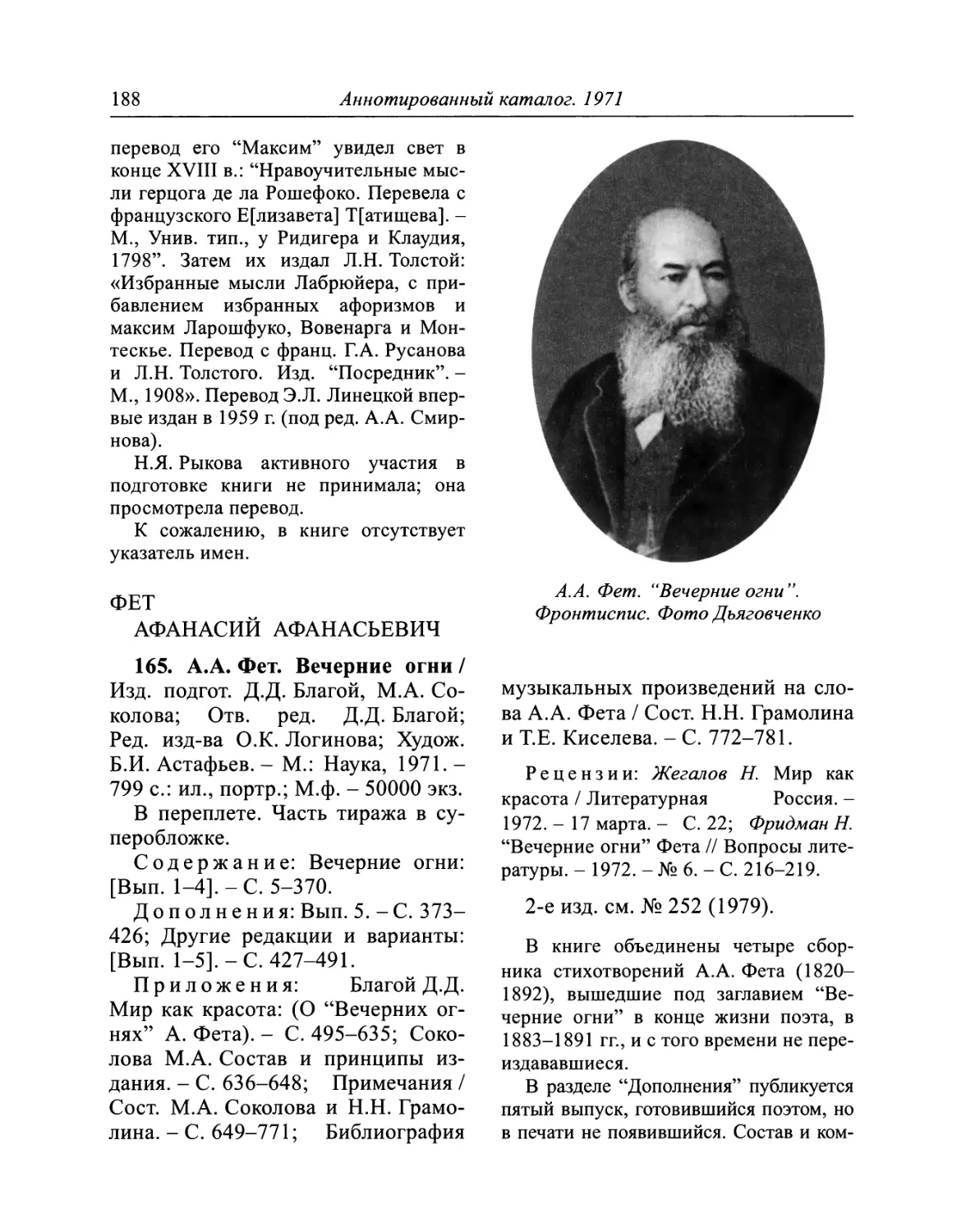

"Вечерние огни" А. Фета (1971) примечательны яркой статьей Д.Д.

Благого "Мир как красота".

Статья М.П. Алексеева в издании "Мельмота Скитальца" -

великолепное, всеобъемлющее исследование этого произведения Ч.Р. Метьюрина,

заново открытого и возвращенного русскому читателю в полном виде.

В книге "Капитанская дочка" (1964; издание подготовил Ю.Г. Оксман)

текст заново перепроверен, приведены варианты, выбранные из рукописей.

В "Дополнениях" публикуются записанные самим Пушкиным предания о

Пугачеве, "Рассказ моей бабушки" А.П. Крюкова, отзывы современников

о повести Пушкина и более поздние научные и критические суждения -

до В.В. Виноградова и Ю.М. Лотмана включительно.

Научное издание текстов в серии основывается на положениях

современной текстологии. Точность текста - одно из главных требований к его

изданию. Поэтому публикация в серии основывается на подробном

предварительном исследовании истории текста и его научном установлении.

За текстом следует его литературоведческая интерпретация. Все это

составляет единую задачу, решаемую на основе предварительного

литературоведческого исследования.

Но так как литература сложна и многообразна, в текстологии не может

быть рецептурных решений, и серия отражает процесс научных исканий; при

этом возникают различные варианты решений. Так, бывают издания, точно

воспроизводящие древнерусские списки; в необходимых случаях - в

зависимости от сохранности источников - производится вынужденная

реконструкция текста посредством конъектур и различных поправок.

Некоторые решения были приняты в порядке эксперимента и не

претендуют на абсолютную непогрешимость. Так, двухтомное издание лирики

Тютчева (1965) разделило эту лирику на "золотой фонд" и "малоценное",

юношеское, идеологически неприемлемое... Подобная "сортировка" стихо-

19 Армянский оригинал, впрочем, не обнаружен. Предполагают, что его и не было, что книга

писана в Петербурге сразу на русском языке.

Предисловие к изданию 1998 года

25

творений великого поэта едва ли правомерна, а критерий идеологический не

выдерживает критики.

Издание дневников и писем Д.Г. Байрона (1963) исключительно

интересно, однако материал представлен избранно, что, естественно, снижает

достоинство книги. Избранные произведения составили также книги Шелли и

Кольриджа.

К экспериментальным решениям можно отнести издание "Цветов Зла"

Ш. Бодлера (1970), в котором предпринята попытка реализации замысла

поэта. Здесь воспроизведен текст по авторскому проекту третьего издания.

В этом отношении оно оправданнее французских изданий, возвращавших

текст к прижизненному второму изданию, не соответствовавшему

последней воле автора.

Выше уже упоминалось о том, что при издании памятников зарубежных

литератур редколлегия серии стремится достичь научного, академического

уровня, несмотря на то что текст памятника, как правило, публикуется лишь

в переводе. "Конечно, вершиной академизма, - писал В. Турбин, - было бы

двуязычное издание каждой нерусской книги: подлинник-перевод. За ним -

исследовательские статьи, комментарии, примечания. Но так делается лишь

в отдельных случаях, а в целом мечтать о двуязычных книгах - утопия, на

пути к которой стоят неодолимые экономические препятствия"20. Тем

большая ответственность, заключает В. Турбин, ложится на переводчиков.

Для перевода выбираются наиболее авторитетные зарубежные издания

оригинального текста, которые также подвергаются историко-текстологиче-

скому исследованию. Так, первый полный перевод "Мельмота Скитальца"

на русский язык сверен по наиболее точному изданию подлинного текста

(Лондон, 1892).

Памятник может быть представлен в нескольких переводах (как это

сделано, например, в издании "Цветов Зла" Ш. Бодлера, сонетов Эредиа), тем

более что иные старые переводы Гомера, Эсхила, Кальдерона, Андерсена

и др. - Н.И. Гнедича, Вяч. Иванова, К. Бальмонта, А. и П. Ганзен - сами

являются литературными памятниками своего времени. Споры о методах

перевода и комментирования древних и средневековых памятников ведутся

непрерывно и до сих пор21.

Каждое издание "Литературных памятников" сопровождается статьей.

Именно сопровождается, а не предваряется, ибо цель статьи не

рекомендация памятника (ею служит сам факт издания). В статье дается научное,

историко-литературное толкование произведения. Возникает потребность

20 Турбин В. Связь времен: Серия "Литературные памятники". Заметки // Новый мир. 1979.

№8. С. 255.

21 См.: Хождения в страны и века: Обсуждаем проблемы издания "Литературных

памятников"// Иностранная литература. 1983. № 3. С. 188-199.

26

Предисловие к изданию 1998 года

особо высветить личность автора памятника. Иногда необходимо дать в

книге двойное - литературоведческое и историческое - освещение памятника.

В таком случае текст сопровождается двумя статьями, как, например, в

издании романа Шодерло де Лакло "Опасные связи" (1965): историческая

характеристика раскрыта в статье "Дворянство во Франции накануне буржуазной

революции XVIII века"; вторая статья - «Шодерло де Лакло и судьба его

романа "Опасные связи"» - посвящена собственно роману и его автору.

В некоторых случаях публикация памятника предваряется короткой

статьей "От редакции", объясняющей выбор данного памятника или какие-либо

особые обстоятельства. Предисловиями Д.С. Лихачева предварила

редколлегия два издания "Моих воспоминаний" Александра Бенуа (1980 и 1990).

Специальная текстологическая статья включается в книгу ввиду особой

сложности перипетий текста в его истории. (См., например, издание романов

"Петербург" Андрея Белого, 1981 г. и "Обломов" И.А.Гончарова, 1987г.)

Историко-текстовая характеристика памятника содержится, как правило, в

преамбульной части комментариев.

Именные, предметные, географические и прочие указатели - последний

элемент справочного аппарата книги.

Иллюстрирование и оформление книг- особая забота редколлегии.

"Анакреонтические песни" Г.Р. Державина (1986) изданы с оригинальными

иллюстрациями к ним работы художника И.А. Иванова, выполненными им

как самостоятельно, так и по оригиналам А.Н. Оленина и А.Е. Егорова.

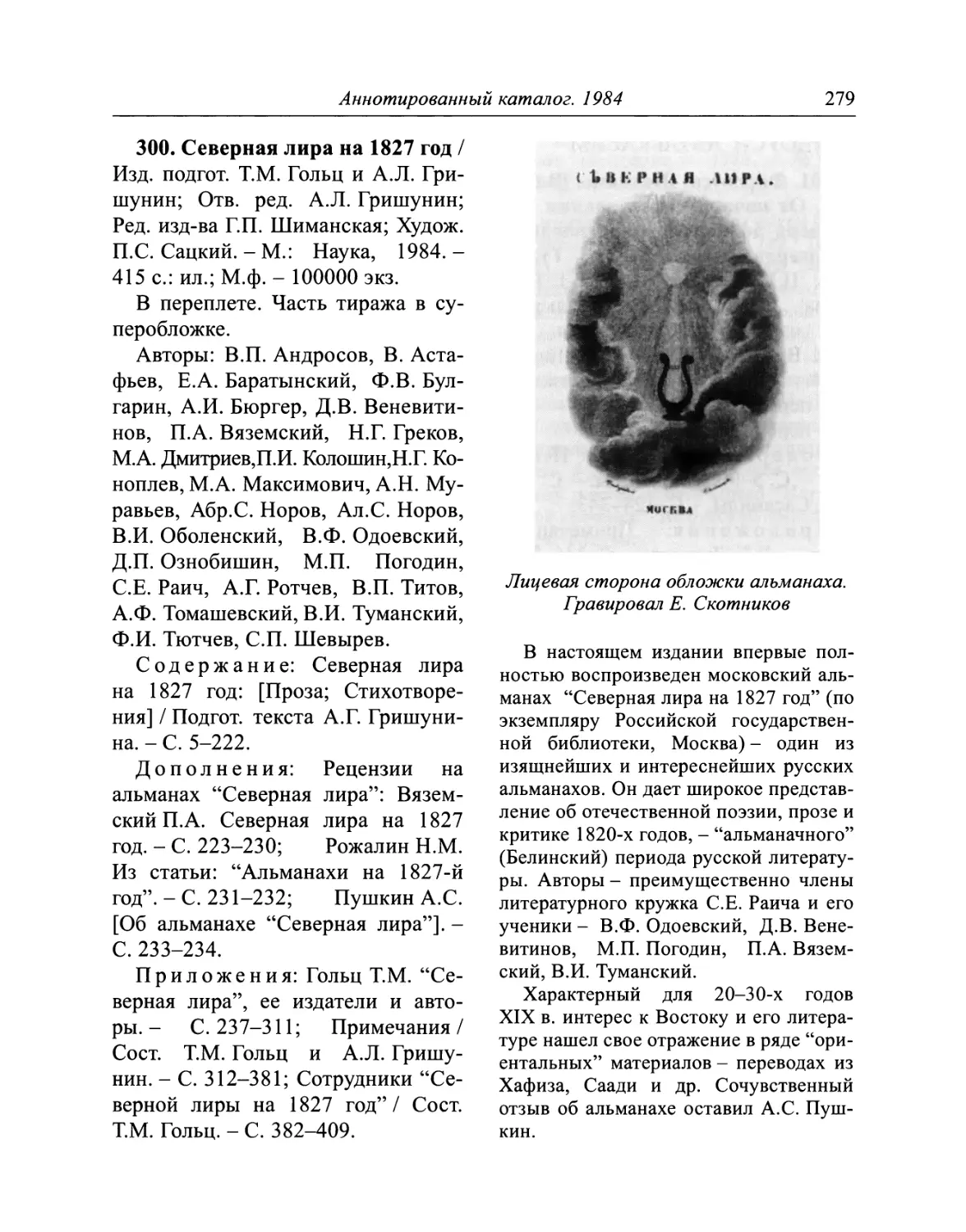

Альманах "Северная лира на 1827 год" иллюстрировал своими гравюрами

академик Е.О. Скотников. Его гравюры и были воспроизведены в издании серии.

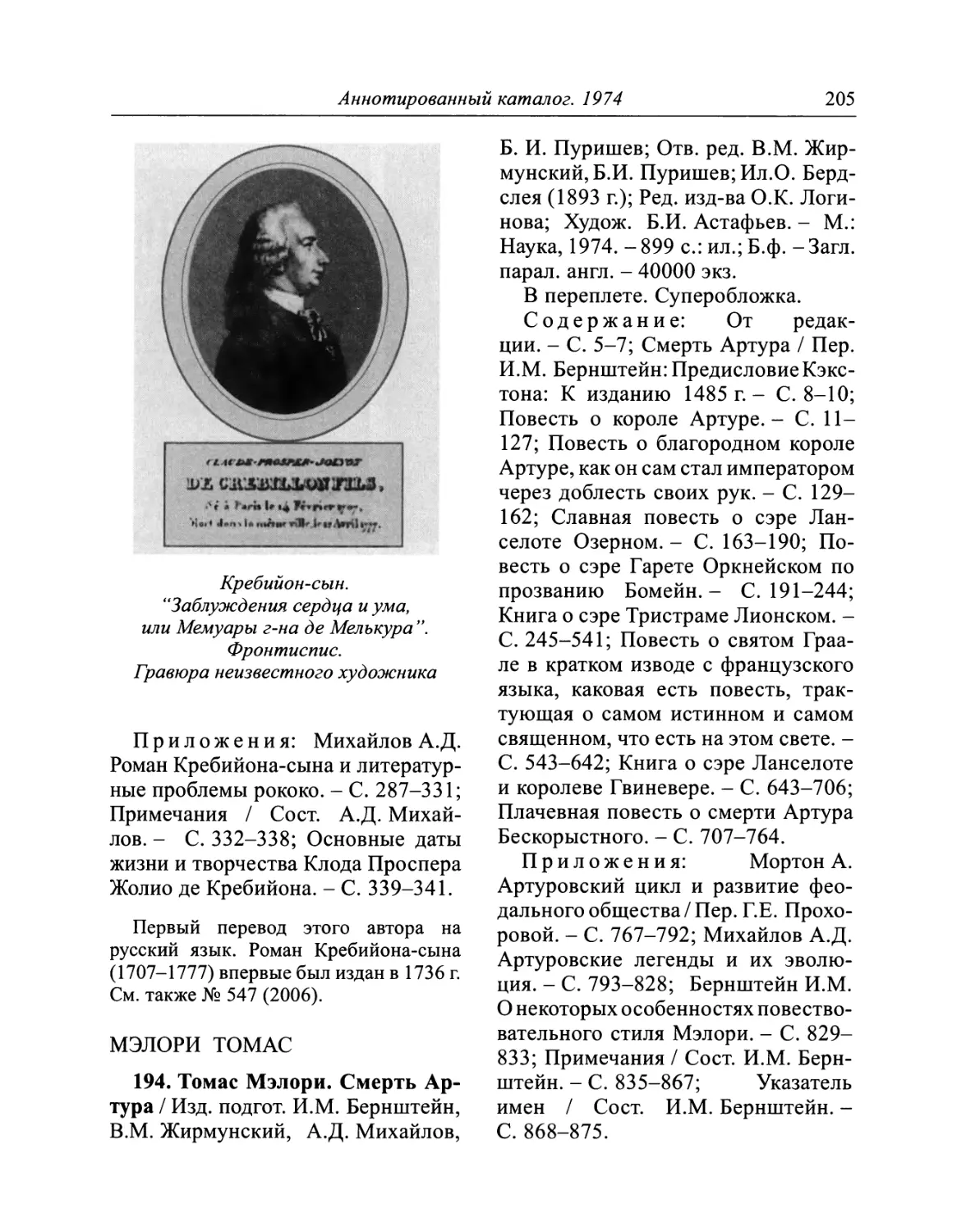

Книга Томаса Мэлори "Смерть Артура" (1974) воспроизводит классические

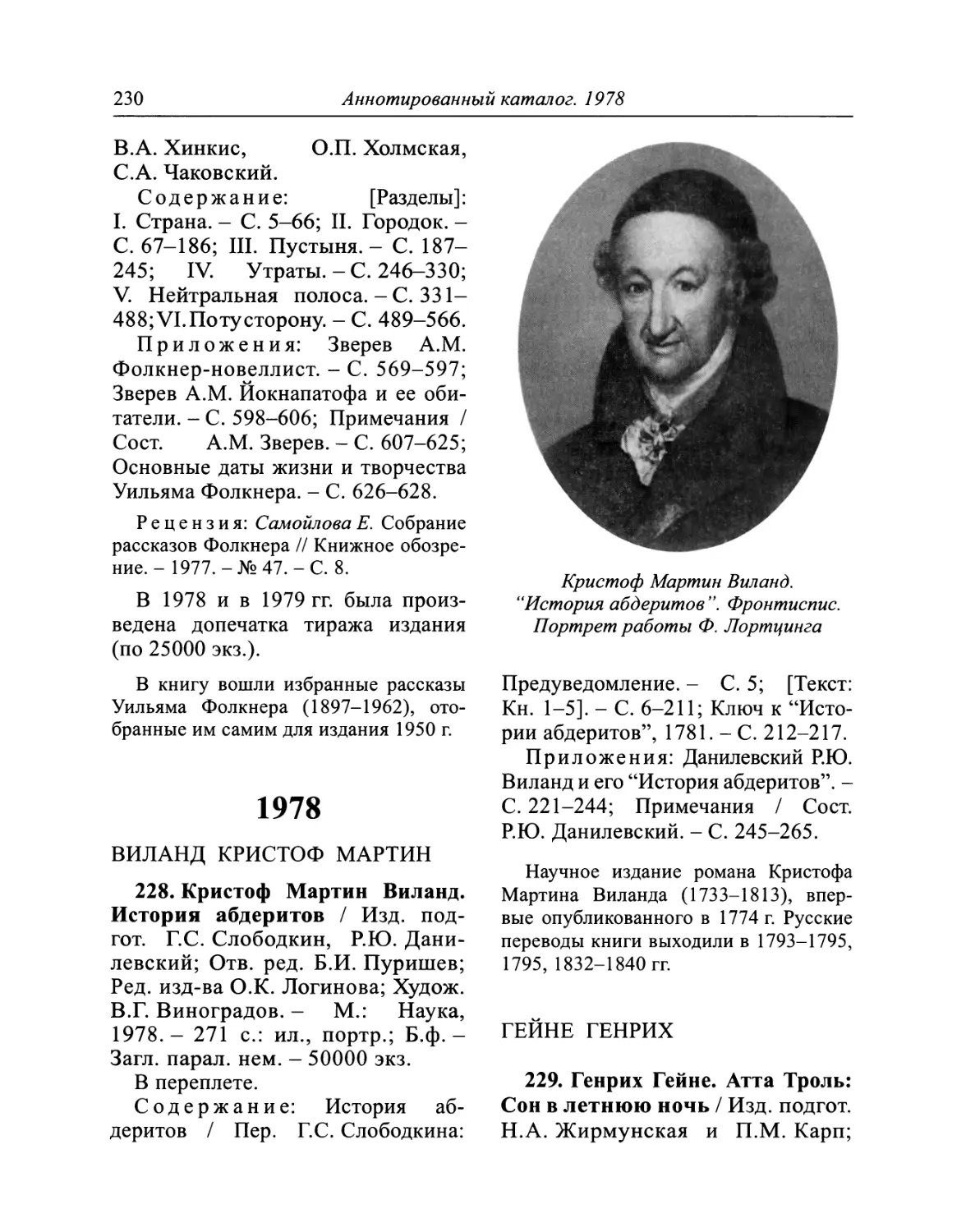

иллюстрации О. Бердслея. "Приключения Алисы..." Л. Кэрролла (1978)

сопровождаются иллюстрациями Дж. Тенниела. "Казаки" Л.Н. Толстого (1963)

изданы с иллюстрациями Е.Е. Лансере, а "Воскресение" - с

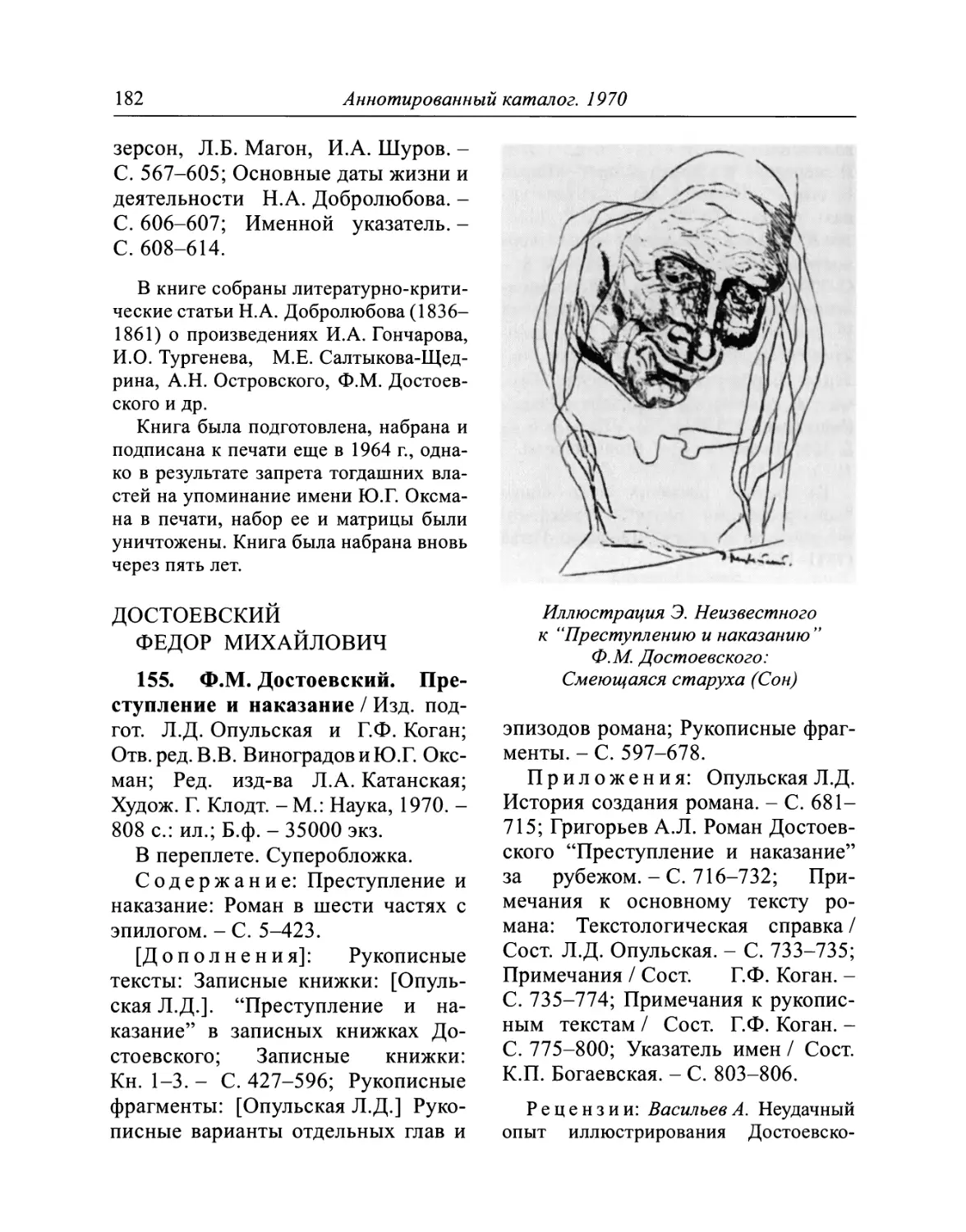

иллюстрациями Л.О. Пастернака (1964), "Преступление и наказание" Ф.М.

Достоевского (1970) снабжено рисунками Эрнста Неизвестного. Для издания книги

А.Т. Твардовского свои рисунки к "Василию Теркину" дал выдающийся

иллюстратор Орест Георгиевич Верейский (1915-1993).

Долгое время книги издавались только в большом формате (70 х 90 1/16).

В дальнейшем введен был уменьшенный формат (в 1/32 долю) - для

небольших по объему изданий, преимущественно стихов. Труднопреодолимые

материально-технические условия вызвали к жизни для нескольких книг

1989-1990 гг. увеличенный формат (70x100 1/16), а также

непривычный ярко-зеленый и коричневый цвета переплета, белое тиснение вместо

золотого.

Однообразие оформления, создаваемое серийностью переплетов,

делает особенно желательным наличие суперобложки. Пожелание "одевать"

Предисловие к изданию 1998 года

27

в суперобложки тиражи всех книг прежде встречало затруднения, так как

это требует ручной работы и поэтому нередко в суперобложках оказывалась

лишь часть тиража. Многие суперобложки "Литературных памятников"

стали значительными достижениями книжного искусства и, добавим,

библиографическими редкостями. Очевидно, что в принципе нужно издавать все

книги серии в суперобложках.

* * *

При ориентации "Литературных памятников" на широкую читательскую

среду недопустимо вульгарно-потребительское, торгашеское отношение к

книге.

Массированную атаку на научный характер "Литературных памятников"

провела в 1988 г. через "Книжное обозрение" киоскер харьковской

"Академкниги" Н. Дукина в статье "У меня, киоскера, наболело"22. Она жаловалась

на "непомерно высокие" тиражи, но главным образом ее недовольство

вызвало соотношение текста и аппарата, с большой диспропорцией в пользу

последнего. "...Во многих случаях, - пишет киоскер, - комментирование-

интерпретирование превратилось в своего рода кормушку для околонаучных

и окололитературных лиц..."; "частые и постоянные сноски... раздражают".

Особое недовольство автора статьи вызвали: "Письма из Сибири"

М.С. Лунина (особенно ввиду публикации оригинальных французских

текстов наряду с переводами), "Письма" Суворова, Плиния Младшего

("продать... одно мучение"); "Письма русского путешественника" Н.М.

Карамзина; "История франков" Григория Турского ("далекая и чужая история");

"Сады" Ж. Делиля.

О "Хожении за три моря" Афанасия Никитина она пишет: "...читаемых

страниц 15-20 при общем объеме около 100 страниц". В "Обломове"

Гончарова «50% - варианты, дополнения, комментарии и толкования. Кстати,

"Обломов" в школе уже не изучается». Но книги серии "Литературные

памятники" и не рассчитывались на обязательные школьные программы.

Требования установить для научной книги процентную "норму"

комментариев и аппарата (10, 20, 30%) "спускались" нередко и с более

высоких инстанций. Первоначально в "Положении о серии" редколлегией было

принято, что объем научного аппарата не должен превышать 15% общего

объема издания. Практика показала, что для серии подобное ограничение

неприемлемо. Объем аппарата, в том числе и комментария, диктуется теперь

соображениями разумной необходимости и целесообразности. Научные

издания классиков мировой литературы - принадлежность фундаментальной

науки, рентабельность которой не может пониматься на уровне киоскера;

Книжное обозрение. 1958. № 19-22.

28

Предисловие к изданию 1998 года

они безусловно рентабельны, но - в конечном счете и в высшем смысле.

Тираж первых книг серии "Литературные памятники" не превышал 3-10 тысяч

экземпляров. Позднее тиражи выросли в 10-20 раз, стали массовыми, что не

исключало в отдельных случаях и дефицита.

Один из читателей жалуется: «М. Волошин "Лики творчества" (серия

"Литературные памятники"). Тиража едва хватило директорам магазинов,

нужным им людям и книжным спекулянтам. Я не знаю ни одного человека,

свободно купившего эту книгу. В то же время книгами других авторов этой

же серии завалены склады и прилавки»23.

Другой читатель, рассказав о колоритной фигуре М.Ф. Орлова -

героя войны 1812 г., друга Пушкина, Чаадаева, собеседника Герцена, пишет:

«Приходится только удивляться тому, что скромная книжечка сочинений

М.Ф. Орлова издавалась в наше время один-единственный раз в 1963 году

издательством Академии наук СССР в серии "Литературные памятники".

Тираж - 6 тысяч экземпляров. Я обошел с десяток букинистических

магазинов Москвы, желая приобрести это издание. Наконец, в "Академкниге",

что на улице Горького, мне сказали: - Не ищите, бесполезно. Все издания

60-х годов, которые были не распроданы, уже уничтожены (!)»24.

Многообразие книг серии, их распределение по регионам, историческим

эпохам, национальным литературам подробно проанализированы ниже.

Здесь же хотелось бы сказать о "книге", которой никогда не было в планах

серии; между тем о ней неизменно говорят читатели на встречах с членами

редколлегии, пишут в газеты и в издательство "Наука". Книга эта - Библия.

После революции 1917 г., когда монополия Синода на издание Библии

прекратилась, М.В. Сабашников проектировал "критическое издание

Библии, в русском переводе, со всем требующимся научным аппаратом,

критикой текста, научным комментарием, толкованиями и пр.". П.И

Лебедев-Полянский и позднее заводил с Сабашниковым разговор о таком издании, но

оно так и не осуществилось25, видимо, в связи с титанической сложностью,

объемностью и трудностью этого дела, но прежде всего - из-за

насаждавшегося у нас атеизма.

4

Античная литература начала издаваться в серии со времени ее

основания. Уже в 1948 г. вышли "Записки" Гая Юлия Цезаря - памятник, сразу

открывший перспективу освоения серией античной культуры. Почетное

место "Записок" Цезаря казалось символическим: с чтения Цезаря начиналось

Куценогий М. А Васька слушает // Книжное обозрение. 1989. № 10. 10 марта. С. 5.

Макаров Г. Знакомый незнакомец // Книжное обозрение. 1988. № 43. 28 октября. С. 9.

Сабашников М.В. Воспоминания. М., 1983. С. 390, 392.

Предисловие к изданию 1998 года

29

когда-то гимназическое образование, традиции его за тридцать лет были

забыты, и теперь "Записки" должны были напомнить об этом (не худшем) пути

в сокровищницу мировой культуры. Любопытно, что до этого

удовлетворительных переводов "Записок" Цезаря на русский язык не существовало: тем,

кто читал их в подлиннике на школьной скамье, такие переводы были

неинтересны. Когда академик М.М. Покровский взялся за эту работу, коллеги

удивлялись, что он решил переводить гимназического автора. Выбор

оказался оправдан: перевод М.М. Покровского (подготовленный еще до войны)

стал одним из лучших по точности русских переводов античной прозы.

Историки и филологи-классики часто занимались переводами античных

памятников: отчасти как пособиями при преподавании, отчасти как первым

шагом в научных исследованиях. Неудивительно, что первые античные тома

"Литературных памятников" составились именно из таких

"филологических переводов", накопившихся у ученых. "Земледелие" Катона (1950) было

подготовлено для серии в результате многолетних блестящих исследований

М.Е. Сергеенко по римскому сельскому хозяйству; "Анабасисом" Ксенофон-

та (1951) занималась М.И. Максимова в своих работах по археологии

Причерноморья; "Панегирик Траяну" для книги "Письма Плиния Младшего"

(1950) перевел B.C. Соколов, готовя свою диссертацию об этом писателе.

Самым удачным в ряду этих изданий оказались "Речи" Демосфена (1954),

подготовленные СИ. Радцигом, - как по отделке перевода, так и (особенно)

по полноте и продуманности комментария. Но в целом это означало, что

античные тексты в первых томах серии и отбирались, и подавались не столько

как литературные, сколько как историко-культурные памятники. Передать их

художественную специфику переводчики почти не стремились. Характерно,

что когда в 1982 г. "Письма Плиния Младшего" вышли вторым изданием, то

составители очень сильно (и очень хорошо) переработали перевод

применительно к новым требованиям, установившимся в серии.

Но не только историки и филологи занимались в первые советские

десятилетия переводами с древних языков: иногда это делали "для души", без

надежд на публикацию, и более неожиданные люди. Л.Е. Остроумов,

начинавший когда-то как поэт, в советское время вынужден был заниматься

книжками для детей, а "для себя" переводил "Фарсалию" Лукана; этот

перевод, уже посмертный, стал в серии первым памятником античной поэзии

(1951). В.О. Горенштейн был врачом, автором интересной книги о медицине,

но все свои свободные часы отдавал переводу Цицерона. Три тома "Писем"

Цицерона (1949-1951) были его первой ученической работой, которая

представила ценный материал для историков, но, естественно, не

могла передать изысканный стиль Цицерона. В "Литературных памятниках"

В.О. Горенштейн, к счастью, нашел нужного руководителя в лице Марии

Евгеньевны Грабарь-Пассек (1893-1975). Эта добрая и умная женщина, ученица

30

Предисловие к изданию 1998 года

М.М. Покровского, не только знала и любила Цицерона и не только

владела живым и ясным русским языком. С редкой добротой она отдавала свои

силы не столько собственным переводам, сколько редактированию чужих.

В переводе В.О. Горенштейна также под редакцией М.Е. Грабарь-Пассек и

со статьями С.Л. Утченко (который в эти годы работал над своими лучшими

книгами о конце Римской республики) в "Литературных памятниках" вышли

диалоги Цицерона "О государстве", "О законах", "О старости. О дружбе.

Об обязанностях" (1966, 1974). И самое главное - избранные "Речи" в двух

томах (1962), которые до сих пор остаются самым полным изданием "Речей"

римского оратора.

Поворот внимания от историко-культурного к собственно литературному

интересу издаваемых памятников произошел в серии в середине 1950-х

годов - с началом хрущевской "оттепели". Первыми произведениями,

которые можно назвать "беллетристическими", были в "Памятниках" (наряду

с "Танскими новеллами" и "Удивительными историями нашего времени и

древности") греческий роман Харитона "Повесть о любви Херея и Калли-

рои" (1954) и латинский роман Апулея "Метаморфозы" ("Золотой осел") с

приложением двух других сочинений Апулея (1956). Именно с этого

времени начинается массовый читательский интерес к "Литературным

памятникам". В 1959 г. Апулей был переиздан, и в стенгазете издательства Академии

наук колко писалось, что тиражи его уже скрываются как государственная

тайна. Апулея подготовили (под редакцией М.Е. Грабарь-Пассек) СП.

Маркиш и А.Я. Сыркин; классический перевод "Золотого осла" М.А. Кузмина

стал в их переработке точнее, хотя и бесстильнее. Вслед за тем А.Я.

Сыркин подготовил для серии народную поэму "Дигенис Акрит" (1960; это был

первый памятник византийской литературы в составе серии), а СП.

Маркиш - "Сравнительные жизнеописания" Плутарха (в трех томах, под

редакцией М.Е. Грабарь-Пассек, 1961-1964). Русский читатель получил книгу, по

которой Европа уже пятьсот лет рисовала себе образ античности и которая

впервые была переведена с продуманной стилистической установкой - как

занимательный рассказ "доброго дедушки". Перевод этот уже

воспринимается как классический; поскольку СП. Маркиш оказался в эмиграции,

переиздать его, несмотря на многие попытки, удалось лишь в 1994 г. В те же

"оттепельные" годы появились и другие издания, рассчитанные на более

широкий читательский круг: идиллии Феокрита (1958, перевод М.Е. Грабарь-

Пассек для ее давней докторской диссертации), анекдоты Элиана ("Пестрые

рассказы", 1963), басни Федра и Бабрия (1962), затем басни Эзопа (1968,

как ни странно, это был первый полный русский перевод популярнейшего

Эзопа) и, наконец, "Жизнь двенадцати цезарей" Светония, читавшаяся не

как история, а как "тайны римского двора" (1964, 1966, 1993). Переводчик

М.Л. Гаспаров был удивлен ее успехом и советовал: "Переиздайте лучше

Предисловие к изданию 1998 года

31

Тацита", но ему отвечали (неофициально): "Вы что, не понимаете, о ком

люди думают, читая Светония?"

В этом подборе памятников, определившемся в 1954-1964 гг., уже

намечается одно из направлений последующей работы - внимание к поздней

античной и к византийской литературе, которые были очень мало знакомы

русским читателям. Нельзя не отметить заслугу в этом ленинградской

переводчицы и исследовательницы Софьи Викторовны Поляковой (1915-1994).

Ученица О.М. Фрейденберг, она унаследовала интерес своей

руководительницы к типологическому сходству позднеантичного романа и раннесред-

невекового жития, а опираясь на опыт переводчиков 1920-1930-х годов,

сумела передать непривычный риторический стиль этих памятников. За

"Пестрыми рассказами" Элиана последовали "Любовные письма" Аристенета и

"Повесть об Исминии и Исмине" Евматия ("Византийская любовная проза",

1965), а затем смелая работа - переводы житий, вышедшие под осторожным

заглавием "Византийские легенды" (1972). Заглавие не спасло: книга была

сочтена религиозной пропагандой, редколлегии и издательству пришлось

оправдываться, а следующая работа СВ. Поляковой, притчи из "Римских

деяний", из перестраховки, без согласования с редколлегией были

выпущены с обессмысливающим сокращением: только сюжетные части, без их

аллегорических толкований, которые были в этом памятнике самым главным и

любопытным ("Средневековые латинские новеллы XIII в.", 1980). СВ.

Полякова сделала для "Памятников" еще и сборник византийских подражаний

Лукиану ("Византийский сатирический диалог", 1986) и умерла, работая над

переизданием романа "Эфесские повести". К этой же группе греческих

памятников относится византийский стихотворный роман Никиты Евгениана

"Повесть о Дросилле и Харикле", безукоризненно переведенный Ф.А.

Петровским (1969), и философский роман Флавия Филострата "Жизнь

Аполлония Тианского" (1985), в котором Е.Г. Рабинович предложила другой, не

менее интересный, вариант передачи позднеантичного риторического стиля.

Переводы античных историков и философов постепенно отодвинулись

на второй план. Часть их отошла к сериям "Памятники исторической мысли"

и "Памятники философской мысли"; правда, не обошлось без

недоразумений: Геродот в переводе Г.А. Стратановского вышел в серии "Памятники

исторической мысли" (1972), а Фукидид, в его же переводе, - в "Литературных

памятниках" (1981), хотя естественнее было бы наоборот. Продолжали

появляться переводы, стремившиеся только к точности и равнодушные к

стилю: например, Феофраст того же Г.А. Стратановского (1974), Ксенофонтова

"Киропедия" (1976), мифология Аполлодора (1972). Но определяющими уже

сделались издания, подготовители которых все время помнили, что перед

ними - литературные памятники. Таков был уже Тацит (1969), переводы для

первого тома которого были осуществлены под редакцией Я.М. Боровского

32

Предисловие к изданию 1998 года

и М.Е. Сергеенко, а для второго - под редакцией М.Е. Грабарь-Пассек, и

эта разница чувствовалась в стиле. Таковы были "Нравственные письма к

Луцилию" Сенеки (1977), где С.А. Ошеров сумел передать весь блеск

знаменитого стилиста. Но, пожалуй, еще интереснее были работы, в которых

переводчики намеренно старались передать слог небрежный или неумелый.

Так, А.К. Гаврилов впервые адекватно перевел сжатые наброски "для себя"

философских размышлений Марка Аврелия (1985); так, В.Д. Савукова

неожиданно нашла в современных прозаизмах (обычно изгоняемых из

переводного языка) средство передачи "испорченной" поздней латыни Григория

Турского в его "Истории франков" (1987). И то и другое не сразу нашло

понимание: Григорий Турский небывало долго страдал от издательских

редакторов, а Марк Аврелий вызвал протест у читателей, привыкших к сглаженному

языку дореволюционных переводов; это послужило поводом для

обсуждения этих проблем на страницах журнала "Литературное обозрение"26.

Чем больше внимание подготовителей сосредоточивалось на

литературном, художественном интересе издаваемых памятников, тем больше места,

понятным образом, занимали в изданиях серии памятники поэтические.

За двадцатилетие (1955-1974) памятников античной прозы вышло в четыре с

лишним раза больше, чем поэзии; за следующее двадцатилетие (1975-1994)

доли их сравнялись (переиздания не в счет). В первую очередь и здесь шло

"заполнение пробелов" - издание поэтов, не переводившихся или

переводившихся неполностью. Волна таких публикаций началась томом Овидия

("Скорбные элегии", "Письма с Понта" - 1978): в примечаниях с гордостью

говорилось, что теперь на русском языке существует полный Овидий. Затем

появился Пиндар (1980), затем Менандр, дополненный новыми

папирусными находками (1982), затем трагедии Сенеки (1983), ранее переводившиеся

лишь частично. Перевод трагедий Сенеки был делом всей жизни С.А. Оше-

рова и вышел в год его безвременной смерти. Замечательно совмещавший в

себе образование филолога-классика и опыт переводов и с древних и с новых

языков, он был лучшим в послевоенном поколении переводчиком античной

поэзии. Греческие эпиграммы были знакомы русскому читателю только в

изящно отобранных образцах, в "Памятниках" появился полный перевод

новейшего научного свода всей эпиграмматической классики ("Греческая

эпиграмма", подготовленная H.A. Чистяковой, 1993). Катулл был практически

известен только как любовный поэт и язвительный насмешник; в

"Памятниках" впервые после переводов A.A. Фета он был издан во всей полноте и

сложности, переведенный старейшим и искушеннейшим мастером СВ. Шер-

винским (1986). Стаций, столь ценимый в Западной Европе, не переводился

Пархомовский Я. Размышления по поводу Марка Аврелия; Гаспаров М. О переводимом,

переводах и комментариях // Литературное обозрение. 1988. № 6. С. 42-48.

Предисловие к изданию 1998 года

33

на русский язык никогда; первый перевод его "Фиваиды", осуществленный

Ю.А. Шичалиным, явился в "Памятниках" (1991); редактирование его было

последней творческой работой СВ. Шервинского. Об Авсонии, декаденте

IV в., читатель знал лишь по комплиментам Валерия Брюсова, - в

"Памятниках" он дождался полного перевода (1993), и в сопровождающей статье

отмечалось, что перекличка критических эпох его времени и нашего делают

его стихи совсем не по-брюсовски актуальными.

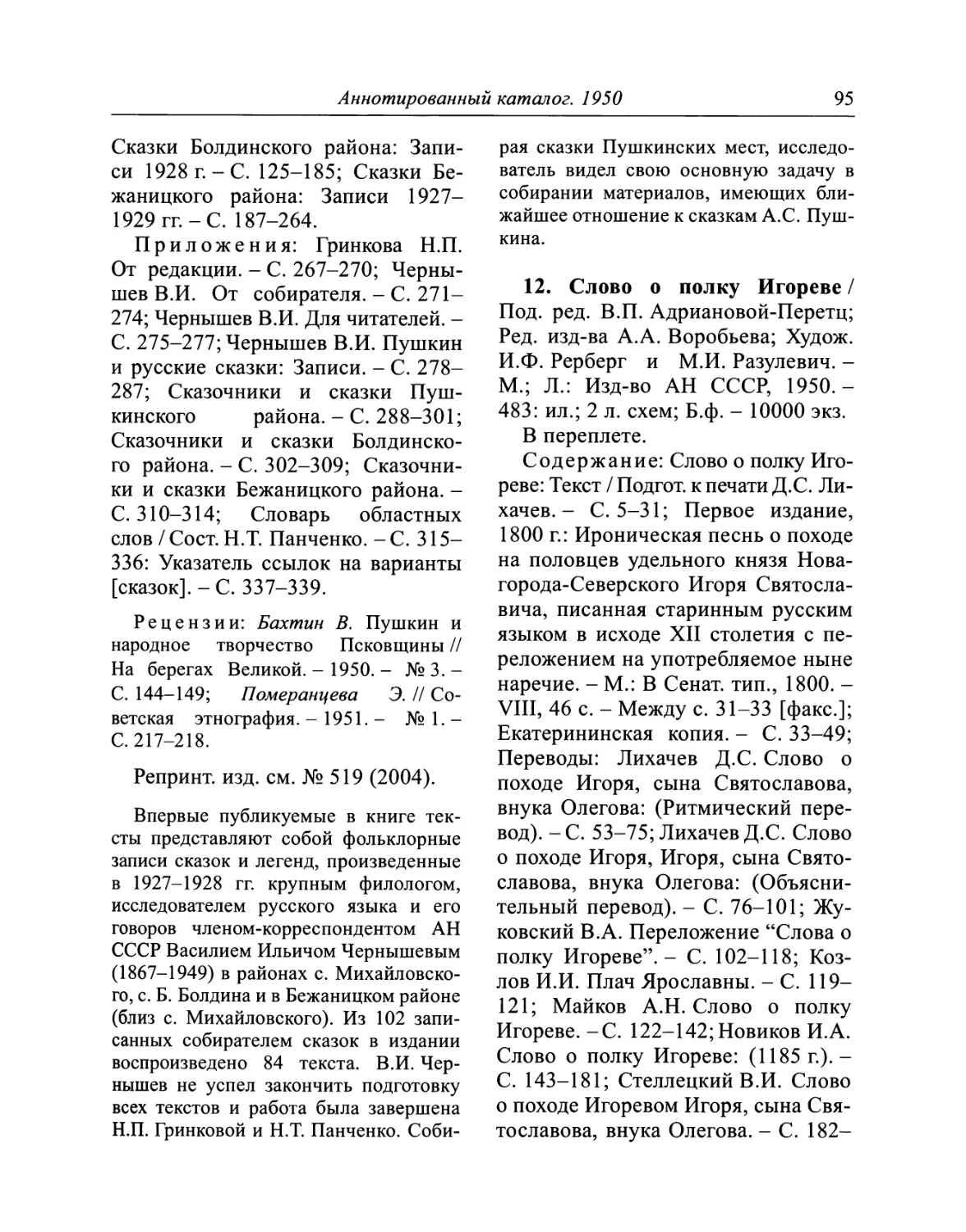

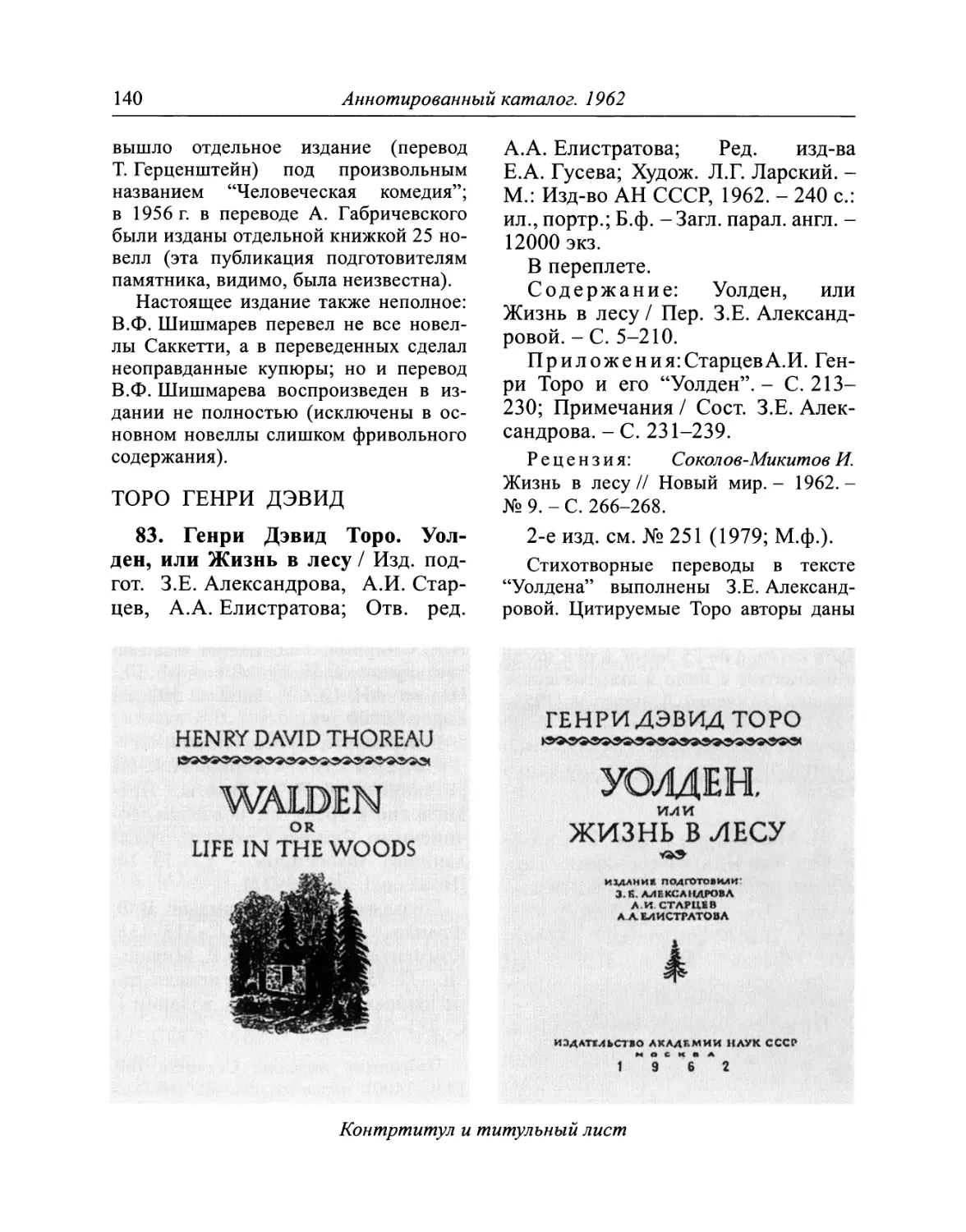

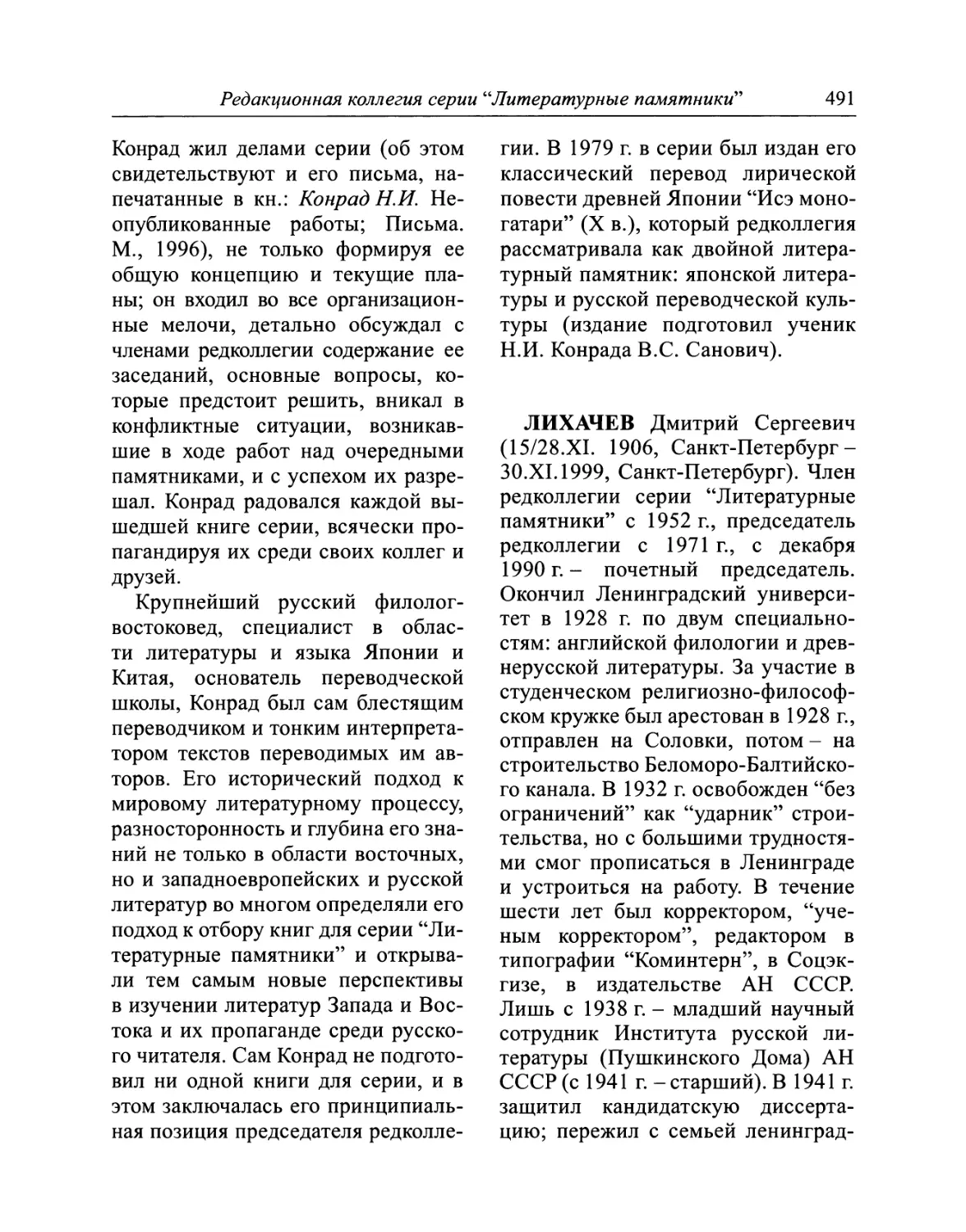

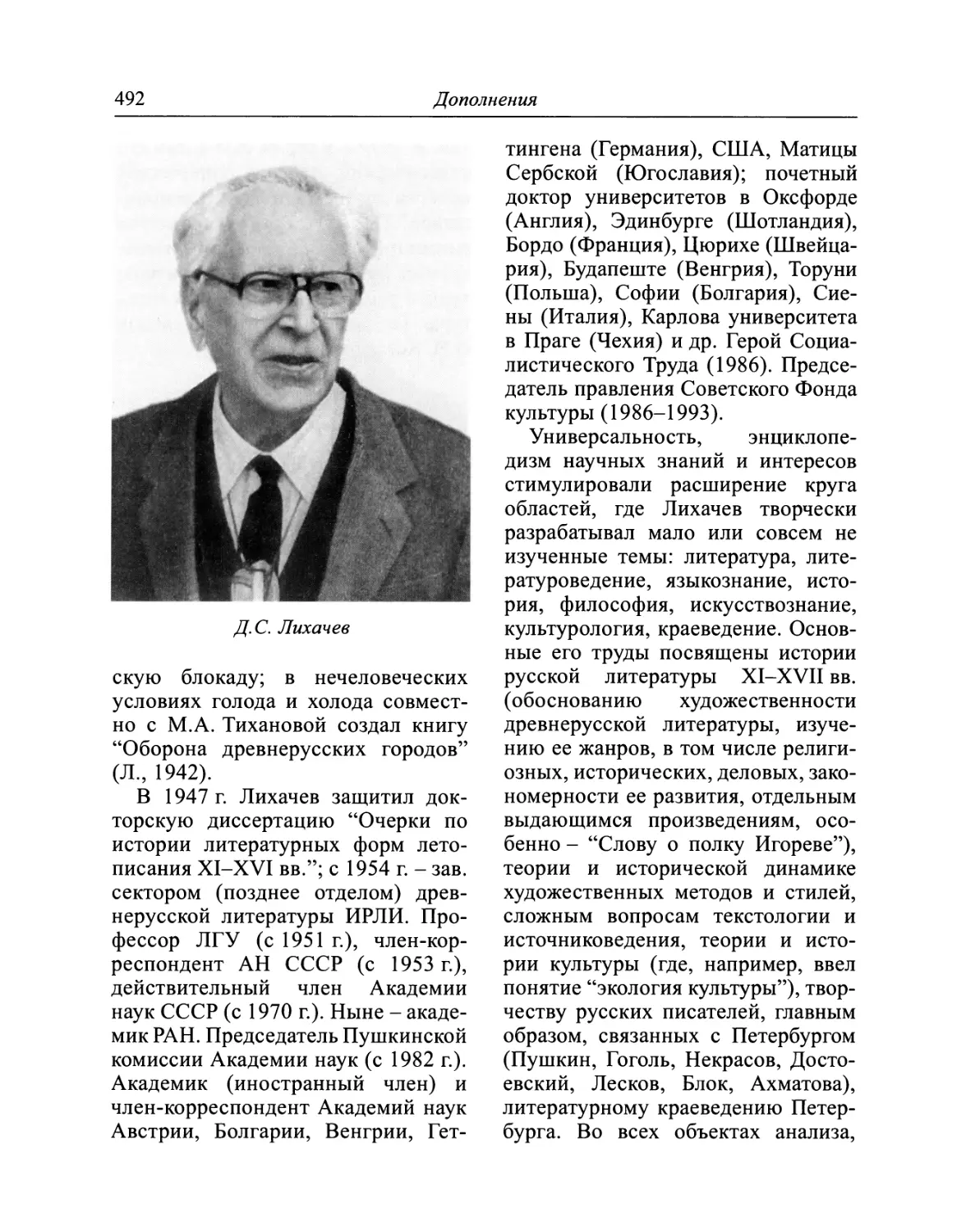

Наконец, после всего этого большого опыта, в последнее десятилетие