Text

За нашу Советскую Родину!

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

СЕНТЯБРЬ 1978 г

ИЗДАЕТСЯ С 1848 ГОДА

В номере:

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС - В ЖИЗНЬ!

А. Крамарь. Идеологическая борьба и политическая бдительность моряков .

Вести с флотов

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИСКУССТВО

В. Ачкасов. Десантные действия Военно-Морского Флота в Великую

Отечественную войну 11

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

И. Кузинец. Партийно-политическая работа в период подготовки Новороссийской

десантной операции ' ]7

Ф. Корчагин. Политический отдел и агитационно-пропагандистские группы 22

Г. Костев, Н. Макеев. Корабельный устав об организации политической работы 27

В. Кидалов. Славный путь флотского комсомола 31

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

И. Усков. Повышать требовательность и ответственность флагманских

специалистов 36

В. Пошивайлов. Подготовка корабельного противолодочного расчета ... 40

В Велков. Социалистическое соревнование — основной метод достижения

высокой эффективности боевой учебы 44

В. Коваленко, В. Драчевский. От простого — к сложному . '. . . . 47

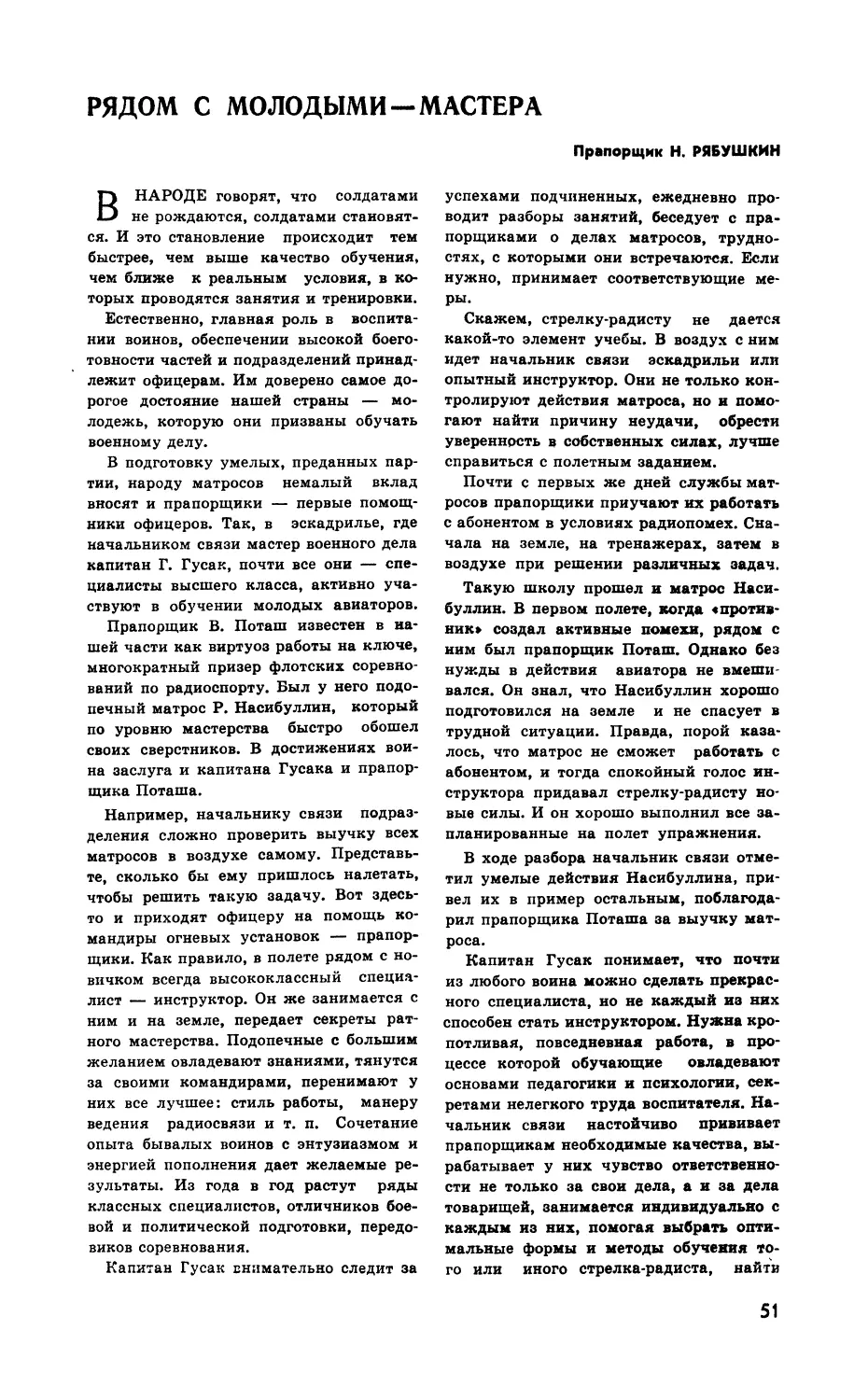

Н. Рябушкин. Рядом с молодыми — мастера . Ъ\

Л. Митин. Проход военных кораблей и вспомогательных судов Суэцким каналом 54

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

МОСКВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ю. Сысоев. Есть Северный полюс!.. . 57

С. Бочкин. Первый подводный старт 62

Заслужили в боях за Родину 64

В. Андреев. Пионеры Тихоокеанского флота 65

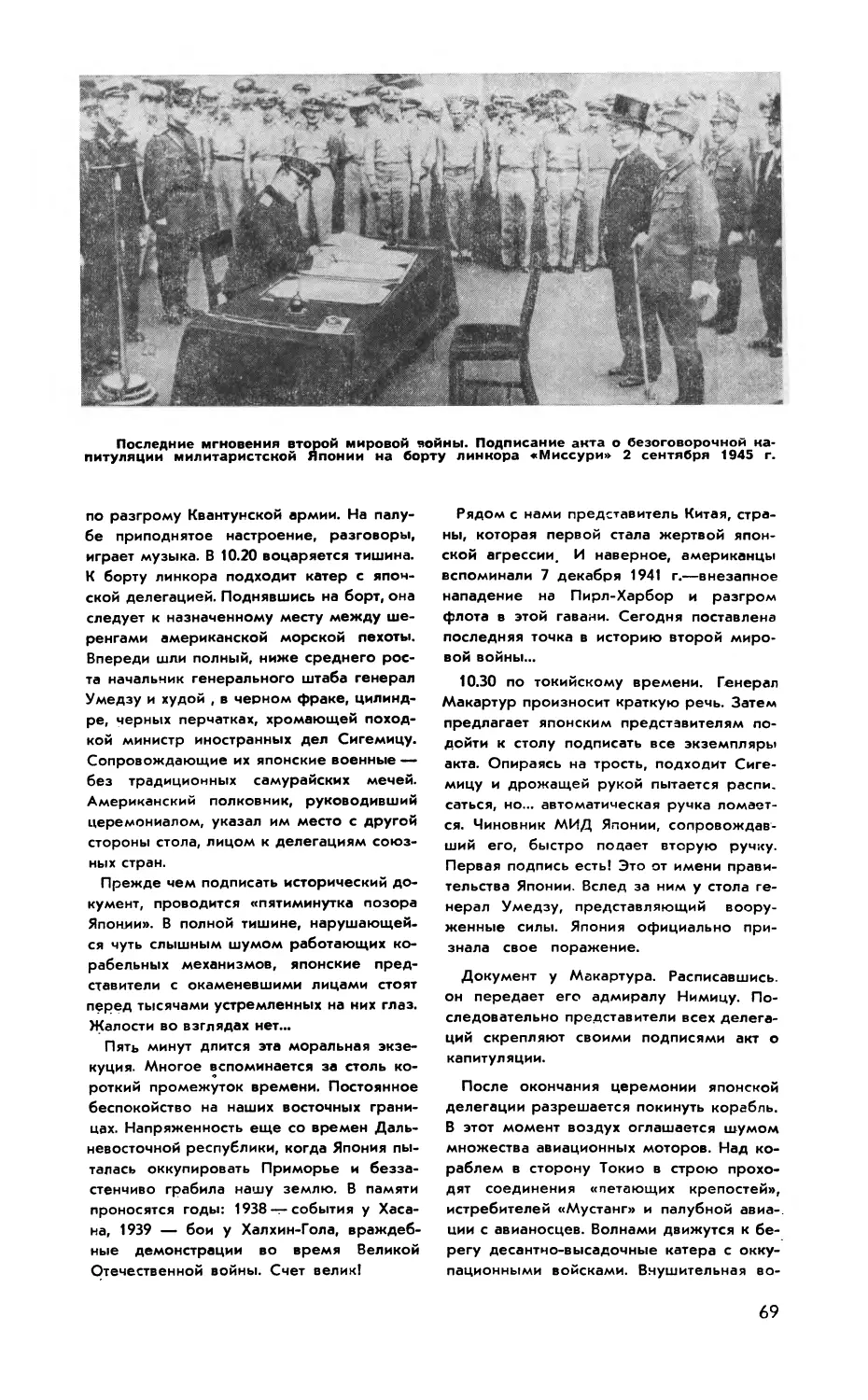

А. Родионов. Поставлена последняя точка 68

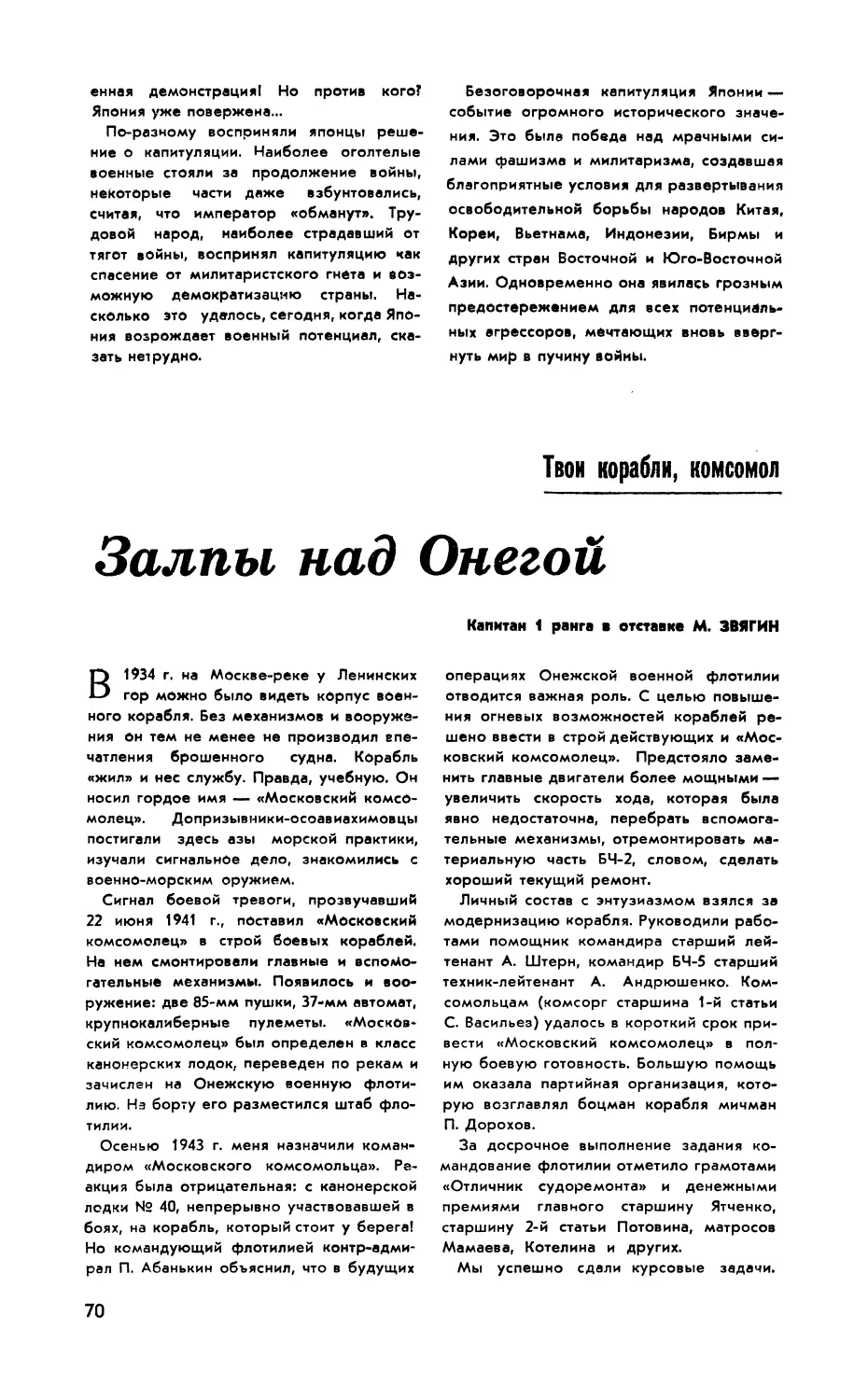

М. Звягин. Залпы над Онегой 70

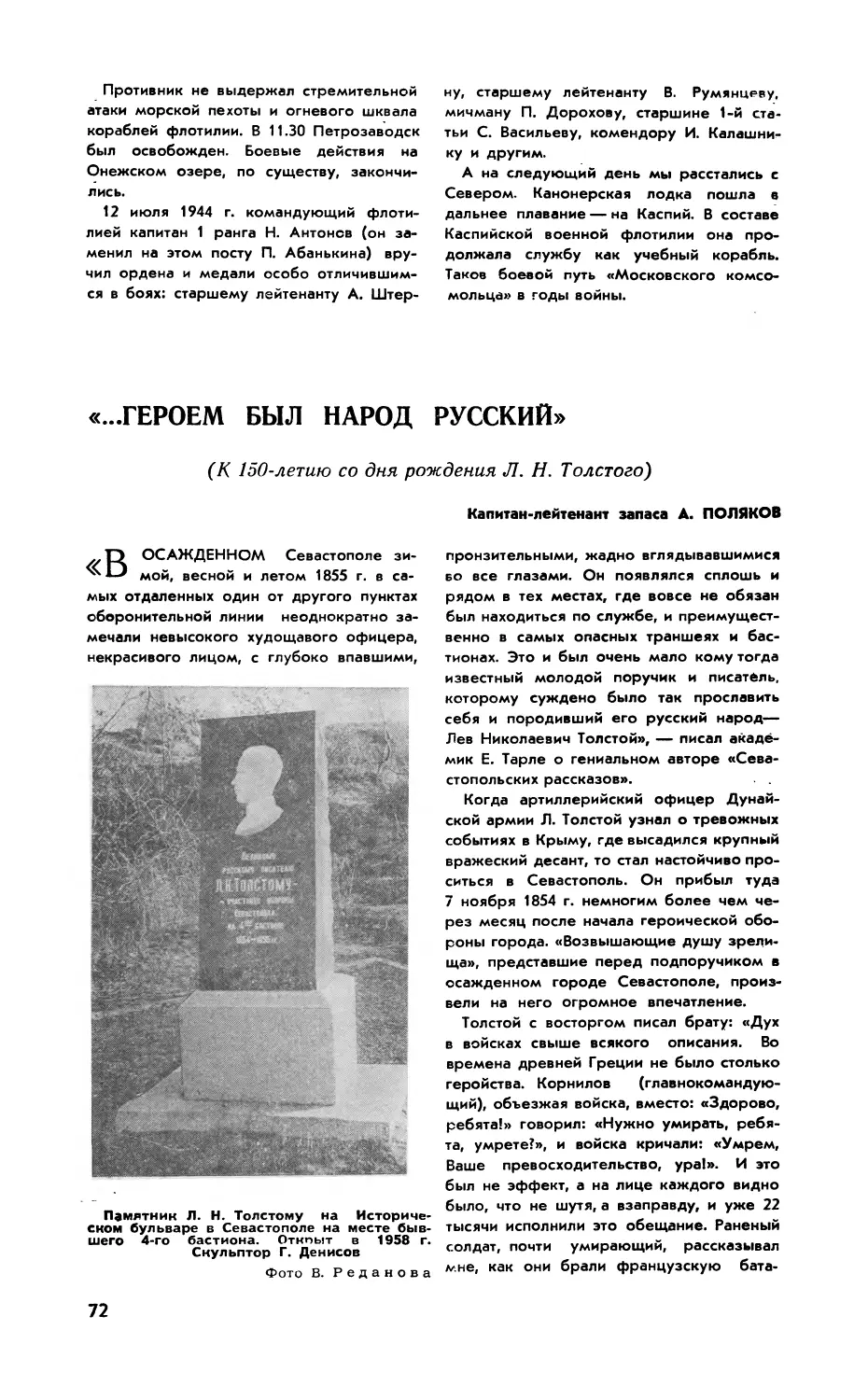

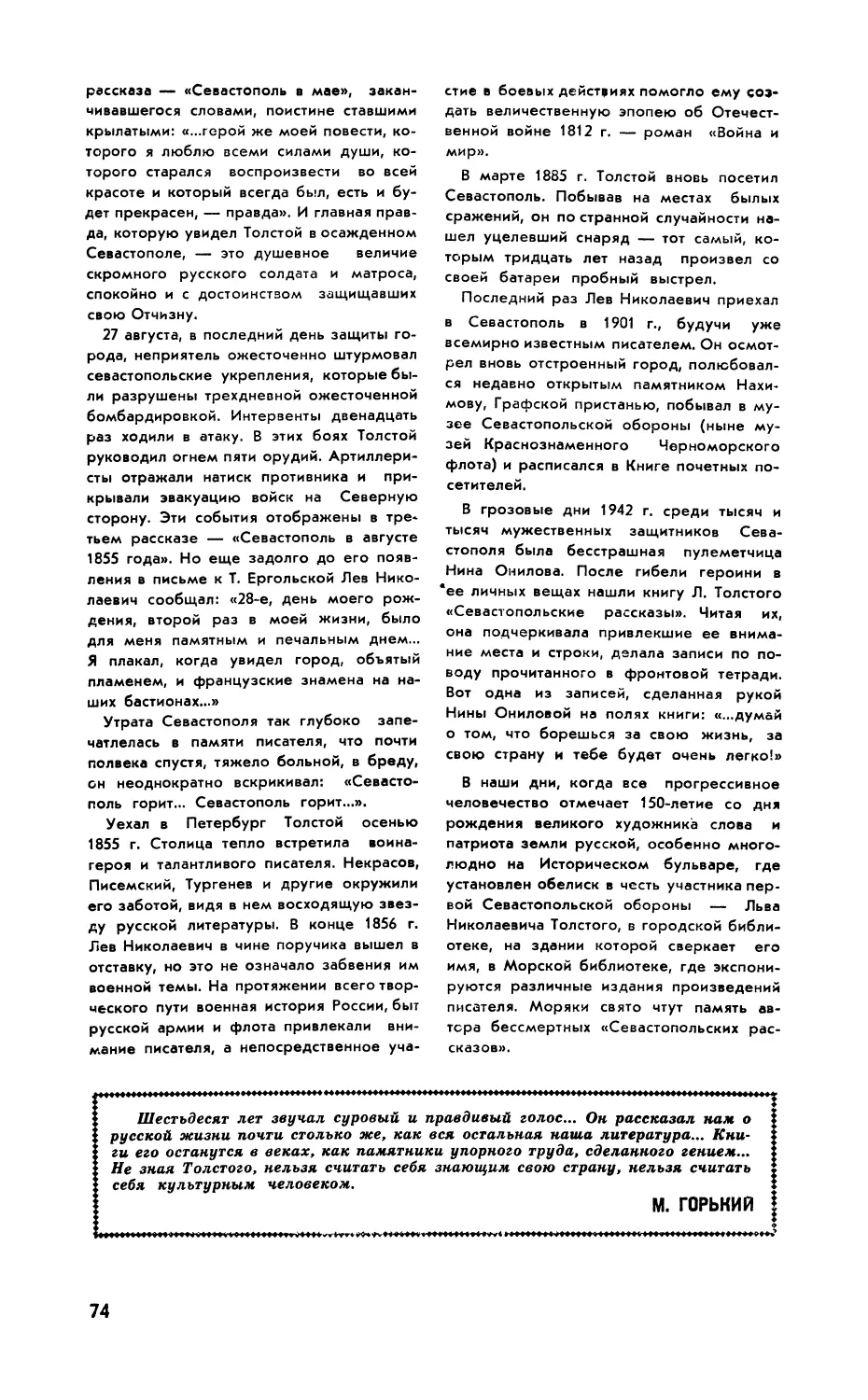

A. Поляков. «...Героем был народ русский» 72

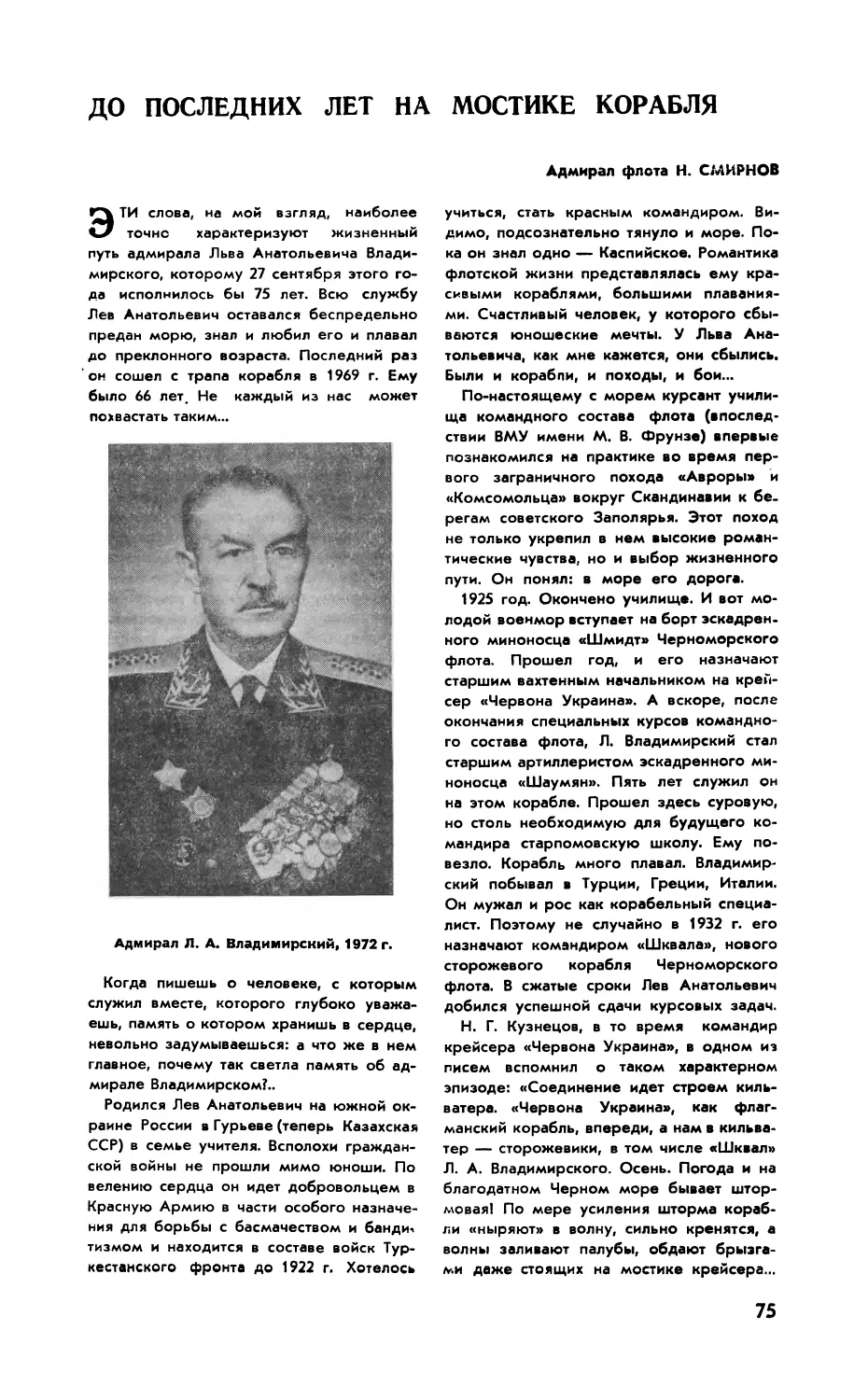

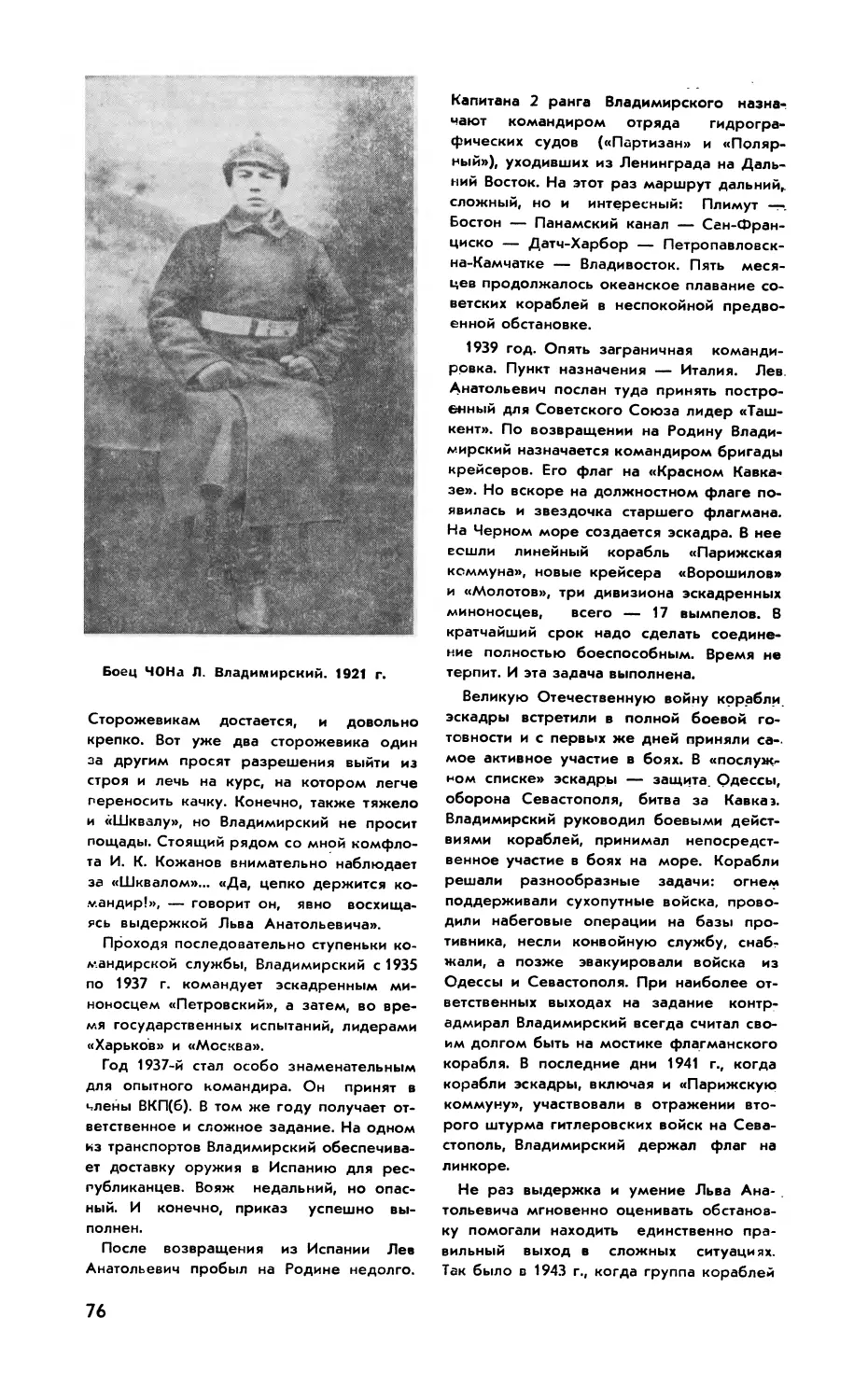

Н. Смирнов. До последних лет на мостике корабля 75

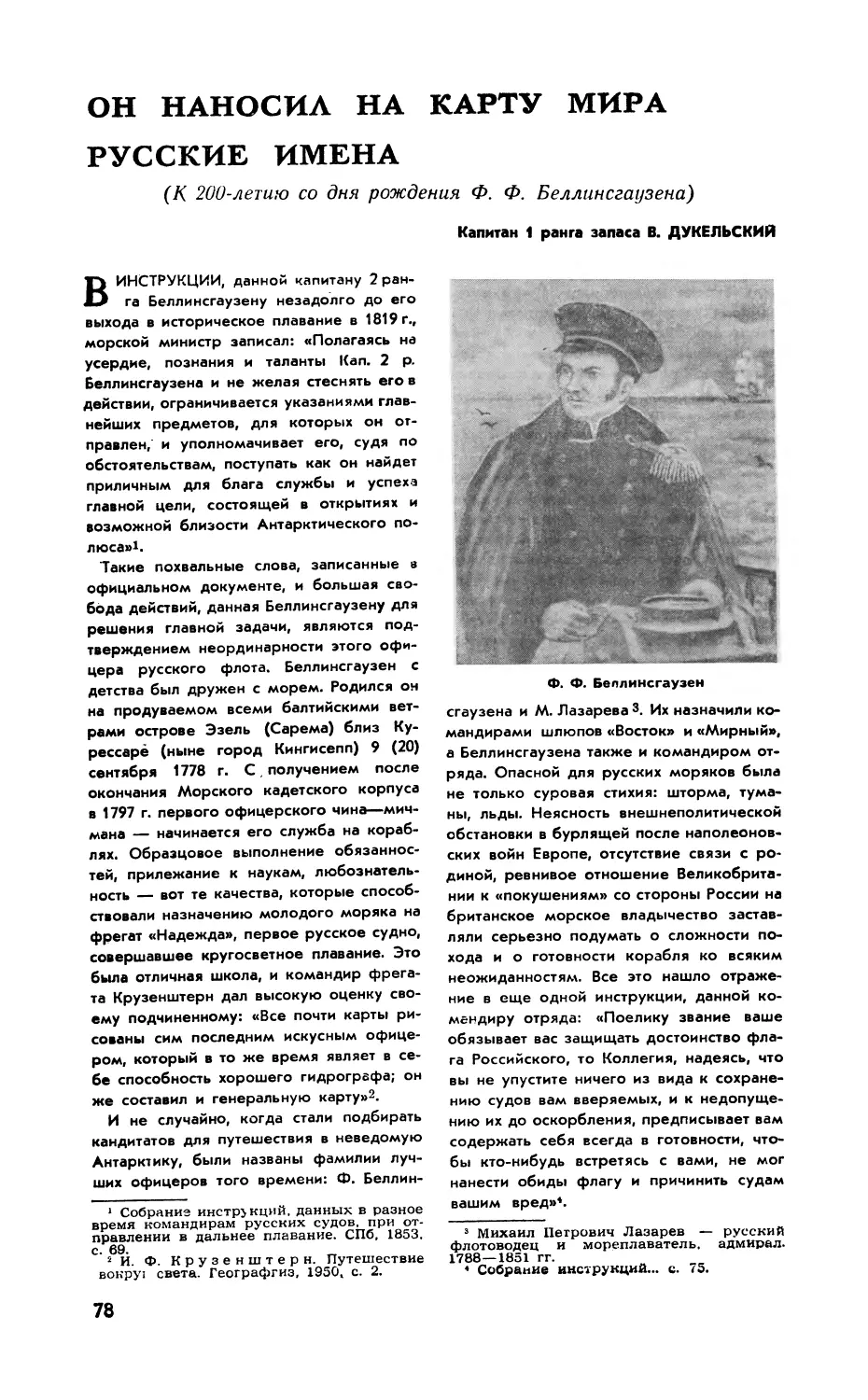

B. Дукельский. Он наносил на карту мира русские имена 78

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

Г. Акерманис. Эксплуатация топливной аппаратуры 80

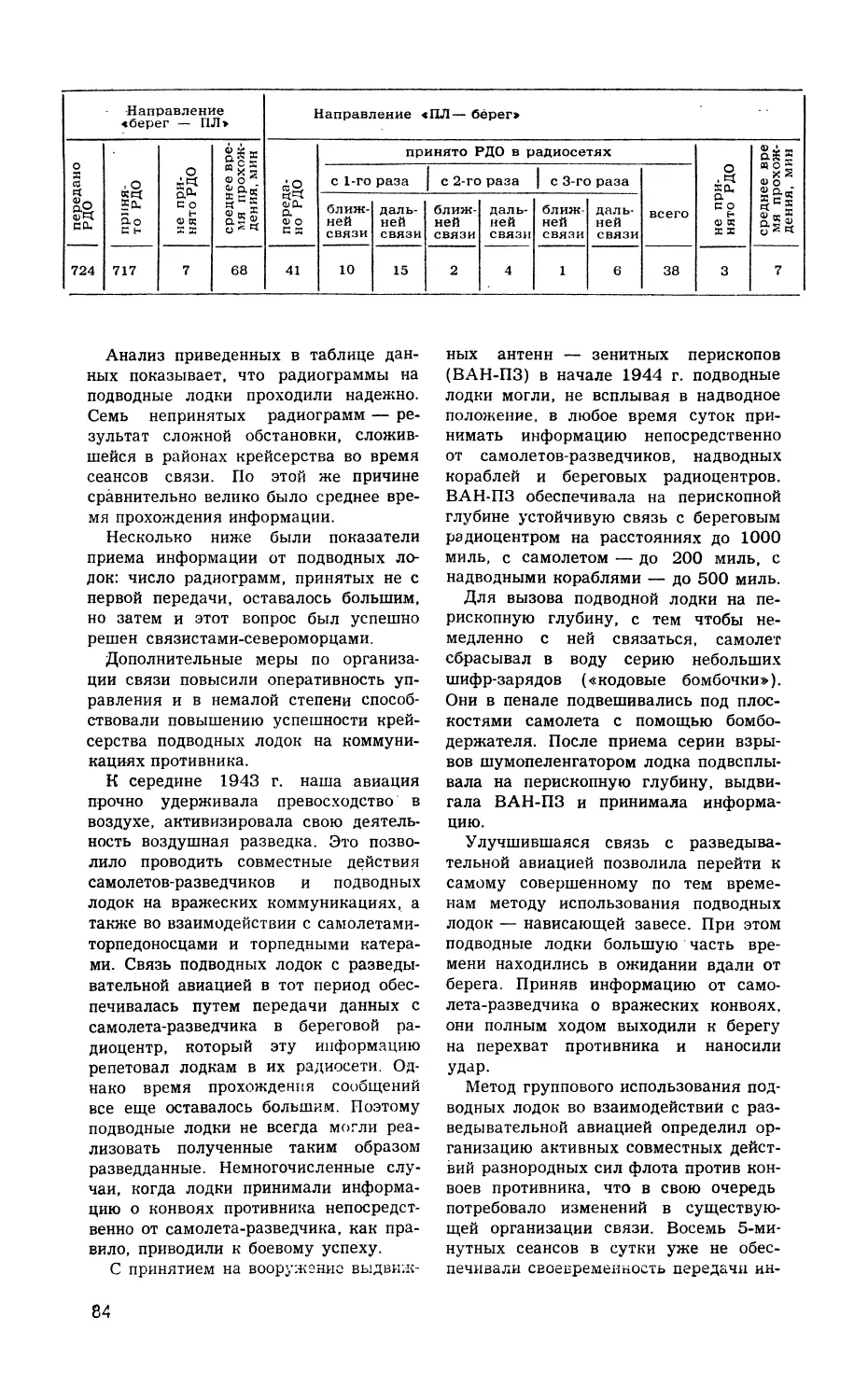

Н. Серебряный. Организация связи с подводными лодками Северного флота в

годы войны 82

В. Мавродин. Стрелковое оружие русского флота в XIX веке 86

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЖИЗНЬ ОКЕАНА

Л. Лопатухин. Ветровые волны 89

Б. Розен. Металлы океана 92

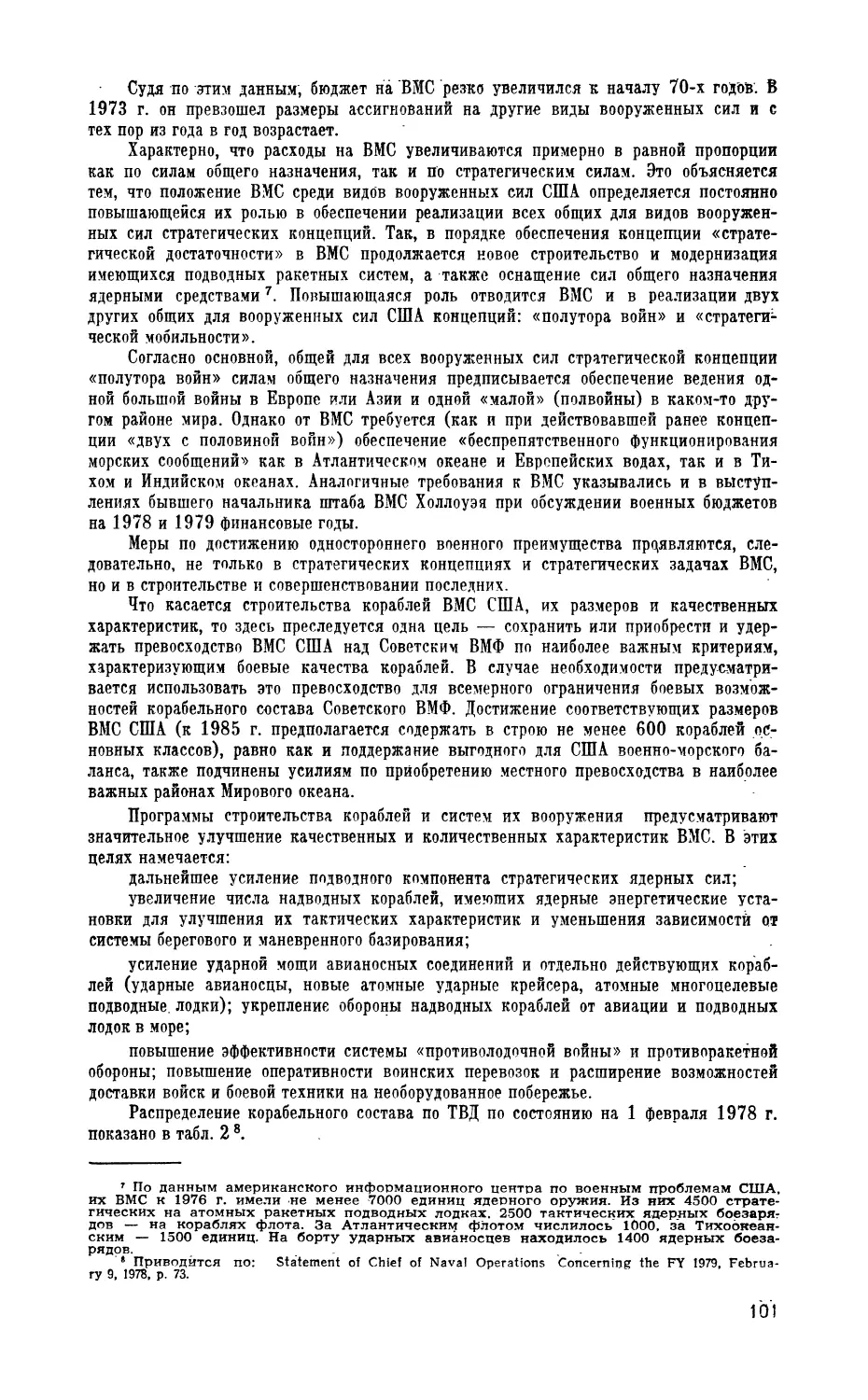

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

Б. Яшин. Рецидив «холодной войны»? 96

Зарубежная военно-морская хроника . . . . . . . . .102

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. Комаров. Флот, встречающий день 104

В. Реданский. «Океан». Каким он будет? 106

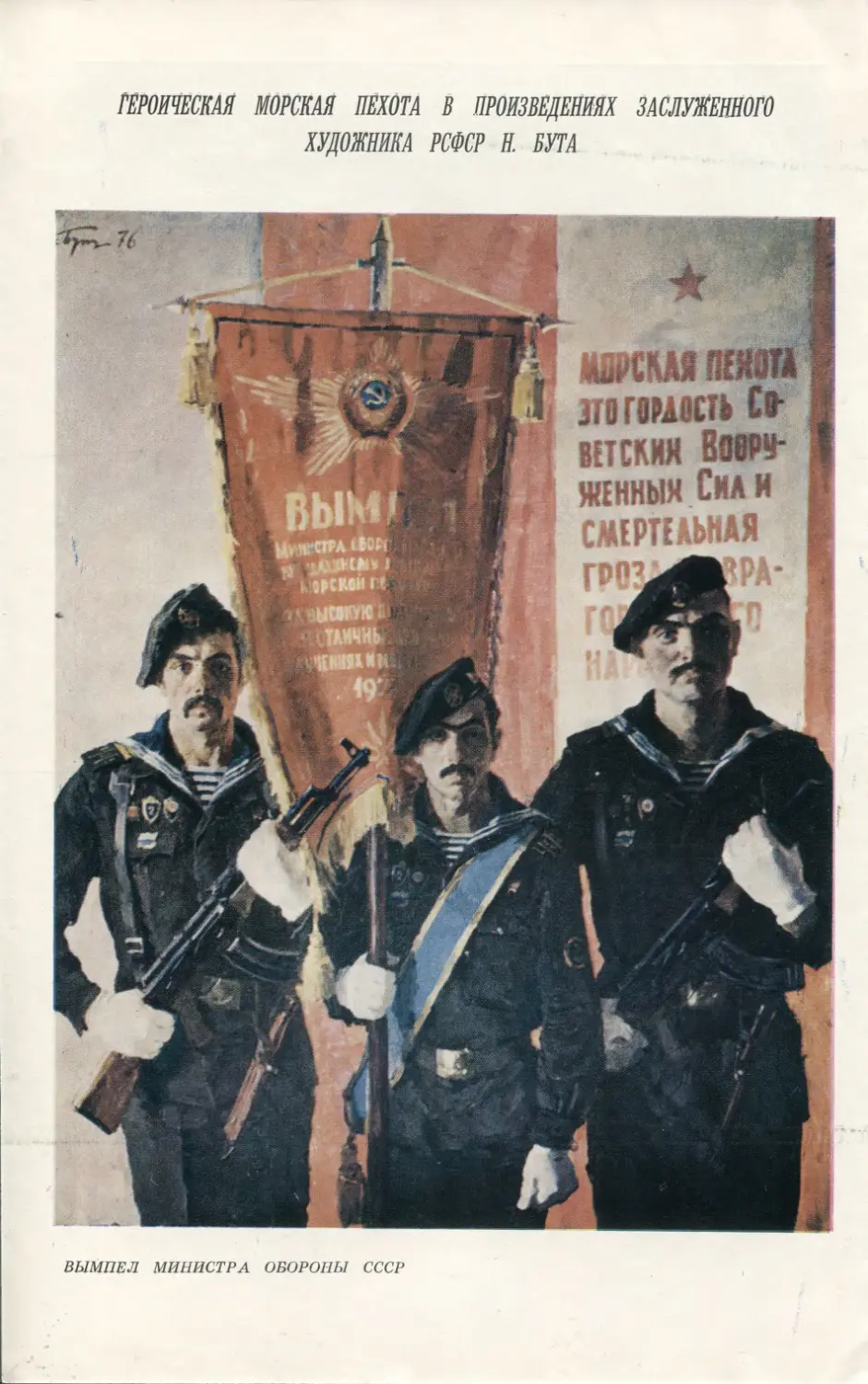

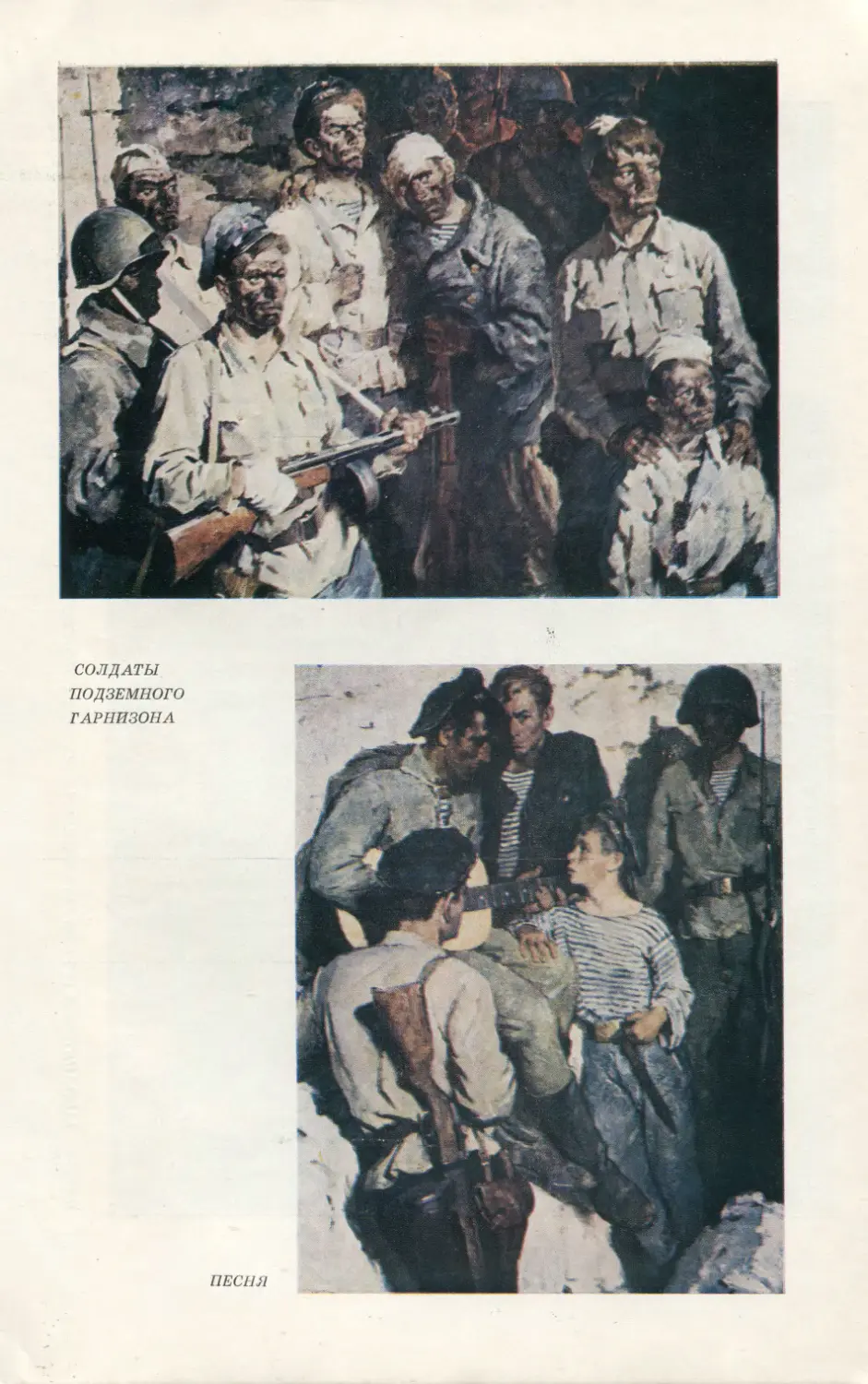

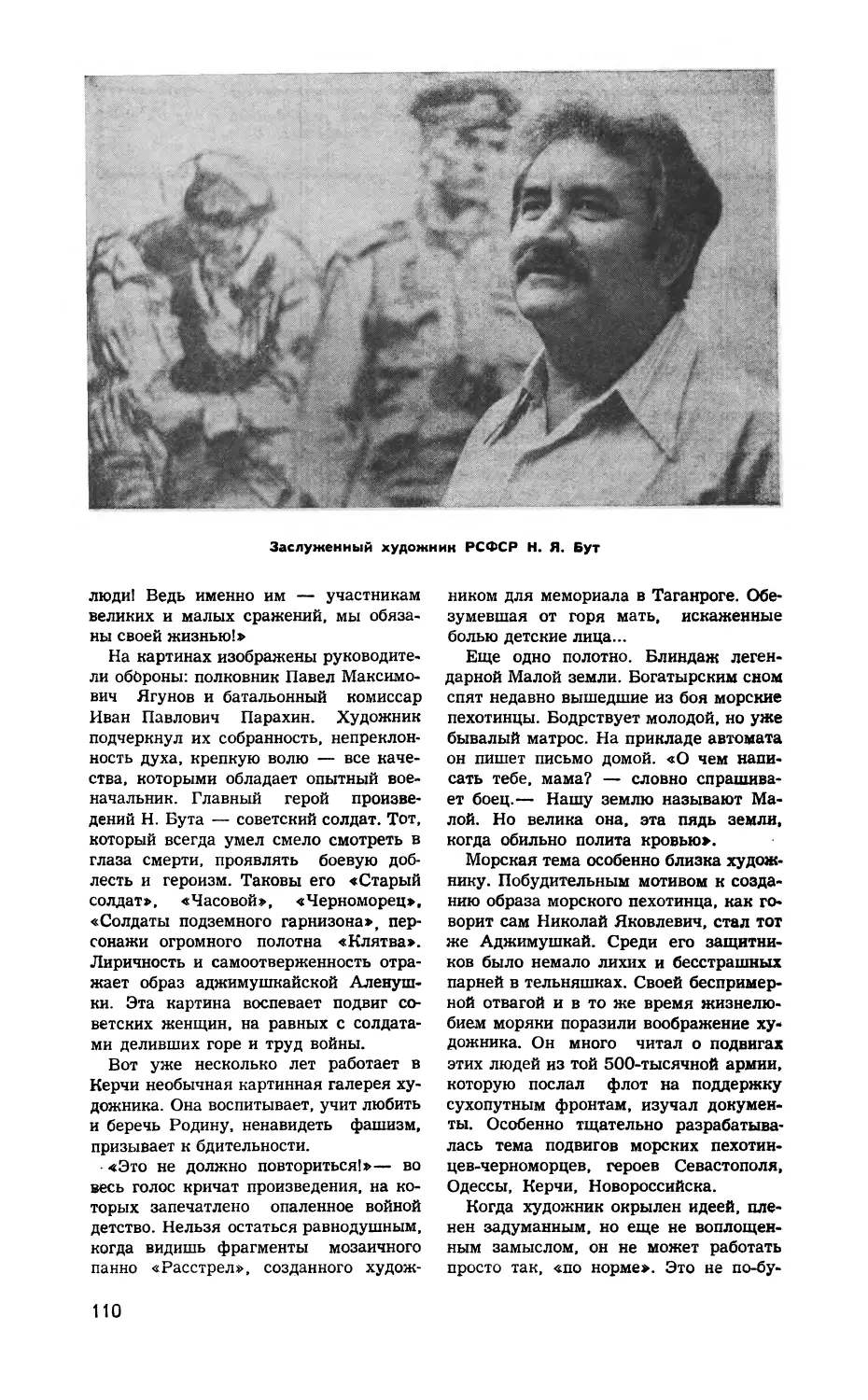

Б. Родионов. Художник, гражданин, воин 109

* * *

Новые книги 112

На 1-й странице обложки — Боевая тревога (фото Ю. ПАХОМОВА)

Редакционная коллегия:

А. С. Пушкин (главный редактор), В. И. Ачкасов, С. С. Бевз, Ю. А.

Быстрое, Н. И. Вишенский. Н. П. Вьюненко, В. Г. Германович (зам.

главного редактора), Б. Л. Дубинин (ответственный секретарь), С. С.

Ефремов, Р. А. Зубков, Ю. П. Ковель, М. М. Крылов, Ю. А. Кузнецов.

С. Г. Мокроусов (зам. главного редактора), И. Н. Петров, К. А. Сталбо,

И. И. Тынянкин, И. Ф. У сков, И. /С Хурс, Г. И. Щедрин.

Адрес редакции: 103175. Москва, К-175, Чаплыгина, 15.

Телефоны: 226-45-20, 226-45-34.

Технический редактор Есакова Н. Рукописи не возвращаются.

Г-12148 Сдано в набор 24.7.78 г. Подписано к печати 30.08.78 г.

Бумага 70 X 1087i6 — 7 печ. л. = 9,8 усл. п. л. 4- вклейка !Д п. л. Цена 40 коп. Зак. 3855

Типография «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 38.

© «Морской сборник», 1978.

, СПЕЛШ

ШОШКПСС-

ЬШШ\

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ

БДИТЕЛЬНОСТЬ МОРЯКОВ

Капитан 1 ранга запаса А. КРАМАРЪ

СОВРЕМЕННЫЙ этап мирового развития характеризуется дальнейшим

обострением борьбы двух противоположных социальных систем. Растущая

экономическая и оборонная мощь Советского Союза и других социалистических стран оказывает

огромное влияние на развитие международной жизни, является решающим фактором

в предотвращении термоядерной войны. Мировой социализм стал оплотом человечества

в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс.

На историческом примере нашей Родины трудящиеся других стран все больше

убеждаются в том, что капитализм себя изжил, что будущее за социализмом. Вот

почему реакционные силы империализма со страхом и озлоблением встречают каждый

наш успех в созидании нового общества. Они ищут различные пути для того, чтобы

ослабить революционизирующее воздействие мировою социализма. Один из них —

широко ведущаяся так называемая «психологическая война» против Советского

Союза и других социалистических стран, главным содержанием которой является

антикоммунизм, т. е. тотальная политическая и идеологическая борьба против теории и

практики социалистического и коммунистического строительства. А поскольку

ведущей силой мирового социализма является Советский Союз, то сердцевиной этой борьбы

буржуазная пропаганда избрала антисоветизм.

Организаторами и вдохновителями «психологической войны» являются

реакционные круги американского империализма. Выполняя их волю, администрация

президента Дж. Картера старается придать ей более ожесточенный характер, вплоть до

прямого вмешательства во внутренние дела социалистических и освободившихся стран.

В феврале этого года в «Правде» сообщалось, что в Вашингтоне приняты меры

по дальнейшей активизации и совершенствованию внешнеполитической пропаганды

США. На базе действовавших там Информационного агентства (ЮСИА) и других

органов создано новое, более мощное пропагандистское ведомство — Американское

агентство по информации и культурному обмену. Для него уже намечен обширный бюджет

на 1979 г. в сумме 393 млн. долларов. Агентство будет действовать под общим

руководством госдепартамента. Директор нового учреждения возводится в ранг главного

советника президента по вопросам международной информации и обмена. Одной из

центральных задач этого ведомства является «информационное и идеологическое»

проникновение в СССР и другие социалистические страны. При этом рекомендуется

спекулировать на теме «защиты прав человека», которая характеризуется как

«идеологическая основа американской внешней политики» 1.

1 «Правда», 1978, 22 февраля.

Первостепенная роль в новой пропагандистской машине наряду с печатью

отводится радио. В докладе конгрессу «О радиовещании на заграницу» Дж. Картер назвал

систему зарубежного радиовещания «одним из ключевых элементов американской

внешней политики» и предложил увеличить ее мощность еще на 7 млн. ватт за счет

строительства 28 дополнительных передатчиков 2.

Большая ставка делается на систему радио- и телестанций «Голос Америки»

(вещает 789 часов в неделю на 36 языках, в том числе на 5 языках народов СССР)

как на инструмент идеологического проникновения в социалистические страны. Для

усиления враждебной пропаганды ее ресурсы решено объединить с подрывными

радиоцентрами ЦРУ «Свобода» и «Свободная Европа», расположенными на территории ФРГ.

По 980 часов в неделю на 16 языках ведут они клевету на СССР, Польшу, Болгарию,

Венгрию, Румынию и Чехословакию 3.

В июле 1977 г. сенатом США утвержден законопроект о значительном

увеличении ассигнований радиостанциям «Свобода» и «Свободная Европа». В текущем году

радиодиверсанты ЦРУ получили 73 млн. долларов, а недавно запросили конгресс

дополнительно выделить им еще 10,5 млн. долларов.

Под нажимом реакционных кругов Белый дом принял ряд мер по обеспечению

более тесной координации действий всех радиоцентров США со службами

«психологической войны» стран НАТО и Израиля. Это нашло свое выражение в организации

совместной пропагандистской кампании против социалистических стран под фальшивым

лозунгом «защиты прав человека». В поднятой шумихе активно участвуют такие

радиостанции, как английская Би-би-си (вещает 704,5 часа в неделю на 38 языках,

в том числе на языках народов СССР), «Немецкая волна» в ФРГ (вещает 24 часа в

сутки, в том числе на СССР), «Радио Швеции», «Голос Израиля» и др. Все эти

радиостанции финансируются правительствами данных стран, подписавшими

Заключительный акт общеевропейского совещания в Хельсинки. Как видим, подлинные цели

диверсантов эфира не имеют ничего общего с задачами «обмена информацией» и тем

более укрепления разрядки напряженности. Ведь в уставных документах ЦРУ прямо

сказано, что основная цель подрывной радиопропаганды — «содействие разжиганию

мятежей внутри стран восточноевропейского блока и ликвидация в них

социалистического строя». А вот что говорится в недавно утвержденных в США инструкциях о

главной задаче политических передач радиостанции «Свобода» на Советский Союз:

«Мы должны помочь слушателям действовать более эффективно, чтобы изменить

существующую советскую систему...» В каком направлении? Инструкция определенно

отвечает: «С помощью внешних сил помочь перейти к «неокапитализму» 4.

* * *

Стратеги «психологической войны» тщательно разрабатывают ее приемы и методы.

На радиостанции «Свобода», например, действует специальная служба «черной

пропаганды», которая делает заготовки различной антисоветчины. Затем эта

продукция с помощью «туристов», оплачиваемых ЦРУ, переправляется в СССР. Вскоре такая

«литература» выдается в радиопередачах стран Запада за «материалы протеста»,

якобы поступившие из Советского Союза. В декабре 1977 г. «Правда» разоблачила

появившееся в Мюнхене учреждение под вывеской «Международный исследовательский

центр самиздата — архив самиздата». В действительности это новая диверсионная

организация, которая, помимо сбора антисоветских пасквилей, занимается сочинением

и распространением антисоциалистической литературы, а также засылкой ее в СССР

и братские страны.

Весьма активно методы «черной пропаганды» применяются радиостанцией «Голос

Израиля». С помощью писем и обращений по радио несуществующих «родственников»

и «знакомых» сионисты зазывают в Израиль советских евреев, где их якобы ждет

манна небесная. Теперь уже стало известно, какой трагедией обернулась эта гнусная

ложь для тех, кто поддался соблазну. Некоторым из них с трудом удалось бежать

потом в Италию, Австрию, но и там они остались без работы, без крова и прозябают

в нищете. И после этого американские и израильские сионисты еще смеют говорить

2 «Правда», 1978, 22 февраля.

3 «Правда», 1978. 1 марта.

4 «Советская культура», 1977, 30 сентября.

о защите прав евреев в СССР, где они получили образование, профессию, имеют

работу, жилье и равные права со всеми народами нашей страны.

Острие «психологической войны» направлено на подрыв идейно-политического

единства советского общества. В частности, на это рассчитана невероятная шумиха,

поднятая западной пропагандой вокруг так называемых «диссидентов». Слово

«диссидент» в переводе означает «инакомыслящий». Цель кампании состоит в том, чтобы

создать в мире мнение, будто бы в Советском Союзе не терпят самостоятельной мысли

своих граждан, преследуют любого, кто «думает иначе», т. е. не так, как это, мол,

предписывает официальная линия. Подобные утверждения не соответствуют

действительности. Об этом ясно сказал на XVI съезде профсоюзов СССР товарищ Л. И.

Брежнев: «У нас не возбраняется «мыслить иначе», чем большинство, критически оценивать

те или иные стороны общественной жизни. К товарищам, которые выступают с

критикой обоснованно, стремясь помочь делу, мы относимся как к добросовестным

критикам и благодарны им. К 1ем, кто критикует ошибочно, мы относимся как к

заблуждающимся людям.

Другое дело, когда несколько оторвавшихся от нашего общества лиц активно

выступают против социалистического строя, становятся на путь антисоветской

деятельности... Наш народ требует, чтобы с такими, с позволения сказать, деятелями

обращались как с противниками социализма, людьми, идущими против собственной

Родины, пособниками, а то и агентами империализма» 5.

Откуда же берутся такие отщепенцы? Дело в том, что и в условиях развитого

социализма могут еще появляться отдельные лица, чьи желания и действия не

вписываются ни в моральные, ни в юридические рамки советского общества. И причины

тут могут быть разные — политические или идейные заблуждения, религиозный

фанатизм, националистические вывихи, личные обиды и неудачи, воспринимаемые как

недооценка обществом заслуг и возможностей данного человека, наконец, в ряде

случаев психическая неустойчивость отдельных лиц.

Именно среди этих людей ищут себе опору враги социализма, используя для

связи с ними западную прессу, поездки турисгов, дипломатические, разведывательные

и другие специальные службы. После соответствующей обработки вот такие

«инакомыслящие» и становятся наемниками «черной пропаганды», сделав антисоветское

вранье своей профессией. Их щедро оплачивают из тех же сейфов, из которых

получают свою мзду агенты империалистических разведок.

* * *

Одной из главных особенностей современных идеологических атак империализма

является то, что они в первую очередь нацелены на молодежь. Идет неутихающая

борьба за ее умы и сердца. Притупить классовое сознание, посеять неверие в

коммунистические идеалы — такова подлинная цель организаторов идеологических диверсий

против СССР.

При этом идеологические и разведывательные органы наших противников

неослабный интерес проявляют к советским воинам, особенно к военным морякам,

которые часто бывают с деловыми заходами или официальными визитами в портах

буржуазных государств.

Военные моряки достойно представляют Страну Советов, ее Военно-Морской

Флот, вызывая восторженные отзывы местных жителей, покоряя их своей

дисциплиной, высокой культурой и дружеским расположением. Понимая, что буржуазная

пропаганда беспардонно дезинформирует трудящихся, сеет ложь и клевету на СССР,

офицеры, мичманы, старшины и матросы каждое свое пребывание за рубежом стараются

использовать для того, чтобы рассказать правду о советской действительности.

Известно, что интерес зарубежных граждан к нашей стране, ее людям огромен.

Свидетельство тому—нескончаемые очереди, которые выстраиваются в часы

свободного посещения советских кораблей. И правильно поступают командиры и

политработники, когда к этому мероприятию готовят специальные витрины, щиты, фотовыставки,

рассказывающие о нашей стране, ее Вооруженных Силах.

В пропаганде нашей страны, советского образа жизни важную роль играют

концерты флотских ансамблей, матросской художественной самодеятельности, духовых

5 «Правда», 1977, 22 марта

оркестров, спортивные встречи. С большим успехом, например, прошли в минувшем

году гастроли ансамбля песни и пляски Черноморского флота в Греции. В открытом

Пирейском театре, вмещающем 3 тыс. зрителей, гремели овации в честь посланцев

родины Октября. В Пирее и Салониках моряки встречались с рабочими, крестьянами,

рыбаками, которые с интересом слушали рассказы о сегодняшней жизни нашей

страны, о легендарном Севастополе, о флотской службе.

Вместе с тем нередко визиты советских кораблей в порты западных стран

идеологические диверсанты пытаются использовать для организации своих

пропагандистских акций. При попустительстве властей кое-где к приходу наших кораблей

появляются жалкие группки «демонстрантов» с наскоро намалеванным крикливым

плакатиком, требующим «свободы» то ли евреям в СССР, то ли «инакомыслящим».

Единодушие и сплоченность, классовое чутье и политическая бдительность

советских моряков не раз разочаровывали организаторов антисоветских выпадов. Никто

не только не «клюет» на их антисоветскую отраву, но и не проявляет к ней ни

малейшего интереса.

* * *

Жизнь наших дней убедительно подтверждает вывод XXV съезда КПСС о том,

что в условиях разрядки реакционные круги империализма будут еще более

ожесточенно вести психологические атаки на победно шествующий социализм. С особой

яростью клевещут они на СССР и его Вооруженные Силы. Буржуазные идеологи,

различного рода ревизионисты и прочие враги социализма пытаются извратить

социальную природу и задачи армии и флота, поколебать морально-боевой дух советских

воинов. Поэтому и впредь вопросы формирования у наших моряков высокого классового

самосознания, политической бдительности должны занимать первостепенное место в

процессе обучения и воспитания, в организации партийно-политической работы в

воинских коллективах с учетом комплексного подхода к постановке всего дела

воспитания.

Главное здесь — идейная закалка людей на основе формирования у них

коммунистического мировоззрения и разоблачения буржуазной идеологии, агрессивных

происков империализма. Сердцевину этой работы составляет глубокое изучение

марксистско-ленинской теории, решений XXV съезда партии, Пленумов ЦК КПСС и

выступлений товарища Л. И. Брежнева.

Именно так организуют работу с личным составом командиры, политработники и

партийные организации больших противолодочных кораблей «Адмирал Октябрьский»

и «Маршал Тимошенко». Они уделяют постоянное внимание идейному росту каждого

человека, заботятся о высоком уровне занятий в системе политической подготовки, их

действенности. Плановую политическую учебу здесь дополняют такими

пропагандистскими мероприятиями, как теоретические конференции и семинары, Ленинские чтения

■ уроки, политические викторины, беседы о международных событиях, читки и

обсуждения материалов печати, просмотры телепередач, разоблачающих политику

империализма, и др. Командиры и политработники придают им четкую идейную,

классовую направленность. Они постоянно используют убедительные факты из жизни нашей

страны и мира капитала. Так, при изучении Конституции СССР и доклада товарища

Л. И. Брежнева на торжественном заседании, посвященном 60-летию Великого

Октября, для сравнения приводились примеры подлинного народовластия в СССР и

бесправия трудового народа в США.

Вместе с тем важно массовые формы дополнять индивидуальной работой с

людьми. Коммунисты, активисты ВЛКСМ должны помогать отдельным морякам с классовых

позиций осмысливать происходящие в мире события, делать правильные выводы.

Формировать политическую бдительность — это значит проявлять

принципиальную нетерпимость даже к одиночным случаям обывательской аполитичности. Каждый

воин обязан быть бдительным и давать решительный отпор любой клевете, строго

хранить военную и государственную тайну.

Горячо поддерживая политику Коммунистической партии, в которой воедино

слиты твердая воля к миру и неустанная забота об укреплении обороноспособности Роди-

иы, военные моряки видят свою главную задачу в непрерывном совершенствовании

боевого мастерства, в поддержании постоянной боевой готовности. Верные сыны

социалистического Отечества, они бдительно стоят на страже завоеваний социализма.

/Зеани с фло!но£

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

«УЧИТЬСЯ ТОМУ, ЧТО НЕОБХОДИМО

НА ВОЙНЕ» — этому девизу следуют

воины Н-ского подразделения

тральщиков. Здесь активно борются с

послаблениями и упрощенчеством, экипажи кораблей

стремятся все огневые задачи решать в

обстановке, максимально приближенной к

боевой: на сложном тактическом фоне,

при активном противодействии

«противника», с одновременным выполнением

элементов борьбы за живучесть. Примером

тому может служить артиллерийская

стрельба морского тральщика, которым

командует капитан 3 ранга С. Анисимов.

Корабль уже несколько дней находился

в море, выполняя различные упражнения,

когда сигнальщики обнаружили на

горизонте торпедные катера «противника». К

отражению атаки экипаж приготовился в

считанные секунды. Кораблю приходилось

маневрировать при довольно крутой

волне, но командир сумел вывести его на

тактически выгодную позицию. В

центральном артиллерийском посту

подчиненные офицера В. Софронова быстро

выработали данные для стрельбы. И вдруг

поступила вводная:

«Радиолокационная станция вышла из строя». Теперь

многое зависело от мастерства воинов, и

в частности от командира отделения

старшего матроса Ю. Давидовича. Сумеет ли

он своевременно перейти на управление

артустановками с визирной колонки?

Заработали моторы приводов, и стволы

орудий замерли по пеленгу стрельбы.

По команде управляющего огнем

раздались первые залпы. Ввели корректуру,

и снаряды накрыли цель.

ВТОРОЙ РАЗ ПЕРВОЕ МЕСТО на флоте

завоевал экипаж танкера «Дубна» в

состязаниях по электромеханической

подготовке и борьбе за живучесть технических

средств.

На счету коллектива коммунистического

труда немало и других добрых дел. Так,

например, в электромеханическом

подразделении все моряки удостоены звания

ударника (коммунистического труда.

Среди них старший механик Н. Крестничев,

старший моторист И. Никитин.

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО

ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ постоянно и

активно работает в части надводных

кораблей. Старшие лейтенанты Зинченко и

Гавриленко, мичман Печенюк, старший

матрос Узун и другие внимательно следят

за порядком на территории военного го-

Коммунист гвардии старший лейтенант-

инженер С. Бобов, специалисты 2-го

класса комсомольцы гвардии матрос С. Зарем-

бо и гвардии старший матрос Ч. Сташко

всегда бдительно несут вахту

Фото В. Студенцова

родка, чистотой акватории и близлежащих

озер, сохранностью местной фауны.

Держат они под контролем и рейсы

спецмашины. Ежедневно в одно и то же время

на нее доставляют с кораблей

промасленную ветошь, другой обтирочный

материал. Все отходы сжигаются в отведенном

для этого месте.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ ЦК

ВЛКСМ — награда комсомольской

организации атомной ракетной подводной

лодки, экипаж которой является

инициатором социалистического соревнования в

Военно-Морском Флоте. Здесь каждый

член ВЛКСМ добился классности по двум

специальностям. Комсомольское бюро

под руководством командира и

партийной организации умело направляет

усилия воинов на безусловное выполнение

социалистических обязательств, взятых к

60-летию ВЛКСМ. Весь личный состав

корабля высоко несет честь инициатора.

ПОСТОЯННО ПОВЫШАЮТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО выполнения учебных

задач авиаторы-противолодочники. Тон

здесь задают коммунисты.

Военный летчик 1-го класса Н. Кирилин

отличился на учениях разнородных сил

флота, за которыми наблюдал

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель

Президиума Верховного Совета СССР

товарищ Л. И. Брежнев.

Выполняя наказ Леонида Ильича

надежно защищать дальневосточные рубежи

нашей Родины, капитан Кирилин и его

подчиненные добились новых результатов.

На «недавнем учении они

продемонстрировали возросшее мастерство.

Поиск подводного «противника»

пришлось вести в сложных

гидрометеорологических условиях. Но экипаж вертолета под

командованием капитана Кирилина умело

занял заданную позицию, сбросил буи и

начал следить за районом, где

находилась цель. Маневр этот требовал

отличного мастерства, знаний, выдержки, которые

приходят с опытом, с годами. Всеми этими

качествами Кирилин обладает в полной

мере. Поиск был завершен успешно, за

что командующий флотом поощрил

передового офицера.

Один из лучших экипажей

военно-транспортной авиации (справа налево):

командир корабля старший лейтенант В. Семен-

цов, бортовой техник старший лейтенант

А. Лашев и помощник командира

лейтенант А. Петрушин готовятся к полету

Фото А. Григорова

Уверенно действовали отличный экипаж

капитана А. Кузнецова, другие авиаторы,

которые достойно завершают летний

период боевой учебы.

«КНИГИ, ЗОВУЩИЕ НА ПОДВИГ» — так

именовалась одна из страниц устного

журнала «Во имя жизни»,

выпускаемого Владивостокским Домом офицеров.

Посвящалась она книгам Генерального

секретаря ЦК КПСС, Председателя

Президиума Верховного Совета СССР

Л. И. Брежнева «Малая земля» и

«Возрождение». Страница прозвучала особенно

убедительно — ведь перед воинами

выступила участница боев на Малой земле

Мария Семеновна Гладун.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

ШИРОКАЯ ПРОПАГАНДА И ГЛУБОКОЕ

ИЗУЧЕНИЕ материалов июльского

Пленума ЦК КПСС, девятой сессии

Верховного Совета СССР развернулись на

флоте. Так, ча корабле, где служит

офицер М. Шинов, во всех подразделениях

прошли политические информации,

громкие читки материалов Пленума и сессии.

8

Минно-торпедная боевая часть, которой командует комсомолец лейтенант В. Рабо-

таев, является одной из лучших в соединении подводников. Здесь 75% воинов —

специалисты 1-го и 2-го класса. Среди них старшина 2-й статьи В. Пугачев и матрос

В. Потапов

Фото П. Юрьева

Перед личным составом выступили

командир корабля, политработник, члены КПСС

А. Рогальский, В. Кузнецов и другие.

Конкретные задачи получили члены

агитационно-пропагандистской группы, агитаторы.

Тепло воспринимают сослуживцы беседы

пропагандистов коммунистов В. Кузнецова,

А. Голушко, агитаторов В. Дрожевского,

Ю. Косинского.

Целеустремленная работа по изучению

решений июльского Пленума ЦК КПСС и

девятой сессии Верховного Совета СССР

проходит и в Н-ской части катерников.

Активисты обсудили свои задачи по

доведению до каждого моряка этих важных

документов. Успешно выполняется

специально разработанный план их пропаганды.

Прошло собеседование по докладу

товарища Л. И. Брежнева «О дальнейшем

развитии сельского хозяйства СССР».

Хорошие знания показали офицеры С. Сапен-

тьев, Н, Бушланов, В. Беспечанский, А.

Синяк, В. Сердцев.

С содержательными лекциями и

докладами выступили капитан 3 ранга В. Пили-

пенко, мичман А. Ильницкий.

Глубокий след в сердцах воинов

оставил тематический вечер «Новые горизонты

развития сельского хозяйства», который

подготовили и провели активисты части.

Выступившие на нем бывшие полеводы,

механизаторы, животноводы матросы Б.

Распопов, А. Рощенко, С. Губка, мичман

Ф. Квашин на ярких примерах показали,

каких успехов добились хозяйства

земляков в экономическом и социальном

развитии. Катерники говорили о высоком

политическом и трудовом подъеме, который

царит на селе, горячо одобрили мудрую

аграрную политику партии.

ОТЛИЧНУЮ ОЦЕНКУ ЗА ДАЛЬНИЙ

ПОХОД получил экипаж большого

противолодочного корабля «Керчь». Полгода

находился он в водах Атлантики и

Средиземного моря. Для многих, в том числе и

для заместителя командира корабля по

политической части капитана 3 ранга Г. Гри-

чухина, такое плавание оказалось первым

в жизни. Но длительную проверку морем

выдержали все. Командир корабля

капитан 2 ранга Ю. Гусев доложил старшему

начальнику, что экипаж задание Родины

выполнил и готов к новым испытаниям.

Глубокой ночью лаг корабля снова

отсчитывал походные мили. Экипажу

предстояло выполнить ряд сложных

тактических и огневых задач. Акустики,

радиометристы, ракетчики, артиллеристы

использовали технику и оружие в обстановке

активного противодействия «противника».

Все задачи были решены успешно.

После похода состоялся семинар по

обмену опытом организации соревнования в

длительном плавании. Выступал на нем и

лейтенант В. «Ситников, ^подчиненные

которого отличились в ночном «бою». После

семинара товарищи тепло поблагодарили

офицера за интересное сообщение. А

накануне Дня Военно-Морского Флота Сит-

гников снова принимал поздравления: на

его погонах «появилась третья звездочка.

ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

ОБОБЩЕН ОПЫТ ПАРТПОЛИТРАБОТЫ

в соединении подводников. Здесь широко

распространены такие формы партийного

влияния на воинов, как обращение

командира и политработника к личному

составу по корабельной трансляции не с

обычной информацией о походе, а с

разъяснением подчиненным политической ситуации,

обстановки на театре, постановкой

конкретных задач. Так применяется фронтовой

опыт, который хорошо отражен в недавно

опубликованных оперативных документах

18-й армии.

Польской Народной Республики побывал

отряд военных кораблей БФ под флагом

командующего флотом вице-адмирала В.

Сидорова.

Тысячи польских граждан посетили

крейсер «Октябрьская революция», и

почти каждый из них пожелал

морякам-балтийцам дальнейших успехов в боевой

учебе, крепкого здоровья, большого

личного счастья.

Визит ^продемонстрировал крепнущую

дружбу между СССР и ПНР, явился ярким

примером пролетарского интернациона-

Командир взсода коммунист гвардии лейтенант Н. Оперовец вместе с командирами

танков гвардии младшими сержантами В. Кайрявичусом (слева) и А. Киселевым

уточняет обстановку перед боем

Фото Е. Павлова

Совершенствуются в соединении и

другие формы партлолитработы. Например,

на подводной лодке, где служит

капитан-лейтенант С. Комиссаров, выпускаются

радиогазеты, подробно рассказывающие

об опыте лучших специалистов. Все это

способствует успешному решению

огневых задач, дальнейшему повышению

действенности социалистического

соревнования.

С ДРУЖЕСТВЕННЫМ ВИЗИТОМ В

ГДЫНЕ на праздновании 34-й годовщины

лизма воинов Объединенных

вооруженных сил Варшавского Договора.

ОЧЕРЕДНУЮ ПОБЕДУ В УЧЕБНОМ БОЮ

одержали ракетчики подводной лодки, где

командиром боевой части

капитан-лейтенант В. Боков. В трудном поединке

особо отличились мастер военного дела

мичман В. Волошин и специалист 1-го класса

мичман Н. Хицов.

В основе успехов экипажа—дружная

работа партийных и комсомольских

активистов, сумевших создать в коллективе

соответствующий боевой настрой.

ю

' рои

0Ш10-ШШ

IICKUCCTIO

ДЕСАНТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЕННО-МОРСКОГО

ФЛОТА В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ

Капитан 1 ранга В. АЧКАСОВ,

доктор исторических наук, профессор,

заслуженный деятель науки РСФСР

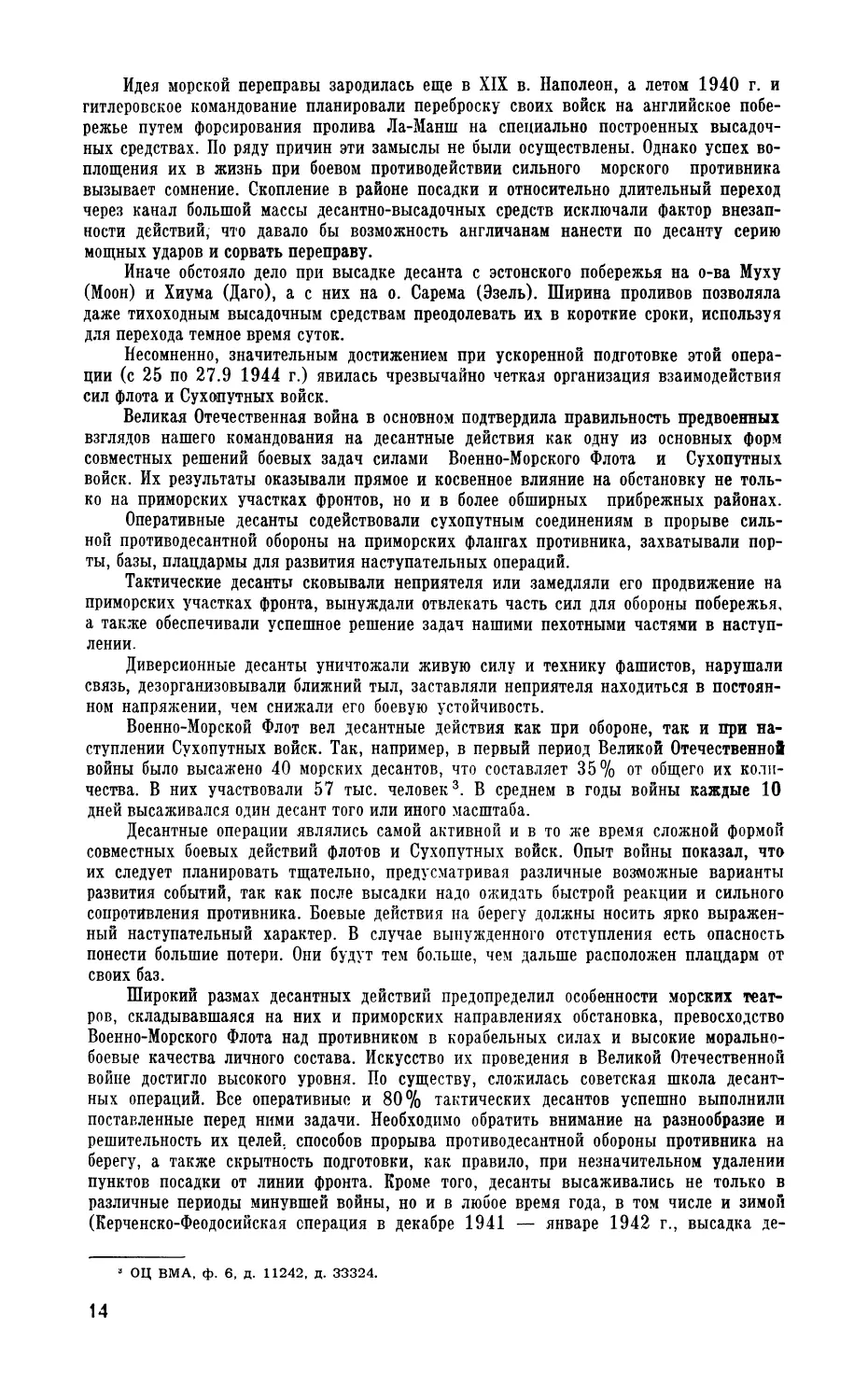

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ характер Великой Отечественной войны выдвинул на

первый план перед Военно-Морским Флотом задачу содействия войскам Советской

Армии.

В связи с обстановкой, складывавшейся на приморских флангах наших фронтов,

десантные действия, главным образом тактического масштаба, явились основной

формой взаимодействия Сухопутных войск и флота. Высаженные на флангах и в тыл

противника, морские десанты способствовали устойчивости приморских армейских

группировок в обороне и быстрому их продвижению в наступлении.

Непрерывно накапливавшийся опыт десантных действий позволил

последовательно развивать формы и способы их подготовки и проведения. Всего в годы

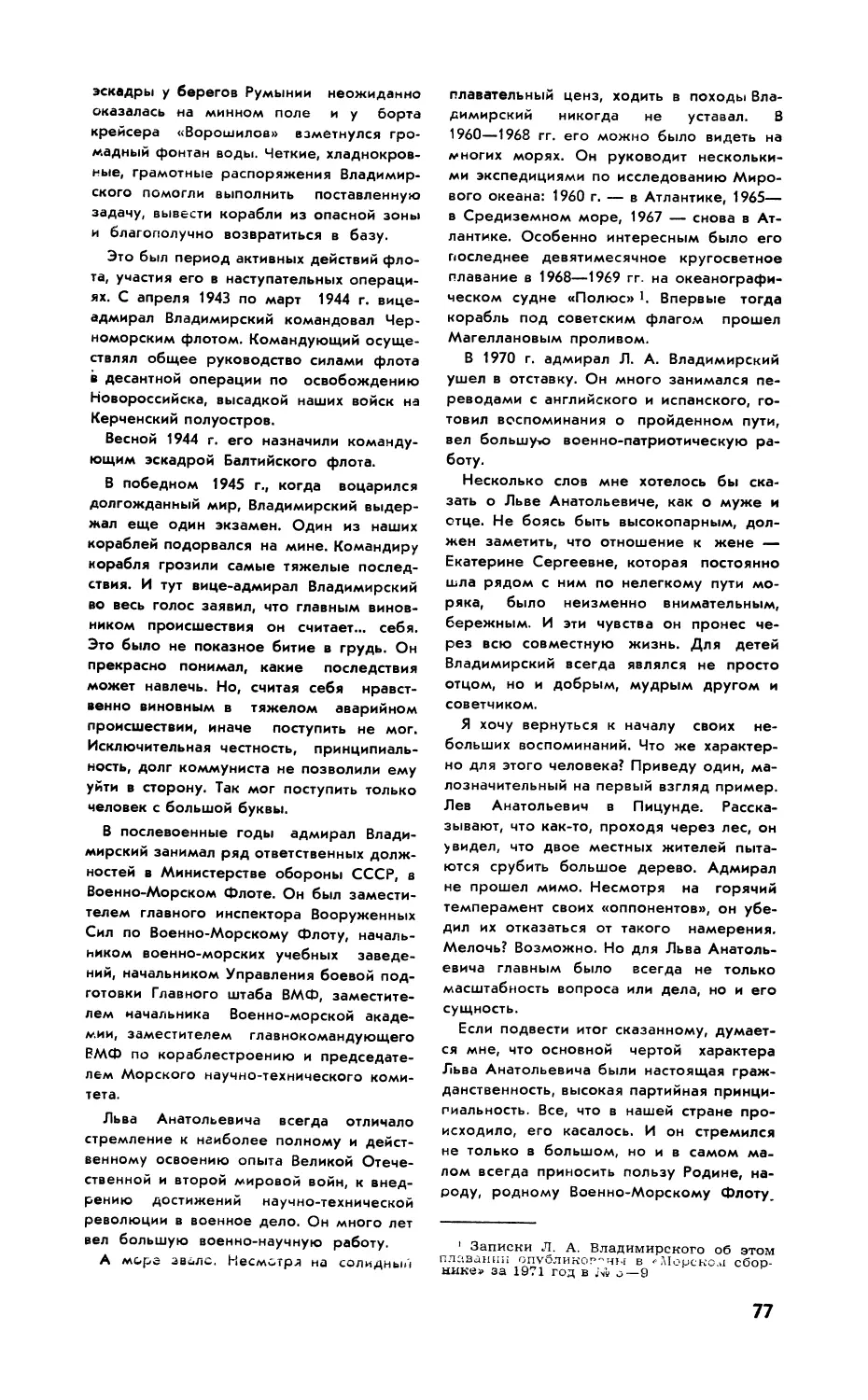

Великой Отечественной войны нашим Военно-Морским Флотом было высажено 113

различных десантов (см. таблицу), в том числе несколько оперативных. В этих десантах

общее число войск достигало 340 тыс. человек, участвовало около 2 тыс. боевых

кораблей, несколько тысяч различных вспомогательных судов и приблизительно 10 тыс.

самолетов.

В официальных документах, регламентировавших боевую деятельность Военно-

Морского Флота в предвоенные годы, морские десанты в зависимости от их целей и

количества высаживаемых войск подразделялись на стратегические, оперативные,

тактические и диверсионные.

Целью стратегического десанта являлось создание нового

сухопутного фронта, что оказывало бы влияние на ход войны в целом. Состав сил при этом

предусматривалось выделять от корпуса специального назначения и выше.

Оперативный десант высаживался с целью нанесения удара в тыл

противнику и глубокого его обхода силами до дивизии специального состава в интересах

проведения операции Сухопутными войсками.

Тактический десант предназначался для обхода с моря и нанесения

удара во фланг и ближайший тыл неприятеля с целью обеспечения успеха армейским

частям, действовавшим на приморском направлении. Состав тактического десанта —

усиленный стрелковый полк.

Диверсионные десанты планировались для ведения диверсионных

действий в тылу врага.

11

При определенных условиях морской десант предусматривалось высаживать

одновременно с выброской воздушного.

Основным способом считалась высадка по схеме «берег — транспорты —

высадочные средства — берег», т. е. перевозка личного состава и техники производилась

на транспортах (кораблях), а их доставка на берег — с помощью десантно-высадочных

средств.

Десантная ©перация состояла из нескольких этапов: подготовительного, посадки

войск на транспорты или корабли, перехода морем, боя за высадку и выполнения

задачи на берегу. Следует подчеркнуть, что в предвоенные годы десантные действия в

достаточно широких масштабах отрабатывались в ходе боевой подготовки приморских

военных округов и флотов.

Стратегические десанты в годы войны не высаживались. Динамика событий на

приморских флангах сухопутных войск требовала быстрого реагирования на действия

противника. В этих условиях наибелыпее распространение получили тактические и

оперативные десанты.

Типичными примерами тактических в первый период войны являются десанты,

высаженные Северным флотом в районе Западной Лицы в 1941 г. (6.7 — 529

человек, 7.7 — 500 человек, 14.7 — 1600 человек, 16.7 — 715 человек) и

Черноморским флотом в районе Григорьевки 22 сентября 1941 г. в составе 3-го полка морской

пехоты (1929 человек) при обеспечении двух крейсеров, трех эсминцев, канлодки и

10 катеров. Особенность высадки в районе Григорьевки состояла в том, что она, во-

первых, производилась с боевых кораблей и, во-вторых, в ночное время, что

затрудняло использование высадочных средств, проведение огневой поддержки войск

корабельной артиллерией и авиацией, а также ведение десантниками ближнего боя на

берегу. С другой стороны, в этих условиях обеспечивались скрытность действий и

внезапность нанесения удара по противнику. Одновременно с морским в районе Шицли

(в 8 км севернее Григорьевки) был выброшен один из первых в годы войны

воздушный десант (23 человека), который, уничтожив проводную связь, частично нарушил

управление неприятельскими войсками.

По ряду причин высадочные средства не могли своевременно прибыть в район

Григорьевки. Командир высадки контр-адмирал С. Горшков принял решение —

высадку осуществить в соответствии с ранее разработанным планом на корабельных

шлюпках и баркасах. Это обеспечило одновременное нанесение удара по врагу стрелковых

дивизий Одесского оборонительного района и десантников.

В годы Великой Отечественной войны Военно-Морским Флотом совместно с

Сухопутными войсками были проведены 10 десантных операций: Керченско-Феодосийская

(1941—1942 гг.), в районе Станичка — Южная Озерсйка, Новороссийская, Керчен-

ско-Эльтигенская (1943 г.), Тулоксинская, Моонзундская, Петсамо-Киркенесская

(1944 г.), Сейсинская, Курильская (1945 г.), а также перевозка в августе 1941 г.

Каспийской флотилией на основании советско-иранского договора от 1921 г.

оперативного десанта в район южнее Иранской Астары в целях предотвращения возможных

провокационных действий на южных границах СССР.

Одной из крупных по масштабам и цели десантной операцией в первый период

войны была Керченско-Феодосийская, проведенная Закавказским

фронтом и Черноморским флотом с 25 декабря 1941 по 2 января 1942 г. при сильном

противодействии противника на побережье и в воздухе.

В ней впервые была произведена высадка войск с боевых кораблей

непосредственно во вражеский порт. Этот способ получил позднее название «берег — берег».

Следует отметить, что огневая поддержка корабельной артиллерией в условиях

плохой видимости и отсутствия корректировки должного результата не дала,

вследствие чего передовой отряд высаживался в порту при сильном противодействии

противника. Кроме того, Керченско-Феодосийская операция на всех этапах проходила без

авиационного обеспечения.

Значительной десантной операцией второго периода Великой Отечественной

войны явилась Керченско-Эльтигенская (31.10—11.12 1943 г.),

проведенная частями 18-й, 56-й армий, силами Черноморского флота и Азовской

флотилии в условиях заблаговременно созданной фашистами сильной противодесантной

обороны. Интенсивную и эффективную огневую поддержку десанта осуществляли берего-

12

вая артиллерия флота и артиллерия сухопугных войск, находившиеся на восточном

берегу Керченского пролива.

Как известно, части 18-й армии были высажены 1 ноября, а 56-й из-за

штормовой погоды лишь 3 ноября. Это привело к тому, что противник сосредоточил силы в

районе Эльтигена и направил основной удар по войскам 18-й армии. Однако сбросить

десант с плацдарма ему не удалось. Десантники сражались мужественно и проявили

массовый героизм. Многим из них было присвоено звание Героя Советского Союза.

Этому во многом способствовала партийно-политическая работа, проводившаяся на

всех этапах операции партийными, комсомольскими организациями, а также всеми

звеньями партийно-политического аппарата под руководством начальника политотдела

армии Л. И. Брежнева.

Опыт Керченско-Эльтигенской операции наглядно показал возросшую роль

авиации как ударной силы, обеспечивавшей непосредственную поддержку десанта в бою

за высадку и выполнении задачи на берегу. Об этом красноречиво свидетельствует

телеграмма командования 318-й стрелковой дивизии 18-й армии командующему ВВС

Черноморского флота с просьбой передать благодарность пехотинцев летчикам

штурмовой авиации за помощь, оказанную им при отражении за двое суток 37 контратак

противника *. Показательно, что для доставки десанту на эльтигенский плацдарм

боезапаса и продовольствия привлекались и транспортные самолеты, что явилось новой

формой использования авиации в десантных действиях Военно-Морского Флота.

Отсутствие десантно-высадочных средств специальной постройки вызывало

большие трудности при подготовке и проведении операции, и в первую очередь при

высадке. Приходилось прибегать к импровизации, что усложняло организацию десантных

отрядов, их переход морем и саму высадку. Однако благодаря боевому искусству всех

звеньев командного и политического состава, героизму и самоотверженности личного

состава 18-й и 56-й армий, морской пехоты, кораблей Черноморского флота,

Азовской флотилии, летчиков и артиллеристов задачи, поставленные перед разнородными

силами, участвовавшими в операции, в целом были успешно решены.

Из десантных операций третьего периода войны следует отметить Моонзунд-

скую (27.9 — 24.11 1944), проведенную Краснознаменным Балтийским флотом

совместно с войсками Ленинградского фронта в специфических условиях островного

района моря и при невозможности использовать крупные корабли вследствие большой

минной опасности.

В операции активно участвовала авиация. Военно-воздушные силы флота

производили разведку системы противодесантной обороны противника и расположения его

войск на о. Сарема (Эзель), прикрывали с воздуха пункты сосредоточения наших

надводных кораблей в Рижском заливе, а ьо время высадки оказывали непосредственную

огневую поддержку десанта на всех этапах боя за высадку, наносили удары по

кораблям и транспортам, вели активную борьбу с немецкими самолетами. О размахе

использования авиации свидетельствует тот факт, что только с 18 по 24 ноября при

освобождении п-ва Сырве было совершено 2313 самолето-вылетов и потоплено 2

транспорта, 8 десантных барж и сторожевой катер, повреждено 30 боевых кораблей и

судов противника (включая крейсер «Адмирал Шеер»)2.

Моонзундская десантная операция явилась самой крупной на Балтийском море в

годы минувшей войны. Она сыграла большую роль в развитии военно-морского

искусства. Флот приобрел опыт овладения островами архипелага, который не потерял своей

значимости до сих пор, так как не исключена возможность выполнения подобных задач

в будущем.

Взаиморасположение островов, отделенных друг от друга и материкового

побережья Эстонии узкими проливами, а также обстановка, сложившаяся к концу сентября

1944 г. на сухопутном фронте в Прибалтике, позволили применить не совсем обычный

прием высадки десанта — морскую переправу, т. е. массированную перевозку войск

с берега на берег без перегрузки их с одних десантно-высадочных средств на другие

и без классического построения сил десантного отряда в ордера.

ОЦ ВМА, ф. 6, д. 39234, лл. 51—55.

Морской атлас. Т. 3. Военно-исторический. Часть вторая. Описание к картам, с. 485.

13

Идея морской переправы зародилась еще в XIX в. Наполеон, а летом 1940 г. и

гитлеровское командование планировали переброску своих войск на английское

побережье путем форсирования пролива Ла-Манш на специально построенных

высадочных средствах. По ряду причин эти замыслы не были осуществлены. Однако успех

воплощения их в жизнь при боевом противодействии сильного морского противника

вызывает сомнение. Скопление в районе посадки и относительно длительный переход

через канал большой массы десантно-высадочных средств исключали фактор

внезапности действий, что давало бы возможность англичанам нанести по десанту серию

мощных ударов и сорвать переправу.

Иначе обстояло дело при высадке десанта с эстонского побережья на о-ва Муху

(Моон) и Хиума (Даго), а с них на о. Сарема (Эзель). Ширина проливов позволяла

даже тихоходным высадочным средствам преодолевать их в короткие сроки, используя

для перехода темное время суток.

Несомненно, значительным достижением при ускоренной подготовке этой

операции (с 25 по 27.9 1944 г.) явилась чрезвычайно четкая организация взаимодействия

сил флота и Сухопутных войск.

Великая Отечественная война в основном подтвердила правильность предвоенных

взглядов нашего командования на десантные действия как одну из основных форм

совместных решений боевых задач силами Военно-Морского Флота и Сухопутных

войск. Их результаты оказывали прямое и косвенное влияние на обстановку не

только на приморских участках фронтов, но и в более обширных прибрежных районах.

Оперативные десанты содействовали сухопутным соединениям в прорыве

сильной противодесантной обороны на приморских флангах противника, захватывали

порты, базы, плацдармы для развития наступательных операций.

Тактические десанты сковывали неприятеля или замедляли его продвижение на

приморских участках фронта, вынуждали отвлекать часть сил для обороны побережья,

а также обеспечивали успешное решение задач нашими пехотными частями в

наступлении.

Диверсионные десанты уничтожали живую силу и технику фашистов, нарушали

связь, дезорганизовывали ближний тыл, заставляли неприятеля находиться в

постоянном напряжении, чем снижали его боевую устойчивость.

Военно-Морской Флот вел десантные действия как при обороне, так и при

наступлении Сухопутных войск. Так, например, в первый период Великой Отечественной

войны было высажено 40 морских десантов, что составляет 35% от общего их

количества. В них участвовали 57 тыс. человек3. В среднем в годы войны каждые 10

дней высаживался один десант того или иного масштаба.

Десантные операции являлись самой активной и в то же время сложной формой

совместных боевых действий флотов и Сухопутных войск. Опыт войны показал, что

их следует планировать тщательно, предусматривая различные возможные варианты

развития событий, так как после высадки надо ожидать быстрой реакции и сильного

сопротивления противника. Боевые действия на берегу должны носить ярко

выраженный наступательный характер. В случае вынужденного отступления есть опасность

понести большие потери. Они будут тем больше, чем дальше расположен плацдарм от

своих баз.

Широкий размах десантных действий предопределил особенности морских

театров, складывавшаяся на них и приморских направлениях обстановка, превосходство

Военно-Морского Флота над противником в корабельных силах и высокие морально-

боевые качества личного состава. Искусство их проведения в Великой Отечественной

войне достигло высокого уровня. По существу, сложилась советская школа

десантных операций. Все оперативные и 80% тактических десантов успешно выполнили

поставленные перед ними задачи. Необходимо обратить внимание на разнообразие и

решительность их целей, способов прорыва противодесантной обороны противника на

берегу, а также скрытность подготовки, как правило, при незначительном удалении

пунктов посадки от линии фронта. Кроме того, десанты высаживались не только в

различные периоды минувшей войны, но и в любое время года, в том числе и зимой

(Керченско-Феодосийская операция в декабре 1941 — январе 1942 г., высадка де-

3 ОЦ ВМА, ф. 6, д. 11242, д. 33324.

14

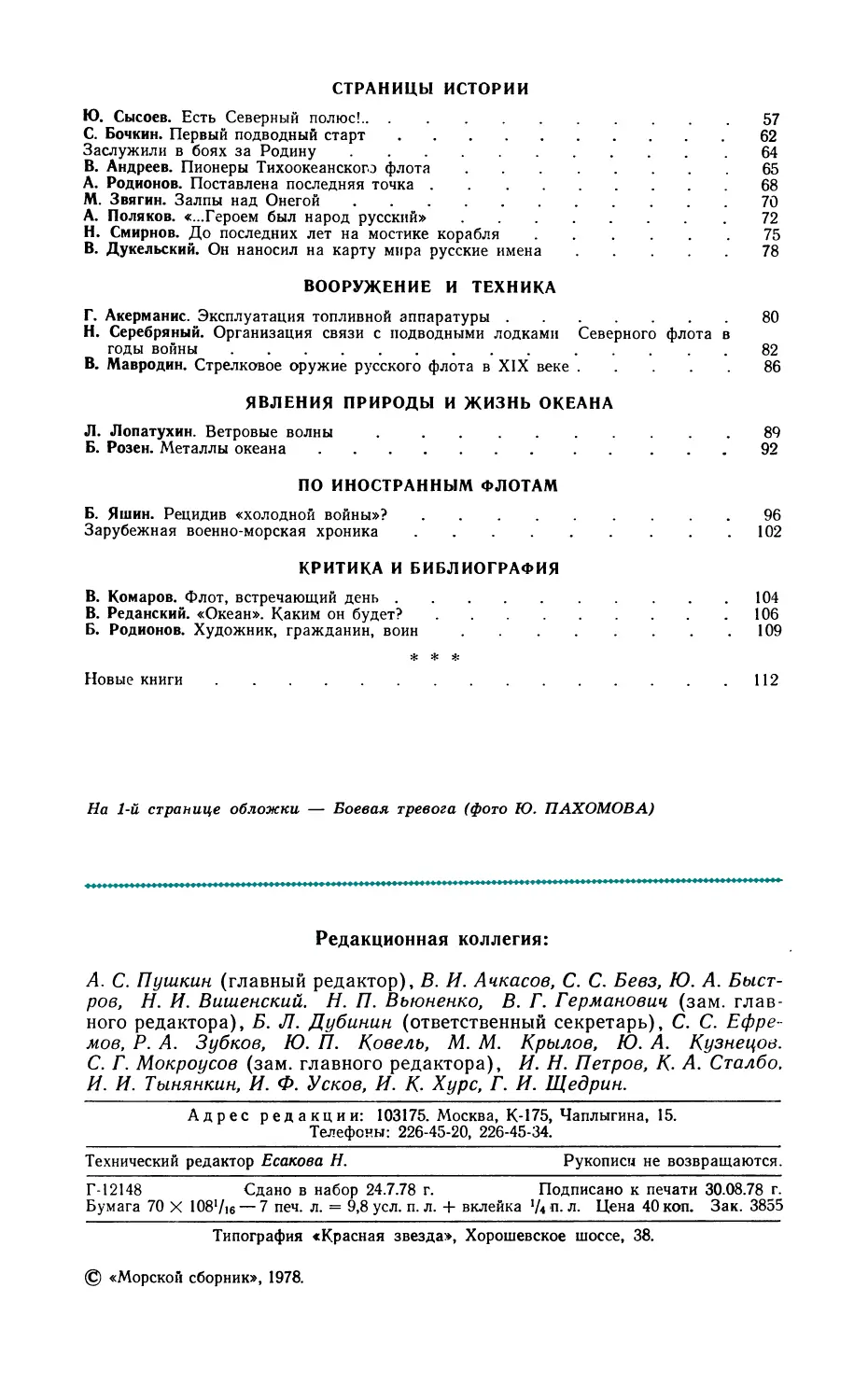

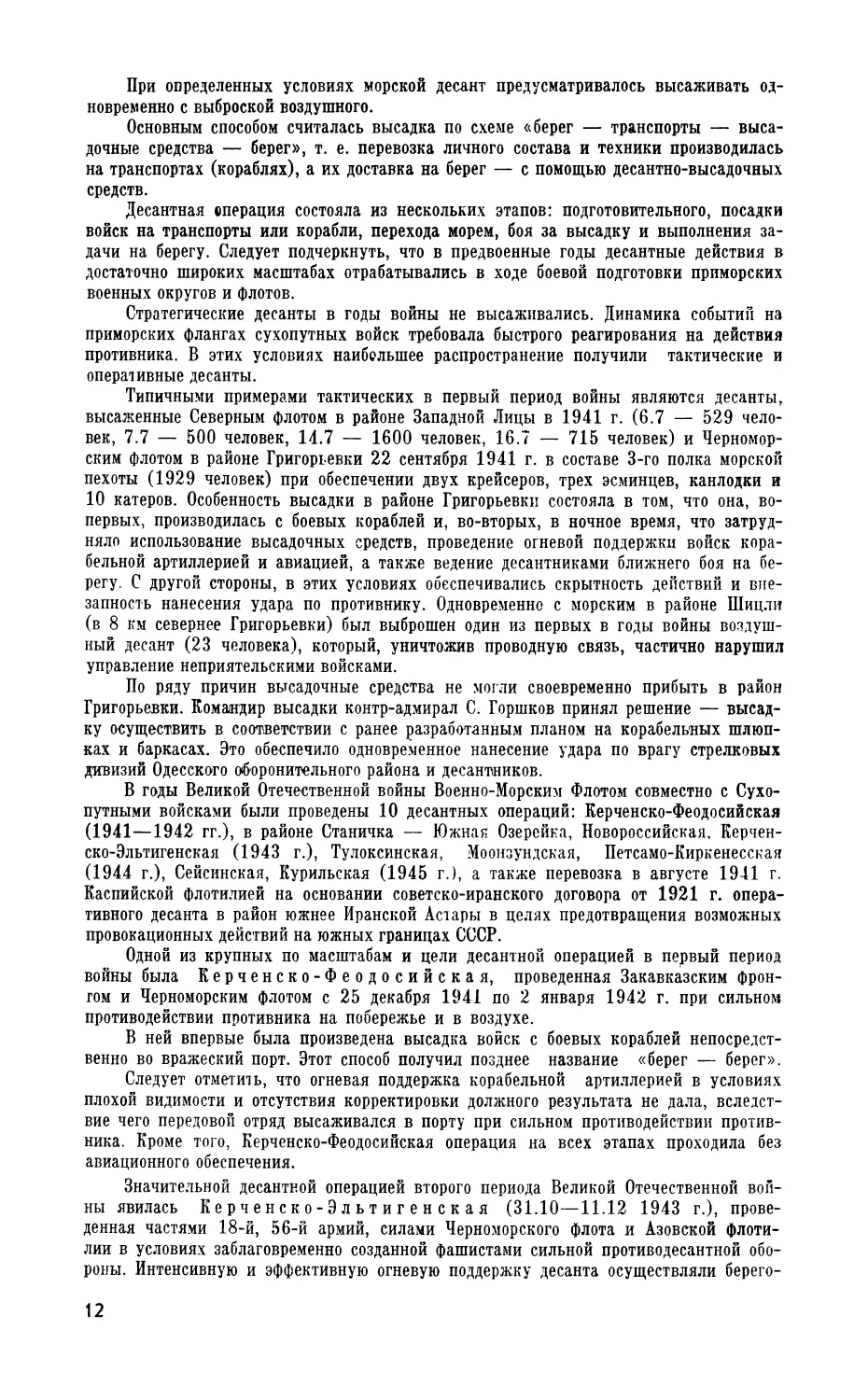

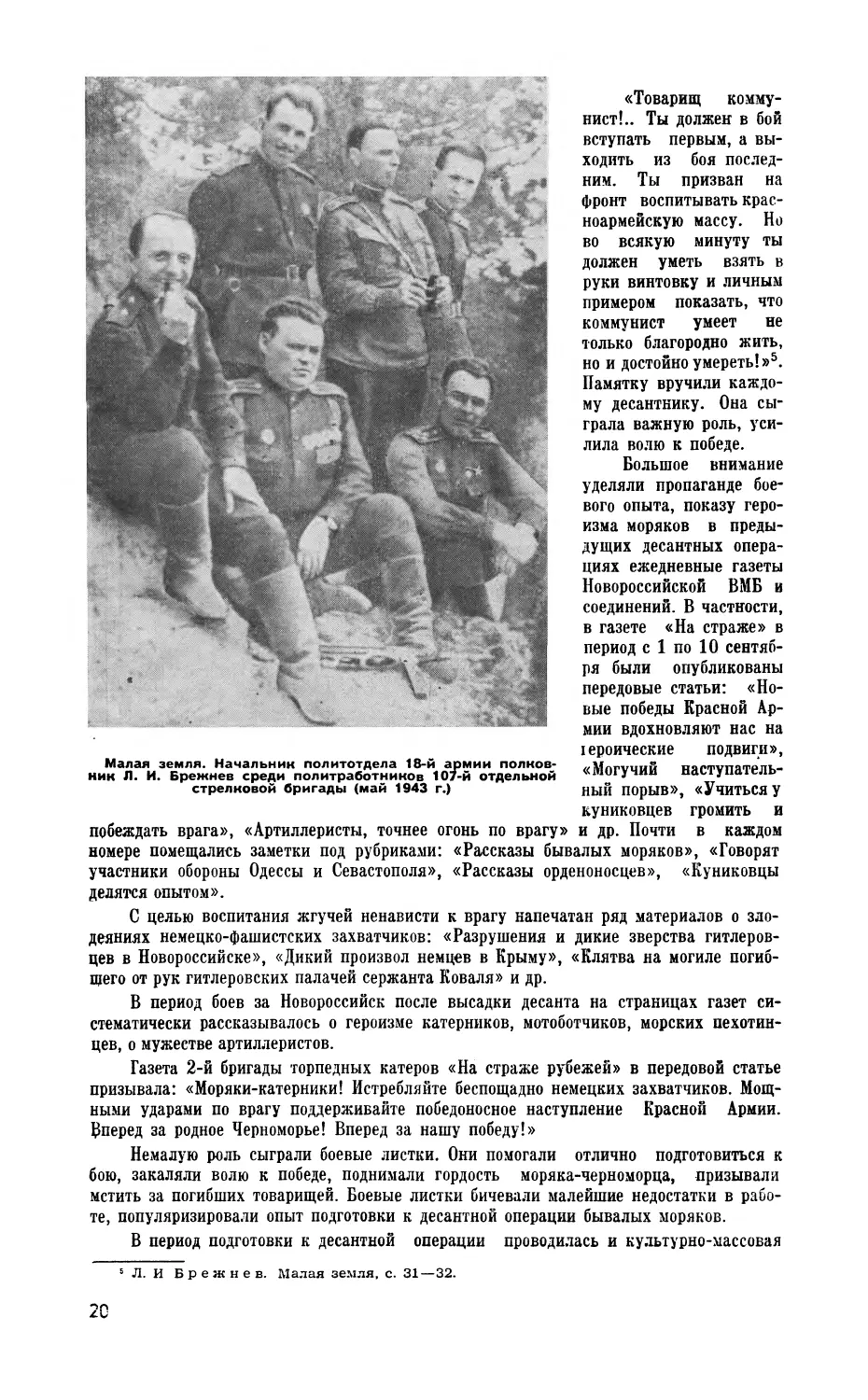

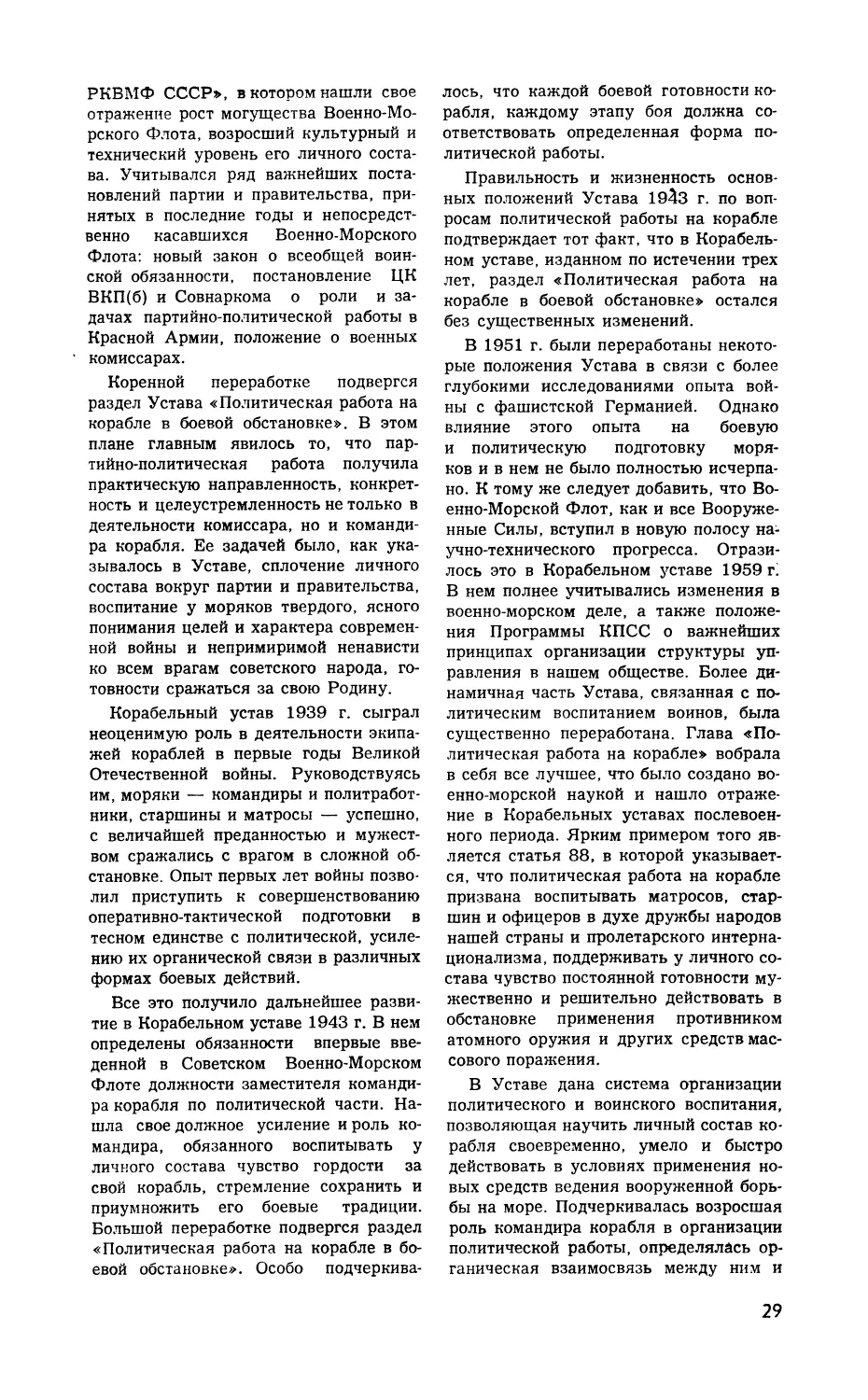

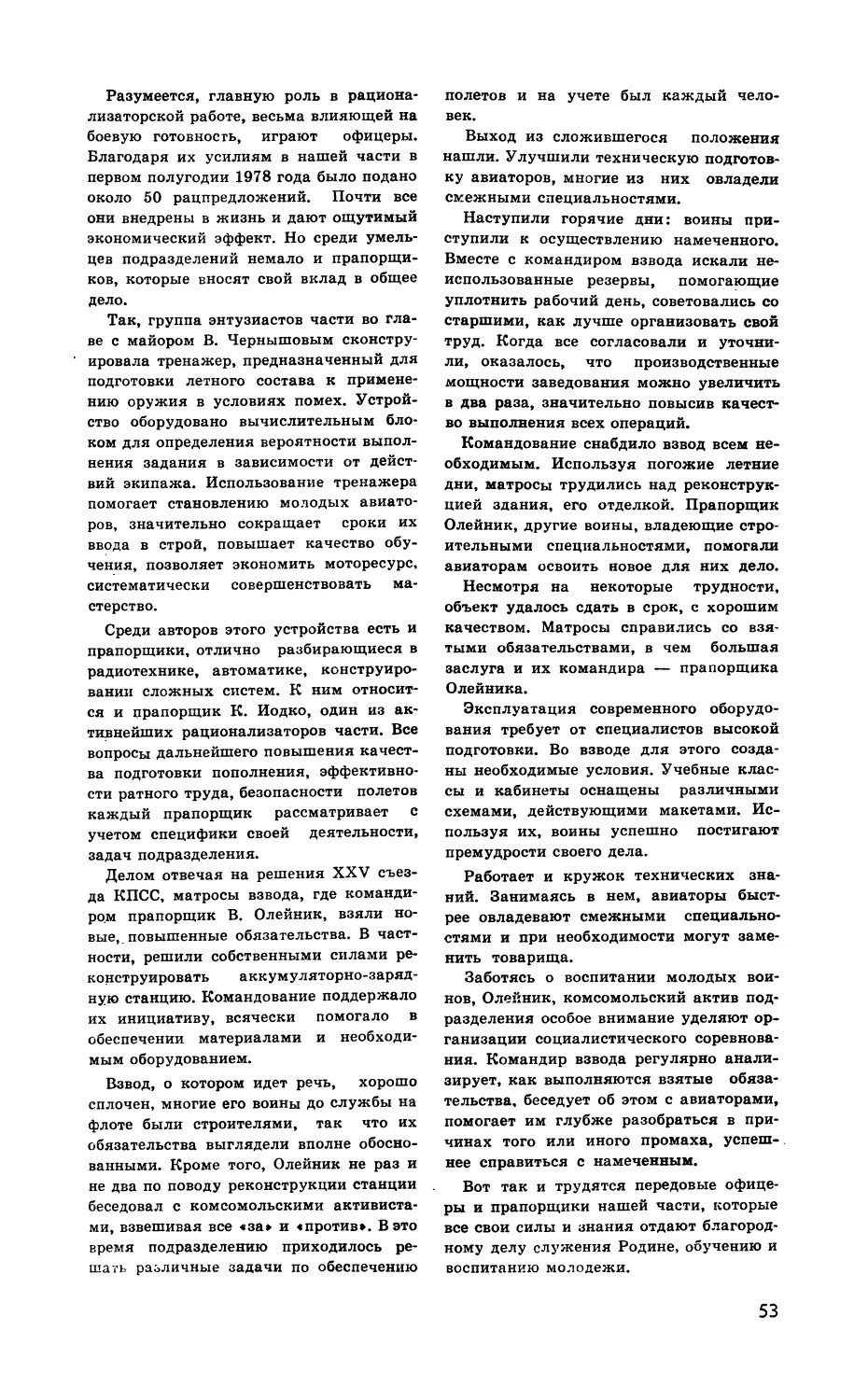

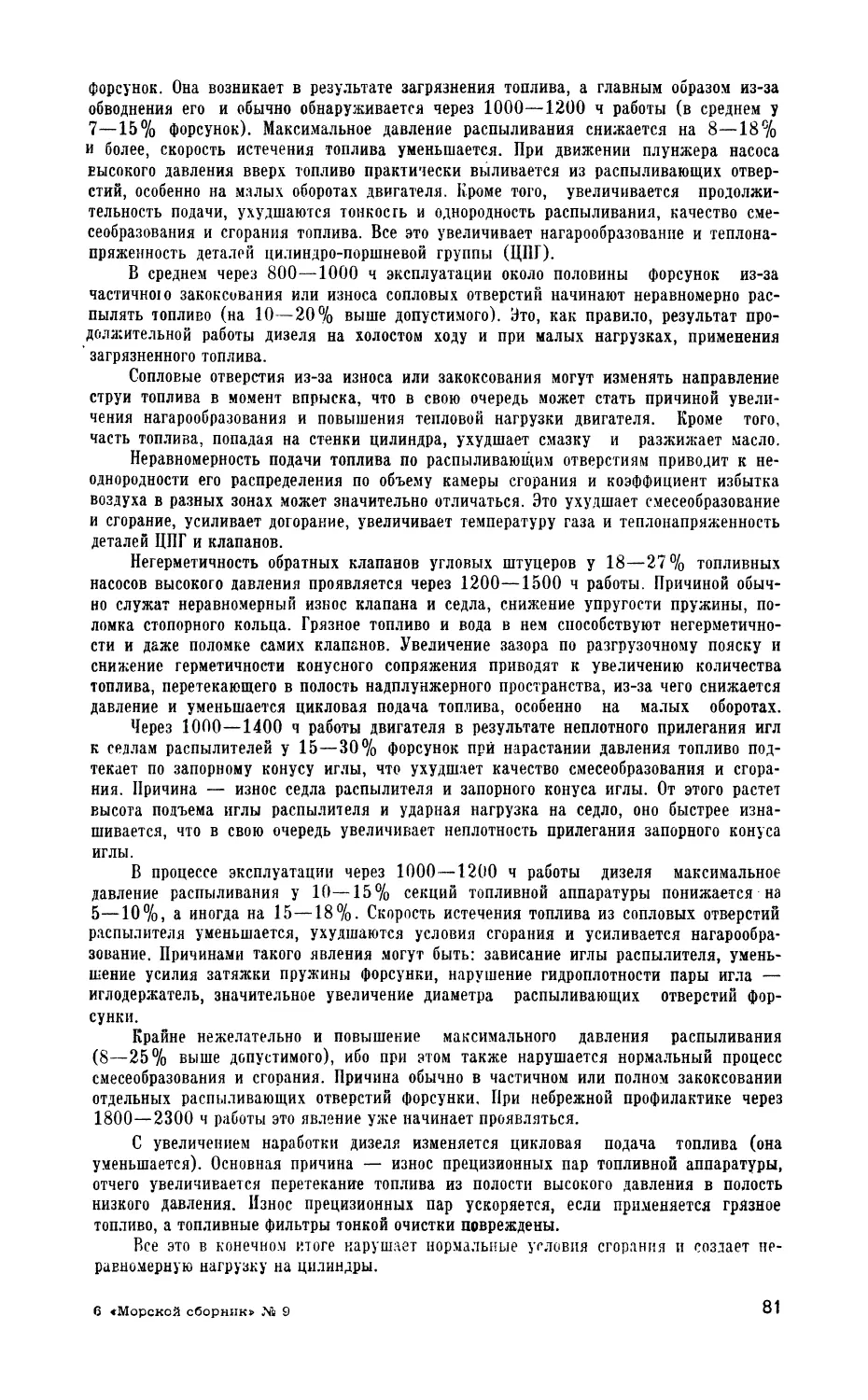

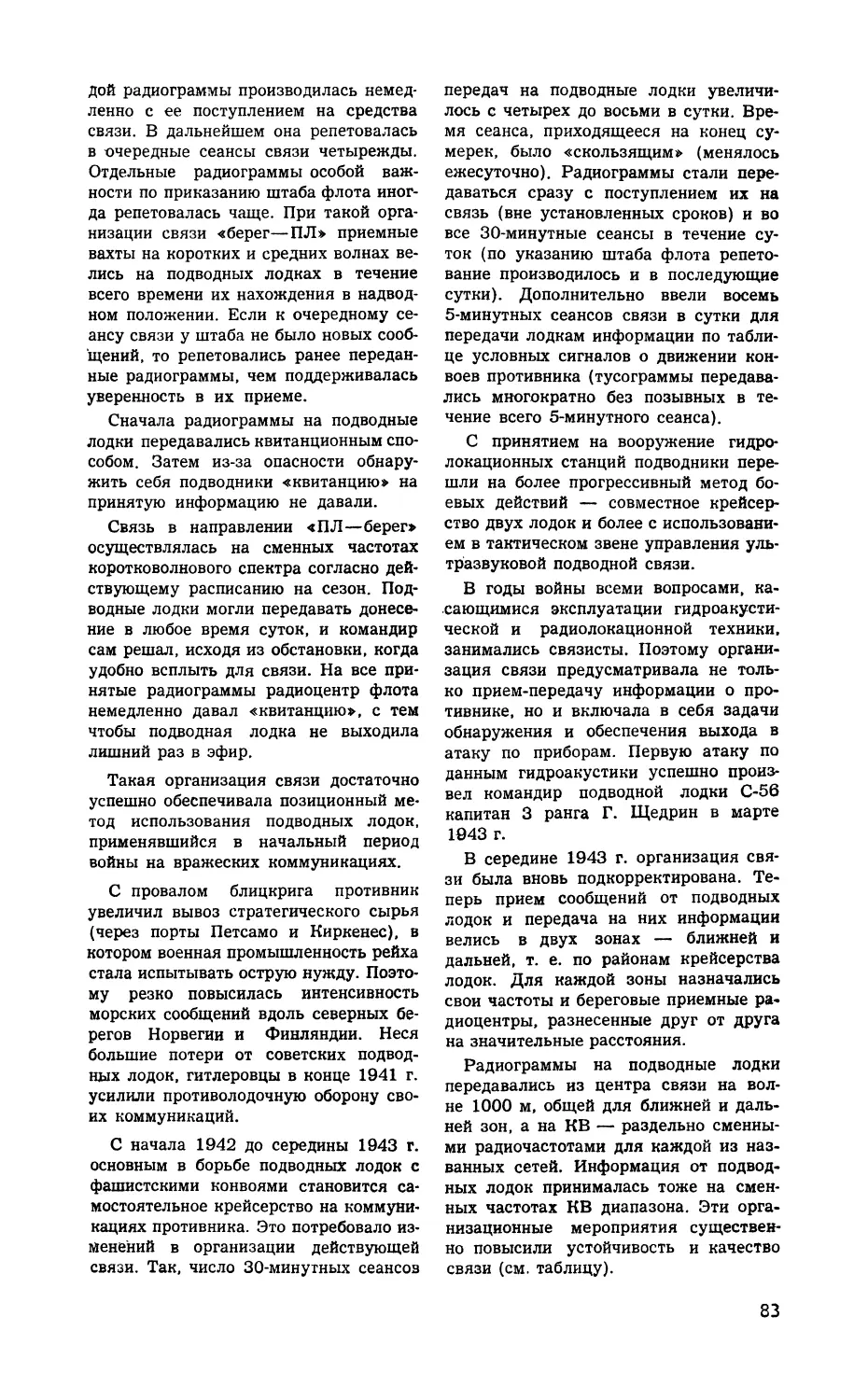

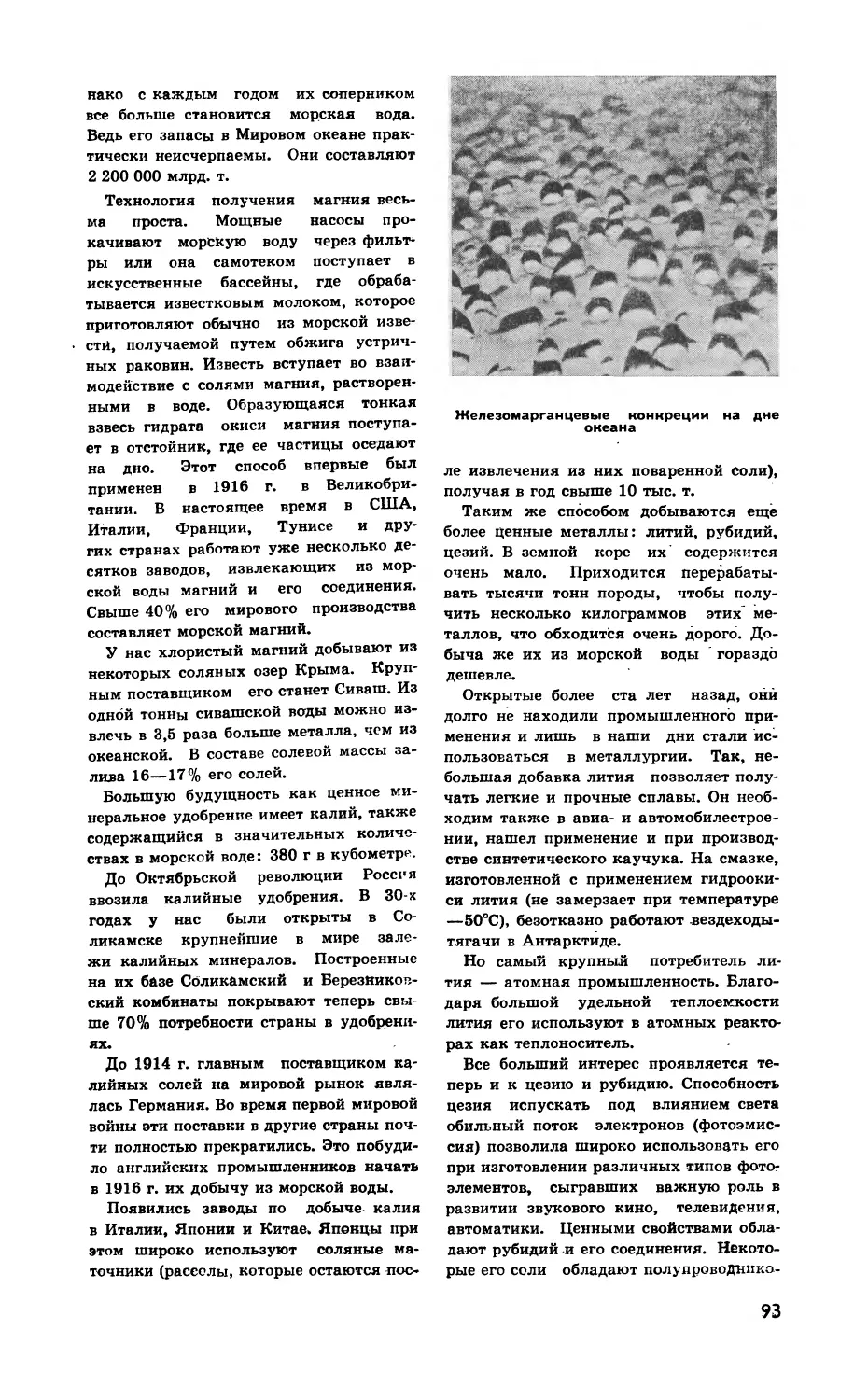

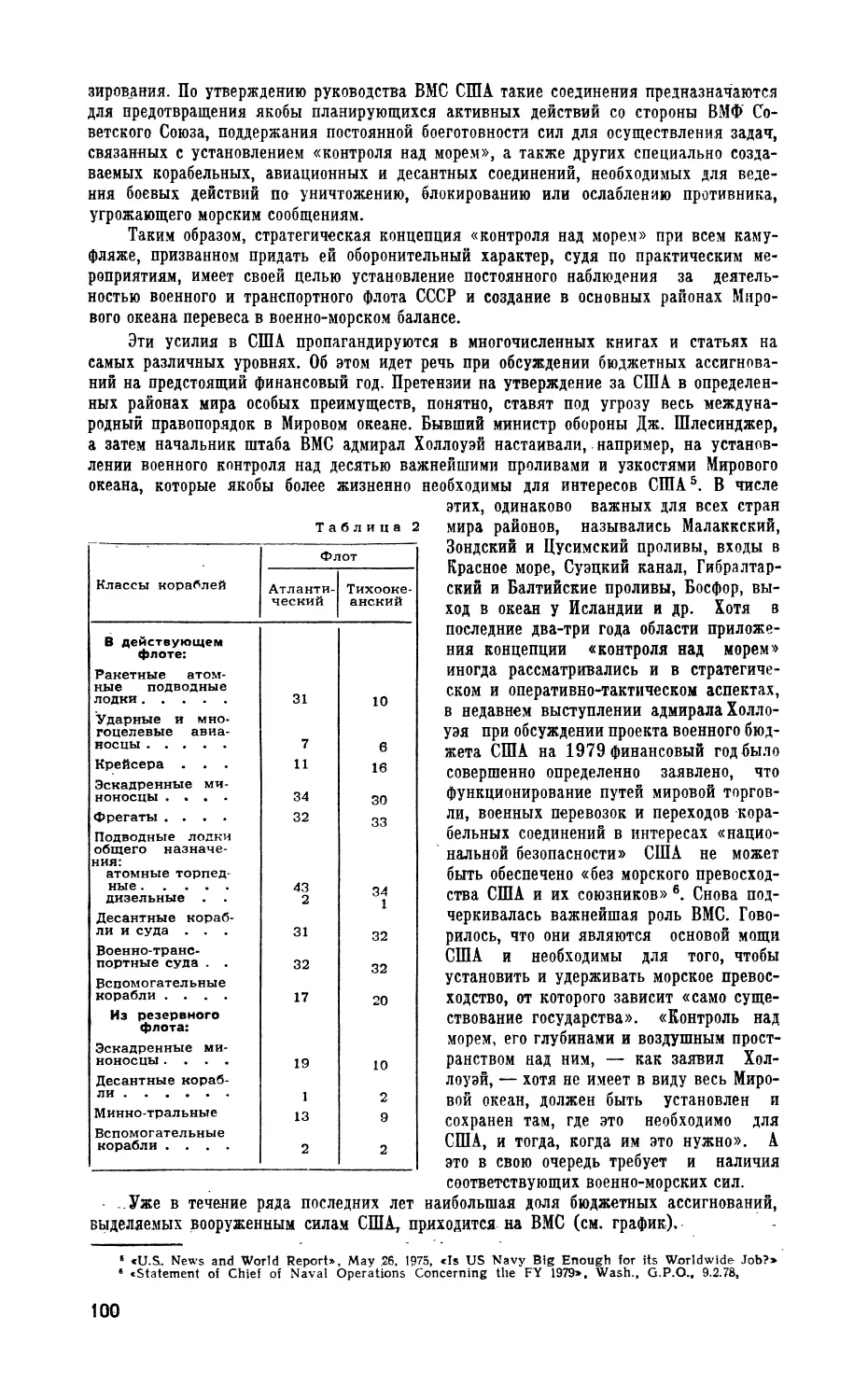

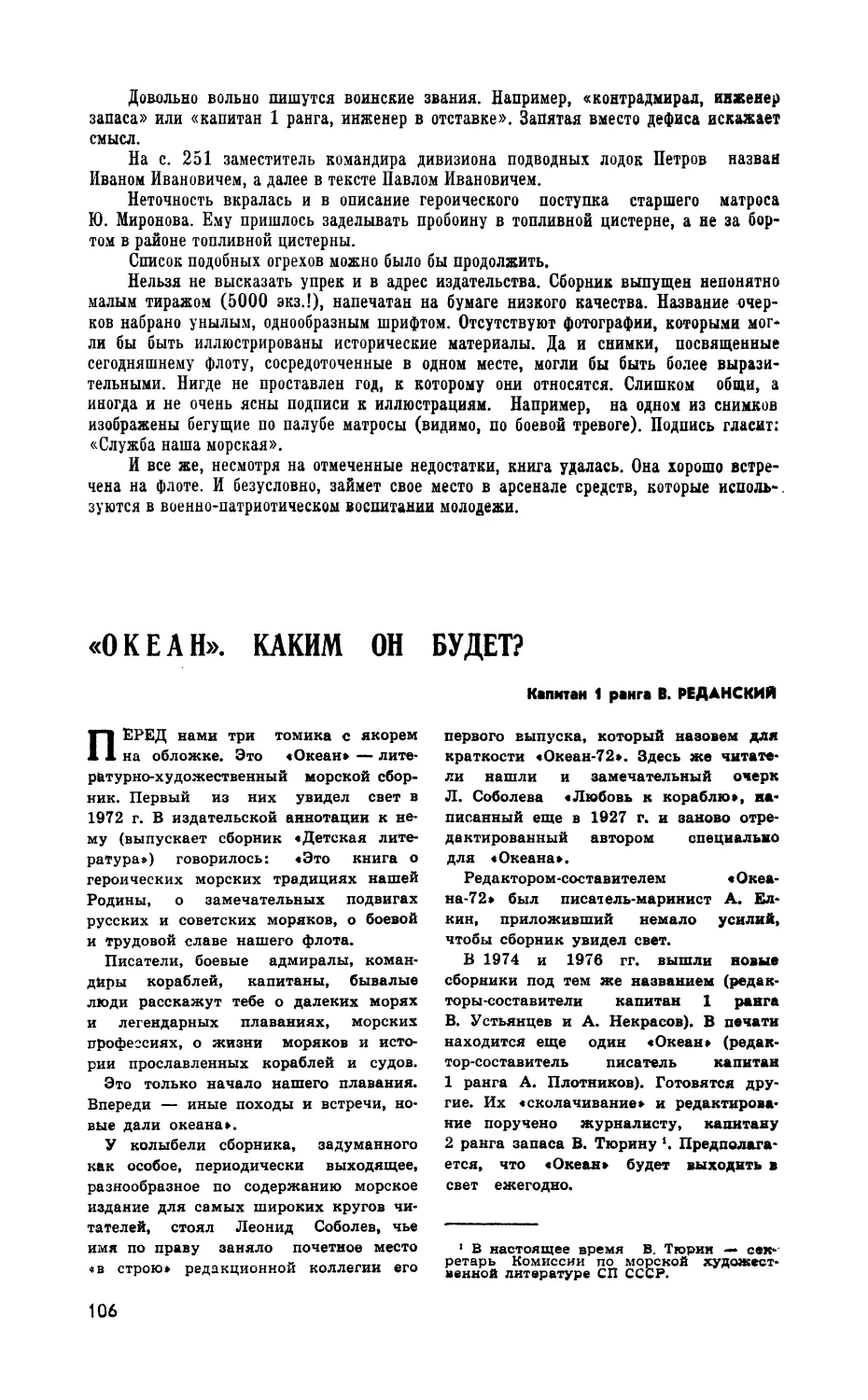

МОРСКИЕ ДЕСАНТЫ, ВЫСАЖЕННЫЕ ВОЕННО-МОРСКИМ ФЛОТОМ

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Флоты,

флотилии

Флоты:

Северный

Краснознаменный Бал-

Черноморский ....

Тихоокеанский ....

Итого

Флотилии:

Ладожская

Онежская

Азовская

Каспийская . .

Волжская

Днепровская

Дунайская

Краснознаменная

Амурская .

Итого

Всего

Высажено десантов

опе-

ра-

тив-

ных

1

1

4

2

8

1

1

2

10

тических

8

16

9

5

38

5

2

7

1

9

20

7

51

89

ди-

вер-

сион-

ных

6

7

13

1

1

14

всего

15

24

13

7

59

6

2

8

1

1

9

20

7

54

113

в том числе по годам

1941

3

14

2(1)

19(1)

5

1 (1)

2

2

1942

5

2

3

10

1

1943

4(3)

4(3)

6

10(1)

29(2)

1

11

6

10(3)

1944

7(1)

6(1)

4

17(2)

1 (1)

2

2

7

13

25(1)

42(3)

1945

2

7(2)

9(2)

5

7

12

21 (2)

Примечания: 1. В таблице не учтены мелкие диверсионные десанты, а также

высаженные с подводных лодок и катеров отдельные разведчики и

разведывательные группы.

2. В скобках указано количество высаженных по годам оперативных

десантов.

сайтов в районах Станичка — Южная Озерейка в феврале 1943 г., Мерекюла — в

феврале 1944 г.).

Как правило, десанты высаживались в пределах радиуса действия армейских и

флотских самолетов, что позволяло активно их использовать для огневой поддержки

и прикрытия с воздуха плацдарма. Бомбардировщики наносили удары по врагу

главным образом на подготовительном этапе, а штурмовики — при высадке и ведении

десантниками боя на берегу.

Большинство десантов было высажено в районах нахождения превосходящих их

по численности сухопутных войск противника. Отдельные случаи противодействия его

морских сил нетипичны (их было всего три). Однако в этих условиях возникала

опасность блокады с моря захваченного плацдарма, что и произошло в районе Эльтигена в

Керченско-Эльтигенской операции.

Следует подчеркнуть и такую важнейшую особенность десантных действий, как

сжатость сроков подготовки разнородных сил и средств к высадке. Достаточно

сказать, что 61 десант из 113 был подготовлен менее чем за сутки. Это диктовалось

оперативно-стратегической обстановкой на советско-германском фронте. В первый период

войны, когда Советские Вооруженные Силы не владели стратегической инициативой,

требовалось оперативно реагировать на быстрое продвижение противника на

приморских направлениях или обеспечить устойчивость оборонявшихся военно-морских баз

или флангов Сухопутных войск в прибрежных районах. В последующем ограничен-

15

ность сроков подготовки десантов диктовалась высокими темпами наступления

советских войск.

Десантные действия носили стремительный и скрытный характер. В 76 случаях

была достигнута оперативная и тактическая внезапность высадки десантов, что

способствовало успешному решению ими поставленных задач.

На развитие форм и способов десантных действий большое влияние оказывали

постоянное совершенствование противодесантной обороны, ее глубина и

маневренность обороняющихся войск. Это вызывало необходимость максимально усиливать ог-

иевую мощь десанта и повышать мобильность сил высадки с целью нанесения удара

на наиболее выгодном участке, что рельефнее всего проявилось в Моонзундской one*

радии, а также при высадке в районе Станичка — Южная Озерейка.

В конце войны десантные части получили на вооружение современную боевую

технику, в том числе танки и самоходные орудия. В подавлении противодесантной

обороны большую роль стало играть ракетное оружие, особенно многоствольные

реактивные установки.

Развитие минного оружия, массированное его применение, сложность борьбы с

ним требовали организации надежной и эффективной противоминной обороны сил

десанта на переходе морем и в районе боя за высадку.

Следует также подчеркнуть, что навигационно-i еографические условия районов

десантных действий, отличавшиеся, как правило, мелководьем, использование в

основном малотоннажных десантно-высадочных средств практически снимали угрозу

ударов со стороны неприятельских подводных лодок и значительно упрощали

организацию противолодочной обороны.

В ходе войны выявилась также необходимость сокращения времени высадки

десанта и его быстрого закрепления на берегу для упреждения развертывания сил

противодесантной обороны противника. С этой целью стали использоваться в основном

различные катера, обладавшие достаточной маневренностью и скоростью.

Опыт боевых действий позеолил сделать вывод, что важнейшим фактором

успешного выполнения десантом поставленных задач является четкая организация всех

видов обеспечения. Несоблюдение этого требования порой ставило десантников в

критическое положение.

Как показал опыт войны, попытки незначительными силами воздействовать на

приморский фланг и ближний тыл противника не дали положительного результата.

Несоответствие сил десанта объему поставленных ему задач, неуспех наступавших

войск на приморском направлении приводили в конечном счете к неудачам, что

особенно характерно было для десантных действий первого периода войны. К большому

сожалению, рецидивы этой болезни проявились в феврале 1943 г. на Черном море при

высадке у Южной Озерейки, а еще через год — на Балтике в районе населенного

пункта Мерекюла.

Моонзундская и Керченско-Эльтигенская операции выявили широкие

возможности огневой поддержки войск силами береговой и сухопутной артиллерии.

Десанты Краснознаменного Балтийского флота способствовали развитию

способов высадки в шхерных и островных районах.

Десантные действия на всех театрах показали большое значение морской пехоты

как ударной силы первого эшелона десанта, способной быстро преодолевать

противодесантную оборону противника.

В достижении успеха значительную роль играла многообразная и

целеустремленная партийно-политическая работа, проводившаяся в широких масштабах с личным

составом во всех родах взаимодействующих сил.

Воины Советской Армии и Военно-Морского Флота в десантных действиях

Великой Отечественной войны проявили массовый героизм и покрыли свои боевые знамена

неувядаемой славой.

Искусство их проведения неразрывно связано с именами прославленных

адмиралов С. Горшкова, А. Головко, В. Трибуца, Ф. Октябрьского, Л. Владимирского, И.

Юмашева, Н. Басистого, Ю. Ралля и многих других.

Опыт десантных действий, накопленный Военно-Морским Флотом в годы войны,

имеет огромное значение для развития военно-морского искусства в современных

условиях.

16

.ШШШ-

пшшоосготж

ПАРТИЙНО ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ

НОВОРОССИЙСКОЙ ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ

Капитан 2 ранга-инженер И. КУЗИНЕЦ

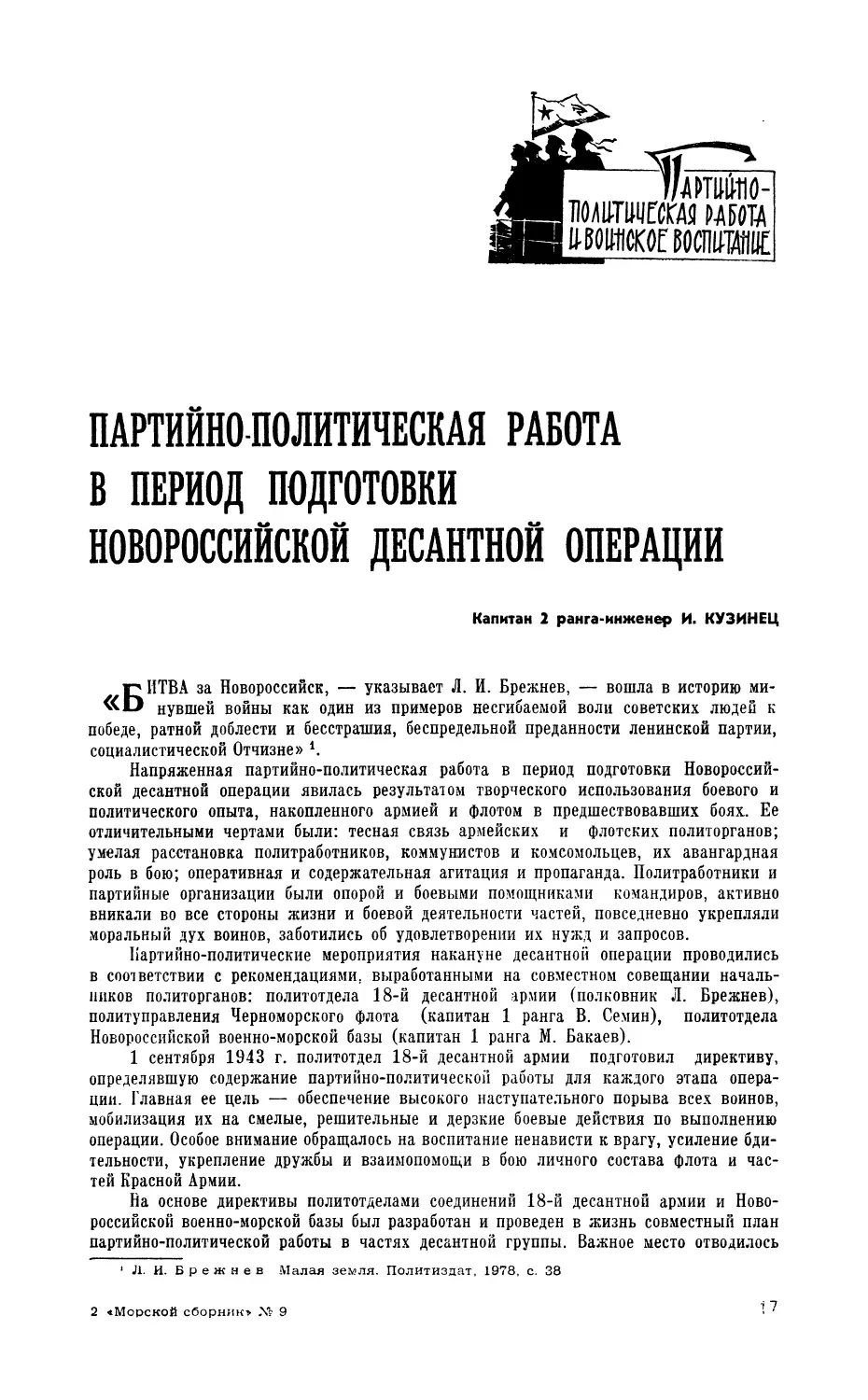

БИТВА за Новороссийск, — указывает Л. И. Брежнев, — вошла в историю

минувшей войны как один из примеров несгибаемой воли советских людей к

победе, ратной доблести и бесстрашия, беспредельной преданности ленинской партии,

социалистической Отчизне» *.

Напряженная партийно-политическая работа в период подготовки

Новороссийской десантной операции явилась результатом творческого использования боевого и

политического опыта, накопленного армией и флотом в предшествовавших боях. Ее

отличительными чертами были: тесная связь армейских и флотских политорганов;

умелая расстановка политработников, коммунистов и комсомольцев, их авангардная

роль в бою; оперативная и содержательная агитация и пропаганда. Политработники и

партийные организации были опорой и боевыми помощниками командиров, активно

вникали во все стороны жизни и боевой деятельности частей, повседневно укрепляли

моральный дух воинов, заботились об удовлетворении их нужд и запросов.

Партийно-политические мероприятия накануне десантной операции проводились

в соответствии с рекомендациями, выработанными на совместном совещании

начальников политорганов: политотдела 18-й десантной армии (полковник Л. Брежнев),

политуправления Черноморского флота (капитан 1 ранга В. Семин), политотдела

Новороссийской военно-морской базы (капитан 1 ранга М. Бакаев).

1 сентября 1943 г. политотдел 18-й десантной армии подготовил директиву,

определявшую содержание партийно-политической работы для каждого этапа

операции. Главная ее цель — обеспечение высокого наступательного порыва всех воинов,

мобилизация их на смелые, решительные и дерзкие боевые действия по выполнению

операции. Особое внимание обращалось на воспитание ненависти к врагу, усиление

бдительности, укрепление дружбы и взаимопомощи в бою личного состава флота и

частей Красной Армии.

На основе директивы политотделами соединений 18-й десантной армии и

Новороссийской военно-морской базы был разработан и проведен в жизнь совместный план

партийно-политической работы в частях десантной группы. Важное место отводилось

1 Л. И. Брежнев Малая земля. Политиздат, 1978, с. 38

2 «Морской сборник» Х? 9 '• '

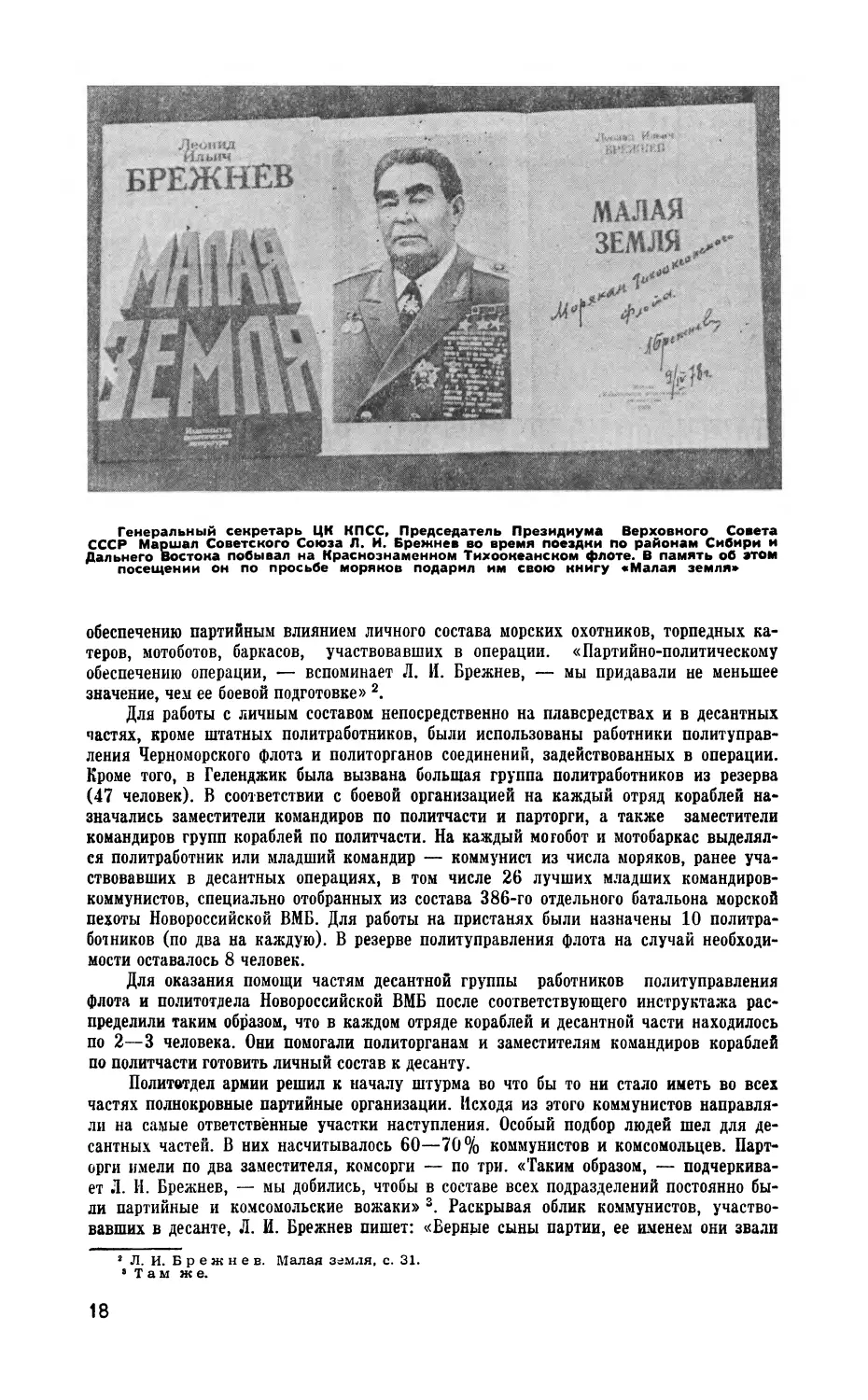

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета

СССР Маршал Советского Союза Л. И. Брежнев во время поездки по районам Сибири и

Дальнего Востока побывал на Краснознаменном Тихоокеанском флоте. В память об этом

посещении он по просьбе моряков подарил им свою книгу «Малая земля»

обеспечению партийным влиянием личного состава морских охотников, торпедных

катеров, мотоботов, баркасов, участвовавших в операции. «Партийно-политическому

обеспечению операции, — вспоминает Л. И. Брежнев, — мы придавали не меньшее

значение, чем ее боевой подготовке» 2.

Для работы с личным составом непосредственно на плавсредствах и в десантных

частях, кроме штатных политработников, были использованы работники

политуправления Черноморского флота и политорганов соединений, задействованных в операции.

Кроме того, в Геленджик была вызвана большая группа политработников из резерва

(47 человек). В соответствии с боевой организацией на каждый отряд кораблей

назначались заместители командиров по политчасти и парторги, а также заместители

командиров групп кораблей по политчасти. На каждый могобот и мотобаркас

выделялся политработник или младший командир — коммунист из числа моряков, ранее

участвовавших в десантных операциях, в том числе 26 лучших младших командиров-

коммунистов, специально отобранных из состава 386-го отдельного батальона морской

пехоты Новороссийской ВМБ. Для работы на пристанях были назначены 10

политработников (по два на каждую). В резерве политуправления флота на случай

необходимости оставалось 8 человек.

Для оказания помощи частям десантной группы работников политуправления

флота и политотдела Новороссийской ВМБ после соответствующего инструктажа

распределили таким образом, что в каждом отряде кораблей и десантной части находилось

по 2—3 человека. Они помогали политорганам и заместителям командиров кораблей

по политчасти готовить личный состав к десанту.

Политотдел армии решил к началу штурма во что бы то ни стало иметь во всех

частях полнокровные партийные организации. Исходя из этого коммунистов

направляли на самые ответственные участки наступления. Особый подбор людей шел для

десантных частей. В них насчитывалось 60—70% коммунистов и комсомольцев.

Парторги имели по два заместителя, комсорги — по три. «Таким образом, —

подчеркивает Л. И. Брежнев, — мы добились, чтобы в составе всех подразделений постоянно

были партийные и комсомольские вожаки» 3. Раскрывая облик коммунистов,

участвовавших в десанте, Л. И. Брежнев пишет: «Верные сыны партии, ее именем они звали

2 Л. И. Брежнев. Малая земля, с. 31.

8 Там же.

18

бойцов на смертный бой. Призывали во имя Родины не щадить жизни. И в бою они

первыми совершали то, к чему звали других, увлекая за собой бойцов» 4.

Усилилось стремление людей вступить в партию. За время подготовки и

проведения операции в партийные бюро кораблей и частей флота, участвовавших в десантной

операции, поступило более 300 заявлений о приеме в члены ВКП(б).

За 7 дней до операции по решению военных советов Северо-Кавказского фронта

и Черноморского флота в отличие от прошлых десантных операций личному составу

объявили о том, что готовится ответственная десантная операция (без указания

места и времени). Вместе с тем предупреждалось о необходимости строжайшего

сохранения военной тайны.

Большую роль в мобилизации десантников на успешную подготовку к операции

сыграли агитаторы. Они проводили беседы с личным составом, громкие читки газет,

листовок. Широко использовались ими в своей работе письма родных к бойцам и

офицерам. Для агитаторов регулярно проводились инструктажи, на которых давался

конкретный материал о боевых действиях на фронтах, работе советского тыла,

использовании опыта прошлых десантных операций, сохранении военной тайны и повышении

бдительности, о героических подвигах моряков-черноморцев, о зверствах фашистских

захватчиков.

4 сентября 1943 г. после тщательной подготовки три группы младших

командиров 393-го отдельного батальона морской пехоты, ранее участвовавших в десантных

операциях, провели в подразделениях беседы, поделились с воинами своим боевым

опытом, рассказали о морской десантной операции, о том, как подготовить

снаряжение, сколько брать гранат, как их подвешивать, как вести себя на корабле во время

перехода морем, как прыгать в воду и устремляться к берегу, как производить

противоминную разведку на берегу, драться за дом, блокировать доты, преодолевать

проволочные заграждения и т. д. Все это способствовало качественной подготовке личного

состава пехотных частей к боевым действиям в составе десанта.

С 1 по 9 сентября 1943 г. работниками политуправления флота (начальниками

и заместителями начальников отделов, лекторами и инструкторами) было проведено

86 докладов, бесед, лекций на темы: «О военном и международном положении

Советского Союза»; «О силах противника на Тамани и политико-моральном состоянии его

войск»; «Об опыте десантных операций (Еерченско-Феодосийской в 1941 г. и в

районе Мысхако в феврале 1943 г.)»; «О боевых подвигах моряков-черноморцев»;

«О зверствах фашистских захватчиков» и др. Проводились они во всех десантных

частях, в 1-й и 2-й бригадах торпедных катеров, на плавсредствах, в 11-й штурмовой

авиационной дивизии, в госпитале. Активное участие в агитационно-массовой работе

принимали командиры, политработники, партийные активисты кораблей и частей. В

частности, они выступали с политинформациями, которые в подготовительный период

проводились ежедневно. Общеполитические вопросы умело увязывались с

конкретными задачами личного состава по подготовке к десантной операции.

В морально-политической подготовке личного состава важную роль играли

памятки политуправления флота и политотдела армии. Особой популярностью

пользовались «Памятка десантнику», «Как штурмовать дом», «Памятка бойцу мотобота и

баркаса», «Советы бывалых моряков», «Действуй смело, решительно и умело»,

«Самопомощь и взаимопомощь при ранении». «Памятка десантнику», например, была

вручена бойцам в день выполнения боевой задачи. В ней говорилось об успехах

Красной Армии на фронтах Отечественной войны, о зверствах гитлеровцев, о том, что

пришел час нанести сокрушительный удар по врагу, отомстить за все его злодеяния.

Давались и практические советы. Коротко напоминалось, как боец должен вести себя

в момент посадки на судно, на самом судне, во время высадки и в бою.

«Как выяснилось после освобождения Новороссийска, — вспоминает Л. И.

Брежнев, — добрую службу сослужила разработанная нами «Памятка десантнику»...

Идею памятки я заимствовал у бойцов Южного фронта времен гражданской

войны, которой в то время очень интересовался и подчеркнул особо важные места

В. И. Ленин. Впрочем, рядом ее положений, на которые обратил особое внимание

Владимир Ильич, мы пользовались во всей партийно-политической работе. Вот для

примера строчки из памятки:

* Л. И. Брежнев. Малая земля, с. 36.

19

«Товарищ

коммунист!.. Ты должен в бой

вступать первым, а

выходить из боя

последним. Ты призван на

фронт воспитывать

красноармейскую массу. Но

во всякую минуту ты

должен уметь взять в

руки винтовку и личным

примером показать, что

коммунист умеет не

только благородно жить,

но и достойно умереть!»5.

Памятку вручили

каждому десантнику. Она

сыграла важную роль,

усилила волю к победе.

Большое внимание

уделяли пропаганде

боевого опыта, показу

героизма моряков в

предыдущих десантных

операциях ежедневные газеты

Новороссийской ВМБ и

соединений. В частности,

в газете «На страже» в

период с 1 по 10

сентября были опубликованы

передовые статьи:

«Новые победы Красной

Армии вдохновляют нас на

iероические подвиги »,

«Могучий

наступательный порыв», «Учиться у

куниковцев громить и

побеждать врага», «Артиллеристы, точнее огонь по врагу» и др. Почти в каждом

номере помещались заметки под рубриками: «Рассказы бывалых моряков», «Говорят

участники обороны Одессы и Севастополя», «Рассказы орденоносцев», «Куниковцы

делятся опытом».

С целью воспитания жгучей ненависти к врагу напечатан ряд материалов о

злодеяниях немецко-фашистских захватчиков: «Разрушения и дикие зверства

гитлеровцев в Новороссийске», «Дикий произвол немцев в Крыму», «Клятва на могиле погиб-

щего от рук гитлеровских палачей сержанта Коваля» и др.

В период боев за Новороссийск после высадки десанта на страницах газет

систематически рассказывалось о героизме катерников, мотоботчиков, морских

пехотинцев, о мужестве артиллеристов.

Газета 2-й бригады торпедных катеров «На страже рубежей» в передовой статье

призывала: «Моряки-катерники! Истребляйте беспощадно немецких захватчиков.

Мощными ударами по врагу поддерживайте победоносное наступление Красной Армии,

вперед за родное Черноморье! Вперед за нашу победу!»

Немалую роль сыграли боевые листки. Они помогали отлично подготовиться к

бою, закаляли волю к победе, поднимали гордость моряка-черноморца, призывали

мстить за погибших товарищей. Боевые листки бичевали малейшие недостатки в

работе, популяризировали опыт подготовки к десантной операции бывалых моряков.

В период подготовки к десантной операции проводилась и культурно-массовая

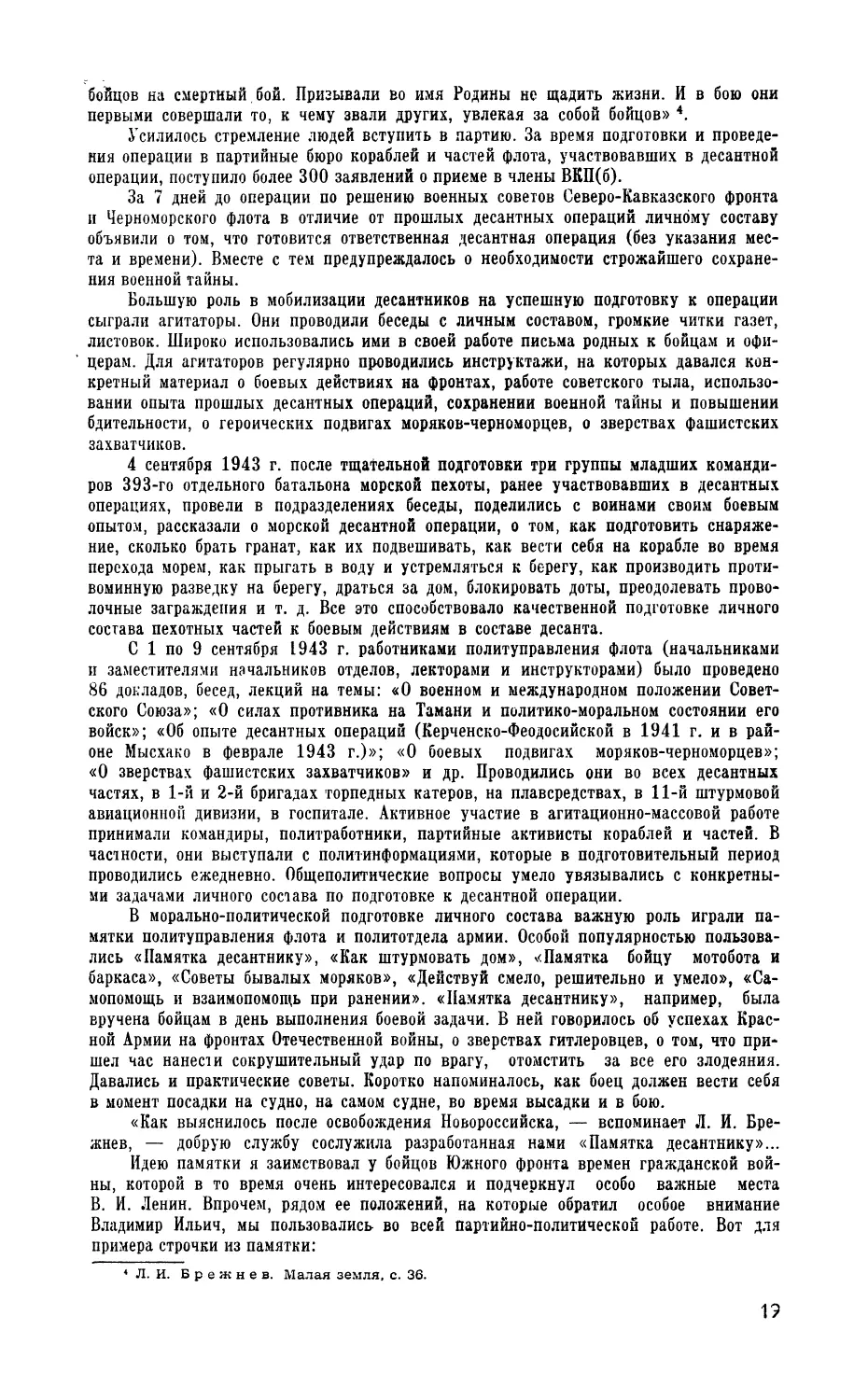

Малая земля. Начальник политотдела 18-й армии

полковник Л. И. Брежнев среди политработников 107-й отдельной

стрелковой бригады (май 1943 г.)

Л. И Брежнев. Малая земля, с. 31—32.

20

работа. В ней участвовали: концертные бригады Главного политического управления

ВМФ, фронта, ансамбль песни и пляски политотдела 18-й армии, три концертных

коллектива, сформированные Домом офицеров Новороссийской ВМБ (художественная

самодеятельность 255-й бригады морской пехоты, флотского полуэкипажа и 393-го

отдельного батальона морской пехоты).

Ежедневно демонстрировались военно-патриотические кинофильмы: «Чапаев»,

«Секретарь райкома», «Мы из Кронштадта», «Человек с ружьем», «Петр I», «Суворов»,

«Она защищает Родину», «Непобедимые», «Оборона Ленинграда» и др. Важное место

в мобилизации бойцов на успешное проведение десантной операции занимали митинги.

Как правило, они проводились за час до наступления во всех частях и десантных

отрядах.

«Очень многое надо было сказать людям, — пишет Л. И. Брежнев, — а говорить

до этого мы не могли. Значит, выбрать надо было самые нужные слова. Я был на

многих митингах. Убедился, что приказ о штурме солдаты восприняли с огромным

удовлетворением, я бы даже сказал, с радостью» 6.

На митингах принимались резолюции — клятвы Родине, еще раз

напоминавшие бойцам о выполнении воинского долга не щадя своей жизни.

Политотдел 18-й армии подготовил и распределил по воинским частям красные

флаги, чтобы водрузить их в городе на самых видных местах. Один из них был вручен

393-му отдельному батальону морской пехоты, вызвавшемуся идти в авангарде

десанта. Флаг принял известный десантник, коммунист, разведчик старшина 2-й статьи

Владимир Сморжевский. Он дал товарищам клятву: «Не посрамлю морской чести!»

Выполняя полученное перед боем партийное поручение, В. Сморжевский водрузил

красный флаг на фронтоне вокзала.

Сопротивление врага было ожесточенным. Но наступательный порыв бойцов был

так велик, что их уже ничто не могло удержать. Через 6 дней Новороссийск был

освобожден.

Более 25 политработников были награждены орденами СССР, в том числе и

начальник политотдела армии полковник Л. И. Брежнев. «Будучи уже тогда отлично

подготовленным и опытным партийным работником, — вспоминает заместитель

начальника политотдела 18-й армии полковник в отставке С. Пахомов, — он обладал

большими организаторскими способностями, умел сплотить людей, развивал

инициативу каждого политработника, направлял деятельность всех и каждого на достижение

победы. Товарищ Брежнев подавал пример глубокой партийности, личной храбрости

и мужества и тем прививал всем нам эти качества коммуниста-большевика» 7.

За мужество и храбрость, проявленные в боях за освобождение Новороссийска,

присвоено высокое звание Героя Советского Союза отважным десантникам А. Афри-

канову, В. Ботылеву, А. Райкунову, Н. Сипягину и др. Тысячи солдат и матросов,

старшин и сержантов, офицеров, генералов и адмиралов были награждены орденами

и медалями Советского Союза. Девятнадцать соединений и частей удостоены почетного

наименования «Новороссийских».

В сентябре 1973 г. за выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм,

мужество и стойкость, проявленные трудящимися Новороссийска и воинами Советской

Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны при защите

Северного Кавказа, Новороссийску было присвоено почетное звание «Город-герой».

Опыт партийно-политической работы, накопленный на Малой земле, был широко

использован в боях за освобождение Таманского и Керченского полуостровов.

Этот опыт не утратил своего значения и в настоящее время. Он играет большую

роль в практической деятельности командиров, политработников, партийных и

комсомольских организаций Военно-Морского Флота по формированию высокого морального

духа личного состава.

6 Л. И. Брежнев. Малая земля, с. 32.

7 «Красная звезда >, 1974, 6 сентября

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

И АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ

ГРУППЫ

Капитан i ранга Ф. КОРЧАГИН

В ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК КПСС

«О повышении роли устной

политической агитации в выполнении

решений XXV съезда КПСС»

подчеркивается, что «устная агитация была и

остается важной сферой партийной

деятельности, одной из активных форм

постоянной связи партии с массами, их

сплочения вокруг партии, ее

ленинского Центрального Комитета,

действенным инструментом политического

руководства»1. Требования этого

важнейшего документа, а также указания

Министра обороны СССР и начальника

Главного политического управления

Советской Армии и Военно-Морского Флота

явились для коммунистов флотских

коллективов основными ориентирами в

организации идеологической работы;

Они тесно увязывают ее с

мобилизацией личного состава, рабочих и

служащих на успешное решение задач

нынешнего юбилейного года.

Важная роль в этом деле отводится

агитационно-пропагандистским группам,

которые созданы при партийных

комитетах (бюро) частей, кораблей,

учреждений и производственных

предприятий. Они оказывают помощь

командирам, политработникам, партийным и

комсомольским организациям в

политическом и воинском воспитании

военнослужащих, в дальнейшем повышении

боеготовности частей и кораблей,

выполнении планов боевой и политической

подготовки, укреплении воинской

дисциплины, порядка и организованности.

Их воздействие на людей тем

ощутимее, чем органичнее сочетаются в

деятельности активистов пропагандистские

и организаторские начала.

Члены агитационно-пропагандистских

групп выступают с докладами,

лекциями, беседами, проводят Ленинские

чтения, тематические вечера и другие

агитационно-массовые мероприятия, при-

«Правда», 1977, 25 февраля.

нимают активное участие в пропаганде

передового опыта обучения и

воспитания воинов.

Численность и состав агитационно-

пропагандистских групп зависят от

количества коммунистов в данной

партийной организации, уровня их подготовки,

а также характера задач, стоящих

перед частью или кораблем. В одном

случае в нее входят командир части, его

заместители и помощники, офицеры

штаба, командиры кораблей и

политработники, в другом — также и

коммунисты из числа мичманов, старшин и

матросов. Ведь сейчас среди личного

состава срочной службы немало таких

воинов, которые имеют высшее

образование, до службы на флоте руководили

бригадами коммунистического труда,

работали секретарями комсомольских

организаций. Им есть о чем рассказать

сослуживцам. Наиболее близкими для

них темами выступлений являются

успехи советского народа в

коммунистическом строительстве, вопросы

повышения боеготовности части,

подразделения, освоения боевой техники и

оружия, совершенствования воинского

мастерства, укрепления дисциплины,

выполнения социалистических

обязательств и др.

Опыт показывает, что агитационно-

пропагандистские группы наиболее

жизнедеятельны именно тогда, когда к

подбору их состава подходят вдумчиво и

всесторонне, когда они находятся под

постоянным контролем политотдела,

партийного комитета, бюро, штатных

пропагандистов.

Плодотворно, например, трудится

агитационно-пропагандистская группа,

которую возглавляет офицер А.

Дробница. Особенно активизируется ее

деятельность в периоды учений. Члены

группы выступают с лекциями,

участвуют в организации и проведении

различных мероприятий, беседуют с мо-

22

ряками на боевых постах и в боевых

сменах.

Здесь родилась такая интересная

форма работы, как беседы «На одних

параллелях». Всякий раз, когда

корабль выходил на одну параллель с

каким-либо крупным промышленным и

культурным центром нашей страны,

один из членов группы .рассказывал

морякам об истории, о революционных и

боевых традициях,

достопримечательностях этого города, об успехах

трудящихся в коммунистическом

строительстве. Этот рассказ, как и другие ему

подобные, был заранее предусмотрен,

включен в план, к нему велась

тщательная подготовка.

Так, в один из дней плавания

корабль вышел на параллель

города-героя Москвы. Члены экипажа с

интересом слушали выступление по

корабельной трансляции члена

агитационно-пропагандистской группы

капитан-лейтенанта Г. Довнара о городе-герое и

городе-труженике,

городе-интернационалисте и патриоте, любимой столице нашей

Родины. Затем транслировались песни

о Москве.

На параллели Вильнюса корабль

стал на якорную стоянку. В свободное

время в кубрике старший лейтенант

М. Вратчиков рассказал о столице

Литовской ССР, о большевике-ленинце,

выдающемся государственном и

партийном деятеле Ф. Э. Дзержинском,

который 18-летним юношей начинал свою

революционную деятельность в этом

городе.

Руководителем

агитационно-пропагандистской группы обычно является

заместитель командира по

политической части или заместитель секретаря

парторганизации. И это закономерно:

они хорошо знают задачи, решаемые

личным составом, его нужды и

запросы, имеют солидный опыт организации

идейно-воспитательной работы среди

воинов, поддерживают тесную связь с

командиром, штабом, политорганом.

Первостепенная обязанность

руководителя — предусмотреть, обдумать и

учесть соответствующие мероприятия.

Наиболее целесообразный срок, на

который составляется план их

проведения, как показывает опыт,— квартал.

При этом, разумеется, не исключается

возможность включения в него новых

пунктов, связанных с разъяснением

решений партии и правительства,

выполнением наиболее ответственных задач

боевой учебы в этот период. Например,

такие коррективы были внесены после

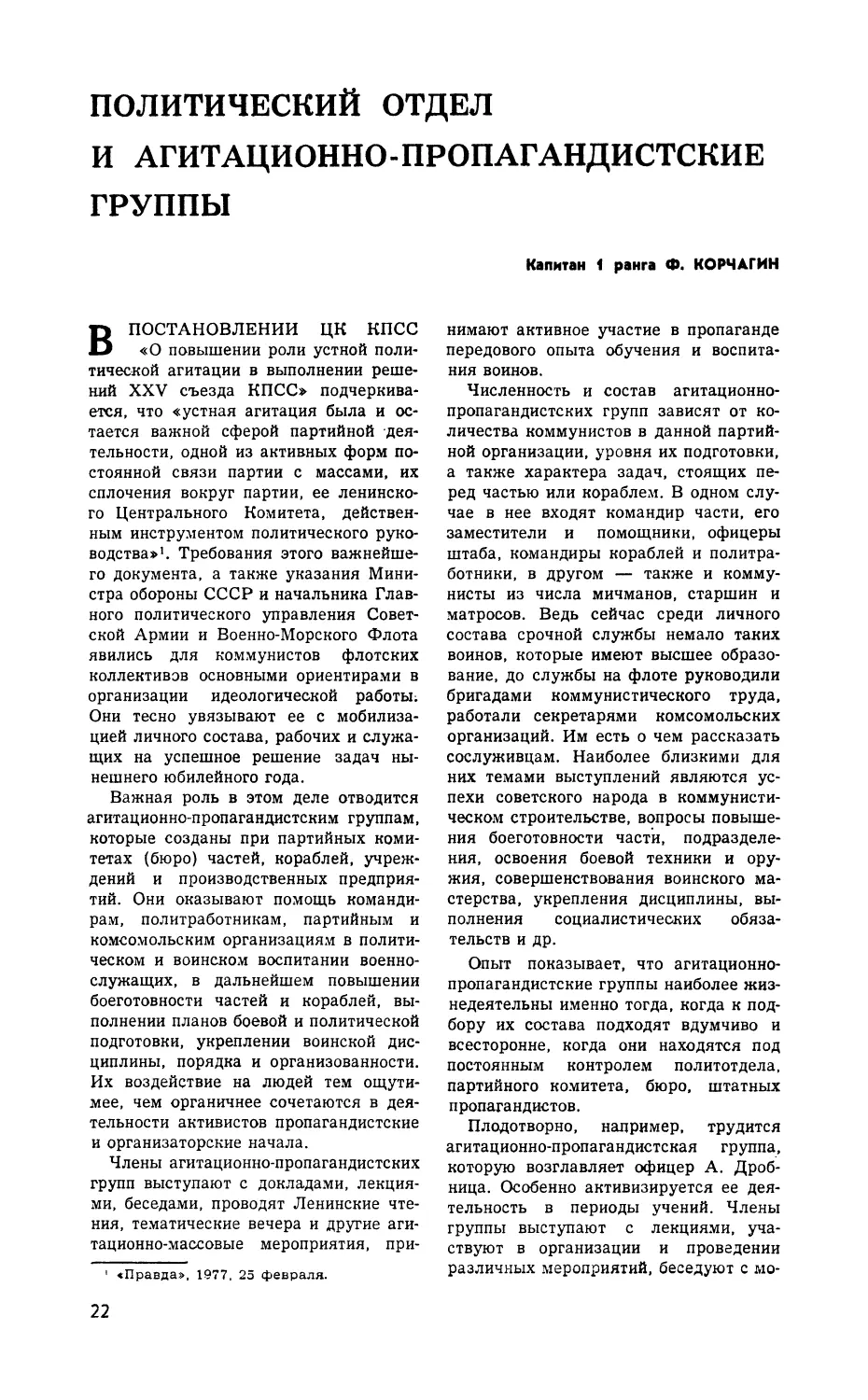

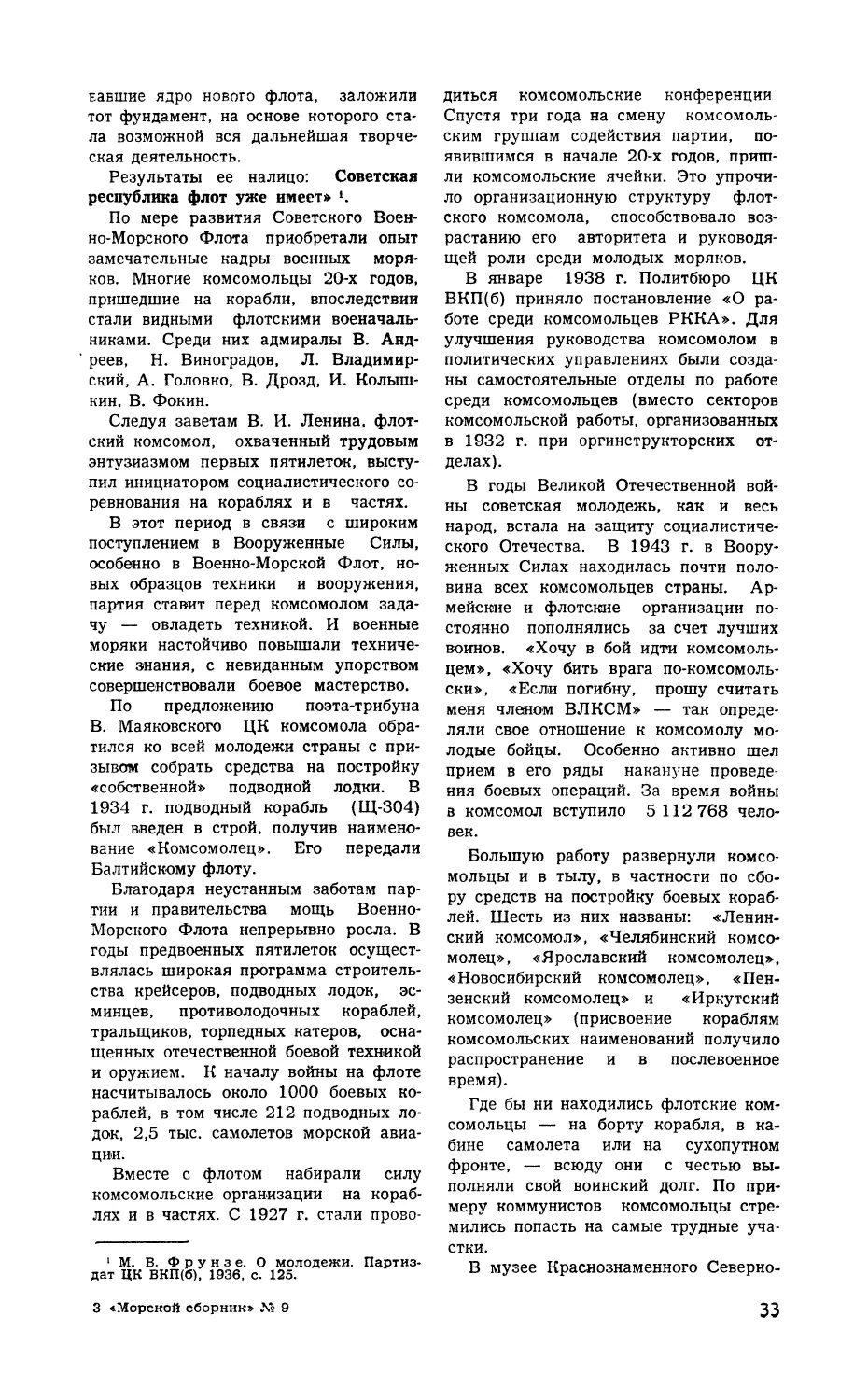

Ракетно-артиллерийская боевая часть крейсера «Дзержинский» признана лучшей

на флоте. Социалистические обязательства в честь 60-летия Ленинского комсомола здесь

выполнены успешно. В этом большая заслуга коммунистов, которые постоянно и умело

руководят работой комсомольской организации. Вот и сейчас заместитель командира

дивизиона по политической части лейтенант А, Шевцов инструктирует секретарей

комсомольских организаций

Фото Ю Пахомова

23

опубликования Письма ЦК КПСС,

Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК

ВЛКСМ о развертывании

социалистического соревнования в 1978 г.,

выхода в свет постановления ЦК КПСС от

5 марта 1978 г. «О состоянии и мерах

улучшения лекционной пропаганды»,

выступлений товарища Л. И. Брежнева

перед трудящимися Сибири и Дальнего

Востока, военными моряками

Краснознаменного Тихоокеанского флота,

после его речи по случаю вручения

городу-герою Минску ордена Ленина и

медали «Золотая Звезда».

Успешная деятельность

агитационно-пропагандистских групп во многом

определяется четкой работой политор-

ганов, умением поставить конкретные

задачи для нештатных пропагандистов,

предметно учить их, предостерегать от

ошибок.

За последние годы во флотских

коллективах сложилась определенная

система учебы идеологических кадров, в

том числе руководителей и членов

агитационно-пропагандистских групп. При

ее организации исходят из того, что

наибольший эффект получается тогда,

когда обеспечен высокий

идейно-теоретический уровень этой учебы, когда

она строится целенаправленно и

проводится систематически.

Своеобразной школой

пропагандистского мастерства для активистов, в

частности из числа руководителей групп

марксистско-ленинской подготовки и

политических занятий, являются

трехдневные сборы, организуемые перед

началом учебного года и летнего периода

обучения. На них подводятся итоги

минувшего этапа, читаются лекции и

доклады по военно-теоретическим

вопросам, психологии, педагогике, методике

и практике устной пропаганды.

Прочно вошел в жизнь день

пропагандиста. Как правило, он проводится

один раз в месяц и целиком отводится

учебе. Причем учитывается

специализация активистов. Например, один из

дней посвящался формам и методам

правовой пропаганды. Первый