Text

химия и жизнь

Научно-популярный журнал Академии наук СССР 1973

Микельанджело.

Подготовительный рису mm

к плафону Сикстинской киасялы

(около 1508—1512 гг.).

Характерный мотив творчества

великого итальянца —

прославление красоты и мощи

человеческого тела.

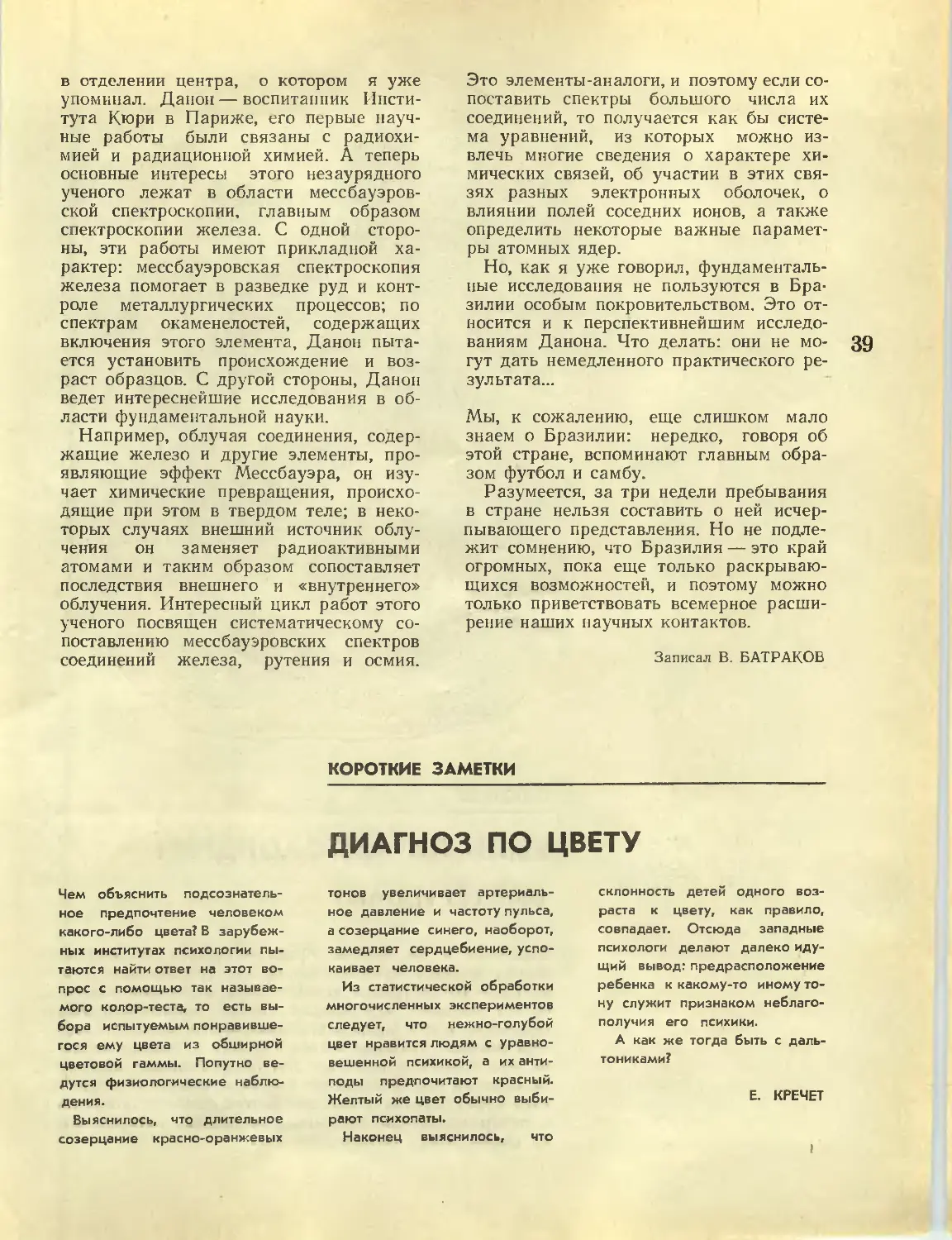

Биологам хороши известно,

что всякая работа мышцы, ^.

будь то мощный рывок или

чуть заметный трепет ресниц,

требует расхода энергии. Эта

энергия непрерывно

производится каждой клеткой

нашего тела, для этого

клаки оснащены

специальными «силовыми

станциями» -г митохондриями.

Спорам о происхождении

эшх важнейших клеточных

органелл посвящена

публикуемая в этом номере

статья И. Севериной

химия и жизпь

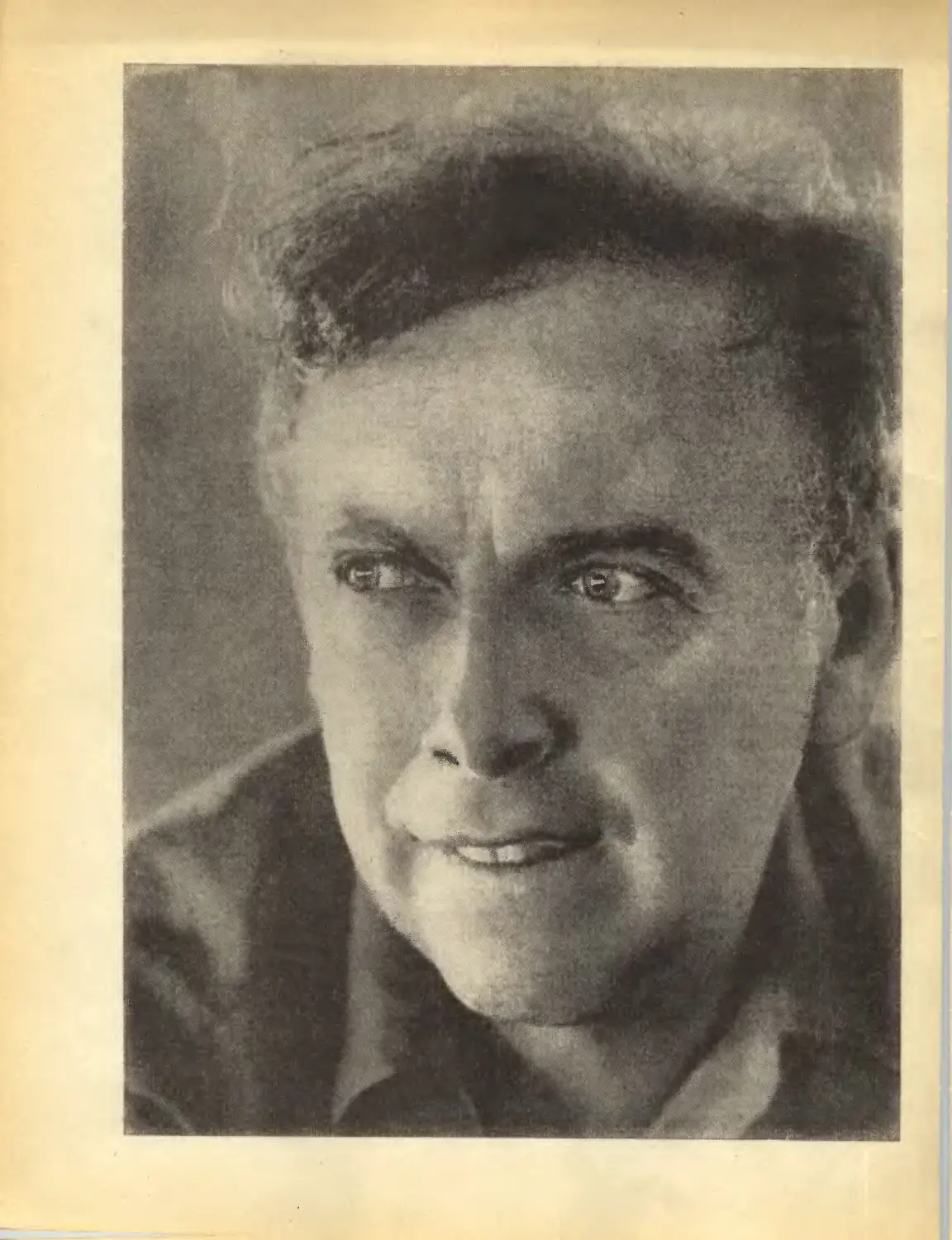

...Но истина дороже

Последние известия

Проблемы и методы

современной науки

Экономика, производство

И химия — и жизнь!

В лабораториях

зарубежных ученых

Новые заводы

Из дальних поездок

Гипотезы

Вооруженным глазом

Обыкновенное аещество

Информация

Клуб Юный химик

Новости отовсюду

Литературные страницы

Рассуждения о не вполне

понятных вещах

Короткие заметки

Происшествия

Учитесь переводить

Консультации

i

2 В. В. СТАНЦО. Скобки в таблице

Менделеева. Что за ними?

13 Г. ГАУЗЕ. Зачем нужна обратная

транскрипция?

14 Л. М. ПИСЬМЕН. Наука об

освобождении джнннов:

макрокинетика

20 М. ЮЛИИ. За какую нитку тянуть?

21 Б. Н. ВОЛГИН. Каков вопрос —

таков ответ...

22 О пестицидах — без эмоций

26 П. Н. БАЛИН. Как запретили

препарат

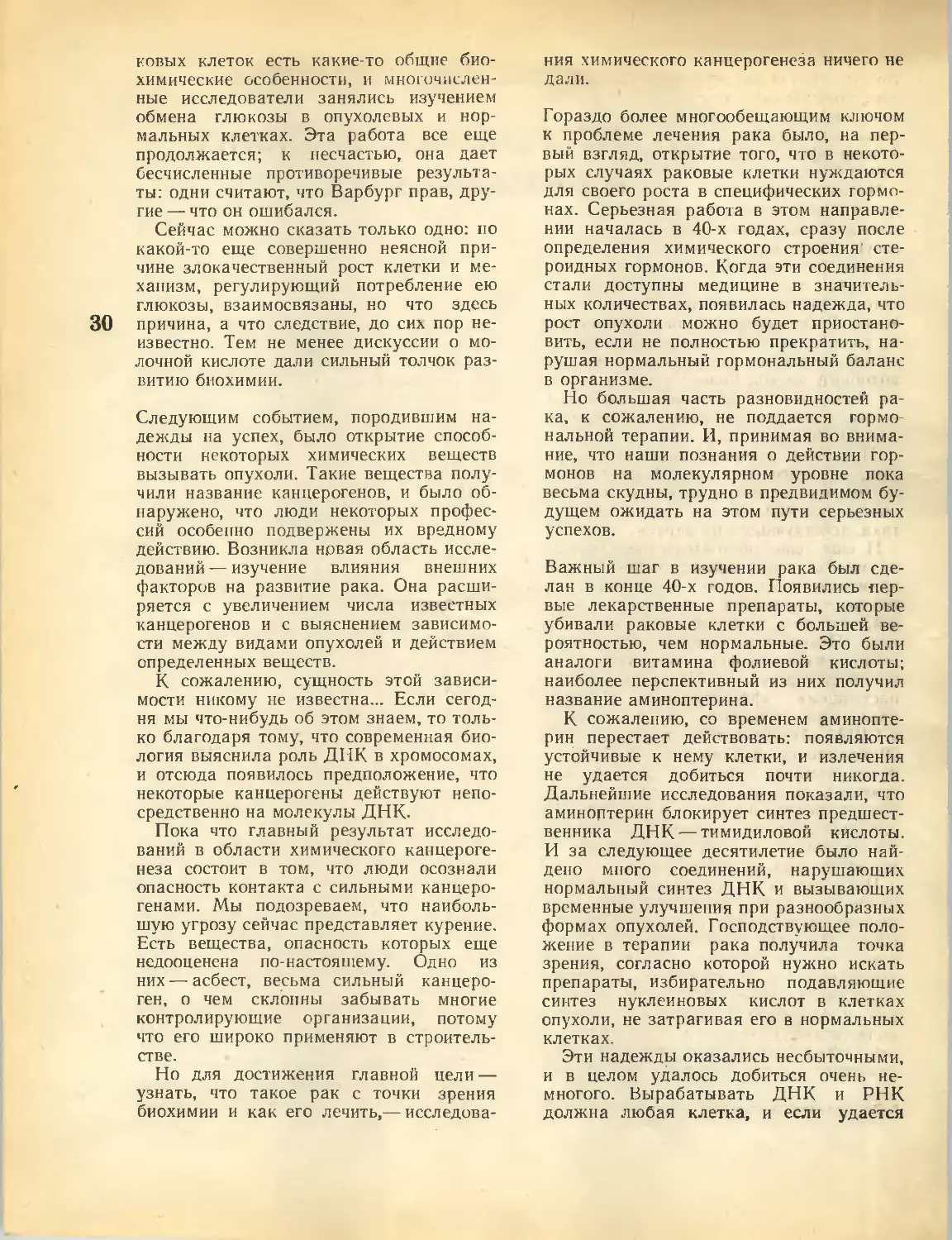

28 Дж. Д. УОТСОН. Молекулярная

биология и проблема рака

35 А. НЕДЕШЕВ. Соль Кара-Богаз-

Гола

36 В. И. ГОЛЬДАНСКИЙ. Три недели

в Бразилии

40 И. СЕВЕРИНА. Были ли

митохондрии бактериями?

44 В. ВАРЛАМОВ. Энергия живого

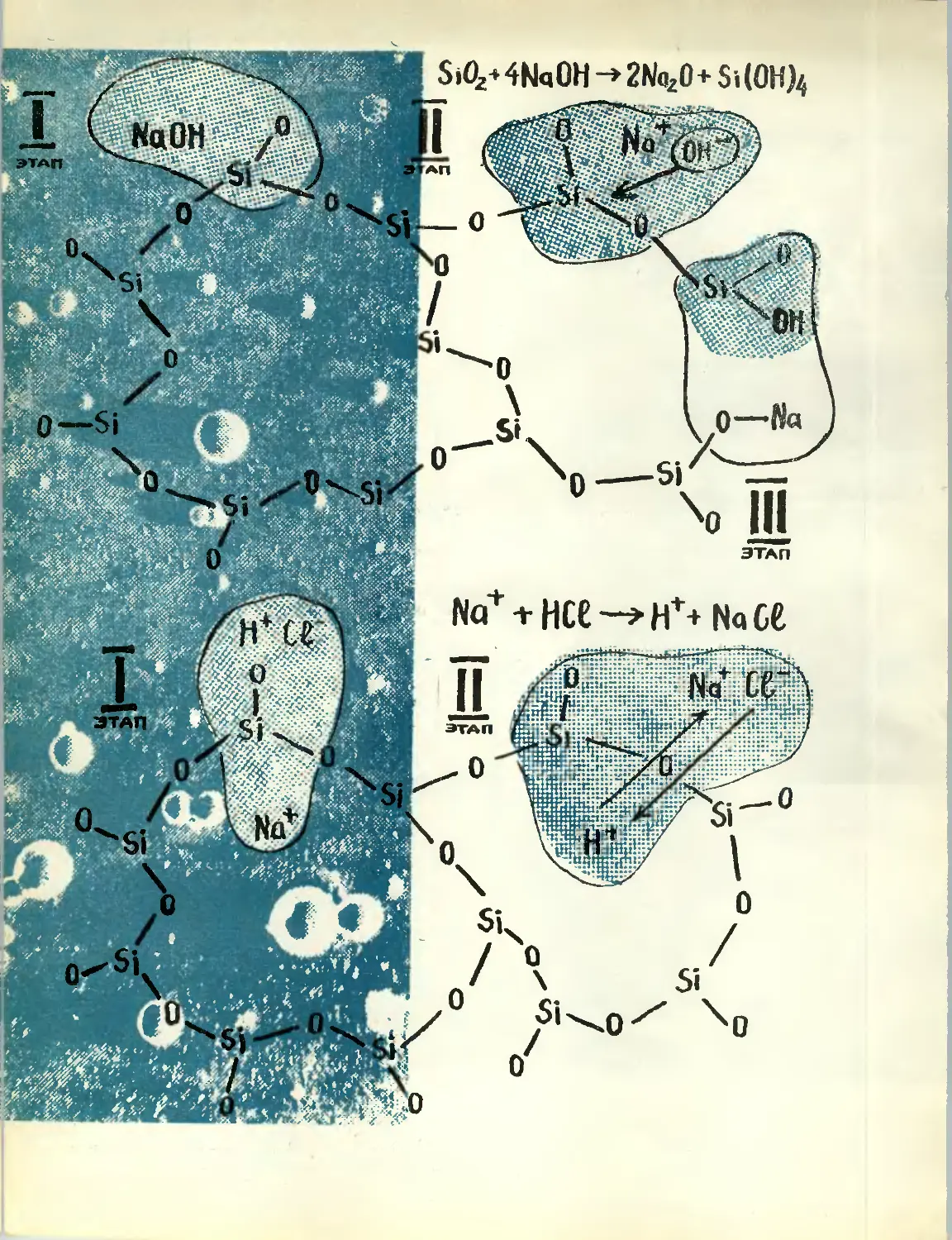

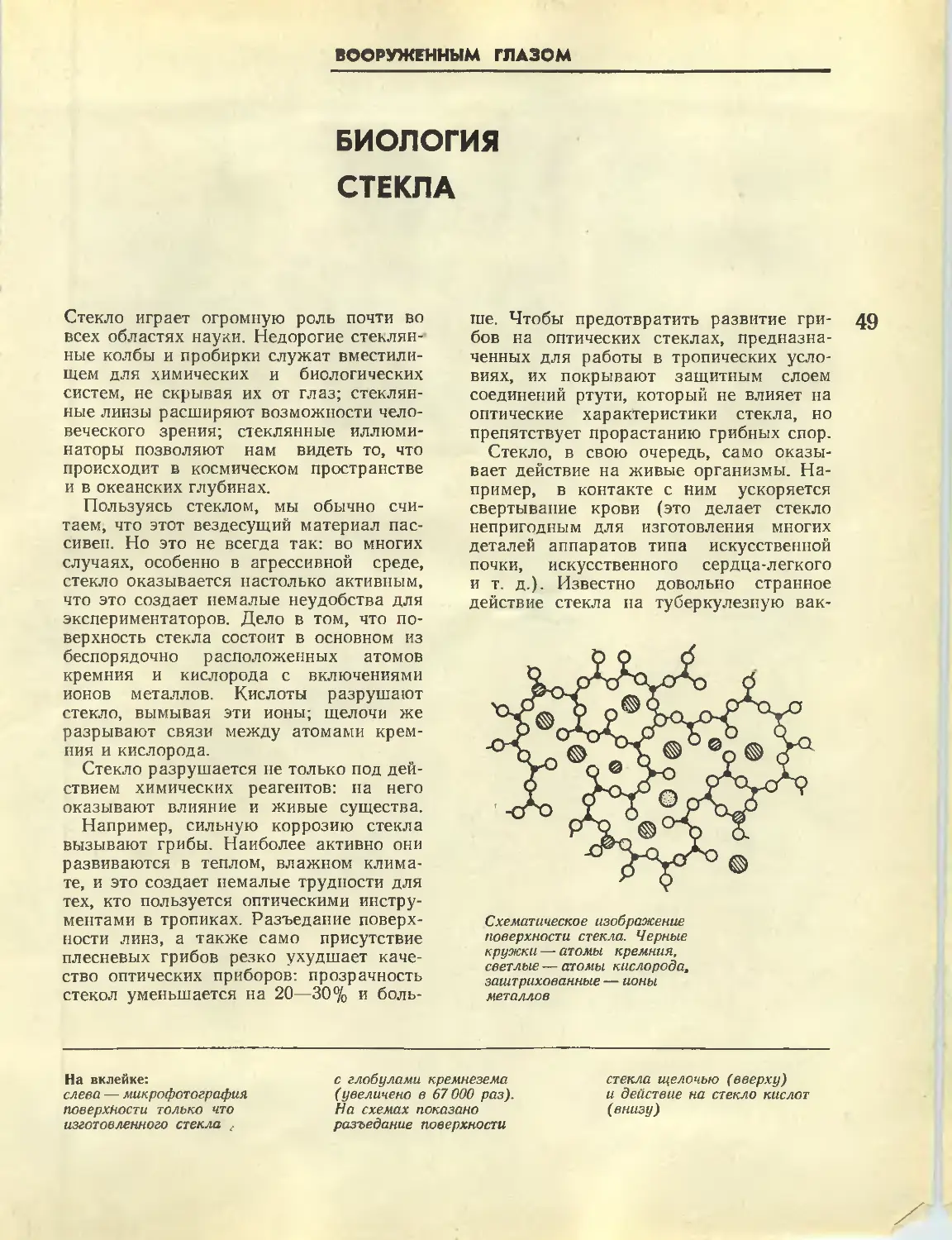

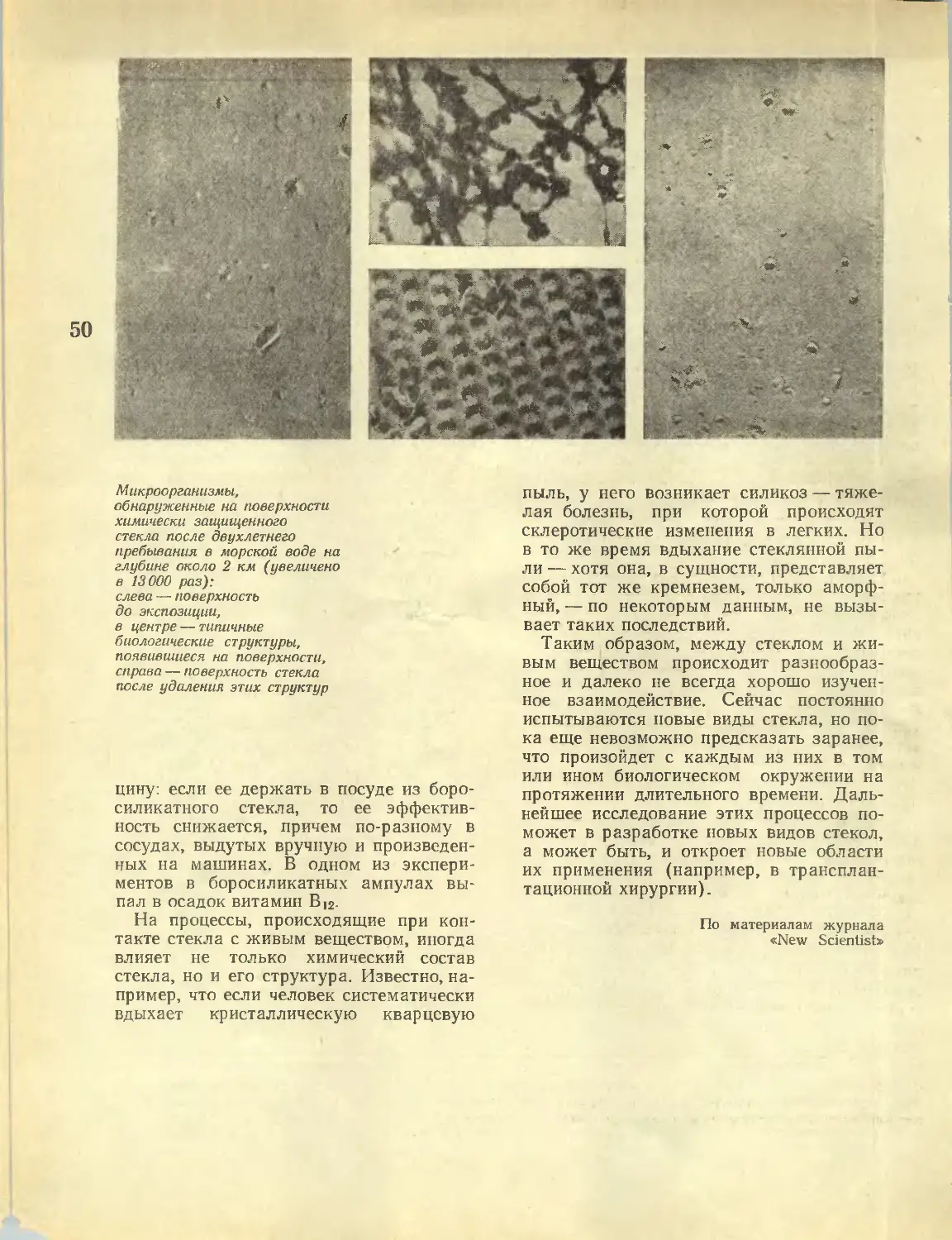

49 Биология стекла

51 М. СОФЕР. Снег

54 К. С. ТРИНЧЕР. Мороз горячит

кровь

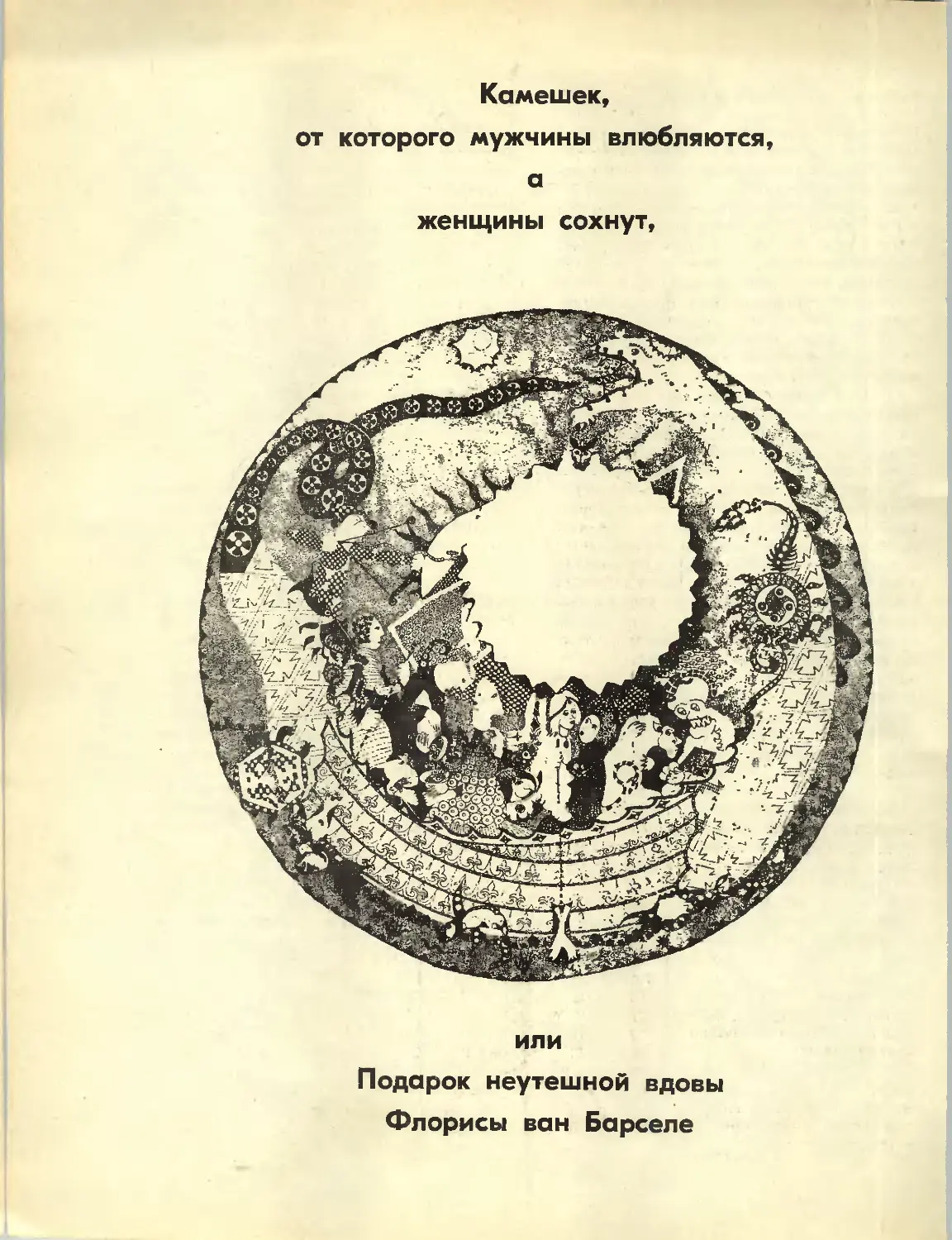

56 В. Н. МАСЛОВА. Камешек,

от которого мужчины влюбляются,

а женщины сохнут,

или Подарок неутешной вдовы

Флорисы ван Барселе

58 Календарь

64

65 Соревнование без побежденных

70

72 Р. ШЕКЛИ. Человек по Платону

78 А. Т. САНДЕРСОН. Убийственные

ромбы

81 И. БЕЛОУСОВ. Оставим место

тайнам

83 И. ЛУКИН. Шелк из творога

84 А. КОЗЛОВСКИЙ. Не только

память

85 А. ДМИТРИЕВ. Зеленый

фотоэлемент?

86 А. ГРИНБЕРГ. Невинная детская

присыпка

88 Т. АУЭРБАХ. Словарь науки

89 Английский — для химиков

90 Новые книжки

93

96 Д. ОСОКИНА. Где живут

здоровяки?

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Январь 1973

Год издания 9-й

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

М. И. Рохлин

(зам. главного редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А. Энгельгардт

Редакция:

НА ОБЛОЖКЕ — рисунок к заметке «Камешек, от которого мужчины

влюбляются, а женщины сохнут, или Подарок неутешной вдовы

Флорисы ван Барселе»

Б. Г.

М. А.

В. Е.

A. Д.

О. И.

О. М.

Д. Н.

B. В.

C. Ф.

Т. А.

В. К.

Володин,

Гуревич,

Жвирблис,

Иорданский,

Коломийцева,

Либкин,

Осокина,

Стаицо,

Старнкович,

Сулаева,

Черникова

^ у^тго

1 lp'w

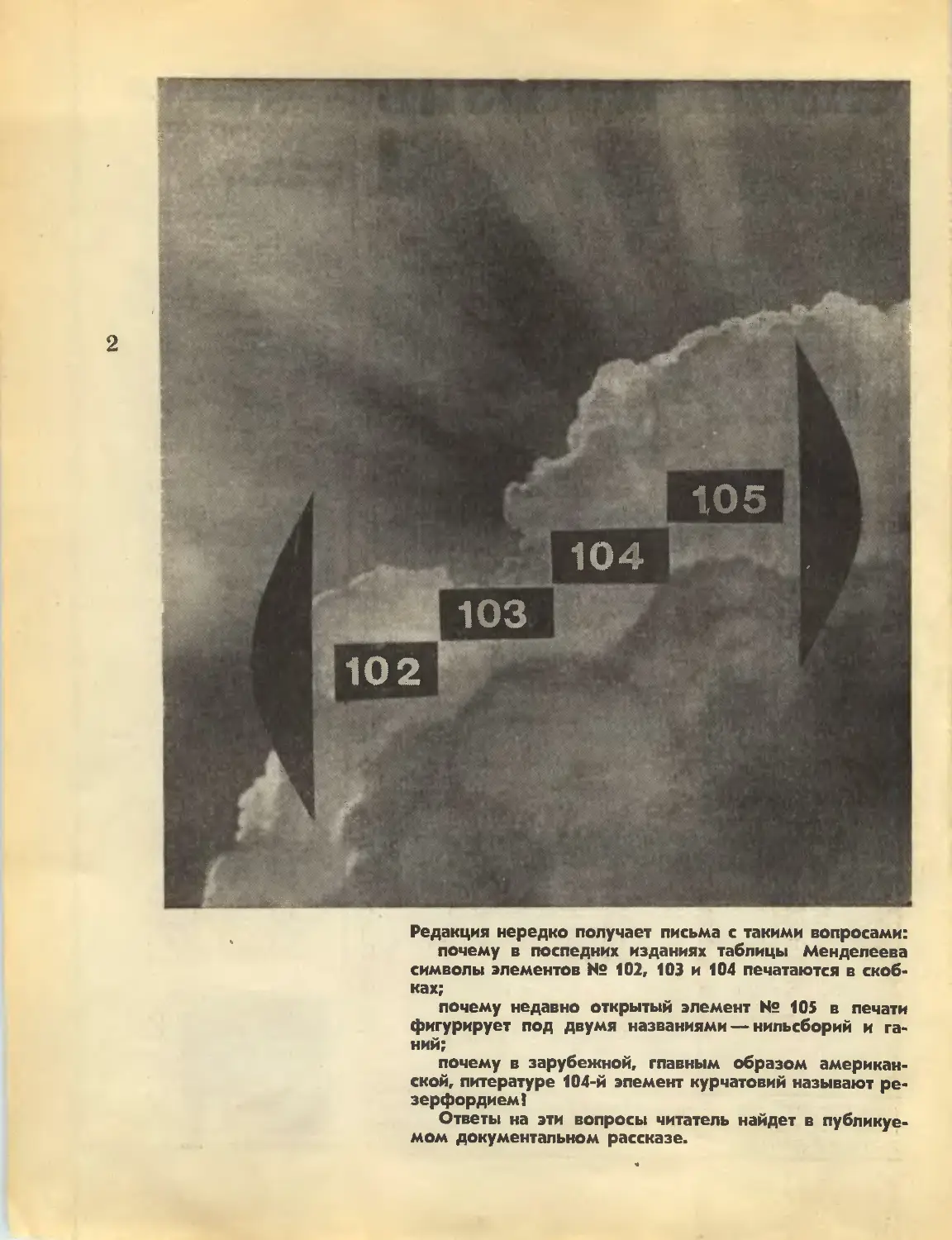

102

Редакция нередко получает письма с такими вопросами:

почему в последних изданиях таблицы Менделеева

символы элементов № 102, 103 и 104 печатаются в

скобках;

почему недавно открытый элемент № 105 в печати

фигурирует под двумя названиями — нильсборий и га-

почему в зарубежной, главным образом

американской, литературе 104-й элемент курчатовий называют ре-

зерфордием!

Ответы на эти вопросы читатель найдет в

публикуемом документальном рассказе.

...НО ИСТИНА ДОРОЖЕ

в. в. стлнцо СКОБКИ

В ТАБЛИЦЕ МЕНДЕЛЕЕВА.

ЧТО ЗА НИМИ?

За ними — конфликт. Конфликт двух

научных школ. Конфликт,

продолжающийся больше десяти лет и пока не

разрешенный...

ДО 1955 ГОДА трансурановыми

исследованиями во всем мире серьезно

занималась лишь одна группа. Возглавлял

ее ученый с мировым именем — Гленн

Т. Сиборг. Под его руководством в

Радиационной лаборатории

Калифорнийского университета (город Беркли) были

последовательно получены и достаточно

досконально изучены девять

трансурановых элементов — от нептуния до

менделевия. Не будем подробно

останавливаться на истории этих работ. О

некоторых из них уже рассказывалось на

страницах «Химии и жизни», о других будет

рассказано в публикациях этого года.

Отметим лишь, что все эти элементы

получены по сути дела одним методом: в

ядерных реакциях с относительно

легкими «снарядами» (нейтронами,

дейтронами, ядрами гелия).

И в общем-то не так уж важно, какие

источники частиц, какие технические

устройства использовали для этих

целей: ускорители, ядерные реакторы,

сверхплотные нейтронные потоки

ядерных взрывов... Важен принцип: чаще

всего (синтез Np, Am, Fm, Es) ядро

«предыдущего» элемента присоединяло

нейтрон, а бета-распад увеличивал его

заряд, а следовательно, и номер элемента

ровно на единицу... Так от нептуния

постепенно добрались до менделевия.

Важно и другое. Все эти элементы

относительно долгоживущи: их можно

было исследовать и идентифицировать, то

есть определить необходимый минимум

свойств, классическими методами общей

химии и радиохимии.

Монопольное положение группы Си-

борга в этой области знания, наличие

необходимой техники только в этой

лаборатории совершенно исключало какие-

либо конфликтные ситуации. Споров

о приоритете не могло быть, авторы

очередного открытия представляли в

ИЮПАК (Международный союз чистой

и прикладной химии) доказательства

открытия и свои предложения, как

назвать новый элемент. Комиссия ИЮПАК

по номенклатуре неорганических

соединений почти автоматически (что

естественно— обычно эта комиссия занимается

другими делами; радиохимиков, а тем

более физиков, в ней не было)

утверждала эти названия, и таблица

Менделеева пополнялась символом еще одного

элемента. Или нескольких сразу. Так

были, в частности, в названиях

америция, калифорния и берклия увековечены

материк, штат и город, где занимались

синтезом трансурановых элементов.

В 1955 ГОДУ НАСТАЛА ОЧЕРЕДЬ

ЭЛЕМЕНТА № 102. К этому времени

положение изменилось. Возможность

синтезировать и изучать новые элементы

появилась и у физиков других стран.

Уже в нескольких лабораториях мира

были достаточно мощные циклотроны.

Это очень существенно. Потоки легких

частиц в качестве снарядов для синтеза

новых элементов себя уже исчерпали;

чтобы получить нейтронным методом

элемент № 102, нужны были мишени из

менделевия, а их не было и не могло

быть. Если помните, этот элемент

открыли, зарегистрировав всего 17 его атомов.

А чтобы получить тот же 102-й элемент,

используя традиционные мишени из

урана и плутония (элементы № 92 и 94),

нужно было добиться слияния атомных

!•

ядер мишени с более мощными

«снарядами». Например, чтобы увеличить заряд

составного ядра сразу на десять единиц,

получить сто второй элемент из урана,

нужно обстрелять его ядрами элемента

№ 10, неона.

Ионы всех элементов, кроме водорода

и гелия, в ядерной физике называют

тяжелыми. Именно с тяжелыми ионами

связывали теперь все надежды на

синтез новых элементов. Ускорителями

тяжелых ионов служат циклотроны и

линейные ускорители, в частности

ускоритель «Хайлак», на котором до сих пор

4 работают в Беркли. В Советском Союзе

предпочли циклотроны.

Для первых трансурановых

исследований использовали циклотрон

Института атомной энергии в Москве. Вскоре в

Дубне был организован Объединенный

институт ядерных исследований, и

группа Г. Н. Флерова перебралась туда,

чтобы на новом, более мощном циклотроне,

построенном по инициативе и при

поддержке И. В. Курчатова, продолжить

работы по новым изотопам, а позже и

элементам. Со временем группа

разрослась, превратилась в сильную

лабораторию — Лабораторию ядерных реакций,

оснащенную лучше, чем иной институт.

Однако не из Дубны пришло первое

не американское сообщение о получении

нового трансуранового элемента.

Международная группа, работавшая в

Нобелевском институте в Стокгольме,

объявила в 1957 году об открытии 102-го

элемента, нобелия. Позже физики стали

шутить, что нобелий не состоялся, что

от него остался только символ «No», что

в переводе с английского значит «нет».

Нобелия действительно нет:

воспроизвести шведские опыты не удалось. В

таблице же Менделеева нобелий, пусть и

заключенный в скобки, пока остался.

Редкий случай, когда название новому

элементу дали не первооткрыватели, а,

если можно так выразиться, первозаяви-

тели.

Как реагировали на это ' событие

Сиборг и его группа? Предоставим слово

документам. Цитируем статью Сиборга,

опубликованную у нас в сборнике

«Наука и человечество» A963 год, стр.

310):

«Стокгольмская группа ученых предложила для

102 элемента название «иобелий» (символ «No»),

и Комиссия по номенклатуре Международного

союза чистой и прикладной химии несколько

преждевременно приняла это предложение. К

сожалению, повторить полученные результаты не

удалось ни в большой серии тщательных

экспериментов в Калифорнийском университете в Беркли,

чувствительность которых была в много раз

больше, чем в стокгольмских экспериментах, ни в

соответствующих опытах, выполненных в

Институте атомной энергии имени Курчатова в Москве и

в Объединенном институте ядерных исследований

в Дубне. В связи с этим и с работой, о которой

говорится ниже, название 102-го элемента,

несомненно, должно быть изменено».

Несколько слов про работу, «о

которой говорится ниже». Это работа берк-

лиевской группы (Гиорсо, Сиккелэнд,

Уолтон и Сиборг), проделанная в 1958

году. В цитированной уже статье

Сиборга сказано, что авторами «при

облучении кюрия-246 ионами углерода-12

однозначно идентифицирован изотоп 254102,

потому что в продуктах а-распада был

выделен и химически идентифицирован

его дочерний продукт — фермий-250,

свойства которого хорошо известны».

Таким образом, приоритет открытия

элемента № 102 переходил к ученым берк-

лиевской группы.

Предоставим теперь слово участнику

дубненских работ по синтезу изотопов

102-го элемента лауреату Ленинской

премии В. А. Друину:

Работа, о которой пишет Сиборг,

действительно долгое время считалась безупречной.

Создатели генетического метода идентификации новых

элементов — по дочерним продуктам,

образующимся после альфа-распада, настолько верили в его

силу, что не допускали возможности каких-либо

неточностей или ошибок. Я бы сказал, они

пребывали в состоянии самогипноза. Огромный опыт

и авторитет берклиевской группы гипнотизировал

всех, и даже мы в Дубне, не подтвердив беркли-

евские данные об изотопе 254102, в течение

длительного времени не решались объявить об их

ошибках. В течение почти полутора лет мы

сомневались, а нет ли у нас какой-либо путаницы, нет

ли ошибки в наших измерениях. Судите сами:

вместо трехсекундного периода полураспада в

Дубне получили 60 секунд, а эга разница уже

выходит за пределы всех возможных статистических

неточностей. Опыты повторялись один за другим,

велась переписка с Беркли, пока, наконец, не

появилась убежденность, что трехсекундный

излучатель не имеет никакого отношения к 254102.

Утверждение авторов, что дочерний фермий-250

распределен на вторичном сборнике в соответствии с

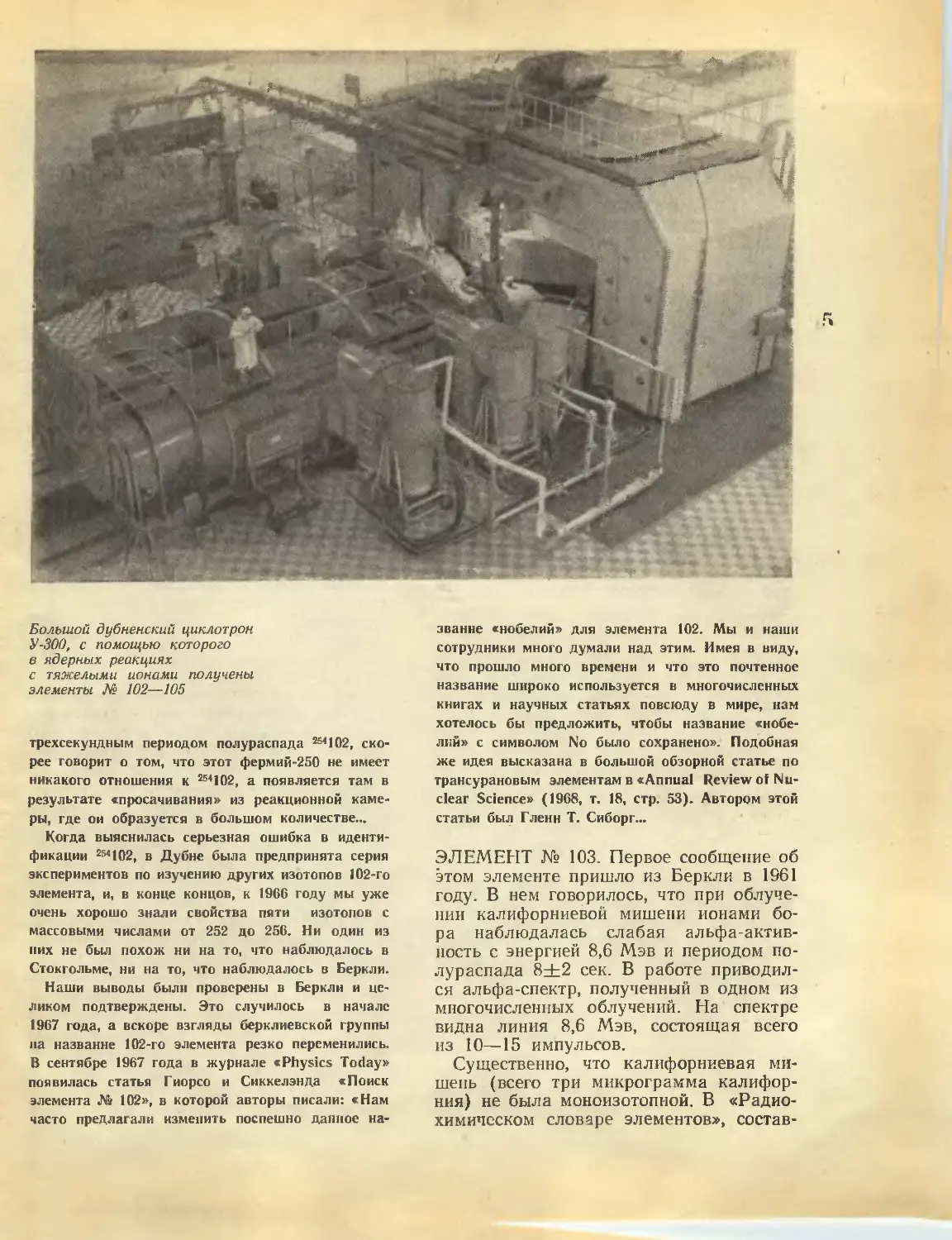

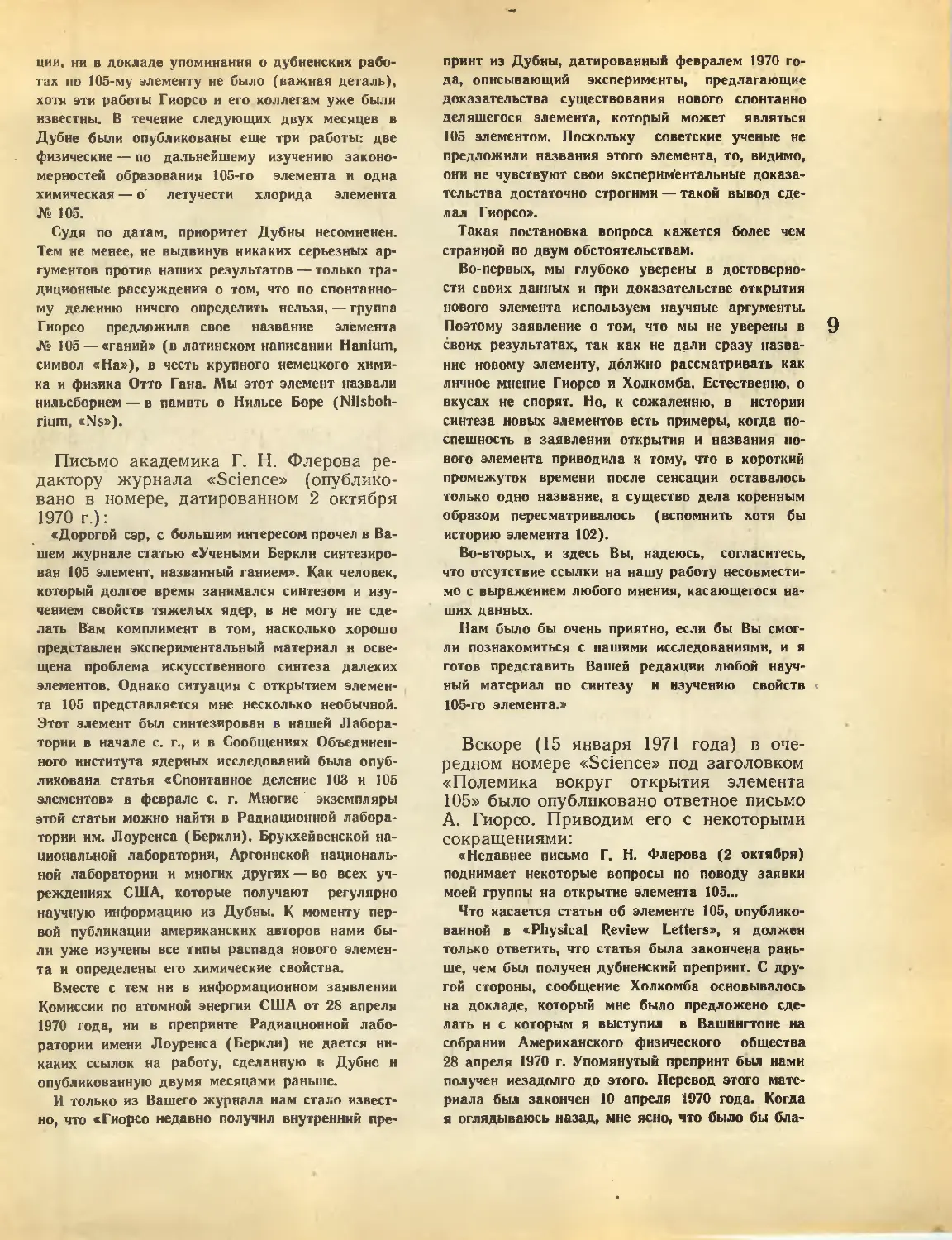

Большой дубненский циклотрон

У-300, с помощью которого

в ядерных реакциях

с тяжелыми ионами получены

элементы № 102—105

трехсекундным периодом полураспада 254102,

скорее говорит о том, что этот фермий-250 не имеет

никакого отношения к 254102, а появляется там в

результате «просачивания» из реакционной

камеры, где ои образуется в большом количестве...

Когда выяснилась серьезная ошибка в

идентификации 254102, в Дубне была предпринята серия

экспериментов по изучению других изотопов 102-го

элемента, и, в конце концов, к 19GG году мы уже

очень хорошо знали свойства пяти изотопов с

массовыми числами от 252 до 25G. Ни один из

них не был похож ни на то, что наблюдалось в

Стокгольме, ни на то, что наблюдалось в Беркли.

Наши выводы были проверены в Беркли и

целиком подтверждены. Это случилось в начале

19G7 года, а вскоре взгляды берклиевской группы

на название 102-го элемента резко переменились.

В сентябре 1967 года в журнале «Physics Today»

появилась статья Гиорсо и Сиккелэнда «Поиск

элемента № 102», в которой авторы писали: «Нам

часто предлагали изменить поспешно данное

название «нобелий» для элемента 102. Мы и наши

сотрудники много думали над этим. Имея в виду,

что прошло много времени и что это почтенное

название широко используется в многочисленных

книгах и научных статьях повсюду в мире, нам

хотелось бы предложить, чтобы название

«нобелий» с символом No было сохранено». Подобная

же идея высказана в большой обзорной статье по

трансурановым элементам в «Annual Review of

Nuclear Science» A9G8, т. 18, стр. 53). Автором этой

статьи был Гленн Т. Сиборг...

ЭЛЕМЕНТ № 103. Первое сообщение об

этом элементе пришло из Беркли в 1961

году. В нем говорилось, что при

облучении калифорниевой мишени ионами

бора наблюдалась слабая

альфа-активность с энергией 8,6 Мэв и периодом

полураспада 8±2 сек. В работе

приводился альфа-спектр, полученный в одном из

многочисленных облучений. На спектре

видна линия 8,6 Мэв, состоящая всего

из 10—15 импульсов.

Существенно, что калифорниевая

мишень (всего три микрограмма

калифорния) не была моноизотопной. В

«Радиохимическом словаре элементов», состав-

ленном известными французскими

радиохимиками М. Гайсинскнм и Ж. Адло*

вым A965 г.), приведено уравнение

ядерной реакции, по которой получали

новый элемент:

250Te Cf + «^ В - ж 103 + xj п.

Как видим, уравнение не отличается on*

ределенностью, но даже не это главное.

В любой работе, цель которой —

получение нового радиоактивного элемента,

самое важное и сложное — доказать, что

обнаруженная активность обусловлена

6 конкретным изотопом конкретного эле*

мента. Для этого существует несколько

хорошо зарекомендовавших себя

методов: изучение зависимости эффекта от

энергии бомбардирующих ионов;

изучение продуктов распада новой активности;

измерение углов вылета изучаемых ядер

по отношению к направлению пучка

бомбардирующих ионов...

В работе 1961 года изучалась лишь

зависимость выхода излучателя от

энергии ионов бора. Эта зависимость

оказалась такой, что она скорее отрицала, чем

подтверждала, предположение о том, что

наблюдаемая активность принадлежит

103 элементу.

Может быть, строгое доказательство

образования атомов 103-го элемента

дала химическая идентификация? Ничуть

не бывало; в цитированном уже

«Радиохимическом словаре элементов», авторов

которого никак не заподозришь в

предвзятости, черным по белому написано:

«Химическую идентификацию провести

не удалось»... Тем не менее мир был

широко оповещен, что в Беркли получен

новый, 103-й элемент, названный лоурен-

сисм — в честь изобретателя циклотрона

американского физика Эрнеста Лоу-

ренса.

В Дубне элементом № 103 начали

заниматься лишь через четыре года после

появления этой первой и, прямо скажем,

ис слишком убедительной публикации.

При облучении америция-243 ионами

кнслорода-18 получили изотоп 25б103 с

периодом полураспада 35 секунд. В 1966—

1967 гг. были более детально изучены

его радиоактивные характеристики, в

частности сложный спектр альфа-излучения

с энергией от 8,35 до 8,60 Мэв и ярко

выраженным максимумом вблизи 8,42 Мэв.

Затем были предприняты попытки

получить и изотоп с массовым числом 257,

описанный в работе 1961 года. Однако

обнаружить изотоп 103-го элемента с

периодом полураспада около 8 секунд и

энергией альфа-частиц 8,6 Мэв так и не

удалось ни в одной ядерной реакции,

которая бы могла привести к

образованию изотопа 257103.

Узнав об этих результатах, Гиорсо и

его коллеги «провели ревизию своих

данных». Было заявлено, что если восемь

секунд живет не изотоп 2Б7ЮЗ, то, значит,

образовывался другой изотоп этого

элемента— с массовым числом 258 или 259.

Это, конечно, верно: 98+5=103, при

слиянии ядер элементов № 5 и 98

составное ядро со 103 протонами просто

обязано образоваться. Но образовывались

ли ядра 103-го элемента в берклиевекпх

опытах 1961 года?

Очень может быть, что

образовывались. Но доказательств тому, если не

считать арифметики, явно недостаточно.

Наблюдали какую-то неизвестную

прежде активность, но реальных оснований

приписывать ее элементу № 103, прямо

скажем, маловато...

Лишь в 1971 году в журнале «Physical

Review» появилась статья о синтезе в

Беркли сразу нескольких изотопов 103-го

элемента. Результаты этой работы не

вызывают сомнений. Кстати, в ней

полностью подтверждаются полученные в

Дубне сведения о изотопе 256103. Свойства

же изотопа 257103 оказались совсем

иными, чем приписанные ему в 1961 году:

период полураспада не 8, а 0,6±0,1 сек,

энергия альфа-частиц 8,87±0,02 Мэв

вместо 8,6...

Поэтому не должно удивлять, что

авторы работы, выполненной в Дубне в

1965 году, с полным правом считают

себя первооткрывателями элемента № 103

и ставят перед ИЮПАК вопрос о его

переименовании...

ЭЛЕМЕНТ № 104. О работах,

связанных с этим элементом, «Химия и жизнь»

писала уже трижды: в 1965 году, № I —

главным образом о физических

исследованиях, в 1966, № 8 — о химической

идентификации курчатовия и совсем

недавно, в № 7 прошлого года, — о новых

химических опытах с относительно дол-

гоживущим изотопом 259Кп.

Не будем повторяться, напомним

только, что первые облучения плутониевой

мишени ионами неона-22 с целью

получить элемент № 104 были проведены в

1964 г. И в том же году наблюдалось

впервые спонтанное деление новых ядер,

образующихся в этой реакции. А в 1966

году радиохимики из Дубны доказали,

что хлорид элемента № 104 примерно

так же летуч, как хлориды гафния и

циркония, то есть была на опыте

подтверждена предсказанная теоретиками

аналогия между курчатовием и другими

элементами IV группы, прежде всего

гафнием.

Обратим внимание на одно важное

обстоятельство. И метод синтеза, и метод

идентификации новых элементов у дуб-

ненской школы несколько иные, чем у

берклиевской. В Америке для синтеза

используют более тяжелые мишени и

более легкие снаряды (вспомним реакцию

получения лоуренсия: калифориий+бор,

98+5). Дубненский циклотрон дает

достаточно интенсивные пучкн более

тяжелых частиц, это позволяет использовать

более доступные мишени из урана и

плутония (курчатовий делали из

плутония и неона, 94+10).

Несколько слов о методах

идентификации новых излучателей. Американская

аппаратура позволяет достаточно четко

выделять из фона альфа-частицы, по

энергии отличные от прочих. Не случайно

их метод — это исследование

альфа-распада и дочерних продуктов. В Дубне же

предпочитают улавливать реже

образующиеся, но легче регистрируемые

осколки спонтанного деления, и это не лишено

оснований: в далекой трансурановой

области ядра настолько нестабильны, что

многие из них самопроизвольно

разваливаются на два осколка, соизмеримых по

массе. По мере продвижения в

отдаленную трансурановую область доля

спонтанного деления как вида распада

становится все больше и больше.

И еще играют, конечно, роль личные

привязанности и симпатии. Генетический

метод создан Альбертом Гпорсо,

возглавлявшим работы по синтезу новых

элементов на ускорителе «Хайлак» все

время, пока Сиборг был председателем

Комиссии по атомной энергии США.

Академик Георгий Николаевич Флеров,

директор Лаборатории ядерных реакций, —

один из первооткрывателей спонтанного

деления...

Открытие 104-го элемента в Дубне

было поставлено под сомнение

американскими исследователями. Почему?

Прежде всего потому, Что период Полураспада

изотопа 260Ки по спонтанному делению

(первоначально он был определен в 0,3

секунды, позже уточнен как величина

порядка 0,1 Секунды) оказался

несравненно больше, чем предсказывали

американские теоретики.

И еще, я полагаю (имеет же

журналист право на домысел), что существует

генетическая связь между неверием

американцев в курчатовий, и уничтожающей,

в общем-то, критикой учеными Дубны

американских работ по нобелию и лоу- 7

ренсию. Как известно, после

опровержения результатов этих работ Флеров и его

группа предложили свои названия для

элементов № 102 и 103 — жолиотий (в

честь Жолио-Кюри) и резерфордий. Тем

самым ученые Дубны заявили (и не без

оснований!) о своем приоритете в

открытии этих элементов.

Чем было подкреплено неверие, чем

аргументирована критика американцев?

В 1969—1970 гг. в Беркли начали

изучать ' альфа-распад изотопов элемента

№ 104. Появились сообщения о

получении трех изотопов 104-го, в том числе

относительно долгоживущего изотопа

259Ю4 (его период полураспада 4,5

секунды). Была предпринята попытка

получить и спонтанно делящийся изотоп

260104 при бомбаодировке кюрия ионами

кислорода (96+S=94+lO=104). И вот

что доложил доктор Гиорсо на

конференции по трансурановым элементам в

Хьюстоне, штат Техас, в ноябре 1969 г.

(цитирую по сборнику трудов

конференции) :

«На прошлой неделе мы облучили мишень из

кюрия ионами кислорода... в надежде найти

спонтанно делящуюся активность, которая могла бы

быть обусловлена распадом 260104, если бы он

имел период полураспада, более короткий, чем

0,1 секунды A00 миллисекунд). Мы

зарегистрировали активность с периодом полураспада между

10 и 30 миллисекундами, но мы еще не индентифи-

цировали ее. Конечно, она могла быть

обусловлена 2С0104, хотя, кажется, что такой период

полураспада слишком длинный. Нам кажется более

вероятным, что перид полураспада 260104

находится в микросекундной области».

И все. Научных сообщений об

исследовании изотопа 260104 из лаборатории

Гиорсо не последовало. Нигде больше

не упоминалось и о наблюдавшейся

30-миллисекундной активности. Тем не

менее в устных выступлениях и в обзорных

статьях и Сиборг, и Гиорсо не раз

высказывали сомнения в правильности дуб-

ненских результатов. Их доводы не

отличались конкретностью: «я считаю, что по

спонтанному делению вообще ничего

определить нельзя» (Гиорсо), «но

поскольку элемент живет только десятые доли

секунды, химия, естественно, не может

быть убедительной» (Сиборг). Здесь

уместно вспомнить, что совсем недавно, лет

тридцать назад, апологетам классических

методов химического анализа представ-

8 лялись неубедительными результаты

радиохимических исследований,

проведенных на микроколичествах...

Время так же относительно, как и

масса; экспресс-методы анализа короткожи-

вущих изотопов и их соединений

создаются в наши дни. И если возникают

сомнения в результатах, полученных этими

методами, опровергать их надо

аргументированно. Аргументы же типа «не верю»

и «этого не может быть, потому что

этого не может быть никогда» не

убедительны, даже если их высказывают

большие ученые, много, действительно много,

сделавшие для науки о трансурановых

элементах.

Но, так или иначе, не имея

убедительных доводов против дубненских работ

по 104-му элементу, ученые из Беркли

позволили себе и этот элемент назвать

по-своему — резерфордием. А

Номенклатурная комиссия ИЮПАК, веря в

незыблемость авторитетов, не торопится

утвердить название этого элемента,

данное первооткрывателями. В таблице

Менделеева появилась третья пара

скобок.

ЭЛЕМЕНТ № 105. Рассказывает доктор

химических наук, лауреат Ленинской

премии И. Звара, ученый из

Чехословакии, работающий в Дубне:

Что касается 105-го элемента, то здесь история

еще более сжата во времени, во всяком случае

наиболее важный ее этап.

Первые попытки получить элемент № 105 в

Дубне были сделаны в апреле 1968 года.

Изучался альфа-распад этого элемента. Оказалось, что

из-за трудно удалимых примесей свинца в

мишени ориентироваться только на альфа-распад при

идентификации этого элемента по меньшей мере

рискованно. Поэтому в дальнейшем основной упор

был сделан на изучение спонтанного деления.

Так выглядят под микроскопом

следы осколков спонтанного

деления ядер трансурановых

элементов на фосфатном стекле

Дубна. Лаборатория

ядерных реакций,

Газохроматографическая

установка для экспрессного

химического анализа

короткоживущих продуктов

ядерных реакций

Хочу обратить ваше внимание на точные даты

отсылки работ в печать и регистрации их в

редакциях.

Работа Флерова с соавторами «Спонтанное

деление изотопов 103 и 105 элементов» была

направлена в печать 18 февраля 1970 года. Вскоре

она была опубликована в «Сообщениях ОИЯИ»,

которые рассылаются заинтересованным

организациям, в том числе и Радиационной лаборатории

имени Лоуренса.

17 апреля 1970 года Гиорсо направил в печать

свою работу, посвяшенную изучению

альфа-распада 105-го элемента. 28 апреля он выступил на

заседании Американского физического общества с

докладом об этих исследованиях. Ни в публика-

ции. ни в докладе упоминания о дубненских

работах по 105-му элементу не было (важная деталь),

хотя эти работы Гиорсо и его коллегам уже были

известны. В течение следующих двух месяцев в

Дубне были опубликованы еще три работы: две

физические — по дальнейшему изучению

закономерностей образования 105-го элемента и одна

химическая — о летучести хлорида элемента

№ 105.

Судя по датам, приоритет Дубны несомненен.

Тем не менее, не выдвинув никаких серьезных

аргументов против наших результатов — только

традиционные рассуждения о том, что по

спонтанному делению ничего определить нельзя, — группа

Гиорсо предложила свое название элемента

№ 105 — «ганий» (в латинском написании Hanium,

символ «На»), в честь крупного немецкого

химика и физика Отто Гана. Мы этот элемент назвали

нильсборием — в памвть о Нильсе Боре (Nilsboh-

rium, «Ns»).

Письмо академика Г. Н. Флерова

редактору журнала «Science»

(опубликовано в номере, датированном 2 октября

1970 г.):

«Дорогой сэр, с большим интересом прочел в

Вашем журнале статью «Учеными Беркли

синтезирован 105 элемент, названный ганием». Как человек,

который долгое время занимался синтезом и

изучением свойств тяжелых ядер, в не могу не

сделать Вам комплимент в том, насколько хорошо

представлен экспериментальный материал и

освещена проблема искусственного синтеза далеких

элементов. Однако ситуация с открытием

элемента 105 представляется мне несколько необычной.

Этот элемент был синтезирован в нашей

Лаборатории в начале с. г., и в Сообщениях

Объединенного института ядерных исследований была

опубликована статья «Спонтанное деление 103 и 105

элементов» в феврале с. г. Многие экземпляры

этой статьи можно найти в Радиационной

лаборатории им. Лоуренса (Беркли), Брукхейвенской

национальной лаборатории, Аргон некой

национальной лаборатории и многих других — во всех

учреждениях США, которые получают регулярно

научную информацию из Дубны. К моменту

первой публикации американских авторов нами

были уже изучены все типы распада нового

элемента и определены его химические свойства.

Вместе с тем ни в информационном заявлении

Комиссии по атомной энергии США от 28 апреля

1970 года, ни в препринте Радиационной

лаборатории имени Лоуренса (Беркли) не дается

никаких ссылок на работу, сделанную в Дубне н

опубликованную двумя месяцами раньше.

И только из Вашего журнала нам стало

известно, что с Гиорсо недавно получил внутренний

препринт из Дубны, датированный февралем 1970

года, описывающий эксперименты, предлагающие

доказательства существования нового спонтанно

делящегося элемента, который может являться

105 элементом. Поскольку советские ученые не

предложили названия этого элемента, то, видимо,

они не чувствуют свои экспериментальные

доказательства достаточно строгими — такой вывод

сделал Гиорсо».

Такая постановка вопроса кажется более чем

странной по двум обстоятельствам.

Во-первых, мы глубоко уверены в

достоверности своих данных и при доказательстве открытия

нового элемента используем научные аргументы.

Поэтому заявление о том, что мы не уверены в

своих результатах, так как не дали сразу

название новому элементу, должно рассматривать как

личное мнение Гиорсо и Холкомба. Естественно, о

вкусах не спорят. Но, к сожалению, в истории

синтеза новых элементов есть примеры, когда

поспешность в заявлении открытия и названия

нового элемента приводила к тому, что в короткий

промежуток времени после сенсации оставалось

только одно название, а существо дела коренным

образом пересматривалось (вспомнить хотя бы

историю элемента 102).

Во-вторых, и здесь Вы, надеюсь, согласитесь,

что отсутствие ссылки на нашу работу

несовместимо с выражением любого мнения, касающегося

наших данных.

Нам было бы очень приятно, если бы Вы

смогли познакомиться с нашими исследованиями, и я

готов представить Вашей редакции любой

научный материал по синтезу и изучению свойств

105-го элемента.»

Вскоре A5 января 1971 года) в

очередном номере «Science» под заголовком

«Полемика вокруг открытия элемента

105» было опубликовано ответное письмо

А. Гиорсо. Приводим его с некоторыми

сокращениями:

«Недавнее письмо Г. Н. Флерова B октября)

поднимает некоторые вопросы по поводу заявки

моей группы на открытие элемента 105...

Что касается статьи об элементе 105,

опубликованной в «Physical Review Letters», я должен

только ответить, что статья была закончена

раньше, чем был получен дубненский препринт. С

другой стороны, сообщение Холкомба основывалось

на докладе, который мне было предложено

сделать н с которым я выступил в Вашингтоне на

собрании Американского физического общества

28 апреля 1970 г. Упомянутый препринт был нами

получен незадолго до этого. Перевод этого

материала был закончен 10 апреля 1970 года. Когда

я оглядываюсь назад, мне ясно, что было бы бла*

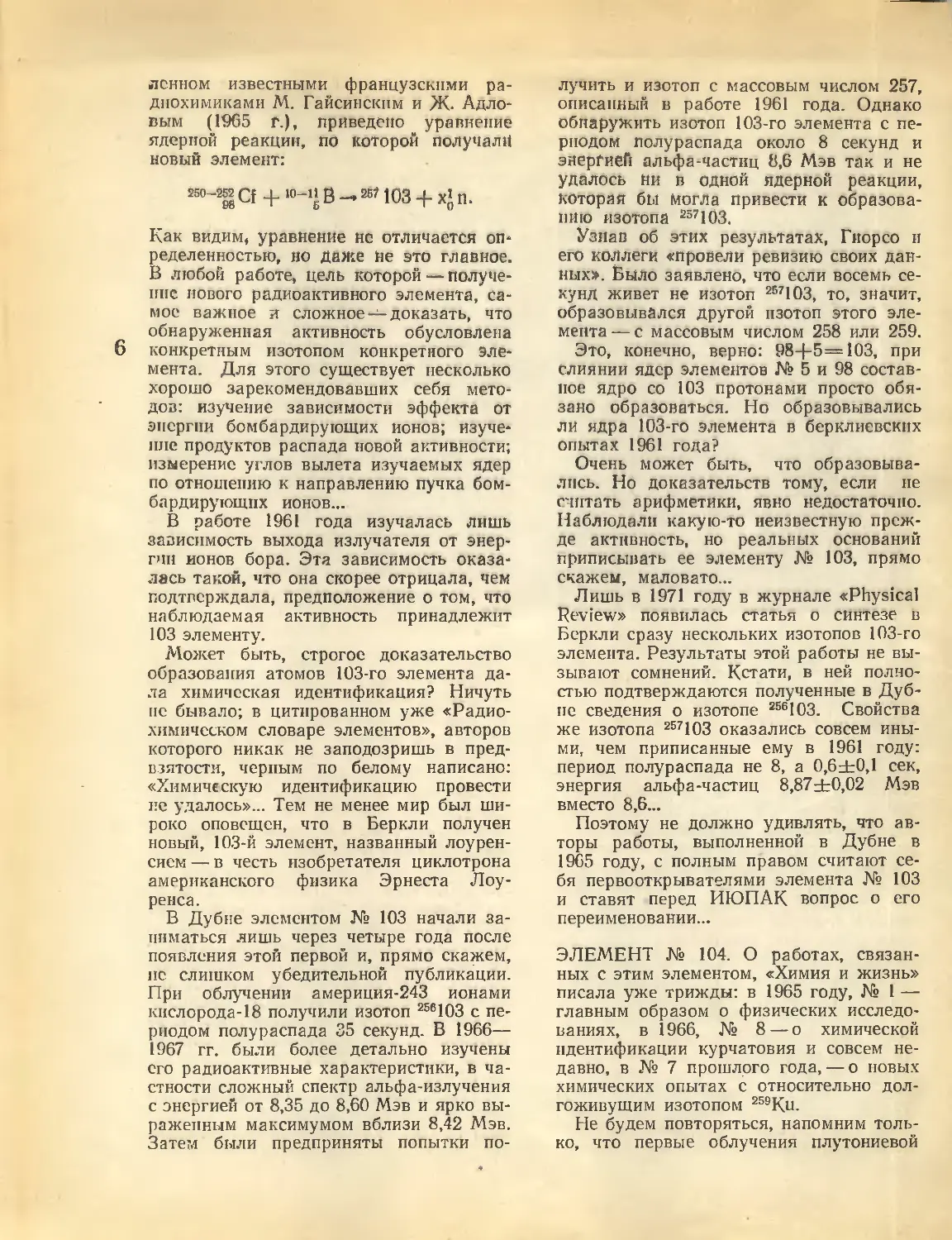

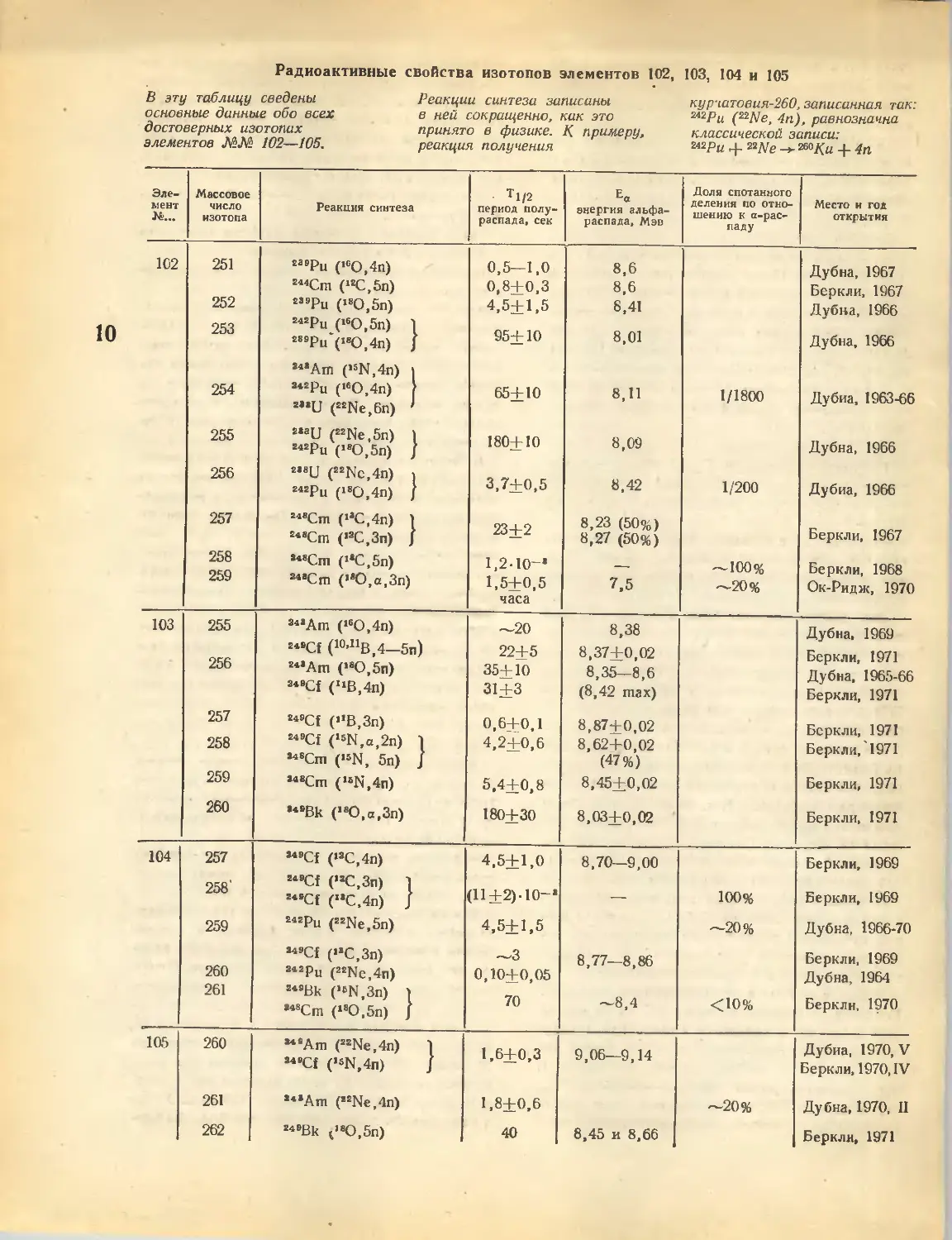

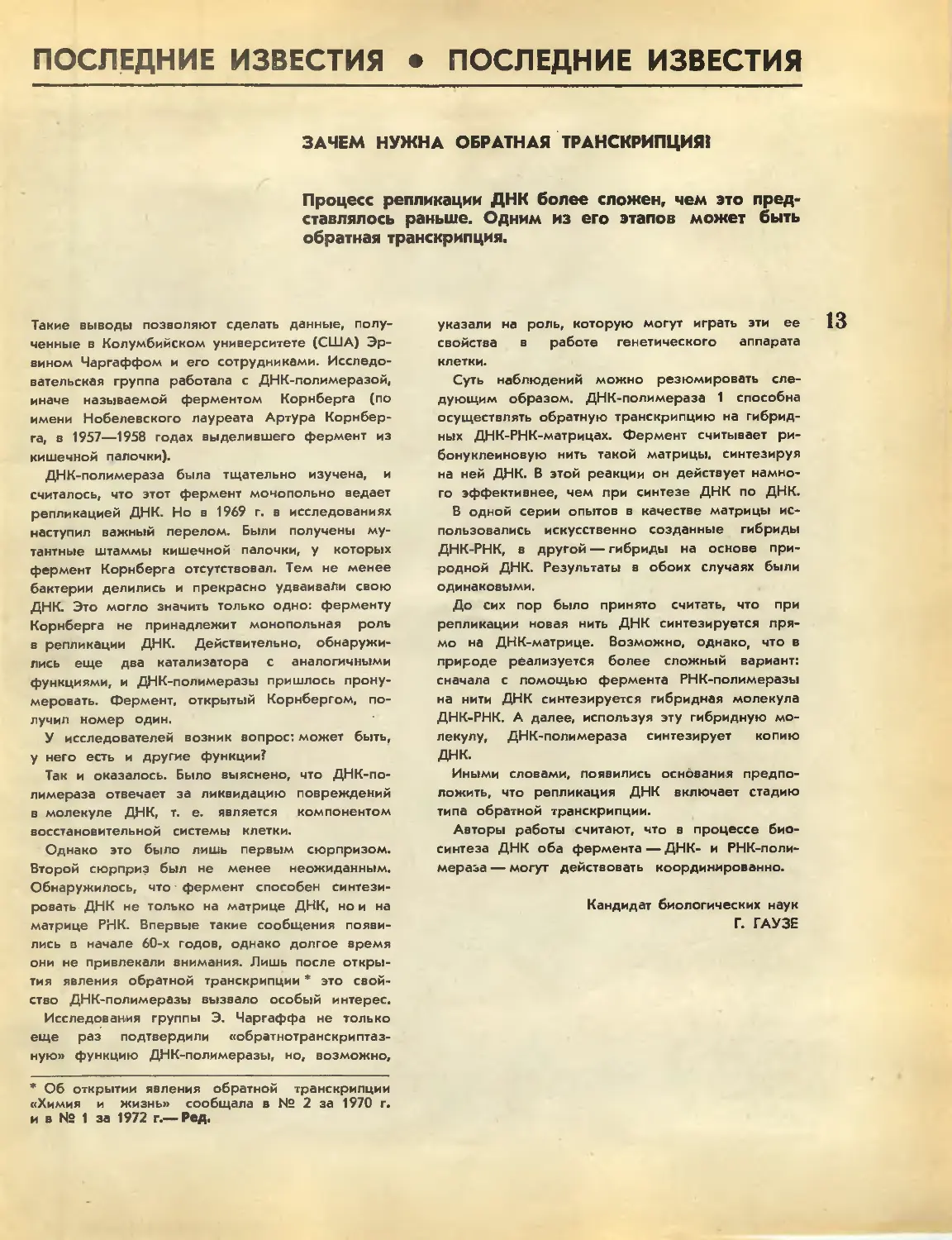

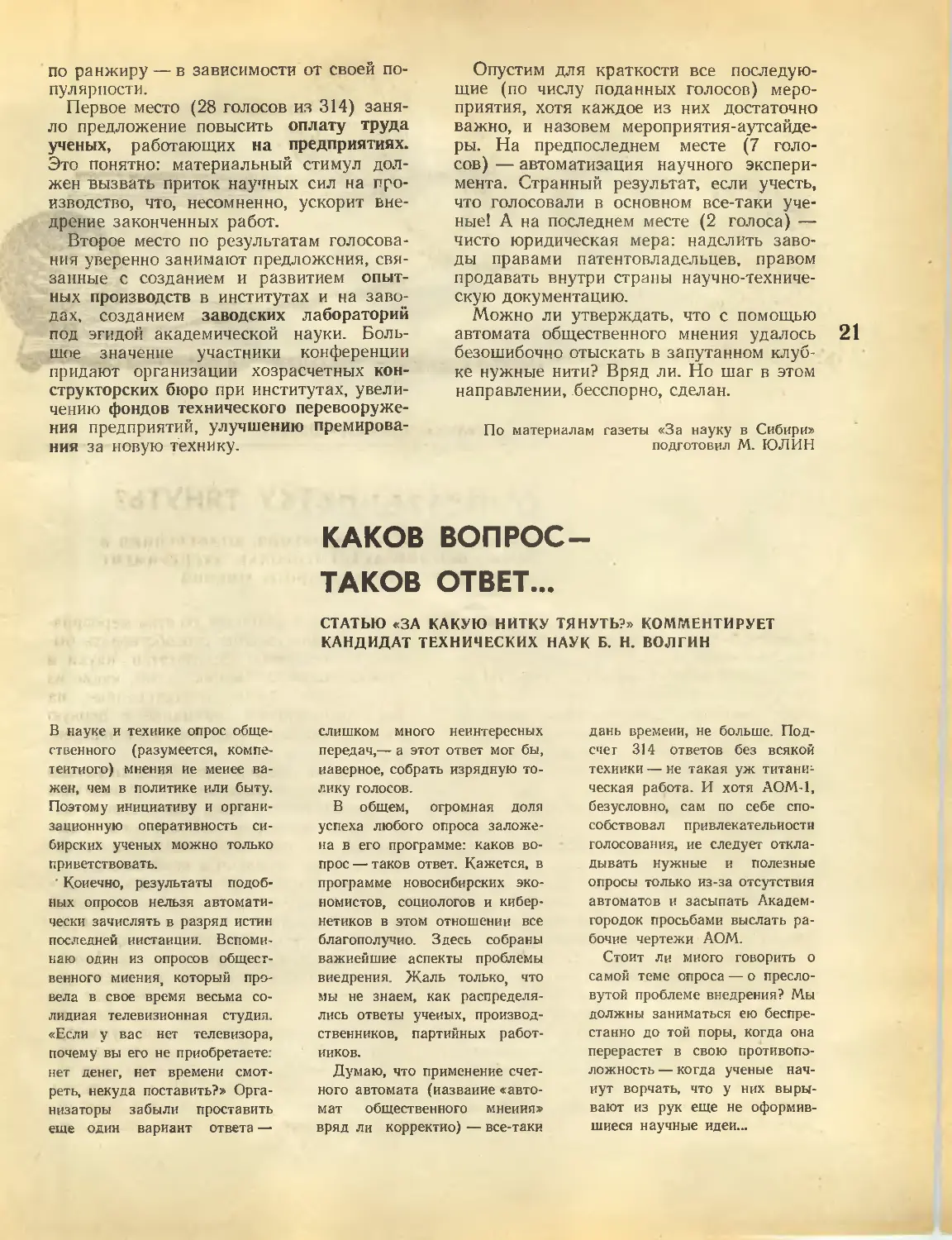

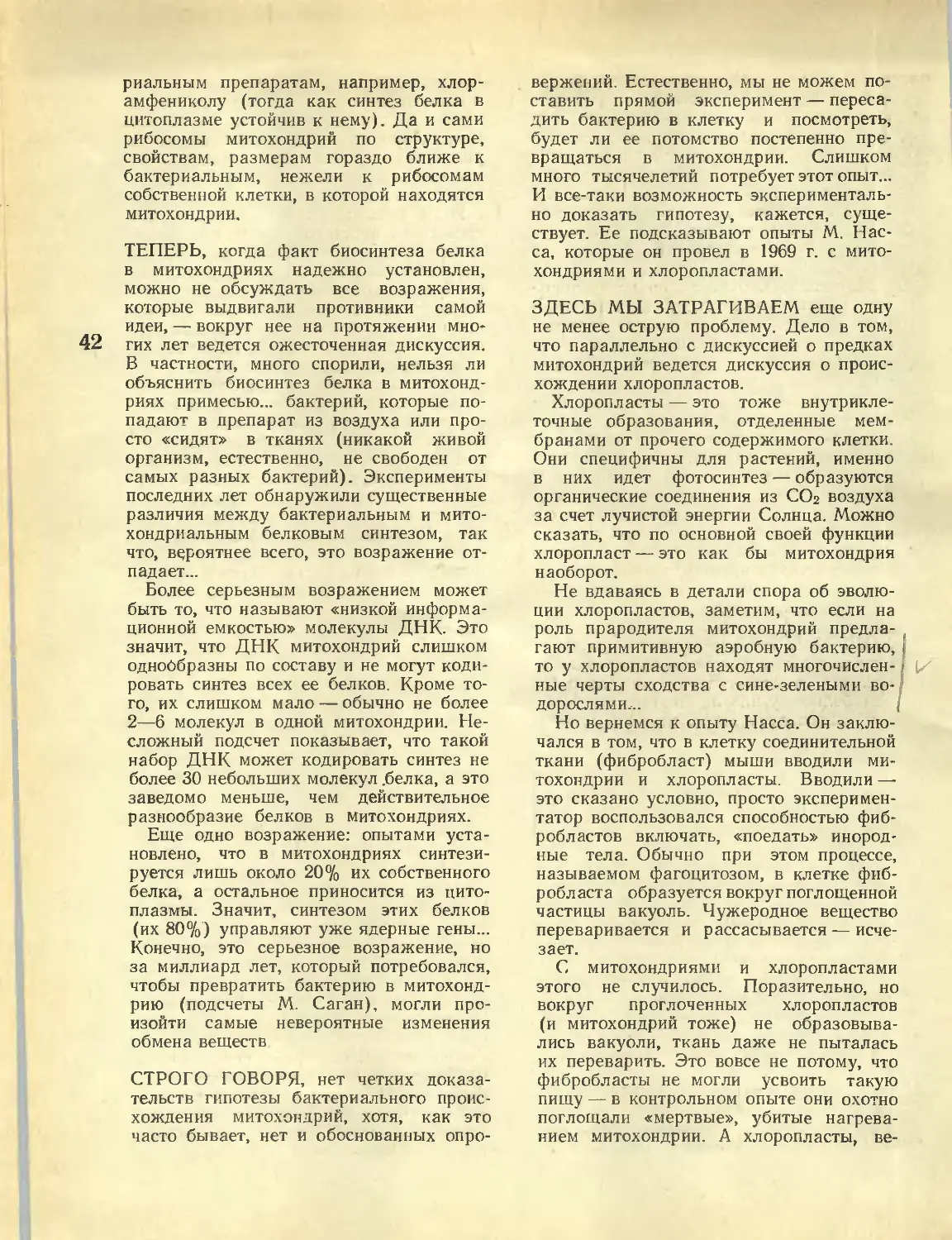

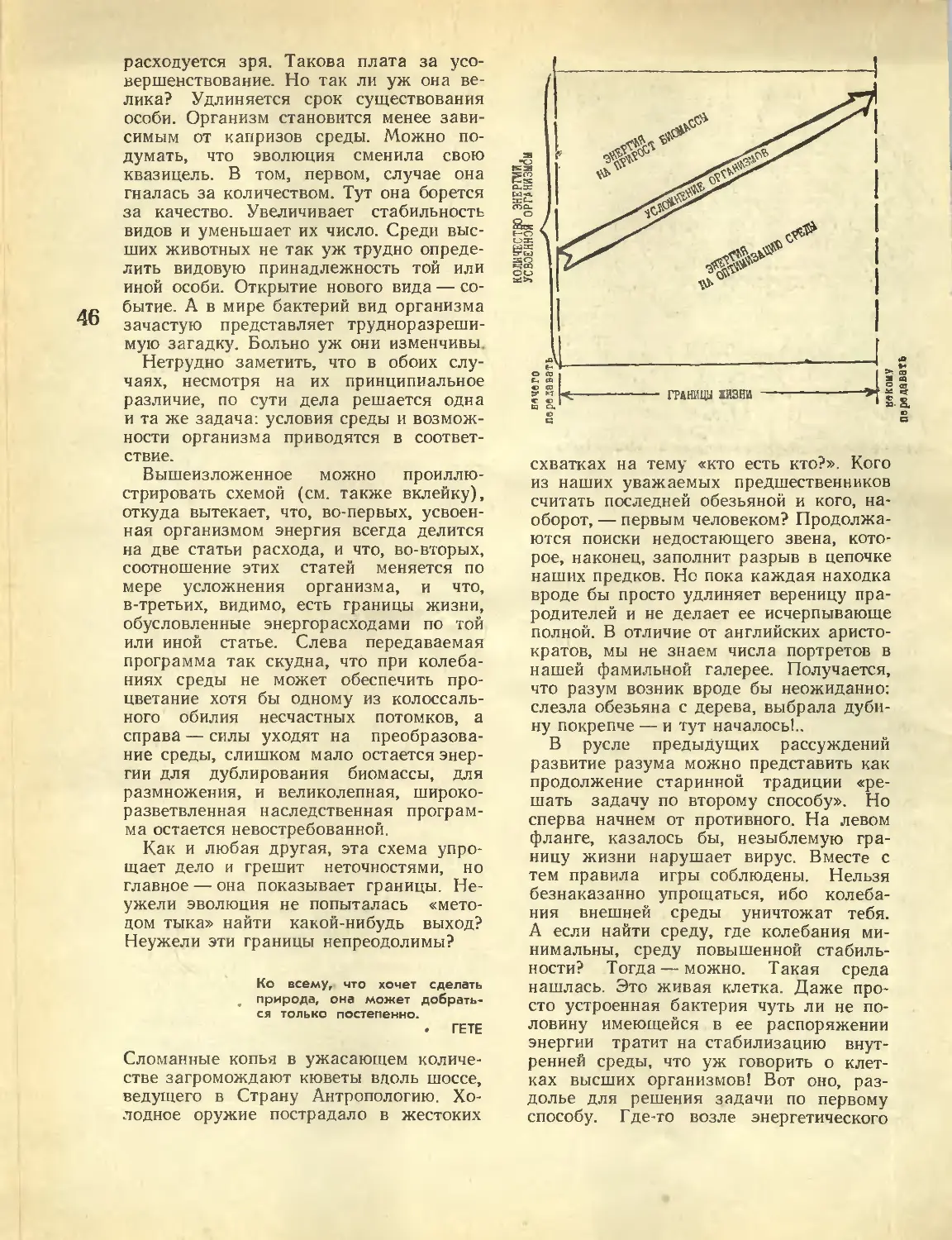

Радиоактивные свойства изотопов элементов 102, 103, 104 и 105

В эту таблицу сведены

основные данные обо всех

достоверных изотопах

элементов ММ 102—105.

Реакции синтеза записаны

в ней сокращенно, как это

принято в физике. К примеру,

реакция получения

курчатовия-260, записанная так:

242Ри B2Ne, 4n), равнозначна

классической записи:

жри + ™Ne -*- ™°Ки + 4п

Элемент

№...

102

103

104

105

Массовое

число

изотопа

251

252

253

! 254

255

256

1 257

258

259

255

256

257

258

259

1 260

257

258'

259

260

261

260

261

262

Реакция синтеза

гзэрц (i60>4n)

244Cm A2C,5n)

239Рц A80,5П)

24гри (i60 Eп) 1

289PtTA80,4n) J

241 Am A5N,4n) |

242Pu (I60f4n) |

a*«U B2Ne,6n) '

slaU B2Ne,5n) \

242pu AЮ,5П) J

218U ("Ne,4n) |

8«Pu (l80,4n) /

24BCm (,aC,4n) \

2*8Cm (>2C,3n) J

a*8Cm (JiC,5n)

^"Cm (>eO,a,3n)

l4lAm (>60,4n)

24eCf (io,iiB>4__5n)

24lAm (,80,5n)

a*8Cf C*B,4n)

249Cf О'В.Зп)

249Cf (>5К>а>2п) ]

a*8Cm («N, 5n) J

S48Cm (I6N,4n)

»*8Bk A80,a,3n)

••■Cf (iaC,4n)

249Cf (,аС,Зп) \

=*pCf (iaC,4n) J

242Pu B2Ne,5n)

a*9Cf (>'C,3n)

242Рц B2Me4n)

=*9Bk ('6N,3n) 1

»48Cm (l80,5n) J

**eAm BaNe,4n) \

24»Cf (>5N,4n) ]

l4,Am ("Ne,4n)

249Bk t,80,5n)

• Tl/2

период

полураспада, сек

0,5—1,0

0,8+0,3

4,5+1,5

95+10

65+10

180+10

3,7+0,5

23+2

1,2-Ю-1

1,5+0,5

часа

—20

22+5

35+10

31+3

0,6+0,1

4,2+0,6

5,4+0,8

180+30

4,5+1,0

A1+2)-Ю-8

4,5+1,5

—3

0,10+0,05

70

1 1,6+0,3

1,8+0,6

40

энергия альфа-

распада, Мэв

8,6

8,6

8,41

8,01

8,11

8,09

8,42

8,23 E096)

8,27 E0%)

7,5

8,38

8,37+0,02

8,35—8,6

(8,42 max)

8,87+0,02

8,62+0,02

D7%)

8,45+0,02

8,03+0,02

! 8,70—9,00

8,77—8,86

-8,4

9,06—9,14

8,45 и 8,66

Доля спотанного

деления по

отношению к а-рас-

паду

1/1800

1/200

—100%

—20%

100%

—20%

<ю%

—20%

Место и год

открытия

Дубна, 1967

Беркли, 1967

Дубна, 1966

Дубна, 1966

Дубиа, 1963-66

Дубна, 1966

Дубиа, 1966

Беркли. 1967

Беркли, 1968

Ок-Ридж, 1970

Дубна, 1969

Беркли, 1971

Дубна, 1965-66

Беркли, 1971

Беркли, 1971

Беркли. 1971

Беркли, 1971

Беркли, 1971

Беркли, 1969

Беркли, 1У69

Дубна, 1966-70

Беркли, 1969

Дубна, 1964

Берклн, 1970

I Дубиа, 1970, V

Беркли, 1970, IV

Дубна, 1970, II

Беркли, 1971

горазумным включить в публикацию ссылку на

новые дубненские результаты, и я приношу

извинения Флерову и его группе, что я этого не

сделал...

Очевидно, что работа в двух лабораториях

проводится полностью независимо и по существу

одновременно (мы впервые детектировали 1,6-се-

кундную альфа-активность Зб0105 в ноябре 1968 г.,

но данные не были такого качества, чтобы их

можно было опубликовать).

Я хотел бы поднять фундаментальный вопрос о

том, что составляет открытие нового элемента.

Мне кажется, что открывателем является тот, кто

первый доказывает, что он действительно нашел

новый элемент. Наша опубликованная работа

показывает вне сомнения, что мы

идентифицировали изотоп 260105, установив его генетическую связь

с хорошо известным дочерним лоуренсием-256... С

другой стороны, в дубненском открытии двух-

секундного спонтанно делящегося излучателя

подлинность атомного номера до сих пор находится

под вопросом. Я конечно соглашусь, что

возможно, что двухсекундная спонтанно делящаяся

активность обусловлена ветвью распада 260105

(проделанные нами до настоящего времени опыты

устанавливают предел около 20%) или, что более

вероятно, 2б1105, но я считаю, что никоим

образом не является твердо установленным, что

спонтанное деление обусловлено элементом 105.

Мое недоверие к эксперямснтам, основанным

исключительно на регистрации спонтанного

деления, базируется на нашей собственной работе так

же, как и на работе других. Ничего из того, что

представлено в дубненском препринте от февраля

1970, не меняет моего убеждения в том, что этот

способ распада сам по себе недостаточен, чтобы

убедительно показать образование нового

элемента. Обратите внимание на тот факт, что такой же

спор между группами в Дубне и Беркли имел

место на протяжении нескольких лет по поводу

наших конкурирующих заявок на открытие

элемента 104...

Наша позиция в отношении наименования этих

двух элементов очень проста. Мы считаем, что

мы обнаружили н охарактеризовали изотопы с

этими атомными номерами ясным и однозначным

способом, и чтобы показать нашу уверенность, мы

предложили название резерфордий (Rf) для

элемента 104 и ганий ( На) для элемента 105. Если наши

данные выдержат проверку временем, они будут

признаны традиционным способом — принятием их

научной общественностью и учрежденной ею

Номенклатурной комиссией. Если же, с другой

стороны, станет ясным, что следует отдать

предпочтение предшествующей или одновременно

выполненной работе, тогда, по-видимому, надо

признать другие названия, и онн будут признаны».

Как видим, приоритетному аспекту

вопроса автор письма уделил немало

внимания, и последние его суждения не

могут вызвать возражений. Что же

касается критики дубненских работ, то она,

как и в прошлом, сводится в основном к

«не верю в спонтанное деление».

Недавно, будучи в Дубне, я попросил

академика Г. Н. Флерова

прокомментировать критику А. Гиорсо и немного

подробнее рассказать о достоинствах

методики, применяемой в Дубне. Вот что он

рассказал:

Очень трудно опровергать доводы,

сформулированные, к примеру, так: «И чем старше я

становлюсь, тем меньше доверяю спонтанному

делению...» Конкретных же доводов против наших

методик, скажем, экспериментальных доказательств,

что в описанной нами реакции не образуется

указанный излучатель, критика Гиорсо и его коллег

не содержит.

Очевидно, что сама по себе регистрация

осколков спонтанного деления не дает однозначно ни

массового числа изотопа, ни атомного номера

элемента. Но надежность детектирования осколков

деления (а зарегистрировать новые ядра —

единицы из миллиардов — в высшей степени

сложная задача) намного больше, чем актов альфа-

распада. Регистрируя спонтанное деление ядер,

образующихся прн разных условиях реакции, мы

изучаем функции возбуждения, то есть

зависимость выхода продукта реакции от энергии

бомбардирующих частиц. Знание функции

возбуждения позволяет достаточно точно вычислить

массовое число делящихся ядер, и если мы

сообщаем об изотопе 261105, мы уверены, что его масса

именно 261.

Что же касается заряда ядра, номера

элемента, то, по нашему мнению, экспрессные методы

химической идентификации (основанные на

менделеевском принципе аналогии в свойствах

элементов одной подгруппы) указывают на номер

элемента более однозначно, чем продукты

альфа-распада. Ведь то, что принимают за «дочек» и

«внучек», в действительности может быть продуктом

побочной параллельно идущей реакции... Таким

образом, сочетание спонтанного деления с

химической идентификацией дает больше информации

об элементе, чем используемый в Беркли

генетический метод.

ПОПРОБУЕМ ПОДВЕСТИ ИТОГИ.

Как видим, конфликт между учеными

Дубны и Беркли это прежде всего

конфликт методологический. Значит, и

выход из него следует искать

методологический, тем более что изменений в позици-

ях двух лабораторий пока, по-видимому,

ждать трудно.

Какому из двух применяемых методов

отдать предпочтение — мне,

неспециалисту, трудно судить. Так же, вероятно,

труден этот выбор и для членов

Номенклатурной комиссии ИЮПАК, которой в

этом деле досталась роль, нейтрального

и независимого арбитра. В мире нет

более крупных специалистов по трансура-

нам, чем Сиборг, Флеров, Гиорсо. Но все

они не могут быть нейтральны. Очень

немногочисленные видные специалисты в

этой области, работающие не в Дубне

и не в Беркли, такие, как уже

упоминавшийся в этой статье французский

радиохимик М. Гайсинский или профессор

В. Вайскопф (Австрия), к работе

комиссии не привлекались. Комиссия, как и

прежде, состоит из химиков, обычно

занимающихся другими проблемами...

Недостаточная компетентность

арбитра в данном случае очевидна и

извинительна. Однако объективным он должен

быть и в этих трудных условиях. Между

тем, наряду с фактами поспешности в

утверждении названий (нобелий, лоурен-

сий) известны и случаи, когда комиссия

проявляла чрезвычайную осторожность.

Высказанной в частном письме (автором

которого был Гиорсо) и притом весьма

не конкретной критики дубненских работ

по 104 элементу оказалось

достаточно, чтобы комиссия воздержалась от

утверждения названия «курчатовий».

Среди аргументов в пользу этого решения

был и такой: «И вообще название

«курчатовий» не хорошо с международной

точки зрения»...

Один из главных принципов комиссии

в вопросе о наименовании новых

элементов до недавнего времени был таков

(цитирую письмо члена комиссии Г. Чиз-

мена Г. Н. Флерову): «Любой выбор или

решение, проведенное комиссией, не

будет иметь отношения к вопросу о

приоритете в открытии».

Правда, не все члены комиссии были

столь категоричны. Видимо, поэтому на

протяжении многих лет комиссия искала

компромисс. Бывший ее председатель

профессор К. Енсен предлагал уладить

конфликт таким образом: пусть все

элементы с нечетными атомными номерами

называют ученые из Беркли, а четные —

из Дубны... Предлагалось также заранее,

наперед, подобрать названия для всех

элементов, которые могут быть открыты

в обозримом будущем. По этому поводу

советский физик профессор В. С.

Кафтанов справедливо заметил: это почти

то же самое, что предлагать

молодоженам заранее записать имена всех детей,

которые у них, возможно, появятся...

В прошлом году члены

Номенклатурной комиссии профессор Вайс и

профессор Оландер предложили вообще

отказаться от наименования новых элементов

в память о крупных ученых. Лучше,

считают они, названия элекентов второй

сотни производить от греческих и

латинских цифр. «Бициум», «трициум», «квад-

рациум» — так, согласно этому

предложению, назывались бы элементы № 102,

103 и 104. Как говорится, все это было

бы смешно, когда бы не было так

грустно...

Не следует считать, конечно, что на

подобных позициях находятся все члены

комиссии. Вот мнение представителя

СССР — руководителя радиохимической

лаборатории Института геохимии и

аналитической химии имени В. И.

Вернадского Бориса Федоровича Мясоедова,

изложенное в письме председателю

комиссии:

«Достоверность работ, на основе которых

предлагаются названия, должен оценивать

компетентный научный орган, в состав которого вошли бы

специалисты соответствующих областей знания».

Эту точку зрения поддерживает и

нынешний председатель комиссии

профессор К. Фернелиус (США). Судя по

последним документам, вопрос о названии

элементов № 104 и 105 будет

рассматриваться на очередном заседании комиссии

во время следующего Конгресса ИЮПАК

(Гамбург, сентябрь 1973 г.). Профессор

К. Фернелиус предлагает пригласить на

это обсуждение нейтральных * экспертов

ИЮПАК и ИЮПАП (аналогичное

ИЮПАКу международное объединение

физиков), которые должны будут

«...доказать комиссии, кто, с их точки зрения,

является первооткрывателем и потому имеет право

предлагать название».

Можно ли на этом основании

предполагать, что трансурановому конфликту

скоро будет положен конец? С ответом

на этот вопрос я бы повременил. Хотя

бы до сентября.

* Подчеркнуто в оригинале — письме профессора

К. Фернелиуса от 23 июля 1972 г.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ • ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЗАЧЕМ НУЖНА ОБРАТНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ!

Процесс репликации ДНК более сложен, чем это

представлялось раньше. Одним из его этапов может быть

обратная транскрипция.

Такие выводы позволяют сделать данные,

полученные в Колумбийском университете (США) Эр-

вином Чаргаффом и его сотрудниками.

Исследовательская группа работала с ДНК-полимеразой,

иначе называемой ферментом Корнберга (по

имени Нобелевского лауреата Артура

Корнберга, в 1957—1958 годах выделившего фермент из

кишечной палочки).

ДНК-полимераза была тщательно изучена, и

считалось, что этот фермент монопольно ведает

репликацией ДНК. Но в 1969 г. в исследованиях

наступил важный перелом. Были получены му-

тантные штаммы кишечной палочки, у которых

фермент Корнберга отсутствовал. Тем не менее

бактерии делились и прекрасно удваивали свою

ДНК. Это могло значить только одно: ферменту

Корнберга не принадлежит монопольная роль

в репликации ДНК. Действительно,

обнаружились еще два катализатора с аналогичными

функциями, и ДНК-полимеразы пришлось

пронумеровать, фермент, открытый Корнбергом,

получил номер один.

У исследователей возник вопрос: может быть,

у него есть и другие функции?

Так и оказалось. Было выяснено, что

ДНК-полимераза отвечает за ликвидацию повреждений

в молекуле ДНК, т. е. является компонентом

восстановительной системы клетки.

Однако это было лишь первым сюрпризом.

Второй сюрприз был не менее неожиданным.

Обнаружилось, что фермент способен

синтезировать ДНК не только на матрице ДНК, ной на

матрице РНК. Впервые такие сообщения

появились о начале 60-х годов, однако долгое время

они не привлекали внимания. Лишь после

открытия явления обратной транскрипции * это

свойство ДНК-полимеразы вызвало особый интерес.

Исследования группы Э. Чаргаффа не только

еще раз подтвердили «обратнотранскриптаз-

ную» функцию ДНК-полимеразы, но, возможно.

указали на роль, которую могут играть эти ее

свойства в работе генетического аппарата

клетки.

Суть наблюдений можно резюмировать

следующим образом. ДНК-полимераза 1 способна

осуществлять обратную транскрипцию на

гибридных ДНК-РНК-матрицах. Фермент считывает

рибонуклеиновую нить такой матрицы, синтезируя

на ней ДНК. В этой реакции он действует

намного эффективнее, чем при синтезе ДНК по ДНК.

В одной серии опытов в качестве матрицы

использовались искусственно созданные гибриды

ДНК-РНК, в другой — гибриды на основе

природной ДНК. Результаты в обоих случаях были

одинаковыми.

До сих пор было принято считать, что при

репликации новая нить ДНК синтезируется

прямо на ДНК-матрице. Возможно, однако, что в

природе реализуется более сложный вариант:

сначала с помощью фермента РНК-полимеразы

на нити ДНК синтезируется гибридная молекула

ДНК-РНК. А далее, используя эту гибридную

молекулу, ДНК-полимераза синтезирует копию

ДНК.

Иными словами, появились основания

предположить, что репликация ДНК включает стадию

типа обратной транскрипции.

Авторы работы считают, что в процессе

биосинтеза ДНК оба фермента — ДНК- и РНК-поли-

мераза — могут действовать координирование».

Кандидат биологических наук

Г. ГАУЗЕ

* Об открытии явления обратной транскрипции

«Химия и жизнь» сообщала в № 2 за 1970 г.

и в № 1 за 1972 г.—Ред.

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Кандидат

химических наук

Л. М. ПИСЬМЕН

НАУКА ОБ

ОСВОБОЖДЕНИИ ДЖИННОВ:

МАКРОКИНЕТИКА

Два полушария из урана-235 или

плутонии, отделенные друг от друга, могут

пребывать в неизменном состоянии сколь

угодно долго. Не стоит сблизить эти

полушария— и происходит страшной силы

взрыв. Подумайте: какого малого

воздействия хватает, чтобы привести в

движение огромные силы! Достаточно легкого

движения руки, срывающей соломонову

печать, — и джинн выходит из бутылки...

Ядерный взрыв — эффектный пример,

но с явлениями того же рода мы

сталкиваемся и в самых обыденных

химических реакциях. Каждая из них —

тоже джинн (пусть и не столь

могущественный, как ядерный); как и положено,

он вначале тоже скован соломоновой

печатью, и эту печать срывает слабая

человеческая рука.

Способность молекул к химическим

превращениям (их реакционную

способность) мы можем оценить

экспериментально; в принципе мы даже можем

рассчитать ее методами квантовой

механики, хотя делать это еще очень и очень

трудно даже в простейших случаях; но

мы не можем ее изменить.

Впрочем, способность к той или иной

реакции — еще далеко не все, она

определяет лишь потенциальные возможности

химического процесса. Ведь чтобы

прореагировать, молекулам надо подойти

друг к другу; чтобы вступить в контакт

с катализатором, им надо приблизиться

к его поверхности. Продукты должны

быть удалены из зоны реакции, иначе

они будут мешать взаимодействовать

исходным веществам, да и сами могут

претерпевать дальнейшие нежелательные

превращения. Рассеяться, уйти из зоны

реакции должно и выделяющееся тепло.

Все эти явления, сопутствующие

реакции, объединяются термином «процессы

переноса»; их изучает раздел кинетики,

называемый макрокинетикой. С

сущностью самого акта химического

превращения они имеют не больше общего, чем,

скажем, вешалка (с которой, как

известно, начинается театр), входные двери

и обивка кресел зрительного зала с

замыслом идущей на сцене пьесы. Но

процессы переноса способны видоизменять,

искажать и даже делать недоступным

зрителю весь замысел химического

спектакля. Одна и та же реакция в разной

обстановке может идти либо неощутимо

медленно, либо мгновенно; резко может

изменяться и состав образующихся

продуктов. И бывает, что покой от взрыва

отделяет один только шаг.

Факторы, воздействующие на процессы

переноса, в значительной мере

подвластны человеку. Влиять с их помощью на

ход химической реакции — все равно что

управлять джинном с помощью

сургучной печати, ограничивая или расширяя

свободу его действий. Но ведь управлять

существом, характер которого неизвестен,

невозможно...

КАК ИЗУЧАЮТ ДЖИННОВ

Химики изучают джиннов, пока те сидят

в бутылке, чаще всего называемой

колбой; так что смысл сказанного почти

буквален. Но практическую пользу,

равно как и вред, может принести лишь

джинн действующий, вырвавшийся на

простор. Как же предвидеть его

действия? Как направить его мощь в нужную

сторону?

Вообще говоря, для этого существуют

два способа.

Первый способ — эмпирический.

Поместите волшебную бутылку под

прочный, достаточно просторный колпак и

вскройте ее с помощью дистанционного

устройства. Джинн выйдет из бутылки,

увеличится в размерах, но останется все

равно взаперти. Попробуйте

дрессировать его, по-разному на него воздействуя

и стремясь добиться желаемых ответных

действий. Если дрессировка удалась и

деловой контакт установлен, приступайте

к следующему этапу. Возведите над

колпаком другой, более просторный колпак,

и снова выпустите джинна. Пусть

думает, что теперь-то уж он на воле. Но не

тут-то было, он по-прежнему в вашей

власти, и вы можете исследовать, как

отразилось новое увеличение в размерах

на его поведении. Слушается ли он

ваших приказаний столь же покорнд, как

в те времена, когда сидел под меньшим

колпаком? Если вы заметили, что джинн

начинает своевольничать — продолжайте

дрессировку в новых условиях, пока не

добьетесь успеха. И вот наступает

момент, когда вы решаетесь убрать все

преграды.

Все это не сказки. Именно по такому

принципу до сих пор разрабатывают

промышленные химические процессы.

Колпак поменьше зовется пилотной, а колпак

побольше — полупромышленной

установкой. Увеличивать размеры установки

постепенно, а не сразу приходится

потому, что больший аппарат — это не просто

сумма меньших. Процессы переноса за-

цисят от масштабных и геометрических

факторов в очень сильной степени. А раз

так, то с увеличением размера аппарата

будет изменяться (и, может быть, очень

сильно) скорость и даже направление

химической реакции, хотя ее внутренний

механизм и остается одним и тем же.

Случается, что тщательно отработанный

метод обращения с джинном небольшого

размера оказывается бесполезным, когда

ему дадут подрасти.

Более многообещающим выглядит

другой метод — расчетный. Джинн в своей

сущности один и тот же — сидит ли он

в бутылке или вихрем взвивается в

поднебесье. Так попробуем поступить

следующим образом. Пока джинн заперт в

бутылке и тих, детально изучим его

привычки и склонности. Выразив результаты

исследований в надлежащей

математической форме, попытаемся рассчитать, как

он будет вести себя в изменившейся

обстановке, когда, покинув бутылку, станет

крупномасштабным. Такой расчет

потребует, конечно, новых сведений — уже

не о характере данного джинна, а о

характере изменения его мощи. Эти

процессы тоже поддаются изучению. Расчет

позволит нам понять, какие понадобятся

заклинания, чтобы выпущенный из

бутылки джинн делал именно то, чего мы

от него ждем.

И вот, вооружившись формулами, мы

недрогнувшей рукой срываем соломонову

печать. Нам уже не нужны никакие

колпаки— все и так заранее известно, мы

все вычислили.

Но только... действительно ли все

учтено? А вдруг джинн не так прост, как нам

кажется?

О ПРИРУЧЕННЫХ ДЖИННАХ

Возьмите в руки тлеющую веточку.

Подуйте на нее — вспыхнет пламя. Подуйте

сильней — пламя погаснет.

Горение — химическая реакция. Ее

сопровождают процессы переноса:

кислорода — к горящей поверхности, тепла —

в окружающее пространство, к нам,

сидящим вокруг костра. Поленья

потрескивают, в их порах закипает влага.

Вспыхивают синие огоньки, потом — вновь

ровное рыжее пламя, а то вдруг —

зеленая вспышка: реакция меняет свое

направление. Нет, от макрокинетики здесь

не отдохнешь.

Опытный турист легко зажжет костер

одной спичкой. Он знает роль

геометрических факторов в процессах переноса

и потому не наваливает ветки и поленья

как попало, а складывает их

определенным образом — сначала тонкие, потом

потолще. Он знает, когда подбросить

полено в горящий костер, когда

пошуровать угли, когда сдвинуть поленья

вместе, чтобы им дружней гореть. Знает,

когда можно предоставить костер самому

себе, а когда надо следить, чтобы огонь

не перекинулся на соседние деревья.

Опыт научил его обращению с джинном

костра.

А что, если бы вы предложили туристу

рассчитать процесс горения поленьев?

Рассчитать все: и треск, и тление, и

вспышки, и снопы искр? Что, если бы

задача стояла так: обеспечить ровное

пламя максимальной интенсивности с

заданным составом продуктов сгорания при

минимальном расходе дров? Да еще —

чтобы горел костер автоматически, без

постоянного надзора? Долго бы пришлось

туристу копить опыт...

Между тем задачи, стоящие перед

исследователями и инженерами,

разрабатывающими промышленный химический

процесс, именно таковы. И обстановка,

в которой идет реакция, бывает не менее

сложной (хоть и не столь живописной),

чем в костре с сучковатыми поленьями,

потрескивающими на ветру.

Эмпирический путь к разработке

промышленного процесса изнурителен и

ненадежен. Но и расчетный путь, при всей

своей заманчивости, чрезвычайно

труден.

Лет десять назад на- него бросились,

предвкушая близкую удачу. Программа

действий представлялась ясной, как день.

Изучим в лаборатории кинетику

химической реакции, иначе говоря, измерим

ее скорость в различных условиях, при

разных температурах и концентрациях

реагирующих веществ. Составим затем

уравнения, описывающие процессы

переноса вещества и тепла в реальном

аппарате,— математическую модель нашего

процесса. Пусть уравнения получатся

громоздкими — для их решения можно

воспользоваться услугами

вычислительных машин. Уравнения представляют

собой как бы модель процесса. Это

невидимая, эфемерная математическая

модель. Но на ней, как на любой другой

модели, можно разыграть реальный

процесс, проверить различные возможные

варианты и найти наилучший — все это

со сказочной электронной скоростью...

В жизни все оказалось, однако,

гораздо сложней. Если даже не говорить о

трудности получения всех данных,

необходимых для расчета, возникает

естественный вопрос: в какой мере модель

соответствует реальности? Полного

тождества быть не может, на то это и

модель, чтобы быть упрощенной. Всех

мелочей не учесть, а если попытаться это

сделать, не хватит возможностей никаких

вычислительных машин. А ведь в

сложной обстановке и неучтенная мелочь

может сыграть фатальную роль, как в

песенке про гвоздь, из-за которого было

проиграно сражение. Имеет ли значение

число волос на голове у джинна и цвет

его бороды? Может быть, и нет, а

может, ему в решающий момент не хватит

рыжего волоска, чтобы, подув на него,

сотворить очередное чудо...

Основные практические успехи,

достигнутые до сих пор с помощью

математических моделей, относятся к старым,

хорошо изученным процессам, таким как

синтез аммиака или производство серной

кислоты. Эти процессы просты с

химической точки зрения; их кинетические

закономерности изучены очень тщательно

(работа в этом направлении велась

десятилетиями!), а длительный опыт

эксплуатации промышленных установок,

построенных по различным схемам,

позволил не только отобрать наилучшие

варианты, но и нащупать все подводные

камни, грозящие спокойному ходу

процесса. Все это облегчает расчеты.

О ДЖИННАХ, КОТОРЫХ ЕЩЕ НУЖНО

ПРИРУЧИТЬ

С разработкой новых производств дело

обстоит, однако, много сложней. Какими

бы радужными ни были надежды, пока

еще нет речи о том, чтобы проектировать

и пускать непроверенный

технологический процесс без промежуточных

экспериментальных разработок, пользуясь

только расчетами, основанными на

результатах лабораторных ' исследований.

Причина тому не консерватизм, а

понимание сложности новых процессов —

чувствительных к действию многих

факторов, капризных и потому особо опасных

джиннов.

Возьмем для примера один очень

важный класс процессов — неполное

окисление углеводородов. Это самый прямой

путь получения ценных химических

продуктов из природного газа и нефти. Но

провести реакцию неполного окисления

в нужном направлении и притом не

дальше, чем до установленного предела,—

задача, требующая немалого искусства.

Когда углеводород реагирует с

кислородом, ему проще всего сгореть,

окислиться до конца, до углекислого газа и

воды.

Катализаторы позволяют окислять

углеводороды в относительно мягких

условиях и останавливать процесс на

определенной стадии. Но существующие

катализаторы еще далеки от совершенства:

температура, при которой процесс идет

с заметной скоростью, все же довольно

высока, так что нельзя не считаться с

реакциями дальнейшего окисления

продуктов.

Процессы неполного окисления углево

2 химия и Жиаиь, ль 1

дородов сопровождаются выделением

большого количества тепла. Если тепло

отводится от катализатора недостаточно

интенсивно, то вследствие разогрева его

поверхности реакция ускоряется, тепло

начинает выделяться с еще большей

скоростью и разогрев становится еще

сильней. По мере повышения температуры все

более дают о себе знать побочные

реакции, окисление становится все более

глубоким и тепла выделяется все,больше и

больше. Процесс идет «в разнос»: джинн,

вышедший из подчинения, начинает

крошить все вокруг...

Процессы такого типа удается освоить

не иначе, как после долгих мук.

Применение расчетных методов может здесь

дать очень многое, но расчетные

трудности возрастают в той же, если не в

большей мере, чем трудности

практические. Обилие одновременно протекающич

реакций сильно затрудняет изучение их

кинетики, а особая чувствительность

процесса к скорости переноса вещества

и тепла заставляет предъявлять

повышенные требования к точности

математической модели. Стоит сказать, что на

судьбу процесса могут иногда повлиять

даже такие факторы, как местные

неоднородности в зоне реакции,

становящиеся очагами воспламенения.

Следует подчеркнуть, что во всех

подобных случаях мы сталкиваемся с мак-

рокинетическими трудностями.

Практическое решение важных проблем

откладывается из-за того, что мы не умеем

управлять ходом химических реакций в

реальных условиях, когда они

осложнены воздействием процессов переноса. Па

лабораторных полках стоит немало

бутылок, где заперты могущественные

джинны, обещающие огромный

экономический эффект. Дело только за тем,

чтобы их приручить.

ПРОБЛЕМЫ КОЛДОВСКОЙ ТЕХНИКИ

Прямолинейная стратегия редко

приводит к цели. Наивно было бы ставить

вопрос так: либо точный расчет, либо —

если уж мы на него не способны —

эмпирика старого образца. Да, пока еще

нет возможности рассчитывать сложные

химические процессы с такой степенью

точности и надежности, чтобы можно

было быть вполне уверенными в

примерном поведении выпущенного из

бутылки джинна. Но это еще не значит, что

макрокинетика — наука о протекании

химических реакции, осложненных

процессами переноса, приносит мало

практической пользы.

Главное, что достигнуто на

сегодняшний день,— это понимание существа

процессов, идущих в химических реакторах.

Даже если для количественного расчета

данных и недостаточно, можно

предсказать, в какую сторону сместится

направление химической реакции при

изменении масштаба процесса, какие новые

режимы могут возникнуть, с какими

опасностями следует считаться при

проектировании промышленного аппарата

и как в принципе их можно избежать.

Эти знания, хотя и не исключают

полностью промежуточных стадий

отработки процесса, предоставляют инженеру и

исследователю все преимущества

зрячего человека перед слепым.

Макрокинетика успешно прошла

качественный этап своего развития. Переход

к количественному этапу выразился в

резком, усложнении как теоретических, так

и экспериментальных исследований.

Новый уровень теоретических исследовании

требует применения математической

техники, которая до недавних пор и не

снилась химикам. Параллельно

усложняется и техника эксперимента: точные

измерения должны проводиться в условиях,

когда исключено влияние всех

посторонних факторов.

Вместе с тем условия «чистого» опыта

неизбежно оказываются далекими от

условий реального технологического

процесса. Подчас может показаться, что

практическая цель таких исследований

расплывается, теряется из виду по мере

углубления в детали, представляющие

вроде бы чисто академический интерес.

Но представление о том, что достижение

простых и понятных каждому целей

требует простых и общедоступных методов,

по меньшей мере недальновидно.

Недаром сказано, что нет ничего более

практичного, чем хорошая теория. Когда

приходит срок, абстрактная теория

объединяет результаты академических опыгов,

и результат обретает плоть и кровь.

А если вся эта колдовская техника и

трудна для понимания, то тут уж ничего

не поделаешь...

Здесь стоит вспомнить историю

создания уже упоминавшейся атомной бомбы.

Это классический образец быстрого

решения сложной практической задачи, в

ходе которого первостепенную роль

играли теоретики. (Между прочим, при

создании атомной бомбы и, особенно, ядерных

реакторов решались задачи по существу

макрокинетические — только речь шла о

ядерных, а не о химических реакциях.

Сама теория цепного взрыва была

впервые создана химиками.)

Не будет преувеличениекТ сказать, что

разработка промышленного химического

процесса, построенного по

принципиально новой схеме,— задача не менее

сложная; чем техническое осуществление идеи

атомной бомбы. Но здесь, конечно,

приходится обходиться неизмеримо

меньшими силами и средствами. Соответственно

и темп движения не столь стремителен.

Подчас не хватает координации усилий:

практические нужды, теоретические

достижения и экспериментальные

возможности не всегда идут в ногу друг с

другом.

Сейчас уже ясно, что переход к

расчетным методам разработки новых

производств требует глубокой перестройки

всего подхода к исследованию

химических реакций. По-видимому, во многих

случаях придется пересмотреть и

традиционные способы технологического

оформления процессов, перейдя к более

упорядоченным, свободным от воздействия

неконтролируемых факторов и более

точно рассчитываемым системам. Новые

методы требуют и определенных

психологических сдвигов.

И еще нужно растить волшебников —

тех, кто способен справиться с

непокорными джиннами.

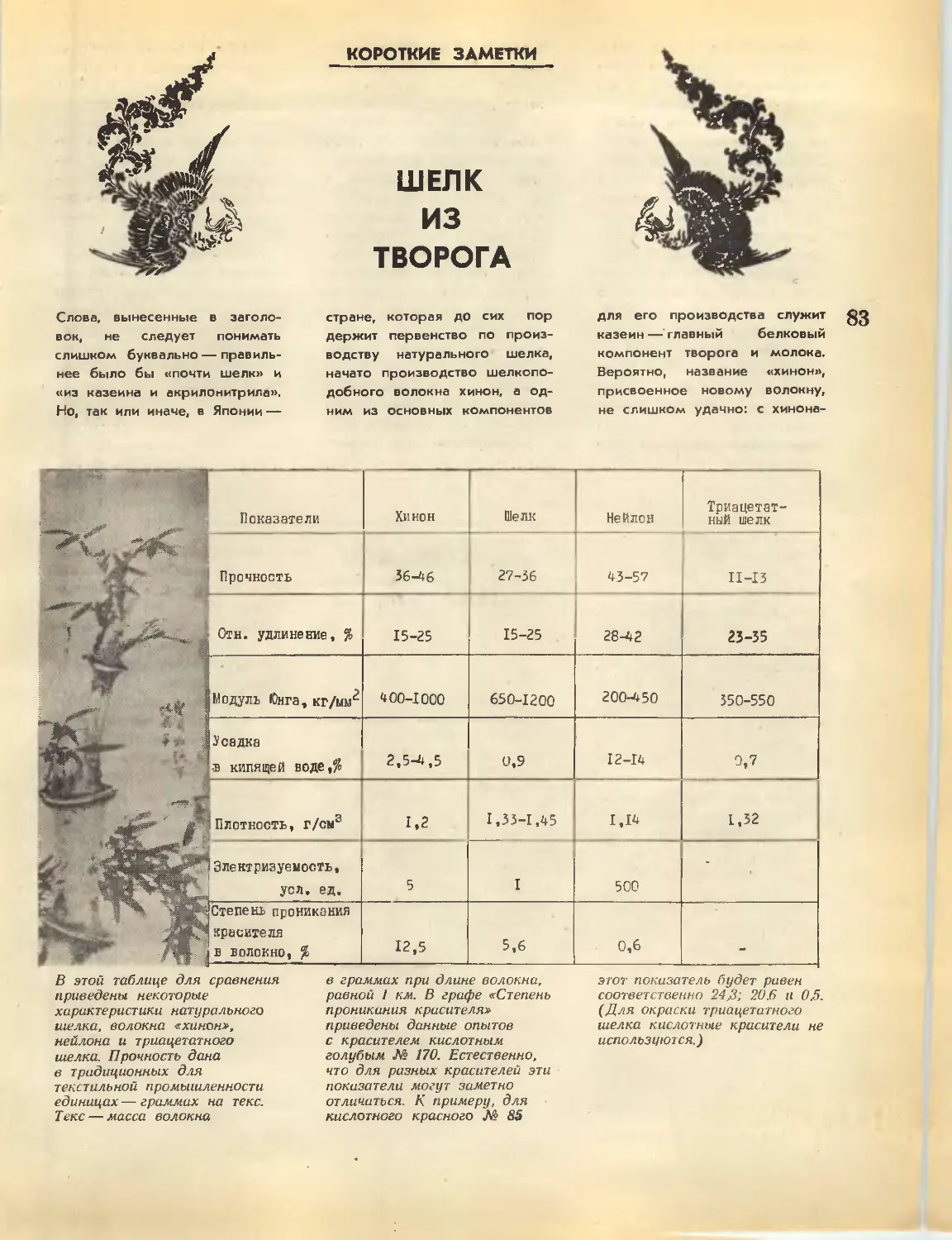

КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ

АВТОМОБИЛЬ ПОДЪЕХАЛ

К ВОДОРОДНОЙ КОЛОНКЕ...

Что ж, возможно, такое будет:

очень уж настойчиво

обсуждается в последнее время

вопрос: а нельзя ли перевести

двигатели на водородное

топливо?

Перед бензином и прочими

нефтяными топливами у

водорода есть по меньшей мере

два преимущества. Первое и

основное: при сгорании

водорода образуется только

вода, и все проблемы с

выхлопными газами и окружающей

средой отпадают. Второе

преимущество связано с

энергией — по количеству тепла на

единицу веса водород

превосходит любое топливо.

Моторы, способные работать

на жидком водороде, есть.

Сам водород — тоже, и в

достаточном количестве. Вся

беда в том, что в жидком виде

он существует только при

очень низких температурах и

хранить его надо не в баке,

а в добротном холодильном

устройстве, естественно,

тяжелом.

Еще более серьезная

проблема: водород очень легок,

и в его объемной единице

содержится втрое меньше

энергии по сравнению с обычным,

углеводородным топливом.

Предполагают, что на

водородных автомобилях будут

стоять усовершенствованные

сосуды Дьюара — вроде тех,

что есть чуть ли не в каждой

лаборатории. Из такого сосуда

за сутки испаряется около 2%

водорода, и это не так уж

много. Есть и другие

предложения: выпускать для

водорода холодильники наподобие

бытовых или, что более

реально, строить заправочные

водородные колонки. Но как бы

то ни было, автомобиль из-за

громадной емкости для

сжиженного газа заметно

потяжелеет.

Конечно, есть еще вопросы

техники безопасности —

как-никак, температура жидкого

водорода... Впрочем, возможен

такой обходный маневр —

использовать гидриды металлов,

которые стойки при обычной

температуре, а при

нагревании выделяют водород.

Словом, неясно что

перевешивает — достоинства

водорода или связанные с ним

сложности. Во всяком случае,

водородные колонки виднеются

лишь в далекой перспективе...

А. ЛЬВОВИЧ

Г

ЭКОНОМИКА, ПРОИЗВОДСТВО

ЗА КАКУЮ НИТКУ ТЯНУТЬ?

ВНОВЬ О ПРОБЛЕМЕ ВНЕДРЕНИЯ. КОНФЕРЕНЦИЯ В

НОВОСИБИРСКОМ АКАДЕМГОРОДКЕ. ЭКСПЕРИМЕНТ

С АВТОМАТОМ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Некоторые экономические проблемы,

сложнейшие из сложных, подобны

запутанным клубкам шерсти, как ни

банально, как ни избито такое сравнение.

Налицо вроде бы несметное число

самоочевидных решений — этих ниточек, за которые,

кажется, стоит лишь потянуть, чтобы

клубок был распутан. Но найти нужную

ниточку или набор ниточек далеко не

просто...

Бесспорно, проблема скорейшего

использования достижений науки в

народном хозяйстве, так называемого

внедрения, относится к числу таких проблем.

Ей уже посвящено множество заседаний,

совещаний и научных конференций. Одна

из них, организованная Сибирским

отделением АН СССР, состоялась в прошлом

году в новосибирском Академгородке.

Ведущие ученые академических и

отраслевых институтов, партийные работники,

представители предприятий, экономисты,

математики, социологи искали на

заседаниях главные нити, за которые следует

потянуть, чтобы сложный клубок

взаимоотношений заводов и НИИ распутывался

с максимальной выгодой для народного

хозяйства.

Известны в принципе десятки

мероприятий, которые должны способствовать

быстрому внедрению результатов науки в

промышленность. Вопрос в том, какие из

них главные, какие второстепенные, на

чем сосредоточить внимание в первую

очередь. Это и обсуждалось на

конференции.

А еще на конференции было испытано

любопытное новшество: по инициативе

сибирских экономистов, социологов и

математиков проведено своеобразное

голосование — с чего надо начать, чтобы

сократить путь от науки к производству.

Был составлен перечень предложений—

в области науки, производства, кадровой

политики. Каждому из двадцати четырех

выбранных мероприятий присвоили

номер-шифр. Каждый участник

конференции выбирал два главных, по своему

усмотрению, мероприятия и набирал их

шифры на телефонном диске, которым

было оборудовано специальное

суммирующее устройство с очень серьезным

названием: автомат общественного мнения,

или сокращенно АОМ-1. По результатам

голосования все перечисленные в

программе опроса мероприятия были выстроены

по ранжиру — в зависимости от своей

популярности.

Первое место B8 голосов из 314)

заняло предложение повысить оплату труда

ученых, работающих на предприятиях.

Это понятно: материальный стимул

должен вызвать приток научных сил на

производство, что, несомненно, ускорит

внедрение законченных работ.

Второе место по результатам

голосования уверенно занимают предложения,

связанные с созданием и развитием

опытных производств в институтах и на

заводах, созданием заводских лабораторий

под эгидой академической науки.

Большое значение участники конференции

придают организации хозрасчетных

конструкторских бюро при институтах,

увеличению фондов технического

перевооружения предприятий, улучшению

премирования за новую технику.

Опустим для краткости все

последующие (по числу поданных голосов)

мероприятия, хотя каждое из них достаточно

важно, и назовем

мероприятия-аутсайдеры. На предпоследнем месте G

голосов) — автоматизация научного

эксперимента. Странный результат, если учесть,

что голосовали в основном все-таки

ученые! А на последнем месте B голоса) —

чисто юридическая мера: наделить

заводы правами патентовладельцев, правом

продавать внутри страны

научно-техническую документацию.

Можно ли утверждать, что с помощью

автомата общественного мнения удалось

безошибочно отыскать в запутанном

клубке нужные нити? Вряд ли. Но шаг в этом

направлении, бесспорно, сделан.

По материалам газеты «За науку в Сибири»

подготовил М. ЮЛИН

КАКОВ ВО

ПРОСТАКОВ ОТВЕТ...

СТАТЬЮ «ЗА КАКУЮ НИТКУ ТЯНУТЬ?» КОМГЛЕНТИРУЕТ

КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК Б. Н. ВОЛГИН

В науке и технике опрос

общественного (разумеется,

компетентного) мнения ие менее

важен, чем в политике или быту.

Поэтому инициативу и

организационную оперативность

сибирских ученых можно только

приветствовать.

' Конечно, результаты

подобных опросов нельзя

автоматически зачислять в разряд истин

последней инстанции.

Вспоминаю один из опросов

общественного MHeHHHf который

провела в свое время весьма

солидная телевизионная студил.

«Если у вас нет телевизора,

почему вы его не приобретаете:

нет денег, нет времени

смотреть, некуда поставить?»

Организаторы забыли проставить

еще один вариант ответа —

слишком много неинтересных

передач,— а этот ответ мог бы,

наверное, собрать изрядную

толику голосов.

В общем, огромная доля

успеха любого опроса

заложена в его программе: каков

вопрос— таков ответ. Кажется, в

программе новосибирских

экономистов, социологов и

кибернетиков в этом отношении все

благополучно. Здесь собраны

важнейшие аспекты проблемы

внедрения. Жаль только, что

мы не знаем, как

распределялись ответы ученых,

производственников, партийных

работников.

Думаю, что применение

счетного автомата (название

«автомат общественного мнения»

вряд ли корректно) — все-таки

дань времени, не больше.

Подсчет 314 ответов без всякой

техники — не такая уж

титаническая работа. И хотя АОМ-1,

безусловно, сам по себе

способствовал привлекательности

голосования, ие следует

откладывать нужные и полезные

опросы только из-за отсутствия

автоматов и засыпать

Академгородок просьбами выслать

рабочие чертежи АОМ.

Стоит ли много говорить о

самой теме опроса — о

пресловутой проблеме внедрения? Мы

должны заниматься ею

беспрестанно до той поры, когда она

перерастет в свою

противоположность — когда ученые

начнут ворчать, что у них

вырывают из рук еще не

оформившиеся научные идеи...

И ХИМИЯ — И ЖИЗНЬ!

О ПЕСТИЦИДАХ

БЕЗ ЭМОЦИЙ

Без эмоций, строго и бесстрастно, о пестицидах

(или, как говорили раньше, о ядохимикатах)

пишут в специальной литературе. В литературе

популярной к этой теме чаще обращаются те, кто

видит в пестицидах угрозу человеку, животным,

вообще окружающей среде. Обеспокоены и

пишущие, и читающие. То гибнет рыба в Рейне, то у

антарктических пингвинов находят в печени ДДТ...

А химические средства защиты растений

продолжают тем временем выпускать, и что ни год, то

больше.