Text

ХИМИЯ II ЖИЗНЬ

Научно-популярный журнал Академии наук СССР

1973

12

Эйнштейн и Бор (работа

московского скульптора

В. Лемпорта). Дзи ч: летела,

заложившие основу современных

представлений о том, как устроен

мир. Имя одного из них (пало

увековечено еще в 1955 году,

когда в периодической системе

появился химический элемент

№ 99 - эйнштейний.

А имя другого ученые

из социалистических стрин,

работающие в Дубне, недавно

предложили присвоить

синтезированному ими элементу

№ 105, которому посвящена

статья «Нильсборпй» в этом

номере журнала.

химия и жизнь

Новые заводы

И химия — и жизньI

Проблемы и методы

современной науки

Болезни и лекарстве

Классика науки

Элемент № ...

Гипотезы

Экономика, производство

Земля и ее обитатели

Интервью

Последние известия

Пишут, что...

А почему бы и нет!

Новости отовсюду

Литературные страницы

Информация

Словарь науки

Клуб Юный химик

Rp: новый препарат

Консультации

12

2

8

19

19

21

24

32

34

40

44

46

47

49

51

52

54

61

02

64

66

79

80

81

86

87

88

90

9С

В. ЖВИРБЛИС Земля

Космические исследования:

влияние на науку н технику

Л. ЛАЗНИК. Лекарства нз Олай-

не

Г. ГЕЦОВ. Как отрезали «лисий

хвост»

Ю. Б. ШЕКК. Свет и цвет

О. В. НЕСТАИКО. Как увидеть

то, чего увидеть нельзя.

Р. А. ДУБИНСКИЙ. Лаборатория

с одним реактивом

Ю. А. ЛАЗАРЕВ. Ннльсборнй

И. Ф. УСМАНОВ. Почему трещит

свеча?

В. ЧЕЧЕЛЬ. Соляные ключи Кем-

пендяя

Г. ГЕРАСИМОВ. Опыт с гвоздем

и его приложения

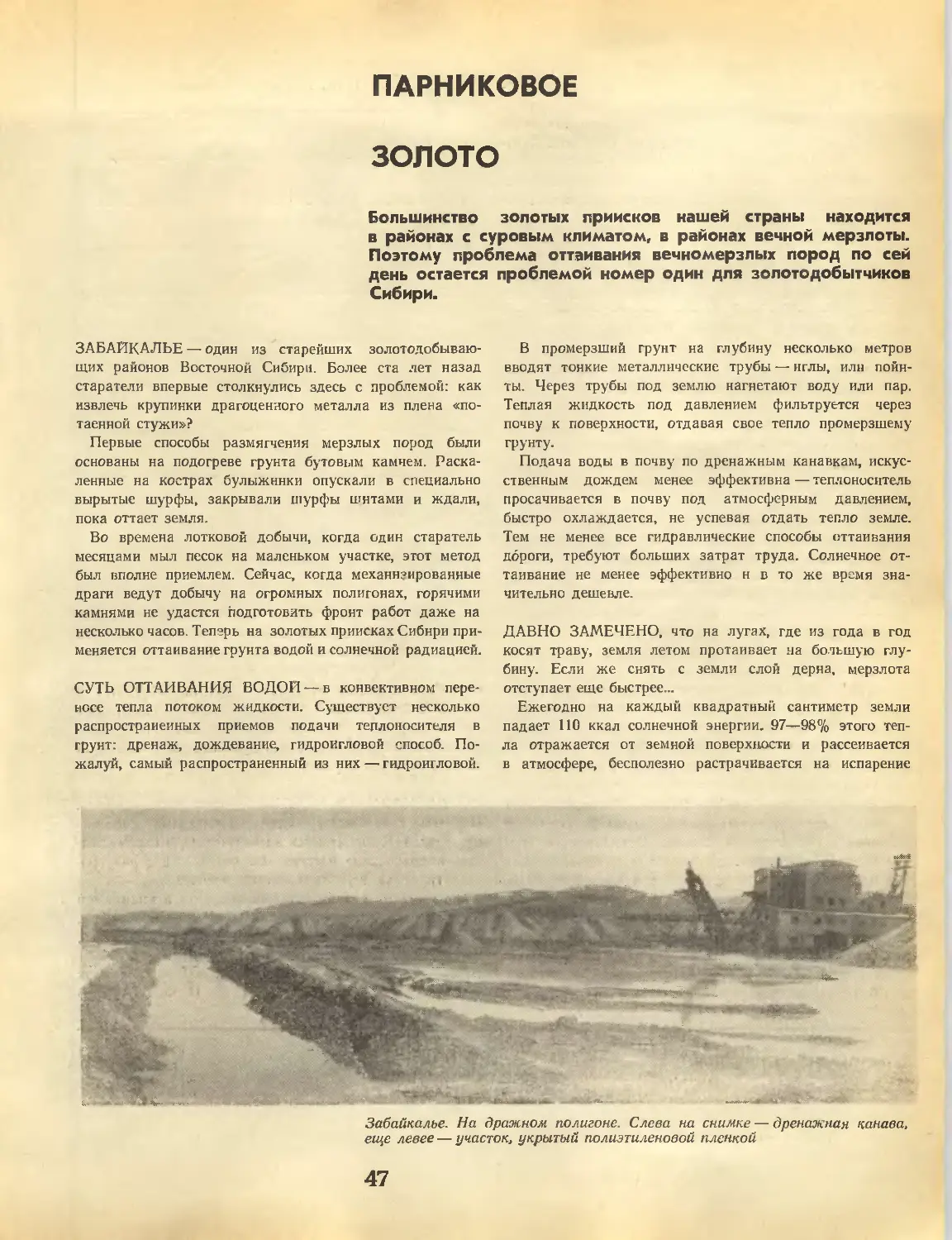

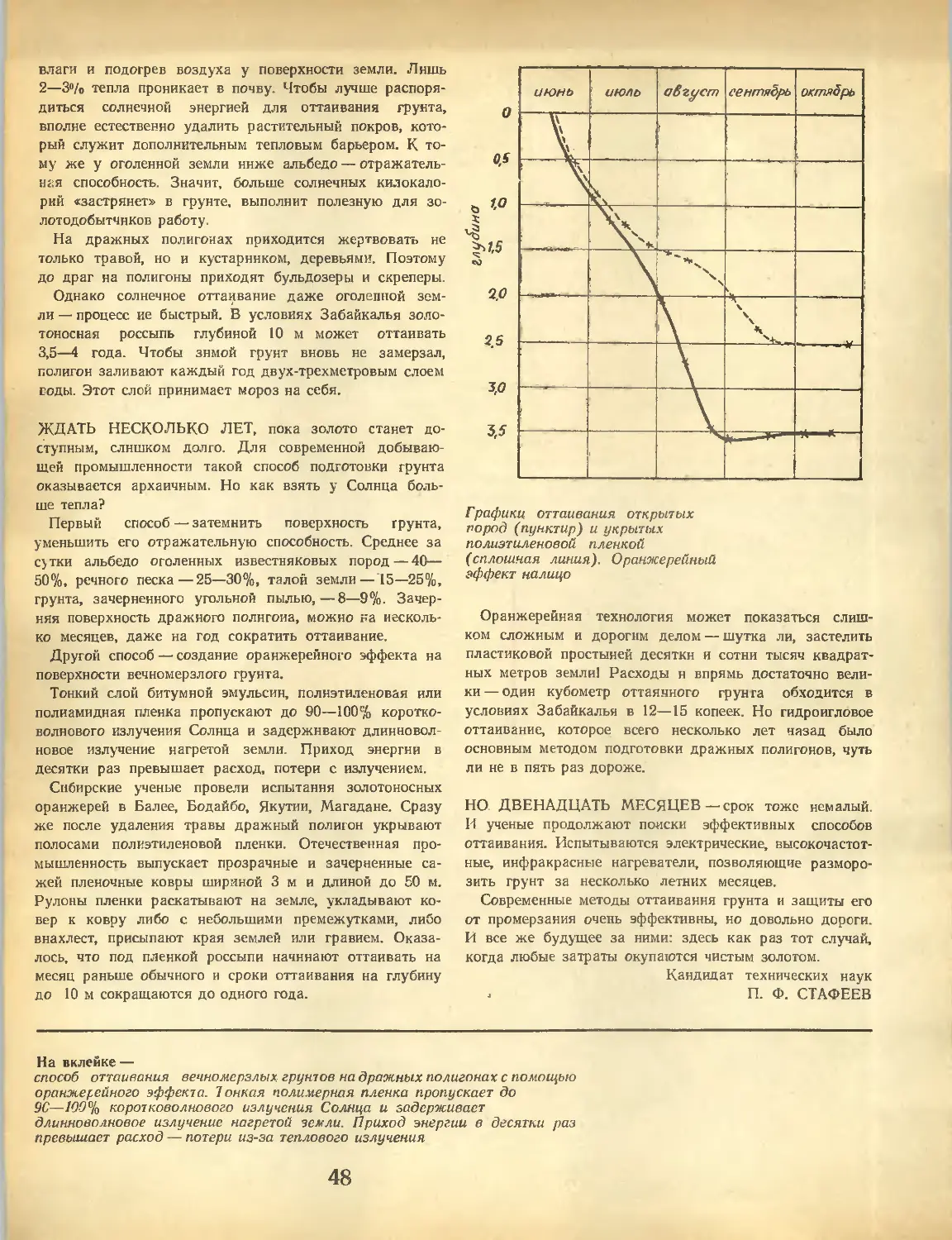

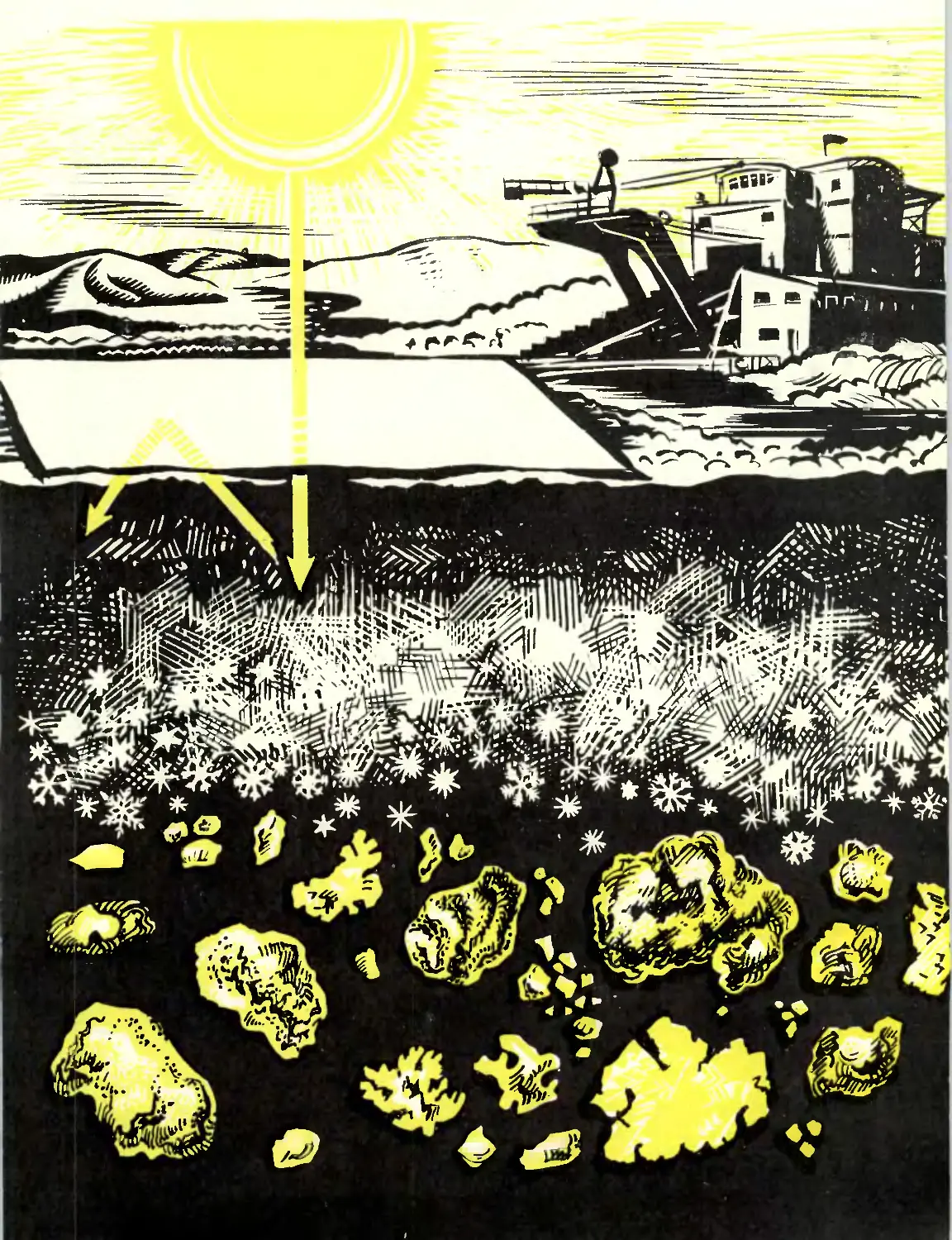

П. Ф. СТАФЕЕВ. Парниковое

золото

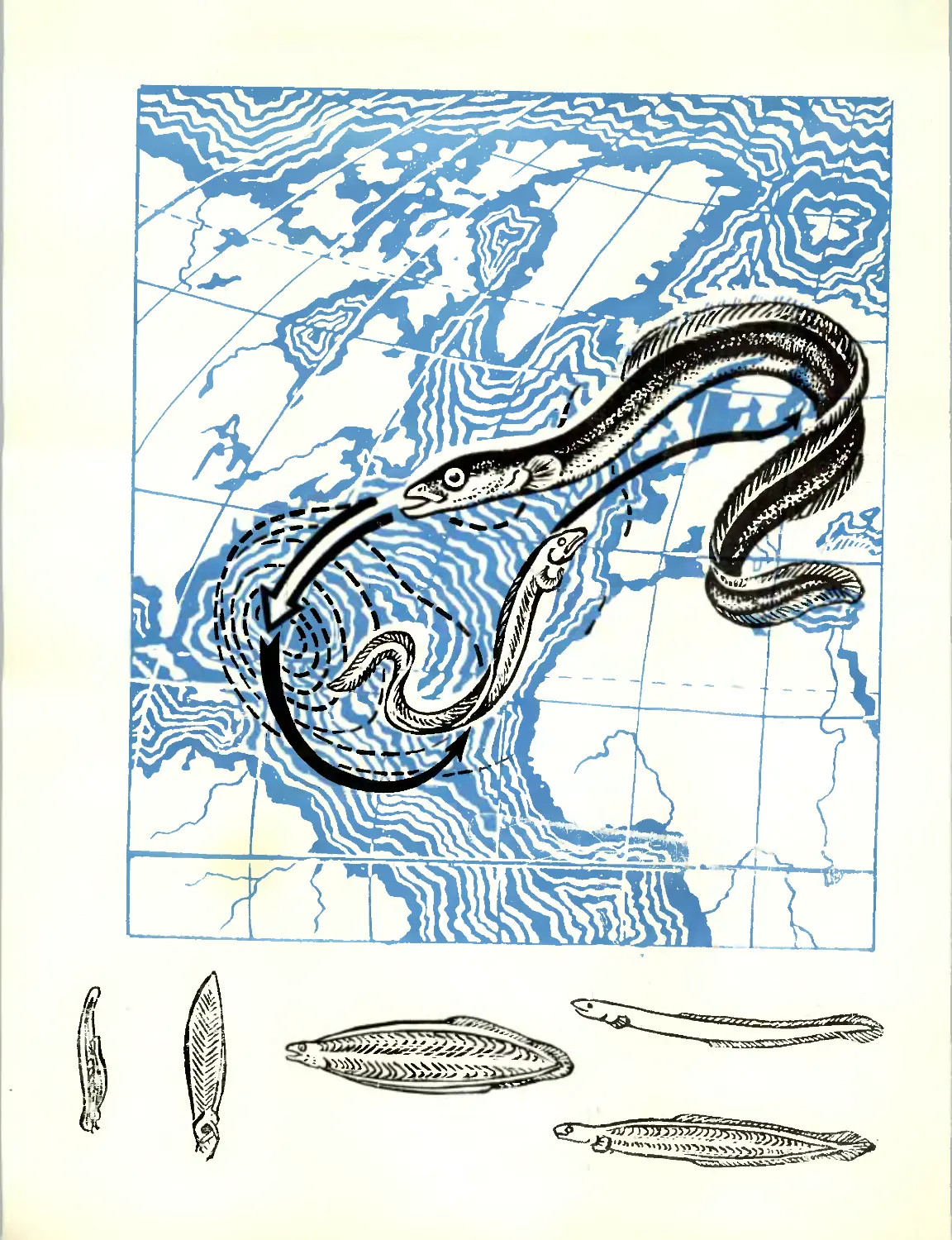

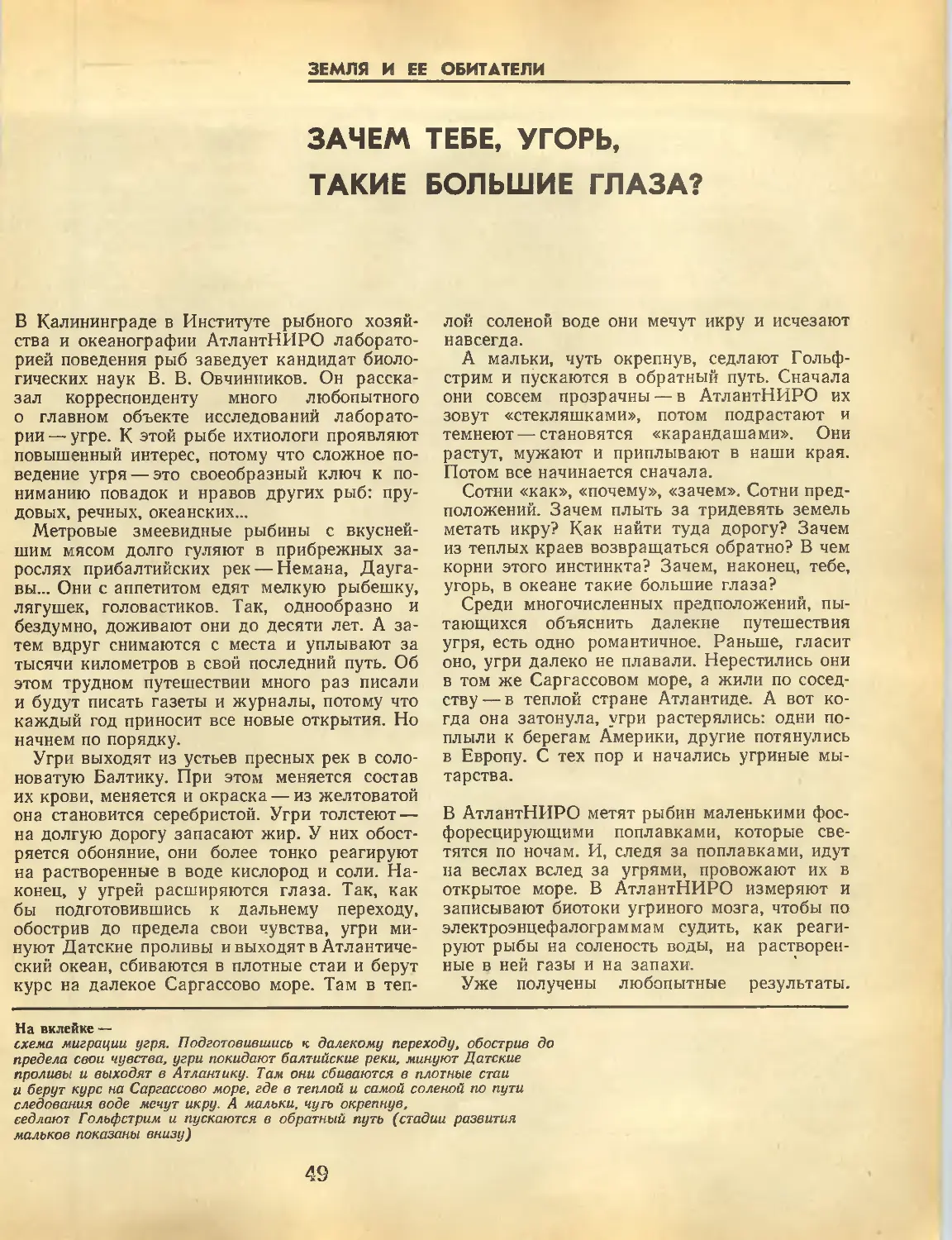

М. КРИВИЧ. Зачем тебе, угорь,

такие большие глаза?

Я. С. МАШКЕВИЧ. Издательство

«Химия», год 1974

В. Я. БИРШТЕЙН, В. М. ТУЛЬ-

ЧИНСКИИ. Древняя живопись в

инфракрасных лучах

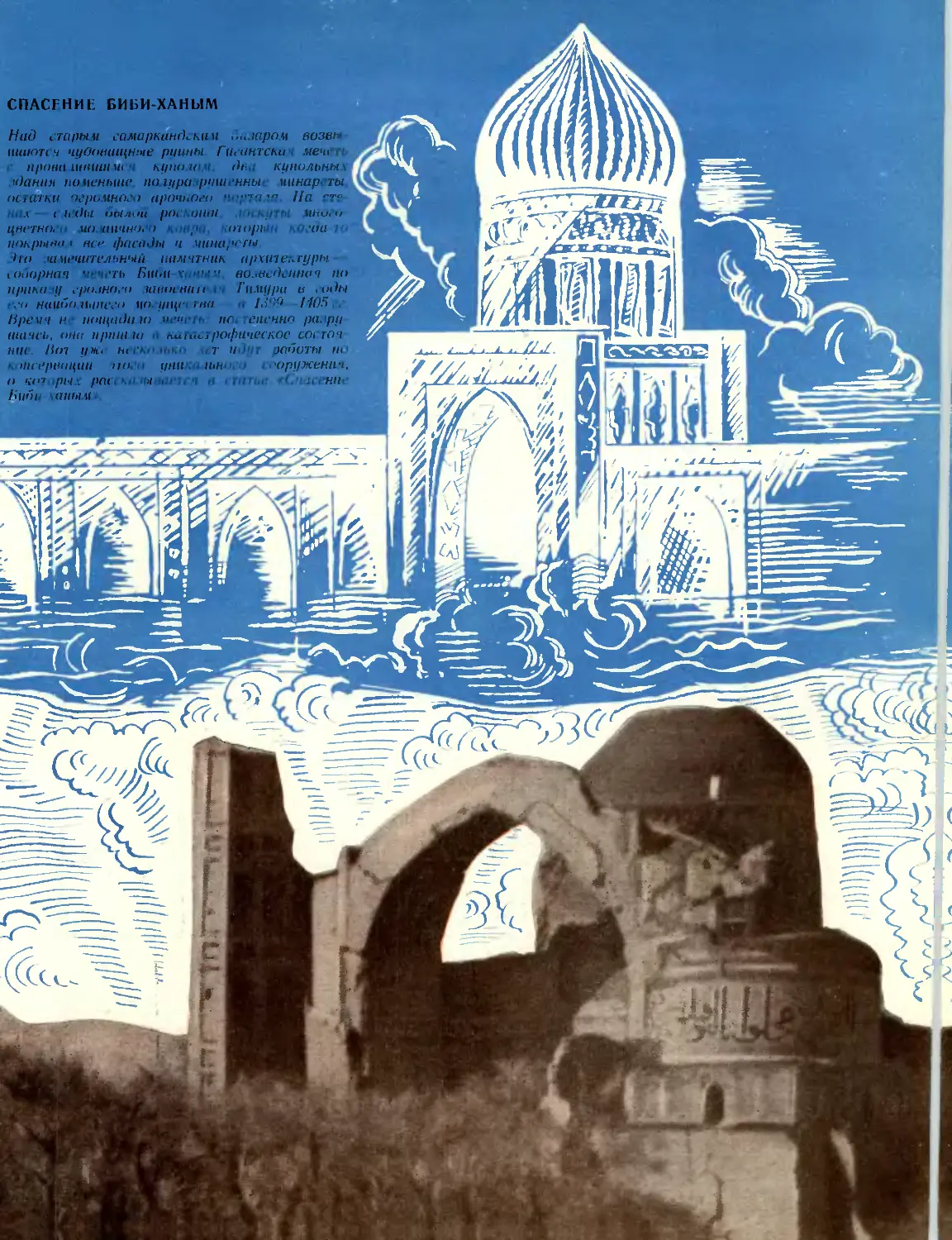

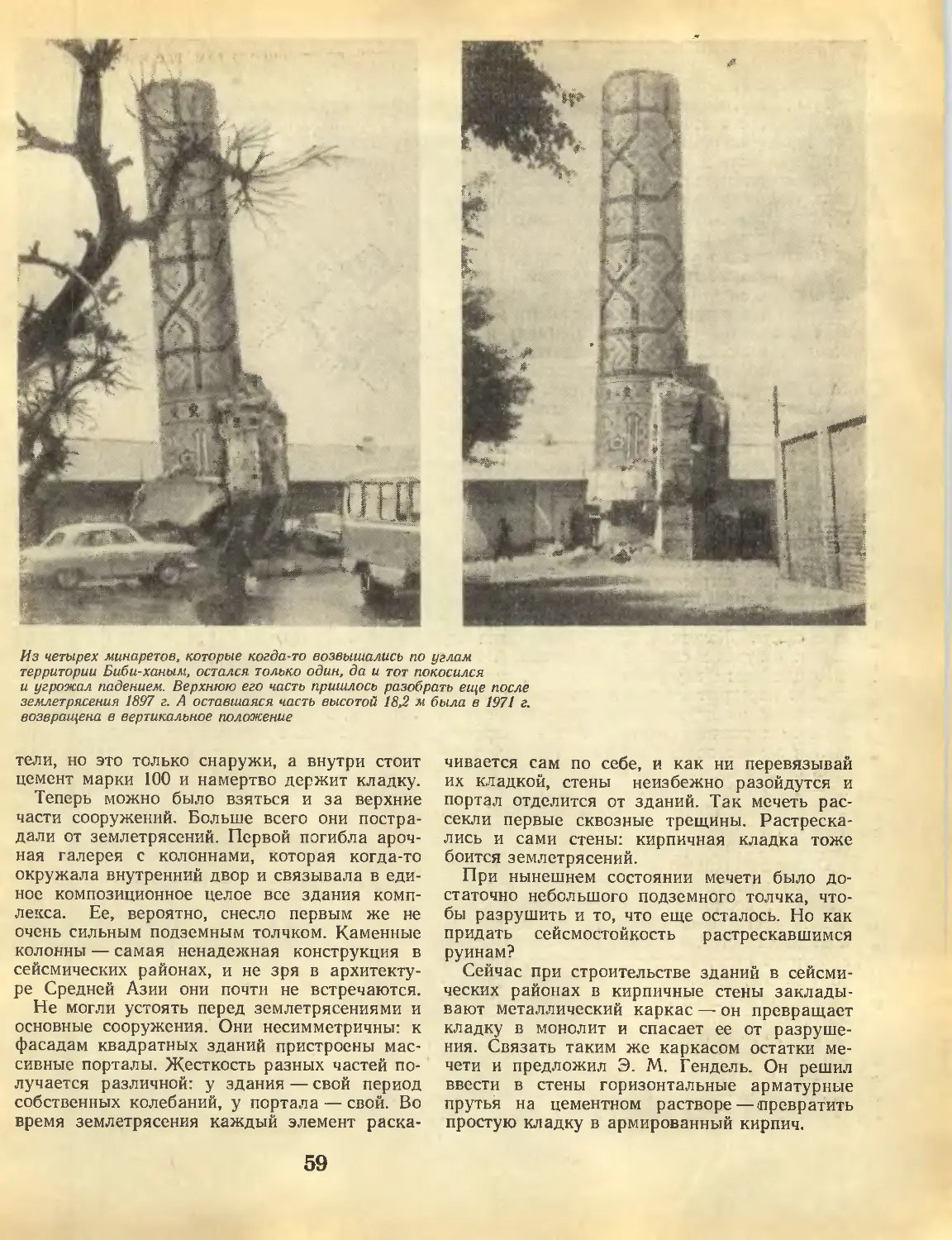

A. ИОРДАНСКИЙ. Спасение Би-

би-ханым

B. ЗЯБЛОВ. Бульон с синильной

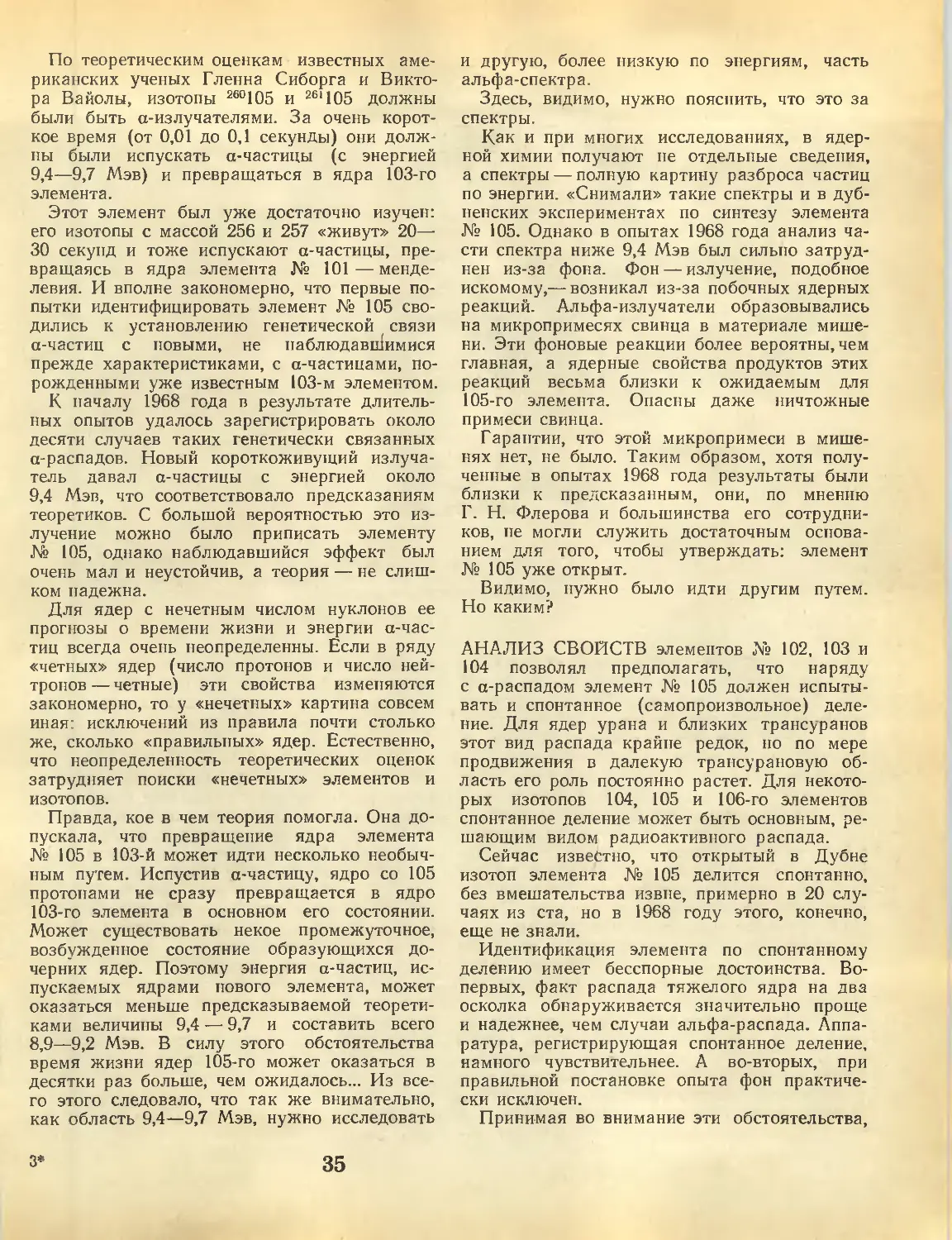

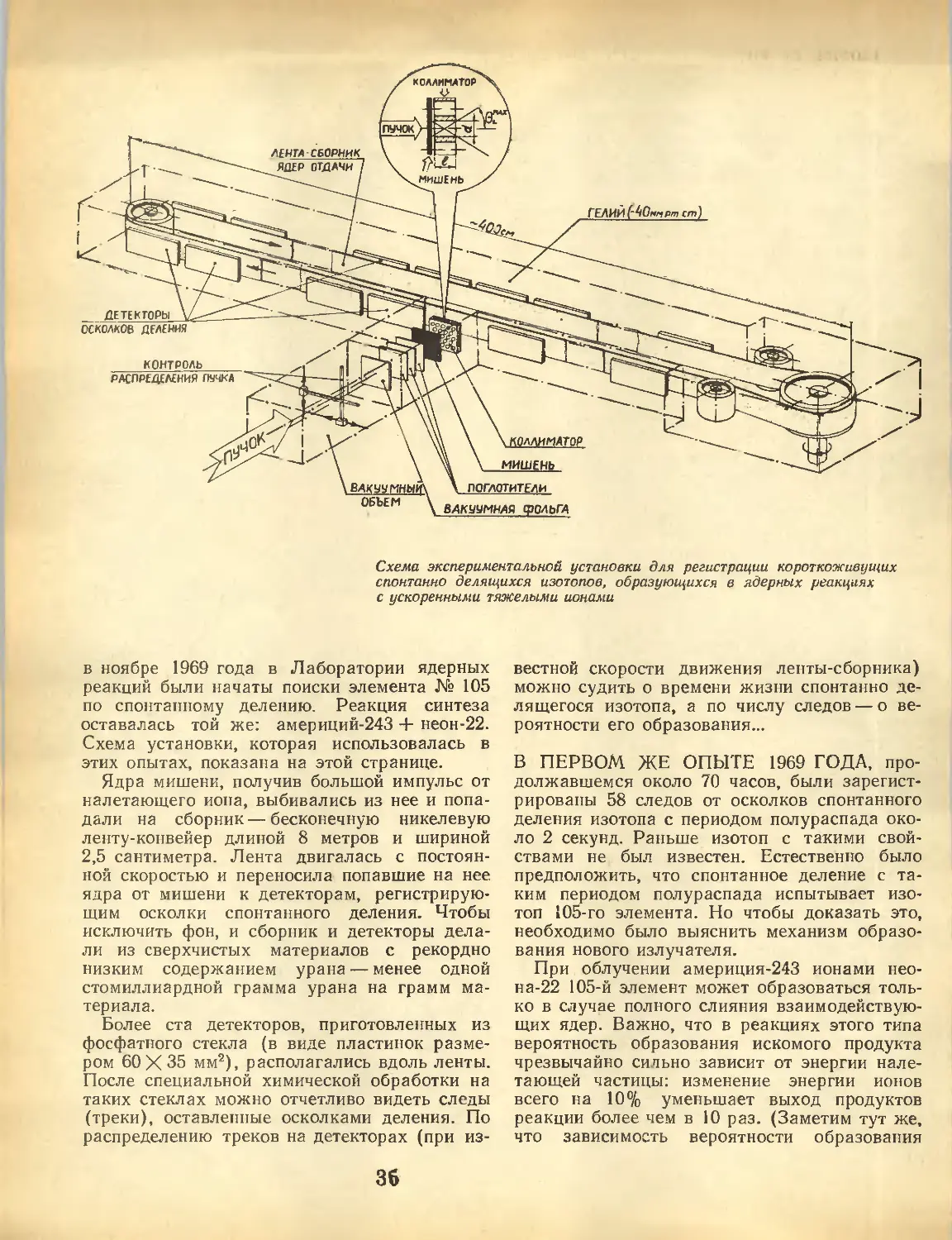

кислотой

Р. ШЕКЛИ. Координаты чудес

Т. АУЭРБАХ. Ядохимикаты

«Были духи, да перевелись...»

Статьи, опубликованные в журнале

«Химия и жизнь» в 1973 г.

К. СЛМОПАНЩИКОВ. «О яд яду-

щнх»

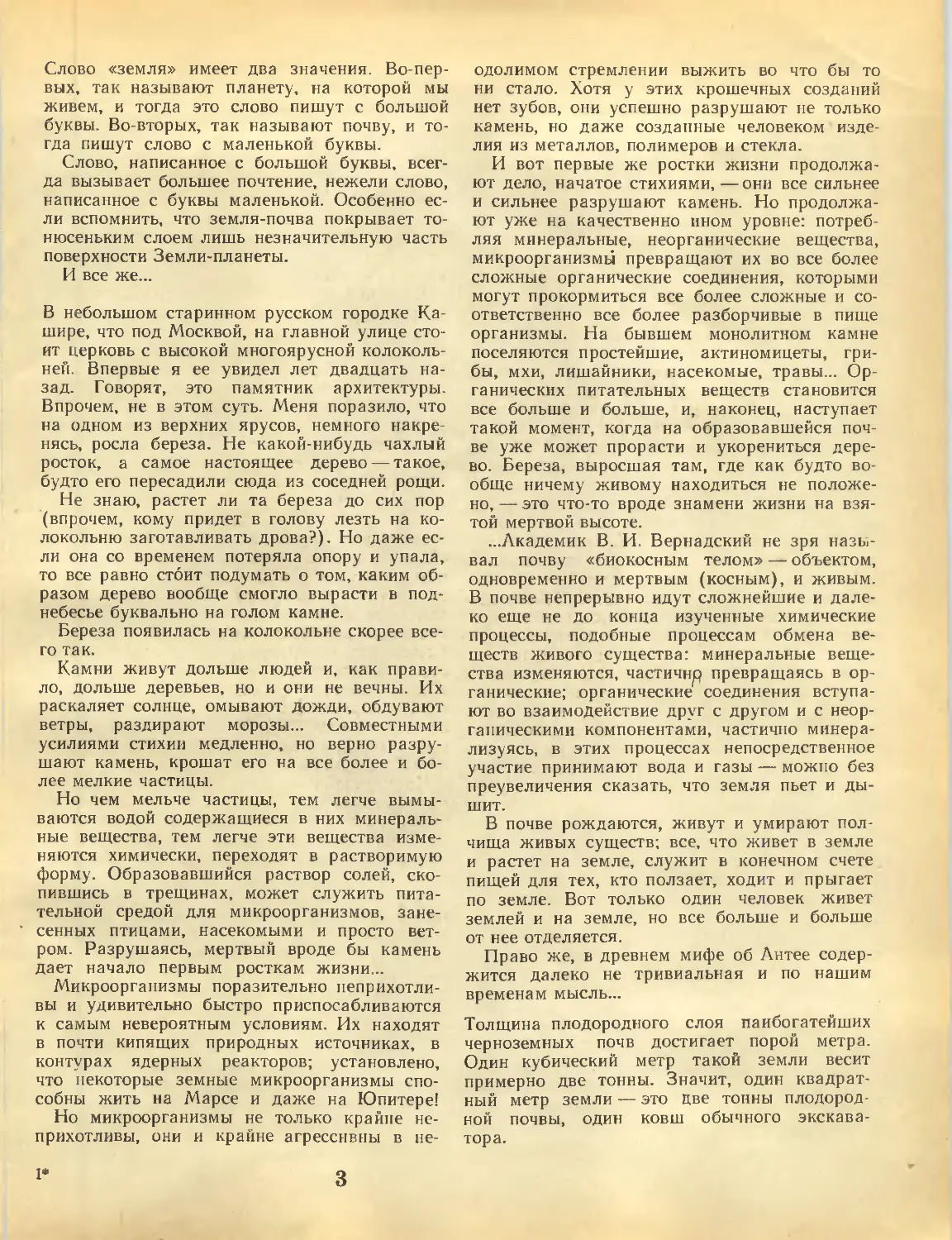

НА ОБЛОЖКЕ — рисунок к очерку «Земля», в котором рассказывается

о почве — тонком слое нашей планеты, испокон веков кормящем людей,

и о людях, оберегающих его от гибели, повышающих его плодородие.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Декабрь 1973

Год издания 9-й

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

К М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

М. И. Рохлин

(зам. главного редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А. Энгельгардт

Редакция:

Б. Г.

М. А.

B. Е.

A. Д.

О. И.

о. м.

д. н.

в. в.

C. Ф.

Т. А.

B. К.

Володин,

Гуревич,

Жвирблис,

Иорданский,

Коломийцева,

Либкин,

Осокина,

Станцо,

Старикович,

Сулаева,

Черникова

«ХИМИЯ И ЖИЗНЬ» 1973

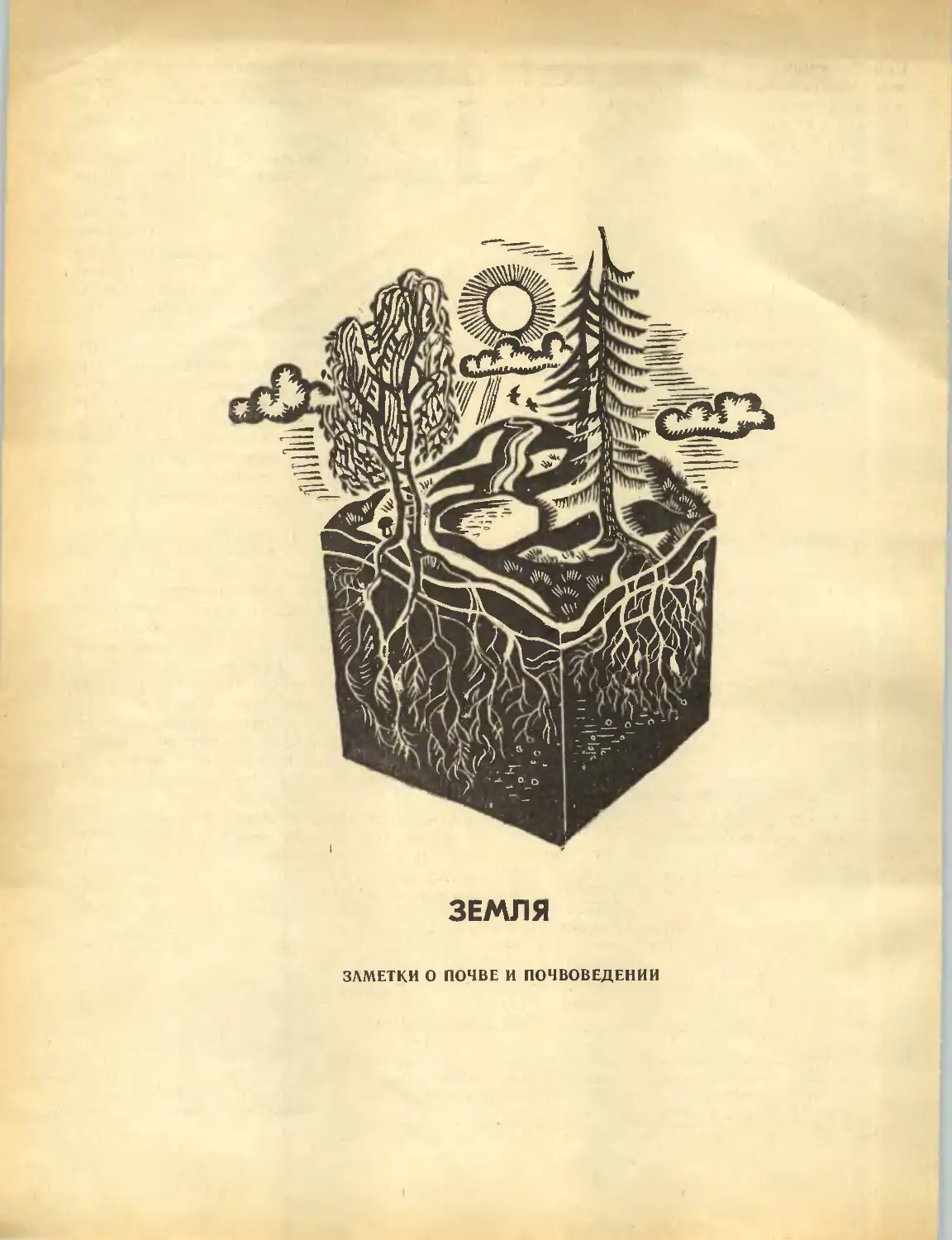

ЗЕМЛЯ

ЗАМЕТКИ О ПОЧВЕ И ПОЧВОВЕДЕНИИ

Слово «земля» имеет два значения.

Во-первых, так называют планету, на которой мы

живем, и тогда это слово пишут с большой

буквы. Во-вторых, так называют почву, и

тогда пишут слово с маленькой буквы.

Слово, написанное с большой буквы,

всегда вызывает большее почтение, нежели слово,

написанное с буквы маленькой. Особенно

если вспомнить, что земля-почва покрывает

тонюсеньким слоем лишь незначительную часть

поверхности Земли-планеты.

И все же...

В небольшом старинном русском городке

Кашире, что под Москвой, на главной улице

стоит церковь с высокой многоярусной

колокольней. Впервые я ее увидел лет двадцать

назад. Говорят, это памятник архитектуры.

Впрочем, не в этом суть. Меня поразило, что

на одном из верхних ярусов, немного

накренясь, росла береза. Не какой-нибудь чахлый

росток, а самое настоящее дерево — такое,

будто его пересадили сюда из соседней рощи.

Не знаю, растет ли та береза до сих пор

(впрочем, кому придет в голову лезть на

колокольню заготавливать дрова?). Но даже

если она со временем потеряла опору и упала,

то все равно стоит подумать о том, каким

образом дерево вообще смогло вырасти в

поднебесье буквально на голом камне.

Береза появилась на колокольне скорее

всего так.

Камни живут дольше людей и, как

правило, дольше деревьев, но и они не вечны. Их

раскаляет солнце, омывают дожди, обдувают

ветры, раздирают морозы... Совместными

усилиями стихии медленно, но верно

разрушают камень, крошат его на все более и

более мелкие частицы.

Но чем мельче частицы, тем легче

вымываются водой содержащиеся в них

минеральные вещества, тем легче эти вещества

изменяются химически, переходят в растворимую

форму. Образовавшийся раствор солей,

скопившись в трещинах, может служить

питательной средой для микроорганизмов,

занесенных птицами, насекомыми и просто

ветром. Разрушаясь, мертвый вроде бы камень

дает начало первым росткам жизни...

Микроорганизмы поразительно

неприхотливы и удивительно быстро приспосабливаются

к самым невероятным условиям. Их находят

в почти кипящих природных источниках, в

контурах ядерных реакторов; установлено,

что некоторые земные микроорганизмы

способны жить на Марсе и даже на Юпитере!

Но микроорганизмы не только крайне

неприхотливы, они и крайне агрессивны в

неодолимом стремлении выжить во что бы то

ни стало. Хотя у этих крошечных созданий

нет зубов, они успешно разрушают не только

камень, но даже созданные человеком

изделия из металлов, полимеров и стекла.

И вот первые же ростки жизни

продолжают дело, начатое стихиями, —они все сильнее

и сильнее разрушают камень. Но

продолжают уже на качественно ином уровне:

потребляя минеральные, неорганические вещества,

микроорганизмы превращают их во все более

сложные органические соединения, которыми

могут прокормиться все более сложные и

соответственно все более разборчивые в пище

организмы. На бывшем монолитном камне

поселяются простейшие, актиномицеты,

грибы, мхи, лишайники, насекомые, травы...

Органических питательных веществ становится

все больше и больше, и, наконец, наступает

такой момент, когда на образовавшейся

почве уже может прорасти и укорениться

дерево. Береза, выросшая там, где как будто

вообще ничему живому находиться не

положено, — это что-то вроде знамени жизни на

взятой мертвой высоте.

...Академик В. И. Вернадский не зря

называл почву «биокосным телом» — объектом,

одновременно и мертвым (косным), и живым.

В почве непрерывно идут сложнейшие и

далеко еще не до конца изученные химические

процессы, подобные процессам обмена

веществ живого существа: минеральные

вещества изменяются, частично превращаясь в

органические; органические соединения

вступают во взаимодействие друг с другом и с

неорганическими компонентами, частично

минерализуясь, в этих процессах непосредственное

участие принимают вода и газы — можно без

преувеличения сказать, что земля пьет и

дышит.

В почве рождаются, живут и умирают

полчища живых существ; все, что живет в земле

и растет на земле, служит в конечном счете

пищей для тех, кто ползает, ходит и прыгает

по земле. Вот только один человек живет

землей и на земле, но все больше и больше

от нее отделяется.

Право же, в древнем мифе об Антее

содержится далеко не тривиальная и по нашим

временам мысль-

Толщина плодородного слоя наибогатейших

черноземных почв достигает порой метра.

Один кубический метр такой земли весит

примерно две тонны. Значит, один

квадратный метр земли — это две тонны

плодородной почвы, один ковш обычного

экскаватора.

1*

3

Из чего состоят эти две тонны? Главным

образом из частиц минералов и воды.

Влажность почвы достигает 20%, следовательно,

на квадратный метр приходится одна

сорокаведерная бочка. До 10% приходится на

гумус — органическое вещество растительного

и животного происхождения. Это двести

килограммов на квадратный метр, два больших

мешка. И еще на одном квадратном метре

земли есть растущие корни и всякая

живность — бактерии, грибы, актиномицеты,

насекомые. Их примерно по два килограмма,

два полиэтиленовых мешочка.

Если этот квадратный метр рыхлить,

удобрять и засеивать лучшими семенами, он

станет приносить каждый год в среднем с

полкило пшеницы — ее хватит на один каравай.

А так как человеку такого каравая хватит

дня на два, то при благоприятных

обстоятельствах (имеется в виду погода) участок

земли примерно 18 метров длиной и 10

шириной может обеспечить его хлебом на весь

год, от урожая до урожая.

Не подумайте, что земля исправно кормит

нас всего несколько тысячелетий после

возникновения земледелия. Ведь люди ели

плоды земли и до того, как стали разумными...

Мы и до сих пор живем землей, но хотим

избавиться от этой зависимости. Сейчас

делается немало попыток обойтись вообще без

природной почвы: строятся гидропонные и

аэропонные теплицы, созданы иониты, на

которых растения могут расти, как на земле.

Более того, уже сейчас многие питательные

вещества удается получать вообще не

сельскохозяйственным путем, а с помощью

химического и микробиологического синтеза, и нет

сомнения, что число таких веществ, как и

объем их производства, в будущем только

возрастет.

В результате создается впечатление, что

современное земледелие обречено, что

пройдет еще сколько-то лет — и все, что нужно

человеку для пропитания, будет готовиться

на своеобразных промышленных

предприятиях...

Но обретя свободу, надо знать, как ее

использовать. Допустим, нам не надо будет

пахать, сеять, с тревогой ждать погоды и

снимать урожай. Допустим, что земля перестанет

быть орудием производства. А что мы с ней

тогда будем делать, вы задумывались?

Бросим на произвол судьбы? Но тогда она,

как и все живое, начнет бороться за свое

существование и, надо думать, победит в этой

борьбе — ее покроют непролазные леса,

болота... Продолжать ее возделывать и

выращивать красивые парки, где все деревья

посажены в клеточку, а травку не нужно стричь,

потому что она сама привыкла расти как

следует? А может быть, на земле вообще ничего

расти не должно и всю сушу следует

заасфальтировать от горизонта до горизонта?

Разумеется, такие мысли могут прийти в

голову лишь коренному горожанину, к числу

которых относится и автор. Сельский житель

не станет размышлять об этих материях,

потому что сама постановка вопроса

покажется ему нелепой.

Но точка зрения горожанина, подчас

относящегося к земле просто как к грязи,

затрудняющей передвижение, заслуживает

внимания. Население городов имеет склонность

расти за счет сельских жителей; именно в

городах сосредоточены все средства массовой

информации, формирующие сознание всех

людей. И не от того ли столь

катастрофически быстро растут города, что мы, их

обитатели, не только сами забываем о земле, но и

заставляем вольно или невольно забывать о

ней и других?

Моя первая настоящая встреча с землей

состоялась в Молдавии, куда я поехал, чтобы

познакомиться с работами Института

почвоведения и агрохимии им. Н. А. Димо. По

словам московских почвоведов, сотрудники этого

института поставили на научную основу

рациональное использование земельных

ресурсов всей республики: в Молдавии, территория

которой составляет лишь 0,15% территории

СССР, выращивается около трети винограда

и четверти всех фруктов, производимых в

нашей стране, а также много другой

сельскохозяйственной продукции.

Но первое посещение института привело

меня в замешательство. Представьте себе:

большое светлое здание недавней постройки,

расположенное на самой окраине Кишинева.

Пустынные коридоры, чистые светлые

комнаты...

Чистые. Слишком уж чистые! В такой

чистоте экспериментаторы не работают. А разве

можно изучать почву, не делая

экспериментов? На лабораторных столах очень мало

оборудования, да и то самого незатейливого, как

в школьной лаборатории. Весы да

микроскопы. И множество одинаковых колб с мутной

водой и осадками грязи на дне...

Поначалу странными были и первые

впечатления от посещения стационаров института,

расположенных в разных районах Молдавии.

Вот стационар близ села Кирсово, на юге

республики. Это просто поле, разбитое на

4

множество делянок — метров так по сто

длиной и три шириной. На каждой делянке —

зеленые всходы, а перед делянками —

железные таблички на железных же столбиках; на

табличках масляной краской написаны

прозаические N, Р, К — количества внесенных

азотных, фосфорных и калийных удобрений.

В конце лета с делянок снимут урожай и

прикинут, при каком сочетании внесенных

удобрений, на какой почве какая культура

дала наибольшую прибавку. Эти данные

сравнят затем с количеством и ассортиментом

удобрений, отпущенных республике, и

выработают рекомендации, как следует эти

удобрения расходовать, чтобы при сложившихся

обстоятельствах они дали максимальный

эффект. И вроде бы все.

Л вот почвенный стационар,

расположенный к северу от Кишинева, близ села Иванча.

Здесь изучают влияние климатических

условий и погоды на жизнь разных почв и

развитие различных культур. И вновь ничего

необыкновенного. Метеостанция, правда, с

телеметрической системой, так что сидя в

находящемся поблизости дощатом домике

можно по шкале прибора узнать направление и

скорость ветра, температуру и влажность

воздуха. Из земли торчат верхушки

металлических штанг, на нижних концах которых

укреплены термометры; с их помощью

измеряют температуру почвы на разной глубине.

Трубочки для изучения почвенного воздуха

на разной глубине. Лизиметры —

приспособления для отбора проб почвенного раствора...

Но и даже более мудреные приборы — с

электроникой и изотопами, позволяющие измерять

тепловые потоки в почве и влажность

земли, — и те выглядят под открытым небом как-

то несолидно...

...По Молдавии я ездил с заместителем

директора института Андреем Федоровичем Урсу.

Было начало апреля, когда подсохшая земля

уже обработана и засеяна, когда сады и

виноградники уже ухожены, но нет еще никакой

зелени. Слева и справа от шоссе, куда ни

глянуть, раскинулись бесконечные черные

холмы, медленно наползающие друг на друга.

Даже казахстанские степи, на которых может

уместиться не одна Молдавия, не создают

такого эффекта: там все ограничено линией

горизонта, там виден лишь круг радиусом в

четыре километра. А тут горизонт отдаляется

и кажется, будто вся планета распахана от

края и до края. И только местами, где-то

вдали, проплывают облачка белого и розового

пуха—это на теплых склонах начинают

цвести абрикосы и персики, еще не выпустив

листья.

Мы проезжаем мимо садов, где растут

яблони с широкими кронами. Но эти сады скоро

раскорчуют и на их месте создадут более

продуктивные плантации. Грустно думать о том,

что деревья росли столько лет, что они

такие большие и красивые, еще совсем не

старые, а их скоро не станет, и снова придется

ждать много лет, пока на том же месте

вырастут новые яблони, способные дать плоды...

Во мне протестовал дух суетливого

горожанина, стремящегося во что бы то ни стало

получить завтра то, что посадил сегодня. Но

там, где люди живут землей не абстрактно,

как горожане, время приобретает иной смысл.

Ритм жизни людей, живущих при земле,

соизмеряется с ритмом того, что на земле

растет, а также с ритмом жизни самой земли.

Остановка. Окраина сада опытного

хозяйства института. Если глядеть вдаль,

открывается все тот же вид: теряющиеся в

голубоватой дымке распаханные холмы. Но если

посмотреть вниз, под ноги... В общем-то

ничего особенного, обычная бросовая земля, на

которой привольно растет все, что

вздумается, вся в буграх и оползнях.

Но достаточно снова посмотреть вдаль, на

противоположные ухоженные склоны, черные

и гладкие, по которым, как мухи, ползают

юркие маленькие тракторы, чтобы понять: у

меня под ногами сейчас не земля, а

безобразие.

Урсу говорит, что через несколько лет этот

склон будет приведен в порядок. Почему

только через несколько лет, почему не

сейчас же, немедленно?

На землях Молдавии часто наблюдается

уникальное явление: грунтовые воды находят

выход не в низинах, как должно быть по

логике вещей, а на склонах. Из-за этого на

склонах образуются болотца — так

называемые мочары; грунтовые воды оказываются и

причиной оползней—верхние пласты

соскальзывают по слою глины.

Прежде чем лечить землю, надо изучить

режим грунтовых вод. Урсу показывает на

торчащий из земли кусок трубы сантиметров

десять в диаметре. Труба уходит далеко

вглубь; внизу, метрах так в трех, в круглом

водяном зеркальце отражается небо. Посреди

этого зеркальца плавает лягушка. Свалилась,

бедняга, привлеченная запахом воды,

отсюда ей не выбраться...

Изредка к этой трубе наведывается

сотрудник института, измеряет уровень и

записывает цифру. Наведывается он и к другим таким

5

же трубам, разбросанным по всему склону.

Спустя несколько лет, когда цифр наберется

достаточно, можно будет разобраться, как

ведут себя грунтовые воды и как сделать

дренаж. То есть в каких местах и на какую

глубину выкопать канавы, в которые будут

уложены и засыпаны дырчатые керамические

трубы, отводящие воду к подножию холма.

Потом склон подсохнет и ему перестанут

угрожать оползни. Кстати, проверяют это очень

просто — по обе стороны трещины вбивают

по колышку и между ними натягивают

веревку, которая рвется, если трещина

расширяется.

Заключительная часть работы уже не

займет много времени. Сюда придут

бульдозеры, срежут верхний плодородный слой и

сгребут его в кучи, потом разровняют склон и

снова покроют прибереженной почвой. И

бросовая земля превратится в поле, с которого

ежегодно можно будет снимать немалый

урожай. Не правда ли, опять-таки все на

редкость прозаично? А ведь этим вроде бы

простым способом молдавские почвоведы уже

спасли сотни гектаров плодородной почвы.

Вот так — медленно, неторопливо, без всякой

шумихи и суетни — и работают почвоведы.

Они и не могут работать иначе, потому что

сам объект задает им темп исследований.

Здесь каждый отдельный научный факт не

имеет особой ценности, важен лишь конечный

вывод и практический результат,

выражающийся в сохранении и повышении плодородия

почвы.

Лабораторный стол почвоведов — сама

земля. Вот почему такими пустынными были

коридоры института: просто большинство

сотрудников работало на полях.

Вот когда придет пора обрабатывать

собранные материалы, делать анализы

образцов — вот тогда в лабораториях института

станет оживленно. В ход пойдут не только

весы и колбы, но и сложнейшие приборы для

физико-химических исследований — поляро-

графы, спектрофотометры; установки для

рентгеноструктурного анализа, электронные

микроскопы и даже

электронно-вычислительные машины... Все это оборудование есть в

институте — просто не оно мне попалось

первым на глаза.

Почвоведение — наука особая. В ней

главное не теория и не методы, которые

властвуют в большинстве других разделов

естествознания. Сам предмет исследования — земля,

что пишется с маленькой буквы, — настолько

сложен, многообразен и изменчив, что

требует главным образом дотошного

систематического собирания великого множества вроде

бы незначительных фактов, их осмысления и

сопоставления.

Почвоведу в отличие от физика, химика или

биолога никак не сделать одного-единствен-

ного открытия, способного совершить

переворот в его области. Поэтому почвоведение и

произвело поначалу странное впечатление на

автора, что греха таить, всегда надеющегося

разыскать если не сенсационный, то хотя бы

эффектный материал. В почвоведении

сенсаций не было, да и не может быть. Если не

принимать в расчет практические результаты,

подобные тем, которых добиваются

молдавские почвоведы с помощью вроде бы простых,

но глубоко продуманных мероприятий. Это и

тщательно разработанные рекомендации по

применению удобрений, но наиболее

эффективному размещению культур, это и создание

проектов рекультивации отработанных

карьеров и земель, пораженных эрозией.

Может показаться, что не стоило далеко

ездить, чтобы прийти к такому выводу. Но

ездить стоило хотя бы для того, чтобы осознать

сколь велика ценность земли. За последние

годы в периодической печати опубликованы

миллионы строк в защиту воздуха, воды,

растений, животных, но лишь немногие

тысячи — в защиту почвы.

А что происходит с почвой сейчас на самом

деле? Плодороднейшие земли уничтожаются

с легкостью необыкновенной. По ним

прокладывают дороги, на них возводят поселки и

города, строят заводы... В одной только

Молдавии еще недавно для строительных нужд

отчуждалось в среднем 4450 гектаров

черноземов в год. Еще 10 000 гектаров

разрушалось эрозией. А сколько почвы выносится с

полей просто с урожаем, скажем, сахарной

свеклы?

Ничто не может компенсировать гибель

многих тысяч гектаров биокосного тела. И во

многом беда происходит по той причине, что

уж больно это тело невзрачно на вид, уж

больно трудно заподозрить, что в земле, по

которой мы ходим, процветает бурная и

сложная невидимая жизнь, уничтожить

которую куда как легко, а возродить — трудно...

Ослепленные успехами современного

естествознания, в котором каждый удачный

результат сулит успех, мы склоняемся все

более и более связывать продуктивность

сельского хозяйства с достижениями

исключительно химии и генетики. Химия дает

удобрения, генетика — новые сорта растений. С этой

точки зрения земля представляется лишь

в

инертной массой, на которой что ни посеешь,

то и пожнешь...

...Как только ребенка отлучают от

материнской груди, он начинает получать с пищей

вещества, добытые растениями из земли, если

не считать веществ, синтезируемых ими из

воды и углекислоты. Ведь помимо углерода,

водорода и кислорода в нашем теле

содержатся десятки элементов, и все их дает нам

земля.

Масса всех обитающих в почве живых

организмов огромна — невидимые жители земли

составляют существенную часть биосферы,

принимают заметное участие в круговороте

веществ на нашей планете.

Так имеем ли мы право рассматривать

землю-почву, которая нас снабжает всем

необходимым и которая служит неотъемлемой

частью живой оболочки Земли-планеты, лишь

как твердь, по которой можно ходить и

ездить, на которой можно строить дома и

заводы, в частности и заводы, производящие

искусственную пищу?

Конечно, я не ратую за то, чтобы

полностью отказаться от мысли производить пищу

индустриальными методами. Я хочу сказать,

что не следует только на эти методы

возлагать все наши надежды на будущее. Мы

совершим трагическую ошибку, если погубим

плодородные земли не только сейчас, когда

им еще нет замены, но даже и когда они нам

уже не будут нужны как источник

пропитания.

Нас поражают грандиозные успехи

современной науки и техники, на фоне которых

труд почвоведов может показаться серым и

незначительным. Но именно усилиями этих

людей, любящих и знающих землю,

заботящихся о ней, помогающих использовать ее

далеко не до конца познанные возможности,

и может быть обеспечено будущее

человечества, развивающегося в гармоническом

единстве с природой, от которой ему никуда не

уйти.

В. ЖВИРБЛИС,

специальный корреспондент

«Химии и жизни»

7

Под таким девизом в октябре этого года работал в Баку

XXIV конгресс Международной Астронавтической Федерации.

Девиз конгресса правомерен — исследования космоса все

сильнее влияют на жизнь человечества. На повестке дня

появились самые разные проблемы: это и выработка норм

космического права, и влияние космической деятельности на

состояние окружающей среды, и безопасность в

экспериментах подростков с моделями ракет.

Изучение космоса дает не только новые

фундаментальные знания, но и стимулирует технический прогресс,

оттачивает технологию, заставляет изыскивать новые материалы и

процессы.

Заметки наших корреспондентов познакомят вас хотя бы

с небольшой частью тех дел, которые обсуждались в Баку

на конгрессе.

8

Как важно

посмотреть

на Землю сверху

В небольшом зале, где должно было начаться

заседание секции прикладных спутников,

только на галерке осталось несколько свободных

мест. Присев и оглядевшись, мы поняли, что

рядом приготовился слушать докладчиков

генерал Г. Т. Береговой. Космонавт был в

синем штатском костюме и очень напоминал

сотрудника университетской кафедры. Впрочем,

на этот раз генерал был соавтором работы,

выполненной в Ленинградском университете.

А в работе этой шла речь о том, что могут

сделать спутники для изучения окружающей

среды.

Все быстрее растет население Земли, все

быстрее меняются свойства окружающей

среды и истощаются природные ресурсы. Все

больше специалистов принимают участие в

мрачных разговорах об экологическом

кризисе. Но эти разговоры не блещут строгостью

доказательств: просто-напросто нет нужных

глобальных данных. А быстро добыть эти

сведения могут только спутники. И вовсе

недаром в советской программе космических

исследований на первый план выдвигается

изучение окружающей среды и природных

ресурсов. Развитие нового научного направления —

дистанционной индикации окружающей среды

из космоса — даст и надежные сведения о

глобальных особенностях строения Земли, ее

минеральных и биологических ресурсах, и

самое главное — позволит следить за ходом

быстротекущих процессов, позволит более трезво

оценить опасность, нависшую над биосферой.

Космическое фотографирование Земли в

разных участках спектра и радиодиапазона,

то есть изучение отражательной способности

природных образований, только еще входит в

научный обиход. Наиболее интенсивны эти

работы в СССР и США. Чтобы правильно

расшифровывать космические снимки, чтобы

научиться видеть Землю сквозь облака,

нужны наземные исследования, которые

позволили бы сопоставить космосъемку с точными

сведениями из первых рук. Когда будет

накоплен соответствующий опыт, расшифровкой

космических снимков займутся

вычислительные машины. Опыт приобретается не сразу.

И поэтому шли кропотливые одновременные

исследования плато Усть-Урт (между

Каспийским и Аральским морями) наземными

группами, самолетами-лабораториями и

пилотируемыми космическими кораблями.

Результаты сопоставлялись, вырабатывались критерии

оценки.

С помощью спутников можно узнать и

планетарное распределение аэрозолей, их

микроструктуру и оптические свойства. А знать это

необходимо — аэрозоли могут самым

неожиданным образом повлиять на климат

планеты, потому что аэрозолей-загрязнителей

становится все больше. Нет и достаточных

сведений о составе мезосферы и стратосферы. До

сих пор неизвестно, сколько там водяного

пара, озона и окислов азота. И узнать это пока

можно лишь со спутника, на котором

инфракрасный спектрометр будет работать при

восходе и заходе Солнца относительно спутника.

А съемка Земли в коротковолновом

диапазоне расскажет о состоянии растительного

покрова и почв, о том, сколько снега накопилось

за зиму.

И еще в одном деле неоценимую услугу

окажут спутники — они могут дать

экспресс-информацию о загрязнении океана нефтью,

например, после крушения огромного танкера.

Со спутников можно судить даже о

концентрации загрязнения.

Космосъемка властно вторгается в жизнь.

Так, в Канаде она влияет даже на цены

сельскохозяйственных продуктов — вид на урожай

из космоса куда более правилен, чем

наземные данные. Космосъемка может помочь и в

борьбе со стихией, например, она точно

указала границы наводнения в бассейне

Миссисипи. А великолепный цветной слайд

Амазонки, возможно, испортил настроение фирмам,

которые прокладывали автодорогу сквозь

джунгли — они понесли лишние затраты. Ибо

из космоса было видно, что трасса проложена

не лучшим образом.

9

Кузница

на орбите:

первые испытания

Сваривают, режут, плавят металл. Не на

Земле, в сотнях километров от нее. Давно и

хорошо знакомые операции с металлом

перенесены в космос. Настало время космической

технологии.

В 1969 году экипаж советского корабля

«Союз-6» провел первый эксперимент по

сварке и резке металла. Через четыре года,

в 1973 году, эксперименты по плавке и резке

металла были поставлены на американской

орбитальной станции «Скайлэб». Зачем

потребовались опыты с расплавленным

металлом в космосе? Затем, что — как пояснялось

в докладе академика Б. Е. Патона,

посвященном проблемам космической технологии,—

нужно было проверить способы обработки

металла в совершенно новых условиях — в

невесомости, в глубоком вакууме, при высокой

скорости диффузии газов и паров, в широком

интервале температур.

Важно было собрать научную информацию

о поведении жидкого металла в

невоспроизводимых на земле условиях. Важно было

начать разработку технологии ремонтных и

строительных работ в космосе. Опыт

последних полетов уже показал, что летательные

аппараты можно ремонтировать в космосе, при

этом как раз и требуется резать металл,

соединять детали с помощью сварки, пайки,

склеивания. Те же технологические операции,

только в куда более широких масштабах,

развернутся при монтаже орбитальных станций,

летающих лабораторий и прочих космических

объектов, которые будут собирать из

отдельных блоков высоко над Землей, а может быть,

над Луной, или Венерой, или Марсом.

Наконец, важно было сделать первый шаг

к истинно космическому производству, цель

которого — создание пенометаллов,

монокристаллов, новых композиций на основе легких

сплавов. Свойства этих материалов будут

превосходить все, что известно сейчас на

Земле, а часто и вообще станут для нас

новостью.

Невесомость позволяет совершенно

по-иному вести плавку, управлять не только

структурой получаемых отливок, но и их формой.

Скажем, на Земле, чтобы отлить тонкую

шарообразную оболочку, требуется очень

точная форма. В космосе для этого форма

вообще не потребуется. Главную роль здесь будут

играть силы поверхностного натяжения, и

технологический процесс станет подобен

выдуванию мыльного пузыря. Поэтому в

космических условиях появится возможность

изготавливать отливки идеальной сферической формы.

Самые чистые вещества можно получить в

вакуумных камерах, где степень разрежения

достигает 10~п миллиметра ртутного столба.

Вакуум «отсасывает» из переплавляемых

металлов посторонние примеси. Космический

вакуум в 10—1000 раз глубже. Но дело не

только в этом. Вакуумные камеры имеют

ограниченный объем, и частицы примесей,

отразившись от стенок камеры, могут

возвращаться в очищаемое вещество. Космос — это

необъятная вакуумная камера, и повторное

загрязнение становится в ней практически

невозможным...

Известно, что каждый эксперимент в

космосе требует больших затрат. Естественно,

что все возможное из предварительных

работ надо пытаться выполнить на Земле. Это

значит, что на Земле надо имитировать

условия космоса. Воспроизвести космический

вакуум удается довольно хорошо — в

вакуумных камерах большого объема, хотя, конечно,

скорость откачки газов из рабочей зоны

здесь гораздо меньше, чем в космосе. Самое

сложное начинается тогда, когда пытаются

имитировать невесомость. Здесь не годятся

бассейны невесомости или специальные

стенды, с помощью которых тренируются

космонавты. Здесь нужна, по меньшей мере,

летающая лаборатория —самолет, в полете на

котором создается истинное состояние

невесомости. Испытательный стенд для технологи-

10

ческих экспериментов на такой летающей

лаборатории был разработан в Институте

электросварки им. Е. О. Патона АН УССР в 1965

году.

На этом стенде были выполнены обширные

исследования, например, изучались

особенности разных способов сварки металлов

(электроннолучевой, плазменной, дуговой),

доказывалась принципиальная возможность плавки

металла и напыления металлических покрытий

в космических условиях.

Состояние невесомости длится в полете

самолета по специальной траектории очень

недолго, поэтому исследовать кристаллизацию

металлов было очень сложно — металл

практически не успевал закристаллизоваться.

И все-таки удалось установить интересный

факт: если расплавленный металл хорошо

смачивал материал кокиля, то расплав

принимал нужную форму- Если же смачивания

не происходило, то жидкий металл собирался

в каплю и уходил из формы.

Самыми эффективными оказались те опыты

на летающей лаборатории, в которых

принимал непосредственное участие человек. В этих

опытах требовалось проверить, сможет ли

оператор, одетый в скафандр, выполнять

сложные операции по обработке металлов.

Стенд-тренажер, в который был встроен

фрагмент космического скафандра, позволял

имитировать работу оператора в космическом

пространстве. Исследования показали, что

инструменты для космоса нужно изготовлять

особые, что рабочую зону следует

организовать чрезвычайно продуманно, что для

работы оператором человек должен пройти

кропотливую предварительную тренировку.

Только после многочисленных

экспериментов на летающей лаборатории стал возможен

эксперимент по сварке и резке металлов

непосредственно в космосе. Его исполнителями

стали летчики-космонавты Г. С. Шонин и

В. Н. Кубасов. Они работали с теми же

материалами, которые испытывались на

летающей лаборатории. И именно они впервые в

мире доказали, что в космосе можно вести

плавку и резку металлов.

«По-видимому, в ближайшем будущем

следует ожидать новых экспериментов по

металлургии, сварке и резке, имеющих уже

конкретное практическое значение» — это цитата

из доклада академика Б. Е. Патона.

Небесный

странник

по прозванию челнок

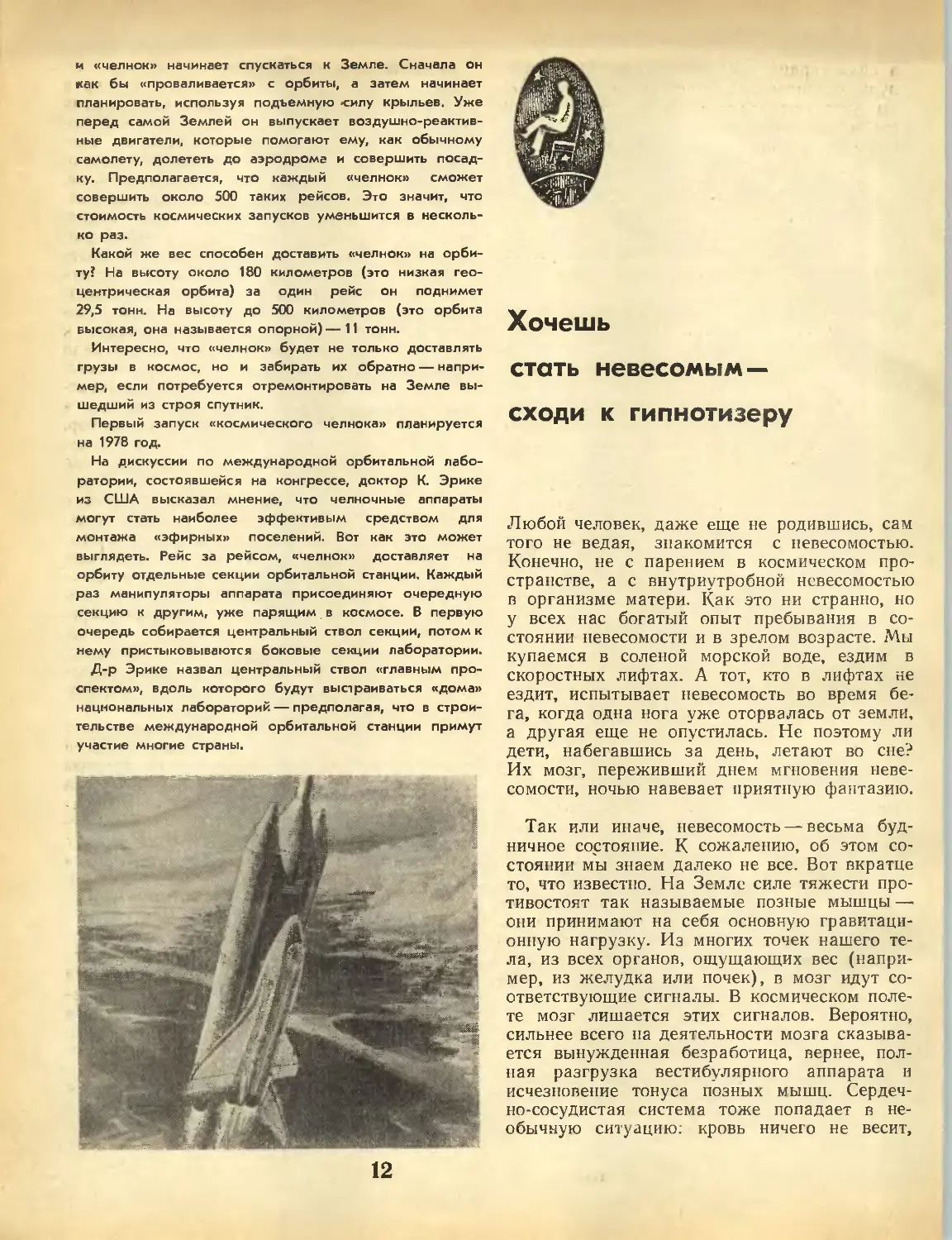

Американские специалисты рассказали на конгрессе о

программе создания воздушно-космического

транспорта. Эта программа принята в США в минувшем году.

Цель ее — максимально удешевить космические

запуски. Способ достижения цели уже давно обсуждается

в научной печати, он состоит в отказе от систем

одноразового применения и в создании аппарата,

способного многократно совершать рейсы по маршруту

Земля — орбита — Земля.

Такой аппарат, уже окрещенный космическим

«челноком», будет чем-то вроде гибрида космического

корабля со сверхзвуковым самолетом. От самолета он

получит треугольное крыло и удлиненный фюзеляж.

В фюзеляже размещаются большой грузовой отсек

и кабина пилотов-космонавтов. В хвосте расположатся

три мощных ракетных двигательных установки, топливо

для которых — кислород и водород — будет

храниться в огромном внешнем баке.

«Челнок» оторвется от земли с помощью

собственных двигателей и двух стартовых ускорителей,

работающих на твердом топливе. На высоте около 40

километров ускорители будут отброшены в океан, где

их подберут, чтобы подготовить к новому запуску.

Тем временем «челнок» продолжит путь в

околоземное пространство на собственных двигателях и только

перед самым выходом на заданную орбиту сбросит

опустевший топливный бак. Это будет единственный

полностью утрачиваемый элемент системы: в плотных

слоях атмосферы бак сгорит.

Итак, «челнок» на орбите. Раскрывается люк

грузового отсека, выдвигаются манипуляторы, оснащенные

телевизионными камерами. Манипуляторы извлекают

груз — спутник-автомат или секции орбитальной

станции — и выпускают их в окружающее пространство. Если

v3thm программа работ исчерпана, люк закрывается

11

и «челнок» начинает спускаться к Земле. Сначала он

как бы «проваливается» с орбиты, а затем начинает

планировать, используя подъемную -силу крыльев. Уже

перед самой Землей он выпускает

воздушно-реактивные двигатели, которые помогают ему, как обычному

самолету, долететь до аэродроме и совершить

посадку. Предполагается, что каждый «челнок» сможет

совершить около 500 таких рейсов. Это значит, что

стоимость космических запусков уменьшится в

несколько раз.

Какой же вес способен доставить «челнок» на

орбиту? На высоту около 180 километров (это низкая

геоцентрическая орбита) за один рейс он поднимет

29,5 тонн. На высоту до 500 километров (это орбита

высокая, она называется опорной)—11 тонн.

Интересно, что «челнок» будет не только доставлять

грузы в космос, но и забирать их обратно —

например, если потребуется отремонтировать на Земле

вышедший из строя спутник.

Первый запуск «космического челнока» планируется

на 1978 год.

На дискуссии по международной орбитальной

лаборатории, состоявшейся на конгрессе, доктор К. Эрике

из США высказал мнение, что челночные аппараты

могут стать наиболее эффективым средством для

монтажа «эфирных» поселений. Вот как это может

выглядеть. Рейс за рейсом, «челнок» доставляет на

орбиту отдельные секции орбитальной станции. Каждый

раз манипуляторы аппарата присоединяют очередную

секцию к другим, уже парящим в космосе. В первую

очередь собирается центральный ствол секции, потом к

нему пристыковываются боковые секции лаборатории.

Д-р Эрике назвал центральный ствол «главным

проспектом», вдоль которого будут выстраиваться «дома»

национальных лабораторий — предполагая, что в

строительстве международной орбитальной станции примут

участие многие страны.

12

Хочешь

стать невесомым —

сходи к гипнотизеру

Любой человек, даже еще не родившись, сам

того не ведая, знакомится с невесомостью.

Конечно, не с парением в космическом

пространстве, а с внутриутробной невесомостью

в организме матери. Как это ни странно, но

у всех нас богатый опыт пребывания в

состоянии невесомости и в зрелом возрасте. Ми

купаемся в соленой морской воде, ездим в

скоростных лифтах. А тот, кто в лифтах не

ездит, испытывает невесомость во время

бега, когда одна нога уже оторвалась от земли,

а другая еще не опустилась. Не поэтому ли

дети, набегавшись за день, летают во сне?

Их мозг, переживший днем мгновения

невесомости, ночью навевает приятную фантазию.

Так или иначе, невесомость — весьма

будничное состояние. К сожалению, об этом

состоянии мы знаем далеко не все. Вот вкратце

то, что известно. На Земле силе тяжести

противостоят так называемые позные мышцы —■

они принимают на себя основную

гравитационную нагрузку. Из многих точек нашего

тела, из всех органов, ощущающих вес

(например, из желудка или почек), в мозг идут

соответствующие сигналы. В космическом

полете мозг лишается этих сигналов. Вероятно,

сильнее всего на деятельности мозга

сказывается вынужденная безработица, вернее,

полная разгрузка вестибулярного аппарата и

исчезновение тонуса позных мышц.

Сердечно-сосудистая система тоже попадает в

необычную ситуацию: кровь ничего не весит,

а сила сердца осталась прежней. Поэтому

пульс стремительно набирает темп.

Космонавты чувствуют, что голова разбухает от крови.

Из-за переполнения сосудов головы возникает

иллюзия перевернутого состояния, будто

ходишь на голове. И оказывается, что ходить на

голове не очень-то приятно.

Все эти физиологические сдвиги влекут за

собой биохимическую перестройку организма.

Тело космонавтов начинает терять кальций,

кости становятся менее плотными, меняется

циркуляция натрия, вода застаивается,

переполняет ткани.

Короче говоря, о длительном воздействии

невесомости необходимо узнать еще много

деталей, много подробностей, поэтому-то

невесомость моделируют в полете на

самолетах, разными хитроумными способами

подвешивают конечности, или просят испытуемых

долгими днями плавать в бассейне с очень

соленой водой, где тело целиком

уравновешено.

К сожалению, в самолете невесомость

возникает всего на 30 секунд, а уравновешенное

состояние в бассейне далеко от реального

парения в невесомости. Остроумный выход из

этого тупика предложили советские

специалисты Л. П. Гримак и Е. М. Юганов. Под

строгим названием их доклада «О психической

модели пониженной весомости» были скрыты

интереснейшие, прямо-таки невероятные

факты.

Сначала испытуемым с помощью гипноза

внушали, что они весят, допустим, не 70

килограммов, а в шесть раз меньше. После

нескольких таких получасовых тренировок

человеку- внушали, что вес его тела уменьшился

до трех килограммов, что взрослый дядя

весит меньше новорожденного младенца! И

такое гипнотическое состояние поддерживали

около недели. Конечно же, самые легкие на

земле мужчины работали, ели и спали под

недремлющим врачебным оком, которое

зафиксировало то, что в загипнотизированном

организме идет такая же физиологическая

и биохимическая перестройка, как и в

реальном космическом полете. Быстрее билось

сердце — ведь кровь весила теперь совсем

мало, газообмен поначалу возрастал на 10—

15%, а содержание сахара в крови на 7—10%.

Как и в космосе, по прошествии периода

адаптации (привыкание к новым условиям) эти

физиологические функции приходили в норму.

Весьма решительные мужчины (не каждый

ведь разрешит проделывать с собой такие

фокусы) ощущали гипнотическую потерю веса

13

как очень приятное состояние. Улыбка не

сходила с их губ даже во сне. А спали они в

довольно нелепых позах, например, задрав

вверх невесомые ноги. Днем в рабочем

состоянии человек мог часами сидеть на

кончике стула, не чувствуя ни малейшего

неудобства — ведь тело не давило на стул, вернее,

отсутствовало чувство давления. Работая с

аппаратурой, испытатели инстинктивно

цеплялись ногой за кресло, чтобы от резкого

движения не взмыть в воздух. Рычаги им

казались более тугими. Отсюда можно сделать

два немаловажных вывода: в начале

пребывания в невесомости космонавтам следует

покрепче фиксировать тело, прикрепляться к

креслу, а загрузку рычагов управления надо

изменить, ослабить в первые дни полета.

И еще один практический вывод.

Инфракрасные съемки движения глаз показали, что в

невесомости труднее найти нужный прибор,

нужную кнопку. Время поиска растет потому,

что глаз проскакивает дальше, ведь -он тоже

стал невесомым.

После снятия гипноза начинался процесс

реадаптации, как будто люди провели эту

неделю не на Земле, а на орбите. Даже

конечности у них тяжелели так же, как у

всамделишних космонавтов. Все это позволило

авторам доклада сделать вывод о том, что

психическая модель невесомости вызывает

перестройку подкорковых связей, близкую к той,

которая вызывается реальной невесомостью.

А отсюда видно, сколь большой вклад в

изучение состояния невесомости могут внести

гипнотизеры.

Да и не только невесомости. Гипноз может

создать чудо — менять течение времени. Если

человеку внушить, что время течет в два раза

быстрее, он говорит, работает, и двигается в

два раза быстрее. А окружающие «тихоходы»

его сильно раздражают. Реакция у этого

человека прямо-таки молниеносная. А ведь в

дальнем космическом полете может случиться

такая ситуация, что от быстроты одного

движения будет зависеть жизнь всего экипажа.

Но не хочется кончать заметку такой

мрачной картиной. Гораздо лучше поразмышлять

о том, не стоит ли, собираясь в отпуск, зайти

к гипнотизеру, чтобы он внушил, будто время

течет совсем медленно. Можно помечтать и

о том, не поддастся ли гипнозу

биохимический процесс старения. Нельзя ли таким

способом продлить жизнь? Интересно также —

на сколько бы прыгнул В. Брумель, если бы

он весил «три кило»?

Что там

с голосом?

Голос бывает звенящим и радостным,

дрожащим и тусклым, упавшим, бесстрастным,

возбужденным... Голос — зеркало эмоций. В это

зеркало частенько заглядывают психологи.

«Использование материалов

радиопереговоров для оценки состояния членов летных

экипажей в полете» — о такой работе,

проделанной группой советских специалистов, прочел

доклад В. А. Курашвили. Голос человека, его

речь были названы тонким естественным

прибором, который помогает объективно

оценивать состояние летчика или космонавта,

находящихся в полете.

«Наблюдаю внизу облака, облака внизу

наблюдаю», — сообщает по радио пилот. Он

повторяет одну и ту же информацию,

перестраивая фразу, меняя порядок слов. Он явно

плохо слышит Землю или не уверен, что

Земля слышит его.

Вот в сообщениях пилота появляются

паузы, они все чаще и все длиннее. Кстати,

паузы— это не всегда молчание. Нередко они

заполняются ничего не значащими словами

вроде «так сказать», «как говорится» или

растянутыми звуками «ну-у-у», «э-э-э». По-

видимому, пилот столкнулся с какими-то

трудностями, он в нерешительности, ищет

выход из положения...

Бывает, что в лаконичные сообщения

летчика начинают вклиниваться посторонние

определения, профессиональный лексикон

перемежается словами с уменьшительными,

ласкательными суффиксами: «быстренько», «то-

чненько», «гладенько». Это может быть

сигналом о том, что пилот переживает состояние

эмоционального или физического напряжения.

Голос, раздающийся по радио, можно

анализировать по многим признакам: по тембру,

громкости, спектру звуков, по особенностям

интонации. Но не это главное. Больше всего

дает анализ связной речи: того, как расстав-'

ляются смысловые ударения, с какой

скоростью произносятся слова, как строятся фразы.

Берутся на заметку все отклонения от нормы,

и это позволяет оценивать состояние человека

на борту самолета или космического корабля.

Правда, врачи пока больше рассчитывают

на телеметрические датчики, укрепленные на

теле пилота. Но включены эти датчики не

всегда, да и сведений, посылаемых ими,

бывает недостаточно. На фоне вроде бы

благополучного состояния организма

работоспособность может вдруг резко упасть, и тогда

человек пропускает важную команду, не

замечает нужный сигнал, ошибается в действии.

Работоспособность определяется в основном

состоянием психики человека. А речь —

зеркало психических процессов. Поэтому,

анализируя речь, можно контролировать

работоспособность. Такой контроль удобен тем, что

не требует никаких специальных датчиков, а

данными для него служат все

радиопереговоры с пилотом во время сеансов связи.

Условия космического полета достаточно

необычны для организма: перегрузки,

укачивание, невесомость, ограниченная

подвижность. Физиологические реакции организма

на эти воздействия уже известны. Теперь

изучается их влияние на речь. При перегрузках

человеку трудно вести разговор, он говорит

коротко, громко, резко. В момент перехода

к невесомости речь обогащается красками —

это настоящий праздник эмоций. Тусклые,

тихие фразы характерны для состояния

укачивания и ограниченной подвижности.

Но у каждого человека эти отклонения от

нормы проявляются по-разному. Поэтому еще

при подготовке к полетам составляется

психологический паспорт космонавта, куда входит

и индивидуальная характеристика речи. Это

эталон, с которым на

электронно-вычислительной машине сравнивается запись

радиоразговоров с экипажем корабля. Такое

сравнение помогает сделать вывод о состоянии

пилота. Пока эти выводы носят довольно

общий характер. Еще нет возможности точно

соотнести конкретные изменения в речи с

определенными сдвигами в состоянии человека.

Можно лишь с надежностью причислить его

состояние к одной из двух больших

противоположных групп: повышенного

нервно-эмоционального тонуса или депрессии,

утомления. Но и это уже немало.

14

Насос да мембрана

вот и все хозяйство

Вряд ли кто из читателей нашего журнала

мог себе представить, что на астронавтиче-

ском конгрессе один из докладов начнется с

критики нынешних способов разделения

жидких смесей в химической промышленности.

Тем не менее это было именно так. Речь шла

о том, что в химической,

целлюлозно-бумажной, фармацевтической и других отраслях

промышленности для разделения однородных

жидкостей следует пользоваться так

называемым обратным осмосом, а не ректификацией,

экстракцией или адсорбцией. .

Что же такое обратный осмос? Это

фильтрование растворов под давлением через

полупроницаемые мембраны, которые и

задерживают растворенные вещества. Самое хорошее

тут то, что процесс идет при температуре

воздуха, то есть с минимальными затратами

энергии. Например, расход энергии при

опреснении морской воды с помощью обратного

осмоса в 20 раз ниже, чем при обычной ныне

дистилляции.

Устройства, работающие по принципу

обратного осмоса, очень просты — нужен лишь

насос, который бы создал давление чуть выше

осмотического давления раствора, да

полупроницаемая мембрана или набор мембран. Вот

и все хозяйство. Простота почти всегда

приносит много пользы. Так и в нашем случае —

установки обратного осмоса могут разделять,

очищать или концентрировать любые

органические и неорганические растворенные

вещества.

Плацдарм для вторжения обратного

осмоса в промышленность весьма внушителен —

от смещения равновесия в химических

реакторах за счет удаления какого-либо

продукта реакции до концентрирования фруктовых

соков. По мнению авторов локлала (Б. А.

Адамович, Ю. И. Дытнерский и Л. С.

Лукавый), наибольшую пользу обратный осмос

принесет делу защиты окружающей среды.

Ведь это наиболее совершенный и

экономичный способ очистки промышленных и

коммунальных сточных вод. Расчеты говорят, что

технологические схемы на основе обратного

осмоса уже в наши дни могут дать

замкнутые системы водоснабжения многим

отраслям промышленности. Значит, и в самом деле

обратный осмос способен спасти планету от

потока жидкой грязи.

Однако почему же на астронавтическом

конгрессе зашла речь об осмосе?

На космических кораблях,

отправляющихся в длительное путешествие, или на

планетных станциях целесообразно регенерировать,

восстанавливать воду, а не возить с собой

большущие цистерны. Кроме того, нельзя же

выбрасывать воду, оставшуюся, например,

после мытья. Поэтому и был взят курс на

регенерацию воды из отходов

жизнедеятельности человека и прочих отходов. И вот

теперь выяснилось, что нынешние методы

регенерации мочи или других растворов, где

разделение фаз в условиях невесомости порой

сильно осложняет дело, должны потесниться,

отступить перед обратным осмосом, который

к тому же гарантирует, что в кабину корабля

не попадут продукты разложения органики.

Обратному осмосу и на Луне, и на Марсе

придется нести несколько нагрузок —

например, очищать конденсат электрохимических

генераторов тока. Это не мечта, это почти

реальность: уже созданы полупроницаемые

мембраны, которые в агрессивных средах

непрерывно работают по полгода.

Вот и выходит, что замкнутая система

регенерации воды на планетных станциях и

космокораблях будущего похожа на схему

оборотного водоснабжения предприятий, где

вместо громоздких и малопроизводительных

очистных сооружений будут трудиться

полупроницаемые мембраны. И как тут не

вспомнить, что природа совершенствовала

полупроницаемые мембраны в течение миллионов лет

эволюции, что такие мембраны есть в теле

каждого живого существа. Это ли не

показатель их полезности. (Читателям, которых

заинтересуют технические подробности, мы

рекомендуем обратиться к тезисам докладов

I Всесоюзной конференции по мембранным

методам разделения смесей, проходившей в

Москве с 30 мая по 1 июня 1973 года, и к

материалам астронавтического конгресса.)

15

Хлопоты о Марсе

КОРОТКИЙ ОТЧЕТ

ОБ ОДНОЙ СТРАННОЙ ДИСКУССИИ

Международная академия астронавтики провела в

рамках конгресса дискуссию по международной

лаборатории на Марсе (МЛМ). Целью дискуссии было

обсуждение возможной программы работы человека на

МЛМ. Мы рискнули назвать эту дискуссию странной

потому, что именно такой казалась ее тема на фоне

деловых сообщений, звучавших на конгрессе. «Человек

на Марсе» — проблема, которую предстоит решать

через десятилетия. И несмотря на это, участники

дискуссии старались уже сегодня нащупать конкретные

подходы к тому, чем реально займется только

следующее поколение. Так «странность» оборачивалась

способностью предвидеть.

Президент Международной академии астронавтики

доктор Ч. ДРЕЙПЕР (США):

Говорят: все, что человек способен вообразить,

он, в конце концов, способен и сделать.

Может быть, звучит это не очень строго, но, по

сути дела, так оно и есть.

Человечество, мечтающее о Марсе,

находится в иной ситуации, чем наши далекие

предки, придумавшие юноше Икару крылья.

У нас есть достаточно мощная техника. Мы

уже кое-что знаем о той планете, к которой

стремимся: автоматические корабли с научной

аппаратурой и установками связи на борту

проделали много работы. И у нас есть

хорошая идея — организовать международную

лабораторию на Марсе, на которой могли бы

трудиться люди. Судьба этой идеи зависит от

того, решатся ли крупные страны участвовать

в ее реализации. Задача нашей дискуссии —

способствовать такой решимости.

Профессор

Ф. МАЛИНА (США):

Создание обитаемой лаборатории на Марсе

станет реальным лет через 50. Но все мы

чувствуем, что пора начинать

предварительную работу — чтобы к тому времени, когда

страны начнут деловые переговоры об МЛМ,

мы были готовы предложить конкретную

программу действий.

Профессор

В. И. МОРОЗ (СССР):

Высказывается мнение, что с точки зрения

сведений, которыми мы сейчас располагаем

о Марсе, например о его атмосфере, почти

целиком состоящей из углекислого газа,

шансы обнаружить жизнь на этой планете резко

уменьшились. Я же думаю, что эти шансы,

наоборот, увеличились. Температура на

поверхности Марса находится в диапазоне,

пригодном для существования живых

организмов; летом на экваторе она достигает 20° С.

Жидкая вода там могла быть в прошлом:

фотографии обнаруживают такие детали

поверхности, которые очень похожи на русла

высохших рек. Поэтому я допускаю, что на

Марсе — единственной в Солнечной системе

планете, похожей на Землю — могли быть или

даже есть сейчас биологические формы,

подобные земным организмам.

Я думаю, что поиски жизни — ведущая

проблема в исследованиях Марса. Если бы нам

удалось обнаружить биосферу на этой

планете, это очень сильно продвинуло бы нас в

понимании того, как вообще возникает в

природе жизнь. Пока это очень трудно понять,

имея перед глазами лишь один пример —

Землю.

Доктор

Г. ШТРУГХОЛЬД (США):

В лабораториях по изучению сна получены

удивительные сведения: биологические часы

человека заведены на сутки

продолжительностью не 24 часа, а 24 часа 30 мин! Этот

биоритм соответствует не земному, а

марсианскому, так как сутки на Марсе длятся 24

часа 37 мин. Конечно, кому-то может придти

на ум, что нашими предками были

зелененькие марсиане. Но есть и другие объяснения,

которые связывают наш циркадный ритм с

гравитационным влиянием Луны или с тем,

что примерно 20 000 лет назад Земля

оборачивалась вокруг своей оси несколько

медленнее... Так или иначе, но человек без труда

приспособит свой суточный биоритм к

марсианскому.

16

Вы спросите: крепким ли будет сон на

Марсе? Я отвечу: да. На Земле человек

примерно 15 раз (за 8 часов сна) меняет

положение тела — чтобы не лишать притока

крови отдельные части тела. На Марсе, где сила

тяжести в два с половиной раза меньше, чем

на Земле, спящий человек будет ворочаться

гораздо реже. Значит, сотрудникам МЛМ

можно обещать сон более спокойный и

крепкий, чем на Земле.

Академик

А. А. МИХАЙЛОВ (СССР):

Работать на Марсе будет легче, чем на Луне.

Физические условия на планете куда больше

подходят для жизни, чем лунные. А от

марсианского холода проще защититься, чем от

жары на освещенной стороне Луны. Кроме

того, Марс гораздо богаче Луны

естественными ресурсами — химическими,

минералогическими. Вероятно, там можно будет добыть

и воду.

Я, пожалуй, более оптимистично настроен,

чем профессор Ф. Малина, и думаю, что при

плодотворном сотрудничестве между

странами воплощение проекта МЛМ потребует не

50 лет, а гораздо меньше времени.

Директор лаборатории реактивных двигателей

доктор У. ПИКЕРИНГ (США):

Уже известно, что человек может длительное

время находиться в космосе, по крайней

мере столько, сколько потребуется для полета

на Марс. Там он попадет в иные условия, чем

на Земле, его ждут резкие перепады

температур, разреженная атмосфера, сильные

ветры, пылевые бури. Но я тороплюсь напомнить,

что и на Земле люди работают в очень

тяжелых условиях — в Антарктиде, в течение

круглого года. Поэтому Антарктида может быть

хорошим полигоном для будущих «марсиан».

Кстати, исследователи СССР и США там

успешно сотрудничают. И я не вижу причин,

почему бы их сотрудничество не продолжить

на другой планете.

Доктор

О. ВОЛЧЕК (Польша):

Особенно надо подумать о защите от пыли —

наверное, придется конструировать особые

пылесосы для помещений и для аппаратуры.

Доктор

Р. ДЭВИС (США):

Уже в конце нынешнего десятилетия мы

можем столкнуться с тремя возможными

ситуациями в исследованиях Марса. Первый

вариант — на Марсе будет обнаружена жизнь

или возникнут серьезные подозрения, что она

там есть. Второй вариант — автоматические

аппараты, исследующие Марс, однозначно

покажут, что жизни на планете нет. И третий

вариант — возникнет конфликтная ситуация

из-за того, что полученные с Марса данные

можно будет интерпретировать и так, и этак.

В первом случае произойдет настоящий

эмоциональный взрыв. Хлынет лавина

рекомендаций о том, что предпринимать дальше.

В оценке этих предложений, да и вообще в

выборе дальнейшего пути первую скрипку

будут играть, конечно, биологи.

Во втором случае интерес общества к

исследованиям Марса резко упадет и,

по-видимому, добыть достаточно средств для

продолжения исследований будет трудно. Но рано

или поздно интерес к Марсу возродится и

работы будут продолжены, так как человечеству

важно понять принципы эволюции Солнечной

системы. Такие исследования, естественно,

возглавят планетологи.

Наконец, в третьем случае, толкуя одни и

те же факты по-разному, биологи и

планетологи будут стараться свернуть исследования

в желательную им сторону.

Мы должны быть готовы к любому

повороту событий, чтобы встретить любой вариант

и не потонуть в океане непрофессиональных

предложений.

Следующая интересующая меня проблема

такова — какую роль предполагается отвести

человеку на Марсе? Существует альтернатива:

посылать на Марс слабо тренированных

ученых, не всегда отличающихся отменным

здоровьем, или хорошо тренированных

технических работников. Если на Марсе будут сидеть

люди, лишь исправно обслуживающие

приборы, то управлять их действиями, выдавать им

программы нужно будет с Земли. А если

попытаться наладить на Марсе условия жизни

для лучших специалистов Земли, то этого

придется ждать слишком долго.

Вот и надо решать, что делать...

Профессор

Г. КЛЯЙНВЕХТЕР (ФРГ):

У меня есть неплохая идея, как обеспечить

максимальный комфорт на Марсе. Если

пробурить с поверхности Марса вертикальную

скважину, то на глубине 10 километров

давление в ней станет равным земному, и там

можно было бы обойтись без громоздких

скафандров, ограничившись какими-то легкими

приспособлениями.

2 Химия и Жизнь, № 12

17

Конечно, жить в скважине не очень

удобно, поэтому на глубине 10 км следовало бы

соорудить довольно вместительную полость.

Может быть, с помощью направленных

атомных взрывов, техника которых уже хорошо

отработана на Земле... Это был бы островок

жизни для людей, здесь можно было бы

собирать воду из почвы. У меня есть даже

название для этого островка — райская долина.

В. И. МОРОЗ:

Я хочу внести одну поправку: чтобы

давление было равно земному, надо бурить на

глубину не 10 километров, а 40 километров.

Профессор

И. В. СТРАЖЕВА (СССР):

Не меньший интерес, чем Марс, представляет

изучение Венеры. Может быть, разрабатывая

программу МЛМ, следует иметь в виду

сразу и Венеру? Это сэкономило бы много сил

и средств...

В. И. МОРОЗ:

На поверхности Венеры и в нижних слоях

ее атмосферы царят такие неблагоприятные

для жизни условия, что обитаемая

лаборатория на Венере вряд ли будет возможна в

ближайшие 100—200 лет.

Реплика из зала (фамилию назвали неразборчиво, ио

это тоже женщина):

Я не могу согласиться с тем, что освоения

Венеры надо ждать целый век или два века.

Доставить человека к Венере проще, чем на

Марс. А поселить исследователей можно не

на поверхности планеты, а в аэростате, в

верхних слоях атмосферы, где давление будет

равным земному. Это будет не менее выгодно,

чем строить лабораторию на Марсе. Так что

просим помнить: мы за Венеру!

Женщины высказались за Венеру, а большинство

присутствующих — это были в основном мужчины — за то,

что следует обсудить способы доставки человека на

Марс и что надо устроить специальное обсуждение

проблемы жизнеобеспечения на Марсе.

Порешили, что следующая дискуссия состоится в 1977

году, когда будут получены и обработаны данные о

Марсе, добытые советскими «Марсами» D, 5, 6 и 7],

которые сейчас в пути, и американскими «Викингами»,

готовящимися к запуску. Не исключено, что участники

дискуссии 1977 года будут лицом к лицу поставлены

с одним из вариантов, о которых говорил д-р Дэаис.

Подождем до 1977 года — и увидим.

КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ

ОТКУДА

В ИОНОСФЕРЕ

МАГНИЙ

И АЛКОГОЛЬ?

О новых определениях ионного

состава верхних слоев атмосферы

сообщил журнал «Космические

исследования» A973, вып. 2).

В ионосферу запускали

метеорологические ракеты с

масс-спектрометрами на борту. Основной

целью этих исследований было

улавливание и химическая

идентификация различных ионов,

обитающих в ионосфере. Но была и

другая цель — исследование

процессов ионизации водяного пара в

верхних слоях атмосферы.

Для этого на заданной высоте

специальное устройство

разбивало ампулы с обыкновенной или

тяжелой водой, а

масс-спектрометр исправно регистрировал

образование ионов состава Н20+,

HsO+, D20+, D3O+ и даже HD20+.

Вблизи ракеты ионизированная

вода практически всегда

приобретала положительный заряд. А всего

в этих исследованиях в атмосфере

были зарегистрированы ионы 22

типов, появление которых никак

не связано с боем ампул.

Некоторые из обнаруженных

ионов совершенно естественны:

Н+, N+, 0+, N2+, NO+... Но в

тех же опытах в ионосфере были

обнаружены натрий и магний,

больше всего их оказалось на

высоте 100—120 километров.

Возникает вопрос: откуда в

ионосфере магний? Однозначного

ответа на него ученые пока не

дают. Возможно, этот магний

метеоритного происхождения.

Возможно, и на такую высоту

поднимаются с парами морской воды

растворенные в ней магниевые

соли. Нельзя исключить и того,

что этот магний — результат

процессов десорбции с поверхности

ракеты... Известен же случай,

когда масс-спектрометр, летавший в

ионосферу на ракете, обнаружил

там винный спирт (в виде ионов

С2Н5ОН+). Но не винные

испарения были тому причиной. И не

известная из школьных учебников

летучесть этого органического

соединения. Просто незадолго до

запуска головную часть ракеты

протирали этанолом, и десорбция

спирта с поверхности ракеты

сделала ионосферу несколько

хмельной.

В. СТАНИЦЫН

18

НОВЫЕ ЗАВОДЫ

ЛЕКАРСТВА ИЗ ОЛАЙНЕ

В ЛАТВИЙСКОМ ГОРОДЕ ОЛАЙНЕ строится

крупнейший в республике и один из самых крупных в Союзе

химико-фармацевтический завод, на котором методами

тонкого органического синтеза будут производить

биологически активные препараты.

Химико-фармацевтический завод—пятое по счету предприятие города

химиков.

НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ уже работает первый цех —

опытный. В 1975 г. вступит в строй первая очередь

завода, а в следующей пятилетке будут введены в

эксплуатацию все шесть производственных корпусов.

СЕГОДНЯ марка Олайнсхого химико-фармаиевтическо-

го завода стоит на восьми медицинских препаратах.

Впервые в СССР здесь выпускается психотропный

препарат дифрил — стимулятор центральной нервной

системы. В 1974 году будет освоен выпуск мидантана —

средства для профилактики гриппа (мидантан оказался

также неплохим лекарством от болезни Паркинсона).

Завод полностью удовлетворит потребность страны и

На Чирчикском комбинате тугоплавких и

жаропрочных металлов значительную часть

вредных выбросов, загрязняющих атмосферу,

составляют нитрозные газы. При обработке

молибденовых концентратов азЮтной кислотой

лишь один цех выбрасывает в воздух десятки

в новом противодиабетическом препарате бутамиде —

уже в следующем году здесь выпустят несколько

десятков тонн этого лекарства. Кроме того, в Олайне

осваивают производство хорошо известных, давно

зарекомендовавших себя лекарств, например этазола.

ОЛАЙНСКИЙ ЗАВОД — чистое предприятие. Все

вредные вещества будут улавливаться на пылевых

фильтрах, в абсорберах и газоулавливающих установках.

Проектом предусмотрено и в дальнейшем сооружение

установок для обезвреживания стоков и газовых

выбросов.

НОБОЕ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

тесно связано с Институтом органического синтеза АН

Латвийской ССР и другими научно-исследовательскими

институтами страны. Созданные учеными препараты

будут передаваться непосредственно на завод для

разработки промышленной технологии.

Л. ЛАЗНИК

тысяч кубометров этих газов, в составе

которых до 8% окислов азота. В иные дни за

секунду через трубы комбината в атмосферу

подпадает свыше полутора килограммов

ядовитых окислов.

Существующие методы очистки нитрозных

И ХИМИЯ —И ЖИЗНЬ!

КАК ОТРЕЗАЛИ «ЛИСИЙ ХВОСТ»

Бурый столб дыма — «лисий хвост» — долгие годы день и ночь

поднимался над Чирчикским комбинатом тугоплавких и

жаропрочных металлов. Он стал таким же привычным штрихом

городского пейзажа, как заводские трубы. В день приезда

корреспондента в Чирчик «лисий хвост» повел себя

необычно: он вздрагивал, пульсировал, пропадал и вновь появлялся.

А потом совсем исчез...

2*

19

* -

хвостовых газов дороги и громоздки. Для

поглощения окислов азота щелочью или силика-

гелем нужно строить целый комплекс

абсорбционных колонн. А для каталитического

восстановления нитрозных газов нужны

драгоценные катализаторы — платина и палладий.

В принципе требования санитарных врачей

можно выполнить и по-иному: поднять нитроз-

ные газы повыше над городом и комбинатом,

чтобы разбавить их атмосферным воздухом в

сотни и тысячи раз. Для этого нужно строить

дымовые трубы без малого двухсотметровой

высоты.

Комбинат совместно с Чирчикским

филиалом Всесоюзного научно-исследовательского

института твердых сплавов отрезал «лисий

хвост», другими словами, очистил отходящие

газы от губительных для всего живого

окислов азота, причем сделал это новым способом,

простым и дешевым. Теперь на комбинате

смешанные с воздухом нитрозные газы

сжигают в присутствии газа-восстановителя,

например метана. Процесс идет при

температуре 650—1200°. В печь подают нитрозный газ,

содержащий 2—2,5% окислов азота. На

выходе из реактора концентрация окислов

уменьшается в 1000—2000 раз. Эта концентрация

значительно ниже самых строгих санитарных

норм.

И еще одна немаловажная деталь. Реакция

сгорания нитрозных газов экзотермична.

Тепло реакции можно утилизировать в

теплообменниках котельной. Так что энергетические

расходы на сжигание окислов в значительной

степени возместятся.

Проблема «лисьего хвоста» на Чирчикском

комбинате решена. Но остались «хвосты» над

сотнями других предприятий — химических,

металлургических, фармацевтических. Их

также необходимо срочно срезать. Как это

сделать, можно узнать в Чирчике. На комбинате

есть чертежи простой и доступной установки.

Г. ГЕЦОВ

Статью «Как отрезали «лисий хвост» комментирует

заведующая кафедрой коммунальной гигиены Центрального

института усовершенствования врачей, директор Регионального

справочного центра Всемирной организации здравоохранения

по проблеме загрязнения воздуха профессор К. А. БУШТУЕВА.

Мы рады

любой новой идее

Для нас, врачей-гигиенистов,

каждое новое сообщение о методах

борьбы с окислами азота очень

интересно. Этн опаснейшие для

всего живого вещества сопутствуют,

к сожалению, многим

производствам. А достаточно эффективных

и дешевых средств для

обезвреживания окислов азота еще нет,

дальше лабораторных

исследований дело пока не продвинулось.

Не могу судить об

универсальности, эффективности и

экономичности средства, найденного в Чнр-

чике. По-видимому, и сами чирчик-

ские химики и металлурги не

успели еще оценить все достоинства

и недостатки своей установки

Многое зависит от устойчивости

режима очистки, от диапазона

концентраций азотсодержащих

соединений, в котором метод

достаточно эффективен. Важно знать,

каково соотношение различных

окислов азота в отходящих газах

чирчикского завода. Только

располагая такими сведениями, можно

говорить о распространении

средства против «лисьих хвостов» в

других отраслях.

Но надежное обезвреживание

окислов азота даже на одном

предприятии, в одном городе —

уже крупный успех. Мы рады

любой новой идее, которая может

способствовать оздоровлению

воздуха.

20

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Кандидат СВЕТ И ЦВЕТ,

физико-математических наук

Ю. Б. ШЕКК

ИЛИ РАССКАЗ О СУДЬБЕ ФОТОХРОМОВ —

ВЕЩЕСТВ, ЦВЕТ КОТОРЫХ ОБРАТИМО

ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СВЕТА

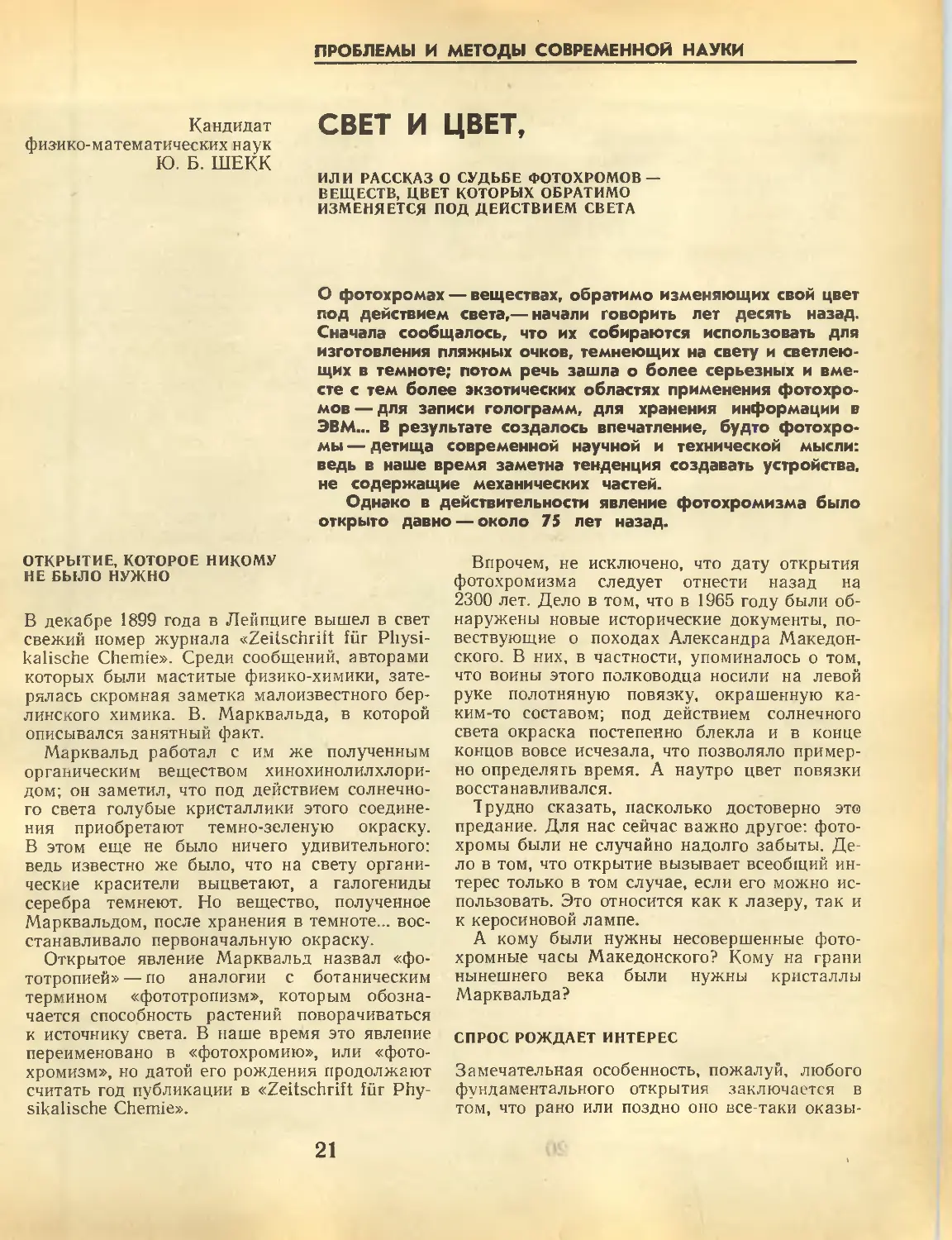

О фотохромах — веществах, обратимо изменяющих свой цвет

под действием света,— начали говорить лет десять назад.

Сначала сообщалось, что их собираются использовать для

изготовления пляжных очков, темнеющих на свету и

светлеющих в темноте; потом речь зашла о более серьезных и

вместе с тем более экзотических областях применения фотохро-

мов — для записи голограмм, для хранения информации в

ЭВМ... В результате создалось впечатление, будто

фотохромы — детища современной научной и технической мысли:

ведь в наше время заметна тенденция создавать устройства,

не содержащие механических частей.

Однако в действительности явление фотохромизма было

открыто давно — около 75 лет назад.

ОТКРЫТИЕ, КОТОРОЕ НИКОМУ

НЕ БЫЛО НУЖНО

В декабре 1899 года в Лейпциге вышел в свет

свежий номер журнала «Zeitschritt fur Physi-

kalische Chemie». Среди сообщений, авторами

которых были маститые физико-химики,

затерялась скромная заметка малоизвестного

берлинского химика. В. Марквальда, в которой

описывался занятный факт.

Марквальд работал с им же полученным

органическим веществом хинохинолилхлори-

дом; он заметил, что под действием

солнечного света голубые кристаллики этого

соединения приобретают темно-зеленую окраску.

В этом еще не было ничего удивительного:

ведь известно же было, что на свету

органические красители выцветают, а галогениды

серебра темнеют. Но вещество, полученное

Марквальдом, после хранения в темноте...

восстанавливало первоначальную окраску.

Открытое явление Марквальд назвал «фо-

тотропией» — по аналогии с ботаническим

термином «фототропизм», которым

обозначается способность растений поворачиваться

к источнику света. В наше время это явление

переименовано в «фотохромию», или «фото-

хромизм», но датой его рождения продолжают

считать год публикации в «Zeitschrift fur Phy-

sikalische Chemie».

Впрочем, не исключено, что дату открытия

фотохромизма следует отнести назад на

2300 лет. Дело в том, что в 1965 году были

обнаружены новые исторические документы,

повествующие о походах Александра

Македонского. В них, в частности, упоминалось о том,

что воины этого полководца носили на левой

руке полотняную повязку, окрашенную

каким-то составом; под действием солнечного