Text

химия и жизнь

4аучно-популярный журнал Академии наук СССР 1973

A00)

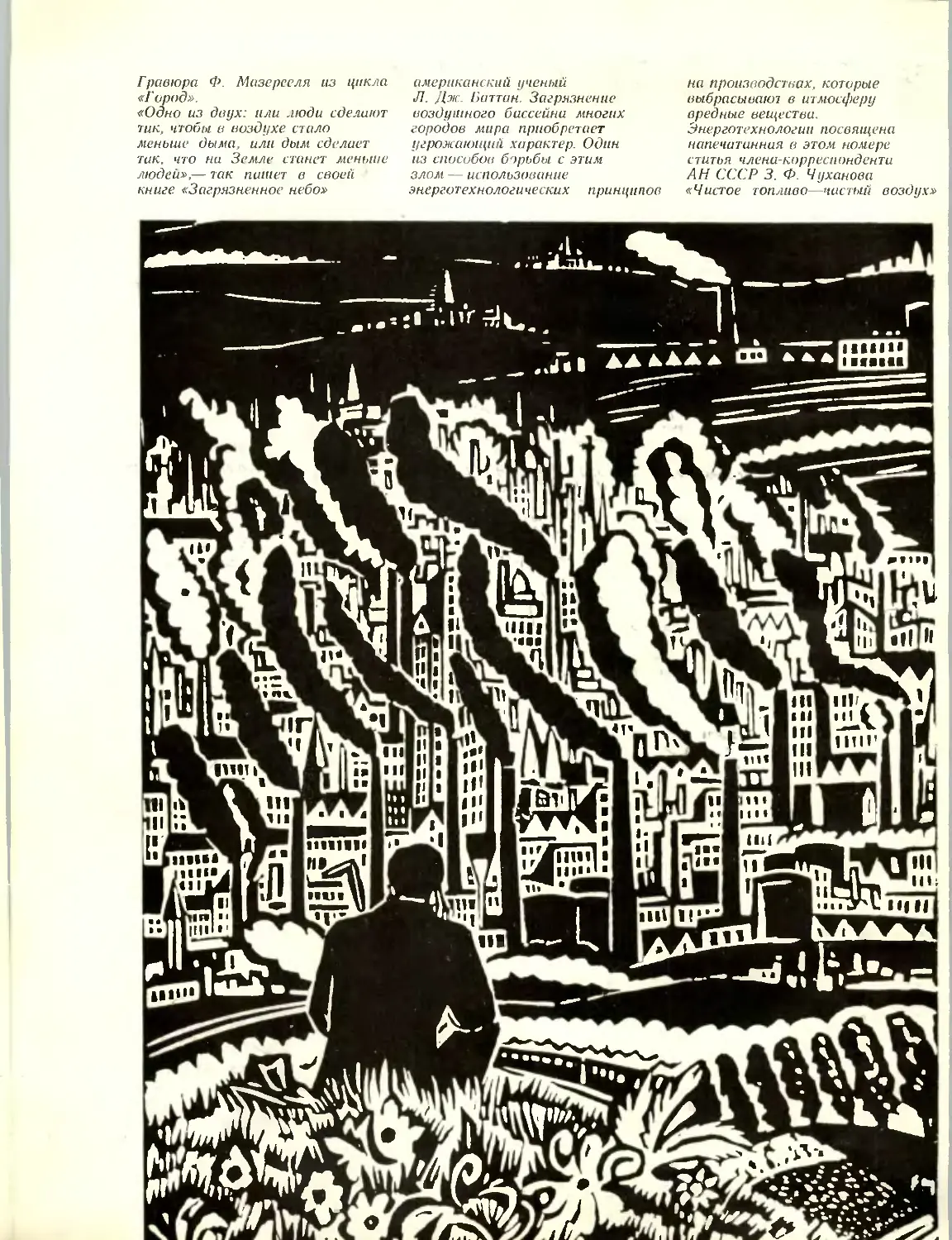

Гравюра Ф. Мазерсеяя из цик т

«Город-

«Одно из двух, или люди сделают

тик, чтобы в воздухе стало

меньше дыма, или дым сделает

так, что на Земле станет меньше

людей*,— так пашет в своей

книге «Загрязненное небо»

америкаш кии цченый

Л. Цж Баттан Загрязнение

воздушного бассейна многих

еородов мира приобретает

угрожающий характер. Один

из способов б )рьбы с этим

злпм использование

энерготехнологиче^ких принципов

на произ юдстсах. которые

выбрасываю! в итмосферу

вредные вещества.

Энерготехнологии посвящена

напечатанная в этом номера

етитья члена-корреспондента

ЛИ СССР 3. Ф. Чуханова

«Чистое топ шво частый воздух»

химия и жизнь

4

A00)

Страницы разных

мнений

Земля и ее обитатели

И химия — и жизнь!

Последние известия

Проблемы и методы

современной науки

Элемент № ...

Страницы истории

Земля и ее обитатели

Проблемы и методы

современной науни

Гипотезы

Новости отовсюду

Литературные страницы

Информация

Что мы пьем

Словарь науки

Что мы едим

Как делают вещи

и вещества

Клуб Юный химик

Спортплощадка

Пишут, что.»

Консультации

Переписка

2 Яблоко раздора. Размышления о

науке, информации н литературе

10 С. СТАРИКОВИЧ. Жарко лн

земному шару?

14 3. Ф. ЧУХАНОВ. Чистое топливо —

чистый воздух

17 Г. С. ВОРОНОВ. Управляемый

термоядерный синтез: новые идеи

18 А. В. КЕССЕНИХ. Ядерный

магнитный резонанс, сокращенно

называемый ЯМР

Нобелевские премнн 1972 года

B. Л. МИХЕЕВ. Фермнй

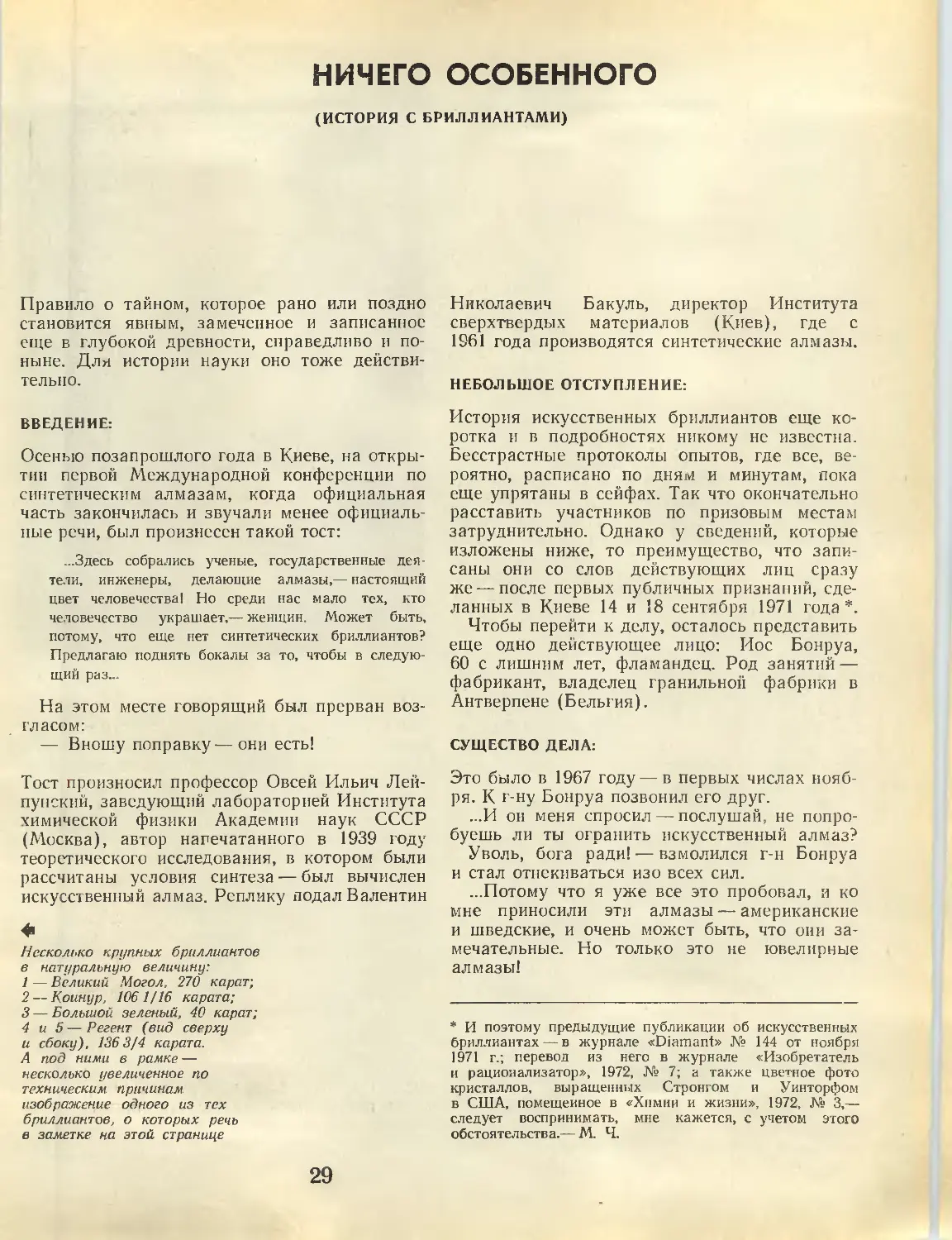

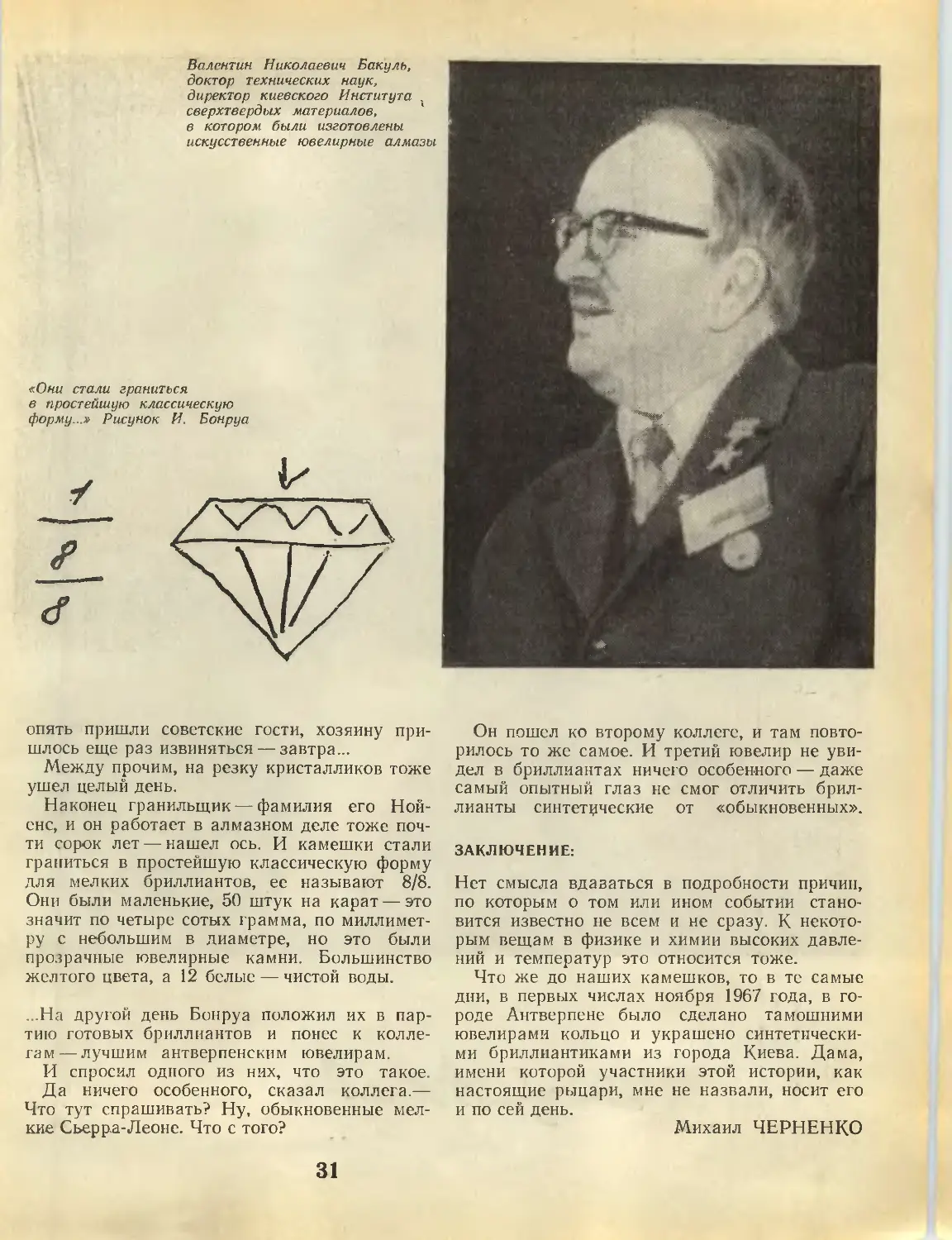

М. ЧЕРНЕНКО. Ничего особенного

(история с бриллиантами)

Г. ФАЙБУСОВИЧ. Юстус Либих

C. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ. Эти

странные стадные эффекты

Д. ОСОКИНА, В. ЧЕРНИКОВА.

Пределы жизни, илн почему стареет

все живое

B. Н. ЛЮБИМОВ. Буквы в зеркале

А. ГРИНБЕРГ. Мальчика или

девочку?

C. ГАНСОВСКИЙ. Часть этого мира

А. ИОРДАНСКИЙ. Секреты

Диониса

Т. АУЭРБАХ. Алкоголь и алкалоиды

Э. НАУМОВА. Сыр да соль

О. ЛИБКИН. Летучий пленник

23

24

'28

32

42

49

51

54

56

67

72

74

78

84

90

91

93

94

95

96

В. ШАДРИН. Разговор о

профессии

Путеводитель

Статистике известно все

8000 писем, 8000 ответов

К. САМОПАНЩИКОВ. Кокос их

насущный...

Перед вами, читатель, сотый номер журнала. Для всех, так

или иначе причастных к «Химии и жизни», это — пусть и

скромное, но событие. И все же вряд ли стоит на девятом

году существования праздновать юбилеи и подводить итоги-,

будем считать, что все еще впереди. Поэтому перед вами не

специальный выпуск журнала, а просто номер, которому

довелось стать сотым...

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Апрель 1973

Год издания 9-й

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

М. И. Рохлин

(зам. главного редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А. Энгелыардт

Редакция:

Б. Г.

М. А.

В. Е.

A. Д.

О. И.

О. М.

Д. Н.

B. В.

C. Ф.

Т. А.

В. К.

Володин,

Гуревич,

Жвирблис,

Иорданский,

Коломийцева,

Лнбкин,

Осокина,

Станцо,

Старикович,

Сулаева,

Черникова

ЯБЛОКО РАЗДОРА?

РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАУКЕ, ИНФОРМАЦИИ И ЛИТЕРАТУРЕ

Яблоку раздора мы уподобили дело, которому

служит наш журнал: популярный рассказ о науке.

Это сравнение не случайно. Мнения о роли,

характере, задачах научно-популярной

литературы бывают столь различными, порой даже

полярными, что их столкновение выливается в

острые споры. У нашего дела немало друзей —

энтузиастов, советчиков, пропагандистов. Но не

так уж мало и критиков—и предъявляющих

вполне обоснованные претензии, и доводящих свою

точку зрения до абсурда: «а кому это все надо?».

Что и говорить, в научной журналистике, в

литературе о науке есть далеко не простые

проблемы; эти проблемы стоят того, чтобы их

обсуждать. Мы предложили высказаться о них в сотом

номере журнала ученым и литераторам. Собрать

i°

з

всех вместе не удалось, но это ие так уж и важно: участников

обсуждения объединяет не стол, за которым они могли бы сидеть, а

заинтересованность в предмете разговора.

В этом обсуждении ведущими от редакции «Химии и жизни» выступают

ее сотрудники В. К. Черникова и М. Б. Черненко.

Академик

Игорь Васильевич ПЕТРЯ НОВ,

главный редактор

журнала «Химия и жизнь»:

Выношу на общий суд тезис: нужен новый способ

научной информации.

Бесчисленное множество научных изданий

заполнено чудовищным потоком сообщений и

новостей, которых, я уверен, никто переварить

не может! Во всяком случае, мне по моей

специальности — аэрозоли и защита

атмосферы от загрязнений — сознаюсь откровенно,

это не удается.

Что же делать?

Да, пожалуй, ничего.

Постепенно я прихожу к выводу, что мне

и не надо справляться с этим потоком.

Никому не нужно то огромное множество

частностей, которым заполнена вся специальная

литература: все равно невозможно свести их

воедино, обработать и обобщить их. Получается,

что они бесполезны. Это не преувеличение.

Отдельные наблюдения, факты, выводы

важны науке не сами по себе, а лишь как части

сложной, непрерывно изменяющейся и

совершенствующейся системы. Значит, важна

сумма, важны размышление, обсуждение,

синтез.

И я предпочитаю свой собственный способ

борьбы с избытком научной информации —

более экономный. Людей, которые

занимаются именно тем, что мне нужно для дела, не

так уж много. В конце концов один идет или

едет к другому — мы советуемся, и эта

беседа заменяет нам месяцы копания в научных

журналах. Мне могут возразить, что это не

всегда возможно. Допустим, коллега живет

на другом континенте; могут быть и другие

трудности. Но даже те встречи, которые легко

доступны,— уже какой-то выход из

положения. А кроме того, можно написать письмо.

Я понимаю, что это, конечно, полумеры.

Настоящий выход в другом.

У меня складывается впечатление, что в

ближайшем будущем должна

трансформироваться сама научная информация. Что она

переместится в область научно-популярной

литературы.

ВЕДУЩИЕ: Популярные журналы вытеснят

академические «Известия» или «Доклады»? Не верится. Приведи*

те, пожалуйста, доводы в пользу вашей идеи.

Хорошо. Может быть, это будет не совсем

та популярная литература, какая существует

сейчас, а какая-то другая ее форма, которую

еще предстоит создать. Не знаю, не берусь

предсказывать. Но знаю, что мне нужна

хорошая, подлинно популярная статья,

написанная исследователем о той области, в которой

он работает. Мне нужно, чтобы автор

обобщил и выделил самое главное, показал мне

перспективы своего дела. И если он все это

доходчиво и коротко изложит, то его статью

я, работающий в смежной области, прочту.

4

чщ-

ВЕДУЩИЕ: Сколько раз приходится убеждаться, что понятный рассказ

о науке нужен не только той части общества, которая в науке не занята,

но н самой науке. Конечно, можно вспомнить о таких журналах, как

«Природа», как «Scientific American» или «New Scientist», и сказать, что

научно-популярная информация для ученых уже существует, и что ее

значение для развития науки уже велико.

Но сейчас проблема поставлена много шире, нетрадиционно: речь

идет о том, чтобы сделать такую форму научной информации

главенствующей.

Есть над чем подумать!

Рышард ДОНЬСКИ,

главный редактор

научно-популярного журнала «Проблемы»,

Польша:

Новый подход к научно-популярной литературе

обусловлен, на мой взгляд, самим характером нашего

времени.

Сведений, сообщенных человеку за годы

учебы, уже недостаточно — через несколько лет

они не удовлетворяют ни его, ни общество.

Поэтому кроме собственно образования, кроме

дообучения и переучивания, уже существует и

развивается третья система: параллельное

и постоянное приобретение знаний с помощью

всех средств массовой информации.

Критерий «чтоб было поинтересней»,

возникший в начале века, становится

пережитком, ибо он предполагал интересной только

экзотику — летающих рыб, сиамских

близнецов и прочее. Вместо вопроса «интересно или

неинтересно» теперь гораздо важнее другое:

«что именно и почему представляет

общественный интерес?».

Сосуществование двух

общественно-политических систем должно быть мирным, но

противоречия между ними не становятся от этого

менее острыми. Полагаю поэтому, что центр

тяжести наших проблем находится в сфере

организации современного социалистического

хозяйства. Отсюда следует одна из задач

научной журналистики — способствовать

эффективности взаимодействия науки с практикой

(промышленностью, сельским хозяйством

и другими областями общественной жизни).

Попытаюсь перечислить важнейшие, на мой

взгляд, задачи научно-популярной

литературы, отвечающие этим тенденциям:

Распространение знаний о самых новых и

прогрессивных областях науки—

автоматика, техническая кибернетика, ядерная

техника — именно они определяют будущее

научно-технической цивилизации...

Содействие союзу науки с практикой...

Объяснение исторического смысла развития

науки и техники, меры ответственности

людей. Утверждение той истины, что в наш век

ответственность людей измеряется в ином

масштабе. Разница по отношению к XIX веку

такая же, как между пассажирским

реактивным самолетом и первым аэропланом или

между энергосистемой, охватившей несколько

государств, и станцией со стосильным

паровиком...

Современный человек живет в мире

вещей, но он должен понимать не только то

как эти вещи порождены наукой и техникой,

но и — с какой целью.

Никакие «чудеса» не должны заслонять

социальное существо научно-технической

революции. В капиталистическом обществе она

служит интересам господствующего класса и

потому перспективы ее ограничены. На

пороге XXI столетия весь ход истории

превращает научно-техническую революцию в

«абсолютное оружие» социализма...

5

Доктор физико-математических наук

Матвей Самсонович РАБИНОВИЧ,

Физический институт АН СССР:

Чем дальше развивается наше общество и

приближается к коммунизму, тем все больше интересует его

не практическое, а духовное использование науки.

Фундаментальные исследования — не только

основа будущей техники, они необходимы для

усовершенствования человека. Если хотите,

это — тезис о непосредственном потреблении

сегодняшних фундаментальных наук

обществом, о сближении (по воздействию на

человека) естественных наук и искусства. И как

искусство, так и достижения самых далеких от

практики исследований служат предметом

гордости народа и государства, его авторитета

в нашем разделенном мире.

ВЕДУЩИЕ: Но государству приходится заботиться

о практической пользе от науки — хотя бы при

распределении средств на исследования. А редакциям

приходится думать, в свою очередь, о выборе направлений и

задач популяризации. Правда, есть и такая точка

зрения: непрактичной наукн нет, любая новая истина рано

илн поздно найдет себе применение...

Может быть, это теорема правильная, а

может быть и нет. Я думаю, что сегодняшнее

общество заинтересовано, скажем, в физике

высоких энергий прежде всего не потому, что

это может оказаться практически полезным

(«для техники») в отдаленном будущем.

Общество заинтересовано в развитии

фундаментальных наук прежде всего из-за своих

сегодняшних потребностей.

Познавать объективную правду об

окружающем мире — это так же необходимо людям,

как пить и есть. Не может существовать

цивилизация без любознательности

человечества. Нельзя построить коммунистическое

общество без удовлетворения его материальных

потребностей, но нельзя прийти к нему и без

удовлетворения его духовных потребностей,

в том числе — желания человека глубоко

познать себя и окружающий мир. Поэтому

одним из самых эффективных способов

усовершенствования человека являются

исследования.

В шутливом определении науки,

принадлежащем академику Л. А. Арцимовичу:

«наука — это метод удовлетворения собственного

любопытства за счет государства»,— есть

вполне серьезный и рациональный смысл. Да,

наука, и фундаментальные исследования в

первую очередь, служат для удовлетворения

любознательности человечества.

Но из этого не следует, что для удовлетво-

релия своей любознательности все должны

стать учеными. Так же, как для того, чтобы

все наслаждались музыкой, не обязательно

всем быть музыкантами. Разница между

музыкой и наукой в том, что музыку может

слушать и как-то понимать почти каждый, а

результаты исследований обычно недоступны

непосредственному восприятию общества...

Но это значит, что эффективность, полезность науки для

общества зависит, в значительной мере, от совершенства

средств информации, которыми наука пользуется, чтобы

сообщать обществу о результатах исследований...

Вы правы. Мы воспринимаем знания

отовсюду, всю жизнь. Школа, вуз, газеты,

журналы— все эти каналы связи как бы лежат на

поверхности, легко прослеживаются. Они,

наверное, незаменимы, но мне кажется, что

существуют какие-то другие, очень непрямые

связи между наукой и обществом. И они

проявляются совершенно неожиданно...

Изменения в человеке происходят очень

медленно, поэтому трудно найти

убедительный для всех пример. Лично на меня

производит сильное впечатление легкость восприятия

студентами и даже школьниками основных

6

результатов специальной теории

относительности. Трудно забыть, с каким трудом

давалось ее понимание в 30-х годах людям,

которые теперь читают лекции и пишут книги об

этом! Мы не понимаем еще всех связей

между успехами науки и обществом, а значит —

не умеем оценить количественно вклад

именно литературы в научно-технический прогресс.

Одно бесспорно. Высокая наука есть тот

элемент культуры, который воспринимается

человеком через научно-популярную

литературу. И поскольку роль фундаментальных

исследований будет, безусловно, возрастать по

мере движения к коммунистическому

обществу, будет возрастать и роль научной

популяризации.

Как средства совершенствования человека, если

вернуться к вашему исходному тезису...

Да, и в этом — важное различие между

нашим временем и ушедшими веками. Два с

лишним века назад, в 1750 году, Жан Жак

Руссо ответил на вопрос Дижонской

академии: «Способствовало ли возрождение наук и

искусств очищению нравов?» — отрицательно.

Я не возьмусь утверждать, что ответ на

аналогичный вопрос о влиянии научно-техни^

ческой революции на самого человека будет

сегодня единогласно положительным. Но сам

отвечаю — да.

Судьбы людей и коллизии, которые

претерпевают научные идеи и представления,— все

это теперь теснит в литературе другие

сюжеты, а книги о знаменитых ученых становятся

для многих читателей важнее сочинений о

полководцах или политиках и даже важнее

чувствительных романов. Человек возмужал.

Он хочет разобраться не только в высоких

трагедиях любви, не только в сюжетах,

полных хорошо видимого действия, но и в том,

что состоит из действия скрытого: в мысли,

познающей мир и себя.

Страсть исследователя несет в себе не

меньше накала, чем самая высокая и сильная

любовь, а путь познания таит в себе не

меньше напряжения, чем раскрытие

хитроумнейших преступлений. Однако чтобы ощутить их

и увлечься ими, потребовался новый уровень

сознания и писателей, и читателей — уровень

нашего времени.

Первые способы посвящения в науки были,

мягко говоря, весьма беллетристичны.,. Зако-

Писатель

Борис Генрихович ВОЛОДИН,

заведующий отделом литературы

«Химии и жизни»:

Мир человека сделался шире, и наука вошла в жизнь

почти каждого.

ны мироздания яблоками падали на головы

удачливых чудаков, неизъяснимое

вдохновение подсказывало дилетанту-монаху,

разводившему для развлечения цветочки, идею

гена — и все это казалось почти достоверным.

Мифы эти рухнули уже в наше время —

когда сочинители, вслед за историками, стали

заново обращаться к подлинным

свидетельствам. Они увидели, что и тогда, в давние

годы, всегда была все та же тяжкая работа,

необходимость искать деньги, изобретать и

строить приборы, набираться

профессионализма, искать общения с коллегами,

сопоставлять свои мысли с идеями, толкущимися в

воздухе. Реальная жизнь Коперника и

Ньютона, Менделя и Пастера, Менделеева и

Павлова оказалась стократ сложнее самых ярких

сказочек.

И поэтому истинный капитал литературы о

науке и ученых — в исторической

подлинности...

7

ВЕДУЩИЕ: Подлинность — обязательная принадлежность

литературы вообще. А еще — что? Каждый скажет, что книжка должна быть

хорошей, н журнал должен быть хорошим — и каждый легко назовет

книжки и журналы, которые служа! поводом для не очень лестных

отзывов о научно-популярной литературе.

Так что же такое «хорошо»?

Мы задаем вопрос следующему собеседнику:

В чем вы видите достоинства научно-популярных изданий, которые

сам приходится читать?

Вице-президент Академии наук СССР

академик

Михаил Дмитриевич МИЛЛИОНЩИКОВ:

В том, что их делают люди, причастные к науке,

а проще — сами ученые.

Это верная, это передовая тенденция, и к

вашему журналу сказанное относится в полной

мере, хоть я и не собирался в беседе с вами

делать «Химии и жизни» комплименты. И

массовые «тонкие» журналы, и даже газеты,

рассчитанные на миллионы читателей, все чаще

привлекают в число своих авторов ученых. Это

наш стиль в печати; мне это кажется весьма

знаменательным. Считаю делом чести ученого

участвовать в работе научно-популярных

изданий.

Почему так важна для вас причастность автора к науке?

Потому что для меня, читателя, есть

непременное условие: я должен верить тому, что

читаю. Абсолютно и безоговорочно верить

каждому слову — я же не специалист в тех

вещах, о которых у вас напечатано!

Множество вещей, не относящихся прямо к

моей работе, я узнаю только из

научно-популярных журналов. Эти сведения мне не только

интересны, как и всякому читателю; они мне

нужны еще и для дела, потому что прочесть

специальную литературу по смежным

областям никто не в состоянии. Но знать, что там

делается, просто необходимо — мысль о

важности происходящего на стыках наук обще-

известна.

Имеет ли для вас значение, как статья написана? Ее

сюжетность, занимательность, нлн просто — ннтересность?

Высоко ценю научно-популярный журнал, если

читаю его с интересом. Я хочу, чтобы

взаимоотношения между мной — читателем, и

вами — автором или редактором — держались

на полном доверии. Но вы, естественно, не

можете привести мне всю цепь доказательств,

иначе получится длинно, скучно. Вы

сообщаете мне только узлы, вы их должны как-то

связать. Чем ярче это сделано, чем выше

художественные, чисто литературные

достоинства рассказа, тем больше надежды, что я

верно пойму автора, почувствую существо и

тонкости незнакомого мне дела...

ВЕДУЩИЕ: Казалось бы. просто: сведения из первых рук, да

литературные достоинства. Однако простота эта таит в себе немало сложного.

Трудно, например, требовать, чтобы каждый дельный ученый был еще и

способным литератором. Кроме того, предмет научно-популярной статьи

(не говоря уже о книжке!) часто выходит за рамки «узкой» специаль-

8

ности автора. А бывает и так: человек пишет вообще не о том, в чем он

специалист, а получается хорошо. Может быть, здесь срабатывает эффект

«свежей головы»? Ведь добросовестное изучение чего-то незнакомого уже

несет в себе возможность новой точки зрения и собственных открытий.-

Д-р Хорст РАЙНГАРДТ,

главный редактор

научно-популярного журнала «Урания»,

Германская Демократическая Республика:

Я хочу предложить подумать вот еще над чем: не

наступило ли время появиться новому

международному научно-популярному журналу для стран

социалистического содружества?

Эту идею высказал президент нашего

общества «Урания» (аналогичного вашему обществу

«Знание») профессор Э. Лейбниц. Это

должен быть журнал солидный и понятный,

журнал, который имел бы все возможности

оперативно рассказывать о достижениях науки в

братских социалистических странах, черпая

информацию из первых рук, как это делаете

вы в Москве, а я в Берлине...

Социалистическая интеграция создает

замечательные возможности не только в

политике, народном хозяйстве, науке, но и для

журналистики. Эффективность нашей работы,

успехи в пропаганде прямо зависят от того, как

будут совершенствоваться формы

сотрудничества, наша журналистская «кооперация».

ВЕДУЩИЕ: Интересное предложение, кстати,

смыкающееся с тезисом о научно-популярной литературе как

основном способе научной информации. Это просто два

подхода к одной проблеме. Идет поиск лучших

способов обмена сведениями (интересными и полезными!), и,

конечно, трудно рассчитывать, что сразу появится

универсальное решение...

А пока его нет, пока академики и младшие научные

сотрудники не поспевают читать журналы, а редакции

не поспевают печатать свежие сообщения, происходит

вот что. Кроме экспресс-бюллетеней и писем в ЖЭТФ,

кроме микрофильмов, препринтов и реферативных

фолиантов, ходит по свету скромное средство научной

информации, с которого она, собственно, и началась во

времена, может быть, еще Коперника, а может быть, и

раньше: личное письмо. («Уважаемый коллега, я рискну

занять ваше просвещенное внимание моим скромным

извещением о том, что ие далее как вчера, упаривая

раствор, в коем были смешаны две унции того-то и три

унции того-то...» И так далее, согласно классическим

образцам.)

Впрочем, и всемирный журнал, печатающий

сообщения на следующий же день, не отобьет, наверное, охоты

писать письма ученому соседу.

Еще одно.

Что до обсуждавшейся выше проблемы «кто должен

писать о науке», — то ее, по нашему глубокому

убеждению, уже нет. Лет пятнадцать — двадцать назад — была,

а сейчас нет. Она практически решена, и в дискуссиях

всплывает время от времени лишь в силу инерции.

Научно-популярную литературу должны делать (как,

кстати, и любую другую работу) профессионалы — ученые,

журналисты и писатели — те, кто это делать умеет.

Их еще просто мало, и многое держится пока — ив

журналах, и в книжных издательствах — иа энтузиастах.

Образование у них бывает разное. Чаще —

естественнонаучное или техническое, они приходят в редакцию из

институтов, из КБ и с заводов. Несколько реже —

гуманитарное. Иногда — специальное журналистское.

А вот то, что профессионалов нашего дела пока нигде

специально не готовят — это уже другой вопрос. Новая

профессия, ничего не попишешь. Когда-то ведь не было,

например, медицинских факультетов, а врачи уже

появились. Будем надеяться, что появится не только

международный научно-популярный журнал, но и вуз, где

будут учить профессионалов нашего дела.

И последнее.

Мы считаем, что на вопрос, поставленный в заглавии,

получен отрицательный ответ. Яблоко, которому можно

уподобить иаучиую журналистику, не будет поводом

раздора. Пусть же оно будет — употребим высокий

стиль — плодом мудрости, украшающим жизнь. Как и

подобает плодам с древа познания...

Чему же еще можно уподобить науку?

9

щ ^т^щ^^ j^^j^^^^ рру^Цр^^ |И(^^™

™ ™™.™ ^"™В1 Н™™ р|™ *

ЗЕМЛЯ И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ

ЖАРКО ЛИ

ЗЕМНОМУ ШАРУ?

Разбить лишь мастер может форму

Рукою мудрой в должный срок...

Но — горе, если сам из горну

Прорвется пламенный поток!

Ф. ШИЛЛЕР

Поток прорвался: электрический, газовый,

нефтяной и другие «пламенные ручьи»

растеклись по закоулкам планеты. Энергетики

стараются убедить, что тепловое воздействие

человечества на земной шар якобы ничтожно:

потребление энергии в промышленности и

быту пока в тысячи раз меньше солнечной

энергии, приходящей на Землю. Наше воздействие

будто бы равносильно подогреву свечой

огромного котла...

Но свеча греет все сильнее! Энергетической

мощи человечества достаточно, чтобы

ежегодно повышать глобальную температуру на

0,01 градуса. А это не пустяк. Географы

знают, что большие несчастья в природе

происходят от малых причин. А тут мощность

свечи прирастает так быстро, что через

сто—двести лет человечество сможет рассеивать

столько же тепла, сколько его дает нам Солнце!

(Специалисты полагают, что средний к. п. д.

энергетических установок вряд ли превысит

30%, а это означает, что 70% энергии пойдет

на подогрев окружающей среды.)

За последние 50 лет благодаря

хозяйственной деятельности людей (а может, и по

другим причинам) средняя температура на

поверхности земного шара поднялась на

градус. Это немало. Сельдь, любящая холодную

воду, начала переселяться за полярный круг.

Давным давно перекрыта

численность идеального города,

которую Платон с помощью

математики Пифагора определил

в 5040 граждан. Ныне городом

с миллионным населением никого

не удивишь. Крупные города

подобны грелке: они на два-

три градуса теплее окружающей

местности

Сардины из экваториальных вод

перекочевали в Ла-Манш. Леса в Лапландии наступают

на тундру по два-три километра за

десятилетие. Пристани на Шпицбергене, которые

раньше работали четыре месяца в году, теперь

принимают суда .семь месяцев.

Из палеогеографии известно, что когда в

Арктике становится меньше льдов, резко

падает уровень Каспия. Реки в Евразии мелеют,

туда приходит засуха и, наоборот,

повышается уровень озер в Африке. Почему-то начина-

лот быстрее расти кораллы в Тихом океане...

Эта цепочка природных процессов, вероятно,

включилась в работу и сейчас.

Отдыхаем — воду пьем,

Заседаем — воду льем.

И, выходит, без зоды

И ни туды, и ни с коды.

Песня из кинофильма

Не обошлось без воды и в нашем случае — от

водохозяйственной деятельности человечества

земному шару тоже становится жарко. Ведь

водохранилища и орошаемые поля уменьшают

альбедо — отражательную способность

планеты. И отнюдь не на малых территориях:

общая площадь водохранилищ и орошаемых

земель мирз займет примерно четыре Украины.

Вода и орошаемые поля поглощают больше

солнечных лучей, чем любая другая

естественная поверхность. Так, альбедо орошаемых

земель обычно на треть меньше альбедо

близлежащей территории. Добавочное тепло,

которое впитывают водохранилища и

орошаемые поля, подогревает приземные слои

воздуха на 0,04 градуса. Подумать только, могучая

энергетика подогревает Землю в четыре раза

слабее, чем орошаемые поля! Вот какова

сила альбедо.

Из-за таяния горных и полярных льдов

медленно, но неуклонно поднимается уровень

океана и, следовательно, площадь его

увеличивается. А это тоже изменяет альбедо

земного шара, и он поглощает еще больше

солнечного тепла.

и

И как кошмарный сон, виденьем беспощадным,

Чудовищем размеренно-громадным,

С стеклянным черепом, покрывшим шар земной,

Грядущий Город-дом являлся предо мной.

В. БРЮСОВ

Города расплываются подобно масляному

пятну. Давным-давно перекрыта численность

идеального города, которую Платон с

помощью математики Пифагора определил в 5040

граждан. Ныне городом с миллионным

населением никого не удивишь. Крупные города

подобны грелке: они на два-три градуса

теплее окружающей местности. Например,

Москва климатически переехала на юг, на

широту Курска. В городах теплее не только

потому, что в них сгрудились энергетические

мощности. Асфальт и бетонные громады зданий

пышут жаром. Они, как и орошаемые поля,

жадно впитывают солнечные лучи, которые

естественная поверхность отправила бы

обратно в космос. Полагают, что, не будь ветра,

жители промышленных центров летом могли

бы погибнуть от перегрева.

Скученность заводов и домов, машин и

людей в городах столь велика, что если бы в

некоторых промышленных центрах все жители

одновременно вышли на улицы, то случилась

бы давка из-за нехватки места. В этой давке

было бы жарко в прямом и переносном

смысле слова: каждый человек выделяет столько

тепла, сколько дает горящая стопятидесяти-

ваттная лампа накаливания. Выходит, что

мы, люди, своими телами чуть-чуть

подогреваем Землю. Но это лишь крохотная капля

в море тепла, получаемого планетой от

энергетики и искусственных поверхностей. Если

объединить все города, все автострады и все

аэродромы, то окажется, что человеком

создана асфальто-бетонная грелка размером с

Францию!

Кислород...— химиками выдуманный дух.

Говорят, без него жить невозможно.

Ерунда! Без денег жить невозможно.

А. П. ЧЕХОВ

Три с половиной миллиарда землян тратят

столько кислорода, сколько его хватило бы

для дыхания 50 миллиардов людей. И не

мудрено— автомобиль за год пожирает в своем

двигателе годовой кислородный рацион 20—30

человек. А домны, а ТЭЦ? Да что там домны,

любая газовая плита, любая спичка

уменьшает содержание кислорода в атмосфере.

В некоторых промышленных городах

Западной Европы уже всерьез подумывают о

подкачке свежего воздуха (кислорода) в

наиболее густонаселенные части. Там без этого и

впрямь жить невозможно.

Полагают, что если сжигание топлива будет

расти прежними темпами, то из-за

увеличения концентрации углекислоты в атмосфере

Земля может подогреться на один-два

градуса в ближайшие тридцать лет. Ведь чем

больше углекислоты в воздухе, тем меньше тепла,

испускаемого сушей и океанами, уходит в

мировое пространство. Углекислота, интенсивно

поглощая инфракрасные лучи, играет роль

одеяла. Чем плотнее это одеяло, тем теплее

климат.

Мы выпустили джинна из бутылки, завели

пружину гигантского механизма. Повышение

температуры стимулирует жизнедеятельность

микробов, основных поставщиков углекислого

газа, и они выделяют больше С02.

Усиливается дыхание животных и растений, и одеяло

становится еще плотнее. Нагретая атмосфера

подогревает океан и уменьшает его

поглотительную способность, и он выбрасывает в

воздух новые порции углекислоты. Процесс

может идти с нарастающим ускорением...

Гони природу в дверь, она влетит в окно.

Н. М. КАРАМЗИН

О природном равновесии, как правило,

вспоминают, когда приходит беда. В США, Индии

и Родезии совсем не предполагали, что

постройка некоторых плотин вызовет...

землетрясения. А как же иначе — подземная

энергия не может не реагировать на внешнее

воздействие, на нагрузку, которой не было

прежде.

Перегрев планеты способен развязать

невиданные силы. Таяние полярных льдов

перераспределит тяжести в масштабе всего

земного шара. Подземная энергия будет

выравнивать нагрузки, рваться наружу. Изменится

форма Земли, скорость ее вращения.

Выделится колоссальное количество энергии.

Еще страшнее необдуманные переделки

природы. Вот, например, проект В. Б. Черен-

кова, который предложил создать вокруг

Земли пылевое кольцо, чтобы оно отражало на

Землю часть солнечных лучей, проходящих

мимо. Благодаря кольцу ночная освещенность

поднимется до 540 люксов — в 11 раз больше,

чем нужно для чтения газеты. «Исчезнет

тундра», — радуется автор проекта.

При современной технике проект не

кажется фантастическим. Но вместо пользы его

осуществление принесло бы вред. Во-первых,

добавочная порция солнечных лучей еще бо-

12

лее подогреет Землю. А во-вторых,

непрерывный свет вызовет гибель лесных и садовых

пород. Деревьям, как и людям, нужен отдых,

нужен темновой период. Непрерывный свет

нарушит приспособительные свойства

животных: изменятся перелеты птиц, зимняя спячка

и бог знает что еще.

А вот другая, вроде привлекательная, идея;

растопить льды в Арктике. Для этого

предлагают употребить и водородные бомбы, и

темные порошки, которыми на лето следует

зачернить лед, или поселить на льдинах холо-

долюбивые водоросли, что тоже увеличит

поглощение солнечной радиации. Можно

покрыть свободную от льдов водную

поверхность мономолекулярной пленкой. Тогда

Арктика прекратит расходовать тепло на

испарение и подогреется. В общем, проектов хватает.

Но благие намерения могут привести и к

катастрофе. Запасы холода в полярных

районах нужно тщательно сохранять: планете и

так жарко. К тому же если растают льды

Антарктиды и Гренландии, то океан зальет

низменные побережья. Утонут портовые

города, часть Западно-Сибирской низменности...

Даже если упадет небо,

найдется дыра, в которую

можно будет пролезть.

Восточная пословица

К счастью, не все столь мрачно, как может

показаться из предыдущего. У природы пока

больше сил, чем у человека, и она идет нам

на выручку: в самое последнее время

наметилась тенденция к естественному похолоданию

климата. Несмотря на все наши старания, на

Земле стало чуть прохладнее. Не удивляйтесь,

дело обстоит именно так. Вот объяснение: мы

в этом веке подогрели Землю на один градус,

а природа за последнее десятилетие взяла да

и охладила ее почти на 0,5 градуса. Так что

сейчас стало немного прохладнее, но все-таки

на 0,5 градуса-жарче, чем в прошлом

столетии.

Чем вызван такой поступок природы — не

ясно. Может, на это есть космические

причины или какие-то, еще не познанные нами,

планетарные процессы. Правда, раздаются

одинокие голоса о том, что похолодание можно

объяснить загрязнением атмосферы

промышленными выбросами и пылью, которые не

только стимулируют образование облаков, но

и рассеивают солнечные лучи, не дают им

добраться до почвы. Ну, а если естественные

процессы завтра начнут работать в унисон с

энергетикой? Станет очень жарко. Такой ход

вещей давно беспокоит ученых. Например,

академик А. А. Благонравов предложил

размещать энергетические установки не на

Земле, а в космосе. Другие специалисты считают,

что для того, чтобы стабилизировать климат,

лучше отводить тепло с Земли в космос. Они

говорят, что это позволит осуществить

дешевая термоядерная энергия. Парадокс — нам

нужна будет энергия для отвода тепла —

энергии же!

С. СТАРИКОВИЧ

КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ

ЧТО НОВОГО В АТМОСФЕРЕ?

Известно из учебников, что

показатель концентрации водородных

ионов в нейтральной воде

равен 7. По наблюдениям же

норвежского института атмосферы (о

них сообщил журнал «Bild der

Wissenschaft», 1972, № 7), в

1958 году величина рН дождевых

вод была в Норвегии равна 5, а

теперь опустилась в среднем до 4.

Иногда наблюдаются даже

значения 3,3—3,7.

Занявшись подсчетами,

сотрудники института определили, что в

южной Скандинавии на каждый

квадратный метр поверхности

выпадает за год примерно грамм

серной кислоты — главной кислой

примеси дождевой воды. Но

бывает и так, что после одного

дождя или снегопада сразу

прибавляется 0,1—0,2 грамма серной

кислоты на квадратный метр...

Серная кислота берется,

естественно, не из воздуха, а

получается очень простым образом: в

результате присоединения

молекулы воды к молекуле серного

ангидрида, получившейся в свою

очередь из молекулы сернистого

ангидрида, который валит из труб

заводов и электростанций.

Метеорологи утверждают, что облака,

из которых идет дождь или снег

с серной кислотой, приходят чаще

всего из континентальной Европы

и Англии. Они образуются над

промышленными районами, где

топливо, содержащее серу,

сжигается в огромных количествах.

Повышением кислотности

осадков объясняют гибель рыб в

некоторых озерах Норвегии, куда

сточные воды вообще не

поступают. В частности, известно, что при

рН меньше 5 не оплодотворяется

икра лосося, а при 4,7 гибнут

икринки форели...

В. СЕРГЕЕВ

13

И ХИМИЯ —И ЖИЗНЬ!

ЧИСТОЕ ТОПЛИВО-

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

О проблемах и перспективах

развития энергохимии

рассказывает

член-корреспондент АН СССР

3. Ф. ЧУХАНОВ

В НАШИ ДНИ, создавая новую машину,

агрегат, установку, применяя новое

химическое * соединение, ученые и инженеры

вынуждены думать не только о максимальной

эффективности новинки, но йотом, как повлияет

она на окружающую среду. Вот почему

сейчас, когда энергетики задумываются над

прогнозами развития отрасли на десять и

двадцать лет вперед, все чаще и чаще

повторяется в печати и научных докладах новый

технический термин — «чистое топливо».

До последнего времени наиболее опасными

продуктами сгорания топлива считались зола,

канцерогенные вещества и сернистый газ,

уничтожающий растительность далеко вокруг

тепловых электростанций. Во многих

промышленных районах содержание в воздухе

сернистого ангидрида, этой главной

составляющей смога, настолько велико, что

угрожает здоровью людей. Уголь и нефть

большинства наших месторождений содержат

серу; на тепловых станциях мы вынуждены

сжигать сернистые угли и сернистые мазуты.

Вот почему в борьбе за чистое топливо

проблему серы многие считают проблемой номер

один *.

* Созданный советскими учеными энергохимический

комплекс для сжигания высокосернистых мазутов

описан в статье «Топливо, которое сжигают дважды»,

опубликованной в № 2 «Химии и жизни» за 1971 г.—

Ред.

К сожалению, эта проблема не

единственная. Теплоэнергетики непрерывно

увеличивают мощности агрегатов, энергоблоков и

электростанций. И температура сгорания топлива

в топках мощных котлов достигает сейчас

порой 1700—2000° С. При такой температуре

азот воздуха перестает быть инертным: он

окисляется, и образовавшиеся окислы азота

в заметных концентрациях (около 0,1%)

вместе с дымом попадают в атмосферу. Если же

учесть, что окислы азота чрезвычайно

ядовиты (они в 6—7 раз токсичнее сернистого

газа), то у нас есть все основания уже сейчас

считать проблему окиси азота не менее

грозной, чем проблема серы.

Конечно, если не увеличивать мощности

энергоблоков или пойти на снижение

температуры в топке, возвращая часть холодных

дымовых газов в топку с воздушным дутьем,

можно снизить выброс азотистых соединений.

Но ведь это паллиатив. Теплоэнергетикам

придется в этом случае пойти на снижение

эффективности энергоустановок. В масштабах

страны такая мера обернется огромным

убытком.

В общем, положение достаточно серьезно.

«Одно из двух: или люди сделают так, чтобы

в воздухе стало меньше дыма, или дым

сделает так, что на Земле станет меньше людей».

Так довольно точно, хотя и несколько

мрачновато, охарактеризовал ситуацию

американский ученый Л. Дж. Баттан в книге

«Загрязненное небо».

В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ особое

значение приобретает новый технологический

принцип—принцип энерготехнологии:

рационального комбинирования энергетических и

промышленных производств с максимально

возможной экономией энергии, расходуемых

материалов и веществ. В тепловой энергетике

такой подход поможет распутать самые

запутанные узлы. Если десятки миллионов тонн

мазута, которые ежегодно сгорают в топках,

подвергнуть предварительному пиролизу

(термическому разложению без доступа воздуха),

то народное хозяйство получит дополнительно

сотни тысяч тонн бензина, бензола, водорода,

этилена, нафталина, серы и других ценных

веществ, а главное, то самое чистое топливо,

без которого теперь немыслим чистый воздух

в городах.

Перейдем к энергетическим углям. Хотя в

топливном балансе страны нефть и газ играют

все более и более важную роль, уголь

по-прежнему остается хлебом индустрии. Такое

положение, по-видимому, сохранится и впредь:

мировые запасы нефти и газа, вместе взятые,

примерно в шесть раз меньше запасов угля.

Пиролизом на энергохимической установке

из угля, торфа, сланцев можно получить

летучие органические вещества и коксик —

топливо для черной металлургии и

теплоэнергетики. Минеральные остатки сгорания угля —

попросту зола — содержат в большом

количестве окись кальция. Если к золе, оставшейся

после пиролиза угля, добавить известняк,

получится отличный цементный клинкер,

дешевый и по качеству не уступающий

портландцементу. Зола углей некоторых

месторождений содержит до 30% окиси алюминия. Ее

можно использовать в качестве сырья

алюминиевой промышленности.

Энерготехнология благодаря комплексной

переработке топлива в несколько раз

увеличивает к. п. д. его использования в

промышленности. И, что не менее важно, описанные здесь

энергохимические процессы могут протекать

в условиях, резко снижающих образование

окислов азота.

ЭНЕРГОХИМИЯ приобретает

исключительное значение для освоения Канско-Ачинского

угольного бассейна. Запасов этого

богатейшего месторождения хватило бы нашей стране

на сотни лет. Оно расположено в

исключительно удобном месте — вдоль

Транссибирской магистрали. В здешнем угле мало серы,

его зольность всего 7—10%. Залегает уголь

близко к поверхности, и его добыча обходится

в несколько раз дешевле, чем в других

бассейнах, в два-четыре раза дешевле даже, чем

добыча природного газа.

Однако есть одна очень серьезная

трудность: в канско-ачинском угле чрезвычайно

много (до 40%) воды. Если перевозить сырой

уголь к энергетическим центрам Европейской

части СССР, то железнодорожные составы

будут почти наполовину загружены водой, что,

понятно, крайне нерентабельно. Именно это

тормозит развитие бассейна.

В принципе, есть несколько решений.

Можно, например, построить непосредственно на

месторождении мощные тепловые

электростанции и передавать электроэнергию в Центр.

Но для этого придется протянуть мощнейшие

линии электропередач, что обойдется не

дешевле строительства железной дороги.

Сейчас многие специалисты пришли к

выводу, что самый дешевый вариант — построить

в бассейне несколько энерготехнологических

комбинатов и получать из канско-ачинского

угля коксик, коксовые брикеты, смоляной

электродный кокс, газ, фенол, бензол. И сно-

15

ва возникли транспортные проблемы. Если

перевозить коксик по железной дороге, цена

электроэнергии, которая будет получена на

электростанциях Европейской части СССР из

сибирского топлива, резко возрастет.

Итак, как переправить коксик в Центр?

Наиболее эффективный вид транспорта —

трубопроводы. И уголь, и кокс, смешав их с

водой и превратив в пульпу, можно

перекачивать на большие расстояния. Но тогда коксик

прибудет на место потребления мокрым.

Есть возможность транспортировать коксик,

полученный из канско-ачинских углей, по

трубопроводам в специальных контейнерах.

Гидротранспорт, по предварительным расчетам,

самый дешевый. На основе энерготехнологни

и транспортировки ее продуктов по

трубопроводам можно уже в ближайшем будущем

начать в крупных масштабах осваивать

богатейший угольный бассейн так, чтобы к 2000 году

добывать здесь не менее миллиарда тонн угля.

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОННЫ СТАЛИ

необходимо, по теоретическим расчетам, менее

трети тонны условного топлива. В

действительности же мы сжигаем 1,5—2 тонны

дорогого кокса. А запасы коксующегося угля

весьма ограничены. Почему же в черной

металлургии расход топлива в 5—6 раз больше

расчетного? Ответ совершенно однозначен:

трата тепловой энергии на всех стадиях

производства металла на удивление неэкономна.

Когда готовят агломерат, расходуют

большое количество тепла только для того, чтобы

разогреть и спечь руду. Потом агломерат

остывает, и тепло улетает в атмосферу. То

же — в производстве кокса.

Да и в любом звене длинной цепочки

производства стали мы щедро разбрасываем

тепловую энергию: и в домне, и в мартене,

и даже на прокатном стане, где под грохот и

лязг снует раскаленная оранжевая глыба

металла. Проходя между валками прокатного

стана, она деформируется и становится

рельсом, швеллером или двутавровой балкой и в

то же время охлаждается от 800—1000° С до

комнатной температуры. Это значит, что вся

тепловая энергия уходит в воздух или в

охлаждающую воду. Естественно, что при таком

подходе металлургия не в состоянии обойтись

той третью тонны условного топлива, которой

в принципе вполне достаточно для получения

тонны стали.

Энергометаллургия предлагает другую

схему получения металла — в

высокотемпературном факеле. В специальную камеру сгорания

подается руда. Сюда же вдувается

измельченное топливо Причем уголь предварительно

подвергают пиролизу. В факеле происходит

плавка руды, завершается восстановление

железа из:окиси, а затем расплав поступает

в ванну для рафинирования, где удаляют

посторонние примеси и добавляют легирующие

присадки. Тепловая энергия при этом

расходуется рационально, а уходящие из факела

горячие газы можно использовать для

нагревания и предварительного восстановления

руды и топлива, для производства

электроэнергии. В результате и металл, и электричество

оказываются дешевле полученных

традиционными способами, а главное, снимается

труднейшая проблема дорогого кокса и

дефицитных коксующихся углей.

МОЖНО НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, что в

ближайшие десятилетия столбовой дорогой развития

и тепловой энергетики, и энергоемких

отраслей промышленности станет энерготехнология.

Ибо она в наибольшей степени удовлетворяет

главным требованиям современной индустрии:

комплексная переработка сырья, дешевый

продукт, дешевая энергия, чистый воздух.

Записал Л. ЛИФШИЦ

16

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ:

НОВЫЕ ИДЕИ

УТС можно осуществить, использовав излучение мощных

лазеров и для нагрева, и для сжатия вещества.

Основной идеей, предложенной для решения проблемы

управляемого термоядерного синтеза (УТС), была идея

удерживать горячую плазму магнитным полем. За

20 лет упорной работы удалось увеличить время

удержания плазмы в магнитных ловушках в несколько

десятков тысяч раз. Однако это время еще в сто раз

меньше необходимого, а температуру плазмы надо

поднять на целый порядок, чтобы осуществить УТС.

Лазерная техника открыла совершенно новый подход

к этой проблеме. Фокусируя свет лазера, можно

нагреть вещество до необходимой температуры, 108°К,

за миллиардные доли секунды. Если нагретого

вещества будет достаточно много, то УТС успеет начаться

прежде, чем нагретое вещество разлетится. Разлету

вещества препятствует сила инерции. Поэтому такой

метод удержания плазмы получил название

инерционного удержания.

Расчеты показывают, что для запуска УТС по методу

инерционного удержания необходимы лазеры

примерно в тысячу раз более мощные, чем существуют

сегодня.

В последнее время сразу в нескольких странах была

выдвинута идея, реализация которой позволит резко

снизить пороговую мощность лазера. Речь идет о том,

что если бы удалось сжать смесь дейтерия и трития

до плотности, с которой водород сжат, например, в

недрах Солнца (давление около ста миллиардов

атмосфер), то мощность лазера, поджигающего УТС в

такой смеси, снизилась бы до величины, реальной уже

в наши дни.

Но можно ли создать такое давление?

Механические прессы и химические взрывчатые

вещества позволяют получать давления около миллиона

атмосфер. Кумулятивный эффект — когда струи

вещества, разогнанные взрывом, сталкиваются в одной

точке—увеличивает давление при взрыве до нескольких

десятков миллионов атмосфер. Еще больше давление

при кумулятивном сжатии полой сферы. Но все это

безнадежно мало по сравнению со ста миллиардами

атмосфер...

А нельзя ли использовать для сжатия вещества сам

лазер? При фокусировке луча самых мощных лазеров

давление света на вещество достигает ста миллионов

атмосфер. Но это еще не все. За счет реактивной силы,

возникающей при испарении верхних слоев вещества,

давление возрастает еще в сотни раз, достигая

десятков миллиардов атмосфер. Теперь достаточно выиграть

(например, кумуляцией) еще несколько десятков раз,

и необходимое давление будет достигнуто.

Итак, вот суть новой идеи: управляемую

термоядерную реакцию можно осуществить, использовав

излучение мощных лазеров не только для нагрева, но и для

сжатия вещества. Чтобы веществу некуда было податься

из зоны фокуса, сжатие должно быть всесторонним.

Например, полый шарик из смеси дейтерия и трития

надо облучать одновременно со всех сторон.

Чтобы затраты энергии на сжатие вещества были

минимальными, давление, а значит, и мощность

лазера необходимо изменять во времени. Мощность лазера

должна с большой точностью следовать заранее

рассчитанной закономерности. Это значит, что потребуется

специальное устройство для регулировки излучения.

Еще одно трудновыполнимое требование состоит

в том, что давление со всех сторон сферы должно быть

одинаковым с точностью до нескольких процентов.

Помочь тут может отчасти выравнивание давления

в газовой оболочке, которая образуется при испарении

внешних слоев сферы.

Разумеется, на пути к осуществлению новой идеи

есть еще немало и других трудностей. Например,

коэффициент полезного действия мощных лазеров пока

слишком мал, так что если будут успешно преодолены

все остальные препятствия, то для того чтобы

термоядерный реактор дал положительный выход энергии,

потребуется затратить немало усилий для повышения

к. п. д. лазеров.

Во что выльются эти новые поиски, сказать трудно

Ясно лишь, что они расширяют фронт наступления на

самую грандиозную и сложную задачу современной

физики.

Кандидат физико-математических наук

Г. С. ВОРОНОВ

2 Химия и Жизнь, N& 4

17

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

кандидат физике ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС,

математических наук ^^.^^м..-—■-■-^ ..._.._._.. . ~ .-—.

а в кессених СОКРАЩЕННО НАЗЫВАЕМЫЙ ЯМР

Химиюг-органики должны знать строение

веществ, с которыми они работают, то есть

взаимное расположение атомов в молекулах.

Примерно до середины нынешнего века

строение устанавливалось чисто химическим путем,

что отнимало у исследователей большую

часть рабочего времени; теперь же, с

появлением различных физических методов

структурного анализа, эта работа стала требовать все

меньших усилий. Один из таких методов,

завоевавший в современной лабораторной

практике широчайшее признание, носит название

ядерного магнитного резонанса, или

сокращенно ЯМР.

ПРИДУМАЕМ ЯМР САМИ

Допустим, что мы ничего не знаем о ЯМР,

а просто решили придумать какой-нибудь

универсальный метод определения взаимного

расположения атомов в молекуле. Мы бы

наверняка получили недурную оценку своей

смекалке, если бы обратили внимание на атомные

ядра и заключили, что, узнав их взаимное

расположение, мы тем самым узнаем и взаимное

расположение атомов.

Но какое физическое свойство атомных ядер

могло бы служить источником нужной

информации? Вспомним, что ядра атомов, как

и электроны, могут иметь собственный

магнитный момент, заставляющий их определенным

образом ориентироваться во внешнем

магнитном поле — вдоль него, против него или под

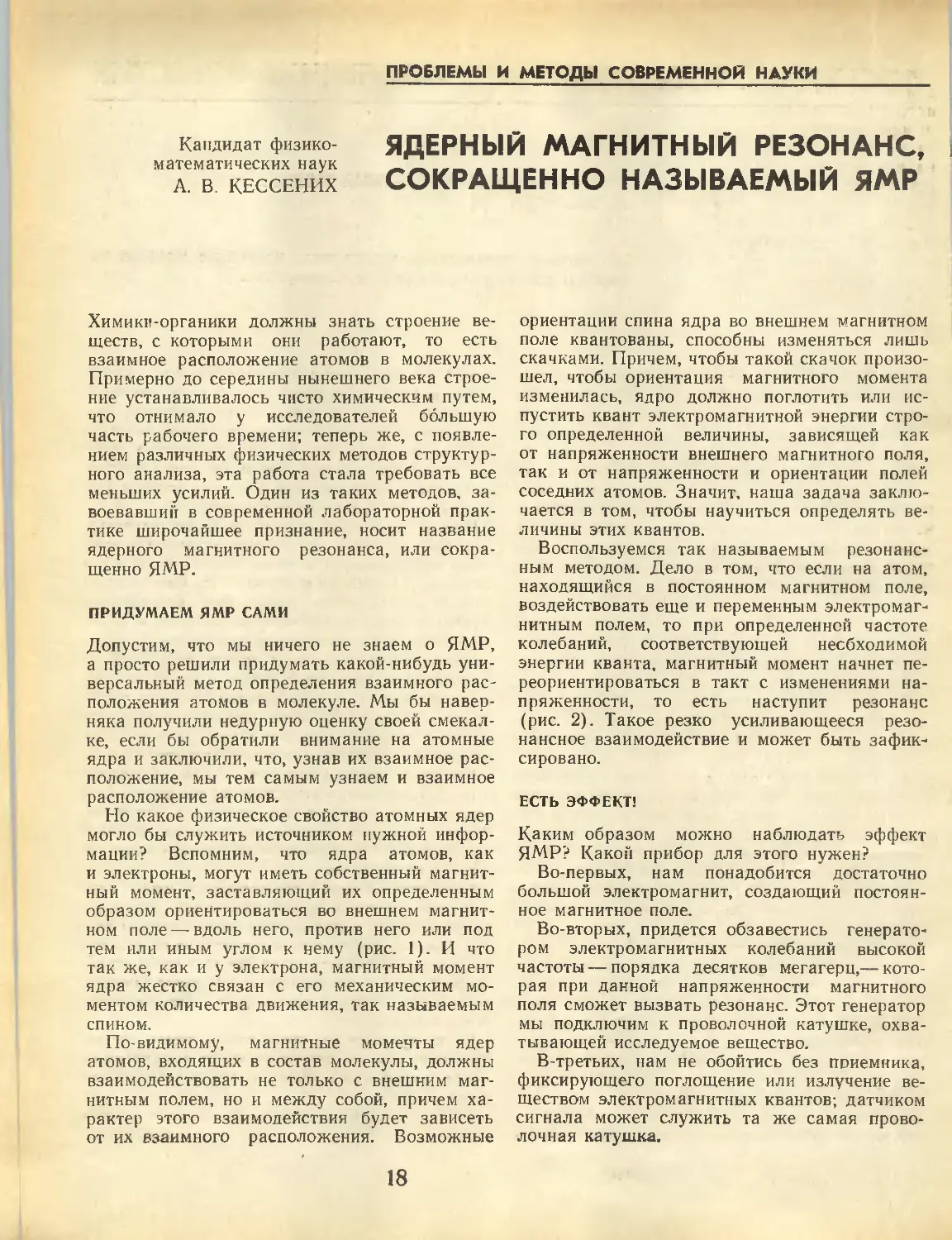

тем или иным углом к нему (рис. 1). И что

так же, как и у электрона, магнитный момент

ядра жестко связан с его механическим

моментом количества движения, так называемым

спином.

По-видимому, магнитные моменты ядер

атомов, входящих в состав молекулы, должны

взаимодействовать не только с внешним

магнитным полем, но и между собой, причем

характер этого взаимодействия будет зависеть

от их взаимного расположения. Возможные

ориентации спина ядра во внешнем магнитном

поле квантованы, способны изменяться лишь

скачками. Причем, чтобы такой скачок

произошел, чтобы ориентация магнитного момента

изменилась, ядро должно поглотить или

испустить квант электромагнитной энергии

строго определенной величины, зависящей как

от напряженности внешнего магнитного поля,

так и от напряженности и ориентации полей

соседних атомов. Значит, наша задача

заключается в том, чтобы научиться определять

величины этих квантов.

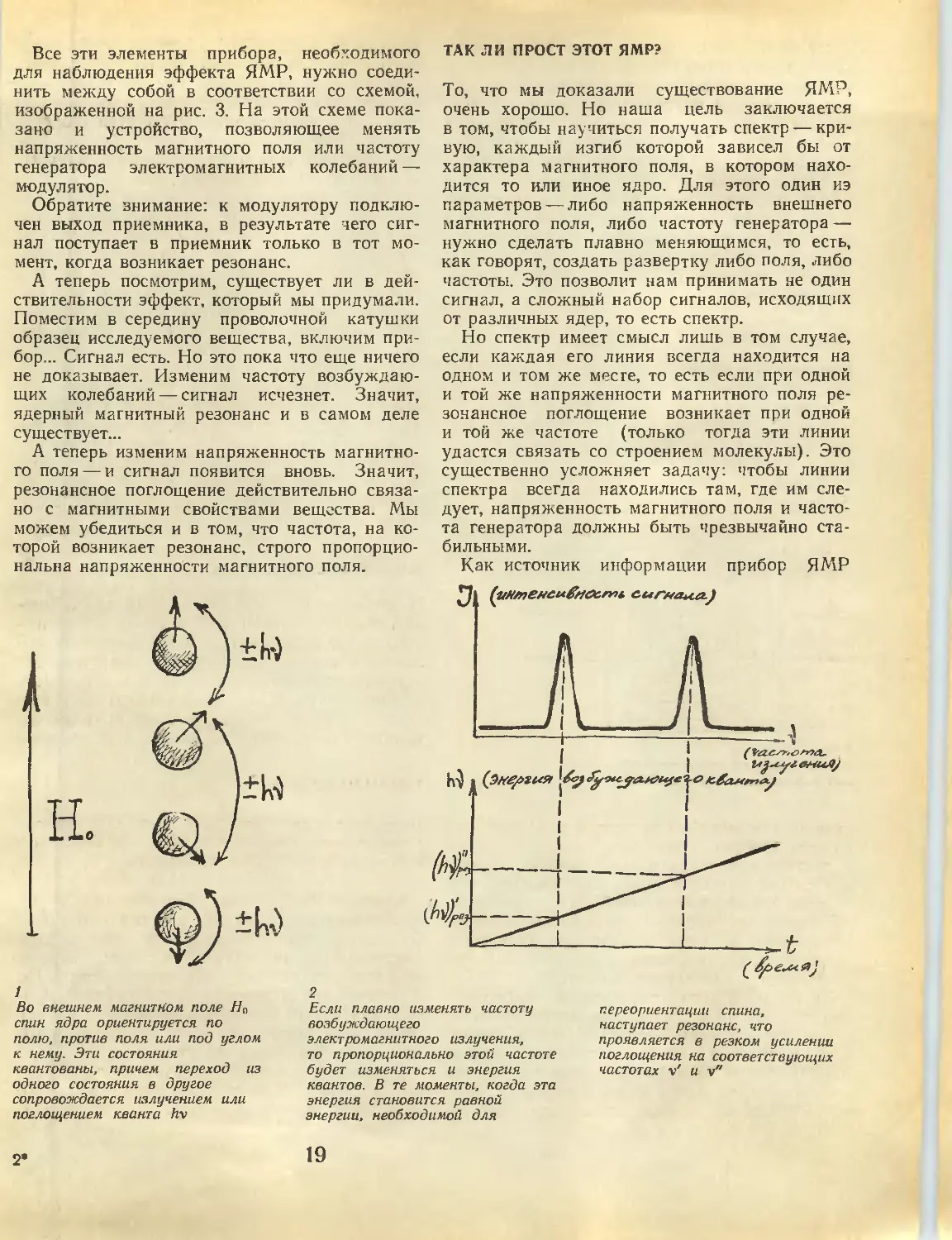

Воспользуемся так называемым

резонансным методом. Дело в том, что если на атом,

находящийся в постоянном магнитном поле,

воздействовать еще и переменным

электромагнитным полем, то при определенной частоте

колебаний, соответствующей необходимой

энергии кванта, магнитный мохмент начнет

переориентироваться в такт с изменениями

напряженности, то есть наступит резонанс

(рис. 2). Такое резко усиливающееся

резонансное взаимодействие и может быть

зафиксировано.

ЕСТЬ ЭФФЕКТ!

Каким образом можно наблюдать эффект

ЯМР? Какой прибор для этого нужен?

Во-первых, нам понадобится достаточно

большой электромагнит, создающий

постоянное магнитное поле.

Во-вторых, придется обзавестись

генератором электромагнитных колебаний высокой

частоты — порядка десятков мегагерц,—

которая при данной напряженности магнитного

поля сможет вызвать резонанс. Этот генератор

мы подключим к проволочной катушке,

охватывающей исследуемое вещество.

В-третьих, нам не обойтись без приемника,

фиксирующего поглощение или излучение

веществом электромагнитных квантов; датчиком

сигнала может служить та же самая

проволочная катушка.

18

Все эти элементы прибора, необходимого

для наблюдения эффекта ЯМР, нужно

соединить между собой в соответствии со схемой,

изображенной на рис. 3. На этой схеме

показано и устройство, позволяющее менять

напряженность магнитного поля или частоту

генератора электромагнитных колебаний —

модулятор.

Обратите знимание: к модулятору

подключен выход приемника, в результате чего

сигнал поступает в приемник только в тот

момент, когда возникает резонанс.

А теперь посмотрим, существует ли в

действительности эффект, который мы придумали.

Поместим в середину проволочной катушки

образец исследуемого вещества, включим

прибор... Сигнал есть. Но это пока что еще ничего

не доказывает. Изменим частоту

возбуждающих колебаний — сигнал исчезнет. Значит,

ядерный магнитный резонанс и в самом деле

существует...

А теперь изменим напряженность

магнитного поля — и сигнал появится вновь. Значит,

резонансное поглощение действительно

связано с магнитными свойствами вещества. Мы

можем убедиться и в том, что частота, на

которой возникает резонанс, строго

пропорциональна напряженности магнитного поля.

ТАК ЛИ ПРОСТ ЭТОТ ЯМР?

D

1

н.

То, что мы доказали существование ЯМ

очень хорошо. Но наша цель заключается

в том, чтобы научиться получать спектр —

кривую, каждый изгиб которой зависел бы от

характера магнитного поля, в котором

находится то или иное ядро. Для этого один иэ

параметров — либо напряженность внешнего

магнитного поля, либо частоту генератора —

нужно сделать плавно меняющимся, то есть,

как говорят, создать развертку либо поля, либо

частоты. Это позволит нам принимать не один

сигнал, а сложный набор сигналов, исходящих

от различных ядер, то есть спектр.

Но спектр имеет смысл лишь в том случае,

если каждая его линия всегда находится на

одном и том же месте, то есть если при одной

и той же напряженности магнитного поля

резонансное поглощение возникает при одной

и той же частоте (только тогда эти линии

удастся связать со строением молекулы). Это

существенно усложняет задачу: чтобы линии

спектра всегда находились там, где им

следует, напряженность магнитного поля и

частота генератора должны быть чрезвычайно

стабильными.

Как источник информации прибор ЯМР

Hi (itftjneHCu&tGcwi сигмгыа*)

1

Во внешнем магнитном поле Н0

спин ядра ориентируется по

полю, против поля или под углом

к нему. Эти состояния

квантованы, причем переход из

одного состояния в другое

сопровождается излучением или

поглощением кванта hv

Если плавно изменять частоту

возбуждающего

электромагнитного излучения,

то пропорционально этой частоте

будет изменяться и энергия

квантов. В те моменты, когда эта

энергия становится равной

энергии, необходимой для

переориентации спина,

наступает резонанс, что

проявляется в резком усилении

поглощения на соответствующих

частотах V и \"

2*

19

будет иметь смысл только в том случае, если

каждый его сигнал отделен от другого «зоной

молчания»: чем выше разрешающая сила, тем

больше деталей внутримолекулярного

строения мы сможем разглядеть. А разрешающая

сила прибора ЯМР существенно зависит от

однородности внешнего магнитного поля. Если

в разных частях образца, представляющего

собой цилиндр диаметром 4 мм и длиной

30 мм, магнитное поле будет отличаться

только на 0,01%, то вместо сложного набора

сигналов мы получим один сплошной мазок,

который не позволит нам ничего узнать о

строении молекулы.

ЧЕМУ СЛЕДУЕТ УДИВЛЯТЬСЯ

Удивляться следует тому, что спектр ЯМР

все-таки удается наблюдать.

Высочайшие требования к стабильности

генератора и однородности магнитного поля —

это еще далеко не все. Энергия квантов маг-

/7pl4£W& —» HH^hjl

*UOJZM4C**7

^иаъкит

Принципиальная схема прибора

для наблюдения эффекта ЯМР

энергия их выше. Под действием

возбуждающего поля 100001 ядро поглотит энергию,

а 99 999 ядер ее излучат. Так что суммарный

эффект будет соответствовать поглощению

всего двух квантов на 200 000 ядер. То есть

прибор ЯМР, вдобавок ко всему прочему,

должен обладать еще и фантастической

чувствительностью и избирательностью...

Столкнувшись с такими затруднениями, не

захотите ли вы сказать, что лучше бы было

этот ЯМР не придумывать? Надо заметить,

что лет сорок назад рассуждения о

невозможности ЯМР встречались разве что реже, чем

рассуждения о невозможности цепной реакции

деления атомных ядер. А впервые эффект

ЯМР наблюдали в 1946 году две группы

ученых, возглавляемые Ф. Блохом и Е. Перселом.

И, наконец, последнее. Рассказывают, будто

некий сельский священник, узнав о цене

черной икры, которой только что отдал должное,

воскликнул: «И стоит того!». То же самое

говорят и химики, когда дело доходит до

покупки современного спектрометра ЯМР. Да,

дорога информация, получаемая с его помощью, но

именно ее-то химики и норовят черпать

большими ложками.

СПЕКТР! СПЕКТР! СПЕКТР!

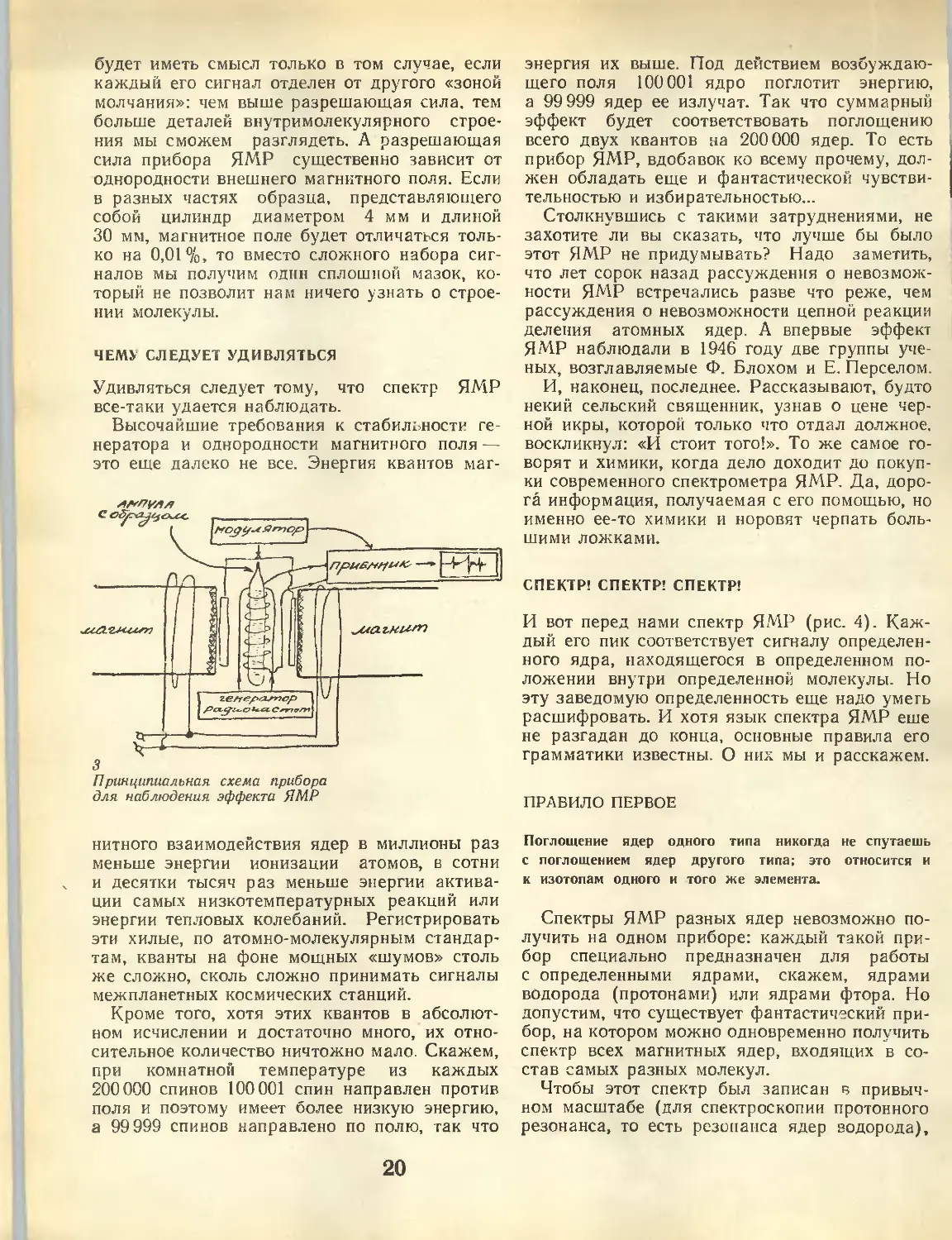

И вот перед нами спектр ЯМР (рис. 4).

Каждый его пик соответствует сигналу

определенного ядра, находящегося в определенном

положении внутри определенной молекулы. Но

эту заведомую определенность еще надо умегь

расшифровать. И хотя язык спектра ЯМР еше

не разгадан до конца, основные правила его

грамматики известны. О них мы и расскажем.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ

нитного взаимодействия ядер в миллионы раз

меньше энергии ионизации атомов, в сотни

и десятки тысяч раз меньше энергии

активации самых низкотемпературных реакций или

энергии тепловых колебаний. Регистрировать

эти хилые, по атомно-молекулярным

стандартам, кванты на фоне мощных «шумов» столь

же сложно, сколь сложно принимать сигналы

межпланетных космических станций.

Кроме того, хотя этих квантов в

абсолютном исчислении и достаточно много, их

относительное количество ничтожно мало. Скажем,

при комнатной температуре из каждых

200000 спинов 100001 спин направлен против

поля и поэтому имеет более низкую энергию,

а 99 999 спинов направлено по полю, так что

Поглощение ядер одного типа никогда не спутаешь

с поглощением ядер другого типа; это относится и

к изотопам одного и того же элемента.

Спектры ЯМР разных ядер невозможно

получить на одном приборе: каждый такой

прибор специально предназначен для работы

с определенными ядрами, скажем, ядрами

водорода (протонами) или ядрами фтора. Но

допустим, что существует фантастический

прибор, на котором можно одновременно получить

спектр всех магнитных ядер, входящих в

состав самых разных молекул.

Чтобы этот спектр был записан в

привычном масштабе (для спектроскопии протонного

резонанса, то есть резонанса ядер водорода),

20

но в то же время включал в себя ч спектры

всех других ядер, его пришлось бы растянуть

примерно на 100 километров, скажем, от

Москвы до города Обнинска.

В конце этой гигантской ленты (скорее

всего на последнем полуметре) красовались бы

линии протонов; где-то на 94-м километре от

Москвы появились бы линии ядер фтора, заняв

расстояние, равное промежутку между двумя

телеграфными столбами; где-то в районе Апре-

левки мы натолкнулись бы на линии фосфора;

под Внуковым — на линии изотопа углерода;

близ самой Москвы — на линии азота...

Сколько бы разнообразных ядер мы ни ввели в

образец, большая часть ленты останется пустой!

ПРАВИЛО ВТОРОЕ

частотами ЯМР разных ядер сдвиг: это так

называемый химический сдвиг. Его

относительная величина, как говорится в правиле,

определяется окружением ядра, а

абсолютная величина пропорциональна силе внешнего

поля.

Приборы с разным полем дают одинаковые

относительные сдвиги (их и измеряют в долях

внешнего поля, а именно в миллионных

долях), абсолютные величины которых

возрастают с ростом напряженности поля.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ

Суммарная интенсивность сигнала (линии, группы

линий) ЯМР пропорциональна числу ядер, поглощение

которых эту линию (группу линий) образует.

Относительные расстояния между основными

группами линий в спектре ЯМР определяются свойствами

атомов и молекулы, к которой они принадлежат, в то

время как абсолютные расстояния пропорциональны

силе (напряженности) внешнего магнитного поля.

Для разных частей молекулы поля,

действующие на ядра, различны и создают между

Вместе со вторым правилом это правило

приводит к простому толкованию спектра:

число линий равно числу различных

положений ядер (атомов) в молекуле, а

интенсивность каждой линии соответствует числу ядер,

находящихся в одинаковых положениях в

молекуле, так называемых эквивалентных ядер.

Вглядимся теперь в каждую из групп

линий, наблюдаемых в спектре. Оказывается,

каждая из них имеет определенную структуру,

распадается на ряд одиночных линий

разной интенсивности. Иногда линий оказывается

так много, что они сливаются в сплошную

полосу.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ

Вторичные магнитные поля, возбуждаемые в

электронных оболочках магнитными моментами любой пары

ядер, ведут к взаимному расщеплению линий, а

величина этого расщепления определяется так называемой

константой спин-спинового взаимодействия.

- Д;«^й«*#елм**.' сЭ£(* * (?-"

*ja**xj

Jy~ Величина этой константы зависит от харак-

■£-g тера системы связей между атомами, которым

0 принадлежат взаимодействующие ядра.

4

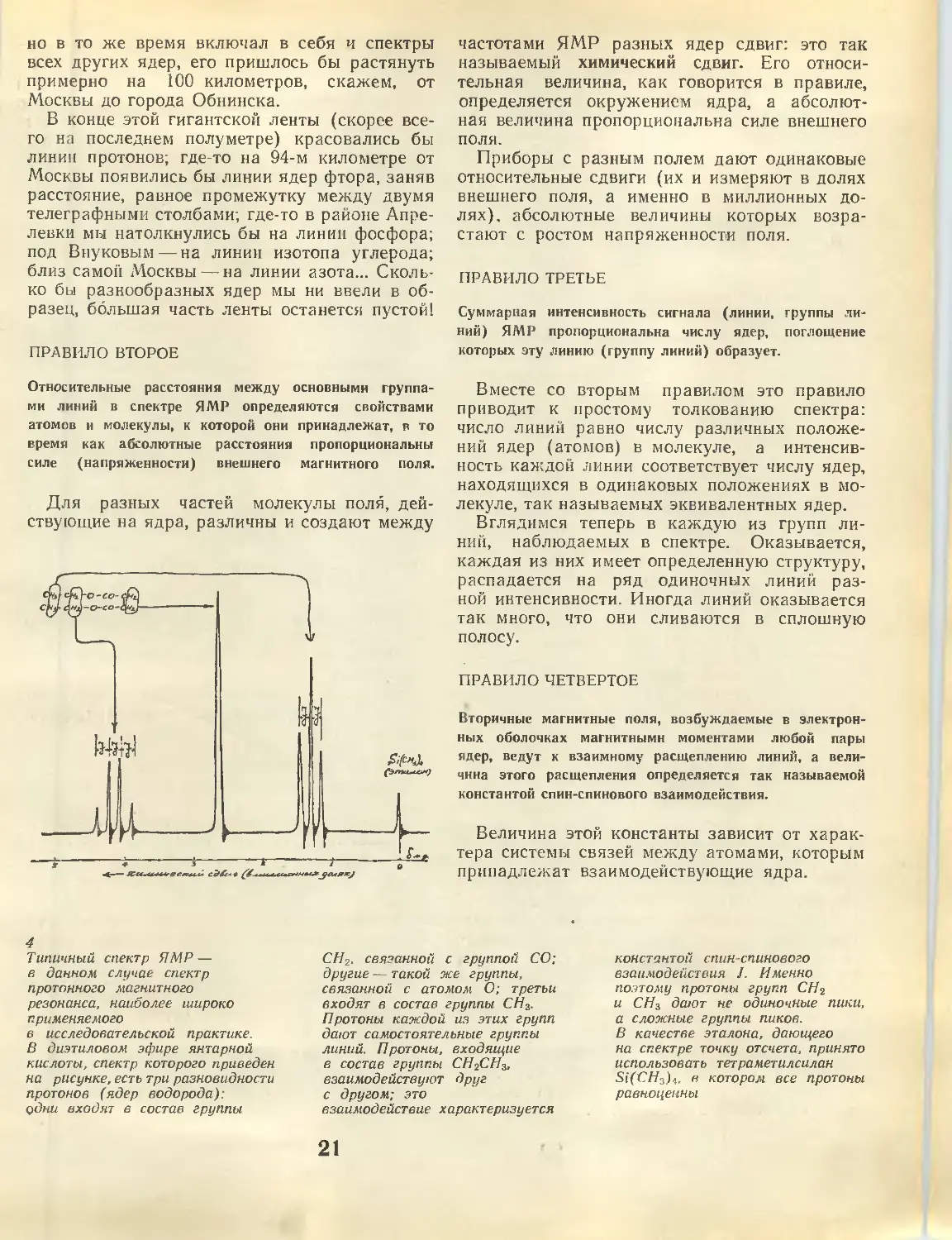

Типичный спектр ЯМР —

в данном случае спектр

протонного магнитного

резонанса, наиболее широко

применяемого

в исследовательской практике.

В диэтилоеом эфире янтарной

кислоты, спектр которого приведен

на рисунке, есть три разновидности

протонов (ядер водорода):

одни входят в состав группы

СН2. связанной с группой СО;

другие — такой же группы,

связанной с атомом О; третьи

входят в состав группы СН3.

Протоны каждой из этих групп

дают самостоятельные группы

линий. Протоны, входящие

в состав группы СН2СН3,

взаимодействуют друг

с другом; это

взаимодействие характеризуется

константой спин-спинового

взаимодействия J. Именно

поэтому протоны групп СН2

и СН3 дают не одиночные пики,

а сложные группы пиков.

В качестве эталона, дающего

на спектре точку отсчета, принято

использовать тетраметилсилан

51(€Н3)Л, в котором все протоны

равноценны

21

ПРАВИЛО ПЯТОЕ

Расщепление линий данного ядра, вызванное каким-

либо другим ядром (или несколькими ядрами),

меняется в зависимости от числа взаимодействующих ядер,

а также химического сдвига или разности частот

между линиями.

За этими общими словами скрывается

истинная грамматика ЯМР, но ее, к сожалению,

невозможно постичь, не имея специальных

познаний. Надо сказать, что к этому правилу

практически не обращаются химики, не

специализирующиеся на спектроскопии: для

толкования спектра ЯМР им достаточно второго,

третьего и четвертого правил.

Коротко резюмируем сказанное. Представим

себе сначала, что спектр ЯМР стянут в одну

линию, как будто мы смотрим на него

издалека. Приблизимся к спектру — и мы увидим,

как он распадется на четко отделенные друг

от друга области —спектры поглощения

разных типов ядер (правило первое).

Приблизимся настолько, чтобы видеть спектр одного

типа ядер: благодаря эффекту химического

сдвига спектр распадется на отдельные группы

линий (правило второе), причем интенсивность

каждой из этих групп окажется прямо

пропорциональной числу соответствующих ядер

(правило третье). Зафиксируем внимание на

каждой из этих групп в отдельности, и мы

заметим, что эти группы расщепляются

дополнительно в результате спин-спинового

взаимодействия (правило четвертое). Полностью

объяснить причину весьма сложной структуры

отдельных групп спектральных линий позволит

лишь точный анализ, учитывающий

взаимодействие всех факторов (правило пятое).

ЧТО МОЖЕТ И ЧЕГО НЕ МОЖЕТ ЯМР

Спектр ЯМР не дает, подобно рентгенограмме,

сведений о точном расположении атомов

в пространстве. Мы никогда (или почти

никогда) не определим с помощью Ях'ИР

структуру молекулы с точностью, превышающей

точность написания структурной формулы.

То есть с помощью спектра ЯА1Р мы

только распознаем структуру, как распознаем

слово по зашифровывающему это слово ребусу.

Разница заключается лишь в том, что правила

разгадки ребусов целиком условны, а правила

расшифровки спектров ЯМР основаны на

известных нам объективных физических законах.

Разобравшись в этих правилах, мы можем

научиться успешно распознавать химические

структуры, забыв о том, откуда эти правила

взялись и что за ними кроется.

Например, мы сможем различить два таких

изомерных спирта:

3n)ch—он н сна—сн2—снаон

сн/

В первом случае в спектре протонного

магнитного резонанса будут'наблюдаться три

группы линий, соответствующих трем типам

водородных атомов (в группах СН3, СН и ОН),

а во втором — четыре. Практически так же

просто распознаются орто-, мета- и пара-

изомеры дизамещенных бензолов,

обнаруживаются различные группы и радикалы.

Константы спин-спинового взаимодействия

сильно зависят от пространственного

расположения атомов. Это, например, относится

к взаимодействию протона с протоном через

три связи:

/Н

Нх W ХН

(транс) (цис)

Благодаря тому что 1,1% всех ядер

углерода обладают магнитными моментами (это

ядра изотопа 13С), возникает возможность

определять числа неэквивалентных атомов

углерода в молекуле и в принципе положение

каждого из них.

В ЯМР нуждается вся химия. Назовем лишь

некоторые области, в которых применение

этого метода резко облегчило аналитические

исследования.

Это химия фторорганических соединений;

химия фосфорорганических соединений; химия

соединений бора.

Для теоретической химии очень важной

оказалась возможность изучать химические

реакции непосредственно в ампуле

спектрометра ЯМР.

Расчеты констант спин-спинового

взаимодействия и химических сдвигов, их сравнение

с измеренными величинами оказались весьма

полезными для развития методов квантовой

химии.

Появилась возможность использовать

стабильные изотопные метки, которые можно

обнаруживать с помощью ЯМР; для этого

атомы 1Н заменяют на атомы 2Н, 12С — на 13С,

14N — на ,5N и т. д.

Наконец, в последние годы ЯМР стал

успешно применяться в молекулярной

биологии для исследования биополимеров,

например белков.

Одним словом, ЯМР все-таки стоило

придумывать...

22

НОБЕЛЕВСКИЕ

ПРЕМИИ

1972 ГОДА

«Дважды лауреат Нобелевской премии» — такого

титула за всю историю этой высшей международной

научной награды были до сих пор удостоены лишь

двое — Мария Склодовская-Кюри и Лайнус Полинг.

А теперь американский физик Дж. Бардин стал первым

ученым, которому Нобелевская премия присуждена

дважды за работы в одной и той же области науки.

Свою первую Нобелевскую премию по физике он

получил в 1956 г. вместе с У. Шокли и В. Браттейном за

исследования полупроводников. На этот раз премия

по физике присуждена Бардину, Л. Н. Куперу и Дж. Р.

Шрифферу «за совместную разработку теории

сверхпроводимости». Эта теория, связавшая

сверхпроводимость с макроскопическим проявлением законов

квантовой механики, была опубликована учеными в 1957 г.

Нобелевская премия 1972 г. по физиологии и

медицина присуждена американцу Дж. М. Эделмену и

англичанину Р. Р. Портеру «за открытия в области

химического строения антител». Работая независимо друг от

друга, ученые исследовали структуру одного из

антител, вырабатываемых организмом, — белка

гамма-иммуноглобулина, молекула которого, как установил в 1959 г.

Эделмен, состоит из четырех полипептидных цепей.

Эделмен и Портер выяснили последовательность

аминокислот в каждой из цепей и показали, что эта

последовательность может частично изменяться — это, по-

видимому, и придает молекуле специфичность по

отношению к тому или иному белку-антигену. (Подробнее

об этих исследованиях мы сообщали в заметке

«Раскрыто строение антитела»— «Химия и жизнь», 1969, №9.)

Лауреатами Нобелевской премии по химии стзли

американские ученые К. Анфинсен, С. Мур и У. X.

Стейн, «внесшие существенный вклад в химию

ферментов». Предметом их исследования был фермент рибо-

нуклеаза: Мур и Стейн первыми установили состав

этого белка и определили местонахождение его

активного центра, а Анфинсен изучил ход синтеза рибонукле-

азы в клетке и доказал, что пространственная структура

молекулы рибонуклеазы, определяющая ее

ферментативную активность, зависит только от

последовательности аминокислот в ее полипептидной цепи и в

определенных условиях возникает самопроизвольно.

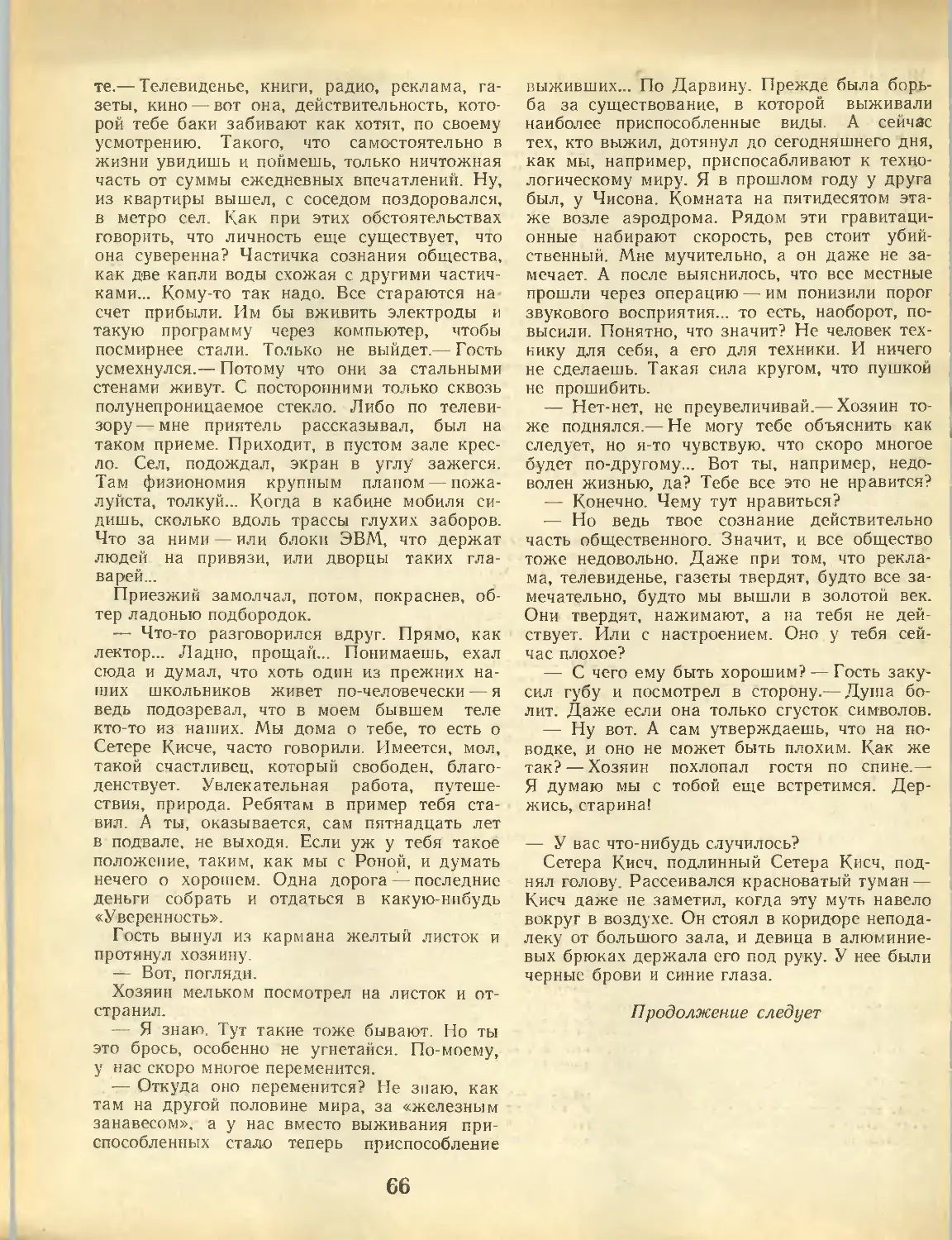

Дж. Бардин С. Мур

Л. И. Купер У. X. Стейн

Дж. Р. Шриффер Р. Р. Портер

К. Анфинсен Дж. М. Эделмен

23

ЭЛЕМЕНТ №

Кандидат физико-

математических наук

В. Л. МИХЕЕВ,

Объединенный институт

ядерных исследований

ФЕРМИЙ

Элемент № 100 назван в честь одного из

крупнейших физиков нашего столетия — Эн-

рико Ферми.

Академик Бруно Понтекорво, ныне

работающий в Дубне, а в молодости имевший

счастье сотрудничать с Ферми, пишет в своих

воспоминаниях: «Награждение Нобелевской

премией считается признаком достижения

вершин в науке. Невольно спрашиваешь: если

бы исследования Ферми публиковались

различными авторами, скольких Нобелевских

премий они могли быть удостоены? Мне

кажется, что не менее шести, а именно: за

статистику, теорию бета-распада, исследования

по свойствам нейтронов, совокупность

теоретических работ о структуре атомов и молекул,

создание первого атомного реактора, работы

по физике высоких энергий».

Напомним, что за работы в одной области

науки (физике, химии, биологии и т. д.),

согласно положению о Нобелевских премиях,

один человек лишь один раз в жизни может

быть удостоен этой награды *. Ферми стал

лауреатом Нобелевской премии в 1938 году в

возрасте 37 лет за исследования процессов с

нейтронами. В ходе этих исследований в 1934

году Ферми первым высказал идею о возмож-

* О первом исключении из этого правила читайте на

стр. 23.— Ред.

ности создания элементов с атомными

номерами большими, чем у урана, путем

облучения ядер урана нейтронами.

Присоединившись к ядру урана, один или несколько

нейтронов делают его способным испустить

одну или несколько бета-частиц. При этом

заряд ядра увеличивается ровно на столько

единиц, сколько было испущено бета-частиц.

А именно зарядом ядра определяется, как

известно, порядковый номер элемента.

Самому Ферми не удалось доказать, что в его

опытах происходил синтез трансурановых

элементов. Но предложенный им способ широко

использовался для синтеза новых элементов и

изотопов. Элемент № 100, носящий имя

Ферми, впервые получен именно при

многократном захвате нейтронов ураном-238 с

последующей цепочкой бета-распадов.

Элемент — понятие прежде всего

химическое, но на нынешнем этапе все науки, даже

гуманитарные, так или иначе используют

достижения физики и математики. Особенно

тесно физика и химия переплелись в открытии

и исследовании свойств трансурановых

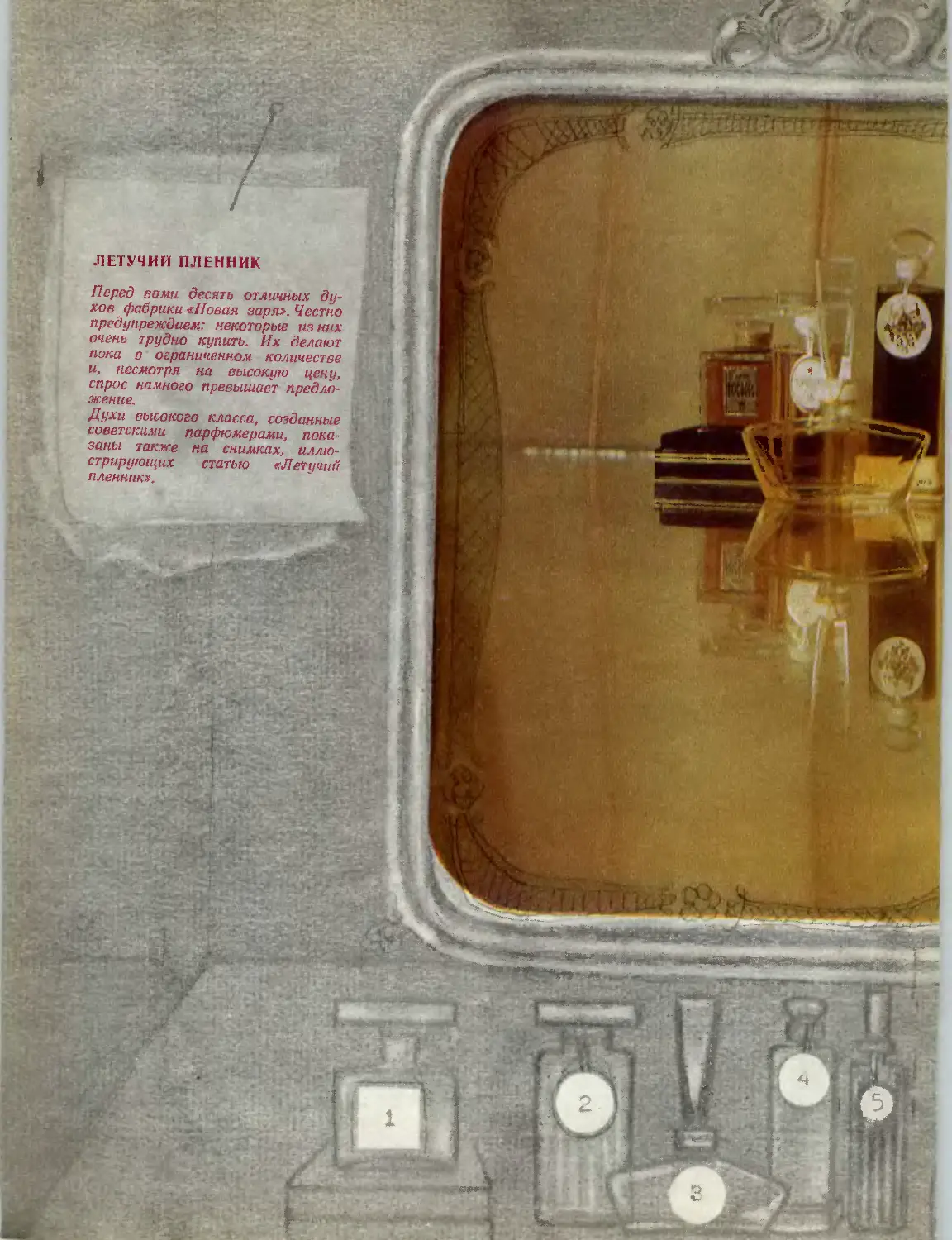

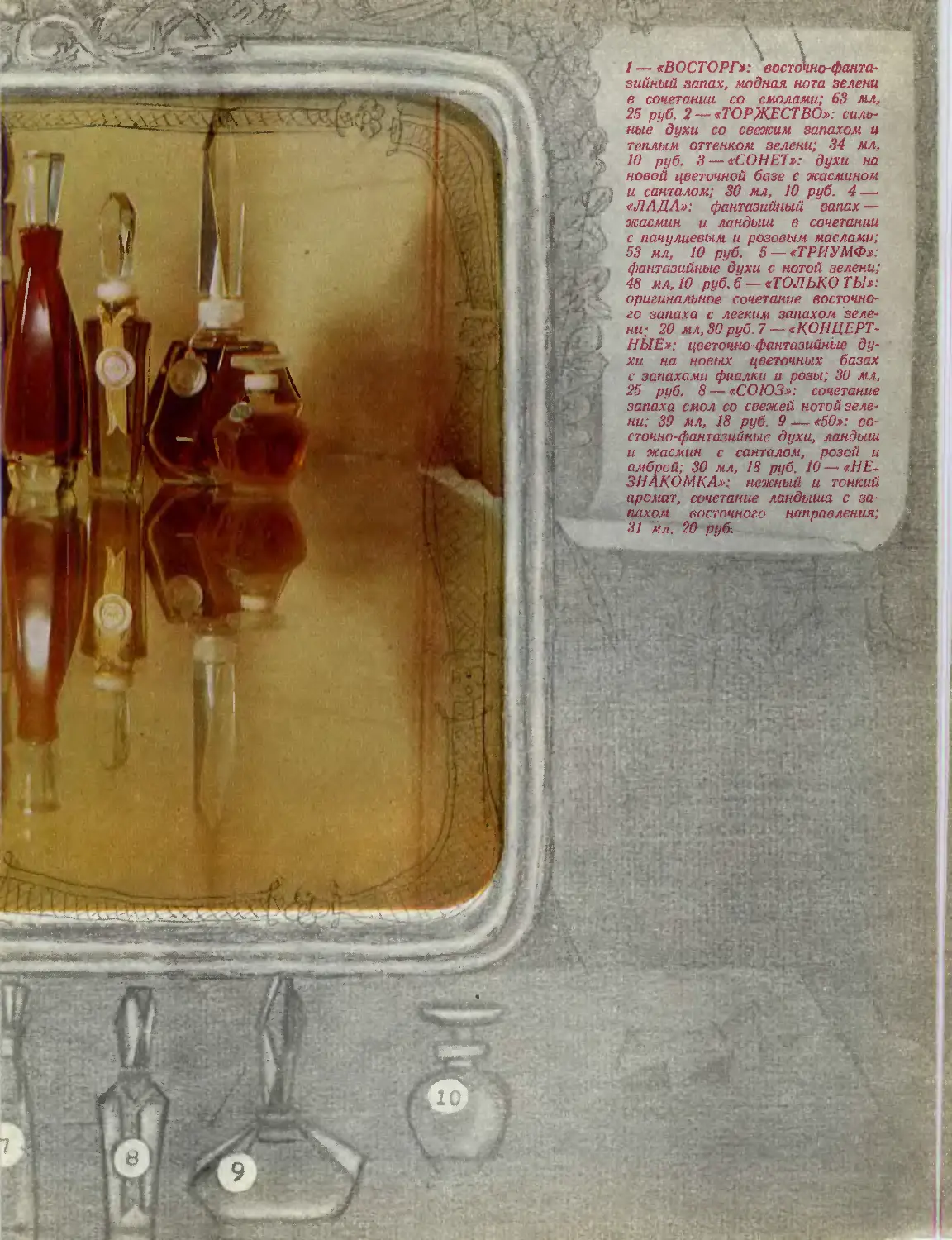

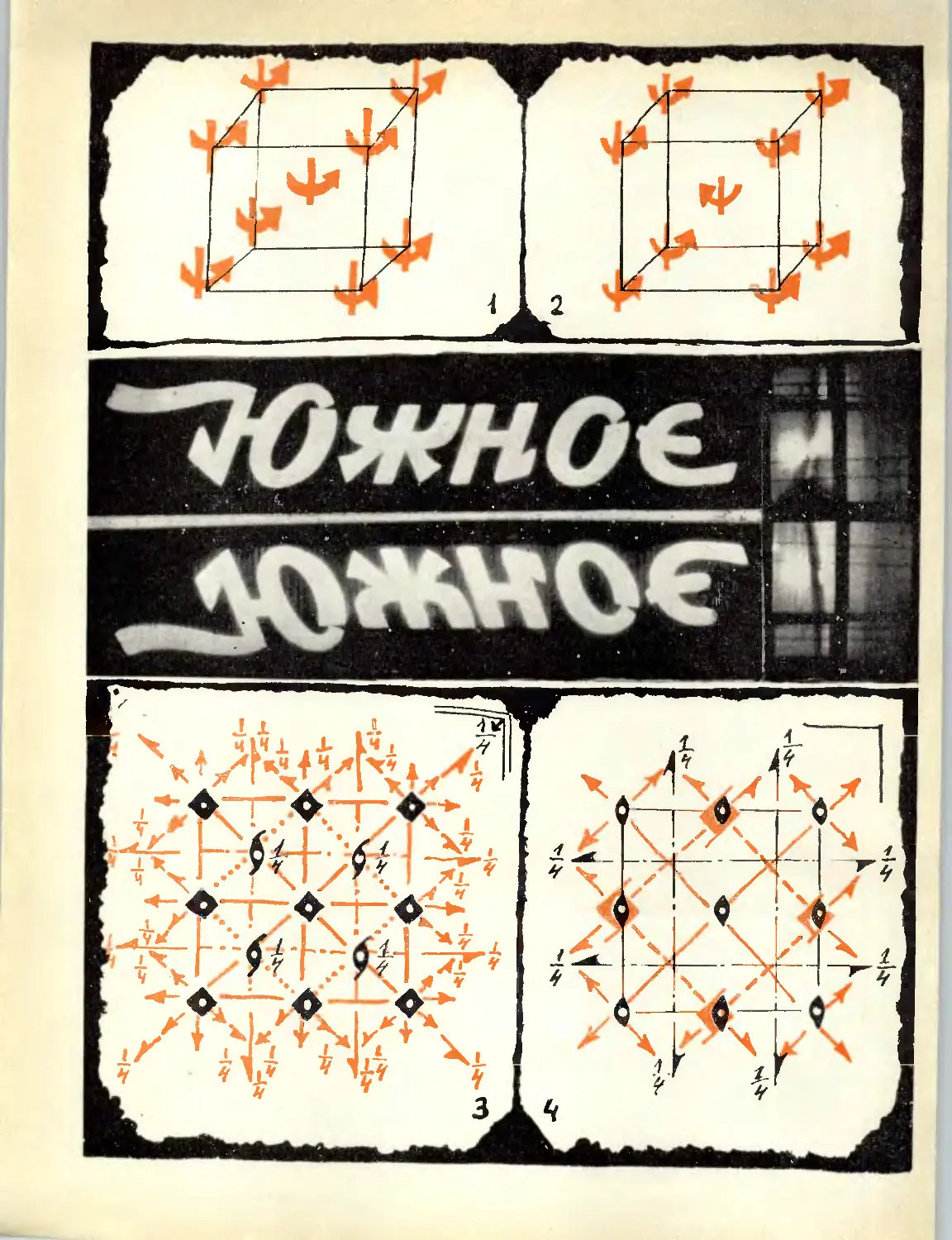

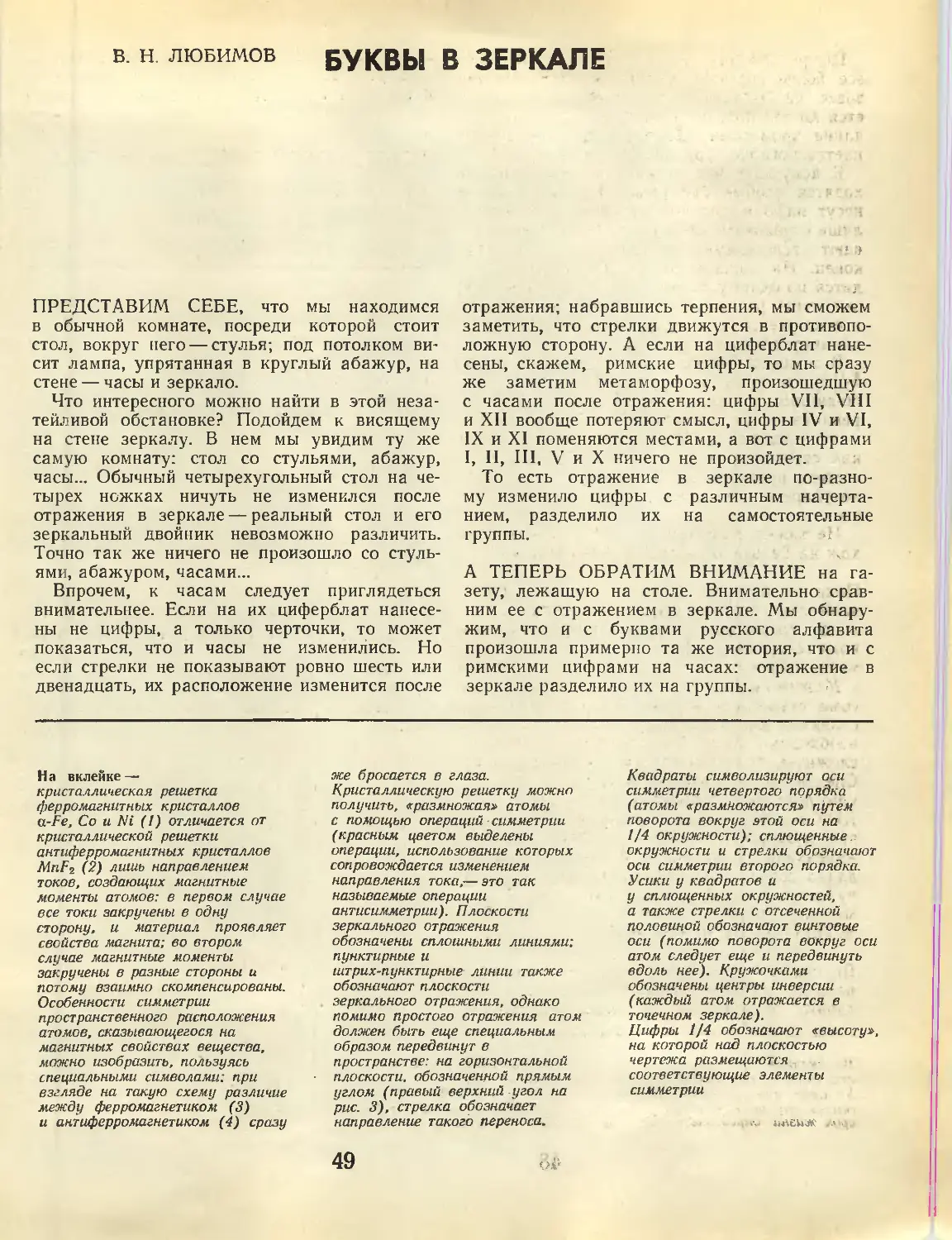

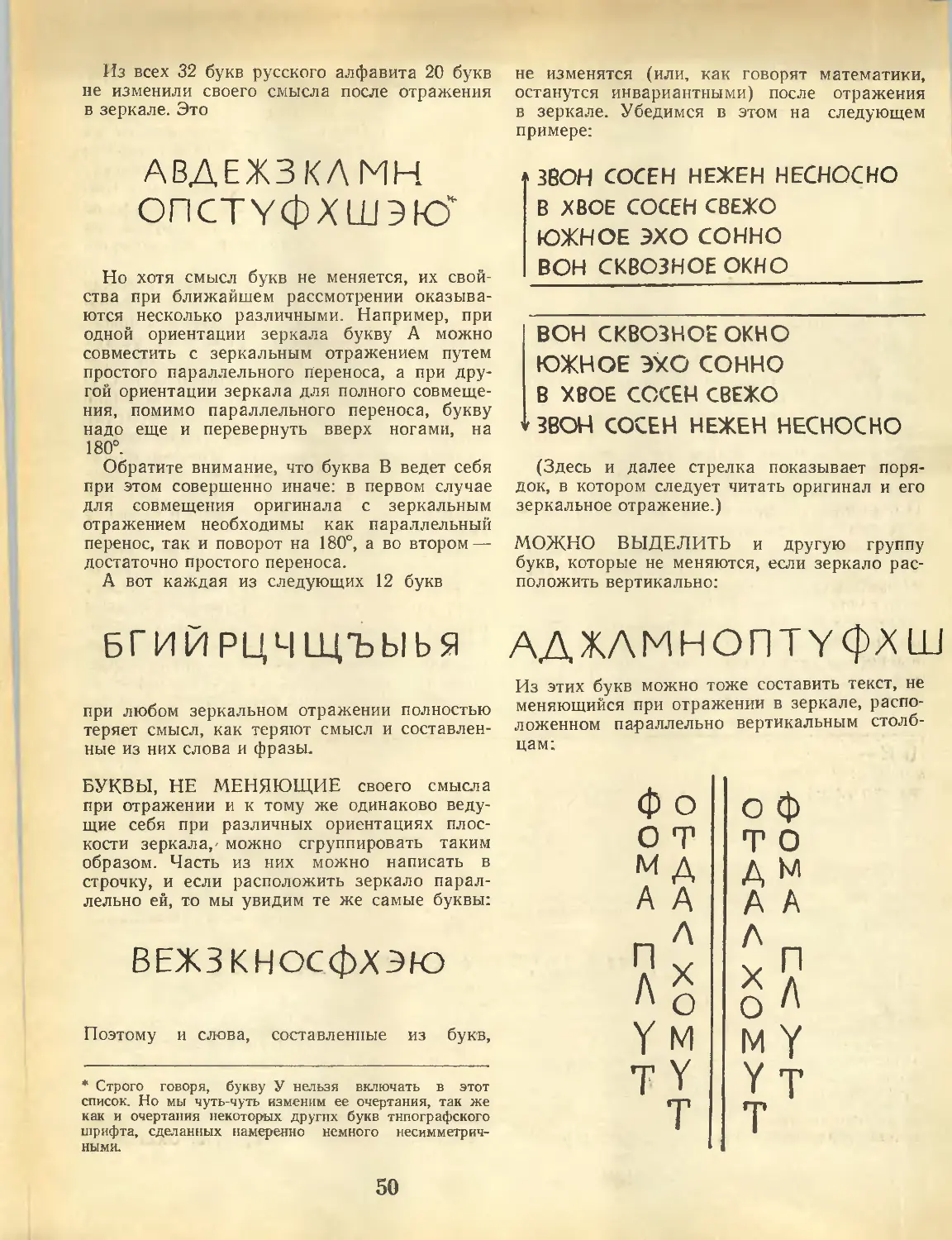

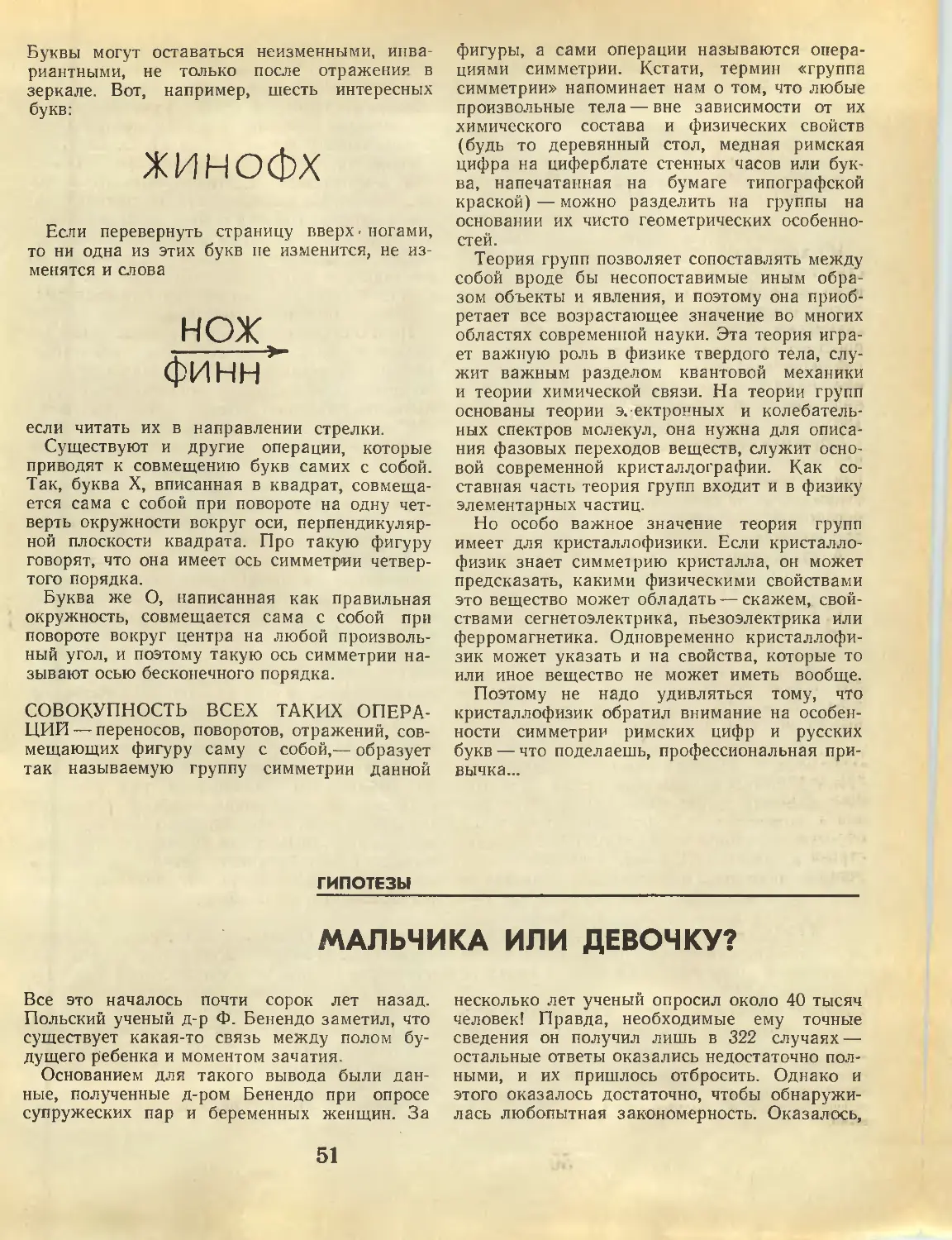

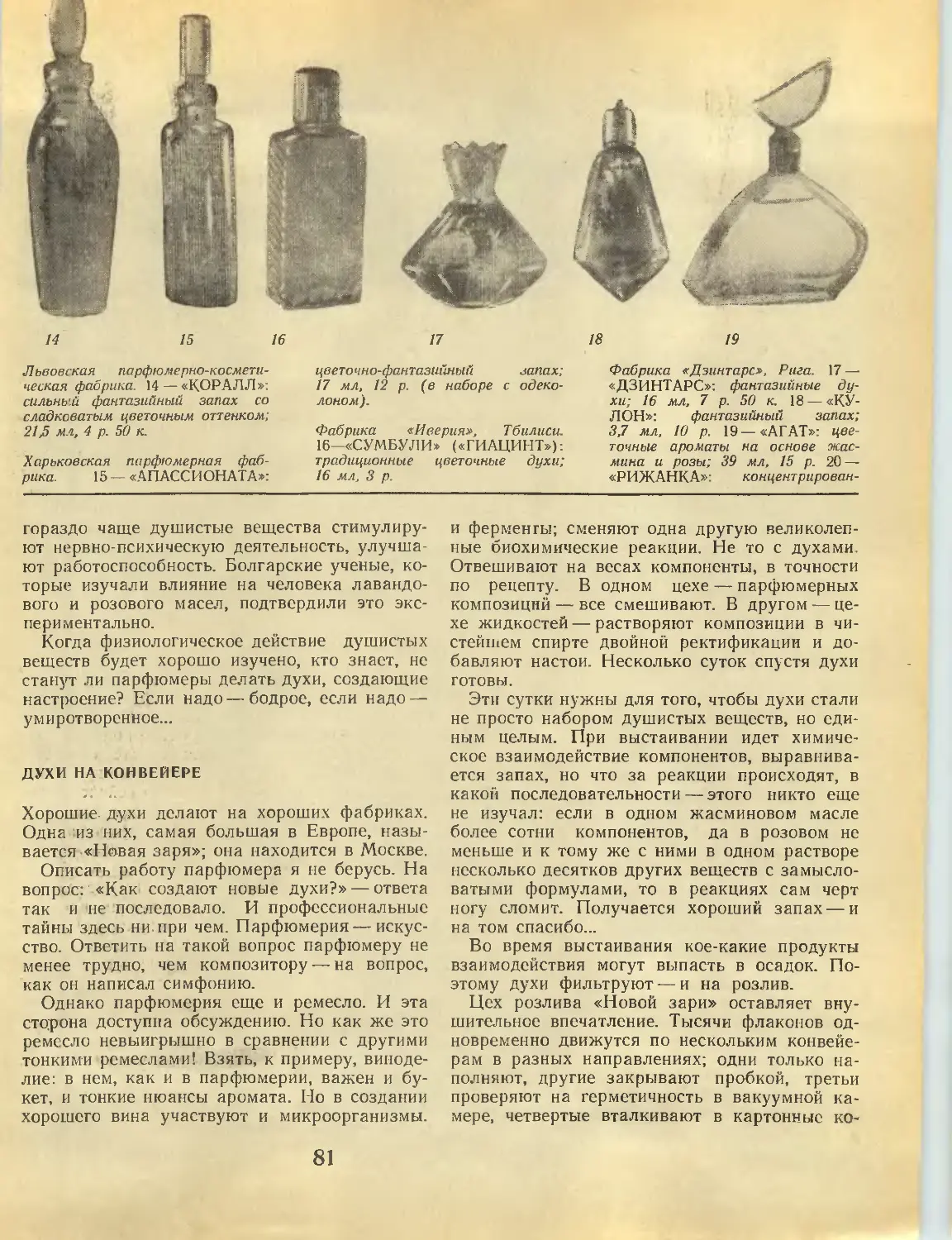

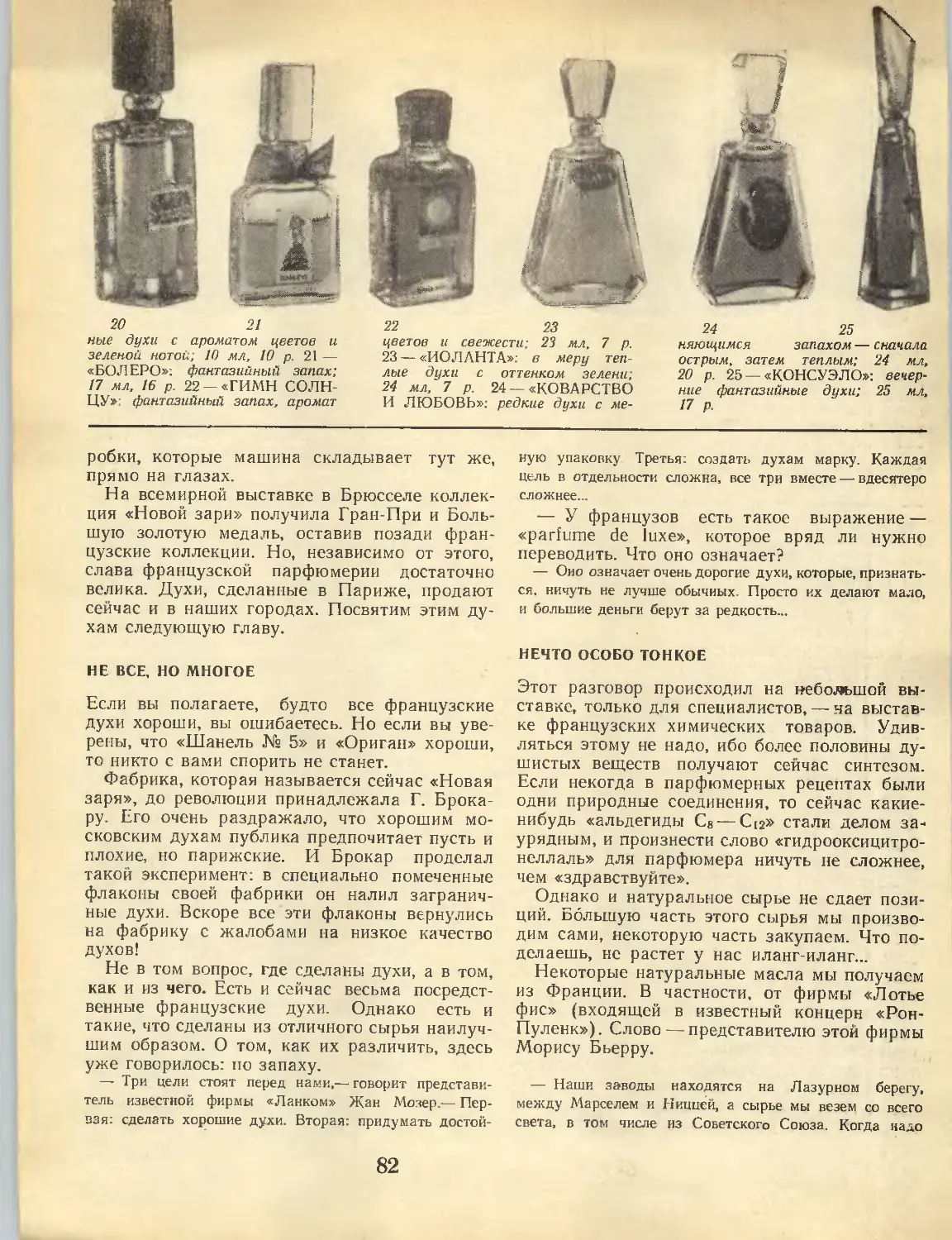

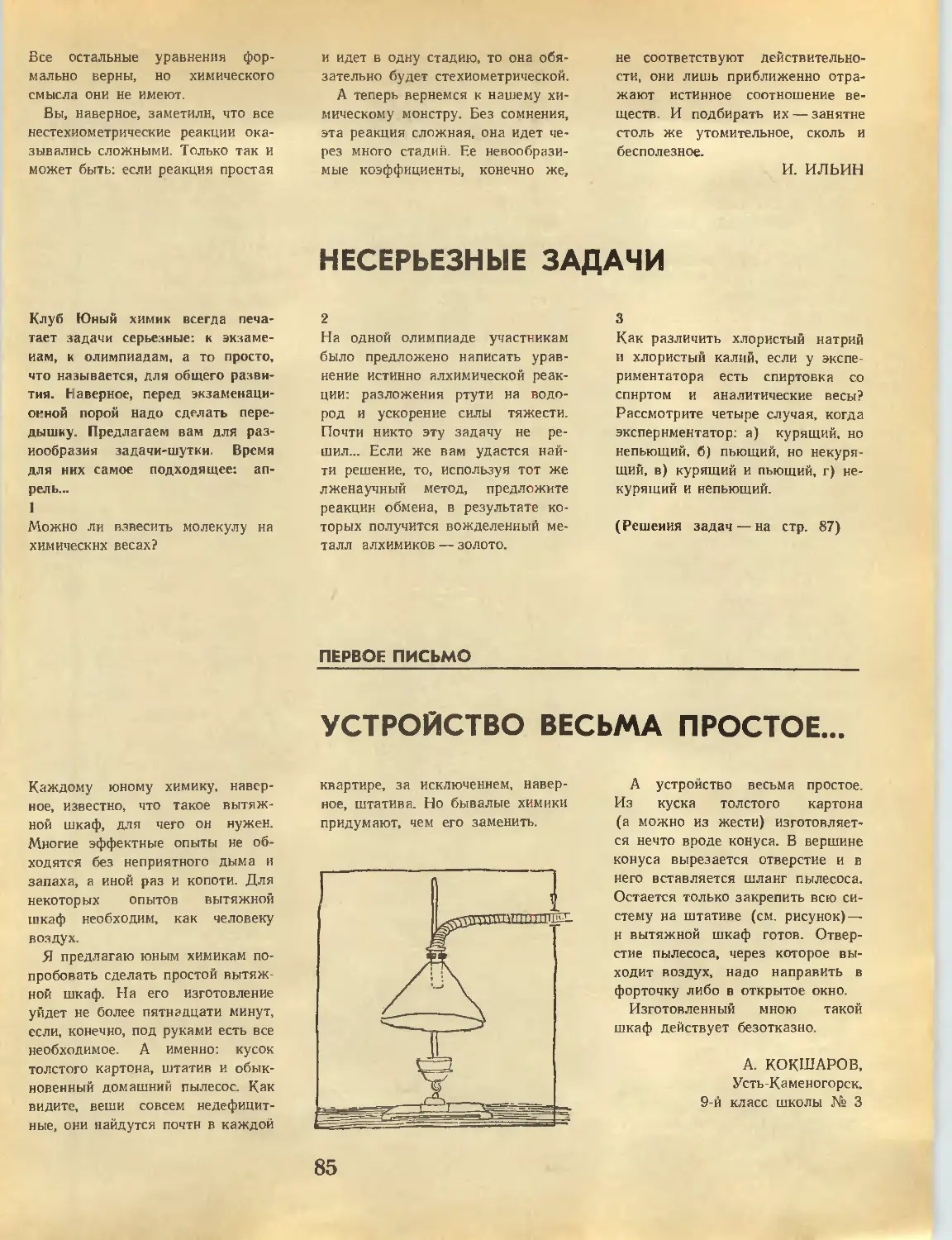

элементов. Поэтому совершенно справедливо, что