Text

химия и жизнь

Научно-популярный журнал Академии наук СССР 1973 ^^^^У

Ван Гог. «Жнец».

Новые высокоурожайные сорта

зерновых культур могут проявить

себя лишь при достаточных дозах

минеральных удобрений. Об этом

рассказывается в этом номере

журнала в статье «Ключ

к богатому урожаю»

жимия и жизнь

27 МАЯ-ДЕНЬ ХИМИКА

5

И химия — и жизнь! 3

Последние известия 6

Экономика, производство 7

Страницы рвзных мнений 8

Проблемы и методы

современной науки

Болезни и лекарства

Последние известия

Проблемы и методы

современной науки

Элемент №...

Новые заводы

Обыкновенное вещество

Портреты

Земля и ее обитатели

Спортплощадка

Как делают вещи

и вещества

Искусство

А почему бы и чет!

Литературные страницы

Земля и ее обитатели

Что мы едим

Живые лаборатории

Информация

Новогти отовсюду

Словарь науки

Клуб Юный химик

Новые книжки

Консультации

11

15

21

23

24

28

29

30

34

37

41

44

49

50

57

59

68

71

75

Самое синее в мире...

О. АЛЕКСЕЕВ. Рост по заказу

Индустрия минеральных

удобрений: есть большие

резервы

Ф. М. БЕРНЕТ. «'Новая биология»

и человек

В. А. ЭНГЕЛЬГАРДТ. «Нам—

двадцать лет...»

A. ТАЛОВ. Бухгалтерия мозга

Г. БЛОК. Витамин, найденный

в капусте

B. ШМЕЛЕВ. Из тефлона —

фтор-18

Ж. И. АЛФЕРОВ.

Гетеропереходы: разные

полупроводники в одном

монокристалле

Н. А. МЕЗЕНИН. Будущее

железа

А. НЕДЕШЕВ. Черкасская

селитра

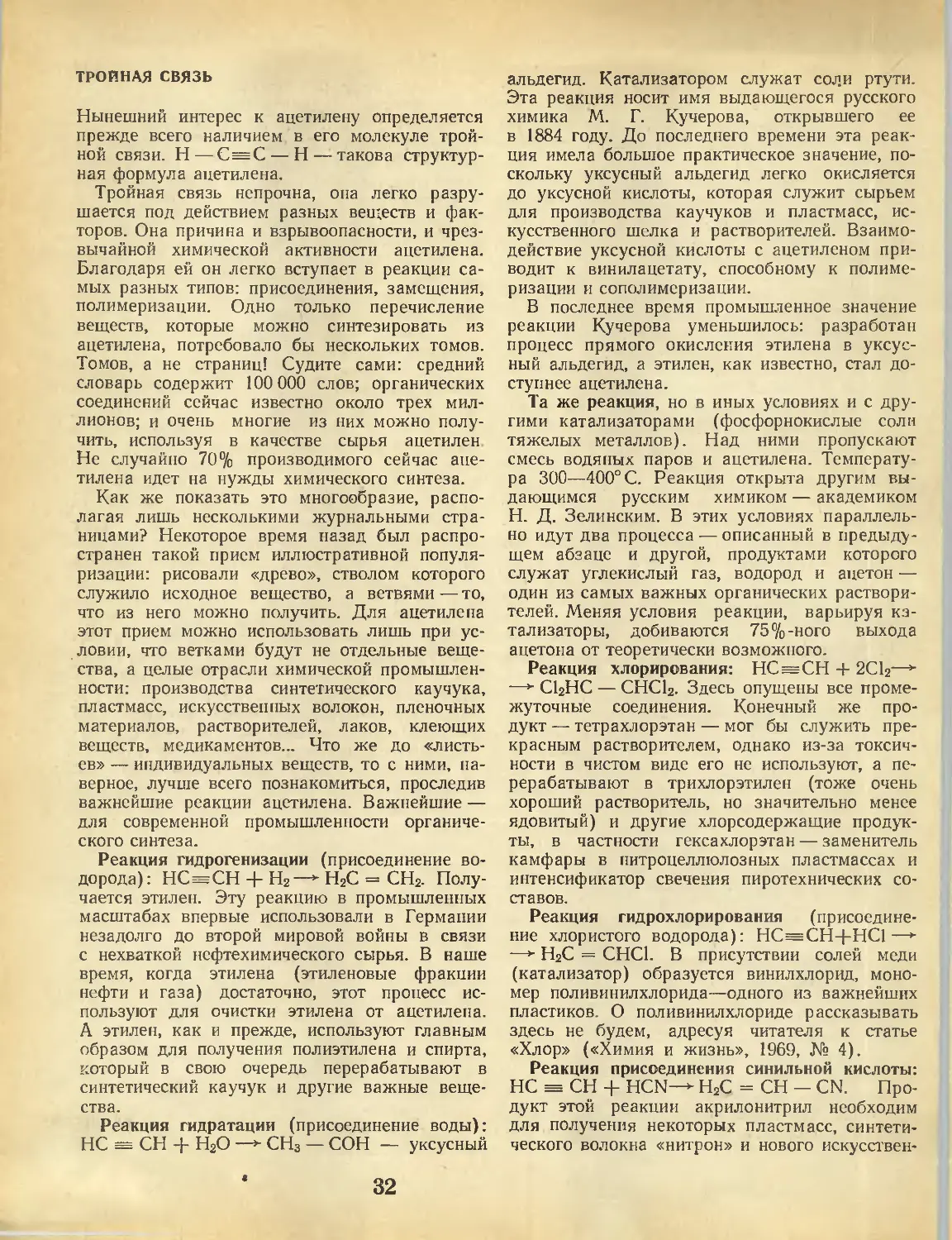

Е. Д. ТЕРЛЕЦКИЙ. Ацетилен

A. М. АРТЮШИН. Ключ

к богатому урожаю

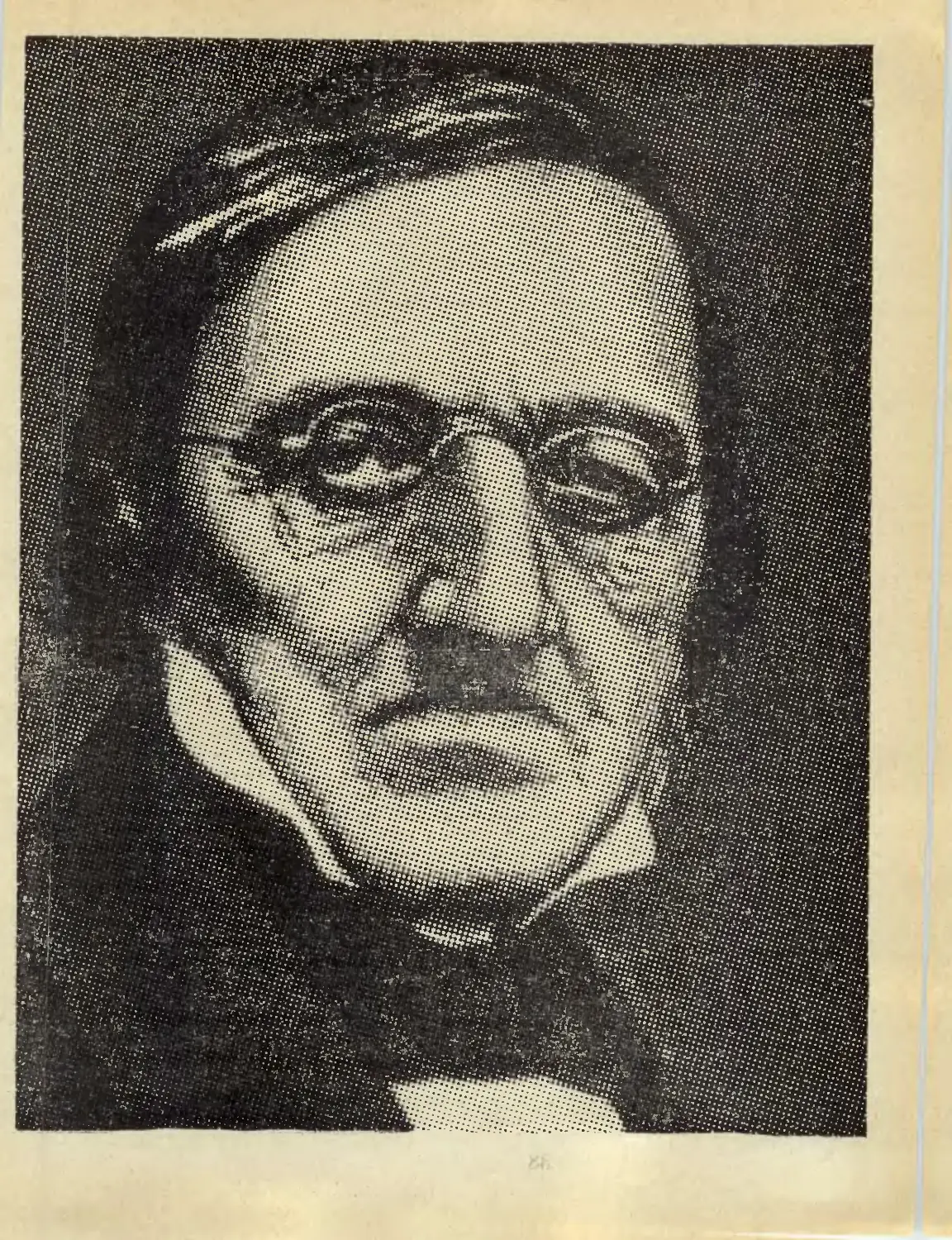

B. И. ВЕРНАДСКИЙ. Слово

о Бэре

В. НИКОЛАЕВ. Грязевые

вулканы

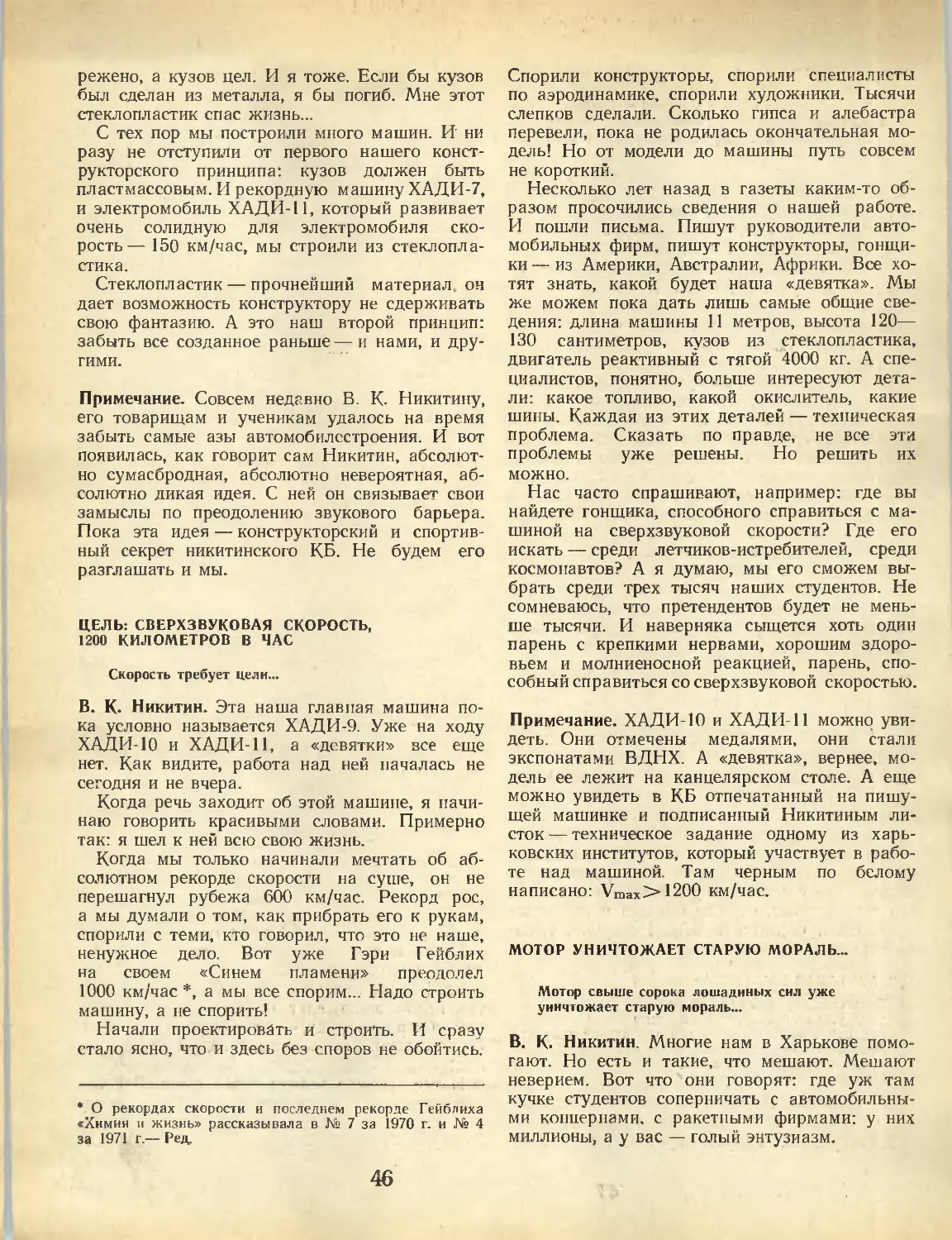

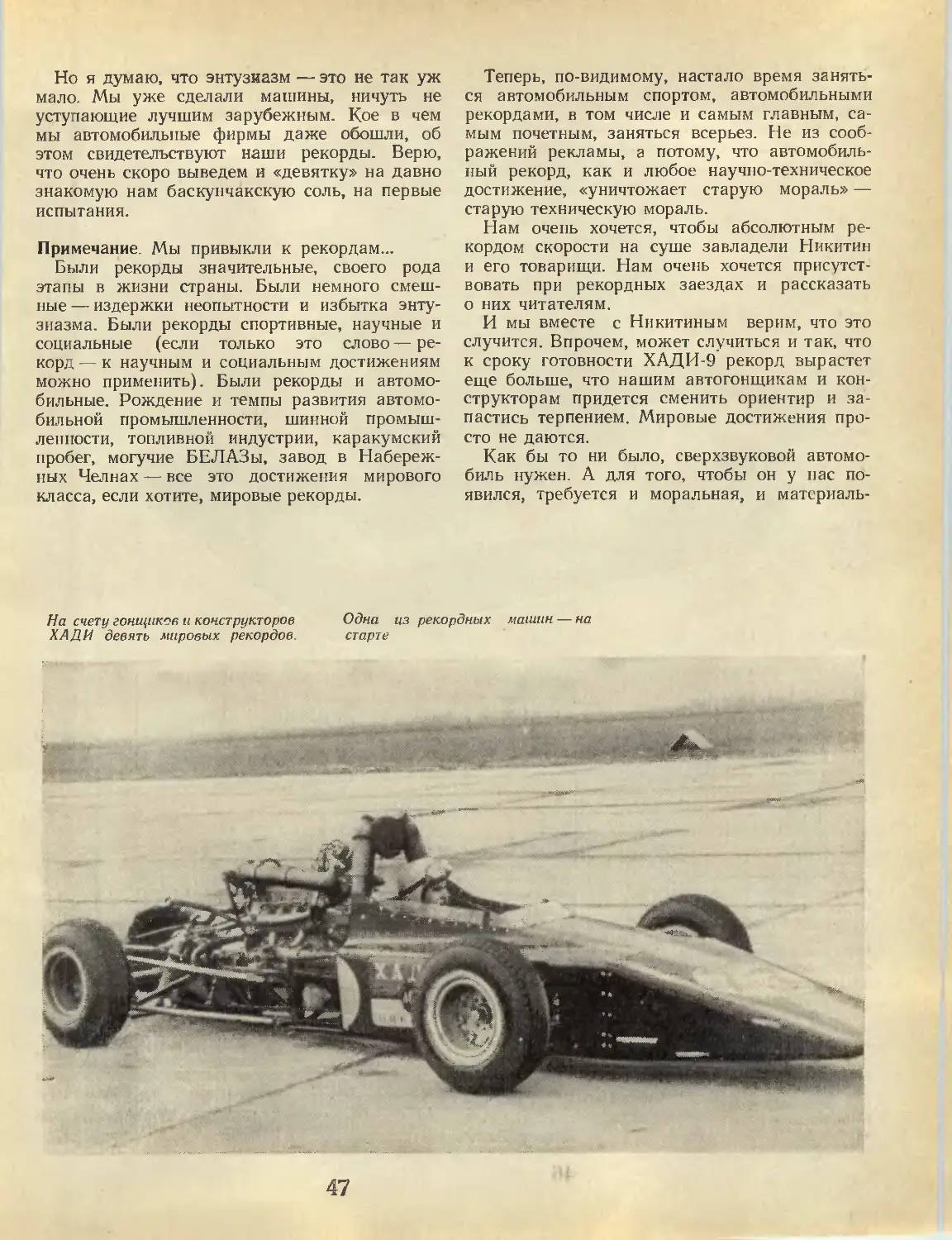

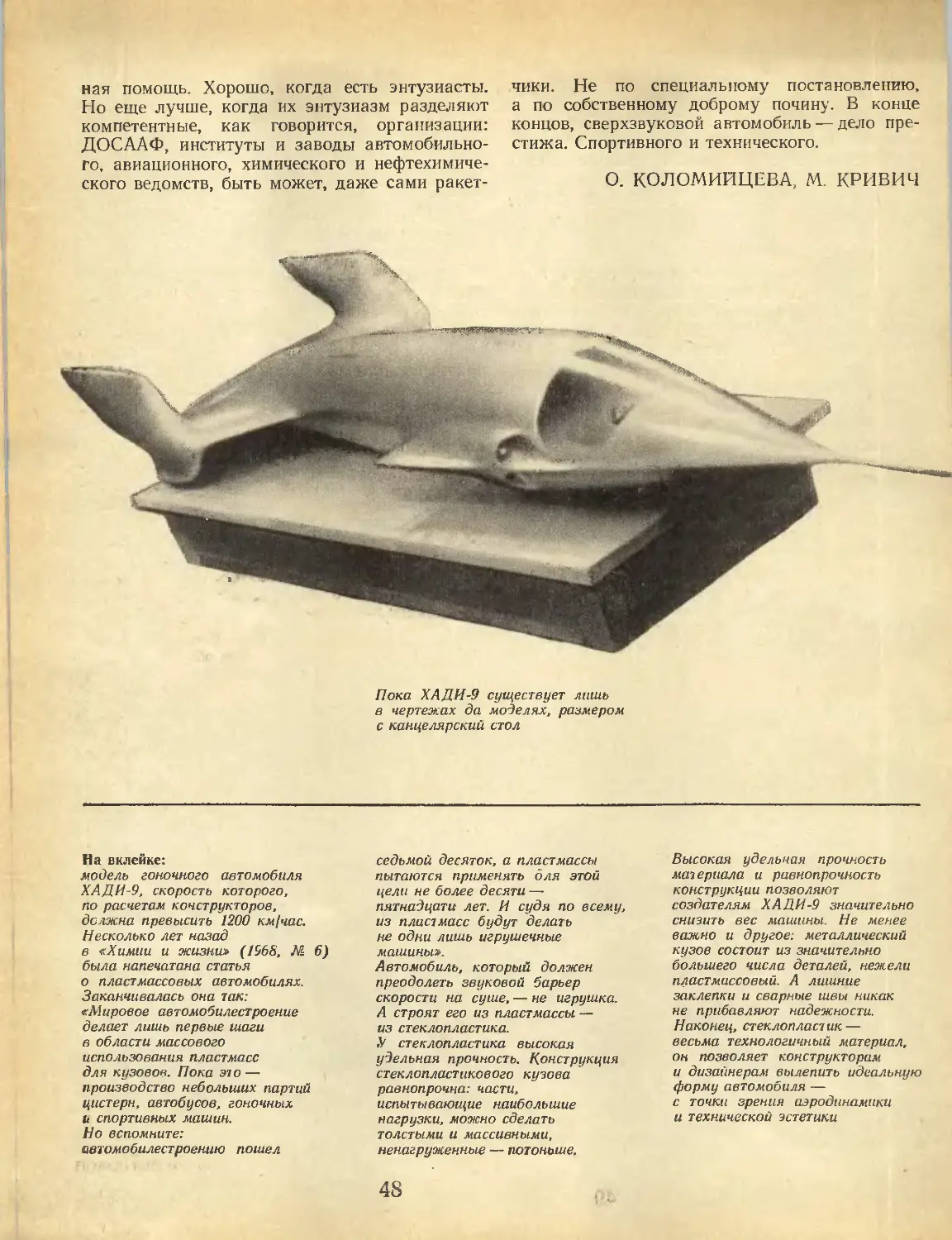

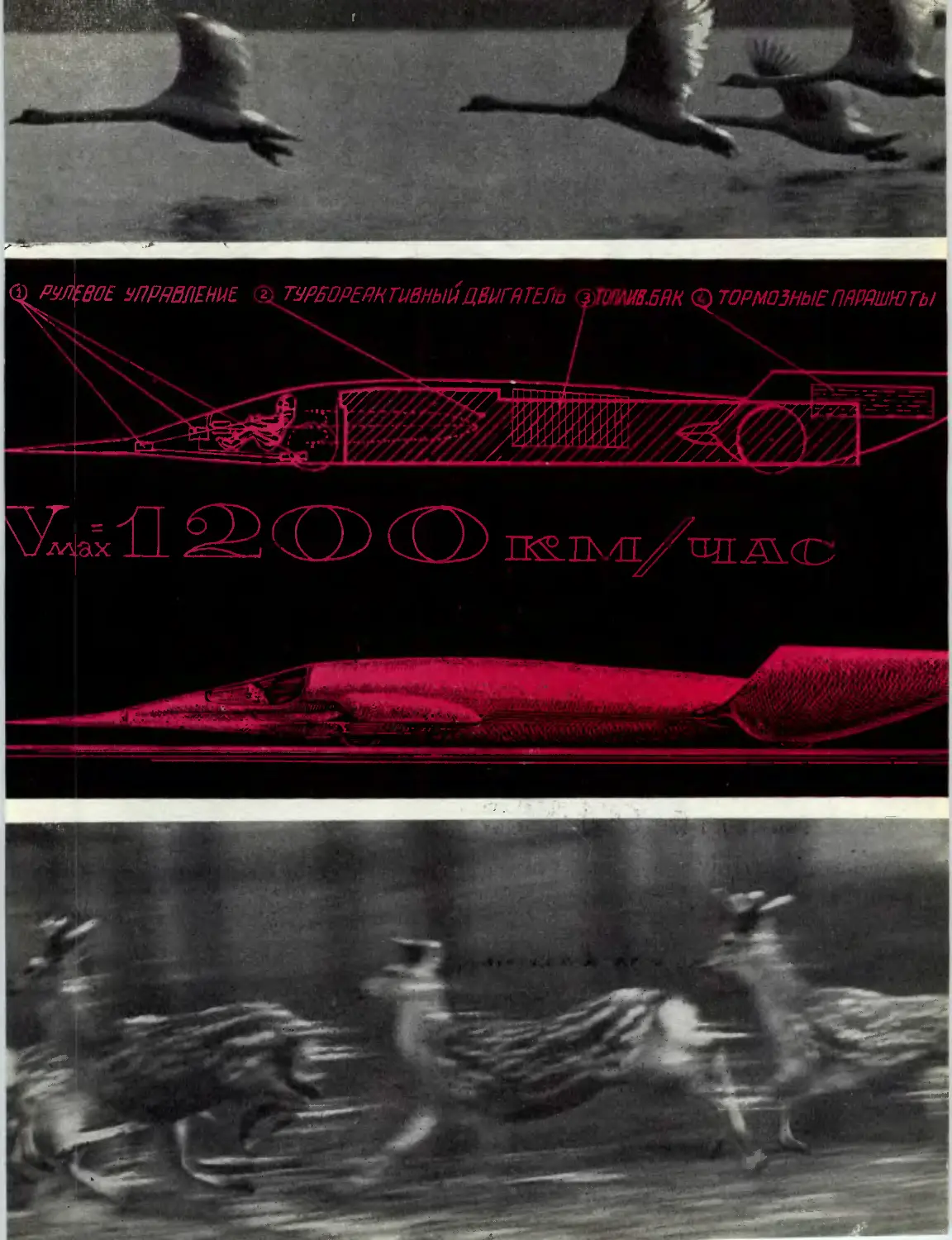

Скорость

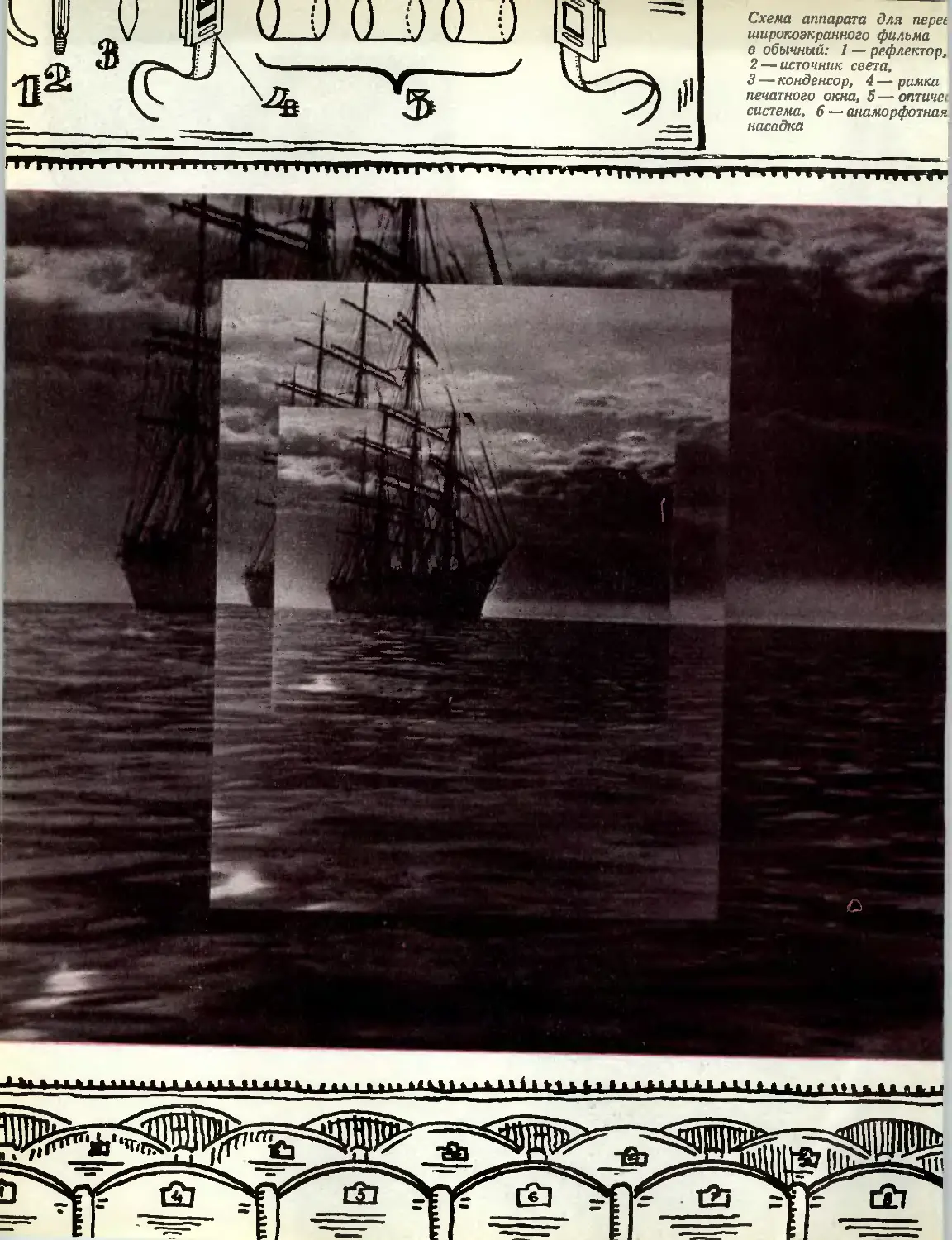

Р. М. МАЙСТРОВОЙ. Фильмы,

которые мы смотрим

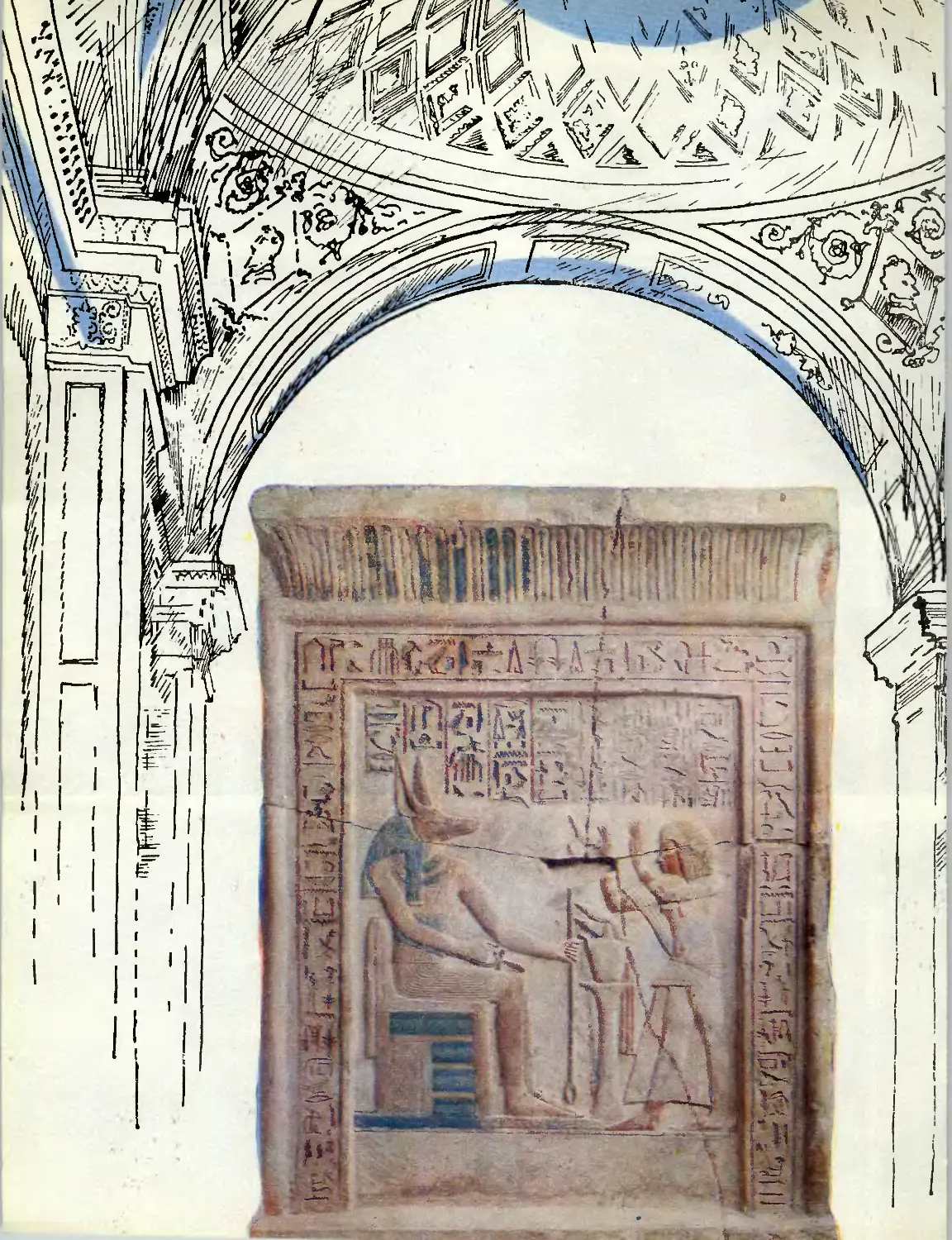

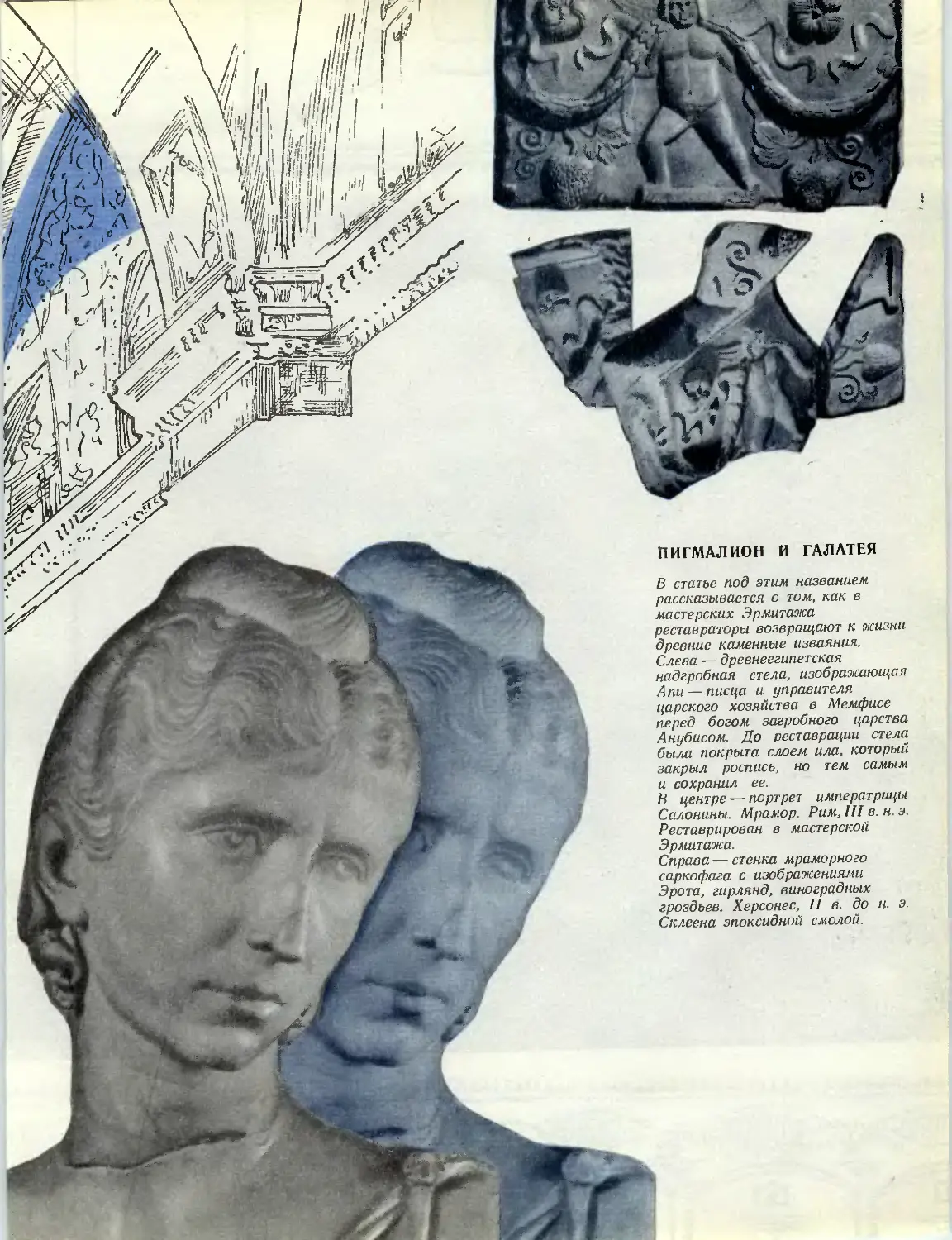

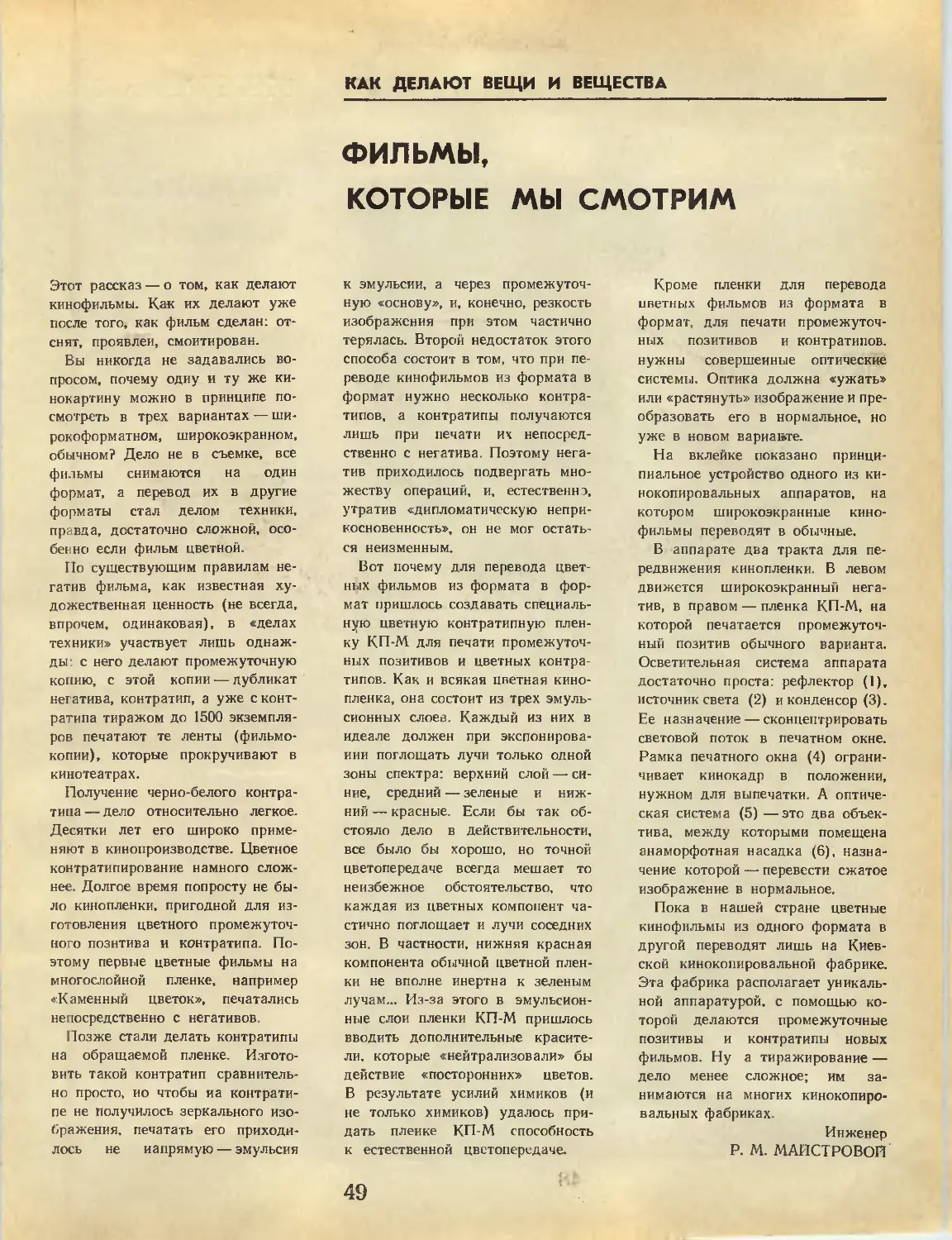

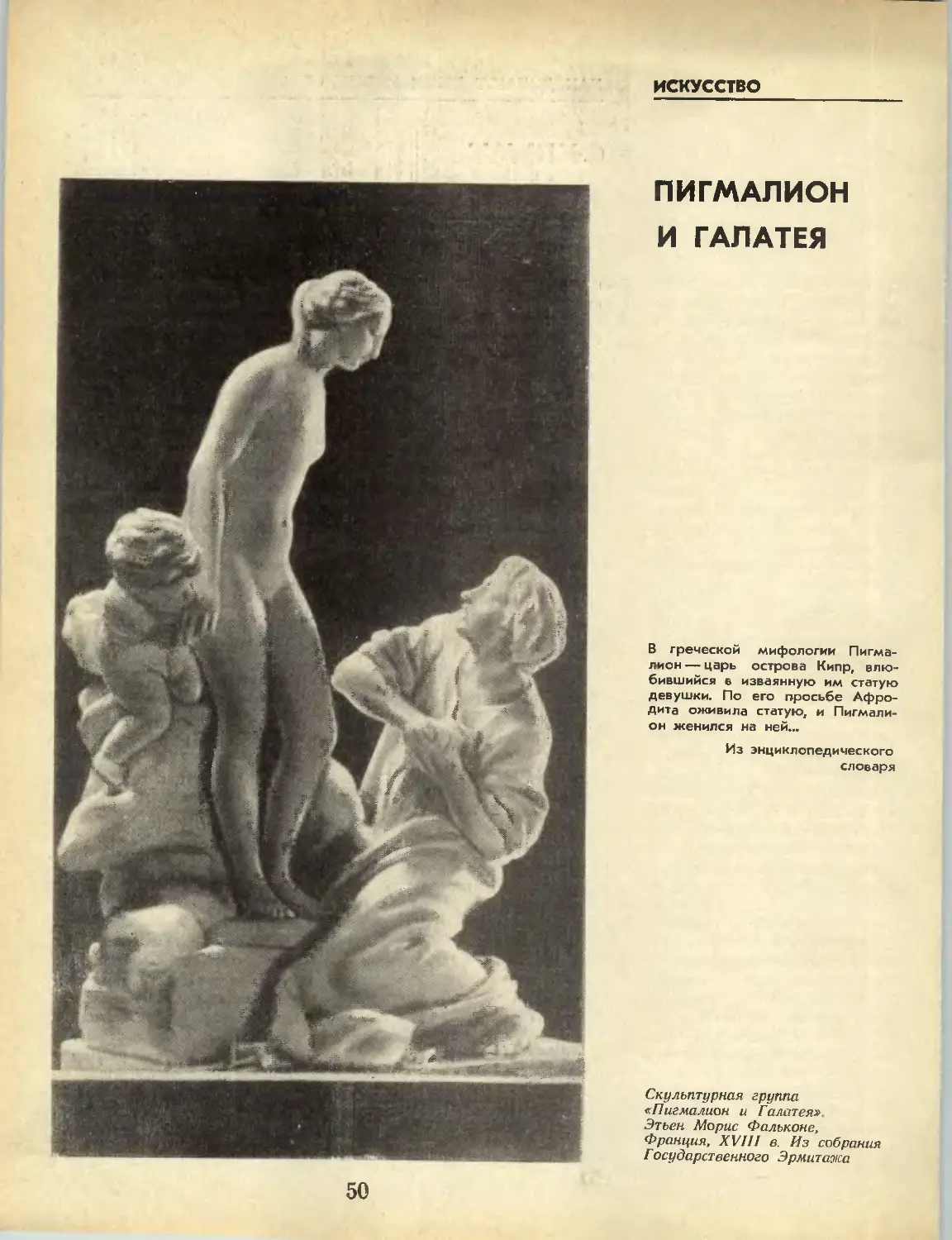

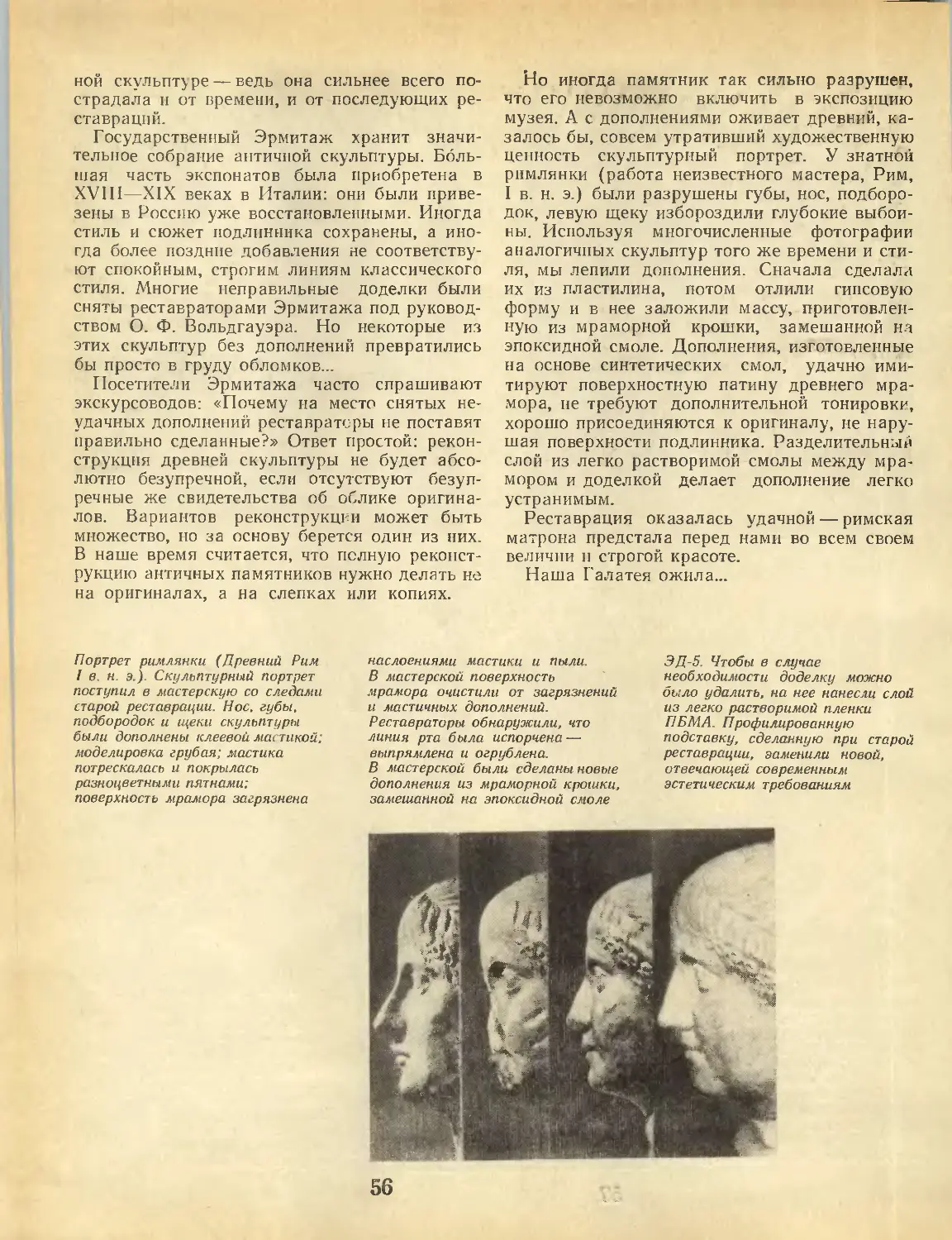

М. Н. ЛЕБЕЛЬ. Пигмалион

и Галатея

B. Д. САПРЫКИН. Почему

«зеленый луч» такой яркий?

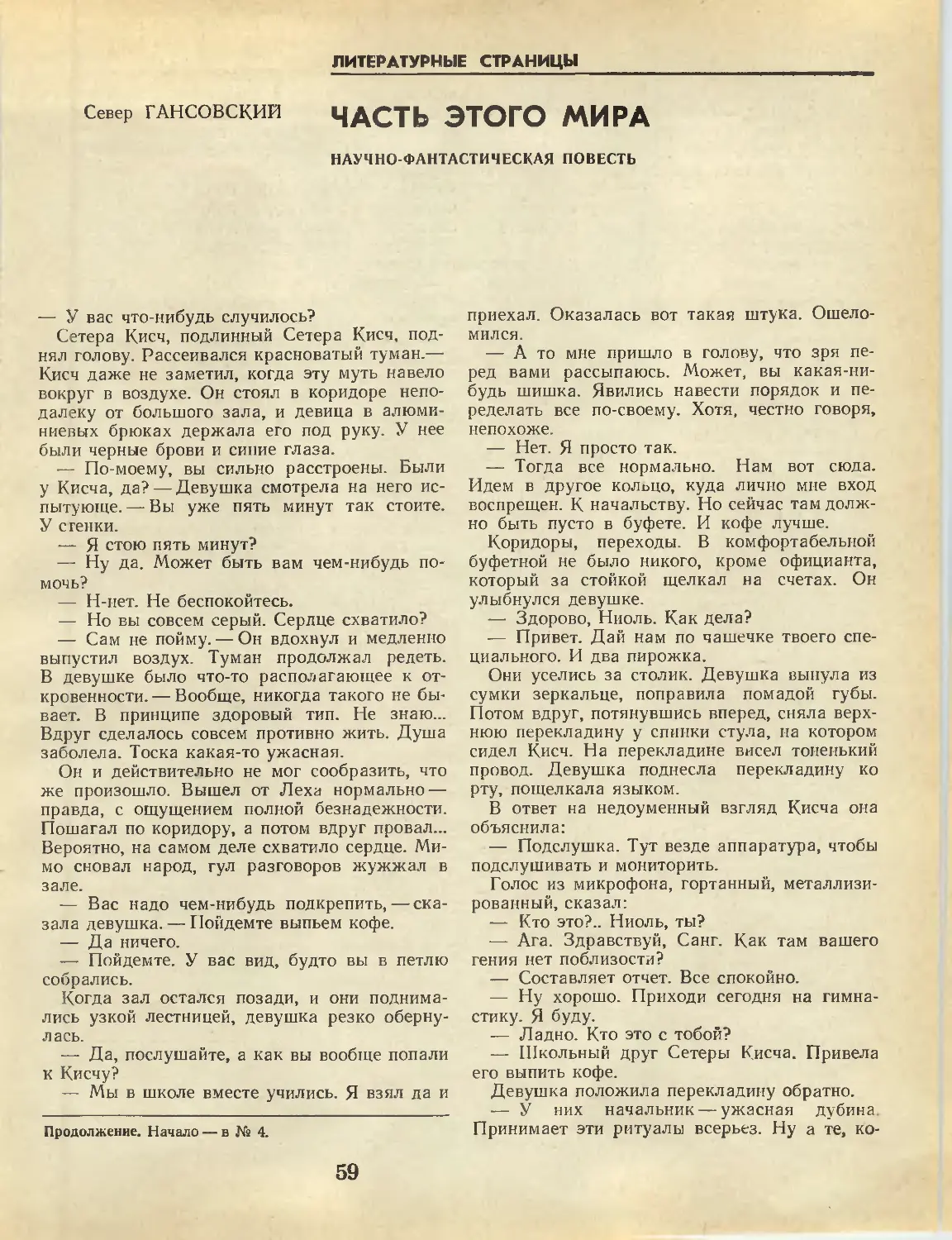

C. ГАНСОВСКИИ. Часть этого

мира

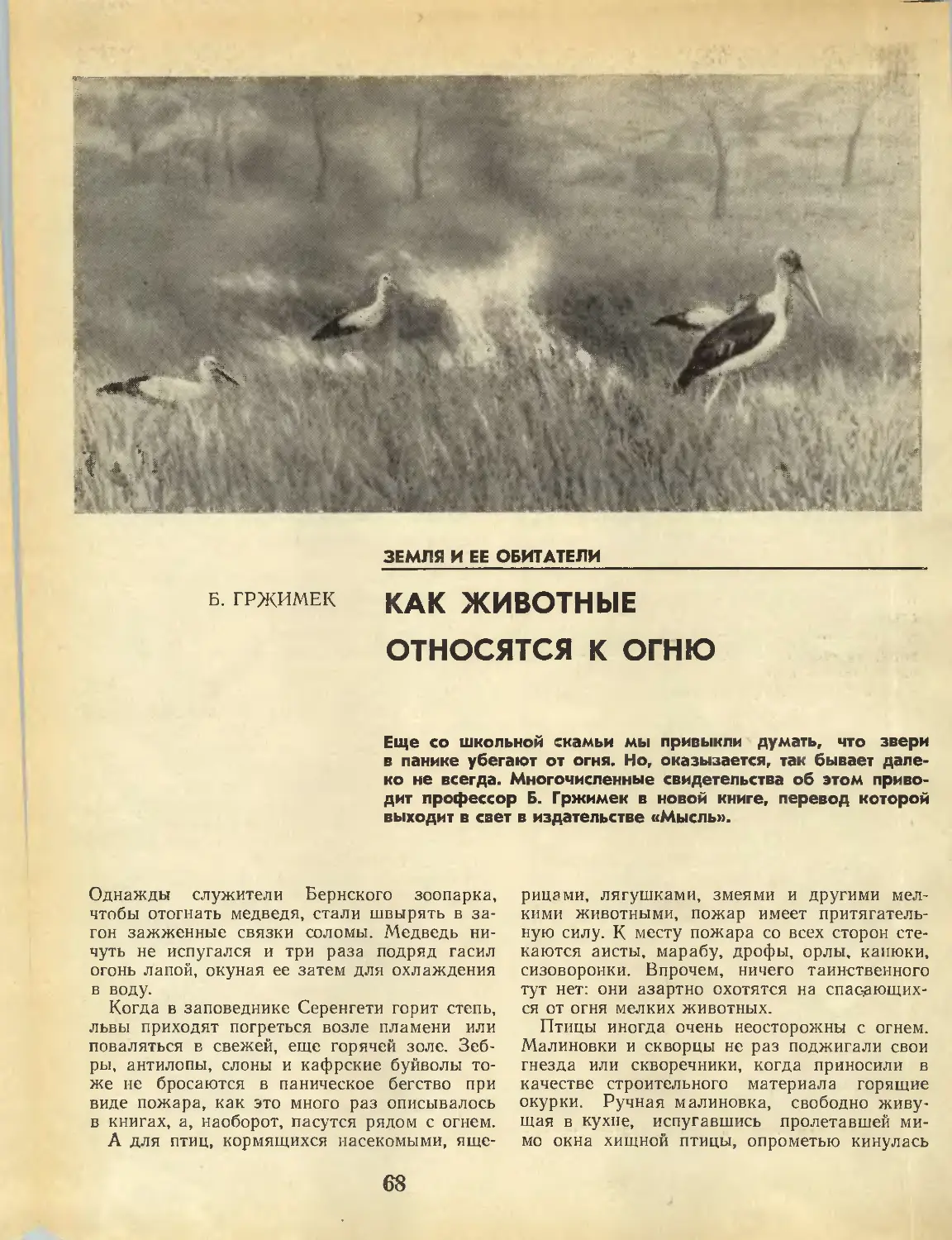

Б. ГРЖИМЕК. Как животные

относятся к огню

B. САМОРОДНОВА. Пища

китов — пища богов

C. А. ГЛУШКОВ,

Л. С. СОЛОДКИН. О йерба мате

мы пока знаем только понаслышке

77

78

80

82

88

94

96

Т. АУЭРБАХ. От угля до

керосина

К. САМОПАНЩИКОВ.

черные глаза...

Ах, эти

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Май 1973

Год издания 9-й

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

М. И. Рохлин

(зам. главкого редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А, Энгелыардт

Редакция:

Б. Г. Володин.

М. А. Гуревич,

В. Е. Жвирблис,

A. Д. Иорданский,

О. И. Коломийцева,

О. М. Либкин,

Д. Н. Осокина,

B. В. Станио,

C. Ф. Стариковнч,

Т. А. Сулаева,

В. К- Черникова

НА ОБЛОЖКЕ — рисунок к статье «Пища китов — пища богов». В статье

рассказывается о криле — антарктической креветке, из которой делают

пасту «Океан»

^—- ^~~---рфж-™-

И ХИМИЯ —И ЖИЗНЬ!

САМОЕ СИНЕЕ В МИРЕ...

Этим морем стоило полюбоваться,

так как Понт — самое

замечательное из всех морей. .

ГЕРОДОТ

Каждое лето миллионы жителей

средней полосы, Сибири, Крайнего Севера

устремляются на солнечные берега

Черного моря, на его замечательные

пляжи, протянувшиеся от сухих

песчаных лиманов Бессарабии до влажных

джунглей Зеленого Мыса. Но все чаще

после купания в ласковой черноморской

воде отдыхающие с неудовольствием

обнаруживают на своем теле жирные

черные кляксы мазута,

О сегодняшнем состоянии Черного

моря, о мерах, которые принимаются

для сохранения его чистоты,

рассказали корреспондентам «Химии и жизни»

А. ИОРДАНСКОМУ и Р. КОРОТКОМУ

сотрудники нескольких черноморских

научных учреждений.

1*

3

Одесса. Одесское отделение Института

биологии южных морей АН УССР,

Руководитель отделения,

член-корреспондент АН УССР

Ю. П. ЗАЙЦЕВ:

ДЛЯ СПОКОЙСТВИЯ НЕТ ОСНОВАНИЙ

Когда заходит речь о судьбах морей и

океанов, загрязняемых различными отходами,

иногда приходится читать или слышать

успокоительные высказывания. Говорят, что море,

дескать, слишком велико, чтобы его можно

было загрязнить; что в море все

перемешивается и трансформируется; что нынешние

размеры стоков в сравнении с 1370 тыс. км3

объема Мирового океана столь незначительны,

что возмутить спокойствие моря эти стоки не

в состоянии.

Все это так. Но тут нужно сделать одну

важную поправку. Ни живые организмы, ни

растворенные, коллоидные и взвешенные

вещества не распределяются в морях и океанах

равномерно от поверхности до дна.

Существуют слои, где плотность живого населения

гораздо выше средней. И есть такие горизонты,

где особенно велика концентрация

загрязнении.

И когда область максимума жизни

совпадает с областью максимума вредного

воздействия на жизнь, опасность многократно

увеличивается.

Такая опасная экологическая ситуация

возникает в первую очередь в поверхностном

слое моря. Наши многолетние исследования

показали, что здесь, в верхних пяти — десяти

сантиметрах водной толщи, развивается

богатейшее сообщество самых разнообразных

организмов — мы назвали его нейстоном *.

Здесь находится «питомник» молоди очень

многих видов рыб и беспозвоночных

животных, которые во взрослом состоянии населяют

водную толщу и дно морей и океанов.

Однако здесь же, на поверхности,

накапливаются и многие посторонние вещества,

попадающие в водную среду, и в том числе

вещества-загрязнители: нефть и нефтепродукты,

ядохимикаты, радиоактивные вещества.

Например, концентрация в морской пене таких

радиоактивных изотопов, как 144Се, I06Ru,

I37Cs, 90Sr, здесь в сотни и тысячи раз выше,

а содержание ДДТ и других хлорорганических

ядохимикатов — в 100 000 раз выше, чем в

воде.

* Подробнее об организмах пейстона рассказывалось

в № 12 «Химии и жизни» ^d 1971 г.— Ред.

Накапливая в своем теле эти вещества,

живые организмы нейстона подвергаются

особой опасности. Мы совместно с

членом-корреспондентом АН УССР Г. Г. Поликарповым

подсчитали, что если только та икра ставриды,

которая находится в верхних 5 см моря,

погибнет от действия радиации, то за 3—4 года,

при прочих равных условиях, запасы этой

рыбы сократятся вдвое. Вот какое слабое место

в жизни вида нейстонный период!

Особенно много на поверхности моря нефти.

И это чрезвычайно опасно для живого

населения морей. Нефтяная пленка затрудняет

газообмен между океаном и атмосферой;

входящие в ее состав предельные углеводороды

вызывают анестезию и наркоз у личинок рыб и

беспозвоночных, а ароматические соединения

действуют как сильные яды. Но важно иметь

в виду и другое. Недавно работы,

проведенные в нашем институте, подтвердили, что

личинки черноморских рыб нуждаются в

атмосферном воздухе — один-единственный раз в

жизни они обязательно должны сделать

«вдох», чтобы заполнить свой плавательный

пузырь. И вот этого глотка воздуха может

лишить их тончайшая пленка нефти на

поверхности воды. Для того чтобы создать такую

пленку на площади в 1 гектар, достаточно

килограмма нефти. И если пленка продержится

1—2 дня, то, по самым скромным подсчетам,

на этом гектаре погибнет 100 миллионов

личинок рыб!

В поверхностном слое моря в огромных

количествах развиваются бактерии. И не только

полезные, играющие важную роль в жизни

нейстона и всего моря. В последнее время

здесь, особенно вблизи крупных городов, все

чаще появляются патогенные виды,

возбудители желудочно-кишечных и других

заболеваний. Это следствие выпуска в море бытовых

сточных вод без предварительной

биологической очистки. А недавно было обнаружено,

что бактерии, скопившиеся в поверхностной

пленке водоема, даже при полном штиле

легко уносятся в атмосферу — это происходит

потому, что на поверхности воды постоянно

лопаются пузырьки газа, приходящие из

глубин. Поэтому загрязненное море насыщает

прибрежную атмосферу не только целебными

веществами, но и возбудителями

заболеваний. Тем не менее специальными

исследованиями судеб патогенных микроорганизмов

в море почти никто не занимался. Для

биологов это медицина, для медиков —

гидробиология, а истина находится посередине.

Охватить ее — одна из неотложных задач науки.

4

Севастополь. Отдел морской санитарной

гидробиологии Института биологии южных морей

АН УССР.

Заведующий отделом,

доктор биологических наук

О. Г. МИРОНОВ:

ПУСТЬ НЕФТЬ ПОЕДАЮТ ОРГАНИЗМЫ!

Уже давно идут поиски надежного и быстрого

способа очищать морскую воду от нефти.

Список средств, предложенных и испытанных в

разных странах мира, внушителен и

разнообразен: от соломенных матов и толченой

сосновой коры, два литра которой съедают литр

нефтепродуктов, до синтетических детергентов

и пенополиуретана, кубометр которого

впитывает до тонны сырой нефти. Наблюдения и

эксперименты, проведенные в нашем отделе,

позволяют добавить к этому списку еще один

способ — микробиологический.

Микроорганизмы могут жить в самых

неблагоприятных для жизни условиях и питаться

самыми несъедобными веществами. Есть

среди них и такие, для которых источником

углерода и энергии могут служить нефтепродукты.

А это значит, что их можно использовать в

роли «морских санитаров» — для очистки

воды от нефтяных загрязнений.

К сожалению, большинство нефтеокисляю-

щих бактерий всеядно: они способны

развиваться и на других источниках углерода.

И чаще всего они предпочитают, оставляя

нефть в покое, питаться более «аппетитной»

для них органикой. Только после долгих

поисков, после нескольких экспедиций в

Индийский и Атлантический океаны,

Средиземноморье, Красное море, во время которых

было обнаружено и изучено больше 400 культур

нефтеокисляющих микроорганизмов, нам

удалось выделить среди них перспективные виды.

Именно они, как мы надеемся, помогут решить

проблему биологической борьбы с нефтью.

Для очистки воды от нефтепродуктов

можно использовать не только бактерии.

Например, у нас давно ведутся эксперименты с

мидиями. Этот организм-фильтратор, пропуская

через себя огромные количества воды (одна

мидия размером 60—70 мм профильтровывает

за сутки 70 л воды!), тоже извлекает из нее

нефть. К тому же мидии не так быстро

погибают в загрязненной воде, как многие другие

донные животные. Мы пробовали очищать

с помощью мидий стоки нефтебазы Шесхарис

под Новороссийском. Эти стоки — частично

очищенные отстаиванием балластные воды

танкеров — представляют собой мутноватую

желтую эмульсию нефти, почти не

содержащую кислорода. И все-таки мпдчи (в

сочетании с водорослями) оказались способными

снижать содержание нефтепродуктов даже в

этой ядовитой смеси со 192 до 42 мг/л; вокруг

лотка, где они находились, вскоре появлялось

хорошо заметное пятно очищенной воды.

Наши эксперименты только еще

начинаются. Но мы уверены, что у гидробиологического

метода борьбы с нефтяным загрязнением

моря большое будущее.

Севастополь. Отдел гидрологии и гидрохимии

Института биологии южных морей АН УССР.

Старший научный сотрудник,

кандидат географических наук

В. И. ЗАЦ:

ВОЗМОЖЕН ГЛУБОКОВОДНЫЙ СБРОС

В некоторых прибрежных районах нагрузка

моря сточными водами уже сейчас достигла

опасного предела. Вот, например, окрестности

крупнейшего курорта страны — Ялты. Здесь

до последнего времени все

хозяйственно-бытовые стоки сбрасывались в море на мелководье,

в 200 м от берега, на глубине всего около

10 м. Сточные воды быстро поднимались к

поверхности, создавая там высокую

концентрацию загрязнений, с которой море уже не

могло справиться. И все это происходило у самых

ялтинских пляжей...

А между тем загрязнения прибрежной зоны

Ялты можно избежать, и для этого не

обязательно строить дорогостоящие очистные

сооружения. Нужно только одно: создать такие

условия, в которых процессы самоочищения

моря происходили бы как можно активнее. Как

раз в районе южного побережья Крыма это

вполне возможно. Здесь существует резкая

стратификация — расслоение водной толщи по

плотности; это значит, что можно, затопив

сточные воды на определенную глубину,

«загнать» их в такой слой, из которого они не

смогут ни выбиться наверх, к поверхности, ни

осесть на дно. В этом промежуточном слое

сточные воды хорошо перемешиваются с

чистыми; здесь много планктонных организмов,

способных перерабатывать загрязнения.

На основании наших исследований одесский

институт «Укрюжгипрокоммунстрой»

выполнил первый в нашей стране проект

сверхдальнего глубоководного трубопровода для сброса

сточных вод Ялты. Этот трубопровод будет

одним из крупнейших подобных сооружений в

Европе. Он будет заканчиваться не в 200 м,

как старый, а в 7,5 км от берега, на глубине

5

90 м. Выбрасываемые здесь сточные воды ни

при каких условиях не будут подниматься

выше чем на 50—60 м от дна. Это позволит

уберечь от их вредного влияния особенно

уязвимую поверхностную пленку моря, избежать

нагона загрязненных вод к берегу, к пляжам,

и ограничиться лишь частичной —

механической — очисткой сточных вод.

Строительство трубопровода предполагается

закончить к 1974 году. Сейчас построена

первая очередь — сточные воды выпускаются в

километре от берега, на глубине 39 м.

Химико-биологические исследования, проведенные

Среди гормонов гипофиза **сть гормон роста

соматотропин, усиливающий рост косгей и накопление

мышечной массы.

В поисках ростовых стимуляторов эндокринологи

уже синтезировали в лабораторных условиях сомето-

тропин. Но состач этого гормона очень сложен, он

насчитывает 188 аминокислот и поэтому недоступен

для промышленного синтеза. До сих пор детей, резко

отстающих в росте, лечили натуральным гормоном,

выделенным из гипофиза погибших людей. Препарат

этот не только дорог, но и строго видоспецифичен —

на человека не действует соматотропин, взятый

у животного.

Но недавно стало ясно, что организм можно

заставить усиленно вырабатывать собственный

соматотропин. Как сообщает известный английский эндокринолог

Дж. Тэннер («Nature», 1972, т. 237, стр. 433), группе

исследователей удалось выделить то вещество,

которое побуждает гипофиз синтезировать соматотропин.

Это — относительно простое соединение, состоящее из

десяти аминокислот.

Что это значит практически? То, что человек

впервые получает возможность производить препарат для

регуляции роста. Открытый декапептид доступен для

промышленного производства. И, что очень важно,

не видоспецифичен—с его помощью можно не только

лечить людей, но и управлять ростом животных.

Однако это бы по не единственное открытие. В

большой серии исследований удалось установить, что рост

организме контролируется трехзвенной гормональной

сотрудниками нашего института, показали, что

уже благодаря этому качество прибрежных

вод значительно улучшилось: даже над самым

местом выпуска стоков, на глубине 20 м,

загрязнений гораздо меньше, чем было на

поверхности моря в районе старого выпуска.

Первый сверхдальний глубоководный сброс

в Ялте будет экспериментальным. Его

строительство и эксплуатация позволят нам

проверить многие наши предположения и обогатят

ценным опытом. А опыт нам пригодится: уже

идет работа над проектами таких же

сооружений для районов Пицунды и Батуми...

цепью. Первое звено — упомянутый уже декапептид,

вырабатываемый гипоталамусом. Второе звено — давно

известный науке соматотропин. А третье звено —

недавно открытое вещество соматомедин. Оно

производится в печени и почках под действием соматотро-

пина, приходящего сюда из гипофиза.

Соматомедин оказался последней гормональной

инстанцией, от которой непосредственно зависит рост

костей и мышц, и поэтому его открытие представляет

особый интерес. Доказано, что скорость роста

организма зависит от концентрации в крови соматомедина.

Соматомедин — универсальный гормон. Для лечения

человека можно использовать соматомедин быка,

свиньи или барана. Состав соматомедина

сравнительно несложен — около 30 аминокислот, что делает

и его доступным для промышленного синтеза.

Два вновь открытых ростовых вещества —

соматомедин и еще не получивший названия декапептид,

вероятно, окажутся для животноводства еще более

важными, чем для медицины. Располагая ими, человек

получит ключ к фантастической еще се-одня возможности

по своему усмотрению форсировать производство мяса,

молока, шерсти. Принципиально зта проблема кажется

теперь разрешимой. Дело — за крупномасштабным

производством этих гормонов роста.

Вполне возможно, что теперь именно от

химической промышленности будут зависеть темпы развития

сельскохозяйственного животноводства.

О. АЛЕКСЕЕВ

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ • ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

РОСТ ПО ЗАКАЗУ

Выделены два гормона, регулирующие рост человека и

животных. Эти гормоны — низкомолекулярные вещества,

доступные для промышленного синтеза.

6

ЭКОНОМИКА, ПРОИЗВОДСТВО

ИНДУСТРИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ

УДОБРЕНИЙ: ЕСТЬ БОЛЬШИЕ

РЕЗЕРВЫ

В марте этого года в Москве состоялось Всесоюзное

совещание актива химической промышленности и работников

машиностроения, строительства, сельского хозяйства. Обсуждался

вопрос о выполнении директив XXIV съезда партии по

выпуску минеральных удобрений.

Министры, директора предприятий, химики рассказали на

совещании, какими резервами располагает химическая

промышленность для роста выпуска минеральных удобрений, для

подъема земледелия. Мы печатаем выдержки из трех

выступлений.

Министр химической промышленности СССР

Л. А. КОСТАНДОВ:

За последние четыре года введены мощности по

производству почти 30 миллионов тонн удобрений. Выпуск

сложных удобрений с 1965 года увеличился в 12 раз

и составил в 1972 г. 4 миллиона тонн. Ни одна страна

в мире не знала таких темпов развития

промышленности удобрений.

Коллективы 65 предприятий награждены почетными

знаками ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета

СССР и ВЦСПС. Среди них — коллективы

Воскресенского, Чернореченского, Северодонецкого,

Новомосковского, Щекинского комбинатов, комбината

«Апатит», «Белорускалий»... Однако есть предприятия,

которые систематически не выполняют планы. От того,

как быстро мы устраним их отставание, зависит

судьба плана и социалистических обязательств на 1973 г.

и последующие годы пятилетки. Это неиспользованный

резерв отрасли...

Техническое перевооружение химических производств,

ввод в действие крупных мощностей — вот главное

в повышении эффективности отдельных производств

и предприятий в целом. Невинномысский химический

комбинат, например, только что ввел крупную

мощность по производству аммиака — 400 тысяч тонн в год

с одного агрегата. В результате производительность

труда возрастет по предприятию на 18%, прибыль —

в 2,2 раза. Но мы не можем сказать, что мощности,

которые сегодня разрабаты ваю-ся и строятся, нас

полностью удовлетворяют. Уже сейчас нужно работать над

агрегатами на 3—5 тысяч тонн в сутки,..

Министр химического и нефтяного

машиностроения СССР К. И. БРЕХОВ:

В 1971—1975 годах Министерство химического и

нефтяного машиностроения должно изготормтц и погтяр»* -

промышленности минеральных удобрении

оборудование на сумму свыше полмиллиарда рублей, то есть

примерно в четыре с лишним раза больше, чем за

предыдущие пять лет. Мы поставили для новых

предприятий 36 комплектных технологических линий

увеличенной единичной мощности.

В связи с переходом на выпуск мощного

крупногабаритного оборудования возникла проблема доставчи

его на место монтажа. Поскольку железнодорожный

транспорт не всегда может справиться с перевозкой

огромных агрегатов, часть цехов по производству

крупногабаритного оборудования приходится строить на

Оке и Волге, у Онежского озера. В дальнейшем

предполагается возведение больших машиностроительных

заводов на реках Белой и Иртыше. Аппараты в

полной заводской готовности можно будет по воде

доставлять на строительные площадки...

Министр строительства предприятий тяжелой

индустрии СССР Н. В. ГОЛДИН:

В решающем году пятилетки перед нами поставлены

очень большие задачи. Объем строительно-монтажных

ребот увеличится в 1,5 раза, а по отдельным

предприятиям вдвое и больше. На Череповецком

химзаводе объем строительно-монтажных работ возрастет

в 2,2 раза, на Чимкентском фосфорном заводе —

в 1,7 раза, на Актюбинском химкомбинате — в 3 раза.

В принятых на 1973 г. социалистических

обязательствах строители наметили досрочный ввод многих

важных объектов: на Джамбульском заводе двойного

суперфосфата одну печь решено ввести в строй на

три месяца, а вторую печь — на два месяца раньше

плановых сроков; досрочно, к 7 ноября, намечено

сдать в эксплуатацию мощности по добыче 1,4

миллиона тонн фосфоритной руды на горнохимическом

комбинате «Каратау».

Так что и у нас есть большие резервы.

7

СТРАНИЦЫ РАЗНЫХ МНЕНИЙ

Фрэнк мбернет «НОВАЯ БИОЛОГИЯ» И ЧЕЛОВЕК

Часто приходится слышать, что в нынешнем

столетии благодаря достижениям науки и

техники мы в состоянии сделать все, что только в

приншше осуществимо. Нужно только

достаточно сильно захотеть и не пожалеть денег. Но

если можно доставить на Землю камни с

Лупы, то почему нельзя с помощью молекулярной

биологии, цитологии и прочего научиться

лечить то, что пока считается неизлечимым?

Очевидная цель и оправдание научных

исследований в области медицины состоит в

укреплении здоровья человека и улучшении

медицинского обслуживания. Согласно

завещанию Нобеля, Нобелевские премии

присуждаются тем, кю «на протяжении истекшего

года принес человечеству наибольшую

пользу». С 1957 по 1971 год восемнадцать химиков

и биохимиков разделили между собой восемь

Нобелевских премий в области физиологии и

медицины за исследования белков и

нуклеиновых кислот. Нет почти никаких сомнений, что

молекулярная биология за последние годы

привлекла выдающихся ученых и

капиталовложений больше, чем любая другая область

биологии. Сейчас это модная наука. Ее

успехам рукоплещут президенты и короли, а

публика, просвещенная журналистами, ожидает

от нее в будущем ощутимых благ для

человечества.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Одно из этих ожидаемых благ — лечение

болезней и дефектов, вызванных либо

нарушением нормальной наследственности, либо

нежелательными генетическими изменениями в

клетках. Если мы уже научились

синтезировать гены, то почему бы не заменять ими

дефектные гены — примерно так же, как

заменяют у больного пораженную почку чужой, но

здоровой? Вот мальчик, страдающий

гемофилией— кровоточивостью, потому что у одного

из его предков в результате мутации

появился дефектный ген, не способный управлять

производством вещества, погребного для

нормального свертывания крови. Кровотечения

у мальчика можно предотвратить с помощью

дорогих лекарств, получаемых из крови

здоровых людей. Конечно же, лучше всего было

бы ввести нормальный ген в его Х-хромосому

(это одно из немногих наследственных

заболеваний, при котором известно, какая именно

из 46 хромосом несет дефектный ген).

Каждый, кто сколько-нибудь серьезно

разбирается в биологии и медицине, знает, что

ничего подобного сделать пока нельзя...

Я с большим огорчением прочел то, что

написали американские газеты в декабре 1967 г.,

когда было объявлено о синтезе ДНК. Эта

работа Артура Корпберга * была, вне всякого

сомнения, переворотом в биохимии, но вряд

ли заслужила слова, которые счел уместным

в данном случае Президент США (или его

помощник, готовивший речь) — будто бы она

«открывает широкий путь к новым успехам в

борьбе с болезнями и в укреплении здоровья

человечества».. Корнберг получил в пробирке

ДНК бактериофага. И, согласно сообщениям

прессы, высказал предположение, что тем же

способом могут быть получены ДНК других

вирусов, что позволит приблизиться к

генетической инженерии. По словам Корпберга,

можно будет включать нужный ген в состав

ДНК безвредного вируса-носителя и

доставлять этот ген в клетки больного, страдающего

наследственным заболеванием. Замена

дефектного гена на здоровый позволит добиться

излечения.

Другой способ замены дефектного гена

нормальным наметил Э. Тейтем **. Он предложил

* О работах лауреата Нобелевской премии А. Корнбер-

га было рассказано в статье М. Д. Крыловой «ДНК.

рожденная в пробирке» («Химия и жизнь», 1970, № 7) —

Ред.

** Эдуард Тейтем, лауреат Нобелевской премии 1956 г.—

Ред.

8

ввести синтетический ген в культуру

собственных клеток больного. Из клеток, в которых

новый ген прижился и начал

функционировать, можно получить обширное потомство,

также выращиваемое в культуре — как

говорят, в «пробирке», хотя эта пробирка будет

очень сложной. Такие клетки, в сущности,

ничем не будут отличаться от других клеток

организма больного и поэтому смогут войти в

него — например, в виде лишней доли печени.

Если все пройдет хорошо, то семейство

измененных клеток будет вырабатывать столько

недостающего организму вещества, что

поможет побороть болезнь.

Насколько мне известно, это наиболее

конкретные предположения о том, как

молекулярная биология может послужить на благо

человеку. Я понимаю эти высказывания так,

что ни Корнберг, ни Тейтем не имели в виду

буквально синтетический ген. Они

подразумевали, что со временем удастся извлекать из

нормальных человеческих клеток тот ген,

который необходим для больного человека.

Выделив этот участок ДНК, можно будет

использовать его как матрицу — для синтеза

многочисленных копий. Вероятно, это не

исключено в предвидимом будущем.

Следующий— решающий шаг будет заключаться в

том, чтобы ввести этот ген в наследственное

вещество подходящего вируса, который не

только передаст ген клеткам организма, но и

точно заменит нормальным геном дефектный

ген. Я готов когда угодно и где угодно

заявить, что вероятность этой операции и в

далеком будущем остается бесконечно малой.

Ближе к реальности второй подход:

использование культуры собственных клеток

больного с более скромной целью — обеспечить

выработку недостающего организму фермента

или метаболита. Можно предположить, что

если подвергнуть воздействию нужного гена

очень большую популяцию клеток, то какая-

то их часть включит этот ген в свое

наследственное вещество. Если затем как-то

распознать и выделить такие клетки (или хотя бы

одну из них) и получить чистую культуру

«реставрированных» клеток, то можно

попытаться при определенных условиях

использовать их.

ПЕРЕДАЧА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Идеи Корнберга и Тейтема стоит

проанализировать и с точки зрения тех возможностей

модификации генетических свойств, которые нам

известны. В 1943 г. Освальд Т. Эвери сумел

вызвать генетические изменения у

пневмококка с помощью ДНК другого пневмококка.

В двух словах суть такой трансформации

можно сформулировать так: изменения

происходят лишь в некоторых клетках,

подвергнутых действию чужой ДНК, и в каждом случае

только небольшой отрезок чужой ДНК

заменяет в нужном месте фрагмент собственной

ДНК бактерии, становясь частью ее

наследственного вещества.

Несколько лет назад были открыты еще два

метода переноса генетической информации от

одной бактерии к другой. Сначала

выяснилось (к большому удивлению ученых), что

один штамм кишечной палочки может

существовать в двух формах, соответствующих

мужской и женской. При определенных условиях

мужская и женская формы сливаются, и

цепочка ДНК переходит из мужской клетки в

женскую, перенеся наследственные свойства,

которые проявляются в потомстве женской

клетки.

Затем было обнаружено, что если

переносить низковирулентные вирусы бактерий из

клеток-хозяев А в клетки Б, то у некоторых

зараженных клеток Б появятся признаки

клеток первого типа. По-видимому, вирус,

размножаясь в клетках А, захватывает

фрагменты бактериальной ДНК и переносит их в ДНК

клеток Б. Здесь происходит примерно то же,

что и в экспериментах Эвери. Спустя

некоторое время японские бактериологи, к своему

огорчению, установили, что культура

бактерии, выработавшей устойчивость к некоторым

антибиотикам, может передавать эту

устойчивость другим бактериям, ранее

чувствительным к этим антибиотикам. Значение этого

открытия очевидно: измененная форма бактерии

может легко развиваться в организме

человека, или животного, несмотря на лечение

антибиотиками.

Прежде чем говорить о том, как применить

эти методы изменения генетических свойств к

человеку, следует напомнить одно

обстоятельство решающей важности. Выделить

необходимый мутантный гибрид или рекомбннант, не

гак просто, как кажется. Очень часто на одну

нужную нам бактерию приходятся миллионы

неизмененных. Вот как происходит такой

отбор.

Возьмем обычный штамм кишечной

палочки. Он будет хорошо расти на стандартной

среде, содержащей только сахар, аммиак и

нужные неорганические ионы, а еще лучше —

в сытном бактериологическом бульоне с

добавками аминокислот и других органических

молекул. Представим себе, что нам нужен

мутант, который неспособен вырабатывать ка-

9

кое-то необходимое для него вещество —

например, аминокислоту X, и который может

развиваться только в среде, куда эту

аминокислоту добавляют извне. Здесь придется

применить массу остроумных уловок.

Можно воспользоваться тем

обстоятельством, что пенициллин убивает только

растущие бактерии — поэтому он безвреден для

бактерий, если они по какой-нибудь причине

не могут развиваться. Мы берем культуру

кишечной палочки, выращенную на бульоне,

содержащем все аминокислоты. В этой культуре

почти наверняка присутствуют мутанты,

которые нуждаются в добавках аминокислоты X,—

вопрос лишь в том, как отыскать их среди

миллионов неизмененных клеток. Бактерии

отмывают от бульона н переносят на

стандартную среду, куда добавлен пенициллин,

убивающий любую бактерию, способную на этой

стандартной среде развиваться. Потом

бактерии (и живые, и убитые) снова промывают,

на этот раз — для того, чтобы избавиться от

пенициллина. Помещают их в два сосуда с

питательной средой, в один из сосудов

добавляют аминокислоту X и инкубируют бактерии а

течение нескольких часов. Если все прошло

удачно, тс в одном сосуде бактерии расти не

будут, а в том, куда добавлена аминокислота,

появится помутнение, свидетельствующее, что

здесь развивается искомый мутант. Это и

означает, что удалось выделить нужную нам

миллионную долю клеток.

А сейчас представим себе что мы решили

включить какое-нибудь желательное

наследственное качество в генотип человека при

смене поколений. И попытаемся сделать это,

обрабатывая спермин экстрактом ДНК из

какого-то специально выбранного источника. Если

обработать 100 миллионов спермиев, то, по

аналогии с бактериями, можно ожидать, что в

100 или 200 случаях произойдет включение

новой ДНК- Но в девяноста случаях из ста

эти включения, скорее всего, не будут

работать. Теперь проблема состоит в том, чтобы

выделить десяток нужных спермиев из 100

миллионов. Вряд ли нужно объяснять, насколько

это сложно.

Теперь мы можем вернуться к двум путям

генетической инженерии, предложенным Корн-

бергом и Тейтемом — чтобы подчеркнуть их

нереальность и связанные с ними опасности.

По идее Корнберга, синтетический ген

вводится в один из Бирусов и вместе с ним через

кровь попадает в нужные клетки человека.

А предложение Тейтема состоит в том, чтобы

обработать культуру клеток больного

«исправным» геном, выделить из них ничтожную

часть, которая окажется излеченной, и

получить от этих клеток значительное потомство,

которое будет пересажено обратно в

организм.

Мои возражения против обоих методов

состоят в следующем. Во-первых, крайне мала

вероятность, что мы когда-нибудь сможем

определить нужные условия для лечения

конкретного больного. Каждый человек

генетически уникален, и работать с ним будет гораздо

труднее, чем с чистой линией мышей.

Во-вторых, введение «оздоровленного» материала в

организм больного, независимо от того,

насколько преодолены трудности получения

такого материала, смогут не только сообщить

больному новое наследственное качество, но и

вызвать злокачественный рост. Ни тот, ни

другой подход еще не были испытаны, и я думаю,

что они вряд ли когда-нибудь будут испытаны

исследователями, сознающими свою

ответственность.

ЗАМЕНА ДЕФЕКТНЫХ КЛЕТОК

Единственный известный мне случай, когда

можно было говорить об исправлении генети- i

ческого дефекта, был основан на ином

принципе — на пересадке популяции клеток, которая I

у больного отсутствует или оказалась

неэффективной.

У больного ребенка был от рождения

недоразвит тимус (вилочковая железа) *. Рано или

поздно это закончилось бы катастрофой.

Например, когда таким детям прививают оспу,

то полного заживления ранки не происходит,

и дети погибают от быстро

распространяющегося местного изъязвления и общего

заражения организма. Ребенку, о котором я говорю,

пересадили часть костного мозга от его сестры

(врачи предполагали, что тимус не развился

из-за недостатка определенных клеток,

вырабатываемых костным мозгом). Так как

иммунные реакции в организме больного были

нарушены, то отторжения не произошло,

пересаженные клетки прижились, и через неделю —

другую стало ясно, что тимус и иммунные

системы ребенка заработали. Правда, позже

начались осложнения: развилось тяжелое

малокровие. По отношению к новой иммунной

системе оказались чужеродными эритроциты и

многие другие собственные клетки больного.

Неизбежно должна была произойти реакция,

* О тимусе и его роли в иммунологической системе

организма было подробно рассказано в статье Е. В. Грун-

тенко «Зачем человеку thmvc?» («Химия и жизнь», 1968,

N° 7).

10

направленная против этих клеток,— этим и

было вызвано малокровие. К счастью,

вовремя вмешался квалифицированный гематолог,

и была сделана еще одна пересадка костного

мозга, в результате чего клетки кропи и

защитных систем были полностью заменены чу-

Так могут утверждать, невзирая на свой

возраст, специалисты, занятые в молекулярной

биологии. И это будет истинной правдой,

потому что именно двадцать лет назад родилась

их наука, которой суждено было стать

«наукой века» (как ни затерто это сравнение, оно

справедливо). Рождение состоялось в апреле

1953 года, когда в свет вышел номер

журнала «Nature» с публикацией Ф. Крика и Дж.

Уотсона о структуре ДНК.

За последовавшие затем два десятилетия

молекулярная биология дала столько

открытий, сколько не выпадало и за столетие на

долю иных почтенных наук. А между тем

считается, что главные успехи еще впереди.

Сейчас надежд, вызванных развитием этой

области знания,— хоть отбавляй, споров — не

меньше, толков и сомнений, связанных с

употреблением достигнутых успехов,— тоже

хватает. Некоторое преде гавление об этом

бурном столкновении мнений дают дискуссии по

поводу генетической инженерии, обошедшие

недавно многие газеты и журналы. Отголосок

споров несут на себе и рассуждения лауреата

Нобелевской премии Ф. Бернета, которые

опубликованы в этом номере журнала.

Автор останавливает наше внимание на

технических трудностях, стоящих перед

генетической инженерией. По его мнению, они столь

велики, что в обозримом будущем вряд лк

можно говорить о практической пользе этой

области молекулярной биологии.

Это, конечно, крайняя точка зрения. И хотя

трудности на самом деле велики, мало кто из

специалистов назовет их непреодолимыми Вся

короткая история молекулярной биологии

доказывает, что эта наука как бы создана для

того, чтобы убеждать скептиков и воплощать

архисмелые прогнозы. Как же будет она

развиваться дальше? Эта проблема занимает

жими. Теперь мальчик, как будто, должен

жить-поживать и добра наживать, хотя не

все иммунологи разделяют оптимизм

лечивших ребенка врачей...

Сокращенный перевод А. Д. ИОРДАНСКОГО

(из книги «Гены; мечты и реальность», 1971 г.)

многих, интересует она и наш журнал.

Воспользовавшись «юбилеем», двадцатилетием

молекулярной биологии, корреспондент

«Химии и жизни» задал несколько вопросов

директору Института молекулярной биологии

АН СССР академику В. А. ЭНГЕЛЬГАРДТУ.

Корр.: Владимир Александрович, как вы относитесь а

прогнозам в науке?

В. А. Энгельгардт: Сейчас стали очень

популярными всякого рода пророчества, то есть

высказывания о развитии науки и о плодах,

которые она несет людям. Эти пророчества

нередко фигурируют под более почтенным

названием прогнозов, хотя это два совершенно разных

понятия: пророчества и прогнозы.

Авторам пророчеств не стоит большого

труда строить свои предсказания. Им не

приходится напрягать ум и утруждать себя

глубокими размышлениями, им достаточно

снизошедшего откуда-то на них просветления, чтобы

описать будущие научные события.

Понятие прогноза непременно включает в

себя элемент познания хотя бы с точки зрения

семантики, то есть структуры языка (греческое

«гнозис» обозначает «знание»).

Следовательно, прогноз строится на основе трезвого

анализа, учета существующего опыта и

наблюдений за предшествовавшим ходом событий.

В сущности говоря, это есть то, что мы в науке

определяем как экстраполяцию —

продолжение в будущее тех заключений, которые

вытекают из уже накопленного

экспериментального материала.

Эти общие соображения, надеюсь, четко

разграничивают пророчества и прогнозы.

Было бы ошибочно думать, что прогнозы

можно строить только путем простой

экстраполяции. Совершенно ясно, что существенную

роль играют в них и научное воображение,

«НАМ-ДВАДЦАТЬ ЛЕТ...»»

и

фантазия, и умение создать новые схемы,

непосредственно не связанные с тем, чем

наука уже располагает. Естественно, что роль

интуиции тем больше, чем моложе наука, для

которой строится прогноз, и чем меньше задел

накопленных фактов. Эта трудность в полной

мере приложима к молекулярной биологии.

Надежность прогноза определяется тем, в

какой мере удастся достичь обоснованных

пропорций двух главных компонентов, на которых

он должен базироваться: экстраполяции

накопленных знаний и творческой интуиции.

Корр.: Значит ли это, что для молекулярной биологии

прогнозы — дело вообще преждевременное?

В. А. Энгелыардт: В отношении нашей науки

задача построения прогнозов, конечно,

представляется очень сложной.

Попробуем сделать шаг назад: какой

прогноз можно было построить двадцать лет

назад, в 1953 году, до того, как была

раскрыта структура ДНК? Думаю, что ничего из

того, что за последние два десятилетия

совершено, предсказать тогда было невозможно. Не

было основы для предсказаний, и, наверное,

всякого, кто предположил бы, что вот-вот

будет расшифрован генетический код, считали

бы почти сумасшедшим.

Сейчас положение изменилось, но

изменилось двояким образом.

С одной стороны, на смену полному

неведению пришел мощный резерв накопленных

сведений, фактов.

С другой стороны — открыто столько новых

явлений, влекущих за собой трудно

предсказуемые последствия, что можно встать в

тупик, выбирая, чему уделить главное внимание,

а что считать второстепенным. Этот выбор

чрезвычайно труден и неизбежно субъективен.

Корр.: Поэтому у разных людей прогнозы даже для

одной области науки могут быть весьма разными?

В. А. Энгелыардт: Конечно. Мне

вспоминается высказывание Понтера Стента,

американского ученого, одного из тех, кто закладывал

основы молекулярной биологии и

молекулярной генетики. Исходя из соображений самого

общего характера, Стент пришел к выводу,

что развитие наших знаний должно в каком-

то обозримом будущем прервать свой

непрерывно восходящий ход и начнет стремиться

к какому-то пределу. В этом предсказании

ясно звучит нотка пессимизма.

Примером противоположного характера я

бы назвал уже упоминавшиеся в «Химии и

жизни» прогнозы Дж. Ф.Даниэлли *. Даниэлли

несколько лет назад толковал о возможности

пересадки генов с тем, чтобы например,

наделить способностью фиксации азота организмы,

лишенные этой способности. Предсказание

казалось фантазией, выходящей за пределы

наших возможностей. А между тем за довольно

короткий промежуток времени выяснилось,

что подобную тончайшую операцию пересадки

гена, ответственного за фиксацию азота,

провести можно. Пересадка проведена пока на

самом примитивном объекте — бактериальной

клетке, но прогноз Даниэлли уже получил

точное фактическое обоснование.

Позволю себе отступление немного

шутливого характера. Представления о

возможностях молекулярной биологии настолько уже

вошли в мышление современных ученых, что

невинная первоапрельская юмореска, которую

позволил себе наш журнал в прошлом году,

сообщив о выращивании малосольных огурцов

прямо на огородной грядке, не всеми была

понята. Судя по некоторым научным

публикациям, к ней отнеслись с полным доверием и

сочли свидетельством новых побед современной

науки.

Корр.: Часто подчеркиваются огромные технические

трудности, стоящие на пути генетической инженерии.

Ваше мнение об этих трудностях?

В. А. Энгелыардт: Технические трудности на

самом деле пугают многих, и здесь,

несомненно, решающую роль играет простая

недооценка того, какими шагами движется наука и

насколько легко преодолевается, казалось бы,

непреодолимое.

Чтобы не ограничиваться только общими

словами, я приведу конкретные примеры.

В самые последние годы удалось

подступиться к тончайшим операциям по пересадке

генов из одной клетки в другую. Например, как

уже знают наши читатели, из бактериальной

клетки был пересажен в клетку человеческой

ткани ген, отвечающий за усвоение молочного

сахара (галактозы). Благодаря этой

пересадке был восстановлен, казалось бы, безнадежно

испорченный механизм обмена веществ в

человеческой клетке. Сообщение об этой операций

поразило даже тех, кто верит в быстрый

прогресс генной инженерии.

Но проходит некоторое время, и мы

встречаем в печати очередное не менее волнующее

известие. В конце прошлого года «Труды

Национальной Академии наук США» сообщили,

* «Химия и жизнь», 1972, № 5.

12

что удалось провести операцию пересадки гена

как бы в обратном направлении: от клетки

сравнительно высоко организованной в вирус,

простейший организм, стоящий на границе

между живым и неживым.

Пересаживался тот же самый галактозный

оперон, который определяет способность

усваивать молочный сахар. Донором служило

бактерия Е. соН. А кроме того, одновременно

в геном вируса пересадили гены, взятые из

наследственного аппарата фага «лямбда». Вся

эта работа была проделана за сравнительно

короткий срок и небольшим коллективом

ученых из Стенфордского университета во главе

с Полом Бергом.

Авторам работы пришлось преодолеть пять

сложнейших этапов. Кольцевую молекулу

ДНК вируса SV-40 последовательным

действием различных ферментов удалось перевести

в линейную форму, прикрепить на ее концы

отрезки чужих ДНК, а затем вновь придать

выпрямленной молекуле ее исходную

циклическую форму.

Кто отважится после этого говорить, что

технические трудности, стоящие перед генной

инженерией, представляют непреодолимое

препятствие? Полагаю, что опасения по поводу

этих трудностей вообще чрезвычайно

преувеличены, а во многих случаях обусловлены

просто недостаточной осведомленностью.

Корр.: Работа, о которой вы говорите, направлена,

условно говоря, «назад, к виоусу», а не «вперед, к

человеку». Между тем, все мы ждем времени, когда генкаь

инженерия возьмется за искоренение тяжелых болезней

среди людей.

В. А. Энгельгардт: Конечно, скептики и

маловеры, которых немало в рядах биологов, могут

задать роковой вопрос: «Ну и что? Какой от

этого эксперимента толк, для чего, собственно,

его требовалось провести?»

Подобные вопросы свидетельствуют лишь

о глубоком непонимании путей прогресса в

науке Было бы весьма неразумно сразу

подступаться к самым далеким целям —

исправлению дефектов в наследственном аппарате

человека путем пересадки прямо в его

организм нужных носителей генетической

информации. Путь к этой цели долог. Но для того,

чтобы двигаться по нему, нам нужно

располагать суммой технических приемов.

Эксперимент, проделанный Полом Бергом с

сотрудниками, показывает, что в руках молекулярных

биологов есть новая техника работы, которая

поможет достичь результатов, сейчас даже

трудно предвидимых.

Между постижениями чисто

экспериментального искусства и успехами

фундаментальных наук всегда имеется обратная связь. Они

как бы подстегивают друг друга. В этой

системе обратной связи и заложен, собственно,

успех научного и технического прогресса.

Пока еще генная инженерия не располагает

всеми необходимыми техническими приемами,

чтобы служить практической медицине. Но

у нее есть две главные цели, к которым она

обязательно придет: победа над

наследственными недугами и злокачественными

опухолевыми заболеваниями. Это именно то поприще,

на котором молекулярная биология одержит

решающие практические успехи.

Коор.: Но вы, пс-еидимому, не будете отрицать, что

многих людей волнуют проблемы общего характера,

прямо вытекающие из успехов генетической инженерии.

Широко обсуждается вопрос о потенциальной

опасности этих успехов для всего человеческого общества.

В. А. Энгельгардт: В таких обсуждениях

всегда упоминается возможность воздействия на

наследственный аппарат человека со

злонамеренными целями: подчинение воли человека,

преодоление его сопротивления и так далее.

Хочу подчеркнуть глубокую уверенность,

что опасения эти необоснованы вот по какой

причине. От подобного рода

экспериментальных вмешательств нас отделяют пока трудно

обозримые сроки. На пути к совершенной

технике управления наследственностью наука

должна будет пройти через качественно новые

скачки. Каков будет характер этих

скачкообразных процессов — невозможно сейчас

сказать. Но думаю, что времени впереди еще

столько, что его хватит для того, чтобы

человечество нашло способы выработать иммунитет

против тех угроз, которые мы сейчас с вами

обсуждаем.

В конце концов, мир микробов тоже был

когда-то только источником бедствий для

человека, а теперь микроорганизмы стали

чрезвычайно ценным орудием нашей

промышленности. И в то же время опасность их для

человека сведена почти до минимума. В этом

убеждает победа медицины над большинством

тяжелых инфекционных болезней.

Записала В. ЧЕРНИКОВА

13

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

БУХГАЛТЕРИЯ МОЗГА

Экспериментатор вырезает в черепе

животного или человека небольшое отверстие и

вводит через него в мозг пучки тонких

электродов, по 6—10 штук в пучке (диаметр

каждого пучка — около 1 мм). Почти на всем своем

протяжении электроды изолированы от

мозговой ткани: в электрический контакт с

мозгом вступает только кончик электрода.

Совершенная хирургическая и рентгеновская

техника позволяет, вводя электроды, добиться

того, чтобы их кончики попали в

определенные структуры мозга. Эти образования,

называемые ядрами, хотя и имеют внушительные

собственные имена (например, «латеральное

ядро гипоталамуса»), очень малы: их объем

составляет несколько кубических

миллиметров. И расположены они у разных животных

(или людей) не совсем одинаково. А функции

различных ядер чрезвычайно различны, так

что ошибиться сколько-нибудь серьезно

нельзя.

За последние 10—15 лет техника этой

операции хорошо освоена. В разных странах

мира электроды были вживлены сотням тысяч

животных — лягушкам и крысам, кошкам и

собакам, обезьянам и дельфинам. И даже

быкам.

Дело в том, что электрическое раздражение

мозга — постоянным током или импульсами

длительностью в 1 мсек — оказалось

замечательным средством получения сведений о

работающем мозге. Язык электрических

импульсов — это язык нервной передачи, на него

переводится информация с химического

языка — языка процессов жизнедеятельности

отдельной нервной клетки. Но возможен и

обратный перевод—поэтому нередко

посторонний электрический импульс вызывает

изменения и в ходе физиологических и

биохимических процессов организма, в поведении

животного Иногда последствия такого

вмешательства оказываются очень любопытными и

поучительными*

ЭЛЕКТРОДЫ В ГИПОТАЛАМУСЕ

Метод вживления электродов на длительное

время в мозг разработал еще в 1924 г.

швейцарский ученый В. Гесс. Этот метод позволил

производить электрическое раздражение

глубоких, подкорковых структур мозга.

Особенно интересные результаты получили в этой

области в послевоенные годы известный

нейрофизиолог X. Дельгадо (США) и независимо

от него профессор А. Б. Коган, который в

1949 г. опубликовал в Ростове-на-Дону книгу

«Электрофизиологические исследования

центральных механизмов некоторых сложных

рефлексов» (в свое время эта книга не была

оценена по достоинству, а теперь стала

библиографической редкостью). В том же 1949 г.

за изучение функций мозга Гессу была

присуждена Нобелевская премия.

Методом вживленных электродов были

наиболее тщательно исследованы две области

подкорки: таламус и гипоталамус.

Выяснилось, что здесь регулируется температура

тела и в значительной степени работа желез

внутренней секреции, выделяющих

разнообразные химические вещества, которые

управляют работой многих систем организма.

Электрическое раздражение некоторых

расположенных здесь точек вызывало у животных

рвоту и повышало кровяное давление.

Разрушение одних участков подкорки приводило

к тому, что коза умирала с голоду перед

кормушкой, наполненной свежей морковкой;

разрушение других — наоборот, к чудовищному

перееданию. А при некоторых положениях

электродов шерсть у кошек поднималась

дыбом, они озирались в поисках противника,

выпускали когти. Как это ни странно, столь

явные проявления агрессивности, которые узнал

бы каждый мальчишка, когда-нибудь

дразнивший кота, физиологи сочли не настоящей,

а «мнимой яростью». Они рассуждали так:

электростимуляцией можно вызвать лишь от-

15

дельнь^ движения — автоматизмы, которые,

вероятно, связаны в цепочки по принципу

условного рефлекса и при стимуляции

последовательно запускаются. Но гнева или ужаса

животное при этом, конечно, не испытывает.

Правда, кошки в «мнимой ярости» иногда

больно царапали экспериментаторов. Но

вера, как известно, исцеляет...

Следующий шаг был сделан в 1953 г.

Американец Дж. Олдз предложил простой

эксперимент. Электрод был вживлен в мозг крысы.

В клетке была педаль. Если крысе

«нравилась» стимуляция, она могла, нажимая на

педаль, сама включать ток. В других

экспериментах нажатие педали, наоборот,

размыкало цепь и прекращало подачу неприятных

раздражений.

Оказалось, что примерно 35% точек в

мозгу крыса охотно стимулирует, стимуляции

других 5% точек активно сопротивляется.

Стимуляция остальных точек (при умеренной

силе раздражения, разумеется) крысе,

по-видимому, безразлична.

Поле деятельности экспериментаторов

особенно расширилось после разработки

приборов для дистанционной стимуляции мозга

животных. Такие приборы принимают и

усиливают радиосигналы, которые посылает

экспериментатор, и передают их в мозг в виде

электрических импульсов. Теперь животное

свободно в своих движениях, и эксперименты

с ним можно проводить как угодно долго в

условиях, почти совершенно естественных.

Можно даже так уменьшить размеры этих

приборов, что снабженное ими животное

ничем не будет отличаться от своих менее

цивилизованных собратьев. За исключением

одного: оно будет радиоуправляемым. Как

луноход.

ЭТОТ МОНОТОННЫЙ

ПОТОК ИМПУЛЬСОВ...

Стоит переместить электрод в глубине мозга

всего на полмиллиметра, как крыса, которая

только что яростно нажимала на педаль,

чтобы не допустить электростимуляции, начинает

без остановки нажимать на другую педаль,

чтобы получать раздражения. В некоторых

экспериментах крыса совершала до 5000

нажатий в час, в течение почти двух суток без

перерыва, а затем, после короткого сна и

приема пищи, снова возвращалась к педали.

И так целых 15 дней! В других экспериментах

крыса, чтобы получить электростимуляцию,

пробегала по стержню, где получала удары

током 420 ма (это удар очень болезненный не

только для крысы, но и для человека).

Подкорковые ядра явно имели свою

иерархию. Раздражение некоторых из них

(например, того же латерального ядра

гипоталамуса) удовлетворяло все остальные потребности:

и голод, и жажду, и половой инстинкт. Но

раздражение центра насыщения не подавляло

потребности в воде. Были и центры,

раздражение которых возбуждало целую цепочку

других потребностей. Все центры как будто

существовали парами: положительный,

например, центр насыщения, и отрицательный —

центр голода.

Но вся эта первоначально простая картина

стремительно усложнялась. Реакции нервных

центров на электрическую стимуляцию

оказались непостоянными и плохо

предсказуемыми. Взаимные отношения между центрами со

временем изменялись: в разное время

раздражение одних и тех же точек мозга приводило

к разным результатам. «Положительные»

точки могли вдруг стать нейтральными,

нейтральные — «отрицательными». Это было

похоже на крокет в Алисиной Стране Чудес, где

правила зависели от капризов Королевы

Червей, а шарами были ежи, которые время от

времени уходили по своим делам.

Поразительные результаты, получаемые при

стимуляции, все больше казались только

манящими бликами на поверхности океана

электрической деятельности мозга, глубины

которого, где разыгрываются сложнейшие

электрохимические и биохимические процессы,

оставались по-прежнему недоступными. Дельгадо

писал: «Электрическое раздражение мозга —

это, по сути дела, довольно грубый метод,

основанный на том, чтобы подвести монотонный

поток электрических импульсов, не несущих

никакой специфической информации и

лишенных обратных связей, к группе нейронов,

которые случайно оказались в пределах

искусственно созданного электрического поля».

Но удивительное дело, как много иногда

значит для организма этот монотонный поток

импульсов, не несущий специфической

информации! Вот один из экспериментов Дельгадо,

описанный в его книге «Мозг и сознание» (она

недавно вышла в свет в русском переводе).

Объектом эксперимента была обезьяна по

кличке Али — властный и злобный вожак

колонии. В стенку клетки, где сидел Али со

своими подданными, вмонтировали рычаг,

нажимая на который можно было на 5 секунд

вызвать раздражение мозга Али по радио. Одна

из самок по кличке Эльза вскоре обнаружила,

что агрессивность Али можно подавить, если

нажать на ры^аг, и когда Али ей угрожал,

Эльза нередко прибегала к этом) способу за-

16

щиты. Хотя вожаком Эльза не стала, ей много

раз удавалось предотвращать нацеленные на

нее нападения и поддерживать мирное

существование всей колонии.

Избирательно стимулируя различные

центры мозга обезьян, можно в широких

пределах изменять структуру их общества:

сегодняшние изгои становятся лидерами, враги —

друзьями, супруги — только вежливыми

соседями. Даже материнский

инстинкт—-фундамент всякого общества — может быть

извращен и подавлен.

А вот еще один опыт. Крыса находится в

экспериментальной камере. Она обучена

перебегать в заданном темпе с одного места на

другое и обратно. Время от времени крыса

получает через пол камеры удары

электрического тока. Вероятность такого удара тем

меньше, чем точнее крыса выдерживает темп

перебежек. Если удары достаточно сильны,

крыса начинает сбиваться с темпа и все чаще

подвергается ударам тока, застревая на одной

из площадок. Стоит, однако, через

вживленный электрод подать поток импульсов в

«положительный» центр мозга крысы, как она

снова начинает точно выдерживать темп

перебежек. А если усилить этот поток

импульсов, то крыса опять будет все чаще и чаще

задерживаться на одной' из площадок, хотя

и будет проявлять все признаки страха.

Меняется только интенсивность потока

импульсов в положительный центр, и это

приводит к разнообразным и хорошо

воспроизводимым изменениям в поведении. Эта

зависимость универсальна. Она верна для крыс,

кошек, кроликов, собак, обезьян, дельфинов.

Не проявляется ли здесь некий

фундаментальный принцип, столь редкий и поэтому

особенно ценный в науках о живом? Такой

вопрос поставил перед собой биофизик Г. Ш.

Розенштейн, о работах которого у нас теперь

пойдет разговор.

«КА ЧТО ПОХОЖЕ?»

Это главный вопрос, который задают себе

теоретики и поэты. Когда-нибудь они

объединятся и выстроят храм, посвященный богине

Аналогии — богине хромой (потому что

всякое сравнение, действительно, хромает), но

торжествующей (потому что она, как

Железный Хромец Тимурленг, все-таки владыка

мира).

Изучая живые организмы, их много раз

сравнивали с человеческим обществом, а

изучая общество, сравнивали его с живым

организмом. В некоторых случаях такие

сравнения могут оказаться полезными. Ведь у этих

систем и в самом деле много общего: в

частности, то, что и те и другие состоят из

многих подсистем и организуют производство,

обмен и регулирование в соответствии с

прогнозом на будущее и с учетом прошлого опыта.

На что же похож однородный поток

импульсов, поступающий в ядра гипоталамуса

и во многом, как мы видели, определяющий

поведение животного? Нет ли в человеческом

обществе способа управлять поведением

подсистем посредством усиления или ослабления

какого-то однородного потока?

Есть — это поток денег!

«Деньги», по-видимому, нужны и

биологической системе — для того, чтобы наладить

обмен между многочисленными подсистемами

и регулировать уровень их активности. К идее

об «универсальной валюте» такой системы

очень близко подошел профессор М. Л.

Цейтлин, вместе с известным математиком И. М.

Гсльфандом предположивший, что

приходящие импульсы играют для нервных ядер роль

штрафов, и ядра стараются получать их как

можно меньше.

Г. Ш. Розенштейн предположил, что

электрические импульсы в гипоталамические ядра

мозга и могли бы быть одной из форм такой

универсальной валюты. Меняя их

интенсивность, легко менять выплачиваемую сумму.

В нервной системе легко сохраняется память

о количестве полученных или выданных

импульсов. Нервные волокна — отличные

каналы для сообщений об ожидаемых

поступлениях валюты или о выдаче долговых

обязательств.

Итак, предположим, что ядра

гипоталамуса — это и есть та бухгалтерия мозга, где

«вычисляется» доход, получаемый организмом.

Этот доход зависит от интенсивности

импульсов; потоки их, поступающие в латеральное

(положительное) ядро, сходны с сообщением

об ожидаемых денежных поступлениях, а

поступающие в вентрамеднальное

(отрицательное) ядро,— с требованием об оплате счетов.

Естественно предположить далее, что разные

виды деятельности обещают организму

разный «доход», и распределять средства между

ними следует, очевидно, в соответствии с

этими ожиданиями.

Теперь можно вернуться к эксперименту с

крысой, которая должна была выдерживать

график бега. Удары тока, которые она

получала за нарушение графика, были болезненны,

то есть связаны со стимуляцией

отрицательных центров. Происходила быстрая утечка

денежных накоплений, и в конце концов орга-

2 Химия и Жизнь, № В

17

низм становился некредитоспособным: он

уже не мог совершать траты, необходимые

для предотвращения ударов тока, и получал

их все больше.

Но затем экспериментатор начинал

стимулировать положительный центр. Быстро

накапливались деньги, большие расходы были

уже не страшны разбогатевшему организму,

и крыса снова получала возможность

избегать ударов тока, А при дальнейшем

усилении стимуляции положительного центра

накопления возрастали настолько, что потери от

ударов тока переставали играть заметную

роль в общем балансе системы, крыса уже не

стремилась предотвратить их и получала все

больше и больше ударов. Количество денег

в системе стало слишком большим, они

обесценились.

Так можно объяснить и неповторяемость

экспериментов с мотивационными центрами.

Ведь «цены» на различные «товары и

услуги» в организме меняются в зависимости от

многих обстоятельств, и стимуляция одних и

тех же точек в разное время должна

приводить к различным результатам. Так обстоит

дело и с настоящими ценами: сообщение об

открытии нефтяных месторождений обычно

ведет к понижению цепы на уголь. Но если

какой-нибудь проект требует очень больших

энергетических мощностей, то открытие

нефти может привести не к понижению, а к

повышению цен на уголь, запасов которого

самих по себе было бы недостаточно для

выполнения этого проекта.

Итак, можно предположить, что

электростимуляция— этот «монотонный поток

электрических импульсов» — в некоторых важных

случаях интерпретируется организмом как

«доходы и расходы», связанные с

жизнедеятельностью системы. Поэтому

электростимуляция и способна вызывать не только

сокращения отдельных групп мышц, но и полную

перестройку поведения.

Мы видим, что на основе гипотезы Розен-

штейна можно объяснить результаты уже

проделанных экспериментов. Но чтобы стать

теорией, гипотеза должна еще и правильно

предсказывать результаты новых опытов.

КОШКА ДЕЛАЕТ ВЫБОР

Привыкание — классический феномен

нейрофизиологии. Поставим перед кошкой

бесшумную лампу-вспышку и будем регистрировать

электрические импульсы, которые возникают

в соответствующей части коры мозга в ответ

на световое раздражение. Сначала амплитуда

этих импульсов довольно велика, но потом,

часа через два, она существенно снижается:

выработано привыкание.

Но если принять «биоэкономическую»

модель, то цель живой системы, вероятнее

всего, заключается в том, чтобы получить за

время своего существования максимальный

«доход». И если при этом доступные системе

способы управления состоят в том, чтобы

выбирать, какую информацию обрабатывать, то

привыкание — это будет просто отказ от

обработки определенной информации, когда

такая обработка становится невыгодной. И

выбор какой-то другой деятельности. Какой? Да

мало ли забот может быть у кошки...

Эксперимент, в котором предполагалось все

это проверить, был проведен в Институте

высшей нервной деятельности и нейрофизиологии

АН СССР. Вместе со вспышкой света

исследователи подавали негромкий звуковой

щелчок— подпороговый, то есть такой, что

примерно в половине случаев кошки его даже не

слышали. Экспериментаторы рассчитывали,

что когда кошки привыкнут к вспышкам и

будут переключаться на какую-нибудь другую,

более «доходную», деятельность, то они,

скорее всего, станут внимательнее

прислушиваться именно к этим звуковым щелчкам. А чтобы

это обнаружить, в слуховую кору был тоже

погружен электрод, и в случае удачи

следовало ожидать, что уже не половина щелчков,

а каждый щелчок будет вызывать там

появление импульсов.

Так все и происходило в действительности!

А перед самым переключением в зрительной

коре возникало 4—6 высокоамплитудных

импульсов. Как потом выяснилось, такие

импульсы отмечались и раньше и даже получили

название «слоноеых» из-за своей величины, но

были признаны артефактами — результатом

каких-то погрешностей в регистрирующей

аппаратуре. Правда, у этих «артефактов» была

одна примечательная особенность...

Но сначала закончим рассказ об

экспериментах с переключением. Предполагалось, что

переключение происходит тогда, когда

продолжать прежнюю деятельность стало

невыгодно. Как мы уже говорили, «цены» на

различные виды деятельности организма

вычисляются, по-видимому, при существенном

участии латерального и вентрамедиального ядер

гипоталамуса (ведь именно раздражение зоны

самостимуляции латерального ядра заменяет

крысам на некоторое время и воду, и пищу,

и даже любовь). Поэтому «невыгодно» — это

должно было бы означать, что усиливается

поток импульсов в зону избегания вентраме-

18

диального ядра или же ослабляется в зону

самостимуляции латерального ядра. А после

переключения доходы должны возрасти, то

есть поток импульсов в отрицательную зону

должен ослабнуть, а в положительную —

усилиться.

И эти предположения в 1968—1969 гг. были

полностью подтверждены в лаборатории

электрофизиологии московского Института

психиатрии.

А теперь можно вернуться к нашим

«артефактам».

ЕЩЕ ОДНА АНАЛОГИЯ

Было замечено, что «слоновые импульсы»,

которые возникали в зрительной области коры

у кошек перед самым переключением, очень

похожи на судорожную активность,

возникающую в какой-нибудь одной области коры —

эпилептогенной зоне — у больных эпилепсией

(и у животных, на которых эта болезнь

моделируется в исследовательских целях) и потом

уже распространяющуюся на всю кору,

создавая картину эпилептического припадка.

А что если эпилептоидная активность — это

и есть «слоновые импульсы», которые

появляются при несвоевременном переключении и

распространяются на всю кору головного

мозга? Это предположение можно было

проверить: для этого достаточно вживить

электроды в латеральное и вентрамедиальное ядра

гипоталамуса животного и, как только

возникнут «слоновые импульсы», а активность в

отрицательном ядре существенно возрастет,

подать стимулирующий поток в

положительное ядро. Если предположение правильно, то

эпилептоидная активность должна быть

подавлена!

Подавлять эпилептоидную активность

электростимуляцией различные исследователи

пытались и раньше. Воздействуя электрическими

импульсами на сам эпилептоидный очаг,

иногда, действительно, удавалось прекратить

припадок. Но так как этот очаг может быть

расположен в разных областях мозга, то каждый

раз приходилось стимулировать разные точки,

а для определения их — подключать мозг

подопытного животного к вычислительной

машине, чтобы непрерывно анализировать его

энцефалограмму. Такие эксперименты

проводил, например, с обезьянами в 1968—1969 гг.

тот же Дельгадо.

Но по предположению Розенштейна,

получалось, что совершенно неважно, где именно

расположен эпилептогенный очаг: одного-

единственного управляющего канала должно

быть достаточно для любых возможных

случаев эпилепсии!

Эксперименты по проверке предложенной

модели были проведены в той же

лаборатории электрофизиологии Института

психиатрии. И к концу 1968 г. можно было уже

суверенностью утверждать, что судорожная

активность действительно может быть полностью

или в значительной степени подавлена

стимуляцией единственного ядра гипоталамуса.

И для этого вовсе не нужно устанавливать

постоянную связь между мозгом животного и

вычислительной машиной, как это делал

Дельгадо в экспериментах, законченных лишь в

середине следующего года...

Впрочем, и от этих экспериментов с

крысами, и от опытов Дельгадо с обезьянами до

лечения эпилепсии человека — дорога

неблизкая. А что за следующим поворотом — кто

знает?

А. ТАЛОВ

НОВОЕ В НАУКЕ О МОЗГЕ

В последние 15—20 лет в науке

о мозге наметился качественный

сдьиг. Если раньше в этой обла-

Статью «Бухгалтерия мозга» комментирует

доктор медицинских наук Л. П. ЛАТАШ

сти господствовало представление мозг сравнивали с телефонной

о простом реактивном уравнове- станцией, которая лишь замыкает

шивании организма со средой, и нужные цепи в ответ на сигналы

2*

19

извне, то теперь, когда

обнаружены новые важные стороны

мозговой деятельности, мы говорим

о мозге уже как об активной

системе управления,

преодолевающей неблагоприятные факторы

среды для достижения

определенных целей и реализации

определенных программ, нередко

вопреки сопротивлению среды.

Аналогию с телефонной станцией

сменила аналогия с пультом

управления.

Факты свидетельствуют о том,

что в организации мозговой

деятельности в целом определяющую

роль играют потребности,

влечения, мотивации. Действие на мозг

стимулов из внешнего мира в

сильной степени зависит от

существующей иерархии этих

внутренних состояний мозга.

Долгое время, однако, был

неясен вопрос о том, как, с

помощью каких механизмов и

процессов мозг выделяет самые

информативные, значимые сигналы

из огромной совокупности

воздействий среды, которым

ежесекундно подвергаются органы чувств,

как он выбирает самый

эффективный и экономичный способ

выполнения своих планов и программ.

И вот тут-то огромную услугу

оказали исследования явления

самораздражения, открытого

американским ученым Дж. Олдзом.

Правда, с самого начала было

ясно, что эти исследования не

раскрывают самой сути процессов

задания целей, взвешивания

альтернатив и т. п. Однако Олдз четко

продемонстрировал, что в мозгу

есть специальный механизм,

который находится как бы на выходе

системы, решающей такие задачи,

и который играет важнейшую

роль в достижении поставленных

целей. Этот санкционирующий

механизм неспецифнческий и

обслуживает все виды деятельности

мозга. Он тесно связан с

аппаратом эмоций (возможно, даже

является его частью) и, таким

образом, или поощряет те или иные

мозговые акты, или наказывает за

них, накладывает на них вето.

В статье «Бухгалтерия мозга»

изложены экспериментальные и

теоретические перипетии,

связанные с изучением этого механизма

и с его возможными прикладными

аспектами, в том числе и в той

области, в которой работает

Г. Ш. Розенштейн. Не все, о чем

пишется в статье, бесспорно; не

всегда приводимое толкование

является единственно возможным, да

и не все факты могут считаться

уже твердо установленными. Это

можно объяснить, по-видимому,

своеобразной «болезнью роста»,

часто наблюдающейся в тех

случаях, когда

энтузиаст-исследователь находит для себя новую

перспективную область. Но

несмотря на некоторые издержки,

эта статья вводит читателя в круг

новых и перспективных подходов

к проблеме мозга.

А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?

ВСЕ-

ОТ ПСИХИКИ..

Еще одна версия: опухоли якобы

зависят от характера, от

психического склада человека.

На основании собранных за

10 лет сведений о больных в

штате Пенсильвания врач-психиатр

предположил, что существует тип

личности с предрасположением

к раку. Признаки его таковы:

плохое детство, нелюбящая мать,

мягкий отец; во взрослом

состоянии человек такого склада обычно

подавляет свои эмоции, будь то

раздражение или симпатия. Он

считает себя одивоким и

ненужным, потому что никогда не

выражает своих чувств настолько,

чтобы это могло вызвать чью-либо

дружбу.

Отсюда — состояние постоянной

напряженности, которое, по

мнению врачей, может вызвать

изменения в гормональном фоне

организма. А эти нарушения в свою

очередь ослабляют защитные

системы, повышая тем самым

подверженность заболеванию...

Не исключено, что таких людей

можно выявить, пользуясь

системой психологических тестов,

раскрывающих черты их личности.

Разумеется, речь могла бы идти

прежде всего не о лечении, а

хотя бы о более раннем

распознавании болезни на основании

сведений о предрасположенности к ней.

Эта версия была изложен? в

журнале «Bild der YVissenschafb

A971, № 12).

Согласимся по крайней мере

с тем, что подавлять свои эмоции

вообще небезопасно для здоровья;

это признано медициной.

М. КИРИЛЛОВ

20

БОЛЕЗНИ-И ЛЕКАРСТВА

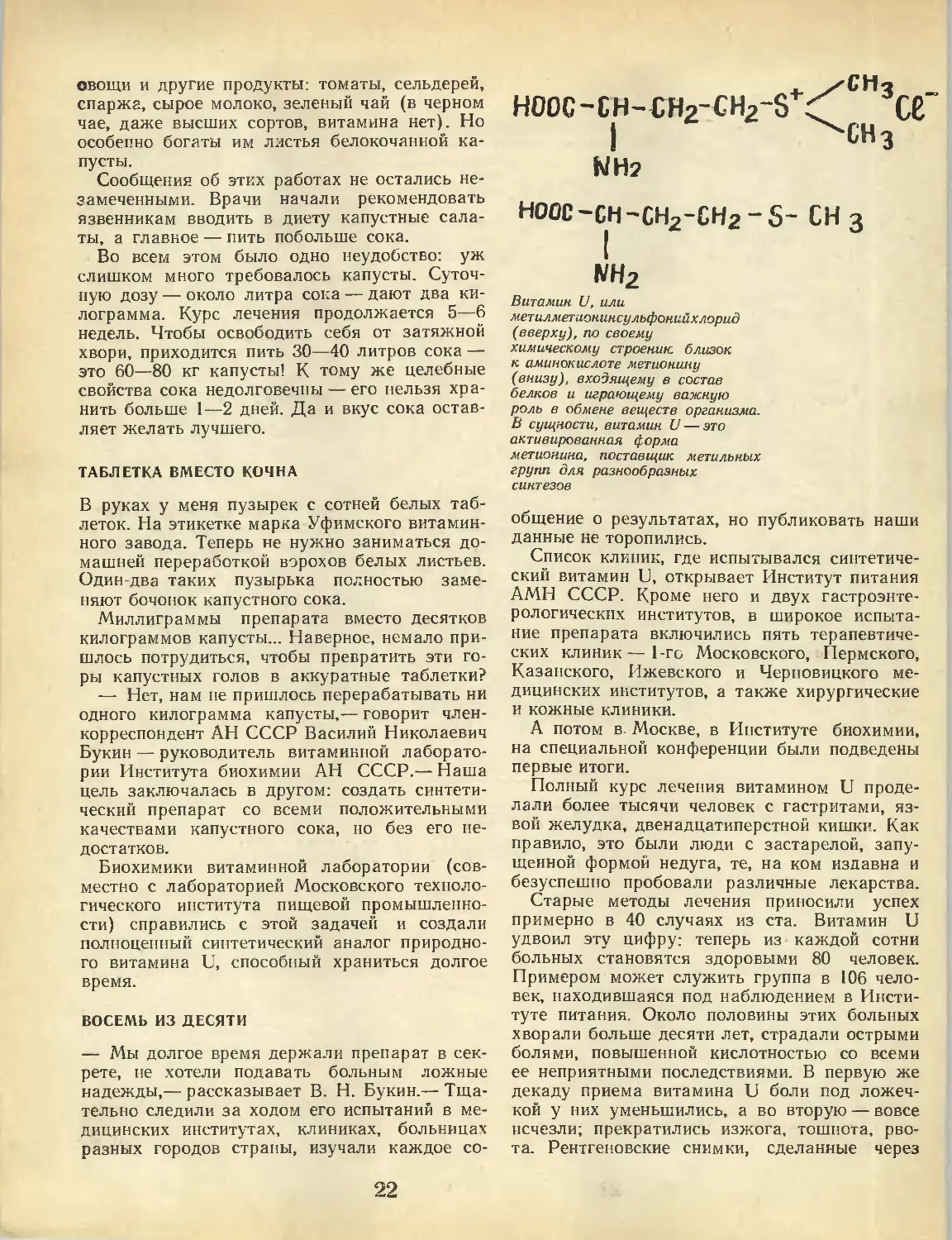

г блок ВИТАМИН,

НАЙДЕННЫЙ В КАПУСТЕ

Вот уже два тысячелетия, со времен

Древнего Рима, одно из самых распространенных в

Европе овощных растений — белокочанная

капуста.

Но только лет двадцать назад она

сделалась объектом особенно настойчивого

изучения. Многочисленные эксперименты на