Author: Самарин Р.М.

Tags: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран литература зарубежная литература

Year: 1987

Text

Р.М.САМАРИН

ЗАРУБЕЖНАЯ

ЛИТЕРАТУРА

Р.М.САМАРИН

ЗАРУБЕЖНАЯ

ЛИТЕРАТУРА

Ф

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,

ИСПРАВЛЕННОЕ,

И ДОПОЛНЕННОЕ

Допущено

Министерством высшего и среднего

специального образования СССР

в качестве учебного пособия

для студентов

филологических специальностей

высших учебных заведений

Москва

«Высшая школа»

1987

Составитель M. Р. Волкова

Рецензенты:

кафедра зарубежной литературы Московского государственного

педагогического института имени В. И. Ленина

(зав. кафедрой д-р филол. наук, проф. Н. П. Михальская)

#

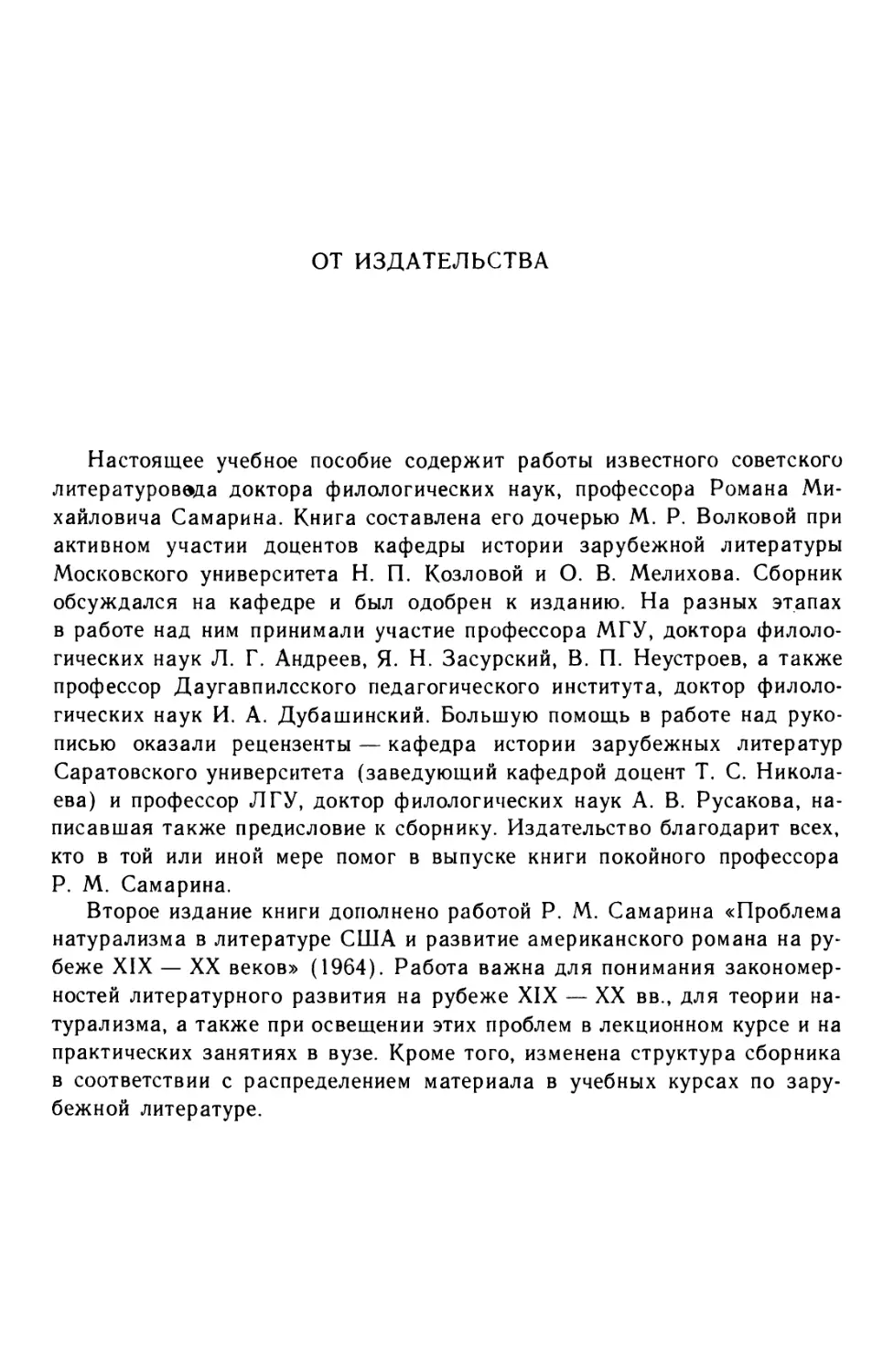

Самарин Р. М.

Cl7 Зарубежная литература: Учеб. пособие для филол.

спец. вузов/Сост. М. Р. Волкова; Предисл. А. В. Руса-

ковой; Послесл. Б. Л. Сучкова.—2-е изд., испр. и доп.—

М.: Высш. шк., 1987.—368 с.

Пособие включает в себя работы известного литературоведа Р. М. Сама-

рина по зарубежным литературам средних веков и Возрождения, литературам

XVII — XX вв. Разделы пособия посвящены как отдельным вопросам литера-

турного процесса, так и творчеству некоторых писателей.

В отличие от предыдущего издания (1978 г.) пособие дополнено статьей

«Проблема натурализма в литературе США и развитие американского рома-

на на рубеже XIX—XX веков».

г 4603020000-105 ^я ft7 ББК 83.34

^ 001(01)—87 **28~87 8И

© Издательство «Высшая школа», 1978

© Издательство «Высшая школа», 1987,

с изменениями

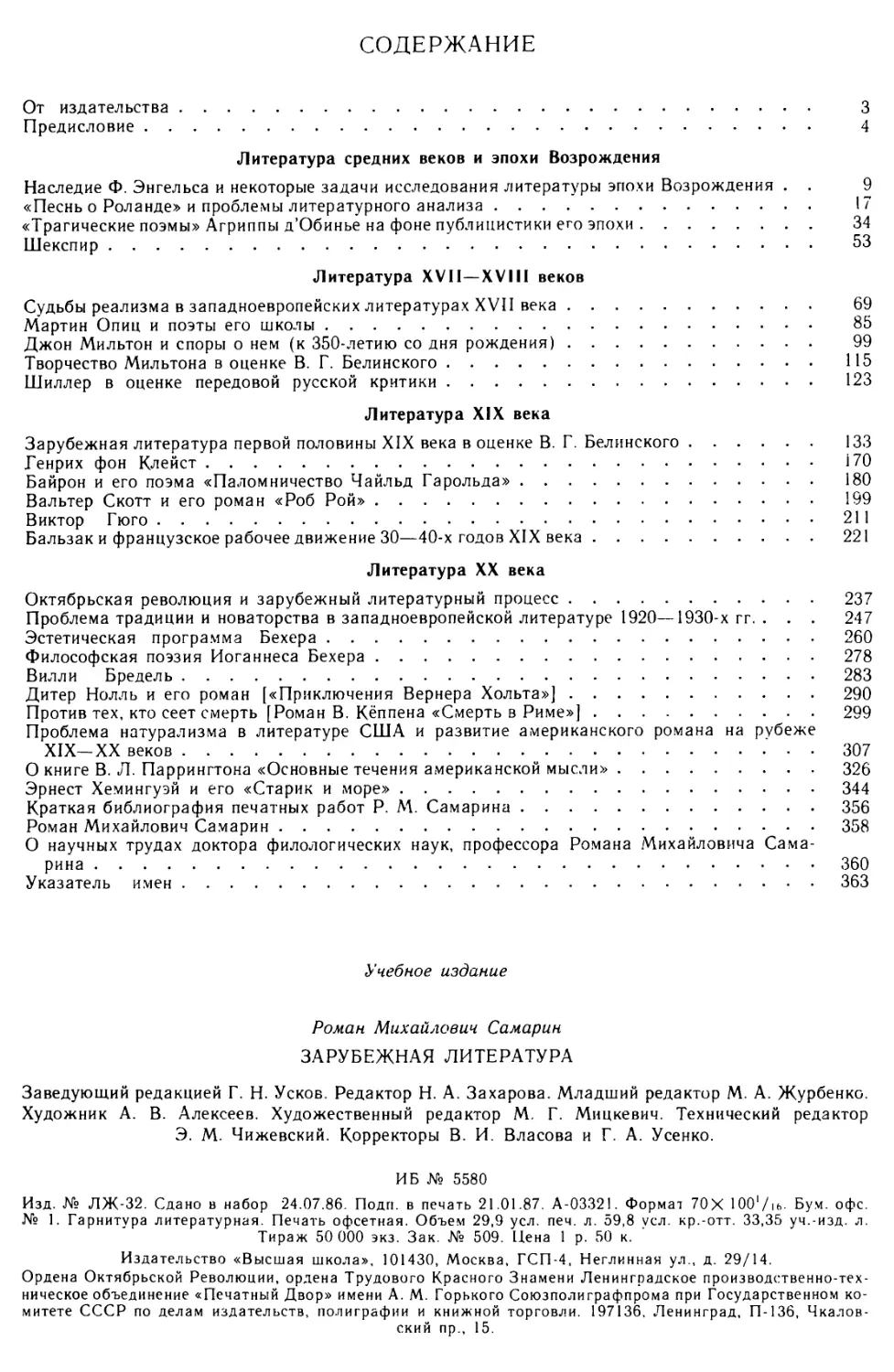

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Настоящее учебное пособие содержит работы известного советского

литературоведа доктора филологических наук, профессора Романа Ми-

хайловича Самарина. Книга составлена его дочерью М. Р. Волковой при

активном участии доцентов кафедры истории зарубежной литературы

Московского университета Н. П. Козловой и О. В. Мелихова. Сборник

обсуждался на кафедре и был одобрен к изданию. На разных этапах

в работе над ним принимали участие профессора МГУ, доктора филоло-

гических наук Л. Г. Андреев, Я. Н. Засурский, В. П. Неустроев, а также

профессор Даугавпилсского педагогического института, доктор филоло-

гических наук И. А. Дубашинский. Большую помощь в работе над руко-

писью оказали рецензенты — кафедра истории зарубежных литератур

Саратовского университета (заведующий кафедрой доцент Т. С. Никола-

ева) и профессор ЛГУ, доктор филологических наук А. В. Русакова, на-

писавшая также предисловие к сборнику. Издательство благодарит всех,

кто в той или иной мере помог в выпуске книги покойного профессора

Р. М. Самарина.

Второе издание книги дополнено работой Р. М. Самарина «Проблема

натурализма в литературе США и развитие американского романа на ру-

беже XIX — XX веков» (1964). Работа важна для понимания закономер-

ностей литературного развития на рубеже XIX — XX вв., для теории на-

турализма, а также при освещении этих проблем в лекционном курсе и на

практических занятиях в вузе. Кроме того, изменена структура сборника

в соответствии с распределением материала в учебных курсах по зару-

бежной литературе.

éké>u*id^/)b~ fv

ПРЕДИСЛОВИЕ

Научная и педагогическая деятельность замечательного ученого, крупней-

шего советского литературоведа Романа Михайловича Самарина — яркий

пример щедрого и доброго таланта, отданного воспитанию специалистов-фи-

лологов. Не одно поколение исследователей зарубежной литературы обязано

Р. М. Самарину своими знаниями, умением глубоко и серьезно анализировать

сложные вопросы литературного процесса, художественные произведения.

Роман Михайлович Самарин ушел из жизни рано, не успев завершить мно-

гие свои замыслы и начинания. Но и то, что им сделано, составляет яркую

страницу в истории советского литературоведения. Научное творчество Р. М.

Самарина неотделимо от его педагогической деятельности. Про Р. М. Самарина

можно сказать, что он был прежде всего ученым вузовского типа. Великолеп-

ный лектор, наделенный цепкой памятью, блистательной эрудицией, ораторским

талантом, он запоминался не только отдельными своими докладами, дискусси-

онными выступлениями в научной среде, но прежде всего лекциями в студен-

ческой и аспирантской аудитории. Он умел и любил передавать свои знания, и

у него всегда было много учеников, а бывшие его аспиранты, которые когда-то

прошли первую научную школу в руководимом им семинаре, работают сейчас

во многих крупнейших университетах и вузах нашей страны и за рубежом. Этой

близостью Р. М. Самарина к проблемам вузовского образования во многом

определяется широта его научных интересов.

Вспоминая о Р. М. Самарине, профессоре Московского университета,

Л. Г. Андреев писал:

4

«Поразительная многогранность научной деятельности профессора Сама-

рина сказывается и в том, что она несводима к деятельности романиста или

германиста. В лице Р. М. Самарина мы имели уникального специалиста по

всемирной литературе, знатока всех ведущих литератур мира. Начав как ро-

манист, Р. М. Самарин далее развивался как специалист по английской лите-

ратуре (докторская диссертация и монография о Мильтоне), потом по немецкой

литературе, литературам США и другим национальным литературам, вплоть до

русской и украинской».

Именно этот широчайший диапазон научных интересов позволил Р. М. Са-

марину не только как автору многочисленных работ, посвященных литературе

разных веков и стран, но и как инициатору и организатору внести неоценимый

вклад в дело изучения всемирной литературы. Мы можем вспомнить, что по его

инициативе и при его активном участии в ИМЛИ было предпринято капиталь-

ное коллективное исследование — 10-томная «История всемирной литературы».

Это была дань одной из его любимейших идей, которую он постоянно пропа-

гандировал и защищал, поскольку считал, что в наше время никак нельзя

ограничиться изучением традиционно малого числа зарубежных литератур.

Даже в университетских учебниках, издававшихся под его редакцией, связан-

ных вузовской программой и жесткими рамками учебных планов, мы обнару-

живаем тенденцию к изучению процессов именно всемирной литературы, а не

нескольких зарубежных литератур. Можно по-разному оценивать эту привер-

женность профессора Самарина к идее всемирной литературы, но не видеть

позитивных результатов, которые она уже дала и, надеемся, еще даст в буду-

щем, нельзя. Поэтому и в настоящее пособие, в которое вошли работы Р. М.

Самарина, написанные им в период с 1940 г. и по год его смерти (1974) и раз-

бросанные по периодическим изданиям, включены статьи, позволяющие увидеть

основные направления его исследовательской мысли. Читатель несомненно об-

ратит внимание на тематическое разнообразие статей. Р. М. Самарин увлекался

исследованием литератур эпохи средних веков, Возрождения и XVII—XVIII вв.,

но он, что бывает в нашем литературоведении крайне редко, соединял это

увлечение с интересом к актуальным проблемам литератур нового и даже но-

вейшего времени. Мы найдем здесь выделяющееся глубиной мысли изящное

сочинение о «Трагических поэмах» Агриппы д'Обинье или рассуждения о неко-

торых проблемах литературного анализа на материале «Песни о Роланде»— на

одном полюсе его научных пристрастий и статьи о новинках западноевропей-

ской литературы наших дней («Дитер Нолль и его роман») — на другом. Чтобы

продемонстрировать разнообразие работ Р. М. Самарина по национальным

литературам, в пособие включены статьи «Мартин Опиц и поэты его школы»,

«Генрих фон Клейст», «Бальзак и французское рабочее движение 30—40-х го-

дов XIX века», статьи о Хемингуэе, Паррингтоне, Д. Мильтоне.

Следует отметить также, что большую долю работ Р. М. Самарина состав-

ляют статьи, посвященные собственно критике и истории литературоведения

в России, Советском Союзе и за рубежом. В 60-е годы профессор Самарин по-

ложил начало чтению курса по истории зарубежной критики и зарубежного

литературоведения в Московском университете; теперь этот курс читается на

филологических факультетах вузов страны. В данном пособии мы найдем

статьи о Белинском и его оценках западноевропейских авторов и статьи о тра-

дициях нашего литературоведения, о становлении социалистического реализма

за рубежом, о спорах и дискуссиях в зарубежной прессе, а также об отдельных

критиках, например об американце Паррингтоне. Р. М. Самарин сам объяснил

эту свою двойную ориентацию в статье, подводившей в 1967 г. итоги полувеко-

вого развития одного из важнейших направлений в нашем литературоведении.

Говоря о филотоге, изучающем проблемы зарубежного социалистического ре-

ализма, Р. М. Самарин отметил, что в повседневной работе такого филолога

«сливаются основные аспекты науки о литературе и задачи литературного кри-

5

тика, для которого умение написать острую полемическую статью столь же не-

обходимо, как строгая филологическая школа».

В данном пособии отведено место как полемическим статьям на актуальные

темы, так и работам историко-филологического плана. Так как разные статьи

создавались в разные годы (с издания первой статьи прошло почти пятьдесят

лет), естественно, что некоторые точки зрения исследователя устарели и были

бы, вероятно, уточнены и модернизированы Р. М. Самариным, если бы сборник

к печати готовил он сам. Так, в статье «Октябрьская революция и зарубежный

литературный процесс» не вполне соответствуют современным нашим оценкам

определения экспрессионизма и модернизма; излишней категоричностью стра-

дает противопоставление суждений Белинского всем английским критикам, пи-

савшим о Мильтоне (статья «Творчество Мильтона в оценке В. Г. Белинско-

го») ; в чем-то повторяются некоторые положения в статьях о Бехере. Однако не

мешает напомнить, что Р. М. Самарин был в послевоенные годы одним из за-

чинателей в изучении творчества и особенно эстетики крупнейшего немецкого

поэта XX в. и что в этих статьях содержится интересная и проницательная

оценка его поэзии и эстетики 1.

Работы, включенные в настоящее издание, иллюстрируют многообразие

подходов автора к исследуемому материалу. Например, статья о Шекспире,

почти не известная читателям и исследователям, являет собой образец научного

исследования, опирающегося на большой филологический фундамент, но

оформленного опытным оратором. Оперируя в ней фактами как широко, так

и малоизвестными, выстраивая цепь своих рассуждений, Р. М. Самарин пред-

лагает в статье свое, новое истолкование главной проблемы последнего периода

творчества величайшего английского драматурга. Но доказывая главную свою

идею, ученый насыщает статью неожиданными находками и поворотами мысли,

высказывает свое отношение к итогам многочисленных дискуссий о Шекспире,

покоряет читателя проникновенным вниманием к бытовым, политическим и те-

атральным реалиям XVI — начала XVII в.— и все это сделано изящно и ло-

гично. О проблемах шекспировской, елизаветинской, эпохи автор говорит так,

что читатель ощущает четкие контуры этой эпохи, удаленной от нас на четыре

столетия. Эмоциональность, которую помнят все, слушавшие лекции Р. М. Са-

марина, и автор этих строк в том числе, соединенная с трезвым логическим хо-

дом мысли, с изящными полемическими выпадами, приводит к весьма интерес-

ным результатам в научной работе. Р. М. Самарин старается вести за собой

читателя, внушить ему свои мысли и свое отношение к предмету. Вот, например:

«Он (Шекспир.— А. Р.) был многим обязан поэтам своего времени, новел-

листам, романистам, философам, географам, историкам — всем труженикам

науки и искусства, к которым устремлялся его пытливый мозг. Но больше всего

он обязан самой английской действительности и своему таланту, который на-

ложил неоспоримый отпечаток на большинство произведений, известных под

его именем.

Этот шекспировский знак, шекспирова печать, по которой мы узнаем его

творения среди многих схожих с ними произведений английской драмы эпохи

Возрождения, заключается прежде всего в комплексе шекспировских идей,

в своеобразии многостороннего шекспировского гуманизма, в его подходе к че-

ловеку как к существу, сотканному из развивающихся, динамических противо-

речий. Нельзя забывать, что гениальный поэт и драматург Шекспир был не

только восприимчивым наследником, но и гениальным самостоятельным мыс-

лителем, достойным занять почетное место среди философов Ренессанса, рядом

со столь близким ему по мысли Бэконом. И задачей шекспироведения является,

конечно, не столько установление тех или иных связей Шекспира с тем или

1 В ряде статей в учебных целях сделана редакторская правка: некоторые статьи частично со-

кращены, сняты устаревшие дефиниции, излишне резкие оценки творчества отдельных писателей,

добавлены сноски.— Ред.

6

иным писателем, сколько дальнейшее изучение своеобразия великого драма-

турга».

Р. М. Самарин считал выявление своеобразия литературного явления глав-

ной, но не единственной своей задачей.

Обычно Р. М. Самарин рассматривает творчество одного писателя или даже

одно литературное произведение, обязательно включая его в непрерывный ли-

тературный процесс, показывая в окружении последователей или истолковате-

лей, на широком историко-литературном фоне (см. в нашем сборнике «Траги-

ческие поэмы» Агриппы д'Обинье на фоне публицистики его эпохи», «Джон

Мильтон и споры о нем», «Проблема традиции и новаторства в западноевро-

пейской литературе 1920—1930-х годов» и др.).

Статья «Проблема традиции и новаторства в западноевропейской литера-

туре 1920—1930-х годов» дает — в полном соответствии со своим названием —

широкую картину литературных движений, идеологической и политической де-

ятельности мастеров культуры в Европе в рассматриваемую эпоху. Стараясь не

упустить из виду бесконечного разнообразия как больших, так и малых течений,

групп и группировок, хотя и не претендуя на их тщательную классификацию,

Р. М. Самарин подчеркивает кардинальную линию развития прогрессивной ли-

тературы Запада, связывая наиболее яркие достижения этой литературы с име-

нами писателей, которые в своем творчестве отстаивали реалистические тради-

ции и принципы. Присущая Р. М. Самарину ясность, отчетливость формулиро-

вок обнаруживается и в тех местах этой статьи, где ему приходится отстаивать

свою точку зрения в острейших дискуссиях и полемике вокруг проблем искус-

ства социалистического реализма. Особенно поучительной и привлекательной

кажется непредубежденному читателю манера исследователя доводить свои

рассуждения до логического конца, приводить, не боясь повторений, разные

аргументы для доказательства одной и той же мысли. А так как к числу таких

«аргументов» в данной статье принадлежат, например, весьма краткий, но

очень точный в общих выводах анализ романа Томаса Манна «Доктор Фа-

устус», или спор по поводу Франца Кафки с привлечением его новеллы «Пре-

вращение», или характеристика работ А. В. Луначарского о западной литера-

туре, то читатель, следуя за автором статьи, может окинуть мысленным взором

многослойные, многоступенчатые и разноречивые художественные системы,

о взаимодействии которых в работе говорится с убежденностью и последова-

тельностью ученого. В статье интересны и общие рассуждения, и конкретные

оценки, и даже краткие упоминания, «работающие» на главную мысль (суж-

дения об Аполлинере, Элюаре и Прусте, о Р. Роллане и «новом романе» во

Франции, и ссылки на произведения живописцев, и сравнения стихотворений

20-х и 50-х годов, и многое другое).

Настоящий сборник, как уже упоминалось, имеет целью продемонстриро-

вать разные аспекты научной деятельности Р. М. Самарина, но прежде всего

дать в руки читателям учебное пособие особого типа. Статьи, отобранные из

большого литературного наследия ученого, должны напомнить о нем как

о многоопытном лекторе и организаторе современных форм преподавания за-

рубежной литературы в вузе. Богатство и разнообразие материала позволили

выбрать для книги композицию, аналогичную композиции вузовских учебников.

Был избран хронологический, а не национальный принцип расположения работ,

и сборник имеет в соответствии с этим принципом четыре раздела, соответст-

вующие основным курсам истории зарубежных литератур: «Литература сред-

них веков и эпохи Возрождения», «Литература XVII—XVIII веков», «Лите-

ратура XIX века», «Литература XX века». Особое место в сборнике занимают

несколько статей, первоначально существовавших в виде предисловий к раз-

личным популярным изданиям. В них Р. М. Самарин задавался целью истол-

ковать для широкого читателя данное художественное произведение, расска-

зать о его авторе, а не проводить специальное литературоведческое исследова-

7

ние, поскольку популяризаторское назначение статей предусматривалось самим

типом издания (см. статьи «Вальтер Скотт и его роман „Роб Рой"», «Байрон

и его поэма „Паломничество Чайльд Гарольда"», «Шиллер в оценке передовой

русской критики», статьи о Викторе Гюго, о Бределе). Но и в этих статьях

Р. М. Самарин находит возможным вести с читателем вполне серьезный разговор.

Перечитывая, к примеру, предисловие к роману Вальтера Скотта «Роб Рой»,

нельзя не обратить внимание на ту щедрость эрудита, которой Р. М. Самарин

обладал в полной мере. Как будто бы по форме перед нами популяризаторская

работа, но ведь она глубоко фундирована, в ней рассматривается не один Роб

Рой и даже не роман «Роб Рой», а целый комплекс проблем — и история Анг-

лии и Шотландии, и творчество Вальтера Скотта, и его так называемые шот-

ландские романы. Вальтер Скотт и его произведение вписаны в определенную

эпоху, мы ощущаем ее дыхание и значение через роман, но одновременно уз-

наем и о том, как оценивали творчество английского романиста русские его

современники. Когда-то Ф. И. Тютчев писал:

Нам не дано предугадать,

Как слово наше отзовется,—

И нам сочувствие дается,

Как нам дается благодать...

Но в обязанность литературоведа входит как раз изучение этого «сочувст-

вия», и не только современников, но и потомков художника. Р. М. Самарин

владел даром не только трактовать, объяснять, как именно к тому или иному

литературному произведению приходило признание, «сочувствие», но — что не

менее важно — он умел пробуждать своими статьями интерес — и интерес со-

чувственный — в сердцах читателей к тому, о ком или о чем он писал. Поэтому

предисловия Р. М. Самарина — не традиционный пролог к художественному

произведению, а скорее необходимая любому путнику в лабиринте авторских

мыслей и чувств нить Ариадны.

И наконец, в пособие включены статьи Р. М. Самарина о некоторых новей-

ших авторах, которых он в числе первых критиков представлял советскому чи-

тателю («Против тех, кто сеет смерть», «Дитер Нолль и его роман»). Первая из

этих статей анализирует роман западногерманского писателя Вольфганга

Кёппена «Смерть в Риме», роман очень сильный, резкий. Автор статьи показы-

вает нам Кёппена в сложном переплетении английских и немецких литератур-

ных традиций, но, пожалуй, еще теснее, чем с литературными и культурными

традициями, несомненно присутствующими в романе о нацисте Юдеане, Р. М.

Самарин связывает идеи и стиль Кёппена с определенным моментом европей-

ской и западногерманской истории.

Р. М. Самарин разнообразил методы подачи материала, форму и компози-

цию своих статей и пронизывал каждую из них особым настроением. Статья

о Хемингуэе начинается так: «Когда мы узнали о трагической смерти Эрнеста

Хемингуэя, многим казалось, что погиб не просто замечательный современный

писатель, а близкий человек, чьи победы и поражения, успехи и неудачи мы

принимали близко к сердцу». И повествуя о жизни Хемингуэя, о его победах

и его трагедии, автор статьи сохраняет до конца сочувственный, уважительный

и даже лирический тон.

Соединяя в учебном пособии разнотипные и неодинаковые по своим целевым

установкам, величине и характеру работы профессора Самарина, составители

стремились показать результаты его научной, педагогической и популяриза-

торской деятельности, несомненно представляющие собой выдающийся вклад

в советскую науку о литературе.

Публикуя настоящее пособие, мы отдаем дань уважения и любви блестя-

щему ученому-эрудиту, неутомимому исследователю, страстному пропаган-

дисту филологической науки Роману Михайловичу Самарину.

А. Русакова

I

ЛИТЕРАТУРА

СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

4>

НАСЛЕДИЕ Ф. ЭНГЕЛЬСА И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Человек энциклопедически образованный и с широчайшими интересами

в области истории культуры, Ф. Энгельс проявлял особое внимание к вопросам

культуры эпохи Возрождения. Это отражено в большом количестве его отдель-

ных высказываний о писателях, художниках, политических деятелях и ученых

Возрождения, в замечаниях, находящихся в его статьях и переписке. Но есть

и ряд больших работ Энгельса, в которых проблемы культуры Возрождения

затрагиваются в широком объеме, начиная с общей оценки и определения этого

периода в истории человечества и кончая освещением отдельных национальных

аспектов истории и культуры Возрождения.

Если представить перечень основных работ Энгельса, в которых проблемы

истории и культуры Возрождения затрагиваются специально, то получится

примерно такой список:

1. Статья «Немецкие народные книги», 1839 г.

2. Исследование «Крестьянская война в Германии», 1850 г.

3. «Диалектика природы», работа над которой относится к 1873—1883 и

1885—1886 гг.

4. «Развитие социализма от утопии к науке»— написана в 1880 г.; я умыш-

ленно указываю именно эту книгу, а не всего «Анти-Дюринга», следствием ра-

боты над которым она явилась. Очень большой интерес для выяснения взглядов

Энгельса на процессы, ведущие к эпохе Возрождения или протекающие в эту

эпоху, представляют обнародованные в 21-м томе собрания сочинений К. Мар-

кса и Ф. Энгельса материалы «Из рукописного наследства Ф. Энгельса» и среди

них особенно статьи «О разложении феодализма и возникновении националь-

ных государств» (написана в 1884 г.) и «К Крестьянской войне» (написана

в 1884 г.).

Взятая в целом, эта группа трудов охватывает полвека — от ранних

1840-х до 1890-х гг., т. е. очевидно, что названная проблема в той или иной мере

интересовала Энгельса в течение всей его деятельности.

Уже это обстоятельство само по себе достойно того, чтобы взгляды Энгельса

на проблемы истории и культуры Возрождения стали объектом специального

изучения. Поскольку эти проблемы всегда привлекали внимание советских об-

щественных наук — искусствоведения, истории, филологии, и за последнее

9

время приобрели особую остроту, эта часть наследия одного из основополож-

ников марксизма приобретает значительную актуальность и имеет не только

общий, но и узкоспециальный интерес.

К тому времени, когда юный Энгельс создает работу о немецких народных

книгах, термин «Возрождение» в применении к определенному периоду истории

Западной Европы и особенно к его культуре был еще далеко не общеупотреби-

тельным. В работах по истории литературы, где затрагивались и проблемы

общего культурного процесса — в книгах Сисмонди, Галлама,— чаще можно

встретить деление на историю средних веков и новую историю; в работах по

искусствоведению это название было распространено в большей степени.

В применении к истории и культуре немецких земель чаще всего эту эпоху

определяли как эпоху Реформации. Видимо, долгое время это определение бы-

ло привычным и для самого Энгельса.

Но уже в первой работе Энгельса «Немецкие народные книги» чувствуется,

что молодой исследователь видит в этом жанре не просто один из жанров

средневековой литературы, хотя и отлично знает о средневековых корнях мно-

гих народных книг, а произведения, отражающие в той или иной степени

общественную борьбу и сдвиги в немецкой культуре, происшедшие в XV—

XVI вв. Энгельс прямо говорит об искажении первоначального текста народной

книги о докторе Фаусте в том наиболее распространенном издании, которое он

упоминает в своей статье. За суждениями Энгельса о народной книге отчетливо

прослеживается его представление о пути от легенды к книге XVI в. и от книги

XVI в.— к более поздней ее редакции, которая не удовлетворяет Энгельса.

Очень важно и то, что в лучших и наиболее точно передавших дух первопечат-

ного варианта изданиях Энгельс видит выражение народного искусства, рас-

цветающего в немецких землях на рубеже XV — XVI вв.— накануне Кресть-

янской войны 1525 г.

Этой огромной теме была посвящена монография Энгельса, созданная им

под свежим впечатлением от событий революции 1848 г. и предназначенная для

того, чтобы осмыслить исторический опыт этих событий в параллелях с классо-

выми боями другой эпохи, политическая ситуация которой напоминает Энгель-

су о ситуации 1848—1849 гг. в Германии. Важнейшей политической задачей

Энгельса было показать гибельные последствия предательства немецкого бюр-

герства, в обоих случаях изменившего народным массам и способствовавшего

этим поражению революции, а также непоправимый вред, наносимый револю-

ционному движению в Германии раздробленностью страны, отсутствием наци-

онального единства. Но эти большие проблемы XIX в. он рассматривает на фо-

не анализа исторических событий 1520-х гг.

Известно, что, работая над своими исследованиями, Энгельс широко ис-

пользовал книгу буржуазного историка В. Циммермана «История Крестьян-

ской войны в Германии», вышедшую в 1843 г. Однако даже при самом беглом

сравнении этих работ видно, что книга В. Циммермана — одно из многочис-

ленных исследований, в которых Крестьянская война 1525 г. рассматривается

преимущественно как религиозная война, и что автор проходит мимо экономи-

ческих и социальных факторов, а если и называет их, то не умеет соединить

в целостную систему. Из-под пера Энгельса вышла классическая марксистская

монография, давшая глубокий классовый анализ трагических событий немец-

кой революции XVI в.

В свете конкретно-исторического анализа структуры немецкого общества

Энгельс осуществил анализ различных идеологических направлений в предре-

волюционную эпоху и в месяцы крестьянского восстания. Обращает на себя

внимание скрупулезнейший подход к различным оттенкам настроений и поли-

тических воззрений участников будущей революции. Немецкая идеология XVI в.

предстает перед нами как сложнейшее и многослойное явление. Лагерь про-

тивников феодализма охарактеризован не в общих чертах, а во всем живом

ю

многообразии позиций различных социальных сил — начиная от оппозиции

обедневших рыцарей и кончая предшественниками рабочего класса, чьи убеж-

дения в книге Энгельса рассмотрены как новое яркое идейное течение. Высоко

ценя идейные устремления Мюнцера и его бойцов, Энгельс указывает и на не-

развитость, наивность их чаяний.

«Лишь в Тюрингии под непосредственным влиянием Мюнцера и в некоторых

других местах под влиянием его учеников плебейская часть городского населе-

ния была настолько увлечена общей революционной бурей, что зачаточный

пролетарский элемент получил в ней кратковременный перевес над всеми

остальными элементами, участвовавшими в движении». Этот эпизод, пишет

Энгельс, составил «кульминационный пункт всей Крестьянской войны... Само

собой понятно, что эта часть плебеев должна была быстрее всего потерпеть по-

ражение, что в то же время ее движение должно было носить преимущественно

фантастический отпечаток и что способ, каким она выражала свои требования,

должен был отличаться очень большой неопределенностью, ибо именно она ме-

нее всего имела твердую почву в тогдашних общественных отношениях» '.

Да, и все же борьба Мюнцера и его последователей —«кульминационный

пункт» восстания. Энгельс властно «отодвигает» в сторону Мартина Лютера,

предавшего интересы восставших крестьян и плебеев, и делает подлинным ге-

роем немецкой Реформации Мюнцера.

Революционный гуманизм Мюнцера, даже и выраженный в неизбежно уто-

пических идеях, поднимается над всей разноголосицей мнений и концепций,

выдвигаемых немецкими общественными деятелями этой эпохи.

Энгельс блестяще продемонстрировал всю сложность того нового идеоло-

гического процесса, который протекал в Европе в эпоху Возрождения, дал ключ

к пониманию всей трагедии немецкой культуры XVI в., быстро развивавшейся

до 1525 г. и обреченной на спад после поражения крестьянства и других пере-

довых сил немецкого общества.

На примере исторического, политического и идеологического анализа собы-

тий Крестьянской войны 1525 г. он показал, что в этом процессе выявились не

только развитые антифеодальные, но и зарождающиеся антибуржуазные тен-

денции, и этим сразу поставил под вопрос господствовавшую тогда, а в ряде

работ заявляемую нередко и сейчас точку зрения, согласно которой именно

буржуазия была главной, ведущей силой общественной борьбы и в культурном

процессе эпохи Возрождения. Наоборот, детальный анализ событий 1525 г. по-

зволил Энгельсу вскрыть предательскую роль бюргерства по отношению к на-

родным массам, готовность его пойти на сговор с врагами народа.

Вместе с тем на примере крестьянского восстания в Германии Энгельс по-

казал, что главной сущностью эпохи, о которой он писал, оставалась борьба

против феодализма и всех его порождений. Но только Мюнцер и его сподвиж-

ники в этой борьбе были по-настоящему последовательны и принципиальны.

Такова была живая и сложная динамика эпохи Реформации, или эпохи

Возрождения, о которой писал Энгельс. Открытие законов этой динамики было

одним из великих завоеваний марксистской исторической мысли, весьма по-

учительным для исторических условий XIX в.

Наблюдение Энгельса за сложностью происходящих социальных процессов,

в ходе которых распадалось старое феодальное общество и рождалась новая

культура, было подтверждено им через несколько лет в письме к Ф. Лассалю по

поводу его трагедии «Франц фон Зиккинген» (письмо от 18 мая 1859 г.). Ди-

намическая социальная среда, характерная для эпохи Возрождения как в Гер-

мании, так и в других странах Западной Европы, названа в этом письме кры-

латым эпитетом «фальстафовский фон». Энгельс любуется им у Шекспира

и советует Лассалю не пренебрегать этим фоном, ибо по существу именно в нем

1 Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии//Маркс К.. Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 356

11

и заключается один из самых важных художественных секретов шекспиров-

ского реализма. Сам Энгельс блестяще показал этот «фальстафовский фон»

немецкой крестьянской войны в своей книге 1850 г.

Самая развернутая группа высказываний Энгельса о проблематике Воз-

рождения содержится в «Диалектике природы», работа над которой затянулась

на целое десятилетие и охватила обширный материал по истории науки. Эн-

гельс подошел к характеристике эпохи Возрождения прежде всего как новой

эпохи в истории науки, дав при этом сжатую, но замечательную как в научном,

так и в художественном отношении картину Возрождения, начиная с поста-

новки вопроса о самом названии этой эпохи. Показав ограниченность таких

существующих определений этой эпохи, как «Ренессанс», «Реформация»,

«Чинквеченто», Энгельс именно здесь и дает общее определение эпохи как ве-

личайшего прогрессивного переворота из всех пережитых до того времени

человечеством К

Несомненно, за столь долгий срок взгляды Энгельса на Возрождение пре-

терпели определенную эволюцию. От характеристики одного из явлений куль-

туры Возрождения — немецких народных книг, характеристики свежей и глу-

бокой, но еще стоящей особняком, Энгельс поднялся до исчерпывающей кар-

тины немецкого идеологического процесса XVI в. в работе о Крестьянской войне

1525 г. В ней ясно ощутимы результаты перехода от позиций революционного

демократизма, которые занимал юный Энгельс, к позициям научного социа-

лизма.

Концепцию Возрождения, развернутую в «Диалектике природы», отделяет

от монографии о Крестьянской войне не одно десятилетие. Это были годы на-

учного роста самого Энгельса и годы работы его над изданием «Капитала», где

прослежена вся история капитализма в главнейших его фазах, в том числе и

в фазе первоначального накопления. Несомненно, опыт работы Маркса в целом

и особенно опыт его работы над «Капиталом» оказали мощное воздействие на

развитие научных представлений Энгельса, и это отразилось в той великолеп-

ной и разносторонней формуле Возрождения, которая дана им в «Диалектике

природы».

Советские общественные науки — философия, история, искусствоведение,

история литературы, бережно относясь к наследию Энгельса и опираясь на не-

го, использовали учение Энгельса как методологическую основу для целого ря-

да своих работ, так или иначе затрагивающих проблему истории и культуры

этой эпохи.

Советская наука усвоила взгляд Энгельса на эпоху Возрождения как на

великий прогрессивный переворот. На этой идее зиждется оценка данной эпохи

в основных работах по истории различных видов искусства, появившихся

в СССР начиная с 20-х годов — с тех пор, как в 1925 г. в русском издании стала

известна «Диалектика природы».

Когда Энгельс вырабатывал свою концепцию эпохи Возрождения, уже су-

ществовал ряд теорий Возрождения, созданных буржуазными учеными. В кни-

гах Я. Буркхардта, особенно в известной монографии «Культура Ренессанса

в Италии» (1860), было талантливо развито представление о культуре Воз-

рождения как о результате деятельности плеяды замечательных личностей.

Буркхардт выдвигает на первый план в истории Возрождения прославленных

кондотьеров и политиков Висконти, семью Сфорца, Лодовико Моро и т. д.

В этой теории нашел свое выражение воинствующий индивидуализм, охваты-

вавший западноевропейскую науку и искусство в те годы. Именно эти, по сути

зловещие фигуры душителей коммунальных свобод, предателей национальных

интересов итальянского народа были для Буркхардта героями Ренессанса, на-

1 См.: Энгельс Ф. Диалектика природы//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 346.

12

иболее яркими его выразителями, создателями ренессансных государств и их

культуры.

На другой лад миф Буркхардта был повторен Л. Гейгером в его работах

о немецкой Реформации, только Гейгер называет своих героев — Рейхлина,

Лютера, Меланхтона. На первый план в работах Гейгера выдвинут вопрос

о церковной борьбе XVI в. Сущность Реформации для него заключается

в столкновении католической и евангелистской доктрин. В этом же русле, сводя

историю эпохи к борьбе религиозных концепций, пишет В. Любке свои книги

«История Ренессанса во Франции» и «История Ренессанса в Германии».

Другую концепцию — чисто эстетическую — положил в основу своей книги

«Возрождение классической древности» Фойгт: для него Возрождение есть

именно и буквально возрождение античной древности в интересах и деяниях

людей XV — XVI вв.

Учитывая эти концепции и отбрасывая их, Энгельс утверждает, что ни одно

из ходовых определений конца XIX в.— ни Ренессанс, т. е. буквально «Воз-

рождение», ни Реформация, ни определения чисто хронологические — не охва-

тывает сущности эпохи. «Это был величайший прогрессивный переворот из всех

пережитых до того времени человечеством...» 1 Однако, дав это общее опреде-

ление, Энгельс подчеркнул необходимость учитывать национально-специфи-

ческие условия, в которых проходил переворот в разных странах Европы. Это

было учтено нашими исследователями как в общих работах, так и в книгах по

истории отдельных западноевропейских литератур (см. истории английской,

французской и немецкой литератур, изданные АН СССР).

Из анализа общих изменений, происходящих в структуре западноевропей-

ского общества, проведенного Энгельсом в указанной работе, вытекает важное

для нас утверждение Энгельса о том, что переворот, происходивший в Европе,

был процессом, в котором формировались современные европейские нации

и возникала «новая, первая современная литература». Но изучение условий

формирования этой новой литературы открыло перед нами картину возникаю-

щих классовых противоречий, широко отражающихся в этой литературе.

Прежде всего в нашей науке отмечался антагонизм между литературой фео-

дальной и гуманистической, возникающей на основе прогрессивной роли бур-

жуазии. По мере исследования конкретно-исторических форм развития лите-

ратур XVI в. была рассмотрена проблема не только антифеодальных, но и ан-

тибуржуазных тенденций в передовом искусстве великого переворота. Пусть

эти антибуржуазные тенденции выступают в неразвитом виде, в форме народ-

ной критики разных видов сословности, стяжательства, ростовщичества, обма-

на, но за ними стоит великий демократический фактор эпохи, могучие народные

движения, в ходе которых раскрывались не только антифеодальные, но и анти-

буржуазные утопические чаяния масс. Они и есть подлинный источник народ-

ности Шекспира, Сервантеса, Рабле, Дюрера, Веласкеса, не только обостряю-

щий критическую направленность их творчества, но и оживляющий их произ-

ведения дыханием народной утопии — будь это видение вольной жизни в шер-

вудском лесу Шекспира или мираж золотого века у Сервантеса.

Постановка проблемы влияния (прямого или косвенного) коммунистических

наивно-утопических чаяний народных масс и на мировоззрение великих худож-

ников XVI — XVII вв. вызывала и вызывает возражения со стороны некоторых

ученых. Однако и анализ идеологии революционных крестьянско-плебейских

масс в «Крестьянской войне», и обобщенная образная характеристика выступ-

лений народных масс в «Диалектике природы», где названы «предшественники

современного пролетариата с красным знаменем в руках и с требованием об-

щности имущества на устах» 2, подчеркивают значение этой проблемы в целом

1 Энгельс Ф. Диалектика природы//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 346.

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 345.

13

и указывают на необходимость дальнейших исследований в этом направлении.

Энгельс не раз говорит о незрелости наивно-уравнительных тенденций XVI —

XVII вв., об их несоответствии экономическому состоянию общества, но видит

в их носителях наиболее революционных и последовательных выразителей на-

родных чаяний, способных в пределах исторической возможности совершить

акции последовательно-революционного характера, как это явствует из анали-

за движущих сил Крестьянской войны в монографии, посвященной этому со-

бытию.

Мысли Энгельса о сложности и противоречиях динамики развития идеоло-

гического процесса в XVI в. требуют от нас более глубокого анализа проблемы

гуманизма. Из характеристик деятелей эпохи «величайшего переворота» и

в «Крестьянской войне», и в «Диалектике природы» видно, что для Энгельса

гуманисты этого времени были совсем не тем единым потоком мудрецов и ге-

донистических радетелей о человеческом благе, какими они выглядят в некото-

рых наших работах. Энгельс противопоставляет гуманистам XVI в. Мюнцера,

подлинного вожака народных масс, носителя революционного гуманизма своего

времени. В «Диалектике природы» «кабинетным ученым» («людям второго

и третьего ранга», или «благоразумным филистерам», «не желающим обжечь

себе пальцы») противопоставлены подлинные герои того времени, живущие

в «гуще интересов своей эпохи», «способные бороться за свои идеи «и пером,

и мечом»,— те, кого принято называть титанами Возрождения. Эти подлинные

подвижники науки и искусства и подлинные герои эпохи в работах Энгельса,

как и в истории, объективно противостоят и тем «сильным личностям», в кото-

рых воплощалось Возрождение для Буркхардта или Фойгта.

В освещении Энгельса исторические пределы переворота очень широки. Хо-

тя он не раз указывает на середину XV в. как на дату начала Ренессанса, тем не

менее в известном высказывании о Данте ранний этап или приближение этого

переворота отодвигается до конца XIII в. Важно изучить и понять этот ранний

этап, именуемый в наших работах предренессансом, а в некоторых — проторе-

нессансом. В свете работ Энгельса проблема перехода от средневековой куль-

туры к культуре, возникающей в ходе переворота, приобретает большое мето-

дологическое значение.

Действительно, анализ различных литератур Западной Европы дает осно-

вания для того, чтобы говорить об очень длительном этапе подготовки перево-

рота. Его предпосылки складываются в Италии на исходе XIII в., во Франции

и Германии — во второй половине XVb., а в Англии, наметившись в ряде явле-

ний XIV столетия, переживают упадок в XV в., чтобы в полной мере сказаться

только в XVI столетии, как и в Испании. Более четкой является граница, опре-

деляющая собой тот момент, когда передовые силы, приведя к ряду революци-

онных изменений в Западной Европе, встречают нарастающий отпор сил реак-

ции, которым удается в силу ряда экономических обстоятельств в некоторых

странах, например в Италии и Германии, замедлить ход поступательного раз-

вития истории. Эта грань — XVII век.

Таким образом, на основании многочисленных работ советских ученых

можно утверждать, что если культура, отражающая этот великий процесс, на-

чинает формироваться в Италии самое раннее на рубеже XIII и XIV вв., то ее

кризис повсеместно наступает в начале XVII столетия. Собственно говоря, на-

ибольшие достижения западноевропейской культуры эпохи Возрождения от-

носятся, таким образом, к трем векам — XIV, XV, XVI — и началу XVII в.

Принципиальное значение для нас имеет и то замечание Энгельса, что су-

щественной особенностью рассматриваемого периода является «выработка

своеобразного общего мировоззрения» '. Как видно, речь идет не об общности

воззрений, а о новом уровне мировоззрения, доступном при состоянии науки,

1 Энгельс Ф. Диалектика природы//Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 348.

14

сложившемся в результате переворота. Но разумеется, это своеобразное общее

мировоззрение, которое включало в себя ряд естественноисторических,

общественных и эстетических концепций, развивалось по отношению к самому

перевороту в сложных аспектах, иногда в различных странах Европы обгоняя

события в области экономики и общественной жизни, иногда строго соответст-

вуя им. Особенно существенным моментом открытия и «прозрения» в данном

случае обладало искусство — как словесное, так и изобразительное,— отра-

жавшее рождение нового общества и нового сознания во всей сложности этого

процесса. Анализ немецкой идеологии начала XVI в. в монографии Энгельса

о Крестьянской войне 1525 г. позволяет показать, насколько сложным и разно-

сторонним был этот процесс выработки нового мировоззрения, насколько не-

обходимо конкретно-историческое его изучение в каждом отдельном случае,

когда речь идет о решении той или иной историко-литературной проблемы.

Большой интерес представляет и освещение проблем культуры эпохи вели-

кого переворота в работе «Развитие социализма от утопии к науке». В этой

книге Энгельс уделил особое внимание тем теориям, созданным в эпоху Воз-

рождения, которые выразили утопические наивно-коммунистические искания

народных масс XVI в., в частности учение анабаптистов и Т. Мора. Энгельс ви-

дит в утопистах-коммунистах эпохи Возрождения предшественников научного

социализма XIX в. Это наблюдение Энгельса, поддержанное В. И. Лениным,

проявлявшим большой интерес к Т. Мору, обязывает нас с особым вниманием

изучить утопические идеи Возрождения и их значение для общего развития

культуры эпохи великого переворота. Именно они придают такую силу гума-

нистическим идеям этих писателей. Культура Возрождения в странах романо-

германского региона богата прямыми и косвенными проявлениями этих идей;

в них, очевидно, содержится одна из важнейших черт культуры этих стран

в период великого переворота.

В искусстве, порожденном великим переворотом, Ф. Энгельс подчеркивает

не только то, что оно возобновило преемственную связь с античностью, выра-

зило чувства и мысли титанов Возрождения, но прежде всего то, что возникла

«новая, первая современная литература» '. Современная в том смысле, что она

сохраняла свое живое эстетическое значение не только до той эпохи, когда пи-

салось произведение Энгельса, но сохраняет его и в наше время, являясь одним

из самых ценных и жизненно необходимых пластов культурного наследия.

Современная в том смысле, что в ней закладывались основы реалистического

искусства, которые неустанно развиваются и трансформируются вплоть до

эпохи Маркса и Энгельса, вплоть до наших дней.

При этом, мне кажется, надо учитывать не просто сумму явлений, входящих

в понятие «новой современной литературы», но иметь в виду именно те из них,

в которых их сущность — сущность ренессансного реализма — выразилась

с наибольшей силой. Едва ли возможен спор о том, что такими сконцентриро-

ванными явлениями, в которых воплотилась суть и результаты всех культурных

завоеваний великого переворота, были Шекспир и Сервантес, которых Белин-

ский считал создателями новой европейской литературы.

Являясь ярчайшим выражением формирующегося национального характера

своих народов, отражая прежде всего их чаяния и противоречия, их развитие,

оба эти художника, однако, воплотили в своем реалистическом искусстве

и идею синтеза национальных культур ренессансной Европы, стран, пережив-

ших великий переворот. Оба они, пролагая путь вперед, основывались на опыте

итальянской, французской, немецкой культуры этого времени, синтезировали

его, были провозвестниками того явления, которое может быть названо евро-

пейской культурой в целом. Синтез творческого опыта литератур Европы, про-

явившийся в искусстве Шекспира и Сервантеса, стал возможен только на

1 Энгельс Ф. Диалектика природы//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 346.

15

основе того результата «величайшего переворота» в культуре западноевропей-

ского региона, который охарактеризован Энгельсом следующими словами:

«...вся Западная и Центральная Европа, включая сюда и Польшу, развивалась

теперь во взаимной связи...» 1 Эта «взаимная связь»— одна из примет «новой,

современной литературы»— была достигнута только вследствие происходив-

шего «величайшего переворота», как это видно из всей работы Энгельса.

Я полагаю, что «новой, современной литературой» искусство великого пе-

реворота было названо Энгельсом в силу новых взглядов на общество и чело-

века, которые запечатлены в теориях этих писателей. В чем, кратко, заключа-

лись эти новые взгляды? В том, что и Шекспир и Сервантес не только показали

общество в движении, изменении (это было и у других, более ранних поэтов),

но объективно раскрыли саму динамику общества как переход от одного типа

социальных несправедливостей — феодального — к другому, со временем на-

званному буржуазным, капиталистическим.

Конечно, ни Шекспир, ни Сервантес не могли дать развернутую картину

этого нового типа социальных несправедливостей, но проявлением гения с их

стороны было и то, что они смогли подняться над более распространенным

в среде ученых людей того времени мнением об абсолютности прогресса, до-

стигаемого человечеством за счет свержения феодального строя и его институ-

тов. Критическая, объективная, реалистическая позиция Шекспира и Серван-

теса была отражением сложности того великого переворота, в котором высту-

пали как действующая сила обездоленные народные массы, одерживающие

победу над феодальным строем, и на следующий день после нее — обманутые

теми сословиями, из которых формировалась европейская буржуазия. Это

можно назвать народной точкой зрения Шекспира и Сервантеса на сущность

проходившего на их глазах процесса, и не случайно полное понимание и триумф

этих писателей в мировом масштабе пришли позже, когда их «прозрения» ока-

зались не просто трагическими пророчествами, а предвидением, подтвержден-

ным самой историей.

Диалектике общественных процессов, гениально открытой в их искусстве,

соответствовало и другое великое открытие — диалектика души, открывающа-

яся в их произведениях, новое и современное искусство изображения человека,

а также диалектика соотношения человека и общества, общественная обус-

ловленность характера начиная с его социальных особенностей и кончая инди-

видуальными, неповторимо субъективными чертами, которые делают Шейлока

не только скупым, но и остроумным и чадолюбивым.

Реалистическое искусство XIX в. действительно видело в этих гениях своих

родоначальников и учителей, и в этом смысле они были представителями новой,

современной литературы. Ученый историзм многих писателей XIX в. еще не

поднимался до уровня стихийного историзма Шекспира, на что указал Энгельс

Лассалю, советуя учиться у Шекспира изображению динамики истории. Со-

ветских писателей — представителей социалистического реализма — учиться

драматическому мастерству у Шекспира призывал Горький.

Таковы были результаты великого переворота, такова была новая литера-

тура, вызванная им к жизни в западноевропейском регионе.

Можно ли сказать это о великих писателях других регионов, которых в на-

ши дни тоже называют художниками Возрождения применительно к их стра-

нам — о лирике Бо Цзюй И, поэзии Рудаки и Омара Хайяма, даже о Навои

и Низами? Было ли их творчество тоже «новой, современной литературой»,

у которой могут и должны учиться мастера социалистического реализма, изоб-

ражая наше время и наших современников, как советовал Горький, «примени-

тельно к Шекспиру»? Может ли быть общее определение «Ренессанс» перене-

сено на эти другие регионы и другие эпохи? Могут ли быть отождествлены жи-

1 Энгельс Ф. Диалектика природы//Мар/сс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 501.

16

вые формы итальянской, немецкой, испанской, французской и английской ли-

тератур— и шире—литератур романо-германской зоны с формами, склады-

вающимися в других регионах в то же или другое время, в более или менее

сходных условиях?

При всей моей убежденности в существовании общих закономерностей раз-

вития литературного мирового процесса, при всей вере в результативность

и необходимость изучения литератур мира в духе конкретно-исторического

сравнения (я умышленно избегаю термина «сравнительно-историческое изуче-

ние», так как считаю его изжившим себя и сейчас уже не выражающим целей

наиболее ценных наших исследований такого рода) на этот вопрос я должен

ответить отрицательно.

В наши дни, как и сто лет назад, в мировой науке бытуют различные трак-

товки понятия культуры Возрождения: кто видит в ней позднюю жатву, вырос-

шую из посева, взращенного руками мастеров средневековой культуры, кто

осуждает бунтарство великих ренессансных вольнодумцев и ставит им в пример

коварного Аквината, чьи идеи оживают в современном неотомизме, кто ото-

ждествляет ее с культурой патрициев и вельмож-меценатов, кто недооценивает

ее гуманистические тенденции и сводит все к некоему празднику раскрепощен-

ной плоти. Споры идут, и уже их наличие говорит о жизненности и значении

этой проблемы. С уверенностью можно сказать, что искусство социалисти-

ческого реализма в сонетах Бехера и в драматургии Брехта, обращаясь к тра-

дициям Возрождения, вбирает самое ценное, что в них есть, и в их героях видит

людей, близких нам. Невольно приходят на ум слова Энгельса о предшествен-

никах нынешнего «пролетариата с красным знаменем в руках и с требованием

общности имущества на устах». Эта историческая движущая сила переворота

и была решающей в великих исторических битвах. Разве она не роднит нас

с эпохой «величайшего переворота» и его культурой, разве не ее влияние про-

является в лучших произведениях искусства, созданных ею?

Наследие Ф. Энгельса служит нам верным и неоценимым руководством

в дальнейшем изучении искусства и культуры эпохи Возрождения.

1972

«ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ»

И ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО АНАЛИЗА

«Песнь о Роланде»— древнейший памятник французского героического

эпоса, дошедший до нас в относительно законченном виде. Известны девять

различных списков «Песни», из которых наиболее древним и законченным яв-

ляется так называемый Оксфордский список, именуемый так по месту, где он

был найден (Оксфордская библиотека).

Оксфордская рукопись, считающаяся наиболее полной — сплошной стихо-

творный текст, не разбитый на отдельные главы, состоящий из 289 неточных

строф, так называемых лэсс, или тирад. Число стихов в строфе неодинаковое —

от 7 до 17 и больше. Общее число стихов 4002. Стихи соединены ассонансами.

В конце большинства строф стоит восклицание «аой», значение которого до сих

пор не выяснено, быть может, это рефрен, а быть может — сокращенное обо-

значение музыкального мотива, исполнявшегося в качестве аккомпанемента

к «Песни». По иному толкованию, восклицание «аой»— испорченное или диа-

лектологическое слово, переводимое как «вперед».

Видимо, этот текст «Песни» был записан около 1170 г. К этому времени

«Песнь» существовала уже как художественное произведение, оформившееся

и в устной передаче и письменно. Но каким именно было это произведение, что

17

в нем существовало до текста 1170 г. и что возникло в этом тексте впервые —

установить невозможно.

То, что текст был записан в Англии, объясняется известным фактом: языком

англо-нормандского придворного общества XII в. был язык старофранцузский,

и многие произведения французской литературы для этого общества были

родными и понятными. Вернее, англо-нормандская придворная литература

в XII в. просто не ощущалась как литература нефранцузская: и кругом своих

тем и стилем она составляла общий фон средневековой французской культуры.

Эта культура существовала на огромном (для сознания средневекового чело-

века). пространстве— от Прованса до Лондона, от Бретани до Лотарингии.

Установить точную дату создания «Песни о Роланде» еще невозможно.

Именно в этой области мнения специалистов особенно разноречивы. В основ-

ном выдвигаются три приблизительные даты возникновения «Песни о Ролан-

де»— либо IX в., эпоха Каролингов, к которой относится событие, описанное

в «Песни», либо начало XII в., когда тема «Песни» — борьба против сарацин —

могла ожить в связи с развертывавшимися крестовыми походами, либо собст-

венно XI в., когда французские рыцари приняли деятельное участие в борьбе за

очищение Пиренейского полуострова от завоевателей-мавров.

Древнейшее упоминание о песни, восхваляющей Роланда, встречаем в анг-

лийской хронике XII в. «Деяния английских королей». В этой хронике указано,

что в день исторического сражения при Гастингсе (1066), в котором англосаксы

были разбиты герцогом Нормандским — Вильгельмом Завоевателем, норман-

дские воины пели какую-то песнь о Роланде, «дабы воинственный пример сего

мужа распалил бойцов». Англо-нормандский поэт Васе сохранил даже имя ле-

гендарного менестреля — рыцаря Тайлефера, который, распевая «Песнь о Ро-

ланде», скакал во главе нормандской конницы, примером своим и песней по-

буждая товарищей к мужеству.

Очевидно, «Песнь» бытовала в рыцарской среде задолго до 1170 г., когда

она была записана или когда на основе ее было создано некое совершенно но-

вое, художественно самостоятельное произведение. Надо полагать, что народ-

ные сказания о Роланде — племяннике Карла Великого — были в какой-то

степени собраны и обработаны неизвестным автором. Очевидно, оставшийся

неизвестным воин или клирик (вернее, воин) XII столетия записал и сюжетно

организовал материал, известный ему ранее, и обогатил его ярким опытом

своей жизни или тем, что он слыхал в своей среде о крестовых походах на

Восток и об экспедициях против испанских мавров.

«Песнь» оканчивается упоминанием о некоем Турольдусе: но был ли он ав-

тором поэмы, неясно, так как смысл этой последней строки не расшифрован

окончательно.

Конечно, за время своего долгого существования в качестве устного преда-

ния «Песнь» не могла не измениться. Важно усвоить, что между приблизитель-

ной датрй ее записи или создания (XII в.) и годом события, изображенного

в «Песни» (778), лежат четыре столетия, сильно изменившие весь облик сред-

невековой Европы.

Какое же событие легло в основу «Песни»?

В 778 г. войско императора Карла, прозванного Великим, возвращалось

после своего набега на Испанию. Путь франков лежал через Пиренейские

ущелья. Ночью арьергард и обоз Карла подверглись неожиданному нападению

басков — народа, через земли которого прошел опустошительный путь отсту-

павшего франкского войска. В этой ночной стычке был убит Хруодланд, на-

чальник Бретонской марки (пограничной полосы, отделявшей Францию от по-

луострова Бретань).

Ни до, ни после этого сообщения мы ничего не знаем о Хруодланде, погиб-

шем в ночном бою в Пиренеях. Узнаем мы о нем только тогда, когда Хруодланд

18

станет легендарным графом бретонским Роландом, героем целого ряда сказа-

ний и песен европейских народов.

Действительные исторические условия, в которых совершался поход 778 г.

в Испанию, были забыты. В «Песни» на франкское войско нападают не баски,

а сарацины (или мавры, или язычники, как их называет «Песнь»); погибают не

лица, павшие вместе с Хруодландом (королевский стольник Эггпхард и граф

Ансельм), а действующие лица распространенных во Франции героических

преданий, сложившихся в последующие века — после 778 г.

Да и обычаи, и быт, и обстановка, описанные в «Песни», уже совсем не по-

хожи на эпоху Каролингов. Они во многом отражают действительность XI —

XII вв. Однако наряду с этим много важных особенностей «Песни» говорит о ее

древности. Например, в годы, когда была записана «Песнь», Франция уже

давно не только не входила в состав империи, созданной Карлом Великим, но

была конгломератом отдельных феодальных организмов, а номинально назы-

валась королевством.

В северной Франции XI — XII вв. бушевали феодальные усобицы, раскро-

шившие страну на целый ряд отдельных самостоятельных и полусамостоятель-

ных провинций. Резиденцией французского короля в то время уже определенно

становился Париж, о котором в «Песни» нет ни слова.

Ничего этого мы не найдем в «Песни». Взаимоотношения ее героев отража-

ют эпоху XI —XII вв., а ее исторический фон — яркое воспоминание о прош-

лом, живущее в народной памяти.

Франция — часть империи, столица ее — Ахен; в войске Карла целый де-

сяток европейских народностей; за Карлом идут сыны всей Западной Европы,

выступившие против язычников-сарацин из Испании и Италии, стремившихся

распространиться по землям Западной Европы.

Но нельзя думать, что этот любопытный анахронизм — люди XII в., дей-

ствующие на фоне VIII в.,— был выдержан и осознан безымянным творцом или

хранителем «Песни». Нет, рядом с чертами эпохи Карла мы встречаем мно-

жество новшеств, внесенных в «Песнь» эпохой крестовых походов. Это особен-

но заметно в описании народов, входящих в рать Марсилия и Балиганта.

Перечисление этих народностей, как и европейских народностей в войске

Карла, звучит явным отголоском многочисленных хроник, повествующих

о крестовых походах. Хроники эти, возникавшие в изобилии в европейских

странах под свежим (и неоднократно повторявшимся) впечатлением от

крестовых походов, иногда составлялись очевидцами (на свидетельства кото-

рых, впрочем, не стоит особенно полагаться), а иногда и людьми, не участво-

вавшими в походах, но вдохновленными рассказами и баснями о них.

Перечисление фантастических народностей, входящих в сарацинское вой-

ско, и вымышленная огромная его численность, характерны для этих хроник

(например, хроника Альберта Ахенского).

Очевидно, такое соединение живых вопросов современности с памятью

о героическом, великолепном прошлом не было случайностью. Нечто подобное

мы найдем в русском устном героическом эпосе — в былинах, где киевские бо-

гатыри, исторически возможные защитники Руси против печенегов, хазар

и половцев, были пересмотрены народом и изображены как борцы против но-

вого врага — монголо-татарских завоевателей.

Так и «Песнь о Роланде» опирается на память о героическом прошлом как

на исторический опыт, обнадеживающий и подбодряющий в трудную пору. Так

мужество Роланда подбодрило, по преданию, воинов Вильгельма Завоевателя

и заставило их храбро сражаться в день битвы при Гастингсе, который явился

первым днем истории Англии,— уже не земли семи королей, а зарождавшейся

великой страны. Пусть эта память стала сказкой о справедливом императоре

Карле, о котором мечталось средневековому человеку, о племяннике императо-

ра — витязе Роланде, но сказка жила и горячо волновала сердца теми силь-

19

ными и разнообразными чувствами, которые были в ней выражены. Присмот-

римся к этим чувствам, т. е. к содержанию «Песни».

Содержанию «Песни» не везло у исследователей. Обращая внимание на

многие ценнейшие и интереснейшие детали, они подчас забывали о самой

простой, но от этого не менее важной, стороне «Песни»— о ее сюжетном со-

держании, о мотивировке поступков действующих лиц.

Небрежность к этой мотивировке, прямо указанной в «Песни», давала

иногда поразительные эффекты. Крупнейший русский ученый Ф. И. Буслаев,

пересказывая сюжет «Песни» в своей статье «Песнь о Роланде», прямо говорит:

«...Наконец, недоумение, кого бы послать — решает Роланд, указывая на Га-

нелона, и Карл соглашается. Ганелон за это почему-то приходит в ярость про-

тив Роланда» '.

Это «почему-то» звучит очень естественно, но «Песнь» дает полное объяс-

нение, почему именно. Так как причина ярости Ганелона (Гуенелона) против

Роланда — важнейшая пружина сюжета «Песни», то придется обратиться

именно к сюжету, чтобы вспомнить детали взаимоотношений отчима и пасын-

ка — Гуенелона и Роланда.

Император Карл завоевал почти всю Испанию. Только город Сарагоса, где

правит царь Марсилий, избежал общей участи. Марсилий решил заключить

обманный мир с Карлом, задарить его и умиротворить, чтобы спасти свое госу-

дарство. Он отправляет к Карлу послов, униженно просящих мира.

Когда в лагере Карла обсуждают предложения Марсилия, разгорается

жаркий спор: граф Роланд, храбрейший витязь Карла, выступает против мир-

ных переговоров и требует похода на Сарагосу. Роланд напоминает, что Мар-

силий уже раз обманул франков и убил двух франкских послов. Роланду резко

и оскорбительно противоречит его отчим Гуенелон, сторонник мирных перего-

воров, обзывая Роланда «хвастуном и глупцом».

Карл решил принять предложения Марсилия. Нужно найти среди франк-

ских рыцарей нового посла, который не побоялся бы поехать туда, где уже по-

гибли его товарищи. Бароны Карла — старый Найм, архиепископ Турпин, Ро-

ланд, перебивая друг друга, просят оказать им эту честь. Но Карл отвергает их

требования и просит выбрать кого-нибудь из своей среды.

Роланд запомнил оскорбление, нанесенное ему Гуенелоном («хвастун, глу-

пец»). Видя, что Гуенелон не решается просить для себя опасного посольского

поручения, Роланд сам указывает на него, как на подходящего человека.

Взбешенный Гуенелон не может не принять такой вызов, но при императоре

и всех собравшихся он объявляет Роланду вражду. Здесь в «Песни» отразился

древний обычай, дошедший до европейского средневековья от нравов древне-

германского общества: после объявления вражды рассорившиеся стороны

считали себя врагами и должны были ожидать друг от друга любого враждеб-

ного поступка.

Разгневанный и озабоченный опасным поручением Гуенелон покидает Кар-

ла. Дружина Гуенелона заживо оплакивает его. Из этого ясно, что средневе-

ковый автор и его читатель, или слушатель, совершенно реально видели смер-

тельную опасность, грозившую Гуенелону. В дороге посол Марсилия Бланкан-

дрин подбивает Гуенелона на предательство, позднее окончательно скрепленное

договором в Сарагосе. Однако и здесь автор дважды ставит Гуенелона перед

лицом смерти: в первый раз царь Марсилий замахивается на него дротиком, во

второй раз сарацинский царевич бросается на него с обнаженным мечом. Еще

раз слушатели и читатели убеждаются в реальной опасности поездки Гуе-

нелона.

Вернувшись к Карлу, Гуенелон настаивает на том, чтобы с арьергардом

остался именно Роланд. Уже в этом Роланд видит ответный злой умысел отчи-

1 Сборник Отд. русск. языка и словесности Акад. наук. Спб., 1887. Т. 42. С. 290.

20

ма, начинающего приводить в исполнение свой план мести. Как известно, план

удался — Роланд убит; но затем разгромлена Сарагоса и жестоко наказаны

сарацины. В Ахене начинается суд над Гуенелоном. В этом случае коммента-

торы и пересказчики тоже небрежно обходились с текстом поэмы. Тот же Ф. И.

Буслаев излагает суд так: после защитительной речи Гуенелона, объявившего,

что он мстил Роланду, но не предавал императора, «подумавши, судьи пред-

стали перед Карлом и говорили: «Государь, мы просим, чтобы вы освободили

Гуенелона».

Но в «Песни» сцена суда изображена вовсе не так. Гуенелон действительно

не признает себя виновным в измене императору, а его защитительная речь до-

стойна того, чтобы быть воспроизведенной — настолько она отражает дух

непокорного феодала, пропитана местью за оскорбление:

Меня Роланд ненавидел издавна,

Послал меня на смерть и на расправу.

Ехать послом к царю Марсилью мавру.

Своим умом от смерти я избавлен.

Я объявил вражду Роланду явно,

Другу его и всем близким и равным,

То слышал Карл при всех баронах знатных,

Я только мстил, не предавал бесславно '.

Из-за оскорбленного самолюбия Гуенелона погибли двадцать тысяч воинов

Роланда и двенадцать лучших рыцарей Карла с Роландом во главе.

Но Гуенелон чувствует себя невиновным. Он явился на суд с многочислен-

ной родней, и его родич, рыцарь Пинабель, запугивает баронов, судящих Гуе-

нелона. Судьи, не желая вступать в кровавый спор с родней преступника, гото-

вы уступить ему. Они предлагают Карлу простить его.

Разгневан и опечален император Карл. Но вот к нему обращается анжуй-

ский рыцарь Тьедри, требуя казни Гуенелона, потому что он предал не только

Роланда. Он виноват и перед Карлом, так как Роланд, слуга Карла, по самому

положению своему должен быть охранен от посягательств раздраженного фео-

дального самолюбия.

Пускай Роланд пред Гуенелоном крив.

Но, вам служа, он этим был храним.

А Гуенелон, как подлец, изменил,

Клятву свою попрал и посрамил.

Тьедри не испугался родни Гуенелона, он вызвал на поединок («божий

суд») Пинабеля и убил его. Гуенелон, виновность которого доказана смертью

Пинабеля, казнен.

Таким образом, сюжет «Песни» построен в основном на двух темах: это

рассказ о борьбе против сарацин и рассказ о феодальной мести, в результате

которой был предательски убит герой Роланд, истребитель язычников и, так

сказать, богатырь земли западной. Надо ли говорить, что феодальная месть

резко и пространно, в подробностях, осуждена «Песнью»?

Обе эти темы были интересны и поучительны не только для феодалов, но

и для гораздо более широких слоев средневекового европейского общества.

Сюжет борьбы против сарацинского нашествия на европейскую землю был

весьма народен по своему историческому значению. В эпоху Каролингов сара-

цины были опасными врагами молодых европейских народов. Сарацинские за-

воеватели утвердились на Пиренейском полуострове, захватили Сицилию,

овладели цепью укрепленных пунктов на итальянском побережье, засели даже

в горном проходе через Альпы, связывающем Италию с Германией. Арабские

флотилии были постоянной угрозой не только для еще слабо развитой среди-

1 Цит. по кн.: Песнь о Роланде/Пер. Б. Ярхо. М.; Л.: Academia, 1934.

21

земноморской европейской торговли, но и для всего франко-итальянского по-

бережья, заплывая вплоть до берегов Англии. Поэтому борьба против сарацин

понималась как великое государственное и общенародное дело, обеспечивавшее

национальную независимость и нормальное развитие привычного националь-

ного уклада нарождавшегося французского народа.

Известно, что в этой борьбе французские феодалы оказывались нередко

изменниками и предательски помогали сарацинам, преследуя свои мелкие фео-

дальные интересы.

Дед Карла Великого — Карл Мартел (Молот), разгромивший сарацин

в 732 г. на юге Франции при Пуатье (кстати, победа эта была одержана в зна-

чительной степени благодаря участию пехоты, т. е. крестьянского ополчения),

сурово наказывал таких изменников.

В поэме франкского поэта Эрмольда Нигелла «Во славу Людовика импе-

ратора», посвященной походу Людовика I в Испанию в 800—801 гг., изображен

судебный поединок между двумя графами-христианами; причина поединка та,

что один граф обвинил другого в измене, совершенной во время похода.

Так к основной теме — борьбе против сарацинского нашествия — прибав-

ляется тема другая: предательство своевольника-феодала, ради своих интере-

сов губящего франкскую рать. Как видим, эта тема — тема предательства Гу-

енелона — весьма естественно вытекала из первой темы.

Тема феодальной мести, вредящей народному делу, и жестокого наказания

за нее, поставлена в «Песни» весьма резко: в процессе Гуенелона, пересказан-

ном очень подробно, немало интересных черт, порожденных именно условиями

XI — XII вв.

Опираясь на свою многочисленную родню (30 человек — по средневековым

понятиям целая дружина), Гуенелон просто запугивает баронов помельче,

и они, вопреки воле Карла, готовы сговориться с Гуенелоном. Это соперничест-

во крупного феодала с королевской властью было чрезвычайно характерным

для французской и англо-нормандской жизни XI — XII вв. Например, согласно

преданию XI в., некий граф Одеберт Перигорский на вопрос, заданный ему

братьями-королями Гуго и Робертом: «Кто тебя сделал графом?», ответил во-

просом: «А вас кто сделал королями?»

И дружина и, в особенности, народные массы хорошо знали страшные по-

следствия многолетней вражды короля и феодалов: вытаптываемые из года

в год поля, выжженные и ограбленные деревни и города, кишащие разбойни-

ками дороги, замки, ставшие гнездами феодальных банд, терроризировавших

страну.

Предатель Гуенелон, виновный не только перед Роландом, но и перед импе-

ратором, слугу которого он убил и интересам которого нанес ущерб, оказыва-

ется преступником вдвойне: слушатель не прощал ему смерти Роланда — на-

родного героя — и видел в нем знакомую фигуру феодала-своевольника, нагло

утверждающего свое кулачное право на месть и предательство.

Так остро и для XII в. актуально были развернуты две основные, тесно свя-

занные темы поэмы.

«Песнь о Роланде» относится к числу так называемых «chansons de geste»—

эпических поэм средневековой французской литературы. Некоторые общие сю-

жетные черты этих песен позволяют их делить на «королевские джесты» и «ба-

ронские джесты», т. е. джесты, воспевающие образ сюзерена, и джесты, по-

священные феодальным распрям (например, «Джеста о Рауле из Камбрэ»).

«Песнь о Роланде»— яркий пример «королевской джесты», в которой самый

принцип королевской власти торжествует над феодальной анархией, во-

площенной в образе Гуенелона и его родичей.

Композиционно сюжетный материал разбивался на четыре основных раз-

дела: 1) посольство Бланкандрина и предательство Гуенелона, 2) бой в Ронсе-

22

вале и смерть Роланда, 3) месть Карла, 4) судебный процесс и казнь Гуе-

нелона.

«Песнь» дает яркую и широкую картину эпохи. Мы видим императора —

верховного феодального монарха — на совете среди его баронов, где решаются

важные государственные дела. Подробно и разнообразно описаны военные

действия, дающие полное представление о феодальной войне XI—XII вв.,

изображена придворная жизнь, отражено состояние законов. Дворец, поле

битвы, лагерь — фон «Песни». Читая ее, мы детально знакомимся с одеждой,

обычаями и характером людей XI — XII столетий.

В самом деле, можно ли говорить о проблеме характера в «Песни»? Конеч-

но, характеры ее героев обрисованы только в общих чертах, далеки от реа-

листической многосторонности и законченности, но все же немало в них живых,

запоминающихся черт. Персонажи «Песни», во всяком случае основные, запо-

минаются именно как живые люди.

Герой «Песни»— граф бретонский Роланд, племянник Карла Великого.

«Песнь» скупа на краски в описании его внешности: о нем мы знаем только, что

он «весел лицом и красив станом». Зато его характер разработан подробнее.

Роланд всегда выступает в ореоле военной славы. Он — лучший из рыцарей

Карла; на совете баронов, при обсуждении перемирия с Марсилием, он требует

беспощадной войны до конца; когда перемирие решено, Роланд в числе первых

добивается опасного поручения быть послом у Марсилия. Он начинает бой,

и, описывая его подвиги, автор «Песни» не может сдержать своей воинственной

фантазии: враги падают десятками и сотнями.

Даже когда Роланд появляется в мирный час перед Карлом, то и в эту ми-

нуту он «в броне», и автор спешит сообщить, что «он только что Каркасову

разграбил». Даже умирая Роланд ложится лицом к стране врага — пусть зна-

ют все, что он умирает победителем и поле боя осталось за ним.

Но в этом идеальном воинском образе есть и отрицательные черты. Его

друг-побратим Оливьер, неразлучный товарищ, говорит ему: «Очень горяч

и горделив ваш норов». Все дальнейшее подтверждает слова Оливьера. Окру-

женный ратью, которая в пятнадцать раз сильнее его войска, Роланд мог бы

спасти и себя и своих воинов, если бы послушался Оливьера и затрубил в рог до

начала битвы: войско императора вернулось бы, чтобы разбить сарацинские

полчища. Но Роланд надменно отвергает предложение Оливьера: «в краю род-

ном постигнет нас хула»,— говорит он, объясняя, что считает трусостью про-

сить помощи.

Напрасно убеждает его благоразумный Оливьер, заклиная его жизнью

двадцати тысяч франков, обреченных легкомыслием вождя на неравный бой

и гибель: Роланд отказывается. Когда же он берется за рог, то делает это

слишком поздно: участь франков уже решена.

Да, но Роланд все-таки берется за рог, и это очень важно для «Песни». Она,

бесспорно, обвиняет Роланда в том, что он не попросил помощи вовремя.

Однако в «Песни» показано, что Роланд понимает свой поступок и горько ка-

ется в нем: «Франки падут, и я тому виною»— восклицает Роланд, и его даль-

нейшие слова глубоко раскрывают это трагическое чувство вины; «Коль не

убьют, от горя я изною».

Роланд уже не славы ищет и не бесславия боится, а ждет смерти, которая

искупила бы его вину перед павшими товарищами, заставила бы забыть о его

легкомыслии.

Чувство боевой дружбы крепко связывает Роланда с Оливьером и прочими

рыцарями. Когда Оливьер умирает от ран, Роланд «рыдает и крушится,— никто

вовек не знал такой кручины». «Коль умер ты, не жить мне на земле»,— стонет

Роланд, лишаясь чувств от горя. Когда сарацины бегут с поля сражения, на-

пуганные близящимся рокотом труб,— это Карл идет на помощь своим,— Ро-

ланд, шатаясь от тяжелых ран, стаскивает всех своих мертвых друзей к при-

23

горку, на котором умирает архиепископ Турпин, потому что стыдно бросить

убитых там, где сразил их враг.

Так же свято чтут дружбу и другие герои «Песни»— Оливьер и Турпин.

Умирающий Оливьер молится за Роланда, умирающий епископ Турпин стара-

ется помочь Роланду, лишившемуся чувств от горя и страданий.

Кроме храбрости и верности друзьям, автор подчеркивает в характере Ро-

ланда несокрушимую верность сеньору — императору Карлу. Племянник Кар-

ла и лучший рыцарь его рати, Роланд прежде всего — верный вассал, и свои