Text

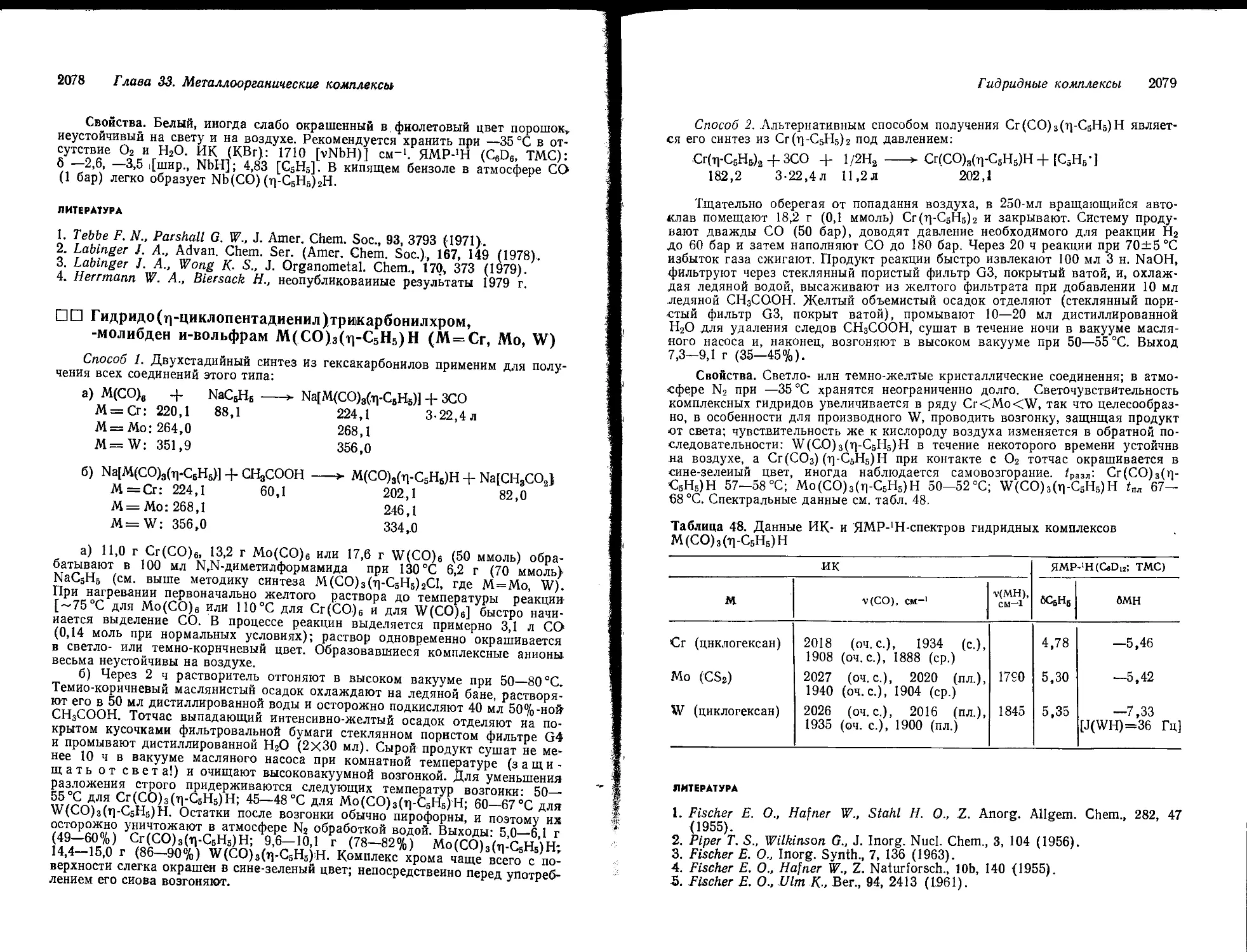

РУКОВОДСТВО по НЕОРГАНИЧЕСКОМУ СИНТЕЗУ Редактор ЕБрауэр В шести томах

Москва «Мир» 19 8 6

РУКОВОДСТВО по НЕОРГАНИЧЕСКОМУ СИНТЕЗУ

Редактор Г. Брауэр Том 6

Перевод с немецкого канд. хим. наук И. А. Добрыниной, канд. хим. наук В. Н. Постнова и канд. хим. наук С. И. Трояиова

Мос ква «Мир» 1986

ББК 24.1

Р85

УДК 542

Handbuch der Praparativen Anorganischen Chemie

in drei Banden

Drifter Band

Unter Mitarbeit von

G. Brauer, W. P. Fehlhammer,

TT , „ n O. Glemser, H.-J. Grube, K. Gustav,

Herausgegeben von Georg Brauer w д Herrmann> s Herzog, H Lux,

H. Mflller, K- Ofele, E. Schill,

R. Scholder, H. Schwarz,

E. SchwarzmanH; K. Schwochau, A. Simon, J. Strahle

Dritte, umgearbeitete Auflage

Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1981

Шольдер P., Шварц X., Шилль Э., Фельхаммер В. П., Херманн В. А., Офеле К., Брауэр Г.

Р85 Руководство по неорганическому синтезу: В 6-ти т. Т. 6. Пер. с нем./Под ред. Г. Брауэра. — М.: Мир, 1986.— 360 с., ил.

В книге коллектива авторов из ФРГ, представляющей, по существу, энциклопедию неорганического синтеза, приведены методики получения более 3000 препаратов. Книга выходит в 6-ти томах. 6-й том содержит описание методик синтеза особых групп соединений н представляет собой перевод последней части (ч. 1П) третьего тома оригинального издания.

Предназначена для специалистов в самых различных областях науки и техники, а также для преподавателей и студентов химических вузов.

ББК 24.1

540

Редакция литературы по химии

© 1954, 3. Auflage, 1981, Ferdinand Enke Verlag

© перевод на русский язык, «Мир», 1986.

Часть III. Особые группы соединений

Глава 31. ГИДРОКСОСОЛИ

Р. Шольдер (переработано X. Шварцем) (Р. Scholder, Н. Schwarz)

Перевод канд. хим. наук Н. А. Добрыниной

Введение

Гидроксосолями называют группу комплексных соединений, в которых комплексный аниои состоит из центрального атома металла, координирующего в соответствии со своим обычным координационным числом гидроксид-ионы, являющиеся лигандами. Катионами в гидроксосолях служат щелочные металлы (как правило, натрий), щелочноземельные металлы, барий и стронций, иногда кальций. Реакцией двойного обмена можно получить немногочисленные гидроксосоли тяжелых металлов.

Гидроксосоли обычно получают из водных растворов с высокой концентрацией щелочи. Это значительно затрудняет синтез, а чистота веществ часто бывает неудовлетворительной. Чистые препараты иногда можно получить взаимодействием стехиометрических количеств компонентов при относительно низких температурах (50—140°С) [1]. При более высокой температуре гидроксосоли переходят в оксосоли (последние как раз и получают реакцией гидроксида металла со щелочью).

Во многих случаях оксометаллаты получают только из соответствующих оксидов [2]. В отдельных случаях удается получить оксогидроксосоли.

Образование комплексного аниона гидроксометаллата происходит согласно равновесию по схеме

М(ОН)Х Мх+ + хОН-, Мх+ + z/OH" [М(ОН^]<У-*>-

При этом действуют сильным основанием на плохо растворимый гидроксид металла, проявляющий «амфотерные» свойства и реагирующий как кислота.

К настоящему времени известны следующие металлы, способные образовывать гидроксосоли (расположены по степеням окисления):

M(II): Be, Mg, Sn, Pb, Сг, Мп, Fe, Со, Ni, Cii, Zn, Cd

М(П1): Al, Ga, In, Bi, Cr, Mn, Fe ’

M(IV): Sn, Pb, Ir, Pt

M(V): Sb

При получении кристаллических гидроксометаллатов щелочных металлов решающим является положение равновесия, приведенного выше. Большинство гидроксосолеи, и прежде всего гидроксосоли щелочных металлов, быстро разлагаются в воде и растворах разбавленных щелочей на соответствующие компоненты. Только гидроксосоли Sn(IV), Pt(IV) и Sb(V) образуют прозрачные водные растворы при комнатной температуре, тогда как гидроксометаллаты других элементов устойчивы лишь в виде осадков в растворах с высокой концентрацией щелочей. Гидроксометаллаты щелочноземельных металлов иногда бывают относительно устойчивы, главным образом из-за их низкой растворимости в разбавленных растворах. Повышение температуры приводит к смещению равновесия в сторону образования отдельных компонентов. Изучение

1870 Глава 31. Гидроксосоли

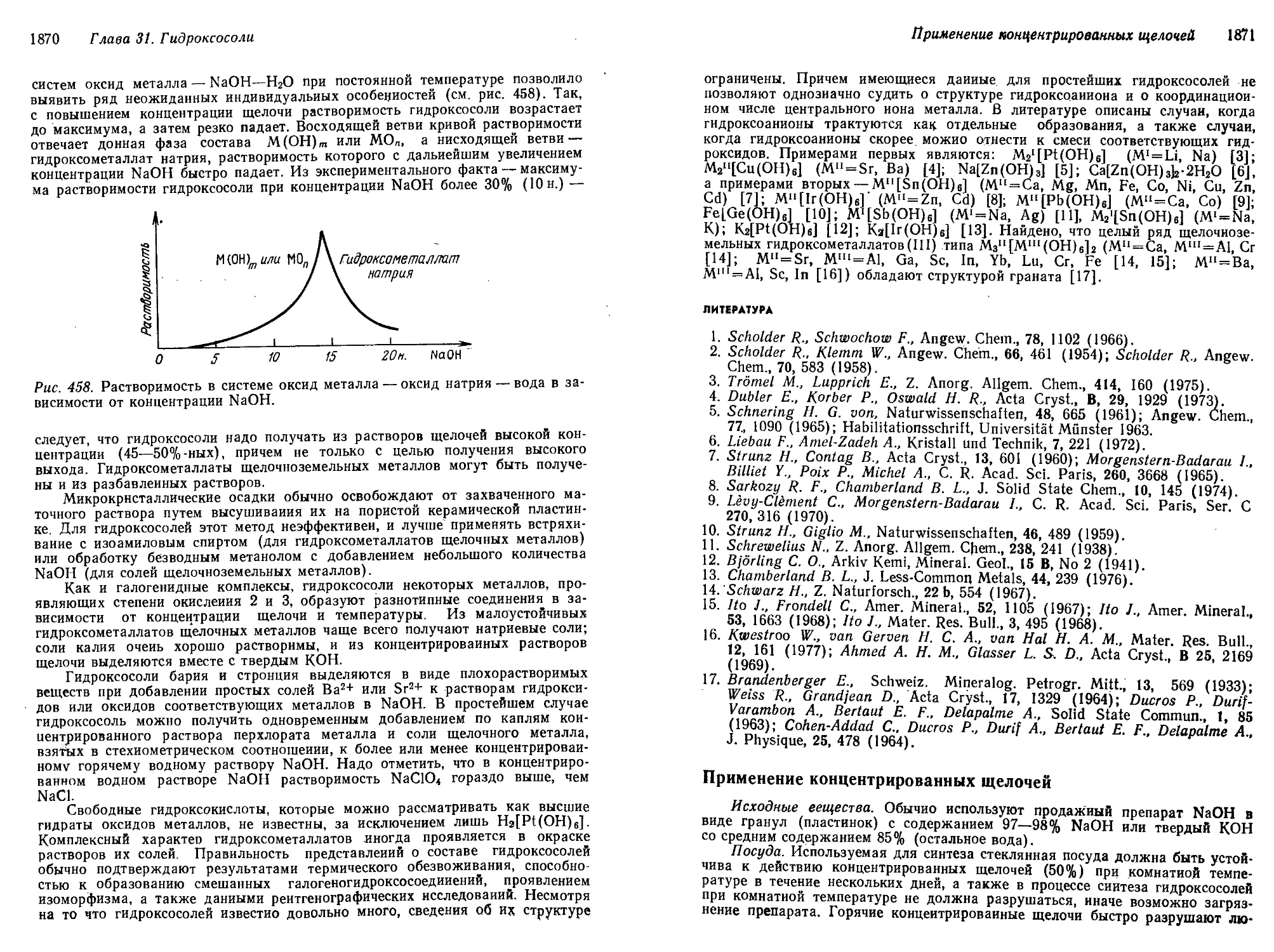

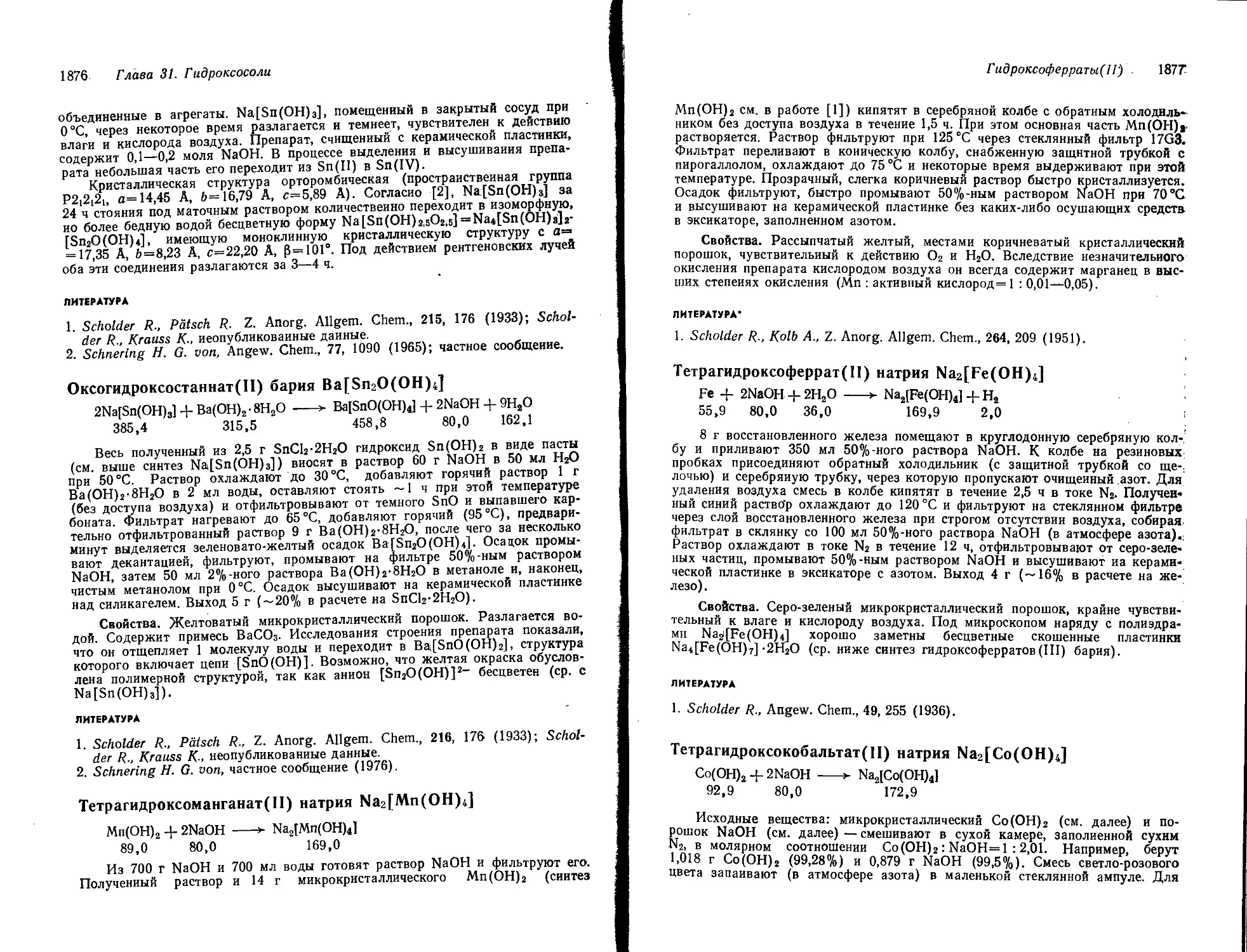

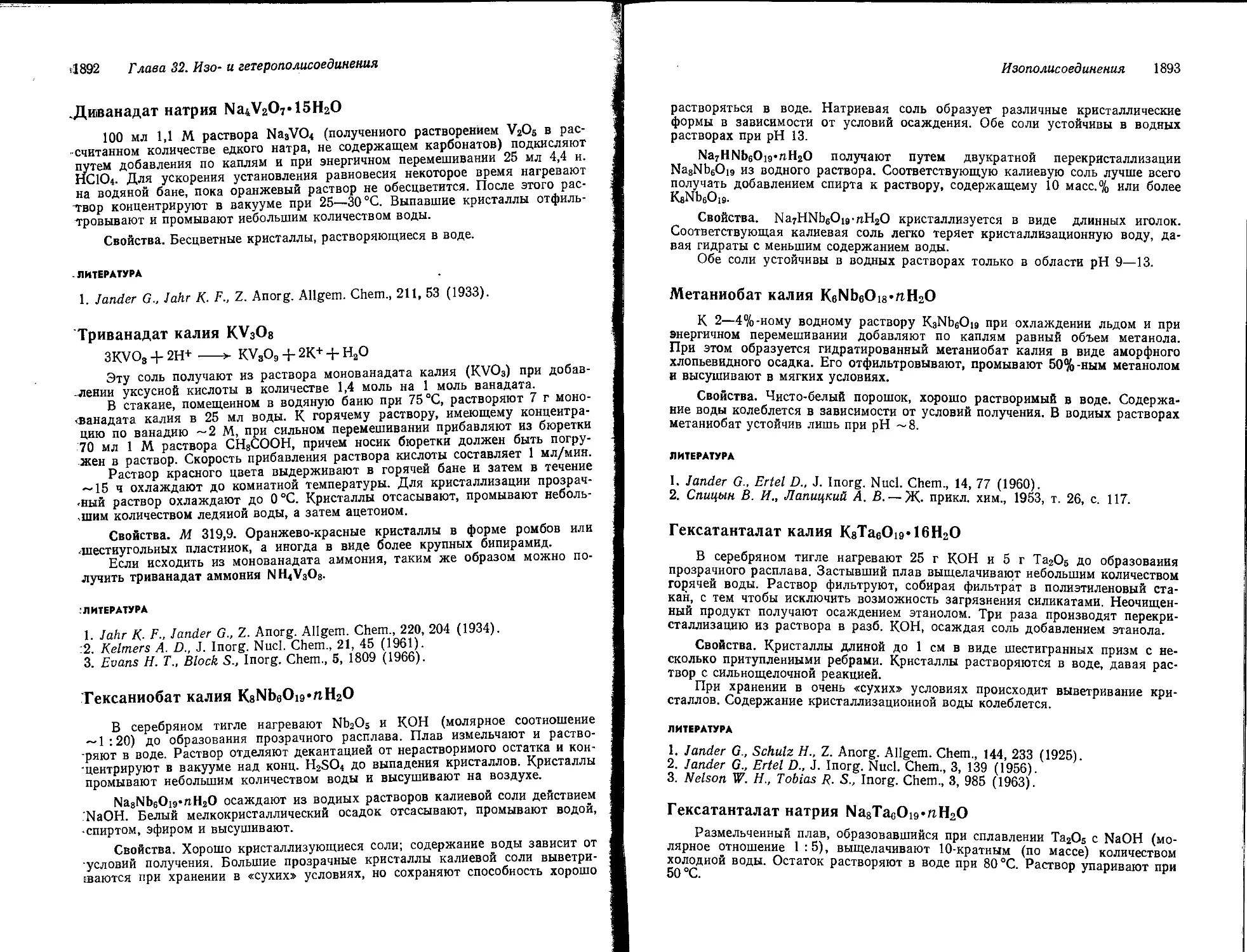

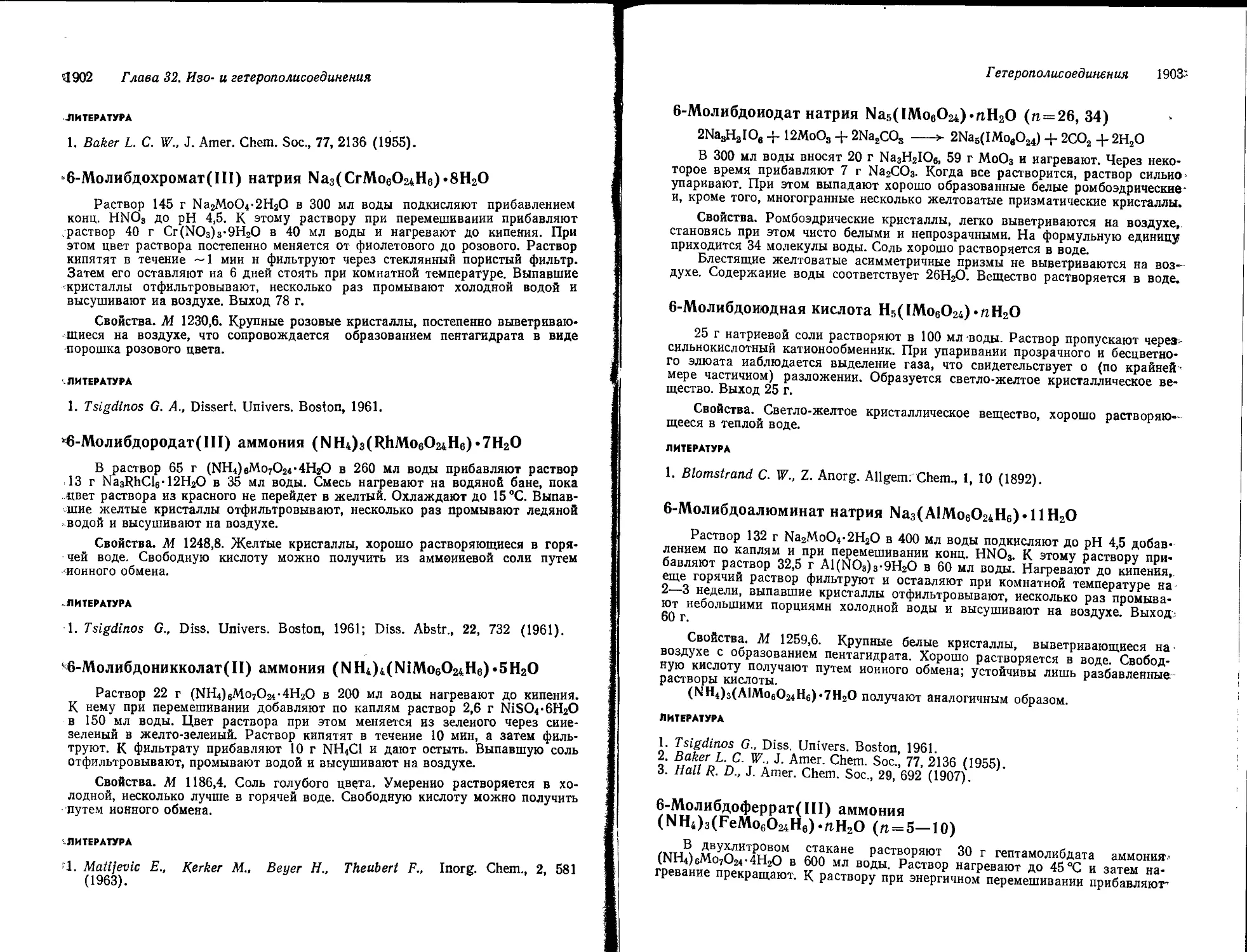

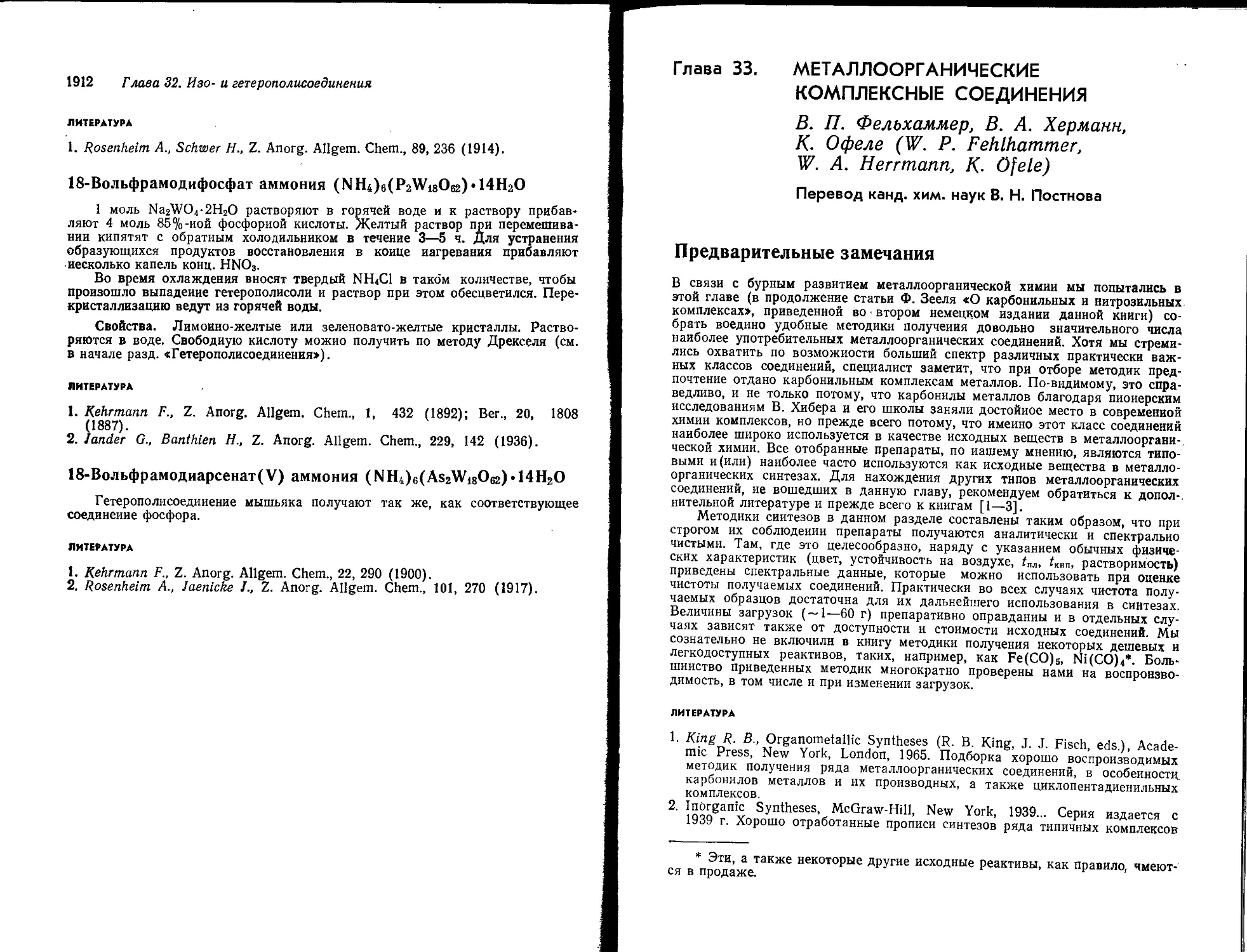

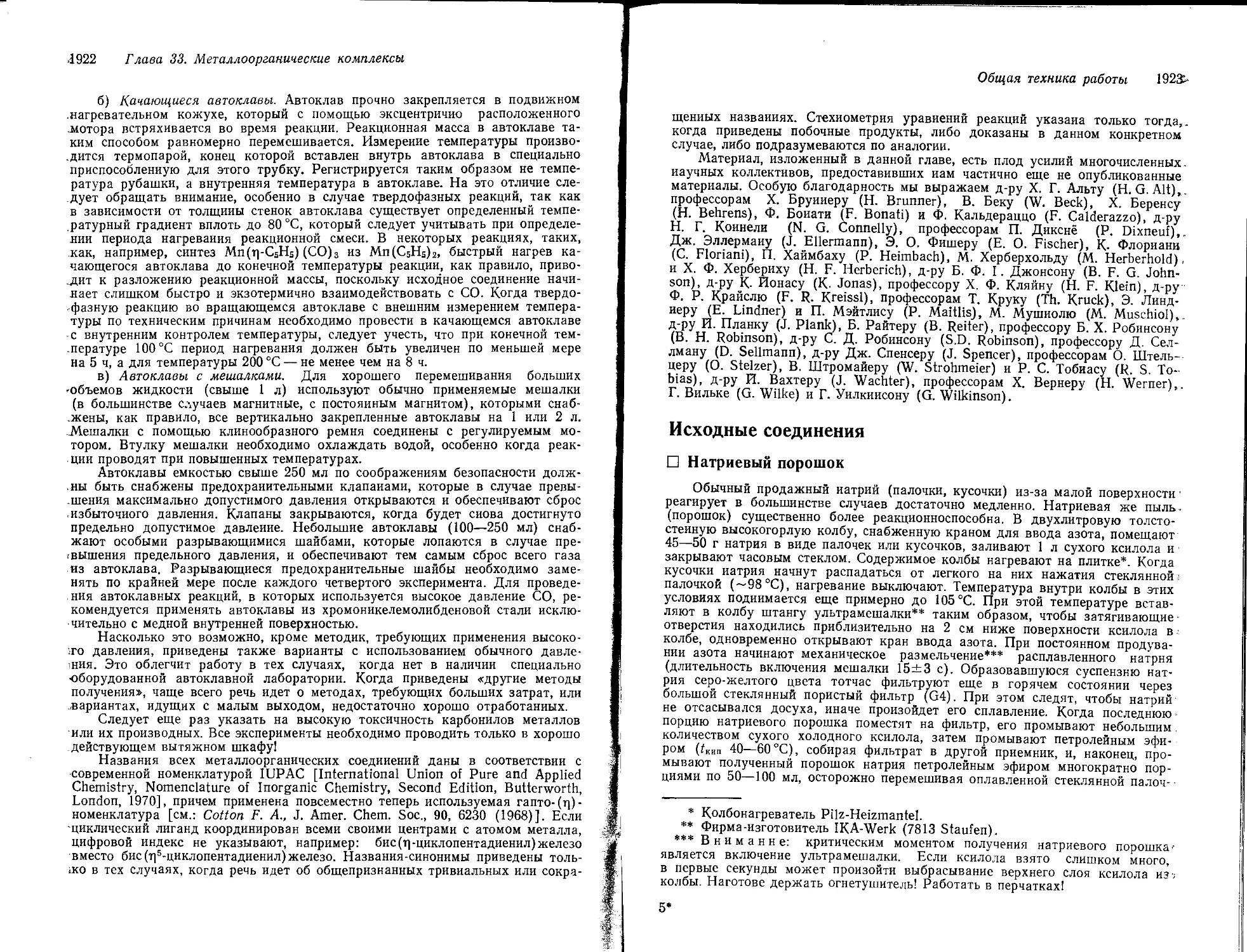

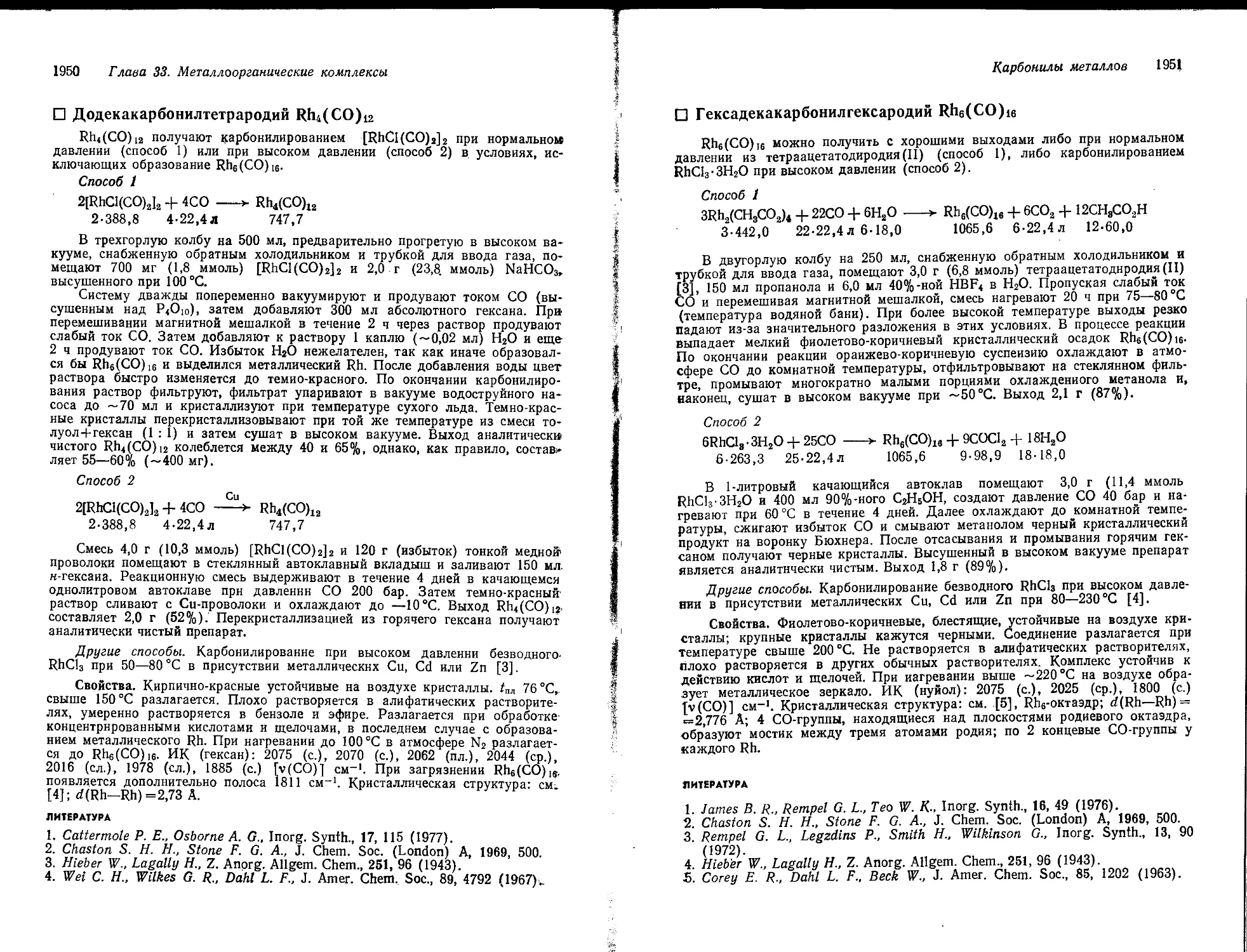

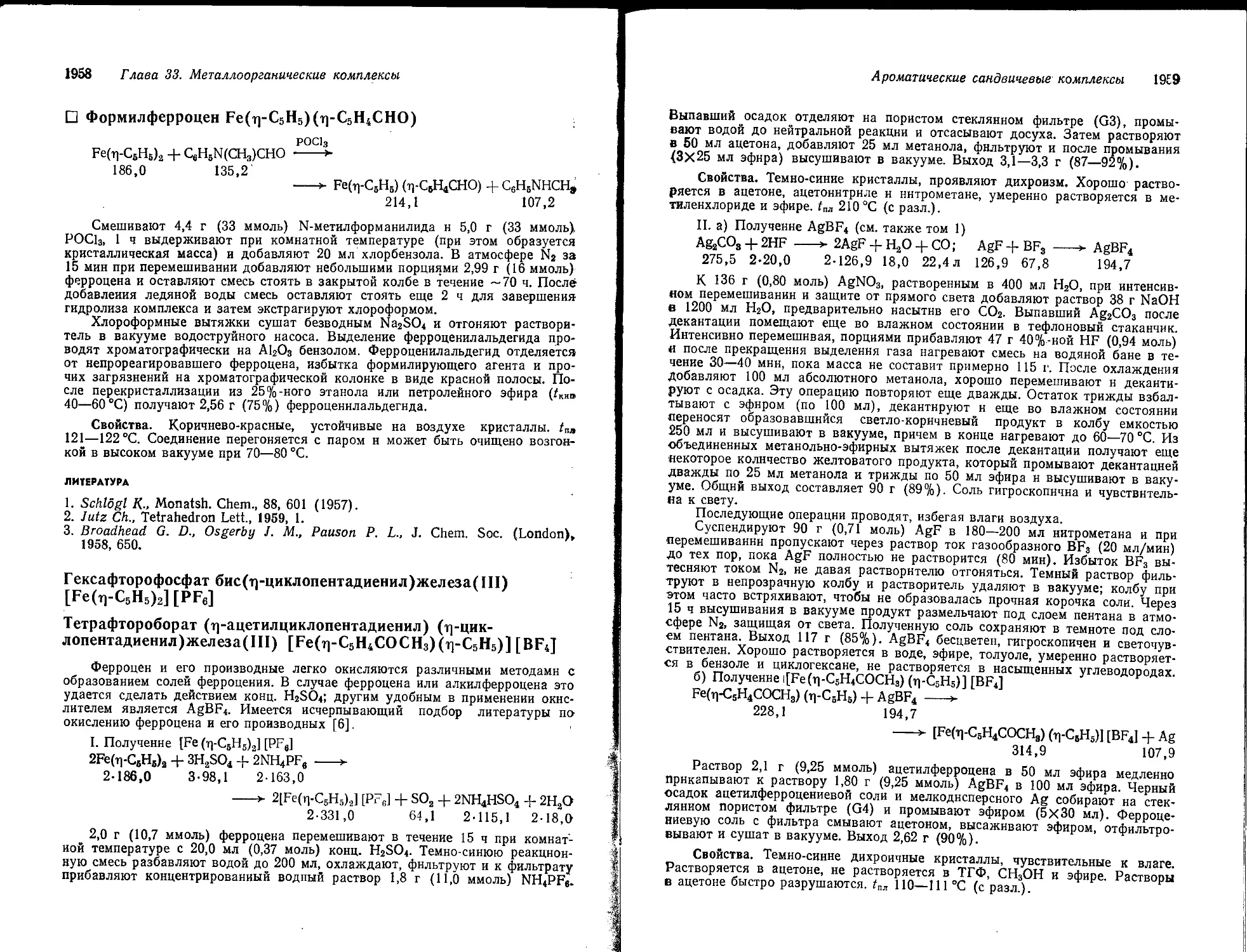

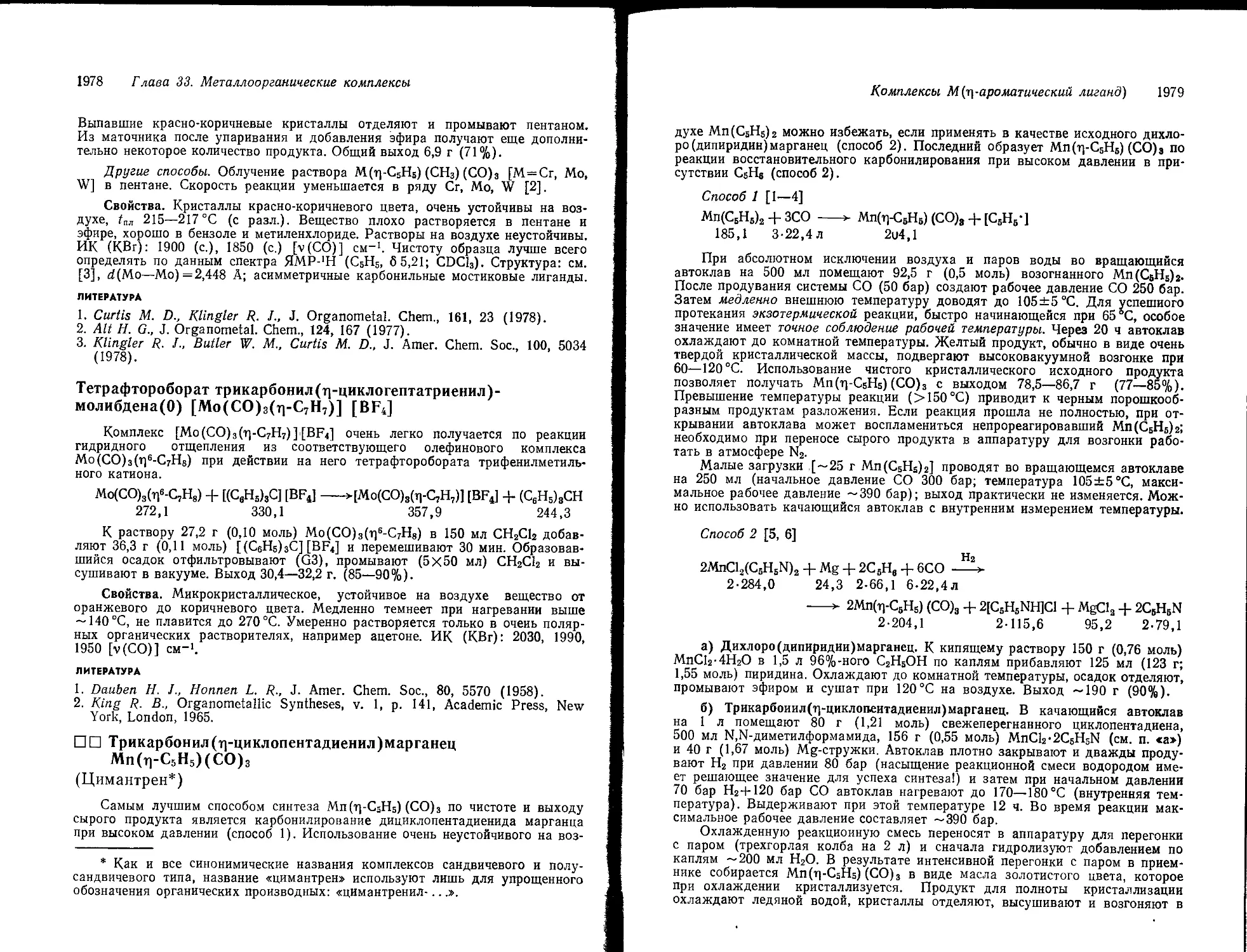

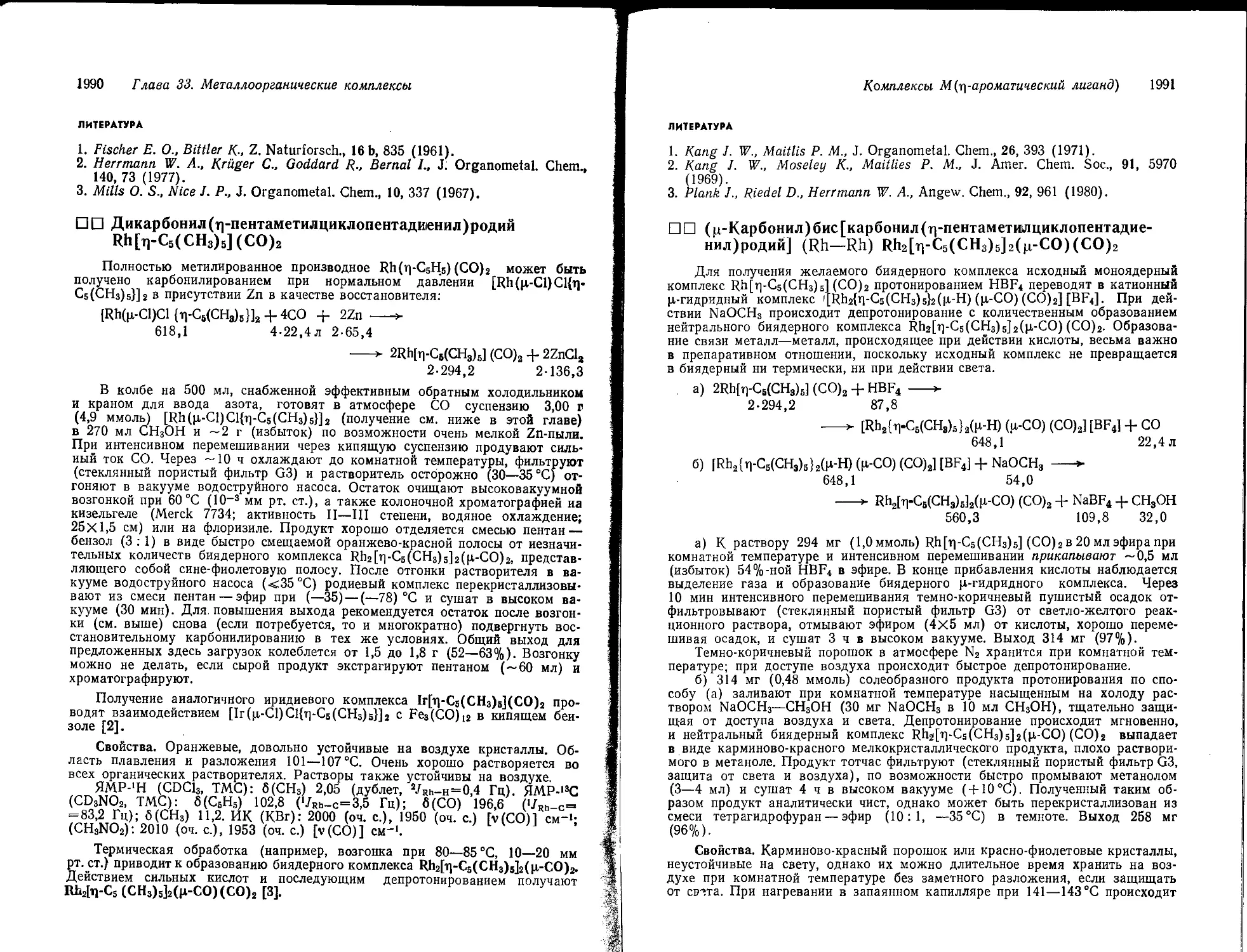

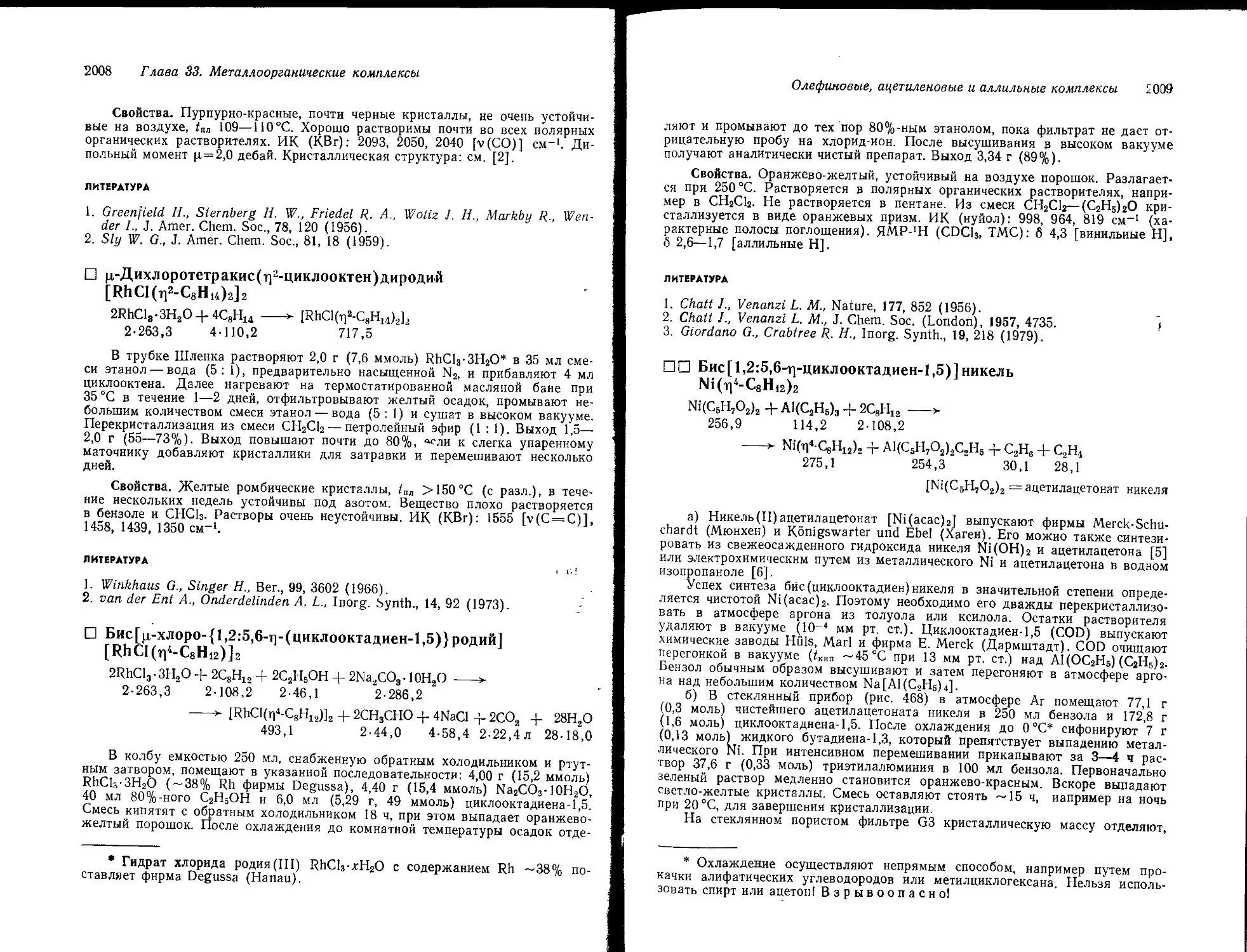

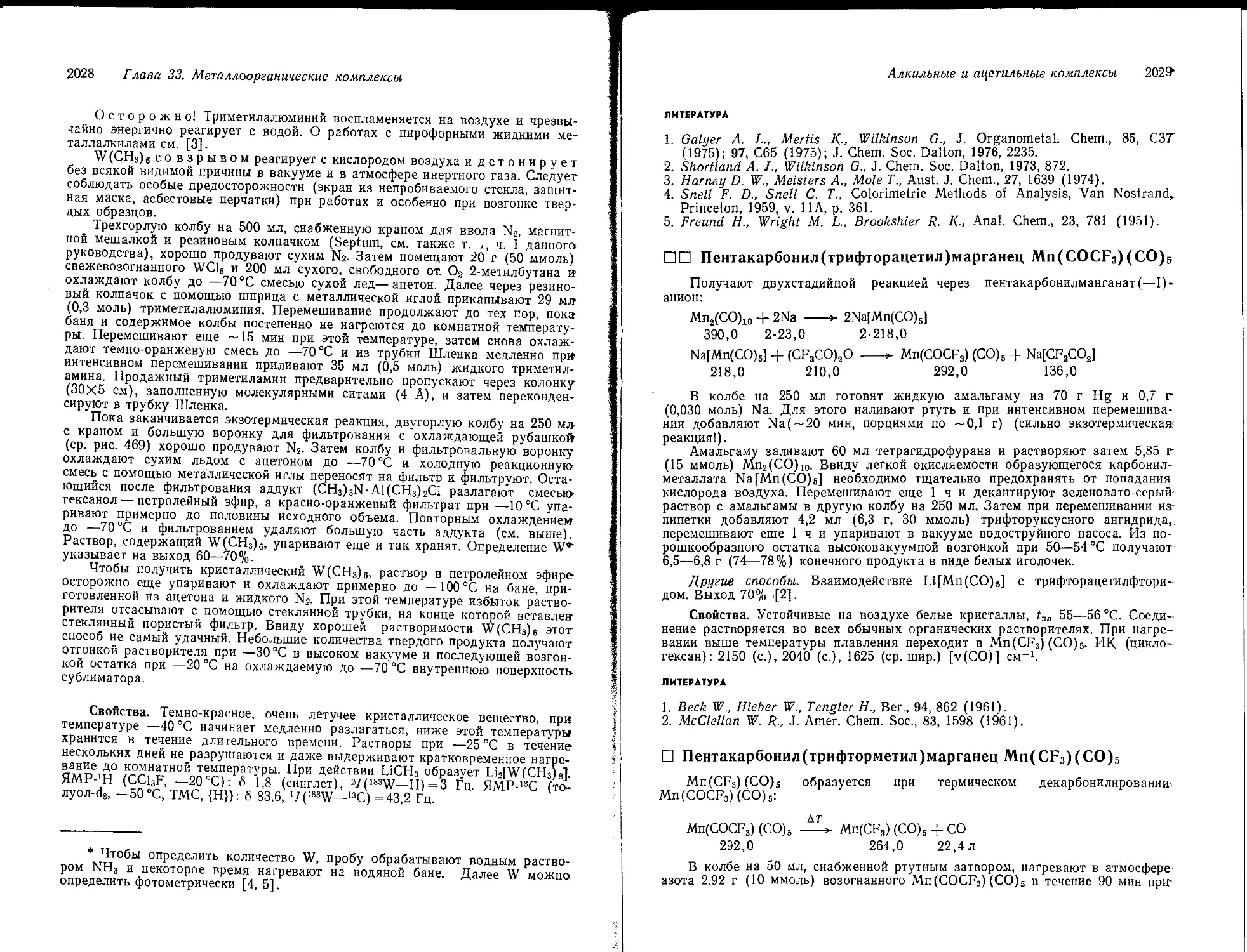

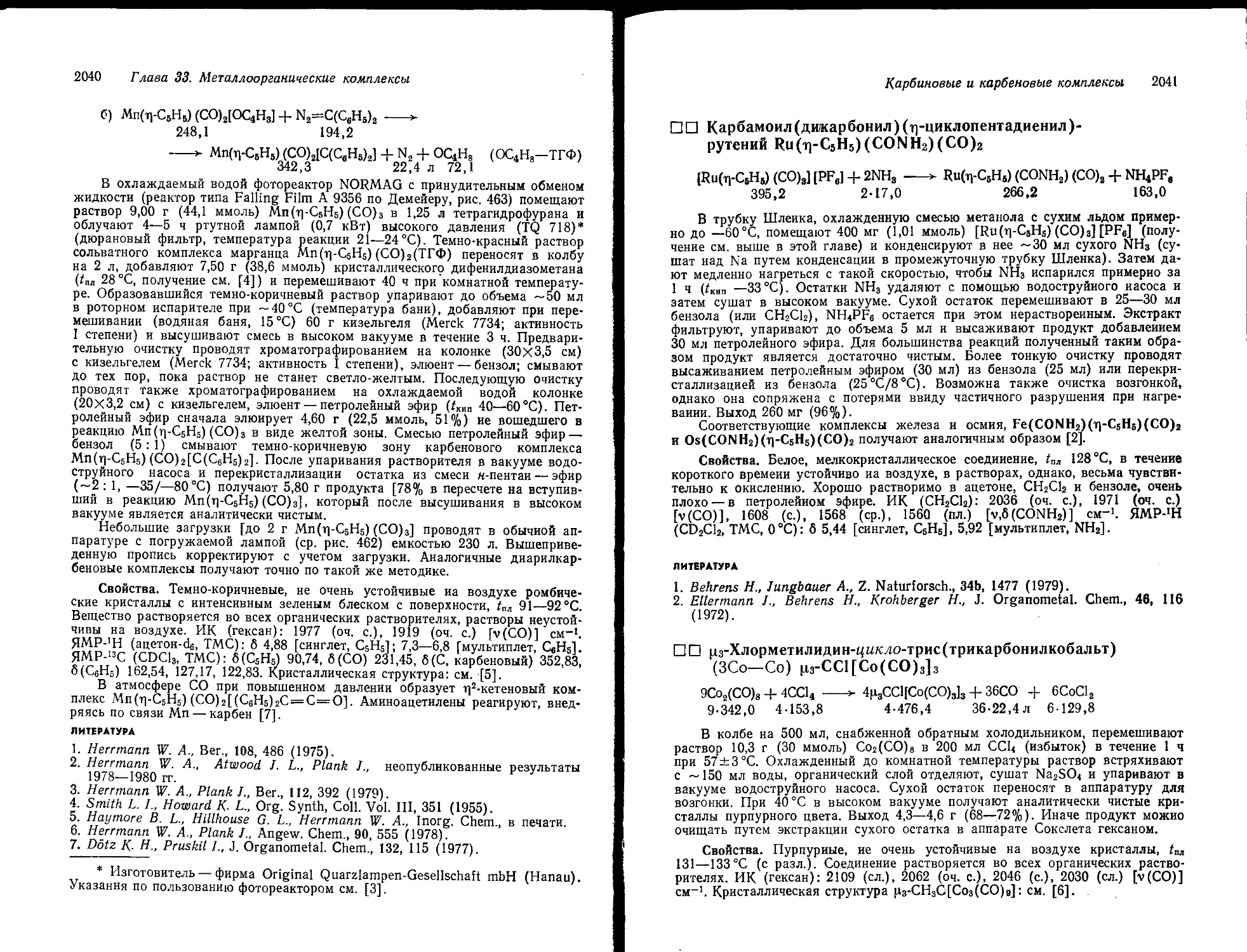

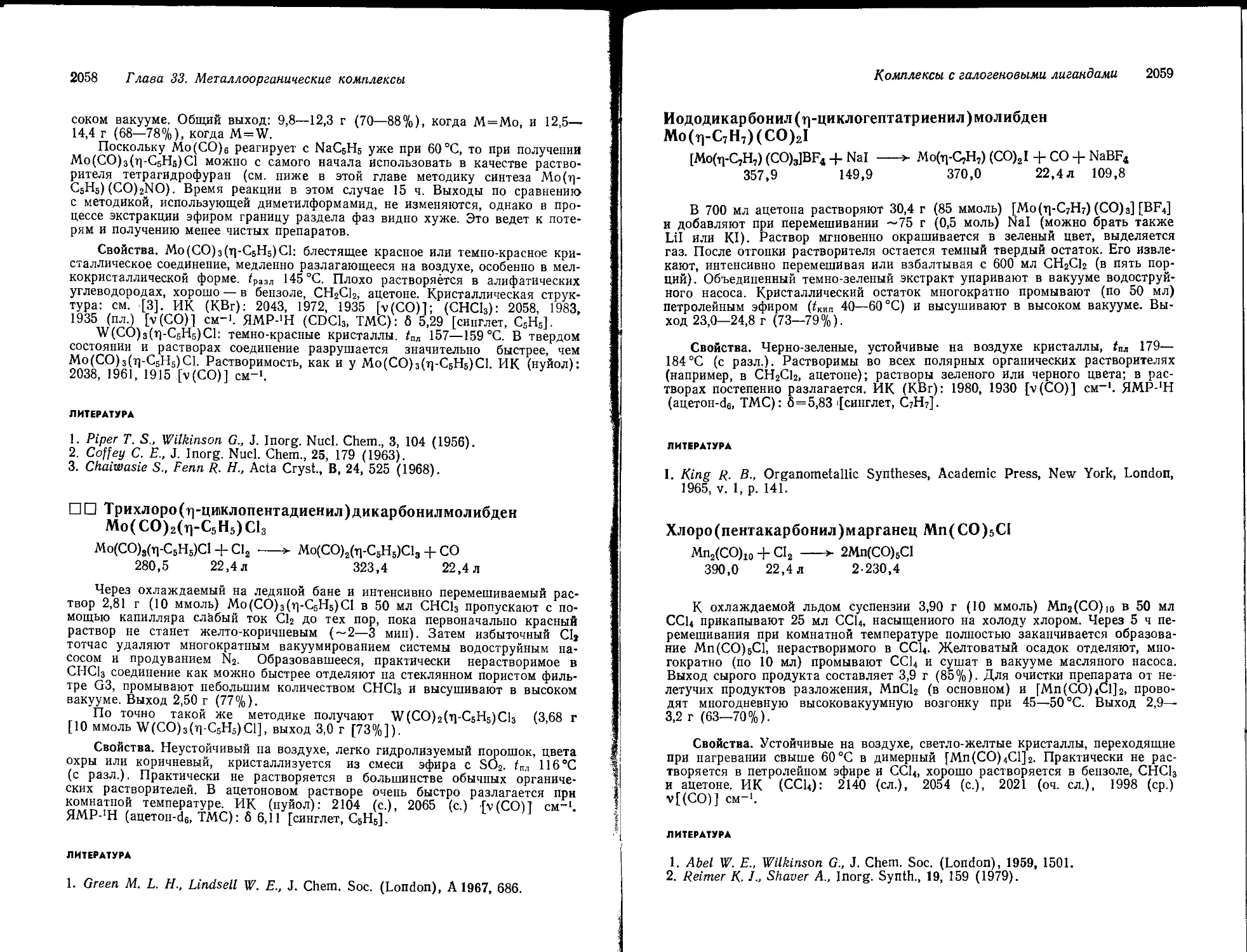

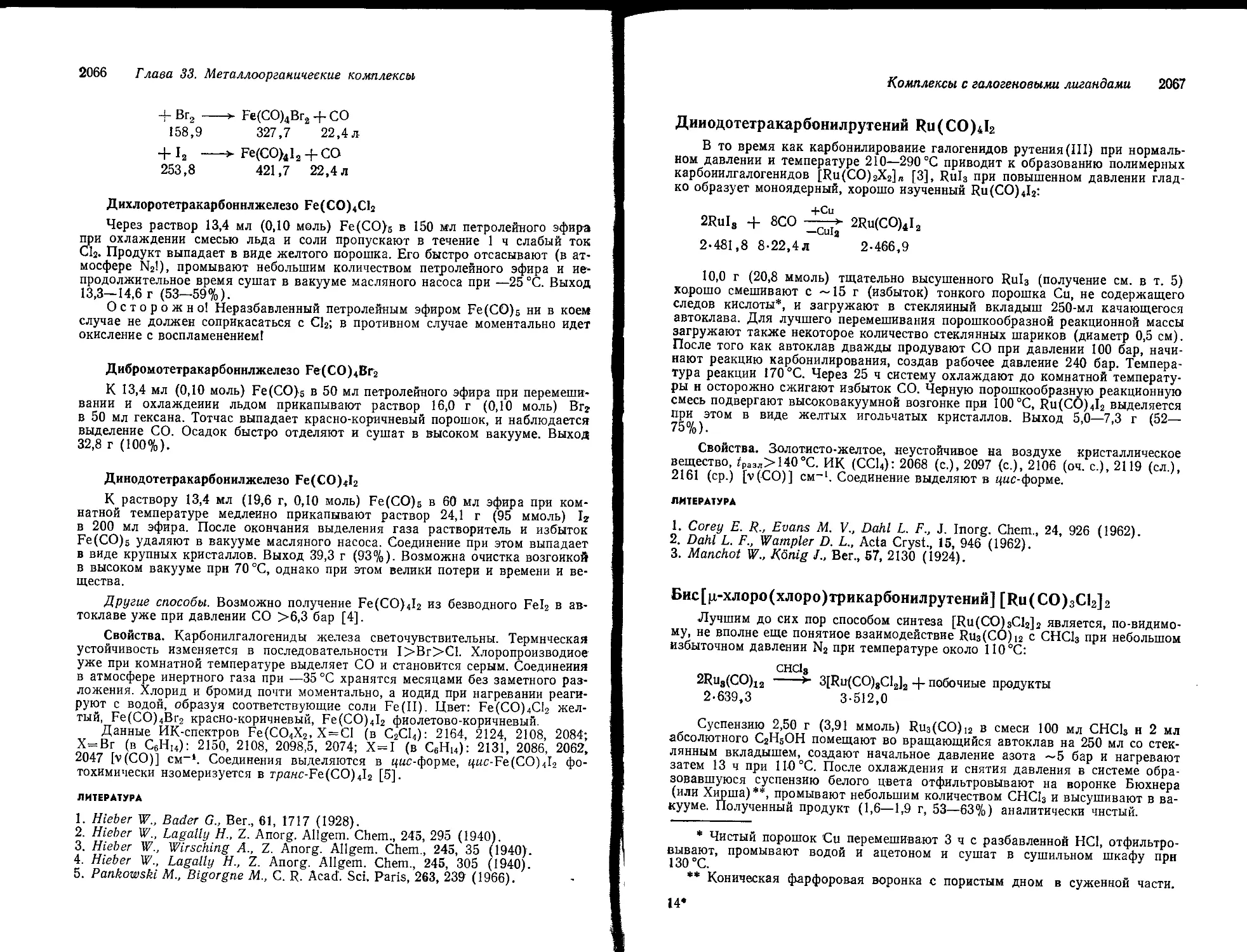

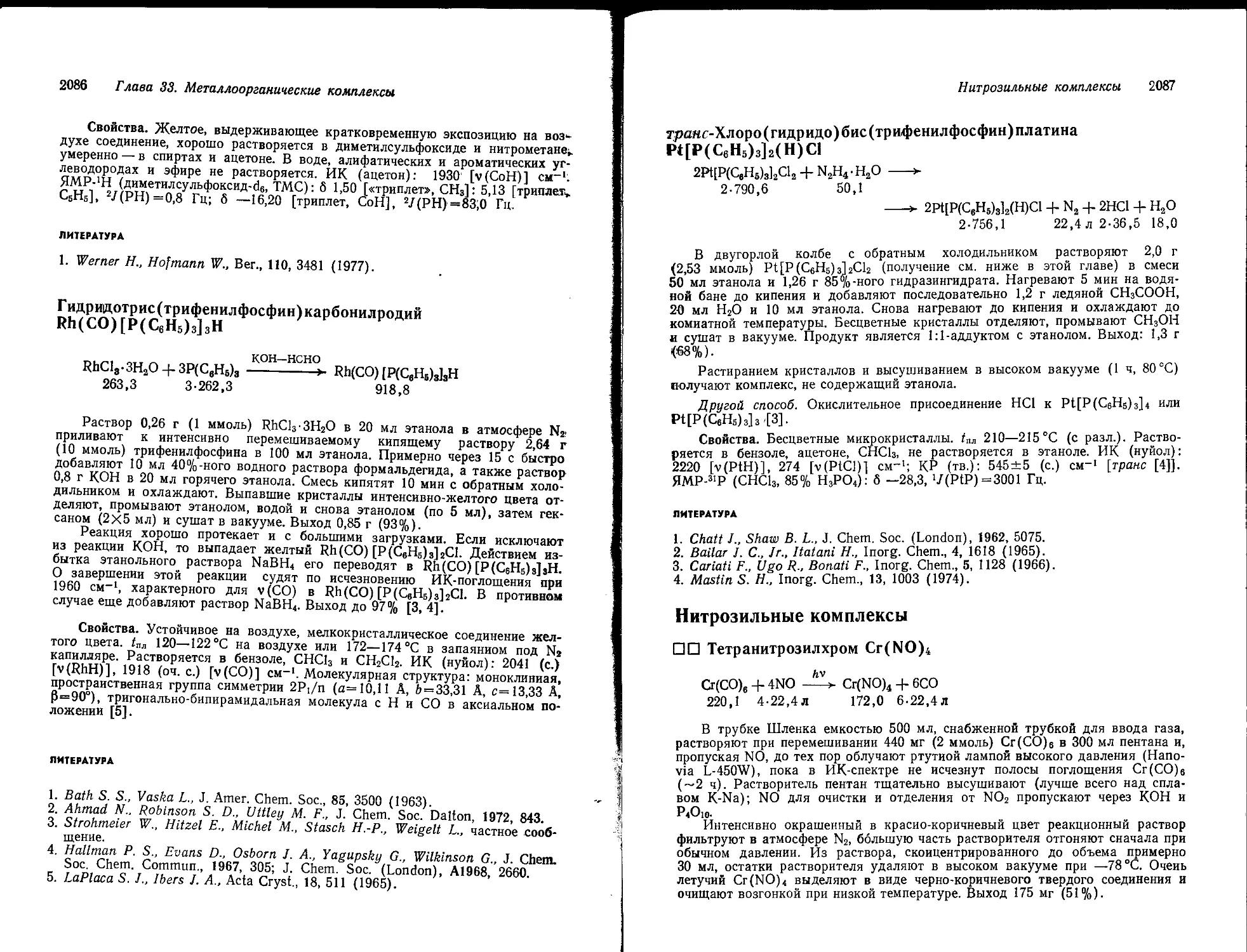

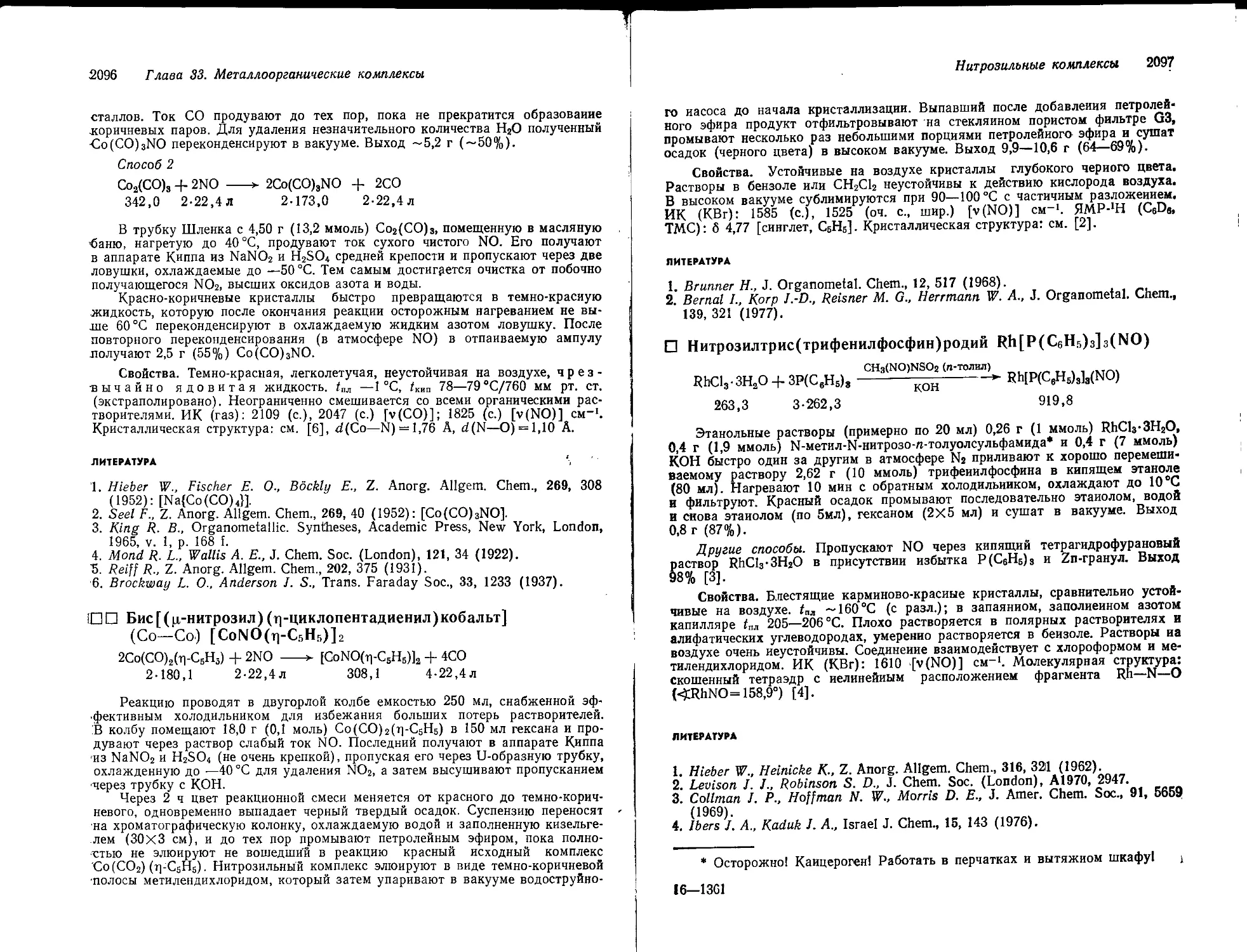

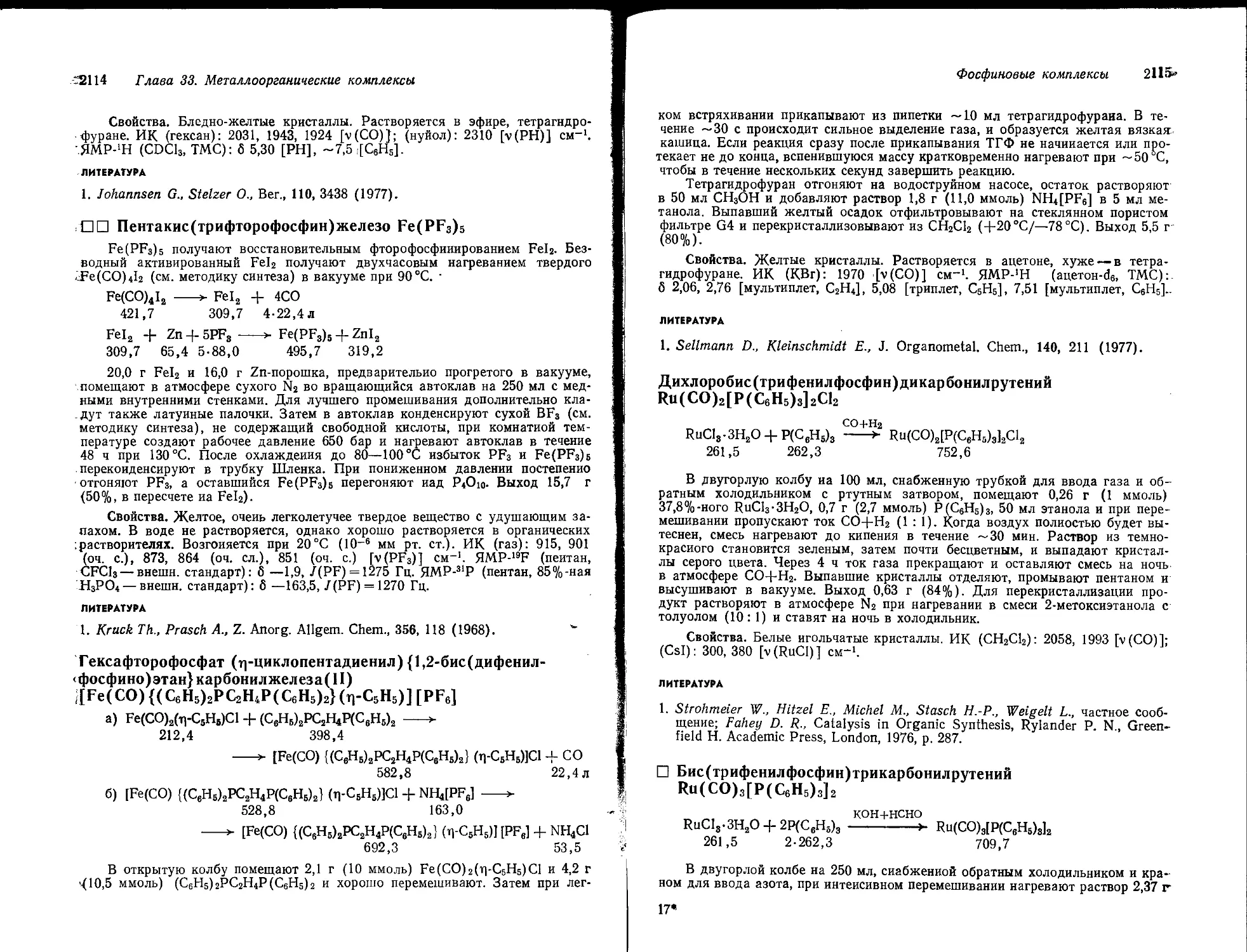

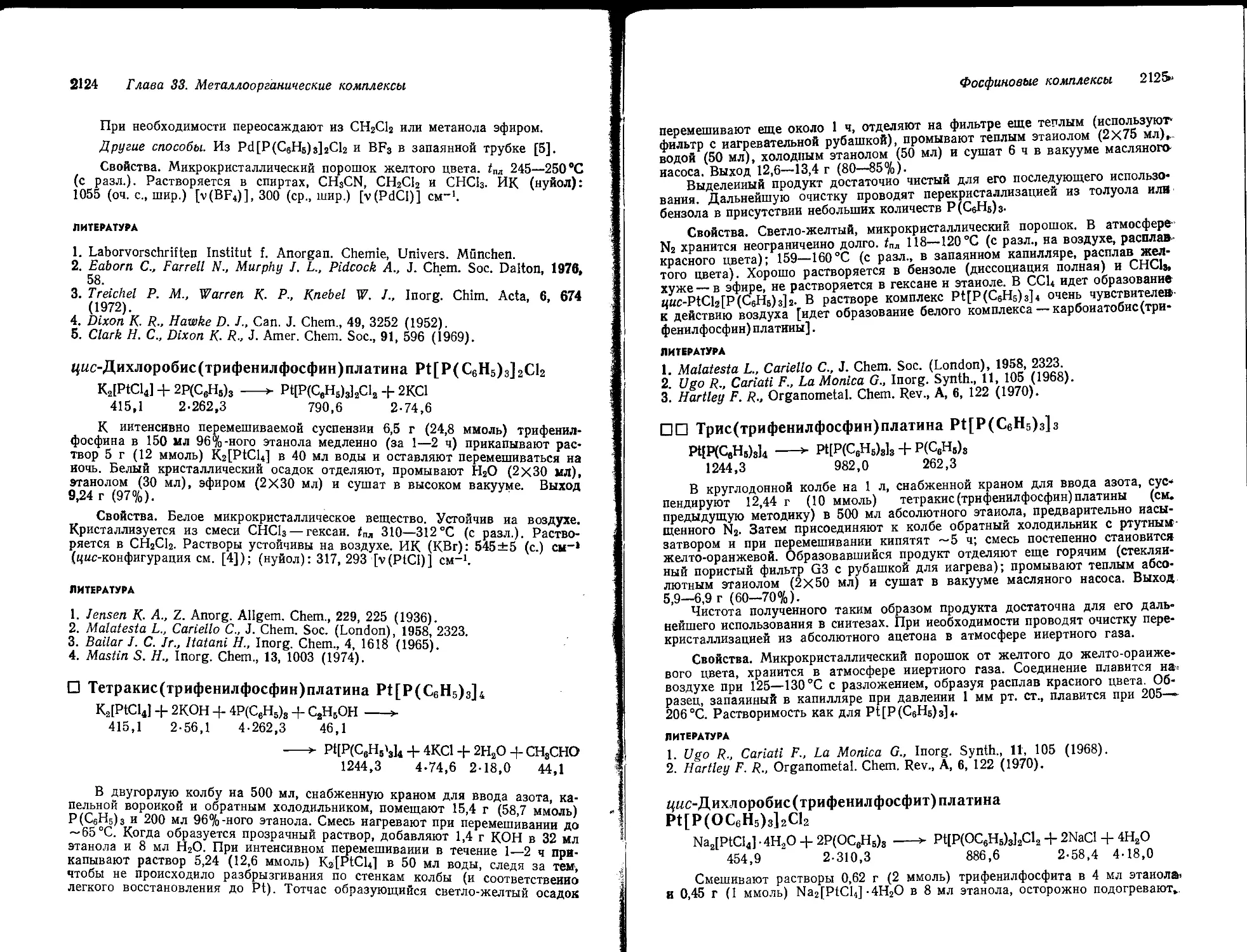

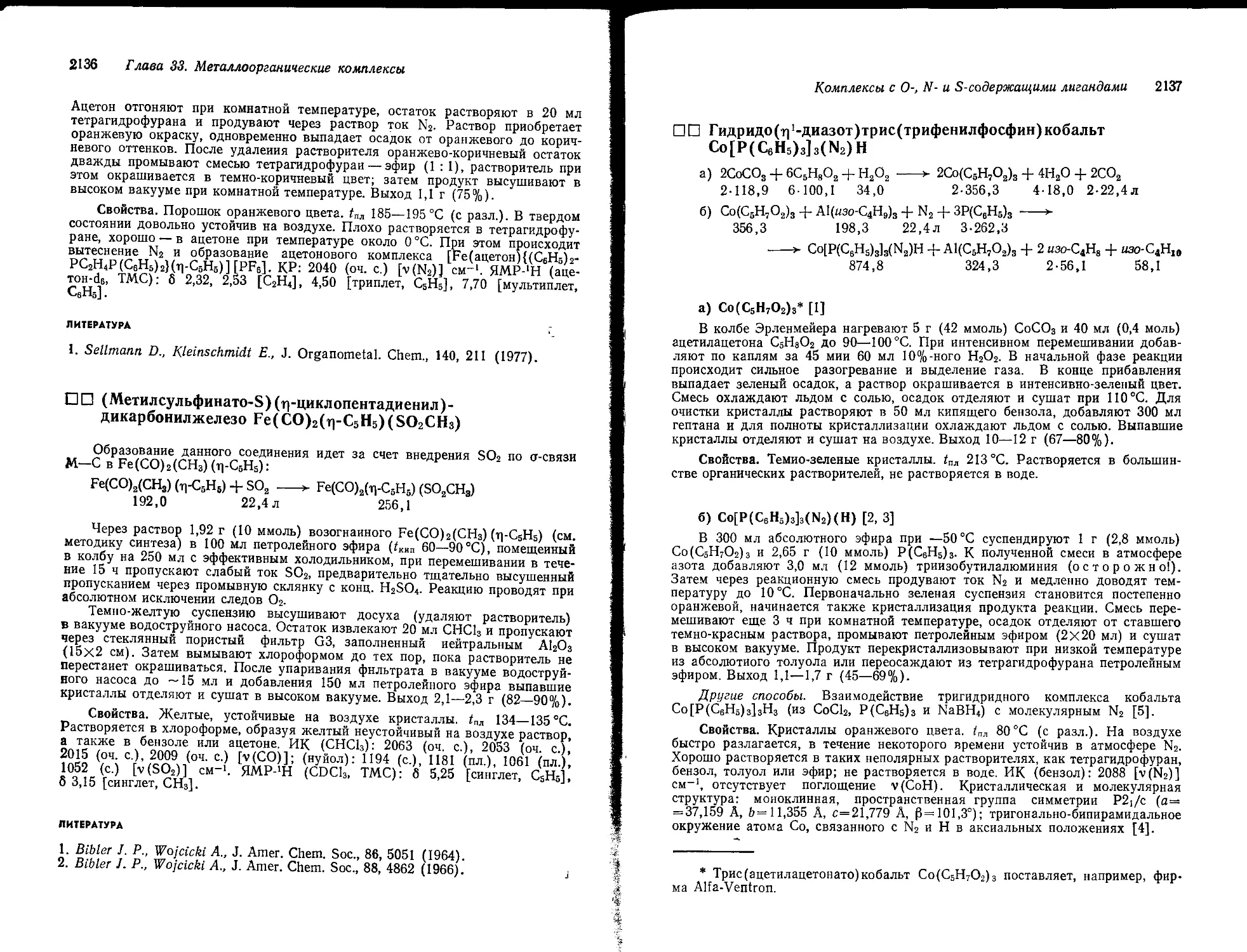

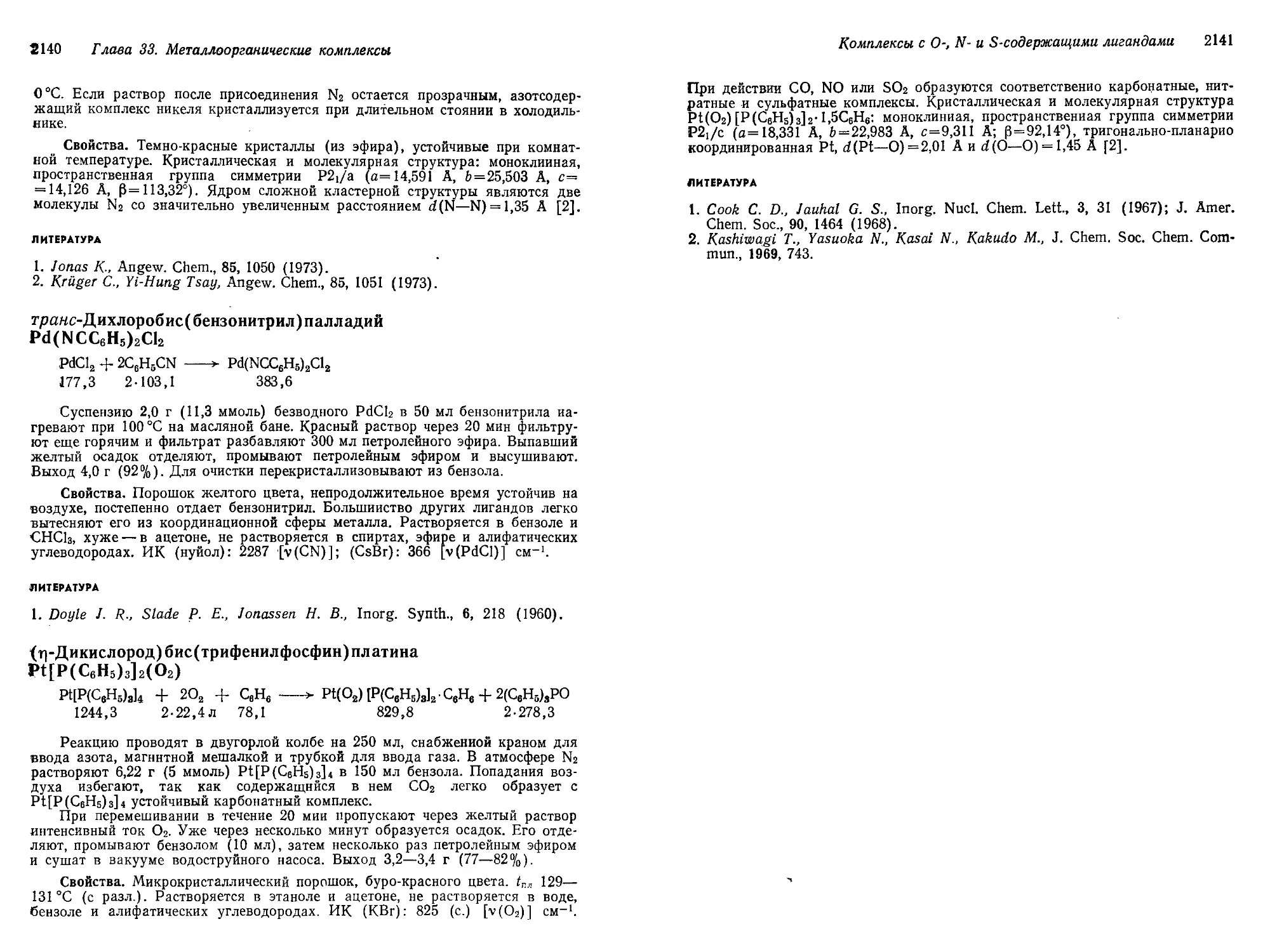

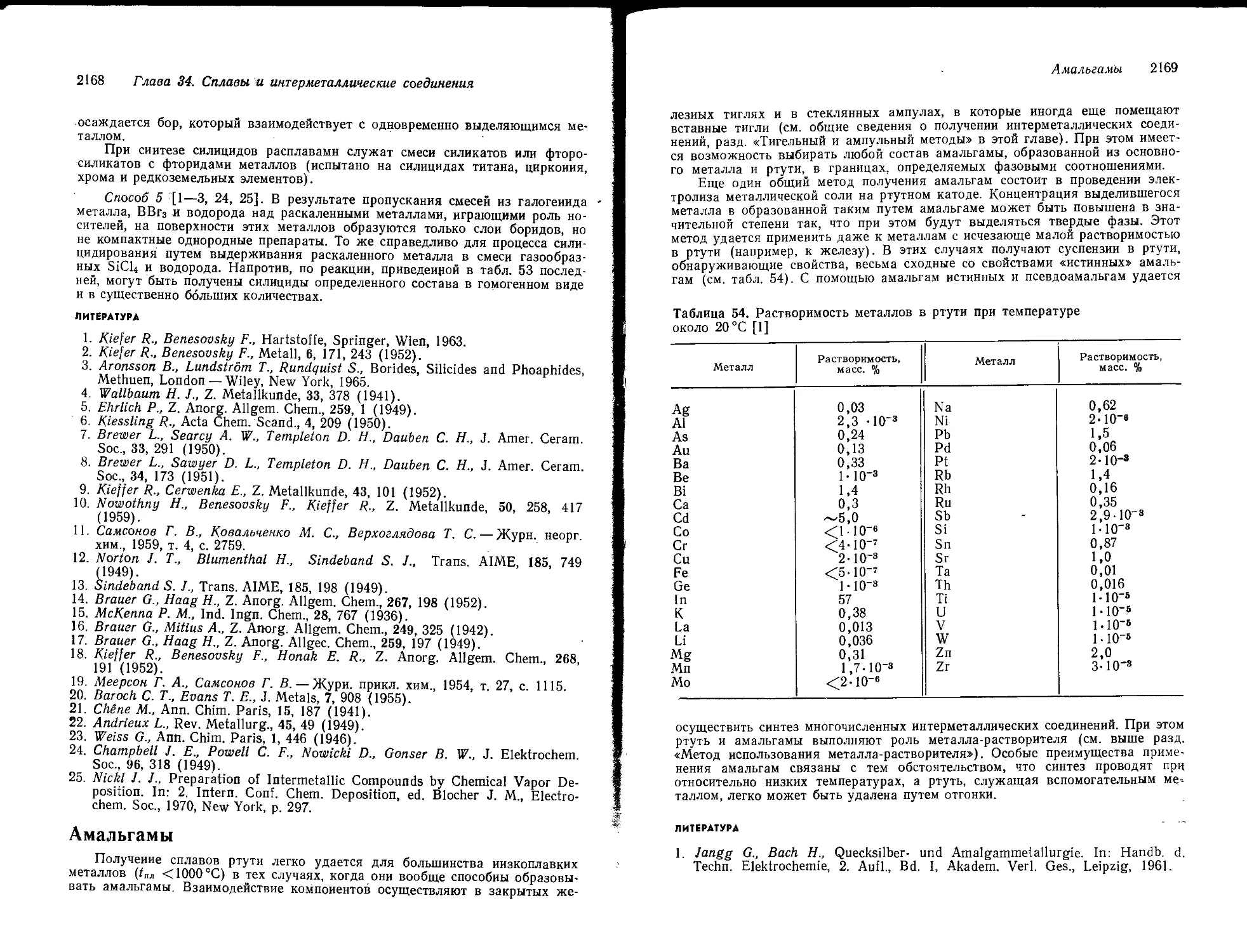

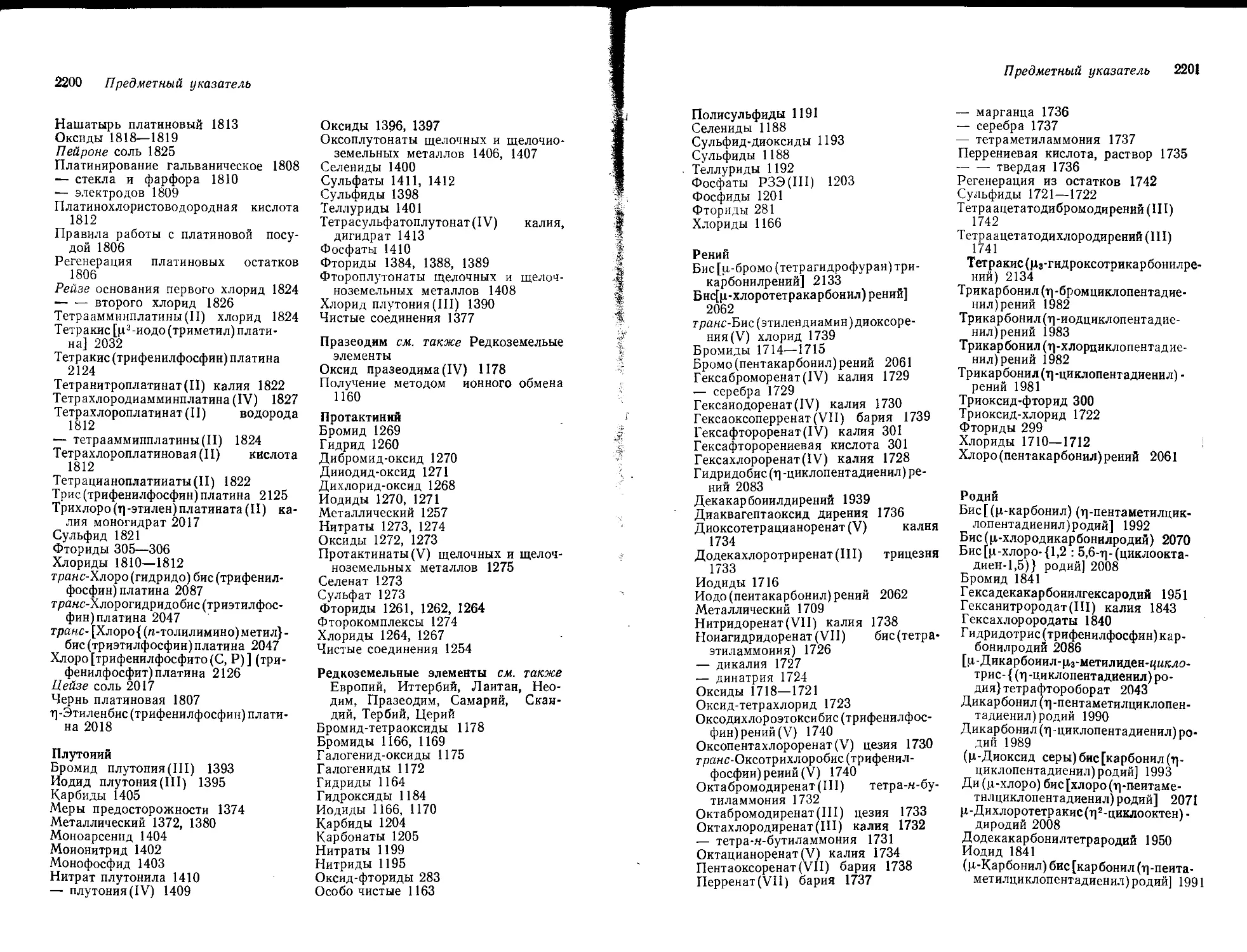

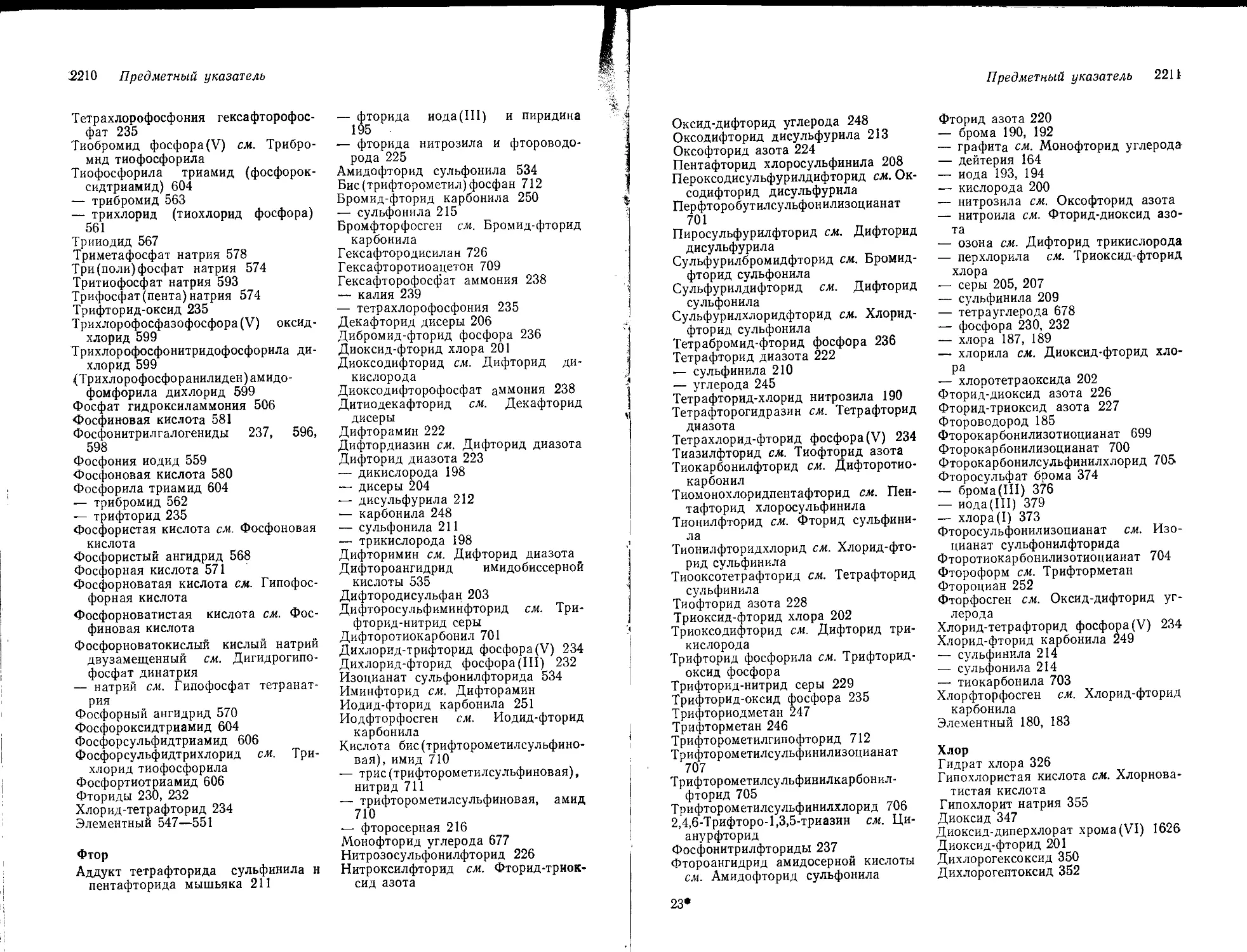

систем оксид металла — NaOH—Н2О при постоянной температуре позволило выявить ряд неожиданных индивидуальных особенностей (см. рис. 458). Так, с повышением концентрации щелочи растворимость гидроксосоли возрастает до максимума, а затем резко падает. Восходящей ветви кривой растворимости отвечает донная фаза состава М(ОН)т или МО„, а нисходящей ветви — гидроксометаллат натрия, растворимость которого с дальнейшим увеличением концентрации NaOH быстро падает. Из экспериментального факта — максимума растворимости гидроксосоли при концентрации NaOH более 30% (Юн.) —

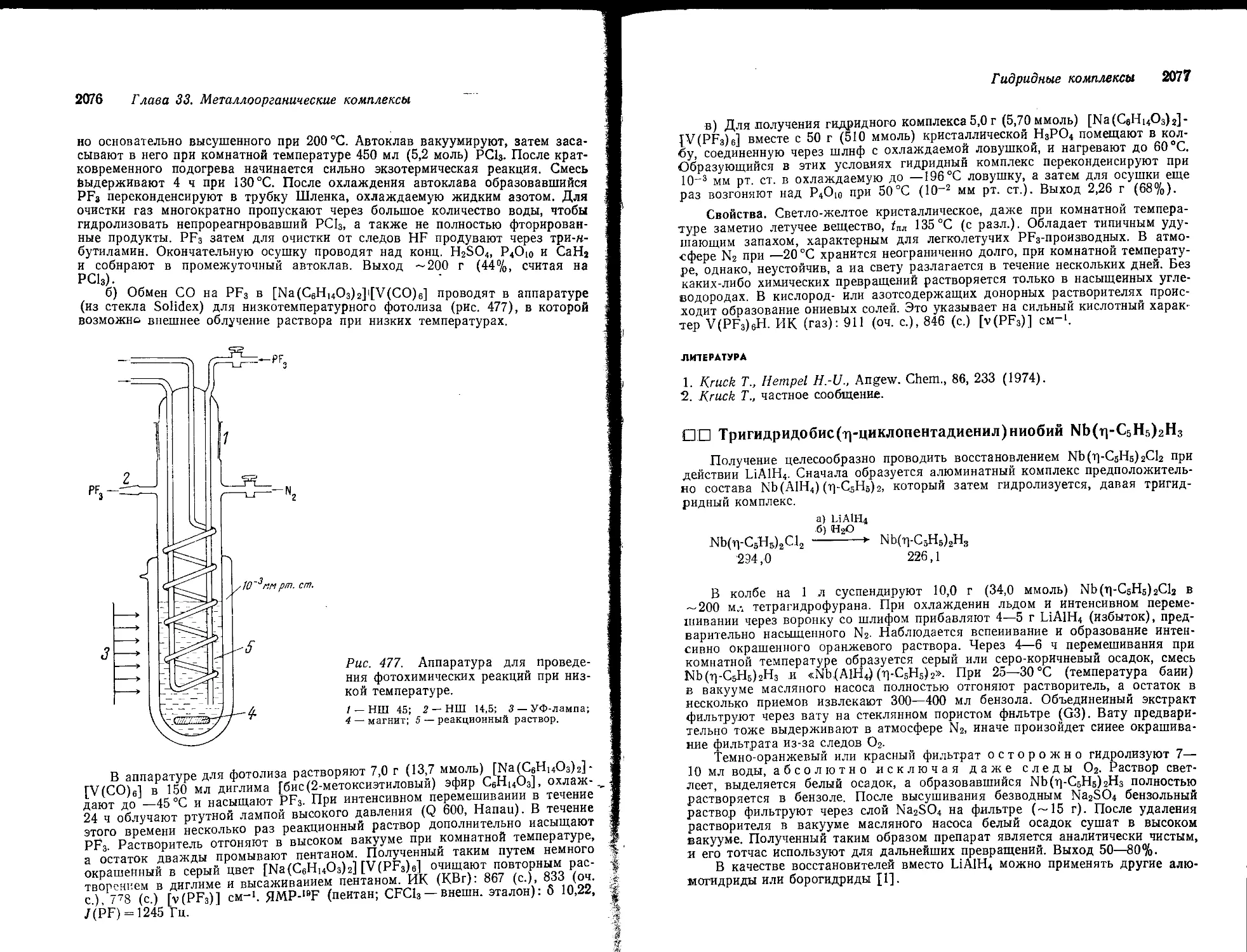

Рис. 458. Растворимость в системе оксид металла — оксид натрия — вода в зависимости от концентрации NaOH.

следует, что гидроксосоли надо получать из растворов щелочей высокой концентрации (45—50%-ных), причем не только с целью получения высокого выхода. Гидроксометаллаты щелочноземельных металлов могут быть получены и из разбавленных растворов.

Микрокристаллические осадки обычно освобождают от захваченного маточного раствора путем высушивания их на пористой керамической пластинке. Для гидроксосолей этот метод неэффективен, и лучше применять встряхивание с изоамиловым спиртом (для гидроксометаллатов щелочных металлов) или обработку безводным метанолом с добавлением небольшого количества NaOH (для солей щелочноземельных металлов).

Как и галогенидные комплексы, гидроксосоли некоторых металлов, проявляющих степени окисления 2 и 3, образуют разнотипные соединения в зависимости от концентрации щелочи и температуры. Из малоустойчивых гидроксометаллатов щелочных металлов чаще всего получают натриевые соли; соли калия очень хорошо растворимы, и из концентрированных растворов щелочи выделяются вместе с твердым КОН.

Гидроксосоли бария и стронция выделяются в виде плохорастворимых веществ при добавлении простых солей Ва2+ или Sr2+ к растворам гидроксидов или оксидов соответствующих металлов в NaOH. В простейшем случае гидроксосоль можно получить одновременным добавлением по каплям концентрированного раствора перхлората металла и соли щелочного металла, взятых в стехиометрическом соотношении, к более или менее концентрированному горячему водному раствору NaOH. Надо отметить, что в концентрированном водном растворе NaOH растворимость NaC10< гораздо выше, чем NaCl.

Свободные гидроксокислоты, которые можно рассматривать как высшие гидраты оксидов металлов, не известны, за исключением лишь Нг[Р1(ОН)6]. Комплексный характеп гидроксометаллатов иногда проявляется в окраске растворов их солей. Правильность представлений о составе гидроксосолей обычно подтверждают результатами термического обезвоживания, способностью к образованию смешанных галогеногидроксосоедииений, проявлением изоморфизма, а также данными рентгенографических исследований. Несмотря на то что гидроксосолей известно довольно много, сведения об их структуре

Применение концентрированных щелочей 1871

ограничены. Причем имеющиеся данные для простейших гидроксосолей не позволяют однозначно судить о структуре гидроксоаииоиа и о координационном числе центрального иона металла. В литературе описаны случаи, когда гидроксоанионы трактуются как отдельные образования, а также случаи, когда гидроксоанионы скорее можно отнести к смеси соответствующих гидроксидов. Примерами первых являются: M2‘[Pt(OH)6] (M‘ = Li, Na) [3];

M2"[Cu(OH)6] (M" = Sr, Ba) [4J; Na[Zn(OHJ3] [5]; Ca[Zn(OH)3k-2H2O [6], а примерами вторых — Мн[8п(ОН)б] (Mn = Ca, Mg, Мп, Fe, Со, Ni, Си, Zn, Cd) [7]; М“[1г(ОН)6]’ (M'‘=Zn, Cd) [8]; M"[Pb(OH)6] (M“=Ca, Co) [9]; Fe[Ge(OH)6] [10]; M‘[Sb(OH)6] (M‘ = Na, Ag) [11], M2‘[Sn(OH)6] (M‘=Na, K); K2[Pt(OH)6] [12]; Ka[Ir(OH)6] [13]. Найдено, что целый ряд щелочноземельных гидроксометаллатов(III) типа M3II[MIII(OH)6]2 (М“ = Са, М1П=А1, Сг [14]; M" = Sr, М‘“=А1, Ga, Sc, In, Yb, Lu, Cr, Fe [14, 15]; M“ = Ba, Min=Al, Sc, In [16]) обладают структурой граната [17].

ЛИТЕРАТУРА

1. Scholder R., Schwochow F„ Angew. Chem., 78, 1102 (1966).

2. Scholder R„ Klemm IF., Angew. Chem., 66, 461 (1954); Scholder R„ Angew. Chem., 70, 583 (1958).

3. Tromel M„ Lupprich E„ Z. Anorg. Allgem. Chem., 414, 160 (1975).

4. Dubler E., Korber P„ Oswald H. R., Acta Cryst., B, 29, 1929 (1973^.

5. Schnering H. G. von, Naturwissenschaften, 48, 665 (1961); Angew. Chem., 77„ 1090 (1965); Habilitationsschrift, Universitat Munster 1963.

6. Liebau F„ Amel-Zadeh A., Kristall und Technik, 7, 221 (1972).

7. Strunz H., Contag B., Acta Cryst., 13, 601 (1960); Morgenstern-Badarau J., Billiet Poix P„ Michel A., C. R. Acad. Sci. Paris, 260, 3668 (1965).

8. Sarkozy R. F„ Chamberland B. L., J. Solid State Chem., 10, 145 (1974).

9. Levy-Clement C„ Morgenstern-Badarau I., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. C 270, 316 (1970).

10. Strunz H., Giglio M., Naturwissenschaften, 46, 489 (1959).

11. Schrewelius N., Z. Anorg. Allgem. CJiem., 238, 241 (1938).

12. Bjorling С. O., Arkiv Kemi, Mineral. Geol., 15 B, No 2 (1941).

13. Chamberland B. L., J. Less-Соттоц Metals, 44, 239 (1976).

14. Schwarz H., Z. Naturforsch., 22 b, 554 (1967).

15. Ito J., Frondell C„ Amer. Mineral., 52, 1105 (1967); Ito J., Amer. Mineral., 53, 1663 (1968); Ito J., Mater. Res. Bull., 3, 495 (1968).

16. Kwestroo IF., van Gerven H. C. A., van Hal H. A. M„ Mater. Res. Bull., 12, 161 (1977); Ahmed A. H. M., Glasser L. S. D., Acta Cryst., В 25, 2169 (1969).

17. Brandenberger E„ Schweiz. Mineralog. Petrogr. Mitt., 13, 569 (1933); Weiss R„ Grand jean D„ Acta Cryst., 17, 1329 (1964); Ducros P„ Durif-Varambon A., Bertaut E. F„ Delapalme A., Solid State Commun., 1, 85 (1963); Cohen-Addad C., Ducros P„ Durif A., Bertaut E. F„ Delapalme A., J. Physique, 25, 478 (1964).

Применение концентрированных щелочей

Исходные вещества. Обычно используют продажный препарат NaOH в виде гранул (пластинок) с содержанием 97—98% NaOH или твердый КОН со средним содержанием 85% (остальное вода).

Посуда. Используемая для синтеза стеклянная посуда должна быть устойчива к действию концентрированных щелочей (50%) при комнатной температуре в течение нескольких дней, а также в процессе синтеза гидроксосолей при комнатной температуре не должна разрушаться, иначе возможно загрязнение препарата. Горячие концентрированные щелочи быстро разрушают лю

1872 Глава 31. Гидроксосоли

бое стекло. Для таких опытов нужна специальная посуда из серебра, которая устойчива к действию кипящих щелочных растворов. Можно также использовать посуду из чистого никеля, что, однако, оказывается не дешевле, чем работать с серебряной посудой.

Фильтры. Обычно применяют иенские стеклянные пористые фильтры (G3 или G4, лучше всего № 17), однако от частого контакта с горячими щелочными растворами фильтры разрушаются и быстро приходят в негодность. При фильтровании горячих щелочных растворов рекомендуется обертывать нутч-фильтры (тигли с фильтрующим дном) полоской ткани, чтобы избежать возможного растрескивания. Если же используют горячую щелочь с концентрацией выше 50%, то нутч-фильтр обертывают жестяной манжеткой, предварительно смазанной глицерином. Пористые пластинки из известных искусственных материалов устойчивы к действию концентрированных щелочей, однако возможность их применения пока еще ие изучена.

Приготовление NaOH, не содержащего карбонатов. Сначала из продажного NaOH готовят в серебряной колбе 50%-ный раствор. Чтобы предотвратить осаждение избытка NaOH на дне колбы, ее все время встряхивают. Кипятить раствор с обратным холодильником нежелательно, так как горячая щелочь может выплеснуться через форштос холодильника. Приготовленный 50%-ный раствор щелочи оставляют медленно охлаждаться (в течение 2— 3 дней) при комнатной температуре, причем исключают контакт с СОг, закрыв колбу специальной защитной трубкой с коленом и шариком, заполненным 50%-ным раствором КОН*. В случае образования осадка Na2CO3 раствор щелочи фильтруют через стеклянный пористый фильтр 17G4 в отсутствие COj. Если полученный раствор прозрачен, то он практически не содержит карбонатов. Чтобы быстро избавиться от карбонатов, к 100 мл горячего 50%-ио-го раствора NaOH добавляют 1—2 г Ва(ОН)2-8Н2О и после охлаждения смеси до комнатной температуры сразу же ее фильтруют. ВаСО3 практически нерастворим в 50%-ном NaOH при комнатной температуре.

Разбавленные растворы NaOH готовят разбавлением 50%-ного раствора прокипяченной и охлажденной в отсутствие СО2 водой. Для растворов с концентрацией NaOH выше 50% отделение Na2CO3 проводят при 40—60 °C, так как при более низкой температуре кристаллизуется NaOH. Для получения такой высококонцентрированной щелочи из 50%-ного раствора NaOH отгоняют (без доступа СО2) в мерный цилиндр рассчитанный объем воды. Для исключения СО2 вся посуда, в которой находится щелочь, а также обратный холодильник и стеклянный нутч-фильтр, содержащие щелочные растворы, закрывают резиновыми пробками с защитными трубками, заполненными КОН.

Температуры кипения 20—70%-пых растворов NaOH и КОН определены Герлахом [2] (см. также [3]):

Концентрация NaOH (КОН): г/100гН2О % 25 20 42,8 30 53,8 35 66,7 40 81,8 45 100 50 122,5 55 150 60 233,3 70

U, °C: NaOH 108 116 121,5 128 134,5 142,5 150,5 160 180,5

кон 106 113 118 124,5 133 143 160,5 177,5 228

* В дальнейшем такую трубку будем называть просто «защитной трубкой». — Прим, перев.

Гидроксобериллаты 1873

О плотности и вязкости 12—72%-ных растворов NaOH в интервале 10— 70 °C см. данные Крингса [4].

Меры предосторожности. Для предохранения глаз от разъедающего действия щелочей необходимо работать в плотно прилегающих защитных очках. Если концентрированная щелочь попала под ноготь, то нужно как следует промыть палец под струей воды, а затем ополоснуть в разбавленной уксусной кислоте. При работе с серебряной посудой надо учитывать ее большую теплопроводность по сравнению со стеклянной.

ЛИТЕРАТУРА

1. Scholder R., Chem. Fabrik, 11, 541 (1938).

2. Gerlach G. Th., Z. Analyt. Chem., 26, 463 (1887).

3. Antropoff A. von, Sommer W., Z. Physik. Chemie, 123, 192 (1926).

4. Krings W., Z. Anorg. Allgem. Chem., 255; 294 (1948).

Тетрагидроксобериллат натрия Na2[Be(OH)4]

BeO + 2NaOH + H2O -----> Na2[Be(OH)4l

25,0 80,0 18,0 123,0

Растворы гидроксобериллата натрия, насыщенные при высокой температуре, обладают большой вязкостью, в значительной мере склонны к пересыщению и. часто не кристаллизуются даже при многодневном стоянии при комнатной температуре. Кристаллизацию Na2[Be(OH)4l вызывают внесением затравки (см. далее). К 160 г 56%-иого раствора NaOH добавляют 15 г ВеО и кипятят смесь в течение часа с обратным холодильником. Полученный раствор фильтруют при температуре не ниже 80 °C через пористый фильтр G4, затем фильтрат охлаждают до комнатной температуры и вносят в прозрачный раствор затравку. Через 12—24 ч отсасывают осадок через фильтр G3, один раз промывают 50%-ным раствором NaOH, распределяют вещество тонким слоем на керамической пластинке и сушат в вакууме над смесью КОН — силикагель. Выход —15 г (—20% в расчете на ВеО).

Кристаллы для затравки, а) Несколько миллилитров пересыщенного раствора гидроксобериллата натрия выдерживают при 0°С. Через несколько дней выпадают хорошо образованные кристаллы, имеющие форму брусочков, которые используют в качестве затравки.

б) К 1 мл пересыщенного раствора гидроксобериллата натрия добавляют при комнатной температуре гранулу твердого NaOH и оставляют раствор стоять в течение —8 ч. На поверхности гранулы образуются мелкие кристаллы, которые используют в качестве затравки.

Свойства. Бесцветные столбики. По способу с затравкой (а) получается более чистое вещество (столбики величиной I—2 мм), а по способу (б) — мелкие кристаллы, иногда плохо образованные, величиной 0,2—0,3 мм, чистота которых невысока из-за адсорбции или захватывания маточного раствора. Захваченный NaOH можно частично удалить, обрабатывая кристаллы абсолютным спиртом, содержащим 12—16% NaOH. (Растворимость равна 3—4 г Na2[Be(OH)4] в 100 мл спирта при 0°С.)

Взаимодействием осадка Na2[Be(OH)4] с раствором NaOH меньшей концентрации получают Na[Be(OH)3],

Тетрагидроксобериллат стронция Sr[Be(OH)i]

Ве(С1О4)2 + Sr(OH)2-8H2O -> Sr[Be(OH)4] -f- Sr(C104)2 + 16Н2О

207,9 531,5 164,7 286,5 288,2

2—1261

1874 Глава 31. Гидроксосоли

50 г Sr(OH)2-8H2O растворяют при 80—90°С в 500 мл Н2О и выпавший при 60 °C осадок SrCO3 отфильтровывают. К фильтрату при 60 °C добавляют по каплям при перемешивании раствор 10,4 г Ве(С1О4)2 в 15 мл Н2О и оставляют раствор иа ночь в сушильном шкафу при 60“С. Выпавшие кристаллы фильтруют через стеклянный пористый фильтр G4, промывают 25 мл абсолютного метанола и затем 5—7 г вещества дважды настаивают некоторое время со 100 мл абсолютного метанола. После фильтрования вещество промывают небольшим количеством абсолютного метанола и абсолютного эфира и быстро высушивают в вакууме над смесью КОН — силикагель.

Свойства. Кристаллы в виде брусочков. Устойчивы к действию абсолютного метанола. Медленно разлагаются водой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Scholder R., Hund Н., Schwarz Н., Z. Anorg. Allgem. Chem., 361, 284 (1968).

Тетрагидроксомагнезиат натрия Na2[Mgf(OH)i]

Mg(OH)2 + 2NaOH -----> Na2[Mg(OH)4l

58,3 80,0 138,3

Na2[Mg(OH)4] получают из высококонцентрированных, по меньшей мере 61%-ных, растворов NaOH при их взаимодействии с твердым Mg(OH)2. Отгоняя 180 мл воды из 500 мл 50%-кого раствора NaOH, налитого в серебряную колбу, получают щелочь с концентрацией 65%. К горячему (100 °C) раствору щелочи добавляют 6 г Mg(OH)2. Для приготовления Mg(OH)2 прокаленный при 500 °C MgO кипятят с обратным холодильником в серебряной колбе с серебряной мешалкой в течение 20 ч при 100 °C, строго следя за отсутствием СО2 в системе. Затем, не прерывая нагревания, смесь из колбы пересасывают через серебряную трубку и полиэтиленовый шланг в тигель с фильтрующим дном 17G3 и фильтруют прн 110 °C на глицериновой бане. Вещество отсасывают по возможности досуха, затем отжимают на нагретой до 100 °C керамической пластинке и оставляют на ней же на 5 ч в вакуум-эксикаторе при 100°С. Таким образом получают 8—10 г относительно сухого, ио сильно загрязненного NaOH продукта. Для удаления остаточного NaOH 3 г измельченного продукта встряхивают 30—45 мин (в отсутствие влаги и СО2) со свеже-перегнанным изоамиловым спиртом (берут фракцию, собранную при 127— 129°C), затем фильтруют смесь через стеклянный фильтр 11G3 и промывают осадок 50 мл изоамилового спирта и эфира. Вещество окончательно высушивают в эксикаторе в течение нескольких часов на силикагеле, причем одновременно удаляются остатки эфира.

Свойства. Бесцветные микрокристаллические гексагональные листочки. При действии Н2О образуется кристаллический Mg(OH)2 (бруцит). При действии щелочных растворов метанола и этанола (8—15% NaOH) вещество разлагается даже при 0°С, изоамиловый спирт только при очень продолжительном действии вызывает отщепление NaOH. Рентгенограммы порошка Na2[Mg(OH)4] аналогичны рентгенограммам Na2[Co(OH)4] и Na2[Ni(OH)4) (высокотемпературная форма).

ЛИТЕРАТУРА

1. Scholder R., Keller С., Z. Anorg. Allgem. Chem., 317, 113 (1962).

2. Scholder R., Giesler E„ Z. Anorg. Allgem. Chem., 316, 237 (1962).

Гидроксостаннаты(П) 1875

Гексагидроксомагнезиат бария Ba2[Mg(OH)6]

Mg(C104)2 + Ва(С1О4)2 + 6NaOH----> Ba2[Mg(OH)6) + 6NaC104

223,2 672,5 240,0 401,0 734,6

К 500 мл 48%-ного раствора NaOH в серебряной колбе добавляют 4 г твердого Mg(ClO4)2 и такое количество почти насыщенного раствора Ва(С1О4)2, чтобы молярное отношение Mg(C104)2: Ва(С1О4)2 было равно 1 ; (3,5—4,0). Для этого потребуется 21,1—24,1 г перхлората бария. После 24 ч кипячения раствора с обратным холодильником раствор фильтруют через стеклянный пористый фильтр G3, промывают 100 мл метанола и 30 мл эфира, а затем встряхивают остаток в течение 2 ч с 250 мл метанола. Вновь фильтруют раствор, промывают метанолом и эфиром и сушат в вакуум-эксикаторе над силикагелем.

Свойства. Кристаллы — бесцветные призмы, часто плохо образованные. При действии воды (0°С) быстро и полностью разлагается. Комплекс изо-структурен Ba2j[Zn(OH)6] и Ваа[Си(ОН)б].

ЛИТЕРАТУРА

1. Schnering Н. G. von, Angew. Chem., 77, 1090 (1965).

2. Dubler E„ Korber P., Oswald H. R., Acta Cryst., B29, 1929 (1973).

3. Scholder R., Keller C„ Z. Anorg. Allgem. Chem., 317, 113 (1962).

Тригидроксостаннат(П) натрия Na[Sn(OH)3]

SnCL-2H.O -+-2NaOH ---> Sn(OH)2 + 2NaCl + 2H2O

225,6 80,0 152,7 116,9 36,0

Sn(OH)2 + NaOH ---> Na[Sn(OH)g]

152,7 40,0 192,7

Для получения Sn(OH)2 к молочного цвета раствору 25 г SnCl2-2H2O в 1,5 л воды добавляют при комнатной температуре небольшой избыток 10%-ного аммиака и разбавляют смесь до объема 2 л. После отстаивания слегка мутную жидкость фильтруют, добавляют 2 л воды и снова фильтруют, повторяя этот прием 2—3 раза. Осадок Sn(OH)2 сначала фильтруют через пористый фильтр 25G3, а затем (осторожно!) под слабым вакуумом на воронке Бюхнера и отмывают водой на фильтре от ионов С1-. В полученном в виде пасты осадке определяют содержание Sn(OH)2, прокаливая пробу осадка до образования SnO2. Выход Sn(OH)2 —85%, содержание Sn(OH)2 в пасте —50%. В конической стеклянной длинногорлой колбе на 150 мл растворяют 35 г NaOH в 23 мл воды. В раствор, имеющий температуру 50—60 °C, не обращая внимания на неполностью растворившийся NaOH, вносят пасту SnJOH)2 и колбу немедленно закрывают резиновой пробкой с защитной трубкой, заполненной раствором пирогаллола. После кратковременного встряхивания Sn(OH)2 растворяется в —50%-ной щелочи, причем выделяется небольшое количество темного SnO. Теплый раствор фильтруют через стеклянный пористый фильтр 17G4. Из прозрачного фильтрата, охлажденного до 0°С без доступа воздуха, через несколько часов кристаллизуется соль. Перед фильтрованием соли стеклянный тигель с фильтрующим дном 17G2 нагревают до ° С. Для удаления захваченной осадком щелочи кристаллы распределяют на холодной (0 °C) керамической пластинке и выдерживают в пустом вакуум-эксикаторе при 0—3°С. Выход ~6 г (33% в расчете на SnCl2-2H2O).

Свойства. Бесцветные, чуть заостренные на концах столбики, частично

2'

1876 Глава 31. Гидроксосоли

объединенные в агрегаты. Na[Sn(OH)3], помещенный в закрытый сосуд при О °C, через некоторое время разлагается и темнеет, чувствителен к действию влаги и кислорода воздуха. Препарат, счищенный с керамической пластинки, содержит 0,1—0,2 моля NaOH. В процессе выделения и высушивания препарата небольшая часть его переходит из Sn(II) в Sn(IV).

Кристаллическая структура орторомбическая (пространственная группа Р212121, а= 14,45 А, 6=16,79 А, с=5,89 А). Согласно [2], Na[Sn(OH)3] за 24 ч стояния под маточным раствором количественно переходит в изоморфную, ио более бедную водой бесцветную форму Na[Sn(OH)2,5O2,s]=Na4[Sn(OH)3]2' [Sn2O(OH)4], имеющую моноклинную кристаллическую структуру с а= = 17,35 А, 6=8,23 А, с=22,20 А, 3=101°. Под действием рентгеновских лучей оба эти соединения разлагаются за 3—4 ч.

ЛИТЕРАТУРА

1. Scholder R., Patsch R. Z. Anorg. Allgem. Chem., 215, 176 (1933); Scholder R., Krauss К, неопубликованные данные.

2. Schnering H. G. von, Angew. Chem., 77, 1090 (1965); частное сообщение.

Оксогидроксостаннат(П) бария Ba[Sn2O(OH)4]

2Na[Sn(OH)3] + Ba(OH)2-8H2O --> Ba[SnO(OH)4] + 2NaOH + 9H2O

385,4 315,5 458,8 80,0 162,1

Весь полученный из 2,5 г SnCl2-2H2O гидроксид Sn(OH)2 в виде пасты (см. выше синтез Nai[Sn(OH)3]) вносят в раствор 60 г NaOH в 50 мл НгО при 50 °C. Раствор охлаждают до 30 °C, добавляют горячий раствор 1 г Ва(ОН)2-8Н2О в 2 мл воды, оставляют стоять ~1 ч при этой температуре (без доступа воздуха) и отфильтровывают от темного SnO и выпавшего карбоната. Фильтрат нагревают до 65°C, добавляют горячий (95°C), предварительно отфильтрованный раствор 9 г Ва(ОН)2-8Н2О, после чего за несколько минут выделяется зеленовато-желтый осадок Ba[Sn2O(OH)4]. Осадок промывают декантацией, фильтруют, промывают на фильтре 50%-ным раствором NaOH, затем 50 мл 2%-ного раствора Ва(ОН)2-8Н2О в метаноле и, наконец, чистым метанолом при 0°С. Осадок высушивают на керамической пластинке над силикагелем. Выход 5 г (—20% в расчете на SnCl2-2H2O).

Свойства. Желтоватый микрокристаллический порошок. Разлагается водой. Содержит примесь ВаСО3. Исследования строения препарата показали, что он отщепляет 1 молекулу воды и переходит в Ba[Sn0(OH)2], структура которого включает цепи [SnO(OH)]. Возможно, что желтая окраска обусловлена полимерной структурой, так как анион [Sn2O(OH)]2~ бесцветен (ср. с Na[Sn(OH)3]).

ЛИТЕРАТУРА

1. Scholder R„ Putsch R., Z. Anorg. Allgem. Chem., 216, 176 (1933); Scholder R., Krauss К, неопубликованные данные.

2. Schnering H. G. von, частное сообщение (1976).

Тетрагидроксоманганат(П) натрия Na2[Mn(OH)4]

Мп(ОН)2 4- 2NaOH ---> Na2[Mn(OH)4]

89,0 80,0 169,0

Из 700 г NaOH и 700 мл воды готовят раствор NaOH и фильтруют его. Полученный раствор и 14 г микрокристаллического Мп(ОН)2 (синтез

Гидроксоферраты(П) . \87Т

Мп(ОН)2 см. в работе [1]) кипятят в серебряной колбе с обратным холодиль-ником без доступа воздуха в течение 1,5 ч. При этом основная часть Мп(ОН)»-растворяется. Раствор фильтруют при 125 °C через стеклянный фильтр 17G3. Фильтрат переливают в коническую колбу, снабженную защитной трубкой с пирогаллолом, охлаждают до 75 °C и некоторые время выдерживают при этой температуре. Прозрачный, слегка коричневый раствор быстро кристаллизуется. Осадок фильтруют, быстро промывают 50%-ным раствором NaOH при 70°C и высушивают на керамической пластинке без каких-либо осушающих средств в эксикаторе, заполненном азотом.

Свойства. Рассыпчатый желтый, местами коричневатый кристаллический порошок, чувствительный к действию О2 и Н2О. Вследствие незначительного окисления препарата кислородом воздуха он всегда содержит марганец в высших степенях окисления (Мп : активный кислород = 1 : 0,01—0,05).

ЛИТЕРАТУРА*

1. Scholder R., Kolb A., Z. Anorg. Allgem. Chem., 264, 209 (1951).

Тетрагидроксоферрат(П) натрия Ма2[Ре(ОН)4]

Fe + 2NaOH + 2H2O -----> Na2[Fe(OH)4J + H2

55,9 80,0 36,0 169,9 2,0

8 г восстановленного железа помещают в круглодонную серебряную колбу и приливают 350 мл 50%-ного раствора NaOH. К колбе на резиновых пробках присоединяют обратный холодильник (с защитной трубкой со ще-. лочью) и серебряную трубку, через которую пропускают очищенный азот. Для удаления воздуха смесь в колбе кипятят в течение 2,5 ч в токе N2. Полученный синий раство’р охлаждают до 120 °C и фильтруют на стеклянном фильтре через слой восстановленного железа при строгом отсутствии воздуха, собирая, фильтрат в склянку со 100 мл 50%-ного раствора NaOH (в атмосфере азота).; Раствор охлаждают в токе N2 в течение 12 ч, отфильтровывают от серо-зеленых частиц, промывают 5О°/о-ным раствором NaOH и высушивают иа керамической пластинке в эксикаторе с азотом. Выход 4 г (—16% в расчете на железо).

Свойства. Серо-зеленый микрокристаллический порошок, крайне чувствительный к влаге и кислороду воздуха. Под микроскопом наряду с полиэдрами Na2[Fe(OH)4] хорошо заметны бесцветные скошенные пластинки Na4[Fe(OH)7]-2Н2О (ср. ниже синтез гидроксоферратов(III) бария).

ЛИТЕРАТУРА

1. Scholder R„ Angew. Chem., 49, 255 (1936).

Тетрагидроксокобальтат(П) натрия Na2[Co(OH)4]

Со(ОН)2 + 2NaOH ----> Na2[Co(OH)4)

92,9 80,0 172,9

Исходные вещества: микрокристаллический Со(ОН)2 (см. далее) и порошок NaOH (см. далее) — смешивают в сухой камере, заполненной сухим N2, в молярном соотношении Со(ОН)2: NaOH=l : 2,01. Например, берут 1,018 г Со(ОН)2 (99,28%) и 0,879 г NaOH (99,5%). Смесь светло-розового цвета запаивают (в атмосфере азота) в маленькой стеклянной ампуле. Для

1878 Глава 31. Гидроксосоли

полного удаления кислорода рекомендуется ампулу с содержимым перед тем, как запаять, несколько раз вакуумировать и заполнить чистым азотом. После выдерживания ампулы в течение 14 ч при 120 °C взаимодействие компонентов приводит к образованию слабоспекшегося красно-фиолетового вещества, местами окрашенного в коричневый цвет, вероятно, из-за гидролиза. Для предотвращения окисления препарата в процессе его получения все манипуляции в сухой камере надо производить возможно быстрее.

Микрокристаллический Со(ОИ)2. К 400 мл кипящего 50%-ного раствора NaOH в серебряной колбе добавляют по каплям (в отсутствие СОг) раствор 82 г СоСЬ-бНзО в 103 мл HjO, после чего смесь кипятят еще полчаса. После охлаждения до комнатной температуры осадок фильтруют через вороику с фильтрующим дном G4 и промывают 80 мл 50%-ного раствора NaOH. Влажный осадок взбалтывают с 1 л горячей воды, содержащей сульфат гидразина, затем фильтруют, промывают еще 2 л горячей воды (с добавкой сульфата гидразина), потом ацетоном, эфиром и сушат в эксикаторе над силикагелем.

Порошок NaOH. Для удаления небольшого количества воды (1—2°/о) из NaOH и для последующего его распыления берут продажный препарат (пластинки или гранулы NaOH) и сначала переплавляют его в атмосфере N2. Лучше всего для этого использовать большие серебряные лодочки, в которые помещают около 20 г NaOH (желательно из только что вскрытой банки, чтобы уменьшить вероятность присутствия карбонатов). Лодочки с NaOH ставят в стеклянную трубку, которую помещают в трубчатую печь с температурой 500 °C. Вне зоны нагрева в трубку с обоих концов ставят две большие фарфоровые лодочки с Р«Ою для поглощения выделяющейся при плавлении воды. Полного удаления воды добиваются прокаливанием 15—20 г NaOH в течение 6 ч при 500 °C в токе чистого азота. Застывший расплав извлекают из серебряной лодочки в сухой камере с N2 и затем тонко измельчают его в агатовой ступке или (лучше) в герметичной шаровой мельнице с агатовыми шарами. Растертый в порошок NaOH (1—5 г) рекомендуется хранить до дальнейшего употребления в плотно закрытом бюксе. Анализ полученного порошка щелочи показывает, что содержание NaOH достигает ~99,5%.

Свойства. Микрокристаллический красно-фиолетовый порошок, чувствительный к действию О2 и НгО. По описанной методике получают низкотемпературную модификацию, тогда как из раствора при 155—160°С выделяется коричнево-фиолетовая высокотемпературная модификация. Рентгенограммы порошка обеих модификаций сходны с таковыми для форм Na2[Ni(OH)4] и Naa[Mg(OH)4].

Получение аналогов. Способом, аналогичным описанному для Na2[Co (ОН)«], можно получать очень чистые гидроксометаллаты двухвалентных металлов, например, соединения типа Na^[M"(OH)4] —путем нагревания тонко измельченных гидроксидов, взятых в стехиометрических количествах, в токе чистого азота. Так, низкотемпературную форму NagfMgfOH^] получают при 65 °C, а высокотемпературную— при 100 °C; Na2[Ni(OH)4] —при 140 °C; Na2[Cu(OH)4] — при 75 °C; Na2fZn(OH)4] — при 55 °t. Только лишь легко окисляющиеся гидроксометаллаты Наг[Со(ОН)4] и Na2[Mn(OH)4] (130°С) рекомендуется получать взаимодействием компонентов в замкнутой системе в атмосфере чистого N2, например в маленьких ампулах, запаянных в атмосфере N2. Обычно 15 ч бывает достаточно для завершения реакции. Метод годится также для получения гидроксоферратов(Ш) бария и натрия (см. ниже).

ЛИТЕРАТУРА

1. Scholder R., Schwochow F., Angew. Chem., 78, 1102 (1966).

2. Scholder R„ Weber H., Z. Anorg. Allgem. Chem., 216, 159 (1933).

3. Scholder R„ Giesler E„ Z. Anorg. Allgem. Chem., 316, 237 (1962).

4. Scholder R„ Keller C., Z. Anorg. Allgem. Chem., 317, 113 (1962).

Гидроксоникколаты 1879*

Гексагидроксоникколат(П) стронция Sr2[Ni(OH)6]

Ni(C104)2 + 2Sr(C104)2 + 6NaOH -> Sr2[Ni(OH)e] + 6NaC104

257,6 573,0 240,0 336,0 734,0

250 г NaOH растворяют в 455 мл H2O в серебряной колбе, добавляют 8 г SrfOHJj-SHjO, кипятят с обратным холодильником непродолжительное время и оставляют иа сутки стоять. Выделившийся SrCO3 отфильтровывают. В кипящий раствор полученной щелочи прибавляют по каплям раствор 35 мл Ni(C104)2 (7 г) и Sr(C104)2 (31 г) (молярное соотношение 1 :4, получение см. ниже) и кипятят реакционную смесь 12 ч с обратным холодильником без доступа СО2. Осадок 5гз[№(ОН)б] отфильтровывают от горячего раствора через пористый фильтр 17G4 (в отсутствие СО2), промывают 35%-ным раствором NaOH при комнатной температуре, а затем абсолютным метанолом. Осадок встряхивают в течение 8 ч с абсолютным метаиолом, фильтруют и промывают метаиолом и эфиром. При высушивании вещества в вакуум-эксикаторе иад силикагелем в течение нескольких часов удаляются следы эфира.

Приготовление раствора Ni(ClOt)2+Sr(ClOt)t. К 6,46 г NiCl2-6H2O и 15,97 г БгСОз добавляют 25 мл воды и постепенно прибавляют 24 мл 70%-иой НС1О4 (d 1,67). Полученный раствор, содержащий некоторый избыток НС1О4, упаривают для удаления НС1 до тех пор, пока не появится густой «туман» НС1О4, после чего смесь разбавляют 35 мл воды.

Свойства. Серо-зеленый мелкокристаллический порошок, не содержащий кристаллов строго определенной формы. Соединение не взаимодействует с по-лунасыщенным раствором Sr(OH)2 (0,35 г SrO на 100 мл НгО). Постепенно разлагается водой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Scholder R., Giesler Е., Z. Anorg. Allgem. Chem., 316, 237 (1962).

Тетрагидроксокупрат(П) натрия Na2[Cu(OH)4]

CuO + H2O4-2NaOH-------> Na2[Cu(OH)4]

79,5 18,0 80,0 177,6

Неочищенный (сырой) продукт. В теплый раствор щелочи (без карбонатов), содержащий 500 г NaOH в 330 мл Н2О, насыпают 15 г чистого СиО и растворяют оксид непродолжительным кипячением с обратным холодильником. Темно-синий раствор при 110 °C осторожно разбавляют, вливая через обратный холодильник 140 мл воды, и фильтруют раствор при 100 °C в предварительно нагретую коническую колбу от незначительного нерастворившегося количества СиО. Фильтрат в конической колбе закрывают защитной трубкой с 50%-ным раствором КОН и оставляют кристаллизоваться в течение 6 дней в сушильном шкафу при 75 °C. Выпавший осадок промывают иа фильтре небольшим количеством 45—50%-ного раствора NaOH при комнатной температуре и высушивают иа керамической пластинке над H2SO4. Выход 13 г (~39% в расчете на СиО).

Если фильтрат после отделения СиО быстро охладить в смеси льда с NaCl, то вещество выделяется быстро в виде очень тонких светло-синих табличек, которые трудно освободить от избытка NaOH. Выход 20 г.

Чистое вещество. Для удаления значительных количеств захваченной щелочи темно-синие кристаллы после промывания 50%-ным раствором NaOH вносят (при комнатной температуре) в 150 мл 40%-ного NaOH, встряхивают 1 ч последовательно со следующими смесями: 150 мл СН3ОН-|-22,5 г NaOH

1880 Глава 31. Гидроксосоли

(18°С); 150 мл СНзОН+15 г NaOH (0°C); 150 мл СН3ОН + 1,5 г NaOH (—10 °C). После декантации кристаллы дважды настаивают с чистым СНзОН (—10 °C), фильтруют и промывают СНзОН (—15°C). Кристаллы сушат иа керамической пластинке над силикагелем в эксикаторе возможно малого размера.

Свойства. Твердые темно-синие кристаллы. Чистое вещество крайне чувствительно к влаге и на воздухе быстро становится темно-коричневым. Кристаллическая структура орторомбическая (пространственная группа P2i2t2i, а=6,75 А, 5 = 6,78 А, с=9,02 А).

ЛИТЕРАТУРА

1. Scholder R., Felsenstein R-, Apel R., Z. Anorg. Allgem. Chem., 216, 138 (1933).

2. Schnering H. G. von, Angew. Chem., 77, 1090 (1965).

Гексагидроксокупрат(П) бария Ba2[Cu(OH)6]

Na2[Cu(OH)4l + 2Ba(OH)2-8H2O ---> Ba2[Cu(OH)el + 2NaOH + 16H2O

177,6 631,0 440,3 80,0 288,2

К 250 мл 50%-иого раствора NaOH (без карбонатов) при 5 °C прибавляют раствор 10 г CuBr2 в 25 мл Н2О, нагревают смесь на водяной бане до 70 °C, отфильтровывают раствор от небольшого количества СиО и кипятят раствор с обратным холодильником при 130 °C. Готовят раствор 30 г Ва(ОН)2-8Н2О в 50 мл Н2О, фильтруют его горячим через складчатый фильтр н добавляют к первоначальному раствору. Выделившийся осадок сразу же отфильтровывают, переносят в коническую колбу, охлаждают до 0°С, в течение 5 мин встряхивают со 100 мл СНзОН при —10 °C, фильтруют (0°С) и промывают ацетоном и безводным эфиром. Удаляют эфир длительным выдерживанием в вакуум-эксикаторе. Выход 13 г (~66% в расчете на CuBr2).

Свойства. Светло-синий микрокристаллический порошок. Чистый препарат разлагается водой. Кристаллическая структура моноклинная (пространственная группа P2i/c; а=6,030 А, 6 = 6,440 А, с=10,115 А, (3=124,3°). Структура состоит из изолированных искаженных октаэдров [Сп(ОН)б]4- и похожа на сильно искаженную кубическую структуру KsPtCU.

Препарат изоструктурен Sr2[Cu(OH)6] (а=5,786 А, 6=6,154 А, с= =9,744 А, (3=124,15°).

ЛИТЕРАТУРА

1. Scholder R„ Felsenstein R., Apel R., Z. Anorg. Allgem. Chem., 216, 138 (1933).

2. Dubler E., Korber H. R., Oswald H. R., Acta Cryst., B29, 1929 (1973).

Гидроксоцинкаты натрия

В системе ZnO—Na2O—Н2О в зависимости от концентрации NaOH существуют 4 различных твердых гидроксоцинката: Na[Zn(OH)3]-ЗНгО; Na[Zn(OH)3]; Na2[Zn(OH)4]-2Н2О и Na2[Zn(OH)4],

Тригидроксоциикат натрия Na[Zn(OH)3]

ZnO + NaOH + Н2О ------> Na[Zn(OH)3]

81,4 40,0 18,0 139,4

Гидроксоцинкаты 1881

а) Неочищенный (сырой) продукт, получение кристаллов для затравки. К горячему раствору 185 г NaOH в 100 мл Н2О добавляют 105 г ZnO и кипятят смесь 1/2 ч с обратным холодильником. Затем смеси дают остыть до 100 °C и через холодильник добавляют понемногу 85 мл воды. Горячий раствор фильтруют и тотчас же охлаждают до 15 °C. Если в течение дня раствор не кристаллизуется, то в нескольких миллилитрах кипящего раствора гидроксо-цинката растворяют одну гранулу NaOH, охлаждают раствор в смеси льда с NaCl и выделившийся при большей концентрации NaOH тетрагидроксоции-кат используют в качестве затравки, помещая его в 5 мл охлажденного первоначального раствора. Потирая стеклянной палочкой о стеики пробирки с раствором, вызывают кристаллизацию тригидроксоцинката. Полученные таким образом кристаллы вносят как затравку в общую массу раствора, причем в течение часа выделяется тригидроксоцинкат. Осадок фильтруют, промывают 50%-ной щелочью и сушат в пустом эксикаторе на керамической пластинке. Выход 50—60 г (—28—33% в расчете на ZnO).

б) Получение чистого препарата. Кипятят раствор 60 г ZnO в 250 мл 51%-ного NaOH, фильтруют при 40°C и охлаждают до 15°C. Вызывают кристаллизацию вещества, внося затравку. Через 12 ч фильтруют раствор и далее делают все так же, как указано в п. «а». Выход 40 г (—40% в расчете на ZnO). 10 г влажного препарата встряхивают 2 ч со 150 мл щелочного раствора СН3ОН (100 мл СНзОН+15 г NaOH), затем фильтруют, промывают сначала фильтратом (СНзОН), а потом ацетоном и сушат над силикагелем. При таком способе высушивания полностью удаляется NaOH, и результаты анализа вещества на ZnO, Na2O и Н2О хорошо совпадают с теорией.

Свойства. Бесцветный микрокристаллический порошок (мелкие палочки). Быстро разлагается водой, а 10%-ным раствором NaOH в СН3ОН — в течение 1 ч. Устойчив в 15%-ном растворе NaOH в СНзОН при 18 °C. Препарат, полученный по способу (а), содержит примесь NaOH в количестве 0,1 моль на 1 моль гидроксоцинката. Кристаллическая структура тетрагональная (пространственная группа P42/mbc, а= 10,86 А, с=5,35 А).

Тетрагидроксоцинкат натрия Na2[Zn(OH)4]

ZnO + 2NaOH + Н2О ------> Na2[Zn(OH)4l

81,4 80,0 18,0 179,4

Готовят прозрачный раствор 195 г NaOH в 140 мл Н2О (с исключением СО2), растворяют в нем при кипении 56 г ZnO и фильтруют при 90 °C. Через 1 ч выделяются кристаллы, которые промывают 50%-иым раствором NaOH и сушат на керамической пластинке в пустом эксикаторе, распределив вещество возможно более тонким слоем. Выход —100 г (—81% в расчете на ZnO).

Свойства. Кристаллы — бесцветные тонкие микрокристаллические пластинки. Препарат содержит около 0,2 моль NaOH на 1 моль гидроксоцинката, причем щелочь удалить невозможно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Scholder R„ Weber Н„ Z. Anorg. Allgem. Chem., 215, 355 (1933).

2. Scholder R„ Hendrich G., Z. Anorg. Allgem. Chem., 241, 76 (1939).

3. Schnering H. G. von, Naturwissenschaften, 48, 665 (1961); Angew Chem, 77, 1090 (1965).

Гексагидроксокадмиат бария Ba2[Cd(OH)6]

Cd(OH)2 + 2Ba(OH)2 • 8H2O ---> Ba2[Cd(OH)6] + 16H2O

146,4 631,0 489,1 288,2

1882 Глава 31. Гидроксосоли

В серебряную колбу помещают 250—400 г NaOH в 400 мл воды и 30 г Ва(ОН)2-8Н2О и перемешивают некоторое время при 90—100°С. Раствор фильтруют горячим, снова доводят фильтрат до кипения и добавляют раствор 5 г ацетата кадмия в 10 мл Н2О. После этого смесь кипятят еще 3 ч с обратным холодильником при постоянном перемешивании. Первоначально выпавший хлопьевидный осадок Cd(OH)2 переходит при кипячении в кристаллизующийся Вай[С<1(ОН)б], который отфильтровывают от горячего раствора, промывают 40%-ным раствором NaOH и сушат на керамической пластинке в пустом эксикаторе.

Свойства. Бесцветный микрокристаллический порошок. Препарат загрязнен NaOH, содержащимся в количестве 0,1—0,2 моль на 1 моль соли.

ЛИТЕРАТУРА

1. Scholder R., Staufenbiel Е., Z. Anorg. Allgem. Chem., 247, 259 (1941).

Алюминаты щелочных металлов

Как показано в работе [1], в растворах гидроксоалюминатов нет полианионов и существуют лишь мономеры состава [А14(ОН)4]“, тогда как твердые гидроксо- и оксогидроксоалюминаты натрия имеют сложный состав. В системе А120з—Na2O—Н20 из растворов с близкими значениями концентраций NaOH и А12О3 кристаллизуются (в зависимости от температуры) 3 различные алюмината натрия:

Гептагидроксоалюминат(тетра) натрия Na4<[Al(OH)7] -ЗН2О

Оксогидроксоалюминат (моно) натрия I 3Na2O • А12О3 • 2,67Н2О=Na6[Al6O4 (ОН) ы] Оксогидроксоалюминат (моно) натрия II 2Na2O • А12О3 • 2,5Н2О=Na4[Al4O3 (ОН) ю]

Из раствора алюмината калия всегда выделяется оксогидроксоалюминат калия К3О • А12О3 • ЗН2О — К2[А12О (ОН) 3].

В связи с этим интересен тот факт, что в системе ВаО—А12О3—Н2О, для которой получены структуры соединений (кроме структуры гидрограната ЗВаО'А12О3-6Н2О=Ва2([А1(ОН)б]2=Ва3|[А12О3(ОН)12]), вообще ие существует простых анионов, а присутствуют соединения:

2ВаО • А12О3 5Н2О= Ва2[А12 (ОН) 10]

а-ВаО А12О3 • 2Н2О=а-Ва ГАЮ (ОН) 2] 2

у-ВаО • А12О3- 2Н2О=у-Ва [А1О (ОН) 2] 2

а-ВаО • А12О3 • 4Н2О=а-Ва^[А14 (ОН) i3]

Гептагидроксоалюминат натрия Na4[Al(OH)7]«3H2O

AI(OH)3 + 4NaOH + ЗН2О ----► Na4[AI(OH),]-3H2O

78,0 160,0 54,0 2 92,0

В серебряной колбе растворяют при кипячении 300 г NaOH и 50 г А1(ОН)3 в 200 мл воды. Доводят температуру смеси до 60—65 °C и перемешивают смесь в течение 3 ч, затем фильтруют осадок через пористый стеклянный фильтр G2, быстро отжимают на керамической пластинке и сушат 3 дня в вакуум-эксикаторе над Р4Ою. Из маточного раствора вскоре выделяется вторая порция кристаллов, которые больше по размеру и лучше образованы. Их выделяют и сушат так же, как и кристаллы первой порцни. Вторую порцию кристаллов благодаря их величине легко очистить от захваченной веществом щелочи, поэтому из второй порции получается более чистый препарат.

Свойства. Длинные призматические оптически двуосные кристаллы, проявляющие двойное лучепреломление. Получить чистое вещество удается лишь

Алюминаты 1883

из раствора щелочи высокой концентрации (по меньшей мере 50%), причем это не так просто, как описано выше. Пока еще не известно, как промывать кристаллы, не вызывая одновременно их разложения. Даже 20%-ный раствор NaOH в СН3ОН или в абсолютном С2Н6ОН вызывает быстрое разложение вещества. Поэтому препараты содержат от 0,2 до 0,4 моль NaOH на 1 моль алюмината.

Оксогидроксоалюминат натрия I Na4[Al6O4(OH)i6] 6Al(OH)g + 6NaOH ---> Na6[AleO4(OH)16] + 4H2O

468,0 240,0 635,9 72,1

Прозрачный раствор алюмината, полученный кипячением 130 г NaOH и 50 г А1(ОН)3 в 100 мл воды, охлаждают до 40°C и выдерживают при этой температуре, непрерывно перемешивая, в течение 12—15 ч. Образовавшийся осадок фильтруют через пористый стеклянный фильтр G3 и промывают последовательно 30 мл холодного 30%-ного раствора NaOH, 30 мл 10%-ного раствора NaOH в метаноле, 30 мл метанола (с добавлением 10 капель предыдущего промывающего раствора), дважды промывают 50 мл этанола и 50 мл эфира. Препарат сушат в течение суток в вакуум-эксикаторе на керамической пластинке над Р4О10.

Свойства. Бесцветный сильно гигроскопичный микрокристаллический порошок. Кристаллы оптически одноосные. Полностью удалить щелочь очень трудно. По результатам анализа отношение Al: Na близко к 1: (1,02—1,04).

Оксогидроксоалюминат натрия II Ыа4[А14Оз(ОН)ю]

5А1(ОН)3 + 4NaOH ----> Na4[Al4O3(OH)10] + ЗН2О

312,0 160,0 418,0 54,0

Готовят кипящий раствор алюмината I (как указано выше), доводят температуру смеси до 100 °C и перемешивают при этой температуре в течение 8 ч. Выделившийся осадок сразу же фильтруют через пористый стеклянный фильтр G3, промывают последовательно 50 мл 25% -ного раствора NaOH в метаноле, 50 мл абсолютного метанола, 100 мл абсолютного этанола, 50 мл эфира и сушат в вакуум-эксикаторе на керамической пластинке над Na2O.

Свойства. Кристаллы в форме тонких табличек. Оптически одноосны. Полученное вещество достаточно высокой чистоты.

Оксогидроксоалюминат калия К2[А12О(ОН)6]

2А1(ОН)3 + 2КОН ------> К2[А12О(ОН)6] + Н2О

156,0 112,0 250,2 18,0

120 г КОН и 30 г А1(ОН)3 растворяют при кипячении в 100 мл воды, оставляют раствор несколько часов стоять при комнатной температуре, фильтруют, вносят затравку кристаллов (см. ниже) и встряхивают 24 ч. Микрокристаллический осадок промывают небольшим объемом 50%-ного раствора КОН, затем 150 мл 5%-ного раствора КОН в метаноле и, наконец, ацетоном. Вещество сушат в вакууме над силикагелем. Выход ~5 г ( — 10% в расчете на А1(ОН)3).

Без затравки кристаллизация затягивается и наступает лишь через несколько дней.

Для получения кристаллов затравки готовят раствор 20 г КОН и 5 г А1(ОН)3 в 10 мл воды. Раствор фильтруют при комнатной температуре, а затем встряхиванием в течение 12 ч добиваются обильной кристаллизации алюмината калия, служащего в качестве кристаллов-зародышей. Получить таким

1884 Глава 31. Гидроксосоли

же образом основную массу вещества нельзя, так как зародышевые кристаллы очень Хрупкие и их невозможно освободить от избыточного КОН.

Свойства. Бесцветный микрокристаллический порошок, может быть полу-.чен в'очень чистом виде.

ЛИТЕРАТУРА

1. lahr К. F„ Pernoil I., Bunsengesellsch., 69, 221, 226 (1965).

2. Fricke R., Jucaitis P., Z. Anorg. Allgem. Chem., 191, 129 (1930).

3. Jucaitis P., Z. Anorg. Allgem. Chem., 220, 257 (1934).

4. Scholder R., Kleeberg W., Schroder M., Naturforschung und Medizin in Deutschland 1939—1946 (FIAT-Review), Band 25, Anorg. Chemie, Teil III, 141.

5. Scholder R., Lieber IF., Dissertation W., Lieber, T. H. Karlsruhe 1955.

6. Thilo E., Gessner W., Z. Anorg. Allgem. Chem., 337, 238 (1965).

7. Gessner W., Z. Anorg. Allgem. Chem., 337, 254 (1965).

8. Ahmed A. H. M., Glasser L. S. D., Acta Cryst., В 25, 2169 (1969).

9. Ahmed A. H. M., Glasser L. S. D., Acta Cryst., В 26, 867 (1970).

10. Ahmed A. H. M„ Glasser L. S. D., Acta Cryst., В26, 1686 (1979). .11. Glasser L. S. D., Goivanoli R., Acta Cryst., В 28, 760 (1972).

12. Glasser L. S. D., Giovanoli R., Acta Cryst., В 28, 519 (1972).

Гексагидроксохромат(Ш) натрия Ыаз[Сг(ОН)6]

Cr(C104)s + 6NaOH ----> Na3[Cr(OH)6] + 3NaC104

350,3 240,0 223,0 367,3

Продажный препарат СггОз-лНзО содержит обычно большую примесь карбоната, поэтому при получении №з[Сг(ОН)б] лучше всего использовать водный раствор Сг(С1О4)3, приготовленный из CrjOa-nHjO. Образующийся при реакции со щелочью NaClO4 достаточно растворим в конц. NaOH. Берут необходимое количество продажного гидрата CrjOs-nHjO, отвечающее 3 г Сг2О3 (содержание Сг2О3 в гидрате определяют заранее), добавляют рассчитанное количество 20—25 %-ной НС1О4, упаривают до объема —25 мл, фильтруют раствор, вливают его в 300 мл 51%-ного раствора щелочи (без карбонатов) и кипятят —30 мин с обратным холодильником. Смесь охлаждают до 120 °C и фильтруют в склянку, предварительно подогретую до 95 °C. Темно-зеленый фильтрат переливают в серебряную колбу, закрытую защитной трубкой с 50%-ным раствором КОН, и ставят на 4 ч в сушильный шкаф при 85°C. Выделившийся осадок промывают на фильтре 2 раза небольшим количеством 40%-ного раствора NaOH (18 °C) н тотчас же встряхивают его 30 мин с 80 мл 5%-ного раствора NaOH в метаноле (18 °C). Вновь фильтруют смесь и промывают осадок несколько раз такими же щелочными растворами метанола и, наконец, избытком ацетона, который удаляется при длительном выдерживании вещества в вакуум-эксикаторе над силикагелем. Выход 5—6 г (57—68% в расчете на Сг2О3).

При охлаждении фильтрата после выделения Nag[Cr(OH)6] из него выпадают разнообразные агрегаты пластинок гепта- и октагидроксохроматов(Ш).

Свойства. Микрокристаллический зеленый порошок, состоящий из хорошо образованных полиэдров. В холодной воде сначала образует прозрачный раствор, из которого через некоторое время начинает постепенно выпадать хлопьевидный Сг2Оз-пН2О. Препарат получается очень чистым (Cr:Na = = 1 :2,99—3,02).

Гидроксохроматы 1885

ЛИТЕРАТУРА

1. Scholder R., Pdtsch R., Z. Anorg. Allgem. Chem., 220, 411 (1934).

Гексагидроксохромат(Ш) стронция Sr3[Cr(OH)6]2

(3SrO)-Cr2O3 + 6H2O ----> Sr3[Cr(OH)6]2

462,8 108,1 570,9

Твердофазной реакцией SrO (или SrCO3) с Cr2O3 в атмосфере чистого азота получают 3SrO-Cr2O3. Несколько граммов 3SrO-Cr2O3 помещают в платиновую пробирку-палец, которую заключают в автоклав (бомбу), налив туда 10-кратиый избыток воды. Бомбу выдерживают 2 сут при 150—200 °C. После высушивания над Р4О10 получают практически чистый Sr3[Cr(OH)6]2.

Соединение можно получить, добавляя по каплям раствор Sr(C104)2+ +Сг(С1О4)3 (молярное соотношение 3:2) к избытку кипящего разбавленного NaOH. Конечная концентрация NaOH должна быть около 2 н.

Свойства. Микрокристаллический зеленый порошок. Структура типа граната («гидрогранат», кубический; пространственная группа Ia3d, а— 13,143 А).

ЛИТЕРАТУРА

1. Schwarz Н., Z. Naturforsch., 22b, 554 (1967).

Гидроксоферраты(Ш) натрия

При окислении раствора Naa[Fe(OH)4] в 50%-ном NaOH кислородом воздуха получают соответственно: при 20—25 °C — октагидроксоферрат(Ш) натрия, при 50—60°С — гептагидроксоферрат(Ш), при 100—130°С — оливково-зеленый оксоферрат(III) и в кипящей 55—60%-ной щелочи — красный оксоферрат (III) NaFeO2. Безводный октагидроксоферрат(Ш) натрия получают твердофазной реакцией из Fe2O3-nH2O и NaOH.

Гептагидроксоферрат(Ш) натрия Na4[Fe(OH)7]«2H2O

Способ 1

2Na2[Fe(OH)4l + 4NaOH+1/2Оа4-5Н2О----> 2Na4[Fe(OH)7]-2H2O

339,7 160,0 16,0 90,0 605,8

Сначала получают раствор Na2[Fe(OH)4] в 50%-ной щелочи (NaOH) (см. выше) при температуре 120 °C, который фильтруют в коническую колбу со 100 мл 50%-ного раствора NaOH. В течение 12 ч в раствор Na2[Fe(OH)4] при 60°C пропускают через две промывалки с 50%-ным раствором NaOH сильный ток кислорода. Исходный зеленовато-синий раствор при этом постепенно обесцвечивается, и из него выделяются кристаллы. Осадок отфильтровывают, быстро промывают 50%-ным раствором NaOH и сушат в тонком слое на керамической пластинке в вакуум-эксикаторе над силикагелем.

Можно рекомендовать окисление феррата (II) бромом. Для этого колбу закрывают резиновой пробкой с отверстиями для защитной трубки со щелочью и для капельной воронки, из которой при 50—60 °C добавляют (при сильном встряхивании) раствор 2—3 мл Вг2 в 10 мл ССЦ до обесцвечивания раствора в колбе. Избытка брома допускать нельзя. Смесь оставляют стоять ‘2 ч при той же температуре, а затем обрабатывают осадок, как указано выше в способе с кислородом в качестве окислителя.

1886 Глава 31. Гидроксосоли

Способ 2

Fe(OH)s + 4NaOH + 2На0 -----> Na4[Fe(OH),]-2H2O

106,9 160,0 36,0 302,9

К раствору 10 г FeCl3-6H2O в 3—4 л Н2О по каплям добавляют небольшой избыток 10%-иого раствора NaOH при комнатной температуре, в результате чего выделяется Ре2Оз-пН2О. Осадок промывают декантацией, фильтруют и тщательно промывают на фильтре. Отвешенное количество Fe2O3-nH2O помещают в серебряную коническую колбу, добавляют такое же количество твердой NaOH, а затем 300 мл 50%-иого раствора NaOH. Колбу закрывают пробкой с защитной трубкой, заполненной 50%-ным раствором КОН, и ставят иа несколько дней в сушильный шкаф при 70 °C. При стоянии Ре2Оз-пН2О полностью переходит в почти бесцветный микрокристаллический осадок Na4Fe(OH)7]-2Н2О, плохо растворимый в концентрированных щелочах. О дальнейшей обработке препарата см. выше (способ 1).

Свойства. Почти бесцветный кристаллический порошок (скошенные пластинки, частично собранные в агрегаты). Очень чувствителен к действию влаги. Мгновенно разлагается водой и метанолом с образованием Fe2O3-nH2O. Разлагается уже в 30%-ном растворе NaOH при 18 °C.

Октагидроксоферрат(Ш) натрия NasFe(OH)3-5H2O

При окислении Na2[Fe(OH)4] с помощью О2 или при превращении осадка Fe2O3-nH2O (ср. с предыдущей методикой, способы 1 и 2) при комнатной температуре наряду с гептагидроксоферратом выделяется также и бесцветный октагидроксоферрат(Ш). Последний фильтруют через пористый стеклянный фильтр G4, промывают 50%-ным раствором NaOH и сушат в тонком слое на керамической пластинке в пустом эксикаторе.

Свойства. Почти бесцветный кристаллический порошок (тонкие иглы). При получении вещества обработкой свежеосажденного Fe2O3-nH2O превращение неполное. Препарат обезвоживают в токе азота при 90 °C до Na5[Fe(OH)8].

Безводный октагидроксоферрат(Ш) натрия Na^FefOHJsJ

В разбавленный раствор FeCl3 -6Н2О пропускают при комнатной температуре ток NH3, в результате чего выделяется осадок Fe2O3-nH2O, который многократно отмывают на стеклянном фильтре водой до отрицательной реакции на ион С1“. Влажный осадок высушивают до тех пор, пока он не начнет распыляться (Fe2O3-8H2O). Полученный таким образом Ре2Оз-8Н2О и растертую в порошок твердую щелочь (как и в случае получения Na2[Co(OH)4]) смешивают (в отсутствие СО2) в соотношении Fe: Na= 1 :5,00. При растирании навесок обоих веществ в агатовой ступке (в сухой камере с азотом) сначала образуется темно-коричневая паста, которая через 10 мин застывает, так что требуется интенсивное размешивание. Смесь помещают в серебряную лодочку и нагревают в течение 12 ч в токе N2 при 75 °C. Затем смесь снова растирают в порошок и выдерживают в тех же условиях еще 18 ч.

Свойства. Микрокристаллический белый, чуть желтоватый порошок.

ЛИТЕРАТУРА

1. Scholder R., Angew. Chem., 49, 255 (1936).

2. Scholder R., Kyri H„ Dissertation H. Kyri, T. H. Karlsruhe 1950.

3. Scholder R., Herrmann F., Dissertation Herrmann F., T. H. Karlsruhe 1967. 4. Scholder R., Schwochow F„ Angew. Chem., 78, 1102 (1966).

Гидроксоферраты(Ш) 1887

Гидроксоферраты(Ш) бария

Гидроксоферрат(Ш) бария получают добавлением по каплям раствора Fe(C104)3+Ba(C104)2 [молярное соотношение 1 : (2,5—3,0)] к горячему раствору NaOH. При использовании исходного 25—39%-ного раствора щелочи образуется гексагидроксосоль Ba3[Fe(OH)3]2, а при исходном 42%-ном растворе — гептагидроксосоль Ba2[Fe(OH)7] -0,5Н2О.

Аналогичным образом получают гексагидроксоферрат(Ш) стронция Sr3[Fe(OH)6]2 из 5%-ного раствора NaOH и гептагидроксоферрат(Ш) стронция Sr2[Fe(OH)7]-3H2O из 20%-ного раствора NaOH.

Смесь Fe(C104)3+Ba(C104)2 (молярное отношение 1:3), необходимую для получения гидроксоферрата(Ш) бария, готовят растворением 3,5 г РегО3 в смеси 35 мл 70%-ной НС1О4 и 25 мл концентрированной соляной кислоты. Для удаления НС1 смесь упаривают до появления густого дыма НС1О4. Этот раствор взбалтывают со взвесью 26 г ВаСО3 в 125 мл воды, а затем фильтруют.

Гексагидроксоферрат(Ш) бария Ba3[Fe(OH)e]2

В серебряную колбу наливают 180 мл 50%-ного раствора NaOH (без карбонатов) и разбавляют его 140 мл воды (без СО2) до 33%. Раствор щелочи нагревают (без доступа СО2) до кипения с обратным холодильником и прибавляют к нему приготовленную заранее (см. выше) смесь Fe(C104)3+ +Ва(С1О4)г. Выпадает Ba3[Fe(OH)3]2 в виде белого осадка. Смесь кипятят с осадком еще 1 ч, охлаждают до комнатной температуры, фильтруют через пористый стеклянный фильтр G3 и промывают 33%-ным раствором NaOH. Выделенный осадок встряхивают несколько минут с 200 мл абсолютного СН3ОН, затем фильтруют через пористый стеклянный фильтр G4, промывают абсолютным СН3ОН и абсолютным эфиром. Препарат сушат в вакуум-эксикаторе над Р4О10.

Препарат можно получить твердофазной реакцией БегОэ-пНгО с NaOH в соответствующем соотношении при 90 °C (см. выше синтез Naa[Co(OH)4]).

Свойства. Белые или слегка желтоватые шестиугольные пластинки. Водой разлагается с образованием РегОз-пНгО. Устойчив в абсолютном метаноле.

Гептагидроксоферрат(Ш) бария Ва2[Ре(ОН)7]«0,5НгО

Получение аналогично синтезу Ва3[Ре(ОН)б]г- Вместо 33%-ного раствора NaOH можно использовать 400 мл 50%-ного раствора NaOH.

Свойства. Белые, слегка желтоватые шестиугольные пластинки. Разлагается водой с образованием Fe2O3-nH2O. Длительное действие абсолютного метанола приводит к образованию коричневого раствора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Scholder R. и. Mitarb., Dissertationen Т. Н. Karlsruhe: Zeiss W. 1953; Kreutz M. 1957; Muller P. 1966; Herrmann F. 1967.

2. Scholder R., Kreutz M„ Liebigs Ann. Chem., 653, 1 (1962).

Тексагидроксостаннат(1У) натрия Na2[Sn(OH)6]

Sn(OH)4 + 2NaOH ---> Na2[Sn(OH),]

186,7 80,0 266,7

Раствор SnCl4 в сильно разбавленной HC1 нейтрализуют NaOH (без карбонатов) по метилоранжу. Отфильтрованный и отмытый водой до отрицательной реакции на ион С1~ осадок гидрата SnO2-nH2O вносят порциями в избыток концентрированного горячего ( — 100’С) раствора NaOH, в котором он

1888 Глава 31. Гидроксосоли

полностью растворяется. Через некоторое время выделяется кристаллический гексагидроксостаннат. Кашицу кристаллов фильтруют (в отсутствие СОг), промывают 30%-ным раствором щелочи и несколько раз спиртом и эфиром.

Свойства. Бесцветный кристаллический порошок (тонкие шестиугольные пластинки); легко растворяется в Н2О, причем растворимость уменьшается с повышением температуры. Препарат всегда содержит небольшое количество адсорбированной щелочи. Чувствителен к действию СО?. Кристаллическая структура ромбоэдрическая (пространственная группа R3, а=5,84 A, a=61,2J; структура типа Cdl2).

ЛИТЕРАТУРА

I. Zocher Н., Z. Anorg. Allgem. Chem., 112, 1 (1920).

2. Reiff R., Toussaint S. M., Z. Anorg. Allgem. Chem., 241, 372 (1939).

3. Bjdrling C. 0., Arkiv Kemi, Mineral. Geol., 15 B, № 2 (1941).

Гексагидроксоплюмбат(1¥) натрия Маг[РЬ(ОН)6]

Способ 1. Электрохимическое получение [1, 2]

РЮ + Н2О + 2NaOH + ЗОН- — 2е -------> Na2[Pb(OH)e]

223,2 18,0 80,0 34,0 355,2

18,5 г желтого РЬО растворяют в 300 мл кипящего 13 н. (37%) раствора NaOH, фильтруют горячий раствор через пористый стеклянный фильтр G4 и охлаждают без доступа СО2. Из таких растворов гидроксоплюмбатов(П) при длительном стоянии постепенно выделяется кристаллический оксид РЬО. Поэтому лучше всего раствор сразу же после охлаждения до комнатной температуры подвергнуть электролизу. В данном случае раствор сначала декантируют от выделившегося РЬО.

Электролитической ячейкой служит прямоугольная стеклянная кювета на 300 мл, плотно закрывающаяся резиновой пластинкой. В соответствующих прорезях в крышке кюветы укрепляют трубку для ввода газа, термометр, мешалку с затвором (для предотвращения доступа воздуха), впаянный в стеклянную трубку проводник, подводящий ток к аноду, и керамическую диафрагму для отделения катодного пространства. Используют электроды из белой платины размером 5x5 см2. Электролиз проводят при комнатной температуре и плотности тока 0,02—0,03 А/см2. Находящийся в анодном пространстве сильнощелочной раствор гндроксоплюмбата(П) необходимо интенсивно перемешивать. В катодном пространстве скапливается концентрированный раствор NaOH. Гексагидроксоплюмбат(ГУ) натрия выделяется в виде белого «дождя» кристаллов. Осадку дают осесть, сливают прозрачный раствор, заливают кашицу кристаллов абсолютным спиртом, смывают кристаллы с жидкостью в меньшнй сосуд и настаивают с абсолютным спиртом до отрицательной реакции на щелочь жидкости над кристаллами. Чисто белые кристаллы при высушивании в вакууме становятся желтоватыми.

Способ 2. Получение химическим путем из РЬ(СН3СОО)4 [3]

Pb(CHsCOO)4 + 6NaOH -----> Na2[Pb(OH)8] + 4CH3COONa

443,5 240,0 355,2 328,3

В длинногорлую круглодонную стеклянную колбу на 1 л, снабженную мешалкой с затвором, капельной воронкой и защитной трубкой с 30%-ным раствором КОН, наливают 200 мл 30%-ного раствора NaOH (без карбонатов). Чтобы в кончик капельной воронки не попадали брызги щелочи, на него наде-

Гидроксоплюмбаты 1889*

вают стеклянную насадку диаметром 15 мм, выступающую ниже конца воронт ки на — 2 см.

При сильном перемешивании к раствору щелочи по каплям добавляют предварительно отфильтрованный желтоватый раствор 50 г РЬ(СН3СОО)4. (см. т. 3) в 200 мл СНС13 (растворитель высушен над КзСО3 с последующим добавлением 1 мл СН3СООН). В месте попадания капель раствора. РЬ(СНзСОО)< в щелочь образуется коричневый РЬО2-лНгО, который быстро, растворяется. Через некоторое время начинается выделение Na2[Pb(OH)6]. После того как весь раствор РЬ(СН3СОО)4 в СНС1з добавлен, смесь перемешивают до тех пор, пока суспензия не станет чисто белой. Осадку дают осесть, в течение часа, фильтруют и промывают один раз 30%-ным раствором NaOH' в метаноле, 2 раза чистым метанолом и, наконец, 3 раза эфиром. Все операции проводят в отсутствие СО2 и влаги. Препарат сушат на керамической пластинке в вакуум-эксикаторе над Р4Ою. При быстром проведении синтеза удается получить чисто белый препарат. Выход 33 г [—82% в расчете на> РЬ(СН3СОО)4].

Способ 3. Получение химическим путем из РЬО2 [3]

РЬОа + 2НаО + 2NaOH-------> Na2[Pb(OH),]

239,2 36,0 80,0 355,2

В круглодонную серебряную колбу на 1 л, снабженную плотно подогнанной серебряной трубкой и обратным холодильником с защитной трубкой: (с 30%-ным раствором КОН), помещают 175 г РЪО2, 80 г гранулированного. NaOH и 500 мл 50%-ного раствора NaOH (без карбонатов). Смесь нагревают прн перемешивании до кипения в течение 3—4 ч, при этом РЬО2 почти полностью переходит в желтый Na2PbO3. Лишь незначительная часть РЬО осаждается на дне колбы. Смесь охлаждают при перемешивании и добавляют' 300 мл воды. Суспензию переносят в круглодонную колбу на 3 л, приливают еще 700 мл воды при температуре ниже 50 °C и оставляют стоять на ночь. Прн стоянии желтый Na2PbO3 переходит в бесцветный Na2[Pb(OH)e]. После-добавления следующих 800 мл воды и взбалтывания Na2[Pb(OH)6] растворяется. Раствор фильтруют, к бледно-желтому фильтрату прибавляют 500 г-NaOH, которые растворяют, взбалтывая смесь, и оставляют раствор охлаждаться до комнатной температуры. Через несколько часов раствор фильтруют, через пористый стеклянный фильтр G3 и обрабатывают далее, как указано: в описании способа 2. Выход 240 г (—92% в расчете на РЬО2).

Если соль, полученная способом 2 или 3, имеет желтоватый оттенок, ее-следует очистить. Для этого 25 г Na2[Pb(OH)3] вносят небольшими порциями при перемешивании в 200 мл 15%-ного раствора NaOH, следя за тем, чтобы, перед внесением каждой порции предыдущая порция растворилась полностью.-. Раствор фильтруют от небольшого осадка, добавляют в еще горячий фильтрат 50 г NaOH и сильно встряхивают раствор, пока все не растворится. После охлаждения раствору дают постоять 1—2 ч, отфильтровывают чистые белые-кристаллы и промывают и высушивают их, как было указано в описании способа 2. Получается препарат высокой чистоты.

Свойства. Кристаллы — бесцветные гексагональные полиэдры. Устойчив в 22%-ном растворе NaOH до 18 °C. Вещество чувствительно к действию влаги, причем, поглощая воду, изменяет окраску. Кристаллическая структура-ромбоэдрическая, изоморфная Na2[Sn(OH)6], Пространственная группа R3;.. а=5,87 А, а=61,5°; d 3,975 (рассчит.), 3,94 (определено пнкнометрически).

ЛИТЕРАТУРА

1. Grube G., Z. Electrochemie, 28, 273 (1922).

2. Simon A., Z. Anorg. Allgem. Chem., 177, 109 (1929).

3. Scholder R„ Kindler H„ Dissertation H. Kindler, T. H. Karlsruhe 1952..

3—1361

•1890 Глава 31. Гидроксосоли

•Октагидроксоплюмбаг( IV) бария Ва2[РЬ(ОН)8]

Na2[Pb(OH)J + 2ВаС12 -2Н2О + 2NaOH ---->

355,2 488,6 80,0

----> Ba3[Pb(OH)8] + 4NaCl + 4НаО

617,9 233,8 72,1

В серебряную круглодоиную колбу на 500 мл вносят 200 мл 30%-ного >;раствора NaOH (без карбонатов), 15 г ВаС12-2Н2О и 9 г Na2[Pb(OH)6], закрывают колбу резиновой пробкой с обратным холодильником, снабженным защитной трубкой, наполненной 30%-ным раствором КОН. Смесь нагревают 1—2 и до кипения, изредка встряхивая колбу, затем смесь фильтруют через пористый стеклянный фильтр G4 и промывают последовательно 3 раза 30%-ным раствором NaOH, 3—5 раз метанолом и 3 раза эфиром. Осадок высушивают в вакуум-эксикаторе над P-iOio.

Свойства. Белый рассыпчатый порошок. Под действием влаги воздуха постепенно приобретает коричневую окраску.

ЛИТЕРАТУРА

I. Scholder R., Kindler Н„ Dissertation Н. Kindler, Т. Н. Karlsruhe 1952.

Глава 32. ИЗО- И ГЕТЕРОПОЛИСОЕДИНЕНИЯ

Э. Шилль* (Е. Schill)

Перевод канд. хим. наук С. И. Троянова

Изополисоединения

Методики синтеза изополисоедннений бора, фосфора и кремния помещены в» соответствующие главы, посвященные синтезу соединений этих элементов.

Обзоры по изо- и гетерополисоединениям**: Evans Н. Т., in: Dunitz J. D.,. Ibers J. A. (eds.), Perspectives in structural chemistry, vol. IV, Wiley, New York,. 1971; Weakley T. J. R„ In: Structure and bonding, vol. 18, Springer, Berlin — Heidelberg — New York, 1974; Tytko К. H., Glemser O., in: Emeleus H. J.,. Sharpe A. G. (eds.), Advances in inorganic chemistry and radiochemistry, vol. 19, Academic Press, New York, 1976; Tsigdinos G. A., in: Methodicum Chimicum, Bd. 8, Thieme, Stuttgart, 1974.

Трихромат калия КгСгзОю

Соль образуется из водного раствора К2СГ2О7 в присутствии избытка* СгО3.

20,4 г К2СГ2О7, 52,1 г СгО3 и 52,1 г воды нагревают до тех пор, пока все не растворится. К раствору снова добавляют воду, восполняя ее потери на испарение, и охлаждают до комнатной температуры. Кристаллы отфильтровывают на стеклянном пористом фильтре и высушивают путем просасывания-воздуха, не содержащего пыли. Выход 21 г.

Свойства. М 394,2. Темно-красные призматические кристаллы, не содержащие кристаллизационной воды. Растворение в воде сопровождается разложением соли.

Тетрахромат калия K2Cr40i3

Получение ведут так же, как трихромата калия, но со следующими количествами реагентов: 12,6 г К2СГ2О7, 57,4 г СгО3 и 42,3 г воды. Выход 21 г.

Свойства. М 494,2. Темно-красные или коричнево-красные таблитчатые г кристаллы. Растворение в воде сопровождается разложением соли.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jager Е., Kruss G., Вег., 22, 2040 (1889).

2. Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemie, 8. Aufl., Chrom. System-Nr. 52 B, Verl. Chemie, Weinheim, 1962, S. 509, 581, 582.

* Во втором издании «Руководства» на немецком языке эта глава была? написана Б. Грюттнером (В. Gruttner) и Г. Яндером (G. Jander).

** На русском языке можно рекомендовать следующую статью: Спи-цып В. И., Торченкова Е. А., Казанский Л. П. — Итоги науки и техники, сер. «Неорганическая химия», ВИНИТИ, 1984, т. 10. — Прим, перев.

3*

«1892 Глава 32. Изо- и гетерополисоединения

.Диванадат натрия Na4V2O7»15H2O

100 мл 1,1 М раствора Na3VO4 (полученного растворением V2Oa в рассчитанном количестве едкого натра, не содержащем карбонатов) подкисляют путем добавления по каплям и при энергичном перемешивании 25 мл 4,4 н. НС1О4. Для ускорения установления равновесия некоторое время нагревают на водяной бане, пока оранжевый раствор не обесцветится. После этого раствор концентрируют в вакууме при 25—30 °C. Выпавшие кристаллы отфильтровывают и промывают небольшим количеством воды.

Свойства. Бесцветные кристаллы, растворяющиеся в воде.

-ЛИТЕРАТУРА

1. Jander G., Jahr К.. F., Z. Anorg. Allgem. Chem., 211, 53 (1933).

Триванадат калия KV3Oe

3KVO3 + 2H+-----> KVSO9 + 2K+ + H2O

Эту соль получают из раствора монованадата калия (KVO3) при добав-.лении уксусной кислоты в количестве 1,4 моль на 1 моль ванадата.

В стакане, помещенном в водяную баню при 75 °C, растворяют 7 г моно-ванадата калия в 25 мл воды. К горячему раствору, имеющему концентрацию по ванадию ~2 М, при сильном перемешивании прибавляют из бюретки 70 мл 1 М раствора СН8СООН, причем носик бюретки должен быть погружен в раствор. Скорость прибавления раствора кислоты составляет 1 мл/мин.

Раствор красного цвета выдерживают в горячей бане и затем в течение ~15 ч охлаждают до комнатной температуры. Для кристаллизации прозрачный раствор охлаждают до 0 °C. Кристаллы отсасывают, промывают неболь-,шим количеством ледяной воды, а затем ацетоном.

Свойства. М 319,9. Оранжево-красные кристаллы в форме ромбов или .шестиугольных пластинок, а иногда в виде более крупных бипирамид.

Если исходить из монованадата аммония, таким же образом можно получить триванадат аммония NH4V3O8.

литература

1. Jahr К- F„ Jander Q„ Z. Anorg. AHgem. Chem., 220, 204 (1934).

:2. Kelmers A. D., J. Inorg. Nucl. Chem., 21, 45 (1961).

3. Evans H. T„ Block S., Inorg. Chem., 5, 1809 (1966).

Тексаниобат калия KsNbeOig^nHaO

В серебряном тигле нагревают Nb2Oa и КОН (молярное соотношение ~ 1 :20) до образования прозрачного расплава. Плав измельчают и растворяют в воде. Раствор отделяют декантацией от нерастворимого остатка и концентрируют в вакууме над конц. H2SO4 до выпадения кристаллов. Кристаллы промывают небольшим количеством воды и высушивают на воздухе.

Na8Nb6Oi9"nH2O осаждают из водных растворов калиевой соли действием NaOH. Белый мелкокристаллический осадок отсасывают, промывают водой, спиртом, эфиром и высушивают.

Свойства. Хорошо кристаллизующиеся соли; содержание воды зависит от условий получения. Большие прозрачные кристаллы калиевой соли выветриваются при хранении в «сухих» условиях, но сохраняют способность хорошо

Изополисоединения 1893

растворяться в воде. Натриевая соль образует различные кристаллические формы в зависимости от условий осаждения. Обе соли устойчивы в водных растворах при pH 13.

Na7HNbeOi9-nH2O получают путем двукратной перекристаллизации Na8Nb60i9 из водного раствора. Соответствующую калиевую соль лучше всего получать добавлением спирта к раствору, содержащему 10 масс.% или более K8Nb6O19.

Свойства. Na7HNb6Oi9-nH2O кристаллизуется в виде длинных иголок. Соответствующая калиевая соль легко теряет кристаллизационную воду, давая гидраты с меньшим содержанием воды.

Обе соли устойчивы в водных растворах только в области pH 9—13.

Метаниобат калия КбЫЬ6С>18«пН2О

К 2—4%-ному водному раствору K3Nb60i9 при охлаждении льдом и при энергичном перемешивании добавляют по каплям равный объем метанола. При этом образуется гидратированный метаниобат калия в виде аморфного хлопьевидного осадка. Его отфильтровывают, промывают 50%-ным метанолом и высушивают в мягких условиях.

Свойства. Чисто-белый порошок, хорошо растворимый в воде. Содержание воды колеблется в зависимости от условий получения. В водных растворах метаниобат устойчив лишь при pH ~8.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jander G., Ertel D., J. Inorg. Nucl. Chem., 14, 77 (1960).

2. Спицын В. И., Лапицкий А. В. — Ж. прикл. хим., 1953, т. 26, с. 117.

Гексатанталат калия КзТа6О19- 16Н2О

В серебряном тигле нагревают 25 г КОН и 5 г Та2О5 до образования прозрачного расплава. Застывший плав выщелачивают небольшим количеством горячей воды. Раствор фильтруют, собирая фильтрат в полиэтиленовый стакан, с тем чтобы исключить возможность загрязнения силикатами. Неочищенный продукт получают осаждением этанолом. Три раза производят перекристаллизацию из раствора в разб. КОН, осаждая соль добавлением этанола.

Свойства. Кристаллы длиной до 1 см в виде шестигранных призм с несколько притупленными ребрами. Кристаллы растворяются в воде, давая раствор с сильнощелочной реакцией.

При хранении в очень «сухих» условиях происходит выветривание кристаллов. Содержание кристаллизационной воды колеблется.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jander G., Schulz Н„ Z. Anorg. Allgem. Chem., 144, 233 (1925).

2. Jander G., Ertel D., J. Inorg. Nucl. Chem., 3, 139 (1956).

3. Nelson W. H., Tobias R. S., Inorg. Chem., 3, 985 (1963).

(mo-

Гексатанталат натрия Na8Ta6Oi9»«H2O

Размельченный плав, образовавшийся при сплавлении Ta2Os с NaOH (_

лярное отношение 1:5), выщелачивают 10-кратным (по массе) количеством холодной воды. Остаток растворяют в воде при 80 °C. Раствор упаривают при

1894 Глава 32. Изо- и гетерополисоединения

Свойства. Мелкие пластинчатые кристаллы (п=33). 1%-ный водный раствор имеет pH 8,58.

ЛИТЕРАТУРА

1. Спицын В. И., Шаврова В. Н. — Ж. общ. хим., 1956, т. 26, с. 1258.

Октамолибдат аммония (NH4)4Mo8O26’rtH2O (п=4, 5)

2(NH4)eMo7Oa4+ 10MoOs ----> 3(NH4)4Mo8O2e

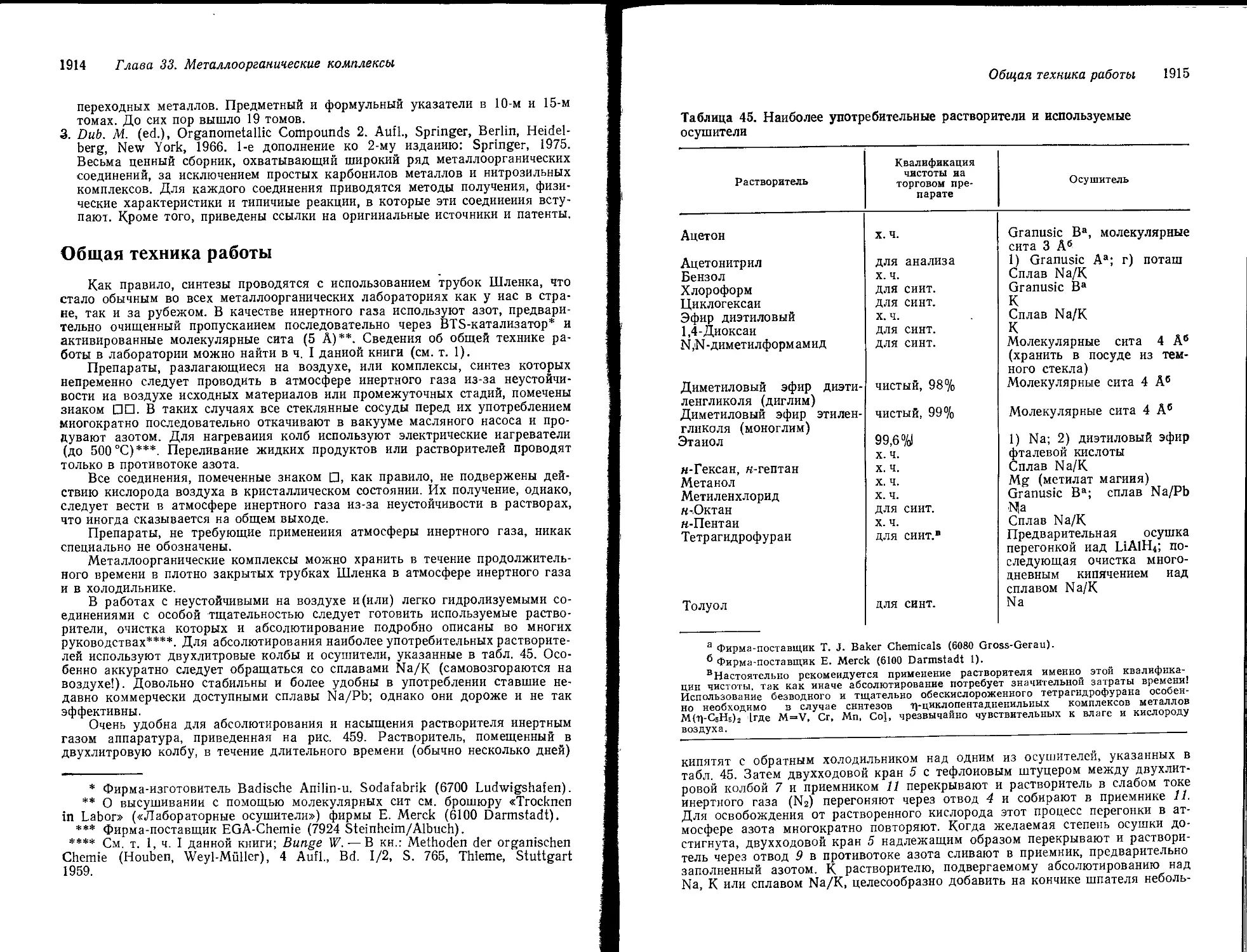

24,7 г продажного препарата гептамолибдата аммония (NHiJeMorOjiX Х4Н2О растворяют в 1500 мл воды и раствор нагревают до кипения. При перемешивании медленно приливают суспензию 14,4 г МоОз в 500 мл воды, поддерживая температуру 80—90 °C. Перемешивают еще 3—4 ч, пока весь МоО3 не растворится. При необходимости раствор профильтровывают. Прозрачный раствор упаривают в ротационном испарителе до объема 300—400 мл. Раствор оставляют при комнатной температуре на 2—3 дня. Выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают небольшим количеством ледяной воды и высушивают на воздухе. Выход 34 г.

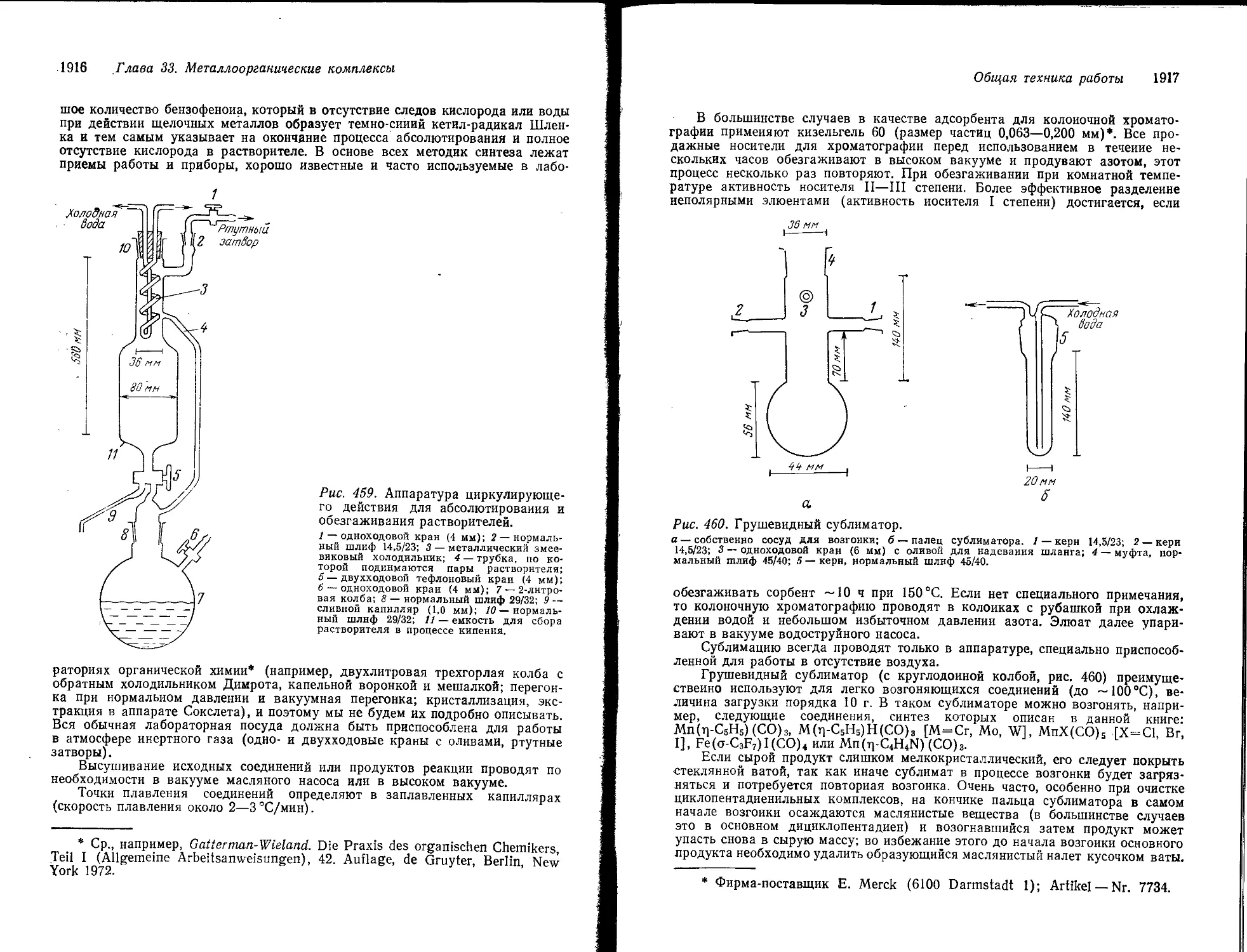

Свойства. Большие бесцветные кристаллы, выветривающиеся на воздухе.

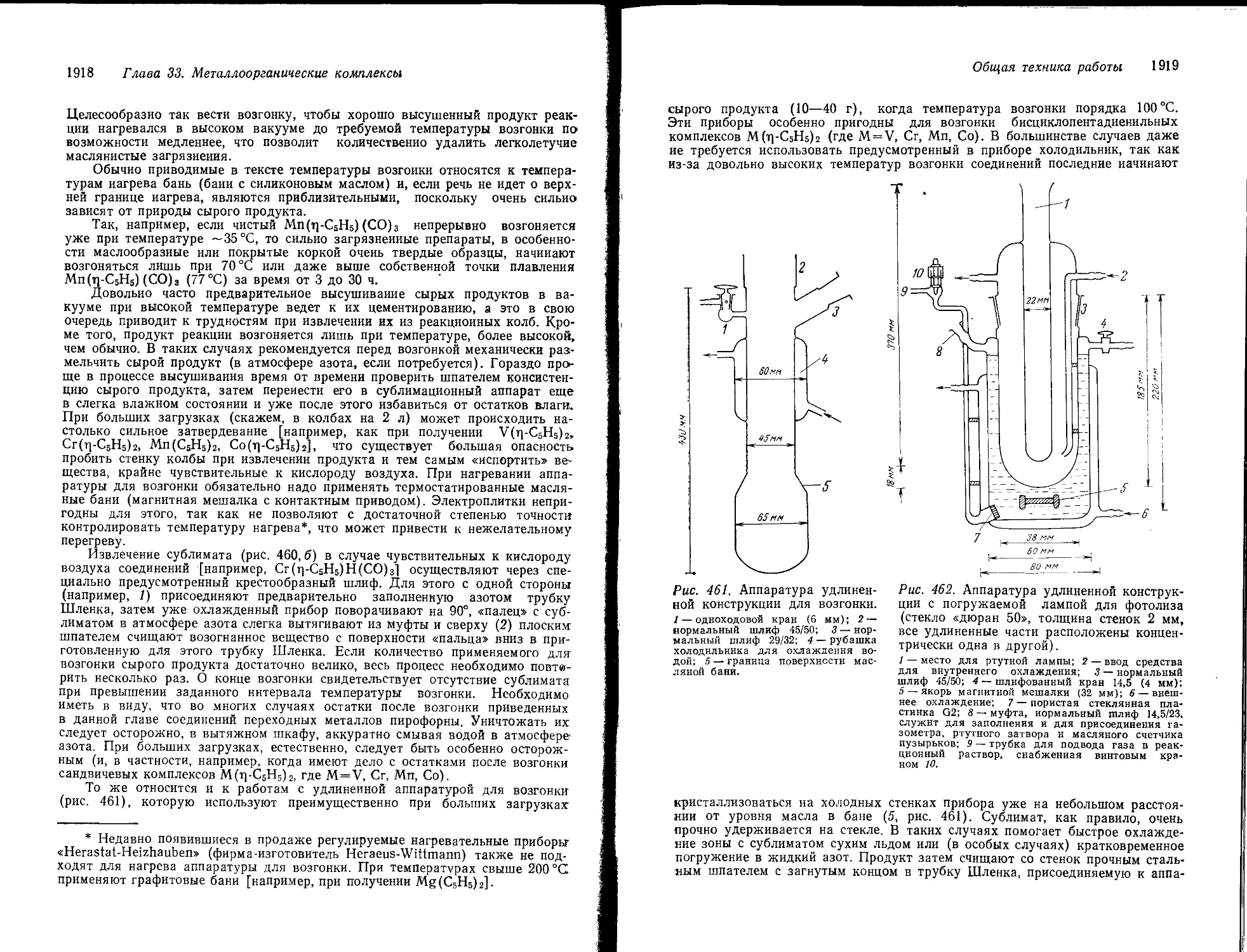

ЛИТЕРАТУРА

1. Aveston J., Anacker Е. W., Johnson J. S., Inorg. Chem., 3, 735 (1964).

2. Lingqvist I., Arkiv Kemi, 2, 325 (1950).

3. Tytko К. H„ Schdnfeld B„ Z. Naturforsch., 30b, 471 (1975).

Полиоктамолибдат аммония (NH4)en(Mo8O27)„-4nH2O

Соль выкристаллизовывается при долгом стоянии (несколько недель) насыщенного или 0,20—0,25 М раствора (NH4)eMo7O24-4H2O.

Свойства. Бесцветные игольчатые кристаллы, плохо растворимые в воде. Соответствующие натриевую и калиевую соли таким путем получить не удается.

ЛИТЕРАТУРА

1. Boschen J., Buss В., Krebs В., Acta Cryst., В 30, 48 (1974).

2. Glemser О., Wagner Q., Krebs В., Tytko К- H., Angew. Chem., 82, 639 (1970).

3. Tytko К. H., Schdnfeld B., Z. Naturforsch., 30b, 471 (1975).

12-Вольфрамат натрия Naio(H2Wi2042) ’27H2O

(Паравольфрамат натрия В)

Способ 1 [1—5]. 20 г Na2WO4-2H2O растворяют при нагревании в 40 мл воды и нейтрализуют 2 н. НС1, используя лакмус в качестве индикатора. Для этого необходимо взять ~23,5 мл раствора НС1 (или 1,2 моль НС1 на 1 моль Na2WC>4). Раствор должен иметь pH 6,8. Для кристаллизации раствор прн комнатной температуре выдерживают в вакуумном эксикаторе с H2SO4*.

Способ 2 [6, 7]. К 1,5 М. раствору Na2WO4-2H2O при энергичном переме

* Использование вакуумных эксикаторов с конц. H2SO4 запрещено действующими в настоящее время правилами техники безопасности. — Прим, перев.

Изополисоединения 1895

шивании прибавляют порциями из бюретки ~5 и. HNO3. Образующийся студенистый осадок геля WO3 при перемешивании должен раствориться. Прибавление кислоты продолжают до достижения pH 6. Раствор отфильтровывают от коллоидных частиц на мембранном фильтре № 4 и оставляют для кристаллизации прн комнатной температуре. Кристаллы отфильтровывают, тщательно промывают водой и высушивают на стеклянном пористом фильтре путем про-сасывания воздуха. В течение нескольких дней кристаллы выдерживают на воздухе между листами фильтровальной бумаги.

Свойства. Большие прозрачные или молочно-белые, триклинные кристаллы. литература

1. Rosenheim A., Z. Anorg. Allgem. Chem., 96, 160 (1976).

2. Scheibler C„ J. Prakt. Chem., 83, 284 (1861).

3. Jander G„ Kriierke U., Z. Anorg. Allgem. Chem., 265, 244 (1951).

4. Aveston J., Inorg. Chem., 3, 981 (1964).

5. Ke pert D. L., Progr. Inorg. Chem., 4, 199 (1962).

6. Saddington K.., Cahn R. W., J. Chem. Soc. (London), 1950, 3526.

7. Glemser 0., Holznagel W., Holtje W., Schwarzmann E., Z. Naturforsch., 20b, 725 (1965).

Мета-12-вольфрамат натрия Na6(H2W12O10)-21H2O

(Метавольфрамат натрия)

Способ 1. Раствор 20 г Na2WO4-2H2O в 200 мл воды нагревают до кипения и в него вносят порциями избыток желтой вольфрамовой кислоты WO3-xH2O. Суспензию кипятят ~2 ч, причем кроме избытка вольфрамовой кислоты в осадок выпадают белые нерастворимые продукты. После кипячения и фильтрования раствора его pH равен ~3. Раствор упаривают на водяной бане и ставят для кристаллизации в эксикатор с H2SO4.

Способ 2. В трехгорлой колбе с KPG-мешалкой, обратным холодильником и капельной воронкой нагревают до кипения раствор 40 г паравольфрамата натрия в 600 мл воды. В кипящий раствор прибавляют по каплям водную суспензию WO3-xH2O. При падении каждой капли в прозрачный раствор происходит появление желтой мути, которая за счет образования метавольфрамата почти (фазу исчезает. Скорость падения капель устанавливают таким образом, чтобы перед падением следующей капли раствор уже был совершенно прозрачным. Окончание реакции узнают по появлению неисчезающего желтого окрашивания и помутнения раствора. Добавляют еще некоторый избыток WO3-xH2O и смесь кипятят ~2 ч. После этого отфильтрованная проба раствора не должна давать осадка при прибавлении нескольких капель разбавленной (1:1) соляной кислоты. Реакционную смесь фильтруют через стеклянный пористый фильтр G3 и затем через мембранный фильтр № 4. Раствор упаривают на водяной бане до сиропообразной консистенции, охлаждают в бане со льдом и вызывают кристаллизацию путем трения стеклянной палочкой о стенку. Выпавшую соль отфильтровывают и высушивают в потоке воздуха.

Свойства. Бесцветные бипирамидальные тетрагональные кристаллы. Легко выветриваются, при выдерживании над H2SO4 теряют почти всю кристаллизационную воду. Хорошо растворяются в воде.

ЛИТЕРАТУРА

1. Scheibler С., J. Prakt. Chem., 83, 301 (1861).

2. Jander G., Kruerke U., Z. Anorg. Allgem. Chem., 265, 244 (1951).

3. Glemser O., Holznagel W., Holtje W., Schwarzmann E., Z. Naturforsch., 20b, 725 (1965).

1896 Глава 32. Изо- и гетерополисоединения

12-Вольфрамовая кислота HeClhW^OtopnHzO

(Метавольфрамовая кислота)

Свободную кислоту можно выделить из раствора NaafHaWwOw) по методу Дрекселя (см. ниже в разд. «Гетерополисоедииения. Общие методы получения»). Через слой эфирата пропускают ток сухого воздуха; твердый продукт отжимают на пористой глиняной пластинке. Получают относительно хорошо сохраняющийся препарат, растворимый без остатка в воде. Однако некоторые из препаратов уже через несколько дней превращаются в желтую вольфрамовую кислоту.

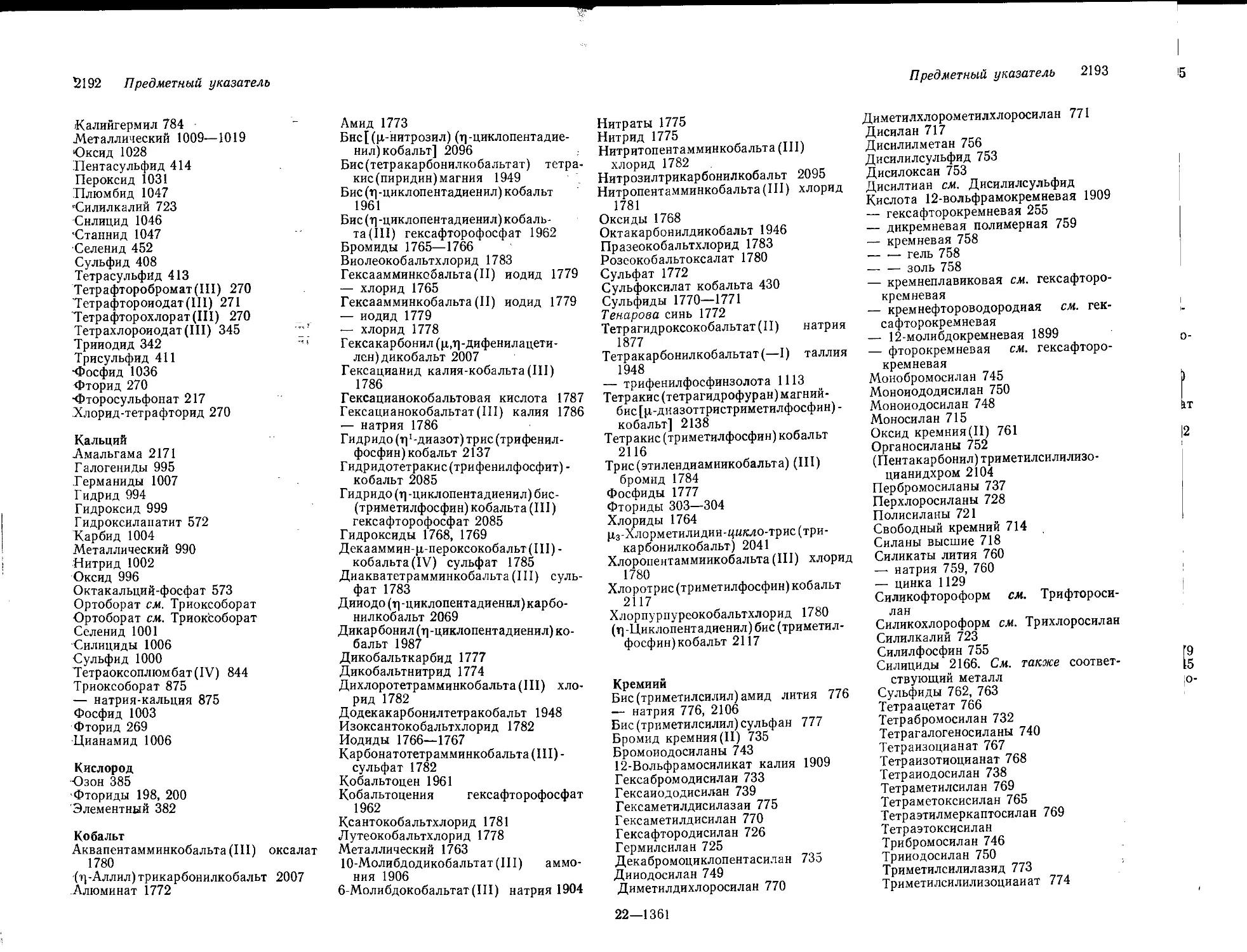

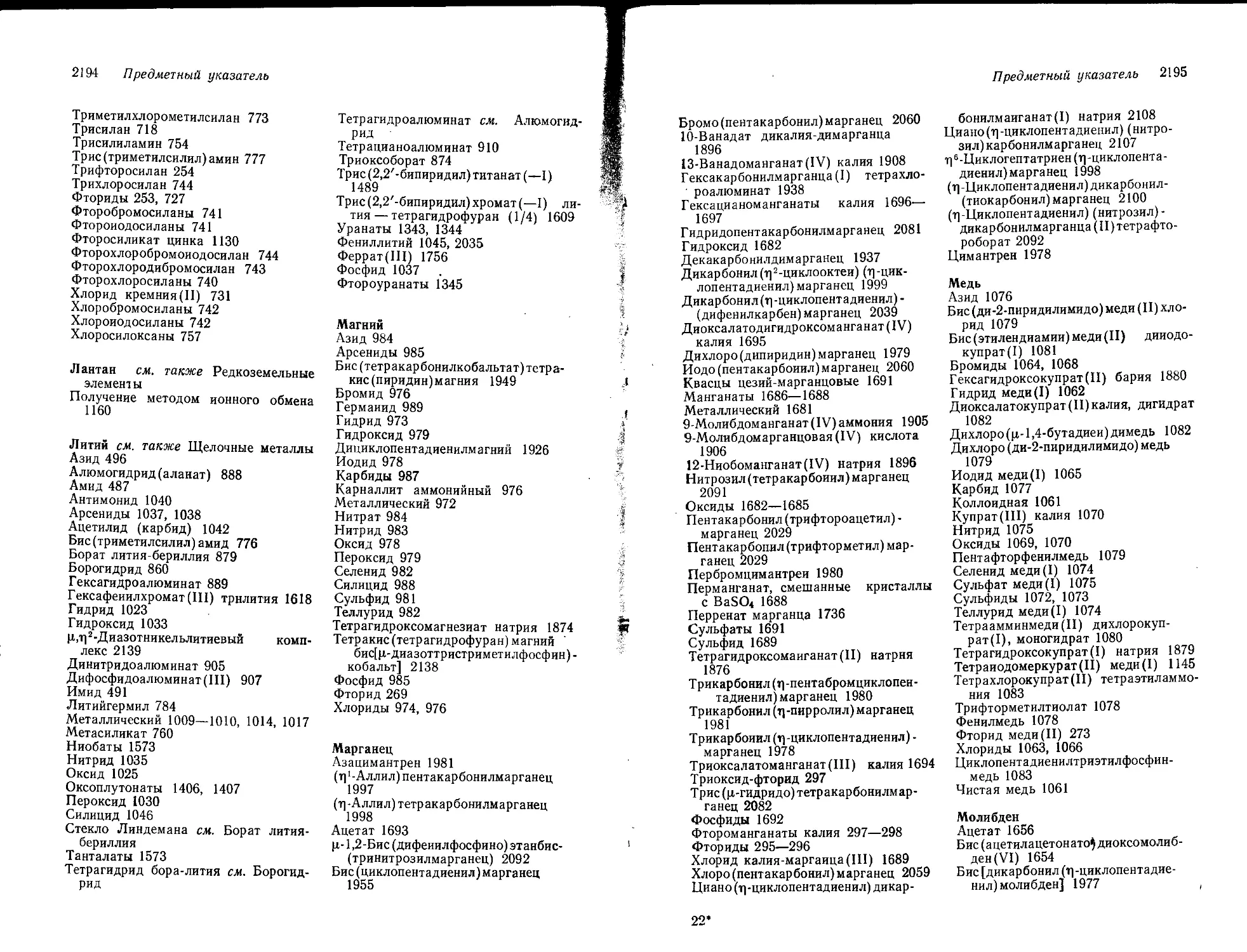

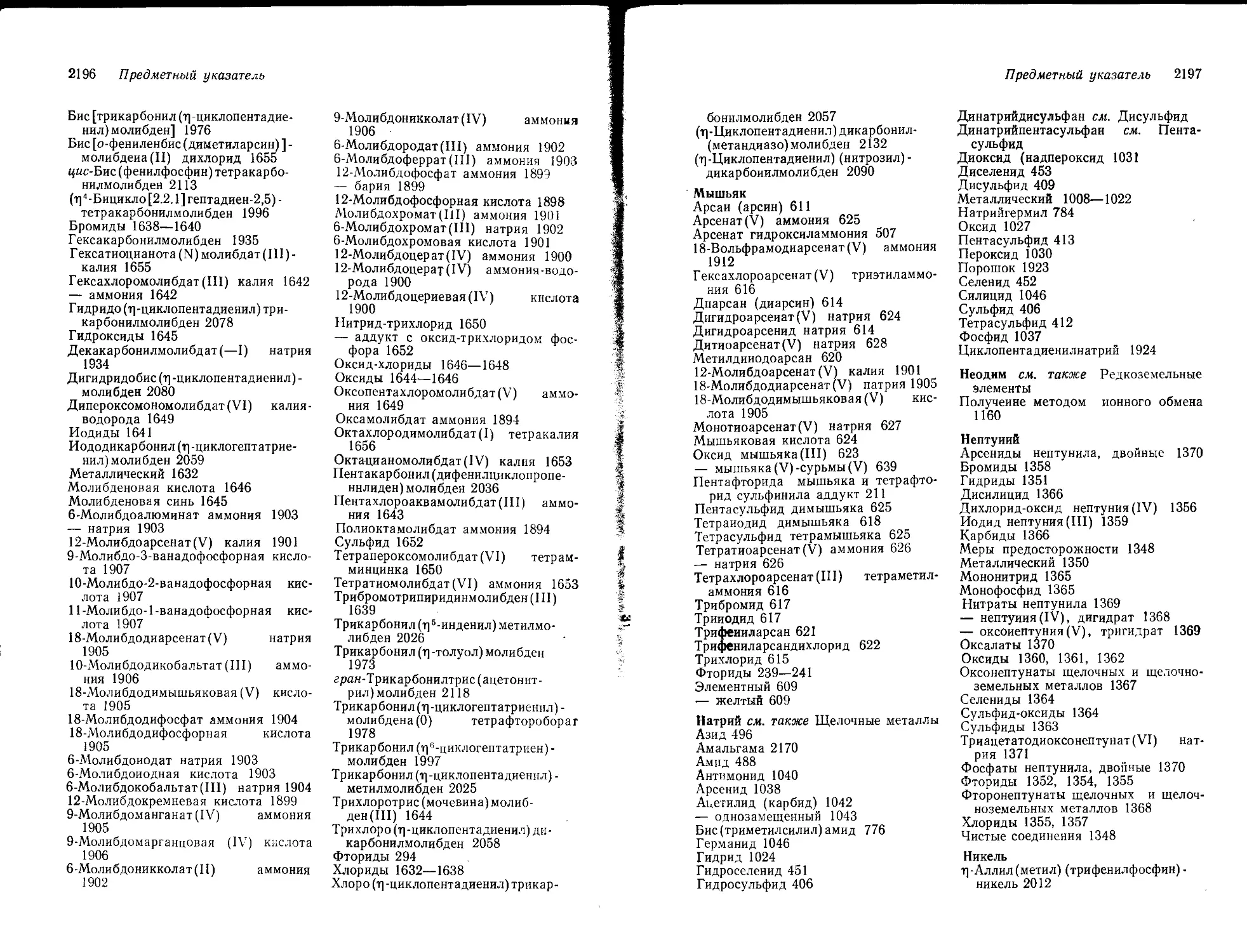

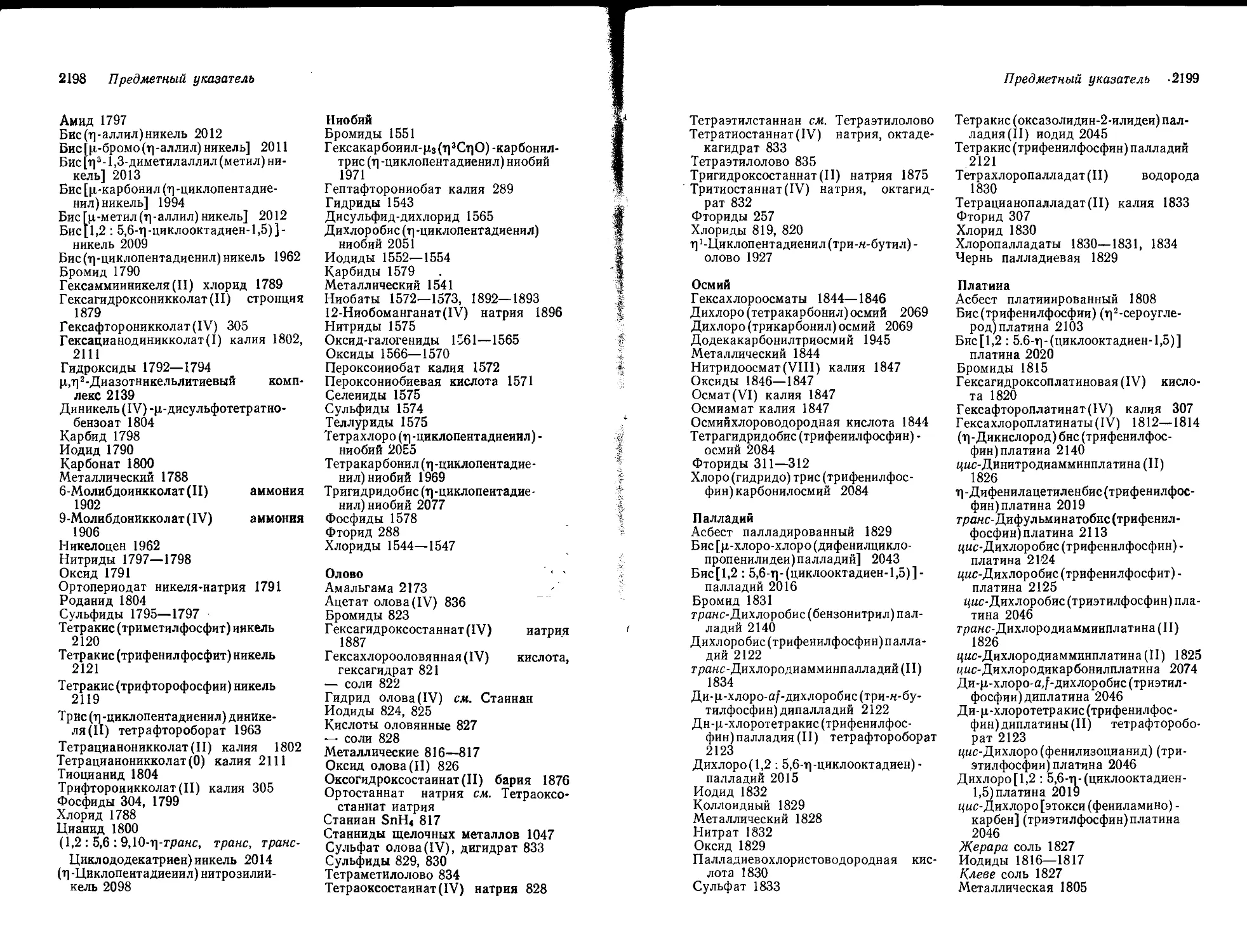

Лучших результатов можно достичь, получая кислоту путем ионного обмена из кристаллического метавольфрамата натрия. 20 г. NastlbW^CUo) 'ХН2О растворяют в 50 мл воды. Далее получают прозрачный элюат, ие подверженный гидролизу при упаривании. Выход 18 г.