Author: Соколов В.Е. Темботов А.К.

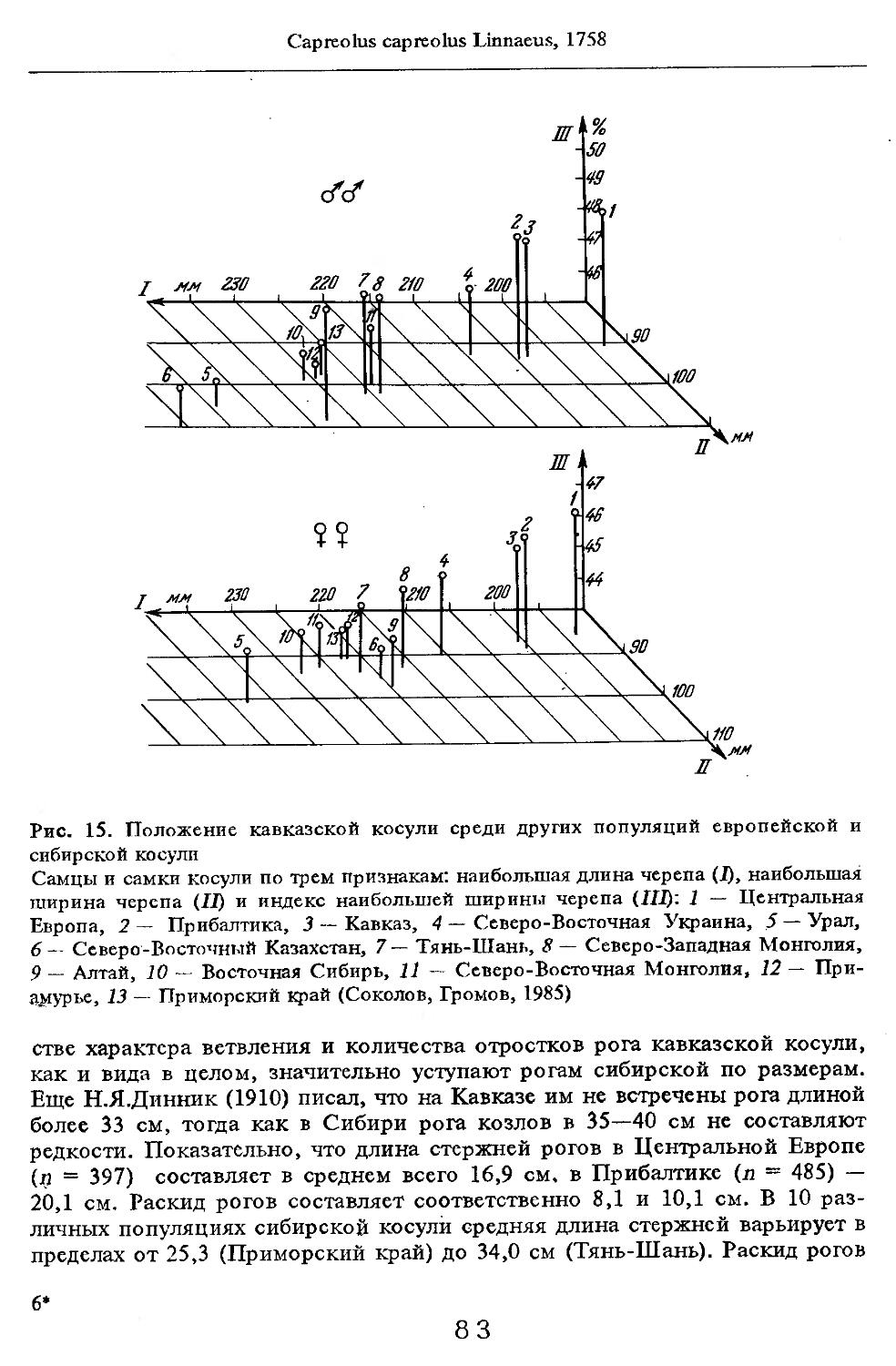

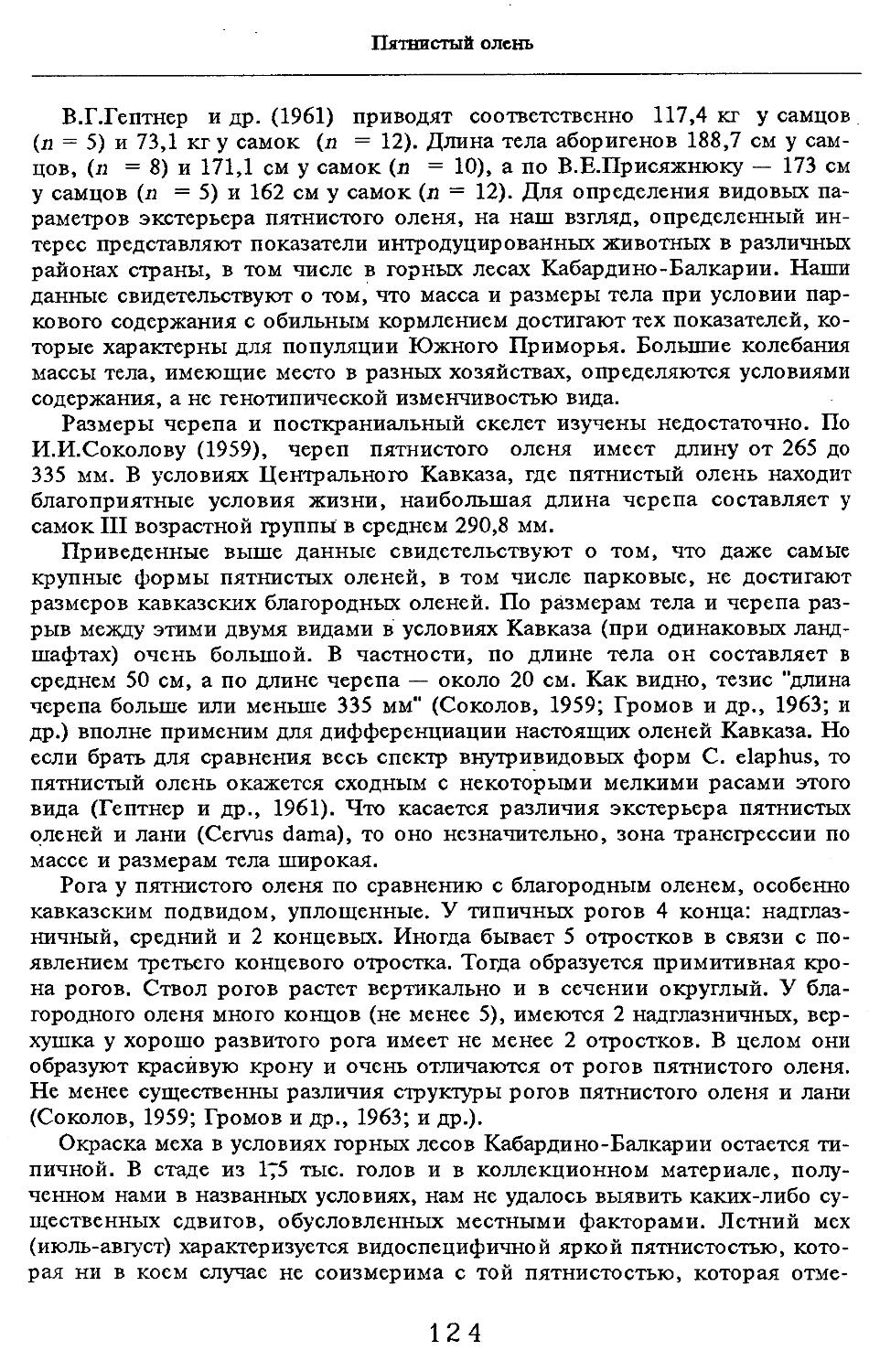

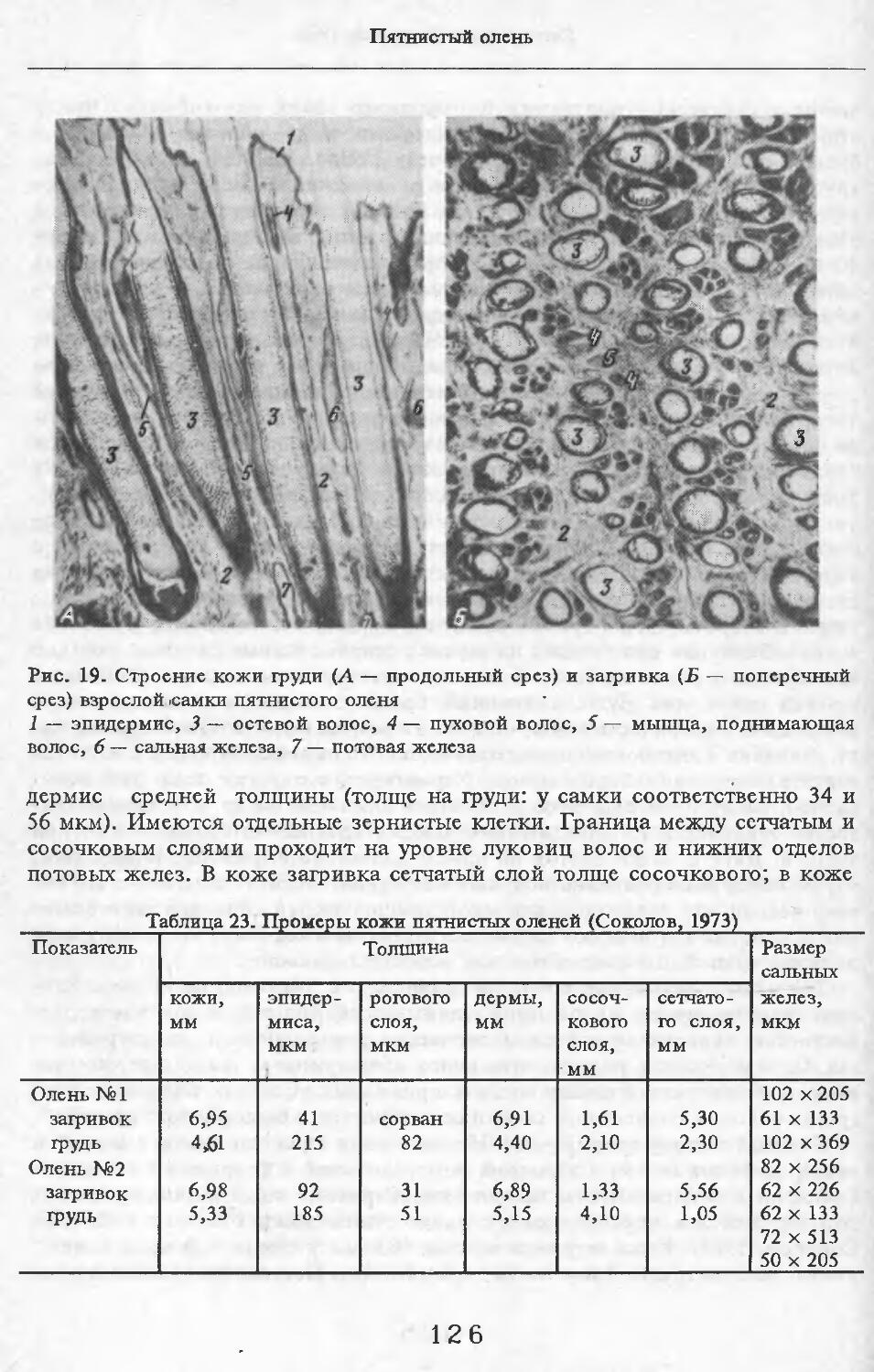

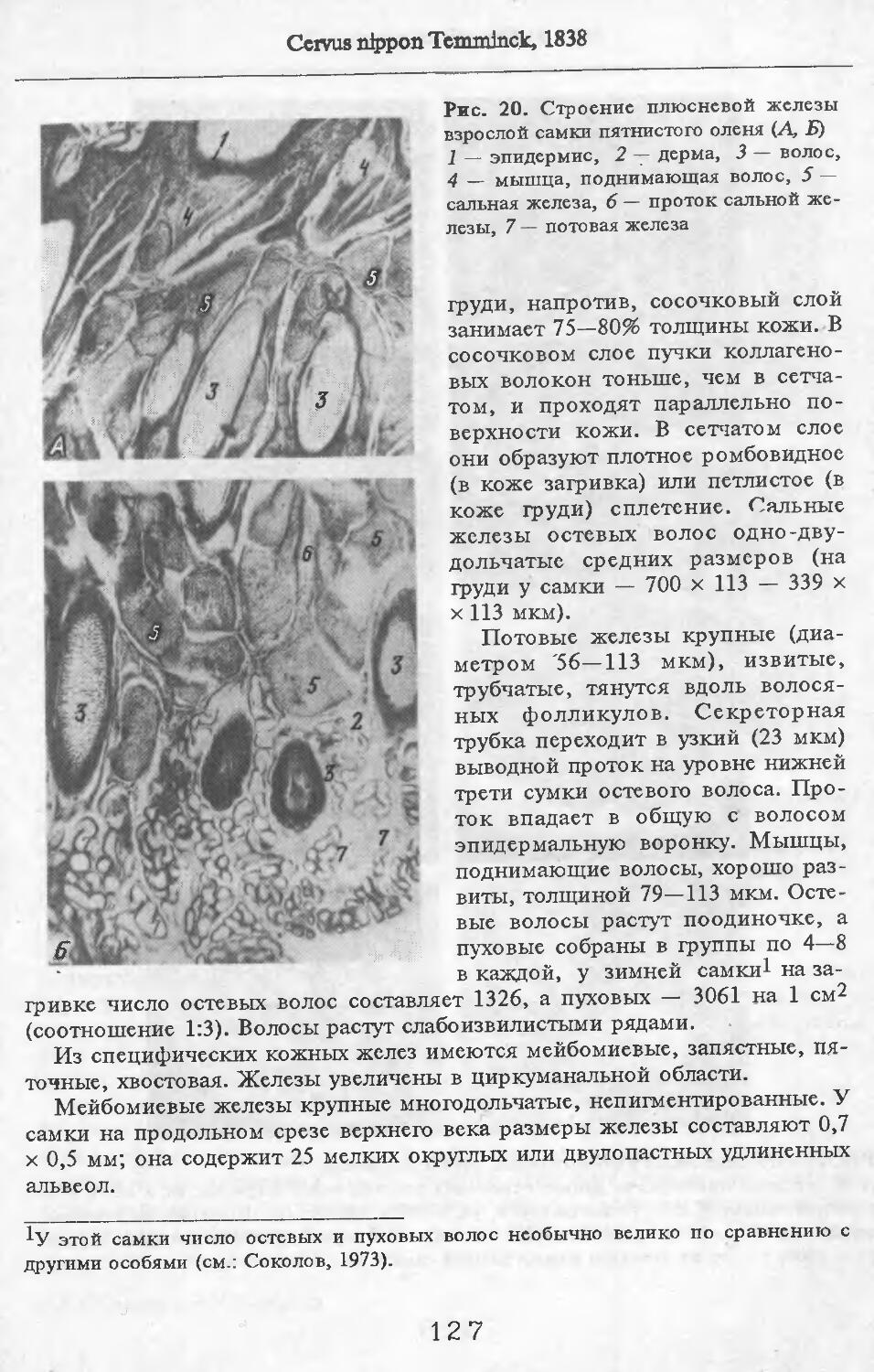

Tags: mammalia млекопитающие копытные

ISBN: 5-02-005450-Х

Year: 1993

Text

Позвоночные Кавказа

В.Е.Соколов

А.К.Темботов

Млекопитающие

Копытные

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт эволюционной морфологии и экологии животных им. A JH. Северцова

Позвоночные

Кавказа

В.Е.Соколов

А. К. Темботов

Млекопитающие

Копытные

в

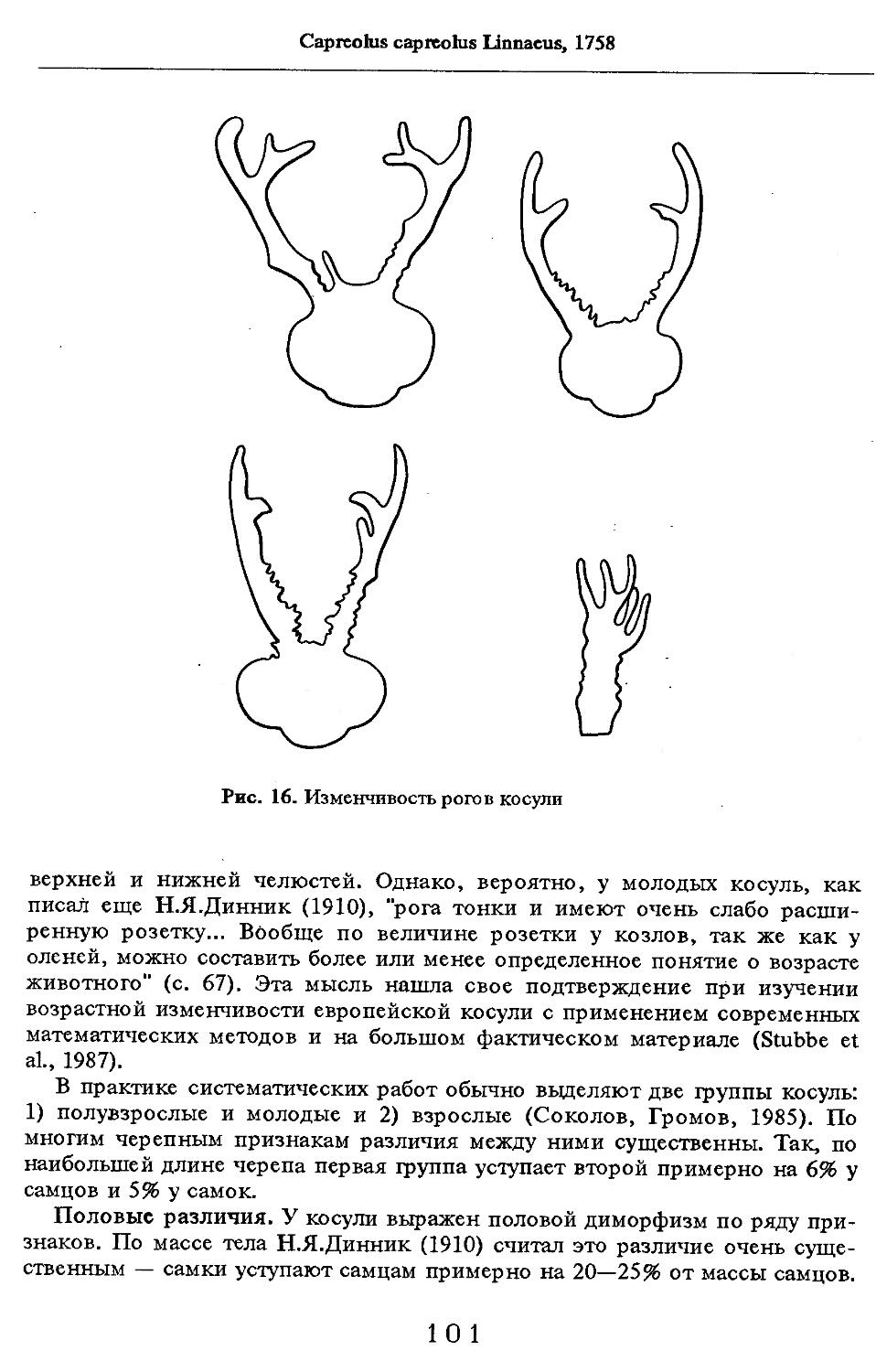

МОСКВА "НАУКА” 1993

УДК 599.33 (479)

Млекопитающие: Копытные // В.Е. Соколов, А.К. Темботов. — М.: Наука, 1993. — 528 с. ISBN5-02-005450-X (Позвоночные Кавказа)

Вторая книга из серии "Позвоночные Кавказа" посвящена копытным и включает описание 12 современных видов, представляющих исключительно важное значение для человека. Для каждого вида обобщены многолетние данные по морфологии, морфо-физиологии, структуре ареала в условиях трехмерного пространства гор, биологии, систематике и закономерностям изменчивости, практическому значению. Значительное место отведено охране уникального генофонда копытных региона.

Табл. 85. Ил. 65. Библиогр. 23 с.

Data based on long-term observations by the authors and on information derived from the literature is presented. Certain specific parameters (morphology, structure of the range, variability and ecology) are considered, both temporally and terms of the three-dimensional space of the mountains, permitting the elucidation of ugulate life features under the specific conditions of the region. Cadastral maps of the ranges for each species are supplemented. The high-altitude limits of species distribution in all the 14 variants of Caucasian zonality are demonstrated in the insets. Information on the practical significance of Caucasian ungulates is summarized and methods for conserving their uniques gene pool and increasing the population of each particular species are proposed.

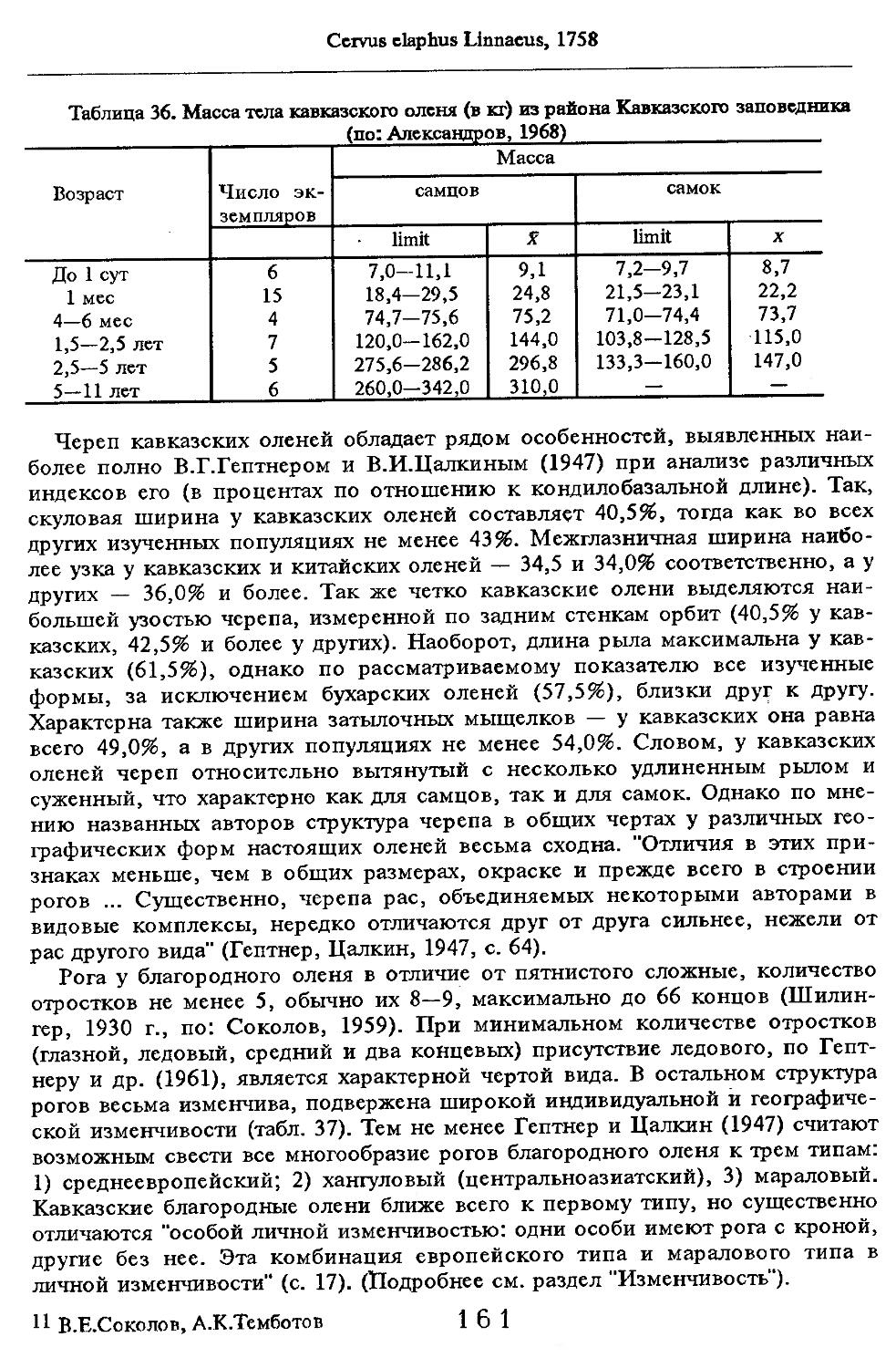

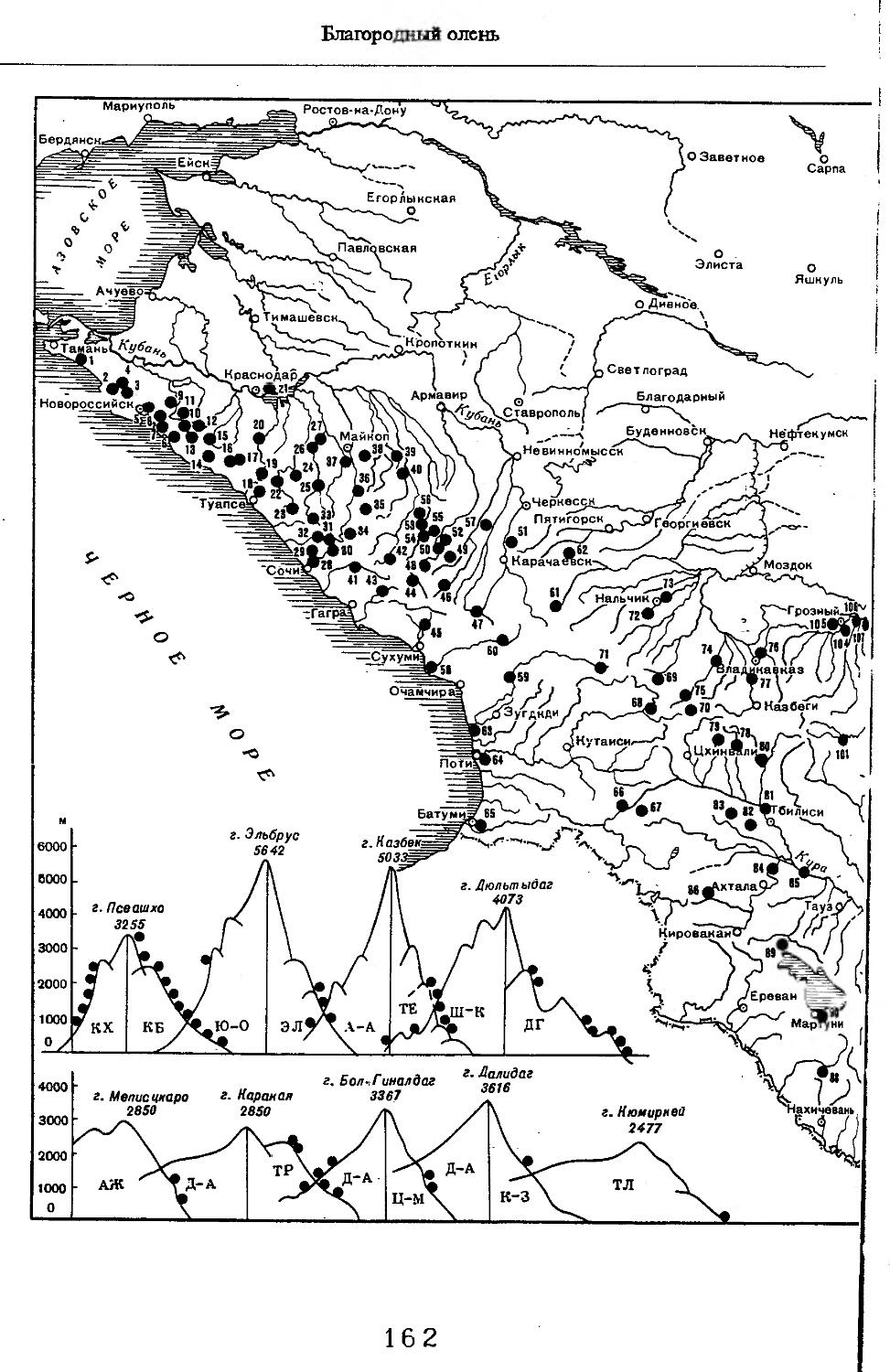

Ответственный редактор доктор биологических наук Э.В. Ивантер

Рецензенты: академик РАСХН Е.Е. Сыроечковский, доктор биологических наук Л.В. Жирнов

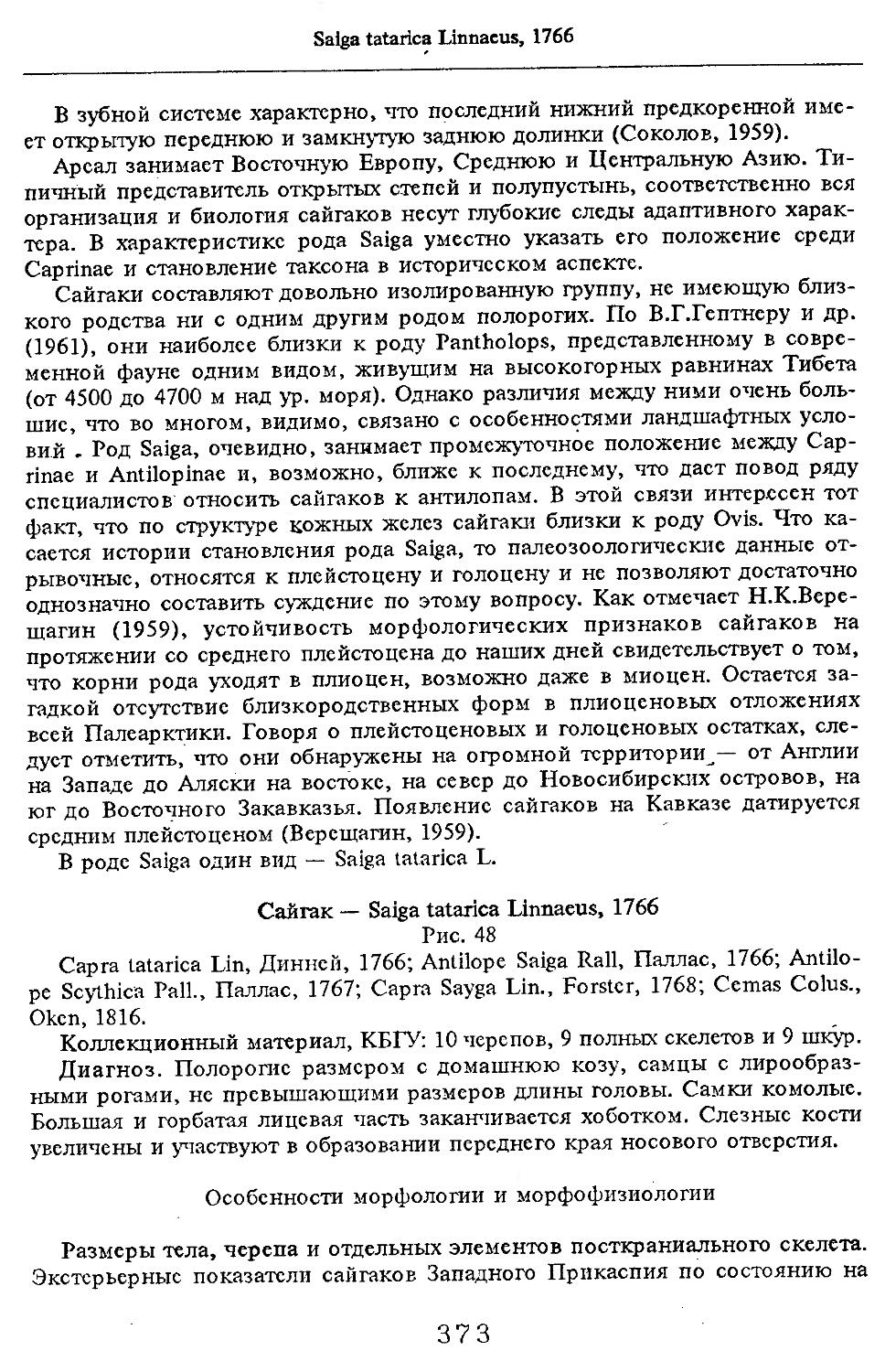

С 1907000000-016.456 — 91- п полугодие

042(02)-93

ISBN5-02-005450-X ® В.Е.Соколов, А.К.Темботов,1993

© Российская академия наук, 1993

ПРЕДИСЛОВИЕ

В жизни людей, населявших территорию Кавказа, значительную роль играли все местные виды копытных млекопитающих. Об этом красноречиво говорят многие факты, в том числе палеонтологические и археологические данные, многочисленные летописи и наскальные рисунки зверей, песни и предания, наконец обширная научная информация, добытая многими поколениями исследователей. Было бы ошибочно полагать, что в век научно-технического прогресса копытные звери потеряли свое значение, что человек может обходиться без них. Наоборот, в самых промышленно развитых странах мира копытные активно вовлекаются в сферу экономической, социальной и духовной жизни. При этом воспроизводство популяций и охрана генофонда поставлены на такую высоту, что сохранение всех видов, в том числе таких гигантов, как зубр и бизон, гарантировано для будущих поколений. Достижение такого уровня природопользования реально только в том случае, если будут познаны закономерности жизни копытных в специфических условиях трехмерного пространства гор и равнин Кавказа.

Между тем многие стороны этой жизни остаются непознанными. Более того, по некоторым формам копытных пробелы в наших знаниях невосполнимы, так как они уничтожены человеком раньше, чем изучены. В этом плане, на наш взгляд, показателен горький опыт с кавказским (аборигенным) зубром. Среди ученого мира спор о существовании зубра на Кавказе был разрешен лишь в 1867 г., когда живой кавказский зубр был доставлен в зоосад Москвы. Последний же кавказский зубр в естественной природе Кавказа был уничтожен в 1927 г. С 1940 г. ведется упорная и очень дорогостоящая работа по восстановлению зубра (уже гибридного!) в регионе, но полученные результаты далеко еще не однозначны. Практический выход всей этой работы, если иметь в виду доход от зубрового хозяйства, мизерный. В Польше, где это дело ведется на должном научном и практическом уровне, за одну голову зубра платят 3 тыс. долл.

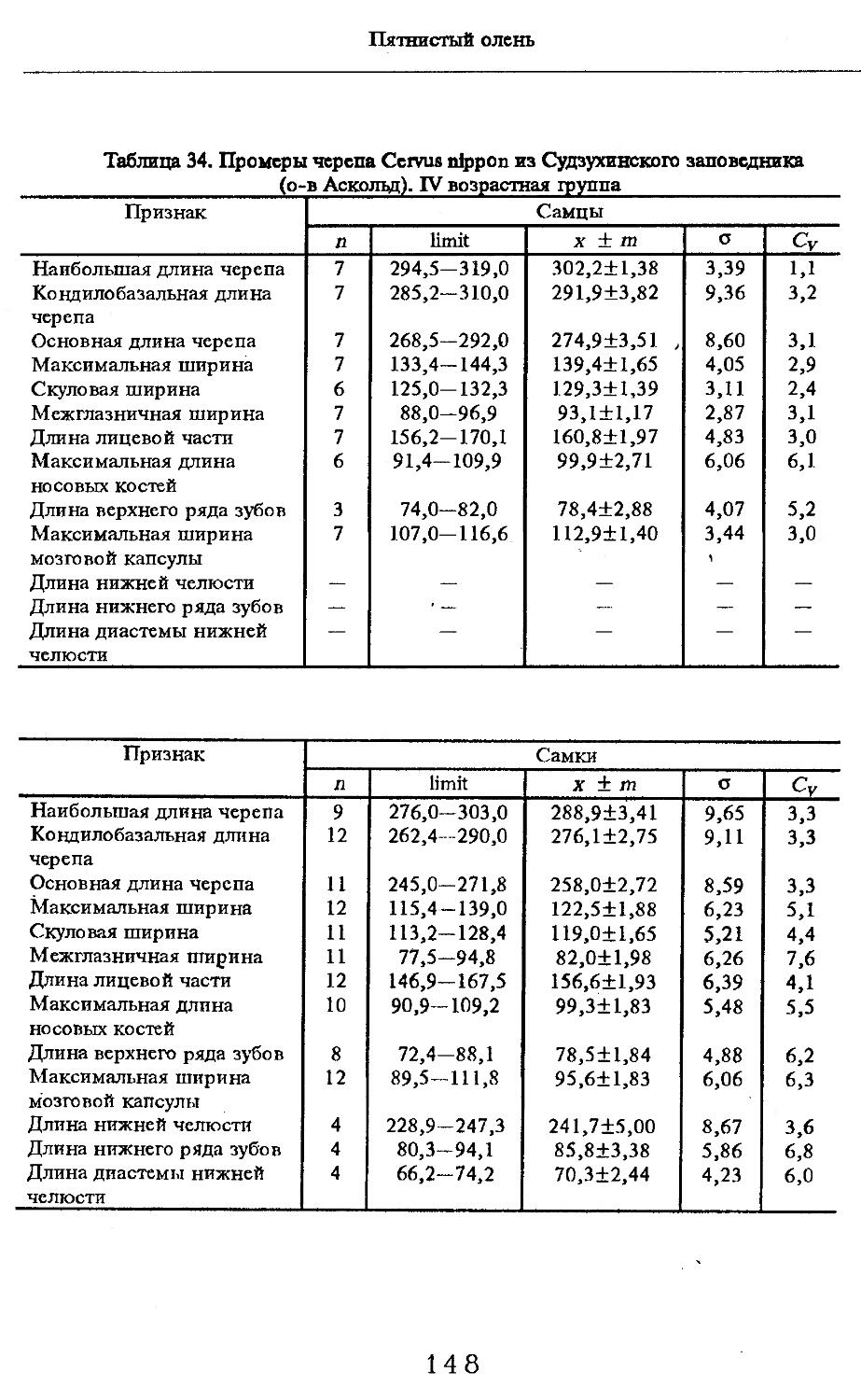

Участь кавказского зубра постигла значительно раньше кавказского лося. Тревогу вызывает судьба джейрана, азиатского муфлона, сайгака в Предкавказье и т.д. Не менее остра проблема предотвращения загрязнения генофонда глубоко эндемичного комплекса копытных Кавказа. Во весь рост встал вопрос о сохранении типичных местообитаний для копытных региона. Ведомственный диктат, не выдерживающий даже экономического расчета, грозит непоправимыми последствиями. Достаточно сказать, что акклиматизированный в ряде районов высокогорья Кавказа домашний як "съедает" кавказского тура — уникального эндемика региона, способного давать даже чистой валюты на порядок величин больше, чем яководство в целом.

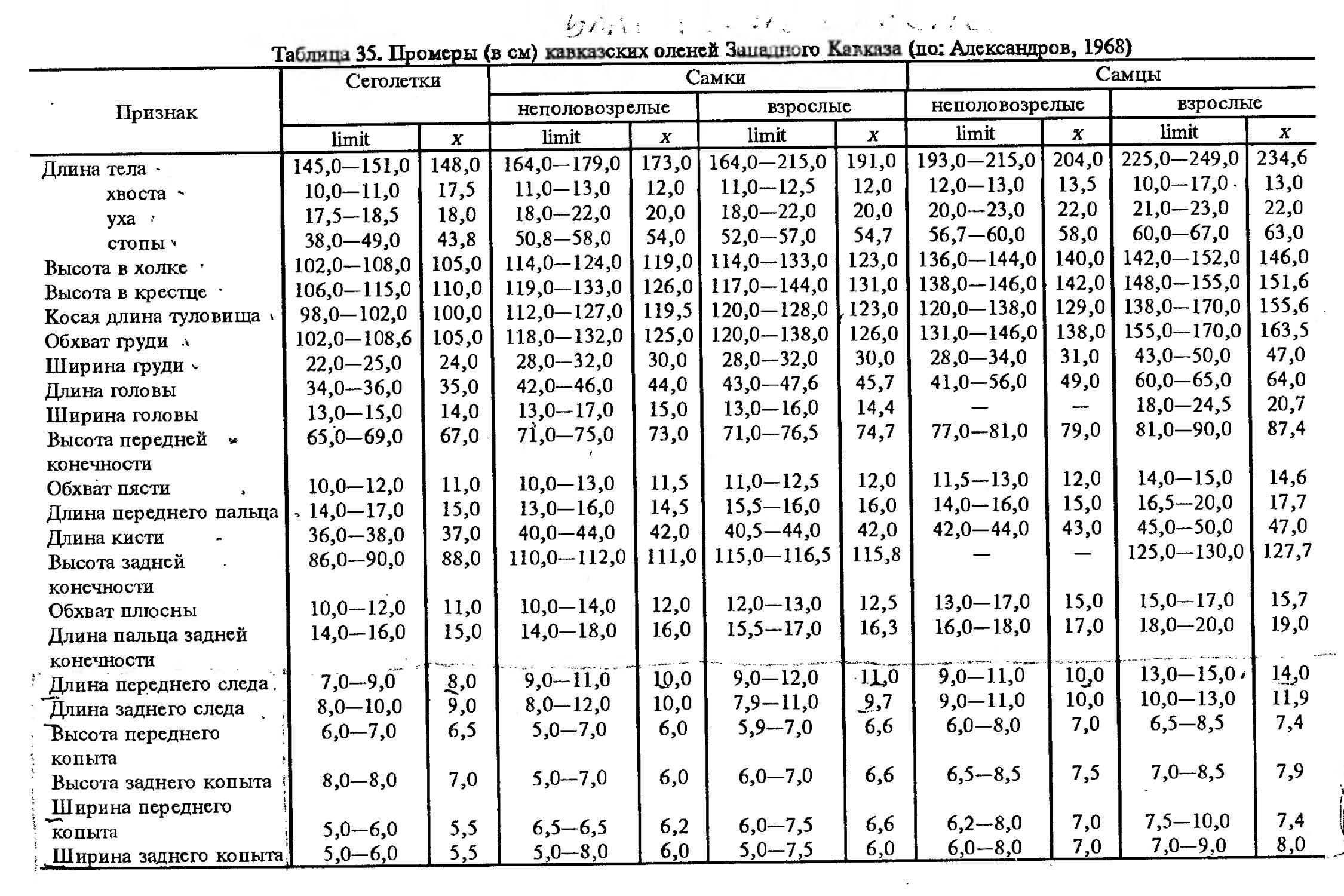

Нам представляется, что решение теоретических и практических задач во многом сдерживается отсутствием современной монографии по копытным, охватывающей в целом регион. Отдельные работы по тем или иным районам не восполняют пробела, ибо изолированные части не могут обладать

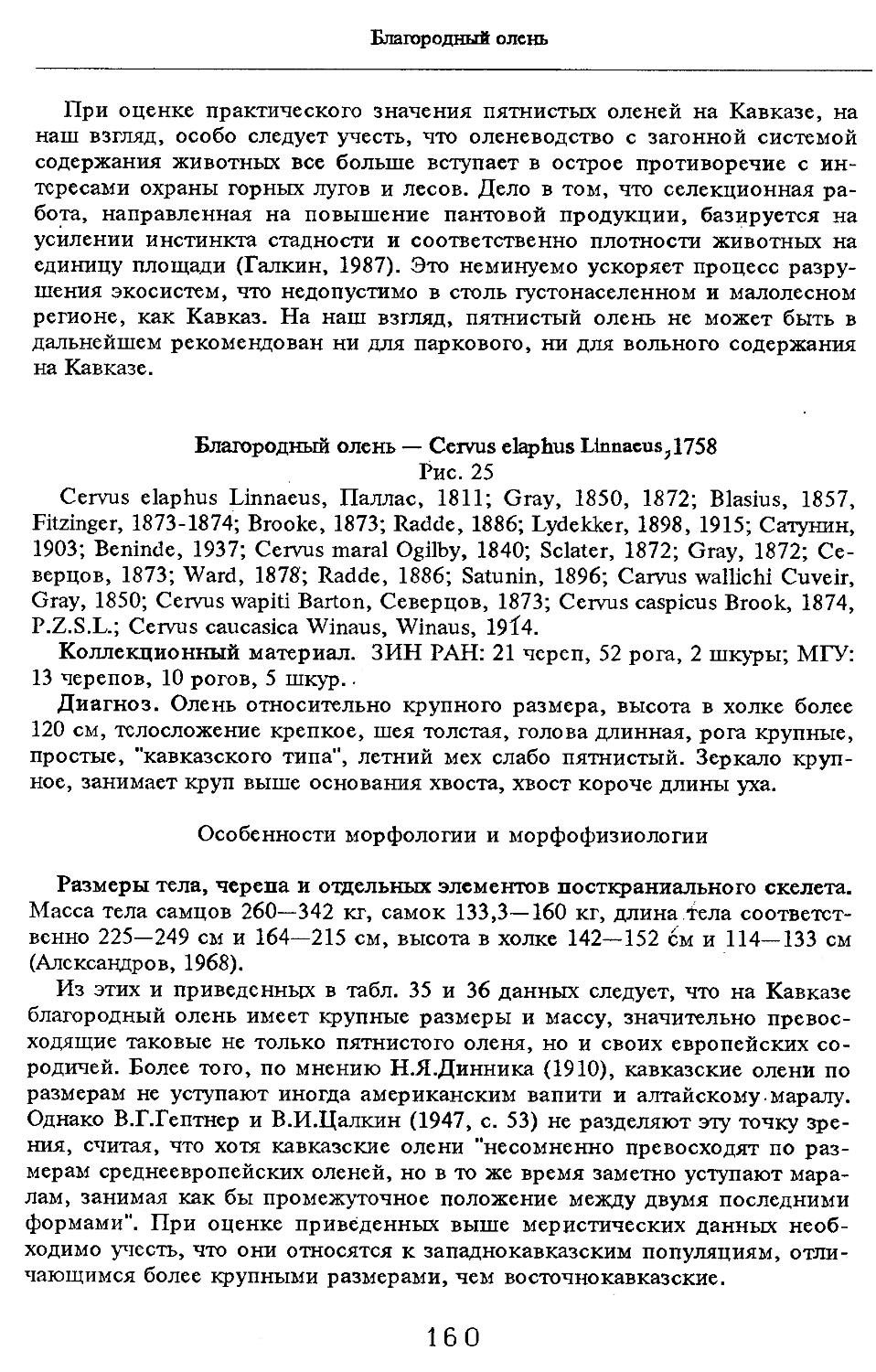

3

Предисловие

свойствами целого — ведь Кавказ с его древней и самобытной фауной сложился как единое целое. Соответственно многие черты морфологических, экологических, биогеографических и других сторон жизни могут быть поняты и учтены лишь при анализе фауны региона как единого целого и при должной оценке местного морфогенеза.

По копытным Кавказа имеется лишь одна монография Н.Я.Динника (1910), которая стала библиографической редкостью и устарела по многим аспектам. Однако значение ее для понимания копытных региона на сегодняшний день трудно переоценить. Большой интерес представляет также монография Н.К.Верещагина (1959), особенно по вопросам истории формирования териофауны Кавказа. Неоценимую роль в изучении копытных сыграли заповедники, из числа которых особенно выделяется Кавказский заповедник. Значительный вклад внесли академические учреждения союзных республик, многие вузы региона, различные научно-практические учреждения и т.д. Немало исследований выполнено такими широко известными териологами страны, как А.Я.Гюльденштедт, П.С.Паллас, А.А.Насимович, В.Г.Гептнер и др.

Особое место в познании териофауны Кавказа, в том числе копытных, занимает коллекционный материал, накопленный многими поколениями специалистов и хранящийся в музеях страны. Среди них особенно велика роль зоомузеев Московского университета и Зоологического института РАН.

Значимость всей этой информации состоит не только в том, что она позволяет подвести итог определенному этапу познания копытных Кавказа, но и обнажает актуальные проблемы и подходы к их решению. Мы надеемся, что это почувствуют читатели данной монографии. Что касается авторов, то мы, как никогда, представляем себе, насколько велика и сложна проблема познания и сохранения уникального генофонда копытных Кавказа для нынешних и будущих поколений.

Выполнение настоящей работы стало реальным благодаря не только нашим многолетним собственным исследованиям, но и работе многих наших коллег, дополнивших трехвековые данные по териофауне Кавказа новыми оригинальными сведениями. Особо хотелось поблагодарить наших постоянных помощников, в том числе Л.М.Арефи, Ф.К.Абидову, Е.А.Барагунову, Р.И.Дзуева, Е.А.Калинину, А.Х.Мамбетова, Т.Х.Срукову, Ф.А. и Э.Ж.Тембо-товых, М.А.Хуштову, О.Ф.Чернову.

Мы выражаем благодарность коллегам, предоставившим первичные данные: В.С.Громову, А.А.Данилкину, В.В.Дурову, А.С.Немцеву, а также Ю.М.Смирину, подготовившему рисунки животных по оригинальным наброскам в природе В.М.Смирина.

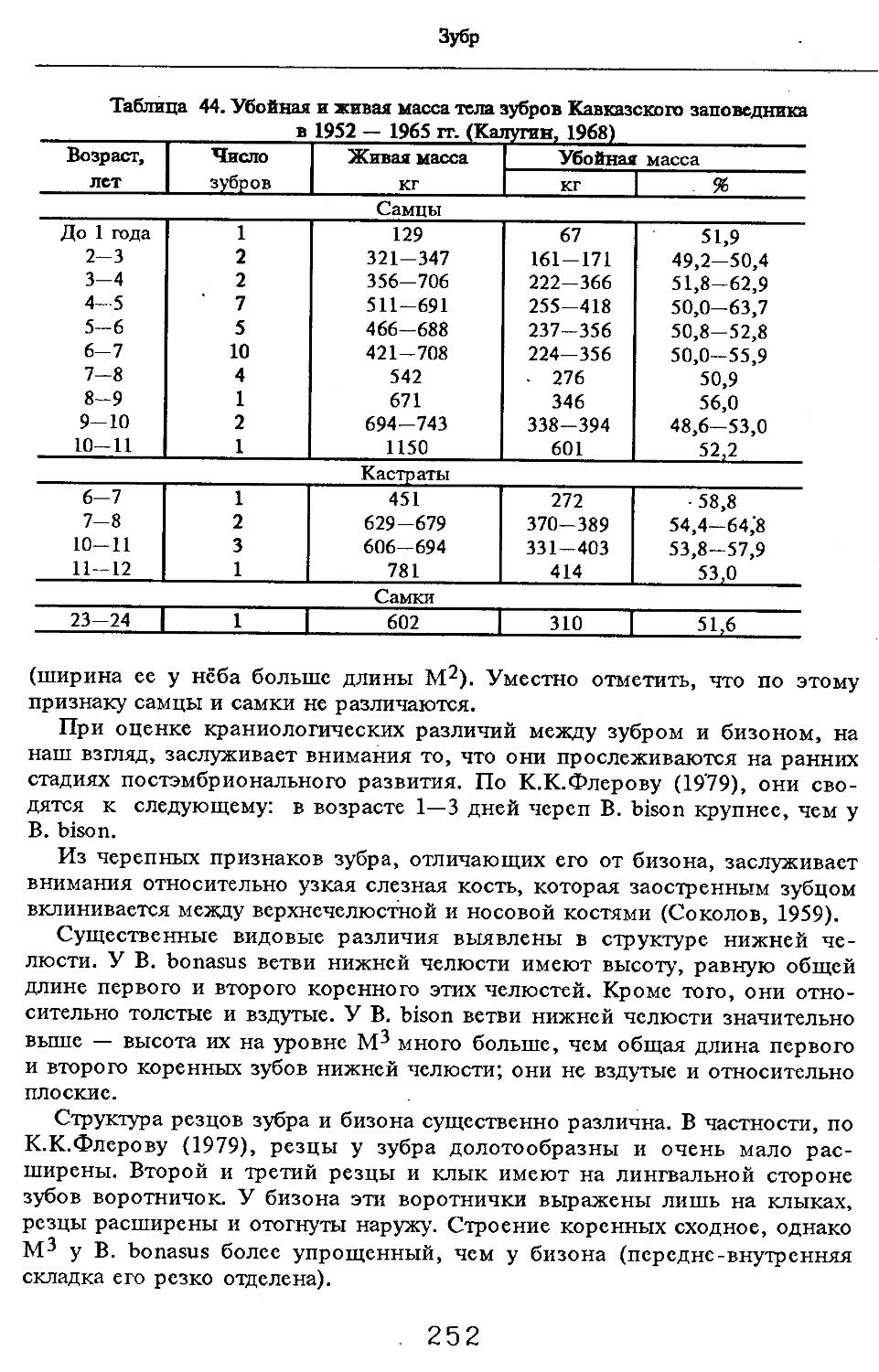

В ходе подготовки рукописи к изданию ряд советов был высказан Э.В.Рогачевой, Л.В.Жирновым и Е.Е.Сыроечковским и с благодарностью нами принят.

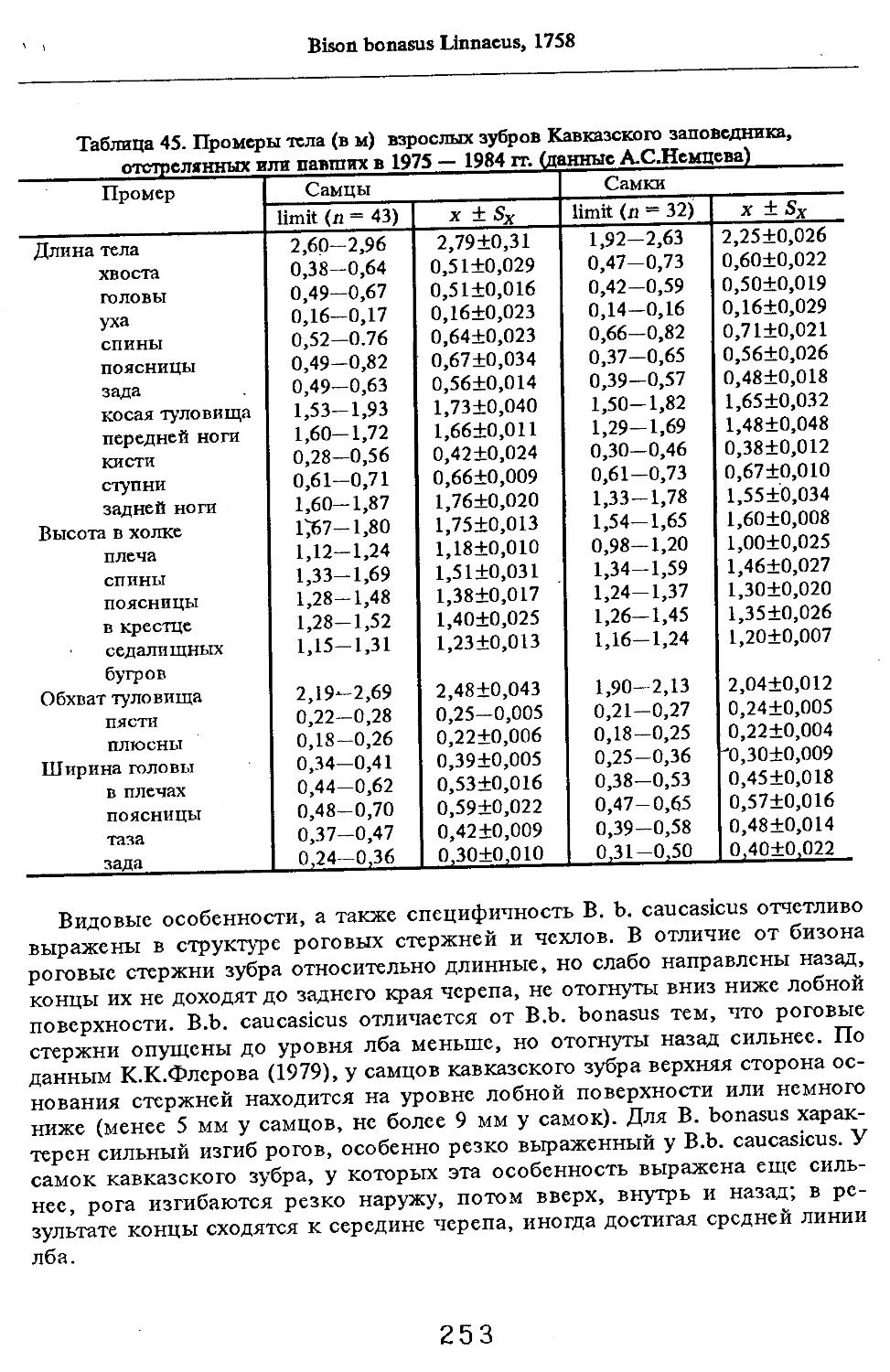

Artiodactyla Owen, 1848

ОТРЯД ПАРНОКОПЫТНЫЕ ARTIODACTYLA OWEN, 1848

Представители этого отряда характеризуются тем, что III и IV пальцы конечностей, выполняя всю или основную функцию опоры тела, сильно развиты. Остальные пальцы в различной степени редуцированы и располагаются выше средних. Ось конечностей непременно проходит между III и IV пальцами. Все концевые фаланги, независимо от их размеров и расположения, несут копыта.

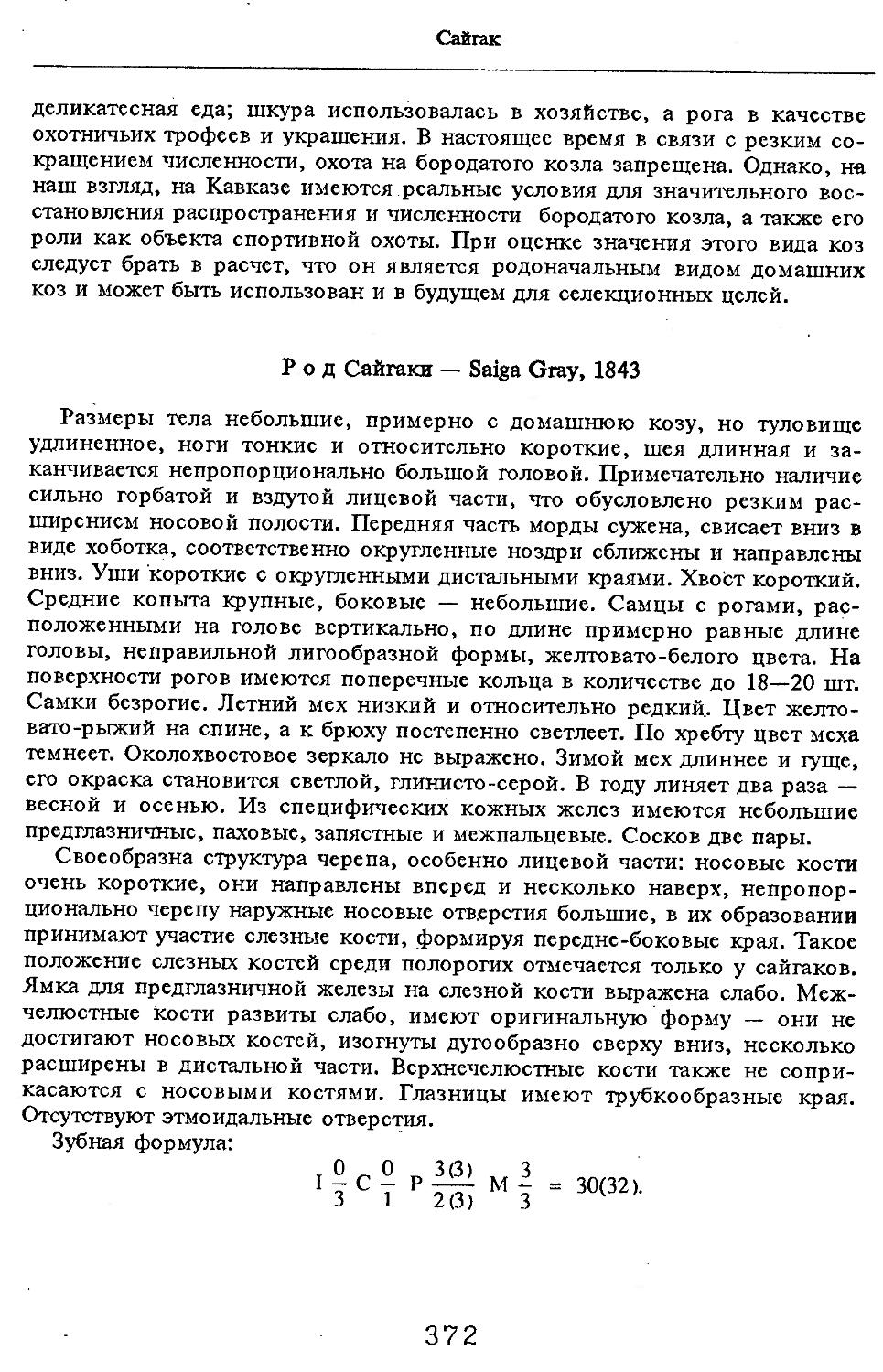

Внешний облик животных разнообразный, но преобладают виды, адаптированные к быстрому бегу и соответственно длинноногие. Среди горных есть виды, способные к лазанию по скалам. Размеры тела сильно варьируют: высота в холке от 25 см и длина тела от 52 см (карликовые антилопы) до 3 м в холке при общей высоте до 6 м и около 3 м в длине тела (жирафы). Масса тела колеблется от 2—3 до 3200 кг.

Волосяной покров неоднотипный, в большинстве случаев образован остевыми волосами, имеющими хорошо развитую воздухоносную сердцевину. У отдельных видов волосяной покров щетинистый. Есть виды, почти лишенные волос.

Кожные железы хорошо развиты, нередки большие их скопления.

Скелет имеет ряд особенностей. Лицевая часть черепа удлиненная, нередко клиновидная, что связано с увеличением длины челюстей, сужением их передней части. Не менее показательно отсутствие в основаниях крыловидных отростков базисфеноидов can. pterygoideus. Глазница отделена от височной ямы сросшимися отростками лобной и скуловой кости или она остается открытой в той или иной степени. Хорошо развита слезная кость, костный слуховой проход. Хоаны укорочены, редко когда передним краем они заходят дальше М^. Архитектоника нижнечелюстного сочленения с черепом позволяет нижней челюсти совершать движения как боковые, так и переднезадние. На черепе одного или обоих полов многих видов имеются рога постоянные (роговые, на костном стержне) или ежегодно сменяемые (рога костные).

Зубная система подвержена широкой изменчивости. В наиболее полном виде она включает 44 зуба:

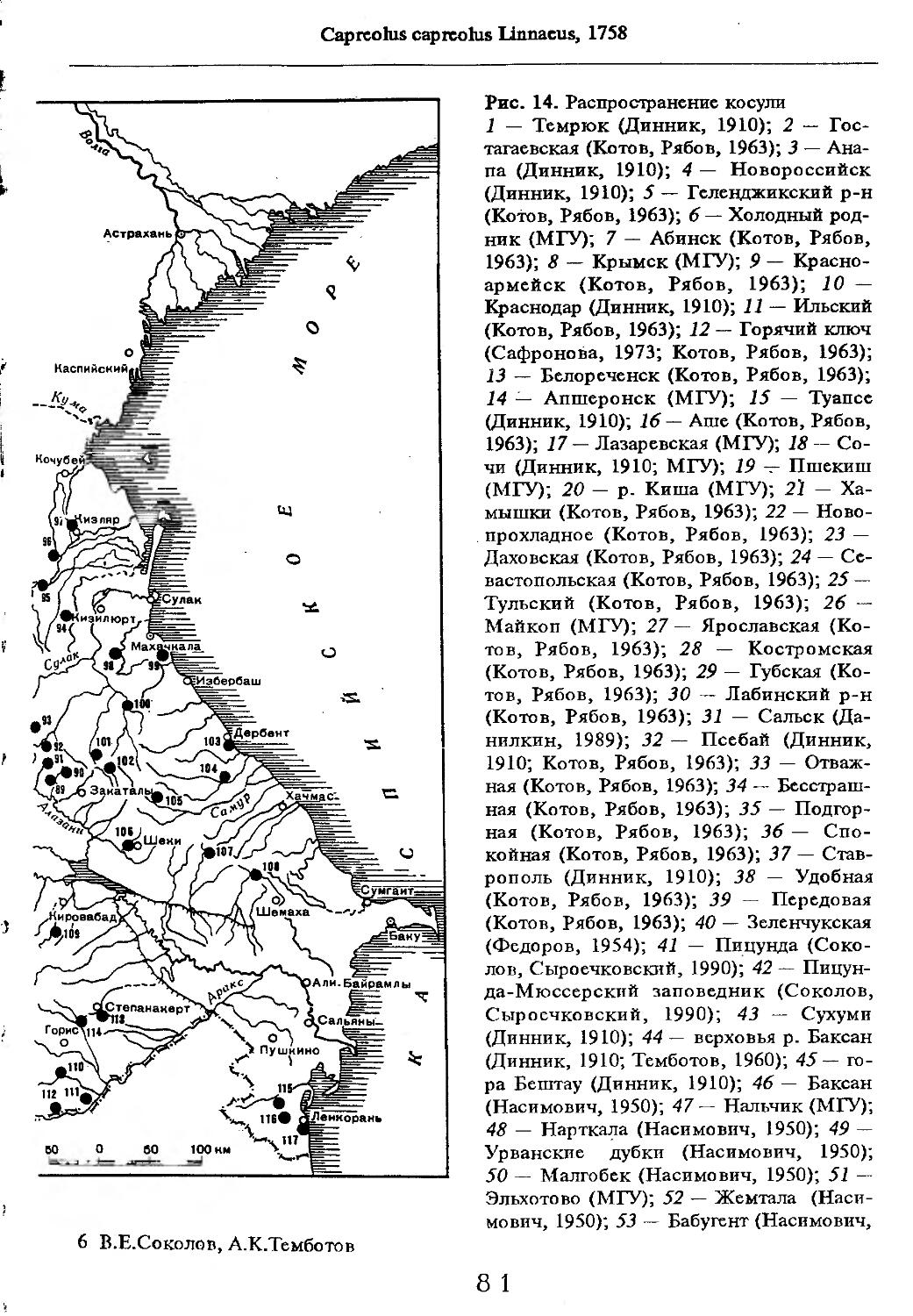

3 14 3

I - С - Р — м -.

3 14 3

Аналогичную формулу зубов имеют представители Suidae. У других групп наблюдается редукция резцов верхней челюсти, клыков, предкоренных. В нижней челюсти нередко клыки принимают форму резцов, отделяются от предкоренных диастемой.

В структуре зубов характерно увеличение количества бугорков (с 3 до 4—5, иногда 6), приобретающих округлую форму или вид полулунного гребня.

5

Отряд Парнокопытные

В позвоночном столбе 19—20 пояснично-грудных и 4 крестцовых позвонков. Хвостовой отдел у многих сильно редуцирован, у других может быть хорошо развит (быки). Характерно отсутствие ключицы, третьего вертела на бедре, редуцируются в размере и сокращаются в количестве боковые лучи кисти и стопы, резко усиливаются средние пальцы, удлиняются метапо-дии и фаланги пальцев, образуется цевка (os cannon), что обеспечивает переход от сто похождения к пальце- и фалангохождению. У значительного количества видов локтевая кость недоразвита и срощена с лучевой, так же как малая с большой берцовой.

В связи с питанием травянистой, нередко сухой и 1рубой пищей, а также веточными кормами в зубной и пищеварительной системе происходят существенные изменения. Изменяется ряд коренных и предкоренных зубов, усложняется их жевательная поверхность (гипсодонтизм), желудок обычно сложный с 2—4 камерами, отделенными друг от друга в той или иной степени. Слепая кишка развита, но у отдельных ipynn отсутствует. За исключением семейства оленьих, у парнокопытных имеется желчный пузырь.

Матка двурогая, плацента диффузная или поликотиледонтная. Молочные железы паховые, двух- или четырехдольчатые, редко множественные. Сосков 1—2 пары, иногда до 5—6 пар (свиньи). В году приносят 1—2, реже 4—7 детенышей, иногда количество их превышает 20 (свиньи). Они рождаются обычно хорошо развитыми. В году бывает одна-две линьки.

Копытным свойственна сложная социальная организация. Четко выражены стадность, различные 1руппировки, полигамия, соподчинение особей в группах, территориальность, сезонные и иные перемещения как в горах, так и на равнине; свойственны различные коммуникации, в том числе акустические, химические и др.

Распространение обширное, охватывает Европу, Азию, Африку, Мадагаскар, Северную и Южную Америку, Гренландию, ряд островов Северного Ледовитого океана (Новая Земля, Северные острова, Новосибирские острова и др.). Копытные акклиматизированы и успешно живут в Австралии, Новой Зеландии и многих других районах южного полушария.

Парнокопытные появились в нижнем эоцене Северной Америки и Европы. Свое начало они берут от кондилартр (Condylarthr), тесно связанных с примитивными хищниками. В ходе длительной эволюции парнокопытные приспособились к всевозможным ландшафтным условиям — от тропических до субарктических на равнине, а в горах до субнивального пояса включительно. В итоге образовались весьма разнообразные жизненные формы и таксоны.

Отряд парнокопытных в плане классификации — "трудная" группа, по ряду вопросов единого мнения нет. Это касается как макро-, так и микросистематики. Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой в отряде 2 подотряда: нежвачные (Suiformes) и жвачные (Ruminantia). Количество семейств не менее 8: свиные Suidae, пекариевые Tayassuidae, бегемотовые Hippopotamidae, оленьковые Tragulidae, оленьи Cervidae, жирафовые Giraf-fidae, вилороговые Antilocapridae, полорогие Bovidae. Родов 68, видов 171

6

Suidac Gray, 1821

(Соколов, 1979, 1984). Из них в фауне Кавказа представители 3 семейств: свиные, оленьи и полорогие.

Семейство Свиные — Suidae Gray, 1821

Парнокопытные среднего размера с плотным, массивным и несколько сжатым с боков телом, клиновидной головой, которая заканчивается малоподвижным усеченным хоботком с дисковидным терминальным хрящом (пятачок), пронизанным двумя ноздрями. Ноги короткие, четырехпалые, средние пальцы (III и IV) крупные (несущие), а два боковых сдвинуты назад и в обычных условиях не касаются земли, лишь при ходьбе по мягкому грунту животные опираются на них. Ушные раковины хорошо развиты, заостренные, часто с кисточкой на верхнем конце, глаза сравнительно маленькие.

Тело у ряда видов голое, другие виды имеют густой щетинистый покров с подпушью, на верхней стороне шеи и по хребту имеются удлиненные остистые волосы, образующие в холке гриву. Хвост у них относительно длинный, в его дистальной части сильно развиты волосы, образующие кисточку. В

норме окраска тела взрослых животных однотонная, редко пестрая, у молодых полосатая (за исключением бабируссы и домашней свиньи). .Соски брюшные или паховые и брюшные (их от 3 до 6 пар, лишь у бабирусс 1 пара). Специфические кожные железы немногочисленны (Соколов, 1973).

Череп оригинальный — обычно клиновидный, образуется за счет постепенного сужения с боков и снижения верхнего профиля черепа от затылка к носу. Относительно плоские и широкие лобные кости плавно переходят в сужающиеся и поднимающиеся назад теменные кости. Глазница сзади открытая. Слезная кость крупная, обычно с двумя отверстиями для слезного канала. Крыловидная ямка хорошо выражена. Лобные, теменные и верхнезатылочные кости пневматизированы. Костное нёбо длинное, значительно выходит за пределы задней границы зубных рядов. Костные слуховые барабаны увеличены и удлинены сверху вниз. В том же направлении сильно

вытянуты сосцевидные отростки.

Зубная формула: л — 3) ] (3 — 4) 3

I-------С - Р --------- М -

(2 — 3) 1 (2 — 4) 3

= 32-44.

Резцы с корнями прилегают плотно друг к другу, расположены почти горизонтально, по размерам составляют убывающий ряд от внутренних к наружным. Верхние клыки крупнее нижних, особенно у самцов. Они растут наружу и назад, а нижние — вверх и назад. Верхние и нижние клыки растут друг против друга, образуя острый угол (у бабируссы клыки растут несколько иначе). Щечные зубы бунодонтные и брахиодонтные. В порядке исключения встречаются гипсодонтные коренные и горизонтальная смена зубов. С возрастом изнашивается эмаль, все зубы исчезают, кроме клыков и последних коренных. В посткраниальном скелете характерно следующее: метапо-

дии на всех конечностях не имеют даже тенденции к слиянию, самостоятельны локтевая и малая берцовая кости. Грудных позвонков 14, поясничных 5—6, крестцовых 4—5.

7

Семейство Свиные

Желудок простой, двухкамерный с небольшим дополнительным кардинальным отделом; слепая кишка простая и короткая. Имеется желчный пузырь. Матка двурогая, плацента диффузная.

Ареал занимает значительную территорию Старого Света — умеренные и южные широты Евразии, Африку с Мадагаскаром. Свиные акклиматизированы в Северной и Южной Америке, Новой Зеландии, Австралии, Тасмании, на Новой Гвинее, на Британских островах.

Приурочены к равнинным и горным лесам, лесостепным и степным ландшафтам, предпочитая влажные, порой заболоченные с тростниковой и древесно-кустарниковой растительностью. Активны преимущественно ночью, держатся труппами до 40—50, иногда до 100 и более особей, однако самцы бородавочника ведут одиночный образ жизни. Звери нередко посещают грязевые ванны. Могут хорошо плавать в воде.

Всеядные, но предпочитают растительные корма, особенно концентрированные (желуди, орешки, плоды, клубни и др.). Полигамны в различной степени, в году дают одно, феже два потомства с 1—14 детенышами в одном помете. Продолжительность беременности 112—175 дней. Лактационный период от 2 до 4 мес. Рост и развитие детенышей интенсивные, половозрело-ста достигают в возрасте 9—15, реже 19 мес. Живут до 20 лет.

Практическое значение разнообразно. Животные служат традиционным объектом охоты, дающим высококалорийное мясо и жир. Вероятно, значительна их биоценотическая роль, но этот аспект изучен недостаточно. Не менее интересна возможность более широкого использования в селекционной работе. Звери могут приносить определенный вред полеводству, садоводству и лесной культуре. Заслуживают внимания и в плане эпизоотологии, ибо они, в частности кабаны, болеют очень многими вирусными, бактериальными и паразитарными заболеваниями (Blancou et al., 1987), возможность передачи которых человеку и домашним свиньям не исключена.

Suidae — это одна из примитивных групп среди нежвачных, представители вымерших подсемейств известны с нижнего олигоцена Европы. Подсемейство Suinae возникло в нижнем плиоцене Евразии. Эволюция шла в сторону увеличения в размерах и превращения брахиодонтных клыков в постоянно растущие, а также усложнения структуры коренных зубов. В настоящее время отдельные виды, проявляя высокую пластичность, легко уживаются с культурой человека.

Семейство Suidae включает 5 родов, из которых на Кавказе обитает один род Sus (кабаны) (Hoffman, 1958; Соколов, 1984).

Род Кабаны — Sus Linnaeus, 1758

Род объединяет всего 4 вида, однотипных по внешнему облику, но разнообразных по величине: от карликовой свиньи (Sus salvanius) с длиной тела 50—65 см, высотой в холке 25—30 см до кабана (Sus scrofa) длиной тела до 205 см и высотой в холке до 120 см.

Голова длинная, до 1/3 длины тела, уши длинные и широкие, глаза маленькие и глубоко сидящие. Передняя часть туловища заметно сплюснута с

8

Sus Linnaeus, 1758

боков, выше и мощнее, чем задняя его часть. Характерно, что средние пальцы способны раздвигаться и при участии боковых пальцев обеспечивается снижение массовой нагрузки на 1 см2 приблизительно в 1,5 раза, т.е. с 500 до 320—390 г (Соколов, 1979).

Кабаны имеют волосяной покров, состоящий из щетины, остевых и пуховых волос. Сильно удлиненные волосы по бокам головы у многих животных образуют "баки", а на шее и хребте "гриву". Линяют один раз в году в весенне-летний период. Окраска тела темно-серая до бурой или черной, иногда со светлой отметиной на морде. Молодые обычно полосатые, наряд взрослых приобретают по достижении четырехмесячного возраста. Соски брюшные и паховые, в количестве 3—6 пар..

Череп длинный, узкий, клиновидный, характерно отсутствие сагиттального гребня. Лобно-теменная область имеет продольно-выпуклую поверхность. Зубная формула полная и этой особенностью род хорошо выделяется из других родов семейства:

3 14 3

I — С - Р — М — = 44.

3 14 3

Даже у молодых могут отсутствовать третья пара резцов и первый верхний предкоренной. При этом последний не имеет молочного предшественника и появляется лишь одновременно с последним коренным. Клыки с незамкнутыми корнями и растут постоянно. У самцов они значительно крупнее, чем у самок. Коренные зубы брахиодонтные.

Ареал охватывает умеренные и южные районы Евразии, Северную Африку, Японию, Тайвань, Хайнань-, Малайский архипелаг до Филиппин, Сулавеси, Молуккские острова, Новую Гвинею и Меланезию (Соколов, 1979). Ландшафтная и биотопическая приуроченность сходна у всех представителей и характеризуется высокой пластичностью. Кабаны занимают пространство от зоны тайги до тропических лесов, явно тяготея к влажным местообитаниям, в том числе густым тростниковым и кустарниковым зарослям по берегам водоемов.

Характеризуются стадным образом жизни, но многие параметры группировок широко меняются в зависимости от внешних и внутренних факторов (сезон года, годовые колебания условий жизни, местообитания, кормовая база, антропогенные факторы, пол, возраст, физиологическое состояние и т.д.). Совершают различные миграции, протяженность которых варьирует в зависимости от конкретных условий. Кабаны всеядны, с широким кругом кормов растительного и животного происхождения. Характерна ограниченная полигамия. В континентальных районах размножение сезонное, а в тропиках (например, бородатая свинья) .сезонности в размножении нет. В помете от 3 до 14 поросят, что зависит от вида, возраста, кормовой базы и т.д. Половозрелость физиологическая наступает на первом году жизни, но самки обычно вступают в размножение на втором году жизни (18—20 мес), а самцы — на четвертом или пятом году. Продолжительность жизни в природе 10—12 лет, в неволе до 20 лет.

Враги — волки, тигры и другие хищные, особенно страдают от них молодые кабаны.

9

Sus Linnaeus, 1758

Хозяйственное значение велико (см. обзор семейства).

Литературные сведения по систематике рода Sus противоречивы; вероятно, наиболее объективно признание четырех видов (Hoffman, 1958; Соколов, 1979, 1984), из которых на Кавказе один вид — Sus scrofa L.

Кабан — Sus scrofa Linnaeus, 1758

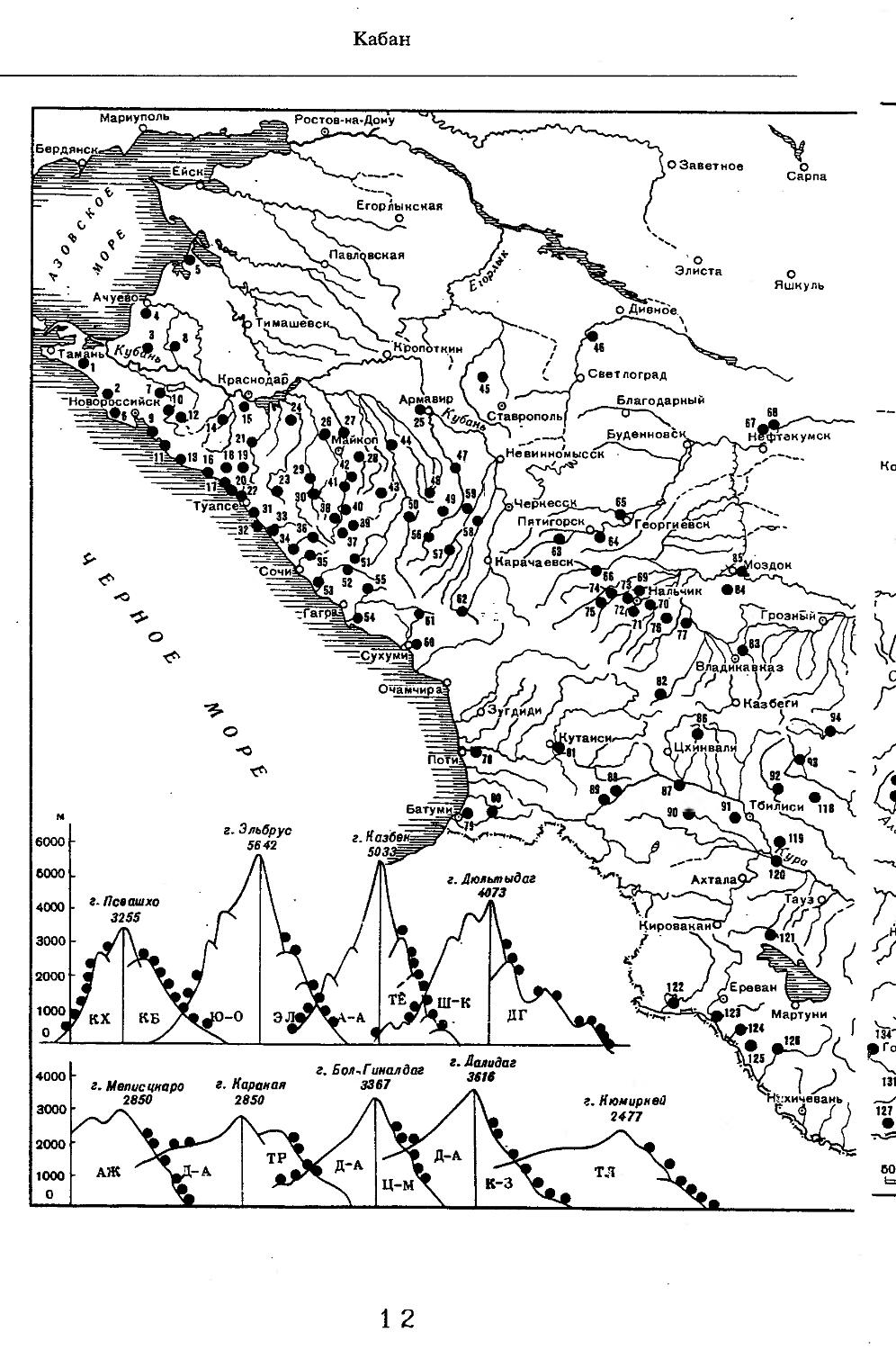

Рис. 1

Sus scrofa ferus Gmelin, Гмелин, 1876; Sus europaeus Pallas, Паллас, 1811; Sus scrofa attila Thomas, Адлерберг, 1930.

Коллекционный материал. ЗИН РАН: 43 черепа; МГУ: 40 черепов; КБГУ: 34 черепа, 2 скелета, 50 шкур; КГЗ1 — 140 черепов.

Диагноз. Нежвачные средних и крупных размеров с большой (около 1/3 туловища) клиновидной головой, без перехвата в области предлобья, функционирующими IV и V пальцами; покров из длинных и жестких волос, образующих "гриву"; череп постепенно сужающийся спереди, клыки хорошо развиты, особенно у взрослых самцов.

Особенности морфологии и морфофизиологии

Размеры тела, черепа и отдельных элементов посткраниального скелета. По всем этим параметрам данные сильно варьируют. Наибольшую массу тела самцов (240 кг) зарегистрировал Н.Я.Динник (1910), самок (147,8 кг) — В.В.Дуров и В.Н.Александров (1968). Максимальную длину тела самцов (205 см) и самок (169 см) приводят С.СДонауров и В.П.Теплов (1938). По сведениям этих авторов высота в холке у самцов достигает 120 см, самок — 96 см. Динник (1910) сообщает, что в конце прошлого века в б. Тифлисской губернии был добыт очень крупный кабан, весивший до 320 кг. Наиболее полные данные по размерам черепа приводят С.С.Донауров и В.П.Теплов (1938), в мм: общая длина черепа самцов 467, самок 421, кондилобазальная длина соответственно 414 и 378, скуловая ширина 180 и 158, длина носовых костей 240 и 209, высота черепа с нижней челюстью 258 и 232.

При анализе морфометрических показателей дикого кабана интерес вызывает его отличие от домашней свиньи. В трудах классиков эволюционной теории (Дарвин, Филипченко и др., цит. по: Князев, Тихонов, 1985) приводится ряд особенностей. Так, у культурных рас свиней голова укорачивается и расширяется, что сопровождается изменениями во всем внешнем облике черепа, в том числе снижается его общая масса. Объясняется это значительным снижением функциональной нагрузки на череп в связи с уменьшением подземных кормов у домашней свиньи, столь характерных для диких кабанов. У диких новорожденных поросят масса черепа превышает таковую у домашних в 1,2 раза, а в трехлетием возврасте — в 1,3 раза (Нинов, Хрусталева, 1985). Однако сравнительный анализ черепов диких и домашних и их гибридов, проведенный С.П.Князевым и В.Н.Тихоновым (1985), показал,

1 Кавказский государственный заповедник.

1 о

Sus scrofa Linnaeus, 1758

что краниологические различия между близкими видами и породами более ярко выражены не при сопоставлении непосредственно численных значений размерных показателей черепов, а индексов, вычисленных на их основе, причем не всех, а наиболее характерных (например, отношения высоты черепа к кондилобазальной длине, ширины и длины слезной кости).

Во внешнем облике, как справедливо писал еще Н.Я.Динник (1910), характерно сильное развитие головы и передней части туловища (шеи и труди). По сравнению с ними зад кажется значительно слабее. Различие по высоте в областях холки и крестца превышает 5 % от высоты в холке.

Зубная система. Из трех пар верхних резцов сильнее развита средняя пара, имеющая клиновидную форму и направленная вперед и внутрь. Вторая пара хотя и развита, но значительно меньше первой, вплотную прилегает к ней, тогда как третья пара недоразвита и отделена от них значительным беззубым промежутком. В нижней челюсти первая и вторая пары примерно одинаковы по размерам, долотообразной формы, обе направлены вперед. И здесь третья пара резцов также слабо развита и отделена от других резцов. Клыки сильно развиты, они сидят в челюстных костях отдельно как от резцов, так и от предкоренных.

Обладая постоянным ростом, особенно большие размеры имеют верхние клыки самцов (до 120 мм). У самок длина этих клыков достигает лишь 39 мм. Длина нижних клыков самцов до 109 мм, самок — до 37 мм. Характерно, что задняя грань нижних клыков в отличие от других видов свиней шире наружной и стирается о переднюю поверхность верхних клыков, загнутых в сторону и вверх (Соколов, 1959). Поверхность стирания простирается на верхних и нижних клыках до вершин зубов. Среди коренных меньше всего развиты первые предкоренные (Р1 и Pi), иногда они могут выпадать. Коренные зубы усложняются и увеличиваются в размерах от первых до последних, соответственно самыми крупными и самыми усложненными являются М3 и Мз; они отличаются от других наличием дополнительного ряда бугорков.

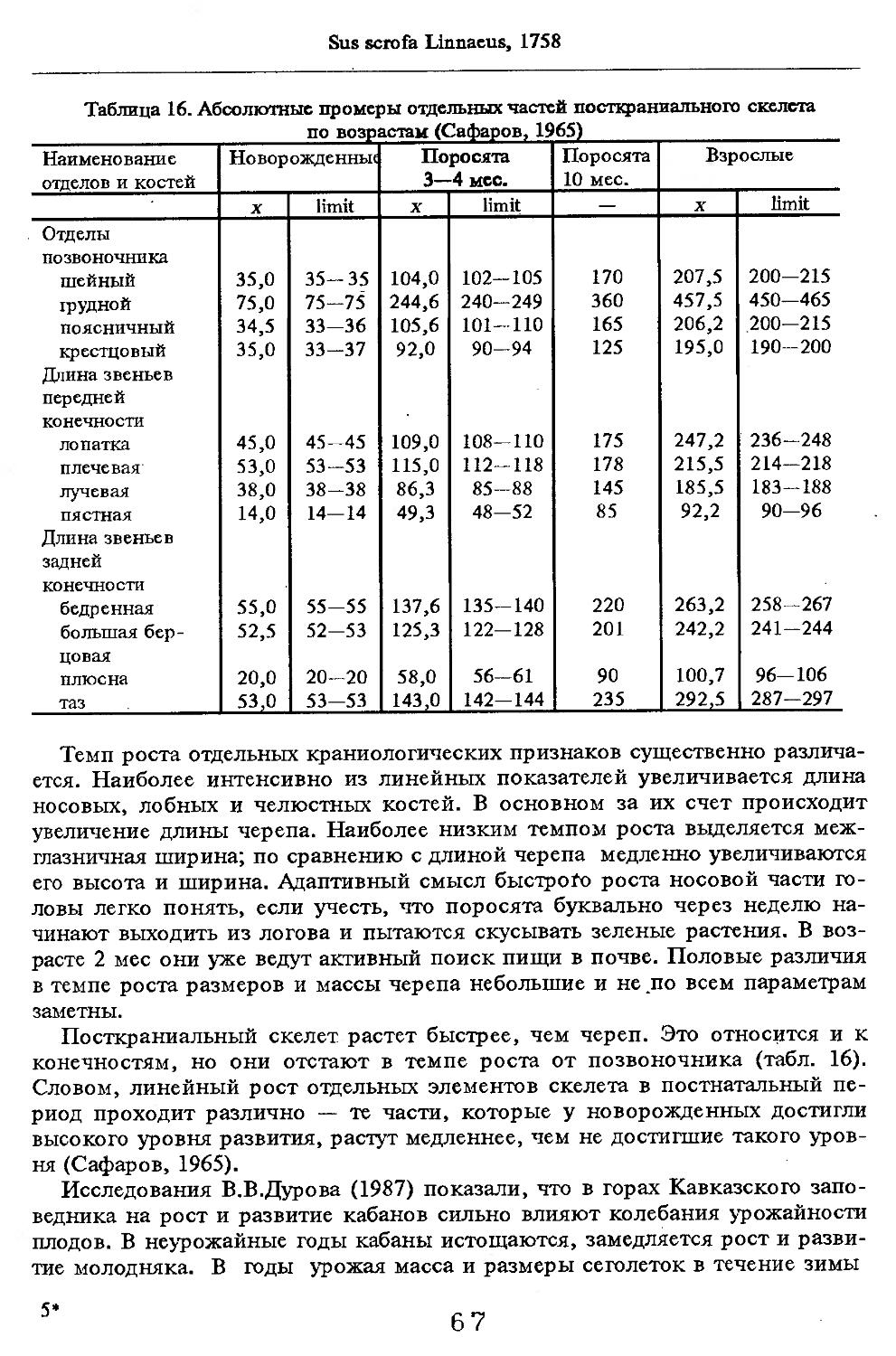

В посткраниальном скелете четко прослеживается ряд адаптивных черт, особенно при его сравнении с домашними Свиньями (Пинов, Хрусталева, 1985). Так, шейный отдел мощно развит, что связано с большим черепом и выполняемой им жизненно важной физической нагрузкой. У дикого кабана относительная масса шейного отдела скелета выше (9,08 %), чем у домашних (8,05 %). Столь значительная разница обнаружена и в относительной массе поясничного отдела (11,3 % у домашних и 7,4 % у диких). Кроме того, поясничных позвонков оказалось у диких (л — 12) 4 (67 %) или 5 (33 %), тогда как у домашних (л = 20) — 6 (20 %) или 7 (80 %). Диким кабанам свойственна большая, относительная масса длинных трубчатых костей, что связано с быстрым передвижением. То же самое наблюдается и при сравнении линейного роста костей скелета. Названные выше авторы считают весьма интересным факт большей плотности длинных трубчатых костей во всех звеньях конечностей у диких'животных. Плотность костей в тазовой конечности больше, чем в грудной, что указывает на ее большую функциональную нагрузку, падающую на тазовые конечности при передвижении живот-

1 1

Кабан

Ростов-на-Дону

Мариуполь

О Заветное

Сарпа

6000 -

6000

4000

3000

2000

1000

о Яшкуль

г- Псоашхо

3255

О

Егорлыксная

О Дивно'е.

Кропоткин

Тамань![ЛубЖ

58

Туапсе

—32

Сочи

70

-Гагр

78

Владикавказ

Очамчир

Казбеги

Зугдиди

Поти

Кировакан

КХ

0

125

4000 -

131

Нахичевань

3000

127

г. Далидаг 3616

134 !*Гс

г. Караная 2850

г. Меписцкаро 2850

г. Бол-.Г иная д аг 3367

г. Нюмиркей 2477

^Черкесск

Пятигорск

Мартуни 124

ЕЗ

Невинномысск

46

Светлоград

Элиста

КБ

*12

13 1Г18]3

г. Эльбрус 5642

503

Ставрополь

Карачаевск

Благодарный

Буденновск

утаиси

Ахтала

2000

1000 0

А7К

к-з

ц-м

оздок

Ереван

60

1 2

Sus scrofa Linnaeus, 1758

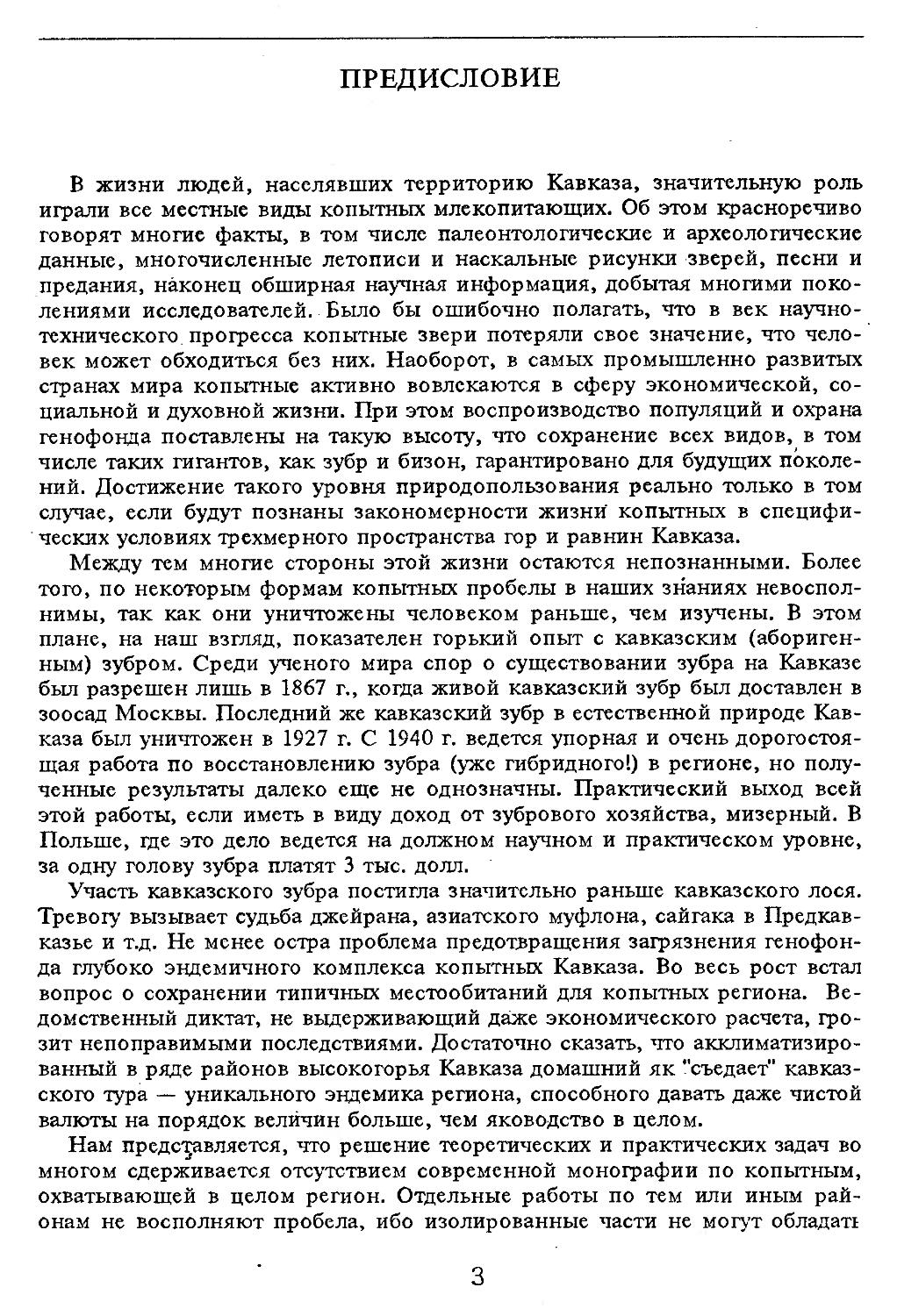

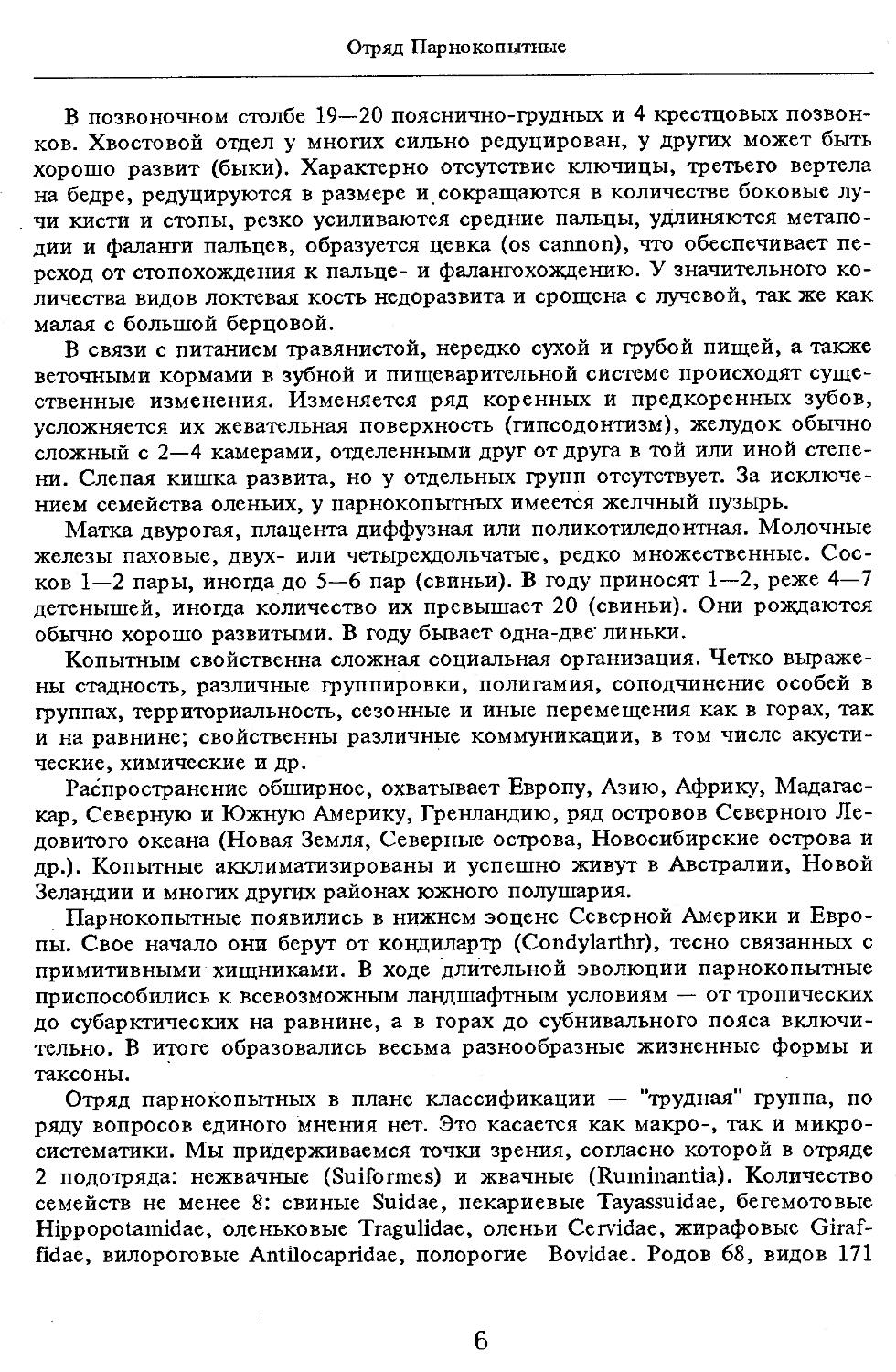

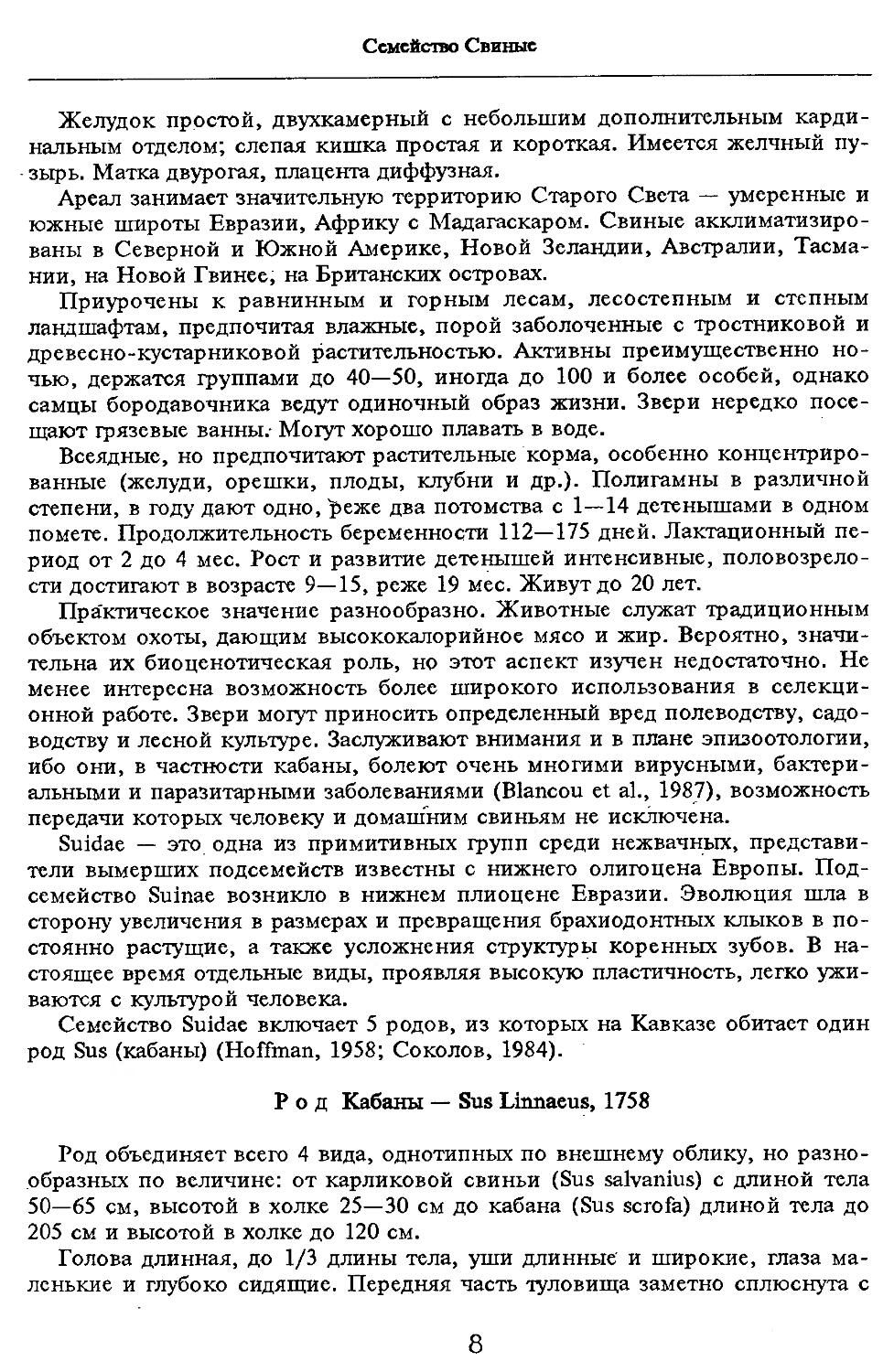

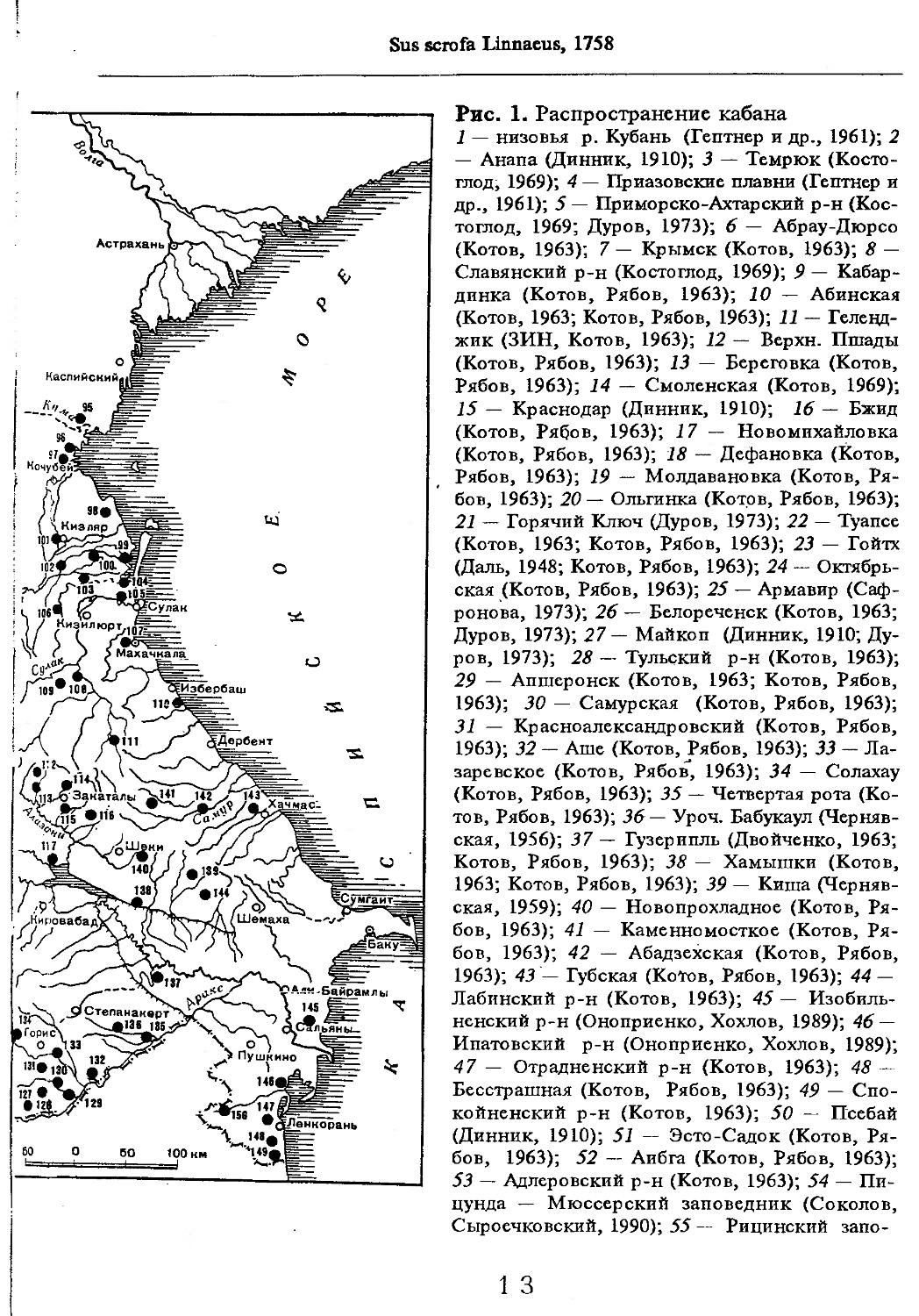

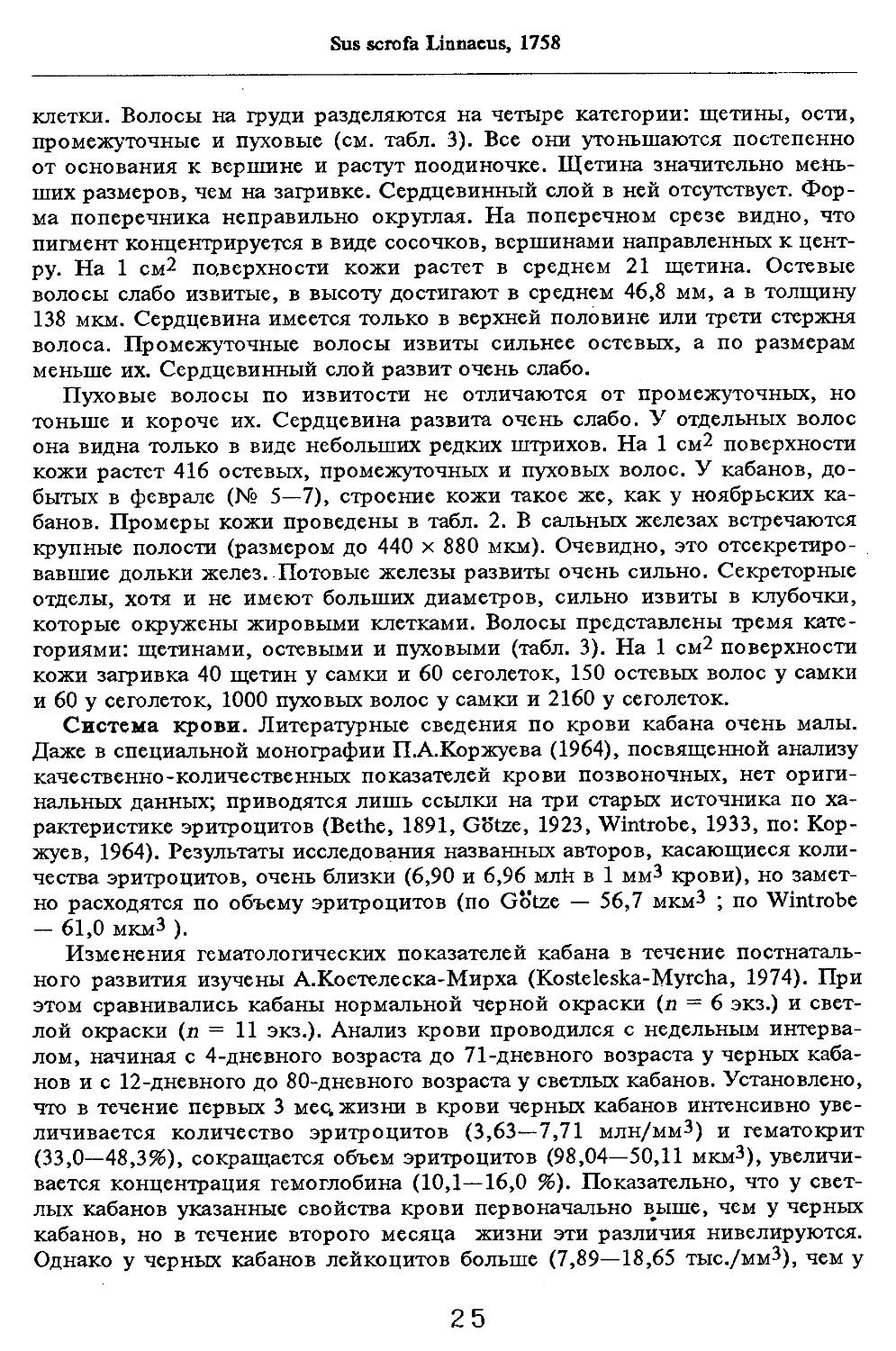

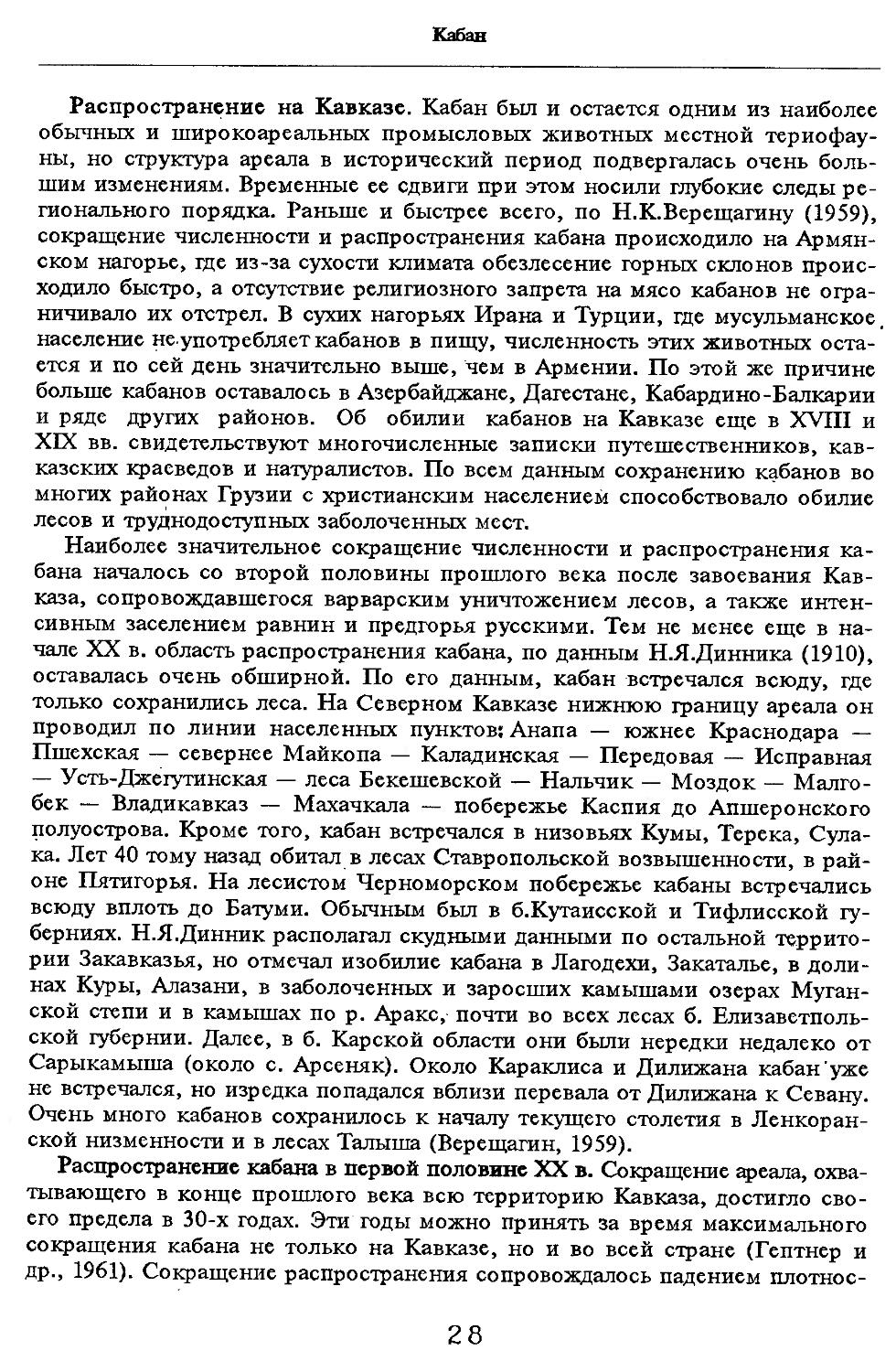

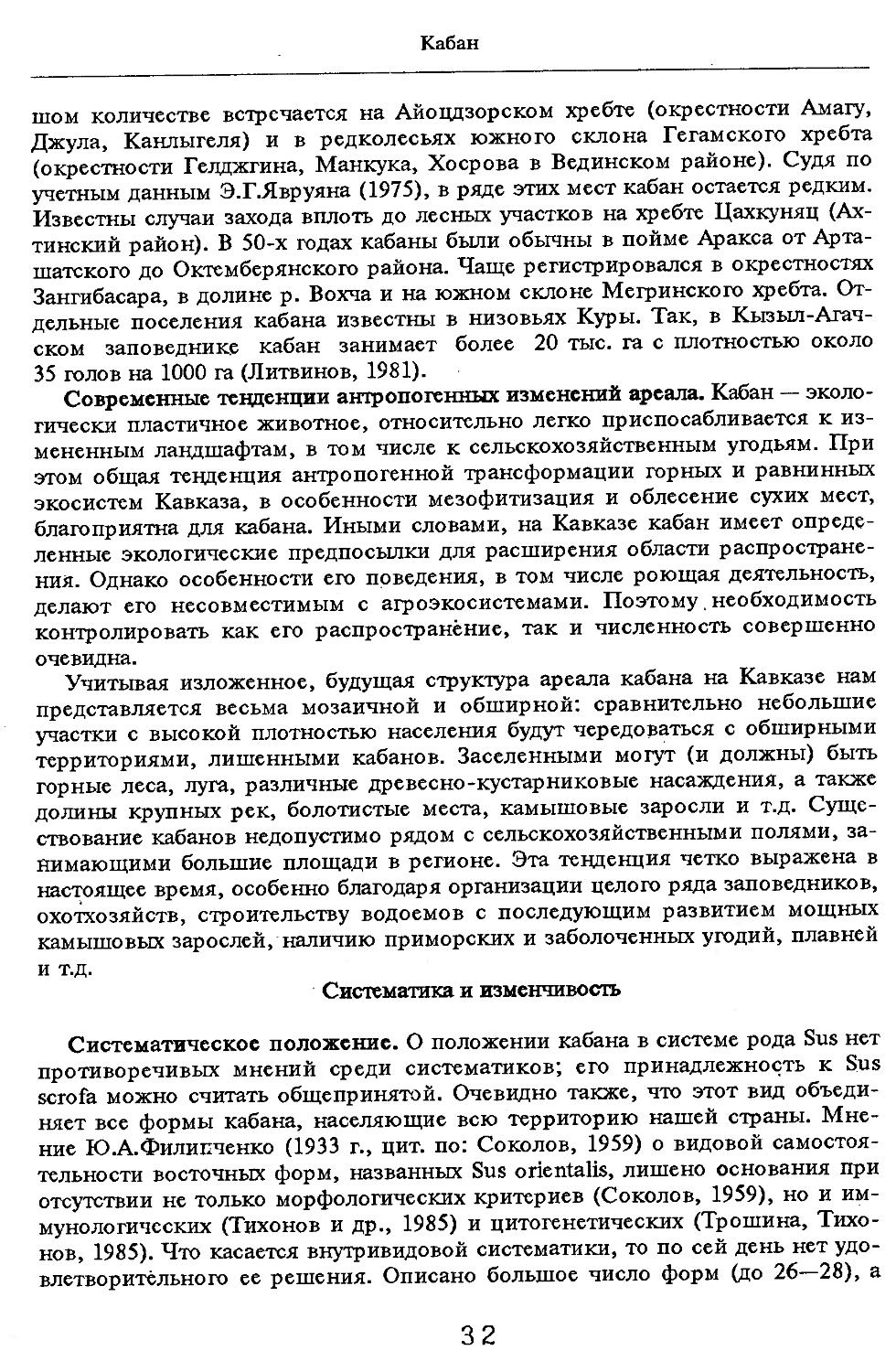

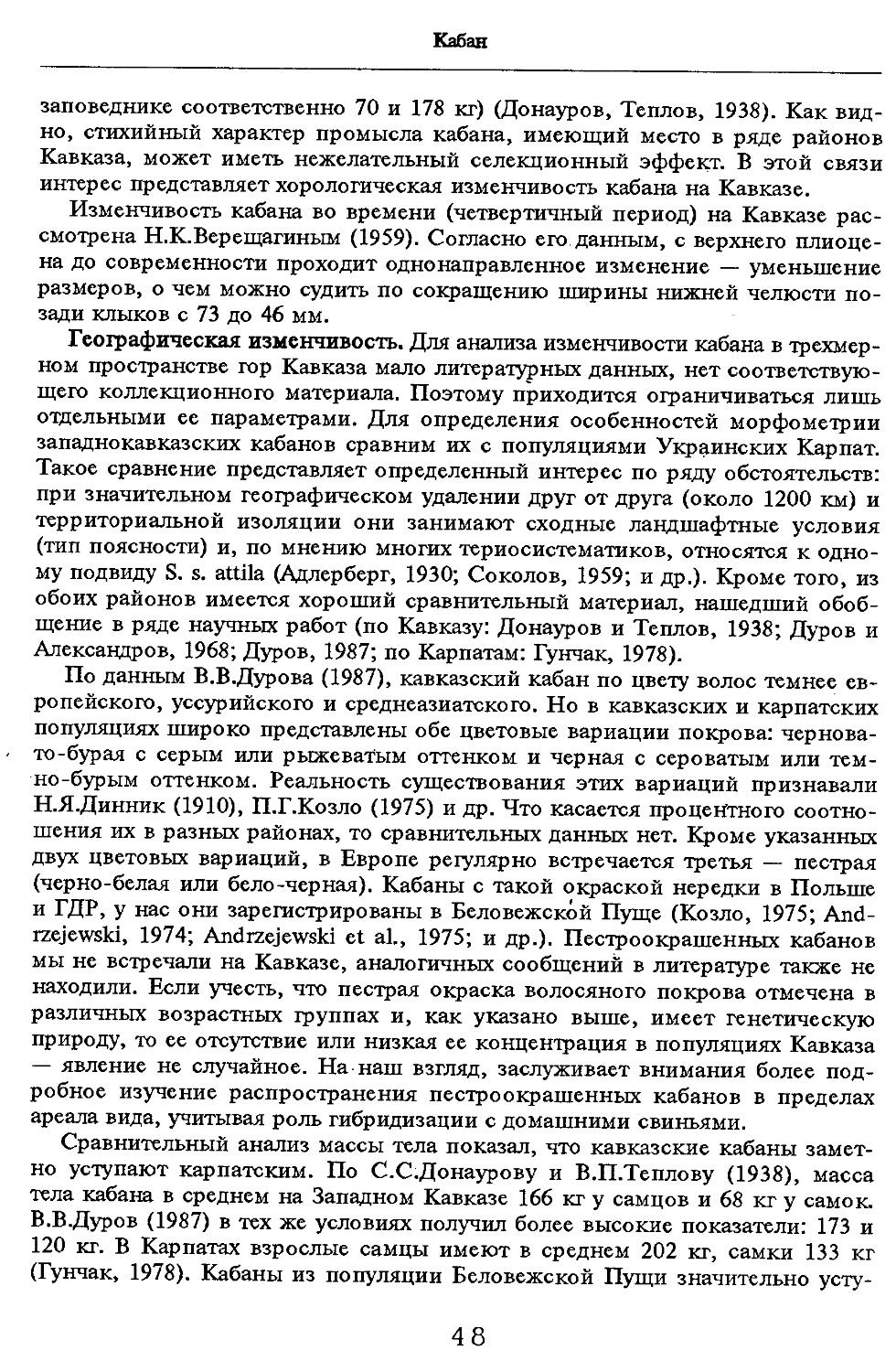

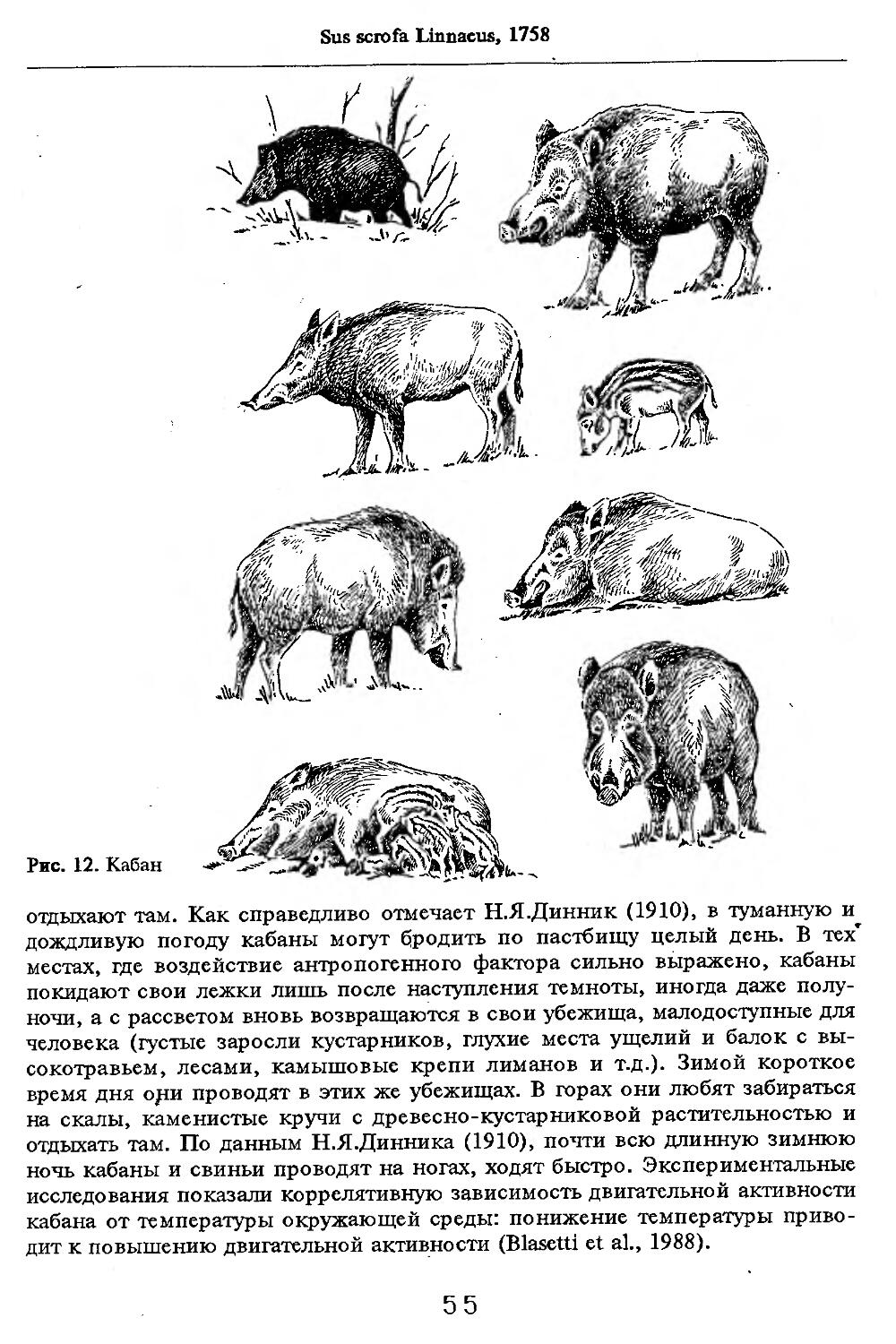

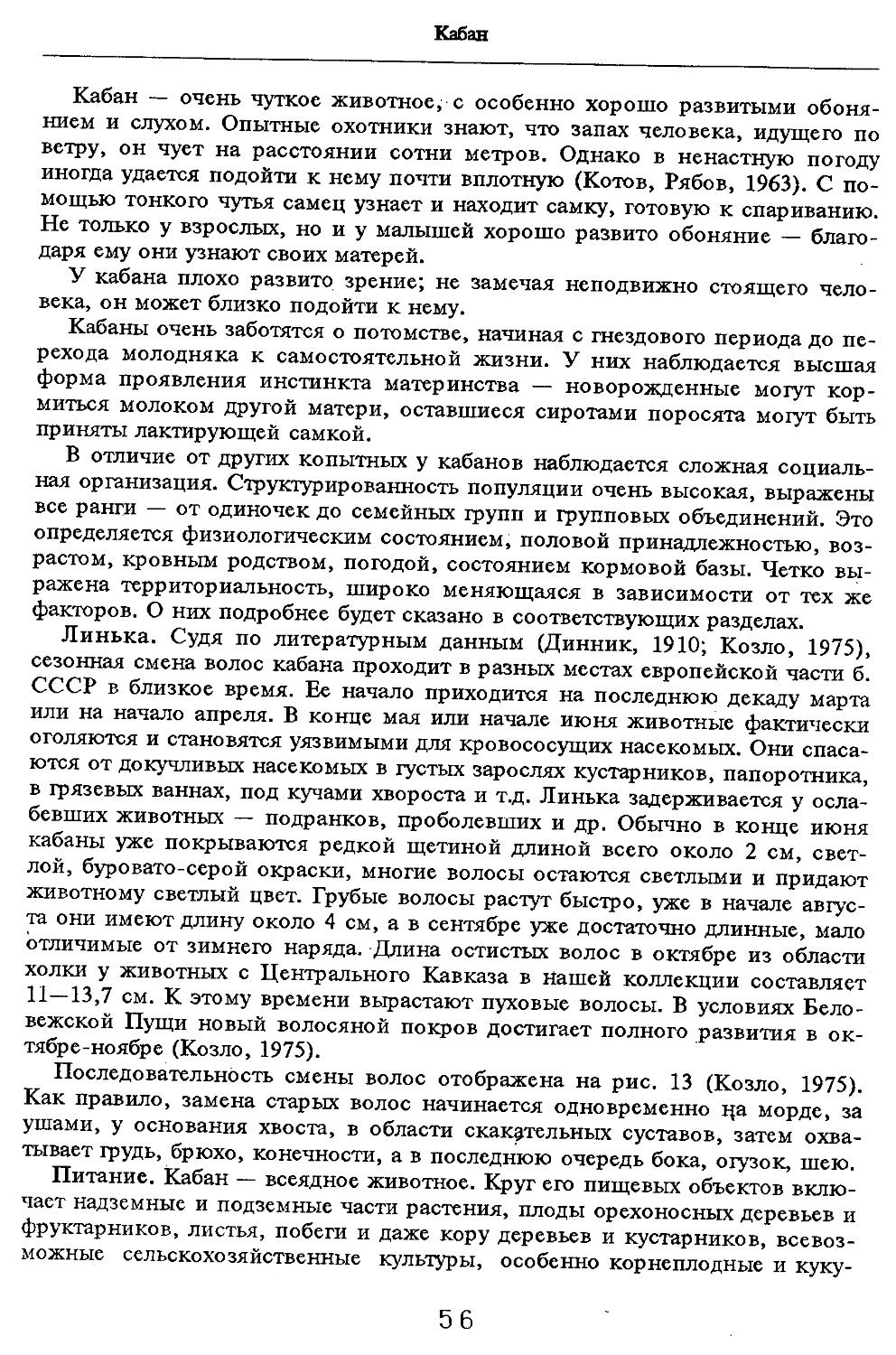

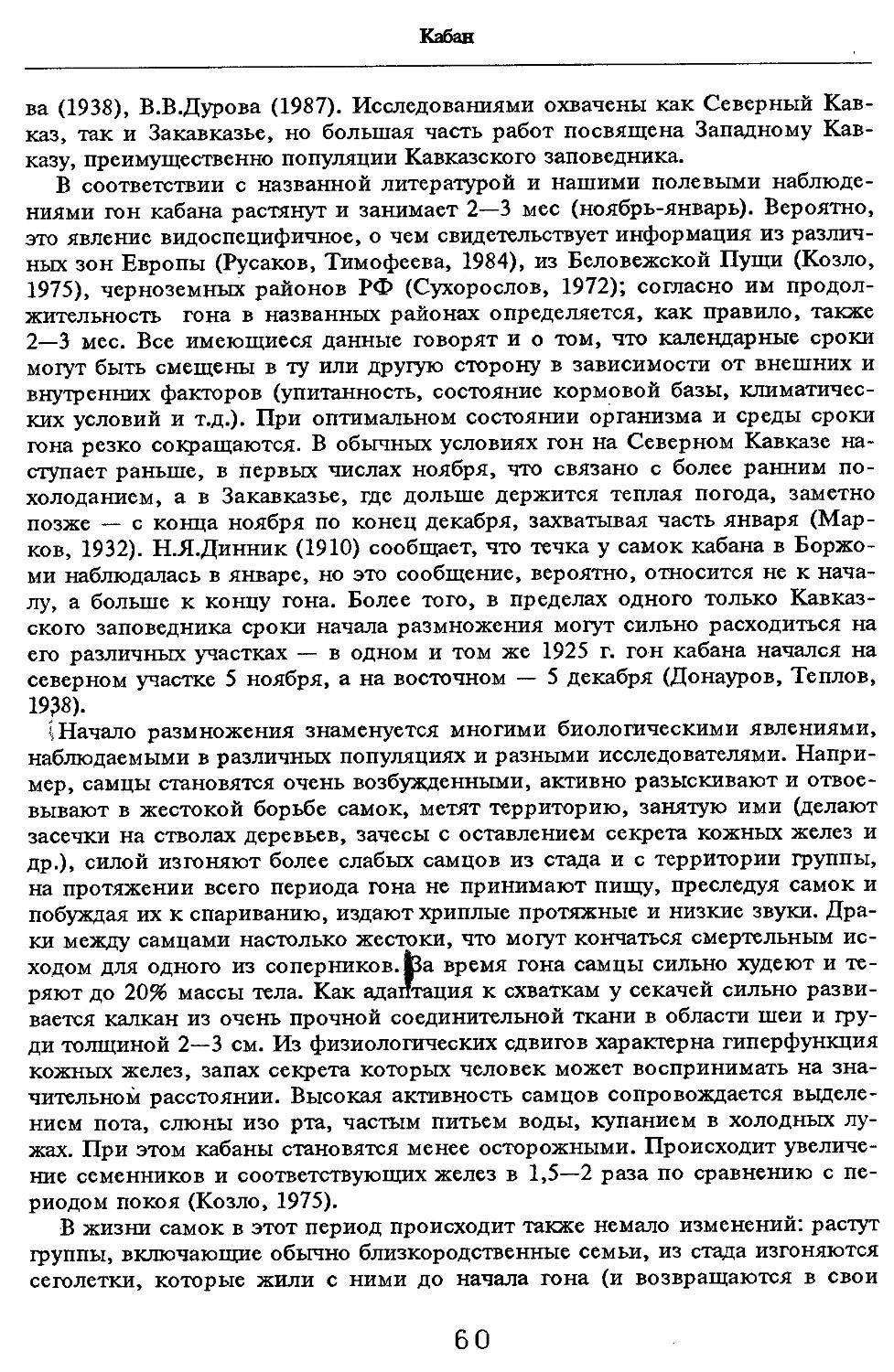

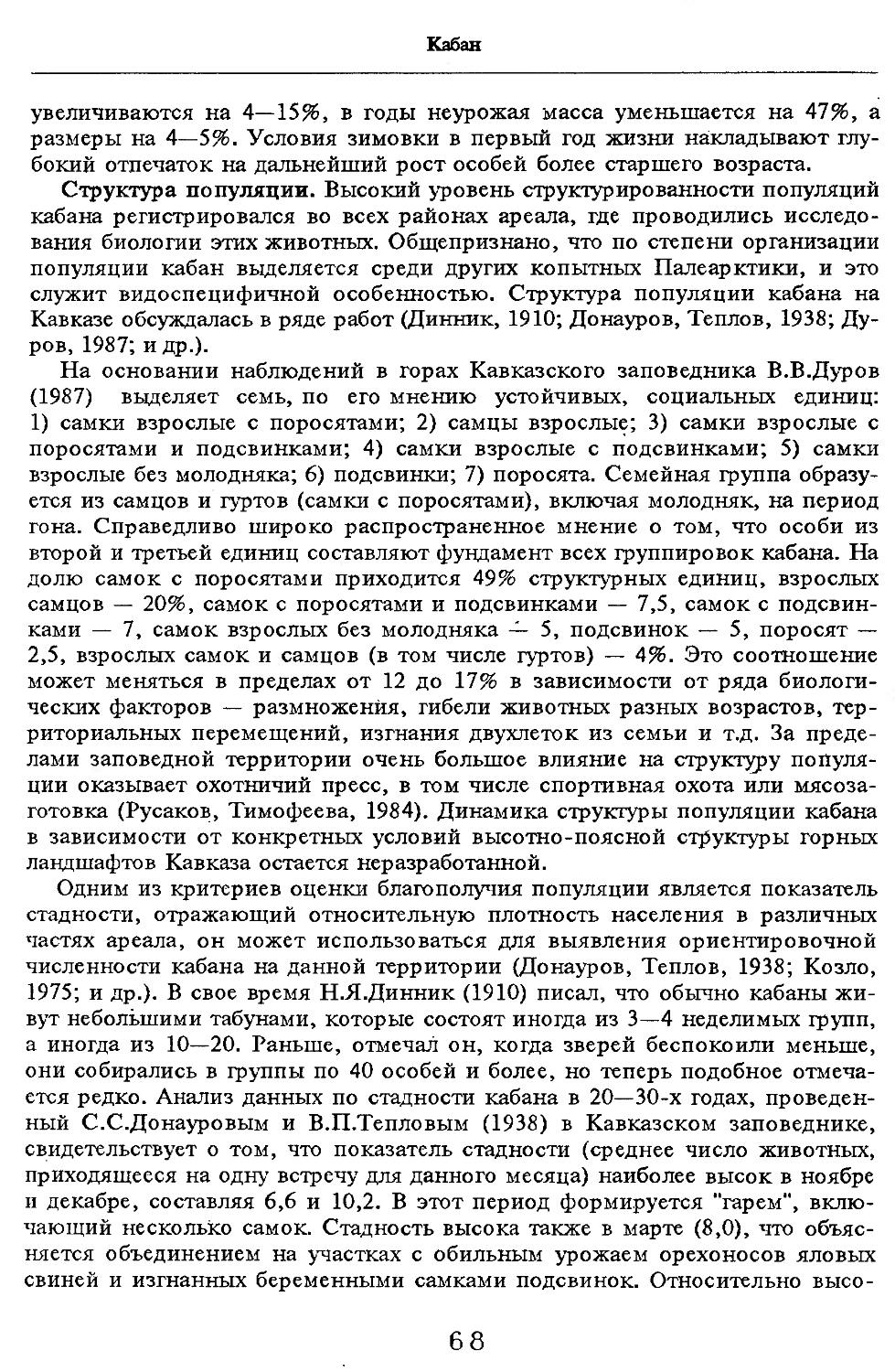

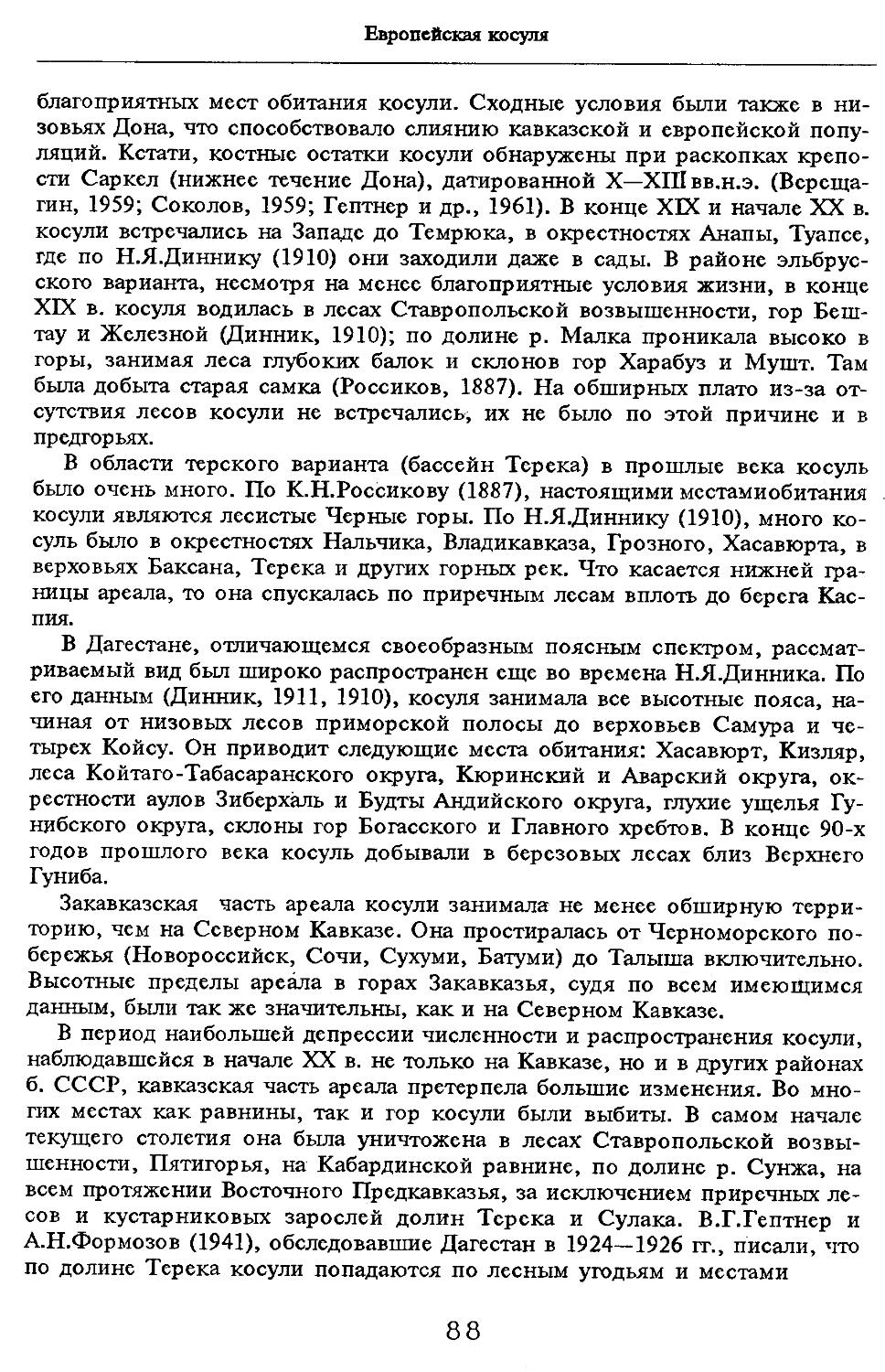

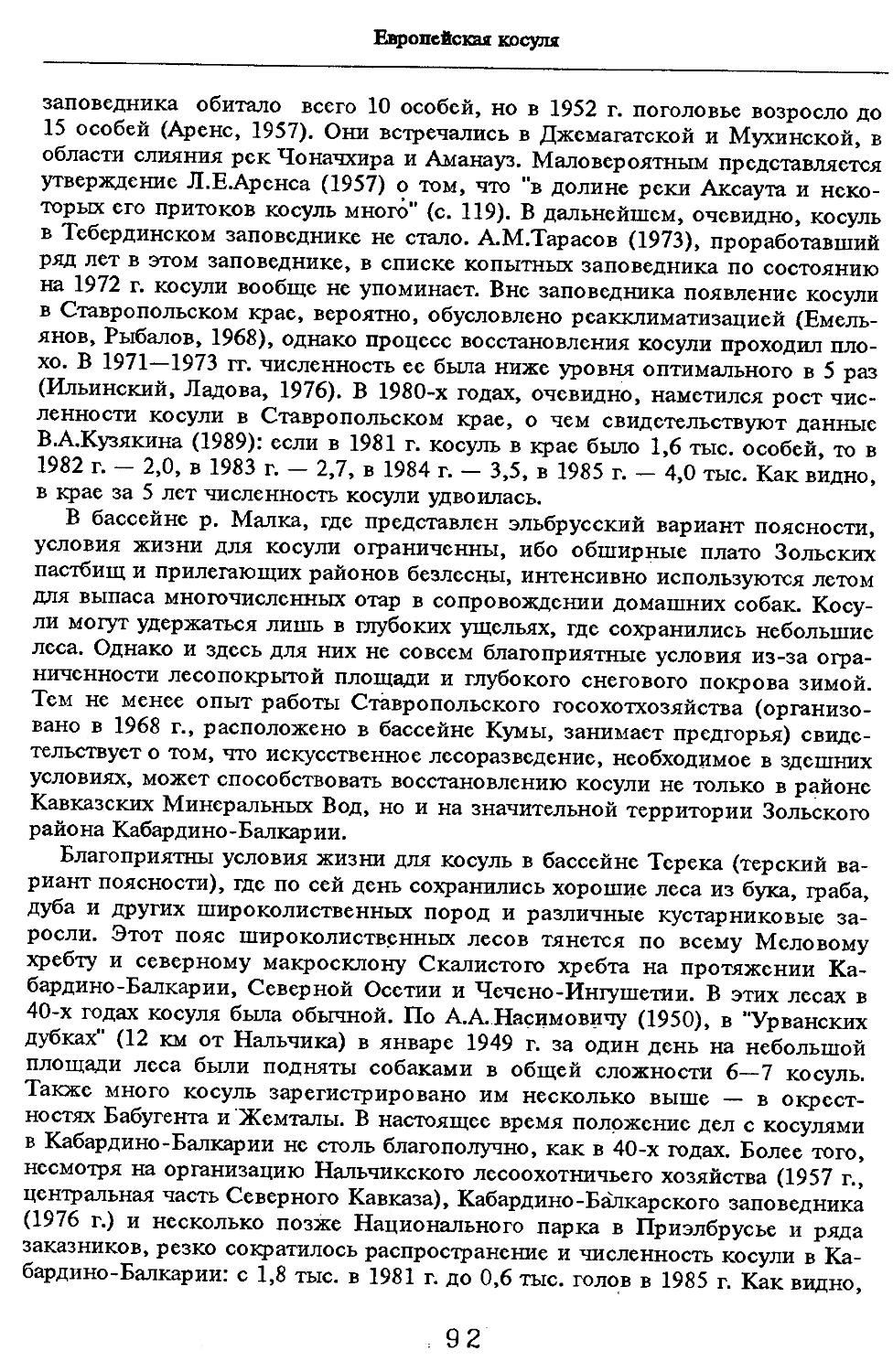

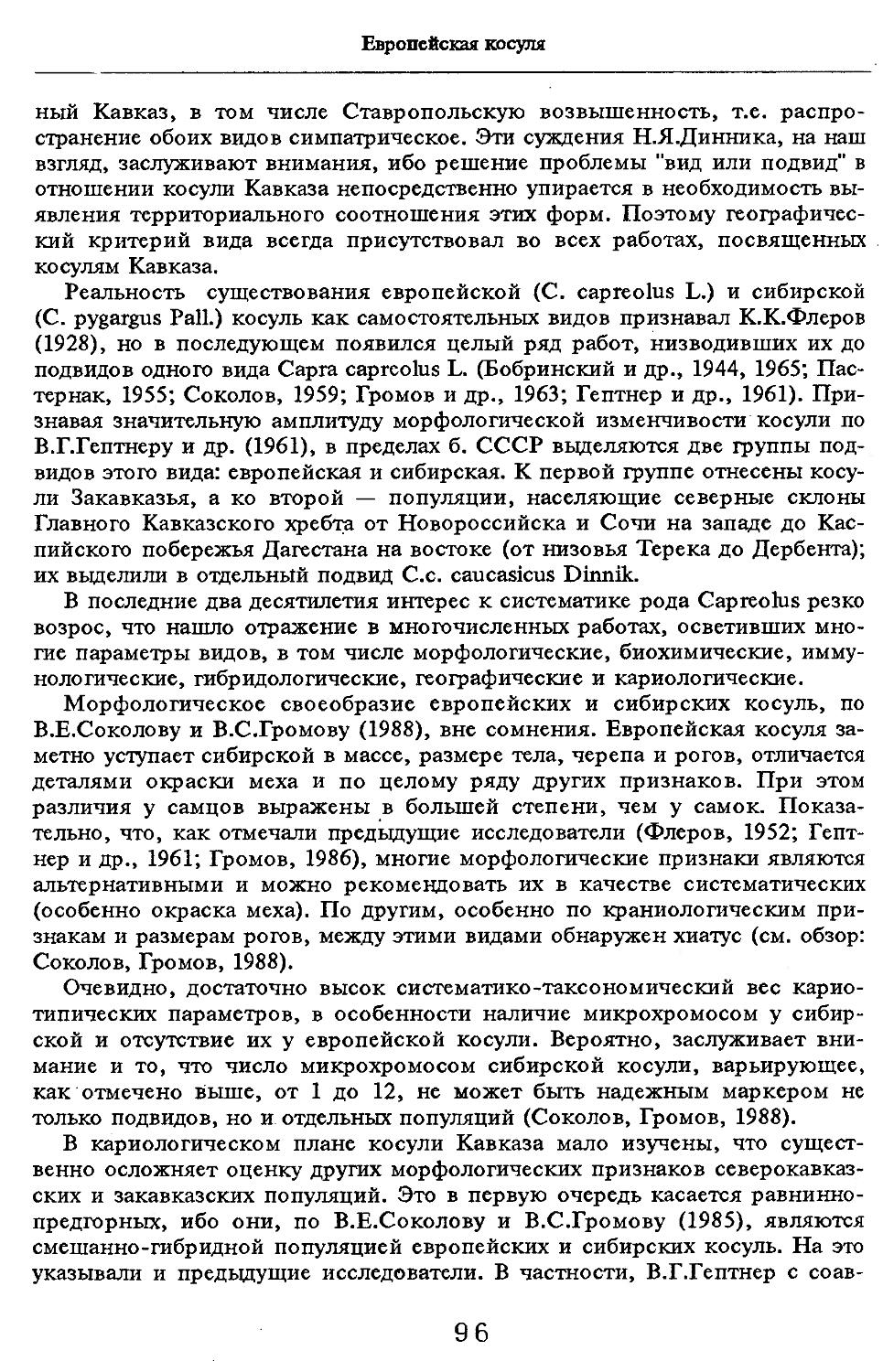

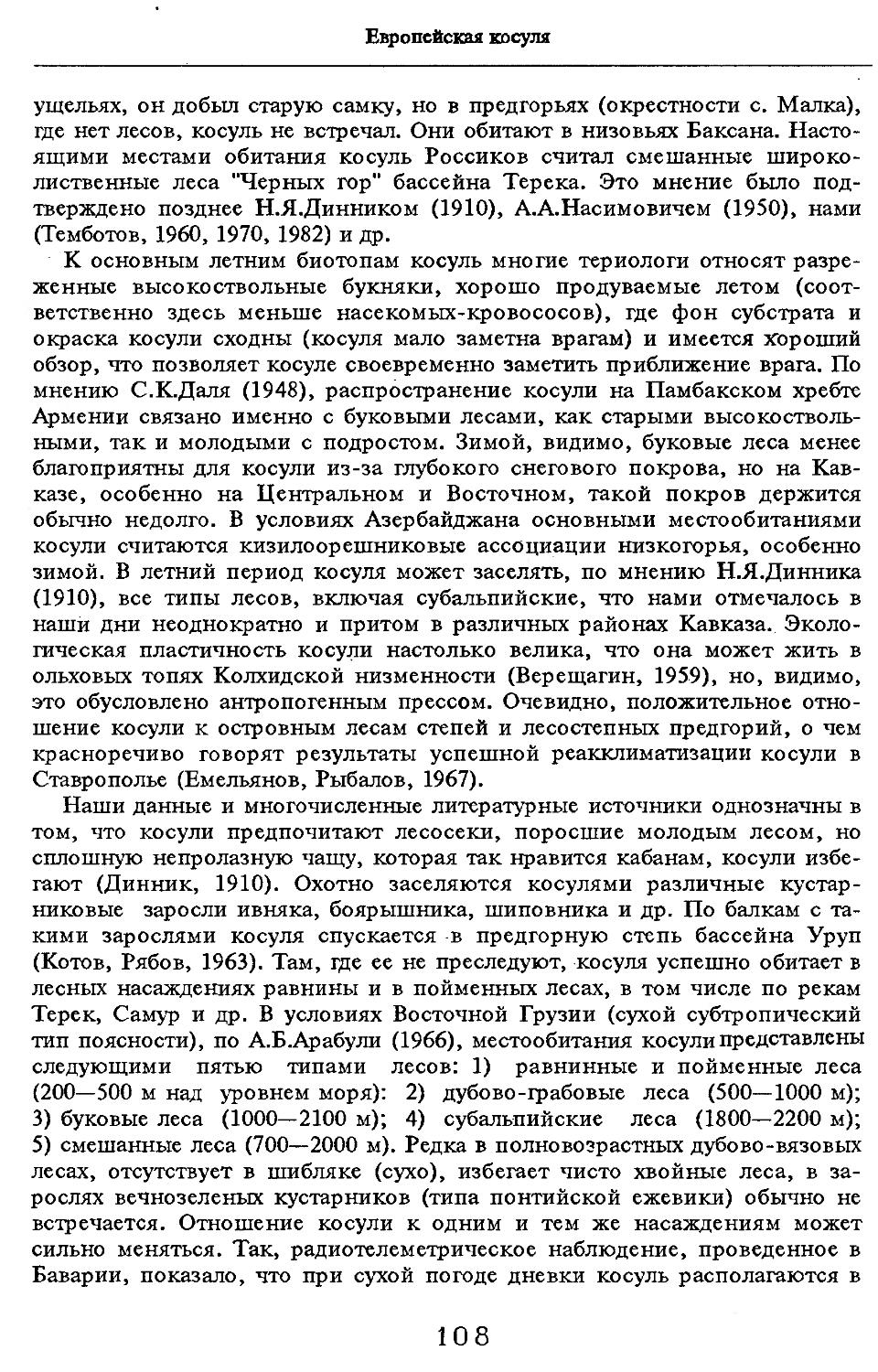

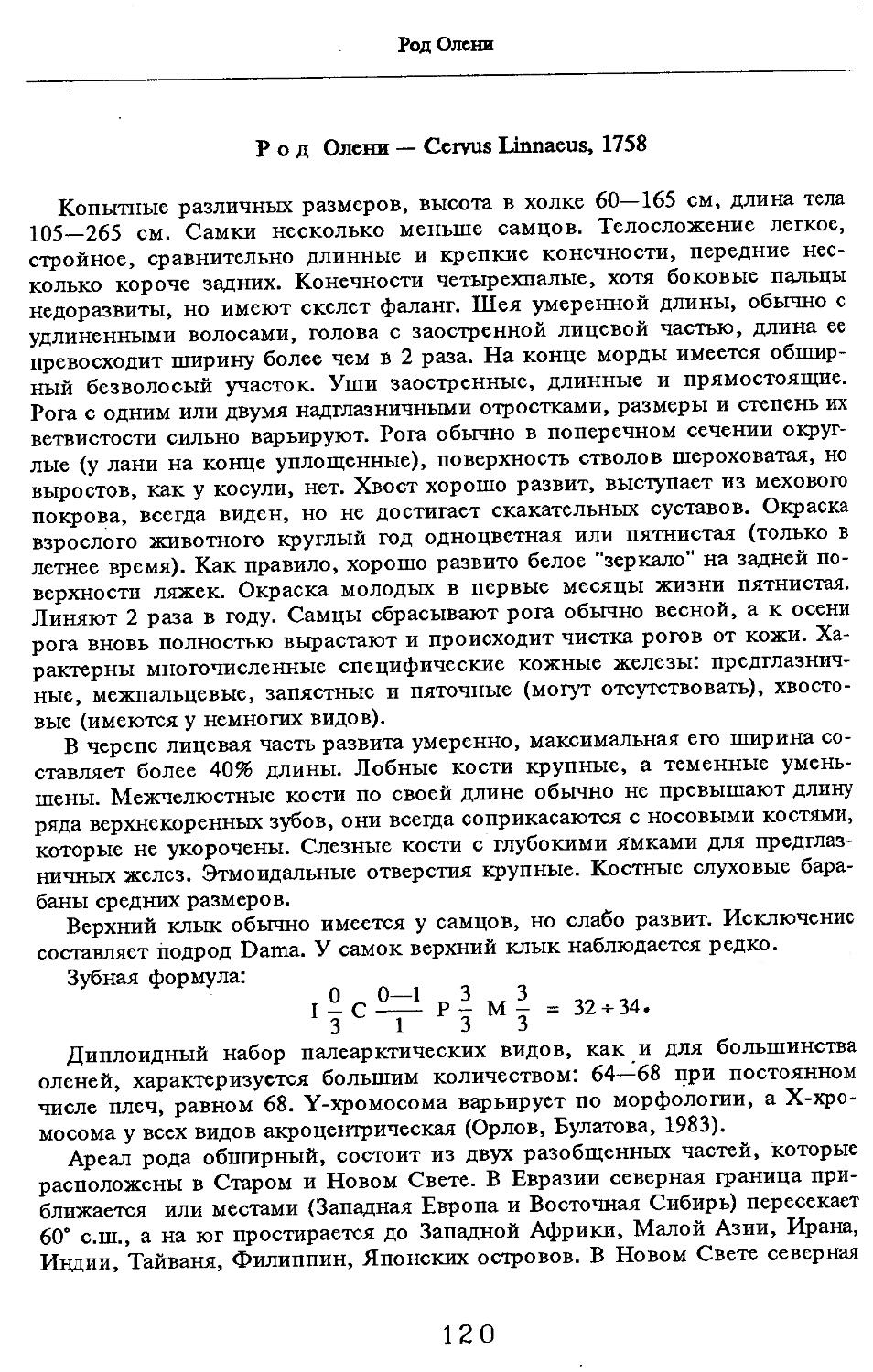

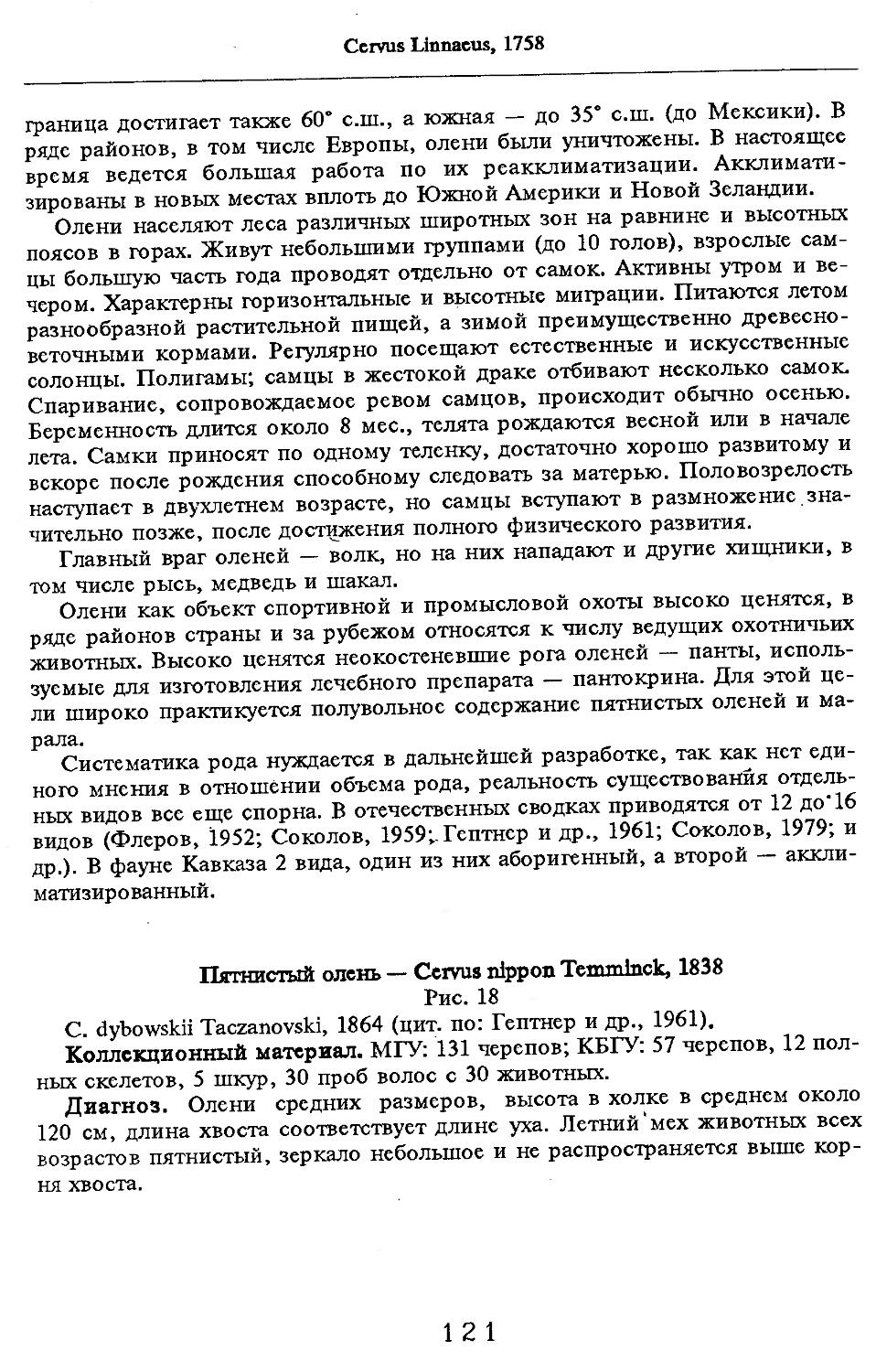

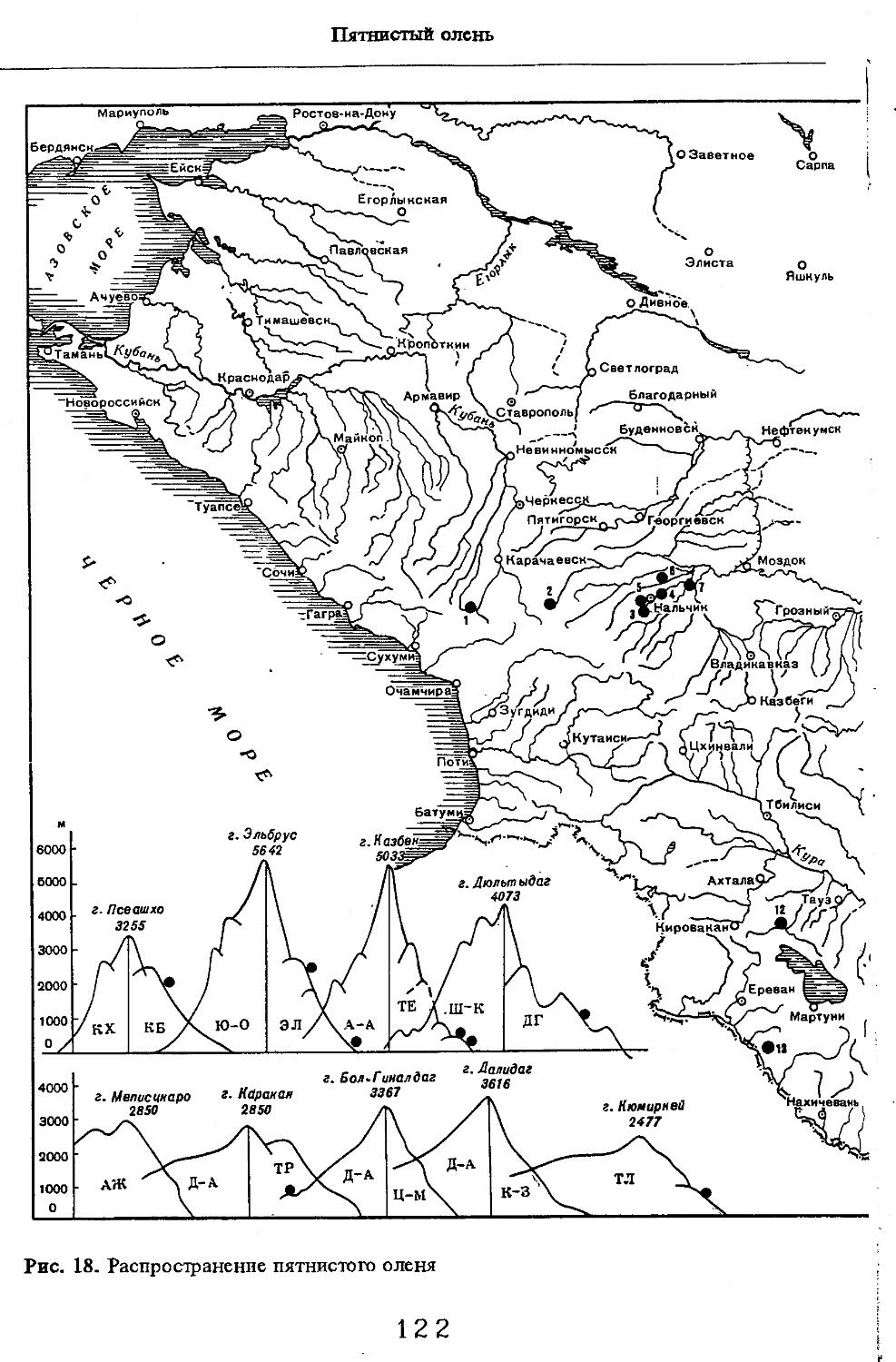

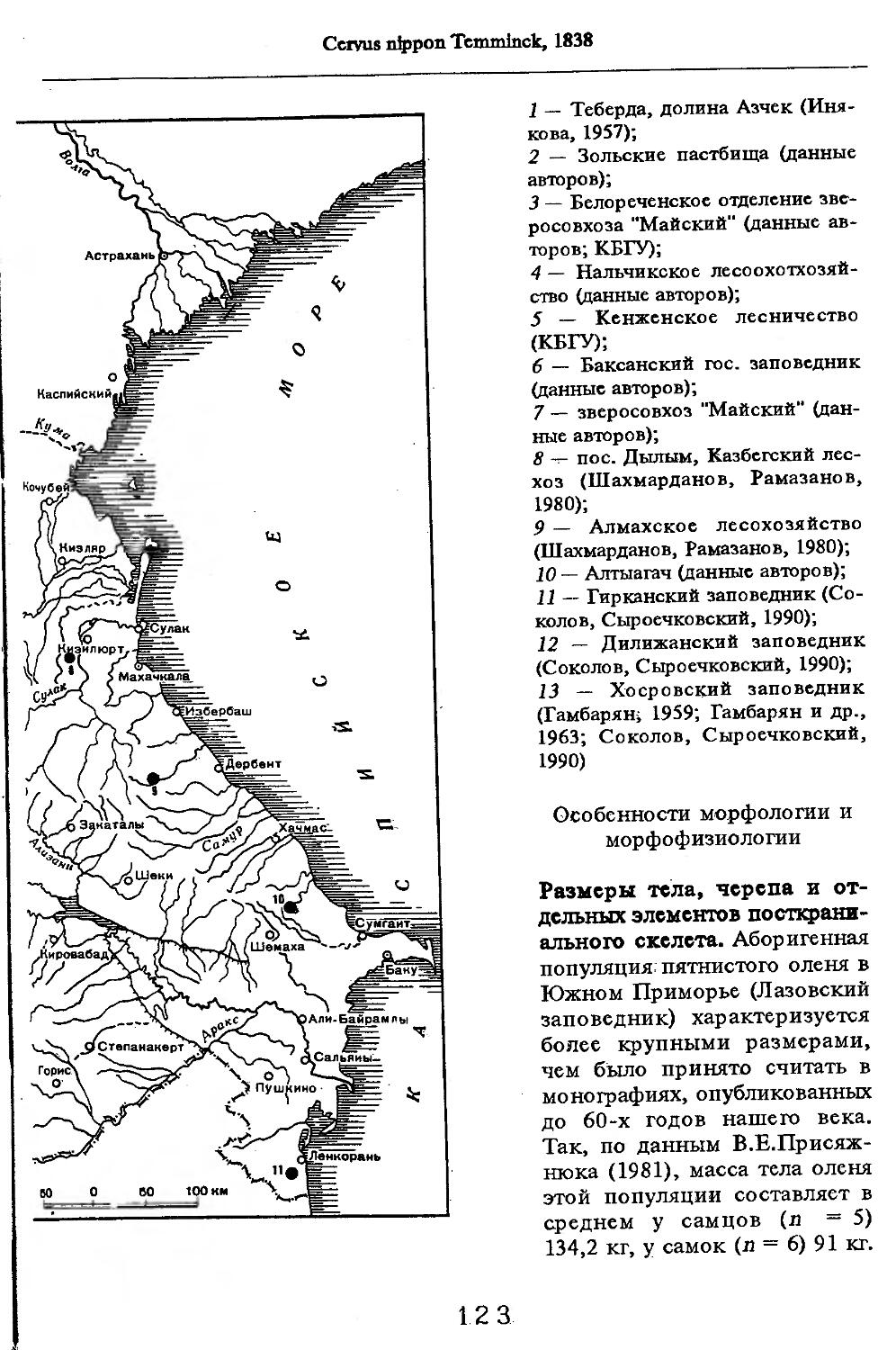

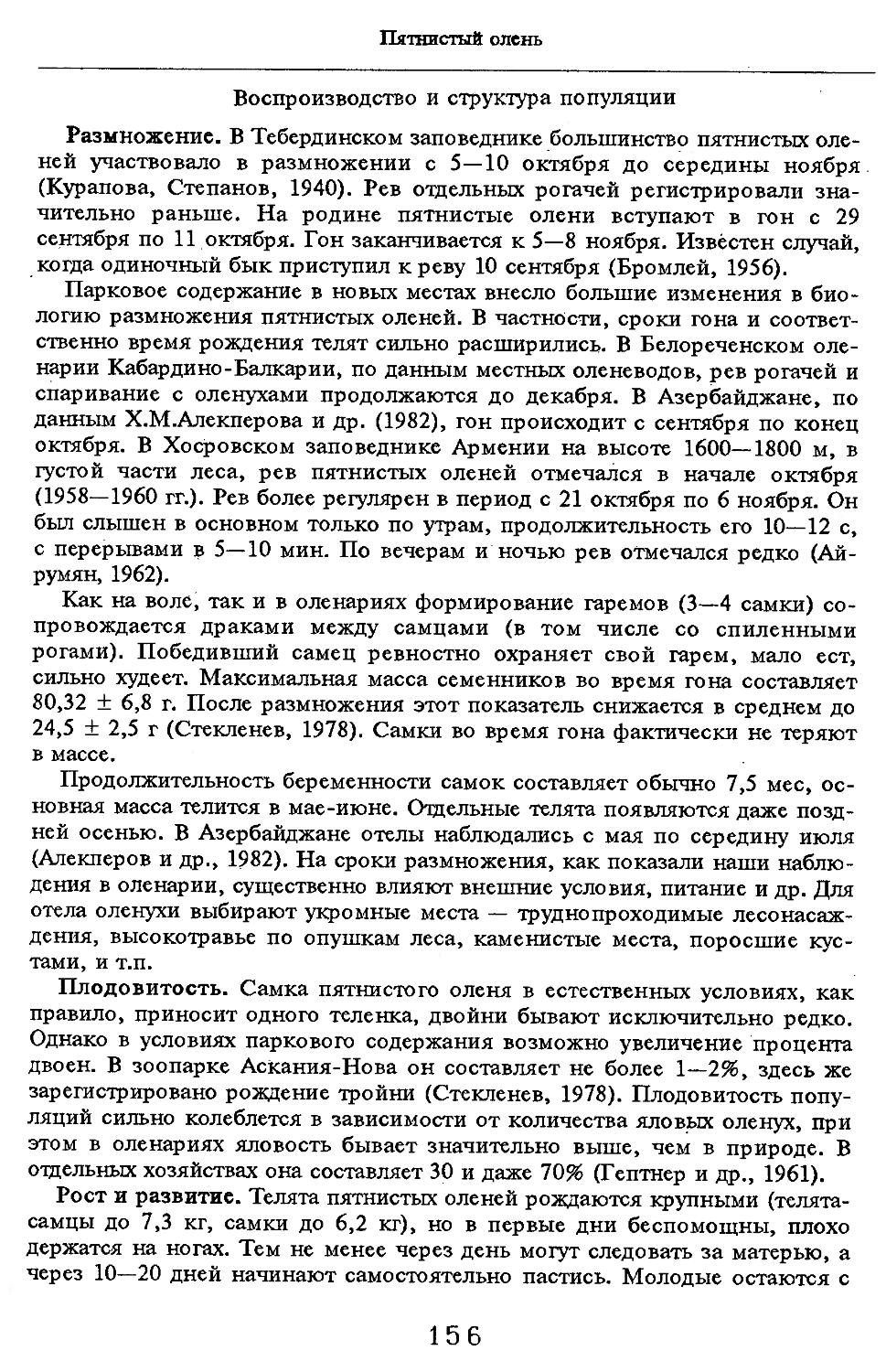

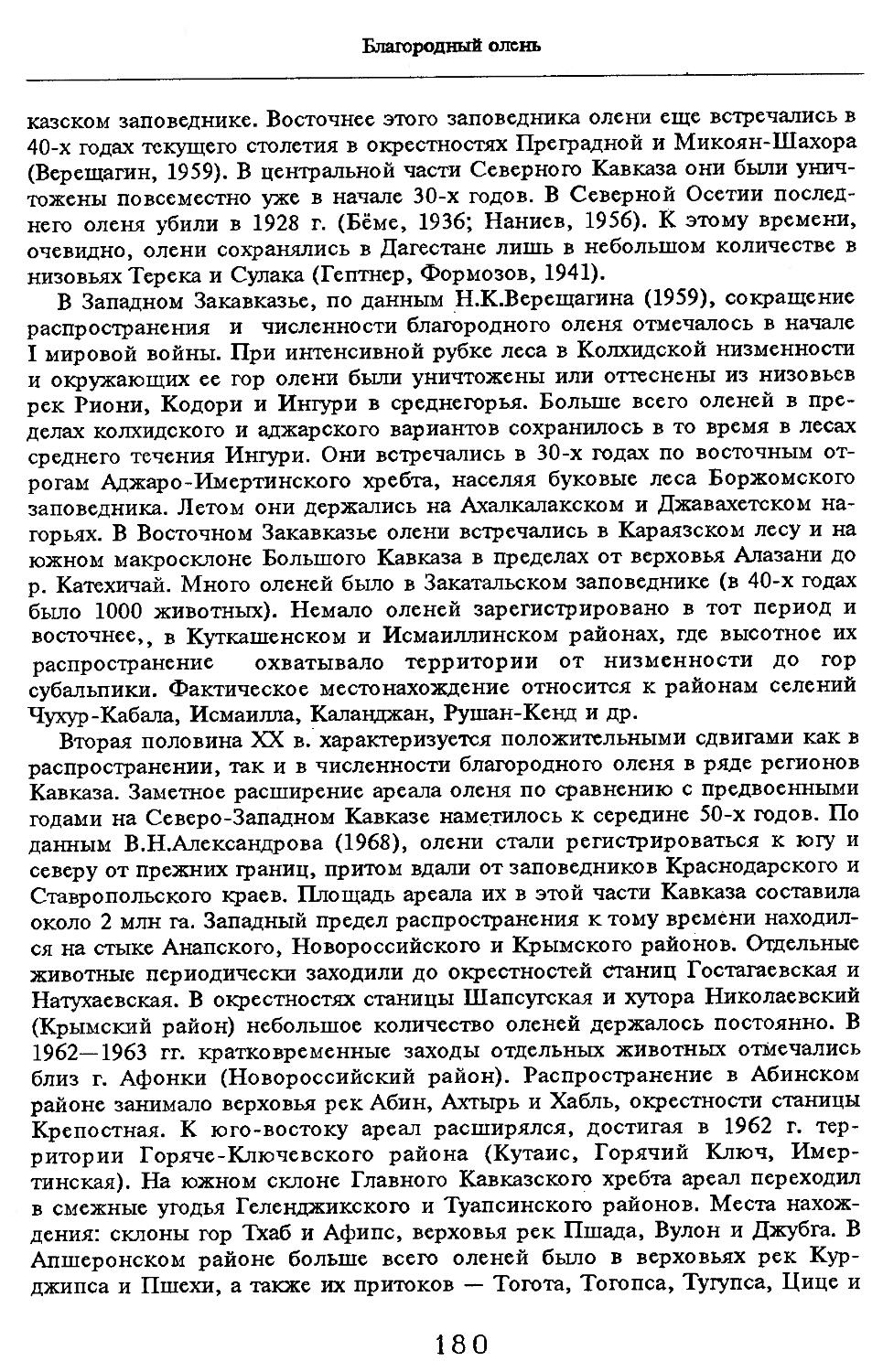

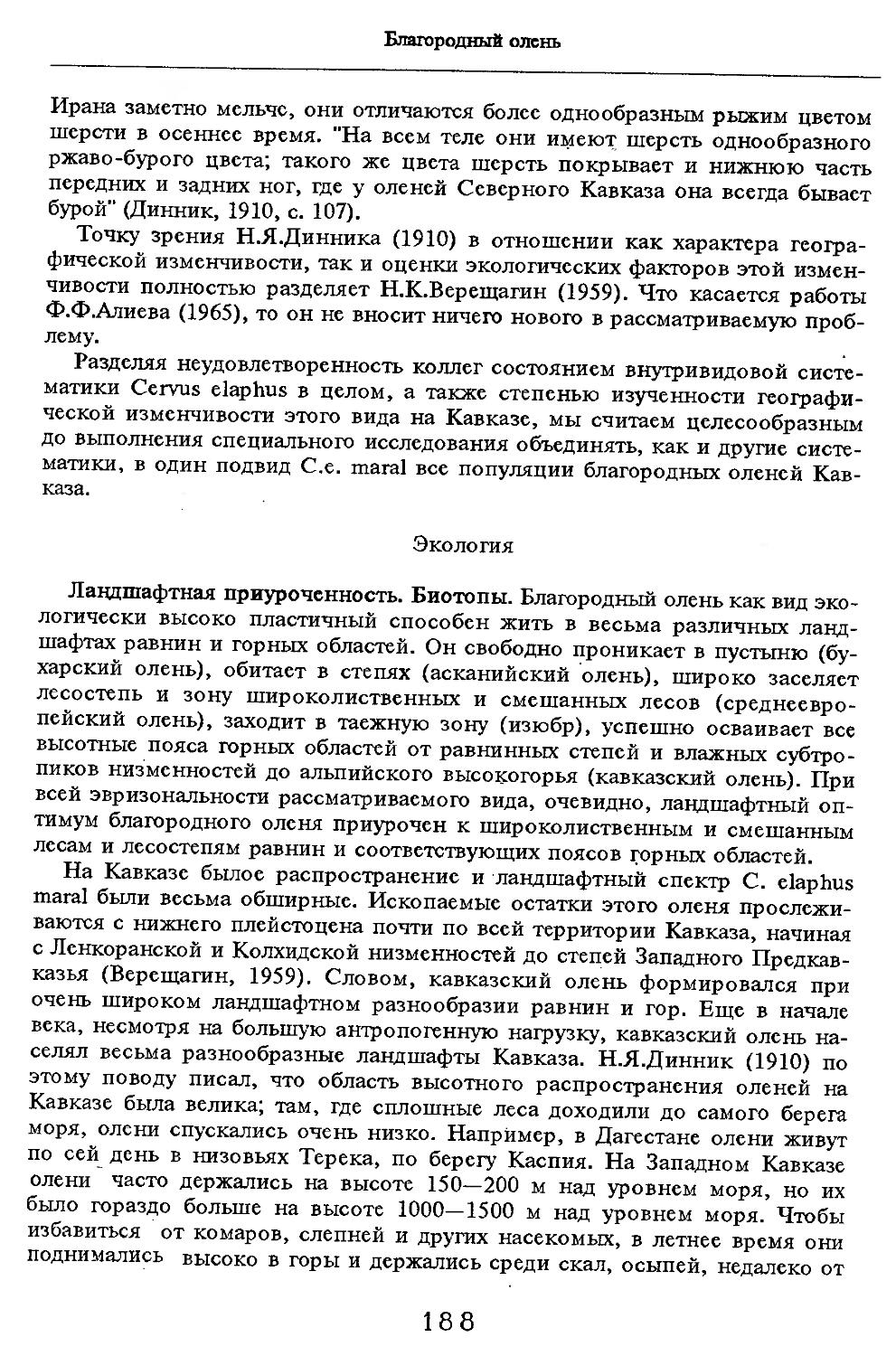

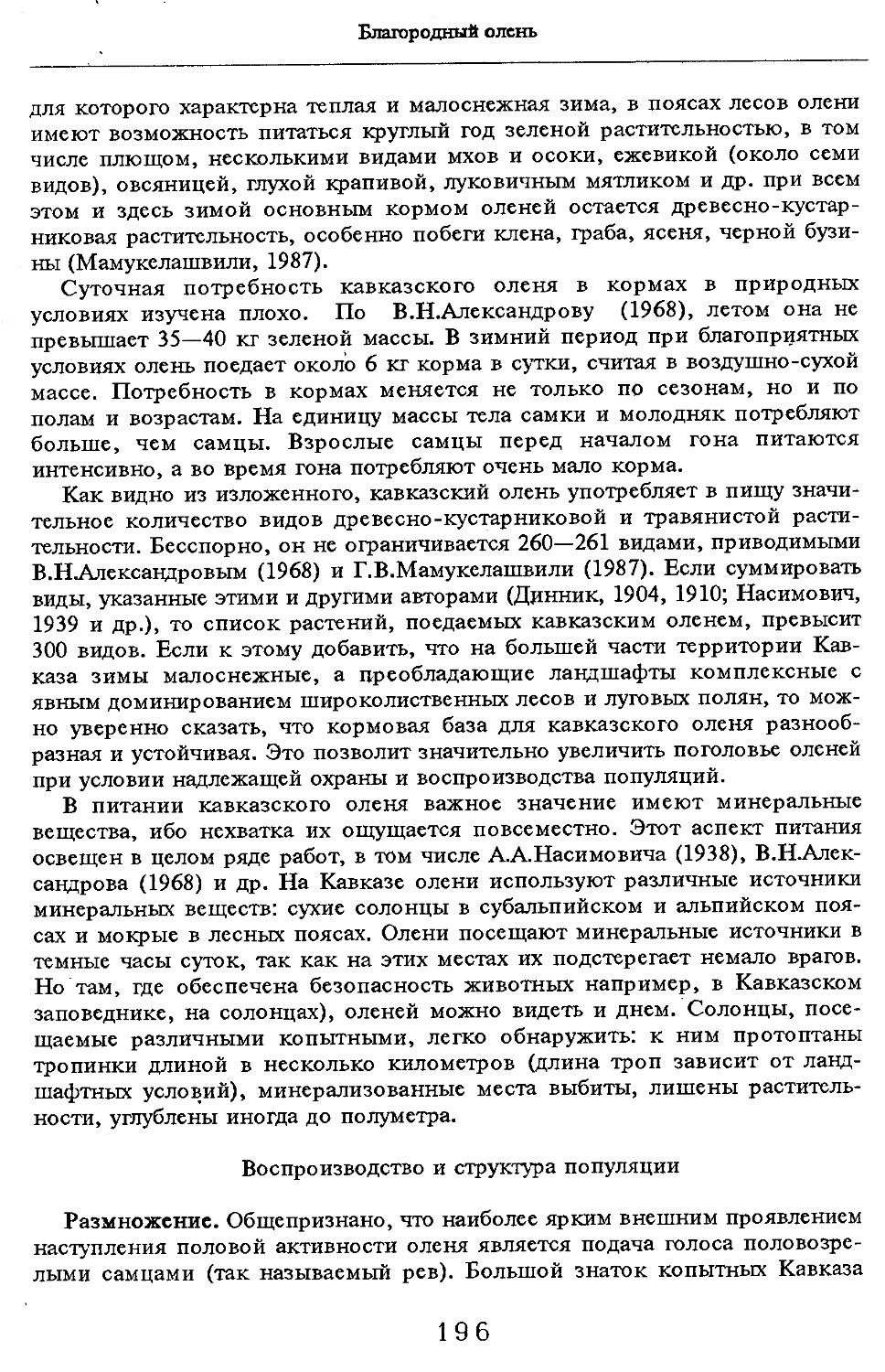

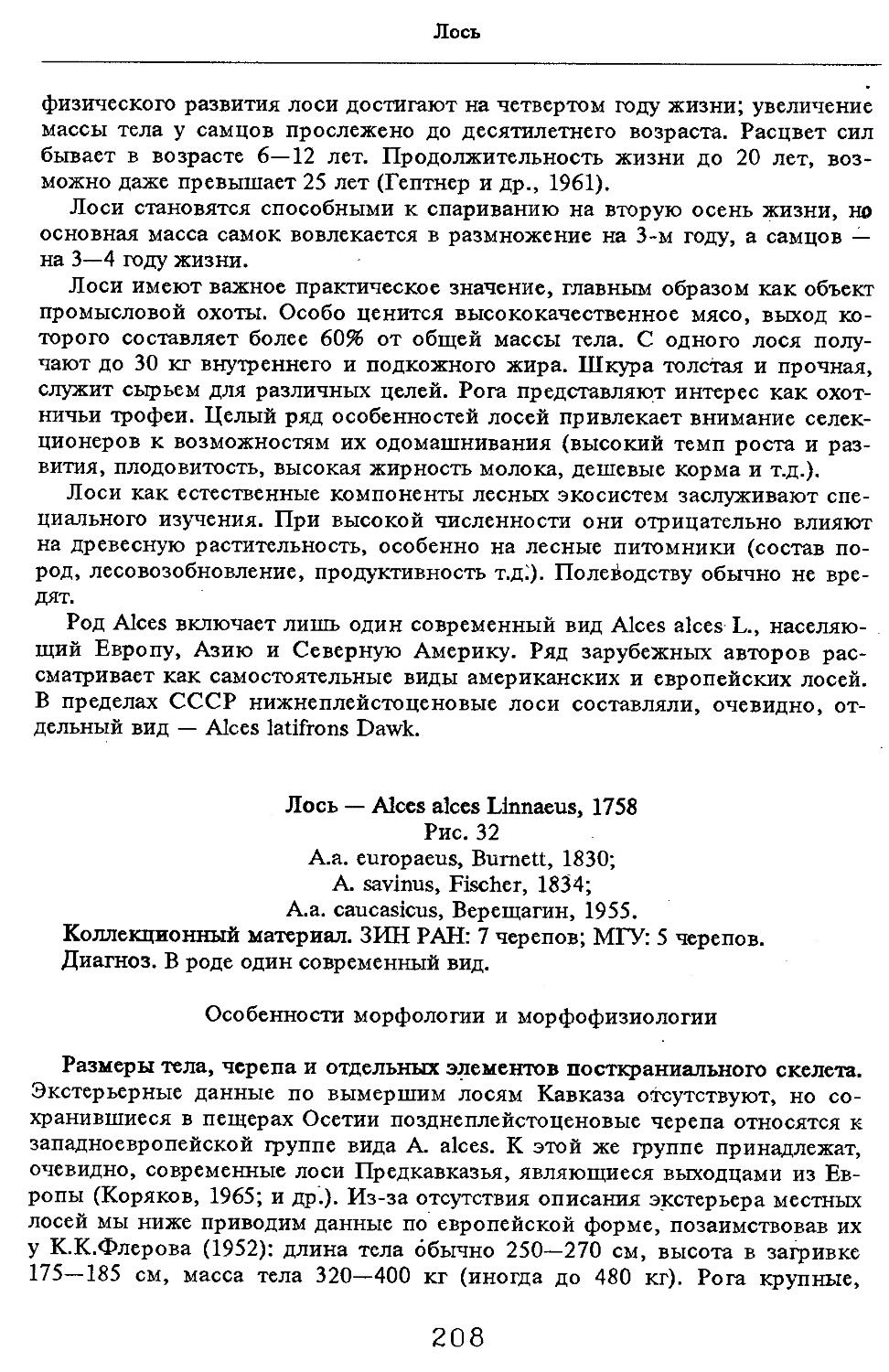

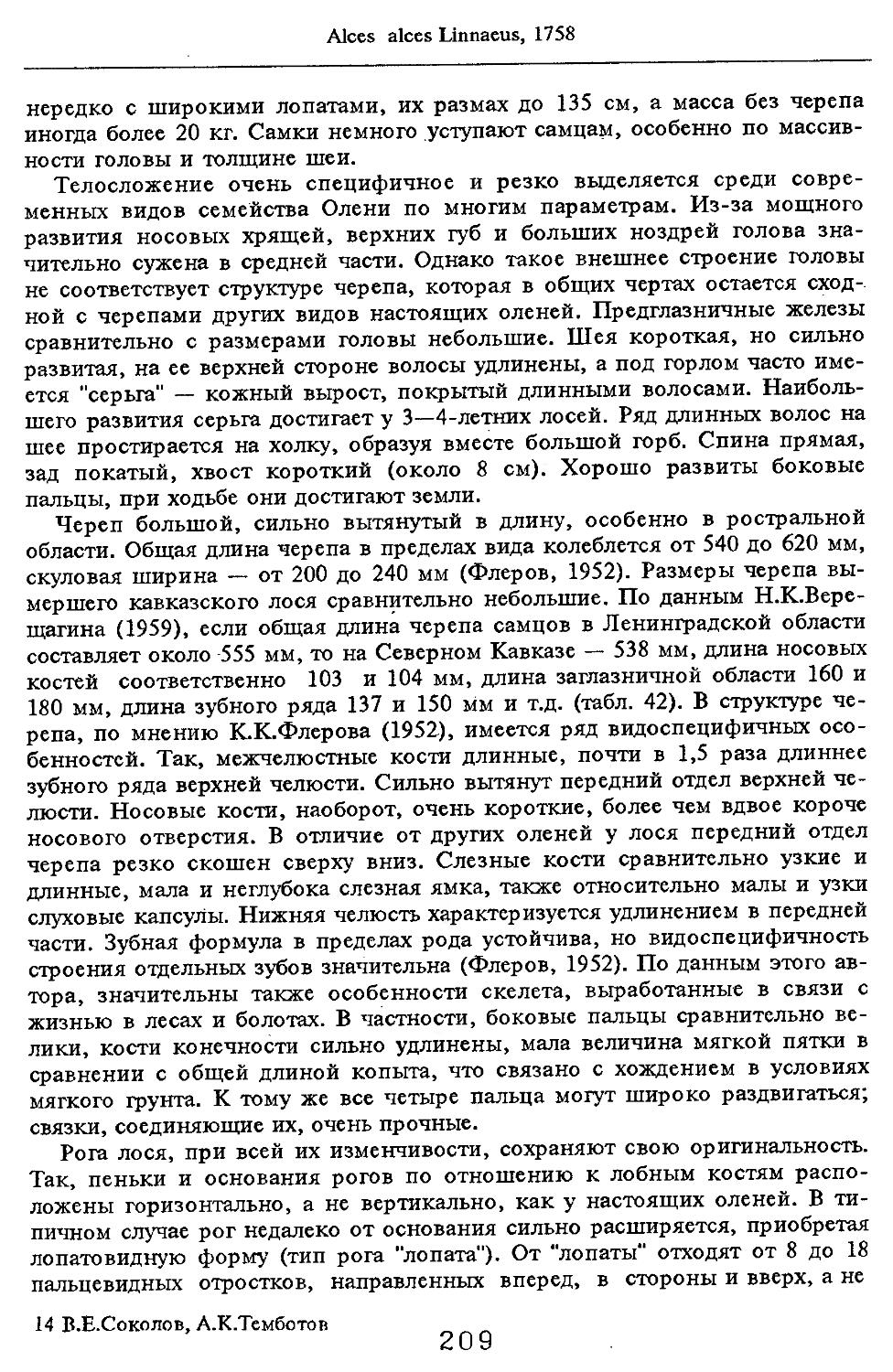

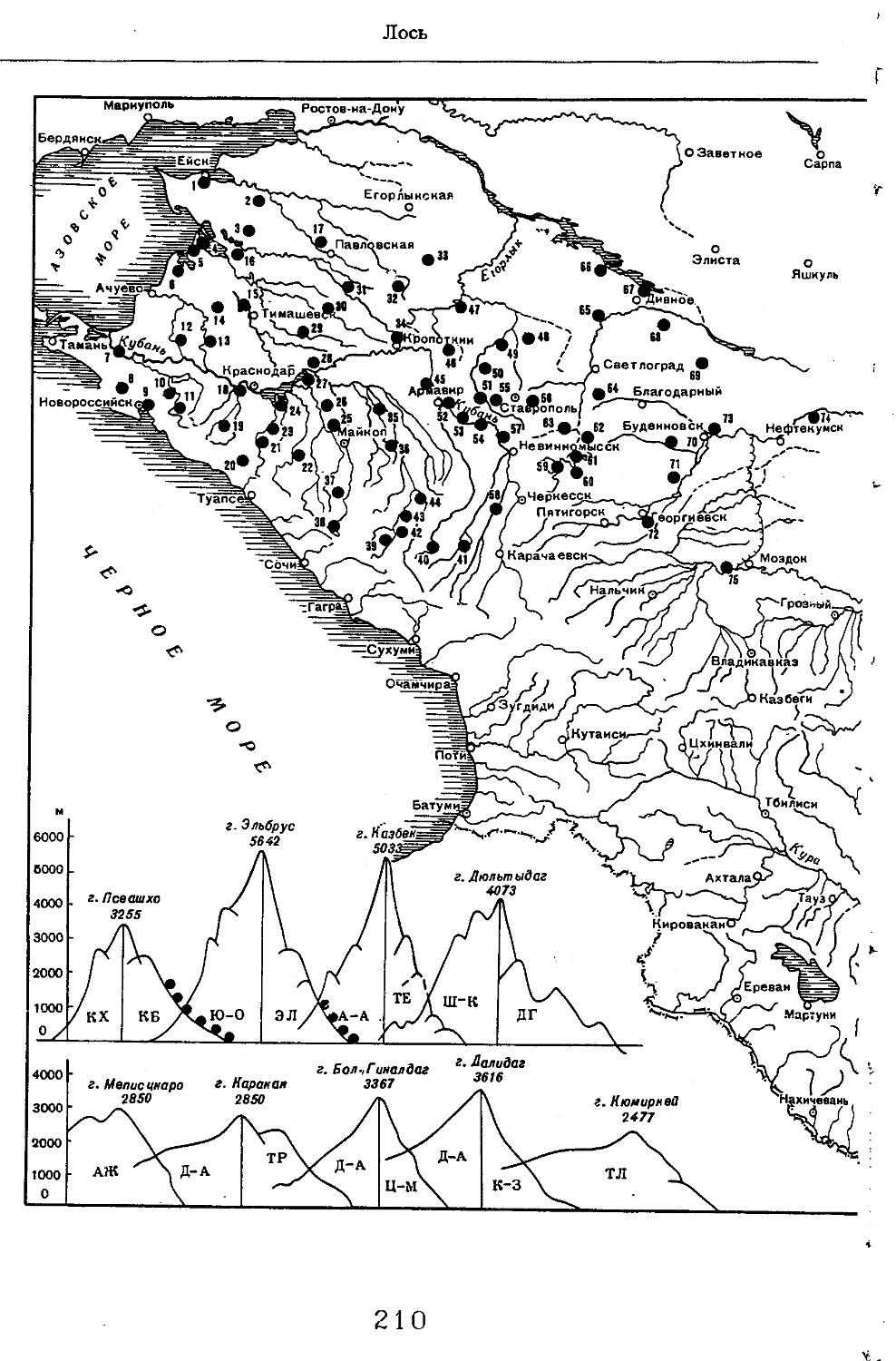

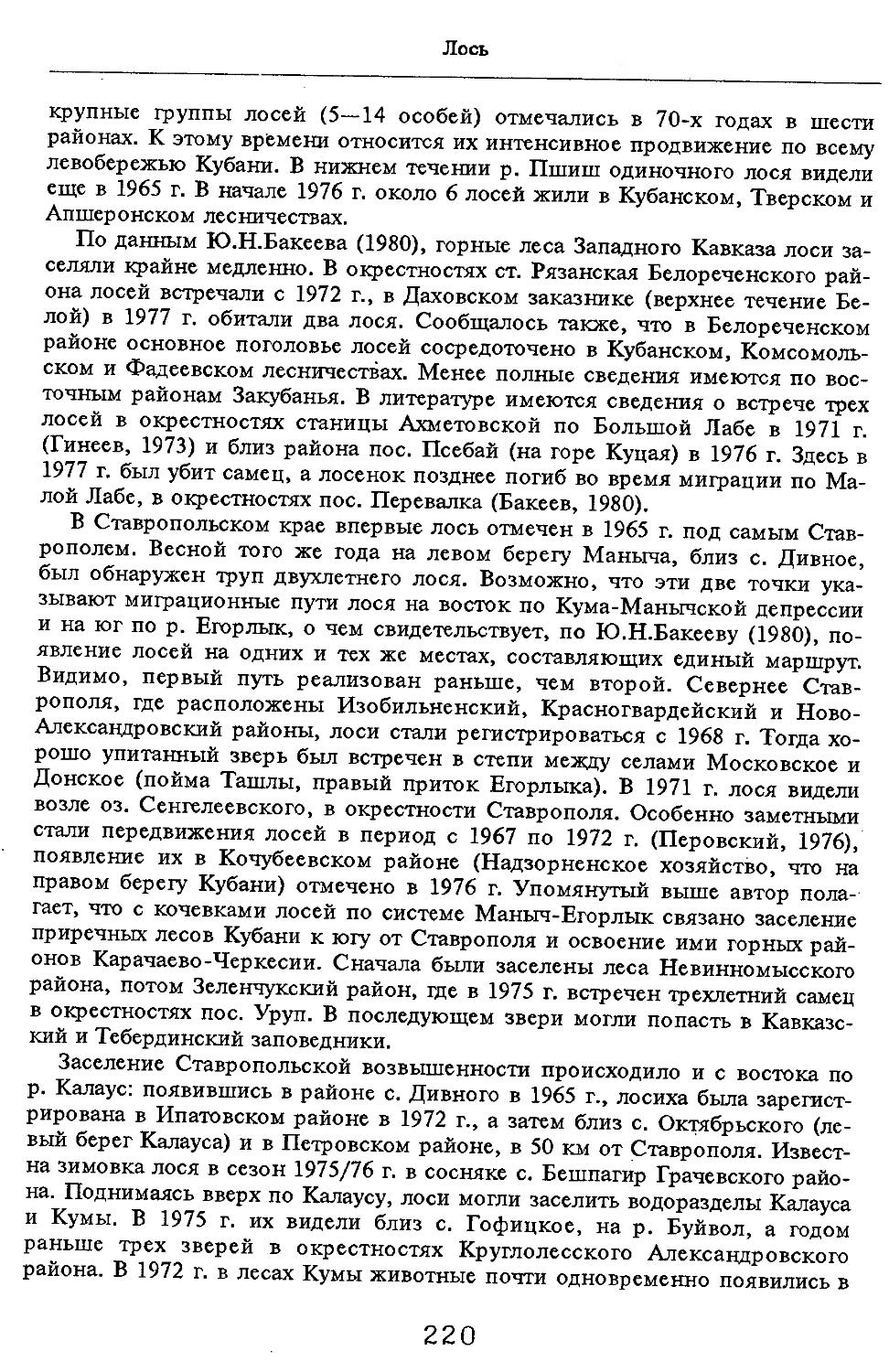

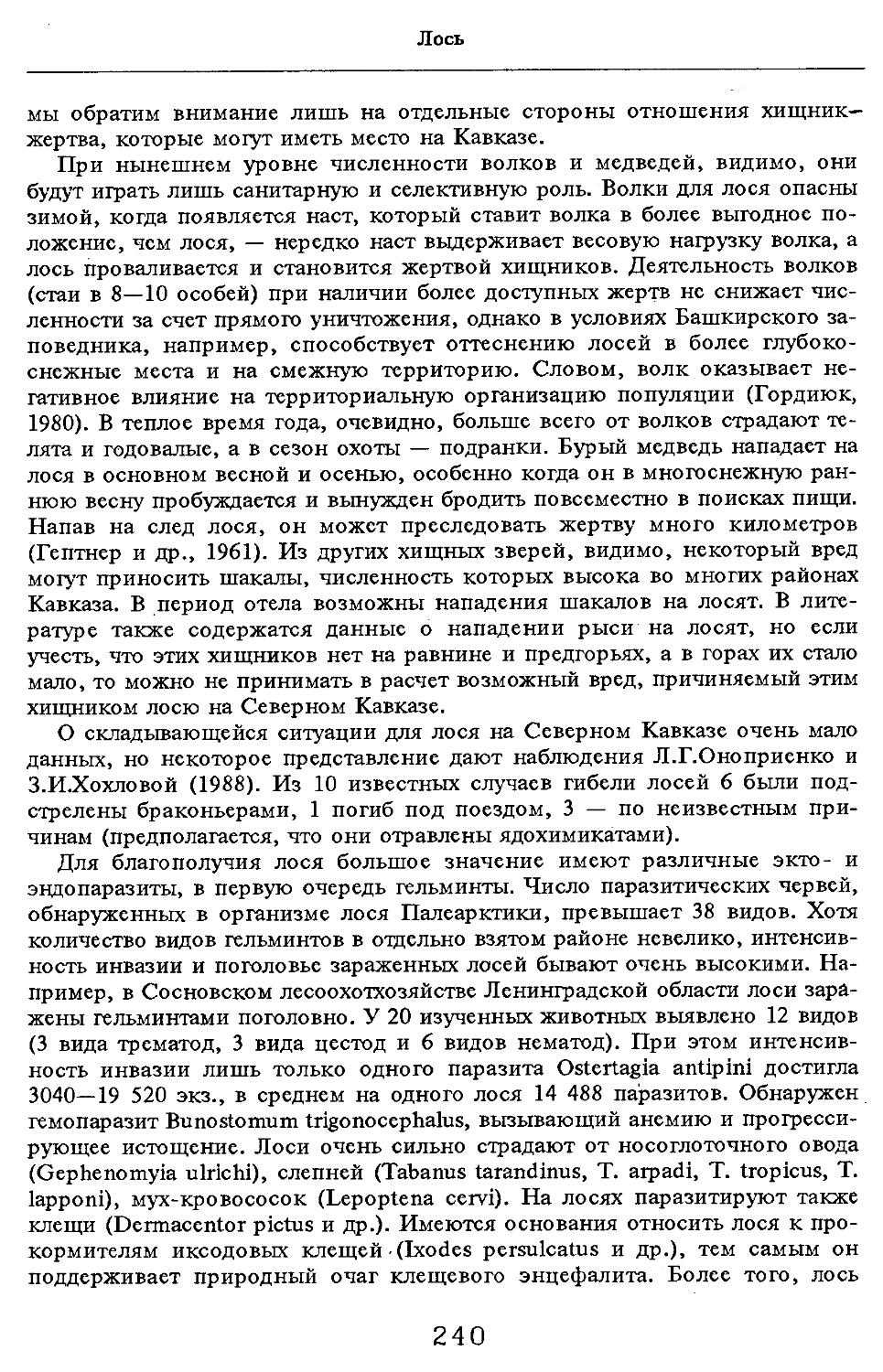

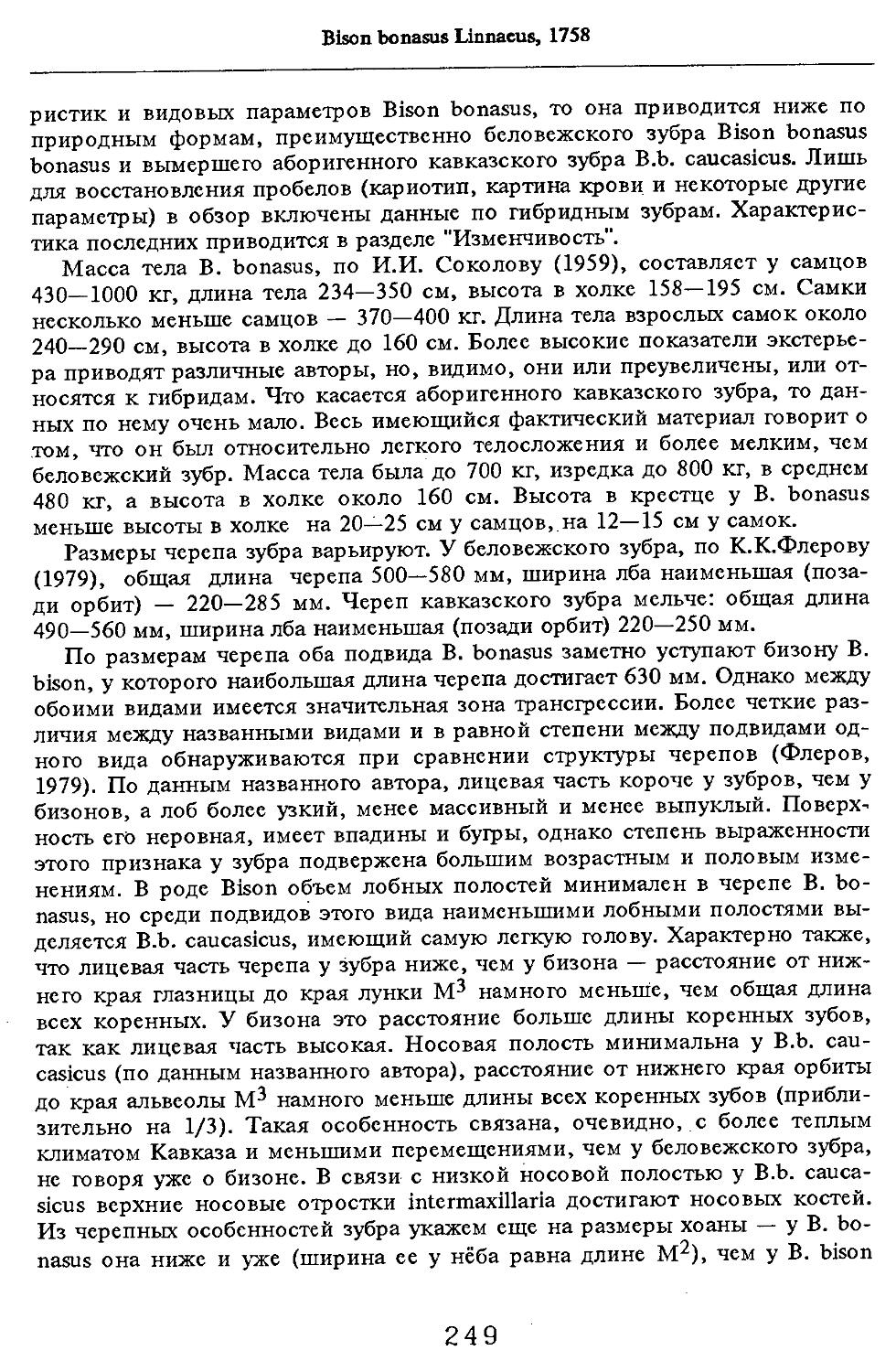

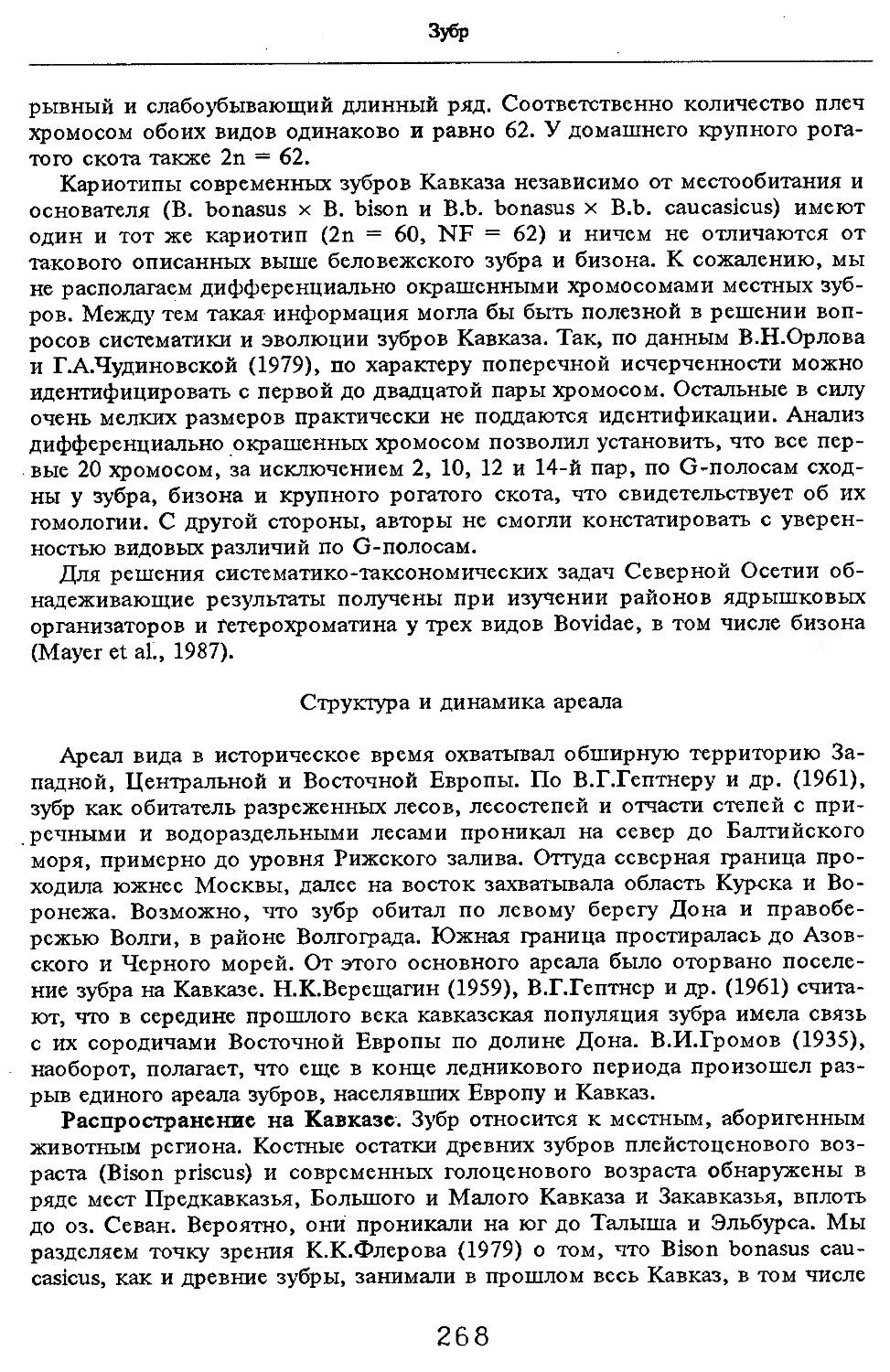

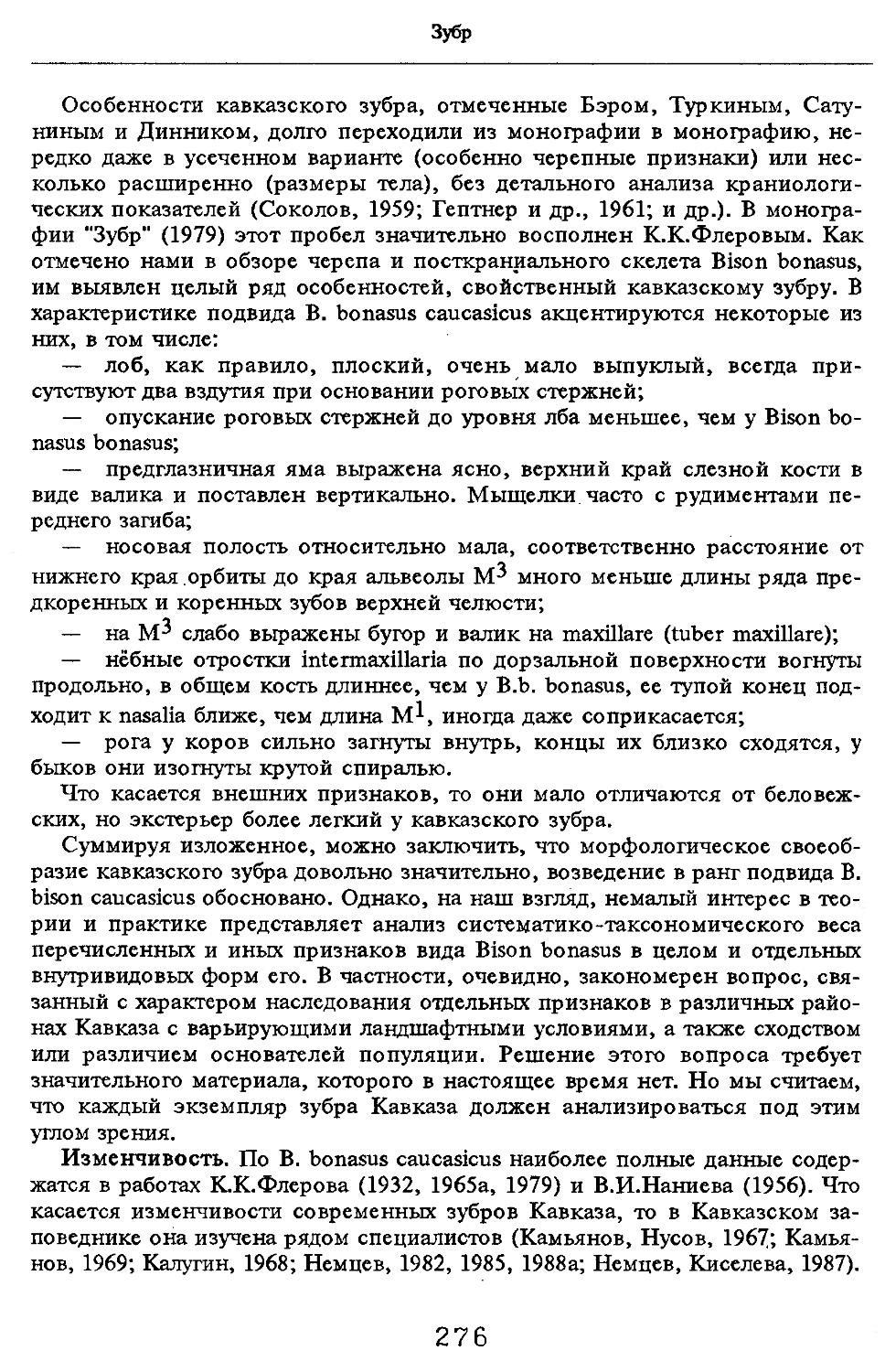

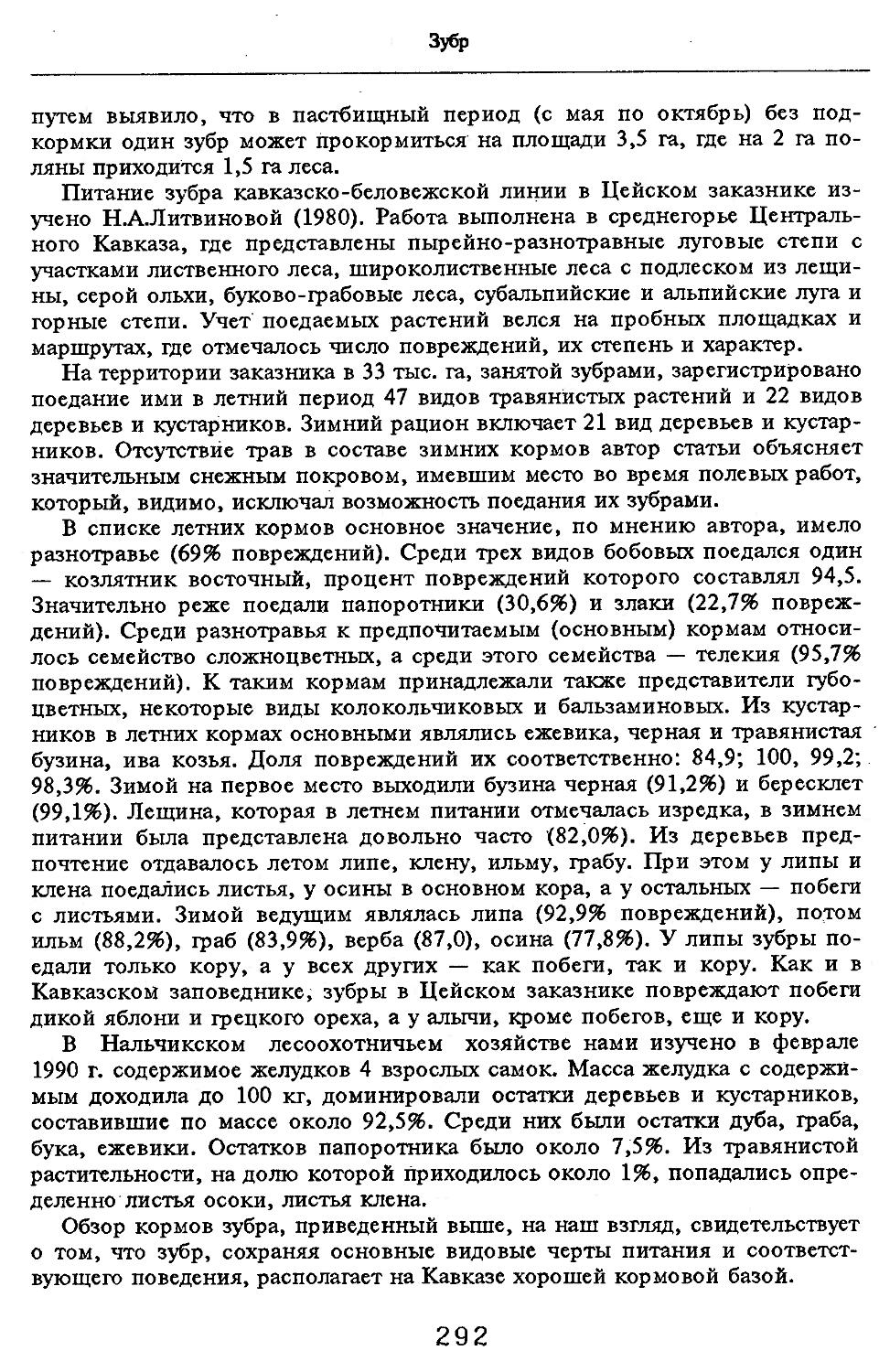

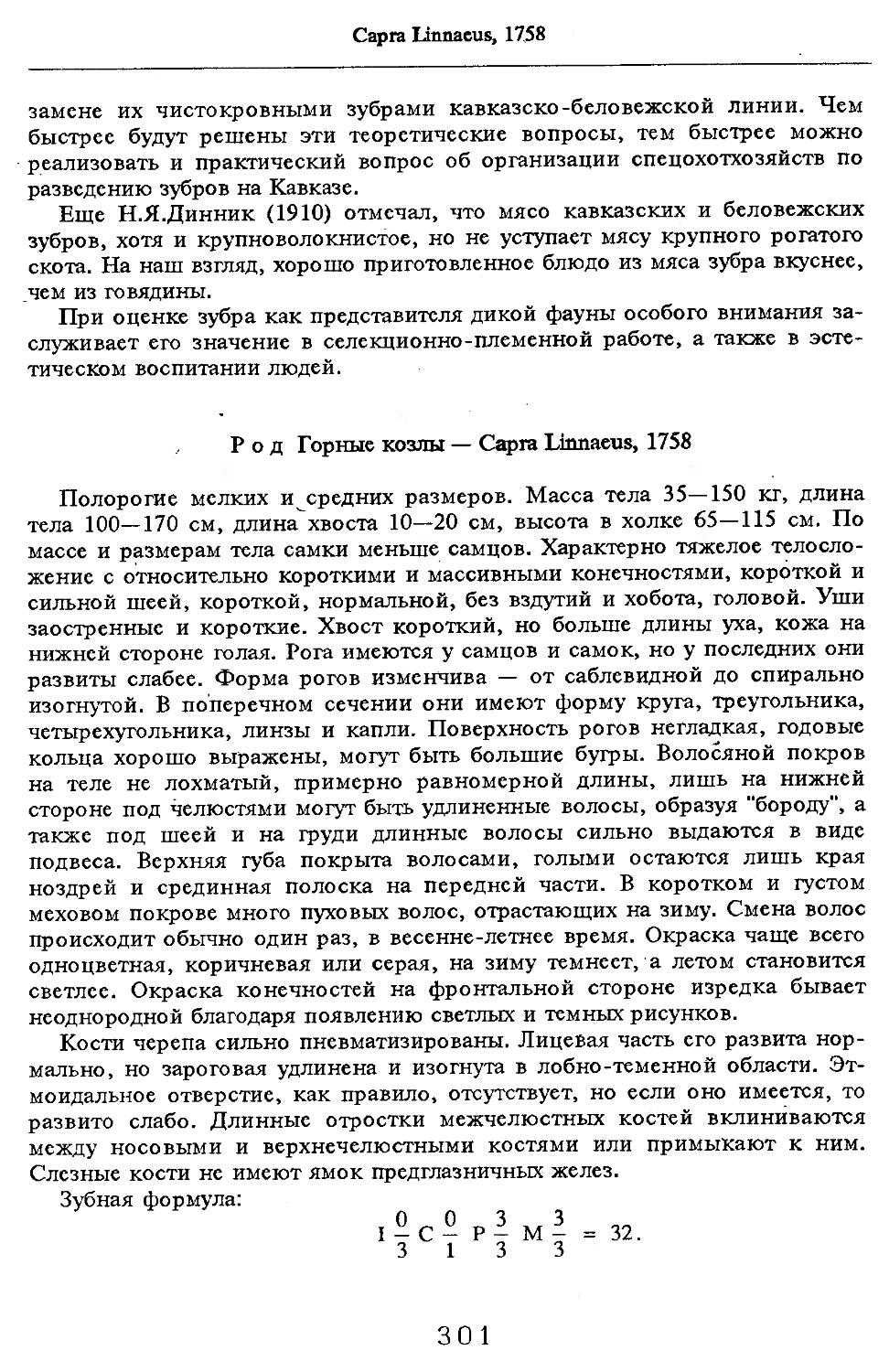

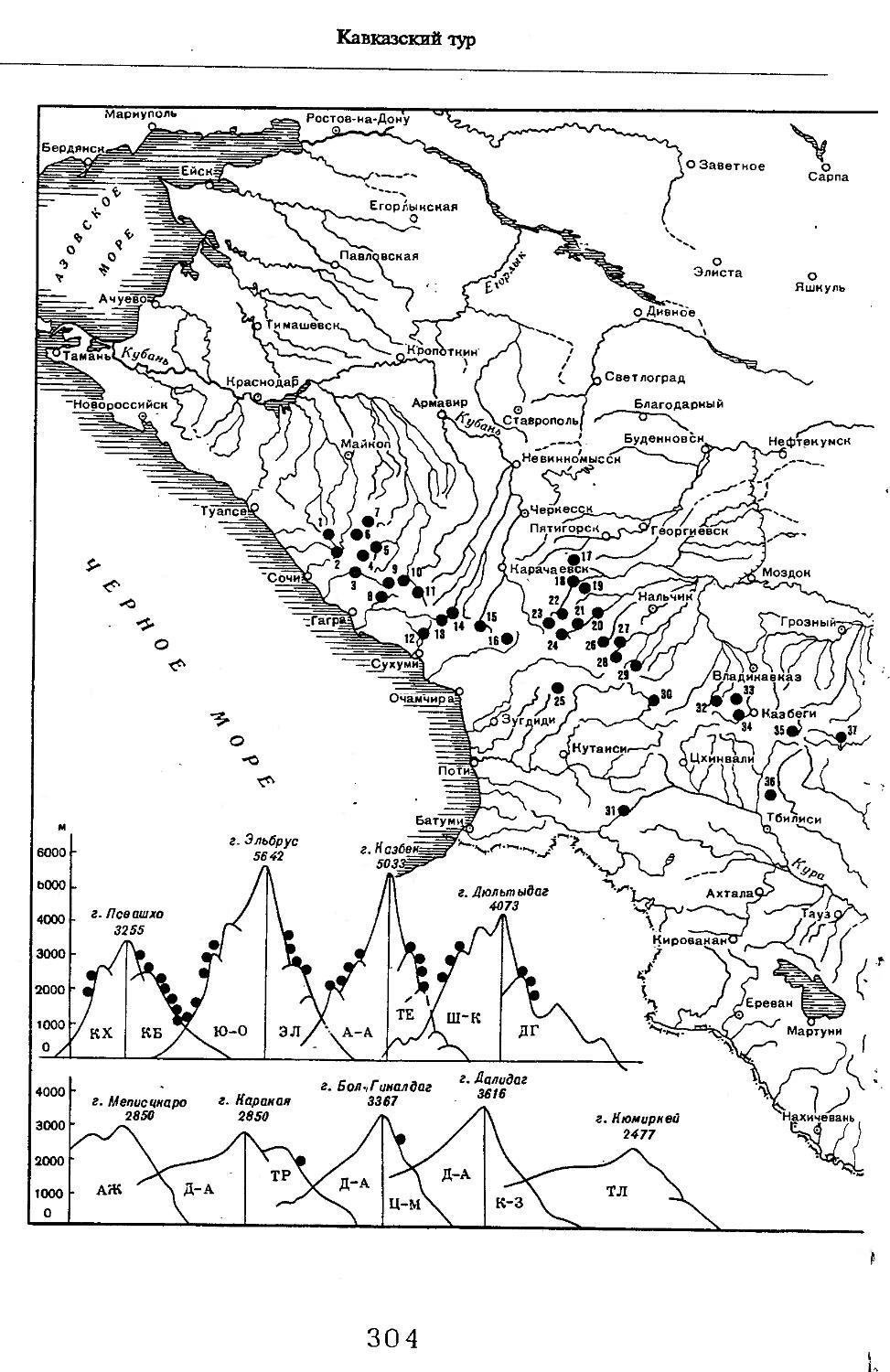

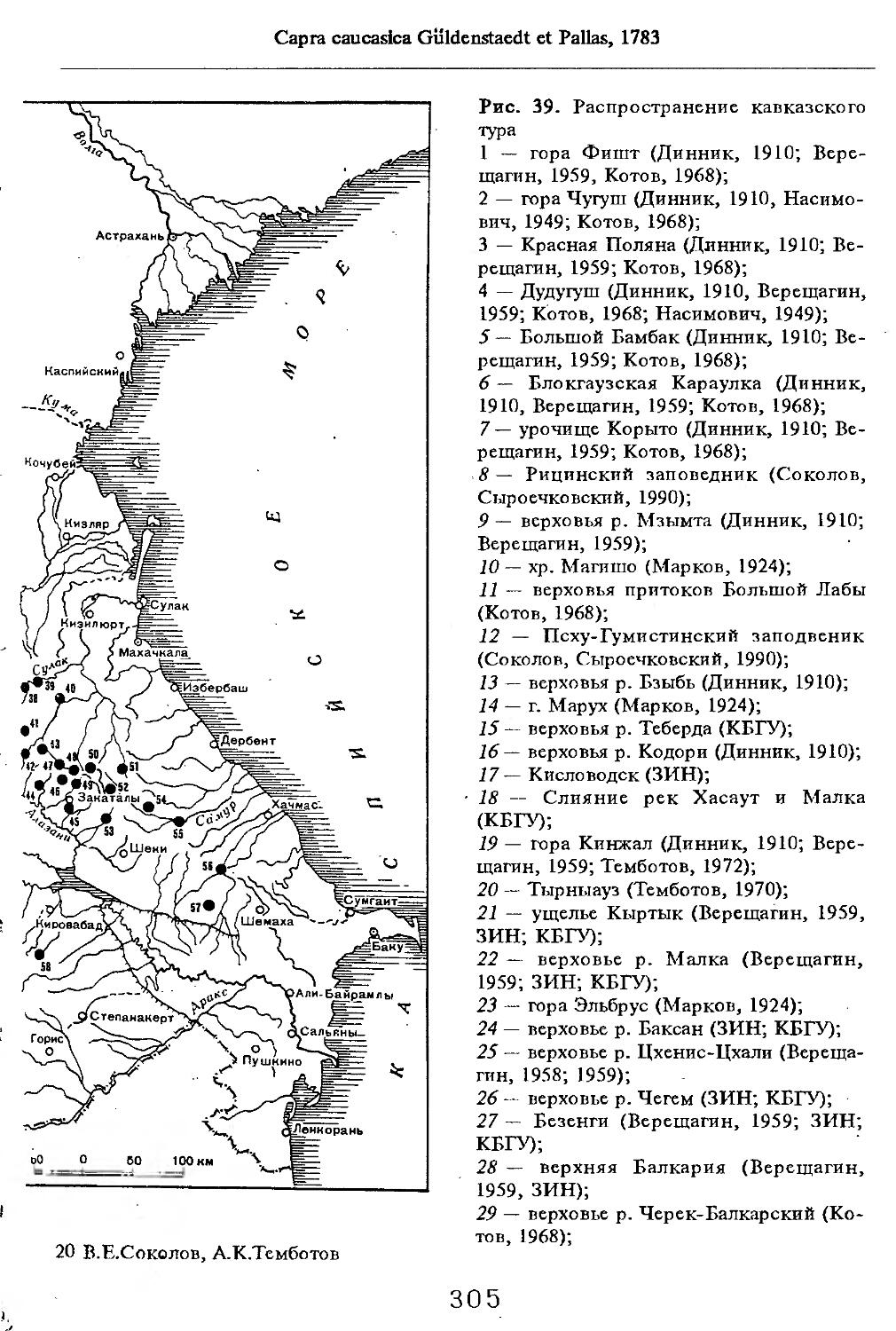

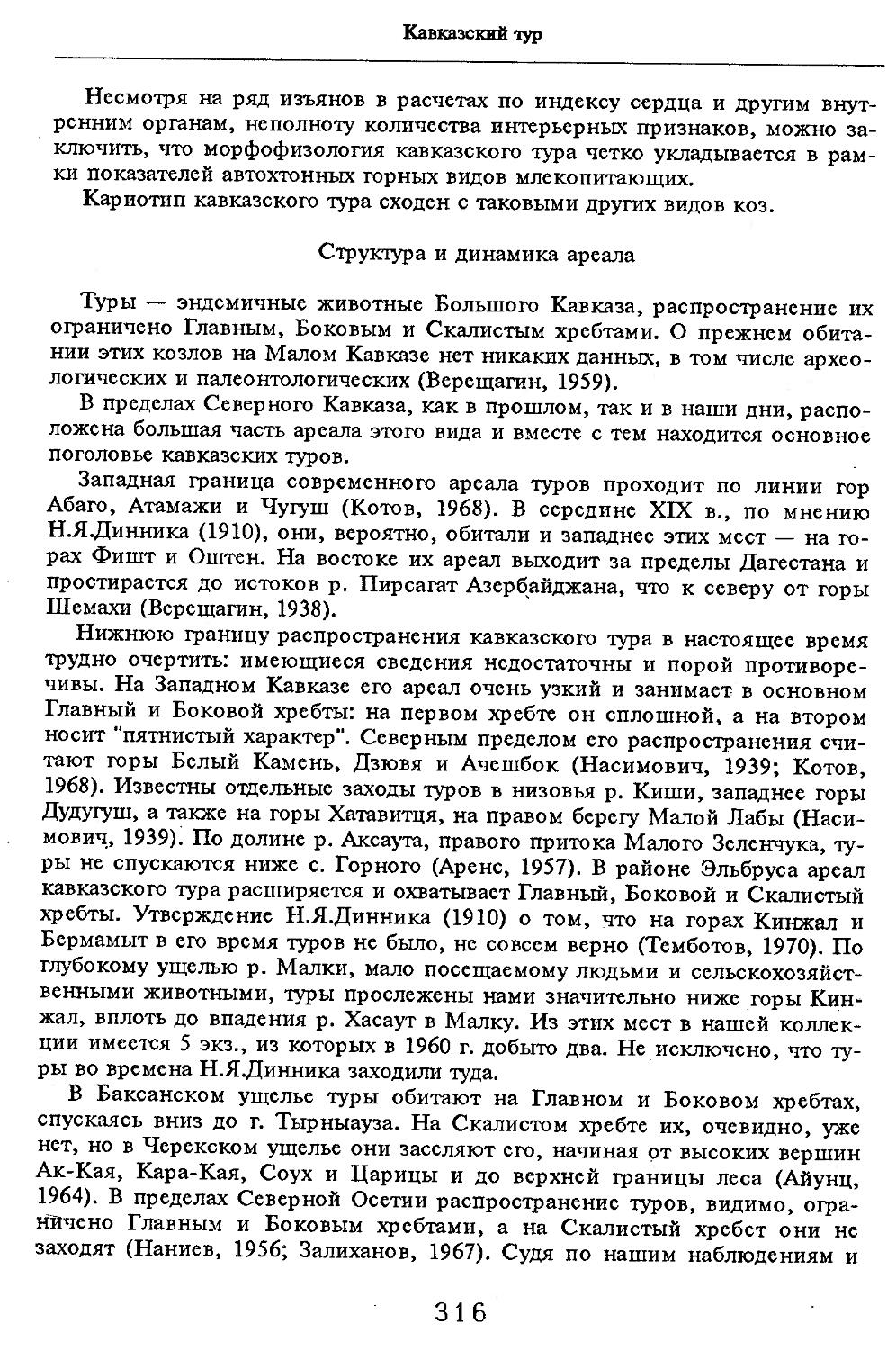

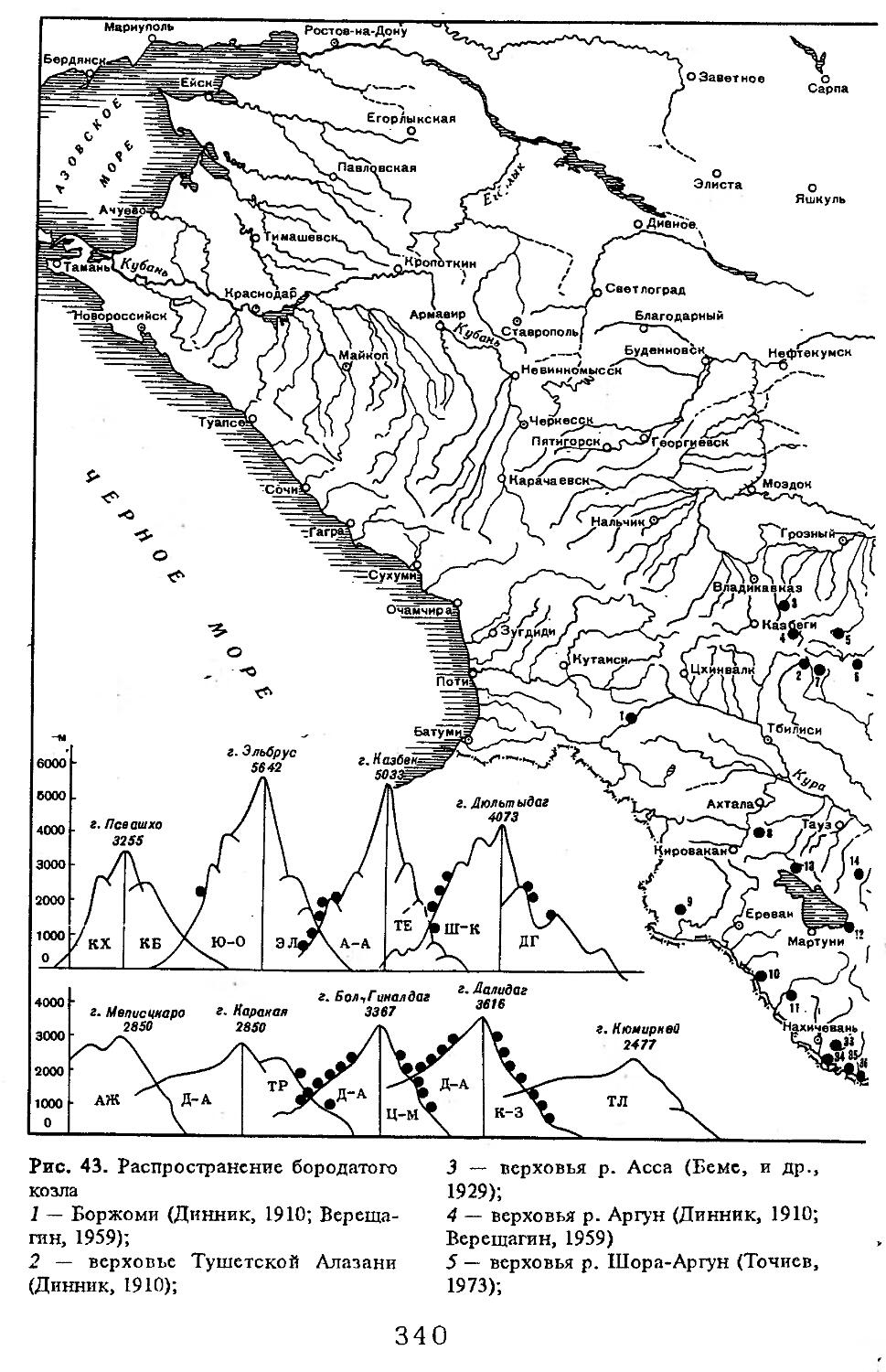

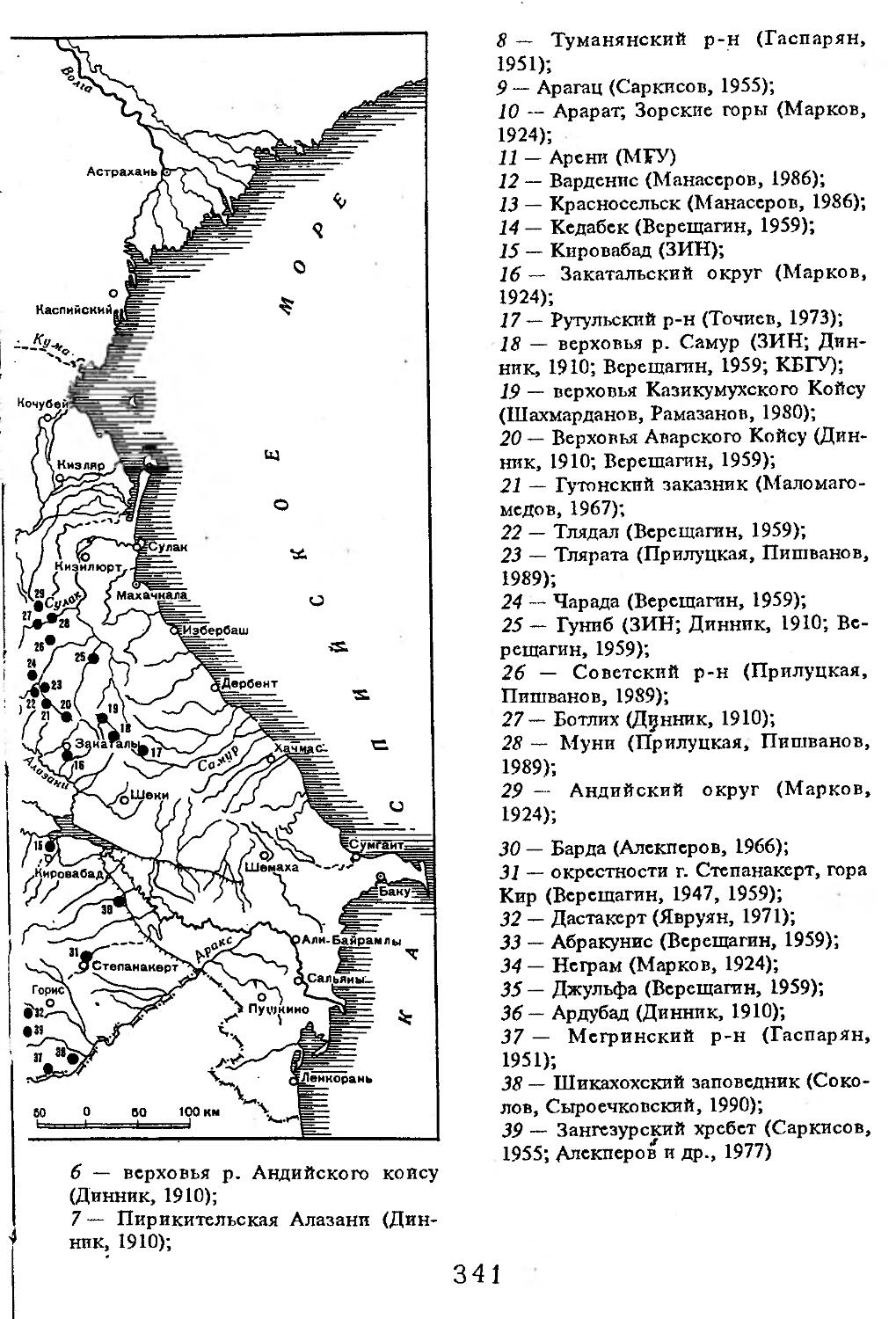

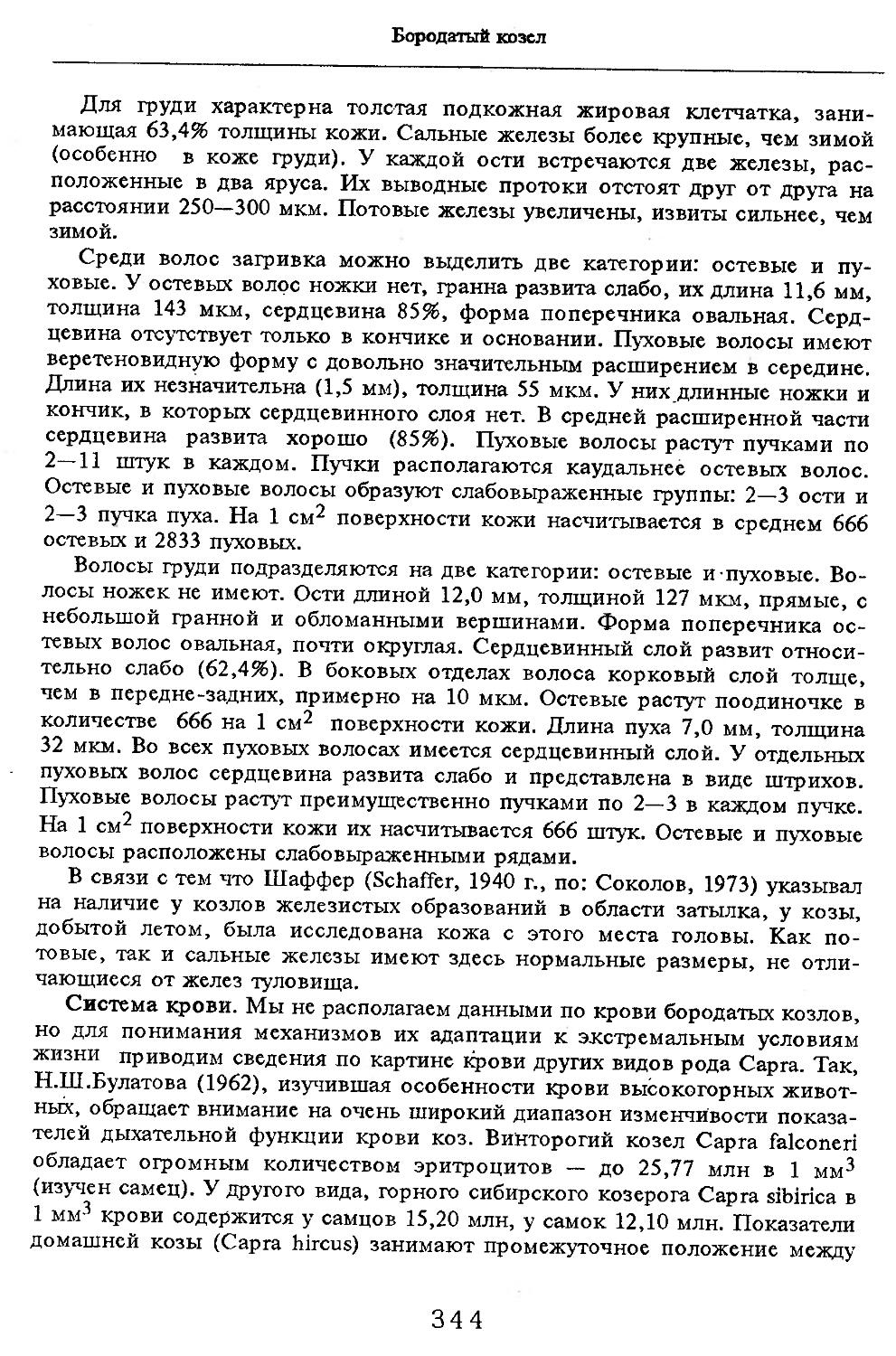

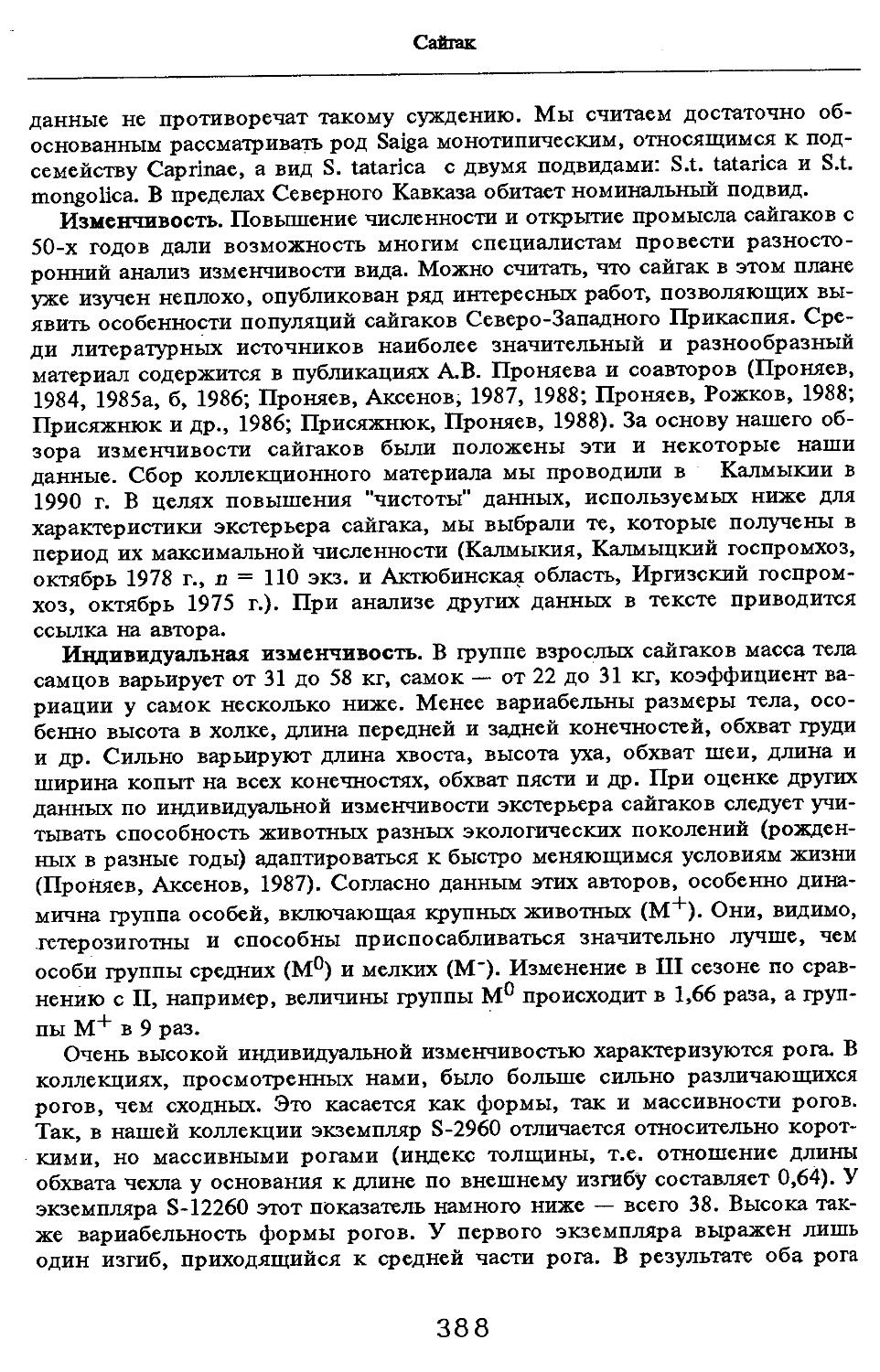

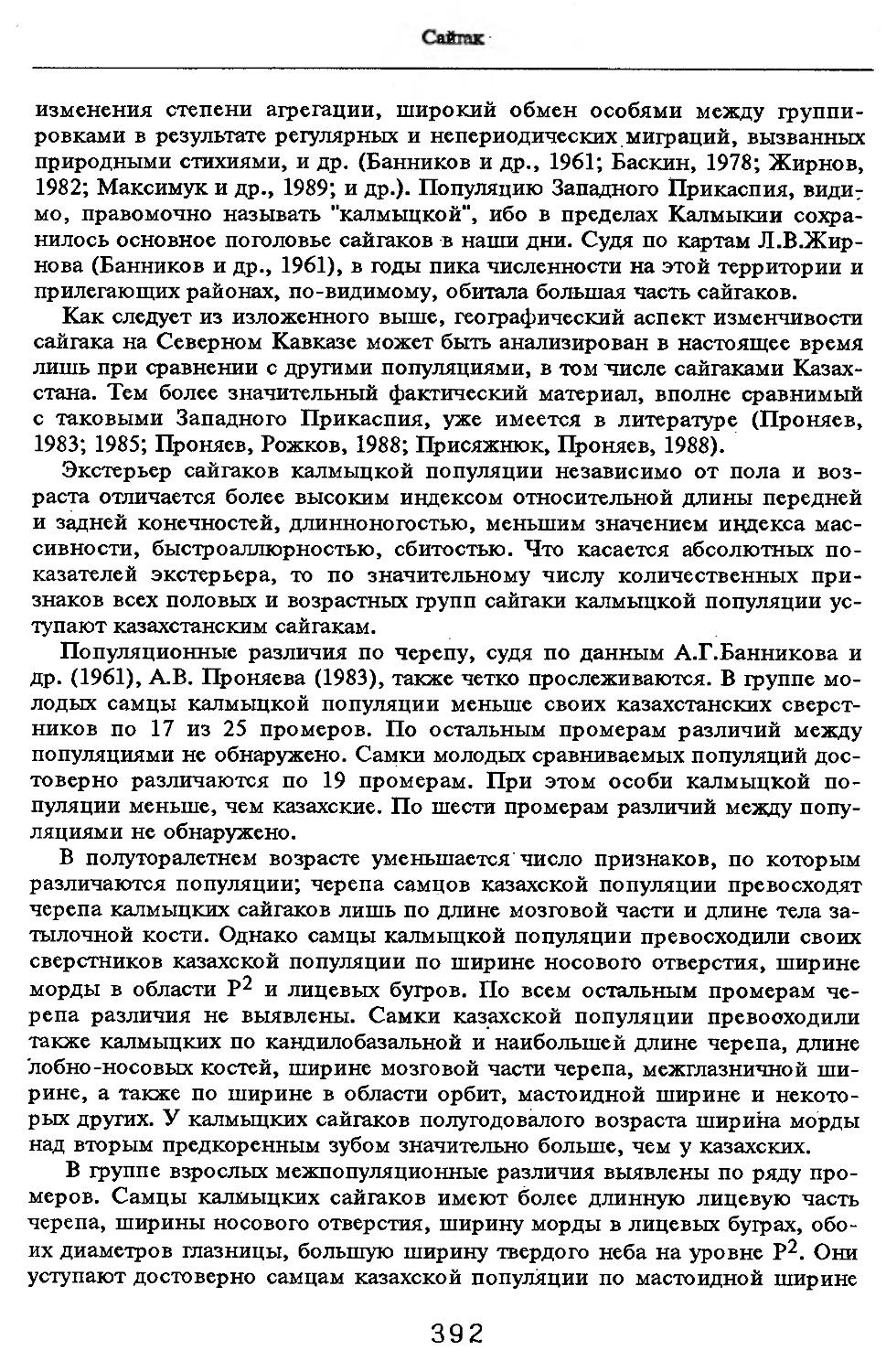

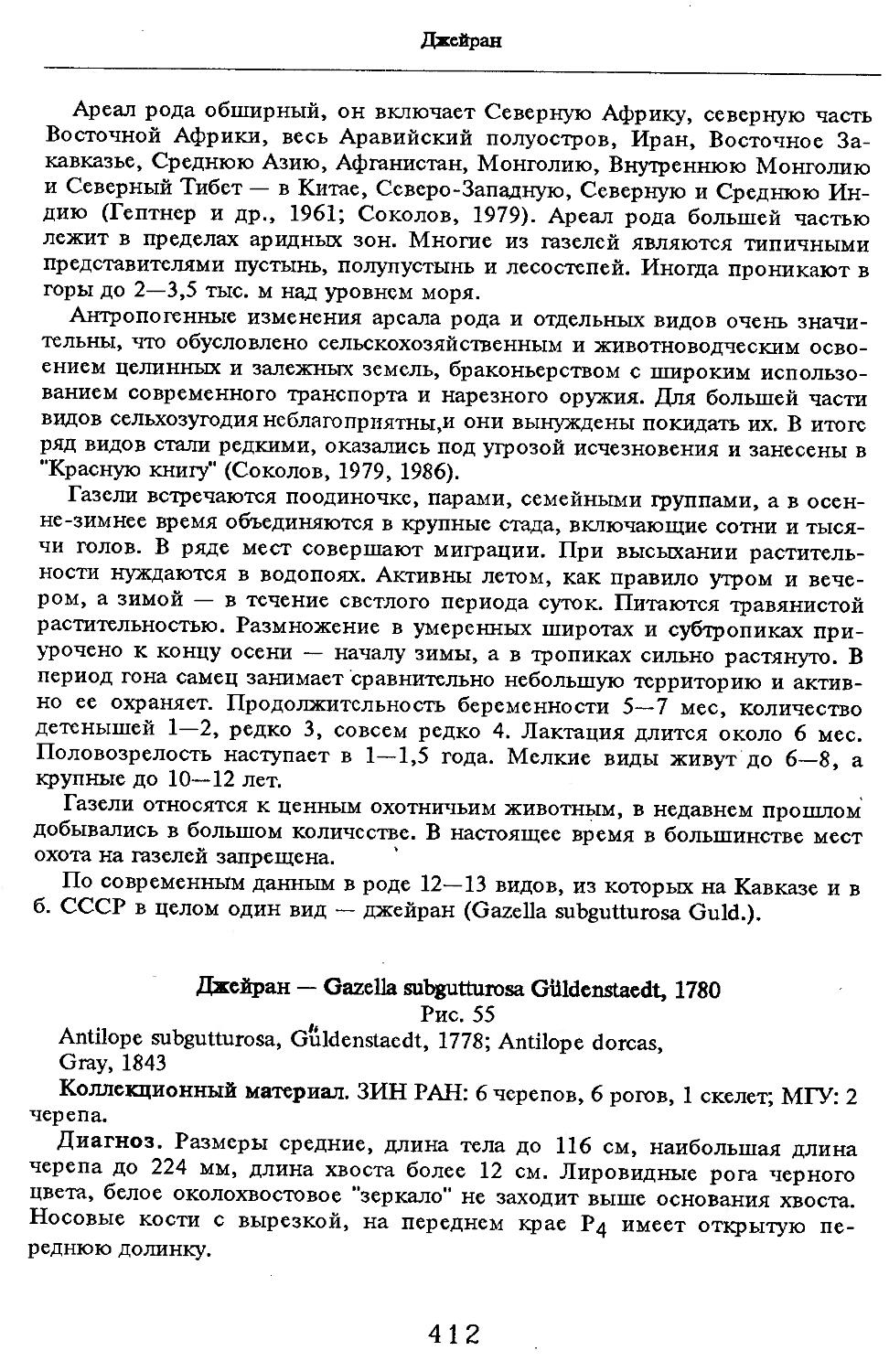

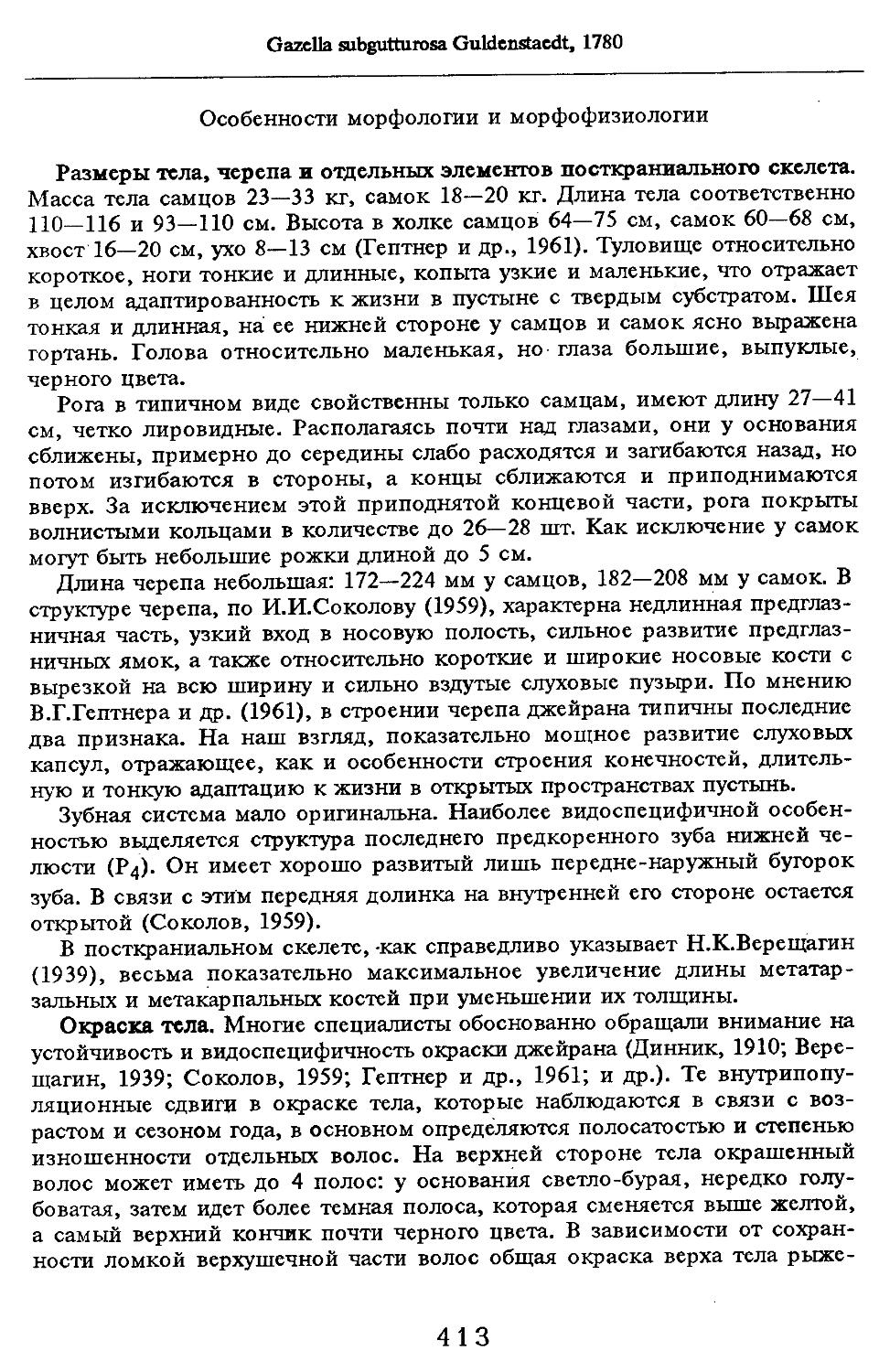

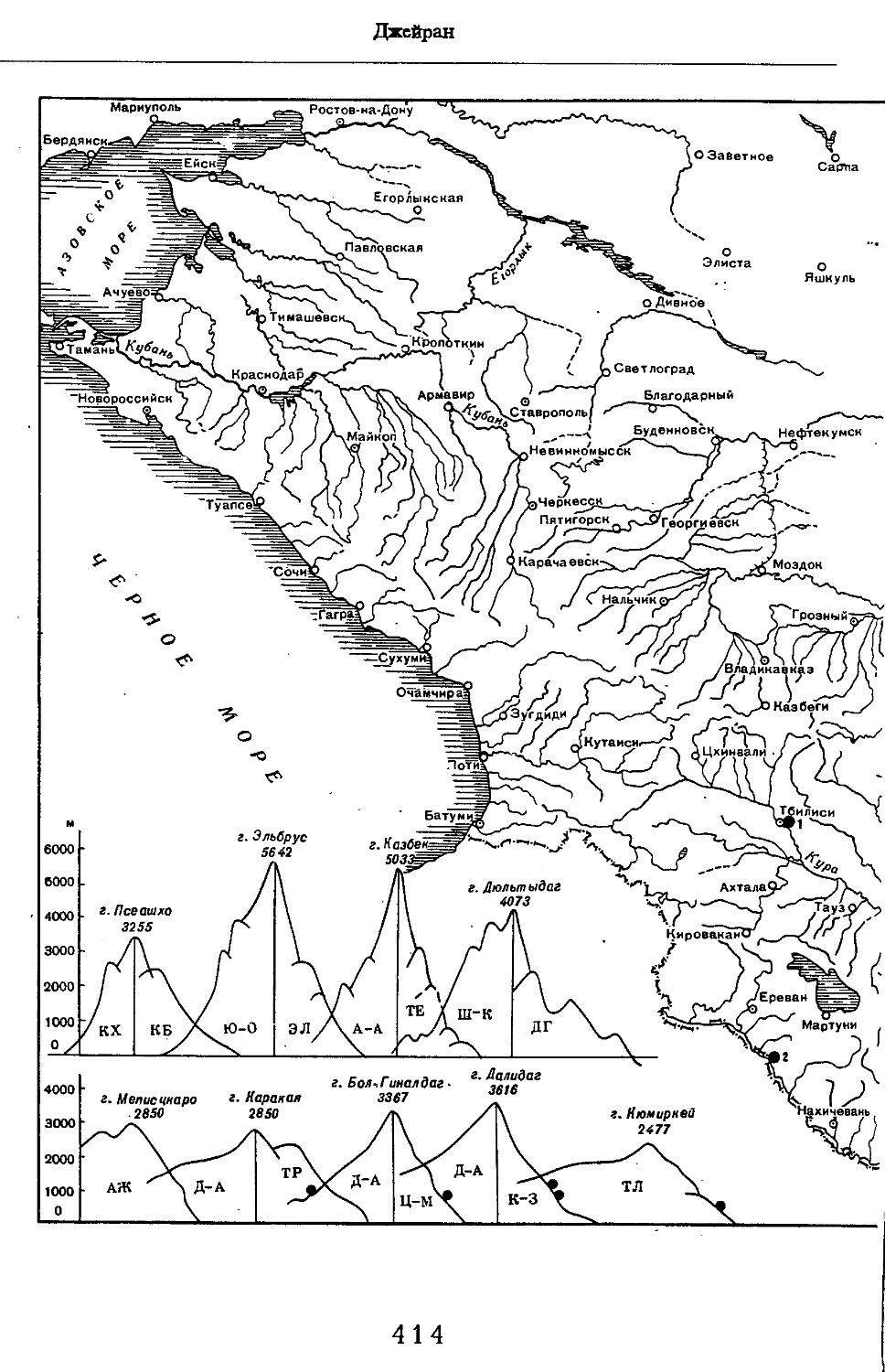

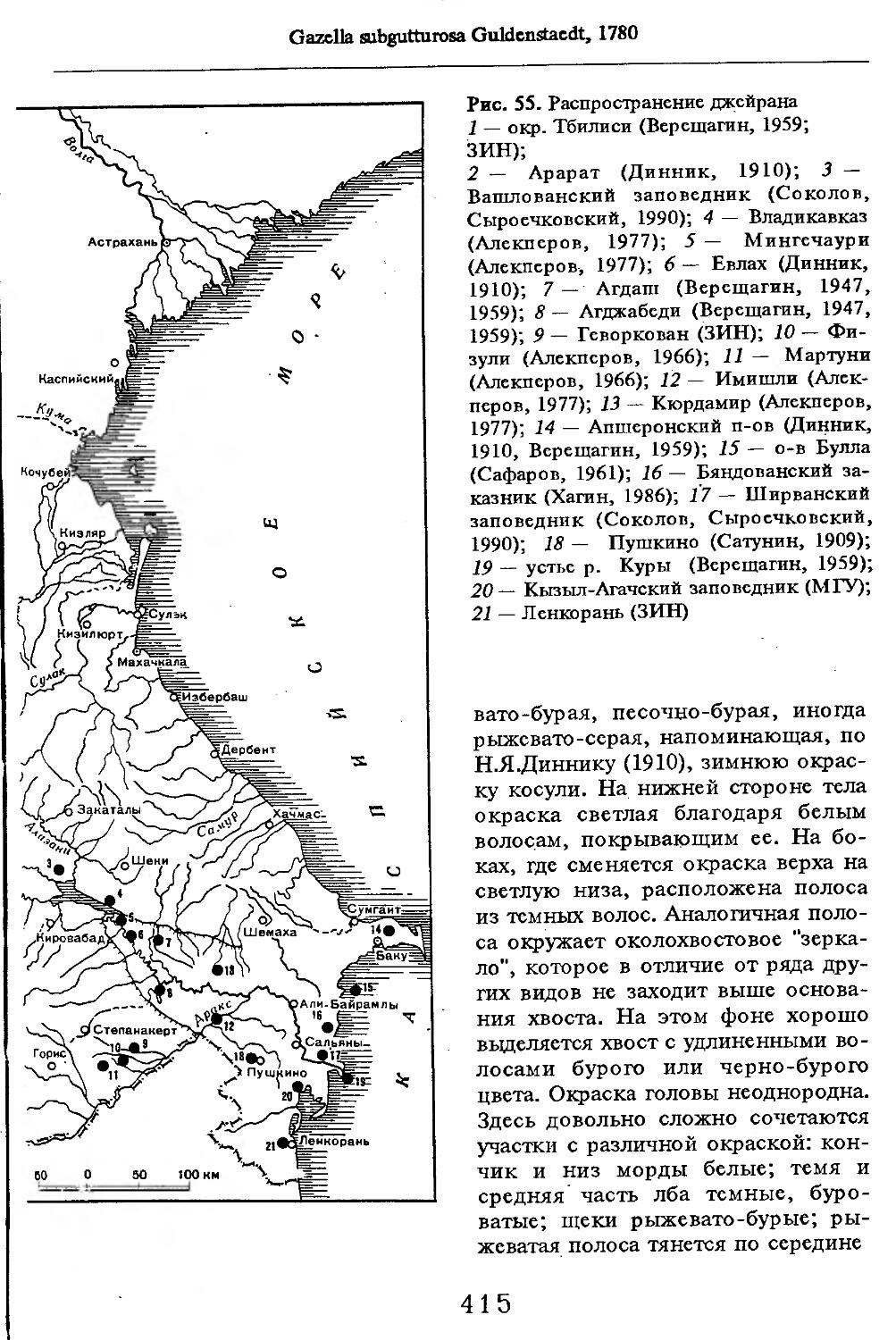

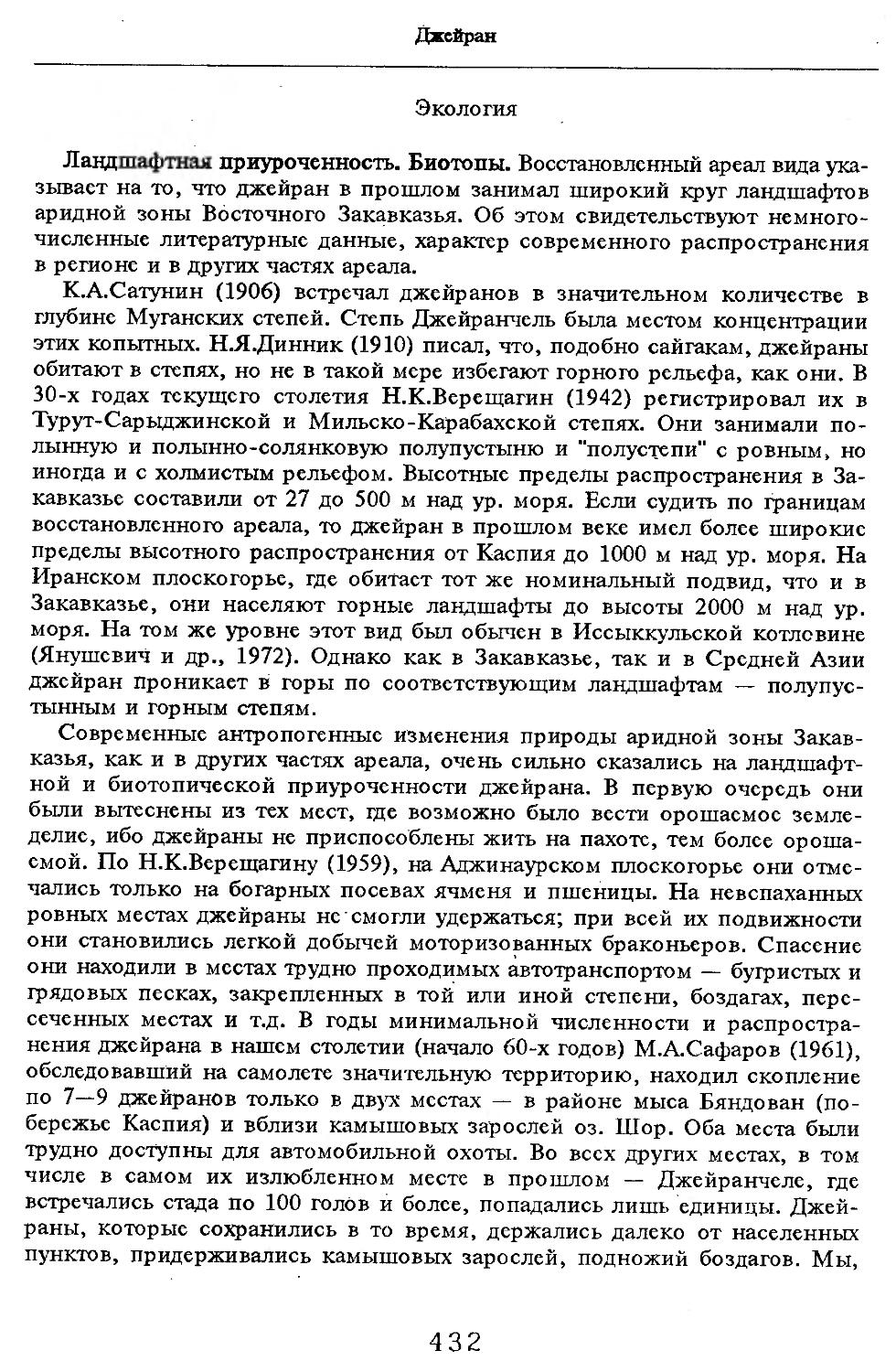

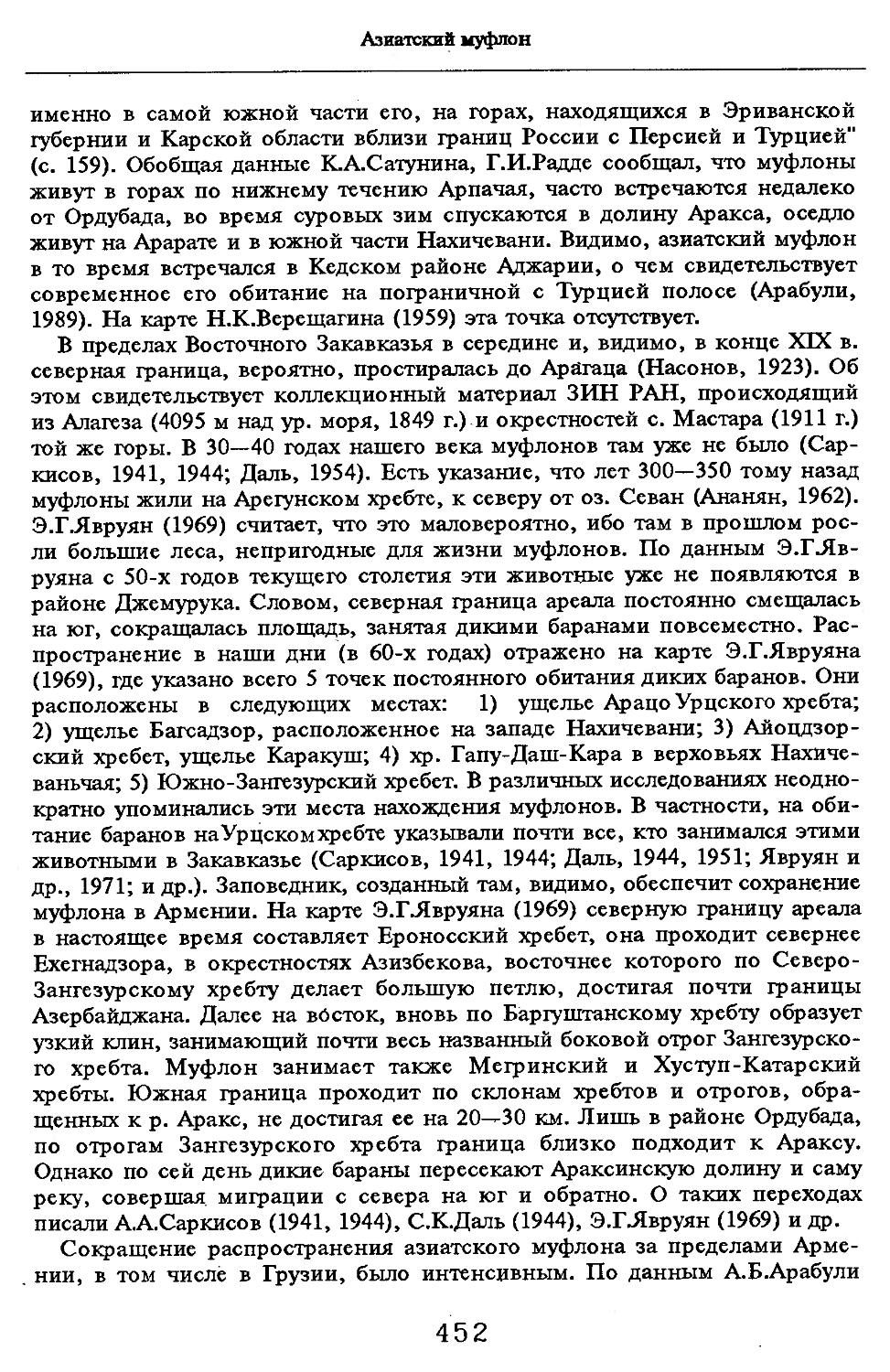

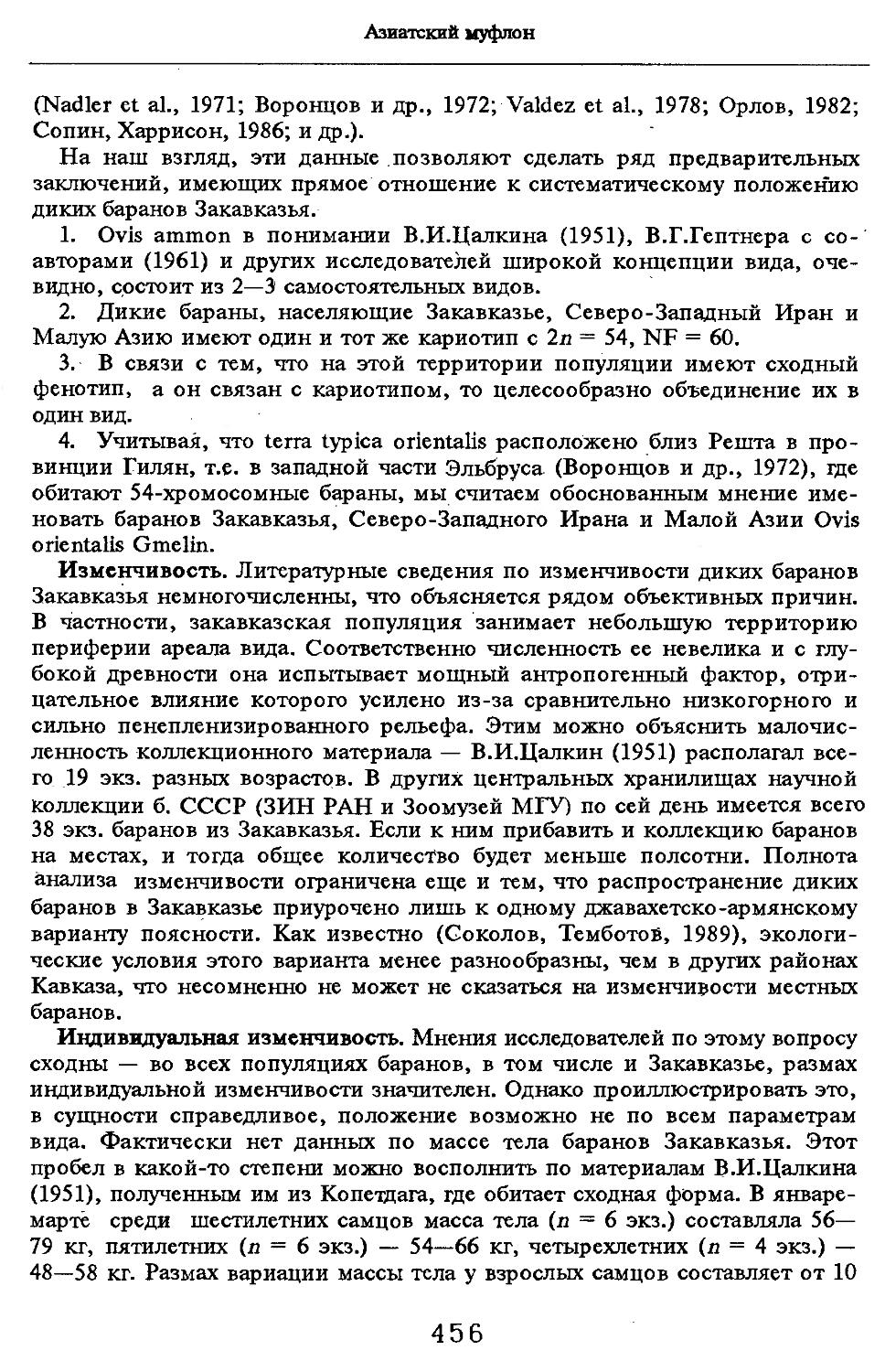

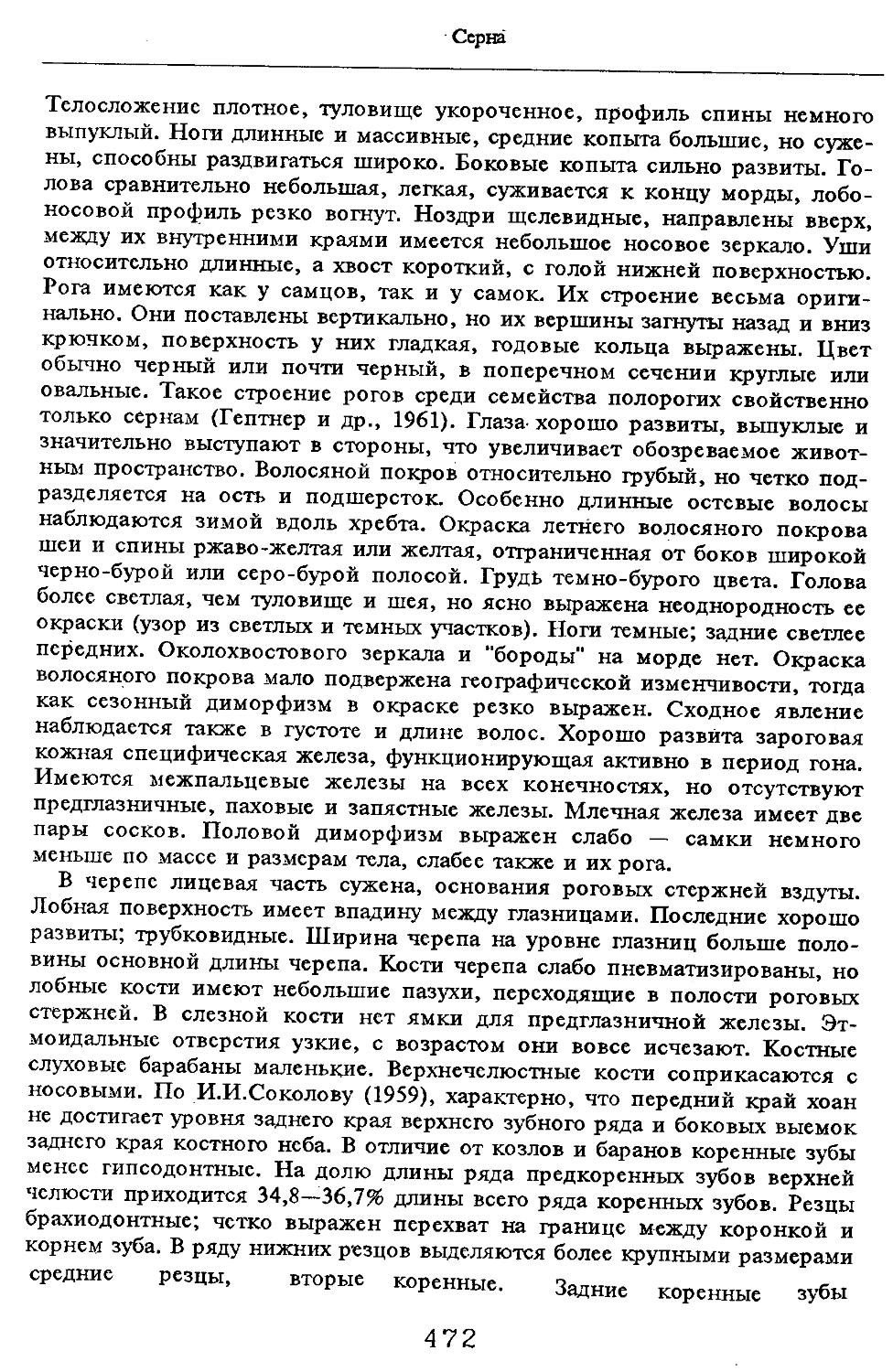

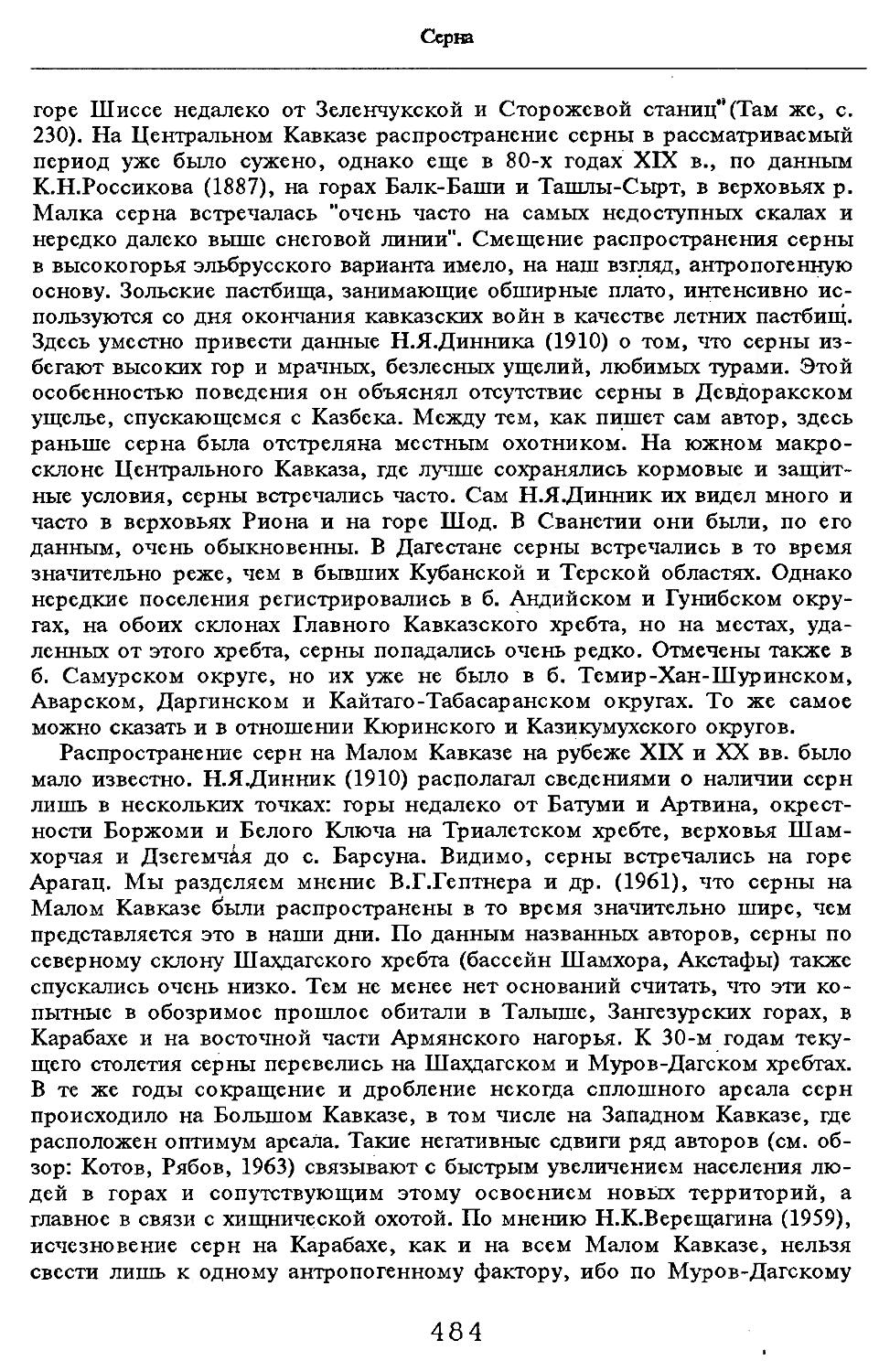

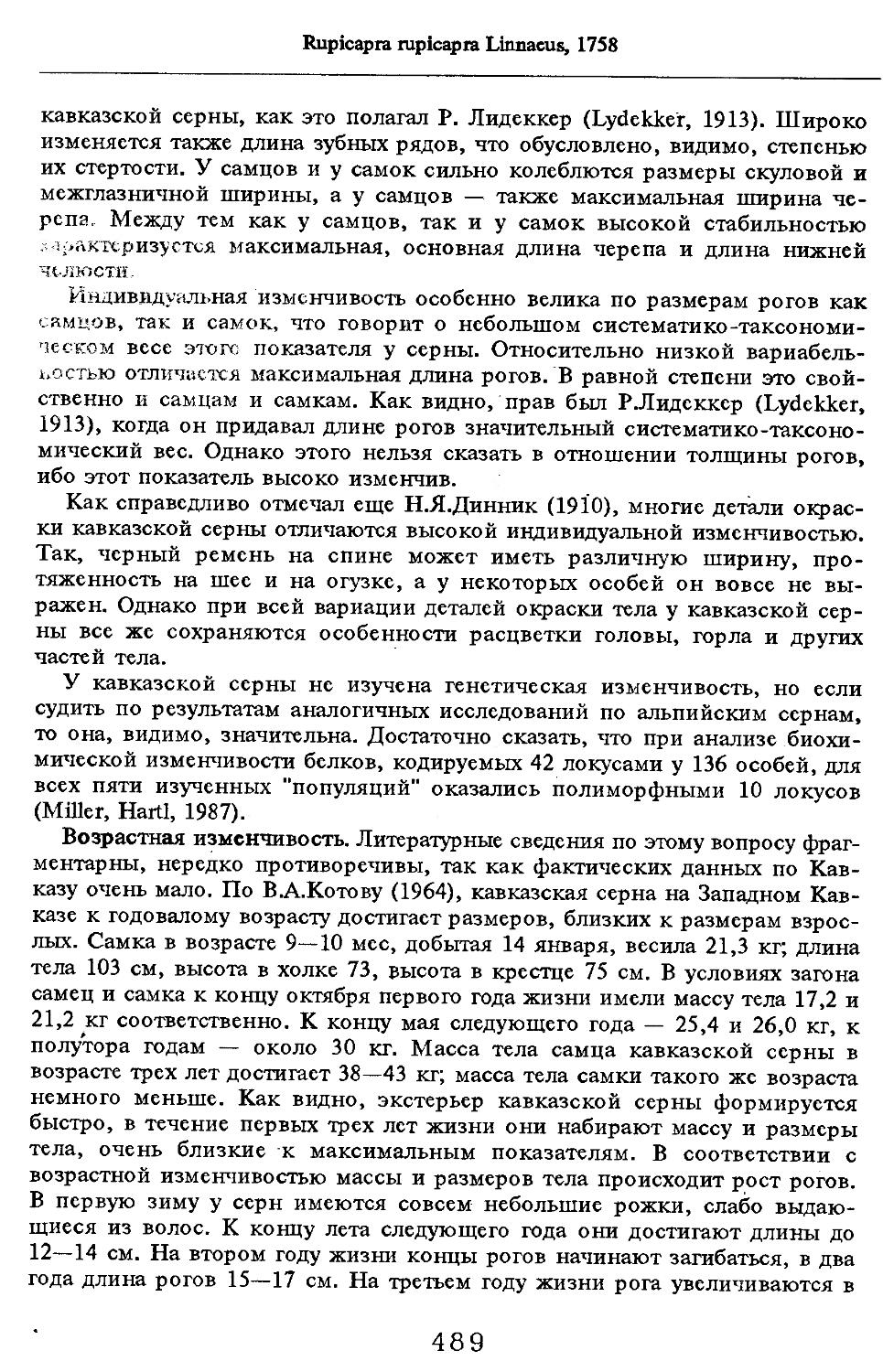

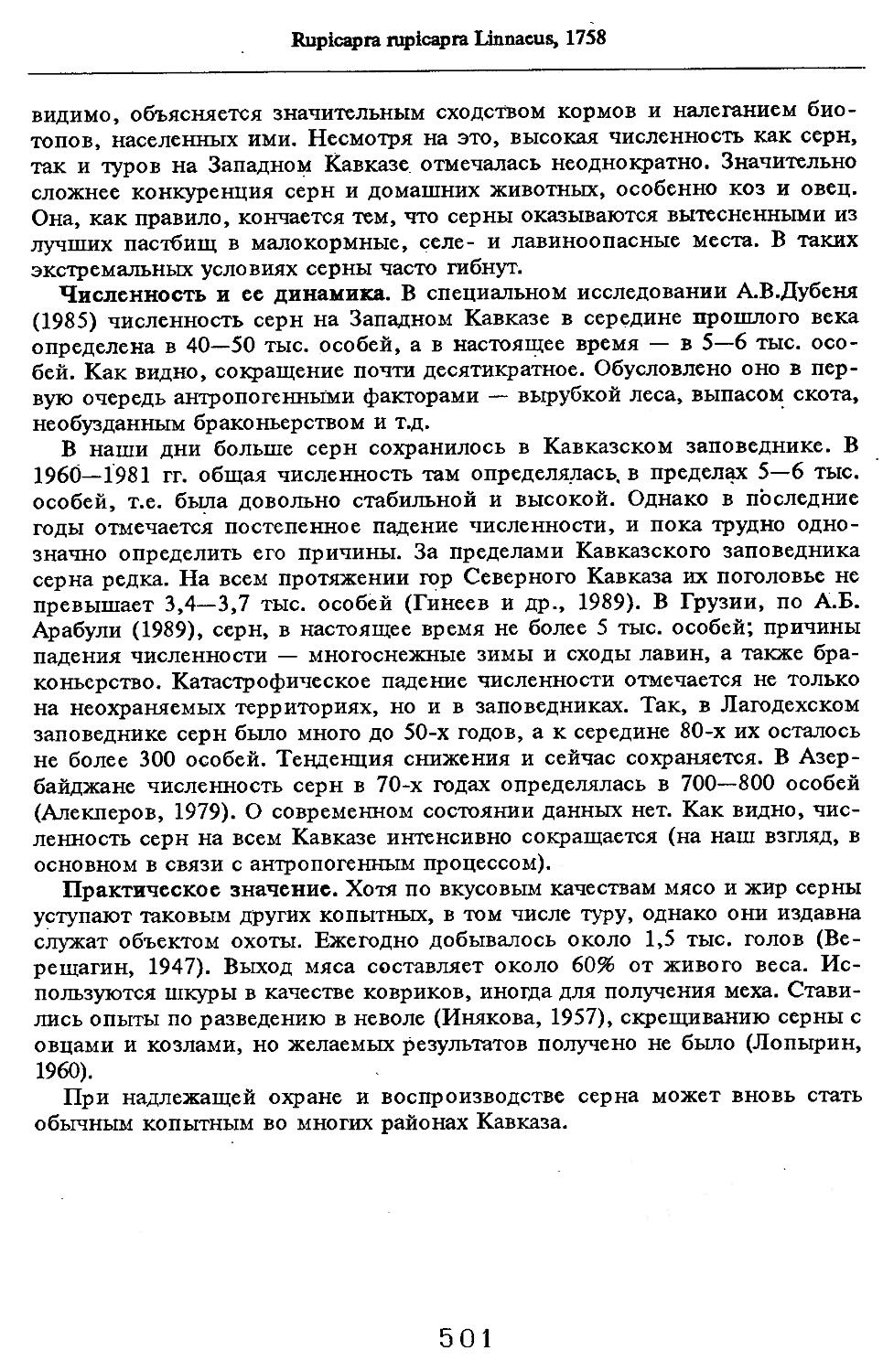

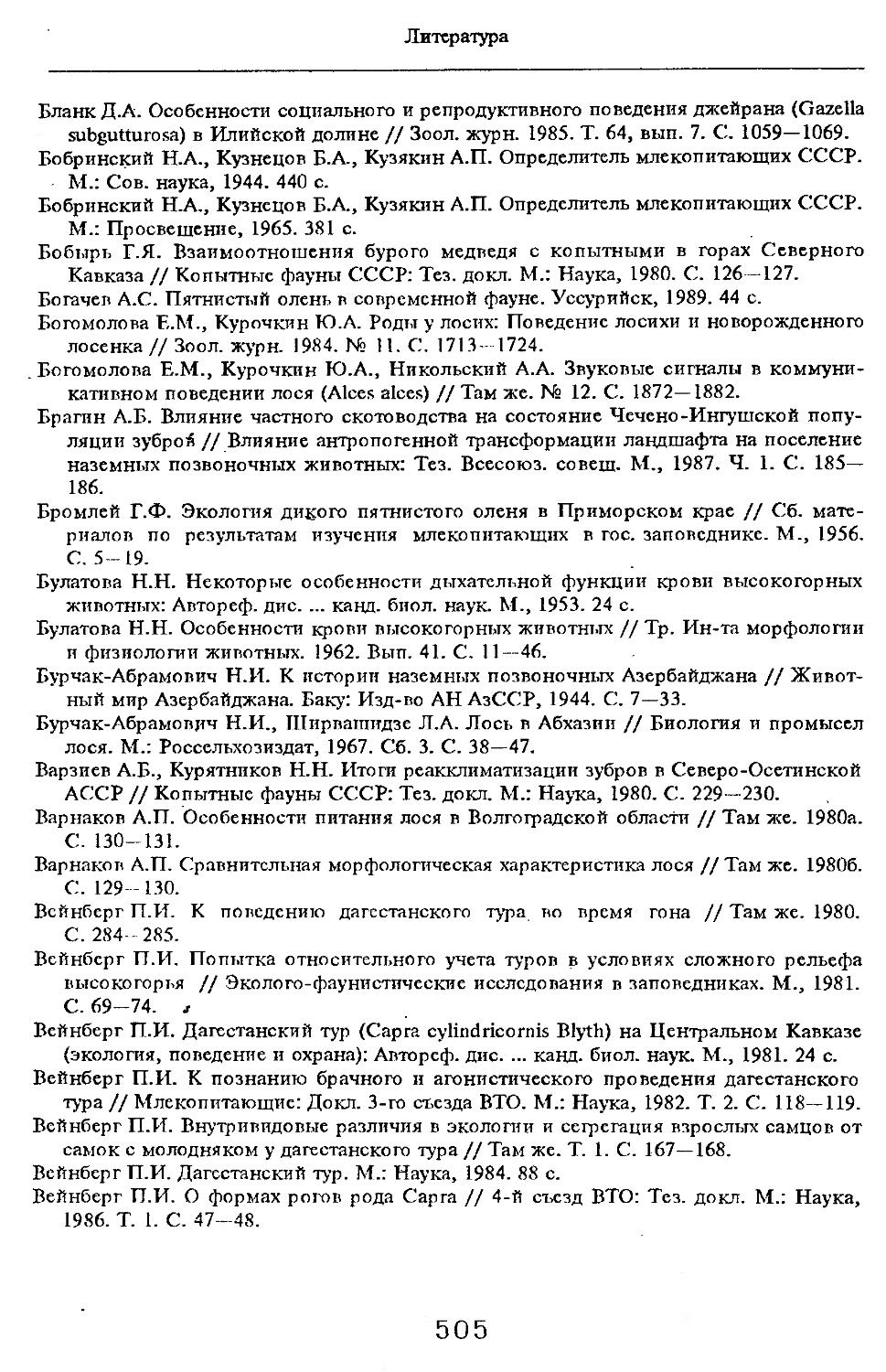

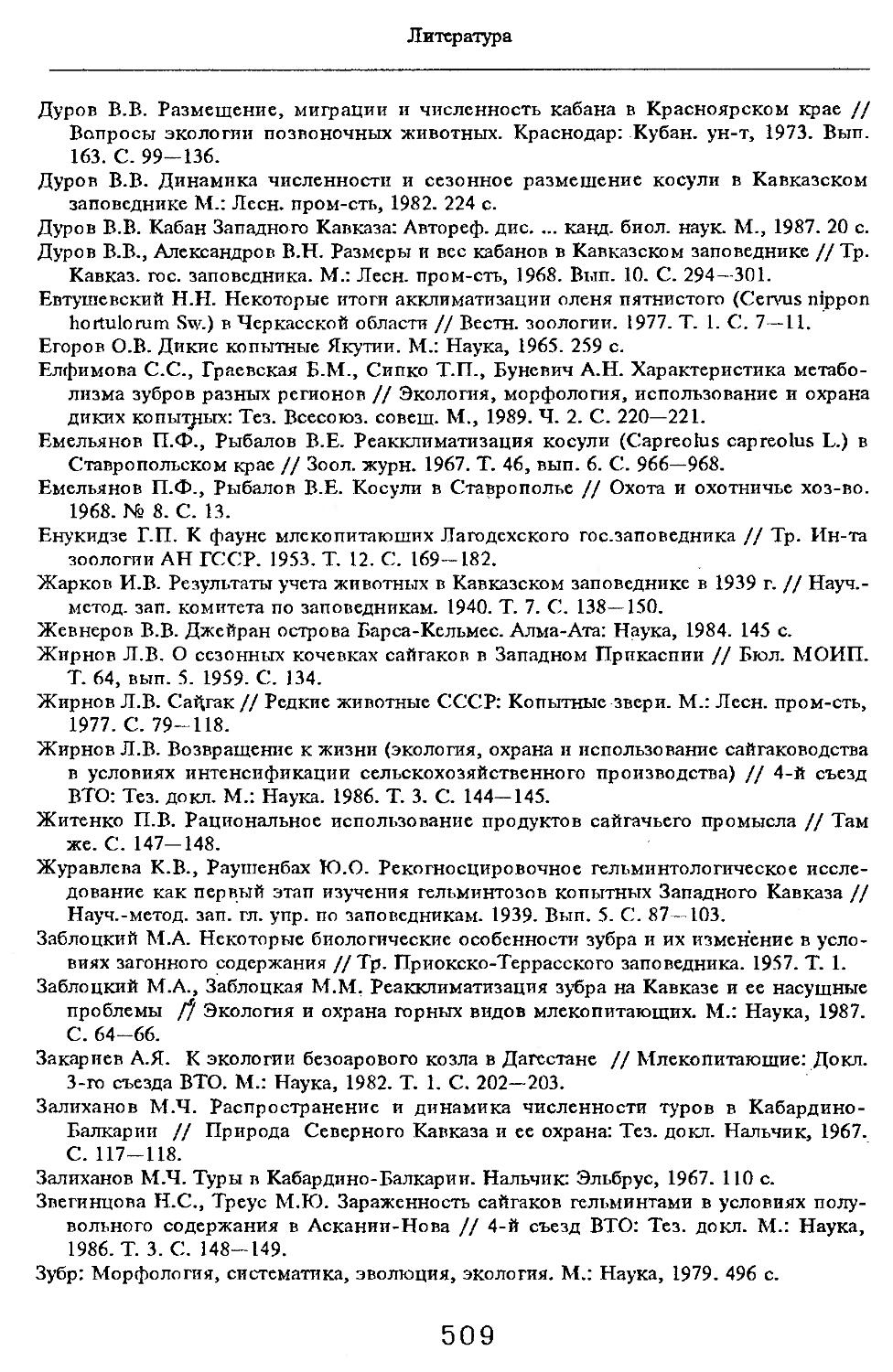

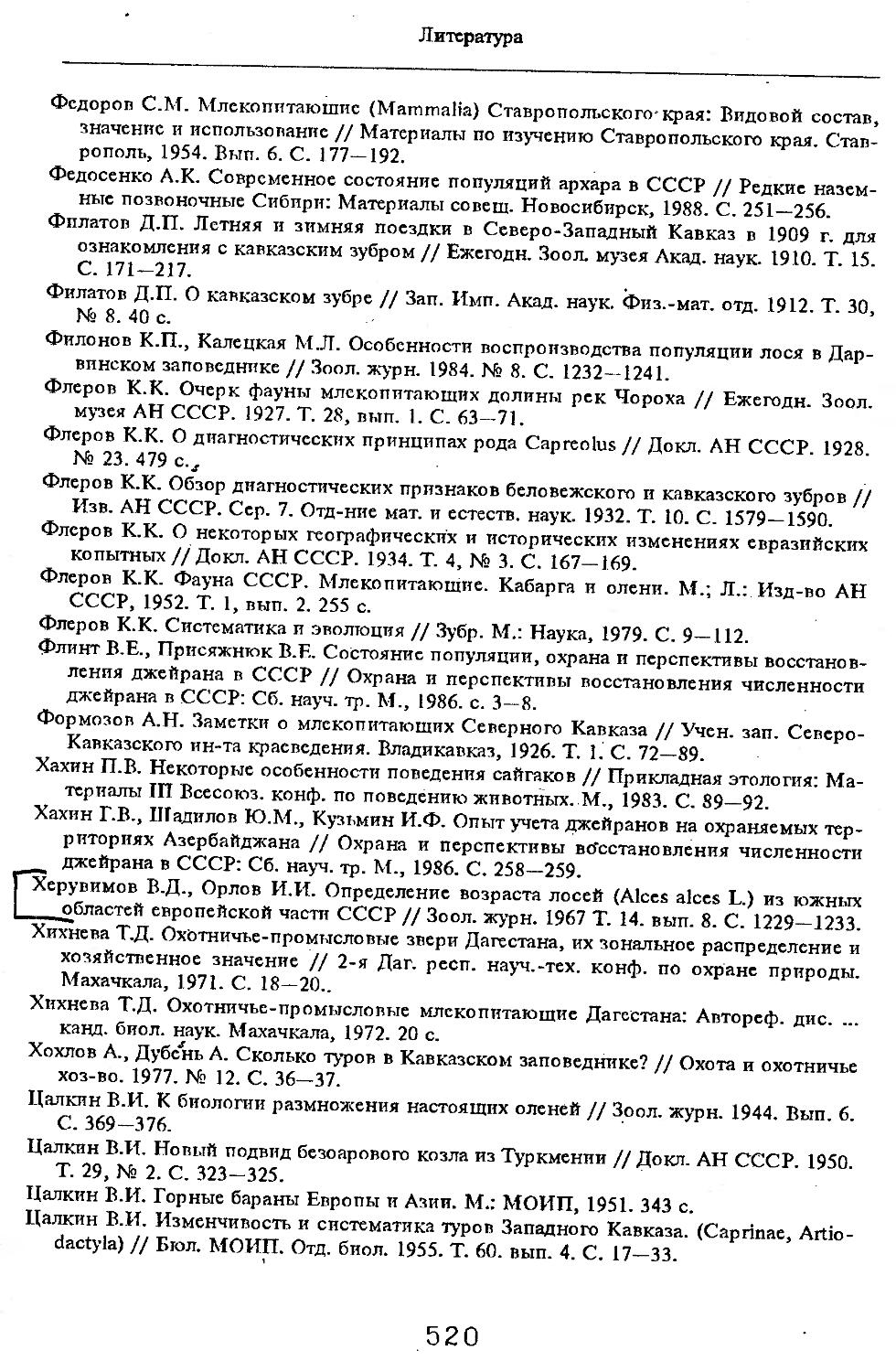

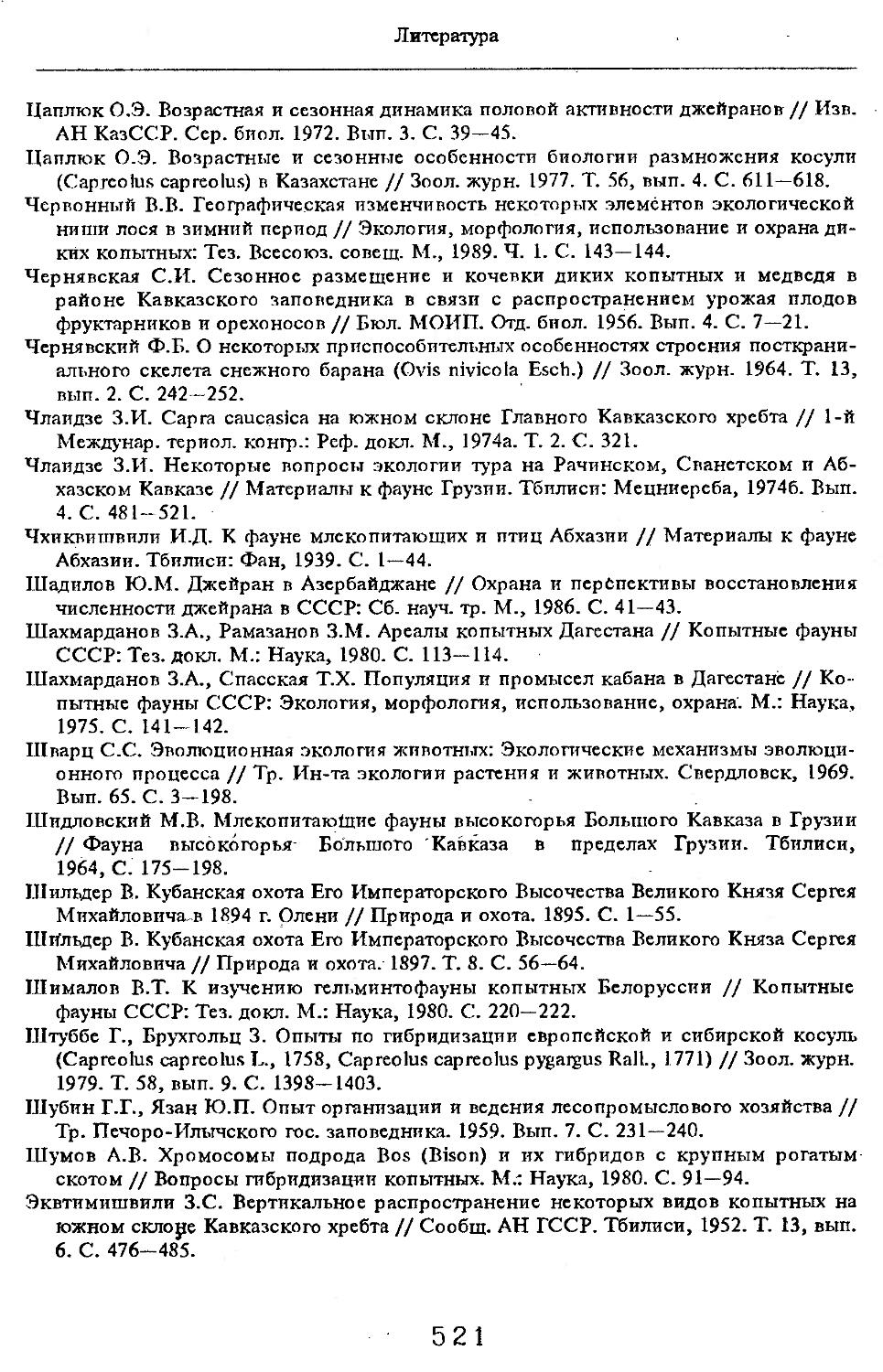

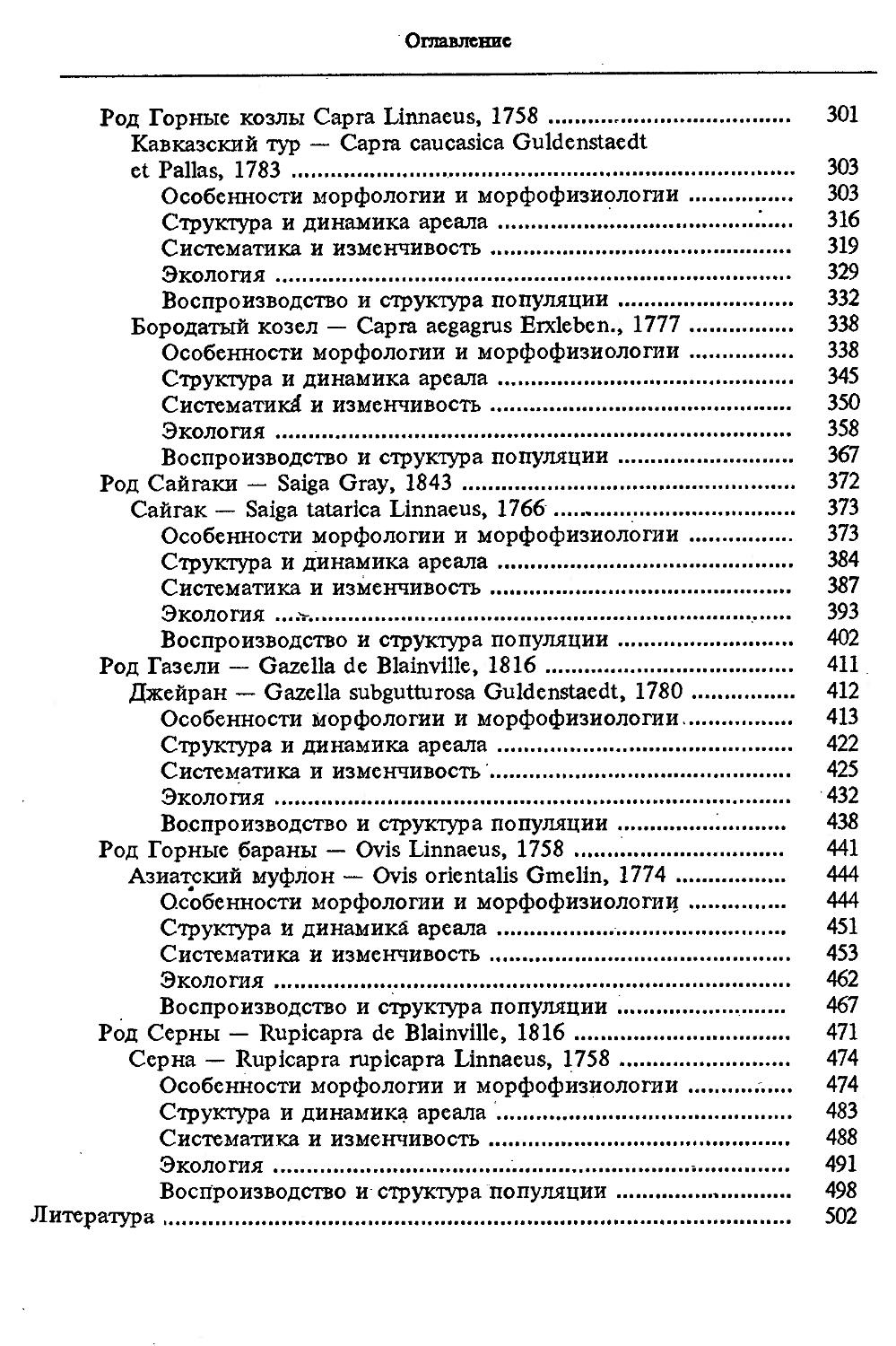

Рис. 1. Распространение кабана

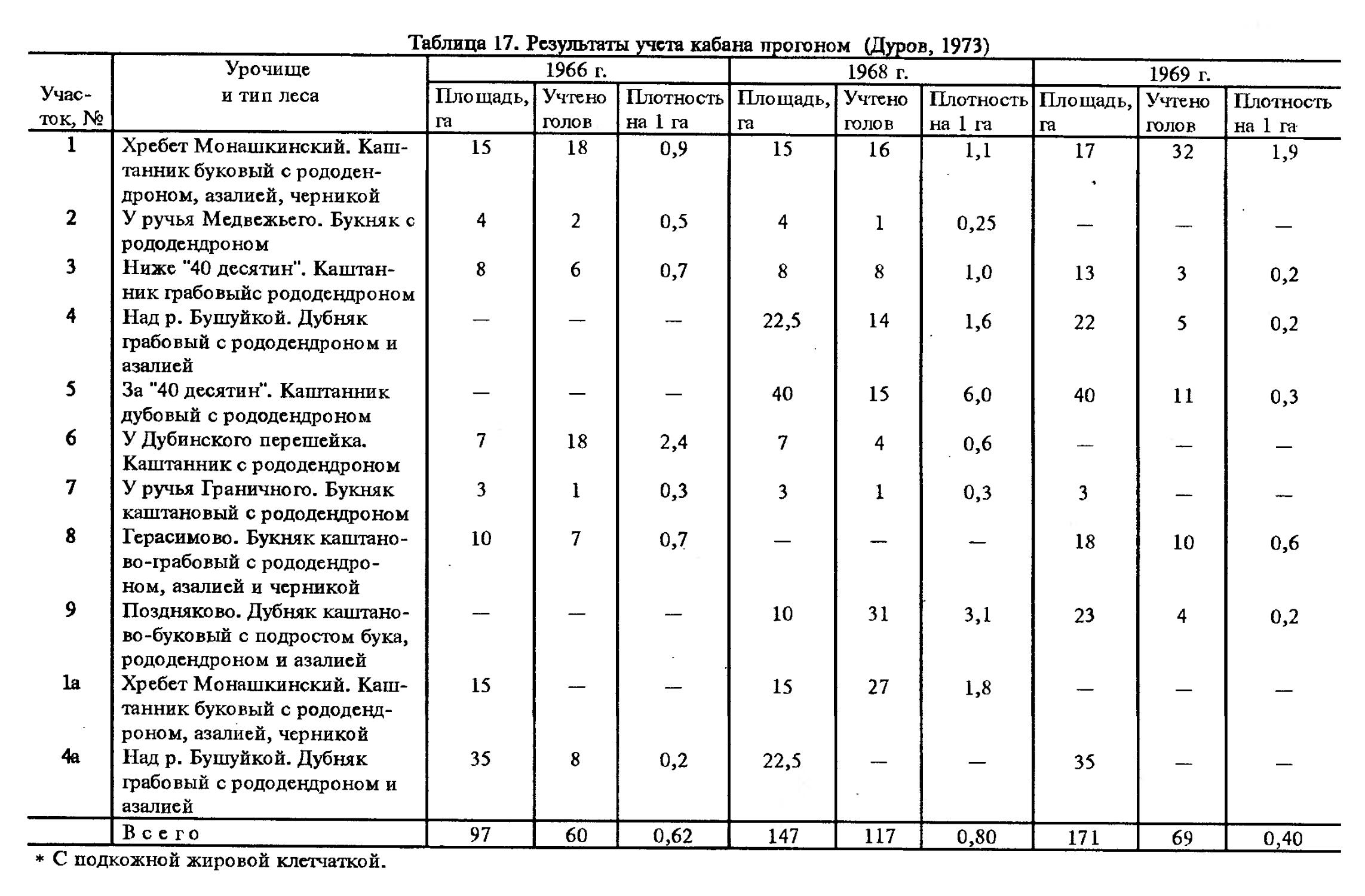

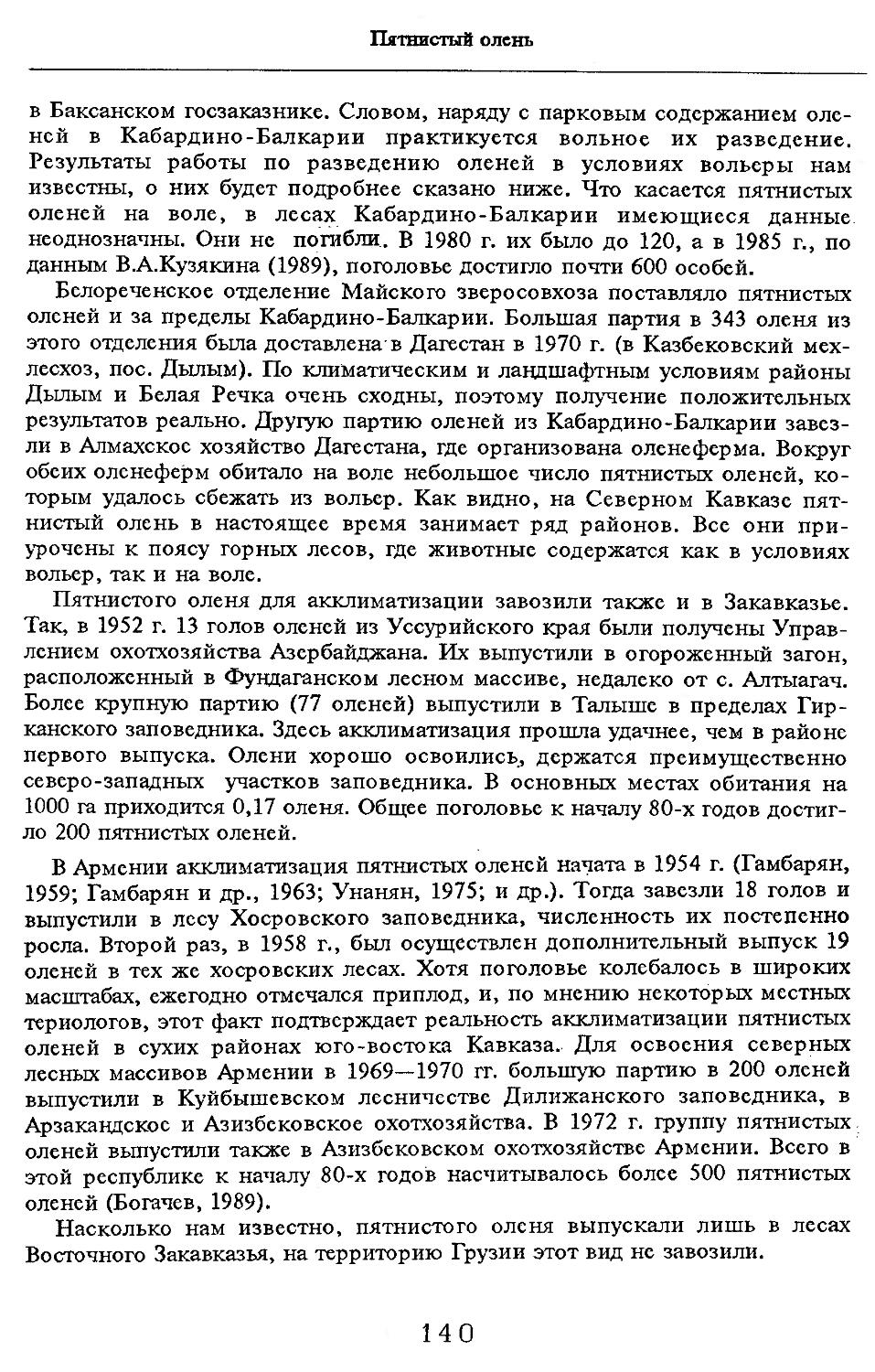

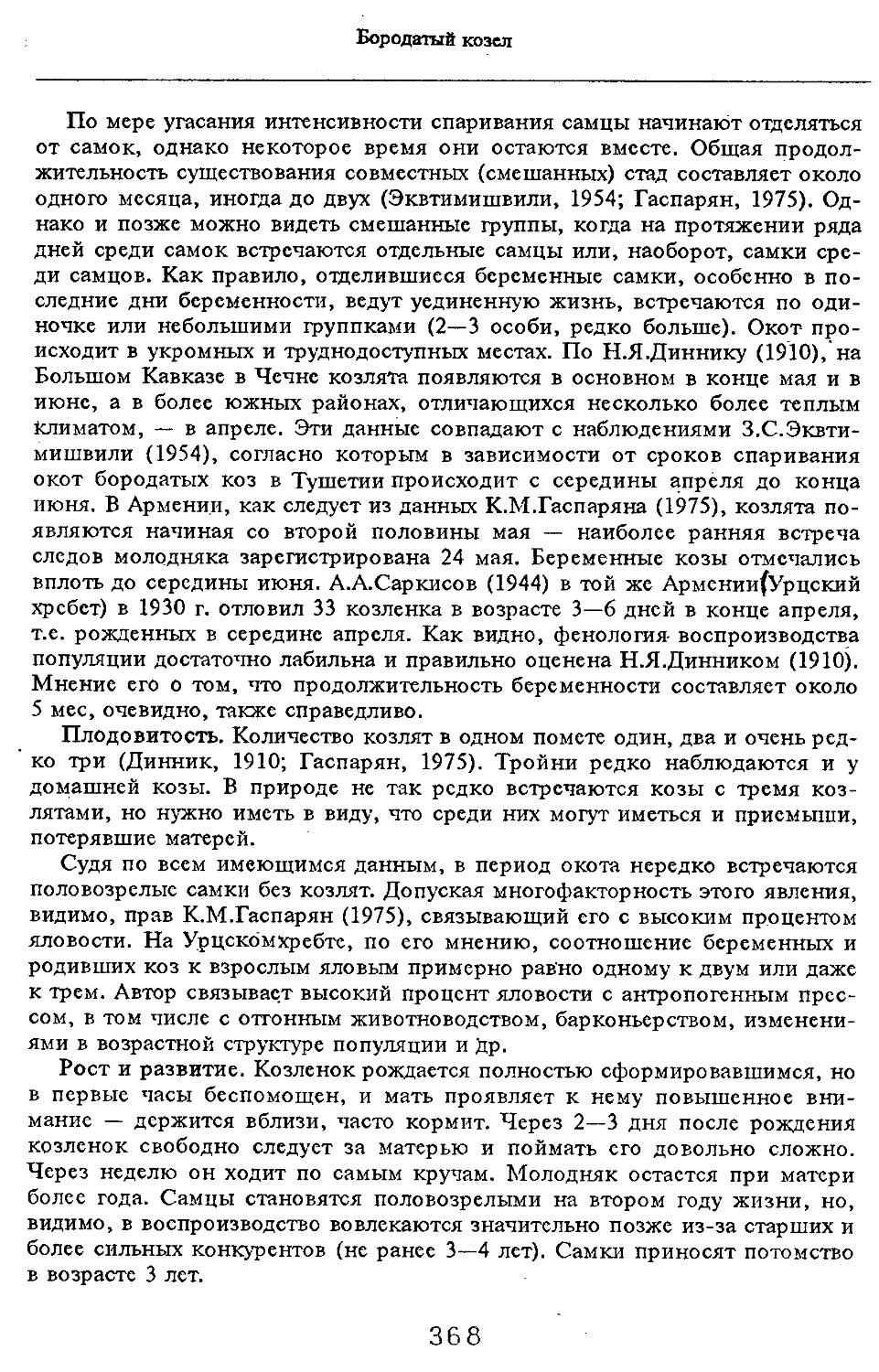

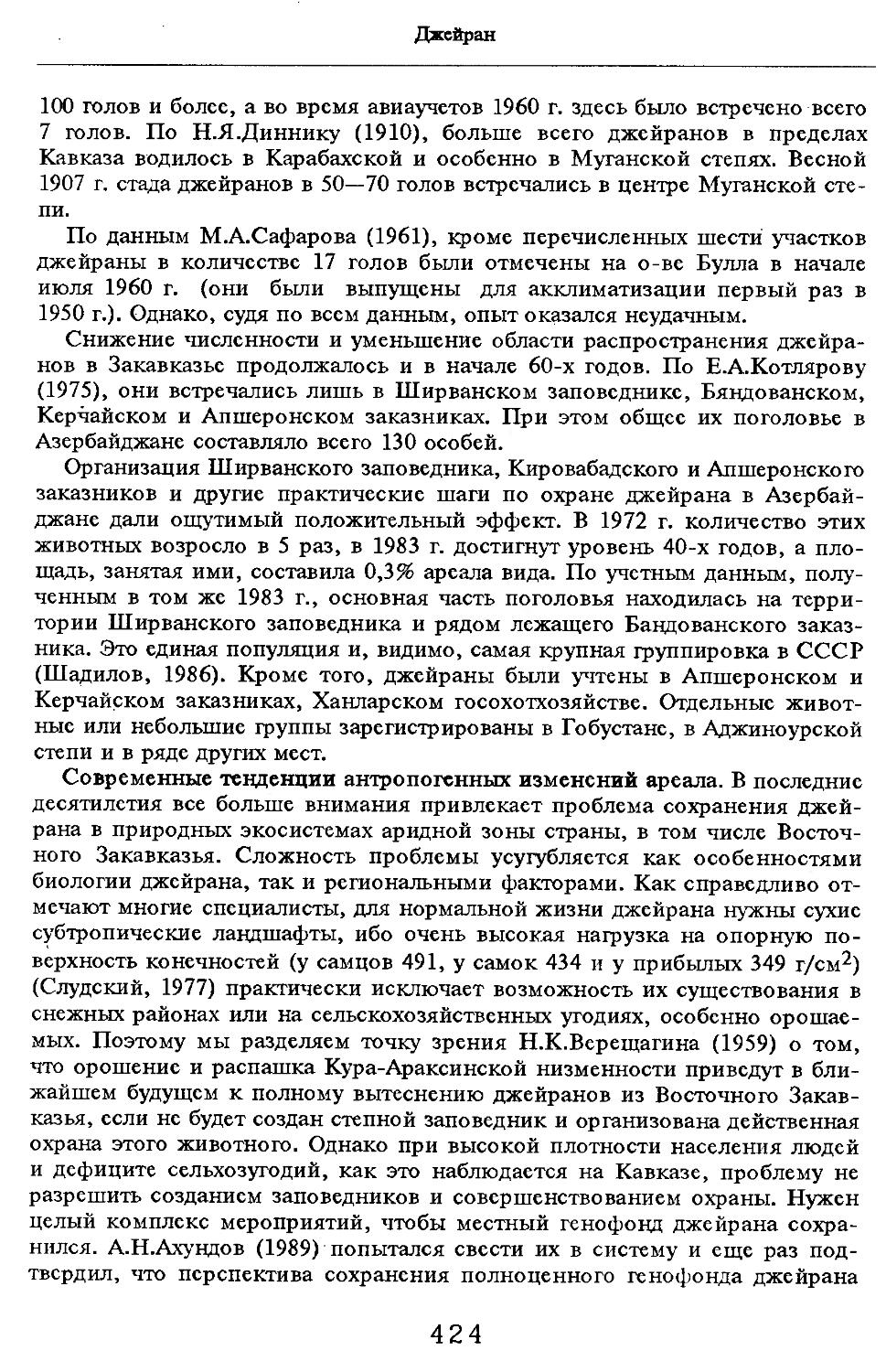

1 — низовья р. Кубань (Гептнер и др., 1961); 2 — Анапа (Динник, 1910); 3 — Темрюк (Косто-глод, 1969); 4 — Приазовские плавни (Гептнер и др., 1961); 5 — Приморско-Ахтарский р-н (Кос-тоглод, 1969; Дуров, 1973); 6 — Абрау-Дюрсо (Котов, 1963); 7 — Крымск (Котов, 1963); 8 — Славянский р-н (Костоглод, 1969); 9— Кабардинка (Котов, Рябов, 1963); 10 — Абинская (Котов, 1963; Котов, Рябов, 1963); 11 — Геленджик (ЗИН, Котов, 1963); 12 — Верхи. Пшады (Котов, Рябов, 1963); 13 — Береговка (Котов, Рябов, 1963); 14 — Смоленская (Котов, 1969); 15 — Краснодар (Динник, 1910); 16 — Бжид (Котов, Рябов, 1963); 17 — Новомихайловка (Котов, Рябов, 1963); 18 — Дефановка (Котов, Рябов, 1963); 19 — Молдавановка (Котов, Рябов, 1963); 20 — Ольгинка (Котов, Рябов, 1963); 21 —- Горячий Ключ (Дуров, 1973); 22 — Туапсе (Котов, 1963; Котов, Рябов, 1963); 23 — Гойтх (Даль, 1948; Котов, Рябов, 1963); 24 •— Октябрьская (Котов, Рябов, 1963); 25 — Армавир (Сафронова, 1973); 26 — Белореченск (Котов, 1963; Дуров, 1973); 27 — Майкоп (Динник, 1910; Дуров, 1973); 28 — Тульский р-н (Котов, 1963); 29 — Апшеронск (Котов, 1963; Котов, Рябов, 1963); 30 — Самурская (Котов, Рябов, 1963); 31 — Красноалександровский (Котов, Рябов, 1963); 32 — Аше (Котов, Рябов, 1963); 33 — Лазаревское (Котов, Рябов, 1963); 34 — Солахау (Котов, Рябов, 1963); 35 — Четвертая рота (Котов, Рябов, 1963); 36— Уроч. Бабукаул (Чернявская, 1956); 37 — Гузерипль (Двойченко, 1963; Котов, Рябов, 1963); 38 — Хамышки (Котов, 1963; Котов, Рябов, 1963); 39 — Киша (Чернявская, 1959); 40 — Новопрохладное (Котов, Рябов, 1963); 41 — Каменномосткое (Котов, Рябов, 1963); 42 — Абадзехская (Котов, Рябов, 1963); 43 — Губская (Котов, Рябов, 1963); 44 — Лабинский р-н (Котов, 1963); 45 — Изобильненский р-н (Оноприенко, Хохлов, 1989); 46 — Ипатовский р-н (Оноприенко, Хохлов, 1989); 47 — Отрадненский р-н (Котов, 1963); 48 — Бесстрашная (Котов, Рябов, 1963); 49 — Спо-койненский р-н (Котов, 1963); 50 — Псебай (Динник, 1910); 51 — Эсто-Садок (Котов, Рябов, 1963); 52 — Аибга (Котов, Рябов, 1963); 53 — Адлеровский р-н (Котов, 1963); 54 — Пицунда — Мюссерский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 55 — Рицинский запо

1 3

Кабан

ведник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 56 — Преградная (Котов, Рябов, 1963); 57 — Сторожевая (Котов, Рябов, 1963); 58 — Исправная (Динник, 1910); 59 — Передовая (Динник, 1910); 60 — Сухуми (Чернявский, 1879, Бочарников, 1880); 61 — Псху-Гумистинский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 62 — Тебердинский заповедник (Федоров, 1954; Аренс, 1957; Соколов, Сыроечковский, 1990); 63 — Кисловодск (ЗИН); 64 — Пятигорск (Динник, 1910); 65 — Подгорная (Котов, Рябов, 1963); 66 — Екапцоко (КБГУ); 67 — Нефтекумский р-н (Оноприенко, Хохлов, 1989); 68 — Величаевское (ЗИН); 69 — Нальчик (Динник, 1910; ЗИН; КБГУ); 70 — Черная речка (Темботов, 1960); 71 — Вольный Аул (КБГУ); 72 — Белая речка (КБГУ); 73 — Кенженское лесничество (КБГУ); 74 — Нижний Чегем (Темботов, 1960); 75 — Лашкута (Темботов, 1960); 76 — Ар гуд ан (Темботов, 1960); 77 — Змейская (МГУ); 78 — Поти, (Верещагин, 1959; Соколов, Сыроечковский, 1990); 79 — Батуми (Динник, 1910); 80 — Кинтришский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 81 — Кутаиси (Динник, 1910); 82 — Северо-Осетинский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 83 — Владикавказ (Динник, 1910); 84 — Малгобек (Динник, 1910); 85 — Моздок (Динник, 1910); 86 — Лиаховский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 87 — Горийский р-н (Даль, 1954); 88 — Боржоми (Динник, 1910); 89 — Боржомский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 90 — Малгетии (Соколов, Сыроечковский, 1990); 91 — Тбилиси (Динник, 1910); 92 — Ахметский р-н (Арабули, 1970); 93 — Ахметский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 94 — Турианчайский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 95 — низовье Кумы (Динник, 1910); 96 — Мегринский р-н (Даль, 1954); 97 — Кизлярский участок Дагестанского заповедника (Соколов, Сыроечковский, 1990); 98 — низовье р. Терек (Динник, 1910; Гептнер, Формозов, 1941; Гинеев, 1954); 99 — побережье Аг-раханского залива (Гинеев, 1981); 100 — Манасаул (МГУ); 101 — Кизлярский р-н (Шах-марданов, Спасская, 1975); 102 — Бабаюртовский р-н (Шахмарданов, Спасская, 1975); 103 — плавни р. Аксай (Гинеев, 1971); 104 — плавни р. Акгаш (Гинеев, 1971); 105 — низовье р. Сулак (Динник, 1910; Гептнер, Формозов, 1941; Гинеев, 1954); 106 — Хасавюрт (Гептнер, Формозов, 1941); 107 — Махачкала (Динник, 1910); 108 — Унцукыльский р-н (Шахмарданов, Спасская, 1975); 109 — Хунзахский р-н (Шахмарданов, Спасская, 1975); 110 — Каякент (Динник, 1910); 111 — Магарамкентский р-н (Шахмарданов, Спасская, 1975); 112 — Лагодехский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 113 — Лагодехи (Динник, 1910); 114 — Закатальский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 115 — Закатали (Динник, 1910); 116— Илисунский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 117 — Вашло ване кий заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 118 — Телавский р-н (Арабули, 1970); 119 — Гардабанское охотхозяйство (Арабули, 1970); 120 — Караязский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 121 — Дилижанский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 122 — долина р. Араке в Октемберянском р-не (Явруян, 1975); 123 — долина р. Араке в Арташатском р-не (Явруян, 1975); 124 — Арарат (Даль, 1954); 125 — Хосровский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 126 — Арени (Даль, 1948); 127 — Мегринский р-н (Даль, 1954); 128 — Шикахохский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 129 — Басутчайский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 130 — Прирвани (Алекперов, 1966); 131 — Кафанский р-н (Даль, 1954); 132 — Кумлак (Алекперов, 1966); 133 — Кубаталы (Алекперов, 1966); 134 — Сисиан (Даль, 1954); 135 — Кеордмахмудлу (Алекперов, 1966); 136 — Бехманлы (Алекперов, 1966); 137 — Ачкёльский заповедник (Литвинов, 1971; Алекперов, Кулиев, 1987; Соколов, Сыроечковский, 1990); 138 — Турианчайский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 139 — Исмаилинский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 140 — Варташен (Мейр, Схоль, 1954); 141 — Ахтинский р-н (Явруян, 1975); 142— Кусарский р-н (Алекперов, Кулиев, 1987); 143 — Хачмас (Алекперов, Кулиев, 1987); 144 — Исмаиллы (Верещагин, 1959); 145 — Ширванский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 146 — Кызыл-Агачский заповедник (Литвинов, 1981; Соколов, Сыроечковский, 1990); 147 — Ленкорань (Динник, 1910; Верещагин, 1959); 148 — Гирканский заповедник (Соколов, Сыроечковский, 1990); 149 — Астара (Сафаров, 1958); 150 — Ярдамлы (КБГУ)

Sus scrofa Linnaeus, 1758

ного. Это еще раз свидетельствует о большей роли тазовой кости в локомоции.

Окраска меха. Во всех исследованиях, посвященных анализу морфологических показателей кабана, отмечалась высокая внутрипопуляционная изменчивость окраски животных. Обращалось внимание на вариабельность общей окраски тела и отдельных его участков, что зависит от цвета дистальной части щетин. Еще Н.Я.Динник (1910) писал, что щетина имеет черный или почти черный цвет, но рассученные концы ее окрашены в различные цвета (от серо-бурого до почти белого). Эти концы вместе с просвечивающейся основной частью щетин, а также подпушь темно-коричневого, , темно-серого и грязно-белого цвета определяют общую окраску животного и отдельных частей тела. В условиях Западного Кавказа (Дуров, 1987) в зимнем мехе ость у 80 % кабанов черная, на ее вершинах доминируют бурый, темно-бурый или серый цвет; лицевая часть головы имеет бурый, темнобурый или серый цвет, шея — бурый или трязно-коричневый, трива и спина — темно-бурый до черного, бока, и бедра — грязно-бурый, грудь и пах — палево-коричневый; ноги, уши, подбородок и хвост — черный. Более светлые животные по окраске меха сходны с среднеазиатским кабаном, описанным А.А.Слудским (1956).

Около 15 % западнокавказских кабанов (Кавказский заповедник) имеют более светлый цвет (светло-серый цвет ости на боках и шее, черный на ногах, кончике хвоста, ушах).

Окраска меха кабана нами изучена по свежему коллекционному материалу (л = 34 экз.), полученному нами в поясе широколиственных лесов Центрального Кавказа (октябрь-ноябрь 1988 г.). Эта выборка иллюстрирует широкий размах изменчивости как общей окраски животного, так и отдельных участков тела. Все это многообразие окраски можно свести к трем типам: черный, светлый и буроватый. Первый тип характеризуется тем, что щетина на спине и боках черного цвета, лишь кончики волос темцо-коричневые, в итоге животные с такой окраской выглядят очень темными, почти черными. Посветление меха за счет грязновато-белых кончиков волос отмечается в паху, на труди и других участках низа тела. Особи с первым типом окраски в нашей выборке составляют около 10 %. Второй тип резко отличается от первого тем, что щетина с беловатой дистальной частью (около 1/3 длины) покрывает почти всю поверхность тела. Лишь на хребте, ногах, хвосте и некоторых других участках тела и головы (см. описание западнокавказских кабанов) щетина черная. На нижней стороне тела, особенно в области паха, серовато-белый цвет сильно распространен, нередко на всю длину волос. Кабаны со вторым типом окраски в нашей выборке составляют также около 10 %. Третий тип отличается тем, что кончики щетин буроватые с ржавым налетом, на брюхе и особенно в паху окраска волос довольно оригинальна (коричневатая с зеленым налетом). Животные с третьим типом окраски составляют в нашей выборке около 20 %. Остальные экземпляры, в том числе молодняк, составляют промежуточные звенья между тремя описанными типами. В наших сборах не оказалось животных с аномальной окраской.

1 5

Кабан

Кожный покров. Изучены два самца, добытые в ноябре в Нальчикском ле-соохотохозяйстве (№ 3 и 4), длиной тела 149 и 170 см и самец и самка (№ 8 и 9), добытые соответственно в ноябре 1989 г. и в июне 1989 г. (№ 10, 11) там же. Для сравнения использованы данные по самцу (№ 1) длиной тела 162 см и самке (№ 2) длиной тела 130 см из Приморско-Ахтарского госохот-хозяйства (июнь), а также по самке (№ 5) длиной тела 160 см и двум сеголеткам (№ 6 и 7) из Калининской области. Результаты сведены в табл. 1 и частично опубликованы ранее (Соколов, 1973).

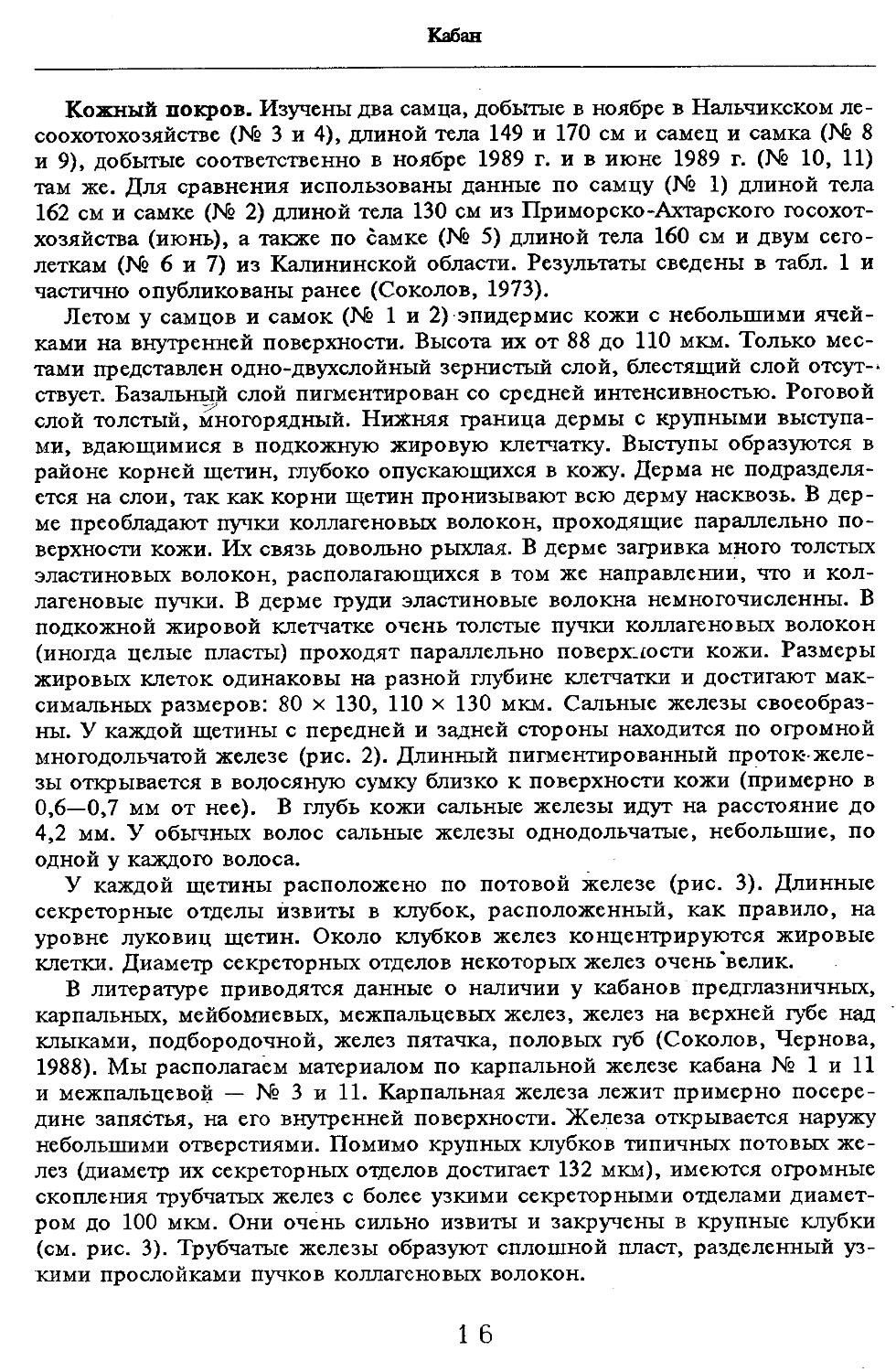

Летом у самцов и самок (№ 1 и 2) эпидермис кожи с небольшими ячейками на внутренней поверхности. Высота их от 88 до ПО мкм. Только местами представлен одно-двухслойный зернистый слой, блестящий слой отсут-> ствует. Базальный слой пигментирован со средней интенсивностью. Роговой слой толстый, многорядный. НиЖняя граница дермы с крупными выступами, вдающимися в подкожную жировую клетчатку. Выступы образуются в районе корней щетин, глубоко опускающихся в кожу. Дерма не подразделяется на слои, так как корни щетин пронизывают всю дерму насквозь. В дерме преобладают пучки коллагеновых волокон, проходящие параллельно поверхности кожи. Их связь довольно рыхлая. В дерме загривка много толстых эластиновых волокон, располагающихся в том же направлении, что и коллагеновые пучки. В дерме труди эластиновые волокна немногочисленны. В подкожной жировой клетчатке очень толстые пучки коллагеновых волокон (иногда целые пласты) проходят параллельно поверхности кожи. Размеры жировых клеток одинаковы на разной глубине клетчатки и достигают максимальных размеров: 80 х 130, ПО х 130 мкм. Сальные железы своеобразны. У каждой щетины с передней и задней стороны находится по огромной многодольчатой железе (рис. 2). Длинный пигментированный проток-железы открывается в волосяную сумку близко к поверхности кожи (примерно в 0,6—0,7 мм от нее). В глубь кожи сальные железы идут на расстояние до 4,2 мм. У обычных волос сальные железы однодольчатые, небольшие, по одной у каждого волоса.

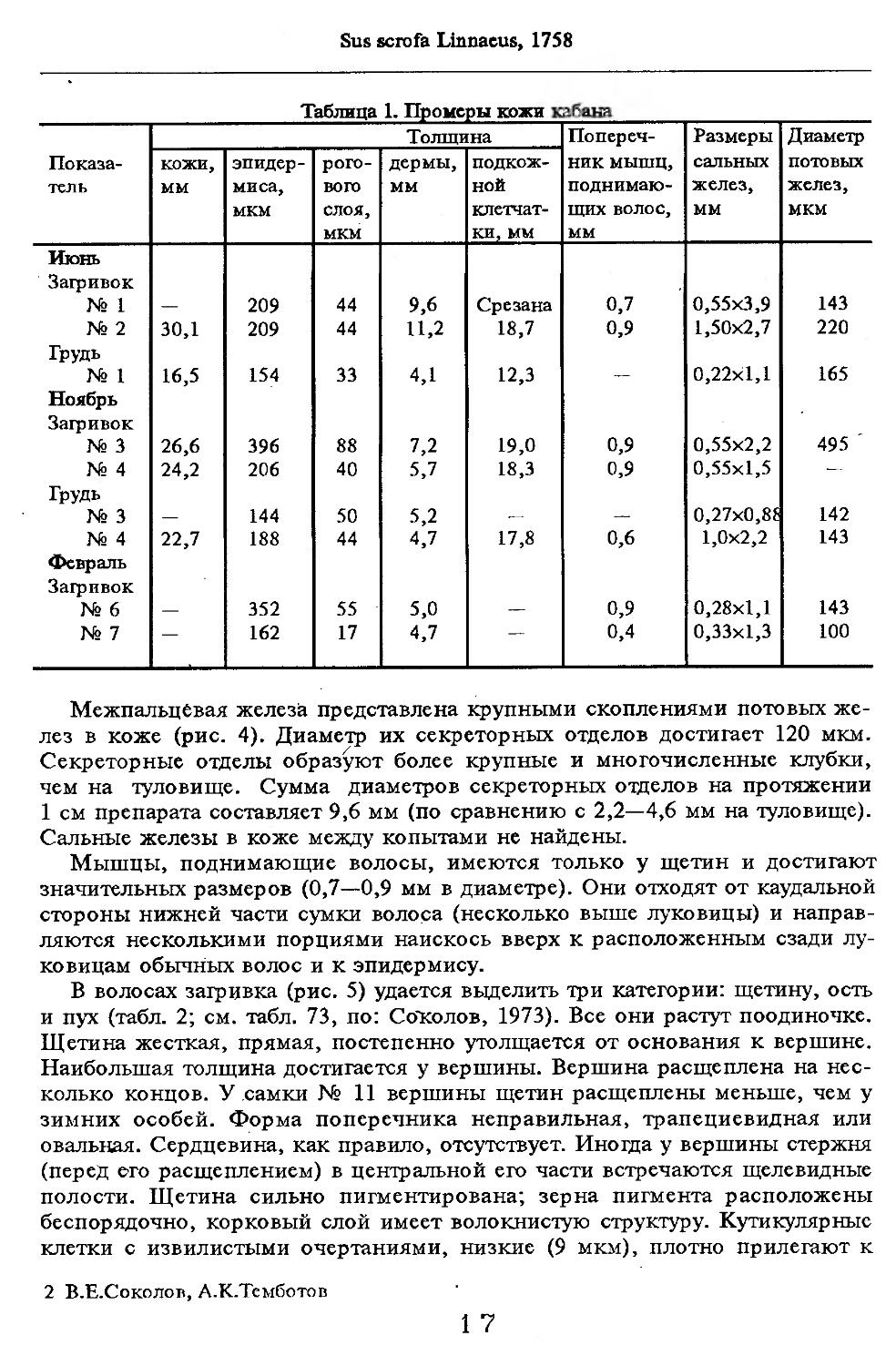

У каждой щетины расположено по потовой железе (рис. 3). Длинные секреторные отделы извиты в клубок, расположенный, как правило, на уровне луковиц щетин. Около клубков желез концентрируются жировые клетки. Диаметр секреторных отделов некоторых желез очень ‘велик.

В литературе приводятся данные о наличии у кабанов предглазничных, карпальных, мейбомиевых, межпальцевых желез, желез на верхней губе над клыками, подбородочной, желез пятачка, половых губ (Соколов, Чернова, 1988). Мы располагаем материалом по карпальной железе кабана № 1 и 11 и межпальцевой — № 3 и 11. Карпальная железа лежит примерно посередине запястья, на его внутренней поверхности. Железа открывается наружу небольшими отверстиями. Помимо крупных клубков типичных потовых желез (диаметр их секреторных отделов достигает 132 мкм), имеются огромные скопления трубчатых желез с более узкими секреторными отделами диаметром до 100 мкм. Они очень сильно извиты и закручены в крупные клубки (см. рис. 3). Трубчатые железы образуют сплошной пласт, разделенный узкими прослойками пучков коллагеновых волокон.

1 6

Sus scrofa Linnaeus, 1758

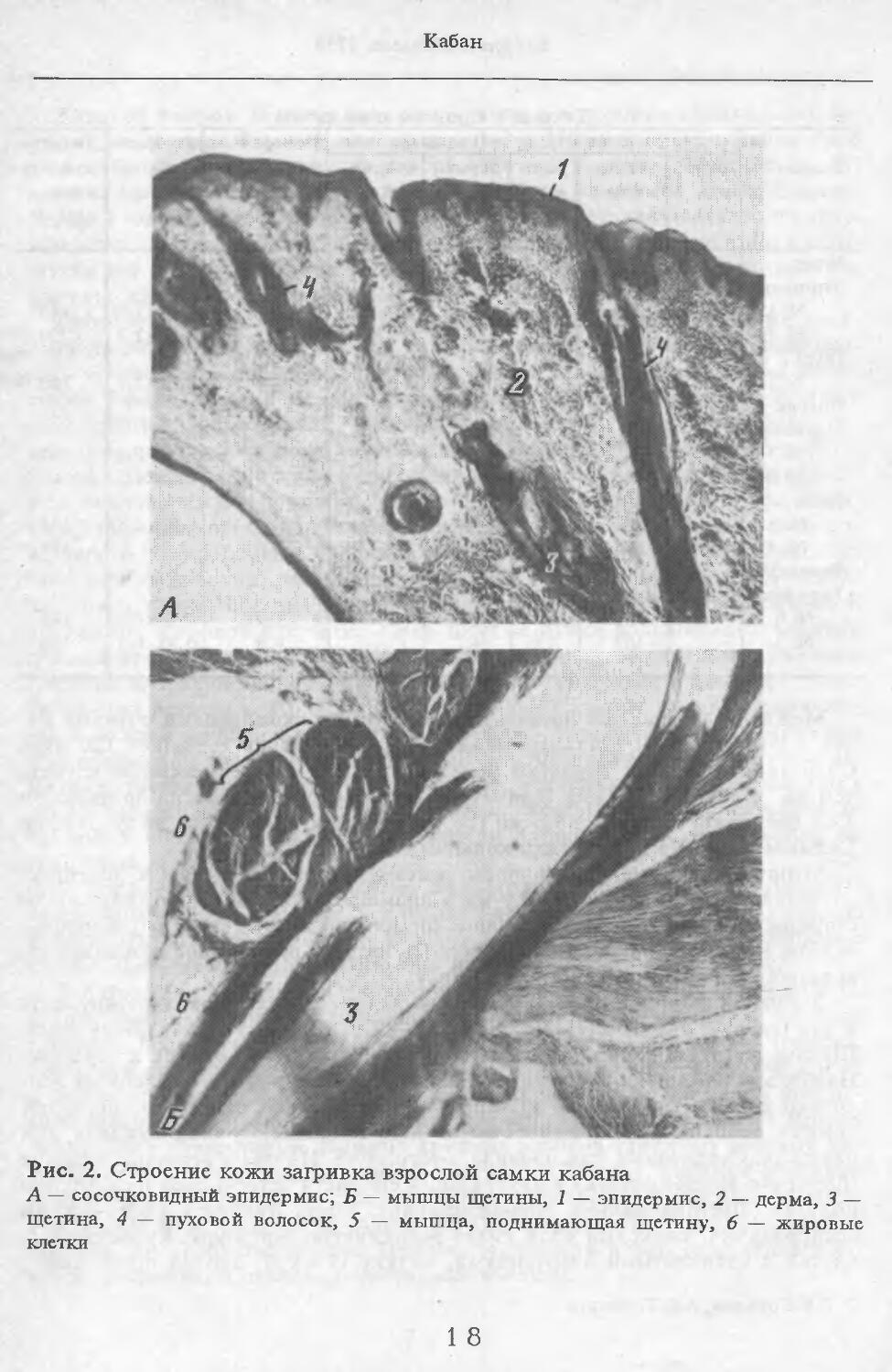

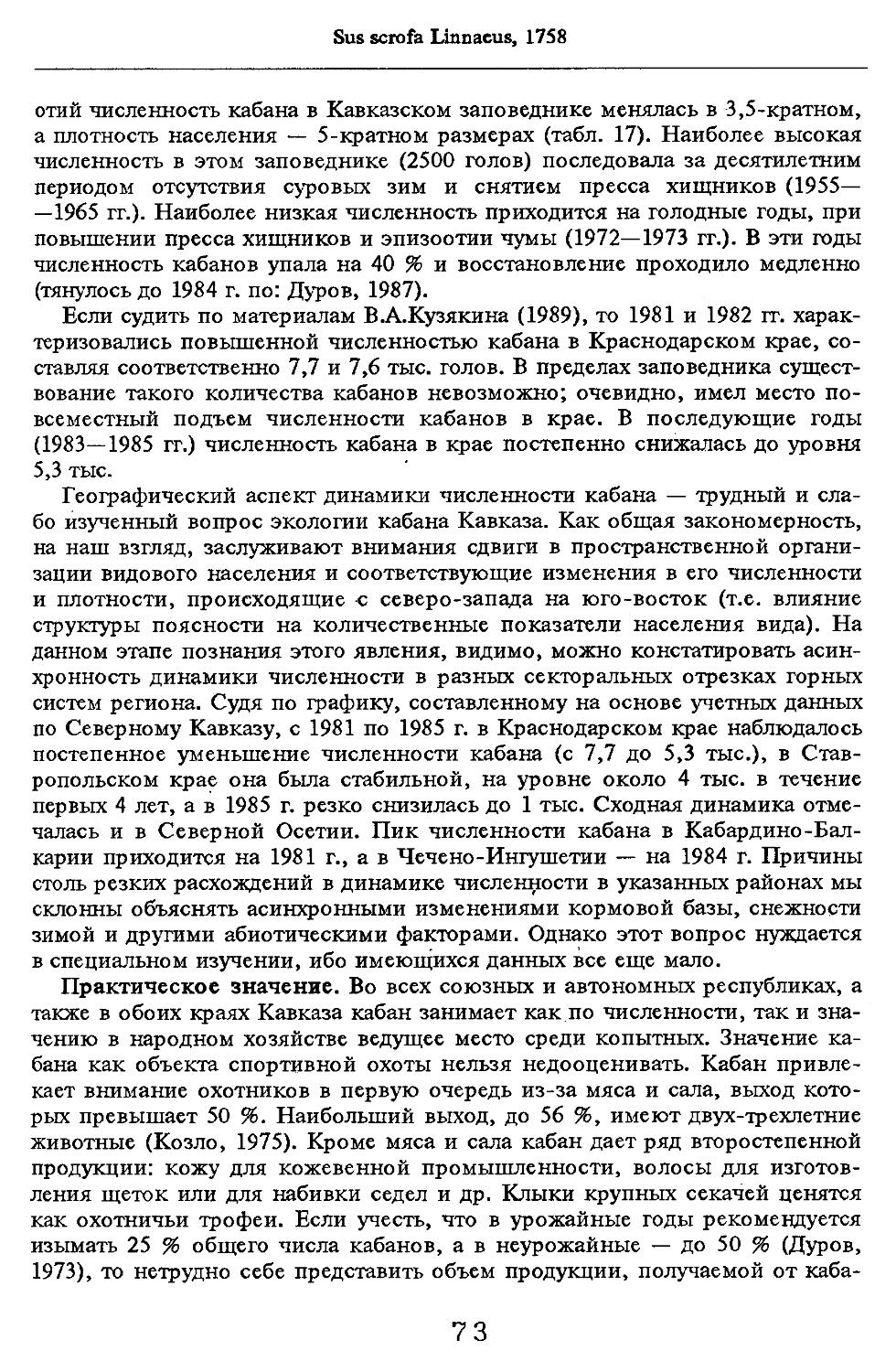

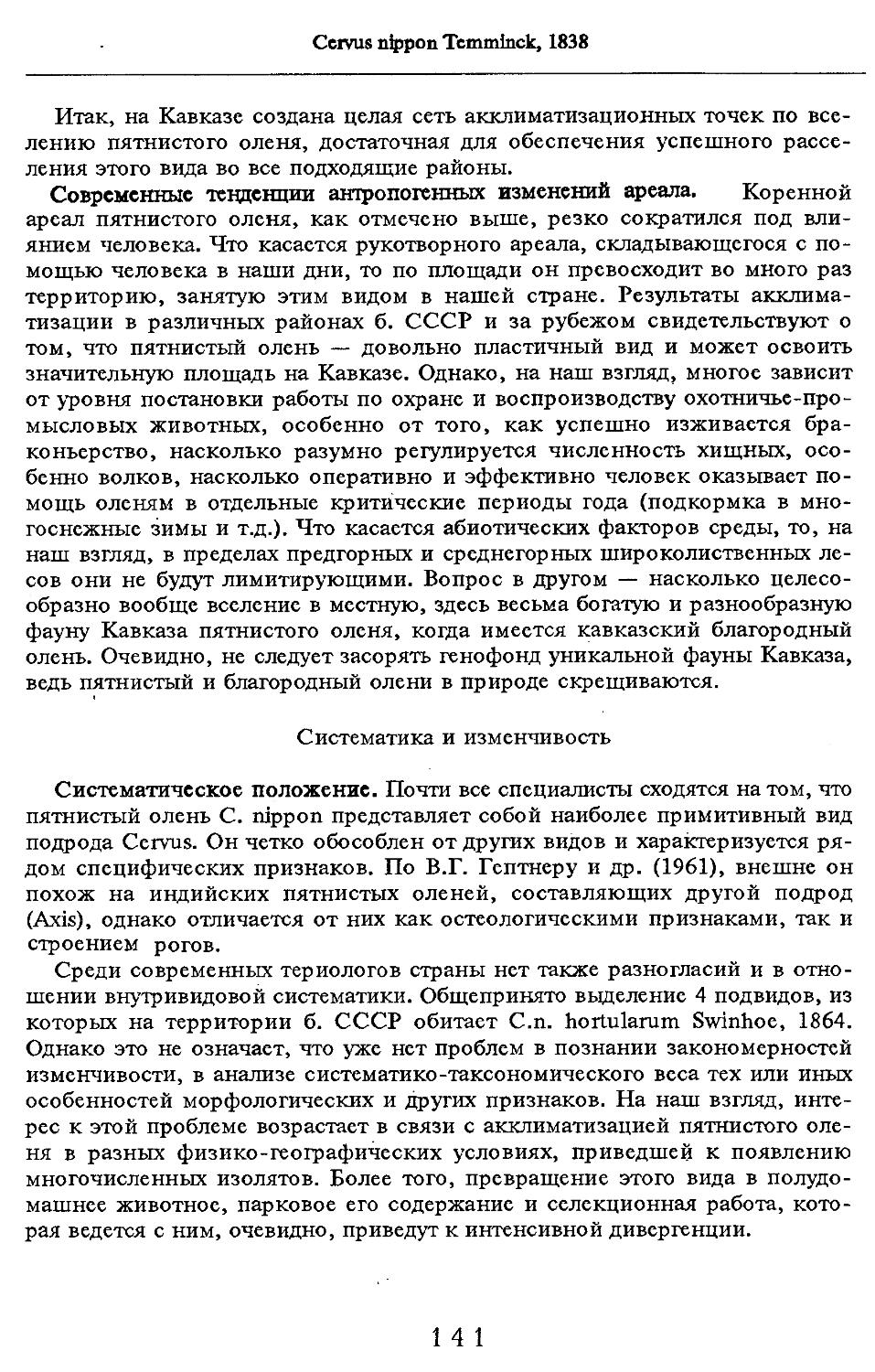

Таблица 1. Промеры кожи клбана

Показатель Толщина Попереч-ник мышц, поднимающих волос, мм Размеры сальных желез, мм Диаметр потовых желез, мкм

КОЖИ, мм эпидермиса, мкм рогового слоя, мкм дермы, мм подкожной клетчат- ки, мм

Июнь

Загривок № 1 — 209 44 9,6 Срезана 0,7 0,55x3,9 143

№ 2 30,1 209 44 11,2 18,7 0,9 1,50x2,7 220

Грудь

№ 1 16,5 154 33 4,1 12,3 — 0,22x1,1 165

Ноябрь Загривок № 3 26,6 396 88 7,2 19,0 0,9 0,55x2,2 495 '

№ 4 24,2 206 40 5,7 18,3 0,9 0,55x1,5 -—

Грудь

№ 3 — 144 50 5,2 .— —. 0,27x0,8? 142

№ 4 22,7 188 44 4,7 17,8 0,6 1,0x2,2 143

Февраль Загривок

№ 6 — 352 55 5,0 — 0,9 0,28x1,1 143

№ 7 — 162 17 4,7 — 0,4 0,33x1,3 100

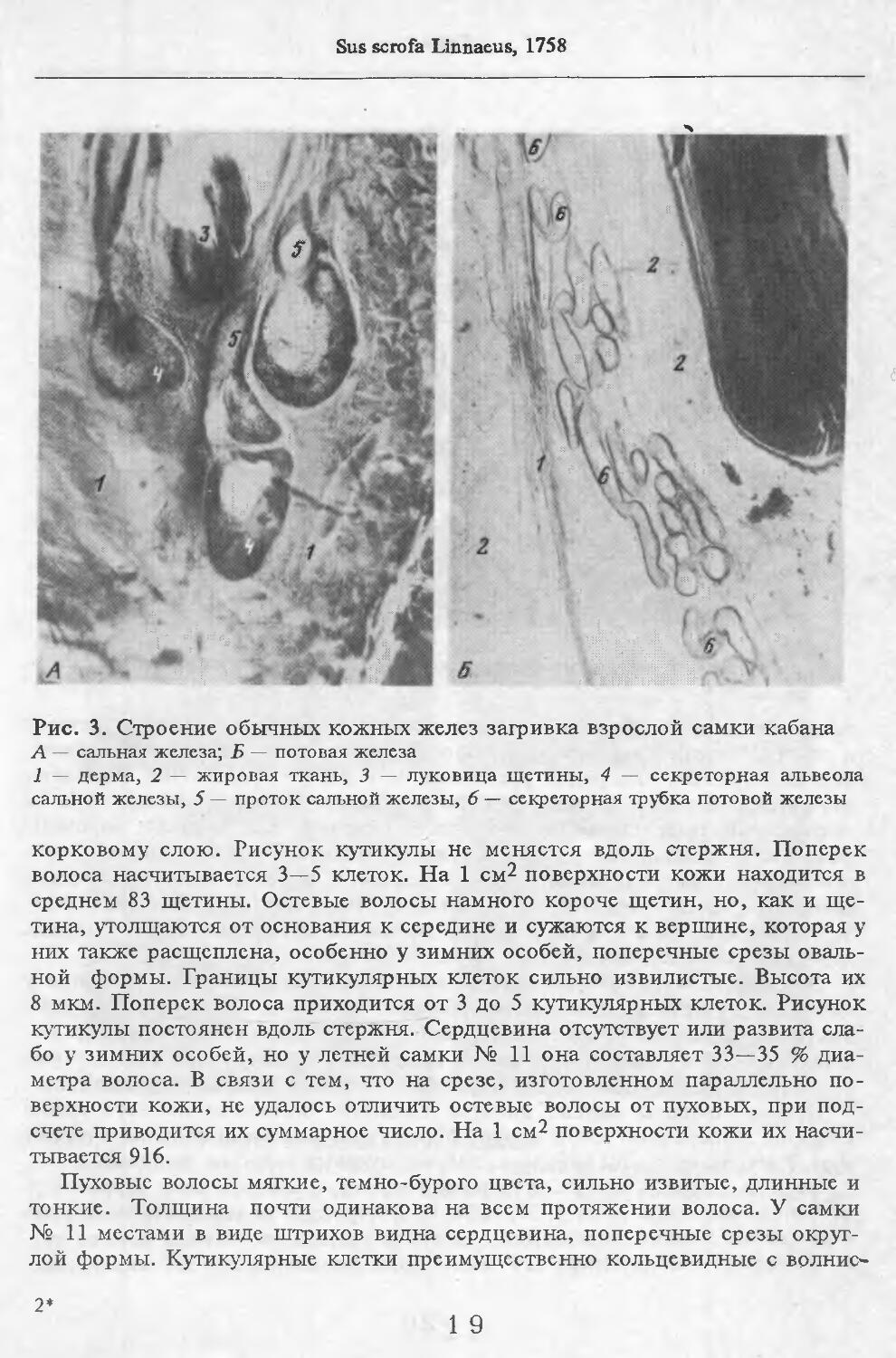

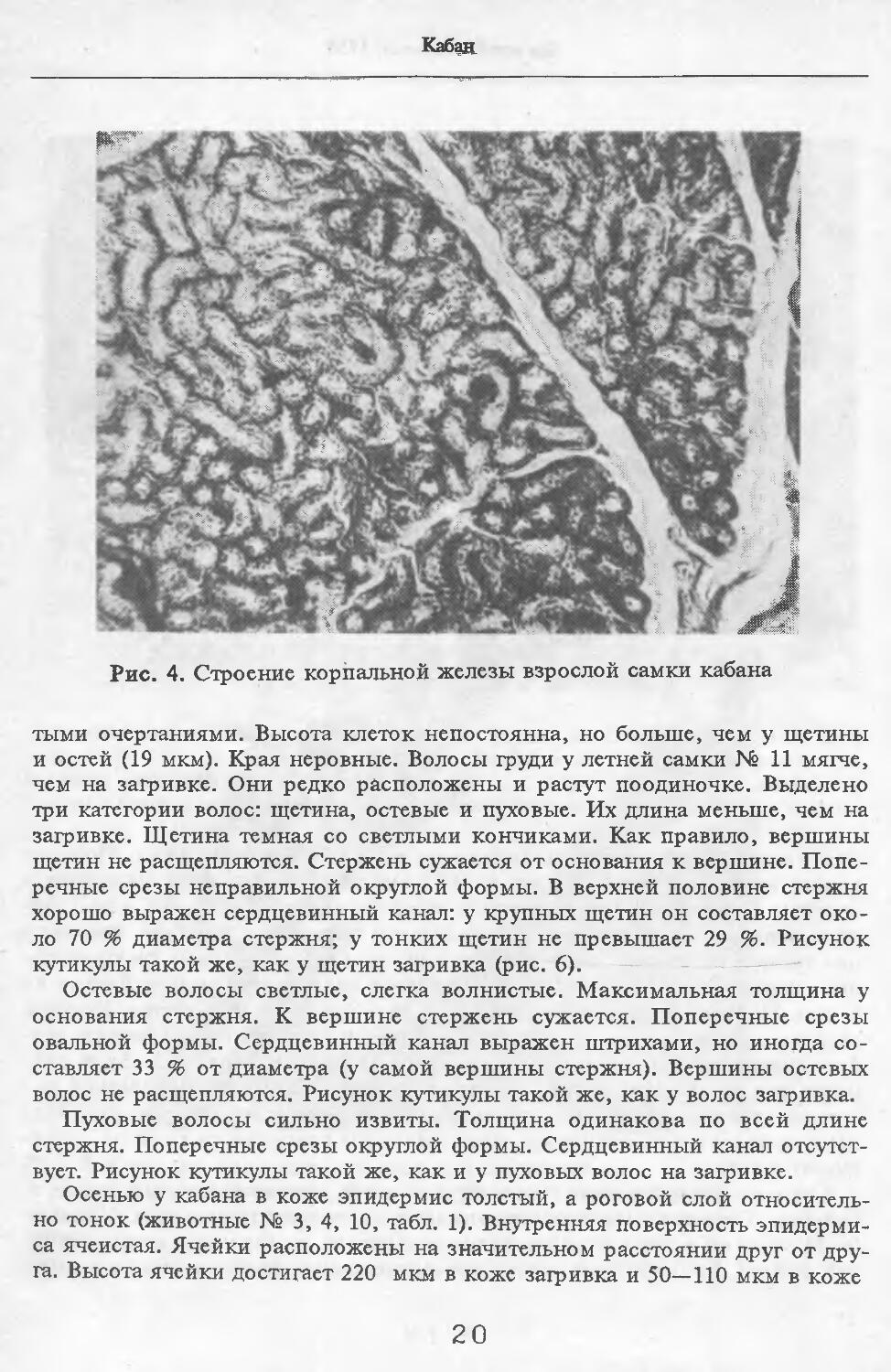

МежпальцСвая железа представлена крупными скоплениями потовых желез в коже (рис. 4). Диаметр их секреторных отделов достигает 120 мкм. Секреторные отделы образуют более крупные и многочисленные клубки, чем на туловище. Сумма диаметров секреторных отделов на протяжении 1 см препарата составляет 9,6 мм (по сравнению с 2,2—4,6 мм на туловище). Сальные железы в коже между копытами не найдены.

Мышцы, поднимающие волосы, имеются только у щетин и достигают значительных размеров (0,7—0,9 мм в диаметре). Они отходят от каудальной стороны нижней части сумки волоса (несколько выше луковицы) и направляются несколькими порциями наискось вверх к расположенным сзади луковицам обычных волос и к эпидермису.

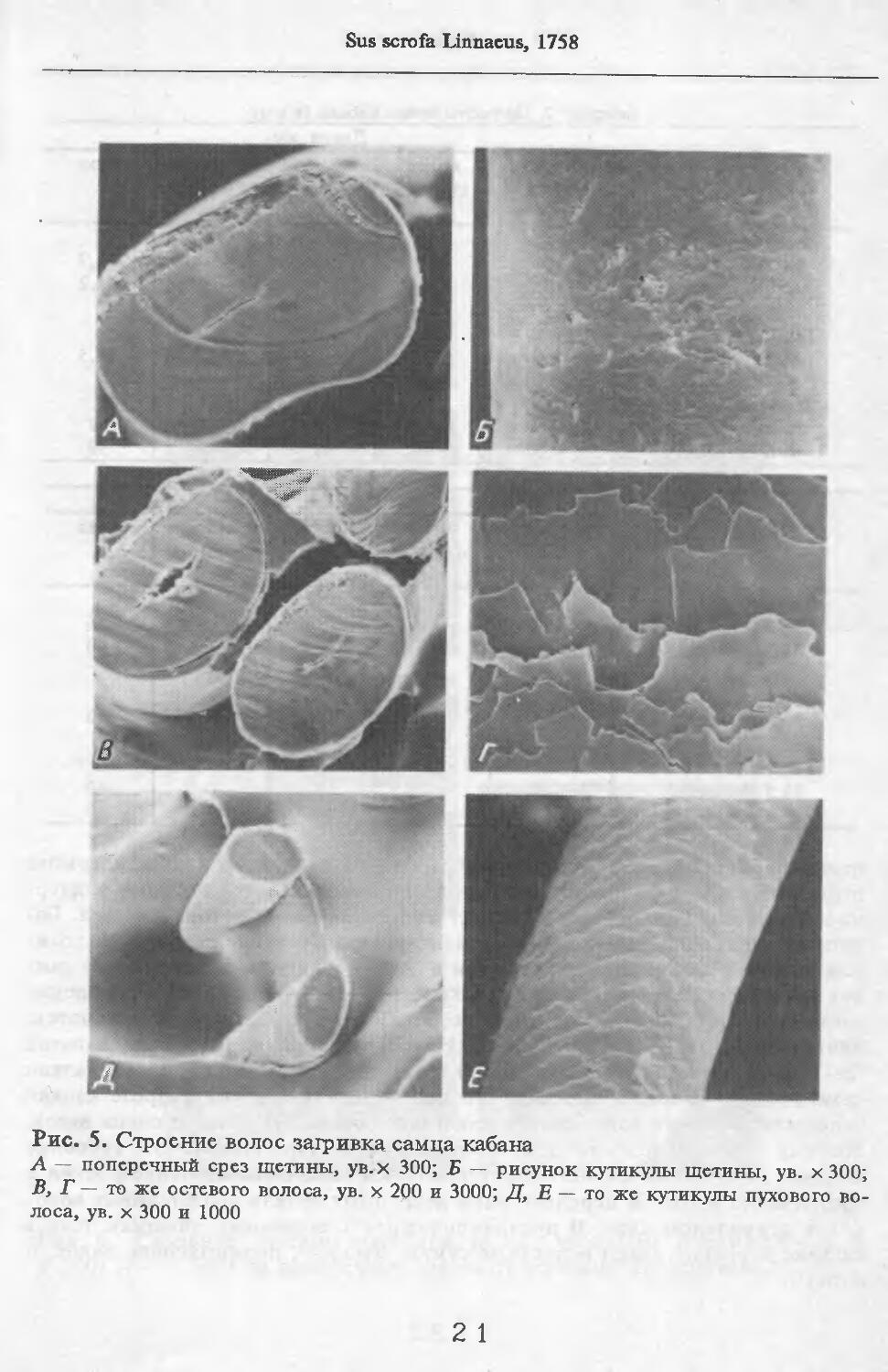

В волосах загривка (рис. 5) удается выделить три категории: щетину, ость и пух (табл. 2; см. табл. 73, по: Соколов, 1973). Все они растут поодиночке. Щетина жесткая, прямая, постепенно утолщается от основания к вершине. Наибольшая толщина достигается у вершины. Вершина расщеплена на несколько концов. У самки № 11 вершины щетин расщеплены меньше, чем у зимних особей. Форма поперечника неправильная, трапециевидная или овальная. Сердцевина, как правило, отсутствует. Иногда у вершины стержня (перед его расщеплением) в центральной его части встречаются щелевидные полости. Щетина сильно пигментирована; зерна пигмента расположены беспорядочно, корковый слой имеет волокнистую структуру. Кутикулярные клетки с извилистыми очертаниями, низкие (9 мкм), плотно прилегают к

2 В.Е.Соколов, А.К.Темботов

1 7

Кабан

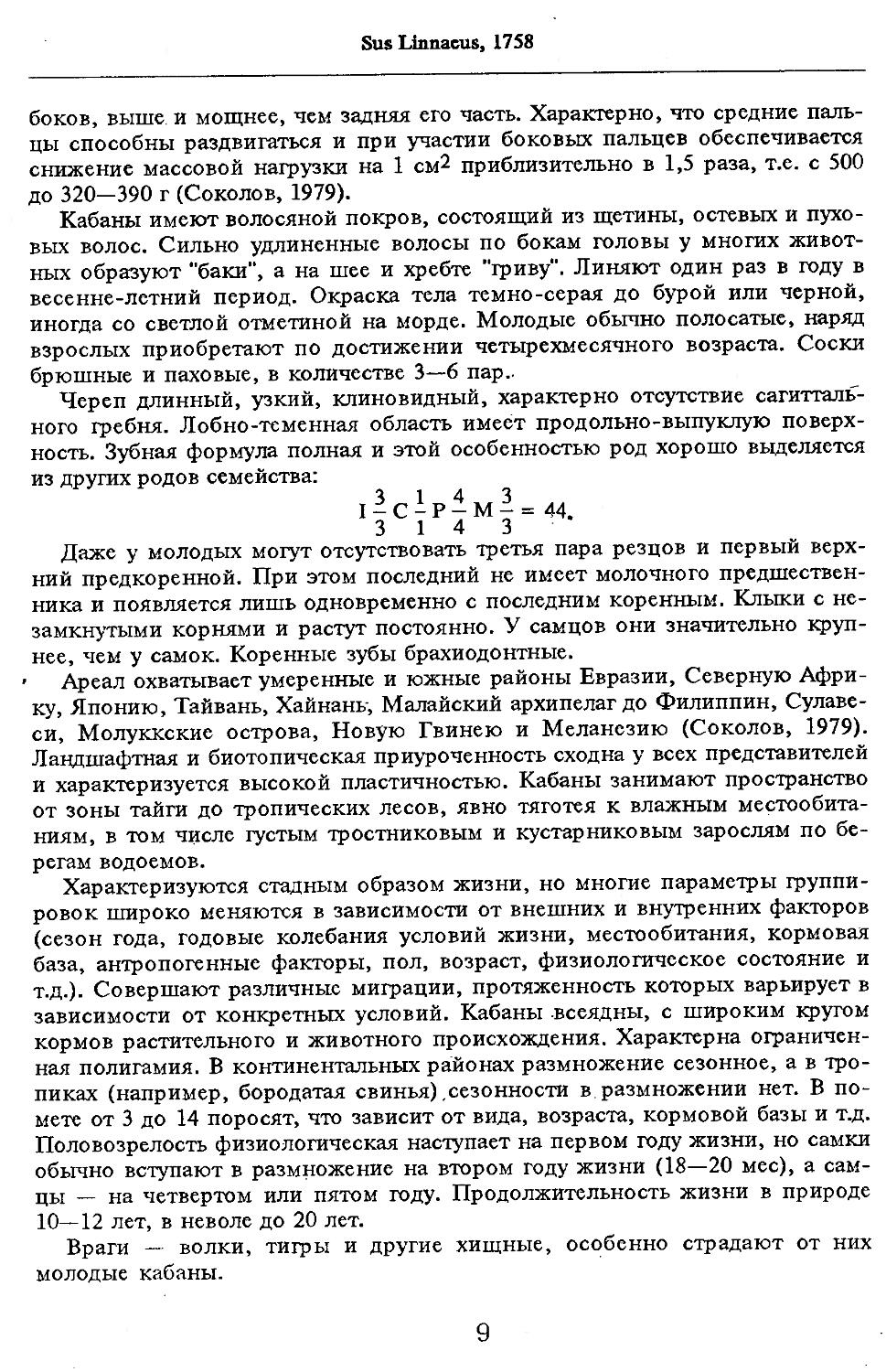

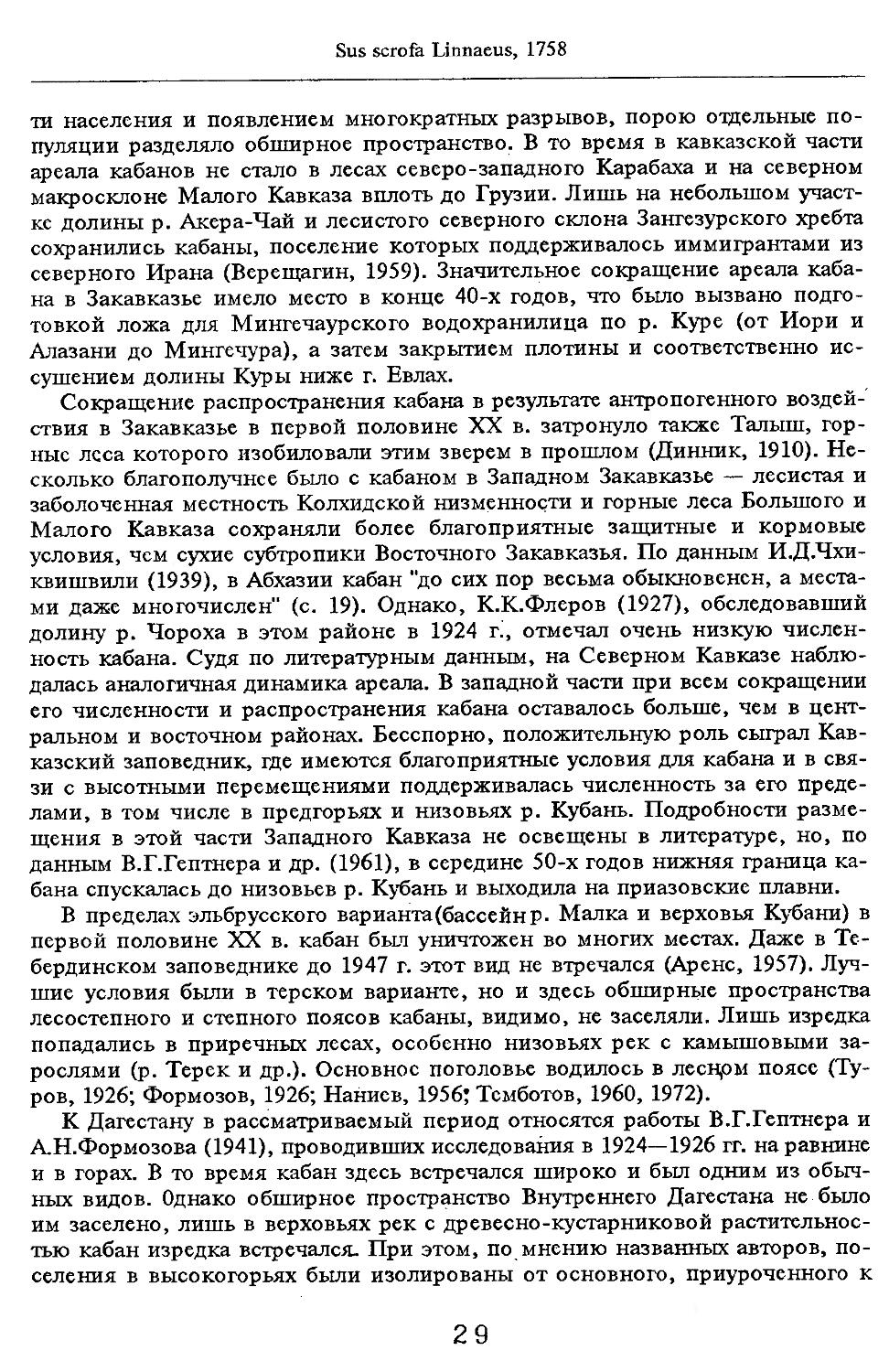

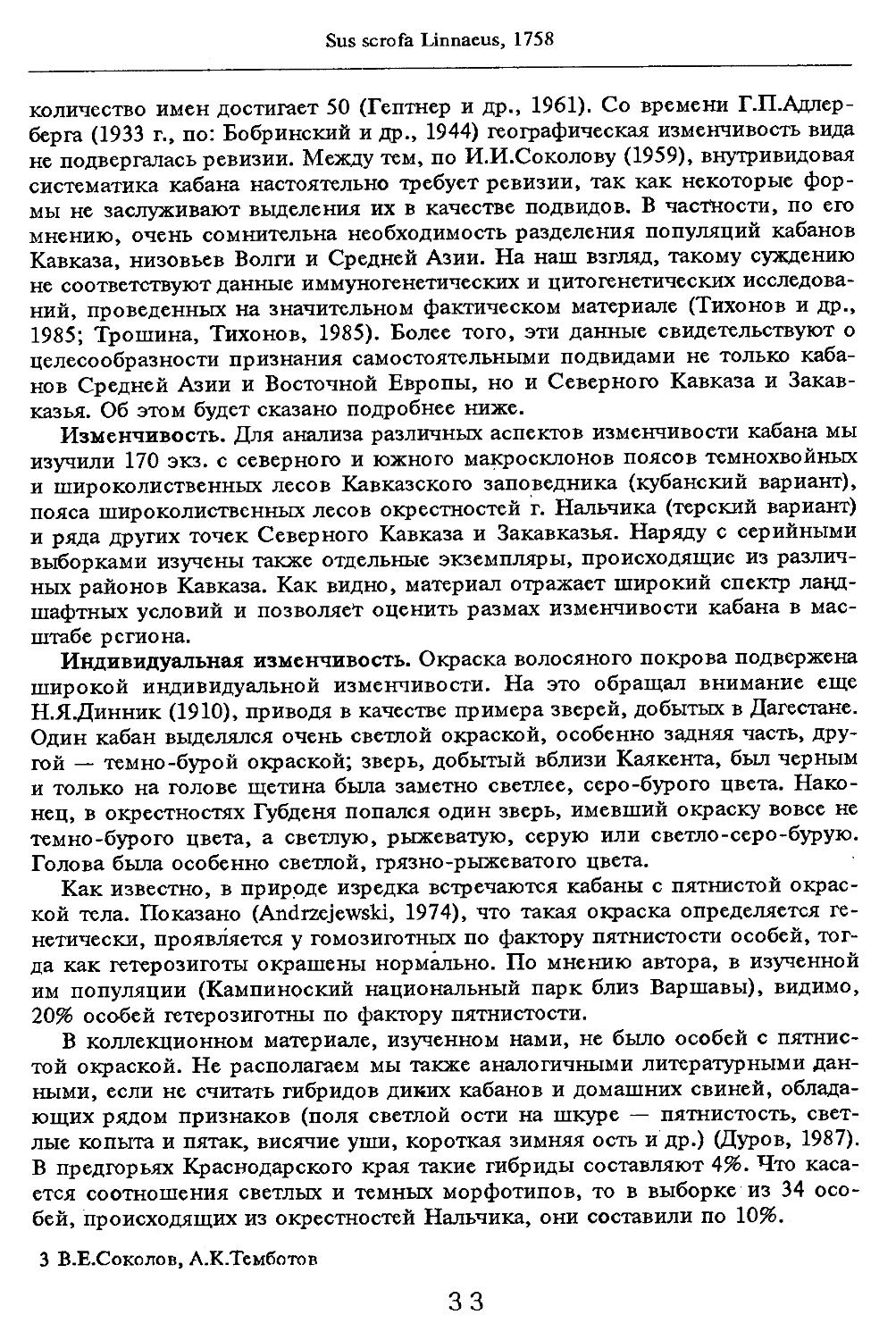

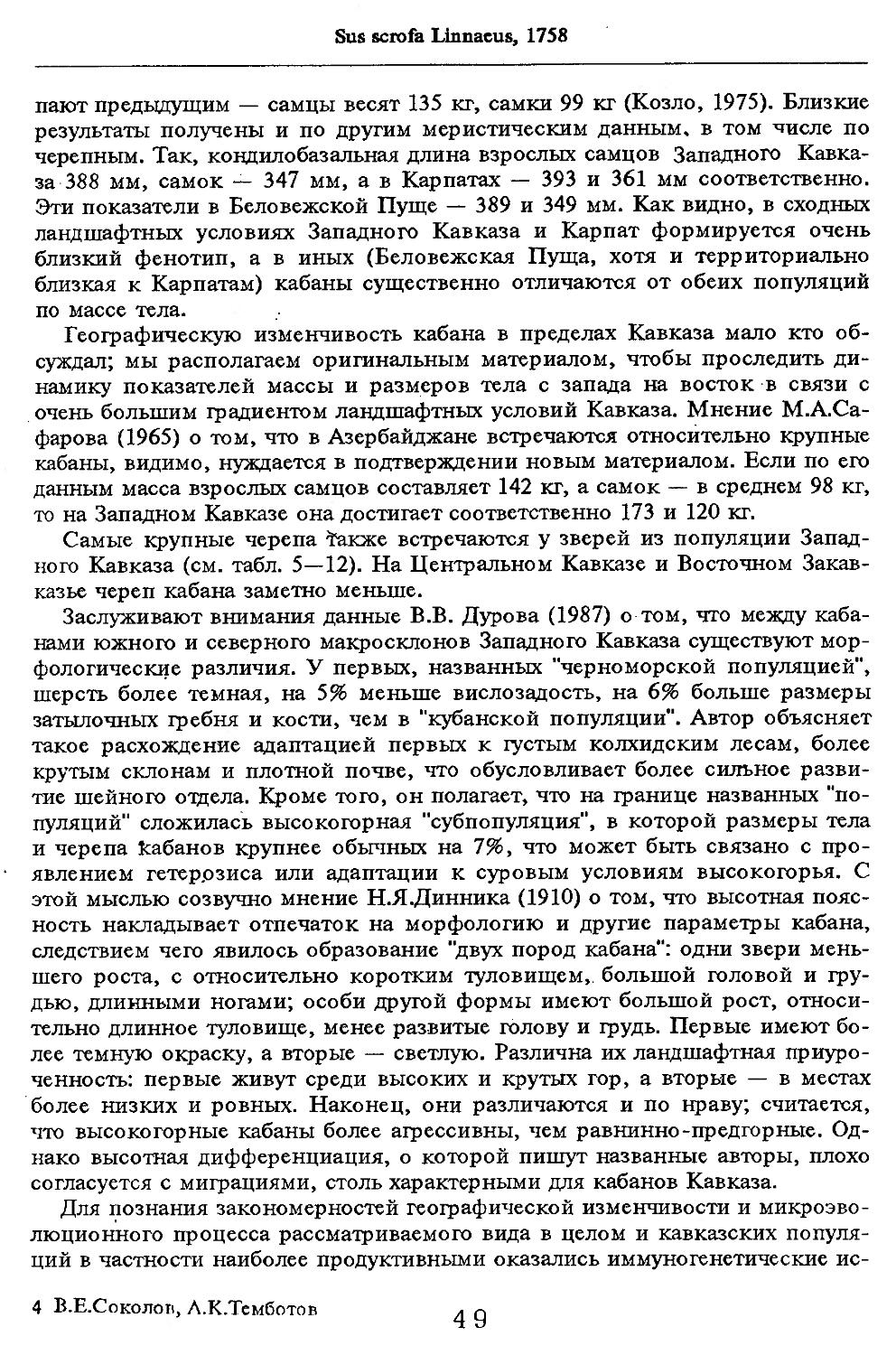

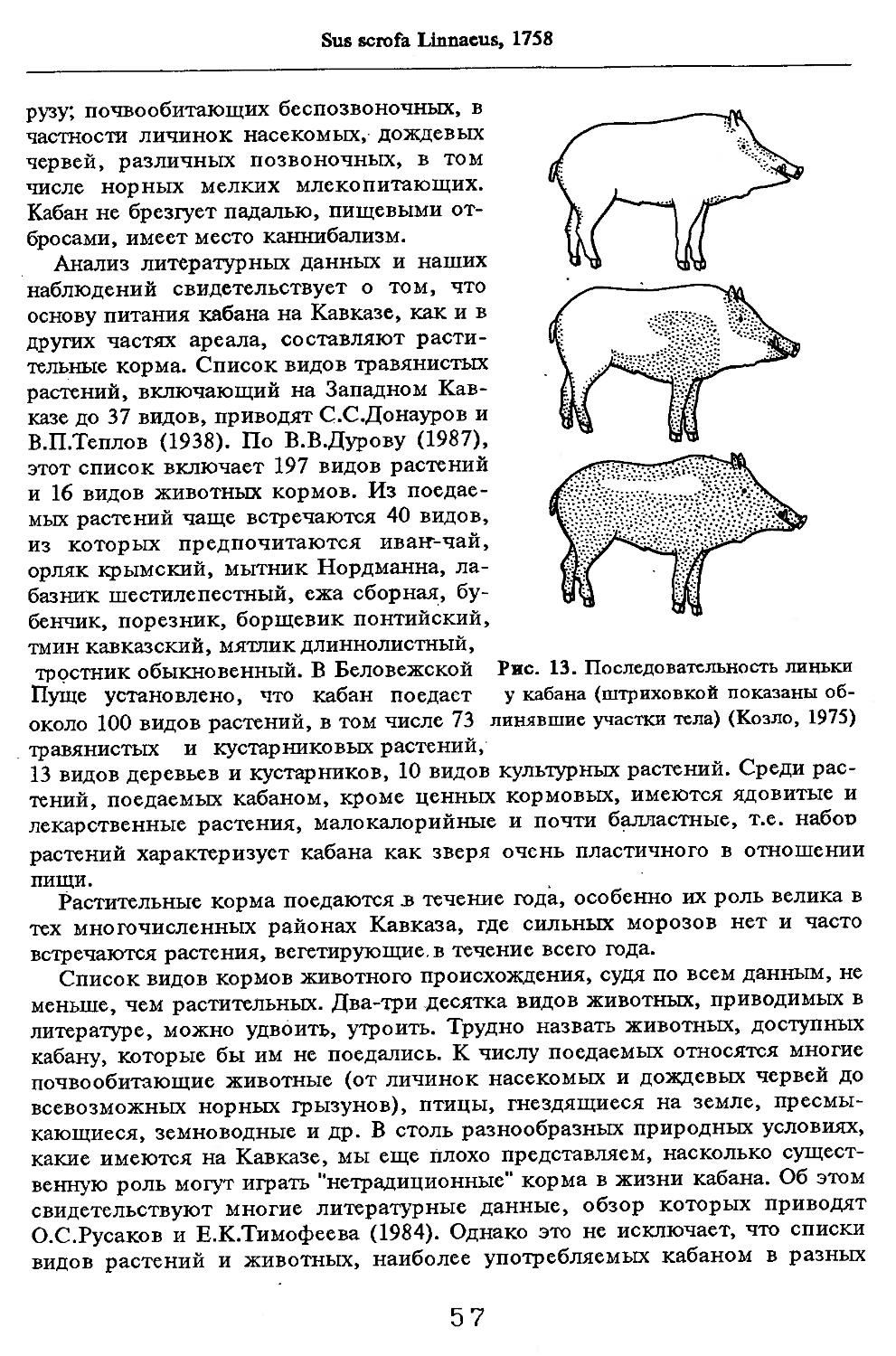

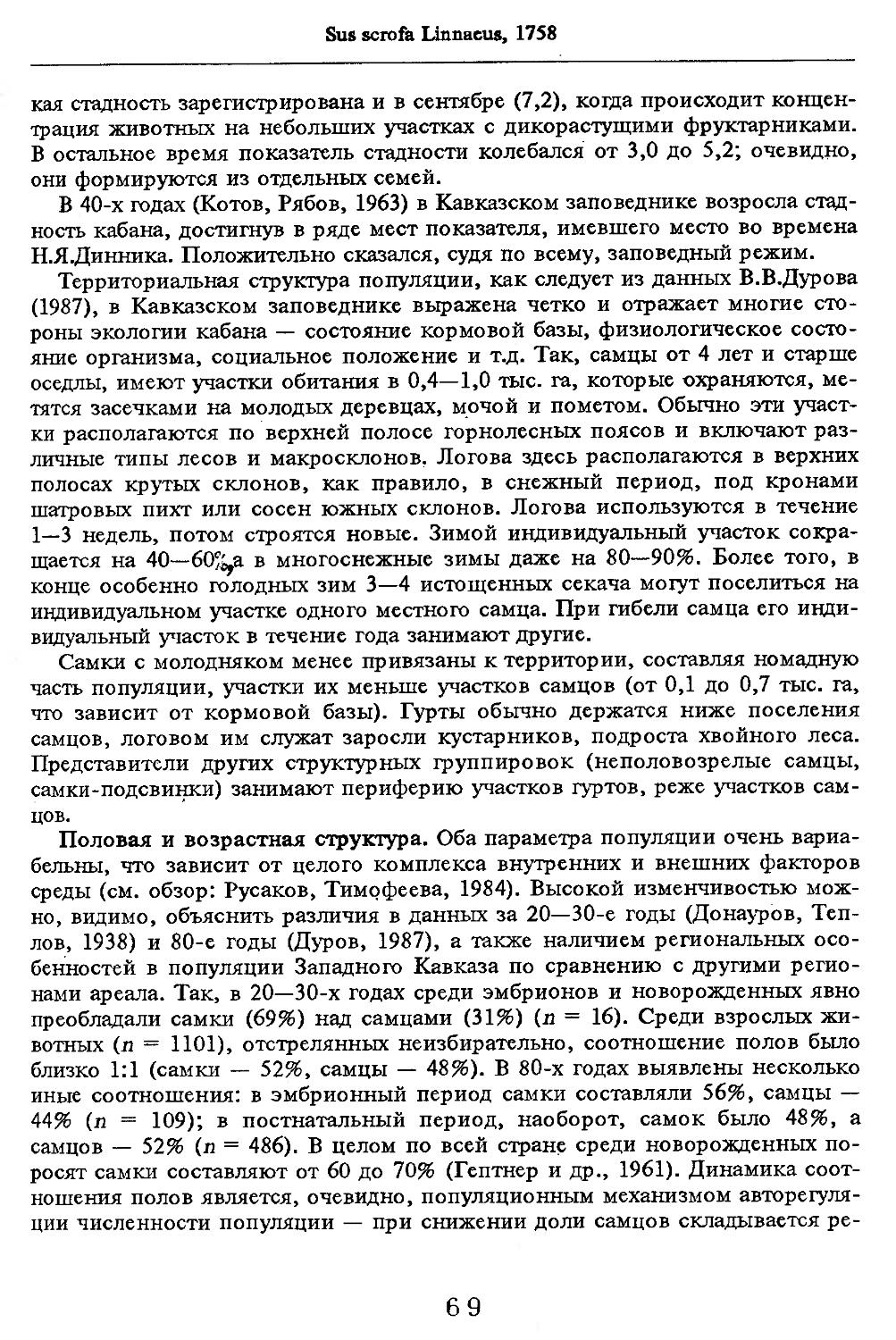

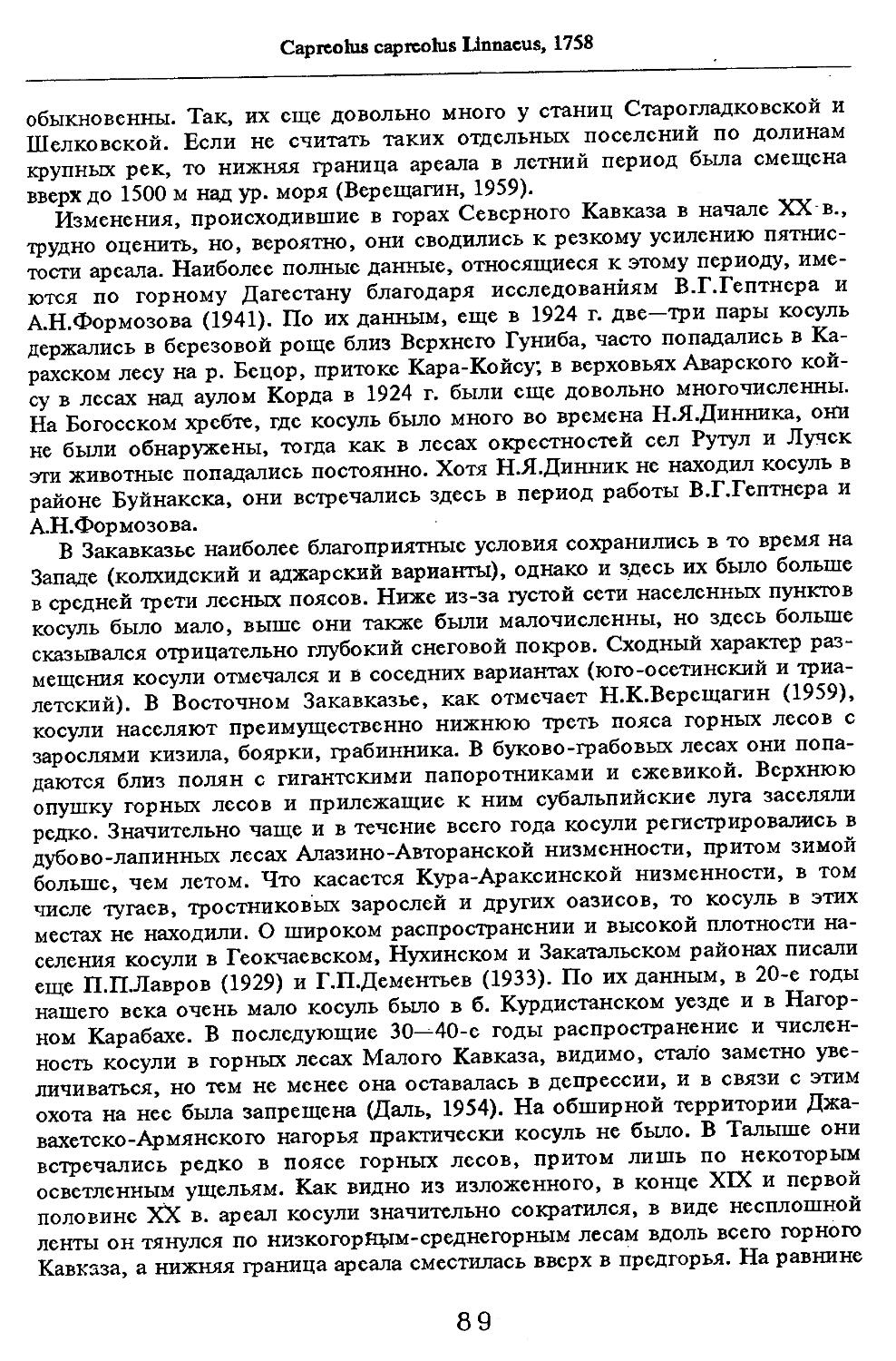

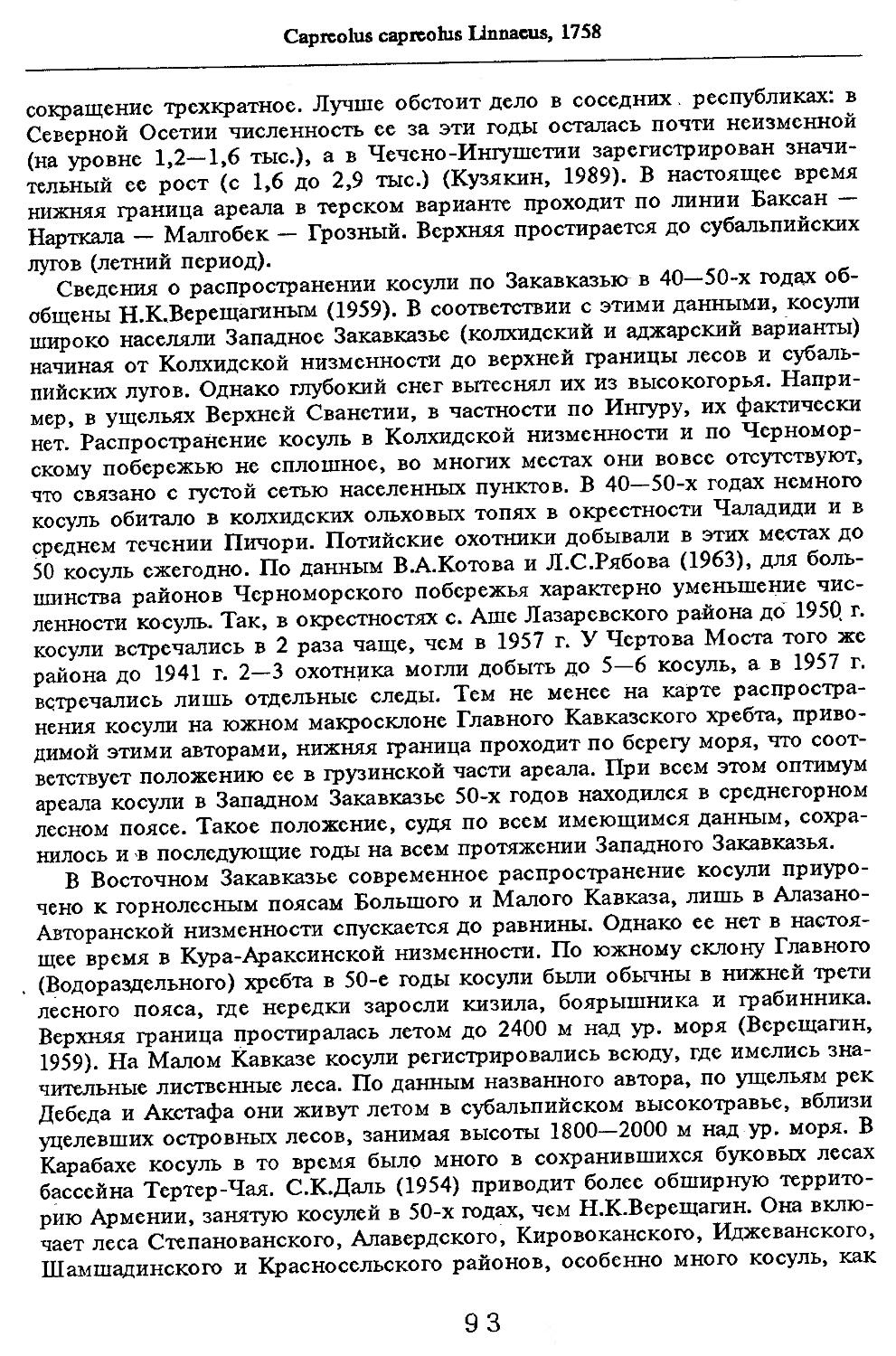

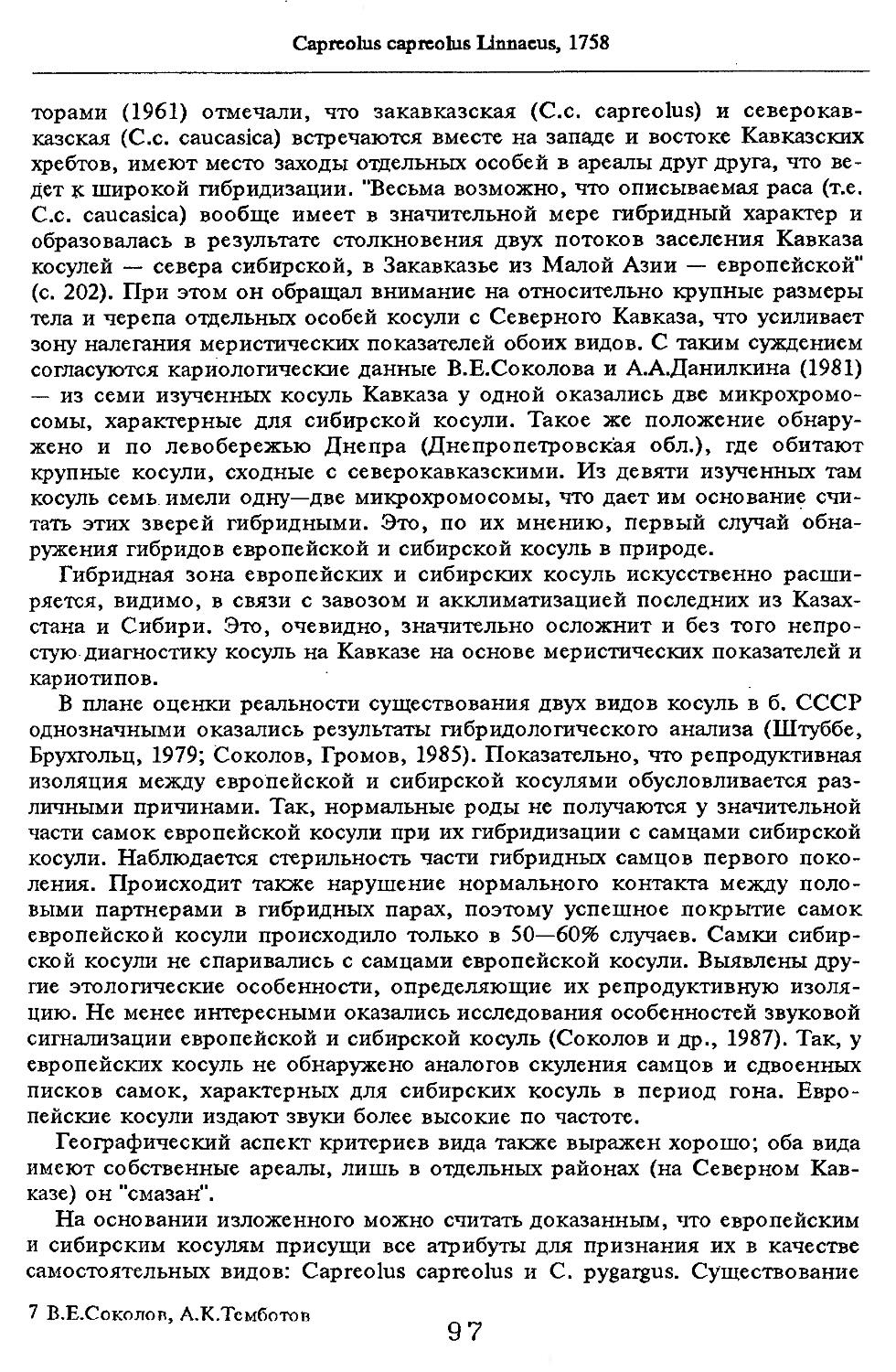

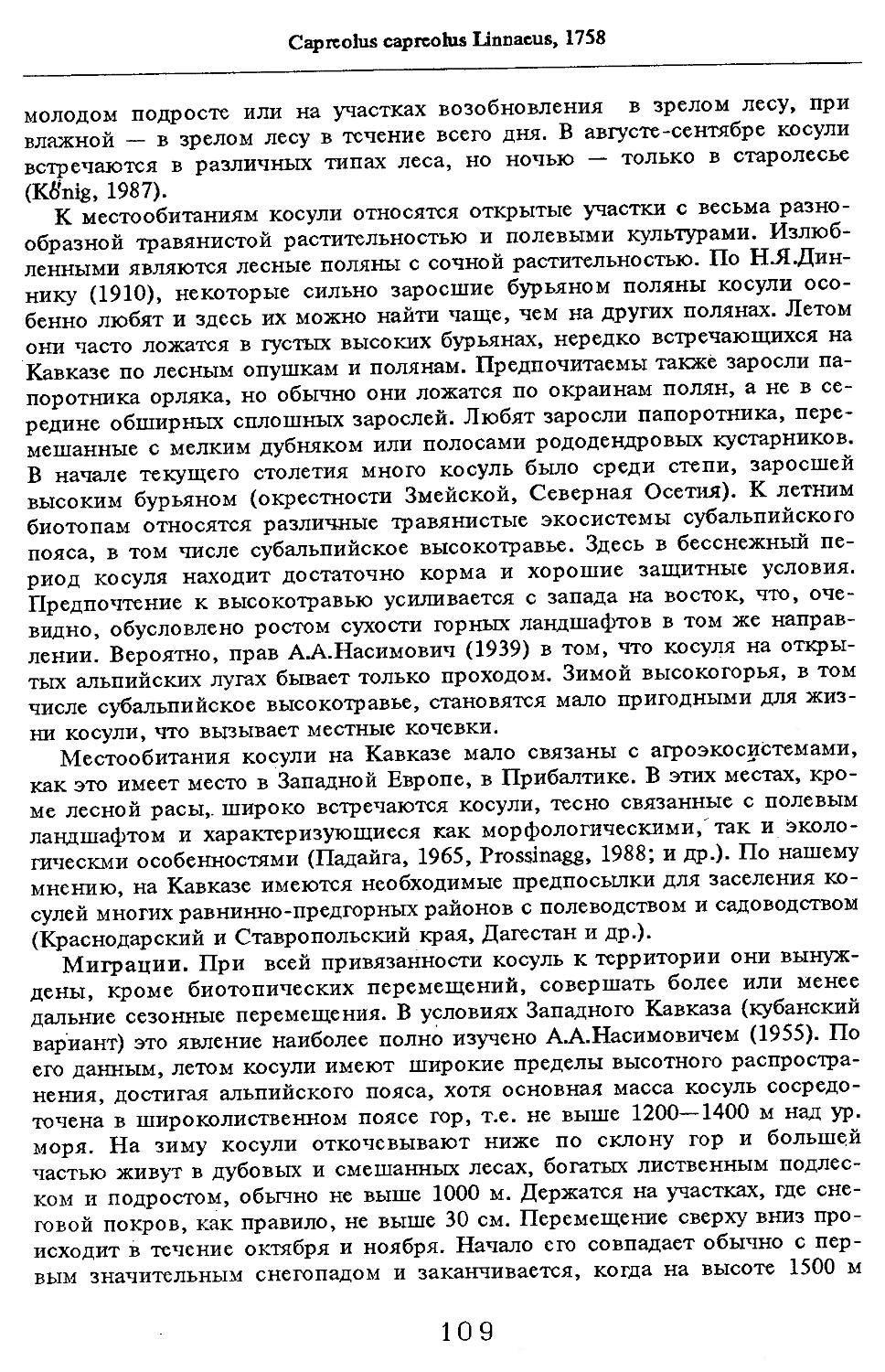

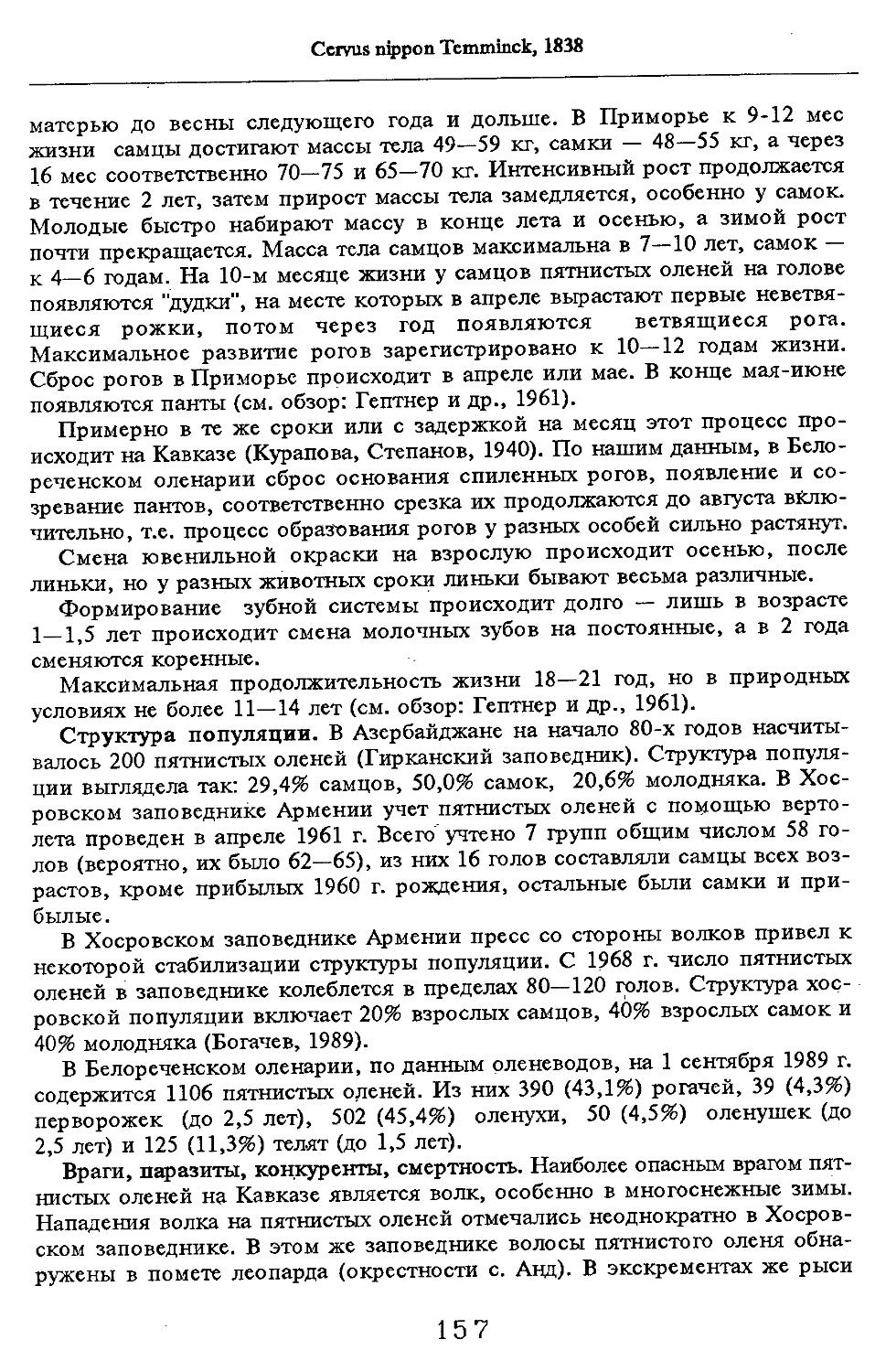

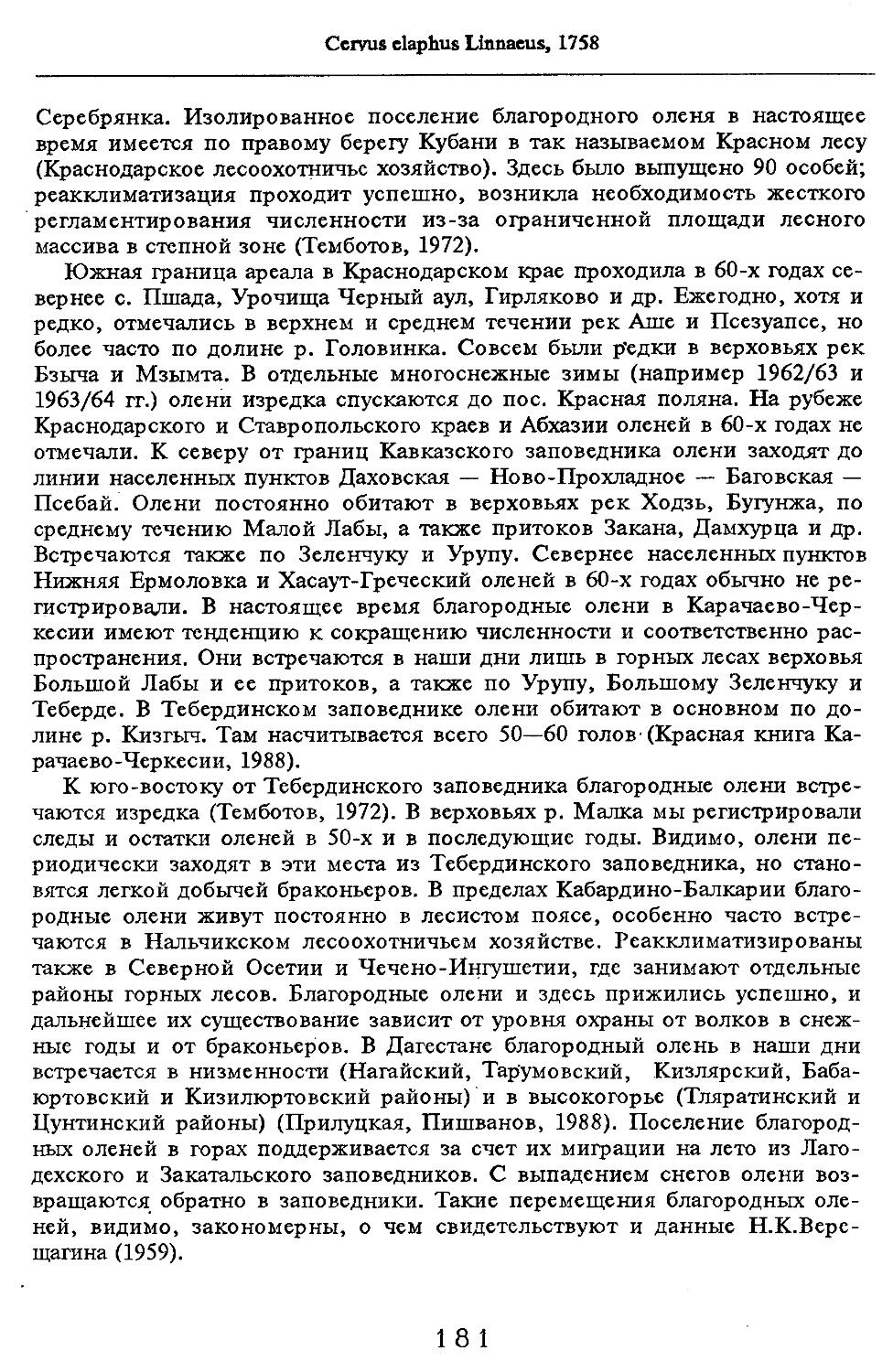

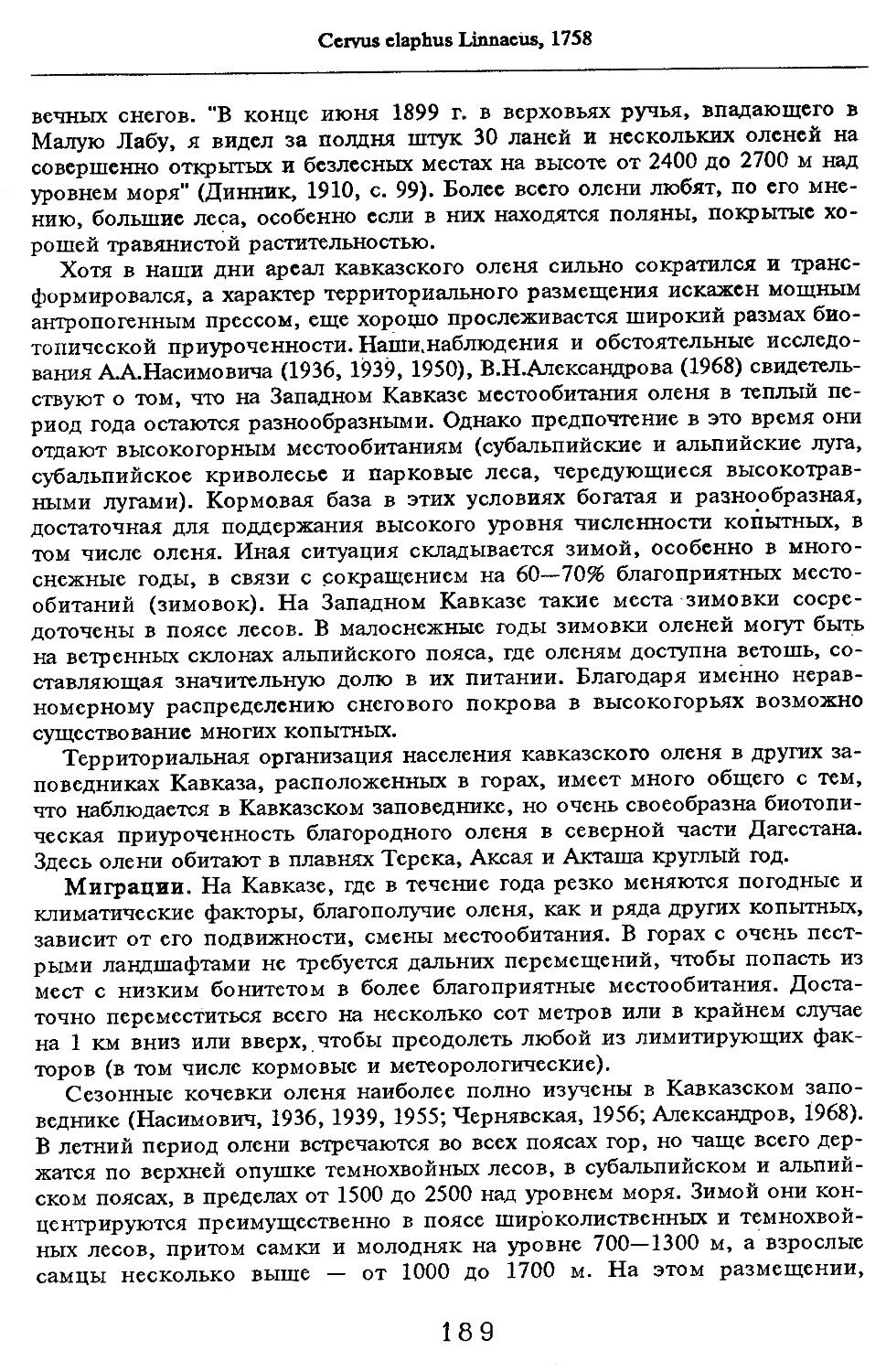

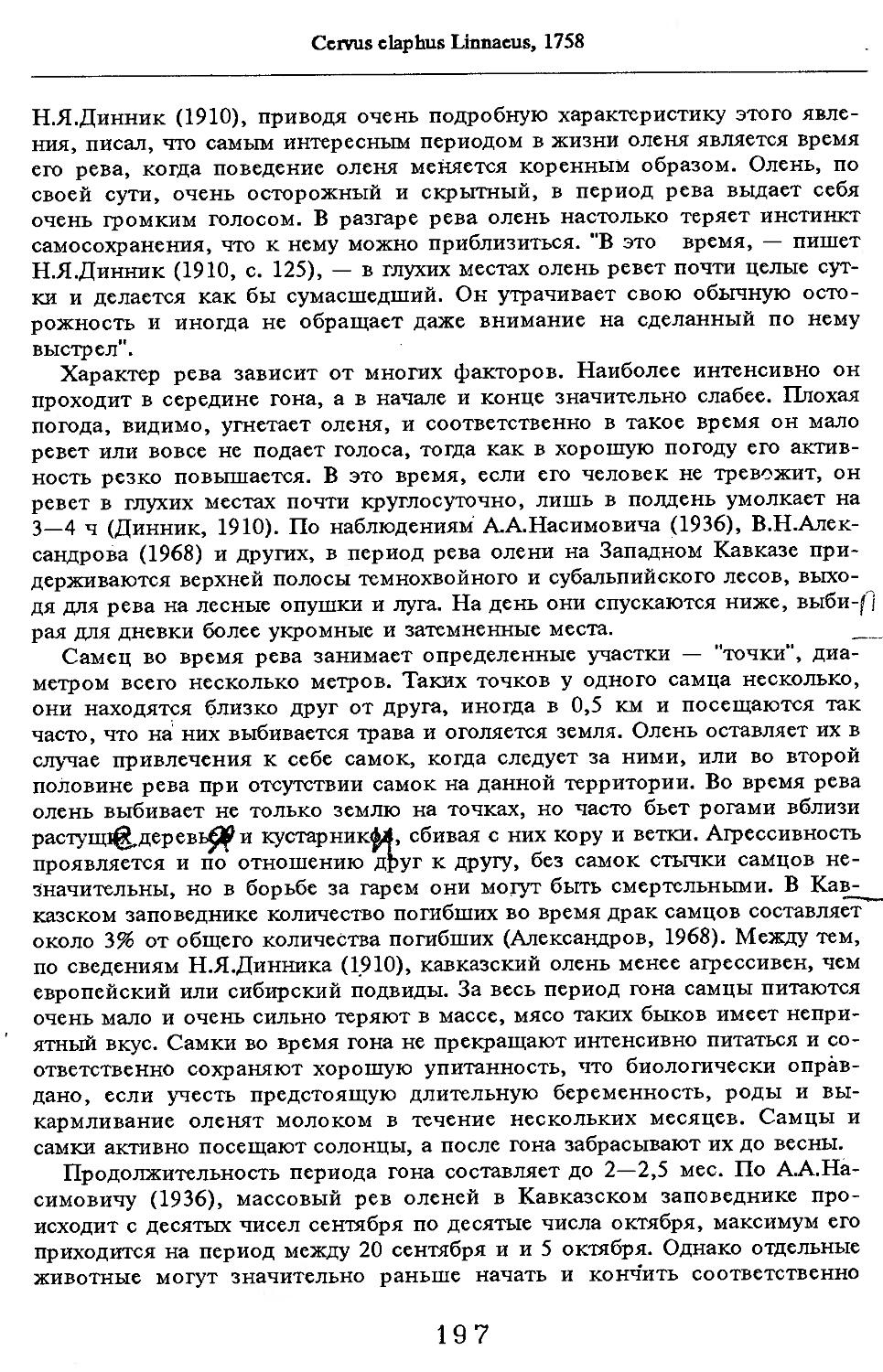

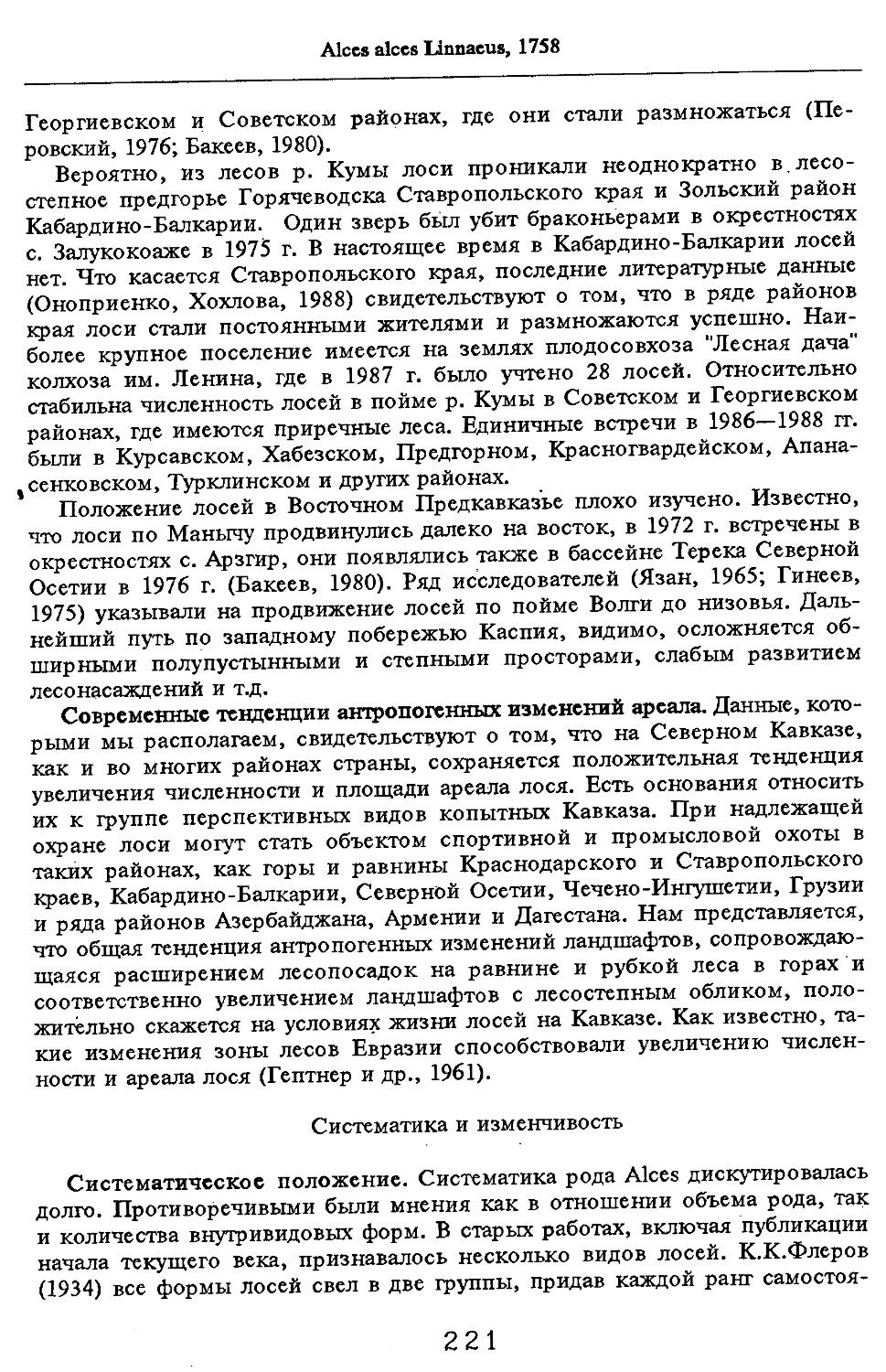

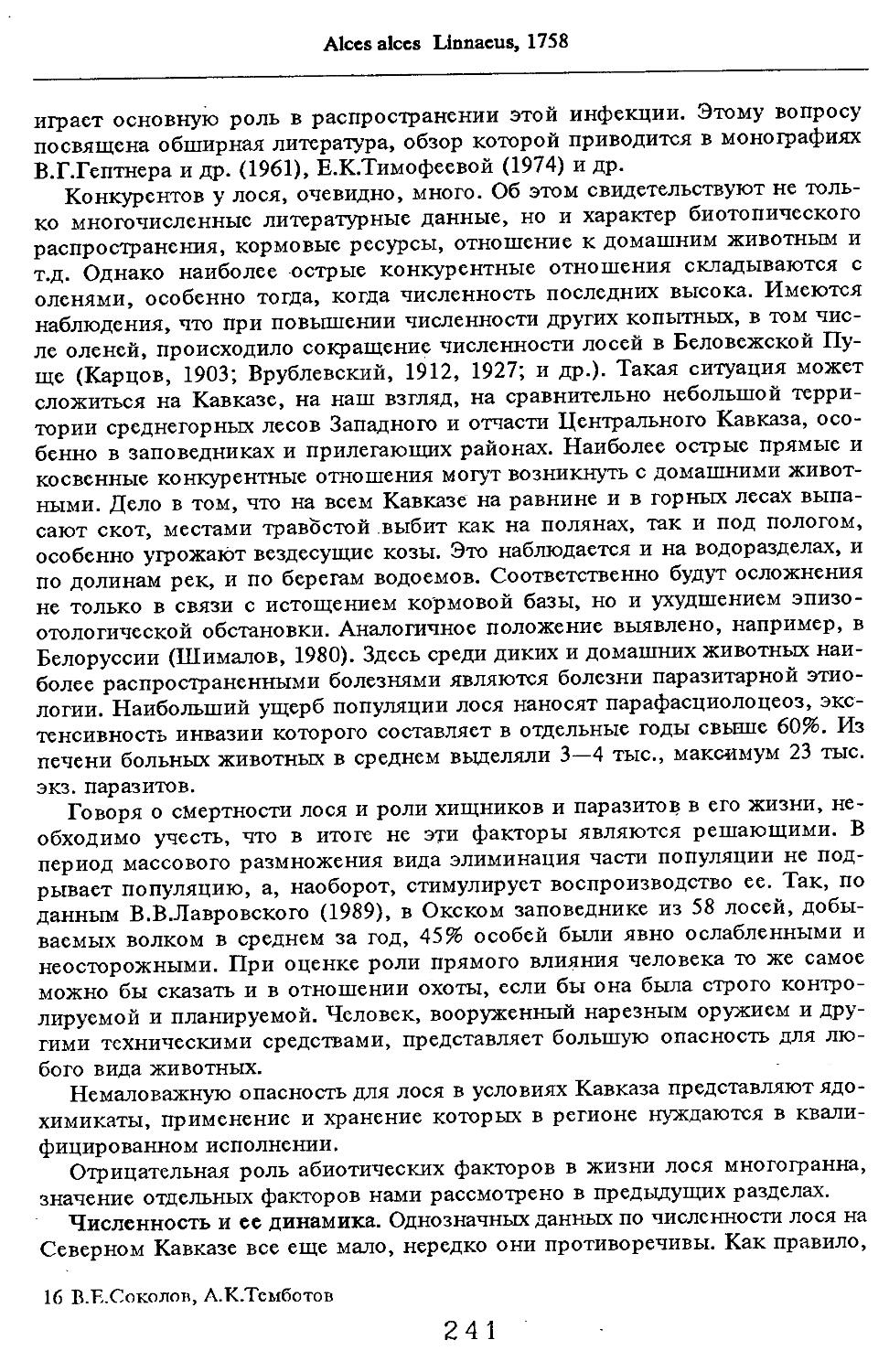

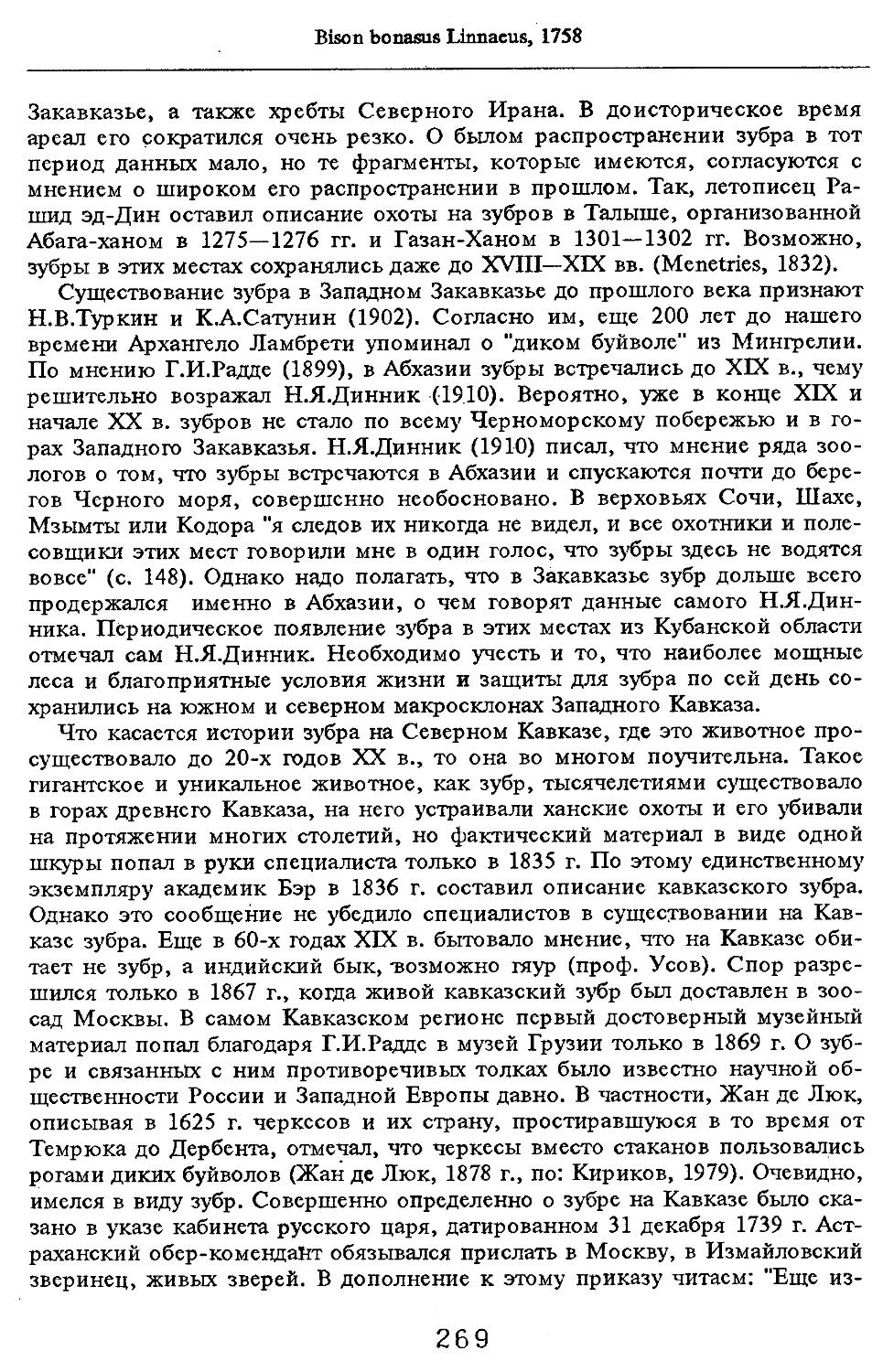

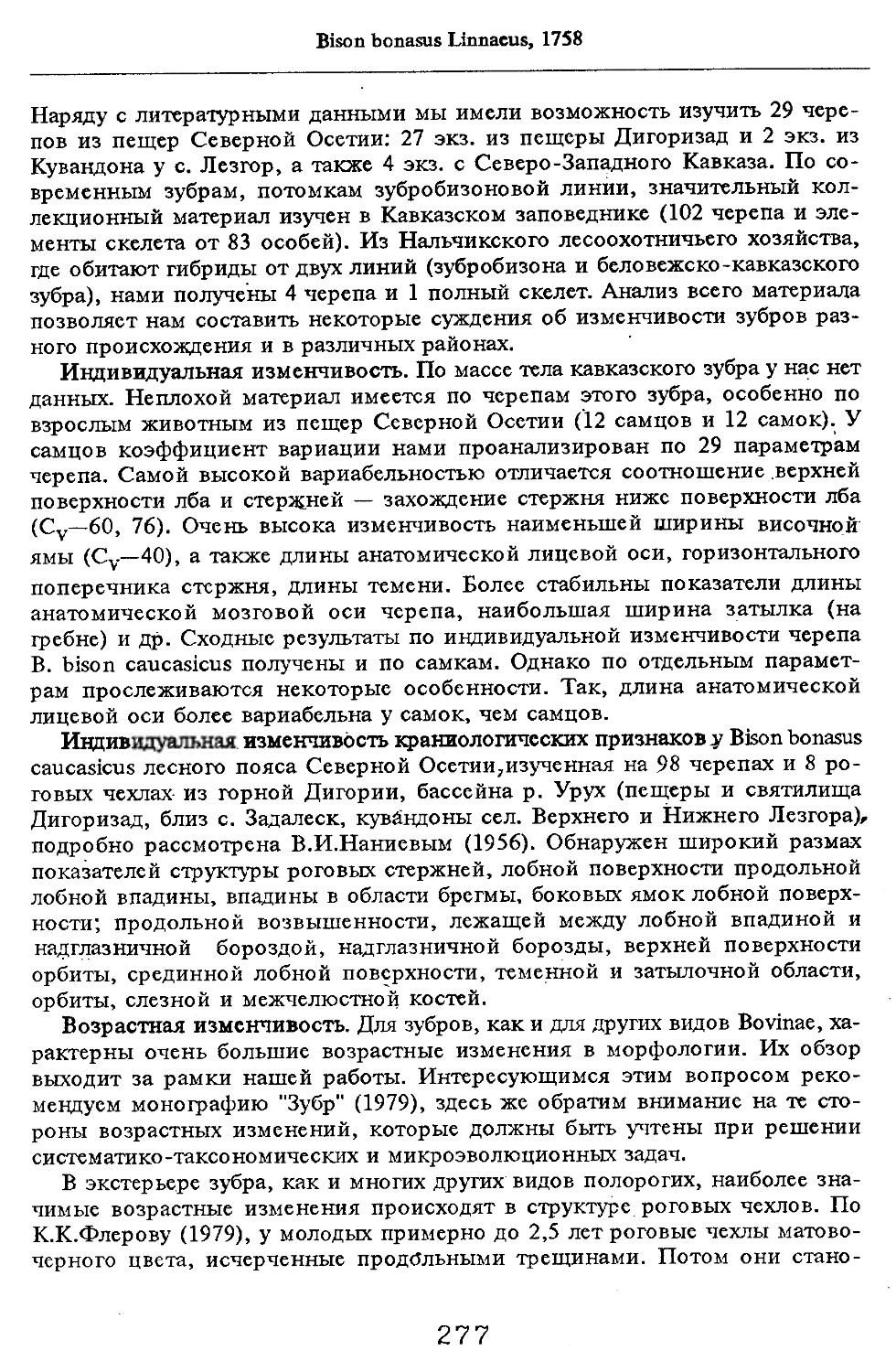

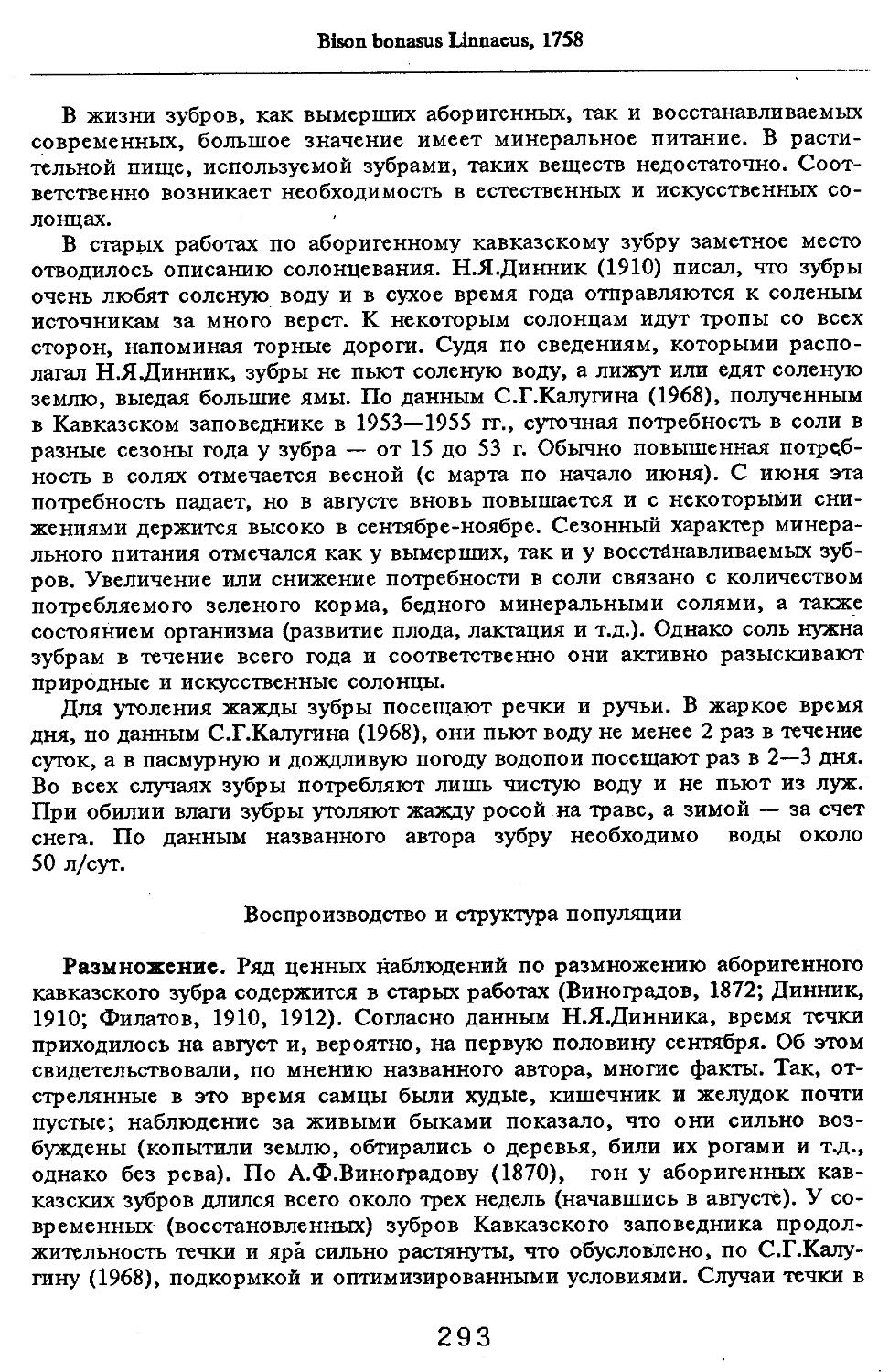

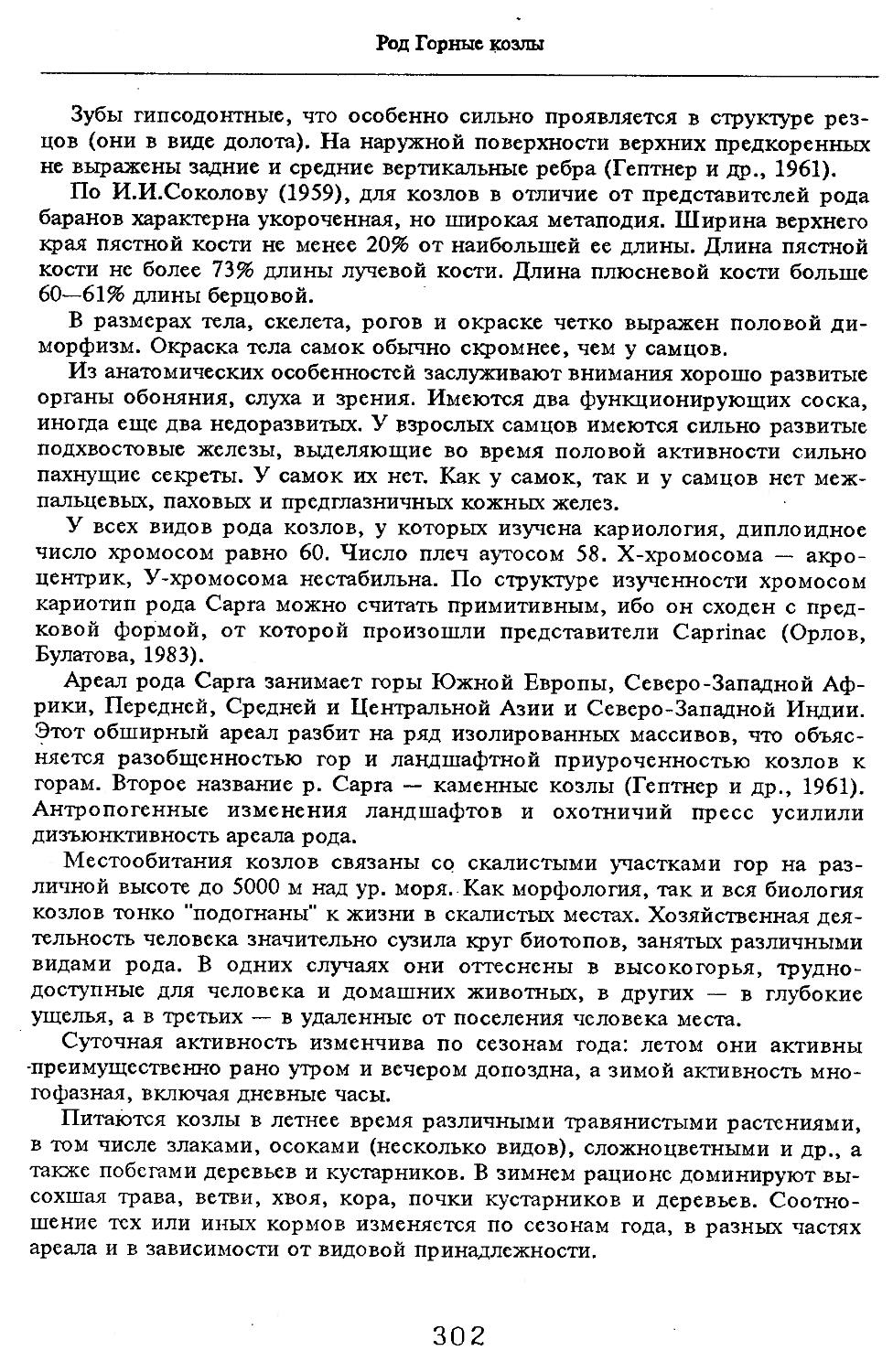

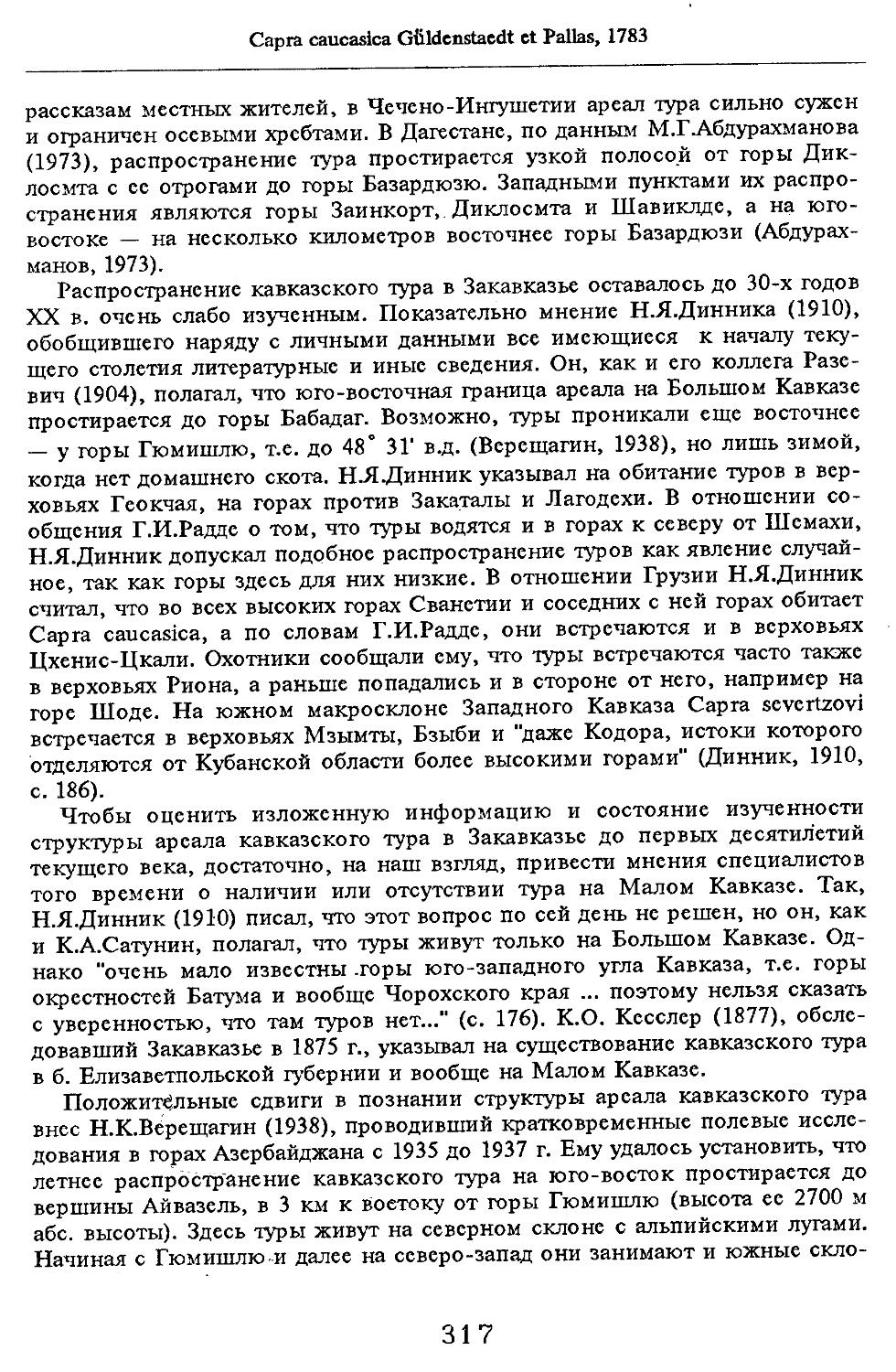

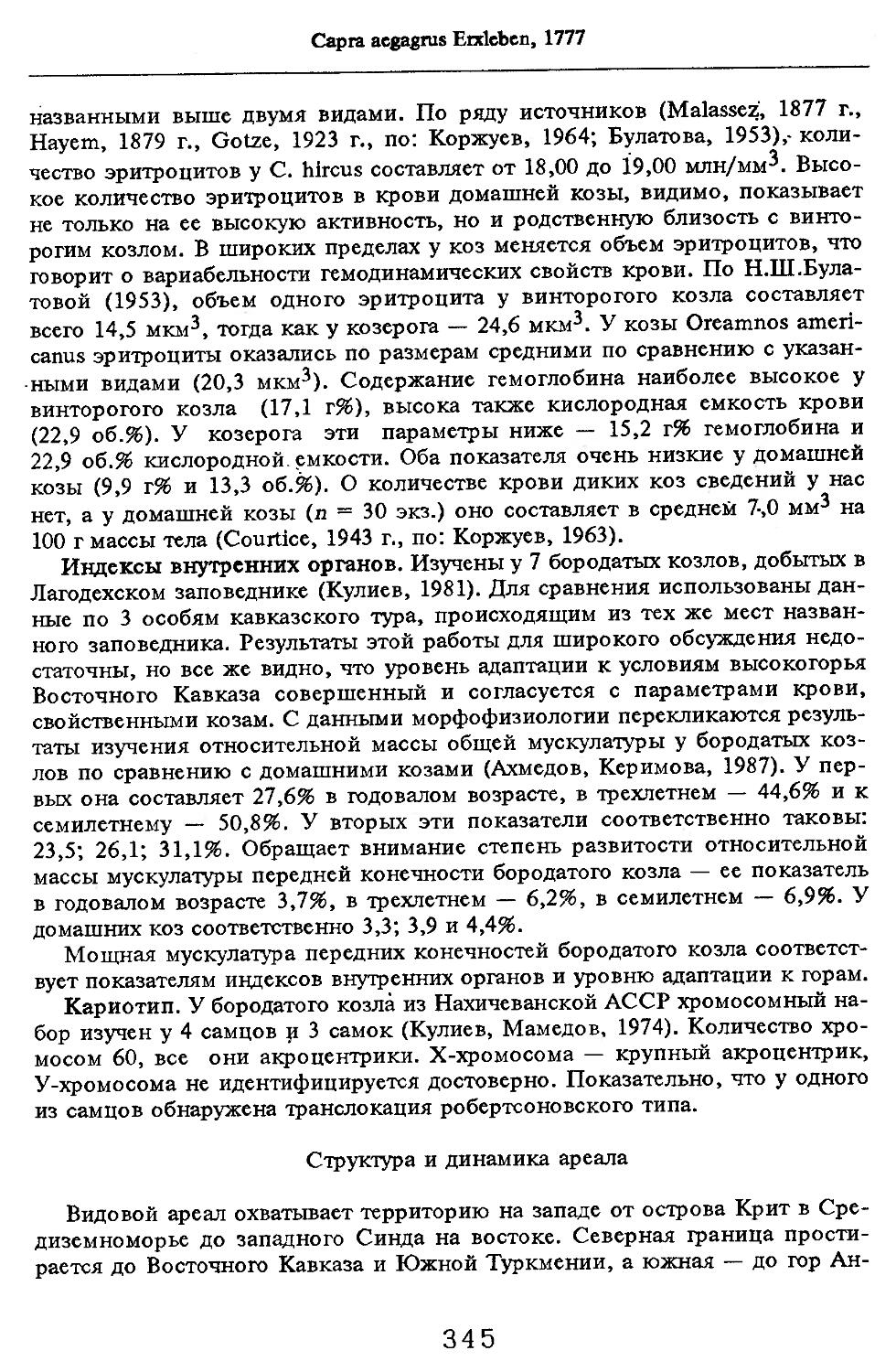

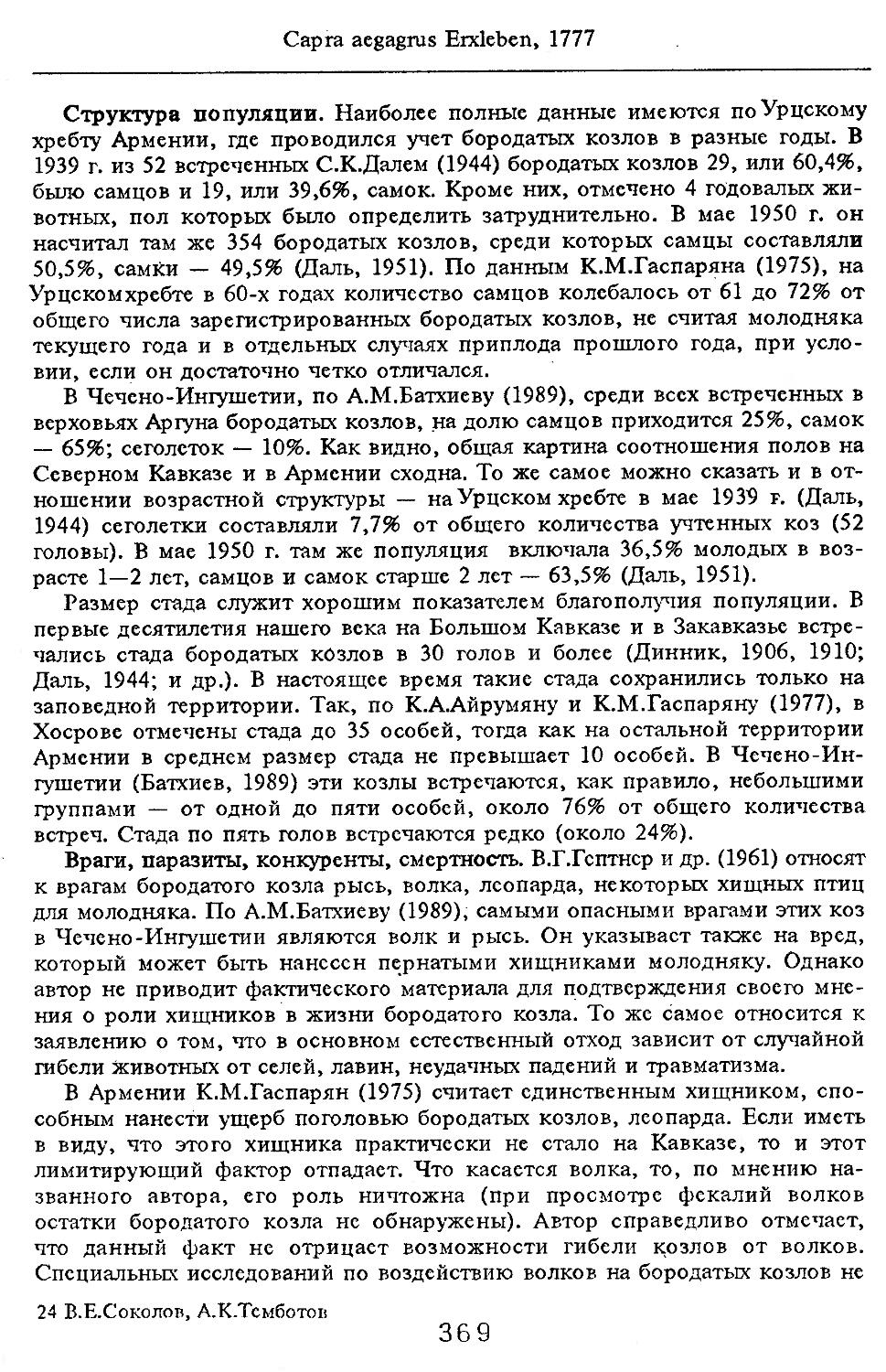

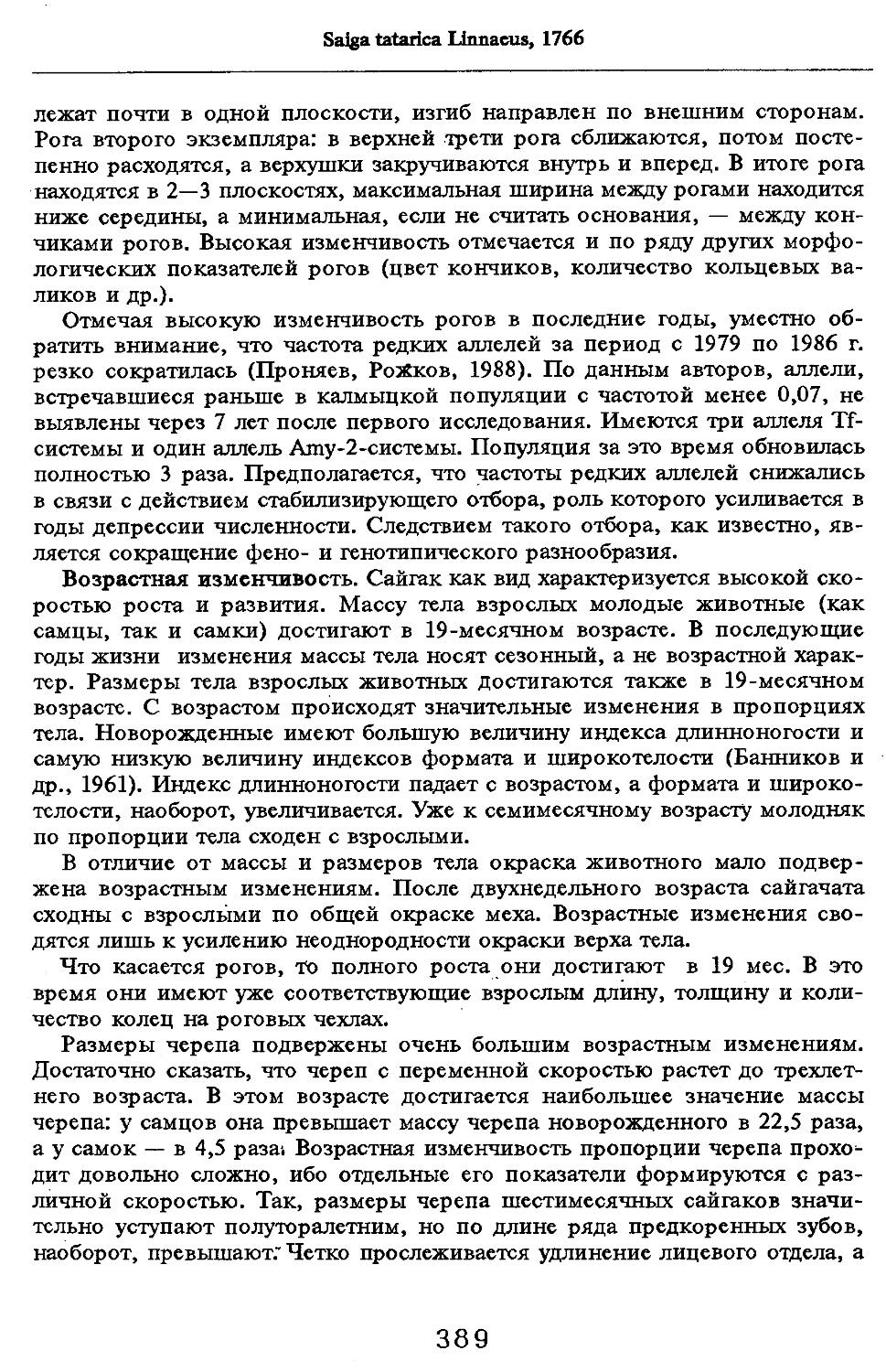

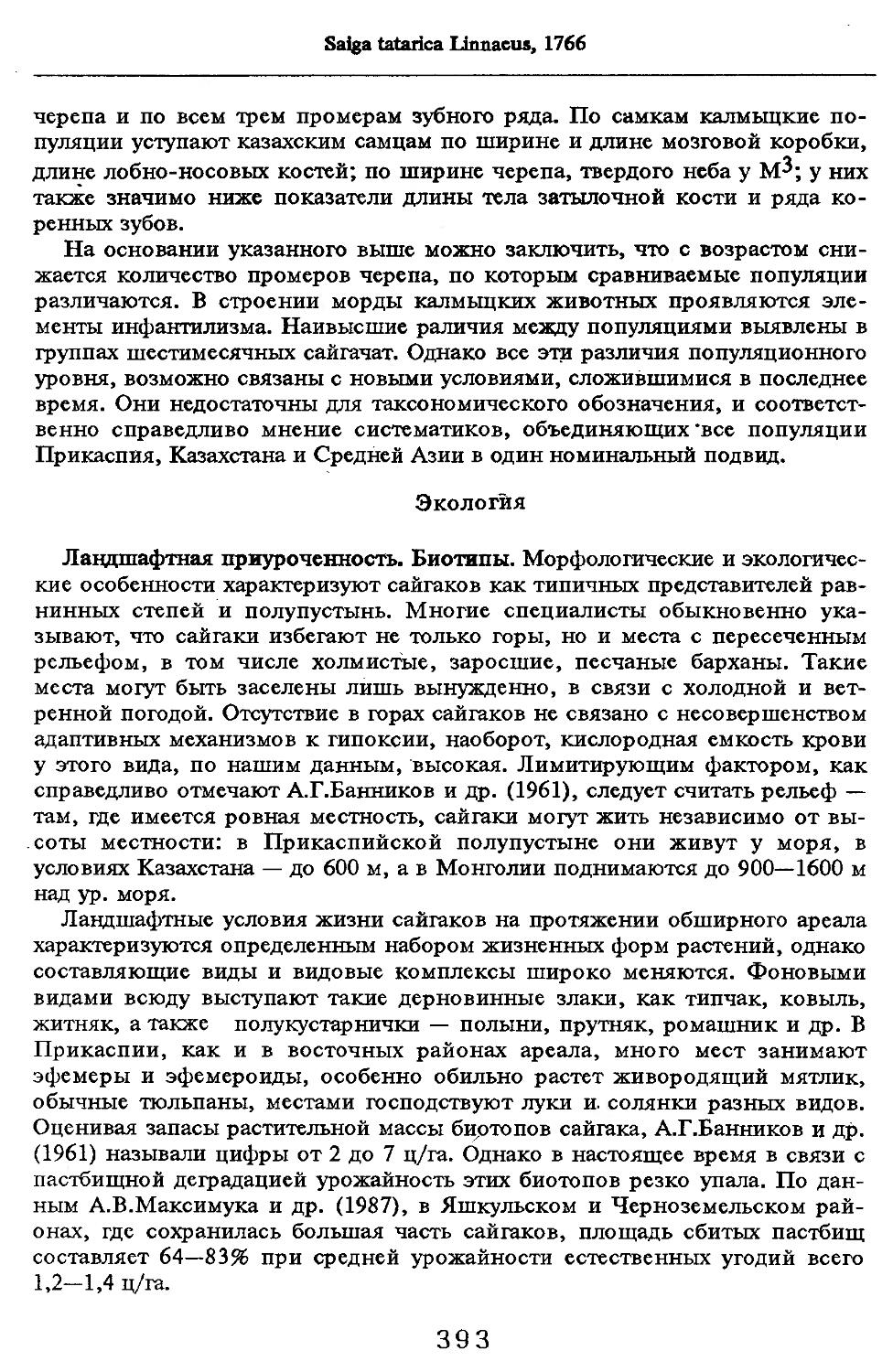

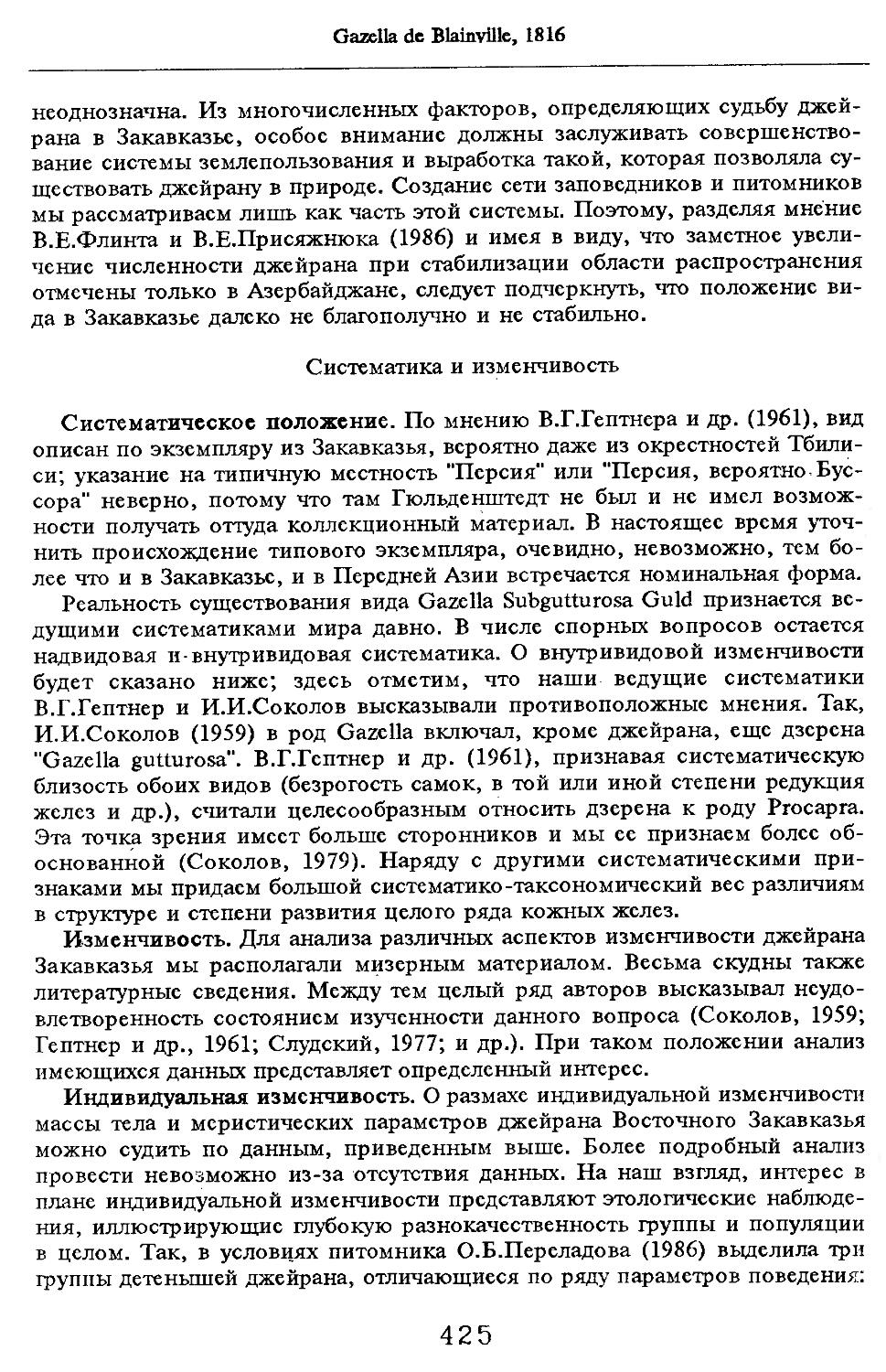

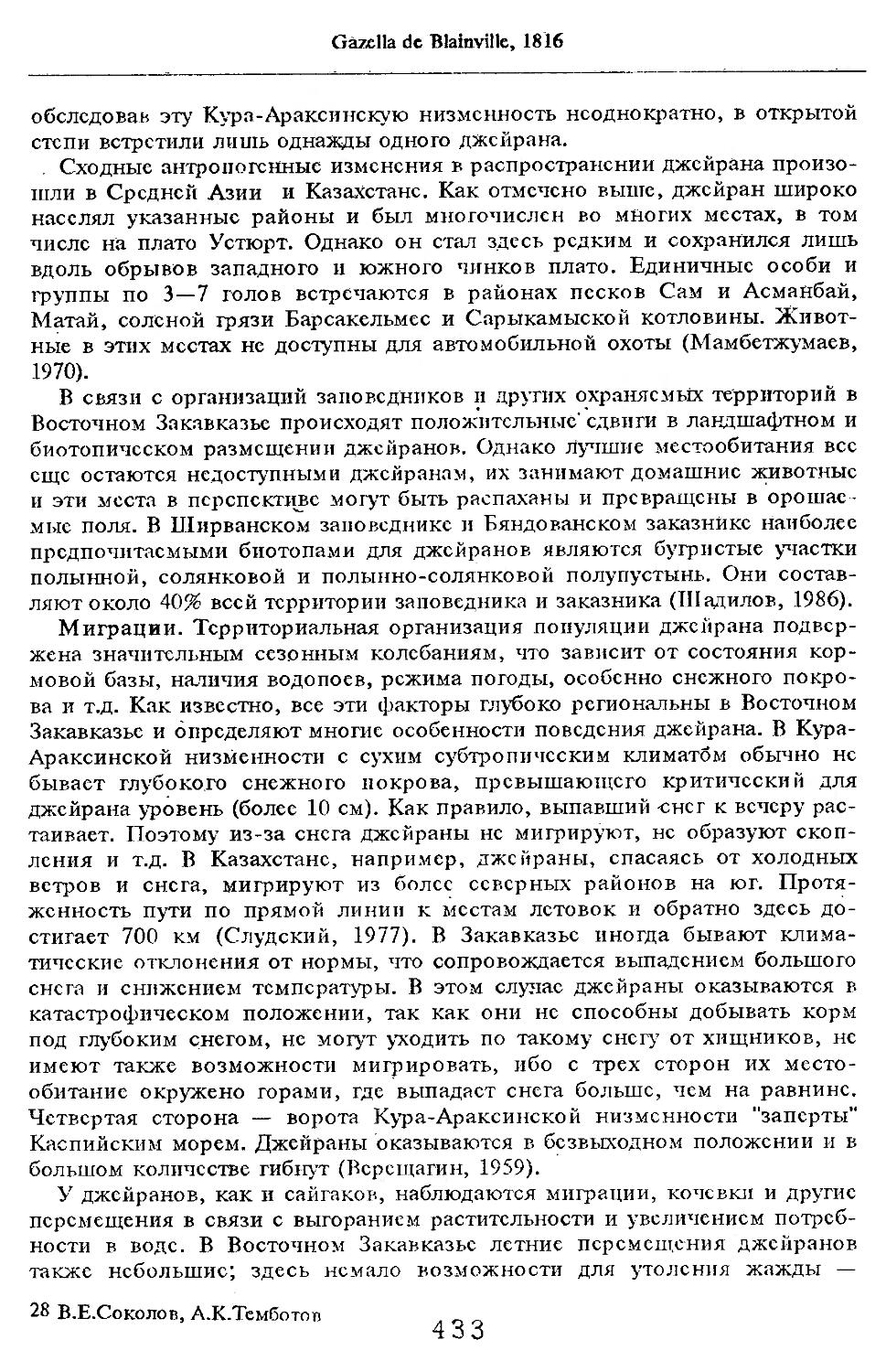

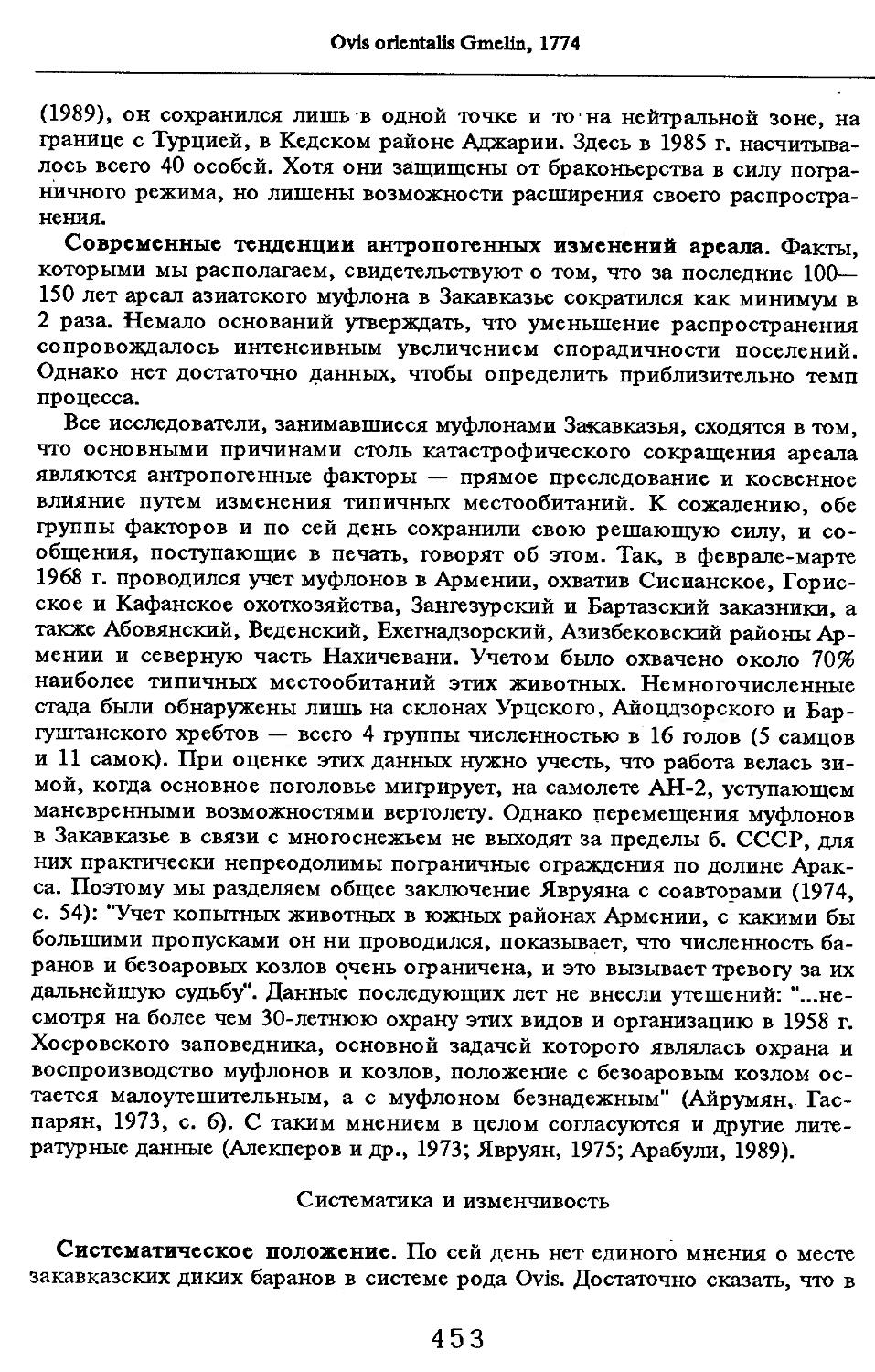

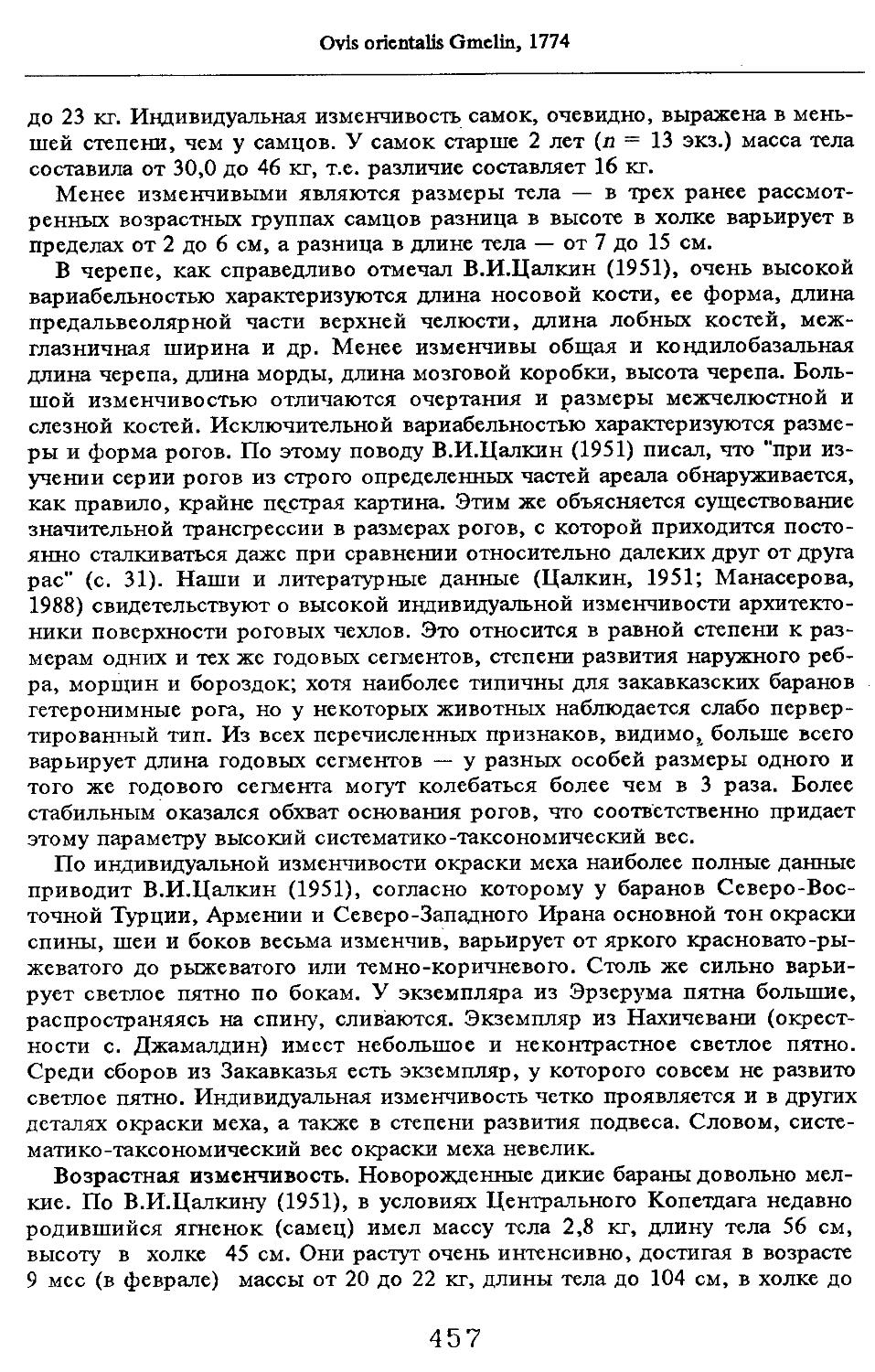

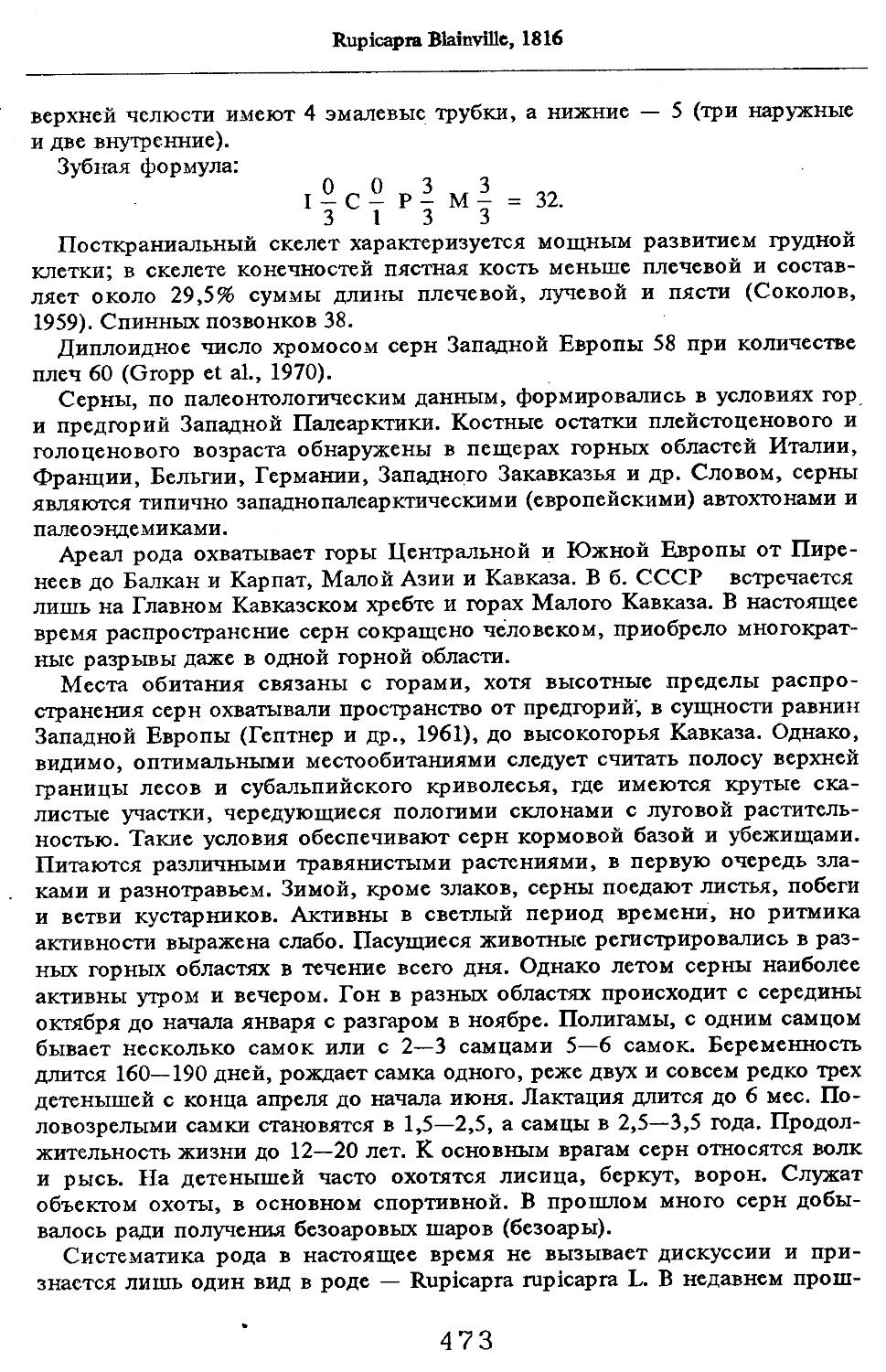

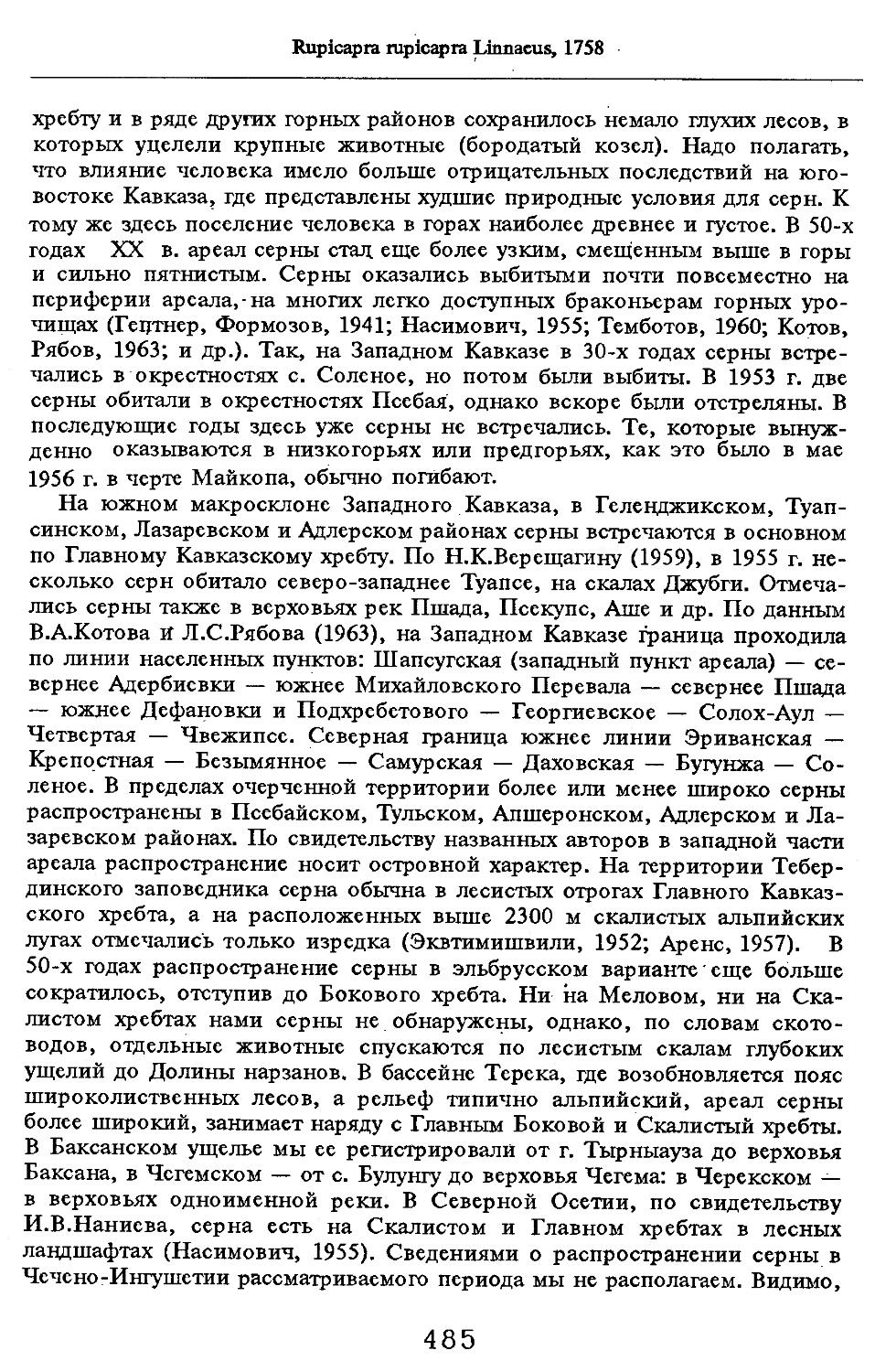

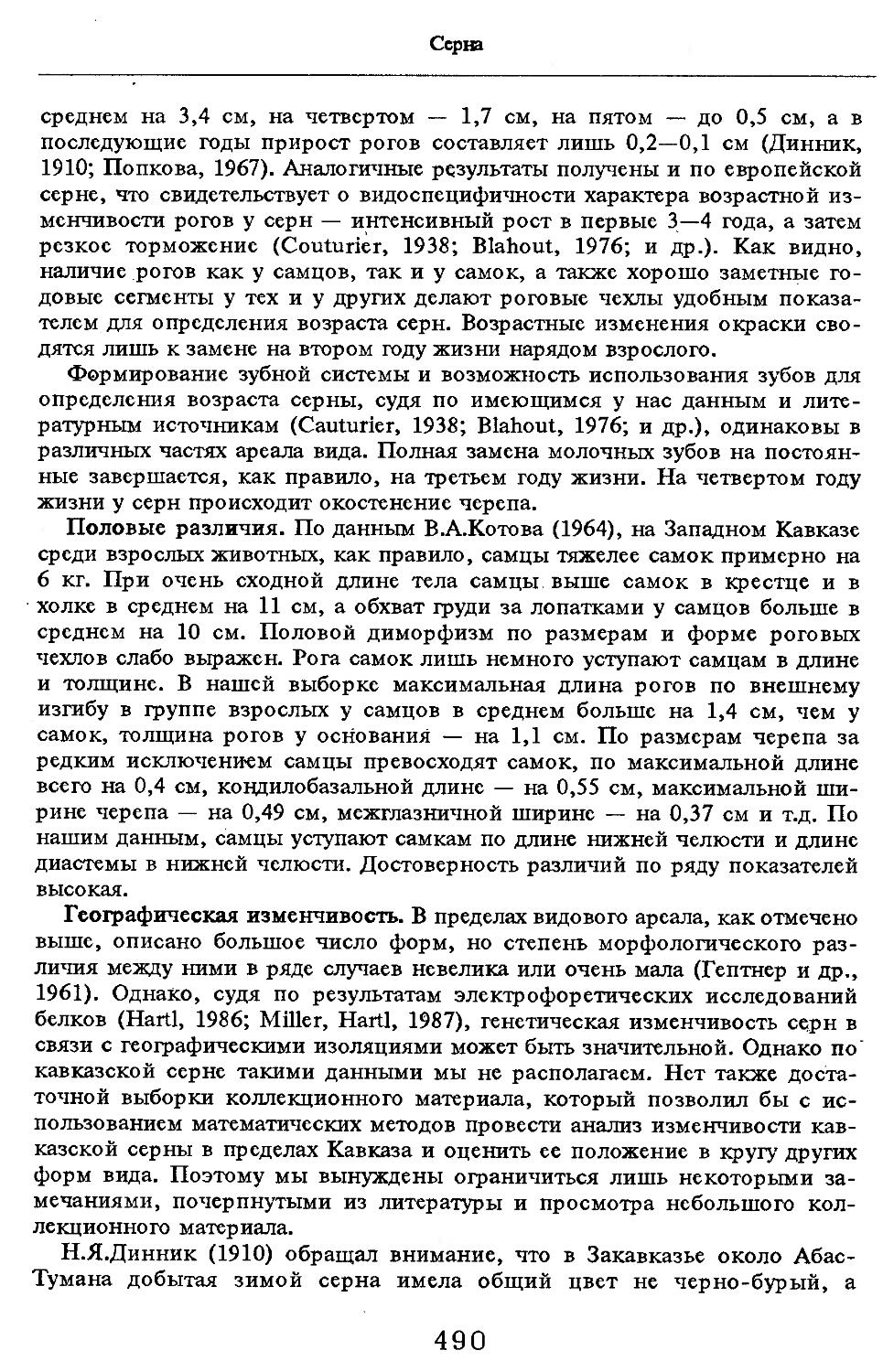

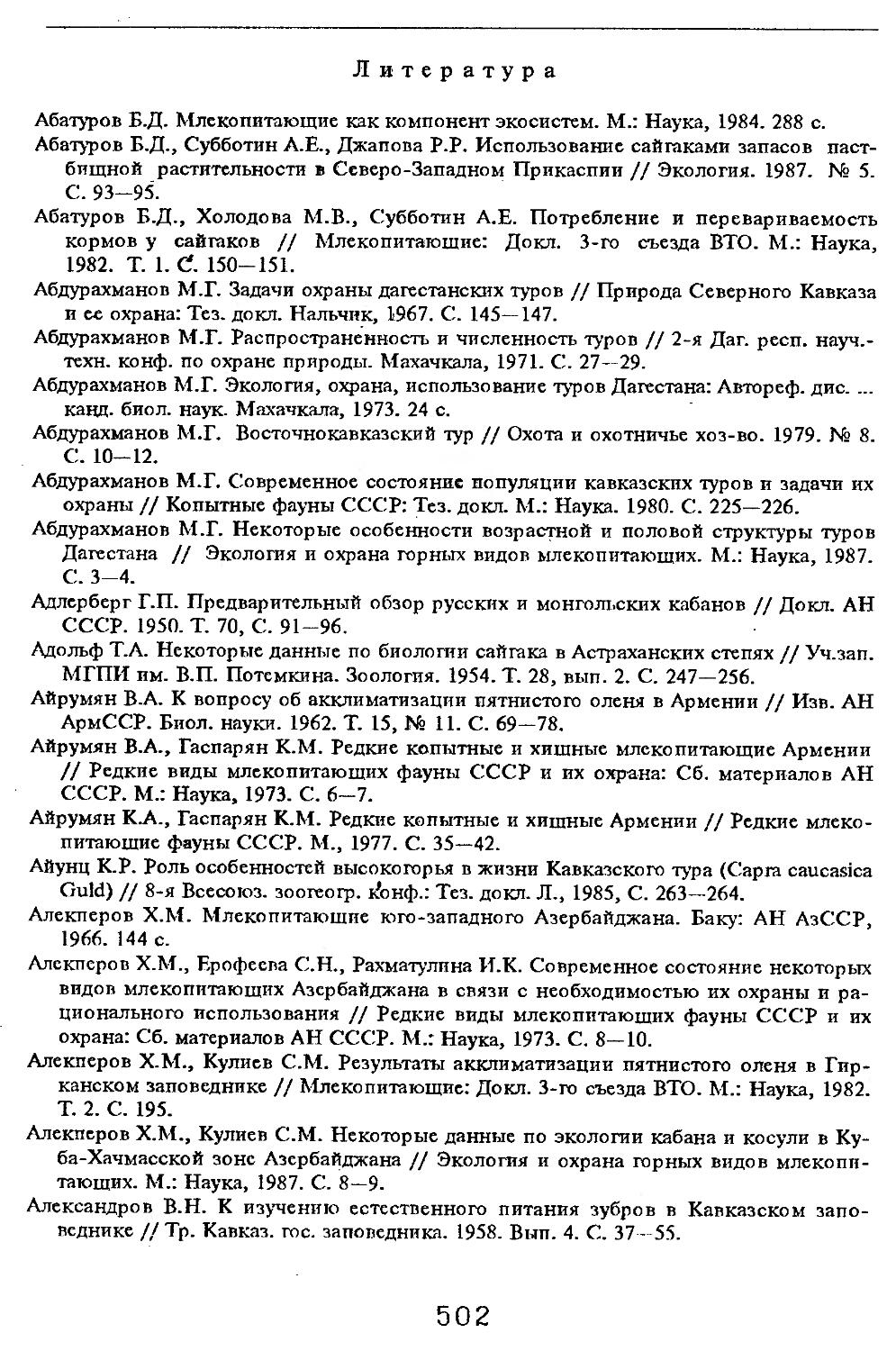

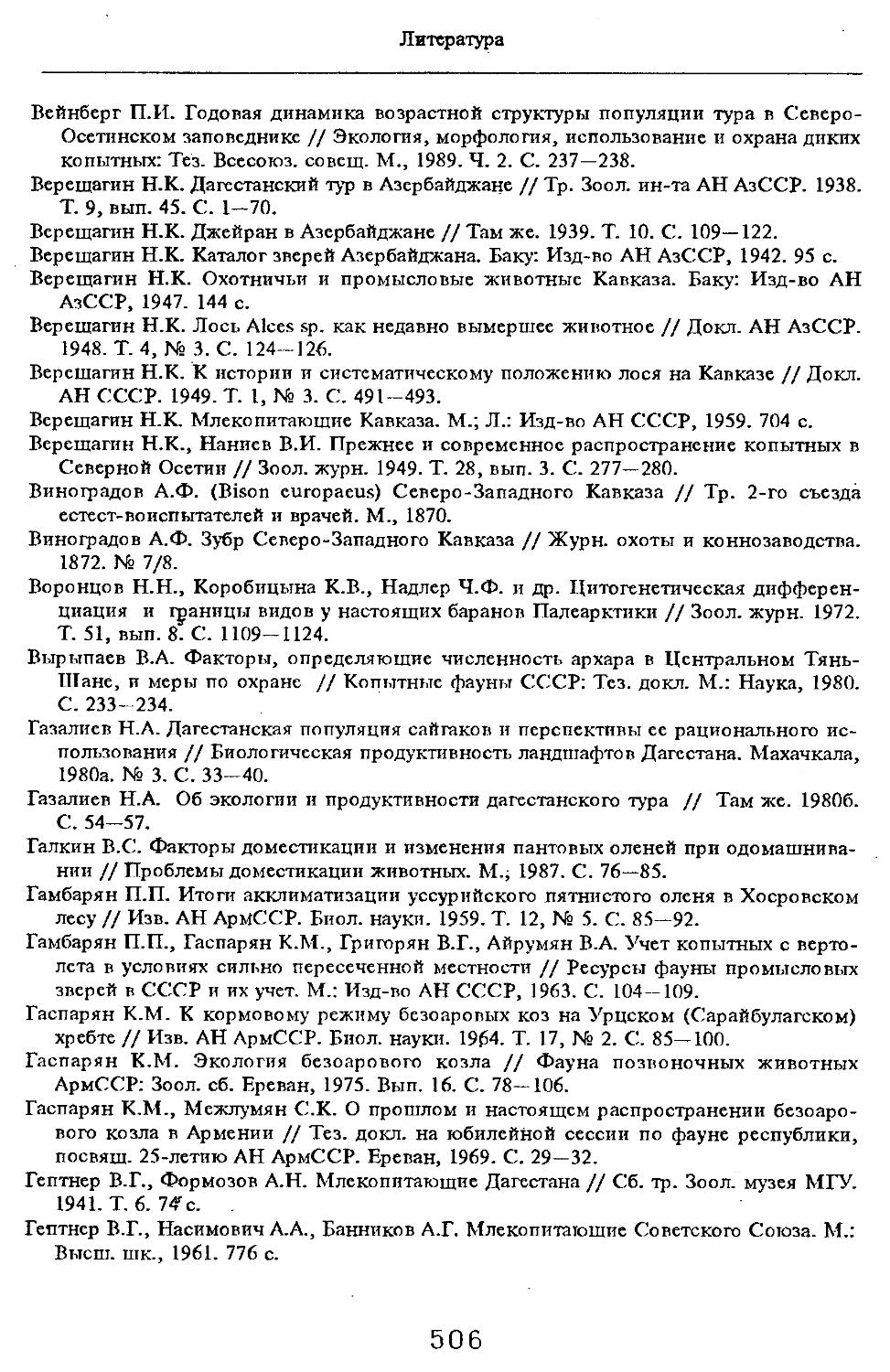

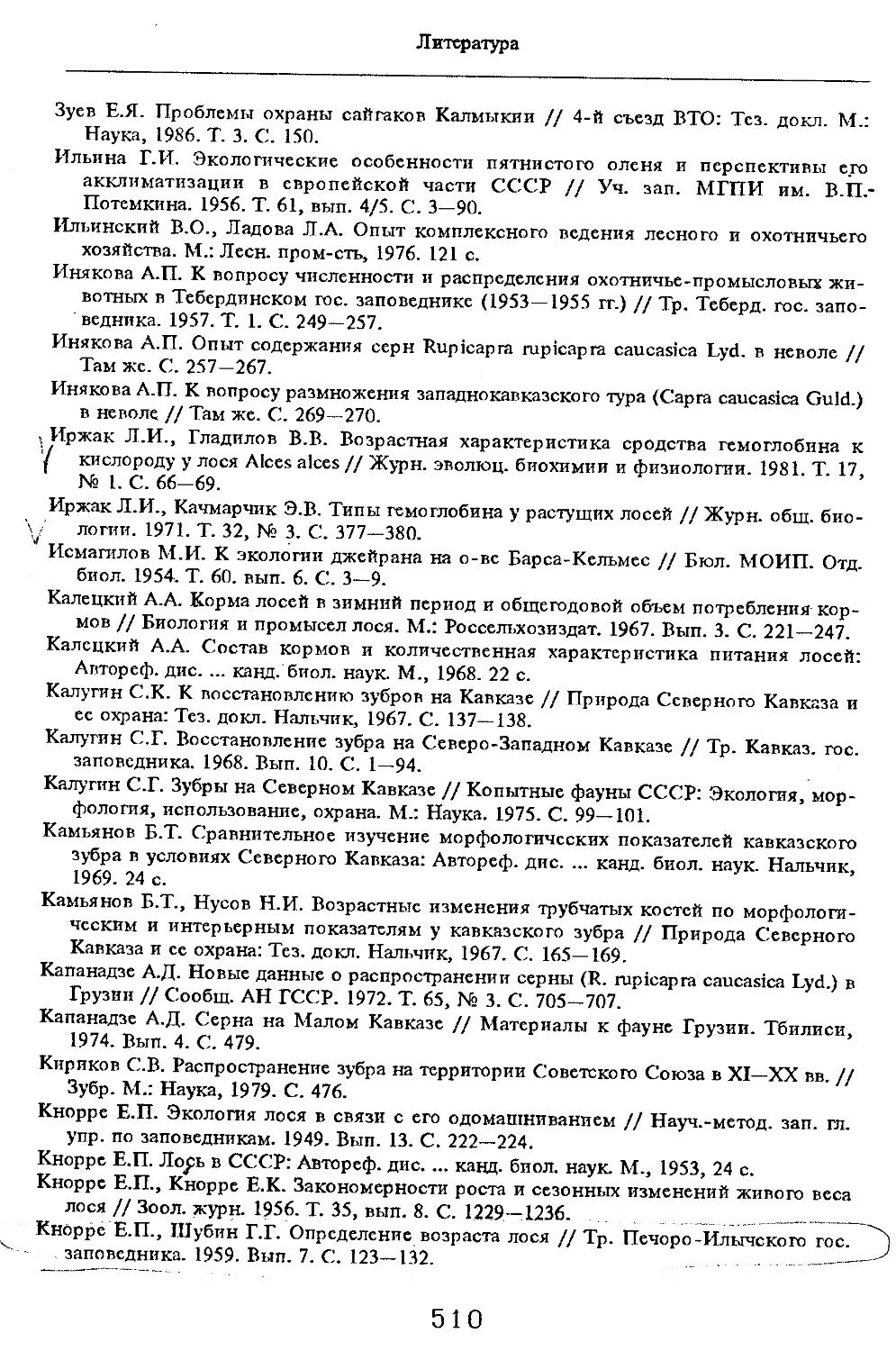

Рис. 2. Строение кожи загривка взрослой самки кабана

А — сосочковидный эпидермис; Б — мышцы щетины, 1 — эпидермис, 2 — дерма, 3 — щетина, 4 — пуховой волосок, 5 — мышца, поднимающая щетину, 6 — жировые клетки

1 8

Sus scrofa Linnaeus, 1758

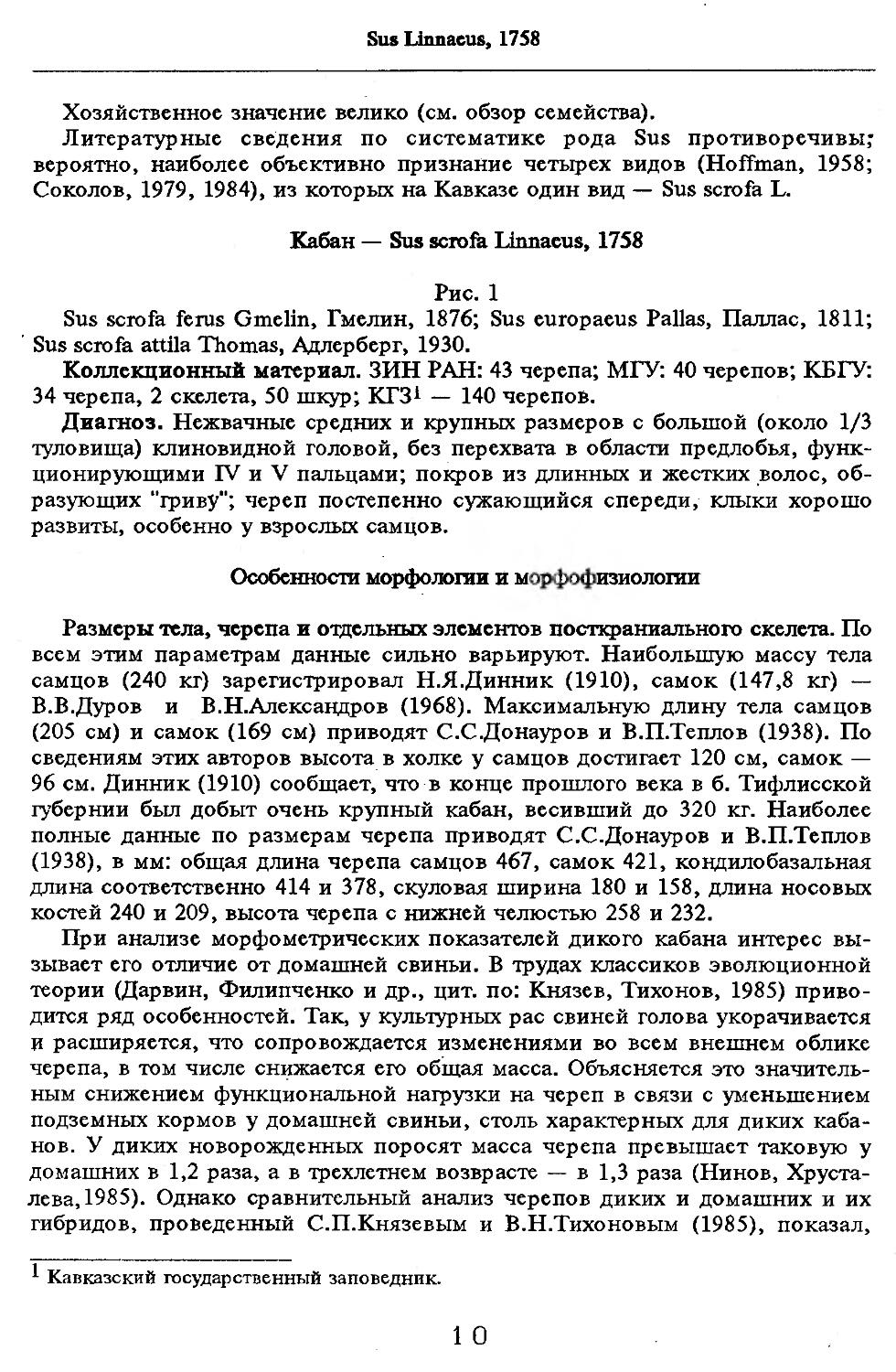

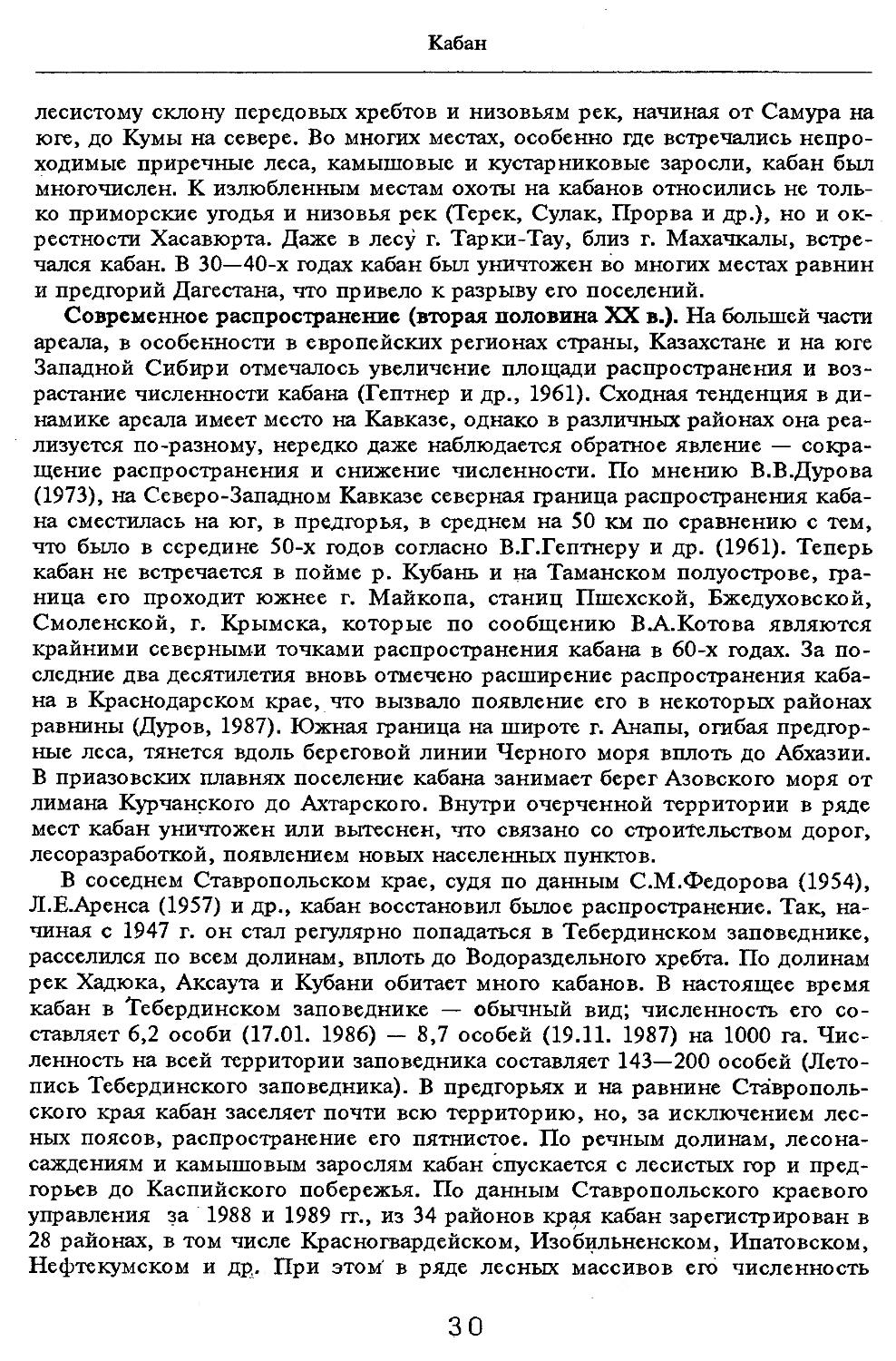

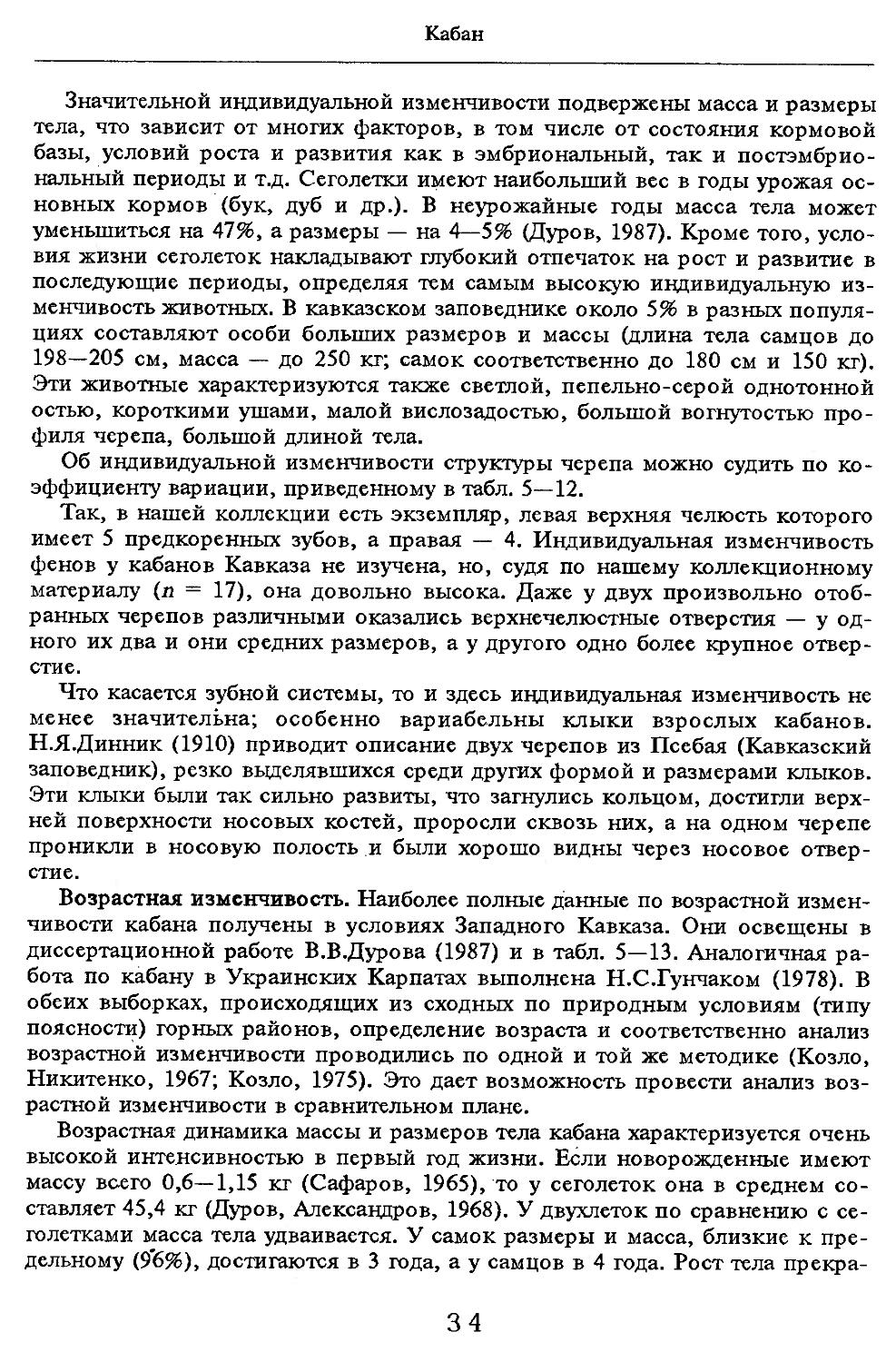

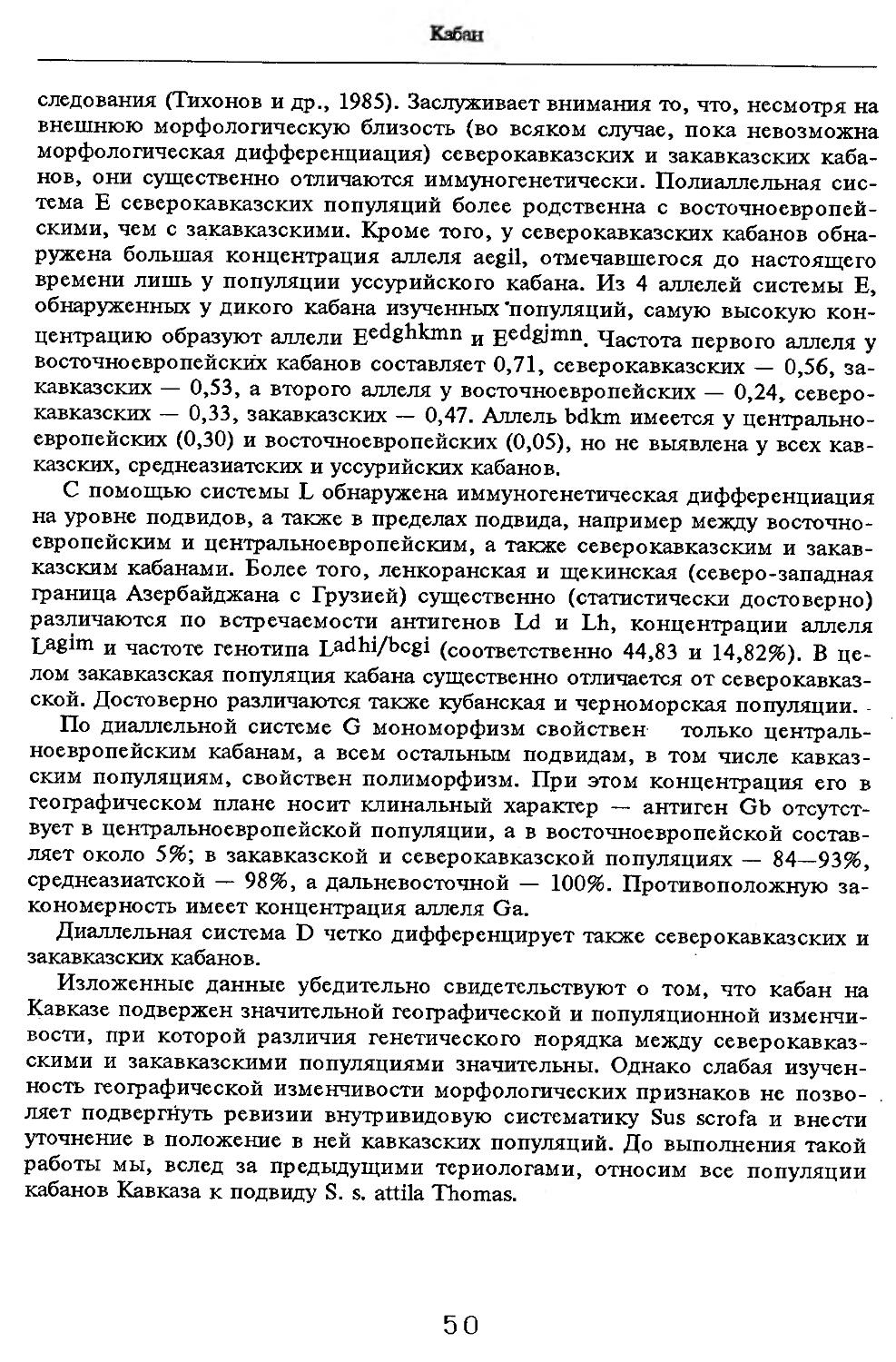

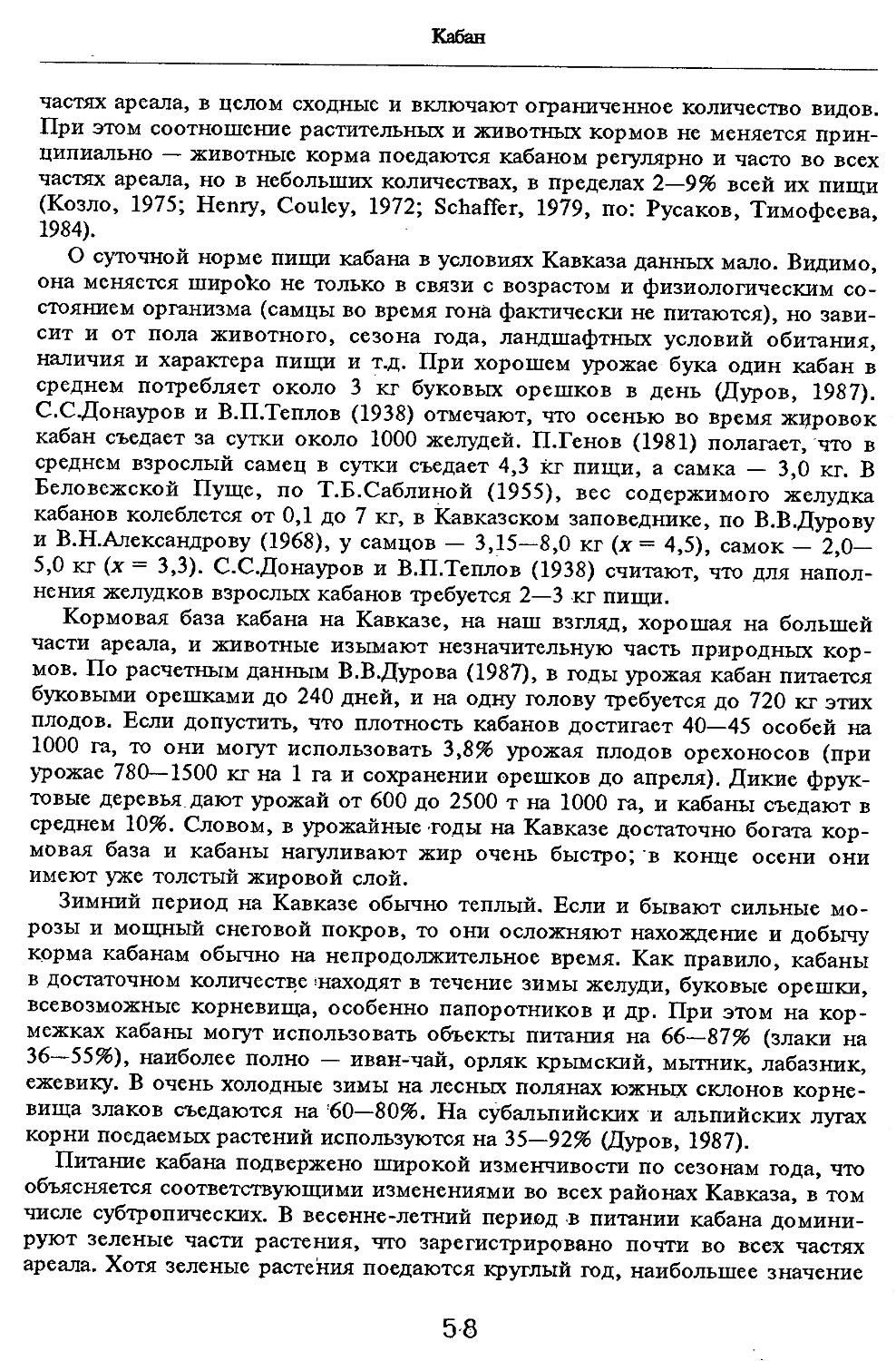

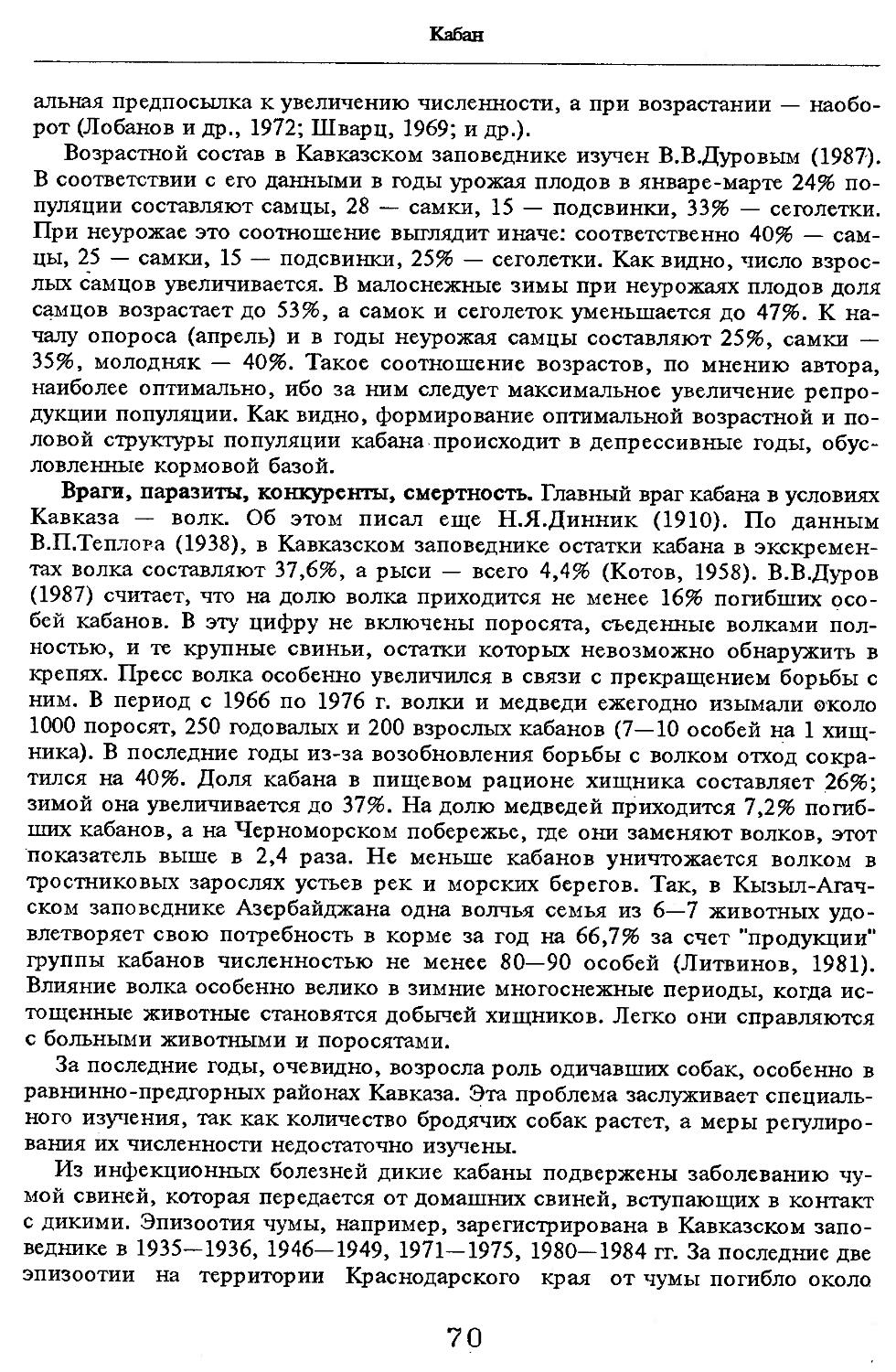

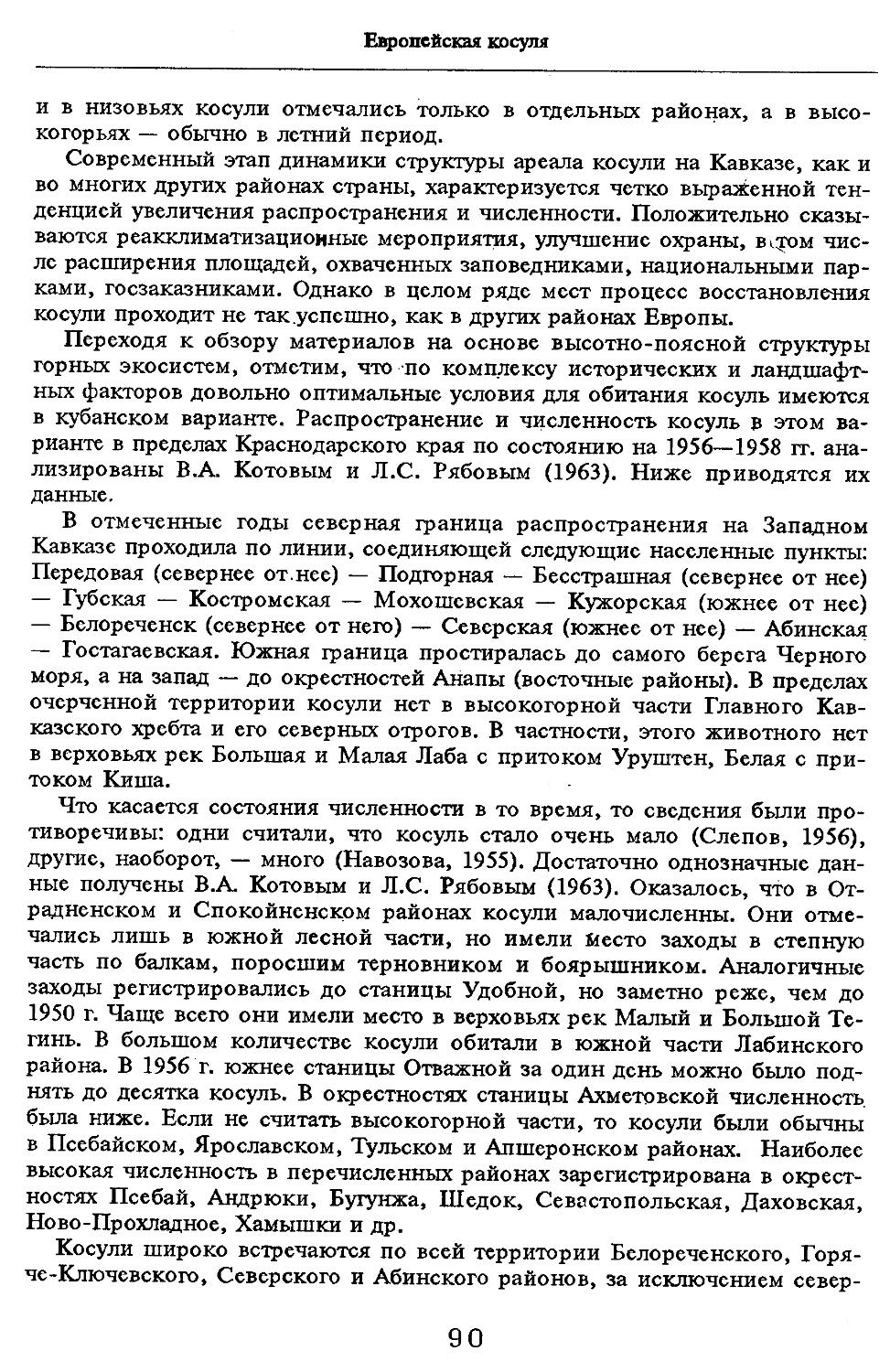

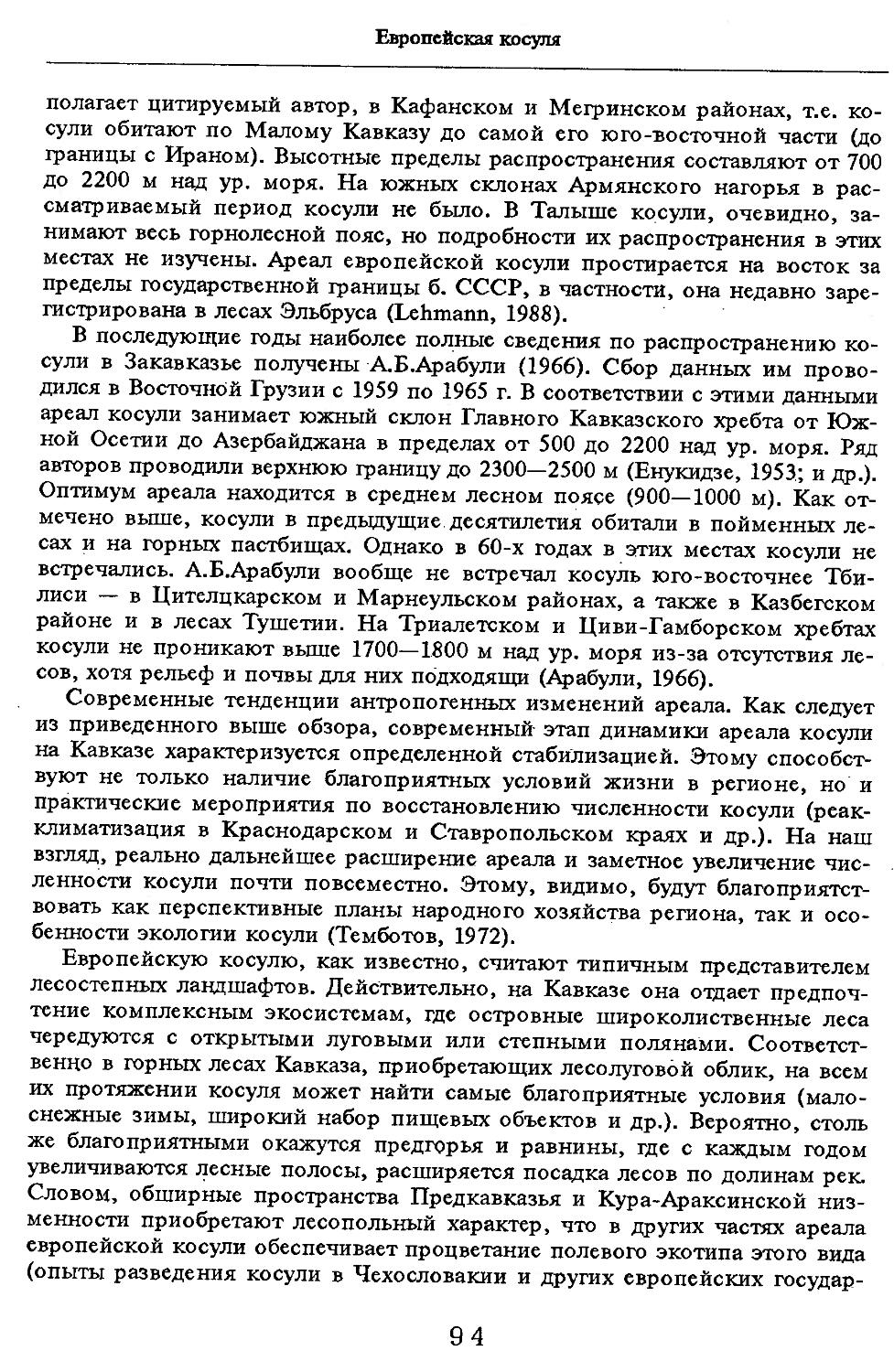

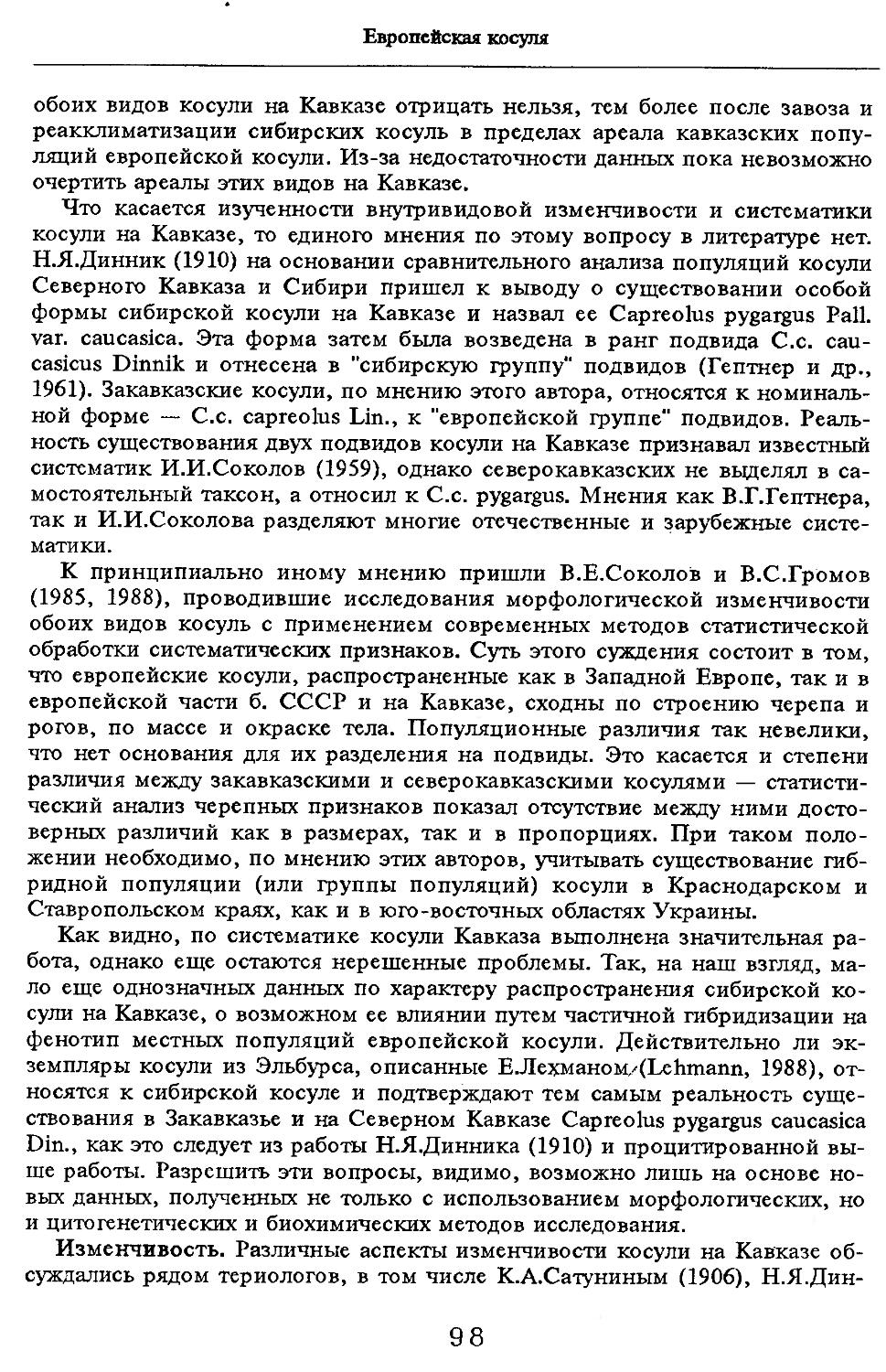

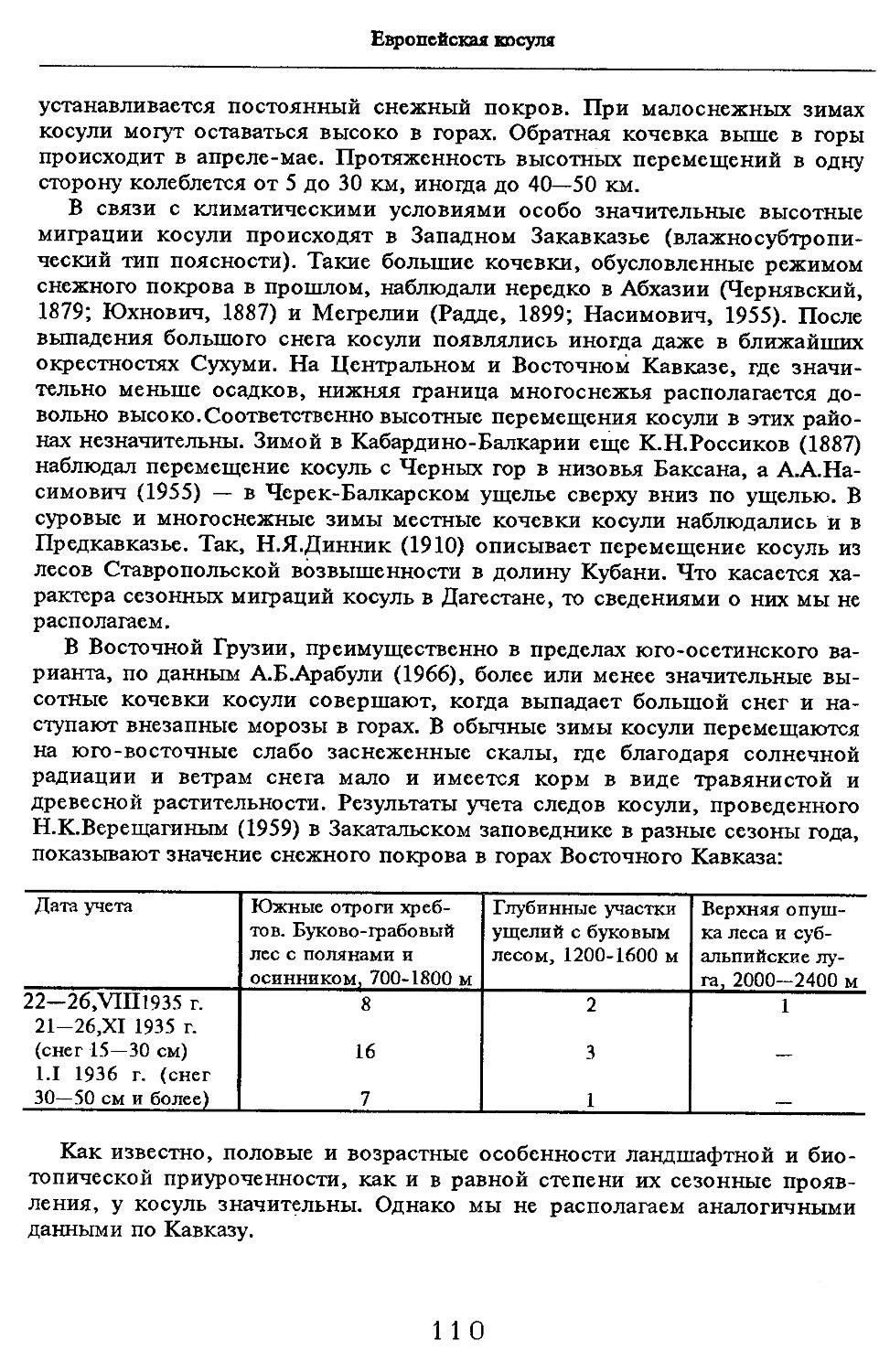

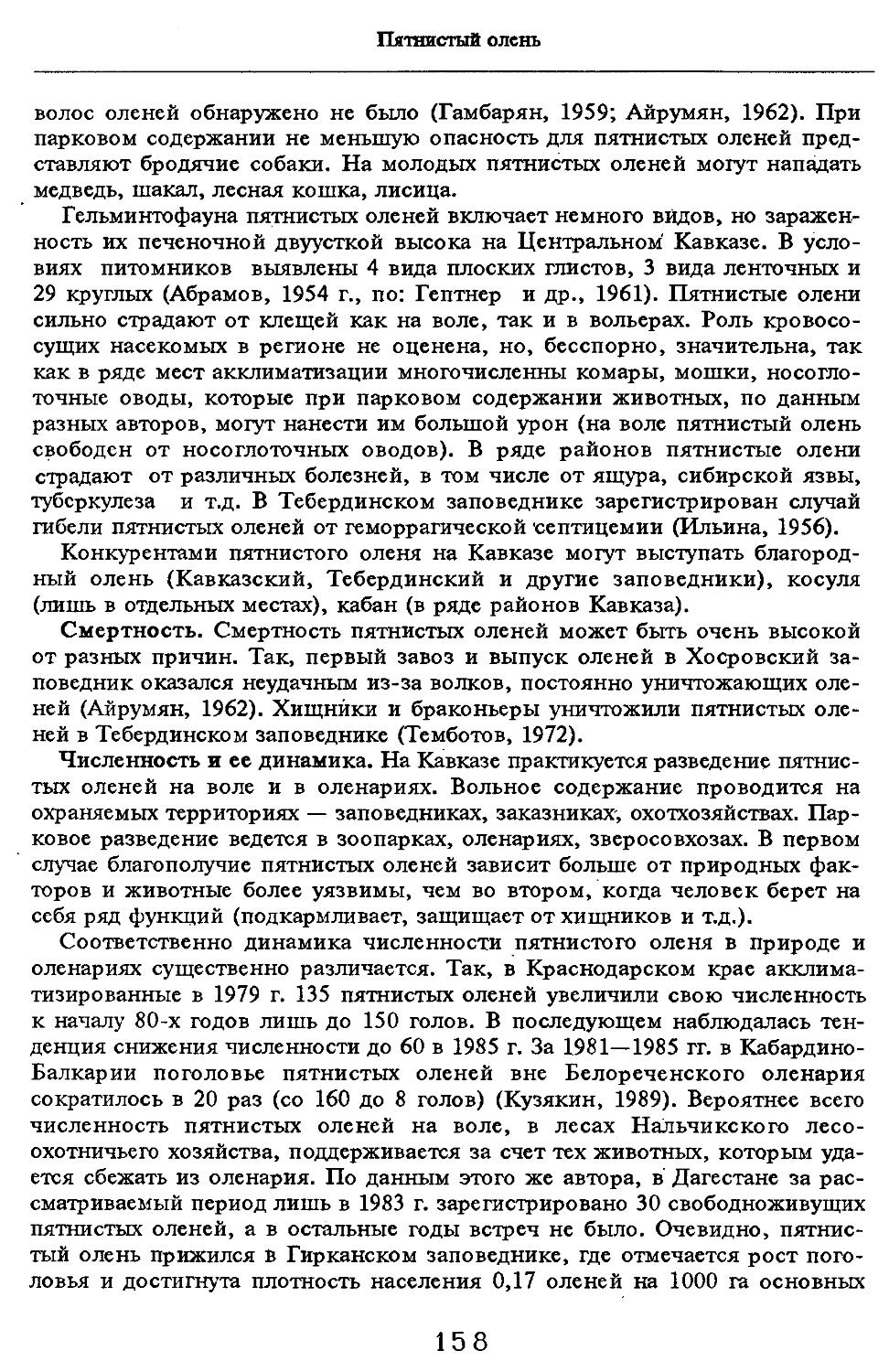

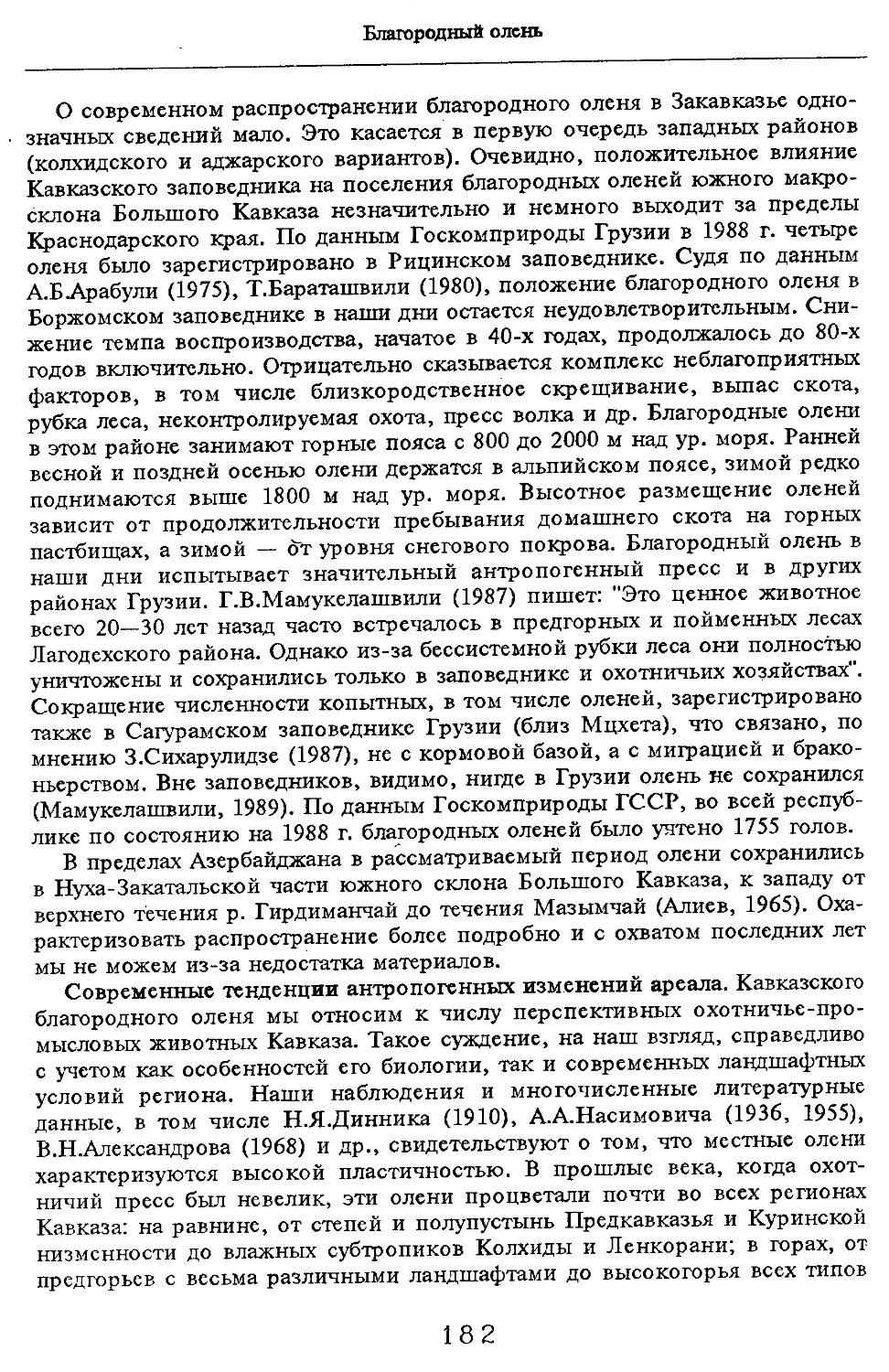

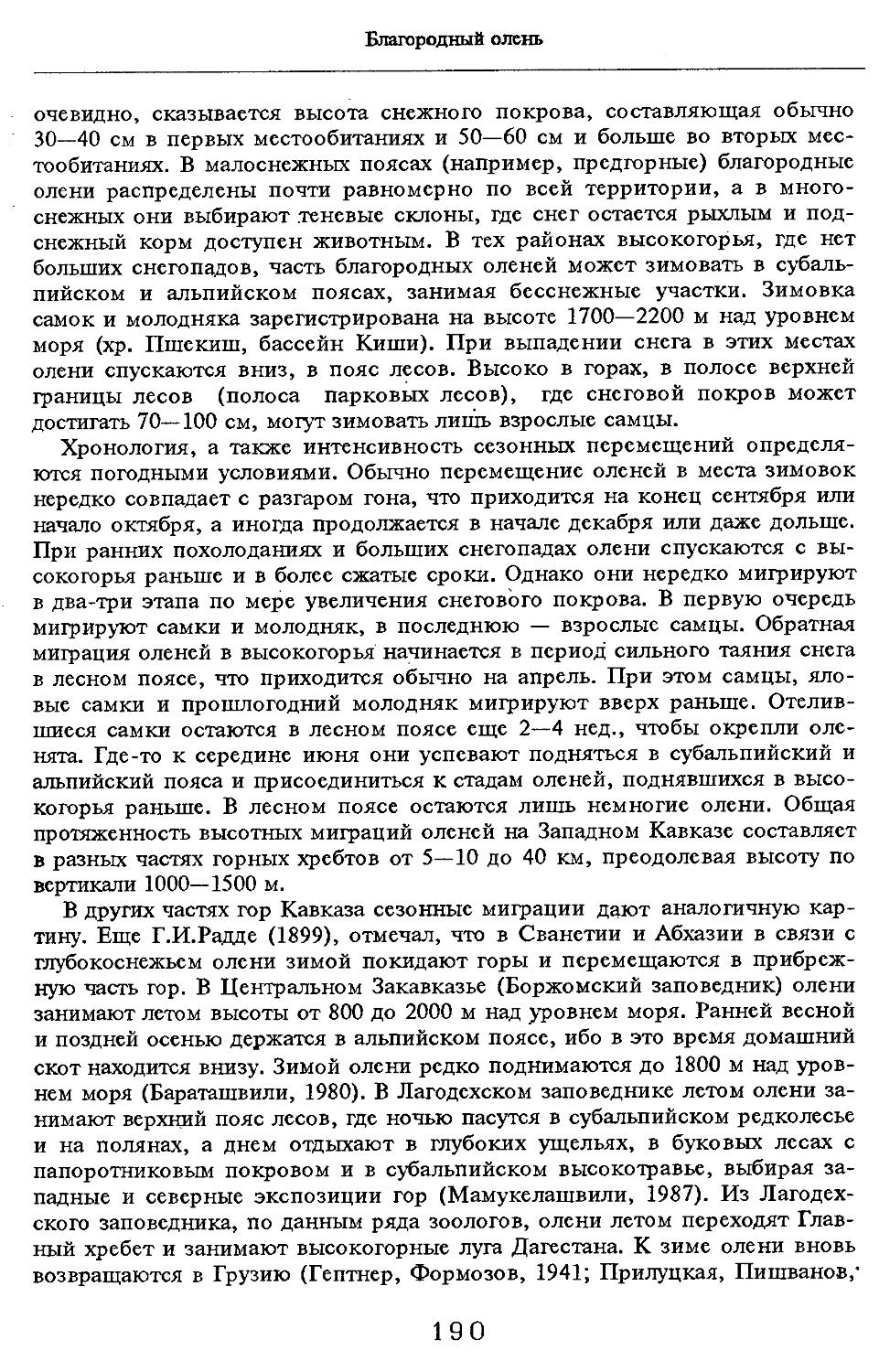

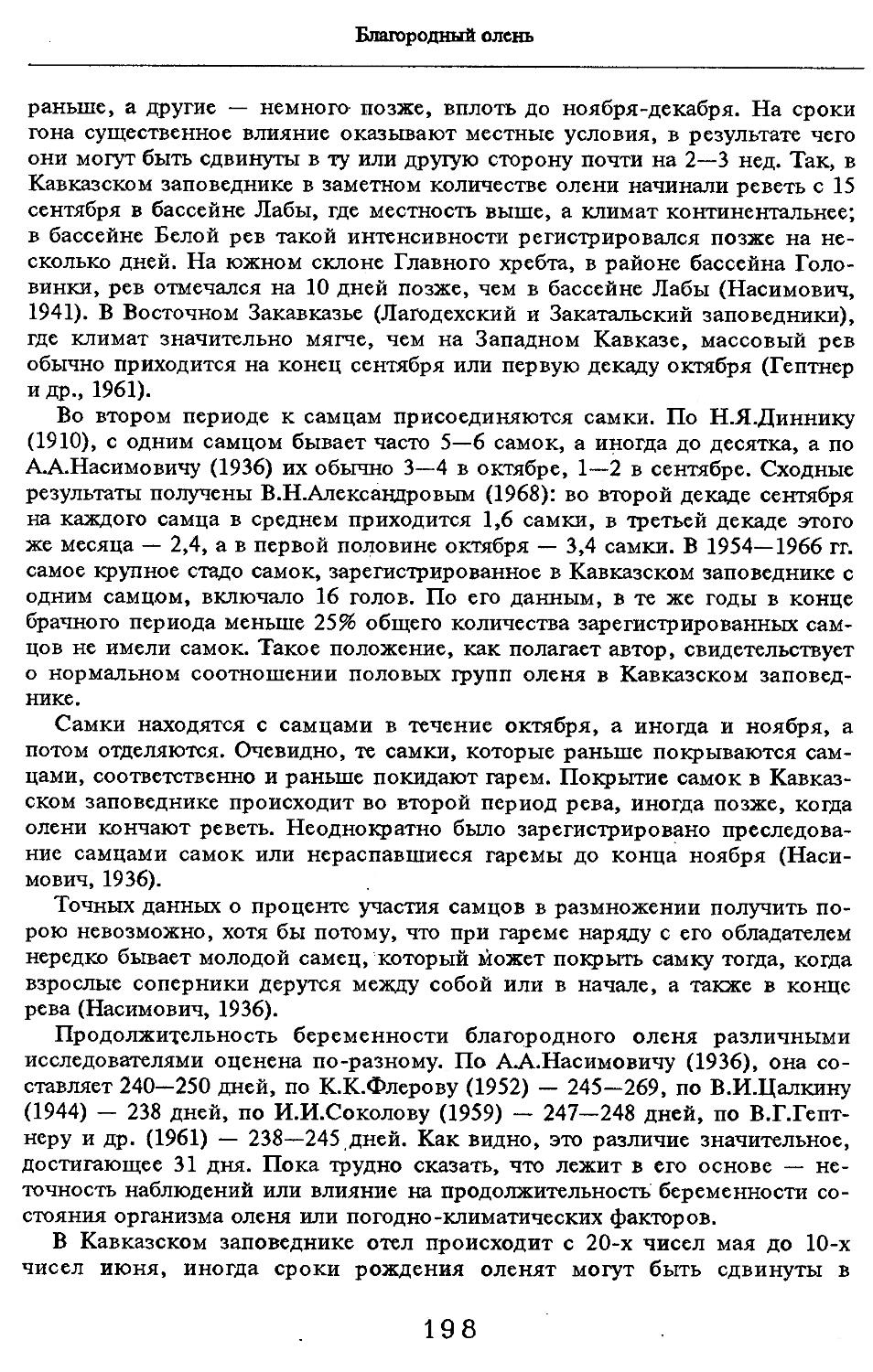

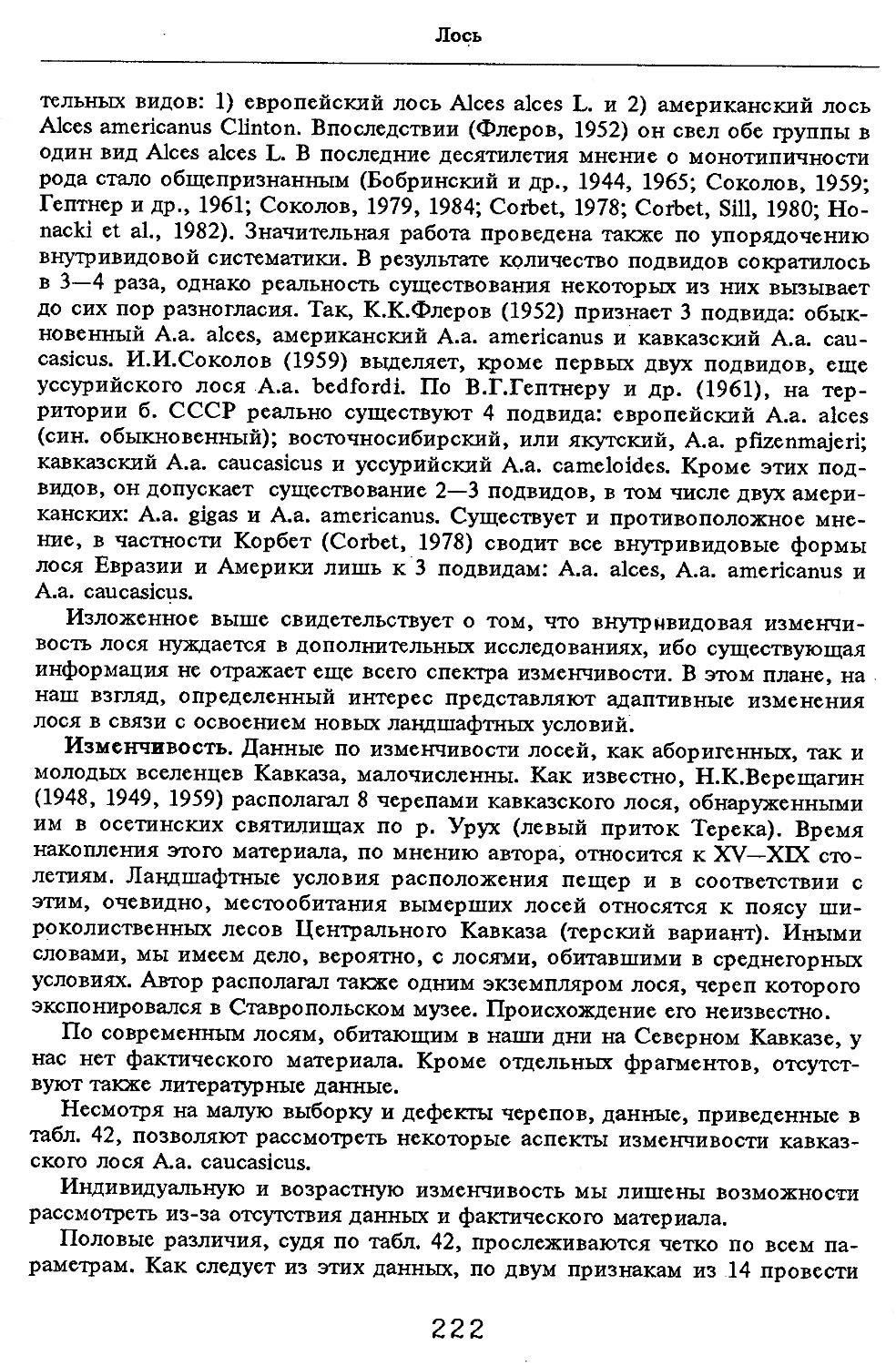

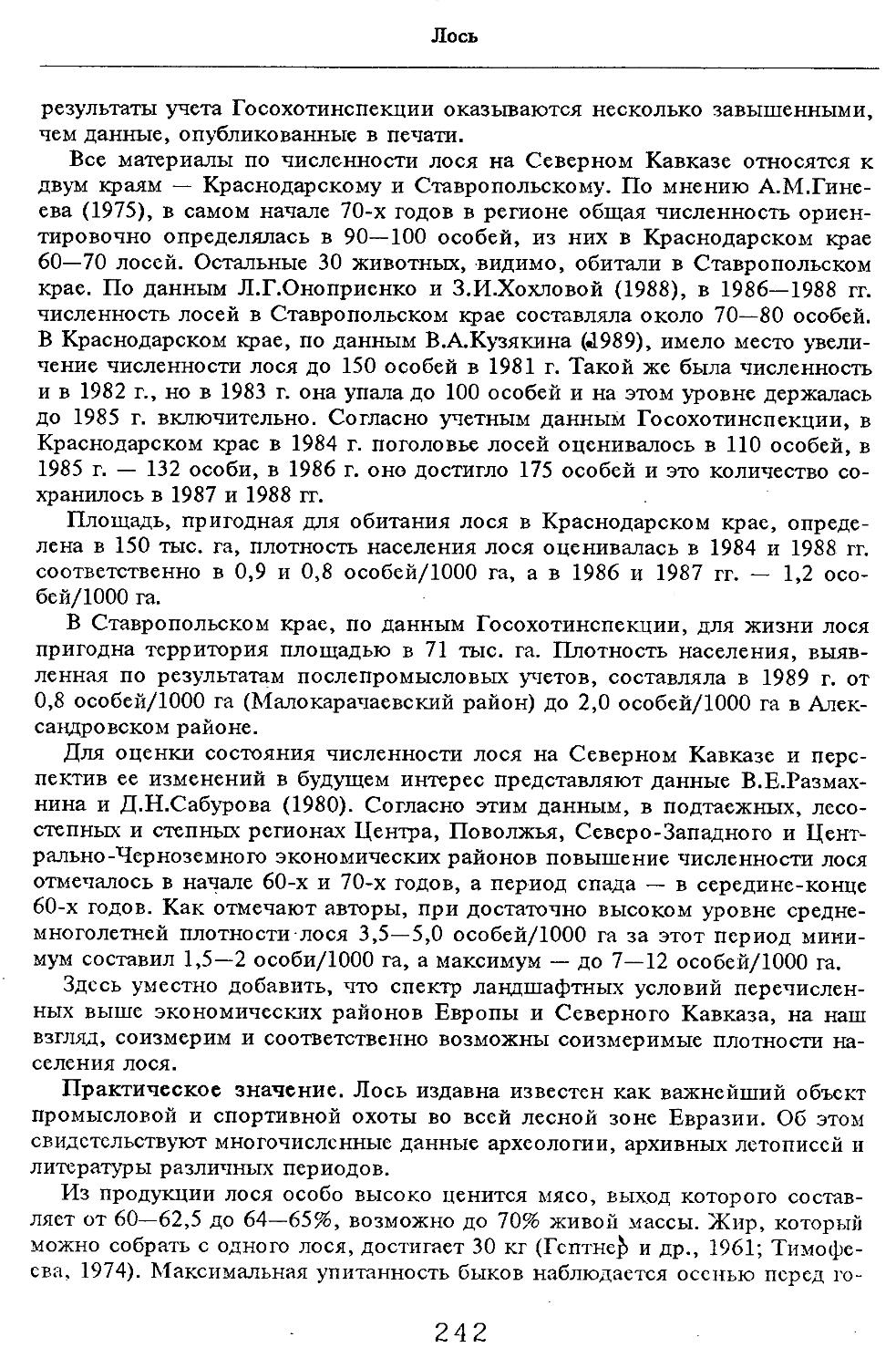

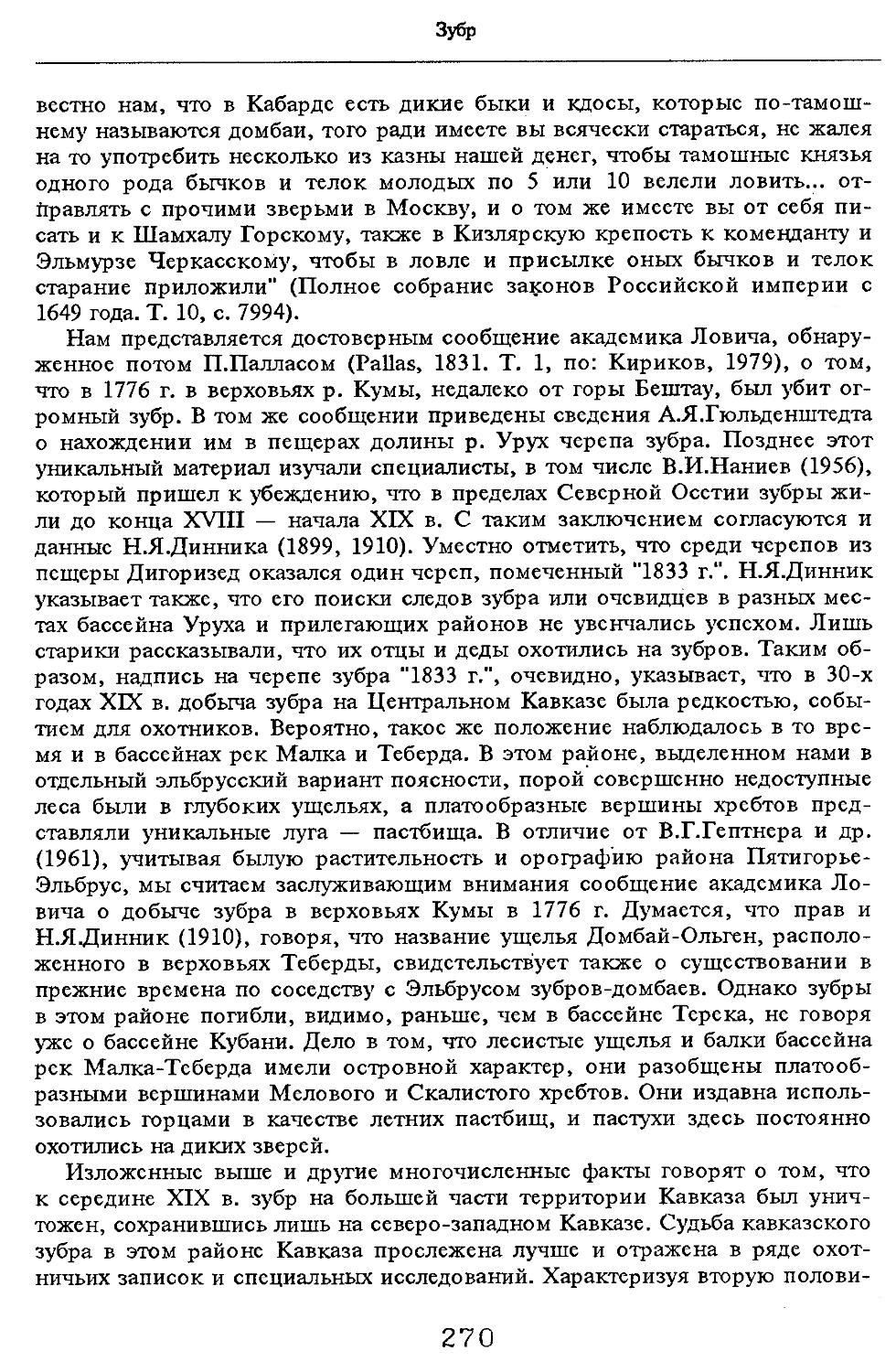

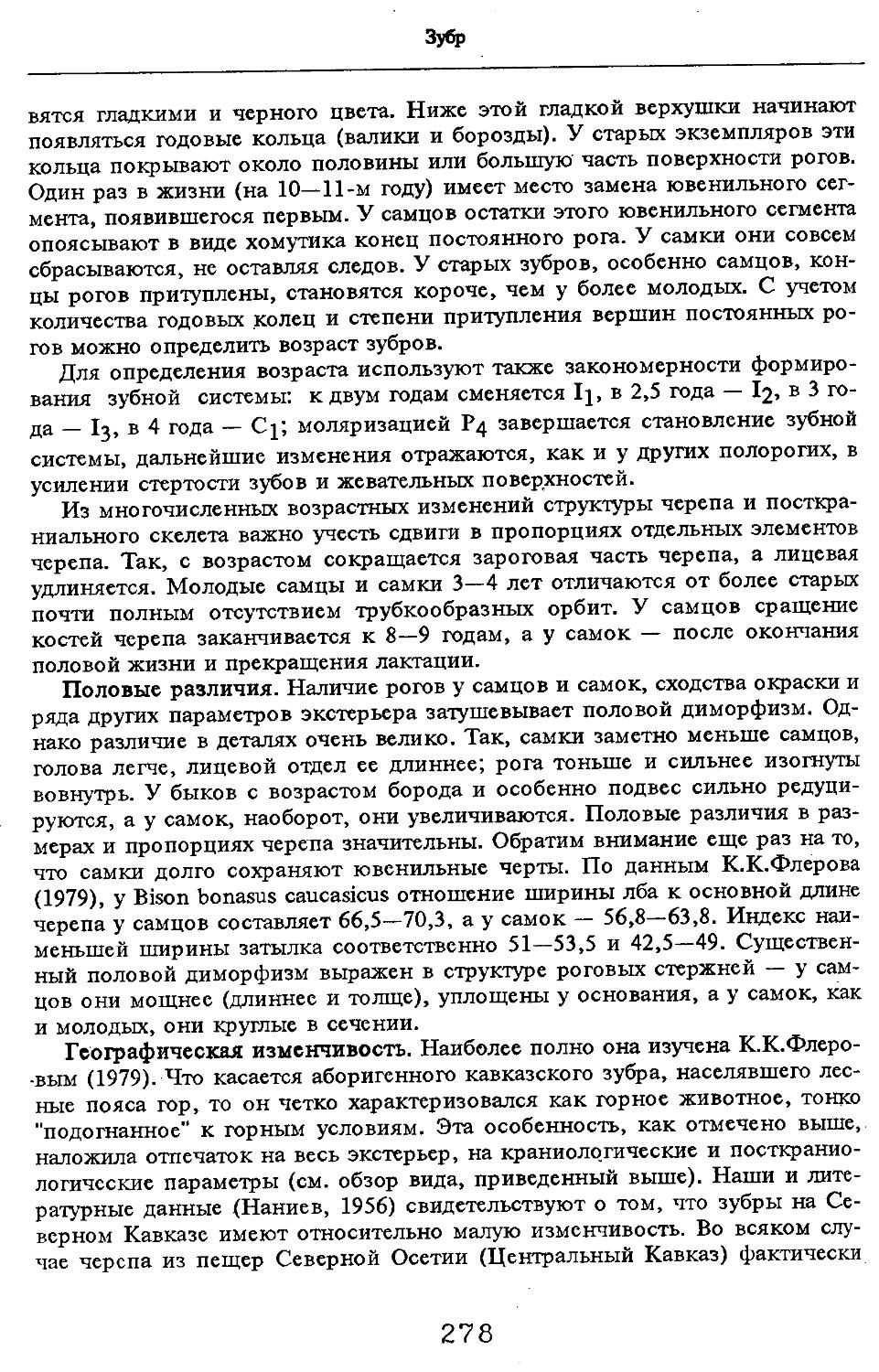

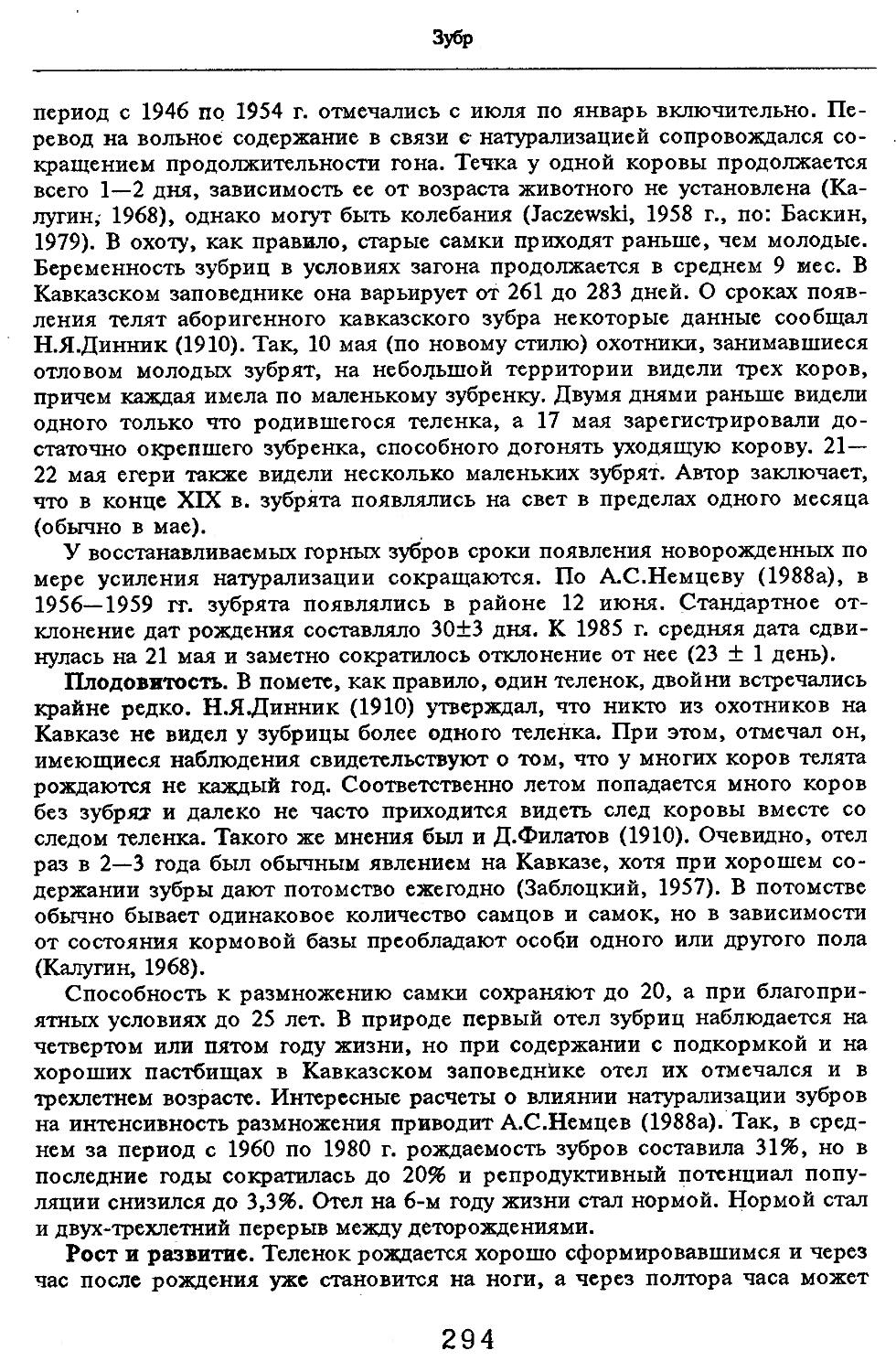

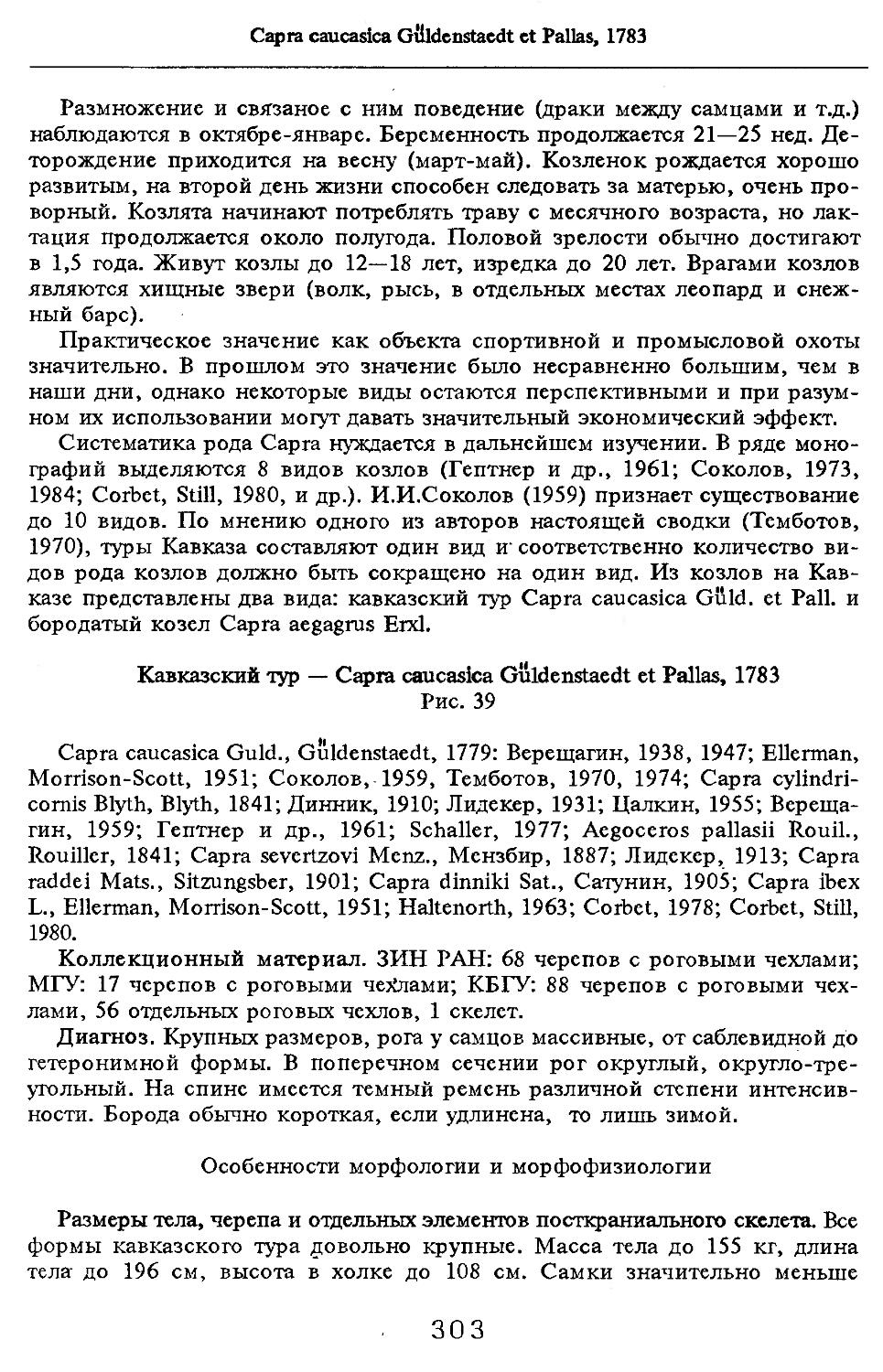

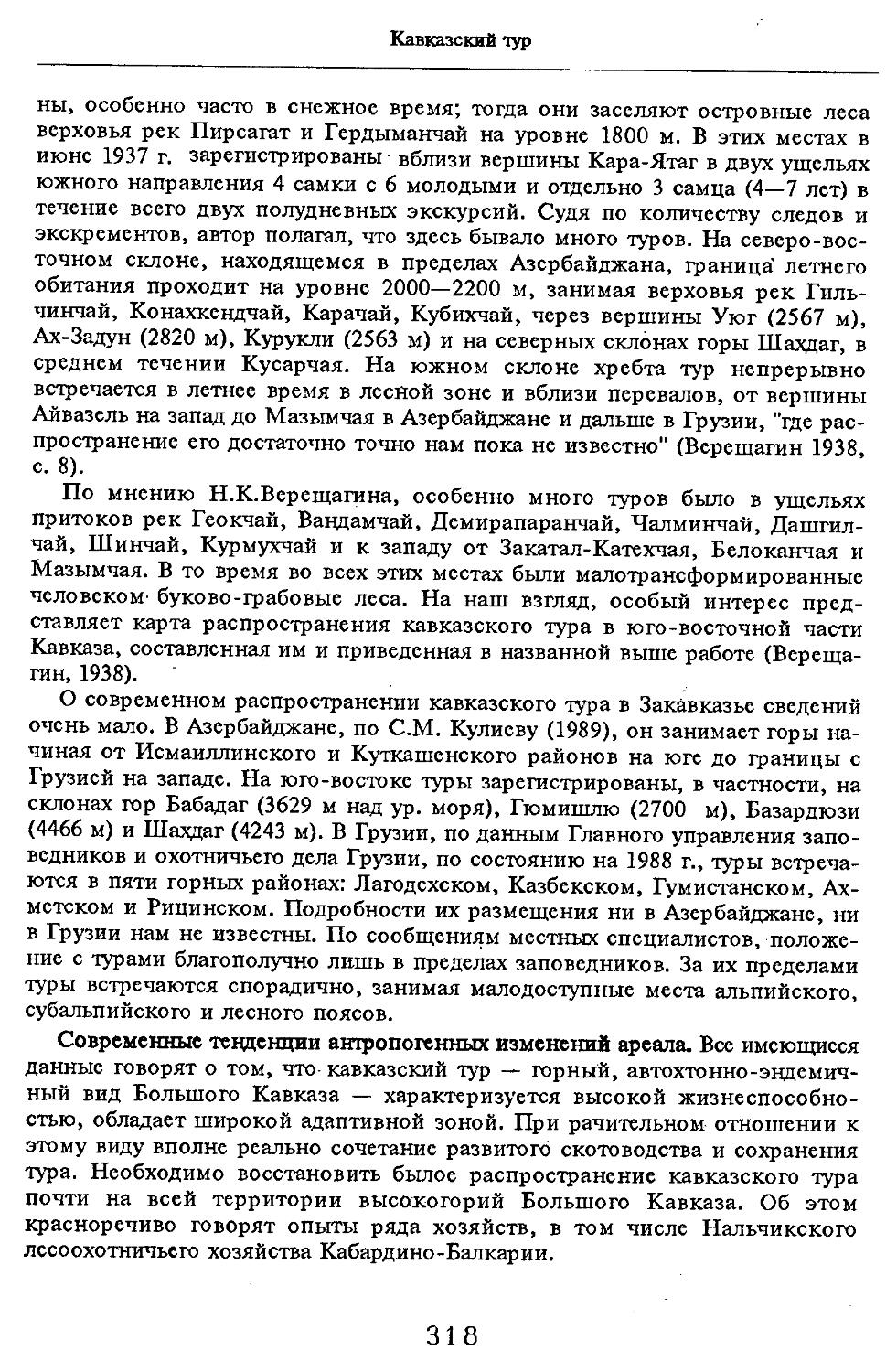

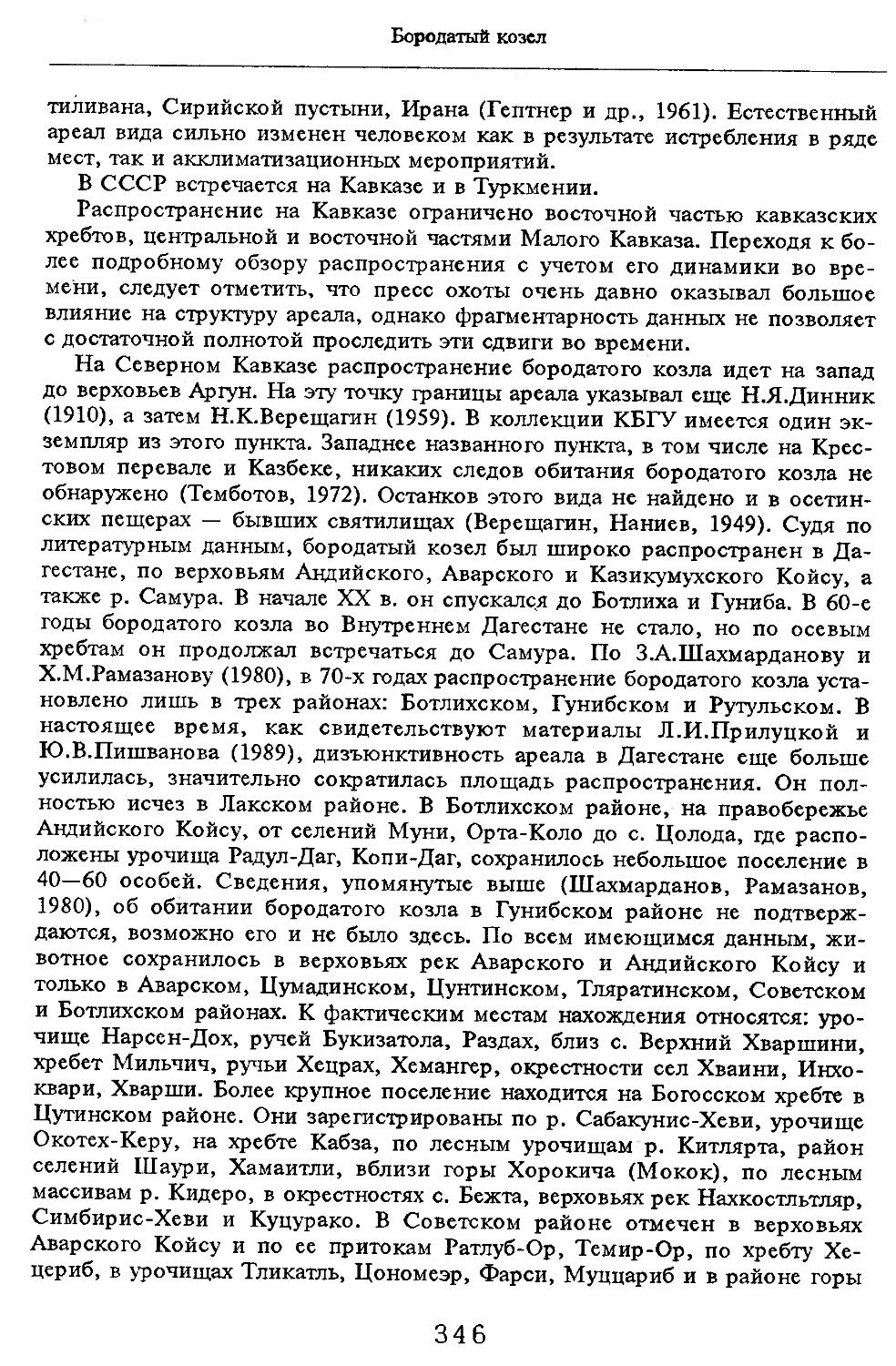

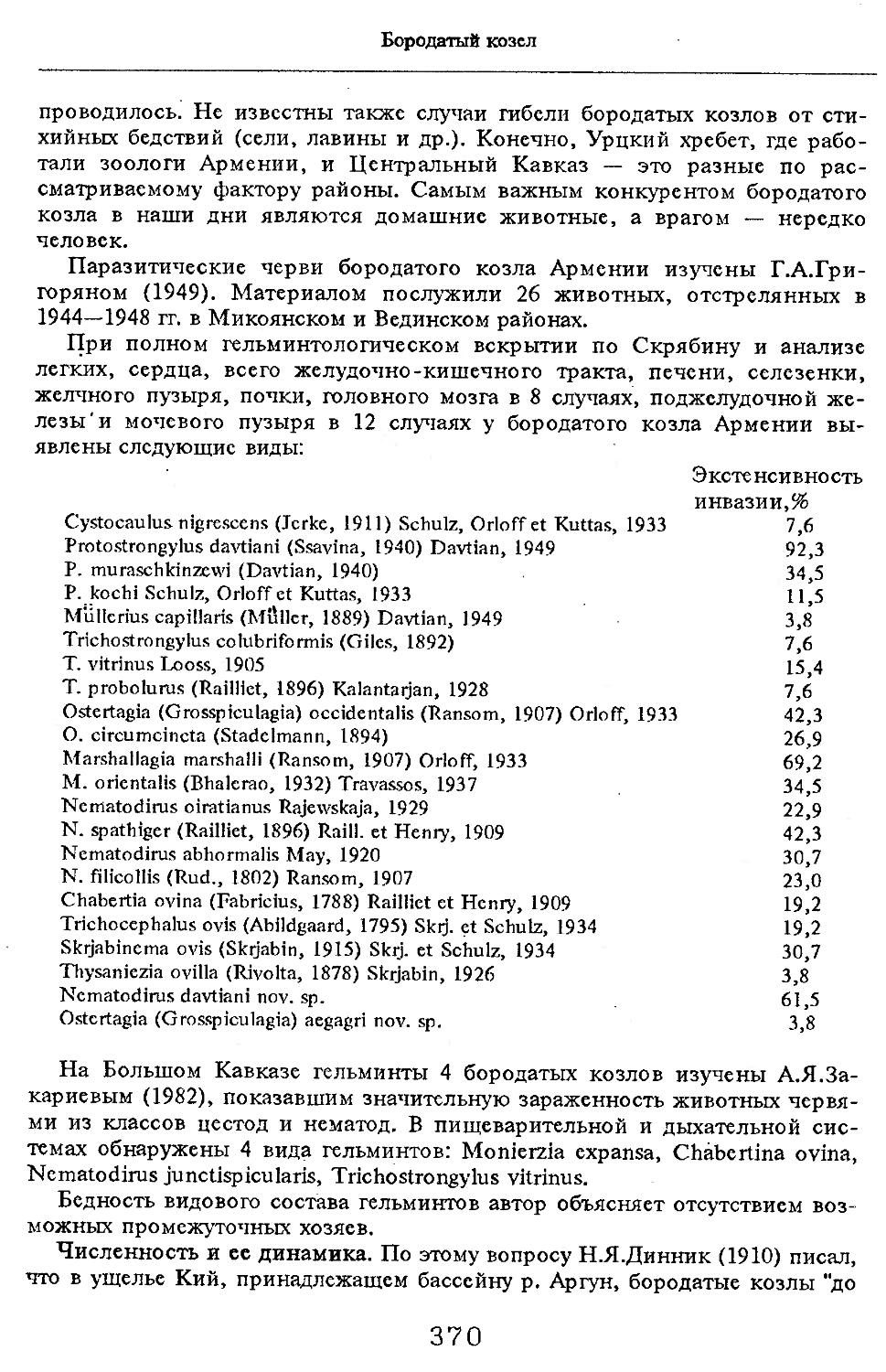

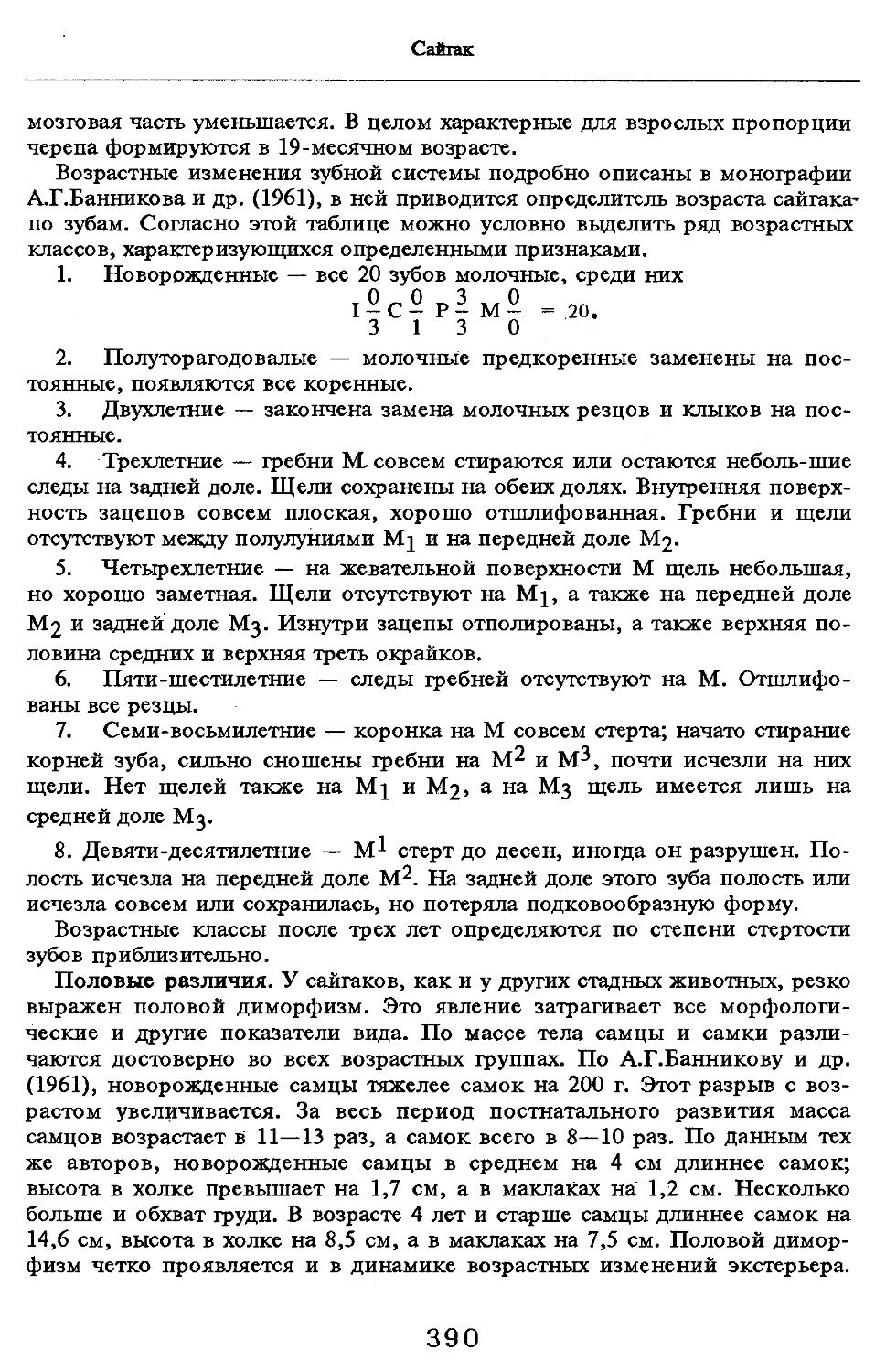

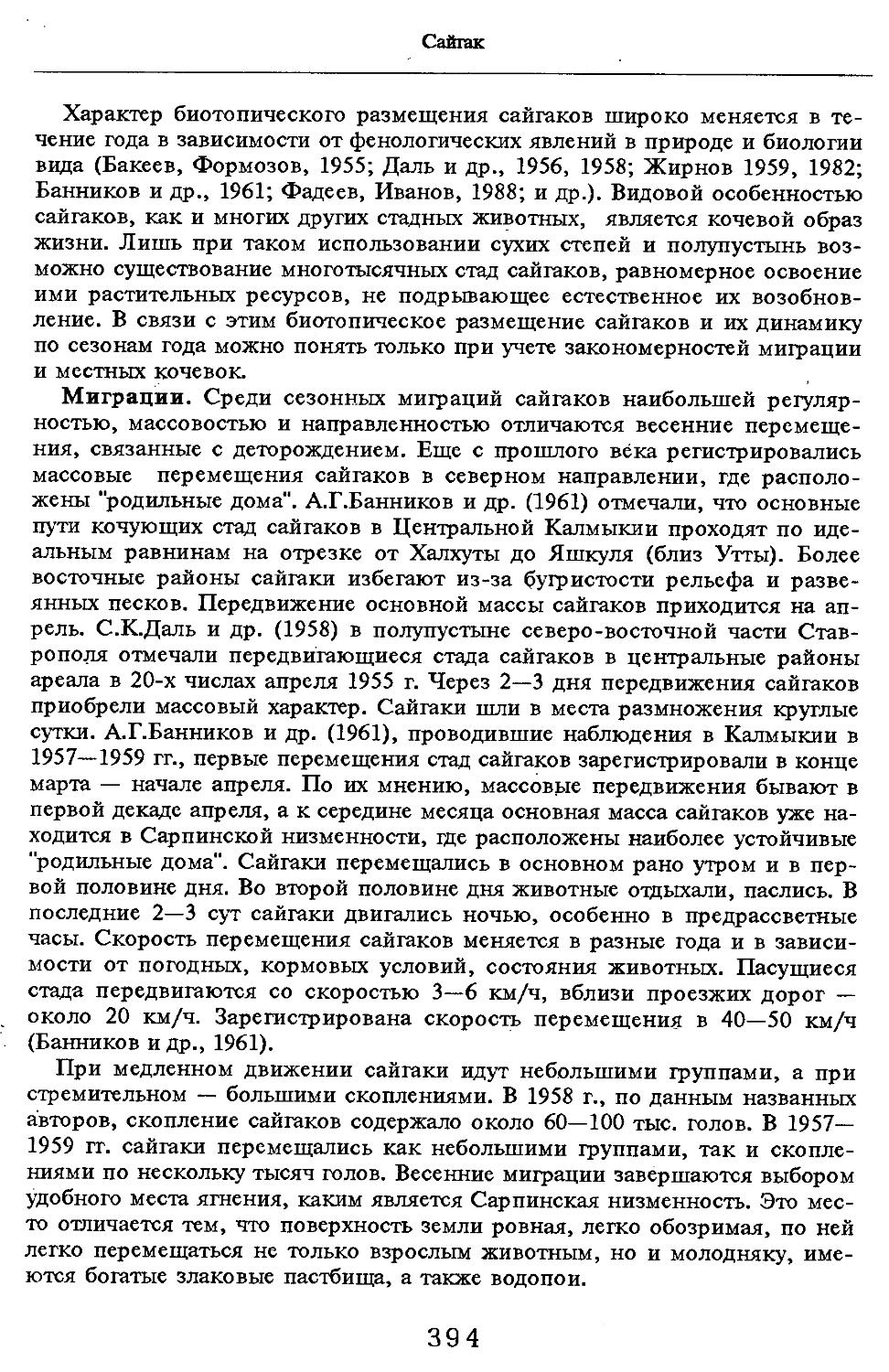

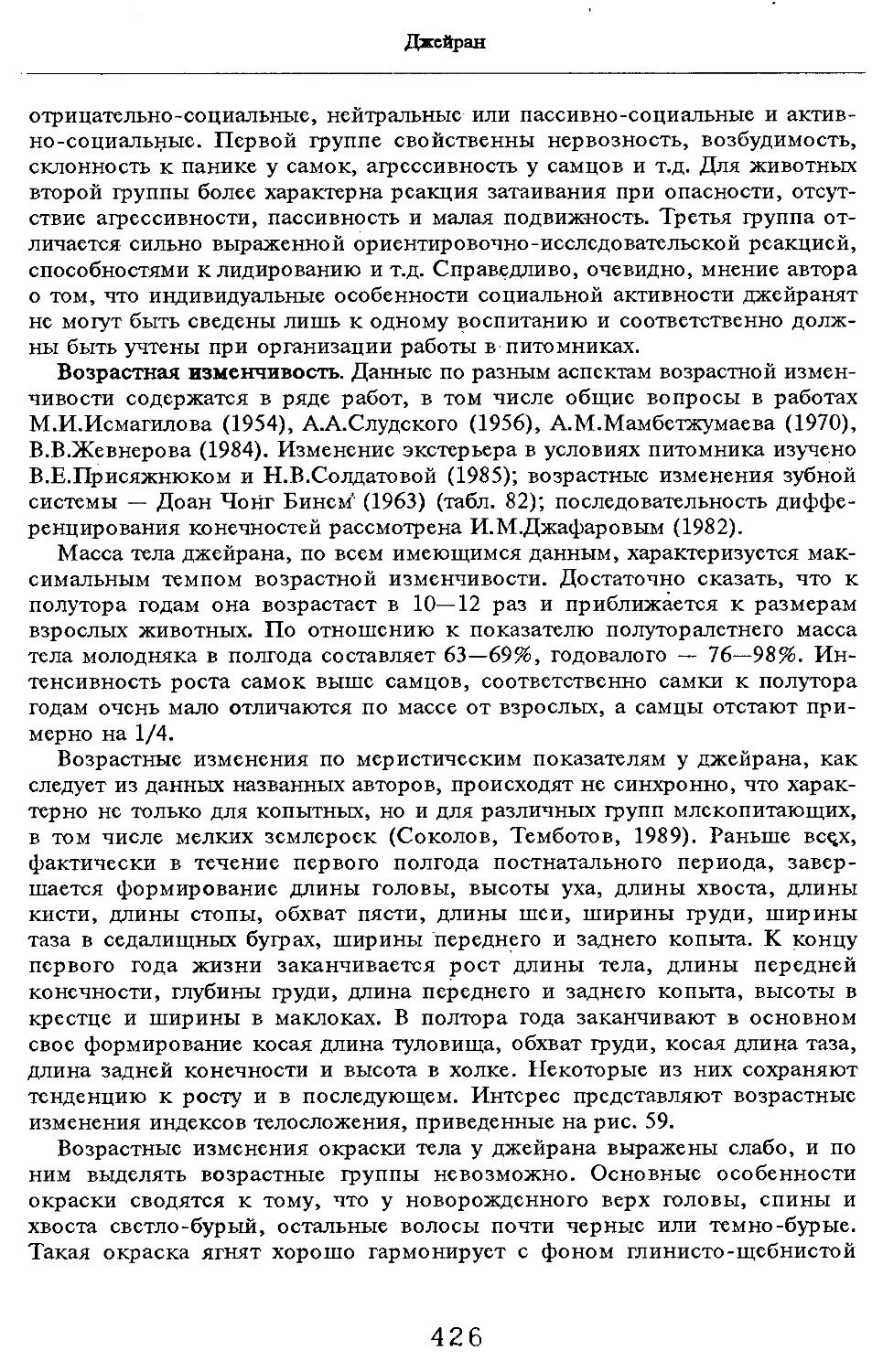

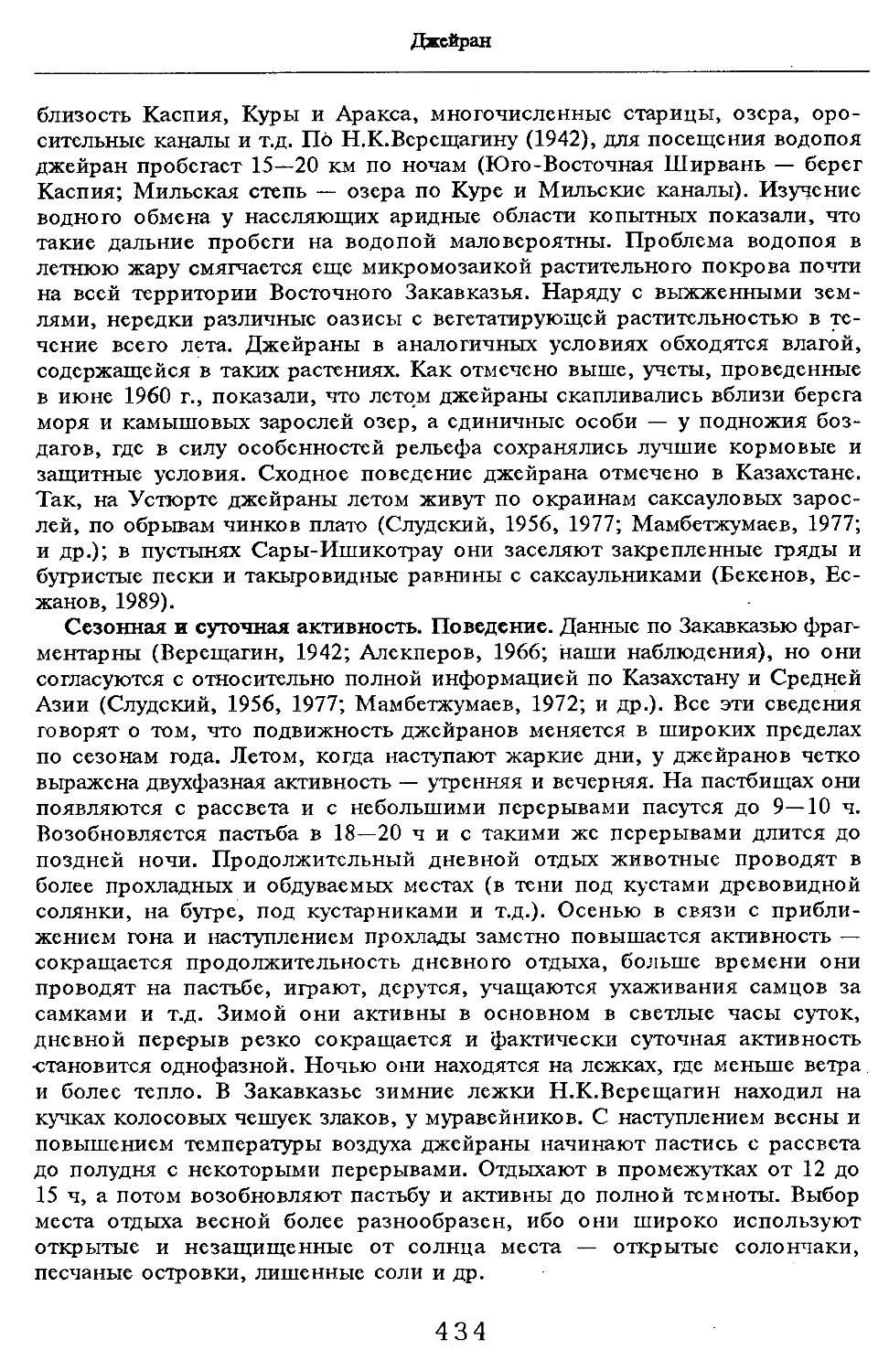

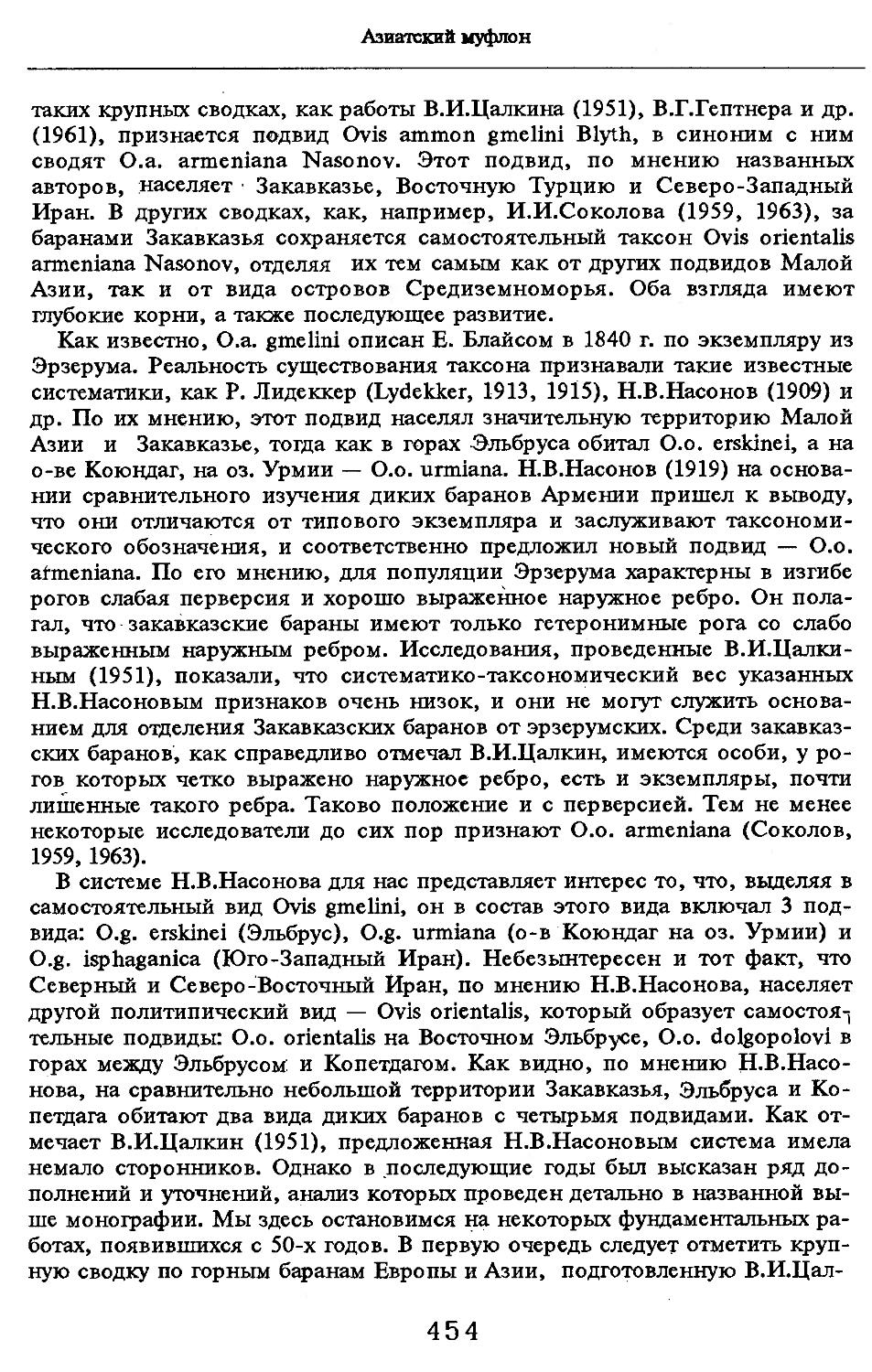

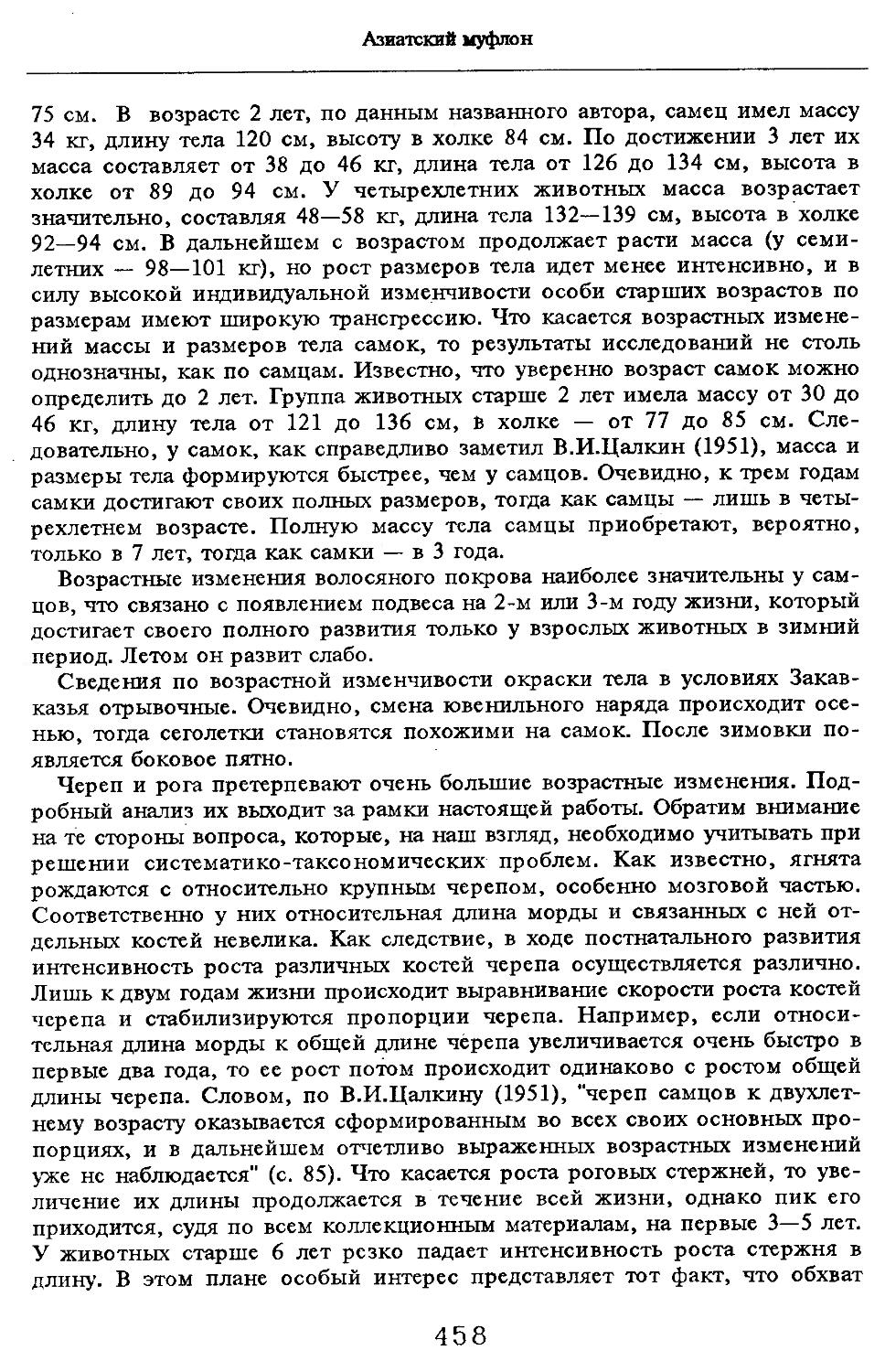

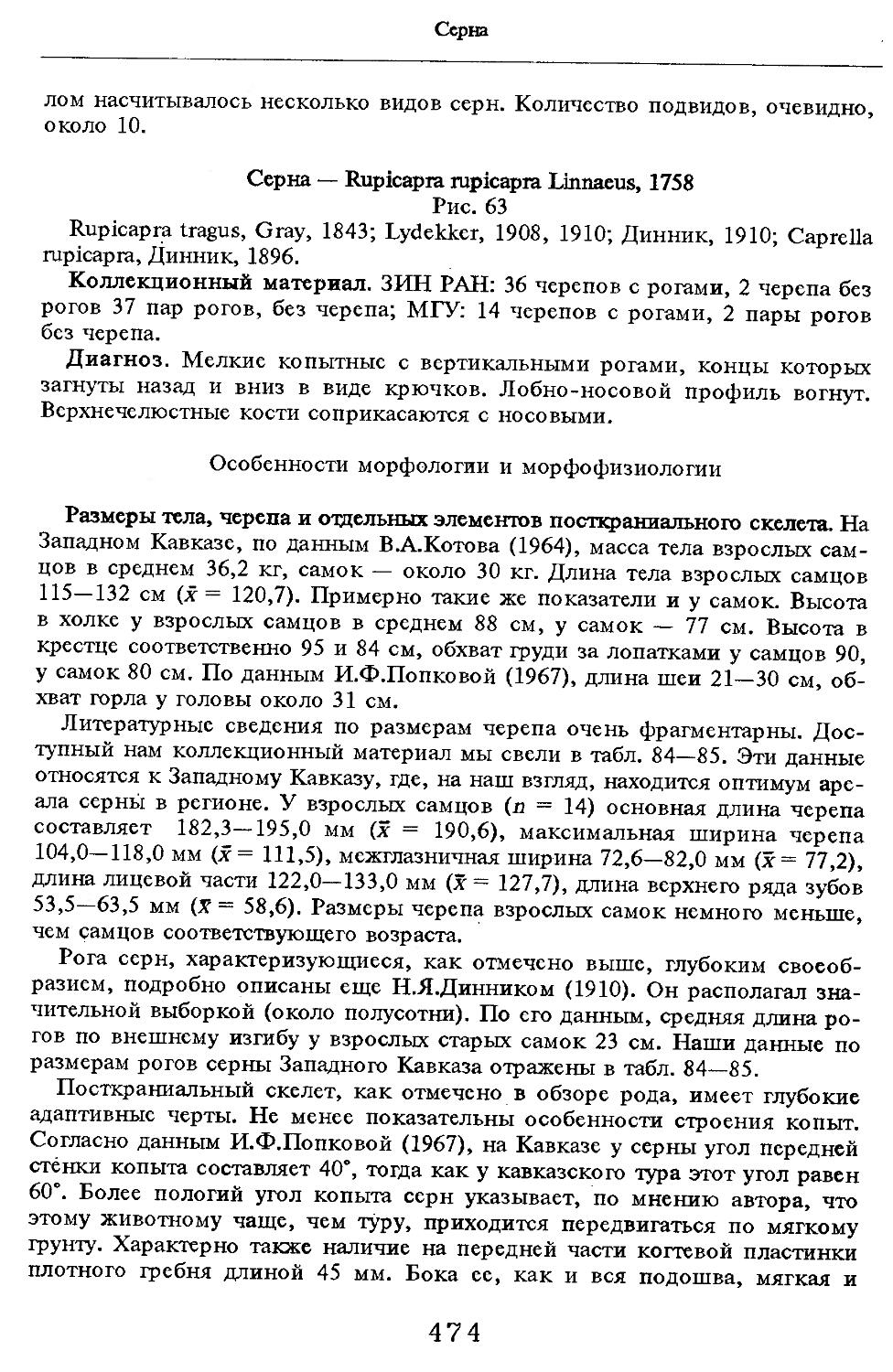

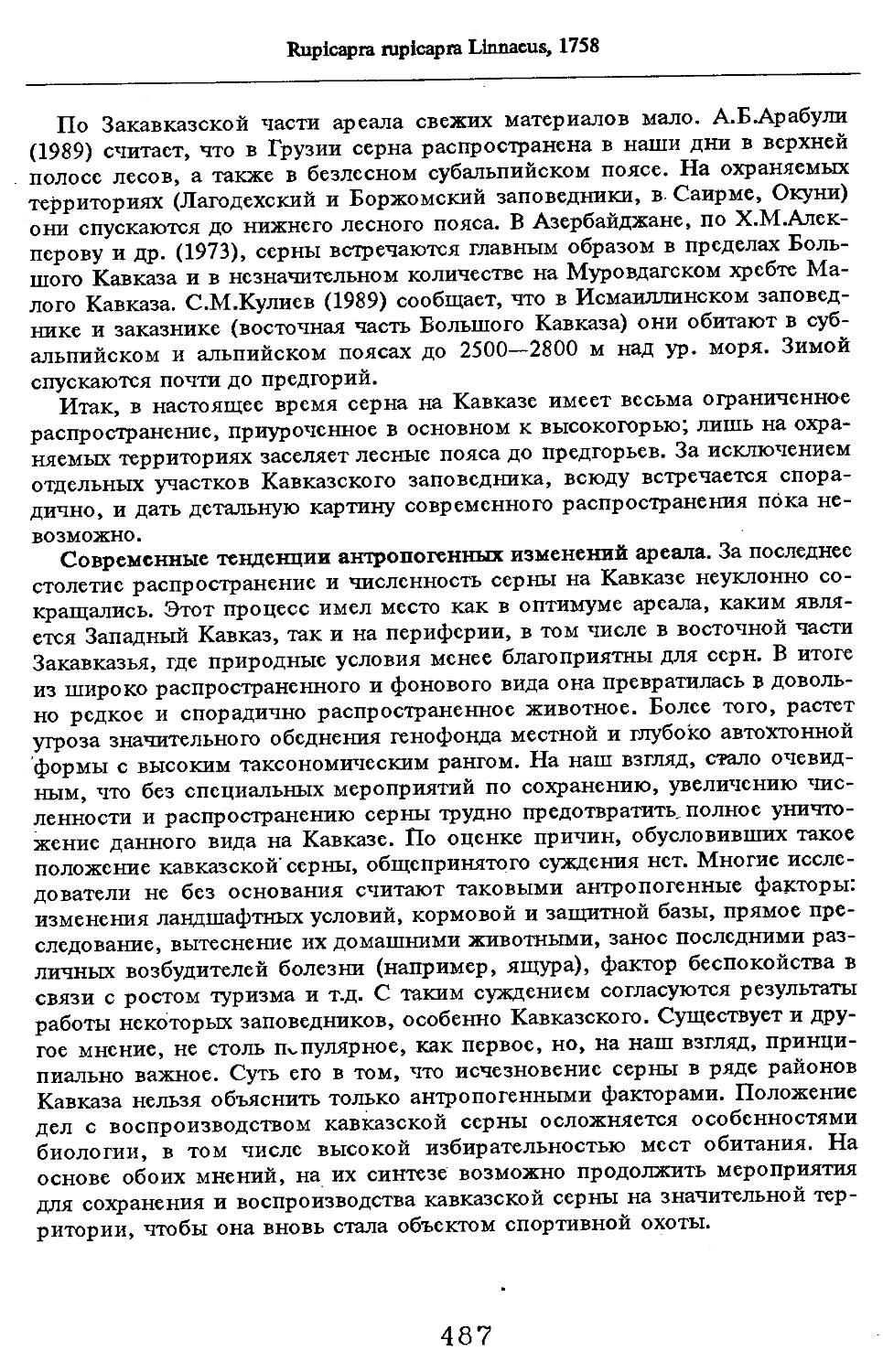

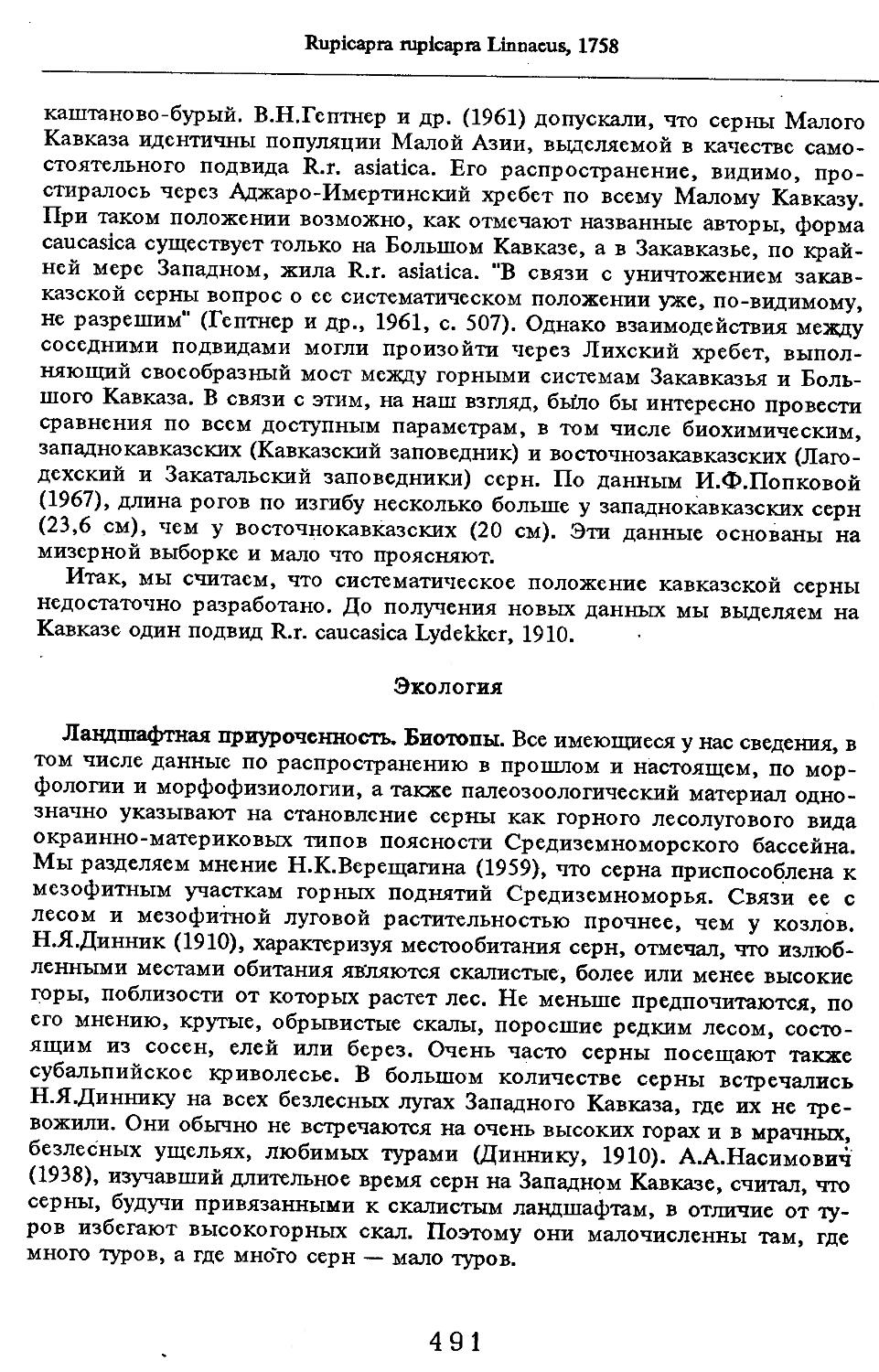

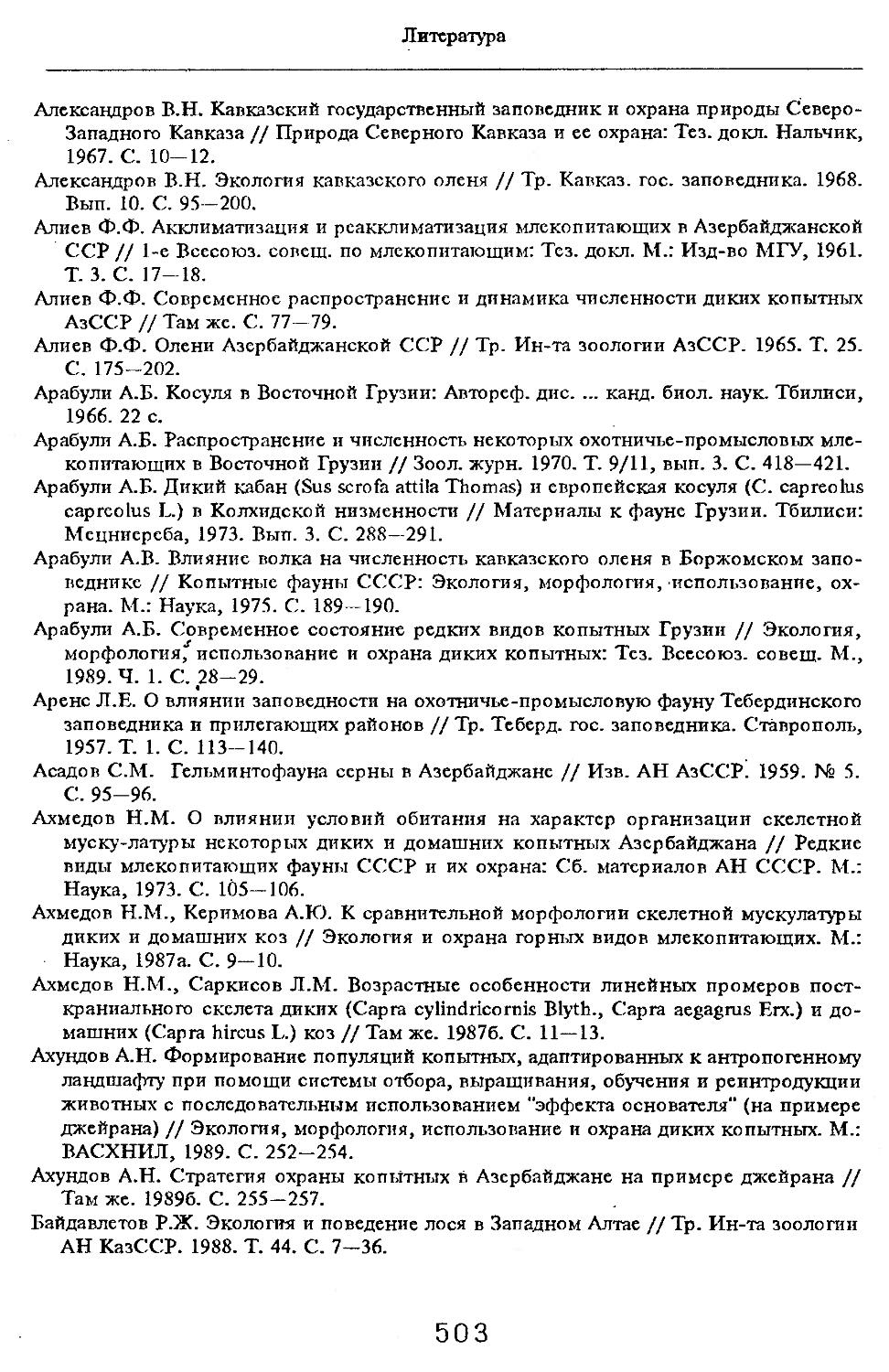

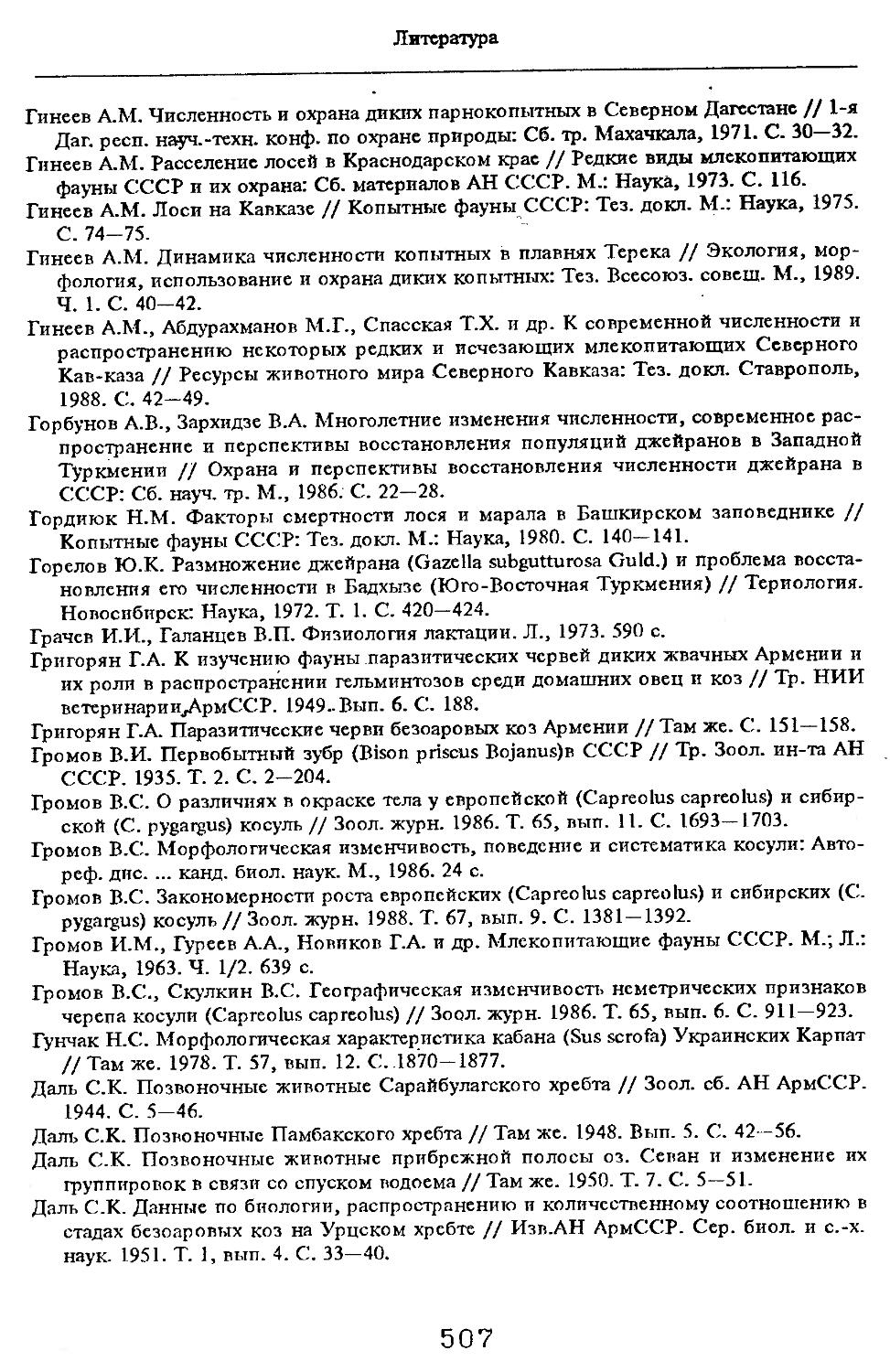

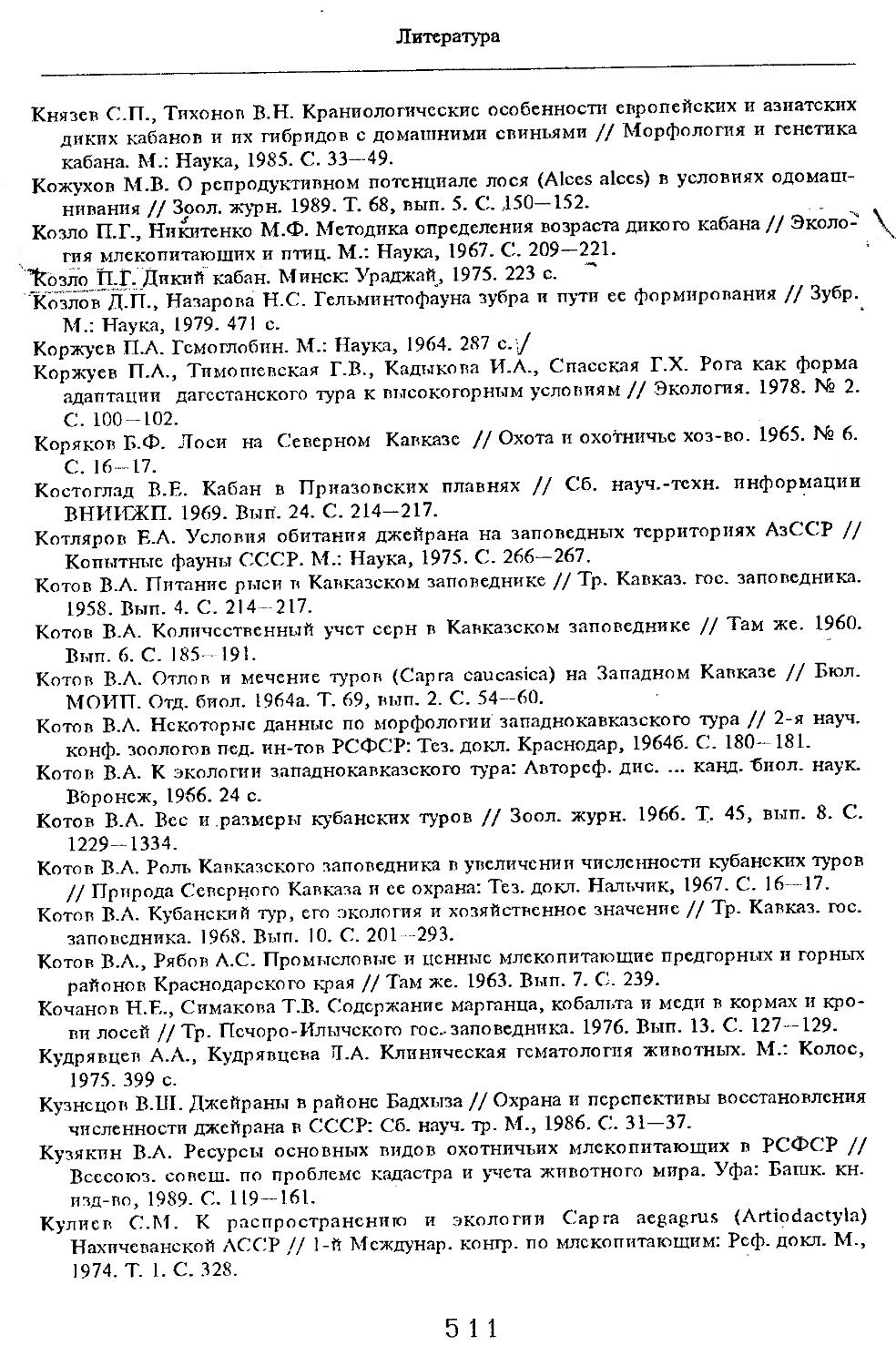

Рис. 3. Строение обычных кожных желез загривка взрослой самки кабана

А - сальная железа; Б — потовая железа

1 — дерма, 2 — жировая ткань, 3 — луковица щетины, 4 — секреторная альвеола сальной железы, 5 — проток сальной железы, 6 — секреторная трубка потовой железы

корковому слою. Рисунок кутикулы не меняется вдоль стержня. Поперек волоса насчитывается 3—5 клеток. На 1 см2 поверхности кожи находится в среднем 83 щетины. Остевые волосы намного короче щетин, но, как и щетина, утолщаются от основания к середине и сужаются к вершине, которая у них также расщеплена, особенно у зимних особей, поперечные срезы овальной формы. Границы кутикулярных клеток сильно извилистые. Высота их 8 мкм. Поперек волоса приходится от 3 до 5 кутикулярных клеток. Рисунок кутикулы постоянен вдоль стержня. Сердцевина отсутствует или развита слабо у зимних особей, но у летней самки № 11 она составляет 33—35 % диаметра волоса. В связи с тем, что на срезе, изготовленном параллельно поверхности кожи, не удалось отличить остевые волосы от пуховых, при подсчете приводится их суммарное число. На 1 см2 поверхности кожи их насчитывается 916.

Пуховые волосы мягкие, темно-бурого цвета, сильно извитые, длинные и тонкие. Толщина почти одинакова на всем протяжении волоса. У самки №11 местами в виде штрихов видна сердцевина, поперечные срезы округлой формы. Кутикулярные клетки преимущественно кольцевидные с волнис-

2*

1 9

Кабая

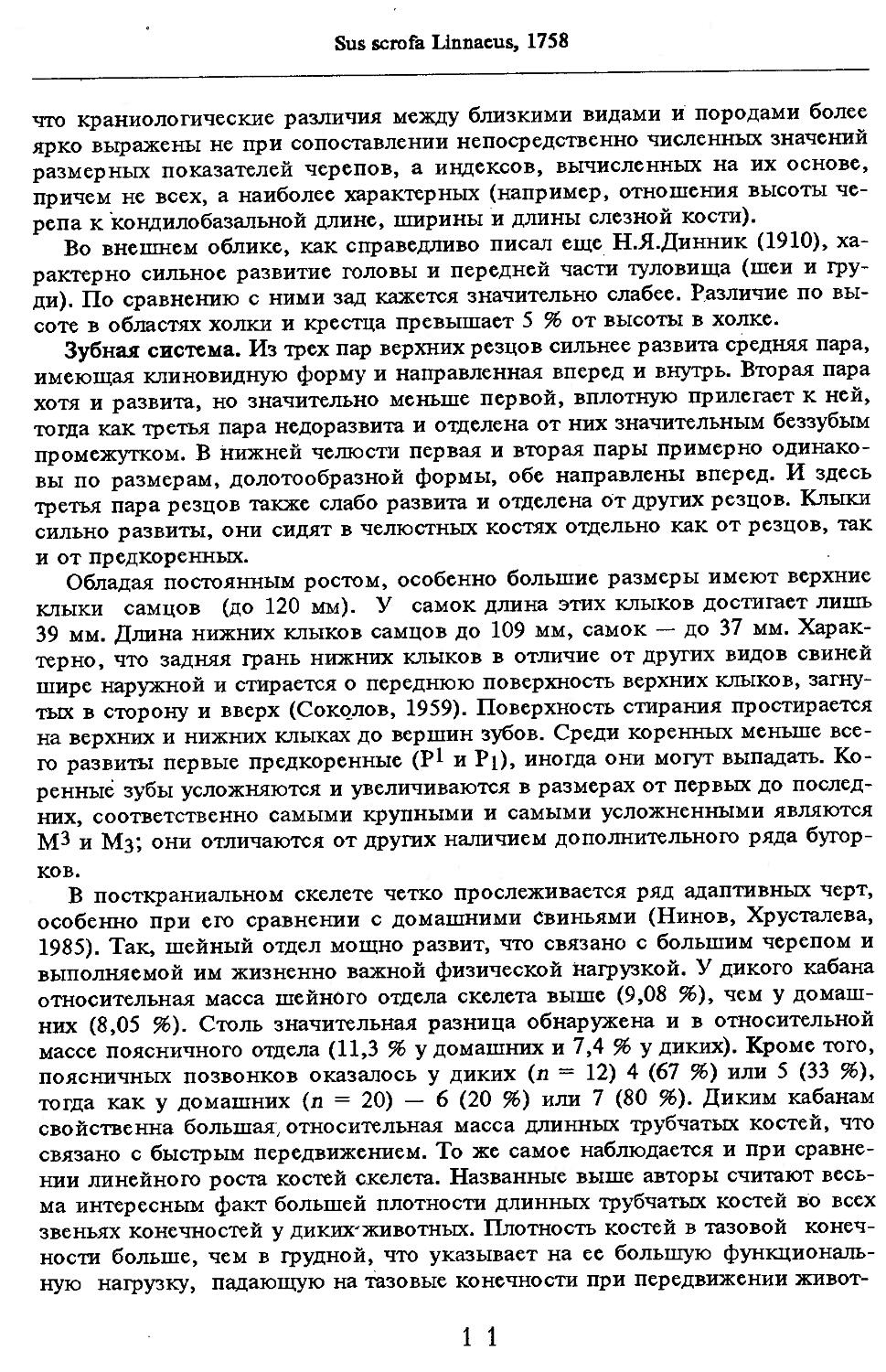

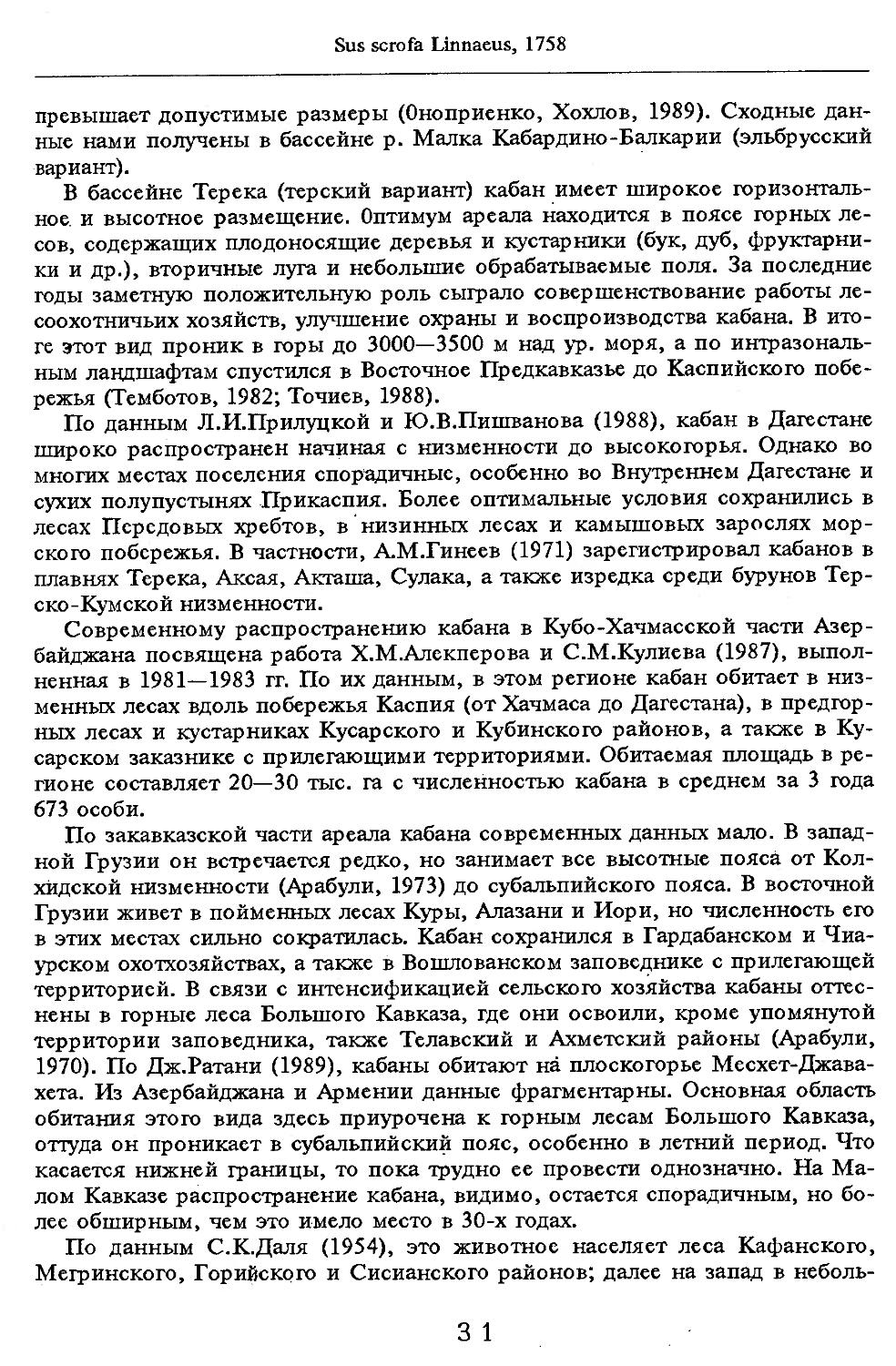

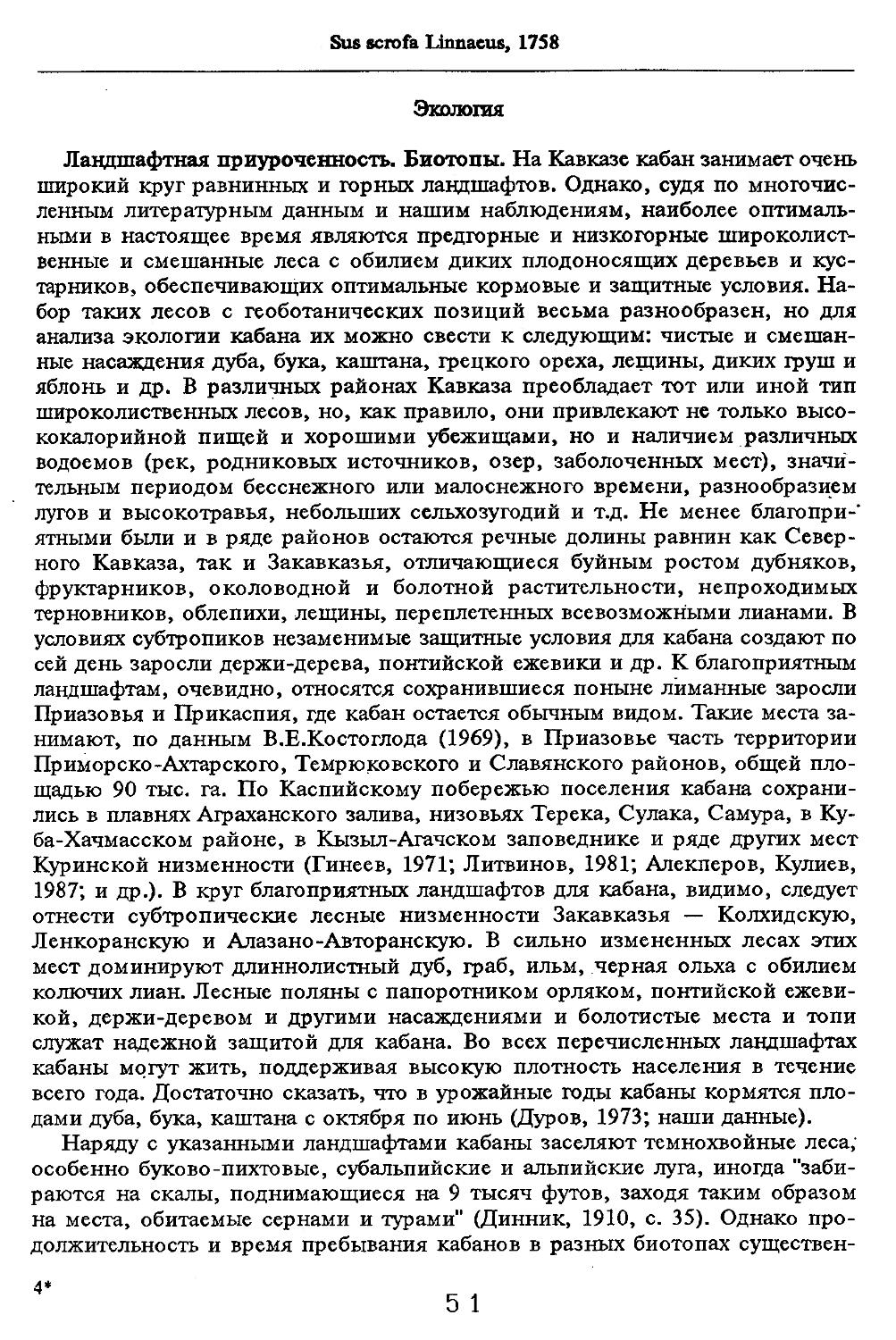

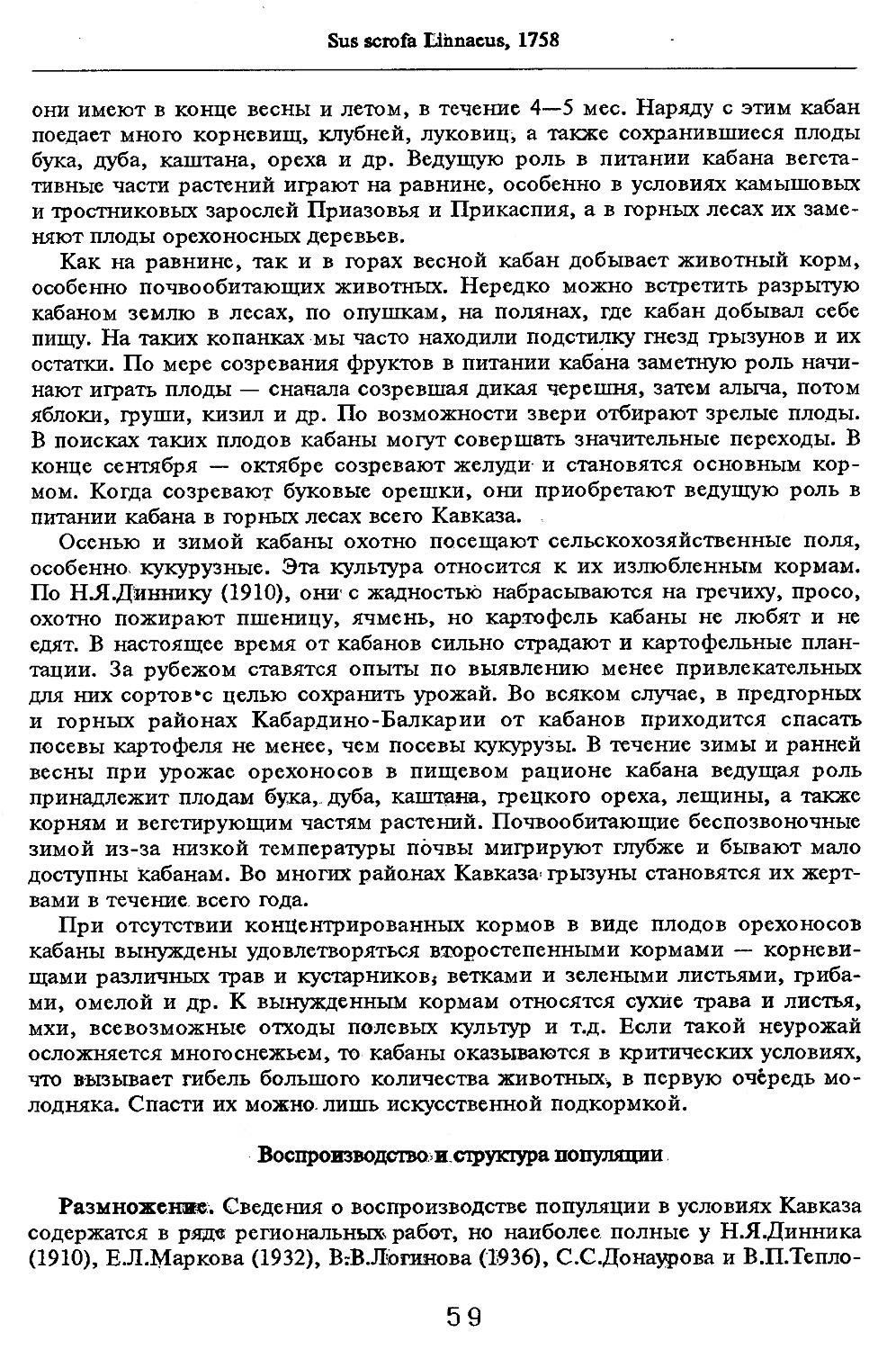

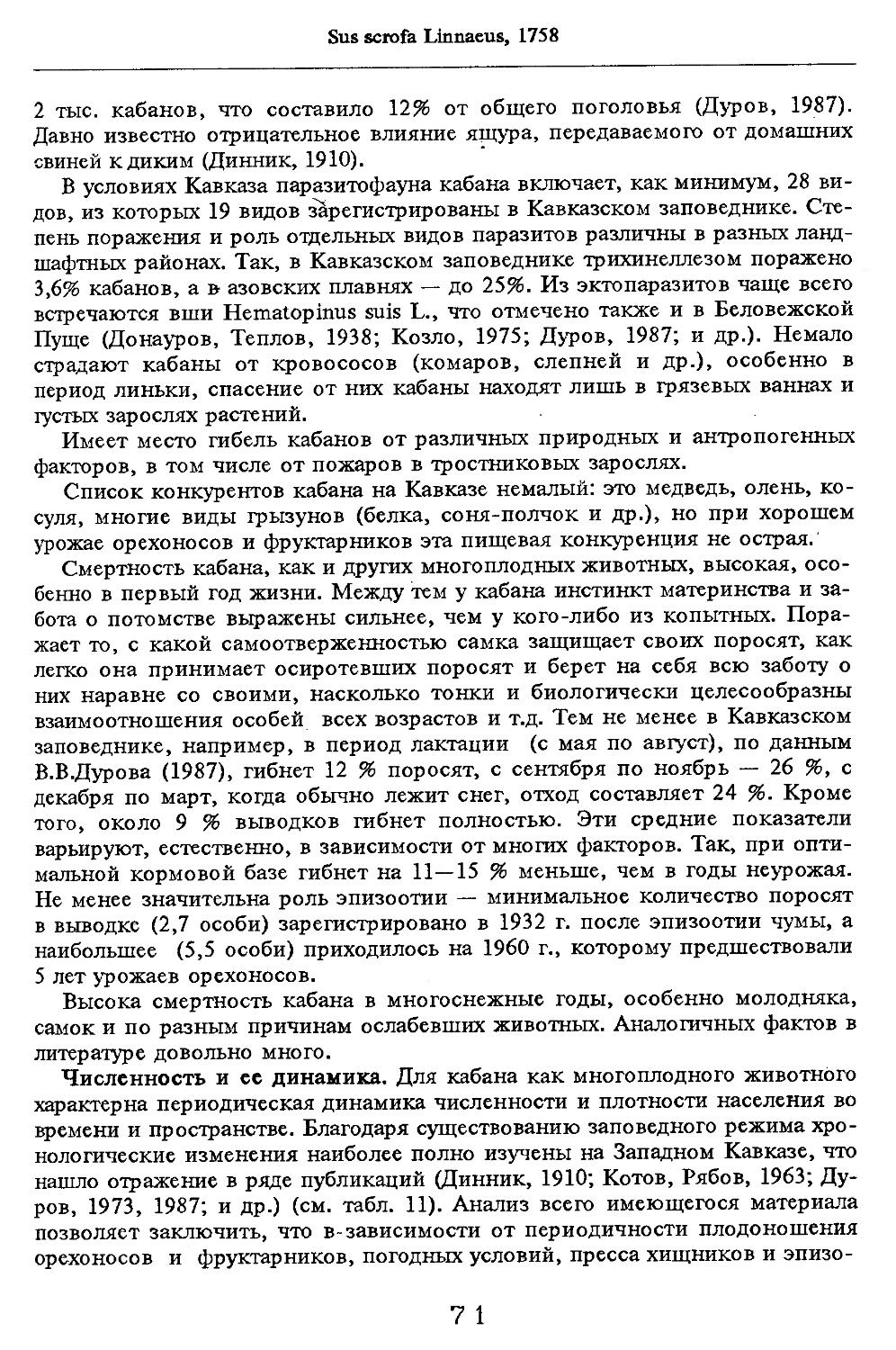

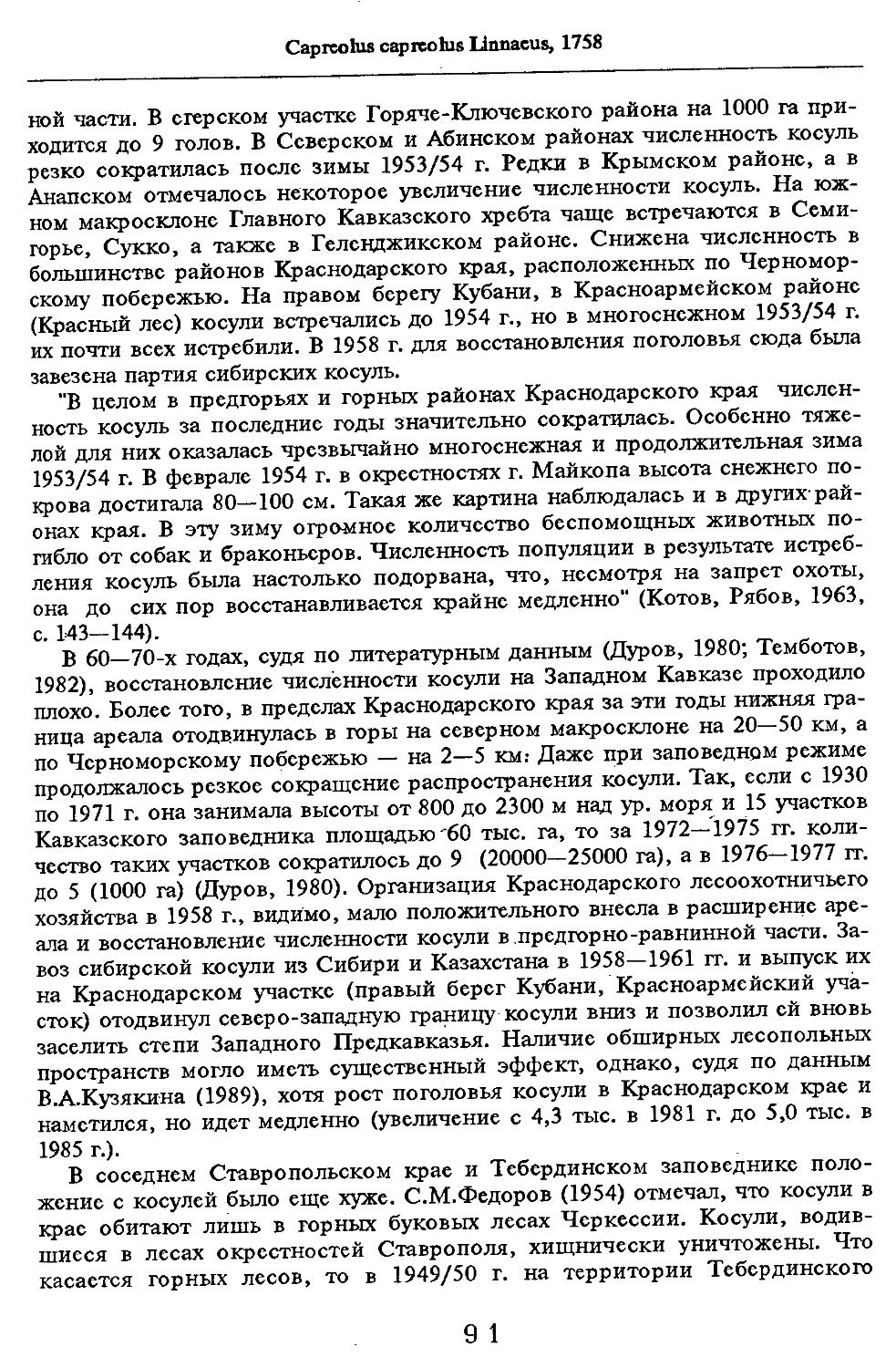

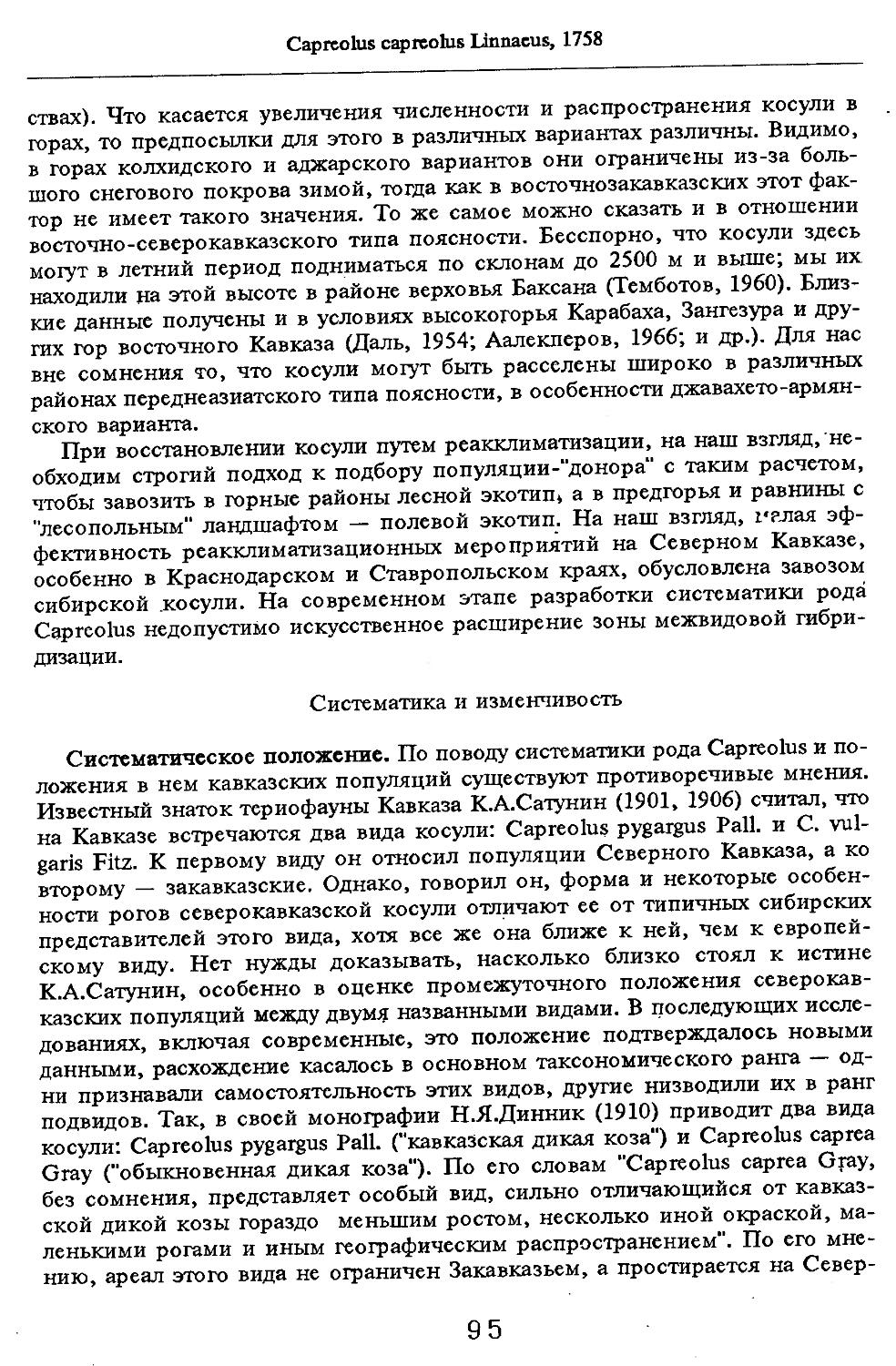

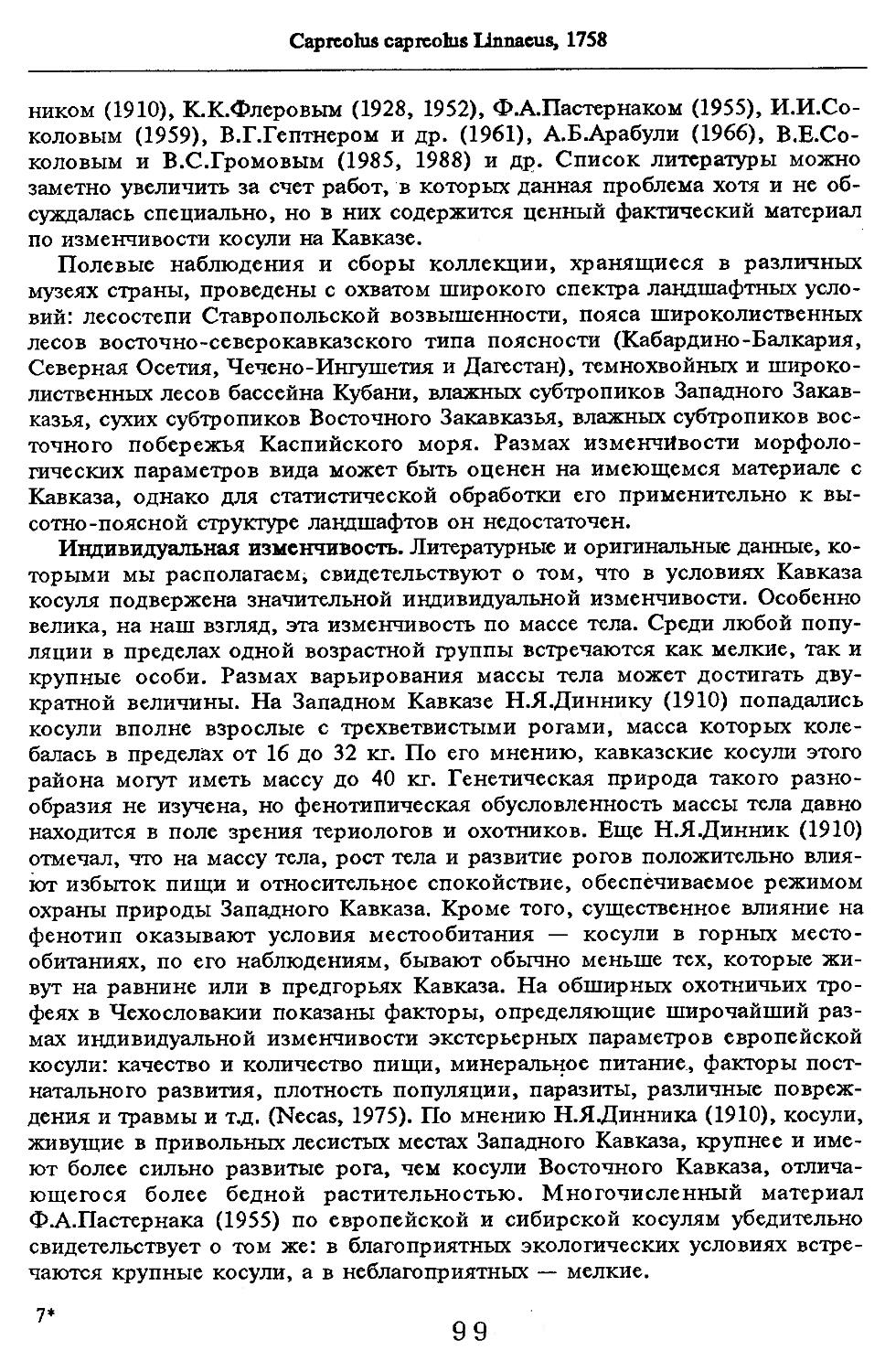

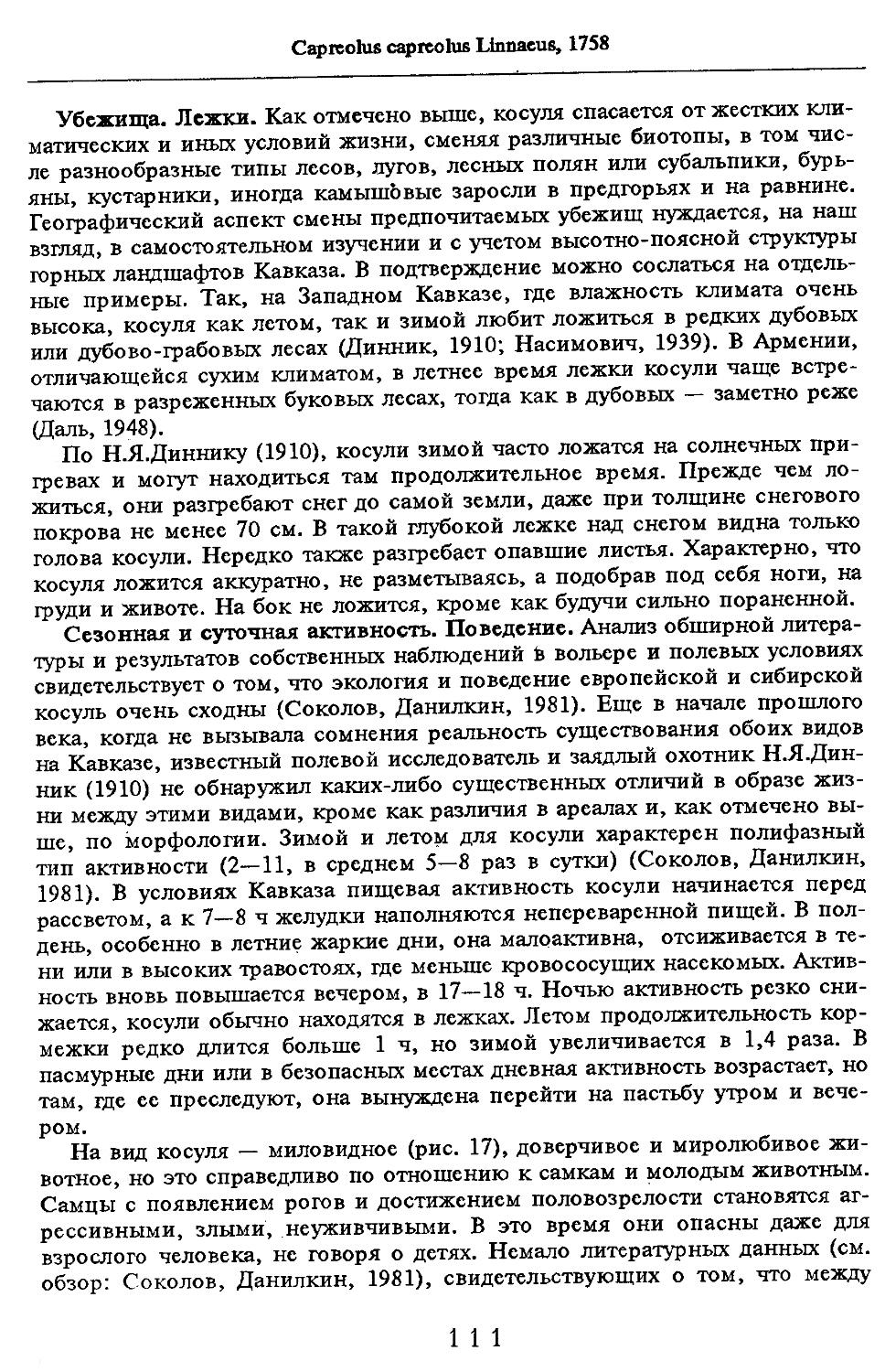

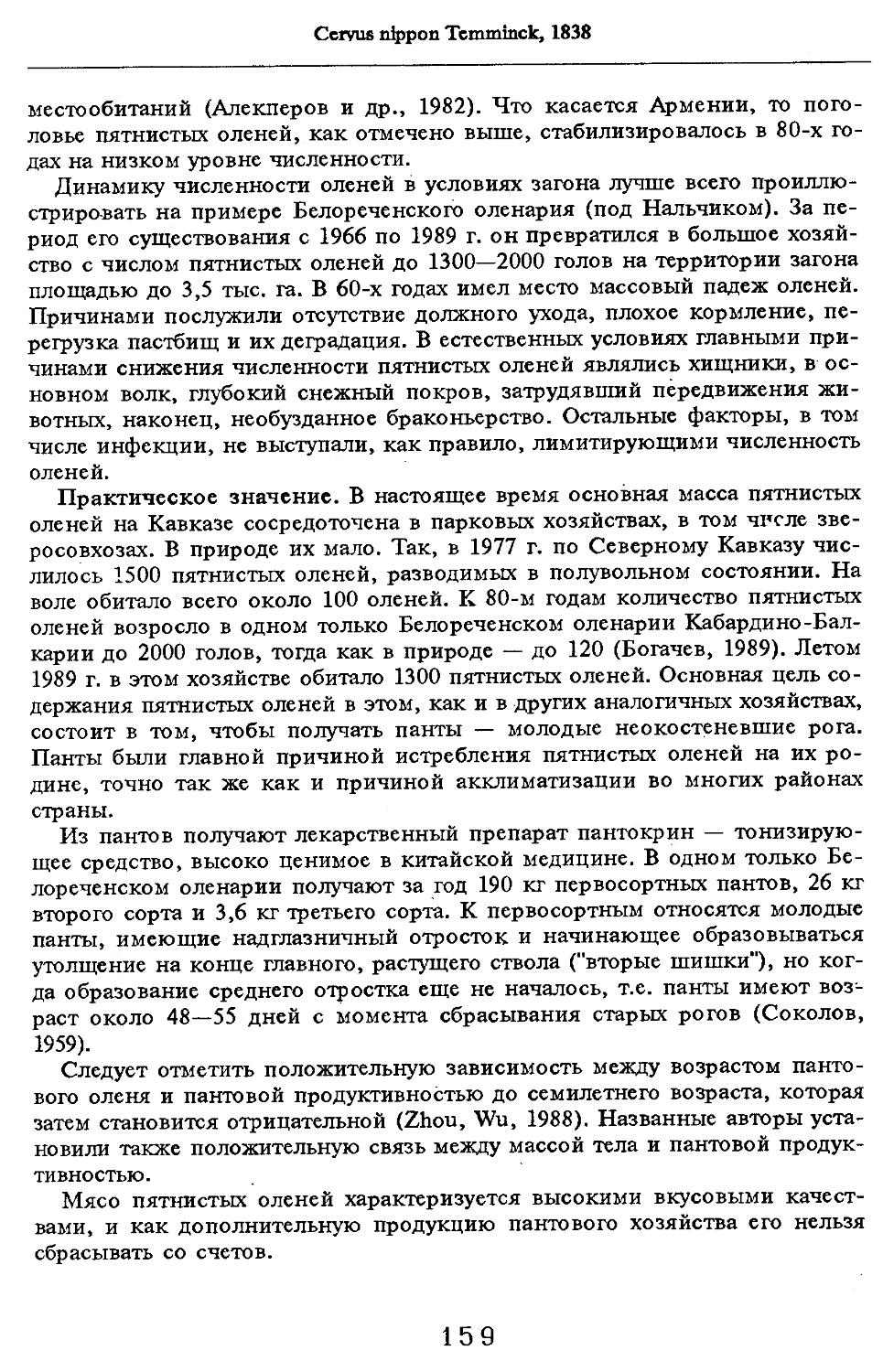

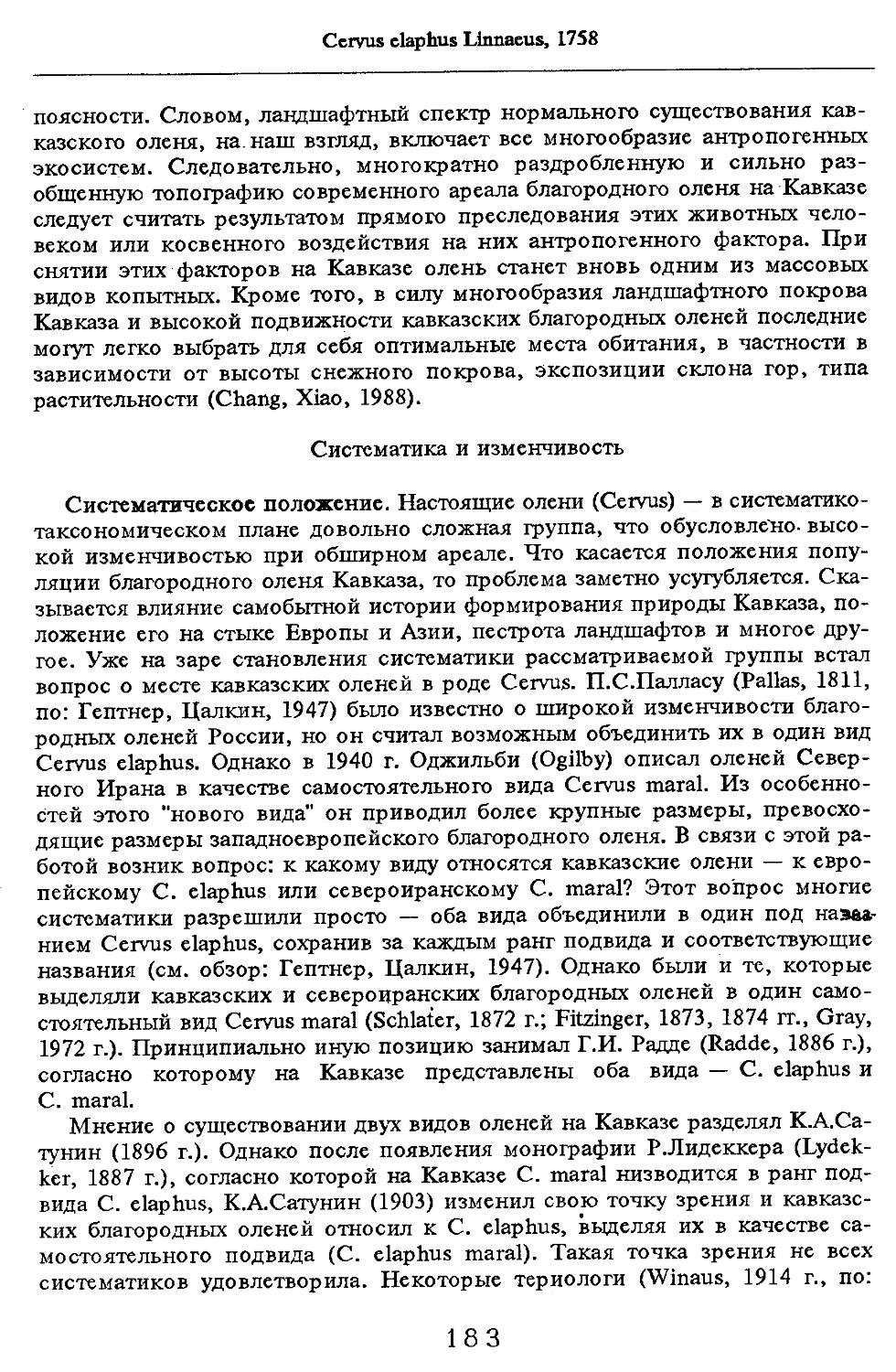

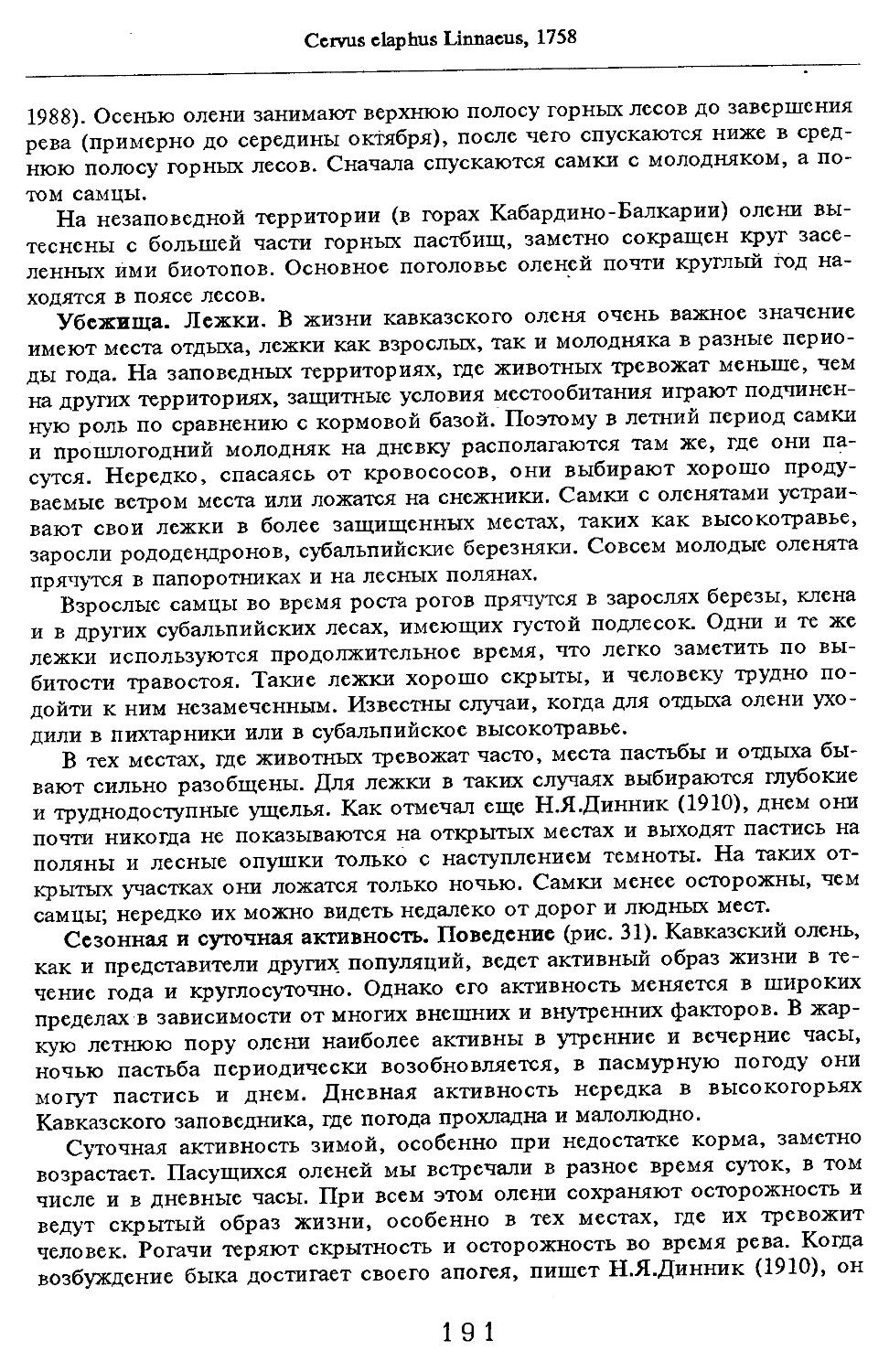

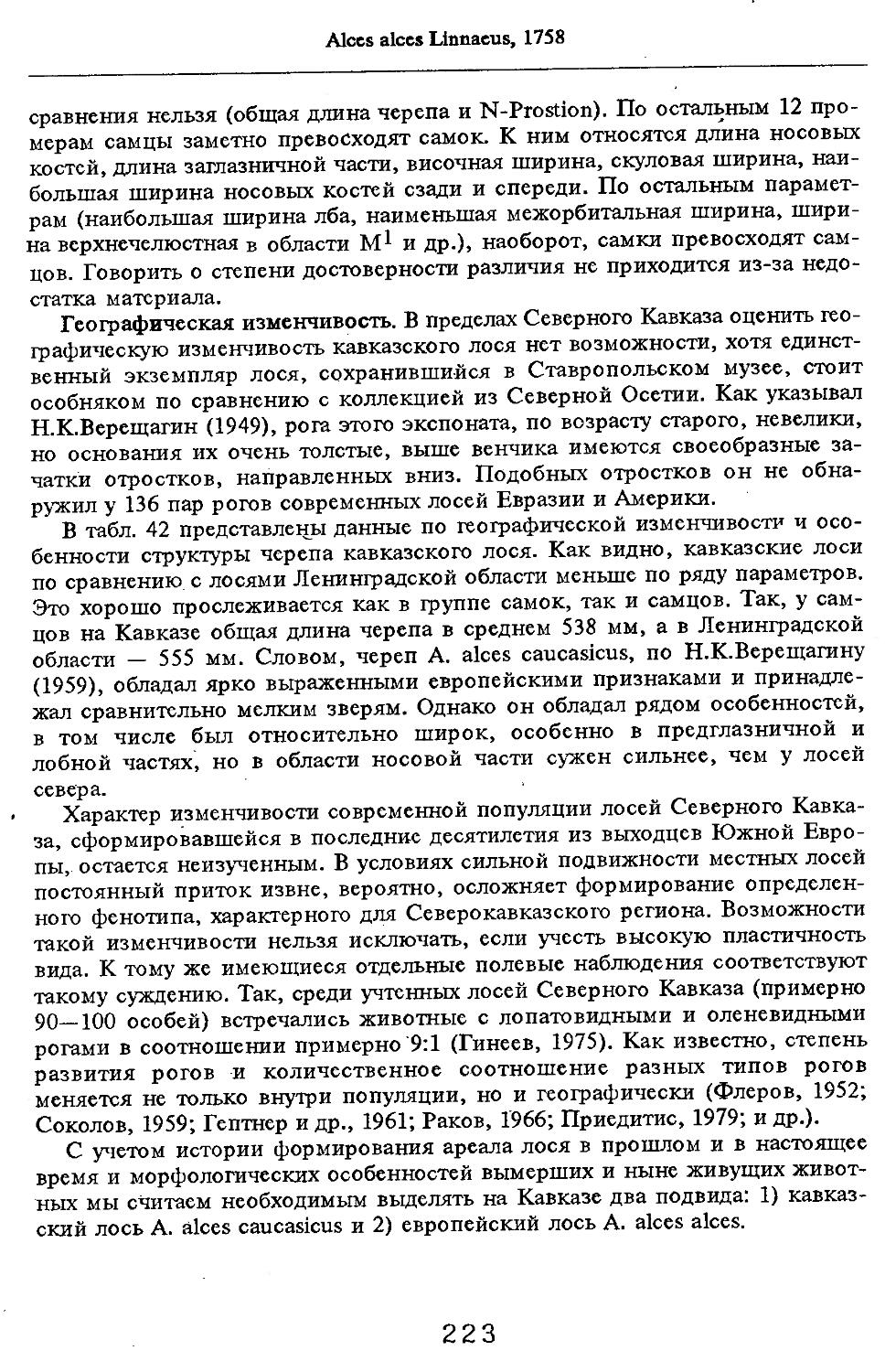

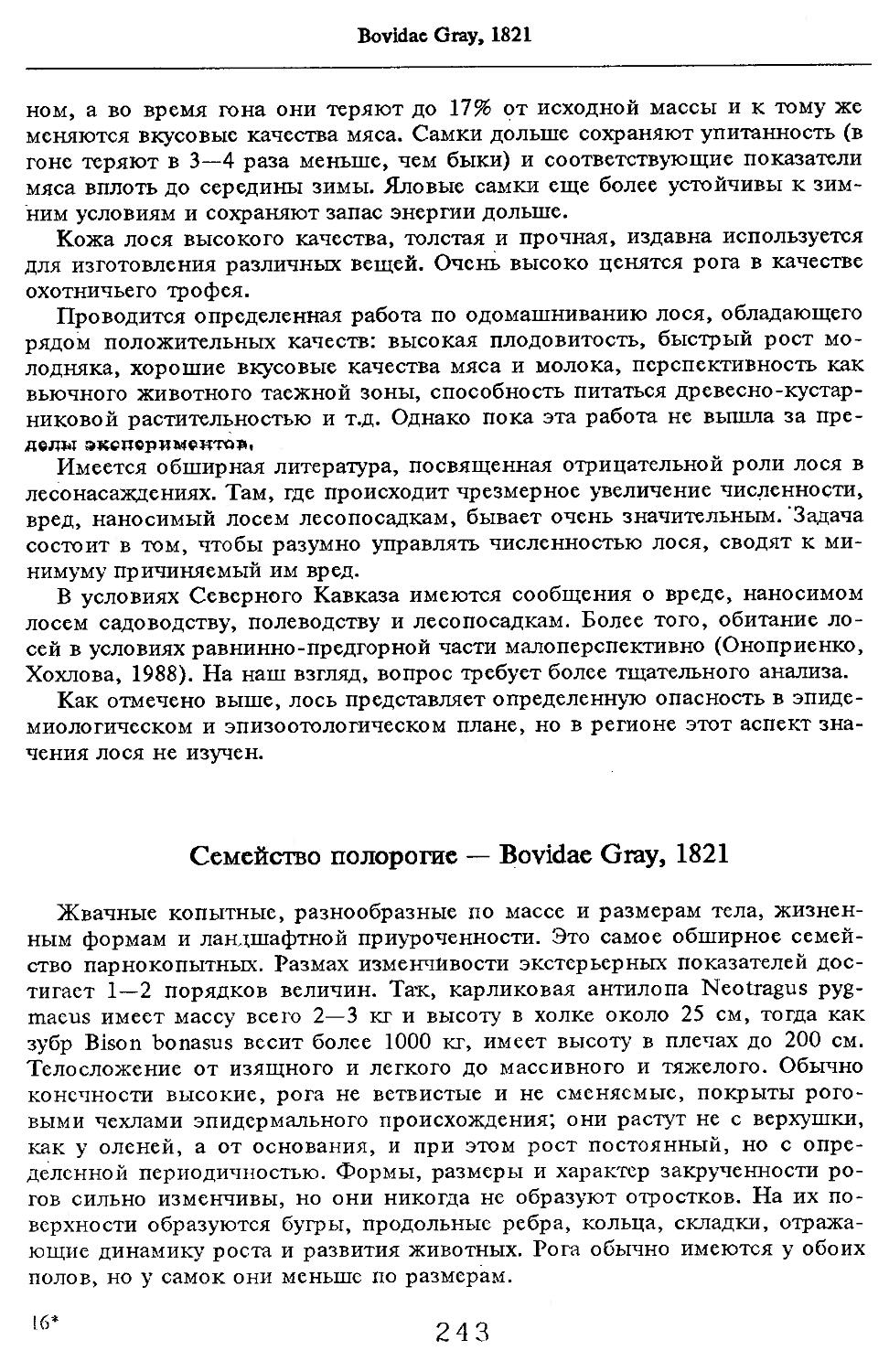

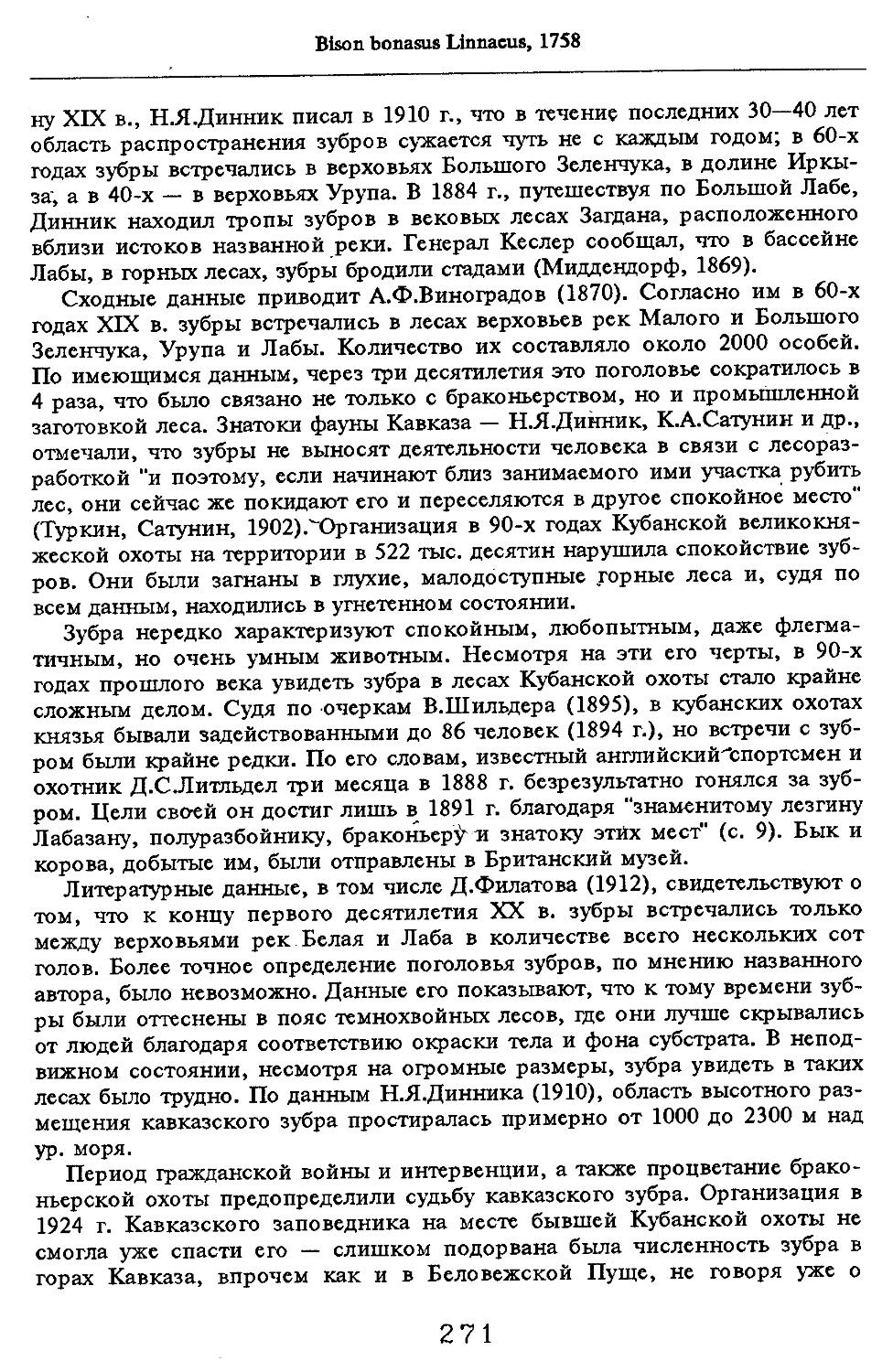

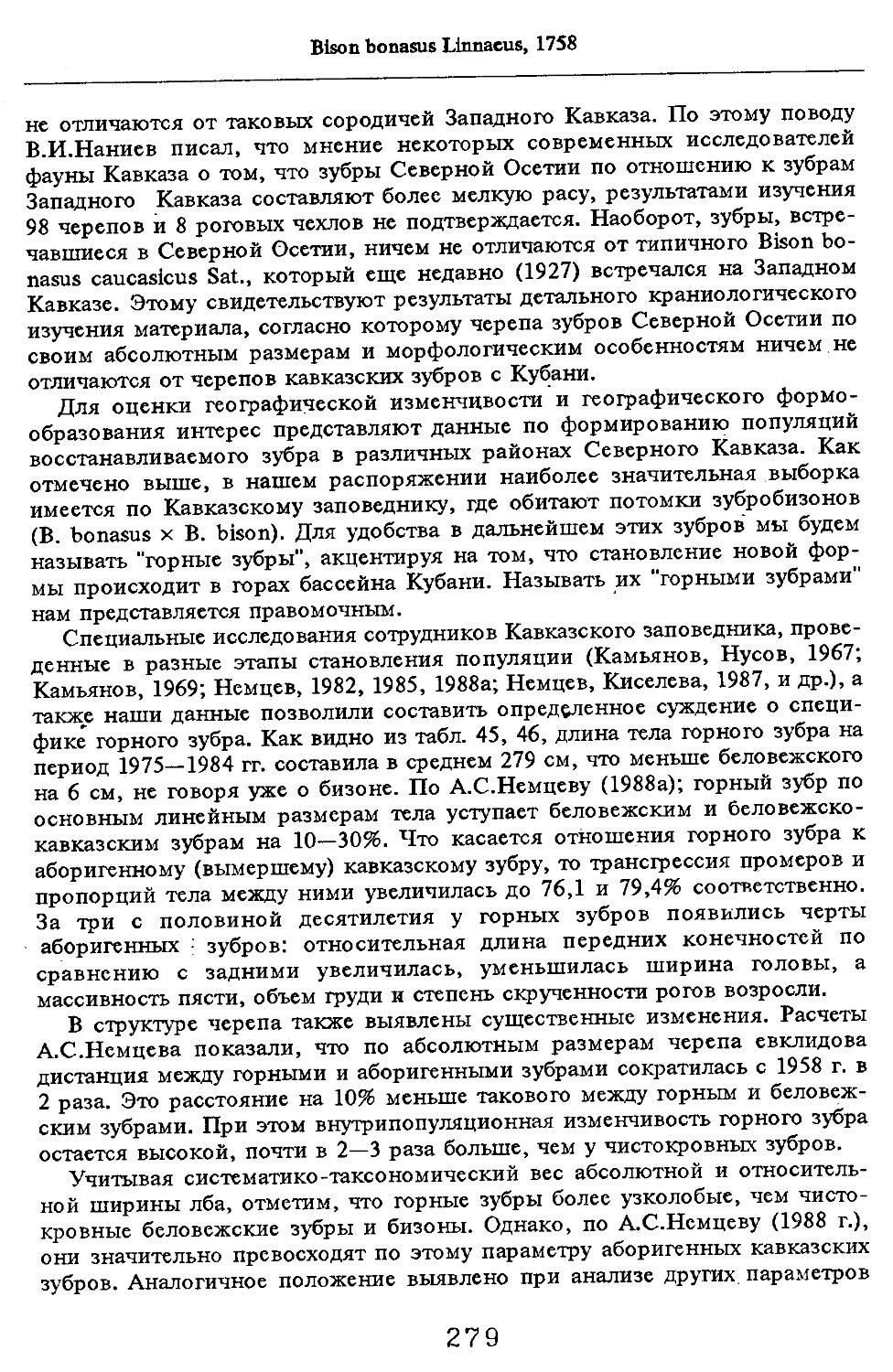

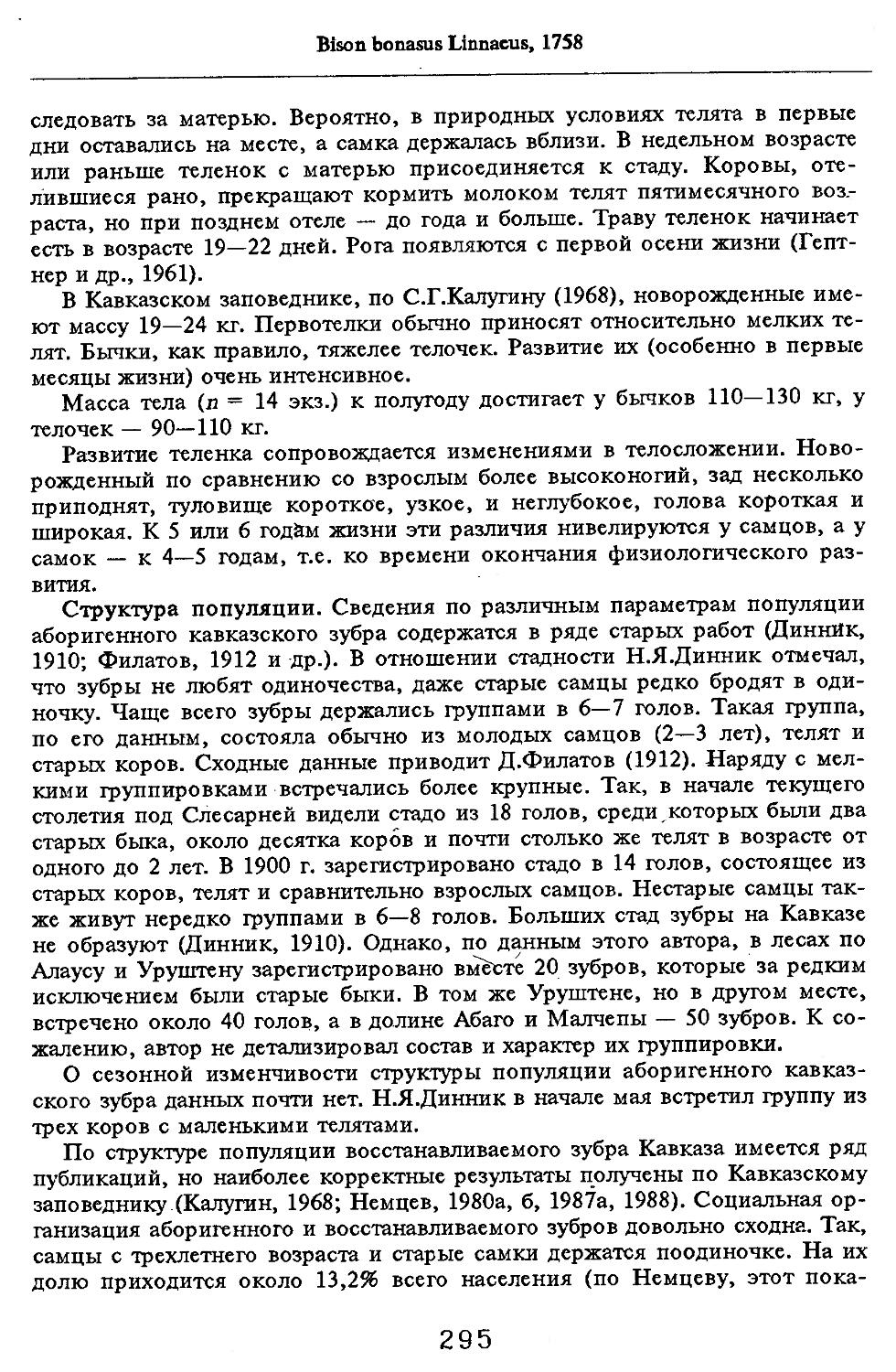

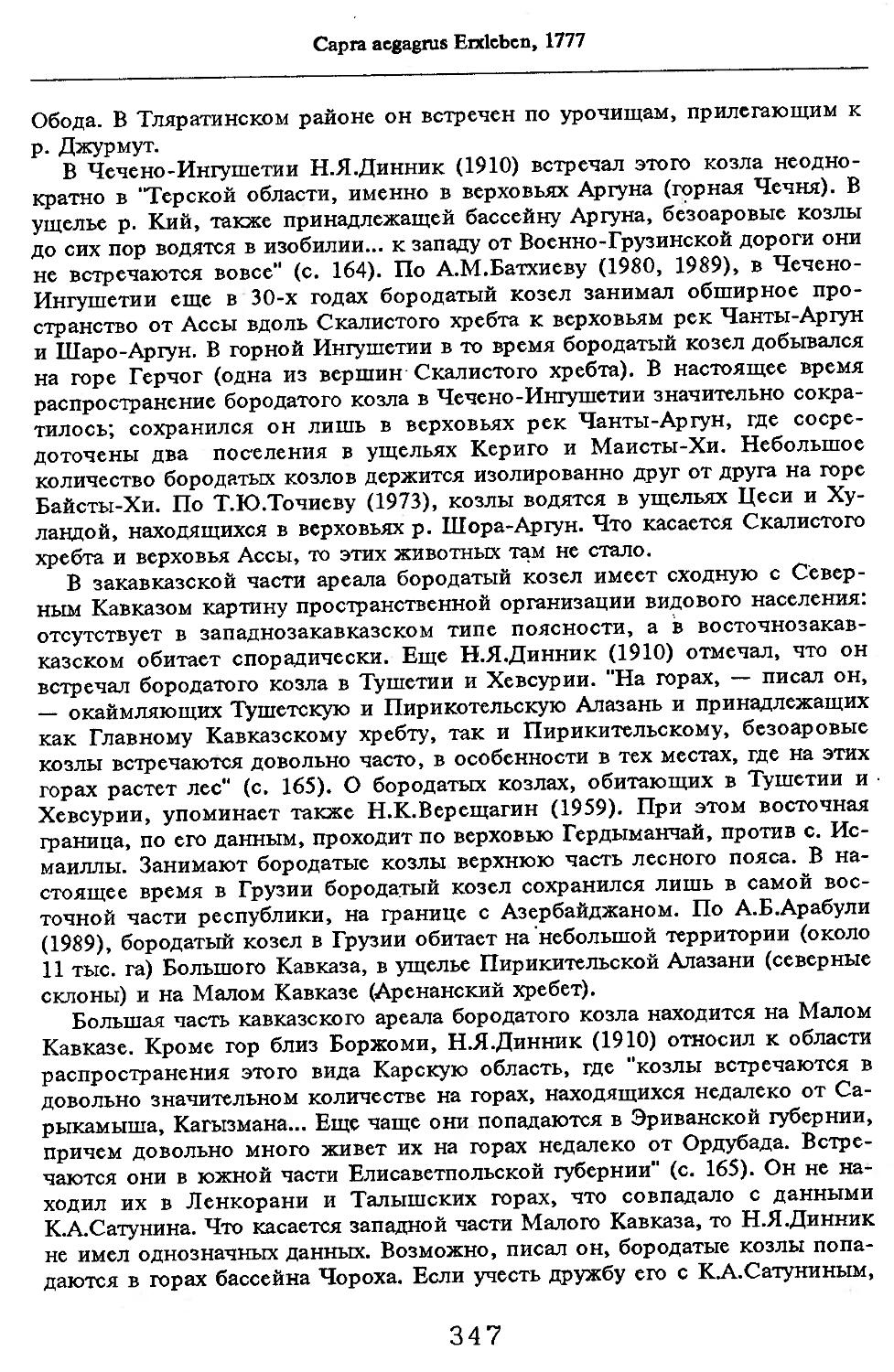

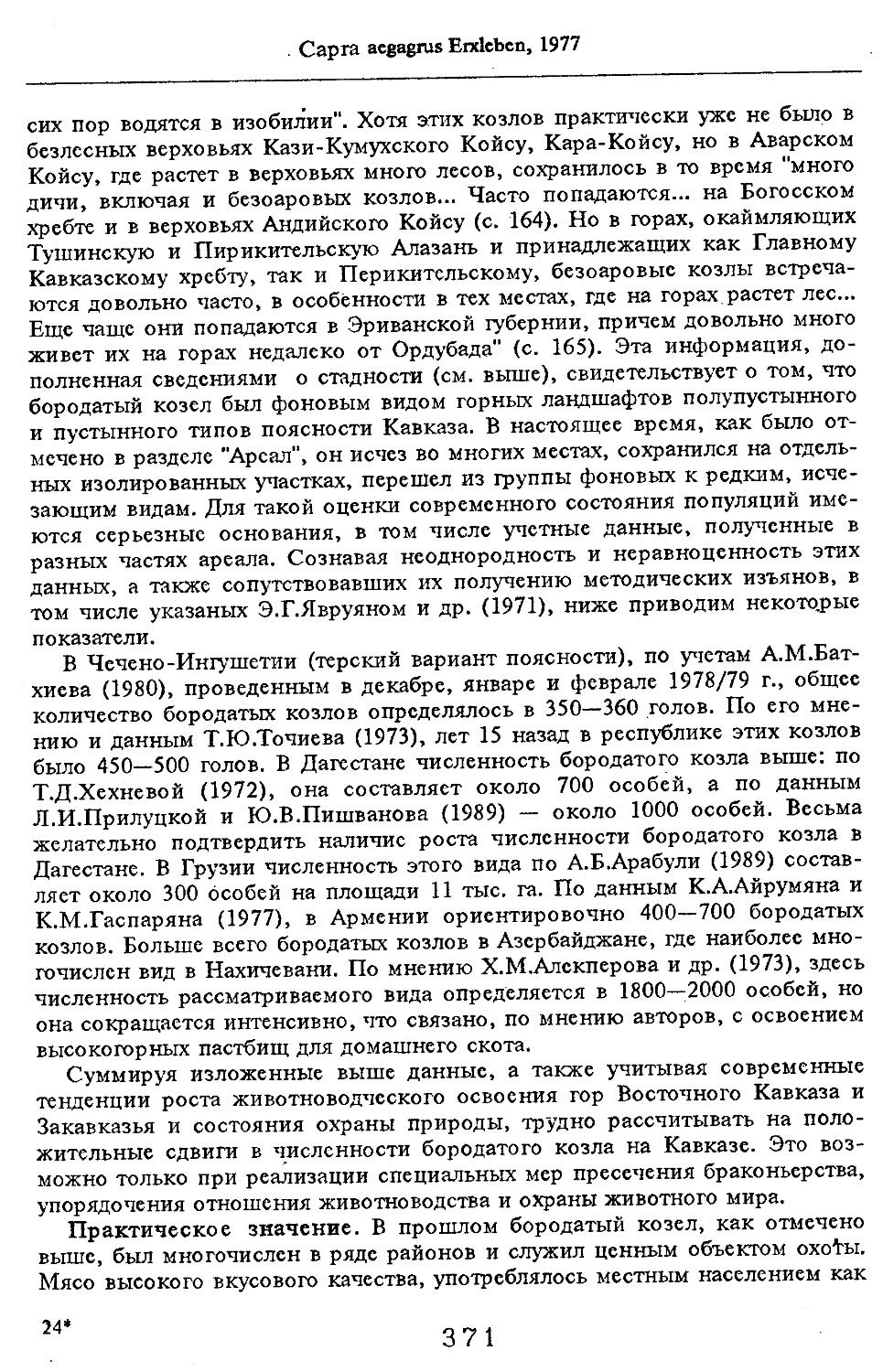

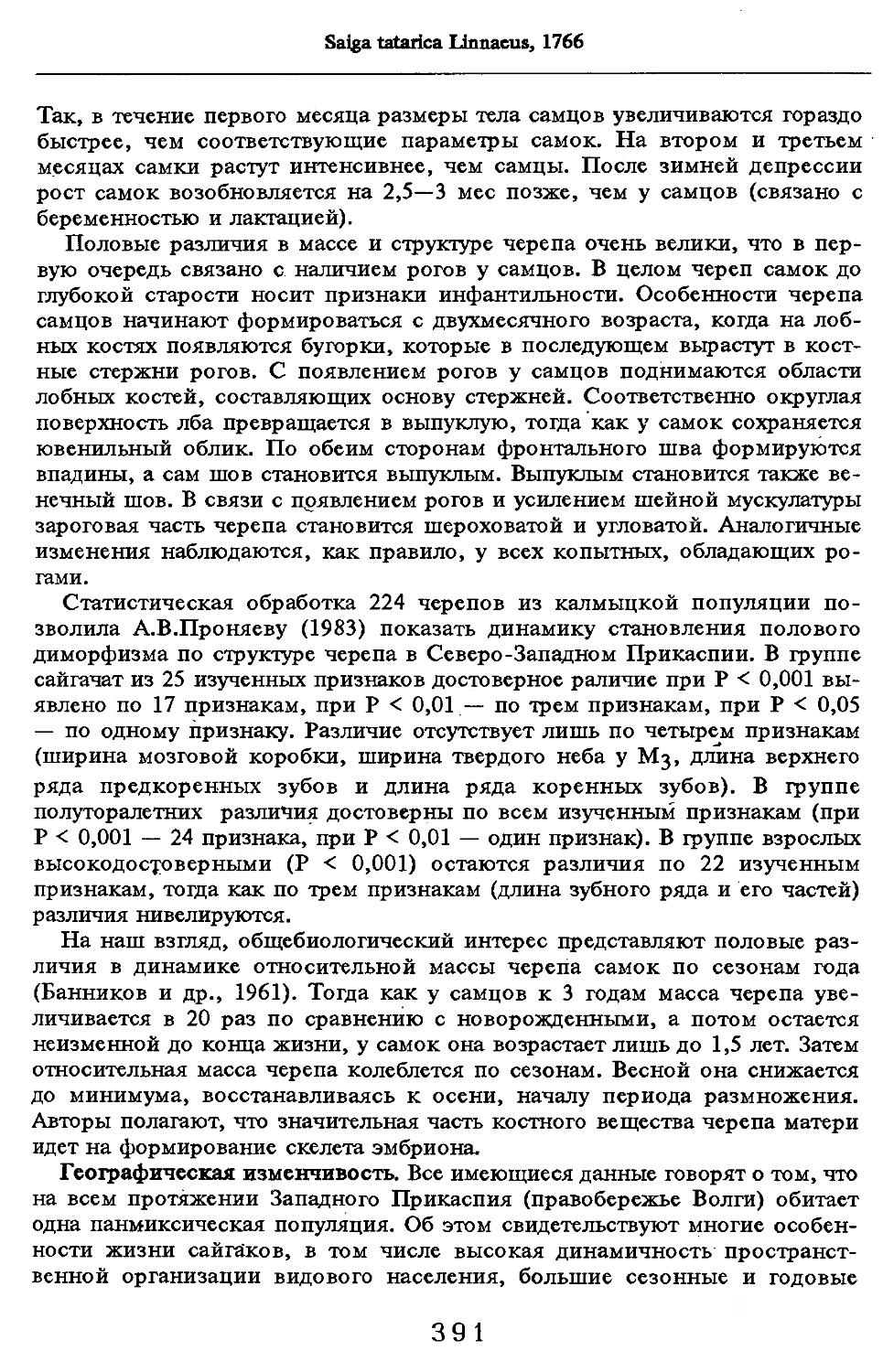

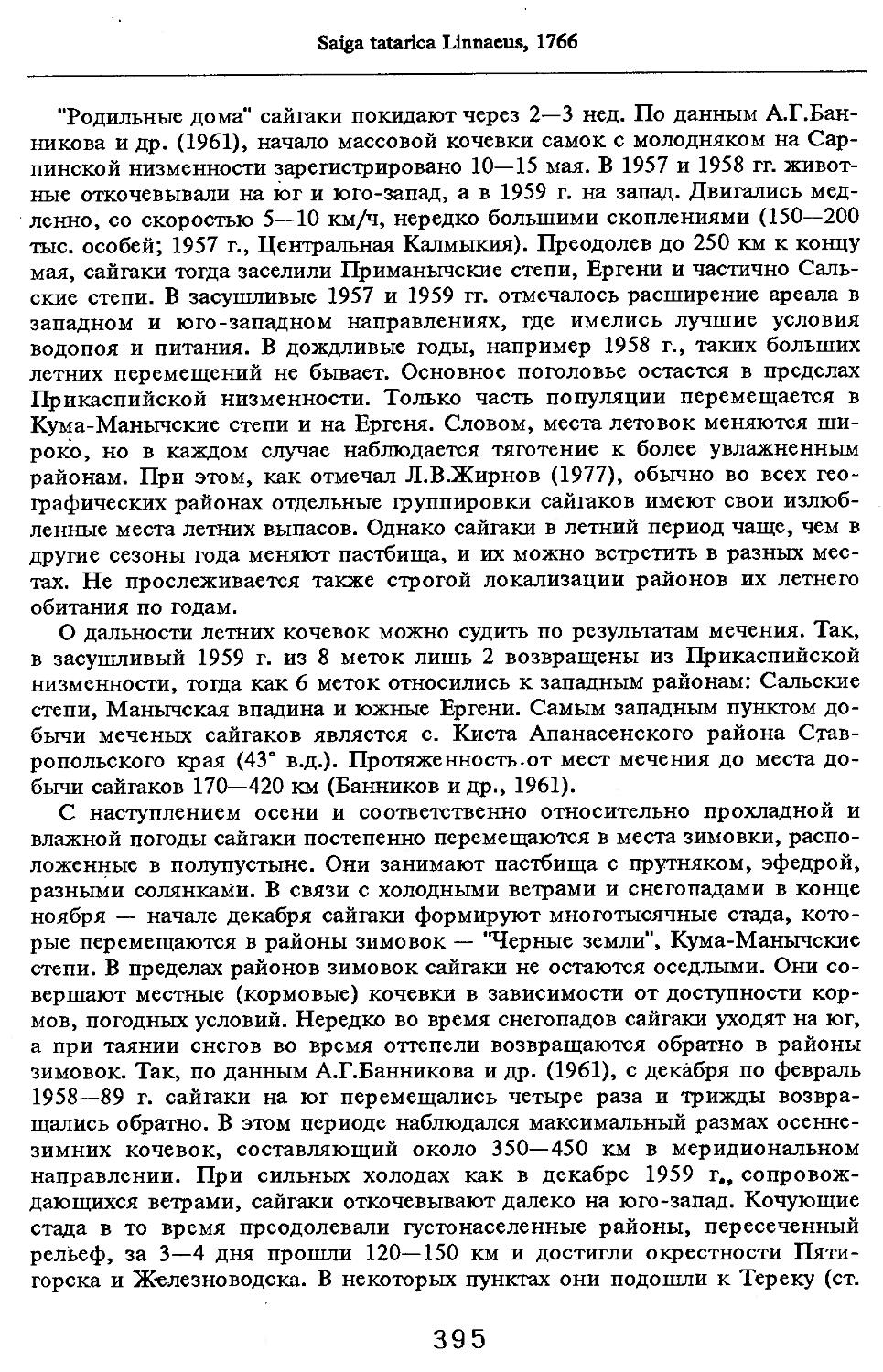

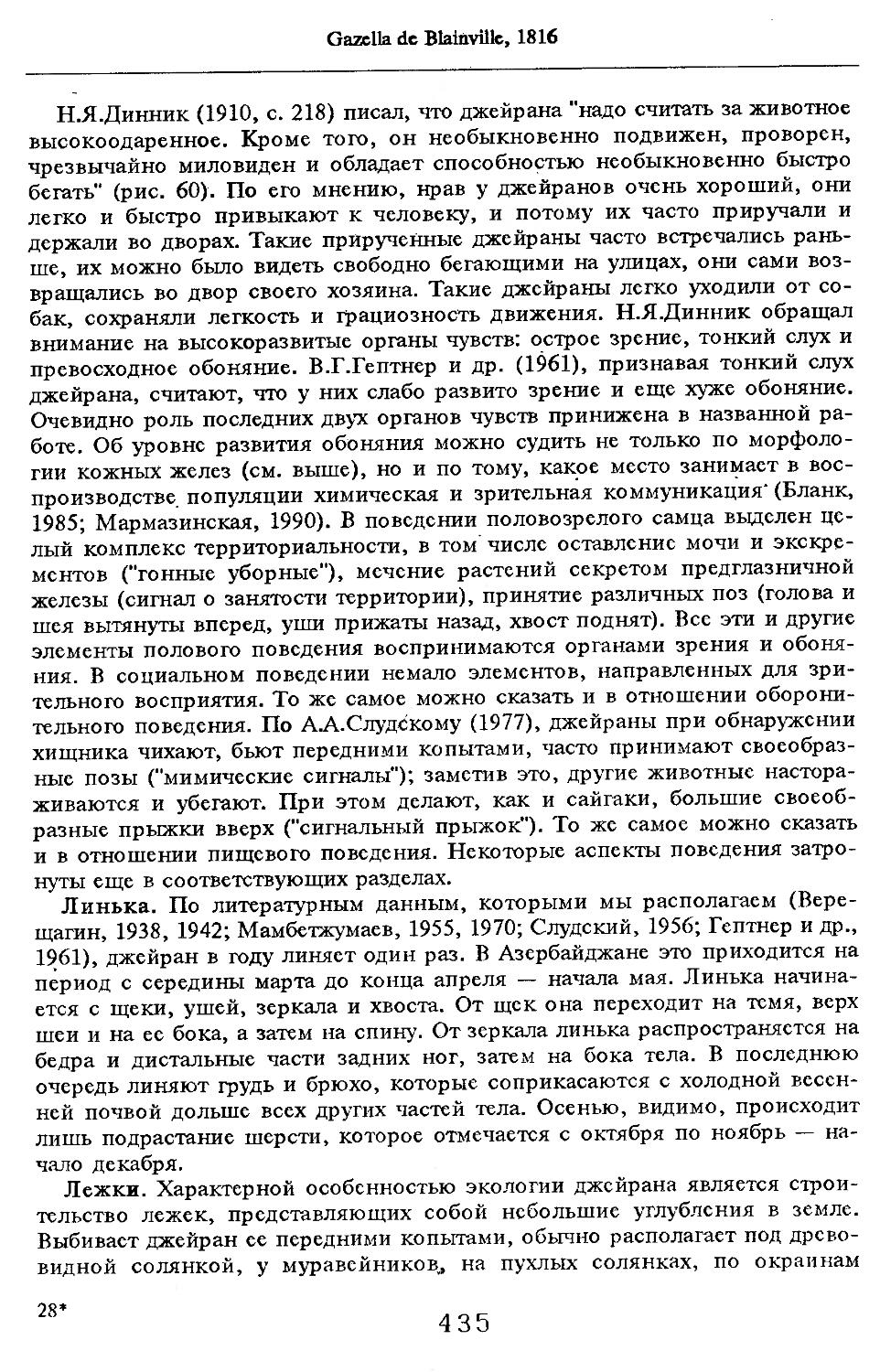

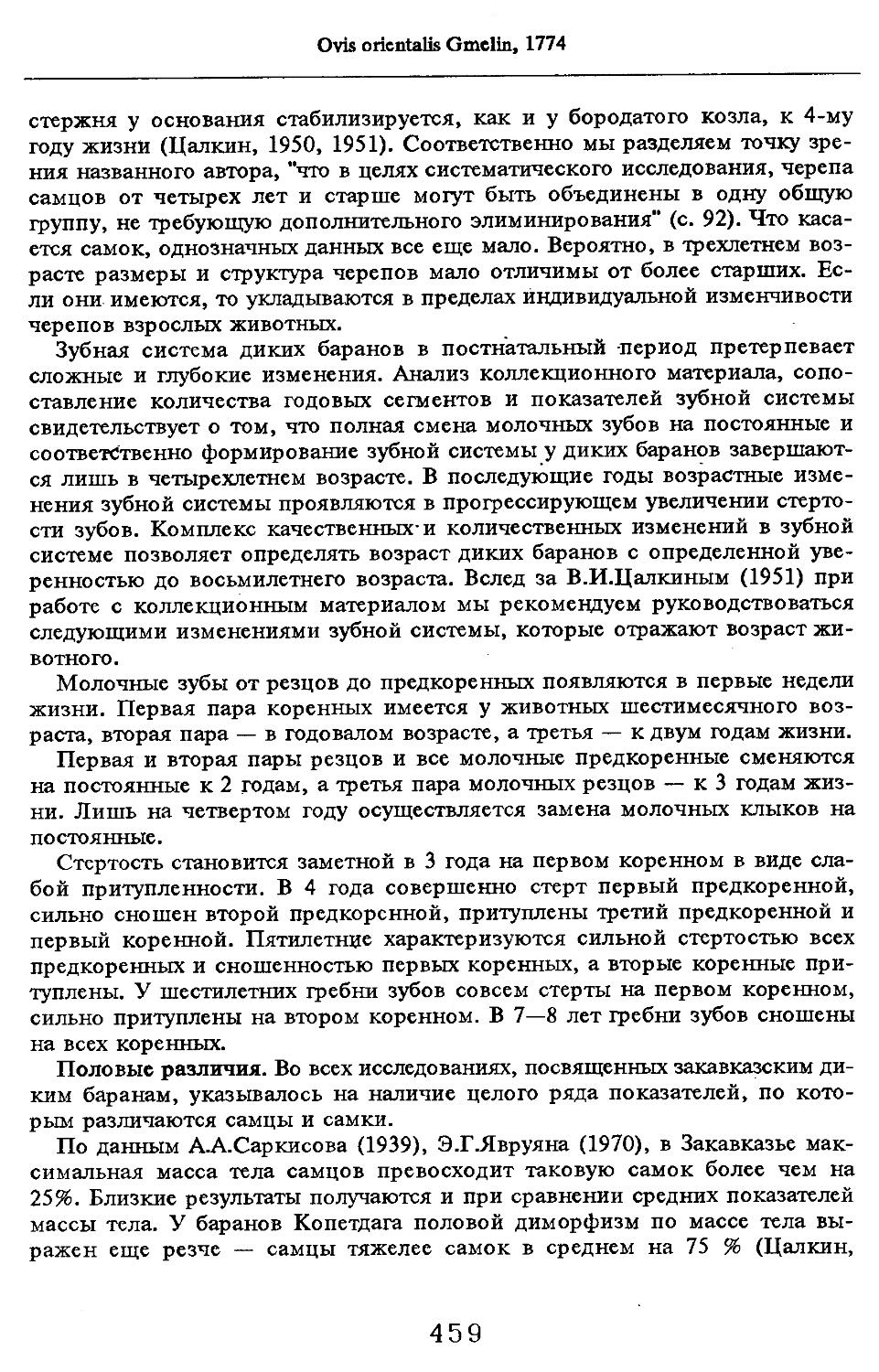

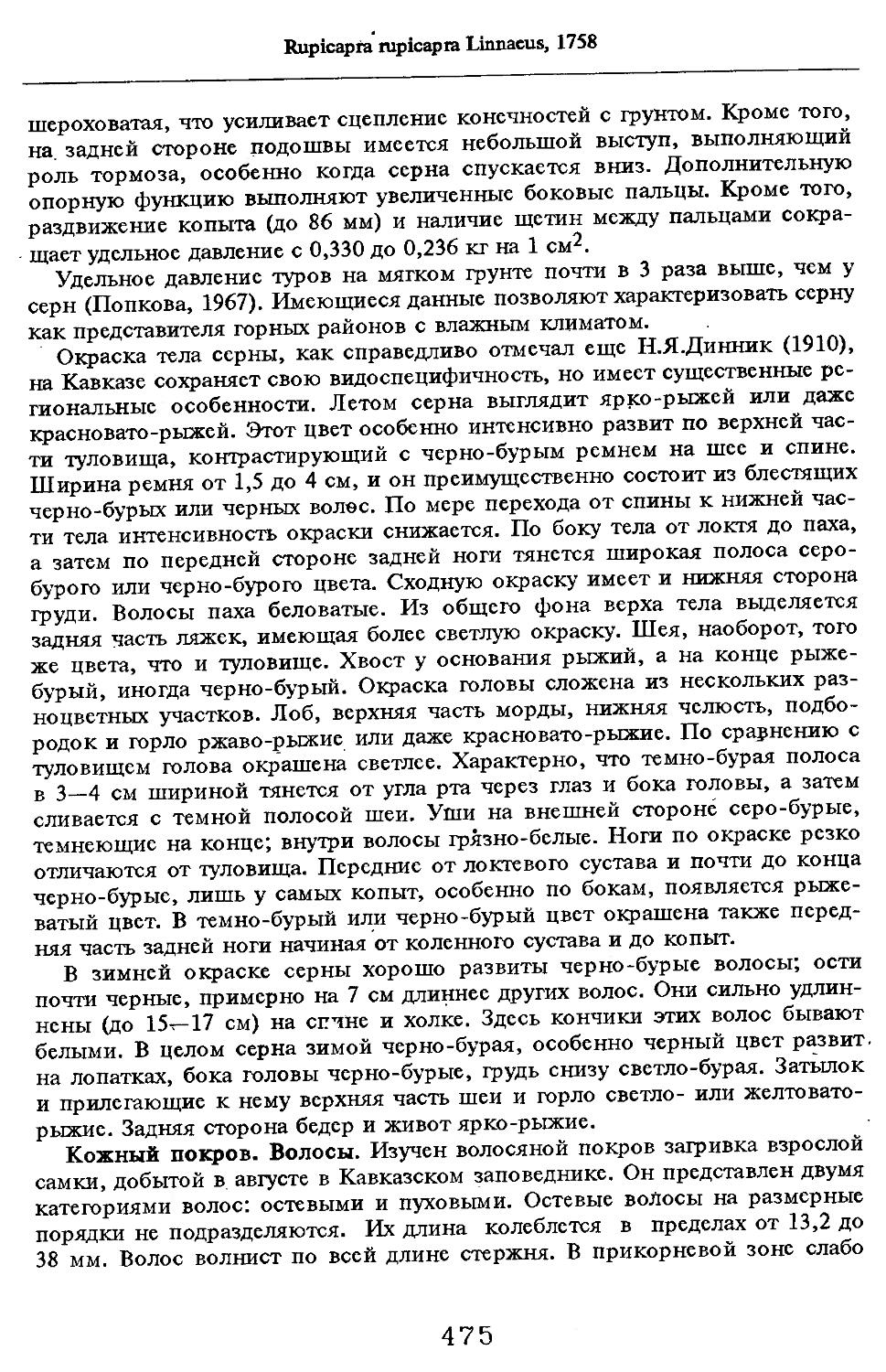

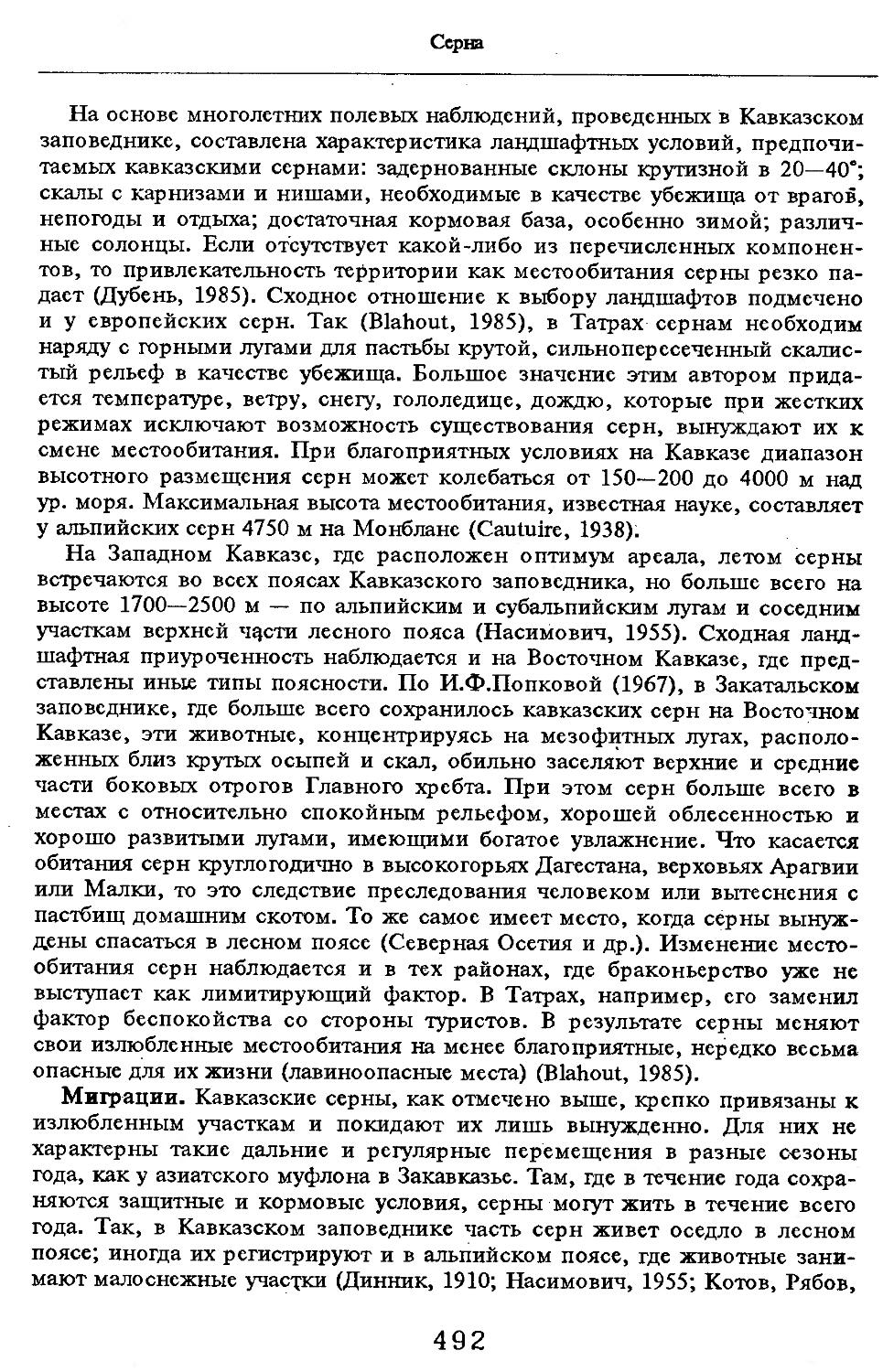

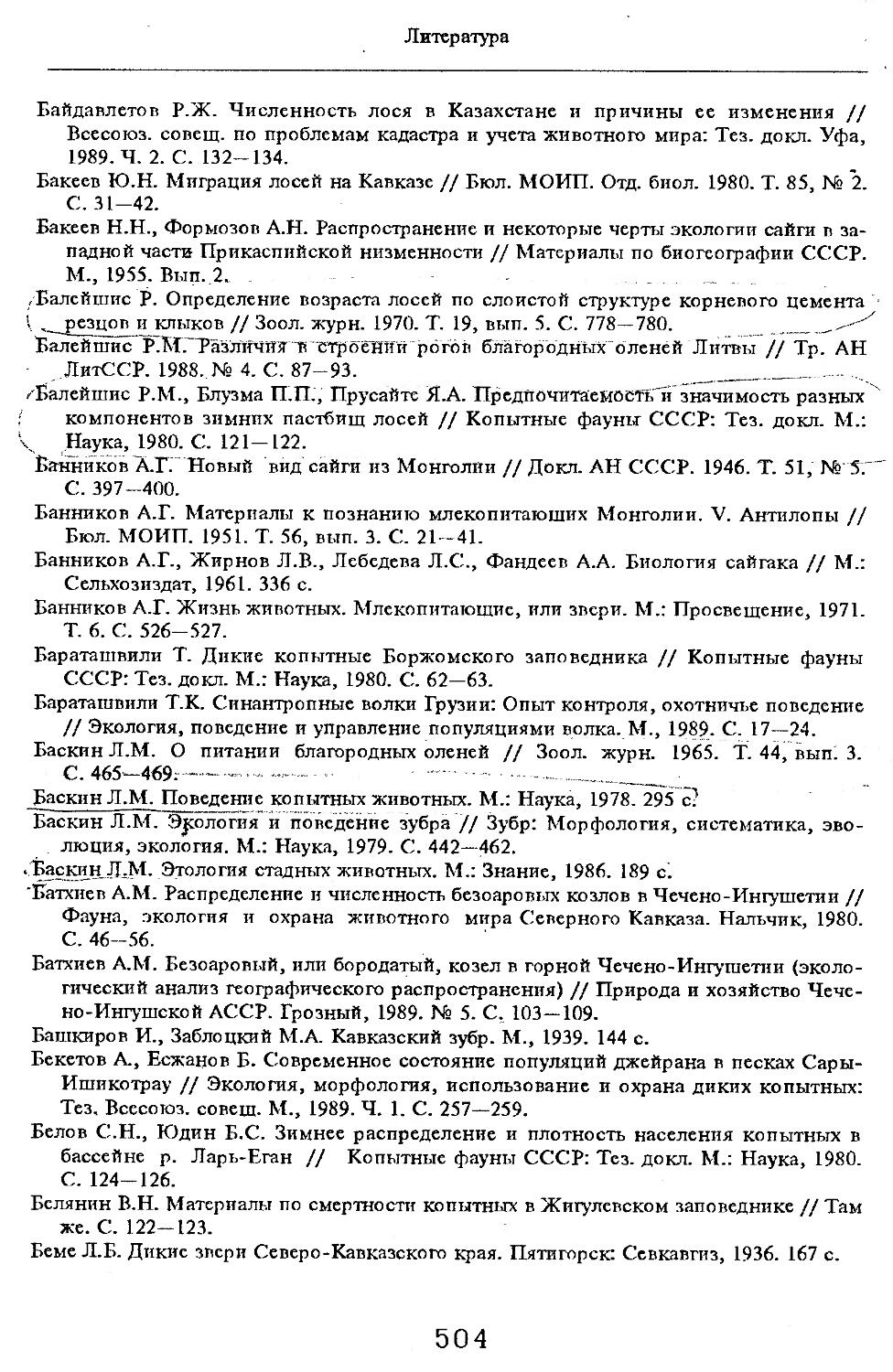

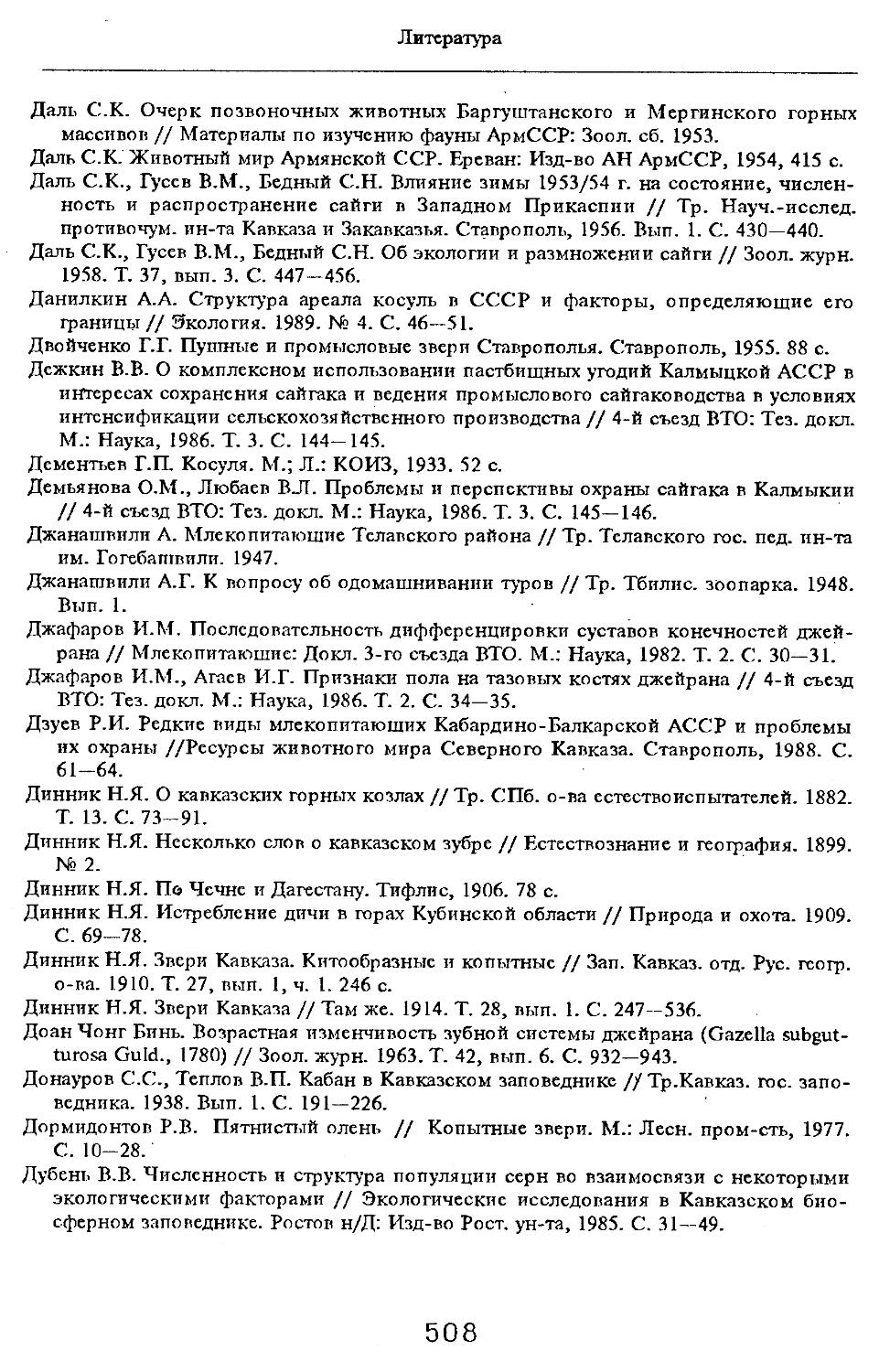

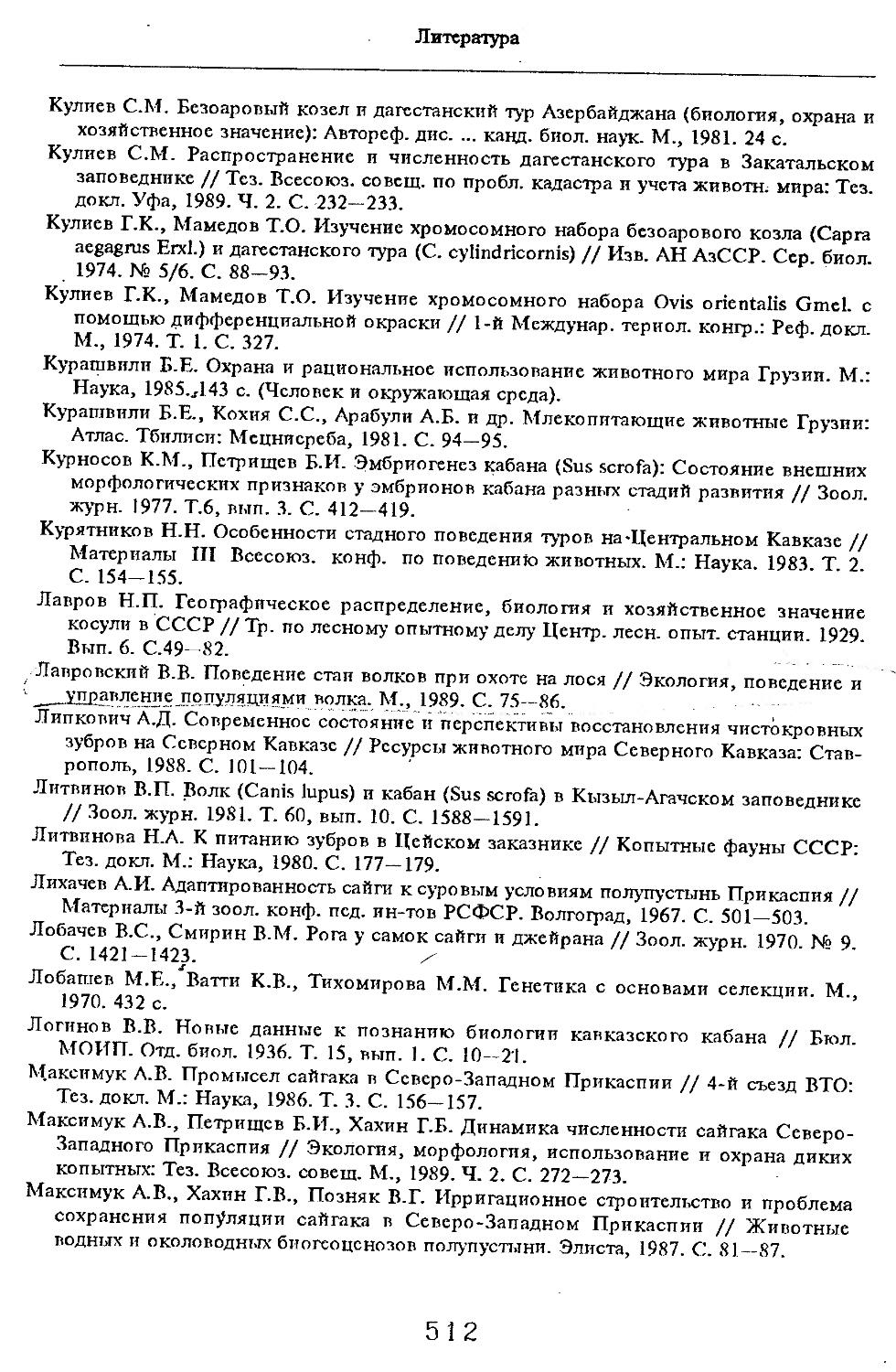

Рис. 4. Строение корпальной железы взрослой самки кабана

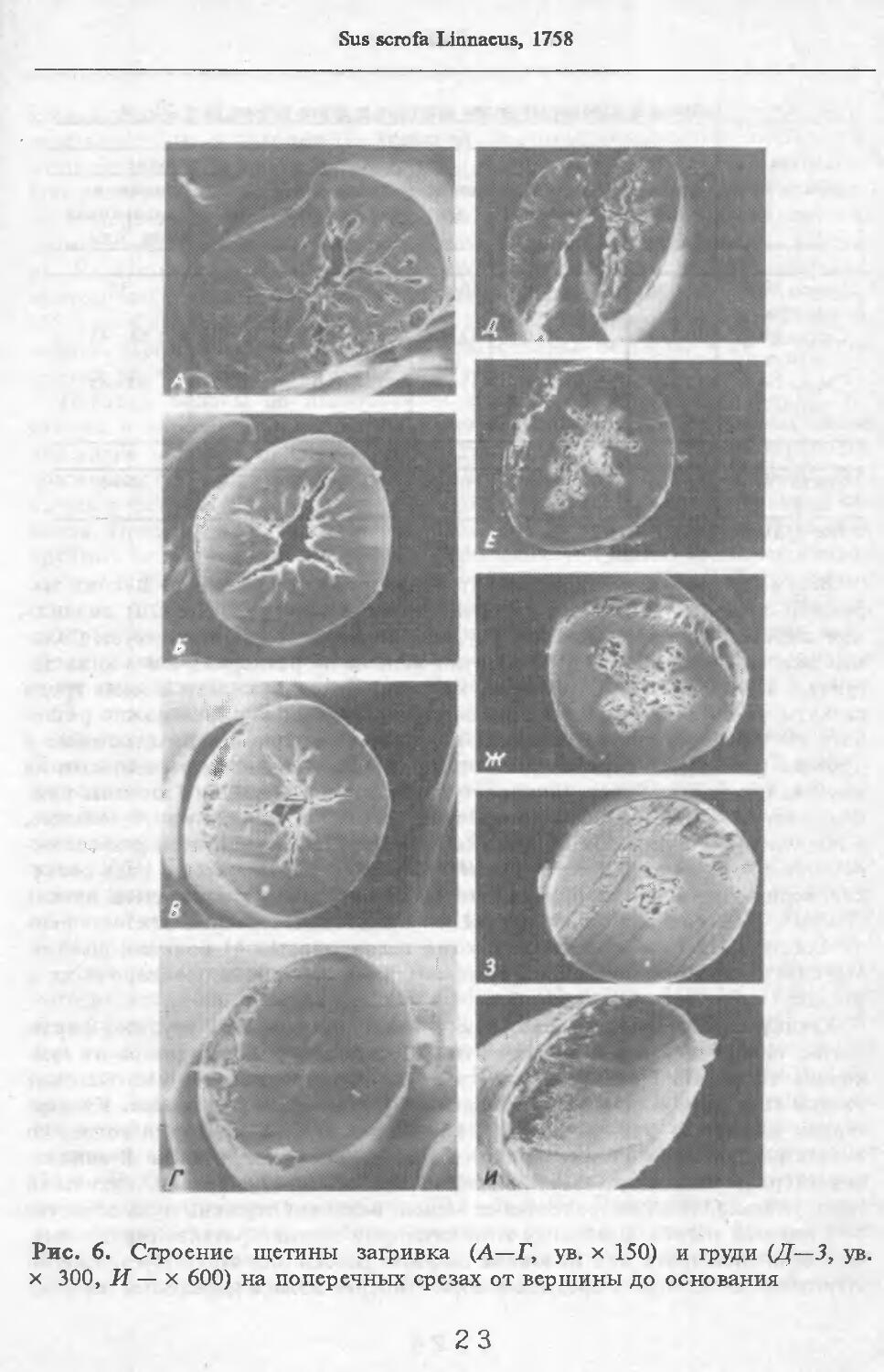

тыми очертаниями. Высота клеток непостоянна, но больше, чем у щетины и остей (19 мкм). Края неровные. Волосы 1руди у летней самки № 11 мягче, чем на загривке. Они редко расположены и растут поодиночке. Выделено три категории волос: щетина, остевые и пуховые. Их длина меньше, чем на завивке. Щетина темная со светлыми кончиками. Как правило, вершины щетин не расщепляются. Стержень сужается от основания к вершине. Поперечные срезы неправильной округлой формы. В верхней половине стх ржня хорошо выражен сердцевинный канал: у крупных щетин он составляет около 70 % диаметра стержня; у тонких щетин не превышает 29 %. Рисунок кутикулы такой же, как у щетин за!ривка (рис. 6).

Остевые волосы светлые, слегка волнистые. Максимальная толщина у основания стержня. К вершине стержень сужается. Поперечные срезы овальной формы. Сердцевинный канал выражен штрихами, но иногда составляет 33 % от диаметра (у самой вершины стержня). Вершины остевых волос не расщепляются. Рисунок кутикулы такой же, как у волос за!ривка.

Пуховые волосы сильно извиты. Толщина одинакова по всей длине стержня. Поперечные срезы округлой формы. Сердцевинный канал отсутствует. Рисунок кутикулы такой же, как и у пуховых волос на за!ривке.

Осенью у кабана в коже эпидермис толстый, а роговой слой относительно тонок (животные № 3, 4, 10, табл. 1). Внутренняя поверхность эпидермиса ячеистая. Ячейки расположены на значительном расстоянии друг от друга. Высота ячейки достигает 220 мкм в коже загривка и 50—110 мкм в коже

20

Sus scrofa Linnaeus, 1758

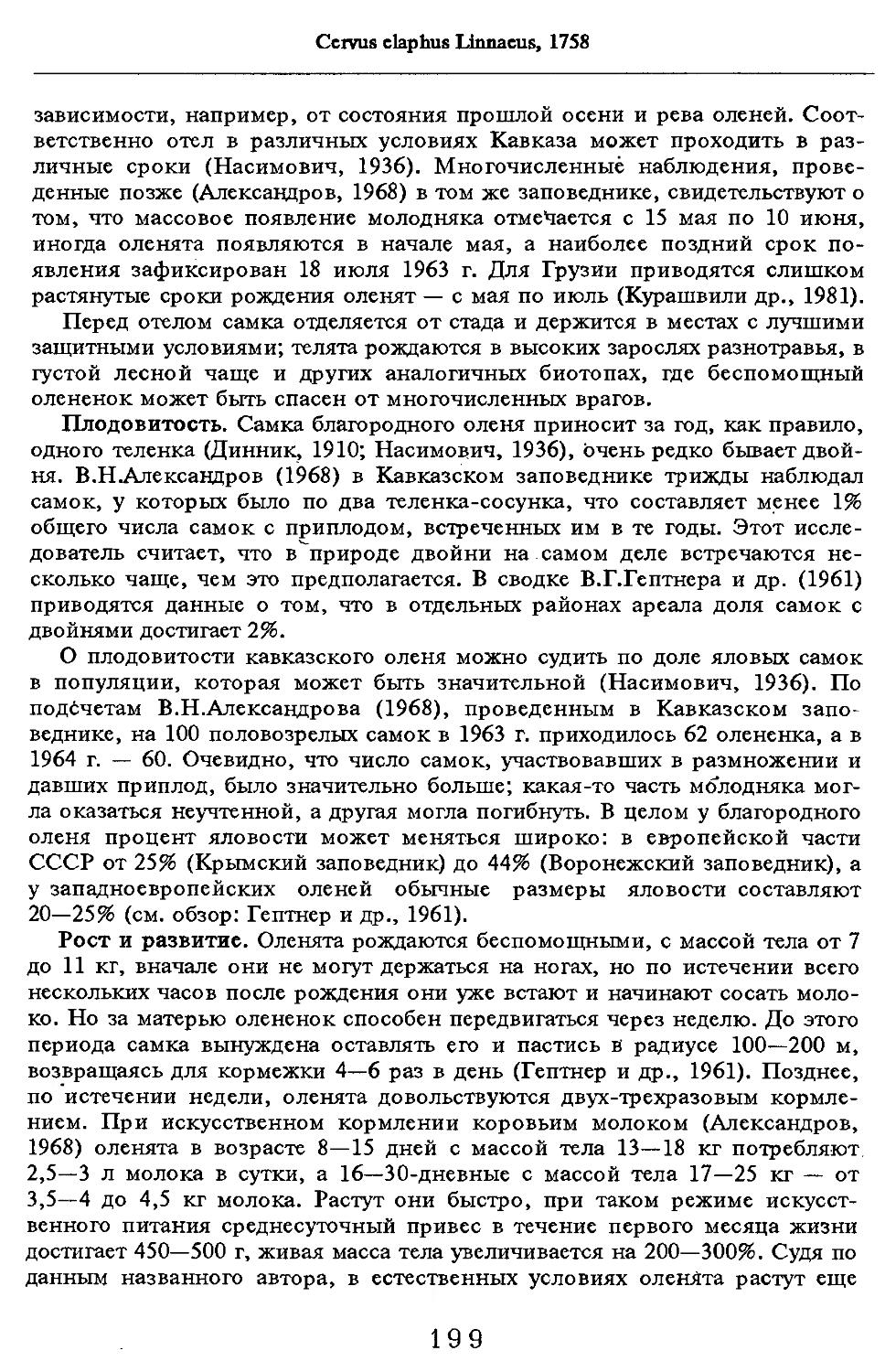

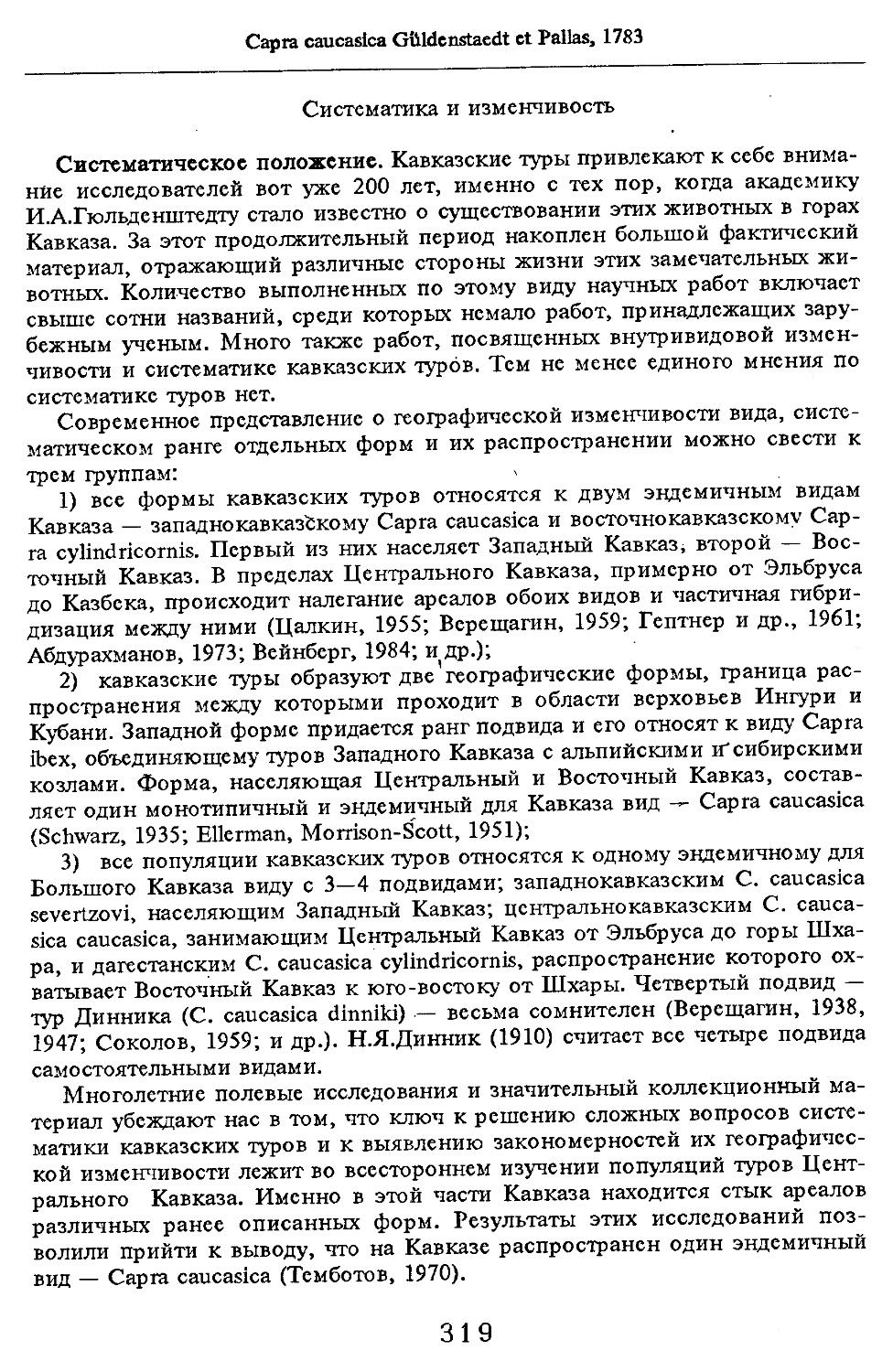

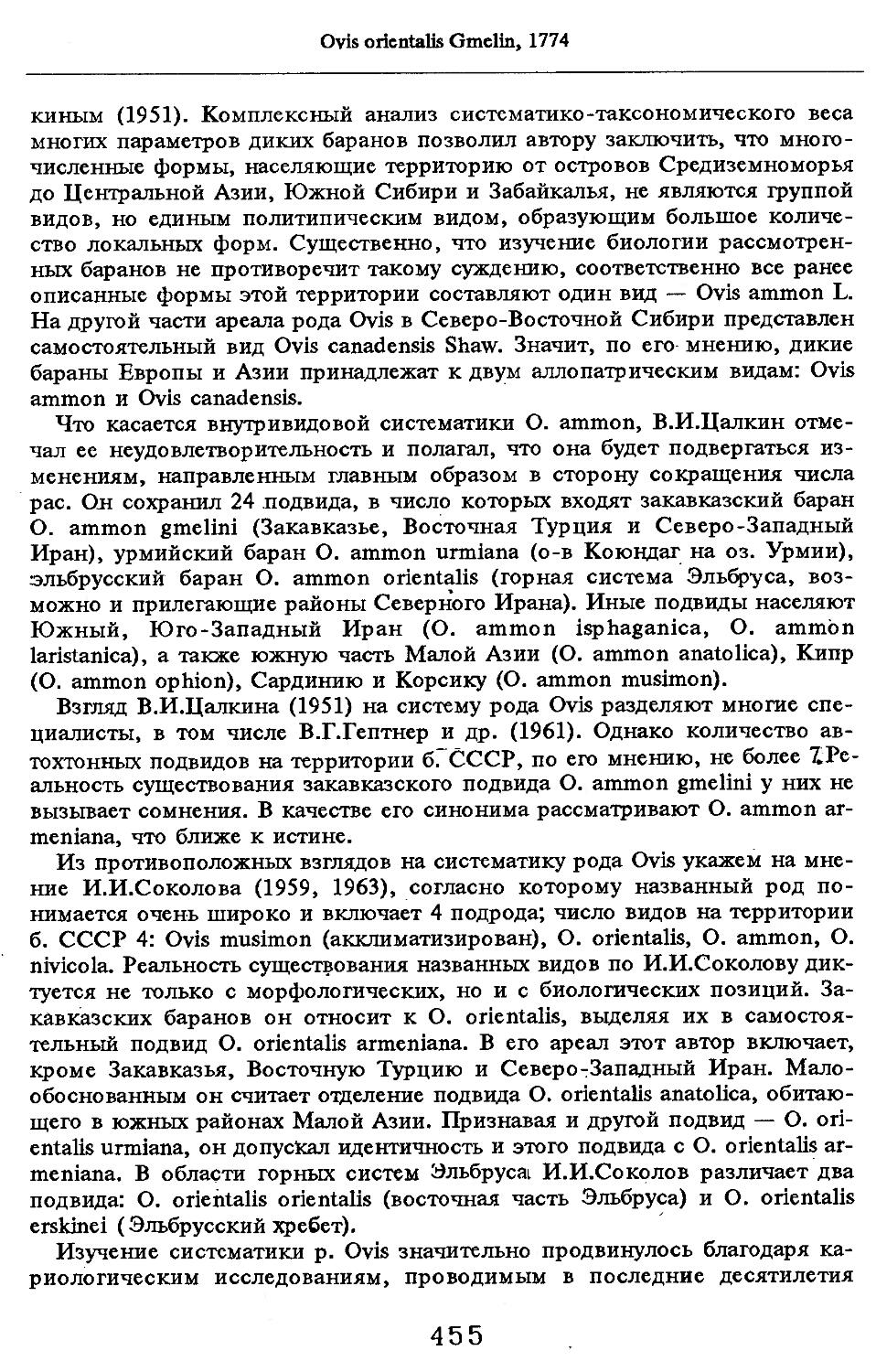

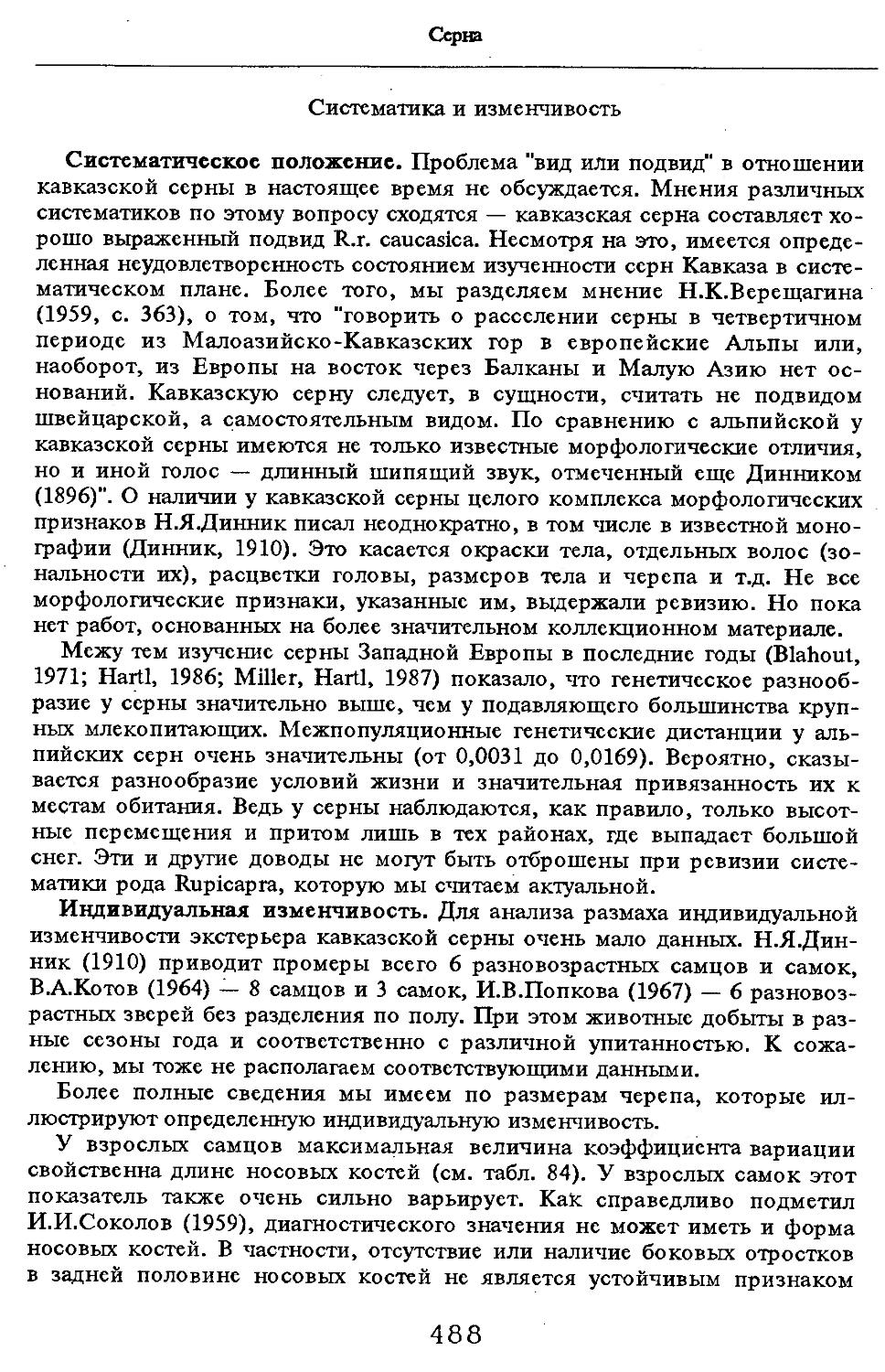

Рис. 5. Строение волос загривка самца кабана

А — поперечный срез щетины, ув.х 300; Б — рисунок кутикулы щетины, ув. х 300; В, Г — то же остевого волоса, ув. х 200 и 3000; Д, Е — то же кутикулы пухового волоса, ув. х 300 и 1000

2 1

Кабан

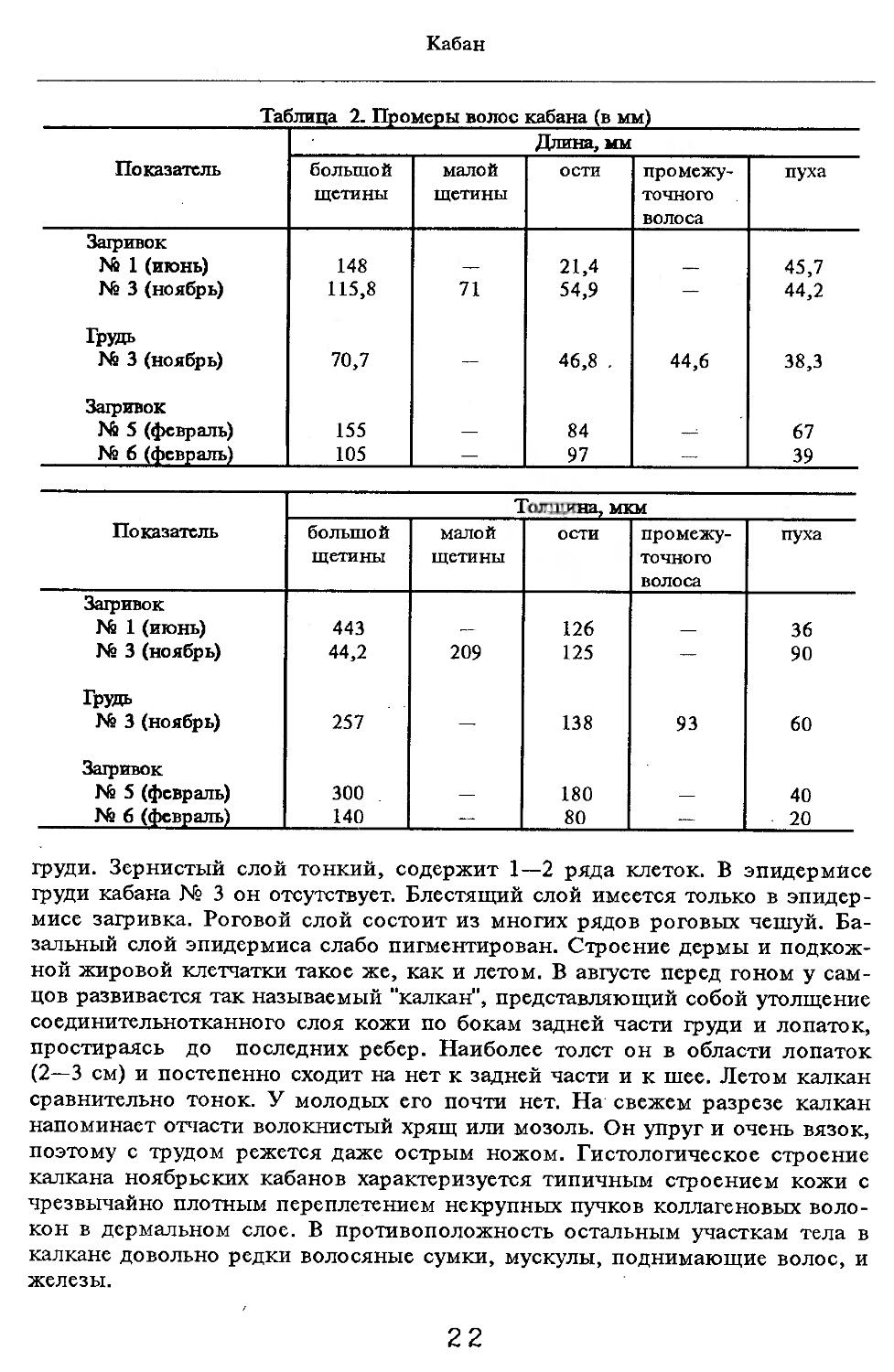

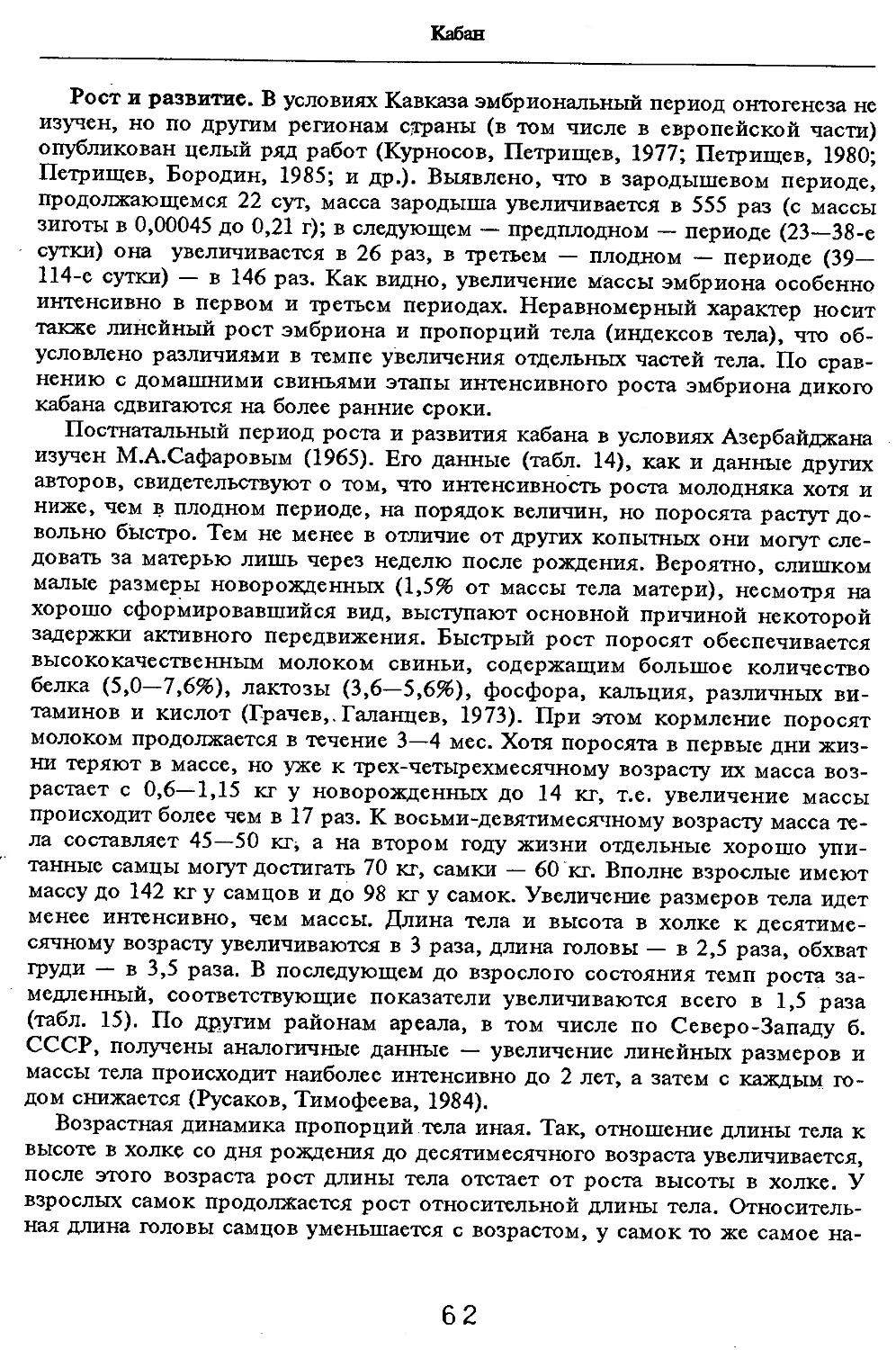

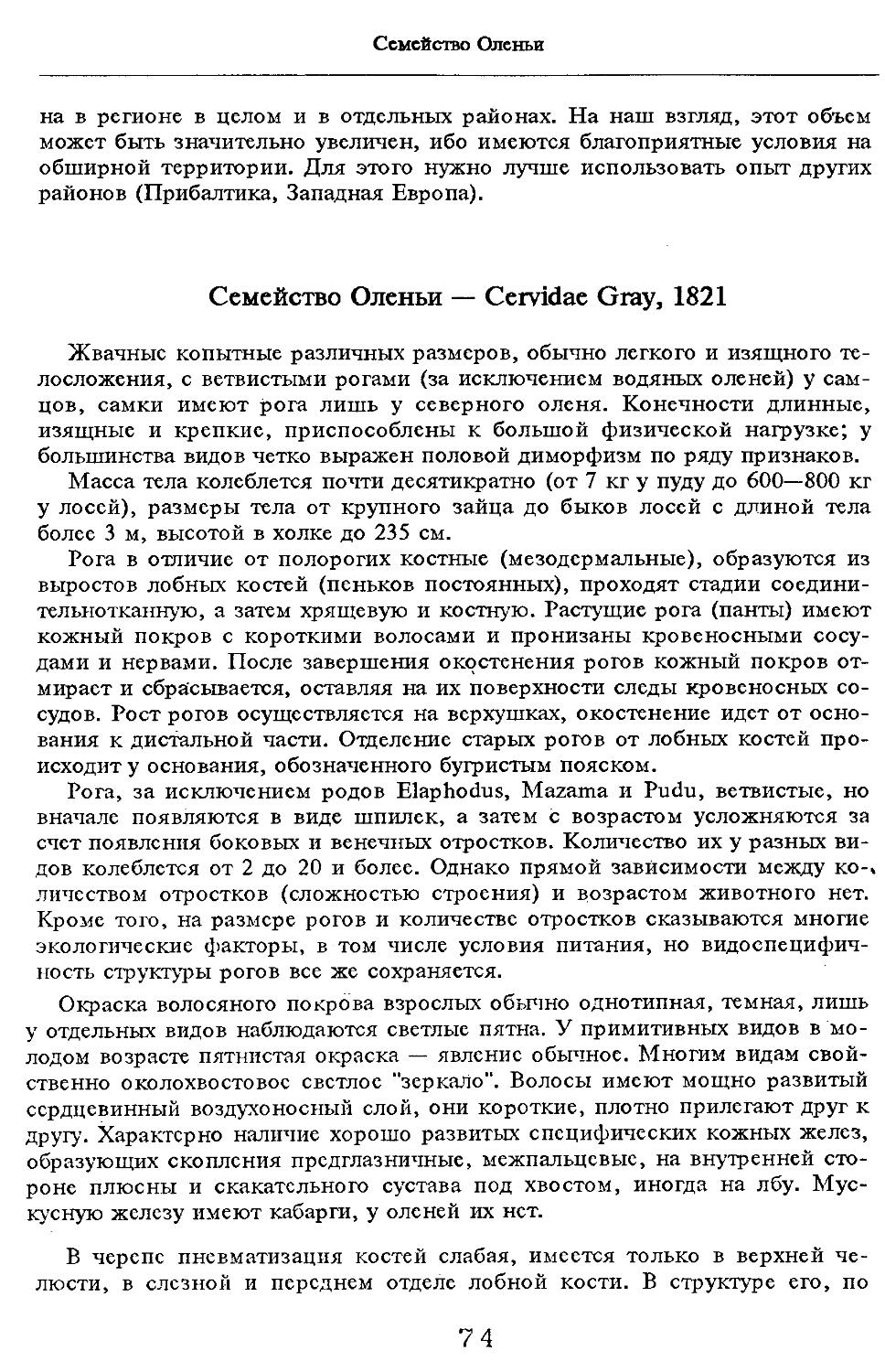

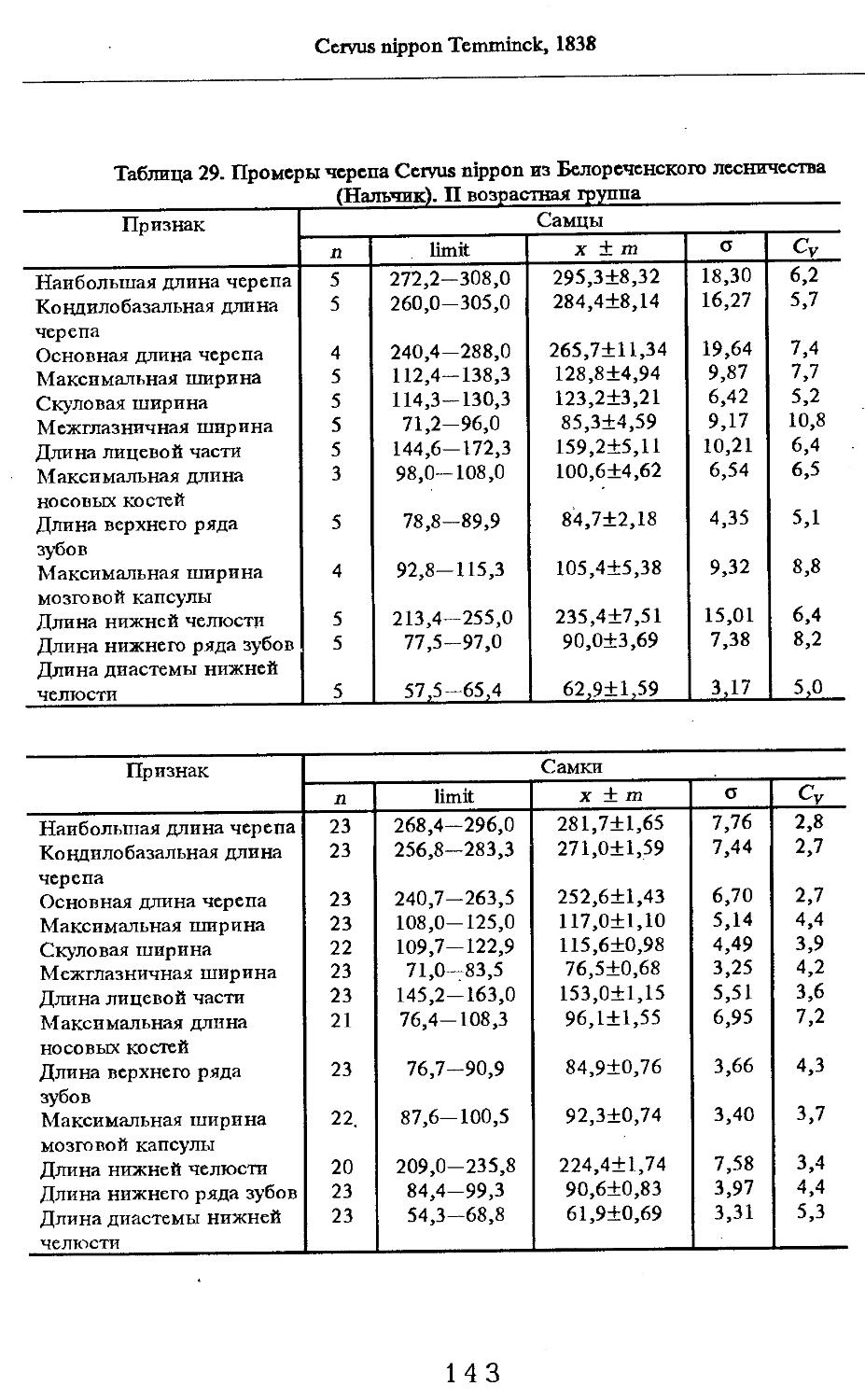

Таблица 2. Промеры волос кабана (в мм)

Показатель Длина, мм

большой щетины малой щетины ости промежуточного волоса пуха

Загривок Na 1 (июнь) Na 3 (ноябрь) 148 115,8 71 21,4 54,9 45,7 44,2

Грудь Ns 3 (ноябрь) 70,7 — 46,8 . 44,6 38,3

Загривок Nil 5 (февраль) Ns 6 (февраль) 155 105 — 84 97 67 39

Показатель Толщина, мкм

большой щетины малой щетины ости промежуточного волоса пуха

Загривок Ns 1 (июнь) 443 — 126 — 36

Ns 3 (ноябрь) 44,2 209 125 — 90

Грудь Ns 3 (ноябрь) 257 — 138 93 60

Загривок Ns 5 (февраль) 300 180 40

Ns 6 (февраль) 140 — 80 — 20

груди. Зернистый слой тонкий, содержит 1—2 ряда клеток. В эпидермисе груди кабана № 3 он отсутствует. Блестящий слой имеется только в эпидермисе загривка. Роговой слой состоит из многих рядов роговых чешуй. Базальный слой эпидермиса слабо пигментирован. Строение дермы и подкожной жировой клетчатки такое же, как и летом. В августе перед гоном у самцов развивается так называемый "калкан", представляющий собой утолщение соединительнотканного слоя кожи по бокам задней части груди и лопаток, простираясь до последних ребер. Наиболее толст он в области лопаток (2—3 см) и постепенно сходит на нет к задней части и к шее. Летом калкан сравнительно тонок. У молодых его почти нет. На свежем разрезе калкан напоминает отчасти волокнистый хрящ или мозоль. Он упруг и очень вязок, поэтому с трудом режется даже острым ножом. Гистологическое строение калкана ноябрьских кабанов характеризуется типичным строением кожи с чрезвычайно плотным переплетением некрупных пучков коллагеновых волокон в дермальном слое. В противоположность остальным участкам тела в калкане довольно редки волосяные сумки, мускулы, поднимающие волос, и железы.

22

Sus scrofa Linnaeus, 1758

Рис. 6. Строение щетины загривка (А—Г, ув. х 150) и 1руди (Д—3, ув. х 300, И— х 600) на поперечных срезах от вершины до основания

2 3

Кабан

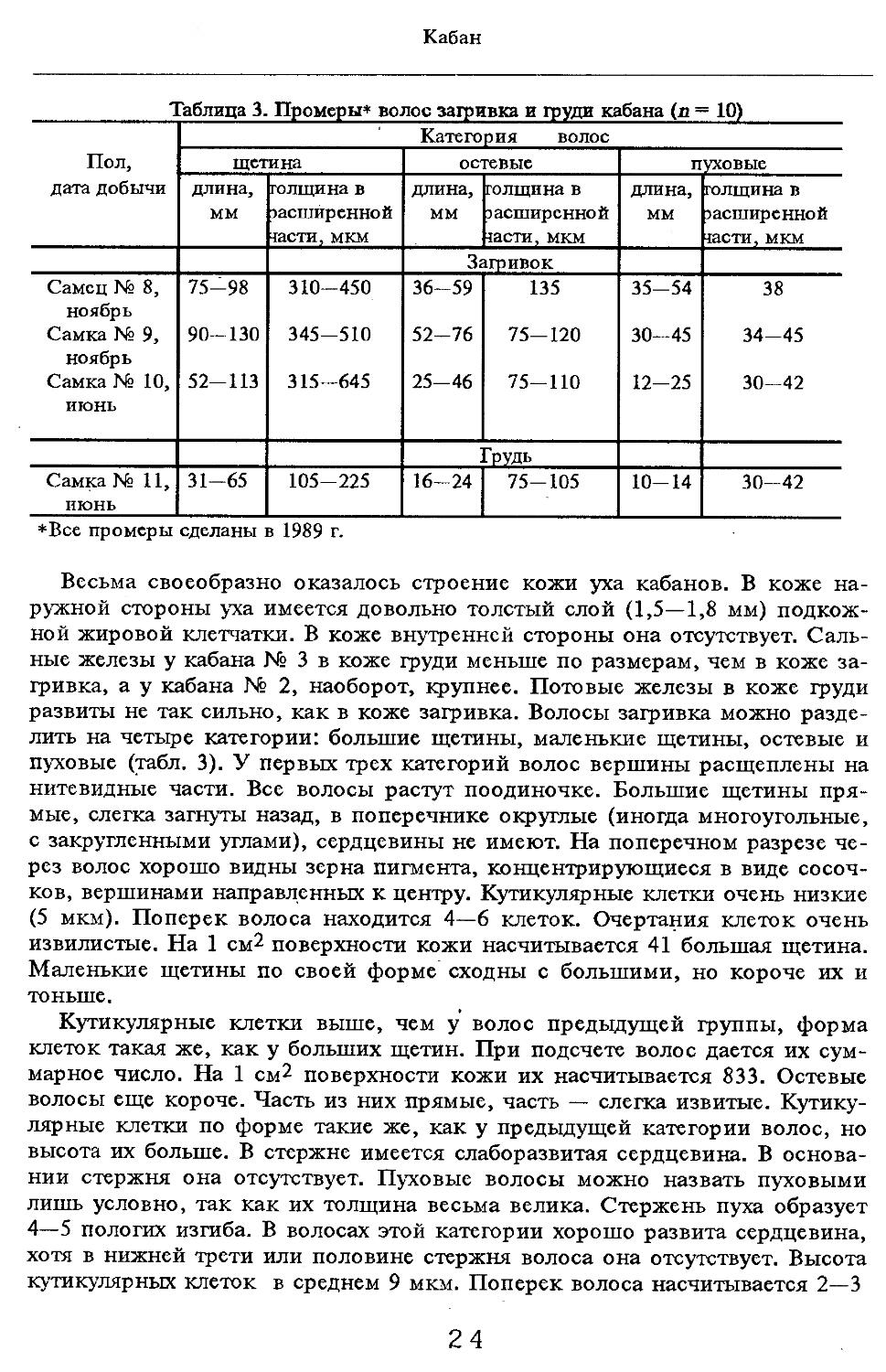

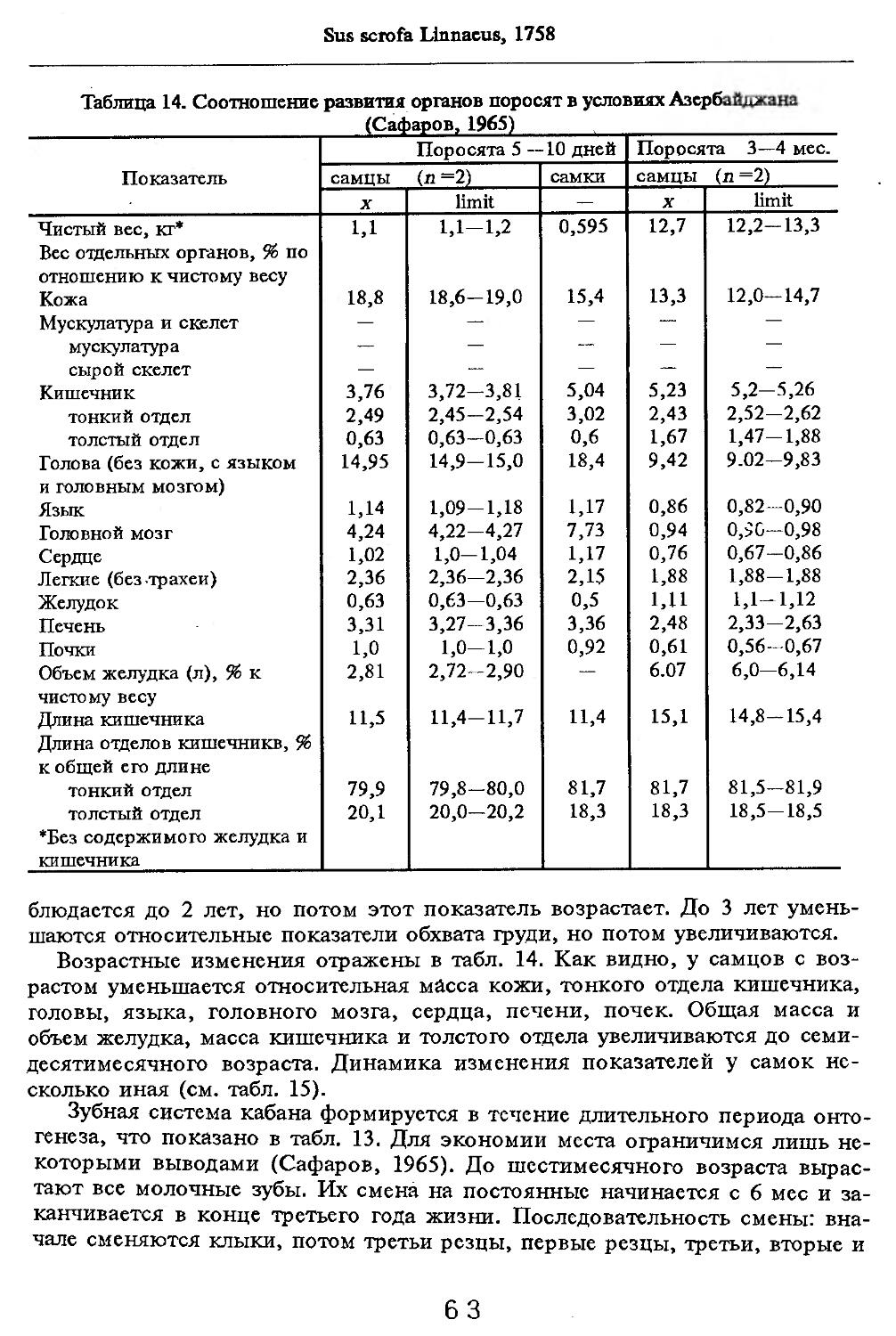

Таблица 3. Промеры* волос загривка и 1руди кабана (л = 10)

Пол, дата добычи Категория волос

щетина остевые пуховые

длина, мм толщина в расширенной гасти, мкм длина, мм толщина в расширенной гасти, мкм длина, мм толщина в расширенной гасти, мкм

Загривок

Самец № 8, 75-98 310-450 36-59 135 35-54 38

ноябрь Самка № 9, 90-130 345-510 52-76 75-120 30-45 34-45

ноябрь Самка № 10, 52-113 315—645 25-46 75-110 12-25 30-42

ИЮНЬ

Грудь

Самка № 11, 31-65 105-225 16-24 75-105 10-14 30-42

ИЮНЬ

*Все промеры сделаны в 1989 г.

Весьма своеобразно оказалось строение кожи уха кабанов. В коже наружной стороны уха имеется довольно толстый слой (1,5—1,8 мм) подкожной жировой клетчатки. В коже внутренней стороны она отсутствует. Сальные железы у кабана № 3 в коже груди меньше по размерам, чем в коже загривка, а у кабана № 2, наоборот, крупнее. Потовые железы в коже груди развиты не так сильно, как в коже загривка. Волосы загривка можно разделить на четыре категории: большие щетины, маленькие щетины, остевые и пуховые (табл. 3). У первых трех категорий волос вершины расщеплены на нитевидные части. Все волосы растут поодиночке. Большие щетины прямые, слегка загнуты назад, в поперечнике округлые (иногда многоугольные, с закругленными углами), сердцевины не имеют. На поперечном разрезе через волос хорошо видны зерна пигмента, концентрирующиеся в виде сосочков, вершинами направленных к центру. Кутикулярные клетки очень низкие (5 мкм). Поперек волоса находится 4—6 клеток. Очертания клеток очень извилистые. На 1 см2 поверхности кожи насчитывается 41 большая щетина. Маленькие щетины по своей форме сходны с большими, но короче их и тоньше.

Кутикулярные клетки выше, чем у волос предыдущей группы, форма клеток такая же, как у больших щетин. При подсчете волос дается их суммарное число. На 1 см2 поверхности кожи их насчитывается 833. Остевые волосы еще короче. Часть из них прямые, часть — слегка извитые. Кутикулярные клетки по форме такие же, как у предыдущей категории волос, но высота их больше. В стержне имеется слаборазвитая сердцевина. В основании стержня она отсутствует. Пуховые волосы можно назвать пуховыми лишь условно, так как их толщина весьма велика. Стержень пуха образует 4—5 пологих изгиба. В волосах этой категории хорошо развита сердцевина, хотя в нижней трети или половине стержня волоса она отсутствует. Высота кутикулярных клеток в среднем 9 мкм. Поперек волоса насчитывается 2—3

2 4

Sus scrofa Linnaeus, 1758

клетки. Волосы на груди разделяются на четыре категории: щетины, ости, промежуточные и пуховые (см. табл. 3). Все они утоньшаются постепенно от основания к вершине и растут поодиночке. Щетина значительно меньших размеров, чем на загривке. Сердцевинный слой в ней отсутствует. Форма поперечника неправильно округлая. На поперечном срезе видно, что пигмент концентрируется в виде сосочков, вершинами направленных к центру. На 1 см2 поверхности кожи растет в среднем 21 щетина. Остевые волосы слабо извитые, в высоту достигают в среднем 46,8 мм, а в толщину 138 мкм. Сердцевина имеется только в верхней половине или трети стержня волоса. Промежуточные волосы извиты сильнее остевых, а по размерам меньше их. Сердцевинный слой развит очень слабо.

Пуховые волосы по извитости не отличаются от промежуточных, но тоньше и короче их. Сердцевина развита очень слабо. У отдельных волос она видна только в виде небольших редких штрихов. На 1 см2 поверхности кожи растет 416 остевых, промежуточных и пуховых волос. У кабанов, добытых в феврале (№ 5—7), строение кожи такое же, как у ноябрьских кабанов. Промеры кожи проведены в табл. 2. В сальных железах встречаются крупные полости (размером до 440 х 880 мкм). Очевидно, это отсекретиро-вавшие дольки желез. Потовые железы развиты очень сильно. Секреторные отделы, хотя и не имеют больших диаметров, сильно извиты в клубочки, которые окружены жировыми клетками. Волосы представлены тремя категориями: щетинами, остевыми и пуховыми (табл. 3). На 1 см2 поверхности кожи загривка 40 щетин у самки и 60 сеголеток, 150 остевых волос у самки и 60 у сеголеток, 1000 пуховых волос у самки и 2160 у сеголеток.

Система крови. Литературные сведения по крови кабана очень малы. Даже в специальной монографии П.А.Коржуева (1964), посвященной анализу качественно-количественных показателей крови позвоночных, нет оригинальных данных; приводятся лишь ссылки на три старых источника по характеристике эритроцитов (Bethe, 1891, Gotze, 1923, Wintrobe, 1933, по: Кор-жуев, 1964). Результаты исследования названных авторов, касающиеся количества эритроцитов, очень близки (6,90 и 6,96 млй в 1 мм3 крови), но заметно расходятся по объему эритроцитов (по Gotze — 56,7 мкм3 ; по Wintrobe — 61,0 мкм3 ).

Изменения гематологических показателей кабана в течение постнатального развития изучены А.Костелеска-Мирха (Kosteleska-Myrcha, 1974). При этом сравнивались кабаны нормальной черной окраски (п = 6 экз.) и светлой окраски (п = 11 экз.). Анализ крови проводился с недельным интервалом, начиная с 4-дневного возраста до 71-дневного возраста у черных кабанов и с 12-дневного до 80-дневного возраста у светлых кабанов. Установлено, что в течение первых 3 мец жизни в крови черных кабанов интенсивно увеличивается количество эритроцитов (3,63—7,71 млн/мм3) и гематокрит (33,0—48,3%), сокращается объем эритроцитов (98,04—50,11 мкм3), увеличивается концентрация гемоглобина (10,1—16,0 %). Показательно, что у светлых кабанов указанные свойства крови первоначально выше, чем у черных кабанов, но в течение второго месяца жизни эти различия нивелируются. Однако у черных кабанов лейкоцитов больше (7,89—18,65 тыс./мм3), чем у

25

Кабан

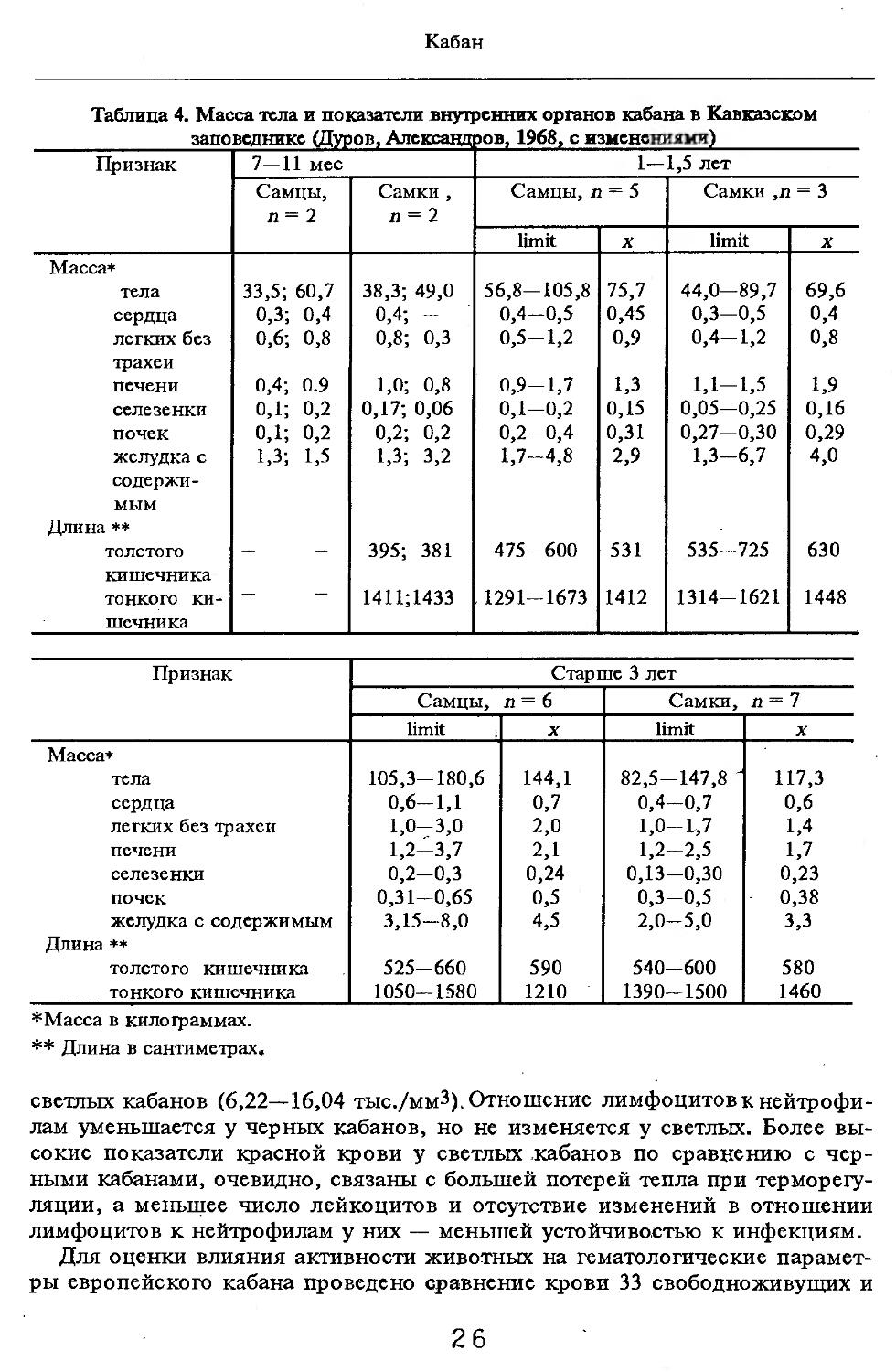

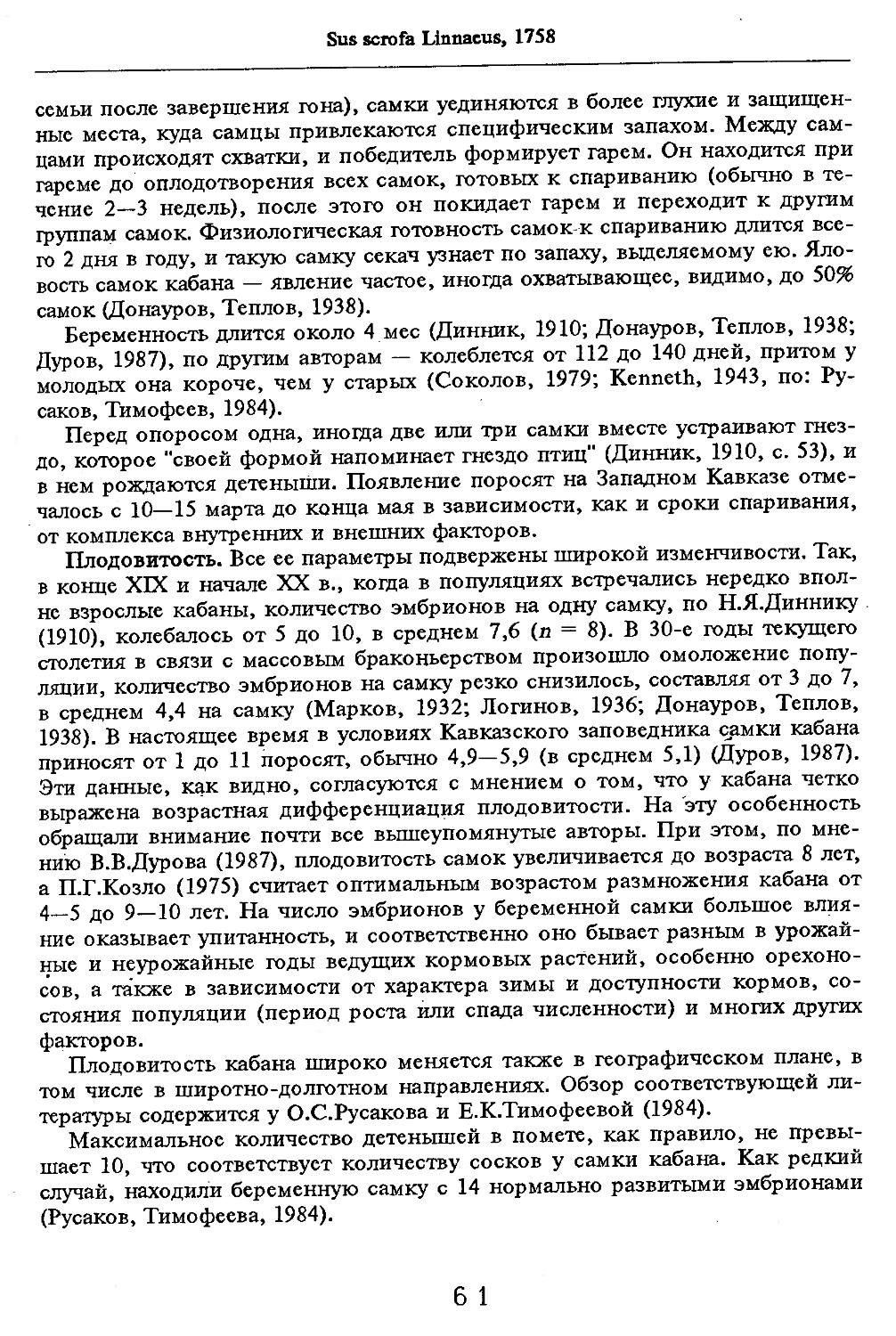

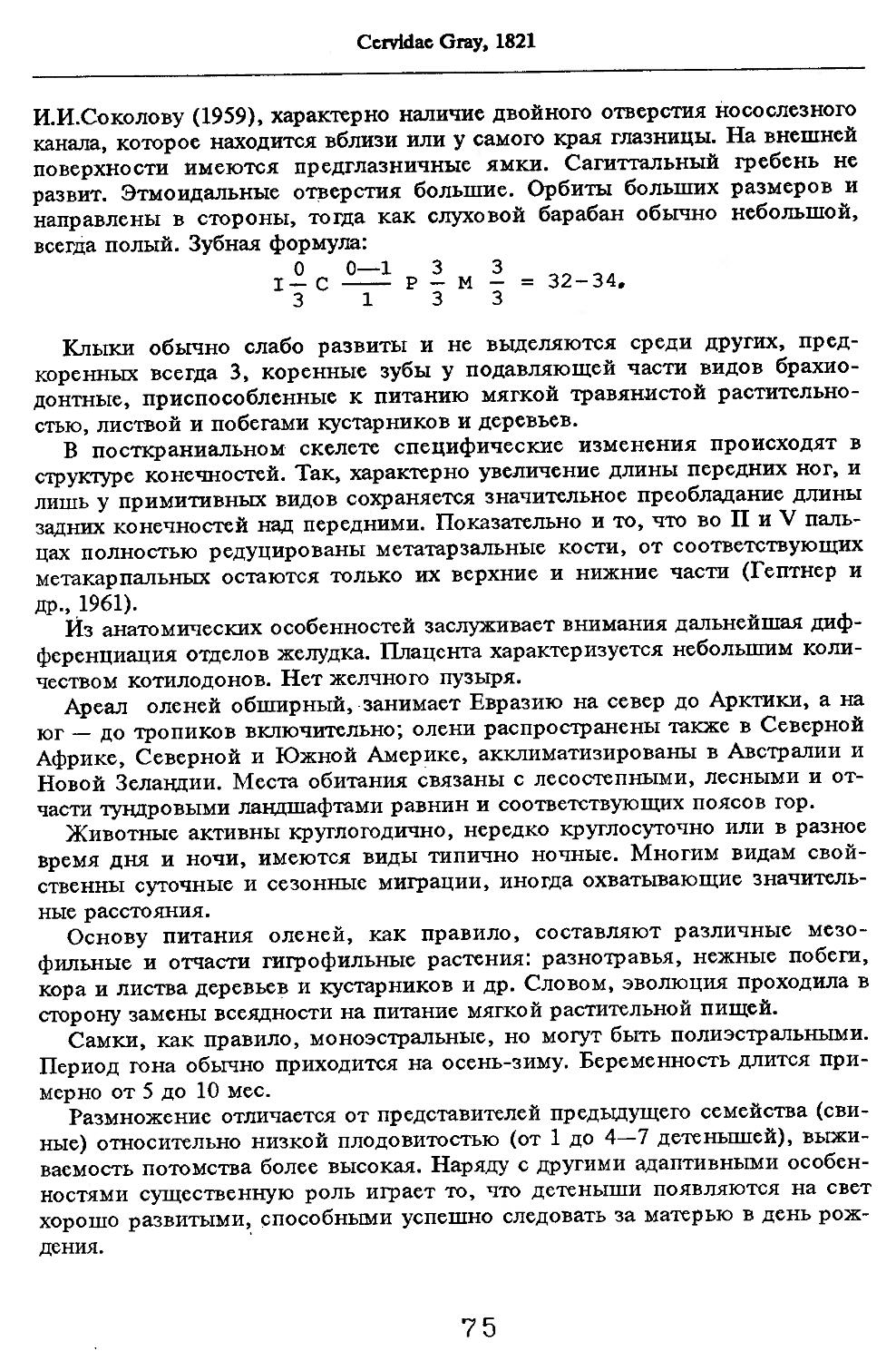

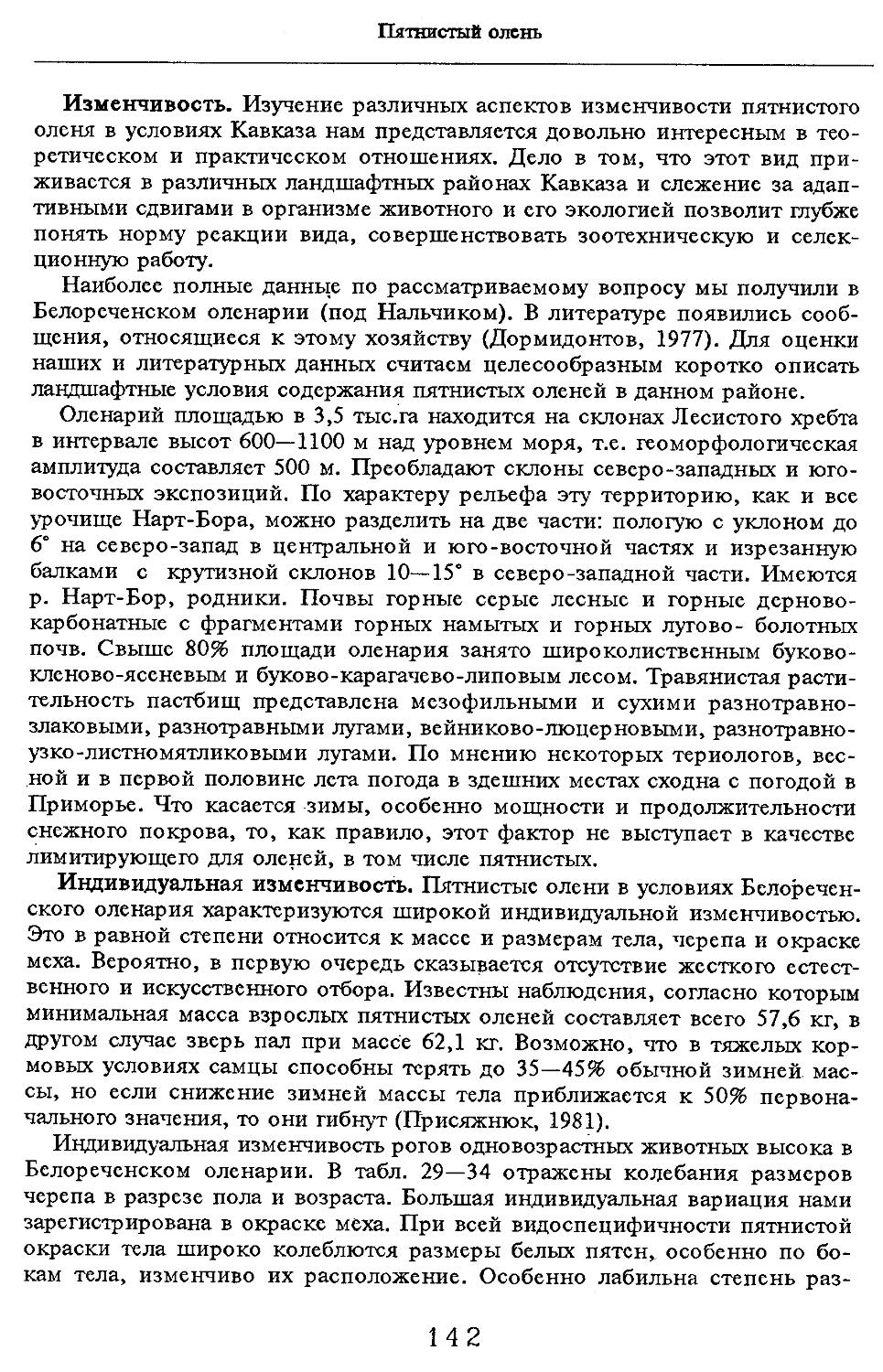

Таблица 4. Масса тела и показатели внутренних органов кабана в Кавказском

заповеднике (Дуров, Александров, 1968, с изменениями)

Признак 7—11 мес 1—1,5 лет

Самцы, п= 2 Самки, п = 2 Самцы, п = 5 Самки ,п = 3

limit X limit X

Масса* тела 33,5; 60,7 38,3; 49,0 56,8-105,8 75,7 44,0—89,7 69,6

сердца 0,3; 0,4 0,4; - 0,4-0,5 0,45 0,3-0,5 0,4

легких без 0,6; 0,8 0,8; 0,3 0,5-1,2 0,9 0,4-1,2 0,8

трахеи печени 0,4; 0.9 1,0; 0,8 0,9-1,7 1,3 1,1-1,5 1,9

селезенки о,1; 0,2 0,17; 0,06 0,1—0,2 0,15 0,05-0,25 0,16

почек 0,1; 0,2 0,2; 0,2 0,2-0,4 0,31 0,27-0,30 0,29

желудка с 1,3; 1,5 1,3; 3,2 1,7-4,8 2,9 1,3-6,7 4,0

содержимым Длина ♦♦ толстого 395; 381 475-600 531 535-725 630

кишечника тонкого ки- 1411;1433 1291-1673 1412 1314-1621 1448

шечника

Признак Старше 3 лет

Самцы, п= 6 Самки, п=7

limit । X limit X

Масса*

тела 105,3-180,6 144,1 82,5-147,8 ' 117,3

сердца 0,6-1,1 0,7 0,4—0,7 0,6

легких без трахеи 1,0-3,0 2,0 1,0-1,7 1,4

печени 1,2-3,7 2,1 1,2-2,5 1,7

селезенки 0,2-0,3 0,24 0,13-0,30 0,23

почек 0,31-0,65 0,5 0,3-0,5 0,38

желудка с содержимым 3,15-8,0 4,5 2,0-5,0 з,з

Длина **

толстого кишечника 525-660 590 540—600 580

тонкого кишечника 1050-1580 1210 1390—1500 1460

*Масса в килотраммах.

** Длина в сантиметрах.

светлых кабанов (6,22—16,04 тыс./мм3). Отношение лимфоцитов к нейтрофилам уменьшается у черных кабанов, но не изменяется у светлых. Более высокие показатели красной крови у светлых кабанов по сравнению с черными кабанами, очевидно, связаны с большей потерей тепла при терморегуляции, а меньшее число лейкоцитов и отсутствие изменений в отношении лимфоцитов к нейтрофилам у них — меньшей устойчивостью к инфекциям.

Для оценки влияния активности животных на гематологические параметры европейского кабана проведено сравнение крови 33 свободноживущих и

26

Sus scrofa Linnaeus, 1758

37 выращенных в загоне (штат Теннесси, США) (Williamson, Pelton, 1976). Обнаружены различия между этими группами (как и возрастные): по количеству эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, концентрации гемоглобина, гематокриту, среднеклеточному объему эритроцитов и среднеклеточной концентрации гемоглобина. Дифференциальная картина крови сходна у кабанов всех возрастов в каждой группе, хотя в условиях загона в крови характерен лимфоцитный профиль, а у свободноживущих — нейтрофильный. Половые различия по картине крови оказались незначительными.

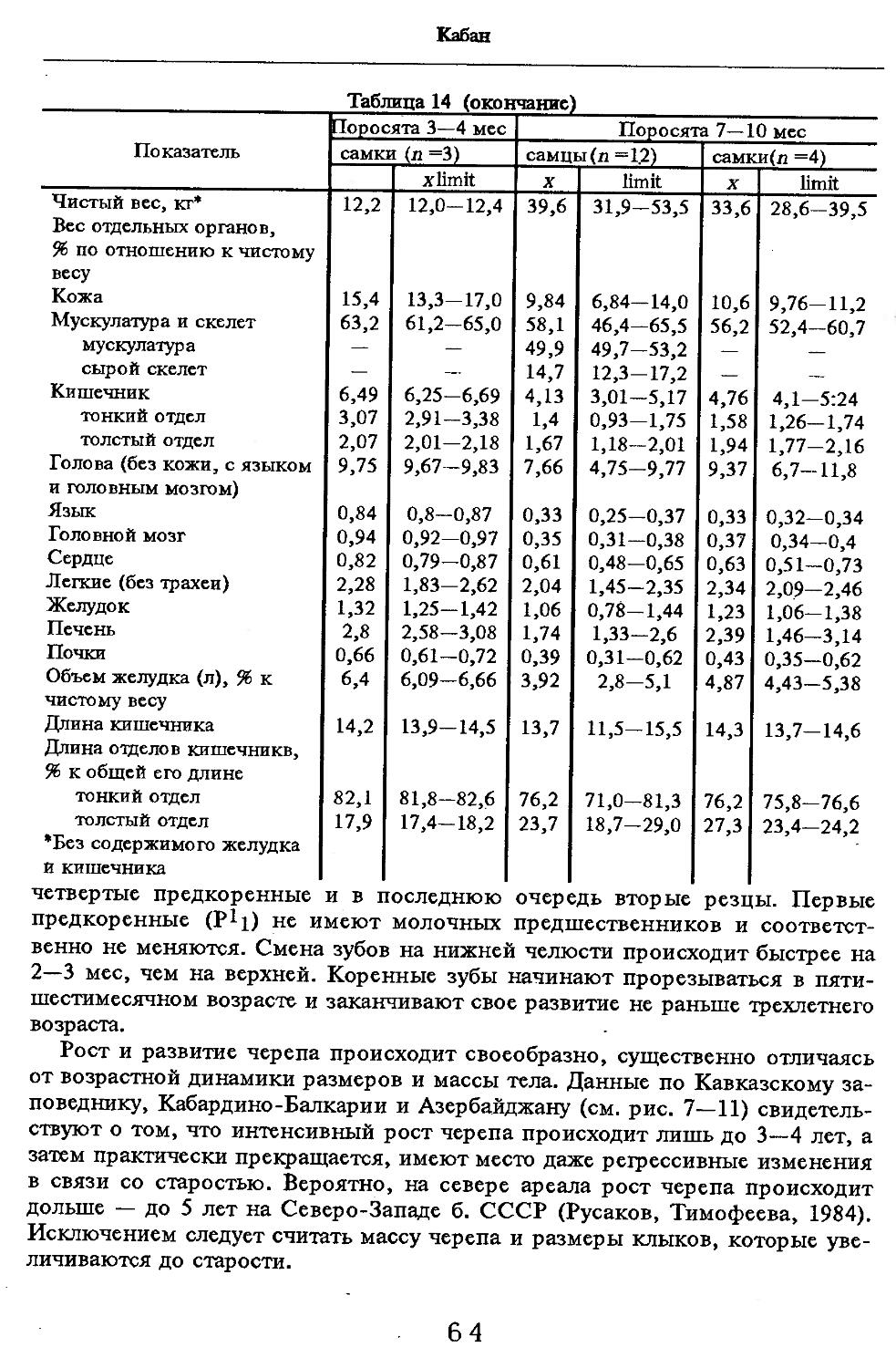

Индексы внутренних органов. В условиях Кавказского заповедника (кубанский вариант) показатели внутренних органов изучены В.В.Дуровым и В.Н.Александровым (1968). Как видно из табл. 4, авторы располагали всего 25 особями, возраст которых варьировал с 7 мес. до ! лет и старше. Объем материала недостаточен для широкого обсуждения, но все же обратить внимание на некоторые стороны целесообразно. Так, хотя абсолютная масса сердца значительно увеличивается за 2—3 года постнатальной жизни, его индекс сокращается почти в 2 раза. По другим изученным внутренним органам закономерно растет с возрастом общая масса, но снижение индексов не столь значительно или вовсе не выражено (почки).

Кариотип. Дикие кабаны и домашние породы свиней цитогенетически изучены хорошо (см. обзор: Трошина^ Тихонов, 1985). Установлено, что диплоидное число хромосом колеблется от 36 до 38, а число плеч постоянно, во всех кариотипах NF = 64.

. Хромосомный полиморфизм обусловлен двумя типами перестроек — центрическим слиянием акроцентриков. В первом случае соединяются 16-я и 17-я пары акроцентриков, а во втором — 15-я и 17-я пары акроцентриков. В кариотипе кабанов можно условно выделить 4 группы: А — крупные субметацентрические (4 пары), Б — акроцентрические (от 4 до 6 пар), В — средние субметацентрические (6 пар) и Г — метацентрические (3 пары). Х-хро-мосома — субметацентрик среднего размера, Y-хромосома — мелкий субме-тацентрик (Тихонов, Трошина, 1974). На наш взгляд, в исследовании названных авторов интерес представляет тот факт, что из 37 изученных кабанов Киргизии 24 животных имели 36 хромосом, а остальные — 37, тогда как в выборке из 10 особей закавказской и европейской популяций 36-хромо-сомных кабанов не было.

Все 38-хромосомные кариотипы кабанов европейских и азиатских популяций одинаковы по характеру дифференциальной окраски..При этом полностью соответствуют кариотипу домашних свиней (Орлов, Булатова, 1983).

Структура и динамика ареала

Видовой ареал занимает обширную территорию — Европу до 60—55° с.ш., Азию до 55—50’ с.ш., а на юг простирается, до Индии и Шри-Ланки включительно, занимает значительную часть островной области от Малакки до Соломоновых островов; включает также Северо-Восточную и Северо-Западную Африку (Гептнер и др., 1961).

27

Кабан

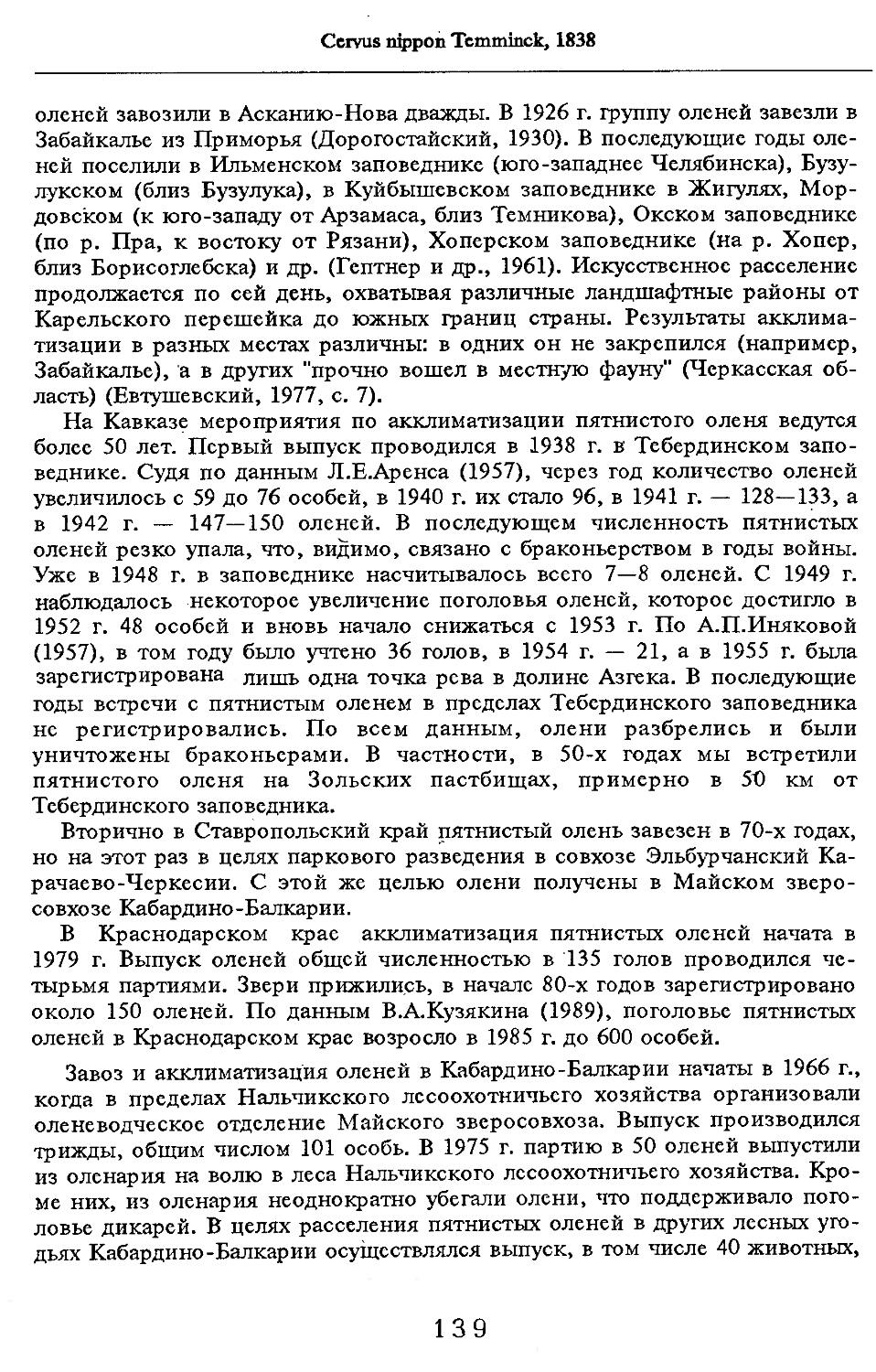

Распространение на Кавказе. Кабан был и остается одним из наиболее обычных и широко ар сальных промысловых животных местной териофауны, но структура ареала в исторический период подвергалась очень большим изменениям. Временные ее сдвиги при этом носили глубокие следы регионального порядка. Раньше и быстрее всего, по Н.К.Верещагину (1959), сокращение численности и распространения кабана происходило на Армянском нагорье, где из-за сухости климата обезлесение горных склонов происходило быстро, а отсутствие религиозного запрета на мясо кабанов не oipa-ничивало их отстрел. В сухих нагорьях Ирана и Турции, где мусульманское население не.употребляет кабанов в пищу, численность этих животных остается и по сей день значительно выше, чем в Армении. По этой же причине больше кабанов оставалось в Азербайджане, Дагестане, Кабардино-Балкарии и ряде других районов. Об обилии кабанов на Кавказе еще в XVIII и XIX вв. свидетельствуют многочисленные записки путешественников, кавказских краеведов и натуралистов. По всем данным сохранению кабанов во многих районах Грузии с христианским населением способствовало обилие лесов и труднодоступных заболоченных мест.

Наиболее значительное сокращение численности и распространения кабана началось со второй половины прошлого века после завоевания Кавказа, сопровождавшегося варварским уничтожением лесов, а также интенсивным заселением равнин и предгорья русскими. Тем не менее еще в начале XX в. область распространения кабана, по данным Н.Я.Динника (1910), оставалась очень обширной. По его данным, кабан встречался всюду, где только сохранились леса. На Северном Кавказе нижнюю границу ареала он проводил по линии населенных пунктов; Анапа — южнее Краснодара — Пшехская — севернее Майкопа — Каладинская — Передовая — Исправная — Усть-Джегутинская — леса Бекешевской — Нальчик — Моздок — Малго-бек — Владикавказ — Махачкала — побережье Каспия до Апшеронского полуострова. Кроме того, кабан встречался в низовьях Кумы, Терека, Сула-ка. Лет 40 тому назад обитал в лесах Ставропольской возвышенности, в районе Пятигорья. На лесистом Черноморском побережье кабаны встречались всюду вплоть до Батуми. Обычным был в б.Кутаисской и Тифлисской губерниях. Н.Я.Динник располагал скудными данными по остальной территории Закавказья, но отмечал изобилие кабана в Лагодехи, Закаталье, в долинах Куры, Алазани, в заболоченных и заросших камышами озерах Муган-ской степи и в камышах по р. Араке, почти во всех лесах б. Елизаветполь-ской губернии. Далее, в б. Карской области они были нередки недалеко от Сарыкамыша (около с. Арсеняк). Около Караклиса и Дилижана кабан уже не встречался, но изредка попадался вблизи перевала от Дилижана к Севану. Очень много кабанов сохранилось к началу текущего столетия в Ленкоранской низменности и в лесах Талыша (Верещагин, 1959).

Распространение кабана в первой половине XX в. Сокращение ареала, охватывающего в конце прошлого века всю территорию Кавказа, достигло своего предела в 30-х годах. Эти годы можно принять за время максимального сокращения кабана не только на Кавказе, но и во всей стране (Гептнер и др., 1961). Сокращение распространения сопровождалось падением плотнос

28

Sus scrofa Linnaeus, 1758

ти населения и появлением многократных разрывов, порою отдельные популяции разделяло обширное пространство. В то время в кавказской части ареала кабанов не стало в лесах северо-западного Карабаха и на северном макросклоне Малого Кавказа вплоть до Грузии. Лишь на небольшом участке долины р. Акера-Чай и лесистого северного склона Зангезурского хребта сохранились кабаны, поселение которых поддерживалось иммигрантами из северного Ирана (Верещагин, 1959). Значительное сокращение ареала кабана в Закавказье имело место в конце 40-х годов, что было вызвано подготовкой ложа для Мингечаурского водохранилица по р. Куре (от Иори и Алазани до Мингечура), а затем закрытием плотины и соответственно иссушением долины Куры ниже г. Евлах.

Сокращение распространения кабана в результате антропогенного воздействия в Закавказье в первой половине XX в. затронуло также Талыш, горные леса которого изобиловали этим зверем в прошлом (Динник, 1910). Несколько благополучнее было с кабаном в Западном Закавказье — лесистая и заболоченная местность Колхидской низменности и горные леса Большого и Малого Кавказа сохраняли более благоприятные защитные и кормовые условия, чем сухие субтропики Восточного Закавказья. По данным И.Д.Чхи-квишвили (1939), в Абхазии кабан "до сих пор весьма обыкновенен, а местами даже многочислен" (с. 19). Однако, К.К.Флеров (1927), обследовавший долину р. Чороха в этом районе в 1924 п, отмечал очень низкую численность кабана. Судя по литературным данным, на Северном Кавказе наблюдалась аналогичная динамика ареала. В западной части при всем сокращении его численности и распространения кабана оставалось больше, чем в центральном и восточном районах. Бесспорно, положительную роль сыграл Кавказский заповедник, где имеются благоприятные условия для кабана и в связи с высотными перемещениями поддерживалась численность за его пределами, в том числе в предгорьях и низовьях р. Кубань. Подробности размещения в этой части Западного Кавказа не освещены в литературе, но, по данным В.Г.Гептнера и др. (1961), в середине 50-х годов нижняя граница кабана спускалась до низовьев р. Кубань и выходила на приазовские плавни.

В пределах эльбрусского варианта (бассейн Р- Малка и верховья Кубани) в первой половине XX в. кабан был уничтожен во многих местах. Даже в Те-бердинском заповеднике до 1947 г. этот вид не втречался (Аренс, 1957). Лучшие условия были в терском варианте, но и здесь обширные пространства лесостепного и степного поясов кабаны, видимо, не заселяли. Лишь изредка попадались в приречных лесах, особенно низовьях рек с камышовыми зарослями (р. Терек и др.). Основное поголовье водилось в леенрм поясе (Туров, 1926; Формозов, 1926; Нанисв, 1956? Тсмботов, 1960, 1972).

К Дагестану в рассматриваемый период относятся работы В.Г.Гептнера и А.Н.Формозова (1941), проводивших исследования в 1924—1926 гг. на равнине и в горах. В то время кабан здесь встречался широко и был одним из обычных видов. Однако обширное пространство Внутреннего Дагестана не было им заселено, лишь в верховьях рек с древесно-кустарниковой растительностью кабан изредка встречался- При этом, по мнению названных авторов, поселения в высокогорьях были изолированы от основного, приуроченного к

29

Кабан

лесистому склону передовых хребтов и низовьям рек, начиная от Самура на юге, до Кумы на севере. Во многих местах, особенно где встречались непроходимые приречные леса, камышовые и кустарниковые заросли, кабан был многочислен. К излюбленным местам охоты на кабанов относились не только приморские угодья и низовья рек (Терек, Сулак, Прорва и др.), но и окрестности Хасавюрта. Даже в лесу г. Тарки-Тау, близ г. Махачкалы, встречался кабан. В 30—40-х годах кабан был уничтожен во многих местах равнин и предгорий Дагестана, что привело к разрыву его поселений.

Современное распространение (вторая половина XX в.). На большей части ареала, в особенности в европейских регионах страны, Казахстане и на юге Западной Сибири отмечалось увеличение площади распространения и возрастание численности кабана (Гептнер и др., 1961). Сходная тенденция в динамике ареала имеет место на Кавказе, однако в различных районах она реализуется по-разному, нередко даже наблюдается обратное явление — сокращение распространения и снижение численности. По мнению В.В.Дурова (1973), на Северо-Западном Кавказе северная граница распространения кабана сместилась на юг, в предгорья, в среднем на 50 км по сравнению с тем, что было в середине 50-х годов согласно В.Г.Гептнеру и др. (1961). Теперь кабан не встречается в пойме р. Кубань и на Таманском полуострове, граница его проходит южнее г. Майкопа, станиц Пшехской, Бжедуховской, Смоленской, г. Крымска, которые по сообщению В.А.Котова являются крайними северными точками распространения кабана в 60-х годах. За последние два десятилетия вновь отмечено расширение распространения кабана в Краснодарском крае, что вызвало появление его в некоторых районах равнины (Дуров, 1987). Южная граница на широте г. Анапы, огибая предгорные леса, тянется вдоль береговой линии Черного моря вплоть до Абхазии. В приазовских плавнях поселение кабана занимает берег Азовского моря от лимана Курчанского до Ахтарского. Внутри очерченной территории в ряде мест кабан уничтожен или вытеснен, что связано со строительством дорог, лесоразработкой, появлением новых населенных пунктов.

В соседнем Ставропольском крае, судя по данным С.М.Федорова (1954), Л.Е.Аренса (1957) и др., кабан восстановил былое распространение. Так, начиная с 1947 г. он стал регулярно попадаться в Тебердинском заповеднике, расселился по всем долинам, вплоть до Водораздельного хребта. По долинам рек Хадюка, Аксаута и Кубани обитает много кабанов. В настоящее время кабан в Тебердинском заповеднике — обычный вид; численность его составляет 6,2 особи (17.01. 1986) — 8,7 особей (19.11. 1987) на 1000 га. Численность на всей территории заповедника составляет 143—200 особей (Летопись Тебердинского заповедника). В предгорьях и на равнине Ставропольского края кабан заселяет почти всю территорию, но, за исключением лесных поясов, распространение его пятнистое. По речным долинам, лесонасаждениям и камышовым зарослям кабан спускается с лесистых гор и пред-горьев до Каспийского побережья. По данным Ставропольского краевого управления за 1988 и 1989 гг., из 34 районов края кабан зарегистрирован в 28 районах, в том числе Красногвардейском, Изобильненском, Ипатовском, Нефтекумском и др. При этом в ряде лесных массивов его численность

30

Sus scrofa Linnaeus, 1758

превышает допустимые размеры (Оноприенко, Хохлов, 1989). Сходные данные нами получены в бассейне р. Малка Кабардино-Балкарии (эльбрусский вариант).

В бассейне Терека (терский вариант) кабан имеет широкое горизонтальное и высотное размещение. Оптимум ареала находится в поясе горных лесов, содержащих плодоносящие деревья и кустарники (бук, дуб, фруктарни-ки и др.), вторичные луга и небольшие обрабатываемые поля. За последние годы заметную положительную роль сыграло совершенствование работы лесоохотничьих хозяйств, улучшение охраны и воспроизводства кабана. В итоге этот вид проник в горы до 3000—3500 м над ур. моря, а по интразональ-ным ландшафтам спустился в Восточное Предкавказье до Каспийского побережья (Темботов, 1982; Точиев, 1988).

По данным Л.И.Прилуцкой и Ю.В.Пишванова (1988), кабан в Дагестане широко распространен начиная с низменности до высокогорья. Однако во многих местах поселения спорадичные, особенно во Внутреннем Дагестане и сухих полупустынях Прикаспия. Более оптимальные условия сохранились в лесах Передовых хребтов, в низинных лесах и камышовых зарослях морского побережья. В частности, А.М.Гинеев (1971) зарегистрировал кабанов в плавнях Терека, Аксая, Акташа, Сулака, а также изредка среди бурунов Тер-ско-Кумской низменности.

Современному распространению кабана в Кубо-Хачмасской части Азербайджана посвящена работа Х.М.Алекперова и С.М.Кулиева (1987), выполненная в 1981—1983 гг. По их данным, в этом регионе кабан обитает в низменных лесах вдоль побережья Каспия (от Хачмаса до Дагестана), в предгорных лесах и кустарниках Кусарского и Кубинского районов, а также в Ку-сарском заказнике с прилегающими территориями. Обитаемая площадь в регионе составляет 20—30 тыс. га с численностью кабана в среднем за 3 года 673 особи.

По закавказской части ареала кабана современных данных мало. В западной Грузии он встречается редко, но занимает все высотные пояса от Колхидской низменности (Арабули, 1973) до субальпийского пояса. В восточной Грузии живет в пойменных лесах Куры, Алазани и Иори, но численность его в этих местах сильно сократилась. Кабан сохранился в Гардабанском и Чиа-урском охотхозяйствах, а также в Вошлованском заповеднике с прилегающей территорией. В связи с интенсификацией сельского хозяйства кабаны оттеснены в горные леса Большого Кавказа, где они освоили, кроме упомянутой территории заповедника, также Телавский и Ахметский районы (Арабули, 1970). По Дж.Ратани (1989), кабаны обитают на плоскогорье Месхет-Джава-хета. Из Азербайджана и Армении данные фрагментарны. Основная область обитания этого вида здесь приурочена к горным лесам Большого Кавказа, оттуда он проникает в субальпийский пояс, особенно в летний период. Что касается нижней границы, то пока трудно ее провести однозначно. На Малом Кавказе распространение кабана, видимо, остается спорадичным, но более обширным, чем это имело место в 30-х годах.

По данным С.К.Даля (1954), это животное населяет леса Кафанского, Мегринского, Горийского и Сисианского районов; далее на запад в неболь-

3 1

Кабан

шом количестве встречается на Айоцдзорском хребте (окрестности Амагу, Джула, Канлыгеля) и в редколесьях южного склона Гегамского хребта (окрестности Гелджгина, Манкука, Хосрова в Вединском районе). Судя по учетным данным Э.Г.Явруяна (1975), в ряде этих мест кабан остается редким. Известны случаи захода вплоть до лесных участков на хребте Цахкуняц (Ах-тинский район). В 50-х годах кабаны были обычны в пойме Аракса от Арта-шатского до Октемберянского района. Чаще регистрировался в окрестностях Зангибасара, в долине р. Вохча и на южном склоне Метринского хребта. Отдельные поселения кабана известны в низовьях Куры. Так, в Кызыл-Агач-ском заповеднике кабан занимает более 20 тыс. га с плотностью около 35 голов на 1000 га (Литвинов, 1981).

Современные тенденции антропогенных изменений ареала. Кабан — экологически пластичное животное, относительно легко приспосабливается к измененным ландшафтам, в том числе к сельскохозяйственным угодьям. При этом общая тенденция антропогенной трансформации горных и равнинных экосистем Кавказа, в особенности мезофитизация и облесение сухих мест, благоприятна для кабана. Иными словами, на Кавказе кабан имеет определенные экологические предпосылки для расширения области распространения. Однако особенности его поведения, в том числе роющая деятельность, делают его несовместимым с агроэкосистемами. Поэтому. необходимость контролировать как его распространение, так и численность совершенно очевидна.

Учитывая изложенное, будущая структура ареала кабана на Кавказе нам представляется весьма мозаичной и обширной: сравнительно небольшие участки с высокой плотностью населения будут чередоваться с обширными территориями, лишенными кабанов. Заселенными могут (и должны) быть горные леса, луга, различные древесно-кустарниковые насаждения, а также долины крупных рек, болотистые места, камышовые заросли и т.д. Существование кабанов недопустимо рядом с сельскохозяйственными полями, занимающими большие площади в регионе. Эта тенденция четко выражена в настоящее время, особенно благодаря организации целого ряда заповедников, охотхозяйств, строительству водоемов с последующим развитием мощных камышовых зарослей, наличию приморских и заболоченных угодий, плавней и т.д.

Систематика и изменчивость

Систематическое положение. О положении кабана в системе рода Sus нет противоречивых мнений среди систематиков; его принадлежность к Sus scrofa можно считать общепринятой. Очевидно также, что этот вид объединяет все формы кабана, населяющие всю территорию нашей страны. Мнение Ю.А.Филипченко (1933 г., цит. по: Соколов, 1959) о видовой самостоятельности восточных форм, названных Sus orientalis, лишено основания при отсутствии не только морфологических критериев (Соколов, 1959), но и иммунологических (Тихонов и др., 1985) и цитогенетических (Трошина, Тихонов, 1985). Что касается внутривидовой систематики, то по сей день нет удовлетворительного ее решения. Описано большое число форм (до 26—28), а

32

Sus scrofa Linnaeus, 1758

количество имен достигает 50 (Гептнер и др., 1961). Со времени Г.П.Адлер-берга (1933 г., по: Бобринский и др., 1944) географическая изменчивость вида не подвергалась ревизии. Между тем, по И.И.Соколову (1959), внутривидовая систематика кабана настоятельно требует ревизии, так как некоторые формы не заслуживают выделения их в качестве подвидов. В частности, по его мнению, очень сомнительна необходимость разделения популяций кабанов Кавказа, низовьев Волги и Средней Азии. На наш взгляд, такому суждению не соответствуют данные иммуногенетических и цитогенетических исследований, проведенных на значительном фактическом материале (Тихонов и др., 1985; Трошина, Тихонов, 1985). Более того, эти данные свидетельствуют о целесообразности признания самостоятельными подвидами не только кабанов Средней Азии и Восточной Европы, но и Северного Кавказа и Закавказья. Об этом будет сказано подробнее ниже.

Изменчивость. Для анализа различных аспектов изменчивости кабана мы изучили 170 экз. с северного и южного макросклонов поясов темнохвойных и широколиственных лесов Кавказского заповедника (кубанский вариант), пояса широколиственных лесов окрестностей г. Нальчика (терский вариант) и ряда других точек Северного Кавказа и Закавказья. Наряду с серийными выборками изучены также отдельные экземпляры, происходящие из различных районов Кавказа. Как видно, материал отражает широкий спектр ландшафтных условий и позволяет" оценить размах изменчивости кабана в масштабе региона.

Индивидуальная изменчивость. Окраска волосяного покрова подвержена широкой индивидуальной изменчивости. На это обращал внимание еще Н.Я.Динник (1910), приводя в качестве примера зверей, добытых в Дагестане. Один кабан выделялся очень светлой окраской, особенно задняя часть, другой — темно-бурой окраской; зверь, добытый вблизи Каякента, был черным и только на голове щетина была заметно светлее, серо-бурого цвета. Наконец, в окрестностях Губденя попался один зверь, имевший окраску вовсе не темно-бурого цвета, а светлую, рыжеватую, серую или светло-серо-бурую. Голова была особенно светлой, грязно-рыжеватого цвета.

Как известно, в природе изредка встречаются кабаны с пятнистой окраской тела. Показано (Andrzcjewski, 1974), что такая окраска определяется генетически, проявляется у гомозиготных по фактору пятнистости особей, тогда как гетерозиготы окрашены нормально. По мнению автора, в изученной им популяции (Кампиноский национальный парк близ Варшавы), видимо, 20% осо-бей гетерозиготны по фактору пятнистости.

В коллекционном материале, изученном нами, не было особей с пятнистой окраской. Не располагаем мы также аналогичными литературными данными, если не считать гибридов диких кабанов и домашних свиней, обладающих рядом признаков (поля светлой ости на шкуре — пятнистость, светлые копыта и пятак, висячие уши, короткая зимняя ость и др.) (Дуров, 1987). В предгорьях Краснодарского края такие гибриды составляют 4%. Что касается соотношения светлых и темных морфотипов, то в выборке из 34 особей, происходящих из окрестностей Нальчика, они составили по 10%.

3 В.Е.Соколов, А.К.Темботов

3 3

Кабан

Значительной индивидуальной изменчивости подвержены масса и размеры тела, что зависит от многих факторов, в том числе от состояния кормовой базы, условий роста и развития как в эмбриональный, так и постэмбриональный периоды и т.д. Сеголетки имеют наибольший вес в годы урожая основных кормов (бук, дуб и др.). В неурожайные годы масса тела может уменьшиться на 47%, а размеры — на 4—5% (Дуров, 1987). Кроме того, условия жизни сеголеток накладывают глубокий отпечаток на рост и развитие в последующие периоды, определяя тем самым высокую индивидуальную изменчивость животных. В кавказском заповеднике около 5% в разных популяциях составляют особи больших размеров и массы (длина тела самцов до 198—205 см, масса — до 250 кг; самок соответственно до 180 см и 150 кг). Эти животные характеризуются также светлой, пепельно-серой однотонной остью, короткими ушами, малой вислозадостью, большой вогнутостью профиля черепа, большой длиной тела.

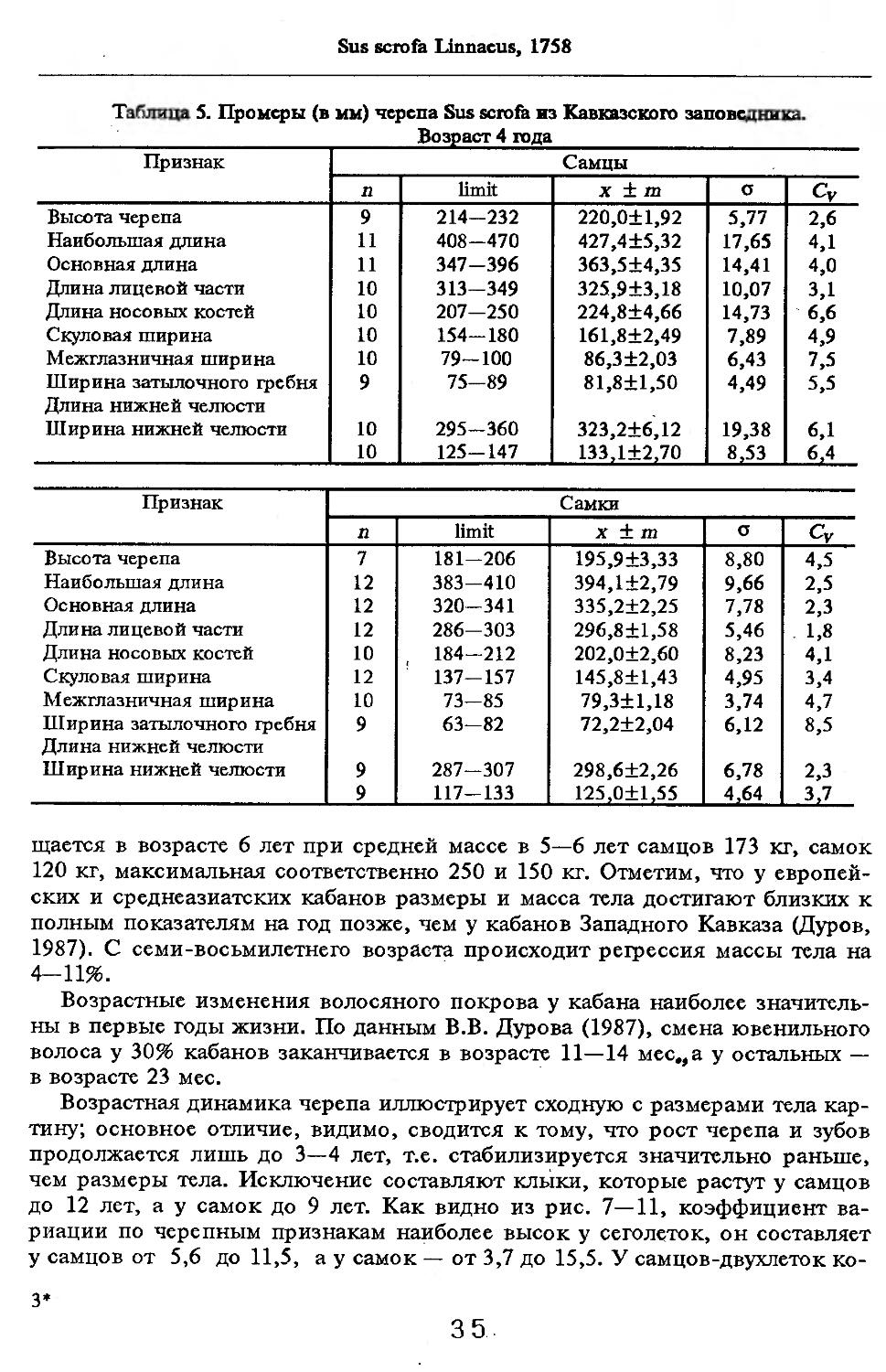

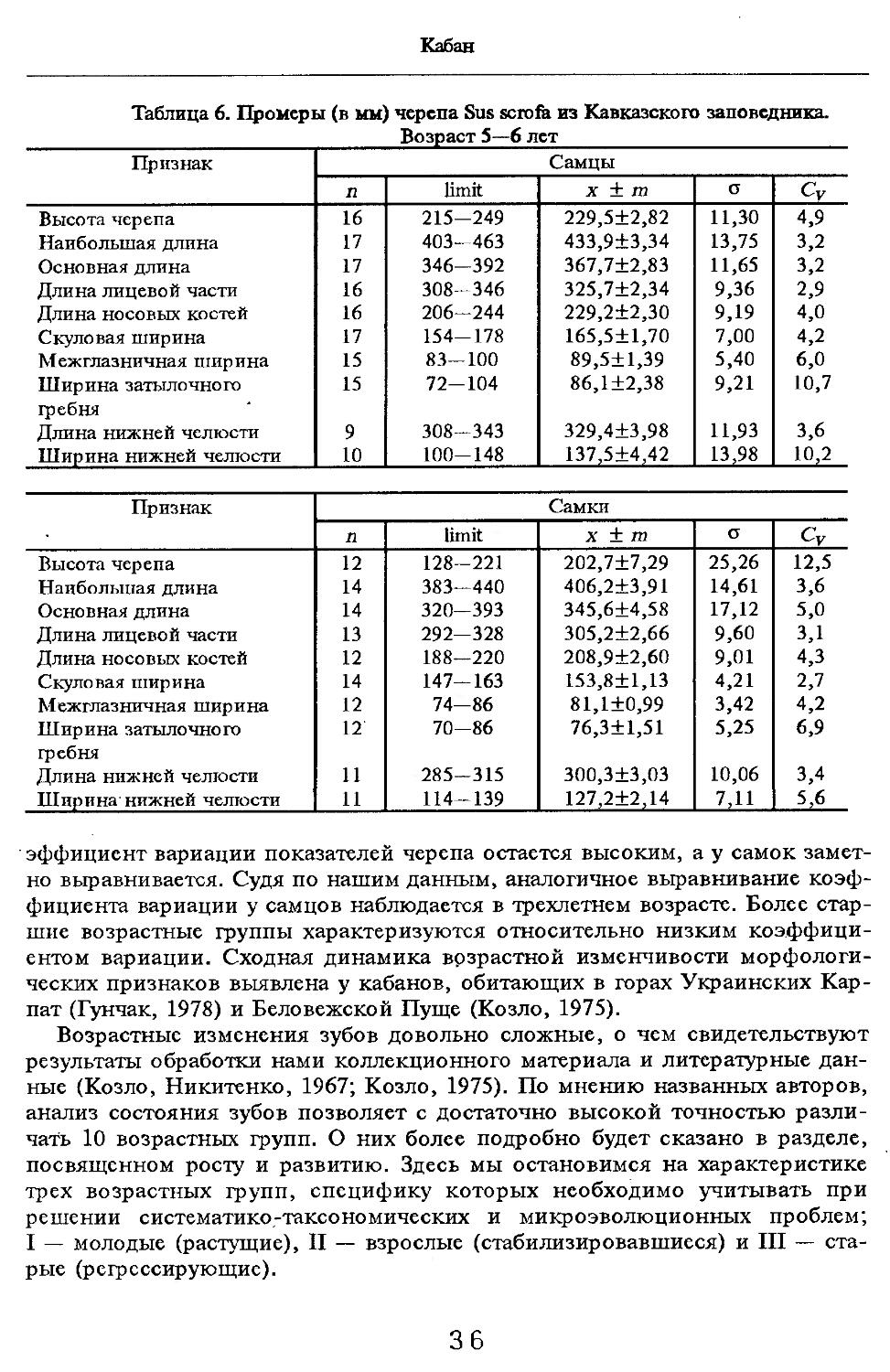

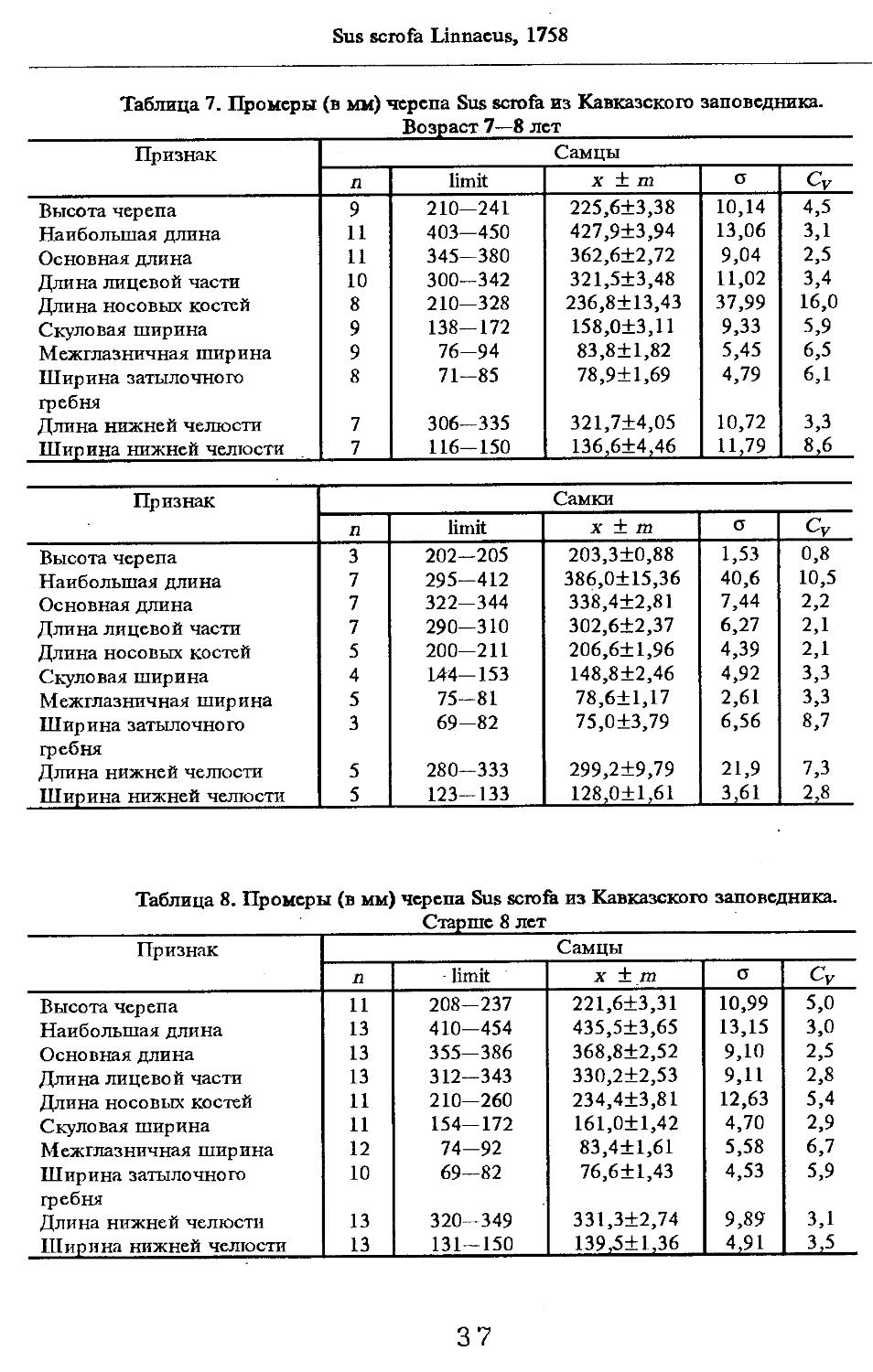

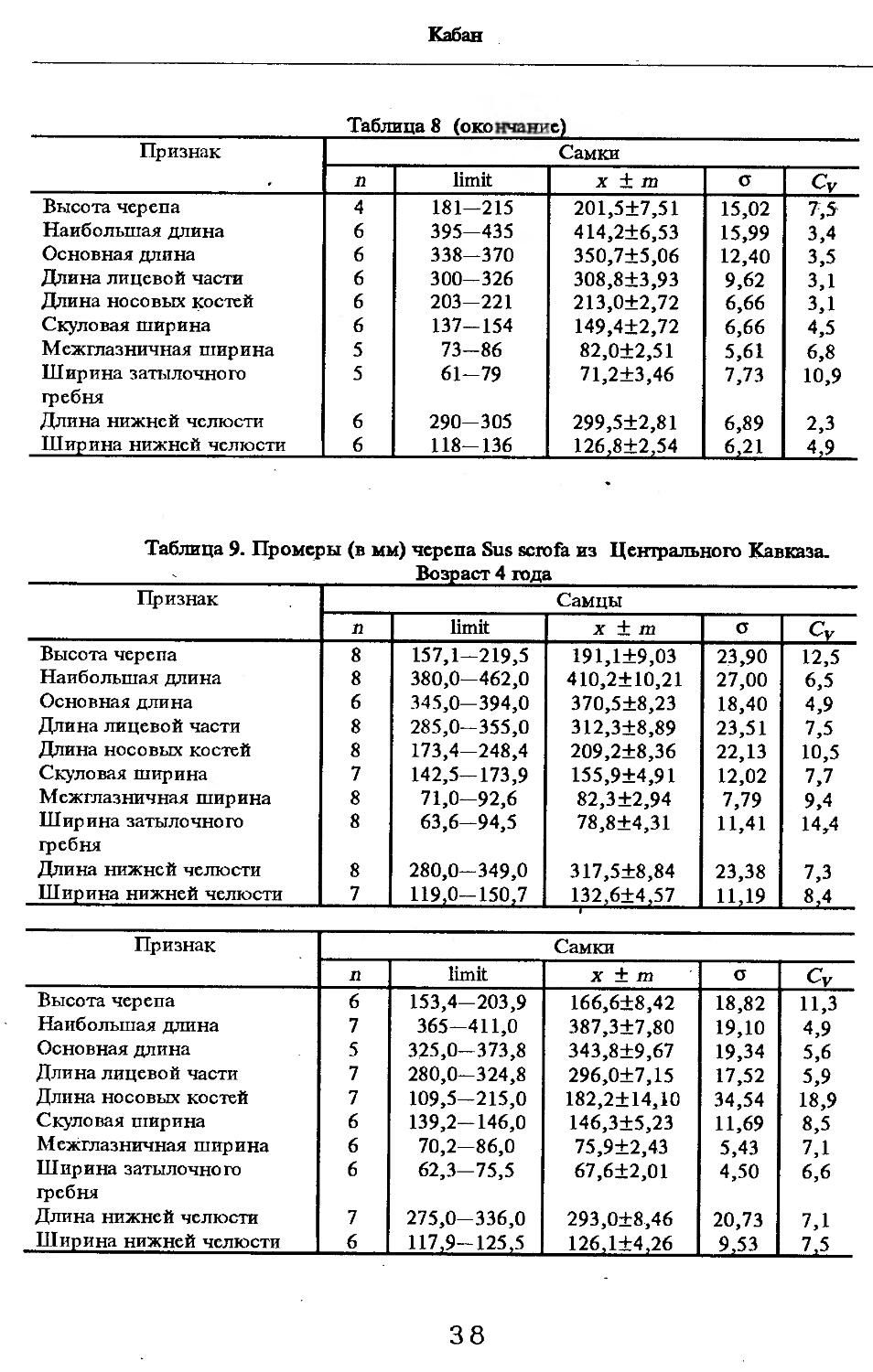

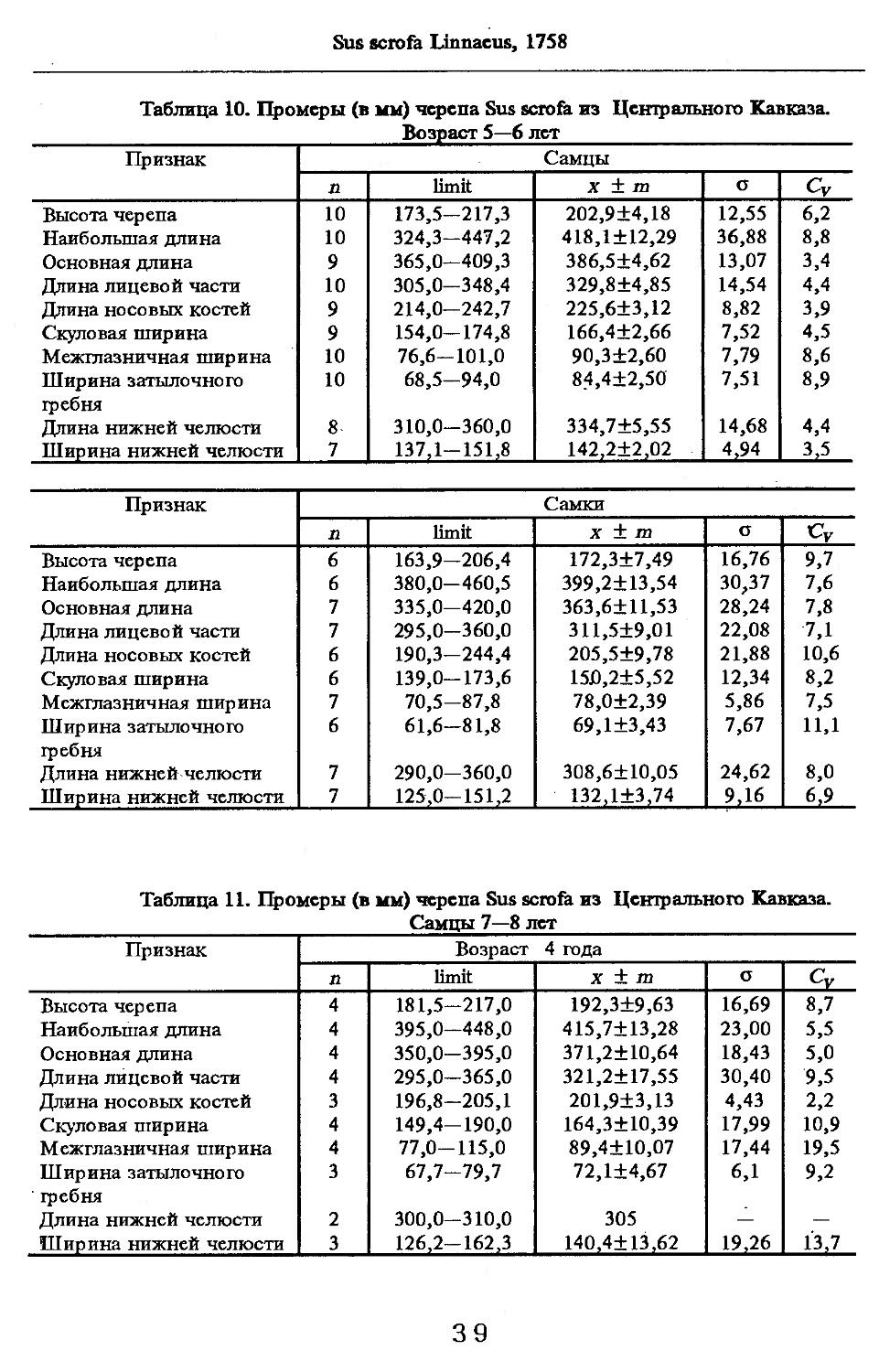

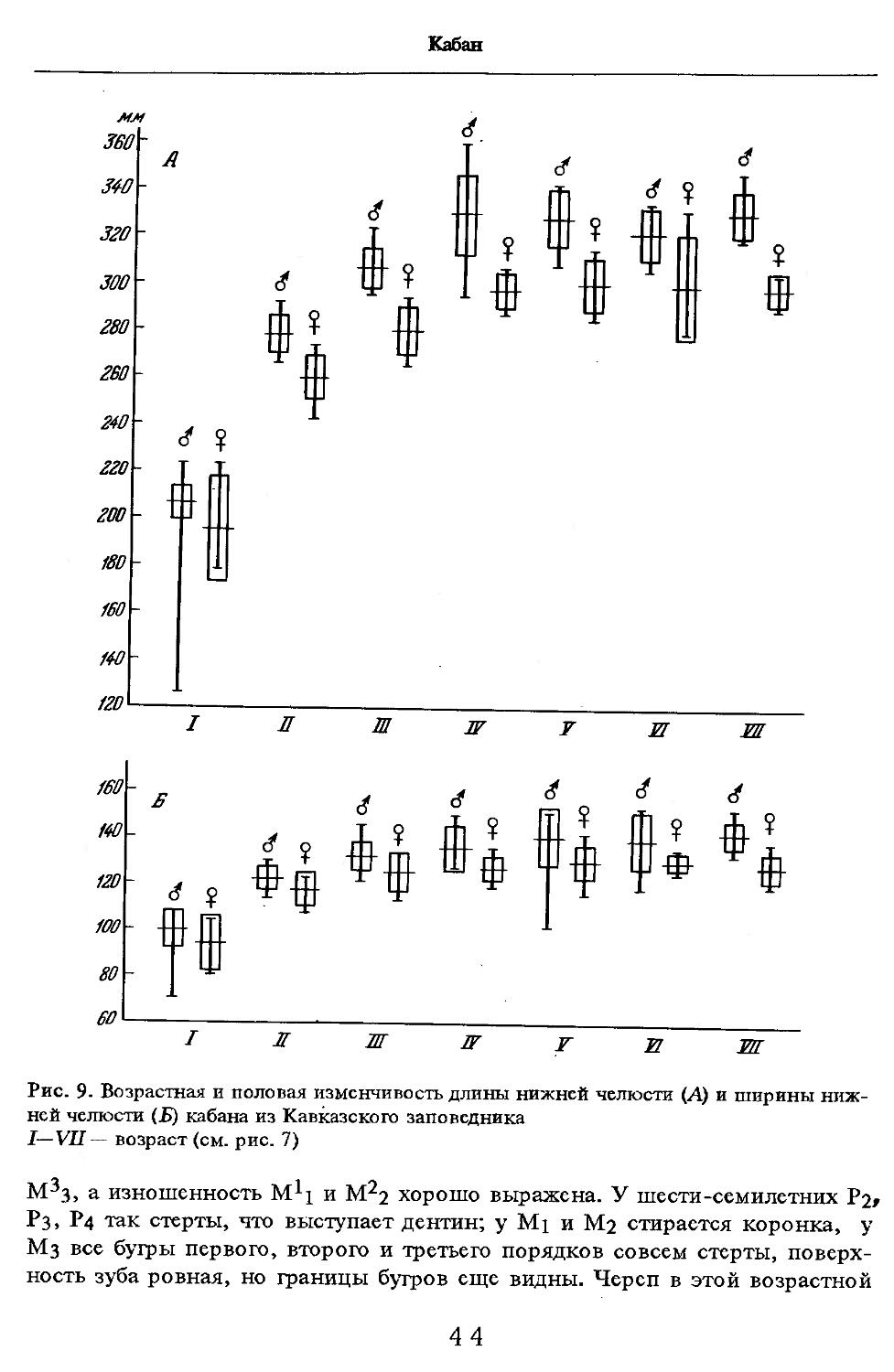

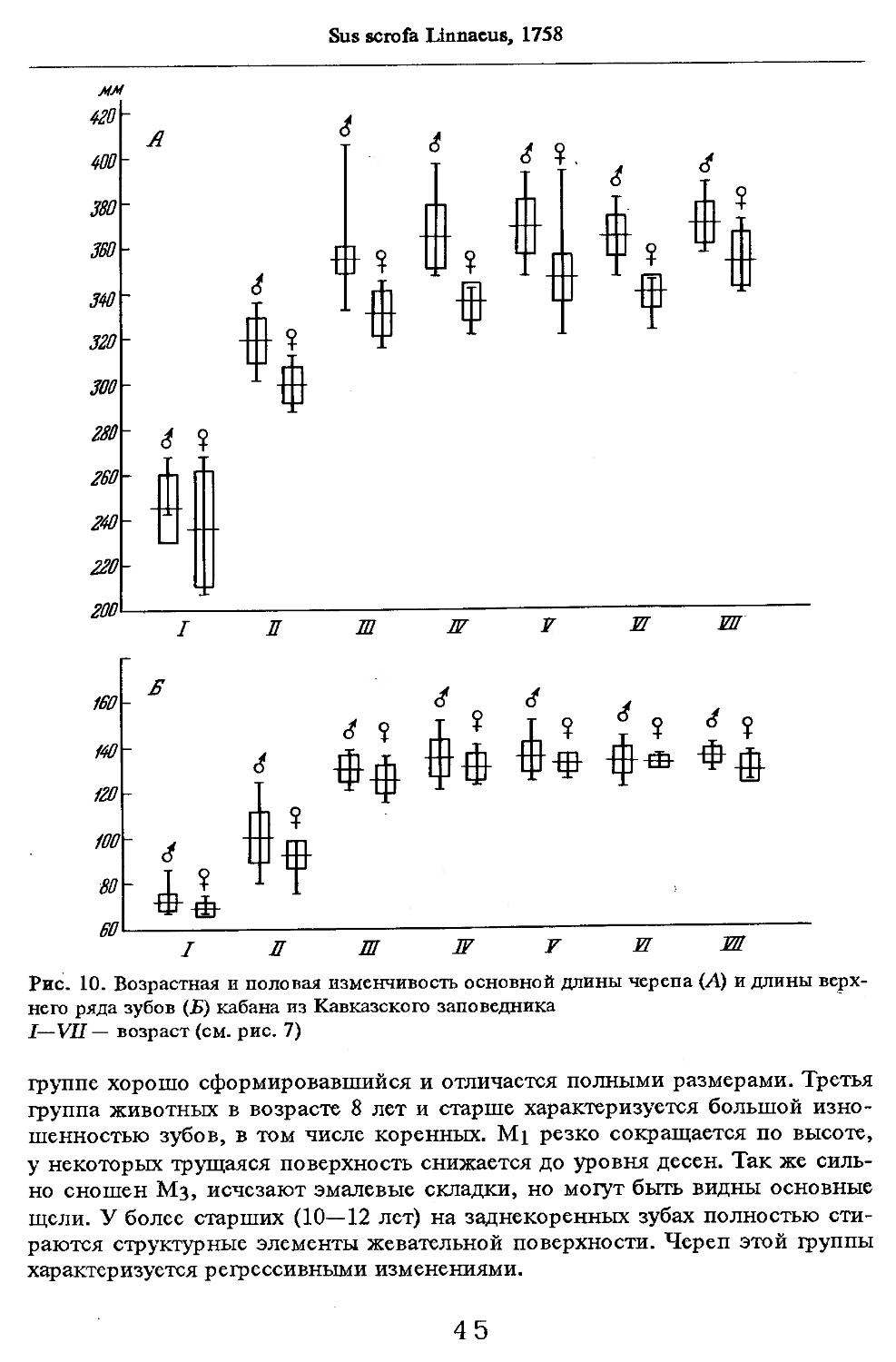

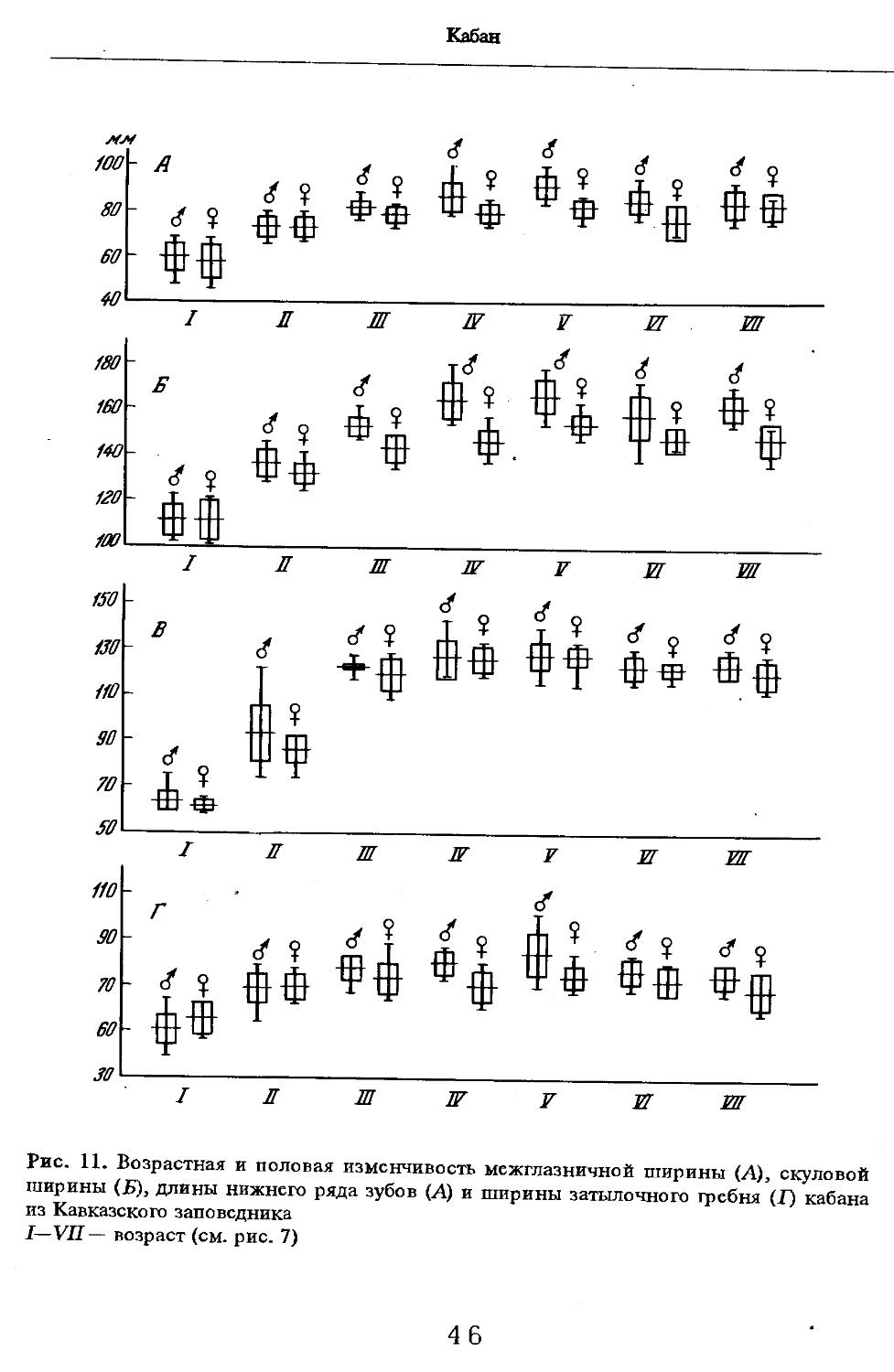

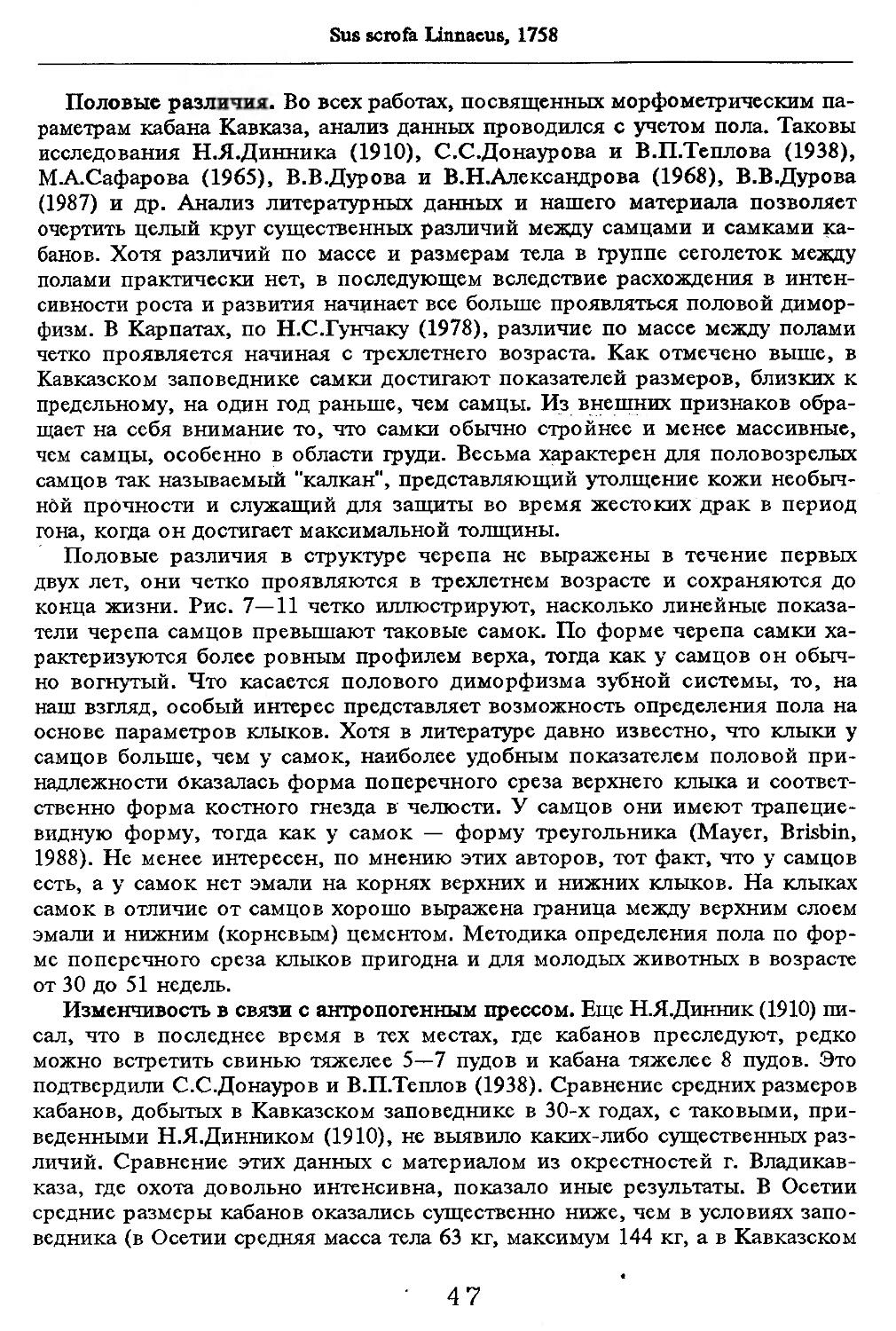

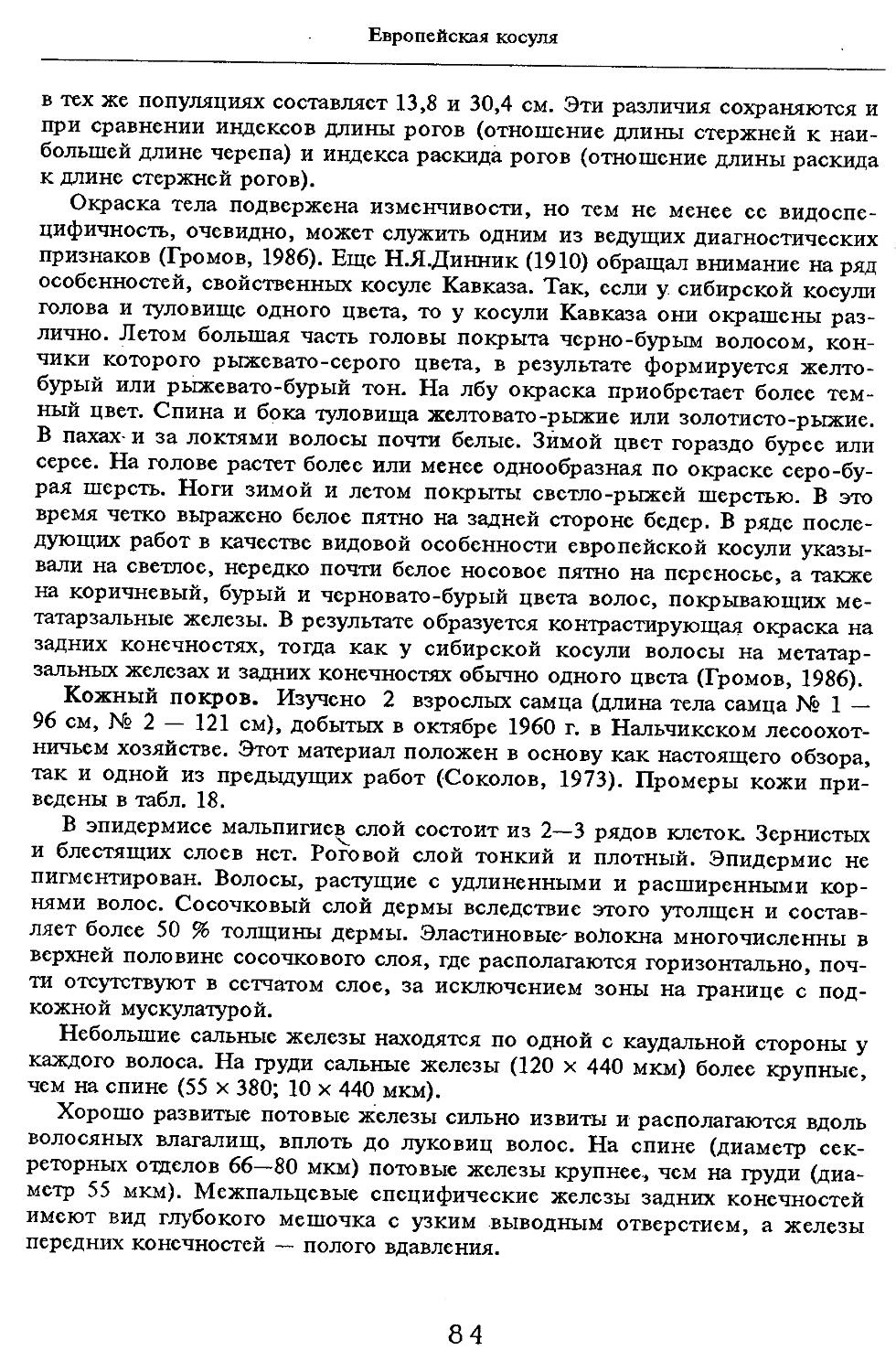

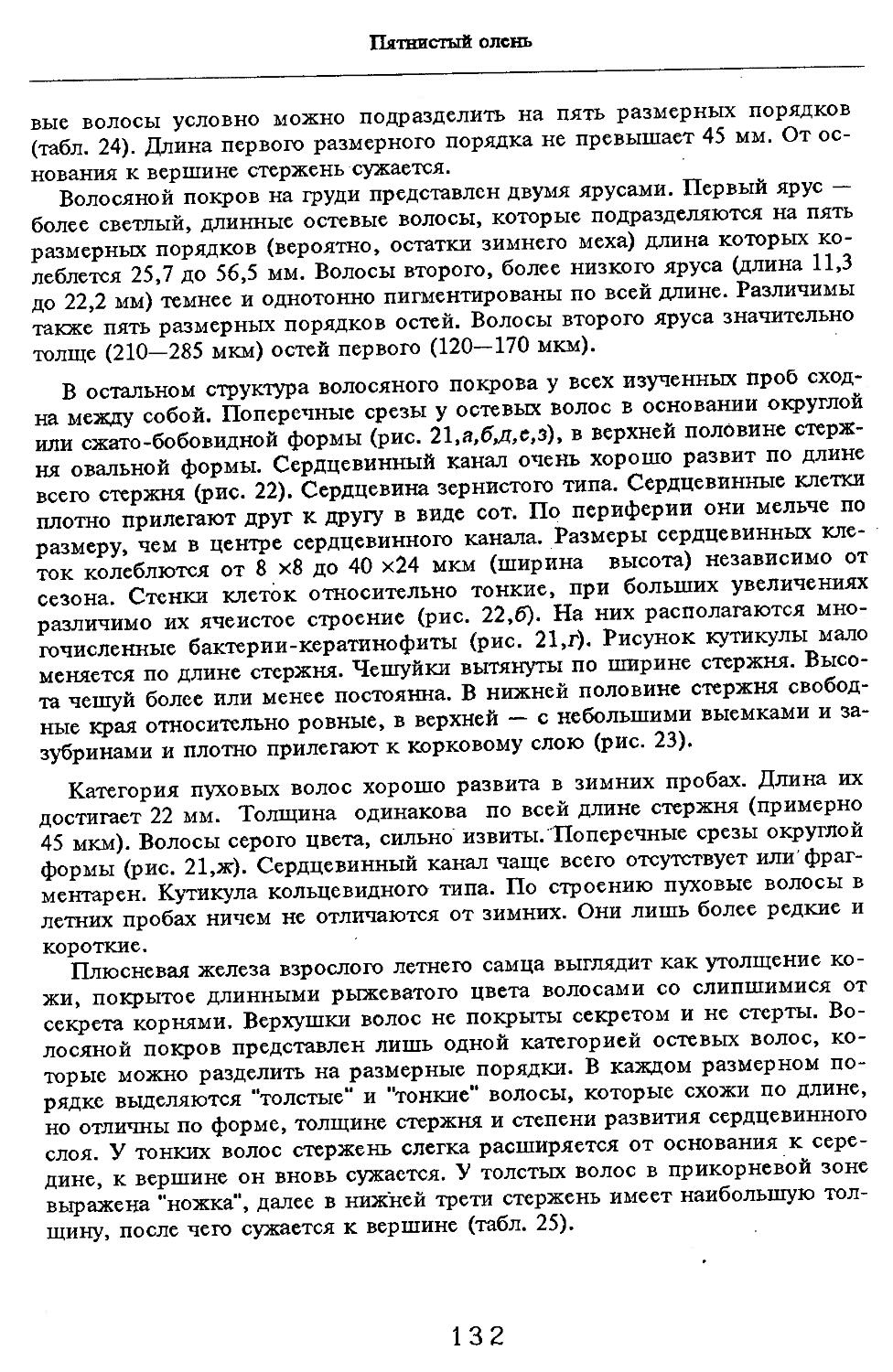

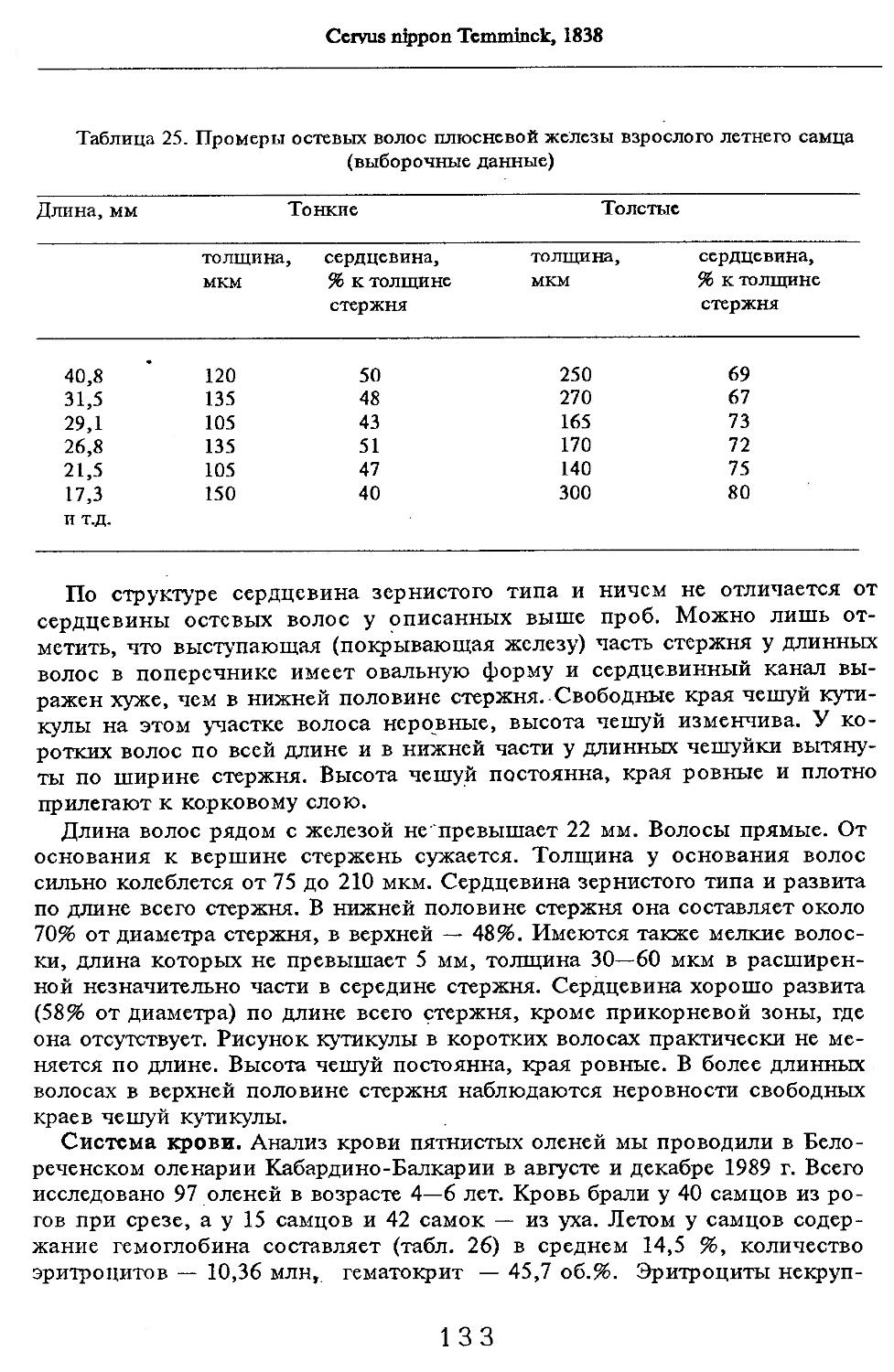

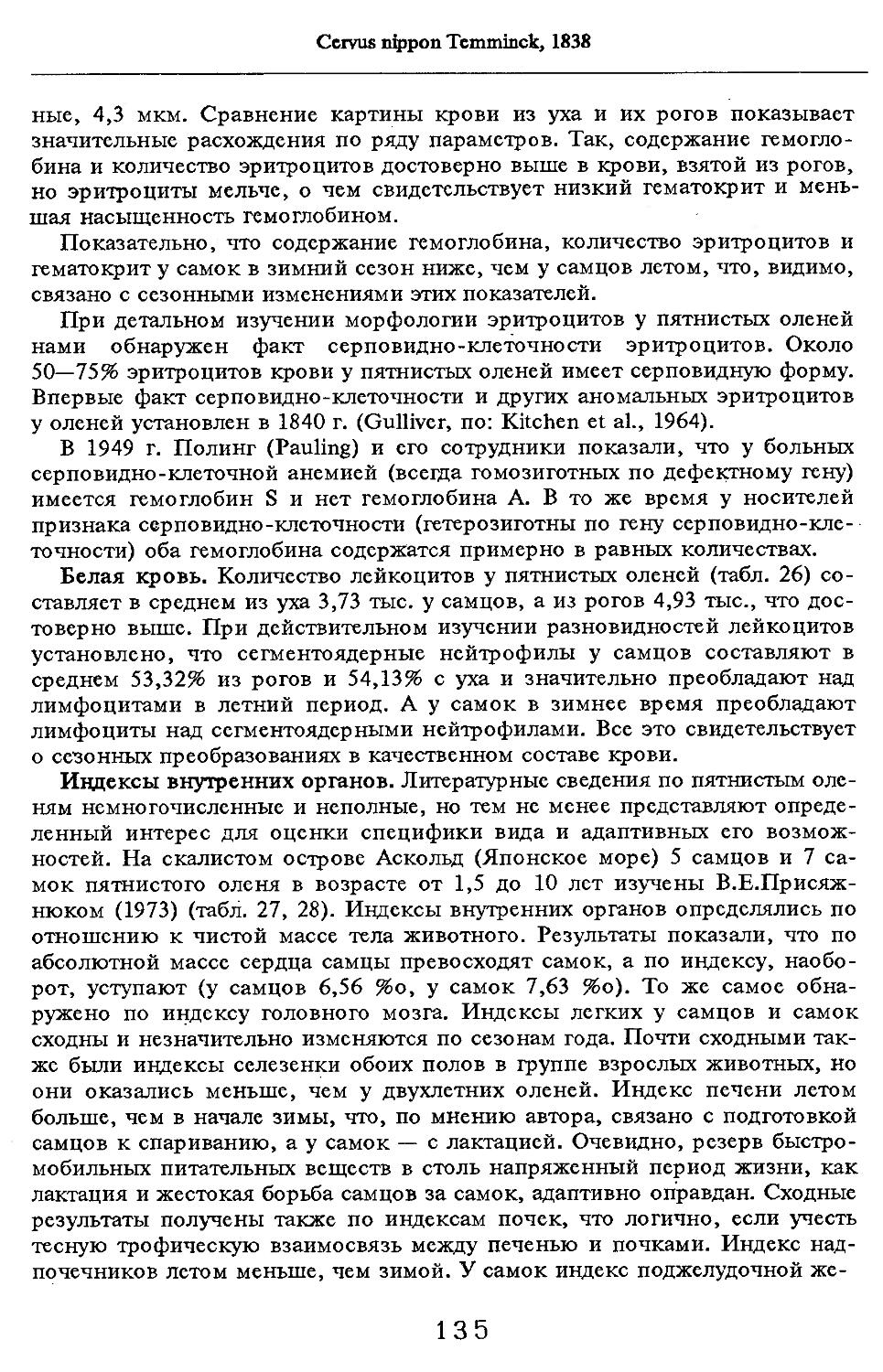

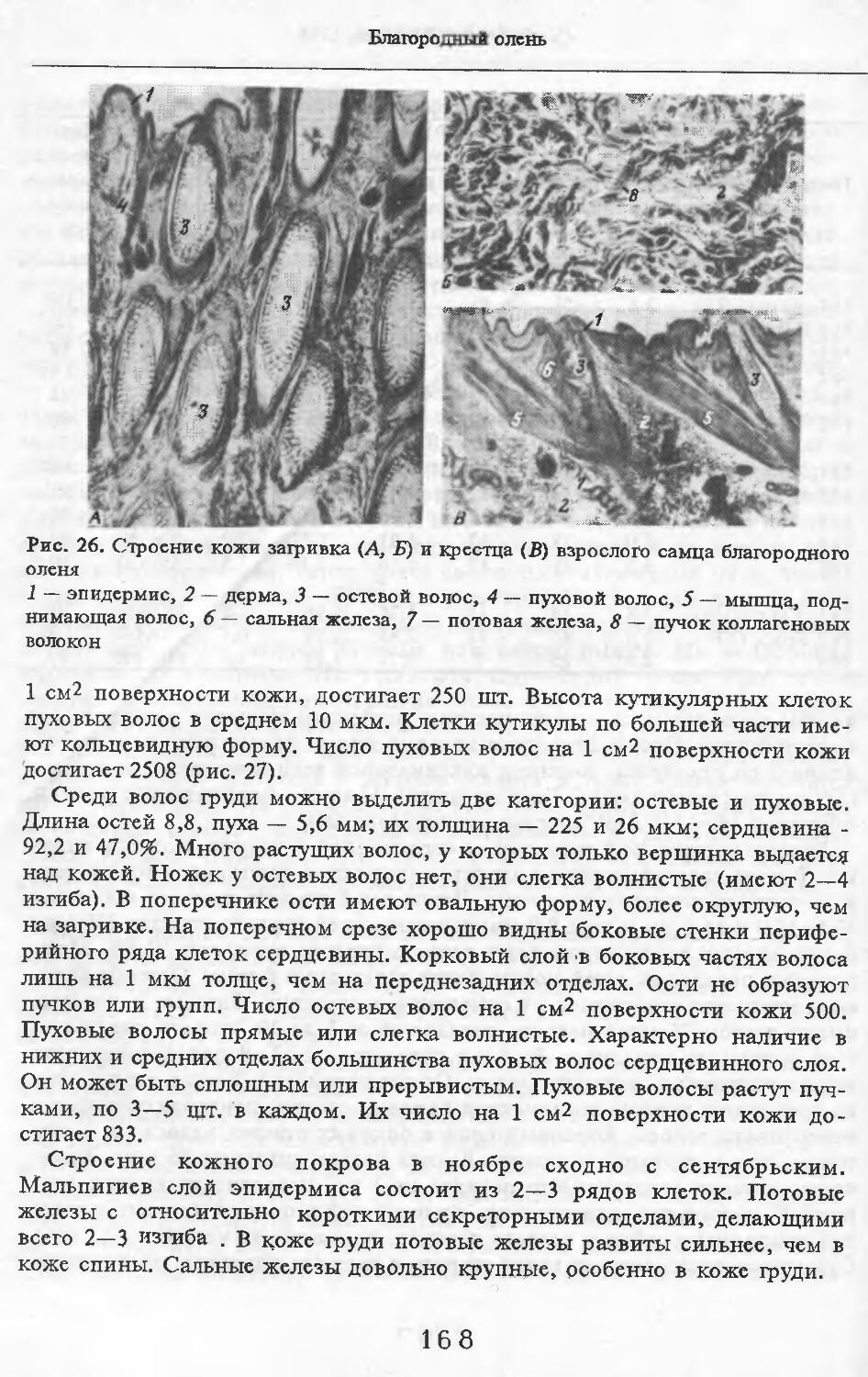

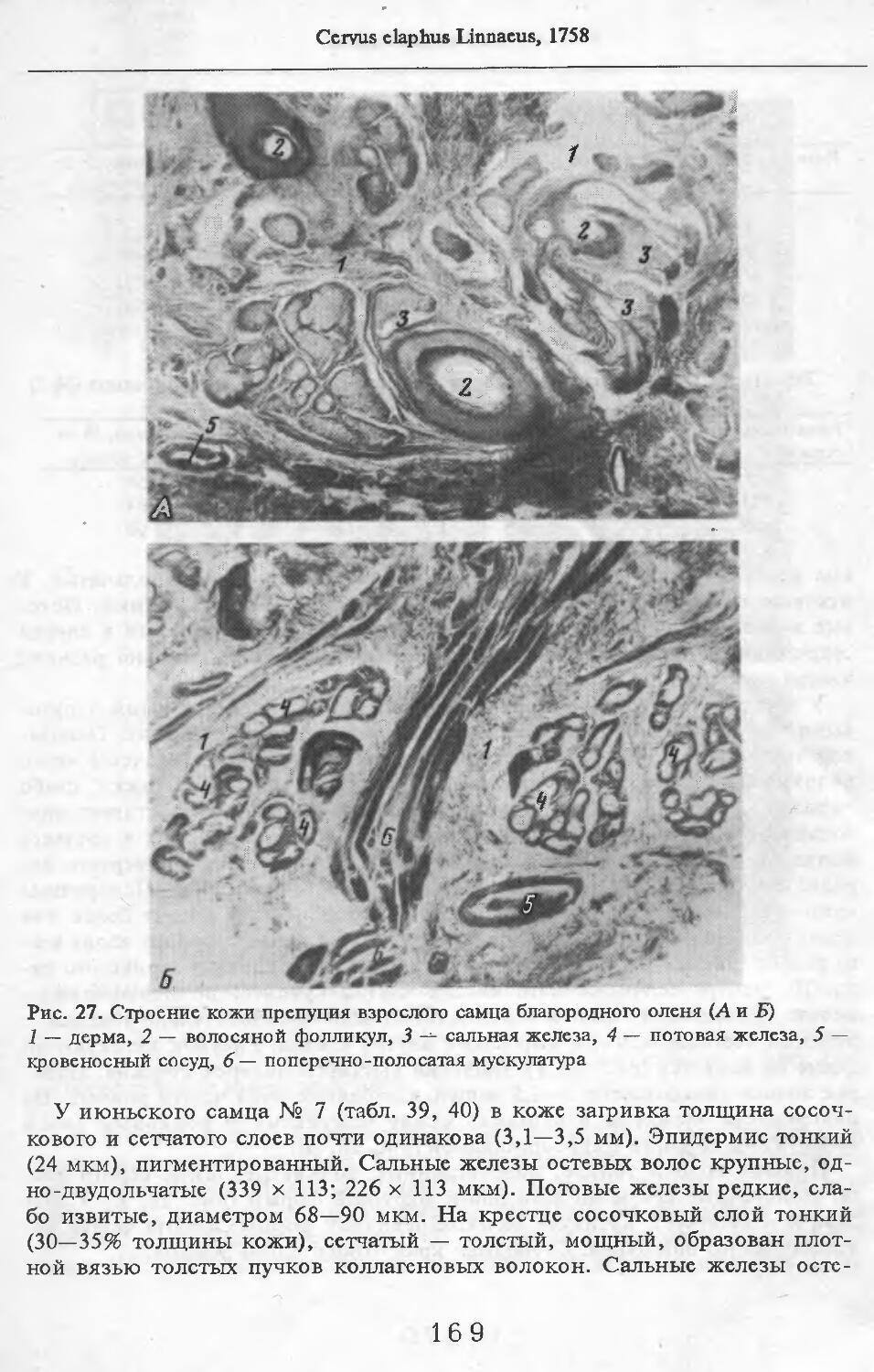

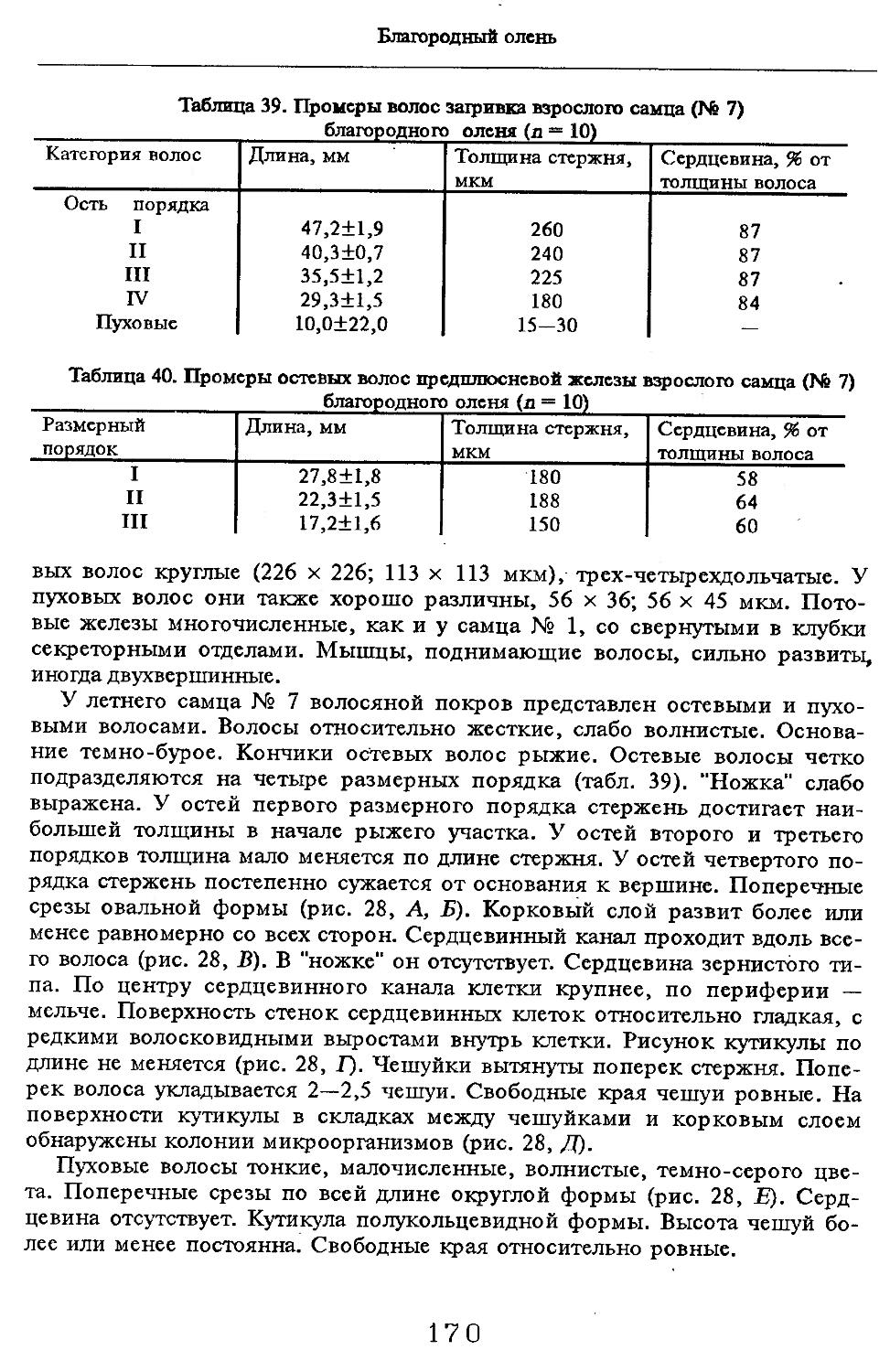

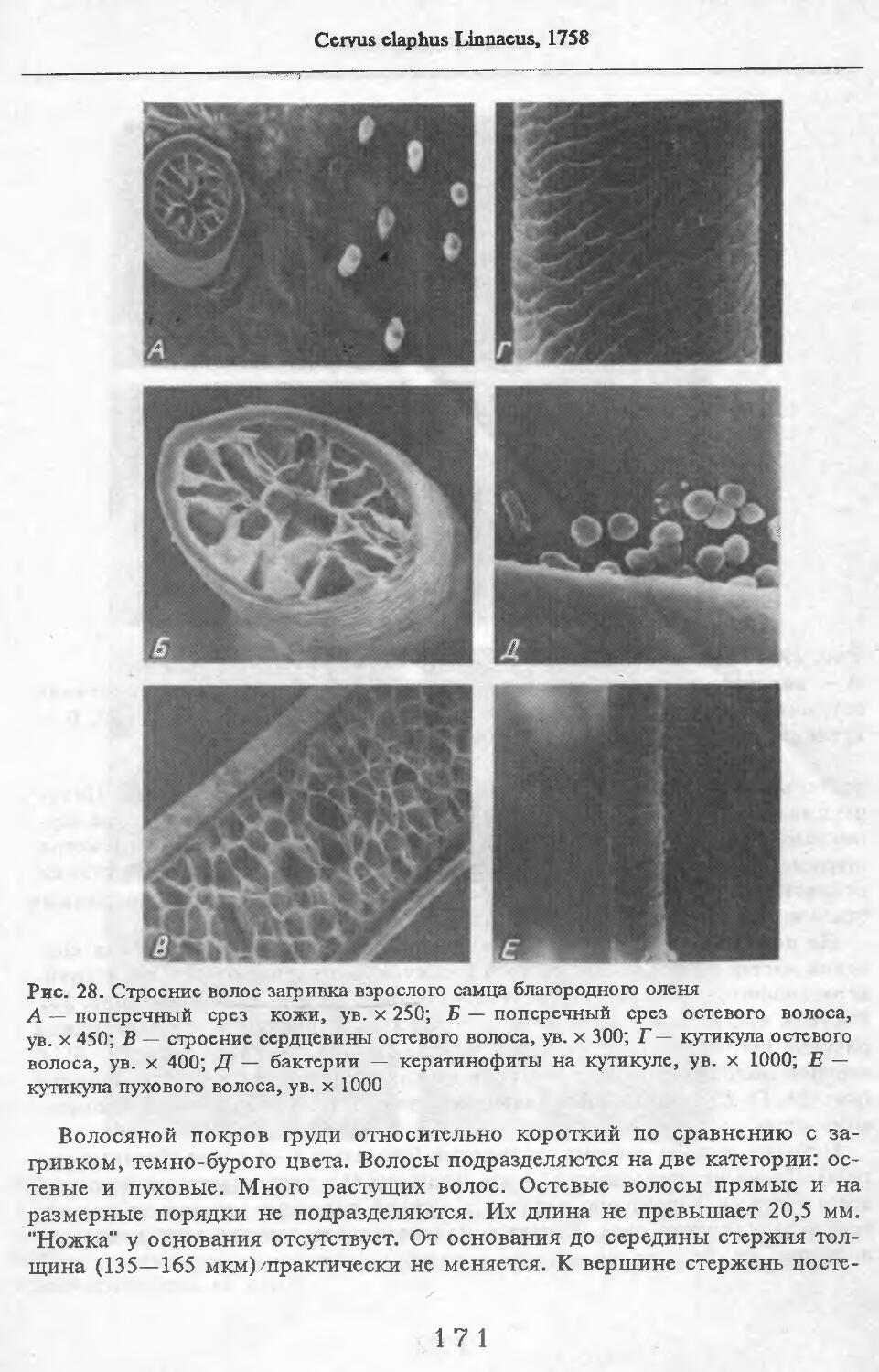

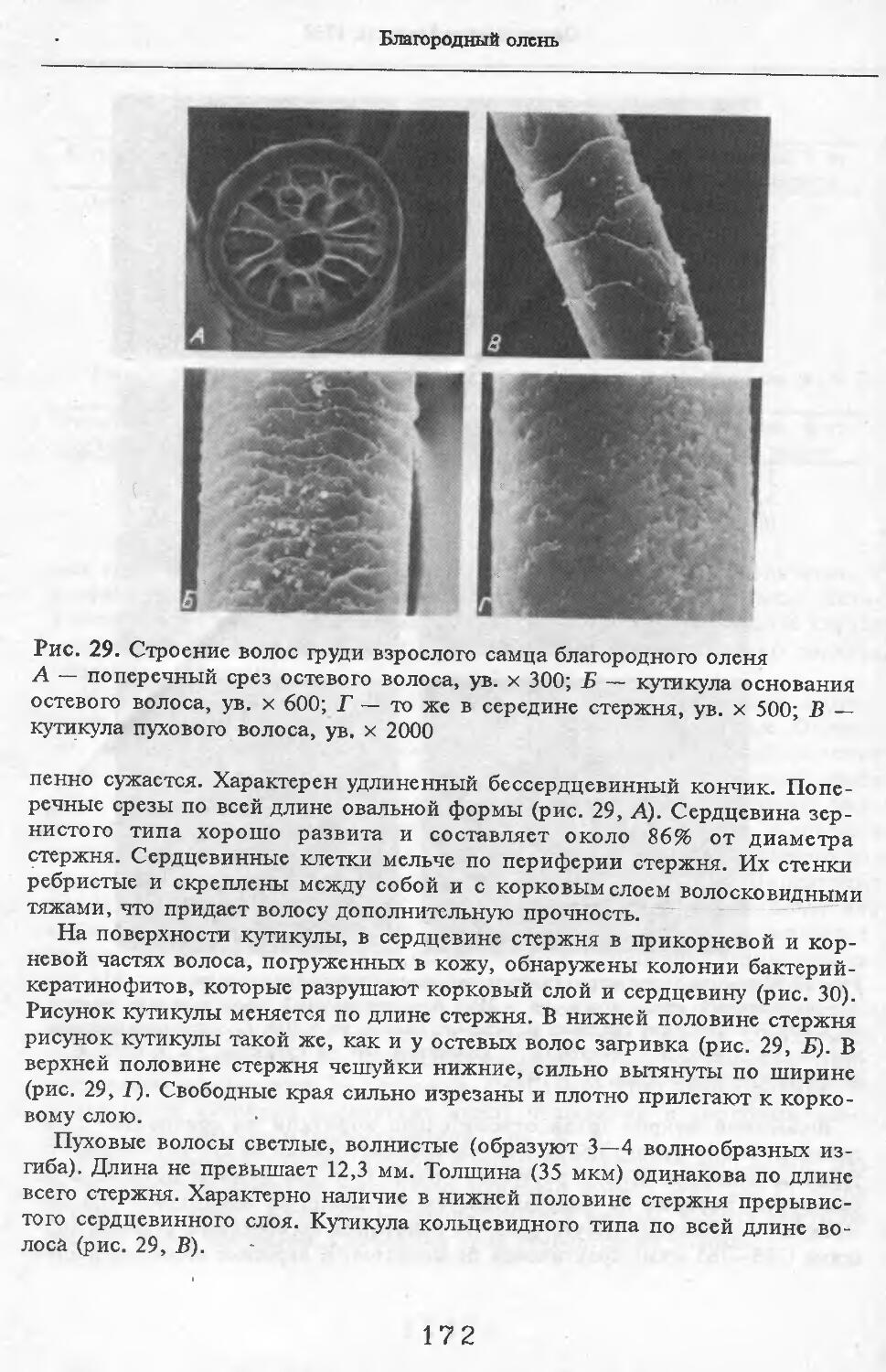

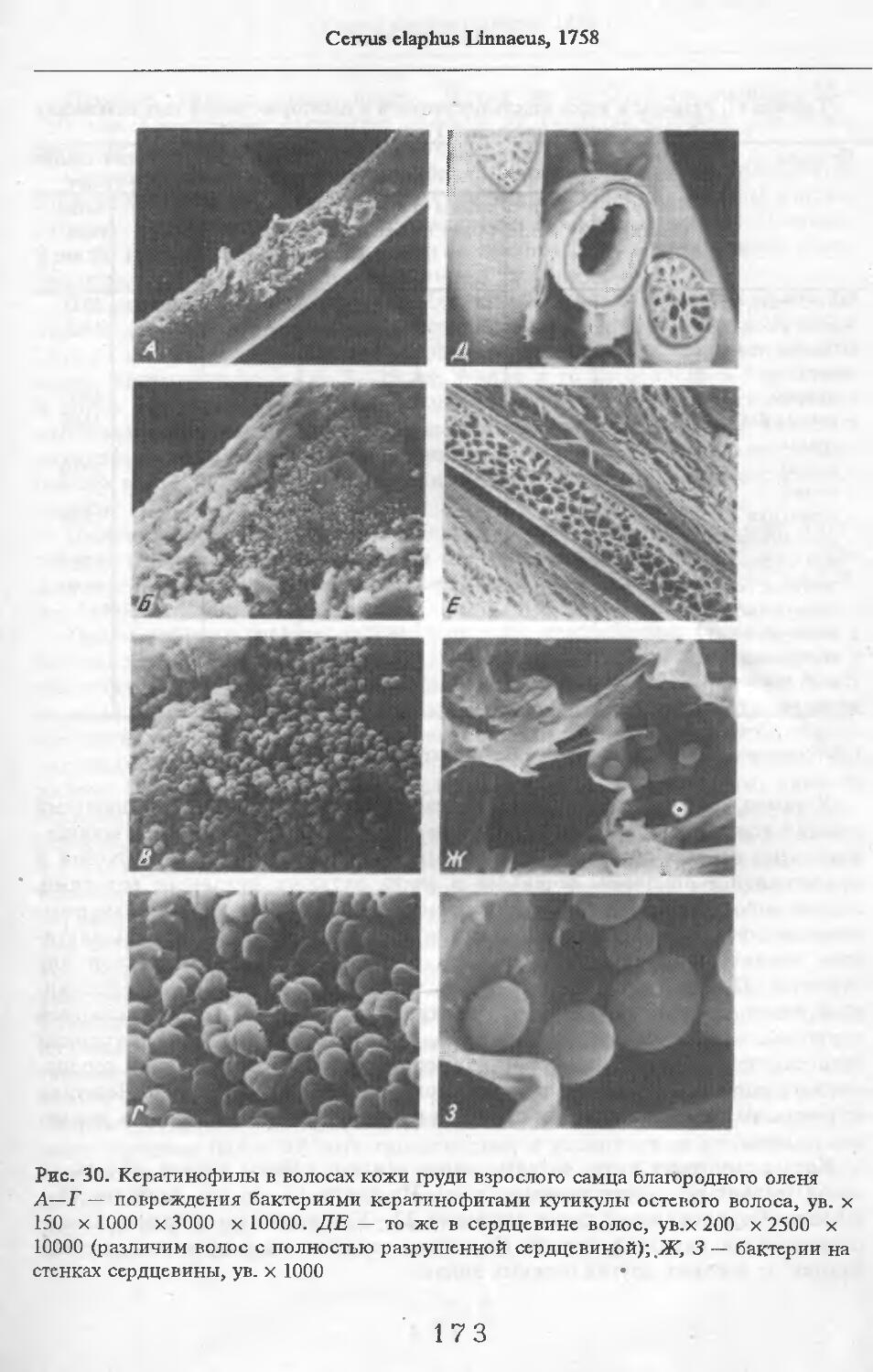

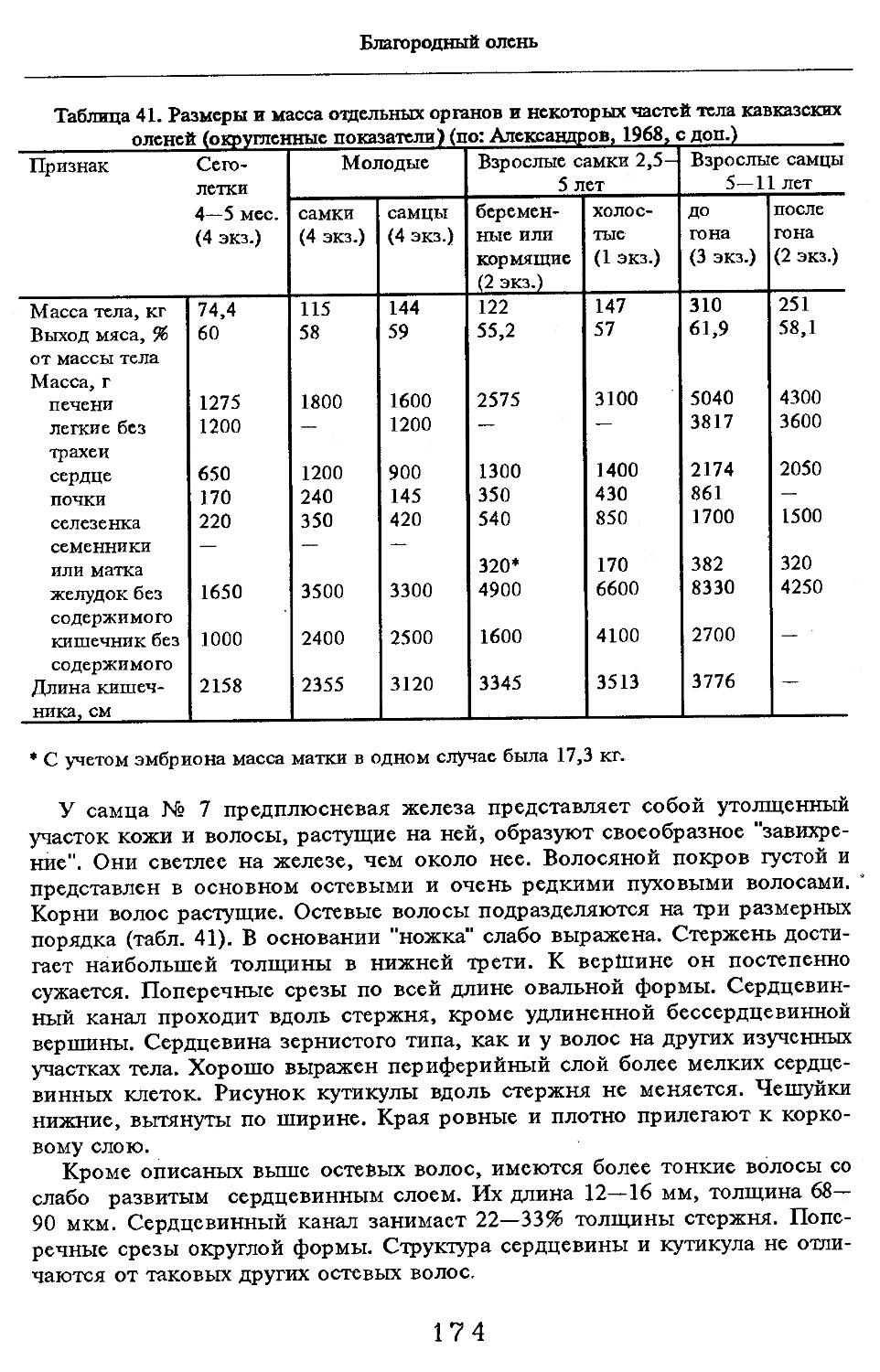

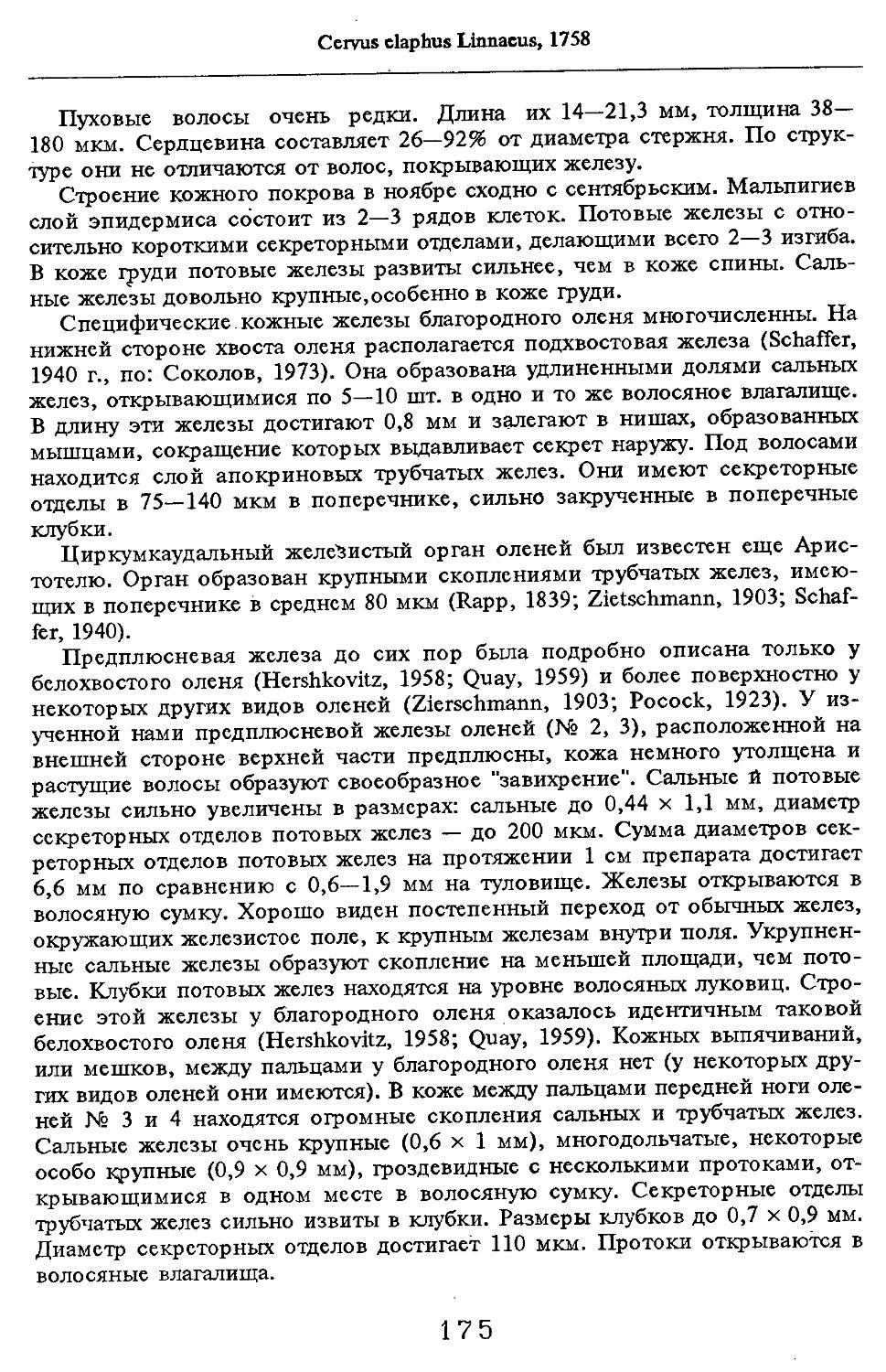

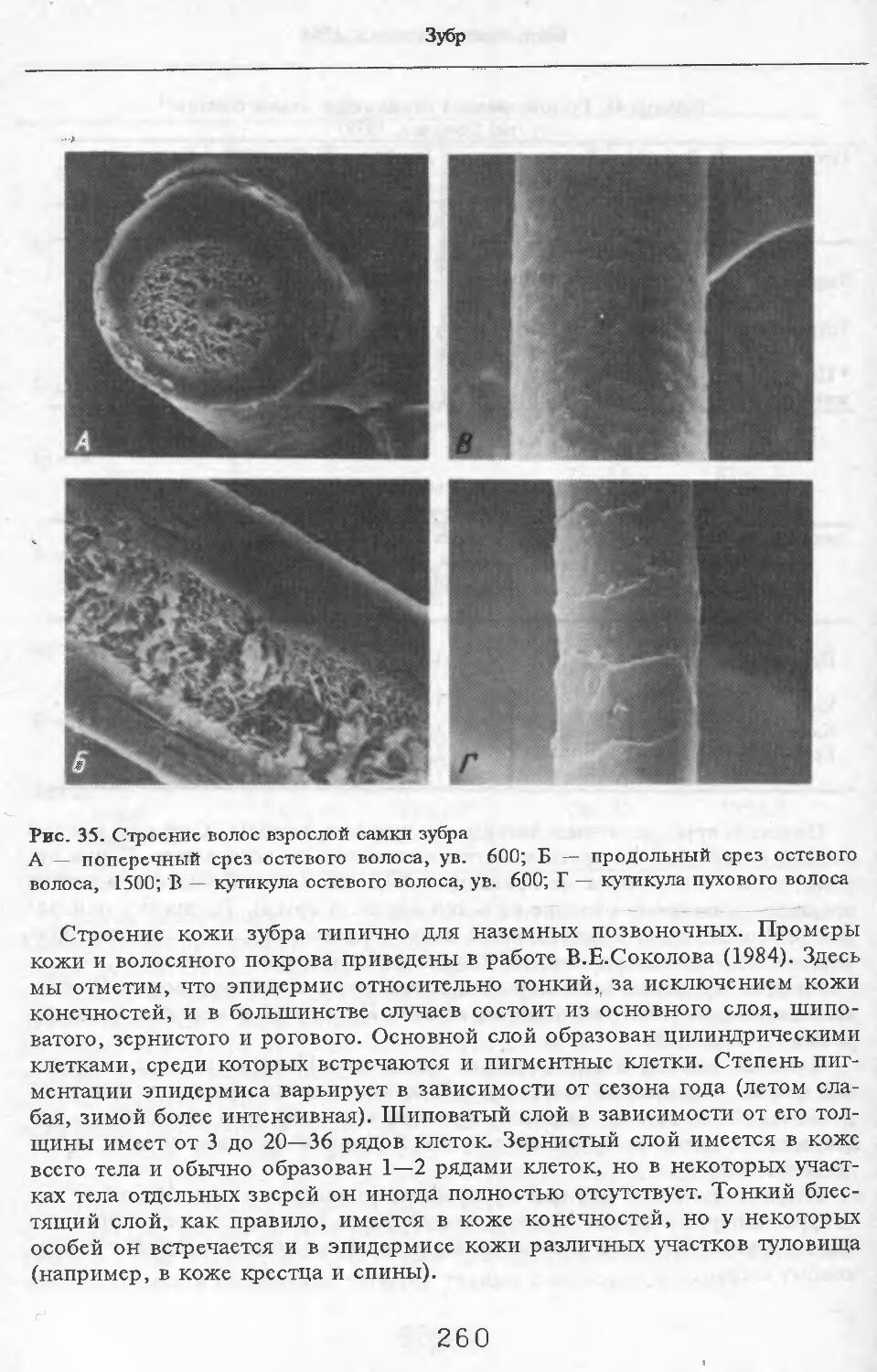

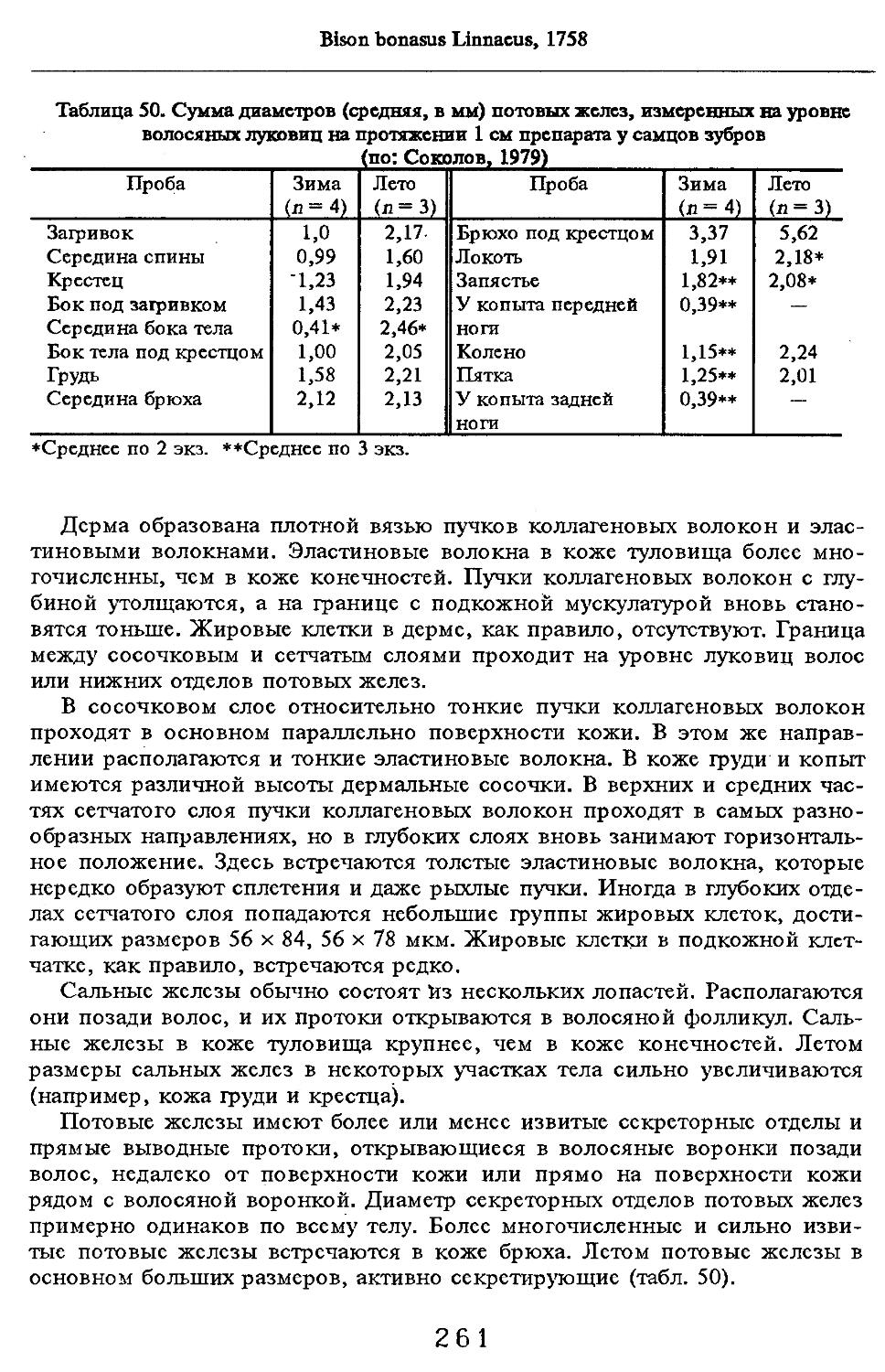

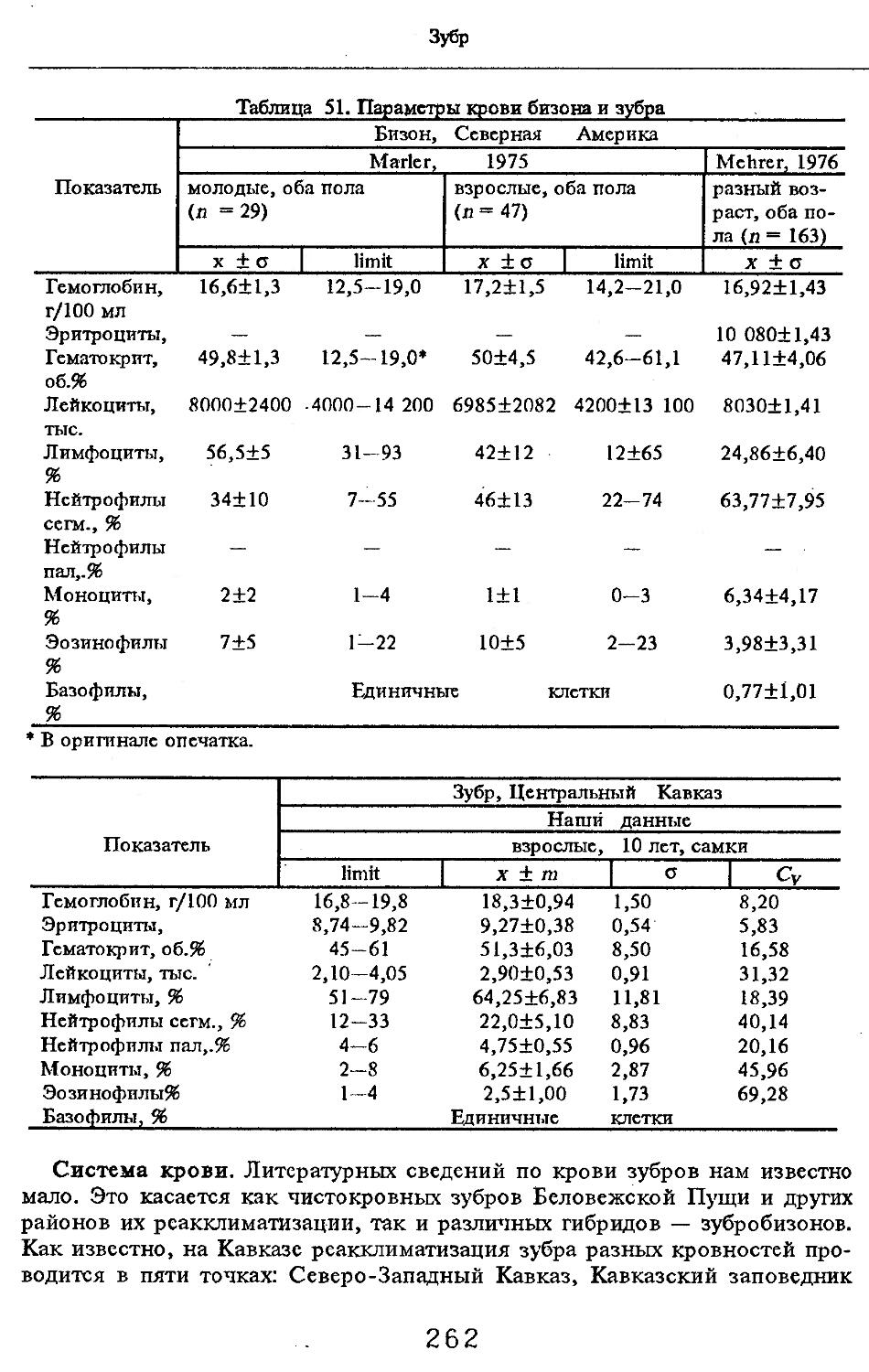

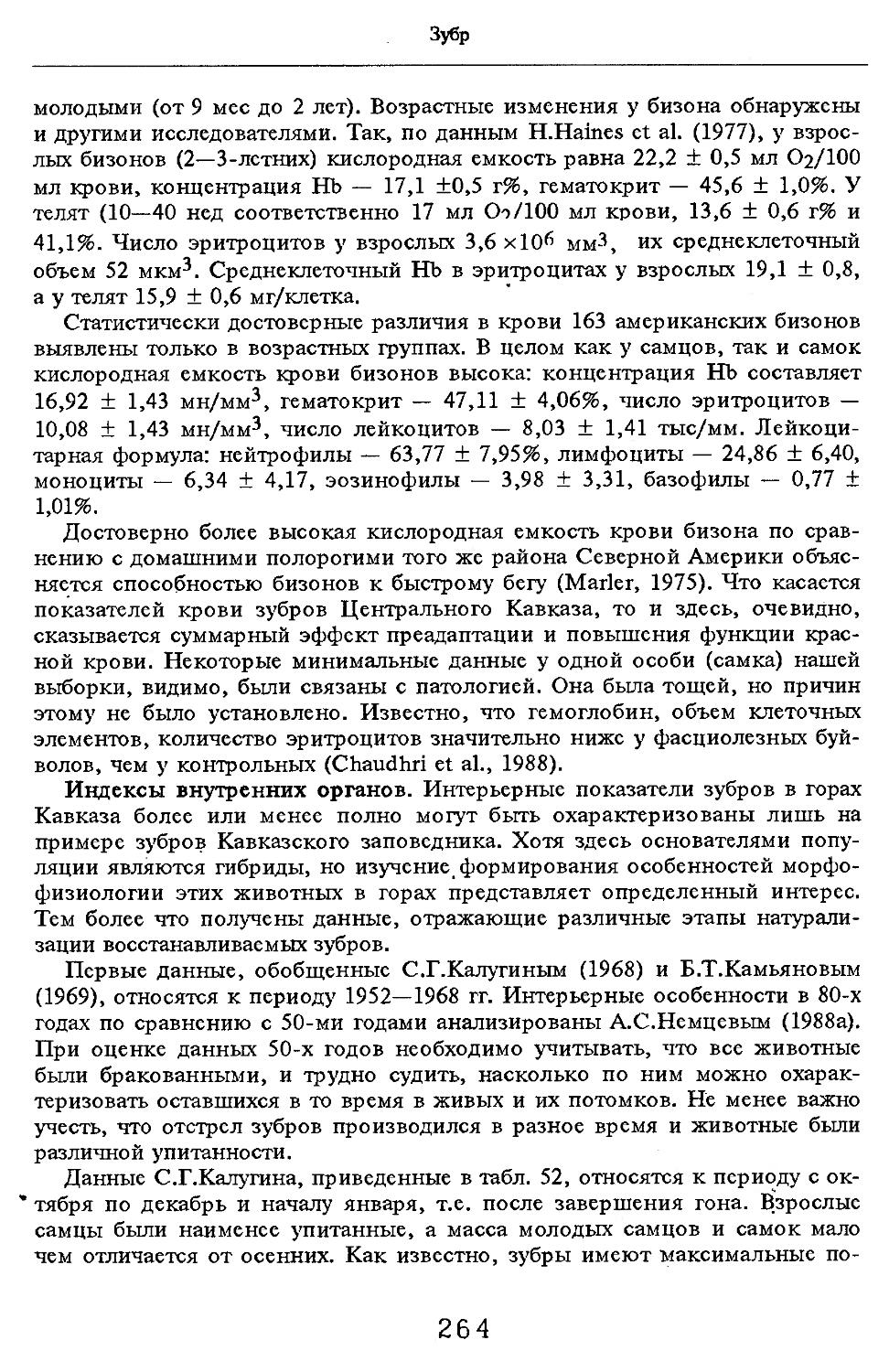

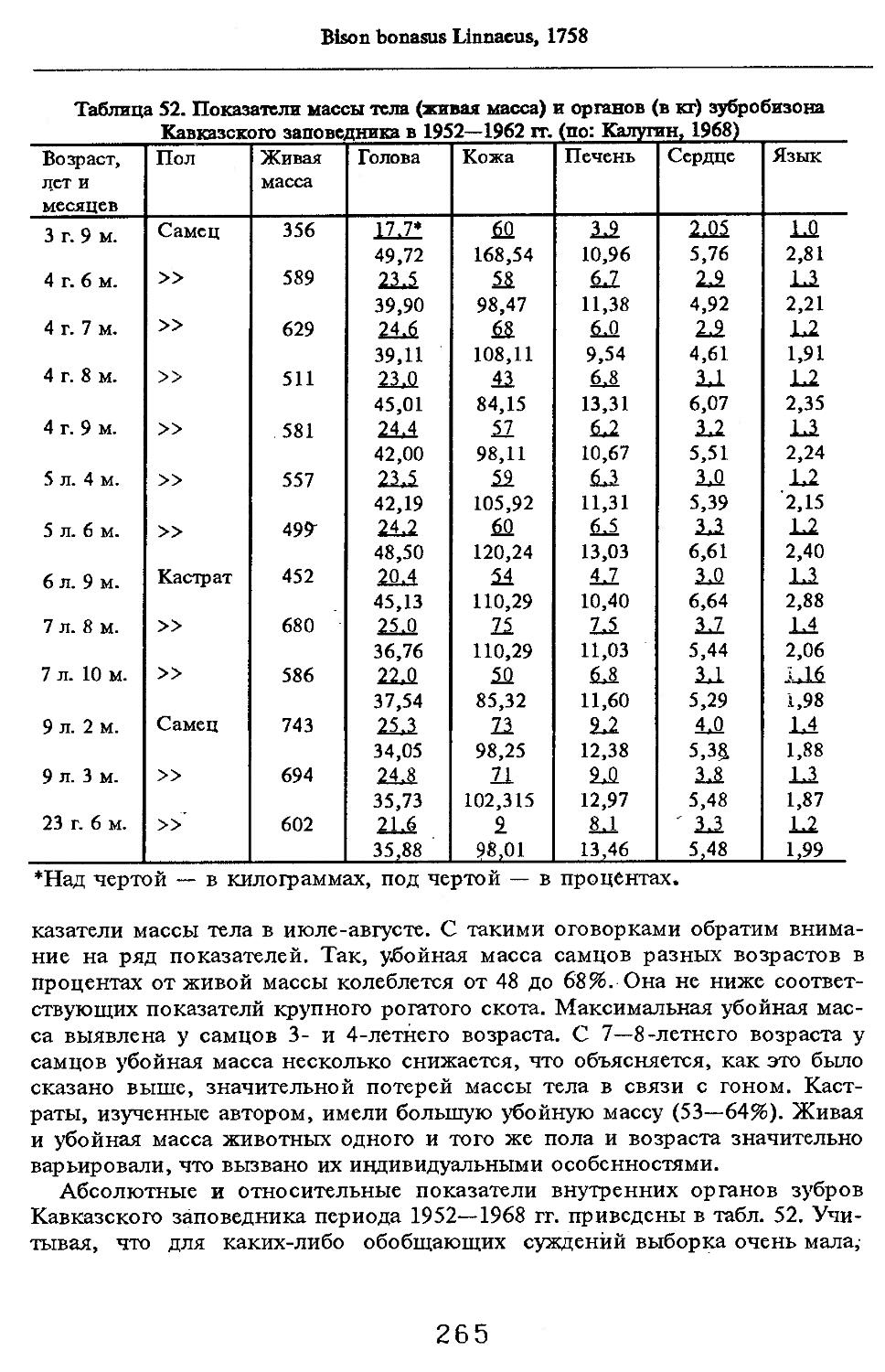

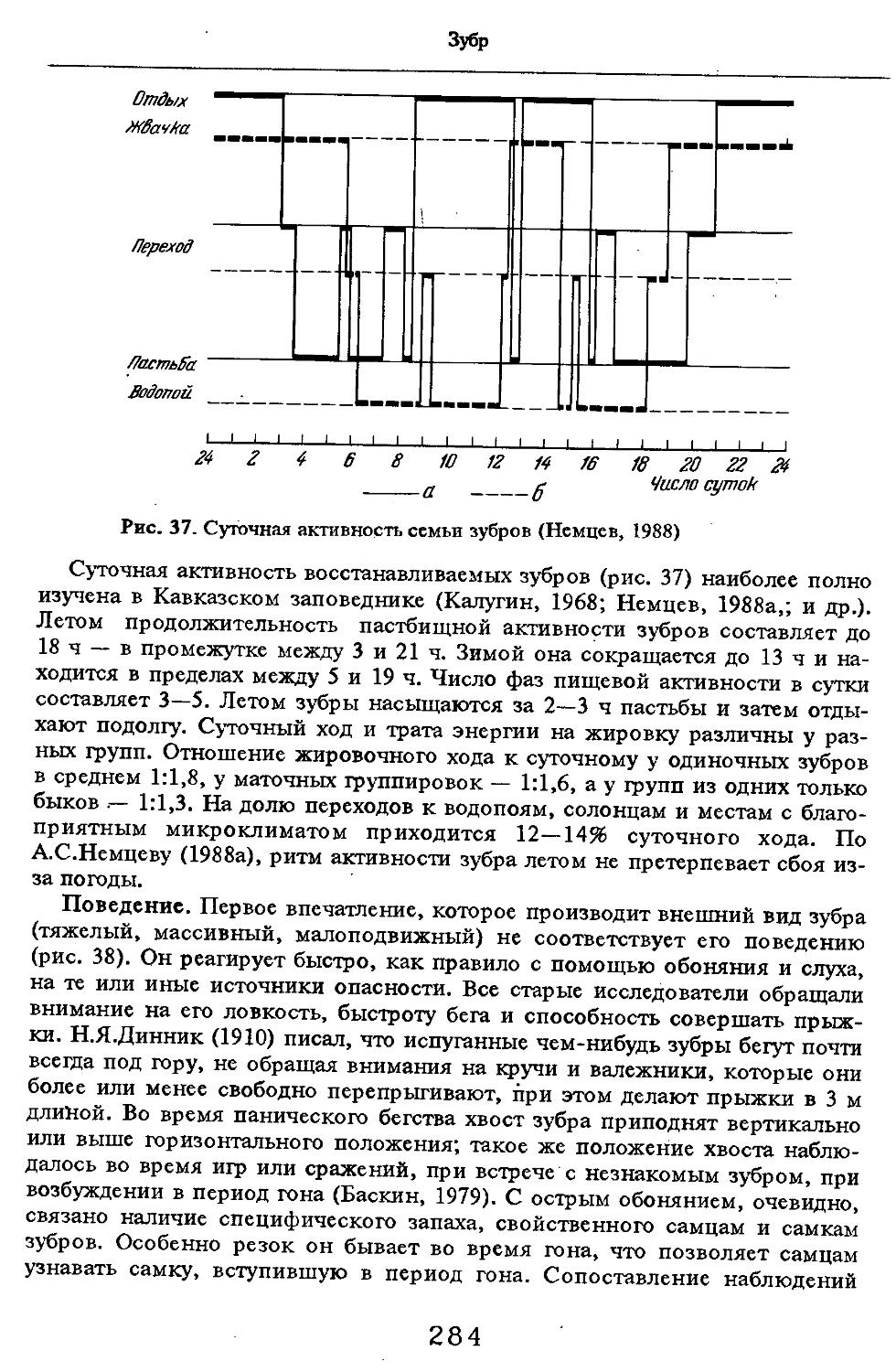

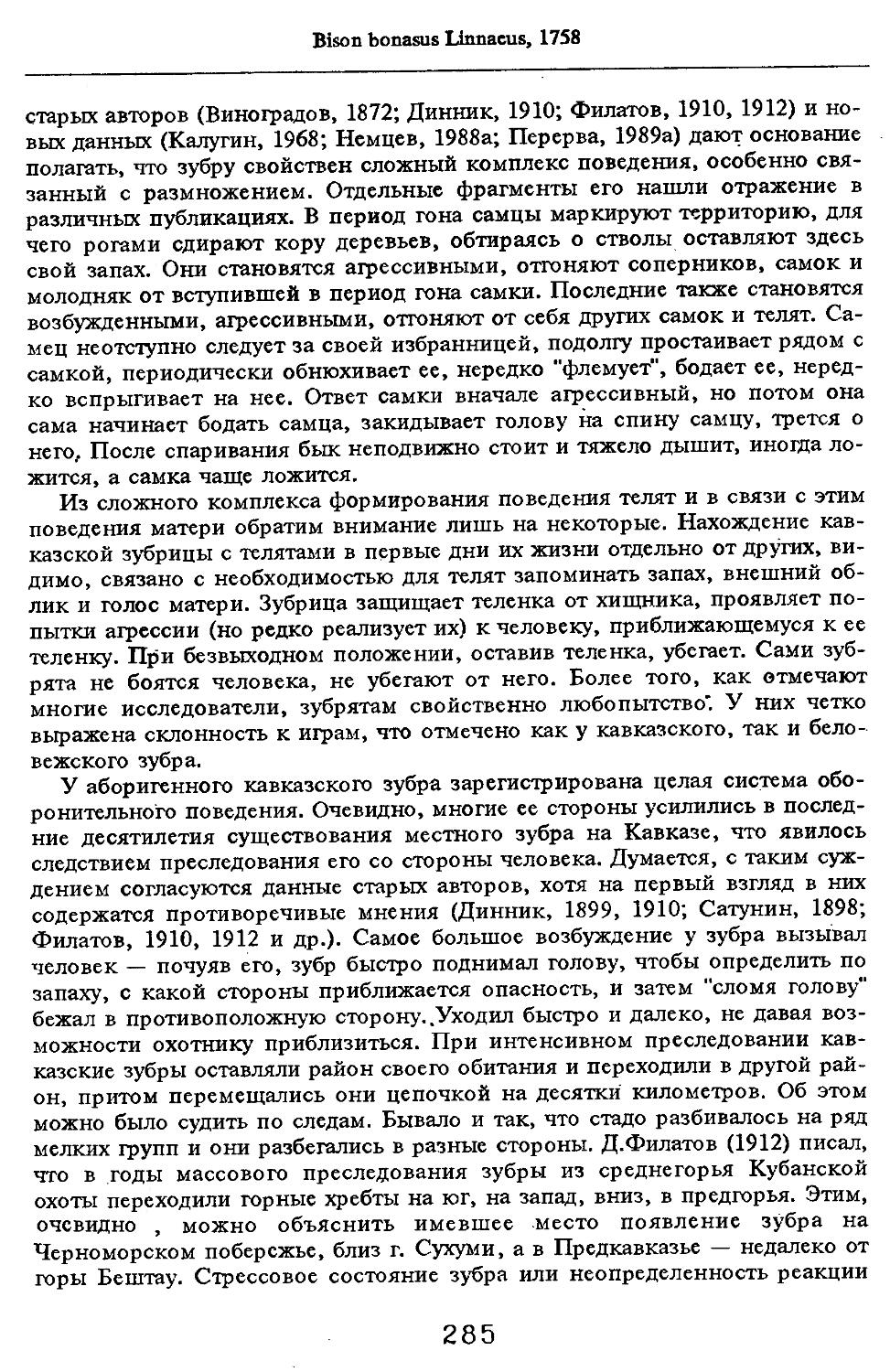

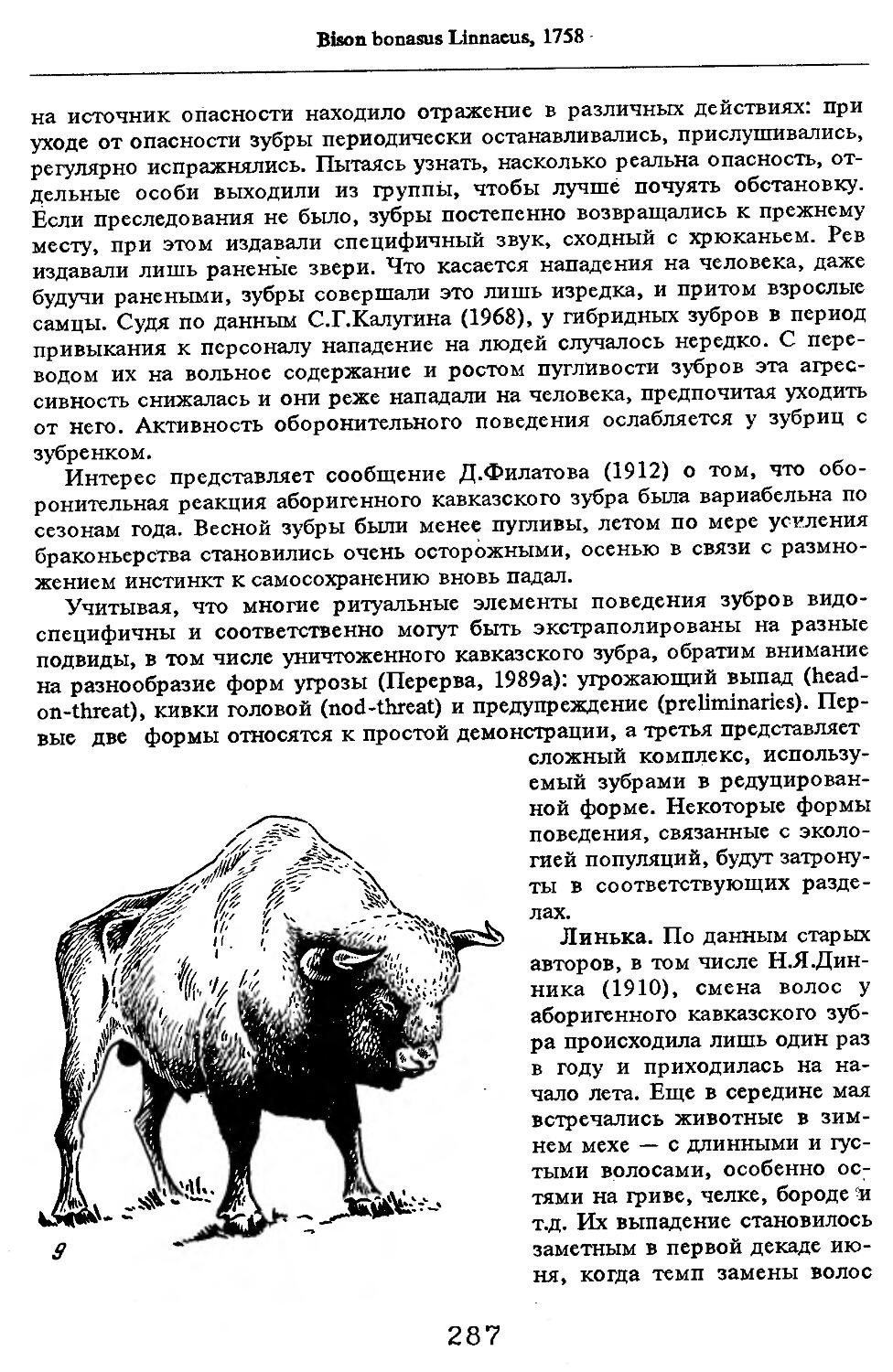

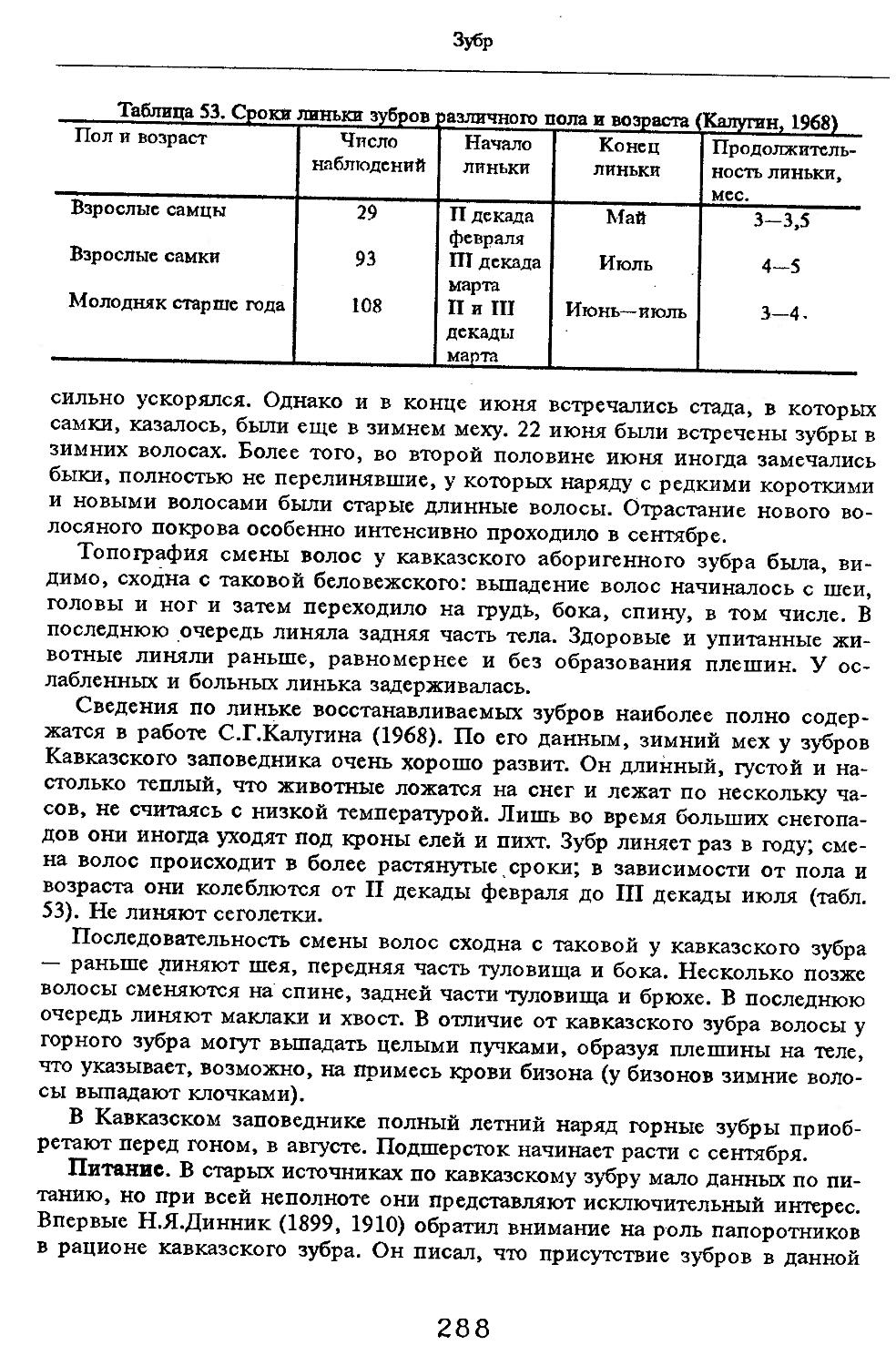

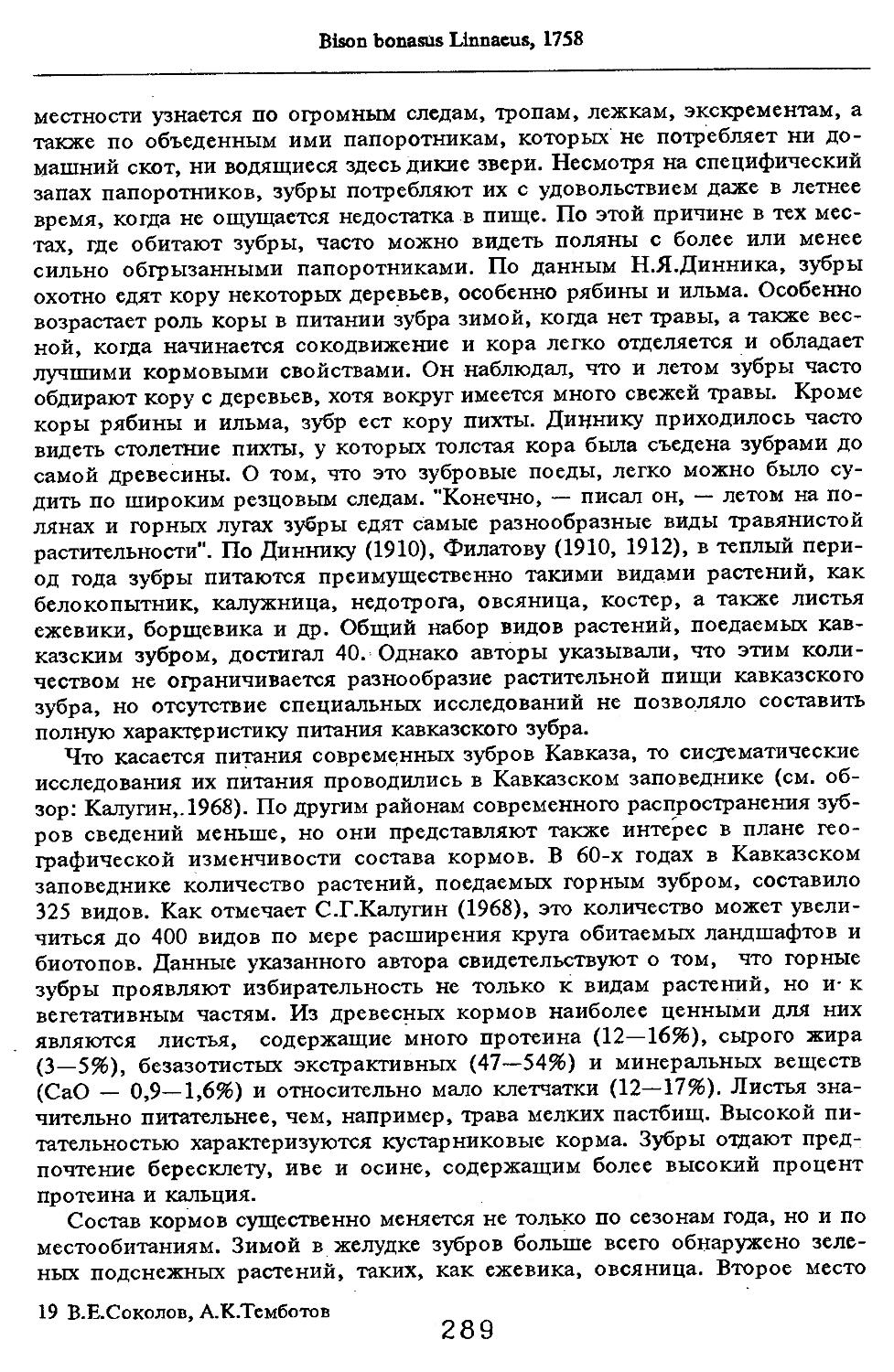

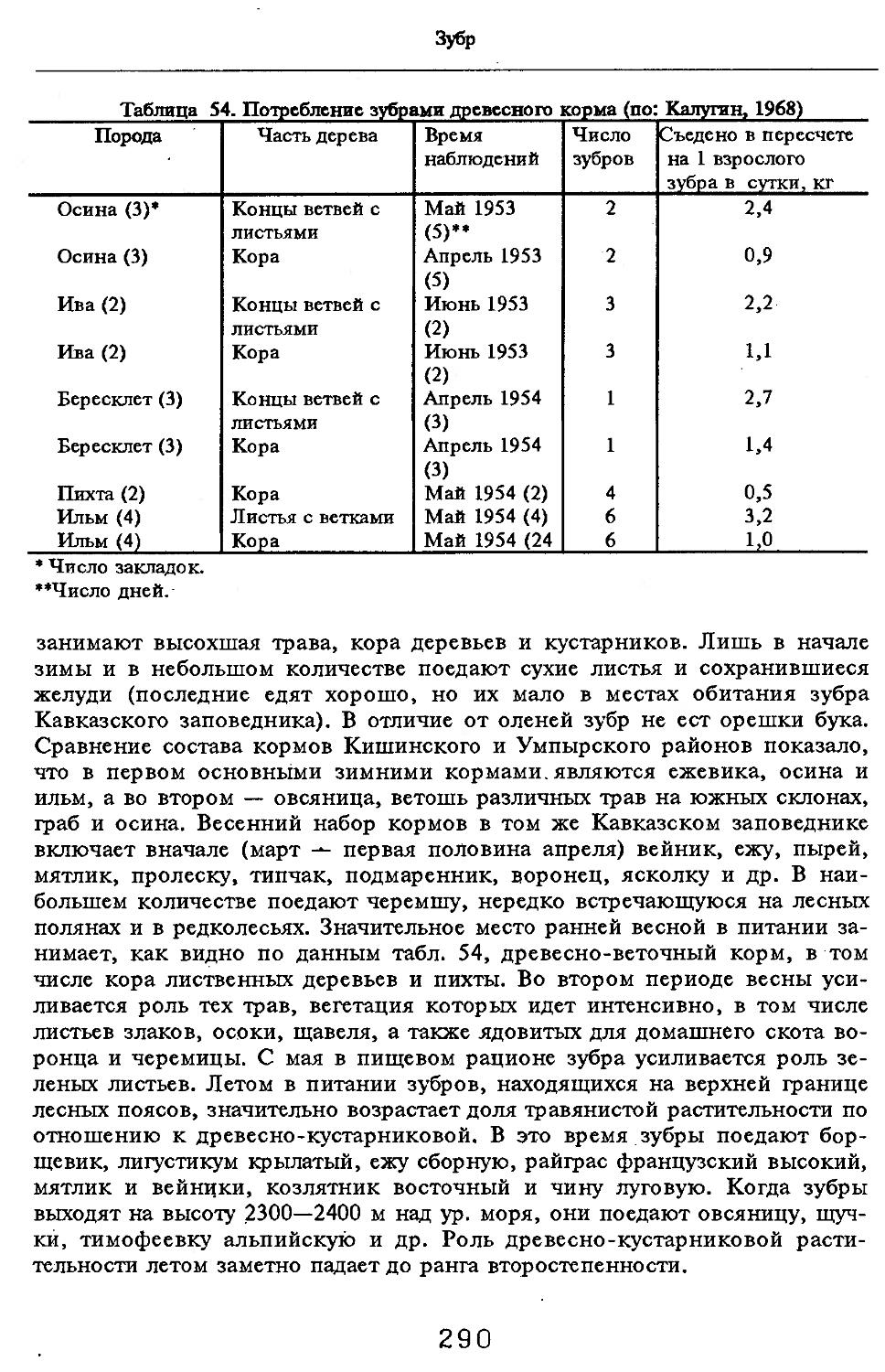

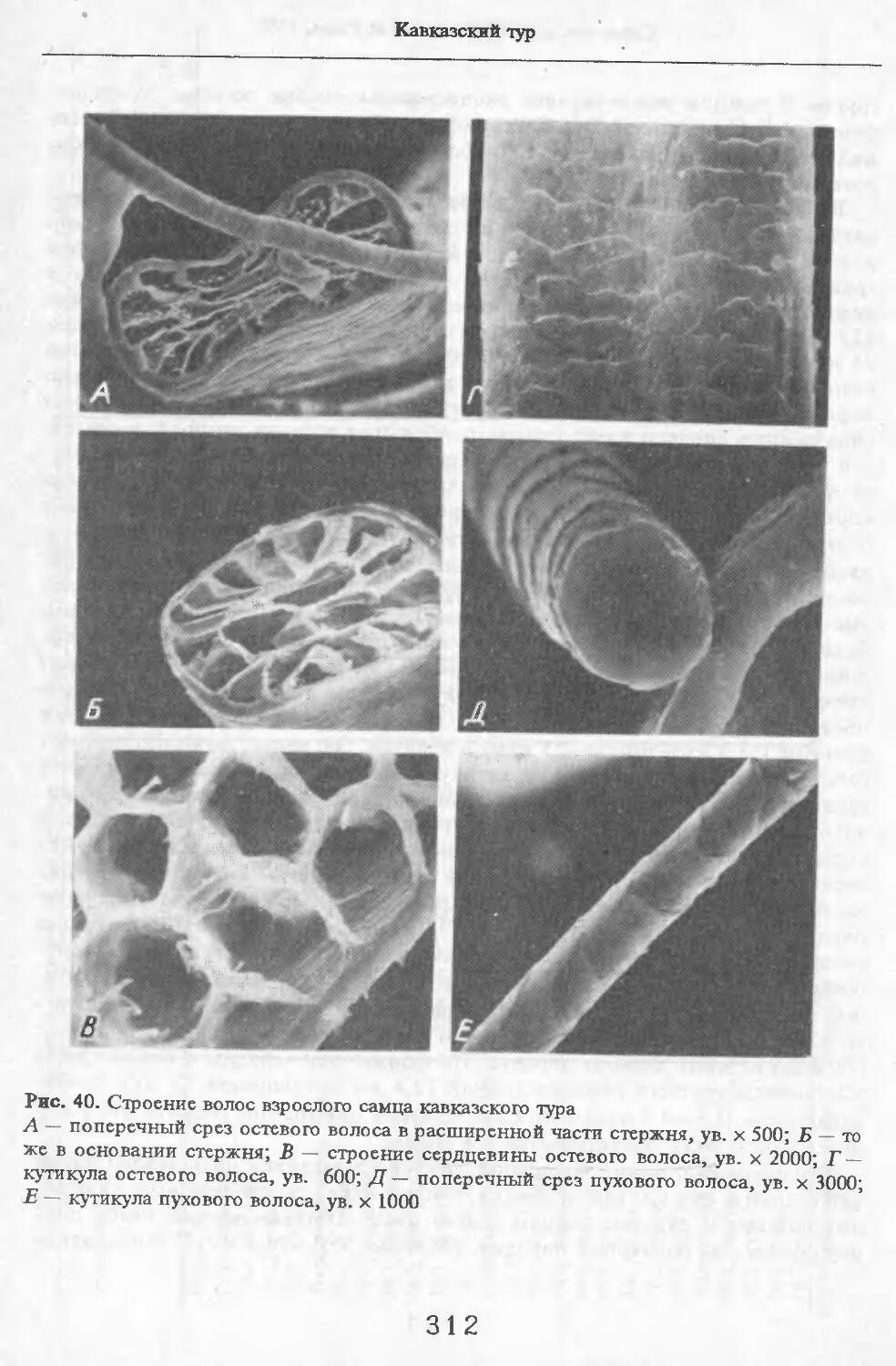

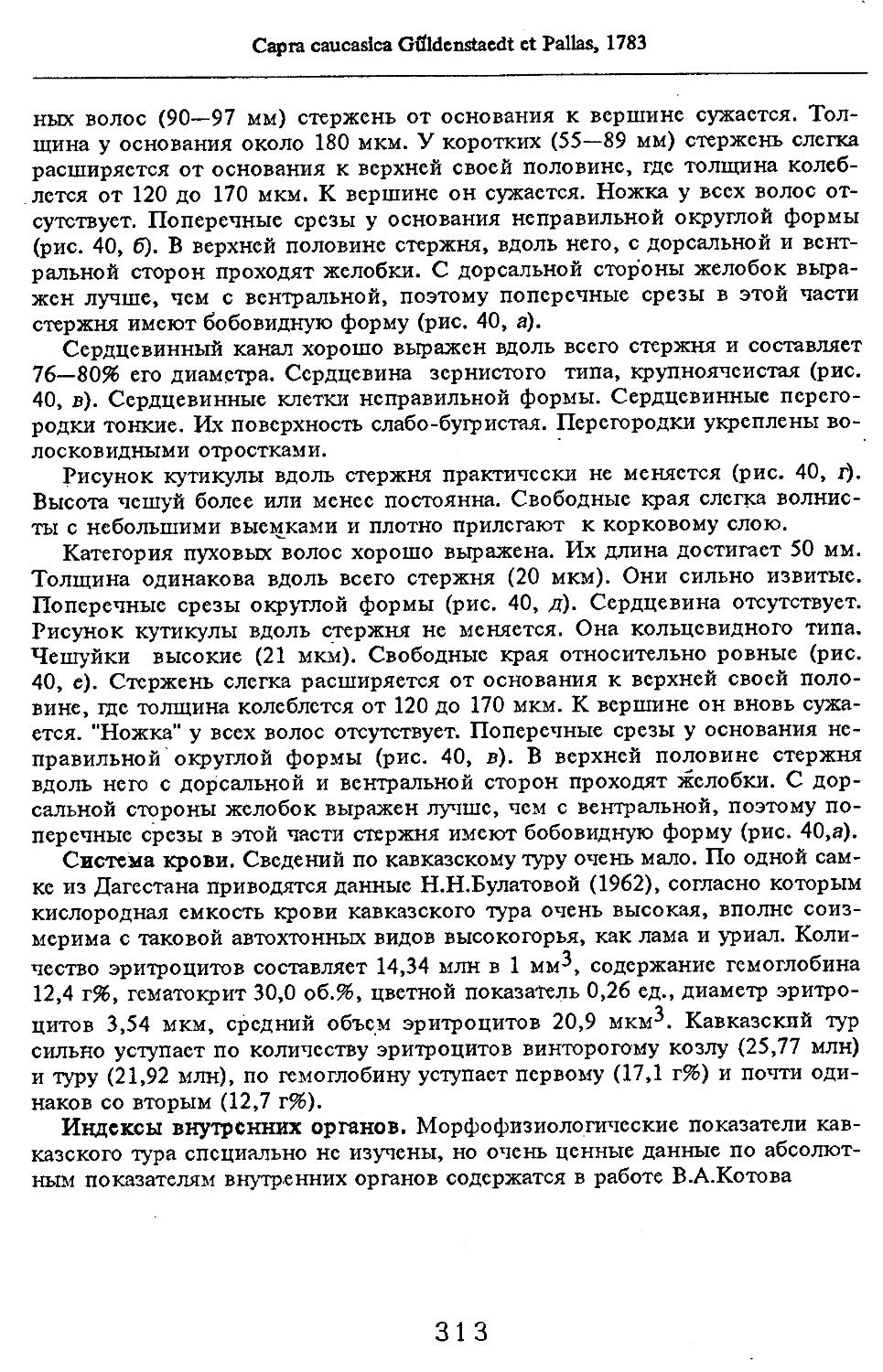

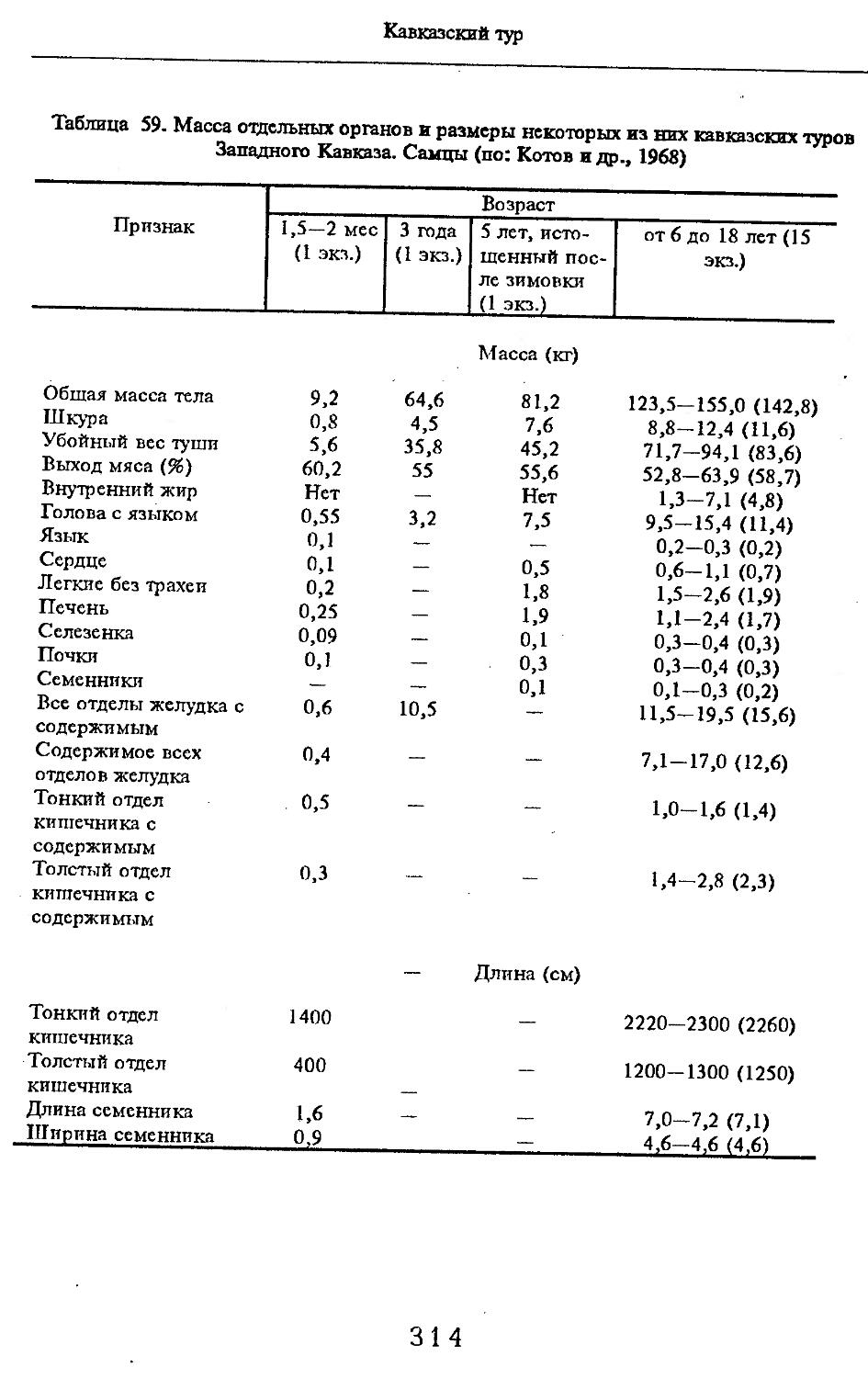

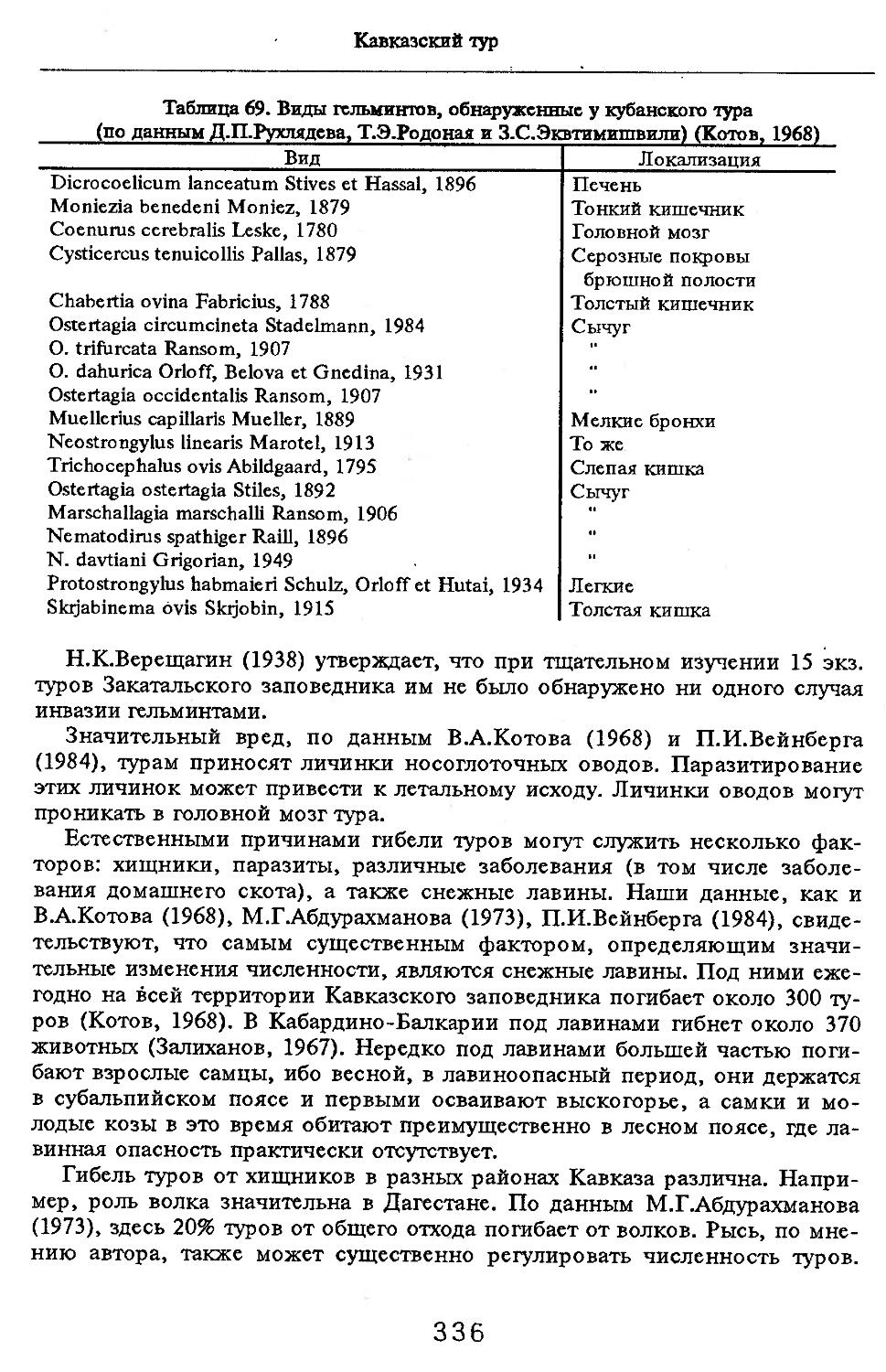

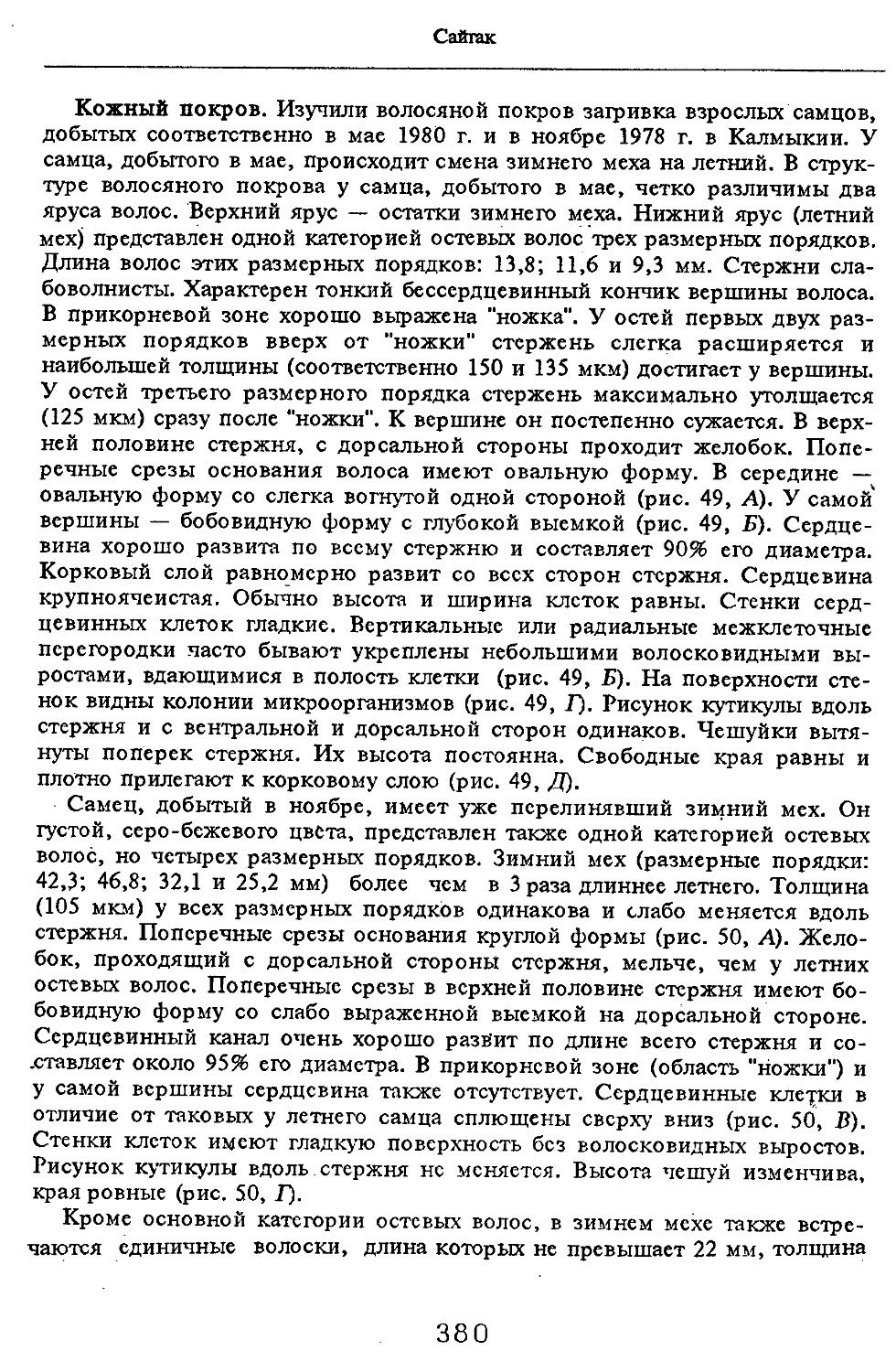

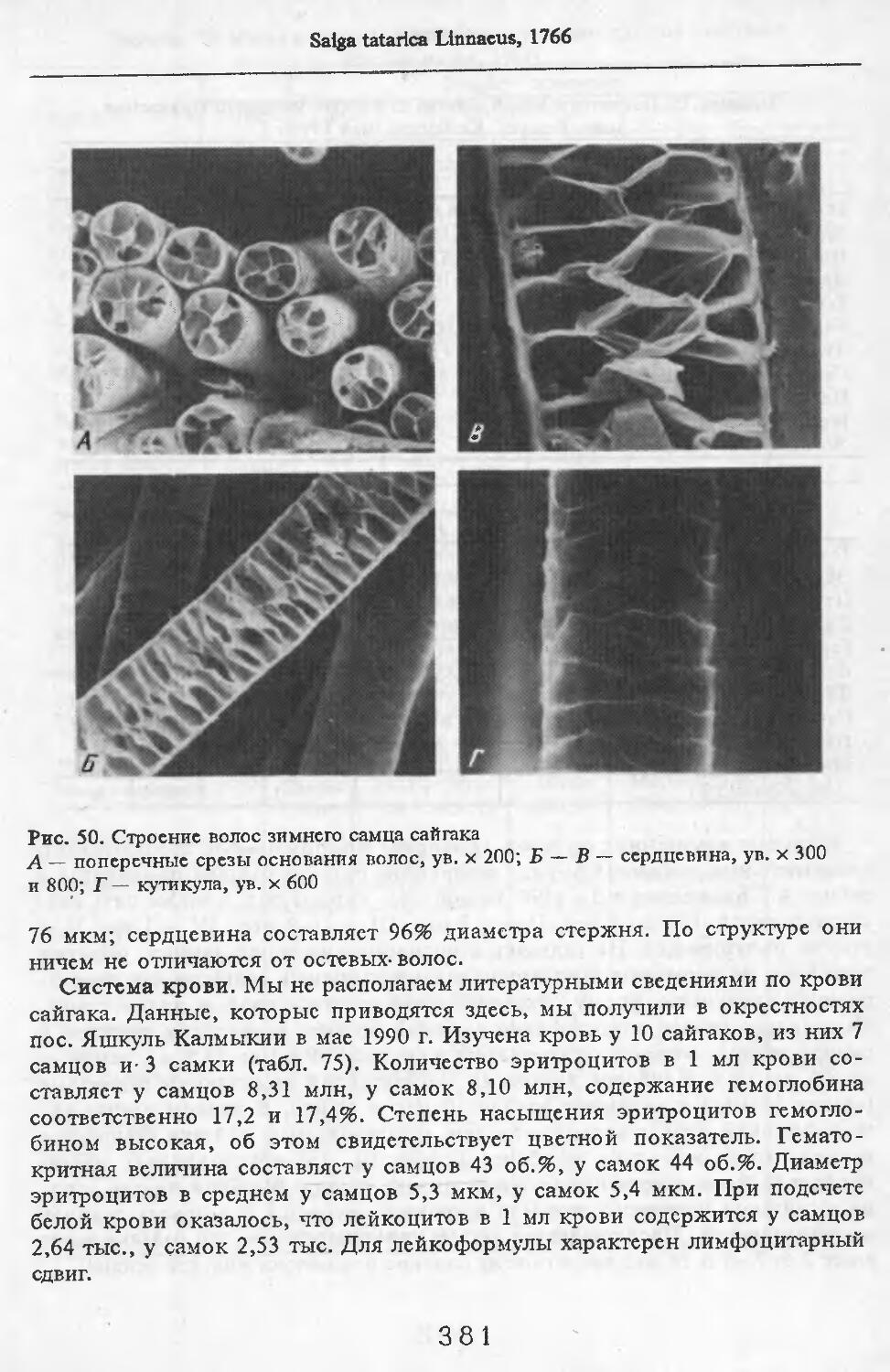

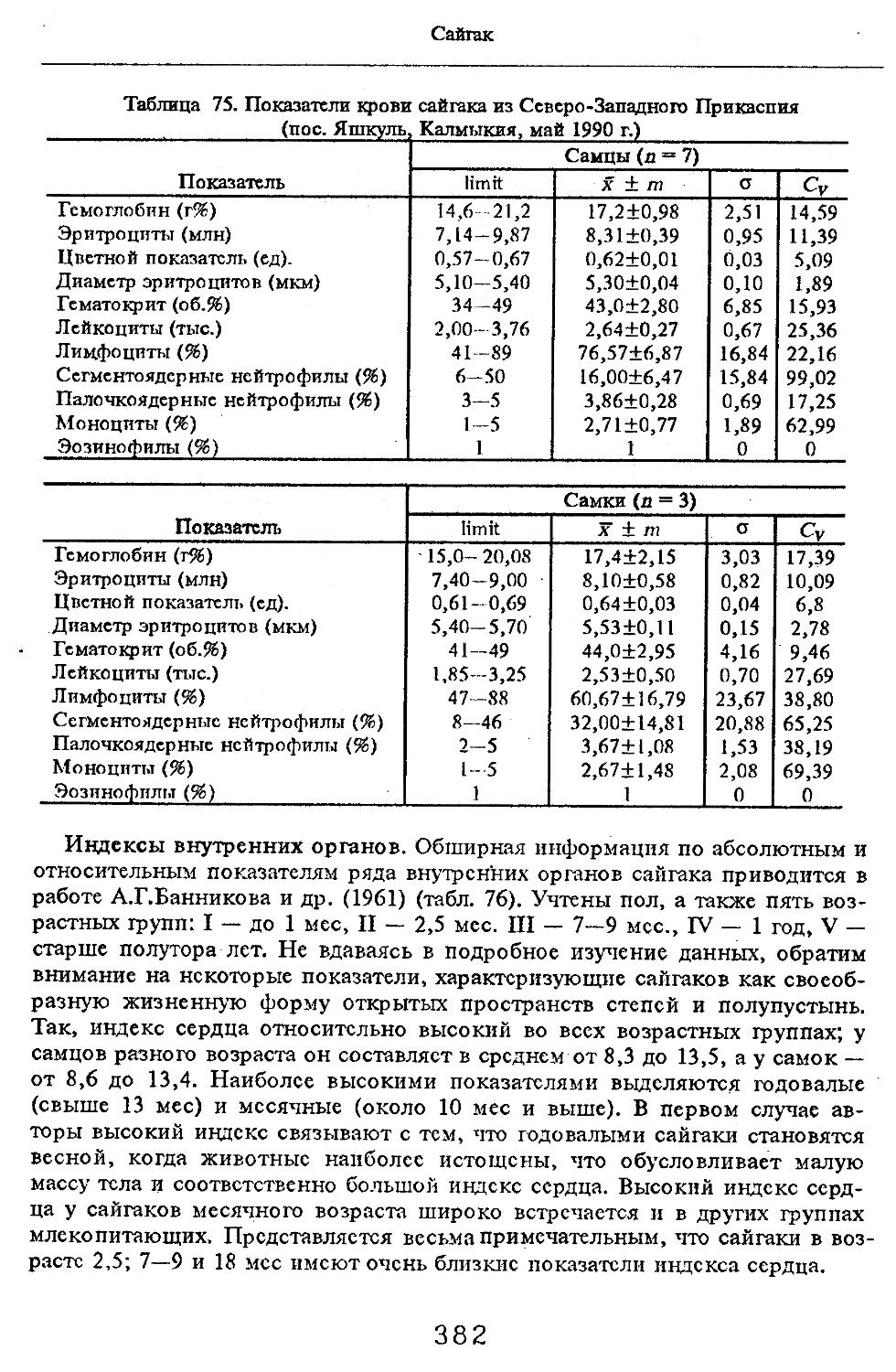

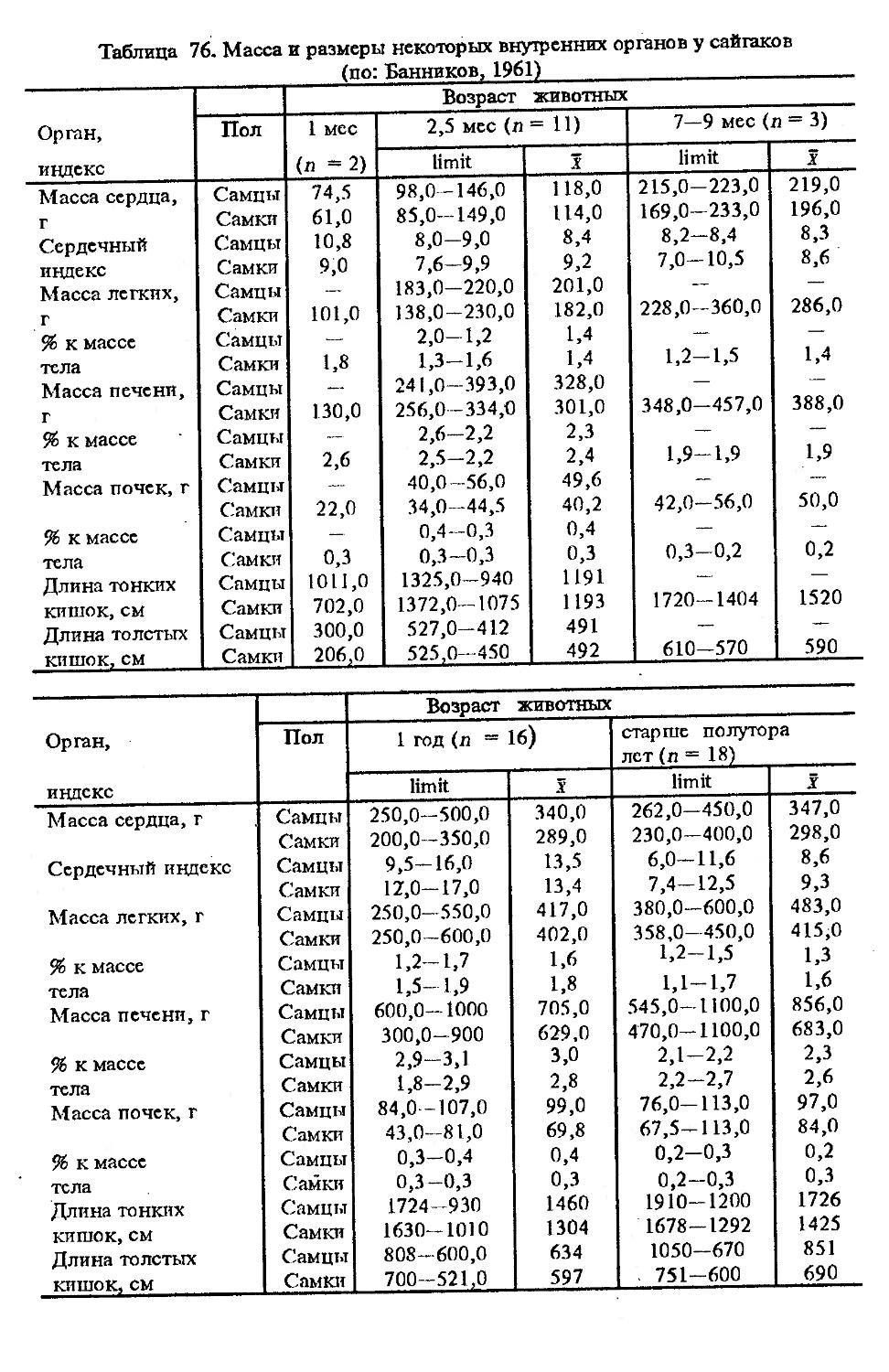

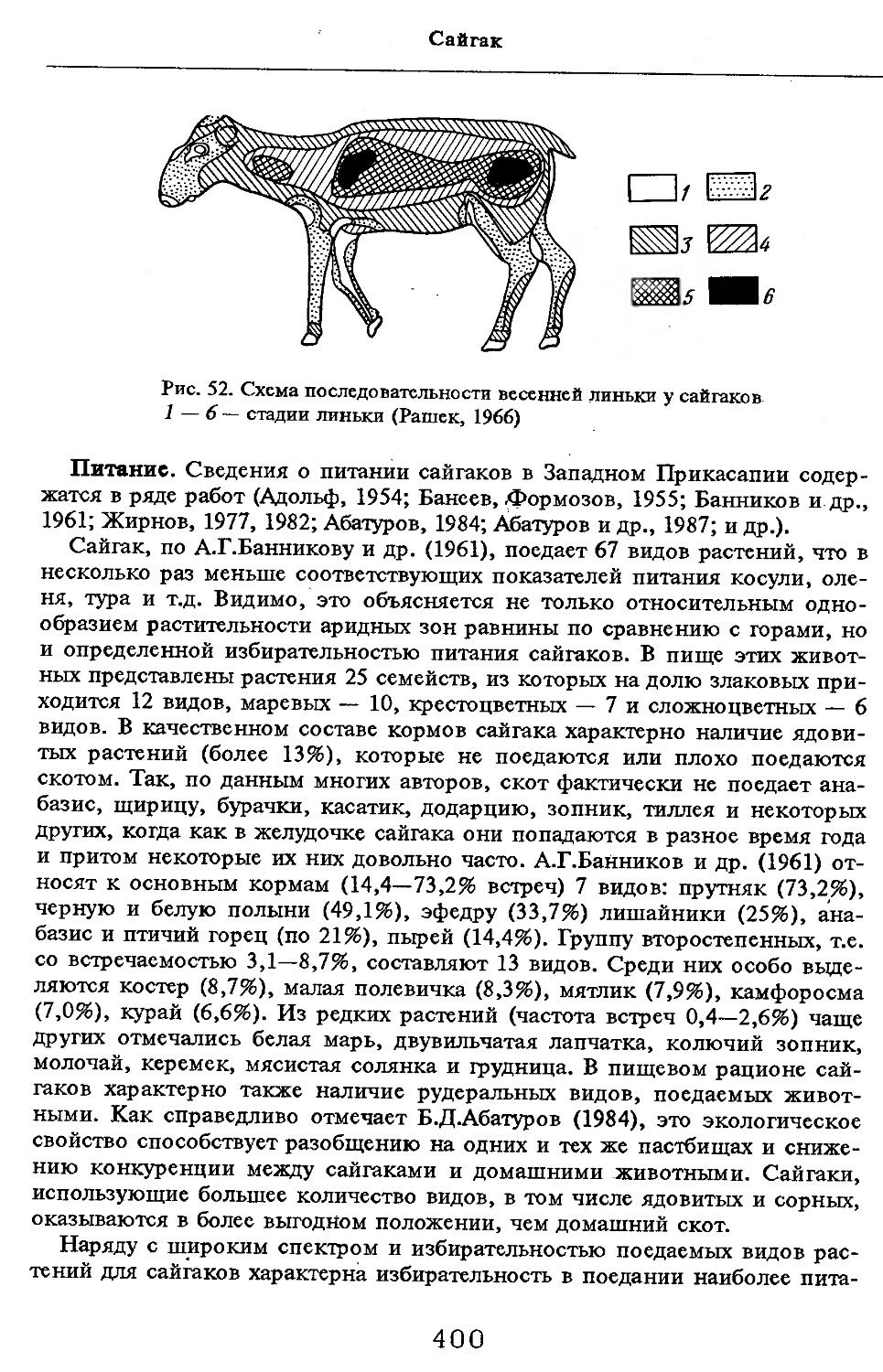

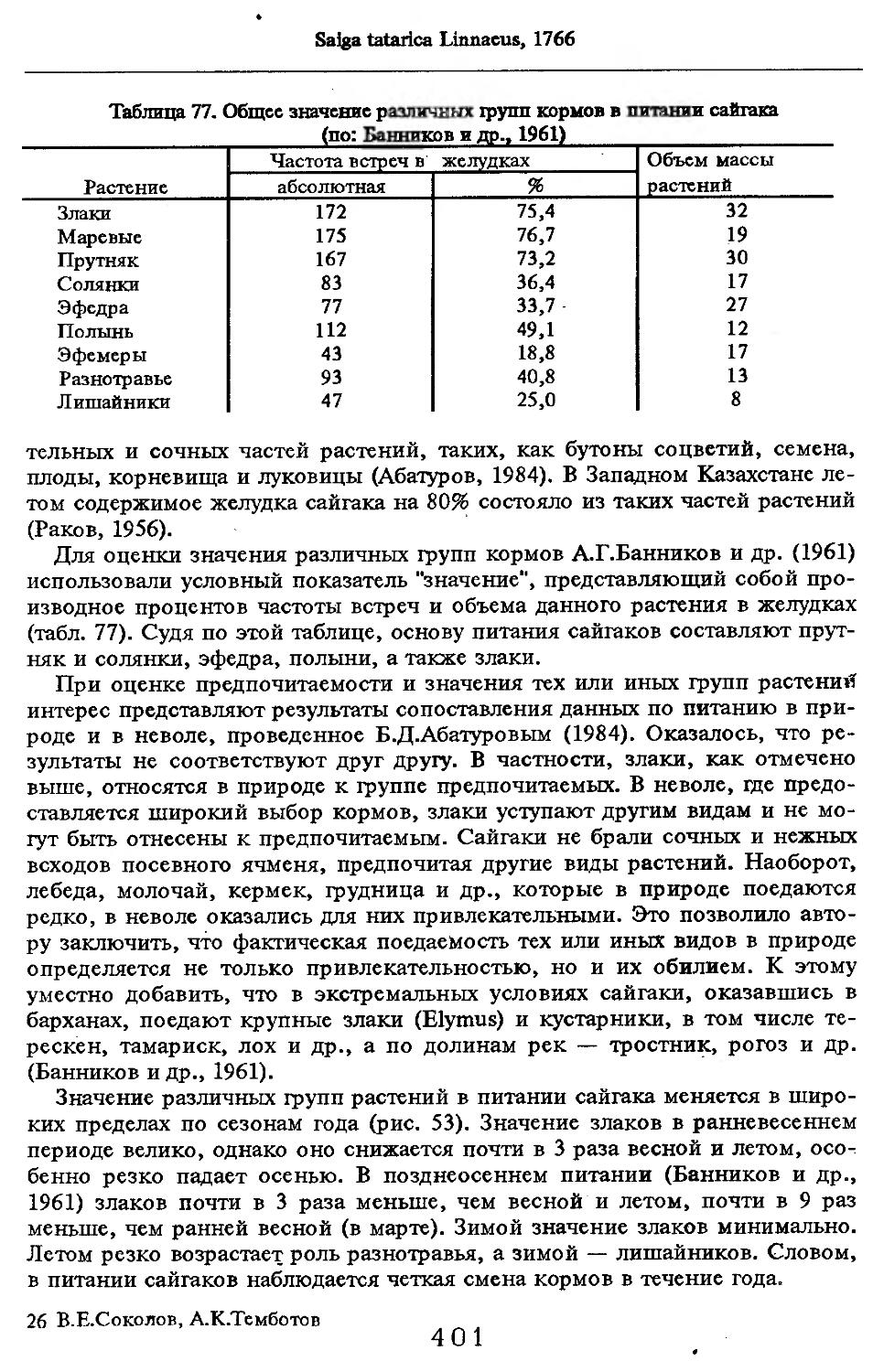

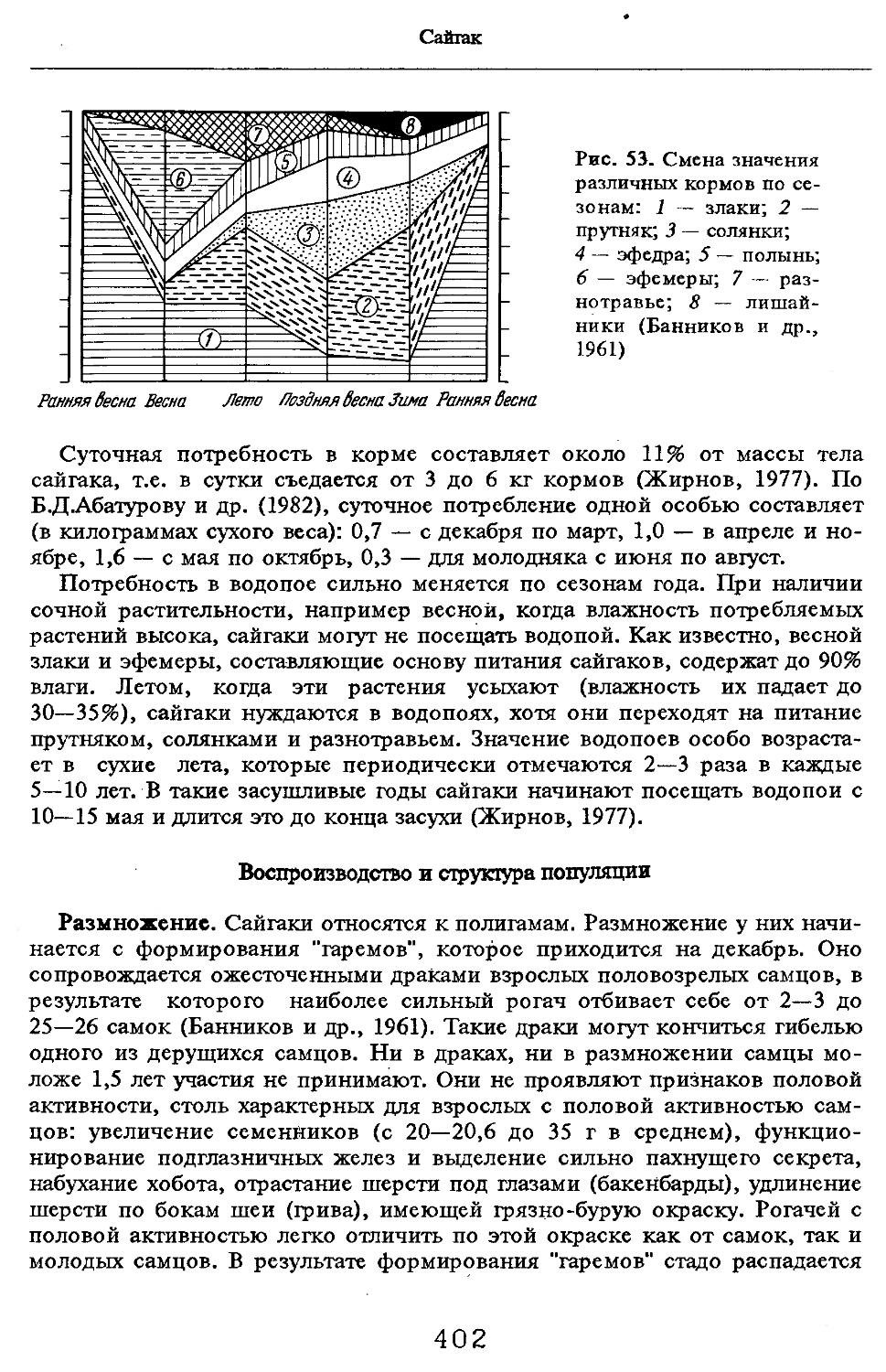

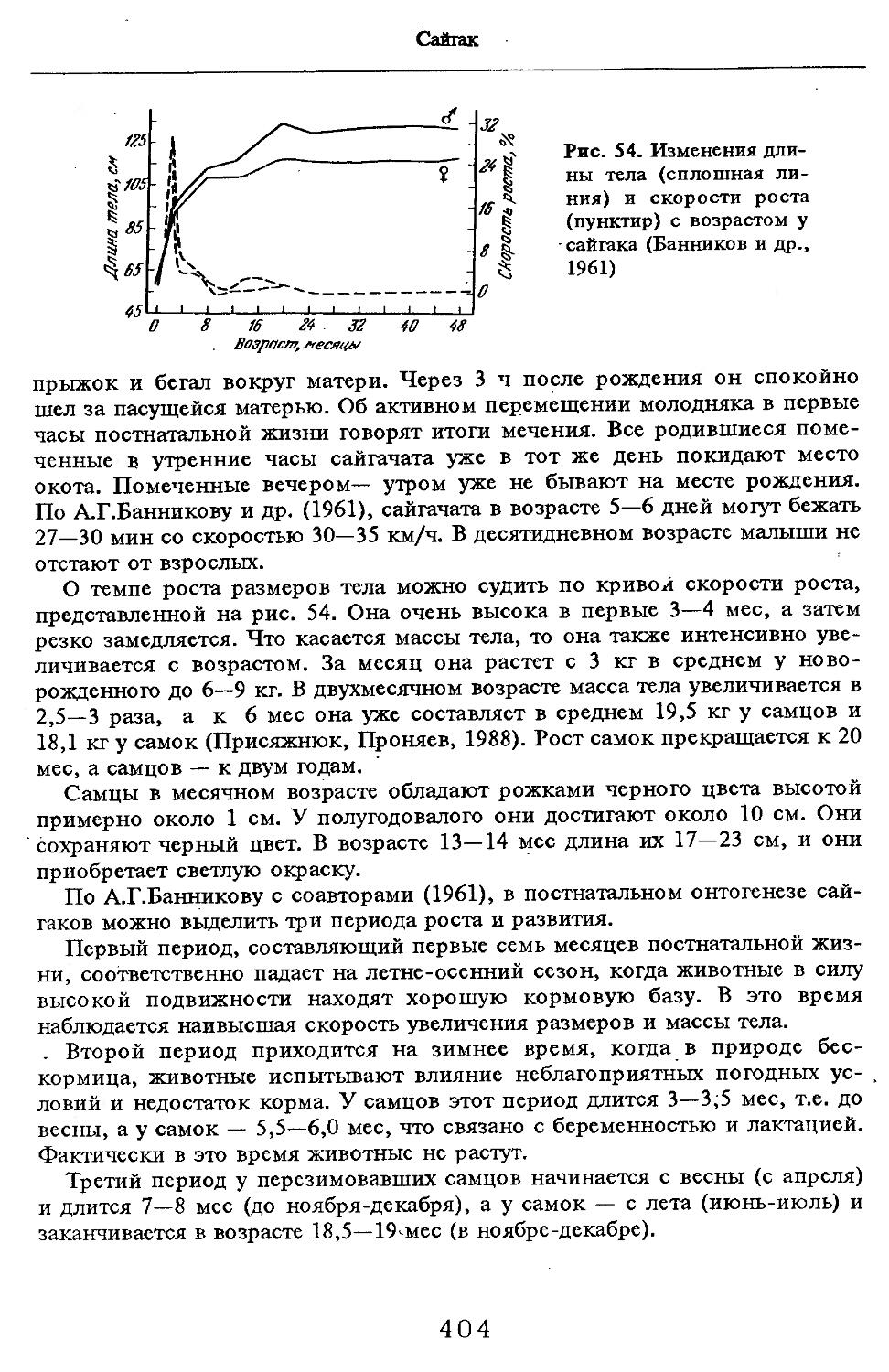

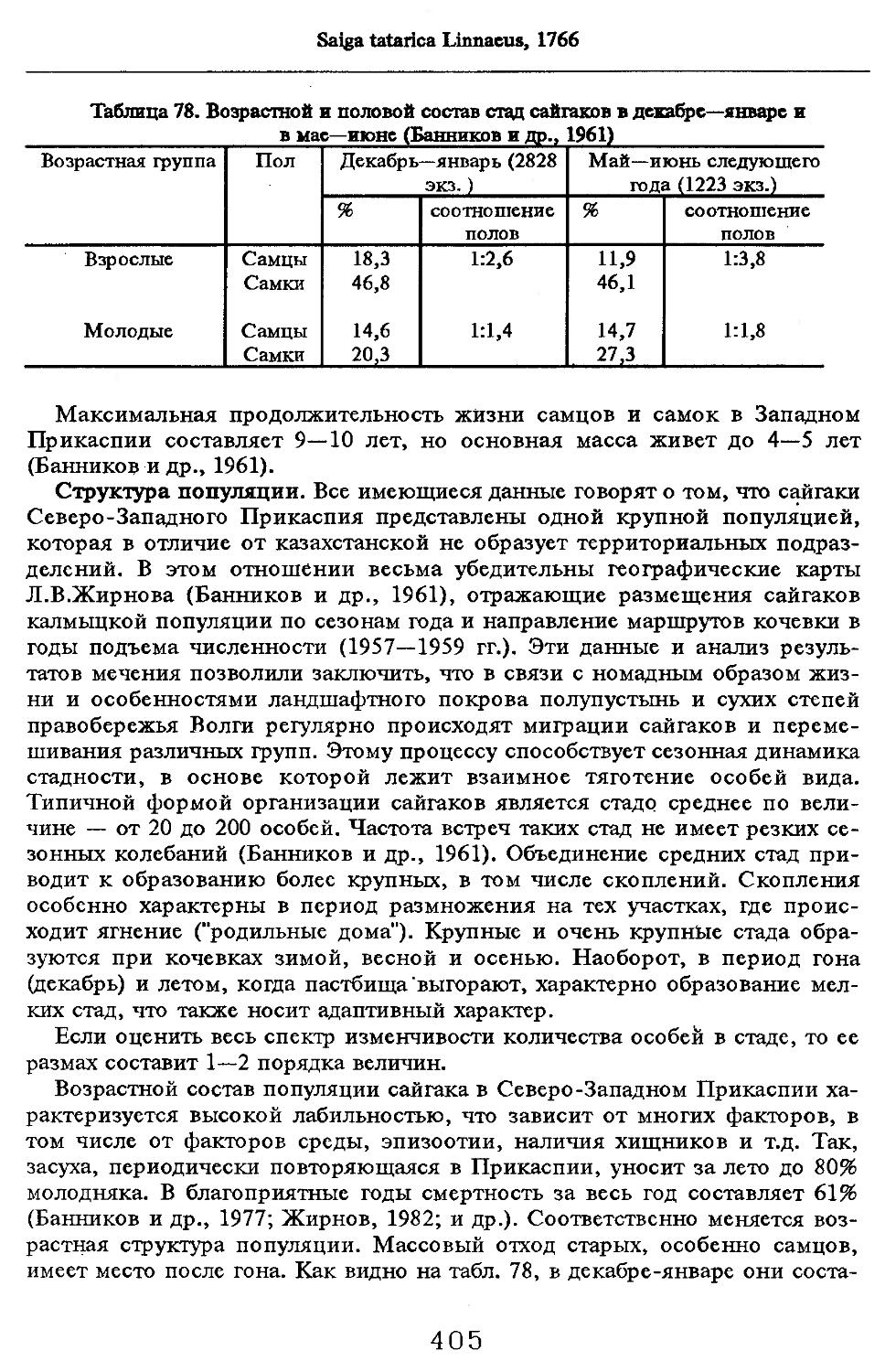

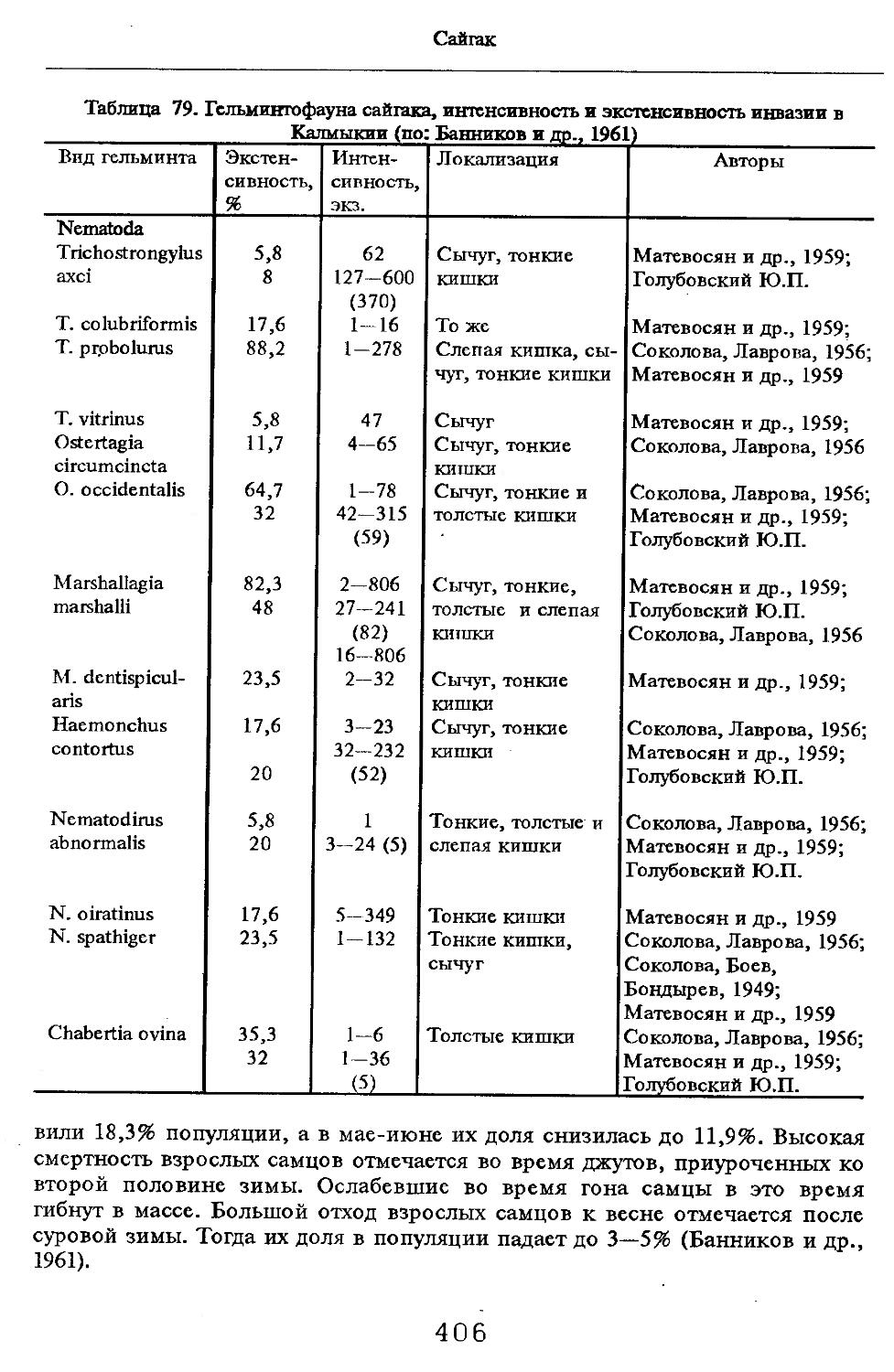

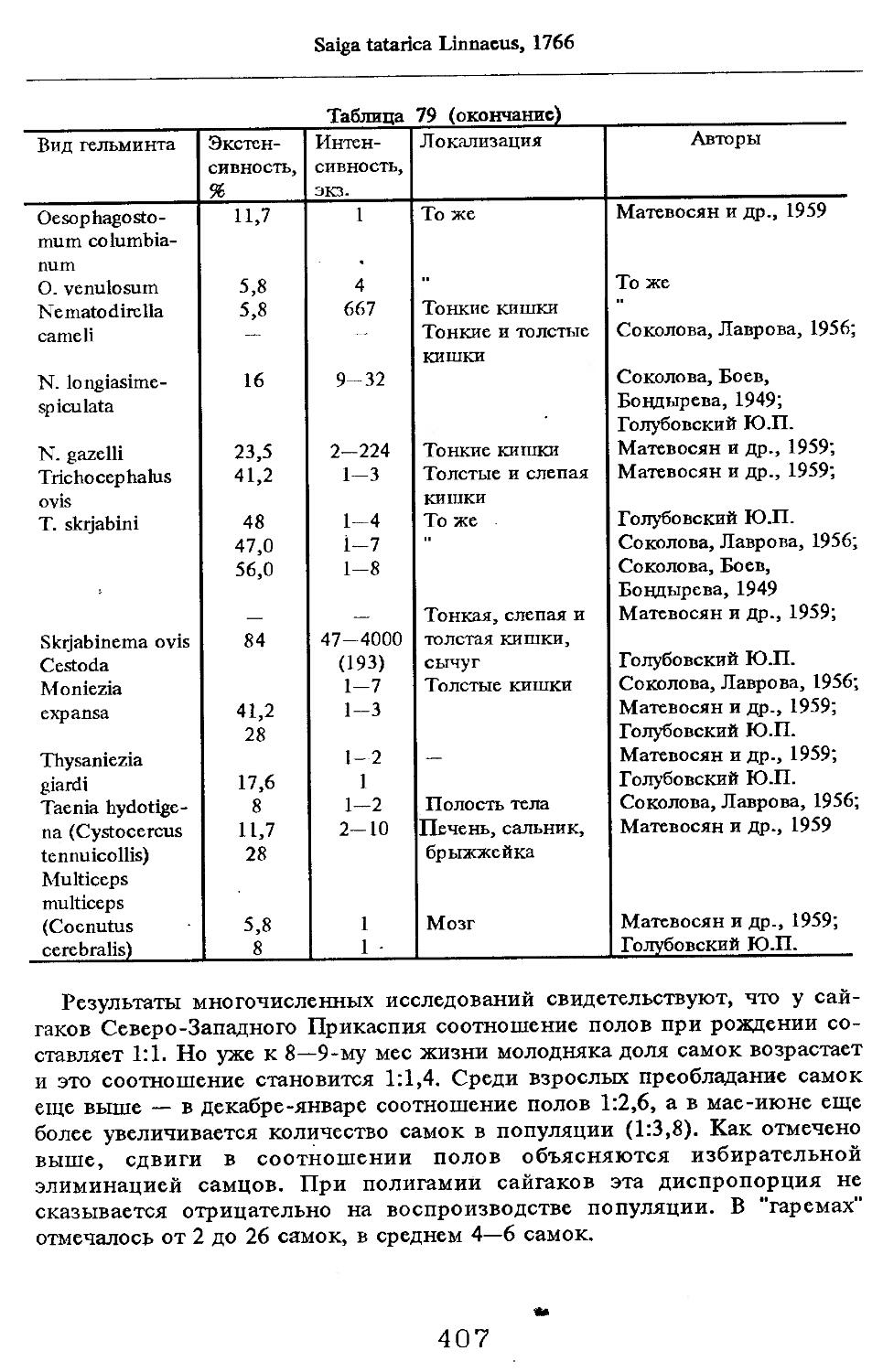

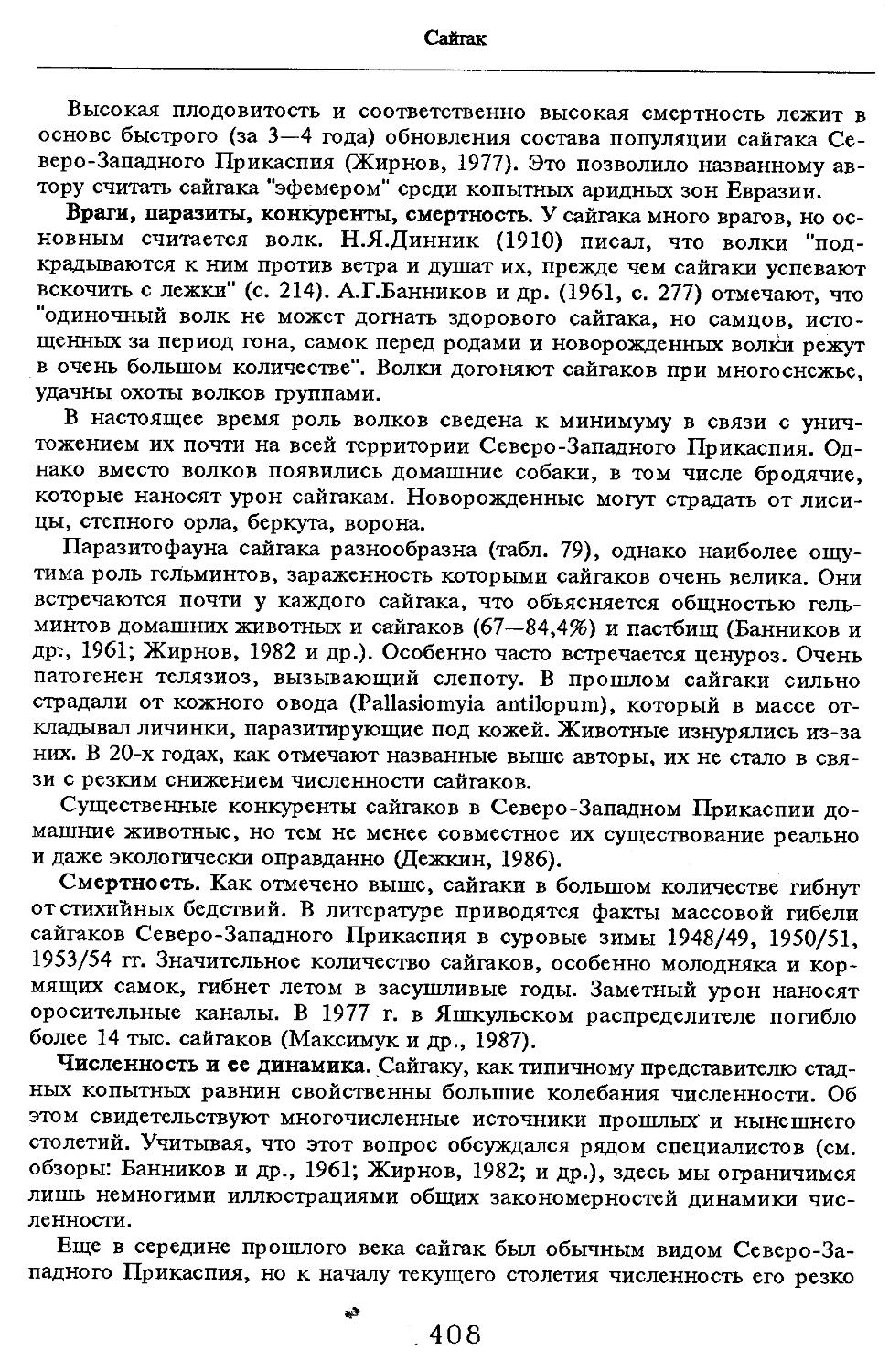

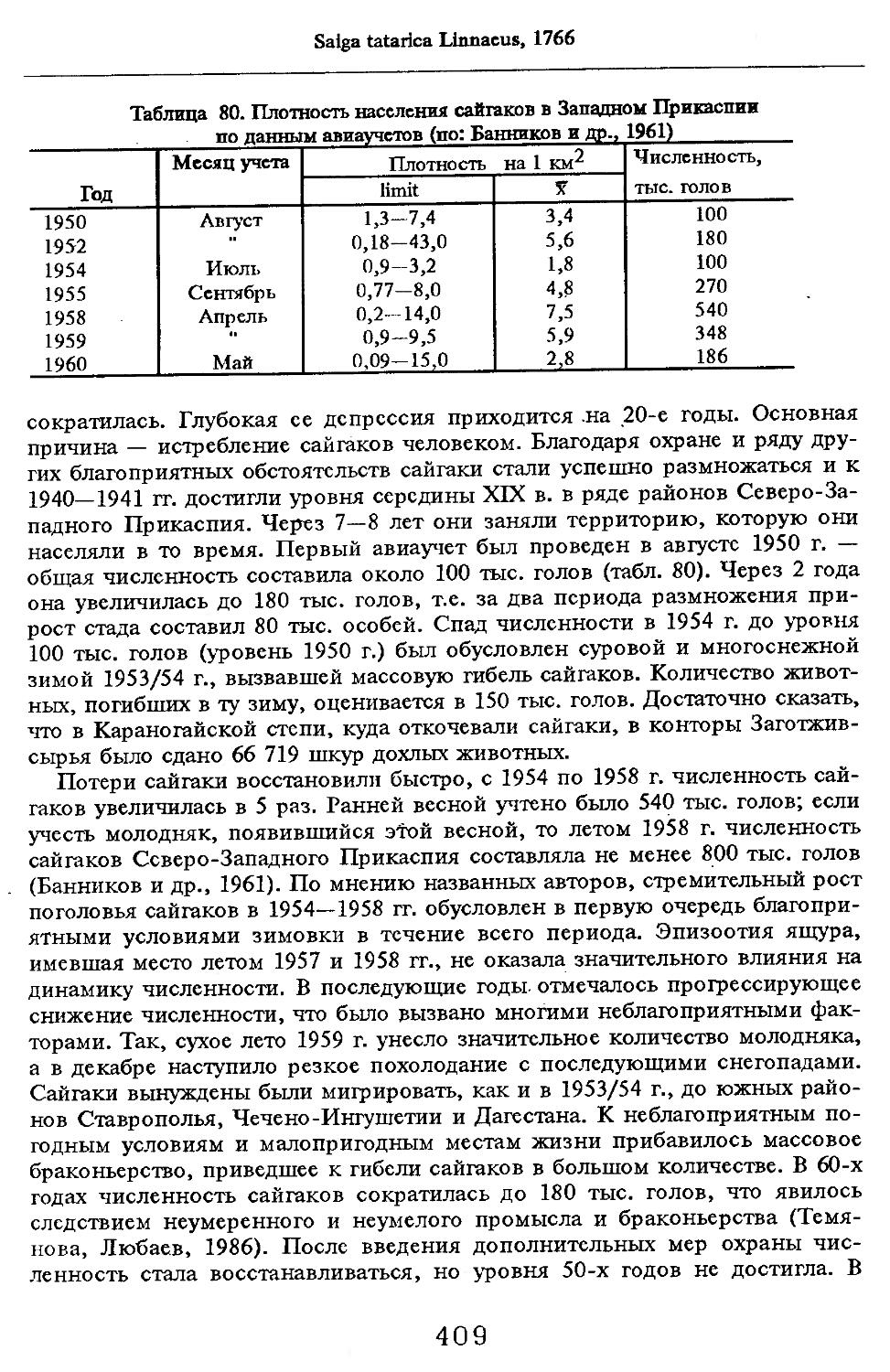

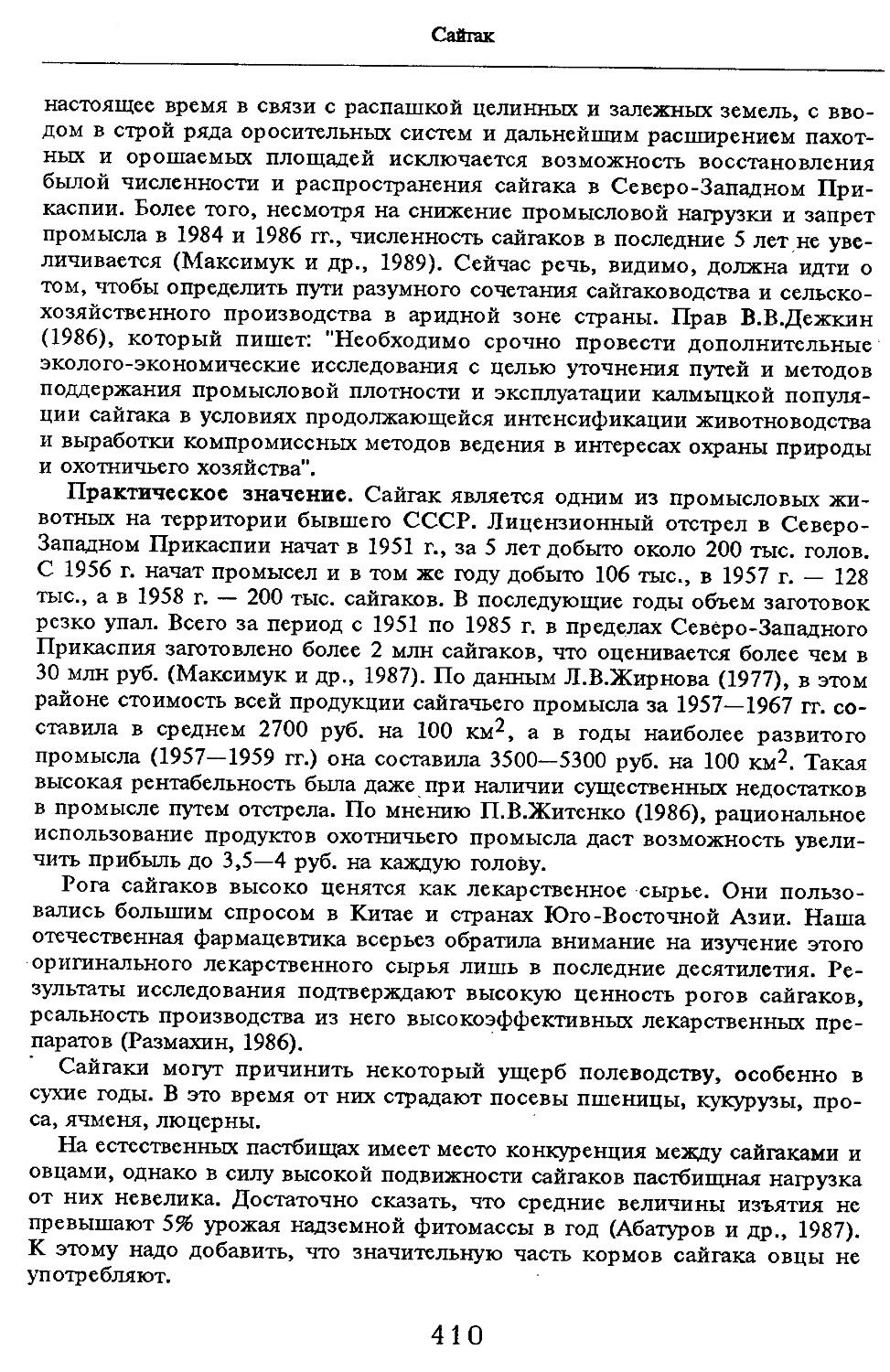

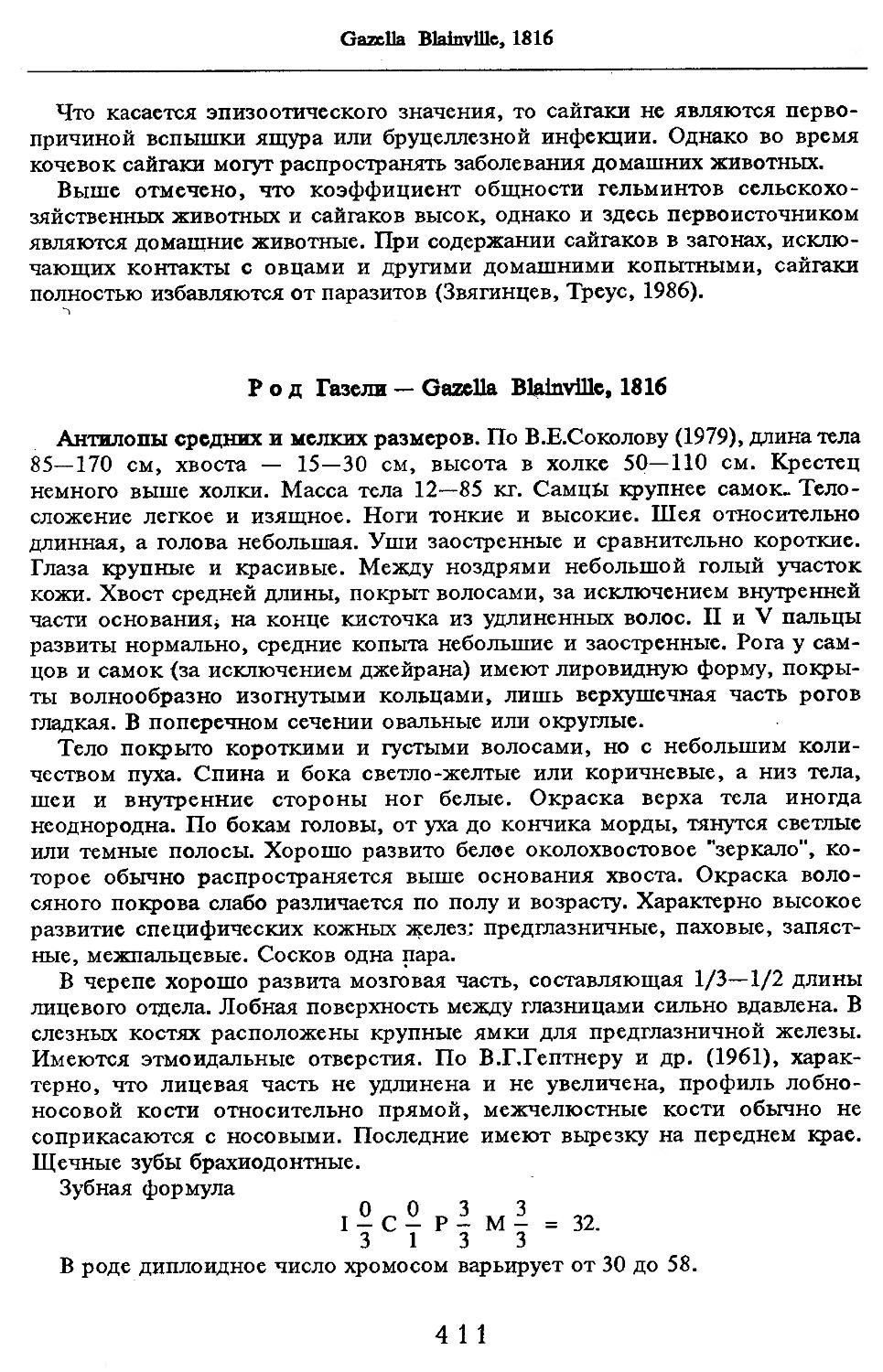

Об индивидуальной изменчивости структуры черепа можно судить по коэффициенту вариации, приведенному в табл. 5—12.