Text

химия и жизнь

Научно-популярный журнал Академии наук СССР 1970

it

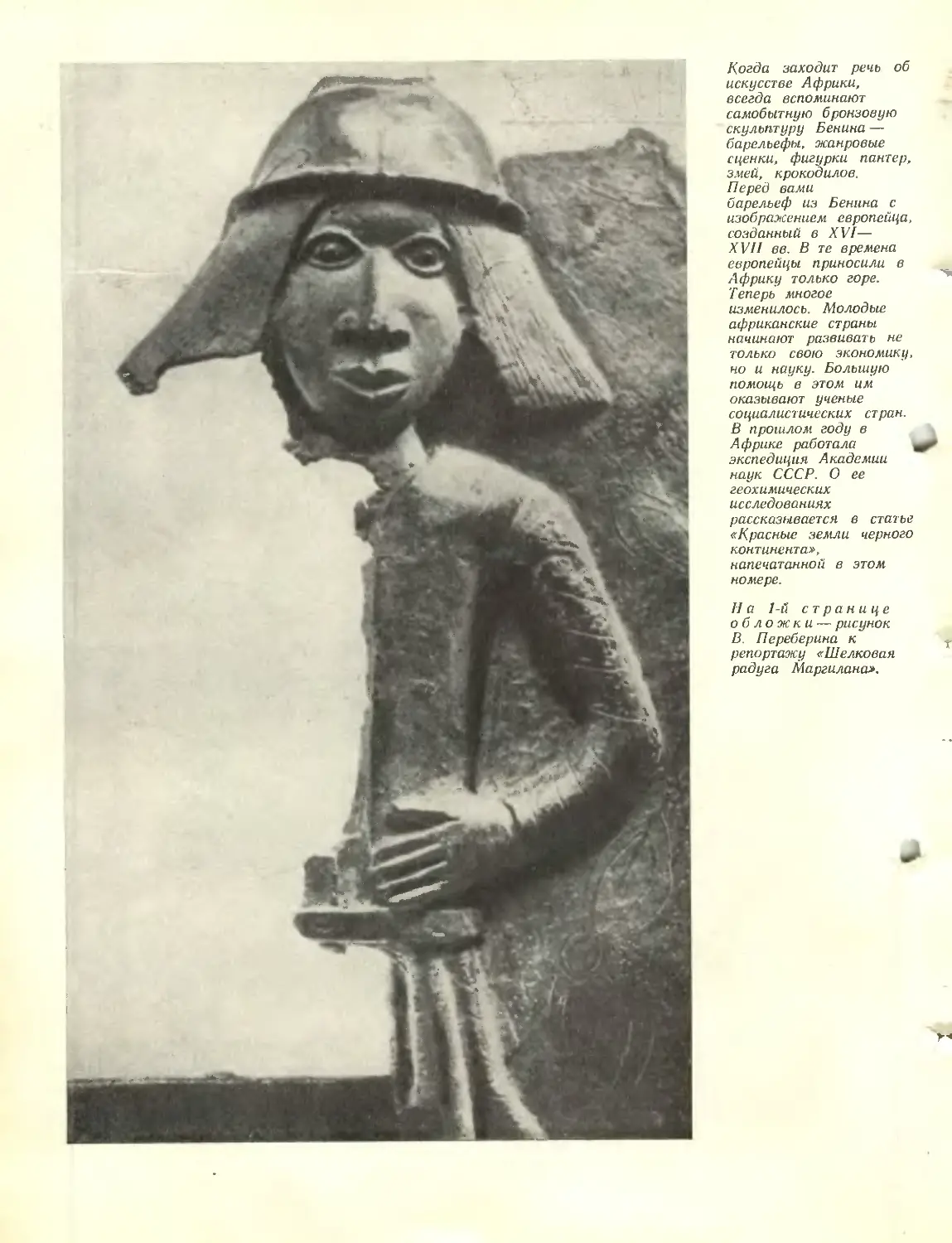

Когда заходит речь об

искусстве Африки,

всегда вспоминают

самобытную бронзовую

скульптуру Бенина —

барельефы, жанровые

сценки, фигурки пантер,

змей, крокодилов.

Перед вами

барельеф из Бенина с

изображением европейца,

созданный в XVI—

XVII вв. В те времена

европейцы приносили в

Африку только горе.

Теперь многое

изменилось. Молодые

африканские страны

начинают развивать не

только свою экономику,

но и науку. Большую

помощь в этом им

оказывают ученые

социалистических стран.

В прошлом году в

Африке работала ч

экспедиция Академии

наук СССР. О ее

геохимических

исследованиях

рассказывается в статье

«Красные земли черного

континента»,

напечатанной в этом

номере.

II а 1-й странице

обложки — рисунок

В. Переберина к

репортажу «Шелковая

радуга Маргилана».

ежемесячный

научно-

популярный

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ

НАУК СССР

НОЯБРЬ 1970

ГОД ИЗДАНИЯ 6-И

A. Е. Браунштейн,

Д. Кошланд

B. А. Энгельгардт,

А. С. Спирин

Л. Д. Бергельсон,

Дж. Эйзенман

А. С. Хохлов

|М. М. Шемякин!

Л. И. Пономарев

М. Е. Островский,

И. А. Черепов

Г. А. Багатурия

Б. Костин

|Л. И. Привалова|

А. 3. Злотин

А. Иорданский

И. Никифоров

Л. Ольгин

Вс. Добровольский

Р. А. Гундорова

В. Черникова

С. Мартынов

Н. М. Рейнов

2 Международный форум химиков — Рига, июнь 1970 года

5 Механизм ферментативного катализа

6 Структура и функции транспортных РНК

8 Физико-химические основы транспорта ионов через

биологические мембраны

10 Химия и механизм действия антибиотиков

11 Развитие биоорганической химнн в Советском Союзе

за последнее десятилетие

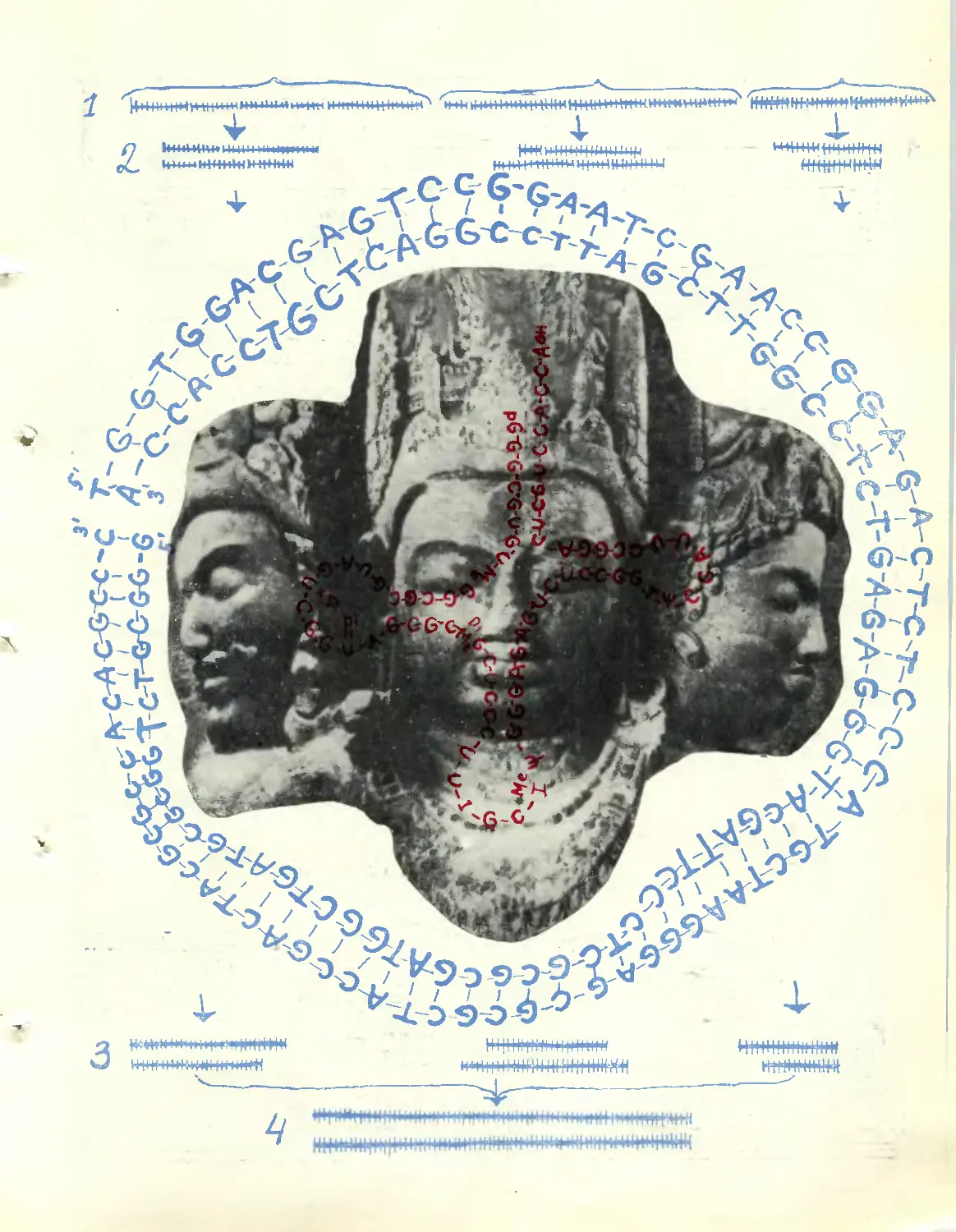

15 Полный синтез гена аланиновой транспортной

рибонуклеиновой кислоты из дрожжей

18 Беседа с лауреатом Нобелевской премии профессором

X. Г. Хораной

Классика науки

23 Атомы, лучи, кванты

Навстречу XXIV съезду КПСС

33 I енпланы заводов будущего

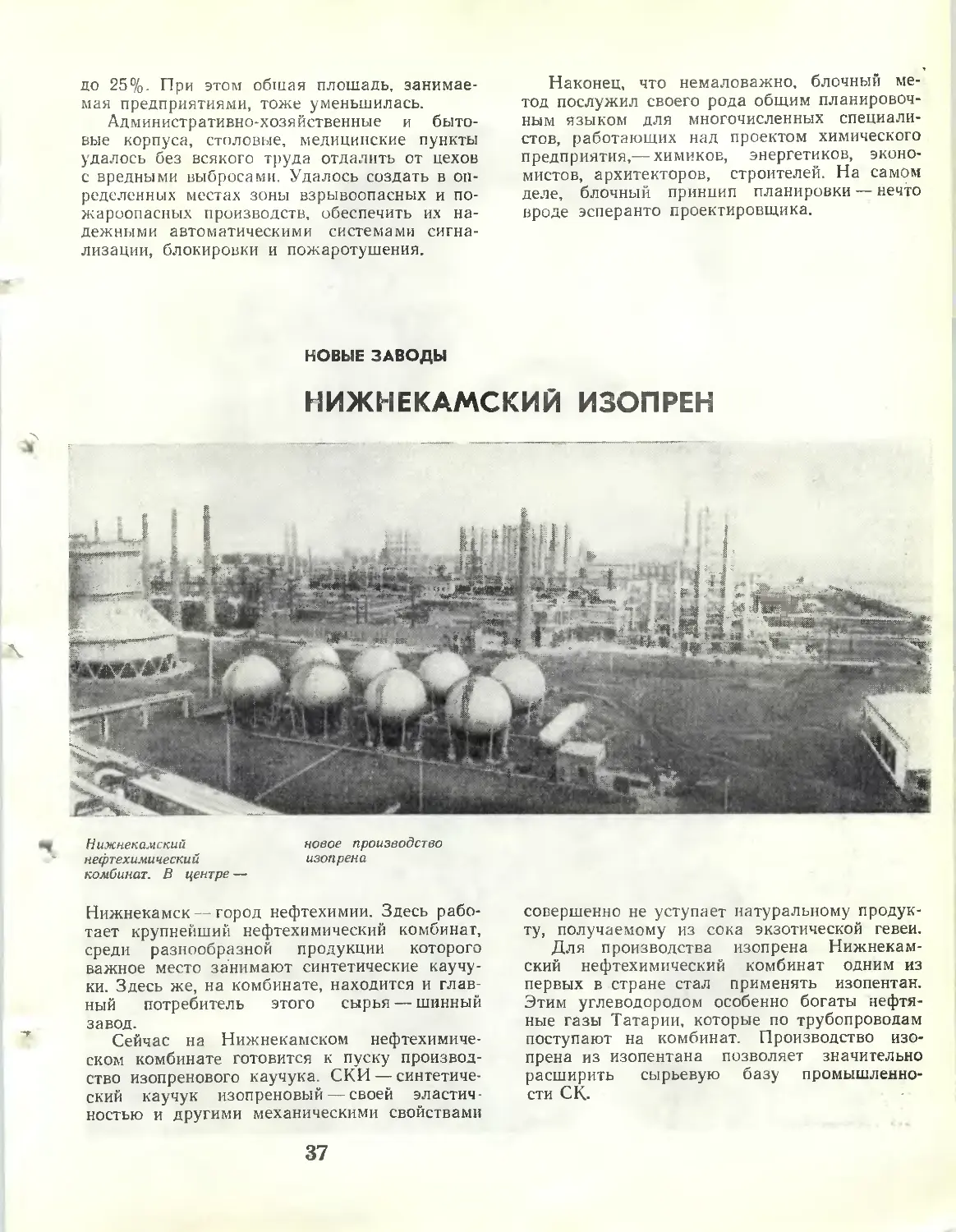

Новые заводы

37 Нижнекамский изопрен

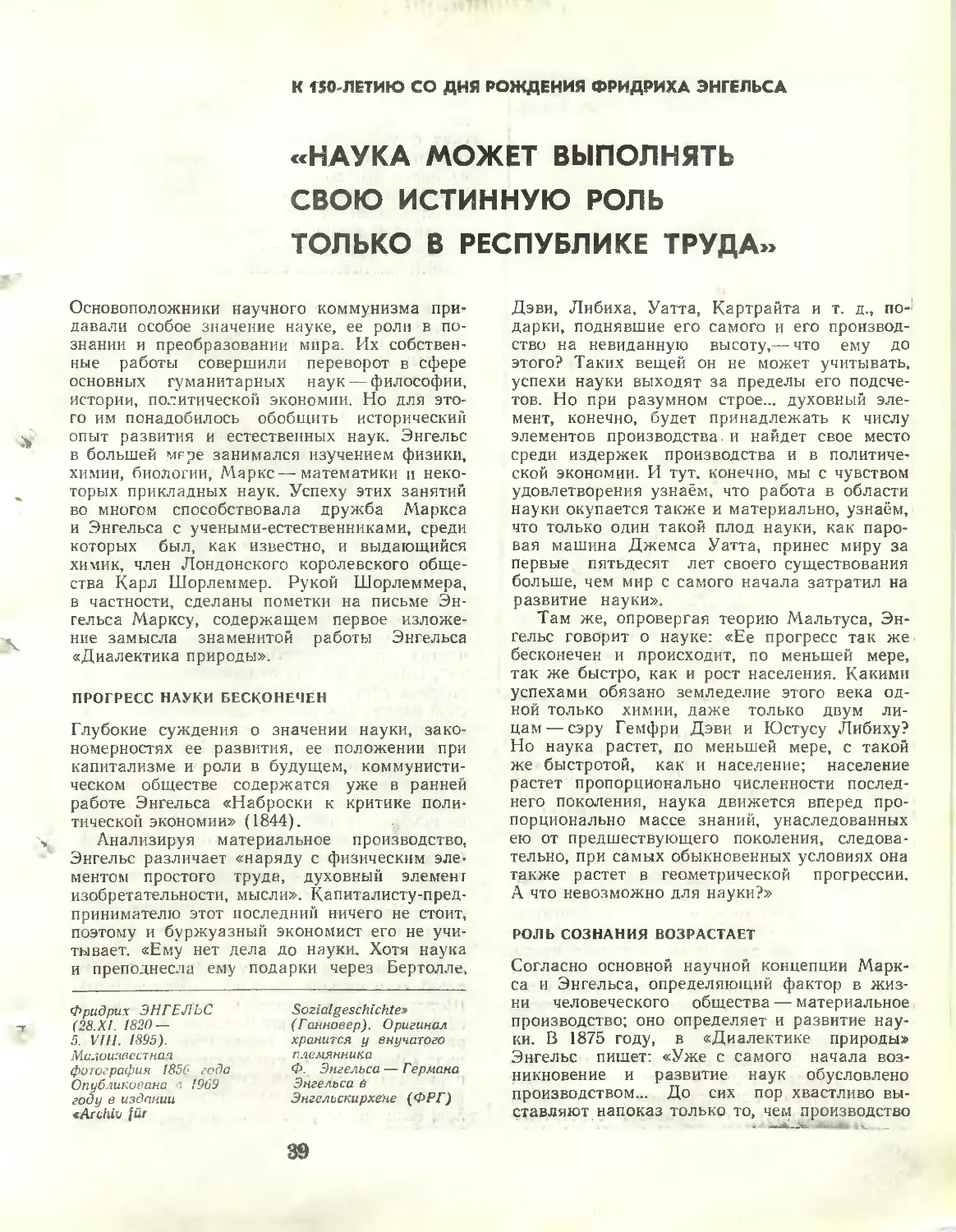

К 150-летию со дия рождения Фридриха Энгельса

38 «Наука может выполнять свою истинную роль только

в Республике Труда»

42 Информация

44 Вакцина против резуса — без вопросительного знака

45 Комментарий

Обыкновенное вещество

46 Шелк

47 Жизнь и смерть тутового шелкопряда

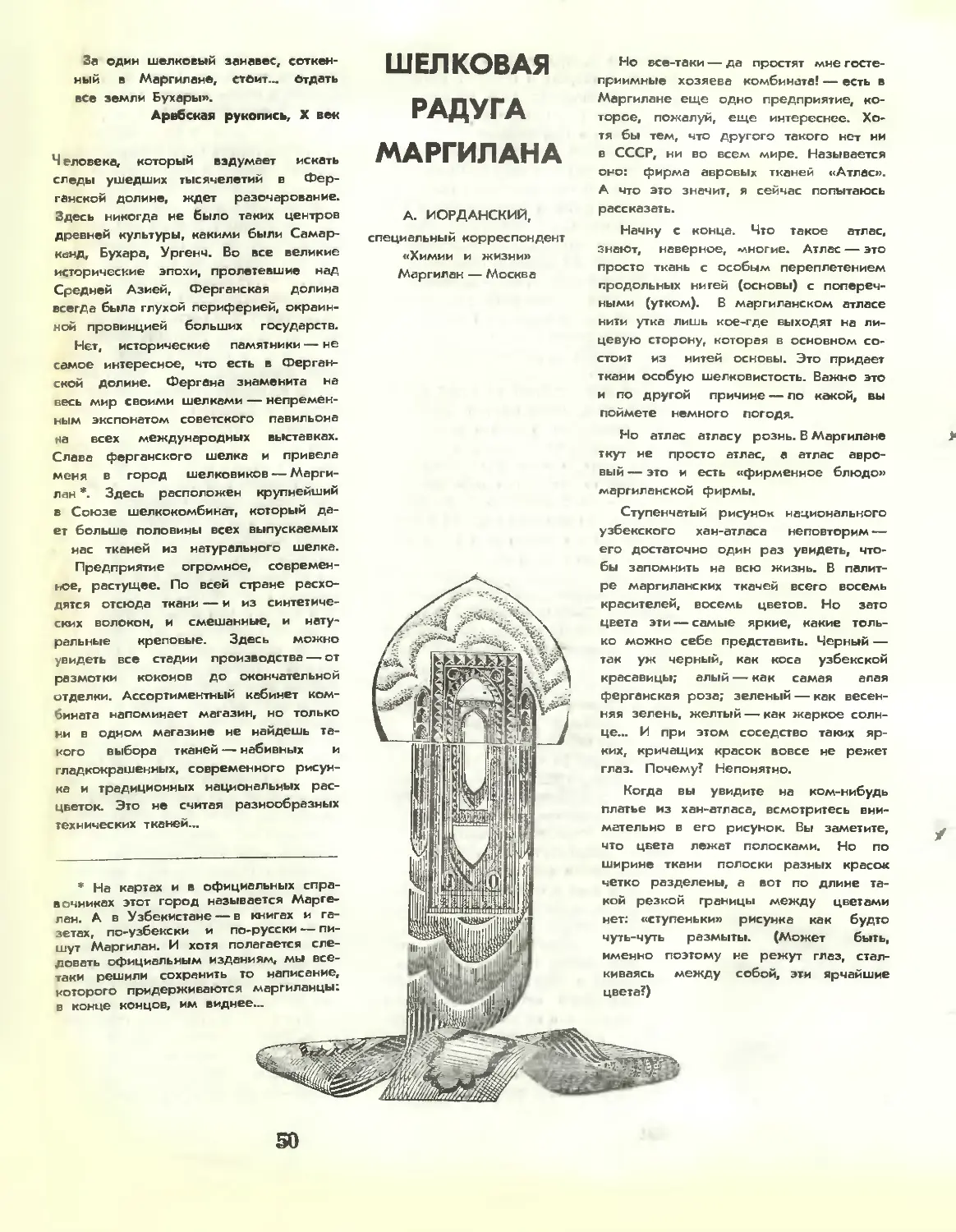

50 Шелковая радуга Маргилана

53 Волосы гуннов преподносят сюрпризы

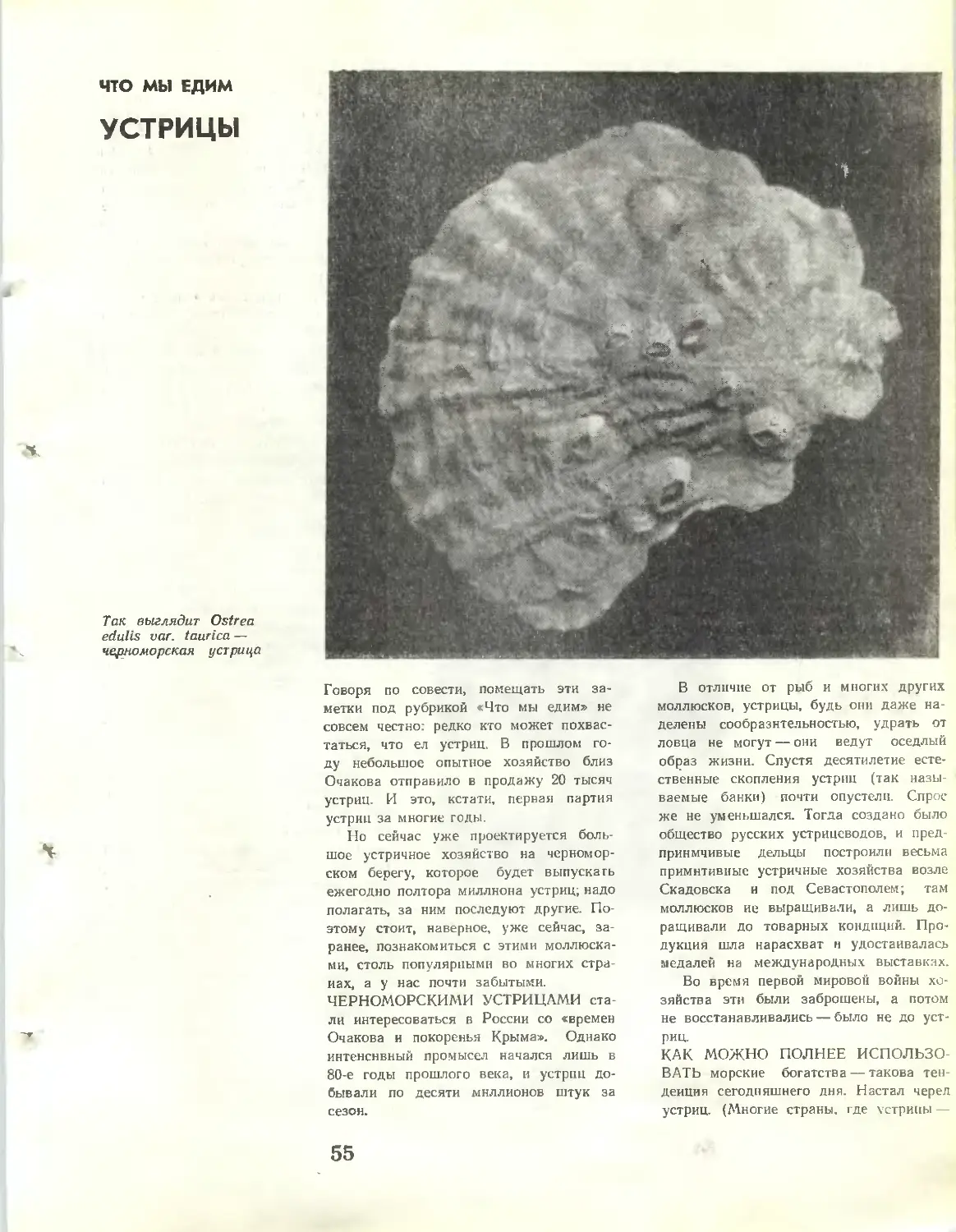

Что мы едим

55 Устрицы

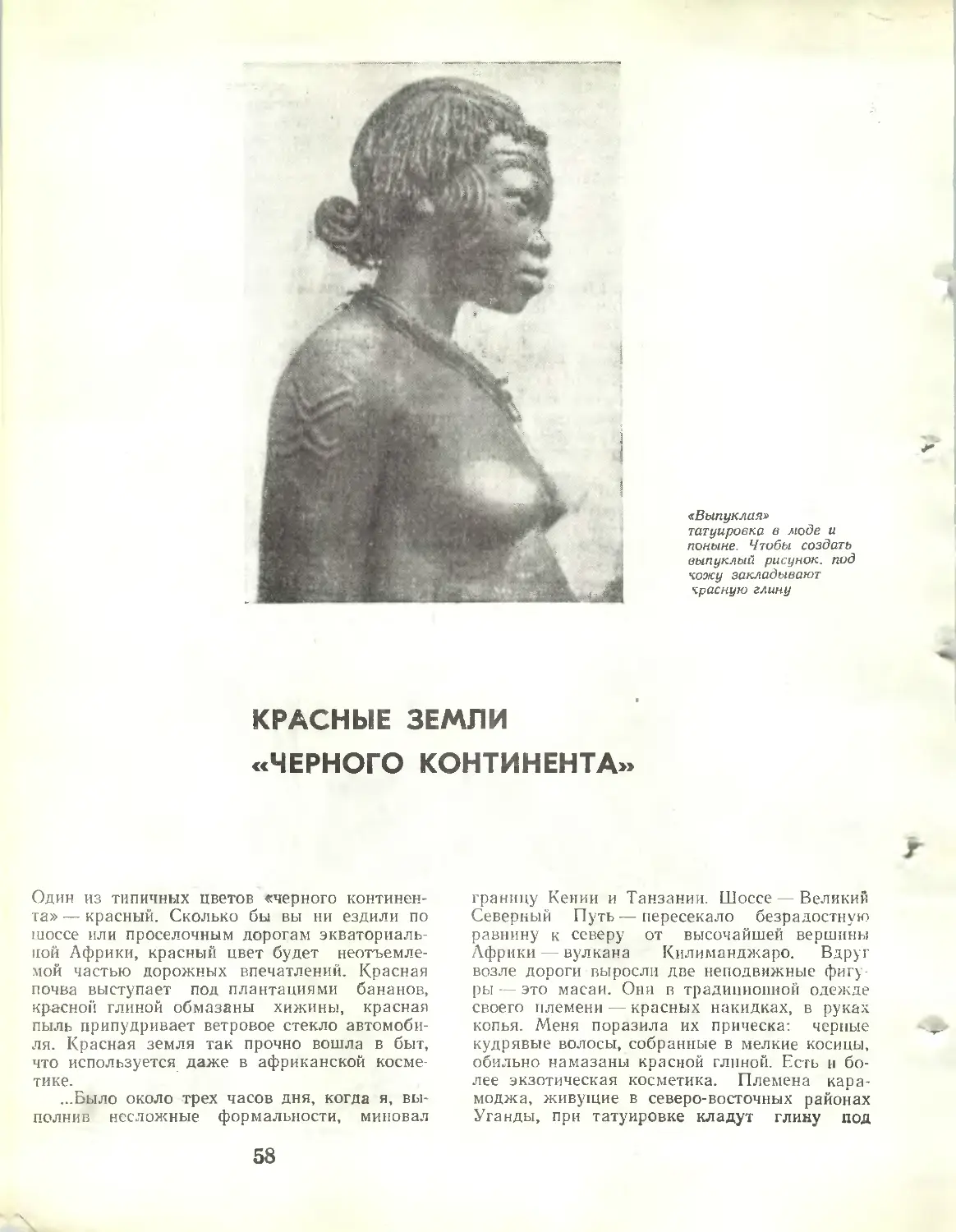

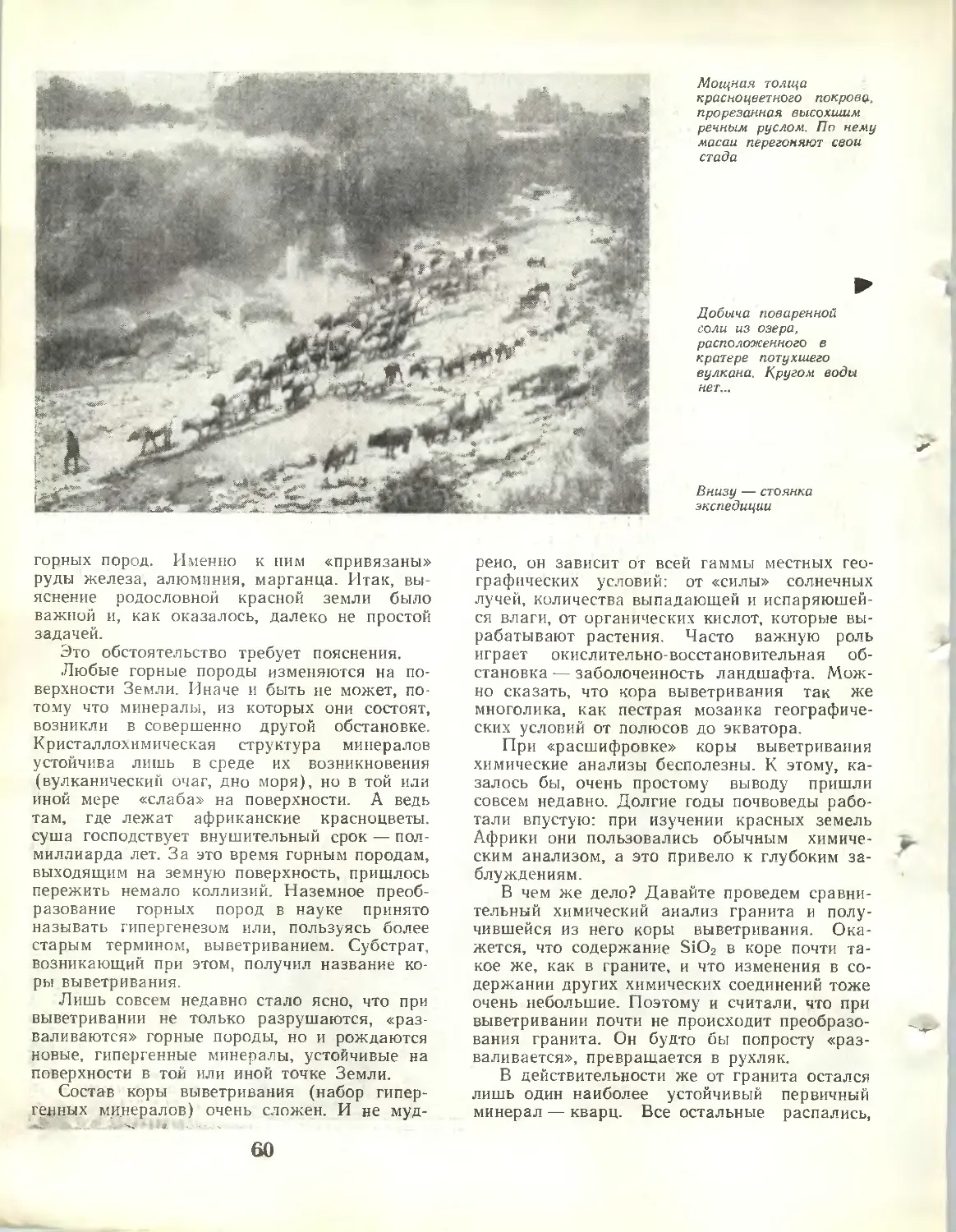

58 Красные земли «черного континента»

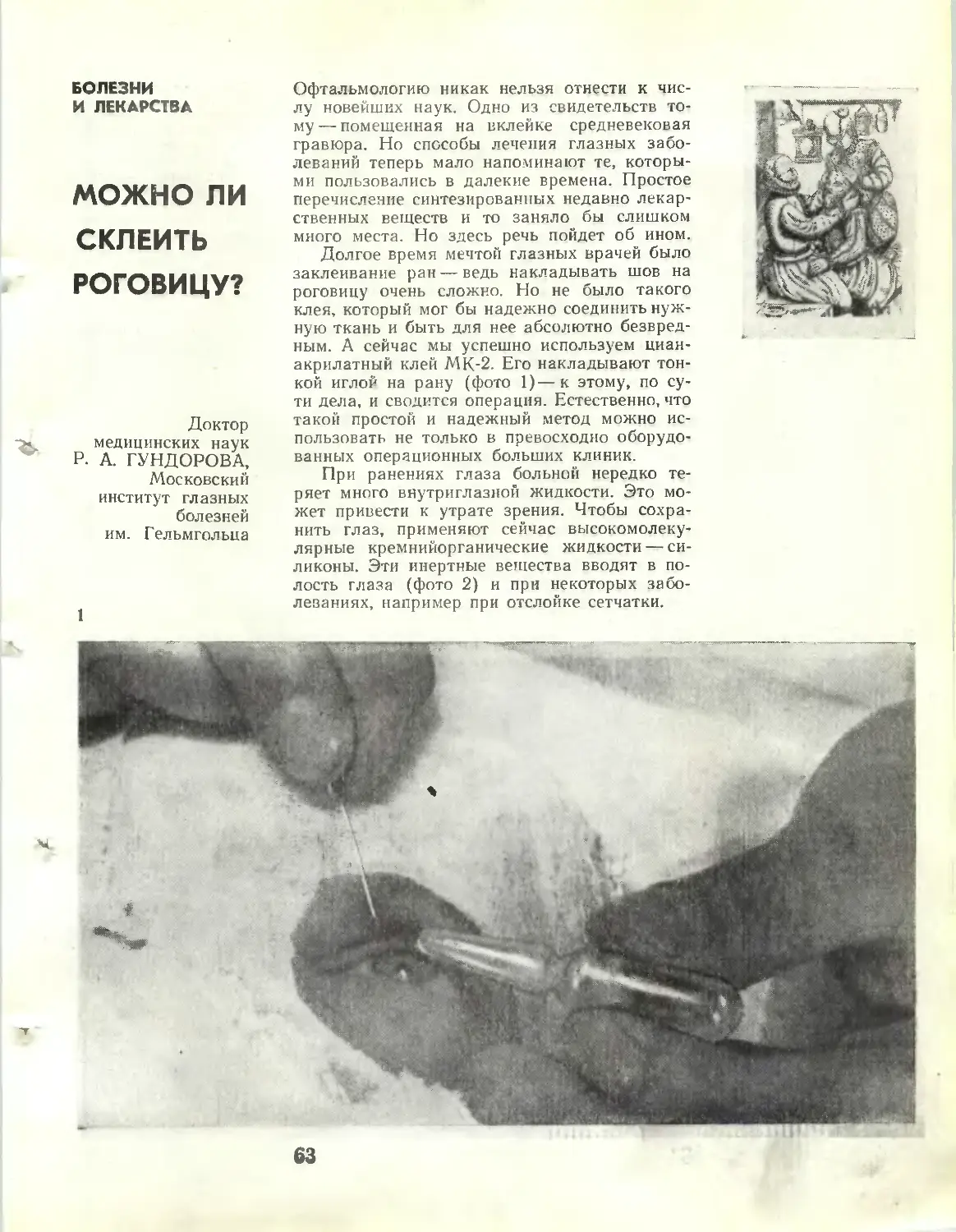

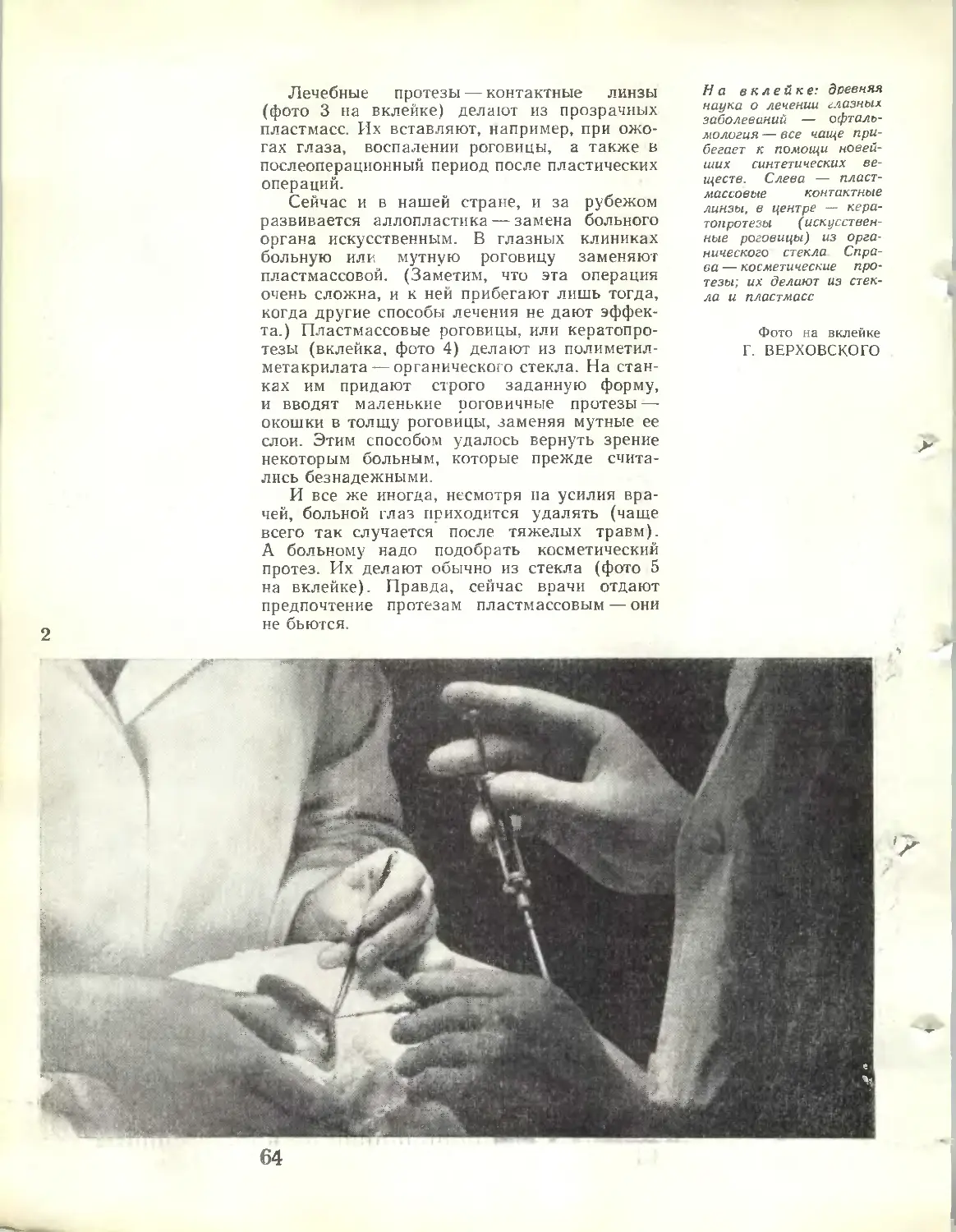

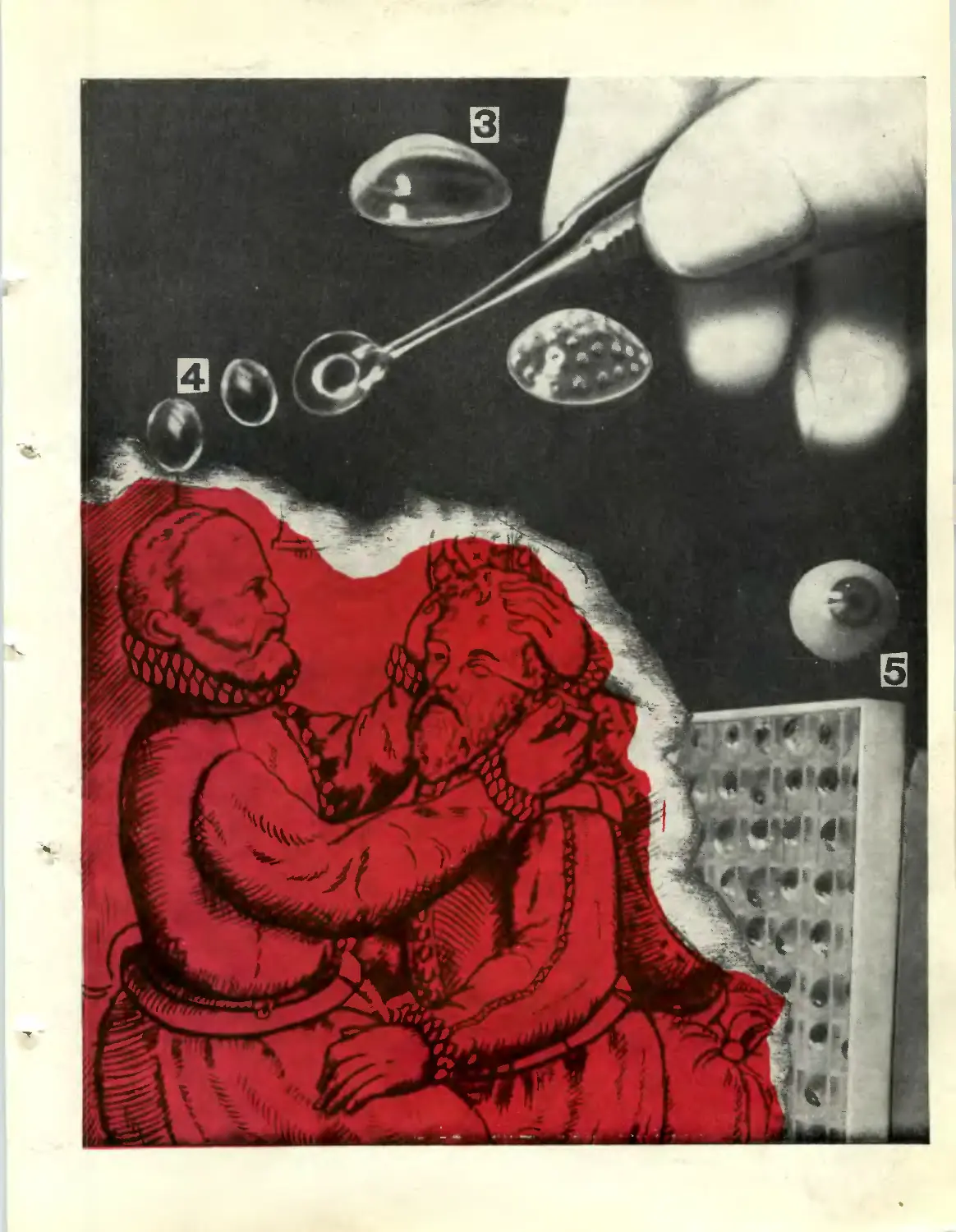

Болезни и лекарства

63 Можно ли склеить роговицу?

65 Венгерский калейдоскоп

Живые лаборатории

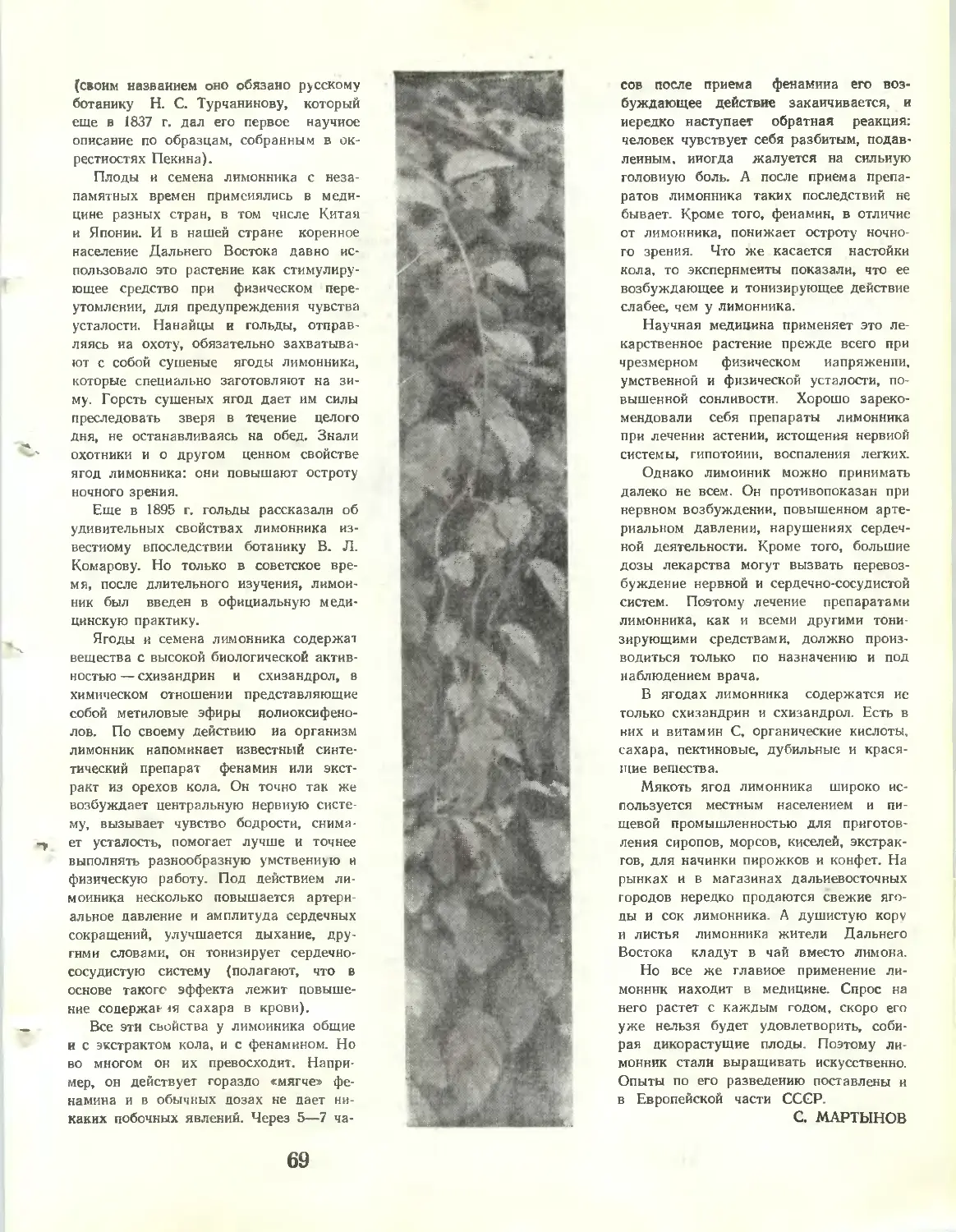

68 Лимонник

70 Новости отовсюду

Литературные страницы

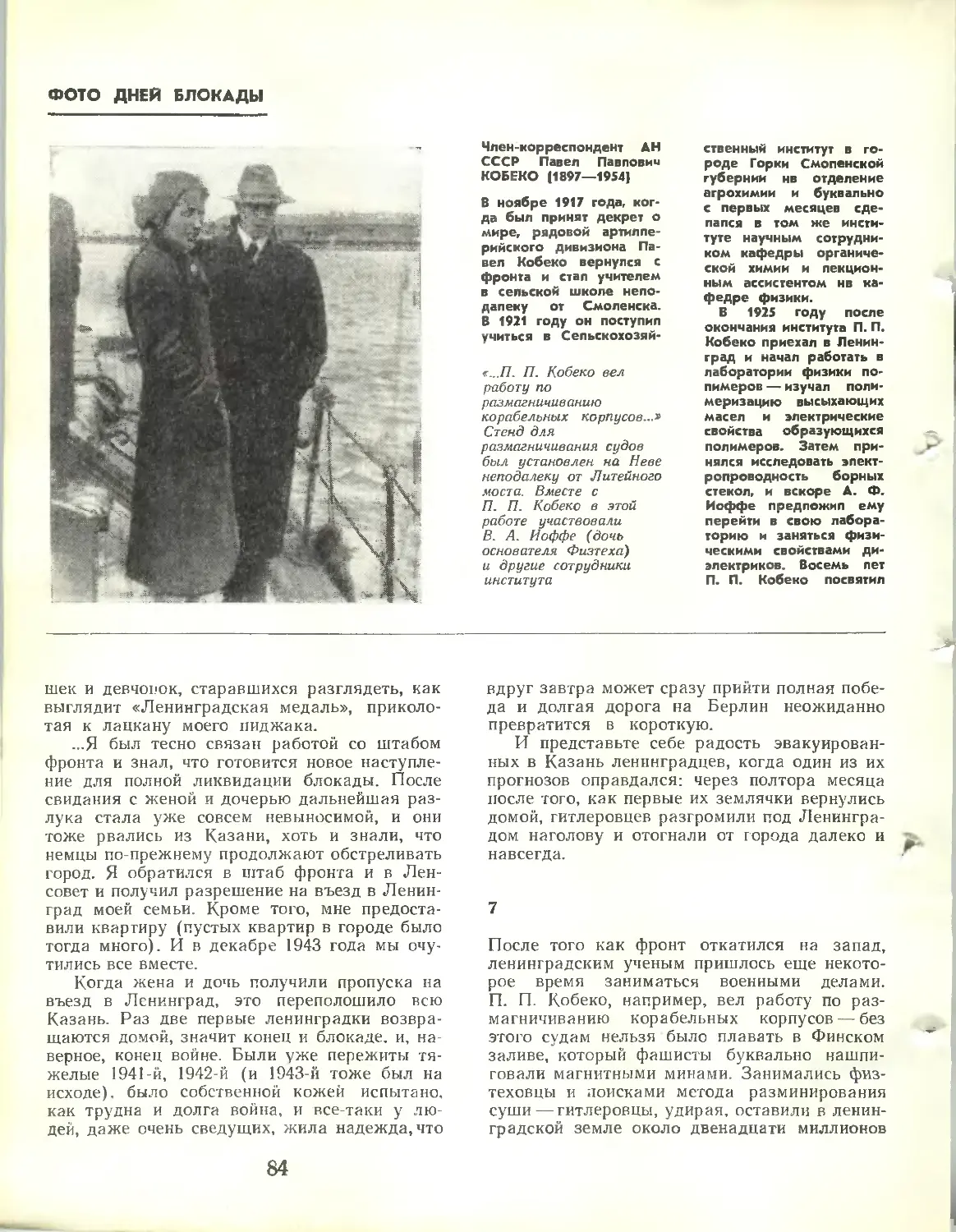

72 Воспоминания о том, как делались приборы

87 Клуб Юный химик

95 Новые книжки

06 Морской заяц и другие

Редакционн а я

коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

В. Н. Волков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный

секретарь),

П. А. Ребинлер.

М. И. Рохлпн

(зам. главного

редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного

редактора),

B. А Энгельгардт

Редакция:

Б. Г. Володин,

М. А. Гуревич,

В. Е. Жвирблис,

A. Д. Иорданский,

О. И. Коломийцева,

О. М. Либкин,

Э. И. Михлин,

Д. Н. Осокина,

B. В. Станцо,

C. Ф. Старикович,

Т. А. Сулаева,

B. К. Черникова

Художественный

редактор

C. С. Верховский

Технический

редактор

Э. С. Дрейер

Корректоры:

Г. Н. Нелидова,

Е. И. Сорокина

При перепечатке ссылка

на журнал «Химия и

жизнь» обязательна

Адрес редакции:

Москва В-333,

Ленинский проспект, 61

Телефоны

135-04-19

135-52-29

135-63-91

Подписано к печати

14/Х 1970 г. Т15951

Печ. л. 6 + вкл.

Усл. печ. л. 10,08

Уч.-изд. л. 11,1

Тираж 125 000 экз.

Заказ 431

Цена 30 коп.

Московская типография

№ 13 Главполиграфпрома

Комитета по печати

при Совете Министров

СССР. Москва.

Денисовский пер., д. 39

Репортаж

специальных

корреспондентов

«Химии и жизни»

В. ЖВИРБЛИСА,

Д. ОСОКИНОЙ,

В. ЧЕРНИКОВОЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ХИМИКОВ-

РИГА,

ИЮНЬ 1970 ГОДА

kV/UPAtVJ

21 июня в Риге открылся VII Международный симпозиум по химии

природных соединений, организованный Академией наук СССР и

Академией наук Латвийской ССР при поддержке Международного союза

теоретической и прикладной химии (ИЮПАК). В работе симпозиума

участвовало более полутора тысяч ученых из 40 стран мира, в том

числе почти 800 химиков Советского Союза.

На открытии симпозиума было оглашено приветствие Председателя

Совета Министров СССР А. Н. Косыгина, обращенное к участникам

международного совещания химиков. В этом приветствии А. Н.

Косыгин отметил важность исследований в области химии природных

соединений— исследований, способствующих прогрессу общества, улучшению

здоровья, продлению жизни человека и обеспечению его

необходимыми продуктами питания. Желая всем участникам VII Международного

симпозиума по химии природных соединений успехов в работе и

больших творческих достижений на благо человечества, А. Н. Косыгин

подчеркнул, что международное сотрудничество в исследовании физико-

химических основ жизни — важный вклад в прогресс цивилизации, в

расширение взаимопонимания между народами.

;0 международной встрече химиков

в Риге рассказывают:

Президент VII Международного симпозиума

по химии природных соединений

академик М. М. ШЕМЯКИН

Характерная черта нынешнего

собрания специалистов по химии природных

соединений: в нем принимают участие

I виднейшие химики-органики всех стран

мира; некоторые из них отмечены

крупнейшей международной

наградой — Нобелевской премией. Но еще

более важная особенность этого

собрания заключается в том, что

подавляющее большинство его участников —

молодые люди, надежда нашей науки:

их средний возраст не превышает

30 лет.

По общему признанию, научные

круги всего мира проявили

необычайное внимание к Рижскому симпозиуму.

Создается впечатление, что все

присутствующие здесь подсознательно

чувствовали, что им придется стать

свидетелями переломного момента в

истории той ветви органической химии,

которая изучает природные вещества,

момента, когда из «старорежимной»,

чисто описательной науки она

превратится в современную науку,

обладающую предсказательной силой. В

результате все ученые, приглашенные в

Ригу и имевшие хоть малейшую

возможность принять это приглашение,

приехали сюда, порой даже выкраивая

считанные часы из своего скудного

бюджете времени.

*•

3

Директор Института органического синтеза

АН Латвийской ССР

С. А. ГИЛЛЕР

Химическая наука имеет в Риге

славные традиции. Мы гордимся тем, что в

нашем городе жил и творил

основоположник физической химии Оствальд,

разработавший вместе с Аррениусом

теорию электролитической

диссоциации. Долгие годы в Рижском

политехническом институте преподавал Валь-

ден, один из создателей

физико-органической ХИМИИ.

Сейчас Академия наук Латвии

насчитывает 14 институтов, в которых

работает более 4000 сотрудников. Гости

получили возможность познакомиться

с состоянием химической науки в

Латвийской ССР, а также воочию убедить-

Собрания ученых, подобные тому, на

котсрсм мы сейчас присутствуем,

проводятся с одной ясной целью: дать

специалистам возможность обсуждать

полученные экспериментальные

результаты и возникающие идеи, так сказать,

in statu nascendi — в момент

образования.

Когда говорят об информационном

взрыве, то при этом обычно имеют в

виду, что обилие информации делает

ее труднодоступной. Однако не это

самое главное: любой добросовестный

химик так или иначе, но находит

нужные ему работы коллег. А вот два

других последствия информационного

взрыва он не в состоянии преодолеть,

не прибегая к личным контактам,—

неизбежную неполноту публикуемой

информации и ее отставание во времени.

Личные встречи резко ускоряют

обмен мнениями и делают его более

результативным. Если ученый прав, то

он приобретает уверенность в своей

правоте; если же он заблуждается, то

имеет возможность быстро обнаружить

и исправить свою ошибку.

Определяя место проведения того

ся, как велики успехи в развитии

культуры и хозяйства нашей республики.

С другой стороны, присутствие у нас,

в Риге, столь авторитетных деятелей

науки позволило латышским ученым

приобщиться к проблемам, которыми

живет современная мировая

органическая химия. Это безусловно послужит

серьезным толчком к дальнейшему

развитию науки в нашей республике.

Мы надеемся, что традиция

проведения таких серьезных форумов в

разных городах Советского Союза будет

продолжена, и в будущем ученые

всего мира смогут стать гостями и

других союзных республик.

или иного симпозиума, ИЮПАК

прежде всего придерживается

определенней очередности. Но помимо этой

чисто формальной очередности,

приходится учитывать и другие факторы.

Например, приходится думать о том,

чтобы место находилось не слишком

далеко от географического «центра

тяжести», то есть чтобы ученым

разных стран было бы более или менее

одинаково легко до него добраться.

Кстати, существует несомненная связь

между возрастным составом

участников совещаний ИЮПАК и

географической доступностью места, где они

проводятся: чем дороже стоит проезд,

тем меньше приезжает молодежи.

Учитывается и вклад ученых страны-

«хозяина» в область науки, которой

симпозиум посвящен. В этом смысле

СССР — достойное место проведения

нынешней встречи: здесь ведутся

интереснейшие исследования по химии

природных соединений, здесь работают

крупнейшие специалисты в этой

области науки. Кроме того, Россия — один

из исторических центров зарождения

химии природных соединений.

Генеральный секретарь Международного союза теоретической и

прикладной химии (ИЮПАК)

доктор Р. МОРФ

4

Как и на всех крупных международных совещаниях ученых, на Рижском симпозиуме

для всех участников читались пленарные пекции, а затем группы специалистов

встречались на секционных заседаниях. Но еще до официального открытия симпозиума,

19 и 20 июня, в Риге работали так называемые пресимпозиумы, которые служили

составной частью самого симпозиума, но вместе с тем были логическим продолжением

предшествующих узких международных совещаний по ряду актуальных и быстро

развивающихся направлений современной химии природных соединений. Всего

состоялось четыре таких лредварительных рабочих совещания; об итогах этих совещаний

корреспонденты «Химии и жизни» попросили рассказать их участников.

Механизм ферментативного катализа

Рассказывают председатель пресимпозиума

академик А. Е. БРАУНШТЕЙН (СССР) и

профессор Д. КОШЛАНД (США)

БРАУНШТЕЙН:

Изучение природы ферментов и закономерностей, лежащих в

основе их действия, имеет прямой выход в практику. С одной стороны, это

регулирование физиологических процессов, происходящих в больном и

здоровом организме, а также борьба с вредоносными

микроорганизмами; с другой стороны, сейчас появляется все больше возможностей для

использования чистых ферментов в легкой промышленности, в пищевой

индустрии, даже в бытовой химии. Заманчива также возможность

создания принципиально новых химических катализаторов, в которых

использованы принципы действия ферментов. Например, профессор

Кабанов показал нам примеры очень эффективных катализаторов на основе

полимерных смол, активность этих катализаторов приближается к

активности протеолитических ферментов. Уже созданы модели,

имитирующие принцип действия ферментных систем азотфиксирующих бактерий.

И чем больше мы будем узнавать о механизме ферментативного

катализа, тем больше у нас будет возможностей создавать принципиально

новые схемы и системы, позволяющие осуществлять строго

направленные химические превращения.

КОШЛАНД:

Поскольку речь зашла об изучении механизма ферментативного

катализа, то стоит сказать несколько слов о докладах, в которых сообщалось

о новых методах исследования ферментативных реакций. Например,

доктор Хэммес описал технику изучения сверхбыстрых химических

реакций — это прямой путь к наблюдению отдельных стадий

ферментативных процессов. А профессор Московского университета Березин

рассказал об очень интересной работе по использованию для тех же целей

реакций фотолиза. В его лаборатории сконструирован для этих

исследований специальный прибор.

БРАУНШТЕЙН: Да, а теория? Еще несколько лет назад казалось, что едва ли будет

возможным создать общую теорию ферментативного катализа, то есть

найти в ферментативных реакциях черты, принципиально отличающие

их от обычных химических реакций. Все выглядело так, будто

единственное, на что можно рассчитывать — это создание частных моделей,

создание механизмов для отдельных типов ферментативных реакций.

Но вот теперь, когда просматриваешь материалы этого пресимпозиума,

замечаешь, чтс уже начинают выкристаллизовываться некие общие

идеи. Одна из таких идей, вызвавших плодотворные дискуссии,

высказана как раз профессором Кошландом: она заключается в том, что

фермент, образуя промежуточный комплекс с субстратом — веществом,

подлежащим химической перестройке, сам не остается неизменным, его

молекула обратимо деформируется. Другая идея, высказанная

одновременно несколькими исследователями, например, доктором

химических наук Карпейским в моей лаборатории и доктором Дженксом в

США, заключается в том, что при образовании промежуточного

комплекса фермент — субстрат важную роль играет не только

пространственное сближение химических группировок, но и последовательная

смена различных геометрических и электронных состояний комплекса,

наиболее выгодных с точки зрения квантовой химии. Подобная смена

наиболее благоприятных условий для осуществления последовательных чф

стадий ферментативных реакций возможна для гибкой молекулы

белка, но она принципиально неосуществима при обычных химических

реакциях, происходящих в растворе. Можно было бы рассказать

о многих других работах, доклады о которых мы слышали, но мне

кажется, что звучащие совсем по-разному формулировки и концепции

докладчиков и участников дискуссий в действительности различаются

более семантически, чем по существу. Я думаю, что мы присутствовали

при зарождении стройной общей теории особенностей ферментативных

реакций. Конечно, вряд ли мы смогли запомнить всю полученную здесь

информацию, но каждый из нас несомненно получил хорошую научную

зарядку, наметил для себя программу дальнейших изысканий.

КОШЛАНД: Вы правы: наиболее выдающимся событием нашего совещания было

само это совещание, поскольку здесь было сделано все для того, чтобы его

участники имели возможность обменяться идеями и представить себе во

всем объеме предмет своих исследований, получить наслаждение не

только от увлекательных докладов, но и от частных бесед за чашкой

крепкого кофе.

0

Структура и функции транспортных РНК

Рассказывают председатель пресимпозиума

академик В. А. ЭНГЕЛЬГАРДТ

и член-корреспондент АН СССР А. С. СПИРИН

О транспортных рибонуклеиновых кислотах последнее время так много "V*

писали, что, я думаю, нет особой необходимости повторять, что это

такое. В 1965 году была установлена первичная структура первой т-РНК;

сейчас известны структуры уже почти двух десятков этих

интереснейших соединений. И если пять лет назад установление строения каждой

• - • i -■&

ЭНГЕЛЬГАРДТ:

6

очередной т-РНК было мировой сенсацией, то сегодня все методики

настолько разработаны, что любой мало-мальски квалифицированной

группе химиков достаточно полгода для того, чтобы выделить почистить

очередную т-РНК, а затем установить ее первичную структуру, то есть

последовательность входящих в ее состав семи-восьми десятков нуклео-

тидных звеньев. Поэтому сегодня усилия направлены главным образом

на то, чтобы установить пространственные конфигурации т-РНК с

известными первичными структурами, а также выявить связь между

строением этих веществ и их биологической функцией. Эти два вопроса

и были главными темами докладов, которые мы слышали. Я бы не

хотел выделять имен, но мне кажется, что центральным событием было...

Кстати, Александр Сергеевич, пожалуйте на помощь... Правильно ли

я скажу, что, вероятно, центральным событием в нашем пресимпозиуме

явился тот факт, что уже созданы модели трехмерной структуры

т-РНК? Я вижу, вы с этим несогласны...

СПИРИН:

Мне кажется, более важно то обстоятельство, что во многих

лабораториях удалось получить кристаллические препараты т-РНК, пригодные

для рентгеноструктурного исследования. Модели-то можно придумать

какие угодно, а вот доказать, что та или иная модель соответствует

действительности, может только рентгеностру'ктурный анализ.

ЭНГЕЛЬГАРДТ:

Да, вы, пожалуй, правы. Буквально за последние один-два года во

многих лабораториях удалось закристаллизовать около пятнадцати

индивидуальных т-РНК, многие из которых очень хороши для

рентгеноструктурного анализа. И вот только что мы слушали доклад профессора

Бока из США, в котором именно рентгеноструктурным методом была

установлена пространственная конфигурация одной из т-РНК. Впрочем,

о чем мы спорим? Когда я произнес слово «модель», я имел в виду

именно модель Бока, установленную экспериментально, а не

спекулятивные модели, которых последнее время развелось превеликое

множество...

СПИРИН: Модель Бока действительно наиболее экспериментально обоснована,

оиа создана с минимумом произвольных допущений. После этого

доклада все прочие модели выглядят бледно.

ЭНГЕЛЬГАРДТ:

Я бы сказал, что окончательное установление трехмерной структуры

т-РНК — дело ближайших одного-двух лет. После того как была

установлена пространственная конфигурация некоторых белков, работа

Бока— это новый знаменательный шаг в изучении важнейших в

биологическом отношении соединений.

7

Владимир Александрович, но вы забыли упомянуть замечательную

работу нашего Мирзабекова...

ЭНГЕЛЬГАРДТ:

Да, это чрезвычайно интересно: изучение функциональных участков

т-РНК путем фрагментирования молекул и последующей самосборки

фрагментов...

СПИРИН: Мирзабе'ков разрезал молекулу т-РНК с помощью фермента на две,

затем на четыре части, потом эти четвертушки и половинки

модифицировал химическим путем, собрал модифицированную молекулу т-РНК и

проверял ее биологическую активность. Такое «прощупывание»

фрагментов молекулы т-РНК — один из наиболее плодотворных путей,

позволяющих связать строение т-РНК с ее биологической функцией.

ЭНГЕЛЬГАРДТ:

Только я все равно буду ругать Мирзабекова. Во-первых, он мог бы

лучше доложить свою отличную работу. Во-вторых, почему он не

сделал то, что мог сделать: почему он не использовал для самосборки

фрагменты т-РНК из микроорганизмов разных видов? Ведь сделал же

это в ФРГ Цахау, а Мирзабеков мог сделать то же самое значительно

раньше.

СПИРИН: Ну, что поделаешь: что не сделано, то не сделано. А мы с вами чуть не

забыли сказать о докладе шведского профессора Лагерквиста,

которому удалось получить кристаллическую РНК-аминоацилсинтетазу.

ЭНГЕЛЬГАРДТ:

СПИРИН:

Это, конечно, хорошо: значит, скоро будет известна не только

пространственная конфигурация т-РНК, но и пространственная конфигурация

фермента, с помощью которого к т-РНК специфически присоединяется

транспортируемая ею аминокислота. Кстати, тут, хоть я и не люблю

хвастаться, но должен сделать одно замечание: совершенно такие же

результаты, только с другой разновидностью фермента, получены и

в нашей лаборатории: тоже закристаллизована одна из синтетаз, или

«кодаз», как я их называю. Об этом скоро появится первый сигнал в

научной печати.

Владимир Александрович, согласитесь, что если бы Лагерквист

получил кристаллический комплекс т-РНК и РНК-аминоацилсинтетазы, то

проблема действительно была бы близка к разрешению. Но ведь тут-то,

если можно так сказать, «двойной Кошланд» *: в комплексе

несомненно изменена и конфигурация т-РНК, и конфигурация фермента. Пусть

мы и узнаем конфигурацию т-РНК отдельно и фермента отдельно, но

что с ними происходит, когда они соединяются?..

ЭНГЕЛЬГАРДТ:

Вы слишком многого сразу захотели! Надо же что-нибудь оставить и

на будущее...

* По теории профессора Д. Кош ланд а, фермент, взаимодействуя с субстратом,

изменяет свою конфигурацию. Если же при этом взаимодействии свою конфигурацию

изменяет и субстрат, то и получается «двойной Кошланд».— Корр.

8

Физико-химические основы транспорта ионов

через биологические мембраны

Рассказывают председатель пресимпозиума

член-корреспондент АН СССР Л. Д. БЕРГЕЛЬСОН

и доктор Дж. ЭЙЗЕНМАН (США)

БЕРГЕЛЬСОН:

Мембранная химия занимается изучением высшей формы организации

молекул — молекулярных комплексов. Изучение таких комплексов

равноценно изучению основ жизни, потому что единичная молекула,

какой бы сложной она ни была (например, молекула белка),— это еще не

жизнь, это еще просто молекула. Но когда молекула того же самого

белка вступает в связь с другими молекулами, то мы и получаем то, что

называем живой клеткой, жизнью, живым организмом. То есть наука

о жизни находится сейчас на таком уровне, когда от изучения

молекулярных процессов жизнедеятельности мы можем перейти к

исследованию структуры и функции надмолекулярных образований, а

надмолекулярная организация молекул осуществляется именно по мембранному

принципу. Впрочем, должен сразу сказать, что пресимпозиум был

посвящен не мембранам вообще, а одному лишь частному вопросу:

физико-химическим основам переноса ионов через биологические мембраны.

И все же некоторые доклады имели большое значение для решения

общих проблем мембранологии. Мне кажется, в качестве одного из

таких докладов следует назвать доклад советского ученого Овчинникова,

в котором рассказывалось о способности антибиотика валиномицина

избирательно переносить ионы калия через биологические мембраны.

ЭИЗЕНМАН:

Это очень интересное направление исследований. Я тоже изучаю

вещества, способные, подобно валиномицину, переносить ионы через

биологические мембраны. Надо сказать, что само название пресимпозиума

очень удачно — оно абсолютно точно выражает суть одной из главных

проблем, стоящих сегодня перед учеными, изучающими биологические

мембраны. Интересно, что некоторые работы имеют важные

практические перспективы. Скажем, уважаемый профессор Бергельсон

обнаружил в мембранах опухолевых клеток изменения, отличающие эти

клетки от здоровых. А раз найдены отличия, то можно ожидать, что будет

найден и способ избирательно воздействовать на опухолевые клетки,

не затрагивая здоровых.

БЕРГЕЛЬСОН:

Ведь мы до сих пор не знаем точно структуры настоящих

биологических мембран, мы работаем большей частью с моделями, которые по

многим свойствам близки живым мембранам, но не исключено, что

живые мембраны построены не по тому принципу, по которому

построены наши модели. И тем не менее мы надеемся, что в ближайшее время

изучение этих моделей позволит глубже проникнуть б сущность жизни.

9

Химия и механизм

действия антибиотиков

Рассказывает председатель пресимпозиума

член-корреспондент АН СССР Л. С. ХОХЛОВ

Мне кажется, что мы поступили правильно, пойдя по пути

максимальной демократизации работы пресимпозиума: мы не навязывали

определенных тем для дискуссий, мы просто обратились к наиболее

выдающимся ученым в области антибиотиков и предложили им сделать

доклад на любую выбранную ими тему. Разумеется, каждый из ученых

выбрал ту тему, в которой он наиболее компетентен. Кроме того, мы

постарались сделать так, чтобы у нас осталось как можно больше

времени для свободной дискуссии. И действительно, нам удалось достичь

той атмосферы подлинно научного обсуждения, когда никто не был

стеснен временем и мог выступать столько раз, сколько требуется,

чтобы достичь максимальной ясности. Подвести итоги нелегко, каждый из

докладов был по-своему интересен. Например, из доклада Сенси,

руководителя научного отдела одной из итальянских фирм, мы узнали, что

химической модификацией антибиотиков рифомицинов можно получать

вещества во много раз более эффективные и менее токсичные, чем

исходные антибиотики. Доклад моего коллеги и друга из Польши

Боровского был посвящен полиеновым антибиотикам, сильно подавляющим

патогенные грибки. Безусловный интерес присутствующих вызвал

доклад доктора Гросса из США, посвященный изучению антибиотиков,

содержащих а, р-непредельные кислоты. Поскольку мы с Гроссом

работаем в одной области, я могу оценить те колоссальные трудности,

которые встретились на пути моего американского коллеги.

Несомненно, одним из наиболее содержательных был доклад академика

М. М. Шемякина о механизме действия своеобразных депсипептидных

антибиотиков; антимикробная активность некоторых из них зависит от

способности изменять проницаемость биологических мембран для

ионов щелочных металлов.

Богатый материал содержал доклад члена-корреспондента АН СССР

М. Н. Колосова, посвященный изучению строения сложных

противоопухолевых антибиотиков оливомицинов, хромомицинов и других.

Неподдельный интерес вызвал доклад американского ученого Стромин-

гера. Работа Стромингера посвящена взаимодействию антибиотика с

живой клеткой на молекулярном уровне: он показал, что пенициллины

связывают ферменты, ответственные за окончательное формирование

оболочки бактерий, в результате чего бактерия лишается своей главной

защиты — клеточной стенки, отделяющей ее от внешней среды.

ю

На симпозиумах ИЮПАК соблюдается традиция: страна-организатор

представляет только одну пленарную лекцию. От СССР с нею выступил академик М. М.

ШЕМЯКИН. Ниже приводится сокращенное изложение этой лекции.

Развитие биоорганической химии

в Советском Союзе за последнее десятилетие

Начиная с середины нынешнего столетия

достижения естественных наук позволяют все

глубже и глубже познавать

физико-химические основы жизни; успехи в решении этой

величайшей загадки природы связаны с тем,

что в биологию все более и более проникают

^ химия и физика, в результате чего сейчас мы

^ уже можем объяснить явления

жизнедеятельности на молекулярном уровне. За последние

годы химия природных соединений тоже не

избежала фундаментальных изменений.

Важнейшее из этих изменений заключается в том,

что область науки, изучающая вещества

природного происхождения, стала смыкаться с

изучением биологических функций этих

веществ.

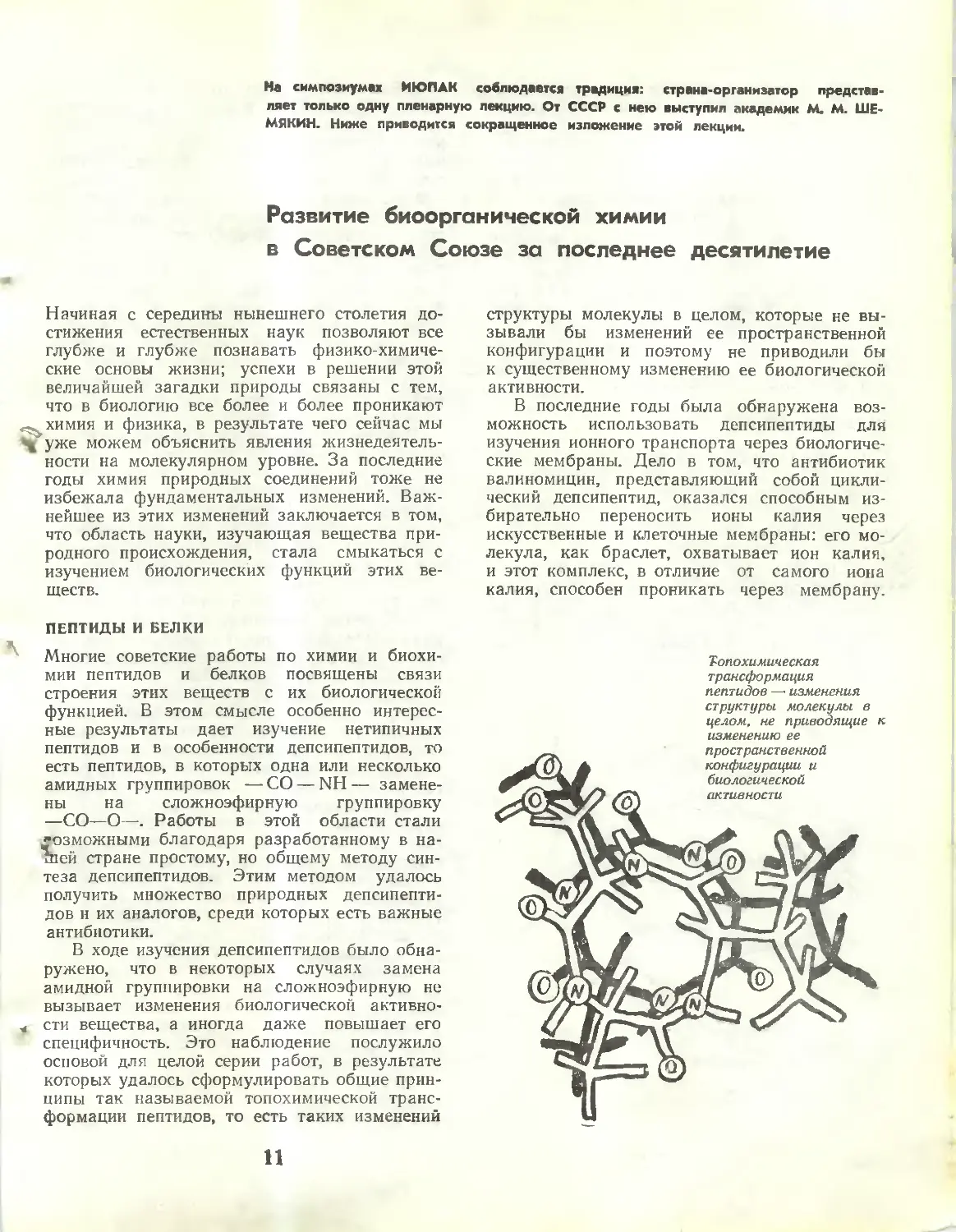

ПЕПТИДЫ И БЕЛКИ

Многие советские работы по химии и

биохимии пептидов и белков посвящены связи

строения этих веществ с их биологической

функцией. В этом смысле особенно

интересные результаты дает изучение нетипичных

пептидов и в особенности депсипептидов, то

есть пептидов, в которых одна или несколько

амидных группировок —СО — NH—

заменены на сложноэфирную группировку

—СО—О—. Работы в этой области стали

возможными благодаря разработанному в

нашей стране простому, но общему методу

синтеза депсипептидов. Этим методом удалось

получить множество природных

депсипептидов и их аналогов, среди которых есть важные

антибиотики.

В ходе изучения депсипептидов было

обнаружено, что в некоторых случаях замена

амидной группировки на сложноэфирную не

вызывает изменения биологической активно-

ч сти вещества, а иногда даже повышает его

специфичность. Это наблюдение послужило

основой для целой серии работ, в результате

которых удалось сформулировать общие

принципы так называемой топохимической

трансформации пептидов, то есть таких изменений

структуры молекулы в целом, которые не

вызывали бы изменений ее пространственной

конфигурации и поэтому не приводили бы

к существенному изменению ее биологической

активности.

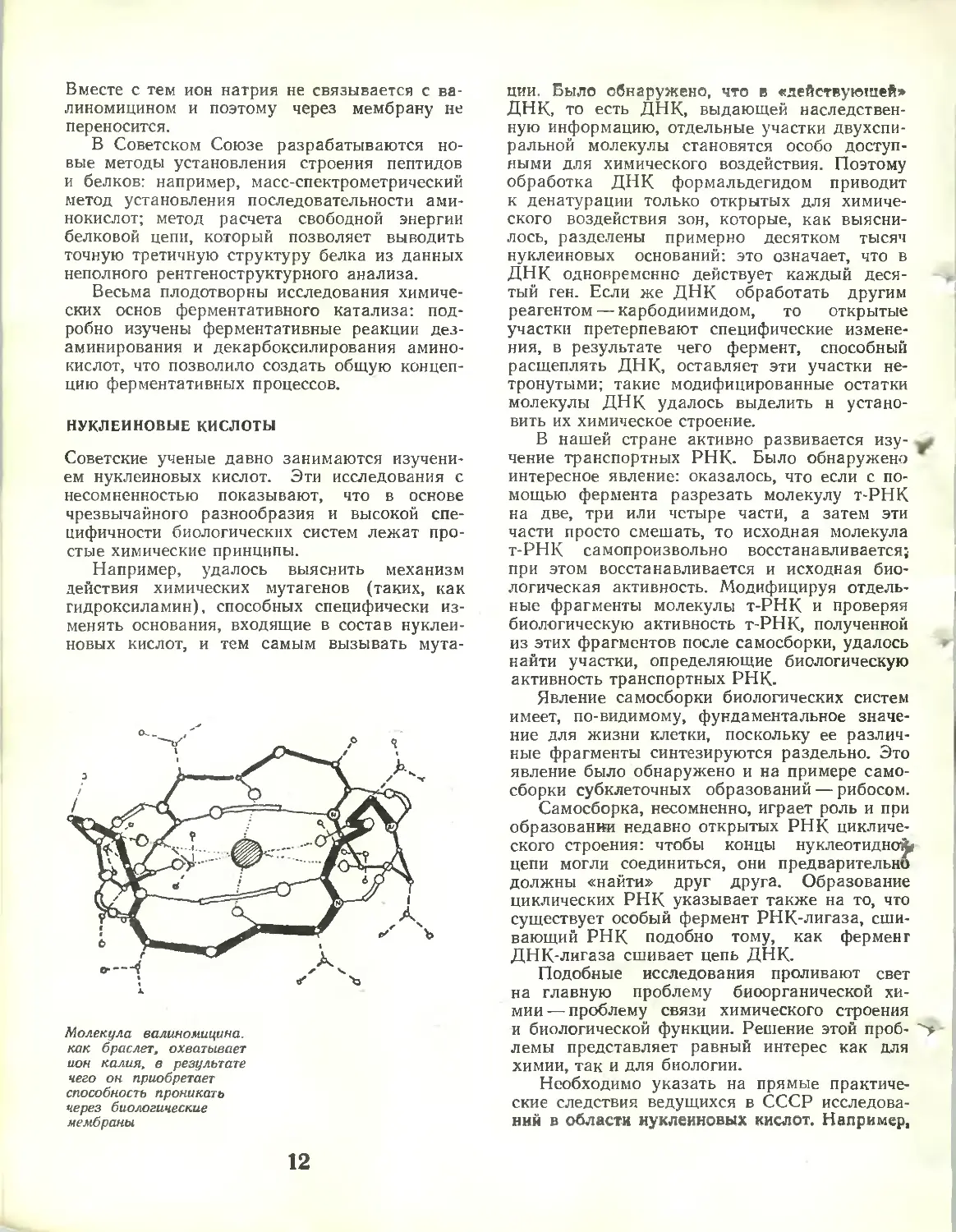

В последние годы была обнаружена

возможность использовать депсипептиды для

изучения ионного транспорта через

биологические мембраны. Дело в том, что антибиотик

валиномицин, представляющий собой

циклический депсипептид, оказался способным

избирательно переносить ионы калия через

искусственные и клеточные мембраны: его

молекула, как браслет, охватывает ион калия,

и этот комплекс, в отличие от самого иона

калия, способен проникать через мембрану.

11

Вместе с тем ион натрия не связывается с ва-

линомицином и поэтому через мембрану не

переносится.

В Советском Союзе разрабатываются

новые методы установления строения пептидов

и белков: например, масс-спектрометрический

метод установления последовательности

аминокислот; метод расчета свободной энергии

белковой цепи, который позволяет выводить

точную третичную структуру белка из данных

неполного рентгеноструктурного анализа.

Весьма плодотворны исследования

химических основ ферментативного катализа:

подробно изучены ферментативные реакции дез-

аминирования и декарбоксилирования

аминокислот, что позволило создать общую

концепцию ферментативных процессов.

НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ

Советские ученые давно занимаются

изучением нуклеиновых кислот. Эти исследования с

несомненностью показывают, что в основе

чрезвычайного разнообразия и высокой

специфичности биологических систем лежат

простые химические принципы.

Например, удалось выяснить механизм

действия химических мутагенов (таких, как

гидроксиламин), способных специфически

изменять основания, входящие в состав

нуклеиновых кислот, и тем самым вызывать мута-

Молекула валиномицина.

как браслет, охватывает

ион калия, в результате

чего он приобретает

способность проникать

через биологические

мембраны

ции. Было обнаружено, что в «действующей»

ДНК, то есть ДНК, выдающей

наследственную информацию, отдельные участки двухспи-

ральной молекулы становятся особо

доступными для химического воздействия. Поэтому

обработка ДНК формальдегидом приводит

к денатурации только открытых для

химического воздействия зон, которые, как

выяснилось, разделены примерно десятком тысяч

нуклеиновых оснований: это означает, что в

ДНК одновременно действует каждый

десятый ген. Если же ДНК обработать другим

реагентом — карбодиимидом, то открытые

участки претерпевают специфические

изменения, в результате чего фермент, способный

расщеплять ДНК, оставляет эти участки

нетронутыми; такие модифицированные остатки

молекулы ДНК удалось выделить н

установить их химическое строение.

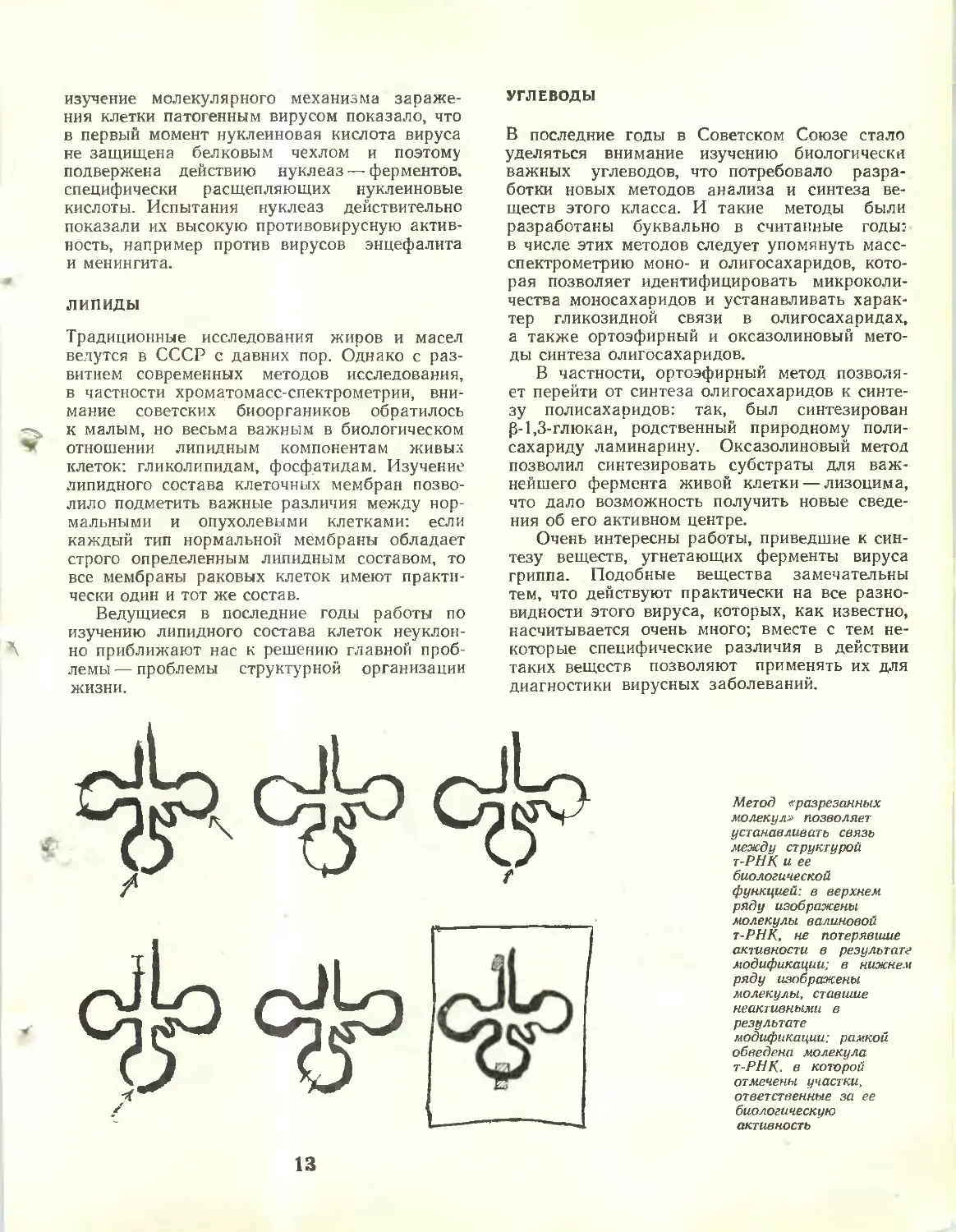

В нашей стране активно развивается изу- ^

чение транспортных РНК. Было обнаружено

интересное явление: оказалось, что если с

помощью фермента разрезать молекулу т-РНК

на две, три или четыре части, а затем эти

части просто смешать, то исходная молекула

т-РНК самопроизвольно восстанавливается;

при этом восстанавливается и исходная

биологическая активность. Модифицируя

отдельные фрагменты молекулы т-РНК и проверяя

биологическую активность т-РНК, полученной

из этих фрагментов после самосборки, удалось

найти участки, определяющие биологическую

активность транспортных РНК-

Явление самосборки биологических систем

имеет, по-видимому, фундаментальное

значение для жизни клетки, поскольку ее

различные фрагменты синтезируются раздельно. Это

явление было обнаружено и на примере

самосборки субклеточных образований — рибосом.

Самосборка, несомненно, играет роль и при

образовании недавно открытых РНК

циклического строения: чтобы концы нуклеотидшА

цепи могли соединиться, они предварительно

должны «найти» друг друга. Образование

циклических РНК указывает также на то, что

существует особый фермент РНК-лигаза,

сшивающий РНК подобно тому, как ферменг

ДНК-лигаза сшивает цепь ДНК-

Подобные исследования проливают свет

на главную проблему биоорганической

химии— проблему связи химического строения

и биологической функции. Решение этой проб- ~>

лемы представляет равный интерес как для

химии, так и для биологии.

Необходимо указать на прямые

практические следствия ведущихся в СССР

исследований в области нуклеиновых кислот. Например,

12

изучение молекулярного механизма

заражения клетки патогенным вирусом показало, что

в первый момент нуклеиновая кислота вируса

не защищена белковым чехлом и поэтому

подвержена действию нуклеаз — ферментов,

специфически расщепляющих нуклеиновые

кислоты. Испытания нуклеаз действительно

показали их высокую противовирусную

активность, например против вирусов энцефалита

и менингита.

ЛИПИДЫ

Традиционные исследования жиров и масел

ведутся в СССР с давних пор. Однако с

развитием современных методов исследования,

в частности хроматомасс-спектрометрии,

внимание советских биооргаников обратилось

к малым, но весьма важным в биологическом

отношении липидным компонентам живых

клеток: гликолипидам, фосфатидам. Изучение

липидного состава клеточных мембран

позволило подметить важные различия между

нормальными и опухолевыми клетками: если

каждый тип нормальной мембраны обладает

строго определенным липидным составом, то

все мембраны раковых клеток имеют

практически один и тот же состав.

Ведущиеся в последние годы работы по

изучению липидного состава клеток

неуклонно приближают нас к решению главной

проблемы — проблемы структурной организации

жизни.

УГЛЕВОДЫ

В последние годы в Советском Союзе стало

уделяться внимание изучению биологически

важных углеводов, что потребовало

разработки новых методов анализа и синтеза

веществ этого класса. И такие методы были

разработаны буквально в считанные годы:

в числе этих методов следует упомянуть масс-

спектрометрию моно- и олигосахаридов,

которая позволяет идентифицировать

микроколичества моносахаридов и устанавливать

характер гликозидной связи в олигосахаридах,

а также ортоэфирный и оксазолиновый

методы синтеза олигосахаридов.

В частности, ортоэфирный метод

позволяет перейти от синтеза олигосахаридов к

синтезу полисахаридов: так, был синтезирован

р-1,3-глюкан, родственный природному

полисахариду ламинарину. Оксазолиновый метод

позволил синтезировать субстраты для

важнейшего фермента живой клетки — лизоцима,

что дало возможность получить новые

сведения об его активном центре.

Очень интересны работы, приведшие к

синтезу веществ, угнетающих ферменты вируса

гриппа. Подобные вещества замечательны

тем, что действуют практически на все

разновидности этого вируса, которых, как известно,

насчитывается очень много; вместе с тем

некоторые специфические различия в действии

таких веществ позволяют применять их для

диагностики вирусных заболеваний.

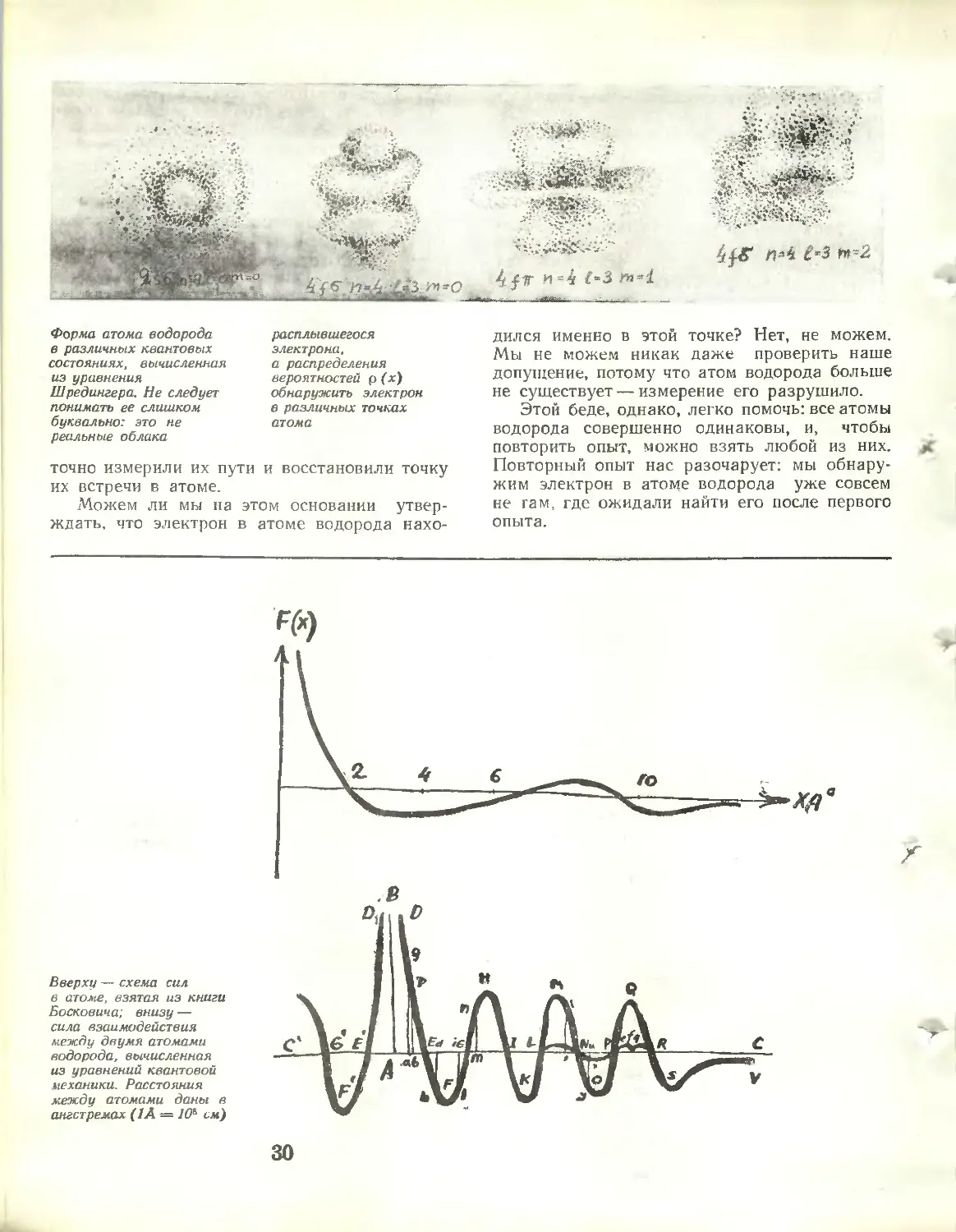

Метод «разрезанных

молекул» позволяет

устанавливать связь

между структурой

т-РНК и ее

биологической

функцией: в верхнем

ряду изображены

молекулы валиновой

т-РНК, не потерявшие

активности в результате

модификации; в нижнем

ряду изображены

молекулы, ставшие

неактивными в

результате

модификации; рамкой

обведена молекула

т-РНК. в которой

отмечены участки,

ответственные за ее

биологи ческу ю

активность

13

СТЕРОИДЫ

Среди многочисленных советских химических

и биохимических работ, посвященных

стероидам, некоторые заслуживают особого

упоминания. Эти работы можно разделить на две

группы: работы, посвященные наиболее

экономичному синтезу практически важных

стероидных гормонов, и работы, в которых

изучается связь строения соединений этого

класса и их физиологической активности.

Среди работ первой группы следует

указать на разработанный советскими учеными

новый метод синтеза стероидов группы эстро-

на и D-гомоэстрона из доступного

химического сырья. Этот метод оказался настолько

удачным, что сейчас нашел широкое

практическое применение во многих странах мира:

он позволяет получать с высокими выходами

такие важные гормоны, как 19-нортестосте-

рон, 19-нор-0-гомотестостерон, эстра диол.

Этот же метод позволяет получать дотоле

труднодоступные 14-оксистероиды.

D-гомостероиды оказались интересным

объектом для изучения связи их строения с

физиологическим действием. В результате

удалось получить соединения с гормональной

активностью, превышающей активность

действительных гормонов, и наоборот,

синтезировать вещества, не проявляющие гормональной

активности, но обладающие ясно выраженным

противоопухолевым действием.

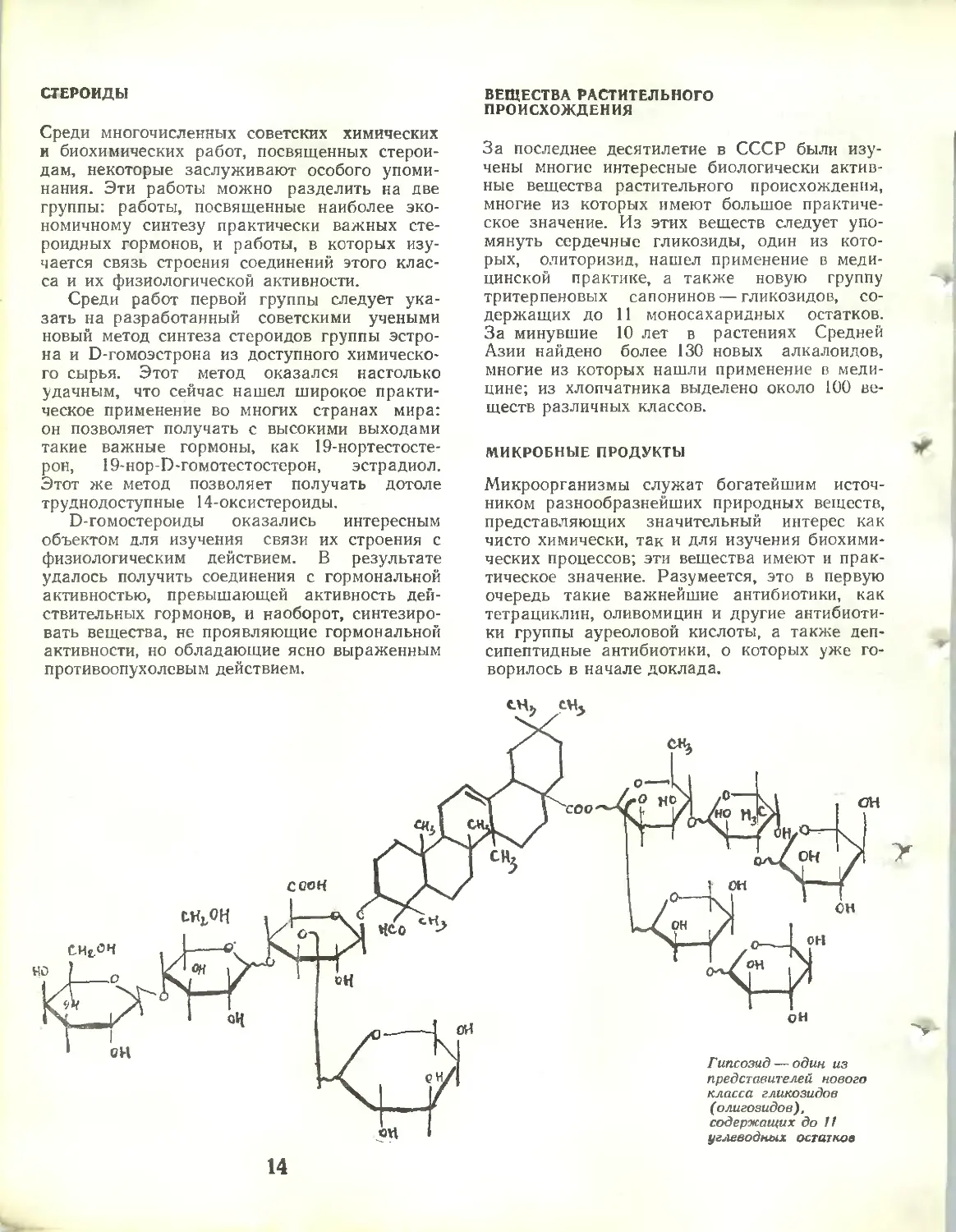

ВЕЩЕСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

За последнее десятилетие в СССР были

изучены многие интересные биологически

активные вещества растительного происхождения,

многие из которых имеют большое

практическое значение. Из этих веществ следует

упомянуть сердечные гликозиды, один из

которых, олиторизид, нашел применение в

медицинской практике, а также новую группу

тритерпеновых сапонинов — гликозидов,

содержащих до 11 моносахаридных остатков.

За минувшие 10 лет в растениях Средней

Азии найдено более 130 новых алкалоидов,

многие из которых нашли применение в

медицине; из хлопчатника выделено около 100

веществ различных классов.

МИКРОБНЫЕ ПРОДУКТЫ

Микроорганизмы служат богатейшим

источником разнообразнейших природных веществ,

представляющих значительный интерес как

чисто химически, так и для изучения

биохимических процессов; эти вещества имеют и

практическое значение. Разумеется, это в первую

очередь такие важнейшие антибиотики, как

тетрациклин, оливомицин и другие

антибиотики группы ауреоловой кислоты, а также деп-

сипептидные антибиотики, о которых уже

говорилось в начале доклада.

CHt04

• ОН

шьоц

Гипсозид — один из

представителей нового

класса гликозидов

(олигозидов),

содержащих до ft

углеводных остатков

14

Подробно работы советских химиков-биооргаников были доложены на пресимпозиу-

мах и секционных заседаниях симпозиума и получили высокую оценку участников

международного форума химиков, изучающих природные соединения. Одни из этих

работ уже знакомы читателям «Химии и жизни», с другими вы познакомитесь в

ближайшем будущем.

Следующие страницы мы отдаем, выполняя долг гостеприимства, рассказу о работе

лауреата Нобелевской премии профессора X. Г. ХОРАНЫ (США).

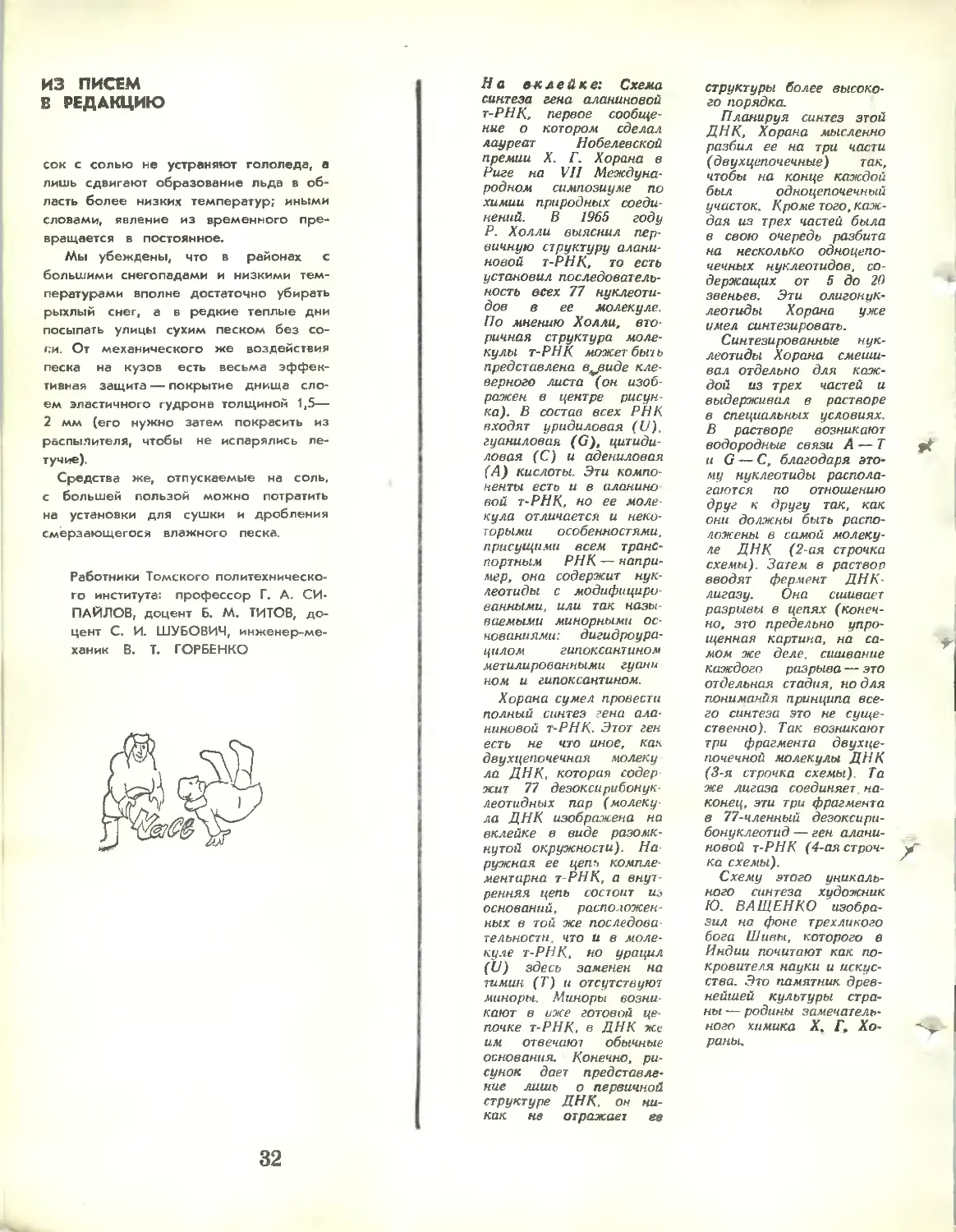

Полный синтез гена аланиновой транспортной

рибонуклеиновой кислоты из дрожжей

X. Г. Хорана родился в Индии в 1922 году,

получил образование в Европе и с 1960 года

работает в США. Его имя стало широко

г известно после того, как в 1968 году ему, со-

' вместно с М. Ниренбергом и Р. Холли, была

присуждена Нобелевская премия по медицине

и физиологии за выдающийся вклад в

расшифровку генетического кода. Но еще задолго

до этого, с середины 50-х годов, специалисты

по химии и биохимии нуклеиновых кислот

внимательно следили за статьями Хораны,

посвященными изучению химических свойств

мононуклеотидов и путей направленного

создания олиго- и полинуклеотидных цепей со

строго определенной последовательностью

мономерных звеньев. Интенсивно и

целенаправленно развивая эту область биоорганической

химии, Хорана пришел к блистательному

промежуточному финишу — первому в истории

науки синтезу пена. Лекция Хораны в Риге

была первым сообщением об этой работе

перед широкой научной аудиторией. Она,

бесспорно, оказалась центральным событием

симпозиума.

Синтез гена стал возможен благодаря то-

у му, что Хорана научился направленно

создавать межнуклеотидные связи. Мы знаем, что

нуклеотиды служат элементарными звеньями

в полимерных цепях нуклеиновых кислот.

Однако эта элементарность более чем

относительна: каждый нуклеотид состоит из

углеводного остатка (рибозы или дезоксирибозы — в

зависимости от того, идет ли речь о РНК или

ДНК), связанного, с одной стороны, с остатком

фосфорной кислоты, а с другой — с

гетероциклическим основанием, производным

пурина или пиримидина. Это придает нуклеотидам

многообразную реакционную способность,

поэтому направленное создание связи между

строго определенными атомами даже двух

нуклеотидов — дело очень сложное.

Ученый, в совершенстве владеющий

химией нуклеотидов, подобен искусному

органисту, способному управляться со всеми

регистрами и клавиатурами сложнейшего

инструмента. Хорана и его сотрудники в

совершенстве овладели техникой этой игры и доныне

составляют ансамбль, уникальный по

мастерству нуклеотидного синтеза.

В начале шестидесятых годов, когда

искусство Хораны достигло совершенства, грянул

«кодовый бум» — началась интенсивная

расшифровка генетического кода. Вопрос

заключался в том, каким образом

четырехбуквенный (по числу различных нуклеиновых

оснований) язык ДНК и РНК переводится на

двадцатибуквенный (по числу различных

аминокислот) язык белков.

Ниренберг показал, что транспортные

РНК, важные участники стадии переноса

информации от ДНК к белку, способны

образовывать комплекс с рибосомой (субклеточным

образованием, на котором происходит синтез

белка) лишь в присутствии тринуклеотида,

кодирующего специфическую для этой т-РНК

аминокислоту. Хорана синтезировал все

64 возможных тринуклеотида, благодаря

чему удалось выяснить их генетический смысл.

Другой подход к проблеме кода,

разработанный Хораной, состоял в следующем.

Синтезированные им олигодезоксирибонуклеоти-

ды (то есть по сути дела аналоги генов)

вводились в биосинтез. В результате этого

образовывались пептиды с последовательностью

аминокислот, строго соответствующей

последовательности нуклеотидных троек в

исходном, химически синтезированном олигонуклео-

тиде. Так удалось осуществить прямую

корреляцию целого ряда нуклеотидных триплетов

и соответствующих им аминокислот, а также

получить химическое доказательство непере

крываемости кода.

15

Расшифровка генетического кода

представляла собой лишь одну (хотя и

исключительно важную) проблему из немалого числа

проблем, решение которых связано с

возможностью получать олиго- и полинуклеотиды

с определенной структурой. Принципиально

новая цель появилась перед Хораной в

1965 году, когда Р. Холли с сотрудниками

завершил свою блестящую работу по

выяснению первичной структуры аланиновой т-РНК,

содержащей 77 мононуклеотидных остатков.

Задумывать синтез самой т-РНК было едва

ли разумно, поскольку синтетическая работа

с рибонуклеотидами неизмеримо труднее, чем

в дезоксиряду; поэтому наиболее

естественный путь заключался в синтезе 77-членной

ДНК с последовательностью оснований,

комплементарной последовательности нуклеоти-

дов в т-РНК: а ведь именно такой участок

ДНК, по определению (хотя и несколько

упрошенному), как раз и служит геном этой

РНК. Так родилось это грандиозное

намерение.

Путь к цели обещал быть тернистым.

Главная беда заключалась в том, что

результативность каждой последующей стадии, по

мере нарастания олигонуклеотидной цепи,

неуклонно снижалась. И хотя доведенное до

виртуозности мастерство позволило Хоране

химически создавать олигонуклеотидные цепи

с числом звеньев, доходящим до 20, работа

не могла не зайти в тупик.

Кардинальное решение проблемы было

найдено после того, как был открыт фермент

(так называемая ДНК-лигаза), способный

восстанавливать одиночные разрывы в двух-

цепочечной спирали ДНК; этот фермент

играет важную роль в сохранении постоянства

генетического материала. Если взять

синтетический олигонуклеотид, например эйкозанук-

леотид (то есть состоящий из двадцати нук-

леотидов), и два других эйкозануклеотида,

половины которых комплементарны

половинам первого нуклеотида, то при их смешении

произойдег самосборка фрагмента двухцепо-

чечной молекулы ДНК; если теперь ввести

в действие ДНК-лигазу, то она «заштопает»

разрыв между двумя эйкозануклеотида ми,

в результате чего получится олигонуклеотид,

содержащий в цепи уже сорок звеньев *.

После этого к полученному двухцепочеч-

ному фрагменту молекулы ДНК можно при-

* Сейчас в Московском государственном

университете разрабатывается метод соединения олигонуклеотидов,

благодаря которому синтез гена, возможно, удастся

осуществить чисто химическим путем.— Корр.

соединить новые олигонуклеотиды,

комплементарные цепям, выдающимся за границы

двухцепочечного участка, и затем с помощью

той же ДНК-лигазы вновь сшить разрывы.

Этот процесс удлинения цепи ДНК можно

в принципе продолжать до бесконечности.

Так в руках Хораны оказалось средство,

благодаря которому он мог увеличивать

длину олигонуклеотидной цепи до ранее

совершенно немыслимых размеров. Этот метод,

гармонически сочетающий химические и

ферментативные методы, привел Хорану к

решающему успеху — синтезу гена аланиновой

т-РНК.

Итак, сделан первый шаг на пути

направленного получения полинуклеотидных матриц,

способных осуществлять синтез белков и

других биополимеров с заранее заданными

свойствами. Открыты широкие возможности для

дальнейших исследований интимных

механизмов знаменитой последовательности ДНК —

РНК —белок.

Один из крупнейших биохимиков нашего

времени лауреат Цобелевской премии Корн-

берг как-то сказал Хоране: «То что вы

сделали— это атомная бомба 1980 года». Это

высказывание подчеркивает необычайную

важность исследований Хораны для будущего

науки и человечества и предупреждает нас,

что наступит время, когда ученые смогут

активно вмешиваться в наследственность

высших животных и человека. -

16

Беседа корреспондентов «Химии и жизни»

с лауреатом Нобелевской премии

профессором X. Г. ХОРАНОЙ

КОРРЕСПОНДЕНТ:

Что побудило вас заняться исследованиями, лежащими на грани хими*

и биологии?

ХОРАНА:

Многие из нас начинали свой научный путь химиками, но поставили

перед собой цель развивать химические методы с тем, чтобы впоследствии

с их помощью решать биологические проблемы. Иначе говоря, мы

понимали, что рано или поздно химия и биология сольются.

КОРРЕСПОНДЕНТ:

А вы отдавали себе отчет, что работа в той области химии, которой вы

себя посвятили, приведет в конце концов к синтезу гена?

ХОРАНА:

Такого никто не может знать заранее.

КОРРЕСПОНДЕНТ:

Но у вас все же была какая-то конструктивная программа?

ХОРАНА: я могу лишь повторить: человек не может заранее знать, в чем будет

заключаться очередное наиболее важное открытие. Я думаю, что

каждый должен делать все, что он может делать в пределах собственных

возможностей и квалификации, должен держать глаза и уши

открытыми и следить за всем, что происходит вокруг. Ведь открытия приходят

со всех сторон. Например, я помню, какое впечатление произвела на

меня работа Ниренберга, которая впервые была доложена в Москве,

в 1961 году. К тому времени я уже десять лет работал в области химии

нуклеотидов, и поэтому сразу понял, что как химик я должен

включиться в работу по изучению генетического кода. Но я, конечно, не знал

тогда, что потом займусь синтезом гена. Кстати, уже начав работать

в этой области, я вовсе не знал, /к^чему это может привести: ведь это

было еще до того, как был открыт применяемый нами фермент ДНК-

лигаза, а без этого фермента, как вы понимаете, ген синтезировать бы

не удалось. Я не говорю, конечно, что если бы ДНК-лигаза не была

обнаружена, то не удалось бы синтезировать ген вообще, это удалось бы,

но только значительно, позже и, возможно, не нам.

КОРРЕСПОНДЕНТ:

I

ХОРАНА:

В каком году вы начали работу по синтезу гена?

В 1965 году.

КОРРЕСПОНДЕНТ:

2 Химия ж мисвнь Mb U

То есть тотчас же после работы Холли?

17

ХОРАНА:

Решение синтезировать именно этот ген было принято тотчас же после

того, как мы узнали от Холли последовательность нуклеотидов в алани-

новой т-РНК.

КОРРЕСПОНДЕНТ:

I

ХОРАНА:

Сегодня ваше сообщение поразило аудиторию. Но пять лет назад, когда

вы только начали свою работу, у вас не могло быть абсолютной

уверенности в успехе—вы же сами сказали, что невозможно предугадать

очередное открытие. Скажем, если бы вы не получили в свое

распоряжение ДНК-лигазу, то сообщение о синтезе гена было бы сделано не

сегодня и не вами, а сколько-то лет спустя каким-нибудь другим

химиком. Так как же вы тогда, в 1965 году, отважились приступить к

исследованию, которое несомненно сулило неимоверные трудности, но не

давало уверенности в конечном успехе?

Что бы я ни ответил на ваш вопрос, это будет означать, что я^предаюсь

гордыне, а это не очень хорошо. Мне остается только повторить то, что

когда-то сказал Хаммаршельд *. Он сказал, что никогда не следует

измерять высоту горы до тех пор, пока не взберешься на ее вершину,

потому что, только взобравшись на вершину, можно увидеть, что гора

была не очень-то высокой... Добавлю от себя: вы никогда не взберетесь

на вершину горы, если будете все время смотреть только на эту

вершину, вы непременно споткнетесь о камень, которого не заметите у себя

под ногами; но вы никогда не взберетесь на вершину и в том случае,

если будете идти, не выбирая направления, а только глядя себе под

ноги, чтобы не споткнуться. То есть во всяком деле, в том числе и в

научной работе, нужно выбрать цель, выбрать направление, а потом идти

в этом направлении, не обращая внимания ни на какие трудности.

Кстати, когда я смотрю на какую-нибудь проблему в целом, у меня

всегда возникает ощущение, что я, быть может, и не успею пройти всю

дорогу...

КОРРЕСПОНДЕНТ:

Вы работаете не в одиночку, в вашу группу входят молодые

талантливые ученые из многих стран — Италии, Норвегии. Голландии, Японии,

Индии, США. Работал в вашей группе и химик из СССР. Как вы

подбираете сотрудников?

ХОРАНА: У меня работают только молодые люди, уже получившие квалификацию

опытных химиков. Но я не ищу гениев, превыше всего я ценю

преданность работе. У меня нет постоянного штата: сотрудники приходят ко

мне и уходят, проработав два-три года. А вообше из большогодысла

предложений от желающих работать у меня я принимаю очень|"немно-

гие: я люблю, чтобы группа оставалась небольшой. Например, над

синтезом гена аланиновой т-РНК работало всего тринадцать человек,

причем на протяжении всех пяти лет группа оставалась интернациональной.

Кстати, Нина Сидорова, приехавшая ко мне из Ленинграда, из

лаборатории профессора Бреслера, работала с геном, о котором у меня даже

не было времени рассказать на пленарной лекции. Это другой ген, с

которым мы сейчас работаем.

* Даг Хаммаршельд — генеральный секретарь Организации Объединенных Наций

с 1953 по 1961 год.

У

18

КОРРЕСПОНДЕНТ:

Вы сказали, что превыше всего цените преданность работе. Правда ли,

что в вашей лаборатории работают по 16 часов в сутки и практически

без выходных?

ХОРАНА: Отношение сотрудников к работе — это очень важно. Важна

увлеченность. И я думаю, что каждый руководитель может добиться такой

увлеченности от своих сотрудников, подавая им личный пример. Я не

люблю, чтобы работали на меня, я люблю, чтобы работали со мной..*

в одной упряжке. Я не думаю, чтобы мои сотрудники стали сами

работать так много, как работаю я, но когда они видят, как я работаю, то

и они начинают работать все интенсивнее и интенсивнее. Потом они

видят, что могут сделать еще немножко больше, потом еще немножко

больше. И это их захватывает, а потом у них возникает чувство

свершения...

КОРРЕСПОНДЕНТ:

А какие из подобных свершений запомнились вам больше всего?

дач

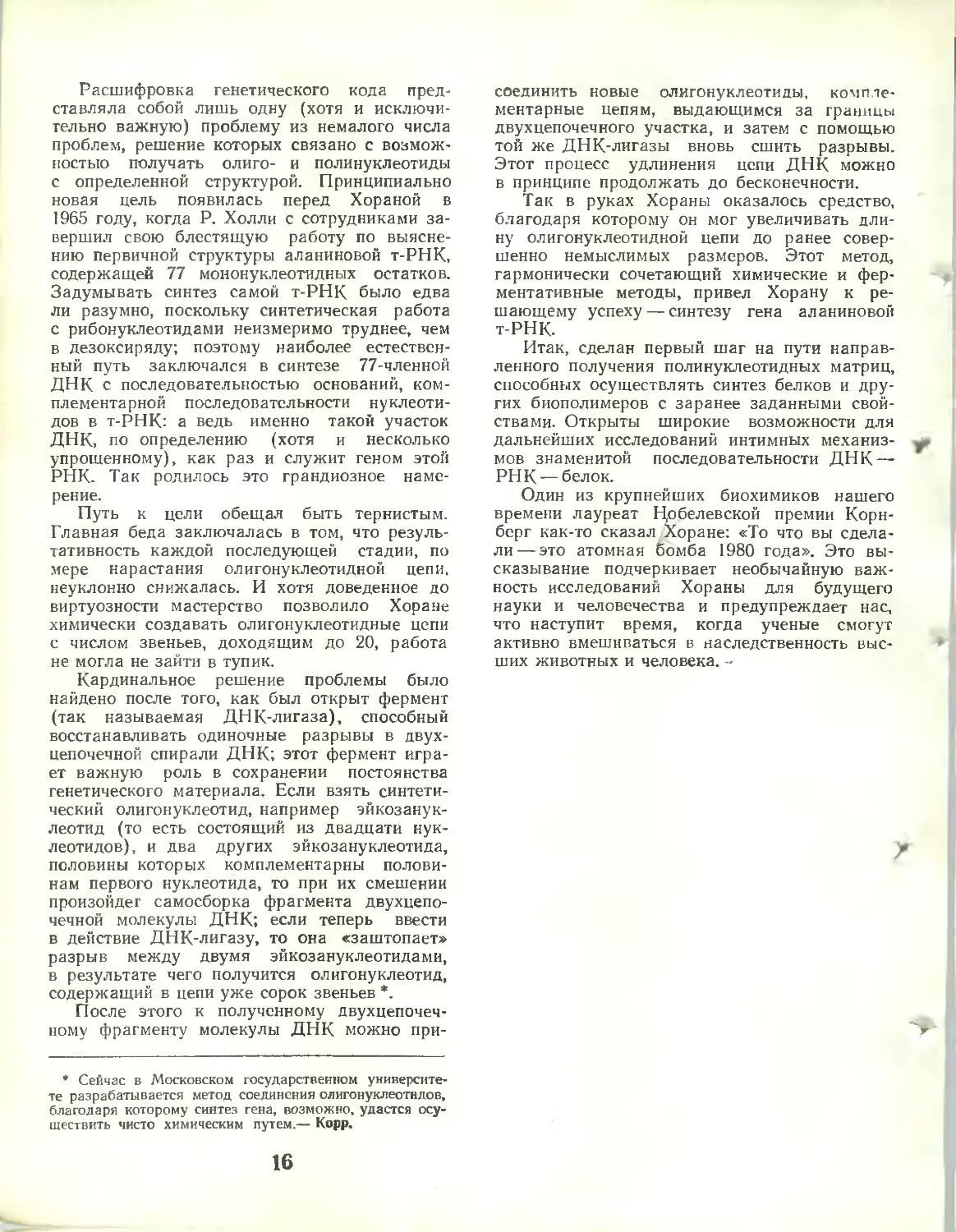

С-Т-Л-А-в-G-C-C T-G-A-C-C-A-66-T-G-G-T Т-С'С-Т-С-А-С-G-C-C A-C-C-A-C-Cj

/Л* ГАЗА НО/ Л

к

c-t-a-a-6-S-C-C ' ,т-б-А-6.-с-л-е-д-т-б-е-т

| I I | 11| I IM ИМ»

C-J^-6 - G -А -С'Т>С-<5-Т faC-*-C-C-A

H«Nr i.......

р 0+1 {

о/)'он. I

S#:

I

C-T-AlA-6-C-C-T-G-A -G -С -Л -6-G-T-6 -6Т

I С - * М М « ' « « « < * 1 «

С-С-6ЧЗ -a ~с~т-с -G -т*с -е-А -с-е-а

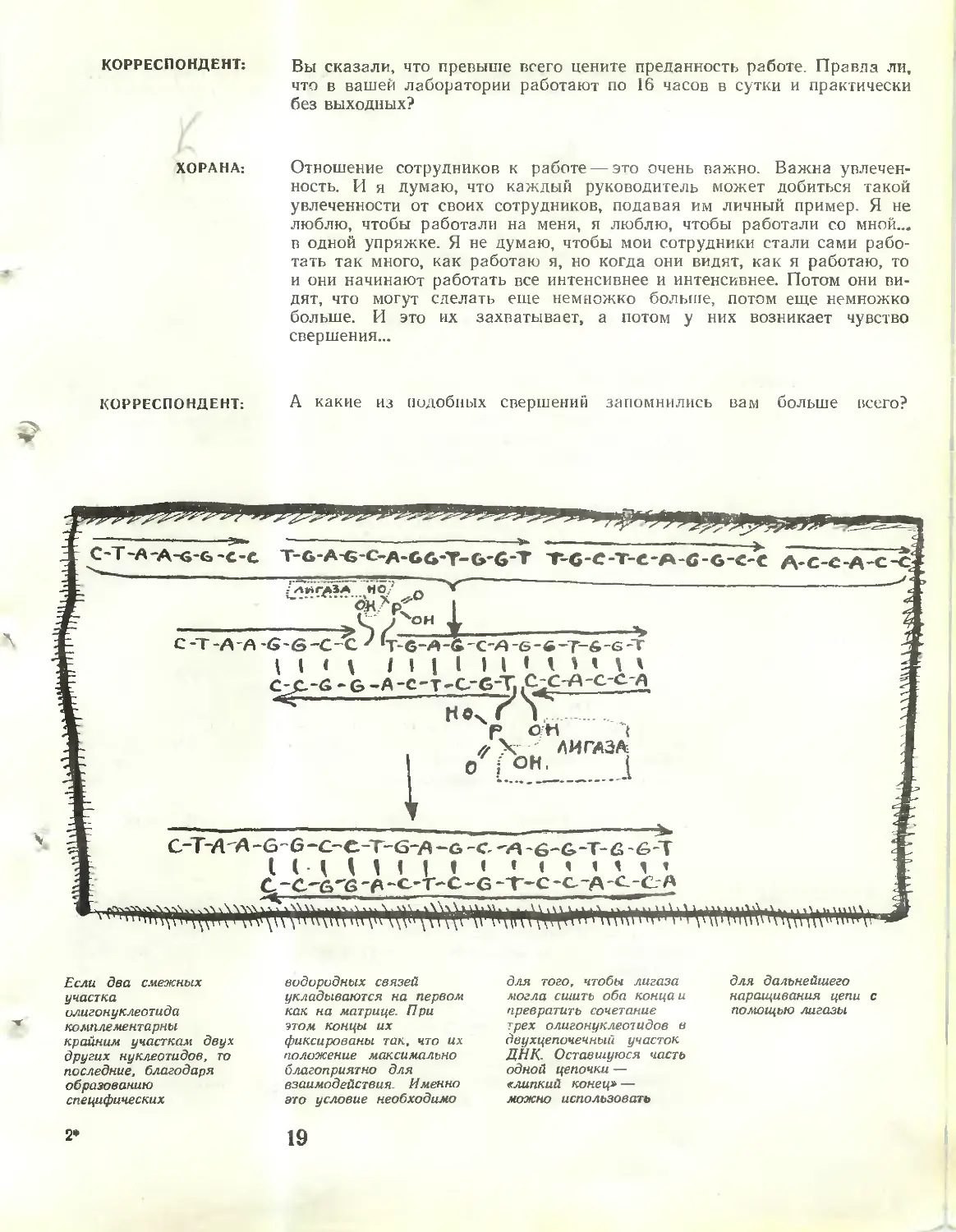

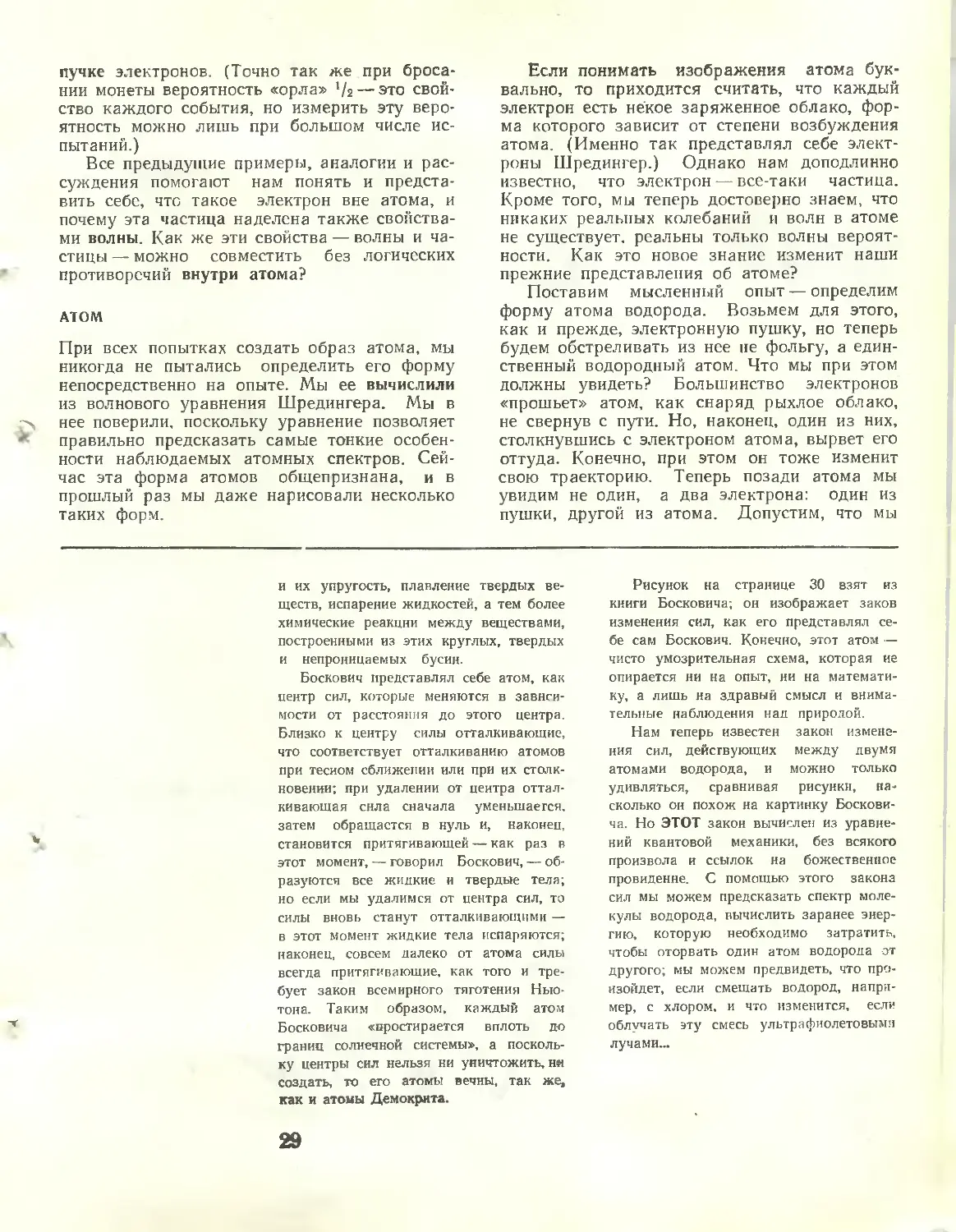

Если два смежных

участка

олигонуклеотида

комплементарны

крайним участкам двух

других нуклеотидов, то

последние, благодаря

образованию

специфических

водородных связей

укладываются на первом

как на матрице. При

этом концы их

фиксированы так, что их

положение максимально

благоприятно для

взаимодействия. Именно

это условие необходимо

для того, чтобы лигаза

могла сшить оба конца и

превратить сочетание

трех олигонуклеотидов в

двухцепочечный участок

ДНК. Оставшуюся часть

одной цепочки —

«липкий конец»—

можно использовать

для дальнейшего

наращивания цепи с

помощью лигазы

2*

19

ХОРАНА:

Были очень волнующие моменты. Например, когда мы впервые в начале

1968 года (это было 9 января, в мой день рождения) применили

ДНК-лигазу и увидели, что с ее помощью можно сшивать олиготуклео-

тиды... Дни, подобные этому, редки. Но были и другие^такиеОни. Еще

до того как мы начали синтезировать ген, в августе 196*Ггодгг, мы в

половине одиннадцатого вечера обнаружили, что маленькие кусочки ДНК

могут быть значительно увеличены с помощью ДИК-полимеразы,

открытой Корнбергом. Я помню очень ясно, что мы пошли домой в первом

часу ночи, когда все было уже закрыто, но мы все-таки ворвались

в один бар и пили там пиво. Мы знали, что сделали очень важный шаг.

Это всегда очень волнующие моменты.

КОРРЕСПОНДЕНТ:

Какие надежды вы связываете с дальнейшим развитием науки?

ХОРАНА: Я думаю, что в будущем человечество не сможет обойтись без науки.

Только наука может решить многочисленнейшие и сложнейшие

проблемы, стоящие перед современным человечеством: например, такие

проблемы, как проблема получения достаточного количества пищи или

проблема сохранения среды, в которой мы обитаем.

КОРРЕСПОНДЕНТ:

Но вы говорите о науке вообще. А что вы думаете о последствиях

вашей работы? Еще до нынешнего сообщения в печать просочились слухи

о том, что синтезирован ген, в связи с чем возможность сознательного

управления наследственностью человека уже не кажется чистой

фантазией. Но подобная возможность вызывает у людей вполне естественную

тревогу.

ХОРАНА: Тревогу может вызывать практически любая научная работа. Более

того, человек знаком с этой проблемой двойственности применения знаний

с древнейших времен. Например, когда человек научился добывать

огонь, то он мог использовать его или для того, чтобы обогревать свое

жилище, или для того, чтобы жечь жилища соседей... Я думаю, что

с этой проблемой столкнулся и Нобель: динамит используют не только

для мирных, но и для военных целей. Поэтому! весь вопрос заключается

лишь в том, чтобы использовать научные достижения подобающим

образом. Если же этого не произойдет, то последствия могут быть

самыми печальными.

КОРРЕСПОНДЕНТ:

В печати появились сообщения о том, что некоторые специалисты в

области молекулярной биологии решили отказаться от активной научной

деятельности потому, что достижения этой науки в будущем могут быть

использованы во вред человечеству. Как вы расцениваете подобные

поступки?

ХОРАНА: Я думаю, что бессмысленно бросать работу в избранном направлении

даже в том случае, если знаешь, что последствия этой работы могут

быть использованы во вред человеку. Ведь то, чего не сделал один,

непременно рано или поздно сделает другой. Так что пассивный уход от

научной деятельности не может ни к чему привести.

20

КОРРЕСПОНДЕНТ:

Как вы считаете, можно предотвратить использование научных

достижений во вред человеку, и в частности достижений в области

молекулярной биологии и генетики, которые последуют после вашей работы?

ХОРАНА: Я думаю, я надеюсь, что к тому времени, когда управление

наследственностью станет реальностью, люди станут достаточно мудрыми для

того, чтобы разумно решать подобные проблемы. Сейчас перед

человечеством стоит множество проблем, для разрешения которых необходим

разумный подход,— это, например, проблема использования

космического пространства, проблема использования могущественных сил,

которыми располагает современная цивилизация. И намечается явная

тенденция ко все более и более разумному решению подобных проблем.

А то, о чем мы сейчас говорим, приобретет, возможно, (какую-нибудь

практическую значимость через несколько десятилетий, не ранее. Я

надеюсь, что к этому времени человечество значительно поумнеет.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Некоторые ученые отрицательно относятся к популяризации научных

знаний, поскольку популяризация неизбежно связана с упрощением

сути научной работы. Не кажется ли вам, что гласность, пусть даже

достигнутая ценой некоторых упрощений, позволит человечеству более

сознательно, а значит и более разумно, относиться к тому, что его

ожидает в будущем?

ХОРАНА: Безусловно: гласность, широкое обсуждение научных проблем имеет

только положительное значение для жизни общества.

27 июня VII Международный симпозиум по химии природных

соединений закончил свою работу. Участники почтили минутой молчания

память президента симпозиума, выдающегося ученого-химика,

руководителя советской шкопы биоорганической химии, академика М. М.

Шемякина, скоропостижно скончавшегося накануне.

С заключительным словом выступил вице-президент симпозиума

академик В. А. Энгельгардт, выразивший от имени всех

присутствующих глубокую благодарность ученым Латвии, Латвийской академии

наук, горисполкому Риги и правительству Латвийской Советской

Социалистической Республики за все заботы и труды, обеспечившие

прекрасные условия для работы.

VIII Международный симпозиум по химии природных соединений

решено провести в 1972 году в Нью-Дели (Индия).

От редакции. В ближайших номерах

нашего журнала будут напечатаны другие

материалы, подготовленные корреспондентами

«Химии и жизни» во время Рижского

симпозиума: беседы с академиком В. А. Энгельгардтом

(СССР) и профессором К. Джерасси (США),

с лауреатами ИобелевскоГт премии Д. Барто-

ном (Англия) и Р. Вудвордом (США), с

президентом будущего VIII Международного

симпозиума по химии природных соединений

Т. Сешадри (Индия).

21

ЕСТЬ НАШ ЛУННЫЙ КАМЕНЬ!

Советская автоматическая

станция «Луна-16»

доставила на Землю

образец лунного грунта

СООБЩЕНИЯ ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В соответствии с программой исследования

космического пространства 12 сентября 1970 года в 16 часов

26 минут по московскому времени в Советском Союзе

произведен запуск автоматической станции «Луна-16».

Цель полета станции — произведение научных исспедо-

саний Луны и окололунного пространства...»

«17 сентября при подлете к Луне автоматическая

станция «Луна-16» была сориентирована в пространстве по

Солнцу и Земле. Затем в расчетной точке была

включена двигательная установка, которая сообщила

станции необходимый тормозной импупьс, в результате

чего станция «Луна-16» перешла ла круговую орбиту

искусственного спутника Луны...»

«20 сентября 1970 года в 8 часов 18 минут по

московскому времени в соответствии с программой попета

автоматическая станция «Луна-16» совершила мягкую

посадку на поверхность Луны в районе моря

Изобилия... Продолжая выполнение научной программы

исследований Луны и окололунного пространства,

автоматическая станция «Луна-16» приступила к

исследованиям на поверхности Луны.»

«Советская автоматическая станция «Луна-16»,

совершившая мягкую посадку в районе моря Изобилия,

выполнила программу работы на лунной поверхности, и

21 сентября в 10 часов 43 минуты по московскому

времени с нее стартовала космическая ракета к Земле.

На борту космической ракеты находятся образцы

лунного грунта...»

«Близится к завершению попет космической ракеты

автоматической станции «Луна-16». Возвращаемый

аппарат приземлится на территории Казахской ССР в 8

часов 20 минут московского времени 24 сентября.»

«24 сентября 1970 года в 8 часов 26 минут по

московскому времени возвращаемый аппарат автоматической

станции «Луна-16» совершил мягкую посадку в

расчетном районе Советского Союза в 80 километрах

юго-восточнее города Джезказган Казахской ССР...»

РЕПОРТАЖ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРИЕМНОЙ

ЛАБОРАТОРИИ АН СССР («ПРАВДА»,

27 СЕНТЯБРЯ 1970 ГОДА]

«...Герметический контейнер с пунной породой бып

доставлен в Специальную приемную лабораторию

Академии наук СССР глубокой ночью. Здесь началась

тщательная и длительная процедура «оформления»

ценнейшего «груза», прибывшего с поверхности Луны.

Сначала измерили радиацию контейнера. Затем его

протерли спиртом и поместили в ванну с перекисью

водорода. Биологическая стерилизация продолжапась

и в приемной камере. Из нее выкачали воздух. В

глубоком вакууме контейнер находился восемь часов.

После этого в камеру впустили инертный газ гелий, и

давление в ней поднялось до нормального.

И вот наступил кульминационный момент многодневной

«лунной» эпопеи... На стерильно чистую целпофановую

«салфетку» упали первые пылинки лунного грунта...

Исследования образцов лунной породы еще впереди.

Ученые разработали широкую программу изучения

этого внеземного вещества. Предстоит определить его

минералогический и химический состав, механические,

физические, магнитные и другие свойства, провести

различные анализы с применением новейших

экспериментальных средств. В небольших контейнерах порции

лунного грунта отправлены для микробиологических и

других исследований...»

22

КЛАССИКА НАУКИ

ли Пономарев АТОМЫ, ЛУЧИ, КВАНТЫ

Представьте себе, что где-то в поезде между

Новосибирском и Красноярском вы

познакомились с хорошим человеком. Теперь

вообразите, что год спустя вы случайно встречаете

его в Москве у кинотеатра «Россия». Как бы

вы ни были рады этой встрече, прежде всего

вы удивитесь: вы знаете, насколько такое

событие маловероятно.

Мы постоянно употребляем слова

«вероятно», «вероятнее всего», «по всей вероятности»,

«невероятно», не отдавая себе отчета, строго

ли определены понятия, им соответствующие.

В науке такое положение недопустимо, и там

понятие «вероятность» имеет смысл лишь в

том случае, если мы можем эту вероятность

вычислить.

Это не всегда возможно. Например, нельзя

предсказать вероятность случайной встречи

с вашим случайным знакомым в 6 часов

вечера 23 июля 1975 года на почтамте города

Липецка, хотя заведомо ясно, что эта

вероятность не равна нулю. Причина, которая не

позволяет вычислить ее заранее,— слишком

сложные законы, управляющие действиями

людей.

Может быть, поэтому во всех учебниках с

завидным постоянством объясняют законы

случая на одном и том же примере — бросают

монету. Здесь действительно все предельно

просто: монета упадет на пол либо гербом

вверх, либо гербом вниз, и оба исхода

равновероятны. Отсюда легко заключить, что

вероятность выпадания, скажем, герба при любом

бросании равна !/2. И хотя результат каждого

отдельного бросания предсказать нельзя, тем

не менее каждый из нас может убедиться, что

при большом числе бросаний герб выпадает

действительно в половине случаев.

В этом и состоит главная особенность

закона случайных событий: понятие

вероятности применимо к отдельному событию, и мы

можем вычислить заранее число, которое

этому понятию соответствует. Однако измерить

это число можно только при многократном

повторении однотипных событий. Очень

важно, чтобы события были одинаковыми,

неразличимыми, иначе нет смысла использовать

Девятая статья из серии, объединяемой названием

«Атомы, лучи, кванты». Предыдущие статьи см.

«Химия и жизнь», 1968, № I, 2, 4 и 5; 1969, № 1, 5 и 12;

1970. № 5.

измеренное число — вероятность — для оценки

каждого из них.

Непривычные особенности законов случая

объясняются довольно просто. В самом деле,

монета — не атом, и ее движение подчиняется

хорошо известным законам классической

механики. Казалось бы, чего проще: вычислим

ее траекторию и точно предскажем результат

бросания. Для этого нужно принять во

внимание сопротивление воздуха, упругость пола

и много других важных мелочей. А главное,

необходимо точно задать начальное

положение и импульс монеты.

Как правило, мы не хотим или не умеем

изучать процесс бросания монеты настолько

подробно. Поэтому мы намеренно закрываем

глаза на всю его сложность, отказываемся

следить каждый раз за траекторией монеты

и хотим знать только конечный результат.

Такое пренебрежение к деталям процесса не

проходит даром, теперь мы можем достоверно

предсказать только усредненный результат

многочисленных (но одинаковых) испытаний,

а для каждого отдельного события можем

указать лишь вероятный его исход.

СТРЕЛЬБА В ТИРЕ

При игре в «орел — решку» мы намеренно не

хотим знать начального положения и

скорости монеты и целиком полагаемся на волю

случая. Несколько по-другому мы поступаем

в тире: там мы всегда стремимся как можно

чаще попасть в определенное место, в центр

мишени. И все же, несмотря на это

стремление, мы никогда заранее не знаем, куда

именно попадет пуля. После стрельбы мишень

выглядит примерно так, как на рисунке (см.

стр. 24): точки на ней образуют «эллипс

рассеяния». От чего он зависит?

Очевидно, для того, чтобы все пули,

вылетающие из винтовки, попадали всегда в одну

и ту же точку, необходимо, чтобы в момент

вылета у всех них были одни и те же

начальные координаты хо и скорости Vo (или

импульсы ро). А это возможно лишь в том

случае, если вы целитесь абсолютно

безошибочно и заряд пороха во всех патронах всегда

в точности один и тот же. Ни то, ни другое

обычно недостижимо.

Поэтому стрельба всегда подчиняется

законам случая, и можно говорить лишь о ве-

23

роятности попадания в «десятку» или

«девятку», но никогда нельзя быть уверенным в

этом заранее.

Как и при игре с монетой, эту вероятность

можно измерить.

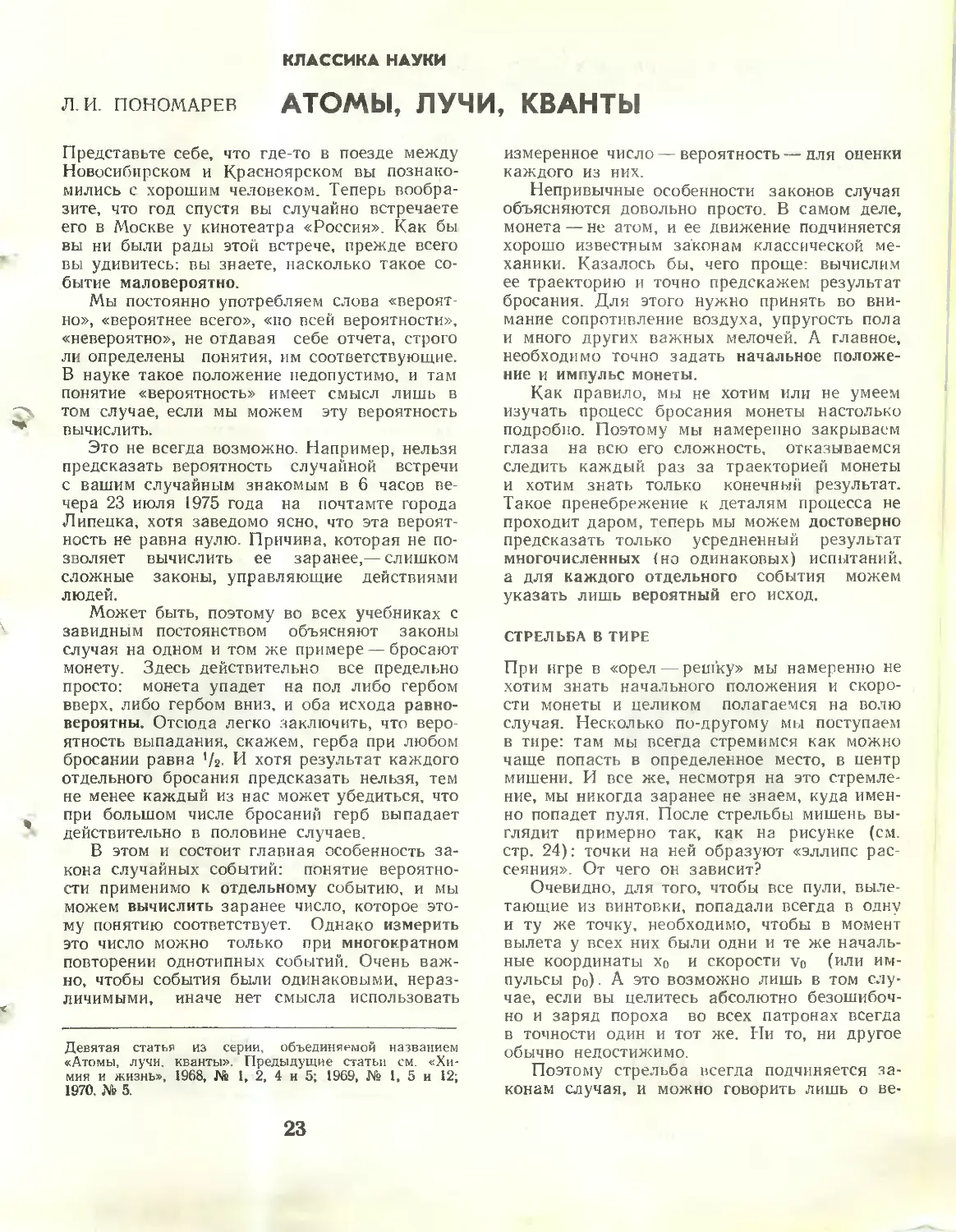

Допустим, что мы 100 раз выстрелили по

мишени, 40 раз попали в «десятку», 30 раз —

в «девятку», 15—в «восьмерку» и так далее—

до нуля. Тогда вероятности попадания

соответственно равны

w A0).

40

100

= 0,4; w (9) - 0.3; w (8) « 0,15 и т. д.

Можно даже построить диаграмму, которая

как бы показывает внутреннюю структуру

эллипса рассеяния.

Если мы теперь возьмем точно такую же

мишень и опять 100 раз по ней выстрелим,

то на ней расположение отверстий будет

совсем другим. Но число попаданий в каждый

круг останется неизменным, а значит, и

диаграмма эллипса рассеяния также останется

без изменения. Конечно, такие диаграммы

различны для разных стрелков, так что опытный

тренер уже по одному виду мишени знает,

кому из его учеников она принадлежит.

На этом простом примере хорошо видно,

что «законы случая» — это не пустая игра

слов. Пусть каждая отдельно взятая пуля и

попадает в случайную точку, которую нельзя

предсказать заранее, однако при большом

числе выстрелов отверстия в мишени

образуют настолько закономерную картину, что мы

воспринимаем ее как достоверную и

совершенно яабываем о вероятности, лежащей в

ее основе.

ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОНОВ

Простой пример со стрельбой похож на

опыты с атомами гораздо больше, чем может

показаться на первый взгляд. Чтобы

убедиться в этом, заменим ружье электронной

пушкой, мишень — фотопластинкой, а между ними

поместим тонкую металлическую фольгу.

«Электронная пушка» — это не шутка, а

научный термин, который обозначает устройство

для получения пучка электронов, примерно

Чем опытнее стрелок,

тем ближе к центру

мишени расположены его

попадания и тем уже

диаграмма его эллипса

рассеяния

__JL

i

■■гКГГШШТтгк.

24

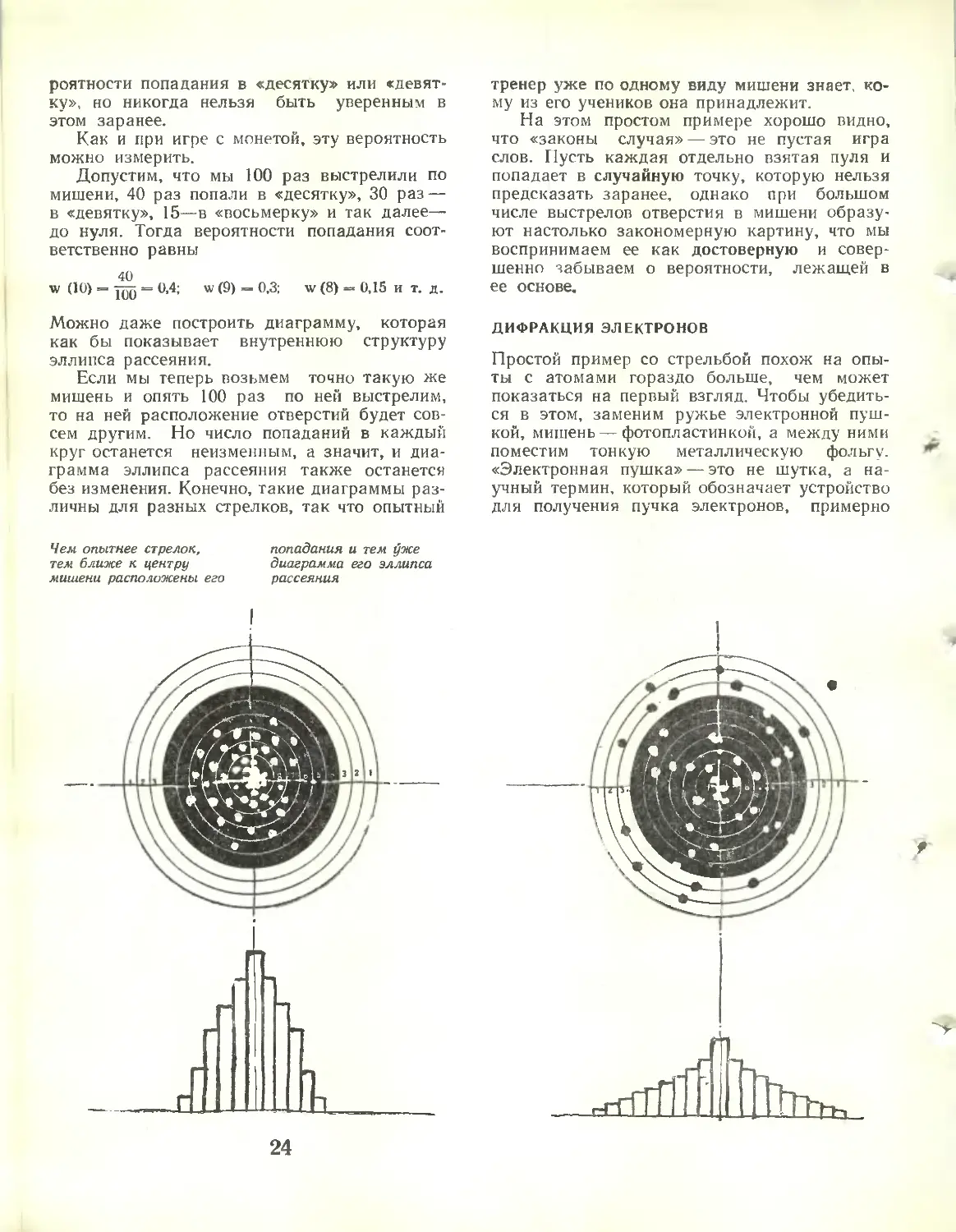

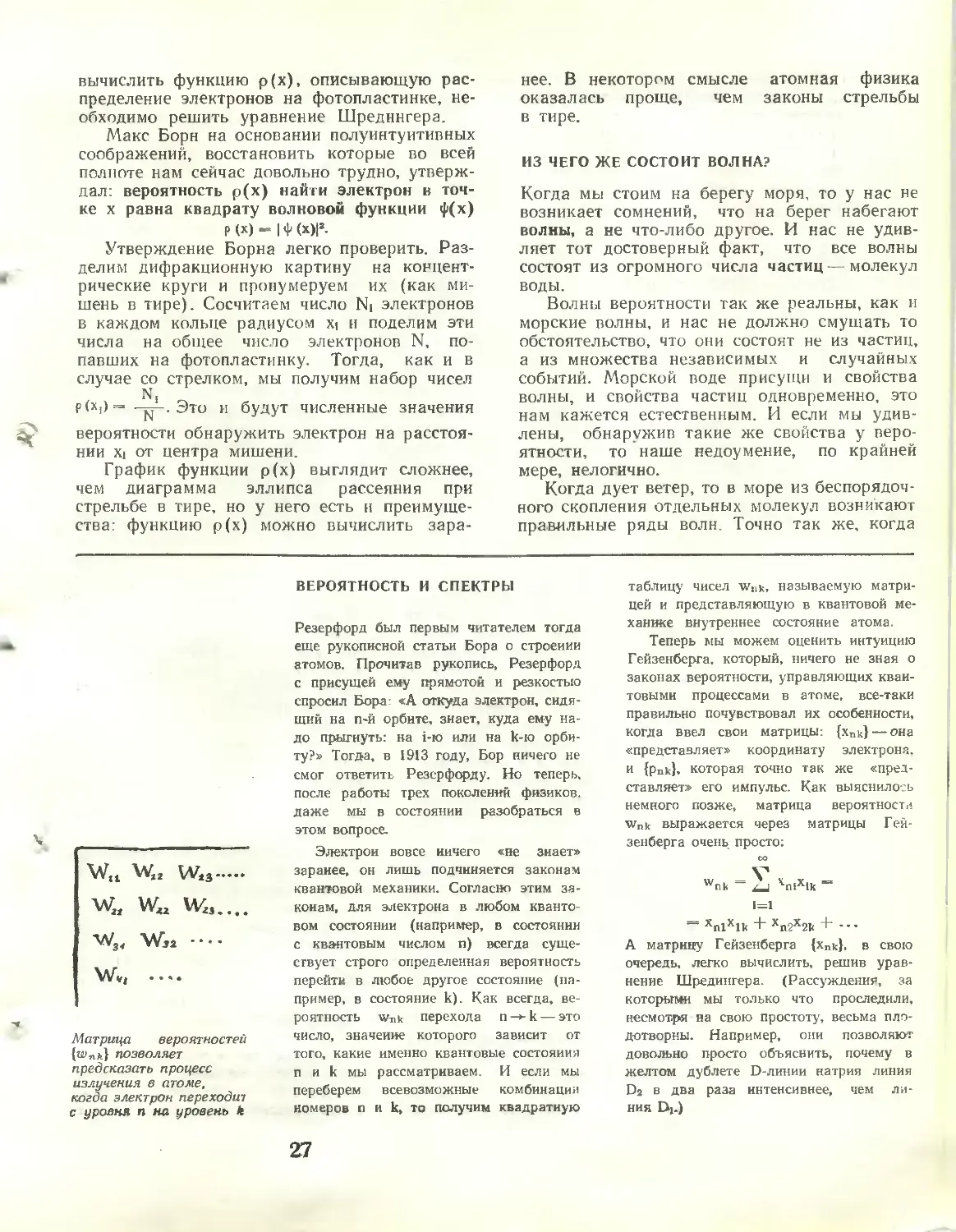

На первый взгляд следы

электронов на

фотопластинках

расположены

беспорядочно и ни один

из них не похож на

дифракционную картину

Однако взятые все

вместе они образуют уже

знакомые нам

дифракционные кольца

такое же, как в телевизионной трубке (или

трубке Крукса). Из этого пучка с помощью

диафрагм и фокусирующих линз мы можем

выделить очень узкий электронный луч, в

котором все электроны движутся с одинаковой

скоростью.

Направим этот луч череч металлическую

фольгу на фотопластинку и затем проявим

ее. Какое изображение мы на ней увидим?

Точку? Эллипс рассеяния, как при стрельбе

в тире? Или что-нибудь еще? Ответ нам

давно известен: на фотопластинке мы увидим

дифракционные кольца, подобные тем,

которые изображены на фото. Мы можем теперь

даже объяснить причину их появления.

Мы много раз повторяли: электрон — это

не только частица, но также и волна. И если

до сих пор мы не привыкли к этому факту,

то во всяком случае должны были его

запомнить. Поэтому сама по себе дифракция

электронов не должна нас теперь удивлять:

явление дифракции возникает всегда, если через

вещество проходят волны. Вопрос не в этом.

Волна чего проходит вместе с электроном

через фольгу?

По морю гуляют морские волны — они

состоят из воды. Космос пронизывают

электромагнитные волны — они представляют собой

колебания электрического и магнитного поля.

Из чего состоит волна электрона, если сам

он неделим и не имеет внутренней структуры?

Прежде чем ответить на эти вопросы,

поставим опыт с пучком электронов немного по-

другому. Станем выпускать электроны по

одному (как пули из винтовки) и каждый раз

менять фотопластинку за фольгой. После

проявления всех пластинок мы обнаружим на

каждой из них точку — след от попавшего на

нее электрона. (Уже один этот факт, даже

если бы не было других доказательств, легко

убеждает нас в том, что электрон — это все-

таки частица.) На первый взгляд, черные

точки на пластинках расположены

совершенно беспорядочно, и, конечно, ни одна из

точек ничем не напоминает дифракционной

картины. Но если мы сложим все пластинки

в одну стопку и посмотрим ее на просвет, то

обнаружим все те же дьфракционные кольца.

Стало быть, черные следы от электронов

расположены на пластинках не так уж

беспорядочно, как может показаться на первый

взгляд.

Этот простой опыт кажется настолько

простым, что может даже обидеть некоторых

читателей своей тривиальностью. Однако в

свое время именно он убедил последних

противников квантовой механики в ее

истинности. Конечно, вовсе не обязательно брать для

каждого электрона отдельную пластинку,

вполне достаточно одной пластинки-мишени;

надо только пускать электроны в мишень

поодиночке. Мы по-прежнему не сможем

предсказать, в какой точке пластинки появится

каждая следующая точка; это — случайное

событие. Однако когда этих точек наберется

достаточно много, то перед нами возникнет

закономерная дифракционная картина.

С таким явлением мы уже сталкивались,

бросая монету и стреляя в тире из ружья.

И эта аналогия приводит нас к естественному

предположению: процесс рассеяния электронов

подчиняется законам теории верроятностей

25

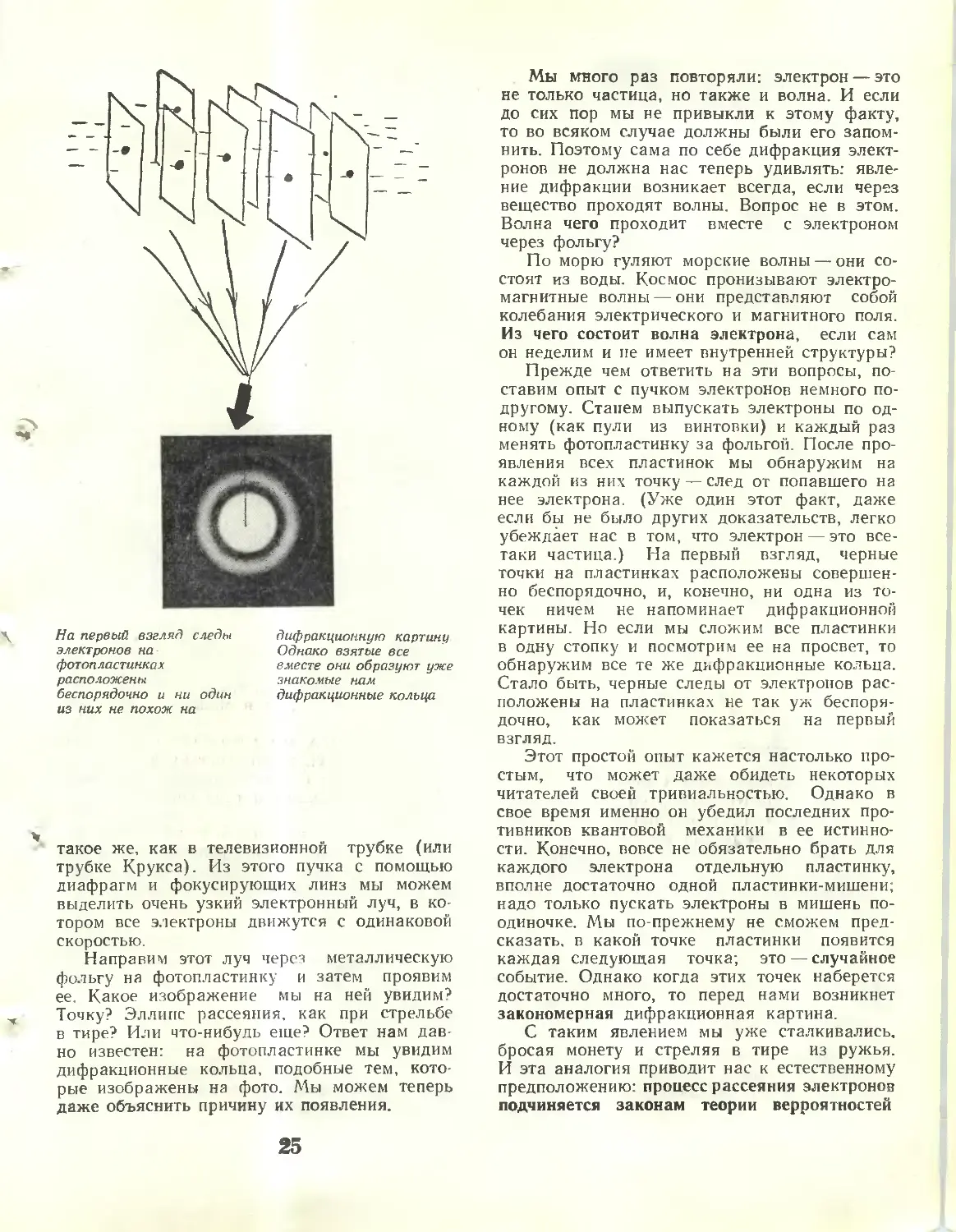

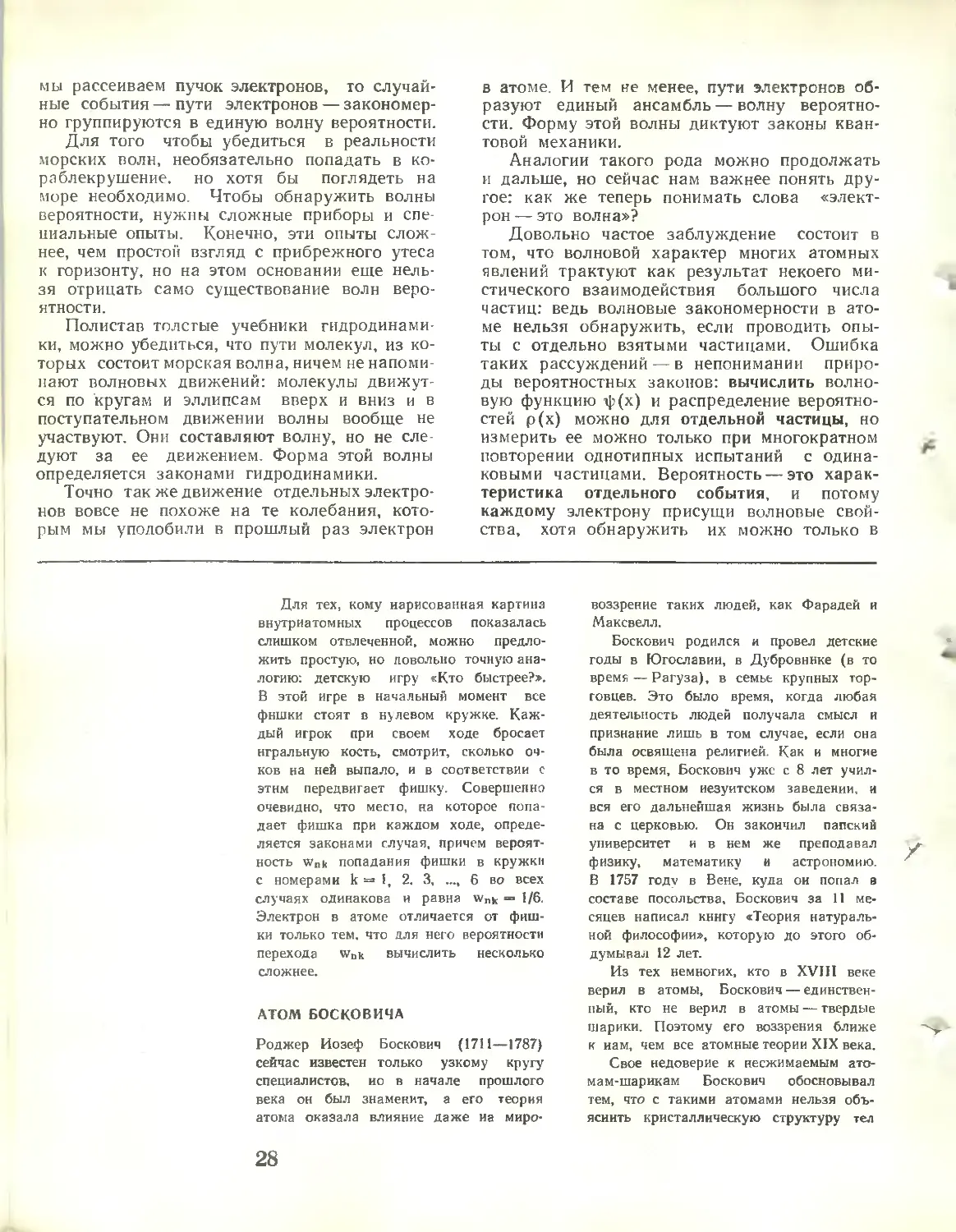

Для дифракционной

картины (точно так же.

как и для стрелковой

мишени) можно

построить свою

^диаграмму эллипса

рассеяния».

В квантовой механике

эта диаграмма

представляет функцию

распределения р(х)

ВОЛНЫ ВЕРОЯТНОСТИ

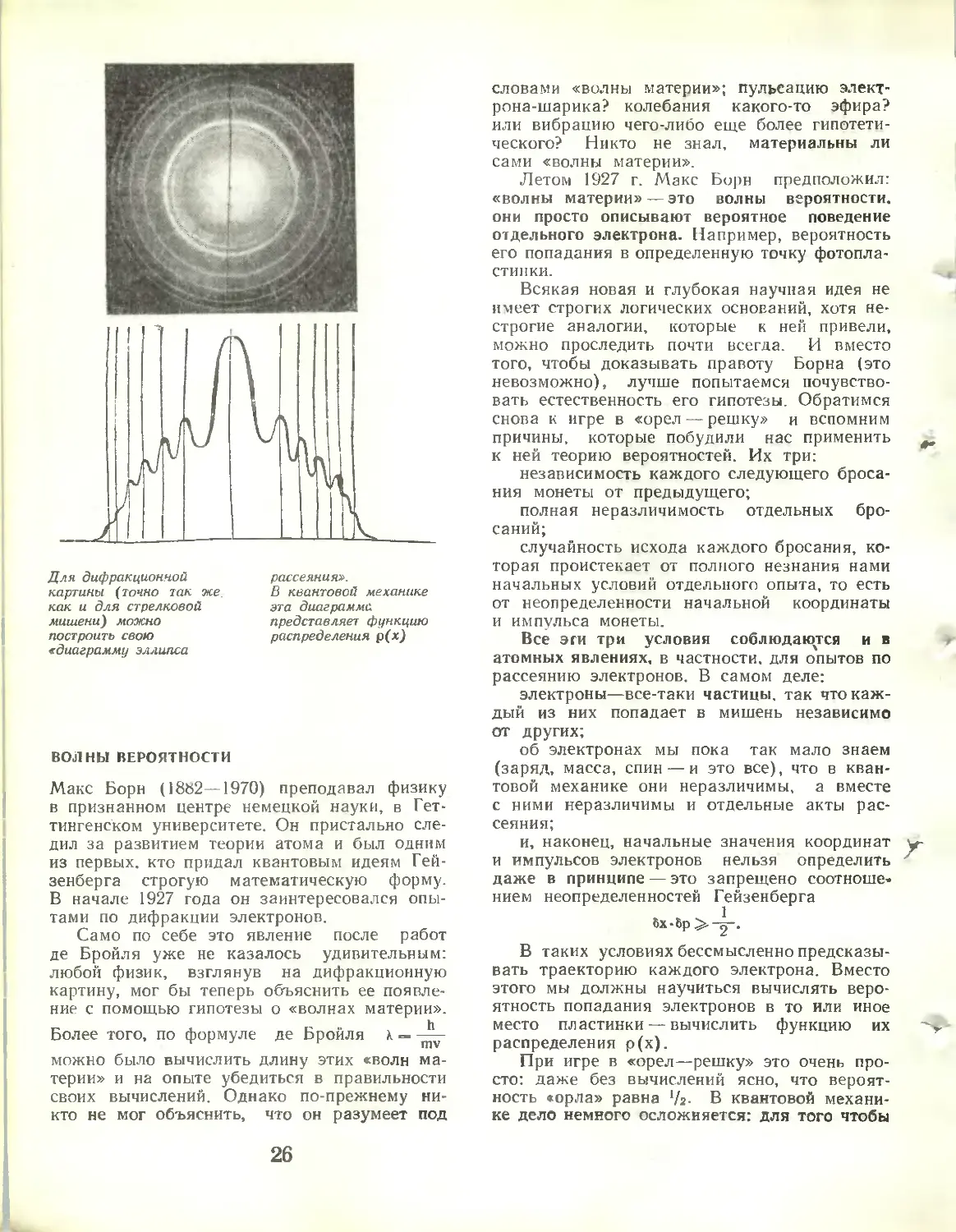

Макс Борн A8«2—1970) преподавал физику

в признанном центре немецкой науки, в Гет-

тингенском университете. Он пристально

следил за развитием теории атома и был одним

из первых, кто придал квантовым идеям Гей-

зенберга строгую математическую форму.

В начале 1927 года он заинтересовался

опытами по дифракции электронов.

Само по себе это явление после работ

де Бройля уже не казалось удивительным:

любой физик, взглянув на дифракционную

картину, мог бы теперь объяснить ее

появление с помощью гипотезы о «волнах материи».

Более того, по формуле де Бройля к =

можно было вычислить длину этих «волн

материи» и на опыте убедиться в правильности

своих вычислений. Однако по-прежнему

никто не мог объяснить, что он разумеет под

словами «волны материи»; пульсацию

электрона-шарика? колебания какого-то эфира?

или вибрацию чего-либо еще более

гипотетического? Никто не знал, материальны ли

сами «волны материи».

Летом 1927 г. Макс Борн предположил:

«волны материи» — это волны вероятности,

они просто описывают вероятное поведение

отдельного электрона. Например, вероятность

его попадания в определенную точку

фотопластинки.

Всякая новая и глубокая научная идея не

имеет строгих логических оснований, хотя

нестрогие аналогии, которые к ней привели,

можно проследить почти всегда. И вместо

того, чтобы доказывать правоту Борна (это

невозможно), лучше попытаемся

почувствовать естественность его гипотезы. Обратимся

снова к игре в «орел — решку» и вспомним

причины, которые побудили нас применить

к ней теорию вероятностей. Их три:

независимость каждого следующего

бросания монеты от предыдущего;

полная неразличимость отдельных

бросаний;

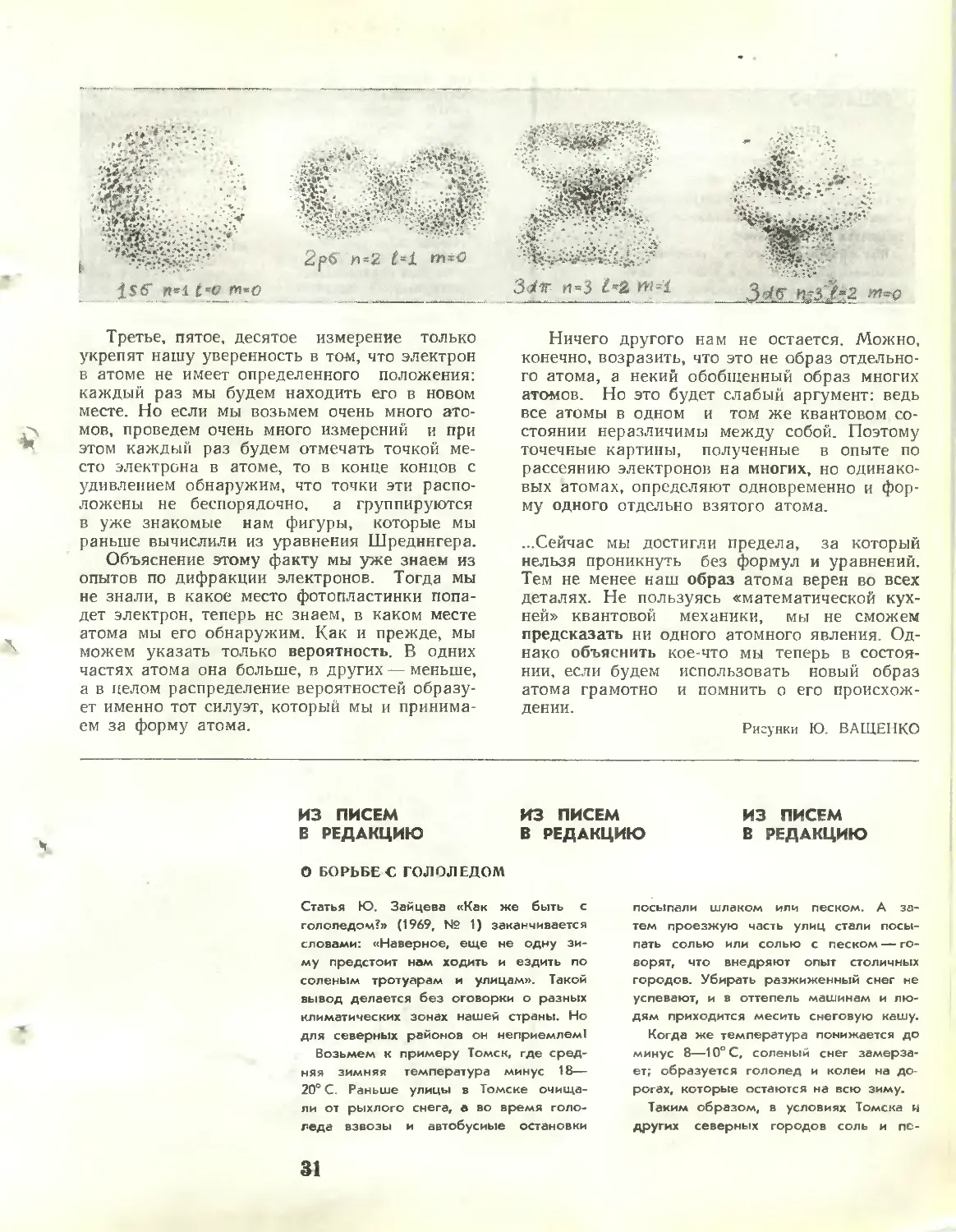

случайность исхода каждого бросания,

которая проистекает от полного незнания нами