Author: Дементьев Г.П. Спангенберг Е.П. Гладков Н.А.

Tags: птицы фауна ссср птицы советского союза

Year: 1951

Text

Г. П. ДЕМЕНТЬЕВ, Н. А. ГЛАДКОВ, Е. П. СПАНГЕНБЕРГ

ПТИЦЫ

СОВЕТСКОГО

СОЮЗА

Том III

Под общей редакцией

Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

сСОВЕТСКАЯ НАУКА»

Москва— 1 95 1

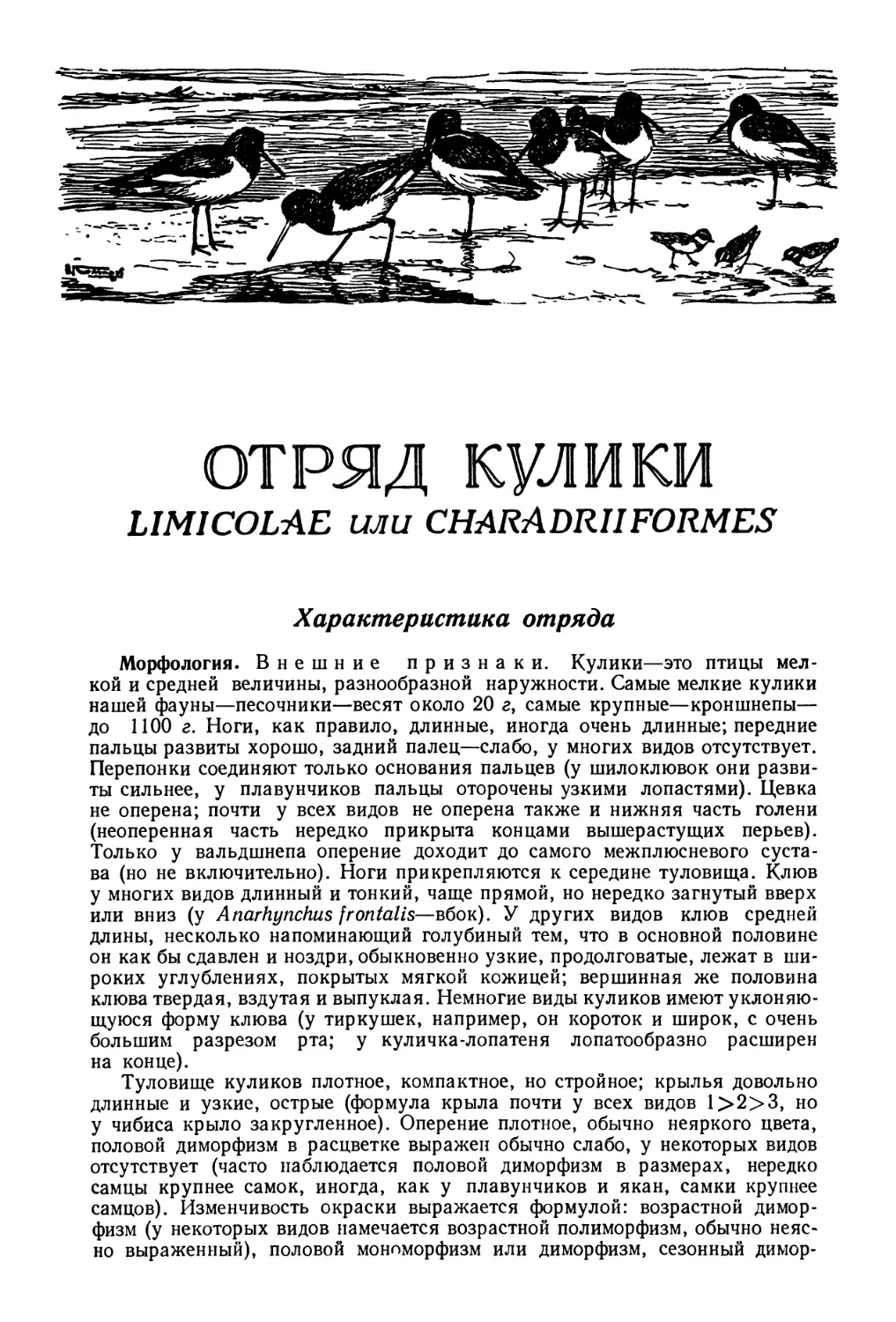

отряд кулики

LIMICOLAE или CHARADRIIFORMES

Характеристика отряда

Морфология. Внешние признаки. Кулики—это птицы мел-

кой и средней величины, разнообразной наружности. Самые мелкие кулики

нашей фауны—песочники—весят около 20 г, самые крупные—кроншнепы—

до 1100 г. Ноги, как правило, длинные, иногда очень длинные; передние

пальцы развиты хорошо, задний палец—слабо, у многих видов отсутствует.

Перепонки соединяют только основания пальцев (у шилоклювок они разви-

ты сильнее, у плавунчиков пальцы оторочены узкими лопастями). Цевка

не оперена; почти у всех видов не оперена также и нижняя часть голени

(неоперенная часть нередко прикрыта концами вышерастущих перьев).

Только у вальдшнепа оперение доходит до самого межплюсневого суста-

ва (но не включительно). Ноги прикрепляются к середине туловища. Клюв

у многих видов длинный и тонкий, чаще прямой, но нередко загнутый вверх

или вниз (у Anarhynchus frontalis—вбок). У других видов клюв средней

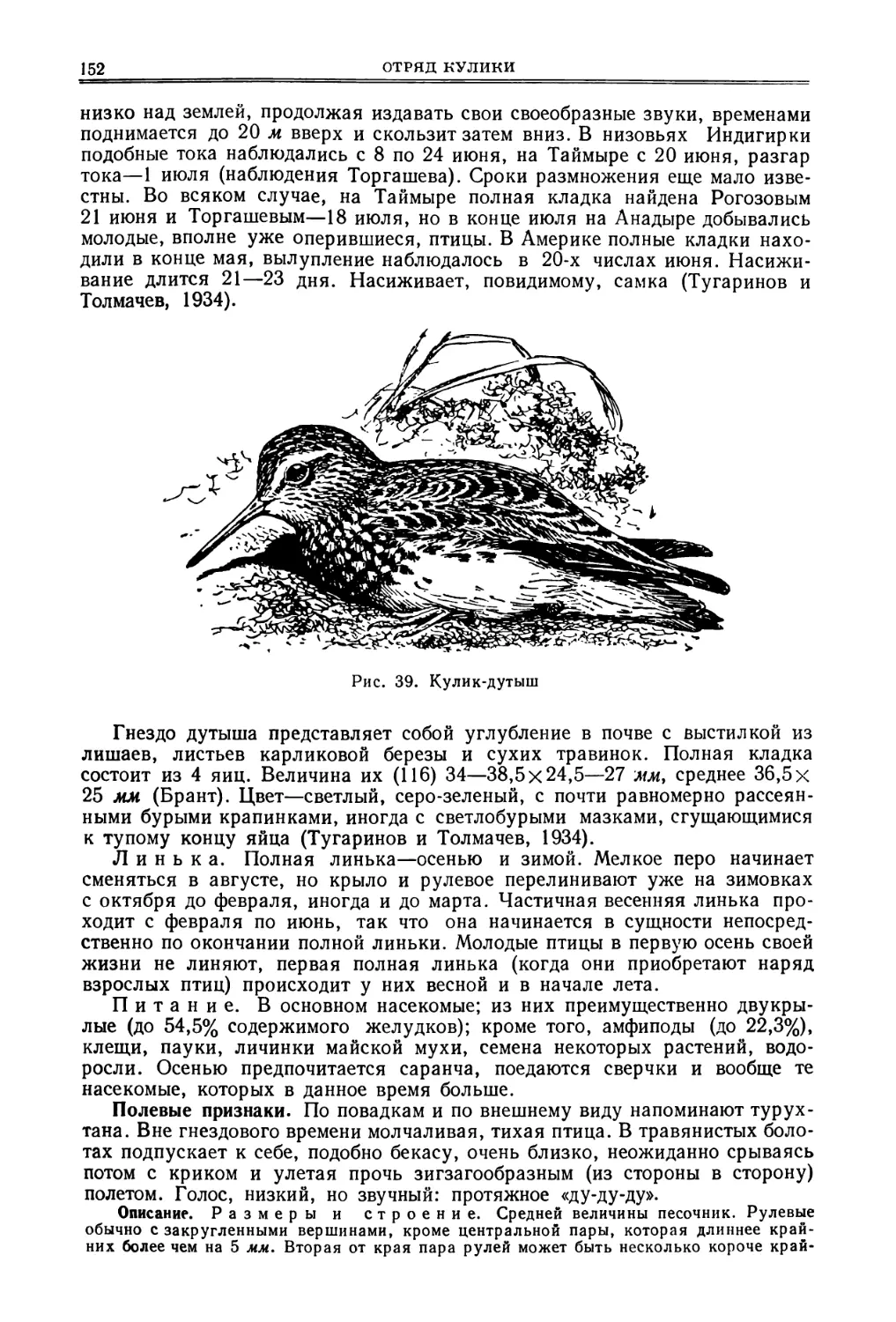

длины, несколько напоминающий голубиный тем, что в основной половине

он как бы сдавлен и ноздри, обыкновенно узкие, продолговатые, лежат в ши-

роких углублениях, покрытых мягкой кожицей; вершинная же половина

клюва твердая, вздутая и выпуклая. Немногие виды куликов имеют уклоняю-

щуюся форму клюва (у тиркушек, например, он короток и широк, с очень

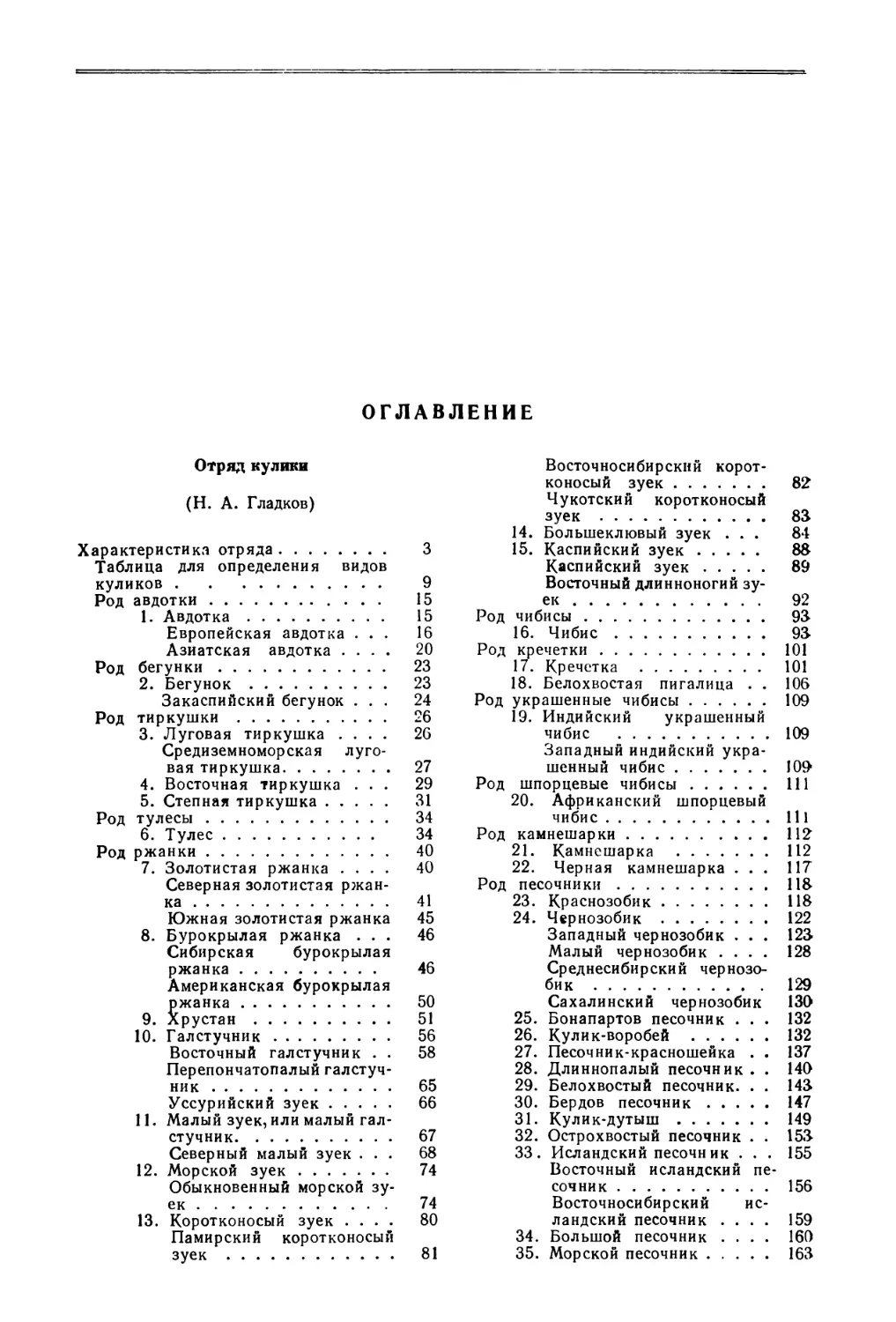

большим разрезом рта; у куличка-лопатеня лопатообразно расширен

на конце).

Туловище куликов плотное, компактное, но стройное; крылья довольно

длинные и узкие, острые (формула крыла почти у всех видов 1>2>3, но

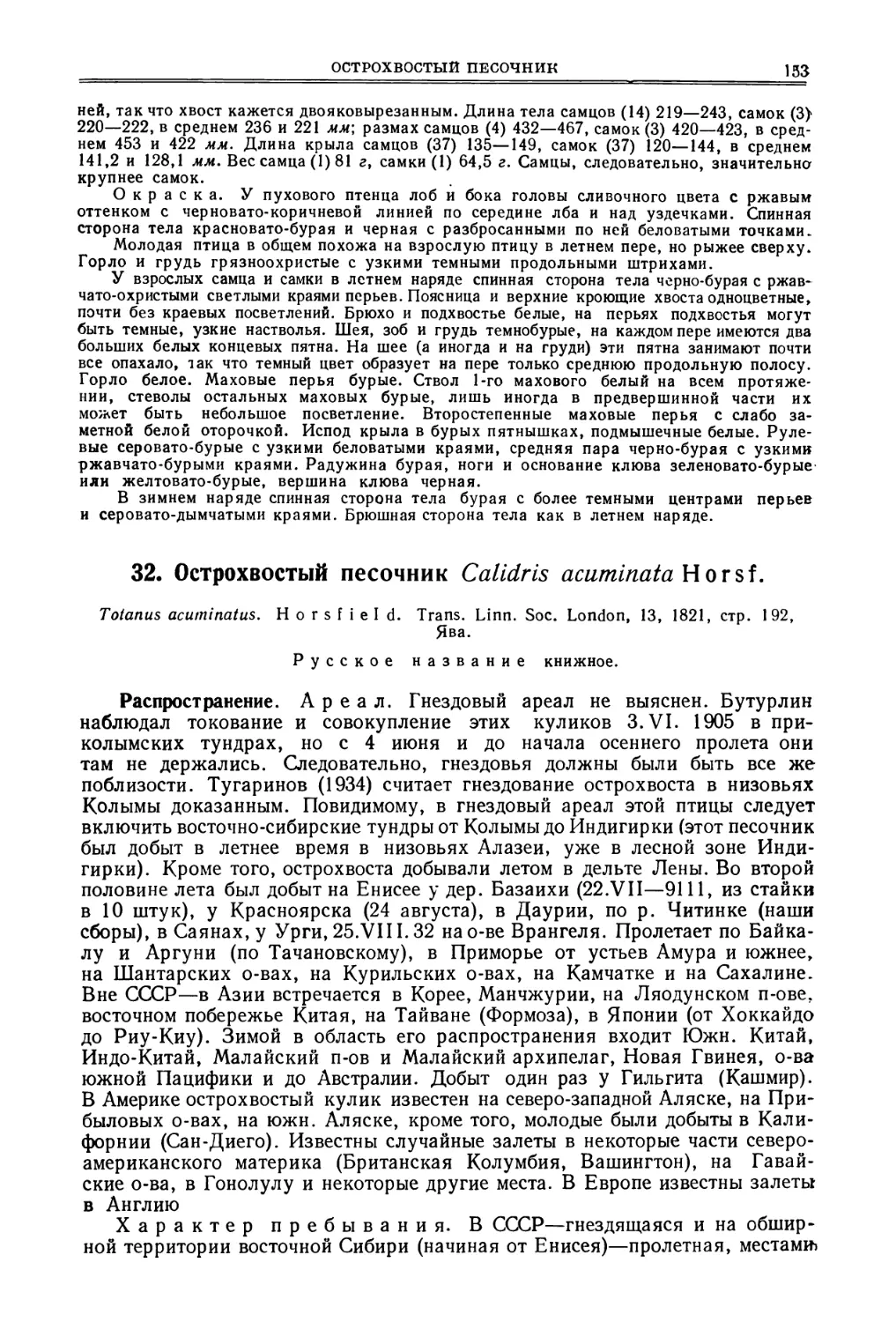

у чибиса крыло закругленное). Оперение плотное, обычно неяркого цвета,

половой диморфизм в расцветке выражен обычно слабо, у некоторых видов

отсутствует (часто наблюдается половой диморфизм в размерах, нередко

самцы крупнее самок, иногда, как у плавунчиков и якан, самки крупнее

самцов). Изменчивость окраски выражается формулой: возрастной димор-

физм (у некоторых видов намечается возрастной полиморфизм, обычно неяс-

но выраженный), половой мономорфизм или диморфизм, сезонный димор-

ОТРЯД КУЛИКИ

физм (у сравнительно немногих видов наблюдается мономорфизм), у многих

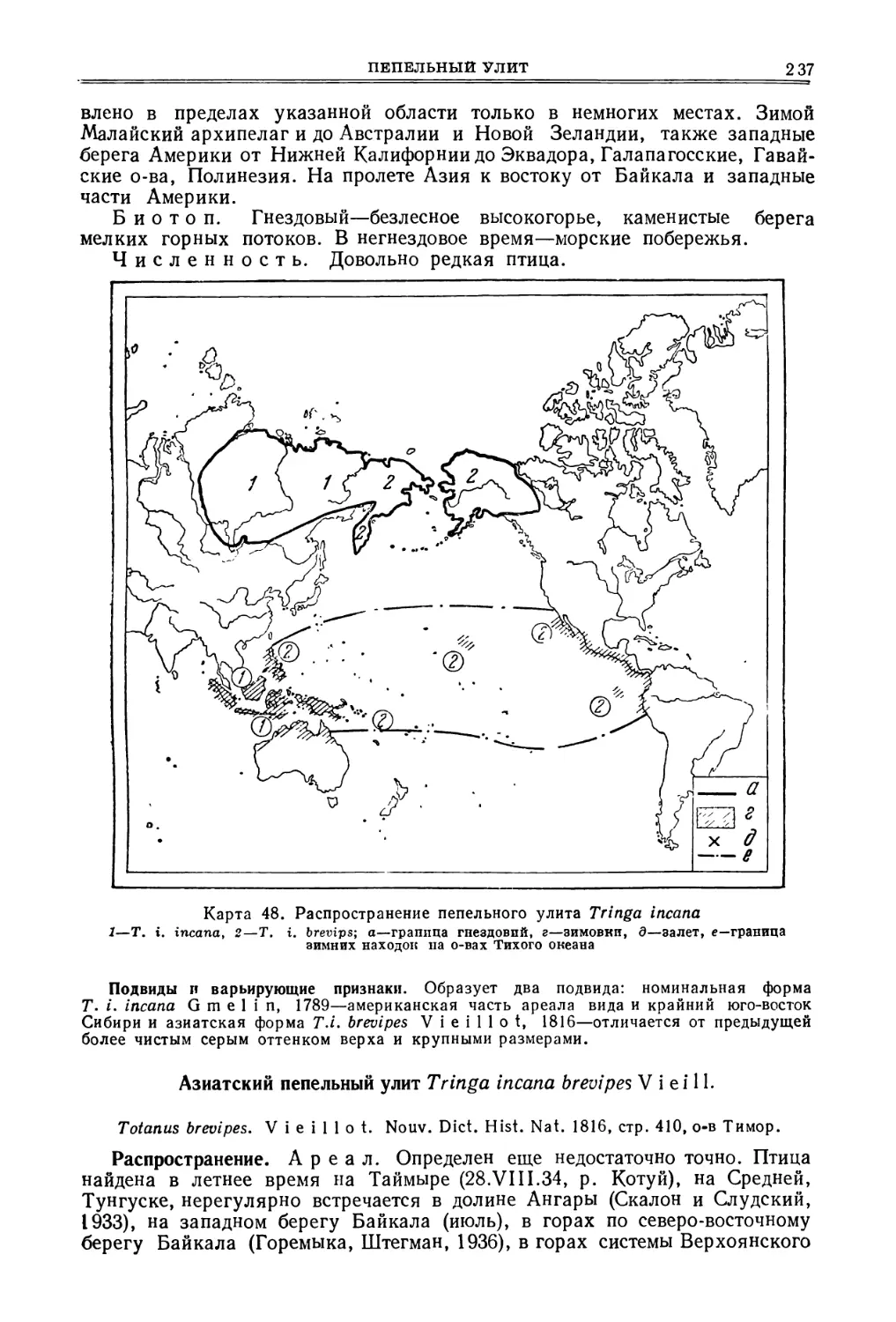

видов географический мономорфизм, у меньшего числа—полимор-

физм.

Побочный ствол перьев развит. Копчиковая железа оперена. Пух рас-

положен на птерилиях и аптериях. Первостепенных маховых 11, но первое

обычно очень сильно укорочено. Самое длинное маховое, за немногими

исключениями (чибис),—первое видимое (следовательно, фактически второе).

Как правило, крыло диастатаксического типа. Рулевых перьев обычно 6 пар,

но у некоторых видов число их может достигать 13 пар.

Пуховой наряд птенцов чаще всего золотистого или рыжеватого тона

с черным и нередко в мелких более светлых крапинках. Он сменяется первым

перовым (гнездовым или птенцовым) нарядом, который, как правило, в пер-

вую же осень жизни сменяется на первый зимний. Линька из птенцового

наряда в зимний неполная, маховые и некоторые крупные перья (многие из

верхних кроющих крыла и некоторые другие) остаются от гнездового наряда

в течение всей зимы и только весною (обычно еще на зимовках) сменяются

во время полной предгнездовой линьки, после чего птица надевает первый

летний наряд. Как правило, этот наряд окончательный, только у немногих

видов первый летний наряд несколько отличается от второго летнего. В даль-

нейшем линька происходит по следующей схеме. После гнездового периода

осенью полная послебрачная линька и весной частичная предбрачная.

Сроки линьки довольно разнообразны. У некоторых видов она успевает за-

кончиться до начала отлета, у других тянется с перерывами почти до весны,

некоторые виды улетают от нас, еще не приступив к линянию или едва на-

чав линять. Последовательность смены оперения различна. Немногие виды

(обычно виды, успевающие перелинять до отлета) начинают линьку сменой

крупного оперения—маховых перьев; в большинстве случаев сначала пере-

линивает мелкое перо, а у некоторых смена маховых перьев происходит

очень поздно и по времени почти совпадает с началом частичной предгнездо-

вой линьки. В этом случае быть может было бы правильнее говорить о ча-

стичной послегнездовой и полной (начинающейся с маховых) предгнездовой

линьке. Имеются указания в литературе, что у некоторых мелких песочников

(Calidris minuta и др.) весной линька приближается к полной, у них рулевые

и внутренние маховые перья сменяются дважды в году. Возрастные изме-

нения наряда у куликов обычно незначительны, сезонные иногда очень резко

выражены. Окончательный наряд, как правило, одевается в годовалом

возрасте.

Анатомические признаки. Череп схизогнатический, обыч-

но схизоринальный, с хорошо развитым сошником, базиптеригоидные кости

у одних видов имеются, у других отсутствуют; шейных позвонков 15—16;

имеется гипоклейдум ключицы (нет у белых ржанок—Chionis); задний край

грудины с двумя парами вырезок (у якан—одна); вилочка U-образная; про-

каракоидный отросток обычно хорошо развит; spina interna sterni отсут-

ствует; как правило хорошо развит processus ectepicondyloideus. Имеется

обводящая мышца, зоба нет (имеется у цветных бекасов), сонных артерий

две, слепые кишки имеются и обычно хорошо развиты (кроме Scolopax,

Limosa, Clareola, Arenaria и якан).

Образ жизни. Большинство куликов—дневные птицы, но значительное

число видов ведет сумеречный или ночной образ жизни. Распространены

в различных местообитаниях; большинство видов, однако, населяет открытые

места—побережья морей, озер и рек, степные пространства, тундру. Меньшее

число видов придерживается зарослей и ведет себя очень скрытно. Гнездятся

по большей части вблизи от воды, во внегнездовое время многие придержи-

ваюся берегов моря, некоторые (плавунчики) проводят большую часть

зимы на воде.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРЯДА

Летают кулики, за редкими исключениями, хорошо, обычно сильным

и более или менее стремительным полетом, но пользуются крыльями глав-

ным образом для быстрого перемещения с места на место (спасение от опас-

ности, перелет на места кормежек, сезонные миграции). Немногие (тиркуш-

ки) кормятся на лету, полет их менее стремителен, приближается к полету

крачек. Виды, живущие в зарослях, взлетают очень неохотно, цветной бекас

и некоторые другие виды летают плохо. Размах крыльев не очень большой,

он составляет примерно 60% от размаха равных с куликами по весу чаек.

Отношение размаха крыльев к длине туловища (без шеи и хвоста) у куликов

нашей фауны колеблется от 6 до 10, наибольшим размахом отличаются

тиркушки (Glareola). Устройство крыла несколько разнотипно. Тиркушки

приближаются в этом отношении к крачкам, а уклонение в другую сторону

(более короткое и широкое крыло) представляют вальдшнепы, бекасы и осо-

бенно Rostratula. У галстучника длина крыла примерно в 4 раза превосходит

его ширину (среднюю), ширина крыла у куликов, как правило, равна длине

тела или лишь несколько превосходит ее (тогда как у крачек ширина

крыла значительно превосходит длину туловища без шеи и хвоста). Масса

грудной мускулатуры у куликов довольно значительна, вес большой груд-

ной мышцы составляет у разных видов от 18 (степная тиркушка) до 25%

(бекас). Весовая нагрузка довольно значительная; у фифи, например, она

почти в два раза больше, чем у равной с ним по весу черной крачки @,34 г/с

против 0,18 г/с). Кулики способны перелетать значительные расстояния,

протяженность пролетных путей у некоторых равна нескольким тысячам

километров, а бурокрылая ржанка способна будто бы пролететь над морем

без остановки около 3 000 км. Кулики прекрасно бегают, очень хорошо пла-

вают и при случае могут нырять. Плавунчики значительную часть времени

проводят на воде, так как кормятся обычно плавая.

Пища куликов преимущественно животная и состоит главным образом

из мелких беспозвоночных. Большинство куликов кормится на воде или у воды

(особенно во внегнездовое время), некоторые кормятся на открытых степ-

ных пространствах и на полях, некоторые виды истребляют при этом боль-

шое количество вредных насекомых. Рыбой питаются очень немногие и при-

том употребляют ее не в качестве основной пищи. Нередко питаются теми же

кормами, которые служат кормовыми объектами для рыб (мотыли и др.),

однако говорить о каком-либо вреде куликов для рыбного хозяйства не при-

ходится: очень часто кулики берут свой корм там, где он недоступен для рыб,

или там, где рыбы не испытывают в нем недостатка.

Из растительных кормов кулики (кроншнепы на севере) в соответствую-

щий сезон потребляют в большом количестве ягоды. Как исключение неко-

торые кулики (камнешарка, кулик-сорока) могут при случае поедать яйца

других птиц.

Почти все кулики моногамы, причем у некоторых (галстучник) пары

постоянные; вальдшнепы—полигамы, а цветные бекасы—полиандры. Поло-

вая зрелость у большинства наступает в возрасте одного года, у некоторых

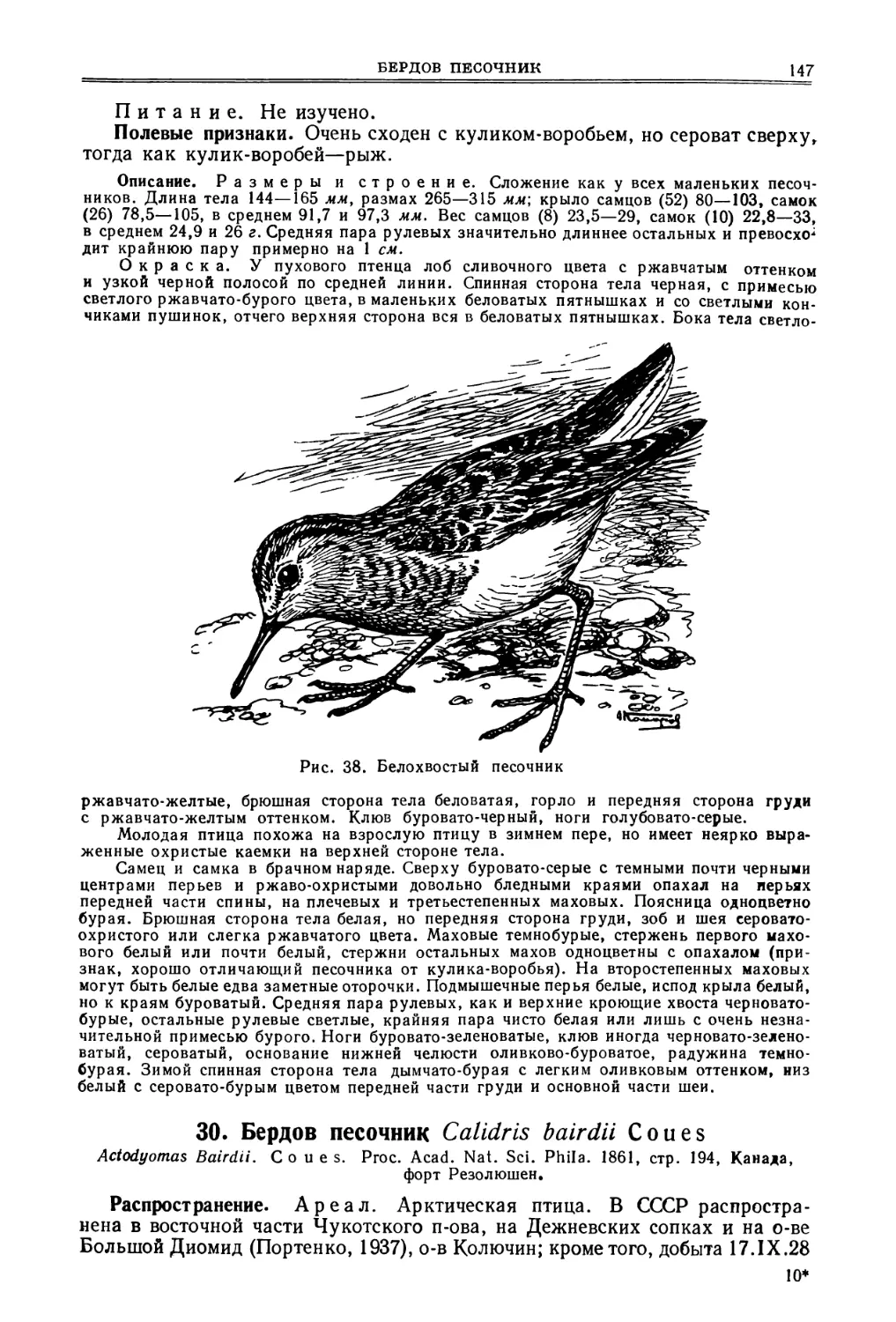

позже у кулика-сороки, вероятно, в возрасте 3 лет). Гнездятся иногда разроз-

ненными парами, иногда колониально. Кольцеванием установлена привязан-

ность к раз избранным местам гнездования. Почти все кулики нашей фауны—

перелетные или, по крайней мере, бродячие птицы (морские песочники зимуют

уже на островах мурманского побережья). Весной многим из них (особенно

северным видам) свойственно останавливаться «на полдороге» и проводить

лето, не гнездясь, в более южных местах, чаще всего сходных ландшафтно

с местами их гнездовых обитаний (тундровые песочники задерживаются

в степях Казахстана, но часто на юге могут задерживаться в открытых

местообитаниях и лесные кулики). Некоторая часть птиц остается на местах

зимовок (в Африке и других местах, как исключение, установлено для неко-

ОТРЯД КУЛИКИ

торых видов и гнездование там) и очень большое количество песочников,

плавунчиков, а также и улитов остается на лето в степях и полупустынях

Казахстана и Средней Азии. При этом птицы держатся иной раз парами

и ведут себя как гнездящиеся, в частности, «отводят». Это обстоятельство

привело к ошибочным заключениям о гнездовании северных куликов в более

южных широтах; это заблуждение постепенно выясняется лишь только

теперь (Чельцов, Гроте), однако и сейчас некоторые указания старых авто-

ров не могут быть категорически опровергнуты, но и не могут быть подтвержде-

ны. Во всяком случае доказательством гнездования может служить только

найденное гнездо с яйцами или совершенно не летающие пуховички и то при

условии возможности проверки правильности определения.

Гнездо устраивается обычно на земле. Рачьи ржанки (Drotnas) гнездятся

в выкопанных ими в песке длинных норах, белые ржанки (Chionis)—в щелях

скал, яканы иногда устраивают гнезда на плавающих листьях водных ра-

стений; черпыш помещает яйца в старые гнезда других птиц на деревьях.

Устройство гнезда очень простое, часто—это простое углубление в почве

почти, а иногда и совсем, без выстилки. Нормально (у большинства видов)

кладка один раз в году, но в случае гибели первой кладки может быть вто-

рая; чибисы в случае гибели кладки нередко приступают к кочевкам. Яиц

в кладке у многих куликов 4, у некоторых видов 3 и даже 2. У якан бывает

5 яиц. Яйца довольно крупные, окраска их сильно варьирует, в большинстве

случаев яйца имеют поверхностные—более темные и глубокие—более свет-

лые пятна. Форма яиц, как правило, «грушеобразная», но бывает и иная.

Насиживает в большинстве случаев и самец и самка, у плавунчиков и якан—

только самец. Длительность насиживания у разных видов от 20 до 30 дней.

Начинается насиживание или после того как отложены все яйца или после

откладки предпоследнего яйца. Крокодилов сторож (Pluvianus aegyptius)

зарывает яйца в горячий песок, предоставляя инкубацию их действиям

лучей солнца.

Развитие молодых—по выводковому типу, птенцы выходят из гнезда

в большинстве случаев тотчас же, как только обсохнут. Едва птенцы приобре-

тут способность к полету, начинаются кочевки, многие птицы при этом ме-

няют местообитание (из тундры к берегам моря). Старые птицы нередко поки-

дают птенцов довольно рано и уже в июле в умеренных широтах можно

видеть появившихся с севера тундряных взрослых птиц. У плавунчиков пер-

выми отлетают не принимающие участия в заботе о потомстве самки. Молодые

приступают к отлету обычно позже взрослых.

Систематика. Ископаемые фэрмы. Из европейского олигоцена описан

RhynchaeiteSy совмещающий признаки куликов и пастушков и причисляемый

к Rostratulidae. Из ээценовых отложений Сев. Америки известен Presbyornis—

промежуточный между плавунчиками и кроншнепами и из миоцена Флори-

ды— Rhegminornis, приближающийся к яканам. Из верхнемиоценовых отло-

жений Небраски описан Gaviota , очень близкий к чайкам, но имеющий и ряд

признаков куликов, из чего можно заключить, что разделение этих двух

отрядов в конце миоцена еще не завершилось (Говард, 1950). Однако многие

из современных родов найдены уже в верхнем миоцене (Charadrius), и в верх-

нем олигоцене (Vanellus, Calidris). В плейстоценовых отложениях известно

40 современных видов (принадлежат к родам Jacana, Haetnatopus, Himanto-

pus, Recurvirostra, Charadrius, Squatarola, Vanellus, Calidris, Arenaria и др.).

Кулики обнаруживают ряд общих черт с чайками и через них связывают-

ся с чистиками, с которыми раньше их соединяли в один отряд. Кроме того,

в некотором отношении к куликам близки голуби и пастушки (через подотряд

якан), а также отряд зобатых бегунков—Thinocori.

Отряд куликов разделяется на два резко разграниченных подотряда: яка-

ны или водяные пастушки—Jacanae (Parrae) и собственно кулики—Charadrii.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРЯДА

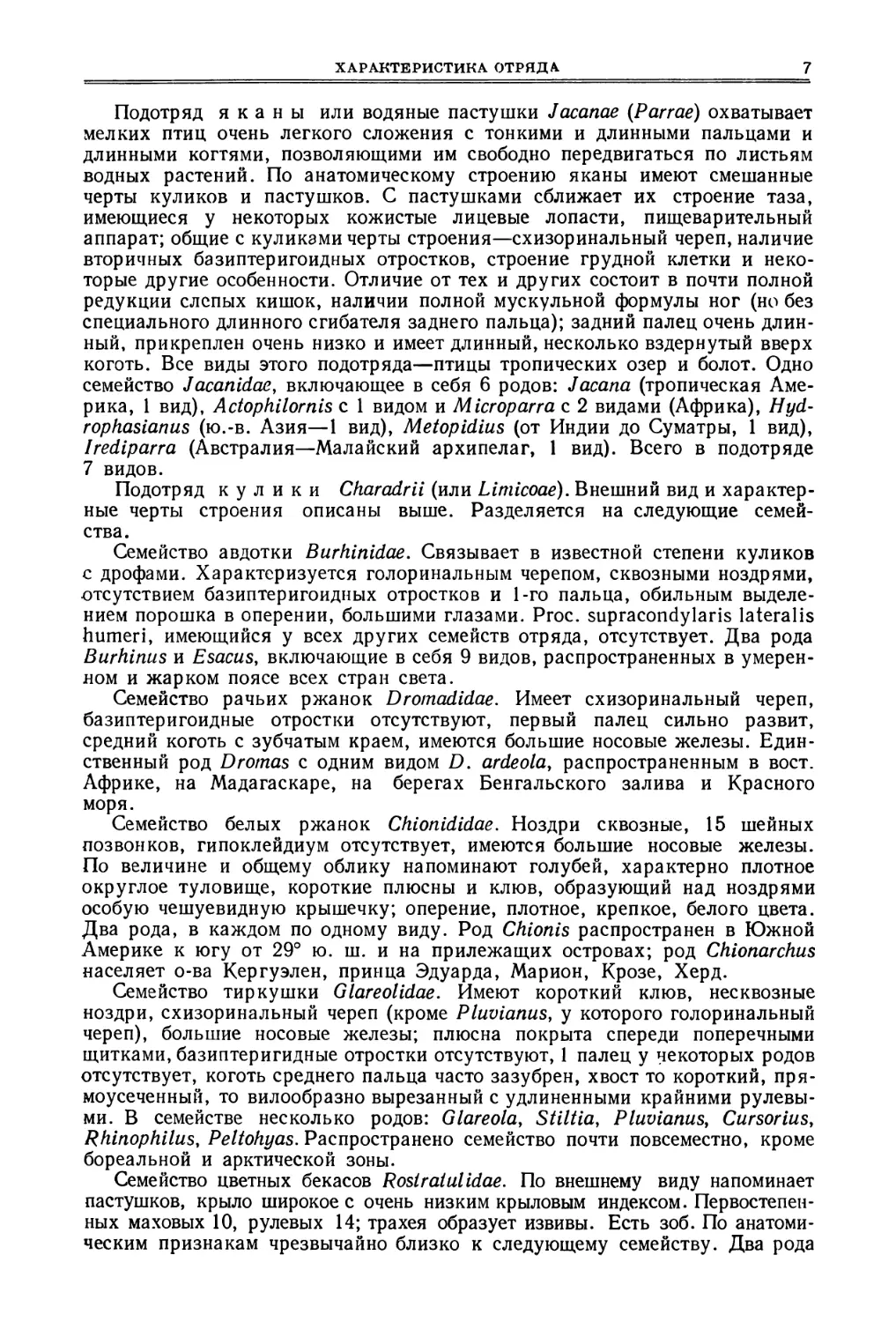

Подотряд я к а н ы или водяные пастушки Jacanae (Parrae) охватывает

мелких птиц очень легкого сложения с тонкими и длинными пальцами и

длинными когтями, позволяющими им свободно передвигаться по листьям

водных растений. По анатомическому строению яканы имеют смешанные

черты куликов и пастушков. С пастушками сближает их строение таза,

имеющиеся у некоторых кожистые лицевые лопасти, пищеварительный

аппарат; общие с куликами черты строения—схизоринальный череп, наличие

вторичных базиптеригоидных отростков, строение грудной клетки и неко-

торые другие особенности. Отличие от тех и других состоит в почти полной

редукции слепых кишок, наличии полной мускульной формулы ног (но без

специального длинного сгибателя заднего пальца); задний палец очень длин-

ный, прикреплен очень низко и имеет длинный, несколько вздернутый вверх

коготь. Все виды этого подотряда—птицы тропических озер и болот. Одно

семейство Jacanidae, включающее в себя 6 родов: Jacana (тропическая Аме-

рика, 1 вид), Actophilornis с 1 видом и Microparra с 2 видами (Африка), Hyd-

rophasianus (ю.-в. Азия—1 вид), Metopidius (от Индии до Суматры, 1 вид),

Irediparra (Австралия—Малайский архипелаг, 1 вид). Всего в подотряде

7 видов.

Подотряд кулики Charadrii (или Limicoae). Внешний вид и характер-

ные черты строения описаны выше. Разделяется на следующие семей-

ства.

Семейство авдотки Burhinidae. Связывает в известной степени куликов

с дрофами. Характеризуется голоринальным черепом, сквозными ноздрями,

отсутствием базиптеригоидных отростков и 1-го пальца, обильным выделе-

нием порошка в оперении, большими глазами. Ргос. supracondylaris lateralis

humeri, имеющийся у всех других семейств отряда, отсутствует. Два рода

Burhinus и Esacus, включающие в себя 9 видов, распространенных в умерен-

ном и жарком поясе всех стран света.

Семейство рачьих ржанок Dromadidae. Имеет схизоринальный череп,

базиптеригоидные отростки отсутствуют, первый палец сильно развит,

средний коготь с зубчатым краем, имеются большие носовые железы. Един-

ственный род Drotnas с одним видом D. ardeola, распространенным в вост.

Африке, на Мадагаскаре, на берегах Бенгальского залива и Красного

моря.

Семейство белых ржанок Chionididae. Ноздри сквозные, 15 шейных

позвонков, гипоклейдиум отсутствует, имеются большие носовые железы.

По величине и общему облику напоминают голубей, характерно плотное

округлое туловище, короткие плюсны и клюв, образующий над ноздрями

особую чешуевидную крышечку; оперение, плотное, крепкое, белого цвета.

Два рода, в каждом по одному виду. Род Chionis распространен в Южной

Америке к югу от 29° ю. ш. и на прилежащих островах; род Chionarchus

населяет о-ва Кергуэлен, принца Эдуарда, Марион, Крозе, Херд.

Семейство тиркушки Glareolldae. Имеют короткий клюв, несквозные

ноздри, схизоринальный череп (кроме Pluvianus, у которого голоринальный

череп), большие носовые железы; плюсна покрыта спереди поперечными

щитками, базиптеригидные отростки отсутствуют, 1 палец у некоторых родов

отсутствует, коготь среднего пальца часто зазубрен, хвост то короткий, пря-

моусеченный, то вилообразно вырезанный с удлиненными крайними рулевы-

ми. В семействе несколько родов: Glareola, Stiltia, Pluvianus, Cursorius,

Rhinophilus, Peltohyas. Распространено семейство почти повсеместно, кроме

бореальной и арктической зоны.

Семейство цветных бекасов Roslratulidae. По внешнему виду напоминает

пастушков, крыло широкое с очень низким крыловым индексом. Первостепен-

ных маховых 10, рулевых 14; трахея образует извивы. Есть зоб. По анатоми-

ческим признакам чрезвычайно близко к следующему семейству. Два рода

8 ОТРЯД КУЛИКОВ

Rostratula с 2 видами, Африка, юго-восточная Азия, Австралия и Тасмания;

Nycticryptes с 1 видом, населяющим Южн. Америку.

Семейство ржанки Charadriidae (некоторыми авторами разделяется на

2 семейства—ржанок Charadriidae и бекасов Scolopacidae). Центральная

группа отряда, довольно разнообразная по внешним признакам и строению.

Череп схизоринальный, ноздри сквозные, базиптеригоидные отростки имеют-

ся, есть затылочные фонтанели. Распадается на ряд родов Charadrius, Vanel-

tus, Hoplopterus, Lobivanellus, Aphriza, Calidris, Crocethia, Philomachus

Scolopax и др. Всего 70 родов и 193 вида.

Географическое распространение. Отряд распространен чрезвычайна

широко. На север кулики проникают до 82—83° с. ш. (Земля Гранта, Земля

Гринелля), поднимаются очень высоко в горы (свыше 4500 м) и встречаются

в безжизненных пустынях. Видов, имеющих узкий ареал, очень немного,

многие виды имеют обширные ареалы, а некоторые виды с сравнительно

небольшим гнездовым ареалом во внегнездовое время могут быть встречены

едва ли не во всех странах света (хотя преимущественно у морских берегов).

В Советском Союзе представлено 4 семейства—авдотки, тиркушки, ржанки

и цветные бекасы. Последний, возможно, не гнездится у нас, а только слу-

чайно залетает в южные части Приморья. Семейство тиркушек представлена

у нас 4 видами, из них один вид—восточная тиркушка—более или менее

случаен, два вида—луговая и степная тиркушки—принадлежат степной зоне

страны, но не восточнее Алтая, и четвертый—бегунок—гнездится в некоторых

местах пустынной части Туркмении. Семейство авдоток представлено 1 ви-

дом, населяющим южную (степную и пустынную) часть страны, не восточ-

нее Алтая.

Остальные кулики, гнездящиеся в СССР, принадлежат к семей-

ству Charadriidae—ржанки. Последнее семейство в разных своих предста-

вителях распространено от самых северных до самых южных границ нашей

страны и поднимается высоко в горы. Всего в СССР зарегистрировано

74 вида куликов.

Большинство принадлежащих фауне СССР куликов гнездится у нас,

некоторые из них гнездятся только в пределах СССР. Очень небольшое числа

видов включено в фауну СССР на основании единичных находок и случайных

залетов.

На зиму подавляющее большинство куликов выселяется за пределы

Советского Союза, перелетая иногда на крайние южные оконечности мате-

риков южного полушария (до мыса Доброй Надежды в Африке и до Тасма-

нии). Лишь очень немногие виды частично зимуют в СССР, преимуществен-

но в Закавказье и у юго-восточного берега Каспийского моря; морской песоч-

ник встречается зимой и у берегов Мурмана.

Практическое значение. Мясо куликов превосходного качества. Однако

промыслового значения они не имеют как по причине небольших разме-

ров, так и потому, что добываются в теплое время года, когда их труд-

но доставлять свежими на рынок. Однако местами в осеннее время многие

из них (например, кроншнепы на Камчатке) могут быть заготовлены в очень

большом числе, при условии, однако, надлежаще поставленного хранения.

Как объект спортивной охоты кулики представляют очень большой интерес

и могут, особенно во время осеннего пролета, разнообразить стол охотника-

любителя. Местами (в Голландии) существует промышленный сбор яиц кули-

ков (чибиса), которые служат предметом экспорта. Питание куликов недо-

статочно изучено, но уже и сейчас можно сказать, что многие из них приносят

большую пользу истреблением вредных насекомых (преимущественно поедая

их личинок), и известен ряд случаев, когда они в массе поедали таких вре-

дителей, как саранчовые, проволочники и др. Вопрос этот подлежит дальней-

шему изучению.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРЯДА

Таблица для определения видов куликов

1 B). Ноздри расположены в пределах основной четверти клюва, измеренного

от угла рта, изредка незначительно заходят за ее пределы 3

2 A). Передний конец ноздрей заметно выходит за пределы основной четверти

клюва 105

3 D). При сложенном крыле расстояние от конца первого из второстепенных махо-

вых до вершины крыла приблизительно равно трети длины крыла и короче длины клюва

или цевки цветной бекас Rostratula benghalensis

4 C). При сложенном крыле расстояние первого из второстепенных маховых до вер-

шины крыла приблизительно равно половине длины крыла и больше, чем длина цевки

или длина клюва 5

5 F). Клюв в передней части лопатообразно расширен, ширина его здесь в три раза

больше, чем у основания (рис. 48). . . кулик-лопатень Eurynorhynchus pygmeus

6 E). Клюв не образует лопатообразного расширения в концевой части .... 7

7 (8). Пальцы имеют по бокам выемчатые широкие кожистые оторочки. Цевка

сильно сжата с боков, так что ее передний край почти острый 9

8 G). Пальцы без выемчатых широких кожистых оторочек. Цевка в поперечном

разрезе округлая 11

9 A0). Клюв тонкий цилиндрический (рис. 1). Крыло короче 117 мм. Нижняя сто-

рона тела во всякое время года белая

круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus

10 (9). Клюв в вершинной половине несколько расширен и уплощен (рис. 2). Крыло

длиннее 120 мм. У взрослых нижняя сторона тела летом темнорыжая

плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius

11 A2). Цевка со всех сторон сетчатая (рис. 31) 13

12 A1). Цевка снаружи покрыта поперечно вытянутыми пластинками (рис. 3 II). 19

13 A4). Клюв дугообразно загнут вниз. Окраска дымчато-серая

серпоклюв Ibidorhyncha struthersii

14 A3). Клюв не загнут вниз. Окраска пегая (черная с белым) 15

15 A6). Клюв дугообразно загнут кверху. Ноги четырехпалые

шилоклювка Recurvirostra avocetta

16 A5). Клюв прямой. Ноги трехпалые 17

17 A8). Клюв черный тонкий. Длина плюсны более 90 мм

ходулочник Himantopus himantopus

18 A7). Клюв красный или оранжевый, более массивный, длина плюсны менее 70 мм

кулик-сорока Haematopus ostralegus

19 B0). Клюв дугообразно загнут кверху (общий тон оперения серый)

мородунка Terekia cinerea 4

20 A9). Клюв не загнут дугообразно вверх (в отдельных случаях он может быть

только слегка вздернут вверх) 21

21 B2). Клюв дугообразно загнут вниз (крупные птицы) 23

22 B1). Клюв более или менее прямой 31

23 B4). Цевка сзади сетчатая. Внутренние опахала первостепенных маховых

со светлой поперечной полосатостыо или с поперечными пятнами. Крыло длиннее 20 см.

Клюв длиннее плюсны 25

24 B3). Цевка одета сзади поперечными пластинками. Внутренние опахала перво-

степенных маховых без полосатости. Крыло короче 20 см. Клюв не длиннее плюсны . .

кроншнеп-малютка Numenius borealis

25 B6). Темя черно-бурое со светлой продольной полосой по середине (рис. 4) . .

средний кроншнеп Numenius phaeopus

26 B5). Темя однообразно испещренное темными центрами перьев и светлыми их

краями (рис. 4) 27

27 B8). Задняя часть спины одноцветна с мантией, не белая

дальневосточный кроншнеп Numenius madagascariensis

28 B7). Задняя часть спины белая или со значительной примесью белого .... 29

29 C0). Темные пятна на перьях боков тела округленные (рис.5). Крыло короче 26 см

малый кроншнеп Numenius tenuirostris

30 B9). Темные пятна на перьях боков тела удлиненные (рис. 5).Крыло длиннее 27 см

большой кроншнеп Numenius arquata

31 C2). Клюв в общем циллиндрической формы, но в средней части несколько сужи-

вается и слегка уплощен, а в передней части постепенно расширяется. Уплощенная

часть несколько шероховата, посреди ее проходит продольная бороздка (рис. 6). ... 33

32 C1). Клюв постепенно суживается к концу без расширения в концевой части,

без шероховатости и без продольной бороздки 51

33 C4). Оперение лба не заходит вперед по хребту клюва далее, чем углы рта (рис.7).

Ушное отверстие за глазом 35

34 C3). Оперение лба идет по хребту клюва далее, чем углы рта (рис. 7). Ушное

отверстие под задним краем глаза 37

Рис. 1. Клюв круглоно-

сого плавунчика: /—вид

сбоку; //—вид сверху

Рис. 4. /—темя большого

кроншнепа; //—темя сред-

него кроншнепа

Рис. 2. Клюв плоско-

носого плавунчика: /—

вид сбоку; //—вид

сверху

2Г

Рис. 5. Перо с нижней

стороны тела: /—у ма-

лого кроншнепа; //—у

большого кроншнепа

Рис. 3. Цев-

ка спереди:

/—у ходу-

лочника,

//—у боль-

шого улита

Рис. 6. 1—голова гаршнепа;

II—головка бекаса

Рис. 7. /—клюв большого веретенника, //-

клюв черныша

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРЯДА 11

35 C6). Испод крыла и подмышечные чистобелые или с немногими темными пестрин-

хами и поперечными полосами. Задняя часть спины пестра (как и поясница). Длина крыла

не менее 17 см

..азиатский бекасовидный веретенник Limnodromus semi pal mat us

36 C5). Испод крыла и подмышечные густо исполосованы белым и темным. Задняя

часть спины совершенно или почти совершенно белая. Длина крыла не более 16 еж . .

..американский бекасовидный веретенник Limnodromus griseus

37 C8). Лоб серый, верх головы с темнобурыми поперечными полосами. Внутренние

опахала маховых (кроме иногда 1-го и 2-го) в рыжеватых поперечных треугольных пят-

нах. Голень оперена спереди до сустава . . . . вальдшнеп Scolopax rusticola

38 C7). Лоб не серый. Верх головы без поперечных полос. Внутренние опахала

маховых без рыжеватых пятен. Низ голени голый кругом 39

39 D0). Верхняя сторона головы с одной широкой темной продольной полосой

•посредине и светлыми полосами по боками ее (рис. 6). Спина с более или менее ясным

металлическим зеленым и фиолетовым блеском . . . гаршнеп Lymnocryptes minimus

40 C9). Верхняя сторона головы растушевана или с 2 темными продольными поло-

сами, разделенными узкой светлой полосой (рис. 6). Металлического блеска в оперении

нет 41

41 D2). Верхняя сторона головы неправильно растушевана, без резких продоль-

ных темных и светлых полос. Края наружных опахал трех первых маховых белые (рис.8).

бекас-отшельник Capella solitaria

42 D1). Верхняя сторона головы с двумя резкими темными и одной светлой про-

дольными полосами (рис. 6). Наружные края 2-го и 3-го первостепенных маховых

we белые 43

43 D4). Три-четыре пары крайних рулевых в вершинной половине чистобелые (старые

птицы) или белые с дымчатыми поперечными полосами. Верхние кроющие крыла с белыми

кончиками .около 3—6,5 мм ширины. Большие верхние кроющие кисти и часть средних

кроющих предплечья тоже с белыми концами дупель Capella media

44 D3). Несколько крайних рулевых не имеют в вершинной половине преобладания

чистобелого цвета. Белые вершинные каймы на больших верхних кроющих крыла

не шире 2,5 мм, а на средних кроющих и больших кроющих кисти белых вершин может

и не быть вовсе 45

45 D6). Концы второстепенных махов белые на 2,5—5 мм. Крайняя пара рулей имеет

ширину 10—12 мм и не доходит до вершины хвоста лишь на 4—7 мм. Наружное опахало

J-ro махового все белое или с широким белым краем . . . бекас Capella gallinago

46 D5). Концы первостепенных махов без белого или с белыми краями не шире 1,5 мм.

Крайняя пара рулевых очень узкая (не шире 5 мм). Наружное опахало 1-го махового

темное или с едва заметным белым краем 47

47 D8). Рулевых обычно 9 пар. Крыло не короче 150 мм, длинные третьестепенные

маховые не достигают вершины крыла на 1—3 см

японский дупель Capella hardwickii

48 D7). Крыло короче 155 см. Третьестепенные маховые не достают до вершины

крыла менее, чем на 1 см 49

49 E0). Крайние рулевые не достигают вершины хвоста на 1—2 см, ширина их

у основания 4—6 мм, у вершины 1,75 мм, 6-я пара рулей (считая от середины хвоста)

имеет в вершинной трети ширину 2—4 мм (рис. 9)

азиатский бекас Capella stenura

50 D9). Крайние рулевые не достигают вершины хвоста на 0,5—1,5 мм, ширина

их у основания 4—6 мм, у вершины 2—4 мм, 6-я пара рулей (считая от середины хвоста)

имеет ширину в верхней трети 7 мм (рис. 10). . . . лесной дупель Capella megala

51 E2). Оперение лба не заходит вперед по хребту клюва далее угла рта (рис. 7).

Клюв длиннее хвоста 53

52 E1). Оперение лба заходит вперед по хребту клюва далее угла рта (рис. 7). Клюв

короче хвоста или равен ему 55

TJ E4). Хвост поперечнополосатый. Подмышечные белые с бурыми поперечными

полосами или хотя бы отметинами (редко без них)

малый веретенник Limosa lapponica

54 E3). Хвост не поперечнополосатый, основная часть его белая, вершинная черная.

Подмышечные чистобелые . . . . большой веретенник Limosa limosa,

55 E6). Заднего пальца на ноге нет вовсе песчанка Crocethia alba

56 E5). Задний палец на ноге есть 57

57 E8). Средний и наружный пальцы соединены у основания хорошо заметной

перепонкой , 59

58 E7). Средний палец свободен до основания (иногда связан с соседним перепонкой,

-но в таких случаях хвост более или менее одноцветен, лишь с узким белым краем или

<5ез него) . 75

59 F0). На задней части спины, пояснице, верхних кроющих хвоста белого цвета

нет; эти части одноцветны с передней частью спины 61

60 E9). На задней части спины, пояснице и верхних кроющих хвоста белый цвет

12

ОТРЯД КУЛИКИ

Рис. 8. Хвост бекаса отшель-

ника

Рис. 9. Хвост азиатского

бекаса

Рис. 10 Хвост лесного дупеля

Рис. 11. Сгиб

крыла шпорце-

вого чибиса

Рис. 12. Нижняя сторона крыла желтозобика

есть (он может быть и не на всех названных участках). Эти участки (или часть их) сильна

отличаются окраской от передней части спины 63

61 F2). Крыло длиннее 12 см. Обрез хвоста несколько закруглен. Подмышечные

серые пепельный улит Tringa incana ....

62 F1). Крыло короче 11 см, хвост более или менее клиновидный. Подмышечные

белые перевозчик Tringa hypoleucos

63 F4). Задняя часть спины темная, как и передняя часть 65

64 F3). Задняя часть спины белая, передняя часть спины темная 67

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРЯДА 13

65 F6). Ствол 1-го махового темный. Подмышечные и испод крыла в узких белых

и более широких темношоколадных полосах черныш Tringa ochropus

66 F5). Ствол 1-го махового белый. Подмышечные белые с поперечными бурыми

отметинами фифи Tringa glareola

67 F8). Белый цвет на первостепенных маховых распространен и на неприкрытые

кроющими перьями части; белый цвет есть и на внутренних первостепенных маховых.

Клюв прямой. Ноги красные, оранжевые или черные 69

68 F7). На второстепенных маховых и на внутренних первостепенных белый цвет

может быть только у оснований опахал. На клюве заметен небольшой перегиб кверху.

Ноги желтовато-зеленые, оливково-зеленые или сероватые, на сухих шкурках более

темные 71

69 G0). Второстепенные маховые в белых и буровато-серых поперечных полосах,

чистобелых перьев нет. Общая окраска птицы более темная ... щеголь Tringa erythropus

70 F9). Среди второстепенных маховых есть несколько чистобелых перьев (в части

не прикрытых кроющими). Общая окраска более светлая .... травник Tringa totanus

71 G2). Крыло короче 15 еж поручейник Tringa stagnatilis

72 G1). Крыло длиннее 15 см 73

73 G4). Хвост полосатый: на большинстве рулевых (кроме крайних пар) имеются

по белому фону темные поперечные полосы. Подмышечные с темными отметинами . . .

большой улит Tringa nebularia

74 G3). Хвост более или менее одноцветный беловато-серый, рулевые с белыми

стержнями и серым предкраевым рисунком. Подмышечные чистобелые И

охотский улит Tringa guttifer

75 G6). На некоторых рулевых имеется одна или несколько черноватых поперечных

предкраевых полос. Внутренние половины внутренних опахал первостепенных и второ-

степенных маховых испещрены ясными черными крапинками (рис. 12)

желтозобик Tryngites subruficollis

76 G5). Хвост не полосатый, маховые не испещрены черными крапинками ... 77

77 G8). Клюв почти по всей длине довольно широкий с сильно уплощенным хребтом

и килем, оперение на горле заходит вперед не далее, чем на боках клюва, подбородок

оперен (между ветвями нижней челюсти) на */г—3Л мм в Длину и около 2—3 мм в ширину.

Клюв слегка загнут вниз в концевой части грязовик Limicola falcinellus.

78 G7). Клюв более узкий с округленно выдающимся хребтом и килем; посреди клюва

ширина его менее высоты, неоперенное пространство под вершинами нижней челюсти

очень узко 79

79 (80). Между основаниями наружного и среднего пальцев имеется заметная пере-

понка. При этом задняя часть спины и надхвостье темные, подмышечные белые

турухтан Philomachus pugnax

80 G9). Передние пальцы свободны до основания или с едва заметными следами

перепонок 81

81 (82). Верхние кроющие хвоста белые, иногда с темными отметинами или с рыже-

ватым налетом, иногда одна или две центральные пары темные 83

82 (81). Верхние кроющие хвоста темные без белого или с очень слабой примесью

белого 89

83 (84). Обрез хвоста двояковырезанный, средняя пара рулей имеет несколько

суженные вершины бонапартов песочник Calidris fuscicollis

84 (83). Обрез хвоста прямой или ровный, все рулевые, включая и среднюю пару,

с широкими округлыми вершинами 85

85 (86). Клюв прямой. Крыло длиннее 14,5 см. Подмышечные перья более или менее

помечены дымчатым или серым 87

86 (85). Клюв дугообразно загнут вниз. Крыло короче 14,5 см. Подмышечные чисто-

белые краснозобик Calidris testacea

87 (88). Стволы первостепенных маховых белые, верхние кроющие хвоста белые

{зоб и грудь во всякое время года белые с темнокоричневыми пятнами)

большой песочник Calidris tenuirostris

88 (87). Стволы первостепенных маховых белы только в средних частях, к осно-

ванию буроваты. Верхние кроющие хвоста с темными поперечными пятнами

исландский песочник Calidris canutus

89 (90). Вершинные половины 8 и 9 из второстепенных маховых чистобелые или

со значительным преобладанием белого. Клюв нередко заметно загнут книзу .... 91

90 (89). Вершинные половины 8 и 9 из второстепенных маховых не имеют или почти

не имеют чистобелого цвета, кроме узкой вершинной каемки. Клюв обычно прямой . . 93

91 (92). Поясница бурая, ноги черные. Стволы первостепенных маховых белы

в средних частях. Длина крыла меньше 11,7 сму летом на брюхе большое черное пятно . .

чернозобик Calidris alpina

92 (91). Поясница черно-бурая, ноги светлые. Ствол 1-го махового белый, осталь-

ные стволы белы лишь в предвершинных частях. Длина крыла больше 11,7 см, летом

все оперение темное—черное или землисто-бурое

морской песочник Calidris maritima

14 отряд кулики

93 (94). Крыло длиннее 10,8 см 95>

94 (93). Крыло короче 10,7 см 99

95 (96). Средняя пара рулевых длиннее крайней пары менее, чем на 5 мм. Ноги чер-

ные, плюсна короче 23,5 мм бердов песочник Calidris bairdii

96 (95). Средняя пара рулевых длинней крайней более, чем на 5 мм. Ноги желтовато-

или зеленовато-оливковые. Плюсна длиннее 23,5 см 97

97 (98). Ствол первостепенного махового белый, стволы остальных маховых

бледны в предвершинных частях. Рулевые с широко округленными вершинами (кроме

двух средних пар). Подхвостье белое или слегка исчерчено бурым

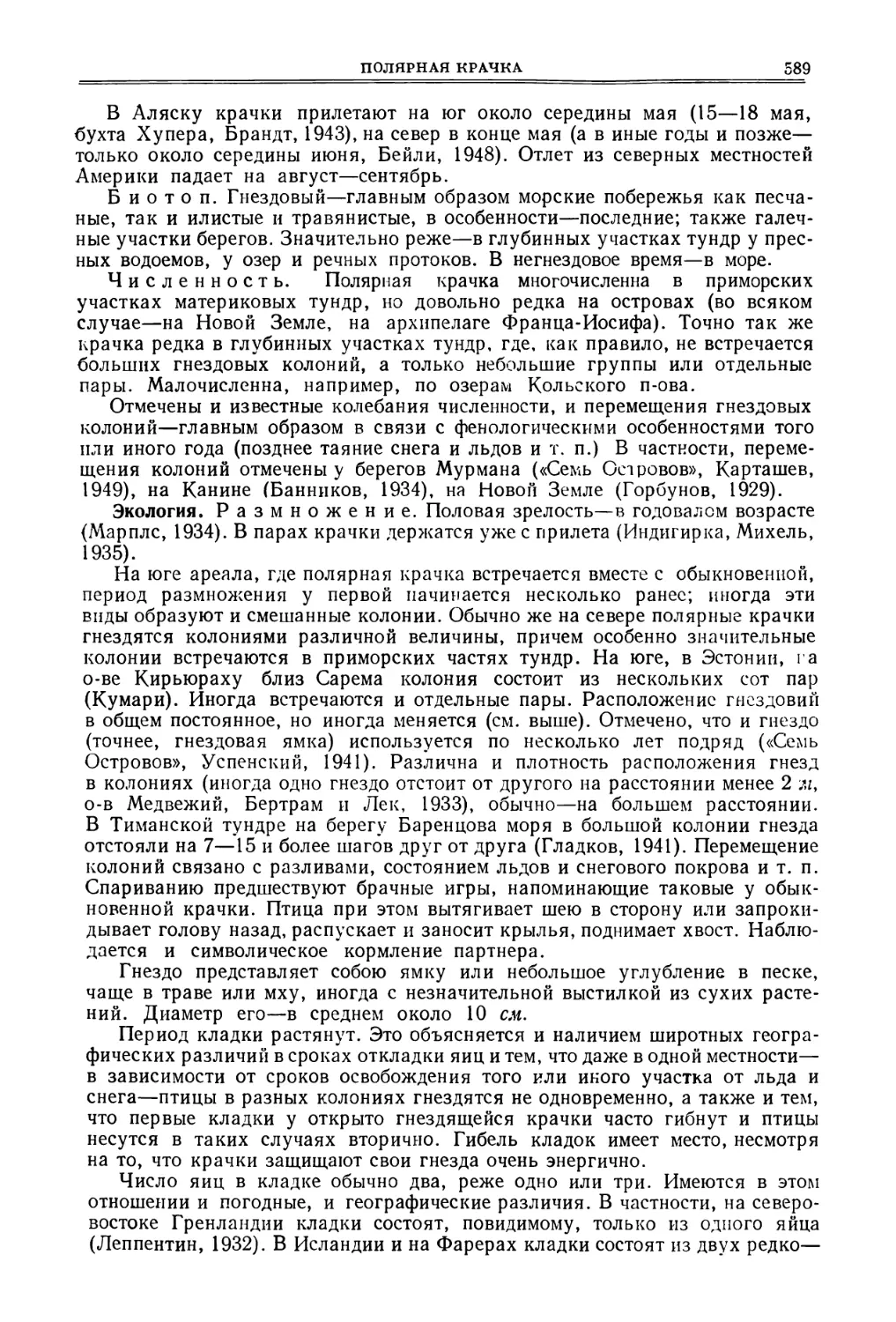

кулик-дутыш Calidris melanotos

98 (97). У всех первостепенных маховых стволы белы в средних частях и буроваты

к основаниям. Все рули имеют клинообразно суженные почти острые вершины. Под-

хвостье обычно довольно резко исчерчено бурым

кулик-острохвост Calidris acuminata

99 A00). Крайняя пара рулевых чистобелая или со слабым дымчатым налетом у вер-

шины наружного опахала (белый цвет есть и на второй, а нередко и на третьей паре

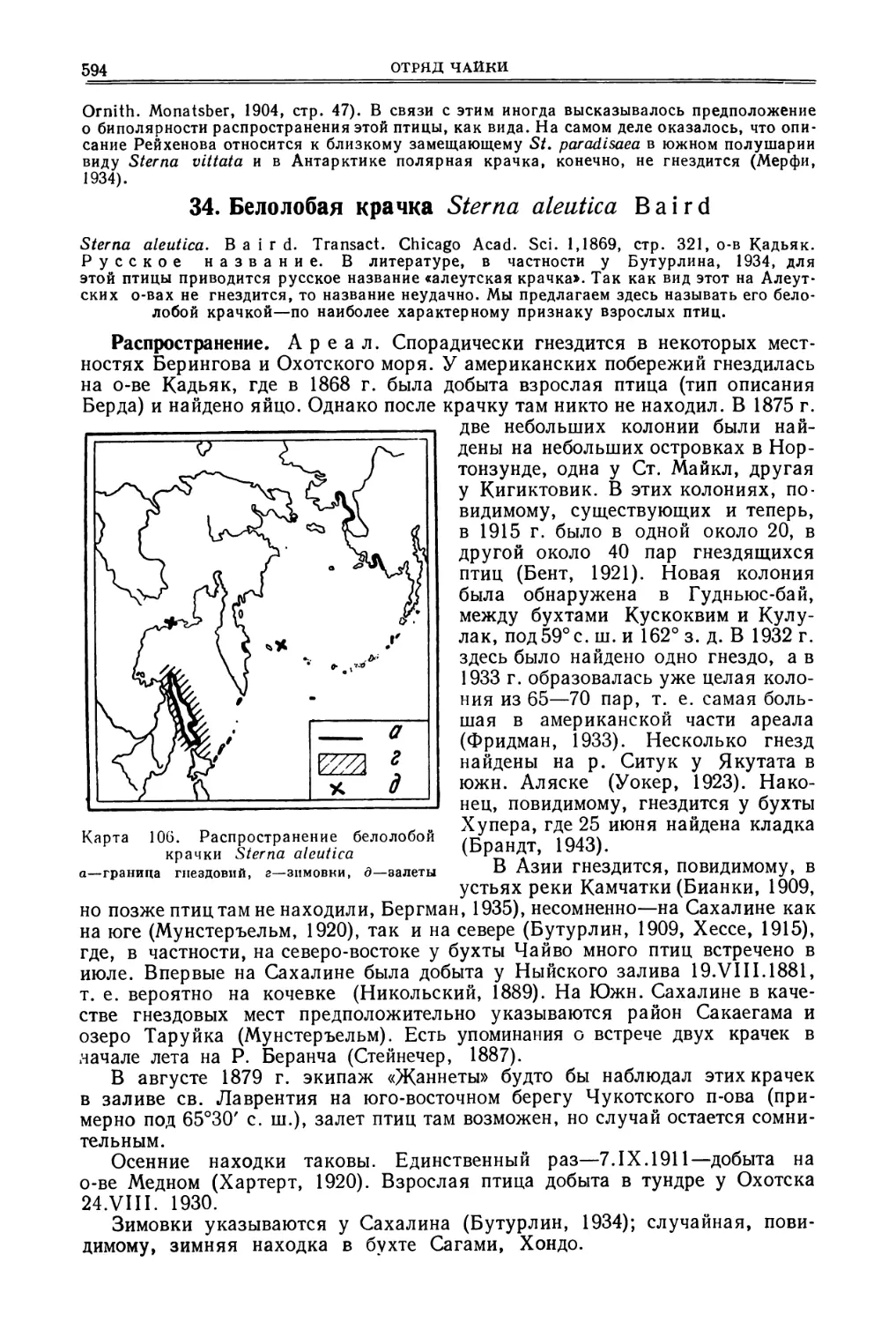

рулевых) белохвостый песочник Calidris temminckii

100 (99). Крайние пары рулевых дымчаты или буровато-серы 101

101 A02). Ноги бледные, длина среднего пальца с когтем 22—25 мм. Вершинные

половины 8-го и 9-го из второстепенных маховых темнобурые

длиннопалый песочник Calidris subminuta

102 A01). Ноги черные с оливковым или с сероватым оттенком, длина среднего

пальца с когтем 17,5—21 мм. Вершинные половины 8-го и 9-го из второстепенных махо-

вых бледнодымчатые или почти беловатые 103

103 A04). Длина плюсны содержится в длине крыла около пяти раз (во всяком

случае не менее 4,6 раз). У взрослых летом горло, нижняя сторона шеи и зоб ровного-

и яркого красно-рыжего цвета ..песочник красношейка Calidris ruficollis

104 A03). Длина плюсны обыкновенно содержится в длине крыла 4,4—4,5 раз

(не более 4,6 раз). У взрослых летом может быть охристо-ржавчатый налет на горле и зобе,

но без красного оттенка кулик-воробей Calidris minuta

105 A06). Средняя пара рулевых на 25 мм (или больше) длиннее крайних рулевых. . .

авдотка Burhinus oedicnemus-

106 A05). Средняя пара рулевых не длиннее крайних, а если длиннее, то меньше,

чем на 4,25 мм 107

107 A08). Разрез рта очень большой, почти доходит до глаз. Ноздри лежат в мало-

заметных углублениях или на поверхности клюва 109-

108 A07). Разрез рта небольшой, заходит лишь немного далее назад, чем основание

хребта клюва. Ноздри лежат в довольно больших углублениях 115

109 (НО). Ноги трехпалые, хвост короткий с прямым обрезом

бегунок Cursorius cursor

ПО A09). Ноги четырехпалые, хвост длинный вильчатый 111

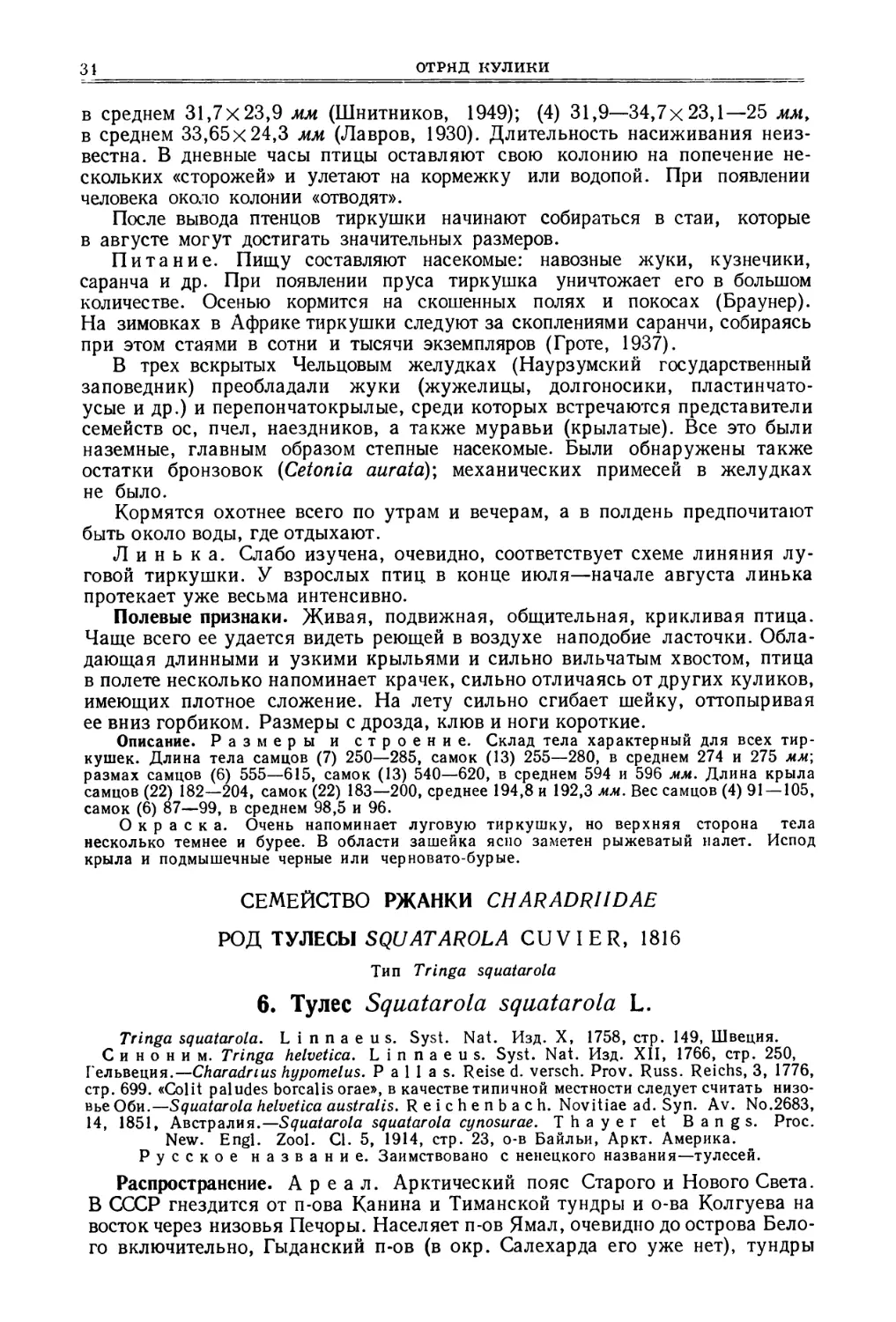

111 A12). Испод крыла и подмышечные черные .

степная тиркушка Glareola nordmanni

112 A11) Подмышечные и внутренняя часть испода крыла ржавчатые .... 113

113 A14). Расстояние от конца средних рулевых до конца крайних больше 40 мм . *

луговая тиркушка Glareola pratincola

114 A13). Расстояние от конца средних рулевых до конца крайних меньше 30 мм

восточная тиркушка Glareola maldivarum

115 A16). Ноги трехпалые, заднего пальца нет вовсе 117

116 A15). Ноги четырехпалые, задний палец есть, хотя бы и очень маленький . . 137

117 A18). На сгибе крыла длинный острый шип или шпора, у молодых тупой буго-

рок (рис. 11) африканский шпорцевый чибис Hoplopterus

spinosus

118 A17). Сгиб крыла гладкий без какого бы то ни было шипа или бугорка ... 119

119 A20). Белый цвет на стволе 1-го махового развит незначительно, основание

и вершина стержня темные 121

120 A19). Белый цвет на стволе 1-го махового развит почти на всем его протяжении,

только кончик его темный 125

121 A22) Длина крыла меньше 150 мм. Ноги светлые. Поперек зоба идет широкая

темная полоса. Основная половина клюва оранжево-желтая, вершина черная

галстучник (без уссурийского подвида) Charadrius hiaticula

122 A21). Длина крыла более 150 мм. Ноги темные. Темной полосы поперек зоба

нет. Клюв одноцветный, темный 125

123 A24). Подмышечные перья и испод крыла белые

золотистая ржанка Charadrius apricarius

124 A23). Подмышечные перья и испод крыла бурые *

бурокрылая ржанка Charadrius dominicus

125 A26). Мелкие птицы, крыло короче 125 мм 127

126 A25). Несколько крупнее, крыло длиннее 125 мм 129

АВДОТКА 15

127 A28). Передняя часть темени черная, ноги светлые. Стержни всех первостепенных

маховых кроме первых темные без белого ....малый зуек Charadrius dubius

128 A27). Передняя часть темени светлая, ноги темные. На стержнях нескольких

первостепенных маховых есть белый цвет. .. морской зуек Charadrius alexandrinus

129 A30). Стволы первостепенных маховых темные, только предвершинная часть

стержня первого пера с неясно выраженным белым цветом

галстучник (уссурийский подвид) Charadrus hiaticula

130 A29). Ствол 1-го махового белый на всем его протяжении, только самая

вершинная часть его может быть темной 131

131 A32). Наружные опахала внутренних первостепенных маховых имеют хорошо

выраженный белый цвет, неприкрытый кроющими крыла (длина плюсны 27,5—39,0 мм). 133

132 A31). Опахала первостепенных без белого цвета (или он есть на внутренних

перьях, но прикрыт кроющими крыла) 135

133 A34). Клюв короче 19 мм, плюсна короче 34 мм

коротконосый зуек Charadrius mongolus

134 A33). Клюв длиннее 20 мм, плюсна короче 32 мм

толстоклювый зуек Charadrius leschenaultii

135 A36). Клюв короче 18 мм, плюсна короче 38 мм (белого цвета нет и под крою-

щими крыла) хрустан Charadrius morinellus

136 A35). Клюв длиннее 20 мм. Плюсна длиннее 38 мм

азиатский, зуек Charadrius asiaticus

137 A38). Подмышечные перья черные т у л е с Squatarola squatarola

138 A37). Подмышечные перья белые или беловатые 139

139 A40). Крыло короче 160 мм, стержни первостепенных маховых белые (только

концы их темные) 141

140 A39). Крыло длиннее 160 мм, стержни первостепенных маховых темные, одно-

цветны с опахалами 143

141 A42). Ноги желтовато-зеленые (на сухих шкурках темные). Горло черно-бурое.

черная камнешарка Arenaria melanocephala

142 A41). Ноги киноварно-красные или оранжевые. Горло белое

камнешарка Arenaria interpres

143 A44). Крыло без белого (на затылке длинный хохол из нескольких очень узких

перьев) чибис Vanellus vanellus.

144 A43). На крыле значительно развит белый цвет (второстепенные маховые белые

или белые концы длинных кроющих крыла) 145

145 A46). Клюв двуцветный, основные две трети его светлые, конец черный. Перед

глазами кожистый нарост

индийский украшенный чибис Lobivanellus indicus

146 A45). Клюв одноцветный, весь черный; уздечка без голого кожного выроста 147

147 A48). Хвост весь белый, ноги желтые, второстепенные маховые белые с черными

концами. Крыло короче 185 мм . . . белохвостая пигалица Chettusia leucura

148 A47). Хвост (за исключением двух пар крайних рулевых) с широкой черной

полосой на конце, ноги черные, первостепенные маховые и большие кроющие сплошь

белые. Крыло длиннее 185 мм кречет к a Chettusia gregaria

СЕМЕЙСТВО АВДОТКИ BURHINIDAE

РОДАВДОТКИ BURHINUS ILLIGER, 1811

Тип Charadrius magnirostris

Синоним. Oedicnemus Temminck, 1816

1. Авдотка Barhinas oedicnemus L.

Charadrius oedicnemus. Linnaeus. Syst. Nat. Изд. X. 1758, стр. 151, Англия.

С и н о н и м.—Oedicnemus crepitans. Temminck. Man. d'Orn., 1815, стр. 332,

новое имя взамен указанного выше.

Русское название. Авдотка—народное название этой птицы, принято в южных

областях СССР. Но в Зап. Сибири под этим названием знают других крупных кули-

ков, в частности веретенника.

Распространение. Ареал. Европа от южн. Англии и Пиренейского

п-ва, к востоку до южн. Швеции и Калининградской обл. в СССР и по южн.

части Украины до Урала. Африка к югу до плоскогорья Тадемат, гор Туаре-

гов и Файума. Передняя и южн. Азия, на восток до Индо-Китая, на север

до Зайсана.

16

ОТРЯД КУЛИКИ

Характер пребывания. В Европе и Средней Азии перелет-

ная, местами оседлая птица, в Африке и Индии—оседлая.

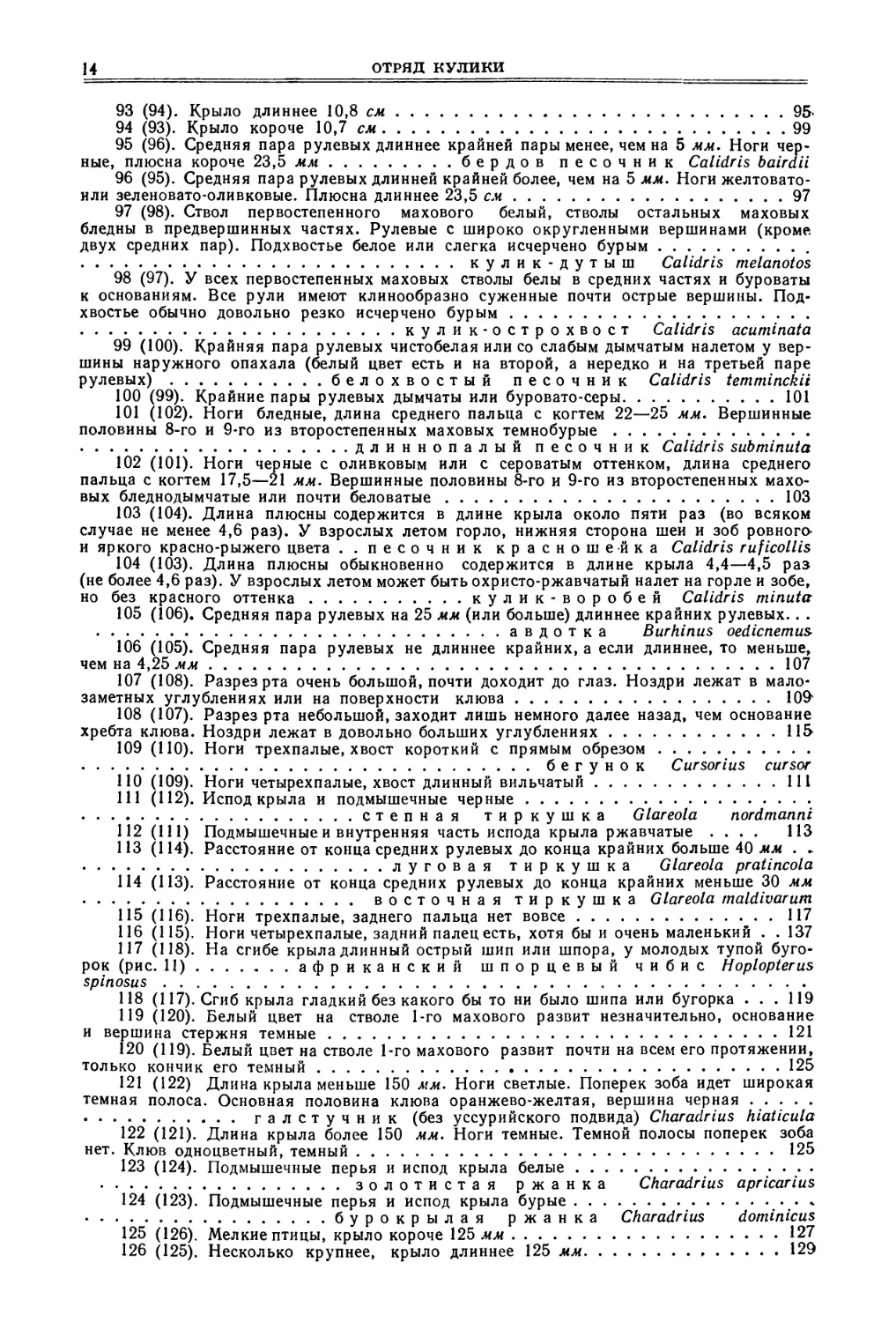

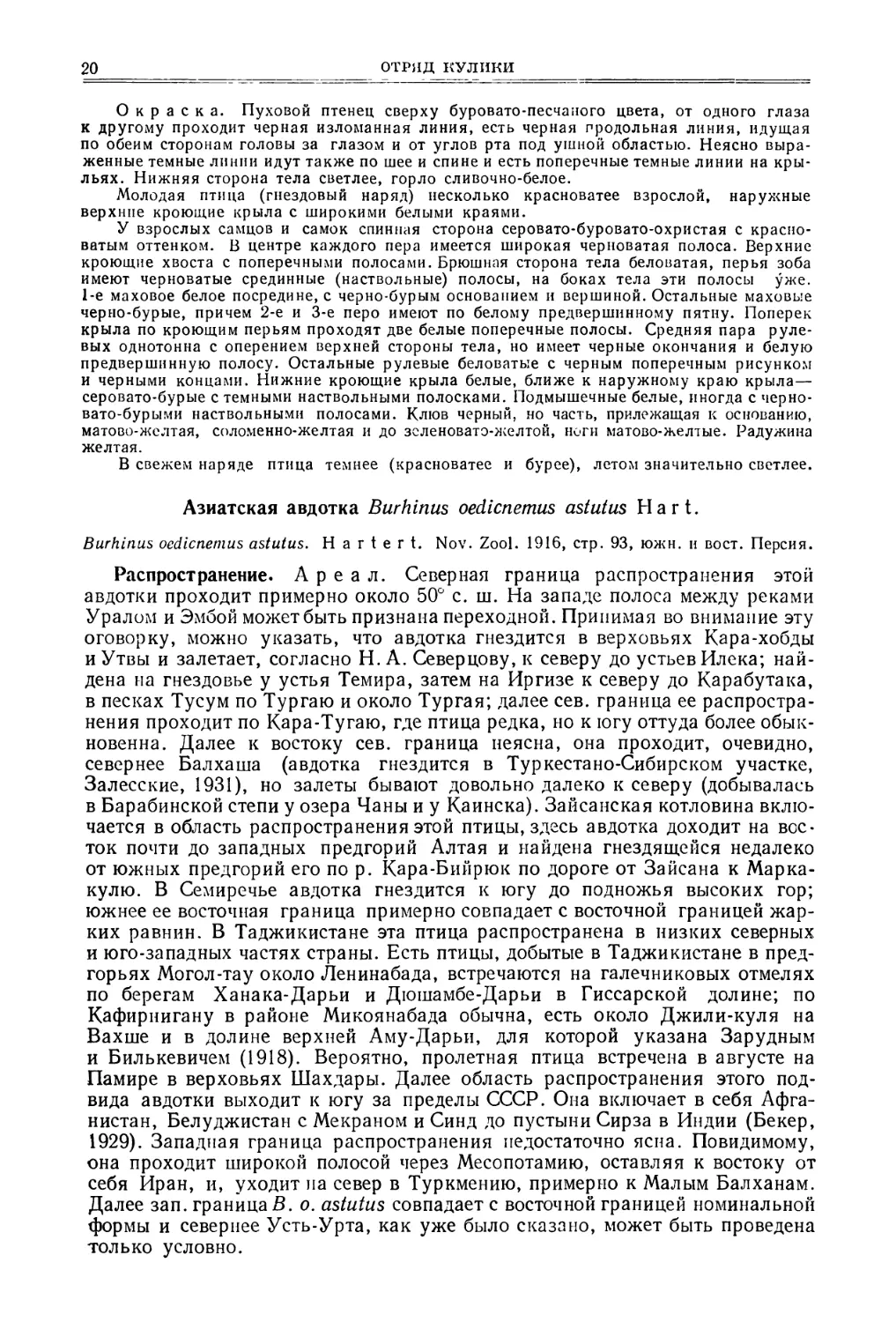

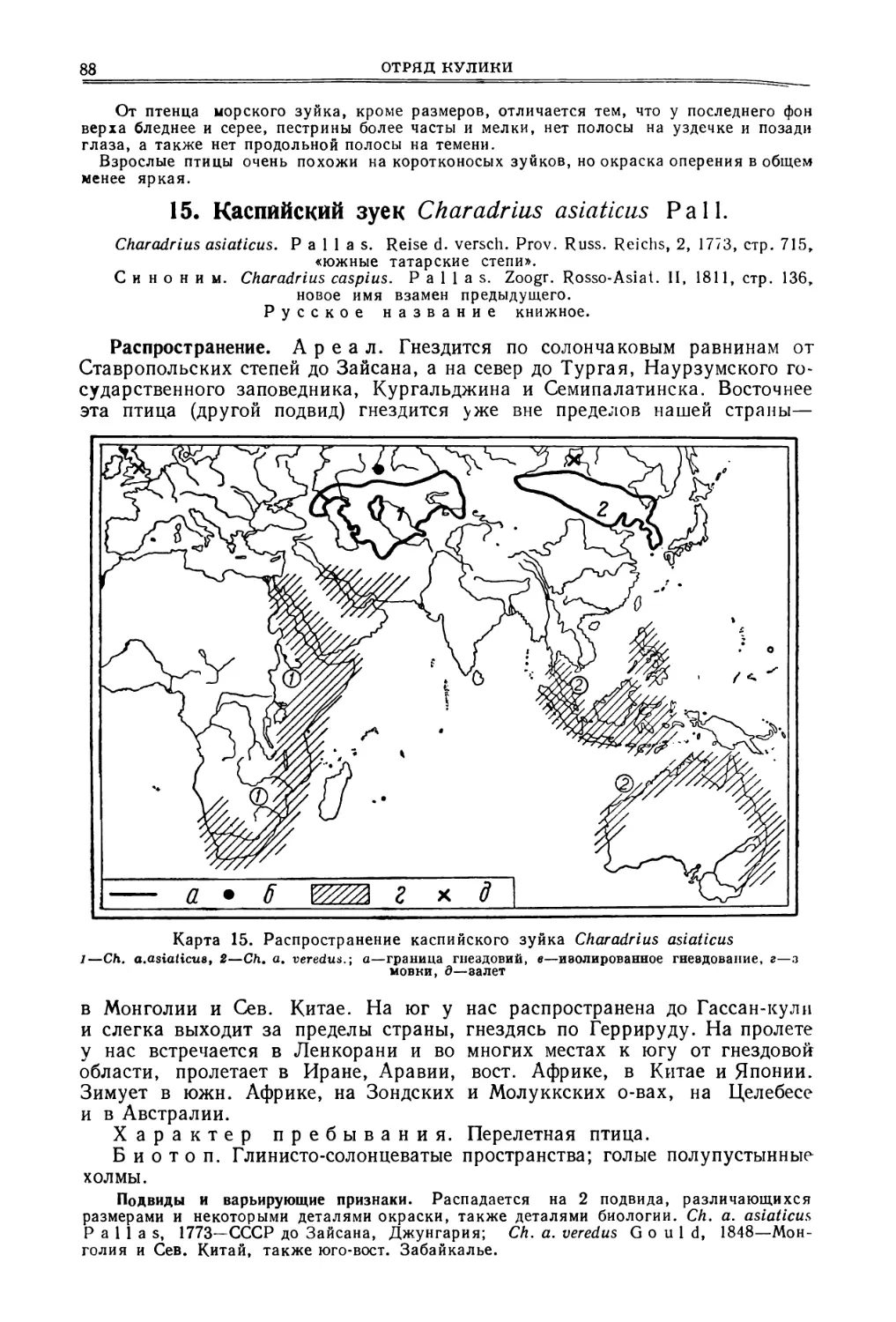

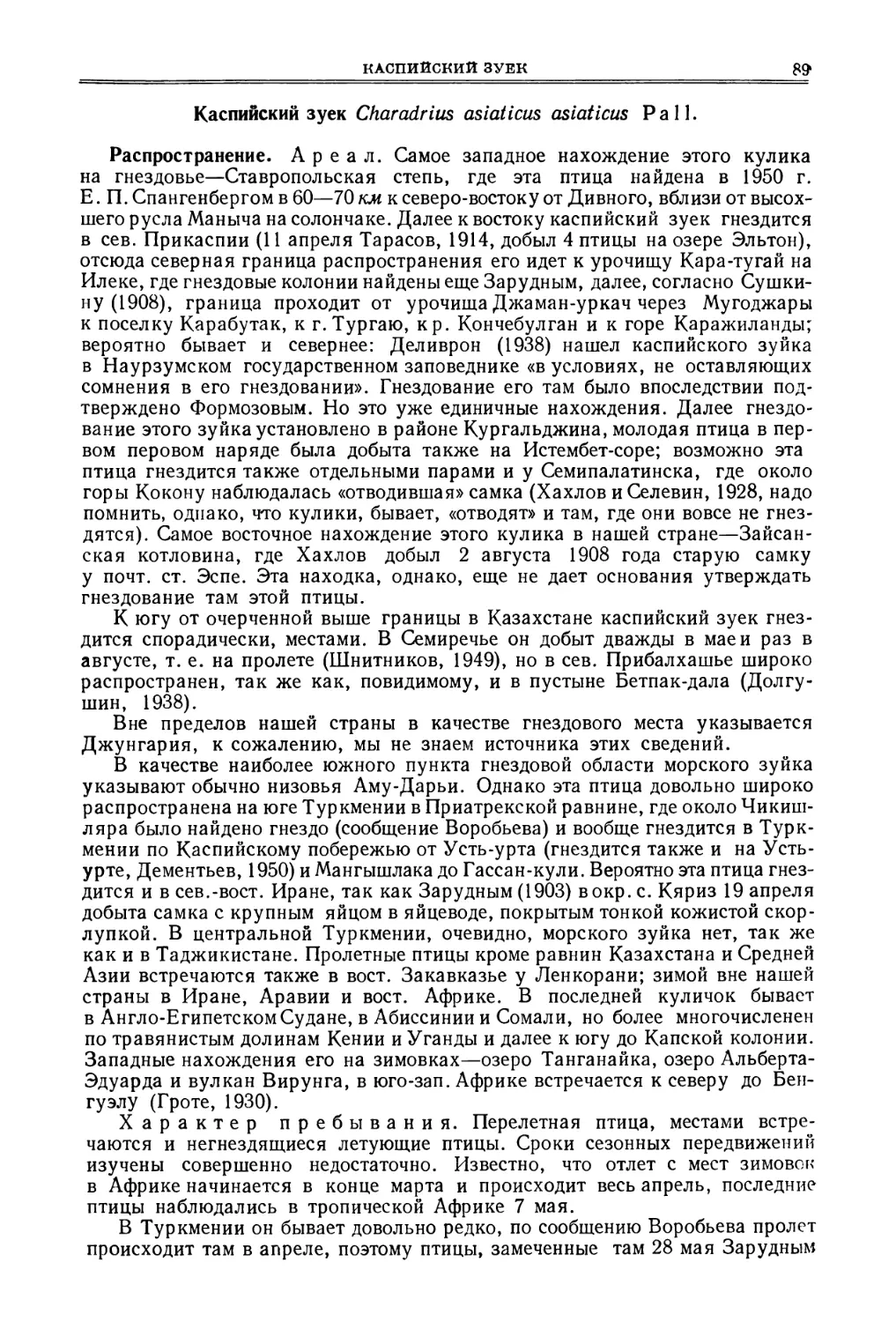

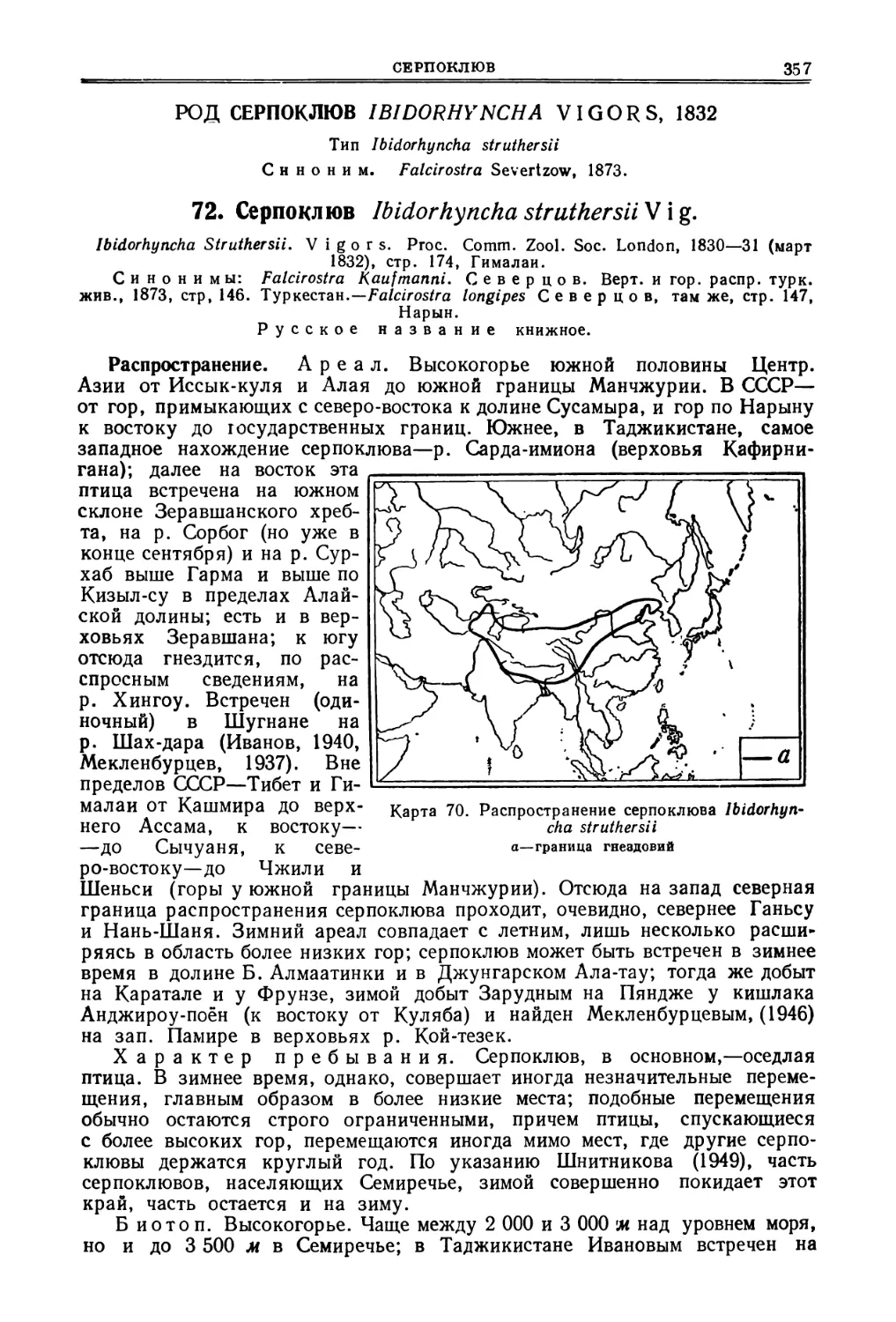

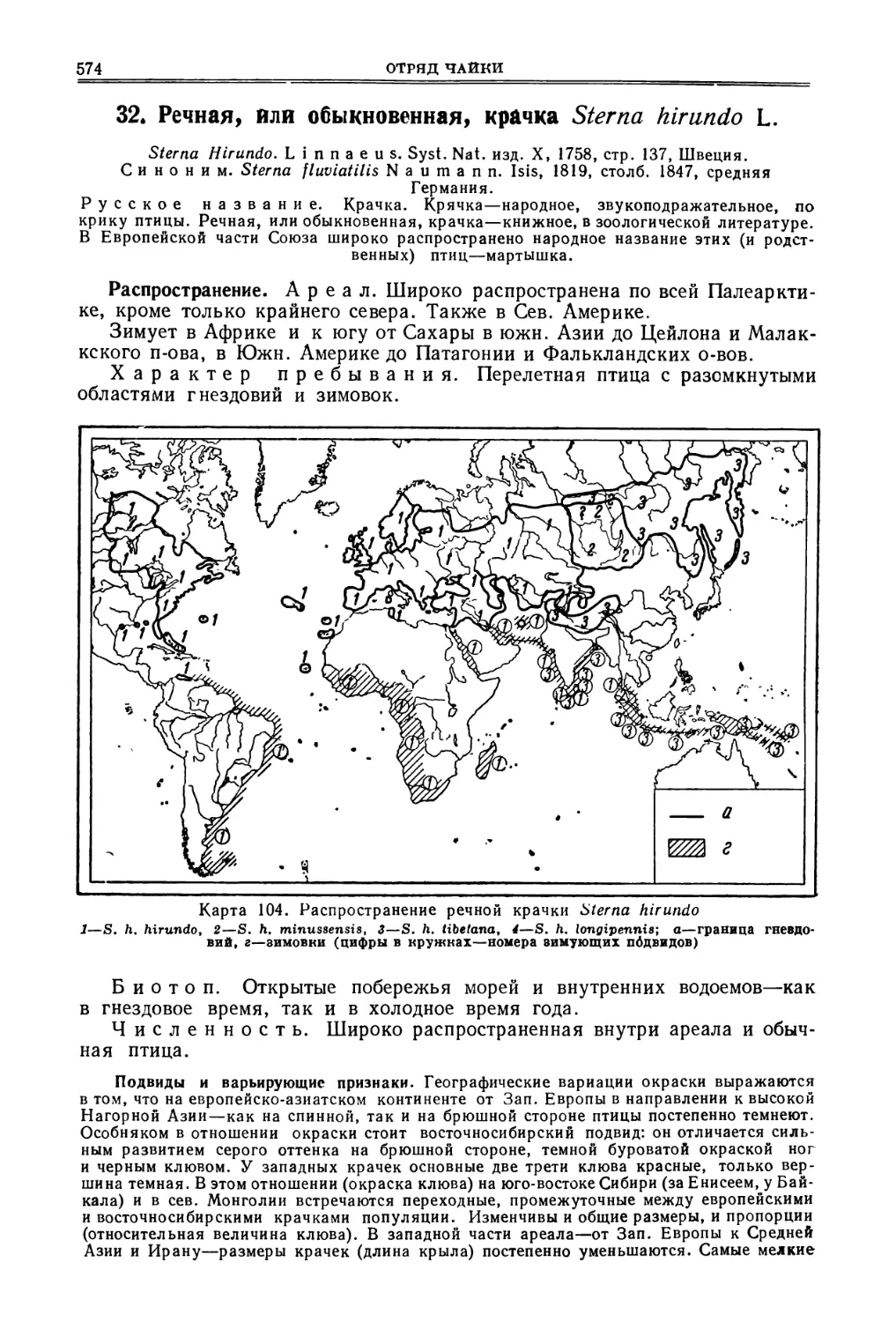

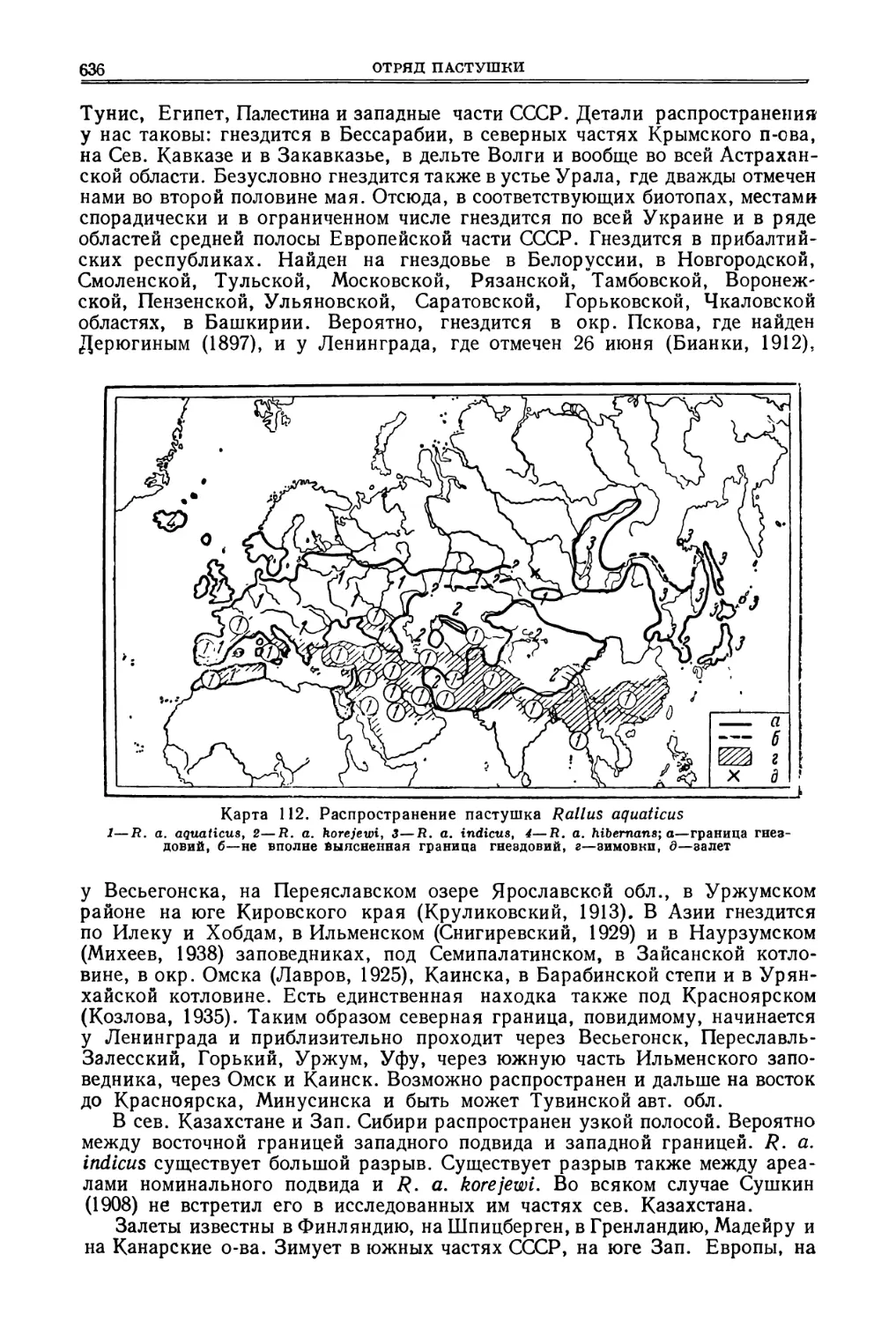

Карта 1. Распространение авдотки Burhinus oedicnemus

1. В. о. oedicnemus, 2. В. о. astutus, 3. В. о. saharae, 4. В. о. jordansi, 5. В. о. in-

sularum, 6. В. о. distinctus, 7. В. о. indicus: а—граница гнездовий, б—не вполне

выясненная граница гнездовий, г—область зимовки, д—залеты; цифры в кружоч-

ках—номера установленных на зимовках подвидов

Биотоп. Пустыни и пустоши, преимущественно с более плотным суб-

стратом и обычно вблизи воды.

Численность. В подходящих условиях авдотка в высшей степени

обыкновенна. В Европе в большинстве мест редкая и даже случайная птица.

Подвиды и варьирующие признаки. Географическая изменчивость проявляется

главным образом в степени насыщенности оперения темными и ржаво-желтыми тонами

и в меньшей степени в размерах крыла. Подвиды очень неясно очерчены, некоторые

из них сомнительны. В общем более южные и юго-восточные птицы светлее, но индийские

темнее и мельче. В настоящее время принято различать 7 подвидов: В. о. oedicnemus

Linnaeus, 1758—Европа, Кавказ, Зап. Сибирь; В. о. astutus H а г t e r t, 1916—

Средняя Азия, Афганистан и Белуджистан, вероятно Иран (быть может синоним сле-

дующего подвида); В. о. saharae Reichenow, 1894—сев. Африка, Синай, Палестина

и на восток до Месопотамии; В. о. jordansi Neumann, 1932—Балеарские о-ва; В, о.

insular um S a s s i, 1908—восточная группа Канарских о-вов; В. о. distinctus Ban-

ner m a n n, 1914—западная группа Канарских о-вов; В. о. indicus Salvador i,

1865—Индия, Цейлон, Бирма, юго-зап. и центр. Сиам и Комбодия.

Европейская авдотка Burchinus oedicnemus oedicnemus L.

Распространение. Л р е а л. Европа к северу до Голландии (возможно,

в Бельгии, не гнездится), Германии (главным образом в Северогерманской

низменности), северных и центральных частей Польши. Найдена в южн. Англии

и в южн. Швеции (конечно, залетные). К югу до средиземноморских границ

материка, Корсика, Сардиния, Сицилия. В СССР гнездится на Куришской Косе

в Калининградской обл., в южн. р-нах Пинской обл., но восточнее у Бобруй-

ска ее, очевидно, нет (Шнитников, 1913); найдена в районе Витебска и в 1925 г.

в Речице, но в этих местах вряд ли гнездится. В Киевской обл. гнездится

(заповедник Конча-Заспа), так же как и в Полтавской и, повидимому,

АВДОТКА 17

в Черниговской. В Харьковской обл. доходит на гнездовьи к северу до

Змиева, но бывает и севернее (Сомов, 1897). Видимо, гнездится у Камышина,

случайно залетная птица добыта в августе на Волге у Казани; восточнее

Волги по Приерусланским пескам это обычная птица. Далее северная гра-

ница распространения выходит на Урал около 50° с. ш., где-то между посел-

ками Будринским и Мергеневским. Восточней, за Уралом, распространен

уже, повидимому, следующий подвид, широкая переходная полоса между

ними проходит между реками Уралом и Эмбой. На Усть-Урте вероятно уже

В. о. astutus, но южнее у впадины Кум-себшен на южном Усть-Урте гнез-

дится опять европейская авдотка, а в Туркмении ей принадлежит вост.

побережье Каспийского моря, так что граница между этой и азиатской фор-

мой может быть проведена от Кум-себшена на юг к М. Балханам (Рустамов).

Область распространения европейской авдотки охватывает узкой полосой

с юга Каспийское море и, захватывая самые северные части Турции и Закав-

казье, выходит на Черное море, так что Малая Азия принадлежит уже са-

харскому подвиду.

К западу южная граница распространения подвида уже указана: она

проходит европейскими берегами Средиземного моря и охватывает Корсику,

Сардинию и Сицилию.

В зимнее время европейская авдотка может быть встречена в вост. Африке

в Кении и Уганде, также по берегам Красного моря (Абиссиния, Сомали

и южн. Аравия, Гроте, 1930—1937). В Аравии европейская авдотка встре-

чается зимой с подвидом В. о. astutus, в Африке—с сахарским подвидом

saharae. По данным Нитхаммера A942), европейские авдотки бывают зимой

также в Марокко, Алжире, Тунисе и попадаются на Мадейре и Азорских о-вах.

Характер пребывания. В СССР—гнездящаяся перелетная

птица. В Западной Европе на севере перелетная, на юге кочующая и оседлая;

изредка может быть встречена зимой даже близко к северной границе ее рас-

пространения в Германии. Весенний пролет в Западной Европе отмечается

в начале—конце апреля. У нас в Закавказье первые птицы появляются

с 15 апреля и пролет продолжается до 11 мая (Вильконский, 1897), но встре-

чаются пролетные иногда и позднее A9 и даже 23 мая в окр. Батуми, Несте-

ров, 1911).

В Киевскую обл. прилетели в 1927 г.—9 апреля и в 1928 г.—

19 апреля, а в Минскую в течение двух лет A900 и 1902)—13 апреля, в Кали-

нинградской обл. самое раннее появление—4 мая, обычно позже (Тишлер,

1941). Отлет происходит поздней осенью в сентябре—октябре, некоторые

особи (возможно не гнездившиеся) отлетают очень рано, уже в конце июля.

В Германии отмечено, что авдотки скопляются в июле—сентябре на особых

«сборных местах» и потом в середине октября отлетают (Нитхаммер, 1942).

На зимовках в Кении европейские авдотки держатся с начала октября

почти до конца апреля (Гроте, 1937).

Летят авдотки небольшими (штук 10—15) группами и довольно быстро.

Биотоп. Авдотка—птица открытых пространств—пустошей и пу-

стынь. Распространена в низинах, но в Армении поднимается на гнездовье

до 1250м (Ляйстер иСоснин, 1942). Она поселяется в песках барханного типа,

бугристой и—реже—солонцеватой степи (Волчанецкий, 1937), в глинистой

степи и песках (Дагестан, Беме, 1925). В Крыму найдена гнездящейся также

и на каменистом склоне; однако она предпочитает песчаные берега Сиваша,

поросшие редким бурьяном; в степях же авдотка поселяется среди ковылей

и преимущественно среди зарослей полыни (Браунер, 1898). Севернее, в Харь-

ковской обл., ее местообитания—сильно холмистые и песчаные площади

с разбросанными по ним большими зарослями ивовых кустарников (Salix

acutifolia) и с маленькими рощами (ольха и др.) ближе к сырым местам

(Сомов, 1897); наконец, в Белоруссии она селится на песчаных заброшенных

2 Птицы СССР, т. III

18 ОТРЯД КУЛИКИ

вследствие плохой почвы полях,—на таких пустырях растут изредка кустики

можжевельника и редкая травянистая растительность. В Германии, кроме

песчаных пустошей, авдотка поселяется на картофельных и свекловичных

плантациях, а в более возвышенных частях страны—на галечниковых отме-

лях рек.

Зимой в вост. Африке авдотка характерна для открытых мест, поросших

колючими кустарниками, и для каменистых равнин, покрытых редкой тра-

вянистой растительностью.

Численность. Для большинства стран Зап. Европы авдотка—

редкая птица, местами довольно обыкновенна; повидимому, уменьшается

в числе.

В СССР в большинстве мест, где водится, редка, но между Волгой

и Уралом многочисленна; в конце прошлого столетия Сомов A897) считал

авдотку нередкой птицей подходящих мест б. Харьковской губ. Также и в Бе-

лоруссии, по Шнитникову A911), она местами обыкновенна.

Экология. Размножение. Видимо, уже с прилета птицы держатся

парами и в первую же ночь дают знать о своем появлении мелодичным, дале-

ко слышным криком.

Настоящего гнезда авдотки не делают, в Армении откладывают яйца

прямо на голую почву (Ляйстер и Соснин, 1942) или в небольшую ямку

в песках, севернее—в Минской обл.—в гнезде можно найти «подстилку»,

состоящую из мелких камешков и вереска. Птицы упорно придерживаются

раз избранных ими участков гнездования и возвращаются на них из года

в год. Гнездовый участок довольно велик.

Полная кладка состоит из 2 яиц, значительно реже в кладке бывает 3 яйца.

Сомов A897) считает, что в Харьковской обл. кладка, как правило, состоит

из 3 яиц.

Форма яиц разнообразна, они то напоминают утиные яйца, то имеют

обычную форму куличиных яиц. Скорлупа яиц матовая, почти без глянца.

Основной тон их желто-буровато-песочный, иногда более буроватый, очень

редко—зеленоватый. Поверхностные пятна, крапинки и черточки коричне-

во-красные и темнобурые, иногда зеленовато-бурые, а более глубокие (не-

многочисленные) фиолетово-серые. Размер B) 54x37 мм каждое и A)

50x38 мм (Белоруссия, Шнитников, 1913). Яйца из средней Европы A00)

47—61,7x35,6—41, 5, в среднем 53, 55x38,47 мм (Хартерт, 1915); два ненор-

мально маленьких яйца из Венгрии имеют размеры: 44,4x31,3 и 46,8хЗО,8иш

(Хартерт, 1915).

Кладка производится в мае, выход птенцов из яиц в конце мая и в июне.

В Армении два насиженных яйца были найдены уже 10 мая, в Киевской обл.

два свежих яйца—28 мая и затем два яйца 10 июля (быть может, вторая

кладка? Шарлемань, 1930). В Белоруссии пуховые птенцы примерно недель-

ного возраста найдены 8 июня и там же 3 июня—два надклюнутых яйца,

однако два слегка насиженных яйца найдены также и 23 июля. Взрос-

лые птенцы встречаются там в средних числах августа B2 августа

вполне оперившаяся, немного не достигшая полного роста птица).

В окр. Купянска молодая вполне оперившаяся птица добыта 28 августа

(Аверин, 1910).

Из сопоставления дат следует, что у авдотки возможны вторые кладки,

а это для Зап. Европы вполне обычно. В случае гибели кладки, дней через

18 возможна новая.

Насиживание начинается с откладки второго яйца, в нем принимают

участие оба родителя; длительность насиживания 26 дней (Нитхаммер,

1942). Быть может, однако, насиживает только самка, а самец держится в не-

посредственной близости к гнезду (Шнитников, 1911). Насиживающая птица

очень осторожна и с гнезда, в случае опасности, сходит заблаговременно;

АВ ЛОТКА

19

оставшиеся неприкрытыми яйца очень трудно обнаружить. Залетевшие

к гнезду вороны изгоняются самцом.

Вес новорожденного птенца 39 г; к 30 дням птенец достигает 360 г веса

и почти летный в возрасте 41 дня имеет 410 г веса (Хейнрот).

Линька. Как и у большинства куликов—две линьки в году. Полная

послебрачная линька начинается с конца июля. Смена маховых перьев,

начинающаяся одновременно со сменой мелкого пера, идет от второстепенных

маховых к первостепенным; последними из них вменяются первые первосте-

пенные. Рулевые сменяются после маховых. Котлету линька заканчивается.

Предбрачная (неполная) линька проходит в марте—мае. Она охватывает

мелкое перо, внутренние второстепенные маховые, некоторые кроющие крыла

и рулевые. Линька молодых птиц осенью (сентябрь—октябрь)—частичная,

затрагивающая мелкое перо; в этом наряде птица проводит всю зиму и вес-

ной линяет одновременно со старыми птицами в брачный наряд (частичная

линька).

Общая схема смены нарядов следующая: пуховой наряд—гнездовый на-

ряд—первый зимний наряд—летний наряд, зимний наряд, летний наряд ит.д.

Питание. Насекомые, преимущественно жуки, прямокрылые, черви,

иногда рептилии и мелкие грызуны (Нитхаммер, 1942).

Полевые признаки. Довольно крупный кулик, величиной с голубя,

пссочно-серого цвета на больших ногах и с относительно большой головой,

большими глазами и сравнительно коротким клювом. По повадкам очень

напоминает дрофу. От человека стремится спастись бегством, лишь в случае

крайней необходимости взлетает (с разбега). Ночная птица, выдает свое

присутствие громким криком: «тар-ли-и» или «тар-ли-у» , причем последний

слог очень продолжительный. Увидеть авдотку удается редко.

Описание. Размеры и строение. Голова крупная, глаза большие (ночная

птица), ноги большие трехпалые с сетчатым покровом цевки. Клюв сильный, но не длин-

ный. По анатомическим признакам (голоринальные, т. е. удлиненно округлые ноздри)

сближается с дрофами. Формула крыла обычно 2 > 1 >3... иногда 2>3>1... Длина тела

от 410 до 430 мм, размах крыльев 810—870 мм. Крыло самцов A3) 230—247, самок (9)

230—245, среднее соответственно 236,3 и 231,0 мм. Клюв самцов A2) 34—40, самок F)

32—37, среднее 36,5 и 34,7 мм. Цевка самцов A3) 74—85, самок (8) 76—80, среднее

78, 98 и 77 мм.

20 ОТРЯД КУЛИКИ

Окраска. Пуховой птенец сверху буровато-песчаного цвета, от одного глаза

к другому проходит черная изломанная линия, есть черная продольная линия, идущая

по обеим сторонам головы за глазом и от углов рта под ушной областью. Неясно выра-

женные темные линии идут также по шее и спине и есть поперечные темные линии на кры-

льях. Нижняя сторона тела светлее, горло сливочно-белое.

Молодая птица (гнездовый наряд) несколько красноватее взрослой, наружные

верхние кроющие крыла с широкими белыми краями.

У взрослых самцов и самок спинная сторона серовато-буровато-охристая с красно-

ватым оттенком. Б центре каждого пера имеется широкая черноватая полоса. Верхние

кроющие хвоста с поперечными полосами. Брюшная сторона тела беловатая, перья зоба

имеют черноватые срединные (наствольные) полосы, на боках тела эти полосы уже.

1-е маховое белое посредине, с черно-бурым основанием и вершиной. Остальные маховые

черно-бурые, причем 2-е и 3-е перо имеют по белому предвершинному пятну. Поперек

крыла по кроющим перьям проходят две белые поперечные полосы. Средняя пара руле-

вых однотонна с оперением верхней стороны тела, но имеет черные окончания и белую

предвершинную полосу. Остальные рулевые беловатые с черным поперечным рисунком

и черными концами. Нижние кроющие крыла белые, ближе к наружному краю крыла—

серовато-бурые с темными наствольными полосками. Подмышечные белые, иногда с черно-

вато-бурыми наствольными полосами. Клюв черный, но часть, прилежащая к основанию,

матово-желтая, соломенно-желтая и до зеленоватэ-желтой, ноги матово-желтые. Радужина

желтая.

В свежем наряде птица темнее (красноватее и бурее), летом значительно светлее.

Азиатская авдотка Burhinus oedicnemus astutus Hart.

Burhinus oedicnemus astutus. H а г t e r t. Nov. Zool. 1916, стр. 93, южн. и вост. Персия.

Распространение. Ареал. Северная граница распространения этой

авдотки проходит примерно около 50° с. ш. На западе полоса между реками

Уралом и Эмбой может быть признана переходной. Принимая во внимание эту

оговорку, можно указать, что авдотка гнездится в верховьях Кара-хобды

иУтвы и залетает, согласно Н. А. Северцову, к северу до устьев Илека; най-

дена на гнездовье у устья Темира, затем на Иргизе к северу до Карабутака,

в песках Тусум по Тургаю и около Тургая; далее сев. граница ее распростра-

нения проходит по Кара-Тугаю, где птица редка, но к югу оттуда более обык-

новенна. Далее к востоку сев. граница неясна, она проходит, очевидно,

севернее Балхаша (авдотка гнездится в Туркестано-Сибирском участке,

Залесские, 1931), но залеты бывают довольно далеко к северу (добывалась

в Барабинской степи у озера Чаны и у Каинска). Зайсанская котловина вклю-

чается в область распространения этой птицы, здесь авдотка доходит на вос-

ток почти до западных предгорий Алтая и найдена гнездящейся недалеко

от южных предгорий его по р. Кара-Бийрюк по дороге от Зайсана к Марка-

кулю. В Семиречье авдотка гнездится к югу до подножья высоких гор;

южнее ее восточная граница примерно совпадает с восточной границей жар-

ких равнин. В Таджикистане эта птица распространена в низких северных

и юго-западных частях страны. Есть птицы, добытые в Таджикистане в пред-

горьях Могол-тау около Ленинабада, встречаются на галечниковых отмелях

по берегам Ханака-Дарьи и Дюшамбе-Дарьи в Гиссарской долине; по

Кафирнигану в районе Микоянабада обычна, есть около Джили-куля на

Вахше и в долине верхней Аму-Дарьи, для которой указана Зарудным

и Билькевичем A918). Вероятно, пролетная птица встречена в августе на

Памире в верховьях Шахдары. Далее область распространения этого под-

вида авдотки выходит к югу за пределы СССР. Она включает в себя Афга-

нистан, Белуджистан с Мекраном и Синд до пустыни Сирза в Индии (Бекер,

1929). Западная граница распространения недостаточно ясна. Повидимому,

она проходит широкой полосой через Месопотамию, оставляя к востоку от

себя Иран, и, уходит па север в Туркмению, примерно к Малым Балханам.

Далее зап. граница В. о. astutus совпадает с восточной границей номинальной

формы и севернее Усть-Урта, как уже было сказано, может быть проведена

только условно.

АВДОТКА 21

Характер пребывания. В СССР—перелетная птица, южнее

наших пределов—оседлая. В центральных Кара-Кумах весенний пролет

происходил в 1948 г. 7—10 апреля, в конце марта авдотка летит к востоку

от Ашхабада; у Кушки отмечена 26 марта, в Керкинском районе—20 марта

в долине Сыр-Дарьи она появляется в зависимости от хода весны в сере-

дине марта или в начале апреля (в 1927 г. первая птица в окр. Караузяка

отмечена 16 марта, а в холодную весну 1928 г. первые у Джулека—

31 марта, валовый пролет—1—7 апреля, Спангенберг и Фейгин, 1936).

В начале апреля эти птицы отмечены на р. Эмбе у Кок-джиды, а у Нижнего

Иргиза первые птицы появились 18 апреля. В Семиречье у Бакапаса на Или

первый крик был слышен в 1933 г. 8 апреля (Долгушин). Осенний отлет про-

исходит в сентябре. На Или последний раз крик авдотки был слышен 23 сен-

тября, в области р. Эмбы авдотка исчезает 7—8 сентября, а ниже по

реке, у Исенберды,—26 сентября, в Кара-Кумах пролетают в последней трети

сентября и начале октября, у Ашхабада отдельные птицы наблюдались

26 сентября (Рустамов).

Биотоп. Авдотка—птица низких, жарких равнин, однако биотоп

ее по всей области распространения подвида неоднороден. Основные места

обитания в Кара-Кумах—участки пустыни с глинистой и солонцеватой

почвой, поросшей редкой растительностью, в закрепленных песках она встре-

чается несколько реже (Рустамов). Также и на Сыр-Дарье, излюбленные

места гнездования авдотки—пустынные площади с глинистой и солонцеватой

почвой, поросшие мелким солончаком, саксаульником, чередующиеся с пло-

щадями, поросшими сорными травами и кустарниками колючки и гребен-

чука. В меньшем числе авдотки заселяют бугристые пески, холмистые пред-

горья (северо-западные отроги Кара-тау) и участки степи, разбросанные среди

протоков и озер в местностях, изобилующих водой (Спангенберг и Фей-

гии, 1936). Далее к северу местами гнездования авдотки служат бугристые

пески, закрепленные тамариском и джузгуном, джидой или мелким ивняком,

с кое-где вкрапленными глинистыми площадями; высоких однообразных

площадей она избегает (Сушкин, 1908). В Семиречье места обитания авдотки

наиболее разнообразны. Она гнездится в большом количестве в типичных

для Прибалхашья песках, а также в мелком саксаульнике на фоне крайне

скудной полынной степи, но на более или менее плотном грунте; селится

также и среди обширных галечников по берегам рек и даже в местах, где

подобные отмели образуют настоящую каменную пустыню. Значительно

реже авдотка встречается здесь в кокпековых солонцах (Шнитников, 1949).

Согласно Долгушину, авдотка на Или в большом количестве заселяет

саксаульники и главным образом такыровидные, солонцеватые простран-

ства.

Уже в предгорьях авдотка встречается очень редко, но встречена в июне

у Иссык-куля на высоте 1700 м (Иоганзен, 1908).

Численность. В противоположность европейскому подвиду сред-

неазиатская авдотка обыкновенная и во многих местах многочисленная птица.

Мало ее только ближе к северной границе распространения вида и на восток

к Зайсану. Ближе к воде авдотки многочисленнее.

Авдотки нуждаются в питьевой воде, в связи с чем наличие водоемов при-

влекает их к «культурному» ландшафту (по крайней мере в Туркмении),

где птицы держатся по открытым сухим пустынным солонцеватым участ-

кам пустыни, по окраинам этого ландшафта.

Экология. Размножение. По прилете птицы держатся, повиди-

мому, в одиночку; через несколько дней происходит спаривание (Рустамов

пишет, что в Туркмению авдотки прилетают уже в парах).

Гнезд авдотка не строит, яйца она откладывает непосредственно на твер-

дую глинистую почву или в небольшую ямку на песке; изредка такая ямка

22 ОТРЯД КУЛИКИ

бывает выстлана сухой травой. В кладке 2 яйца (по словам Рустамова, может

быть и 3), они хорошо отличаются от яиц европейской авдотки своим светлым

глинисто-зеленым основным фоном. Размер D) 51,0—53,4x35,9—37,0 мм

(Сыр-Дарья, Спангенберг и Фейгин, 1936); E0) 46,6—51,2x35,0—38,0, в сред-

нем 48,7x36,5 мм (Индия, Бекер, 1929).

Период насиживания начинается, повидимому, с последней трети апреля.

В 1927 г. в окр. Байгакума добыта самка с яйцом, вполне готовым к сносу

(Сыр-Дарья), а 26.IV.44 почти готовое к сносу яйцо найдено в яйцеводе

самки, добытой у Анау (Туркмения). В долине р. Эмбы второе яйцо в най-

денное гнездо было отложено к вечеру 14 мая, и птица тотчас же начала наси-

живать. Два ненасиженных яйца найдены у Куван-Дарьи 17 мая, а в другом

гнезде 18 мая птенцы были уже накануне вылупления. Таким образом,

вывод птенцов происходит в середине мая и позже, а в Туркмении, видимо,

раньше, так как у Ашхабада Зарудным A890) было найдено гнездо с двумя

пуховыми птенцами ростом с воробья, а гнездо со свежими яйцами было

найдено у ст. Равнина 30 апреля (Лоудон, 1913). Долгушин наблюдал в Се-

миречье самку, отводившую от гнезда 17 мая. В Кызыл-Кумах Спангенберг

наблюдал совсем маленьких птенцов 27 мая; выводки с летающими молодыми

встречены в долине Чу в конце июня (Долгушин, 1939), а в саксаульниках

у Баканаса (р. Или) хорошо летающие выводки—3 июля.

Насиживает, вероятно, только самка, но самец все время находится

поблизости и предупреждает самку об опасности. При этом отводит от гнезда

самец, а самка еще заблаговременно убегает, крадучись, в сторону и петом

взлетает. Насиживание происходит в дневные часы с большими перерывами,

а с вечера и до утра непрерывно. Выводят птенцов оба родителя.

Линька. Схема линьки такая же, как и у номинального подвида.

Весной авдотка прилетает в Казахстан в истертом оперении, к началу июля

•оно выцветает и оббивается еще сильнее. Линька мелкого пера начинается

в начале июля, а маховых—несколько раньше. Как правило, линька закан-

чивается уже к началу сентября, т. е. еще на летних местообитаниях. У Ашха-

бада добыты 25.Х.39 птицы, из которых одна закончила линьку, а другая

имела еще три первых маховых и рулевые старые, часть мелкого пера еще

не сменилась. Авдотка от 11 августа, из Ирана, имела первые маховые не-

сколько недоросшие, рулевые сильно недоросшие, но старых перьев в опере-

нии уже не было.

Питание. В желудках добытых птиц обнаружены главным образом

насекомые, преимущественно крупные жуки (чернотелки, прямокрылые),

а также черви и мелкие ящерицы, в особенности песчаные круглоголовки.

По Тугаринову A948), авдотка ест и мелких грызунов.

Описание. Размеры и строение. Сходна с европейской авдоткой и вряд ли

может быть отличена от нее по размерам крыла. Крыло самцов A2) 225—249, самок G)

237—245, среднее соответственно 237,3 и 241,4 мм, т. е. самка крупнее самца. Клюз

самцов A0) 34—39, самок (9) 34—39, переднем 36,4 и 35,6 мм. Цевка самцов A4) 74—82,

самок (9) 73—77, в среднем 76 и 74,9 мм.

Окраска. Сходна с окраской европейской формы, но светлее; песочно-желтый

тон оперения выражен значительно слабее, общий тон светлых частей оперения

слегка сероватый. Черноватые пятна на верхней стороне тела выражены слабее и

главным образом в виде широких наствольных полос. Продольные черточки на груди

узкие.

Систематические замечания. Вопрос о подвидовой принадлежности авдоток из Зап.

Сибири и Туркестана для нас остается не вполне ясным. Бутурлин A934) относил к форме

astutus только авдоток из окр. Мары, остальных причислял к европейской, номинальной,

форме. Позднее к astutus стали причислять всех средеазиатских авдоток и у Сушки на A939)

к этому подвиду отнесены все авдотки к востоку от Урала. Последнее время высказано

сомнение в реальности существования формы В. о. astutus и она сливается с В. о. saharae.

Мы не имели в руках птиц из Африки и Малой Азии, но по описаниям В. о. saharae, хотя

и светлее номинального подвида, но имеет в оперении больше красновато-желтых, песоч-

БЕГУНОК

23

ных тонов. Между тем осмотренные нами птицы из Средней Азии имеют подобных тонов

значительно меньше, чем европейские, и, значит, еще меньше, чем африканские. На этом

основании мы воздерживаемся от признания авдоток из Туркестана и Зап. Сибири за при-

надлежащих к африканской расе saharae, сохраняя за ними название В. о. astutus.

Следует иметь в виду, что сравнивать надо птиц в обношенном летнем наряде. Пере-

линявшие В. о. astutus имеют много песочно-охристых тонов в оперении, очень темны

и вряд ли могут быть отличены от В. о. oedicnemus в летнем пере.

СЕМЕЙСТВО ТИРКУШКИ GLAREOLEDAE

РОД БЕГУНКИ CURSORIUS LATHAM, 1790

Тип Charadrius cursor

2. Бегунок Cursorius cursor Lath.

Cursorius cursor. Latham. Gen. Synop. Birds, Supplem. 1787, стр. 193, Англия.

«Синоним. Charadrius gallicus. Gmelin. Syst. Nat. 1, 2, 1789, стр. 692, Франция.

Русское название книжное, употребляется уже Двигубским A831).

Распространение. Ареал. Большая часть ареала этой птицы принад-

лежит Африке, где она распространена к югу до озера Чад на западе и почти

до Капской Земли на востоке, к северу до берегов Средиземного моря. В Пе-

редней Азии в область ее рас-

пространения входят Аравия,

Сирия, Палестина, Месопота-

мия, далее на восток Иран,

Афганистан, Белуджистан и

сев.-зап. Индия (к югу до

зал. Кэч), на север—Туркме-

ния до низовьев Мургаба.

В Европе появляется в каче-

стве случайной птицы в Си-

цилии и на Мальте, изредка

в Италии. Появление бегунка

отмечено также в Швеции,

Норвегии, Дании, Финлян-

дии, на о-ве Гельголанде и

Британских о-вах, в Голлан-

дии, Бельгии, Франции,

Швейцарии, Австрии, в Дал-

мации, Чехословакии и на

Пиренейском п-ове. На юге

СССР несколько экземпля-

ров было добыто в б. Екате-

ринославской губ.(Нордман),

и пять птиц держалось неда-

леко от Астрахани в 1918 г.

с 12 июля по 29 июля (Хлеб-

ников, 1928); кроме 'того, в Предкавказье и Закавказье.

Характер пребывания. В СССР—гнездящаяся перелетная

и залетная птица. На большей части ареала вида оседла, но в северных

частях его перелетная, выходящая иногда в качестве случайно залетной

птицы довольно далеко к северу за пределы гнездового ареала (см. выше).

Биотоп. Как гнездящаяся птица, бегунок принадлежит полосе

пустынь, однако чистых песков избегает.

Численность. В большинстве мест довольно редкая птица.

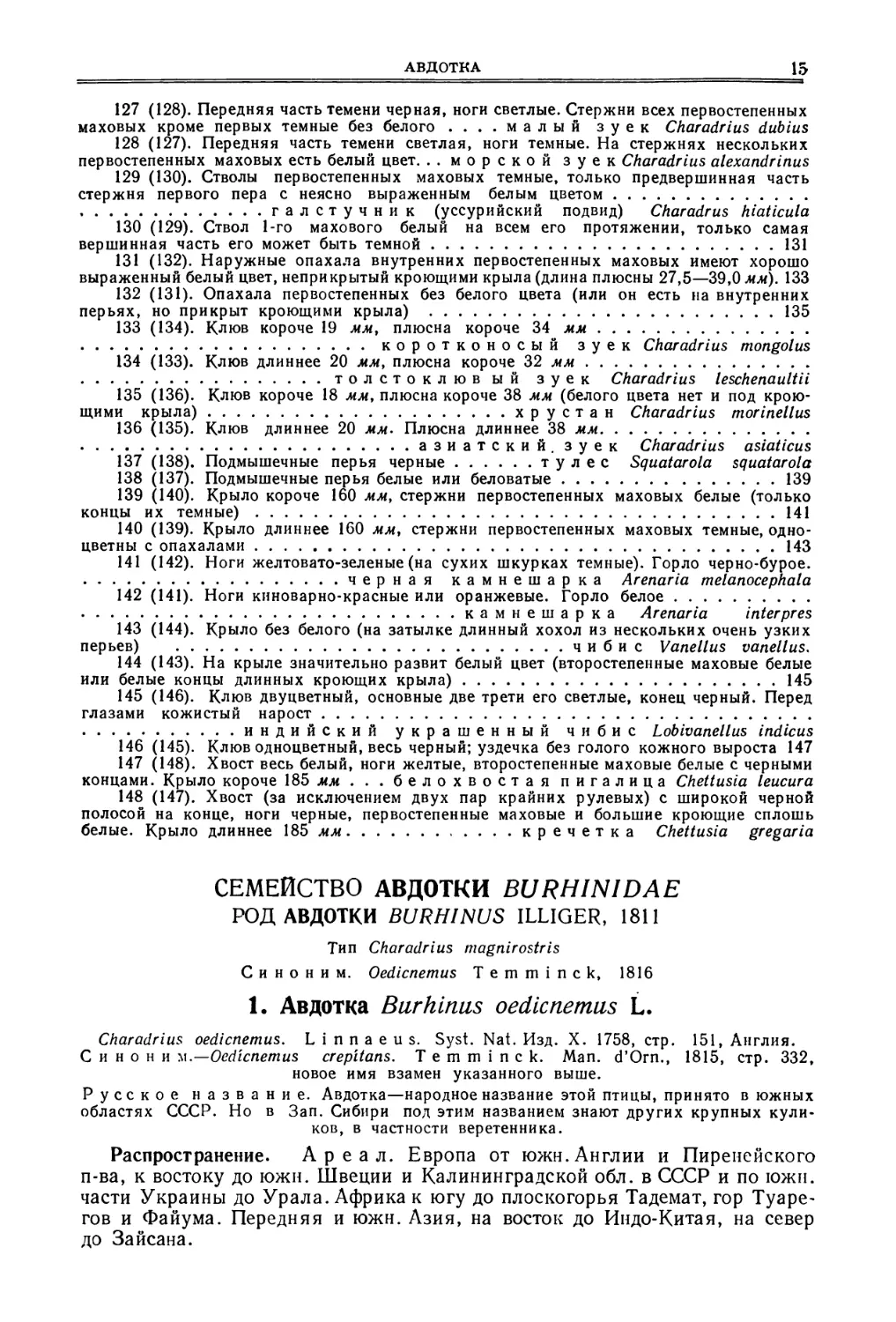

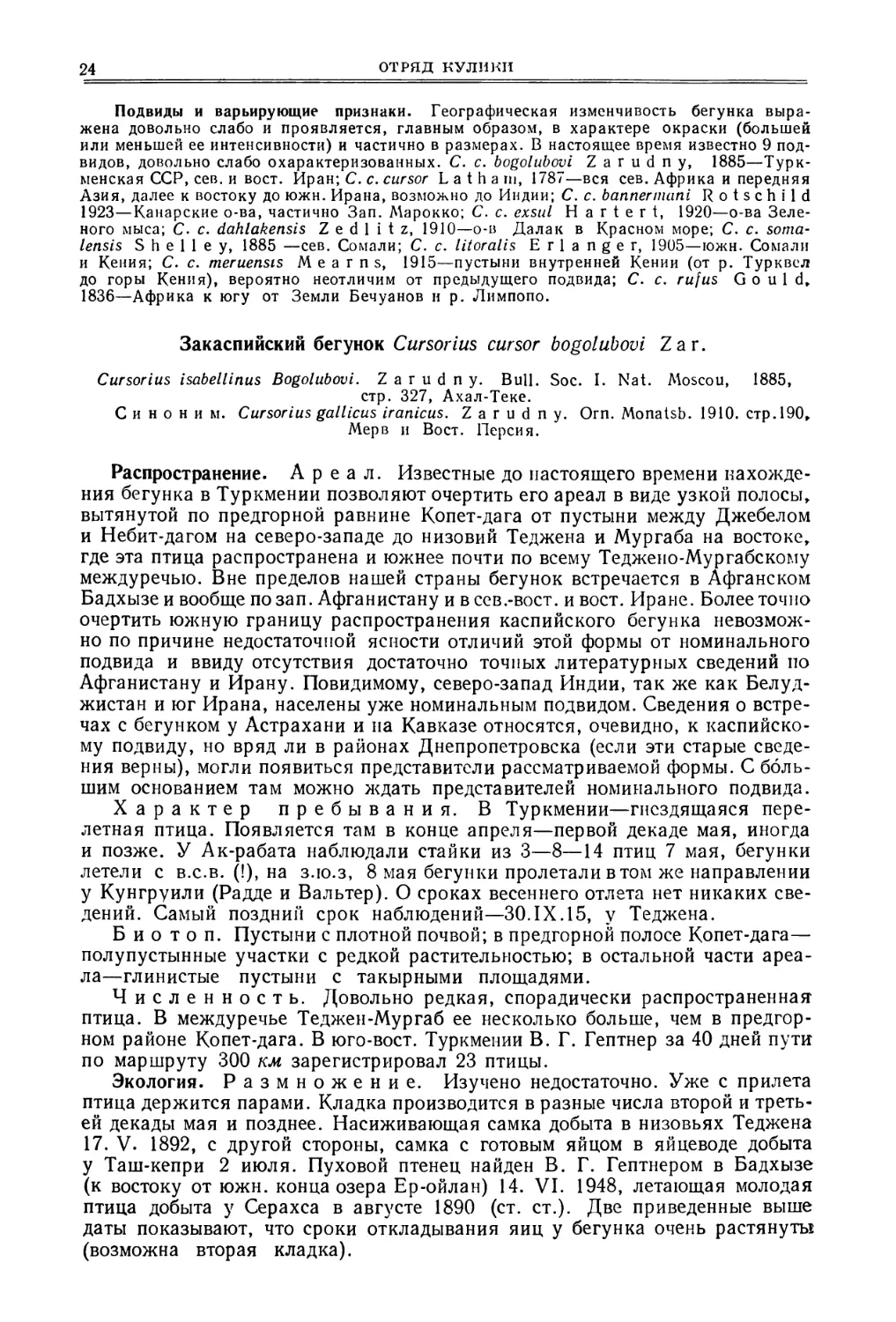

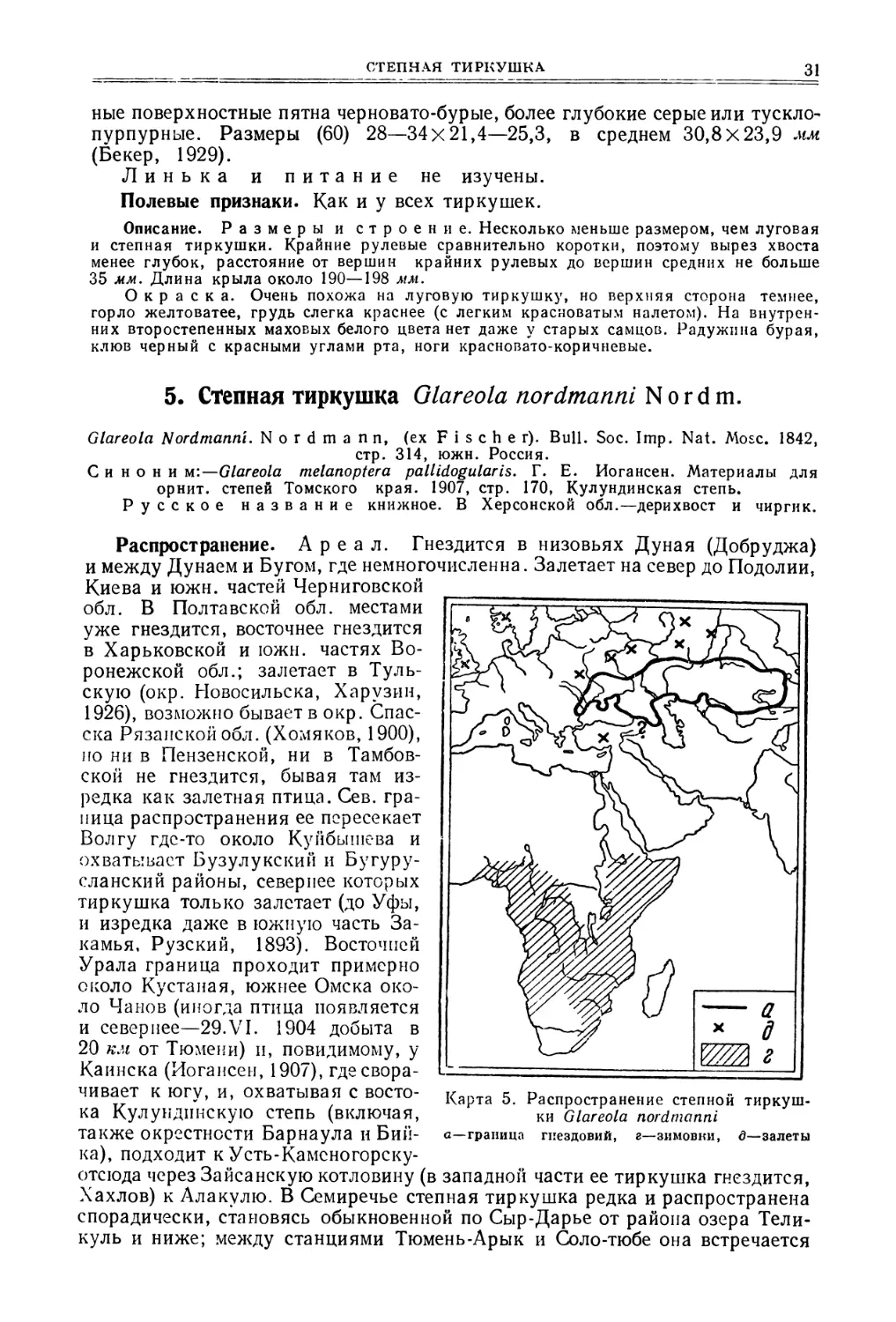

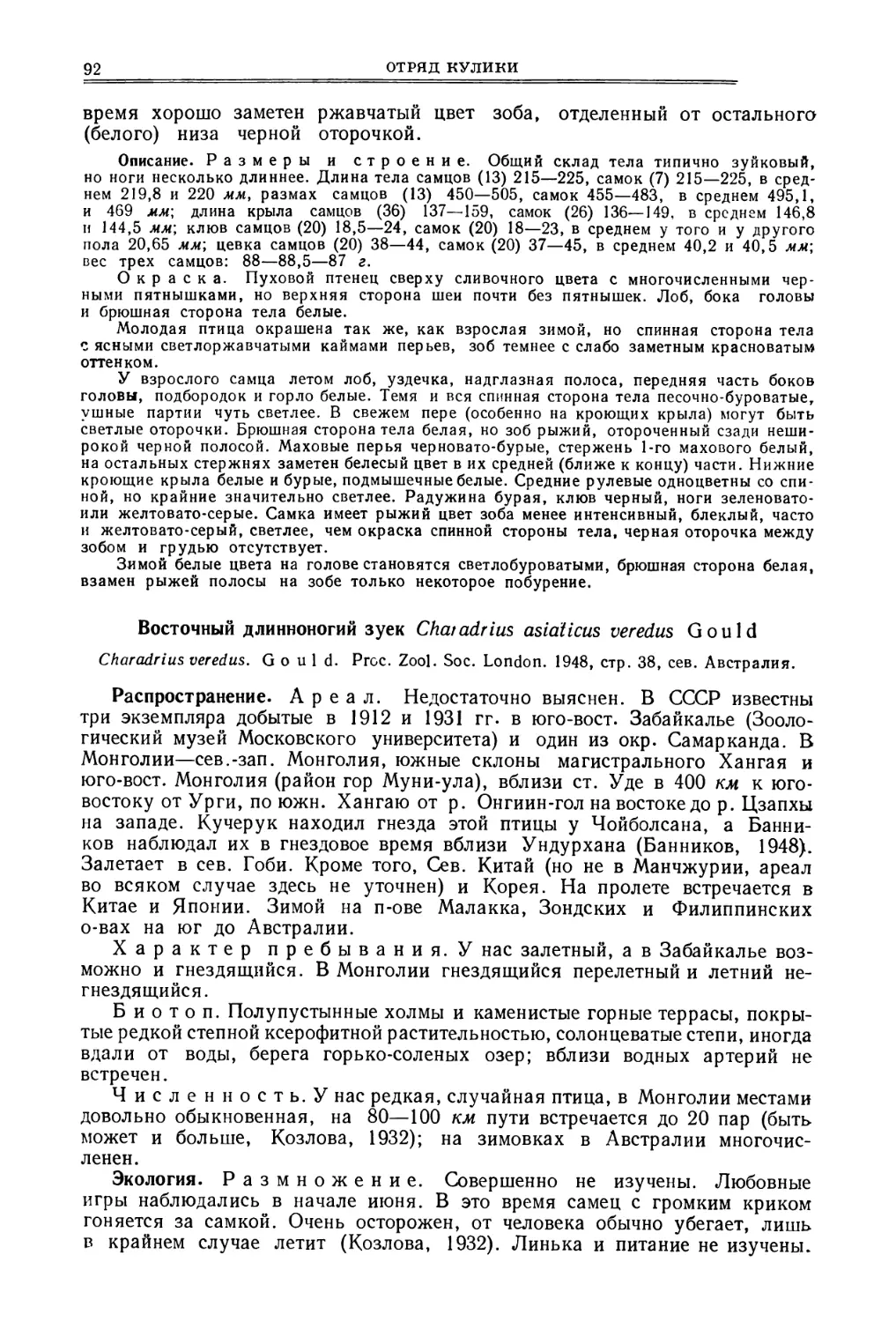

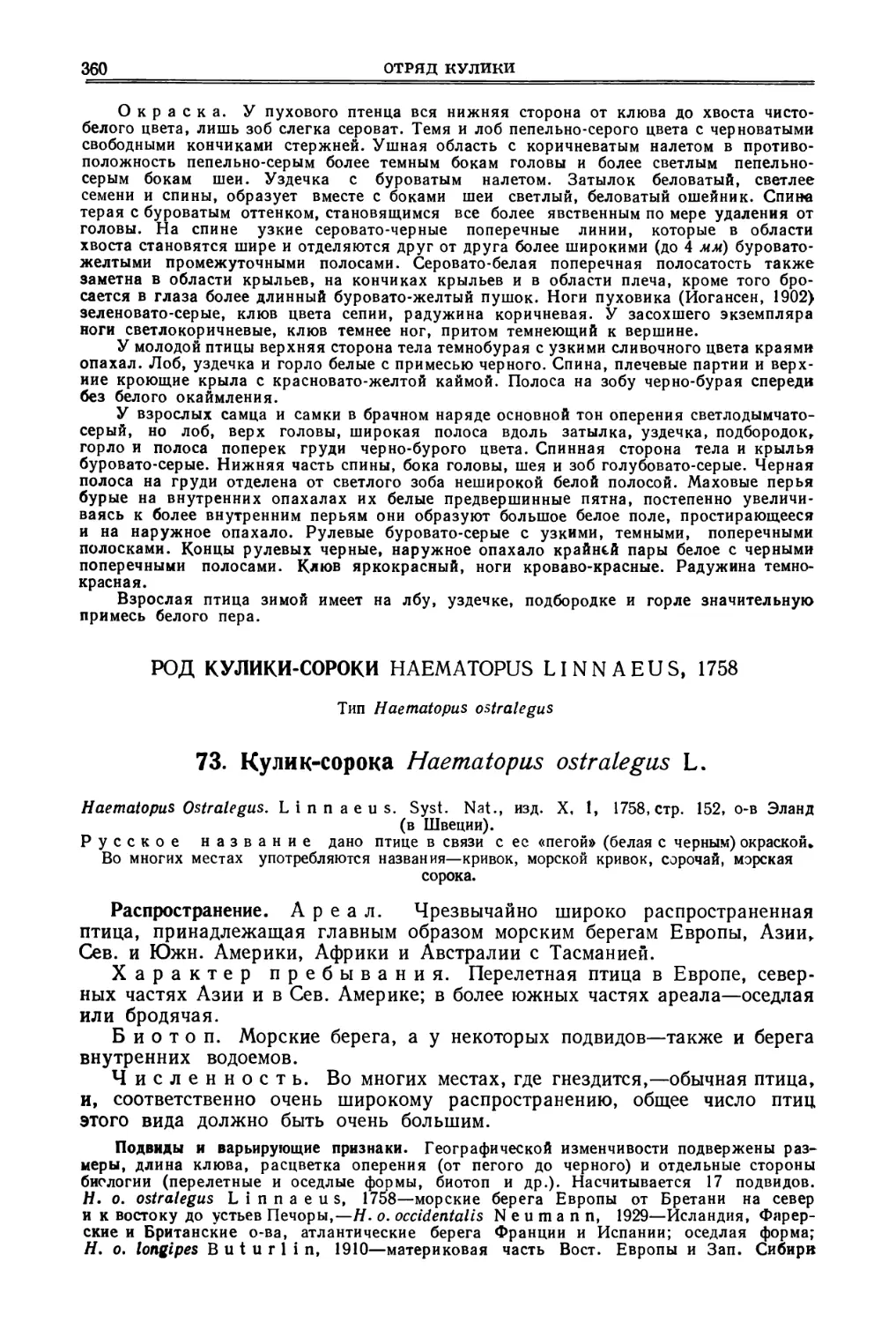

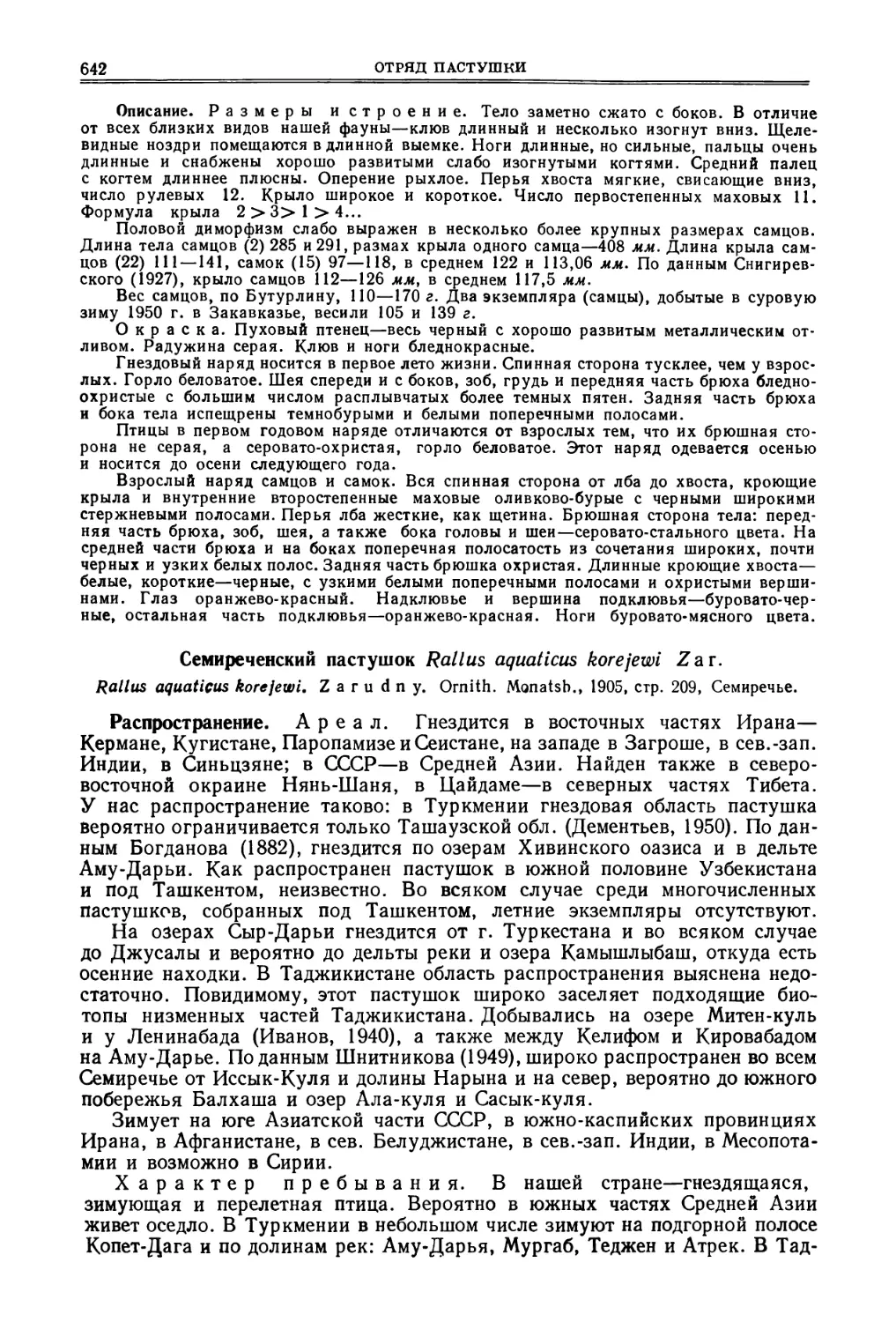

Карта 2. Распространение бегунка Cursorius cursor

1. С. с. bogolubovi, 2. С. с. cursor, 3. С. с. bannermani,

4. С. с. exsul, 5. С. с. dahlakensix, <-. С. с. sotnalensis,

7. С. с. Litoralis, 8. С. с. meruensis, 9. С. с. rufus; a—гра-

ница гнездовий, д—-залеты

24 ОТРЯД КУЛИКИ

Подвиды и варьирующие признаки. Географическая изменчивость бегунка выра-

жена довольно слабо и проявляется, главным образом, в характере окраски (большей

или меньшей ее интенсивности) и частично в размерах. В настоящее время известно 9 под-

видов, довольно слабо охарактеризованных. С. с. bogolubovi Z а г u d n у, 1885—Турк-

менская ССР, сев. и вост. Иран; С. с. cursor L a t h a in, 1787—вся сев. Африка и передняя

Азия, далее к востоку до южн. Ирана, возможно до Индии; С. с. bannermani R о t s с h i 1 d

1923—Канарские о-ва, частично Зап. Марокко; С. с. exsul H а г t e r t, 1920—о-ва Зеле-

ного мыса; С. с. dahlakensis Z e d I i t z, 1910—о-в Далак в Красном море; С. с. soma-

lensis Shelley, 1885 —сев. Сомали; С. с. litoralis Е г 1 a n g е г, 1905—южн. Сомали

и Кения; С. с. meruensis М е а г n s, 1915—пустыни внутренней Кении (от р. Турквел

до горы Кения), вероятно неотличим от предыдущего подвида; С. с. rufus G о u I d,

1836—Африка к югу от Земли Бечуанов и р. Лимпопо.

Закаспийский бегунок Cursorius cursor bogolubovi Zar.

Cursorius isabellinus Bogolubovi. Z a r u d n y. Bull. Soc. I. Nat. Moscou, 1885,

стр. 327, Ахал-Теке.

Синоним. Cursorius gallicus iranicus. Z а г u d n y. Orn. Monatsb. 1910. стр.190.

Мер в и Вост. Персия.

Распространение. Ареал. Известные до настоящего времени нахожде-

ния бегунка в Туркмении позволяют очертить его ареал в виде узкой полосы,

вытянутой по предгорной равнине Копет-дага от пустыни между Джебелом

и Небит-дагом на северо-западе до низовий Теджена и Мургаба на востоке,

где эта птица распространена и южнее почти по всему Теджеыо-Мургабскому

междуречью. Вне пределов нашей страны бегунок встречается в Афганском

Бадхызеивообщепозап. Афганистану ив сев.-вост. и вост. Иране. Более точно

очертить южную границу распространения каспийского бегунка невозмож-

но по причине недостаточной ясности отличий этой формы от номинального

подвида и ввиду отсутствия достаточно точных литературных сведений но

Афганистану и Ирану. Повидимому, северо-запад Индии, так же как Белуд-

жистан и юг Ирана, населены уже номинальным подвидом. Сведения о встре-

чах с бегунком у Астрахани и на Кавказе относятся, очевидно, к каспийско-

му подвиду, но вряд ли в районах Днепропетровска (если эти старые сведе-

ния верны), могли появиться представители рассматриваемой формы. С боль-

шим основанием там можно ждать представителей номинального подвида.

Характер пребывания. В Туркмении—гнездящаяся пере-

летная птица. Появляется там в конце апреля—первой декаде мая, иногда

и позже. У Ак-рабата наблюдали стайки из 3—8—14 птиц 7 мая, бегунки

летели с в.с.в. (!), на з.ю.з, 8 мая бегунки пролетали в том же направлении

у Кунгруили (Радде и Вальтер). О сроках весеннего отлета нет никаких све-

дений. Самый поздний срок наблюдений—30.IX.15, у Теджена.

Биотоп. Пустыни с плотной почвой; в предгорной полосе Копет-дага—

полупустынные участки с редкой растительностью; в остальной части ареа-

ла—глинистые пустыни с такырными площадями.

Численность. Довольно редкая, спорадически распространенная

птица. В междуречье Теджен-Мургаб ее несколько больше, чем в предгор-

ном районе Копет-дага. В юго-вост. Туркмении В. Г. Гептнер за 40 дней пути

по маршруту 300 км зарегистрировал 23 птицы.

Экология. Размножение. Изучено недостаточно. Уже с прилета

птица держится парами. Кладка производится в разные числа второй и треть-

ей декады мая и позднее. Насиживающая самка добыта в низовьях Теджена

17. V. 1892, с другой стороны, самка с готовым яйцом в яйцеводе добыта

у Таш-кепри 2 июля. Пуховой птенец найден В. Г. Гептнером в Бадхызе

(к востоку от южн. конца озера Ер-ойлан) 14. VI. 1948, летающая молодая

птица добыта у Серахса в августе 1890 (ст. ст.). Две приведенные выше

даты показывают, что сроки откладывания яиц у бегунка очень растянуты

(возможна вторая кладка).

БЕГУНОК

25

Гнездо представляет собой простое углубление в почве без выстилки.

В кладке 2 яйца. Яйца каспийского бегунка неописаны, у номинальной фор-

мы из Индии они имеют тонкозернистую скорлупу без блеска. Основной тон

палевый, песочно-серый и охристый, густое опятнение темнопесочно-бурого

или бурого цвета, глубже расположенные пятна свстлопалево (голубовато)-

серые. Размер B0) 32,2—39,3x25,5—29,0, среднее 34,7x27,2 мм (Бекер,

1929).

Сроки насиживания и обстоятельства насиживания остаются неизвест-

ными.

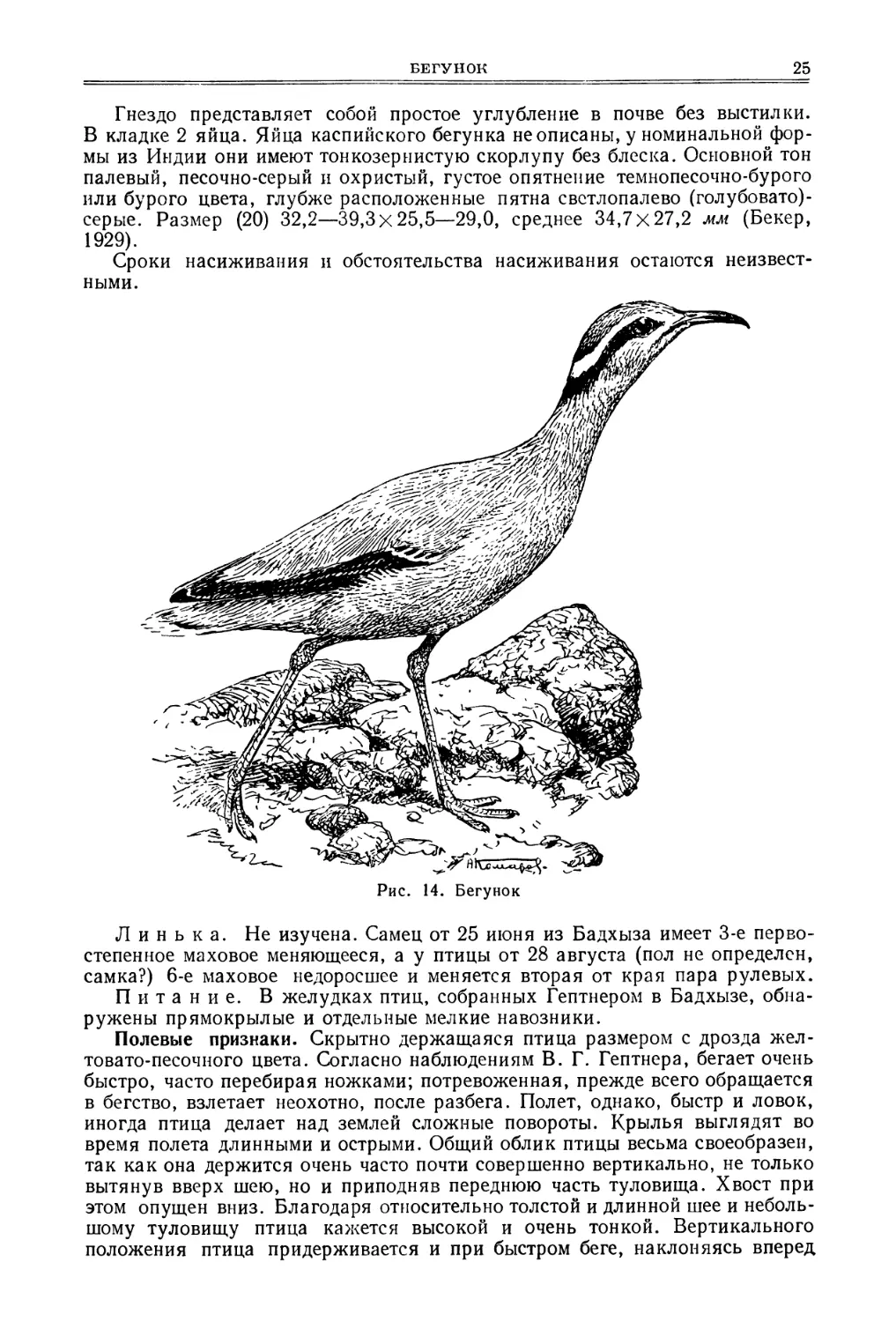

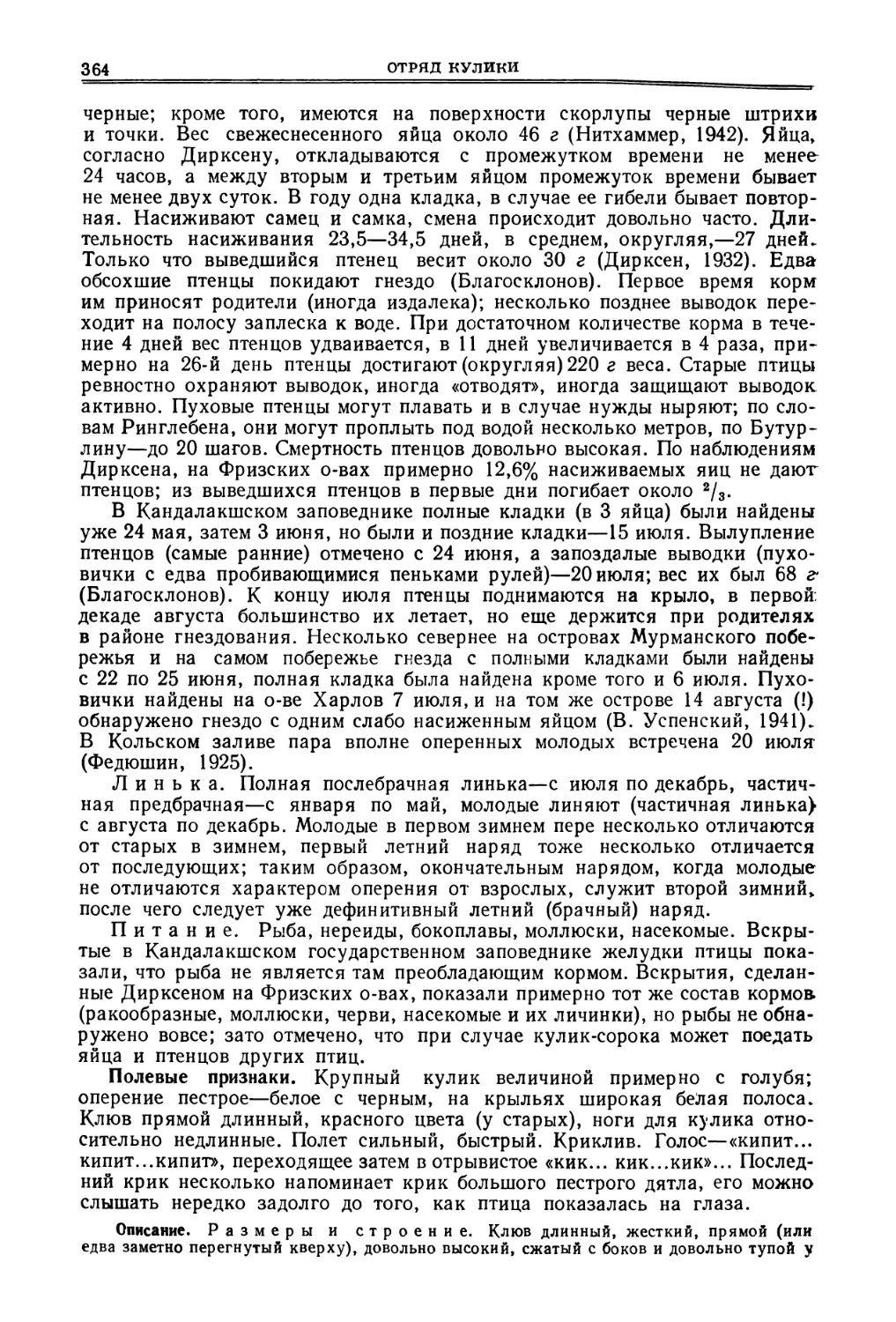

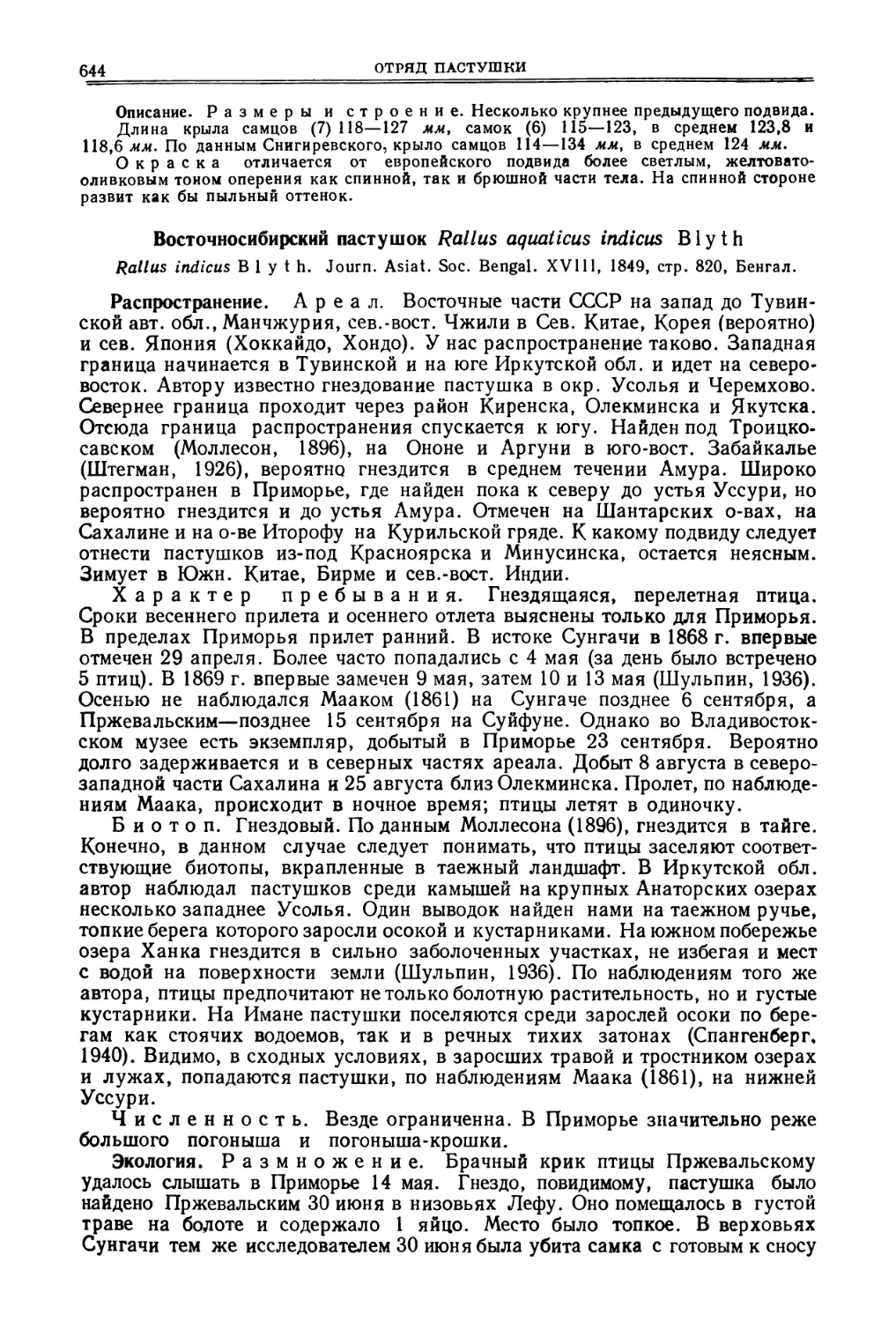

Рис. 14. Бегунок

Линька. Не изучена. Самец от 25 июня из Бадхыза имеет 3-е перво-

степенное маховое меняющееся, а у птицы от 28 августа (пол не определен,

самка?) 6-е маховое недоросшее и меняется вторая от края пара рулевых.

Питание. В желудках птиц, собранных Гептнером в Бадхызе, обна-

ружены прямокрылые и отдельные мелкие навозники.

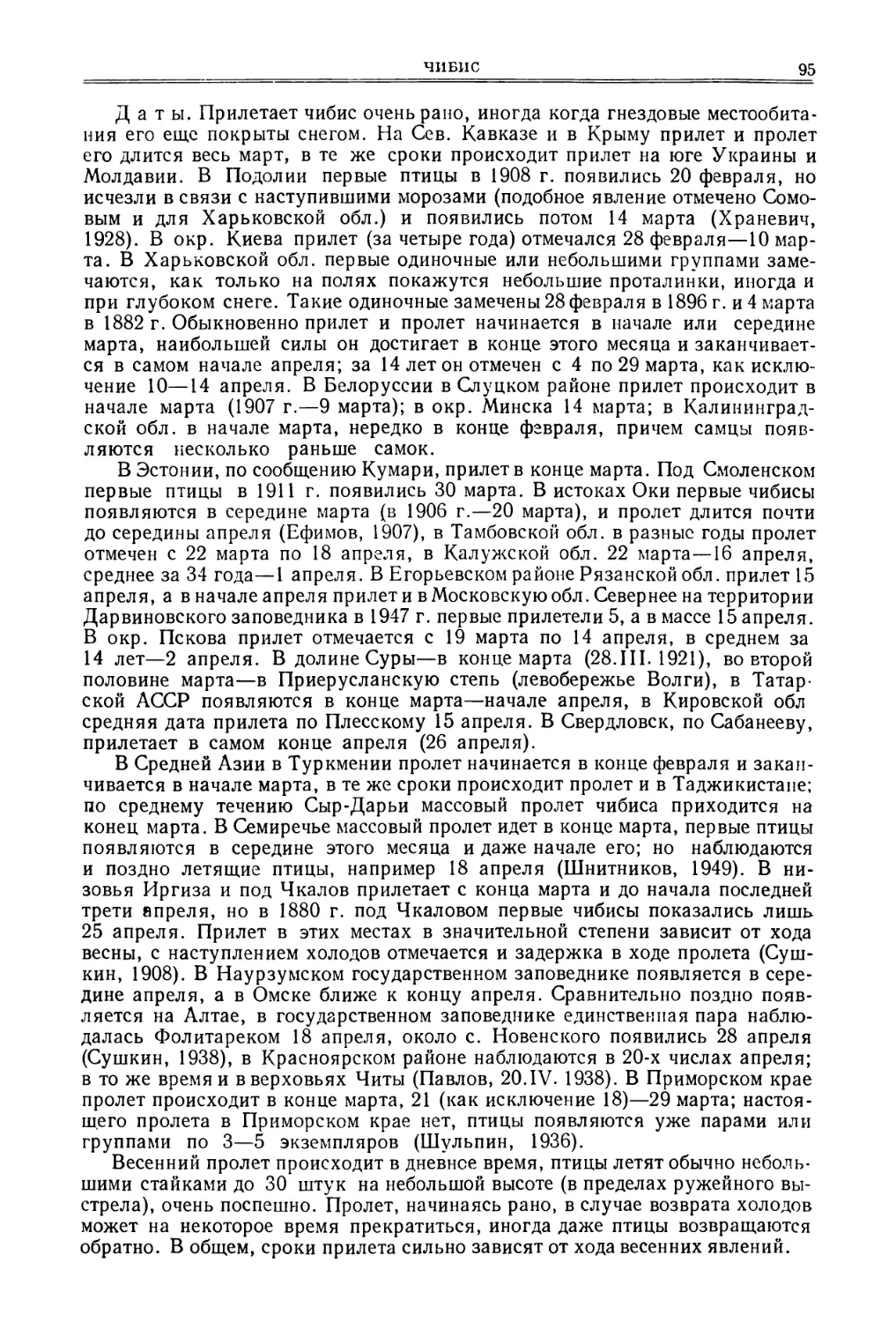

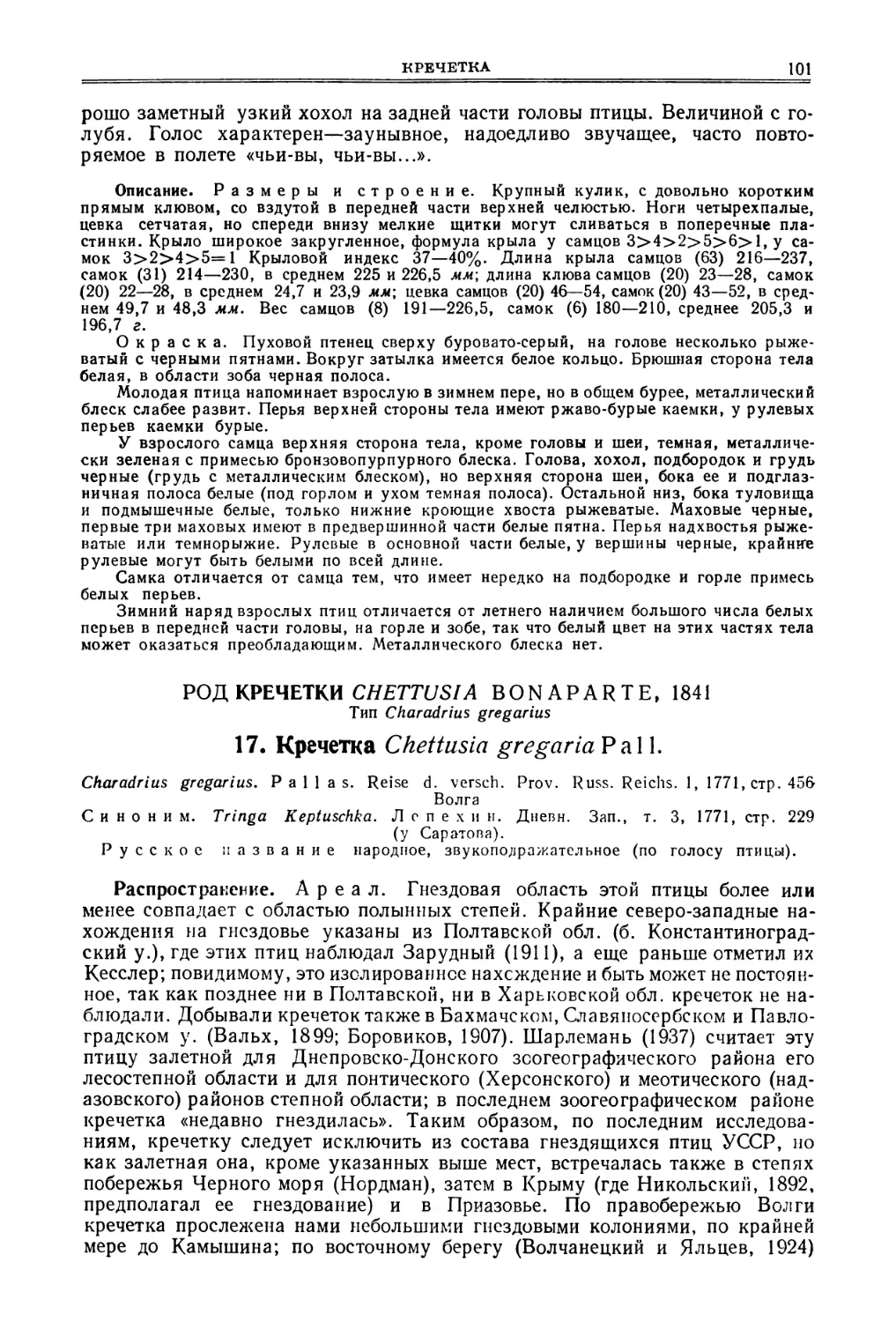

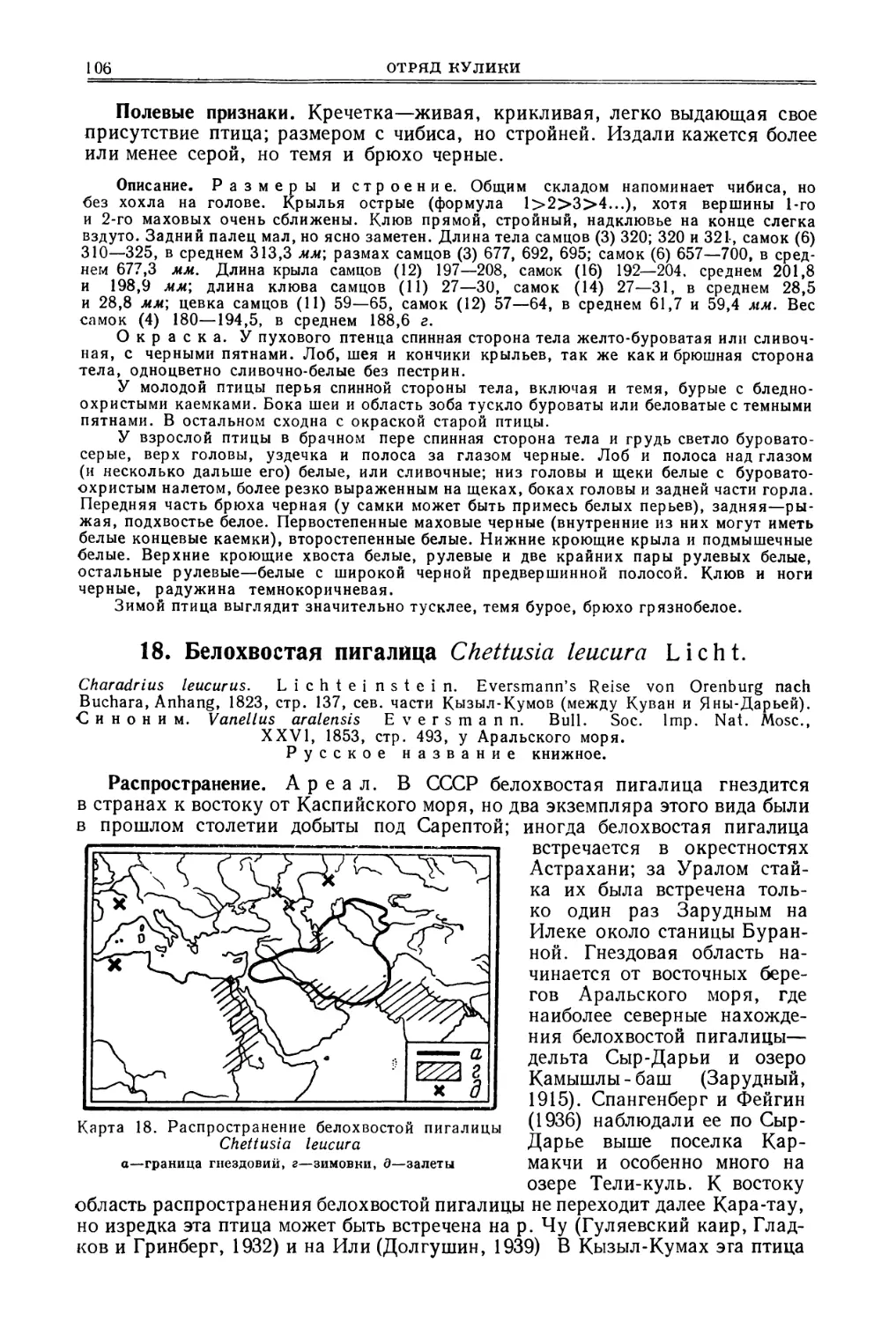

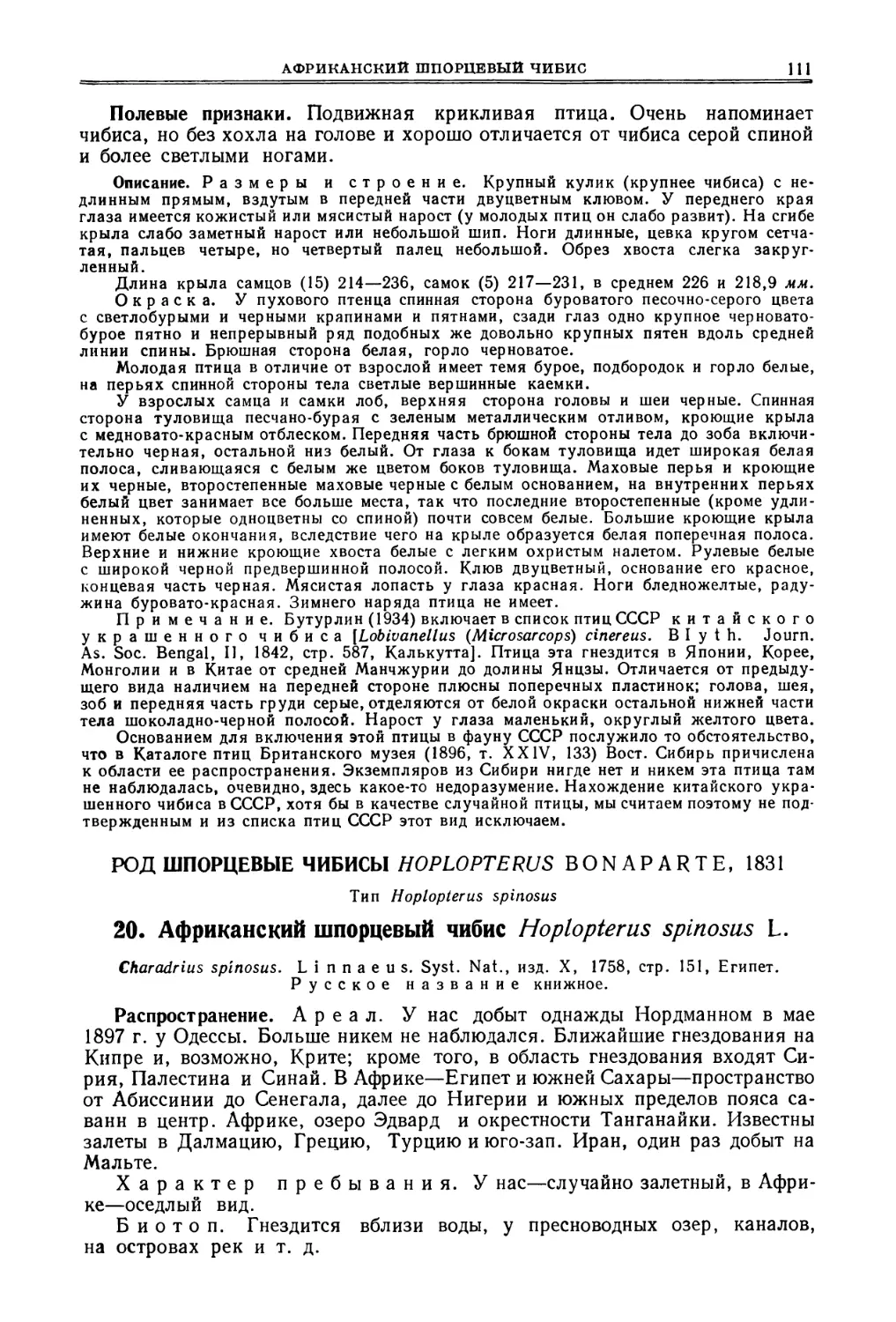

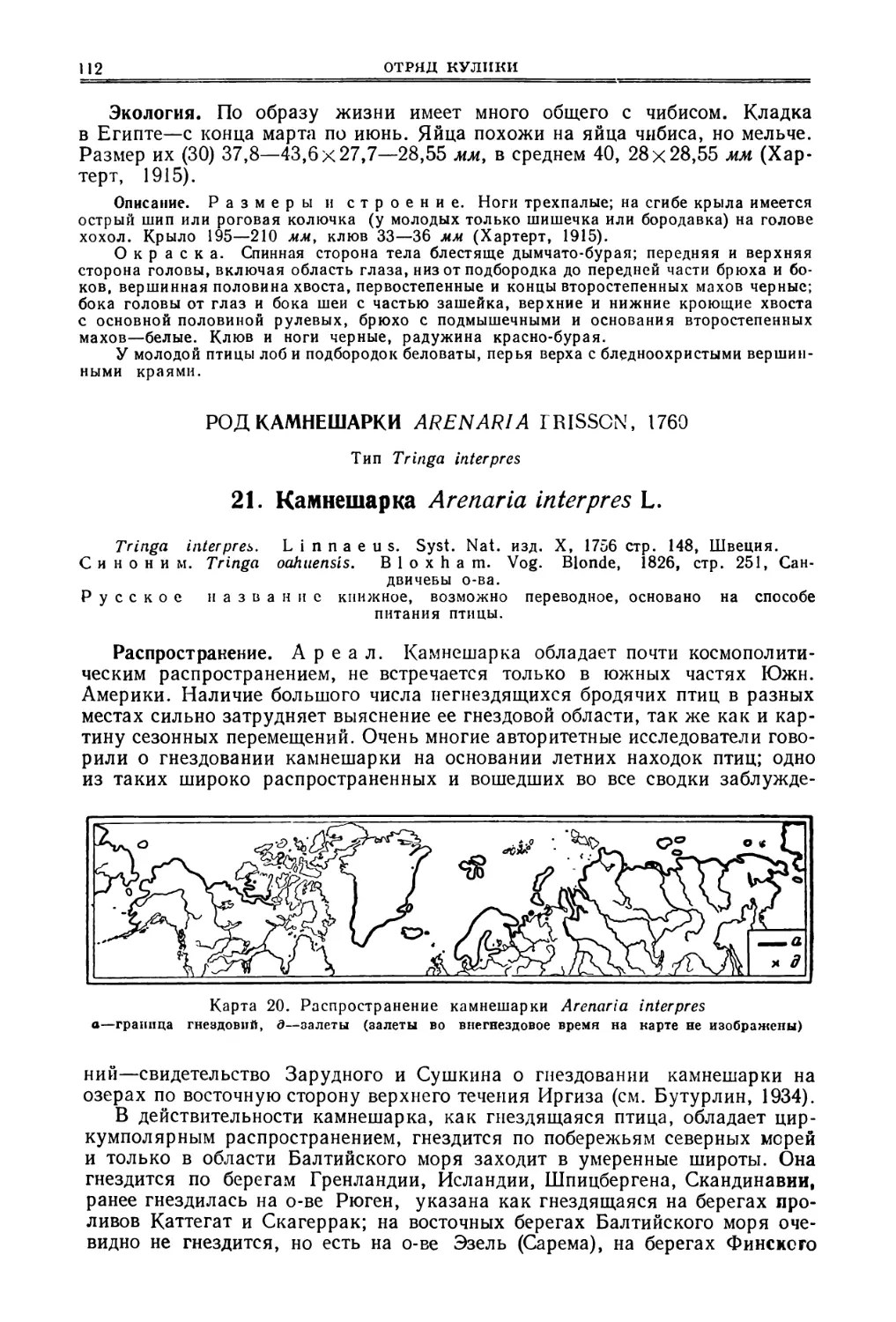

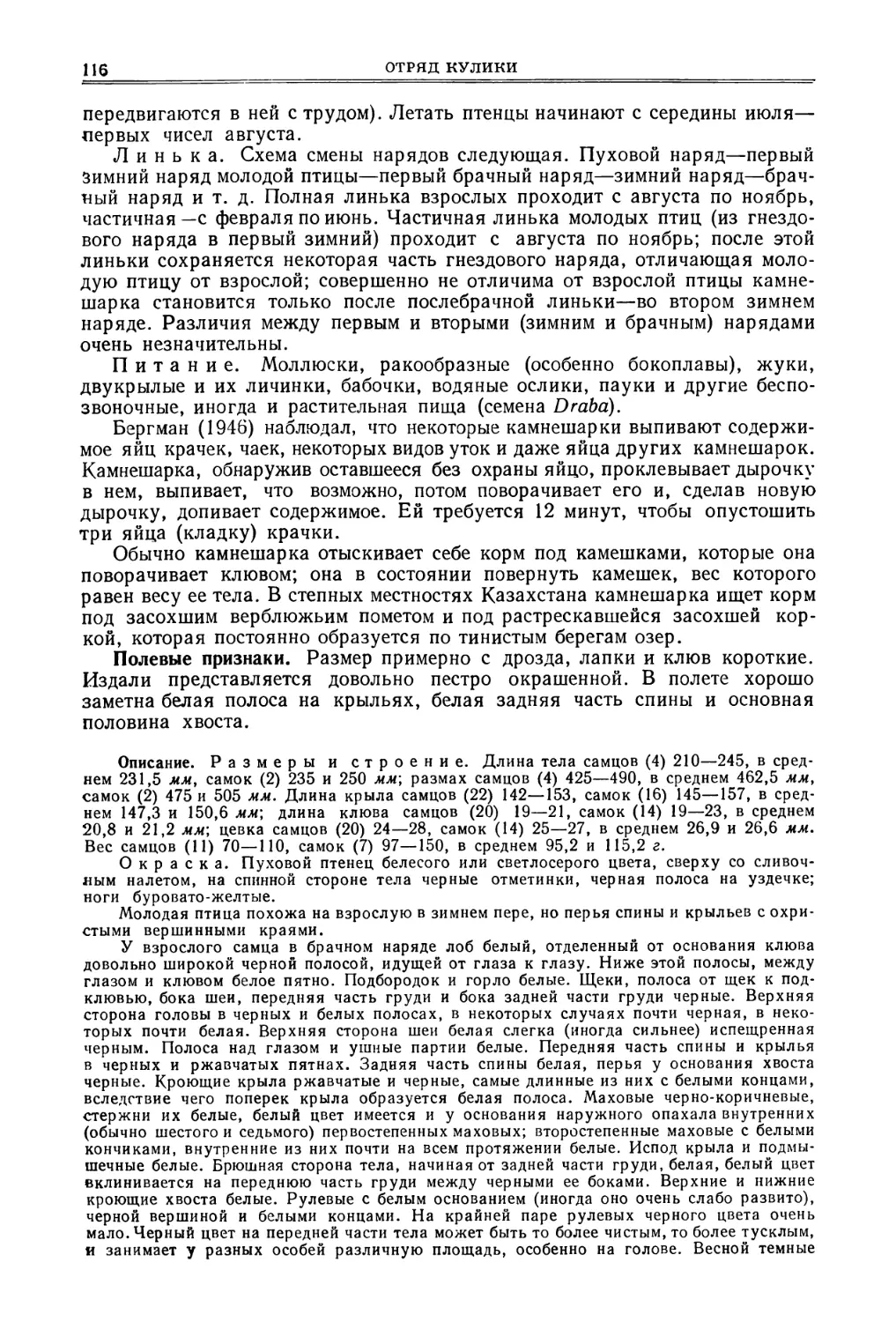

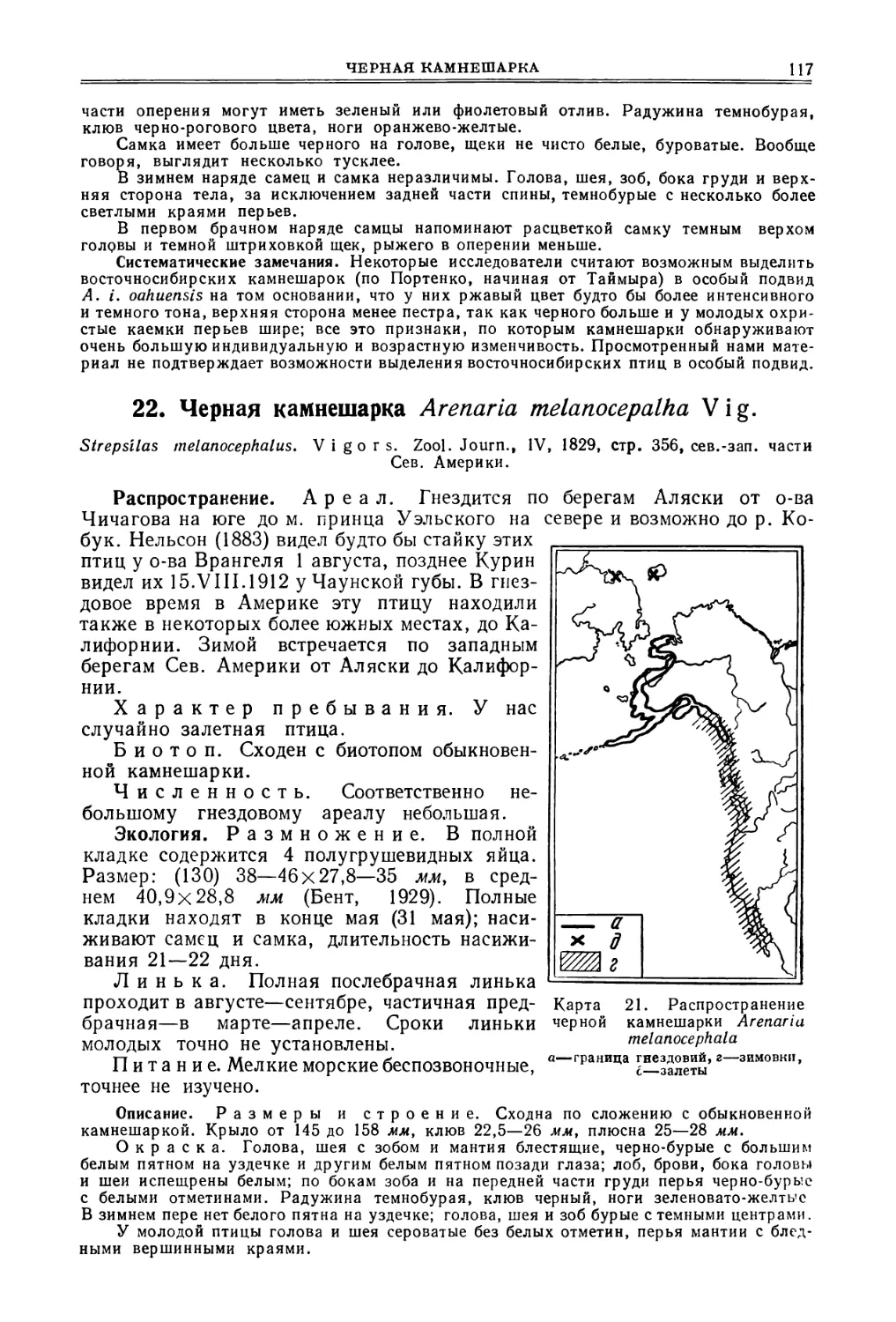

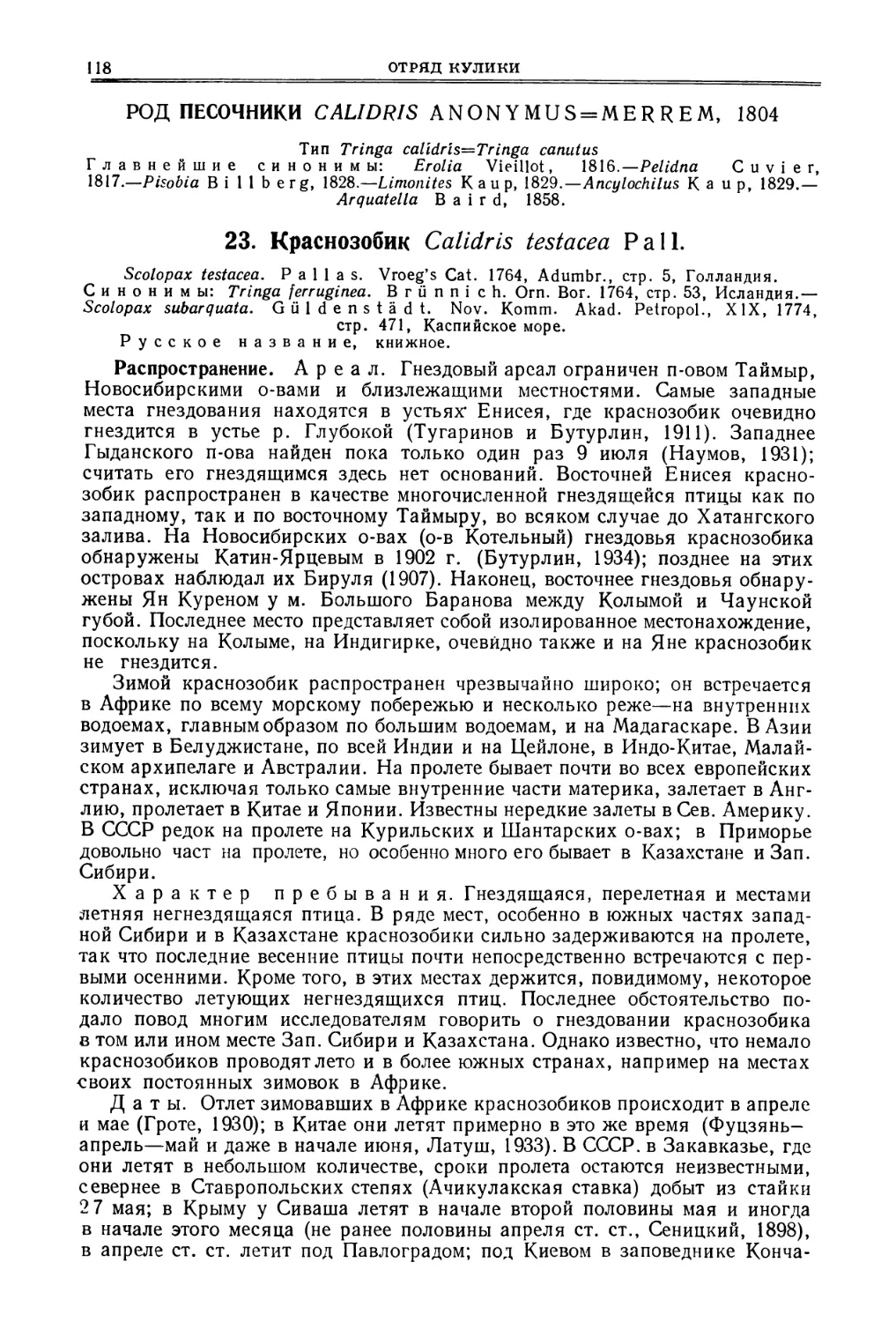

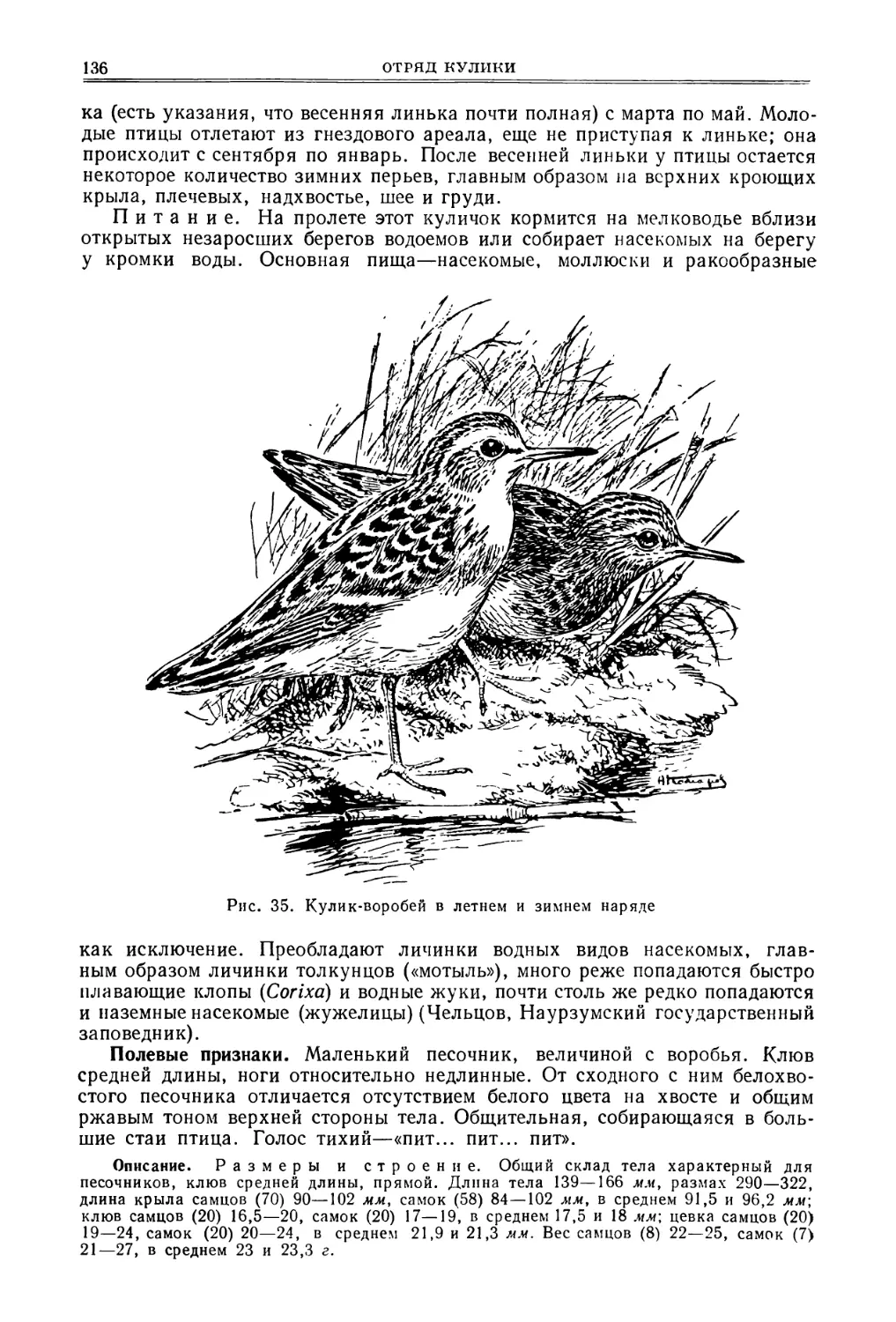

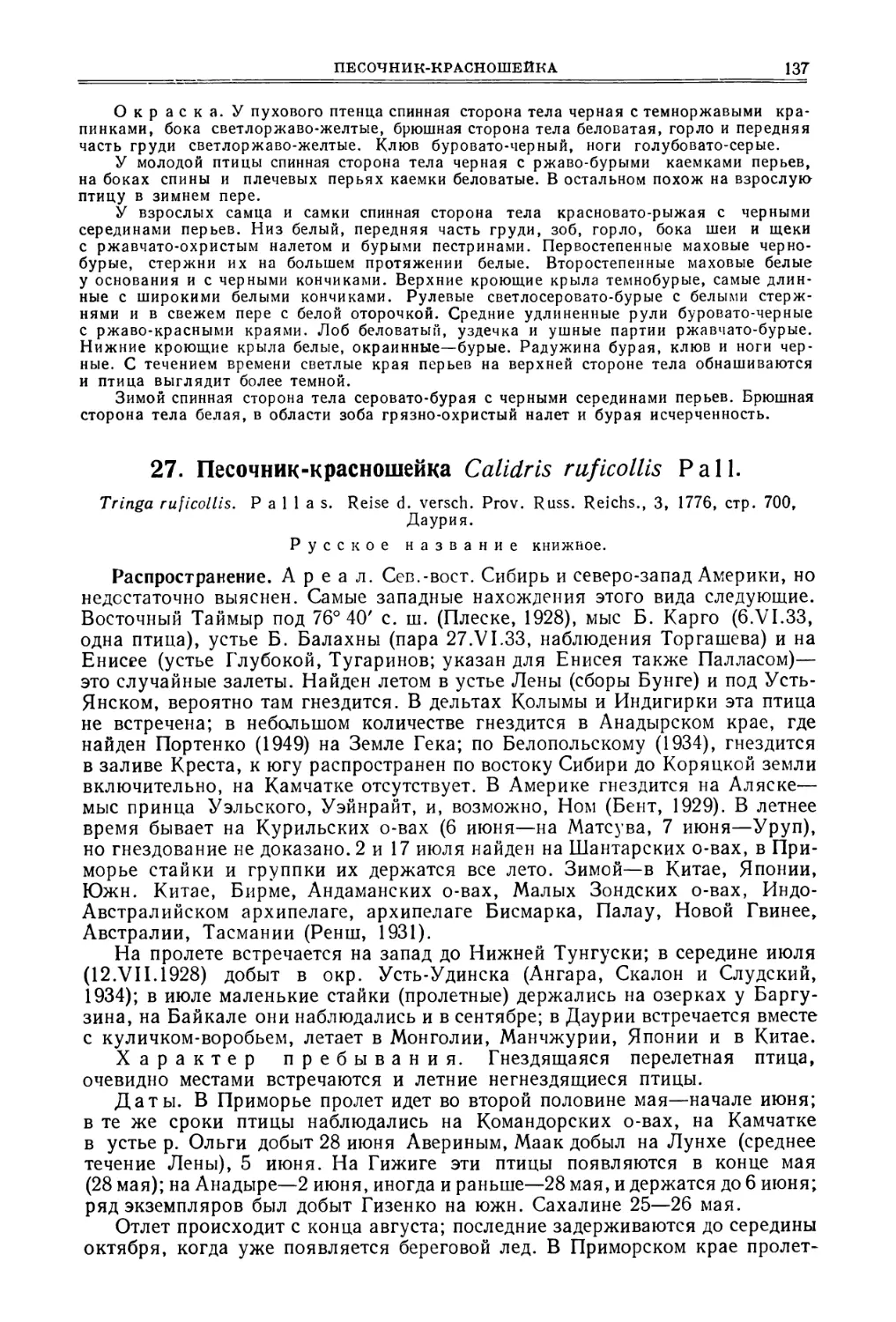

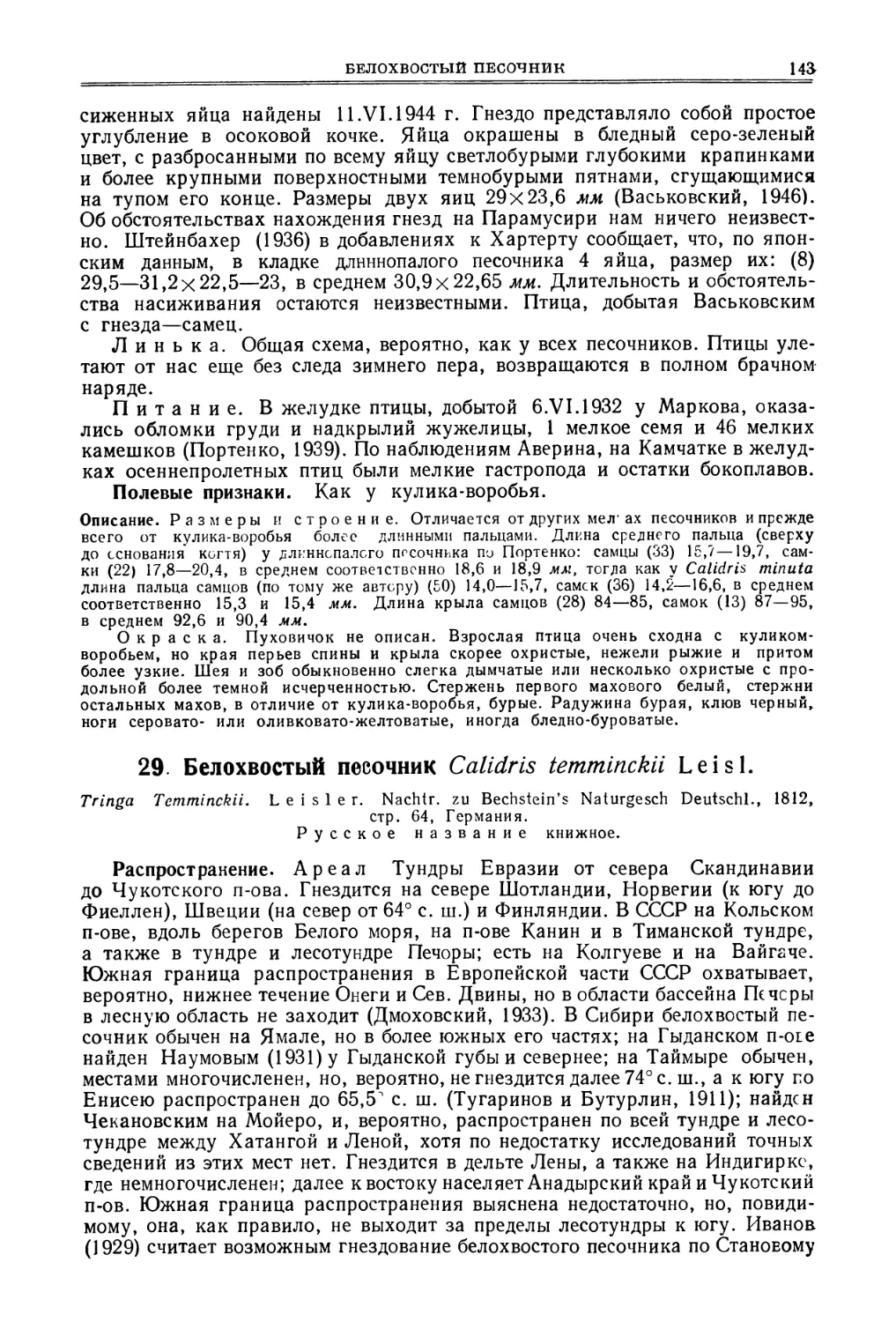

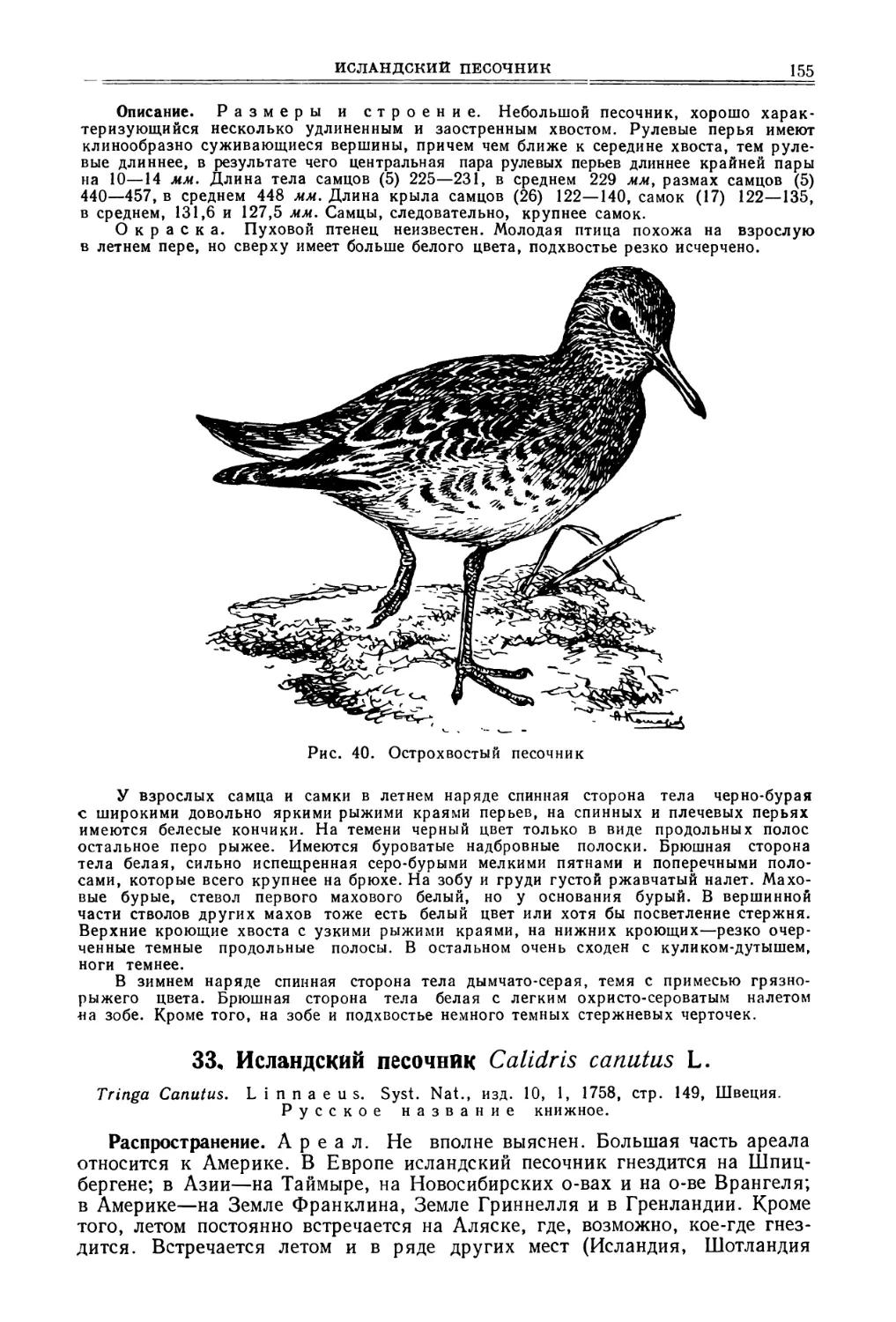

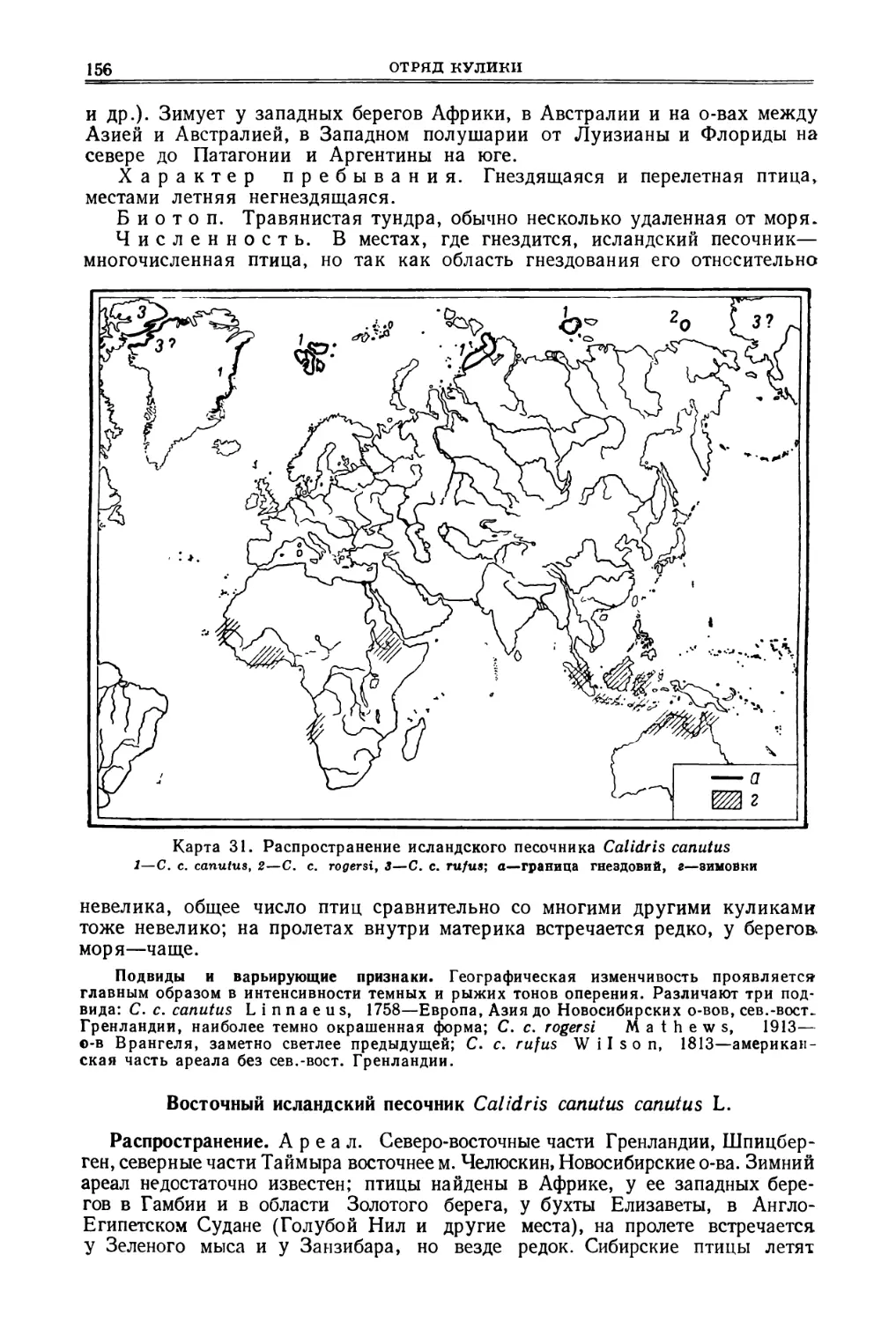

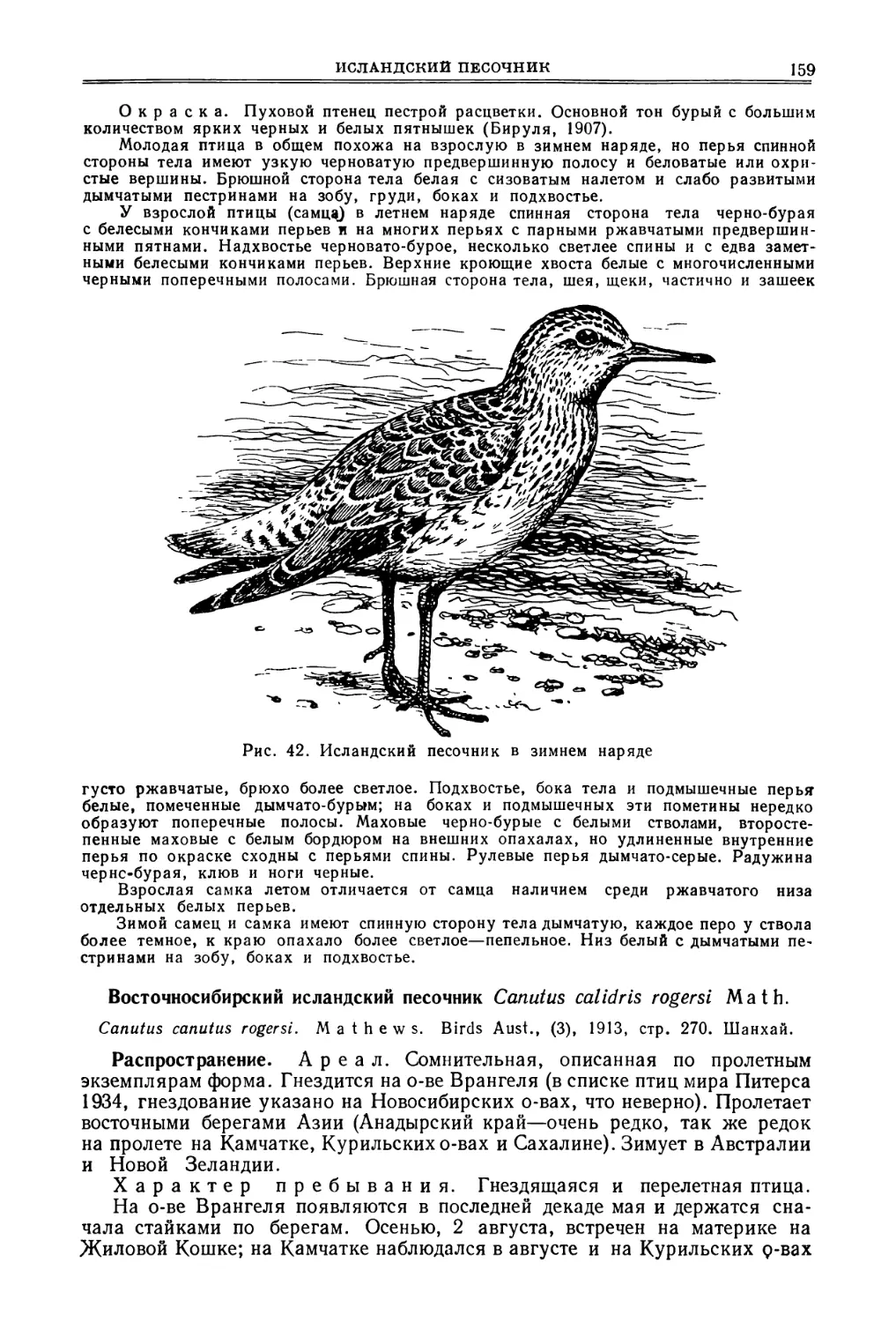

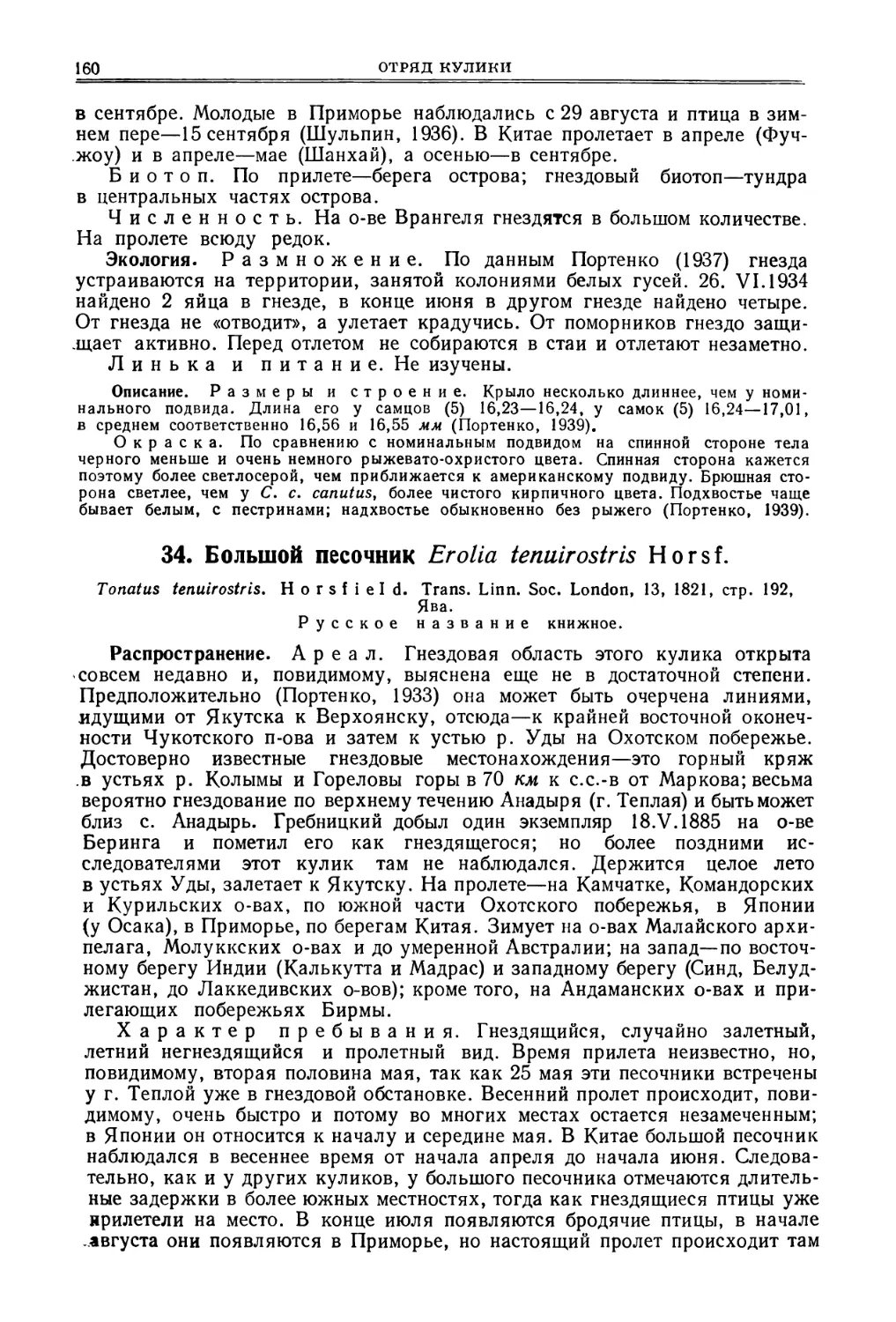

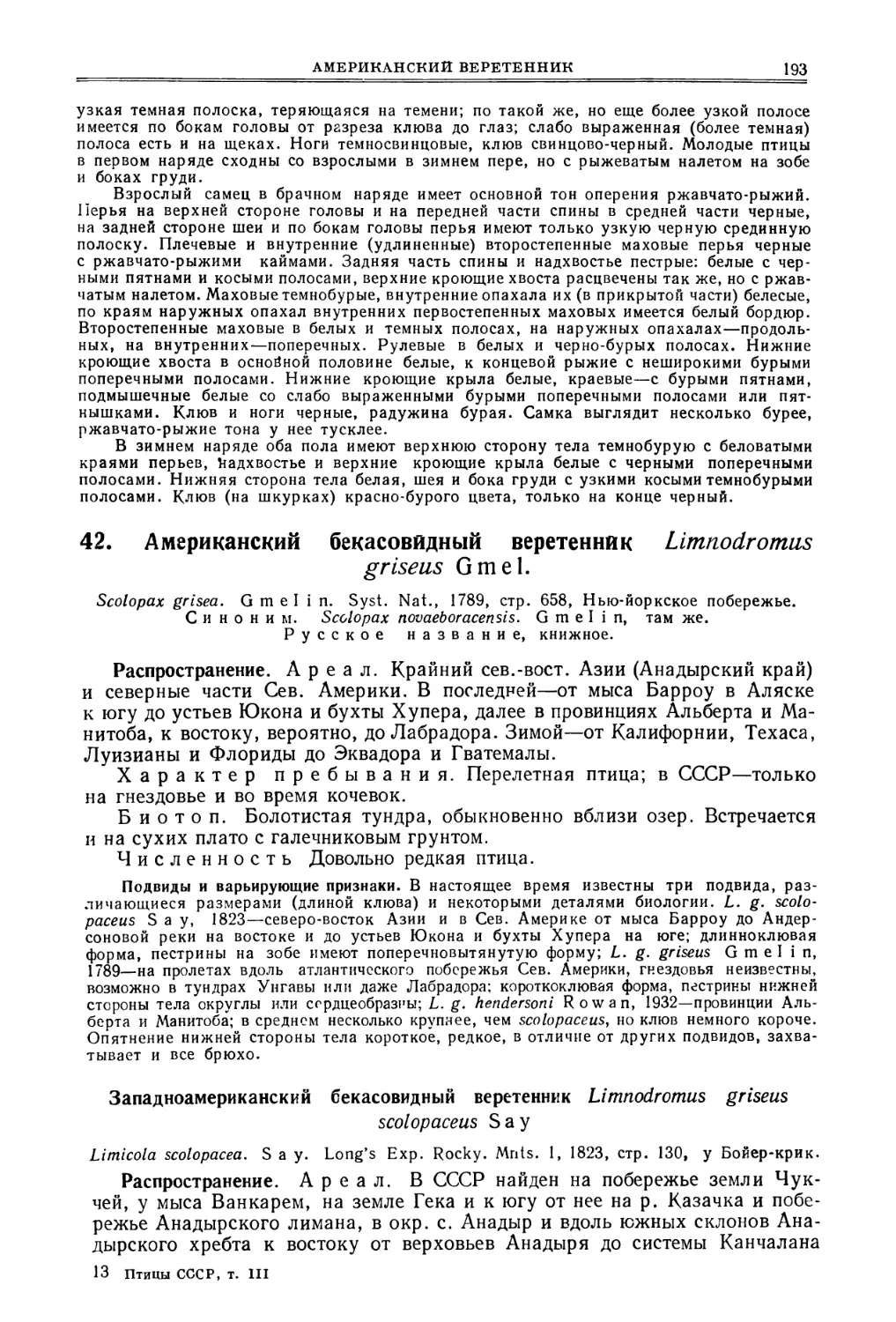

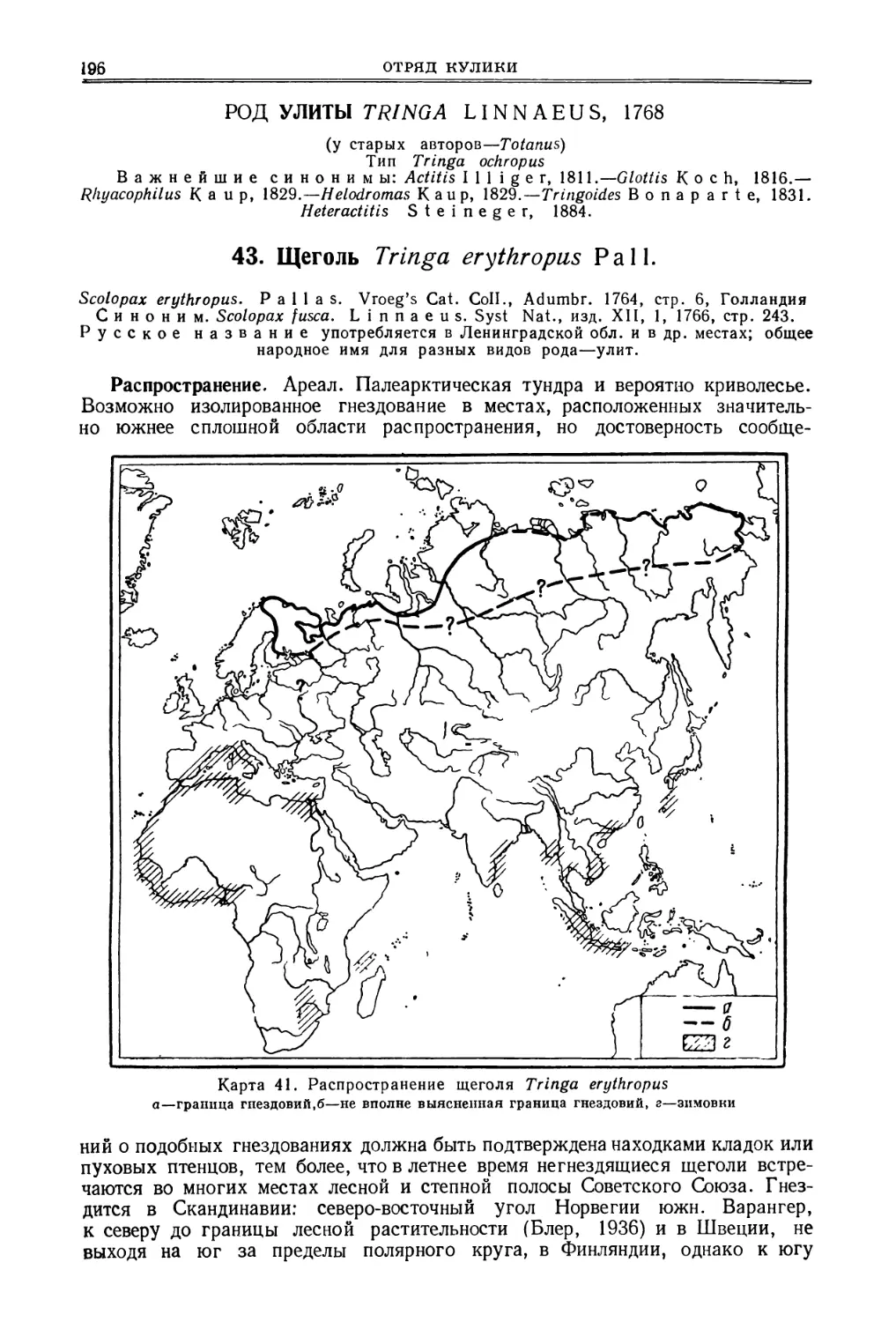

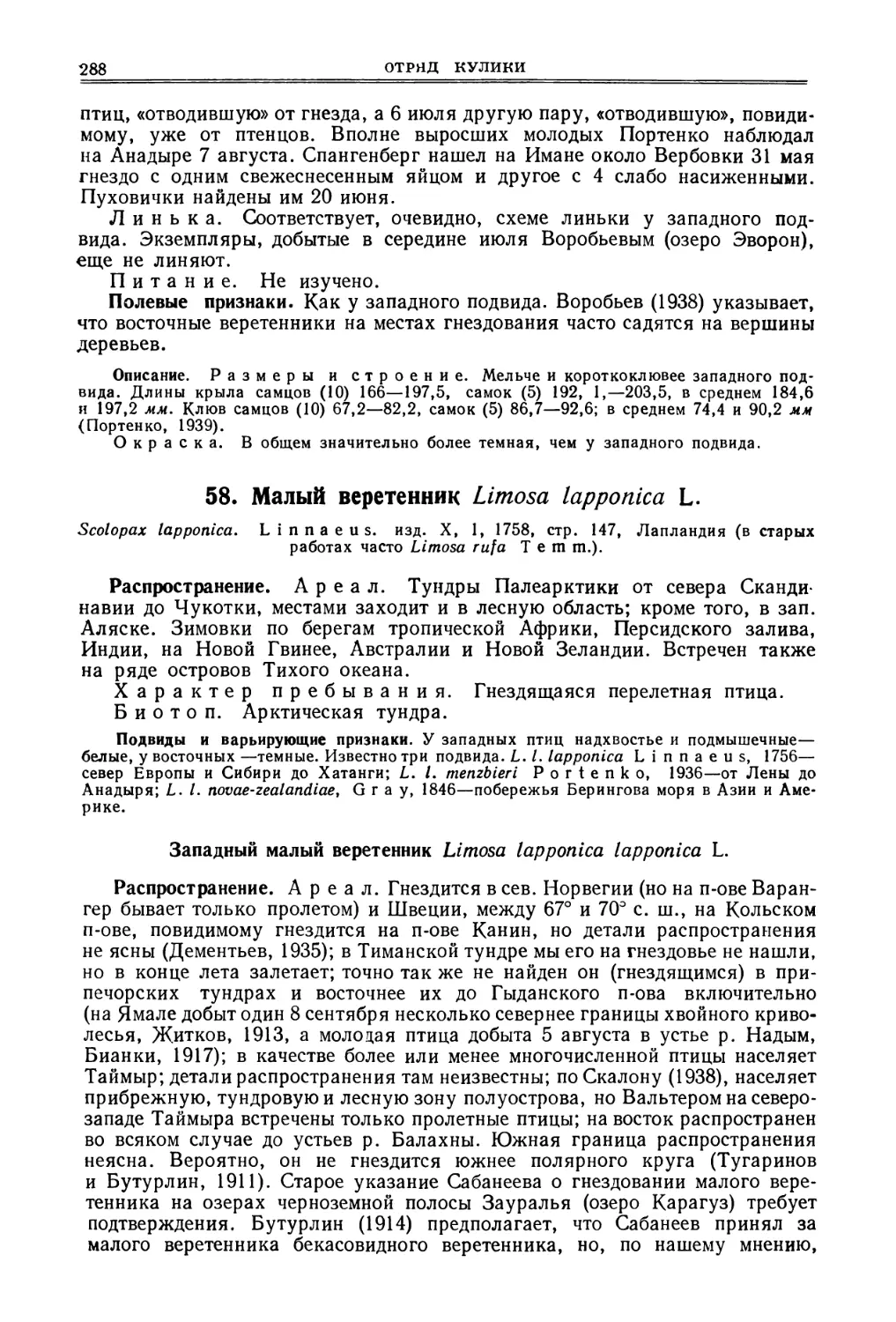

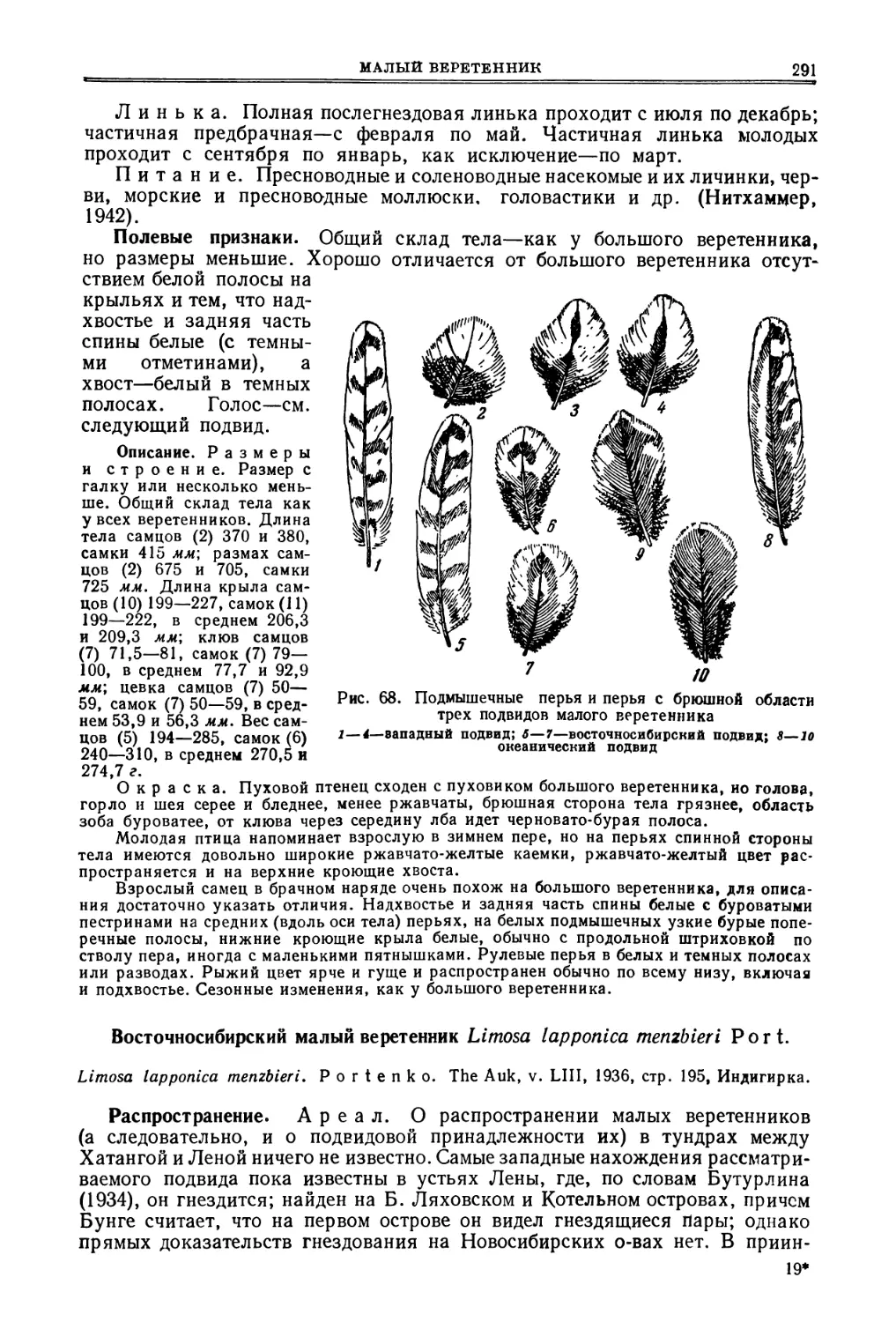

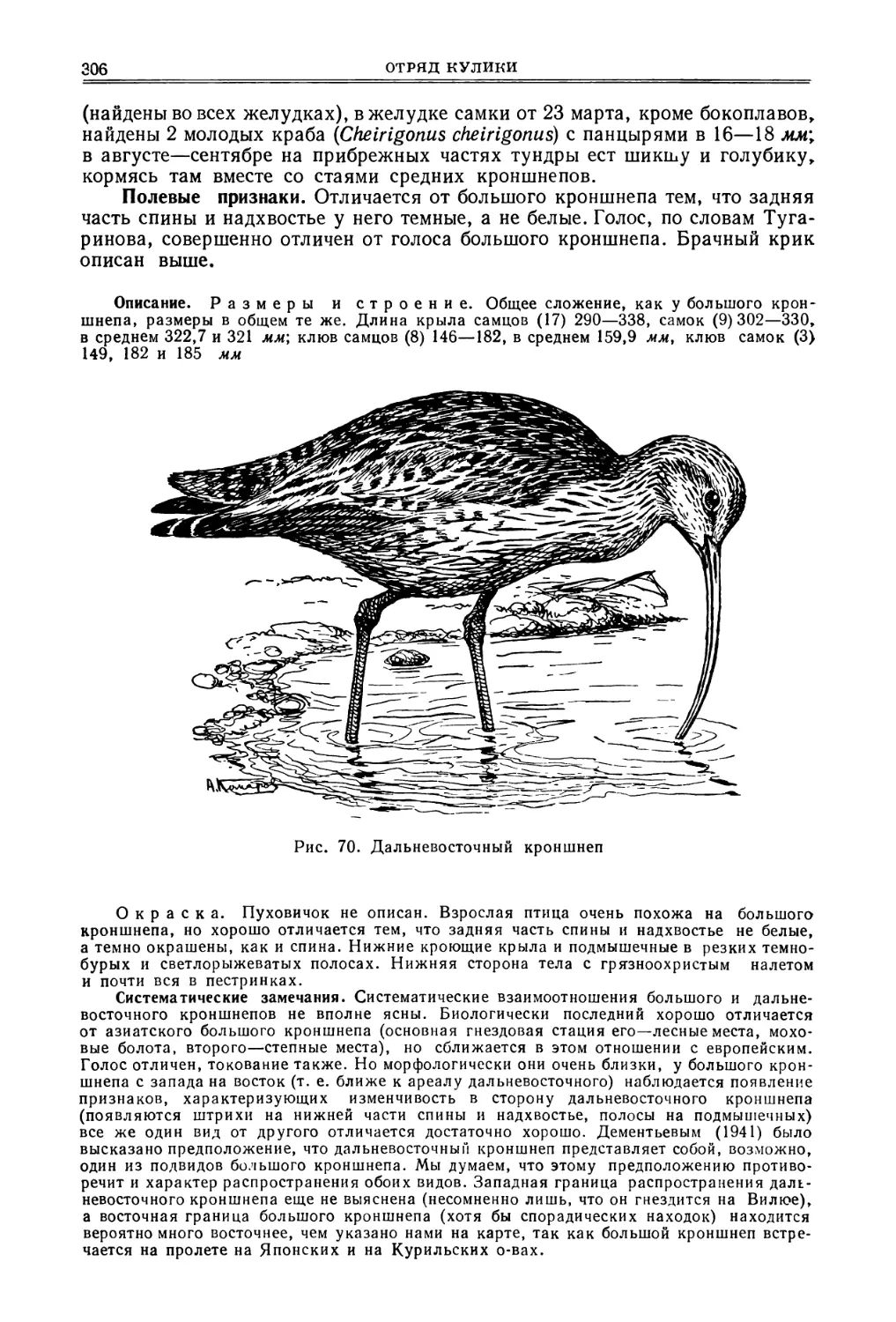

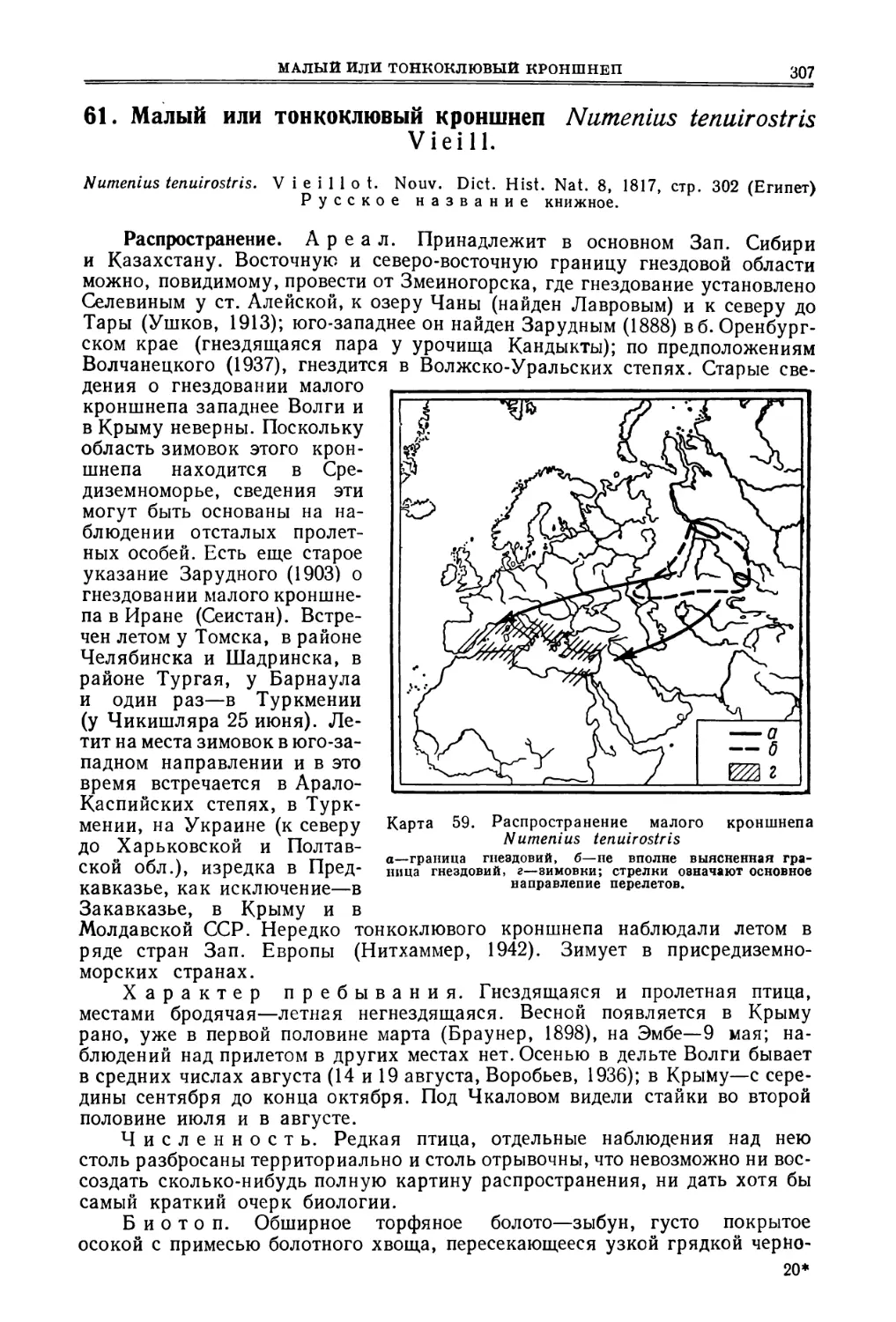

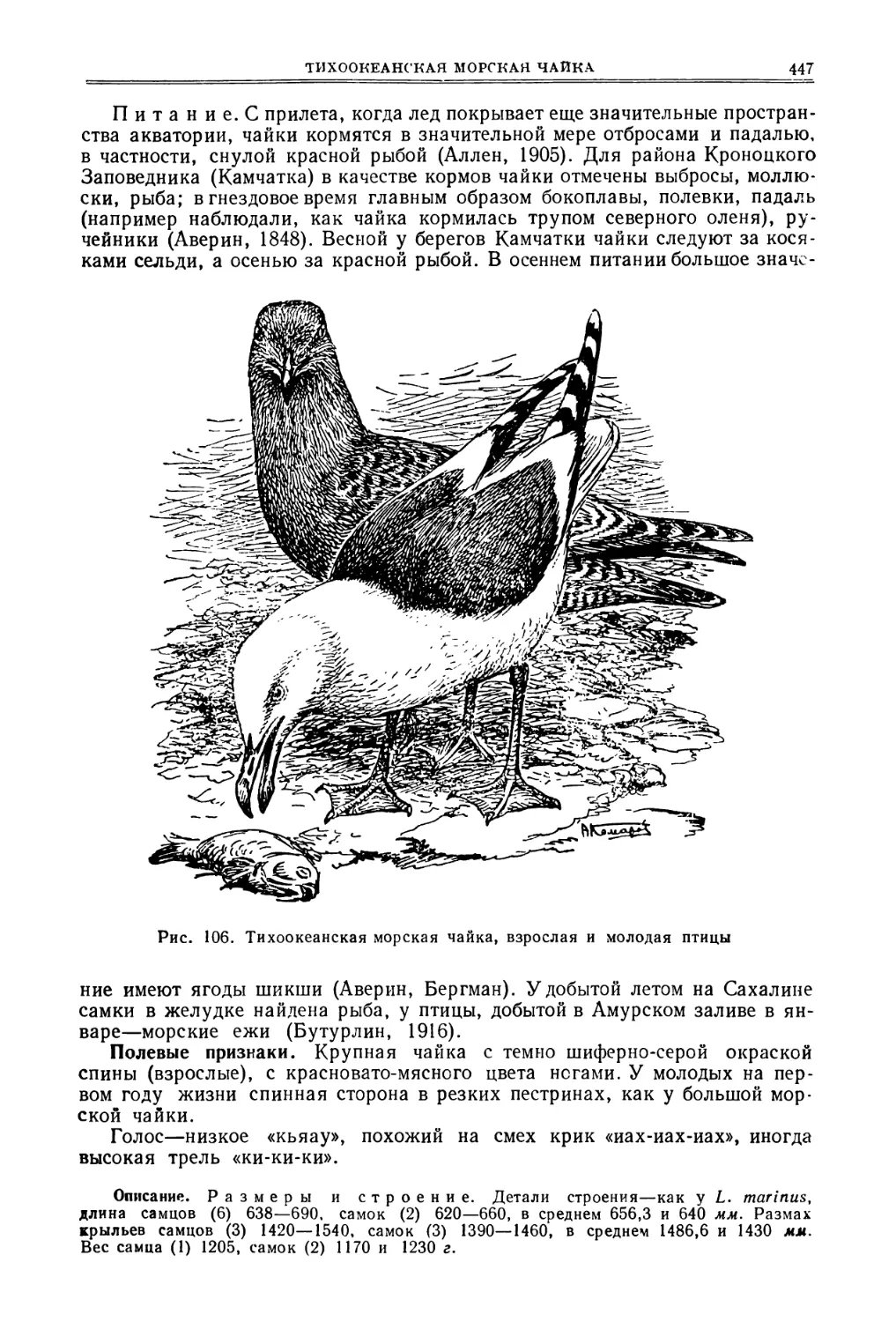

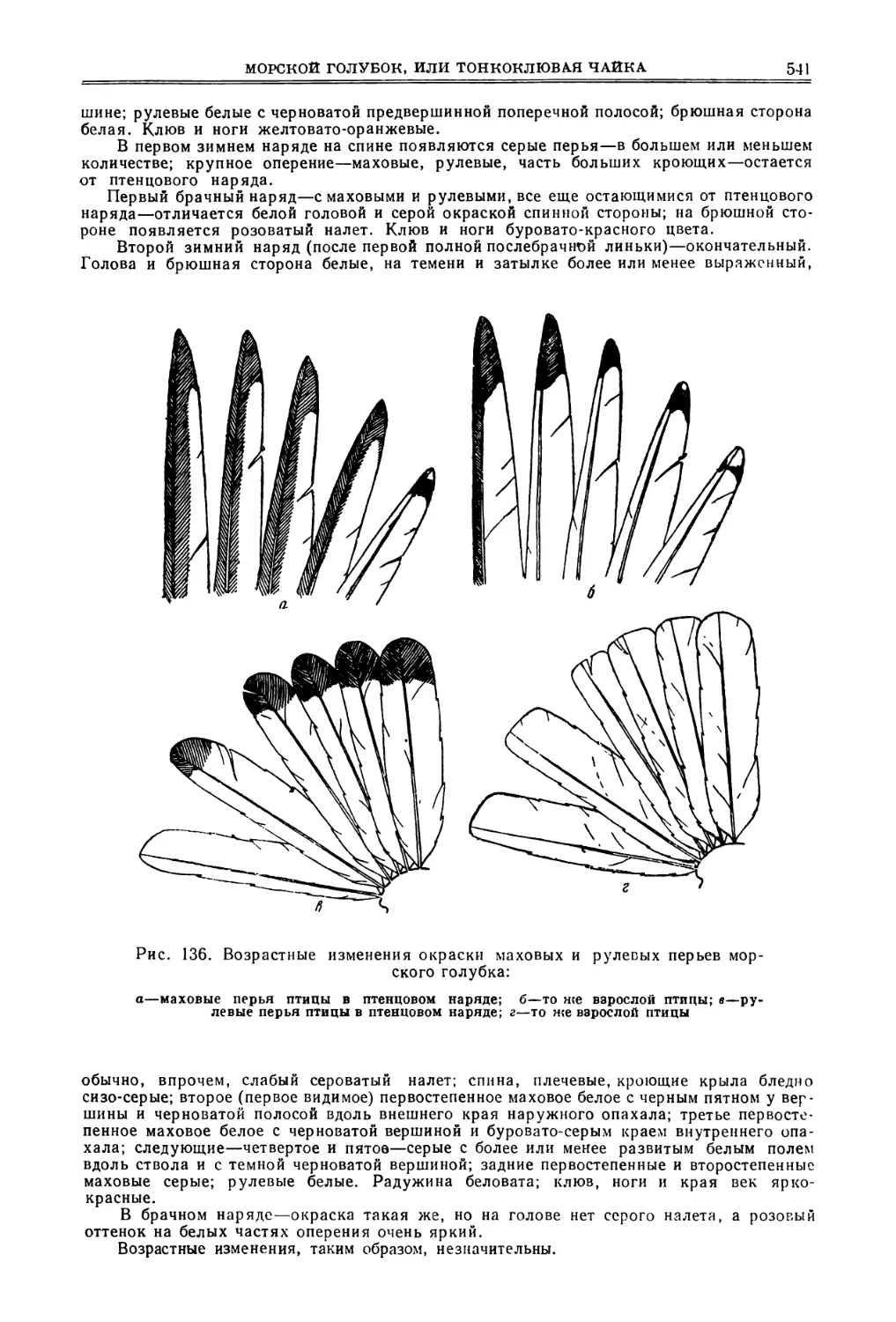

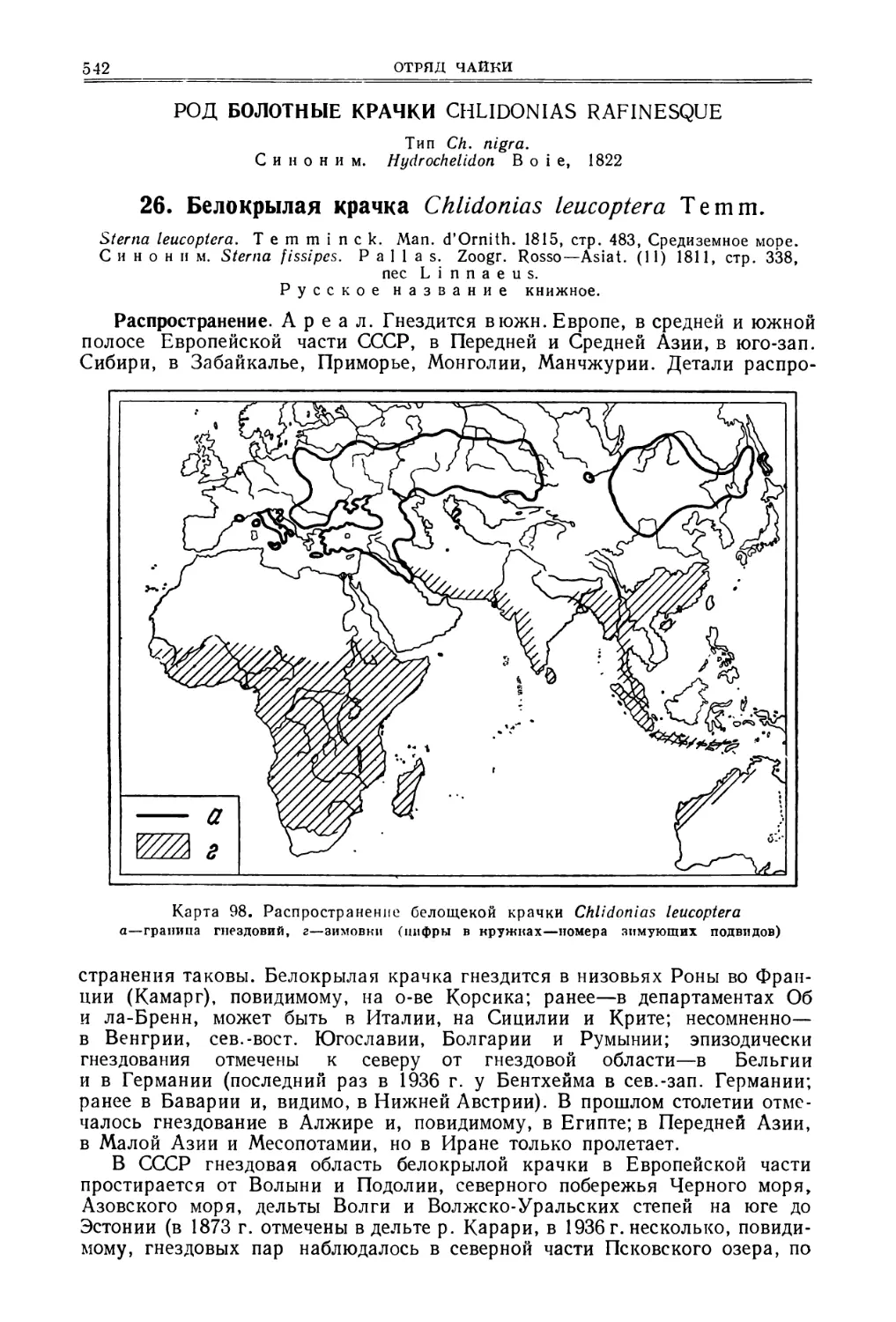

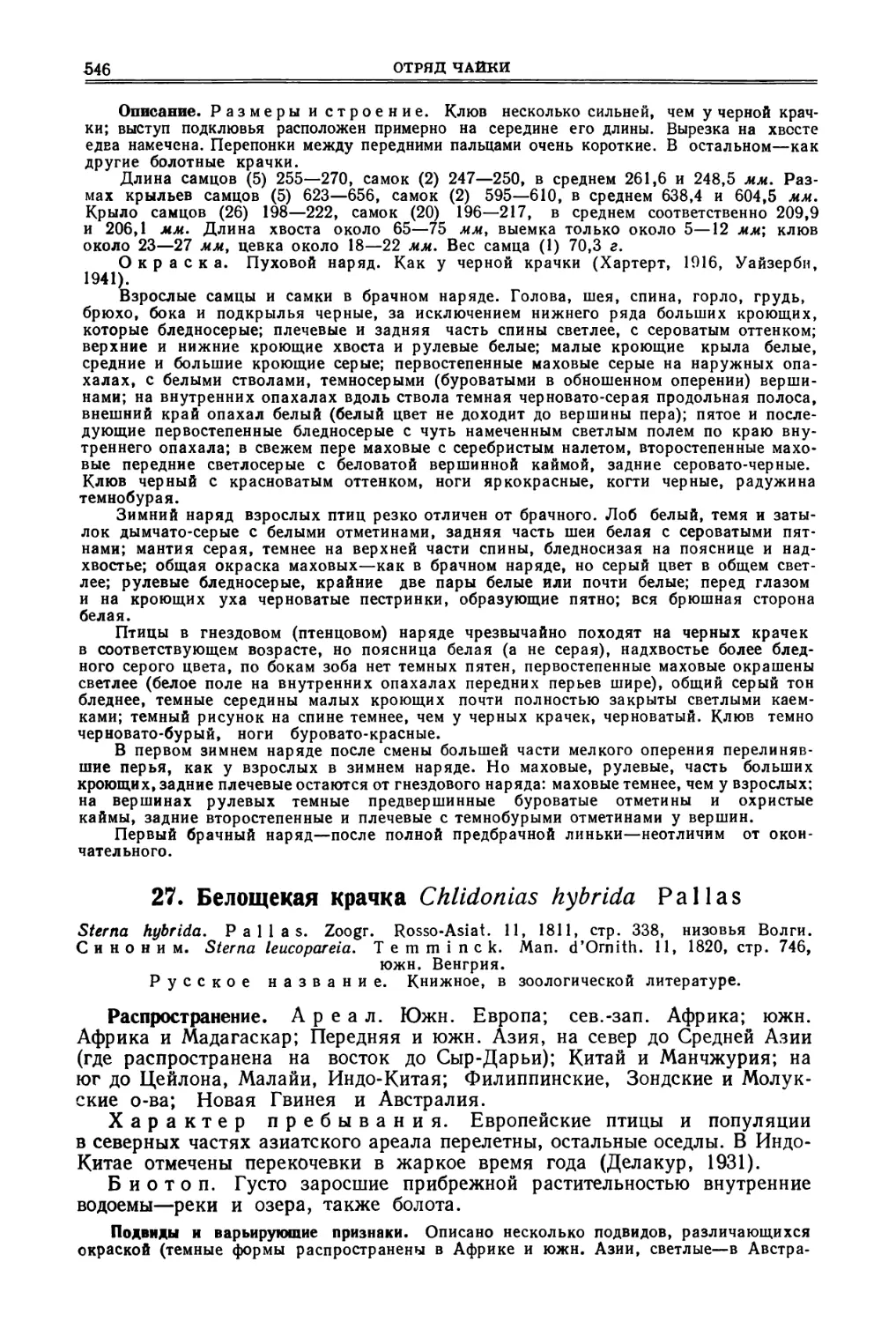

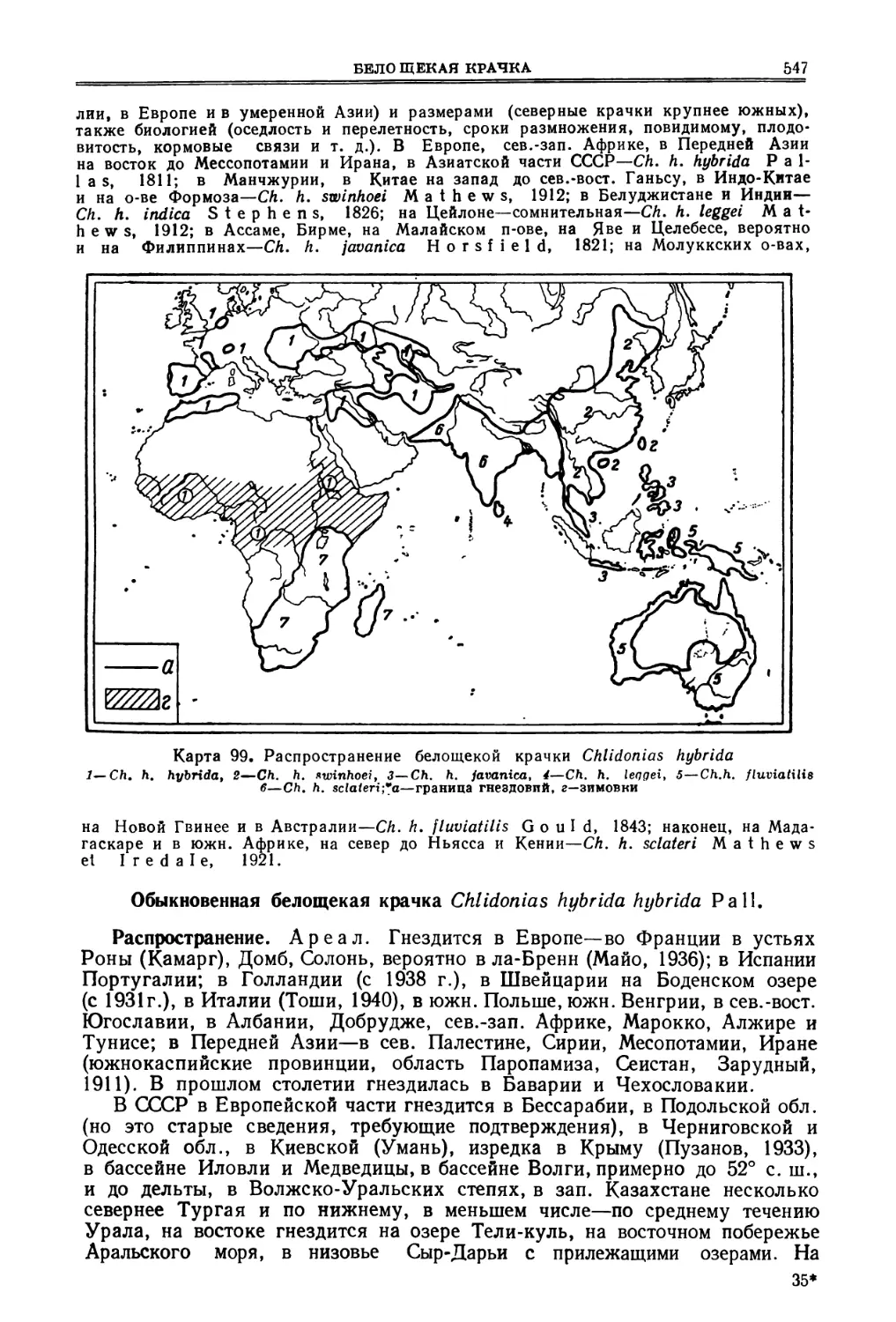

Полевые признаки. Скрытно держащаяся птица размером с дрозда жел-