Author: Дементьев Г.П. Спангенберг Е.П. Гладков Н.А. Птушенко Е.С. Судиловская А.М.

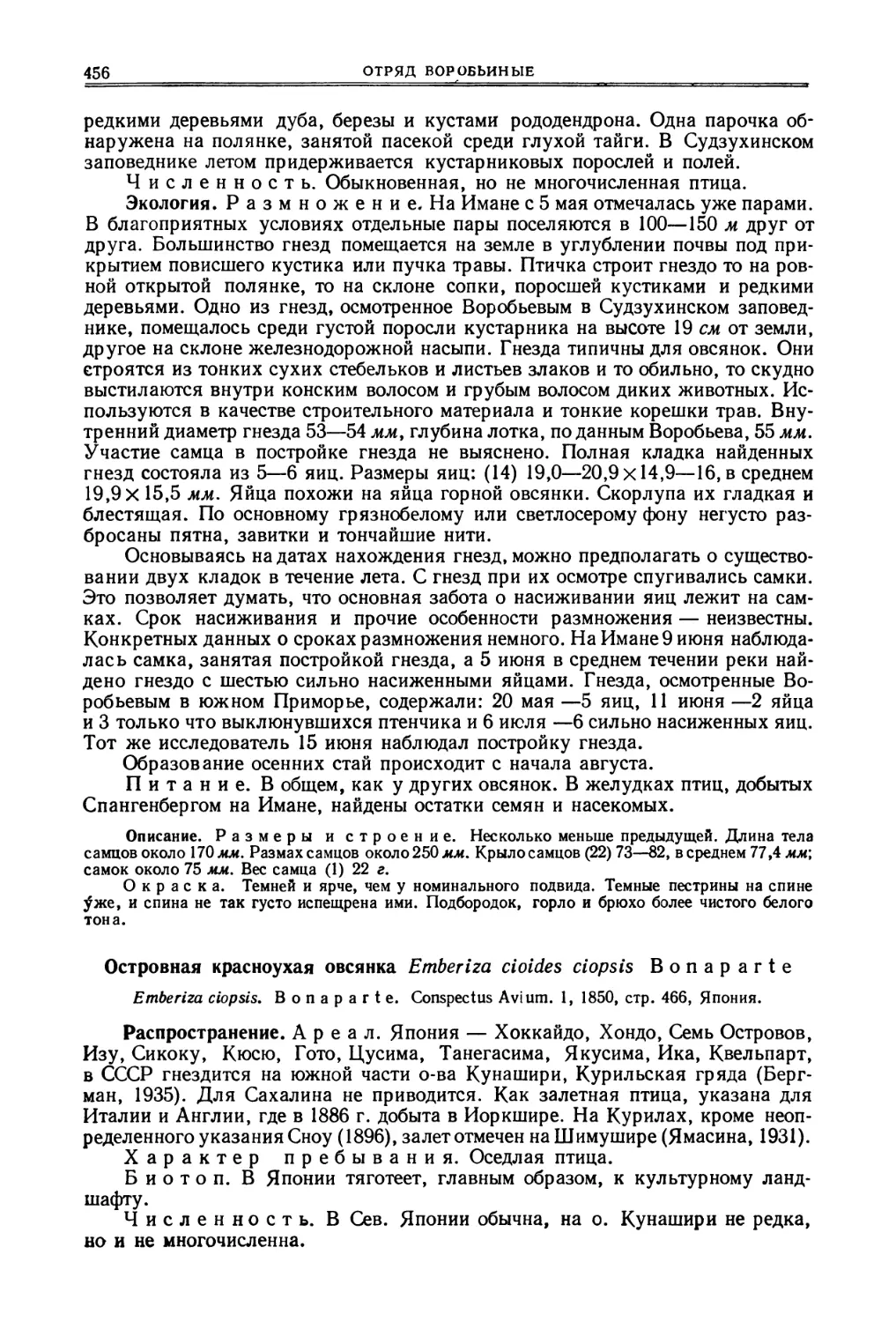

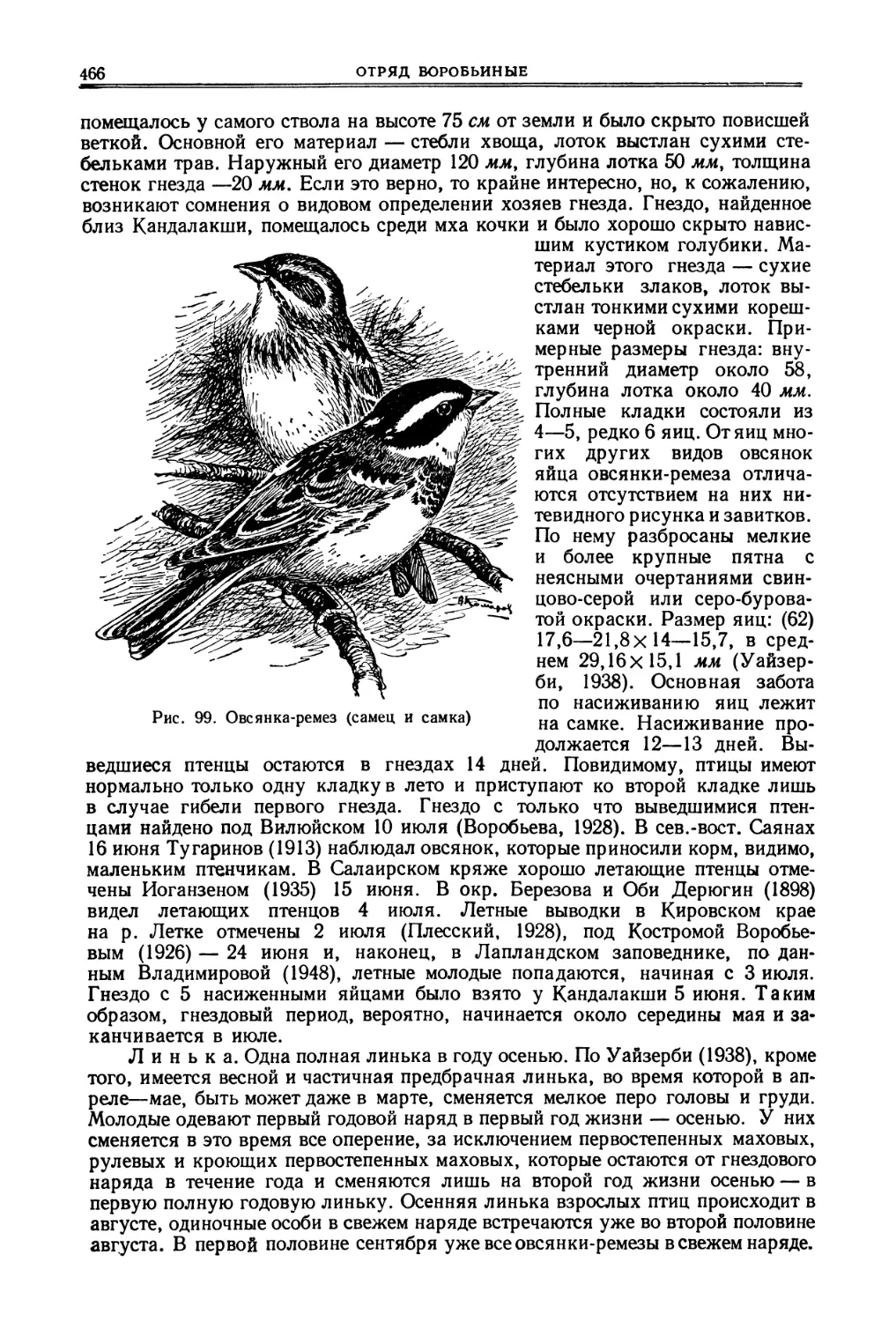

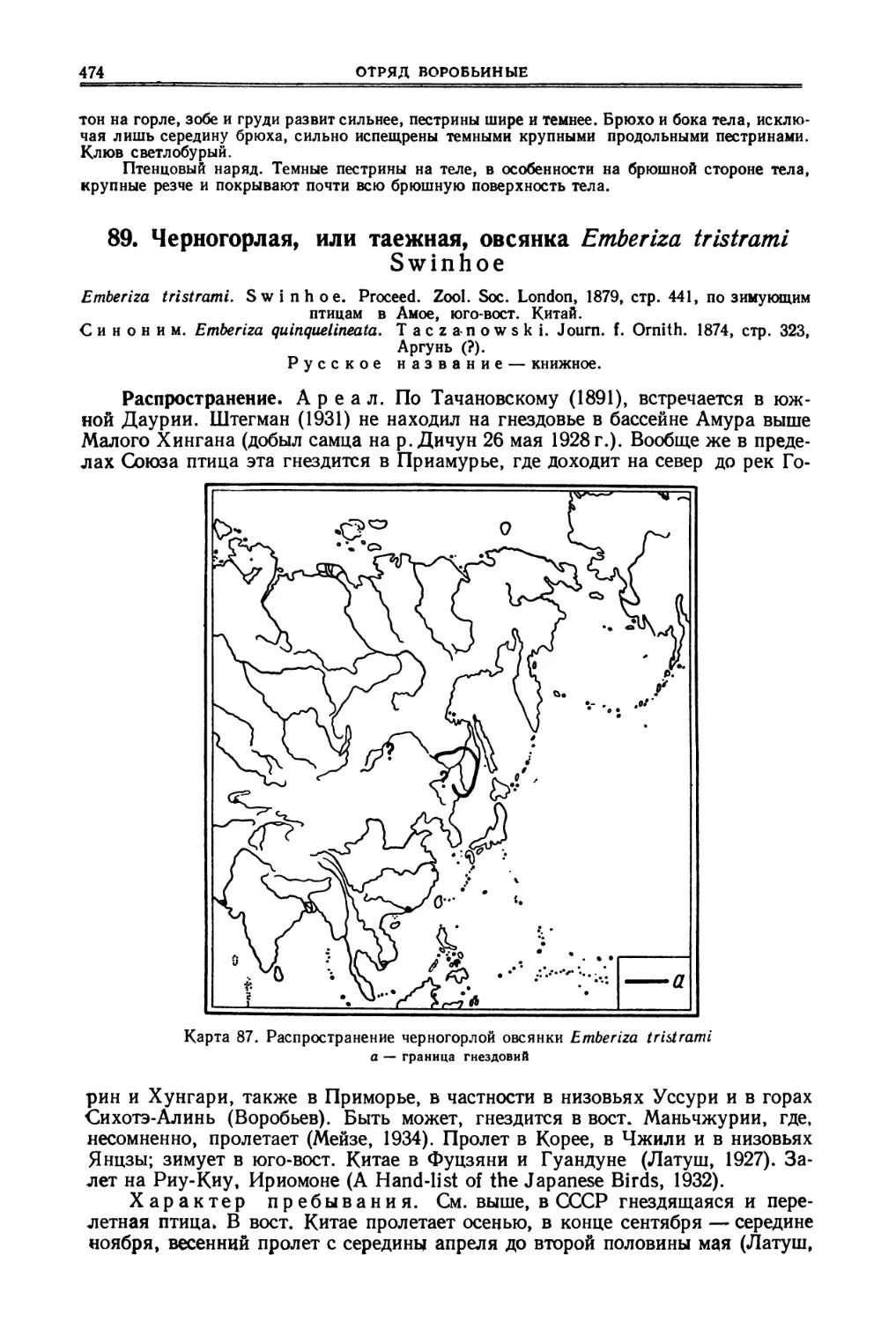

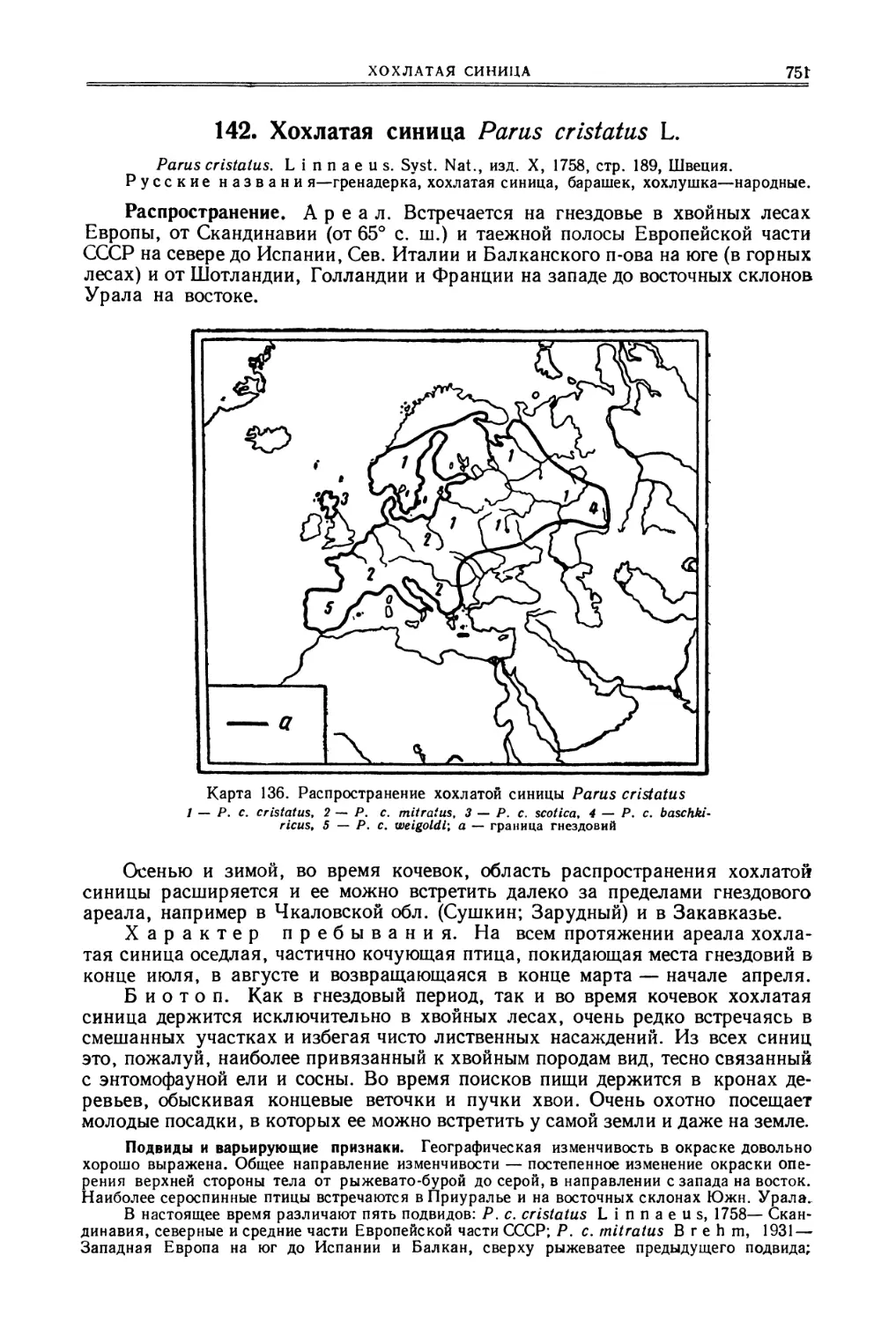

Tags: птицы фауна ссср птицы советского союза

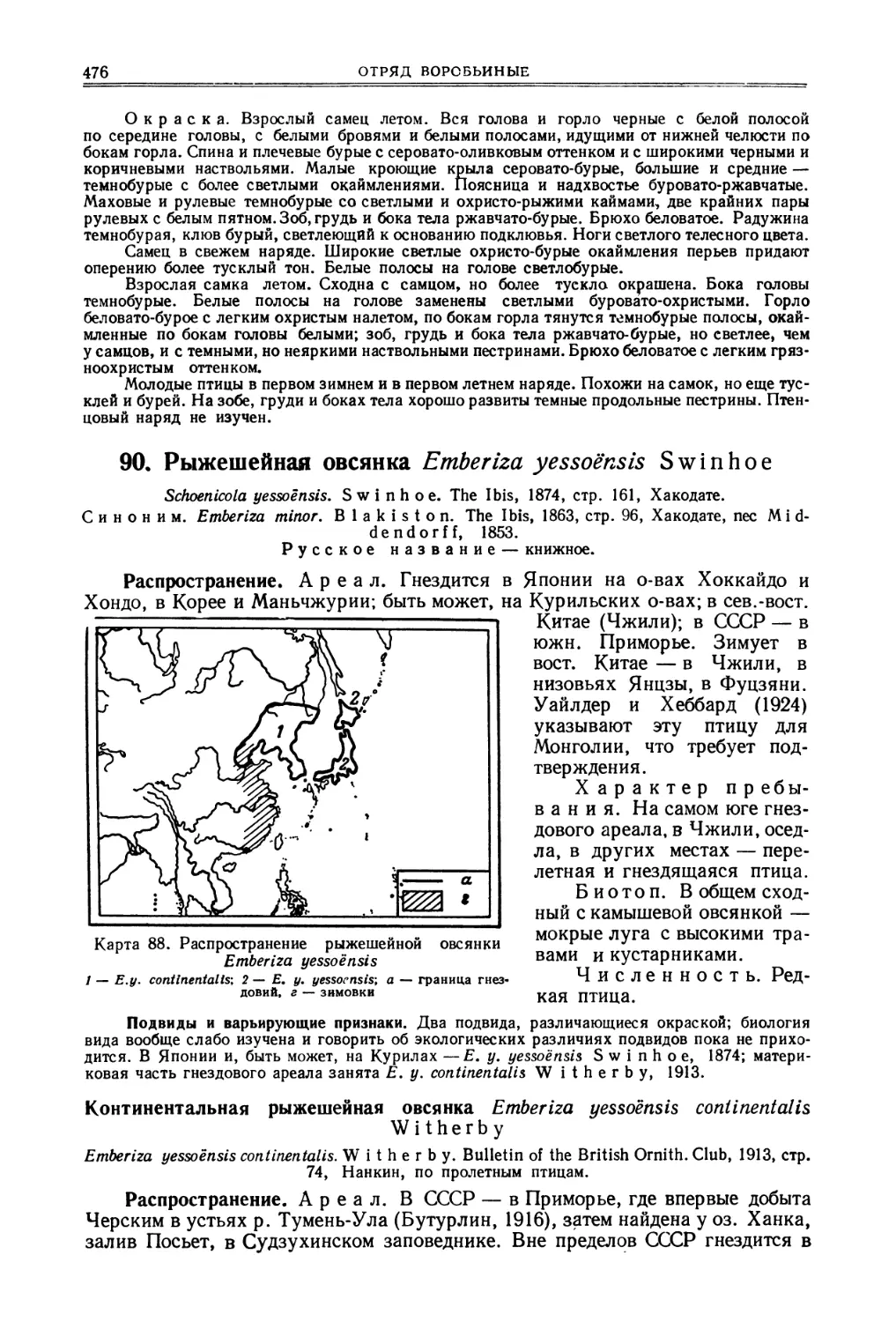

Year: 1954

Text

Г. П. ДЕМЕНТЬЕВ, Н. А. ГЛАДКОВ, А. М. СУДИЛОВСКАЯ, Е. П. СПАНГЕНБЕРГ,

Л. Б. БЁМЕ, И. Б. ВОЛЧАНЕЦКИЙ, М. А. ВОИНСТВЕНСКИЙ,

Н. Н. ГОРЧАКОВСКАЯ, М. Н. КОРЕЛОВ, А. К. РУСТАМОВ

ПТИЦЫ

СОВЕТСКОГО

СОЮЗА

Том V

Под общей редакцией

Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

"СОВЕТСКАЯ НАУКА"

Москва — 1954

ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

PASSERES, или PASSERIFORMES

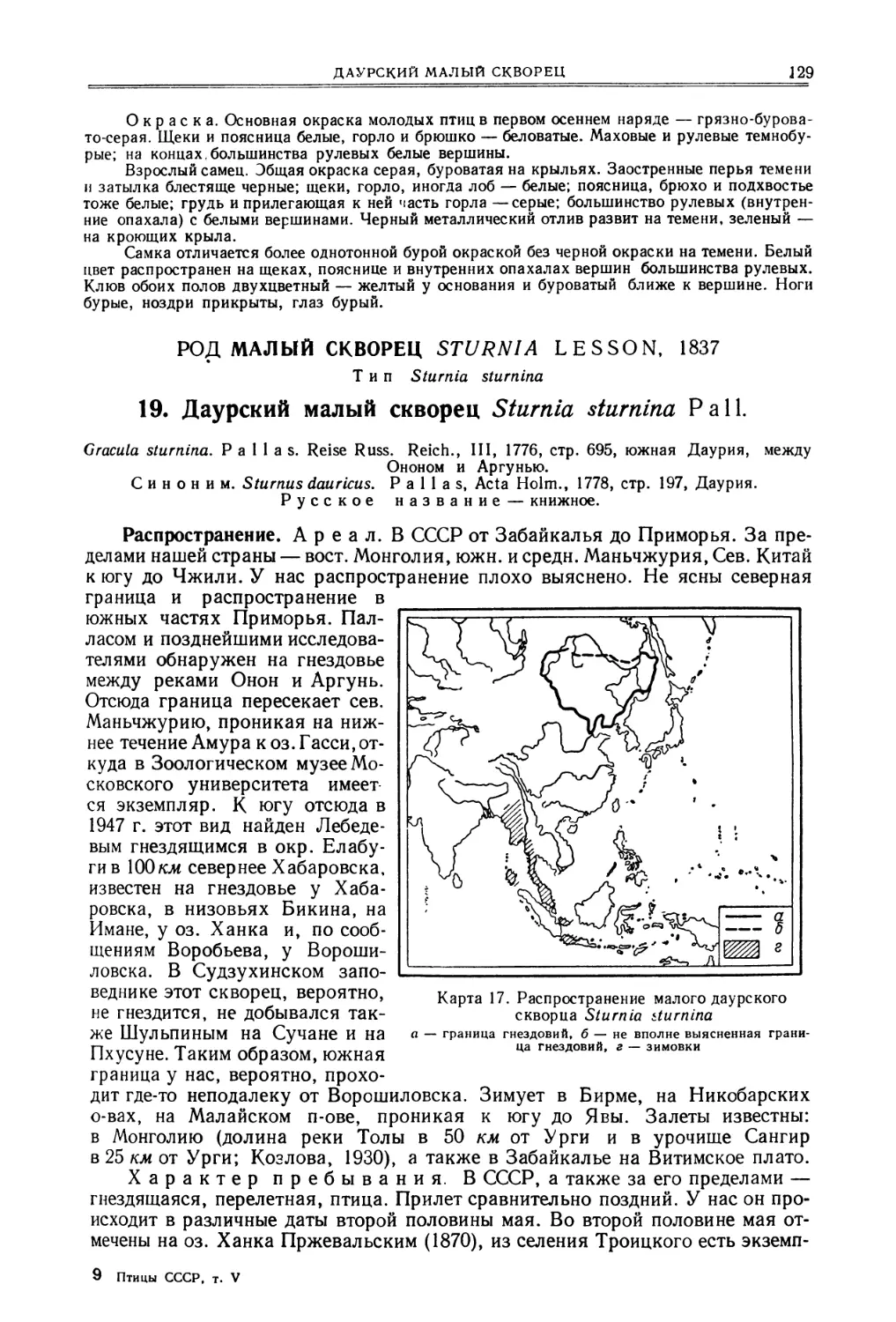

Характеристика отряда

Морфология. Внешние признаки. Птицы мелкой и средней величины

(самый крупный вид воробьиных в фауне СССР—ворон — весит около 1100—

1500г,самый мелкий —королек—около 5—6г).Телосложение воробьиных плот-

ное, клюв разнообразной формы, чаще более или менее прямой и умеренной

длины. Оперение то рыхлое, то плотное, разнообразной окраски. Число перво-

степенных маховых 10—11, первое маховое часто недоразвито (абортивное).

Число второстепенных маховых 9. Число рулевых обычно 10, редко больше

или меньше. Цевки и пальцы ног умеренной длины, число пальцев — 4, пер*

вый палец обращен назад; когти более или менее загнутые.

Анатомические признаки. Череп, за редким исключением,

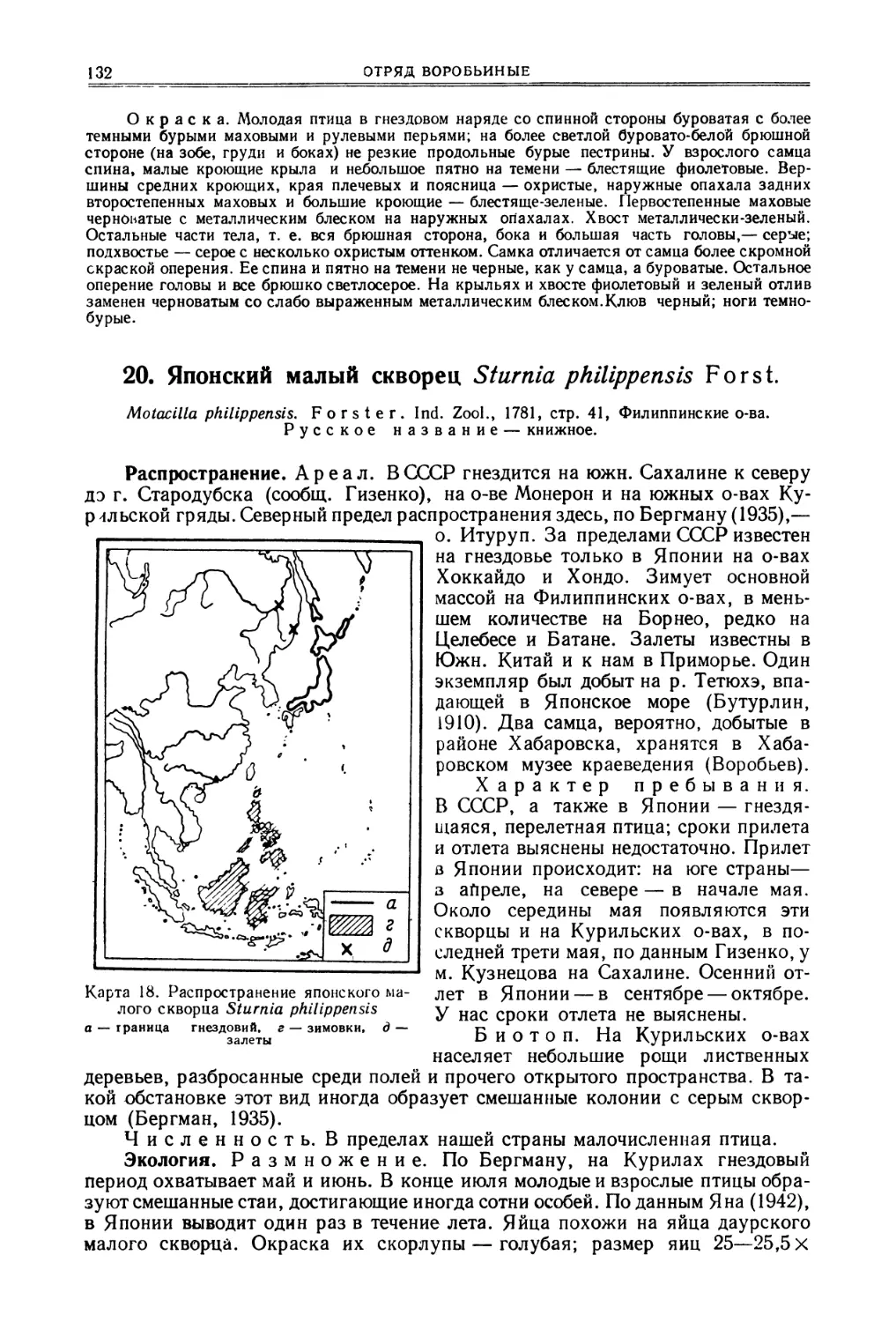

эгитогнатический; отростков базиптеригоида нет; шейных позвонков обычно

14; грудина, за редким исключением, с одной парой вырезок, иногда заменяе-

мых фонтанелями; spina externa sterni хорошо развита, spina interna sterni

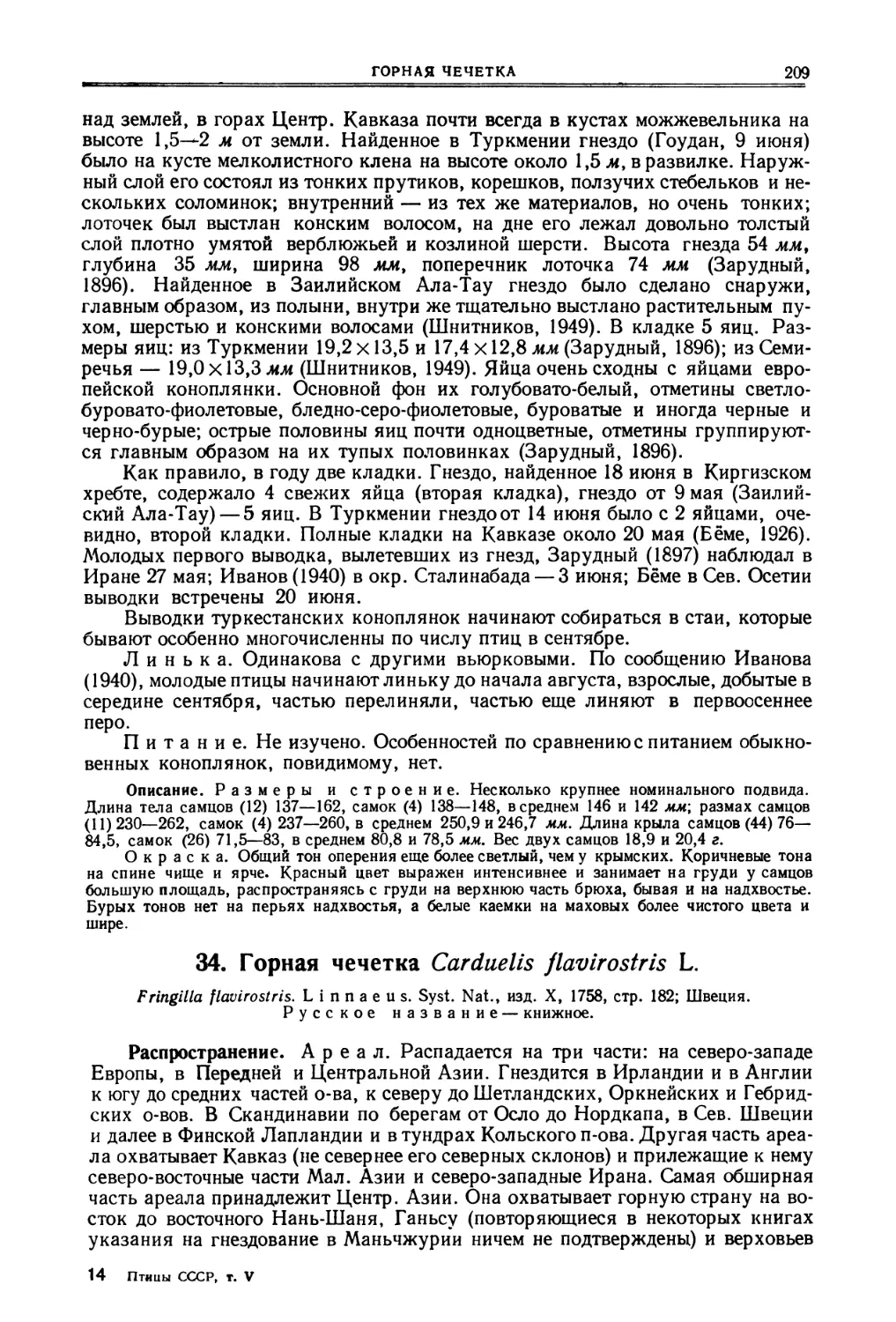

отсутствует; вилочка — с hypocleidium; полных ребер обычно 5. Нет обводя-

щей мышцы; фиксирующее приспособление сгибателя пальцев ноги хорошо

развито; формула мышц ноги АХУ (только у дронго АХ)\ за исключением

широкоротое, сгибатель заднего пальца не соединяется апоневрозом со сгиба-

телем передних пальцев. Только левая сонная артерия. Слепые кишки рудимен-

тарны и сохраняются только как лимфо-эпителиальные органы. Побочный

ствол перьев имеется, но развит слабо. Пух только по аптериям. Копчиковая

железа имеется. Крыло— эвтаксическое. Головной мозг достигает высокого

развития.

Образ жизни. Большинство видов воробьиных связано с древесной или

кустарниковой растительностью; видов наземных меньше (жаворонки, кроме

юлы, трясогузки, многие коньки, каменки и чеканы, оляпки и т. д.).

Общей чертой для всех воробьиных является и хбд линьки крупного

оперения. Первостепенные маховые у них сменяются всегда от внутренних

к наружным, второстепенные маховые — от крайних к средним; в хвосте пер-

выми сменяются средние рулевые, а последними — крайние.

Воробьиные —< птенцовые птицы, т. е. птенцы у них рождаются беспомощ-

ными и довольно значительное время после выхода из яйца находятся в гнезде.

ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

При появлении на свет птенец слепой и чуть опушенный на спинной сто-

роне тела; у видов же, строящих более или менее прикрытые, защищенные

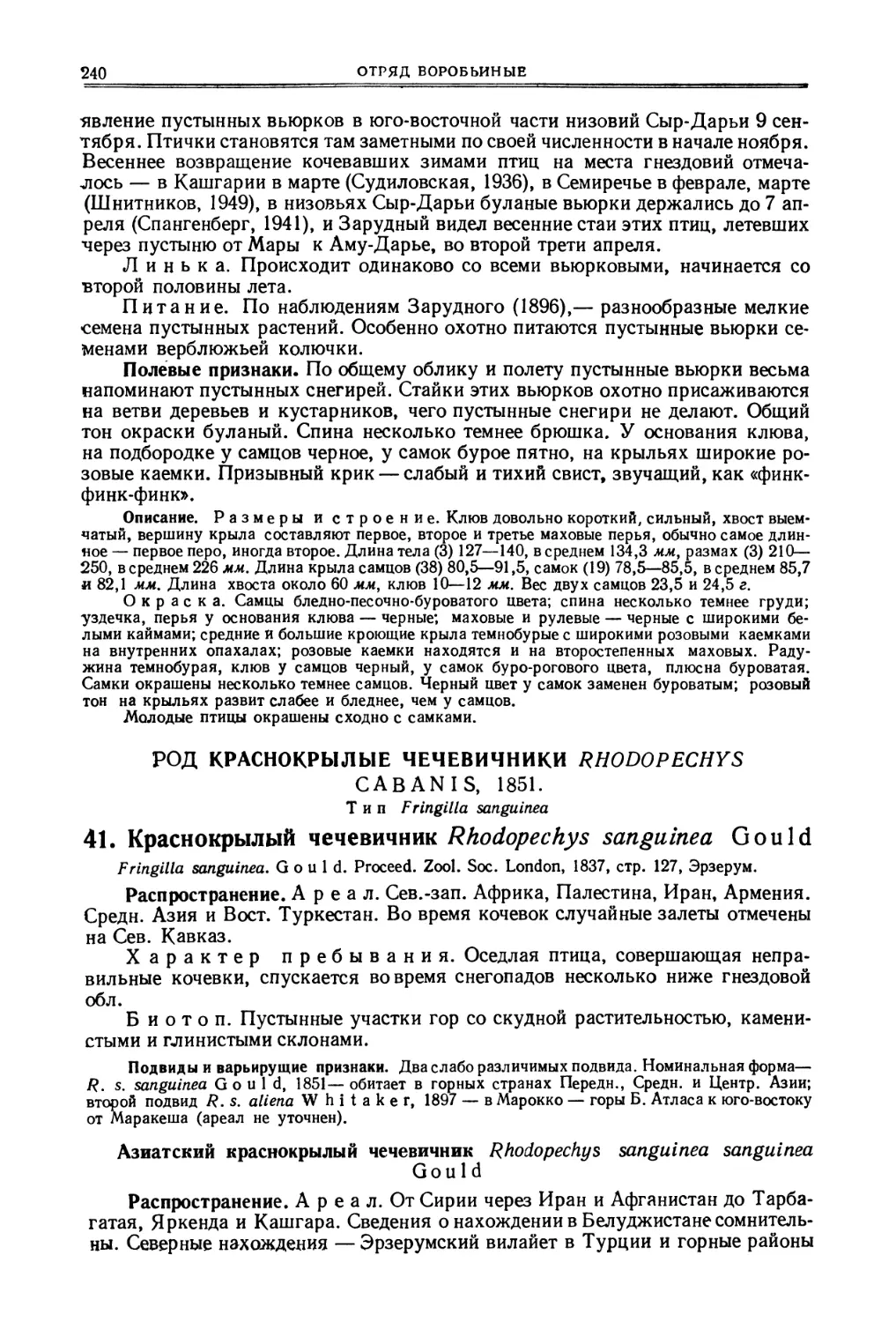

сверху гнезда, например у скворцов, воробьев, сорокопутов, долгохвостых си-

ниц, птенцы выходят из ййца совершенно голыми.

Для воробьиных характерно тщательное устройство гнезд, причем неко-

торые группы (ремезы, синицы, камышевки) особенно выделяются в этом отно-

шении. Для каждой естественной группы характерна определенная форма

гнезда, способ его помещения и выбор определенных материалов. Местами для

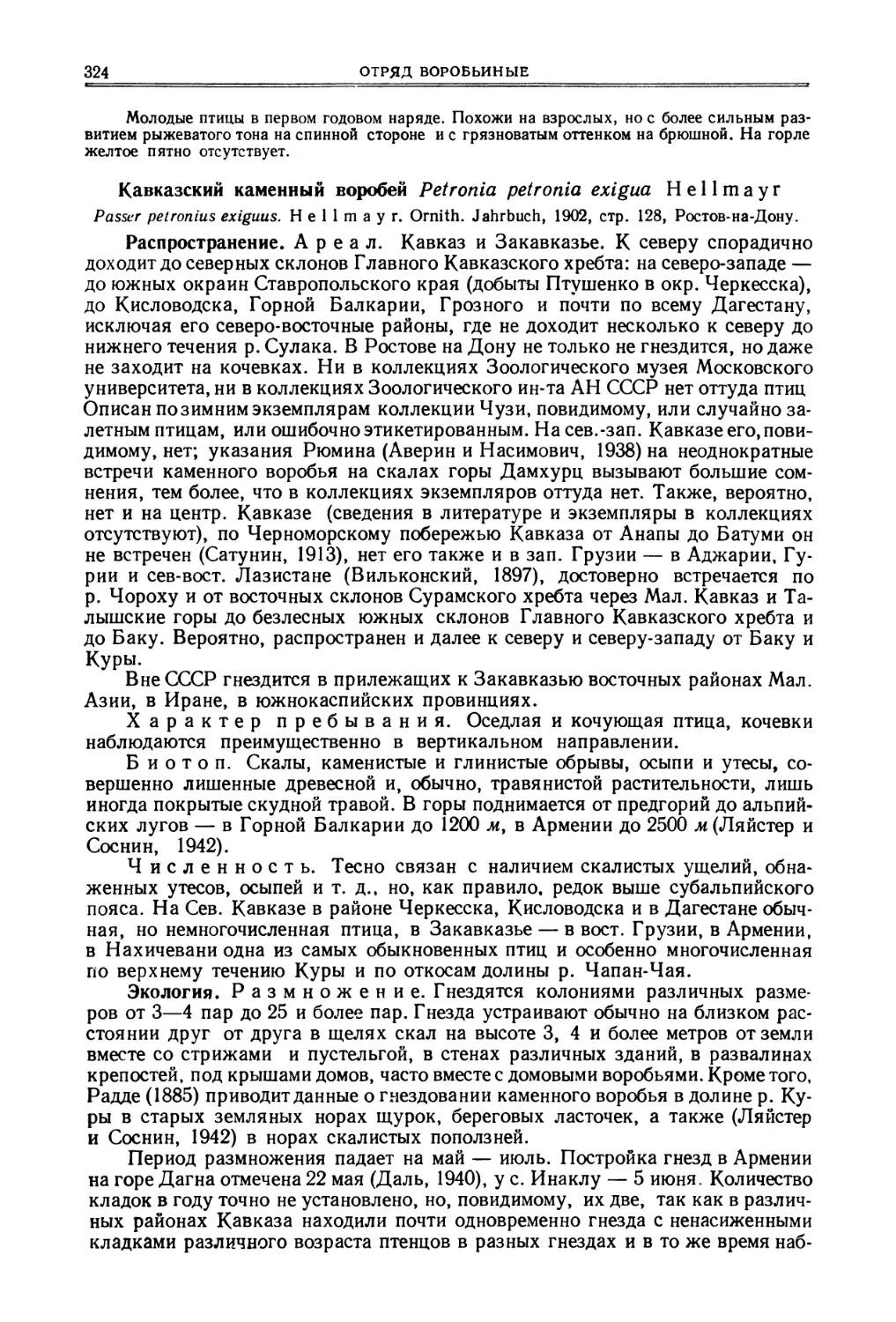

устройства гнезд воробьиные пользуются самыми разнообразными: многие гнез-

дятся на земле, другие — на камнях и в расселинах скал, третьи — на деревьях

и в кустарниках, четвертые— на человеческих постройках (ласточки). Гнезда

то помещаются в одиночку, то группами или колониями (береговые ласточки,

различные ткачики и т. д.). Выбор места гнезда принадлежит обычно самцу,

возвращающемуся к месту гнездовья несколько ранее самки. Очень характерно

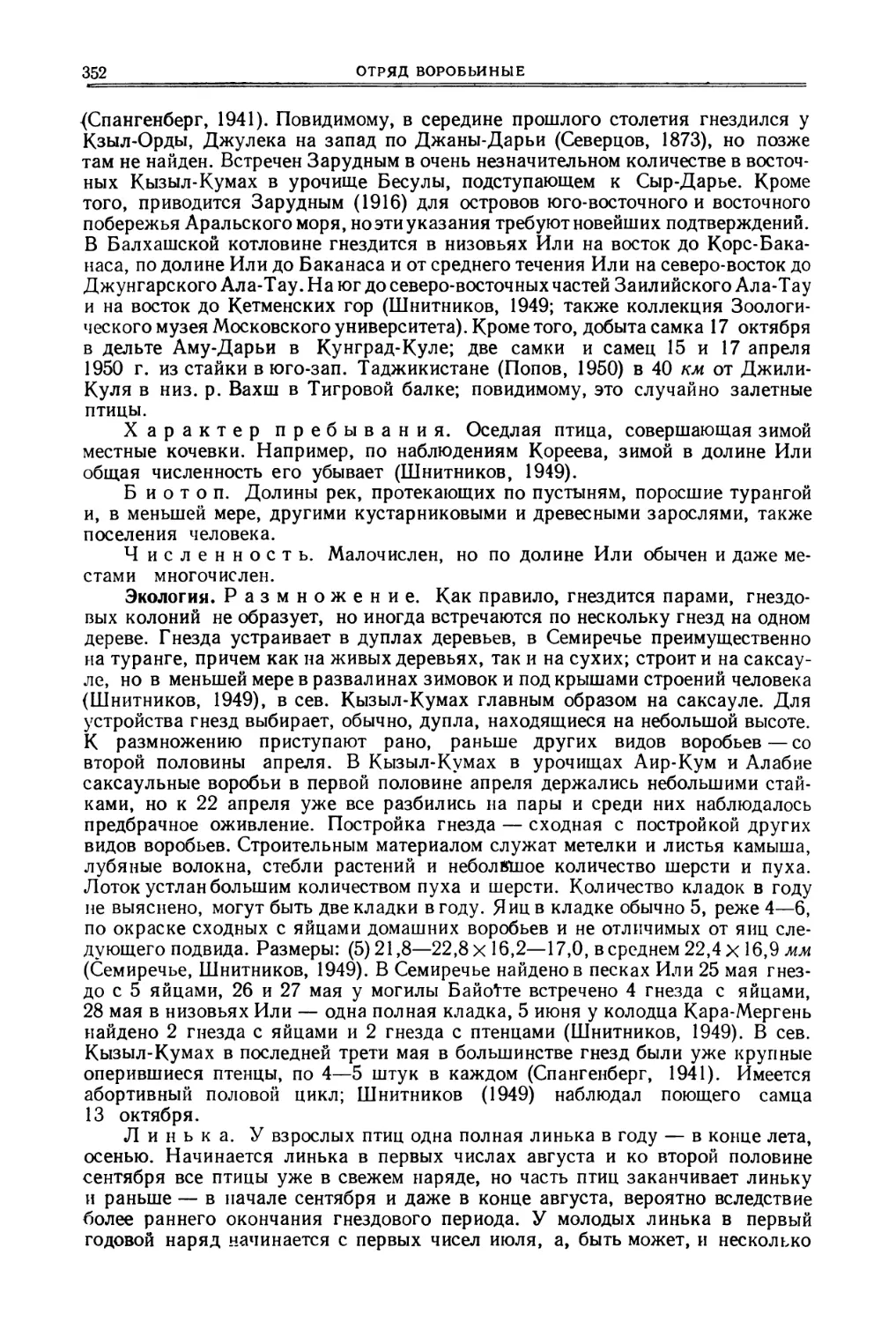

для воробьиных и крайнее постоянство их в отношении места гнездовий: каж-

дая пара, если ей позволяют это общие условия, ежегодно гнездится на том

же или почти на том же самом месте, что и в предыдущем году. Эта привязан-

ность к гнездовому участку в значительной мере определяет все поведение

воробьиных.

Яйца воробьиных птиц в большинстве имеют пеструю окраску, но иногда,

в особенности у форм, гнездящихся в укрытых или сильно затемненных

местах, утрачивают пестрины и окрашены в однообразные тона. Таковы,

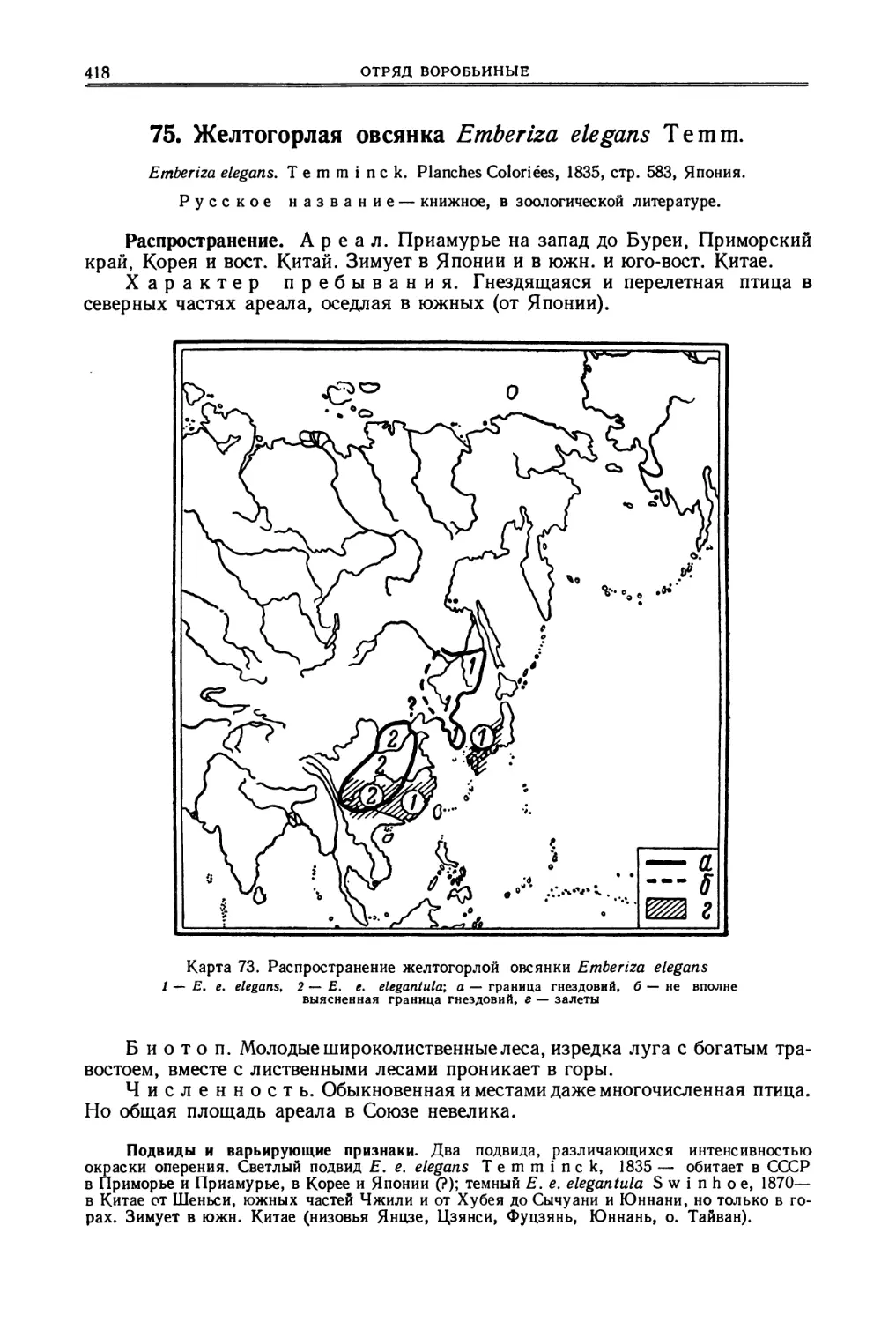

например, яйца пеночек (Phylloscopus), горных вьюрков (Leucosticte и

Montifringilla). Число яиц в кладках различно: от одного яйца у некото-

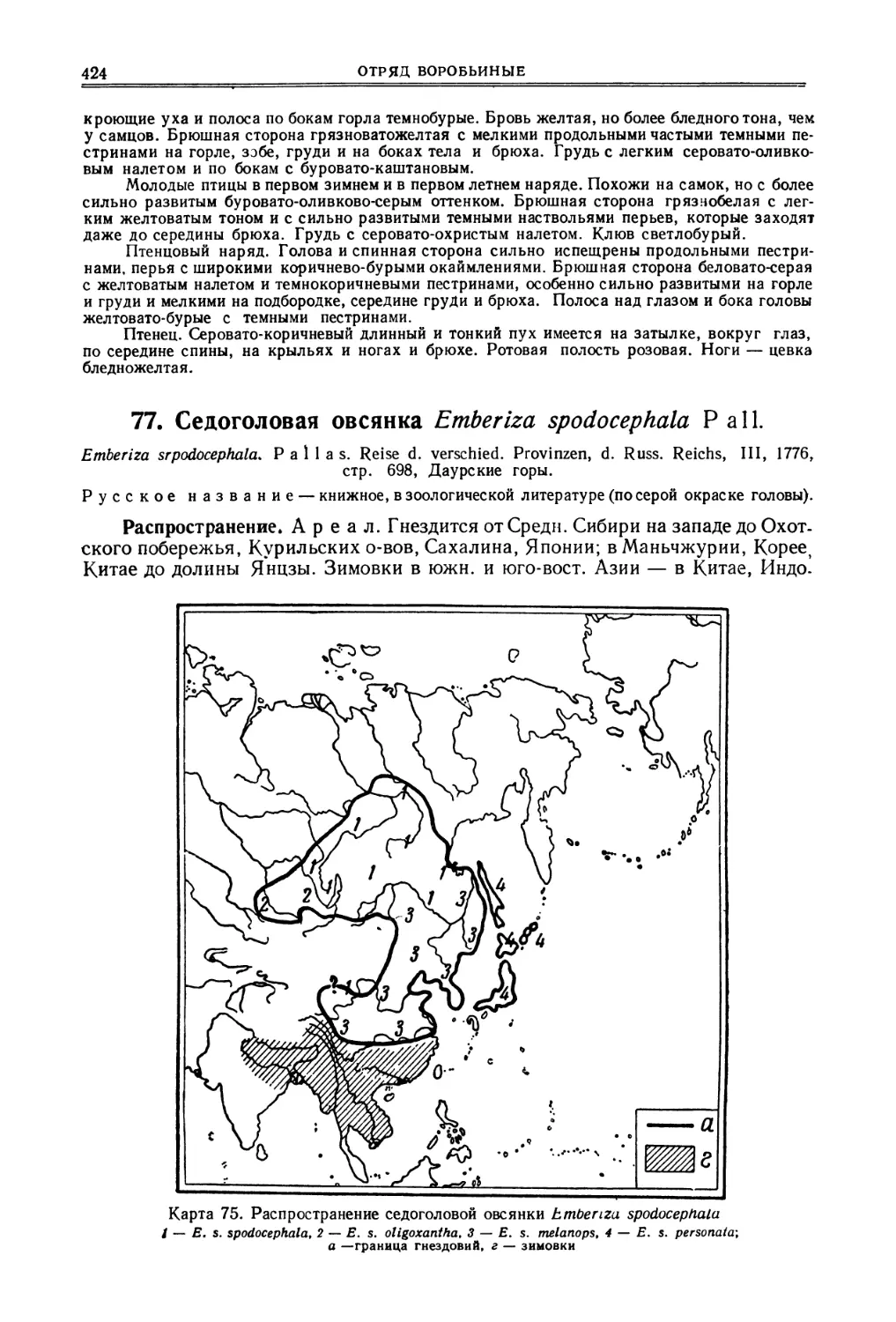

рых австралийских видов до 15 у нашей больщой синицы (Parus major) и

даже до 16 у долгохвостой синицы (Aegithalos caudatus). Обычное число

яиц в кладке 3—6.

Относительные размеры яиц очень различны. У крупных видов вес их

в отношении общего веса тела меньше, чему у мелких. Максимальный вес из

наших представителей отряда имеют яйца у ворона, достигающие 30 г.

У средних птиц величиной с дрозда-рябинника яйцо весит около 7 г. Наконец,

у мелких птиц, весящих около 10 г, вес яйца равняется примерно 1 г. По отно-

шению к весу тела вес яйца у корольков составляет около 14%, у пеночек даже

до 17%, тогда как у ворона только около 2%. Для яиц воробьиных характерна

тонкая и легкая скорлупа, что, несомненно, стоит в связи с тщательностью

устройства гнезд у этой группы.

Интересно отметить, что число яиц в кладке у одного и того же вида варьи-

рует иногда в зависимости от местности: различные географические формы

имеют и различное число яиц в кладке. Примером может служить чекан-ка-

менка (Oenanthe oenanthe): в Гренландии чеканы откладывают 7~8 яиц, в

средн. Европе — 6, а в сев. Африке — только 5.

Многие воробьиные выводят птенцов 2 раза в год. При этом число яиц во

второй кладке бывает обычно несколько меньшим, чем в первой. Бывают и

исключения: дрозды и синицы, начинающие гнездиться очень рано, когда

условия для выкорма птенцов не очень благоприятны, имеют в первой кладке

меньшее число яиц, чем во второй. Последняя приходится на время изобиль-

ного появления насекомых. У некоторых форм вторая кладка начинается тогда,

когда птенцы первого вывода далеко не приобрели еще самостоятельности.

Например, у большой дроздовидной камышевки (Acrocephalus arundinaceus)

самка устраивает для второго выводка отдельное гнездо, в то время как самец

еще довоспитывает первое поколение птенцов.

Промежуток между откладыванием яиц у воробьиных составляет обычно

20—24 часа. Насиживание начинается иногда (у рано несущихся форм, напри-

мер клестов или вороновых) по откладке первого яйца, чаще же — по оконча-

нии кладки.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРЯДА

Развитие молодых, в кормлении которых участвуют оба родителя, идет

очень быстро. У мелких форм пребывание в гнезде продолжается примерно

тот же срок, что и насиживание яиц, т. е. около 12—14 дней. У крупных птиц

соотношения меняются, и нахождение птенцов в гнезде затягивается, по срав-

нению со временем насиживания, на значительно более долгий срок. Примером

может служить ворон, насиживающий 19—21 день, тогда как птенцы проводят

в гнезде около полутора месяцев и более; насиживание у вороны длится при-

мерно 18 дней, тогда как птенцы вылетают из гнезда через 33—35 дней после

выхода из яйца. У тех птиц, гнезда которых хорошо защищены и находятся

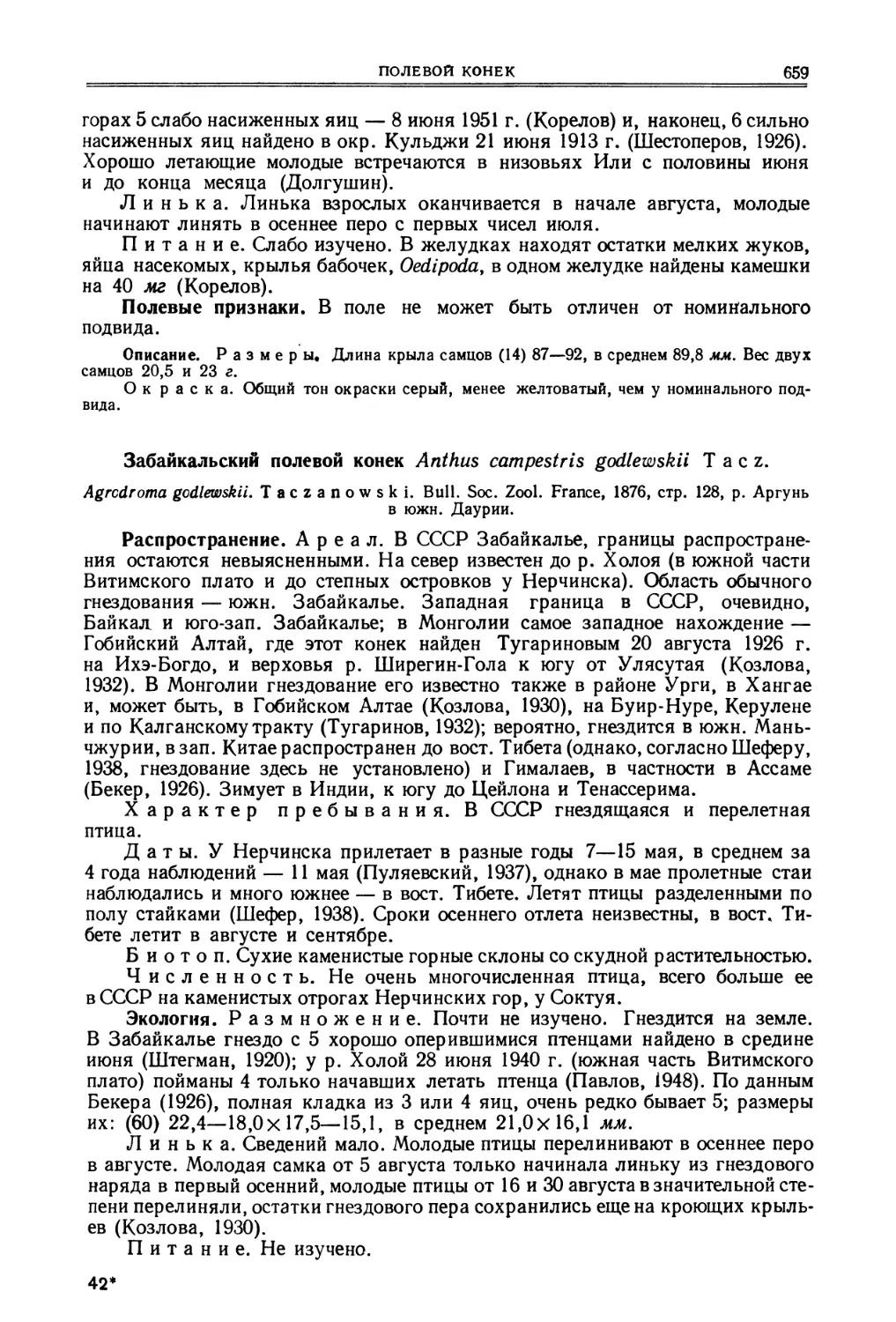

в укрытых местах, пребывание птенцов в гнезде бывает относительно долгим:

у скворца 21—22 дня, у большой синицы 23 дня, а у маленького поползня —

даже 26 дней.

Наоборот, гнездящиеся на земле птицы развиваются быстро: жаворонки

оставляют гнездо уже через 9 дней после появления на свет, соловьи и камыше-

вые овсянки — через 11—12 дней, т. е. на несколько (до 5 дней) ранее, чем

ближайшие виды, гнездящиеся на деревьях.

Первое время по вылете из гнезда молодые держатся с родителями, но

через короткий срок (мелкие виды — дней через 10) становятся вполне само-

стоятельными. В это же время родители, занятые вторым выводом, вытесняют

первое поколение из гнездового участка. Можно, в общем, заметить, что, чем

меньше птица, тем скорей она растет. Крапивник, весящий около 8 г, дости-

гает полного веса уже через 8 дней по выходе из яйца; в такой же срок дого-

няют по весу своих родителей и молодые корольки. У гнездящихся на земле (жа-

воронки) развитие маховых дает птенцу возможность перепархивать еще до

полного развития общего покрова из контурных перьев.

Окраска молодых воробьиных обычно сходна со скромными, харак-

терными для самок цветами. Кроме того, крыло у птиц в первом осеннем

пере тупей, а маховые перья шире и сужаются с возрастом (что, например,

особенно наглядно заметно у сорок). Обычно полный наряд одевается в возра-

сте около одного года, иногда — в возрасте около полутора лет. Исключением

являются райские птицы из рода Paradisaea, надевающие взрослое оперение

после 3 полных линек, т. е. уже в двухлетнем возрасте.

Для гнездового пера многих молодых воробьиных (мухоловки, дрозды,

горихвостки, оляпки, соловьи и т. д.) характерен своеобразный чешуйчатый

рисунок, образуемый черноватыми каемками бурых пестрин перьев. Своеоб-

разные светлые пестрины характерны и для птенцового наряда жаворонков.

Половая зрелость наступает обычно на следующую весну после рождения,

т. е. примерно в возрасте около одного года. При этом птицы не всегда несут

еще полный взрослый наряд (это относится, например, к самцам чечевичников

или клестов). Крупные вороновые (род Corvus) гнездятся лишь в возрасте около

2 лет.

В известном соответствии с быстротой развития находится и продолжи-

тельность жизни воробьиных птиц. В неволе мелкие виды выживают до 25 лет,

конечно, в виде исключения. Для самого крупного вида воробьиных — воро-

на — известны случаи достижения 50- и даже 69-летнего возраста. Однако

в естественных условиях, как это отчасти показывают данные кольцевания,

средняя продолжительность жизни птиц значительно ниже. Из 77 окольцо-

ванных в гнездах ласточек-касаток только одна дожила до 5 лет, 2 — до 4 лет,

6 — до 3 лет, 17 — до 2 лет, а 51 птица погибла уже в течение первого года

своей жизни. Эти данные относятся к вылетевшим из гнезда молодым птицам,

но еще до оставления гнезда. Среди птенцов воробьиных, судя по некоторым

данным, гибнет около 60% выводка. Примеры относительного долголетия во-

робьиных, установленные кольцеванием, таковы: иволга добыта в возрасте

8 лет, певчий дрозд — в возрасте 81/* лет, а черный дрозд — даже в десятилет-

нем возрасте.

ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

Различие между самцами и самками у воробьиных выражается в величине,

окраске и других признаках. Самцы, как правило, крупней размерами и часто

ярче окрашены, хотя у многих групп (большинство семейства славок, настоя-

щие дрозды, вороновые, жаворонки и др.) оба пола окрашены одинаково.

У некоторых воробьиных (райские птицы, мухоловки pojxaTerpsiphone и т. п.)

самцы отличаются от самок и присутствием особых украшающих перьев.

Иногда некоторые различия проявляются лишь в период размножения: на-

пример, окраска клюва у воробьев и зябликов, появление красного цвета у

различных вьюрков.

Существенны отличия и в голосе. Голосовой аппарат самцов и самок воро-

бьиных по своему устройству в сущности одинаков, но мускулатура гортани

у самца сильней, и только самцы, поэтому, в период размножения издают

(у многих форм) более или менее громкое и своеобразное пение. Для каж-

дого вида свойственно определенное пение; но при этом у отдельных географи-

ческих форм пение часто довольно существенно различается, а кроме того, бы-

вают и чисто индивидуальные различия в пении отдельных особей.

Это общеизвестное свойство певчих воробьиных объяснялось до сих пор

очень различно. Самым вероятным объяснением является двоякое: пение отра-

жает общее возбуждение птицы, с одной стороны (поэтому, например, молодые

птицы иногда поют осенью), а с другой — является сигналом, предупреж-

дающим особей того же вида, что данный гнездовый участок является

занятым. Начинают петь воробьиные весной, по прилете на гнездовье, и

продолжают пение обычно до середины лета, до окончания гнездового вре-

мени. Кроме собственно пения, воробьиные издают и другие, довольно разно-

образные и имеющие различное значение звуки в виде призывных или тревож-

ных криков и т. д. Некоторые формы (скворцы, сорокопуты, сойки и др.) хо-

рошо подражают звукам, издаваемым другими животными (другими птицами,

млекопитающими и т. д.).

Индивидуальные различия в пении и способность к подражанию подтвер-

ждают мнение о том, что воробьиные достигли «высокой ступени» развития.

Полушария их мозга хорошо развиты, и в этом отношении они уступают среди

птиц только попугаям. И действительно, большинство воробьиных является

животными подвижными, деятельными и хорошо приспосабливающимися

к самым разнообразным условиям.

Из чувств у воробьиных лучше всего развито, конечно, зрение, причем

ряд форм (например, ласточки), помимо остроты зрения, имеют и особые адап-

тивные приспособления, позволяющие им видеть свою добычу и яа дальнем и

на близком расстоянии.

Большинство воробьиных хорошо летает, и некоторые группы являются

одними из лучших летунов среди всего класса птиц. Однако и посредствен-

ные летуны (коньки и трясогузки) при перелетах двигаются со скоростью в

14—15 м в секунду и могут летать до 40 часов подряд. Многие группы (жаво-

ронки, трясогузки, каменки, чеканы и др.) хорошо передвигаются по земле,

другие (поползни, пищухи, синицы) отлично лазают по деревьям или скалам.

Пища воробьиных очень разнообразна. Некоторые группы (вороновые)

почти всеядны и в известных условиях (например, похищениями яиц и птен-

цов) могут наносить довольно существенный ущерб хозяйству. «Хищничают»

и некоторые другие воробьиные — крупные сорокопуты и даже синицы.

Все же в основном воробьиные могут быть разбиты на две основные

группы: питающихся насекомыми (для них характерен сравнительно тонкий

клюв) и питающихся зернами, семенами и другой растительной пищей. Впро-

чем, исключительно растительноядных или исключительно насекомоядных

птиц среди воробьиных немного, и большинство из них придерживается в сущ-

ности смешанного пищевого режима, с преобладанием лишь растительных или

животных элементов. Количество пищи, употребляемой воробьиными, в осо-

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРЯДА

бенности во время вывода птенцов, очень велико. Прямыми наблюдениями

установлено, что во время кормления птенцов большая синица подлетает к

гнезду до 390 раз за одни сутки, горихвостка 220—240 раз, а поползень около

370—380 раз. Одни эти примеры показывают, какое громадное количество

насекомых поглощается воробьиными птицами. Это обстоятельство вместе

с тем указывает и на ту огромную роль, которую играют воробьиные птицы

в круговороте живого вещества в природе. Нет никаких сомнений, что воро-

бьиные птицы Являются одним из основных факторов, ограничивающих раз-

множение насекомых. Тем самым роль их в защите сельского хозяйства от вре-

дителей чрезвычайно велика, и вся сумма приносимой ими пользы наверное

превосходит таковую от всех остальных отрядов птиц. Роль воробьиных опреде-

ляется и большим количеством форм в этом отряде, и обилием особей отдельных

видов, и самими свойствами этих птиц, подвижных и деятельных, требующих

большого количества питательных веществ для компенсирования затрачивае:

мой энергии.

Синицы, пищухи, поползни, особенно зимой, охотно держатся в садах и

уничтожают множество куколок и гусениц насекомых, вредящих плодовым

деревьям. В летнее время здесь же кормятся славки, горихвостки и пеночки.

Обыкновенный скворец издавна известен как лучший истребитель гусениц и

слизней на огородах и пашнях. Как исключительно полезную птицу его аккли-

матизировали в Сев. Америке, и он успешно там размножается. Розовый скво-

рец, кочуя по степям огромными стаями, уничтожает вредных саранчевых,

начиная с момента выхода саранчуков из яичек. Грачи даже выкапывают из

земли кубышки яиц саранчевых, а во вторую половину лета кормятся зача-

стую почти исключительно взрослыми прямокрылыми. По наблюдениям в Зап.

Сибири, один грач съедает за день до нескольких сот штук проволочных чер-

вей, гусениц, повреждающих корм и живущих в земле, где борьба с ними

искусственными мерами почти невозможна. Некоторые воробьиные исполь-

зуются в качестве лабораторных животных. Мясо некоторых воробьиных отли-

чается хорошими вкусовыми качествами, и они издавна используются как

объект охоты (например, дрозды-рябинники и дерябы, свиристели, снежные

подорожники). Не следует также забывать и об эстетическом значении воробьи-

ных птиц. Богатый лесной птичий хор оживляет парки, леса, берега рек и

другие места отдыха, благотворно действует на нервы утомленных людей и

содействует оздоровлению.

Вред, приносимый некоторыми воробьиными птицами, обычно имеет вре-

менное, узко местное значение и не превышает приносимой ими пользы. Ме-

стами воробьи заметно вредят пшенице (Узбекистан), грачи — молодым всхо-

дам кукурузы и посевам подсолнуха, скворцы — виноградникам, дубоносы и

иволги — вишне и т. д. Сороки и вороны заметно вредят иногда в птицеводстве

уничтожением яиц и птенцов. Воробьиные являются в некоторых случаях

переносчиками заболеваний кур и т. п.

Чтобы закончить приведенную выше краткую биологическую характери-

стику воробьиных птиц, останется добавить, что часть из них является перелет-

ными, часть — кочующими, а часть — оседлыми птицами.

К первым относятся, главным образом, насекомоядные виды, которые ли-

шены возможности находить себе пищу в холодное время в умеренной и север-

ной зоне.

При всем обилии форм воробьиные птицы в сущности довольно одно-1

образны. По признакам устройства голосового аппарата и строения ноги совре-

менных воробьиных можно разделить на три подотряда: стоящих особняком

и сближающих в известной мере воробьиных с предыдущими группами широко-

ротов Eurylaimi, или Desmodactylae, кричащих воробьиных Clamatores,

или Mesomyodae, и центральную группу отряда — певчих Oscines, или Diacro-

myodae.

8 ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

Систематика, Подотряд Eurylaimi состоит из одного семейства Eurylai-

midae, с 14 видами, распространенного в Африке и в Индо-Малайской обл.

(роды Calyptomena, Pseudocalyptomena, Eurylaimus, Corydon, Smithornis, Cym-

borhynchus и др.). Эти птицы отличаются тем, что сухожилия m. flexor hallucis

longus и т. flexor digitorum profundus longus соединены перемычкой; задняя

сторона плюсны покрыта не пластинками, а шестиугольными щитками;

кроме того, у них 15 шейных позвонков, хорошо развитое фронто-назальное

сочленение, гортань — с одной парой мышц мезомиодного типа; главный пи-

тающий ногу сосуд—arteria ischiadica; основания III и IV пальцев сращены.

Подотряд Clamatores сходен с Oscines в том, что m. flexor hallucis longus

не соединяется с m. flexor digitorum profundus longus, пальцы III и IV сра-

щены, шейных позвонков 14, плюсна сзади одета пластинками. Отличия под-

отряда Clamatores от Oscines в том, что гортань у входящих в него видов развита

сравнительно слабо, мышцы голосового аппарата прикреплены не к концам

бронхиальных колец, а по середине их; голосовых мышц не более двух пар;

птицы эти не поют, а издают лишь крики, позывы и т. д. В составе подотряда

можно наметить две группы: надсемейство Haploophonae — с гортанью тра-

хео-бронхиального типа и надсемейство Tracheophonae — с гортанью тра-

хеального типа. Подотряд Clamatores состоит из 1097 видов, распрост-

раненных, главным образом, в Южн. Америке; впоследней встречаются все семей-

ства группы Tracheophonae и четыре семейства группы Haploophonae-, восточ-

ному полушарию свойственны лишь немногочисленные виды трех семейств

Haploophonae. Различиямежду семействами, кроме указанных только что особен-

ностей устройства гортани, сводятся к типу рулевых перьев, к устройству

вырезок грудины, к строению покрова передней стороны плюсны, к различию

в кровеносной системе ноги (главный питающий сосуд у одних —arteria femo-

ralis, у других — a. ischiadica), в окраске яиц и устройстве гнезда. К Tracheo-

phonae относятся семейства Dendrocolaptidae (роды Dendrocolaptes, Xiphoco-

lapteSy Pseudocolaptesy Philydory Furnarius, Synallaxis и др.), Formicariidae

(роды Formicariusy Thamnophilusy Grallaria и др.), Pteroptochidae (роды Pte-

roptochus, Eugralla, Scyalopus и др.), Conopophagidae (роды Conopophaga

и Corythopsis). К Haploophonae относятся новозеландские Xenicidae (Xenicusy

Acanthisitta, Traversia), мадагаскарские Philepittidae (два вида рода Phile-

pitta), Pittidae (один род Pitta; два вида P. angolensis и Р. reichenowi распро-

странены в Африке, прочие — в Индо-Австралийской обл.), американские

семейства Tyrannidae (роды Tyrannus, Myiarchus, Myiobius, Arundinicola,

Lophotriccusy Todirostrum, Oxyruncus, Pyrocephalusf Phaeomyias и др.), Pipridae

(роды Pipra9 Chiroxiphiat Manacus и др.), Cotingidae (роды Cotinga, Cephalop-

terus, Perissocephalus, Procnias, Rupicola, Phytotomaf Xipholena и др).

В подотряде Oscinesy характеризуемом сращением нижних колец трахеи

и прикреплением мышц голосового аппарата симметрично к концам брон-

хиальных полуколец, отмечают две группы: к первой относятся два

семейства Atrichornithidae (род Atrichornis) и Menuridae (род Мепига —

лирохвост), распространенные в Австралии. У них голосовой аппарат не полу-

чил полного развития, число пар мышц гортани две — у Atrichornithidae и

ТрИ — у Menuridae; для этих птиц характерно и слабое развитие крыльев;

к полету они прибегают очень редко. У всех остальных Oscines число пар голо-

совых мышц обычно семь, и сиринкс имеет сложное устройство (только у Alau-

didae рудиментарен). К подотряду Oscines относится около половины известных

в настоящее время видов птиц, т. е. около 4000 (по Майру, 1946,— 3982

вида), объединяемых в ряд семейств. Признаками отличий семейств, кроме

указанных выше, являются: устройство крыла и клюва, строение костного

нёба и форма его рогового покрова, строение рогового покрова плюсны, общий

характер окраски, ход линьки, устройство гнезд, окраска яиц. В общем под-

отряд — весьма гомогенный, и семейства разграничиваются нерезко, а для

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРЯДА

многих из них требуется дальнейшее выяснение анатомических различий.

Семейства: кругосветные Corvidae (роды Corvus, Pica, Garrulus, Perisoreus,

Cyanopica, Nucifraga, Pyrrhocorax, Podoces, Cyanocephalus, Aphelocoma, Lalo-

citta, Cissa, Cyanocitta, Struthidea, Heteralocha, Zavattariornis и др.); распро-

страненные в Австралии, на Новой Гвинее и частично на Молуккских о-вах

Paradisaeidae (роды Paradisaea, Parotia, Phonygammus, Cicinnurus; Lopho-

rina, Ptilorhis, Astrapia, Seleucides, Semioptera и др.) и беседковые птицы, или

шалашники, Ptilonorhynchidae (роды Ptilonorhynchus, Chlamydera); свойствен-

ные тропикам и субтропикам Восточного полушария дронго Dicruridae (роды

Dicrurus, Bhringa, Dissemurus и др.); австралийские Cracticidae (роды Cracti-

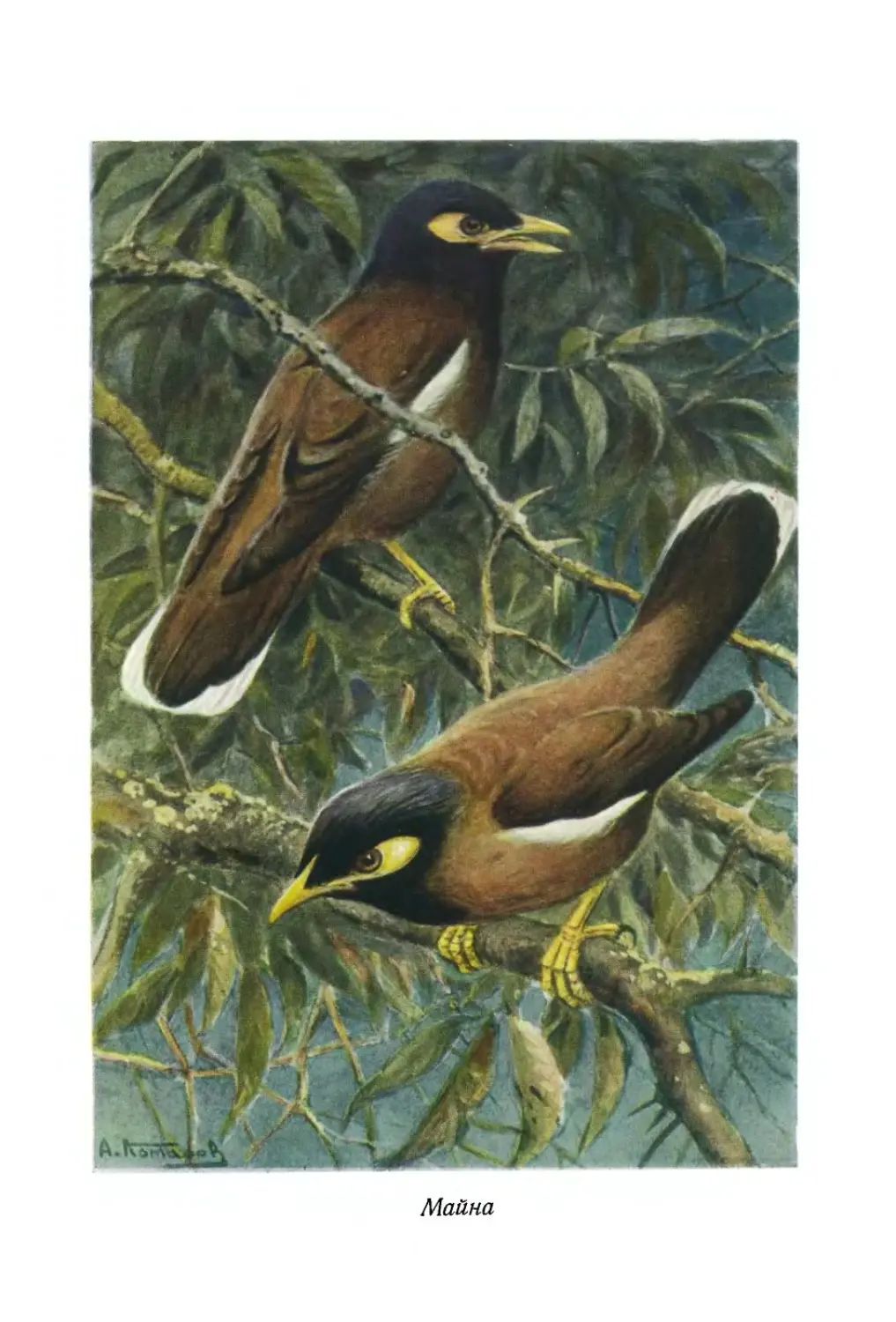

cus, Gymnorhina и др.); повсеместно распространенные Sturnidae (роды Sturnus»

Pastor, Sturnia, Spodiopsar, Acridotheres, Sturnapastor, Lamprocoliust Bupha-

gus, Picathartes и др.); распространенные в Восточном полушарии иволги

Oriolidae (роды Oriolus uSphecotheres); отсутствующие только в Южн. Америке

сорокопуты Laniidae (роды Lanius, Laniarius, Dryoscopus, Tschagra и др.); ма-

дагаскарские Vangidae (роды Vanga, Aerocharis, Schetba, Cyanolanius и др.);

африканские Prionopidae (роды Prionops, Sygmodus и др.); индо-австралий-

ские и африканские Artamidae (роды Artamus в южн. Азии и Австралии, Pseu-

dochelidon в Африке); индоавстралийские Pachycephalidae (роды Pachycephala,

Eopsaltria): антильские Dulidae (род Dulus); распространенные в полосе хвой-

ных лесов Европы, Азии, а также в Сев. и в средн. Америке свиристели Вот-

bycillidae (роды Bombycilla, Phainopepla и др.); европейско-азиатские толсто-

клювые синицы Paradoxornithidae (роды Paradoxornis, Panurus, Suthora, Cono-

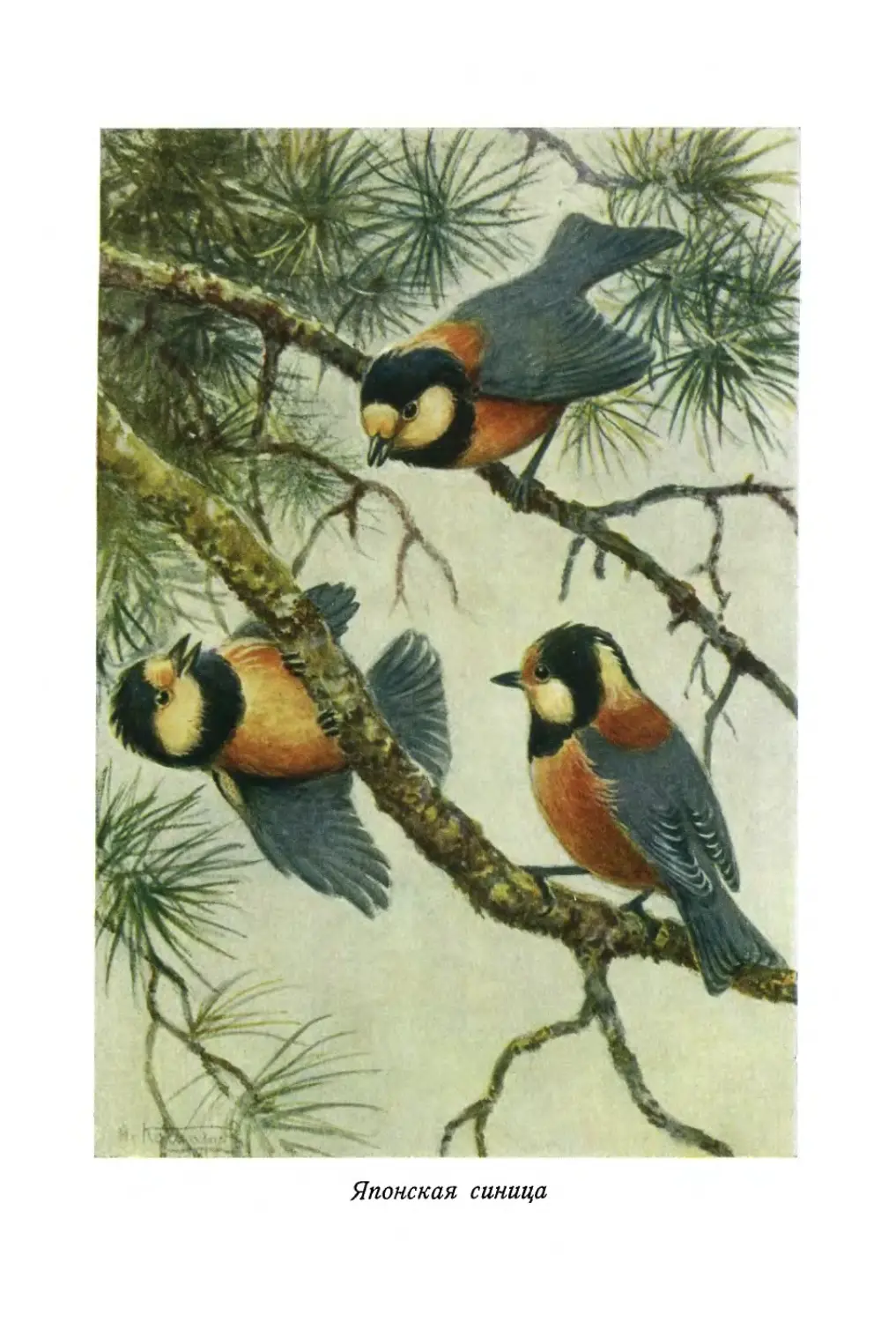

stoma и др.); кругосветные синицы Paridae (роды Par us, Remiz, Machlolophus-

и др.); распространенные в Европе, Азии и Сев. Америке корольки Regulidae

(роды ReguluSy Leptopoecile, Lopkobasileus); отсутствующие только в Южн.

Америке и в Африке поползни Sittidae (роды Sitta, Daphaenositta, Neositta

и др.); мадагаскарские Hyposittidae (род Hypositta); отсутствующие толька

в Южн. Америке пищухи Certhiidae (роды Certhia, Tichodroma, Salpornis,

Climacteris и др.); свойственные жарким странам Восточного полушария нек-

тарницы Nectariniidae (роды Nectarinia, Arachnothera, Anthreptes, Rholidornis

и др.); южноазиатские Chalcopariidae (род Chalcoparia); южноазиатские, австра-

лийские и малайские Meliphagidae (роды Meliphaga, Philemon, Promerops и др.);

индо-австралийские Dicaeidae (роды Dicaeum, Pardalotus и др.); циркумтропи-

ческие, в немногих видах выходящие за тропики белоглазки Zosteropidae (роды

Zosterops, Rhamphozosterops, Megazosterops и др.); американские Vireonidae

(роды Vireo, Cyclarhis и др.); распространенные в Азии, Европе, Америке

Troglodytidae (роды Troglodytes, Cinclus, Leucoleps и др.); европейские и азиат-

ские завирушки Prunellidae (род Prunella); свойственные жаркому поясу

Старого Света личинкоеды Campephagidae (роды Pericrocotus, Campephaga,

Graucalus и др.); американские Mimidae (роды Mimus, Toxostoma и др.); рас-

пространенные повсеместно, кроме, однако, холодного и умеренного пояса,

тимелии Timaliidae (роды Timalia, Garrulax, Crateropus, Leiothrix, Turdinus

и др.); повсеместно распространенные, кроме холодного и умеренного пояса,

бюльбюли Pycnonotidae (роды Pycnonotus, Microscelis, Phyllastrephus и мн. др.);

повсеместно распространенные дрозды Turdidae (роды Turdus, Monticola, Eni-

curus, Myiophonus, Microcichla, Oenanthe, Saxicola, Diploocus, Phoenicurus,

Tarsiger, Luscinia, Irania, Erithacus, Chaimarrornis, Copsychus и др.); распро-

страненные в Восточном полушарии славки Sylviidae (роды Phylloscopus, Hip-

polais, Locustella, Lusciniola, Tribura, Phragmaticola, Acrocephalus, Cettia,

Horeites, Sylvia, Erythropygia, Scotocerca, Cisticola, Prinia и др.); свойствен-

ные Старому Свету мухоловки Muscicapidae (Muscicapa, Terpsiphone, Alseonaxr

Monarcha, Phipidura, Cyornis, Niltava и др.); американские Parulidae (роды*

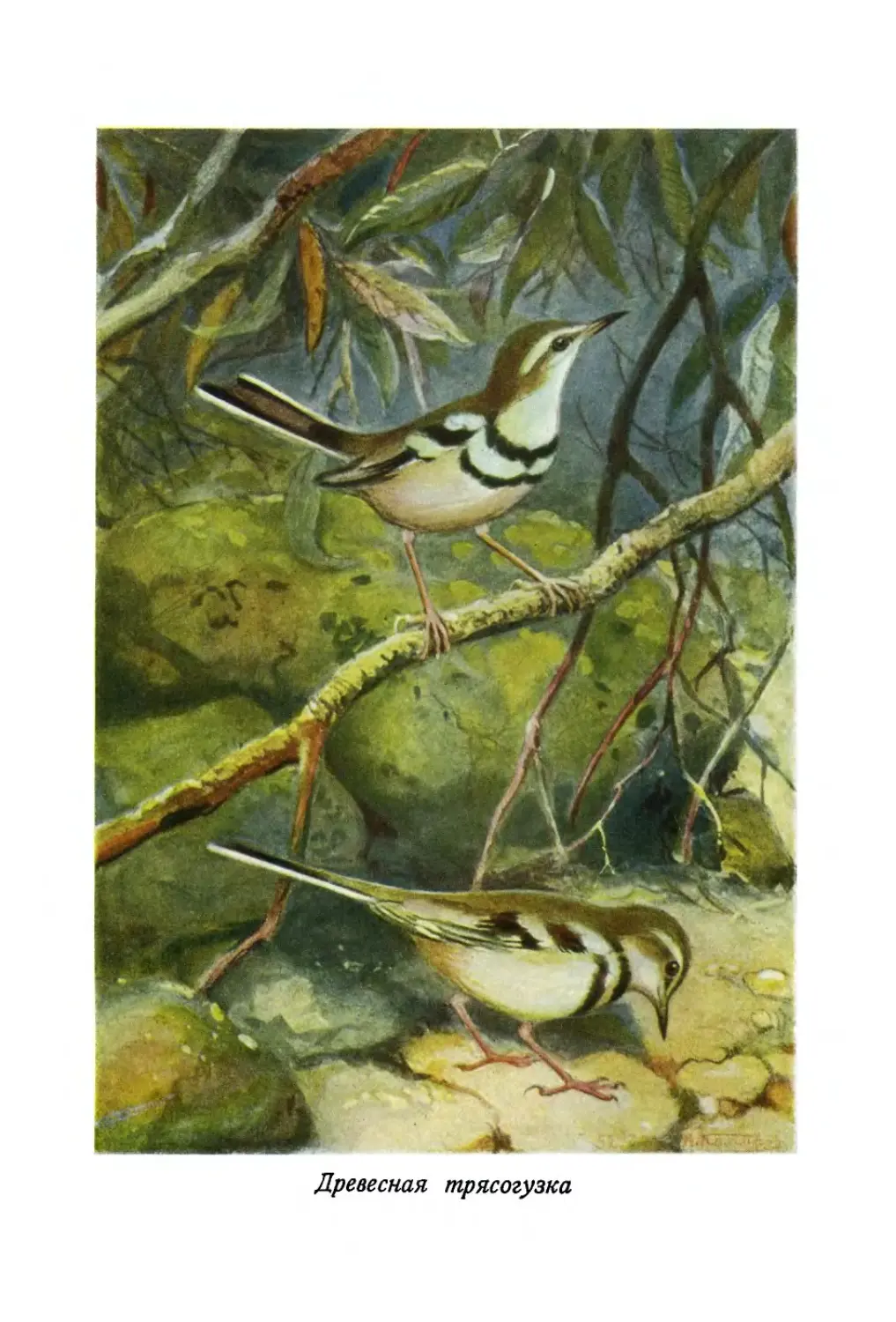

Dendroica, Seiurus, Compsothlypis и др.); повсеместно распространенные тря-

согузки Motacillidae (роды Motacilla, Anthus, Dendronanthus и др.), всесветно

10 ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

распространенные ласточки Hirundinidae (роды Hirundo, Delichon, Riparia

и др.); распространенные в Восточном полушарии и Северной Америке жа-

воронки Alaudidae (роды Alauda, Lullula, Galerida, Calandrella, Melanoco-

rypha, Eremophyla, Ammomanes, Alaemon, Rhamphocoris, Mirafra и др.);

американские тангары Tanagridae (роды Euphonia, Thraupis, Rhamphocoelus);

американские Tersinidae (род Tersina); отсутствующие лишь в Австралии и

Папуасии вьюрки Fringillidae (роды Coccothraustes, Eophona, Mycerobas, Chlo-

ris, Fringilla, Carduelis, Pyrrhula, Loxia, Uragus, Pyrrhoplectes, U rocynchramus,

Pinicola, Bucanetes, Rhodospiza, Rhodopechys, Pyrrhospiza, Erythrina, Geospiza

и т. д.); свойственные Северному полушарию овсянки Emberizidae (роды

Emberizuy Plectophenax, Calcarius, Junco и др.); распространенные в Восточ-

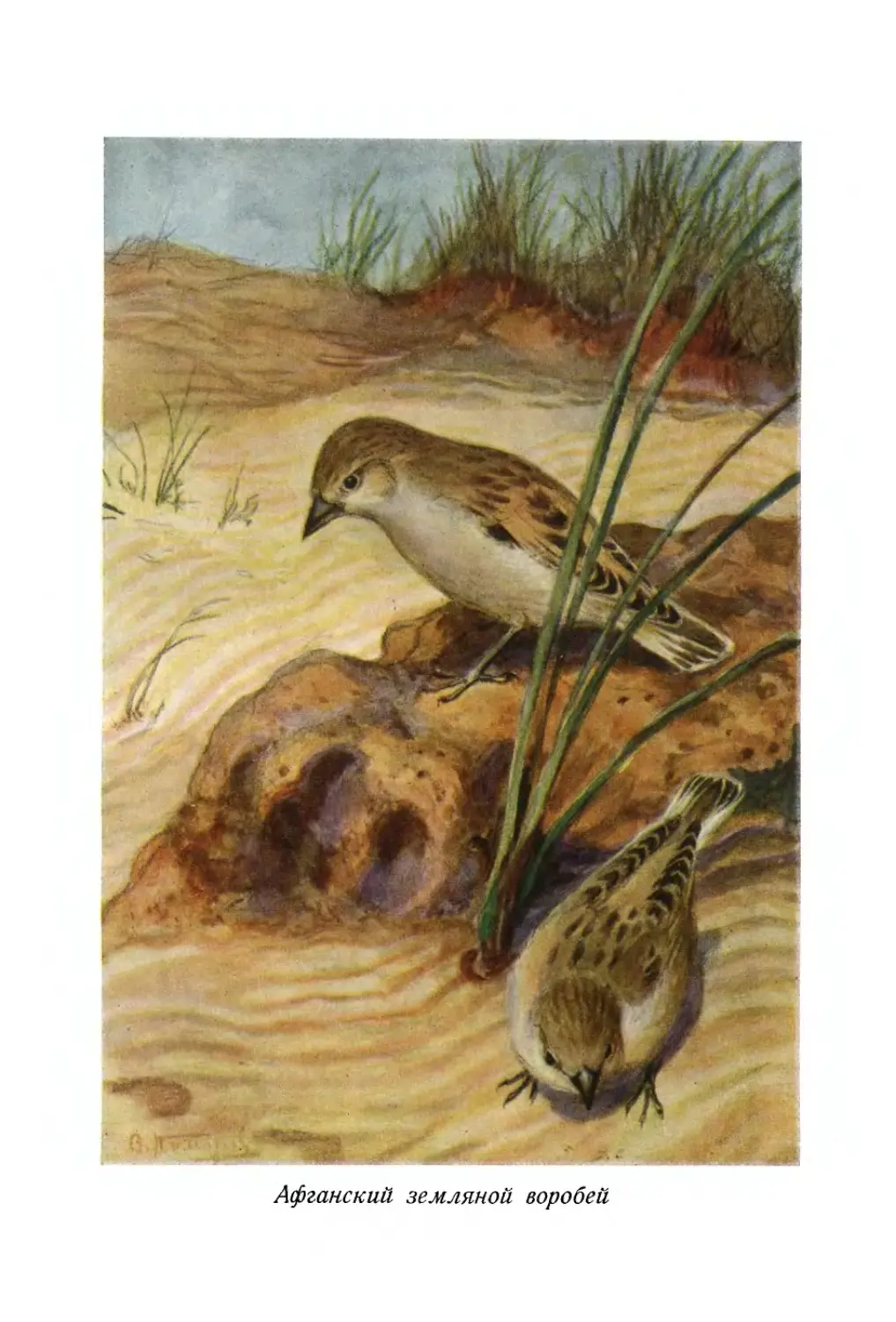

ном полушарии ткачики Ploceidae (роды Passer, Petronia, Montifringilla,

Ploceus, Estrildciy Quelea, Vidua, Bubalornis и др.); гавайские Drepanididae

{роды Drepanisy Vestiaria, Loxops, Hemignathus и др.); свойственные средн. и

Юлш. Америке Coerebidae (роды Coereba, Cyanerpes, Diglossa)\ американские

трупиалы Icteridae (роды Icterus, Sturnelluy Molothrus, Oscinops и др.)«

Всего в отряде 5093 вида (Майр, 1946).

В фауне Советского Союза воробьиные представлены примерно 600 видами,

или около 9% общего числа видов воробьиных мировой фауны. Они относятся к

семействам Corvidae, Dicruridae, Sturnidae, Oriolidaey Laniidaey Bombycillidae,

Paradoxornithidae, Paridae> Regulidae, Sittidae, CerthiidaSy Zosteropidae, Troglo-

dytidae, Prunellidaey Timaliidaey Pycnonotidaey Turdidaey Sylviidaey Muscicapi-

dae, Parulidae, Motacillidae, Hirundinidae, Alaudidaef Fringillidaey Emberizidae у

Ploceidae.

Палеонтологические материалы по воробьиным невелики, что объясняется,

повидимому, их небольшими размерами и вытекающей из этого хрупкостью

костей, а отчасти и преимущественно древесным образом жизни. Самые древ-

ние остатки воробьиных происходят из верхнего эоцена Европы — системати-

ческие их связи с современными семействами отряда остаются неясными: не-

которые в известной мере напоминают сорокопутов, другие синиц или славок.

В олигоцене из Франции известны виды, напоминающие современных сороко-

путов и трясогузок и, быть может, даже относящиеся к современным их ро-

дам. Остатки воробьиных в Сев. Америке датируются не ранее миоцена.

Оттуда известно семейство палеоспизид, по мнению некоторых как бы проме-

жуточное между кричащими и певчими. В ту же эпоху, судя по ископаемым

остаткам, были представлены и современные семейства американских славок,

врановых и вьюрковых. Последние два семейства представлены и в миоценовых

отложениях в Европе (Говард, 1950).

Географическое распространение. Распространены воробьиные по всему

свету, за исключением Антарктики. Встречаются воробьиные и в высоких широ-

тах Северного полушария (Земля Франца-Иосифа, Гренландия и т. д.), и в

тропических лесах, и в пустынях. Весьма пластичны воробьиные и в отношении

вертикального распространения, хотя, конечно, высокогорная фауна представ-

ляет в этом отношении известные специфические черты. Приведенный выше

в систематическом очерке отряда список семейств показывает, что распре-

деление отдельных групп весьма неравномерно и они хорошо характеризуют

отдельные зоогеографические области и их подразделения. Так, например,

подотряд кричащих за небольшими исключениями ограничен в своем распро-

странении Южн. Америкой. Семейство филепитт встречается только на Мадага-

скаре. Лирохвосты встречаются только в Австралии. Дрепанидиды обитают

только на Гавайских о-вах и т. д. Характерна большая разница в составе фауны

воробьиных Палеарктики и Неарктики.

В Советском Союзе воробьиные распространены повсеместно, во всех гео-

графических зонах, и не только по числу видов, но и по количеству особей за-

нимают, конечно, первое место в авифауне.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРЯДА 11

Практическое значение. Выше, в очерке питания воробьиных, показано,

какое большое практическое значение — и в основном положительное — имеет

эта группа. Роль птиц, как врагов вредителей сельскохозяйственных и лес-

ных культур, особенно возрастает в связи с проведением в жизнь сталинского

плана переделки и обогащения природы нашей страны, в связи с вопросами

повышения урожайности, полезащитного лесоразведения и т. д.

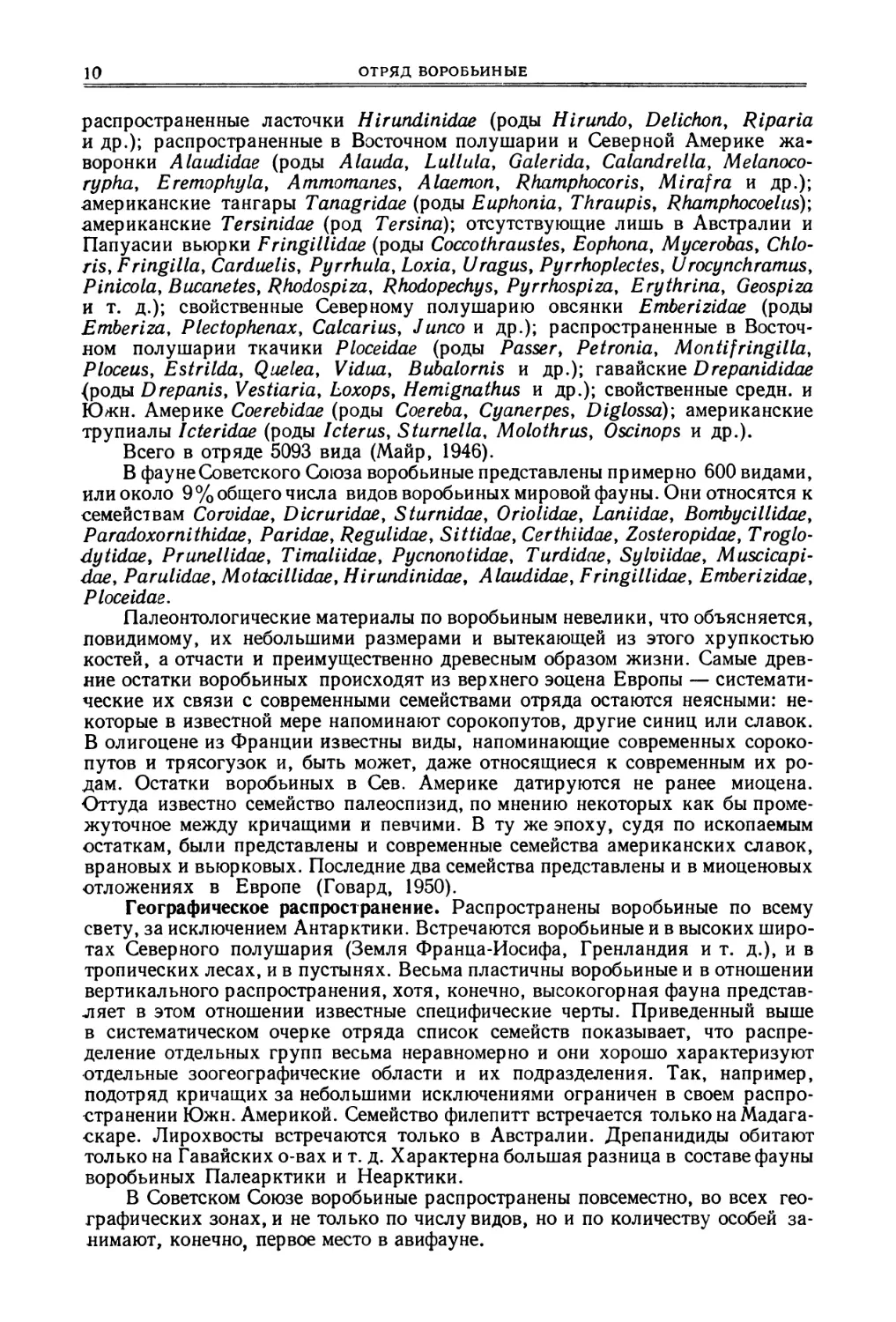

Таблица для определения семейств воробьиных фауны СССР

1 B). Общая окраска черная (с металлическим отливом), крыло менее 20 см

дронго Dicruridae.

2 A). Окраска иная (если верхняя сторона черная, то нижняя светлая или беловатая),

а если общая окраска черная, то крыло более 30 см. . . . * 3

3 D). Клюв сжат в направлении сверху вниз, очень короток и широк. Разрез рта

заходит за глаз ласточки Hirundinidae

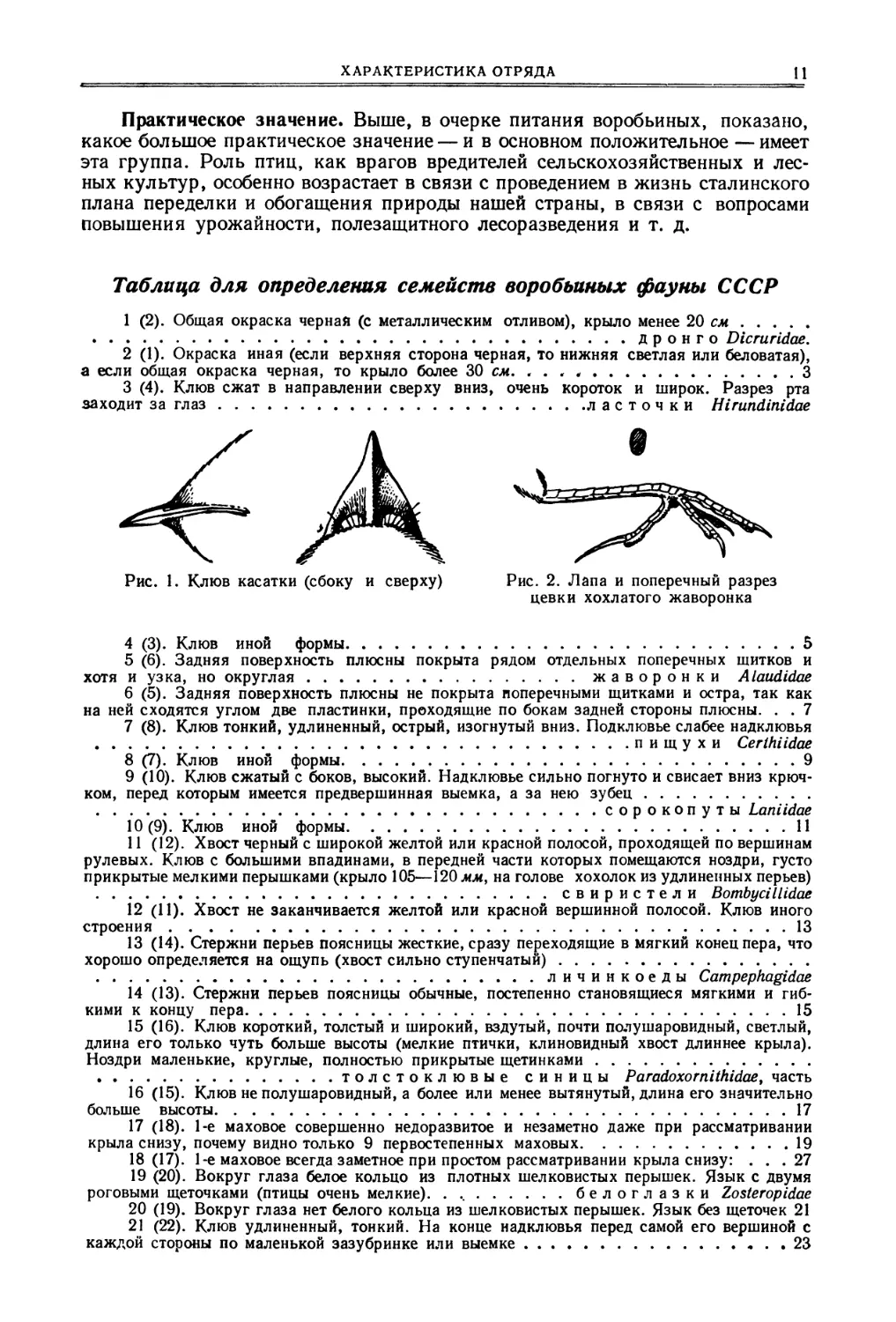

Рис. 1. Клюв касатки (сбоку и сверху)

Рис. 2. Лапа и поперечный разрез

цевки хохлатого жаворонка

4 C). Клюв иной формы 5

5 F). Задняя поверхность плюсны покрыта рядом отдельных поперечных щитков и

хотя и узка, но округлая жаворонки Alaudidae

6 E). Задняя поверхность плюсны не покрыта поперечными щитками и остра, так как

на ней сходятся углом две пластинки, проходящие по бокам задней стороны плюсны. . . 7

7 (8). Клюв тонкий, удлиненный, острый, изогнутый вниз. Подклювье слабее надклювья

пищухи Certhiidae

8 G). Клюв иной формы 9

9 A0). Клюв сжатый с боков, высокий. Надклювье сильно погнуто и свисает вниз крюч-

ком, перед которым имеется предвершинная выемка, а за нею зубец

сорокопуты Laniidae

10(9). Клюв иной формы 11

11 A2). Хвост черный с широкой желтой или красной полосой, проходящей по вершинам

рулевых. Клюв с большими впадинами, в передней части которых помещаются ноздри, густо

прикрытые мелкими перышками (крыло 105—120 мм, на голове хохолок из удлиненных перьев)

свиристели Bombycillidae

12 A1). Хвост не заканчивается желтой или красной вершинной полосой. Клюв иного

строения 13

13 A4). Стержни перьев поясницы жесткие, сразу переходящие в мягкий конец пера, что

хорошо определяется на ощупь (хвост сильно ступенчатый)

личинкоеды Campephagidae

14 A3). Стержни перьев поясницы обычные, постепенно становящиеся мягкими и гиб-

кими к концу пера 15

15 A6). Клюв короткий, толстый и широкий, вздутый, почти полушаровидный, светлый,

длина его только чуть больше высоты (мелкие птички, клиновидный хвост длиннее крыла).

Ноздри маленькие, круглые, полностью прикрытые щетинками

толстоклювые синицы Paradoxornithidae, часть

16 A5). Клюв не полушаровидный, а более или менее вытянутый, длина его значительно

больше высоты 17

17 A8). 1-е маховое совершенно недоразвитое и незаметно даже при рассматривании

крыла снизу, почему видно только 9 первостепенных маховых 19

18 A7). 1-е маховое всегда заметное при простом рассматривании крыла снизу: ... 27

19 B0). Вокруг глаза белое кольцо из плотных шелковистых перышек. Язык с двумя

роговыми щеточками (птицы очень мелкие). . белоглазки Zosteropidae

20 A9). Вокруг глаза нет белого кольца из шелковистых перышек. Язык без щеточек 21

21 B2). Клюв удлиненный, тонкий. На конце надклювья перед самой его вершиной с

каждой стороны по маленькой эазубринке или выемке 23

12 ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

22 B1). Клюв конический, при основании высокий и широкий. Разрез клюва от угла рта

по крайней мере до половины клюва прямой 25

23 B4). Третьестепенные маховые при сложенном крыле почти достигают до вершины

крыла трясогузки Motacillidae

24 B3). Третьестепенные маховые при сложенном крыле не доходят до вершины крыла

приблизительно на четверть его длины . . .американские славки Parulidae

25 B6). Края надклювья и подклювья при закрытом клюве прилегают одно к другому

плотно. Граница оперения по краям подклювья почти прямая

вьюрковые и ткачиковые — Fringillidae и Ploceidae

26 B5). Края надклювья и подклювья не прилегают плотно одно к другому, и при за-

крытом клюве образуется между ними щель. Режущий край надклювья образует тупой угол.

Граница оперения по краям подклювья в виде острого угла . . . .овсянки Emberizidae

27 B8). Ноздря прикрыта одним жестким маленьким горизонтальным перышком, темя

резко отделяется огненно-красной или желтой окраской рт остального оперения головы; или

ноздря не покрыта перышком, но в оперении есть участки матового лилового или фиолетового

цвета корольки Regulidae

28 B7). Ноздря не прикрыта отдельным перышком, темя не окрашено красным или жел-

тым в резкую противоположность с остальным оперением и в оперении нет участков матового,

лилового или фиолетово-синего цвета 29

29 C0). Клюв прямой, к вершине заостренный. Киль подклювья в вершинной по-

ловине слегка изогнут кверху. Окраска верха голубовато-пепельно-серая с резкой узкой черной

полосой через глаз поползни Sittidae

Рис. 3. Клюв пищухи

Рис. 4. Голова тол-

стоклювой синицы

Рис. 5. Клюв обыкно-

венной овсянки

30 B9). Клюв иного строения. Окраска верха иная 31

31 C2). Ширина клюва у основания больше его высоты, измеренной здесь же, почему

клюв кажется слегка сжатым в направлении сверху вниз . , .мухоловки Muscicapidae

32 C1). Ширина клюва у основания приблизительно равна высоте клюва, измеренной

здесь же, или даже несколько меньше высоты, и клюв кажется округлым 33

33 C4). Ноздри прикрыты перышками или при большом сжатом с боков клюве ноздри

открытые со значительно обнаженным от перьев пространством вокруг основания клюва . 35

34 C3). Ноздри не прикрыты перышками (совершенно открыты или же прикрыты пе-

репонками), пространство около основания клюва не голое 37

35 C6). Клюв большой: его длина не меньше 22 мм. Ноздри прикрыты длинными упру-

гими перьями или же пространство вокруг клюва голое и тогда ноздри открытые

.....вороны Corvidae

36 C5). Клюв небольшой: его длина не более 13 мм. Ноздри прикрыты мелкими жест-

кими перышками синицы Paridae

37 C8). Хвост сильно ступенчатый. Внешние рулевые менее половины длины средних

толстоклювые синицы Paradoxornithidae, часть, род Panurus

38 C7). Хвост прямой или слегка ступенчатый. Внешние рулевые всегда более половины

длины средних 39

39 D0). Между затылочными перьями имеются тонкие волосовидные перья, которые

видны при разворачивании перьев. Скромно окрашенные птицы средней величины; крыло

70—100 мм, с резко выделяющимся красным или желтым подхвостьем с белыми кончиками

рулевых; ноздри не прикрыты щетинками. . . . короткопалые дрозды Pycnonotidae

40 C9). Между затылочными перьями нет тонких волосовидных перьев (не считая стер-

жней обыкновенных сильно обнаженных перьев) 41

41 D2). Плюсна спереди на своих верхних двух третях длины покрыта сплошным по-

кровом и только в нижней ее части имеются отдельные пластинки 43

42 D1). Плюсна спереди покрыта отдельными пластинками, иногда с возрастом почти

сливающимися 45

43 D4). На углах рта нет щетинок. Клюв близ вершины несколько вздернут кверху.

Ноздри щелевидные, замыкаются особыми кожистыми перепонками

крапивники Troglodytidae (род оляпка Cinclus)

44 D3). На углах рта имеются щетинки. Клюв близ вершины не вздернут кверху. Ноздри

открытые, ничем не замыкающиеся дрозды Turdidae

45 D6). Птицы средней величины; крыло не менее 100 мм 47

СЕМЕЙСТВО ВОРОНОВЫЕ 13

46 D5). Птицы небольших размеров. Крыло короче 100 мм 49

47 D8). Подмышечные и нижние кроющие хвоста яркожелтые . . иволги Oriolidae

48 D7). Подмышечные бурые или буровато-черные с белыми каемками. Подхвостье

черное или буровато-серое скворцы Sturnidae

49 E0). Края подклювья и надклювья заметно втянуты вдоль разреза внутрь клюва.

Конек надклювья на пространстве от ноздрей до вершины округлый и не образует ребра . .

завирушки Prunellidae

50 D9). Края подклювья и надклювья не втянуты вдоль разреза внутрь клюва. Конек

надклювья на пространстве от ноздрей до вершины образует более или менее заметное

ребро 49

51 E2). 1-е первостепенное маховое короче половины длины 2-го, иногда почти зачаточ-

ное славки Sylviidae (часть)

52 E1). 1-е первостепенное маховое не короче половины длины 2-го 53

53 E4). Хеост очень короткий, менее 40 мм 55

54 E3). Хвост длиннее 40 мм » 57

55 E6). Темя покрыто чешуевидными пятнами. Верх одноцветный темнобуро-оливковый

славки Sylviidae (часть)

56E5). Темя не покрыто чешуевидными пятнами. Верх рыжевато-бурый с темными попе-

речными полосками крапивники Troglodytidae

57 E8). Крыло очень округлое: самые длинные 4—7-е маховые, которые притом почти

равной длины тимелии Timaliidae

58 E7). Крыло более острое: самые длинные маховые 2—4-е

славки Sylviidae (часть)

СЕМЕЙСТВО ВОРОНОВЫЕ CORVIDAE

Характеристика. К вороновым относятся наиболее крупные предста-

вители отряда воробьиных. Самые большие вороновые птицы нашей фауны —

вороны весят 1 100—1 500 г и имеют в среднем длийу крыла 424—442 мм, са-

мые мелкие — саксаульные сойки — от 85 до 100 г, крыло в среднем 111—

118 мм, Вороновые средних размеров весят 160—350 г и больше — до 650 г

(ворона).

Крепкое телосложение, наличие сильных ног и мощного клюва — наи-

более характерные признаки вороновых птиц. Клюв большой, прямой или

слабо изогнутый на конце, часто — с выпуклым коньком надклювья. Ноздри

густо оперены длинными щетинками (за исключением взрослых грачей). Цевка

сзади покрыта сплошной пластинкой, спереди — отдельными щитками, реже

сплошной пластинкой. Оперение довольно обильное, у большинства форм с ме-

таллическим блеском. Перья у одних видов мягкие и рыхлые, у других —

жесткие, плотно прилегающие к телу. Первостепенных маховых 10, у многих

видов (у сорок, кедровок, соек, кукш, пустынных соек) они довольно мягкие

и широкие; крыло у этих видов тупое; у некоторых вороновых первостепенные

маховые сравнительно узкие и жесткие (ворон, клушица). Хвост по длине и

форме весьма изменчив и состоит из 12 рулевых. Половой диморфизм наблю-

дается в размерах — самцы крупнее самок. В окраске оперения различия

между полами почти нет. Молодые в гнездовом наряде имеют более рыхлое опе-

рение и без металлического блеска.

Линька у взрослых птиц раз в году — полная годовая; у большинства

видов нашей фауны она происходит между июнем и сентябрем; у немногих ви-

дов смена пера затягивается и идет еще в октябре (ворон). У молодых частич-

ная линькд происходит в первую осень жизни (смена мелкого пера, маховые и

рулевые остаются до следующей первой полной годовой линьки), вскоре

после вылета из гнезда. У некоторых видов, как например у голубой сороки,

меняется при первой линьке, кроме мелкого пера, также часть маховых и ру-

левых.

Распространены вороновые почти по всей земле и встречаются в весьма

разнообразных экологических условиях — в лесах, горах, культурном ланд-

шафте, речных Долинах и в пустынях. Гнезда помещаются на деревьях, среди

кустов, в постройках человека, в дуплах деревьев, на скалах, в щелях и т. д.

14 ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

Некоторые виды колониальны, другие гнездятся отдельными парами. Гнездо

вороновых птиц массивное, иногда с крышей сверху. Гнездовый материал —

тоненькие прутики и среднего диаметра ветки, растительная ветошь, шерсть

и т. п. В кладке, которая обычно бывает ранней весной, от 3 до 9 голубовато-

зеленых яиц с бурыми пестринками.

Некоторые виды ведут оседлый образ жизни или, точнее, встречаются на

протяжении круглого года в одном и том же районе, большинство — кочую-

щие и лить немногие, например грачи,— перелетные. Вне гнездового периода

многие сбиваются в стаи и небольшие группы, кочуют и приближаются к

жилью человека.

Пища разнообразная — животного и растительного происхождения (все-

ядные) и меняется у вороновых по сезонам. Истреблением вредителей сельского

хозяйства — грызунов и вредных насекомых вороновые птицы несомненно

приносят существенную пользу, но вместе с тем они могут приносить и извест-

ный вред — уничтожением яиц и птенцов мелких насекомоядных птиц, семян,

фруктов и т. д.

К семейству вороновых принадлежит около 300 видов и подвидов, отно-

сящихся почти к 40 родам. Кроме родов, представленных в нашей фауне,

имеются такие роды, как Gymnocorax, Corvultur, Dendrocitta, Aphelocoma,

Cyanocitta и др.

В фауне СССР встречается 9 родов с 14 видами.

Таблица для определения видов вороновых

1 B), Хвост имеет сильно ступенчатую форму и длиннее крыла 3

2 A). Хвост на вершине закруглен или прямо срезан, короче крыла 5

3 D). Спина черная; крыло длиней 175 мм сорока Pica pica

4 C), Спина свеглосерая или серовато-палевая; крыло не длиннее 150—160 мм

голубая сорока Cyanopica cyana

5 (б). Обдая окраска черная, черная с серым или белым, или черная с буровато-шоко-

ладным оттенком 7

6 E). Обдая окраска иная 17

7 (8). Ноги черные 9

8 G). Ноги красные или желтые 25

9 A0). Клюв (от переднего края ноздри) короче 25 мм; крыло обычно не больше 250 мм

галка Corvus monedula

10 (9). Клюв (от ноздри) больше 30 мм, крыло не короче 280 мм 11

И A2). Клюв тонкий, прямой, заостренный; черное оперение с сильным металлическим

отливом грач Corvus frugilegus;

12 A1). Клюв толстый (массивный), надклювье на конце несколько изогнуто; металли-

ческий отлив на оперелии слабее 13

13 A4). Длина клюва заметно превышает длину головы; на голове и шее зеленоватый

металлический блеск; щетины у основания надклювья направлены прямо вперед

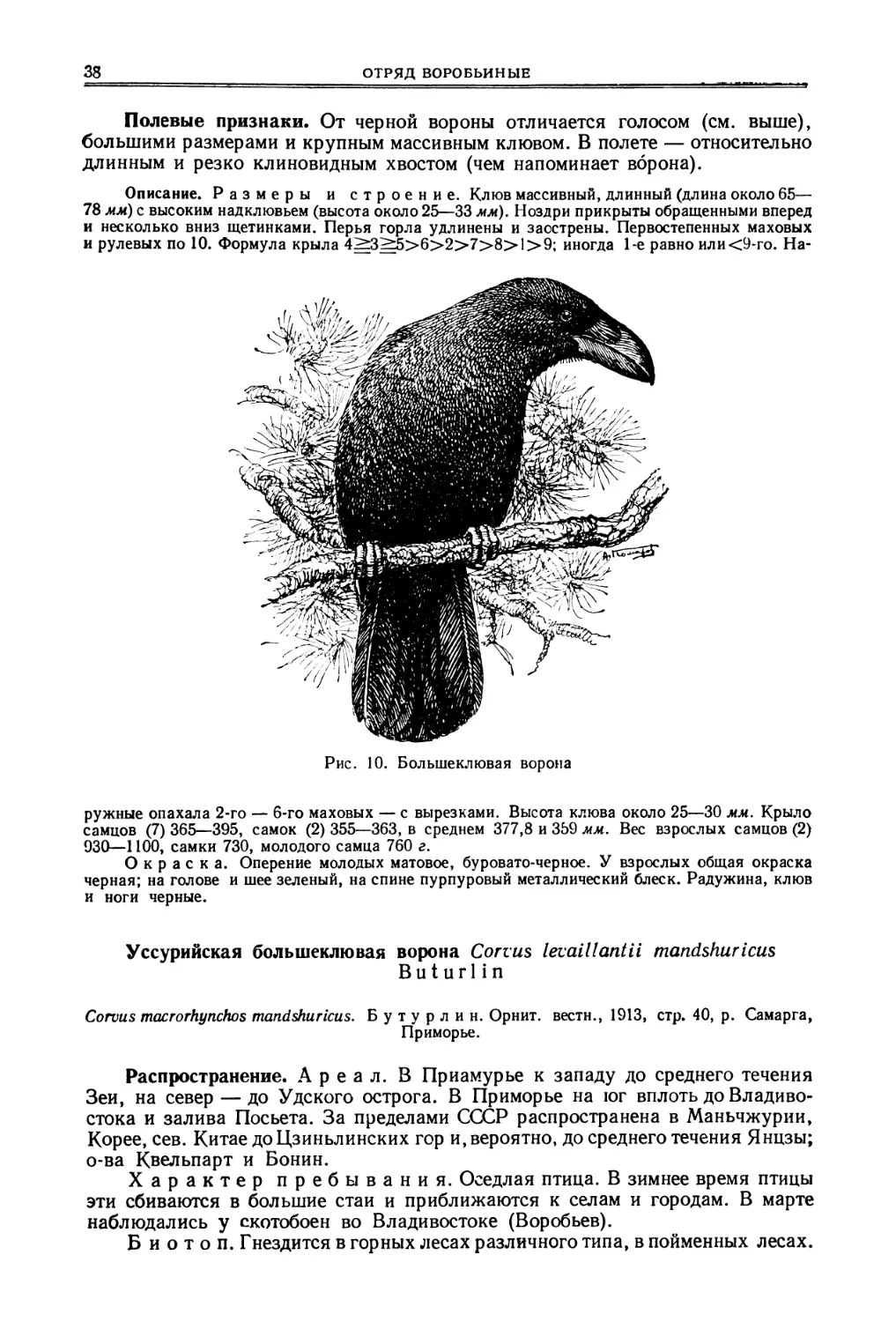

, большеклювая ворона Corvus levaillantii

14 A3). Клюв короче головы 15

15 A6). Крылэ не короче 380 мм, Длина клюва от ноздри более 39—40 мм; оперение чер-

ное или буровато-шоколадного две га (на голове, шее, передней части спины, часто весь низ)

ворон Corvus coraX

16 A5). Крыло короче 380 мм\ клюв (от ноздри) короче 39—40 мм; оперение черное или

черное с серым ворона Corvus corone

17A8). Окраска верхней стороны головы и тела темнокоричнево-бурая с белыми пятнами

ореховка, или кедровка, Nucifraga caryocatactes

18 A7)„ Окраска верхней стороны тела иная, без белых пятен 19

19 B0). Крупные кроющие крыла яркоголубые с поперечными черными и беловатыми

полосами; верхние, кроющие хвоста белые сойка Garrulus glandarius

20 A9). Крупные кроющие крыла не из комбинации голубого, черного и белого; верхние

кроющие хвоста не белые 21

21 B2). Клюв короткий, не больше 18 мм (от ноздри), прямой, маховые без белого цвета;»

верхние кроющие крыла без черного кукша Cractes infaustus

22 B1). Клюв длицный, не короче 20 мм (от ноздри), изогнутый; маховые перья с белым

цветом; верхние кроющие с черным . . ." 23

23 B4). Голова и спина одноцветны — светло- (пепельно)-серые; клюв в длину не больше

23 мм (от ноздри); крыло короче 125—126 мм *

ВОРОН

15

саксаульная сойка Podoces panderi

24 B3). Голова сверху черная, спина песочно-ржавчатого цвета; длина клюва не короче

29 мм (от ноздри); крыло не короче 130 мм

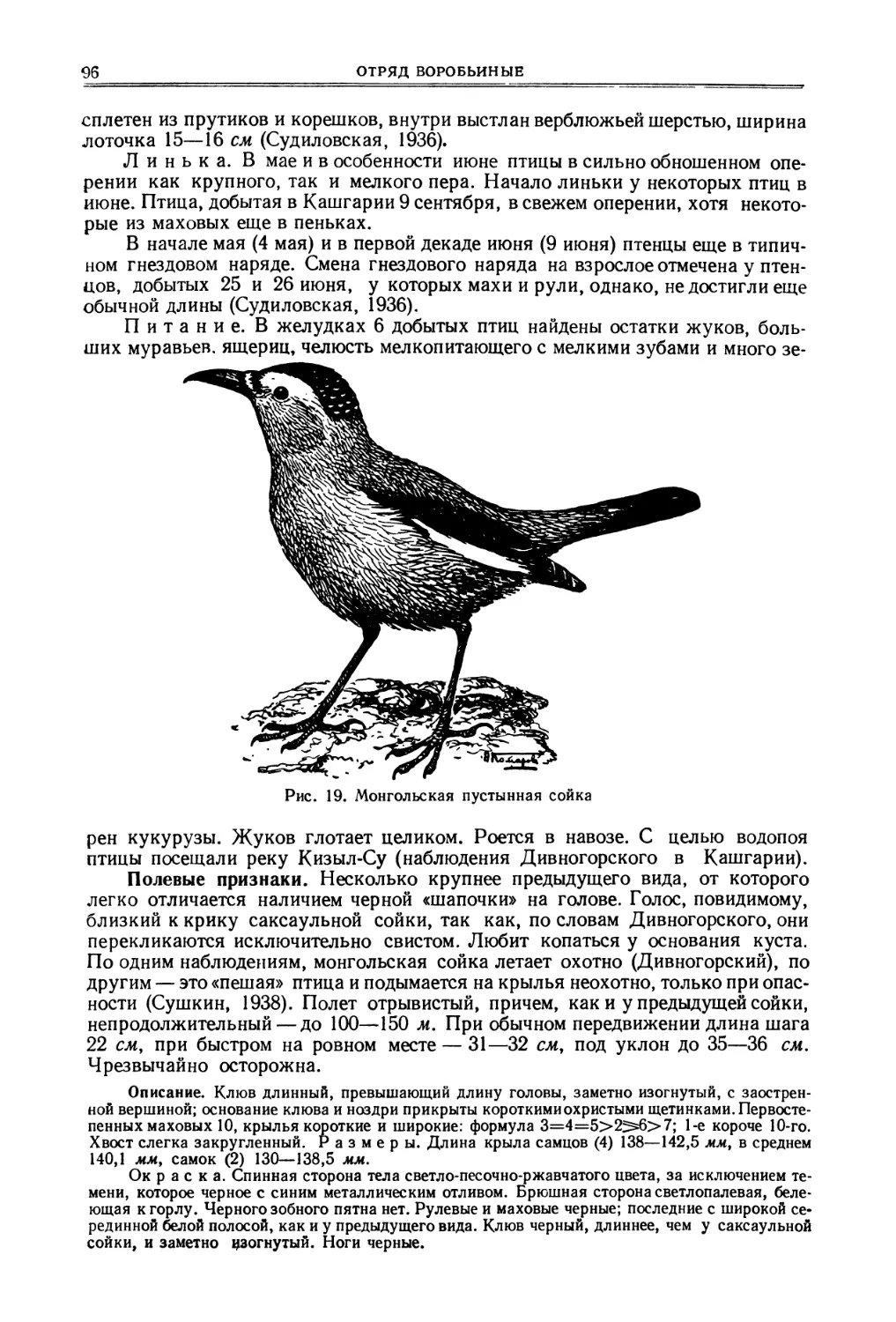

монгольская пустынная сойка Podoces hendersoni

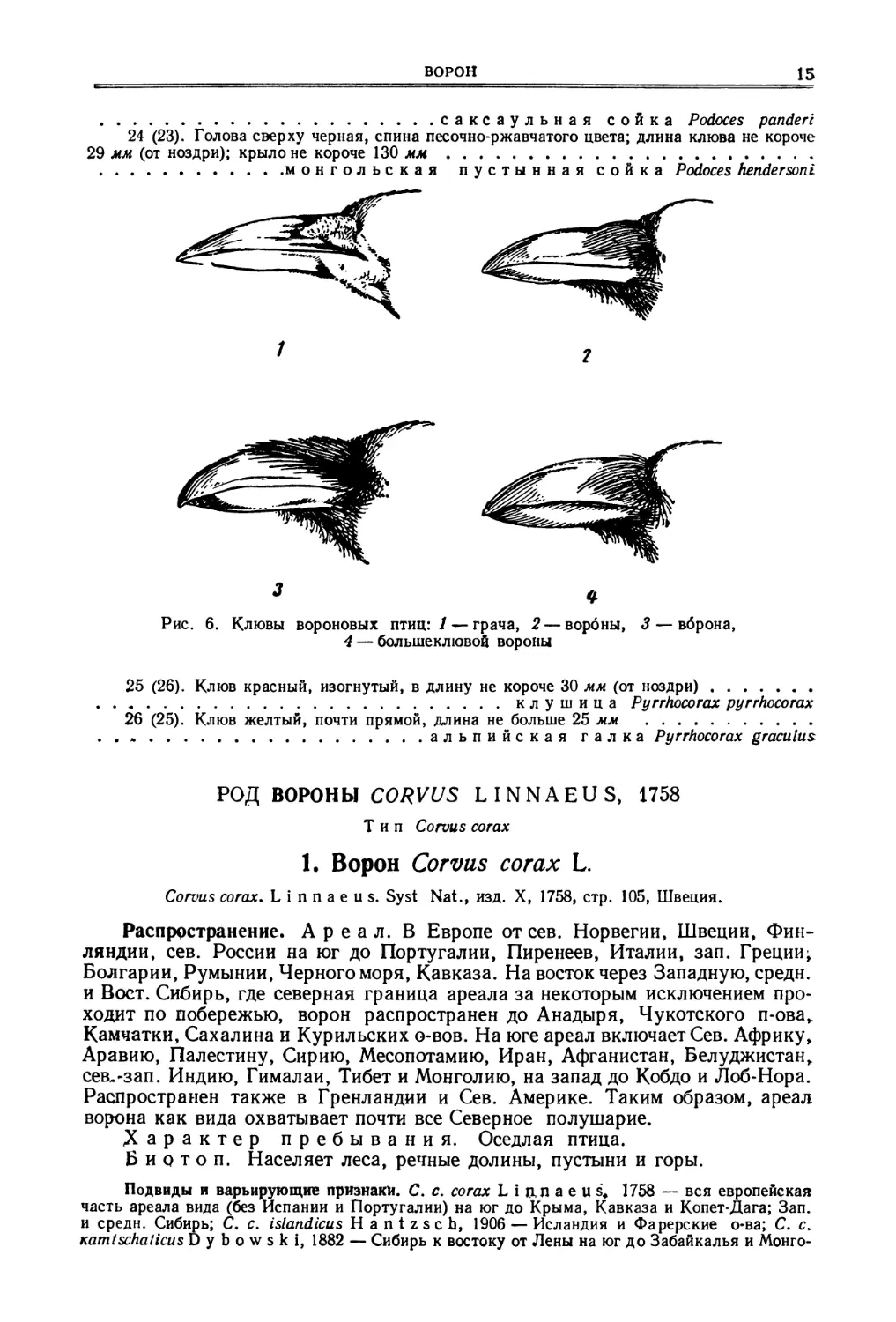

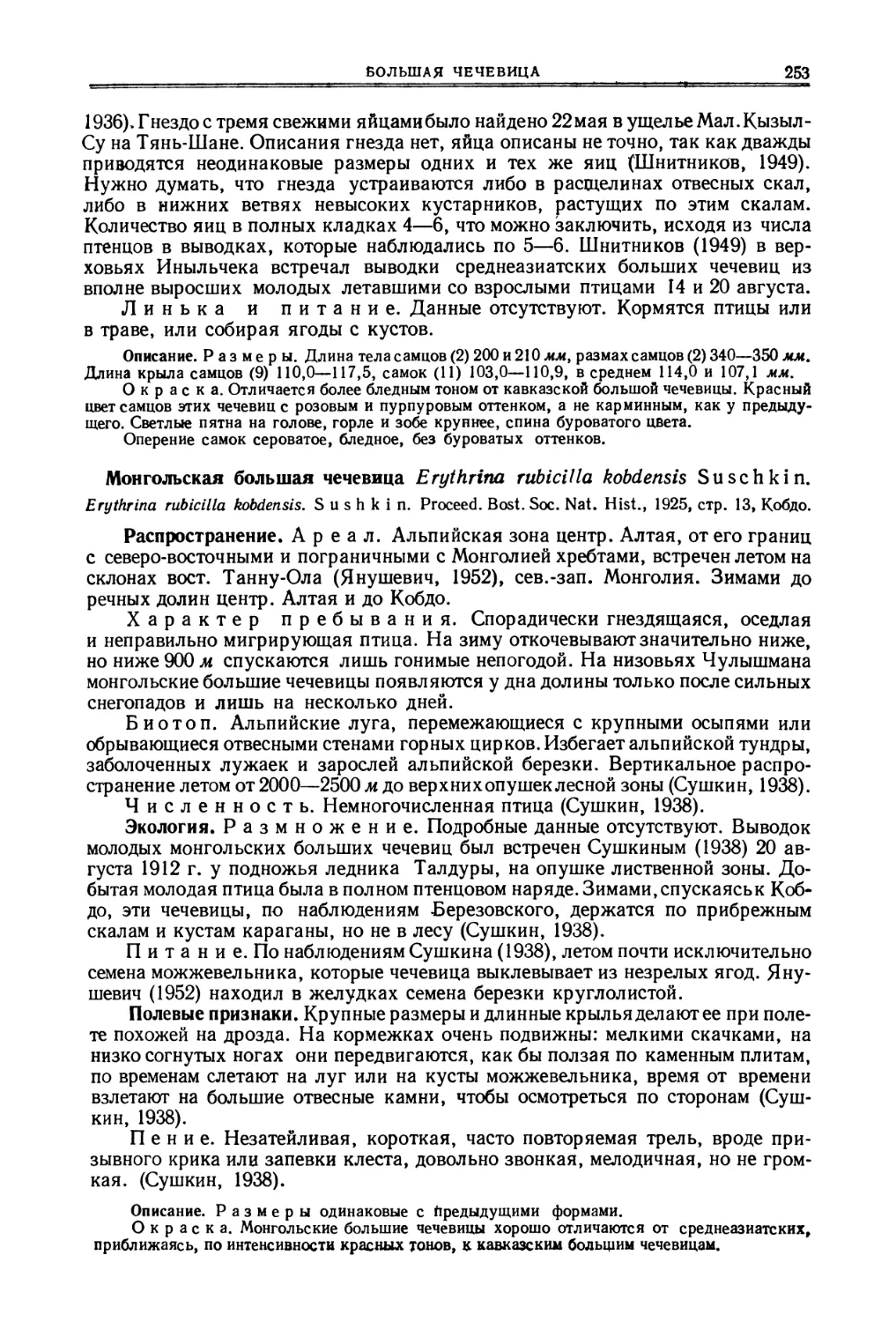

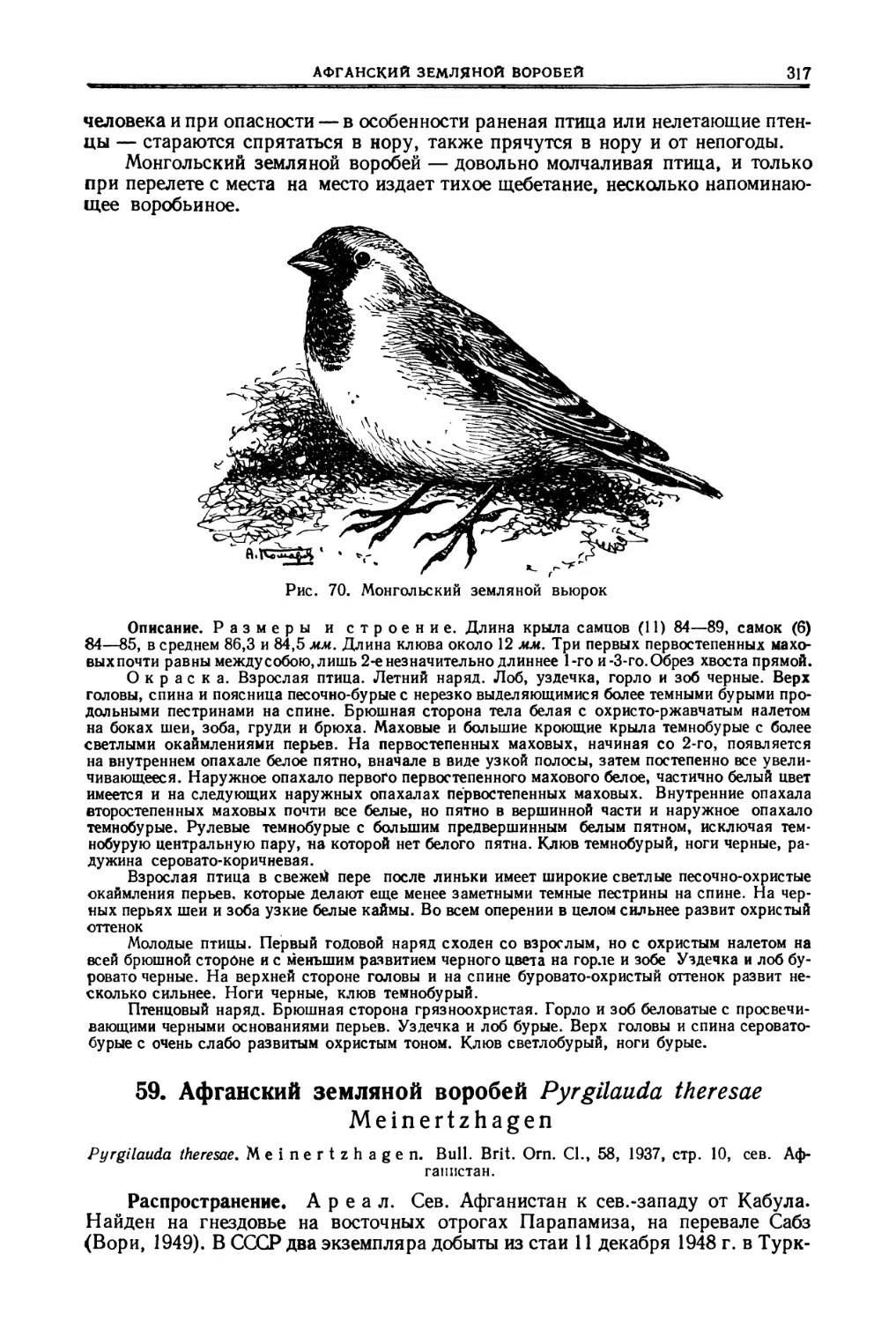

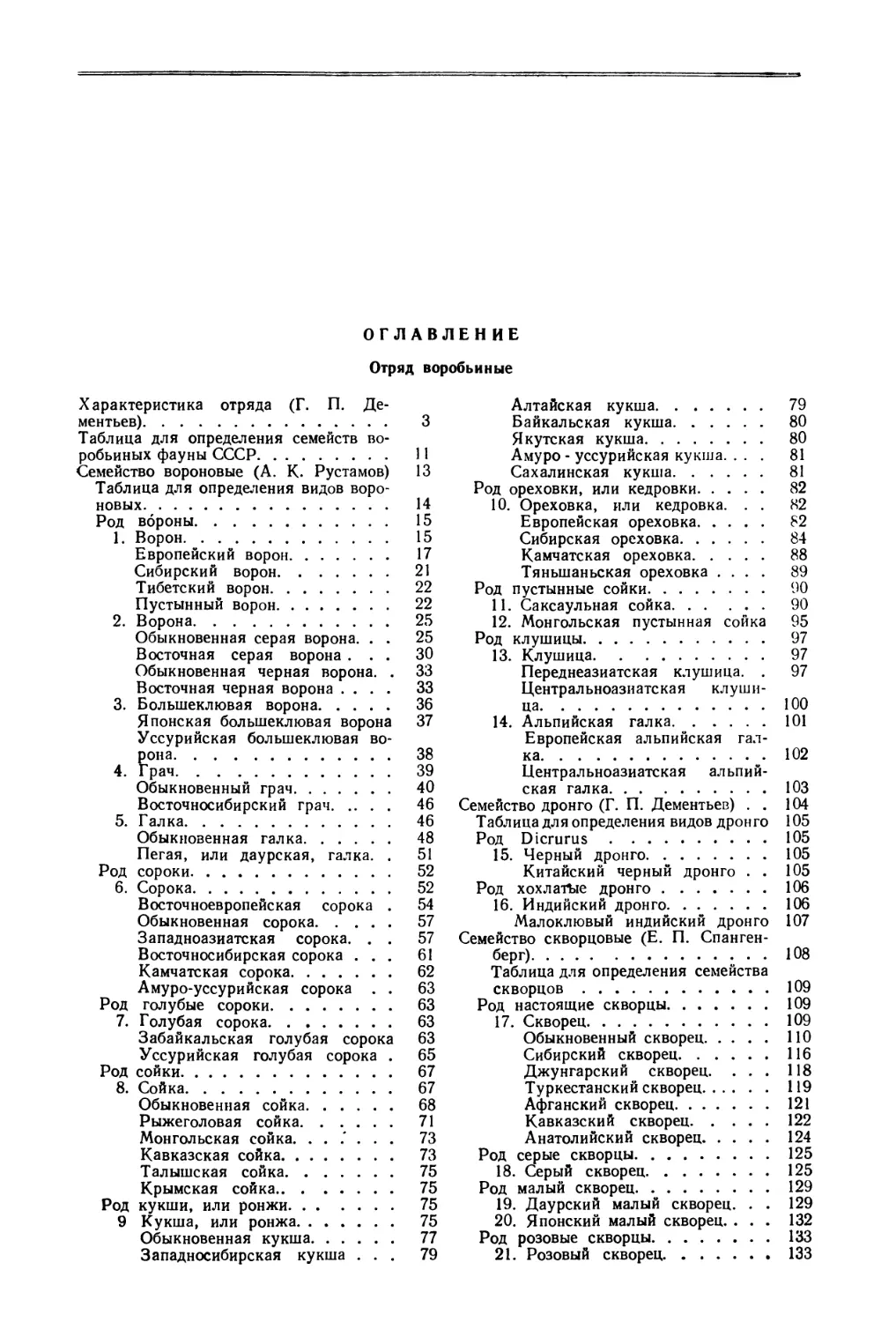

Рис. 6. Клювы вороновых птиц:/ — грача, 2 — вороны, 3 — вброна,

4 — большеклювой вороны

25 B6). Клюв красный, изогнутый, в длину не короче 30 мм (от ноздри)

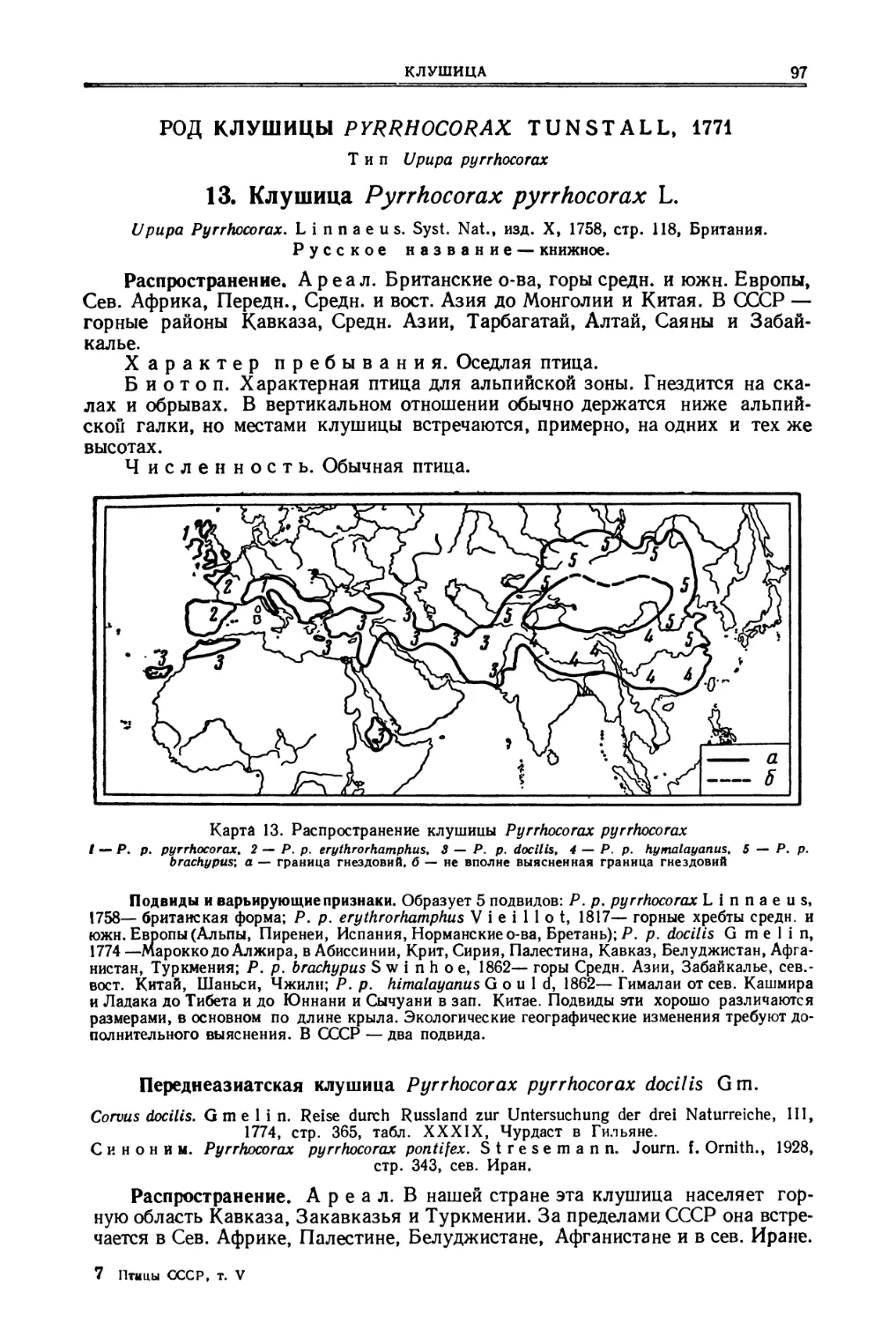

клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax

26 B5). Клюв желтый, почти прямой, длина не больше 25 мм

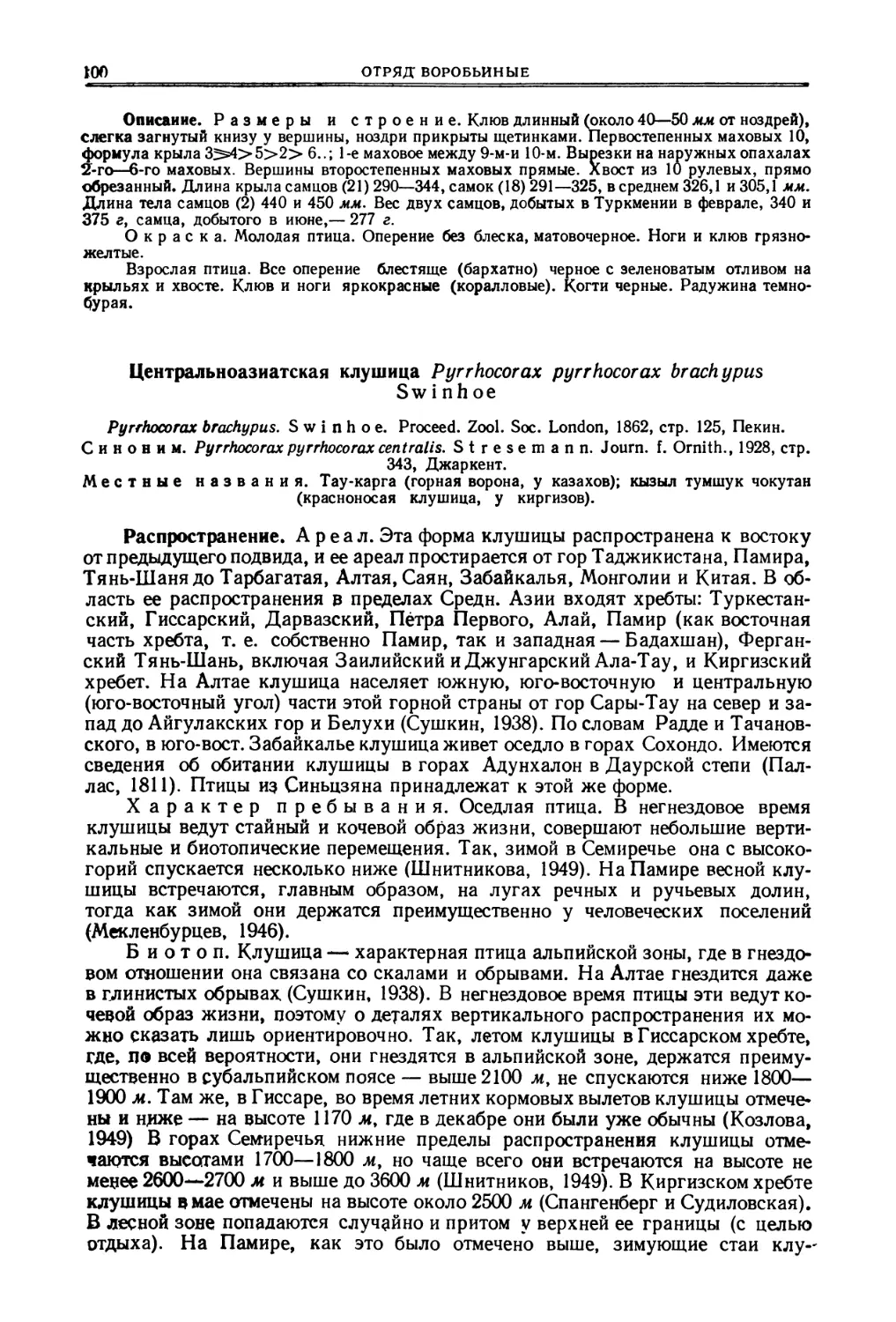

, * альпийская галка Pyrrhocorax graculus

РОД ВОРОНЫ CORVUS LINNAEUS, 1758

Тип Corvus corax

1. Ворон Corvus corax L

Cowus corax. Linnaeus. Syst Nat., изд. X, 1758, стр. 105, Швеция.

Распространение. Ареал. В Европе отсев. Норвегии, Швеции, Фин-

ляндии, сев. России на юг до Португалии, Пиренеев, Италии, зап. Греции^

Болгарии, Румынии, Черного моря, Кавказа. На восток через Западную, средн.

и Вост. Сибирь, где северная граница ареала за некоторым исключением про-

ходит по побережью, ворон распространен до Анадыря, Чукотского п-ова,.

Камчатки, Сахалина и Курильских о-вов. На юге ареал включает Сев. Африку,

Аравию, Палестину, Сирию, Месопотамию, Иран, Афганистан, Белуджистан^

сев.-зап. Индию, Гималаи, Тибет и Монголию, на запад до Кобдо и Лоб-Нора.

Распространен также в Гренландии и Сев. Америке. Таким образом, ареал

ворона как вида охватывает почти все Северное полушарие.

Характер пребывания. Оседлая птица.

Б и q т о п. Населяет леса, речные долины, пустыни и горы.

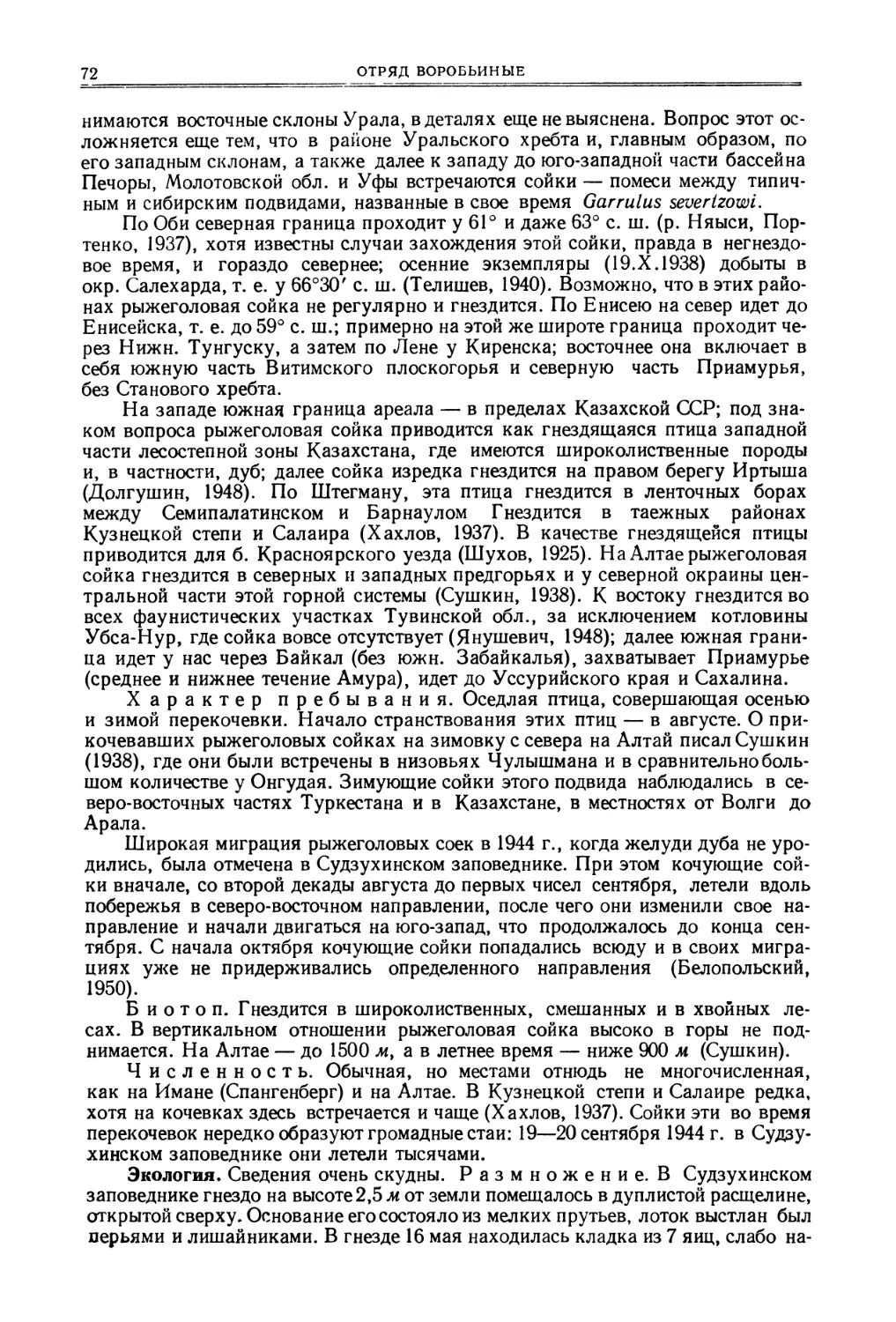

Подвиды и варьирующие признаки. С. с. corax L i an a e u s4 1758 — вся европейская

часть ареала вида (без Испании и Португалии) на юг до Крыма, Кавказа и Копет-Дага; Зап.

и средн. Сибирь; С. с. islandicus Hantzsch, 1906 — Исландия и Фарерские о-ва; С. с.

Kamtschaticus Dybowski, 1882 — Сибирь к востоку от Лены на юг до Забайкалья и Монго-

16

ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

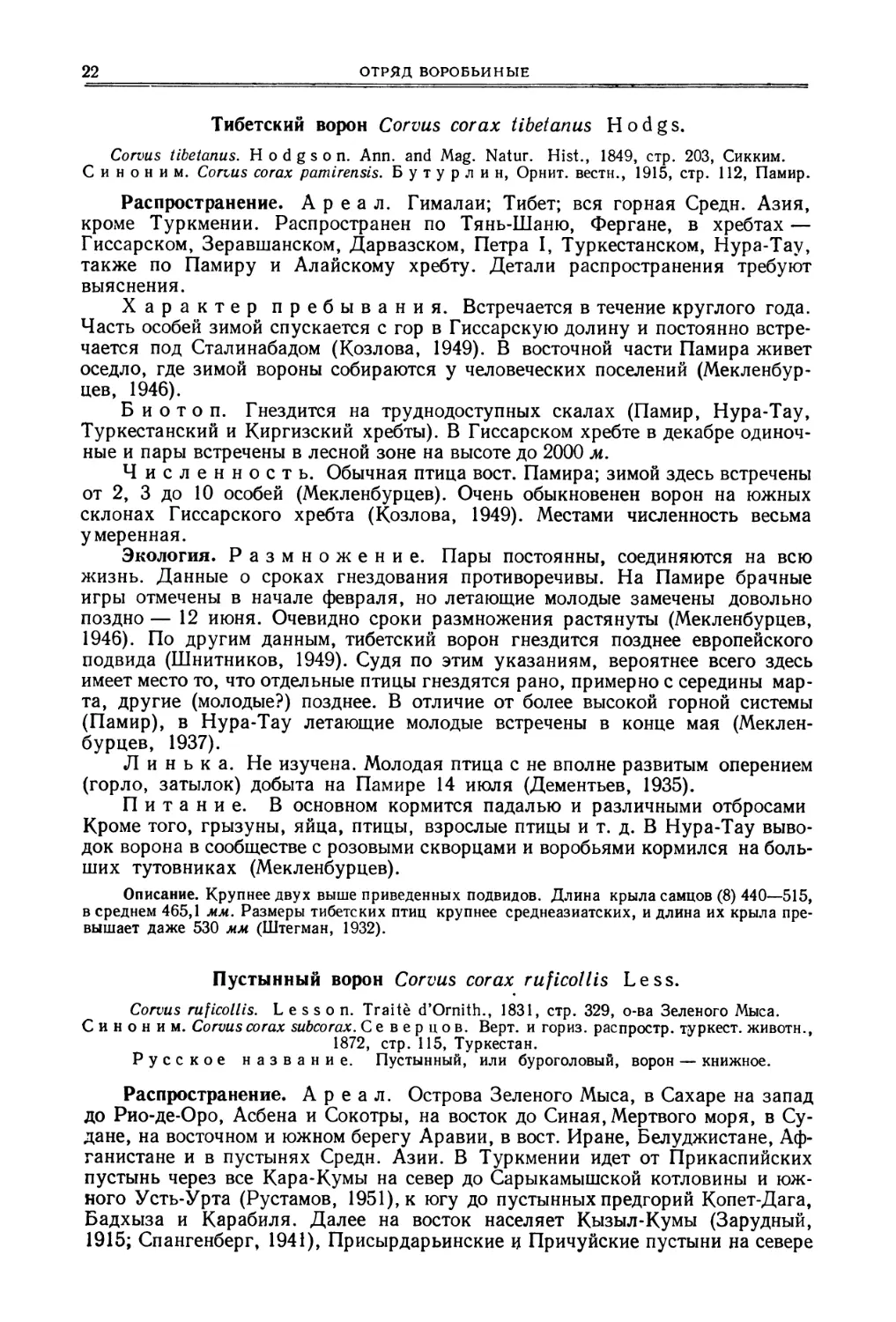

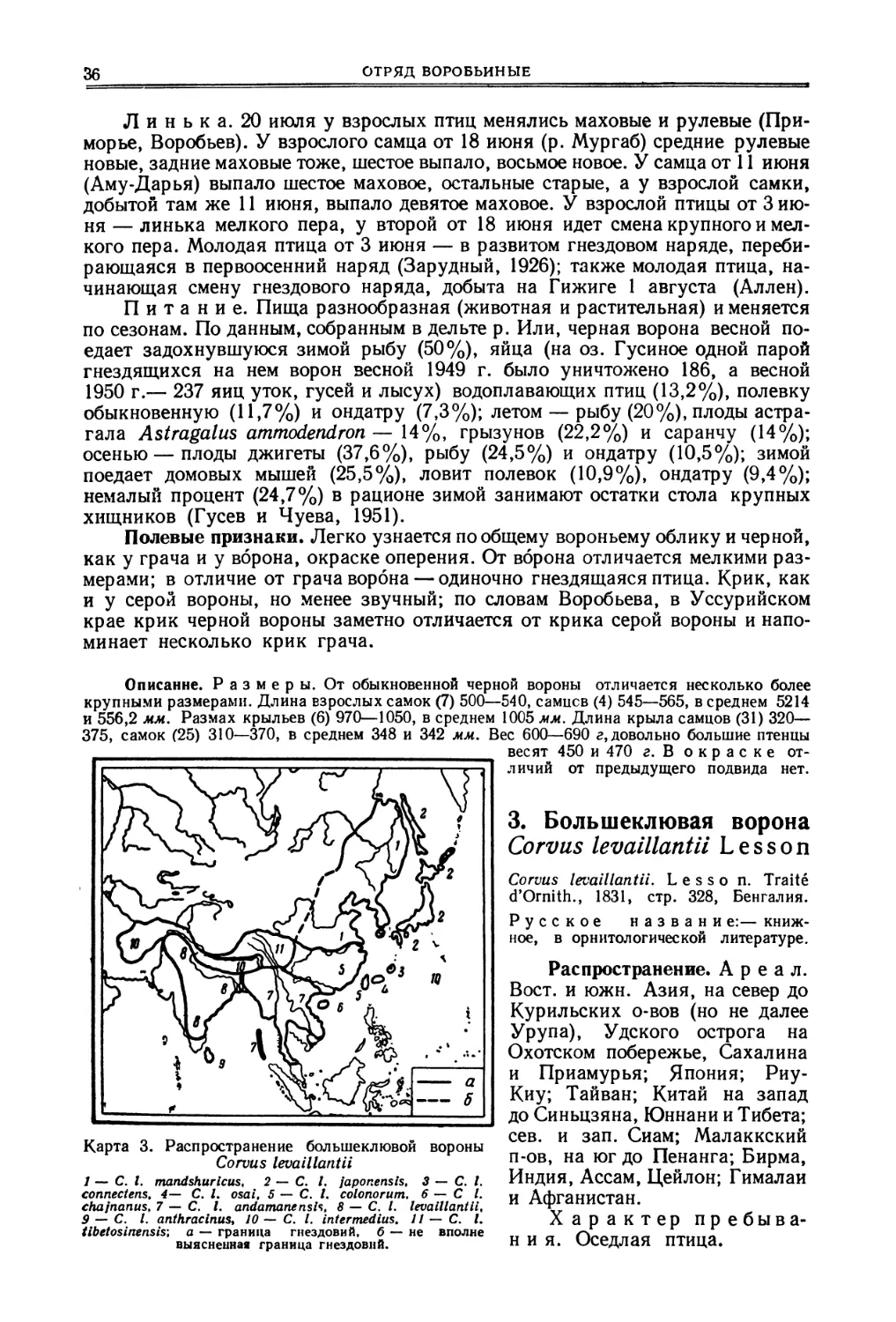

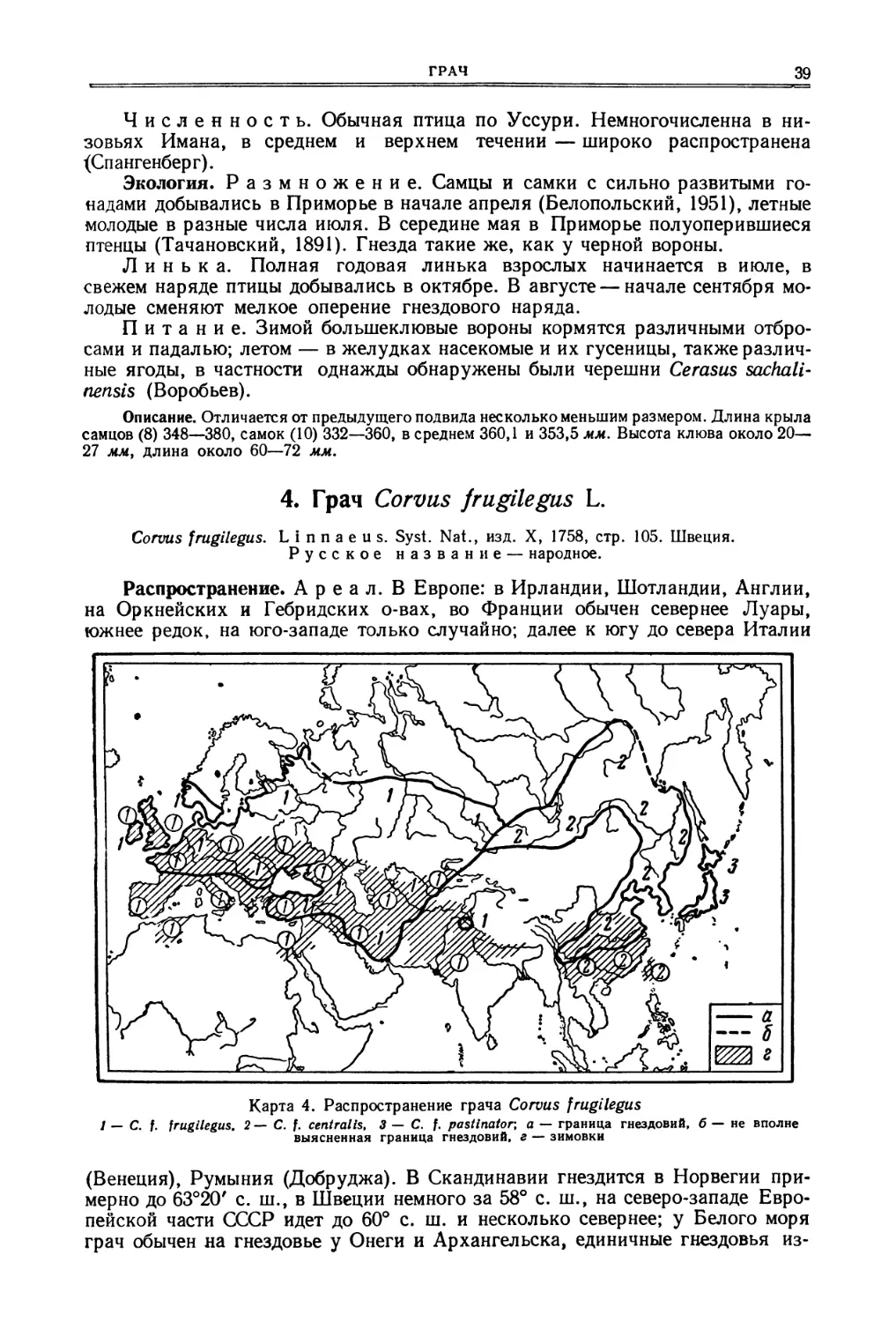

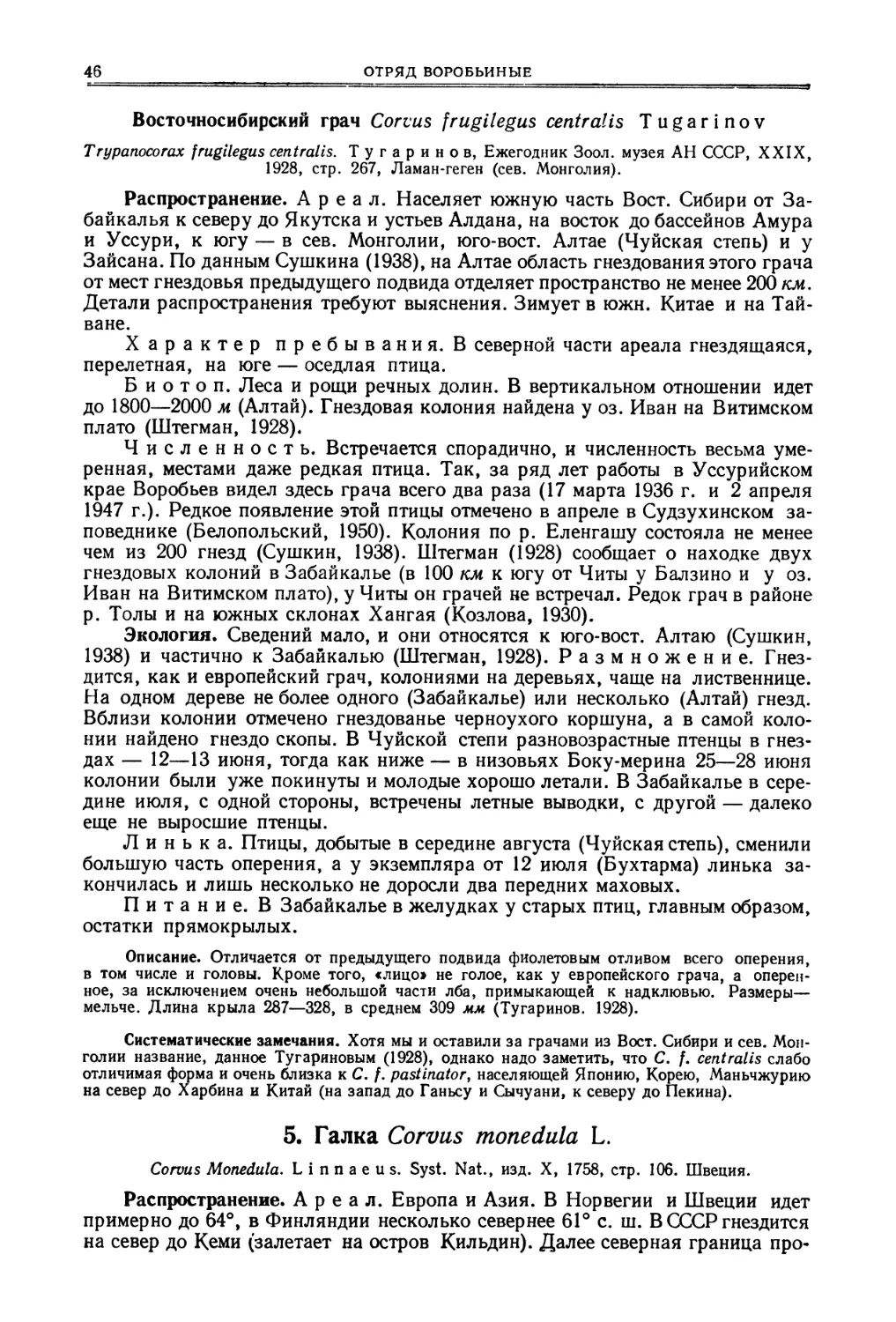

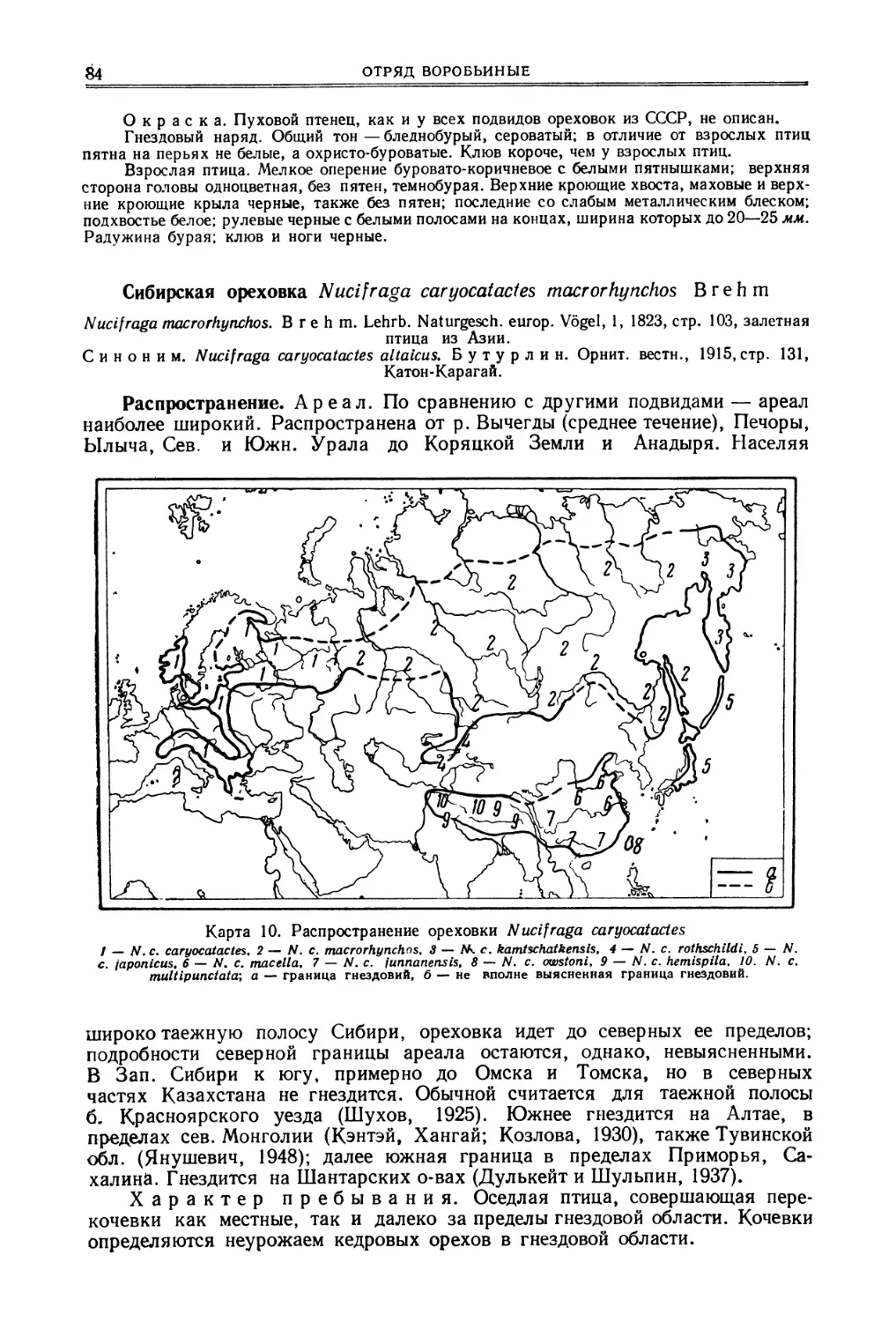

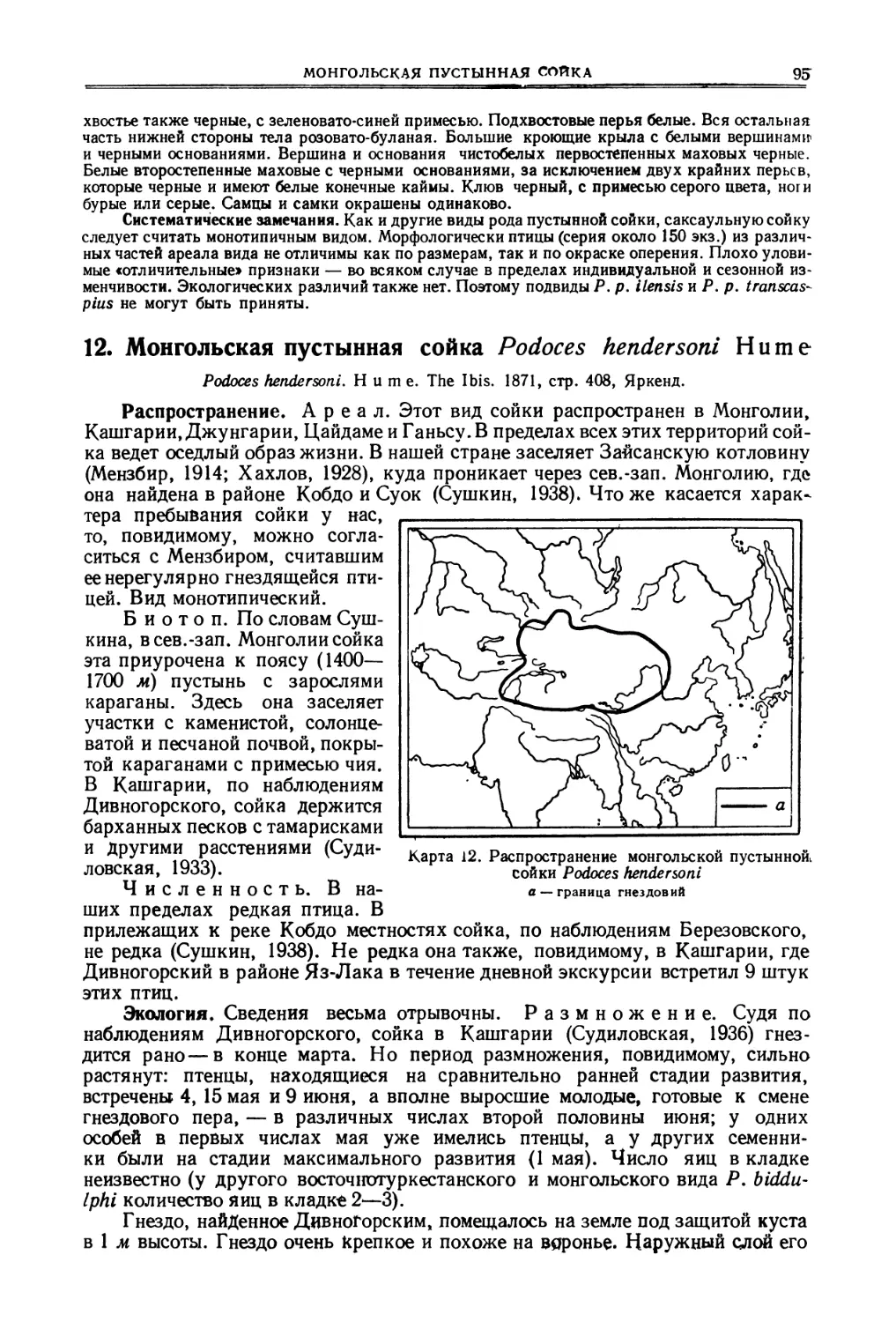

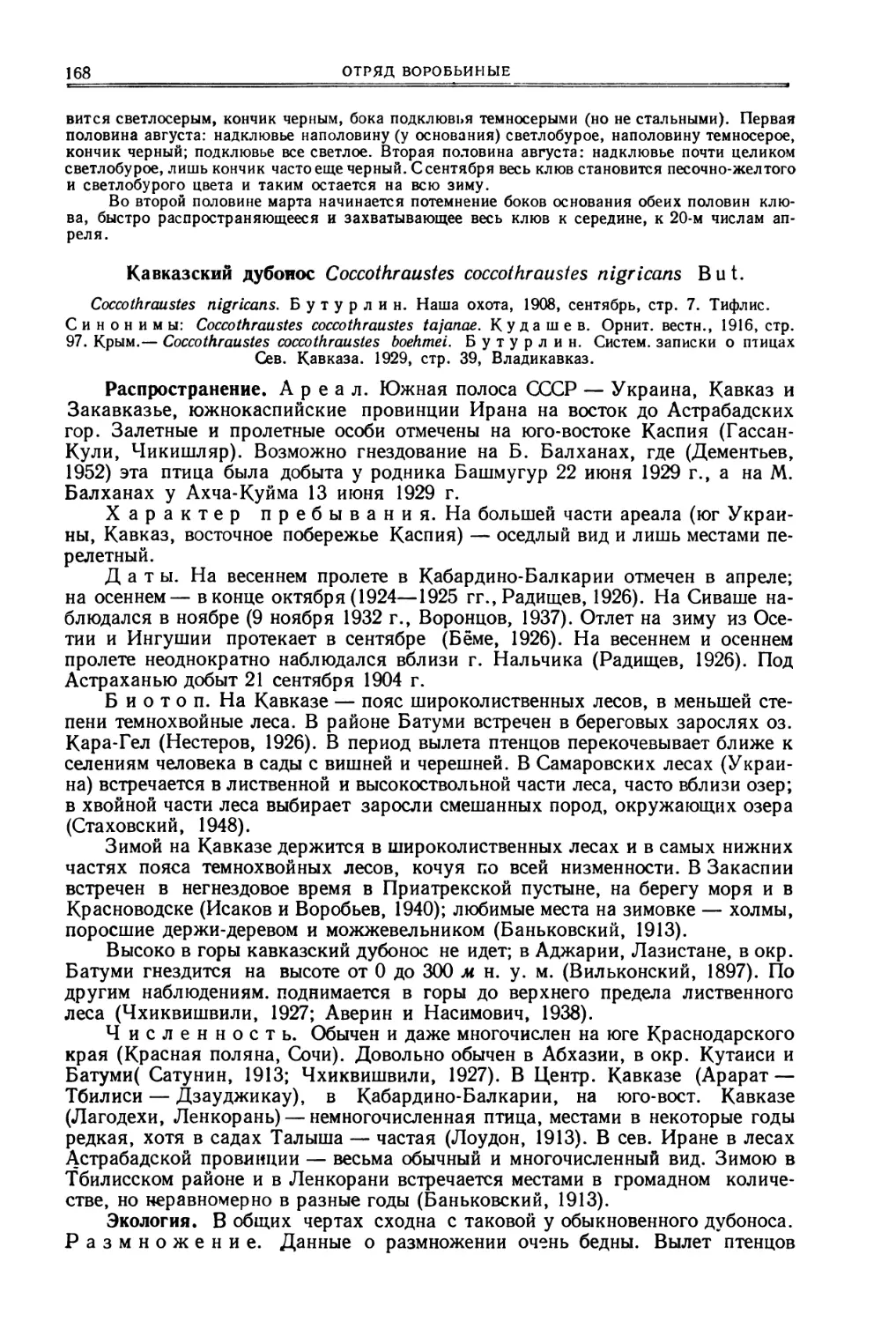

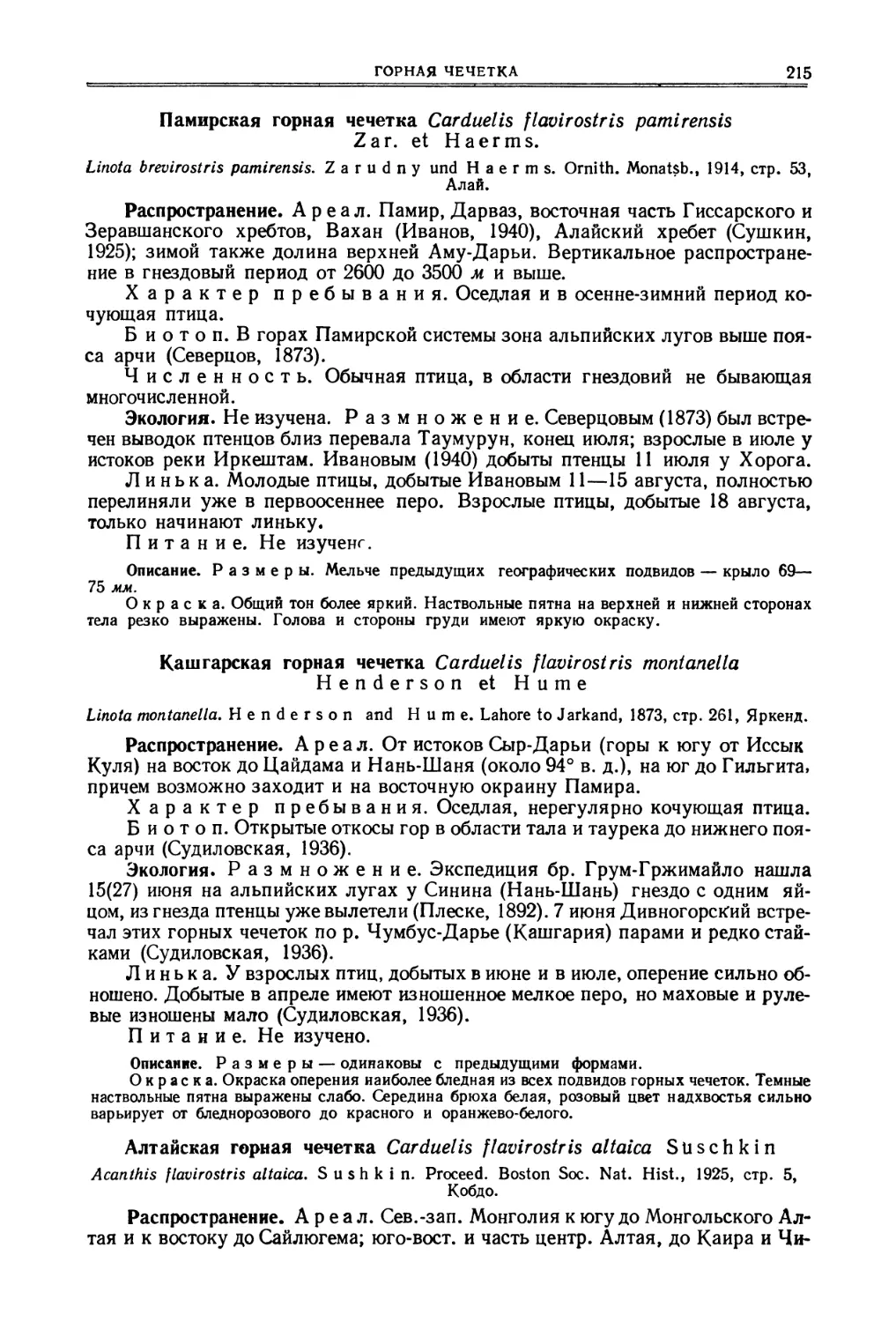

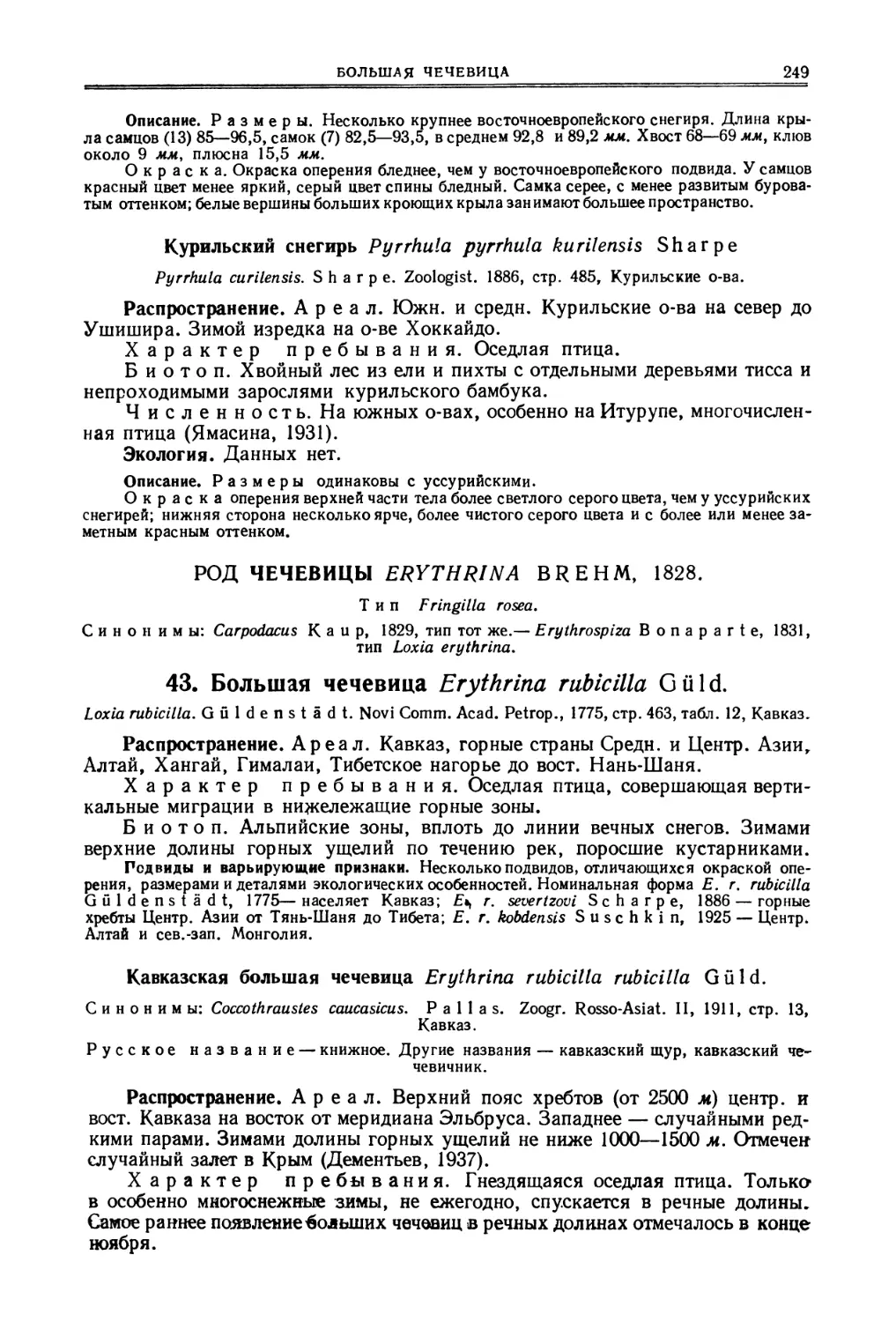

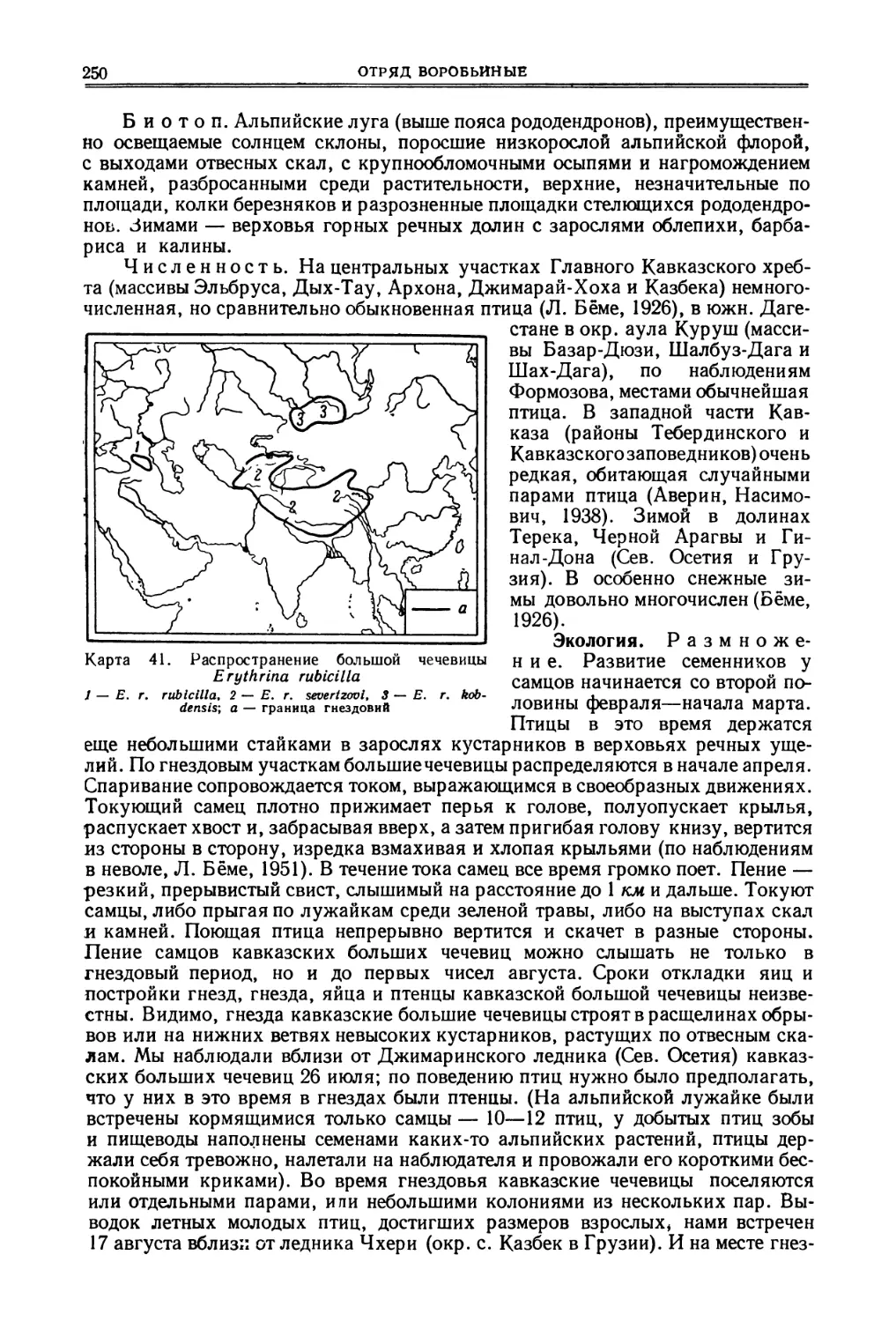

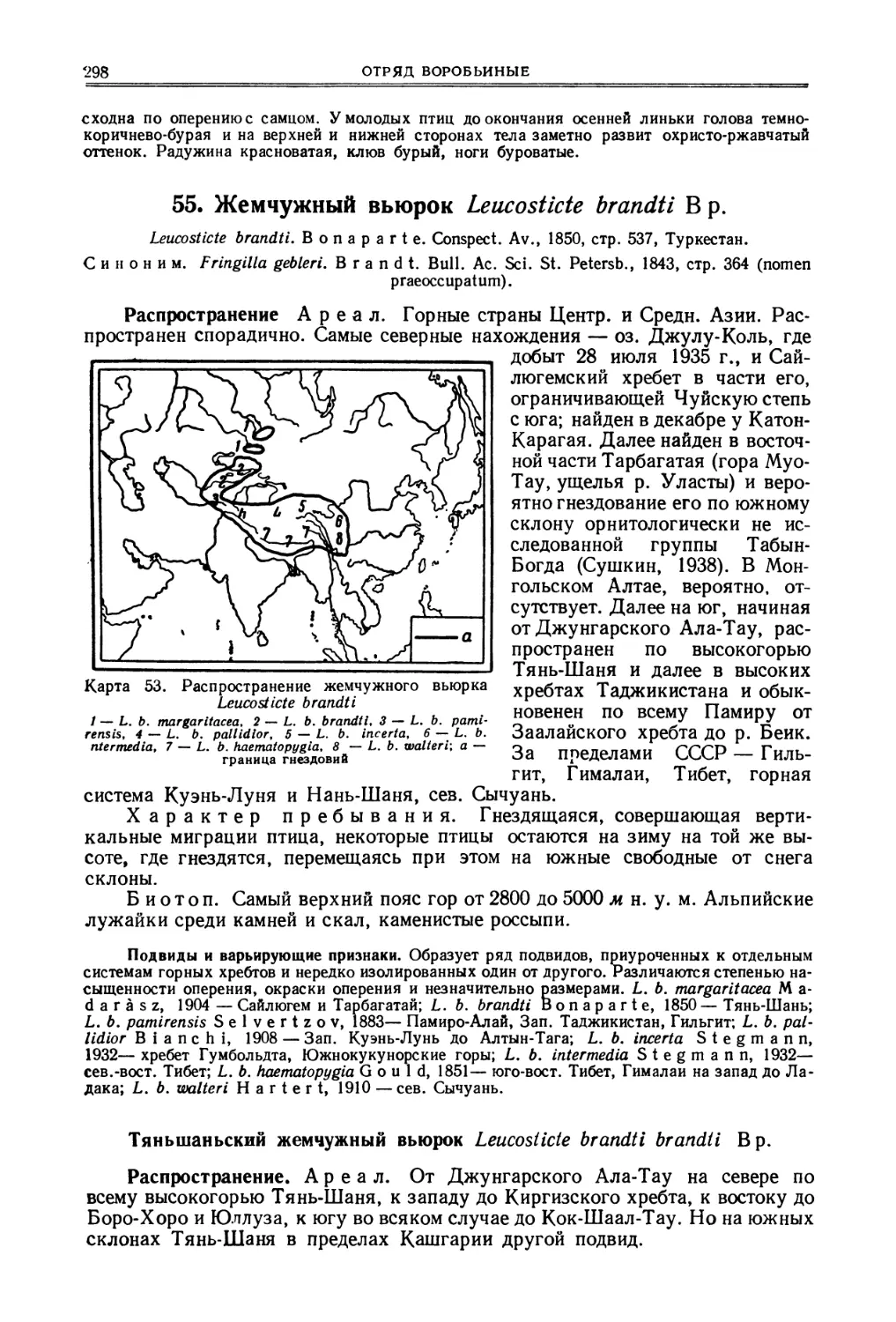

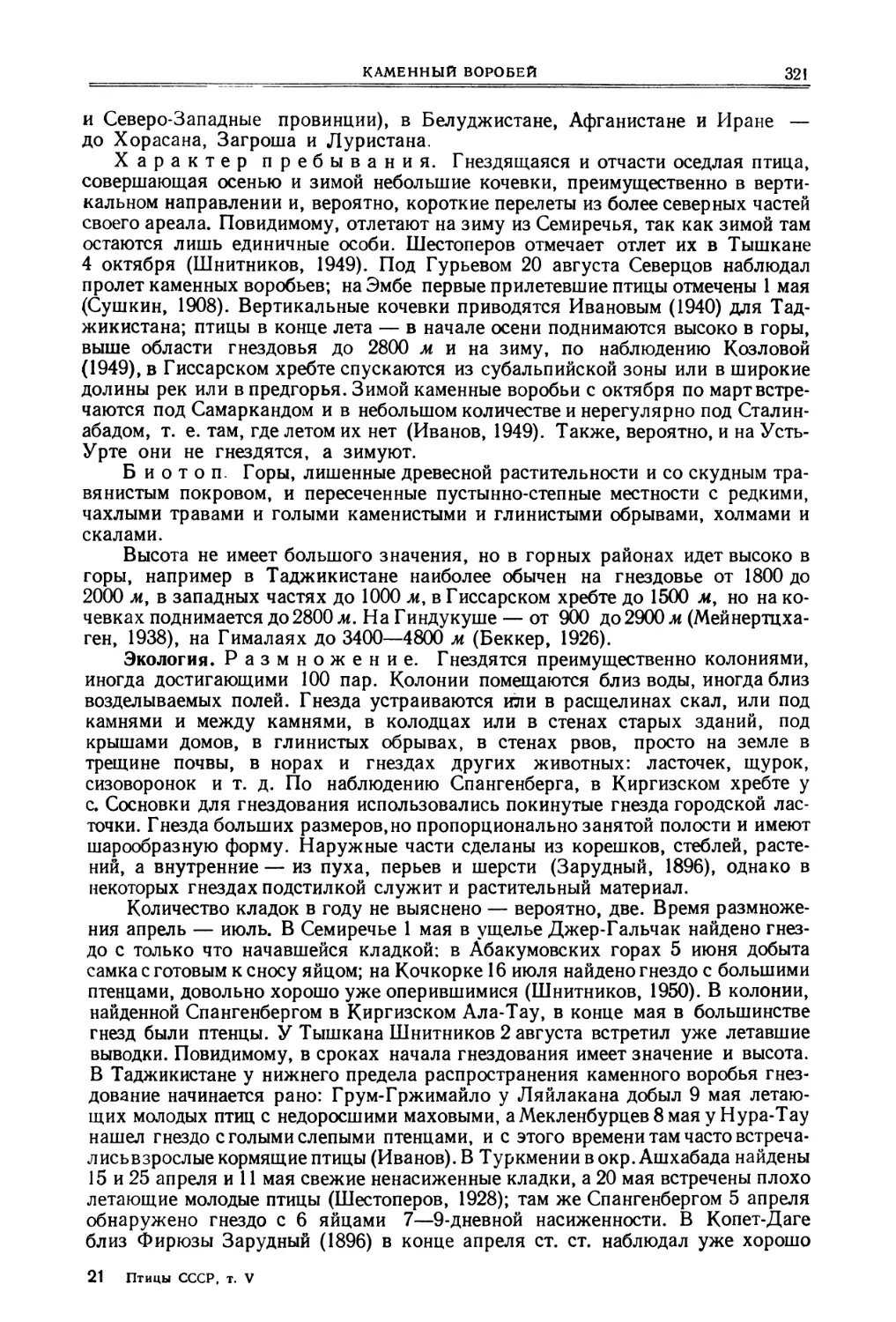

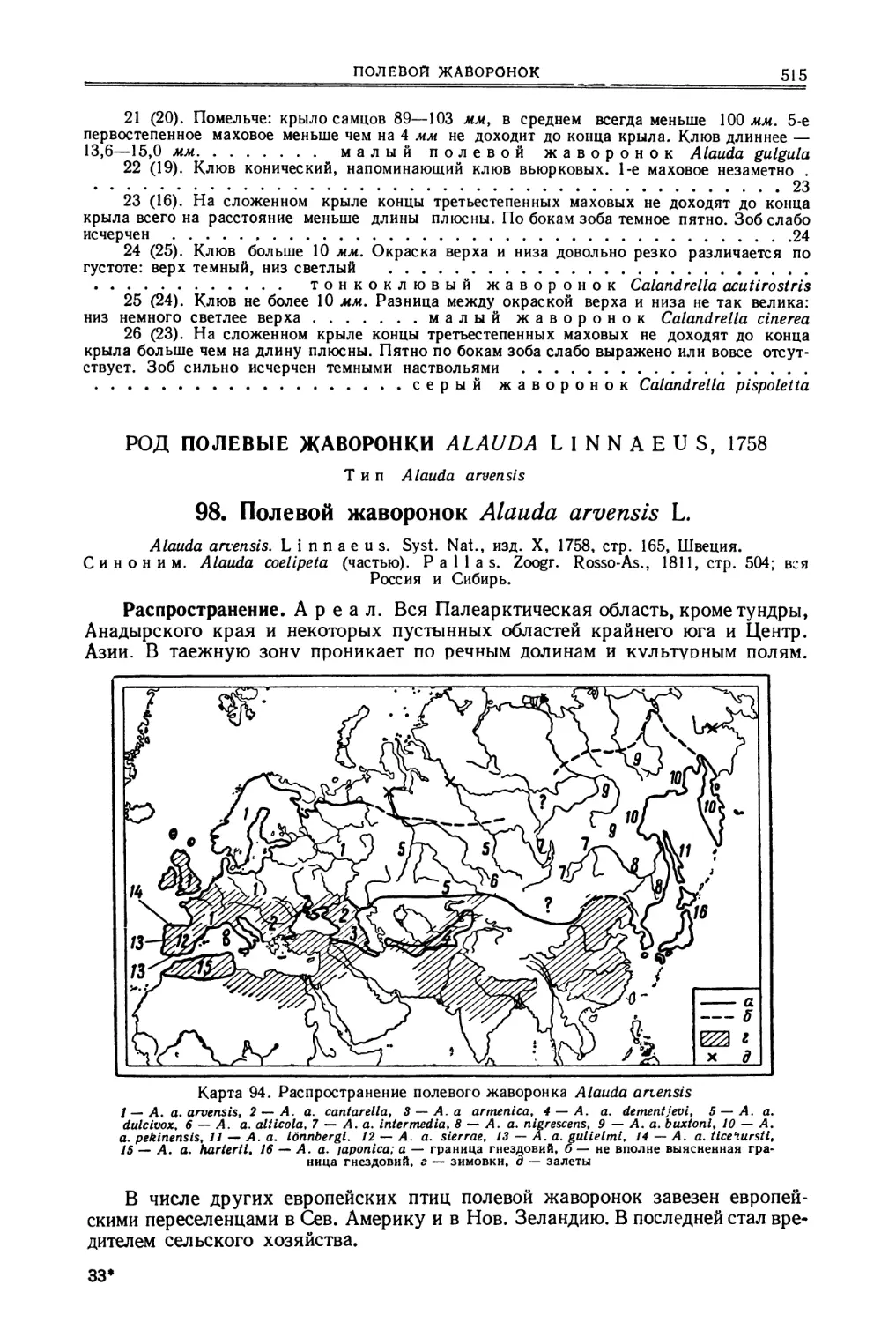

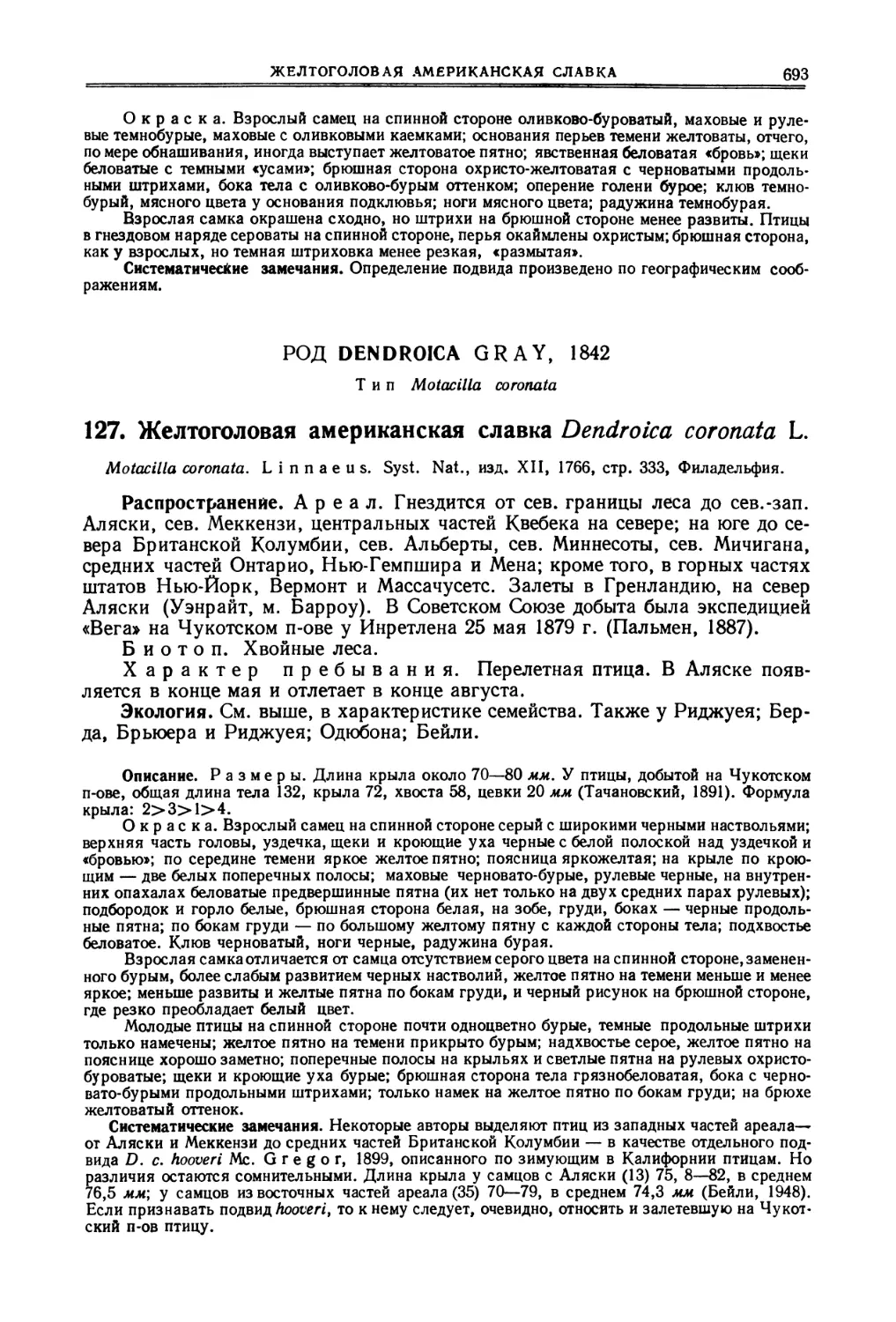

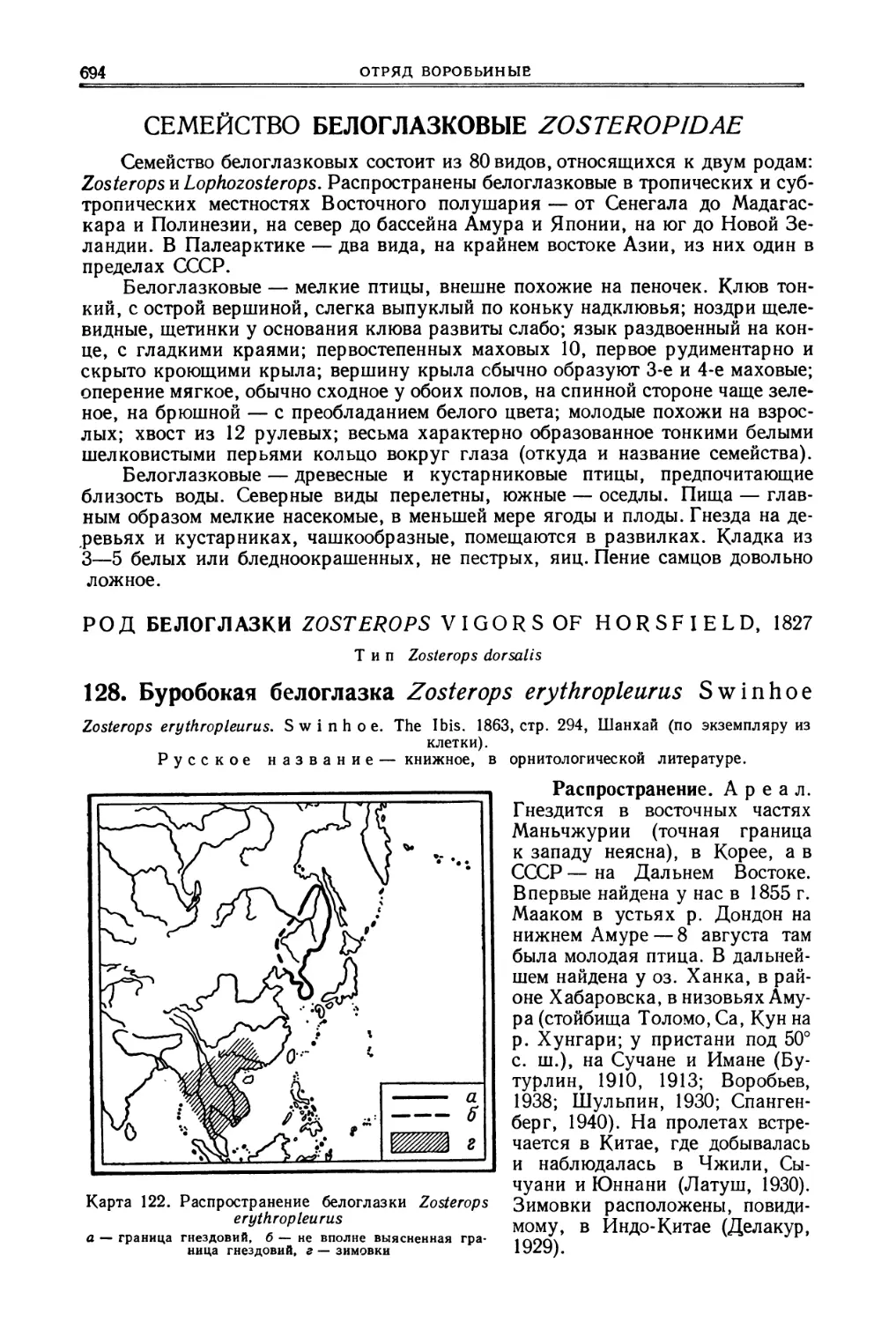

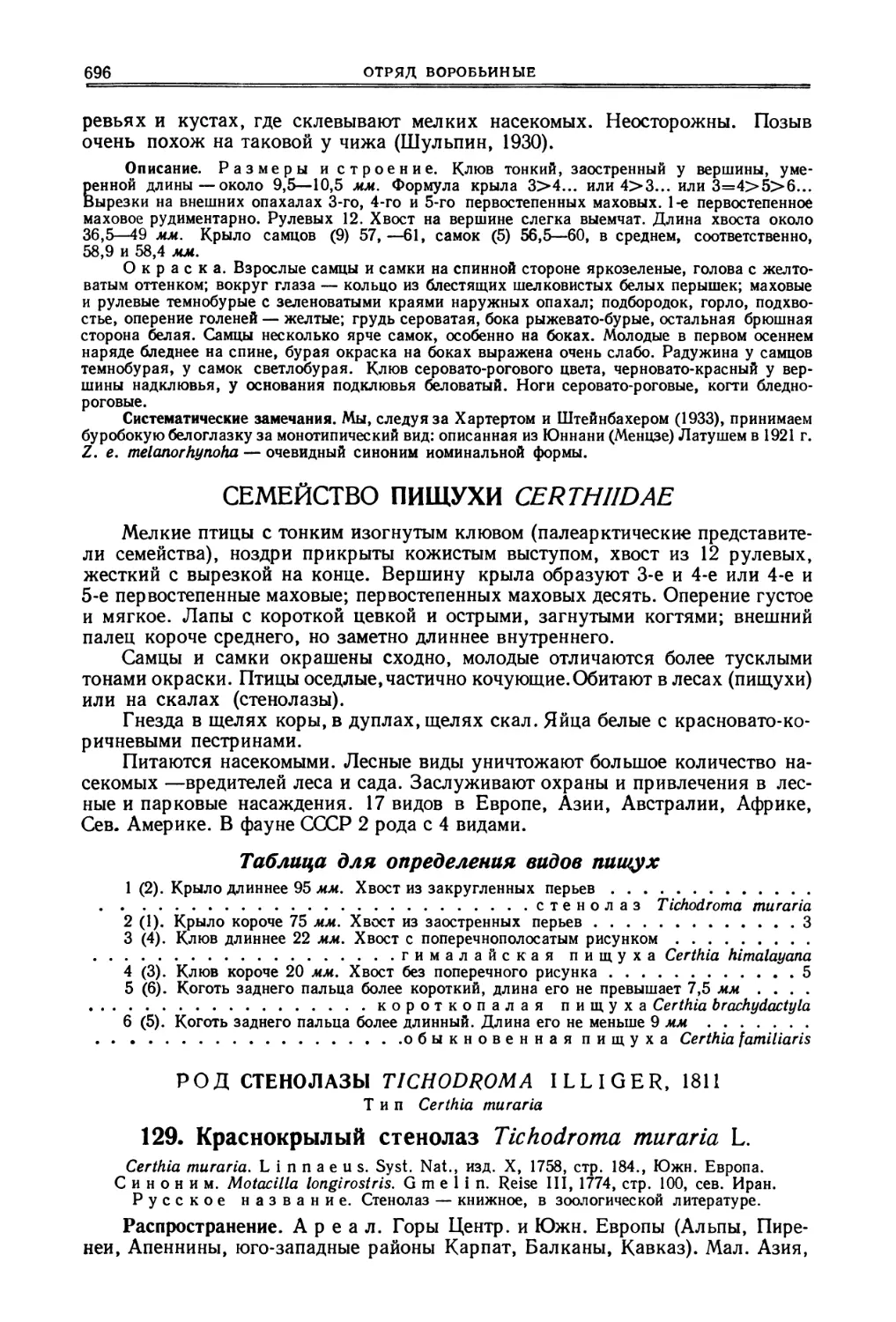

Карта 1. Распространение ворона Corvus corax

I — С. с. cor ах, 2 — Се. iskmdicus, д—С.с. kamtschaticus, 4 — С. с. tibetanus, 5 — С. с. laurencel, 6 — С. с. ruflcollls, 7— С. с. tlngitanus, в— С. с. hispanus,

9 — С. с, principal Is, JO — С. с. simatus; a — граница гнездовий, б — не вполне выясненная граница гнездовий (видовая и подвидовая;

ворон 17

лии; С с. tibetanus Hodgson, 1849 — вся горная Средн. Азия (без Туркмении), Гималаи

и Тибет; С. с. laurencei Hume, 1873 — Палестина, Сирия, Белуджистан, горы вост. Ирана,

сев.-зап. Индия от Раджпутана до Синда и Пенджаба, вероятно и Малая Азия; С. с. ruficollis

Lesson, 1831— на о-вах Зеленого Мыса, в пустынях Сахары, Аравии, Ирана и Средн. Азии;

С. с. tingitanus I г b у, 1874 — Сев. Африка, на юг до Суса (южнее Атласа), на восток до Ки-

ренаики и Мерса-Матрух; Канарские о-ва; С. с. hi sp anus Hartertet Kleinschmidt,

1901—Испания, Португалия, Балеарские о-ва; С. с. principalis R i d g w a y, 1887—Грен-

ландия и Арктическая Сев. Америка до Нов. Брауншвейга и Британской Колумбии; С. с.

sinuatus W a g 1 е г, 1829,— зап. США, на юге до севера Гондураса и Мексики и прилежащих

островов.

Подвиды различаются в основном размерами, а также окраской основания мелкого пера,

а один подвид — окраской головы и шеи (у С. с. ruficollis они шоколадно-бурые). В европейской

и азиатской частях ареала размеры воронов увеличиваются в направлении с запада на восток.

Здесь, однако, имеются и исключения: птицы из Исландии и с Фарерских о-вов крупнее номи-

нальной формы; вороны из Зап. Сибири, в среднем, мельче воронов из Европейской части

Союза. Американские вороны чем южнее, тем мельче. Экологические различия выражены

главным образом особенностями биотопического размещения подвидов, некоторыми деталями

репродуктивного цикла и т. п.

Европейский ворон Corvus corax corax L.

Синоним. Corvus corax tschujensls. С у ш к и н. Список и распред. птиц Русск. Алтая,

1925, стр. 14, Алтай.

Русское название. Ворон — народное; европейский ворон — книжное.

Распространение. Ареал. В Европе (без Испании, Португалии, Ба-

леарских о-вов) от сев. Норвегии, Финляндии до Крыма, Кавказа и гор Турк-

мении. На восток до Алтая, Саян, верховьев Хатанги и Байкала. В СССР гра-

ница ареала на севере в общем совпадает с границей лесной зоны, но местами

проходит севернее. Гнездится на Кольском и Канином п-овах, в Тиманской

тундре. Отсутствует на Новой Земле (залет), на о-ве Колгуев, на Ямале и Тай-

мыре. В устьях Оби и Енисея бывает как залетная птица. На востоке северная

граница — у верховьев Хатанги. К югу ворон распространен повсеместно

и идет до Черного моря и Кавказа. Отсюда заходит в Копет-Даг и в другие гор-

ные районы Туркмении — от Б. Балхан, на западе, повидимому, до Кугитанга,

на востоке. В горах Средн. Азии (без Туркмении) — другой подвид, см. ниже.

Точных сведений о гнездовании ворона в Астраханской обл. нет. Гнездится,

повидимому, на юге Сталинградской обл. (Аргиропуло, 1928). На гнездовье

найден под Чкаловом (в лесах по Сакмаре, Зарудный, 1888). В Казахстане

южная граница европейского ворона требует выяснения. Во всяком случае

в лесостепной зоне Казахстана, как в западной, так и в восточной ее частях,

гнездится этот подвид (Долгушин, 1948). Сведения о том, что этот ворон гнез-

дится в горах Уч-Чоку на северном побережье Арала (Зарудный, 1916),

сомнительны, и скорее всего они относятся к пустынному ворону. На Алтае и

в Саянах — этот подвид. На восток идет до Прибайкалья.

Характер пребывания. Ворона нельзя назвать строго осед-

лой птицей. Так, например, на Кавказе и в Туркмении на зиму в горах остается

часть, а в некоторые годы лишь единичные особи. В Туркмении вороны после

вывода молодых сбиваются в стаи по 40—70 птиц, реже даже в сотенные, и

кочуют, примерно, до средних чисел января, иногда до конца этого месяца.

В это время вороны здесь бывают обычны по предгорьям, у мест свалок, около

скотобоен. На Кавказе, в холодное время года стаи небольшие — 10—12 птиц

(Птушенко). В европейской части ареала после вывода вороны кочуют стай-

ками обычно в 3—4, реже в 7—10 (Белоруссия) особей, приближаются к насе-

ленным пунктам. Кольцеванием молодых птиц было установлено, что кочевки

их происходили в пределах 50—200 км (Латвийская ССР). В гнездовое время

с целью кормежки вороны нередко совершают вылеты на значительные рас-

стояния — crop на морские побережья, в предгорья, на высокогорные паст-

2 Птицы СССР. т. V

18 ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

бища. Например, вороны, кормящиеся по Черноморскому побережью, покры-

вают расстояние с мест гнездовий, равное примерно 20—25 км (Птушенко).

Биотоп. В гнездовом отношении ворон связан с лесом, но глухих

участков тайги обычно не придерживается. В безлесных местах держится у

скал, береговых обрывов речных долин. Гнездится на разнообразных деревьях:

на осинах, липе и на дубе (Тульские засеки); в Дарвиновском заповеднике

гнездовый биотоп — хвойные леса с обилием старых елей. В Армении харак-

терная птица верхней зоны широколиственных лесов (Ляйстер и Соснин, 1942).

В горах Средней Азии гнездится на скалах. Гнездятся вороны и в пределах

культурного ландшафта — на колокольнях, высоких зданиях. В вертикаль-

ном отношении летом до линии снегов (Кавказский заповедник); на Карпа-

тах — до 2000 м (Страутман, 1938); на Алтае, главным образом, 1700—2300 м

(Сушкин, 1938), а в юго-вост. части этой горной страны — до 1600 м (Штег-

ман).

Численность. Ворон, в общем, обычная, но отнюдь не многочис-

ленная, местами даже редкая птица. Например, обычным ворона можно счи-

тать для Тульского засечного леса, где на площади в 4 тыс. га гнездились три

пары этих птиц (Лихачев, 1951). Довольно высокая численность, повидимому,

в лесах Латвийской ССР, где, по подсчетам 1942 г., ориентировочно было

600—700 пар воронов (Тауриньш и Вилькс, 1949).

Экология. Размножение. Половая зрелость у ворона наступает

в возрасте около 2 лет. Пары постоянны. Гнездовые участки обширны — около

3—4 км по прямой (Тульские засеки), иногда значительно больше — до 10 км

(Дарвиновский заповедник); они весьма постоянны. В случае разорения гнезда

и гибели насиженной кладки ворон не отлетает, а строит гнездо (или зани-

мает чужое) тут же в пределах старого гнездового района. У пары обычно два

гнезда, которыми птицы пользуются в разные годы. Гнезда используются в те-

чение многих лет, даже десятилетий. Спаривание и брачные игры на юге

с первых чисел февраля (Туркмения); в средней полосе вороны у гнезд появ-

ляются около половины февраля, в частности у истоков Оки с 17 числа этого

месяца (Ефимов, 1907). В устройстве нового и в ремонте старого гнезда прини-

мают участие самец и самка; помещается оно на высокоствольных деревьях,

под Архангельском только на вершинах сосен (Паровщиков), в Тульских засе-

ках гнезда ворона находили на дубе A0 раз), липе F раз), на осине B раза);

возраст этих деревьев: осин 80—90 лет, дуба и липы — 200 лет; гнезда здесь

строятся довольно высоко от земли — в среднем 20,4 м\ гнездовые деревья,

в среднем, высотой 28,4 м (Лихачев, 1951). Если ворона не беспокоить, то он

гнездится и очень близко от человека (гнездо на дубе в 20 шагах от

веранды дома) на протяжении многих лет (Гавриленко, 1929). Гнездовые по-

стройки ворона находили также на башнях, на колокольнях церквей, на вы-

соких зданиях. Гнезда строятся обычно в развилках главного ствола дерева и

очень редко на большой боковой ветке. Гнездо из толстых прутиков, подстил-

ка — шерсть. В гнездовом районе рядом с вороном в Тульских засеках гнез-

дятся черный коршун и канюк; наблюдался обмен гнездами между этими хищ-

ными птицами и вороном; здесь же наблюдалась борьба из-за гнезд между ба-

лобаном и вороном (Лихачев).

Кладка на юге бывает, примерно, со средних чисел февраля; птенцы

двухнедельного возраста в Закавказье найдены 27 марта; гнездо с че-

тырьмя яйцами в горной части Бадхыза найдено 17 марта. На востоке,

юго-востоке Украины и в Курской обл. кладки— в разных числах третьей

декады марта. В частности, в Полтавской обл. полная кладка заканчивается

к последним числам марта (Гавриленко, 1929); примерно то же наблюдается

в Днепропетровской обл. В Харьковской обл. гнездо с насиженными яйцами

найдено 19 марта (Спангенберг). Две кладки, в каждой по 3 яйца, найдены в

Курской обл. 23 марта (Птушенко). Севернее — кладки позднее, со второй

ворон 19

декады мая, так как летные птицы встречены с третьей декалы июня (Дарви-

новский заповедник; Молотовская обл.). В Новгородской обл. кладка в третьей

декаде марта (летный выводок 12 мая; Бианки, 1920). Под Архангельском пер-

вые яйца в гнездах отмечены 15 марта — 14 мая (Паровщиков). Ворон гнез-

дится, хотя еще бывает и очень холодно (в Тульских засеках птица сидела на

яйцах в марте, когда было более 30° мороза; Лихачев) и кругом много снега;

однако сроки откладки яиц в некоторых местах зависят от характера весны:

в 1899 г. в гнезде яиц не было 6 апреля (ст. ст.), а в 1906 г.— 28 марта (ст. ст.)

в гнезде — 2 яйца (Днепропетровская обл.); заметим, что для этих широт

апрельские кладки вообще поздние.

Число яиц в кладке 4—6, иногда 3 или 7. Промежуток между отклад-

кой яиц 1—2 дня. Размеры яиц: A00) 44,2—63,0x29,8—37,5, в среднем

49,7x33,4 мм. Окраска голубовато-зеленая с серовато-зелеными и бурыми

отметинками. По одним данным, самец и самка высиживают поочередно (Менз-

бир, 1895); по другим сведениям — только самка (Нитхаммер, 1937). Насижи-

вание начинается с откладки 2-го или 3-го яйца, в течение 19—21 дня. Нор-

мально в году одна кладка, в случае ее гибели бывает, судя по имеющимся дан-

ным, дополнительная. На это указывают, в частности, сведения Лихачева A951).

Количество птенцов в выводках от 2 до 5. Вылет молодых около середины мая

(Киевская, Полтавская, Днепропетровская, Курская обл.), севернее — в раз-

личных числах июня (Татарская АССР) и в конце этого месяца (Мурманское

побережье; Молотовская обл.). Под Архангельском птенцы выводятся 22 апре-

ля — 7 июня (Паровщиков). Запоздавшие от дополнительных кладок выле-

тают соответственно позднее. В одном и том же районе сроки вылета молодых

колеблются по годам. Так, в Тульских засеках у пары воронов № 1 в 1940 г.—

8 июня, 1941 — 5 июня, 1942 — 25 мая, 1944 — 22 мая, 1945— 29 мая; у пары

№ 2 в 1940 — 29 мая, 1941 — 20 мая, 1942 — 21 мая, 1944 — 20 мая и 1945 —

28 мая. Гнездовый период, таким образом, тянется около полутора месяцев.

У молодых отмечается высокая смертность. В Тульских засеках за 8 лет

наблюдений смертность у птенцов трех гнездовых пар была такова: из

22 птенцов (пара № 1) погибло 10, вылетело 12; из 32 птенцов (пара № 2)

погибло 6, вылетело 26; из 17 (пара № 3) погибло 6, вылетело 11 (Лихачев,

1951). Кормят птенцов обе старые птицы. После вылета молодые птицы

еще долго держатся вместе со старыми. Молодые оставляют взрослых лишь

поздней осенью (средняя полоса); на юге выводки со взрослыми кочуют вместе

до января.

Линька. Наряды: гнездовый (до первой осени) — первый годовой —

второй годовой и т. д. Первостепенные маховые, как у других представителей

семейства, линяют от заднего края партии к переднему, т. е. начиная с 10-го

и кончая 1-м. Рулевые центростремительно. Полная годовая линька у взрослых

между июлем и октябрем. Частичная линька молодых в первую осень жизни

происходит между июнем и сентябрем.

Питание. Ворон —всеядная птица. Главное место в питании за-

нимает падаль, которой ворон кормится на свалках и у скотобоен. В этом

отношении ворон выступает как санитарная птица. Охотятся вороны,

кроме того, в степях, граничащих с лесом, на горных пастбищах, по пред-

горьям, на морских и речных побережьях. В перечисленных угодьях ворон

питается падалью (трупами домашних животных и домашних птиц), насекомо-

ядными млекопитающими и грызунами, яйцами, птенцами и взрослыми пти-

цами, рыбой, различными беспозвоночными животными (насекомыми, в част-

ности жуками, моллюсками, морскими ежами и т. д.). Новые сведения Лиха-

чева A951), изучавшего питание ворона в Тульских засеках, показали, что,

наряду с падалью, важную роль в пищевом режиме этой птицы играют грызуны,

в частности полевки и особенно обыкновенная полевка (встречаемость в по-

гадках — 35,4%). Далее заметную роль в питании ворона играют птицы

20

ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

D0,7%), яйца птиц (скорлупа яиц — 24,6%), насекомые B8,4%) и особенно

майские жуки.

Возраст. Продолжительность жизни ворона в условиях зоопарка

известна до 15 лет (Дементьев, 1946). Известны случаи доживания ворона до

69 лет (Мальчевский, 1951).

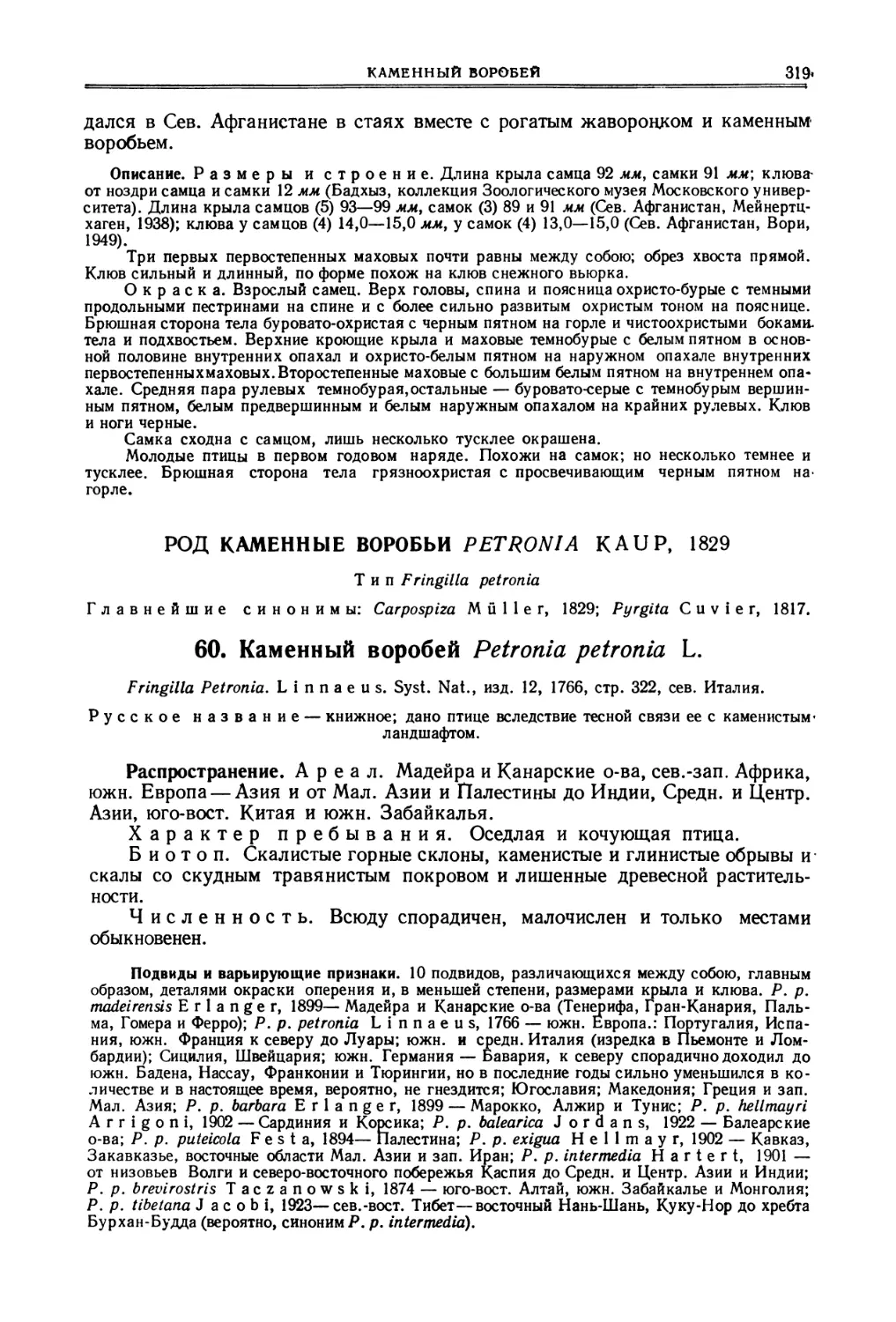

Полевые признаки. Окраска у ворона однотонно черная, как и у

вороны и грача, но от последних он легко отличается своим крупным

размером. Птица достаточно массивная с острым и сильным черным клювом.

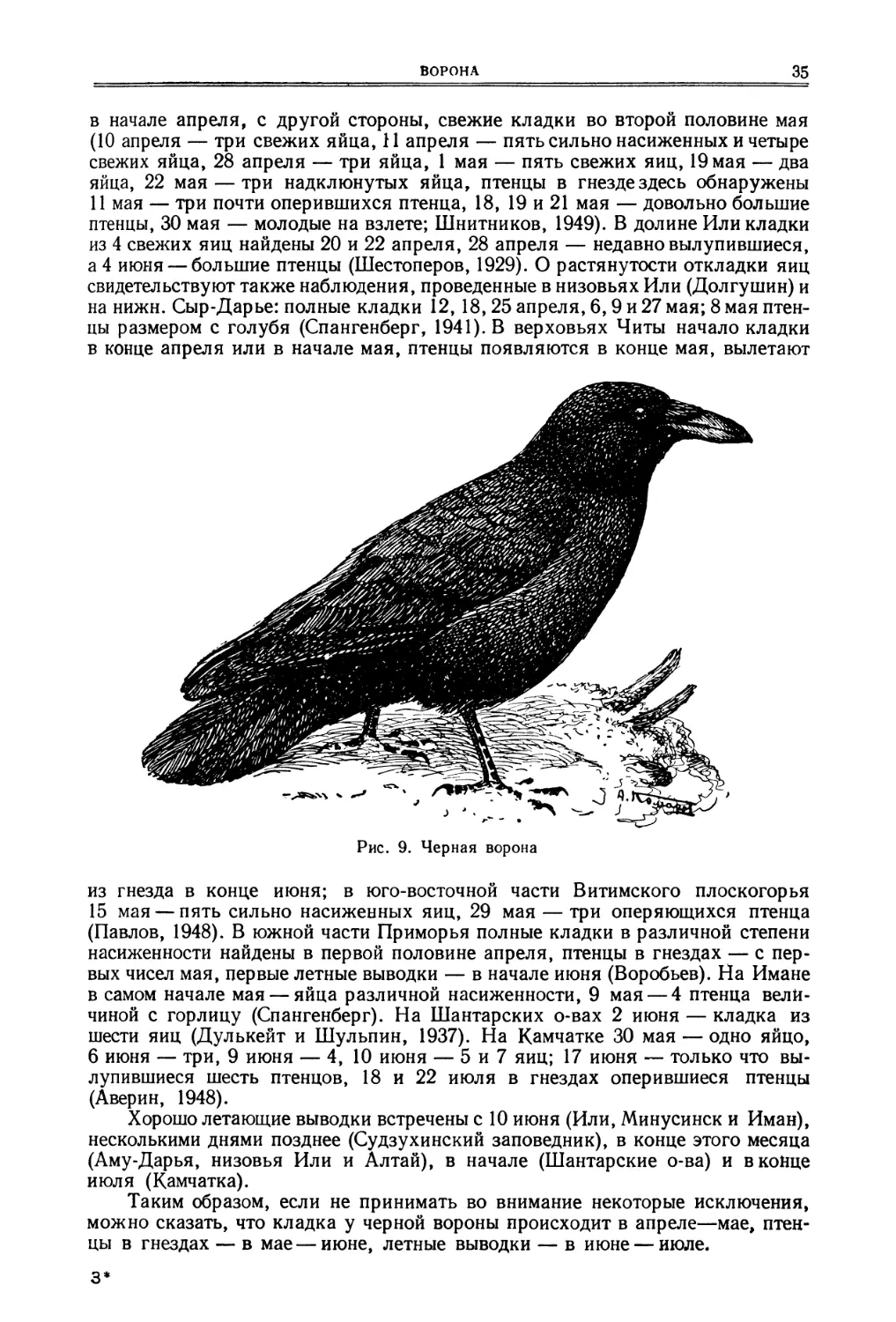

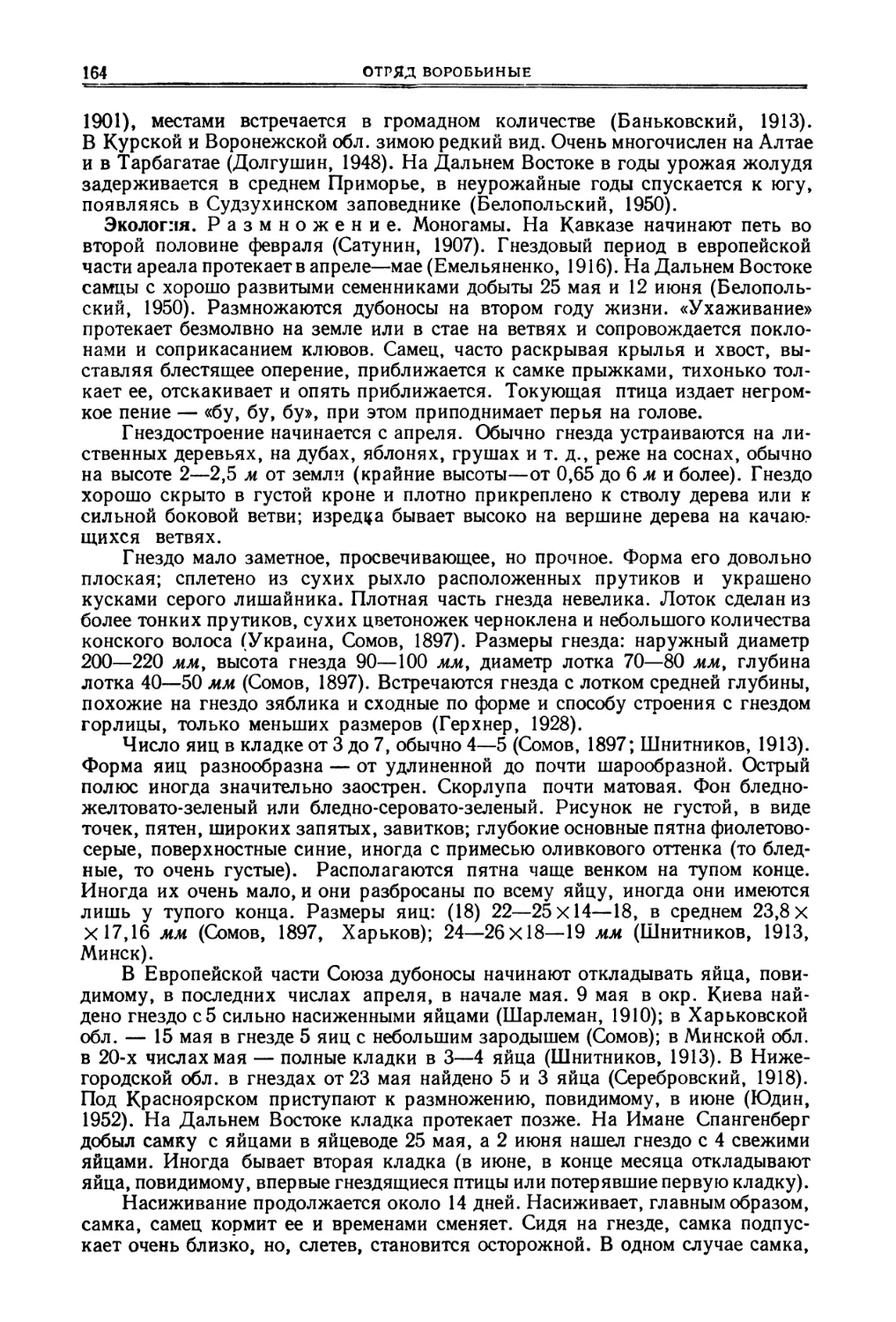

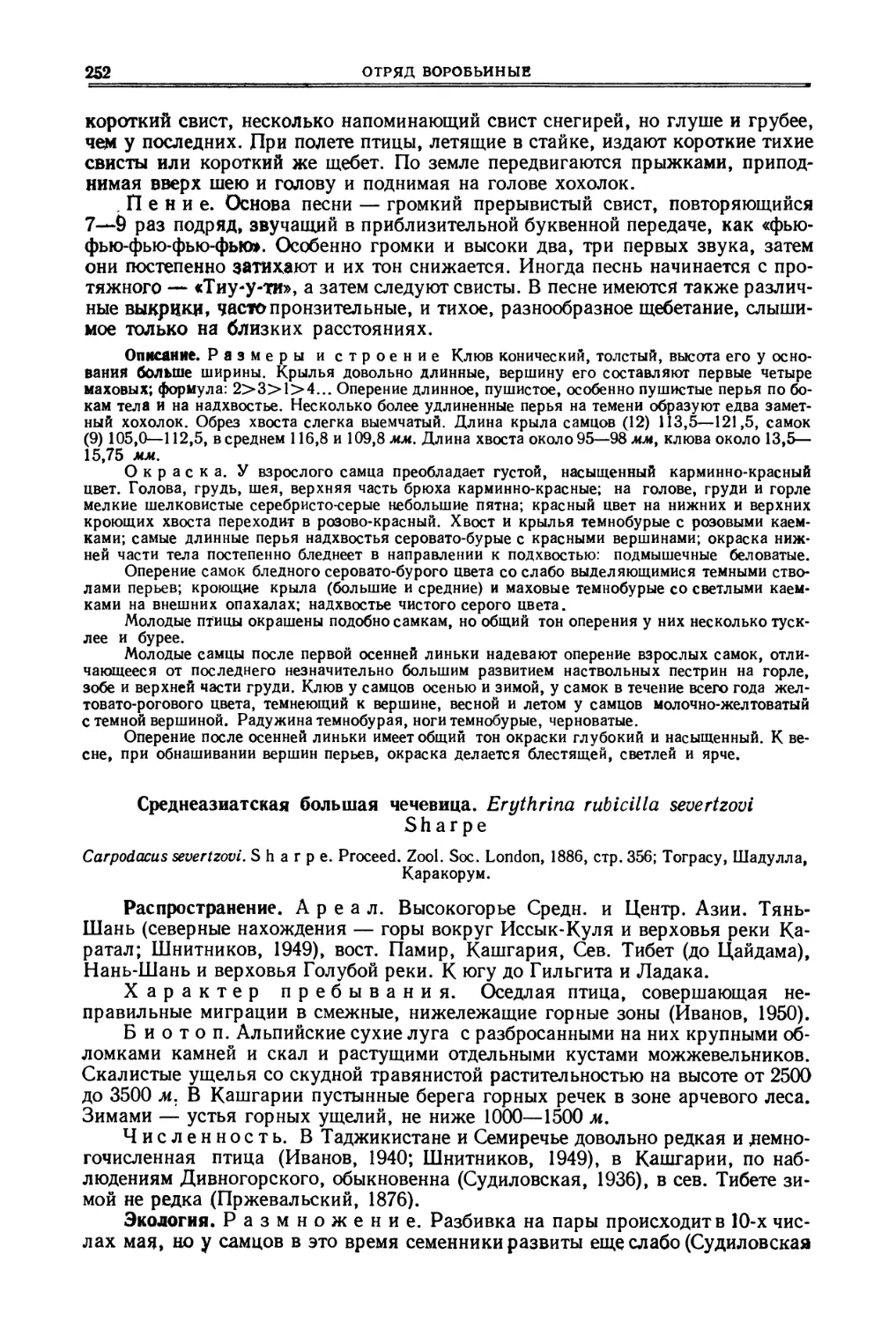

Рис. 7. Ворон

Встретить ворона можно круглый год, зимой чаще всего вблизи жилья чело-

века. Осторожная птица. Хорошо ходит. Перед тем как подняться на крылья,

вэрон делает несколько прыжков. Голос — очень характерное карканье:

«крук... крук», у молодых — «каа... каа...»

Описание. Размеры и строение. Клюв сильный, надклювье с резко выпуклым

коньком и небольшим крючком на вершине. Ноздри прикрыты обращенными вперед жесткими

щетинками доходящими примерно до половины длины надклювья. Первостепенных маховых

10, рулевых 10. Формула крыла 4^3>2>5>6>7>1 >8... На 2-м, 3-м, 4-м и 5-м маховых

вырезки на наружном опахале. Хвост клиновидный, что резко бросается в глаза на полете.

Перья зоба заострены. Цевка покрыта сзади пластинкой, спереди, как и пальцы, крупными рез-

ко отграниченными щитками. Когти сильные, загнутые. Самцы крупнее самок. Длина крыла

самцов D9) 410—473, самок C4) 385—460, в среднем 441,2 и 432,3 мм. Вес самцов C) 1100—

1560, самок C) 798—1315, всреднем 1383 и 1085 г. Отмеченное Штегманом A932) постепенное

увеличение размеров ворона по направлению к востоку на нашем материале не улавливается.

Птицы из Зап. Сибири и Прибайкалья в среднем даже несколько мельче воронов из Европей-

ской части СССР. Длина крыла самцов воронов из Европейской части СССР в среднем B9) 442,

самок B1) 435, самцов из Зап. Сибири и Прибайкалья G) 435,7, самок F) 424,3 мм.

Окраска. У молодых оперение матовочерное без металлического отлива. У взрослых

окраска черная; на голове, шее и крыльях фиолетовый или пурпуровый, а на нижней сто-

роне тела — синеватый металлический отлив. Основания мелкого пера сероватые. Радужина

темнобурая. Клюв и ноги черные.

ВОРОН 21

Сибирский ворон Corvus cor ax kamtschaticus Dyb.

Corvus corax kamtschaticus. D у b о w s k i. Bull. Sex:. Zool. France, 1882, стр. 362, Камчатка.

Синонимы: Corvus corax ussuriensis. Taczanowski. Faune Ornith. Siberie. Orientale,

1891, стр. 257, Уссури.— Corvus corax sibiricus. Taczanowski. Там же, стр. 526, Восточ-

ная Сибирь.— Corvus grebnitzkii. S t e j n e g е г. Proceed. Biol. Soc. Washington, 11, 1884,

стр. 97, Командорские о-ва.— Corvus corax behringianus. D у b о w s k i. Bull. Soc. Zool.

France, 1882, стр. 363, о. Беринга.

Распространение. Ареал. Сибирь к востоку от бассейна Лены и Бай-

кала. К северу этот подвид доходит до побережья материка — устьев Лены,

Яны, Индигирки и Колымы. Далее ворон населяет бассейн Анадыря, Чукот-

ский п-ов, о. Врангеля. К востоку идет до Командорских о-вов, Камчатки,

Сахалина, Курильской гряды. Гнездится в Коряцкой Земле. На юг распро-

странен до Забайкалья, южн. Приморья, вост. Монголии (на запад до Кобдо)

и Синьцзяна (Лоб-Нор).

Характер пребывания. Оседлый. Зимой совершает только

небольшие кочевки, приближается к жилью человека и вообще к местам,

где. может найти себе пищу.

Биотоп. Гнездится на скалах, в лесах; также и на отдельных деревьях,

разбросанных среди кустарниковой растительности по поймам рек, в част-

ности на тополях и лиственнице (Портенко, 1939). В Судзухинском заповед-

нике — в зоне широколиственных дубрав (Белопольский, 1950). На Куриль-

ских о-вах ворон гнездится на скалах (Воробьев, 1947). В глубь больших лес-

ных пространств не идет. Зимой встречается по побережью моря.

Численность. Ворон местами встречается редко, местами, как,

например в западной части Анадыря, он более или менее обыкновенен (Пор-

тенко, 1939). Обычен в верховьях Индигирки (Михель, 1934). В Уссурийском

крае ворон более обыкновенен в его северной части (Воробьев).

Экология. Размножение. Пары постоянны. Игра воронов в воз-

духе отмечена еще с 22 декабря (Анадырь). Настоящие брачные игры наблюда-

лись 18 февраля и 14 марта (окр. Якутска). На Анадыре вороны у гнезд держа-

лись уже в начале апреля, 1 мая здесь найдено было гнездо с 6 слегка наси-

женными яйцами, 16 и 23 мая — птенцы (Портенко, 1939). Насиживание идет

с первого яйца (разновозрастные птенцы). На Анадыре вороны строят не-

сколько гнезд; помещаются они в развилках. Подстилка — шерсть. Вылет

молодых в восточной части Камчатки в конце июня — начале июля (Аверин,

1848). Сведений о размерах яиц нет.

Линька. Смена мелкого пера у молодых воронов из Коряцкой Земли

начинается со второй половины июля, т. е. почти на месяц позднее, чем у мо-

лодых воронов из Европейской части нашей страны (Дементьев, 1940).

Питание. Как у всеядной птицы, пища разнообразная: падаль (осо-

бенно зимой и осенью), грызуны (на Камчатке полевки), яйца, птенцы, взрос-

лые чистиковые птицы, рыбы, различные беспозвоночные — морские ежи и

звезды, крабы, каракатицы, различные моллюски и т. д. На о-ве Пуффин (Ку-

рилы) в конце сентября вороны, наряду с другой птицей, питались ягодами

водяники Empetrum nigrum (Гизенко).

Полевые признаки. Сходны с предыдущим подвидом. По словам Портенко,

голос несколько отличается от европейского ворона — «крр-кау», а при за-

щите гнезда у самца «крр-кав и хрр-к'у».

Описание. Крупнее номинальной формы. Длина крыла самцов A0) 425—480, самок D)

445—455, в среднем 455,7 и 448,7 мм. Сибирский подвид ворона отличается от европейского еще

и тем, что у него более крупный и толстый клюв. Длина клюва 44—54 мм у сибирского, 41—50 лш

у европейского подвида (Штегман, 1932). Вес одной самки и подлетка самца — 1300 г (Аверин.

1948). Цветовых отличий не отмечено.

22 ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

Тибетский ворон Corvus cor ax tibetanus H о d g s.

Corvus tibetanus. Hodgson. Ann. and Mag. Natur. Hist., 1849, стр. 203, Сикким.

Синоним. Conus corax pamirensis. Бутурлин, Орнит. вестн., 1915, стр. 112, Памир.

Распространение. Ареал. Гималаи; Тибет; вся горная Средн. Азия,

кроме Туркмении. Распространен по Тянь-Шаню, Фергане, в хребтах —

Гиссарском, Зеравшанском, Дарвазском, Петра I, Туркестанском, Нура-Тау,

также по Памиру и Алайскому хребту. Детали распространения требуют

выяснения.

Характер пребывания. Встречается в течение круглого года.

Часть особей зимой спускается с гор в Гиссарскую долину и постоянно встре-

чается под Сталинабадом (Козлова, 1949). В восточной части Памира живет

оседло, где зимой вороны собираются у человеческих поселений (Мекленбур-

цев, 1946).

Биотоп. Гнездится на труднодоступных скалах (Памир, Нура-Тау,

Туркестанский и Киргизский хребты). В Гиссарском хребте в декабре одиноч-

ные и пары встречены в лесной зоне на высоте до 2000 м.

Численность. Обычная птица вост. Памира; зимой здесь встречены

от 2, 3 до 10 особей (Мекленбурцев). Очень обыкновенен ворон на южных

склонах Гиссарского хребта (Козлова, 1949). Местами численность весьма

умеренная.

Экология. Размножение. Пары постоянны, соединяются на всю

жизнь. Данные о сроках гнездования противоречивы. На Памире брачные

игры отмечены в начале февраля, но летающие молодые замечены довольно

поздно — 12 июня. Очевидно сроки размножения растянуты (Мекленбурцев,

1946). По другим данным, тибетский ворон гнездится позднее европейского

подвида (Шнитников, 1949). Судя по этим указаниям, вероятнее всего здесь

имеет место то, что отдельные птицы гнездятся рано, примерно с середины мар-

та, другие (молодые?) позднее. В отличие от более высокой горной системы

(Памир), в Нура-Тау летающие молодые встречены в конце мая (Меклен-

бурцев, 1937).

Линька. Не изучена. Молодая птица с не вполне развитым оперением

(горло, затылок) добыта на Памире 14 июля (Дементьев, 1935).

Питание. В основном кормится падалью и различными отбросами

Кроме того, грызуны, яйца, птицы, взрослые птицы и т. д. В Нура-Тау выво-

док ворона в сообществе с розовыми скворцами и воробьями кормился на боль-

ших тутовниках (Мекленбурцев).

Описание. Крупнее двух выше приведенных подвидов. Длина крыла самцов (8) 440—515,

в среднем 465,1 мм. Размеры тибетских птиц крупнее среднеазиатских, и длина их крыла пре-

вышает даже 530 мм (Штегман, 1932).

Пустынный ворон Corvus corax ruficollis Less.

Corvus ruficollis. Lesson. Traite d'Ornith., 1831, стр. 329, о-ва Зеленого Мыса.

Синоним. Corvus corax subcorax. Северцов. Верт. и гориз. распростр. туркест. животн.,

1872, стр. 115, Туркестан.

Русское название. Пустынный, или буроголовый, ворон — книжное.

Распространение. Ареал. Острова Зеленого Мыса, в Сахаре на запад

до Рио-де-Оро, Асбена и Сокотры, на восток до Синая, Мертвого моря, в Су-

дане, на восточном и южном берегу Аравии, в вост. Иране, Белуджистане, Аф-

ганистане и в пустынях Средн. Азии. В Туркмении идет от Прикаспийских

пустынь через все Кара-Кумы на север до Сарыкамышской котловины и юж-

ного Усть-Урта (Рустамов, 1951), к югу до пустынных предгорий Копет-Дага,

Бадхыза и Карабиля. Далее на восток населяет Кызыл-Кумы (Зарудный,

1915; Спангенберг, 1941), Присырдарьинские ц Причуйские пустыни на севере

ворон 23

до Приаральских Кара-Кумов, северо-восточной части Балхаша и гор Бектау-

ата (Долгушин, 1947). Возможно, гнездится в юго-зап. Таджикистане (Иванов,

1940).

Характер пребывания. На основании личных наблюдений

и сведений других лиц, Спангенберг A941) полагает, что пустынный ворон,

повидимому, в Кызыл-Кумах перелетная птица, откочевывающая осенью к югу.

В Кара-Кумах определенно встречается круглый год. В холодное время года,

однако, большинство воронов из северных частей этой пустыни перемещается

в более южные ее районы (Рустамов).

Биотоп. В пустынном ландшафте ворон — убиквист. Гнездится на

саксауле, кандыме, песчаной акации, тамариске, по обрывам останцов и на

уступах ксерофильных гор, на развалинах человеческих сооружений, на вер-

шинах барханов (Зарудный, 1896) и даже на телеграфных столбах (Рустамов,

1948).

Численность. Обычная птица, но не многочисленная. В Кара-

Кумах численность ворона, в общем, возрастает с запада на восток (Руста-

мов), что находит свое вероятное объяснение в особенностях ландшафта и,

в частности, в сравнительно большом развитии саксаульников в вост. Каоа-

Кумах. Больших скоплений в Туркмении пустынный ворон не образует и в хо-

лодное время года. Здесь не наблюдаются те огромные сотенные стаи, о которых

упоминают исследователи сев. Африки.

Экология. Размножение. В отличие от европейского подвида,

у пустынного ворона репродуктивный цикл поздний и начинается не раньше

средних чисел марта — начала апреля. В частности в Туркмении разница

в календаре размножения двух подвидов воронов (европейского и пустынного)

довольно значительная — около месяца.

В пустынях по нижнему течению Сыр-Дарьи начало периода размножения

имеет место в конце марта (в южных частях) и в начале апреля (в более северных

местах, Спангенберг, 1941). Цикл не только поздний, но вместе с тем и растя-

нутый. В Туркмении общая его продолжительность равняется примерно трем

месяцам — начинается в середине марта и кончается в июне. Кладка происхо-

дит в различных числах апреля; также и в первой половине мая (у молодых

особей). Даты нахождения кладок в пустыне нижнего течения Сыр-Дарьи:

3 апреля — 2 свежих яйца; 7 апреля — 3 свежих и 5 слабо насиженных яиц;

16 апреля — 5 и 7 насиженных яиц; 20 апреля — 3 свежих и 7 слабо насижен-

ных яиц; 21 апреля — 4, 22 апреля — 6 слабо насиженных яиц; 5 мая — 4,

7 мая — 5 свежих яиц; 8 мая — 5 сильно насиженных яиц, 15 мая — 2 све-

жих яйца (Спангенберг). В пустынях Туркмении: 9 апреля — 5 слабо наси-

женных, 11 апреля — 4 недавно снесенных, 23 апреля — 3 свежих яйца, 23 и

30 апреля — самки, закончившие кладки, с наседным пятном, 16 мая — 3 све-

жих яйца (Рустамов). 9 апреля — 6 слегка насиженных яиц; 13 апреля — 6

насиженных яиц; 25 апреля — 3 слепых разновозрастных птенца и 3 яйца

с проклевышами (Дементьев). В Муюн-Кумах 5 сильно насиженных яиц

найдено 26 апреля (Долгушин, 1937).

В постройке нового гнезда и в ремонте прошлогоднего принимают уча-

стие оба пола. Материал для основы и боковых стенок гнезда (ветки и кора

саксаула, свежие и выгоревшие эфемеры и т. д.) приносят как самец, так и

самка, в дальнейшем обязанность отыскивания шерсти различных животных,

перьев птиц, тряпок, обрывков кошмы и т. п. ложится только на самца, а самка

остается в гнезде и занимается притаптыванием, уминанием этого материала

и выстиланием его по гнезду.

О том, как располагает свое гнездо пустынный ворон, было сказано выше

(см. биотоп). Отметим только, что в пустыне ворон предпочитает использовать

древесную (прежде всего саксаул черный) или крупно-кустарниковую расти-

тельность. Так, в Присырдарьинских пустынях из 68 гнезд ворона 47 помещав

24 ОТРЯД ВОРОБЬИНЫЕ

лись на черном саксауле, 3 на песчаной акации, 2 на тамариске, 1 на джиде

и 5 на туранге; 10 гнезд — в глиняных сооружениях человека (Спангенберг,

1941). На дереве гнездо помещается в верхней части и поддерживается толсты-

ми сухими сучьями. На совершенно высохших и сохранивших только ствол

деревьях или на телеграфных столбах гнездо ворона помещается на самой вер-

хушке, будучи весьма искусно прикрепленным к стволу. Гнездо, которое имеет

вид грубой корзины, в зависимости от того, где оно располагается, может на-

ходиться на различных высотах, но чаще от 1,5 до 4—5 м.

В кладке нормально 5, нередко 4 и 6, иногда 7 яиц. Размеры: 38,5—

49,2 х28,5 — 32,0 мм, т. е. мельче яиц европейского подвида. В насиживании,

которое продолжается немногим более 20 дней, главную роль играет самка,

которой самец помогает, повидимому, только эпизодически. Число птенцов

4—5. Имеется сведение о том, что первые стадии постэмбрионального развития

птенцов протекают вяло; в Кызыл-Кумах Зарудный находил птенцов весом

около 200 г, слепых и голых. При выводке состоят оба родителя, которые

сильно привязаны к птенцам. Последние очень прожорливы. В начале около

птенцов остается один из стариков, а второй (чаще всего самец) разыскивает

для них корм; в дальнейшем этой работой занимаются обе птицы. Забота роди-

телей о молодых не заканчивается даже тогда, когда последние становятся на

крылья, и они еще долго бродят вместе с молодыми в пределах гнездового

района.

Линька. В мае пустынные вороны — в обношенном оперении, без

линьки; в сентябре — в свежем, линька закончена. Разгар линьки в июне —

июле. Так, у самки, добытой 10 июля (Туркмения), линяют задние первосте-

пенные маховые, первые четыре первостепенные старые, пятое растет, 6-е, 7-е

и 8-е новые; растут средние рулевые; свежие перья среди кроющих крыла, ча-

стью на спине. Картина линьки у воронов, добытых Зарудным A903) в вост.

Иране, была такова: самка от 28 июня — идет сильная линька крупного и мел-

кого пера; в различных числах второй половины июля у большинства птиц

линька близится к концу; сентябрьские вороны — в свежем оперении.

Питание. С целью кормежки чаще всего вороны посещают караван-

ные пути (колодцы, места стоянок пастухов и т. д.), где они подбирают отбросы,

оставшиеся от каравана, кормятся на трупах павших верблюдов и других до-

машних животных. Питаются также за пределами караванных троп, где охот-

ничий район каждой пары более или менее постоянный и охватывает террито-

рию примерно в несколько квадратных километров. Пищей здесь ворону

служат крупные жуки (например чернотелки), которыми он в начале кормит и

птенцов, ящерицы, грызуны до размеров зайца. В подгорной полосе посещают

поля с зерновыми культурами; у добытых здесь воронов в желудках обнару-

жены зерна пшеницы и ячменя, также хитиновые остатки насекомых Prosodes,

Pachyscelis, Lethrus и др. (Туркмения). При возможности охотно пьет.

Полевые признаки. В условиях типичной пустыни ворон в сущности

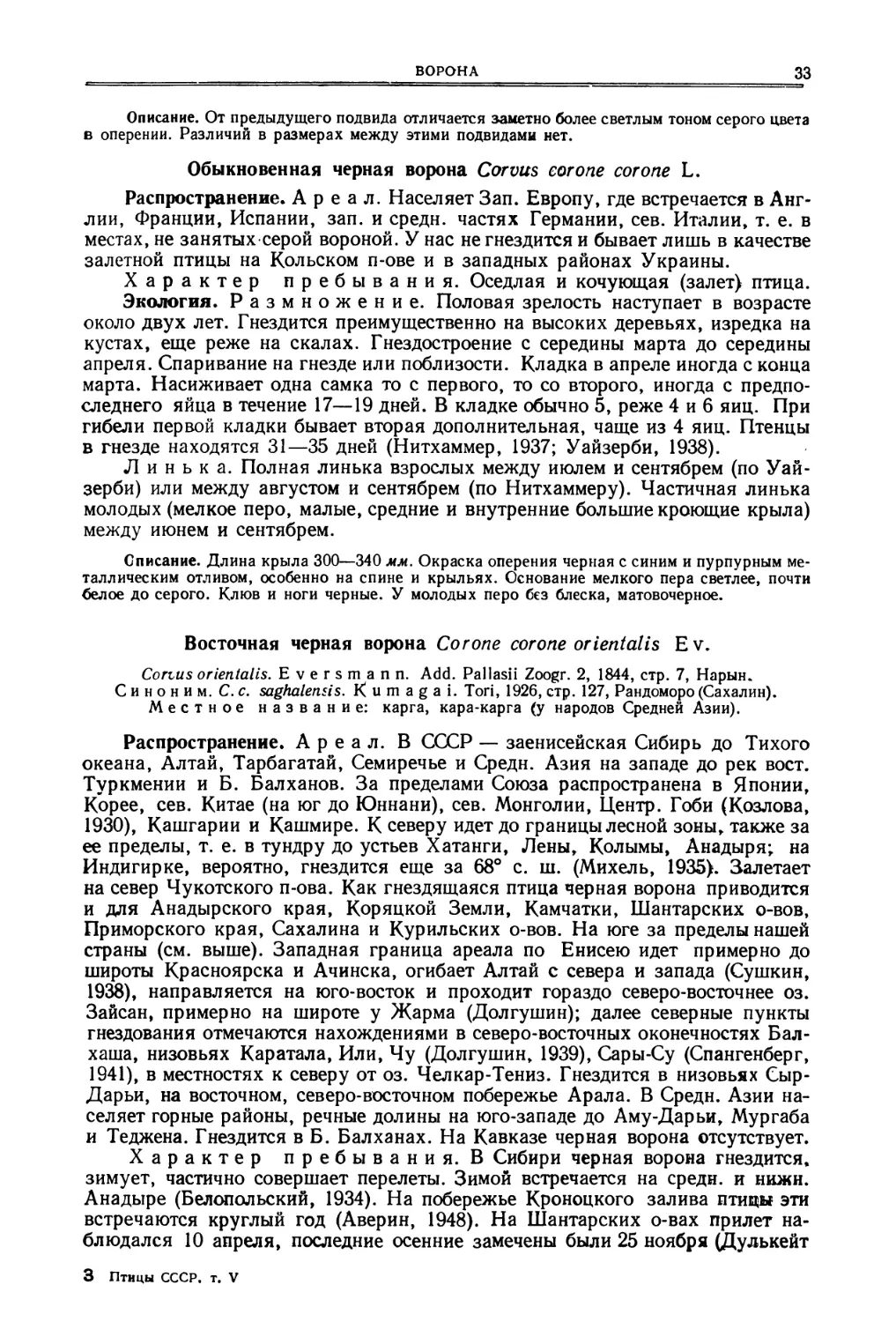

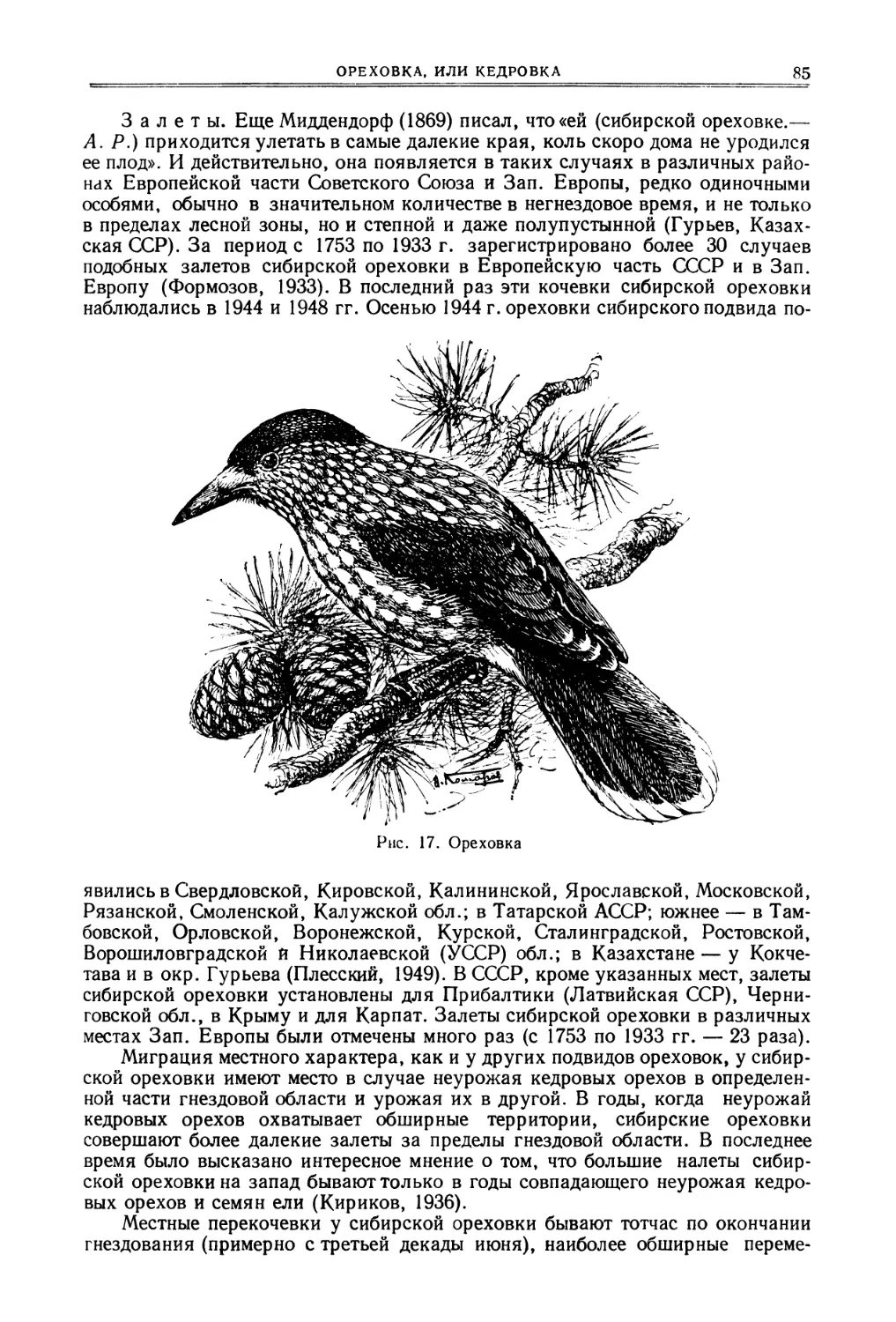

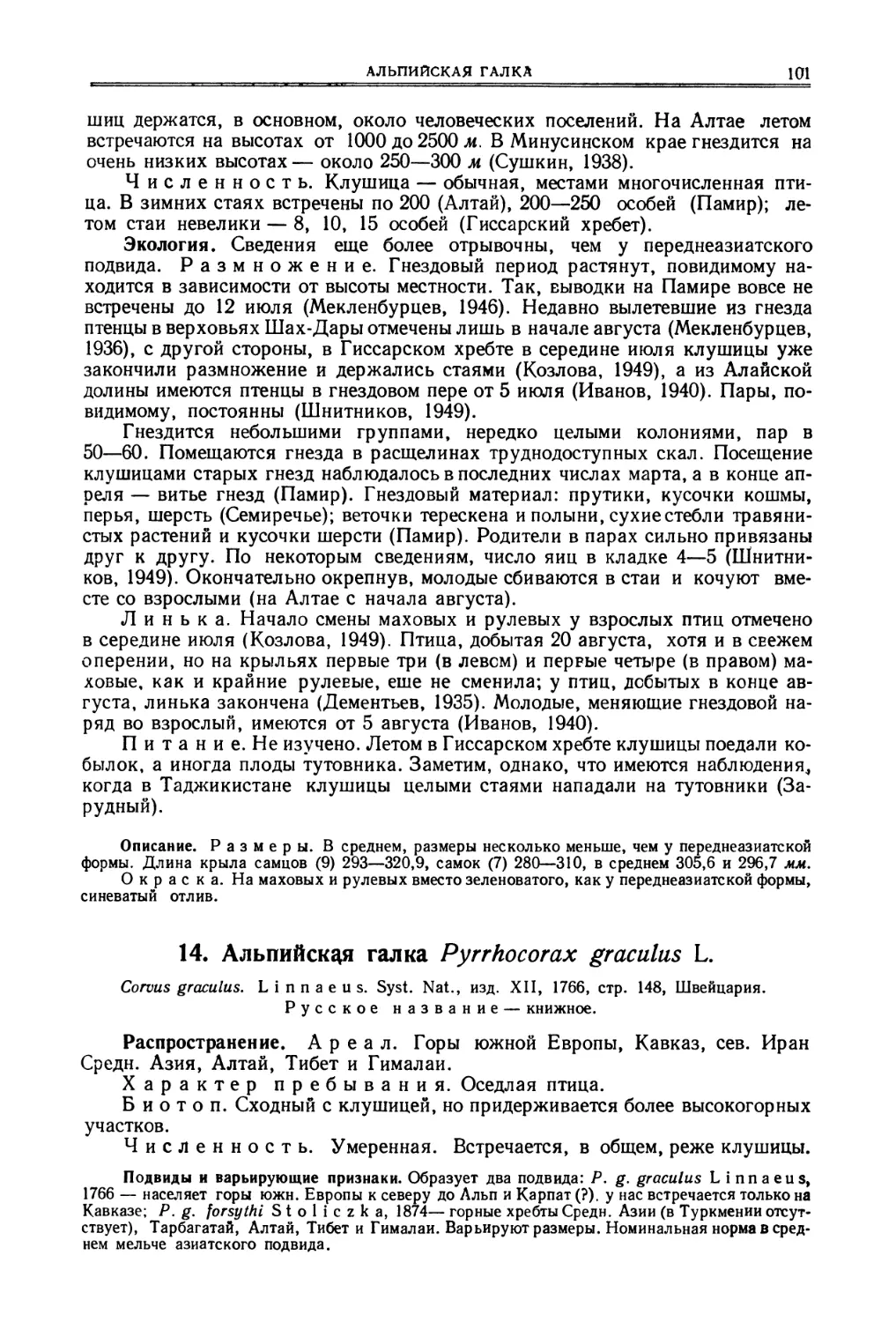

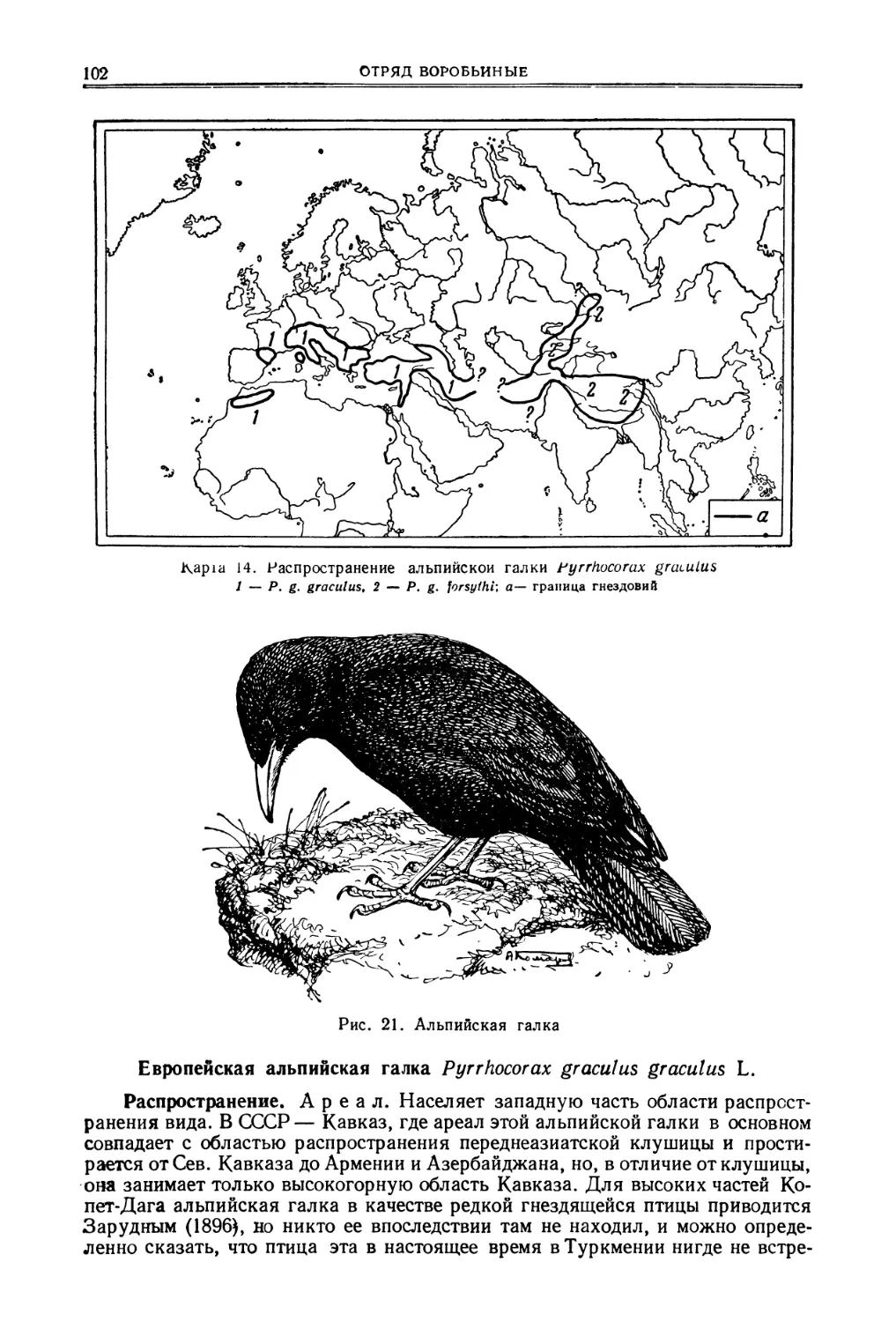

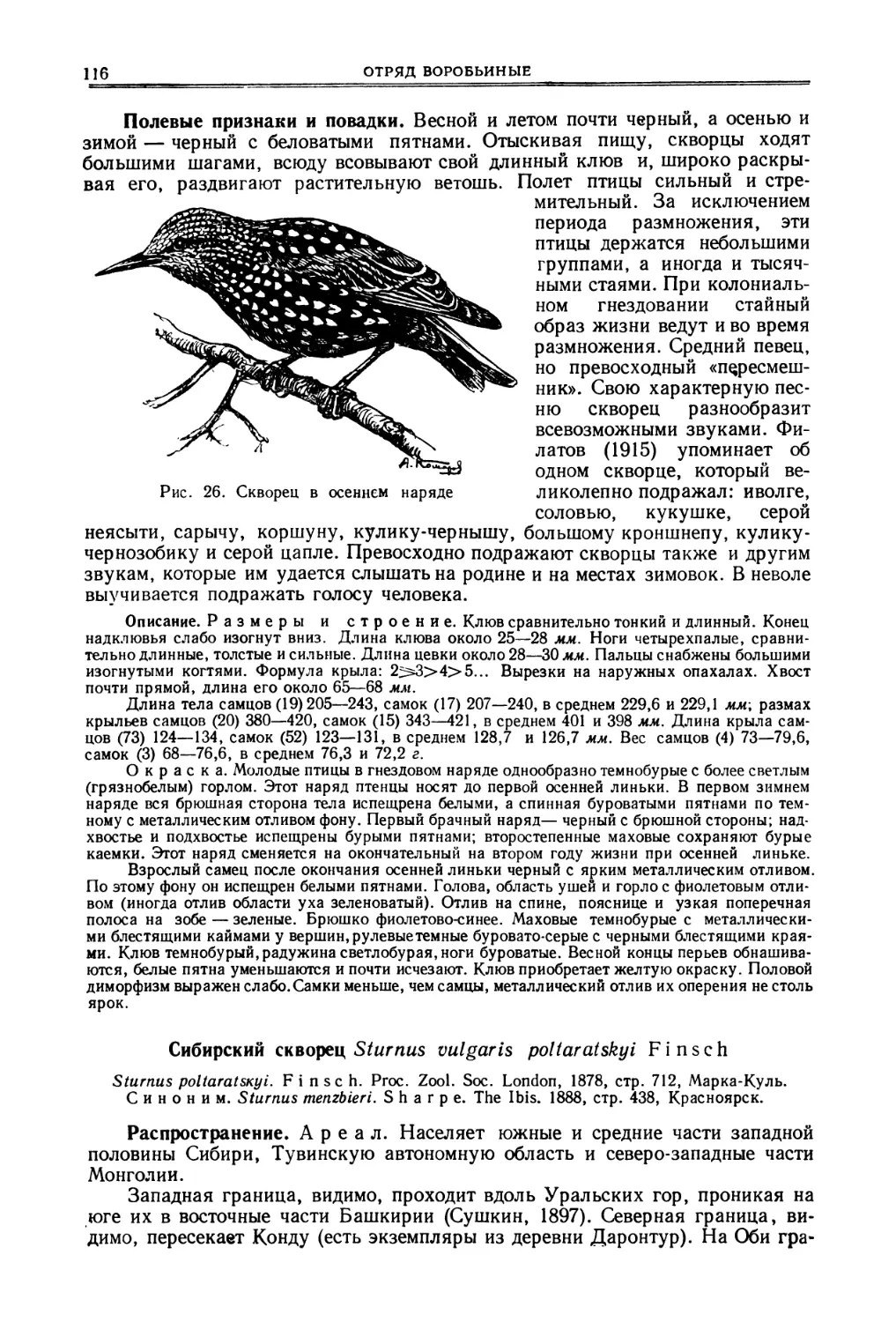

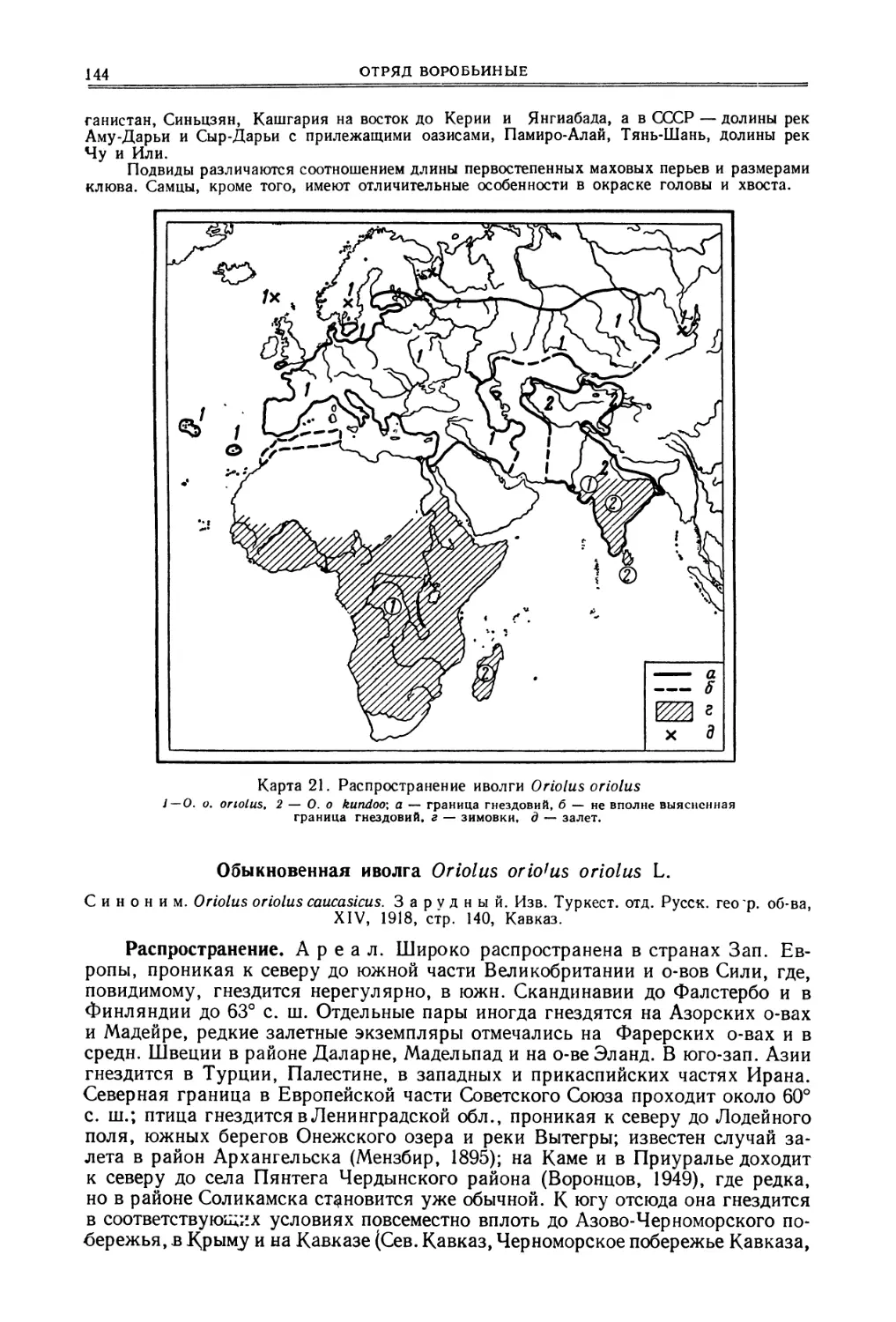

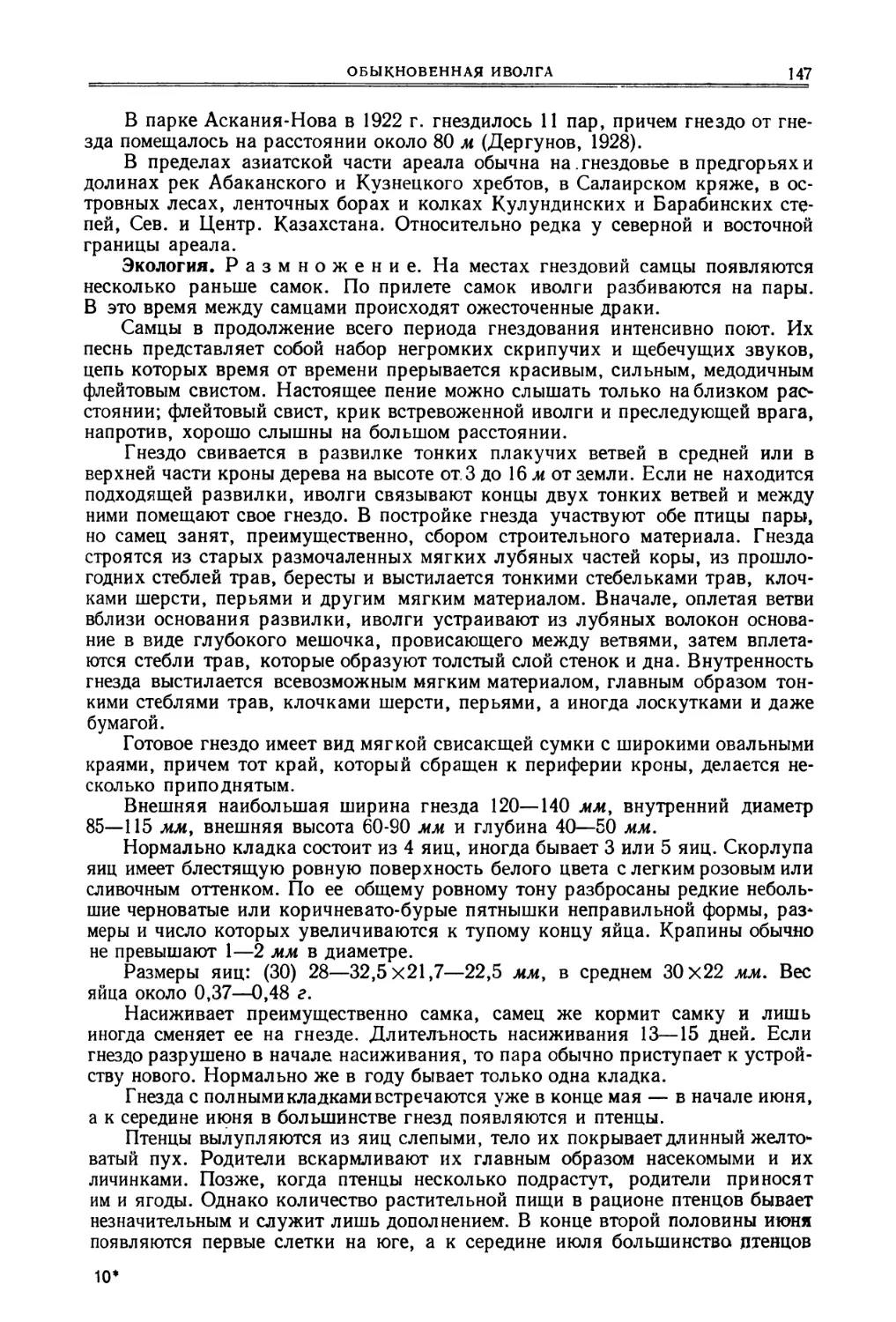

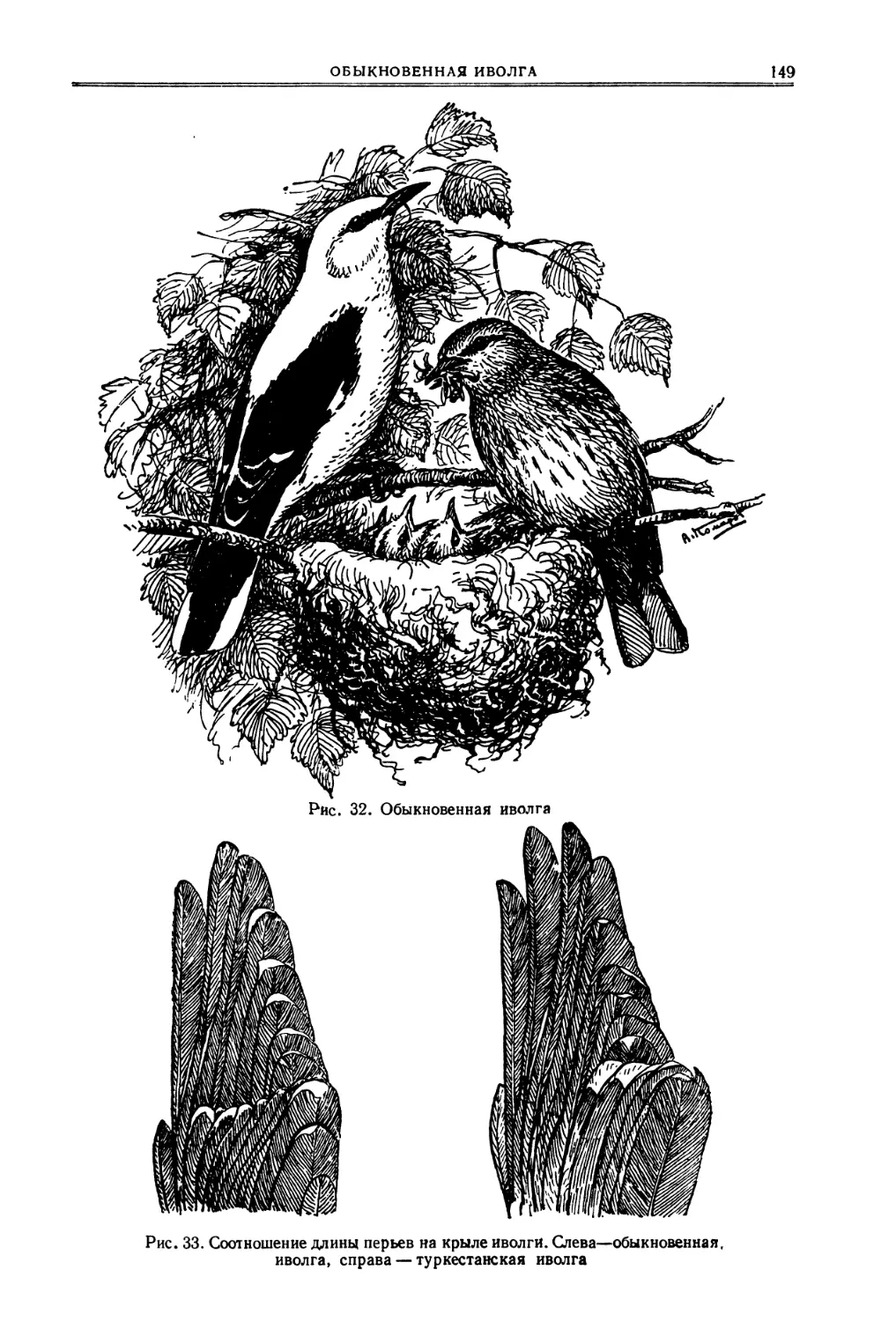

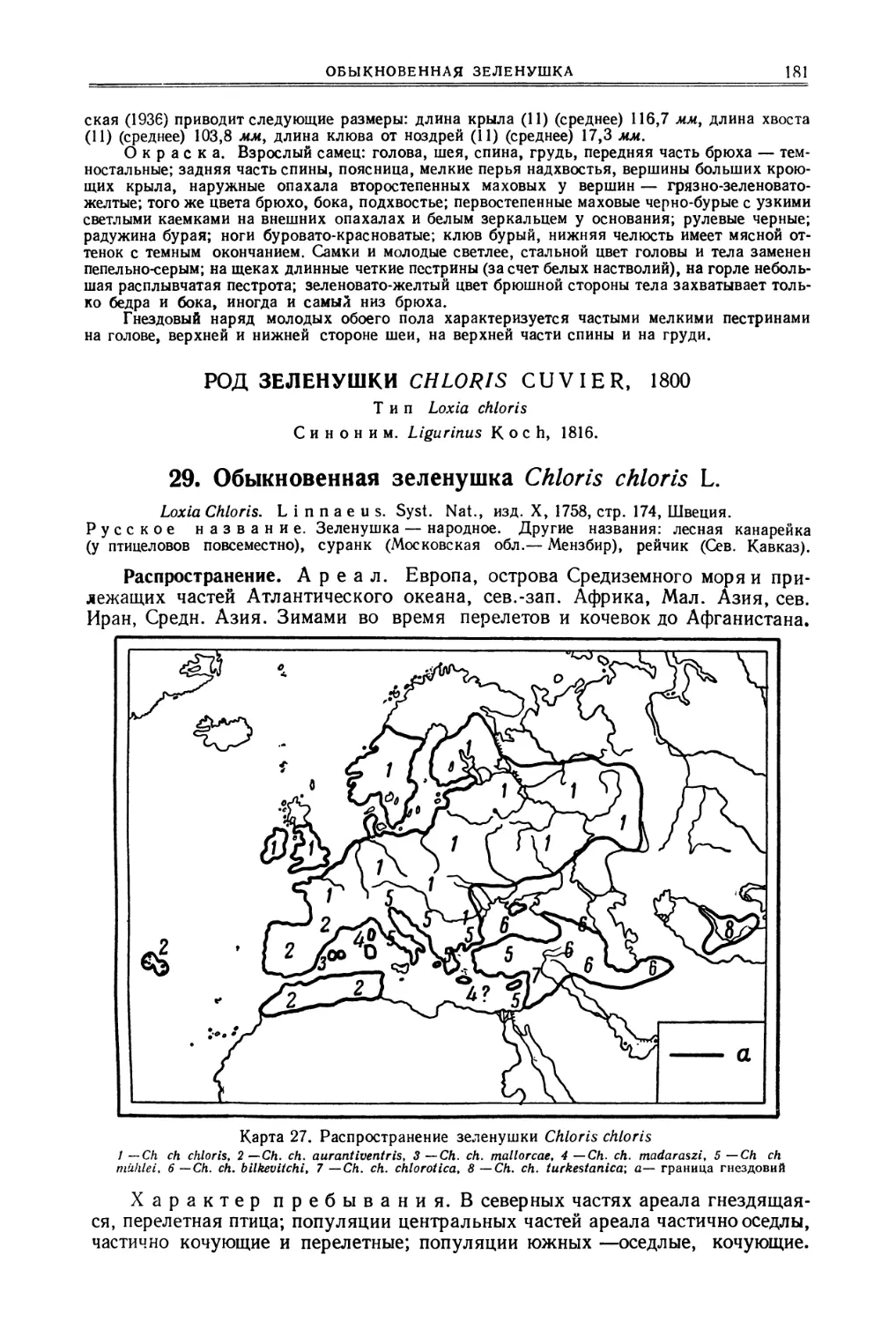

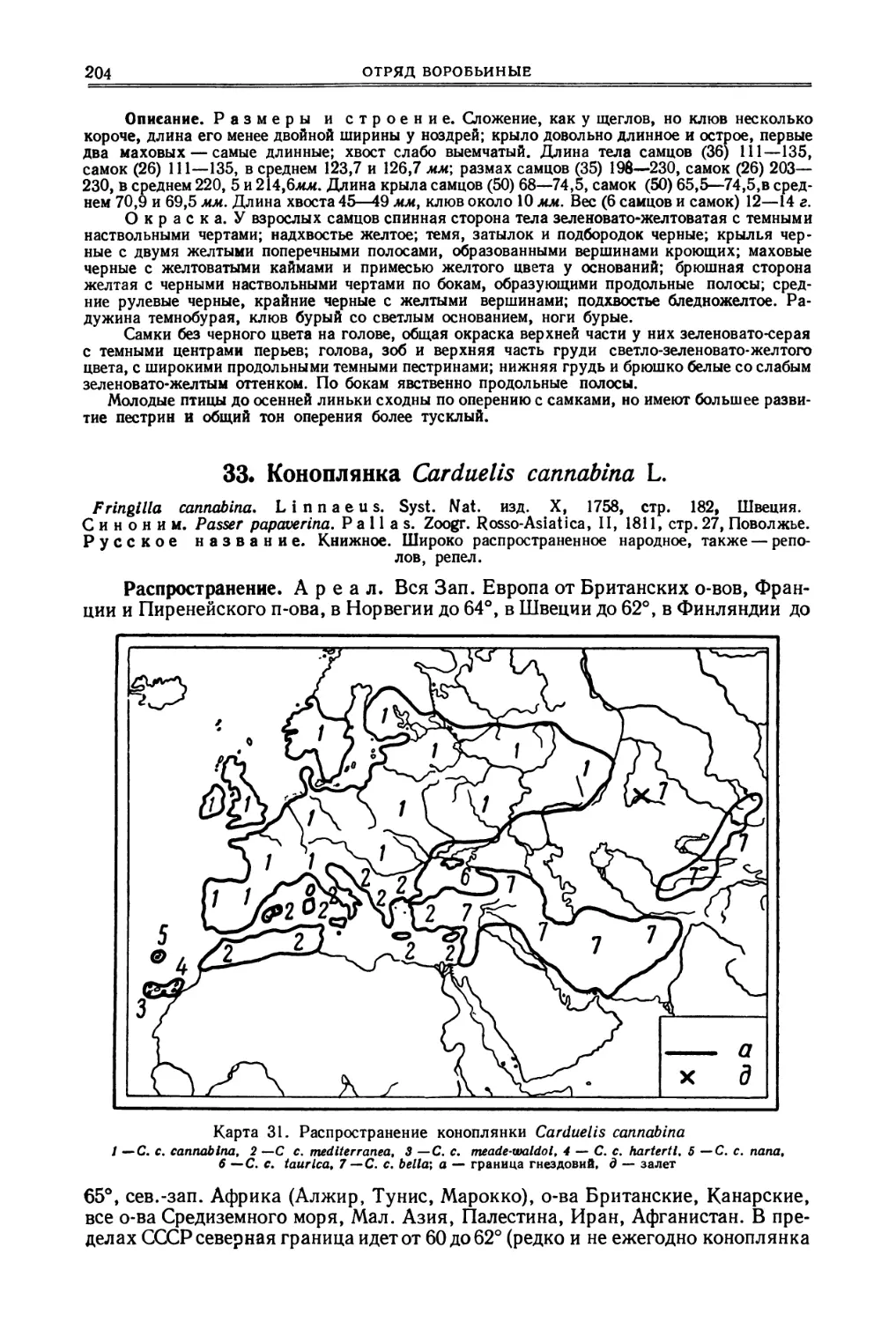

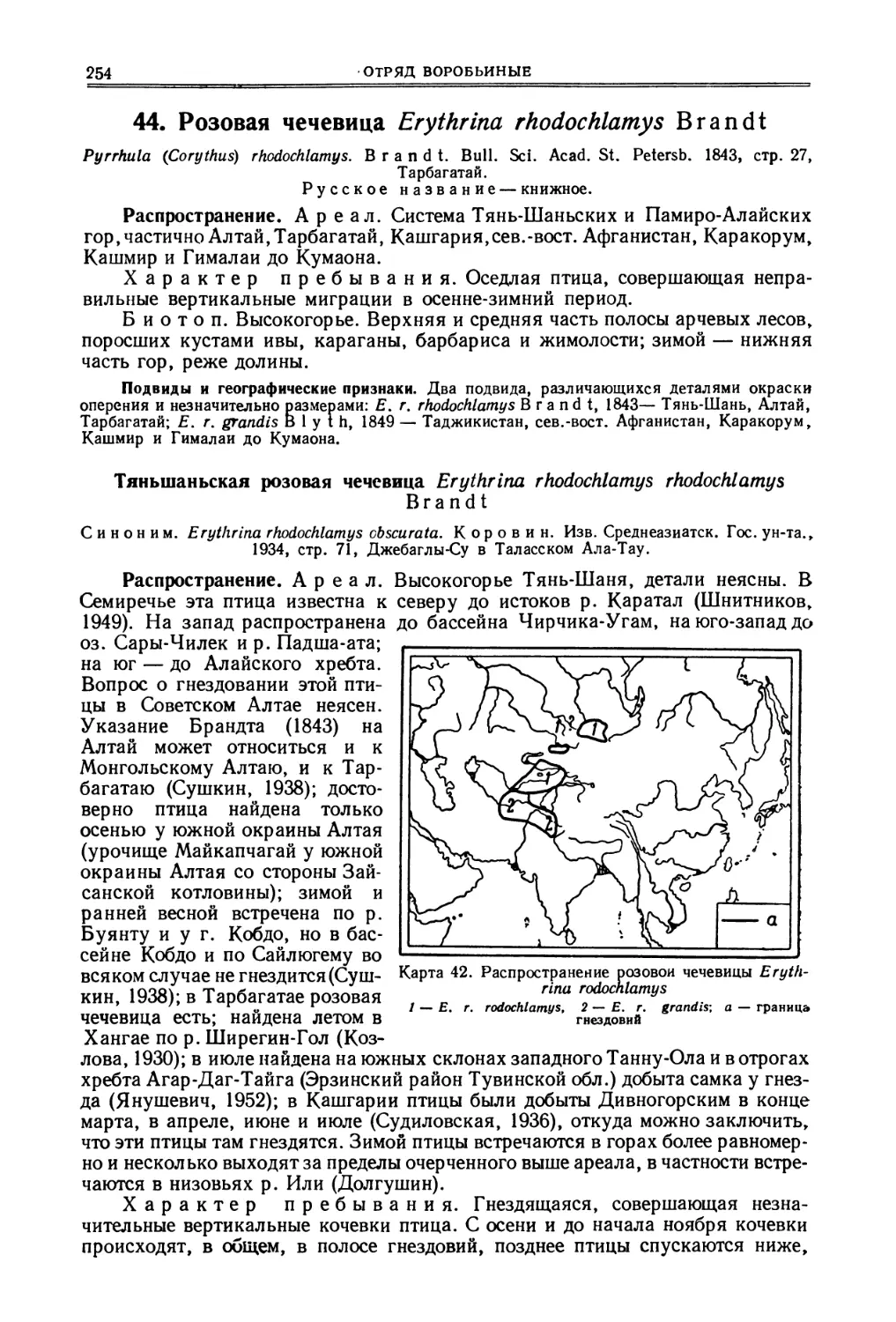

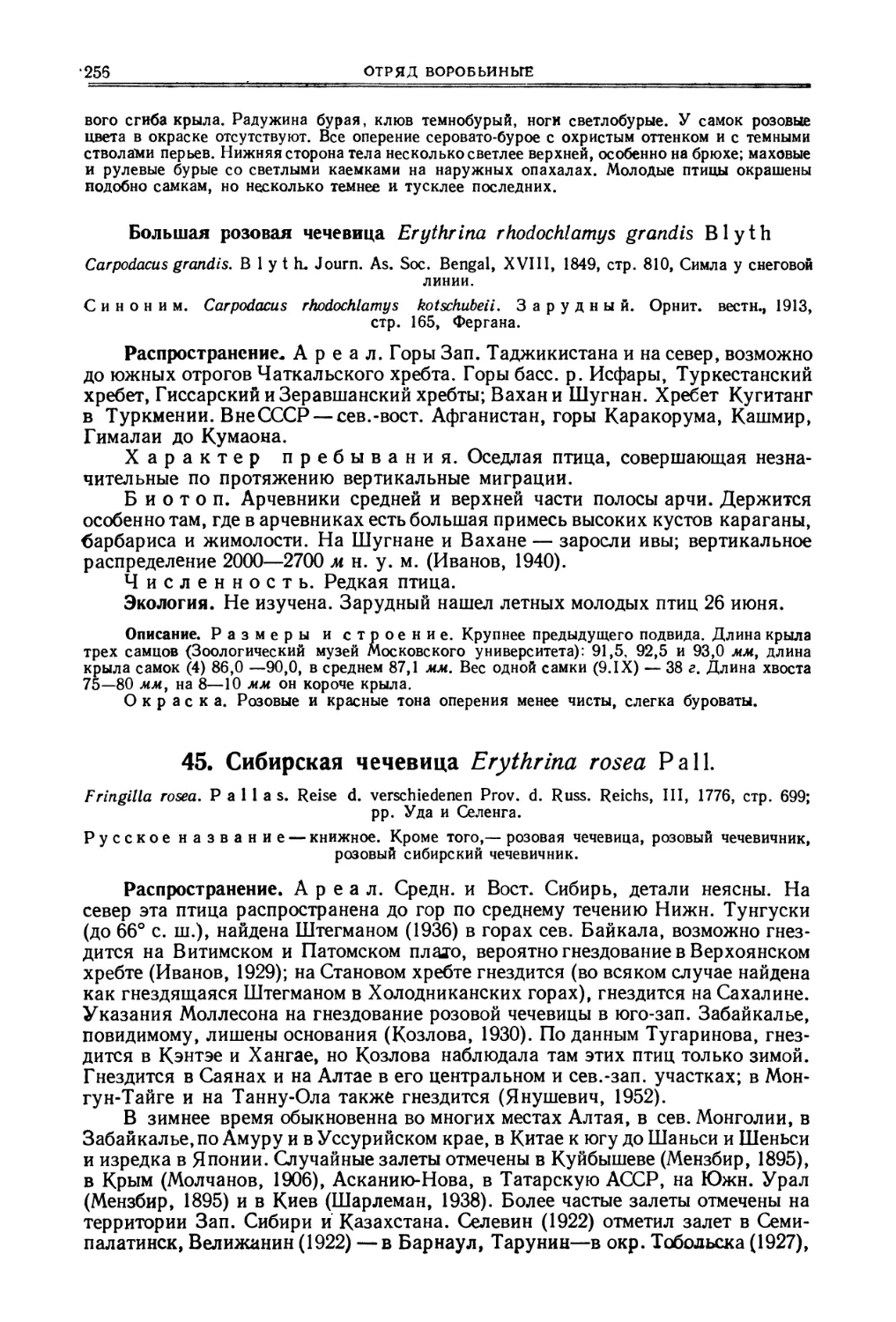

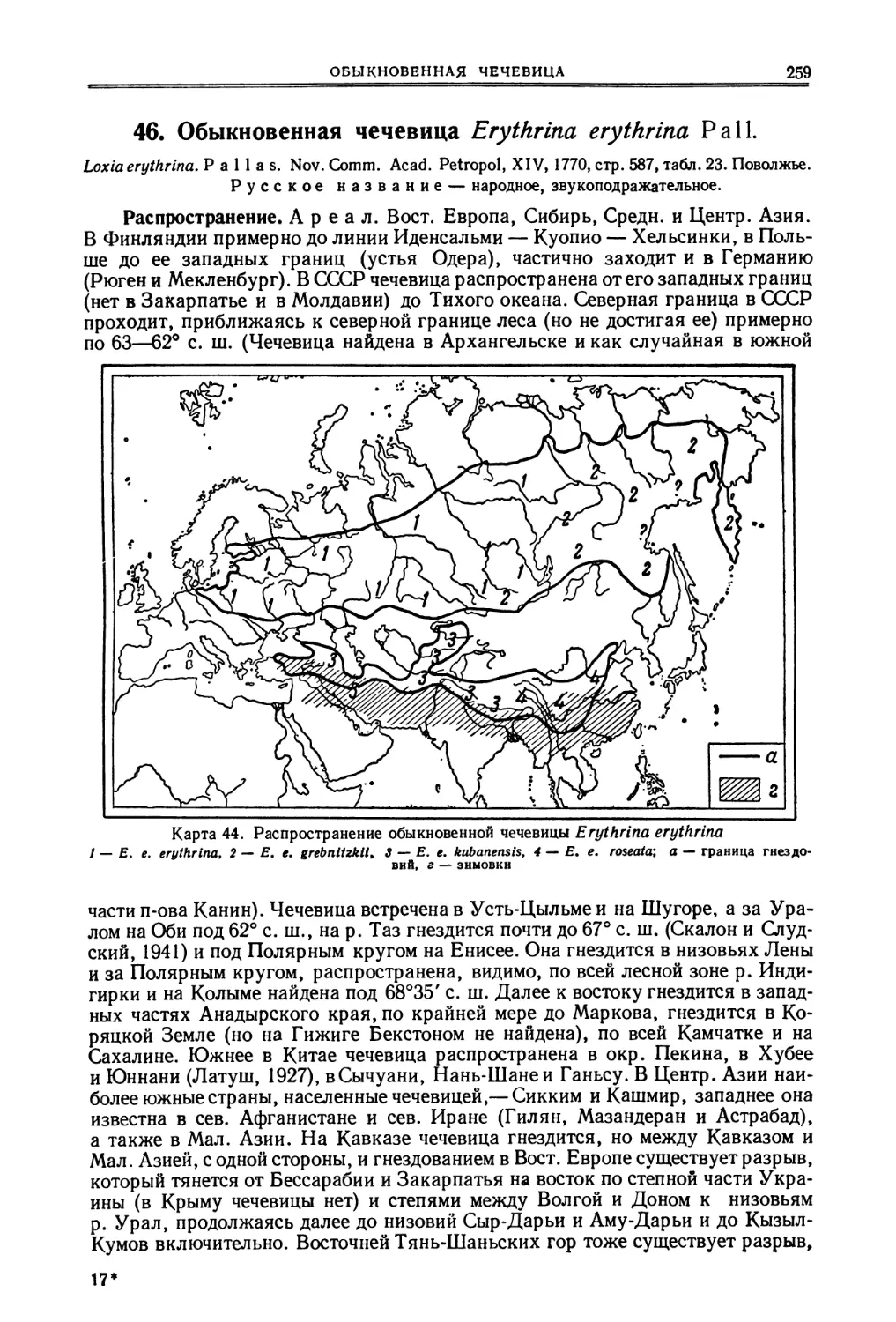

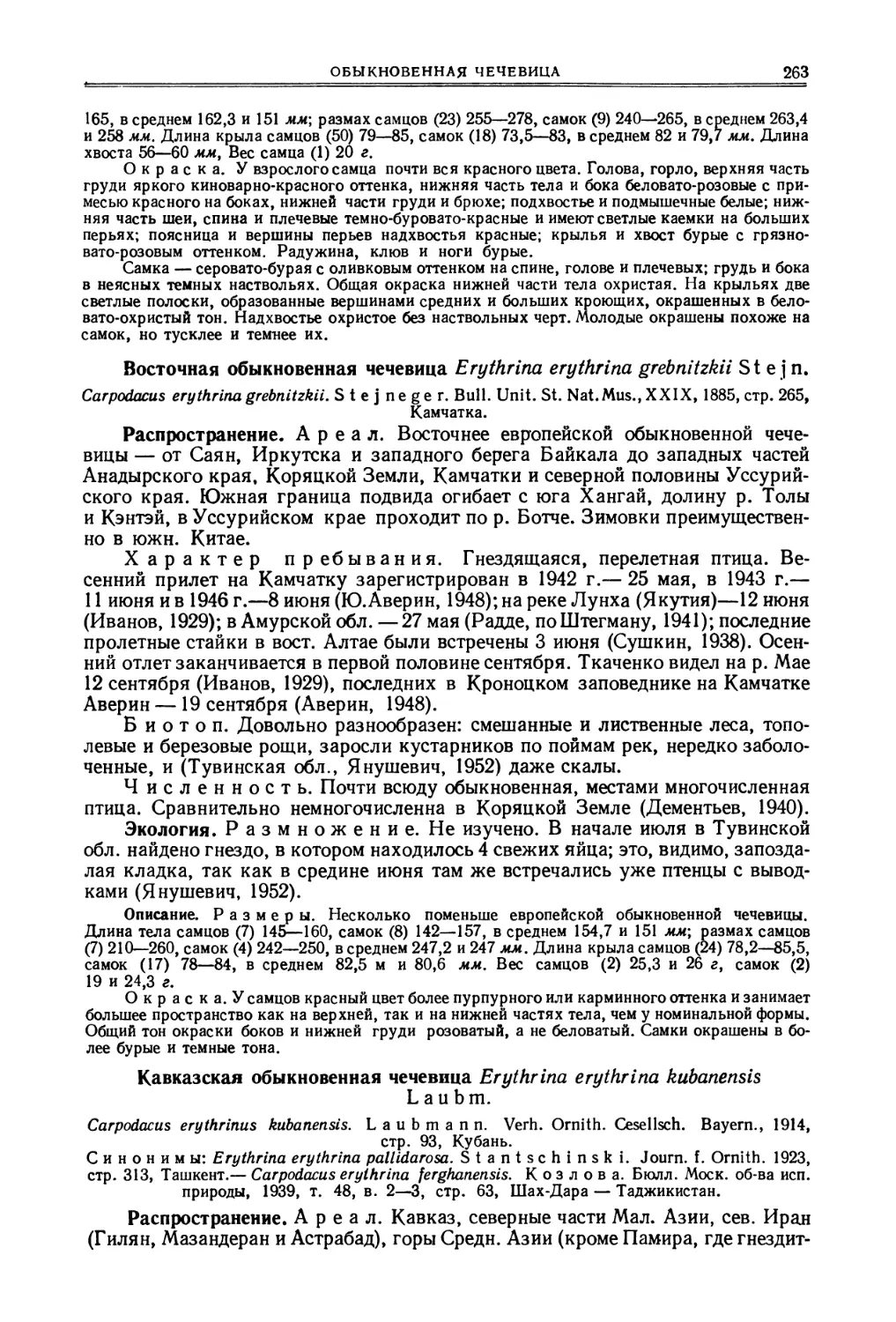

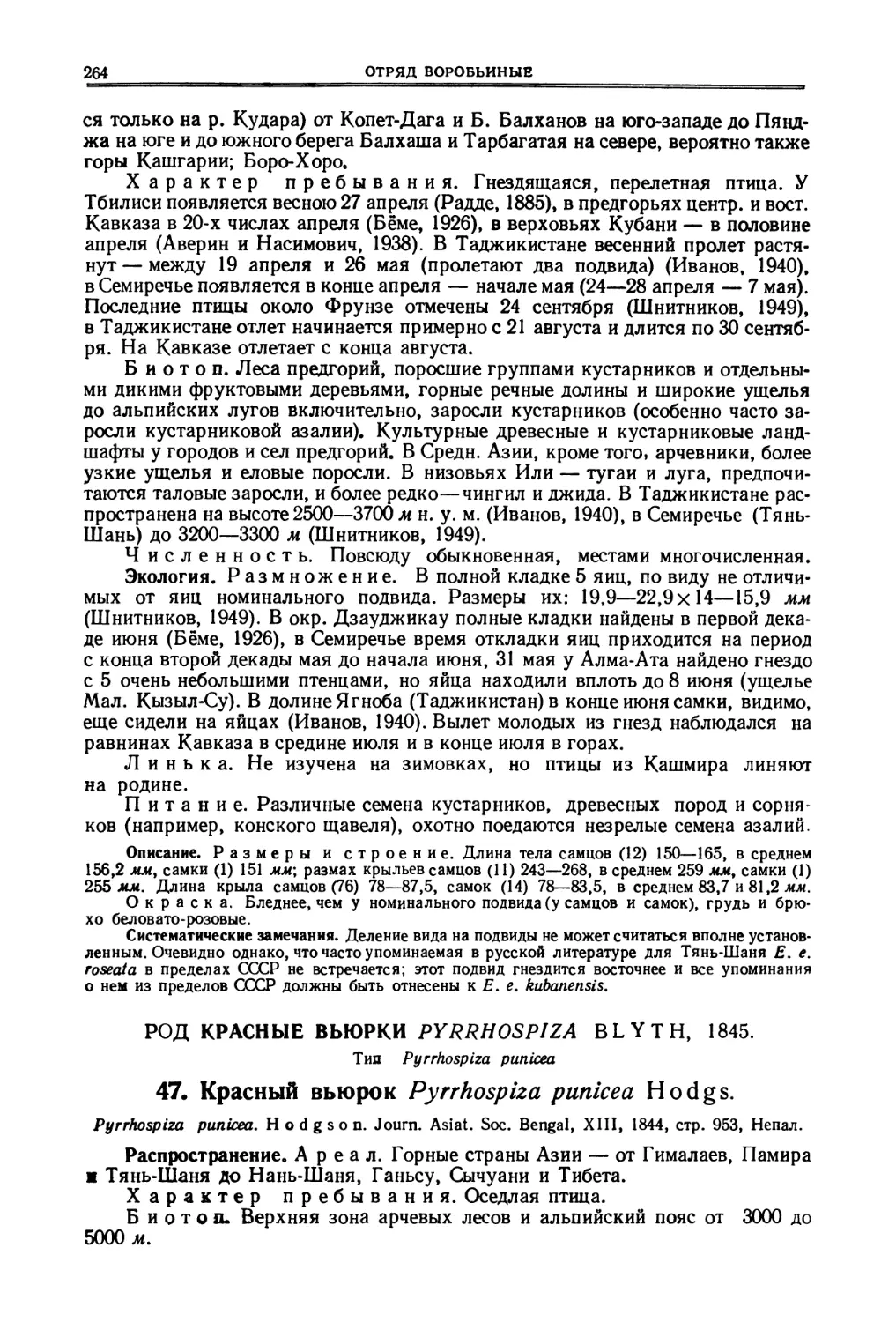

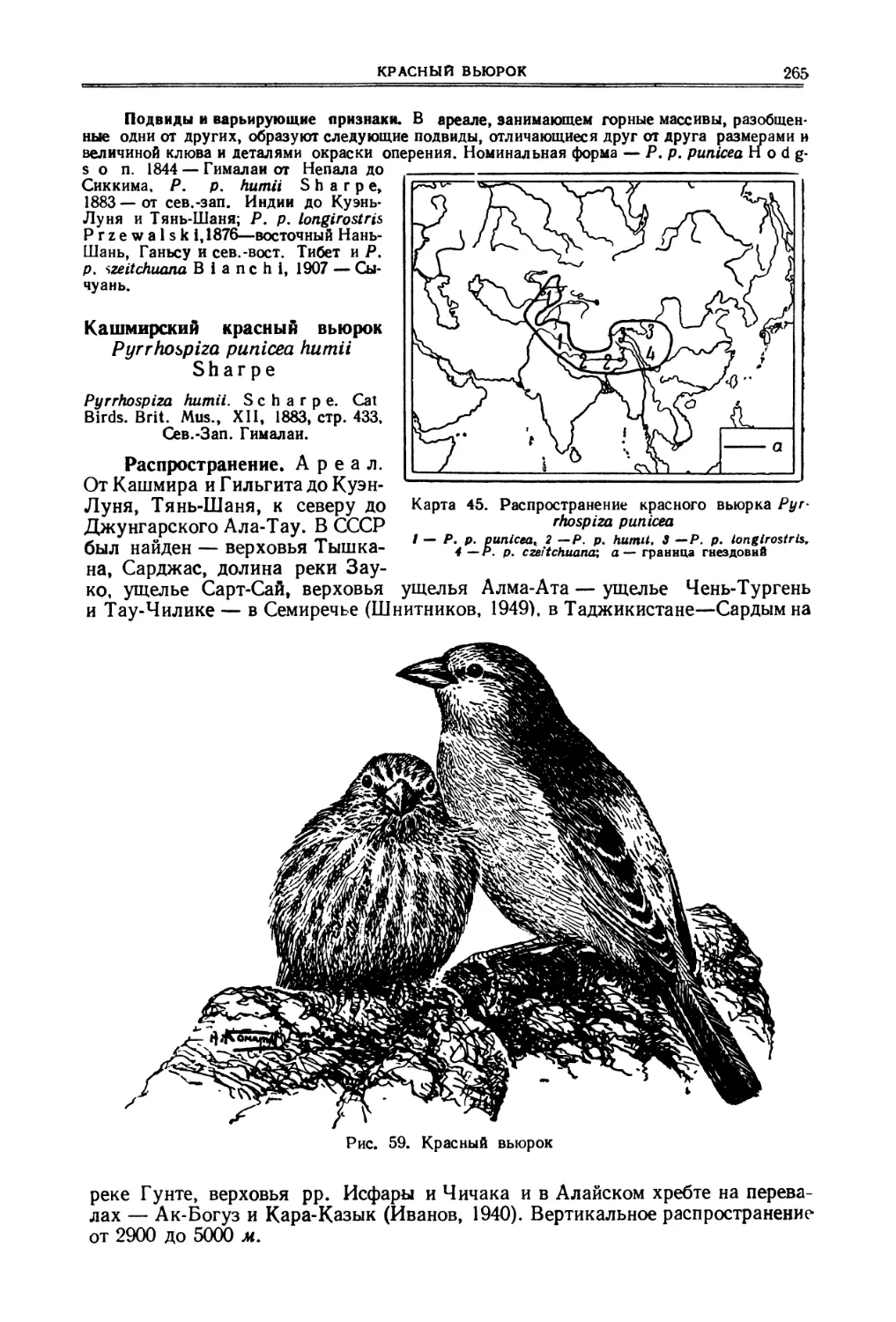

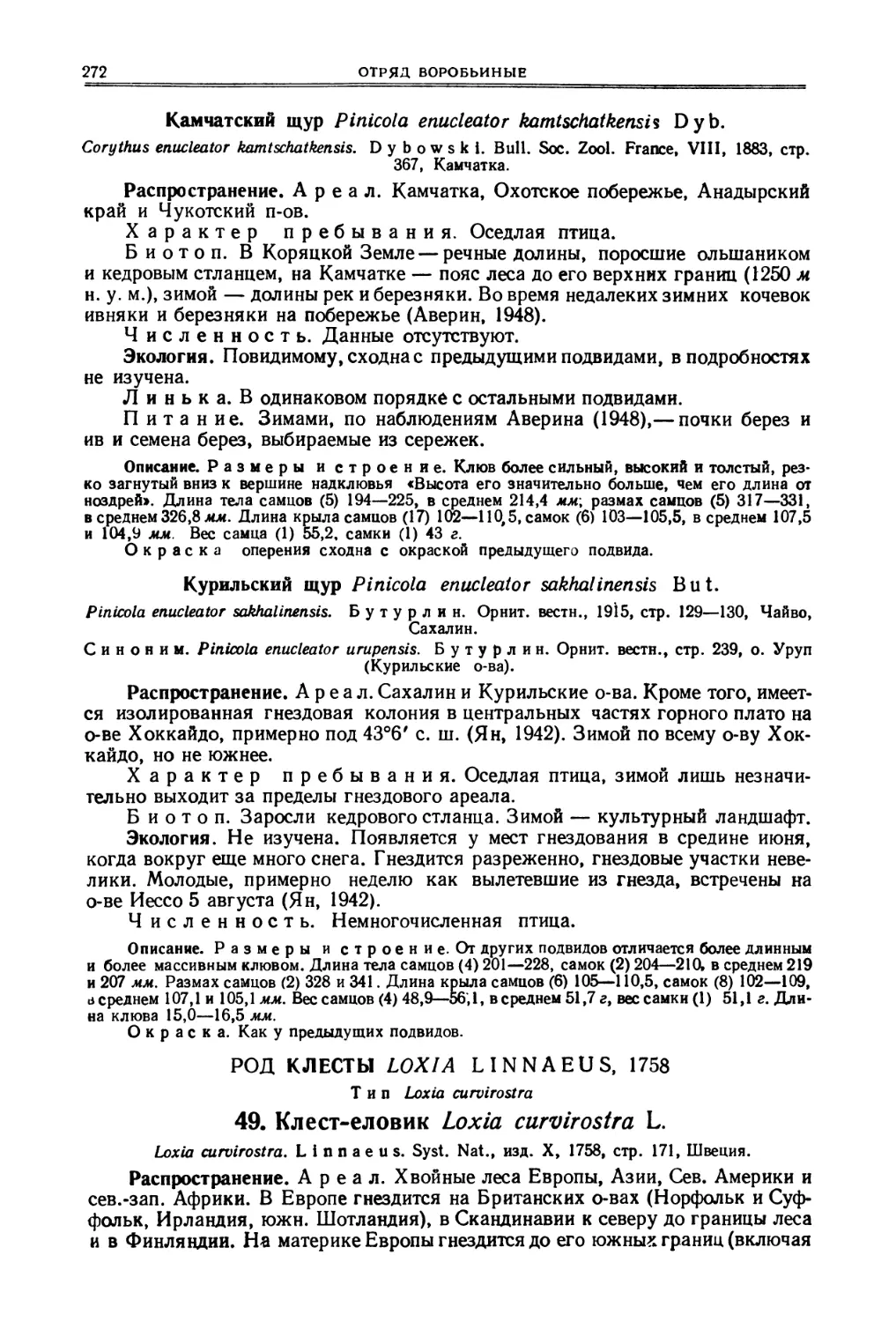

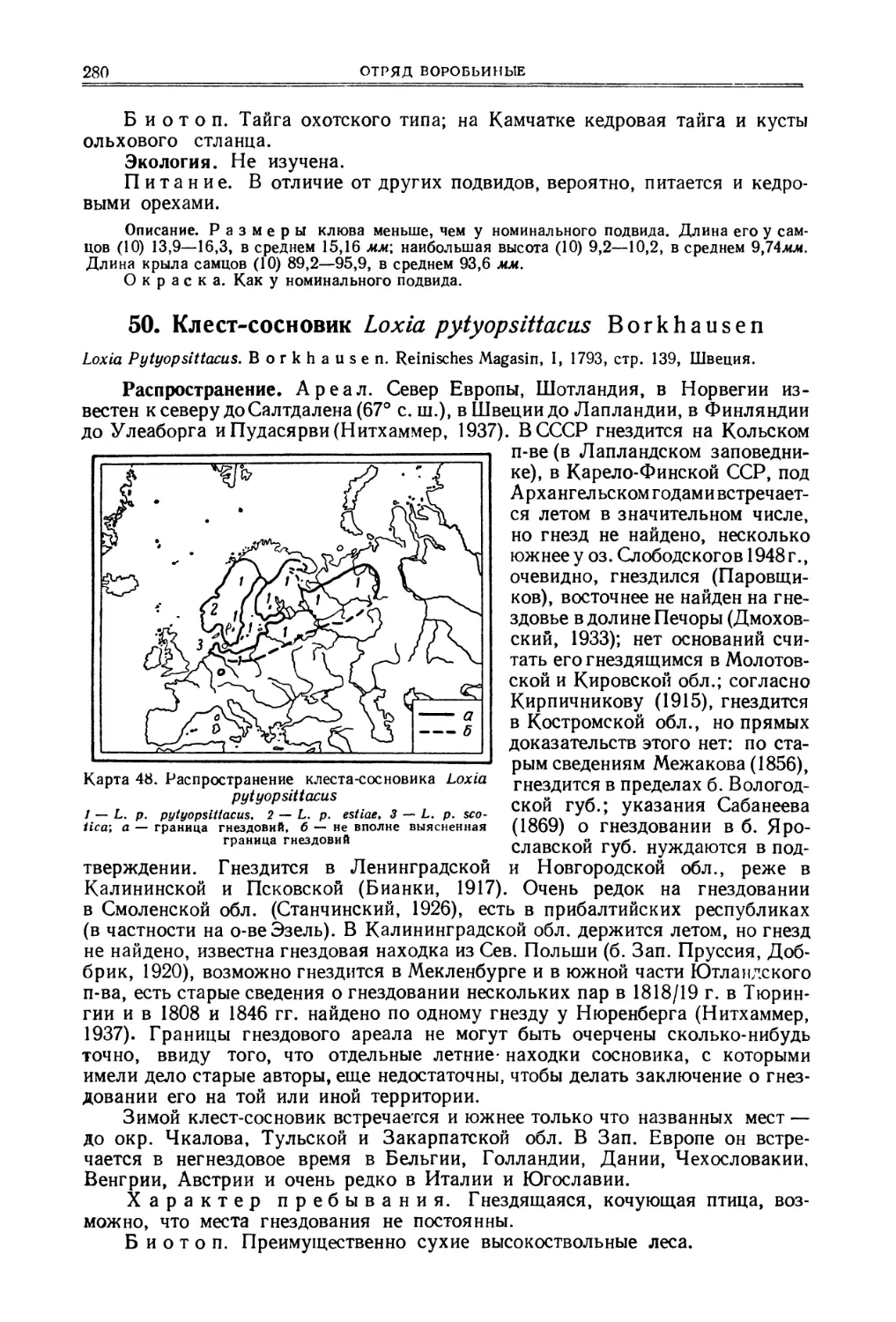

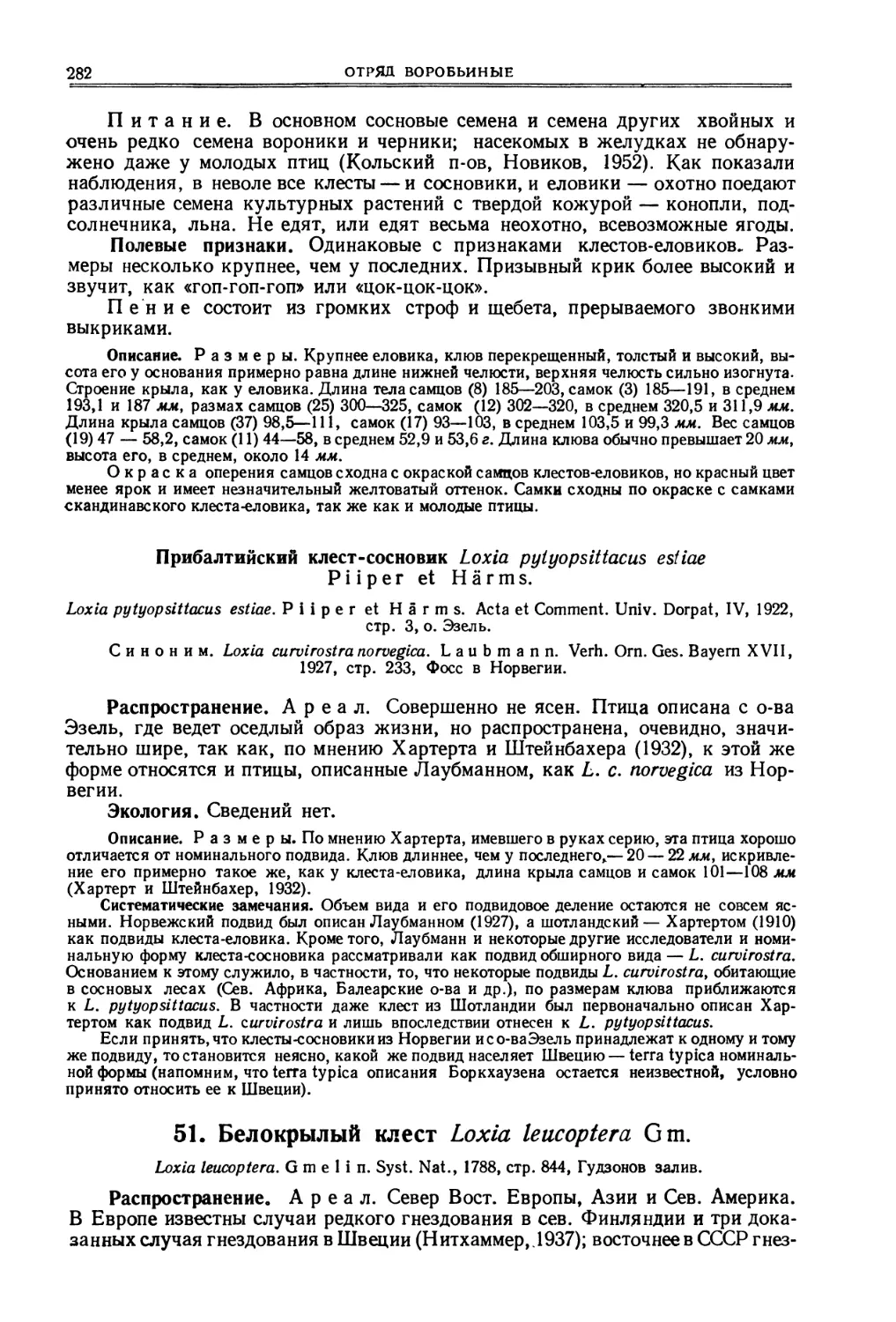

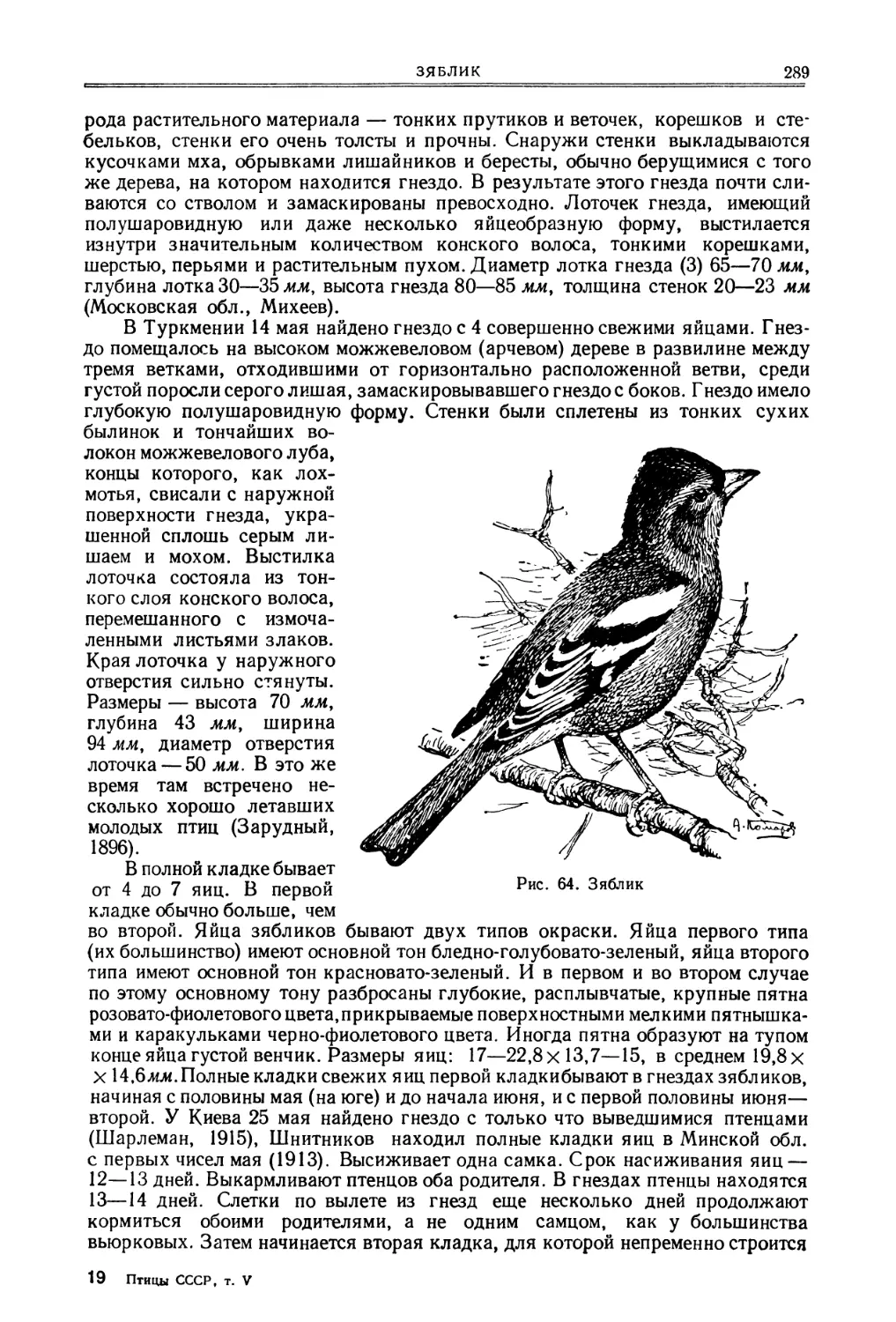

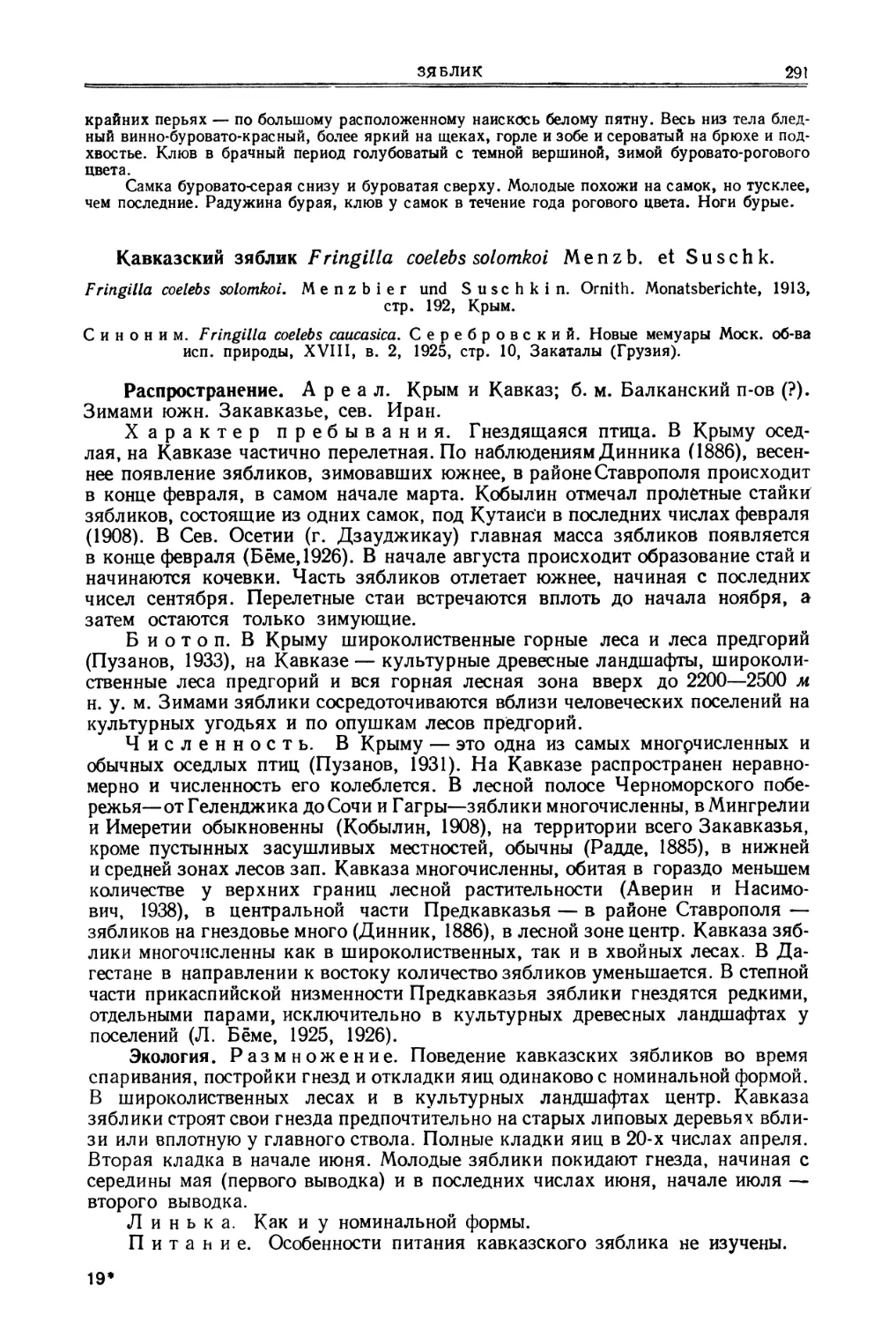

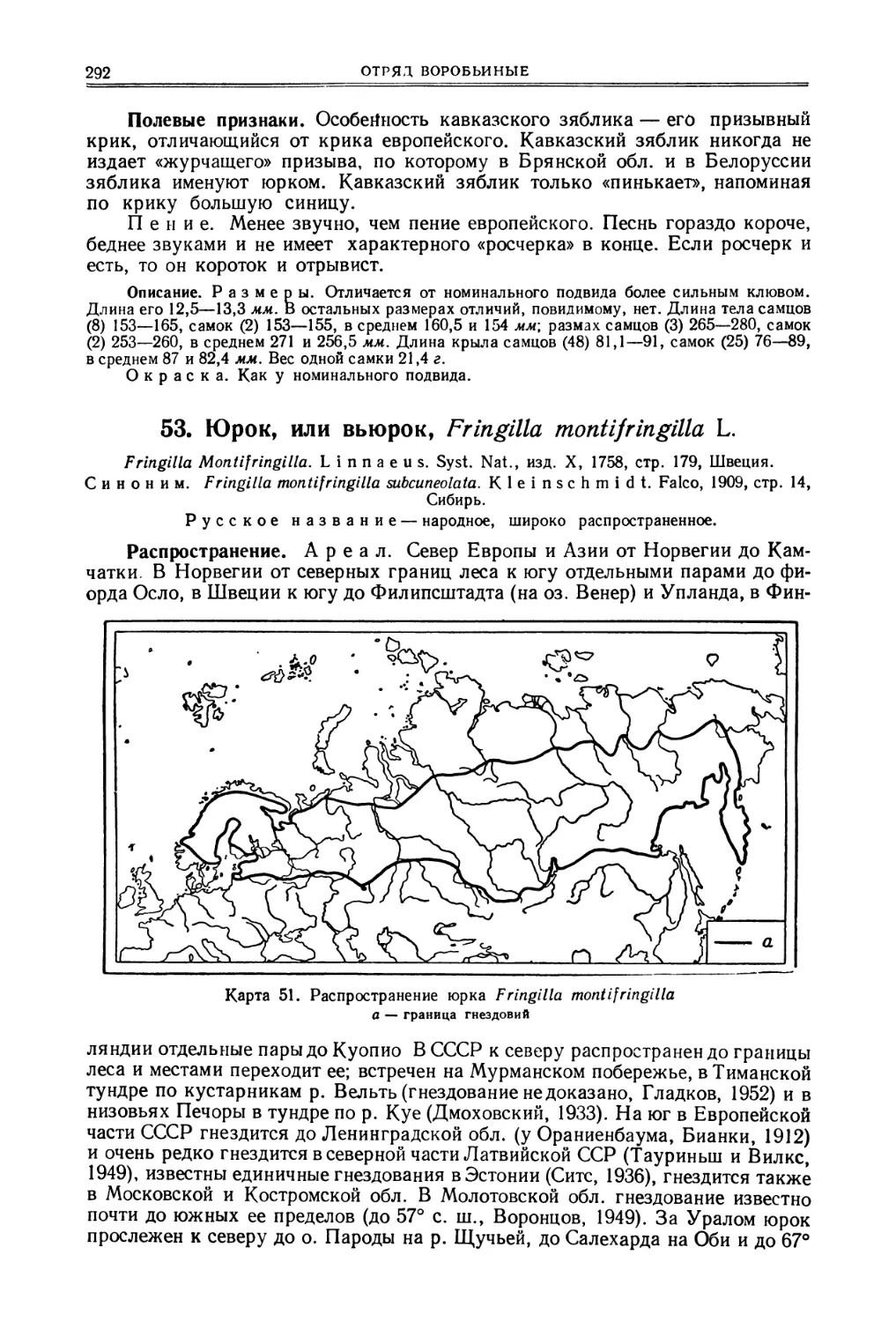

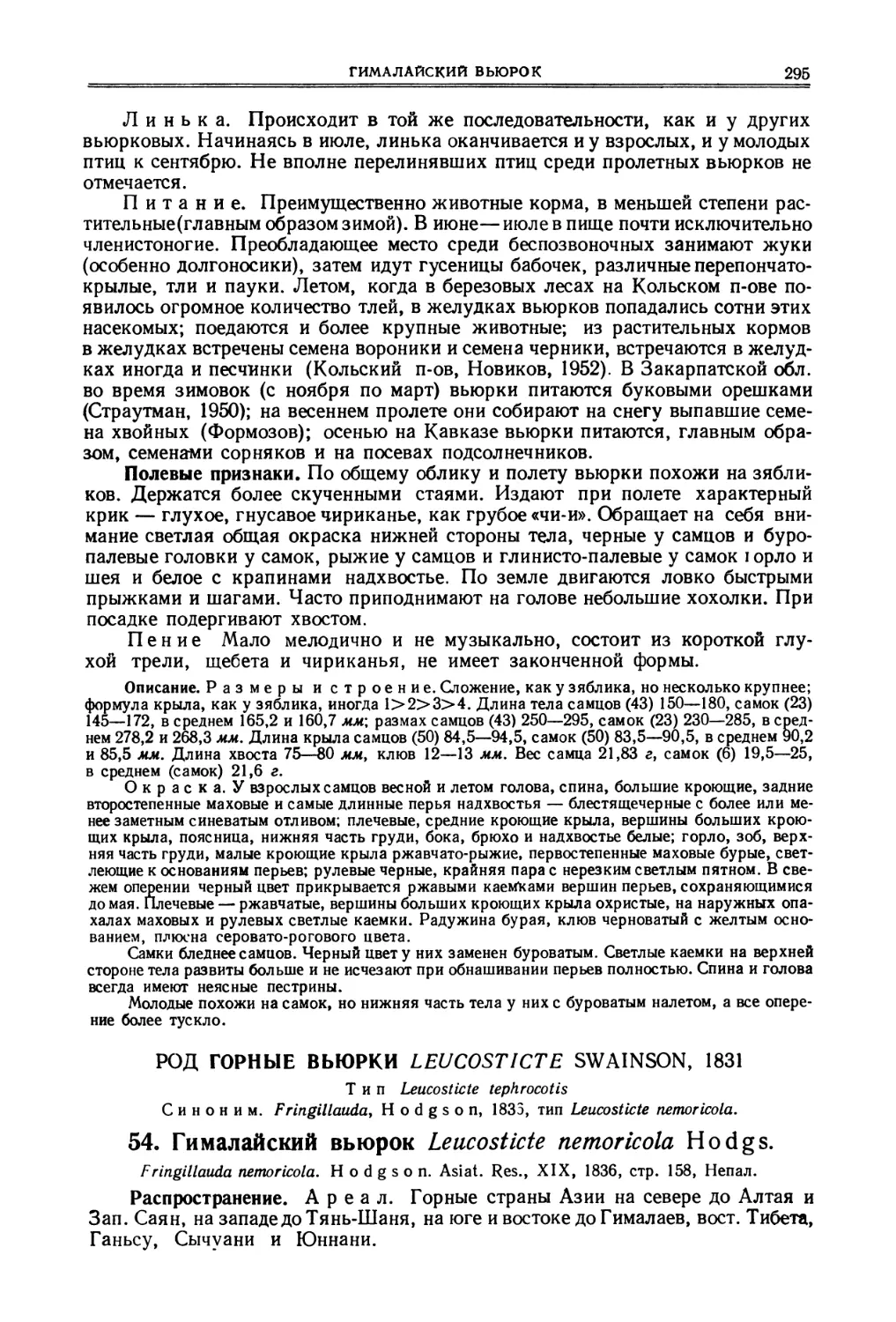

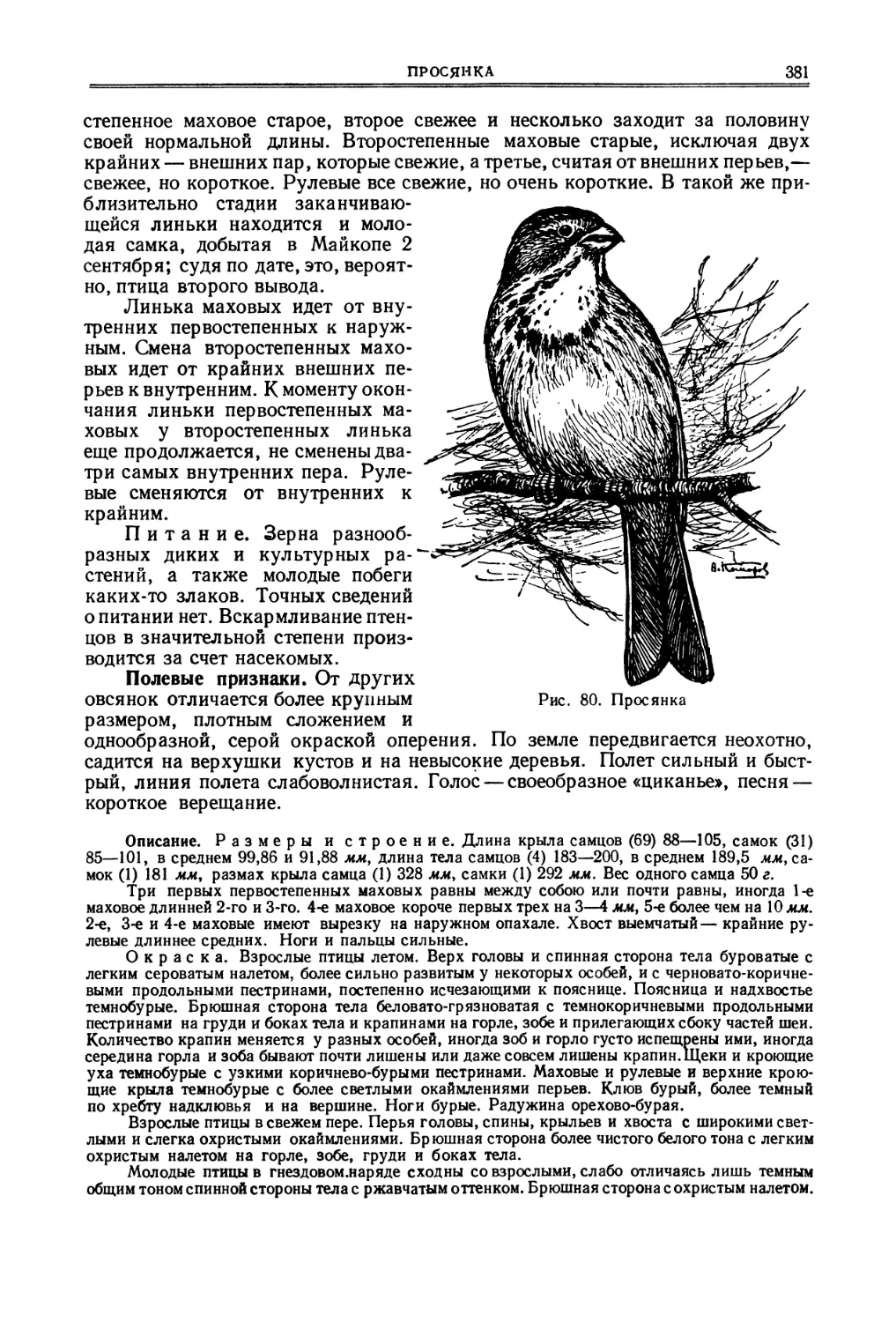

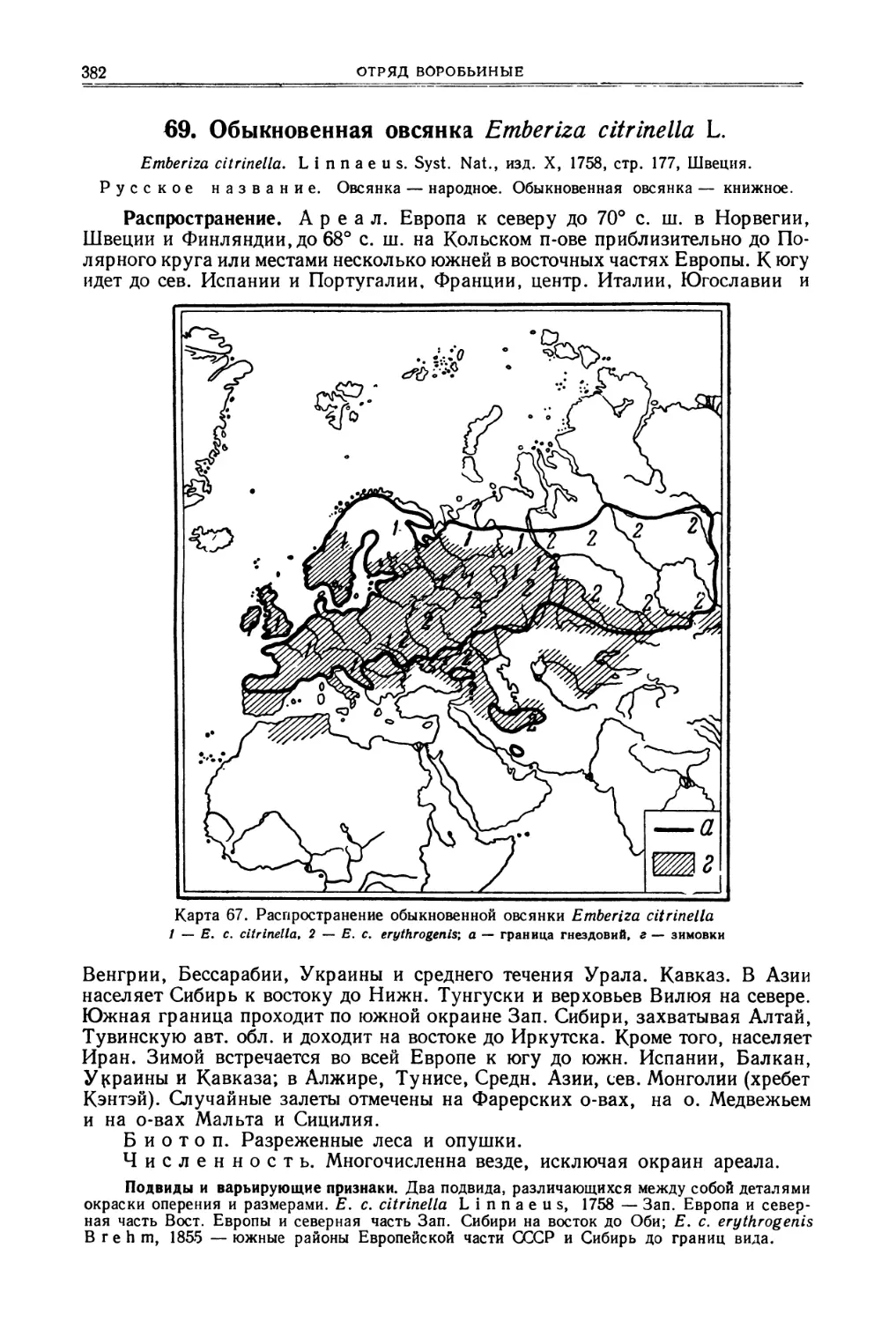

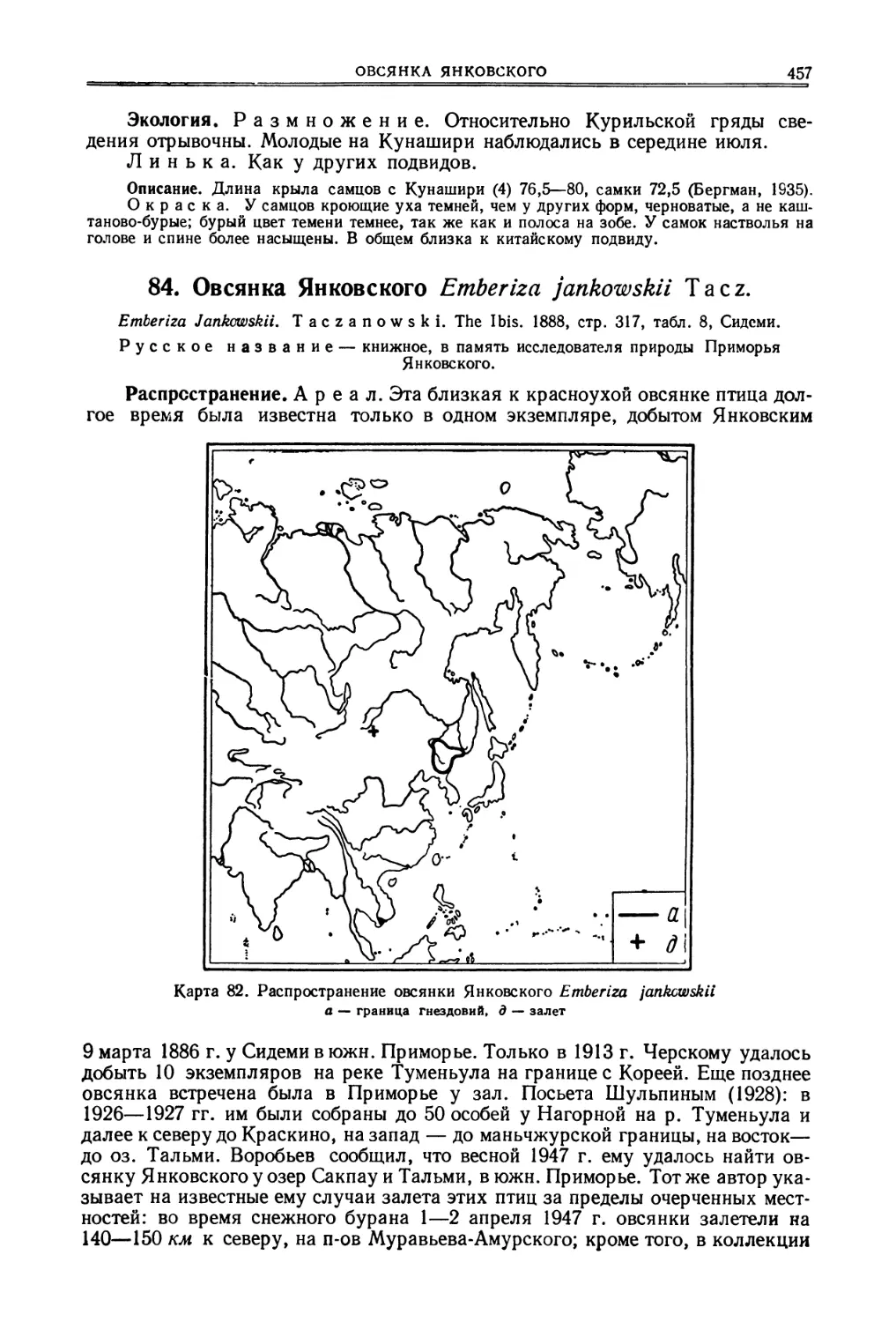

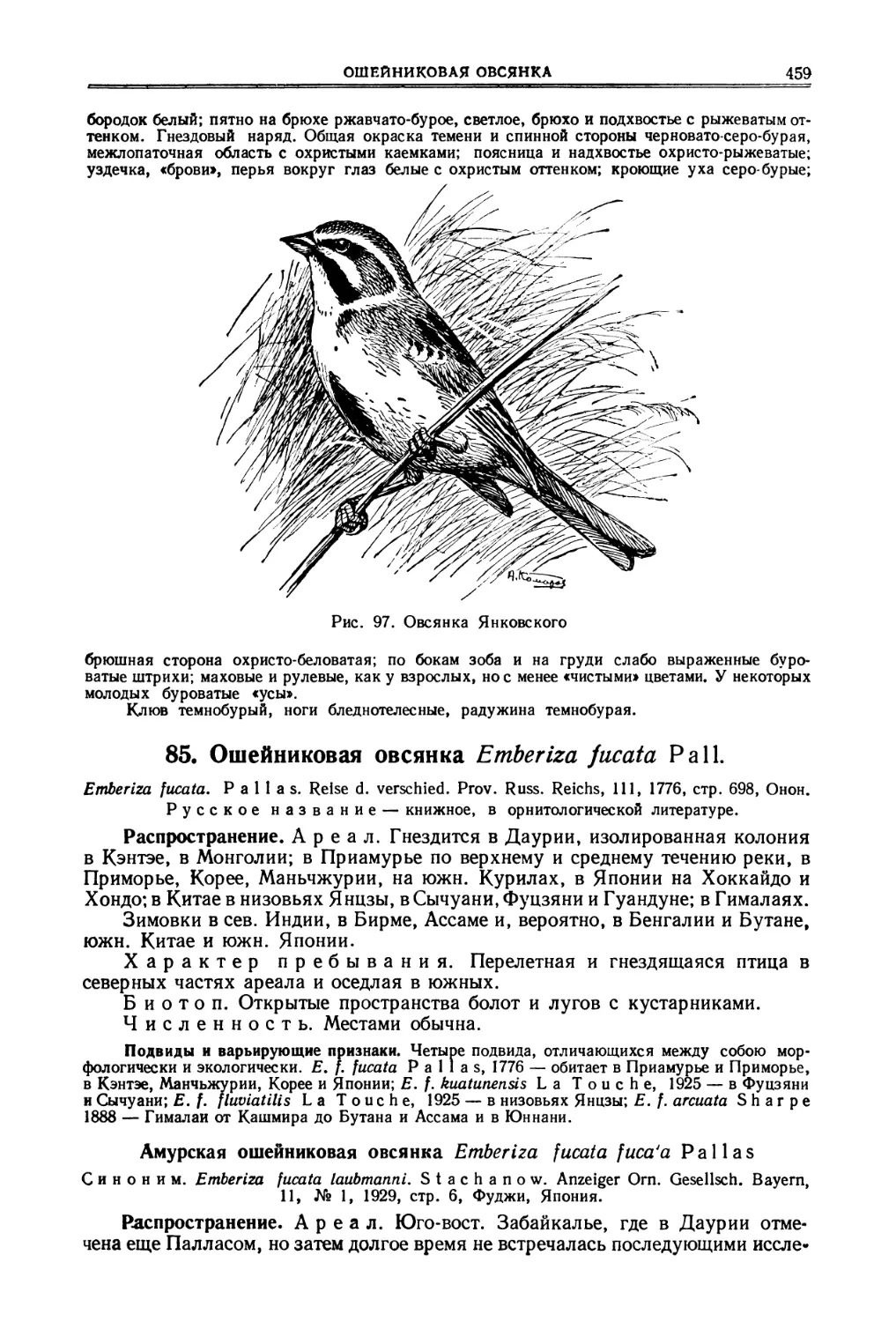

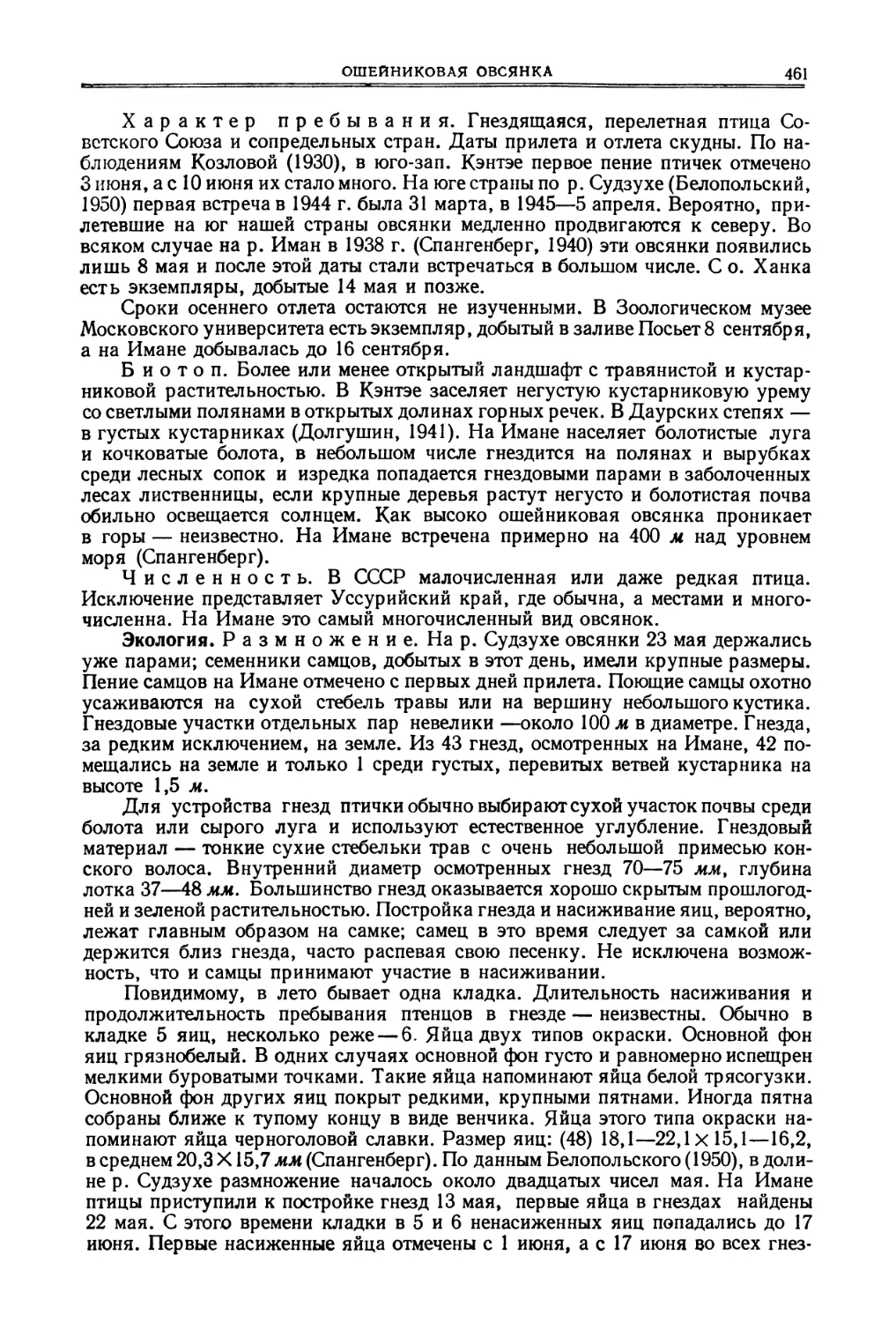

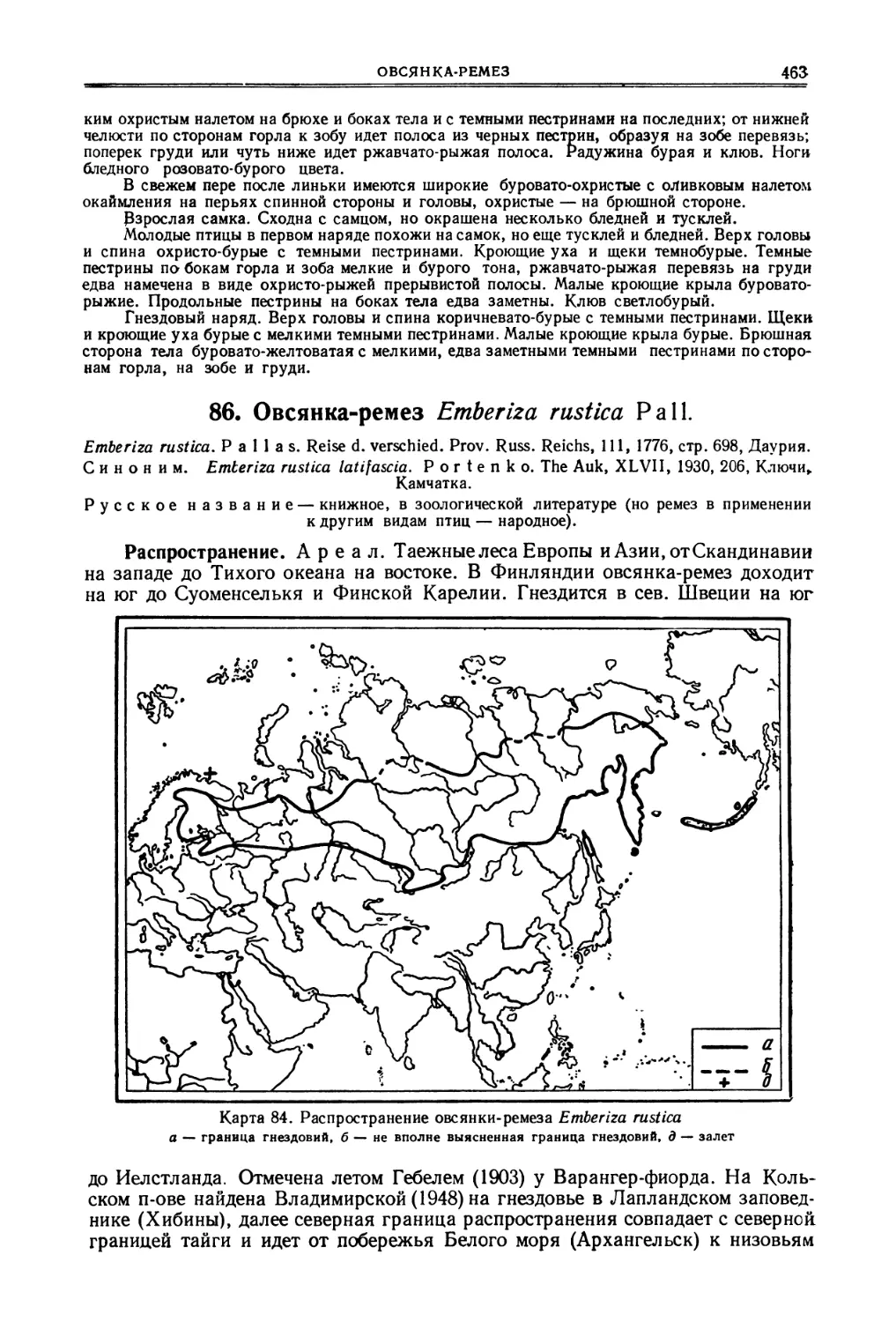

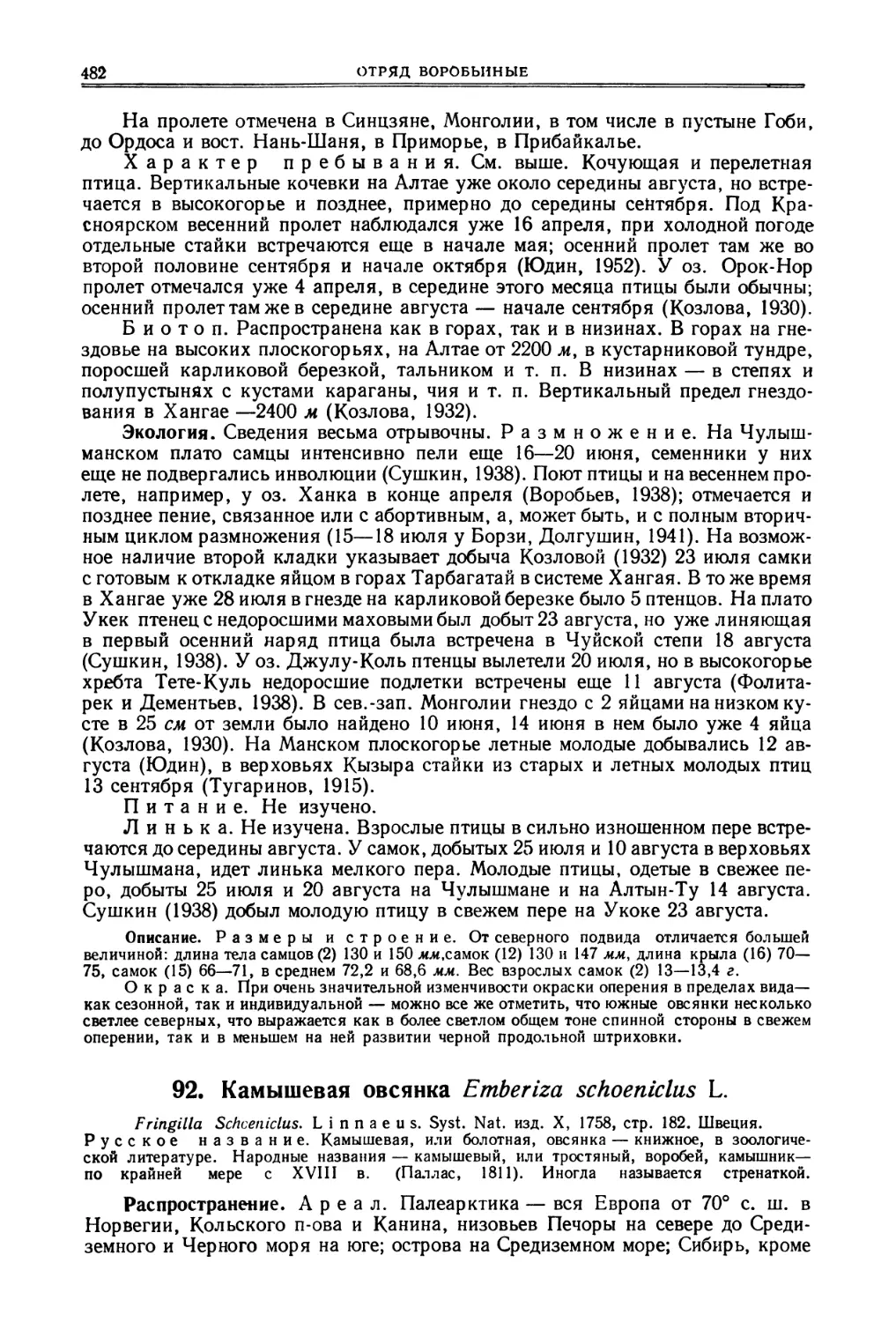

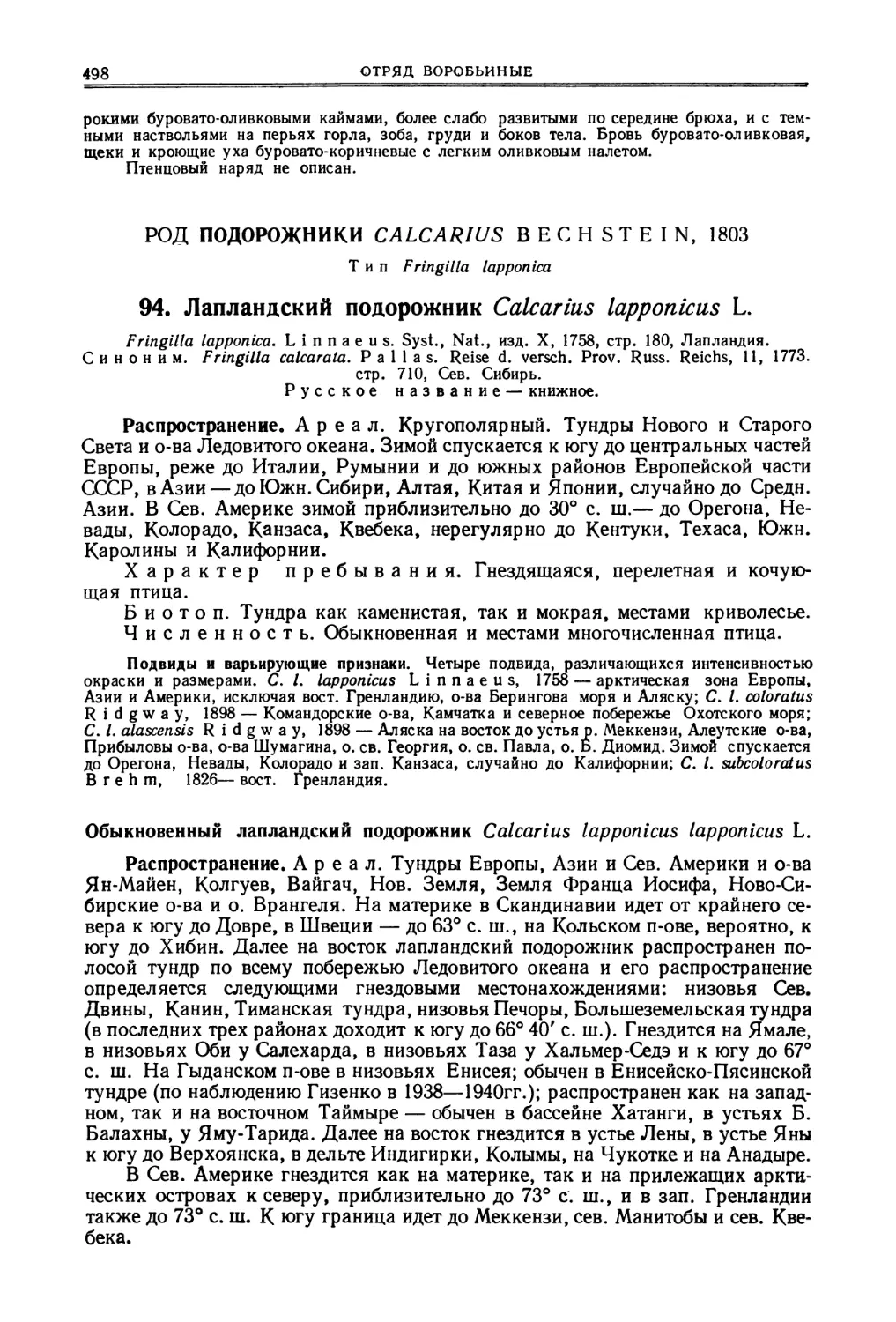

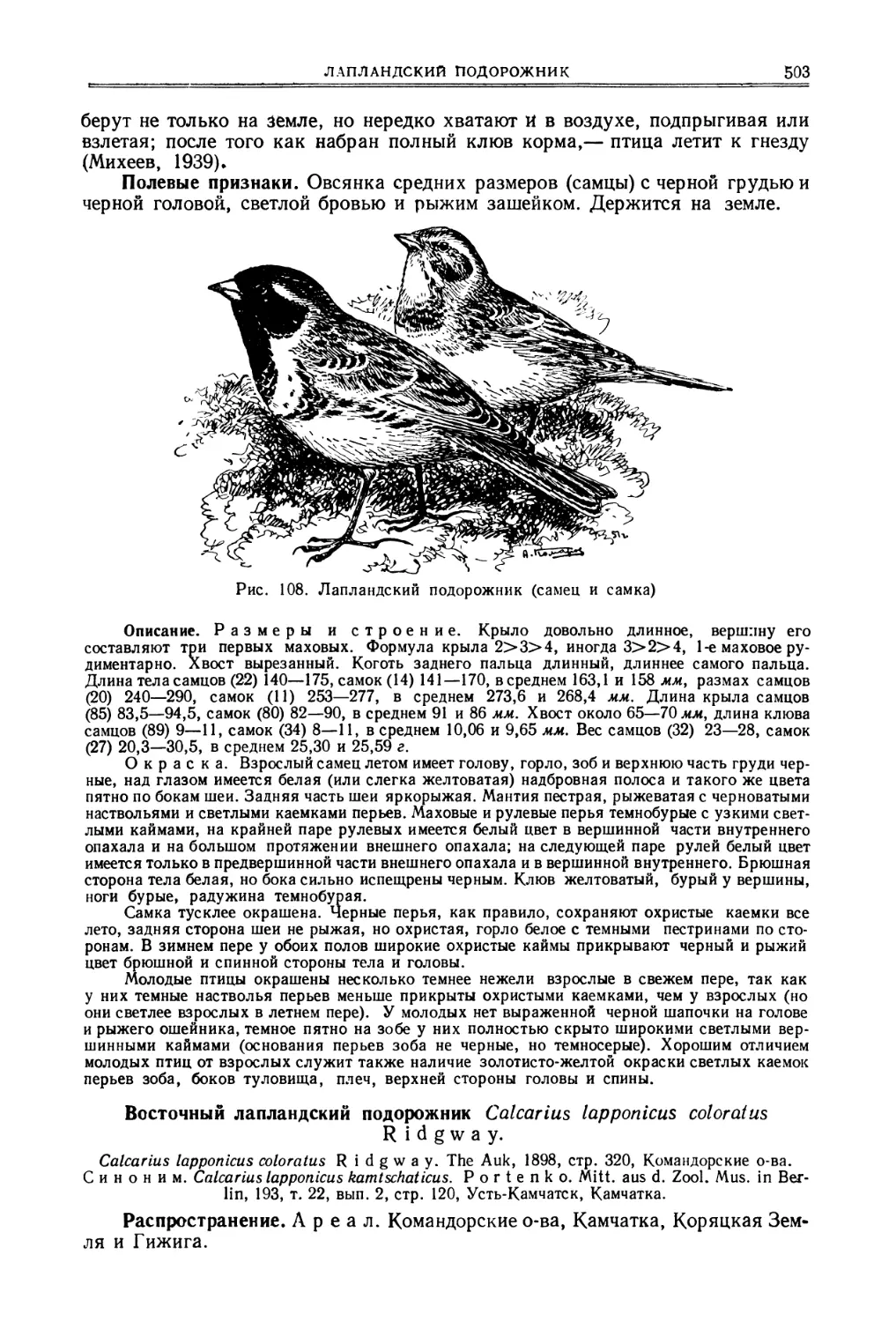

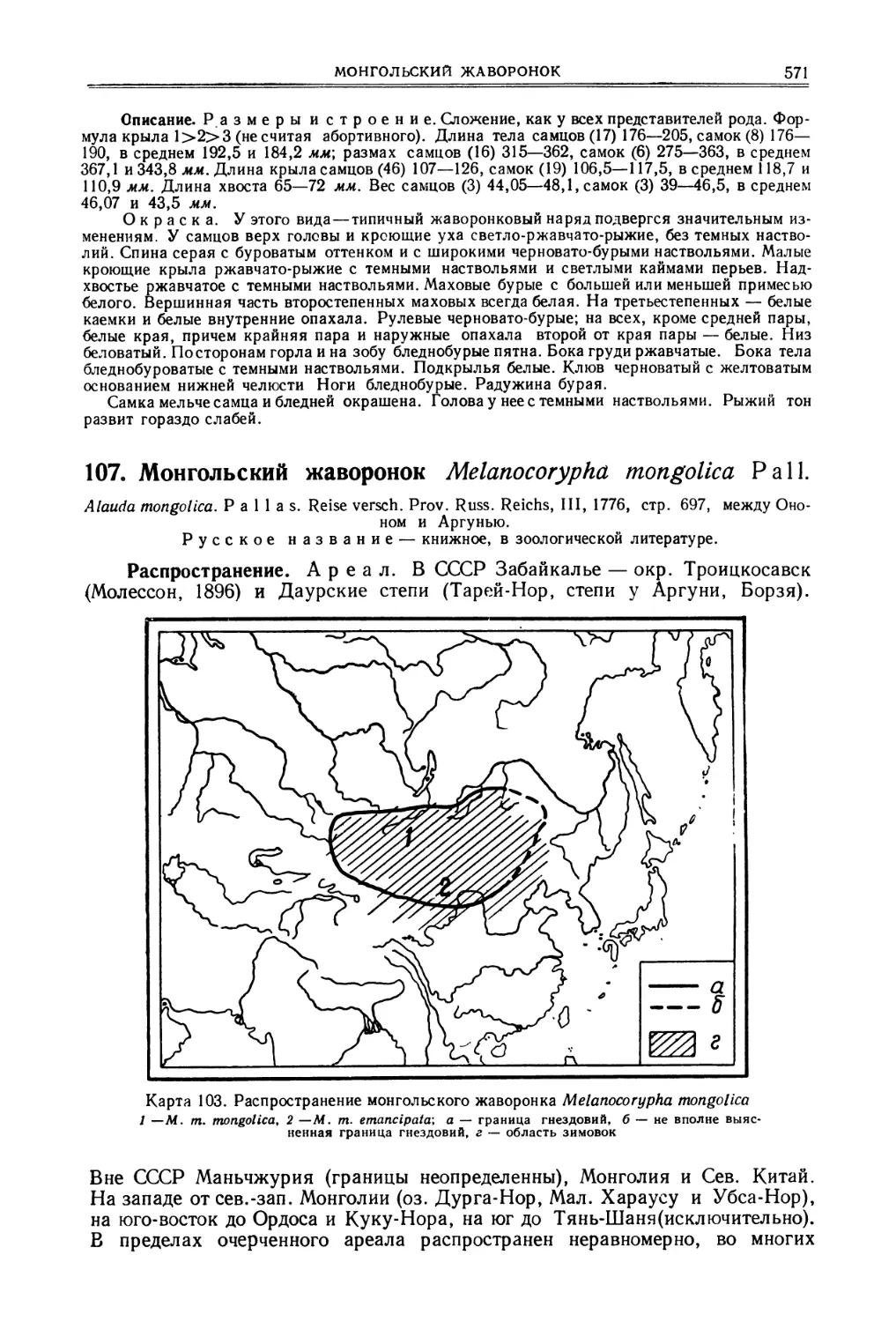

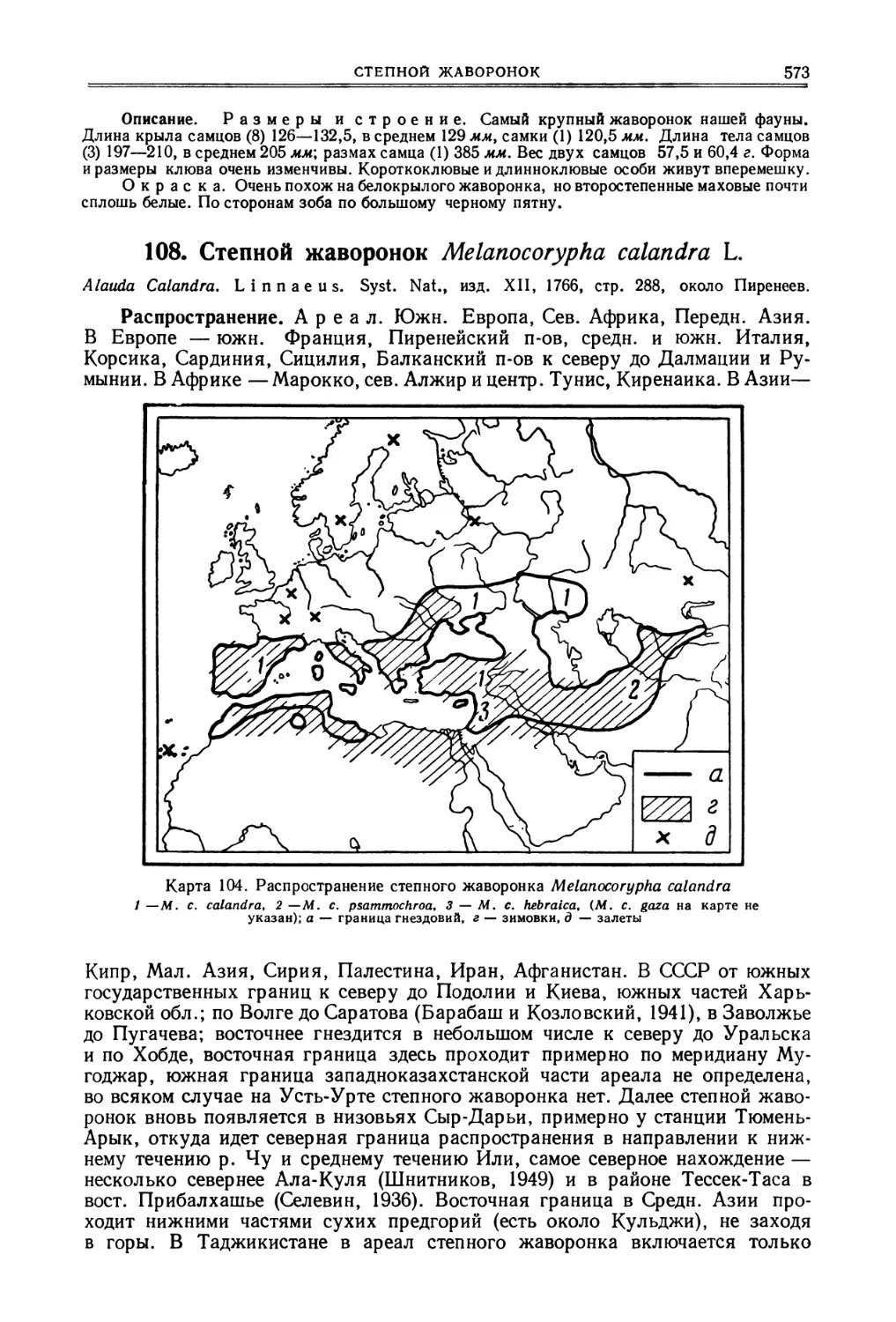

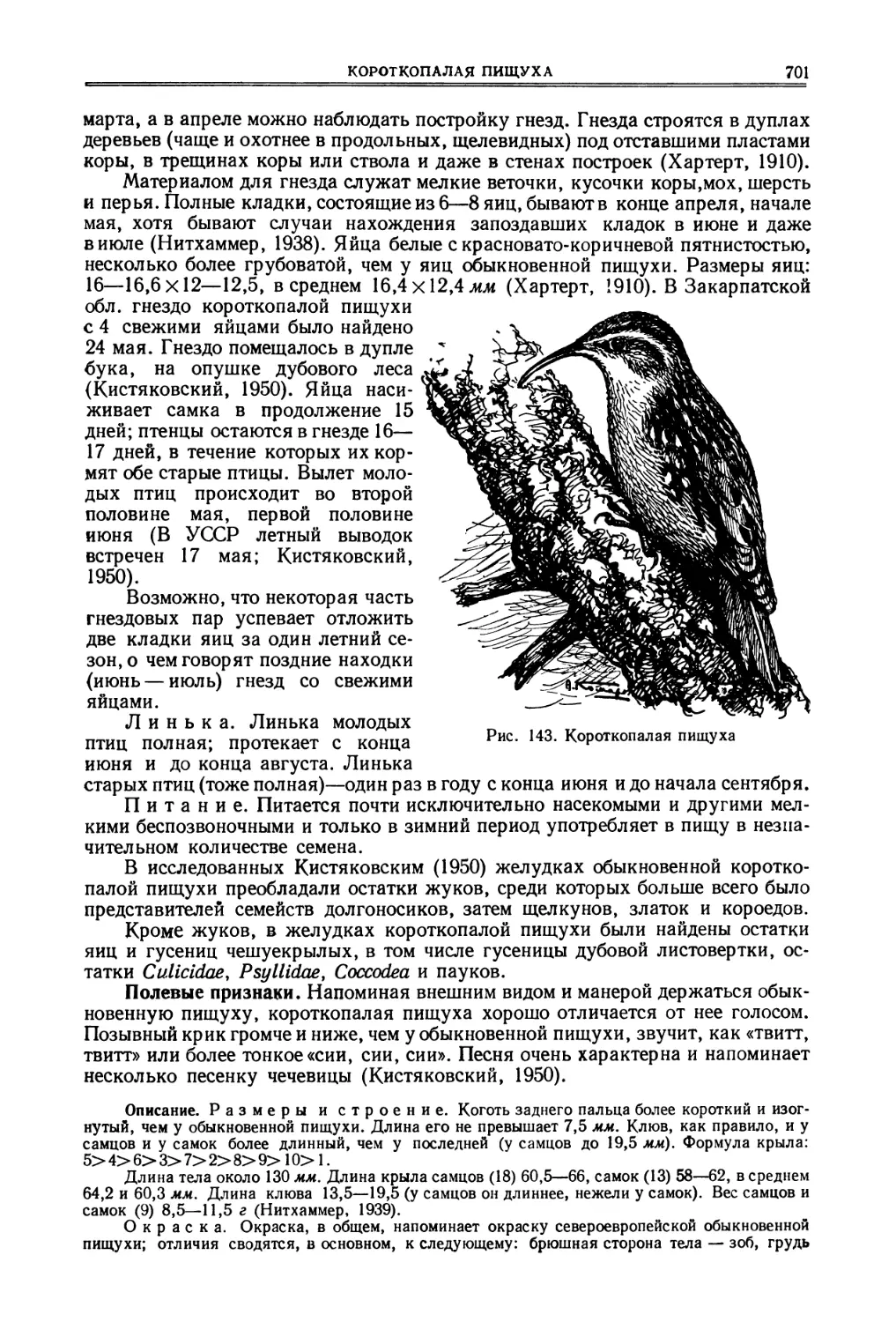

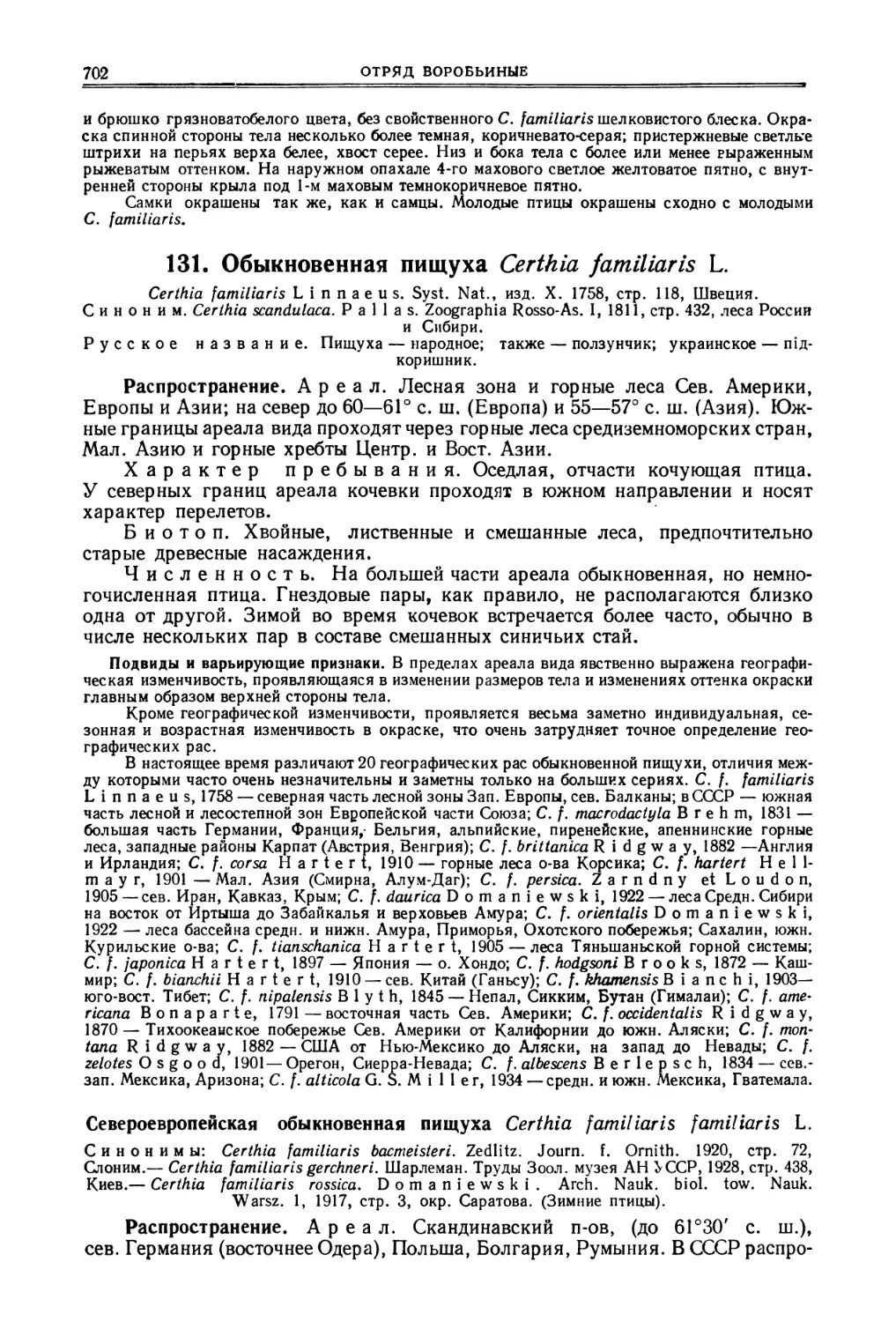

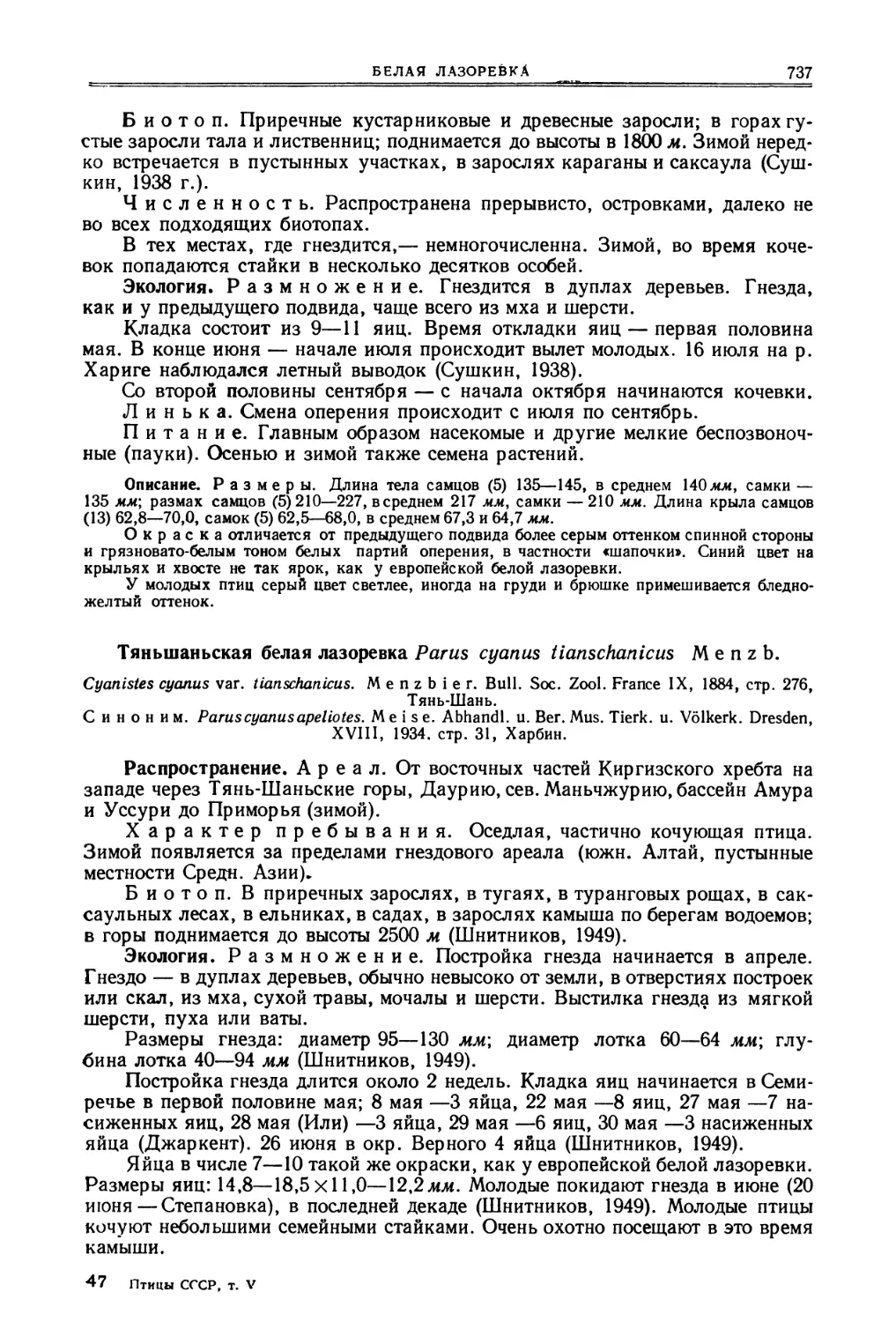

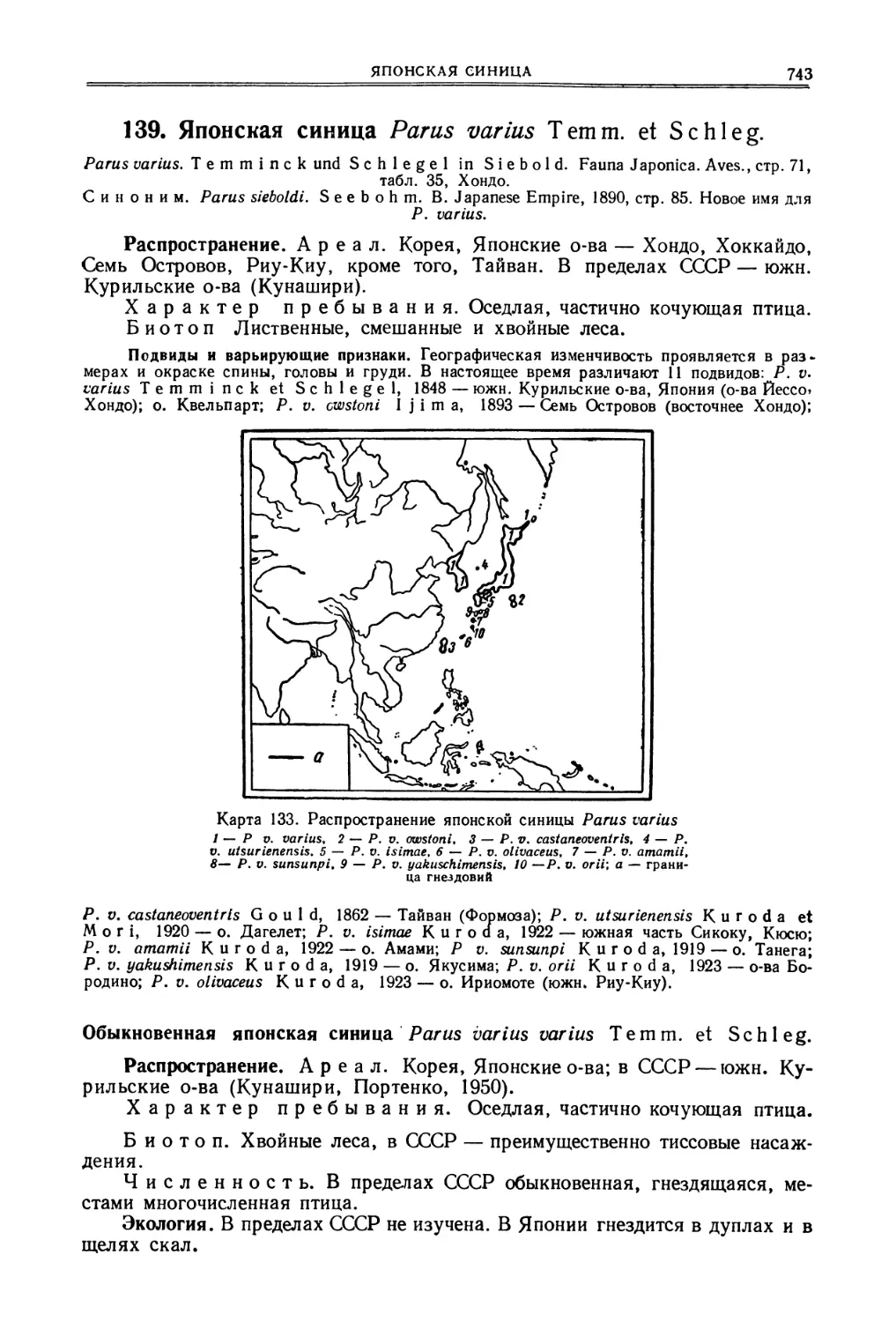

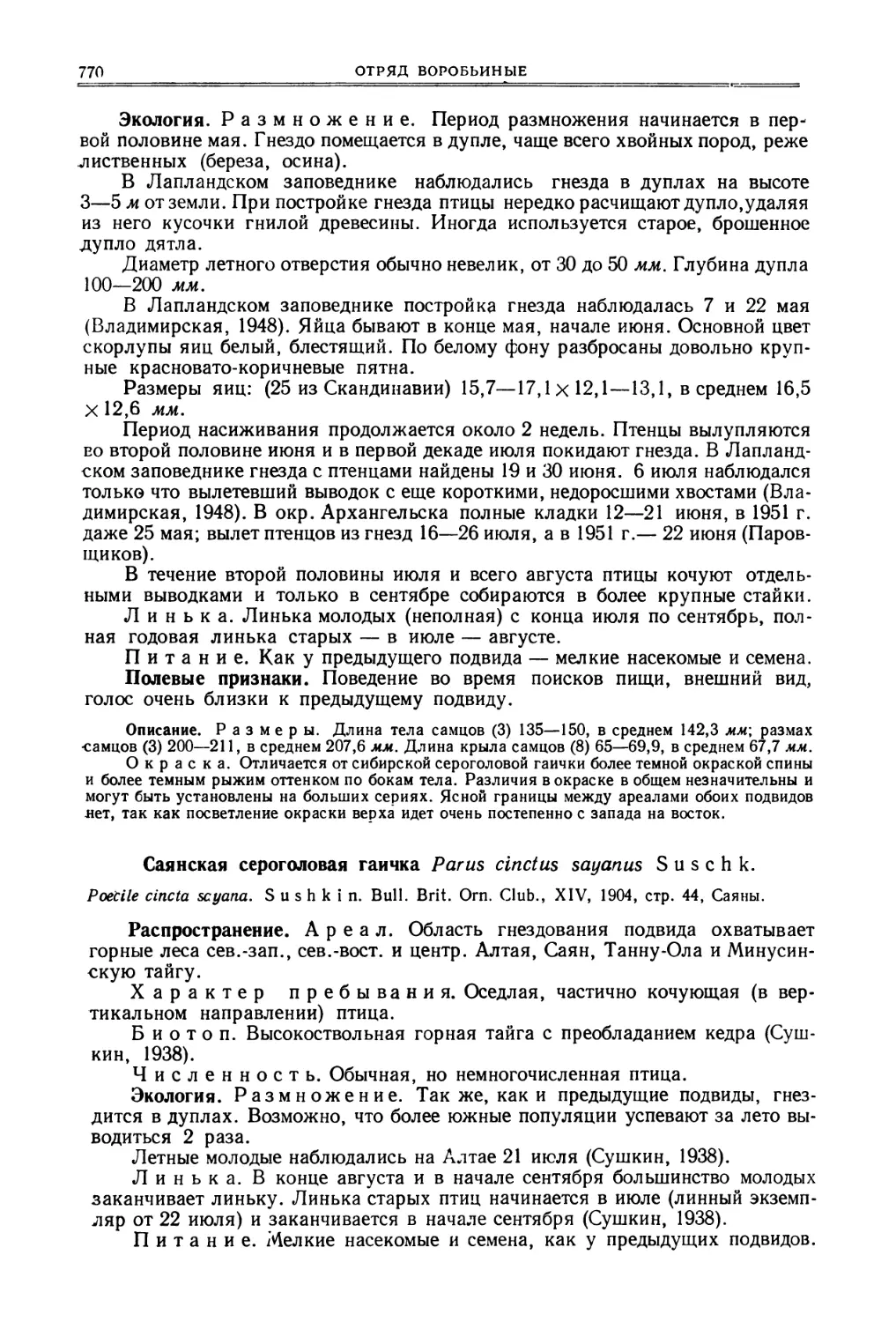

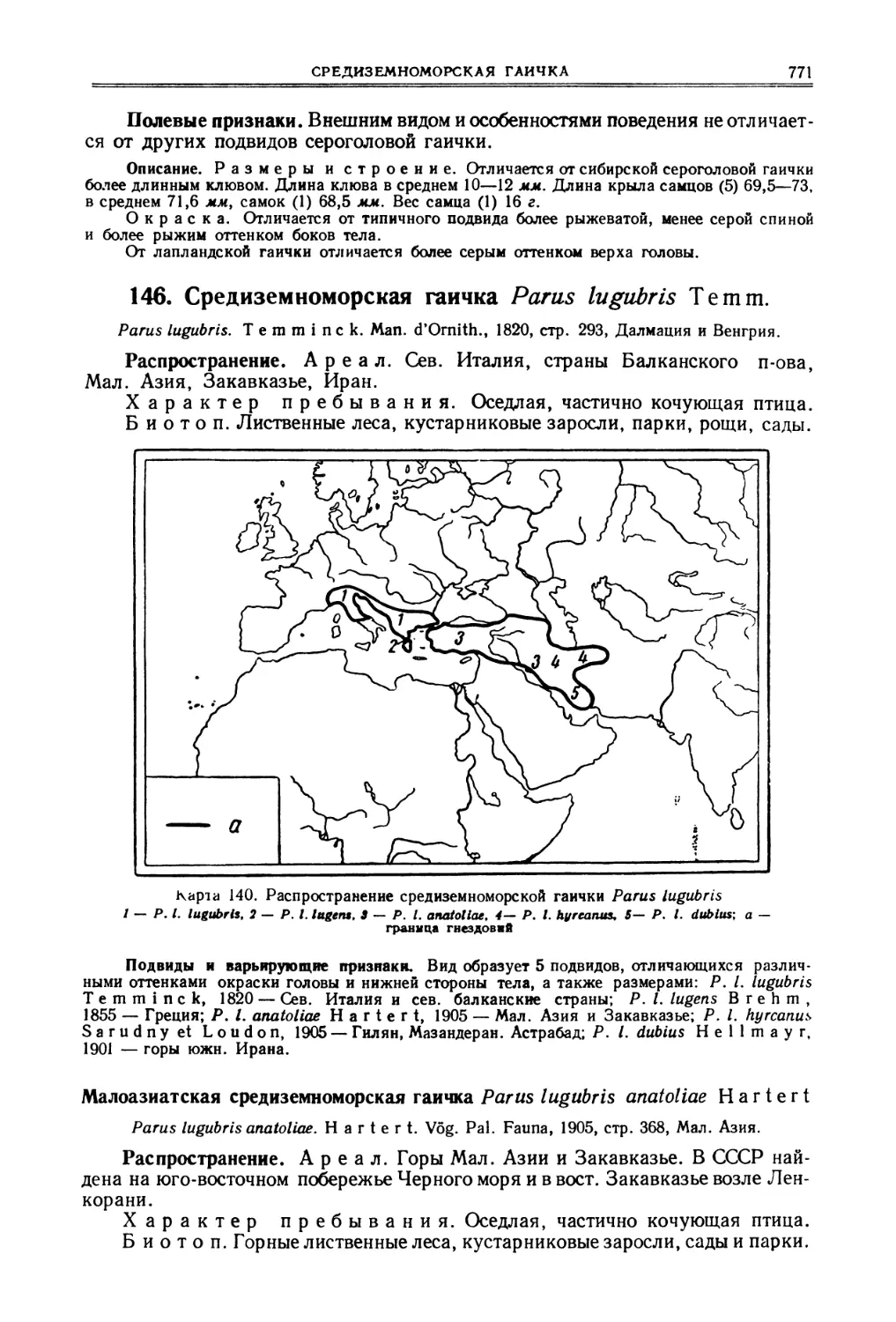

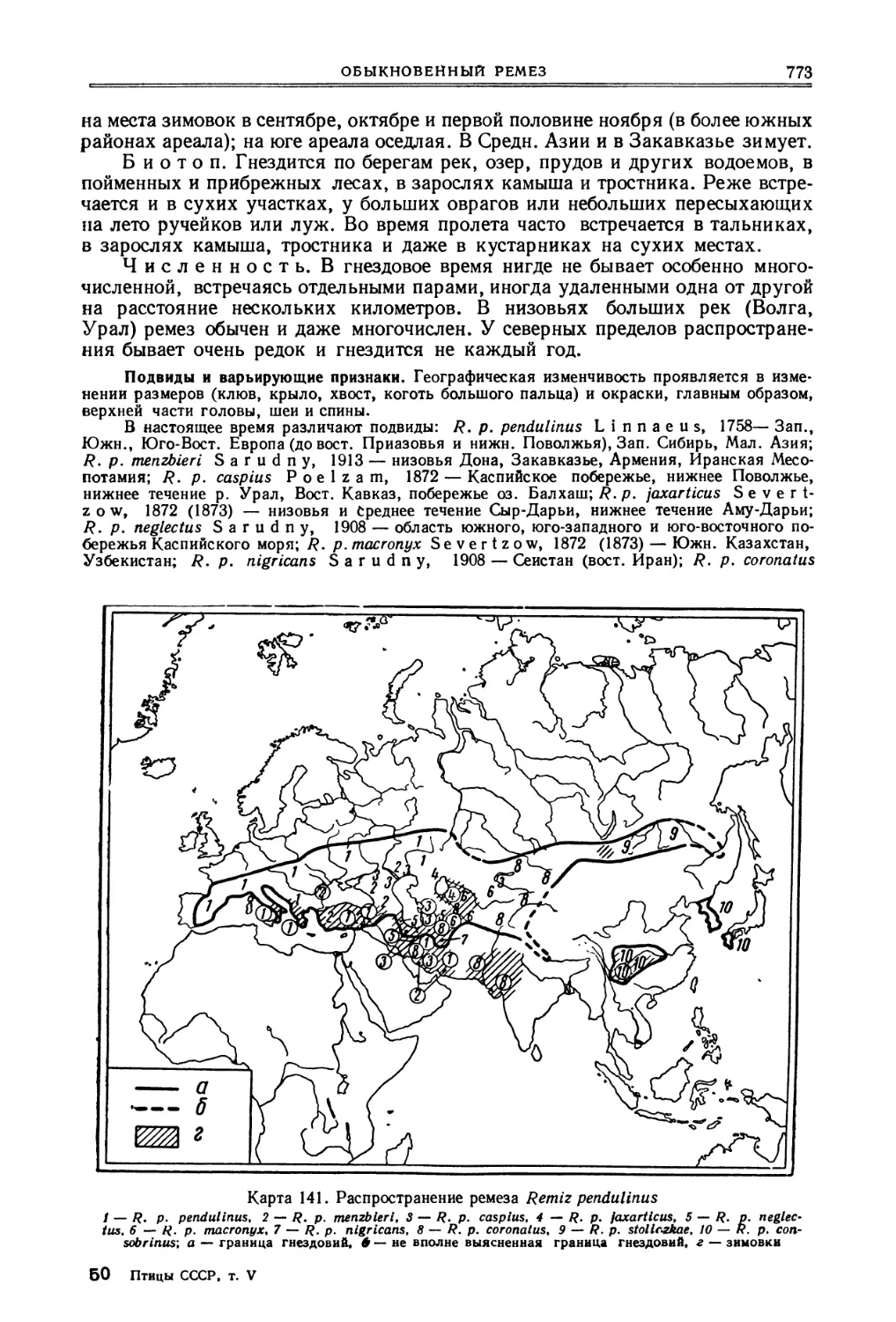

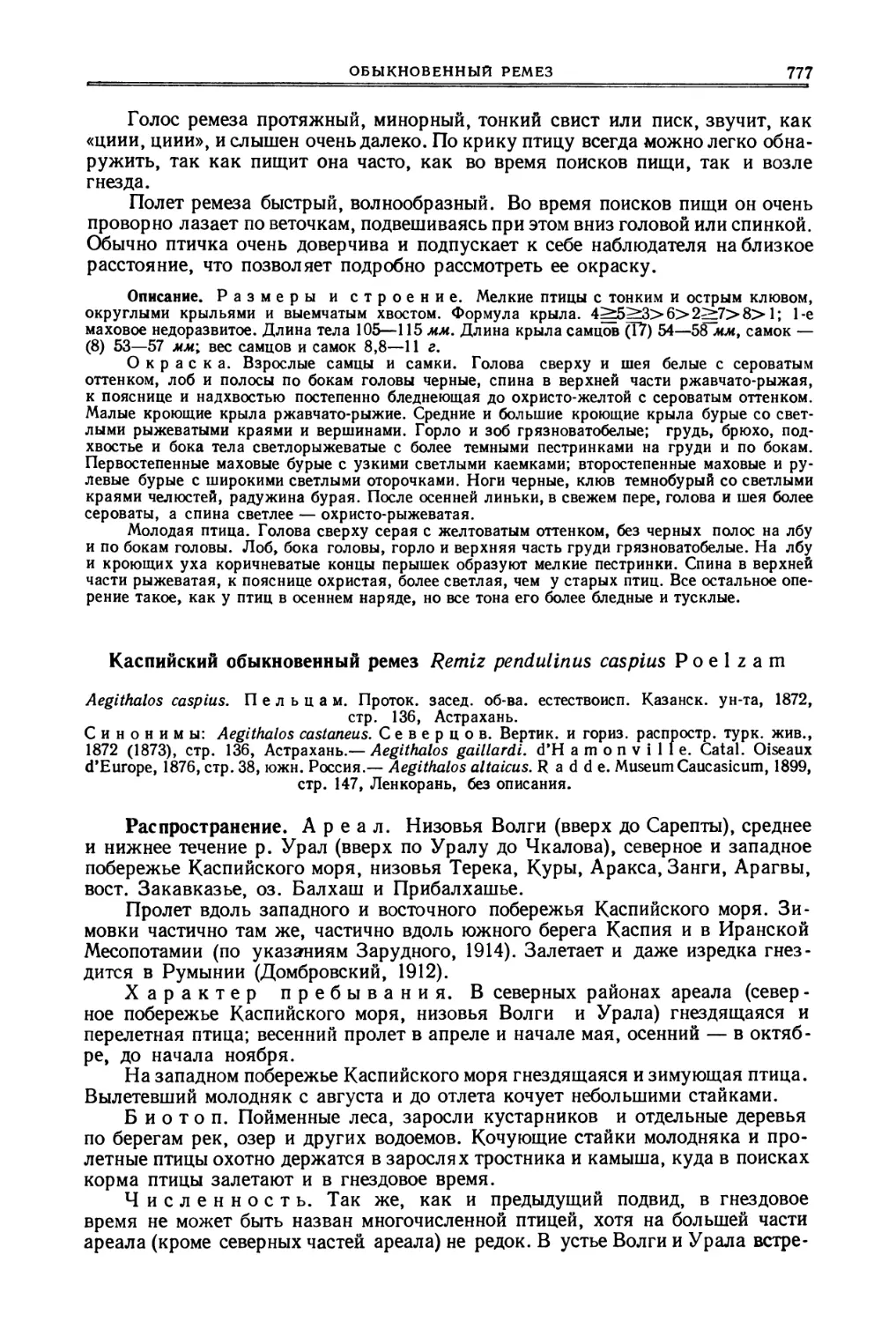

единственная черная птица, так как грач здесь отсутствует, а черная ворона