Text

химия и жизнь

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ АКАДЕМИИ НАУК СССР

^^Р

<br

*Ч . V4

;^A

Ежемесячным научно-популярный журнал Академии наук СССР № 6 июнь 1974

Издается с 1965 года

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

М. И. Рохлин

(зам. главного редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А. Энгельгардт

Редакция:.

Б.- Г. Володин,

М.' А. Гуревич,

В. Е. Жвирблис,

A. Д. Иорданский,

О. И. Коломийцева,

О. М. Либкин,

B. С. Любаров

(главный художник),

Д. Н. Осокина,

B. В. Станцо,

C. Ф. Старнкович,

Т. А. Сулаева

(зав. редакцией),

В. К. Черникова

Номер оформили

художннкн:

Ю. А. Ващенко,

Г. И. Нейштадт,

В. А. Плотнов,

О. Н. Раздобудько

90% современной научно-технической

литературы — это литература фактов. Как

сделать все эти факты доступными тем,

кому они нужны? Лучше всего —

заложить их в память ЭВМ. Но для этого

нужно сначала перевести факты с обычного

языка на специальный («Грамота

электронного века», стр. 16) ■

В земной коре содержится всего-навсего

30 г элемента № 85 — астата. Но даже этот

редчайший элемент находит применение

на практике («Астат», стр. 24) ■

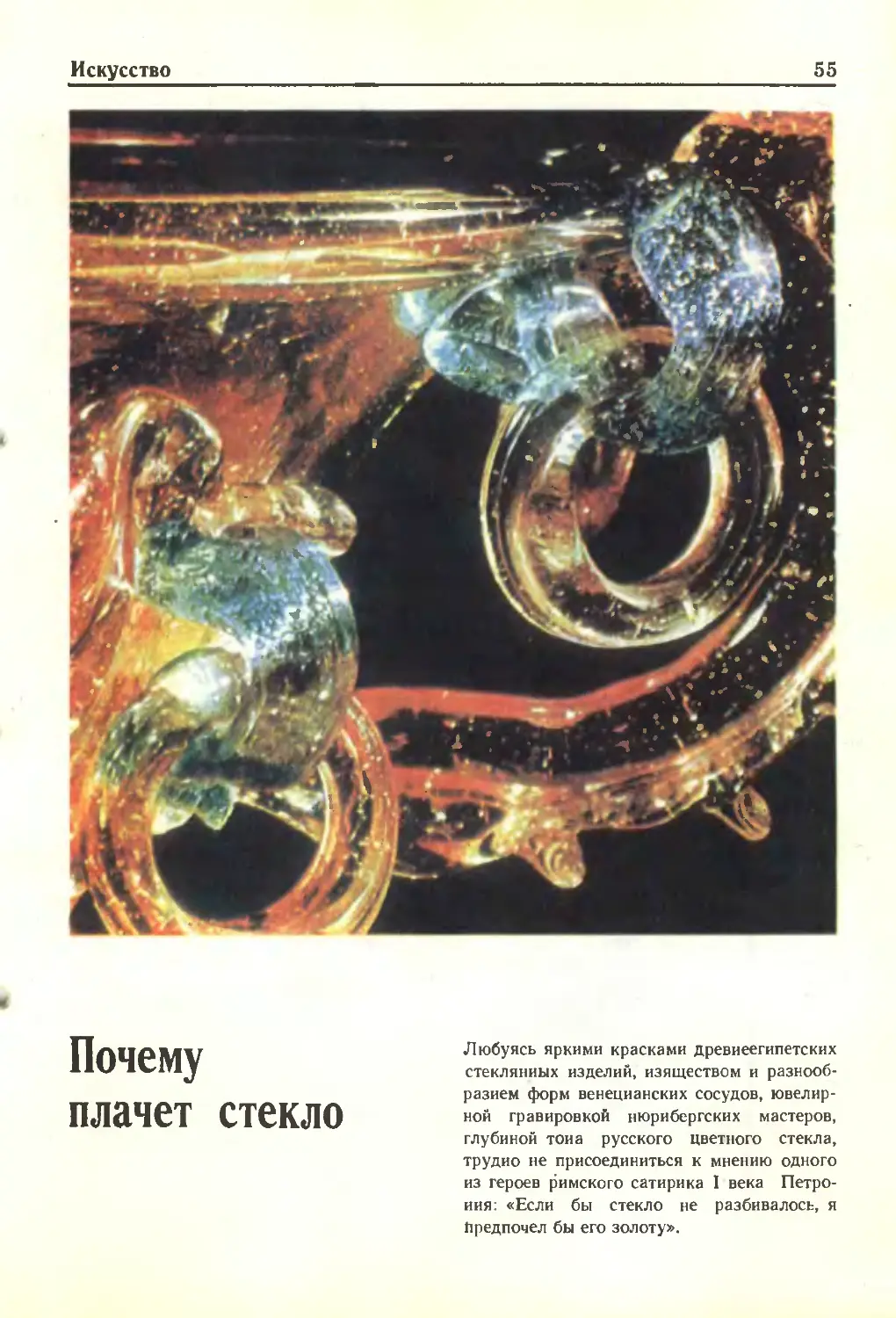

Древние изделия из стекла всегда

привлекают особое внимание посетителей

музеев. На второй странице обложки —

кельнская стеклянная ваза IV века.

Поверхность ее покрыта переливчатым

узором, напоминающим перламутр. Этот

узор образовался под действием влаги

(«Почему плачет стекло», стр. 55) ■

Летучие вещества — фитонциды,

выделяемые растениями, могут заменить

ядохимикаты. Хлопот с такими растениями-

защитниками немного: посадив, скажем,

под яблонями петрушку, вы сразу убьете

двух зайцев — деревья будут меньше

страдать от вредителей, а вы получите

приправу к супам (подобным растениям

посвящены обложка и статья «Петрушка

вместо ядохимикатов», стр. 104) ■

Экономика, производство

3

Поставщик—

ЭВМ-

потребитель

заметки о планировании

Кандидат экономических наук

А. В. АЛЕШИН,

Центральный экономико-математический

институт АН СССР

Директивы XXIV съезда КПСС по

девятому пятилетнему плану

содержат особый раздел, посвященный

совершенствованию планирования и

управления народным хозяйством.

Это задача огромной сложности.

Увязать в едином плане показатели

развития нескольких десятков

отраслей, тысяч предприятий,

сбалансировать производство и потребление

сотен тысяч продуктов и изделий,

притом так, чтобы в наибольшей

степени удовлетворить растущие

потребности советских людей, —

выполнить такую работу можно только

с помощью

электронно-вычислительной техники. Однако для успешного

ее использования необходимы

фундаментальные разработки и

прикладные исследования в области

теории социалистического

планирования. Ведущую роль в таких

исследованиях играют институты

Академии наук СССР, и в лервую очередь

два из них — Центральный

экономико-математический институт

(ЦЭМИ) и Институт экономики и

организации промышленного

производства (ИЭОПП) Сибирского

отделения АН СССР.

Каждый из нас представляет себе

хотя бы в общих чертах

фантастические возможности электронных

машин. Воздадим машине машинное,

но будем помнить и о людях,

которые меняют взгляды и понятия не

так просто. Сложившаяся система

устаревших понятий должна стать

неприемлемой для многочисленных

работников, решающих конкретные

задачи планирования. Произойти это

может лишь в том случае, когда

теоретические разработки станут

достоянием практики. Поэтому

ЦЭМИ и другие институты ведут

большинство работ в тесном

контакте с практическими работниками

всех уровней — в министерствах и

ведомствах, в Госплане, на

предприятиях.

Попробуем показать, с какими же

проблемами приходится

сталкиваться при решении плановых задач,

какие основные трудности

подстерегают разработчиков плана и как эти

трудности можно преодолеть.

Естественно, при планировании

возникает сразу комплекс задач:

размещение производства, его структура,

взаимоотношения поставщиков и

потребителей. В этой статье мы

остановимся лишь на одной, наименее

сложной задаче, которая называется

распределительной.

ПРОСТОЙ ПРИМЕР

Представим себе, что у нас есть два

материала —А и Б, которые надо

распределить между двумя

химическими заводами. Допустим, что

заводам безразлично, какой материал

получить, лишь бы его было

достаточно. Материала А у нас 15 тонн,

материала Б —30 тонн. Заводу № 1

!*

4

Экономика, производство

требуется 25 тонн любого

материала, заводу № 2 —20 тонн. Налицо

равновесие между возможностями и

потребностями, или, иными словами,

в нашем случае спрос и

предложение сбалансированы. Как

распределить материалы между

заводами?

Подчеркнем одно чрезвычайно

важное обстоятельство. Мы

говорили, что потребителям безразлично,

какой материал им выделят, имея в

виду лишь техническую сторону

дела: изменение материала в нашем

условном примере не приводит к

изменению технологии. Что же

касается экономической стороны...

Современное общество не может

существовать без экономических

категорий. Без них пропадет основа

деловых связей между отдельными

подразделениями народного

хозяйства: между цехами одного

предприятия, между различными

предприятиями, их объединениями, целыми

отраслями. Невозможно будет

оценить качество работы предприятий,

сравнить их между собой. Наконец,

если существует несколько

вариантов реализации одной и той же

программы, нельзя будет выбрать

лучший, а это, как мы увидим, имеет

решающее значение.

После этого краткого отступления

вернемся к примеру. С

экономической точки зрения далеко не

безразлично, какой из двух материалов

получат заводы. Пусть, например,

использование каждой тонны

материала А приносит заводу № 1 прибыль

в 6 тысяч рублей, а каждой тонны

материала Б — 5 тысяч рублей.

Показатели для завода № 2 —

соответственно 4 и 2 тысячи рублей.

Задача формулируется так:

распределить имеющиеся материалы таким

образом, чтобы все потребители

были удовлетворены полностью, а

суммарная прибыль, полученная всеми

потребителями вместе, была

максимальной. (Вместо прибыли можно

взять и другой показатель, но

прибыль наиболее наглядна.)

Возможно, вы уже самостоятельно

решили поставленную задачу. И

скорее всего так: весь материал А,

дающий наибольшую прибыль, отдали

заводу № 1 —это, казалось бы,

очевидно...

КАКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУЧШЕ?

Именно так эту задачу и решают

чаще всего на практике. Таков

традиционный метод планирования: в

первую очередь надо удовлетворить

то производство, где материал

используется наиболее эффективно.

(Когда отыскивается максимум

суммарной прибыли, как в нашем

примере, под наиболее эффективным

понимается то направление, которое

дает наибольшую прибыль; если

изыскивают план с минимальными

суммарными затратами — это

наиболее дешевое направление.)

Итак, весь материал А выделен

заводу № 1. Но этого материала есть

лишь 15 тонн, а потребность

завода— 25 тонн; значит, потребитель

удовлетворен не полностью. Здесь-то

и срабатывает одно из исходных

условий— отсутствие технической

разницы между материалами. Завод

№ 1 берет еще 10 тонн материала Б,

который несколько проигрывает

материалу А по прибыльности.

Остаток материала Б B0 тонн) целиком

идет на завод № 2, так как спрос и

предложение в нашем примере

сбалансированы. Получаем такой план

распределения материалов между

потребителями:

Материалы

Распределение (т)

Завод Nsi

Завод №2

А A5 т) 15 —

Б C0 т) 10 20

Подсчитаем, какой будет суммар-

Поставщик — ЭВМ — потребитель

5

ная прибыль по такому плану

распределения. Для этого помножим

количество материалов из таблицы на

упомянутые ранее показатели

прибыли. Для завода № 1: 15X6000 +

+ 10 X 5000=90 000 + 50 000 = 140 000

руб. Завод № 2 получает только

материал Б; его прибыль: 20X2000 =

=40 000 рублей. Суммарная

прибыль, полученная при реализации

плана, — 180 тысяч рублей.

А сейчас мы покажем, что этот

план, построенный, казалось бы, на

основе здравого смысла, далеко не

лучший. Не будем приводить

вычислений— они в нашем, довольно

простом случае не выходят за

пределы элементарной алгебры. Сразу

приведем новый план:

Материалы

Распределение (т)

Завод №1 За под №2

Л A5 т)

Б C0 т)

25

15

5

при котором величина некоторого

заранее выбранного показателя,

называемого критерием

оптимальности (в нашем примере — прибыли),

достигает своего наилучшего (в

примере — максимального) значения;

сам процесс нахождения такого

плана называется оптимизацией.

Недоверчивым читателям

предлагаем убедиться в том, что в любом

ином плане распределения

суммарная прибыль окажется меньше

195* тысяч рублей. Хотим только

обратить внимание желающих

попытать счастья, что предлагаемые

планы должны быть допустимыми. Это

означает, что в план нельзя

записывать больше материала, чем его есть

в наличии, а потребители не должны

получить меньше, чем они просят.

Паш пример решается достаточно

легко по очень простой причине:

всего два вида продукции

распределяются между двумя потребителями.

То есть размерность задачи мала.

Прежде всего, вопреки ложному

«здравому смыслу», наиболее

эффективное направление

использования материалов в новый план

вообще не входит. Весь «выгодный»

материал Л отдается «невыгодному»

заводу № 2, а материал Б

распределяется между обоими заводами.

Суммарная прибыль при таком

распределении материалов: 15X4000+

+ 25X5000 + 5X2000=195 000 руб.

Вот вам и здравый смысл:

прибыль - без всяких дополнительных

затрат! -увеличилась на 15 тысяч

рублей, то есть на 8,3%.

ОПТИМАЛЬНОСТЬ И ДОПУСТИМОСТЬ

Самое существенное отличие нового

плана от предыдущего состоит в том,

что он наилучший из всех

возможных в этом конкретном примере

(или, как принято говорить,

оптимальный). Вообще же оптимальным

называется такой вариант плана,

ЦЕНА УПРОЩЕНИЙ

Размерность задачи зависит от того,

сколько в ней переменных и сколько

ограничений. Для

распределительных задач размерность определяется

количеством материалов и

количеством их потребителей. Другими

словами, числом столбцов и строк

таблицы (матрицы задачи),

задающей исходную информацию. В

практике планирования задачи такой

размерности, как в нашем примере,

никогда не встречаются.

Разработчики плана имеют дело с десятками

материалов и сотнями, а то и

тысячами потребителей. Естественно, что

при таких масштабах отыскание не

только оптимального, но даже

просто допустимого плана становится

серьезной проблемой при «ручном»

счете; а ведь распределительные

задачи— это частная и наиболее

простая разновидность плановых задач.

Поэтому-то в большинстве ел уча

6

Экономика, производство

ев разработчики идут на

всевозможные упрощения. В

распределительных задачах первое упрощение

заключается в отказе от

взаимозаменяемости материалов. Считается,

что каждый потребитель может

использовать только один материал

(как правило, тот, который он

указывает в заявке, подаваемой в

вышестоящую организацию). В таком

случае задача распределения группы

материалов распадается на

несколько изолированных подзадач, в

каждой из которых приходится иметь

дело только с одним материалом.

Решение при этом, естественно,

резко упрощается, но отклонение

критерия оптимальности от наилучшей

величины достигает в отдельных

случаях 30%. В среднем же, как

показывает статистика, накопленная

при решении подобных задач, это

отклонение составляет 12—15%-

Если при этом учесть, что величина

критерия оптимальности измеряется

нередко сотнями миллионов, а

подчас и миллиардами рублей, то

становится ясно, какие резервы в

нашем народном хозяйстве способно

вскрыть применение в планировании

математических методов (а они для

подобных задач уже разработаны).

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

Остановимся несколько подробнее

на упомянутом выше понятии

взаимозаменяемости, ибо оно, как мы

видели, может существенно повлиять

на составление оптимального плана.

Применительно к химическим

материалам надо различать две стороны

взаимозаменяемости: во-первых,

между традиционными (металлы,

дерево, стекло и др.) и химическими

материалами; во-вторых, между

различными химическими материалами.

Если замена традиционного

материала химическим считается само

собой разумеющейся, то о другой

стороне дела этого сказать пока нельзя.

Один и тот же химический

продукт можно изготовить из разных

веществ. Скажем, этилен — из

бензинов, сжиженных газов, этана и

т. д. Все эти виды сырья для

производства этилена взаимозаменяемы.

Будем иметь в виду только такую

взаимозаменяемость химических

продуктов, поскольку она создает

серьезные сложности в

планировании химической промышленности.

Учитывая взаимозаменяемость,

мы существенно усложняем задачу,

и решение ее вручную оказывается

вообще невозможным. Единственный

выход — применение

математических методов решения и электронно-

вычислительной техники. Не будем,

как это порой принято, приводить

показатели быстродействия ЭВМ,

чтобы показать, сколько человек

может высвободить одна машина.

Такие выкладки выглядят настолько

внушительно, что все остальные

проблемы оказываются в тени. Дело в

том, что попытки применить

математические методы и ЭВМ неизбежно

приводят к такому выводу: надо

готовить новую или хотя бы более

полную и точную информацию, ибо

ЭВМ не терпит приблизительности.

Именно эта работа отнимает сейчас

большую часть времени,

необходимого для решения задачи. Надо

собрать и обработать огромную по

объему информацию о возможности

замены одного материала другим у

каждого потребителя, найти

технико-экономические показатели такой

замены и т. д. А основные

поставщики таких сведений — потребители

материалов, которые, как правило,

не желают переходить на новый

материал или делают это с большой

неохотой. Даже в тех случаях, когда

не надо изменять технологию и

новый продукт сулит определенные

экономические выгоды, инерция

производства (если хотите, система

привычек) оказывается сильнее доводов

о разумности и выгодности. Эта

Поставщик — ЭВМ — потребитель

7

инерция, несомненно, будет

преодолена, но это надо сделать как можно

скорее: в общем эффекте,

получаемом при оптимизации плана, на

долю взаимозаменяемости приходится

10-12%.

Мы рассмотрели здесь в общих

чертах распределительную задачу.

Несмотря на кажущуюся простоту,

решение ее требует определенных

усилий. Однако эти усилия

оправдываются с лихвой: задачи такого типа,

решенные Госснабом совместно с

ЦЭМИ для некоторых химических

продуктов, дали экономический

эффект, исчисляемый десятками

миллионов рублей.

Еще больший эффект, который

выражается в сотнях миллионов

рублей, дает решение более сложных

задач — оптимизации структуры

выпуска химической продукции,

оптимизации развития и размещения

производства.

Об этом — в другой раз.

Технологи, внимание!

ВОЛОКНА ДЛЯ ТОНКОЙ

ФИЛЬТРАЦИИ

Во Всесоюзном

научно-исследовательском

институте искусственного

волокна созданы новые волокна

на основе ацетил

целлюлозы. Стенки этих волокон-

трубок обладают

свойствами полупроницаемой

мембраны: за сутки

квадратный метр поверхности

пропускает от 10 до 36

литров воды. Применение

новинки в аппаратах

обратного осмоса и

ультрафильтрации позволяет создавать

компактные

высокопроизводительные установки дл я

очистки воды и

промышленных стоков, для

разделения растворенных веществ

и концентрирования водных

растворов.

ПОРОШКИ —

ПНЕВМОПОЧТОЙ

8 Харькове, в

Государственном

научно-исследовательском и проектном

институте основной химии

создана установка дл я

пневматической

транспортировки по трубам

порошкообразных и

мелкозернистых материалов. По

сравнению с обычным

оборудованием такого типа,

для этой установки

требуется в десять раз меньше

электроэнергии и сжатого

воздуха. Пневматическая

аппаратура харьковского

института внедрена на

химических предприятиях

Донбасса и Башкирии.

Годовой экономический

эффект превышает 100 тысяч

рублей.

БОЛЬШЕ ГАЗА —

БОЛЬШЕ ЧУГУНА

На Криворожском

металлургическом заводе

освоена технология доменной

плавки с повышенным

расходом природного газа.

Газ @,08 — 0,09 кубометра

на кубометр дутья) подают

в окислительную зону

печи по трубке с таким

расчетом, чтобы газовая струя

пересекалась с дутьем на

расстоянии 150 мм от

носка фурмы. Расход

природного газа увеличился с 87

до 100 м* на тонну чугуна,

расход кислорода— с 76

до 102 м3/т. Зато на 10 —

12 кг/т снизился расход

кокса, а выпуск чугуна

увеличился на 2%.

Экономический эффект по пяти

домнам — 350 тысяч

рублей в год.

«Черметинформация»,

1973, № 30

АВТОМАТ

ДЛЯ КАПРОНА

В результате совместной

работы Киевского

государственного университета и

Киевского комбината

химического волокна создан

автомат, который управляет

производством капрона. В

автомат с помощью клавиатуры

вводят три основные

характеристики сырья — и на

люминесцентном табло

появляются оптимальные значения

десяти важнейших

регулируемых параметров

технологического процесса.

Экономический эффект от

внедрения автоматического

технолога только на одной

производственной линии по

выпуску капронового

волокна составляет 21 тыс. рублей

в год, а при

производстве капронового корда —

445 тыс. рублей.

8

Последние известия

Как удалить

инертные газы

Комплексы, содержащие

катион молекулярного

кислорода, легко окисляют

радон и ксенон, превращая

их в твердые соединения.

Радиоактивные радон и ксенон содержатся в воздухе

урановых рудников, образуются при работе ядерных

реакторов. Как удалить эти опасные для здоровья людей газы?

Долгое время элементы нулевой группы Периодической

системы считались «химическими мертвецами»: никакими,

даже самыми сильными воздействиями их не удавалось

заставить прореагировать даже с самыми агрессивными

веществами. Поэтому для очистки воздуха от

радиоактивных радона и ксенона приходилось пользоваться

физическим методом — адсорбцией. Правда, и это не решало

проблемы, потому что инертные газы и сорбируются

плохо: воздух приходилось пропускать через устройства,

содержащие по 100—200 тонн активированного угля.

В 1962 году выяснилось, что инертные газы не так уж

инертны: были получены соединения радона, ксенона и

криптона со фтором. Правда, эту реакцию нельзя было

использовать для очистки воздуха: он загрязнялся

ядовитым фтором и не менее опасными летучими продуктами.

Но вот удалось подобрать первый более или менее

подходящий реагент для связывания самого тяжелого и легче

всего окисляемого инертного газа — радона. Это трехфто-

ристый бром, жидкость, которая, попав на деревянный

предмет, взрывается со звуком, напоминающим выстрел

из дробовика. Более удобен (и не менее активен) твердый

комплекс этого вещества с пятифтористой сурьмой,

BrF^*SbFG , с которым радон связывается, давая твердый

же комплекс RnF+*SbFf

Однако окислительной силы

этого комплекса недостаточно для того, чтобы связать

менее активный ксенон.

Недавно Л. Стейн («Nature», т. 243, с. 30) предложил

использовать для очистки воздуха не только от радона, но

и от ксенона твердый комплекс катиона молекулярного

кислорода с пятифтористой сурьмой, 0^~-SbF^.. Этот

комплекс легко получается при облучении ультрафиолетовым

светом смеси кислорода, фтора и пятифтористой сурьмы.

При взаимодействии этого комплекса с ксеноном инертный

газ легко связывается, а выделяется кислород, от

которого воздух, естественно, очищать уже не нужно. Так же

протекает реакция и с радоном. (См. «Химия и жизнь», 1973,

№ 3, с. 65.)

Еще один, более активный, окислитель предлагается

использовать для поглощения криптона («Mature», т. 243,

с. В5). Это тоже комплекс, N2Fh-SbF£~, получаемый при

взаимодействии пятифтористой сурьмы с чрезвычайно

неустойчивым газом N2F2. Правда, экспериментально

способность этого комплекса окислять криптон еще не

установлена; но она вытекает из теоретических расчетов.

Так прежде неприступные инертные газы шаг за шагом

сдают свои позиции.

В. ЗЯБЛОВ

Последние известия

9

Зачем ДНК

сворачивается

в суперспираль?

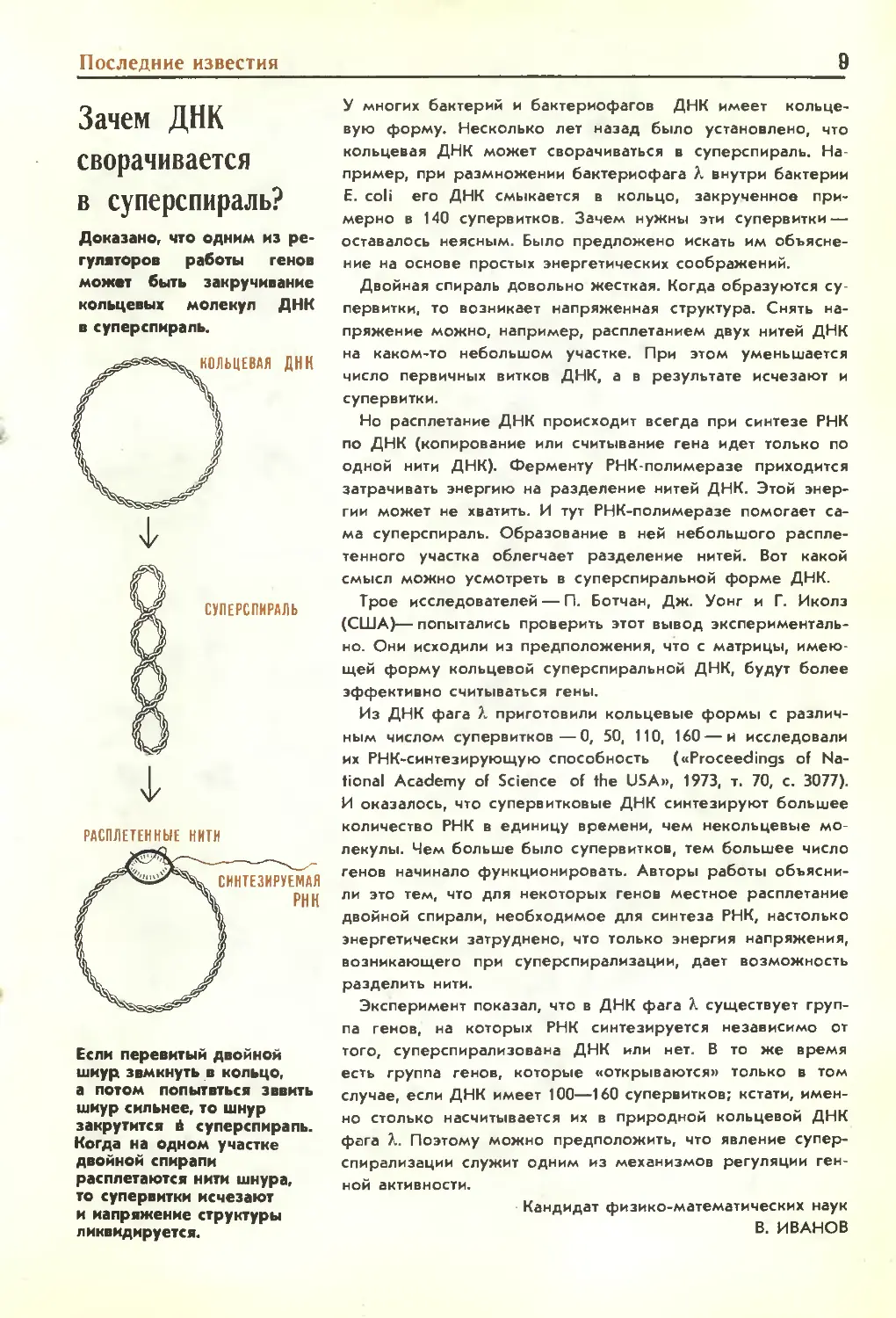

Доказано, что одним из

регуляторов работы генов

может быть закручивание

кольцевых молекул ДНК

в суперспираль.

КОЛЬЦЕВАЯ ДНК

СУПЕРСПИРАЛЬ

РАСПЛЕТЕННЫЕ НИТИ

СИНТЕЗИРУЕМАЯ

РНК

Если перевитый двойной

шиур звмкнуть в кольцо,

а потом попытаться зввить

шиур сильнее, то шнур

закрутится в суперспирапь.

Когда на одном участке

двойной спирали

расплетаются нити шнура,

то супервитки исчезают

и напряжение структуры

ликвидируется.

У многих бактерий и бактериофагов ДНК имеет

кольцевую форму. Несколько лет назад было установлено, что

кольцевая ДНК может сворачиваться в суперспираль.

Например, при размножении бактериофага к внутри бактерии

Е. coli его ДНК смыкается в кольцо, закрученное

примерно в 140 супервитков. Зачем нужны эти супервитки —

оставалось неясным. Было предложено искать им

объяснение на основе простых энергетических соображений.

Двойная спираль довольно жесткая. Когда образуются

супервитки, то возникает напряженная структура. Снять

напряжение можно, например, расплетанием двух нитей ДНК

на каком-то небольшом участке. При этом уменьшается

число первичных витков ДНК, а в результате исчезают и

супервитки.

Но расплетание ДНК происходит всегда при синтезе РНК

по ДНК (копирование или считывание гена идет только по

одной нити ДНК). Ферменту РНК-полимеразе приходится

затрачивать энергию на разделение нитей ДНК. Этой

энергии может не хватить. И тут РНК-полимеразе помогает

сама суперспираль. Образование в ней небольшого

расплетенного участка облегчает разделение нитей. Вот какой

смысл можно усмотреть в суперспиральной форме ДНК.

Трое исследователей — П. Ботчан, Дж. Уонг и Г. Иколз

(США)— попытались проверить этот вывод

экспериментально. Они исходили из предположения, что с матрицы,

имеющей форму кольцевой суперспиральной ДНК, будут более

эффективно считываться гены.

Из ДНК фага А приготовили кольцевые формы с

различным числом супервитков—0, 50, 110, 160 — и исследовали

их РНК-синтезирующую способность («Proceedings of

National Academy of Science of the USA», 1973, т. 70, с. 3077).

И оказалось, что супервитковые ДНК синтезируют большее

количество РНК в единицу времени, чем некольцевые

молекулы. Чем больше было супервитков, тем большее число

генов начинало функционировать. Авторы работы

объяснили это тем, что для некоторых генов местное расплетание

двойной спирали, необходимое для синтеза РНК, настолько

энергетически затруднено, что только энергия напряжения,

возникающего при суперспирализации, дает возможность

разделить нити.

Эксперимент показал, что в ДНК фага X существует

группа генов, на которых РНК синтезируется независимо от

того, суперспирализована ДНК или нет. В то же время

есть группа генов, которые «открываются» только в том

случае, если ДНК имеет 100—160 супервитков; кстати,

именно столько насчитывается их в природной кольцевой ДНК

фага X. Поэтому можно предположить, что явление

суперспирализации служит одним из механизмов регуляции

генной активности.

Кандидат физико-математических наук

В. ИВАНОВ

V :?:>'•* /• -•

* <■'■'■' >«:■;■-*'•'■&¥?. *<Ъ:^*$Ш tf ^S&fM'

Проблемы и методы современной науки

11

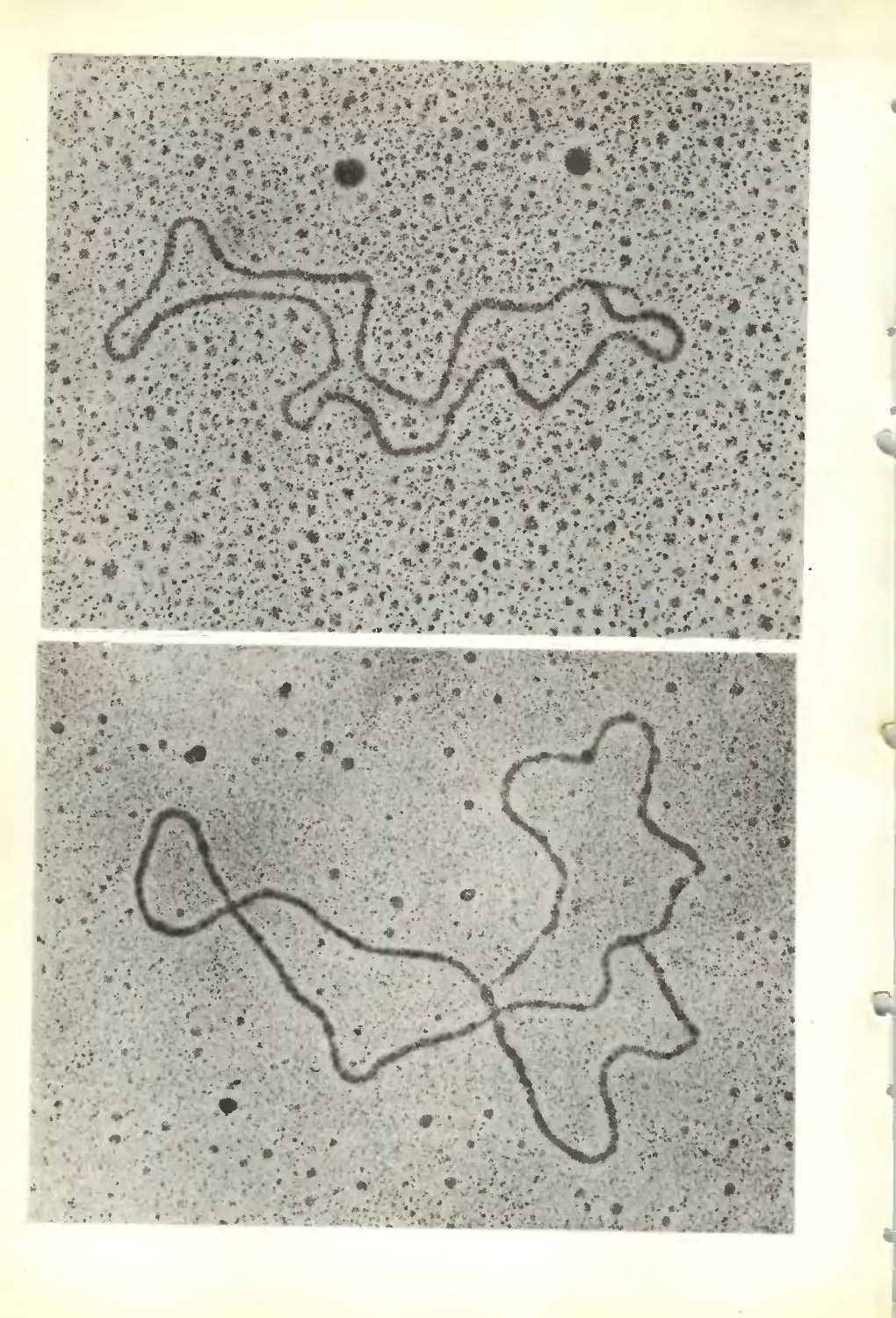

Мы видим,

как

копируется

ДНК

Принцип воспроизведения генетического

материала — самокопированне молекул ДНК — был

сформулирован еще в 1953 году Ф. Криком и

Дж. Уотсоиом. Но механизм процесса

копирования (репликации) во многом остается еще

неясным. Это, в частности, объясняется тем, что ДНК

хромосом — очень длинная молекула (несколько

десятков или сотен микрон), и выделить ее для

анализа в неповрежденном виде чрезвычайно

трудно. Открытие в митохондриях животных клеток

ДНК, имеющей небольшую длину (около 5

микрон), дало в руки молекулярных биологов новый

удобный объект для исследования. Под

электронным микроскопом митохондриальная ДНК

(мтДНК) имеет форму замкнутых колец. Как же

удваиваются такие кольца?

Репликацию мтДНК изучают лаборатории в

СССР, США, Голландии. Сначала Дж. Виноград

(Калифорнийский технологический институт,

США) выделил и исследовал мтДНК, только

начинающие удваиваться. Затем в Институте

биологии развития АН СССР, в лаборатории

профессора И. Б. Збарского, группе сотрудников во

главе с кандидатом биологических наук Г. Г. Гаузс

удалось выделить мтДНК в состоянии ее

активного удвоения. Фотографии, сделанные в этом

институте с помощью электронного микроскопа,

позволяют проследить за мтДНК па разных

стадиях репликации.

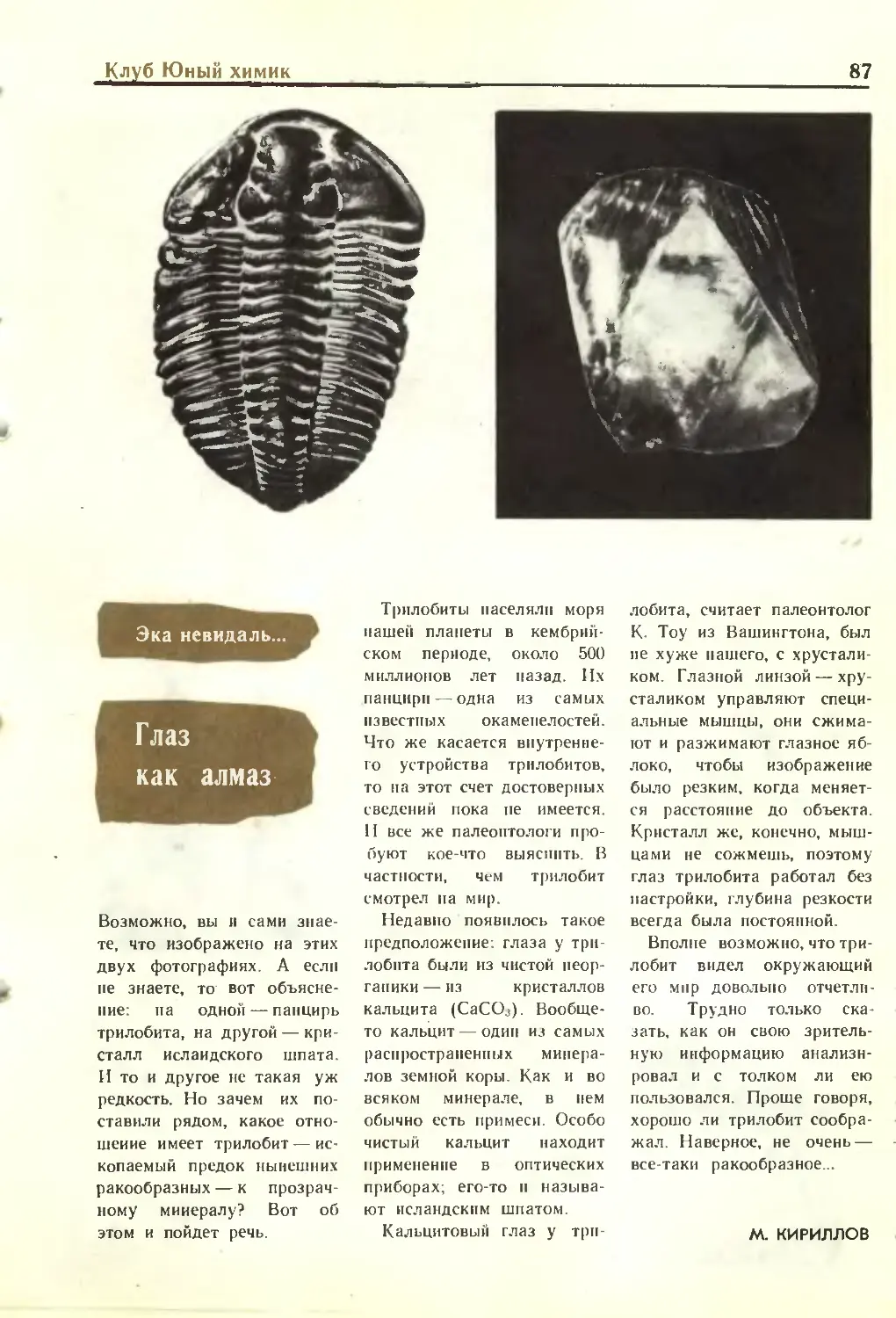

На странице 10 представлены две электронные

микрофотографии мтДНК, извлеченной из печени

крысы. Верхний снимок: удвоение только

началось. Нити ДНК расплелись иа небольшом

участке, и на одной из нитей идет синтез копии

ДНК. Вторая нить в синтезе пока не участвует.

Постепенно матричная ДНК расплетается все

дальше, и фермент ДНК-полимераза продолжает

строить копию. Вторая — свободная — нить

матрицы становится все длиннее.

Нижний снимок: исходная молекула ДНК

удвоилась уже на треть всей длины. Четко видны

две «вилки»: одна из них служит стартовой

точкой репликации, другая передвигается по мере

роста дочерней нити. В дальнейшем фермент

проделает путь по всему кольцу ДНК и удвоит одну

из расплетенных нитей. Тогда начнется

репликация второй нити.

Г. ИВЛЕВ

Фото Г. ГАУЗЕ

12 Информация

За что присуждены

Нобелевские премии

1973 года

по химии

Нобелевская премия по химии за

прошлый год была присуждена Е. Фишеру

(ФРГ) и Г. Уилкинсону (Англия), долгое

время соперничавшим в одной области

исследований — изучении так называемых

сэндвичевых соединений, классическим

примером которых служит ферроцен.

Ферроцен был совершенно случайно

получен в 1951 году. Это вещество

состава FeCioHio было, с одной стороны,

типичным металлоорганическим

соединением, в котором железо связано

непосредственно с углеродом; с другой

стороны, оно обладало необычными для такого

соединения свойствами. Ферроцен не

разлагается при нагревании до 470°С, легко

растворяется в органических

растворителях, возгоняется в высоком вакууме при

100°С...

Попытки первых исследователей

теоретически обосновать возможность

существования столь необычного вещества не

имели успеха, структура ферроцена

продолжала оставаться загадкой. Удача

сопутствовала лишь Фишеру и

Уилкинсону— первый из них изучал ферроцен с

помощью химических методов и рентге-

ноструктурного анализа, второй же

пользовался инфракрасной спектроскопией.

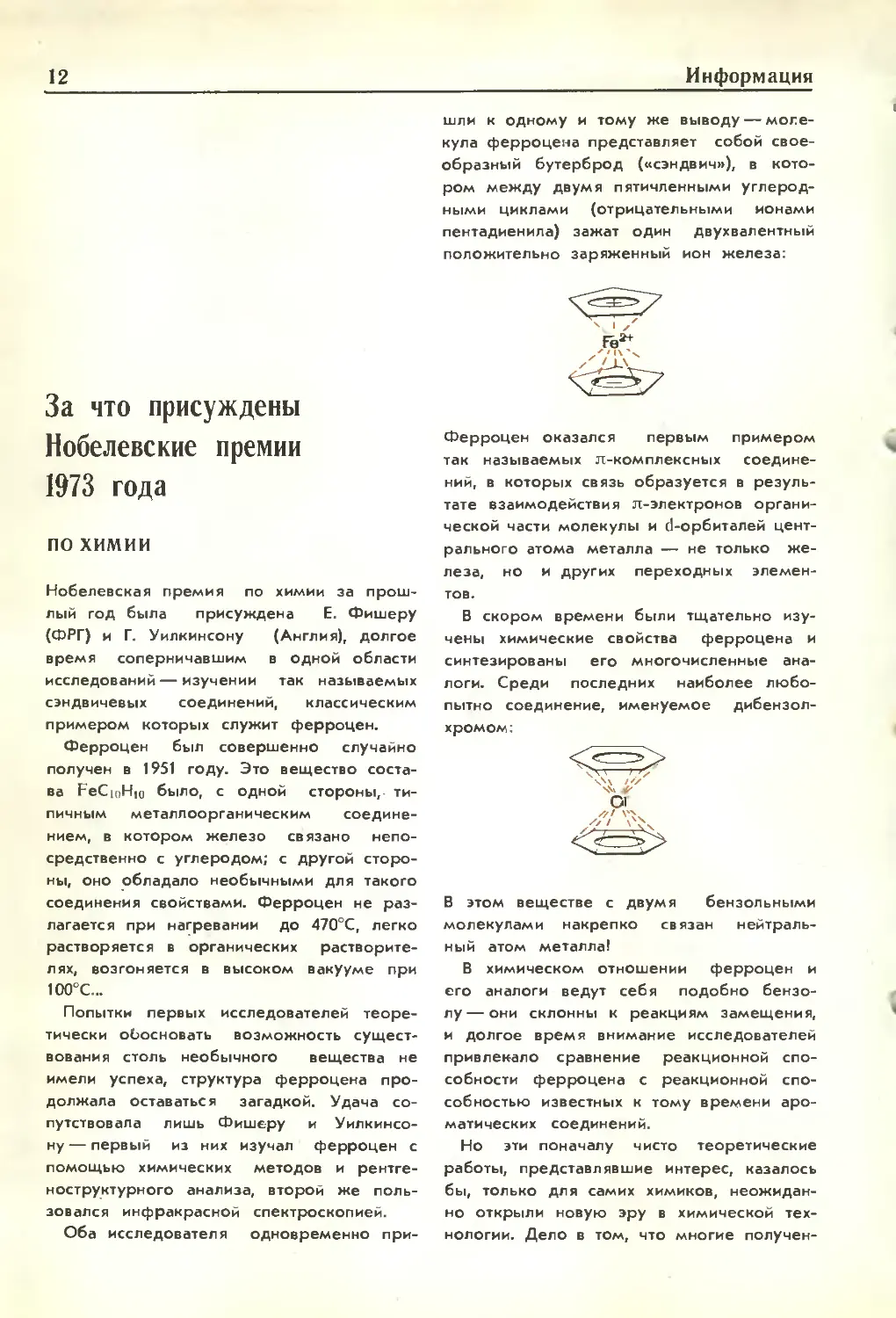

Оба исследователя одновременно

пришли к одному и тому же выводу —

молекула ферроцена представляет собой

своеобразный бутерброд («сэндвич»)# в

котором между двумя пятичленными

углеродными циклами (отрицательными ионами

пентадиенила) зажат один двухвалентный

положительно заряженный ион железа:

Ферроцен оказался первым примером

так называемых д-комплексных

соединений, в которых связь образуется в

результате взаимодействия л-электронов

органической части молекулы и d-орбиталей

центрального атома металла — не только

железа, но и других переходных

элементов.

В скором времени были тщательно

изучены химические свойства ферроцена и

синтезированы его многочисленные

аналоги. Среди последних наиболее

любопытно соединение, именуемое дибензол-

хромом:

В этом веществе с двумя бензольными

молекулами накрепко связан

нейтральный атом металла!

В химическом отношении ферроцен и

его аналоги ведут себя подобно

бензолу— они склонны к реакциям замещения,

и долгое время внимание исследователей

привлекало сравнение реакционной

способности ферроцена с реакционной

способностью известных к тому времени

ароматических соединений.

Но эти поначалу чисто теоретические

работы, представлявшие интерес, казалось

бы, только для самих химиков,

неожиданно открыли новую эру в химической

технологии. Дело в том, что многие получен-

За что присуждены Нобелевские премии 1973 года

13

ные я-комплексы оказались способными

специфически ускорять многие

химические превращения; а так как в ходе

таких реакций катализатор оказывался

растворенным, как и реагирующие вещества,

такой катализ получил название

гомогенного. Именно гомогенному катализу сул ят

сейчас блестящее будущее, ведь с его

помощью впервые удалось осуществить

реакцию фиксации атмосферного азота в

мягких условиях, при комнатной

температуре и атмосферном давлении...

ПО ФИЗИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ

Лауреатами Нобелевской премии 1973

года стали Карл фон Фриш, Конрад

Лоренц и Нико Тинберген — премия

присуждена им за «открытия, касающиеся

организации и проявления индивидуальных и

социальных форм поведения». Эти

открытия легли в основу новой отрасли науки,

которую сейчас принято называть

этологией,— науки о поведении животных*.

Карл фон Фриш долгие годы заведовал

кафедрой зоологии в Мюнхене, был

основателем и до 1958 г. директором

Зоологического института Мюнхенского

университета. Вот уже около 50 лет Фриш

руководит созданным им «Журналом

сравнительной физиологии».

* Подробнее об этом можно прочитать в

статьях С. Красносельского «Эти странные

стадные эффекты» («Химия и жизнь», 1973,

№ 4) и В. Б. Полянского «Есть ли ум у

животных?» («Химия и жизнь», 1971, № 3).

\

\

Работы Фриша, появившиеся в печати

еще до начала первой мировой войны,

были посвящены физиологии органов

чувств самых разных животных.

Постепенно их тематика все более расширялась и

охватила стыковые области зоологии,

физиологии и зоопсихологии.

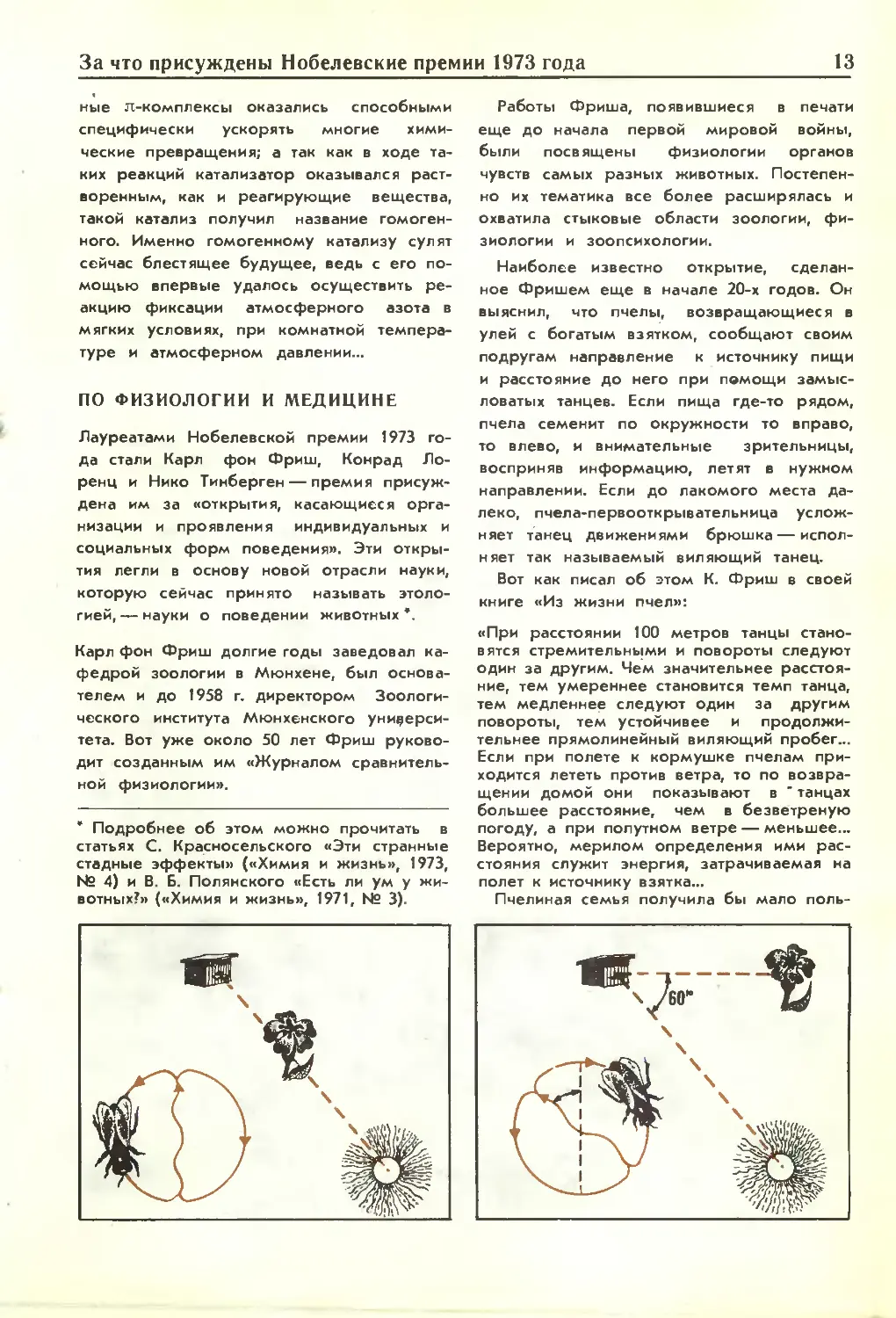

Наиболее известно открытие,

сделанное Фришем еще в начале 20-х годов. Он

выяснил, что пчелы, возвращающиеся в

улей с богатым взятком, сообщают своим

подругам направление к источнику пищи

и расстояние до него при помощи

замысловатых танцев. Если пища где-то рядом,

пчела семенит по окружности то вправо,

то влево, и внимательные зрительницы,

восприняв информацию, летят в нужном

направлении. Если до лакомого места

далеко, пчела-первооткрывательница

усложняет танец движениями брюшка —

исполняет так называемый виляющий танец.

Вот как писал об этом К. Фриш в своей

книге «Из жизни пчел»:

«При расстоянии 100 метров танцы

становятся стремительными и повороты следуют

один за другим. Чем значительнее

расстояние, тем умереннее становится темп танца,

тем медленнее следуют один за другим

повороты, тем устойчивее и

продолжительнее прямолинейный виляющий пробег...

Если при полете к кормушке пчелам

приходится лететь против ветра, то по

возвращении домой они показывают в " танцах

большее расстояние, чем в безветреную

погоду, а при попутном ветре — меньшее...

Вероятно, мерилом определения ими

расстояния служит энергия, затрачиваемая на

полет к источнику взятка...

Пчелиная семья получила бы мало поль-

14

Информация

зы, узнав, что за два километра от улья

цветет липа, если бы одновременно не

давалось указаний о направлении, в котором

нужно ее искать. Виляющий танец

содержит и такое сообщение. Оно кроется в

фигуре танца, а именно в направлении

прямолинейного виляющего пробега... Виляющий

пробег вверх означает, что кормушка

расположена от улья прямо по направлению

к солнцу; виляющий пробег вниз говорит

о противоположном направлении; пробег,

например, под углом в 60° влево от

вертикали указывает на то, что кормушка

находится влево под углом 60° от прямого

направления от улья к солнцу, и так далее».

По мнению Фриша, выучить такие

танцы пчелы не в состоянии — это

врожденные движения, запечатленные в нервной

системе насекомых за необозримо долгое

время их эволюции.

Конрад Лоренц, который сейчас

руководит Институтом физиологии поведени я

им. Макса Планка в Зеевизене (ФРГ), в

свое время окончил Венский университет,

где изучал медицину, зоологию,

палеонтологию, психологию и философию и

защитил диссертацию по зоологии. Первая

научная статья Лоренца появилась в

1927 г. Речь в ней шла о поведении галок.

В 1935 г. Лоренц опубликовал работу под

названием «Компаньон в мире птиц»,

которая легла в основу изучения

многообразных отношений между животными

одного вида.

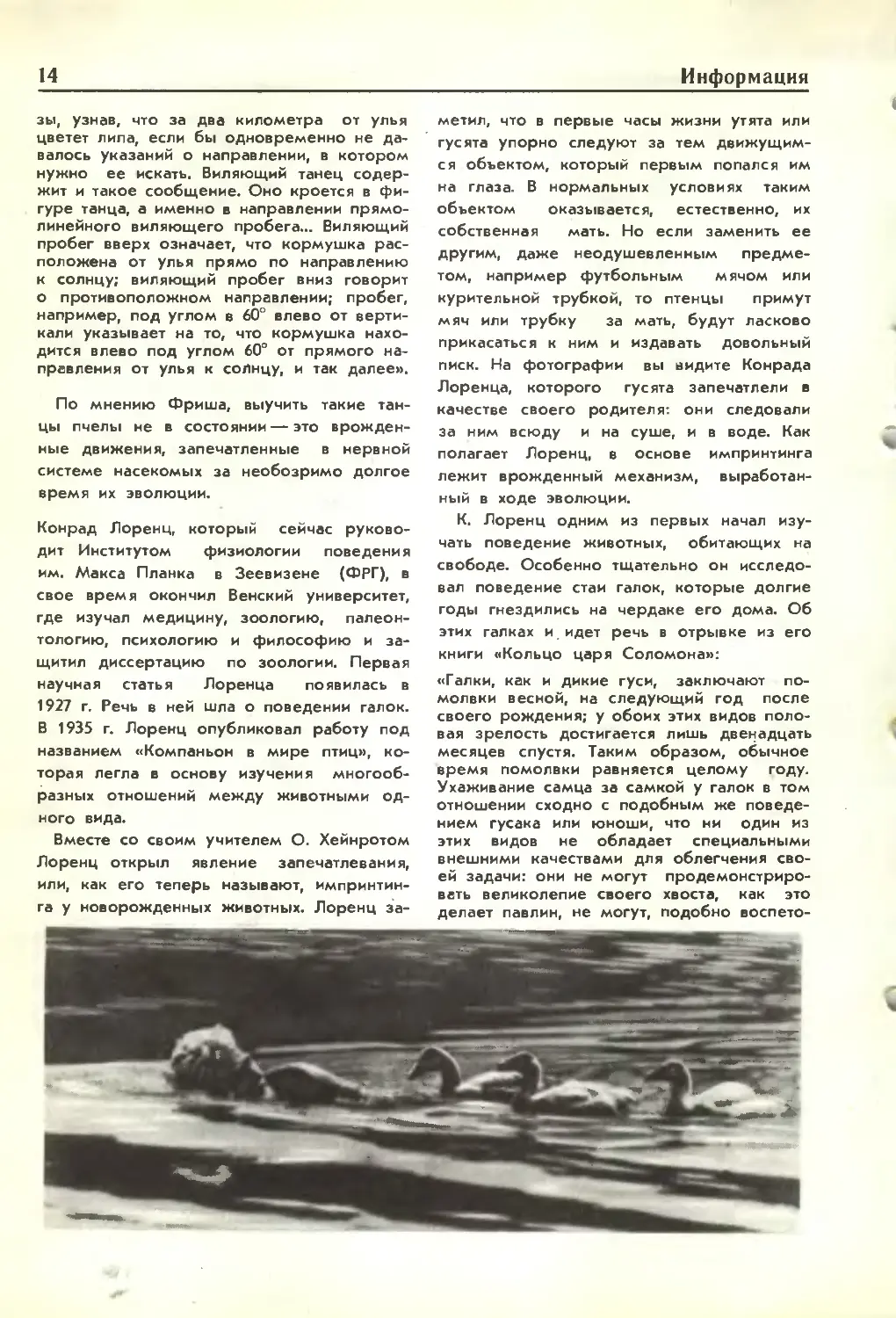

Вместе со своим учителем О. Хейнротом

Лоренц открыл явление запечатлевания,

или, как его теперь называют, импринтин-

га у новорожденных животных. Лоренц

заметил, что в первые часы жизни утята или

гусята упорно следуют за тем

движущимся объектом, который первым попался им

на глаза. В нормальных условиях таким

объектом оказывается, естественно, их

собственная мать. Но если заменить ее

другим, даже неодушевленным

предметом, например футбольным мячом или

курительной трубкой, то птенцы примут

мяч или трубку за мать, будут ласково

прикасаться к ним и издавать довольный

писк. На фотографии вы видите Конрада

Лоренца, которого гусята запечатлели в

качестве своего родителя: они следовали

за ним всюду и на суше, и в воде. Как

полагает Лоренц, в основе импринтинга

лежит врожденный механизм,

выработанный в ходе эволюции.

К. Лоренц одним из первых начал

изучать поведение животных, обитающих на

свободе. Особенно тщательно он

исследовал поведение стаи галок, которые долгие

годы гнездились на чердаке его дома. Об

этих галках и идет речь в отрывке из его

книги «Кольцо царя Соломона»:

«Галки, как и дикие гуси, заключают

помолвки весной, на следующий год после

своего рождения; у обоих этих видов

половая зрелость достигается лишь двенадцать

месяцев спустя. Таким образом, обычное

время помолвки равняется целому году.

Ухаживание самца за самкой у галок в том

отношении сходно с подобным же

поведением гусака или юноши, что ни один из

этих видов не обладает специальными

внешними качествами для облегчения

своей задачи: они не могут

продемонстрировать великолепие своего хвоста, как это

делает павлин, не могут, подобно воспето-

За что присуждены Нобелевские премии 1973 года

15

му Шелли жаворонку, излить

«переполненное сердце в щедром потоке своего

непосредственного искусства». Галочий

жених способен представить себя в

наилучшем свете и без всех этих аксессуаров.

И делает он это удивительно по-человечьи.

Юный самец галки пыжится, надувается —

он демонстрирует избыток бьющей через

край энергии... Он задирает других галок,

если «она», его суженая, удостоит его

взглядом, и ввязывается в конфликты со

своими сюзеренами, которым в другое

время оказывает всяческое уважение... Все

эти различные формы саморекламы

токующий самец адресует совершенно

определенной самке».

Нико Тинберген окончил Лейденский

университет и в 30-х годах сотрудничал с

Лоренцем, а с 1949 г. работает в

Оксфордском университете. Интерес к животным

появился у Тинбергена еще в детстве,

когда он держал в аквариуме небольших

рыбок — колюшек. Впоследствии

исследование поведения этих рыб принесло ему

мировую известность. Классическими

стали и его работы по поведению чаек.

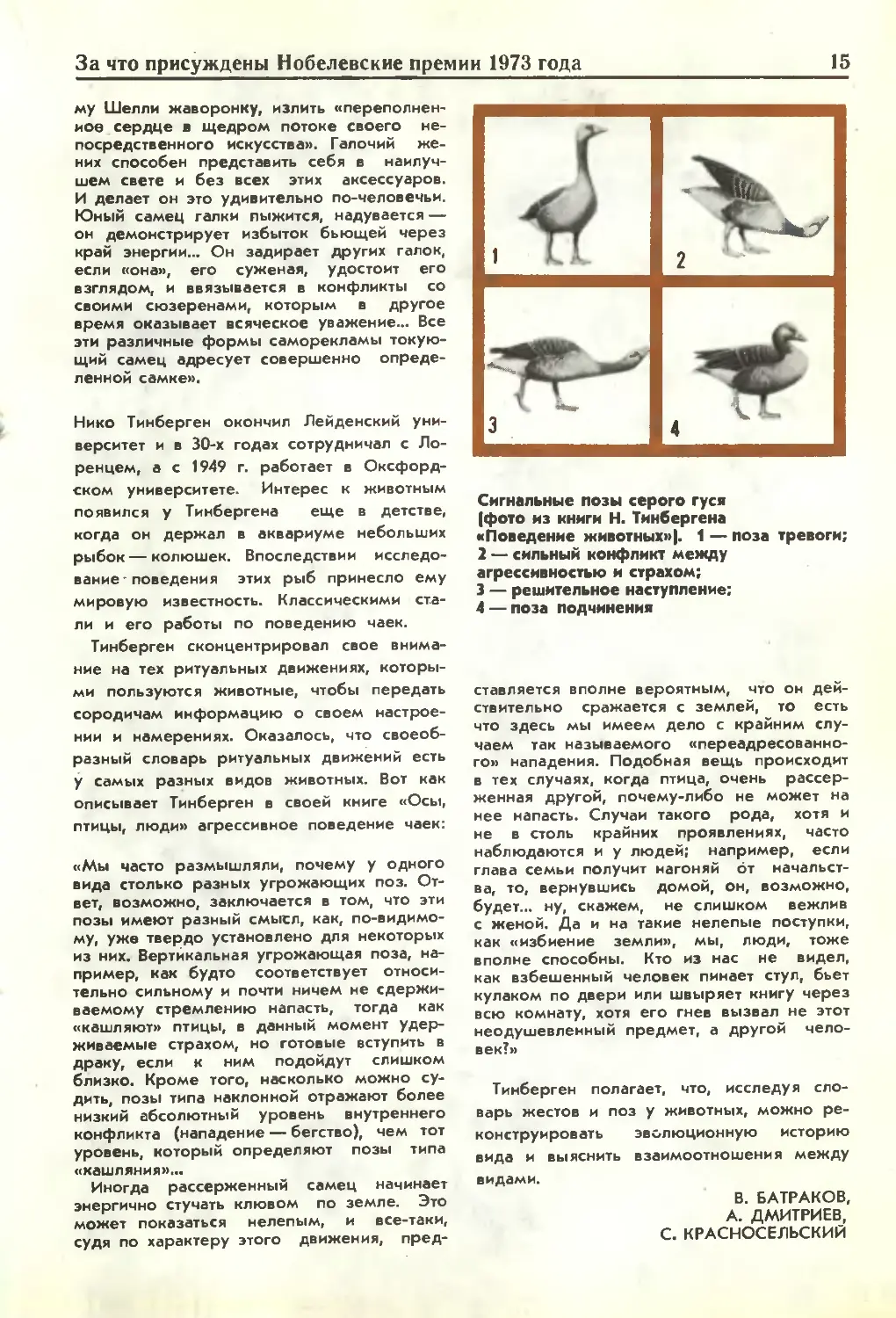

Тинберген сконцентрировал свое

внимание на тех ритуальных движениях,

которыми пользуются животные, чтобы передать

сородичам информацию о своем

настроении и намерениях. Оказалось, что

своеобразный словарь ритуальных движений есть

у самых разных видов животных. Вот как

описывает Тинберген в своей книге «Осы,

птицы, люди» агрессивное поведение чаек:

«Мы часто размышляли, почему у одного

вида столько разных угрожающих поз.

Ответ, возможно, заключается в том, что эти

позы имеют разный смысл, как,

по-видимому, уже твердо установлено для некоторых

из них. Вертикальная угрожающая поза,

например, как будто соответствует

относительно сильному и почти ничем не

сдерживаемому стремлению напасть, тогда как

«кашляют» птицы, в данный момент

удерживаемые страхом, но готовые вступить в

драку, если к ним подойдут слишком

близко. Кроме того, насколько можно

судить, позы типа наклонной отражают более

низкий абсолютный уровень внутреннего

конфликта (нападение — бегство), чем тот

уровень, который определяют позы типа

«кашляния»...

Иногда рассерженный самец начинает

энергично стучать клювом по земле. Это

может показаться нелепым, и все-таки,

судя по характеру этого движения, пред-

v

■*

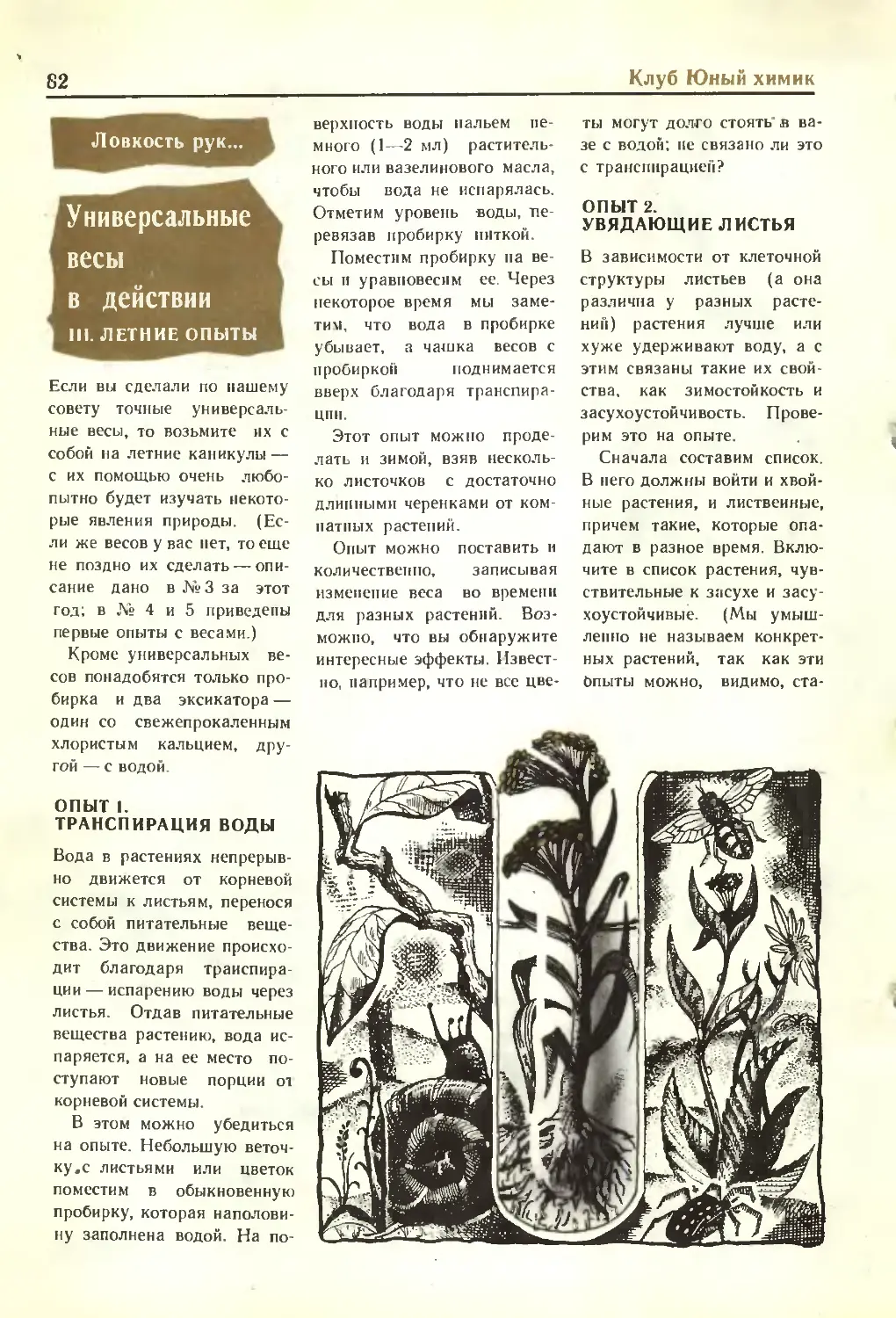

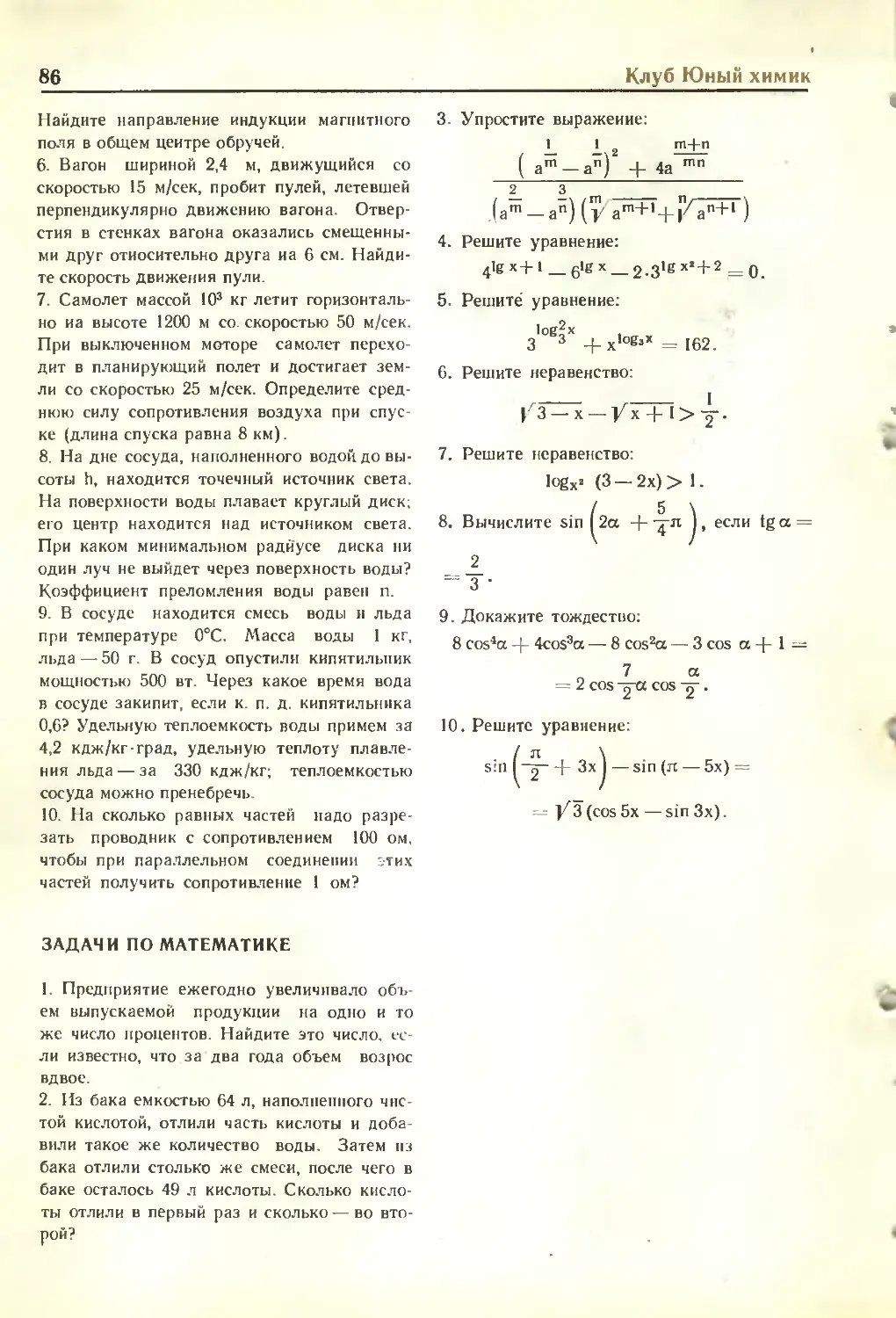

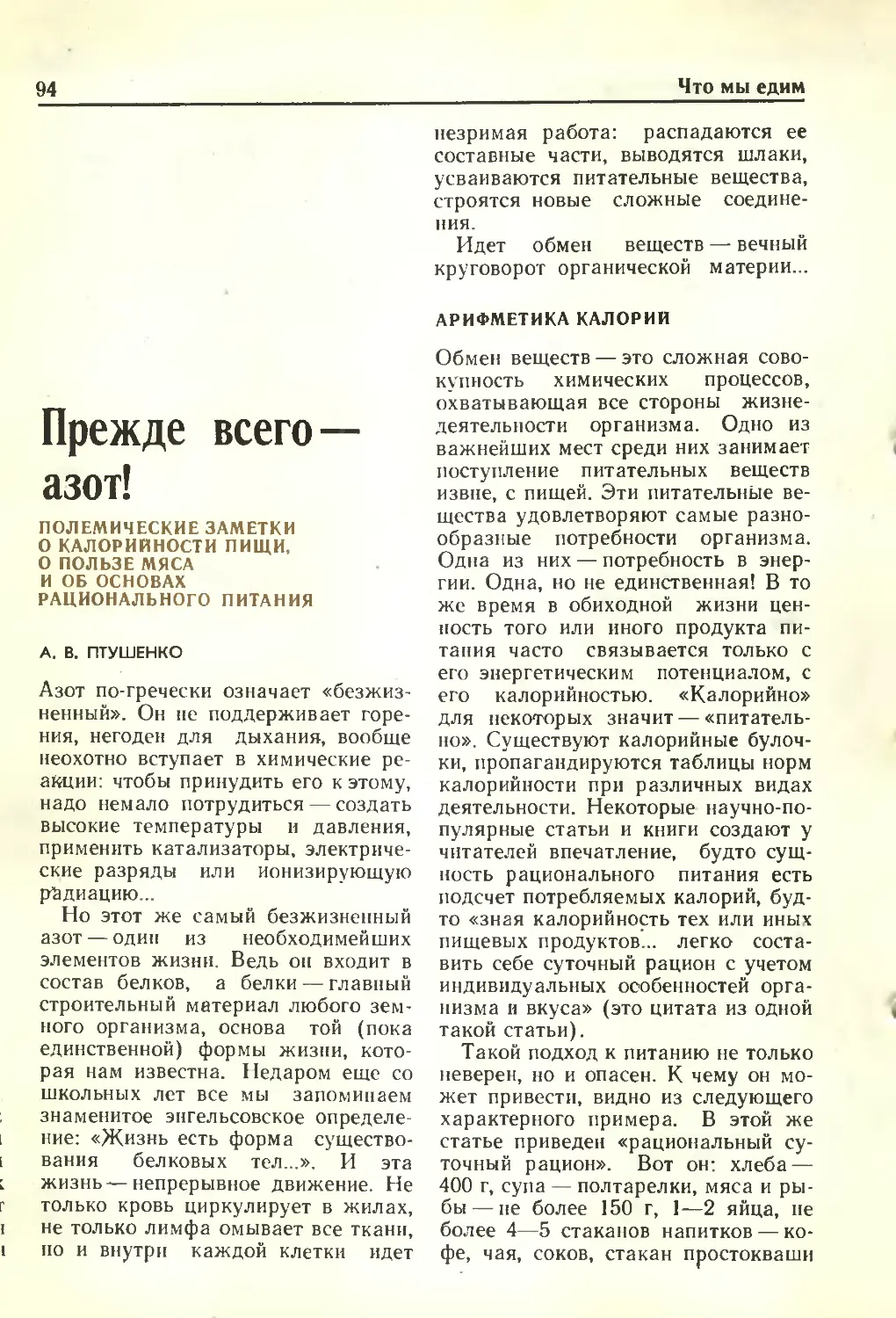

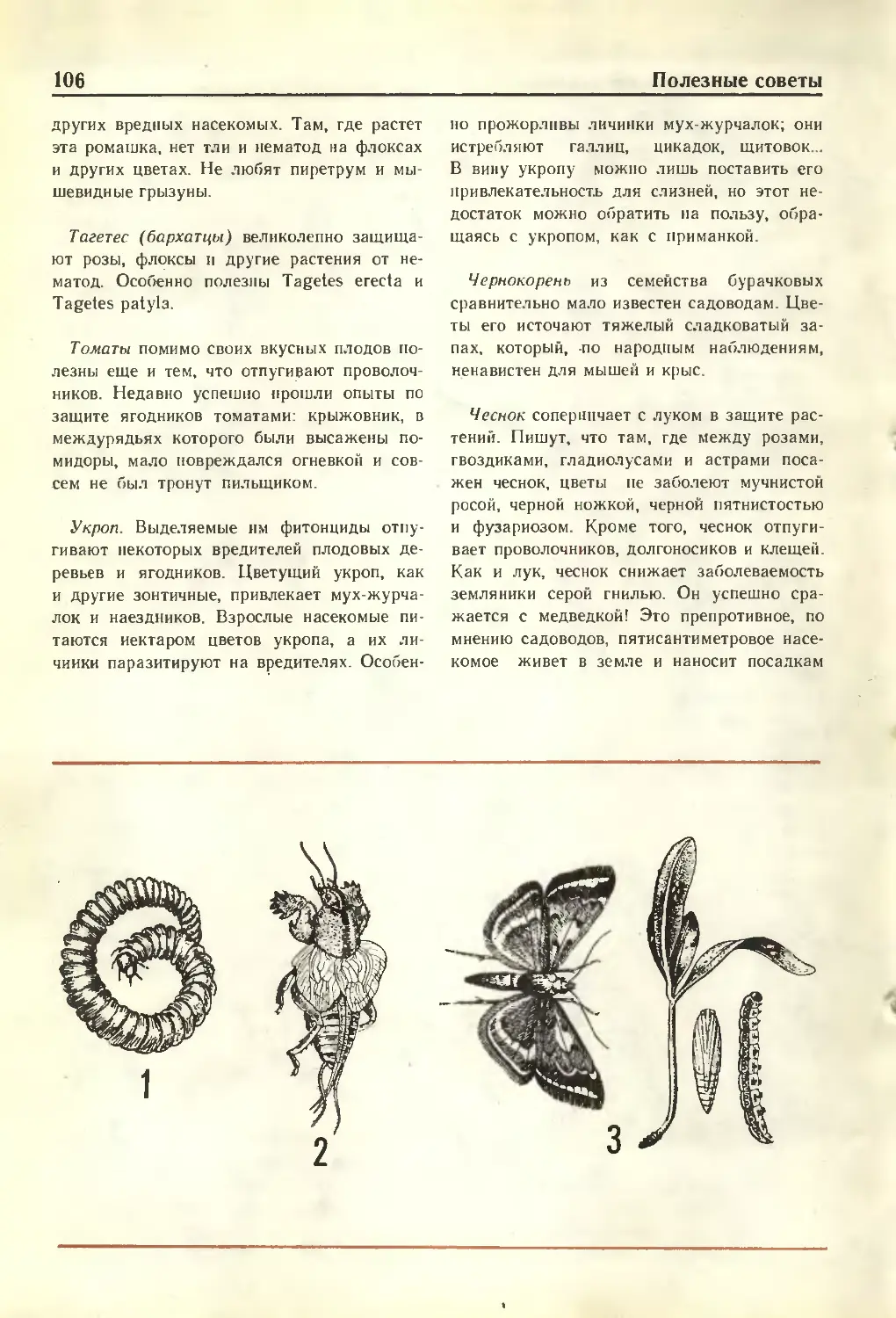

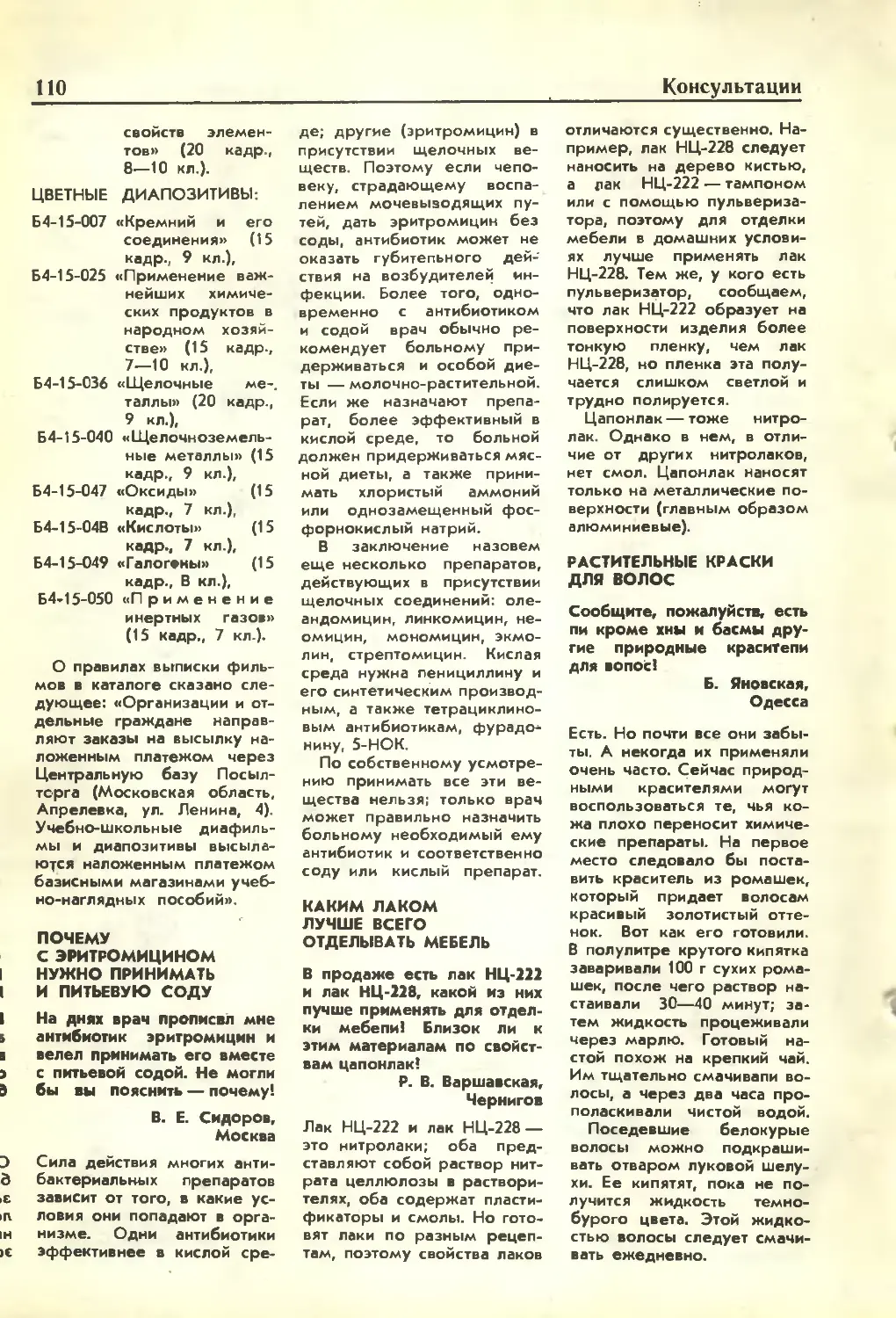

Сигнальные позы серого гуся

(фото нз кннгн Н. Тинбергена

«Поведение животных»). 1 — поза тревоги;

2 — сильный конфликт между

агрессивностью и страхом;

3 — решительное наступление;

4 — поза подчинения

ставляется вполне вероятным, что он

действительно сражается с землей, то есть

что здесь мы имеем дело с крайним

случаем так называемого

«переадресованного» нападения. Подобная вещь происходит

в тех случаях, когда птица, очень

рассерженная другой, почему-либо не может на

нее напасть. Случаи такого рода, хотя и

не в столь крайних проявлениях, часто

наблюдаются и у людей; например, если

глава семьи получит нагоняй от

начальства, то, вернувшись домой, он, возможно,

будет... ну, скажем, не слишком вежлив

с женой. Да и на такие нелепые поступки,

как «избиение земли», мы, люди, тоже

вполне способны. Кто из нас не видел,

как взбешенный человек пинает стул, бьет

кулаком по двери или швыряет книгу через

всю комнату, хотя его гнев вызвал не этот

неодушевленный предмет, а другой

человек?»

Тинберген полагает, что, исследуя

словарь жестов и поз у животных, можно

реконструировать эволюционную историю

вида и выяснить взаимоотношения между

видами.

В. БАТРАКОВ,

А. ДМИТРИЕВ,

С. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Проблемы и методы современной науки

17

Грамота

электронного века

Кандидат физико-математических наук

Е. Л. ВИНОГРАДОВ,

кандидат технических наук

Ю. Р. ТУВИН

НУЖНО ЛИ ЧИТАТЬ ЖУРНАЛЫ?

Один наш знакомый физик

принципиально не читает научных

журналов по специальности. «Зачем мне

это нужно? — говорит он. — Идеи

изложены в монографиях, факты

приводятся в справочниках.

Последние события? Все действительно

важное и интересное я выловлю,

разговаривая с теми коллегами,

которые читают журналы». Он

решительно отвергает научную

периодику как средство информационного

общения: просматривать массу

журналов он считает

непроизводительным делом.

Конечно, наш знакомый оригинал.

Тысячи ученых настойчиво и

прилежно изучают научную периодику.

Но много ли полезного извлекают

они из «тысячи тонн словесной

руды»? Производительна ли эта

работа?

Рассмотрим теперь другую весьма

реальную ситуацию. Конструктор

малых судов интересуется

конкретным параметром определенного

материала в заданных условиях

эксплуатации, а именно прочностью

погруженных в морскую воду

стеклопластиков. Где и как ему отыскать

этот параметр? В справочниках?

Вряд ли, потому что речь идет о

новых материалах, данные о которых

просто не успели попасть в

справочники. В монографиях? Но они

посвящены общим вопросам, и

сведения о стеклопластике в морской

воде могут оказаться там лишь

случайно. В журнальных статьях? А как

найти нужный факт примерно в

пятидесяти отечественных и

иностранных журналах (где встречаются

сведения о пластиках) за последние

несколько лет?

Итак, наш вполне реальный физик

и придуманный, но не менее

реальный конструктор оба недовольны

состоянием дел в системе

научно-технической информации. И таких

недовольных с каждым годом становится

все больше.

Впрочем, дело не только в их

недовольстве. Один ставит

эксперименты, которые кто-то уже провел, а

результаты опубликовал. Другой, не

ведая истинных возможностей

материала, конструирует катера весом

с эскадренный миноносец. А что

если все так будут экспериментировать

и конструировать?

Ученые хотят, чтобы вся добытая

ими информация была сохранена.

Они считают, что сохранить ее

можно только в книгах, статьях, отчетах,

микропленках. Люди привыкли к

традиционным формам и тщетно

стараются впихнуть в них все больше

и больше сведений. Растет число

изданий и их тиражи, каналы

передачи научно-технической информации

забиваются миллионами сообщений,

вся система оказывается

парализованной.

В поисках выхода из этого

кризиса мы усердно совершенствуем

традиционные формы библиотечного

дела и библиографического

обслуживания. Однако создание различных

18

Проблемы и методы современной науки

систем поиска нужных документов

приносит только временное

облегчение. Даже быстродействующие

автоматизированные

информационно-поисковые системы (АИПС) не

выводят нас из информационного тупика,

ибо в конечном счете выдают

читателю лишь более или менее

отвечающие его запросу первоисточники.

Потом читатель будет отыскивать

нужные ему факты, пользуясь обычным

методом перелистывания страниц,

причем без всяких гарантий успеха.

В чем же причина неэффективности

различных систем поиска

документов?

ФАКТЫ И ТОЛЬКО ФАКТЫ

Современная научно-техническая

литература — на 90% литература

фактов. И 90% ее читателей

интересуются только фактами. Но в своих

поисках они пользуются негодными

средствами — поисковыми

аппаратами документальных систем. А эти

аппараты (парадокс!)

ориентированы на проблемы, конструкции, идеи,

но отнюдь не приспособлены к тому,

чтобы до конца вскрыть содержание

статей и указывать на отдельные

конкретные факты.

Если читателя интересуют

фактические данные о температурной

зависимости набухания каучука СКД в

воде, документальная поисковая

система скорее всего не приведет к

добротной монографии Ю. С. Зуева

«Разрушение полимеров под

действием агрессивных сред», где эти

данные приведены на 29-й странице.

Читателю будет предложен список книг

и статей, в рефератах или поисковых

образах которых встречаются слова

«каучук», «вода», «набухание». А

упомянутая монография будет

упущена из вида — с точки зрения

документальной поисковой системы; эта

книга не имеет никакого отношения

к запросу читателя.

Совершенствование поискового

аппарата документальной системы

путем измельчения ключевых

понятий, детализации поисковых образов

документов приводит нас к тому, что

система обязана будет помнить

полные тексты всех входящих в нее

документов. Это нецелесообразно.

Несравненно' выгоднее

трансформировать тексты документов, оставив в

них только концентрированные

факты. Такова логика создания

фактографических информационных

систем. Для хранения и обработки

гигантских массивов фактов как

будто специально предназначены

современные ЭВМ с их почти

безграничной, гибкой и точной памятью, с их

фантастическим быстродействием.

Современные взаимоотношения

автора статьи (добытчика фактов)

и читателя (потребителя

информации), который находит нужную

статью с помощью любой поисковой

системы (будь то библиотекарь,

каталог или АИПС), нетрудно

представить графически, приняв, что

сплошная линия-означает поток

информации, а прерывистая — поток

запросов. Вот эта схема:

добытчик ► статья —* потребитель

фактов t | информации

\ * 1 I

поисковая система

Даже если поисковая система

хорошо сработала и потребитель получил

пачку нужных журналов и книг, он

все равно не избавлен от поиска

нужных ему фактов. Чтобы этого не

было, в схеме, которая сейчас

только рождается, появилось новое

звено — трансформатор:

добытчик * статья —► трансформатор т>

* фактографическая АИПС —►

„потребитель t

Трансформатор —это специалист

или целая организация, которые

выуживают из статьи факты, чтобы

заложить их в фактографическую

систему

Но нужно ли это дополнительное

звено"? Не лучше ли научить добыт-

Грамота электронного века

19

чика и потребителя прямому

общению с фактографической системой,

обучить их грамоте электронного

века? Тогда информационная связь

существенно упростится:

добытчик!^ фактографическая АИПС^

1^, потребитель

Преимущества нового способа

информационного общения достаточно

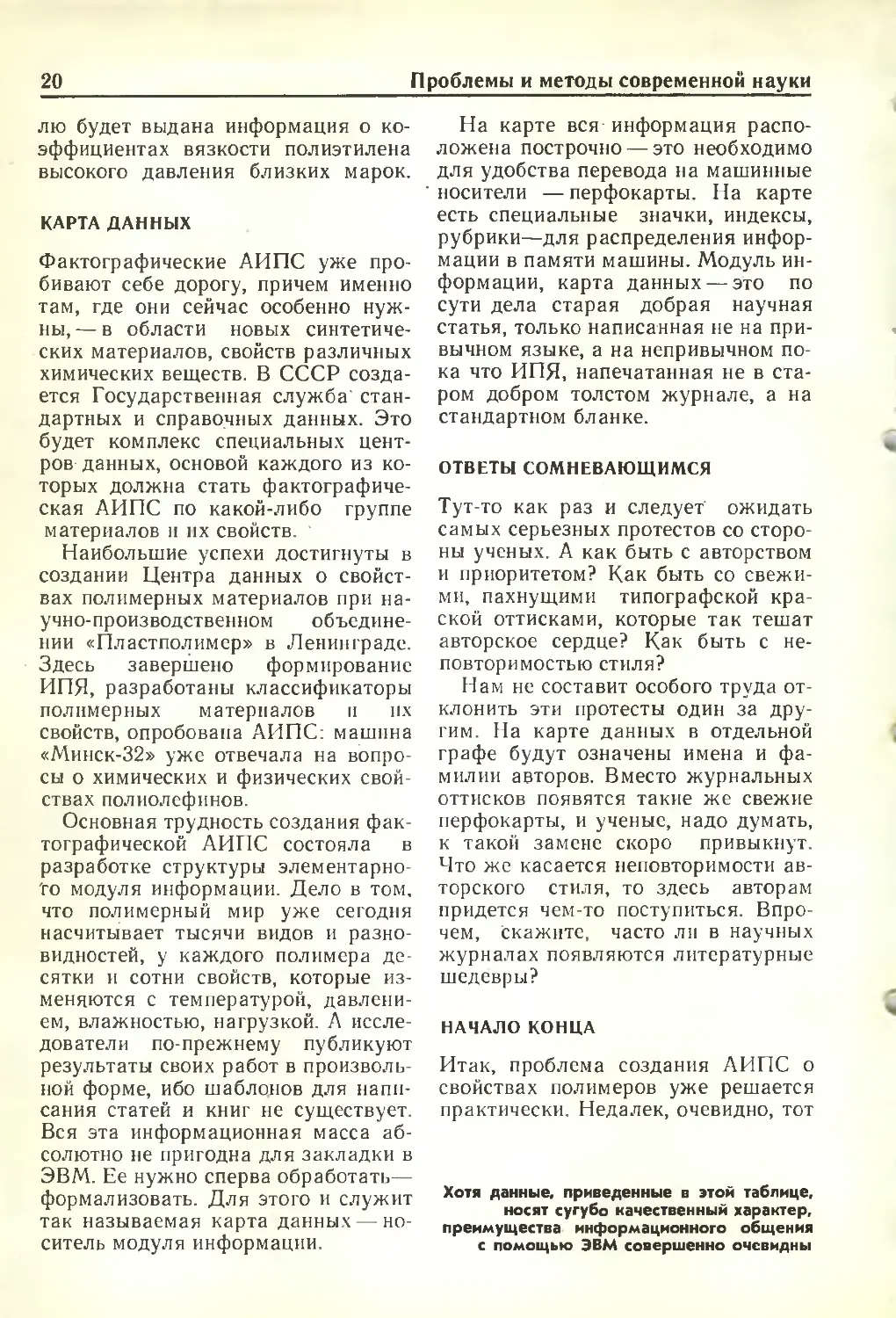

очевидны, и мы не будем подробно

на них останавливаться. К тому же

приведенная ниже таблица

наглядно иллюстрирует эти преимущества

в исторической ретроспективе.

Лучше рассмотрим последнюю

информационную схему подробнее.

ДОБЫТЧИК И ЭВМ

В самых общих чертах новое

информационное общение должно

выглядеть так. Добытчик записывает

результаты своих экспериментов в

форме, приемлемой для введения в

ЭВМ. Эта форма (карта данных)

отличается от привычных статей и

отчетов предельной концентрацией

фактов, заданной

последовательностью их описания (наименование

материала — наименование свойства —

значение свойства —дополнительные

сведения), использованием для

описания фактов только стандартных

терминов (дескрипторов). ЭВМ

читает карты данных, запоминает все

изложенные там факты и отвечает

на конкретные вопросы потребителя.

Машина сама анализирует, о чем

и как часто ее спрашивают, как

быстро и точно она отвечает на

вопросы, каких данных ей не хватает для

обслуживания потребителей.

Результаты анализа сообщаются

добытчику, который вносит соответствующие

коррективы в планы своих

исследований. При такой системе АИПС

мгновенно ответит

экспериментатору, каковы характерные линии

инфракрасного спектра у поли-4-метил-

пентана-1, а конструктору

предложит на выбор несколько

материалов, обладающих заданным

комплексом свойств.

Более того, становится возможным

диалог между конструктором и

машиной, даже если ученый работает в

Новосибирске, а машина стоит в

Ленинграде. Дополнительно можно

спросить у ЭВМ стоимость каждого

из предложенных материалов,

узнать, где они производятся, получить

сведения о режимах их

переработки...

ПОГОВОРИМ НА ИПЯ

Но чтобы уверенно общаться с

машиной, нужно овладеть так

называемым информационно-поисковым

языком (ИПЯ)- Пугаться этого

слова не следует: изучить ИПЯ не так

уж сложно, несравненно проще,

нежели английский, французский или

немецкий, не говоря о японском, а

сдавать "экзамены по ИПЯ,

наверное, никому не придется. ИПЯ — это

наш родной язык, освобожденныиот

красот и нюансов, чувств и эмоций.

ИПЯ точен, однозначен, сух.

(Между прочим, словарь

фактографического ИПЯ — тезаурус по

полимерным материалам в этом году выйдет

в свет; в нем нет глаголов, только

существительные и прилагательные.)

Вот предельно вежливое

обращение читателя к оператору ЭВМ:

«Скажите, пожалуйста, какая вяз

кость у полиэтилена марки 100, или,

на худой конец, сообщите о вязкости

полиэтилена хоть что-нибудь». А в

общем, здесь вежливость ни к чему.

Нужно обращаться прямо к машине

и на ИПЯ: «Полиэтилен 100 Б

коэффициент вязкости А». (А и Б —

специальные символы,

определяющие стратегию поиска и условия

выдачи данных.) Получив такой

запрос, ЭВМ ответит: «Полиэтилен

100, коэффициент вязкости N пуаз,

температура Т° О. Если точные

данные машине не известны, потребите-

20

Проблемы и методы современной науки

лю будет выдана информация о

коэффициентах вязкости полиэтилена

высокого давления близких марок.

КАРТА ДАННЫХ

Фактографические АИПС уже

пробивают себе дорогу, причем именно

там, где они сейчас особенно

нужны,— в области новых

синтетических материалов, свойств различных

химических веществ. В СССР

создается Государственная служба'

стандартных и справочных данных. Это

будет комплекс специальных

центров данных, основой каждого из

которых должна стать

фактографическая АИПС по какой-либо группе

материалов и их свойств.

Наибольшие успехи достигнуты в

создании Центра данных о

свойствах полимерных материалов при

научно-производственном

объединении «Пластполимер» в Ленинграде.

Здесь завершено формирование

ИПЯ, разработаны классификаторы

полимерных материалов и их

свойств, опробована АИПС: машина

«Минск-32» уже отвечала на

вопросы о химических и физических

свойствах полиолефинов.

Основная трудность создания

фактографической АИПС состояла в

разработке структуры элементарно-

to модуля информации. Дело в том,

что полимерный мир уже сегодня

насчитывает тысячи видов и

разновидностей, у каждого полимера

десятки и сотни свойств, которые

изменяются с температурой,

давлением, влажностью, нагрузкой. А

исследователи по-прежнему публикуют

результаты своих работ в

произвольной форме, ибо шаблонов для

написания статей и книг не существует.

Вся эта информационная масса

абсолютно не пригодна для закладки в

ЭВМ. Ее нужно сперва обработать—

формализовать. Для этого и служит

так называемая карта данных —

носитель модуля информации.

На карте вся-информация

расположена построчно — это необходимо

для удобства перевода на машинные

носители — перфокарты. На карте

есть специальные значки, индексы,

рубрики—для распределения

информации в памяти машины. Модуль

информации, карта данных — это по

сути дела старая добрая научная

статья, только написанная не на

привычном языке, а на непривычном

пока что ИПЯ, напечатанная не в

старом добром толстом журнале, а на

стандартном бланке.

ОТВЕТЫ СОМНЕВАЮЩИМСЯ

Тут-то как раз и следует ожидать

самых серьезных протестов со

стороны ученых. А как быть с авторством

и приоритетом? Как быть со

свежими, пахнущими типографской

краской оттисками, которые так тешат

авторское сердце? Как быть с

неповторимостью стиля?

Нам не составит особого труда

отклонить эти протесты один за

другим. На карте данных в отдельной

графе будут означены имена и

фамилии авторов. Вместо журнальных

оттисков появятся такие же свежие

перфокарты, и ученые, надо думать,

к такой замене скоро привыкнут.

Что же касается неповторимости

авторского стиля, то здесь авторам

придется чем-то поступиться.

Впрочем, скажите, часто ли в научных

журналах появляются литературные

шедевры?

НАЧАЛО КОНЦА

Итак, проблема создания АИПС о

свойствах полимеров уже решается

практически. Недалек, очевидно, тот

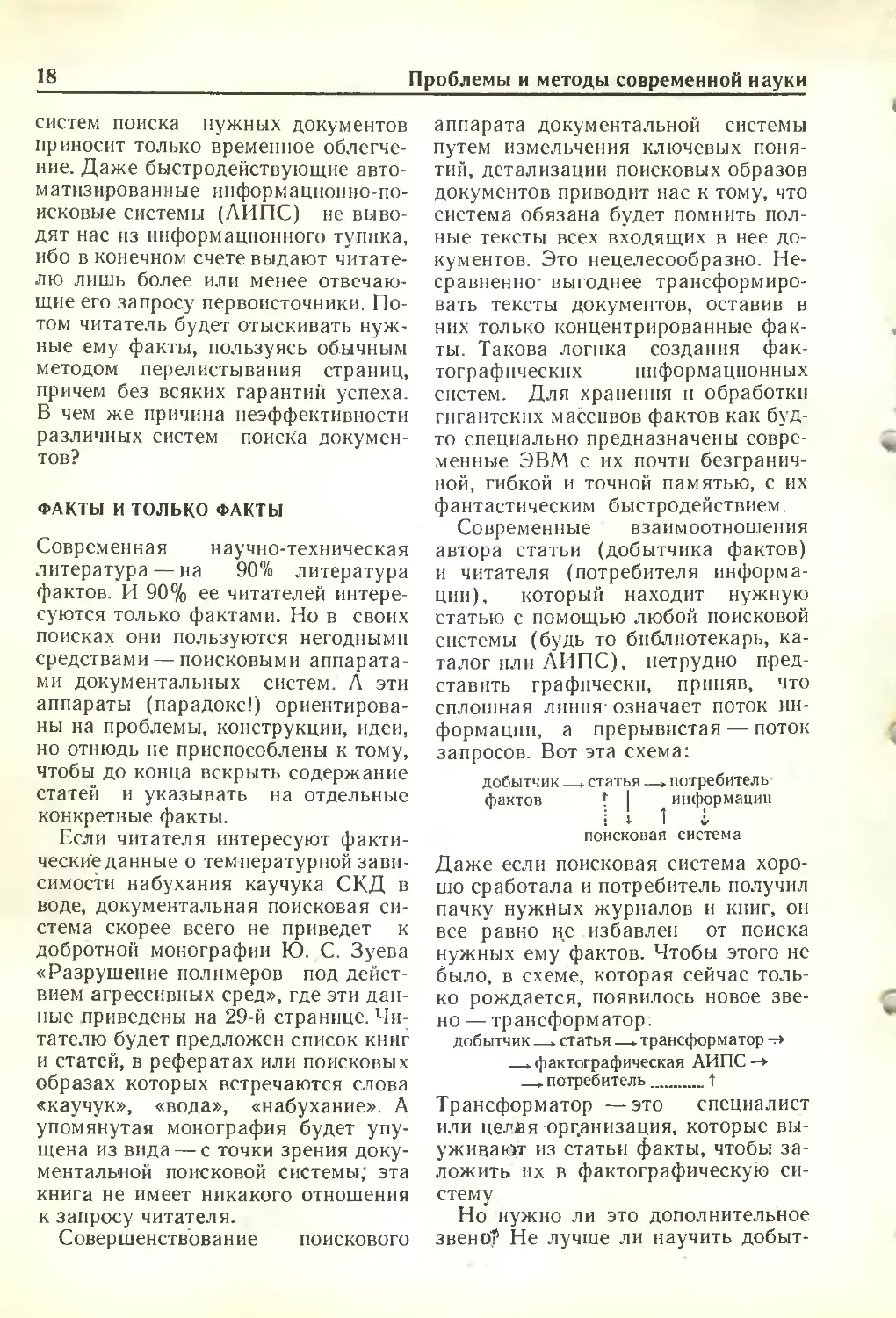

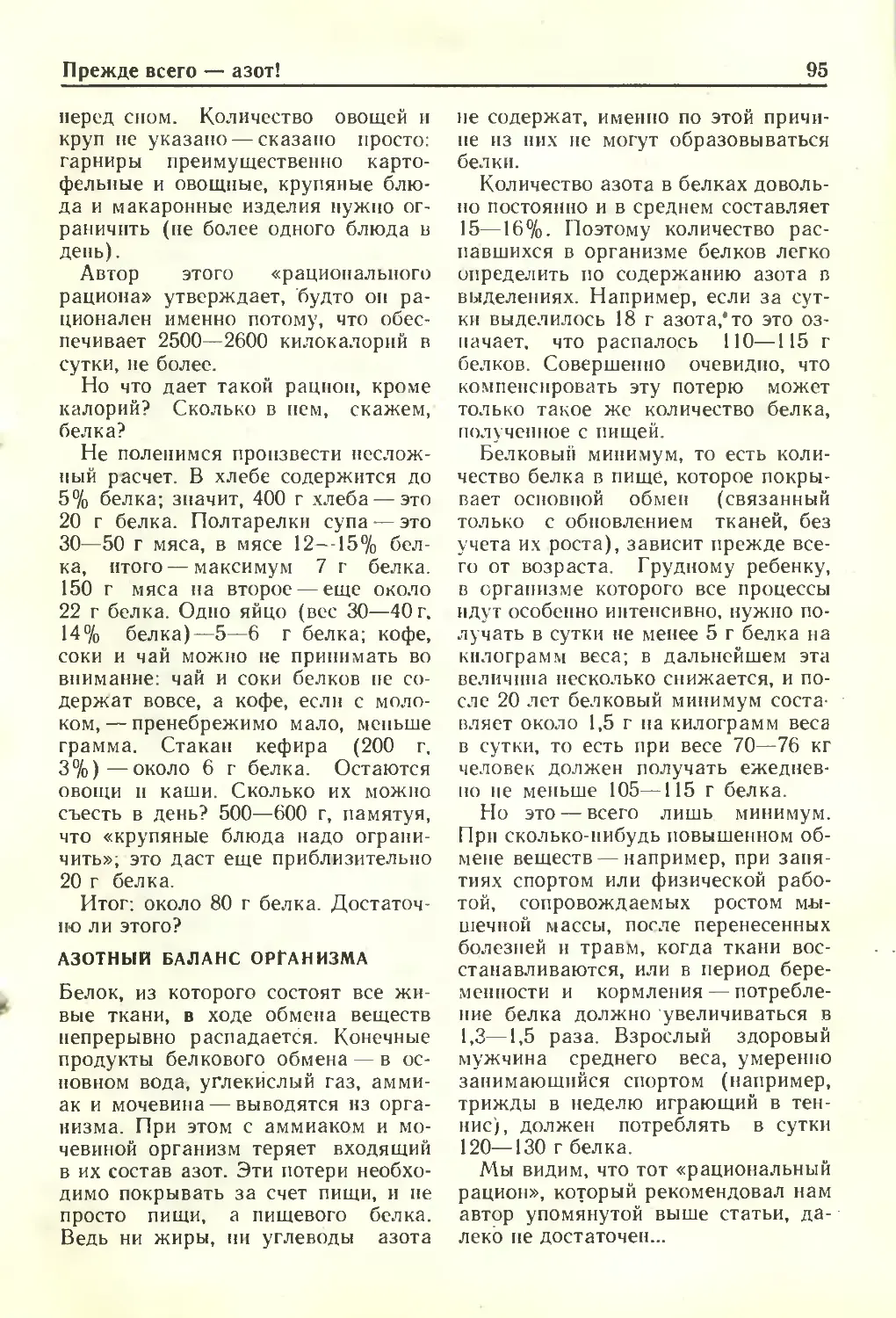

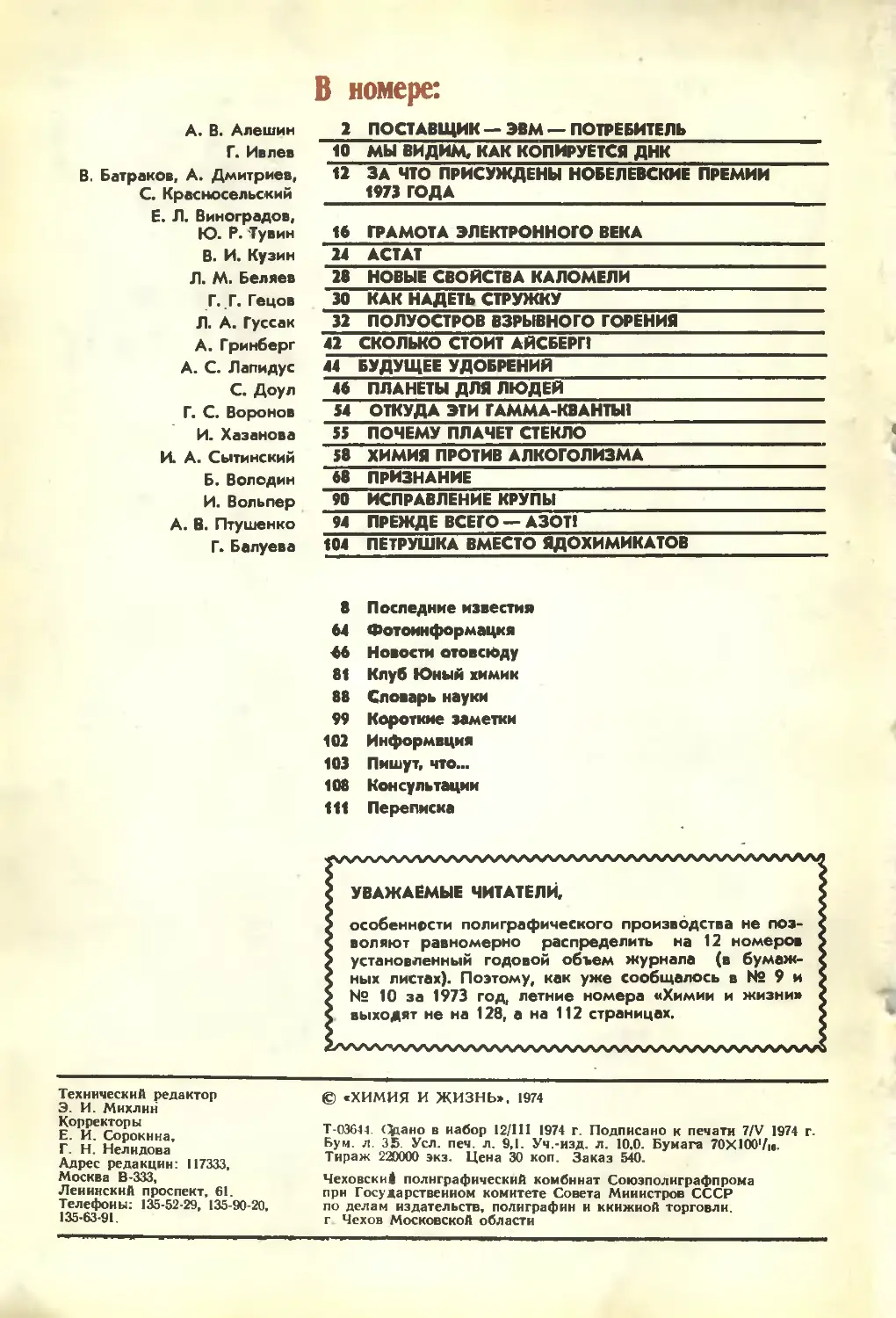

Хотя данные, приведенные в этой таблице,

носят сугубо качественный характер,

преимущества информационного общения

с помощью ЭВМ совершенно очевидны

Грамота электронного века

21

1

•Л/ rvw

1£**'утгпюе coo-

О 7

<■* ^Рукопись

Книга,

, ( журнал

И:^БРЕТЕ1ГиЕ'кПЙ1ШиЧЛТАН?1ТГ^ ^

тмеется Большой

»МАЦИ<ЖНОГО ОБЩЕНИЯ

Фактографи- Любая Точно сЗНИЙ.чень Большая Имеется МальЧй

ческаяАИПС ветавующмг^и^00

потребности '

22

Проблемы и методы современной науки

день, когда издательство «Химия» и

редакции таких журналов, как

«Высокомолекулярные соединения»,

«Пластические массы», «Механика

полимеров», предъявят своим

авторам новые требования — н по языку,

и по форме статей, сообщений,

справочников, — требования, диктуемые

самим фактом существования

Центра данных о полимерах.

Научные журнальные статьи

(литература фактов!) все больше станут

походить на стандартные карты

данных. Это будет началом конца

научных журналов. Тогда же пропадет

надобность в научно-популярных

статьях о научно-технической

информации, одна из которых перед

вами: фактографические АИПС

начнут агитировать сами за себя.

Для нас, людей, глубоко

убежденных в абсолютной необходимости

такой информационной реформы,

остается неясным лишь один вопрос. Вот

он: коснется ли эта реформа

научной литературы идей? Ведь

литература идей не менее важна для

прогресса, чем литература фактов, хотя,

как уже говорилось, составляет

всего лишь 10% научной информации.

Полагаем, что научные идеи тоже

могут быть систематизированы,

формализованы и заложены в ЭВМ. Но

этот путь, думается, не станет

магистральным. Безусловно, останутся

монографии и научно-популярные

журналы. В книгах и массовых

периодических изданиях ученый

сможет подробно, в оригинальной

литературной форме изложить свои

взгляды, концепции, идеи,

ознакомить читателя с научными

сокровищами, созданными

предшествующими поколениями, дать прогноз на

будущее. Иными словами, грамота

электронного века потребуется

ученым для обычных, повседневных

записей. Идеям тесно на перфокартах.

Их будут по-прежнему излагать

старым добрым языком, языком

литературы.

А что если информационный

взрыв заденет своей ударной волной

и монографии, и популярные

журналы? Наверное, это не случится.

Создать монографию неизмеримо

сложнее, чем написать статью. Вряд ли

найдутся десятки тысяч охотников

взяться за такой труд. А в научно-

популярных журналах, как

известно, давно уже сформировались

мощные заслоны против случайных,

легковесных, узких по своей тематике

публикаций. Кто сомневается в этом,

пусть поставит чистый научный

эксперимент: напишет подобною

статейку п снесет ее в журнал.

Результаты просим сообщить.

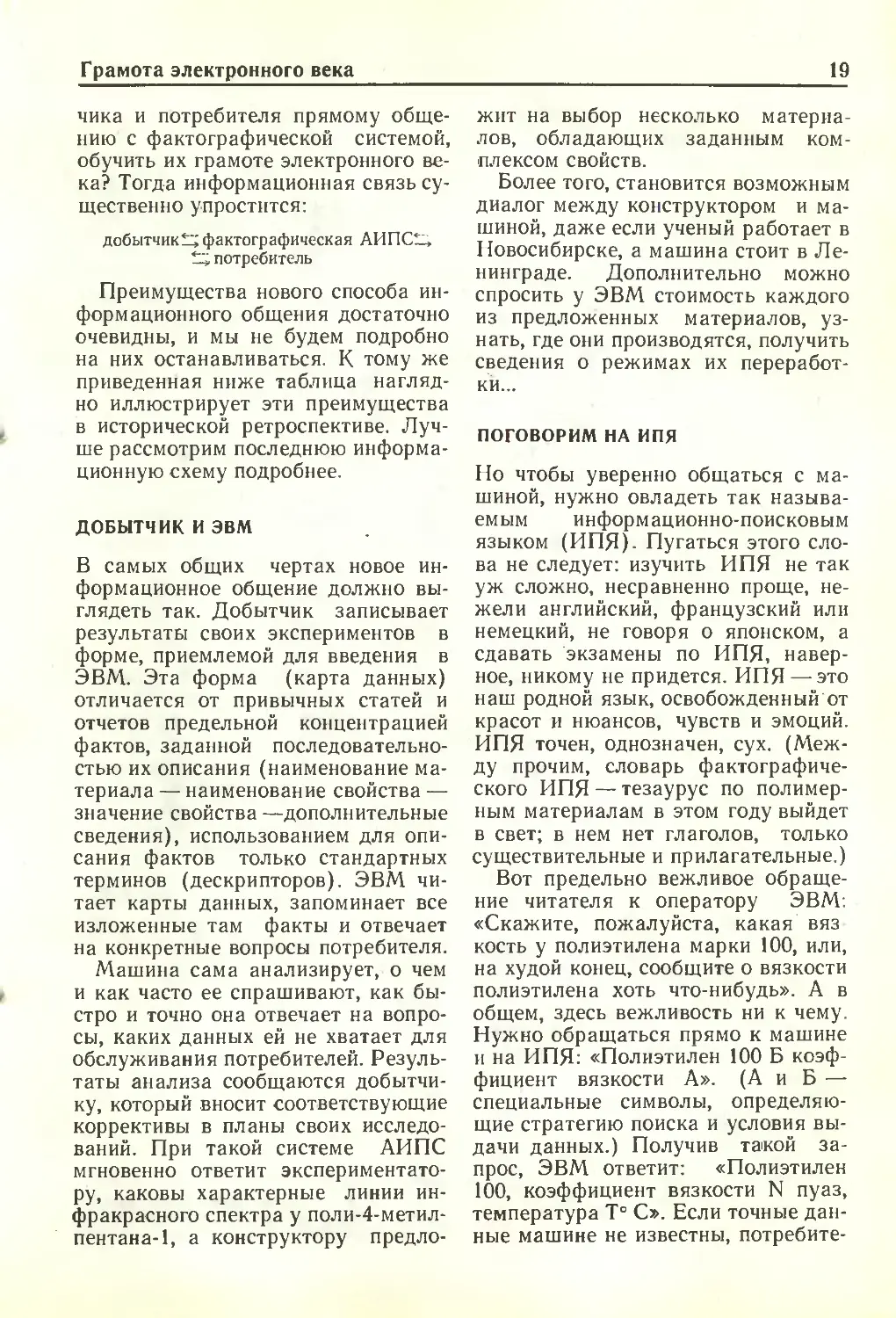

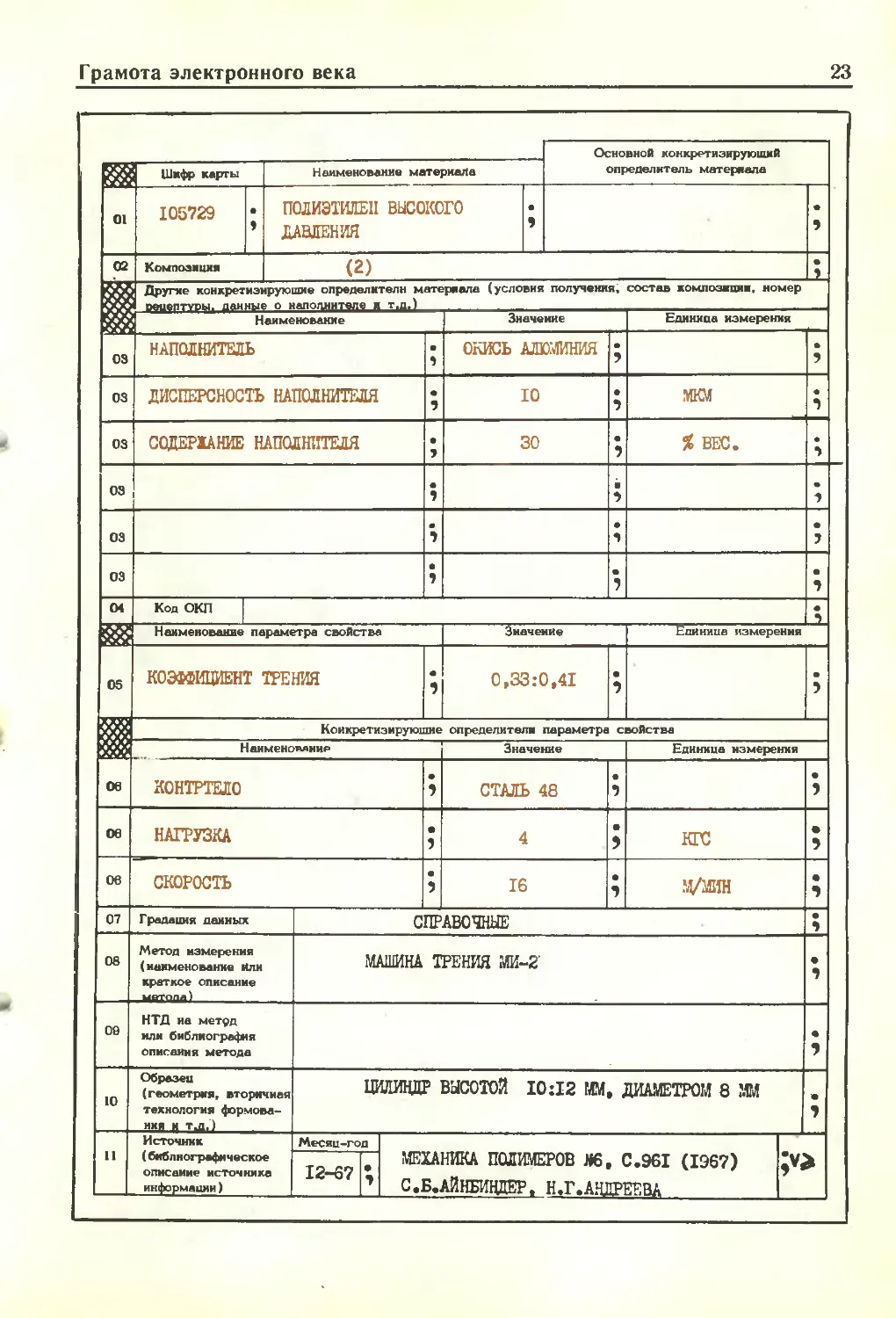

Вот часть научной статьи будущего,

«переписанной» с современной, вполне

добротной статьи объемом восемь страниц

журнального текста (С. Б. Айбиндер

и Н. Г.- Андреева. Исследование

теппофизических и антифринционных

характеристик композиций на основе

полиэтилена. «Механика полимеров»,

1967, № 6). Верхняя часть таблицы

(выделенная другим цветом) заполняется

на ИПЯ, остальное — просто по-русски.

Знак «;» — разделитель информации,

«V» — указывает на окончание лицевой

стороны, « ^ » — конец статьи

Грамота электронного века

23

ш

01

02

1

03

03

03

03

03

03

04

№

05

06

06

06

071

OS

0Q

10

11

] Шифр карты

105729

•

>

Композиции

Наименование материала

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО

ДАВЛЕНИЯ

•

•

Основной конкретизирующий

определитель материала

B)

•

Li.

("Другие конкретизирующие определители материала (условия получения, состав композиции, номер

* oeuenTYDbi. данные о наполнителе и т.д. |__

] НАПОЛНИТЕЛЬ

Г ДИСПЕРСНОСТЬ НАПОЛНИТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ НАПОЛНИТЕЛЯ

Код ОКП

Значение

ОКИСЬ АЛЮМИНИЯ

10

30

•

5

•

9

•

9

т

•

1

•

7

Единица измерения

мкм

% ВЕС.

Наименование параметра свойства

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

•

9

Значение

0,33:0,41

•

Единице измерения

Конкретизирующие определители параметра свойства

НаименопАиир

КОНТРТЕЛО

НАГРУЗКА

СКОРОСТЬ

Градация данных

Метод измерения

(наименование или

краткое описание

ывтопд)

НТД иа метод

или библиография

описания метода

Образец

(геометрии, вторичная

технологии

формования и тл.)

Источник

(библиографическое

описание источника

информации)

Значение

СТАЛЬ 48

4

16

•

•

1

•

Единица измерения

кгс

ц/мин

СПРАВОЧНЫЕ

МАШИНА ТРЕНИЯ МИ-2'

ШШЩР ВЫСОТОЙ 10:12 ММ» ДИАМЕТРОМ 8 ММ 1

1

Месяц-год

12-67

•

МЕХАНИКА ПОЛИМЕРОВ *6, С.961 AЭ67)

С.Б^АЙНШЩЕР. Н.Г.АНЛРЕЕВА

•

«

•

;v*!

24

Элемент №.

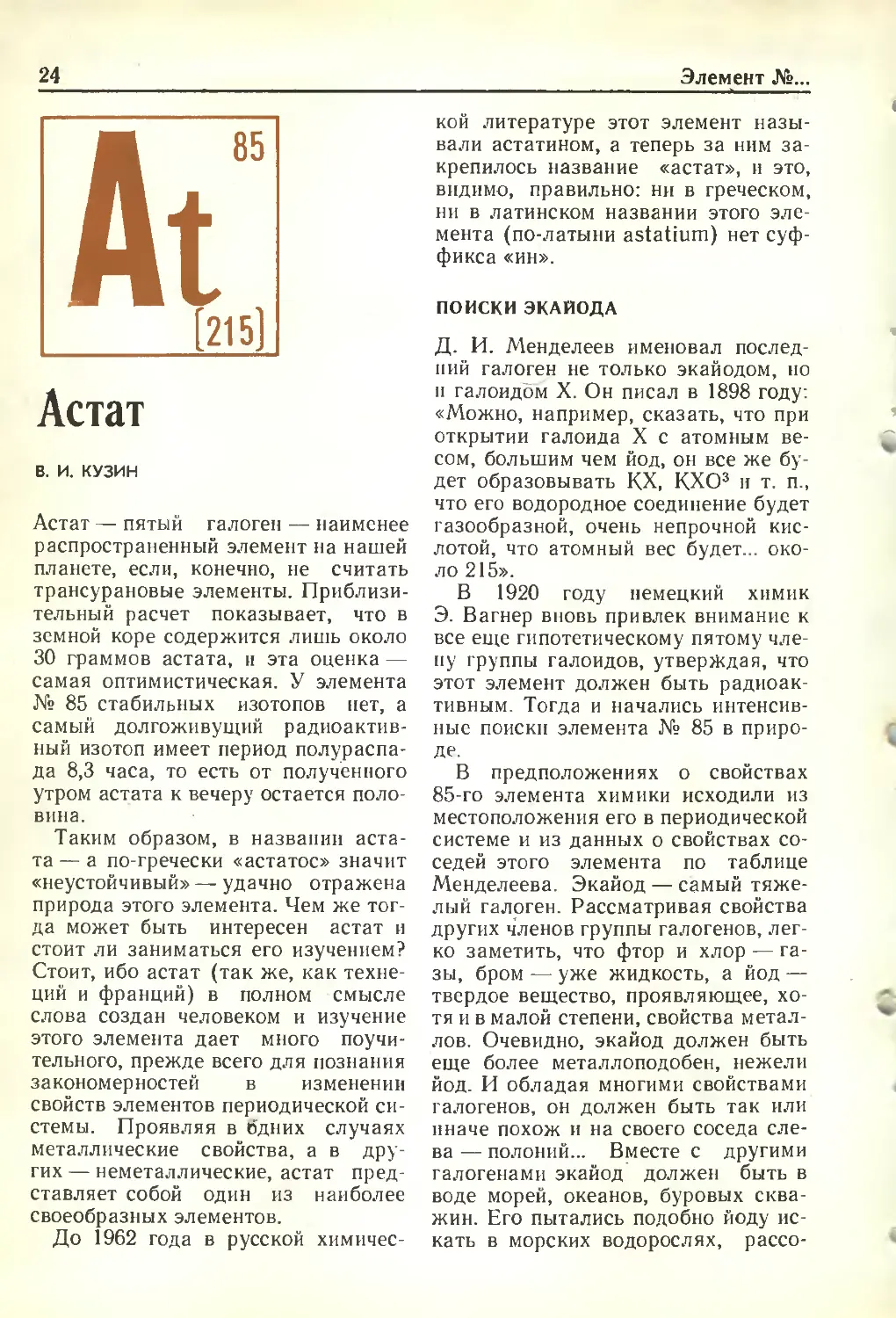

Астат

В. И. КУЗИН

Астат — пятый галоген — наименее

распространенный элемент на нашей

планете, если, конечно, не считать

трансурановые элементы.

Приблизительный расчет показывает, что в

земной коре содержится лишь около

30 граммов астата, и эта оценка —

самая оптимистическая. У элемента

№ 85 стабильных изотопов пет, а

самый долгоживущий

радиоактивный изотоп имеет период

полураспада 8,3 часа, то есть от полученного

утром астата к вечеру остается

половина.

Таким образом, в названии

астата— а по-гречески «астатос» значит

«неустойчивый» — удачно отражена

природа этого элемента. Чем же

тогда может быть интересен астат и

стоит ли заниматься его изучением?

Стоит, ибо астат (так же, как

технеций и франций) в полном смысле

слова создан человеком и изучение

этого элемента дает много

поучительного, прежде всего для познания

закономерностей в изменении

свойств элементов периодической

системы. Проявляя в одних случаях

металлические свойства, а в

других — неметаллические, астат

представляет собой один из наиболее

своеобразных элементов.

До 1962 года в русской

химической литературе этот элемент

называли астатином, а теперь за ним

закрепилось название «астат», и это,

видимо, правильно: ни в греческом,

ни в латинском названии этого

элемента (по-латыни astatium) нет

суффикса «ин».

ПОИСКИ ЭКАЙОДА

Д. И. Менделеев именовал

последний галоген не только экайодом, но

п галоидом X. Он писал в 1898 году:

«Можно, например, сказать, что при

открытии галоида X с атомным

весом, большим чем йод, он все же

будет образовывать КХ, КХО3 и т. п.,

что его водородное соединение будет

газообразной, очень непрочной

кислотой, что атомный вес будет...

около 215».

В 1920 году немецкий химик

Э. Вагнер вновь привлек внимание к

все еще гипотетическому пятому

члену группы галоидов, утверждая, что

этот элемент должен быть

радиоактивным. Тогда и начались

интенсивные поиски элемента № 85 в

природе.

В предположениях о свойствах

85-го элемента химики исходили из

местоположения его в периодической

системе и из данных о свойствах

соседей этого элемента по таблице

Менделеева. Экайод — самый

тяжелый галоген. Рассматривая свойства

других членов группы галогенов,

легко заметить, что фтор и хлор —

газы, бром — уже жидкость, а йод —

твердое вещество, проявляющее,

хотя и в малой степени, свойства

металлов. Очевидно, экайод должен быть

еще более металлоподобен, нежели

йод. И обладая многими свойствами

галогенов, он должен быть так или

иначе похож и на своего соседа

слева — полоний... Вместе с другими

галогенами экайод должен быть в

воде морей, океанов, буровых

скважин. Его пытались подобно йоду

искать в морских водорослях, рассо-

Астат

25

лах и т. п. Английский химик И. Фри-

еид пытался найти элементы № 85

и 87 в водах Мертвого моря, в

которых, как было известно, и галогенов

и щелочных металлов более чем

достаточно. Для извлечения экайода

из раствора хлоридов осаждалось

хлористое серебро. Фриенд полагал,

что осадок увлечет за собой и следы

85-го элемента. Однако ни рентгено-

спектральный анализ, ни масс-спект-

рометрия не дали положительного

результата.

В 1932 году химики

Политехнического института штата Алабама

(США) во главе с Ф. Аллисоном

сообщили, что ими из монацитового

песка выделен продукт, в котором

содержится около 0,000002 грамма

одного из соединений элемента № 85.

В честь своего штата они назвали

его «алабамнем» и описали даже его

соединение с водородом и

кислородсодержащие кислоты. Название

«алабамий» для элемента № 85

фигурировало в учебниках и

справочниках по химии до 1947 года.

Однако уже вскоре после этого

сообщения у нескольких ученых

возникли сомнения в достоверности

открытия Аллисона. Свойства алаба-

мия резко расходились с

предсказаниями периодического закона.

Кроме того, к этому времени стало ясно,

что у всех элементов тяжелее

висмута не существует стабильных

изотопов. Допустив же стабильность

элемента № 85, паука оказалась бы

перед необъяснимой аномалией. Ну, а

если элемент № 85 нестабилен,

тогда в Земле его можно обнаружить

лишь в двух случаях: или если у

пего есть изотоп с периодом

полураспада большим возраста Земли, или

если его изотопы образуются при

распаде других радиоактивных

элементов.

Предположение, что элемент № 85

может быть продуктом

радиоактивного распада других элементов,

стало отправной точкой для другой

большой группы исследователей,

занимавшихся поисками экайода.

Первым в этой группе следует

назвать известного немецкого

радиохимика Отто Гана, который еще в

1926 году предположил возможность

образования изотопов 85-го

элемента при р~-распаде полония.

За 19 лет, с 1925 по 1943, в

периодической печати появилось по

меньшей мере полдюжины сообщений об

открытии экайода. Ему приписывали

определенные химические свойства,

присваивали звучные названия:

гельвеций (в честь Швейцарии), апг-

логельвеций (в честь Англии и

Швейцарии), дакин (от названия древней

страны даков в Европе), лептин (в

переводе с греческого «слабый»,

«шаткий», «обездоленный») и т. д.

Однако первое достоверное

сообщение об открытии и идентификации

элемента № 85 сделали физики,

занятые синтезом новых элементов.

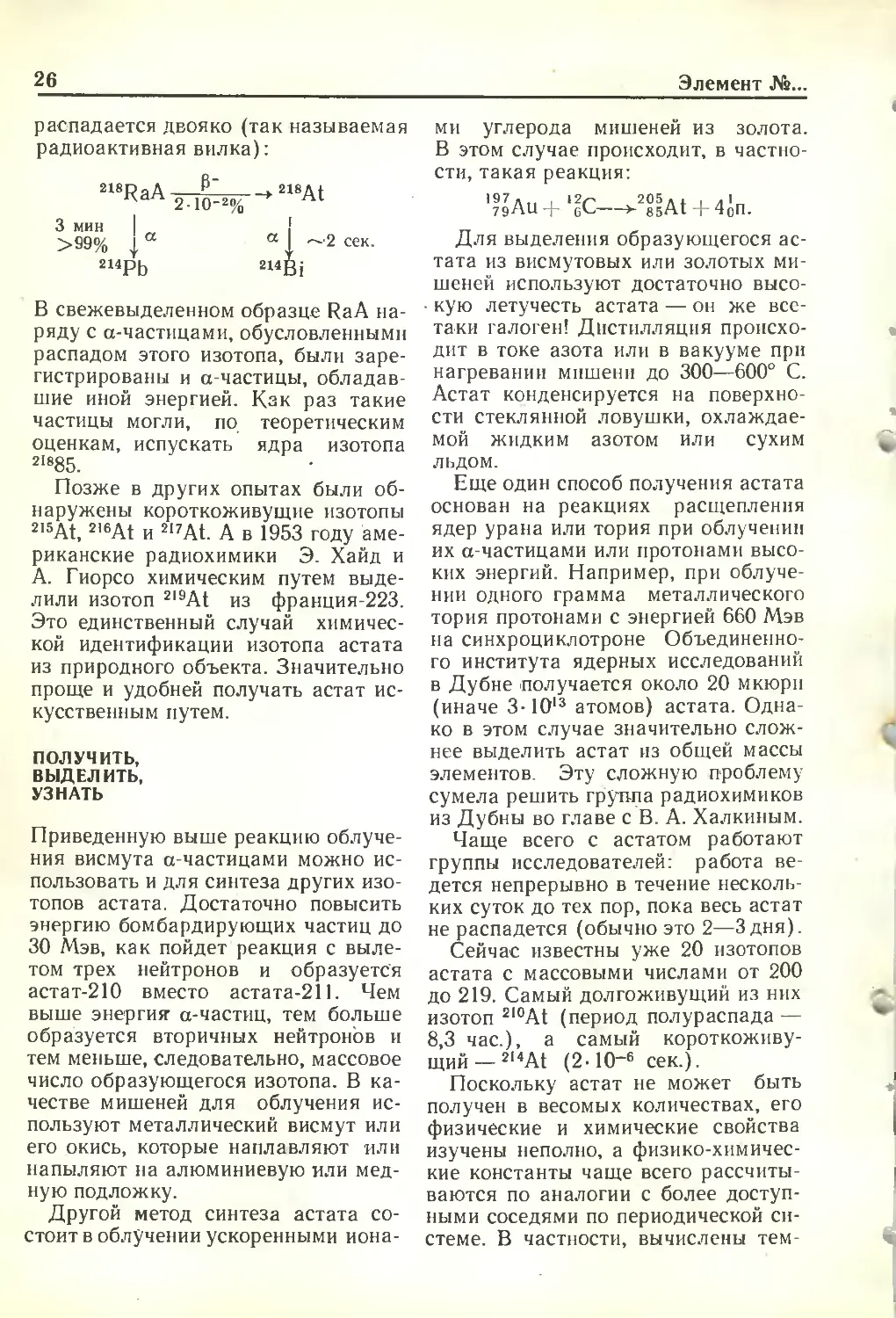

В 1940 году на циклотроне

Калифорнийского университета Д. Корсои,

К. Мак-Кеизп и Э. Сегре облучили

альфа-частицами мишень из

висмута. Энергия частиц составляла

21 Мэв. Ядерная реакция получения

элемента № 85 была такая:

2^Bi : ^He-^At+2in.

Новый синтетический элемент

получил название лишь после войны,

в 1947 году. Но еще раньше, в 1943

году, было доказано, что изотопы

астата образуются во всех трех

радиоактивных семействах.

Следовательно, астат есть в природе.

АСТАТ В ПРИРОДЕ

Астат в природе первыми нашли

австрийские химики Б. Карлик и Т. Бер-

перт. Изучая радиоактивность

дочерних продуктов радона, они

обнаружили, что незначительная часть

радия-А (так называли тогда, да и

сейчас еще называют изотоп 218Ро)

26

Элемент №...

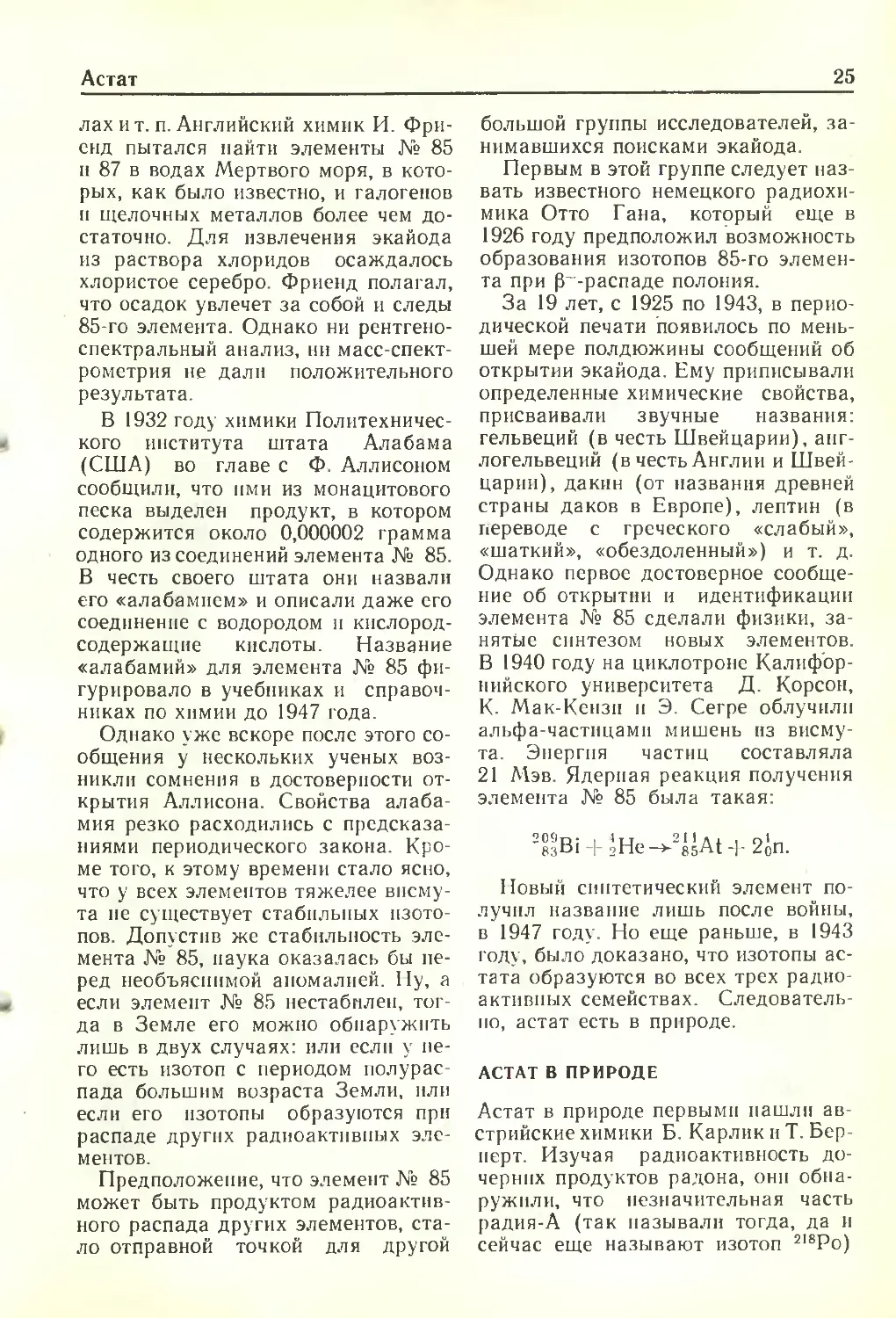

распадается двояко (так называемая

радиоактивная вилка):

218RaAiriW-*218At

3 мин [

>99о/0 | а а I ~2 сек.

214Pb 214Bi

В свежевыделенном образце RaA

наряду с а-частицами, обусловленными

распадом этого изотопа, были

зарегистрированы и а-частицы,

обладавшие иной энергией. Как раз такие

частицы могли, по теоретическим

оценкам, испускать ядра изотопа

21885.

Позже в других опытах были

обнаружены короткоживущие изотопы

2I5At, 2,6At и 2,7At. А в 1953 году

американские радиохимики Э. Хайд и

А. Гиорсо химическим путем

выделили изотоп 2,9At из франция-223.

Это единственный случай

химической идентификации изотопа астата

из природного объекта. Значительно

проще и удобней получать астат

искусственным путем.

ПОЛУЧИТЬ,

ВЫДЕЛИТЬ,

УЗНАТЬ

Приведенную выше реакцию

облучения висмута а-частицами можно

использовать и для синтеза других

изотопов астата. Достаточно повысить

энергию бомбардирующих частиц до

30 Мэв, как пойдет реакция с

вылетом трех нейтронов и образуется

астат-210 вместо астата-211. Чем

выше энергия- а-частиц, тем больше

образуется вторичных нейтронов и

тем меньше, следовательно, массовое

число образующегося изотопа. В

качестве мишеней для облучения

используют металлический висмут или

его окись, которые наплавляют пли

напыляют на алюминиевую или

медную подложку.

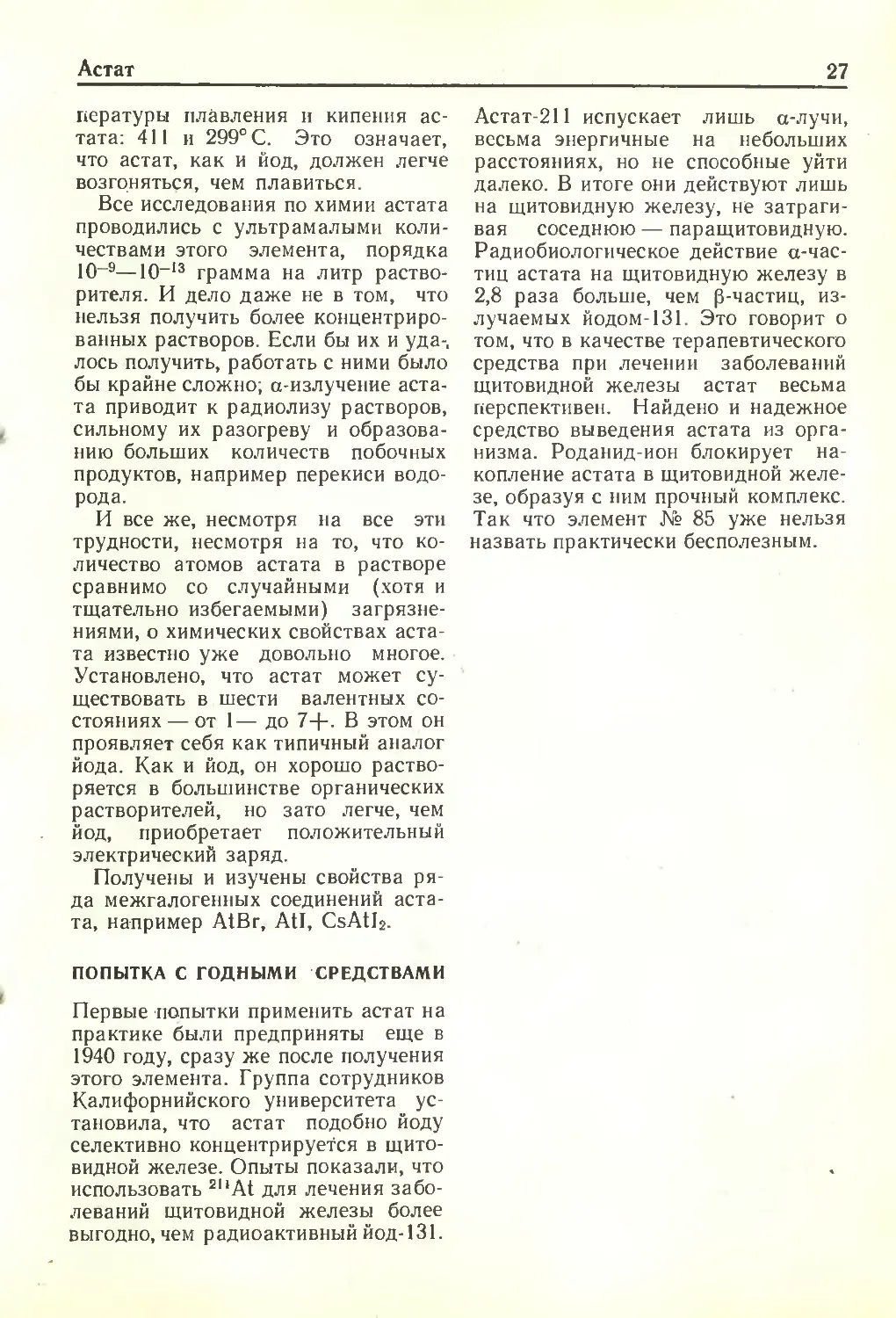

Другой метод синтеза астата

состоит в облучении ускоренными

ионами углерода мишеней из золота.

В этом случае происходит, в

частности, такая реакция:

197Дп . \2п 205*1 , „1

79AU+ 6С ^85At-r40n.

Для выделения образующегося

астата из висмутовых или золотых

мишеней используют достаточно высо-

• кую летучесть астата — он же все-

таки галоген! Дистилляция

происходит в токе азота или в вакууме при

нагревании мишени до 300—600° С.

Астат конденсируется на

поверхности стеклянной ловушки,

охлаждаемой жидким азотом или сухим

льдом.

Еще один способ получения астата

основан на реакциях расщепления

ядер урана или тория при облучении

их а-частицами или протонами

высоких энергий. Например, при

облучении одного грамма металлического

тория протонами с энергией 660 Мэв

на синхроциклотроне

Объединенного института ядерных исследований

в Дубне 'Получается около 20 мкюри

(иначе 3-Ю13 атомов) астата.

Однако в этом случае значительно

сложнее выделить астат из общей массы

элементов. Эту сложную проблему

сумела решить группа радиохимиков

из Дубны во главе с В. А. Халкиным.

Чаще всего с астатом работают

группы исследователей: работа

ведется непрерывно в течение

нескольких суток до тех пор, пока весь астат

не распадется (обычно это 2—Здня).

Сейчас известны уже 20 изотопов

астата с массовыми числами от 200

до 219. Самый долгоживущий из них

изотоп 2I0At (период полураспада —

8,3 час), а самый короткоживу-

щий —2I4At B-Ю-6 сек.).

Поскольку астат не может быть

получен в весомых количествах, его

физические и химические свойства

изучены неполно, а

физико-химические константы чаще всего

рассчитываются по аналогии с более

доступными соседями по периодической

системе. В частности, вычислены тем-

Астат

27

пературы плавления и кипения

астата: 411 и 299°С. Это означает,

что астат, как и йод, должен легче

возгоняться, чем плавиться.

Все исследования по химии астата

проводились с ультрамалыми

количествами этого элемента, порядка

10~9—10~13 грамма на литр

растворителя. И дело даже не в том, что

нельзя получить более

концентрированных растворов. Если бы их и уда-,

лось получить, работать с ними было

бы крайне сложно; а-излучение

астата приводит к радиолизу растворов,

сильному их разогреву и

образованию больших количеств побочных

продуктов, например перекиси

водорода.

И все же, несмотря на все эти

трудности, несмотря на то, что

количество атомов астата в растворе

сравнимо со случайными (хотя и

тщательно избегаемыми)

загрязнениями, о химических свойствах

астата известно уже довольно многое.

Установлено, что астат может

существовать в шести валентных

состояниях — от 1— до 7+. В этом он

проявляет себя как типичный аналог

йода. Как и йод, он хорошо

растворяется в большинстве органических

растворителей, но зато легче, чем

йод, приобретает положительный

электрический заряд.

Получены и изучены свойства

ряда межгалогенных соединений

астата, например AtBr, Atl, CsAth.

ПОПЫТКА С ГОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Первые попытки применить астат на

практике были предприняты еще в

1940 году, сразу же после получения

этого элемента. Группа сотрудников

Калифорнийского университета

установила, что астат подобно йоду

селективно концентрируется в

щитовидной железе. Опыты показали, что

использовать 2IIAt для лечения

заболеваний щитовидной железы более

выгодно, чем радиоактивный йод-131.

Астат-211 испускает лишь а-лучи,

весьма энергичные на небольших

расстояниях, но не способные уйти

далеко. В итоге они действуют лишь

на щитовидную железу, не

затрагивая соседнюю — паращитовидную.

Радиобиологическое действие а-час-

тиц астата на щитовидную железу в

2,8 раза больше, чем р-частиц,

излучаемых йодом-131. Это говорит о

том, что в качестве терапевтического

средства при лечении заболеваний

щитовидной железы астат весьма

перспективен. Найдено и надежное

средство выведения астата из

организма. Роданид-ион блокирует

накопление астата в щитовидной

железе, образуя с ним прочный комплекс.

Так что элемент № 85 уже нельзя

назвать практически бесполезным.

28

Вещи и вещества

Новые свойства

каломели

О РАБОТЕ,

УДОСТОЕННОЙ ПРЕМИИ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

И АКАДЕМИИ НАУК

ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

В конце прошлого года были впервые

присуждены премии Академии наук СССР и

Чехословацкой академии наук за лучшие

совместные работы советских и

чехословацких ученых. Первой премией отмечены

совместные исследования, выполненные на

искусственных спутниках Земли «Интеркос-

мос-3» и «Интеркосмос-5». Вторую премию

получила работа «Кристаллы галогенидов

одновалентной ртути — новые материалы

для оптической и акустической электроники»,

в которой приняли участие доктор физико-

математических наук Л. М. Беляев, кандидат

физико-математических наук И. М. Сильве-

строва, заслуженный изобретатель РСФСР

инженер Г. Ф. Добржанский (Институт

кристаллографии АН СССР имени А. В.

Шубникова) и чехословацкие ученые Ч.

Барта и Я. Жмеличка (Институт физики

твердого тела Чехословацкой академии наук).

Об этой работе рассказал корреспонденту

«Химии н жизни» доктор

физико-математических наук профессор Леонид Михайлович

БЕЛЯЕВ

Л\ы не открывали новых веществ. Галогени-

ды одновалентной ртути, прежде всего

каломель Hg2Cl2, известны н используются

главным образом в качестве

медикаментозных препаратов — в течение многих лет. Но

так же хорошо известно, что многие

вещества, будучи превращенными в

монокристаллы, проявляют совершенно иные,

неизвестные прежде н часто очень полезные

качества.

Сотрудничество кристаллографов

Советского Союза и Чехословацкой

Социалистической Республики продолжается уже около

If» лет. Формы этого сотрудничества самые

разные от взаимного ознакомления с

новыми идеями до совместных исследований,

проводимых по координированным планам.

Это сотрудничество помогло становлению в

обеих странах очень важной ныне области

промышленности - производства

синтетических монокристаллов.

Перед сотрудниками Института

кристаллографии имени Д. В. Шубникова н

Института физики твердого тела Чехословацкой

академии наук была поставлена конкретная

задача, найти новый класс соединений,

которые в виде монокристаллов обладали бы

высоким двулучепреломлением, разработать

способ выращивания этих монокристаллов,

получить их н исследовать. В дальнейшем,

если поисковые работы будут успешны,

разработать технологию производства

новых кристаллов в полупромышленных н

промышленных масштабах. Укажу лишь

одну из причин постановки такой проблемы:

за последние десять лет цепа кристалл on

природного кальцита - классического дву-

лучепреломляющего материала выросла в

пятьдесят раз...

Мы остановились на галогенидах

одновалентной ртути: комплекс физических свойств

этих веществ таков, что здесь можно было

надеяться па успех. Впрочем, природные

кристаллы каломели для оптики интереса не

представляют. Они полупрозрачны, белого

цвета, непрочны и, наконец, просто малы.

Тем не менее можно было ожидать, что

превращенная в монокристалл каломель станет

совсем иным материалом н, возможно,

окажется способна заменить кальцит.

Получить монокристаллы каломели клас-

Новые свойства каломели

29

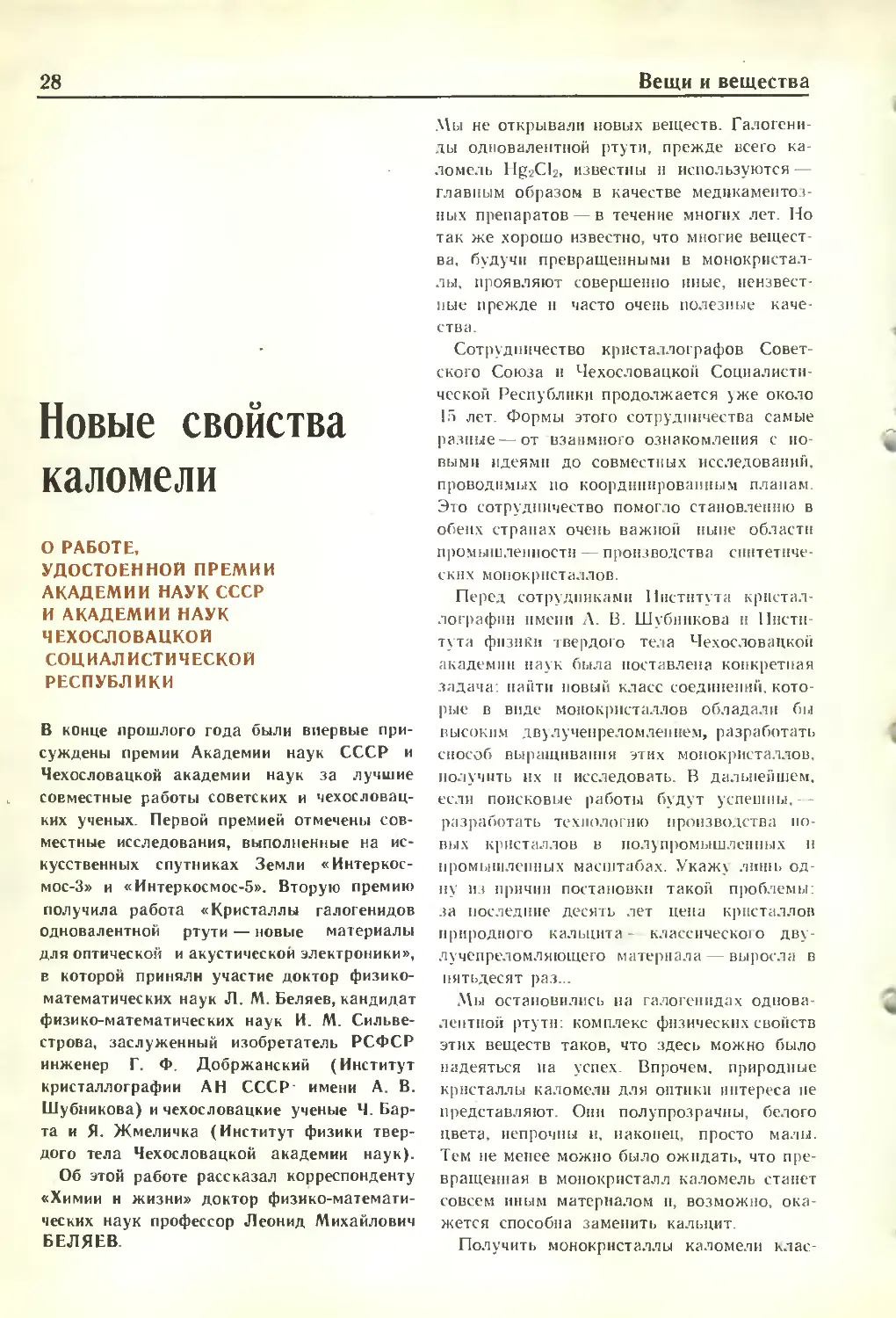

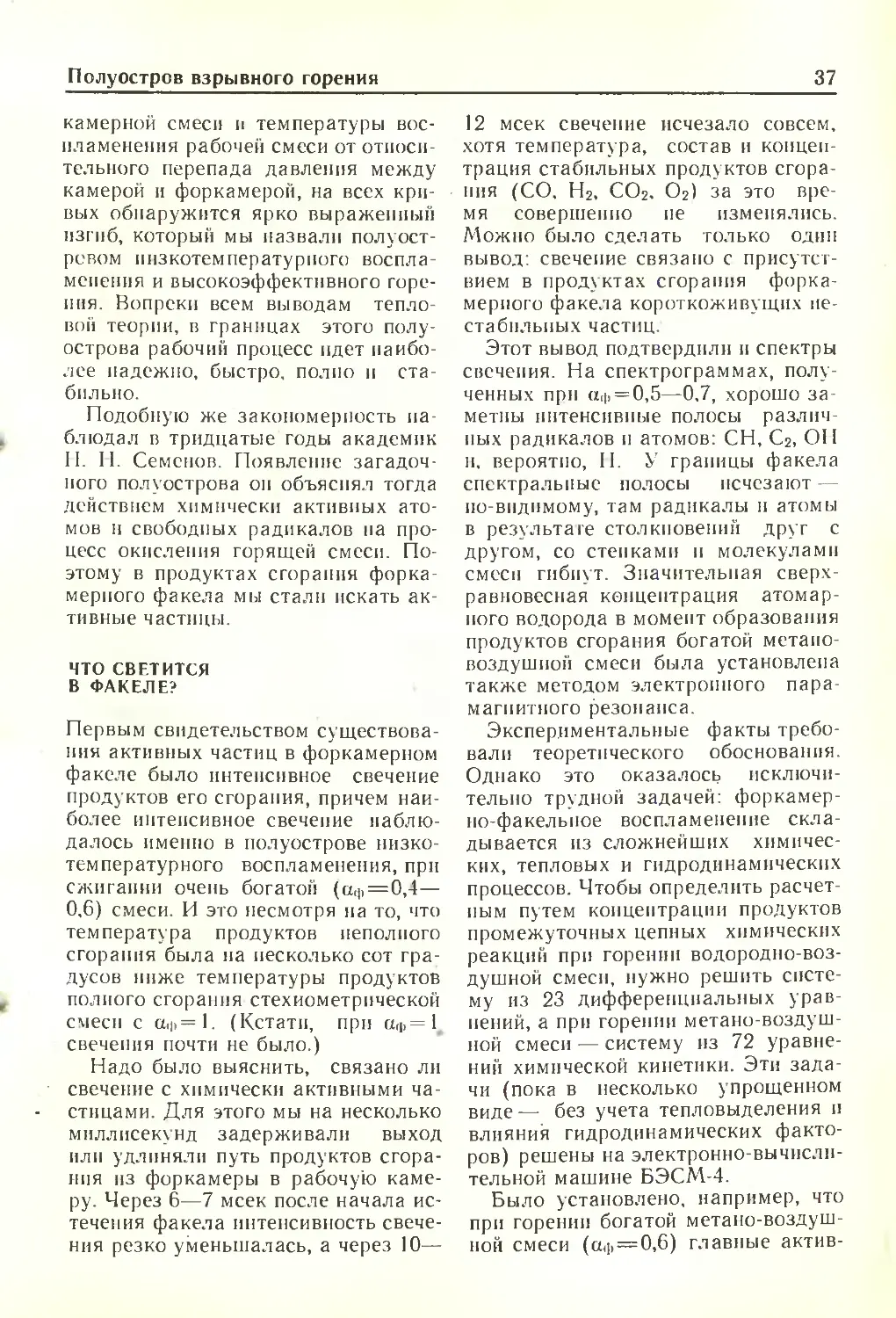

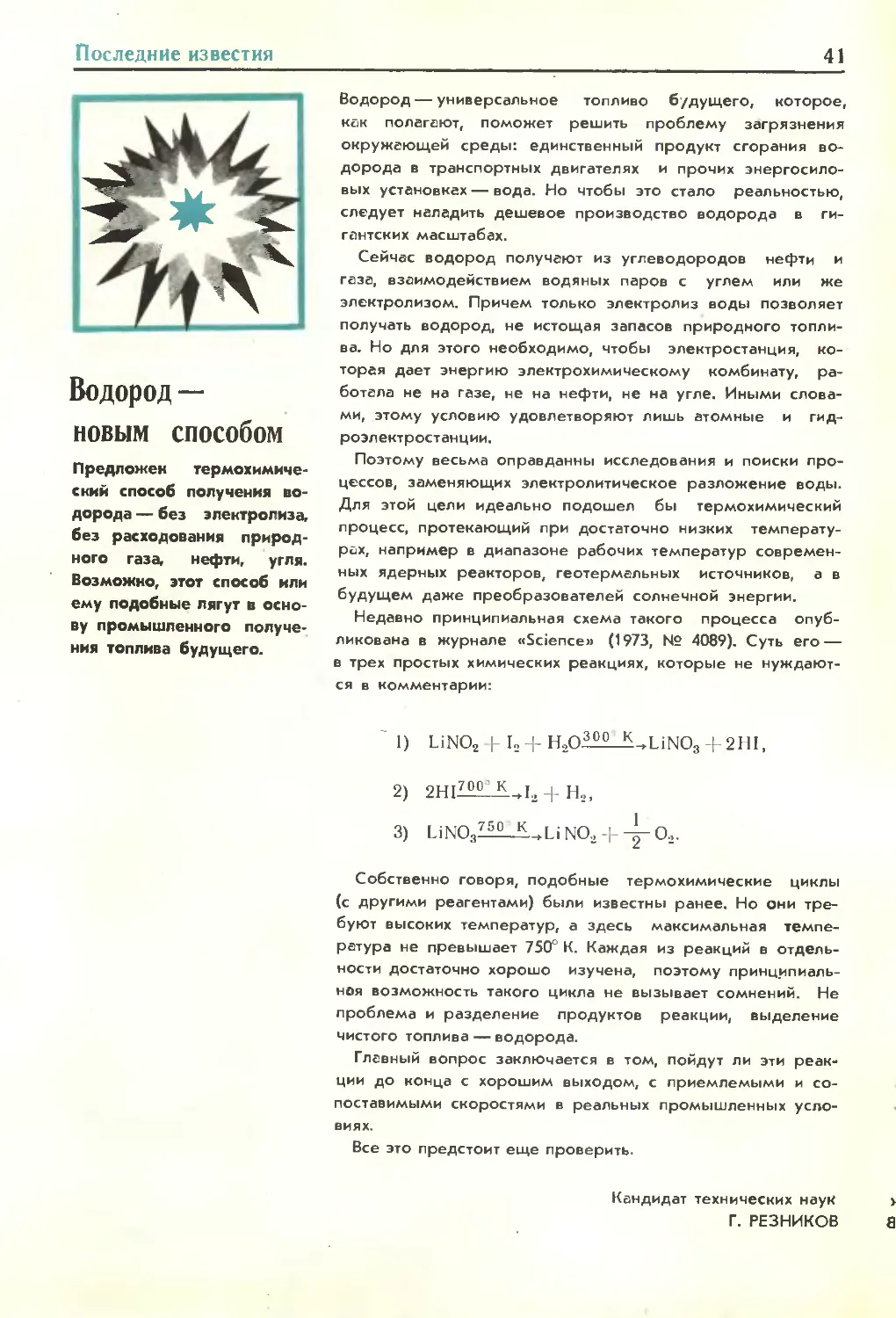

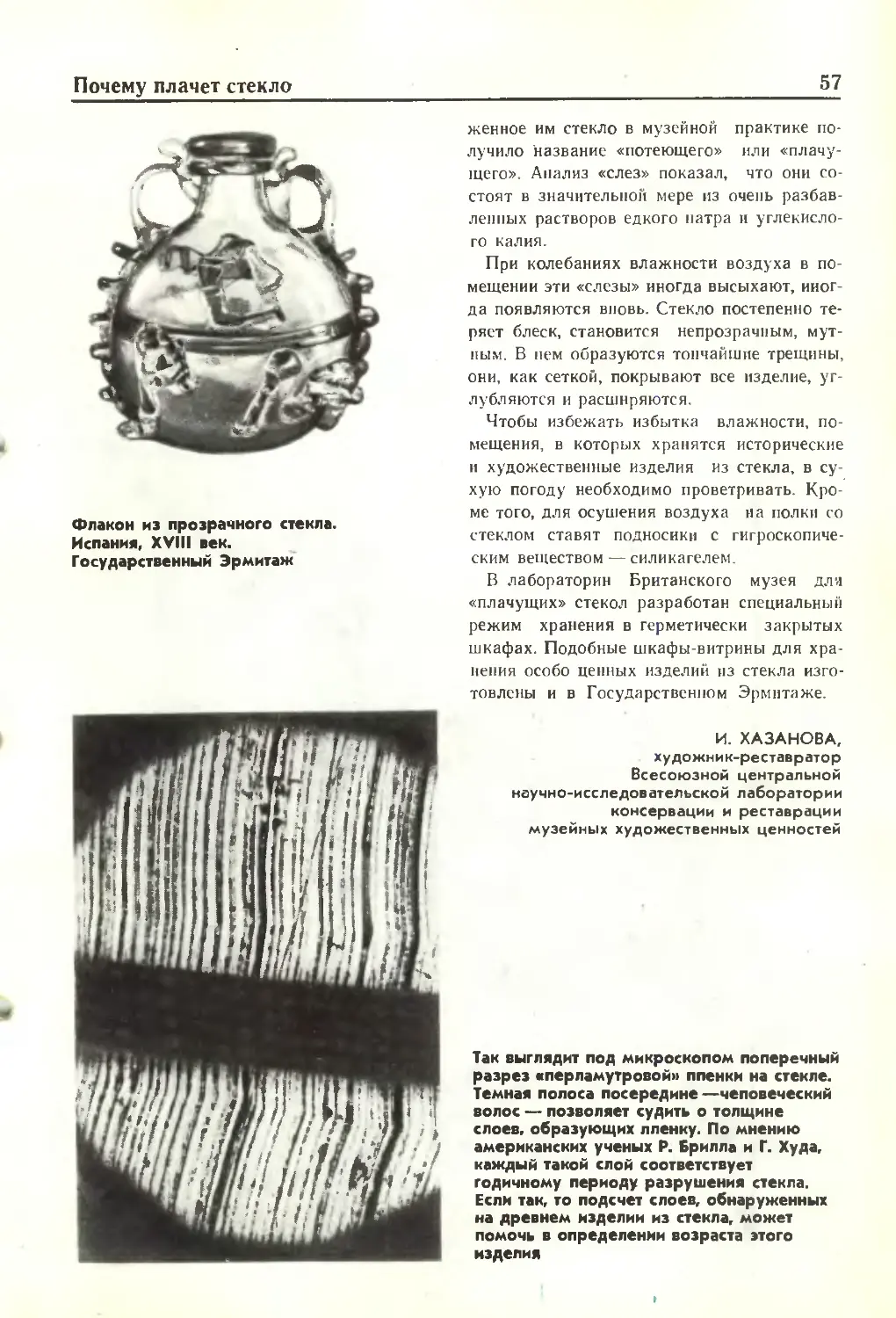

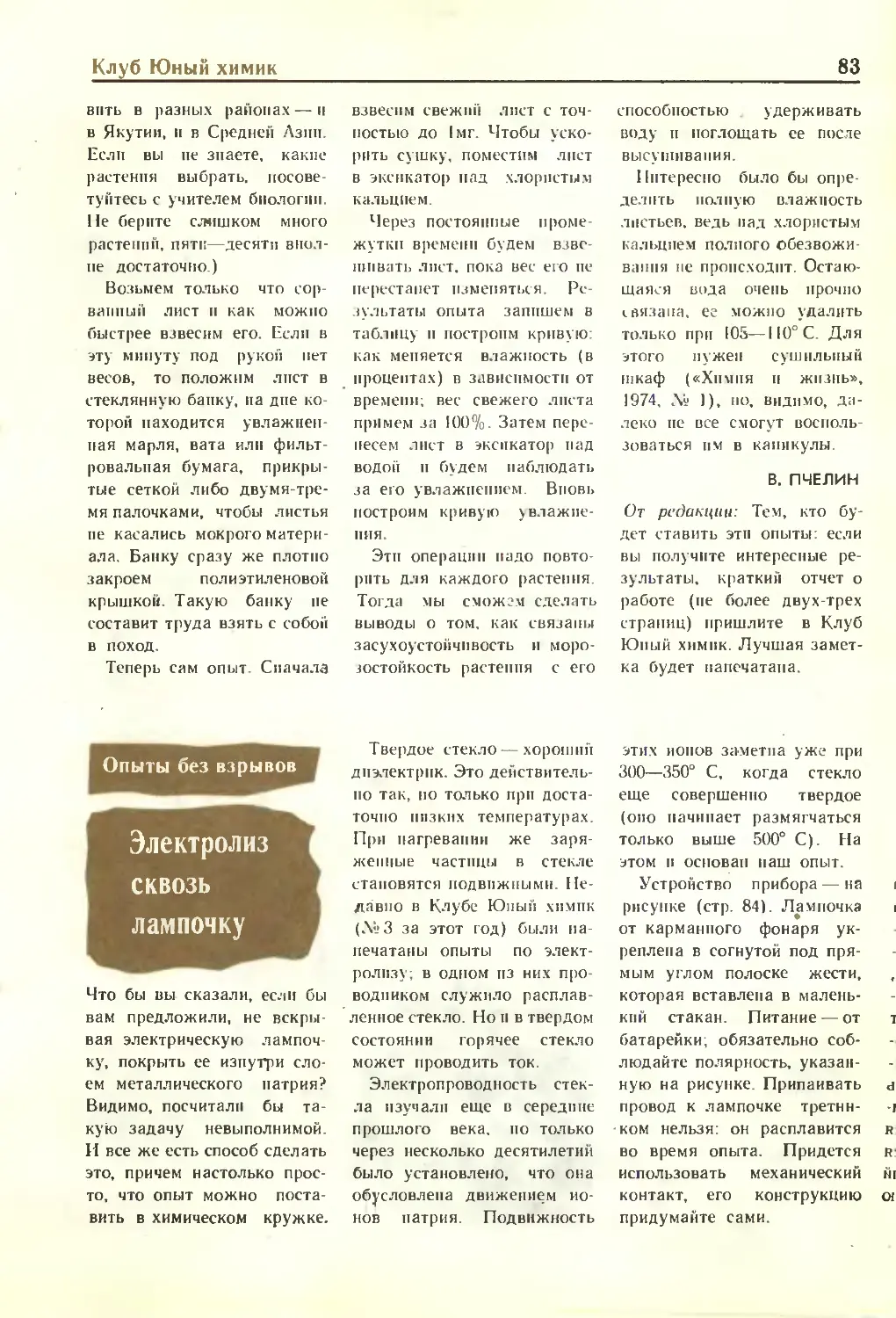

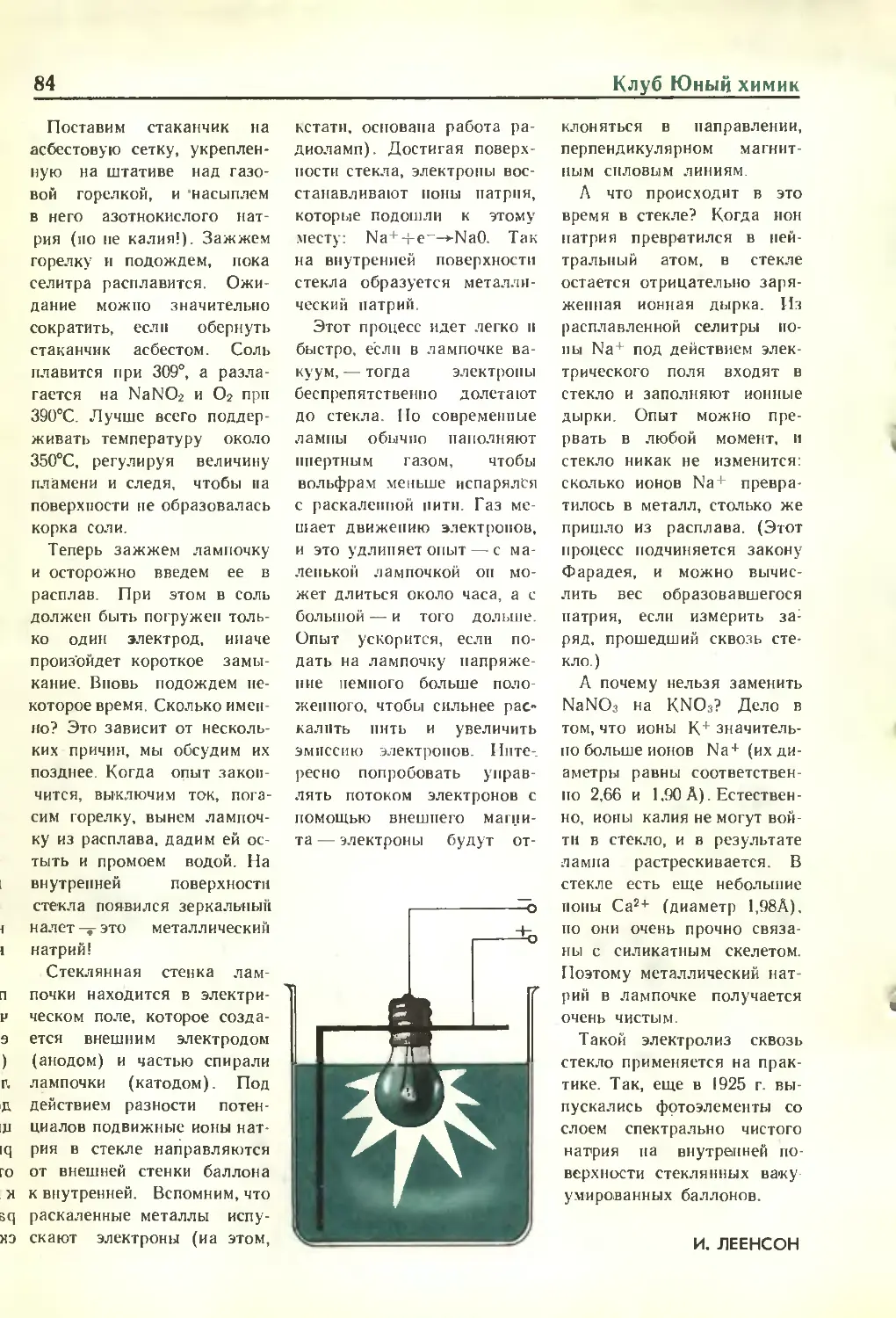

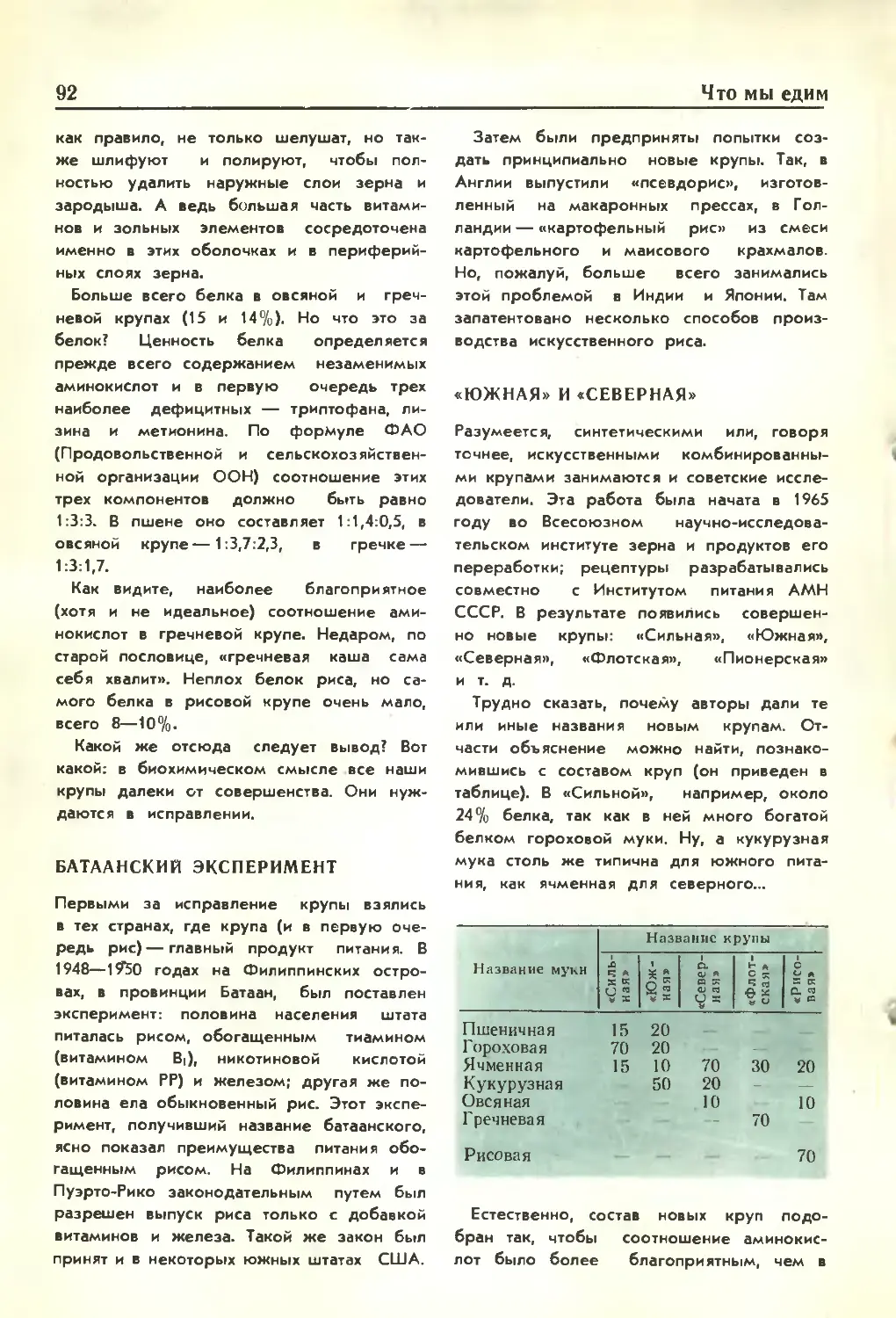

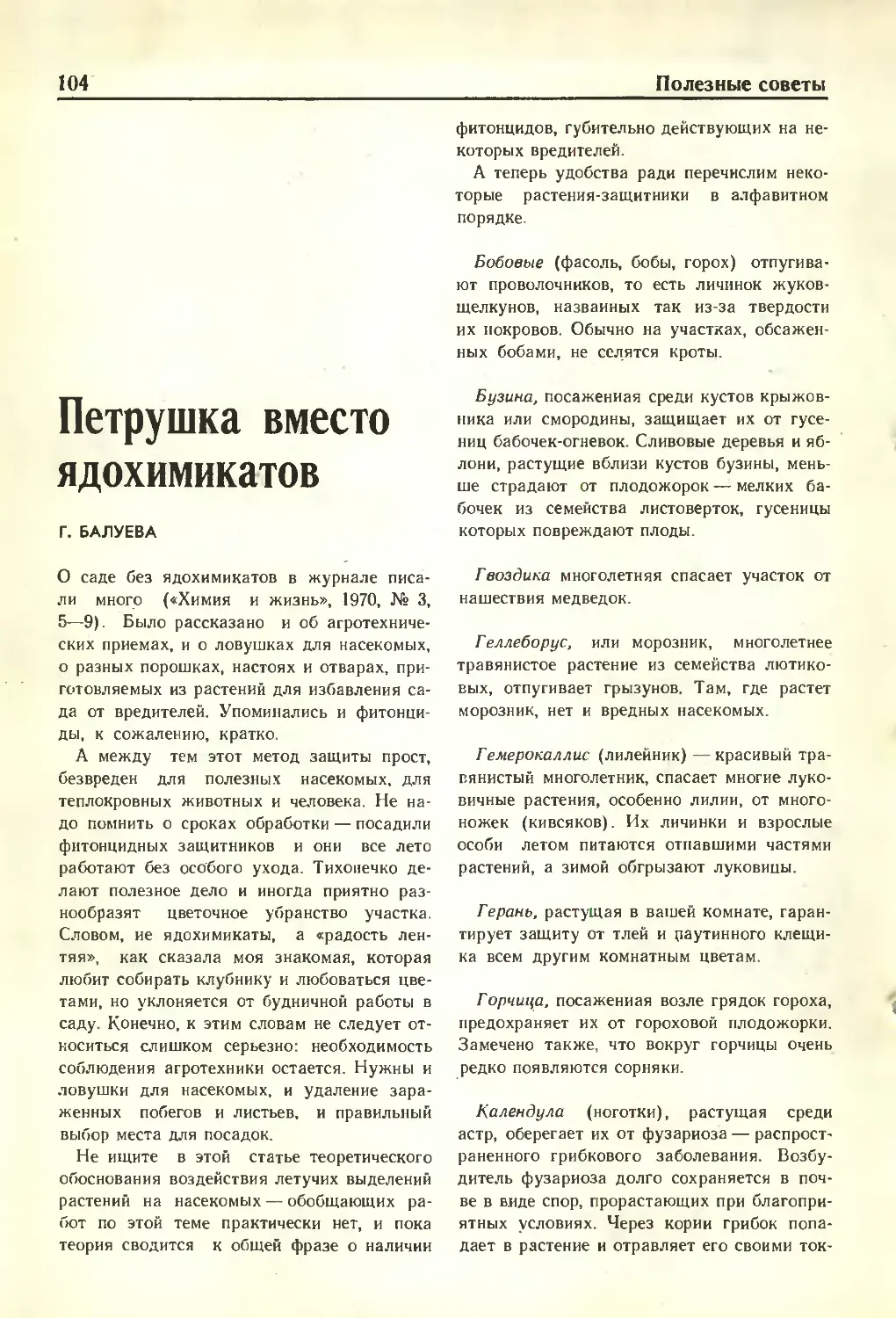

Эти фотографии иллюстрируют одно из

уникальных свойств хлорида двухввлентной

ртути — квломели, если она приготовлена в

виде монокристалле. У этих кристаллов