Text

химия и жизнь

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ АКАДЕМИИ НАУК СССР

ч

II

N

ill

% I

Г

Ежемесячный научно-популярный журнал Академии наук СССР № 11 ноябрь 1974

Издается с 1965 года

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Редакционная коллегия:

И. В. Петряпов Соколов

{гланиын редактор),

П. Ф. Бадепков,

11. М. Жаворонков,

/I. Л. Костандов,

П. К. Кочетков,

/I И. Мазур,

В. И. Рабинович

{ответственный секретарь),

М. И. Рохлин

(зам. главного редактора)

И. И. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов.

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А. Эпгельгардт

Редакция:

Б. Г Володин,

М. А. Г у ре вич,

В. Е. Жвнрблис,

A. Д. Иорданским.

О. И. Коломинцева,

О. М. Либкнн,

B. С. .Чюбаров

{главный художник)

Д. И. Осокина,

B. В. Стапцо,

C. Ф. Стариковнч,

Т. А. Сулаепа

{зав. редакцией),

В. К Черникова

Номер оформили

художники:

Б. А Валит.

10. А. Ващепко,

11. ."I. Каминнр,

Г.. В. РатмПрова,

К П. С\мато\ин

Снизить содержание свинца в

автомобильном топливе — не такая уж большая плата

за чистую воду и чистый воздух

(«Внимание, вокруг нас свинец!», стр. 2) ■

Совсем не обязательно гоняться за

рыбой по всем морям и океанам —

достаточно найти место, которое в данный момент

благоприятно для ее питания. Если рыбы

там нет, отчаиваться не стоит: в скором

времени она появится B-я стр. обложки

и статья «Ловись рыбка большая, и только

большая», стр. 12) ■

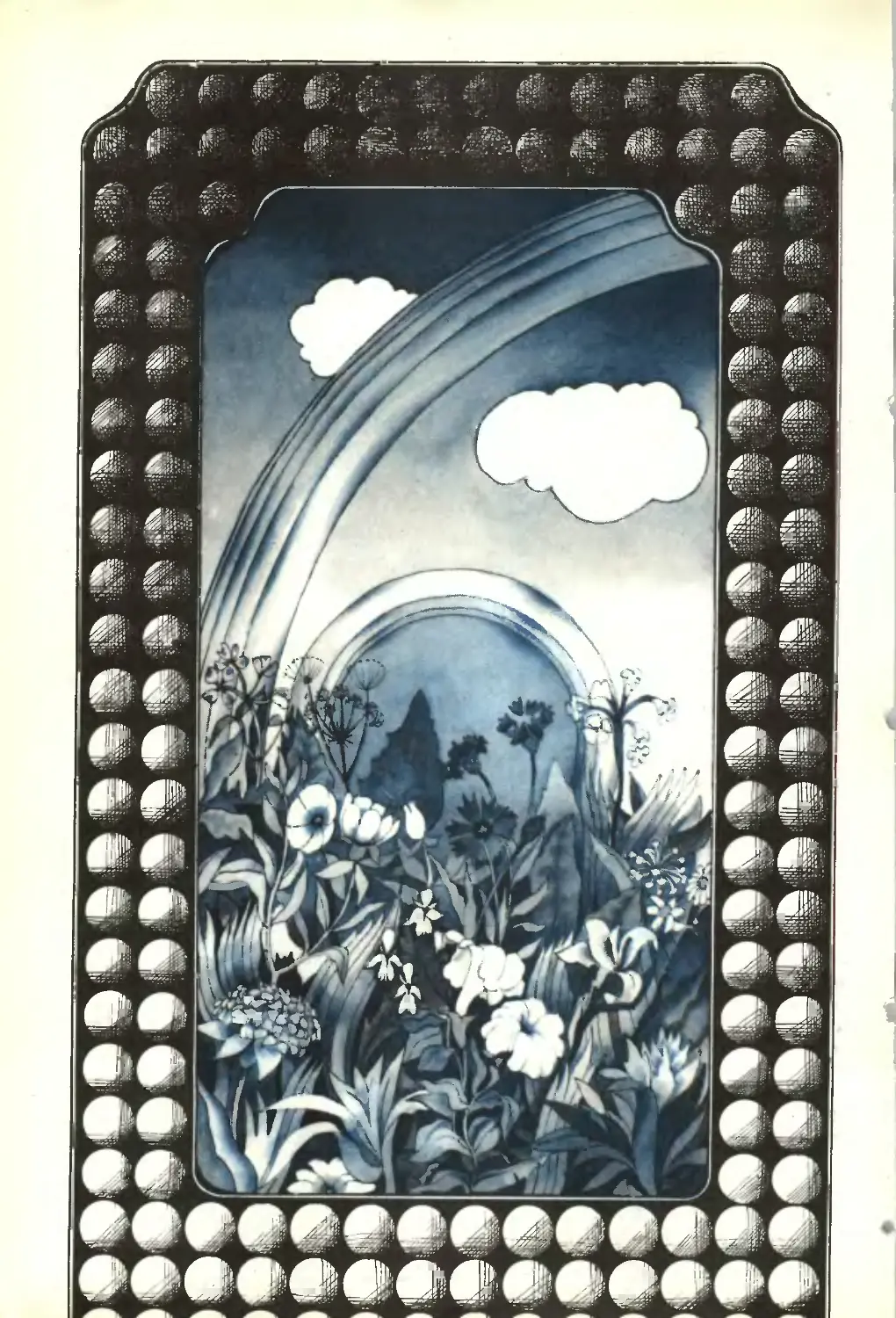

Блестящее покрытие, которое украшает и

защищает от коррозии обычную

металлическую кастрюлю, — не что иное как

стекло («Эмаль — стекло на металле»,

стр. 92) ■

Наши бабушки и прабабушки знали толк

в рябине — варили из нее варенье. По

вкусу рябина и лесной живности: медведям,

лосям, снегирям, дроздам (Обложка и

статья «Суета вокруг рябины», стр. 110) и

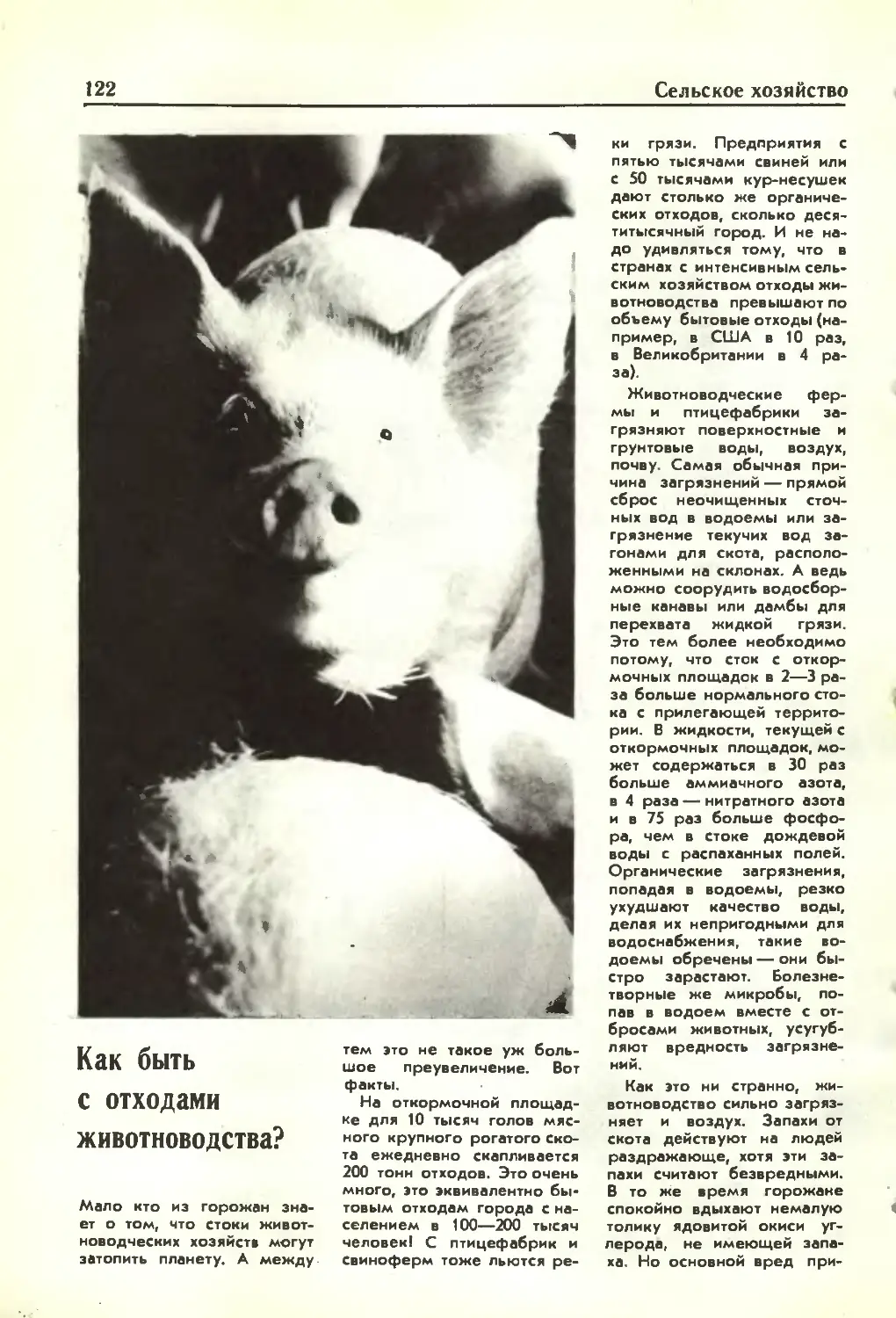

10 тысяч голов крупного рогатого скота

дают столько же отходов, сколько город

с населением в 100—200 тысяч человек.

И все эти отходы можно с большой

выгодой использовать («Как быть с отходами

животноводства?», стр. 122) ■

X

тш ш

mm

#ш

mm

Технология и природа

3

Внимание:

вокруг нас свинец!

СЛЕД ЦИВИЛИЗАЦИИ

В списке особо опасных веществ, которые

с каждым годом во все больших и

больших количествах проникают в воздух и

воду, одно из первых мест занимают свинец

и его соединения.

Если исключить из рассмотрения залежи

свинцовых руд, то концентрация свинца в

земле колеблется от 2 до 200 частей на

миллион. Свинцовые соединения по

большей части практически нерастворимы,

поэтому в природных водах их значительно

меньше, чем в грунте: 0,001—0,01 части на

миллион. А о воздухе разговор особый —

к нему мы еще вернемся.

Присутствие какого-то количества

свинца в окружающей нас среде связано с

вполне определенным содержанием этого

элемента в литосфере. А остальное,

причем явно большая часть,— неоспоримый

след нашей цивилизации. Для

иллюстрации — только два факта. Несколько лет

назад гляциологи исследовали гренландский

снег на разной глубине. В глубинных слоях,

которые, по оценкам ученых, относятся

примерно к VIII веку до новой эры,

концентрация свинца не превышала 0,0005 мг/кг,

а в слое 1965 г. достигла 0,2 мг/кг. За три

тысячелетия содержание вреднейшего

вещества увеличилось в 400 раз. И это в

Гренландии, вдали от заводов и заполненных

автомобилями городов! Примерно такие

1*

же неутешительные результаты дает

химический анализ морской воды. Пробы из

глубинных слоев, относящихся к допромыш-

ленной эпохе, содержат сравнительно

немного свинца — 0,02—0,004 мг/кг. А на

поверхности в некоторых районах

Средиземного моря и Тихого океана концентрация

становится угрожающей — 0,20—0,35 мг/кг.

Было бы явно несправедливо огульно

обвинять всю нашу цивилизацию в свинцовом

отравлении планеты. Ибо ответственность за

это неправедное дело целиком лежит

только на одном ее детище — на

автомобильном транспорте: примерно 98% свинца

попадает в воздух, а потом в почву и воду

из выхлопных труб автомобилей.

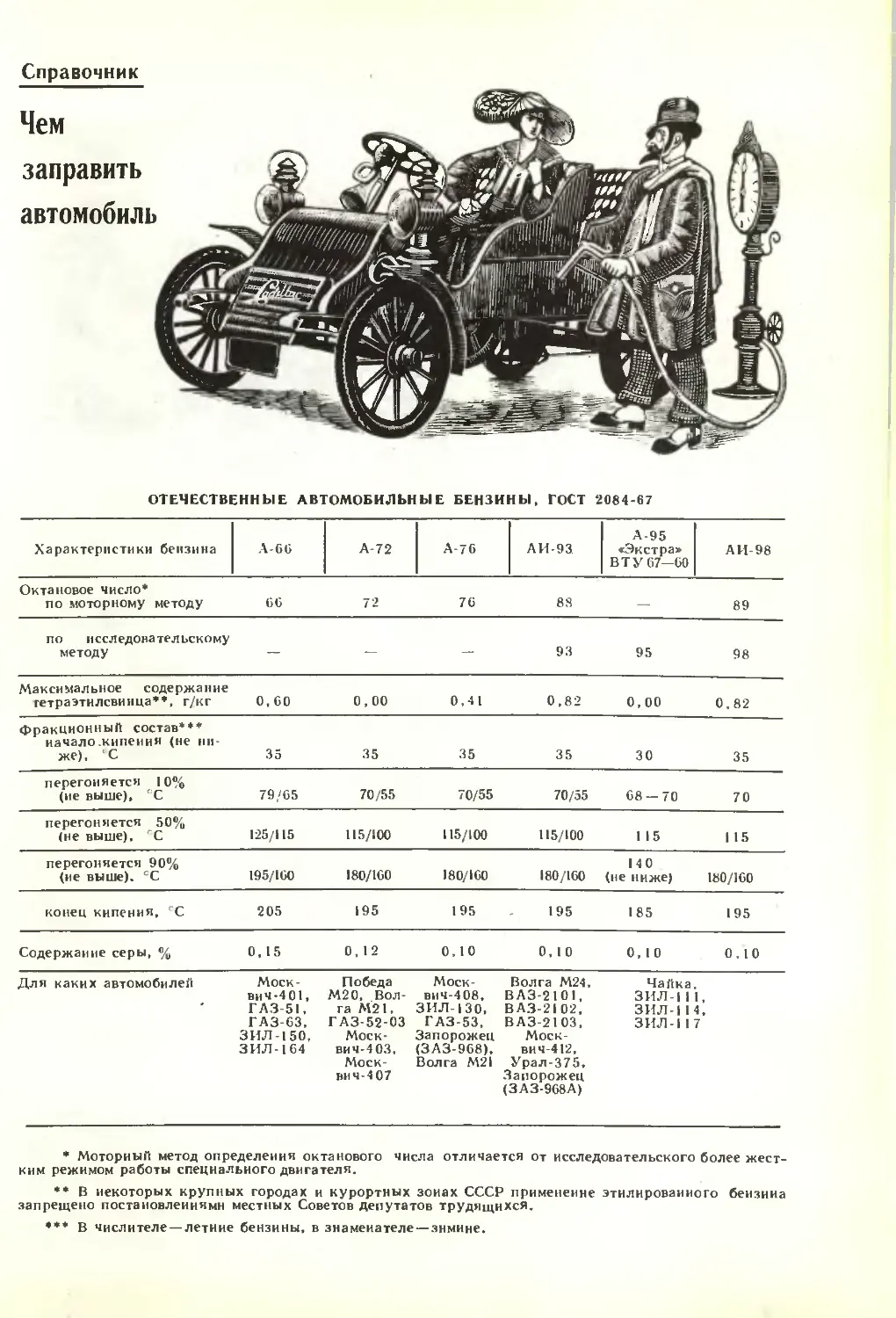

ПЛАТА ЗА СКОРОСТЬ

Человек, севший за руль автомобиля,

хочет ехать быстро. Для этого помимо

желания и умения ему необходимы хорошая

дорога, мощный мотор и высокооктановый

бензин.

У большинства бензинов, получаемых

непосредственно после нефтепереработки,

октановое число, которое, напомним,

характеризует устойчивость моторного

топлива к детонации, не превышает 88—90. Для

современных двигателей этого

недостаточно. На Западе принято подразделять

автомобильные бензины на две категории:

бензины обычные и повышенного качества. Для

первых считается обязательным октановое

число в пределах 93—95, для вторых —

100 и выше.

Сейчас известен, пожалуй, лишь один

технически и экономически приемлемый

способ доводить бензин до требуемых

антидетонационных кондиций. Этот способ —

добавление в топливо свинцовых присадок:

тетраэтилсвинца (ТЭС) и тетраметилсвинца

(ТМС). Незначительная добавка

антидетонационной присадки—0,15 грамма (в

пересчете на чистый свинец) на литр топлива —

позволяет повысить октановое число бензина

на 3 единицы, 0,50 г/л — на 6 единиц,

0,80 г/л — на 8 единиц.

ТЭС и ТМС недороги, выпускаются в

огромных количествах и достаточно

эффективны в качестве антидетонационных

присадок. Поэтому в последние десятилетия

4

Технология и природа

почти весь выпускаемый в мире бензин

сдабривается свинцом. Топливо без

присадок, так называемый неэтилированный

бензин, производят лишь для специальных

целей и в весьма ограниченных количествах.

Два года назад на производство свинцовых

присадок мировая промышленность

расходовала 11% добытого и очищенного

свинца, а это 350 тысяч тонн в год.

В автомобильном двигателе присадки

сгорают вместе с топливом, и образующиеся

соединения свинца в потоке продуктов

сгорания устремляются в атмосферу.

Примерно четверть свинца, добавленного в

бензин, оседает в выхлопной системе

автомобиля, в масле и на фильтрах. Остальное

попадает в воздух. Половина

выброшенного свинца сразу же выпадает на

мостовую, тротуары, на обочину шоссейных

дорог. Другая половина остается в воздухе от

недели до месяца, а затем вместе с

пылью, дождем, снегом также попадает на

землю. Дальнейший путь соединений

свинца легко прослеживается: грунтовые воды

уносят их от городов и транспортных

магистралей, увлекают в реки, моря и океаны,

более или менее равномерно

распределяют по всей планете. В общем,

происхождение гренландского, средиземноморского

и тихоокеанского свинца объяснить совсем

нетрудно.

Несколько выше мы обещали вернуться к

разговору о свинце в воздухе. Соединения,

образующиеся при сгорании присадок, как

уже говорилось, могут оставаться в

атмосфере в течение месяца. Поэтому

концентрация свинца в воздухе нередко

достигает теперь 10—15 частей на миллион.

Много это или мало?

Медики утверждают, что в некоторых

крупных городах люди вдыхают за день по

15—60 мг свинца, причем 5—24 мг

адсорбируются в организме. А клинические

признаки свинцового отравления наблюдаются

уже тогда, когда концентрация свинца в

крови достигает 0,8 г/л.

Такова плата за скорость...

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Отказаться от высокооктановых бензинов

непросто. Это означает не только отказ от

быстрой езды. Легко детонирующее

моторное топливо приводит к

преждевременному износу двигателей, а значит, удорожает

эксплуатацию автомобильного транспорта.

В нефтеперерабатывающей

промышленности отказ от применения ТЭС и ТМС

приведет к огромным дополнительным расходам

на производство высококачественного

бензина без ядовитых присадок. Для

химической промышленности это означает резкое

сокращение производства в целой отрасли,

В общем, в пользу сохранения свинцовых

присадок действуют могучие

экономические факторы. Но угроза свинцового

отравления планеты слишком велика.

Наша страна одной из первых в мире

приняла самые решительные

административные меры против ТЭС. В начале

шестидесятых годов в крупных городах

Советского Союза и в курортных местностях

применение этилированного бензина было

запрещено, допускались исключения только

для специальных машин, например

автомобилей скорой медицинской помощи.

Когда в конце шестидесятых годов

многие страны с развитым автомобильным

транспортом стали законодательным

порядком ограничивать токсические

компоненты автомобильного выхлопа, на свинец

законодательные меры сперва не

распространялись. Но в начале семидесятых годов

появились первые антисвинцовые законы.

Разные в каждой стране, они сводятся в

общем к одному — постепенному и

последовательному сокращению содержания

ТЭС в бензинах. Например, в Швеции с

начала 1973 г. концентрация свинца не

должна превышать 0,40 г/л, а с 1976 г.—

0,15 г/л. Примерно такие же ограничения

приняты в Японии, ФРГ, несколько мягче

они в Англии, Франции, Канаде.

В США несколько лет назад принят

закон, предписывающий нефтяным

компаниям постепенно сокращать применение

свинцовых присадок и полностью прекратить их

использование к 1977 г.

Нефтеперерабатывающей промышленности было указано на

необходимость выпускать хотя бы один

сорт неэтилированного бензина уже сейчас.

Неэтилированное моторное топливо

абсолютно незаменимо на автомобилях с ней-

Внимание: вокруг нас свинец!

трализаторами для обезвреживания

выхлопных газов — соединения свинца

быстро отравляют катализаторы, которыми

заправлены эти приборы.

Первое время все эти законы и

постановления выполнялись. Но разразившийся

энергетический кризис выбил из колеи

топливное хозяйство многих стран. Например,

законы ФРГ запрещали импортировать

бензин, содержащий свыше 0,40 г/л свинца.

Но минувшей зимой было не до выбора...

Однако, как говорится, закон есть закон.

И его надо выполнять. Медленно,

значительно медленнее, чем хотелось бы врачам,

антисвинцовые законы начинают

действовать. И вызывают различные последствия.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Чтобы иметь возможность выпускать

высокооктановые малоэтилированные и

неэтилированные бензины,

нефтеперерабатывающей промышленности придется пойти на

значительные капиталовложения —

потребуется построить новые установки и целые

заводы. Но это не все. Обойтись без

антидетонаторов все же не удается. Значит,

будут нужны другие добавки. Те, что

известны сейчас, дороги, порою это

труднодоступные, даже экзотические вещества.

Производство высококачественного

неэтилированного бензина неизбежно повлечет за

собой дополнительный расход сырой нефти.

По предварительным оценкам, он составит

5—10%.

Химическая промышленность будет

вынуждена резко расширить производство

ароматических углеводородов — бензола,

толуола, ксилола. Эти вещества, правда, в

значительно меньшей степени, чем

свинцовые присадки, способствуют повышению

октанового числа топлива.

По-видимому, отказ от свинцовых

присадок серьезно заденет и автомобильную

промышленность. Если равноценную

замену ТЭС найти не удастся, высокая

детонация, которая сопровождает горение

неэтилированного бензина, заставит конструкторов

создавать более прочные двигатели,

применять дорогие специальные сплавы и

другие материалы. А может быть, придется

использовать и новые конструктивные

принципы: создавать моторы с низкой степенью

сжатия топливной смеси, заменять

традиционные двигатели внутреннего сгорания

роторными, газотурбинными и другими,

которые пока не выдерживают конкуренции.

И конечно же, самые серьезные

последствия коснутся автомобилистов. Мало того,

что они вынуждены будут поступиться

мощностью своих моторов, скоростью,

приемистостью машин. Несомненно увеличится

расход топлива — ведь двигатели будут

работать с низкой степенью сжатия. Да и

бензин должен непременно подорожать.

Все это не может не тревожить и

руководителей промышленности, и владельцев

автомобилей. Но, согласитесь,

перечисленные издержки — не такая уж высокая

плата за чистую воду, чистый воздух,

чистый гренландский снег.

Д. А. ГАЙСНЕР, Д. И. ЕЛАГИН,

Всесоюзное объединение

«Союзнефтеэкспорт»

6

Последние известия

Первые сведения

о 106-м

В Объединенном институте

ядерных исследовании

получен новый спонтанно

делящийся излучатель с

периодом полураспада в

несколько миллисекунд. Есть

основания полагать, что

наблюдаемый эффект обусловлен

распадом ядер ' 106-го

элемента.

После синтеза в 1970 году 105-го элемента, названного

нильсборием (о нем подробно рассказано в «Химии и

жизни», 1973, № 12), на трансурановом фронте наступило

довольно длительное затишье. Получить еще более тяжелые

ядра пытались и в Дубне, и в Беркли, однако серьезных

удач в последние четыре года не было. Это, очевидно,

объясняется, с одной стороны, чрезвычайно малым временем

жизни сверхтяжелых ядер, а с другой, — исключительно

малой вероятностью образования таких ядер даже в

реакциях с тяжелыми ионами. (Этот метод, как известно,

наиболее перспективен: все изотопы элементов № 102, 103, 104

и 105 получены в реакциях с тяжелыми ионами.)

106-й элемент надеялись получить, в частности, при

бомбардировке мишени из кюрия традиционными уже ионами

неона. Интереснее оказался другой путь, предложенный

доктором физико-математических наук Ю. Ц. Оганесяном.

Он предложил в качестве мишени использовать стабильный

свинец, а бомбардировать ее еще более тяжелыми, чем

прежде, ионами. Чтобы получить 106-й элемент из

свинца, в качестве ядер-снарядов следовало использовать хром.

Существующие теоретические предпосылки убеждали,

что такая разновидность метода тяжелых ионов мало

перспективна. Действительно, разогнать до нужных энергий

поток более тяжелых ядер сложнее. Однако

усовершенствование источников ионов и ускорителей частиц

позволило это сделать.

Предвиделось и другое препятствие. Раз ядра-снаряды

стали привносить в компаунд-ядро большую энергию,

вероятность того, что это ядро не развалится на осколки, а

«остынет», испустив лишь несколько нейтронов, меньше,

чем в реакциях с более легкими частицами. Но в этом

мудром предвидении не учтено одно важное

обстоятельство: ядра изотопов свинца—магические; протонные

оболочки у них заполнены до предела; пробиться в такое

ядро сложно, но если уж проникновение произошло, то

устойчивость ядра-мишени должна отразиться и на

образующемся новом ядре.

Опыты со свинцовыми мишенями подтвердили

правильность этих предположений. Были получены новые нейт-

ронодефицитные изотопы фермия и курчатовия, и, что

важно, из составных ядер в этом случае испарялось

меньше нейтронов, чем при работе с традиционными

мишенями и снарядами. В реакциях свинцовых мишеней с ионами

хрома-54 был зарегистрирован новый спонтанно делящийся

излучатель с периодом полураспада (по спонтанному

делению) от 4 до 10 миллисекунд. Выход этого излучателя

уменьшается более чем в пять раз при переходе от

мишеней из свинца-207 или с винца-208 к более легкому

изотопу 206РЬ. Уже наблюдалось более 50 ядер нового

излучателя. Есть основания считать, что это 106-й.

В. ШМЕЛЕВ

Последние известия

7

Эффект

температурной

стоянки

Для сверхбыстрого

замораживания живых клеток

необходима промежуточная

остановка при температуре

минус 26 С.

На протяжении последних полутора лет «Химия и жизнь»

дважды сообщала о сенсационных опытах по пересадке

зародышей животных, перенесших глубокое

замораживание A973, № 7 и 1974, № 2). Как правило, глубокое

замораживание ведут осторожно и медленно, со скоростью

0,2° С в минуту, так как считается, что более быстрое

охлаждение повреждает живые клетки. Недавно группе

английских криобиологов во главе с Дж. Фаррантом удалось

показать, что замораживать клетки можно быстро, даже

очень быстро. Но проделывать это следует в два этапа, с

остановкой между ними.

Точности ради требуется отметить, что идея

двухступенчатого замораживания была высказана еще лет 20 назад,

но о ней успели прочно забыть. Теперь же Фа'ррант не

только воскресил идею, но и разработал в деталях всю

операцию охлаждения.

Лимфоциты человека помещали в питательную среду,

куда было добавлено пять процентов

«сверхрастворителя»— диметилсульфоксида. Взвесь разливали в пробирки

по 0,2 мл. (Дозировка очень важна! Если наливали по

0,5 мл, то жидкость и твердела, и оттаивала слишком

долго). Пробирки помещали в спиртовую или глицериновую

баню при температуре — 26° С. Интервал от комнатной до

этой температуры клетки проходят меньше, чем за

минуту. Но столь быстрое охлаждение не опасно. Главное —

остановиться на температуре минус 26° С, дать клеткам

«привыкнуть». Затем начинается второй этап —

стремительное (менее 20 сек.) охлаждение до температуры

жидкого азота —196° С, при которой клетки могут сохраняться

очень долго.

Размораживание тоже ведут молниеносно, в течение

примерно 20 сек., на водяной бане с температурой +37° С.

Результат эксперимента: впервые удалось сохранить

жизнеспособными все клетки, 100% размороженных

лимфоцитов смогли синтезировать ДНК («Nature», 1974, т. 249,

№ 5456).

Температурная «стоянка» при —26° С для разных клеток

различна. Лимфоцитам требуется от 5 минут до 1В часов.

Фибробластам хомячков — от одной до десяти минут.

Процент выживших клеток прямо зависит от времени

инкубации именно на этой стадии. После одной минуты

инкубирования выживает 20% фибробластов. Если фибробластам

дать на «привыкание» 10 минут, то выживает не менее 73%

клеток.

Итак, обнаружена промежуточная температура, при

которой клетки адаптируются к последующим стрессовым

воздействиям резкого охлаждения и оттаивания. Но

загадка этой температурной остановки еще не раскрыта.

Механизм адаптации остается пока неизвестным.

А. В.

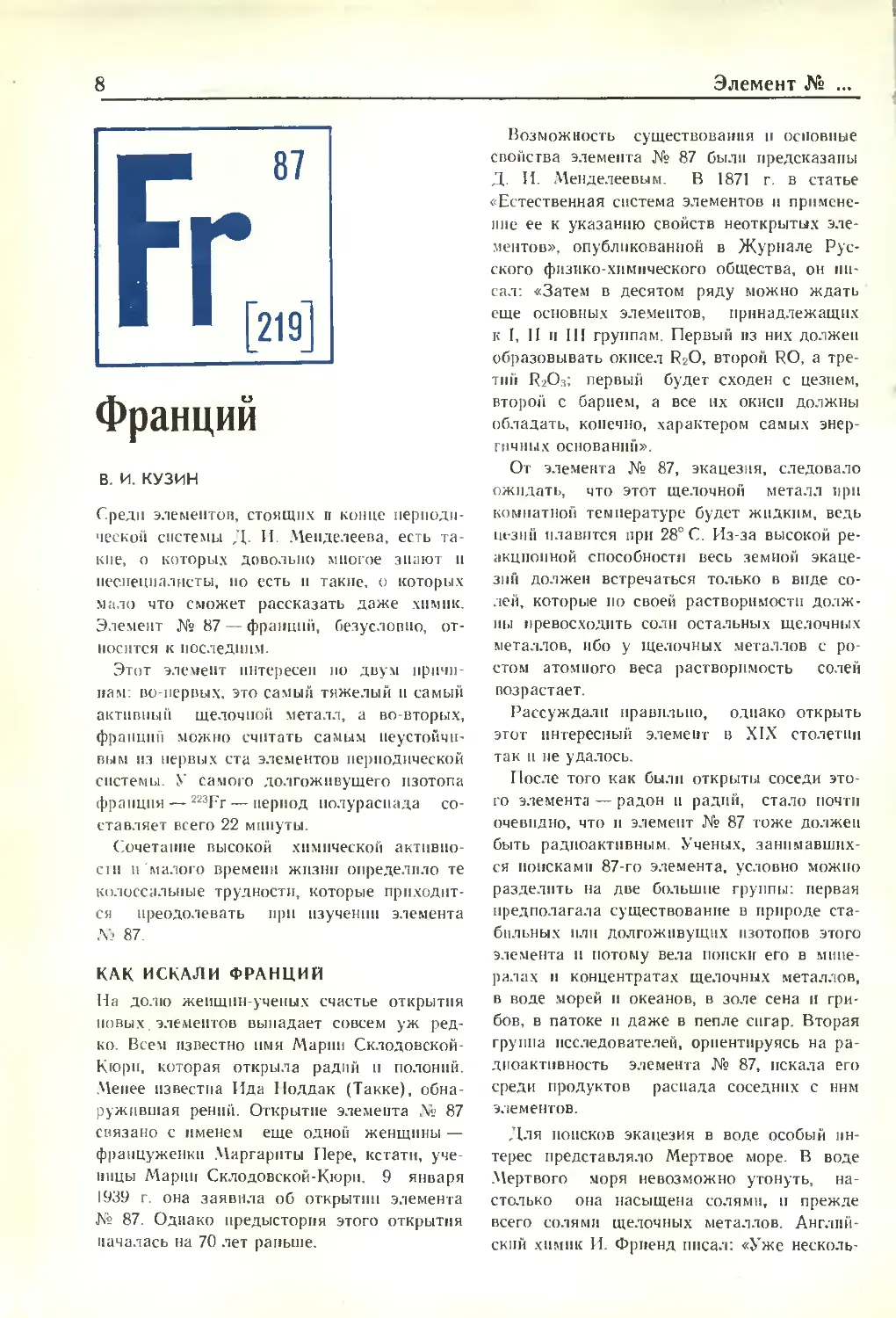

8 Элемент № ...

Fr

■ ■ [219]

Франций

В. И. КУЗИН

Среди элементов, стоящих п конце

периодической системы Д. И. .Менделеева, есть

такие, о которых довольно многое зил ют и

несиецпллнсты, по есть и такие, о которых

мало что сможет рассказать даже химик.

Элемент № 87 — франций, безусловно,

относится к последним.

Этот элемент интересен по двум

причинам: во-первых, это самый тяжелый и самый

активный щелочной металл, а во-вторых,

франции можно считать самым

неустойчивым пз первых ста элементов периодической

системы. У самого долгожпвущего изотопа

франция — 223Fr — период полураспада

составляет всего 22 минуты.

Сочетание высокой химической активпо-

сш и малого времени жизни определило те

колоссальные трудности, которые

приходится преодолевать при изучении элемента

.V 87.

КАК ИСКАЛИ ФРАНЦИЙ

На долю женщин-ученых счастье открытия

новых элементов выпадает совсем уж

редко. Всем известно имя Марин Склодовской-

Кгорп, которая открыла радий и полоний.

Менее известна Ида Ноддак (Такке),

обнаружившая рений. Открытие элемента Ле 87

связано с именем еще одной женщины —

француженки Маргариты Пере, кстати,

ученицы Марин Склодовской-Кюрп. 9 января

1939 г. она заявила об открытии элемента

№ 87. Однако предыстория этого открытия

началась на 70 лет раньше.

Возможность существования и основные

свойства элемента № 87 были предсказаны

Д. И. .Менделеевым. В 1871 г. в статье

«Естественная система элементов и

применение ее к указанию свойств неоткрытых

элементов», опубликованной в Журнале

Русского физико-химического общества, он

писал: «Затем в десятом ряду можно ждать

еще основных элементов, принадлежащих

к I, II и III группам. Первый из них должен

образовывать окисел R20, второй RO, а

третий R2O3; первый будет сходен с цезием,

второй с барием, а все их окиси должны

обладать, конечно, характером самых

энергичных основании».

От элемента № 87, экацезия, следовало

ожидать, что этот щелочной металл при

комнатной температуре будет жидким, ведь

цезии плавится при 28° С. Из-за высокой

реакционной способности весь земной экаце-

зпи должен встречаться только в виде

солен, которые по своей растворимости

должны превосходить соли остальных щелочных

металлов, ибо у щелочных металлов с

ростом атомного веса растворимость солен

возрастает.

Рассуждали правильно, однако открыть

этот интересный элемент в XIX столетни

так п не удалось.

После того как были открыты соседи

этого элемента — радон п радий, стало почти

очевидно, что п элемент № 87 тоже должен

быть радиоактивным. Ученых,

занимавшихся поисками 87-го элемента, условно можно

разделить на две большие группы: первая

предполагала существование в природе

стабильных или долгожнвущих изотопов этого

элемента п потому вела поиски его в

минералах и концентратах щелочных металлов,

в воде морей п океанов, в золе сена и

грибов, в патоке п даже в пепле сигар. Вторая

группа исследователей, ориентируясь на

радиоактивность элемента № 87, искала его

среди продуктов распада соседних с ннм

элементов.

Для поисков эка цезия в воде особый

интерес представляло Мертвое море. В воде

.Мертвого моря невозможно утонуть,

настолько она насыщена солями, н прежде

всего солями щелочных металлов.

Английский химик И. Фрненд писал: «Уже несколь-

Франций

9

ко лет назад мне пришло в голову, что если

экацезнй способен к постоянному

существованию, то его можно будет найти в

Мертвом море». Он и организовал экспедицию за

экацезием.

Из взятых лроб его сотрудники удаляли

все элементы, кроме щелочных. Хлориды же

щелочных металлов разделяли путем

дробного осаждения. Хлорид экацезия должен

был быть самым растворимым. Но рентгено-

сиектральный анализ растворов не позволил

обнаружить экацезий.

В двадцатых-трндцатых годах нашего

века в печати появилось несколько сообщений

об открытии 87-го элемента. Так, в 1926 г.

английские химики Дж. Дрюс и Ф. Лорннг

как будто наблюдали линии экацезия на

рентгенограммах сульфата марганца. Они

предложили для вновь открытого элемента

название «алкалиний». Три года спустя

американский физик Ф. Аллисон методом

магнитооптического анализа * обнаружил следы

87-го элемента — «Виргиния» в редких

минералах щелочных металлов — самарските,

поллуците и лепидолите. В 1931 г.

американские ученые Дж. Пэпши и Э. Вайнер

вроде бы даже выделили экацезий из

минерала самарскита, а в 1937 г. румынский

химик Г. Хулубей обнаружил экацезнй в

минерале поллуците и назвал его «молдавн-

ем». Но все эти открытия не были

подтверждены. Алкалиний, Виргинии и

Молдавии пополнили список лжеэлементов.

Неудачи преследовали и тех, кто

занимался поисками элемента № 87 среди

продуктов радиоактивного распада.

Правда, еще в 1913 году появилось

первое сообщение об открытии 87-го элемента

но излучению. Оно принадлежало

английскому химику Дж. Крэнстону. Работая с

препаратом 228Ас, он обнаружил, что у

этого изотопа есть слабое альфа-излучение.

В результате альфа-распада 228Ас

превращается в изотоп 87-го элемента 22487.

Через год три австрийских раднохнмпка —

С. Мейер, В. Гесс и Ф. Панет — наблюдали

явление разветвленного распада у изотопа

227Ас. Они обнаружили альфа-частицы с

* Впоследствии оказалось, что этот метод

принципиально неверен.

длиной пробега в воздухе 3,5 см. «Эти

частицы образуются при альфа-распаде

обычно бета-активного ^27Ас, — рассуждали они,

— продуктом распада должен быть изотоп

элемента 87».

Однако к выводам австрийских ученых

отнеслись с недоверием. Наблюдаемая

альфа-активность была очень слабой, а это

таило в себе возможность ошибки, тем бо

лее что препарат актнння-227 мог

содержать примесь протактиния, а протактиний

способен испускать подобные

альфа-частицы. Незамеченной прошла и работа Крэи-

стона.

ПаряДу с этими экспериментальными

работами не лишено интереса теоретическое

исследование одесского химика Д. Добро-

сердова. В 1925 г. в «Украинском

химическом журнале» он опубликовал сообщение,

в котором, развивая идеи Менделеева,

подробно .описал физические и химические

свойства неоткрытого 87-го элемента и

высказал оригинальные суждения о том, где

и какими методами следует его искать.

В частности, он подчеркнул, что экацезий

«непременно должен быть весьма

радиоактивным элементом». Более того, Добросер-

дов предполагал, что радиоактивность

минералов калия и рубидия объясняется

присутствием в них экацезия, что. как мы теперь

точно знаем, в принципе неверно: у калия

и рубидия есть радиоактивные изотопы.

В 1926 г. выдающиеся раднохнмики От-

то Гаи (Германия) и Дьердь Хевешн

(Венгрия) предприняли попытки доказать

присутствие экацезия в радиоактивных рядах.

Хевешн изучил альфа-распад 228Ас и 2<7Ас,

а также бета-распад эманации — изотопов

радона и показал, что при распаде

эманации изотопы 87-го элемента не образуются,

а при распаде актпння-228, если п

образуется изотоп 22487, то его количество должно

составлять менее 1/200 000 от исходного

количества ядер 228Ас...

Суммируя изложенное, можно сказать,

что раднохнмики подошли вплотную к

открытию элемента № 87 — как дочернего

продукта распада актиния. До открытия

оставался один шаг, но сделать этот таг

удалось лишь в конце 1938 года

Ученица Марин Склодовской-Кюри Л\ар-

10

Элемент № ...

гарита Пере, повторив опыты Мейера, Гес-

са и Панета, естественно, также

обнаружила альфа-частицы с пробегом 3,5 см. Чтобы

доказать, что эти загадочные альфа-частицы

испускаются актинием, а не протактинием,

Пере очень тщательно очистила актиний от

примесей и дочерних продуктов. Соосажде-

иием с гидроокисью четырехвалентного

церия она удалила из раствора

радиоактиний— изотоп тория. С карбонатом бария

были выведены изотопы радия, а с

гидроокисью лантана — актииий.

Оставшийся после такой обработки

маточный раствор мог содержать только

щелочные и аммонийные соли. В нем

отчетливо регистрировалась бета-активность с

периодом полураспада 22 минуты. Стало ясно,

что эта активность связана с каким-то

щелочным металлом. Можно было

предположить, что она возникает в результате

альфа-распада актиния и, значит, принадлежит

ядру элемента № 87. Чтобы доказать это,

М. Пере осадила излучающие атомы

перхлоратом аммония. Активность полученных

кристаллов перхлората также убывала с

периодом полураспада 22 мин.

Таким образом, М. Пере обнаружила,

что у 227Ас существует радиоактивная

вилка: в 1,2% случаев распада при вылете

альфа-частиц образуется бета-излучатель со

свойствами тяжелого щелочного металла и

периодом полураспада 22 мин. Ои ие может

быть ие чем иным, кроме изотопа элемента

№ 87.

Долгая и кропотливая работа

завершилась успехом, и 9 сентября 1939 г. М. Пере

заявила об открытии нового элемента.

В соответствии с номенклатурой, принятой

тогда для естественных радиоэлементов,

она выбрала для него название «актиний-К».

Позднее, в 1946 г., М. Пере назвала

открытый ею элемент францием в честь своей

родины, а в 1949 г. Международный союз

теоретической и прикладной химии

утвердил это название и символ — Fr.

КАК ЕГО ИССЛЕДОВАЛИ

Помимо 223Fr сейчас известны еще

несколько изотопов элемента № 87. Но только 223Fr

есть в природе в сколько-нибудь заметных

количествах. Пользуясь законом

радиоактивного распада, можно подсчитать, что в

грамме природного урана содержится

4-Ю18 грамма 223Fr. А это значит, что в

радиоактивном равновесии со всей массой

земного урана находятся около 500 граммов

франция-223. В исчезающе малых

количествах в природе существуют еще два изотопа

элемента № 87 — 224Fr (член

радиоактивного семейства тория) и 22,Fr. Естественно,

что найти в Земле элемент, мировые

запасы которого ие достигают килограмма,

практически невозможно. Поэтому все

исследования франция и его немногих

соединений были выполнены на искусственных

продуктах.

Франций-223 долгое время был

единственным изотопом, который применяли в

опытах по изучению химических свойств

элемента № 87. Поэтому, естественно, химики

искали методы ускоренного его выделения

из 227Ас. В 1953 г. М. Пере и Ж. Адлов

разработали экспресс-метод выделения этого

изотопа с помощью бумажной

хроматографии. По этому методу раствор 227Ас,

содержащий 223Fr, наносится на конец

бумажной ленты, которая погружается в

специальный раствор. При движении этого

раствора по бумажной лейте происходит

распределение радиоэлементов. 223Fr, будучи

щелочным металлом, долго движется с

фронтом растворителя и откладывается

позже других элементов. Позднее Ж. Адлов

предложил использовать для выделения

223Fr сложное органическое соединение —

а-теноилтрифторацетои (ТТА). Сочетание

этих методов позволяет быстро — за 10—

40 минут — выделить чистый препарат

франция-223.

Из-за малого периода полураспада

франция-223 работать с его препаратом нужно

сразу же после приготовления. Спустя два

часа уже образуется заметное количество

дочерних продуктов, и нужно или очищать

франций от них, или выделять его заново...

Развитие техники ускорения частиц и

ионов позволило получать изотопы франция

при облучении ториевых или урановых

мишеней протонами высоких энергий.

Самым долгоживущим из этих изотопов

оказался франций-212 с периодом полураспада

19,3 минуты. После 15 мииут облучения

Франций .

11

грамма урана пучком протонов с энергией

660 Мэв на синхроциклотроне Лаборатории

ядерных лроблем Объединенного института

ядерных исследований в Дубне образуется

5-10-,3гфранция-212.

Выделение франция из облученных

мишеней — процесс весьма сложный. За очень

короткое время его нужно извлечь из

смеси, содержащей почти все элементы

периодической системы. Несколько методик

выделения франция из облученного урана

разработаны советскими радиохимнками

А. К. Лаврухиной, А. А. Поздняковым и

С. С. Родиным, а из облученного тория —

американским радиохимиком Э. Хайдом.

Выделение франция основано иа соосажде-

нии его с нерастворимыми солями —

перхлоратом или кремневольфраматом цезия

или со свободной кремневольфрамовой

кислотой. Время выделения франция этими

методами составляет 25—30 минут.

Еще. один способ получения франция

основан иа реакциях, происходящих при

облучении мишеней из свинца, таллия или

золота многозарядными ионами бора,

углерода или неона, ускоренными на

циклотронах или в линейных ускорителях. Пригодны

такие пары мишень — снаряд: РЬ + В;

Tl+C; Au + Ne. К примеру, фраиций-212

образуется при облучении золотой фольги

ионами иеона-22 с энергией 140 Мэв:

197А , 22кт 219A 212^. . 4„ . Ql

79Au+ IONe-> g9Ac-> 87Fr+2He . 3Qn.

Самой удобной и быстрой методикой

выделения изотопов франция из облученного

золота считается методика советских раднохи-

миков Н. Мальцевой и Л\. Шалаевского.

Элемент № 87 экстрагируют нитробензолом

(в присутствии тетрафеннлбората) в

колонке, заполненной снликагелем.

С помощью всех этих методов получены

18 изотопов франция с массовыми числами

от 203 до 213 и от 218 до 224.

Поскольку франций не может быть

получен в весовых количествах, его физико-

химические константы чаще всего

рассчитываются (при этом учитывают свойства

остальных членов группы щелочных

металлов). Вычислили, что температура

плавления франция—около 8° С, а температура

кипения — примерно 620° С.

Все опыты по изучению химических

свойств франция проводились, естественно,

с ультрамалыми количествами этого

элемента, В растворах было лишь 10~13—10~9

грамма франция. При таких

концентрациях могут стать важными процессы,

которыми, имея дело с макроколичествами

вещества, мы пренебрегаем. Например, в этих

условиях радиоактивный изотоп может

«потеряться» из раствора — адсорбировавшись

иа стенках сосудов, на поверхности осадков,

на возможных примесях...

Казалось бы, изучая свойства франция,

следует оперировать более

концентрированными растворами. Но в этом случае

возникают новые трудности — из-за процессов

радиолиза и ионизации...

И все же, несмотря на все трудности,

получены некоторые достоверные данные о

химических свойствах франция. Наиболее

полно изучено соосаждение франция с

различными нерастворимыми соединениями, в

частности с гетерополикислотами—

кремневольфрамовой и фосфориовольфрамовой.

Франций легко адсорбируется на

ионообменных смолах — сульфокатиоиитах — из

нейтральных и слабокислых растворов.

С помощью этих смол нетрудно отделить

франций от большинства химических

элементов.

Вот, пожалуй, и все успехи.

Ожидать широкого использования

элемента № 87, конечно, не приходится. И все же

польза от франция есть. Во-первых, с его

помощью (по его излучению) можно

быстро определить, есть ли в природных

объектах актиний, и, во-вторых, франций

надеются использовать для ранией диагностики

сарком. Проведены предварительные опыты

ио изучению поведения франция в

организме крыс. Было установлено, что франций

избирательно накапливается в опухолях,

причем и иа ранних стадиях заболевания.

Эти результаты очень интересны, однако

удастся ли использовать их в

онкологической практике, покажет лишь будущее.

Земля и ее обитатели

13

Ловись рыбка

большая,

и только большая

Б. Н. ДОЦЕНКО, В. Б. КЛЯЦКИН

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И РЫБАКИ

Много ли людям нужно рыбы? Еще лет

пятьдесят-сто назад значительная часть

человечества на этот вопрос могла ответить

легко — потребность в рыбненьком

регламентировалась религиозной диетой. Теперь

меню зависит в основном от вкусов главы

семьи — распорядителя финансов. И тем не

менее, рыбы едят все больше и больше.

Например в 1900 году аппетит человечества

был равен 3,5 миллионам тонн рыбы, в

1972 году — 70 миллионам тонн. За это

время подросло и число едоков — до 3,5

миллиардов. (Вот что значит есть много рыбы!)

А вообще человечество еще

недостаточно использует возможности океана. Вот

лишь один пример. Человек весом 70 кг

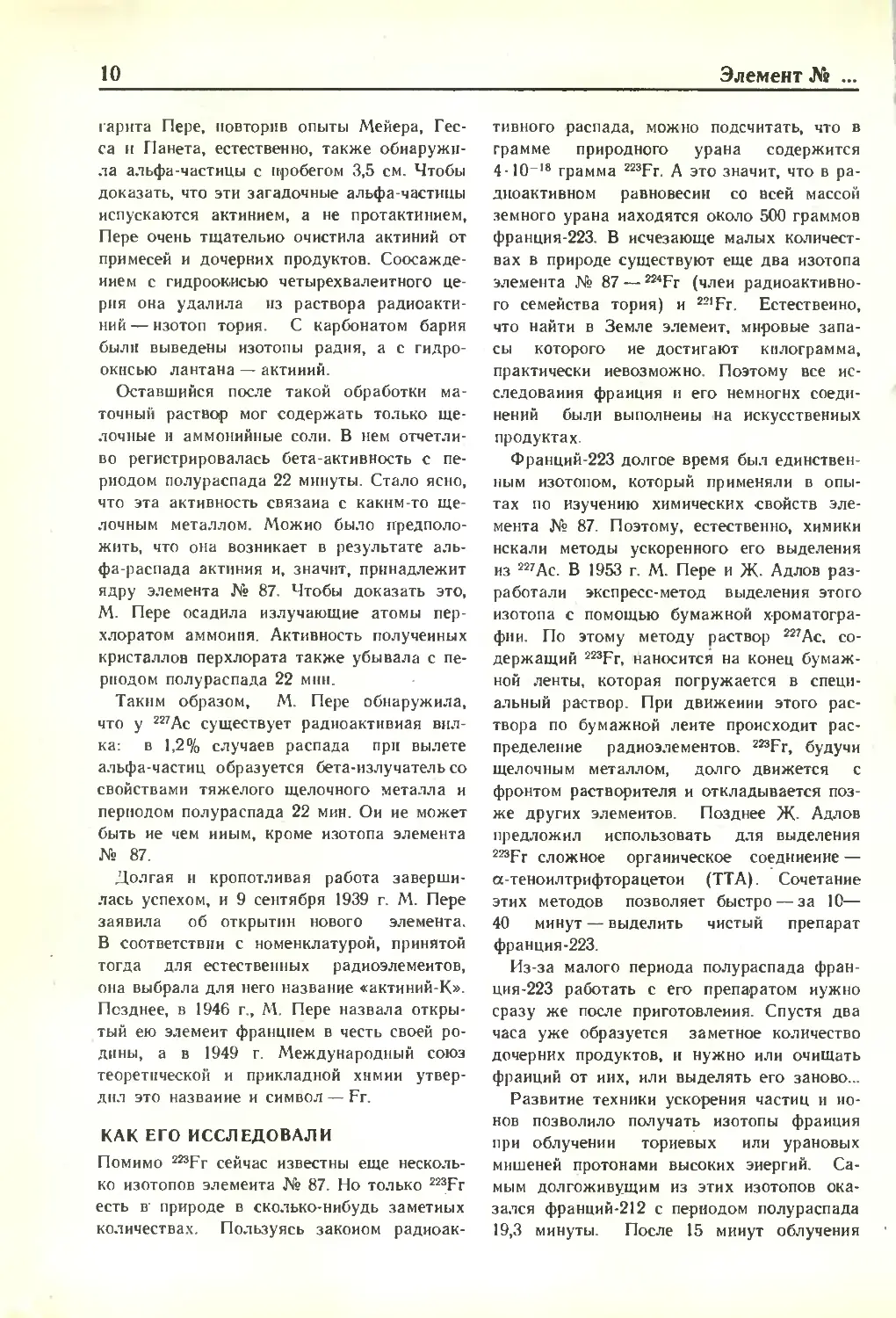

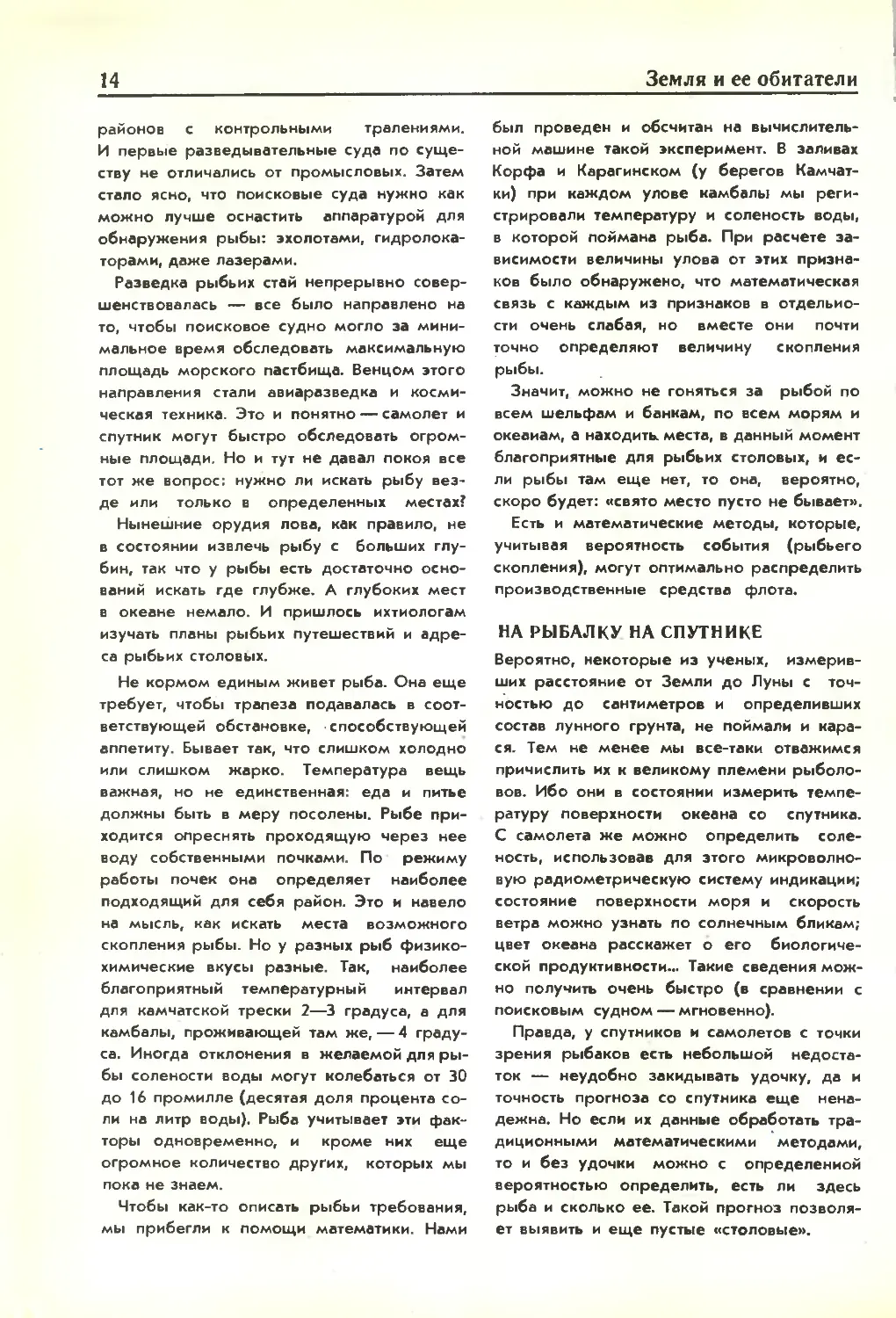

Человечество черпает из океана

не только рыбу, но и морских

млекопитающих, моллюсков, ракообразных

н водоросли. Однако на долю рыбы

приходится почти 9/10 мировой

добычи морепродуктов. Больше

всего рыбы ловят в Тихом океане,

потом в Атлантическом и совсем мало —

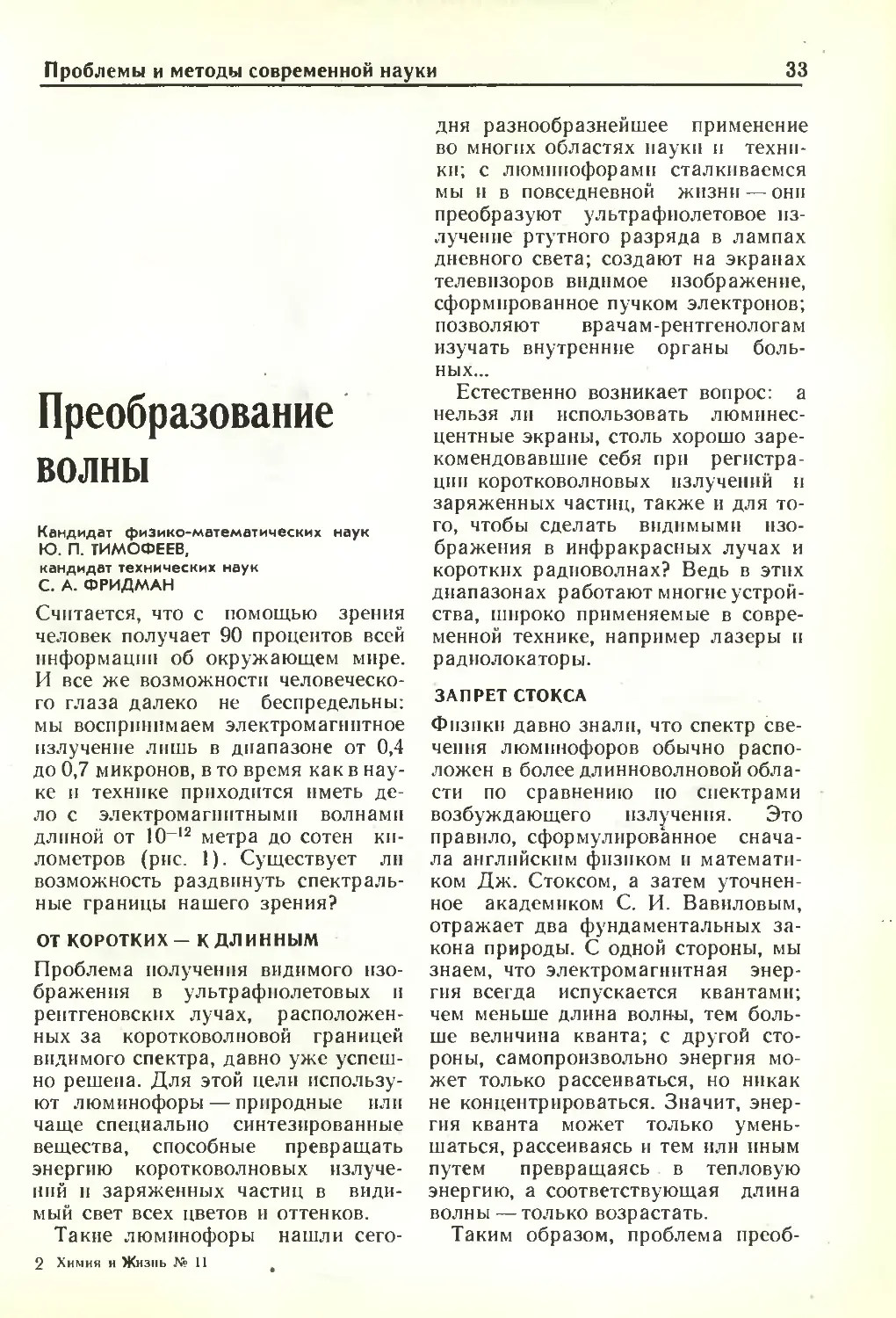

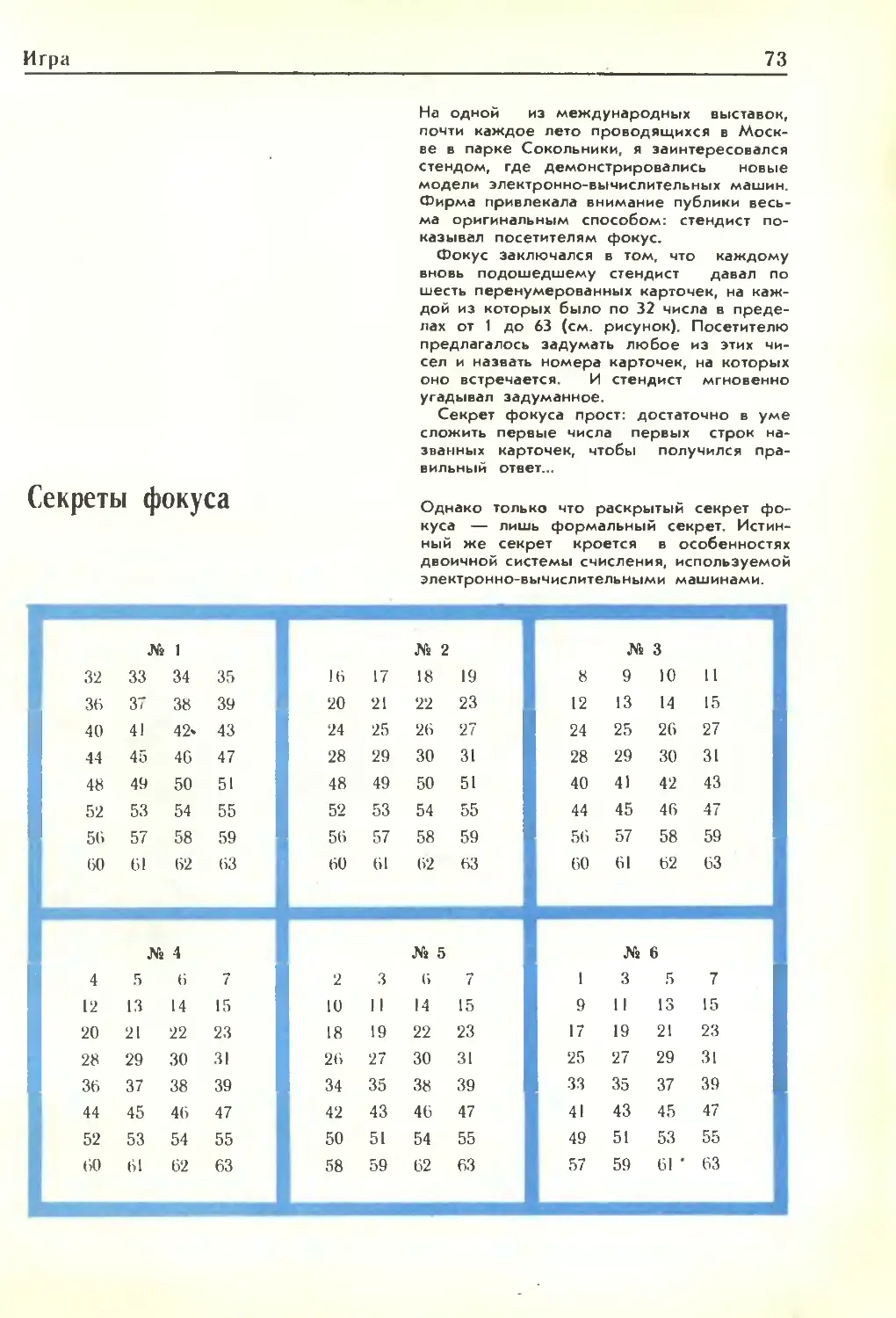

в Индийском. Как распределяются уловы

в разных биогеографических областях

Мирового океана, и рассказывает

картосхема

потребляет 10fi ккал в год, что

соответствует 100 кг бензина. Морские водоросли на

площади в один гектар могут

синтезировать в год столько питательных веществ,

сколько необходимо для снабжения

калориями 8000 человек. А между тем гектар

картофеля прокормит лишь 16 человек.

Но люди, за небольшим исключением,

пока не хотят есть водоросли. Они кушают

в основном рыбу, на которую приходится

лишь 0,3% от всей биологической

продуктивности океана. Причем из общего

количества добываемой рыбы на шельфах

(береговых отмелях) вылавливают 86%, на

материковых склонах — 4% и в открытом

море только 10%. Из того, что человек

добывает, 69% идет в пищу, а 31%—на

изготовление рыбной муки и рыбьего жира.

Рыбу, как известно, ловят рыбаки. Под

термином «рыбак» мы понимаем категорию

людей, которые кормят рыбой

человечество, а не кошек. Иными словами, огромная

масса рыболовов-спортсменов оказалась

за бортом этой статьи. Время потребовало

от профессионалов интенсификации труда,

потому что многие из тех, кто перестал

ловить рыбу, не перестали ее есть.

Например, нашу страну кормит рыбой горстка

рыбаков — около полумиллиона человек.

РЫБА ИЩЕТ ГДЕ ГЛУБЖЕ,

А ЧЕЛОВЕК— ГДЕ РЫБА

Этот бородатый афоризм легче произнести,

чем реализовать. И действительно, пока

рыба есть, не возникает желания ее искать.

Ловилась рыбка, ловилась... и

переловилась. И возникает естественный вопрос: а

где же рыба? Где глубже или еще где-то?

А поскольку рыбу приходилось искать

уже давно, то проблема успела разрастись

и приобрести все аксессуары,

полагающиеся науке, у которой исчезает прямой

предмет исследования. Так как море

большое, то довольно быстро стало ясно, что

каждому судну заниматься поиском нет

смысла. Выгоднее выделить группу судов,

которая бы отыскивала рыбу и наводила на

нее промысловые суда. Так в рыболовном

флоте выделилась специальная группа —

промразведка. Первоначально она

занималась простым просмотром перспективных

14

районов с контрольными тралениями.

И первые разведывательные суда по

существу не отличались от промысловых. Затем

стало ясно, что поисковые суда нужно как

можно лучше оснастить аппаратурой для

обнаружения рыбы: эхолотами,

гидролокаторами, даже лазерами.

Разведка рыбьих стай непрерывно

совершенствовалась — все было направлено на

то, чтобы поисковое судно могло за

минимальное время обследовать максимальную

площадь морского пастбища. Венцом этого

направления стали авиаразведка и

космическая техника. Это и понятно — самолет и

спутник могут быстро обследовать

огромные площади. Но и тут не давал покоя все

тот же вопрос: нужно ли искать рыбу

везде или только в определенных местах?

Нынешние орудия лова, как правило, не

в состоянии извлечь рыбу с больших

глубин, так что у рыбы есть достаточно

оснований искать где глубже. А глубоких мест

в океане немало. И пришлось ихтиологам

изучать планы рыбьих путешествий и

адреса рыбьих столовых.

Не кормом единым живет рыба. Она еще

требует, чтобы трапеза подавалась в

соответствующей обстановке, способствующей

аппетиту. Бывает так, что слишком холодно

или слишком жарко. Температура вещь

важная, но не единственная: еда и питье

должны быть в меру посолены. Рыбе

приходится опреснять проходящую через нее

воду собственными почками. По режиму

работы почек она определяет наиболее

подходящий для себя район. Это и навело

на мысль, как искать места возможного

скопления рыбы. Но у разных рыб физико-

химические вкусы разные. Так, наиболее

благоприятный температурный интервал

для камчатской трески 2—3 градуса, а для

камбалы, проживающей там же, — 4

градуса. Иногда отклонения в желаемой для

рыбы солености воды могут колебаться от 30

до 16 промилле (десятая доля процента

соли на литр воды). Рыба учитывает эти

факторы одновременно, и кроме них еще

огромное количество других, которых мы

пока не знаем.

Чтобы как-то описать рыбьи требования,

мы прибегли к помощи математики. Нами

Земля и ее обитатели

был проведен и обсчитан на

вычислительной машине такой эксперимент. В заливах

Корфа и Карагинском (у берегов

Камчатки) при каждом улове камбалы мы

регистрировали температуру и соленость воды,

в которой поймана рыба. При расчете

зависимости величины улова от этих

признаков было обнаружено, что математическая

связь с каждым из признаков в

отдельности очень слабая, но вместе они почти

точно определяют величину скопления

рыбы.

Значит, можно не гоняться за рыбой по

всем шельфам и банкам, по всем морям и

океанам, а находить, места, в данный момент

благоприятные для рыбьих столовых, и

если рыбы там еще нет, то она, вероятно,

скоро будет: «свято место пусто не бывает».

Есть и математические методы, которые,

учитывая вероятность события (рыбьего

скопления), могут оптимально распределить

производственные средства флота.

НА РЫБАЛКУ НА СПУТНИКЕ

Вероятно, некоторые из ученых,

измеривших расстояние от Земли до Луны с

точностью до сантиметров и определивших

состав лунного грунта, не поймали и

карася. Тем не менее мы все-таки отважимся

причислить их к великому племени

рыболовов. Ибо они в состоянии измерить

температуру поверхности океана со спутника.

С самолета же можно определить

соленость, использовав для этого

микроволновую радиометрическую систему индикации;

состояние поверхности моря и скорость

ветра можно узнать по солнечным бликам;

цвет океана расскажет о его

биологической продуктивности... Такие сведения

можно получить очень быстро (в сравнении с

поисковым судном — мгновенно).

Правда, у спутников и самолетов с точки

зрения рыбаков есть небольшой

недостаток — неудобно закидывать удочку, да и

точность прогноза со спутника еще

ненадежна. Но если их данные обработать

традиционными математическими методами,

то и без удочки можно с определенной

вероятностью определить, есть ли здесь

рыба и сколько ее. Такой прогноз

позволяет выявить и еще пустые «столовые».

Ловись рыбка большая, и только большая

15

ХОЧЕШЬ ЕСТЬ РЫБУ-СОБЛЮДАЙ

ЗАКОНЫ ЭКОЛОГИИ

Одно из фундаментальных понятий

экологии — это положение об оптимуме. То есть

рыбакам важно установить, насколько

точно избираемые рыбой места соответствуют

оптимальным условиям ее существования.

Такие знания позволяют оценить, как долго

и интенсивно можно загрязнять океан,

нарушать природное равновесие.

С одним из последствий нарушения

экологического равновесия недавно

столкнулись рыбаки Тихого океана. Из-за

загрязнения воды и усердного уничтожения

отдельных видов обитателей моря

необычайно размножились морские звезды. В

тропических водах эти прожорливые хищники,

после того как покончили с устрицами и

мелкими рыбешками, принялись за

коралловые острова — прибежище для множества

жителей моря. Словом, тотальная война.

Чтобы звезды хоть как-то отступили,

создают искусственные укрытия взамен

съеденных, для чего затапливают в шельфовых

водах покрышки или старые автомобили.

Звезда пока их не ест. С морской звездой

можно бороться и с помощью токсичных

для нее веществ, например с помощью

солей цветных металлов. Но дело это

чрезвычайно дорогостоящее.

Для изучения жизни сообщества

морских обитателей тоже полезно строить

математические модели. Это позволит, с

одной стороны, заменить поиск рыбы

прогнозом ее скоплений, а с другой — установить

разумные меры нейтрализации нефти,

ядохимикатов, ртути и других промышленных

отбросов.

Первая математическая модель рыбьей

популяции была создана Ф. И. Барановым

еще в 191В году. С помощью этой модели

легко было найти такое соотношение

между числом рыб различного возраста в

популяции и такую величину вылова, чтобы

первоначальное поголовье целиком

восстанавливалось за счет молодых поколений.

То есть модель позволяет жить на

проценты, не расходуя основной капитал. Ныне с

появлением ЭВМ возможности создания

математических моделей выросли

неизмеримо. Но, к сожалению, основной капитал

(популяции некоторых ценных видов рыб:

сельди, трески, лососевых) уже уменьшился.

Но окончательно подорвать рыбные

запасы, к счастью, трудно. Ибо добыча рыбы

отличается от добычи нефти, руды и газа.

Ее запасы восстановимы. В этом смысле

рыболовство сродни животноводству. На

основании прогнозов можно построить

модель будущей промысловой обстановки. На

этой модели «проигрываются» решения,

принимаемые сейчас. В действительной

ситуации констатируются ошибки модели.

Затем ошибки учитываются при построении

новой модели. Таким образом,

эффективность управления процессом рыболовства

все возрастает. Пока процесс этот сложен и

во многом зависит от интуиции капитанов и

руководителей промыслов. Но придет

время, и в море рыба будет отлично ловиться.

И притом рыба большая, взрослая, а не

мелюзга, которой еще нужно будет подрасти.

Новости отовсюду

ИЗ ДВУХ ЗОЛ...

Почти два года назад

Агентство по охране

окружающей среды запретило

использовать ДДТ на всей

территории США. И вот

недавно, нынешней весной,

власти вынуждены были

отступить от этого запрета:

Министерству сельского

хозяйства разрешили

использовать ДДТ для обработки

325 тысяч гектаров леса в

штатах Вашингтон, Орегон

и Айдахо.

Этим лесам угрожает

гибель. В прошлом году

8000 га были опустошены

прожорливыми гусеницами

бабочки кистехвоста — они

уничтожают листву

деревьев. И еще 400 тысяч

гектаров пострадали в

меньшей степени. Кроме ДДТ

эффективных средств

против кистехвоста не нашлось,

и из двух зол, естественно,

пришлось выбрать меньшее.

16

Экономика, производство

Пусть достигнет,

кто может!

Г. Л. АВРЕХ, Е. Б. ЦЫРКИН

Химия начинается с уравнений. Обычно

школьникам и студентам наука расставлять

коэффициенты в этих уравнениях дается

нелегко. Но вот школяр превращается в

химика и как будто забывает стехиометрию.

Точный математический знак равенства

между левой и правой частями уравнения

заменяется легкомысленной стрелкой. И

вовсе не потому, что масса веществ,

вступивших в реакцию, не равна больше

массе получившихся продуктов. Просто

бывший школяр теперь многое знает.

Он знает, что, помимо изящной

основной реакции, протекают различные

побочные процессы. Ему известно, что веществу

в стенах аппаратов тесно, и продукты,

казалось бы, закончившейся реакции сплошь

и рядом успевают прореагировать между

собой. Он помнит о понятии «съём

продукта», о влиянии материала реактора, о

к. п. д. ректификационных тарелок и

прочих сложных вещах, не позволяющих

бездумно пользоваться знаком равенства.

Есть немало областей, где знания не то что

вредны, а как-то сковывают. Пример —

технологическое прогнозирование в химии.

Непредвзятость в технологическом

прогнозировании достигается так:

технологическим прогнозированием теперь все чаще

занимаются экономисты. А у них путы

специальных знаний, естественно, слабее, чем

у химиков. Не то чтобы их знания

заканчивались стехиометрией, но химическими

азами и различными химическими

премудростями они пользуются значительно

вольнее профессионалов-химиков. Как

экономист может применить свои скудные

химические знания в технологическом

прогнозировании, сохраняя при этом

непредвзятость, — предмет нашей статьи.

Сперва о целях технологического

прогнозирования Вот основные: 1) установить

принципиальную возможность применения

новой технологии; 2) предсказать время,

когда она завоюет производство; 3)

оценить технико-экономические показатели

(ТЭП) будущего процесса. Все эти

вопросы решаются одновременно, но требуют

особого подхода. Остановимся на ТЭП

будущей технологии — это самое важное.

Химики создали новый технологический

процесс. Они экспериментировали и

делали расчеты, подбирали катализаторы и

оптимальные условия реакций. Они

завершили свой труд отчетом, каждая страница

которого базируется на естественно-научных

представлениях, не зависящих ни от опыта,

ни от интуиции. Теперь химики ждут

экономического приговора —■ в виде технико-

экономических показателей своего процесса.

Приговор выносят экономисты на

основании предпроектных расчетов. А

проводятся эти расчеты при явном недостатке

информации. Это значит, что количественная

оценка ТЭП зависит от опыта и интуиции

экономиста.

Если хотите, в интуитивной оценке

объективных научных данных суть

взаимоотношений экономистов и химиков, источник

постоянного конфликте и недоверия.

Типичный диалог между химиком и

экономистом; «Чем же плох наш новый процесс?» —

«Он дороже ранее запроектированного». —

«Почему?» — «Так уж получается, мы

прикинули...» Дело осложняется еще и тем,

что опытные высококвалифицированные

экономисты по горло загружены работой,

и на прикидки обычно бросают новичков.

Вот почему подсудимые химики нередко

выражают недоверие своим судьям. И

вполне справедливо: согласитесь, что кмь\

Пусть достигнет, кто может!

17

прикинули» звучит недостаточно

аргументированно против законов химии, на

которые опирался создатель процесса.

Мы опускаем переживания экономиста,

бракующего новую технологию.

(Ответственнейшее заявление без внятных

аргументов, основанное лишь на опыте и

интуиции!) Но эти переживания весьма

важны: не в них ли истоки поисков

объективных методов расчета

технико-экономических показателей при недостатке

информации? Не в этих ли переживаниях вполне

объяснимое стремление стоять на одном

уровне с химиком? И экономисты

обратились к азам химии. Если удастся строить

расчеты ТЭП на твердом

естественно-научном основании, повысится точность

прогнозов и улучшатся чисто человеческие

отношения с химиками.

Совсем недавно экономисты стали

пользоваться понятием предельно

эффективной технологии (ПЭТ). Оно позволяет

сделать много важных выводов о будущем

промышленном процессе, детали

которого сегодня абсолютно неизвестны. В

основе ПЭТ — стехиометрия, кинетика и

термодинамика, так что ориентиры в

экономических расчетах становятся вполне

материальными. Пользуясь ими, и опытный

экономист, и новичок четко объяснят

происхождение предсказываемых

технико-экономических показателей.

Затраты на любой технологический

процесс, а, значит, и себестоимость продукта

складываются из трех основных элементов:

сырье, энергия, условно-постоянные

расходы. Третий элемент включает в себя

заработную плату, амортизацию

оборудования и накладные расходы.

От чего зависят расходы сырья?

Прежде всего от того, насколько полно сырье

используется в процессе, другими словами,

от выхода реакции, от ее избирательности,

селективности процесса. А селективность

определяется кинетикой реакции.

Для предельно эффективной технологии

крайне важно, что в большинстве случаев

выход процесса может в принципе

составить 100%. Значит, в основу расчета

сырьевых затрат для ПЭТ можно положить

тривиальные стехиометрические соотношения.

Однако для многих химических процессов

стопроцентная селективность невозможна.

Тогда в основу ПЭТ ложатся результаты

кинетических исследований и расчетов.

Сырье подсчитано, а это больше

половины суммарных затрат на реализацию

типичного химического процесса, больше

половины себестоимости продукта. Если на

столь же твердую основу поставить расчет

энергетических расходов, то достаточно

достоверно можно будет оценить около

80% будущих расходов на предельно

эффективную технологию. Энергетические

затраты на процесс во многом зависят от

глубины превращений исходного сырья

в продукт реакции за одну стадию, за один

проход через аппарат, то есть от степени

конверсии. Конверсия определяет

количества энергии, требуемые для перемещения

жидкостей и газов, разделения продуктов

реакции, возврата непревращенного сырья.

Для предельно эффективной технологии

нужно брать предельное значение

глубины конверсии, а его можно найти с

помощью термодинамических расчетов.

Разумеется, что расход энергии на процесс

во многом зависит и от теплового

эффекта реакции, и от давления. И это

необходимо учитывать в энергобалансе.

Кинетика и термодинамика определяют

предельные, теоретически достижимые

уровни сырьевых и энергетических затрат

на будущую технологию. Это, как уже

говорилось, примерно 80% денежных

расходов на тонну продукта.

Селективность, конверсия и тепловой

эффект вместе взятые определяют не

только себестоимость продукта, но и

капиталовложения в будущее производство.

Главная часть капитальных затрат — стоимость

аппаратов. Зная минимальные затраты

энергии на транспортировку и сжатие

газов и жидкостей, нетрудно найти размеры

и количества аппаратов на всех стадиях

процесса. А условно-постоянные расходы

всегда составляют известную часть

стоимости аппаратов. (Здесь к месту заметить,

что все экономические показатели тесно

связаны между собой.)

18

Экономика, производство

Таким образом, себестоимость и

капиталовложения — главные

технико-экономические показатели предельно эффективной

технологии — найдены. Сделано это с

помощью карандаша, бумаги и знаний азов

химической технологии. Происхождение

любого показателя можно изложить на

химическом языке, без туманных ссылок

на опыт мировой химической

промышленности и интуицию.

Не* что такое ТЭП предельно

эффективной технологии? Это —

технико-экономические показатели, которые теоретически

достижимы при реализации новой

технологии. Реальная себестоимость не может

быть ниже ни при каких обстоятельствах —

это предел для данного технологического

принципа. Снизить себестоимость,

удешевить продукт можно лишь перейдя к

другому технологическому принципу.

Предельно эффективная технология —

эталон экономического потенциала каждого

процесса. Посмотрим, как им пользоваться.

Существует некая действующая

технология— ДТ. От заводских инженеров и от

исследователей из отраслевого института

требуют повысить ее эффективность.

Исследователи и инженеры работают над

действующей технологией, получают

обнадеживающие результаты, сообщают их

экономистам, а те подсчитывают

показатели технологии усовершенствованной,

которую мы в дальнейшем будем звать

реально достижимой — РДТ. Себестоимость (С)

в реально достижимой технологии,

которую внедрят через неколько лет, понятно,

ниже себестоимости продукта по ДТ.

Создатели РДТ претендуют на премии,

аппаратчики приступают к изучению новых

регламентов, а вышестоящие инстанции .

требуют еще и еще повышать эффективность

производства. До каких пор? Где же

предел?

Предел — технико-экономические

показатели предельно эффективной

технологии. Их надо рассчитывать для технологии

действующей, а потом сравнивать с

показателями, например, с себестоимостью

продукта по ДТ и РДТ. При этом должна

получиться такая последовательность в

порядке возрастания себестоимости: Срэт»

С рдт и С дт*

Теперь, прежде чем требовать от

исследователей очередного повышения

эффективности процесса, нужно внимательно

изучить два отношения: С^эт к ^*РДТ и

^ РДТ к Сдт- Начнем со второго. Если

отношение себестоимости реально

достижимой технологии к себестоимости

действующей близко к единице, то

исследователей и инженеров, создающих РДТ,

премировать не стоит — экономическая

эффективность предлагаемых новшеств

невелика. Однако не нужно, очертя голову,

вносить в план следующего года работы по

усовершенствованию процесса. Сперва

следует проанализировать первое

отношение.

Если СПэт/: СрдТ близко к единице,

себестоимость реально достижимой

технологии близка к предельной. Значит

исследуемый технологический принцип никаких

откровений уже не содержит, он выжат

почти до предела. Себестоимость ниже

предельной невозможна, это рассчитано на

основе незыблемых химических законов.

Если требуется дальнейшее снижение

производственных издержек, нужно

ориентировать ученых и проектировщиков на

поиски принципиально новой технологии.

Не правда ли, простые манипуляции

приводят к интересным выводам?

Индустрия пластмасс началась с получения

реактопластов — материалов необратимых.

Переработка их в изделия происходит

одновременно с получением самого

полимера, в момент прессования. Этот метод

производства изделий из пластмасс успешно

развивался, но вскоре стоимость

переработки приблизилась к предельным

значениям. Для дальнейшего удешевления

пластмассовых изделий потребовалось

пересмотреть технологический принцип.

Тогда-то и появились первые

термопластичные материалы, которые вдохнули в

полимерную промышленность силы, движущие

ее до сих пор.

Сегодня некоторые специалисты

предсказывают возможность перехода на

какой-то новый принцип в технологии син-

Статистика

19

теза и переработки полимеров. У них

есть к тому веские основания, ибо

стоимость получения и переработки многих

термопластов уверенно стремится к

величине ПЭТ.

Технико-экономические показатели

предельно допустимой технологии, созданные

в поисках взаимопонимания между

химиками и экономистами, могут стать мощным

инструментом технологического

планирования и прогнозирования. Могут, хотя пока

и не стали. Экономисты, уже применяющие

ПЭТ, представляют огромный объем

работы, который надо выполнить, чтобы

внедрить новое экономическое понятие и новый

способ технологического прогнозирования

в практику. Но все это окупится. ПЭТ —

четкий экономический ориентир, значение

которого трудно переоценить.

Говорят, один известный математик

вывел некогда настолько сложное уравнение,

что написал под ним: «пусть решает тот,

кто может!»

Экономист, оперируя показателями ПЭТ,

в праве заявить; «пусть достигнет их тот,

кто может!»

Статистика

Большое

ХОЗЯЙСТВО

планеты

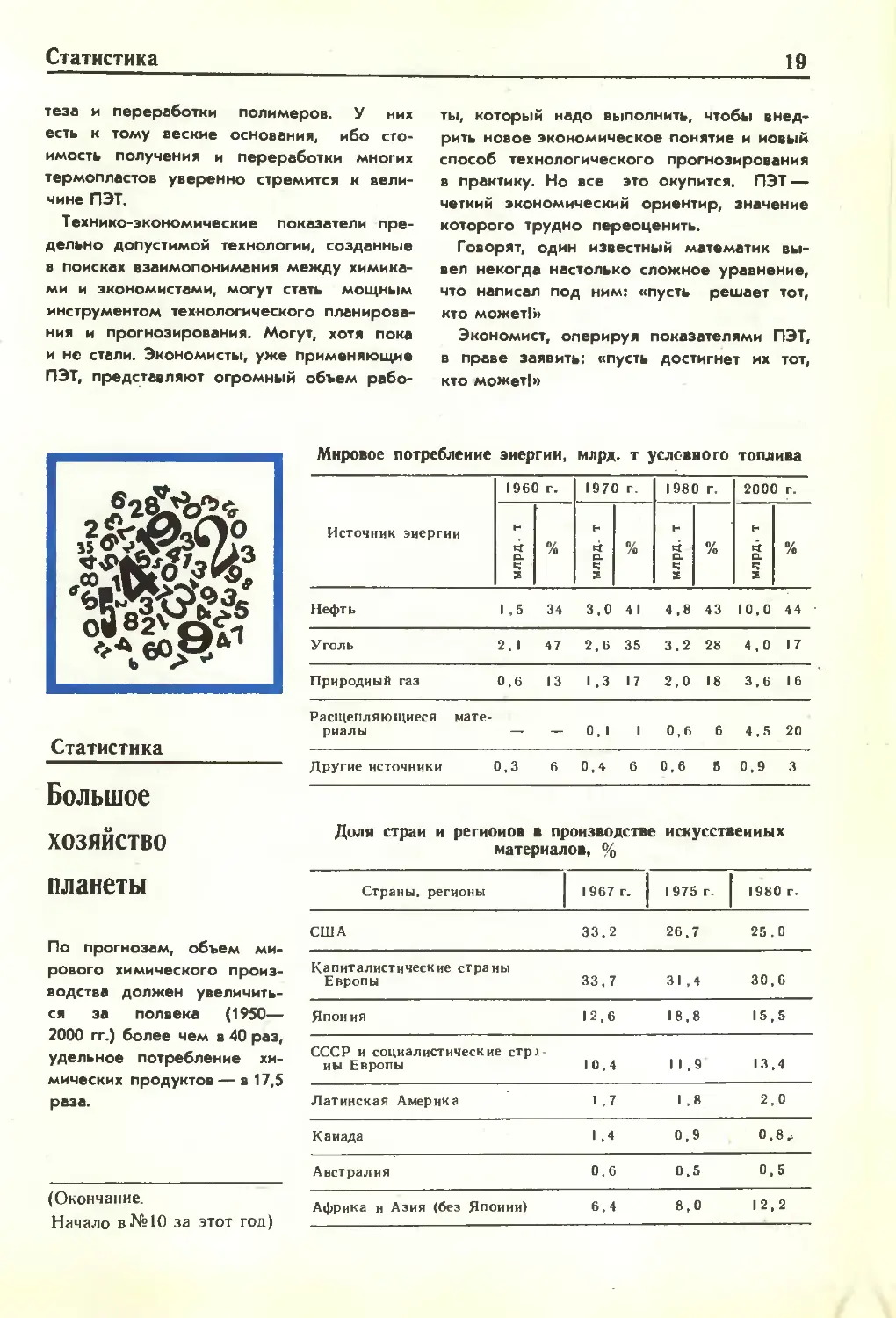

По прогнозам, объем

мирового химического

производства должен

увеличиться за полвека A950—

2000 гг.) более чем в 40 раз,

удельное потребление

химических продуктов — в 17,5

раза.

(Окончание.

Начало в №10 за этот год)

Мировое потребление

Источник энергии

энергии,

I960 г.

млрд. т

%

млрд

. т условного

1970 г.

млрд. т

%

1980 г.

млрд. т

/о

топлива

2000 г.

млрд. т

%

Нефть 1,5

Уголь 2. 1

Природный газ 0,6

Расщепляющиеся

материалы —

Другие источники 0,3

34

47

13

-

6

3,0

2.6

1 ,3

0. 1

0,4

41

35

17

1

6

4,8

3.2

2,0

0,6

0,6

43

28

18

6

5

10,0

4.0

3.6

4,5

0.9

44

17

16

20

3

Доля стран и регионов в производстве искусственных

материалов, %

Страны, регионы

США

Капиталистические страны

Европы

Япония

СССР и социалистические стрл

иы Европы

Латинская Америка

Канада

Австралия

Африка и Азия (без Японии)

1967 г.

33,2

33.7

12,6

10.4

\ ,7

■ .4

0.6

6,4

1975 г.

26,7

31 ,4

18,8

1 1 ,9

1 .8

0,9

0,5

8,0

1980 г.

25.0

30.6

15,5

13.4

2,0

0.8^

0,5

12,2

20

Статистика

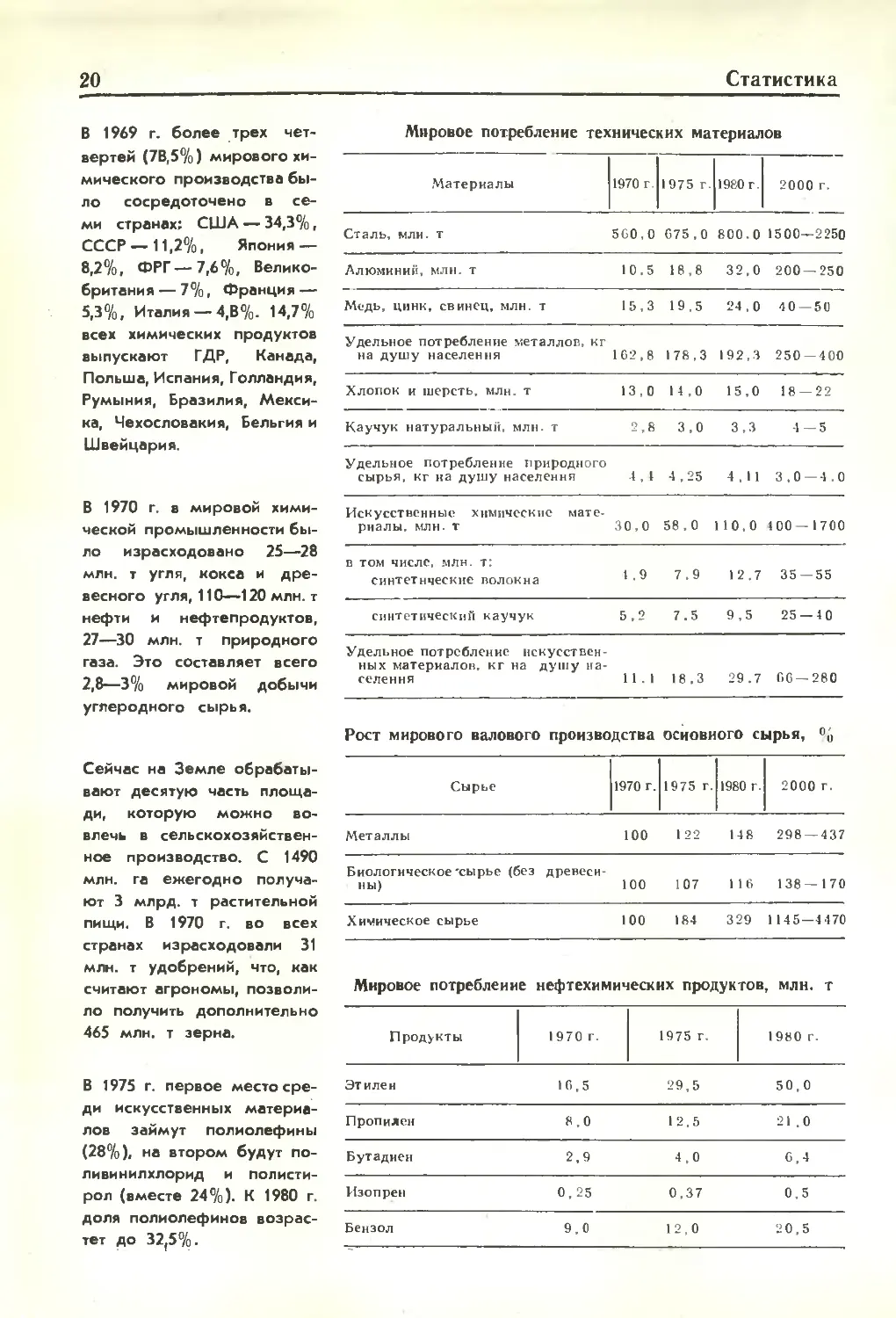

В 1969 г. более трех

четвертей GВ,5%) мирового

химического производства

было сосредоточено в

семи странах; США — 34f3%,

СССР — 11,2%, Япония —

8,2%, ФРГ—7,6%,

Великобритания — 7%, Франция —

5,3%, Италия —4,В%. 14,7%

всех химических продуктов

выпускают ГДР, Канада,

Польша, Испания, Голландия,

Румыния, Бразилия,

Мексика, Чехословакия, Бельгия и

Швейцария.

В 1970 г. в мировой

химической промышленности

было израсходовано 25—28

млн. т угля, кокса и

древесного угля, 110—120 млн. т

нефти и нефтепродуктов,

27—30 млн. т природного

газа. Это составляет всего

2,8—3% мировой добычи

углеродного сырь я.

Сейчас на Земле

обрабатывают десятую часть

площади, которую можно

вовлечь в

сельскохозяйственное производство. С 1490

млн. га ежегодно

получают 3 млрд. т растительной

пищи. В 1970 г. во всех

странах израсходовали 31

млн. т удобрений, что, как

считают агрономы,

позволило получить дополнительно

465 млн. т зерна.

В 1975 г. первое место

среди искусственных

материалов займут полиолефины

B8%), на втором будут по-

ливинилхлорид и

полистирол (вместе 24%). К 1980 г.

доля полиолефинов возрас-

тет до 32f5%.

Мировое потребление технических материалов

Материалы

1970 г.

1975 г

1980 г.

2000 г.

Сталь, мли. т

500,0 G75.0 800.0 1500—2250

Алюминий, млн. т

Медь, цинк, свинец, млн. т

Удельное потребление металлов, кг

на душу населения

Хлопок и шерсть, млн. т

Каучук натуральный, млн. т

Удельное потребление природного

сырья, кг на душу населения

Искусственные химические

материалы, млн. т

в том числе, млн. т:

синтетические волокна

синтетический каучук

Удельное потребление

искусственных материалов, кг на душу

населения

10.5

15,3

102,8

13,0

2,8

•1 . 1

30,0

1.9

5,2

11.1

18,8

19,5

178,3

14 ,0

3.0

4 , 25

58,0

7.9

7.5

18.3

32,0

24,0

192,3

15,0

3,3

4,11

110,0

12.7

9,5

29.7

200

40-

250

18-

4

3,0

100-

35-

25-

GG-

-250

-50

-4 00

- 22

-5

-4.0

1700

-55

-40

280

Рост мирового валового производства основного сырья, %

Сырье

1970 г.

1975 г.

1980 г.

2000 г.

Металлы

100 122 148 298 — 437

Биологическое'сырье (без

древесины)

Химическое сырье

100

100

107

184

116 138—170

329 1145—4470

Мировое потребление нефтехимических продуктов, млн. т

Продукты

1970 г.

1975 г.

1980 г.

Этилен

Пропилен

Бутадиен

Изопрен

Бензол

1G.5

8,0

2,9

0,25

9,0

29,5

12,5

4,0

0.37

12,0

50,0

21 .0

0,4

0.5

2 0,5

Большое хозяйство планеты

21

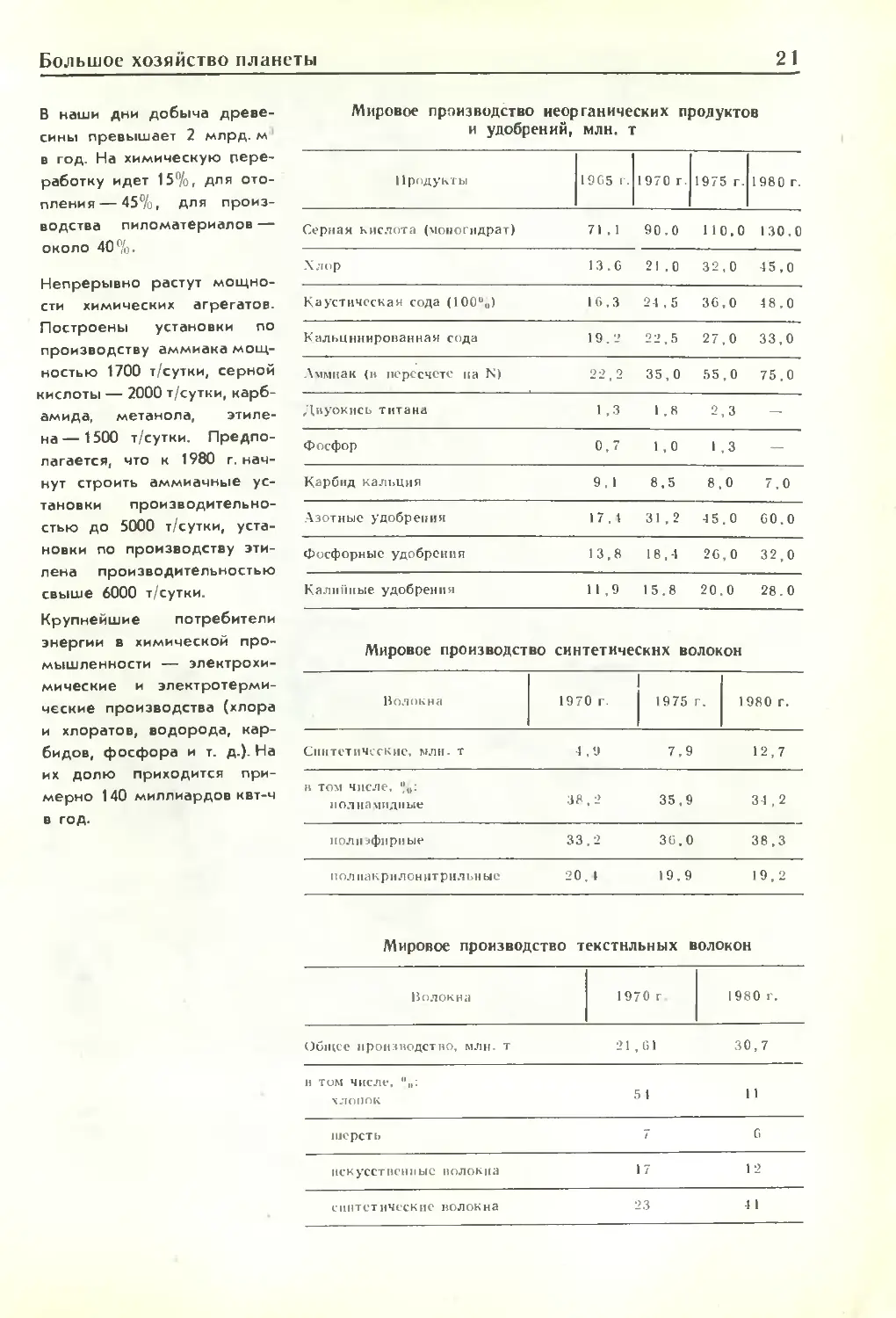

В наши дни добыча

древесины превышает 2 млрд. м

в год. На химическую

переработку идет 15%, для

отопления— 45%, для

производства пиломатериалов —

около 40%.

Непрерывно растут

мощности химических агрегатов.

Построены установки по

производству аммиака

мощностью 1700 т/сутки, серной

кислоты — 2000 т/сутки,

карбамида, метанола,

этилена—1500 т/сутки.

Предполагается, что к 1980 г.

начнут строить аммиачные

установки

производительностью до 5000 т/сутки,

установки по производству

этилена производительностью

свыше 6000 т/сутки.

Крупнейшие потребители

энергии в химической

промышленности —

электрохимические и

электротермические производства (хлора

и хлоратов, водорода,

карбидов, фосфора и т. д.). На

их долю приходится

примерно 140 миллиардов квт-ч

в год.

Мировое производство неорганических продуктов

и удобрений, млн. т

Продукты

19G5 г.

1970 г

1975 г.

1980 г.

Серная кислота (моногидрат)

Хлор

Каустическая сода A00°

Кальцинированная сода

Аммиак (в пересчете на

Двуокись титана

Фосфор

Карбид кальция

Азотные удобрении

Фосфорные удобрения

Калийные удобрении

«)

N)

71

13

16

19

22

1

0

9.

17

13

И ,

. 1

.С

3

'-'

о

3

7

1

\

8

9

90

21

24

O-J

35

1

1

8.

31

18

15.

,0

.0

5

,5

,0

8

0

5

f 2

4

8

110.0

3 2,0

30,0

27,0

55,0

2,3

1 ,3

8,0

45.0

2G.0

20.0

130.0

45,0

48.0

33,0

75,0

-

-

7.0

G0.0

32,0

28.0

Мировое производство синтетических волокон

Волокна

1970 г. 1975 г.

1980 г.

Синтетические, млн. т

4,9

7,9

12,7

в том числе, %,:

полиамидные

ноли эфирные

полнакрилоннтри

ni

ные

.38 , 2

33 . 2

20. 1

35,9

30.0

19,9

34 .2

38,3

19.2

Мировое производство текстильных волокон

Полокна

Общее производство, млн. т

В Том Числе, и„:

хлопок

шерсть

искусственные подокна

1970 г

2 1,01

rj I

7

17

1980 г.

30,7

11

0

12

синтетические волокна

41

Имя академика Льва Андреевича Арцимовича широко

известно в нашей стране, хорошо знают его и за рубежом.

1 марта 1974 года, в первую годовщину со дня его смерти,

открылась конференция по физике плазмы, посвященная

памяти Арцимовича. Из отдельных выступлений и частных

разговоров, услышанных во время этой конференции,

сложился портрет — предлагаем его читателям

Портреты

23

Лидер

«ЕГО ПРИВЕЛ АБРАМ ФЕДОРОВИЧ

ИОФФЕ»

Из выступления члена-корреспондента

АН СССР А. И. Алиханьяна:

Арцимович пришел к нам в лабораторию

Ленинградского физико-технического

института совсем «зеленым» — произошло

это, если не ошибаюсь, году в тридцатом,

ему был примерно двадцать один год. Его

привел Абрам Федорович Иоффе и сказал,

что вот — есть один молодой человек из

Минска, который хорошо знает математику.

Мы с Алихановым, в лаборатории которого

я работал, не знали сначала, что с ним

делать. Никакого экспериментального опыта

этот молодой человек, конечно, не имел.

Здесь вот, при входе в зал, висят два

знаменитых изречения Льва Андреевича,

касающиеся теоретиков и

экспериментаторов: «Экспериментатор должен относиться

к теории, как к хорошенькой женщине: с

благодарностью принимать то, что она ему

дает, но не доверять ей безрассудно» и

«Только занудные люди могут быть

хорошими экспериментаторами»... Так вот, сам

Лев Андреевич был «гибридом»: он был

хорошим теоретиком и стал недурным

экспериментатором.

В наши юные годы мы общались с ним

не только в лаборатории, он и жил у меня,

хотя квартиру эту комфортабельной назвать

никак было нельзя. Жил я в мансарде на

Васильевском острове и имел одну

кровать — получилось, на двоих. Спали по

очереди, один на полу, другой на кровати.

И одеялом пользовались тоже по очереди.

Так продолжалось более двух лет... Когда

приходилось таскать вязанки дров из

подвала — а эта работа нелегкая, — мы по

пути на нашу мансарду, на седьмой этаж, об"

суждали важные экспериментальные зада-

чи, которые следовало бы решить. В

частности, нас беспокоила правильность

квантовой электродинамики — она была еще

областью необследованной. Почти каждое

утро у нас начиналось со слов: «Если мы

имеем пучок электронов...». Многое из

того, над чем мы бились тогда, впоследствии

было реализовано в фундаментальных

работах нескольких физиков, и вклад Льва

Андреевича здесь бесспорен.

Был тогда критический момент —

заколебалась вера в закон сохранения. Нильс Бор

активно обсуждал такую возможность —

нарушение законов сохранения в

элементарном акте. В течение двух недель мы

придумвли и провели опыты, и

правильность законов сохранения была

подтверждена.

...Слушать Арцимовича всегда было

необычайно интересно — я в своей жизни

не встречал более образованного человека.

Все знают, что много острых словечек и

изречений, ставших крылатыми,

принадлежат Арцимовичу. Приведу один из

малоизвестных парадоксов, который нередко

заставлял меня задумываться. Лев Андреевич

говорил: «Бюрократизм нужен. Так же, как

не может существовать движение без

трения, не может существовать и движение

вперед без бюрократизма».

«Представь себе, — развивал он свою

мысль, — если бы любая идея немедленно

реализовалась, сколько бы глупостей могло

произойти, во что они обходились бы

государству!» И добавлял: «Конечно, хорошо

бы, чтобы бюрократизм этот был как-то

ограничен».

Хочу отметить еще одну черту его: он

был беспощаден, к другим и к себе тожеч

Эта его беспощадность, может быть, и

ускорила его уход из этого мира —ведь он

продолжал работать, даже когда это стало

смертельно опасно для него...

24

Портреты

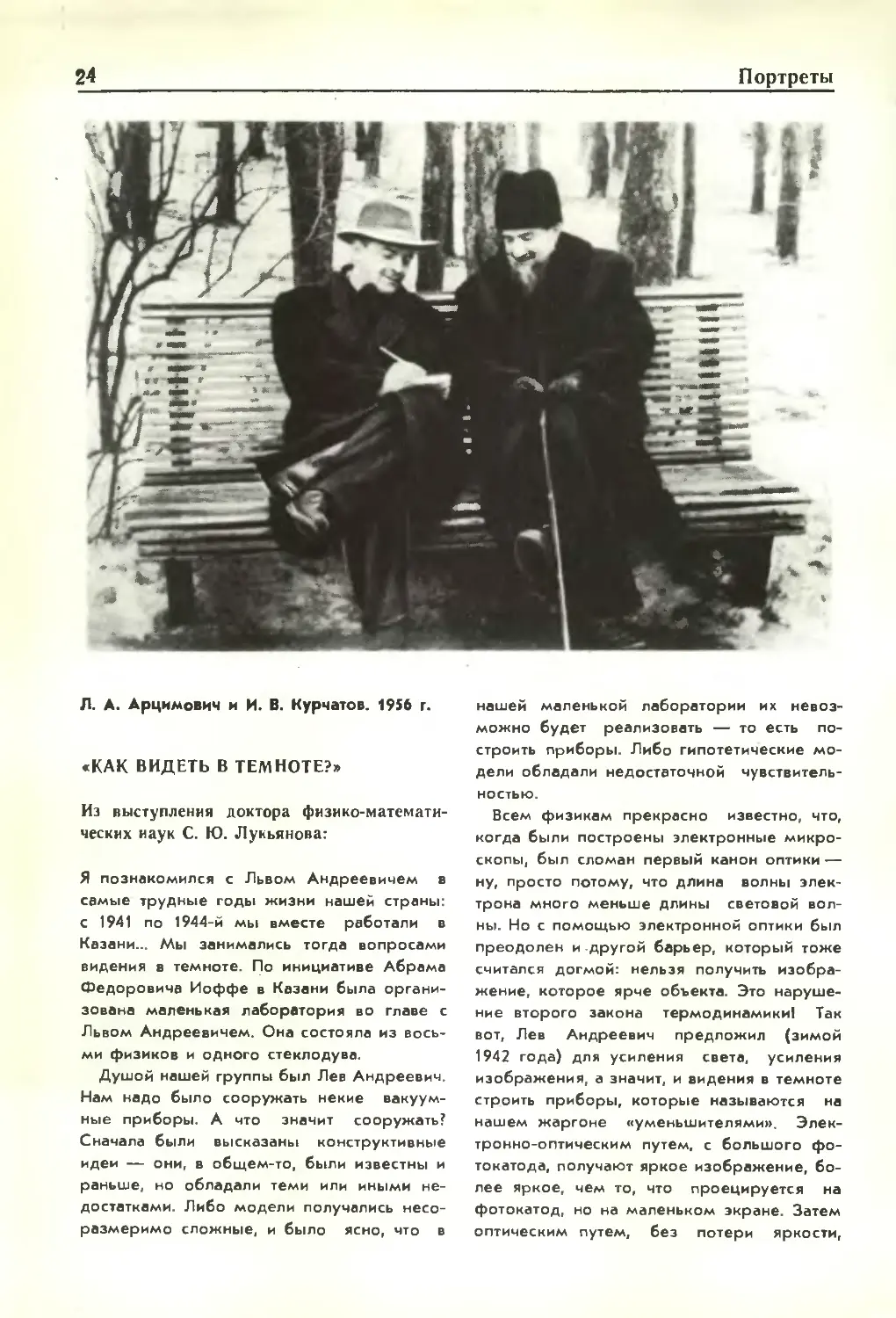

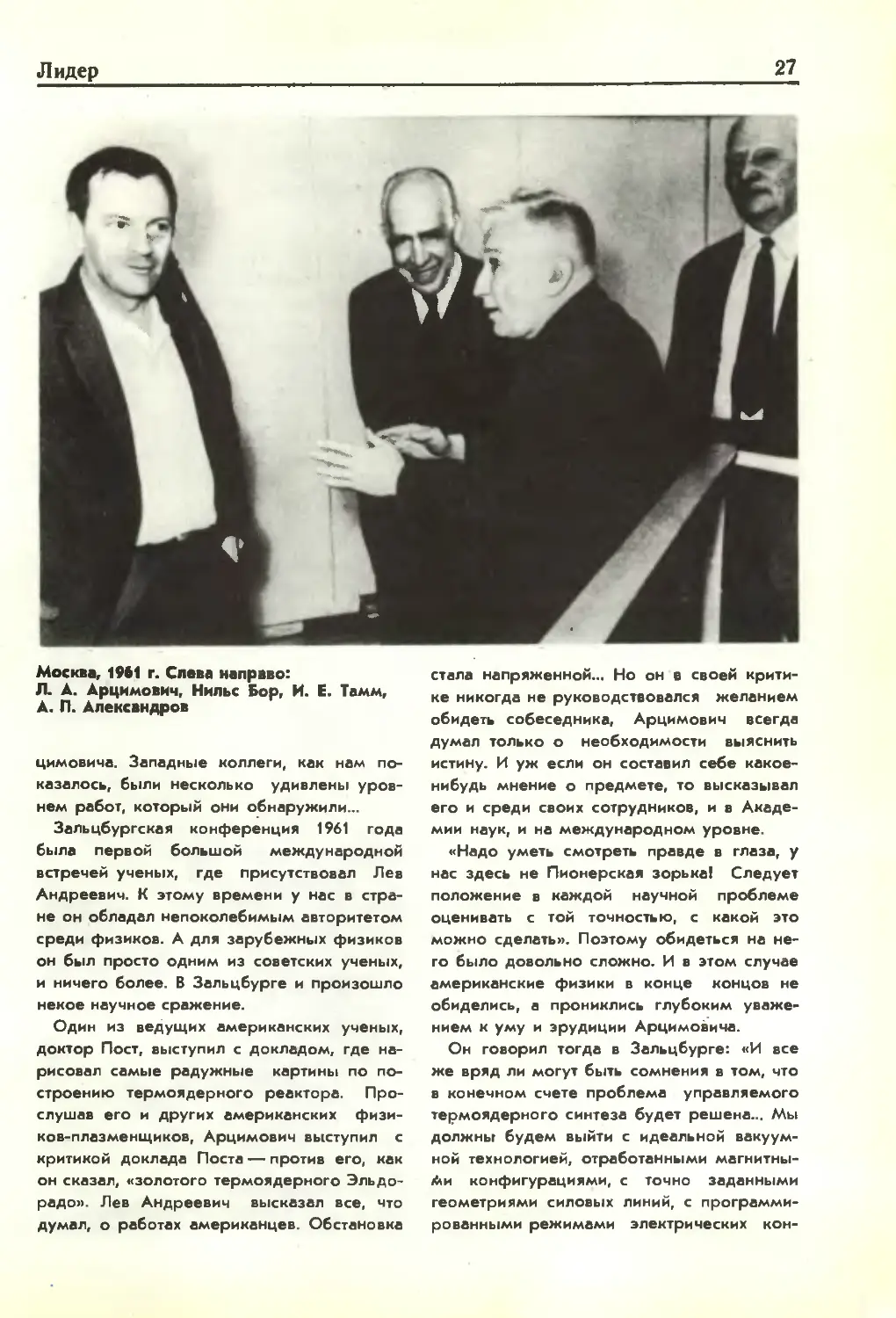

Л. А. Арцимович и И. В. Курчатов. 1956 г.

«КАК ВИДЕТЬ В ТЕМНОТЕ?»

Из выступления доктора

физико-математических наук С. Ю. Лукьянова:

Я познакомился с Львом Андреевичем в

самые трудные годы жизни нашей страны:

с 1941 по 1944-й мы вместе работали в

Казани... Мы занимались тогда вопросами

видения в темноте. По инициативе Абрама

Федоровича Иоффе в Казани была

организована маленькая лаборатория во главе с

Львом Андреевичем. Она состояла из

восьми физиков и одного стеклодува.

Душой нашей группы был Лев Андреевич.

Нам надо было сооружать некие

вакуумные приборы. А что значит сооружать?

Сначала были высказаны конструктивные

идеи — они, в общем-то, были известны и

раньше, но обладали теми или иными

недостатками. Либо модели получались несо-

размеримо сложные, и было ясно, что в

нашей маленькой лаборатории их

невозможно будет реализовать — то есть

построить приборы. Либо гипотетические

модели обладали недостаточной

чувствительностью.

Всем физикам прекрасно известно, что,

когда были построены электронные

микроскопы, был сломан первый канон оптики —

ну, просто потому, что длина волны

электрона много меньше длины световой

волны. Но с помощью электронной оптики был

преодолен и другой барьер, который тоже

считался догмой: нельзя получить

изображение, которое ярче объекта. Это

нарушение второго закона термодинамики! Так

вот, Лев Андреевич предложил (зимой

1942 года) для усиления света, усиления

изображения, а значит, и видения в темноте

строить приборы, которые называются на

нашем жаргоне «уменьшителями».

Электронно-оптическим путем, с большого

фотокатода, получают яркое изображение,

более яркое, чем то, что проецируется на

фотокатод, но на маленьком экране. Затем

оптическим путем, без потери яркости,

Лидер

25

можно снова рассматривать изображение

должным образом.

Такова была идея. Но каждому

экспериментатору ясно, как трудно построить

хороший вакуумный прибор. Особенно в

условиях, в которых мы тогда находились.

По утрам мы садились за сварочный станок

и по очереди — просто уставали руки и

глаза — занимались ювелирной работой по

сборке элементов конструкций этих

вакуумных приборов. Помню бесчисленные

неудачи, наше разочарование, беспощадный

разбор экспериментов. А тут еще морозы за

тридцать, выходит из строя канализация,

под угрозой водоснабжение

лаборатории — в сущности, остановка работы.

Аврал для всех. И мы, во главе с Львом

Андреевичем, напялив ватники, лезем под

землю и выправляем соответствующие

магистрали.

К середине сорок третьего года

наметился успех в эксперименте. Но дальше

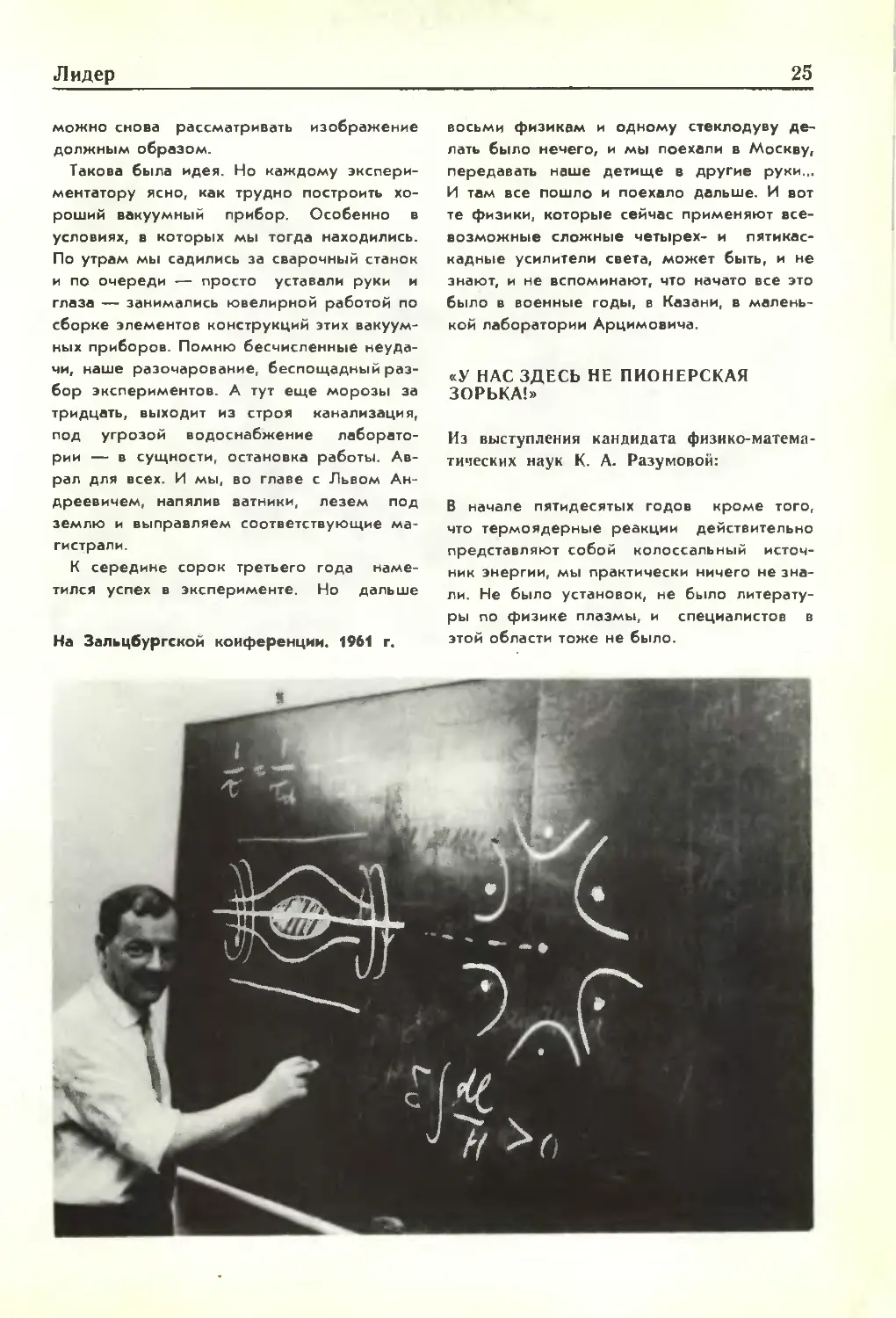

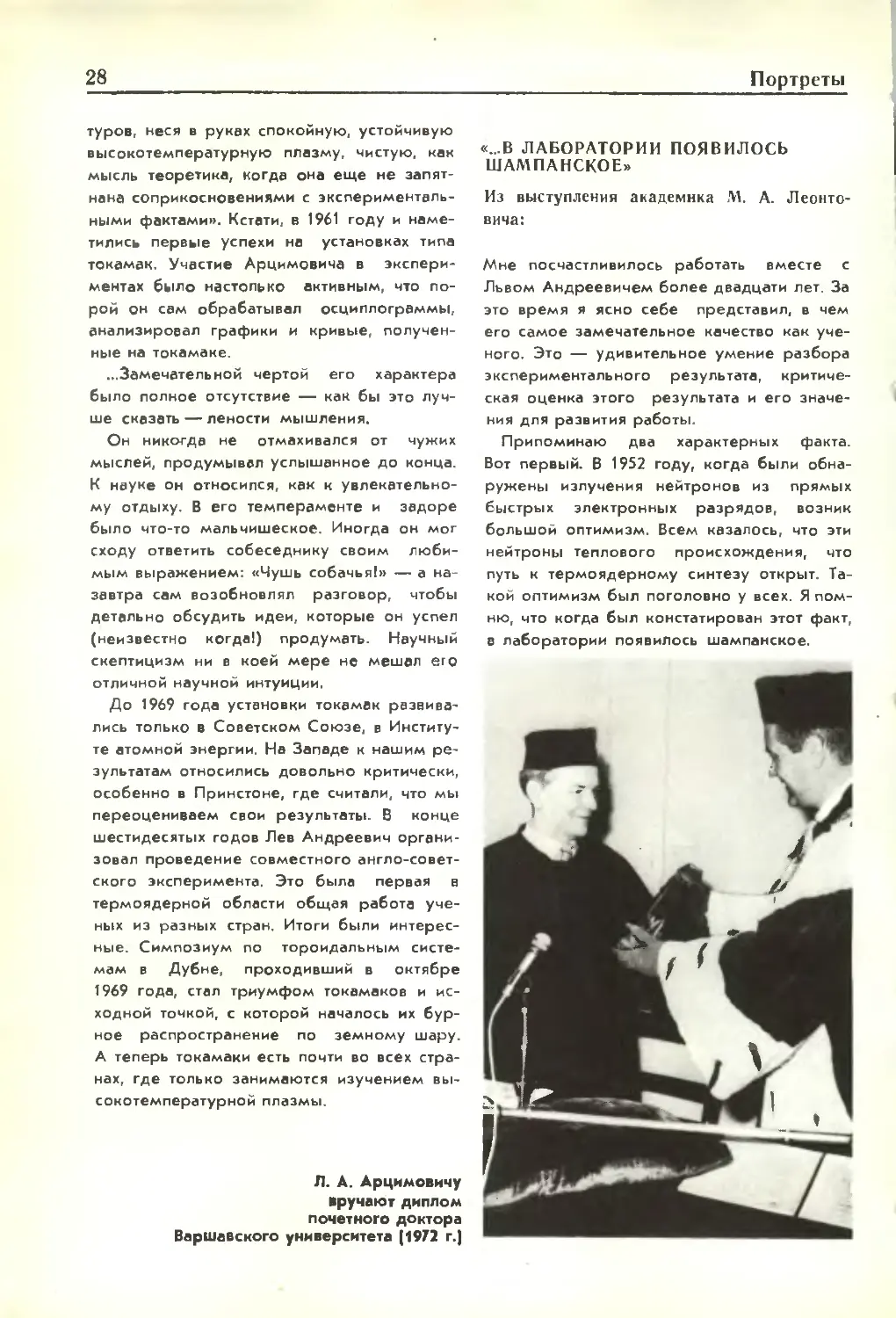

На Зальцбургской конференции. 1961 г.

восьми физикам и одному стеклодуву

делать было нечего, и мы поехали в Москву,

передавать наше детище в другие руки.,.

И там все пошло и поехало дальше. И вот

те физики, которые сейчас применяют

всевозможные сложные четырех- и пятикас-

кадные усилители света, может быть, и не

знают, и не вспоминают, что начато все это

было в военные годы, в Казани, в

маленькой лаборатории Арцимовича.

«У НАС ЗДЕСЬ НЕ ПИОНЕРСКАЯ

ЗОРЬКА!»

Из выступления кандидата

физико-математических наук К. А. Разумовой:

В начале пятидесятых годов кроме того,

что термоядерные реакции действительно

представляют собой колоссальный

источник энергии, мы практически ничего не

знали. Не было установок, не было

литературы по физике плазмы, и специалистов в

этой области тоже не было.

i

26

Портреты

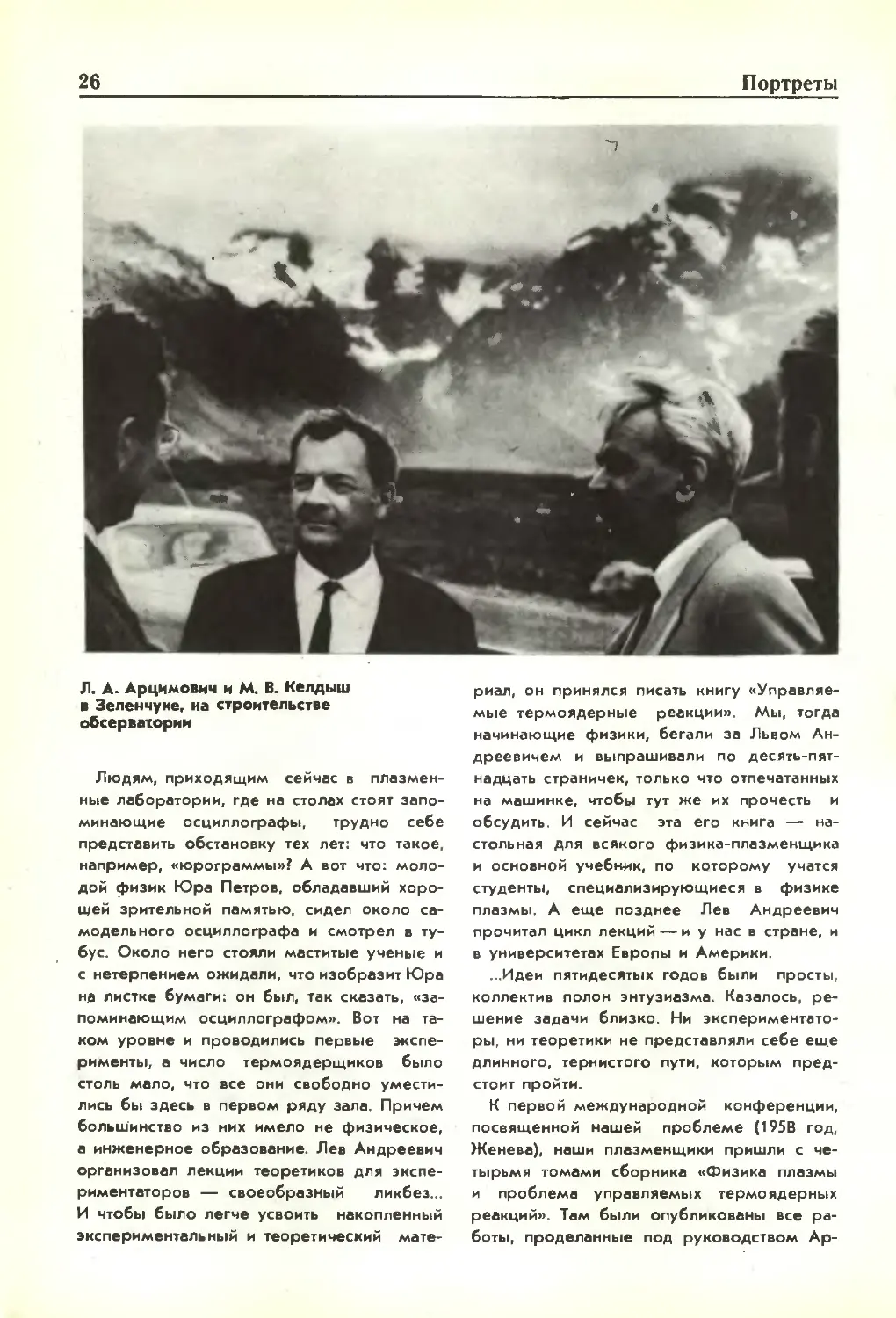

Л. Л. Арцимович и М. В. Келдыш

в Зеленчуке, иа строительстве

обсерватории

Людям, приходящим сейчас в

плазменные лаборатории, где на столах стоят

запоминающие осциллографы, трудно себе

представить обстановку тех лет: что такое,

например, «юрограммы»? А вот что:

молодой физик Юра Петров, обладавший

хорошей зрительной памятью, сидел около

самодельного осциллографа и смотрел в

тубус. Около него стояли маститые ученые и

с нетерпением ожидали, что изобразит Юра

на листке бумаги: он был, так сказать,

«запоминающим осциллографом». Вот на

таком уровне и проводились первые

эксперименты, а число термоядерщиков было

столь мало, что все они свободно

уместились бы здесь в первом ряду зала. Причем

большинство из них имело не физическое,

а инженерное образование. Лев Андреевич

организовал лекции теоретиков для

экспериментаторов — своеобразный ликбез...

И чтобы было легче усвоить накопленный

экспериментальный и теоретический

материал, он принялся писать книгу

«Управляемые термоядерные реакции». Мы, тогда

начинающие физики, бегали за Львом

Андреевичем и выпрашивали по десять-пят-

надцать страничек, только что отпечатанных

на машинке, чтобы тут же их прочесть и

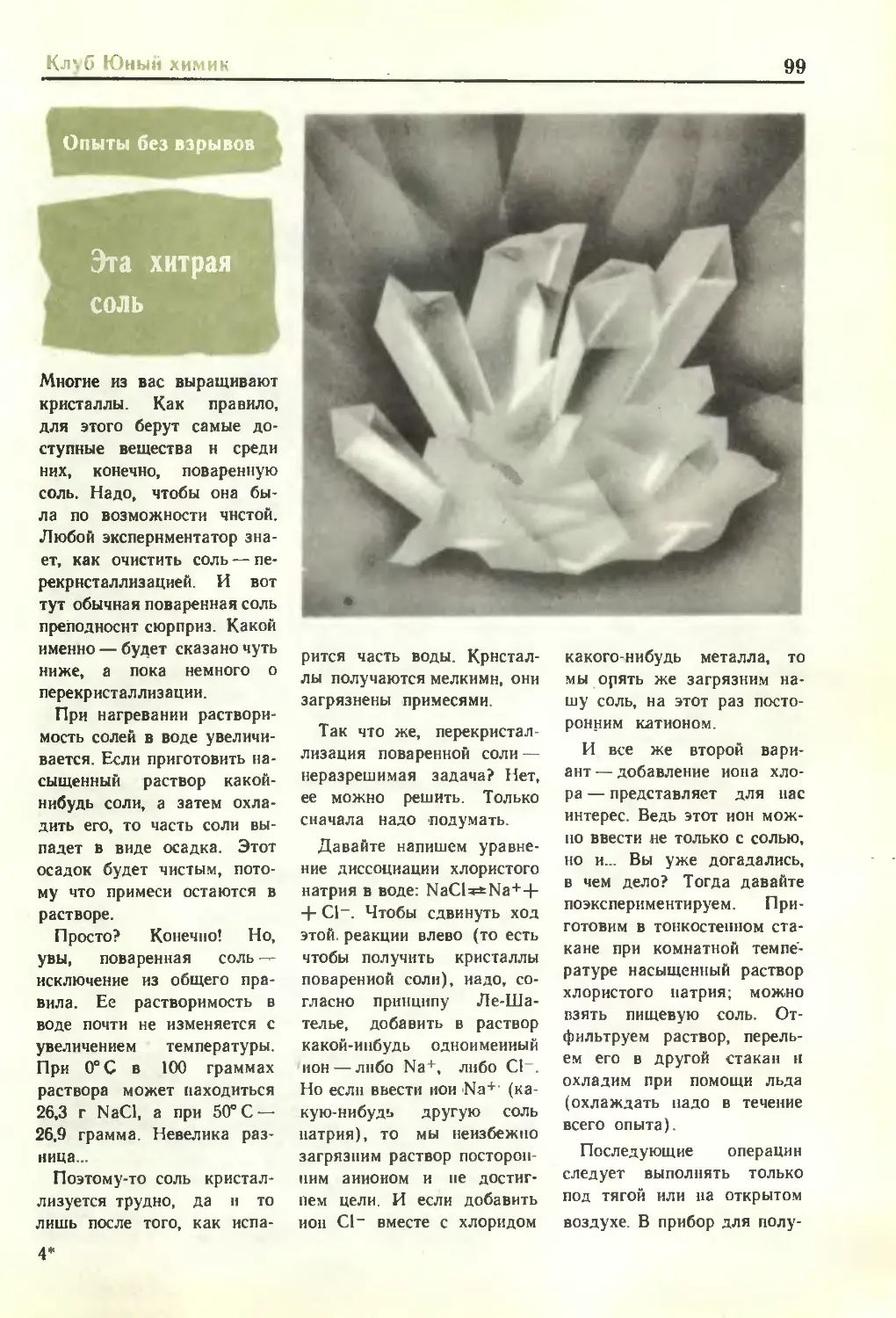

обсудить. И сейчас эта его книга —