Text

химия и жизнь

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ АКАДЕМИИ НАУК СССР

l>

'"■"игопЛПишупМ

^*V^~

■лчг" н чвучно-тп/пгрнын журнал Ака^елни наук

Nf П мекать /V4

Издается с 1965 года

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор)»

П. Ф. Баденков,

Н. Д\. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

II. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

М. И. Рохлин

(зам. главного редактора),

И. П. Семенов,

Б. И. Степанов.

A. С. Хохлов.

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А. Энгельгардт

Редакция:

Б. Г. Володин,

М. А. Гуревич,

В. Е. Жвирблпс,

A. Д. Иорданский,

О. И. Коломийцева,

О. М. Либкип,

B. С. Любаров

(главный художник),

Д. Н. Осокина,

B. В. Станцо,

C. Ф. Старпкович,

Т. А. Сулаева

(зав. редакцией),

В. К. Черникова

Номер оформили

художники:

Б. А. Валит,

Ю. А. Ващенко,

М. М. Златковский.

О. Н. Раздобудько,

Е. В. Рат'мнрова

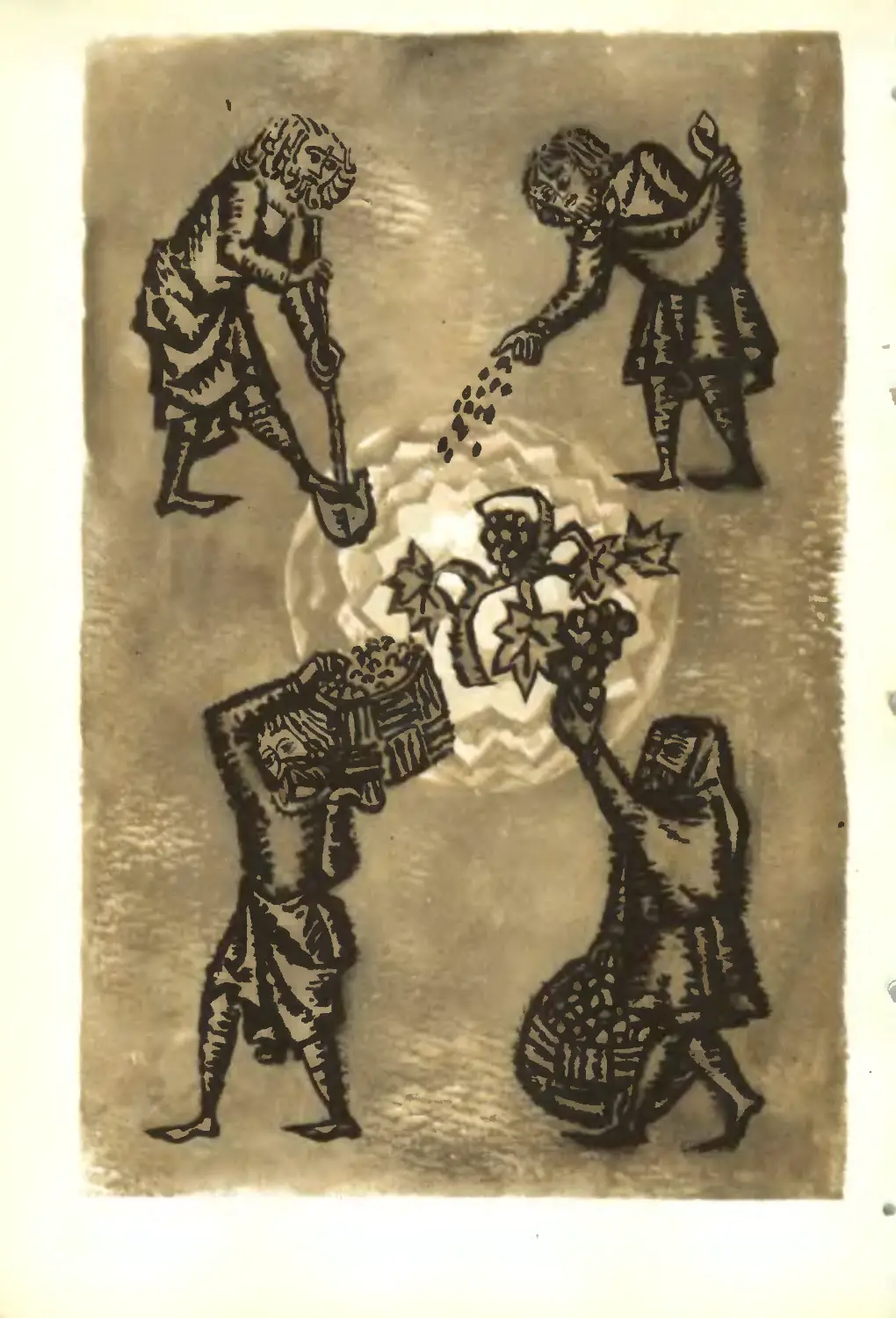

На Международном конгрессе

почвоведов в Москве обсуждались актуальные

проблемы науки о земле. Чтобы

обеспечить растущее население нашей планеты

достаточным, количеством пищи и

биологического сырья, в ближайшие

десятилетия понадобится удвоить или даже утроить

продуктивность сельскохозяйственных

угодий («Хлеб наш насущный», стр. 2) ■

Микрофоны и телефоны, чувствительные

датчики и газовые фильтры — таковы

области применения специальных

материалов электретов, которые можно получить

из самых обычных диэлектриков:

полистирола, слюды, эбонита и даже простого

льда (Обложка и статья «Замороженное

электричество», стр. 58) ■

На второй странице обложки — старинные

гравюры разных художников и разных

веков. Их объединяет одна тема:

стремление человека к скорости, к полету. На ту

же тему — и статья о топливе для

сверхзвуковых летательных аппаратов

(«Топливо больших скоростей», стр. 46) ■

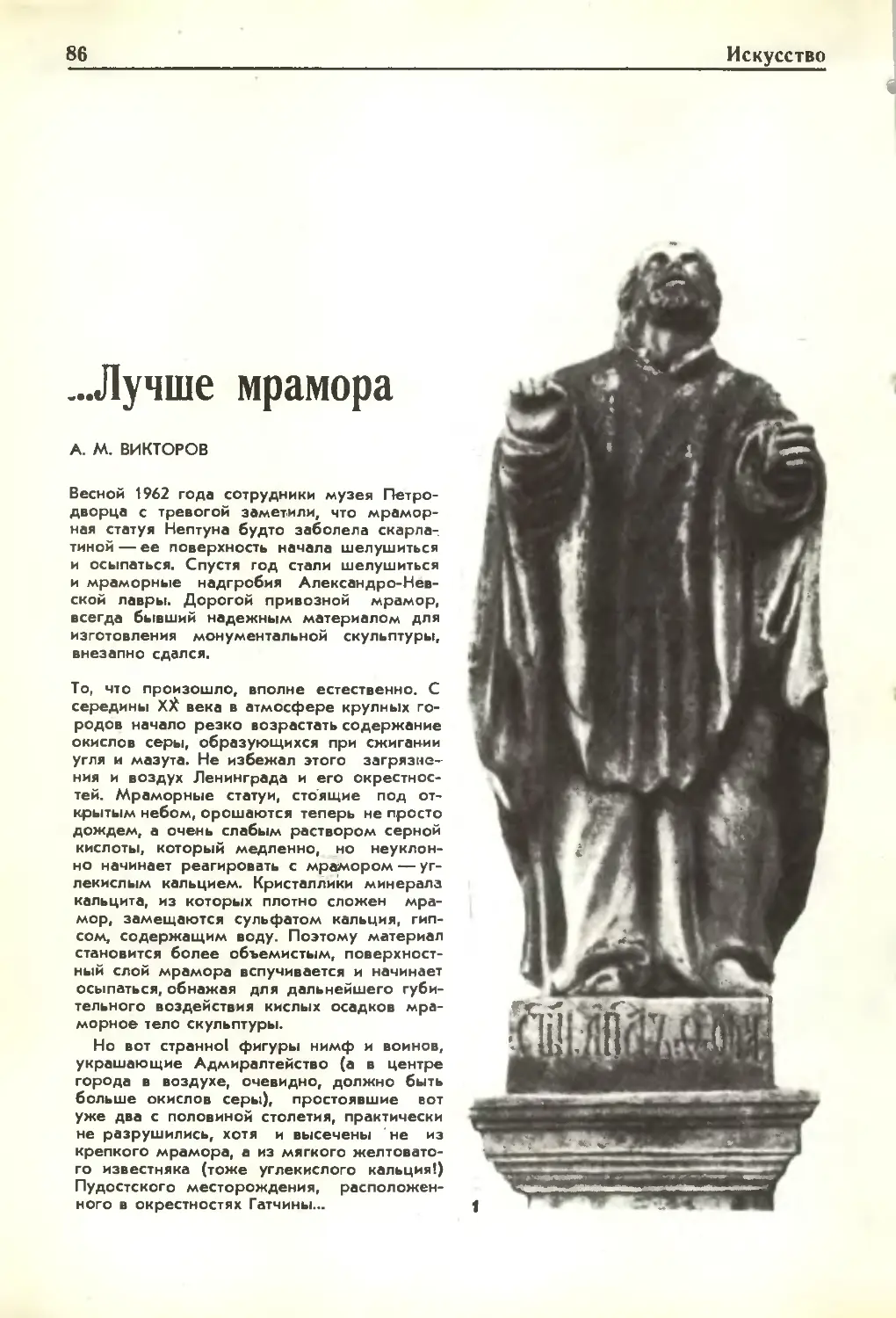

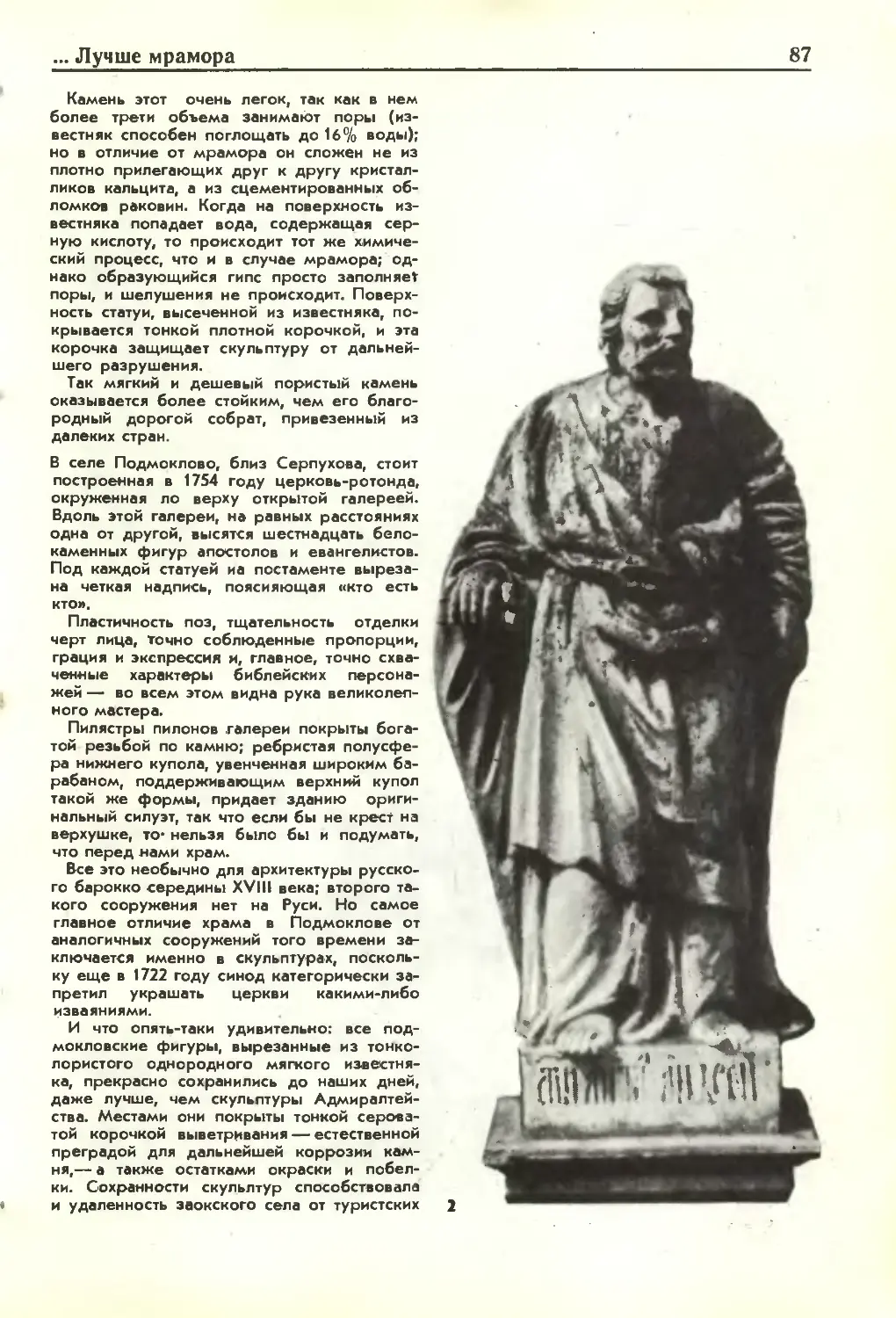

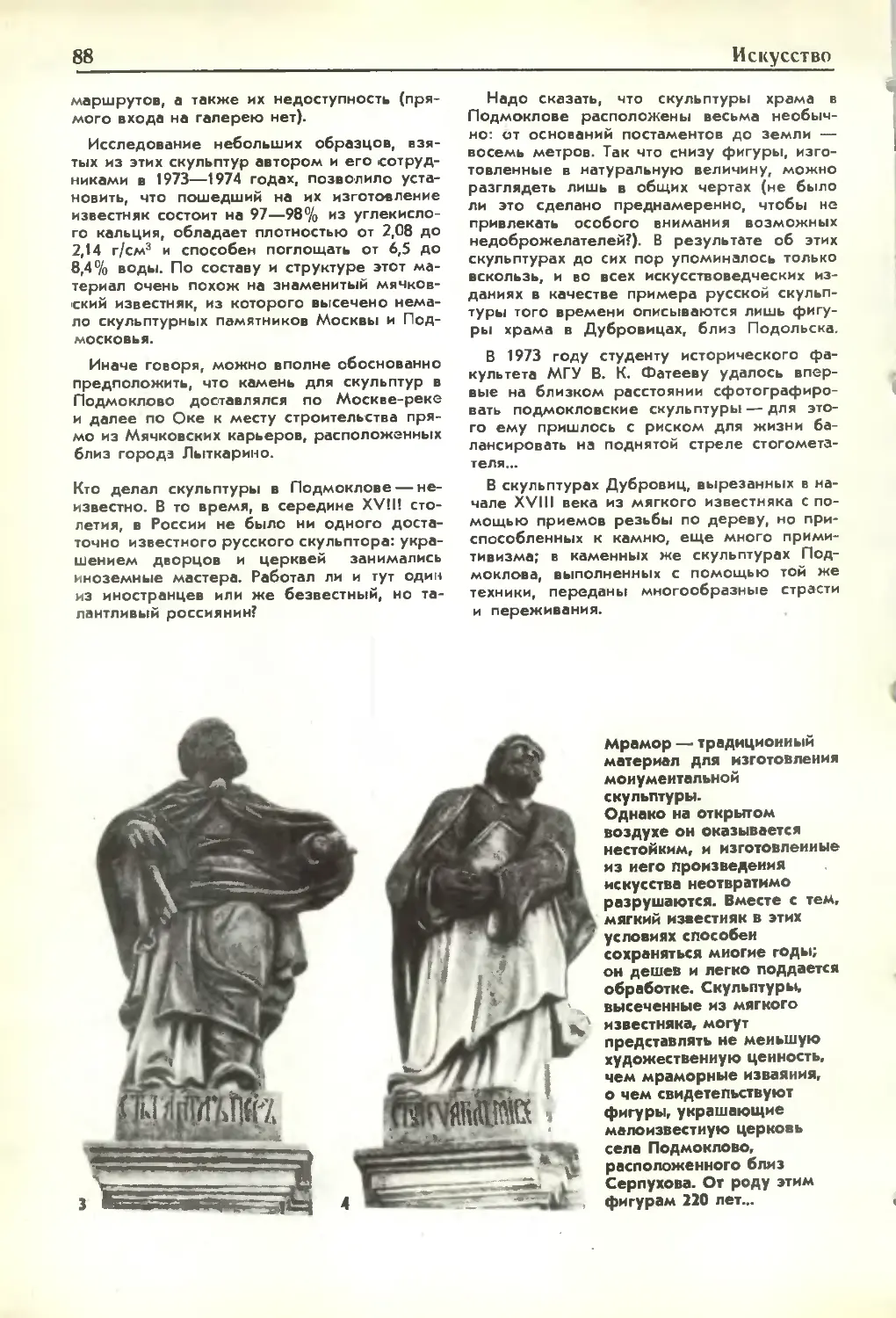

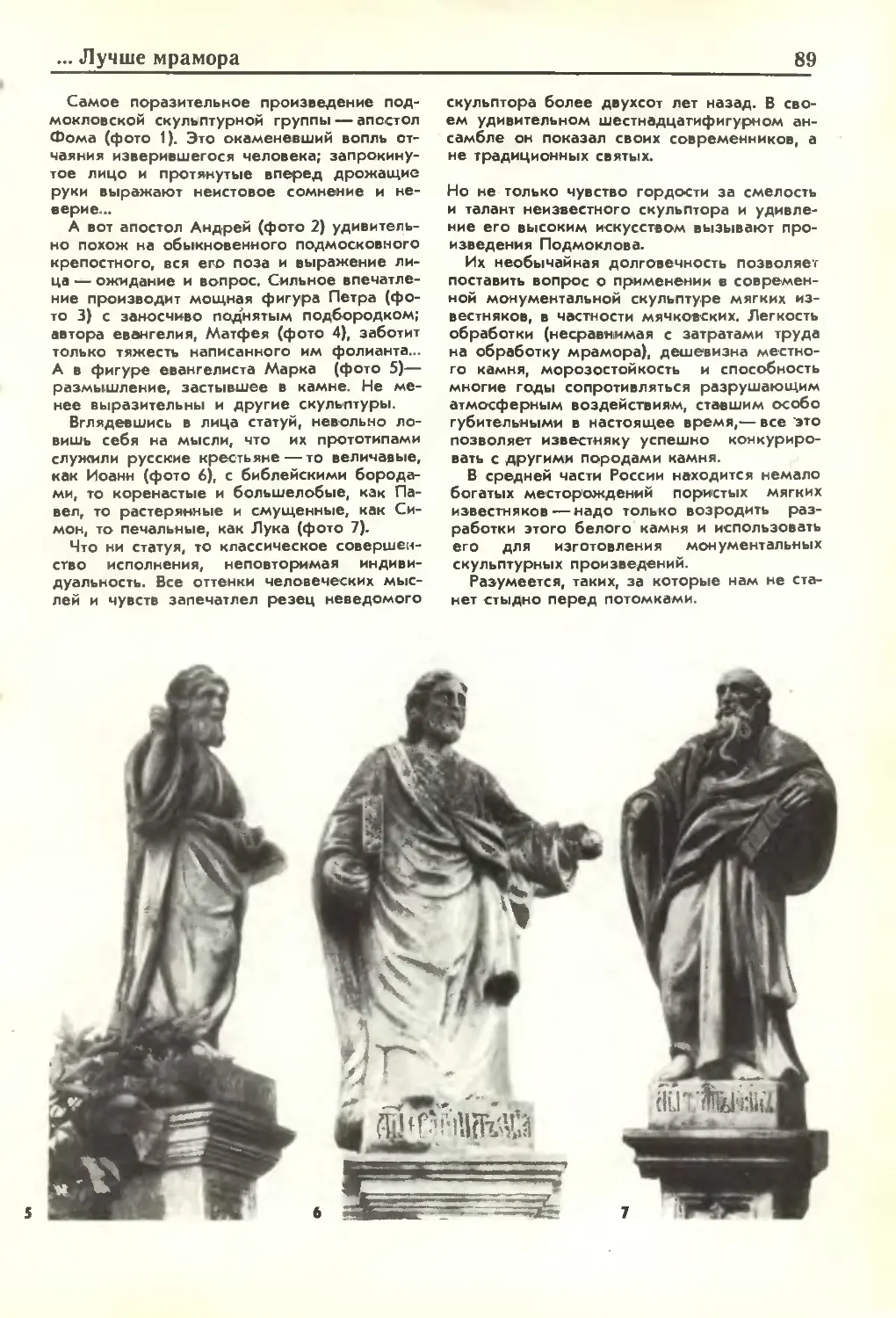

Высеченные 200 лет назад из мягкого

известняка скульптуры, украшающие

церковь села Подмоклово, близ Серпухова,

сохранились лучше, чем многие изваяния

из «вечного» мрамора («...Лучше

мрамора», стр. 86) ■

Диалог

3

Хлеб наш насущный

Записки корреспондента «Химии и жизни»

с X Международного конгресса почвоведов,

работавшего в августе месяце в Москве

Из доклада президента Всемирного

общества почвоведов, чпена-корреспондента АН

СССР В. А. Ковды: Люди разных рас, наций

и различных социальных систем осознали

свою принадлежность к единой семье

Ногтю sapiens. Человек почувствовал

ограниченность ресурсов, пространства и

рамок круговорота веществ на планете,

понял свою глубокую историческую и

биологическую связь с биосферой и

ответственность за ее сохранение и улучшение...

Корреспондент: О необходимости охраны

окружающей среды пресса начала писать

лет пятнадцать назад. Однако сначала речь

шла главным образом о необходимости

сохранения чистоты воздуха и воды, и лишь

недавно серьезное внимание начали

уделять охране почв. Чем это можно

объяснить: тем ли, что просто подошел черед

заняться этой проблемой, или же

положение вдруг резко стало ухудшаться именно

в последние годы?

Профессор Н. Г. Зырин (СССР, Московский

государственный университет): По-моему,

об охране почв заговорили в последнюю

очередь вот по какой прнчнне. Внимание

к охране воздуха и воды от загрязнений

необычайно стимулировалось развитием

I*

атомной промышленности, поскольку

радиоактивные отходы даже в ничтожнейших

количествах могли нанести непоправимый

вред всему живому на Земле. После

Московского договора опасность

радиоактивного загрязнения перестала быть столь

острой, но ученые продолжали изучать состав

воздуха и воды — благо, что в этих случаях

анализы достаточно просты и дают

однозначные результаты. А как можно оценить

опасность загрязнения почвы? Это же

сложнейшая физико-химико-биологическая

система, способная сама связывать и

обезвреживать многие ядовитые вещества.

Иначе говоря, хотя мы и можем определить

степень загрязненности почвы, мы далеко

не всегда способны сказать, насколько эти

загрязнения повлияют на плодородие, не

нанесут ли они вреда человеку,

потребляющему выращенную на этой земле пищу.

Профессор Б. Г. Розанов (СССР,

Московский государственный университет): Если

говорить об охране почв от воздействия

неблагоприятных природных факторов, то

эта проблема имеет давнюю историю. Еще

в конце прошлого века Россию поразила

сильнейшая засуха, сопровождавшаяся

страшными пыльными бурями, что заставило

русских ученых того времени — прежде

всего В. В. Докучаева — заняться

изучением эрозии почв и разработкой методов

борьбы с нею. Сейчас же система противо-

эрозионных мероприятий охватывает все

сельскохозяйственные районы нашей

страны, так что правильнее будет говорить о

том, что в последние годы положение не

столько ухудшается, сколько улучшается.

Мы стремимся сберечь уже освоенные

массивы, а новые земли нам приходится

распахивать постольку, поскольку

некоторая часть эксплуатируемого земельного

фонда неизбежно отчуждается теперь для

строительства дорог, городов и

предприятий. Особое внимание теперь

уделяется повышению плодородия почв

нечерноземной зоны в соответствии с недавним

постановлением партии и правительства.

Этих земель у нас значительно больше, чем

черноземов, и тут еще велики резервы

роста плодородия.

4

Диалог

Профессор В. Гарднер (США, Висконсин-

ский университет): В США проблема

эрозии вызывала тревогу лет 30 назад. Тогда

была создана служба охраны почв,

которая изыскивала методы борьбы с этим

бедствием, оказывала фермерам техническую

и финансовую помощь. Обрабатываться

стали преимущестоенно плотные почвы,

а рыхлые, более подверженные эрозии,

использовались под пастбища. В результате

проблема эрозии была решена, и только

в последние годы, в связи с расширением

сельскохозяйственного производства, начали

вновь возделывать рыхлые почвы и снова

появилась угроза эрозии.

Розанов: Профессор Гарднер несколько

преувеличивает. Хотя в Соединенных

Штатах действительно ведется интенсивная

борьба с эрозией, говорить о том, что эта

проблема целиком решена, я бы не стал.

Во-первых, при частной собственности на

землю эту проблему нельзя решить

кардинально в масштабах всей страны; во-вторых,

эрозия — это не состояние, а непрерывный

процесс. В нашей стране тоже действует

обширная противоэрозионная служба, мы

ставим вопрос о создании полностью

безэрозионного земледелия, и эту проблему нам

по силам решить. Но мы не можем

единожды ликвидировать последствия эрозии, а

затем сидеть сложа руки, потому что в

природе идет непрерывное разрушение почв

под влиянием стихийных сил.

Из доклада В. А. Ковды: Почвенные

ресурсы планеты ограниченны по площади и

качеству. До 70% суши не являются

идеальными, требуют улучшения и нуждаются в

той или иной мелиорации. В последние

75—100 лет почвенный покров стал быстро

утрачиваться... Существуют данные,

которые, на мой взгляд, не преувеличены, что

за историческое время всего утрачено

около 2 миллиардов гектаров земель.

Напомню, что в настоящее время под

сельскохозяйственными культурами на всей планете

находится 1,5 миллиарда гектаров земли,

около 10—11% суши. Ежегодно в мире

теряется примерно до 6—7 млн. га почв...

По мнению западных экспертов, к 2000 году

будет еще потеряно для земледелия до

650—700 млн. га плодородной земли. А

через столетие, если современные темпы

потери земель сохранятся, площадь угодий,

пригодных для земледелия, сократится до

1 млрд. га. Вряд ли человечество допустит

подобное расхищение земельных ресурсов.

Розанов: Естественные почвы

формировались на протяжении многих тысяч лет, а под

влиянием интенсивной и главным образом

непродуманной обработки земля гибнет за

считанные годы. То есть человек своей

деятельностью часто способствует, а не

препятствует разрушительному влиянию стихий.

В последние годы также резке усилилось

и прямое отрицательное воздействие

человека на почву; эта проблема нова, а пути

ее решения еще недостаточно ясны.

Например, сейчас в связи с широким

развитием поливного земледелия во многих

странах идет вторичное засоление почв;

интенсификация сельского хозяйства ведет к

накоплению в почвах пестицидов, влияние

которых на биосферу еще не всегда

достаточно ясно; почву загрязняют также и

промышленные отходы, влияние которых на

плодородие и здоровье людей тоже еще не

до конца выяснено. Поэтому, хотя у нас

еще нет оснований для паники, этим

вопросам следует уделять как можно больше

внимания.

Из доклада В. А. Ковды: Ежегодно в мире

производится более 500 000 т различных

токсических веществ. Многие из них

«живут» 3—6, и даже 10—12 лет. Большинство

их прежде всего попадает в почвы, а затем

в водную оболочку. Устойчивые биоциды,

играя полезную роль в защите урожая от

болезней, вредителей, сорняков, вместе с

тем вызывают резко отрицательный эффект

в численности и активности почвенной

фауны и микроорганизмов". Остатки пестицидов

или продукты их превращений поступают

в виде примесей в природные воды, в

пищу и часто оказываются вредными.

Доктор Ле Зюи Тхуок (ДРВ, Институт

агрохимии и почвоведения, Ханой): В нашей

стране мы столкнулись с совершенно осо-

Хлеб наш насущный

5

бым случаем отрицательного воздействия

человека на почву — с ее совершенно

сознательным уничтожением. За восемь лет

минувшей войны наши поля были

изуродованы миллионами воронок, а

растительность погублена химикалиями,

распылявшимися агрессорами с самолетов. Ликвидация

каждой воронки требует огромных затрат

человеческого труда; там, где применялись

ядовитые вещества, несколько лет не

удается получать нормальные урожаи.

Зырин: Заметный разбаланс состава почвы

по некоторым микроэлементам — вот еще

один из важнейших результатов загрязнения

внешней среды промышленными отходами.

Продукты сгорания топлива содержат

свинец, мышьяк, ртуть... Эти тяжелые металлы

в больших количествах ядовиты, потому

что угнетают ферментативные системы

организма. В естественных условиях, даже при

полном отсутствии промышленных

загрязнений, эти элементы в очень небольших

количествах содержатся в растениях — в

количествах, которые, возможно, даже

необходимы для регулирования активности

ферментативных систем. Но когда пропорции

микроэлементов нарушаются, это может

привести к подчас непредсказуемым

последствиям; опасность такого разбаланса

усугубляется тем, что почву, в отличие от

воздуха и воды, очистить невозможно.

Разбаланс можно ликвидировать лишь в тех

случаях, когда он возникает из-за дефицита

тех или иных элементов: тогда недостающие

компоненты можно добавить в пищу. Но,

видимо, простая добавка того или иного

элемента может и не дать желаемого

положительного результата, так как есть

основания подозревать, что некоторые

микроэлементы усваиваются организмами лишь в

форме сложных комплексных соединений

с органическими молекулами. И вот эти-то

усвояемые формы минеральных

компонентов пищи пока еще практически не изучены.

Корреспондент: Сельскохозяйственная

продукция в принципе не может быть идеально

сбалансированной по составу, здесь всегда

будут играть заметную роль

неконтролируемые факторы. Так не окажется ли

решением проблемы здоровой пищи переход на

пищу синтетическую, единообразный состав

которой может гарантировать строго

соблюдаемая технология?

Профессор Р. Хаук (США, Теннесси): По-

моему, пока люди не изголодались

по-настоящему, они будут есть пищу,

выращиваемую на почве.

Розанов: Надеюсь, что наши внуки

синтетические продукты есть не будут. И не

потому, что я не верю в возможность их

создания. Природная пища очень тонко

сбалансирована, она служит промежуточным

звеном между природой и человеком. И как бы

синтетическая пища ни была хороша, она

окажется для человека новой экологической

средой, к которой ему придется

приспосабливаться. А сколько лет займет это

приспособление, к чему оно приведет — можно

лишь гадать.

Доктор И. Канно (Япония, Опытная

сельскохозяйственная станция префектуры Кюсю):

В последнее время у нас продавали белки,

получаемые из нефтяных отходов. Среди

женщин возникло движение против

использования этого продукта: ведь еще нет

никаких достоверных сведений о возможных

последствиях употребления в пищу

искусственных белков. Правда, сейчас в связи

с энергетическим кризисом нефть

подорожала, и делать из нее белки стало

невыгодно. Так что пока проблема решилась как

бы сама собой...

Хаук: В связи с энергетическим кризисом

подорожали и удобрения. Скажем, для

синтеза аммиака нужньС энергия и водород —

то есть та же нефть.

Профессор М. Деван (Индия, Институт

почвоведения, Махараштра): В решении

продовольственной проблемы мы возлагаем

большие надежды на новые

высокоурожайные сорта пшеницы. Но эти сорта

требуют и большего количества удобрений, а их

нам пока недостает.

Из доклада В. А. Ковды: Весьма необходи-

6

Диалог

мы и вероятны изменения в практике

применения азотных удобрений. Нужно решить

задачу создания принципиально новых форм

соединений, в которых азот дается на поля.

Следует прекратить вынос соединений азота

в грунтовые, речные и озерные воды

(загрязнение, рост водорослей) и

предотвращать процессы денитрификации, когда

теряется до 20% азота и в почвах

образуются токсические соединения. Новые виды

азотных удобрений и их грануляция должны

уменьшить их вымываемость из почвы...

Хаук: О круговороте азота в природе мы

знаем еще далеко не все. Например, в силу

особенностей воздушных течений на

территории Израиля с дождями ежегодно

выпадает около 20 000 тонн связанного азота,

очевидно внесенного на поля в виде

удобрений на территориях соседних стран. Со

случаями подобного перераспределения

почвенного азота мы сталкиваемся и в

Соединенных Штатах.

Доктор Р. Фокс (США, Гавайский

университет): Чтобы не возникли такие проблемы,

как голод и война, нужно не только

повышать плодородие почвы, нужен и контроль

над рождаемостью. По моим расчетам,

примерно к 1980 году в некоторых странах —

например, Индии, Пакистане, Индонезии —

возникнет серьезная нехватка

продовольствия.

Розанов: Нет никаких оснований утверждать,

что через 10 или 50 лет человечеству

будет недоставать пищи — если, конечно,

говорить о человечестве в целом. Иное дело,

в отдельных районах мира действительно

могут случиться затруднения, например

в долинах крупных рек, где

исторически возникла высокая концентрация

населения и вместе с тем сельское

хозяйство ведется теми же методами,

что сотни, а то и тысячи лет назад. Но

решать эти проблемы должны не столько

ученые, сколько государственные деятели,

политики и экономисты.

Из доклада В. А. Ковды: Опыт

индустриально развитых стран показывает, что

известкование кислых почв, водная мелиорация,

высокие дозы удобрений, новые сорта

культурных растении, механизация и общая

{высокая культура позволяли развивать

продуктивность земледелия темпами порядка

4—5%, то есть с удвоением каждые 18—20

лет, заметно опережая рост населения. Это

свидетельствует об огромных внутренних

резервах повышения урожайности на

освоенных землях во всех странах при условии

коренной модернизации

сельскохозяйственного производства, применения удобрений

и мелиорации, поднятия общей культуры

населения и развития науки, сети учебных

заведений, попевых опытных станций.

Резанов: К сожалению, мы должны

констатировать, что в силу различных причин даже

рекомендации, уже разработанные нашей

наукой, используются практиками максимум

на 10 процентов.

Фокс: Во многих странах это связано с тем,

что очень велик разрыв между наукой и

практикой, отсутствует среднее звено

специалистов, способных служить

эффективными посредниками между исследователями

и земледельцами.

Розанов: Это очень важная проблема,

причем она касается не только почвоведения.

В почвоведении же она особо остра, так

как наши рекомендации, с одной стороны,

порой бывают очень сложными для

непосредственного восприятия практиками, а с

другой стороны, их нельзя применять не

учитывая конкретных обстоятельств.

Зырин: На опытных участках нашей

государственной сортосети, расположенных на

территориях колхозов и совхозов, ведутся

испытания сельскохозяйственных культур

для выявления сортов, наиболее

перспективных в местных условиях. Этими участками

руководят высокообразованные

специалисты, что не всегда можно сказать о

руководителях близлежащих хозяйств. И вот

разительная картина: если на территории

опытного участка пшеница дает урожай,

скажем, 65 центнеров с гектара, то по со-

Хлеб наш насущный

7

седству тот же сорт практически в тех же

условиях дает всего 35 центнеров.

Корреспондент: Быть может, эту проблему

удастся решить, создав автоматизированные

системы, которые смогут учитывать все

факторы и выдавать готовые рекомендации

земледельцам?

Розанов: В принципе мы уже сейчас можем

создать математическую модель почвы и

затем с помощью ЭВМ изучать ее поведение

в различных условиях; такие работы сейчас

ведутся в Московском государственном

университете на кафедре почвоведения.

Но пока еще рано говорить о практической

ценности такой модели. Иное дело

некоторые частные вопросы, например

математическое моделирование оросительных

систем, позволяющее проектировать их таким

образом, чтобы не происходило вторичного

засоления почв.

Из доклада В. А. Ковды: К сожалению, за

немногими исключениями, современные

оросительные системы строятся и

функционируют примерно на том же уровне, что и

в древнем Египте, Хорезме, Вавилоне.

Коэффициент полезного действия

большинства оросительных систем не превышает

30—35%...

Доктор М. Эль Шаль (АРЕ,

Сельскохозяйственный исследовательский центр, Каир):

Математические модели создавались и

ранее, однако в них использовались

недостоверные исходные данные. Сейчас же за

основу мы стали брать результаты точных

измерений, выполненных на конкретных

участках, подлежащих мелиорации. Мы

столкнулись с проблемой вторичного засоления

после того, как перешли с бассейнового

орошения на поливное, t—война не

позволила нам вложить необходимые средства

в строительство дренажных систем. Сейчас

же планируем такое строительство и

переход на регулируемое орошение, которое

не будет больше приводить к засолению.

Корреспондент: Война и голод всегда

упоминаются вместе. Если вспомнить историю, то

войны чаще всего велись на плодородных

землях, за их захват. Может быть, работы

почвоведов, ставящие задачу

неограниченного повышения плодородия земли,

следует считать в наше время одним из

факторов, препятствующих возникновению

войн...

Зырин: Если не говорить о войнах,

преследовавших чисто политические цели, то

многие войны действительно очень часто

велись за захват плодородных земель, ведь

почва служит средством производства

пищи. Но не надо забывать, что сейчас

вступают в действие и другие мотивы —

скажем, если в недрах пустыни найдена нефть,

то эта пустыня тоже может

оказаться лакомым куском для захватчика. Так что

я бы не рискнул приписывать

почвоведению какие-то особые миротворческие

функции. Но безусловно, эта наука по самой

своей природе преследует исключительно

гуманные цели.

Из доклада В. А. Ковды: Трудности

борьбы за сохранение биосферы и окружающей

среды нельзя преуменьшать. Социальное

несовершенство капиталистического мира,

отсталость культуры, науки и хозяйства,

унаследованные многими странами из

прошлого, классовое неравенство, прямое

или косвенное, валютные кризисы,

спекуляции на колебаниях цен, военные

подозрения и приготовления, тлеющие (иногда

вспыхивающие) очаги «обычной» войны —

все это затрудняет развитие науки,

задерживает общий прогресс человечества,

отвлекает силы и средства людей от

решения проблем окружающей среды,

преодоления научной и индустриально-аграрной

неразвитости большей части современного

мира. Но XX век был также веком открытия

человечеством новых социальных путей в

будущее... Социализм открывает не только

новую фазу в развитии человечества, но и

создает реальную возможность

предотвращения катастроф и осложнений,

возникающих в окружающей среде.

В. ЖВИРБЛИС,

специальный корреспондент

«Химии и жизни»

8

Последние известия

Так ли горячо

на Солнце?

Высказано предположение,

что мп'енсивиость пот< . а

солнечных нейтрино завили.

от скорости вращения недр

Солнца.

Нейтрино — элементарные частицы, рождающиеся в ходе

ядерных реакций, обладают замечательным свойством

проходить сквозь огромные массы вещества. Изучение потока

нейтрино позволяет судить о внутреннем строении звезд,

заглянуть непосредственно в недра Солнца.

Уже первые измерения интенсивности солнечных

нейтрино, выполненные в различных лабораториях мира за

последние два года, принесли удивительный результат: поток

нейтрино оказался значительно (по крайней мере в 6 раз)

слабее, чем следовало ожидать. Это значит, что в

центральных областях светила, где рождаются солнечные нейтрино,

температура на миллион градусов ниже, чем мы думали.

Удовлетворительно объяснить это расхождение до сих пор

никому не удалось. Трудность состоит в том, что

необходимо построить новую модель Солнца, в которой

центральные области имеют довольно низкую температуру, и в то

же время эта температура должна обеспечивать

наблюдаемую яркость свечения Солнца на протяжении жизни

Солнечной системы, то есть примерно 5 миллиардов лет.

Более или менее правдоподобное объяснение парадокса

было предложено недавно английским физиком И. Рокс-

бургом («Nature», 1974, т. 248, № 5445). Роксбург исходит

из того, что центральная часть Солнца быстро вращается.

Перераспределение вещества под действием

центробежной силы приводит к тому, что плотность солнечной

материи спадает от центра к краям не так быстро, как принято

было считать до сих пор. Поэтому термоядерные реакции

на Солнце могут идти в значительно большем объеме,

чем предполагалось, а это значит, что та же мощность

выделения солнечного тепла может быть получена при

меньшей температуре. Меньшая температура в свою очередь

определяет более слабый поток нейтрино.

Предложенное объяснение выглядит довольно

привлекательно. Однако чтобы согласовать модель с наблюдаемой

интенсивностью потока нейтрино, необходимо

предположить очень быстрое вращение недр звезды: один оборот

за 50 минут.

Это допущение приводит к некоторым противоречиям,

поскольку большая разница в скорости вращения

центральных зон и поверхности (скорость вращения поверхности

Солнца — один оборот за 25 суток) должны вызывать

неустойчивость вещества, приводить к сбросу оболочек или к

ускорению вращения внешних частей, а этого как раз не

наблюдается.

Чтобы проверить правильность высказанной идеи,

интересно было бы выяснить, не замечено ли каких-либо

процессов на Солнце, имеющих периодичность от 30 минут до

часа, которые могли бы зависеть от быстрого вращения

<олнечных недр.

Кандидат физико-математических наук

Г. ВОРОНОВ

Последние известия

9

Как

возникают

антитела?

Ви£к_и молекулярный оио-

лог Д. Б штимор i4at._c4\

зетск^г, технологическим иг

гитут ^:u„i пнтэвт':я

объяснить ПрИ^Н.у ОГг 'МНОГО

разнообразия < нгител в

организме

Антитела — это белки крови, защищающие нас от

инфекции. Они вырабатываются в ответ на вторжение в организм

чужеродных высокомолекулярных веществ (антигенов).

Поразительна специфичность антител: они способны различать

даже оптические изомеры. Поразительно и многообразие

антител: их существуют десятки тысяч, каждое — строго

избирательного действия. Если синтезировать какой-нибудь

новый полипептид и ввести его подопытному животному, то

в ответ в организме животного начнут вырабатываться

антитела, способные взаимодействовать именно с этим

полипептидом, а не с каким-либо другим.

Как же организм обеспечивает себя огромным набором

разных антител? Существует спор. Одни иммунологи

считают, что все десятки тысяч v-генов (вариабельных генов,

в которых записана информация о специфичности

антител) передаются по наследству. Другие утверждают, что

наследуется лишь небольшой набор v-генов, и из этого

наследуемого фонда в течение жизни человека создается

за счет мутаций огромное число новых v-генов.

Д. Балтимор, придерживающийся второй точки зрения,

предложил гипотезу («Nature», 1974, т. 248, № 5447),

которая объясняет, как в иммунных клетках могут происходить

частые и многообразные мутации. Балтимор предположил,

что в v-генах имеет место необычный механизм

мутирования, с участием фермента терминальной дезоксинуклеоти-

дилтрансферазы (ТДТ). ТДТ открыта уже давно в тимусе.

Известно, что этот фермент способен присоединять к

концу одной нити ДНК случайные нуклеотиды,

некомплементарные второй нити, то есть строит неточную копию

матрицы. Зачем этот странный, даже потенциально опасный

фермент организму, было неясно. Балтимор выдвинул

остроумную идею: ТДТ является особым мутатором.

По этой гипотезе, события развиваются так. Сначала

фермент эндонуклеаза разрезает одну нить ДНК в v-гене

(вторая нить остается целой). Затем фермент экзонуклеаза

увеличивает образовавшийся пробел, каждый раз до

произвольной ширины.. После этого включается в работу ТДТ.

Она пристраивает к одному свободному концу ДНК нуклео-

тид, чаще всего один-единственный, но, как правило,

некомплементарный матрице. Но даже одного случайного

нуклеотида, считает Балтимор, достаточно, чтобы прежний

v-ген стал новым v-геном. Наконец, обычная ДНК-полиме-

раза затягивает пробел комплементарной нитью. При

последующих удвоениях ДНК мутация войдет в обе нити, и

возникнет мутантная иммунная клетка, способная

производить антитела с новой специфичностью.

Гипотеза Балтимора, объясняющая появление огромного

числа разнообразных v-генов, подкупает своей простотой

и оригинальностью.

Правильна ли она, покажет будущее.

Р. ВОЗЛИН

10

Технология и природа

«В ХИМИИ НЕТ ГРЯЗИ; ГРЯЗЬ — ЭТО ХИМИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ В НЕПОДХОДЯЩЕМ

ДЛЯ НЕГО МЕСТЕ».

Это было сказано еще в прошлом веке. А в наше время это единственно правильное

и единственно возможное техническое мировоззрение, на основе которого только

и может быть разрешена одна из самых жгучих сегодняшних проблем — проблема

вредного влияния индустрии на жизненную среду.

Не избавляться от вредных веществ, а использовать их; не просто очищать ненужные

сточные воды и газовые выбросы, а не допускать их появления, создавая комплексные

производственные предприятия, снова и снова вовлекая отходы в процесс

производства, — вот задача, стоящая сейчас перед химиками, проектировщиками, работниками

промышленности. Заводы будущего должны быть бессточными и беструбными.

Первое крупное бессточное химическое предприятие уже строится. Первое в стране

и, по-видимому, первое в мире. Это Первомайский химический комбинат на Харьков-

щине, которому посвящен публикуемый в этом номере репортаж.

Но дело не в том, чтобы построить один завод, пусть даже очень хороший. Один

завод не решит проблемы. Пример Первомайского комбината показывает, что можно

ликвидировать вредные стоки и газовые выбросы на любом, даже на таком сложном,

многопрофильном химическом предприятии. А это значит, что уже сейчас можно

поставить задачу сделать «чистой», безотходной целую большую отрасль химической

промышленности.

А может быть, и не только одну. «Химия и жизнь» уже рассказывала о том, как

еще в 30-е годы были ликвидированы промышленные стоки на Горловском азотно-ту-

ковом комбинате. Если это было возможно тогда, то почему наши азотчики,

вооруженные куда более совершенной технологией, не могут добиться таких же результатов?

Все это не благие пожелания, а вполне реальные перспектияы: опыт Первомайска

и Горловки — наглядное тому доказательство.

Больше того, чтобы переделать на новых основах целые отрасли, не потребуется

даже больших специальных капиталовложений. Ведь срок жизни всякого химического

производства сейчас сравнительно недолог: из-за быстрого морального старения

технологии любой процесс через какой-то промежуток времени практически

перестраивается заново. И если, модернизируя наши заводы, мы сегодня начнем

закладывать в новые проекты уже существующие идеи и методы, которые позволяют

ликвидировать отходы, это в огромной степени приблизит решение проблемы

промышленных загрязнений.

Это реально, это выгодно, это необходимо.

Академик И. В. ПЕТРЯНОВ-СОКОЛОВ

ЕСТЬ СОЛЬ,

ЕСТЬ ГАЗ,

НЕТ ВОДЫ

Дорога на Первомайским комбинат

ведет через Киев. Здесь, в филиале

проектного института, и была

разработана комплексная схема очистки,

использования и ликвидации

сточных вод и отходов комбината. Но

этому предшествовало немало

споров.

Первый

бессточный

Первый бессточный

11

Все началось в 1959 году — тогда

впервые возникло предложение

построить в Харьковской области

химический комбинат.

Место было выбрано, казалось

бы, удачно. Рядом Шебелпнское

газовое месторождение, дающее самый

дешевый в стране природный газ.

Рядом огромные, практически

неисчерпаемые залежи каменной соли.

И то и другое — важное сырье для

бурно растущей химической

промышленности.

Но химическому комбинату

необходим еще н третий ингредиент —

вода. Вода здесь и сырье, и

полупродукт, часто она входит в состав

готовой продукции. А кроме того,

вода охлаждает и нагревает

оборудование, очищает растворы п

газовые смеси, транспортирует сырье п

удаляет отходы.

А где взять воду для

Первомайского комбината? Единственная

крупная река, которая протекает

поблизости,— Северскнй Донец. Она и

так уже питает своей водой большой

промышленный, район.

Предприятию такого масштаба, как

Первомайский комбинат, вместе со всем

тяготеющим к нему промышленным

узлом и строящимся рядом городом,

каждые сутки нужно не меньше

175 000 кубометров свежей воды.

«Посадить» на Донец потребителя

с таким аппетитом значило бы

загубить реку.

МИНУС НА МИНУС

ДАЕТ ПЛЮС

Вслед за первой трудноразрешимой

проблемой — проблемой

водоснабжения— встала и другая: что

делать со стоками? Химическая

промышленность— один из самых

опасных загрязнителей окружающей

среды. Куда девать ежесуточные 140 000

кубометров — не меньше —

ядовитых отходов? Сбрасывать в реки?

Но расчеты показали, что каждый

из этих 140 000 кубометров

принесет здесь почти иа 3 рубля вреда.

Это если стоки сбрасывать как есть;

но даже если очищать их до

максимальной практически возможной

степени — превращать в так

называемую условно чистую воду, то и

в этом случае ежесуточный ущерб

от комбината составил бы тысячу

рублей. И так изо дня в день, из

года в год...

И па первый вариант проекта, но

которому вода бралась из Донца,

а стоки сбрасывались в Днепр,

было наложено вето: против него

выступили п Министерство водного

хозяйства, и Госсапппспекцпя

Украины.

После этого появился второй

вариант. Воду для нужд комбината

предлагалось брать все-таки из

Донца, а сточные воды после

очистки подавать па орошение

близлежащих земель. Это предложение

встретили более благожелательно. И все

же оно вызывало сомнения. Состав

сточных вод будущего комбината

представлялся сложным и

малоизученным. Было неясно, как

подействуют эти воды на урожай, будет ли

па орошенных ими полях вообще

что-нибудь расти и если будет, то

можно ли употреблять в пищу

полученные таким путем продукты.

Государственная экспертная

комиссия Госплана СССР, которая

решала судьбу комбината, пришла к

такому решению: либо защитники

проекта представят веские

доказательства, что очистка сточных вод

комбината и их использование для

орошения возможны, либо комбинат

(строительство которого к тому

времени уже начиналось) придется

перестроить в машиностроительный

завод.

И одновременно в заключении

комиссии появилась такая запись:

«В связи с изложенным... следует

рассмотреть вариант водоснабжения

и канализации с возвратом в

производство основной массы очищенных

12

Технология и природа

и, дополнительно, частично

минерализованных промстоков. Почти все

стоки комбината после их очистки

могут быть возвращены в

производство...».

Так впервые была высказана

идея — сделать Первомайский

химкомбинат бессточным. С этого

момента проектировщики работали на

два фронта: с одной стороны,

тщательно изучали пригодность стоков

для орошения, а с другой — ломали

голову над тем, как бы вернуть

в производство возможно большую

часть тех же самых стоков.

И хотя несколько лет спустя стало

ясно, что орошение полей сточными

водами комбината не только

возможно, но и выгодно, что при этом

повышается урожай п не создается

опасности для людей п животных,

хотя этот вариант проекта был

полностью обоснован, согласован и

даже утвержден, от него все же

отказались. Вместо него был принят

вариант с комплексной ючисткой

стоков и повторным использованием их

в производстве. Только такой

вариант позволял убить сразу двух

зайцев — решить и проблему стоков, и

проблему водоснабжения.

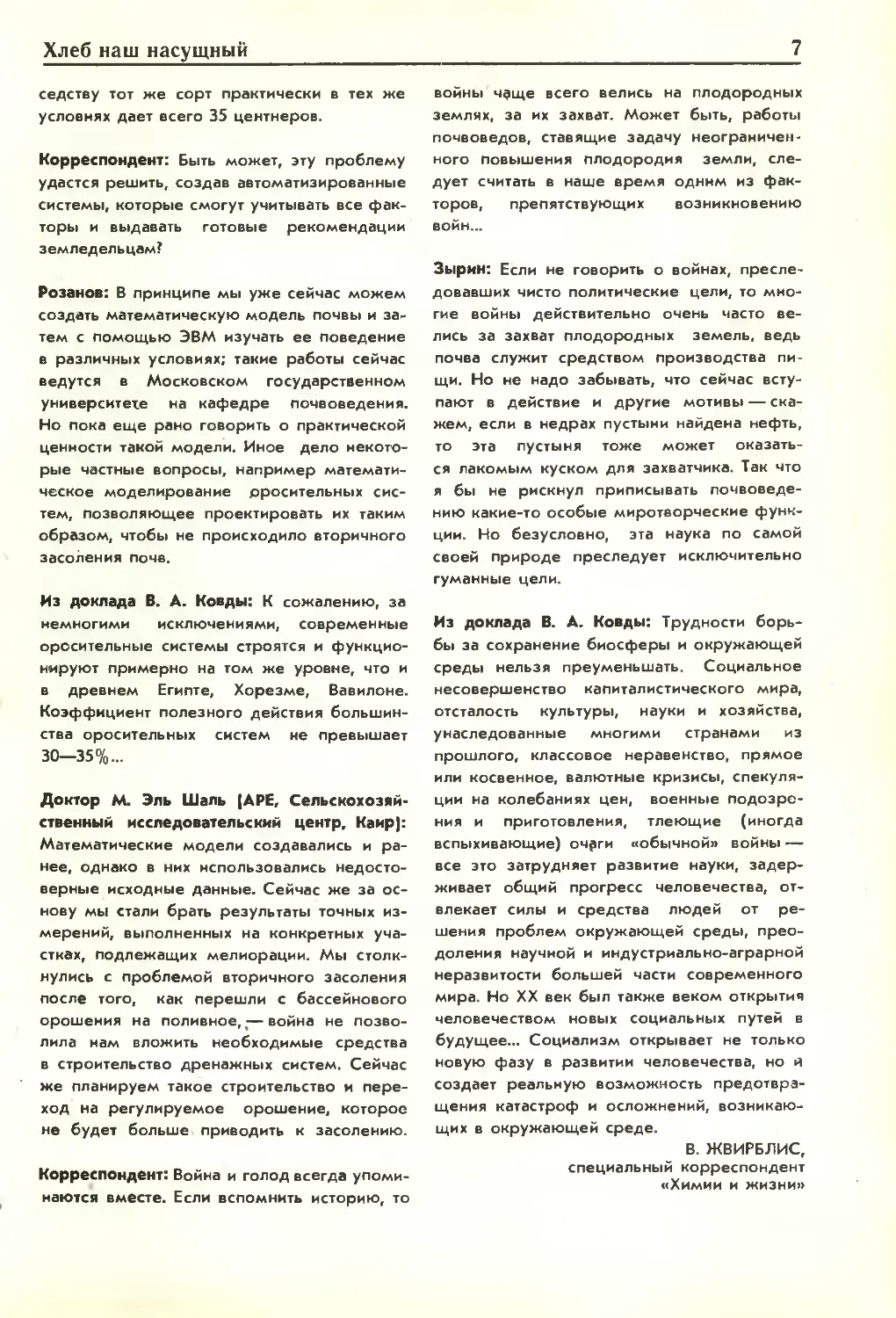

ЧТО ТАКОЕ

БЕССТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В чем суть принятой

проектировщиками технологической схемы?

Во-первых,— п это главное —

сточные воды разных производств

не перемешиваются друг с другом.

Очистка «химических коктейлей» с

невероятно сложным п

непостоянным составом обычно как раз и есть

главный камень преткновения при

проектировании химических

предприятий. Отходь каждого

производства, каждого цеха должны

рассматриваться по отдельности; если

их нельзя тут же снова

использовать, то нужно сразу же, на месте,

подвергнуть их очистке: это гораздо

легче, п только так можно вновь

направить их составные части в

производство.

Таков общий принцип

проектирования замкнутых систем

промышленного водоснабжения (о нем уже

говорилось в «Химии п жизни» —

1974, № 2). А вот как выглядит этот

принцип, использованный в проекте

Первомайского комбината.

Здесь пять разных систем

канализации. Слабомннералпзованные

стоки подвергаются механической и

химической очистке и сбрасываются в

буферный пруд. Туда же поступают

после раздельной механической п

химической, а потом совместной

биологической очистки сточные

воды, загрязненные органическими

веществами, бытовые стоки города,

промышленного узла п самого

комбината. В тот же буферный пруд,

по уже без всякой предварительной

очистки сбрасываются условно

чистые п ливневые воды. В пруду все

эти стоки перемешиваются (теперь

уже можно!), отстаиваются и

фильтруются. Потом из них с

помощью адсорбентов извлекают

остатки загрязнений — органические,

хлорорганпчеекпе и поверхностно-

активные вещества. Последняя

ступень очистки — ионообменные

фильтры, которые умягчают воду.

И теперь ее можно использовать

вновь.

Такой обработки достаточно для

основной массы стоков. Остается

лишь ничтожная их доля — высоко-

копцептрпрованные рассолы п особо

токсичные отходы. Часть их

приходится выпаривать, а остатки —

сжигать. Но это всего около 17 тонн в

сутки. А все остальное решено

закачивать в подземное хранилище. Для

этого выбран такой

пласт-коллектор, что просачиваться из него

наружу захороненные стоки начнут не

раньше, чем через пять с половиной

тысяч лет...

Превратившись в бессточный,

комбинат стал п безотходным: при

Первый бессточный

13

малейшей возможности отходы

производства, извлекаемые из стоков,

используются для получения

полезной продукции. Например, осадки

суспензии ноливинплхлорпда идут

на изготовление (в смеси с отходами

линолеума) облицовочных плиток.

Комбинат будет давать по 5000 топи

таких плиток в год. Из регенератов,

получаемых при промывке

ионообменных фильтров аммиачной

водой н азотной кислотой, будут

делать смесь азотных удобрений

B0 тыс. тони в год), а избыточный

активный ил из сооружений

биологической очистки пойдет па

производство белково-вптампнпого

кормового концентрата B000 топи в год).

Опыты показали, что па

свинофермах такой концентрат может

заменить белковые добавки, а если

добавлять его в корм телятам, то это

позволит каждый год экономить по

20 млн. литров молока.

Предусмотрена в схеме п

утилизация газовых выбросов. В некоторых

случаях для этого пришлось

изменить технологию основных

производственных процессов. -Но дело

того стоит. Например, для

декарбонизации рассолов вместо

кальцинированной соды будут использованы

дымовые газы, содержащие

углекислый газ. Из них же будут

получать сухой лед и жидкую

углекислоту. И так далее — в короткой статье

не перечислить всех технологических

ухищрений, которые позволили или

обезвредить промышленные стоки,

или превратить их в полезные

продукты.

Выгодно ли все это? Конечно,

выгодно. И выгодно вдвойне.

Во-первых, превращаются в полезную

продукцию отходы—та самая «грязь»,

которая при старой технологии не

находила себе подходящего места.

И во-вторых, появляется

возможность избежать огромного вреда,

который принесла бы эта «грязь»

окружающей среде — воде, воздуху,

почве.

Вот цифры, которые приводят

авторы проекта. 18 млн. рублей — это

экономия капитальных вложений на

строительство систем

водоснабжения и канализации. 3 миллиона в

год — стоимость дополнительной

продукции, которую комбинат будет

производить из отходов. Еще 7

миллионов в год — предотвращенный

ущерб от сброса сточных вод.

10 тыс. га — это площадь

плодородных земель, которые заняло бы

водохранилище, необходимое при

обычном способе водоснабжения

комбината.

И наконец, самая главная

выгода— та, которую нельзя измерить

рублями. Введение водооборота на

Первомайском комбинате каждый

год будет сберегать по 44 млн.

кубометров свежей воды. Это

трехдневный сток целого Днепра!

САМОЕ

ТРУДНОЕ

— Какие главные трудности

встретились вам во время

проектирования и строительства комбината?

Такой вопрос корреспондент

задавал многим причастным к этому

делу людям — и в Киеве, и в Пер-

вомайске. Вот несколько типичных

ответов.

М. И. КИЕВСКИЙ, кандидат

технических наук, один из

руководителей проектирования комбината —

главный специалист по очистке

сточных вод:

— Самое трудное — это

психологическая ломка. Нужно было

заставить людей поверить, что создание

бессточных систем возможно,

необходимо и, главное, выгодно. Но

понимают это, к сожалению, далеко не

всегда. Всем, например, бросается в

глаза, что оборотная система

дорого стоит. Действительно, стоимость

14

Технология и природа

14 1516 \l9 г\ Т

Ештаз 1

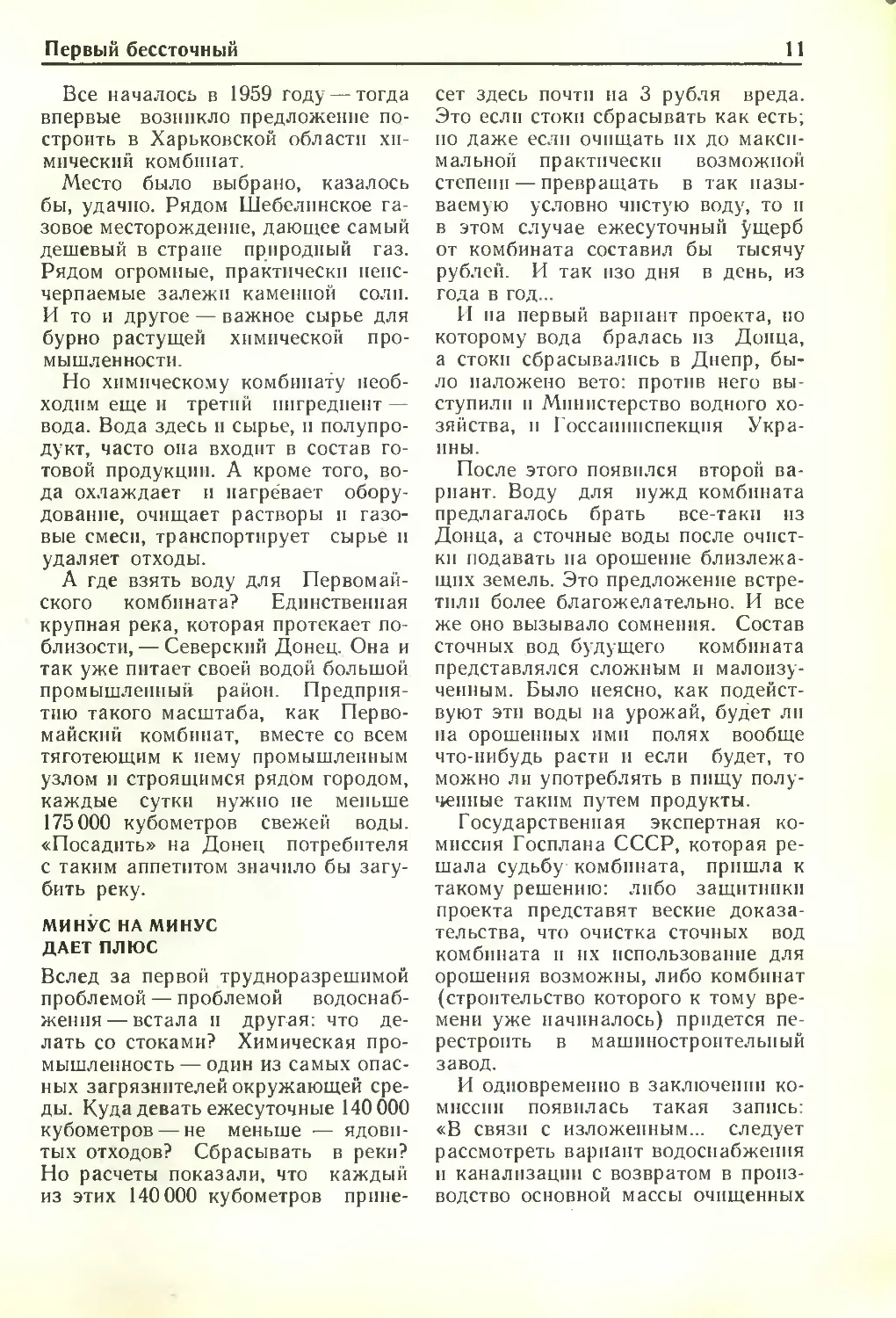

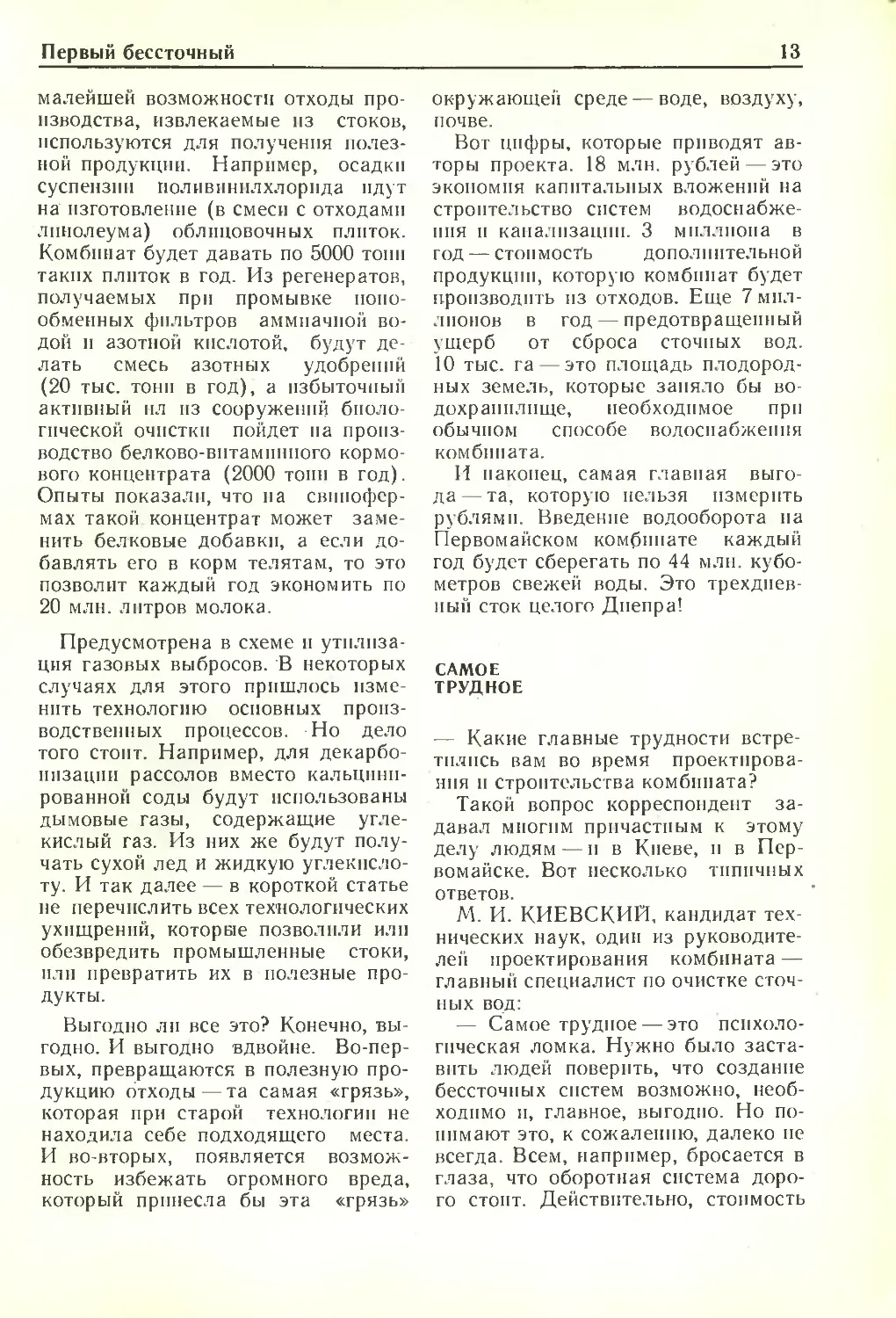

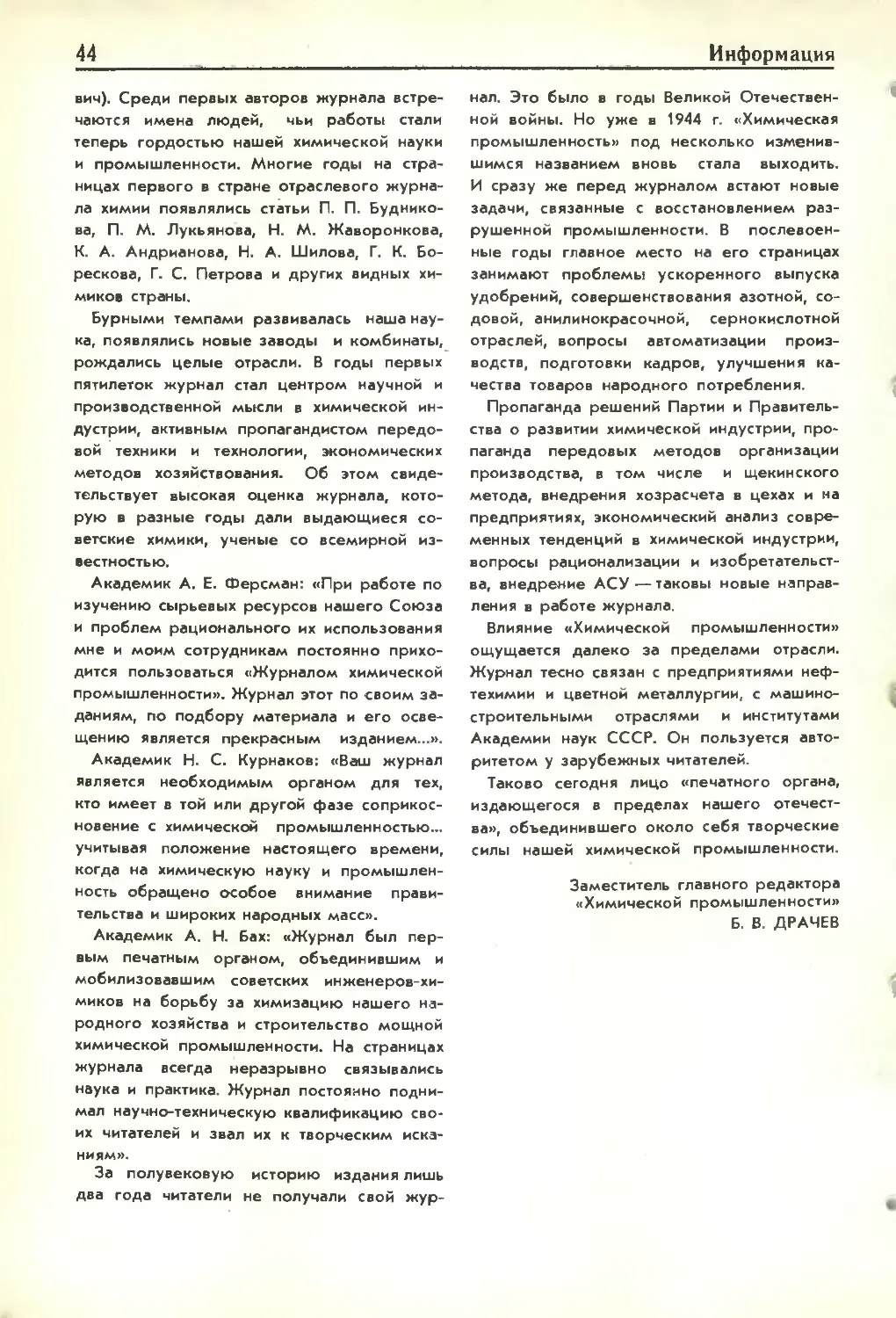

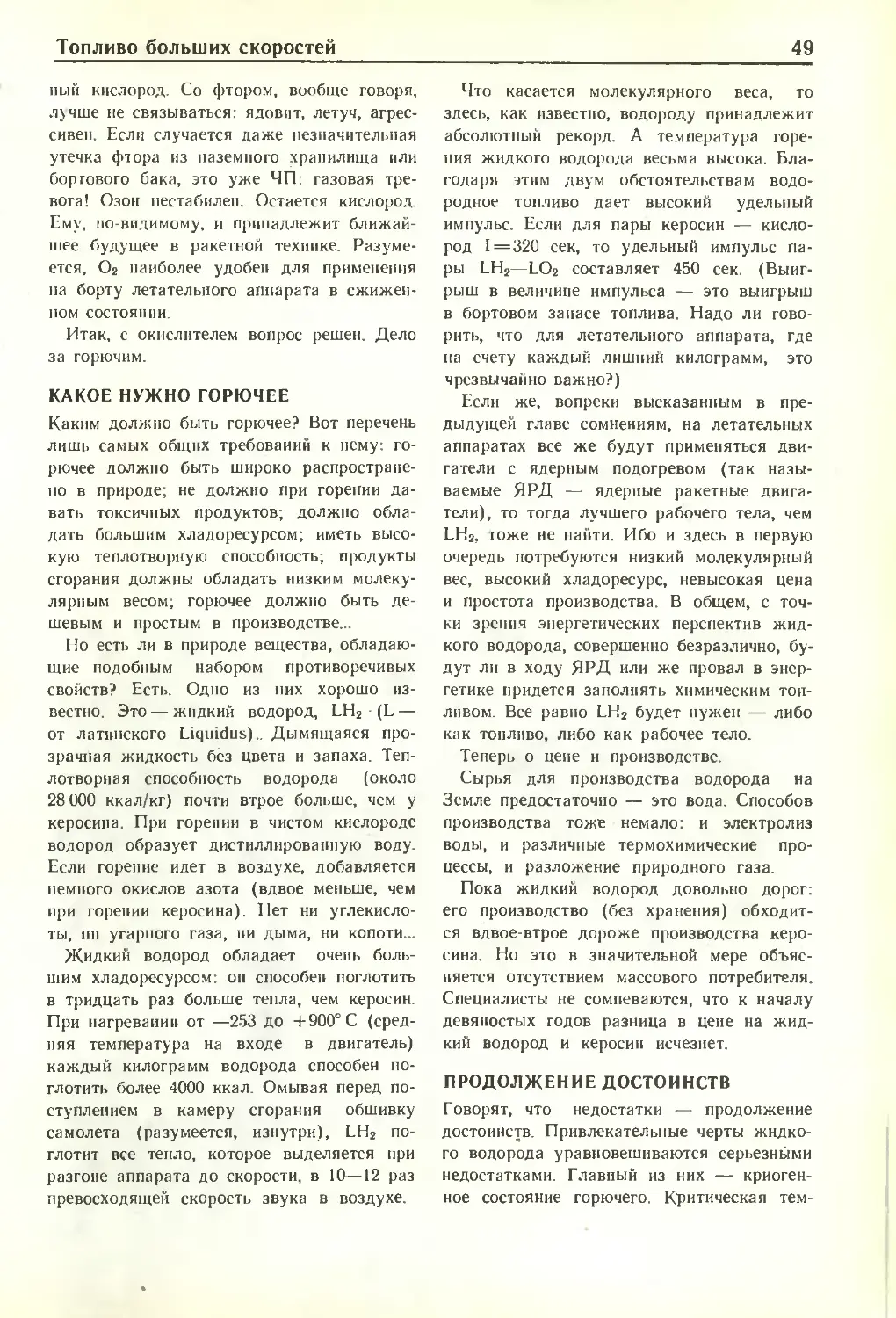

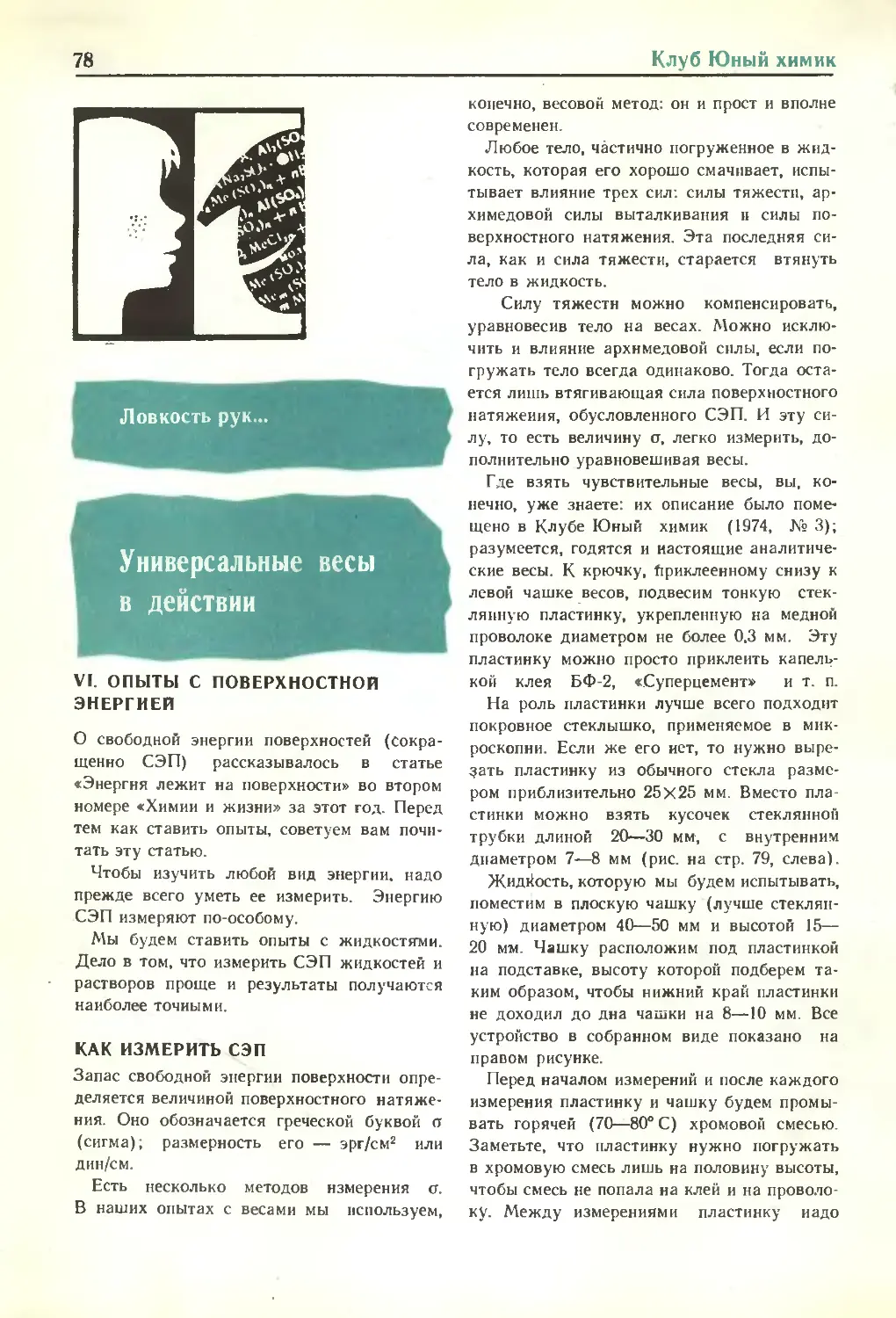

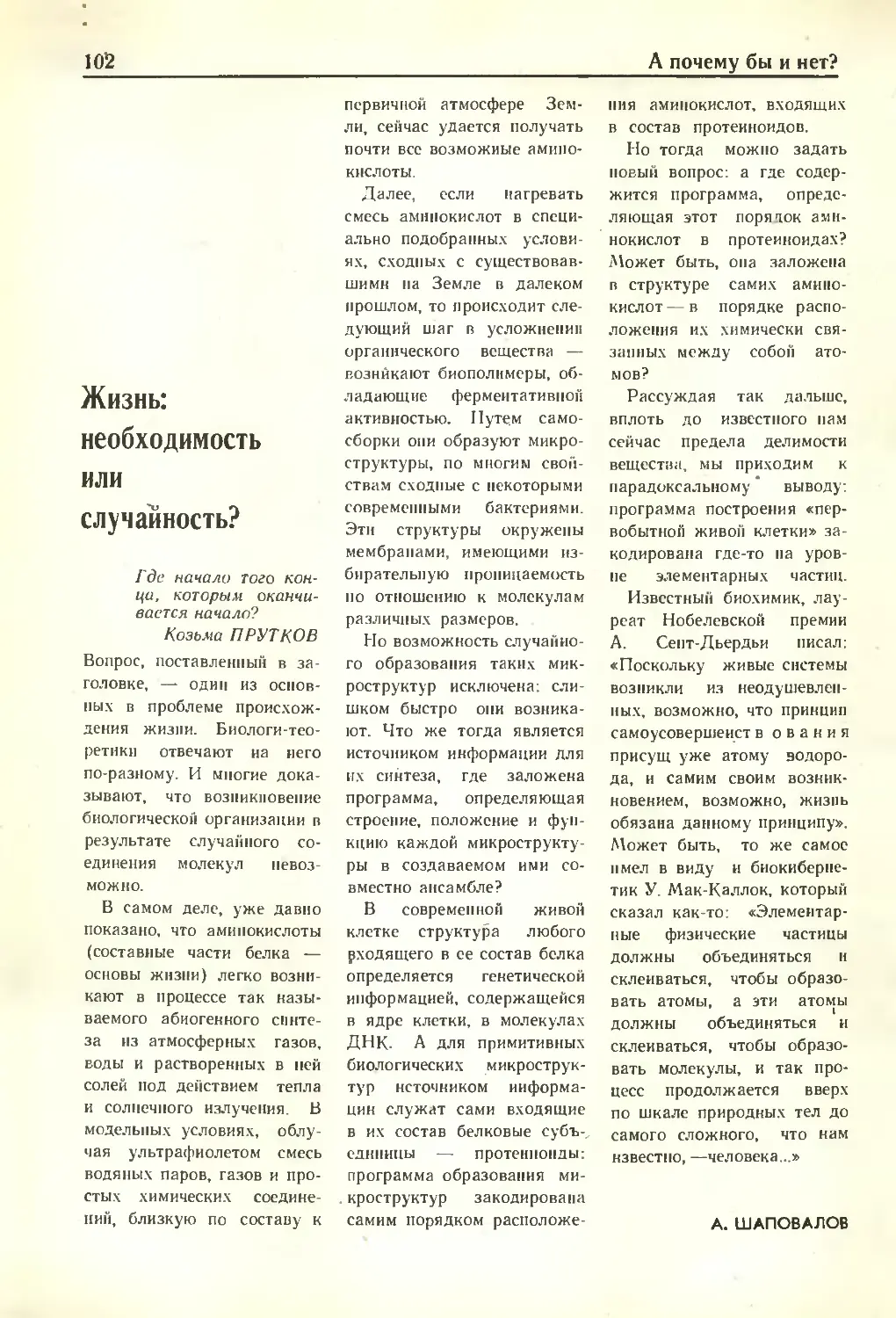

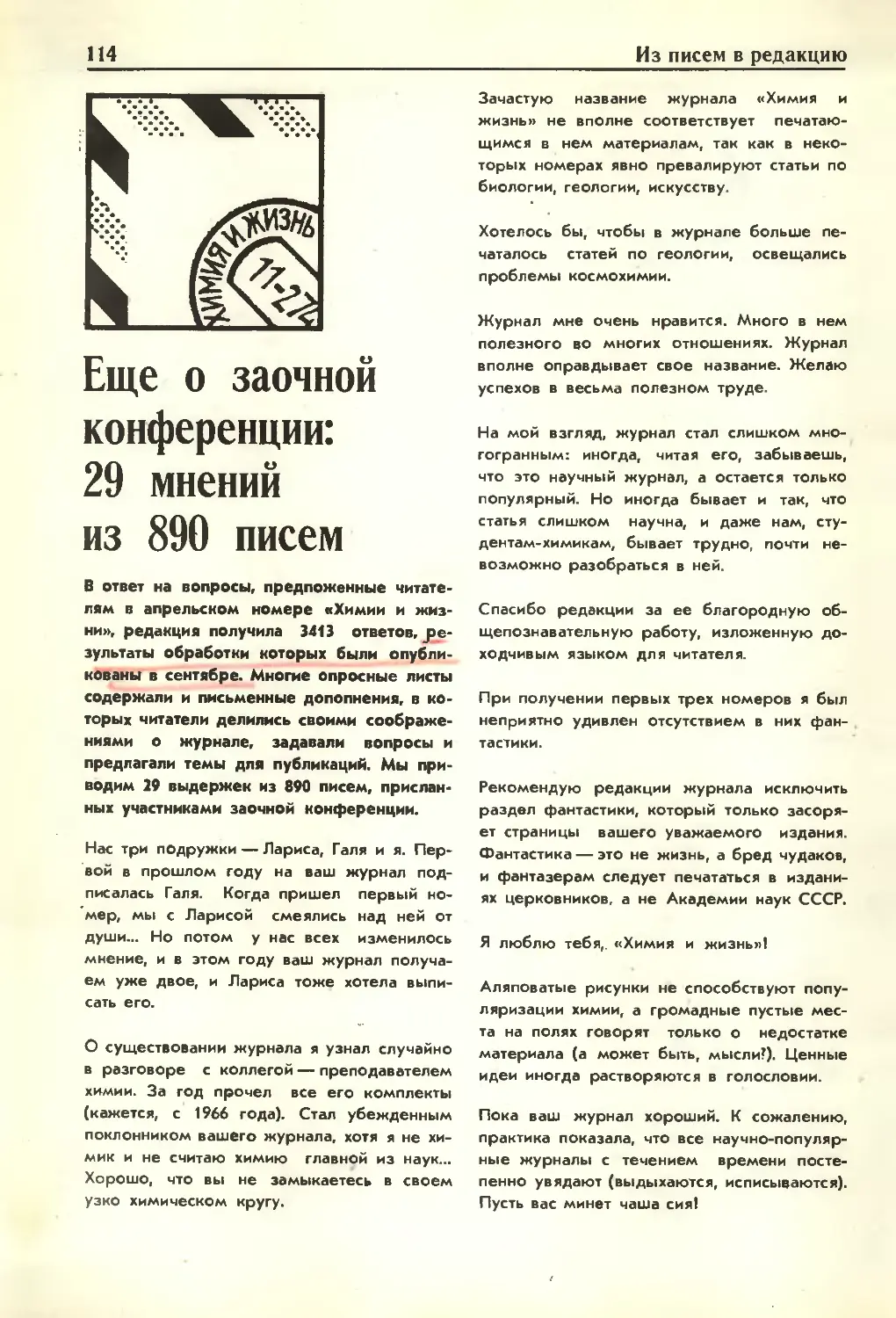

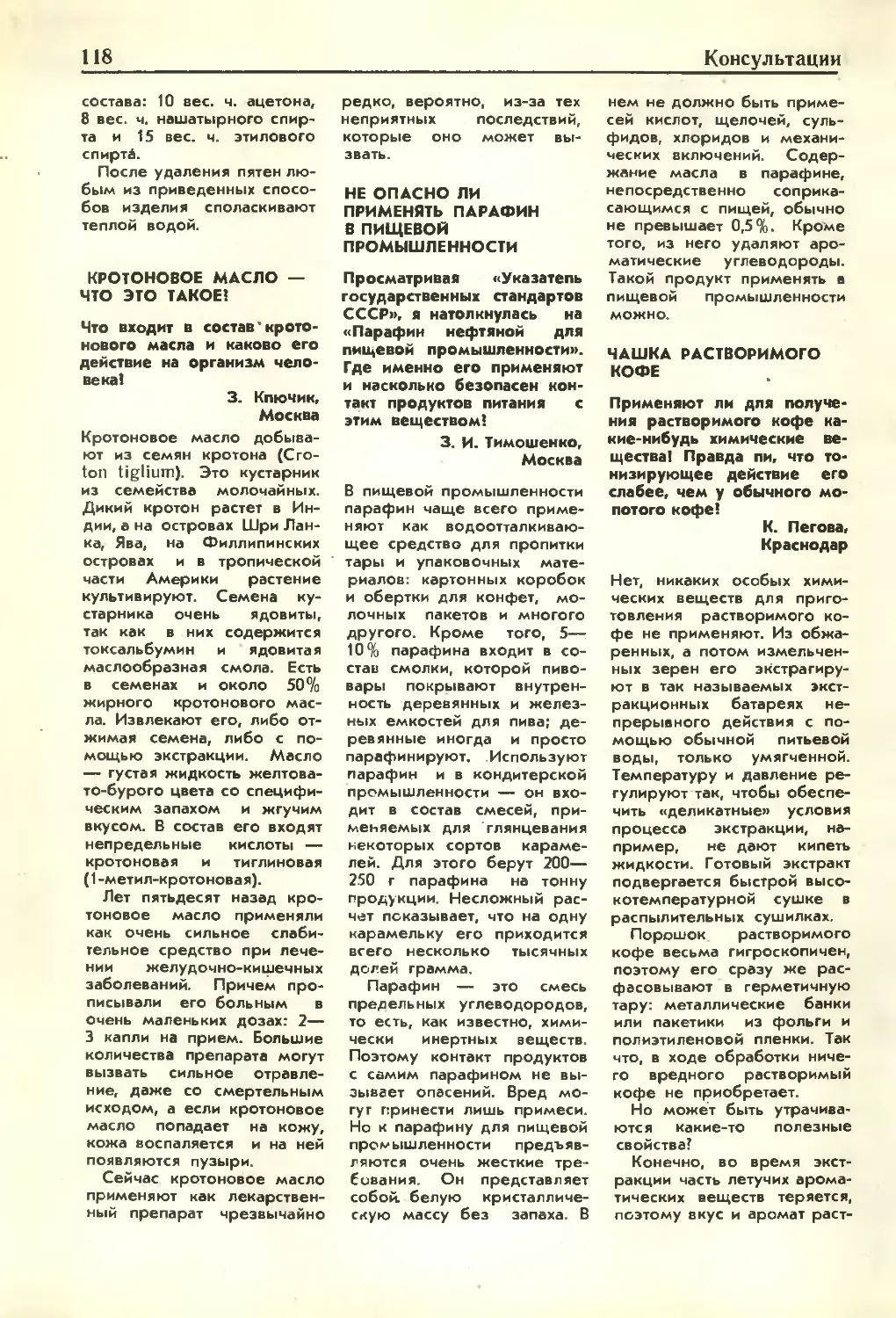

Принципиальная схема комплексной

очистки сточных вод Первомайского

комбината: 1 — основное производство;

2 — градирня; 3 — подача на охлаждение

воды от основного производства;

4 — станция биохимической очистки;

5 — буферный пруд; 6 — установка глубокой

очистки от органических веществ

адсорбцией на активном угле;

7 — фильтры; 8 — ионообменные установки;

9 — установка получения азотных удобрений

из регенерационных растворов; 10 —

станция обессоливания

высокоминерализованных вод; 11 —

полигон подземного захоронения; 12 —

установка получения белкового

концентрата из избыточного активного

ила; 13 — водное хозяйство ТЭЦ;

14 — подача спабоминерализованных

кубометра воды на Первомайском

комбинате — около 12 копеек, а при

традиционной схеме — пятачок. Но

всего-то воды нужно раза в четыре

меньше — значит, общая ее

стоимость ниже. Это, конечно, сильно

упрощенный пример...

А что касается трудностей,

связанных с самим проектированием и

сточных вод на механическую очистку;

15 — подача бытовых сточных вод города

и химкомбината на станцию биологической

очистки; 16 — подача сточных вод

химкомбината, содержащих органические

вещества, на станцию биологической

очистки; 17 — подача очищенной воды

в охлаждающую систему оборотного

водоснабжения; 18 — подача воды

различным технологическим потребителям;

19 — высокоминерализованные сточные

воды основного производства;

20 — высокоминерализованные

сточные воды ТЭЦ;

21—23 — подача опресненной воды

на ТЭЦ для подпитки

оборотного водоснабжения

и различным технологическим

потребителям

научными разработками, то тут

нужно сказать, что в наших условиях на

пути создания проекта не стояло

никаких ведомственных барьеров,

никаких «секретов фирм». В

создании проекта принимали участие

практически все химические

институты Академии наук Украины,

многие институты АН СССР, других

Первый бессточный

15

ведомств — всего больше сорока

научных и проектных организаций.

В. Н. ЕВСТРАТОВ, руководитель

проекта:

— Это верно, насчет

психологической ломки. Мне кажется, что

самое трудное было вообще добиться

от Госплана разрешения на

строите тьство химкомбината. Считалось,

что наличие газа и соли —

недостаточный повод для выбора

площадки. Даже тот факт, что продукция

комбината остро необходима

промышленности и сельскому

хозяйству, тоже не убеждал Госплан. Раз в

районе водный дефицит — строить

комбинат нецелесообразно! И

только благодаря комплексному

использованию стоков, благодаря водообо-

ротной системе нам удалось эту

проблему решить.

А. М. АГАЛЬЦОВ, кандидат

технических наук, начальник

лаборатории химкомбината:

— Самое трудное — это

воплотить проект в жизнь. На мой взгляд,

проект еще не доведен. Установка

доочисткн сточных вод, по-моему,

недоработана, на изготовление

витаминного концентрата из

активного ила пока нет разрешения

медиков, слишком дорого обходится

опреснение. Ведь Первомайский

комбинат— это всего лишь первый

эксперимент...

ПРОЕКТИРУЮТ, СТРОЯТ,

ЭКСПЛУАТИРУЮТ

Когда приезжаешь из Первомайска,

все задают один и тот же вопрос:

— Скажите, что же все-таки там

происходит — комбинат еще только

проектируют, строят или уже

эксплуатируют?

И то, и другое, и третье.

Некоторые цеха уже выпускают готовую

продукцию, другие строятся, третьи

еще проектируются.

Самое крупнотоннажное

производство комбината — вода.

Комплексная система очистки внедряется

в производство, что называется, с

колес. По ходу строительства

проектировщики дорабатывают и

рационализируют проект (начальник

лаборатории в чем-то прав: весь

комбинат— это большой эксперимент!).

Наш разговор с главным

специалистом по очистке М. И. Киевским

был прерван совещанием. На нем

решался вопрос, какой выбрать

способ опреснения сильно

минерализованных стоков: термический

(выпаривание) или крпсталлогндратпый

(вымораживание)...

Пока в проектных и

исследовательских институтах решают чисто

научные проблемы, в Первомайске

идет строительство. Закладываются

фундаменты полигона подземного

захоронения высококонцентрпро-

вапных стоков, монтируются

фильтры для доочисткн сточных вод

активным углем, строится цех водо-

подготовкн ТЭЦ.

А на буферном пруду станции

биологической очистки уже

разводят карпов и лебедей. Возле пруда

вольер, где живут несколько оленей.

Впрочем, зоопарками на очистных

сооружениях сейчас никого не

удивишь — они становятся традицией.

До окончательного завершения

строительства Первомайского

комбината еще далеко. Но уже давно

работают в разных коццах страны,

на многих химических заводах

отдельные его элементы. Дело в том,

что, пока разрабатывался проект,

опытные образцы многих новых

схем н установок, которые в неге

вошли, заранее проходили

испытания в Киеве и Дзержинске,

Новомосковске п Калуше. Почти все они

с честью выдержали экзамен и

продолжают работать—очищают стоки,

извлекают из них полезные

вещества. Так Первомайский комбинат,

еще не вступив в строй, стал

примером для предприятий страны.

И не только для предприятий.

С комплексной схемой, которая раз-

16

Технология и природа

рабатывалась в Киеве, с большим

интересом знакомились

проектировщики из других организаций и

ведомств. Изучая принципы,

лежащие в ее основе, сравнивая ее с

собственными разработками, они

обнаруживали в них недостающие

звенья. Первомайская схема,

полностью пли по частям, уже

использована при проектировании

десятков химических,

машиностроительных, металлургических

предприятий.

Идея бессточного производства

пустила глубокие корни.

А. ЧАПКОВСКИЙ,

специальный корреспондент

«Химии и жизни»

Закон

и расходы

Два года назад в США

принят новый закон о

водопользовании, направленный

на прекращение сброса

загрязненных промышленных

стоков к 1985 г. На первой

стадии (до 1977 г.) все

предприятия обязаны добиться

полной очистки своих

стоков. На втором этапе (до

1985 г.) им предписывается

перестроить технологию так,

чтобы грязных стоков не

было вообще: какими бы

совершенными ни были

очистные сооружения, в один

прекрасный день они могут

отказать, и тогда ядовитые

потоки вновь потекут в

реки и озера.

Все это сильно

затрагивает финансовые интересы

целлюлозно-бумажной

промышленности, поэтому

обеспокоенные возможным

уменьшением прибылей

производители бумаги

принялись лихорадочно

подсчитывать, во что им обойдется

соблюдение нового закона.

Вот что у них получилось.

Капитальные затраты на

первой стадии составят

1,9 миллиарда долларов, на

второй — свыше 6

миллиардов. Сейчас целлюлозно-

бумажная промышленность

США потребляет за год

343,7 • 106 Гкал энергии.

Только из-за дополнительной

очистки воды

энергетические затраты возрастут

к 1985 г. на 44—86%.

Конечно, все эти расходы

будут отнесены

предпринимателями на себестоимость

продукции, и она, по

предварительным оценкам,

увеличится— на 7—10% (на

первом этапе) и на 30—60%

(на втором).

Многие

целлюлозно-бумажные предприятия не

сумеют выстоять в таких

условиях. По прогнозам, к

1977 г. закроются около

30 фабрик и заводов, а к

1983 г.— еще не меньше

ста; почти 30 тысяч

человек останутся без работы.

Но это не все.

По-видимому,

производство беленой целлюлозы и

бумаги из нее вообще

станет нерентабельным, и США

будут вынуждены

импортировать эту продукцию, что

может привести к годовому

дефициту внешнеторгового

баланса страны на 5250

миллионов долларов.

Американский журнал

«Paper Trade Journal»

A973, № 9),

опубликовавший все эти

неутешительные для производителей

целлюлозы и бумаги

выкладки, приходит к такому

выводу: существующие

способы очистки стоков

целлюлозной промышленности,

с точки зрения экономики,

абсолютно

бесперспективны. Разумеется, развитая

страна не может обойтись

без собственной индустрии

бумаги. Столь же очевидно

и то, что предприниматели

никогда не пойдут на

убытки и даже на снижение

прибылей. Поэтому они

поставлены перед

необходимостью создавать новую

технологию.

В принципе, выход из

сложившегося положения один:

проектировать целлюлозно-

бумажные предприятия

абсолютно по-новому — с

замкнутым технологическим

циклом, то есть совсем без

стоков. И этот выход —

единственно разумный не

только с экономической

точки зрения, но, что

значительно важнее, и с

социальной. Бессточные заводы

совсем не будут угрожать

природе.

М. ЛУКЬЯНОв

Технологи, внимание!

17

hi J" ■ ■

ЖЕЛЕЗО ИЗВЛЕКАЕТ

СЕРЕБРО

В Уральском

политехническом институте создан

новый реагент — растворитель

для извлечения серебра из

руды. Активное начало

реагента — сульфат

трехвалентного железа. Оказалось,

что растворитель особенно

эффективен при

обработке серебряно-марганцевых

руд; их официально

называют «очень упорными

рудами», так как процесс

извлечения из них серебра

весьма трудоемок. А если

тот же реагент подкислить,

то наряду с серебром из

этих «упорных руд» можно

дополнительно выделить и

марганец. Вместо сульфата

окиси железа можно

использовать и более

дешевый железный купорос.

Новый растворитель в отличие

от применявшихся раньше

цианистых соединений не

токсичен и намного

дешевле; процесс извлечения с

его помощью идет гораздо

быстрее.

«Доклады АН СССР»,

1974, т. 216, М- 3

ГАЗ ИЗ ЩЕПОК

Получение горючего газа из

древесины — процесс не

новый. Многие помнят

газогенераторные автомобили

военных лет. В условиях

топливного голода энергетики

многих стран вновь

заинтересовались старым

процессом.

Сейчас в США скопилось

около 120 миллионов тонн

древесных отходов —

опилок и щепы. Из них можно

получить 57 миллиардов

кубометров горючего газа —

10% нынешней потребности

страны в газовом топливе.

Поэтому ежегодно

появляются десятки проектов, как

это сделать. По одному из

проектов, измельченную

древесную щепу загружают

сверху в вертикальный

реактор, а снизу подают

паровоздушную смесь. В

слоях древесины

последовательно идут процессы

сушки, предварительного

подогрева, пиролиза,

газификации, озоления.

Газифицируемый слой служит

фильтром, очищающим

образующийся газ от твердых

частиц.

Американские

экономисты подсчитали, что в любом

городке, где за сутки

набирается не менее 200 тонн

опилок, щепы и бытовых

отбросов и есть потребность в

газовом топливе, выгоднее

эти отходы газифицировать,

чем занимать землю под

свалки.

«Pulp and Paper» (США),

1974, № 2

КАК ПЕРЕПЛАВИТЬ

АВТОМОБИЛЬ

В США намечено построить

небольшой

металлургический завод, сырьем для

которого будут служить

старые автомобили и твердые

бытовые отходы. После

дробления, без всякой

сортировки, материал попадет

во вращающиеся печи. Там

все горючие компоненты

сгорят, а выделившееся

тепло нагреет железный скрап

примерно до 1000° С.

Предварительно подогретый

металл будет переплавлен в

индукционных электропечах.

«Iron and Steel

Engineering» (США),

1973, № 11

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ

ПОЛИМЕР

Синтезирован

светочувствительный полимер фотозид.

содержащий сульфонилази-

догруппы. Под действием

света в нем образуются

высокоактивные нитреновые

группы, которые легко

взаимодействуют с различными

углеводородными

соединениями. Фотозид в виде

тонкой пленки наносят на

полимерную подложку — из

полиэфиров, полиэтилена,

полипропилена, полиуретана,

поливинилхлорида. Если

теперь засветить поверхность

через какую-нибудь маску,

освещенные места

прореагируют с подложкой —

получится скрытое

изображение. Его проявляют:

растворяют фотозид на

неэкспонированных участках

специальным

растворителем, а засвеченные места,

которые хорошо

окрашиваются, обрабатывают

красителями.

Основная область

применения фотозида —

получение различных

изображений: от офсетной печати до

копирования

микрофильмов.

«Polvmer News» (США),

1974, № 10

СОЛНЦЕ

РАЗЛАГАЕТ

ВОДУ

В пластмассовом сосуде с

водой — два электрода:

монокристалл двуокиси титана

и сеточка с платиновой

чернью. На

полупроводниковый электрод падает

солнечный свет, и в цепи

появляется электрический ток.

Под действием тока

начинается электролиз воды —

выделяется водород. Так

работает лабораторная

установка для прямого

разложения воды солнечной

энергией. Ее создали

сотрудники Института

прикладной науки Токийского

университета.

«Chemical Economy and

Engineering Review»

(Япония), 1974. № 1

18 * Размышления

Сфера научных интересов Владимира Александровича Эн-

гельгардта — химические основы биологических процессов.

В результате фундаментальных исследований он открыл в

1931 году явление, которому принадлежит ведущая роль

в энергетике живой клетки: образование аденозинтри-

фосфорной кислоты (АТФ) за счет энергии процессов

биологического окисления. В 1939 году предпринятое

Владимиром Александровичем изучение химических основ

мышечного сокращения привело к открытию каталитических

свойств белка миозина, расщепляющего АТФ и тем самым

освобождающего энергию, необходимую для работы

мышцы. В 1959 году В. А. Энгельгардт создал Институт

молекулярной биологии АН СССР и с тех пор бессменно

возглавляет его.

4 декабря академику Владимиру Александровичу Энгель-

гардту исполняется 80 лет. Сердечно поздравляя своего

давнего друга и постоянного автора, признанного главу

отечественной школы молекулярных биологов, редакция

«Химии и жизни» предлагает вниманию читателей беседу

академика В. А. Энгельгардта с корреспондентом

журнала В. Черниковой.

Академик

В. А. Энгельгардт:

факты и идеи

в творчестве

ученого

Факты и идеи в творчестве ученого

19

Вы просили меня высказать в этой беседе

мой взгляд на проблему взаимоотношений

в науке двух ее важнейших составляющих:

фактов и идей. Охотно выполняю вашу

просьбу.

Названная проблема иногда подменяется

другой, более частной, о соотношении

между экспериментом и теорией, о том,

что важнее — теория или эксперимент, и

даже кто нужнее — теоретик или

экспериментатор. Это, конечно, упрощение, такой

спор не имеет серьезного смысла. Но

разные мнения о значении и месте фактов и

идей в науке, об их сравнительной ценности

на самом деле существуют. Вот, часто

повторяют слова Ивана Петровича Павлова,

который говорил, что факты для ученого

подобны воздуху для птицы, что это опора,

которая поднимает птицу ввысь...

Но воздух служит птице опорой только до

тех пор, пока она находится в движении.

Стоит ей остановиться, и птица обречена на

падение. Движение крыльев я сравнил бы

с движением мысли ученого, с теми

идеями, которые возникают у него, когда он

размышляет, опираясь на факты.

Ученый не должен — это тоже слова

Павлова — превращаться в архивариуса фактов.

Да, факты важны, но они остаются

безжизненными, пока их не одухотворит

творческая идея. Если встать на путь метафор, то

я сравнил бы факты с камнем, из которого

скульптор высекает свое творение, или с

кирпичами и бетонными плитами, из

которых воздвигают здание, задуманное

архитектором. И ваятель, и архитектор держат

в своем воображении какой-то образ,

какую-то идею, которые они хотят извлечь из

камня или воплотить в величественном

строении.

Именно так, как сопоставление, как

сочетание инертного материала и

одухотворяющей мысли взаимодействуют идеи и

факты в науке, в творчестве ученого.

Почти всегда, встречаясь с задачами

познавательного характера, я мысленно

возвращаюсь к принципу комплементарное™, или

дополнительности, которому придавал

огромное значение Нильс Бор. Принцип

дополнительности, считал Бор, господствует в

фундаментальных явлениях физики, и в то

же время приложим, по его убеждению, к

явлениям биологического мира. Мне

думается, что между идеями и фактами тоже

существуют отношения комплементарности.

Факты не требуют оправданий своему

существованию, если они установлены с

достаточной надежностью. Иначе обстоит дело с

идеями, где так легко уклониться в область

беспочвенных мечтаний, унестись в

заоблачную высь, и горе тому, кто пустится в

манящий путь на крыльях, скрепленных, как

у Икара, недолговечным воском.

Я снова обращаюсь к мудрости великих

людей, живших до нас. У меня в руках

седьмой том трудов Луи Пастера. Здесь

собраны речи, высказывания, литературные

заметки. Можно сказать, что именно в этой

книге заключен сгусток идей Пастера, так

как шесть предшествующих заняты

описанием фактов, из которых эти идеи

вытекают.

Особенное внимание уделяет Пастер

предвзятым идеям. Ничего мы не делаем,

говорит он, не имея предвзятой идеи. Да

только нужна мудрость, чтобы не верить

вытекающим из этой идеи выводам до тех

пор, пока факты не укрепят и не

подтвердят ее. Предвзятые идеи, если они

подвергнуты суровому контролю эксперимента,

становятся живительным пламенем науки.

Но Пастер говорит и о том, как легко

случается, что ученый развивает увлекательную

идею дальше и дальше, порой за пределы

ее приложимости. И тогда предвзятая идея

превращается в навязчивую,

представляющую огромную опасность. Вот почему,

говорит Пастер, я хотел1бы, чтобы на всех

храмах науки были начертаны слова, которые

я взял эпиграфом к своей книге о брожении

и производстве пива: «Самое большое

извращение — это верить вещам потому, что

хочется, чтобы было так, как ты желаешь».

О самом термине «предвзятость». Может

быть, смысл этого слова трансформировал^

ся в нашем представлении. Под

предвзятостью мы понимаем сегодня

необъективную точку зрения, какую-то ограниченность

в суждениях, и выражение «предвзятая

идея» звучит как бы пренебрежительно, не-

20

Размышления

гативно. Это наше восприятие справедливо

лишь для тех ситуаций, когда защитник идеи

стремится доказать ее правильность во что

бы то ни стало, когда все полученные факты

он подгоняет под свою идею, отбрасывая

как негодные, недостойные внимания те

наблюдения, которые в эту идею не

укладываются.

Пастер, завещая ученикам не бояться

предвзятых идей, имел в виду другое.

«Быть убежденным, что ты обнаружил

важный научный факт, с жаром хотеть его

скорее обнародовать, и сдерживать себя

днями, неделями, порой целыми годами,

оспаривать самого себя, пытаться опровергнуть

собственные опыты, и сообщить о

сделанном открытии после того, как истощены и

отвергнуты все противоречащие гипотезы и

предположения — да, это тяжкое испытание.

Но зато, когда после стольких усилий,

наконец, приходишь к подлинной

уверенности, то тут испытываешь одну из самых

огромных радостей, какие только может

ощущать человеческая душа».

Попытаюсь проследить, каким образом

абстрактные идеи и почерпнутые в опытах

факты сыграли свою роль в становлении

молекулярной биологии.

Началом ее считается раскрытие двуспи-

ральной структуры ДНК, вещества

наследственности. Один из авторов этой работы,

Джеймс Уотсон, без лишней скромности

сравнил свое открытие с великим взлетом

ума Чарлза Дарвина. И он же называет в

числе движущих сил своего исследования

тщеславное стремление опередить Лайнуса

Полинга в гонке за Нобелевской премией.

Вот что, оказывается, заставляло двух

главных участников, Уотсона и Крика, работать

дни и ночи, конструируя замысловатые

молекулярные модели...

Не придавайте этому замечанию большего

значения, чем это сделал сам автор книги

«Двойная спираль». Оно лишь

подчеркивает, оттеняет роль именно умозрительных

построений. Поиски фактов были уже

вторичным элементом, они состояли в том,

чтобы подобрать молекулярк/ю модель,

которая бы лучшим образом отвечала

теоретическим построениям.

Конечно, если бы раньше Чаргафф не

открыл факта эквивалентного содержания

пуриновых и пиримидиновых оснований в

молекуле нуклеиновой кислоты, то идея

комплементарного построения двойной

спирали вряд ли могла возникнуть у Уотсона и

Крика. Но Эрвин Чаргафф ограничился

только тем, что открыл закон Чаргаффа, а

вывода о возможном принципе построения

двойной спирали ДНК не сделал: Уотсон и

Крик извлекли идею из фактов,

установленных Чаргаффом, и эта идея позволила им

получить новые факты, которые иначе не

могли бы быть открыты. В их работе теория

и экспериментальный поиск шли рука об

руку, роль абстрактного мышления

усиливалась поисками вещественного фактического

материала.

Как же обстоит дело с принципом

комплементарное™ идей и фактов на нынешнем

этапе молекулярной биологии?

Я бы сказал, что та насыщенность

принципиальными, отвлеченными

представлениями и идеями, которая была характерна для

молекулярной биологии до недавнего

времени, оказалась сейчас до известной

степени оттесненной на второй план. Мы

становимся очевидцами неудержимого

накопления новых и новых фактических сведений.

Искусство экспериментатора приобрело

самодовлеющий характер, и удельный вес тех

самых предвзятых идей, о которых

говорил Пастер, ощущается в гораздо меньшей

степени. Очень многие из вновь

установленных фактов стали следствием применения

новых химических, оптических,

кристаллографических методов.

Конечно, следует избегать в подобных

оценках крайностей. Каждый успешный опыт

есть результат заранее продуманной его

постановки, есть использование

накопленного ранее знания для того, чтобы

поставить новый вопрос перед природой и

заставить ее дать достаточно убедительный

ответ. Все это относится, конечно, к области

идей, хотя роль их здесь проявляется в

более скрытой форме. Но главное

заключается в том, что с возрастанием числа новых

фактов все больше усиливается голод по

свежим принципиальным идеям,

прокладывающим новые пути.

Факты и идеи в творчестве ученого

21

Сейчас в молекулярную биологию пришло

второе поколение, вторая генерация. И это

уже теперь сложившиеся ученые, со

своими взглядами, с солидной теоретической

подготовкой и экспериментальными

навыками. Отличается ли эта молодежь от

первой генерации?

Я думаю, что никакого особого различия

в молодежи разных поколений нет.

Молодежь всегда опережала своих

предшественников. А если меня что и увлекает в

этой второй генерации, так это то, что она

успешно ассимилирует стремительный

поток фактов. Естественно, что научное

воображение молодых может позволить себе

более рискованные полеты.

Если из этих полетов они смогут

благополучно вернуться JHa твердую землю

фактов, то успех и развитие нашей науки на

ближайшие годы считаю прочно

обеспеченным. Единственное, что на самом деле

необходимо — воспитать в себе строгий подход

к своим замыслам, к своим идеям. Я

вспоминаю урок, преподанный мне на самых

первых этапах моей научной работы.

Демобилизовавшись после гражданской войны, я

попал в Биохимический институт

здравоохранения, где директорствовал Алексей

Николаевич Бах. Я занялся по его совету

изучением иммунитета. Поработав некоторое

время, я пришел к Баху и сказал ему, что у

меня есть очень интересные мысли и

вырисовывается новая теория иммунитета. Он

попросил меня изложить эти мысли,

покорно выслушал их и сказал: «Дорогой мой,

если б мне за зто платили, я бы всю жизнь

сидел и выдумывал всякие интересные

мысли. А вы лучше за лабораторным столом

работайте, работайте...» С тех пор я

стараюсь уделять фактам чуть больше

внимания, чем замысловатым идеям...

Но за фактами всегда так заманчиво

увидеть идею, хотя не всегда это возможно.

Я помню, как буквально подскочил в

кресле, прочитав, что фермент, которым мы

много занимаемся, который нас очень

привлекает— так называемая ревертаза —

содержит, оказывается, атом цинка. Я думал

о том, какие мы ротозеи, что не

додумались полученный нами химически чистый

препарат фермента сунуть в пламя горелки,

не посмотрели в спектроскоп и не увидели

линию цинка... Правда, при более

внимательном чтении статьи выяснилось, что

автору той работы пришлось повысить

чувствительность опыта в тысячу раз, то есть на

три порядка выше того, что было

достигнуто в других, самых лучших аналитических

лабораториях. Такого упрека я себе сделать

не мог и, можно сказать, успокоился.

Остается вопрос: какое значение имеет

обнаружение цинка?

В данный момент — никакого. Это был

факт, голый факт, никакой идеи за ним

не скрывалось. Это из тех случаев, когда

факт стоит одиноко, не приоткрывает

никакой новой мысли. И все же позднее,

может быть какие-нибудь идеи из него и

родятся... Да, пожалуй, в этом даже можно

не сомневаться. Ведь должен же сработать

принцип комплементарности, о котором мы

здесь говорили!

22

Наблюдения

Если

поступать

иначе

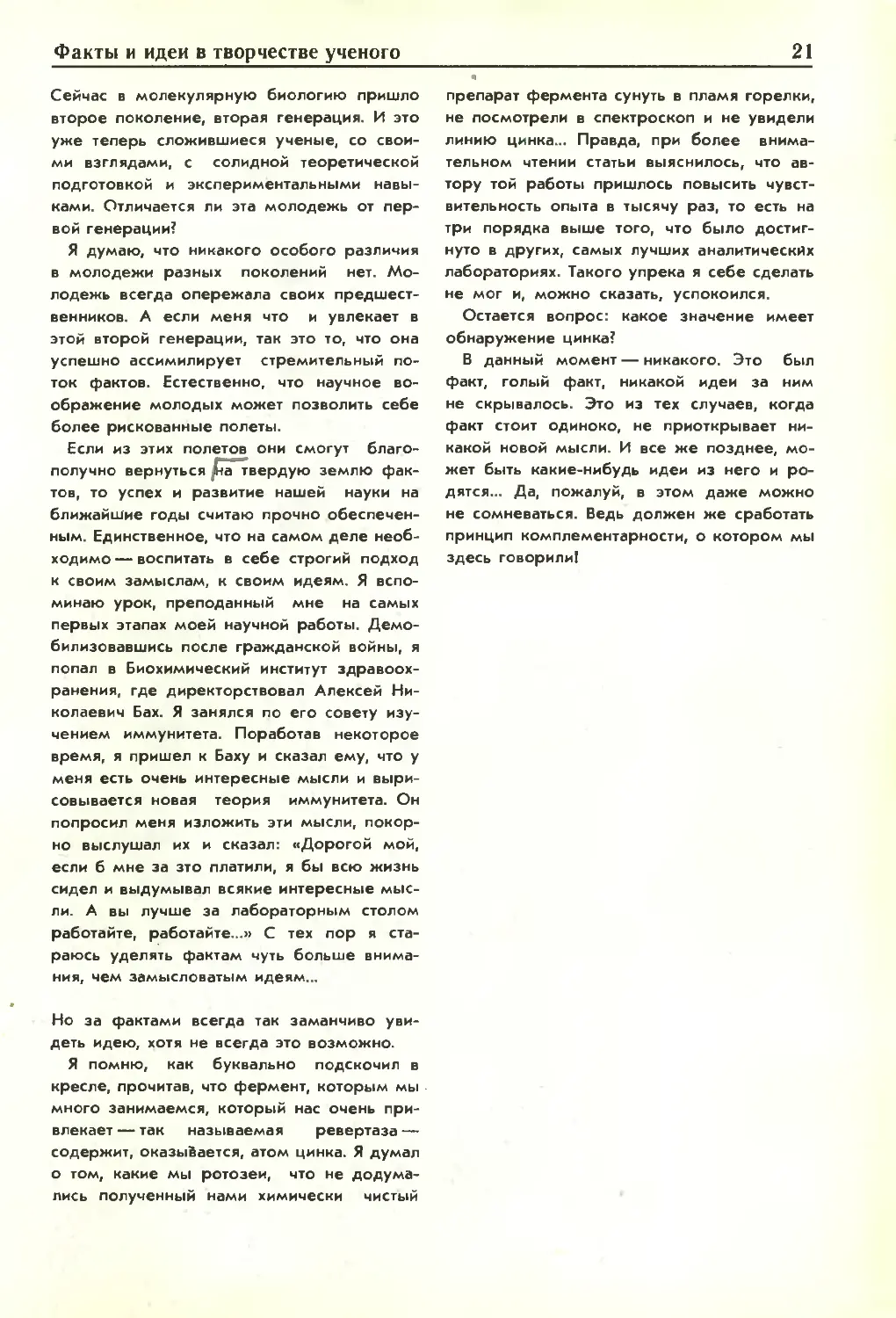

Вот фотография. Это хромосомы

кузнечика. Я делаю такие снимки по нескольку

десятков в день. На кафедре генетики МГУ

мы изучаем хромосомные наборы мышей,

саранчи, кузнечиков, человека — исследуем

устройство генетического аппарата высших

организмов.

Чтобы как следует изучить хромосомный

набор, очень важно свободно

распределить хромосомы на предметном стекле. Они

не должны ни задевать друг друга, ни

наползать одна на другую: ведь каждая

мельчайшая деталь их строения имеет

значение. Как же рассредоточить хромосомы,

упакованные в клеточном ядре? Только

разрушив клетку. Именно так мы и поступаем.

Представьте себе бочку с огурцами,

сброшенную с высоты пятиэтажного дома,

и любознательного прохожего, который по

груде обломков пытается понять, как были

уложены огурцы в бочке. Примерно так же,

только с высоты 20 сантиметров и с помощью

пипетки, ежедневно в сотнях лабораторий

мира сбрасывают на предметное стекло

исследуемые клетки. Получаются препараты

с хорошим разбросом хромосом. Но это

лишь финал, завершающий процесс

подготовки препарата. А перед этим клетки

'подвергаются еще более жесткой обработке:

действием пониженного давления

разрывают их внешнюю оболочку, несколько раз

прокручивают их в центрифуге при

тысяче оборотов в минуту — чтобы разделить на

составные части, обрабатывают смесью

ледяной уксусной кислоты и спирта — чтобы

зафиксировать клеточные компоненты, и,

наконец, клеточное содержимое,

сброшенное из пипетки на стекло, поджигают в

пламени горелки.

И только после этого ученый,

вооруженный первоклассным оптическим

микроскопом, приступает к изучению «клеточного

трупа».

Кажется невероятным, что в клетке что-то

еще может уцелеть после такой обработки.

Но генетическая система наделена

огромной надежностью. Удивительно, но

целостность хромосом все-таки не нарушается.

Однако их естественное пространственное

расположение не выдерживает нагрузок, и

Если поступать иначе

23

хромосомы разлетаются на предметном

столе, подобно огурцам из бочки

(фото 1).

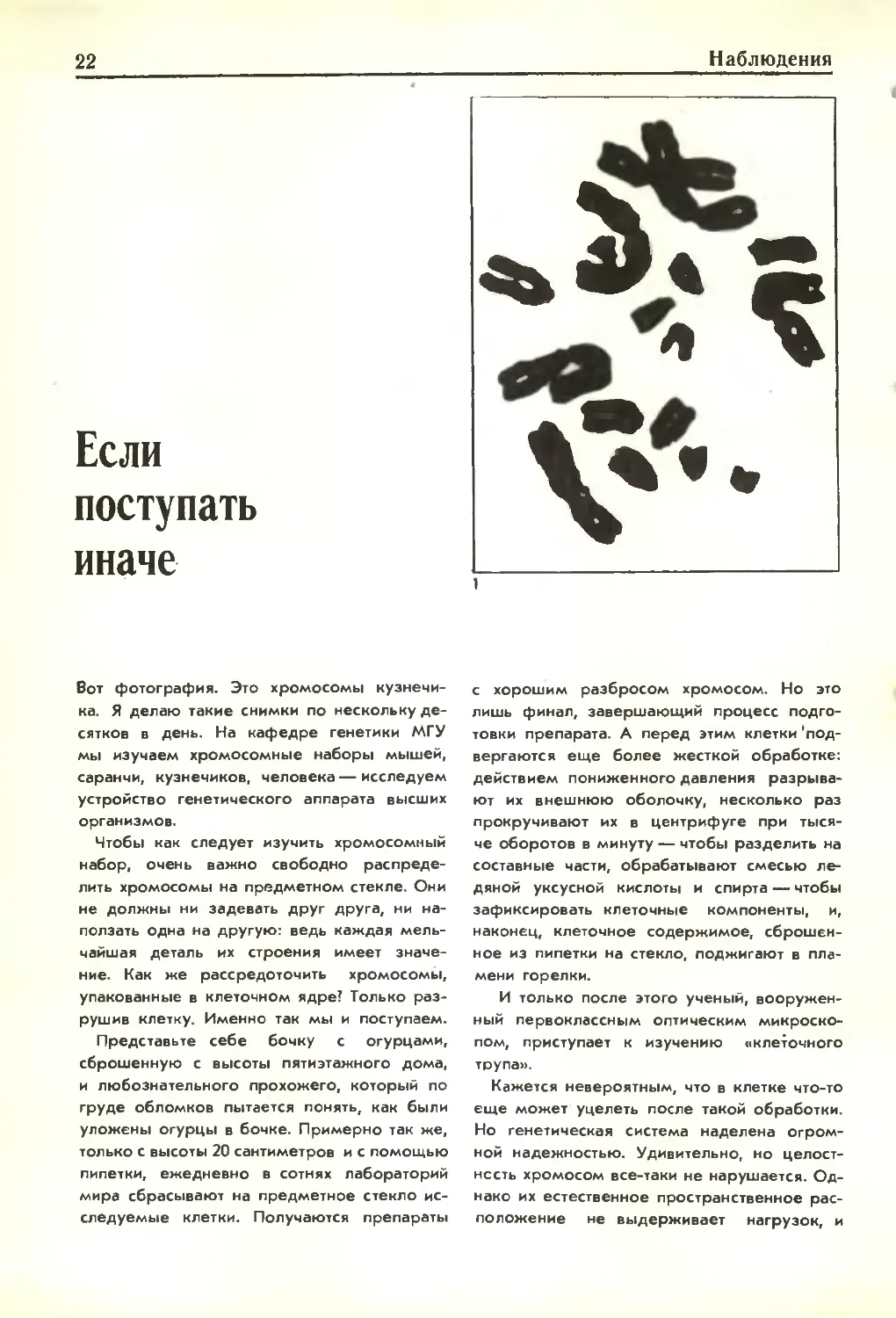

А что если поступить иначе? Что если

бережно положить клетку на стекло? Я

фиксирую кусочек ткани все той же уксусной

кислотой, окрашиваю его цитологическими

красителями и лишь слегка придавливаю на

предметном стекле — так, чтобы клетки

расположились на нем в один слой... Теперь —

микроскоп.

Смотрю. Смотрите со мною вместе. Вот

три фотографии — на этой странице они

обозначены цифрой 2. Будто поле

покрылось цветами. Но это не цветы. Это

странные группировки хромосом белой мыши,

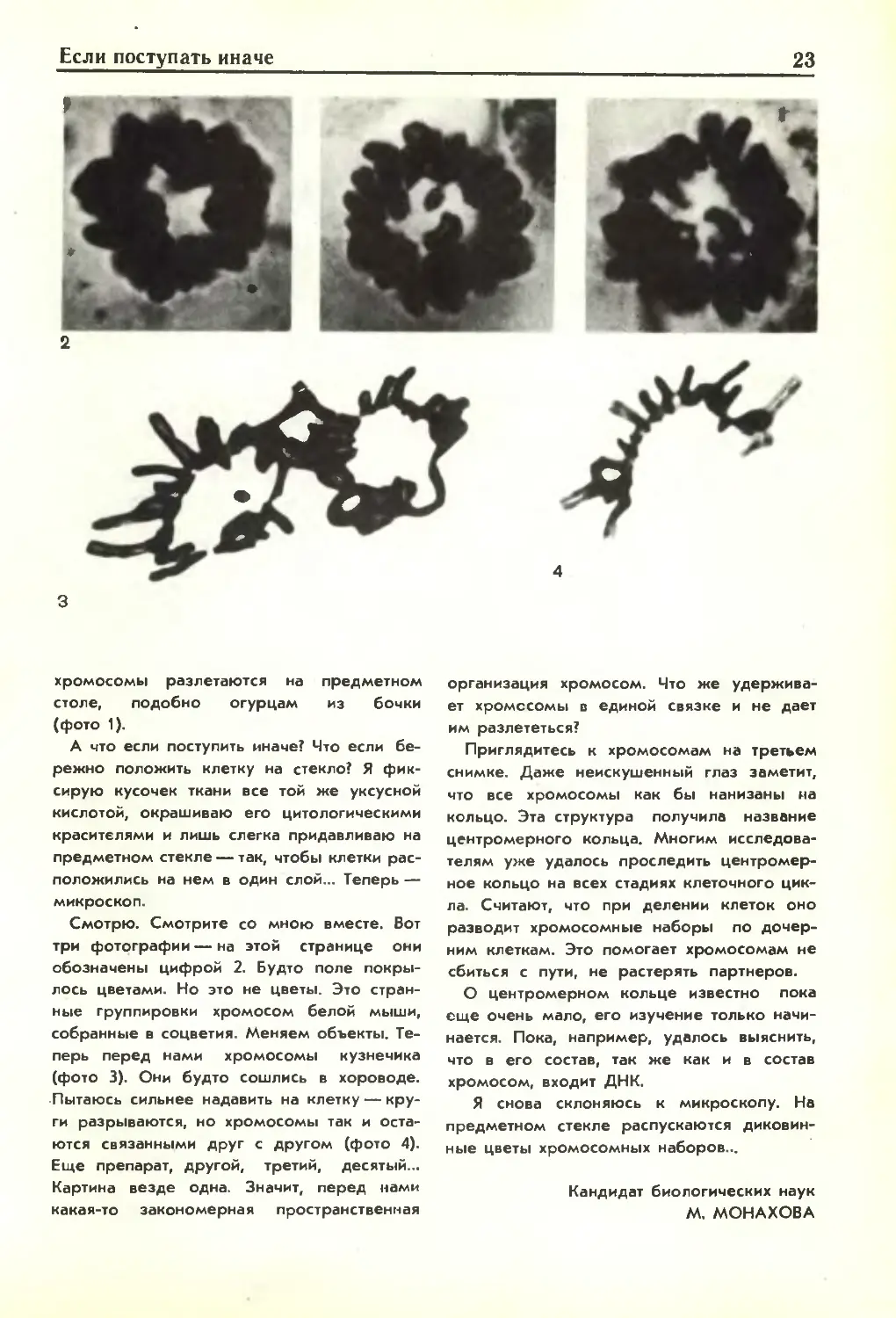

собранные в соцветия. Меняем объекты.

Теперь перед нами хромосомы кузнечика

(фото 3). Они будто сошлись в хороводе.

Пытаюсь сильнее надавить на клетку —

круги разрываются, но хромосомы так и

остаются связанными друг с другом (фото 4).

Еще препарат, другой, третий, десятый...

Картина везде одна. Значит, перед нами

какая-то закономерная пространственная

организация хромосом. Что же

удерживает хромосомы d единой связке и не дает

им разлететься?

Приглядитесь к хромосомам на третьем

снимке. Даже неискушенный глаз заметит,

что все хромосомы как бы нанизаны на

кольцо. Эта структура получила название

центромерного кольца. Многим

исследователям уже удалось проследить центромер-

ное кольцо на всех стадиях клеточного

цикла. Считают, что при делении клеток оно

разводит хромосомные наборы по

дочерним клеткам. Это помогает хромосомам не

сбиться с пути, не растерять партнеров.

О центромерном кольце известно пока

еще очень мало, его изучение только

начинается. Пока, например, удалось выяснить,

что в его состав, так же как и в состав

хромосом, входит ДНК.

Я снова склоняюсь к микроскопу. На

предметном стекле распускаются

диковинные цветы хромосомных наборов...

Кандидат биологических наук

М, МОНАХОВА

24

Страницы истории

ДНК—гонка,

которой не было?

Доктор П. ПОЛИНГ

Постоянные читатели «Химии и жизни»,

вероятно, помнят напечатанную в журнале в

1972—73 годах «Двойную спираль» —

автобиографическую повесть одного из

создателей современной молекулярной биологии,

лауреата Нобелевской премии Джеймса Д.

Уотсона. Может быть, им запомнился и один

из персонажей этой повести, молодой

кембриджский стажер Питер Полинг — он

работал с Уотсоном и Криком в одной комнате,

был всегда готов обсудить с ними

сравнительные достоинства девушек Англии,

европейского континента и Калифорнии, а кроме

того, он был сыном Лайнуса Полинга» Того

самого знаменитого Полинга, который тогда

только что открыл структуру белка — сс-спи-

раль и, как сильно опасались Уотсон и Крик,

был близок к решению «их собственной»

проблемы — структуры ДНК.

Сейчас доктор Питер Полинг преподает

химию в лондонском Юниверсити-колледже.

В прошлом году, когда отмечалось 20-летие

открытия Крика и Уотсона, английский

научно-технический еженедельник «New

Scientist» опубликовал воспоминания Питера

Полинга, которые мы перепечатываем с

разрешения редакции.

В сентябре 1952 года, когда я, только что

приехав в Кембридж, стоял с с>мкон в

вестибюле Кавендпшской лаборатории и

разглядывал список сотрудников с номерами

их комнат, я вдруг услышал:

— Вы Питер Полинг?

Я повернулся и увидел забавного пария,

чуть постарше меня, с большими ушами и

жидкими, растрепанными волосами. Я

сказал:

— Да, я Полинг.

— Я Джим Уотсоп,— сказал он.— Я

встречался с вами в гостях у Понтера Степта в

Сьерра Мадра Вилла Кэпьоп (это в

Калифорнии, недалеко от тех мест, где

живу я).

Тот вечер я вспомнил, а этого парня —

нет. Я припомнил, что тогда все мои мысли

по молодости лет были поглощены тем, как

бы мне соблазнить девушку, на попечении

котором оставались по вечерам мои

маленькие братья и сестры. (Я принадлежу к

поздно созревающему сорту люден и тогда еще,-

к моему большому сожалению, не знал

многого из того, что знаю теперь.)

В Кембридж я попал отчасти намеренно,

а отчасти благодаря случайности. Я хотел

улизнуть из дому, а Европа мне нравилась.

особенно Англия, где я уже прожил полгода

в Оксфорде в 1948 году, а потом еще раз

приезжал сюда в 1950-м. Летом 1951 года я

работал в Вудс-Холе, недалеко от Бостона,

и туда как раз заехал человек по имени

Джон Кендрью. Хотя я тогда этого не знал,

он набирал сотрудников к себе в Кавепдпш-

скую лабораторию, в группу для изучения

структуры белка, организованную в

основном усилиями покойного профессора Лоу-

ренса Брэгга. Мне передали, что когда Джон

Кендрью сообщил моему шефу Дэвиду Нах-

мансону о своем намерении взять и меня,

тот воскликнул: «Как? Этого сексуального

маньяка?» Кендрью, кажется, ответил: «А

какое это имеет значение?» Я думаю, он

знал, что в Кембридже быть сексуальным

маньяком — это большой плюс. К

несчастью, Нахмансон ошибался. Даже по

тогдашним нормам, не говоря >ж о

нынешних, я был самым неудачным Дон-Жуаном

ео всем Вудс-Холе. На самом деле у меня

ничего не получалось, и поэтому я постоянно

разглагольствовал о вещах, о которых имел

очень отдаленное представление.

Кроме того, Кембридж был единственным

ДНК — гонка, которой не было?

25

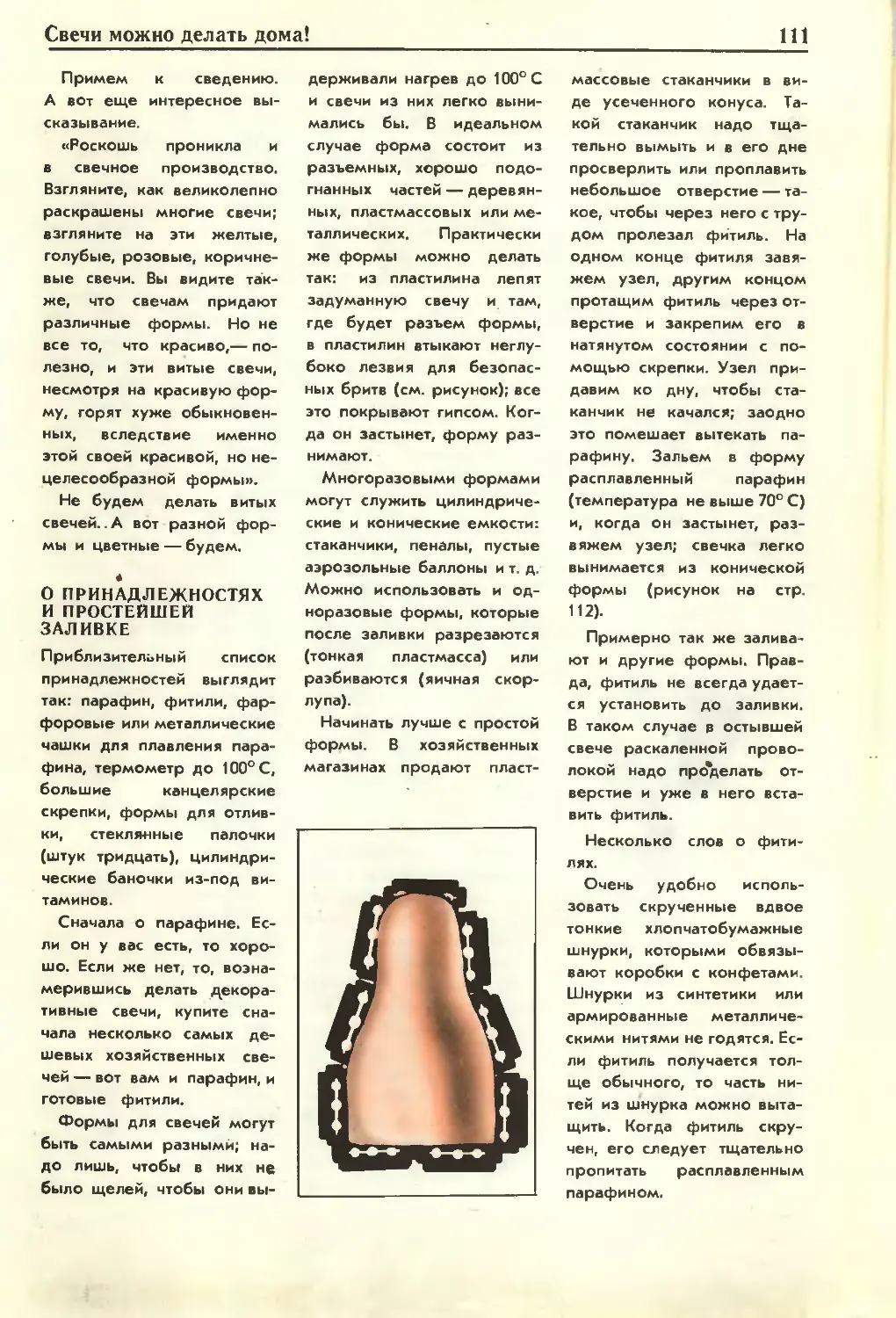

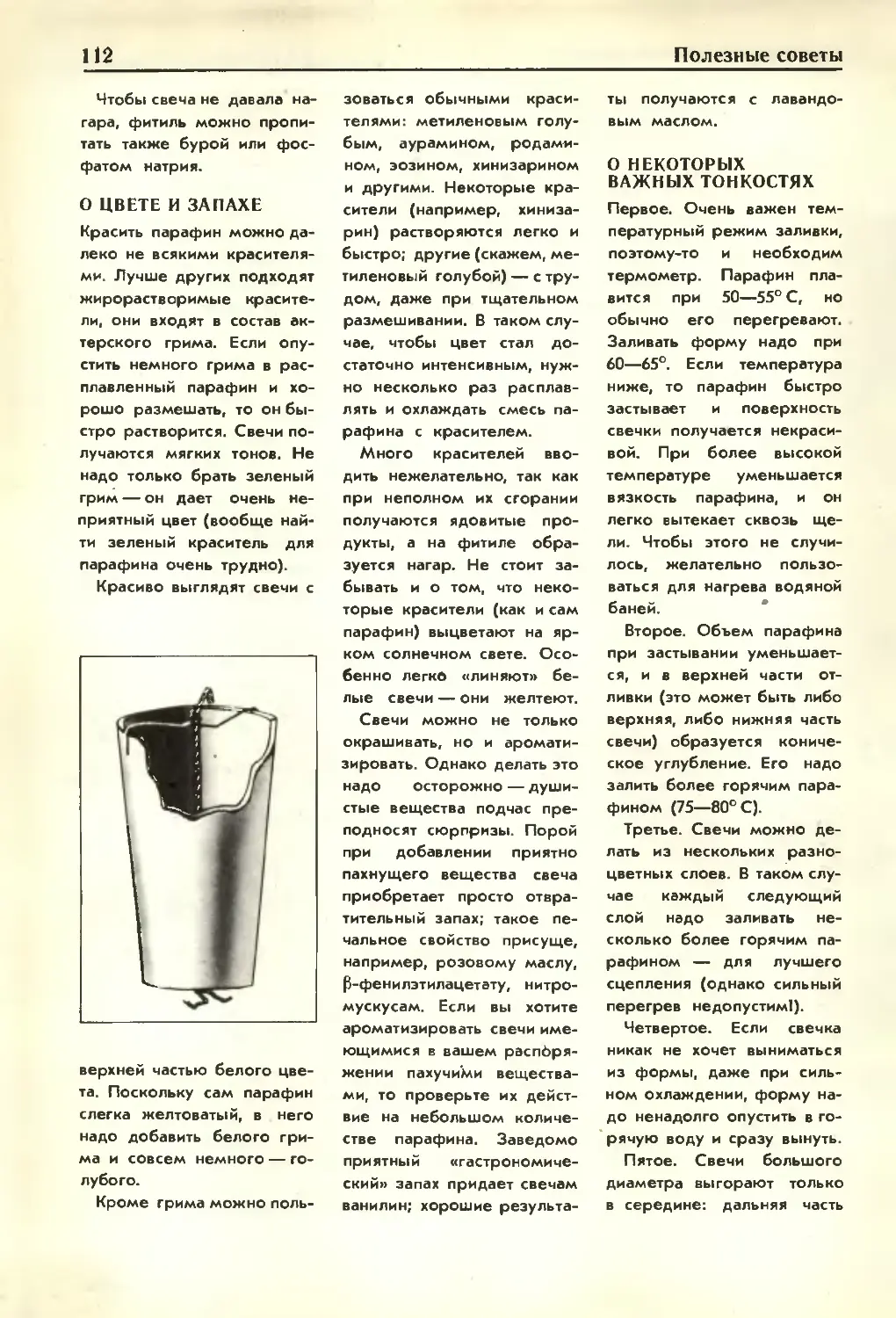

университетом, который принял меня па