Text

химия и жизнь

научно-популярный журнал академии наук ссср

^^г

Ш*#^*у--;КЩг}

v* 'Л» -

^ У •

±jM* : .1,

-* >75* „ J» V

to!

;A IX"

j

: '«-

•>*■ 4

tei****-

Ежемесячный научно-популярный журнал Академии наук СССР № 7 июль 1974

Издается с 1965 года

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов- Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

М. И. Рохлин

(лам. главного редактора),

Н. Н. Семенов.

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А. Энгельгардт

Редакция:

Б. Г. Володин,

М. А. Гуревнч,

В. Е. Жвнрблпс.

A. Д. Иорданский,

О. И. Коломийцсва,

О. М. Лнбкин,

B. С. Любаров

(главный художник),

Д. Н. Осокина,

B. В. Станцо,

C. Ф. Старпковпч,

Т. Л. Сулаева

(зав. редакцией),

В. К- Черникова

Номер оформили

художники:

Б. А. Валит,

Ю. А. Ващенко,

М. М. Златковскнй,

О. Н. Раздобудько

Наука развивалась бы еще быстрей, если

бы не отсутствие порядка в издании

научных журналов («О научной информации»,

стр. 2) ■

Перемотчица шелка А. Ф. Когачева

выполнила свою пятилетку за 2 года 4

месяца и 3 недели. Как ей удалось в самых

обычных условиях, на обычном рабочем

месте сделать то, что удается немногим?

(«Формула Когачевой», стр. 27) ■

Заставить работать два синтетических

гена— такую задачу поставили перед собой

их создатели («Профессор Корана

синтезирует ген», стр. 45) ■

Если бы у людей в крови вместо

гемоглобина был хлорофилл, то человек смог бы,

как зеленые растения, питаться только

водой, минеральными солями и

солнечным светом. Но для этого ему пришлось

бы отрастить корни и листья... (обложка

и статья «Бывают ли зеленые люди?»,

стр. 69) ■

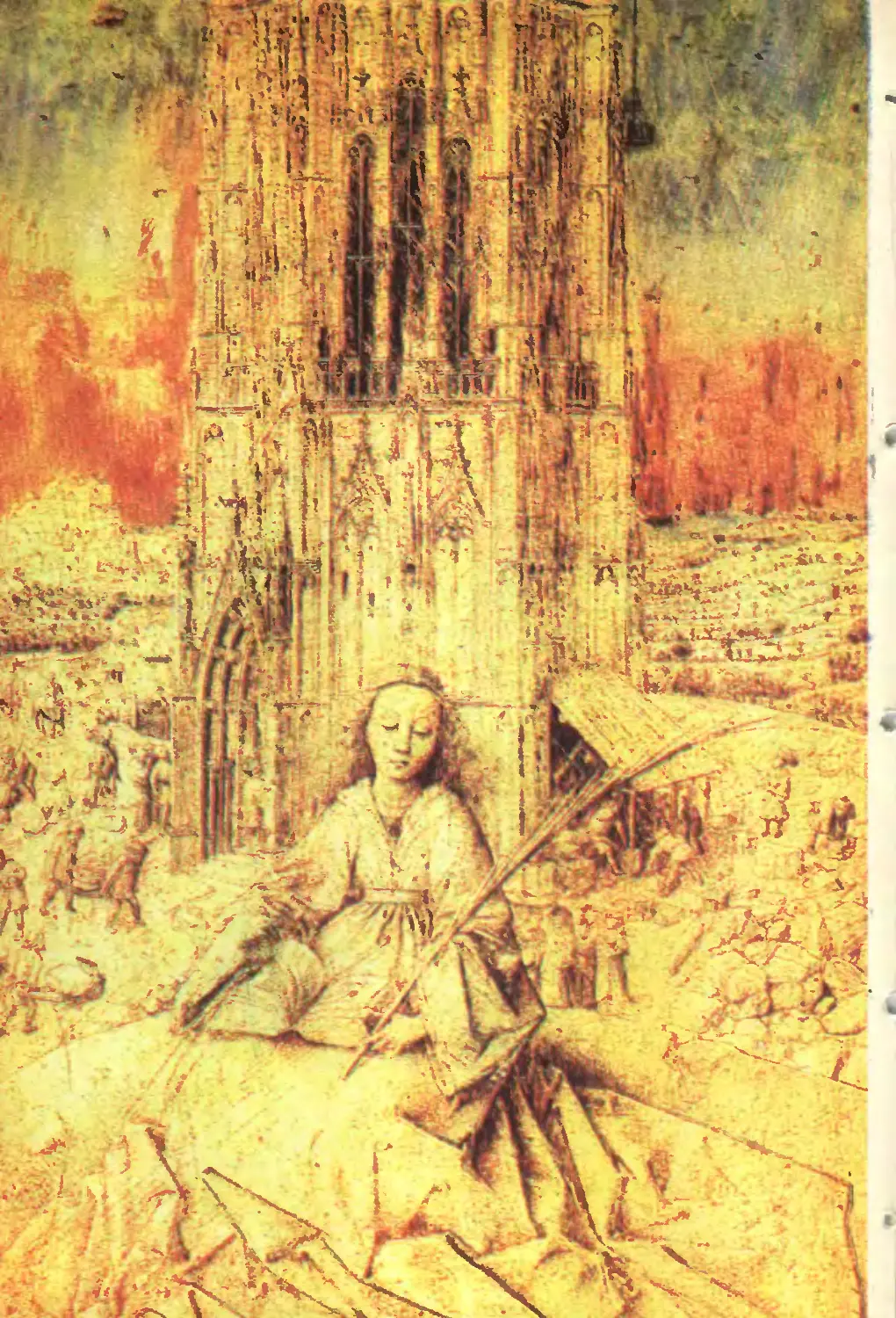

Долго считалось, что масляные краски

изобрел великий голландец Ян ван Эйк

(его картина «Святая Барбара»

воспроизведена на 2-й стр. обложки). Однако

средневековые рукописи опровергают

это мнение («Кто изобрел масляную

живопись?», стр. 74) ■

/

..*,*

Л\Х

ГУ M,']i*rl V7 *Ж ^ ЭДг - —Q 1 1 •» Л \ ' I " ^ \ '* * #'# *

- -=U^., . v*u4 , r m'" - т • A * i Л '. "*^ . v. Hoi A& ; j|\ 4. Л ^»

Размышлений

3

О научной

информации

За 250 лет существования Академии наук

в нашей стране создана обширная сеть

научных академических журналов. Однако

сейчас, в период бурного развития науки,

научная периодика должна быть серьезно

усовершенствована. Этой важной проблеме

посвящена беседа профессора 6. В. СЕР-

ПИНСКОГО с корреспондентом «Химии и

жизни» Д. Н. ОСОКИНОЙ

Несколько лет назад проблемой

научной информации я

интересовался, так сказать,

профессионально, потому что был редактором

реферативного журнала. В последние

годы отношусь к ней скорее как

потребитель, но по старой памяти

сохранил интерес ко всей проблеме

в целом. Вот и позвольте мне

сформулировать некоторые соображения

по этому поводу.

Существуют два потока

информации: первичный и вторичный.

Первичный поток — это почти все

научные журналы; в них по идее

впервые публикуются результаты

научных и научно-технических

исследований. Так вот, языков

десятки, . журналов тысячи, и

потребитель (научный работник, инженер)

тонет в лавине информации,

которая обрушивается на него с потоком

первичных документов. Это стало

очевидным давно, поэтому и были

созданы информационные службы,

которые выпускают вторичные

документы: реферативные журналы,

сигнальную информацию, обзорные

журналы, справочники, то есть как-

то перерабатывают,

систематизируют, сжимают первичные сведения.

В общем, уже придуманы

некоторые меры для того, чтобы

облегчить научному работнику

ориентацию в океане первичных

документов.

Однако в этой системе, которая

принята почти во всем мире, есть,

по-моему, очень большой пробел:

порядок почему-то начинают

наводить только во вторичном потоке.

Информационные службы вступают

в работу тогда, когда хаос уже

создан; никто и никогда не пытался

навести порядок в издании

первичных документов. Начиная работать

в реферативном журнале, мы тоже

приняли как должное, что

существовало столько-то журналов, что в

сотнях изданий публиковались

статьи на одну и ту же тему.

С моей точки зрения, работа в

научной информации должна

вестись по двум направлениям. Одно

из них — совершенствование того,

что делают сейчас информационные

службы. Всесоюзный институт

научной и технической информации

(ВИНИТИ) совершенно правильно

сформулировал генеральную линию

этого направления: для хранения и

использования информации

необходимо применить

электронно-вычислительные машины с

долговременной памятью большой емкости.

А чтобы вводить информацию в

долговременную память машин и

потом ее оттуда извлекать, следует

заняться формализацией языка

естественных наук, то есть создать

язык, с помощью которого можно

будет, образно говоря, беседовать

с машиной на ту или иную тему

(подробнее об этом см. статью

«Грамота электронного века», «Химия и

жизнь», 1974, № 6.— Ред.). Именно

1*

4

Размышления

на такой принципиально новой

основе, с помощью совершенно новой

техники наконец-то удастся через

некоторое время радикально решить

проблему научной информации.

Но все это дело довольно-таки

далекого будущего. Наивно было

бы думать, что в ближайшие пять-

шесть лет, а может быть, даже

десятилетие большинство научных

работников сможет широко

пользоваться результатами

предпринятых в ВИНИТИ преобразований.

А проблема остра уже сегодня.

Поэтому усилия необходимо

направить и по второму направлению,

а именно: принять некоторые меры,

которые позволили бы

сравнительно легко и быстро — если можно

так выразиться, малой кровью —

уменьшить остроту стоящей перед

нами проблемы. Тогда можно было

бы с большим спокойствием ждать

того времени, когда наступят

радикальные перемены.

Одна из главных мер — наведение

порядка в издании научных

журналов. Приведу конкретные примеры.

Львиная доля советских научных

журналов издается Академией наук

СССР. Хозяин как будто один, но

это не так: на самом деле хозяев

сейчас столько, сколько журналов.

Это заметно и в крупных делах, и

в мелких деталях. Начну с

крупных.

Я могу назвать по крайней мере

пятнадцать советских журналов, в

каждом из которых печатаются

статьи по близкой мне

специальности — адсорбции: «Доклады

Академии наук СССР», «Известия

Академии наук СССР», «Журнал

физической химии», «Журнал коллоидной

химии», «Кинетика и катализ»,

«Украинский химический журнал»,

«Известия Сибирского отделения

Академии наук СССР», «Журнал

структурной химии» и так далее.

Это ничем не оправдано. Я

понимаю, что невозможно провести очень

строгое разделение между

тематикой разных журналов, но и такая

распыленность материалов тоже

никому не нужна. Поскольку все

журналы издает Академия наук,

вероятно, не так уж сложно было бы

решить, какого типа статьи должны

появляться в каждом из этих

журналов.

Тематику научных журналов

следует сузить, больше профилировать

их. Ведь то, что материалы по

адсорбции расходятся по разным

изданиям, не чей-то злей умысел,

а результат отсутствия

профилированного журнала по адсорбции.

Узко тематические журналы у

нас есть, например «Электрохимия»;

она вбирает в себя значительную

долю всех работ по электрохимии

и тем самым сильно облегчает

работу тем, кто занимается этой

областью науки. Мне кажется, что

нужно иметь широкую сеть таких

профилированных журналов и

небольшое число общих. Физическая

химия — колоссальная по охвату

наука. Но так как есть журналы

«Электрохимия», «Журнал

коллоидной химии» и другие, нужно

ограничивать то, что печатается в

«Журнале физической химии». На месте

Академии наук, я бы не увеличивал

объем и периодичность общих

журналов; наоборот, некоторые из них

даже следовало бы сократить

(оставив за ними функции

сборников только обобщающих статей), а

список профилированных журналов

пополнил бы. Тогда, не увеличивая

общего объема периодики, не тратя

больше бумаги и полиграфических

средств, можно было бы

существенно упростить поиск информации.

Есть одно довольно скользкое

место; но поскольку я взялся излагать

здесь свои мысли, не могу о нем не

упомянуть. Страшный вред системе

первичной информации приносят

О научной информации

5

люди, которых я называю

графоманами. Для существования подобной

графомании есть объективное

основание: научный сотрудник нередко

ценится по числу напечатанных

работ. Многие понимают это слишком

прямолинейно. И наши журналы

буквально завалены научными

статьями, которые созданы по

такому образцу: в лаборатории что-

то сделано, пусть даже очень

полезное, и вот об этом начинают писать

во всевозможных вариантах; в

одном журнале — о всей работе, в

другом о ней же, но по кускам, в

третьем — сопоставление одного

куска с другим. Сколько раз

приходится в журналах встречаться с

вещами, о которых уже где-то читал!

Кстати, когда мы готовили первый

том авторского указателя к

реферативному журналу, я с удивлением

обнаружил, что очень известный

наш химик (имени позвольте не

называть), занимающий десятки

административных постов, у которого,

как й думал, и пяти минут в сутки

не оставалось бы для научной

работы, опубликовал 50 научных

статей в год. Еженедельно по статье!

В поисках методов оценки

научной работы мы выбрали самую

бессмысленную. Когда сотрудника раз

в три года переаттестовывают,

содержанием напечатанных им статей

интересуются мало, его спрашивают

прежде всего о том, сколько их он

за это время опубликовал.

Что можно предложить взамен

этой оценки?

Общественное мнение. Репутация

ученого зависит от понимаемого в

хорошем смысле мнения научной

общественности. По-моему, это

достаточно четкая вещь. Ведь можно

написать много статей, не

интересных никому, а чтобы завоевать

репутацию, подчас достаточно одной

хорошей работы.

Теперь о способах борьбы с

потоком ненужных статей. С моей

точки зрения, есть два совершенно

очевидных способа. Во-первых,

нужно требовать от автора,

посылающего в редакцию статью, четкого

упоминания о том, что материал

публикуется впервые. Ведь честь журнала

в том и состоит, что он впервые

публикует новые материалы, которых

раньше в других изданиях не было.

Или автор должен сообщить, что

такая-то часть работы в таком-то

аспекте уже была напечатана там-

то. А редактор решает, заслуживает

ли другой аспект отдельной статьи.

Пока авторов у нас не обязывают

представлять такие сведения, а в

большинстве журналов мира это

делается. Недавно один американский

журнал отказался напечатать

статью очень известного нашего

ученого, так как автор не сообщил,

что посланный в редакцию материал

уже где-то излагался. Правда,

потом, когда автор объяснил, что

раньше о тех же экспериментах

речь шла совсем с других позиций,

статью напечатали. Я привел этот

пример для того, чтобы показать,

как в некоторых редакциях следят

за подобными вещами. К

экспериментальным данным возвращаться

несколько раз можно, но это

должно быть оправданно.

Второй способ справиться с

поступлением малоинтересных

статей — изменить систему

редколлегий. Сейчас они построены по

такому принципу — два человека

работают, остальные лишь дают

свои имена. Работа в редколлегии —

большая и ответственная научно-

организационная работа. Это,

может быть, один из самых главных

видов общественного труда ученого.

А между прочим, нередко ученый

считает, что если его имя

напечатано на обложке такого-то журнала,

то его это ни к какой работе не

обязывает.

Нет никакого смысла составлять

редколлегии ради имен. В Совет-

6

Размышления

ском Союзе достаточно ученых,

чтобы во всех редколлегиях были

действительно работающие люди,

которые читали бы все статьи по своей

специальности, определяли их

пригодность, давали авторам четкие

рекомендации. У нас, правда,

кроме редколлегий есть еще штатные

рецензенты. Вероятно, частично

такую систему стоит сохранить, но

значительная часть работы должна

быть все же возложена на членов

редколлегии. И тогда не только

уменьшится число ненужных

публикаций, но и лежать статьи в

редакциях будут куда меньше, чем

сейчас.

До сих пор речь шла лишь о

негативной стороне дела. Позвольте

обратиться и к хорошим примерам.

Года полтора назад сменилась

редколлегия журнала «Известия

Академии наук СССР, серия

химическая». Новая редколлегия возвела

в принцип высокую

требовательность к поступающим в редакцию

статьям — и к содержанию статей,

и к тому, как они написаны.

Только благодаря этому удалось на год

сократить сроки печатания.

Сотрудники журнала сейчас вспоминают,

что еще несколько лет назад

величайшим событием считался отказ

напечатать статью, да еще

известного автора. А сейчас это стало

правилом. Автору пишут: нет, в таком

виде журнал публиковать статью не

может; сожмите, сократите,

сделайте ее компактнее — или: это

слишком частный волрос, чтобы печатать

статью на страницах такого

журнала, как наш. Я думаю, что

требовательность редколлегии — один из

самых мощных рычагов для

улучшения журнального дела. В

результате такой требовательности, кстати,

уменьшился и поток статей.

А ведь как бывает: статья пришла

в редакцию у лежит там около года,

пока ее не посмотрят. Потом ее

отсылают рецензенту. И тут

оказывается, что она плохая. Но год-то

она лежала, автору уже отказывать

неудобно. Статью немного

«причесывают» и печатают. Я спросил у

сотрудников одной из редакций,

почему статьи не отсылают

рецензенту сразу, как только они

поступили в журнал, ведь потом все

равно отсылать приходится. Мне

ответили, что иначе нельзя: бухгалтерия

не оплатит отзыв на статью,

которая будет напечатана много позже.

В «Известиях АН СССР, серия

химическая» эту систему как-то

переделали. Поступивший в редакцию

материал в первую же неделю

просматривает ответственный

секретарь, а потом, если нужно,

направляет его рецензенту. Поэтому, когда

выясняется, что статью следует

автору возвратить на переделку или

вообще отвергнуть, их хотя бы не

мучает совесть, что перед этим

статья целый год лежала в

редакции. Может быть, между нами

говоря, происходит даже какой-то

временный обман бухгалтерии. Я в

этом ничего плохого не вижу.

К сказанному выше примыкает

еще одно. Как правило, в

большинстве крупных журналов мира на

титульном листе рядом с именем

того или иного члена редколлегии

указывается и срок, на который он

избран. Причем, как правило же,

каждый год известный процент

старых членов редколлегии

обновляется. Это придает объективность

журналу, не дает ему попасть в

руки определенной научной школы.

К сожалению, именно такое у нас

случается...

Теперь о более мелких деталях, но

тоже, как мне кажется, важных.

Посмотрите на внешний вид

журналов: каждая редакция выработала

свою систему обозначений,

сокращений. Представьте хотя бы, каково

работникам издательства, скажем,

О научной информации

7

корректору — читает он корректуру

«Журнала физической химии», а

через некоторое время берется за

«Журнал коллоидной химии». И

вдруг оказывается, что нужно во

всем переучиваться: обозначения,

принятые в одном журнале,

неверны в другом; например, по-другому

составлена библиография, другая

система ссылок, названий в журнале.

А вот что происходит с

единицами измерений. Весь мир переходит

на систему единиц СИ; в школах и

вузах запрещено учить по другой

системе, а в журналах Академии

наук о ней и не вспоминают; не

везде еще напечатано пожелание,

чтобы авторы переходили хотя бы

постепенно к общепринятой системе

единиц.

Или другое. Откройте любой

журнал мира, и любая статья в нем,

можете поверить мне на слово,

начинается с короткого реферата.

В большинстве наших журналов

этот принцип нарушен. Следует

выработать единые правила

оформления всех журналов. Это тем более

легко сделать, что у журналов

хозяин все же один.

И еще меня тревожит вот что.

Издаются у нас и такие журналы,

единственная цель которых —

кормить крыс на складах: это труды

институтов, вузов. Лучшие работы

сотрудников того или иного

института идут в общие журналы, в

институтские труды попадают лишь

второстепенные статьи. А кому они

нужны? Единственное оправдание

таких изданий — в публикациях

работ аспирантов. Понятно, что

аспирант ограничен сроками защиты

диссертации и не хочет ждать два

года, пока его работу напечатают в

общем журнала. Но все-таки

слишком много бумаги и полиграфиче-

ких средств тратится на такие

издания. И нужны ли эти публикации

«для защиты»?

Следовало бы навести порядок в

издании и некоторых вторичных

документов, например справочников,

обзорных журналов. Кроме

«Успехов химии», журнала очень

неплохого, но малого по объему и редко

выходящего, у нас нет больше ни

одного "обзорного журнала по

химии. А ведь подобные издания тоже

призваны облегчить пользование

научной информацией. В них

публикуются обзорные статьи со всей

библиографией, что избавляет

читателей от необходимости искать все

самим. Поэтому, если бы меня

спросили, кому отдавать бумагу и

полиграфические средства, я бы

предложил дать все это скорее

обзорному журналу, чем изданию,

которое просто дублирует другие

журналы.

Корр.: Вероятно, и

научно-популярным журналам? В четвертом

номере «Химии и жизни» за 1973 год в

статье «Яблоко раздора» было

высказано предположение, что в

ближайшем будущем сама научная

информация изменится и, возможно,

переместится в область

научно-популярной литературы: публикация

хороших научно-популярных

статей— тоже один из способов

навести порядок в информационном

хаосе.

Проф. Серпинский: Не совсем

прямой... Обзорная статья в научно-

популярном журнале рассчитана на

квалифицированного читателя, но

такого, для которого затрагиваемая

тема не имеет отношения к его

узкой специальности. В журнале

«Химия и жизнь» — а я его подписчик

и читатель — я стану читать любые

материалы, кроме статей по

адсорбции...

исходная

хромосома

<kiSSU Ы0&

с у перст. л^^Ч кг

ральные ч^л-ч Ьи

БИТКИ

остов —-—-

w^t\\

$ .no(J L&^

Последние известия

9

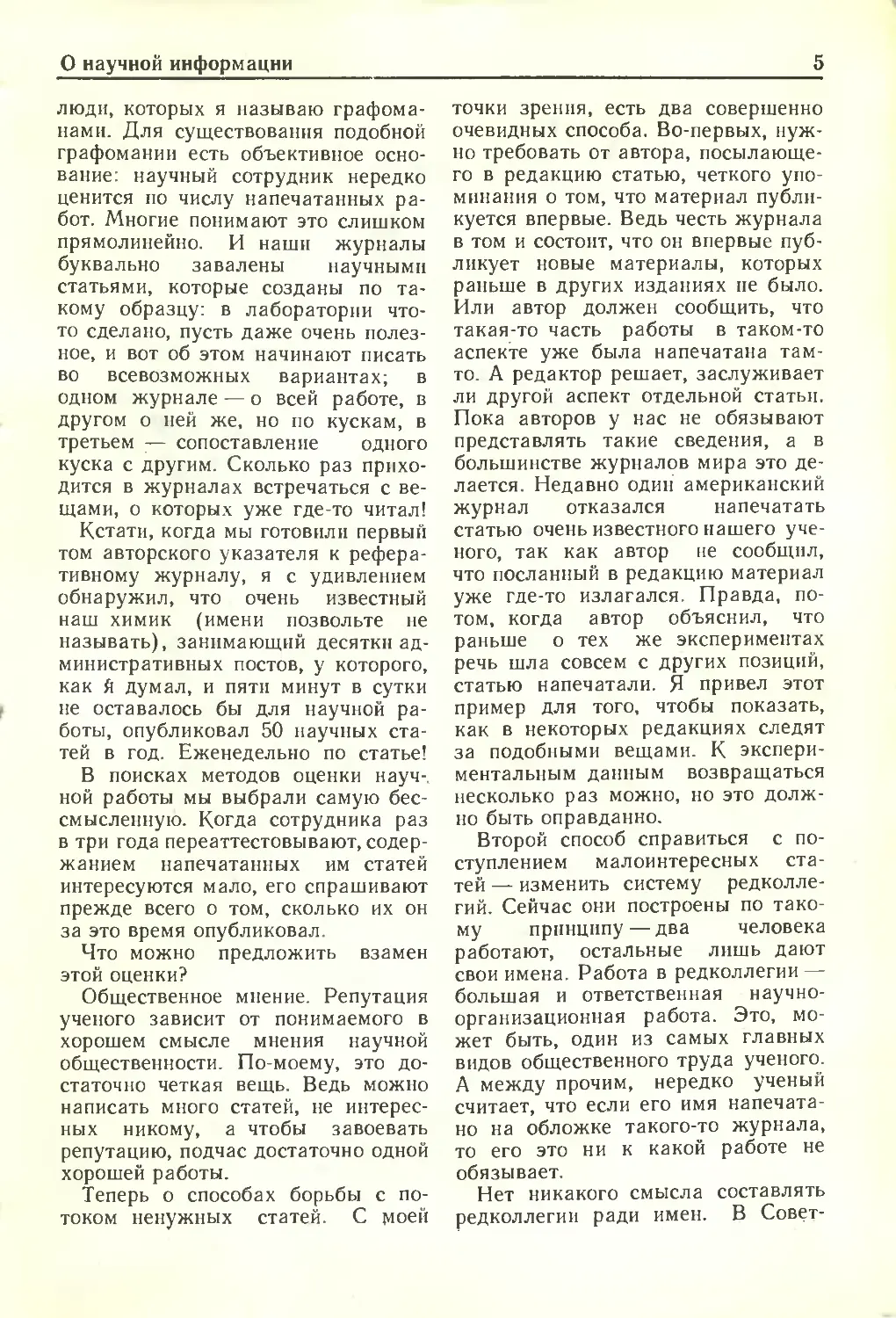

Как упакована

ДНК

Предложена оригинальная

модель пространственной

организации хромосомы

бактерии Е. coli.

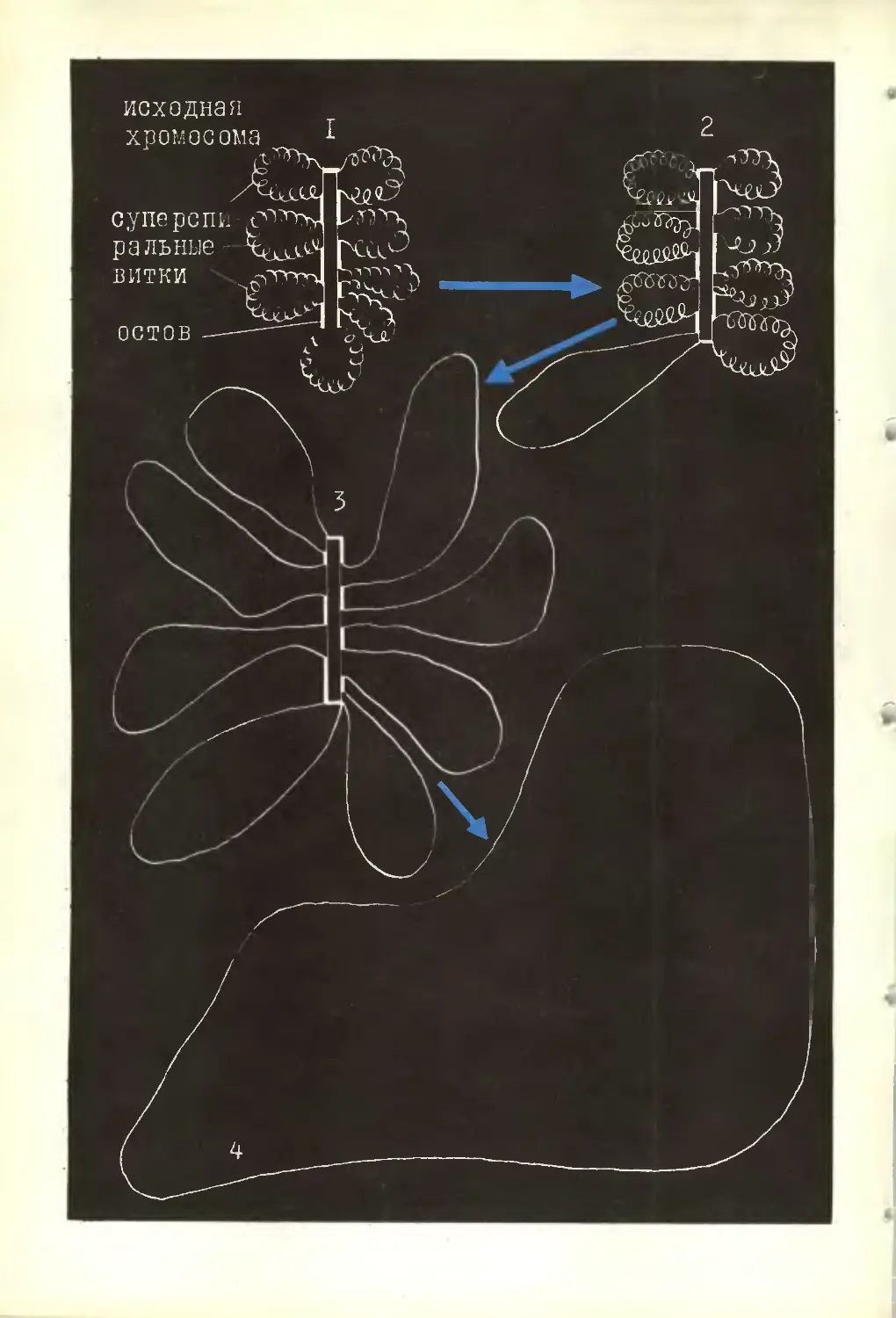

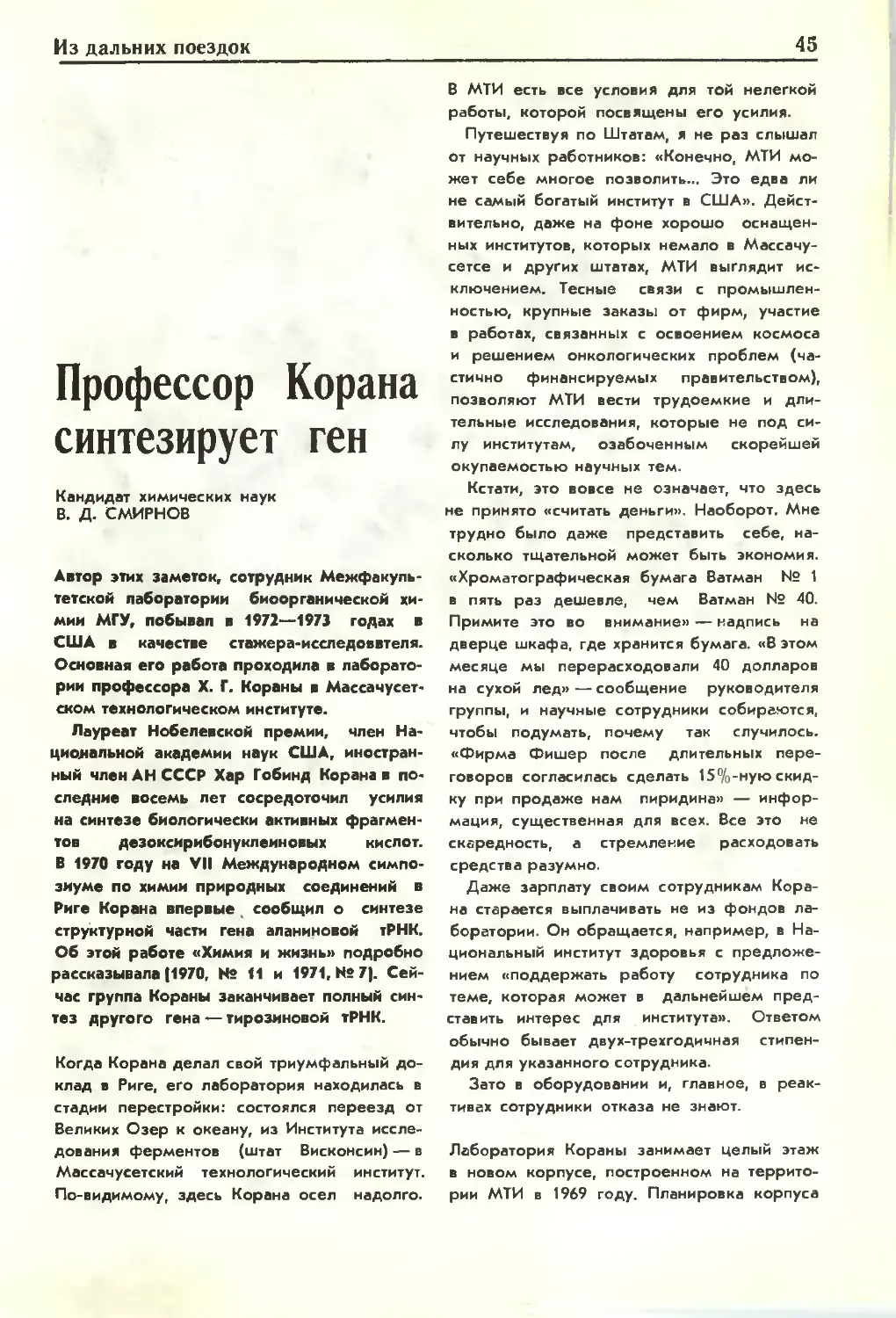

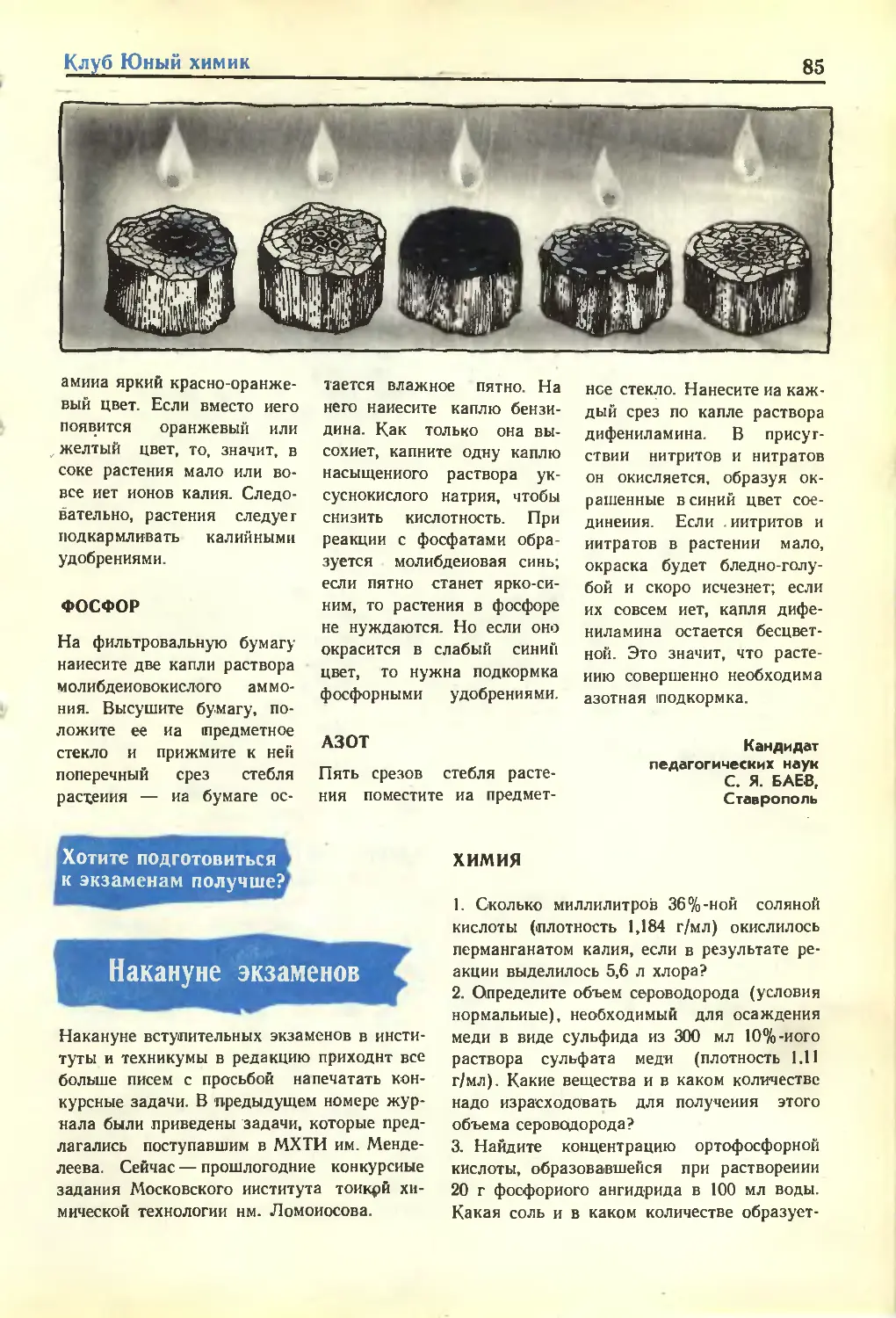

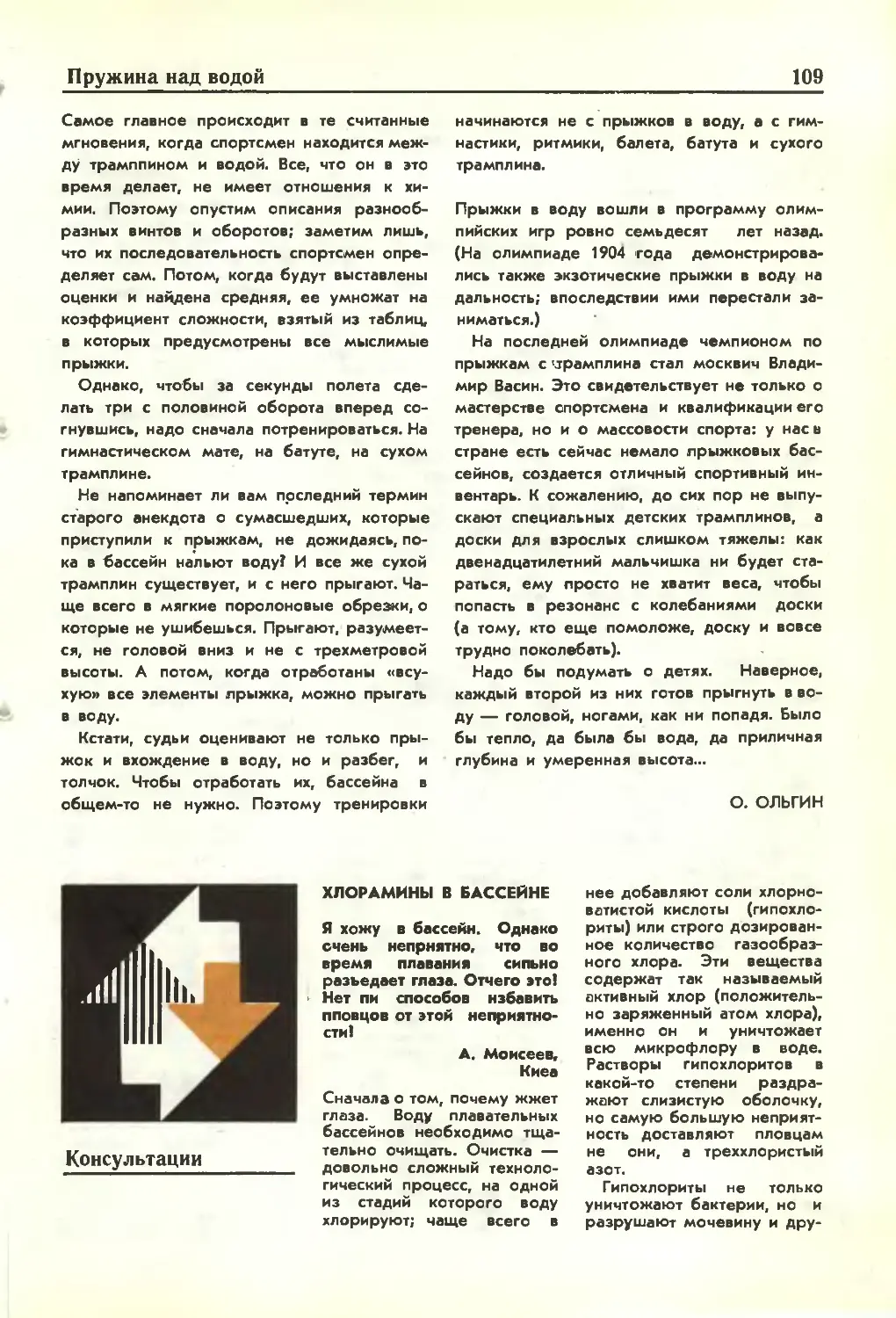

1 — модель упаковки ДНК

хромосомы бактерии Е. coli.

ДНК образует около

50 суперспирапьных петепь.

Петпи скреплены

«остовом» — одной или

несколькими молекулами

РНК;

2 — хромосома

обработана слабым

раствором ДНКазы.

Разорвана одна

нить ДНК в

одной петле.

Суперспираль

в этой петле

ликвидирована;

3 — хромосома интенсивно

обработано ДНКазой.

В каждой петле

произошло

по крайней мере

по одному разрыву

одной нити. Теперь

ликвидированы все

суперспирапьные петли;

4 — хромосома

обработана

РНКазой, которая разрушает

«остов». ДНК приобретает

форму огромного кольца

Хромосома бактерии Е. coli состоит из одной кольцевой

молекулы ДНК, длина которой примерно 1 мм

(приблизительно 2-10° пар нуклеотидов). Эта гигантская ДНК упакована

в так называемом ядерном тельце с поперечником всего

10 5 мм. Чтобы оценить компактность упаковки,

вообразите, что проволоку толщиной 2 мм и длиной 10 км надо

смотать в клубок диаметром 1 м. Сравнение убеждает,

что уложить ДНК в столь малом объеме и так, чтобы она

не перепуталась, далеко не просто. Как же все-таки

решается эта задача?

Сотрудники Принстонского университета (США) А. Уор-

сел и Е. Ьерджи предложили оригинальную модель

пространственной организации хромосомы Е. coli (см. рис. на

стр. 8).

Согласно модели, кольцевая ДНК образует около 50

петель, которые скреплены общим «остовом». Каждая петля

свернута в спираль, содержащую примерно 200 витков.

Таким образом, по отношению к двойной спирали ДНК мы

имеем здесь суперспираль, витки которой называются

супервитками. (О суперспирализации ДНК см. также «Химию

и жизнь», 1974, № 6.)

Что же заставило авторов предложить такую модель?

Известно, что кольцевая ДНК «сбрасывает» свои

супервитки, если одну из ее нитей разорвать хотя бы в одном

месте. Однако когда Уорсел и Берджи обработали

хромосомы Е. coli ферментом ДНКазой, разрывающей ДНК, то

они с удивлением обнаружили, что нужен не один, а

несколько десятков разрывов, чтобы исчезла вся суперспира-

лизация. Именно поэтому им пришлось допустить, что ДНК

в хромосоме Е. coli выглядит не как одно большое кольцо,

а как серия независимых петель такого кольца. Петли

скреплены так, что разрушение одной из них не влияет на

целостность остальных. Число петель экспериментально

определяется по тому числу разрывов в ДНК, которые

необходимо сделать, чтобы были сброшены все супервитки и

ДНК обрела форму кольца.

Что же скрепляет эти петли, превращая кольцевую ДНК

бактерии в компактную структуру, разбитую на

независимые отсеки?

Выяснилось, что роль «остова» выполняет молекула (или

молекулы) РНК. Достаточно было добавить к хромосомам

фермент РНКазу, переваривающий РНК, и суперспиральные

петли распадались, а ДНК превращалась в одно огромное

кольцо.

Очень интересно было бы выяснить, сохраняют ли свое

значение принципы организации бактериальных хромосом и

в хромосомах высших организмов.

Кандидат физико-математических наук

В. ИВАНОВ

s~r

v.

Bl

Проблемы и методы современной науки

11

Связанный азот:

история повторяется

В. М. БЕЛЯЙКИН

Наша цивилизация не могла бы

существовать без соединений,

содержащих азот. Этот элемент входит

в состав полимеров, лекарств,

красителей и множества других

веществ, без которых мы сегодня не

мыслим обойтись. Но главное, азот

входит в состав белков —

незаменимого компонента человеческой

пищи.

До сих пор пищевые белки

добываются преимущественно

сельскохозяйственным путем. Растения

извлекают соединения азота из

почвы; животные получают их, поедая

растения; человек же употребляет в

пищу белки как растительного, так

и животного происхождения.

Первое звено этой пищевой цепи,

почва, эксплуатируется человеком

с каждым годом все более и более

интенсивно. Вместе с тем

естественные запасы почвенных соединений

азота восполняются практически с

неизменной скоростью. Свободный

азот усваивается некоторыми

микроорганизмами, переводится в

связанное состояние во время гроз и

попадает в почву вместе с ливнями.

Поэтому человек вынужден

ежегодно вносить в почву многие миллионы

тонн азотных удобрений.

Связанный азот понадобится и в

будущем, когда на смену

сельскохозяйственному способу производства

пищи придет чисто химический —

промышленный синтез белков и

других необходимых компонентов

человеческого пропитания из

неорганического сырья. Причем понадобится

в еще больших количествах — ведь

население земного шара имеет

тенденцию прогрессивно возрастать...

И при всем при том естественных

месторождений связанного азота в

природе не существует, а

образовавшиеся биогенным путем залежи

чилийской селитры не могут

удовлетворить и одной сотой мировой

потребности в связанном азоте.

Воздух — вот единственный

источник азота, необходимого

современной технологии. И проблема

состоит в том, чтобы наиболее

экономичным путем ввести этот

чрезвычайно инертный газ в круг

химических превращений.

ВЧЕРА

Первые промышленные установки,

связывающие атмосферный азот,

начали работать в начале нашего

века в Норвегии, располагавшей

значительными ресурсами дешевой

электроэнергии. Это был метод так

называемого сжигания воздуха,

когда естественная смесь кислорода

и азота пропускалась через

огромную вольтову дугу, в результате

чего протекала реакция

N2 + 02^2NO.

Раскаленная смесь газов быстро

охлаждалась, и часть окиси азота

не успевала распасться на

компоненты. Далее окись азота легко

превращалась в двуокись, последняя

поглощалась известью и

образовавшаяся смесь нитрита и нитрата

кальция поступала на рынок под

названием «норвежская селитра».

12

Проблемы и методы современной науки

Норвежская селитра была

неплохим удобрением, однако она не

могла полностью решить проблему

«азотного голода»: метод сжигания

воздуха оправдывал себя

экономически лишь в Норвегии; кроме того,

получаемый продукт не мог

удовлетворить нужды бурно

развивающейся химической промышленности.

В результате от этого метода

фиксации азота пришлось отказаться.

СЕГОДНЯ

Сейчас 94 процента мировой

продукции связанного азота

приходится на долю аммиака, получаемого

синтезом из атмосферного азота и

водорода:

N2 + 3H2^2NH3.

Этот метод был разработан

накануне первой мировой войны, и хотя

с тех пор был существенно

усовершенствован, в принципе остался

неизменным.

Основное достоинство аммиачного

метода заключается в том, что ои

пригоден для создания многотон-

иажных производств, и это

обстоятельство искупает его

технологическую сложность.

Необходимую для синтеза азото-

водородную смесь готовят,

например, так. Сначала природный газ

конвертируют водяным паром под

давлением 10—40 атмосфер при

600—800° С в присутствии

никелевого катализатора:

СН4 + Н2О^СО ! ЗН2.

Если пар берется в избытке, то СО

доокисляется до С02 опять-таки с

образованием водорода:

СО

Н20;

>С(Х lr,.

Азот берется из подаваемого в

конвертор воздуха, причем часть

продуктов конверсии сгорает в

кислороде.

Далее смесь тщательно очищают

от содержащихся в ней паров воды

и окислов углерода, сжимают до

300—1000 атмосфер и подают в

колонны синтеза, где при температуре

400—500° С в присутствии

железного катализатора и образуется

аммиак (рис. 1). Затем аммиак

отделяется, а непрореагировавшие

компоненты вновь подаются в колонны.

Любопытно, что достаточно

простой цианамидный метод фиксации

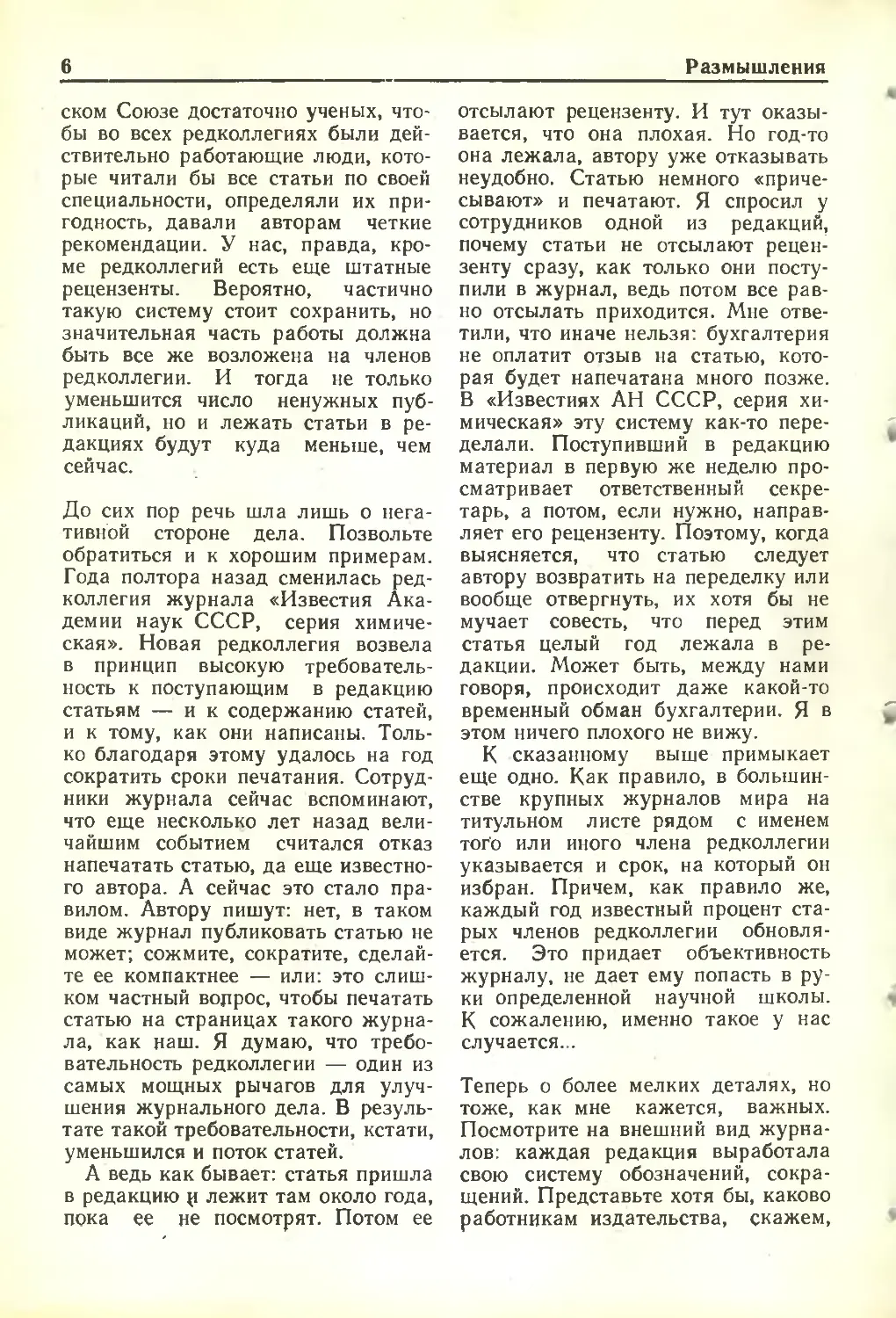

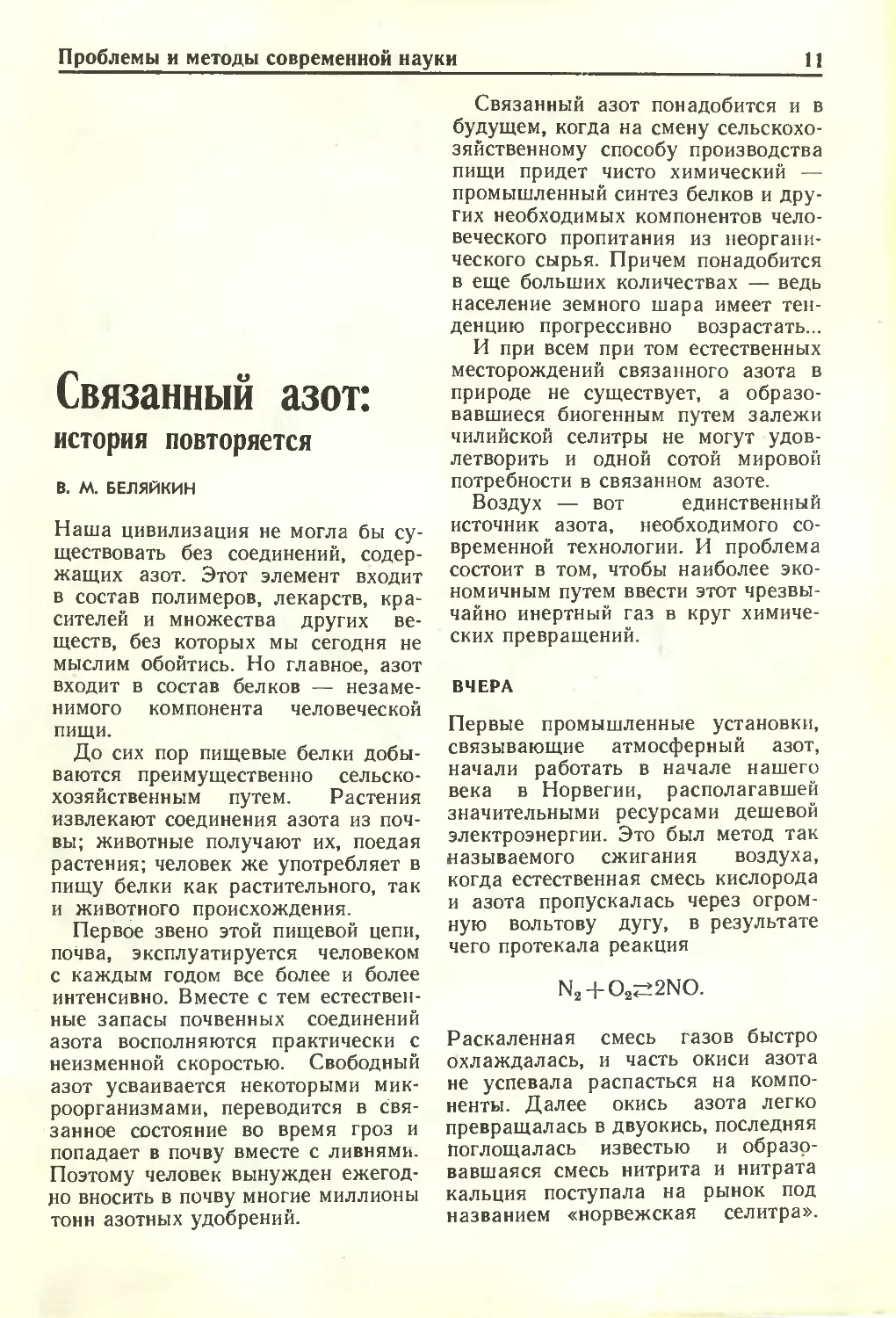

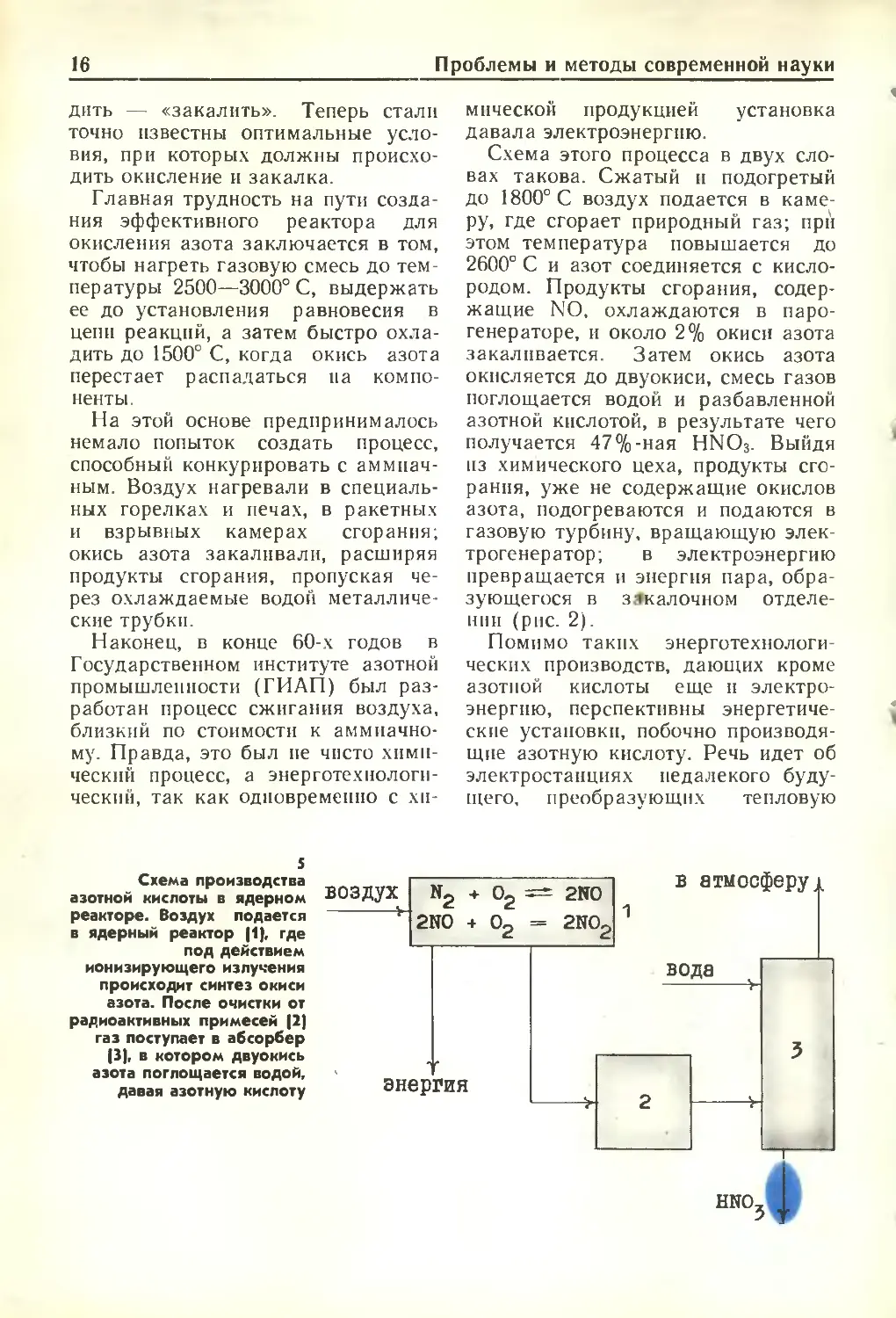

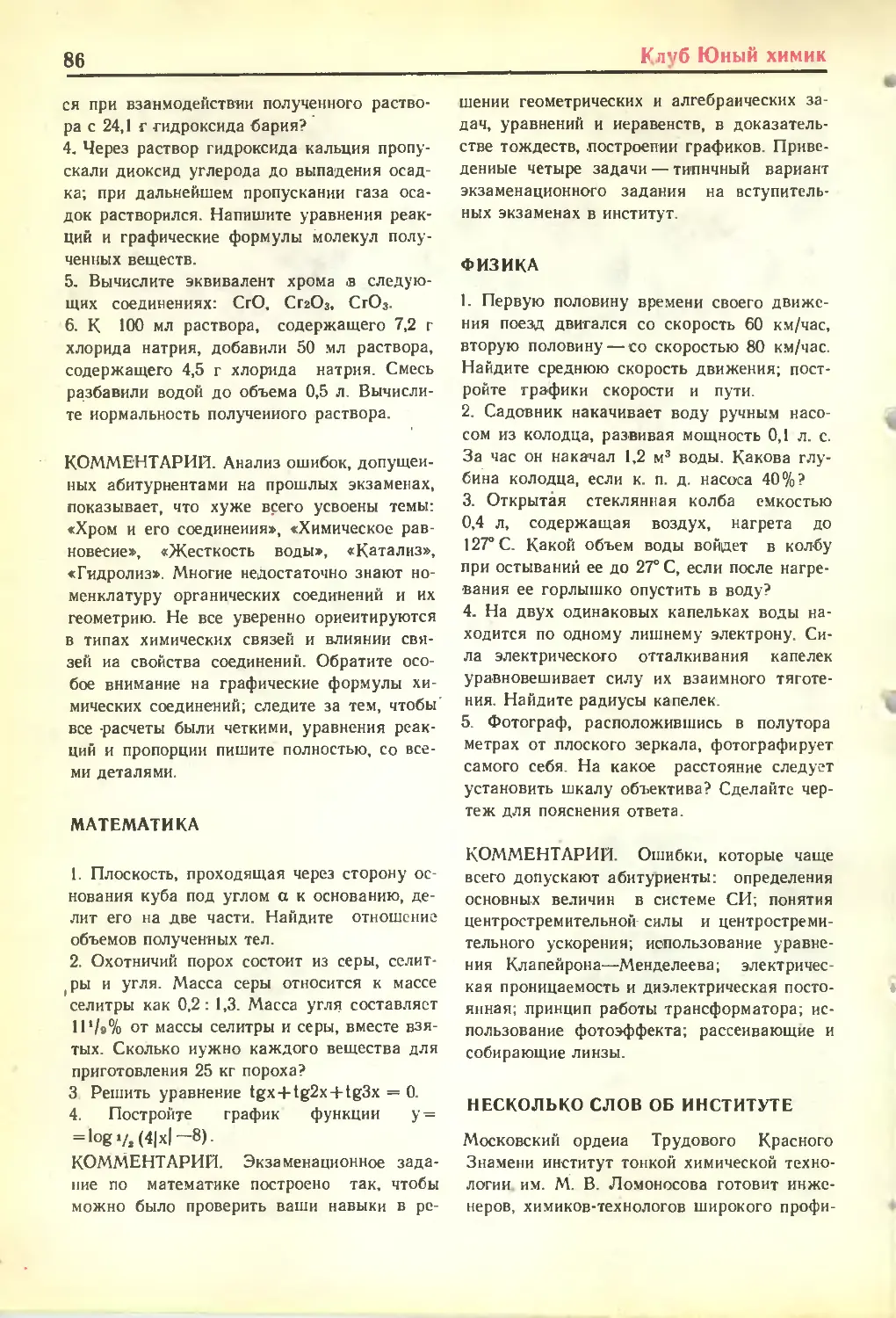

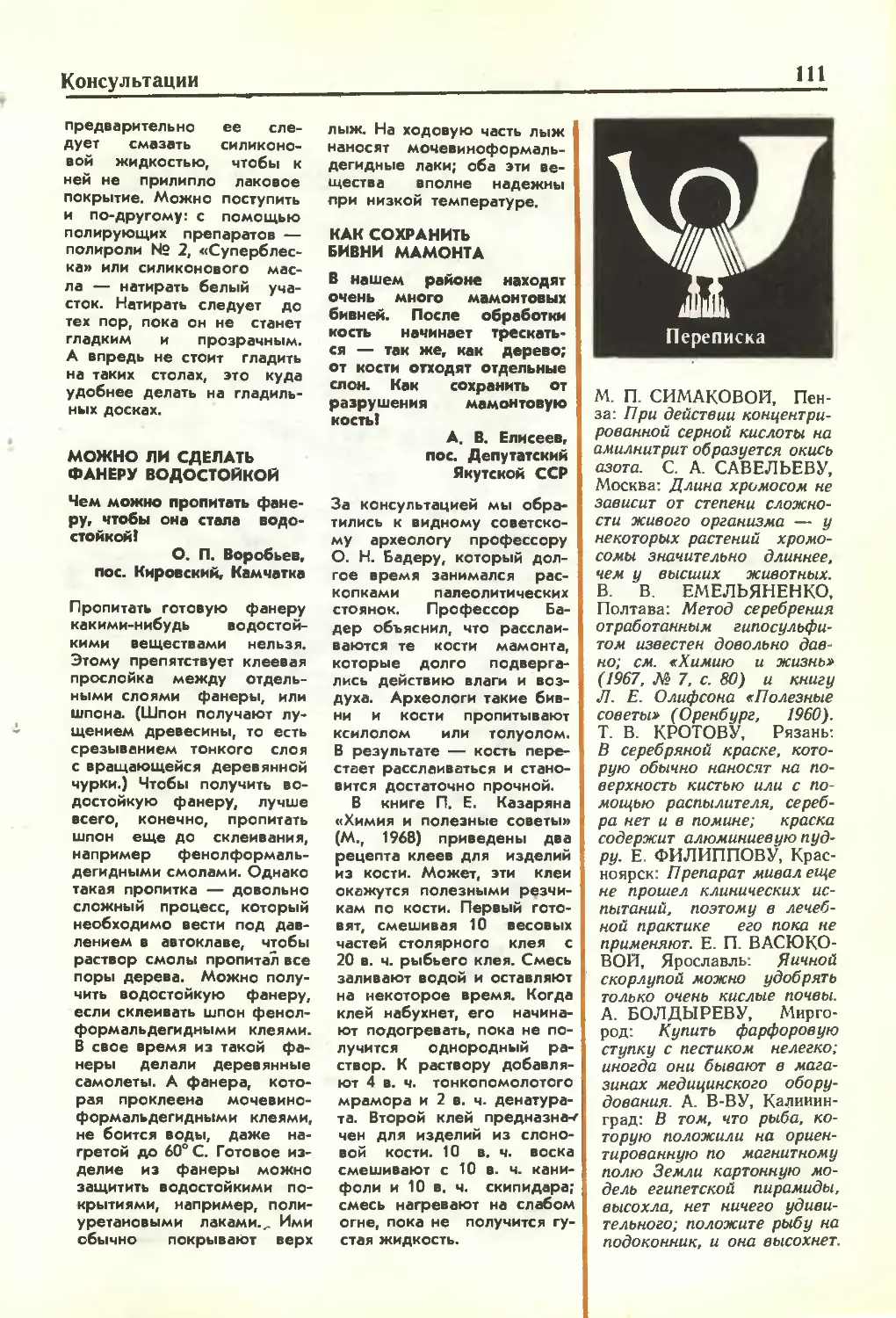

Схема производства

аммиака каталитическим

синтезом под давлением.

Очищенная смесь N2+H2

сжимается компрессором

A) до 300—1000 атмосфер,

охлаждается в хоподипьникв

|2|г проходит через

конденсационную колонну

C) и попадает в колонну

синтеза D), где при

температуре 400—500° С в

присутствии катализатора

частично превращается в

аммиак. Часть смеси N2 +

+ H2 + NH3 подается вновь в

ту же самую колонну,

а часть

поступает в холодильник-

конденсатор E) и далее

вновь включается в цикл

N0 + Н.

©

к\

см

]

*

2

*2 + н2 + ]

4

го*

Iе

+

c\J

W

+

Lw

:

в

. Й

w

+

fc~

■

A

5

+

C\J

+

C\J

NH, HE,

T

Связанный азот: история повторяется

13

азота не нашел широкого

распространения. Суть его сводится к тому,

что карбид кальция реагирует с

азотом, давая цианамид:

CaC2 + N2-^CaCN2 + C.

Тут сказались два обстоятельства.

Во-первых, в производстве

цианамида приходится иметь дело не с

газами, а с твердыми веществами, что

менее технологично. Во-вторых, сам

продукт, цианамид, мало удобен для

дальнейшей переработки, да и

азота содержит существенно меньше,

чем аммиак.

Значит, важна и экономика, и

технология, и свойства получаемых

соединений. Аммиачный способ и

стал господствующим потому, что

он наилучшим образом

удовлетворял всему комплексу требований.

И все же, хотя за минувшие

60 лет, технология синтеза аммиака

и достигла совершенства, ей рано

или поздно должна найтись

достойная замена.

ЗАВТРА

Итак, аммиак. Именно его

производство должно быть радикально

усовершенствовано — не только

потому, что это наиболее удобная

форма связанного азота, но и

потому, что вся существующая

технология связанного азота создана с

расчетом на этот вид сырья.

В поисках новых методов

фиксации атмосферного азота мысль

исследователей не раз обращалась к

живой природе, к азотфиксирующим

микроорганизмам. Ведь они как-то

умудряются обходиться без

огромных давлений и температур,

пользуясь только набором совершенных

катализаторов-ферментов.

Само существование

микроорганизмов, способных связывать азот

в мягких условиях, раскрывает

главную тайну природы.

Прежде всего внимание

исследователей привлекло то

обстоятельство, что в ходе биологической

фиксации атмосферного азота важную

роль играет фермент, содержащий

молибден. В ферментах атомы

металлов обычно играют роль

активных центров, то есть тех именно

точек молекулы, где происходит сам

акт химического превращения.

Молибден — лишь один из

элементов, называемых переходными.

К ним относятся такие, как титан,

2

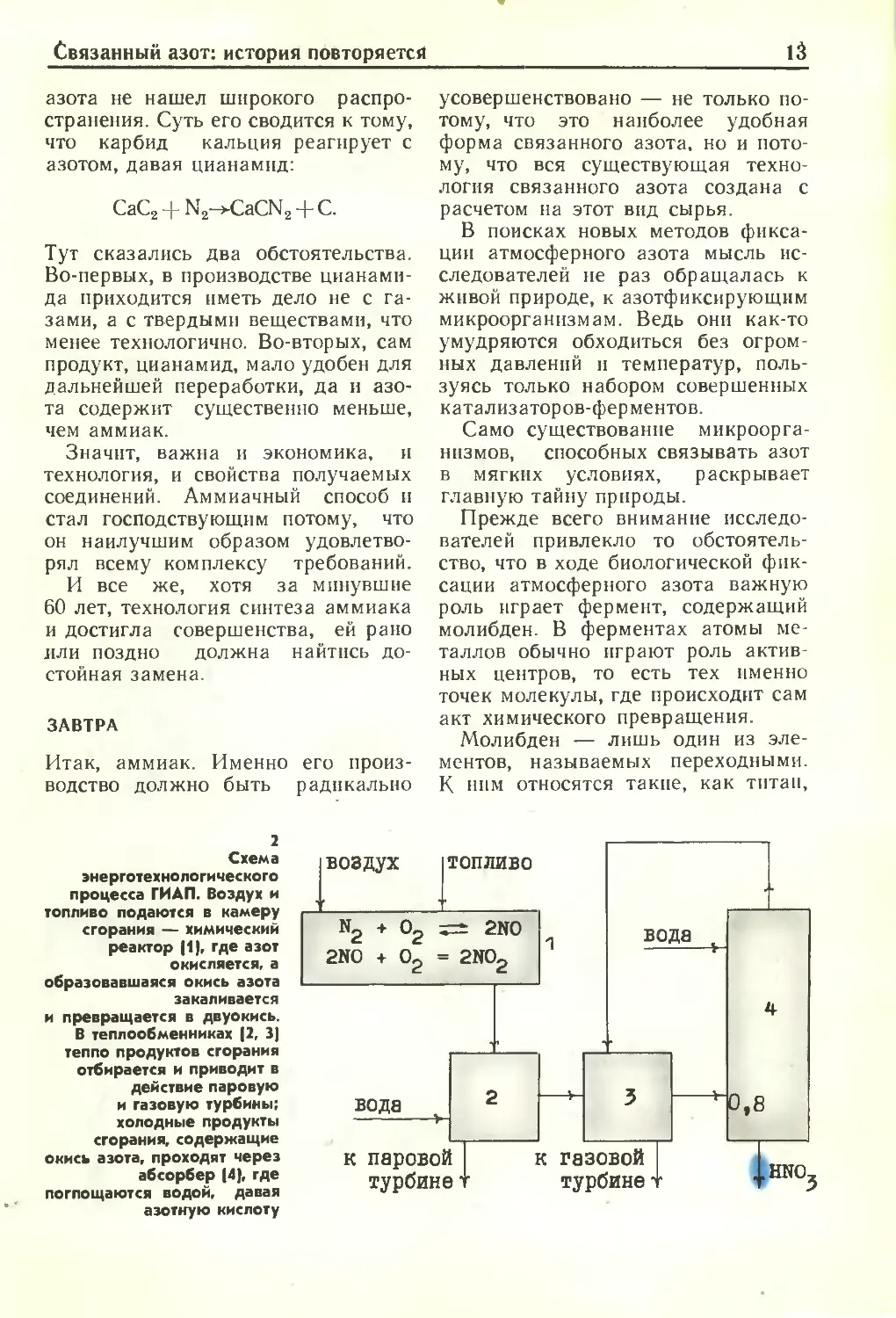

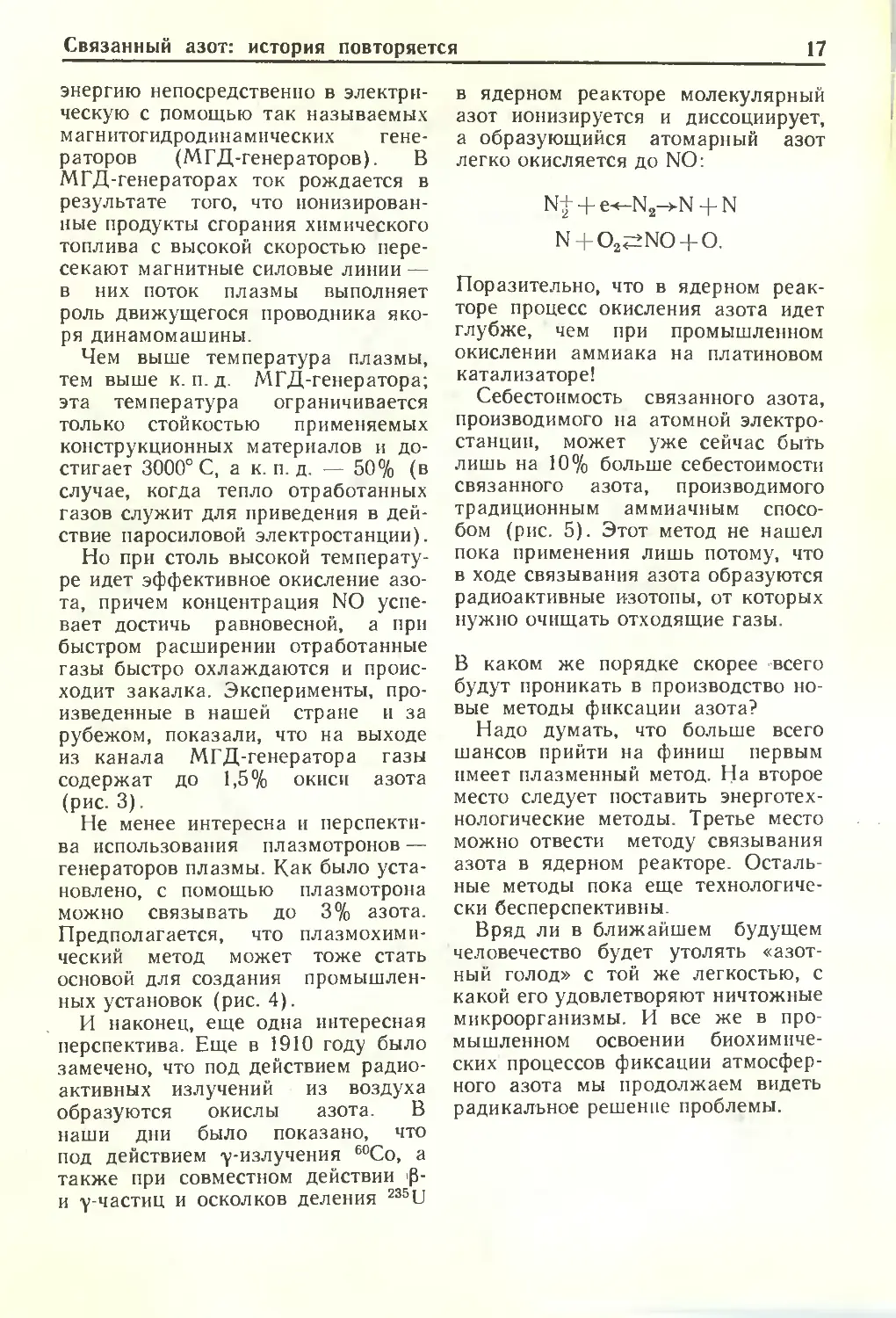

Схема

энерготехнологического

процесса ГИАП. Воздух и

топливо подаются в камеру

сгорания — химический

реактор |1)г где азот

окисляется, а

образовавшаяся окись азота

закаливается

и превращается в двуокись.

В теплообменниках |2, 3]

теппо продуктов сгорания

отбирается и приводит в

действие паровую

и газовую турбины;

холодные продукты

сгорания, содержащие

окись азота, проходят через

абсорбер D), где

поглощаются водой, давая

азотную кислоту

1

ВОЗДУХ 1!

гопливо

1 N2 + °2 ^ 2N0

2N0 + 02 = 2N02

вода ^

к паровой

турбине

1

2

т

1

1

¥-

< га

ту

1

вода .

■

3

30

рб

ВОЙ 1

инет

v

«

4

0,8

i

HNO,

14

Проблемы и методы современной науки

ванадий... Все эти элементы

замечательны тем, что для их атомов

в высшей мере характерна

способность окружать себя другими

атомами и молекулами. Азот тоже

способен образовывать с переходными

металлами такие соединения, в

составе которых он теряет свою

химическую неприступность.

В 1964 году сотрудниками Инсти-

та элементоорганических

соединений были найдены первые

химические системы, способные связывать

молекулярный азот в мягких

условиях, а затем восстанавливать его

до соединений нитридного типа,

которые при взаимодействии с водой

дают аммиак. Эти системы

содержат соединения переходных'

металлов и сильные восстановители,

растворенные в эфире или гептане.

Например, эфирный раствор,

содержащий 1 моль соединения титана

(я — CsHsbTiCb и восстановителя

C2H5MgBr, при комнатной

температуре поглощает за 10 часов 0,35

моля азота, давая в результате

аммиак.

К сожалению, праздновать

победу еще было рано. Дело в том, что

процесс не был каталитическим:

между металлом и азотом

возникала прочная связь,

препятствующая регенерации исходного

соединения.

И все же несколько лет назад

сотрудники института нашли

системы, в которых процесс идет

каталитически. Для этого в них стали

вводить еще один компонент, например

А1Вг3, разрушающий связь между

металлом и азотом в

промежуточном нитридном соединении.

Например, раствор, содержащий 1 моль

TiCl4, LiAlH4 (восстановитель) и

А1Вг3, связывает уже до 100 молей

азота.

Разрабатываются и другие

способы фиксации азота в мягких

условиях. В частности, группа

сотрудников Института химической физики

АН СССР обнаружила реакцию, в

ходе которой молекулярный азот

восстанавливается до гидразина

N2H4; в процессе, идущем в водной

и водно-спиртовой средах,

принимают участие ионы титана или

хрома в присутствии ионов молибдена

или ванадия. А реакция ионов

ванадия в присутствии ионов магния

в щелочных средах служит

примером самого быстрого процесса

фиксации азота в мягких условиях: ои

заканчивается в считанные секунды.

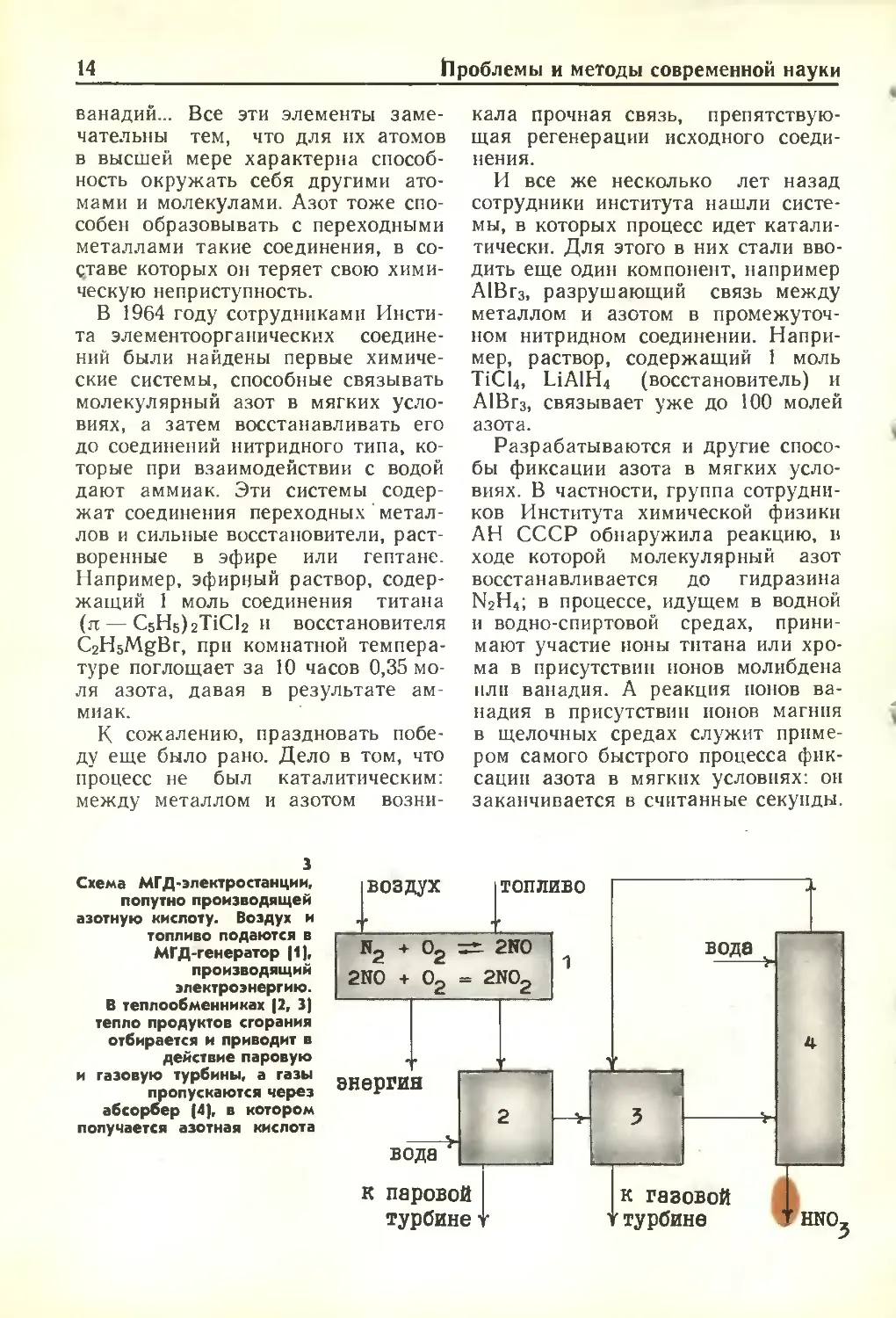

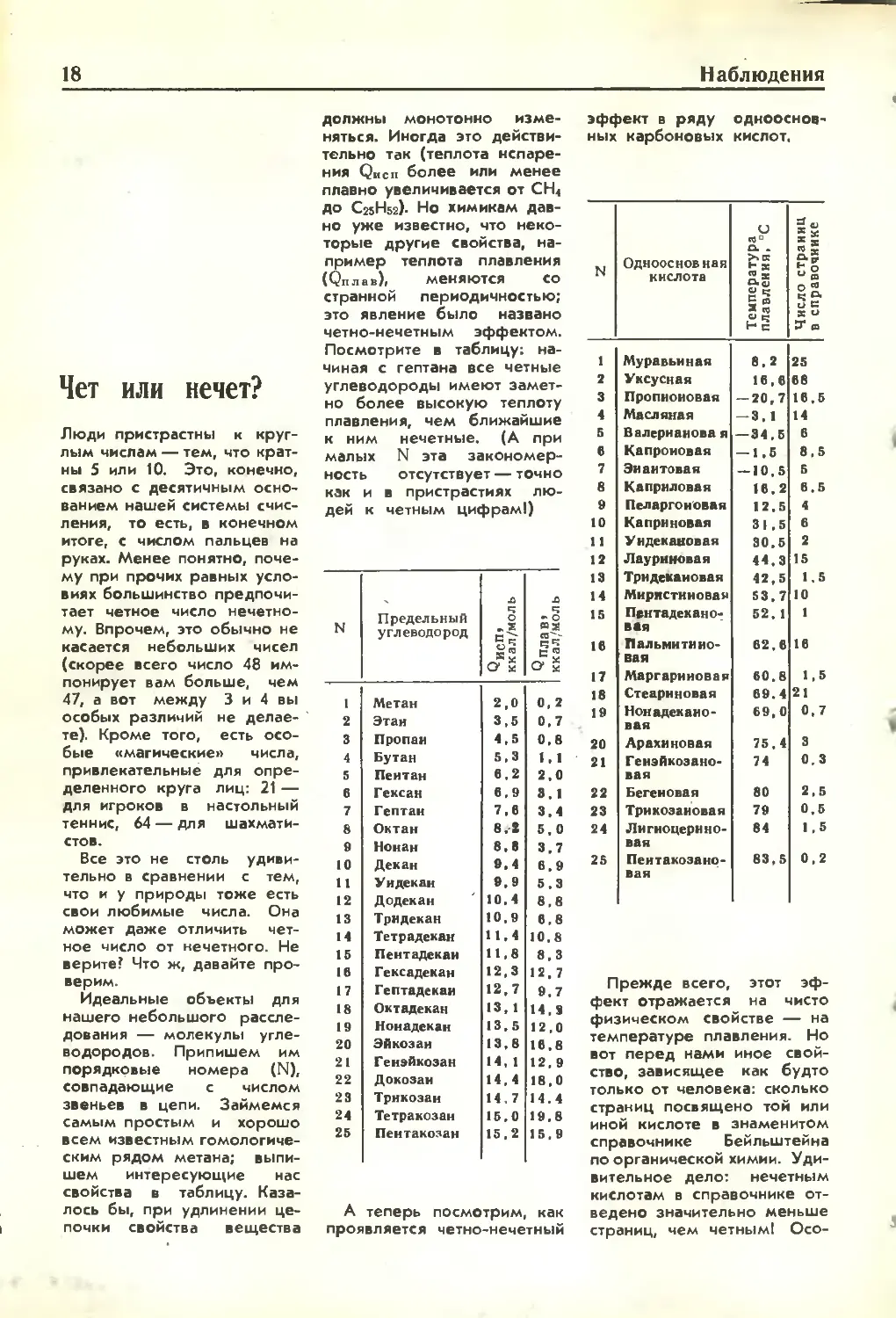

Схема МГД-электростанции,

попутно производящей

азотную кислоту. Воздух и

топливо подаются в

МГД-генератор |1],

производящий

электроэнергию.

В теплообменниках |2, 3)

тепло продуктов сгорания

отбирается и приводит в

действие паровую

и газовую турбины, а газы

пропускаются через

абсорбер |4|г в котором

получается азотная кислота

| воздух

1 ТОПЛИВО

г

К2 + 02 =r 2NO

2N0 + 02 - 2N02

•

энергия

ВС

^

|да

к парово

турбин

Т

2

й 1

е у

1

■—*■

•)

г

3

1

к газ

гтурби

вода ^

г

V

г

ОВОЙ |

не

j

L.

44

4

#1

*.

[NO,

5

Связанный азот: история повторяется

15

Но означают ли эти успехи, что

в скором времени на смену

аммиачному способу связывания

атмосферного азота придет синтез в мягких

условиях?

Достигнутые успехи

воодушевляют, однако на пути внедрения

нового метода стоят, может быть, уже

не чисто научные, а

многочисленные технологические препятствия.

Как уже говорилось,

промышленное производство может стать

крупнотоннажным только в том случае,

если оно удовлетворяет комплексу

требований, порой даже

противоречивых. Именно это и не позволяет

нам надеяться на то, что синтез

аммиака в мягких условиях быстро

вытеснит традиционный, требующий

высоких давлений и температур.

...И СНОВА ВЧЕРА

В истории науки и техники не раз

бывали случаи, когда спустя много

лет приходилось возвращаться к

старым идеям. Философский камень

алхимиков и ядерный синтез,

первая паровая коляска и современный

паровой автомобиль... Число таких

примеров столь велико, что их

следует считать закономерной

неизбежностью, прекрасно

иллюстрирующей закон диалектического

развития по спирали.

Все это имеет прямое отношение

и к фиксации атмосферного азота.

Мысль исследователей все чаще и

чаще обращается вновь к

заброшенному методу «сжигания воздуха»:

сырье — самое доступное,

продукт — окислы азота, удобные для

дальнейшей химической

переработки. Главным образом решение

проблемы упирается в повышение

эффективности самих реакторов.

А за минувшие полвека возникло

множество новых замечательных

возможностей.

Начать с того, что сам процесс

окисления азота был тщательно

изучен. Оказалось, что это цепной

процесс, включающий следующие

стадии:

о2^о+о-

N2+O**N0+N-

N'+O^NO^-O .

Прежний экспериментальный

опыт говорил о том, что для

образования достаточного количества

N0 реакционную смесь необходимо

после нагревания быстро охла-

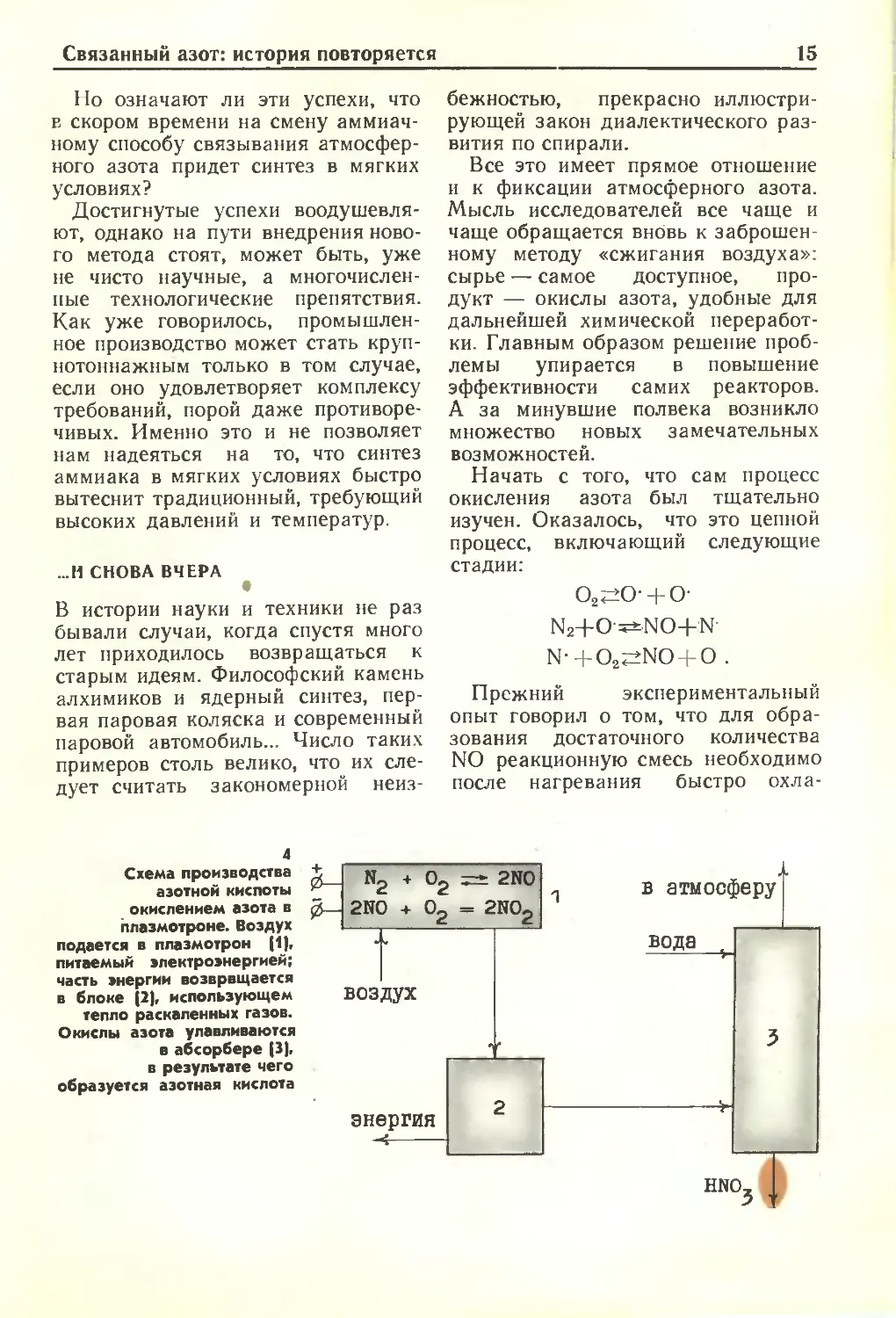

Схема производства

азотной кислоты

окислением азота в

плазмотроне. Воздух

подается в плазмотрон A|г

питаемый электроэнергией;

часть энергии возвращается

в блоке B|, использующем

тепло раскаленных газов.

Окислы азота улавливаются

в абсорбере C),

в результате чего

образуется азотная кислота

0-\

2N0 + 02 - 2N02

•

ВОЗ

^

ДУХ

энс

эргия

1

f

2

л в атмосферу

вода .

HN(

т

3

Зз|

16

Проблемы и методы современной науки

дить — «закалить». Теперь стали

точно известны оптимальные

условия, при которых должны

происходить окисление и закалка.

Главная трудность на пути

создания эффективного реактора для

окисления азота заключается в том,

чтобы нагреть газовую смесь до

температуры 2500—3000° С, выдержать

ее до установления равновесия в

цепи реакций, а затем быстро

охладить до 1500° С, когда окись азота

перестает распадаться на

компоненты.

На этой основе предпринималось

немало попыток создать процесс,

способный конкурировать с

аммиачным. Воздух нагревали в

специальных горелках и печах, в ракетных

и взрывных камерах сгорания;

окись азота закаливали, расширяя

продукты сгорания, пропуская

через охлаждаемые водой

металлические трубки.

Наконец, в конце 60-х годов в

Государственном институте азотной

промышленности (ГИАП) был

разработан процесс сжигания воздуха,

близкий по стоимости к

аммиачному. Правда, это был не чисто

химический процесс, а

энерготехнологический, так как одновремеиио с

химической продукцией установка

давала электроэнергию.

Схема этого процесса в двух

словах такова. Сжатый и подогретый

до 1800° С воздух подается в

камеру, где сгорает природный газ; при

этом температура повышается до

2600° С и азот соединяется с

кислородом. Продукты сгорания,

содержащие NO, охлаждаются в

парогенераторе, и около 2% окиси азота

закаливается. Затем окись азота

окисляется до двуокиси, смесь газов

поглощается водой и разбавленной

азотной кислотой, в результате чего

получается 47%-ная HN03. Выйдя

из химического цеха, продукты

сгорания, уже не содержащие окислов

азота, подогреваются и подаются в

газовую турбину, вращающую

электрогенератор; в электроэнергию

превращается и энергия пара,

образующегося в закалочном

отделении (рис. 2).

Помимо таких

энерготехнологических производств, дающих кроме

азотной кислоты еще и

электроэнергию, перспективны

энергетические установки, побочно

производящие азотную кислоту. Речь идет об

электростанциях недалекого

будущего, преобразующих тепловую

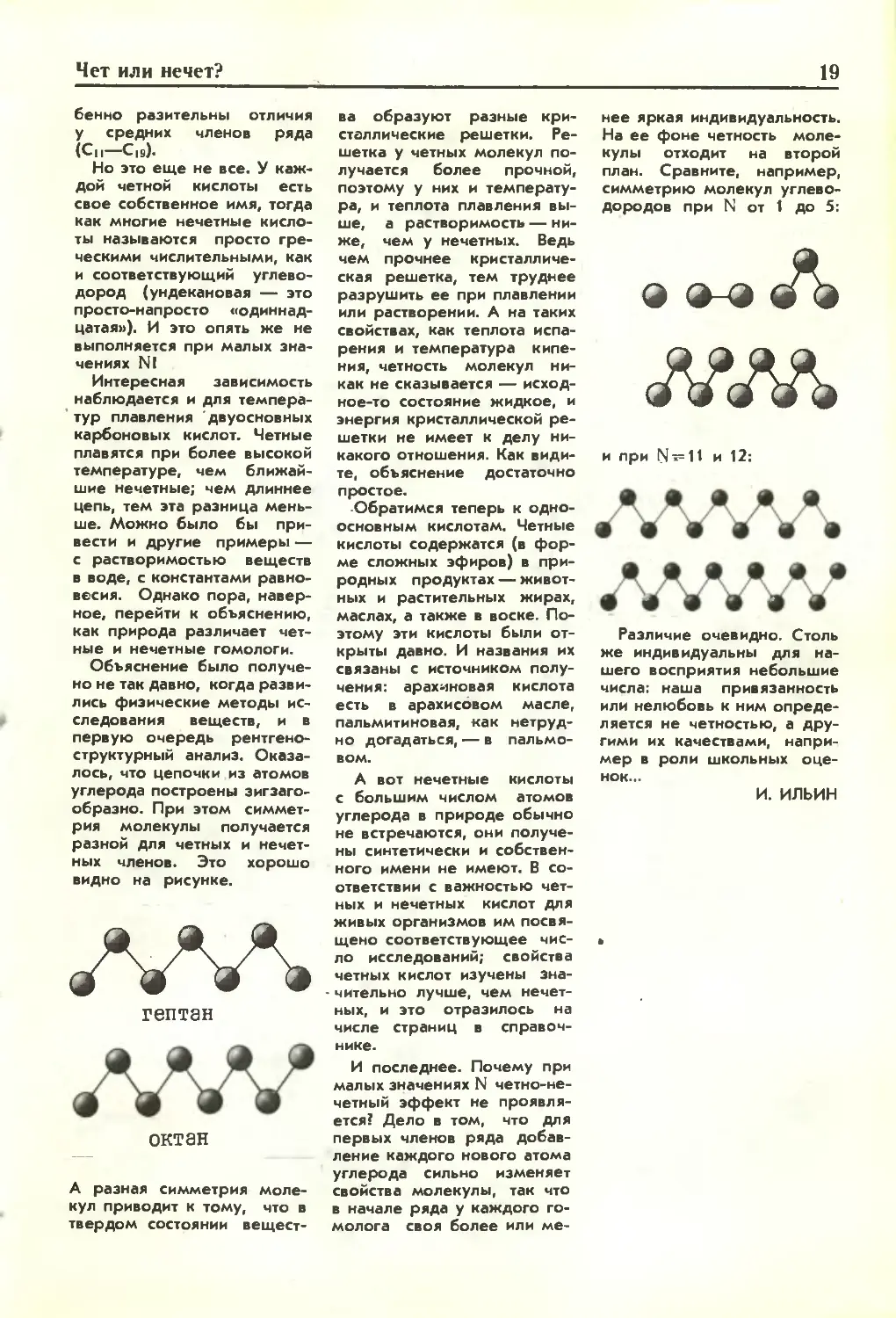

Схема производства

азотной кислоты в ядерном

реакторе. Воздух подается

в ядерный реактор A), где

под действием

ионизирующего излучения

происходит синтез окиси

азота. После очистки от

радиоактивных примесей |2|

газ поступает в абсорбер

C), в котором двуокись

азота поглощается водой,

давая азотную кислоту

в атмосферу,

энергия

Связанный азот: история повторяется

17

энергию непосредственно в

электрическую с помощью так называемых

магнитогидродинамических

генераторов (МГД-генераторов). В

МГД-генераторах ток рождается в

результате того, что

ионизированные продукты сгорания химического

топлива с высокой скоростью

пересекают магнитные силовые линии —

в них поток плазмы выполняет

роль движущегося проводника

якоря динамомашины.

Чем выше температура плазмы,

тем выше к. п. д. МГД-генератора;

эта температура ограничивается

только стойкостью применяемых

конструкционных материалов и

достигает 3000° С, а к. п. д. — 50% (в

случае, когда тепло отработанных

газов служит для приведения в

действие паросиловой электростанции).

Но при столь высокой

температуре идет эффективное окисление

азота, причем концентрация N0

успевает достичь равновесной, а при

быстром расширении отработанные

газы быстро охлаждаются и

происходит закалка. Эксперименты,

произведенные в нашей стране и за

рубежом, показали, что на выходе

из канала МГД-генератора газы

содержат до 1,5% окиси азота

(рис. 3).

Не менее интересна и

перспектива использования плазмотронов —

генераторов плазмы. Как было

установлено, с помощью плазмотрона

можно связывать до 3% азота.

Предполагается, что плазмохими-

ческий метод может тоже стать

основой для создания

промышленных установок (рис. 4).

И наконец, еще одна интересная

перспектива. Еще в 1910 году было

замечено, что под действием

радиоактивных излучений из воздуха

образуются окислы азота. В

наши дни было показано, что

под действием 7"излУчения 60Со, а

также при совместном действии р-

и Yac™U и осколков деления 235U

в ядерном реакторе молекулярный

азот ионизируется и диссоциирует,

а образующийся атомарный азот

легко окисляется до NO:

N+ + e^N2-^N + N

N + Oa^NO + 0.

Поразительно, что в ядерном

реакторе процесс окисления азота идет

глубже, чем при промышленном

окислении аммиака на платиновом

катализаторе!

Себестоимость связанного азота,

производимого на атомной

электростанции, может уже сейчас быть

лишь на 10% больше себестоимости

связанного азота, производимого

традиционным аммиачным

способом (рис. 5). Этот метод не нашел

пока применения лишь потому, что

в ходе связывания азота образуются

радиоактивные изотопы, от которых

нужно очищать отходящие газы.

В каком же порядке скорее всего

будут проникать в производство

новые методы фиксации азота?

Надо думать, что больше всего

шансов прийти на финиш первым

имеет плазменный метод. На второе

место следует поставить

энерготехнологические методы. Третье место

можно отвести методу связывания

азота в ядерном реакторе.

Остальные методы пока еще

технологически бесперспективны.

Вряд ли в ближайшем будущем

человечество будет утолять

«азотный голод» с той же легкостью, с

какой его удовлетворяют ничтожные

микроорганизмы. И все же в

промышленном освоении

биохимических процессов фиксации

атмосферного азота мы продолжаем видеть

радикальное решение проблемы.

18

Наблюдения

Чет или нечет?

Люди пристрастны к

круглым числам — тем, что

кратны 5 или 10. Это, конечно,

связано с десятичным

основанием нашей системы

счисления, то есть, в конечном

итоге, с числом пальцев на

руках. Менее понятно,

почему при прочих равных

условиях большинство

предпочитает четное число

нечетному. Впрочем, это обычно не

касается небольших чисел

(скорее всего число 48

импонирует вам больше, чем

47, а вот между 3 и 4 вы

особых различий не

делаете). Кроме того, есть

особые «магические» числа,

привлекательные для

определенного круга лиц: 21 —

для игроков в настольный

теннис, 64 — для

шахматистов.

Все это не столь

удивительно в сравнении с тем,

что и у природы тоже есть

свои любимые числа. Она

может даже отличить

четное число от нечетного. Не

верите? Что ж, давайте

проверим.

Идеальные объекты для

нашего небольшого

расследования — молекулы

углеводородов. Припишем им

порядковые номера (N),

совпадающие с числом

звеньев в цепи. Займемся

самым простым и хорошо

всем известным

гомологическим рядом метана;

выпишем интересующие нас

свойства в таблицу.

Казалось бы, при удлинении

цепочки свойства вещества

должны монотонно

изменяться. Иногда это

действительно так (теплота

испарения Qitcn более или менее

плавно увеличивается от СН4

до С25Н52). Но химикам

давно уже известно, что

некоторые другие свойства,

например теплота плавления

(Оплав), меняются со

странной периодичностью;

это явление было названо

четно-нечетным эффектом.

Посмотрите в таблицу:

начиная с гептана все четные

углеводороды имеют

заметно более высокую теплоту

плавления, чем ближайшие

к ним нечетные. (А при

малых N эта

закономерность отсутствует — точно

как и в пристрастиях

людей к четным цифрам!)

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Предельный

углеводород

Метан

Этан

Пропан

Бутан

Пентан

Гексан

Гептан

Октан

Нонан

Декан

Ун декан

До декан

Трндекан

Тетрадекан

Пентадекан

Гекеадекан

Гептадекаи

Октадекан

Нонадекан

Эйкоэан

Генэйкозан

Докозан

Трнкоэан

Тетракоэан

Пентакозан

■о

о

si

О- а

2,0

3,5

4,5

5,3

6.2

6,9

7,6

8.2

8,8

9.4

9,9

10.4

10,9

11.4

11,8

12,3

12,7

13,1

13,5

13,8

14,1

14,4

14,7

15,0

15,2

■о

-о

«ж

ой

0,2

0.7

0,8

1.1

2,0

3.1

3,4

5,0

3.7

6.9

5.3

8,8

6,8

10.8

8,3

12,7

9.7

14,S

12,0

16,8

12,9

18,0

14.4

19.8

15,9

А теперь посмотрим, как

проявляется четно-нечетный

эффект в ряду

одноосновных карбоновых кислот,

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Одноосновная

кислота

Муравьиная

Уксусная

Пропиоиовая

Масляная

Валериановая

Капроновая

Эиаитовая

Каприловая

Пел арго новая

Каприновая

Ундекановая

Лауриновая

Три декановая

Мирнстиновак

Пгнтадекано-

в*я

Пальмитиновая

Маргариновая

Стеариновая

Нонадекано-

вая

Арахиновая

Генэйкозано-

вая

Бегеновая

Трикозановая

Лнгноцернно-

вая

Пентакозано-

вая

О

ч°

о. .

емперату

павлеиия

Не

8.2

16,6

— 20,7

— 3,1

— 34.5

— 1.5

— 10.5

16.2

12.5

31,5

30.5

44.3

42,5

53,7

52.1

62.6

60.8

69.4

69,0

75.4

74

80

79

84

83.5

х г

<?»

исло стр

справоч]

ЕГ ю

25

68

16.5

14

6

8,5

5

6.5

4

6

2

15

1.5

10

1

16

1,5

21

0,7

3

0.3

2,5

0.5

1.5

0,2

Прежде всего, этот

эффект отражается на чисто

физическом свойстве — на

температуре плавления. Но

вот перед нами иное

свойство, зависящее как будто

только от человека: сколько

страниц посвящено той или

иной кислоте в знаменитом

справочнике Бейлыитейна

по органической химии.

Удивительное дело: нечетным

кислотам в справочнике

отведено значительно меньше

страниц, чем четным! Осо-

Чет или нечет?

19

бенно разительны отличия

у средних членов ряда

(Сп-С|9).

Но это еще не все. У

каждой четной кислоты есть

свое собственное имя, тогда

как многие нечетные

кислоты называются просто

греческими числительными, как

и соответствующий

углеводород (ундекановая — это

просто-напросто

«одиннадцатая»). И это опять же не

выполняется при малых

значениях N1

Интересная зависимость

наблюдается и для

температур плавления 'двуосновных

карбоновых кислот. Четные

плавятся при более высокой

температуре, чем

ближайшие нечетные; чем длиннее

цепь, тем эта разница

меньше. Можно было бы

привести и другие примеры —

с растворимостью веществ

в воде, с константами

равновесия. Однако пора,

наверное, перейти к объяснению,

как природа различает

четные и нечетные гомологи.

Объяснение было

получено не так давно, когда

развились физические методы

исследования веществ, и в

первую очередь рентгено-

структурный анализ.

Оказалось, что цепочки из атомов

углерода построены

зигзагообразно. При этом

симметрия молекулы получается

разной для четных и

нечетных членов. Это хорошо

видно на рисунке.

гептан

AW

октан

А разная симметрия

молекул приводит к тому, что в

твердом состоянии

вещества образуют разные

кристаллические решетки.

Решетка у четных молекул

получается более прочной,

поэтому у них и

температура, и теплота плавления

выше, а растворимость —

ниже, чем у нечетных. Ведь

чем прочнее

кристаллическая решетка, тем труднее

разрушить ее при плавлении

или растворении. А на таких

свойствах, как теплота

испарения и температура

кипения, четность молекул

никак не сказывается —

исходное-то состояние жидкое, и

энергия кристаллической

решетки не имеет к делу

никакого отношения. Как

видите, объяснение достаточно

простое.

-Обратимся теперь к

одноосновным кислотам. Четные

кислоты содержатся (в

форме сложных эфиров) в

природных продуктах —

животных и растительных жирах,

маслах, а также в воске.

Поэтому эти кислоты были

открыты давно. И названия их

связаны с источником

получения: арахчновая кислота

есть в арахисовом масле,

пальмитиновая, как

нетрудно догадаться, — в

пальмовом.

А вот нечетные кислоты

с большим числом атомов

углерода в природе обычно

не встречаются, они

получены синтетически и

собственного имени не имеют. В

соответствии с важностью

четных и нечетных кислот для

живых организмов им

посвящено соответствующее

число исследований; свойства

четных кислот изучены

значительно лучше, чем

нечетных, и это отразилось на

числе страниц в

справочнике.

И последнее. Почему при

малых значениях N

четно-нечетный эффект не

проявляется? Дело в том, что для

первых членов ряда

добавление каждого нового атома

углерода сильно изменяет

свойства молекулы, так что

в начале ряда у каждого

гомолога своя более или

менее яркая индивидуальность.

На ее фоне четность

молекулы отходит на второй

план. Сравните, например,

симметрию молекул

углеводородов при N от 1 до 5:

9 Э^Э

АВЙ&

и при N^11 и 12:

• • • • •

• • • • • •

• ¥ • ¥ ¥' ¥

Различие очевидно. Столь

же индивидуальны для

нашего восприятия небольшие

числа: наша привязанность

или нелюбовь к ним

определяется не четностью, а

другими их качествами,

например в роли школьных

оценок...

И. ИЛЬИН

20

Портреты

«Основатель и душа

лучшего клуба физиков...»

ПЕТРУ ЛЕОНИДОВИЧУ КАПИЦЕ —

80 ЛЕТ

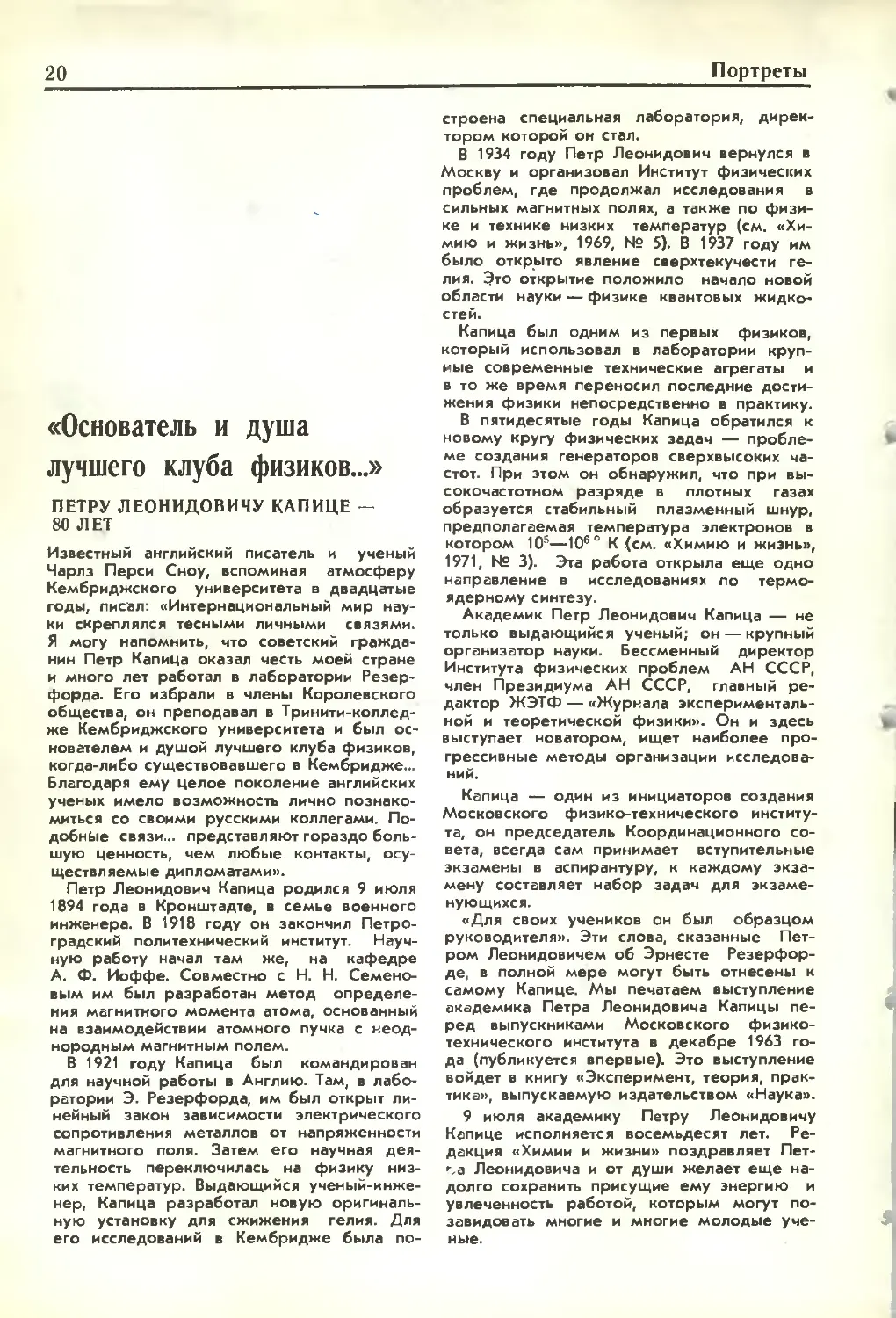

Известный английский писатель и ученый

Чарлз Перси Сноу, вспоминая атмосферу

Кембриджского университета в двадцатые

годы, писал: «Интернациональный мир

науки скреплялся тесными личными связями.

Я могу напомнить, что советский

гражданин Петр Капица оказал честь моей стране

и много лет работал в лаборатории Резер-

форда. Его избрали в члены Королевского

общества, он преподавал в Тринити-коллед-

же Кембриджского университета и был

основателем и душой лучшего клуба физиков,

когда-либо существовавшего в Кембридже...

Благодаря ему целое поколение английских

ученых имело возможность лично

познакомиться со своими русскими коллегами.

Подобные связи... представляют гораздо

большую ценность, чем любые контакты,

осуществляемые дипломатами».

Петр Леонидович Капица родился 9 июля

1894 года в Кронштадте, в семье военного

инженера. В 1918 году он закончил

Петроградский политехнический институт.

Научную работу начал там же, на кафедре

А. Ф. Иоффе. Совместно с Н. Н.

Семеновым им был разработан метод

определения магнитного момента атома, основанный

на взаимодействии атомного пучка с

неоднородным магнитным полем.

В 1921 году Капица был командирован

для научной работы в Англию. Там, в

лаборатории Э. Реэерфорда, им был открыт

линейный закон зависимости электрического

сопротивления металлов от напряженности

магнитного поля. Затем его научная

деятельность переключилась на физику

низких температур. Выдающийся

ученый-инженер, Капица разработал новую

оригинальную установку для сжижения гелия. Для

его исследований в Кембридже была

построена специальная лаборатория,

директором которой он стал.

В 1934 году Петр Леонидович вернулся в

Москву и организовал Институт физических

проблем, где продолжал исследования в

сильных магнитных полях, а также по

физике и технике низких температур (см.

«Химию и жизнь», 1969, № 5). В 1937 году им

было открыто явление сверхтекучести

гелия. Это открытие положило начало новой

области науки — физике квантовых

жидкостей.

Капица был одним из первых физиков,

который использовал в лаборатории

крупные современные технические агрегаты и

в то же время переносил последние

достижения физики непосредственно в практику.

8 пятидесятые годы Капица обратился к

новому кругу физических задач —

проблеме создания генераторов сверхвысоких

частот. При этом он обнаружил, что при

высокочастотном разряде в плотных газах

образуется стабильный плазменный шнур,

предполагаемая температура электронов в

котором 105—106° К (см. «Химию и жизнь»,

1971, № 3). Эта работа открыла еще одно

направление в исследованиях по

термоядерному синтезу.

Академик Петр Леонидович Капица — не

только выдающийся ученый; он — крупный

организатор науки. Бессменный директор

Института физических проблем АН СССР,

член Президиума АН СССР, главный

редактор ЖЭТФ — «Журнала

экспериментальной и теоретической физики». Он и здесь

выступает новатором, ищет наиболее

прогрессивные методы организации

исследований.

Капица — один из инициаторов создания

Московского физико-технического

института, он председатель Координационного

совета, всегда сам принимает вступительные

экзамены в аспирантуру, к каждому

экзамену составляет набор задач для

экзаменующихся.

«Для своих учеников он был образцом

руководителя». Эти слова, сказанные

Петром Леонидовичем об Эрнесте Резерфор-

де, в полной мере могут быть отнесены к

самому Капице. Мы печатаем выступление

академика Петра Леонидовича Капицы

перед выпускниками Московского физико-

технического института в декабре 1963

года (публикуется впервые). Это выступление

войдет в книгу «Эксперимент, теория,

практика», выпускаемую издательством «Наука».

9 июля академику Петру Леонидовичу

Капице исполняется восемьдесят лет.

Редакция «Химии и жизни» поздравляет Пет-

г,а Леонидовича и от души желает еще

надолго сохранить присущие ему энергию и

увлеченность работой, которым могут

позавидовать многие и многие молодые

ученые.

Размышления

21

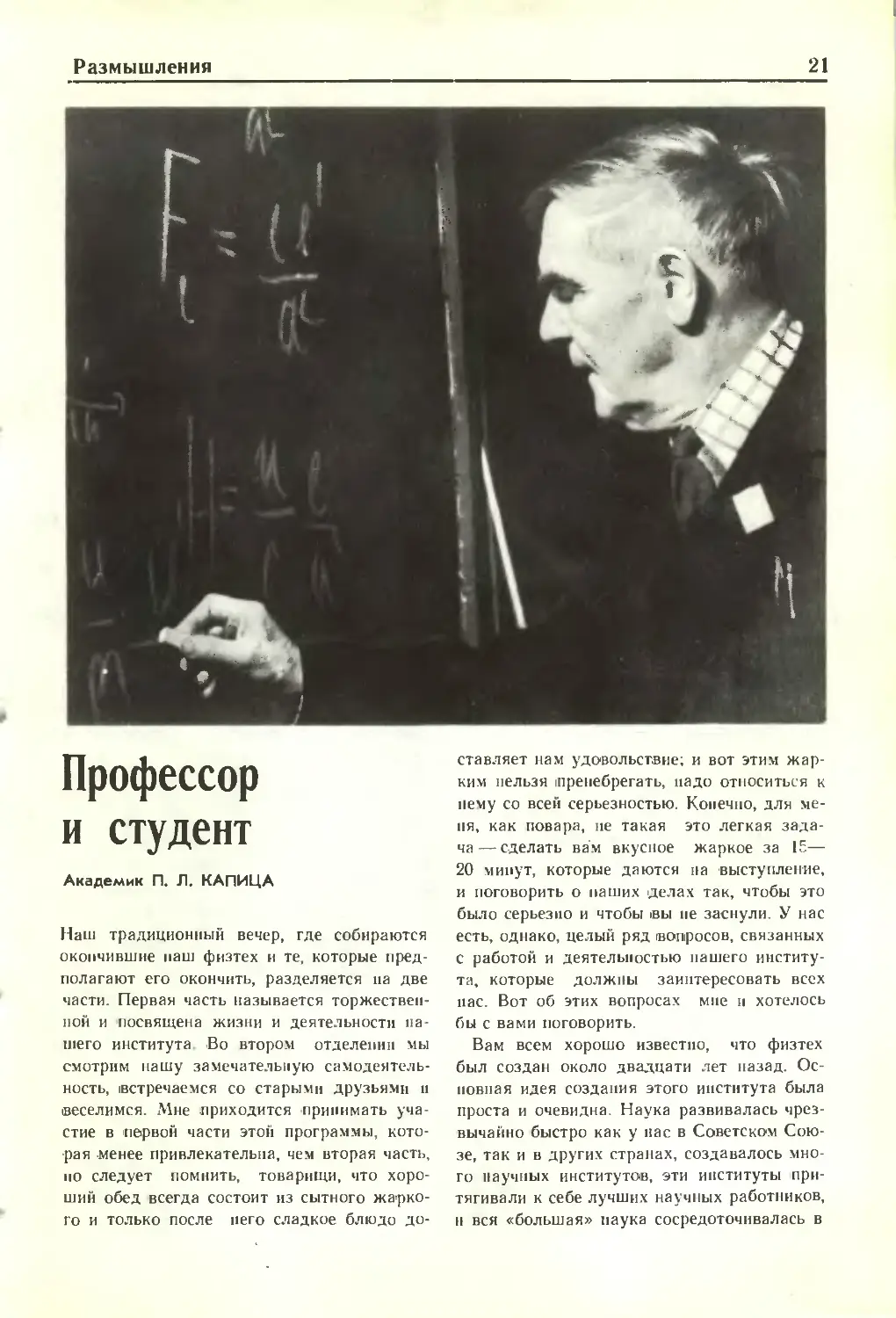

Профессор

и студент

Академик П. Л. КАПИЦА

Наш традиционный вечер, где собираются

окончившие наш физтех и те, которые

предполагают его окончить, разделяется па две

части. Первая часть называется

торжественной и посвящена жизни и деятельности

нашего института Во втором отделении мы

смотрим нашу замечательную

самодеятельность, встречаемся со старыми друзьями и

веселимся. Мне приходится принимать

участие в первой части этой программы,

которая менее привлекательна, чем вторая часть,

но следует помнить, товарищи, что

хороший обед всегда состоит из сытного

жаркого и только после него сладкое блюдо

доставляет нам удовольствие; и вот этим

жарким нельзя (пренебрегать, надо относиться к

нему со всей серьезностью. Конечно, для

меня, как повара, не такая это легкая

задача— сделать вам вкусное жаркое за 15—

20 минут, которые даются па выступление,

и поговорить о наших делах так, чтобы это

было серьезно и чтобы вы не заснули. У нас

есть, однако, целый ряд вопросов, связанных

с работой и деятельностью нашего

института, которые должны заинтересовать всех

нас. Вот об этих вопросах мне и хотелось

бы с вами поговорить.

Вам всем хорошо известно, что физтех

был создан около двадцати лет назад.

Основная идея создания этого института была

проста и очевидна. Наука развивалась

чрезвычайно быстро как у пас в Советском

Союзе, так и в других странах, создавалось

много научных институтов, эти институты

притягивали к себе лучших научных работников,

и вся «большая» паука сосредоточивалась в

22

Размышления

этих институтах. Вузы были обескровлены —

они теряли преподавательский состав,

профессуру, а также оборудование, на котором

обучались студенты. Поэтому студенты не

имели возможности еще в вузе приступить к

научной работе, они должны были

переучиваться в других институтах (перед тем, как

подойти к научной работе.

Такой разрыв между вузами и научными

институтами оказался чрезвычайно вредным

для шодготовки молодых кадров, поэтому

надо было этот -разрыв ликвидировать. Для

этого и был создан Московский

физико-технический институт, в котором обучение

студентов тесно связано с научной работой;

они учатся на самом современном

оборудовании, их обучают молодые ученые, которые

активно работают в науке, и, наконец, физ-

теховцы имеют возможность приступить к

научной деятельности со второго — третьего

курса. Таким образом, все те недостатки в

организации нашей науки, которые связаны

с ее быстрым ростом, были в значительной

мере ликвидированы.

Успех этой системы несомненен. Учебных

заведений, работающих по тому же

принципу, как и физтех, который готовит молодых

ученых, становится все больше и больше в

Советском Союзе. Однако как ни успешно

работает эта система в продолжение этих

лет, в ней есть еще существенные

недостатки, с которыми надо бороться и которые

надо выправлять, и наша задача — поставить

диагноз этих недостатков, искать способы их

ликвидировать...

Мы замечаем, что у нас еще есть все-таки

большие пробелы в л а шей профессуре, нам

не всегда удается привлекать к обучению

молодежи лучших профессоров. И есть еще

один недостаток, о котором я скажу.

Институт не выполняет еще все те функции,

которые он мог бы выполнять. Вот об этих

функциях я тоже хочу .поговорить.

Что касается подбора профессуры, то, как

вы знаете, у нас есть и хорошие профессора,

есть и средние, и даже встречаются ниже

средних. Тут ничего не поделаешь. Так

всегда будет. Самое, (пожалуй, тяжелое то, что

у нас недостаточно хорошо обеспечено

преподавание основных дисциплин. В 'прежние

времена чтение курсов основных предметов

в высших учебных заведениях — общей

физики, химии, математики,

механики—возлагалось на самых крупных ученых, и

считалось исключительно почетным делом вести

такие курсы. Теперь это изменилось, трудно

сказать, почему. С точки зрения воспитания

молодежи очень важно, конечно, чтобы

основа знаний давалась крупными учеными,

которые закладывали бы фундамент,

сообщали молодежи то, что нужно для

построения здания. Если фундамент будет

недостаточно надежным, то и все здание будет

некрепко стоять на ногах.

Как поправить дело, как обеспечить,

чтобы (в вузе читали курсы лучшие профессора,

лучшие преподаватели, лучшие ученые?

Казалось, можно было бы использовать

современную технику, скажем, сделать

кинофильмы, где лектор, самый крупный

ученый в данной области (или даже группа

ученых), будет рассказывать студентам

физику, или химию, или математику.

Конечно, это привлечет лучших

профессоров к преподаванию студентам. Но

посмотрим, что из этого получится на самом деле.

Может быть, администрация института и

будет приветствовать такое начинание—

сократится число штатных единиц и не будет

необходимости привлекать и подыскивать

преподавательские кадры. С точки зрения

министерства —те же самые удобства.

Сделав один фильм, они смогут сократить свои

штаты и снизить расходы по вузам. Даже

некоторые студенты были бы рады,

поскольку все-таки в темных киноаудиториях

комфортабельнее спать, чем в светлых.

И все-таки такая система, конечно,

нелепа. Вы представьте себе, что в физтехе

вместо профессуры стоят одни киноаппараты

и ходят только студенты и киномеханики.

Это будет исключительно скучное и темное

заведение, к которому вы не будете

относиться как к своей альма матер. Не в этом,

однако, дело. Говорят, студенты рано или

поздно как-нибудь к этому приспособятся,

как-нибудь это переживут. Гораздо хуже

отнесутся к этому изменению сами

преподаватели. Дело в том, что совершенно

забывают о другой функции высшего учебного за-.

ведения — учить не только студентов, но

и самих профессоров -и преподавателей.

Профессор и студент

23

Хороший ученый, когда преподает, всегда

учится сам. Во-первых, он -проверяет свои

знания, потому что, только ясно объяснив

другому человеку, можешь быть уверен, что

сам понимаешь вопрос. Во-вторых, когда

ищешь форму ясного описания того или

иного вопроса, часто приходят новые идеи.

В-третьих, те нелепые часто вопросы,

которые задают студенты после лекций,

исключительно стимулируют мысль и заставляют

с совершенно новой точки зрения взглянуть

иа то явление, к которому подходим всегда

стандартно, и это тоже помогает творчески

мыслить.

И наконец, студенты лучше знают, шире

знают вопросы физики, чем преподаватели.

Преподаватель, как специалист, -подходит

узко, у него нет широкого подхода. У

студентов гораздо шире подход. И когда

студент беседует с преподавателем,

преподаватель очень много узнает от студента и

молодого ученого.

Вот почему молодым ученым необходимо

заниматься преподавательской

деятельностью. Хороший вуз — это тот вуз, который

дает возмож'ность развиваться талантам

преподавателей так же широко, как и

талантам их учеников.

Чтобы показать, что это не есть общие

фразы, я вам приведу целый ряд примеров

того, как преподавательская деятельность

приводила к большим открытиям. Примеры

эти настолько разительные, что они, мне

кажется, вполне подтверждают эту идею.

Один из самых классических примеров

хорошо известен — это Менделеев и его

периодическая система. Менделеев искал, каким

способом легче объяснить студентам

свойства элементов, чтобы эти свойства могли бы

восприниматься по определенной системе.

Он распределял элементы но карточкам,

складывал эти карточки в разном порядке

и, наконец, иашел, что карточки,

разложенные по возрастанию атомных весов

элементов, образуют периодическую закономерную

систему. 1 марта 1869 года таблица была

напечатана отдельным изданием и немногим

позже вошла, как приложение, во второй

выпуск «Основ химии». Таким образом,

периодическая система элементов в основе

своей возникла из педагогической

деятельности Менделеева как профессора

Петербургского университета.

Второй случай, немного более ранний,

относится к математике. В начале XIX века

русское правительство решило, что все

чиновники должны иметь среднее образование.

Те чиновники, которые не имели аттестата

зрелости, должны были его получить. Чтобы

облегчить им это, были созданы курсы,

которые готовили к экзаменам на аттестат

зрелости. Одним из преподавателей геометрии

таких курсов был Лобачевский. Ему было

тогда 24—25 лет. Он был очень молод, и он

объяснял этим престарелым чиновникам

принципы евклидовой геометрии. И они

никак не могли попять, откуда берется

аксиома о непересекаемости двух параллельных

линий. Лобачевский долго бился над тем,

чтобы дать подходящее объяснение, но

убедился, что такого объяснения не

существует. Он понял, что можно построить такую

геометрию, при которой линии всегда

пересекаются. Так была создана его неевклидова

геометрия. Таким образом он нашел новую

область математики, которой, как вы

знаете, суждено было сыграть фундаментальную

роль в современной физике.

Могу привести еще пример, о котором мне

рассказал известный физик Дебай. Дебай в

то время был преподавателем, профессором

в Цюрихе. У него был молодой ученик, тоже

преподаватель, Шредингер, тогда еще

совсем неизвестный молодой человек. Дебай

познакомился с работой де Бройля, в которой

де Бройль, выдвинувший, как вы знаете,

гипотезу о существовании волновой

структуры электрона, показал, что при известных

условиях интерференции можно заменить

движение электрона волновым движением.

Идея эквивалентности волнового движения и

квантовых процессов, волнового движения

и корпускулярного движения была

воспринята целым рядом физиков весьма

отрицательно. Отрицательно отнесся к ней и

Шредингер. Когда Дебай попросил его

рассказать о работах де Бройля молодежи,

Шредингер сначала отказался. Потом, когда

Дебай, пользуясь своим положением

профессора, снова предложил ему это сделать,

Шредингер согласился и начал искать, как

можно было бы объяснить идеи де Бройля в наи-

24

Размышления

более полной и точной математической

форме. И когда он рассказал о работах

де Бройля в том представлении, какое

считал наиболее точным, Дебай ему сказал:

«Послушайте, ведь вы же нашли новый

замечательный вид уравнения, который

является фундаментальным в современной

физике».

Таким образом, в результате

педагогической деятельности было найдено и волновое

уравнение — основное уравнение

современной физики.

Приведу вам еще четвертый пример.

Происходило это в Кембридже, во второй

половине прошлого века. Теоретическую физику

тогда преподавал Стоке. К нему пришел

сдавать аспирантский экзамен один молодой

человек. Аспирантский экзамен в те времена

был довольно трудный, потому что

аспирантур было тогда очень мало — две-три, и

состязание за право попасть в аспирантуру

было очень трудным. Стоке давал задачу,

причем система была такая — давался

десяток задач и студент сам выбирал те,

которые он хотел решить. Ему давалось

определенное число часов, и Стоке, не стесняясь,

ставил часто неразрешимые задачи, чтобы

посмотреть, знает ли студент, что эта

задача неразрешима. Он ставил, -например,

такую задачу (то были домаксвелловские

-времена): найти распределение скоростей в

газе. Тогда это распределение скоростей не

было известно. Берпулли и все считали, что

скорости 'примерно равны.

Один молодой человек решил эту

задачу— на удивление Стоксу, решил

правильно. Мы догадываемся, что этот молодой

человек был не кто иной, как Максвелл.

Таким образом, открытие закона

распределения скоростей в газе было сделано Мак-

овеллом на экзамене.

Таких примеров .можно было бы привести

еще много, но. мне кажется, совершенно

очевидно, что если учебная деятельность

плодотворна в таких серьезных

фундаментальных вопросах, то она несомненно

плодотворна и в более простых вопросах, она

часто оказывает плодотворное влияние па

современную науку н на современных ученых.

Поэтому высшие учебные заведения нужно

рассматривать не только как заведения, в

которых готовят молодых ученых, но и как

место, где развиваются научные таланты и

уже сформировавшиеся ученые. Учебные

заведения должны быть так организованы,

чтобы эта возможность была широко

предоставлена преподавательскому персоналу.

У нас это не всегда признается. До сих

пор, например, в университетах и других

высших учебных заведениях считается

разумным, чтобы часть персонала занималась

научной деятельностью, а часть —

педагогической. Как раз в высших учебных

заведениях должна быть такая система, чтобы она

основывалась на ученых, которые

небольшую часть своего времени занимаются

педагогической деятельностью. Только тогда

учебное заведение будет выполнять все свои

функции — учить студентов и учить

преподавательский .персонал.

Поэтому замена профессоров

киноаппаратами совершенно нелепа, она бы сделала

невозможной вторую часть деятельности

высшего учебного заведения, которая,

несомненно, в ближайшем будущем будет

развиваться и на которую мы обратим большое

внимание. Должны обращать большое

внимание.

Я вам рассказал об этом, потому что всем

«вам, молодым ученым, в ближайшее время

предстоит покинуть физтех и в том или

ином виде заниматься в исследовательских

институтах. Если вы хотите продолжать

расти как ученые, не стареть и развивать

свои знания, вам необходимо не терять

контакт со следующим подрастающим

поколением, учить это подрастающее поколение и

учиться у него, развивать свои знания. Если

вы оторветесь от обучения молодежи, вы

сразу начнете стареть и сразу начнете

отставать от пауки.

Вот этот маленький завет я вам хочу

передать от себя, так как считаю его очень

важным.

Публикацию подготовили

О. КОЛОМИЙЦЕВА и П. РУБИНИН

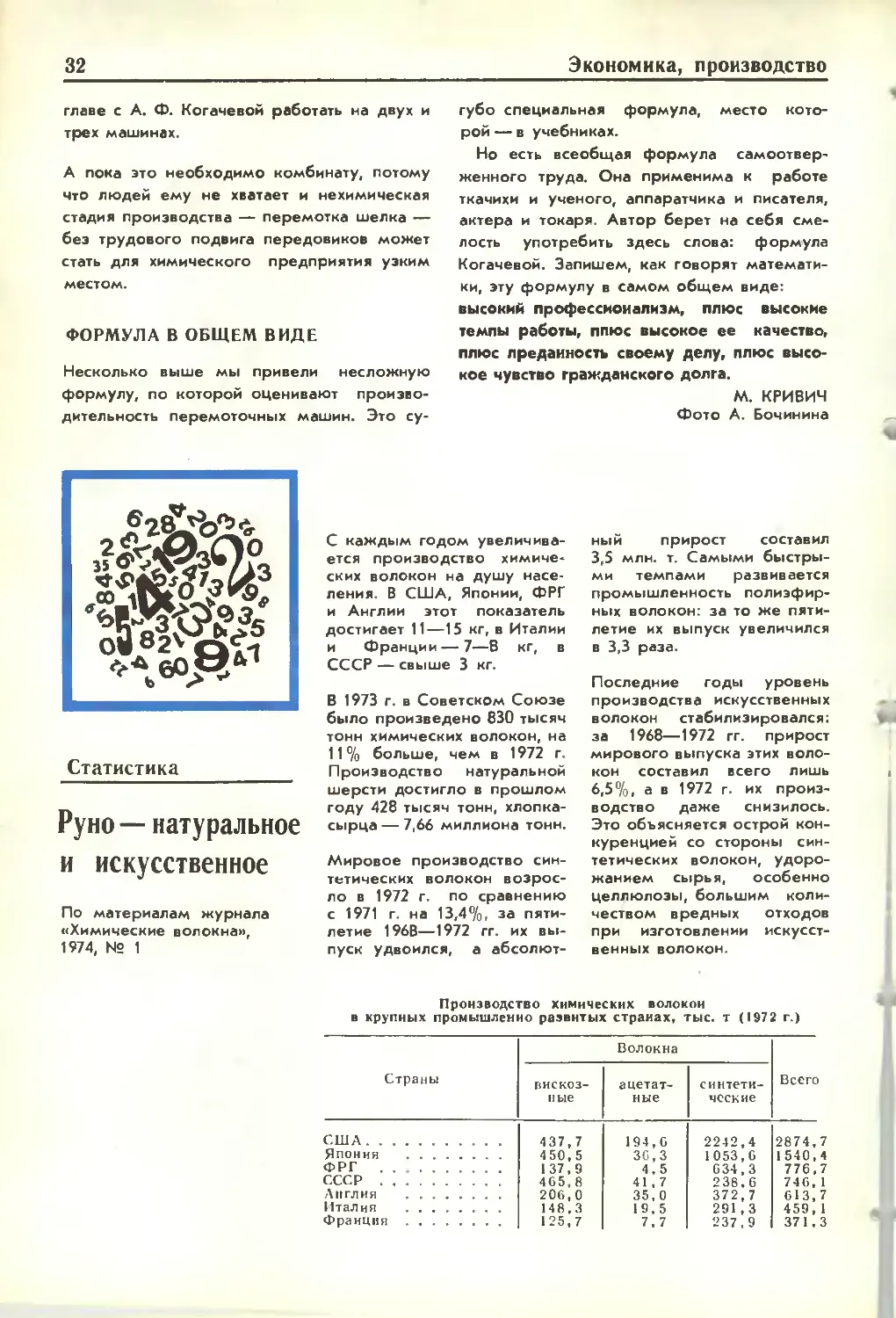

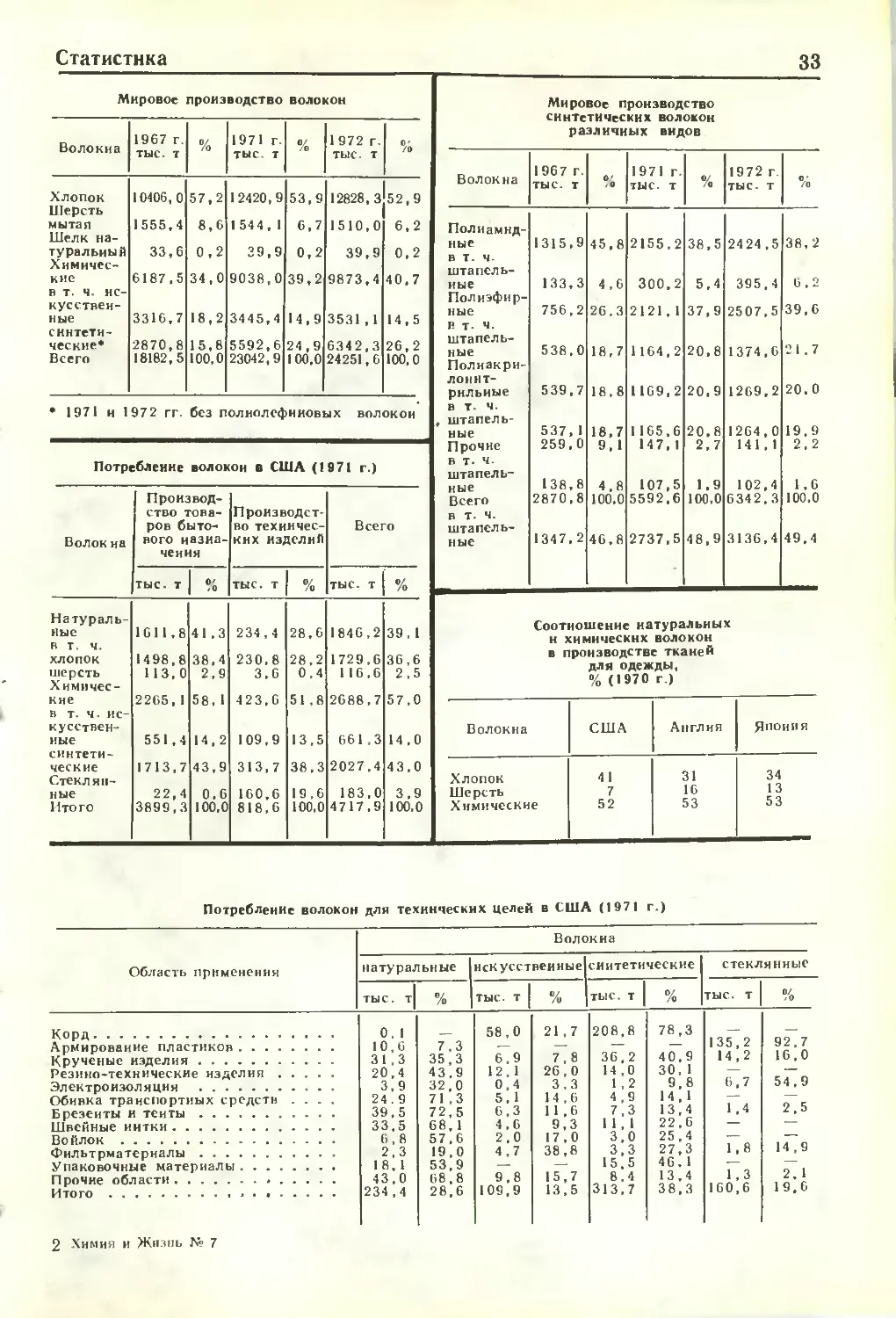

Новые заводы

25

Химические

волокна:

портрет отрасли

О развитии промышленности

искусственных и

синтетических волокон рассказал

корреспонденту нХимии и

жизни» заместитель начальника

Всесоюзного объединения

нСоюзхимволокно»

Министерства химической

промышленности СССР В. П.

СЕМЕНОВ.

Промышленность

химических волокон — одна из

самых молодых, бурно

развивающихся отраслей

народного хозяйства. За

десятилетие 1960—1970 гг. выпуск ее

продукции утроился, а

производство синтетических

волокон увеличилось в 11 раз.

Директивы XXIV съезда

партии, Постановление ЦК

КПСС и Совета Министров

СССР «О мерах по

развитию промышленности

химических волокон и сырья для

них в 1971—1975 годах»

предусматривают довести

выпуск этой важнейшей

продукции до 1065 тысяч тонн,

что превысит уровень 1970

года в 1,7 раза. Предстоит

соорудить мощности, равные

созданным за все

предшествующие годы. Для этого

намечено построить новые

предприятия в Гродно, Ку-

станае, Житомире, Барнауле,

Ленинабаде, Юрге, Ново-

граде-Волынском и других

городах страны.

Однако в основном

увеличение общего объема

производства волокон будет

достигнуто путем расширения

и реконструкция

действующих предприятий. Почему?

По подсчетам наших

специалистов, реконструкция по

сравнению с новым

строительством дает

экономический эффект в несколько

сот миллионов рублей.

Увеличивая производство

волокон, мы в то же время

планируем значительно

повысить производительность

труда. Важная роль при

этом отводится

распространению щекинского метода.

Механизация и

автоматизация производств,

совершенствование управления дают,

как мы убедились, большой

эффект: на предприятиях

объединения, несмотря на

ввод новых мощностей и

реконструкцию действующих,

общее число работников за

годы пятилетки почти не

увеличится.

Важный резерв роста

производительности труда в

отрасли — распространение

почина крутильщицы шелка

Ф. М. Рыбаковой досрочно

выполнить пятилетку,

распространение опыта ее

последователей, таких как пе-

ремотчица шелка А. Ф. Ко-

гачева и крутильщик Н. С.

Паламарчук. Сейчас на

предприятиях нашего

объединения их примеру следуют

более 10 тысяч человек.

Быстрое развитие

индустрии химических волокон

оправдано не только

растущей потребностью в них, но

и высокой экономической

эффективностью

производства, доступностью сырья.

Для выпуска капрона,

найлона, лавсана, нитрона

исходным сырьем служат нефть,

природный газ, уголь. При

получении пряжи из

вискозного штапельного волокна

общие затраты труда в 3—4

раза меньше, чем при

производстве

хлопчатобумажной пряжи. Для выпуска

штапельного полиакрилнит-

рильного или полиэфирного

волокна требуется в 2—3

раза меньше

капиталовложений и в 15—20 раз меньше

затрат труда, чем для

выработки натуральной

шерсти. В трикотажной

промышленности замена одной

тонны шерсти капроном дает

экономию по капиталовло-

26

Новые заводы

жениям 713 рублей, снижает

себестоимость готовых

изделий на 296 рублей. При

замене шерсти лавсаном

выигрыш составит

соответственно 443 и 246 рублей,

нитроном — 676 и 324 рубля.

Приходится приводить

слишком много цифр. Наверное,

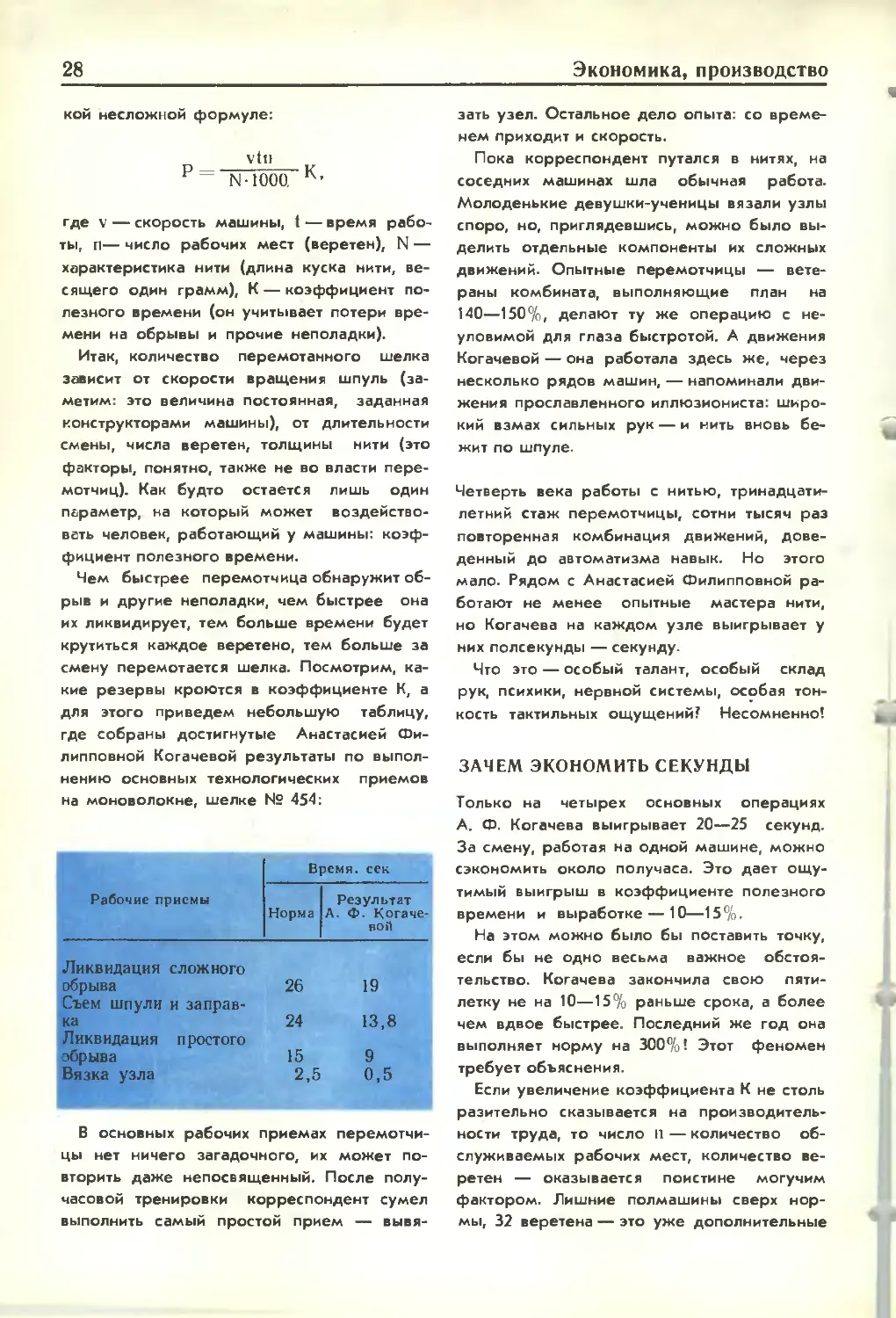

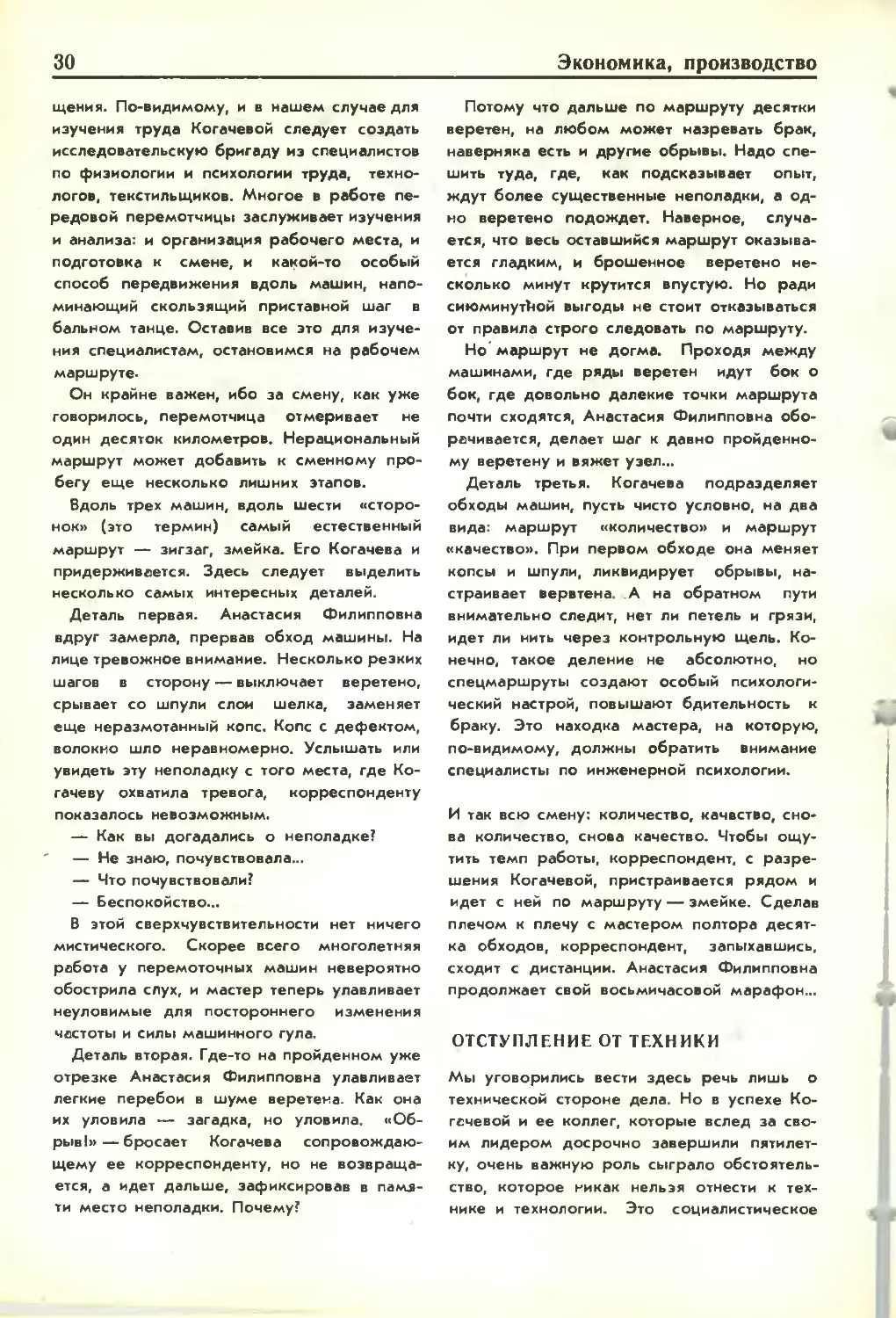

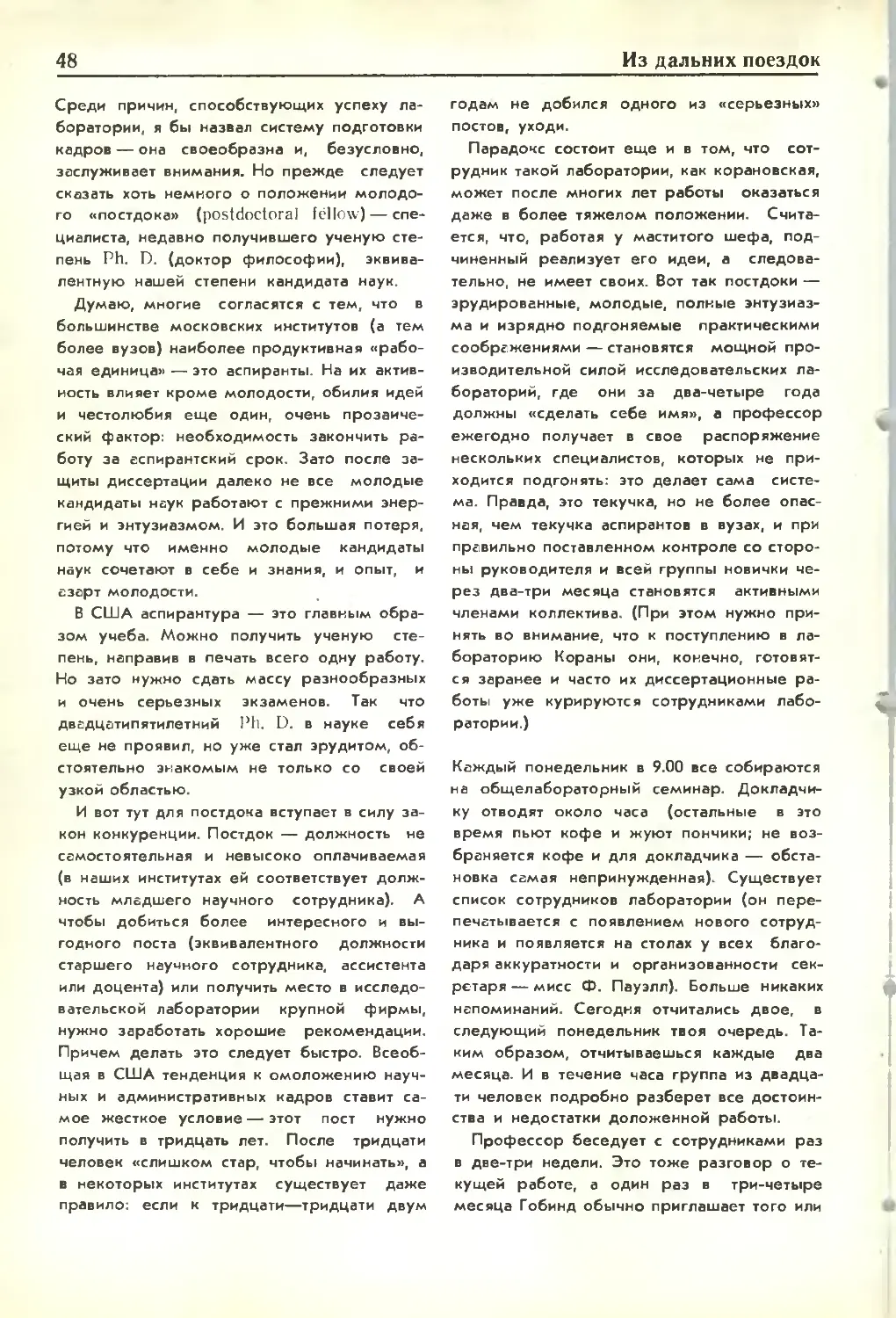

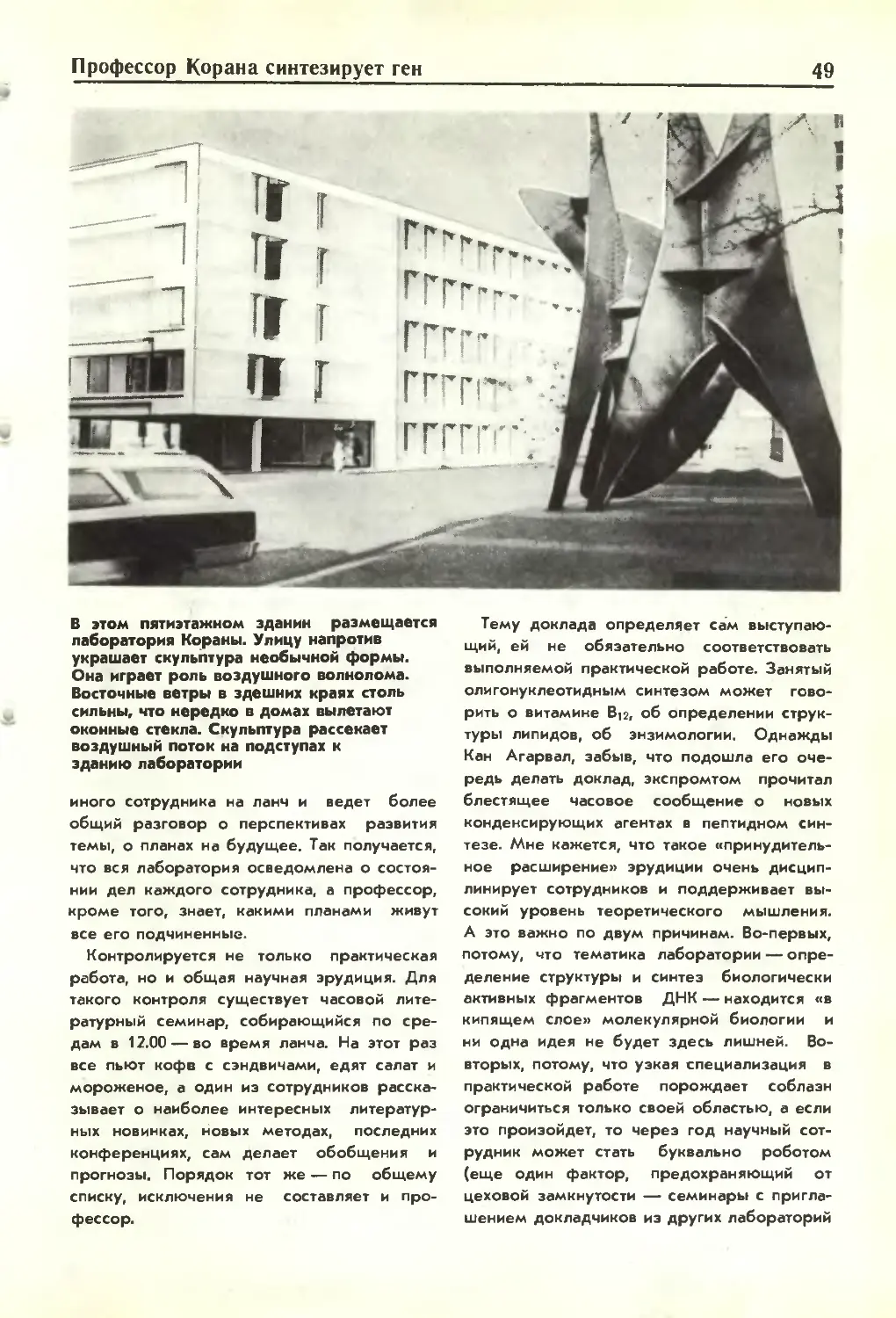

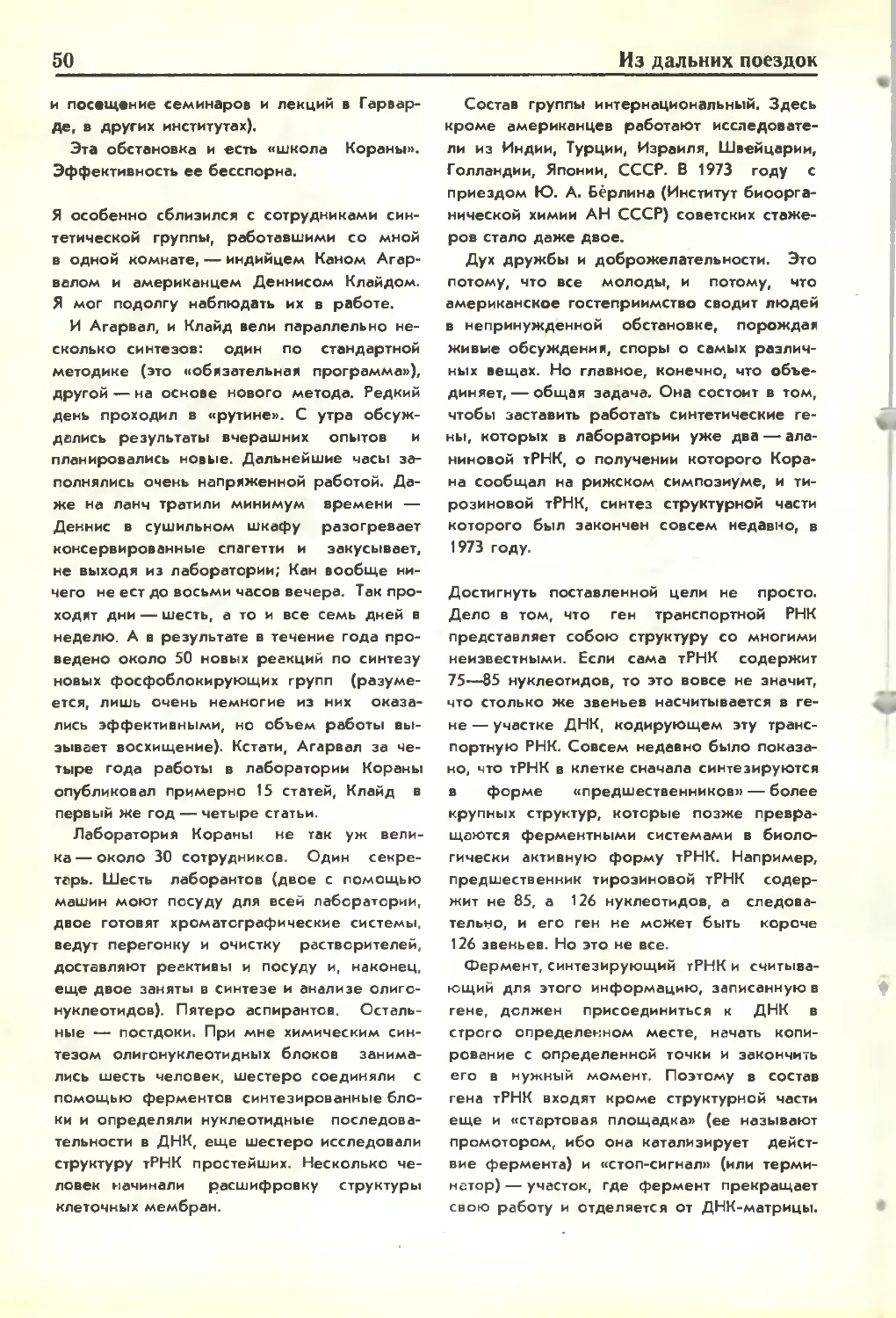

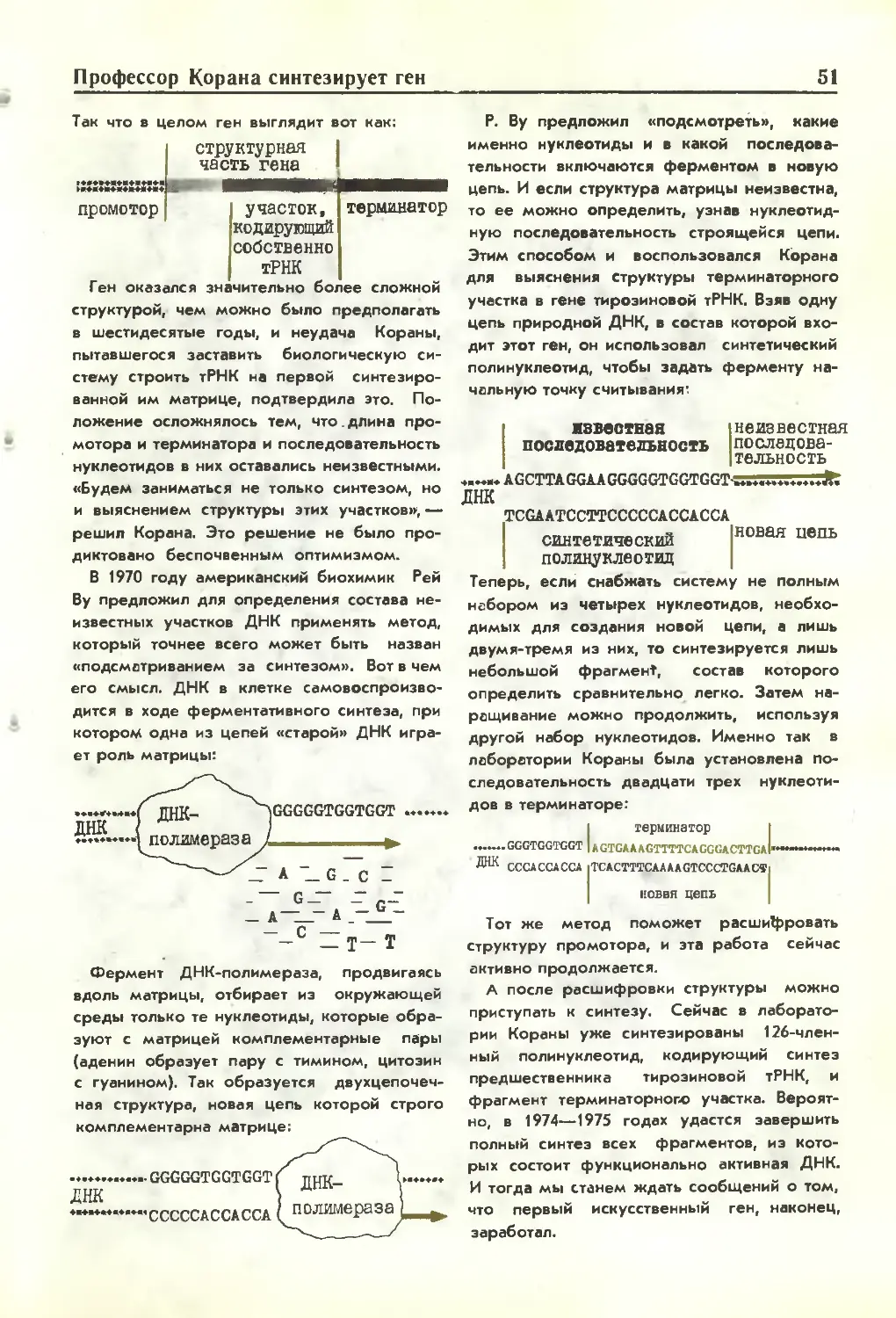

читать их утомительно. Но