Text

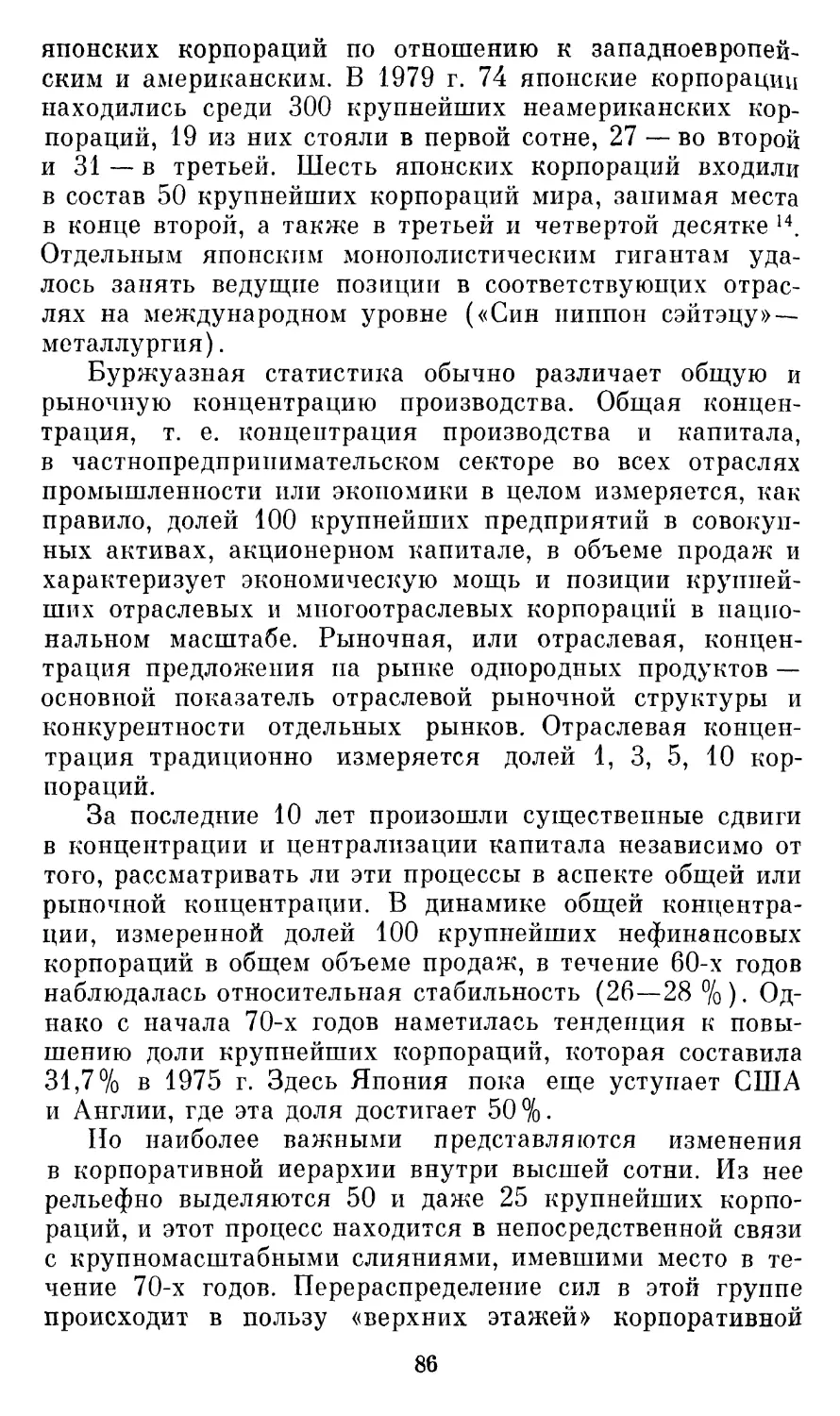

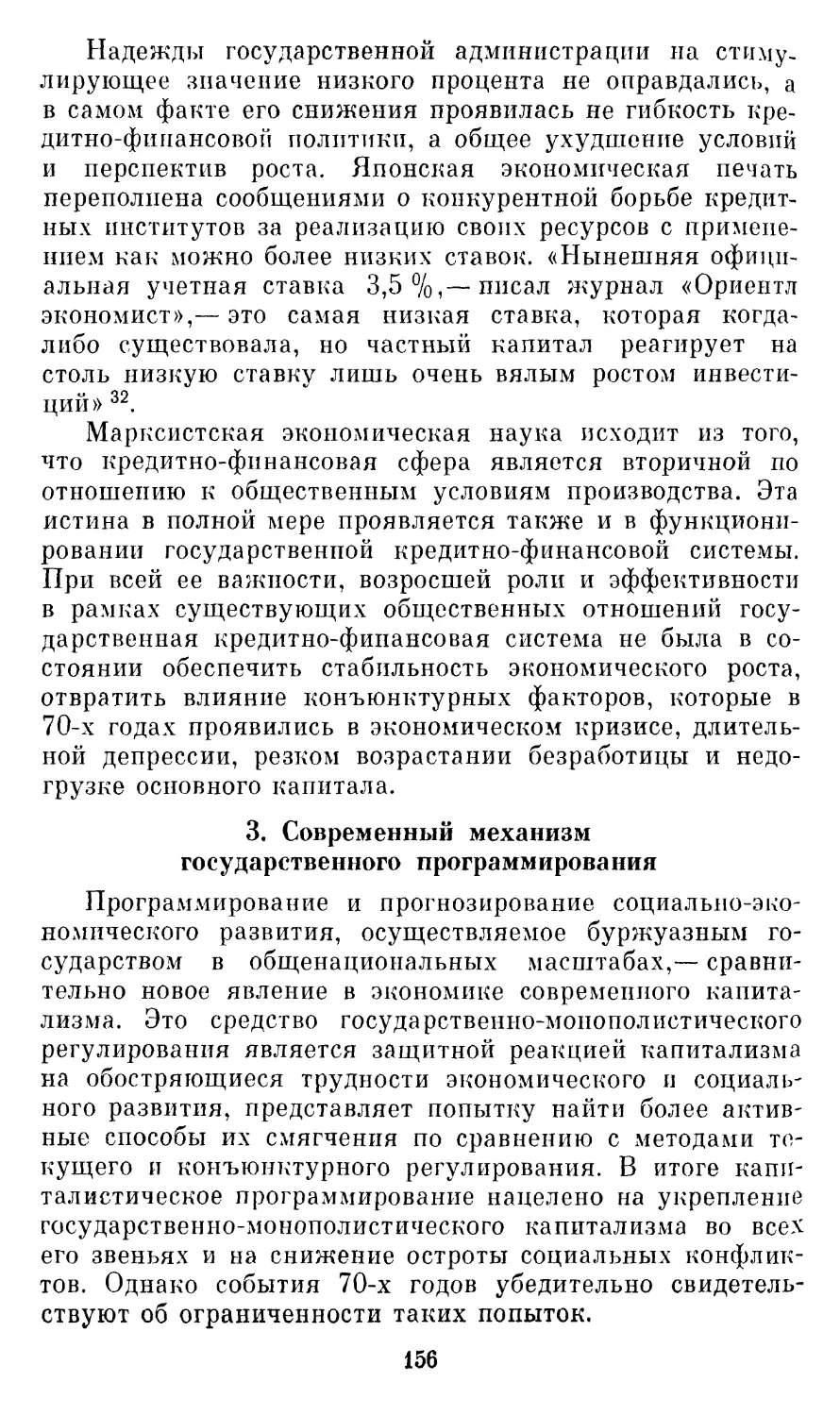

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТ

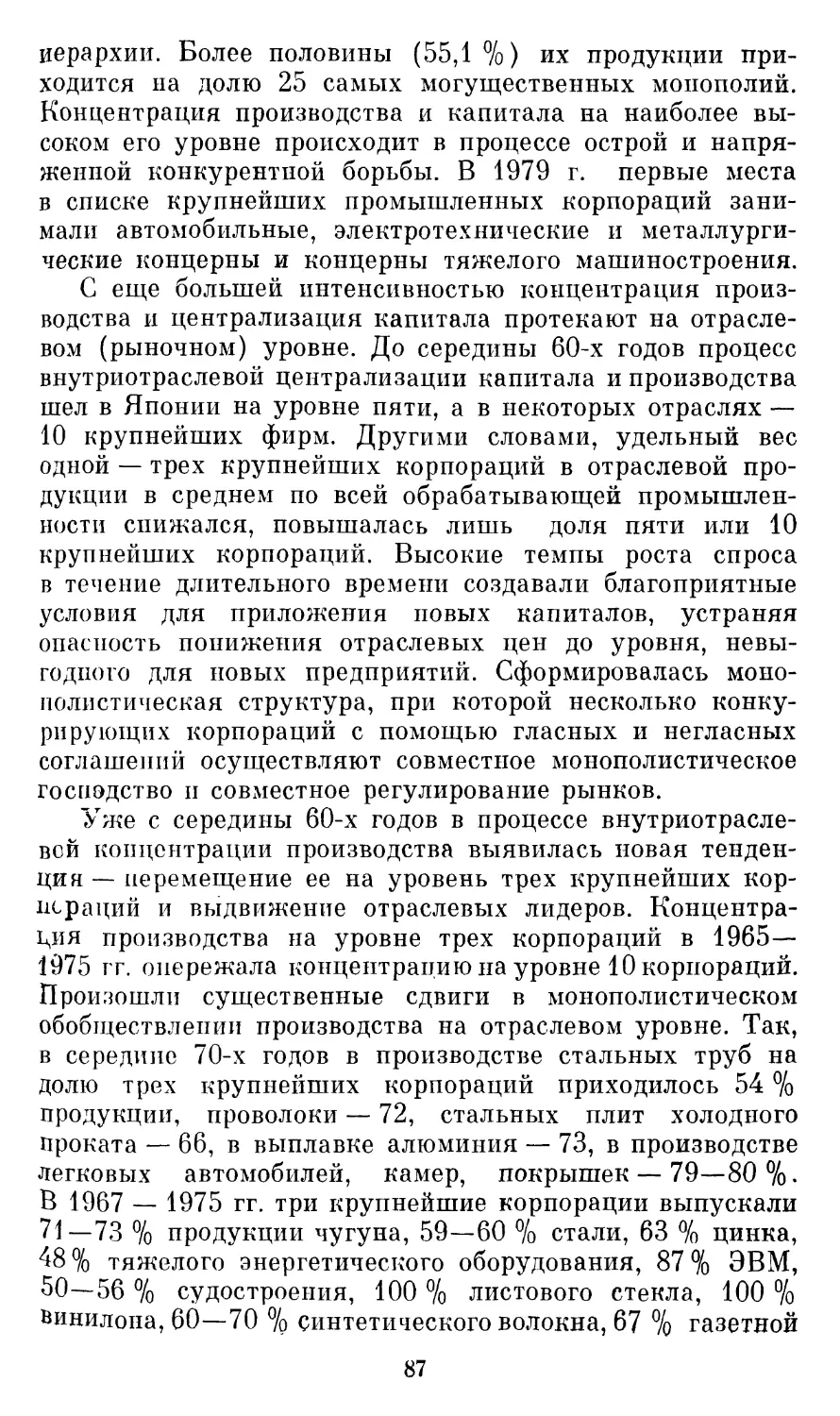

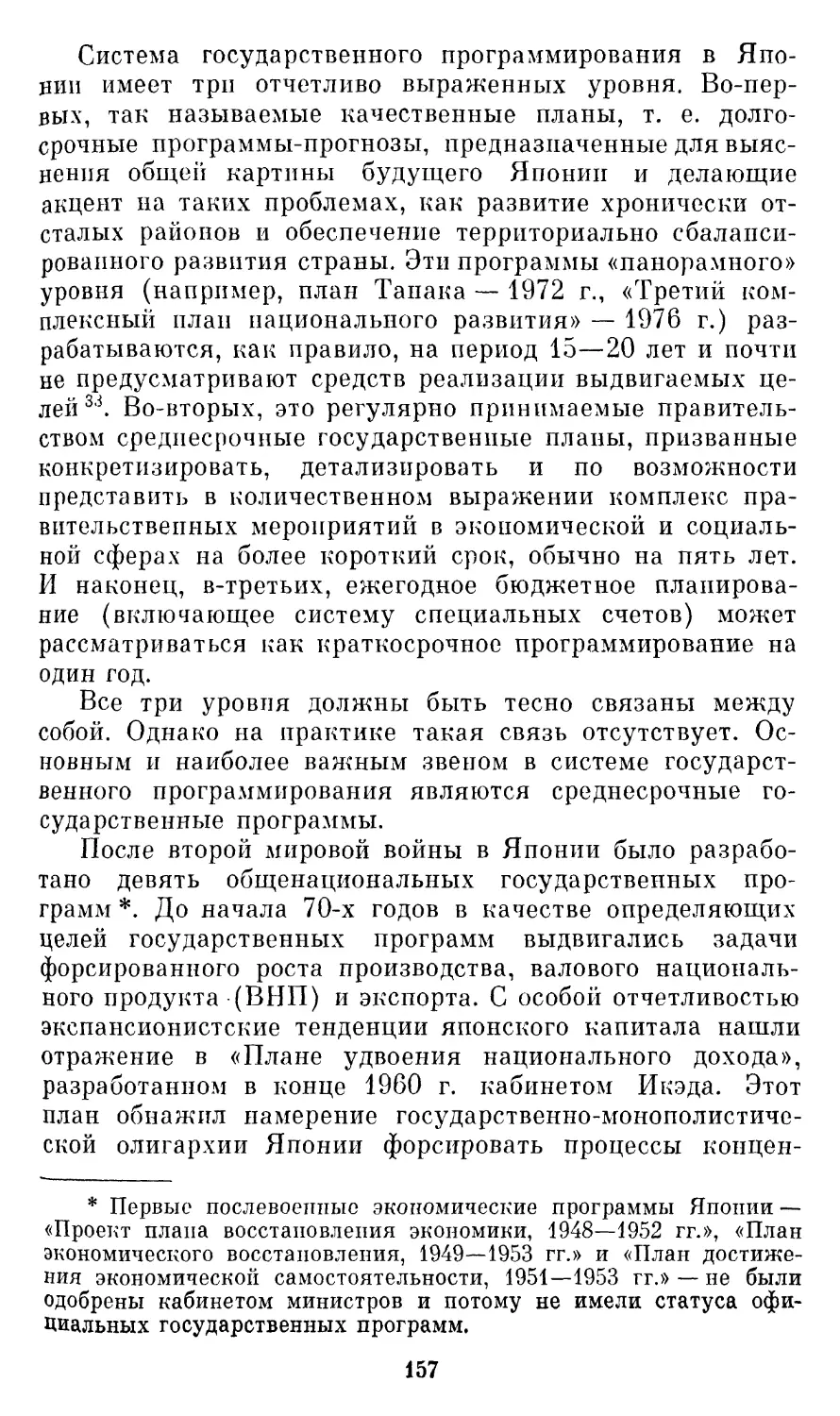

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

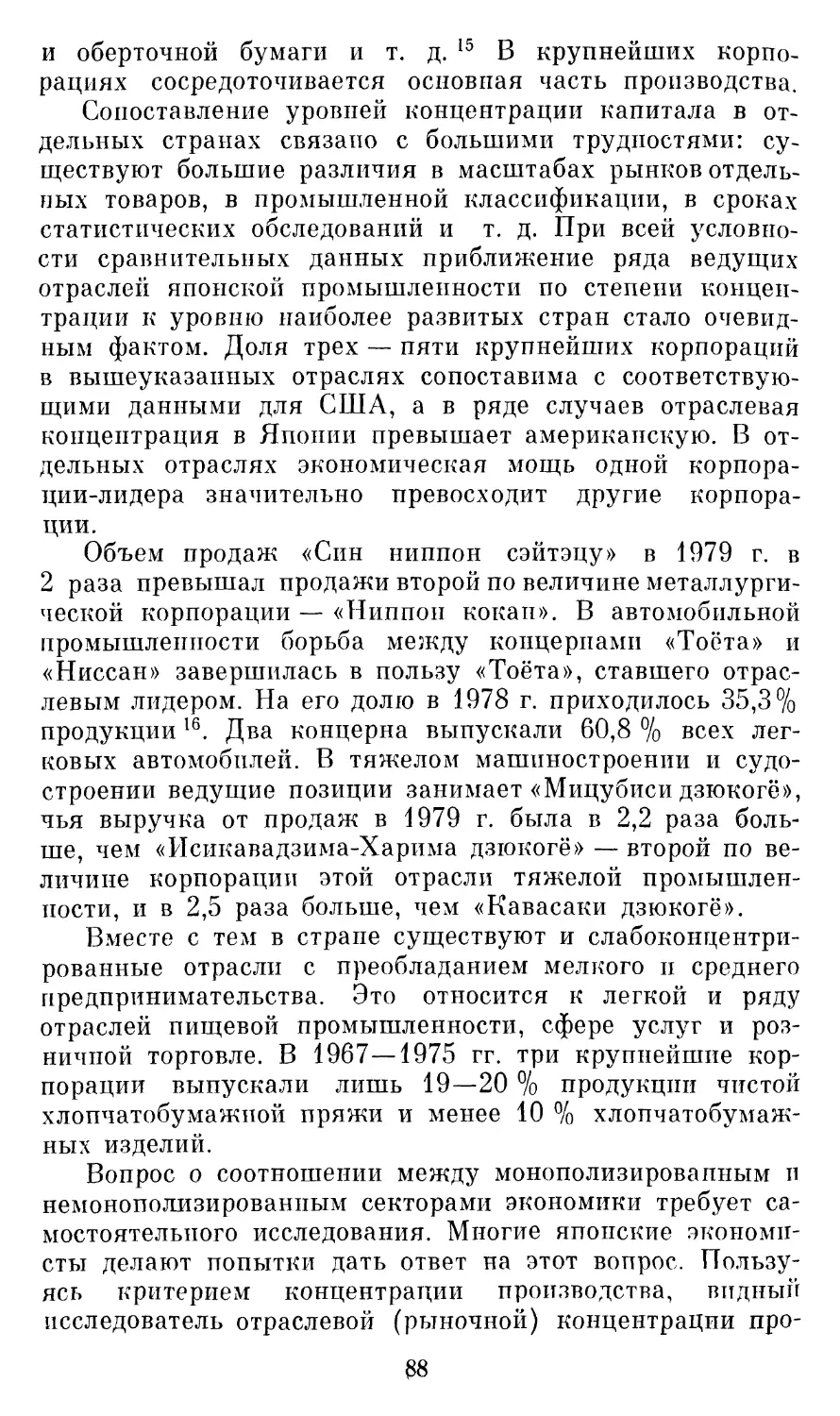

АН СССР

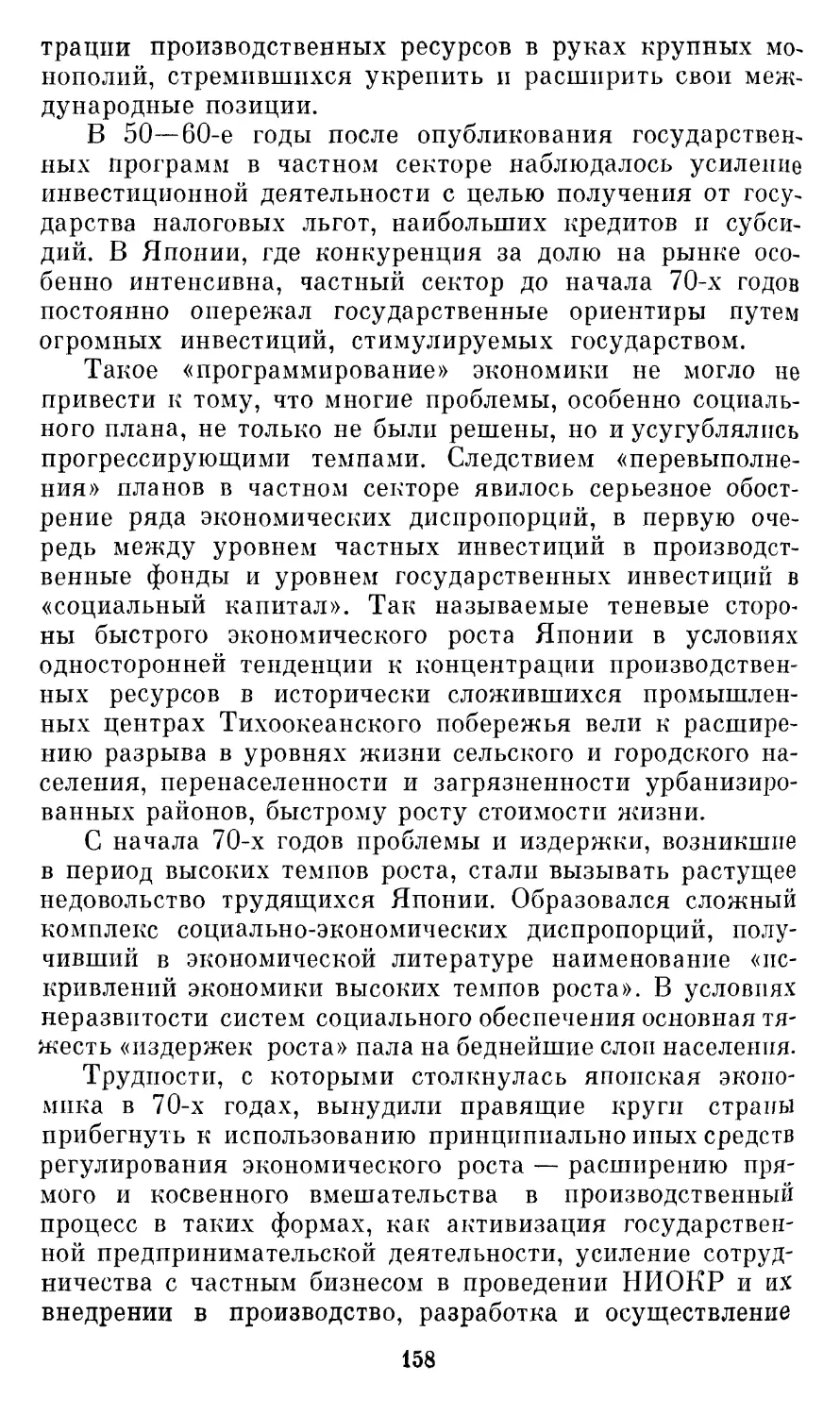

СОВРЕМЕННЫЙ

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ

КАПИТАЛИЗМ

в восьми книгах

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

ЯПОНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

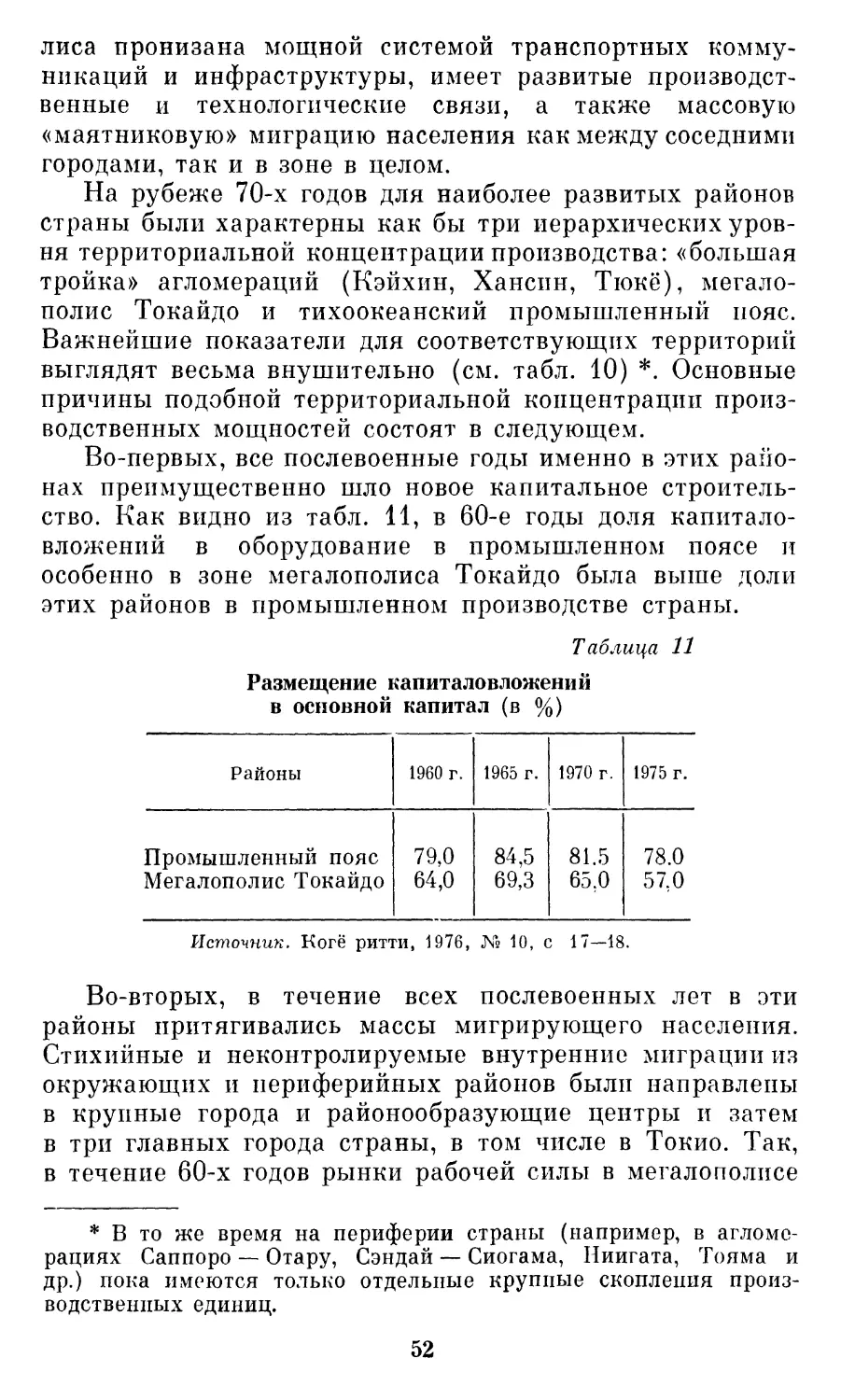

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ФРАНЦИЯ

ИТАЛИЯ

МАЛЫЕ СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

АВСТРАЛИЯ И КАНАДА

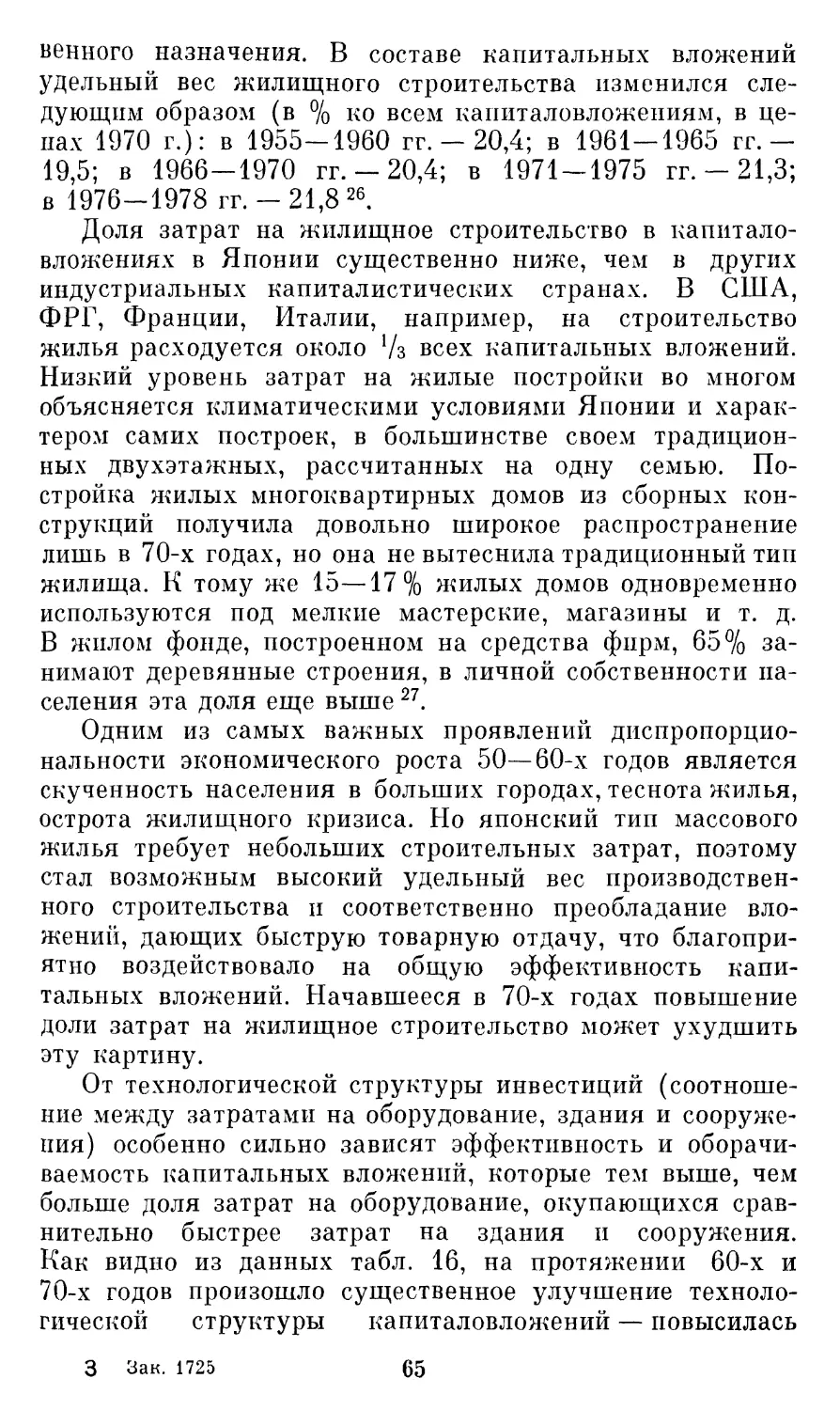

Ответственные редакторы серии:

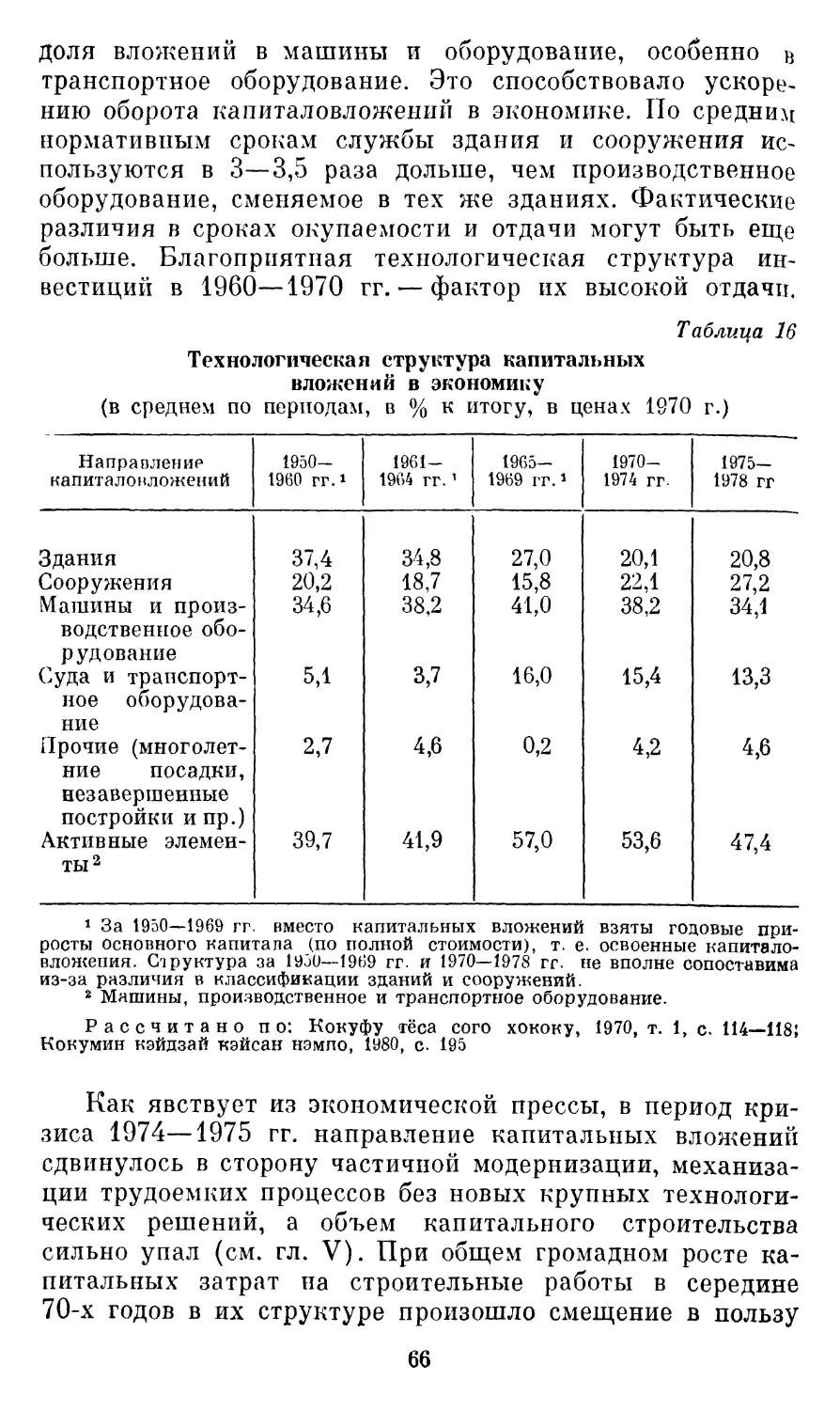

Академик Н. И. ИНОЗЕМЦЕВ,

д-р истор. наук О. Н. БЫКОВ,

д-р экон, паук И. Д. ИВАНОВ

Редакционная коллегия серии:

д-р экон, наук А. В. АНИКИН,

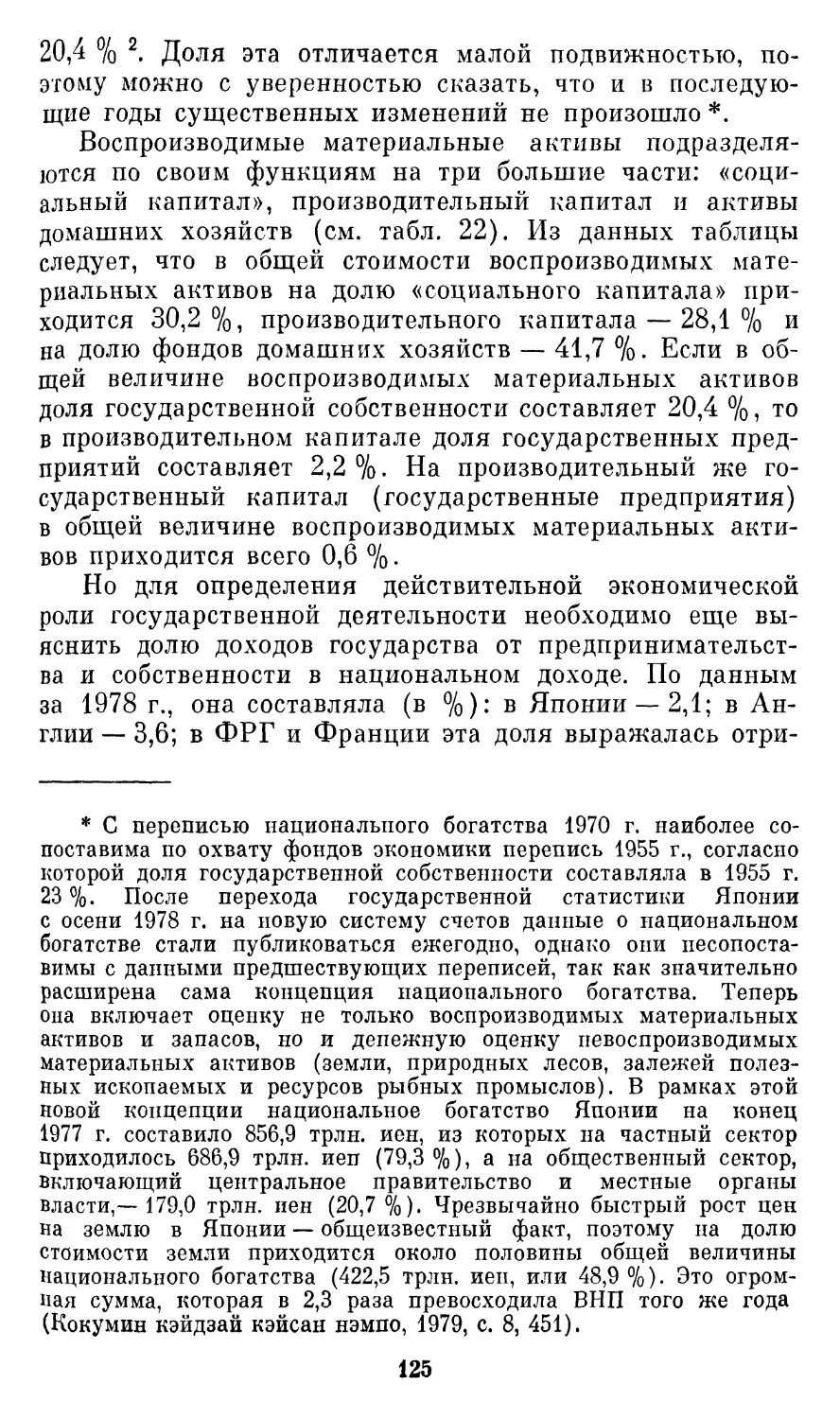

д-р экон, наук Н. П. ВАСИЛЬКОВ,

д-р истор. наук Г. Г. ДИЛИГЕНСКИЙ,

д-р экон, наук В. И. КУЗНЕЦОВ,

д-р истор. паук И. А. ЛЕБЕДЕВ,

д-р истор. паук С. П. МАДЗОЕВСКИЙ,

д-р экон, наук В. А. МАРТЫНОВ,

д-р истор. паук Д. Е. МЕЛЬНИКОВ,

д-р экон, наук Я. А. ПЕВЗНЕР,

д-р экон, паук В. Н. ШЕНАЕВ,

д-р экон, наук Е. С. ХЕСИН,

д-р экон, наук Ю. И. ЮДАНОВ

Статистическое редактирование Б. М. БОЛОТИНА

Ученый секретарь канд. экон, наук Н. Н. КРИЧИГИНА

СОВРЕМЕННЫЙ

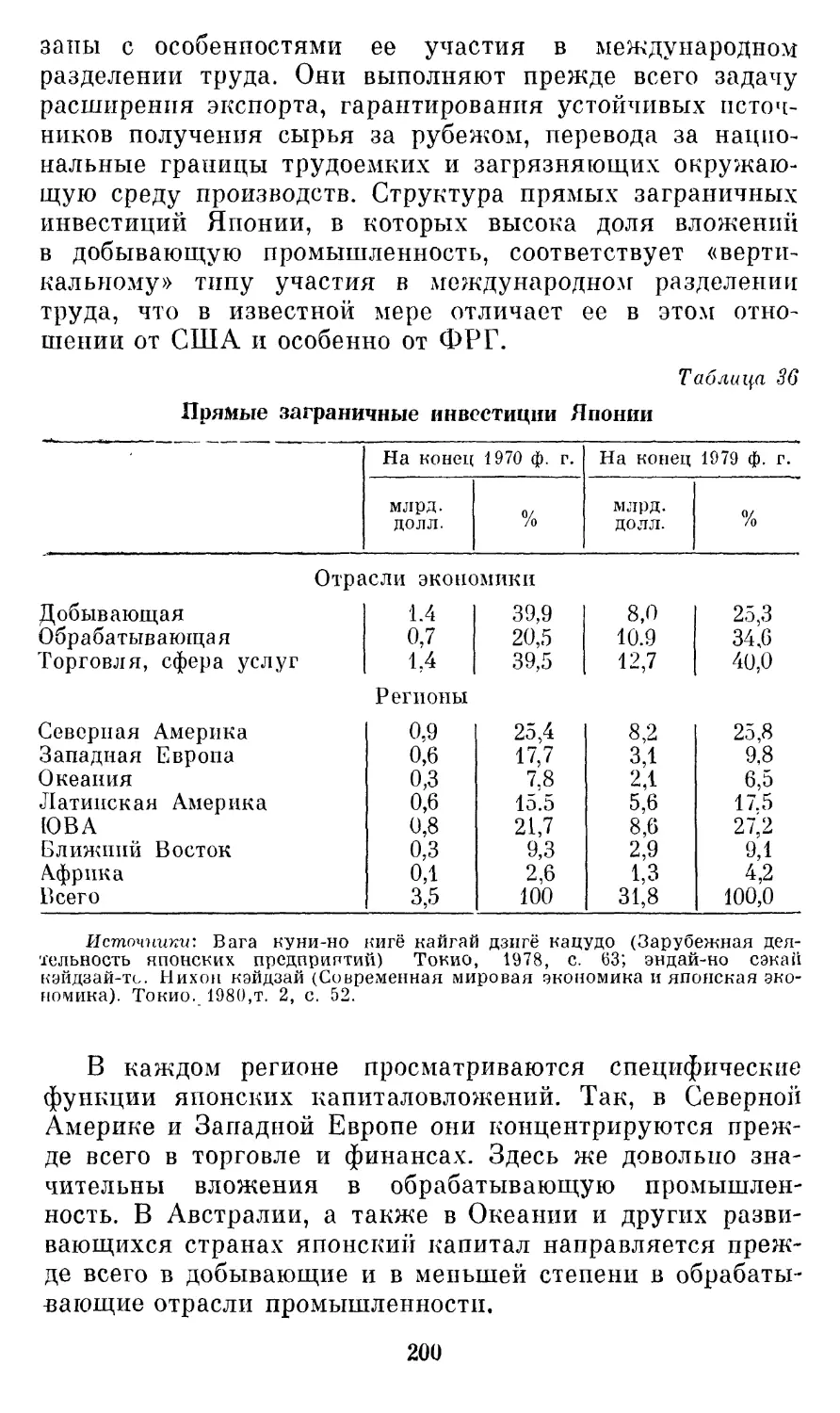

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ

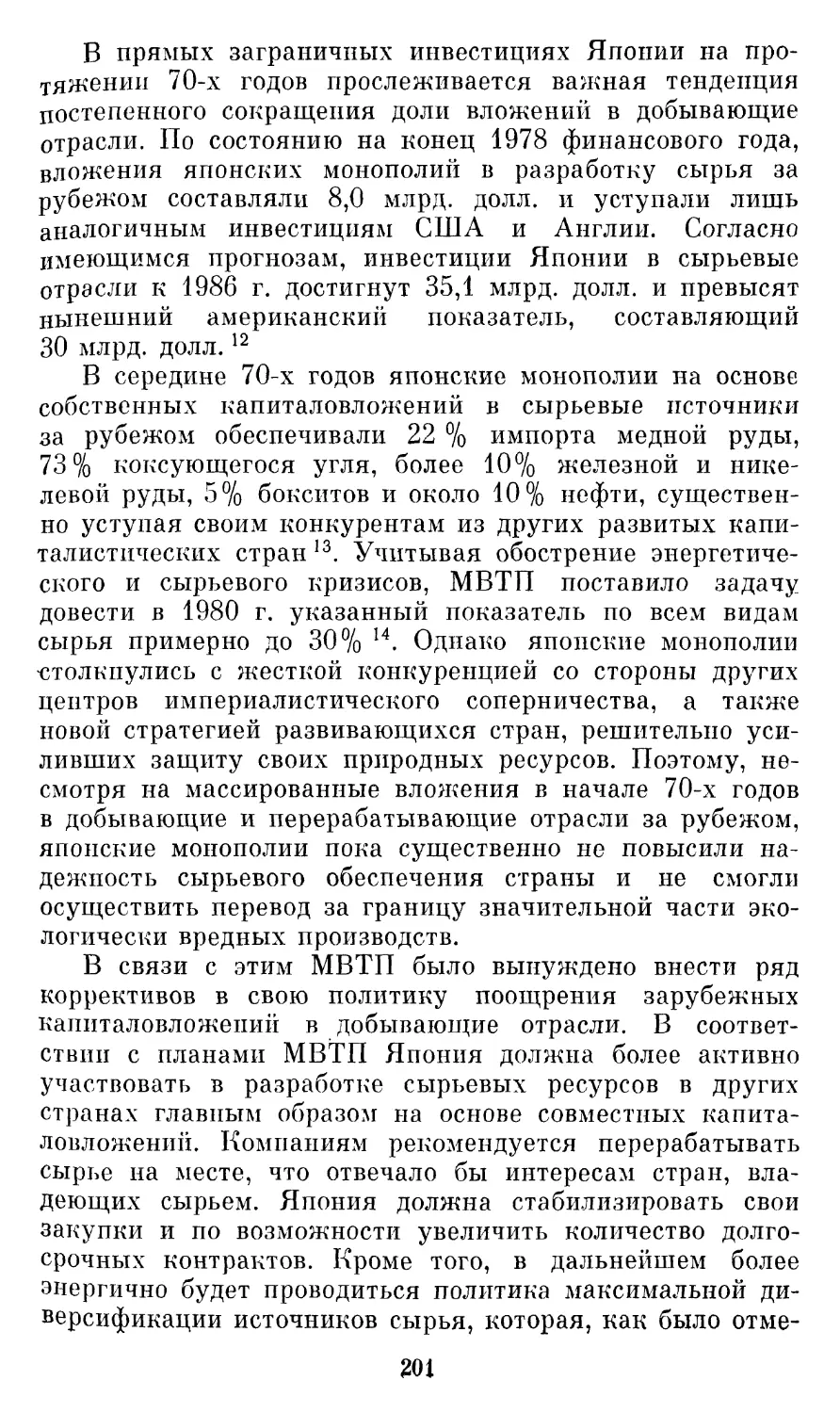

КАПИТАЛИЗМ

ЯПОНИЯ

Ответственные редакторы книги:

д-р экон, наук Я. А. ПЕВЗНЕР,

д-р истор. наук Д. В. ПЕТРОВ,

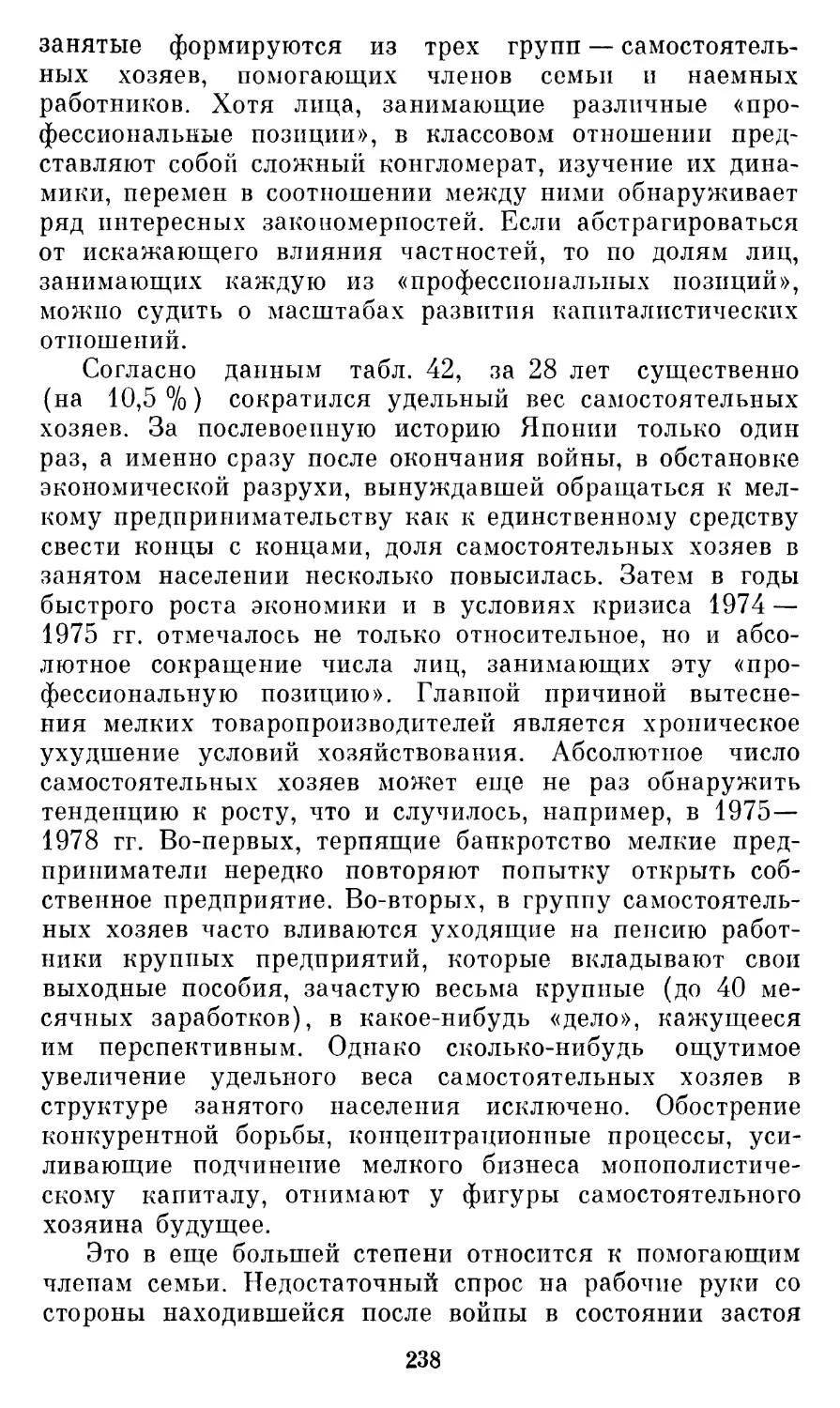

д-р экон, наук В. Б. РАМЗЕС

Москва • «Мысль» 1981

65.9 (5Я)

Я70

РЕДАКЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Авторский коллектив:

Введение

— д-р экон, наук Я. А. ПЕВЗНЕР

Глава I

— д-р истор. наук Д. В. ПЕТРОВ

Глава II, § 1, 3

— канд. экон, паук Е. Л. ЛЕОНТЬЕВА

§ 2

— канд. геогр. наук Б. П. ЯЦЕНКО

Глава III

— д-р экон, наук Е. А. ПИГУЛЕВСКАЯ

Глава IV

— д-р экон, наук Я. А. ПЕВЗНЕР,

— канд. экон, паук В. К. ЗАЙЦЕВ

Глава V

— канд. экон, паук Е. Л. ЛЕОНТЬЕВА

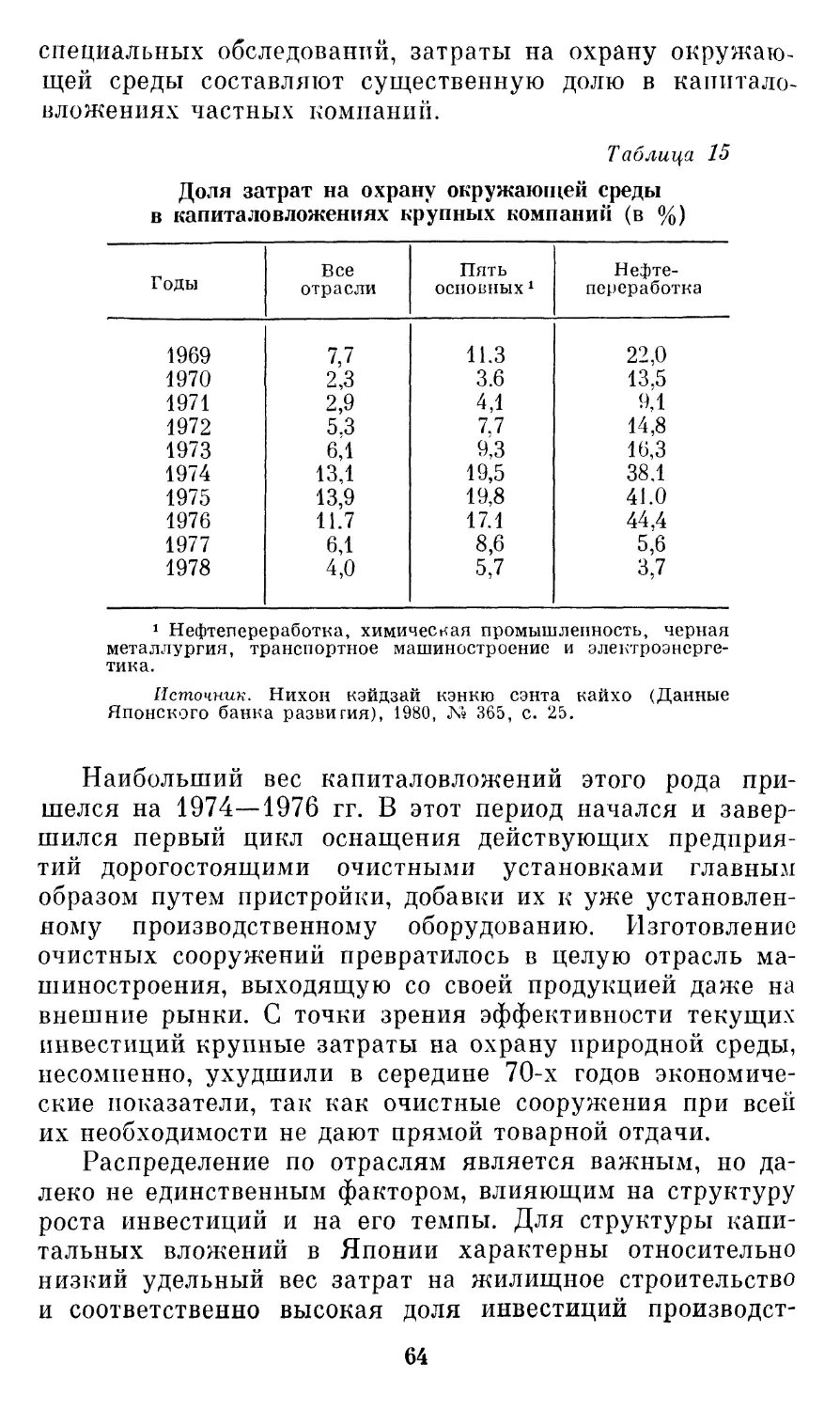

Глава VI

— канд. экой, наук Ю. С. СТОЛЯРОВ,

Глава VII

— д-р экон, паук В. Б. РАМЗЕС

Глава VIII

— д-р экон, паук В. Н. ХЛЫНОВ

Глава IX

— д-р экон, паук В. Н. ХЛЫНОВ

Глава X

— д-р истор. наук Д. В. ПЕТРОВ

Ученый секретарь книги д-р экон, наук В. Б. РАМЗЕС

В подготовке рукописи к изданию принимали участие:

В. Б. АМИРОВ, И. А. БОНК, Т. В. КАРЯГИНА,

Л. Л. СПАССКАЯ, И. С. ЦЕЛИЩЕВ

10703-141

я "“ Г/л,; “ Подписное. 0603010100

004(01)-81

© Издательство «Мысль». 1981

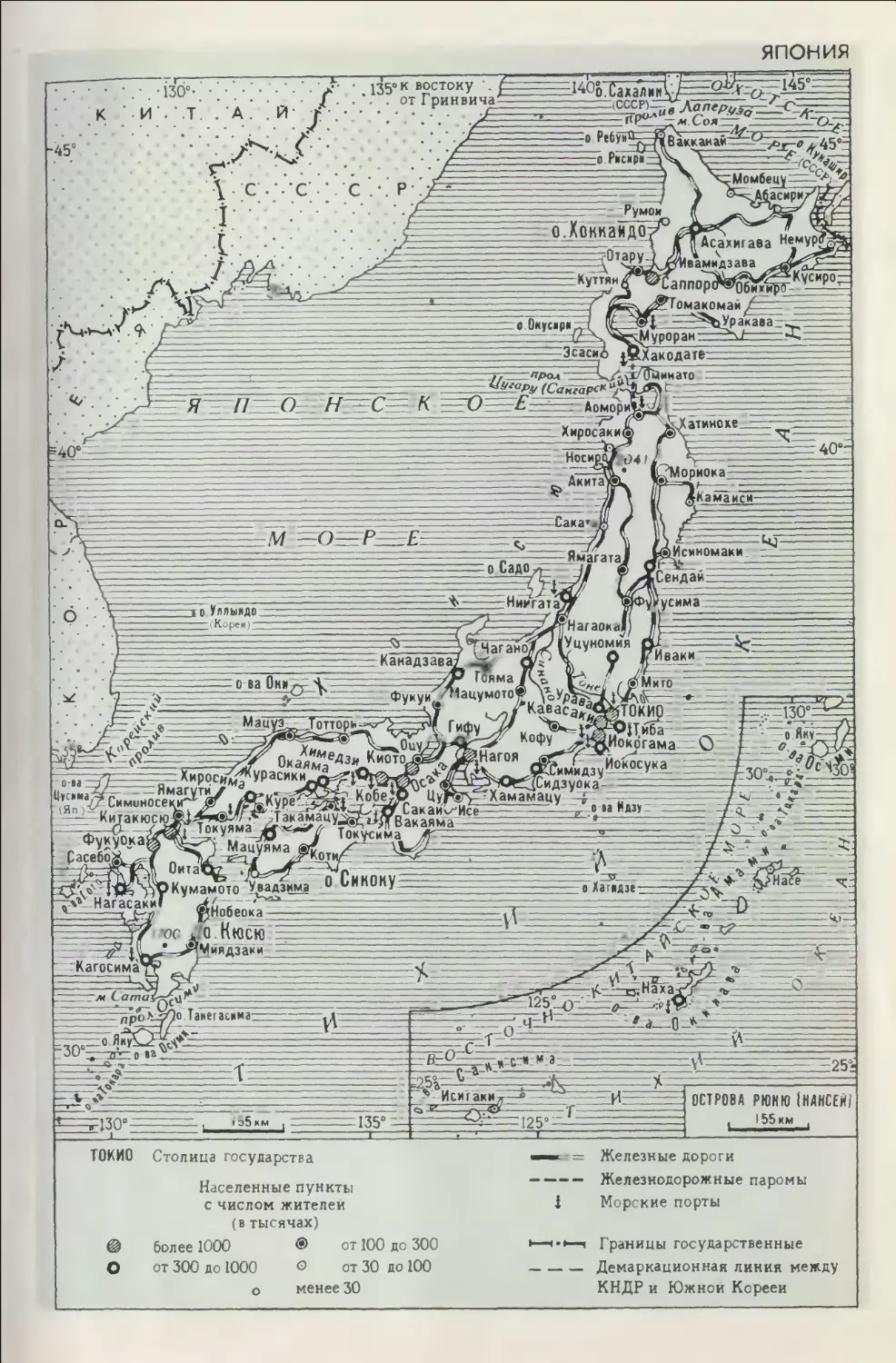

ЯПОНИЯ

ТОКИО Столица государства

Населенные пункты

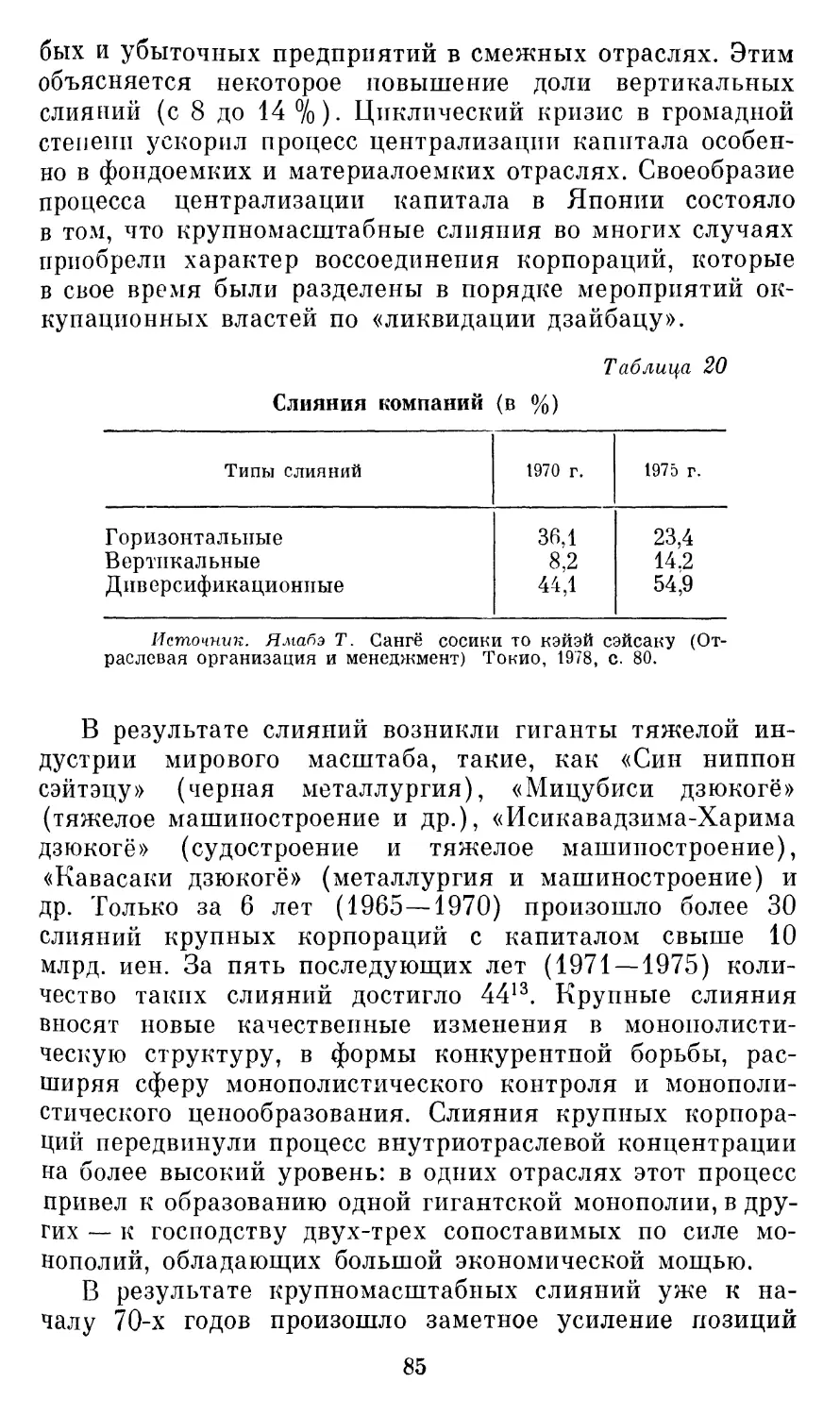

с числом жителей

(в тысячах)

более 1000 © от 100 до 300

О от 300 до 1000 © от 30 до 100

о менее 30

—.•.= Железные дороги

Железнодорожные паромы

1 Морские порты

•—< Границы государственные

Демаркационная линия между

КНДР и Южной Кореей

ВВЕДЕНИЕ

Экономическое и политическое развитие Японии в пе¬

риод империализма и общего кризиса капиталистической

системы отличалось большим своеобразием. Несмотря на

значительный вес феодальных пережитков в обществен¬

ных отношениях и в экономике (особенно в сельском хо¬

зяйстве), несмотря на скудость естественных ресурсов,

Япония уже в первые два десятилетия нынешнего века

превратилась в страну монополистического капитализма

и среди стран Востока вырвалась далеко вперед по объе¬

му промышленного производства. Стоявший у руля пра¬

вления блок финансового капитала, военщины и монар¬

хии удерживал власть, ведя страну по пути широких

военных захватов, создания и расширения колониальной

империи.

Японский империализм вел войну против России

в 1904—1905 гг., а впоследствии был ярым врагом Совет¬

ского государства, не раз покушался на его земли. Напа¬

дение Японии на Китай в сентябре 1931 г. было первым

актом военной агрессии на пути ко второй мировой войне.

Вскоре после прихода к власти гитлеровского фашизма

Япония стала активным участником «Антикоминтернов-

ского пакта», объединившего враждебные социализму

силы мирового империализма. В составе коалиции, в ко¬

торую вошли нацистская Германия, милитаристская Япо¬

ния и фашистская Италия, японский империализм вы¬

ступил как одна из главных сил, ввергших человечество

в кровавую пучину войны. Японские милитаристы про¬

должали вести войну и после того, как при решающем

участии Советского Союза гитлеровский фашизм был по¬

вержен.

Выполняя свои союзнические обязательства, принятые

на Крымской конференции в феврале 1945 г., ставя пе¬

ред собой задачу обеспечить безопасность своих границ

на Востоке, освободить от ига японского милитаризма

порабощенные народы Азии и ускорить наступление все¬

общего мира, Советский Союз вступил 9 августа 1945 г.

в войну с Японией и в короткий срок разгромил главную

5

ударную силу японского милитаризма — Квантунскую

армию в Маньчжурии. Ее поражение сыграло решающую

роль на последнем этапе второй мировой войны, и 2 сен¬

тября 1945 г. милитаристская Япония была вынуждена

подписать акт о безоговорочной капитуляции.

Поражение империалистической Японии нанесло удар

по всей капиталистической системе в целом, способство¬

вало углублению ее общего кризиса и подъему нацио¬

нально-освободительного движения. Разгром во второй

мировой войне привел не только к изгнанию японских

захватчиков со всех завоеванных ими территорий, но

имел также весьма важные социально-политические и

экономические последствия для самой Японии.

Несмотря на высокие темпы индустриализации, Япо¬

ния до второй мировой войны оставалась страной среднего

уровня развития, в которой национальный доход на душу

населения был примерно в 2,5—3 раза меньше, чем в

странах Западной Европы, и в 3,5—4 раза меньше, чем

в США. Бомбардировки японской территории, бессмыс¬

ленная растрата в ходе войны громадных материальных

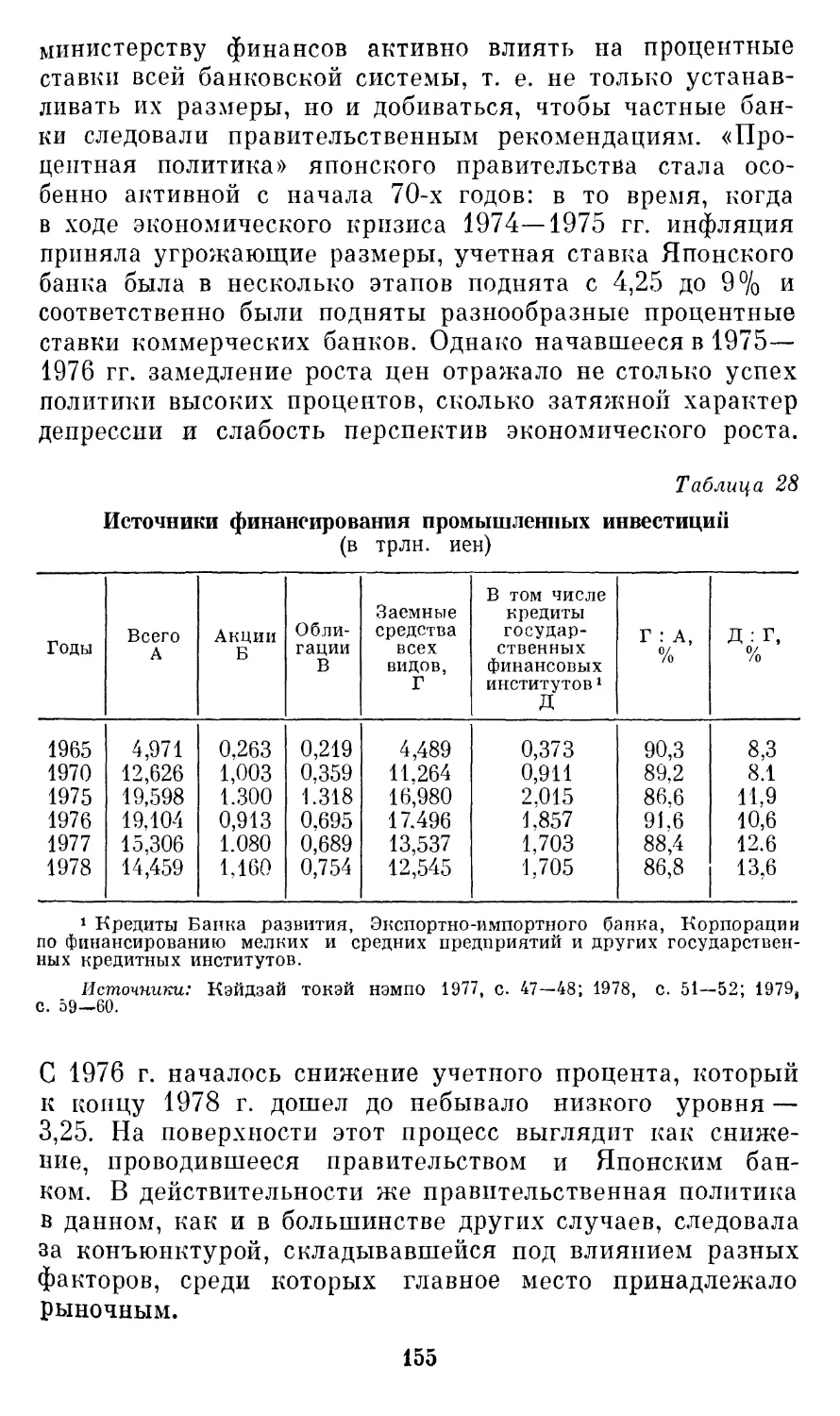

и людских ресурсов, поражение и последующая оккупа¬

ция вооруженными силами США ввергли японскую эко¬

номику в хаос, в состояние почти полного паралича, пос¬

ле которого началось медленное, длившееся около 10 лет

восстановление. В то же время первые послевоенные

годы ознаменовались серьезными социально-политиче¬

скими реформами, которые, как уже не раз отмечалось в

марксистских исследованиях, по своему характеру и пос¬

ледствиям оказались для Японии равносильными завер¬

шающему этапу буржуазно-демократической революции *.

Аграрная реформа ликвидировала помещичий класс—

самый реакционный класс японского общества. Разоруже¬

ние и ликвидация самурайской военщины надолго осво¬

бодили страну от тяжёлого бремени милитаризма. В усло¬

виях бурного подъема демократического движения был

воссоздан и укрепился буржуазно-парламентский строй,

легализованы демократические партии, профсоюзы и

другие организации демократической оппозиции, улуч¬

шились условия борьбы трудящихся против капиталисти¬

ческой эксплуатации.

Среди послевоенных реформ немаловажную роль сы¬

грали меры по декартелизации, подорвавшие силу и влия¬

ние крупнейших японских монополий — дзайбацу. Пер¬

воначальная цель реформы, проводившейся американ-

6

сними оккупационными властями, заключалась в том,

чтобы обезвредить опасных соперников и конкурентов

американского капитала, но ее реальные последствия вы¬

шли за рамки этих целей. Реформа создала редкую в ис¬

тории монополистического капитализма ситуацию— ожив¬

ление и усиление конкуренции внутри страны, что в даль¬

нейшем способствовало экономическому росту. К тому же

Япония, не завершив еще послевоенного восстановления,

была вынуждена вступить в острую борьбу за внешние

рынки сбыта и источники сырья, без которых ее эконо¬

мика не может существовать. Коренной поворот по срав¬

нению с прошлым заключался в том, что эта борьба уже

не могла вестись военным путем и что на первое место

выдвинулась экономическая конкуренция на мировых

рынках товаров и капиталов. Успеху конкуренции содей¬

ствовал тот факт, что рост производительности труда

в Японии опережал рост заработной платы, в результате

чего увеличивалась эксплуатация, расширялись возмож¬

ности накопления капитала.

Серьезные перемены в социально-политической обла¬

сти переплелись с быстрым прогрессом в развитии произ¬

водительных сил. В то время как научно-техническая ре¬

волюция рождала новую высокопроизводительную тех¬

нику и технологию производства, почва для инвестиций

была расчищена вследствие огромного физического из¬

носа и амортизированное™ всего старого производствен¬

ного аппарата. Военно-политический союз Японии с

США способствовал не только тому, что США стали ос¬

новным торговым партнером, на долю которого прихо¬

дилось свыше Уз быстро возраставшего японского внеш¬

неторгового оборота, но и приобретению японскими кор¬

порациями американских патентов, лицензий, оборудова¬

ния, получению необходимой технической консультации.

В том же направлении в 50—60-е годы действовал и

такой фактор, как сравнительная дешевизна сырья, за¬

купавшегося Японией преимущественно в развивающих¬

ся странах.

В результате действия перечисленных факторов Япо¬

ния не только догнала, но и перегнала в середине 60-х

годов по объему ВНП и промышленного производства

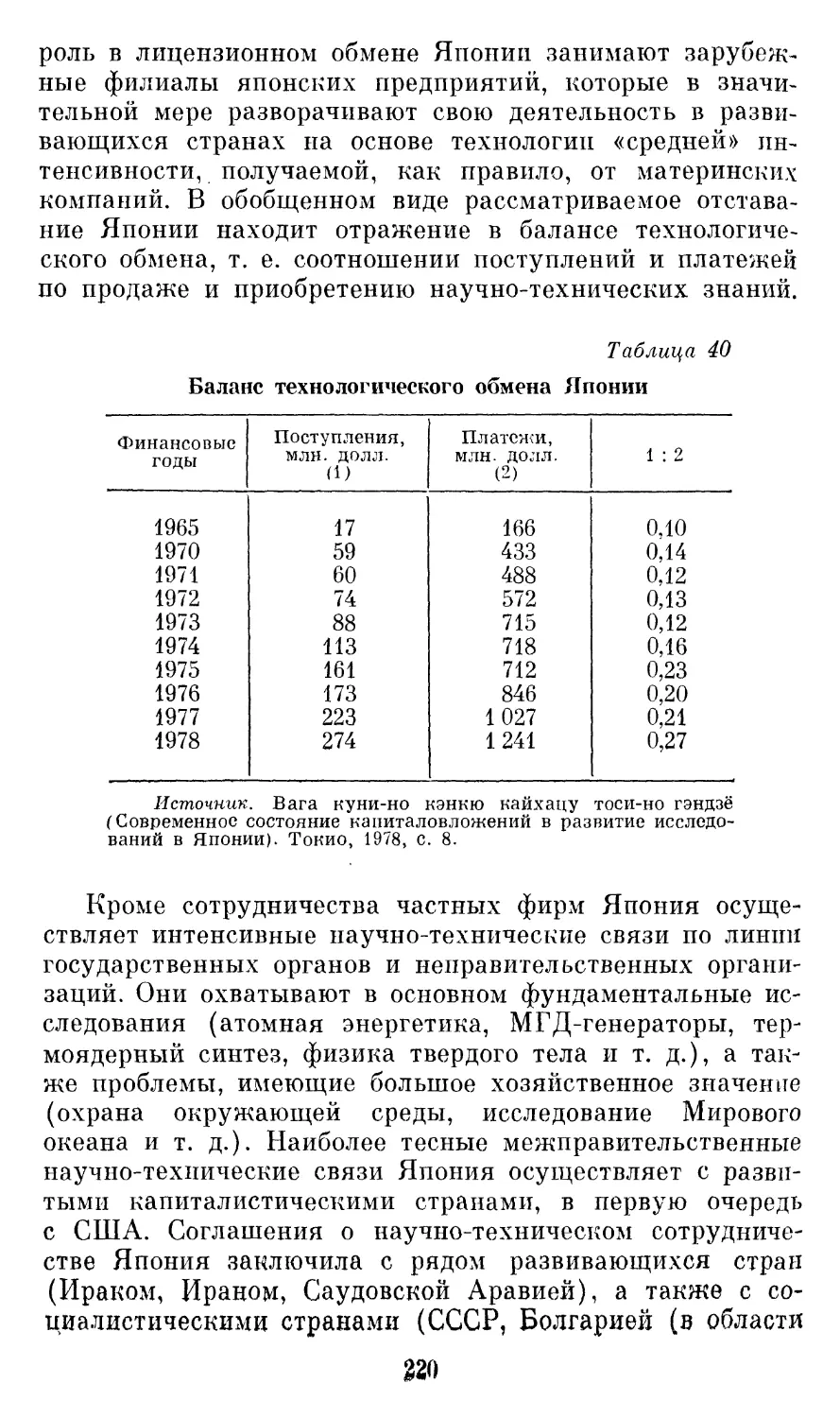

Италию, Францию, Англию и ФРГ, заняв в капиталисти¬

ческом мире второе место после США. Намного выросли

объем и удельный вес японской внешней торговли и уча¬

стие страны в международном разделении труда и вместе

7

с тем зависимость ее экономики от внешних источников

сырья и рынков.

В марксистских исследованиях послевоенной Японии

постоянно рассматривалась противоречивость как внут¬

ренних, так и международных факторов, обусловивших

высокие темпы экономического роста. В ряде работ от¬

мечалось, что ориентированность экономического роста

на сравнительную дешевизну квалифицированного, вы¬

сокопроизводительного труда японских трудящихся и на

дешевизну импортируемого сырья заключала в себе опре¬

деленные слабости и должна была рано или поздно при¬

вести к кризису всего механизма экономического роста.

Об этом, в частности, говорилось в книге «Япония»

(М., 1973), выпущенной в серии «Экономика и политика

стран современного капитализма», в которой участ¬

вовали редакторы и большинство авторов данной работы.

В монографии подчеркивалось, что Япония вступила

в 70-е годы с тяжелым грузом нерешенных или вновь

возникших экономических, внешне- и внутриполитических

проблем. Начало этого десятилетия ознаменовалось серь¬

езным ухудшением экономического положения. Депрес¬

сия 1970—1971 гг. не только принесла с собой перелом

в развитии японской экономики, но и вскрыла глубокую

противоречивость прежних сверхвысоких темпов роста,

которые достигались ценой усиления структурной диспро¬

порциональности.

Как свидетельствует развитие событий во второй по¬

ловине 70-х годов, действие прежних факторов, форсиро¬

вавших экономический рост, в большой мере себя

исчерпало. Японская экономика встала лицом к лицу с

хроническим избытком мощностей в тех отраслях, на ко¬

торые в прошлом опирался экономический рост, с необ¬

ходимостью перехода к опережающему росту наукоем¬

ких отраслей обрабатывающей промышленности с мень¬

шей по сравнению с прошлым фондо-, материало- и

трудоемкостью. После кризиса 1974—1975 гг. на этом

пути постепенно возобновился рост японской экономики,

но темпами гораздо более низкими по сравнению с 50—

60-ми годами. Перелом в развитии экономики характе¬

ризуется не только резким снижением темпов, но и рож¬

дением новых острых проблем: растущей безработицы,

несбалансированности внешнеторговых платежей, конф¬

ликтных ситуаций, связанных с динамикой валютного

курса, с либерализацией импорта товаров и капиталов,

с переходом Японии к широкому экспорту капитала и

особенно с инфляцией.

Решение проблем, возникших в годы необычайно вы¬

соких темпов роста и новых появившихся после того, как

кризис 1974—1975 гг. ознаменовал переход к иному типу

экономического развития, является серьезным испыта¬

нием для японского государственно-монополистического

капитализма. Еще задолго до кризиса японские буржуаз¬

ные экономисты и политические деятели видели отрица¬

тельные стороны сверхвысоких темпов роста и строили

планы ликвидации или ослабления диспропорций, но реа¬

лизовать эти планы не удавалось. Несмотря на сравни¬

тельно низкий уровень военных расходов, несмотря на

исключительно тесные контакты между монополистиче¬

скими корпорациями и государственным аппаратом, го¬

сударство не обладало необходимыми средствами, чтобы

обеспечить пропорциональное развитие различных сфер

и отраслей. Его широкие возможности воздействия на

перераспределение национального дохода и инвестиции

использовались главным образом в интересах стимулиро¬

вания тех процессов, которые складывались стихийно в

борьбе монополий за наивысшие прибыли. В том, что не

соблюдалась пропорциональность между развитием про¬

изводства товаров и услуг, с одной стороны, инфраструк¬

туры, социального обеспечения, жилищного строительст¬

ва и ряда других сфер, определяющих жизненный уро¬

вень трудящихся,— с другой, во всем этом в полной мере

сказалась социально-политическая природа государствен¬

но-монополистического капитализма.

Нынешний поворот несет с собой угрозу усиления по¬

зиций наиболее реакционных кругов правящего лагеря

как во внутренней, так и во внешней политике. Обнару¬

живая неспособность справиться с растущей безработицей,

с инфляцией, преодолеть хроническую недогрузку произ¬

водственного аппарата, японский государственно-монопо¬

листический капитализм ищет выхода в ускорении мили¬

таризации, в попытках отбросить общественную жизнь

к тем временам, когда у власти стояли ультрареакцион¬

ные силы, в наступлении на демократические организа¬

ции трудящихся. В стране усиливаются столкновения ме¬

жду правящими кругами и левооппозиционными силами,

выдвигающими свои программы, которые предусматри¬

вают национализацию ключевых отраслей экономики, де¬

мократизацию управления предприятиями, широкую под¬

9

держку мелкого предпринимательства и другие меры,

носящие антимонополистический характер, создание де¬

мократического большинства в парламенте и правитель¬

ства демократической коалиции.

Положение Японии в мировой экономике — ее превра¬

щение в высокоразвитую индустриальную державу и

одновременно ее усилившаяся зависимость от внешнеэко¬

номических связей — оказывает огромное влияние на

внешнеполитические позиции. Национальные интересы

страны (прежде всего зависимость от мирового рынка)

диктуют необходимость активной поддержки политики

разрядки международной напряженности и установления

добрососедских отношений со всеми странами. Но в дей¬

ствительности внешняя политика Японии — страны мо¬

нополистического капитализма — носит иной характер.

Военно-политический союз с США делает Японию участ¬

ником международных империалистических блоков. В про¬

цессе усилившихся столкновений на мировом капитали¬

стическом рынке товаров и капиталов японские правя¬

щие круги зачастую выторговывают у западных партне¬

ров уступки ценой отказа от поддержки мирных инициа¬

тив, выдвигаемых Советским Союзом и другими странами

социалистического содружества.

В Японии имеется большой потенциал демократиче¬

ских и миролюбивых сил, способных развернуть мощное

движение за устранение военной угрозы и обеспечение

международной безопасности. В то же время, анализируя

внутриполитическую обстановку, нельзя не видеть ма¬

невров врагов мира, несущих опасность превращения

Японии в очаг международной напряженности. В Отчет¬

ном докладе на XXVI съезде КПСС Генеральный секре¬

тарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев отметил, что во внешнепо¬

литическом курсе Японии «усиливаются негативные мо¬

менты — подыгрывание опасным планам Вашингтона и

Пекина, тенденция к милитаризации». Вместе с тем он

выразил надежду, что в Токио «возобладают дальновид¬

ность, понимание собственных интересов», и подчеркнул,

что «СССР по-прежнему за прочные, по-настоящему доб¬

рососедские отношения с Японией» 2.

Задача данной книги, входящей в серию «Современ¬

ный монополистический капитализм», состоит в том, чтобы

рассмотреть роль Японии как одной из крупнейших стран

монополистического капитализма, ее место в борьбе,

мирном сосуществовании государств двух мировых си¬

10

стем, в столкновении центробежных и центростремитель¬

ных сил внутри капиталистического мира, особенности ее

экономической структуры и основные черты воспроизвод¬

ственного процесса, социальную структуру и классовую

борьбу, основные проблемы внутренней и внешней поли¬

тики. Авторы уделили главное внимание новым тенден¬

циям, развивавшимся в Японии в течение 70-х и в начале

80-х годов.

ГЛАВА I

ЯПОНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Рост экономической мощи Японии в послевоенные го¬

ды привел к существенным сдвигам в расстановке сил

в капиталистическом мире. Превращение Японии на ру¬

беже 60-х и 70-х годов наряду с США и Западной Евро¬

пой в один из основных центров империалистического со¬

перничества, между которыми все острее развертывается

экономическая и политическая конкурентная борьба,

стало важным новым явлением в развитии империализма.

Анализируя основные закономерности монополисти¬

ческого капитализма, В. И. Ленип подчеркивал, что «при

капитализме //^мыслимо иное основание для раздела сфер

влияния, интересов, колоний и пр., кроме как учет силы

участников дележа, силы общеэкономической, финансо¬

вой, военной и т. д. А сила изменяется неодинаково

у этих участников дележа, ибо равномерного развития от¬

дельных предприятий, трестов, отраслей промышленности,

стран при капитализме быть не может» *. Международный

аспект действия закона неравномерности экономического

и политического развития капитализма в том и состоит,

что изменения в соотношении сил разных стран и регио¬

нов (сближение в условиях развития или, напротив, уси¬

ление разрыва) носят антагонистический, остро конфликт¬

ный характер, влекут за собой обострение империалисти¬

ческой борьбы за рынки сбыта товаров и за источники

сырья.

Мировой экономический кризис 1974—1975 гг. су¬

щественно затормозил развитие экономики Японии и по¬

казал, что многие из тех важнейших факторов, которые

предопределили высокие темпы развития в 60-е годы,

оказались исчерпанными. Выход из кризиса японская

буржуазия ищет в структурной перестройке хозяйства и

расширении внедрения достижений научно-технической

революции, т. е. на путях использования некоторых со¬

хранивших свою силу старых факторов и формирования

ряда новых: в первую очередь повышения удельного веса

наукоемких отраслей производства и размывания «двой-

12

ственнои структуры» японской экономики в результате

сокращения разрыва в уровнях производительности труда

на различных по своим размерам предприятиях. В итоге

хотя возврат к прежним высоким и сверхвысоким темпам

развития ныне уже невозможен, по темпам прироста ва¬

лового внутреннего продукта (ВВП) в 1976—1980 гг.

(5,7 % в неизменных ценах) Япония вновь оказалась

впереди США и развитых стран Западной Европы.

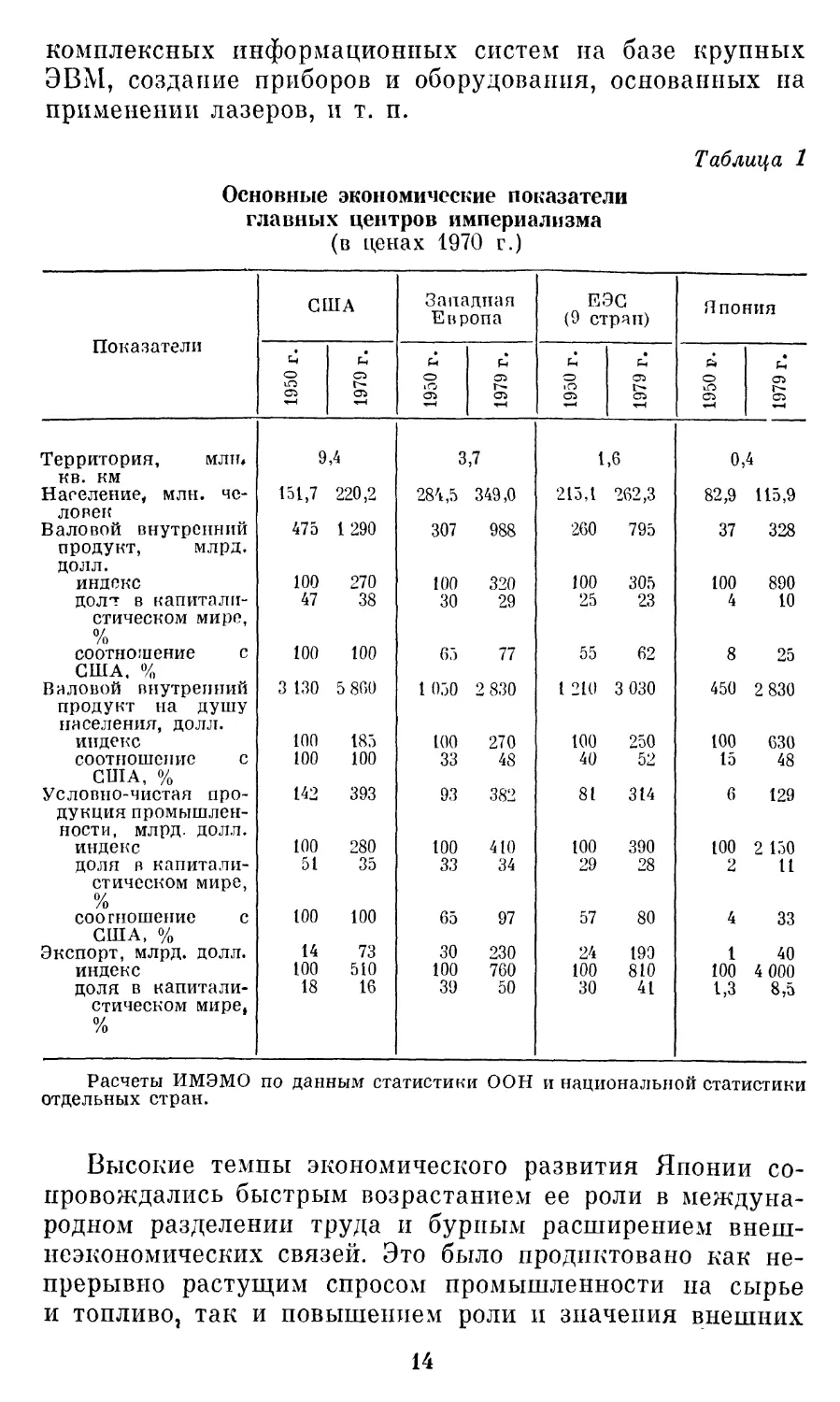

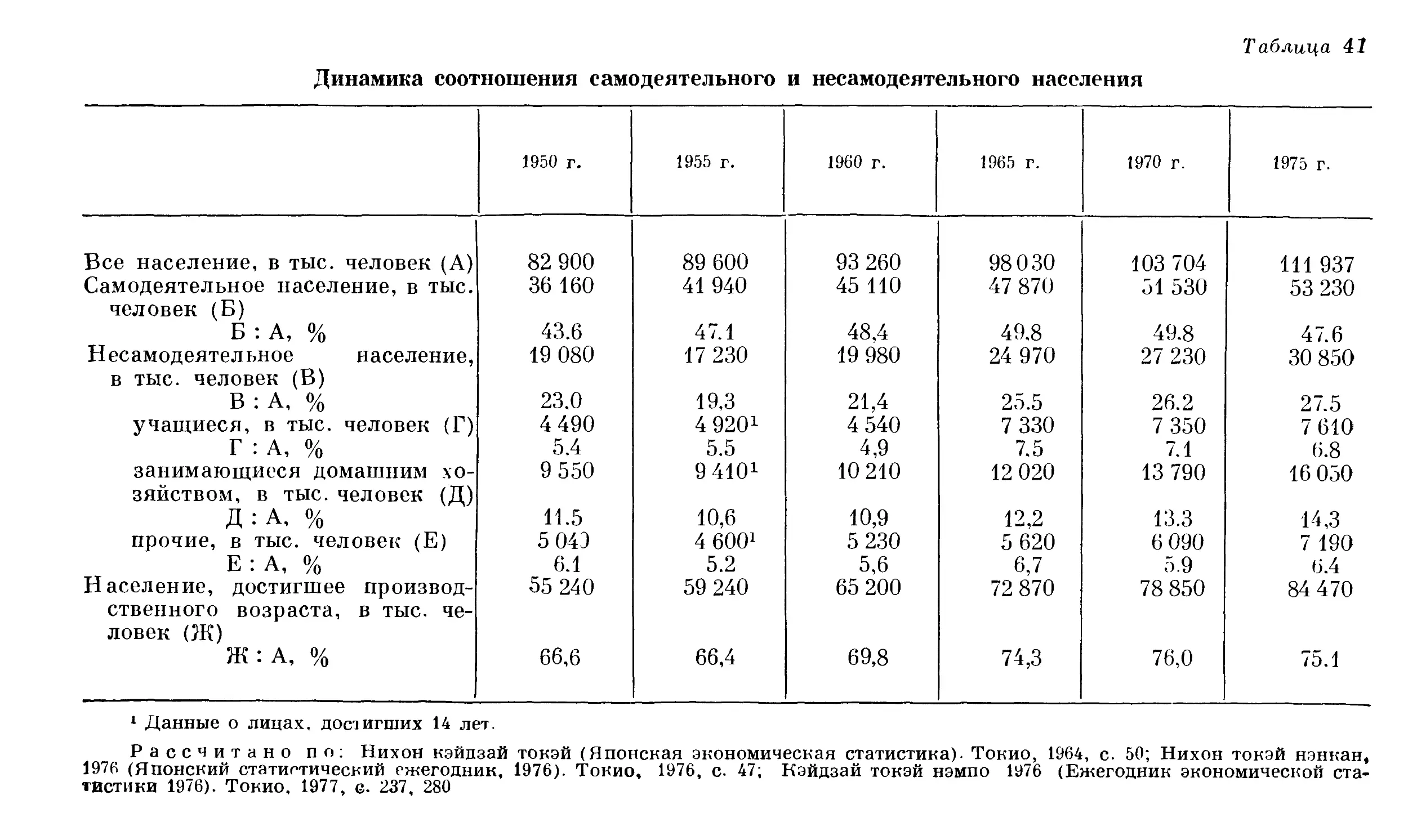

К началу 80-х годов Япония по многим важным пока¬

зателям сократила свой разрыв с США и еще больше

ушла вперед от стран Западной Европы (см. табл. 1).

Если объем валового внутреннего продукта на душу на¬

селения в Японии составлял в 1950 г. 15 % от уровня

США, то в 1979 г. он повысился почти до 50 % и срав¬

нялся со странами Западной Европы. Особое значение

имеет сближение основных показателей эффективности

экономики (см. гл. II). Япония значительно приблизи¬

лась к США по совокупной производительности общест¬

венного труда, а по некоторым отраслям обрабатывающей

промышленности превзошла американский уровень.

Большую роль играет существенное сокращение от¬

ставания от США по уровню развития науки и техники,

а также организации производства и управления. Если

в 60-е годы в основу экономической политики Японии

были положены закупка патентов и лицензий и выпуск

продукции на базе соответствующей технологической до¬

работки иностранных изобретений, то в 70-е годы совер¬

шился поворот к заметному увеличению собственных

фундаментальных и прикладных исследований, что нашло

свое отражение в более высоких, чем в других развитых

странах, темпах роста расходов на науку. Если страны

Западной Европы увеличили их за 1970—1978 гг. в 2,3

раза, США — только на 81,9 °/о, то Япония — в 3,5 раза.

Хотя США сохранили свое безусловное преимущество

в этой области (47,3 млрд. долл, в 1978 г.), резкое уве¬

личение расходов Японии (до 15,8 млрд, долл.) дает ей

возможность значительно повысить уровень НИОКР2. От

прикладных работ в ряде традиционных отраслей промы¬

шленности (металлургия, автомобилестроение, радиоэлек¬

троника, производство синтетических волокон и пласт¬

масс) она все более активно переходит к фундаменталь¬

ным исследованиям в таких областях, как использование

атомной энергии, освоение космического пространства и

ресурсов Мирового океана, разработка современных

13

комплексных информационных систем на базе крупных

ЭВМ, создание приборов и оборудования, основанных на

применении лазеров, и т. п.

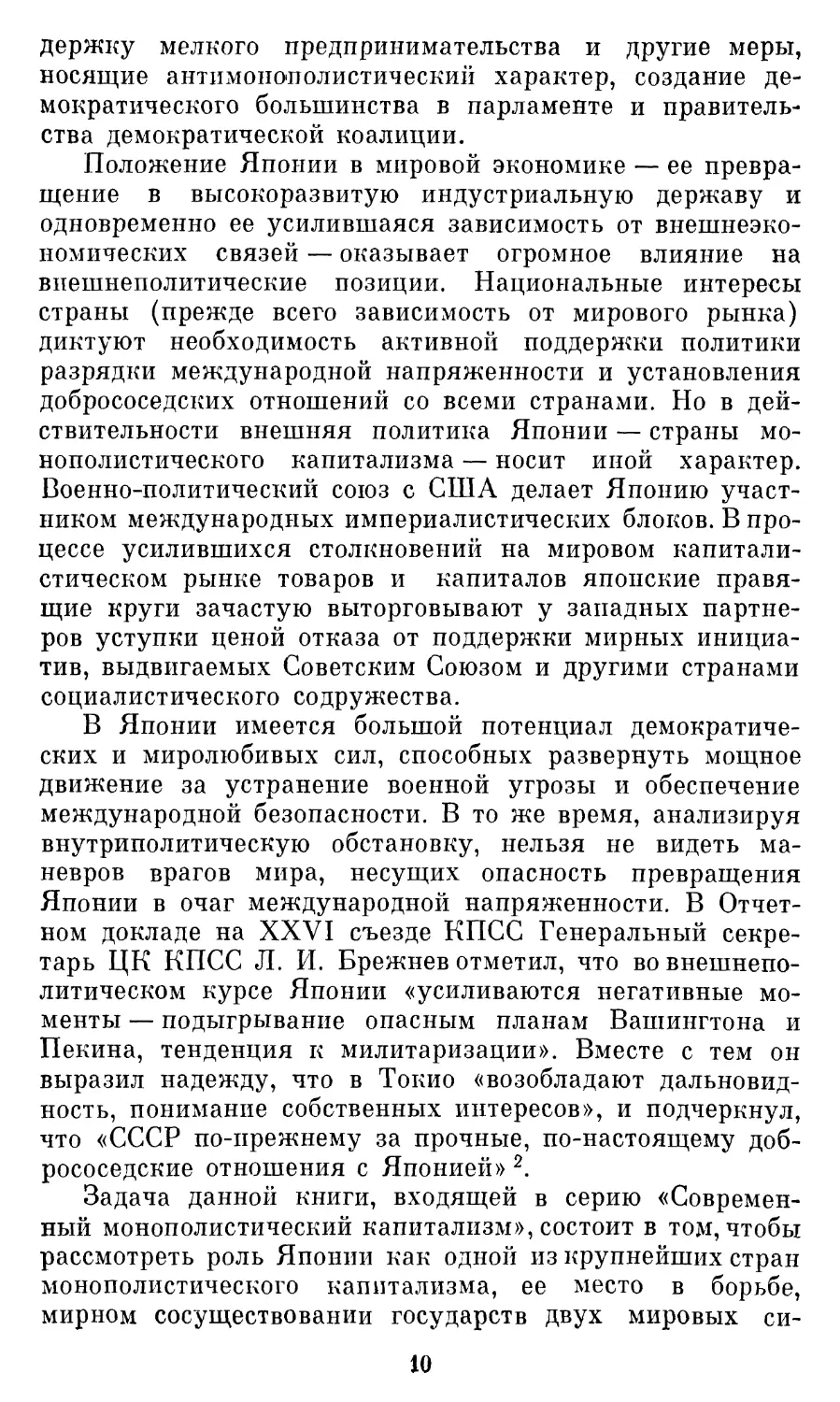

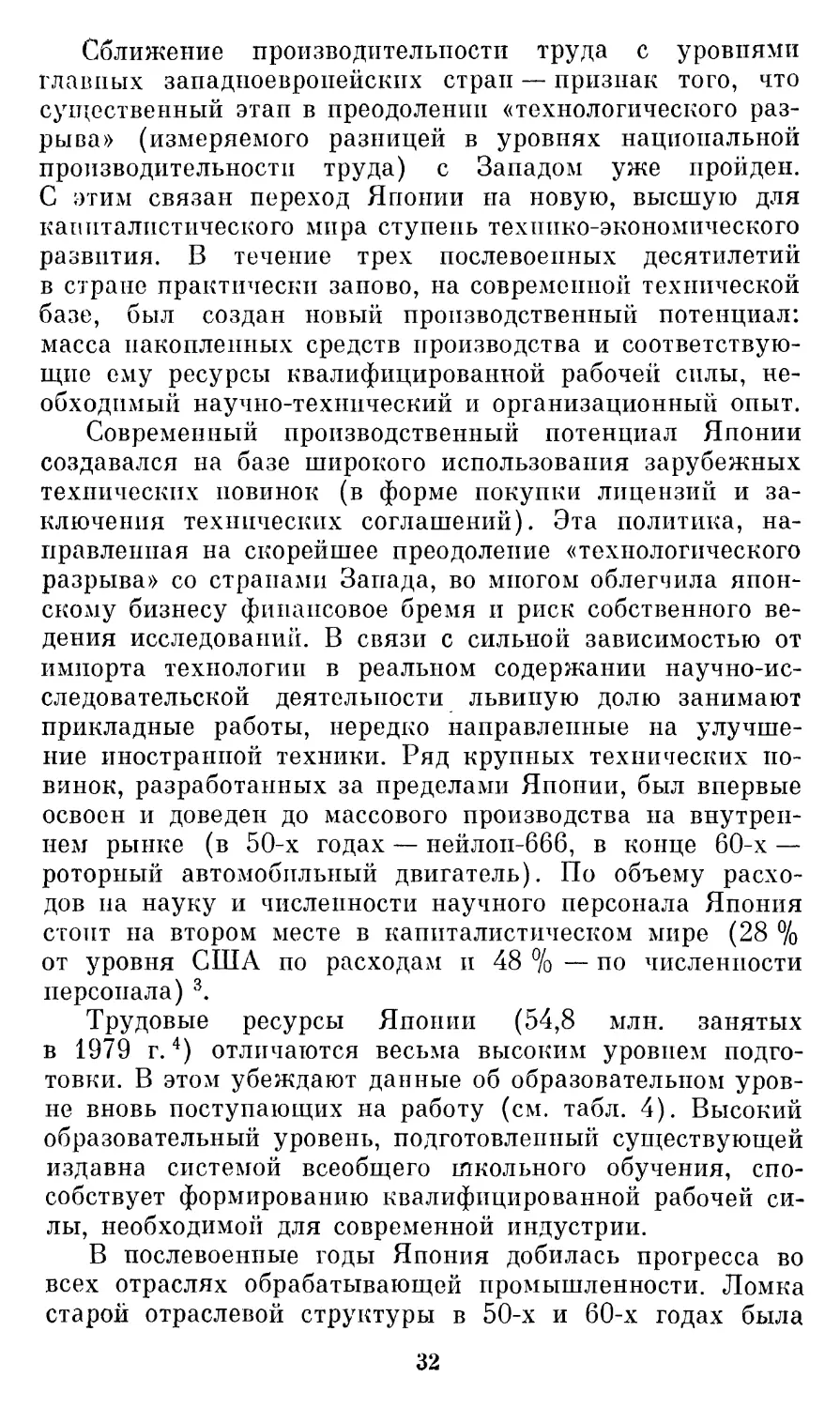

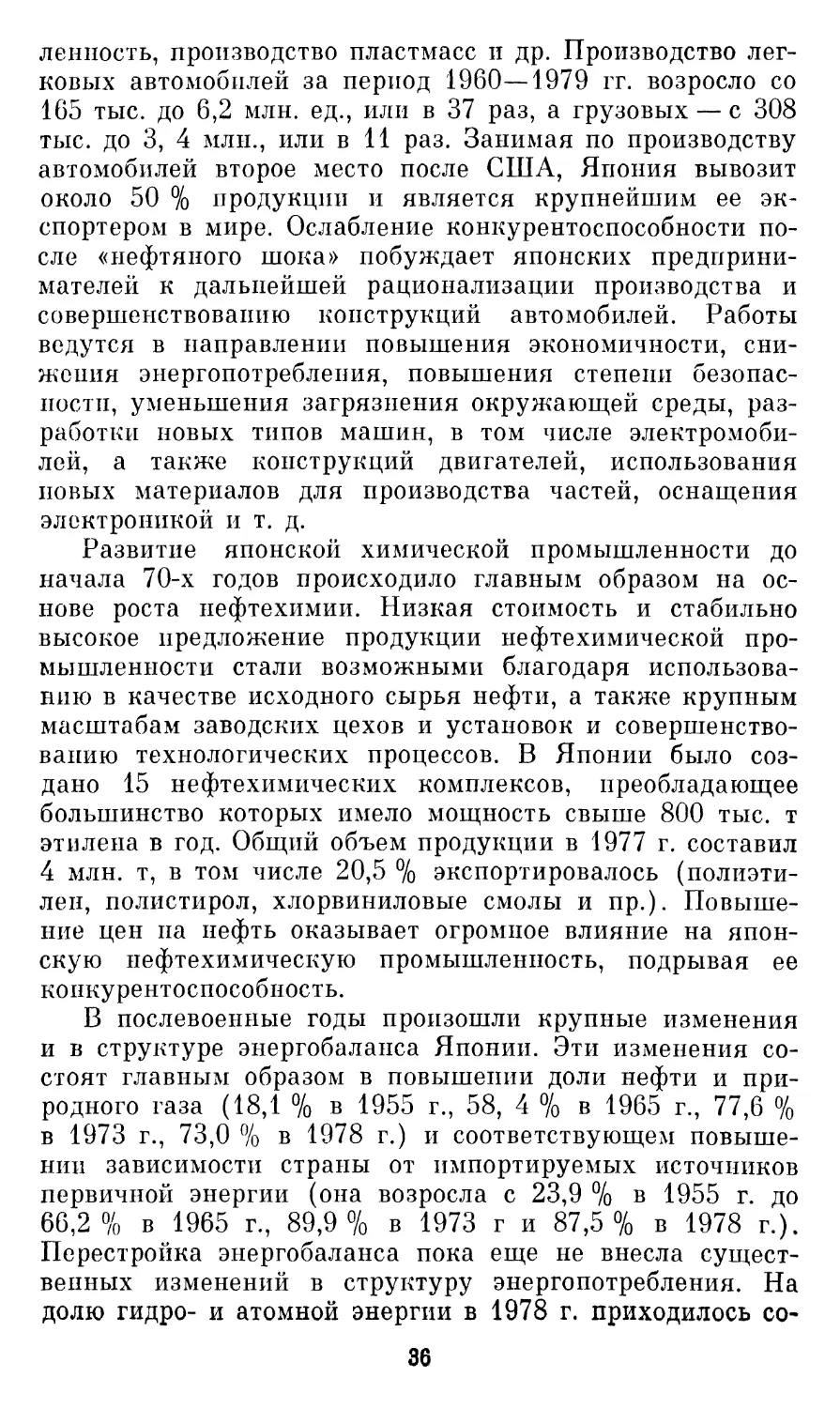

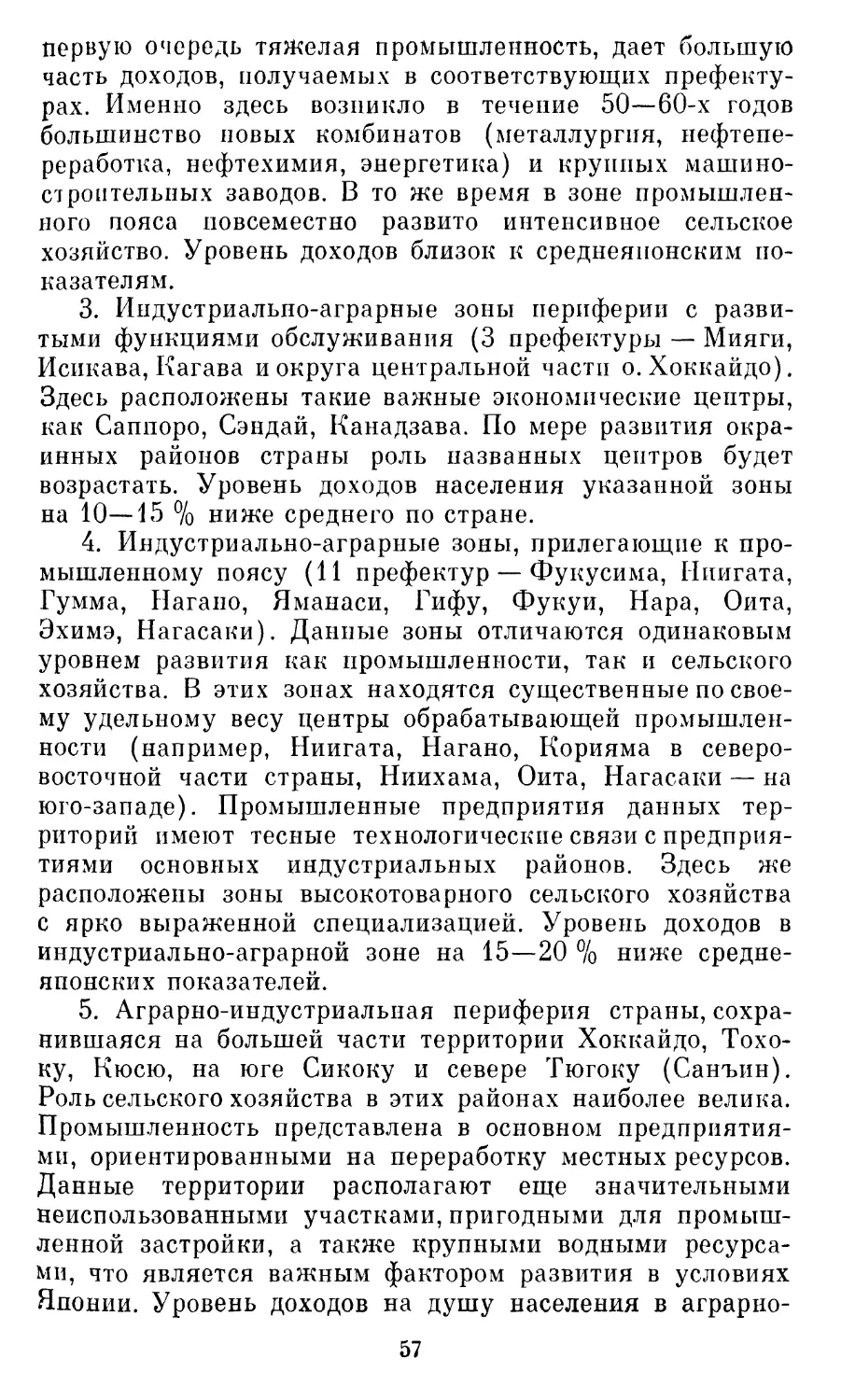

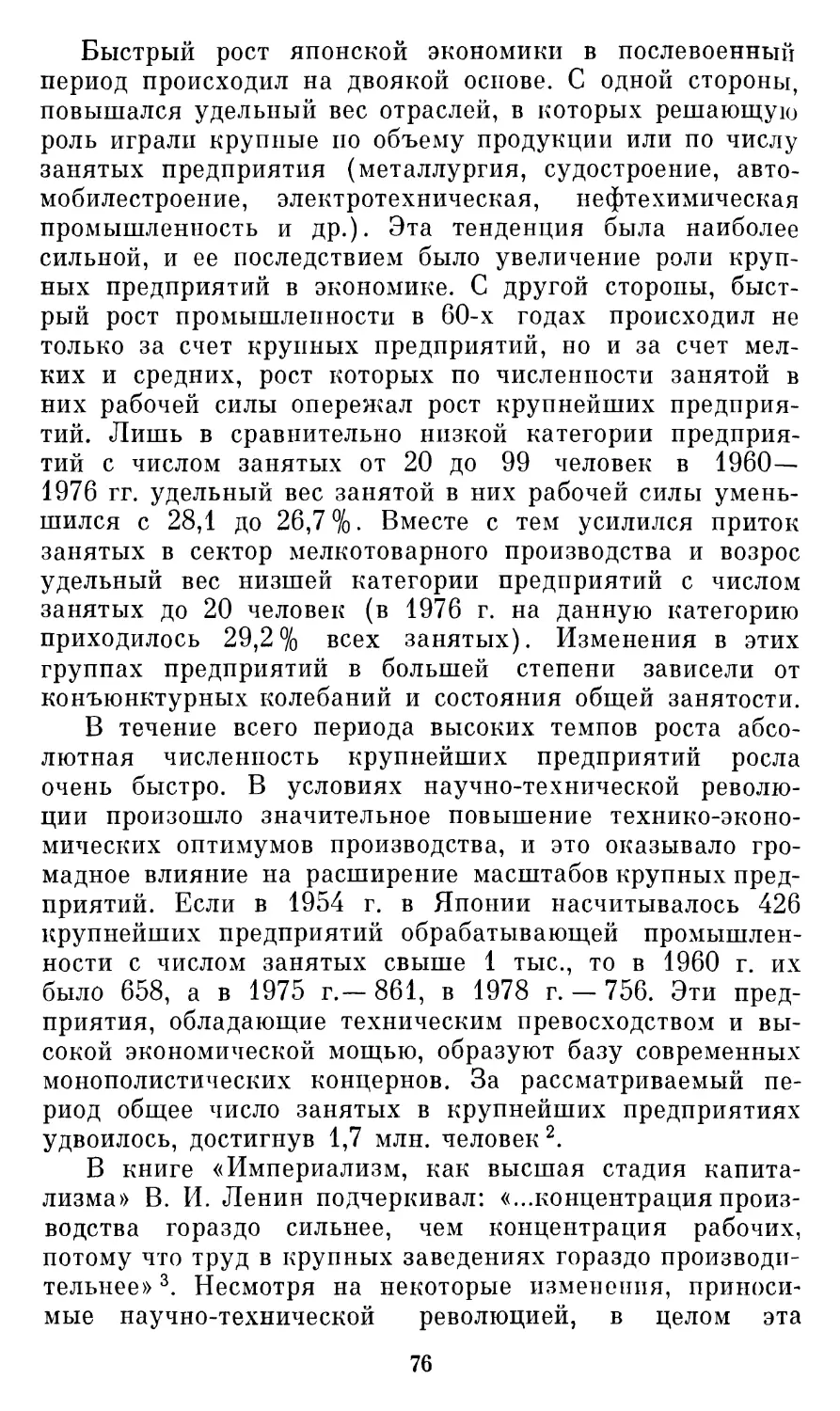

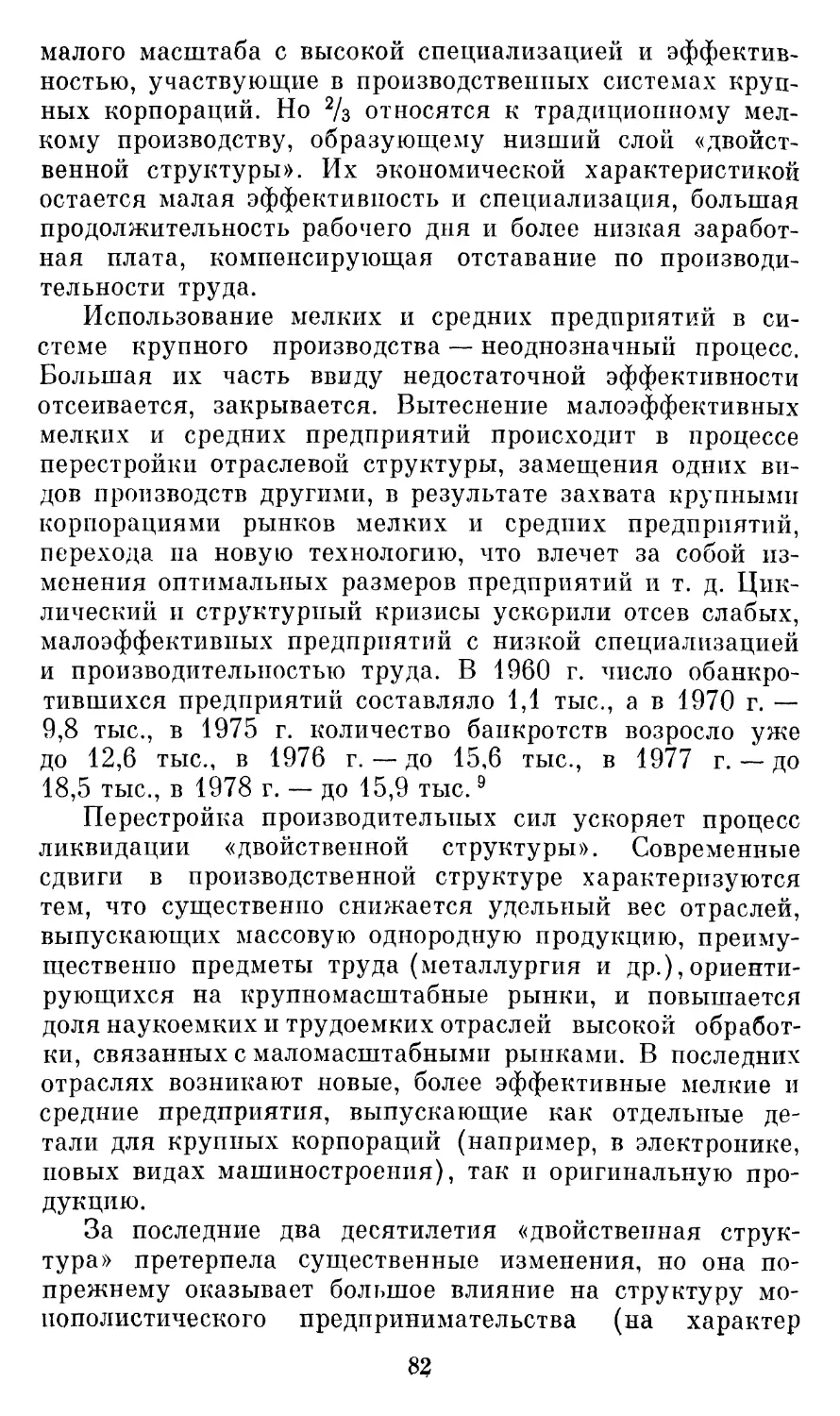

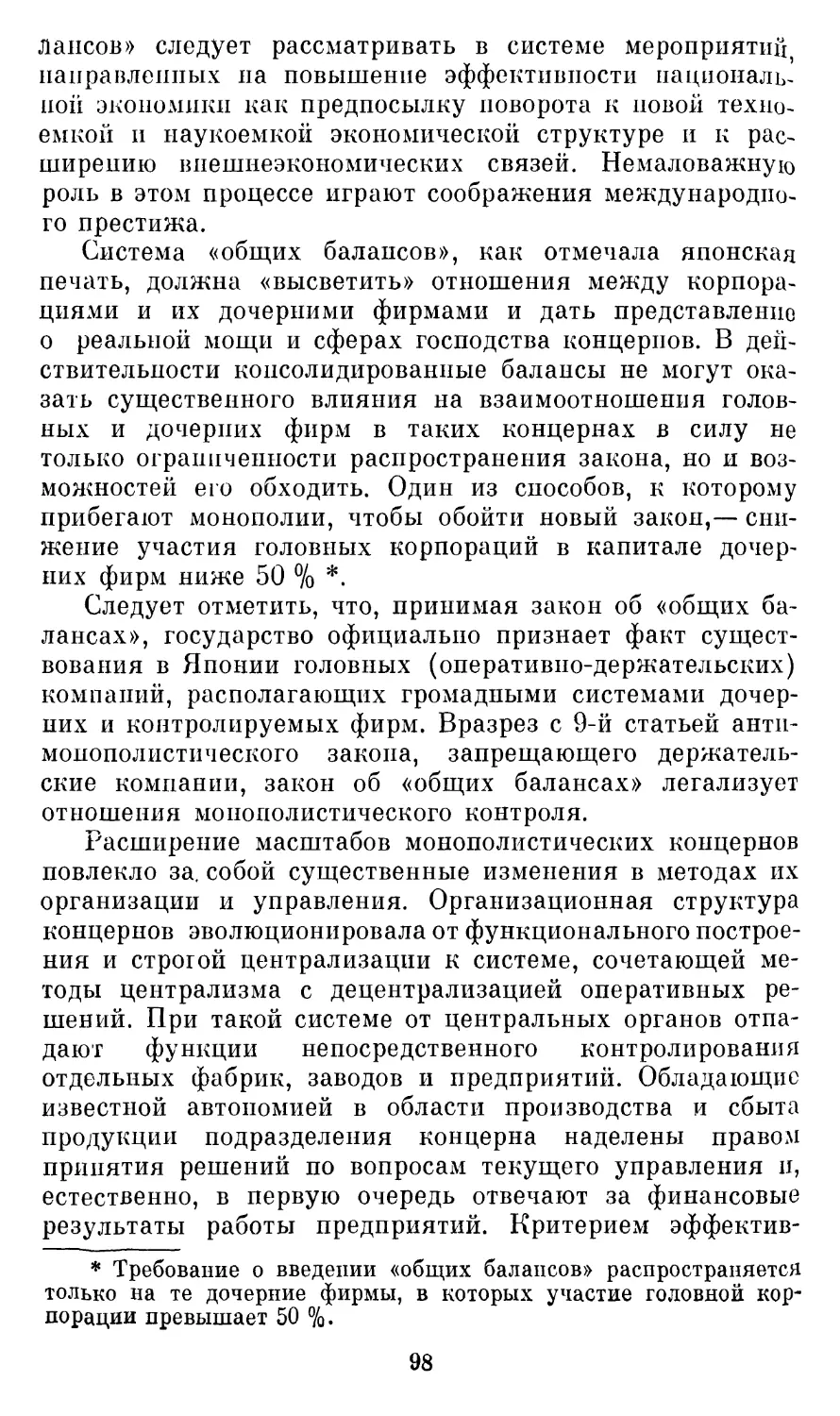

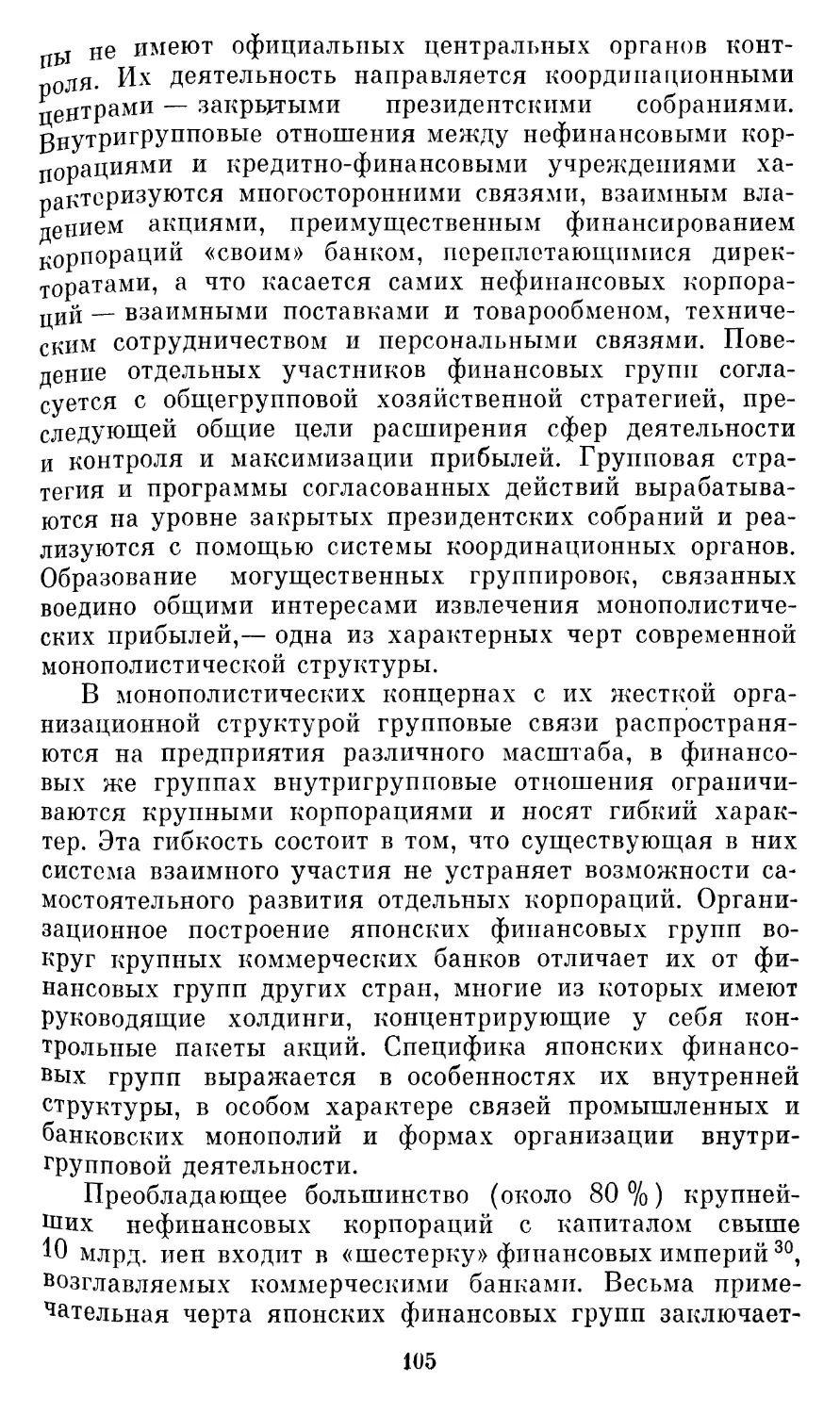

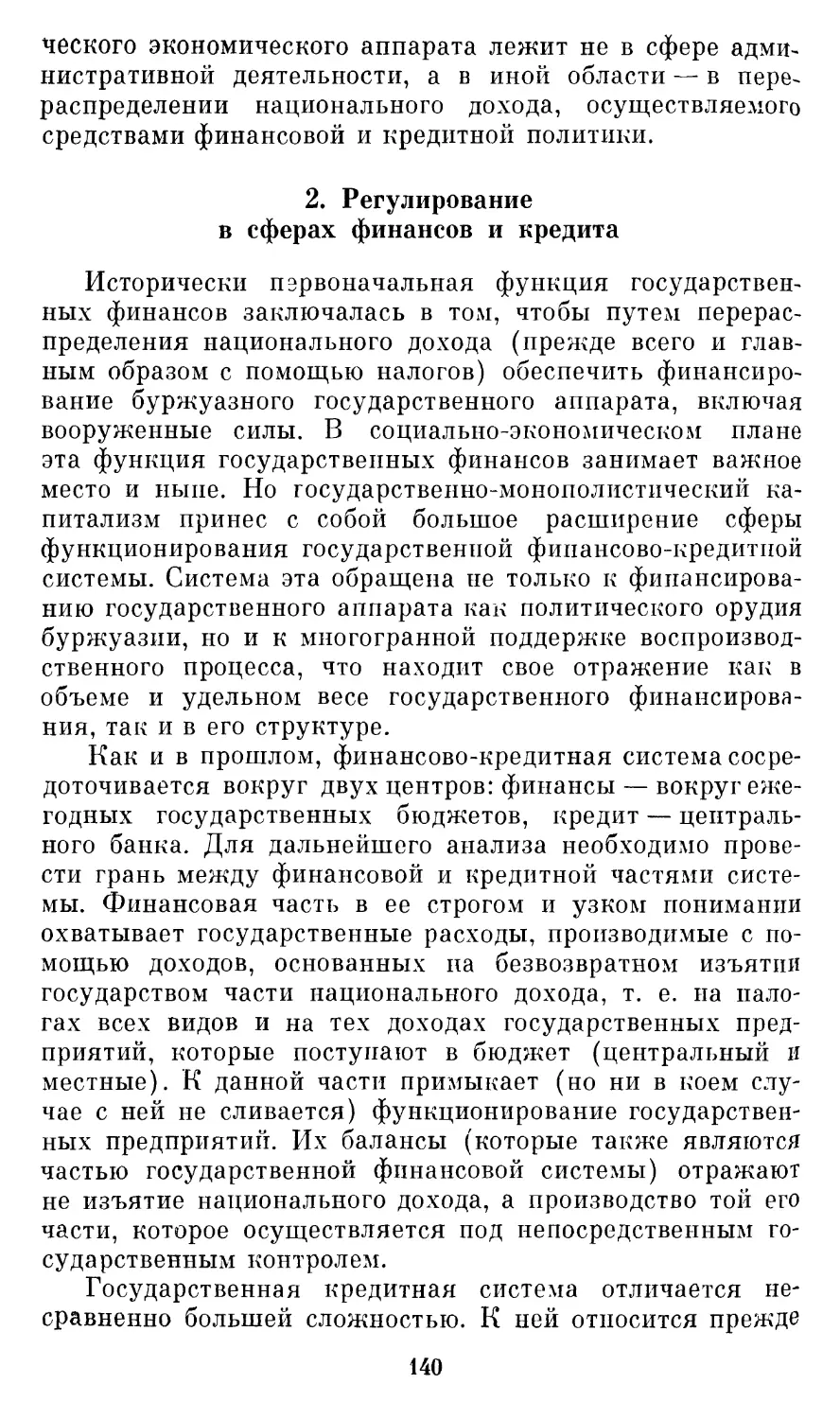

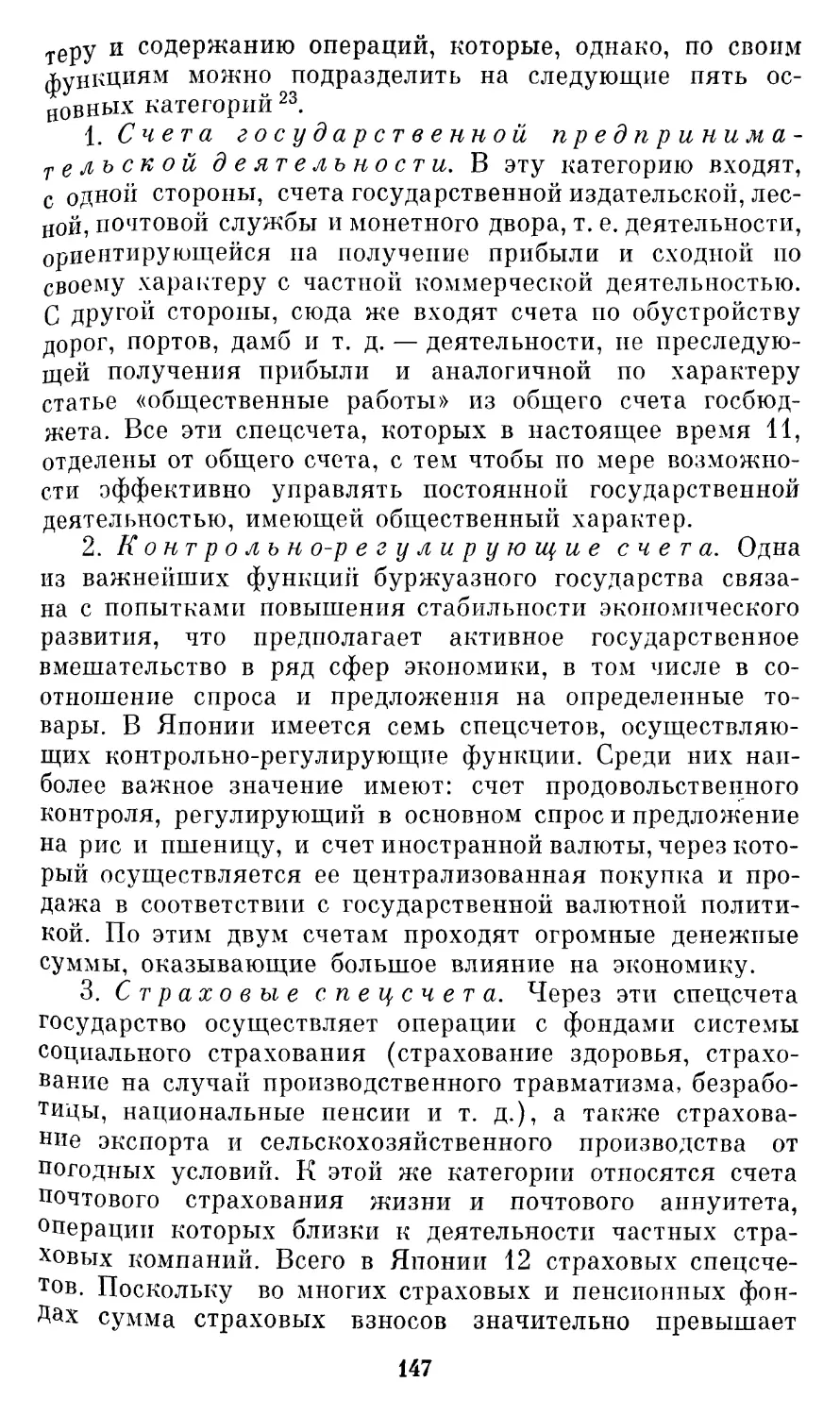

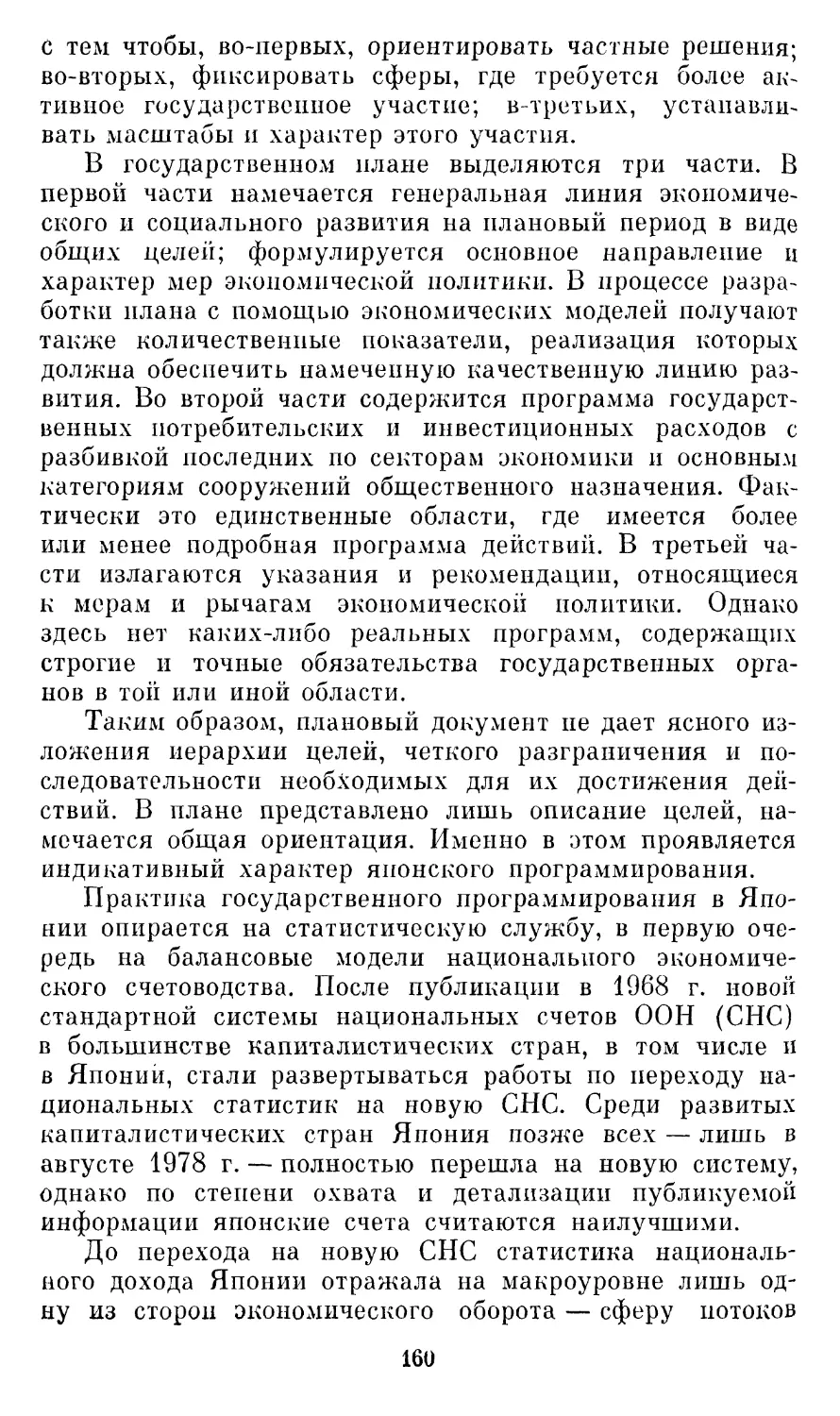

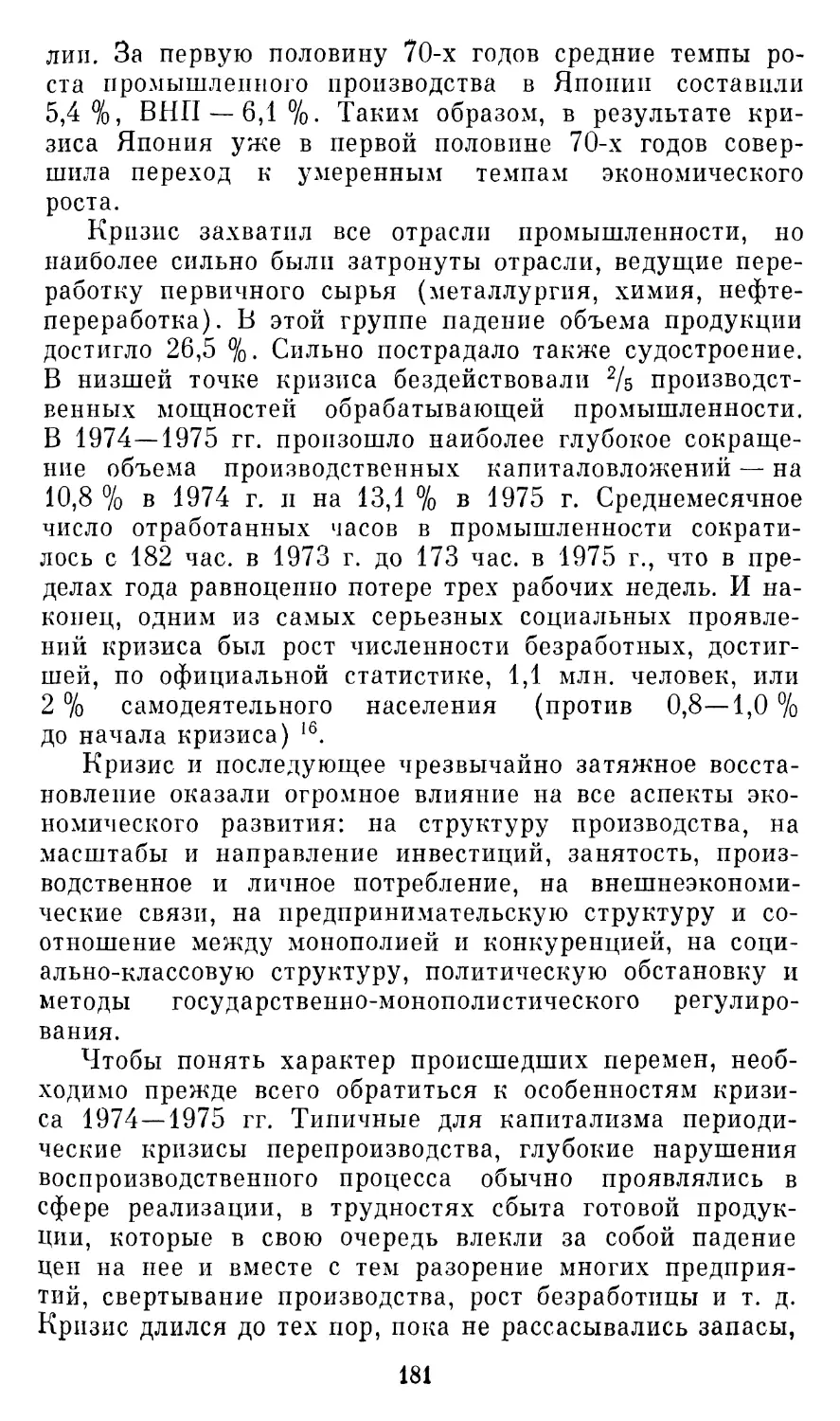

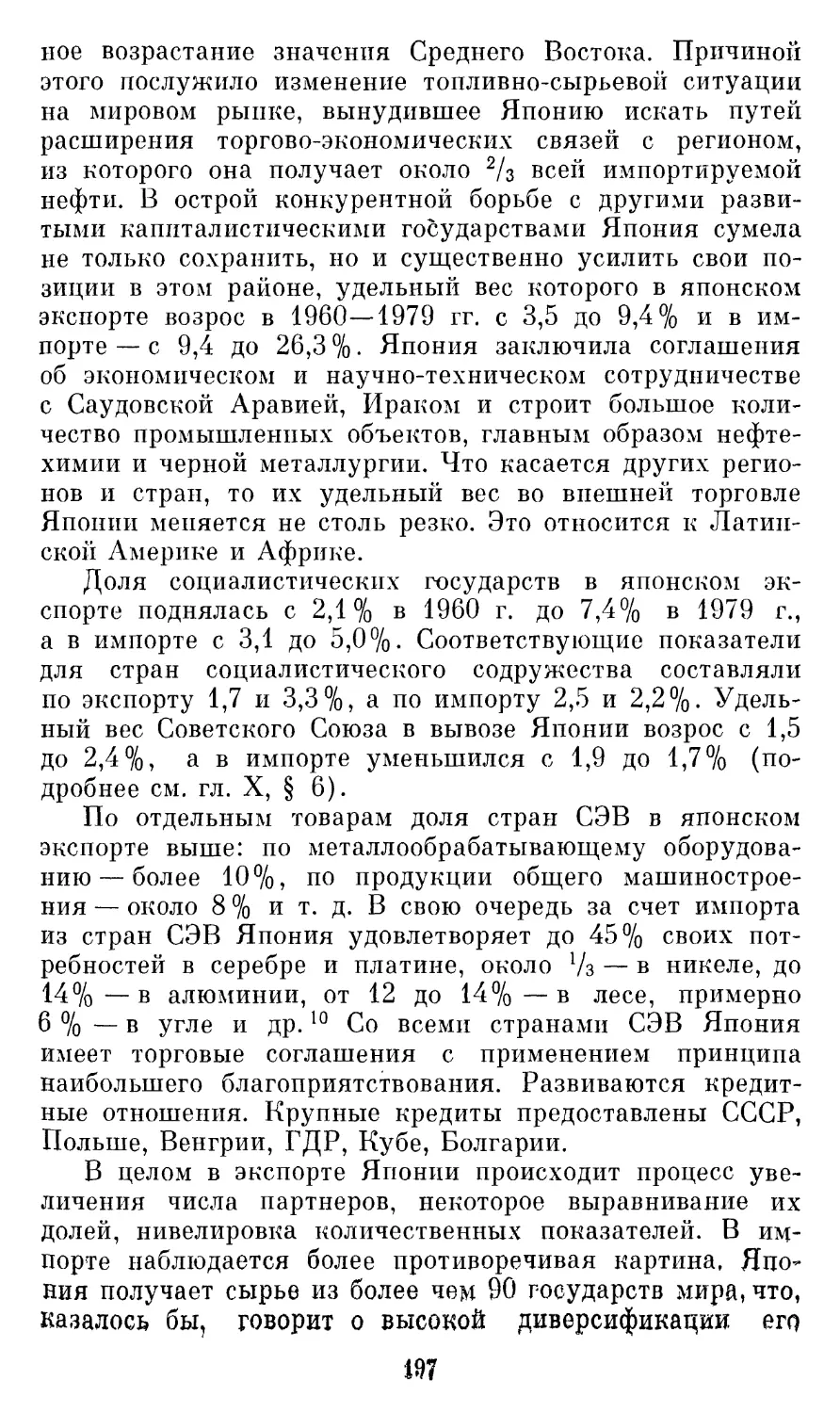

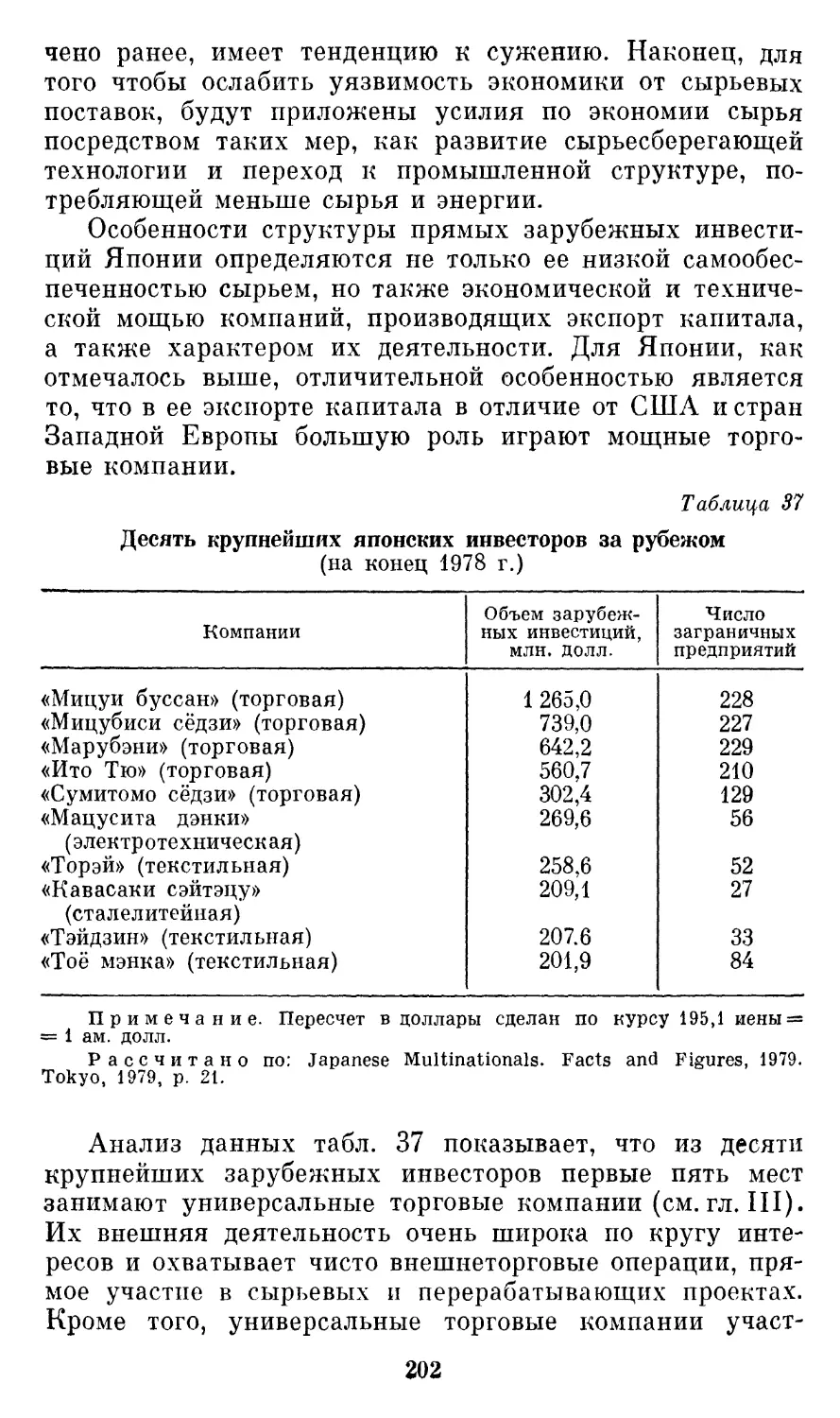

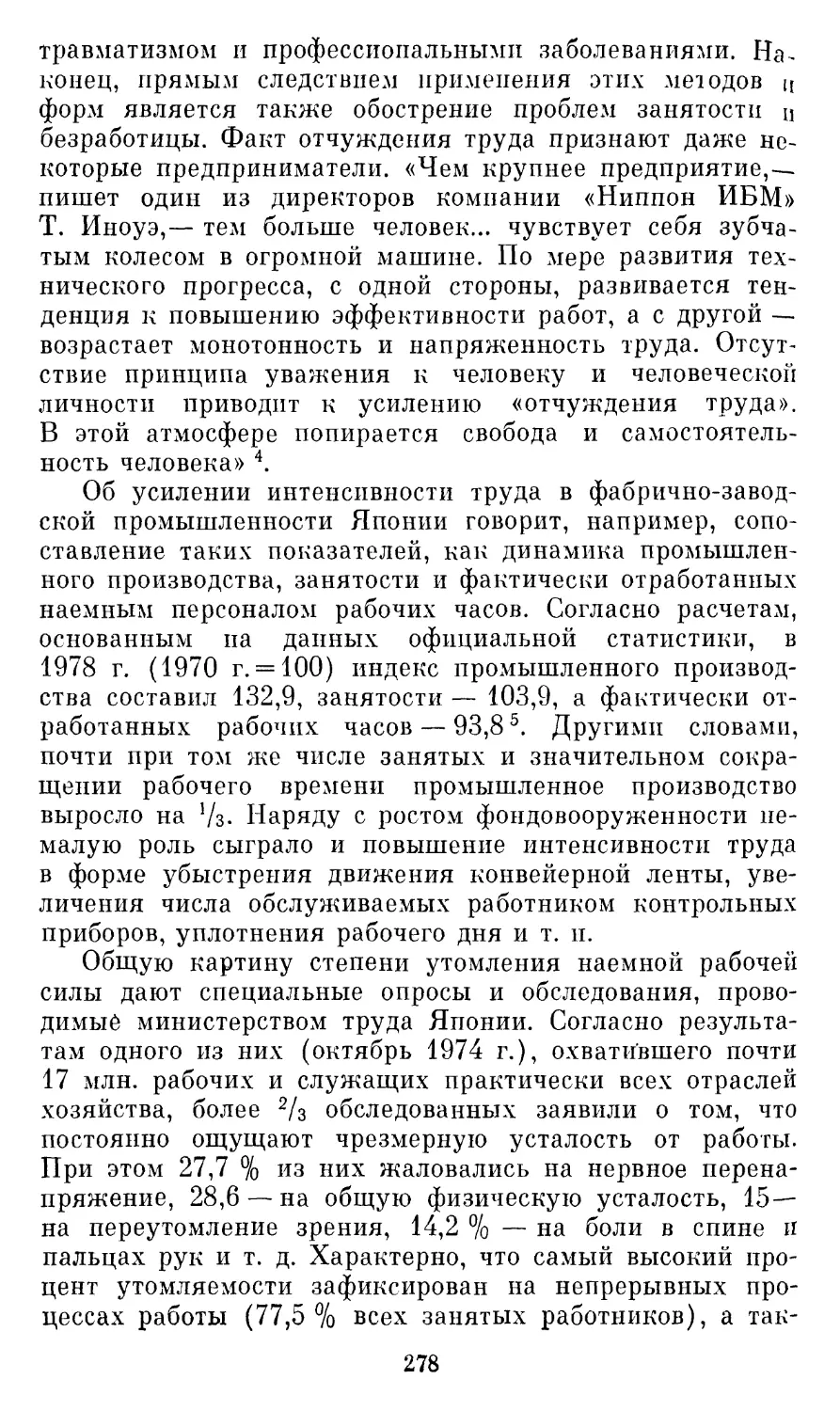

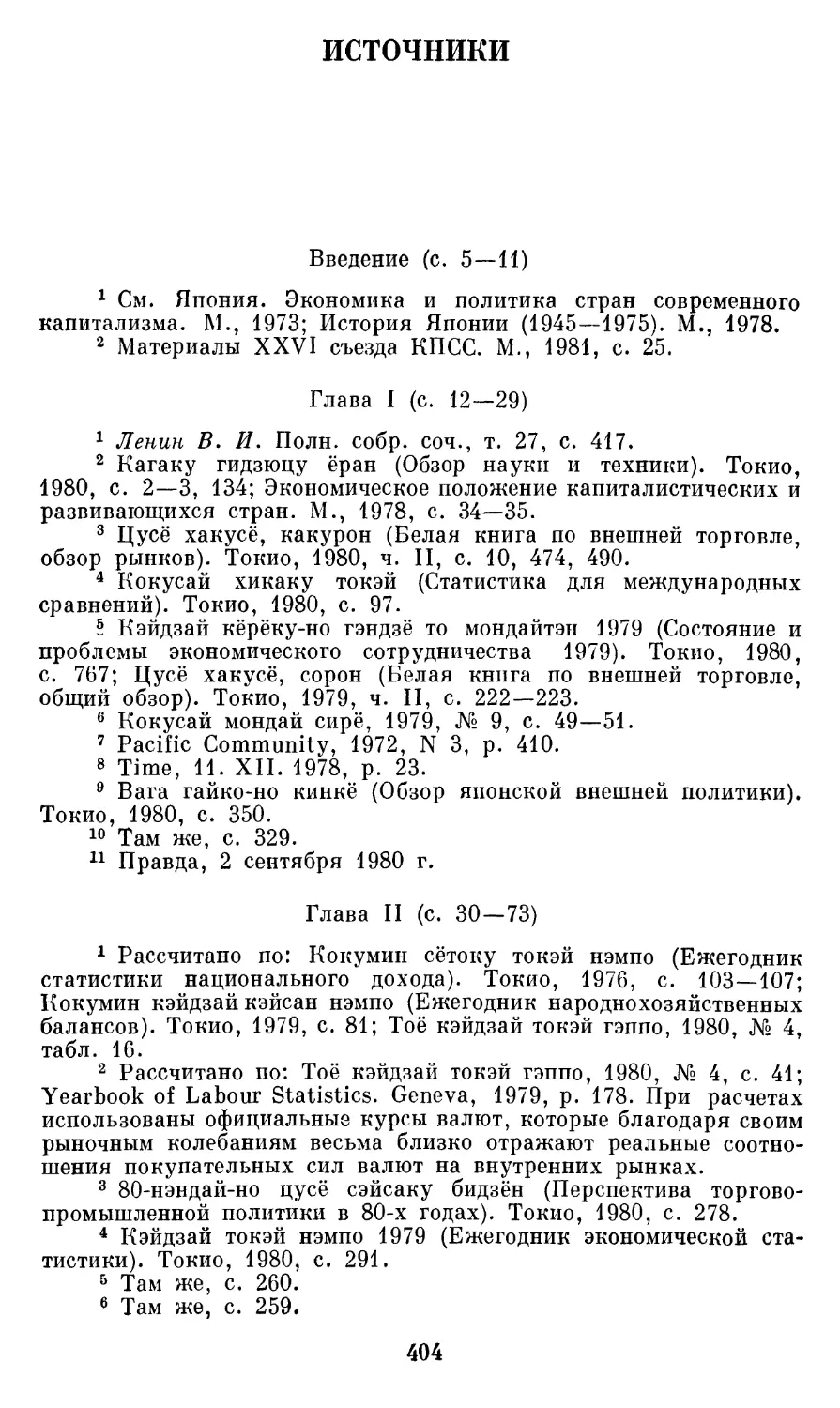

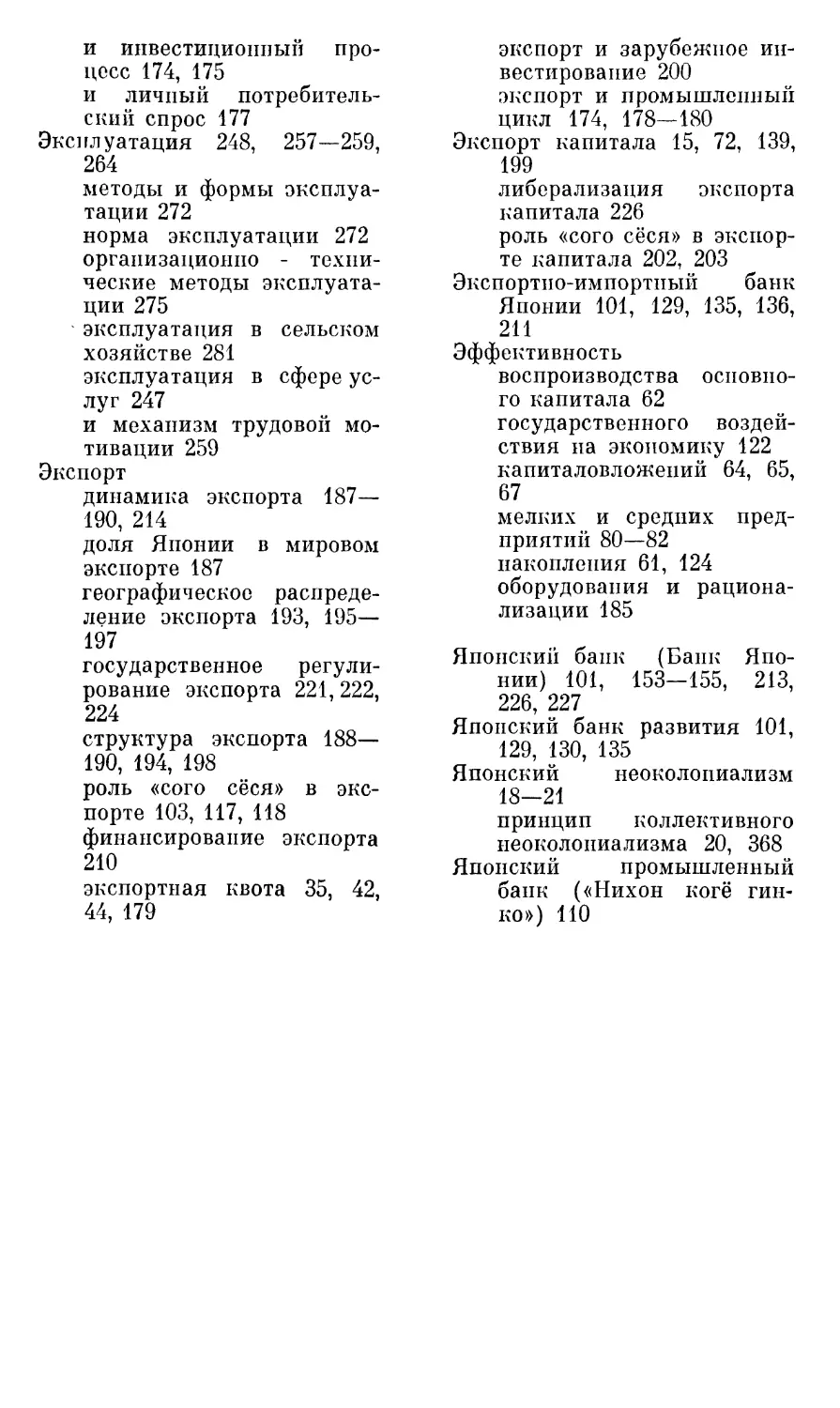

Таблица 1

Основные экономические показатели

главных центров империализма

(в ценах 1970 г.)

Показатели

США

Западная

Европа

ЕЭС

(9 стран)

Япония

1950 г.

1979 г.

1950 г.

1979 г.

1950 г.

i

1979 г.

1950 р.

1979 г.

Территория, млш

кв. км

9,4

3,7

1,6

0,4

Население, млн. че¬

ловек

151,7

220,2

284,5

349,0

215,1

262,3

82,9

115,9

Валовой внутренний

продукт, млрд,

долл.

475

1290

307

988

260

795

37

328

индекс

100

270

100

320

100

305

100

890

долч в капитали¬

стическом мире,

%

47

38

30

29

25

23

4

10

соотношение с

США. %

100

100

65

77

55

62

8

25

Валовой внутренний

продукт на душу

населения, долл.

3 130

5 800

1 050

2 830

1 210

3 030

450

2 830

индекс

100

185

100

270

100

250

too

630

соотношение с

США, %

100

100

33

48

40

52

15

48

Условно-чистая про¬

дукция промышлен¬

ности, млрд. долл.

142

393

93

382

81

314

6

129

индекс

100

280

100

410

too

390

too

2 150

доля в капитали¬

стическом мире,

%

51

35

33

34

29

28

2

It

соотношение с

США, %

too

100

65

97

57

80

4

33

Экспорт, млрд. долл.

14

73

30

230

24

190

1

40

индекс

too

510

100

760

too

810

100

4 000

доля в капитали¬

стическом мире,

%

18

16

39

50

30

41

1,3

8,5

Расчеты ИМЭМО по данным статистики ООН и национальной статистики

отдельных стран.

Высокие темпы экономического развития Японии со¬

провождались быстрым возрастанием ее роли в междуна¬

родном разделении труда и бурным расширением внеш¬

неэкономических связей. Это было продиктовано как не¬

прерывно растущим спросом промышленности па сырье

и топливо, так и повышением роли и значения внешних

14

рынков в реализации готовой промышленной продукции.

Опираясь на высокую конкурентоспособность своих това¬

ров, Япония смогла увеличить долю в мировом капита¬

листическом экспорте за 1950—1979 гг. с 1,3 до 8,5 %,

тогда как доля США соответственно сократилась с 18 до

16%. При этом по мере структурных изменений в япон¬

ской промышленности непрерывно растет значение рын¬

ков развитых капиталистических стран. Реализация

японских товаров в США и странах Западной Европы

увеличилась за 1960—1979 гг. в 27,7 раза. На их долю

приходится 41,6 % всего японского экспорта (1979 г.),

тогда как в Японии находят сбыт только 10,9% вывози¬

мых этими странами товаров3. Такой разрыв в степени

освоения рынков ведет к резкому усилению конкурент¬

ной борьбы и становится одной из основных сфер прояв¬

ления межимпериалистических противоречий.

Торговая экспансия сопровождается возрастанием

темпов и масштабов вывоза капитала. В основе этого

процесса лежит повышение в Японии стоимости рабочей

силы, снижение инвестиционного спроса в связи с паде¬

нием темпов экономического развития со второй половины

70-х годов, наличие значительных валютных резервов,

возросших за 1970—1978 гг. с 4,4 до 33 млрд, долл.,

стремление японских монополий путем создания смешан¬

ных предприятий за рубежом преодолеть протекционист¬

ские барьеры для сбыта своих товаров.

Прямые частные инвестиции Японии возросли за

1970—1977 гг. в 4,3 раза, тогда как США—лишь на 59%,

стран Западной Европы — па 77,4 %. Хотя по балансовой

сумме прямых капиталовложений Япония значительно

уступает США и странам ЕЭС, в 70-е годы она стала иг¬

рать заметную роль как экспортер капитала *. Концент¬

рация японских зарубежных инвестиций в отдельных

странах и в ограниченном количестве отраслей промыш¬

ленности делает японские монополии серьезным соперни¬

ком других империалистических держав и в этой сфере

экономических отношений.

Добившись существенного изменения соотношения сил

в свою пользу, японский империализм является, однако,

* На 31 марта 1978 г. сумма прямых капиталовложений за

рубежом стран ЕЭС составляла 160 млрд, долл., США — 149 млрд,

долл., Японии — 26,8 млрд. долл. (Тоё кэйдзай токэй гэппо, 1978,

№ 8, с. 47).

15

слабейшим среди трех центров империалистического со¬

перничества. По своему экономическому потенциалу

Япония значительно отстает от США и стран Западной

Европы. Ее валовой внутренний продукт составляет всего

25,4 % от уровня США и 33,2 % — стран Западной Евро¬

пы. Абсолютный объем экспорта Японии (по стоимости)

в 1,8 раза меньше, чем соответствующая величина для

США, и в 5,7 раза — для западноевропейского региона.

Несмотря на ускорившийся в Японии прогресс науки и

техники, все еще сохраняется существенный разрыв

с США в уровнях развития технологии и организации

производства и соответственно производительности труда.

Два других центра империалистического соперничества —

США и страны Западной Европы — обладают значительно

более сильными позициями в мировой экономике. Они

далеко обгоняют Японию по объему внутреннего рынка,

по численности населения, а также обеспеченности

как собственными, так и поступающими извне на основе

стабильных долгосрочных контрактов сырьевыми ресур¬

сами.

Относительная слабость позиций Японии как одного

из центров империалистического соперничества связана

также с тем, что в обозримом будущем у нее нет возмож¬

ности применить западноевропейскую модель и создать

экономический блок, хотя бы отдаленно напоминающий

«Общий рынок». При всем значении для Японии стран

Юго-Восточной Азии как источников получения сырья и

рынков сбыта они не могут в связи с громадным и уве¬

личивающимся разрывом в уровне промышленного раз¬

вития рассматриваться в 80-е годы в качестве возможных

партнеров Японии по интеграции. Наряду с экономиче¬

скими причинами этому в сильнейшей степени препят¬

ствуют и политические факторы, в частности, сохраняю¬

щиеся со времен второй мировой войны настороженность

и опасения по отношению к Японии.

У Японии нет, наконец, таких относительно прочных,

основанных на договорных началах экономических связей

с развивающимися странами, какие установили США со

странами Латинской Америки или члены ЕЭС — с госу¬

дарствами Африки, бассейна Тихого океана и Карибского

моря на базе первой (1975 г.) и второй (1979 г.) Ломей¬

ских конвенций. Обеспечиваемые этими соглашениями

определенные преимущества как в поставках сырья, так

и в сбыте готовой продукции создают для Японии допол¬

16

нительные трудности в конкурентной борьбе за рынки

связанных этими договоренностями стран.

Все эти негативные с точки зрения возможностей до-

стижения успехов в межимпериалистической борьбе объ¬

ективные факторы определяют положение Японии как

слабейшего из трех центров силы капиталистического

мира и оказывают непосредственное воздействие на фор¬

мирование основных направлений японской внешней по-*

литики.

Особая агрессивность японского империализма с мо¬

мента его становления определялась военно-феодальным

характером и, как указывал В. И. Ленин, «особым удоб¬

ством» грабить Китай. Однако в результате поражения

во второй мировой войне и послевоенных реформ в Япо¬

нии были ликвидированы класс помещиков и фашистско-

милитаристская клика, непосредственно осуществлявшая

агрессивные акты в тесном союзе с дзайбацу. Утратив

свой военно-феодальный характер, японский империализм

приобрел новые черты, новую организационную струк¬

туру, соответствующую в основном классическому типу

государственно-монополистического капитализма США и

стран Западной Европы.

Ударом по реакционным силам Японии явилось при¬

нятие в 1947 г. конституции, статья 9-я которой запре¬

щает применение вооруженной силы как средства разре¬

шения международных споров. Хотя правящие круги

грубо нарушают конституцию, усиливают темпы ремили¬

таризации, к началу 80-х годов вооруженные силы стра¬

ны не располагали наступательными видами оружия,

необходимыми для самостоятельного решения стратегиче¬

ских задач.

Глубокие изменения в социально-экономической струк¬

туре Японии и в расстановке сил на международной

арене в послевоенные годы предопределили выдвижение

на передний план политических, экономических и идео¬

логических средств борьбы правящих кругов страны за

достижение своих внешнеполитических целей. Приспо¬

сабливаясь к новой внутриполитической и международной

обстановке и сообразуясь со своими реальными возмож¬

ностями, они выработали внешнеполитический курс, ос¬

новной целью которого является сохранение капиталисти¬

ческого строя, укрепление позиций Японии в конкурент¬

ной борьбе с другими империалистическими держава¬

ми и распространение сферы эксплуатации японских

17

монополий на народы других, более слабых стран капи¬

талистического мира. В рамках этой политики в 70-е го¬

ды были разработаны основные принципы, формы и ме¬

тоды японского неоколониализма.

Лишившись в результате второй мировой войны ко¬

лоний и зависимых территорий, японский империализм

пошел по пути диверсификации экономических и полити¬

ческих связей с развивающимися странами. Это было

продиктовано в первую очередь объективной необходи¬

мостью, поскольку ни одна отдельная страна или даже

группа стран не могли удовлетворить возросшие потреб¬

ности Японии в сырье и топливе. К тому же Япония

включилась в полной мере в конкурентную борьбу за

рынки развивающихся стран лишь в начале 60-х годов,

значительно отстав от Англии, Франции и особенно от

Соединенных Штатов. Японским монополиям приходилось

вторгаться в уже захваченные другими державами сферы

влияния, приспосабливаться к совершенно новой для них

обстановке в странах Африки и Латинской Америки,

искать такие формы утверждения своего влияния, кото¬

рые позволили бы оттеснить конкурентов и закрепиться

в соответствующих отраслях хозяйства той или иной

страны. Концентрации японских интересов в небольшом

количестве государств препятствовал такой фактор мо¬

рально-психологического порядка, как стремление лиде¬

ров развивающихся стран избежать опасности превраще¬

ния в придаток японской экономики.

В результате политики диверсификации Япония уста¬

новила более или менее регулярные отношения со мно¬

гими десятками развивающихся стран. Доля каждой из

них редко превышает 1—2 % товарооборота Японии.

В целом, однако, они играют решающую роль в снабже¬

нии Японии сырьем и энергоносителями. В 1979 г. от

них поступило 80,2% общего объема японского им¬

порта этих товаров. Развивающиеся страны представляют

собой также важный рынок сбыта японской промышлен¬

ной продукции. На них приходится 44,3 % японского эк¬

спорта, тогда как у США — 36,8, а у стран ЕЭС —

18,4 % 4.

Развивающиеся страны играют в японской внешнеэко¬

номической стратегии важную роль и в качестве сферы

приложения капитала. Рост цен внутри Японии на зе¬

мельные участки, жесткие законодательные требования

к мерам по предотвращению загрязнения окружающей

18

среды, стремление обеспечить стабильные поставки ми¬

нерального сырья на основе долгосрочных контрактов

определяют возрастающую заинтересованность японских

монополии в расширении инвестиций в трудоемкие и

энергоемкие отрасли промышленности в развивающихся

странах. На долю этой группы стран приходится 57,8%

всех японских прямых промышленных инвестиций

(1978 г.), тогда как у США-22,7, у ФРГ-22,4 и у Ан¬

глии — 21,1 % 5.

Расширению связей с развивающимися странами пра¬

вящие круги Японии придают важнейшее значение так¬

же с политической точки зрения. Они стремятся обеспе¬

чить поддержку с их стороны своего внешнеполитическо¬

го курса, помешать установлению дружественных связей

развивающихся стран со странами социализма, втянуть

их в той или иной форме в империалистическую военно¬

стратегическую систему.

В социально-политическом плане финансовая олигар¬

хия Японии ставит своей задачей создать дополнительные

помехи на пути проведения революционных преобразо¬

ваний в добившихся национальной независимости госу¬

дарствах и сохранить их в орбите мирового капиталисти¬

ческого хозяйства. Эти цели приобретают для японской

правящей элиты особое значение в свете возрастания

экономической и политической роли стран социалистичес¬

кой ориентации в Азии, Африке и Латинской Америке.

Таким образом, экономические интересы японского

империализма в развивающихся странах оказываются

неразрывно связанными с политическими и социально-

классовыми. Это побуждает правящие круги Японии при¬

спосабливаться к изменениям, происходящим как в са¬

мих развивающихся странах, так и в их позициях на ми¬

ровой арене, искать новые формы достижения своих це¬

лей в постоянно меняющихся условиях.

В 60-е годы в основе японской неоколониалистской

политики лежало стремление к получению максимальных

прибылей в первую очередь посредством неэквивалентно¬

го торгового обмена. Выкачивая из развивающихся стран

дешевое сырье и сбывая в возрастающих масштабах свою

промышленную продукцию, японские монополии смогли

глубоко проникнуть в экономику многих стран, особенно

в Юго-Восточной Азии. Но этот курс привел к хро¬

ническому дефициту торгового баланса почти всех япон¬

ских контрагентов (за исключением экспортеров нефти),

19

к росту недовольства проникновением японского капи¬

тала. Сложившийся образ Японии как «экономического

чудовища», стремящегося поглотить хозяйство более

слабых стран, стал все больше мешать дальнейшему раз¬

вертыванию японской экспансии.

Это заставило правящие круги Японии принять неко¬

торые меры для содействия индустриализации развиваю¬

щихся стран и организации предприятий не только в об¬

ласти производства и переработки сырья, по и в ряде

отраслей обрабатывающей промышленности, что давало

им возможность расширить своп экспортные ресурсы.

Японские монополии стремились, однако, подчинить про¬

цесс создания и развития промышленности в получающих

экономическую помощь странах своим интересам,

привязать их к японской экономике путем сложной

системы научно-технических, кредитных и сбытовых

связей.

Под давлением развивающихся стран Япония значи¬

тельно ослабила также ограничения на ввоз ряда видов

продукции их обрабатывающей промышленности. В ре¬

зультате принятой во второй половине 70-х годов системы

таможенных преференций импорт готовых изделий из

этих стран возрос в 1979 г. в 3,7 раза по сравнению

с 1970 г., в том числе текстильных товаров в 4,9 раза и

продукции машиностроения, включая часы и радиотех¬

нику, в 14,5 раза.

Отношения с развивающимися странами Япония рас¬

сматривает в общем контексте своих взаимосвязей с дру¬

гими империалистическими державами. В своей политике

она широко применяет принципы коллективного неоколо¬

ниализма с расчетом на то, чтобы восполнить недостаток

собственных средств участием в совместных предприя¬

тиях с США, Австралией и странами Западной Европы,

снизить степень риска в связи с возможными социально-

экономическими преобразованиями в развивающихся

странах, а также замаскировать свои экспансионистские

цели. Этот курс нашел отражение в значительном повы¬

шении внимания японских монополий к смешанным ком¬

паниям, создаваемым в развивающихся странах, а также

в увеличении удельного веса взносов Японии в различные

международные экономические организации. После прие¬

ма в 1964 г. в Организацию экономического сотрудни¬

чества и развития (ОЭСР) по всем принципиальным про¬

блемам отношений с развивающимися странами Япония

20

неизменно выступает совместно с другими империалисти¬

ческими державами.

Для японского неоколониализма характерен, наконец,

постепенный сдвиг в приоритетах в сторону повышения

значения долгосрочных политических целей перед непо¬

средственными экономическими выгодами. Используя все

средства государственной поддержки монополий в их

стремлении к экспансии, правящие круги Японии в то

Же время все больше внимания уделяют укреплению по¬

литических контактов с развивающимися странами. Они

стремятся также к развитию различных форм культурных

и. прочих связей, призванных изменить отрицательное от¬

ношение к Японии, сложившееся у народов развиваю¬

щихся стран, и убедить их в преимуществах пропаганди¬

руемой Японией концепции «взаимозависимости».

Однако отношения с различными группами развиваю¬

щихся стран имеют далеко не равное значение для Япо¬

нии. Прилагая усилия к расширению контактов с госу¬

дарствами Латинской Америки и Африки, Япония в то

же время совершенно определенно взяла курс на перво¬

очередное развитие связей со странами и режимами

в Азии, имеющими выход к Тихому океану, т. е. с чле¬

нами Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН),

а также с Южной Кореей, Тайванем и Гонконгом. В этот

регион направляется основной поток частных капитало¬

вложений и «официальной помощи развитию», ему при¬

дается важнейшее значение в политическом и военно¬

стратегическом планах. В рамках своей глобальной по¬

литики правящие круги страны явно рассчитывают

превратить Юго-Восточную Азию в зону преимуществен¬

ного влияния Японии.

Эти стремления нашли свое откровенное проявление

в планах создания так называемого Тихоокеанского сооб¬

щества, разработанных еще во второй половине 60-х го¬

дов. Новое рождение они получили в призыве министра

иностранных дел Японии Сунао Сонода к формированию

«сообщества стран бассейна Тихого океана», с которым

он выступил на состоявшемся в июле 1979 г. совещании

министров иностранных дел стран АСЕАН, Японии,

США, Австралии и Новой Зеландии в Бали (Индонезия).

Практически эта идея направлена на то, чтобы закрепить

самые тесные экономические и политические связи стран

АСЕАН с империалистическими державами бассейна Ти¬

хого океана при руководящей роли Японии.

21

Важное место в политике Японии занимает район

Ближнего и Среднего Востока, особенно с конца 1979 г.,

когда в результате экстремистских действий Соединенных

Штатов и введения экономического эмбарго против Ирана

создалась серьезная угроза прекращения остро необходи¬

мых для Японии поставок нефти. В основе японской по¬

литики в этом регионе лежат попытки сочетать под¬

держку курса Соединенных Штатов с демонстрацией дру¬

жественной по отношению к арабским странам позиции

в их противостоянии с Израилем. На состоявшейся 6

августа 1979 г. встрече с послами 12 арабских стран ми¬

нистр иностранных дел С. Сонода заявил, что Япония

поддерживает заключенный при посредничестве США

мирный договор между Египтом и Израилем, рассматри¬

вая его как первый шаг к всестороннему мирному урегу¬

лированию, но считает необходимым освобождение Из¬

раилем всех оккупированных территорий. Он отметил,

что мир должен быть достигнут на основе скорейшего и

полного осуществления резолюций 242 и 338 Совета Бе¬

зопасности ООН, а также признания и уважения закон¬

ных прав палестинского народа, включая право на само¬

определение. Сонода подчеркнул, что Япония считает

незаконным создание Израилем поселений на оккупиро¬

ванных территориях. Демонстрируя свою поддержку тре¬

бований арабских стран, он высказался за участие Орга¬

низации освобождения Палестины (ООП) в установлении

мира на Ближнем Востоке6.

Однако, как только японская дипломатия на практике

оказывается перед необходимостью делать выбор между

поддержкой курса Вашингтона и проявлением солидар¬

ности с арабскими странами, опа отступает от провозгла¬

шенных ею принципов. Особенно ярко это проявилось

в позиции, занятой Японией в связи с агрессивными дей¬

ствиями США против Ирана. Вместо того чтобы попы¬

таться внести конструктивный вклад в урегулирование

конфликтной ситуации, создавшейся в результате дей¬

ствий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, прави¬

тельство Японии стало на путь поддержки практически

всех акций Вашингтона. Оно не осудило высадку боевой

десантной группы на территории Ирана в апреле 1980 г.

и по существу поддержало требования США о введении

экономического эмбарго. Япония ввела ряд финансовых

санкций против Ирана, прекратив предоставление кре¬

дитов и займов и заморозив поставки оборудования по

22

ранее заключенным соглашениям. В мае 1980 г. Япония

приостановила все закупки нефти в Иране, рассчитывая

на то, что затруднения в сбыте нефти в результате потери

основного покупателя (Япония закупила в 1978 г. в 1,5

раза больше иранской нефти, чем занимавшие второе

место США) заставят Тегеран склониться перед амери¬

канскими требованиями.

Таким образом, Япония стала к началу 80-х годов ак¬

тивным участником борьбы империалистических держав

за расширение сфер экономического и политического

влияния. Выступая совместно со своими соперниками по

важнейшим принципиальным вопросам, связанным в пер¬

вую очередь с проблемами сохранения развивающихся

стран в орбите капиталистического хозяйства, она в то

же время настойчиво отстаивает собственные цели и

проводит в жизнь свою неоколониалистскую стратегию,

направленную на обеспечение самой широкой экспансии

японских монополий.

По мере возрастания роли Японии в международном

разделении труда и усиления тенденций к интернациона¬

лизации экономической жизни объем международных

связей Японии значительно расширился, ее политика

стала носить глобальный характер. «Потребности Японии

в источниках сырья и в рынках колоссально выросли, и

сфера ее действий включает не только Азию, но и весь

мир,— писал в одной из своих статей бывший премьер-

министр Японии Масаеси Охира. — ...Япония не может

ни на мгновение позволить себе изоляцию от всего осталь¬

ного мира. Для Японии позиция стороннего наблюдателя

может означать лишь ее упадок» 7.

Принцип «глобализма» на практике нашел свое про¬

явление в выдвижении в течение 70-х годов японскими

правящими кругами концепции так называемой многопо¬

люсной дипломатии, под которой понимался взвешенный,

сбалансированный подход к отношениям со всеми раз¬

витыми государствами современного мира независимо от

их социально-экономического строя. «Мы не будем делать

упор на отношения с одной из стран за счет отношений

с другими»8,— отмечал М. Охира, говоря о принципах

подхода к отношениям Японии с США, СССР и Ки¬

таем.

Но на практике Япония оказалась неспособной добить¬

ся проведения в жизнь широко разрекламированных

принципов «многополюсной дипломатии» как основы

23

независимого внешнеполитического курса. Безусловный

приоритет в японской политике был отдан отношениям

с США и странами Западной Европы. Это наиболее ярко

проявилось в активной поддержке различных вариантов

концепции «трехсторонности», теоретически обосновывав¬

ших необходимость установления и развития самых тес¬

ных связей между тремя «центрами силы» капиталисти¬

ческого мира в интересах укрепления позиций империа¬

лизма в соревновании с добивающейся все новых успехов

мировой социалистической системой.

Еще с конца 50-х годов правящие круги Японии стали

активно выступать за установление широкого и разно¬

стороннего сотрудничества с США и странами Западной

Европы. Они исходили из того, что интересам Японии,

обладающей весьма ограниченными средствами достиже¬

ния своих внешнеполитических целей, отвечало бы на¬

лаживание совместных и согласованных действий с дру¬

гими империалистическими державами как в отношениях

со странами социализма, так и в проведении политики

коллективного неоколониализма. Эти стремления нашли

свое выражение в доктрине «трех столпов» капиталисти¬

ческого мира, которая была выдвинута в конце 1962 г.

премьер-министром Японии Хаято Икэда. Ставя Японию

в один ряд с США и странами Западной Европы, правя¬

щие круги Японии делали тем самым заявку на призна¬

ние за ними соответствующей роли в решении междуна¬

родных проблем.

Главные империалистические державы в начале 60-х

годов не сочли Японию достойной роли равноправного

партнера. Концепция Икэда не получила признания. Все

усилия идеологов и политиков стран Запада были скон¬

центрированы на всесторонней пропаганде идей «атлан¬

тизма» и разработке мер по усилению сплоченности США

и стран Западной Европы в поисках путей к разрешению

усиливающихся между ними противоречий.

Обстановка существенно изменилась в начале 70-х

годов. Япония прочно закрепила за собой второе по эко¬

номической мощи место в капиталистическом мире и ста¬

ла все активнее стремиться привести уровень своего по¬

литического влияния в соответствие с изменившимся со¬

отношением экономических потенциалов. Ослабление

позиций США в мировой экономике и падение полити¬

ческого влияния в результате сокрушительного пораже¬

ния во Вьетнаме резко повысили заинтересованность Ва-

24

шипгтона в налаживании и развитии более тесных, нем

когда-либо, связей с Японией.

Сдвиги в расстановке сил привели к тому, что забы¬

тая было теория «трех столпов» капиталистического мира

получила десять лет спустя второе рождение уже на

другом берегу Тихого океана. В июле 1973 г. группой

ученых и влиятельных деятелей деловых кругов была

образована трехсторонняя комиссия, в которую на рав¬

ных правах с США и странами Западной Европы были

допущены представители Японии. Идеи «трицентризма»,

объявленные при президенте Дж. Картере одной из основ

внешней политики США, были полностью поддержаны

Японией, правящие круги которой стремились использо¬

вать их для обеспечения своего полного равенства в рам¬

ках «трехсторонней системы». Выступая на 10-й сессии

трехсторонней комиссии, состоявшейся в Токио 22—24

апреля 1979 г., премьер-министр М. Охира подчеркивал,

что Япония, США и страны Западной Европы «призваны

объединить наши выдающиеся качества и ценности в по¬

исках общих подходов» к решению самого широкого кру¬

га проблем, включая отношения с социалистическими и

развивающимися странами9.

Однако отношения с участниками «трехсторонней си¬

стемы» далеко не равнозначны для Японии. По масшта¬

бам, характеру и объему связей безраздельное первое

место в японской политике занимают Соединенные Шта¬

ты. Особое значение имеет при этом не только высокая

степень зависимости от торгово-экономических связей

с США, но и наличие японо-американского военно-поли¬

тического союза, оформленного «договорохм безопасности»

и рядом других соглашений. В результате правящие кру¬

ги страны, несмотря на официально провозглашаемый

«независимый» и «самостоятельный» курс, по всем важ¬

нейшим международным проблемам следуют, как правило,

в фарватере американской политики. Это неизбежно резко

сужает для японской дипломатии возможности политиче¬

ского маневрирования, сковывает ее инициативу, не по¬

зволяет последовательно проводить политику, в полной

мере отвечающую национальным интересам и требова¬

ниям подавляющего большинства населения страны.

Именно этот курс в конечном счете предопределил одну

из важнейших особенностей положения Японии в после¬

военном мире — значительный разрыв между уровнем

25

экономической мощи и политическим влиянием на ме¬

ждународной арене.

Годы разрядки создали наиболее благоприятные усло¬

вия для расширения международных связей и контактов

Японии с десятками стран, доказав, что атмосфера мира

в максимальной степени отвечает интересам Японии с ее

чрезвычайно высокой степенью зависимости от нормаль¬

ного функционирования сложившейся системы междуна¬

родного разделения труда. Кроме того, сохранение уровня

военных расходов в пределах менее 1 % ВНП явилось

одной из важных причин быстрого подъема японской

экономики в 60-е годы. Деловые круги Японии убедились

в том, что можно добиваться высоких темпов роста про¬

мышленной продукции без искусственных стимуляторов

в форме военных заказов.

Тем не менее, вопреки собственному опыту и не счи¬

таясь с требованиями широких слоев населения страны,

правящие круги Японии в конце 70-х годов стали на

путь поддержки курса администрации президента

Дж. Картера, направленного на подрыв разрядки, возврат

к мрачным временам «холодной войны» и подстегивание

нового витка гонки вооружений.

В значительной степени под давлением Вашингтона

был разработан курс на широкую милитаризацию в на¬

рушение конституции страны. Темпы роста военных рас¬

ходов в Японии намного выше, чем в США и странах За¬

падной Европы. К 1980 г. по общей сумме военных ассиг¬

нований она обогнала члена НАТО Италию, вплотную

приблизившись к Франции. Японская армия, несмотря

на свою относительную малочисленность (268 тыс. чело¬

век), занимает, по мнению военных специалистов, по бое¬

вой мощи примерно шестое-седьмое место в капиталисти¬

ческом мире. Возрастающий военный потенциал Японии

во все более широкой степени включается в военно-стра¬

тегическую систему США в Азии.

Принципиально новым направлением внешней поли¬

тики Японии стало постепенное налаживание с конца

70-х годов прямых контактов и связей со странами НАТО,

особенно с ФРГ. Пока они носят ограниченный характер,

не выходя за рамки консультаций и переговоров глав

военных ведомств и обмена военной технологией. Но тен¬

денция к подключению Японии, несмотря на конституци¬

онные запреты, к глобальной военно-политической систе¬

26

ме империализма чревата в долговременном плане серь¬

езной опасностью.

Негативное влияние на развитие международно-поли¬

тической обстановки оказывает также активная поддерж¬

ка консервативными силами Японии попыток Вашин¬

гтона использовать антисоциалистический и антисовет¬

ский курс китайского руководства в интересах подрыва

разрядки и образования тройственного военно-политиче¬

ского союза США — КНР — Япония как важного орудия

борьбы против мирового социализма и национально-осво¬

бодительного движения. Коренной поворот в отношениях

с КНР и переход от проводившегося в 50—60-е годы

совместно с США курса на так называемое сдерживание

Китая к установлению дипломатических отношений и

развитию всесторонних связей явились одними из наибо¬

лее важных изменений японской политики в 70-е годы.

Провозглашение пекинским руководством политики ши¬

рокого сотрудничества с США и другими капиталисти¬

ческими державами породило у правящих кругов Японии

надежды на возможность подчинить сближение с Пеки¬

ном интересам достижения своих внешнеполитиче¬

ских целей как на глобальном, так и на региональном

уровне.

Японские монополии надеются также на то, что выд¬

винутая в конце 70-х годов программа экономической и

военной модернизации Китая, выполнение которой рас¬

считано на поддержку капиталистических держав, его

готовность принять крупные иностранные кредиты и пой¬

ти на создание смешанных предприятий открывают воз¬

можности для широкого проникновения в экономику

Китая и использование его сырьевых ресурсов. Вместе

с тем они полагают, что растущая зависимость КНР от

поставок различных видов промышленной продукции и

новейшей технологии из Японии будет способствовать

втягиванию Китая в орбиту капиталистического хозяйства

и закреплению его на антисоциалистических позициях.

Поддержка политики Вашингтона, направленной на

подрыв разрядки и изменение сложившегося баланса

стратегических сил путем гонки вооружений и использо¬

вания Китая как прямого союзника империализма, ли¬

шает Японию возможности внести конструктивный вклад

в дело оздоровления международного климата и тем са¬

мым создает серьезные препятствия на пути достижения

одной из важнейших задач японской дипломатии — при¬

27

ведения политической роли страны па мировой арене

в соответствие с ее экономической мощью.

Превращение Японии в одну из развитых держав ка¬

питалистического мира существенно повысило для нее

значение контактов и связей с социалистическими стра¬

нами как важного элемента утверждения своей роли в ре¬

шении глобальных международных проблем. Все актив¬

нее принимая участие в борьбе двух мировых систем,

Япония в то же время не может не учитывать решающее

значение сохранения и развития добрососедских связей

с социалистическими странами, в первую очередь с Совет¬

ским Союзом, с точки зрения обеспечения мира и безопас¬

ности страны. «Мы стремимся к установлению дружеских,

добрососедских отношений с Советским Союзом» 10,— под¬

черкивал, например, в своей программной речи в парла¬

менте 27 ноября 1979 г. премьер-министр М. Охира.

На практике, однако, правящие круги Японии все ос¬

новные направления своей дипломатии подчиняют зада¬

чам укрепления и развития военно-политического союза

с США. Вслед за Вашингтоном официальные японские

представители стали усиленно муссировать в своих вы¬

ступлениях и в печати тезис о мнимой «советской воен¬

ной угрозе».

Подобного рода тенденции во внешней политике Япо¬

нии наносят серьезный ущерб японо-советским отноше¬

ниям. Задачи установления добрососедских связей между

Японией и Советским Союзом требуют ликвидации ис¬

кусственно создаваемых препятствий и поиска конструк¬

тивных решений на основе строгого соблюдения принци¬

пов взаимной выгоды. В статье «Немеркнущий подвиг»,

посвященной 35-й годовщине победы над Японией и за¬

вершения второй мировой войны, министр оборопы СССР

Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов писал, что

реваншистские силы Японии «пытаются предать забве¬

нию трагические уроки минувшей войны и убедить парод

своей страны поддержать идею возрождения Японии как

«мощной военной державы». Такой путь развития Япо¬

нии,— отмечал Д. Ф. Устинов,— опасен не только для ее

соседей, но и в первую очередь для самого японского

народа, которому милитаризм в недавнем прошлом при¬

нес неисчислимые бедствия, привел страну к националь¬

ной катастрофе. Жизненным интересам японского народа

отвечает неуклонное развитие советско-японских отноше¬

ний во всех сферах» и.

28

К началу 80-х годов существенно изменились место и

роль Японии в глобальной системе экономических и по¬

литических связей. Она стала активным участником

международного разделения труда и начала играть важ¬

ную роль в решении насущных внешнеполитических

проблем. Дальнейшее изменение международных позиций

японского монополистического капитализма будет опре¬

деляться уровнем и потенциальными возможностями его

экономического развития, соотношением классовых сил

внутри страны, сдвигами в системе межгосударственных

связей, глубиной и характером межимпериалистических

противоречий, степенью соответствия внешнеполитических

концепций правящих кругов страны реальной обстановке

и соотношению сил па мировой арене.

Семидесятые годы прошли под знаком ухудшения ус¬

ловий экономического роста и конкурентоспособности

Японии на мировых рынках. Современная обстановка

несет с собой обострение социально-экономических про¬

тиворечий внутри страны и конфликтных ситуаций в сфе¬

ре международных отношений. Как и в прошлом, в по¬

исках решения новых острых проблем будут сталки¬

ваться разные тенденции, диктуемые различиями клас¬

совых и политических интересов. Понимание этих тен¬

денций требует широкого анализа основных социально-

экономических и политических проблем современной Япо¬

нии.

ГЛАВА II

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ

И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

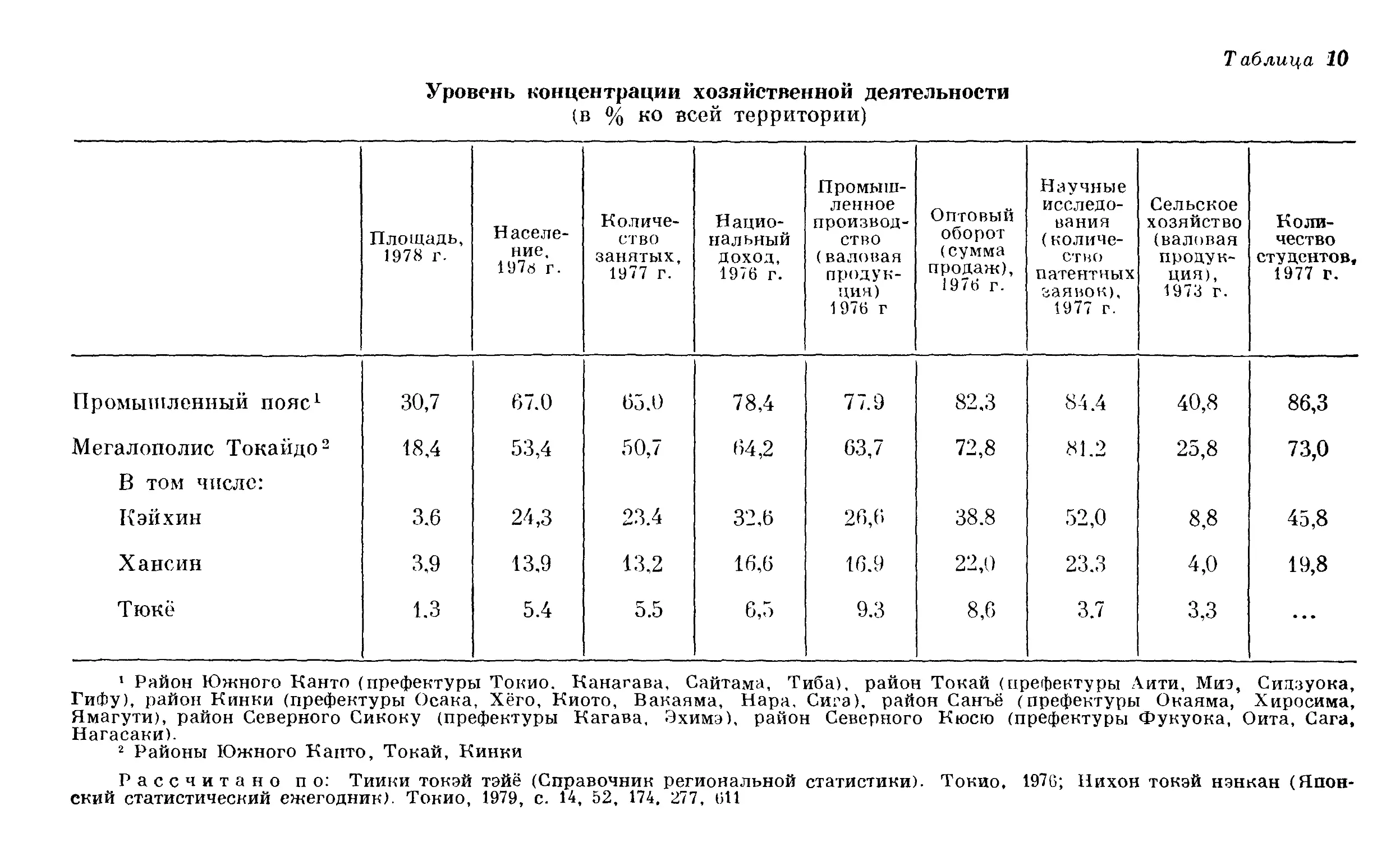

Семидесятые годы стали переломным периодом на

всем пути послевоенного развития экономики Японии.

Этот перелом выразился прежде всего в переходе от вы¬

соких к умеренным темпам роста. Если в 1960—1970 гг.

среднегодовой прирост ВНП составлял 10,75%, то в 1971 —

1979 гг. — 5,4 %1. Свидетельствами перелома являются

также новые направления в развитии отраслевой струк¬

туры хозяйства и новые тенденции в воспроизводстве

основного капитала.

1. Производственный потенциал

и отраслевая структура экономики

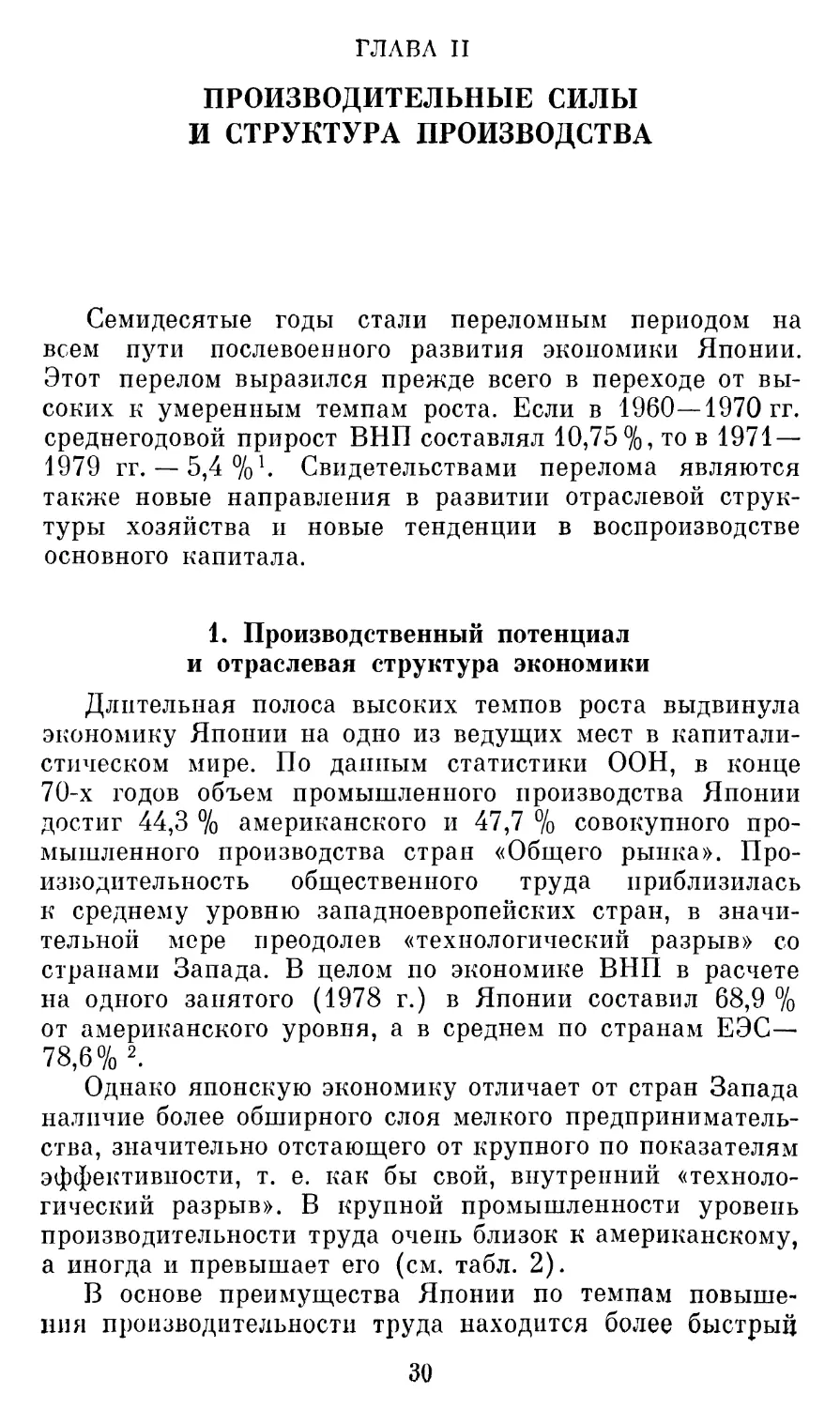

Длительная полоса высоких темпов роста выдвинула

экономику Японии на одно из ведущих мест в капитали¬

стическом мире. По данным статистики ООН, в конце

70-х годов объем промышленного производства Японии

достиг 44,3 % американского и 47,7 % совокупного про¬

мышленного производства стран «Общего рынка». Про¬

изводительность общественного труда приблизилась

к среднему уровню западноевропейских стран, в значи¬

тельной мере преодолев «технологический разрыв» со

странами Запада. В целом по экономике ВНП в расчете

на одного занятого (1978 г.) в Японии составил 68,9 %

от американского уровня, а в среднем по странам ЕЭС—

78,6% 2.

Однако японскую экономику отличает от стран Запада

наличие более обширного слоя мелкого предприниматель¬

ства, значительно отстающего от крупного по показателям

эффективности, т. е. как бы свой, внутренний «техноло¬

гический разрыв». В крупной промышленности уровень

производительности труда очень близок к американскому,

а иногда и превышает его (см. табл. 2).

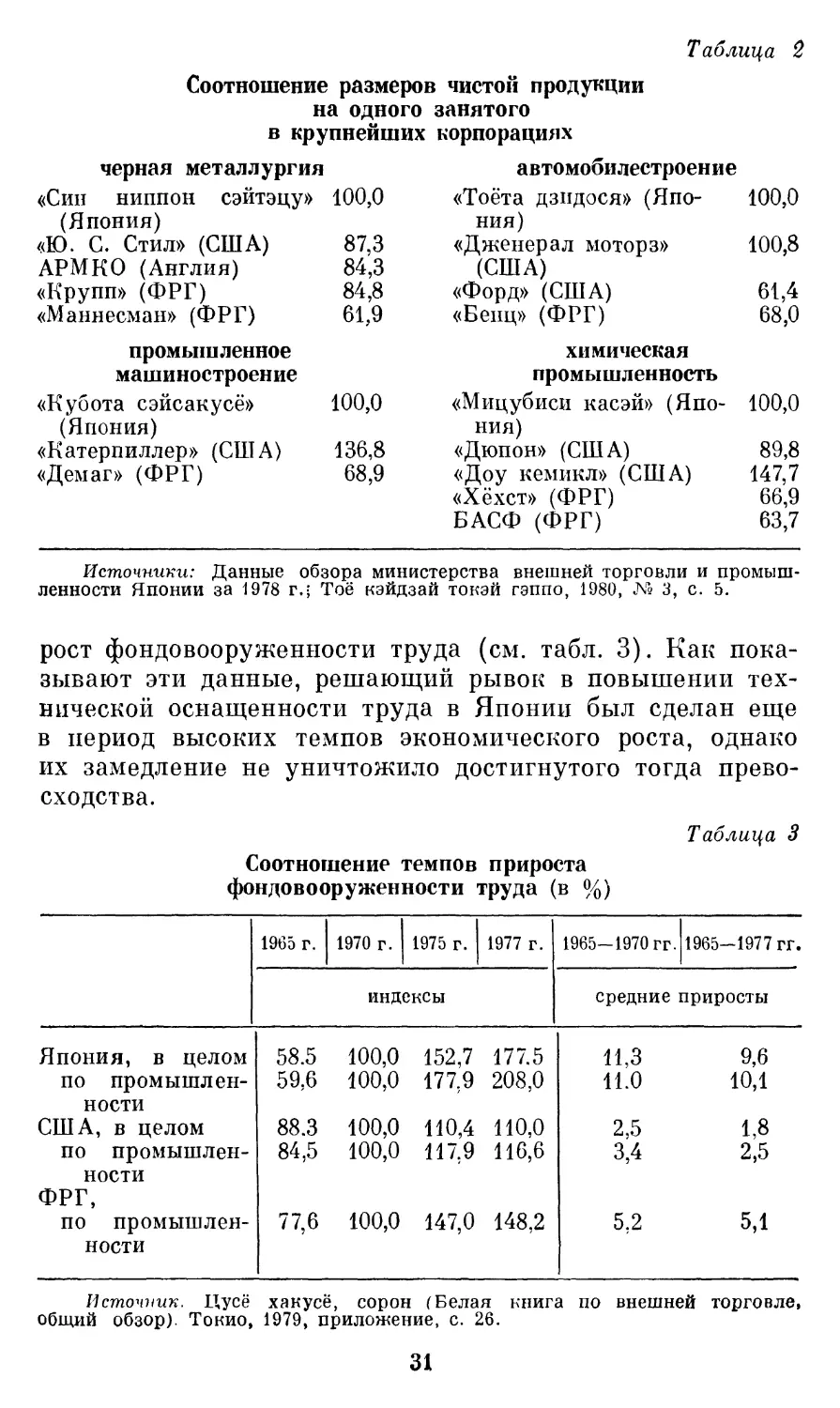

В основе преимущества Японии по темпам повыше¬

ния производительности труда находится более быстрый

30

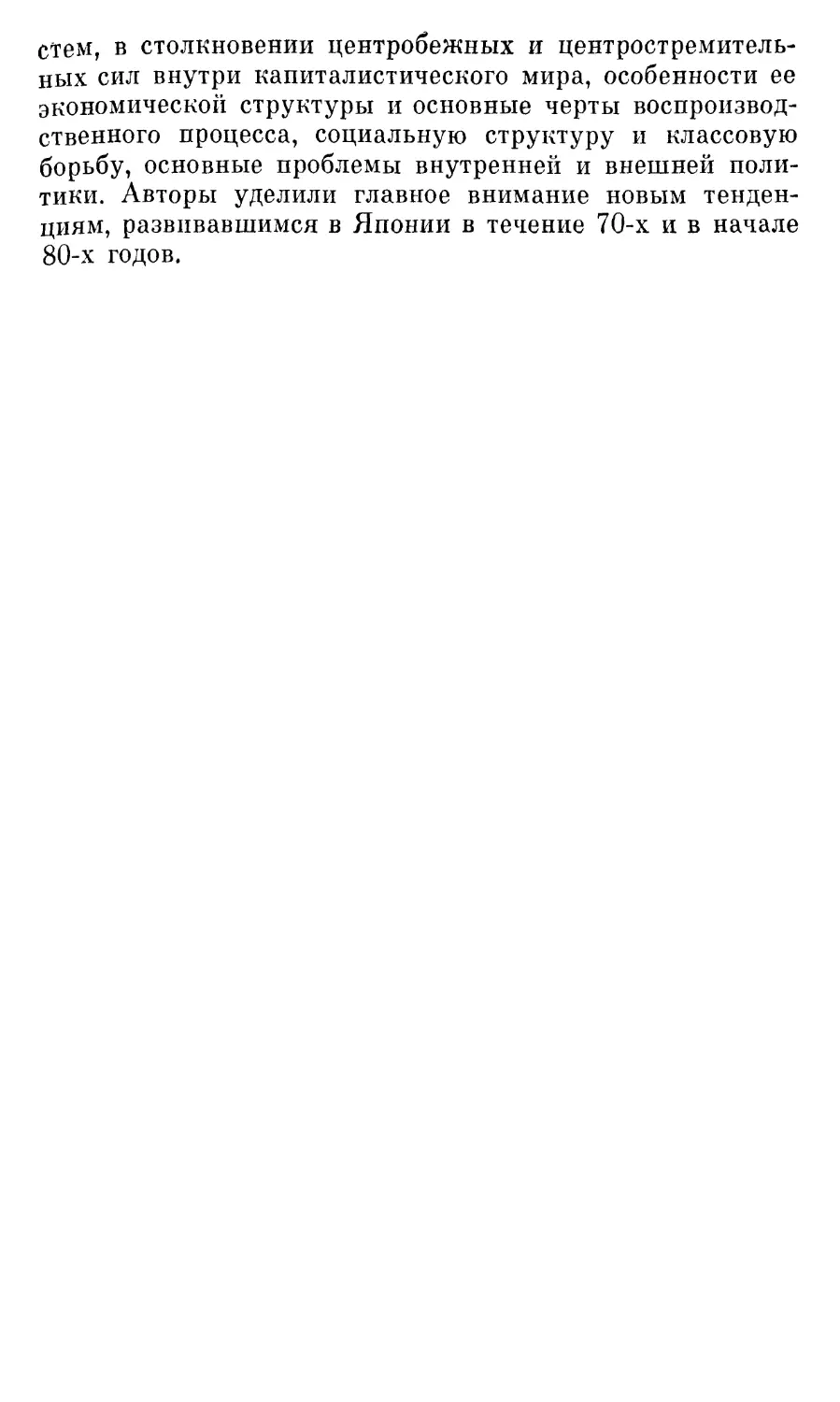

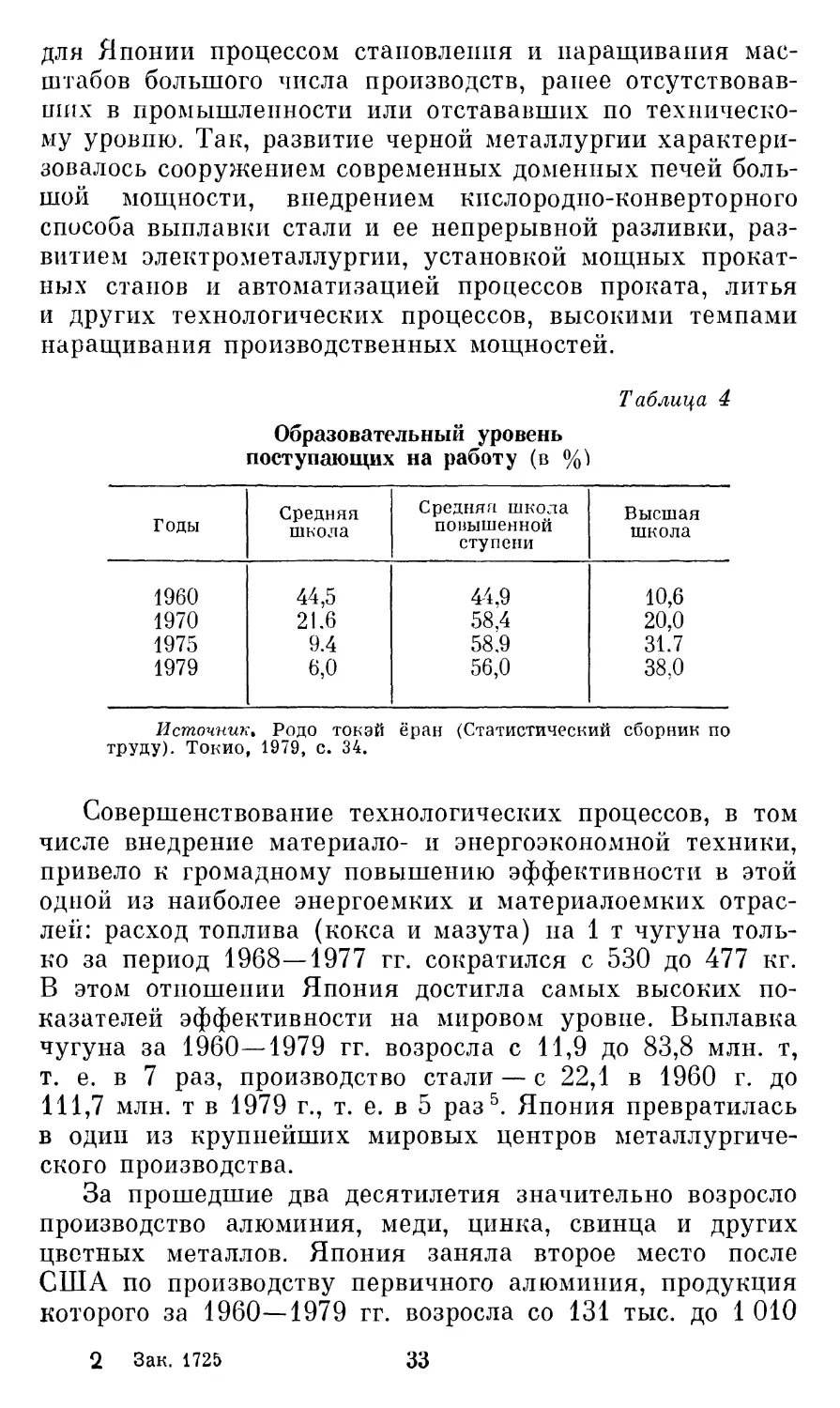

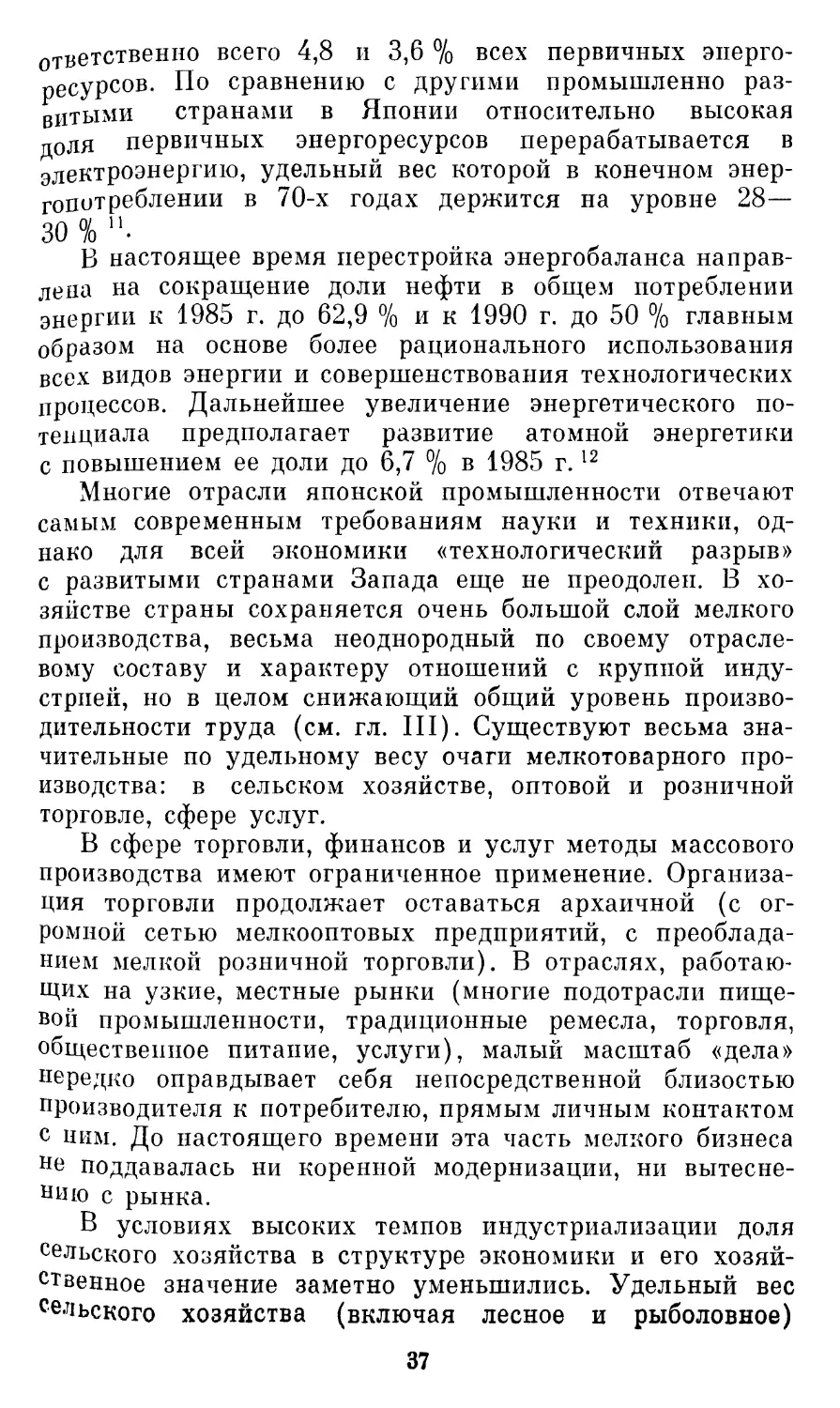

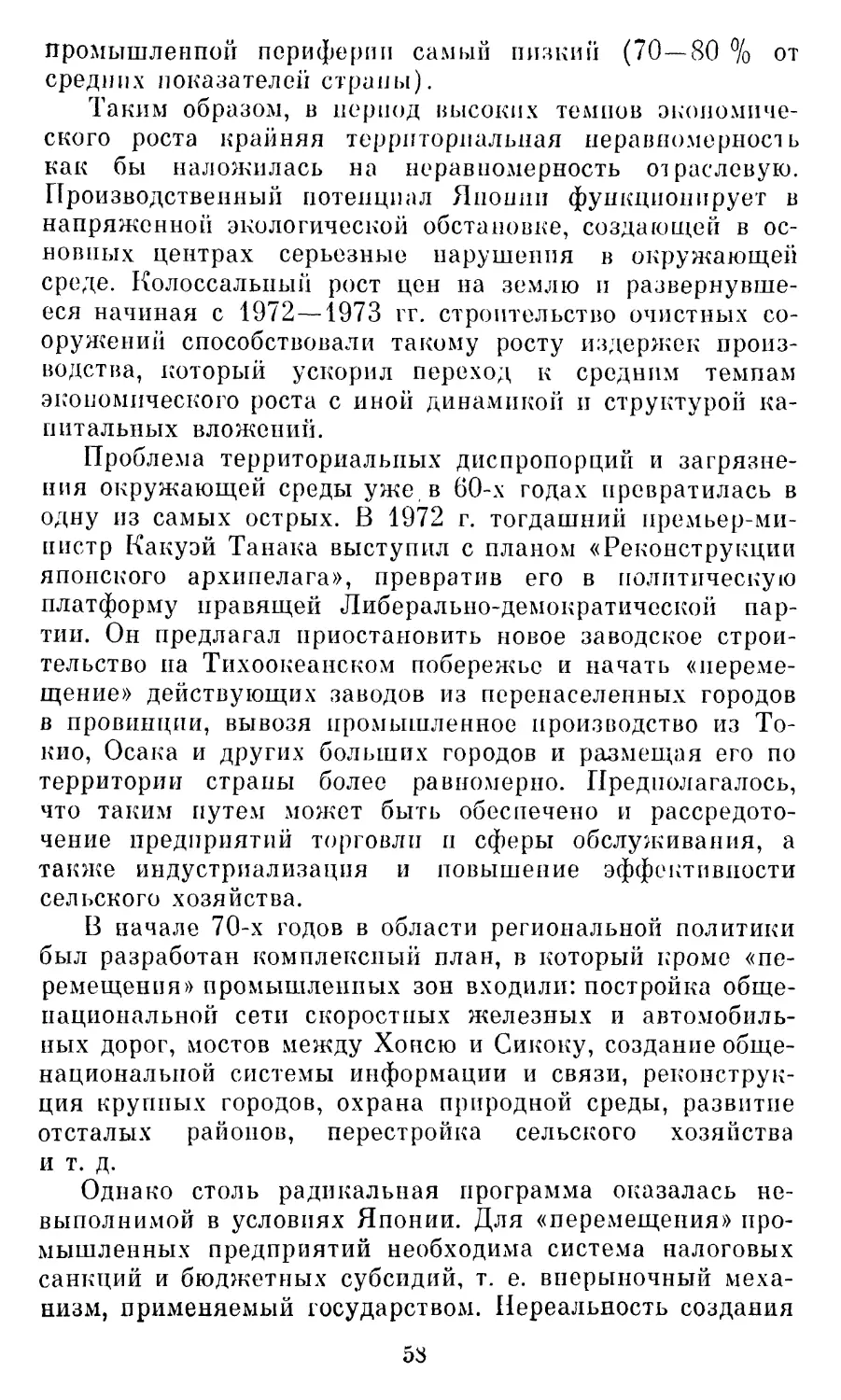

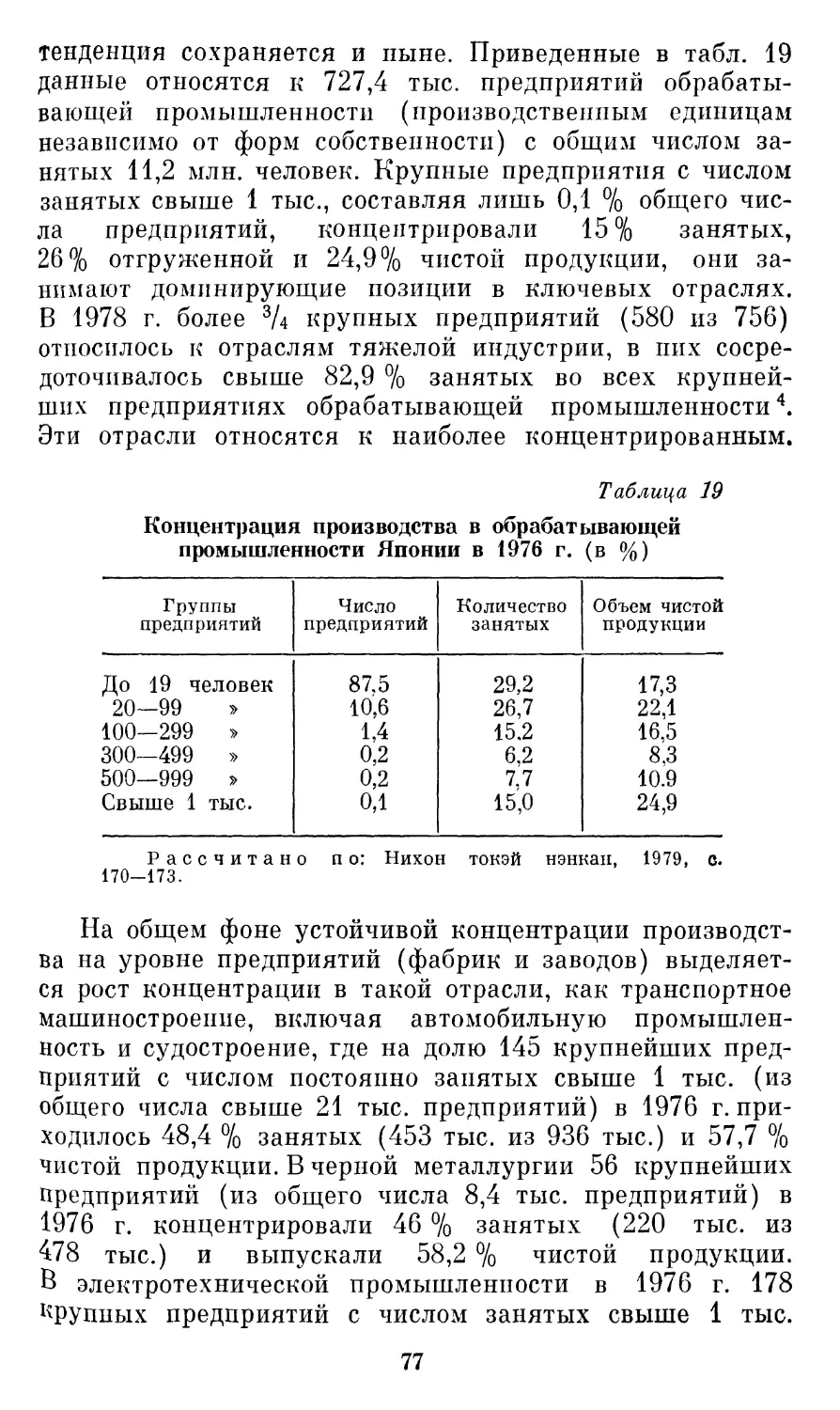

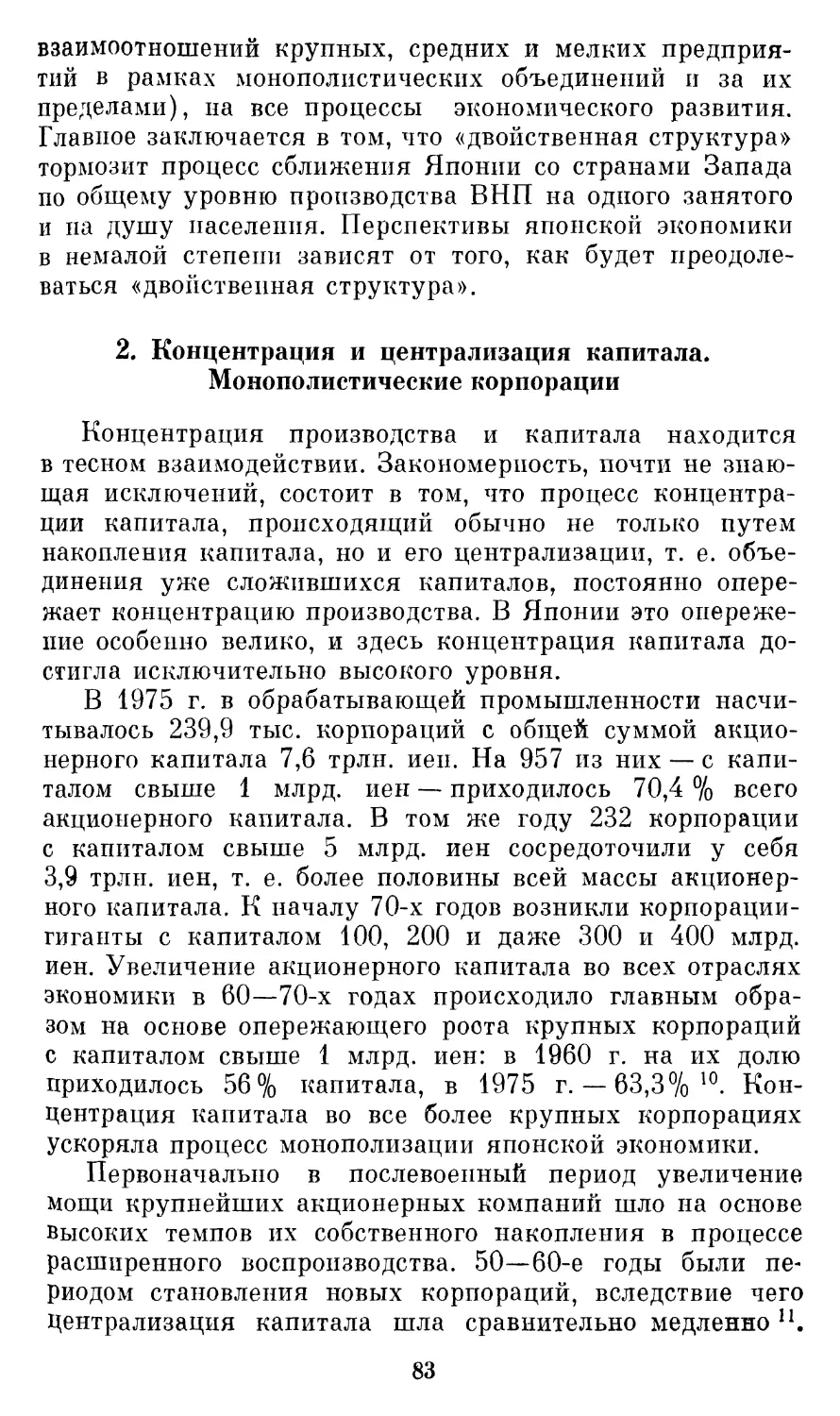

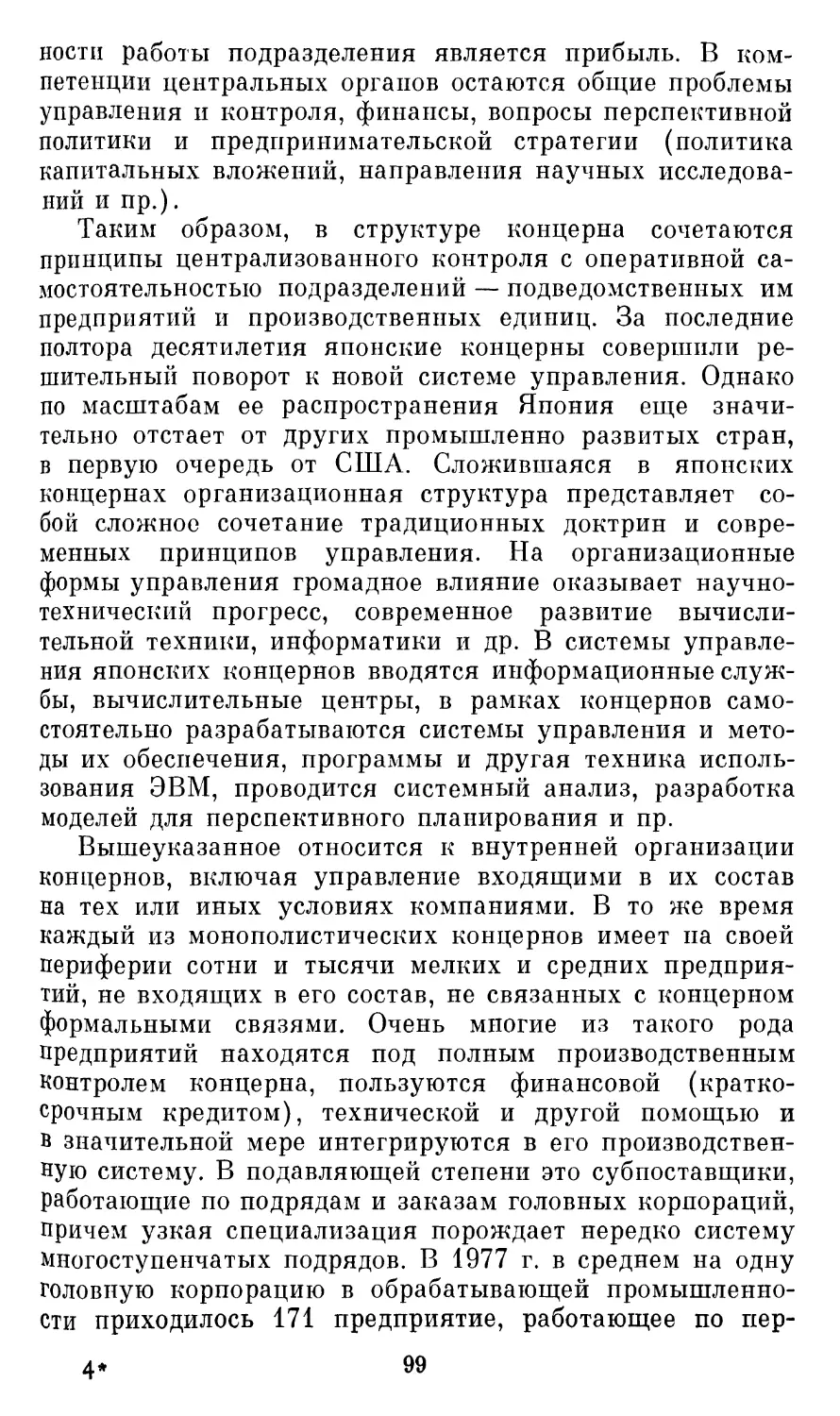

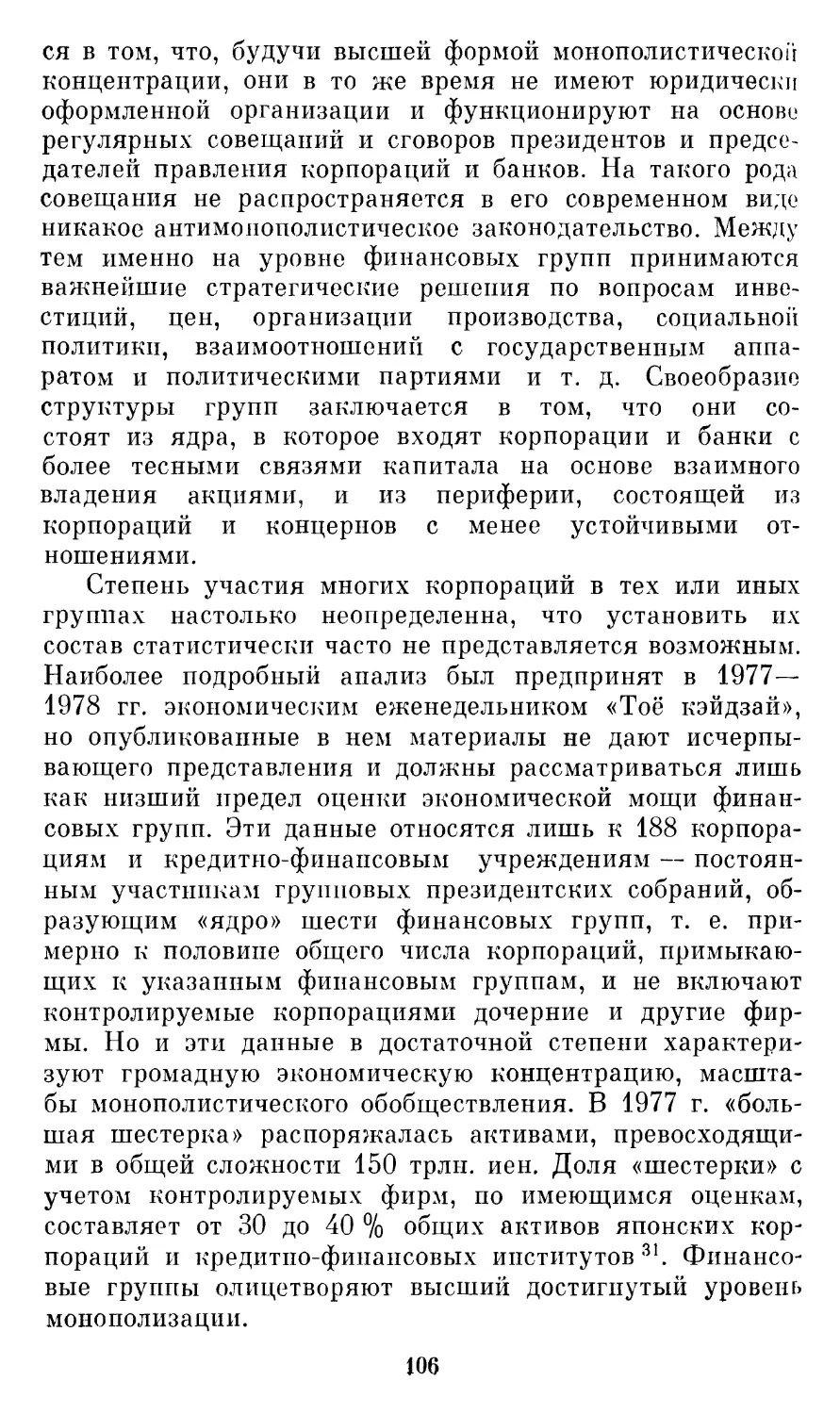

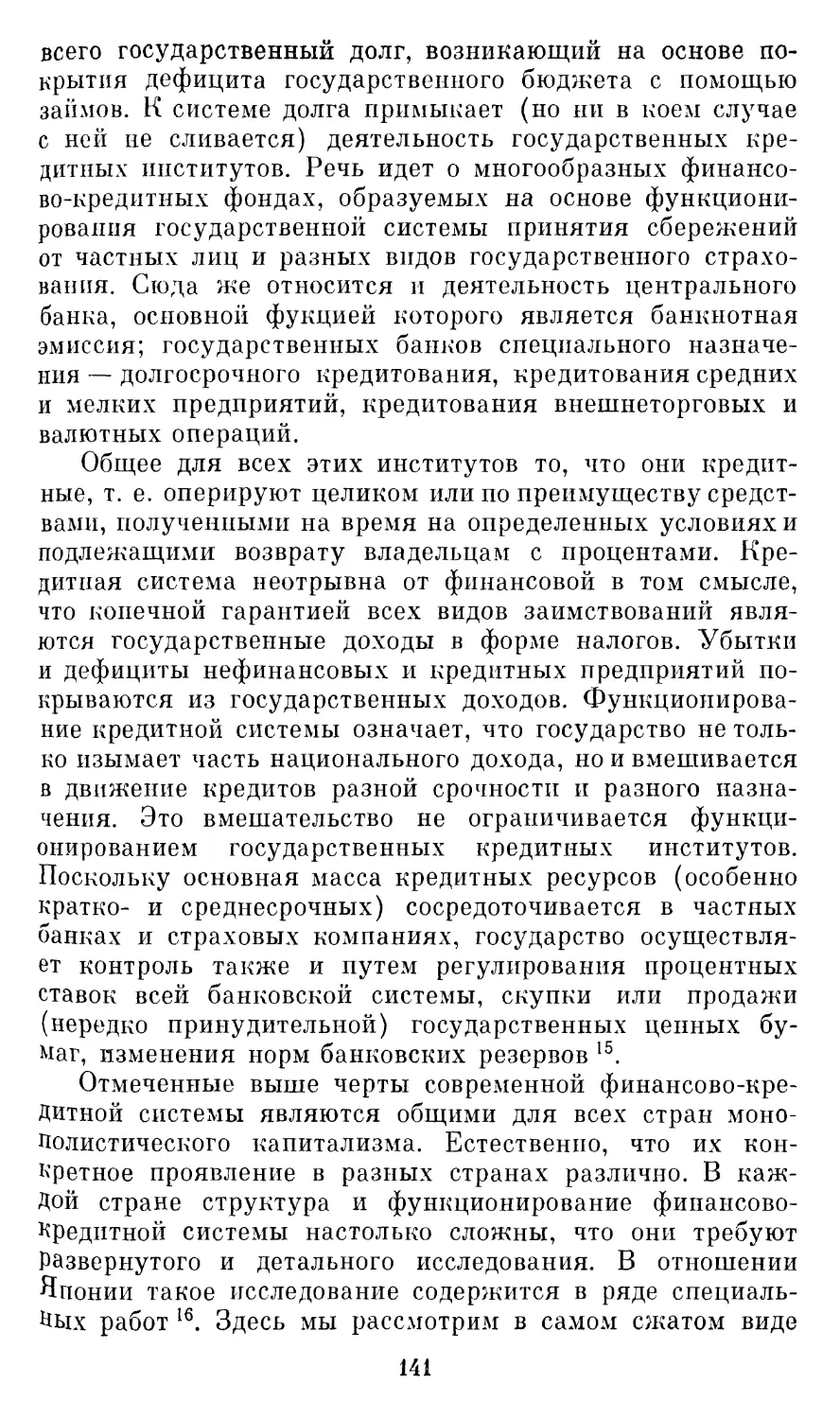

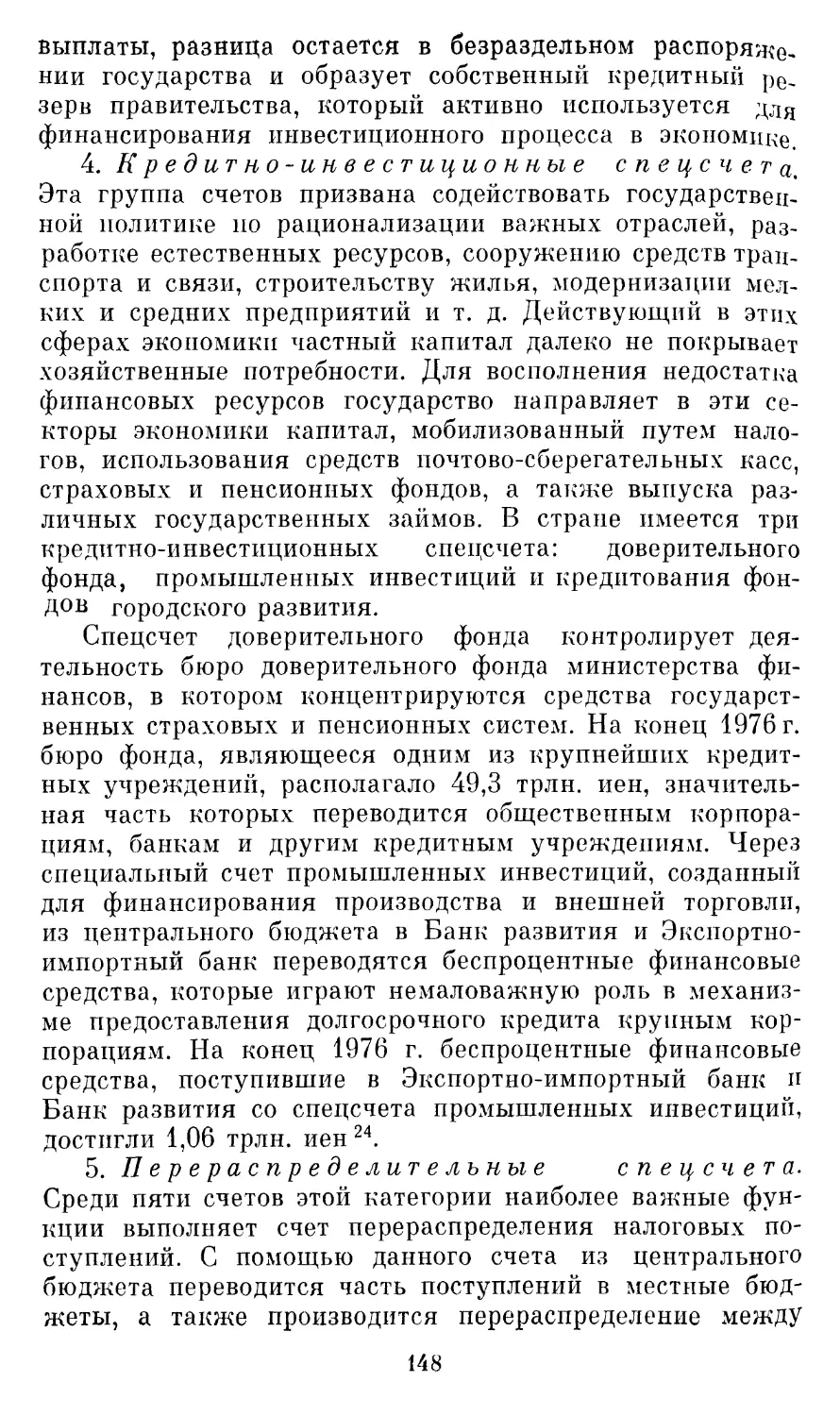

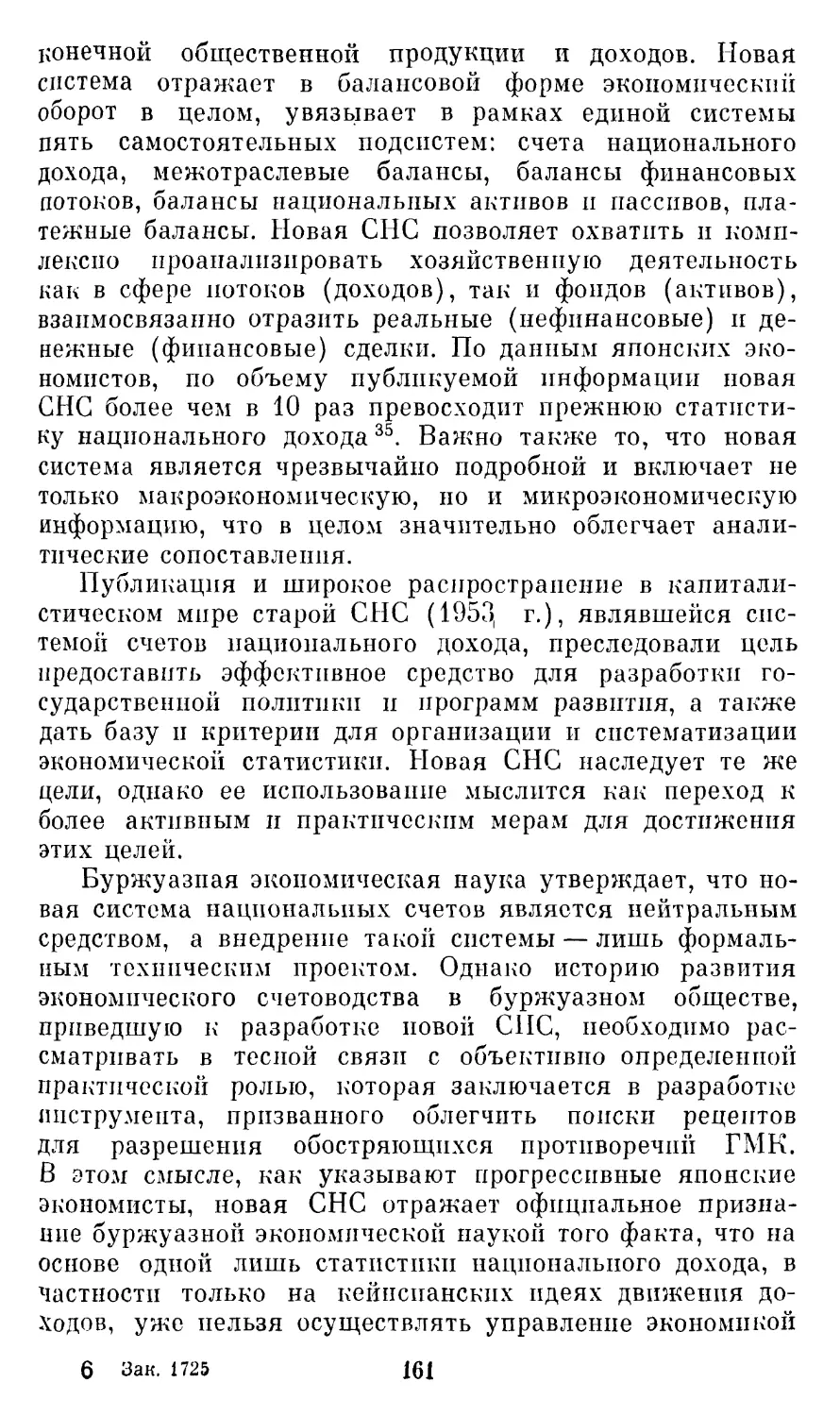

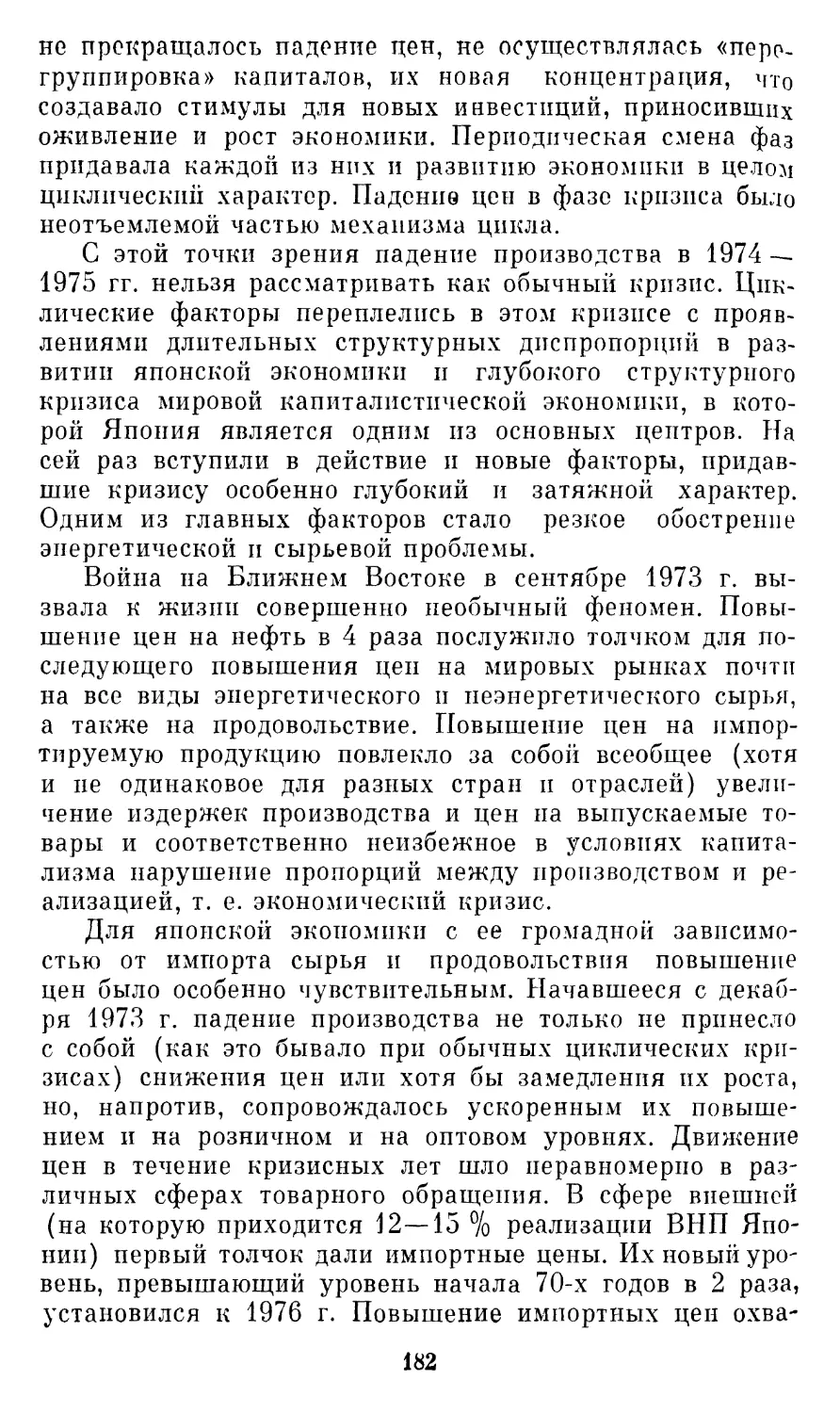

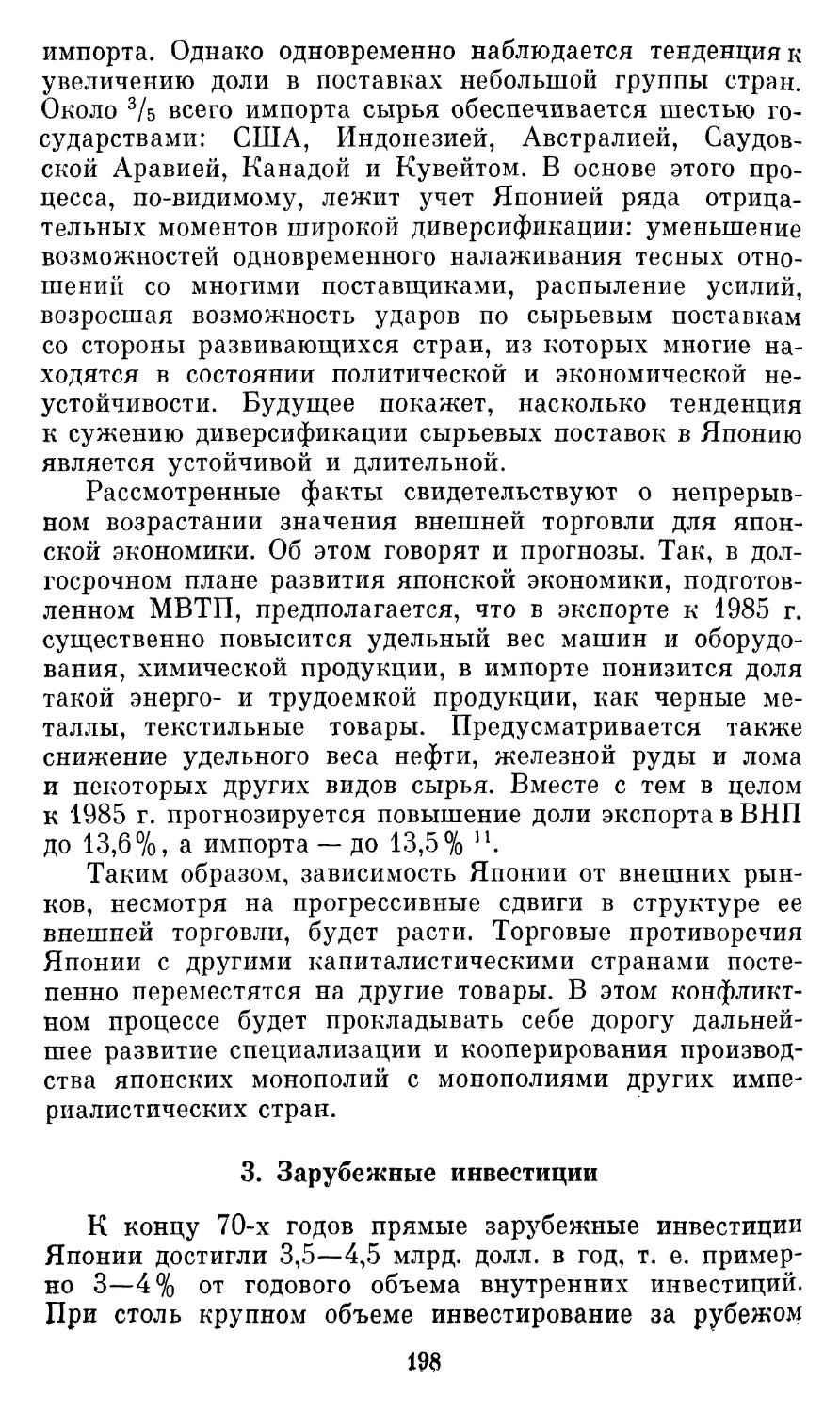

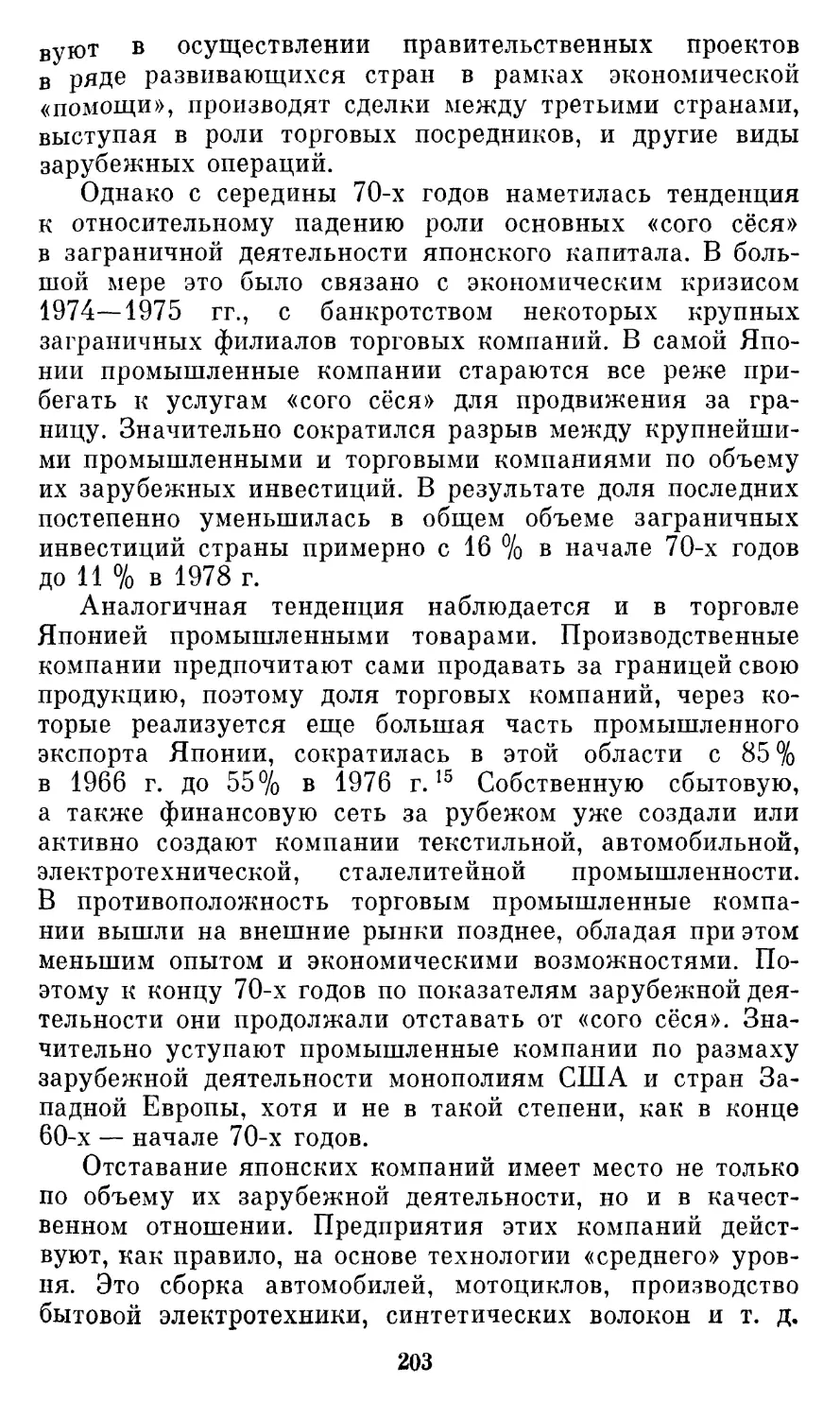

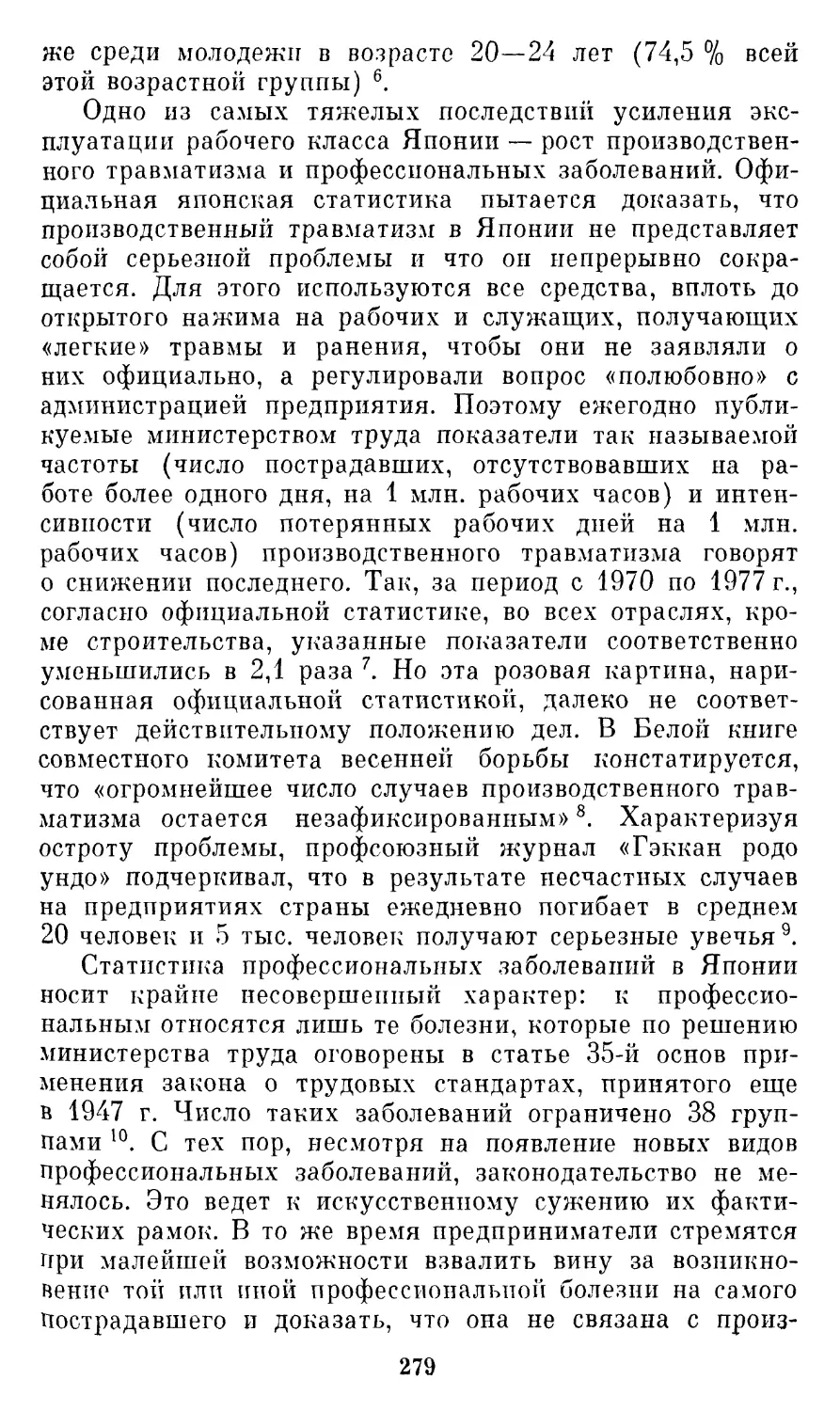

Таблица 2

Соотношение размеров чистой продукции

на одного занятого

в крупнейших корпорациях

черная металлургия

автомобилестроение

«Син ниппон сэйтэцу»

100,0

«Тоёта дзидося» (Япо¬

100,0

(Япония)

ния)

«Ю. С. Стил» (США)

87,3

«Дженерал мотор з»

100,8

АРМКО (Англия)

84,3

(США)

«Крупп» (ФРГ)

84,8

«Форд» (США)

61,4

«Маннесман» (ФРГ)

61,9

«Бенц» (ФРГ)

68,0

промышленное

химическая

машиностроение

промышленность

«Кубота сэйсакусё»

100,0

«Мицубиси касэй» (Япо¬

100,0

(Япония)

ния)

«Катерпиллер» (США)

136,8

«Дюпон» (США)

89,8

«Демаг» (ФРГ)

68,9

«Доу кемикл» (США)

147,7

«Хёхст» (ФРГ)

66,9

БАСФ (ФРГ)

63,7

Источники: Данные обзора министерства внешней торговли и промыш¬

ленности Японии за 1978 г.- Тоё кэйдзай токэй гэппо, 1980, № 3, с. 5.

рост фондовооруженности труда (см. табл. 3). Как пока¬

зывают эти данные, решающий рывок в повышении тех¬

нической оснащенности труда в Японии был сделан еще

в период высоких темпов экономического роста, однако

их замедление не уничтожило достигнутого тогда прево¬

сходства.

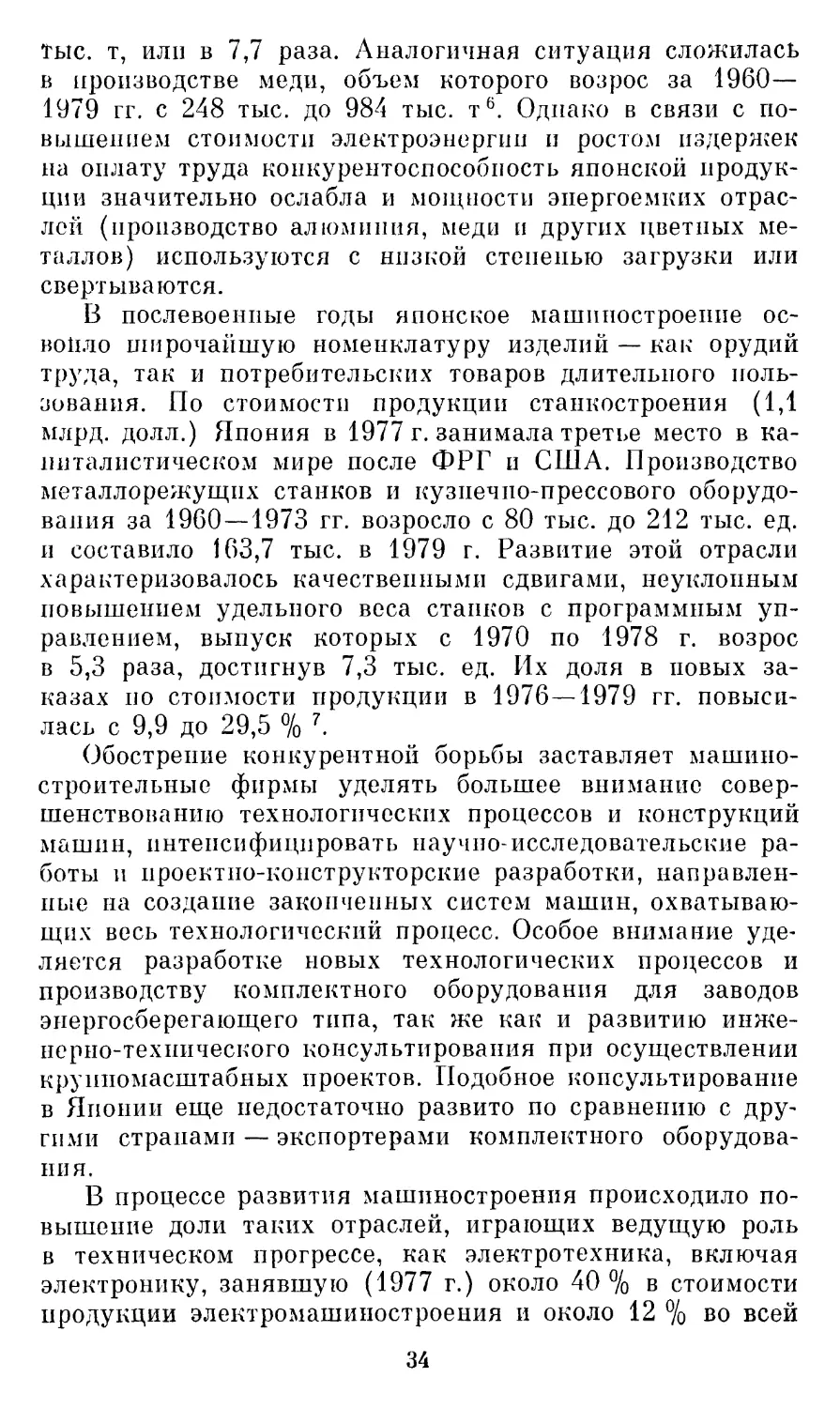

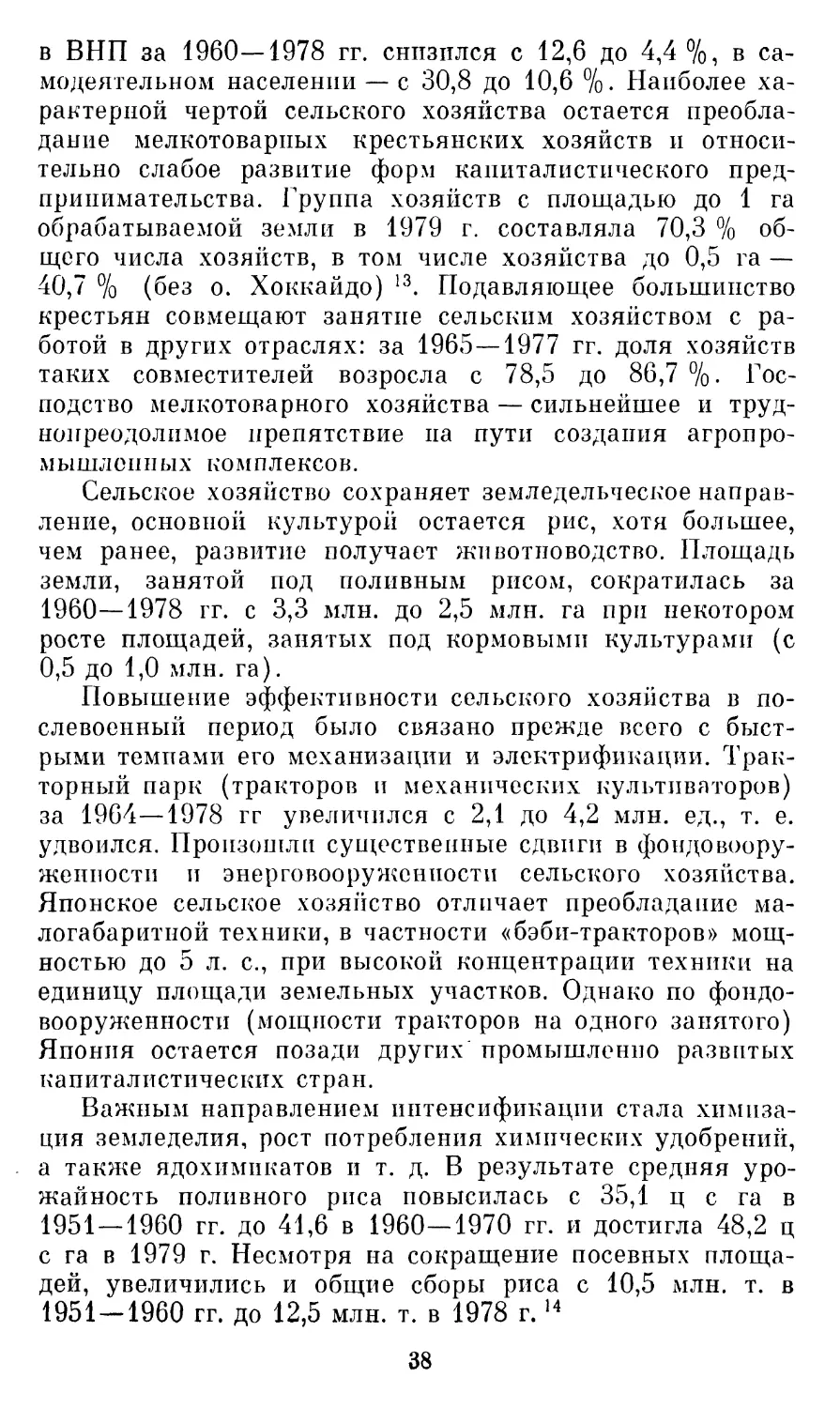

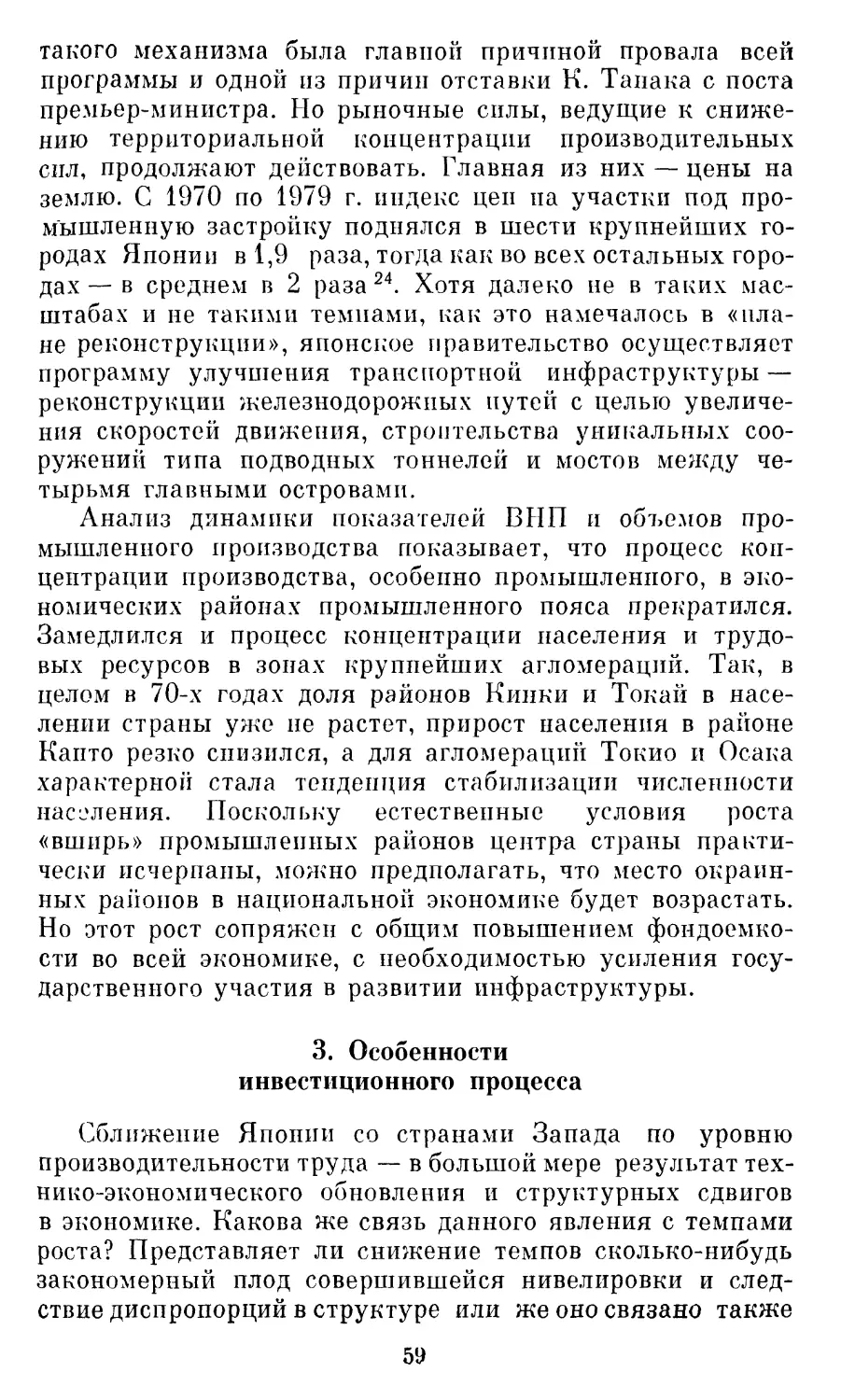

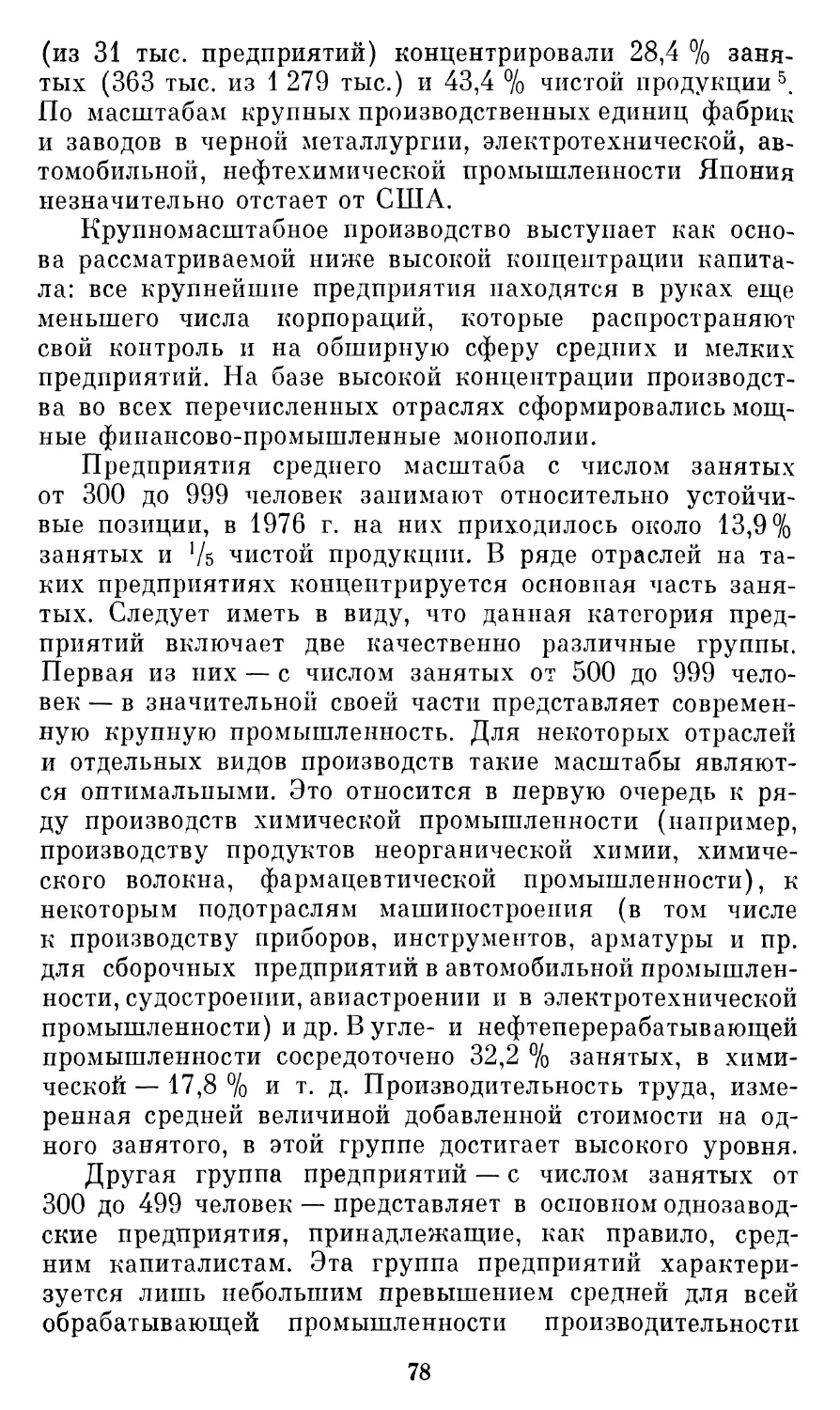

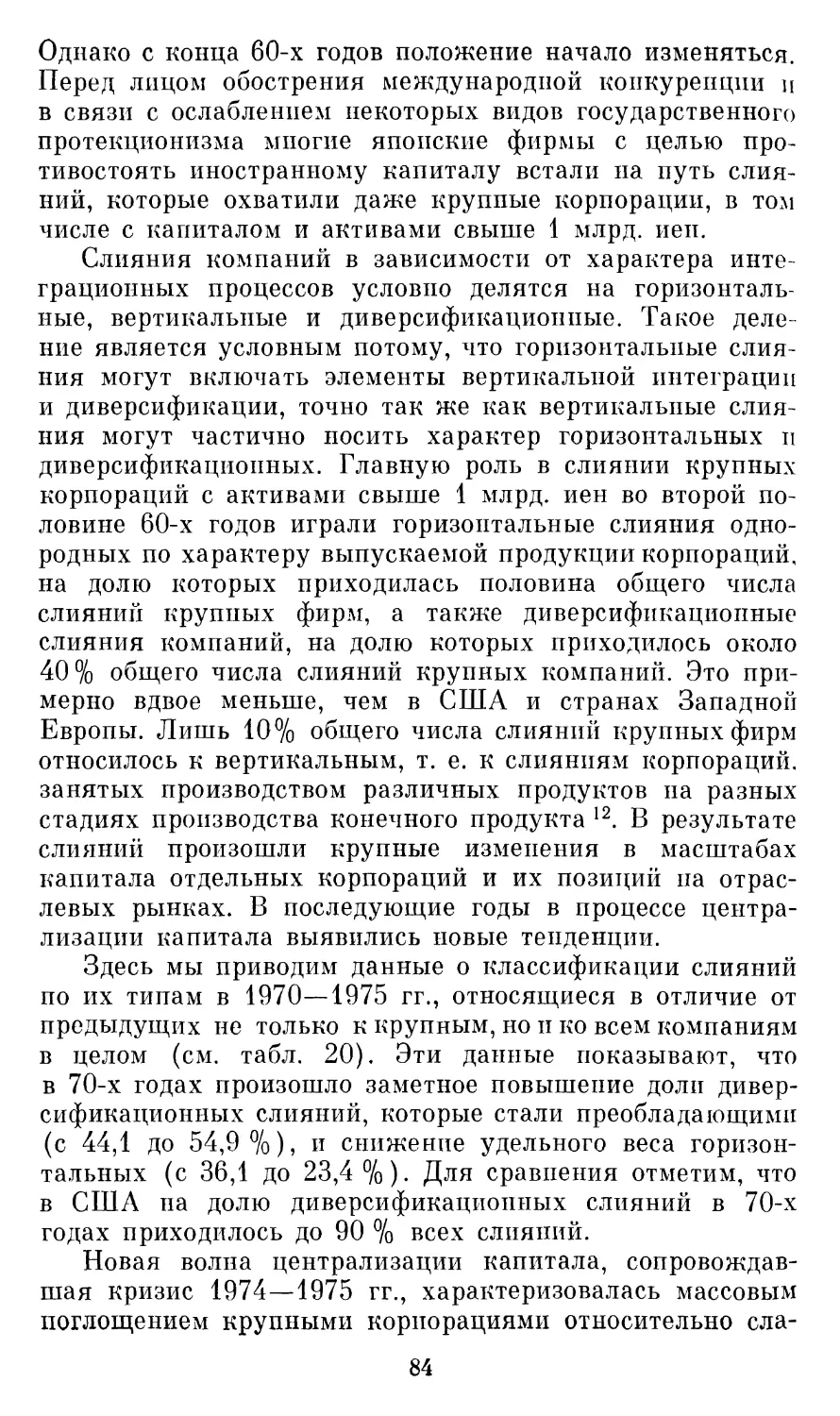

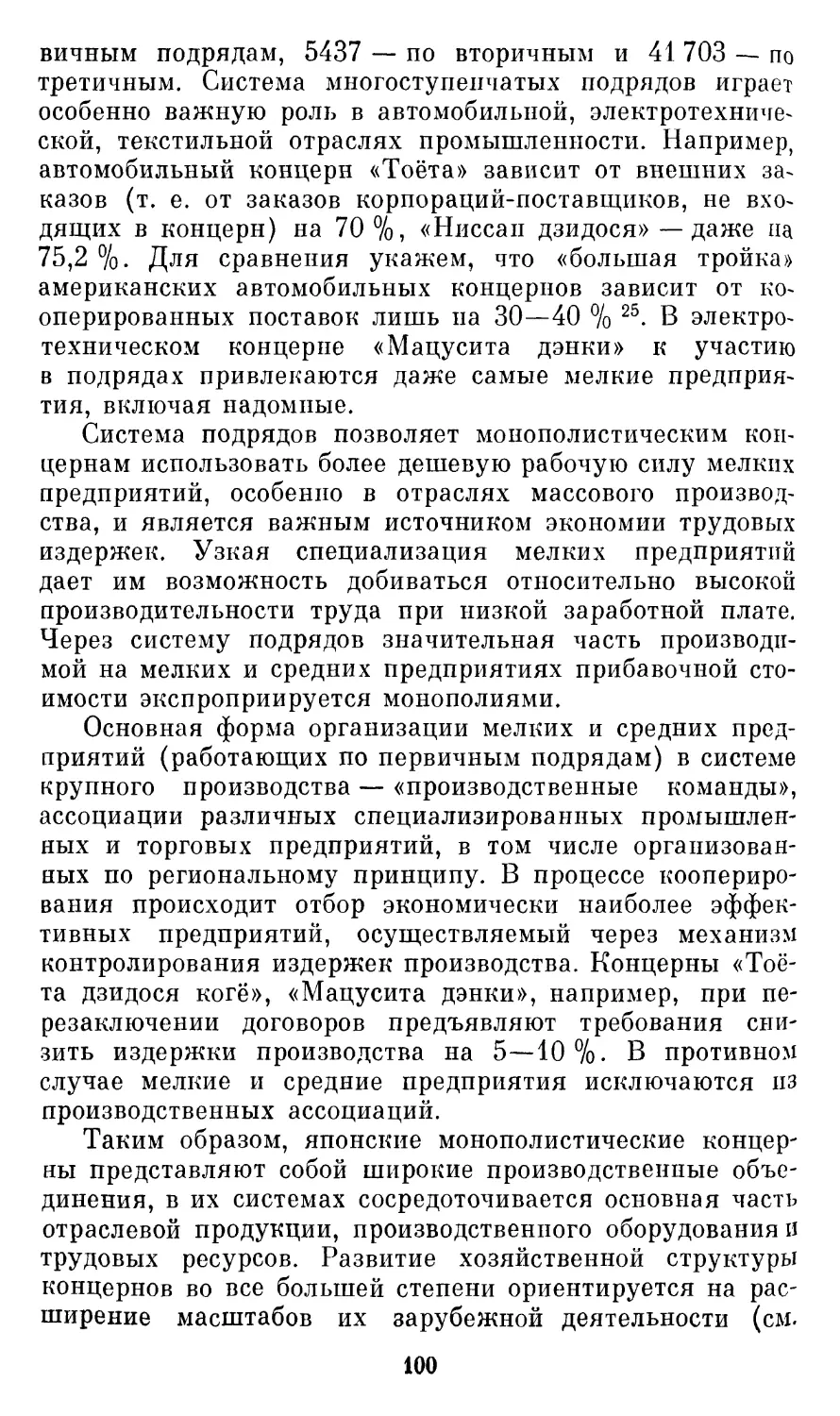

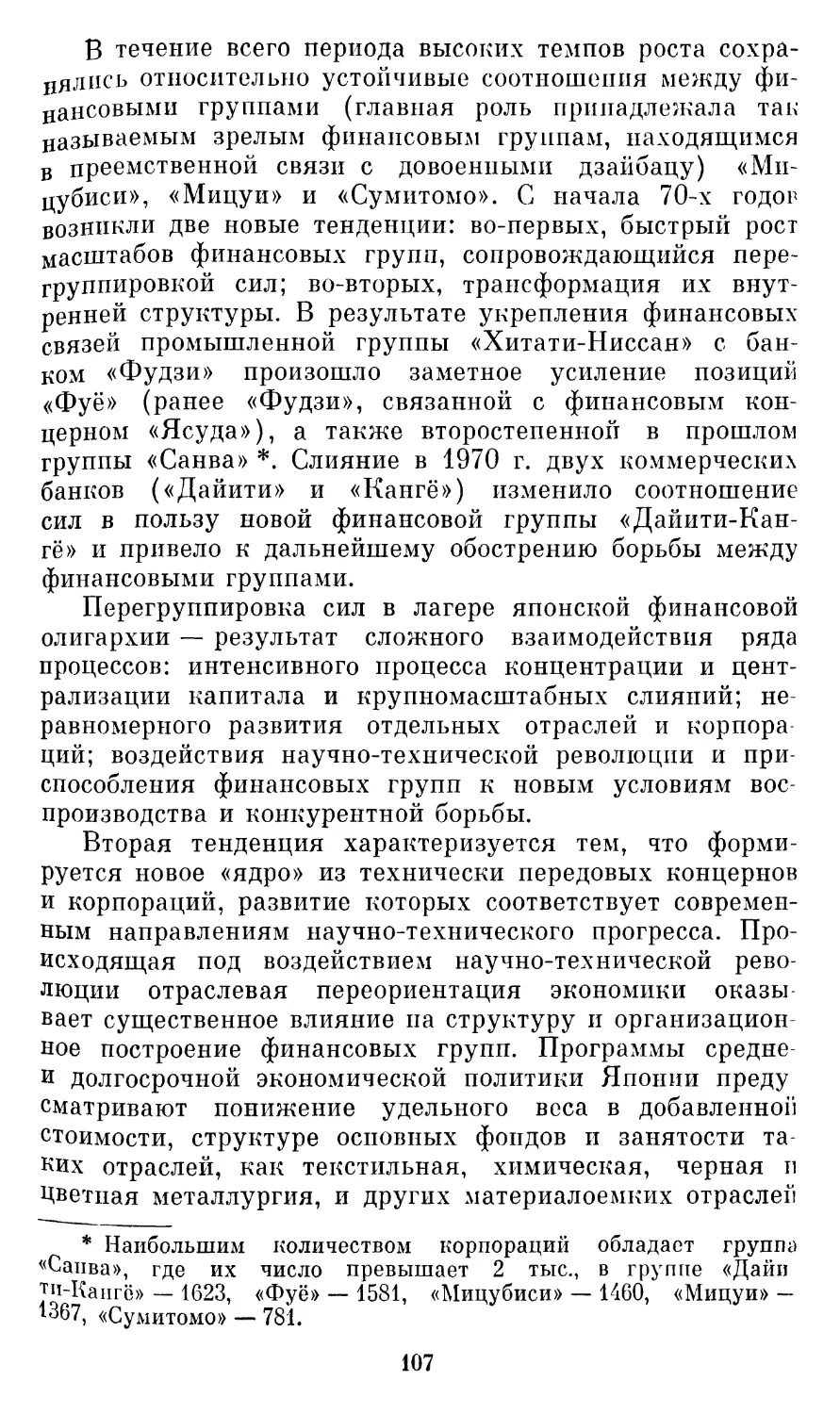

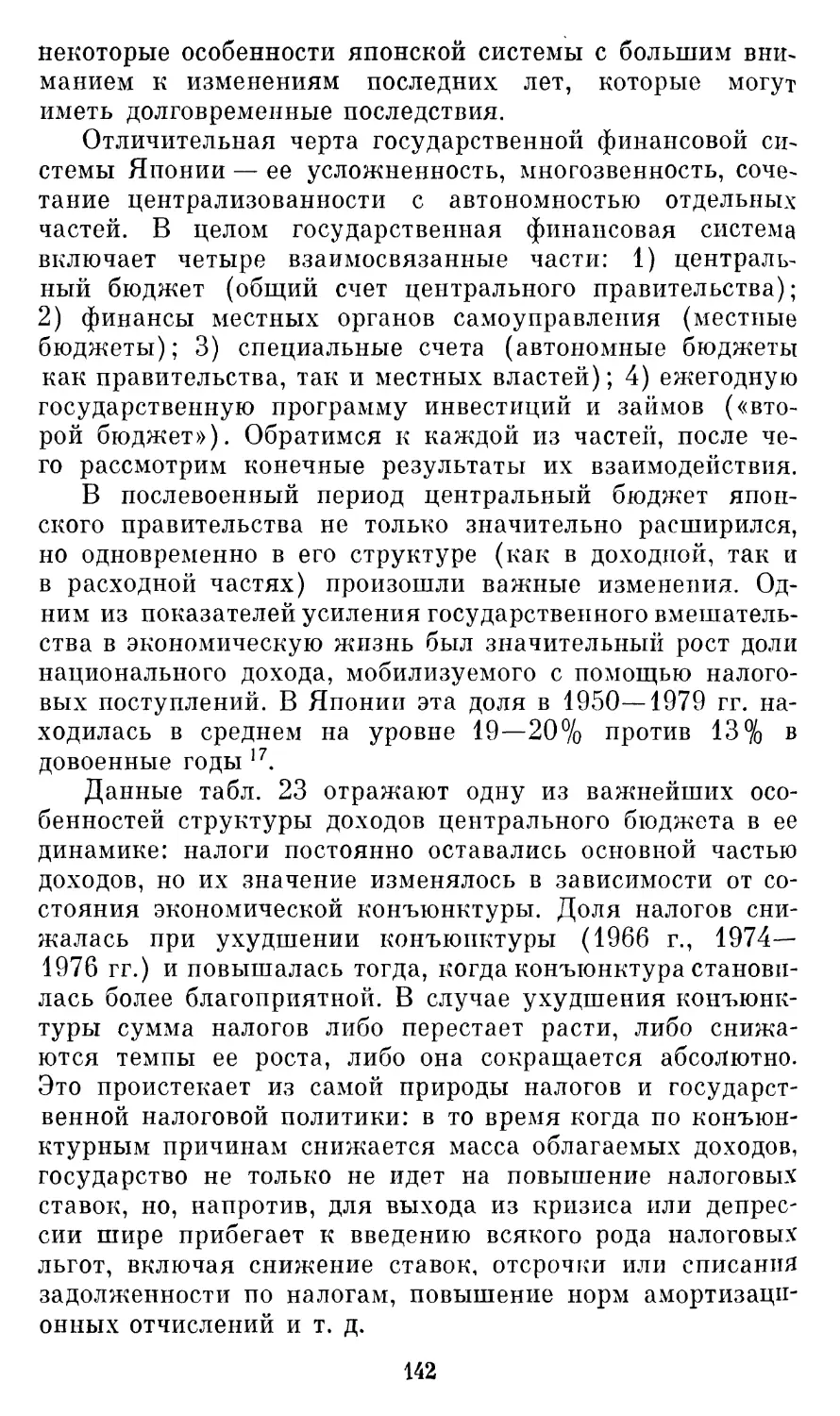

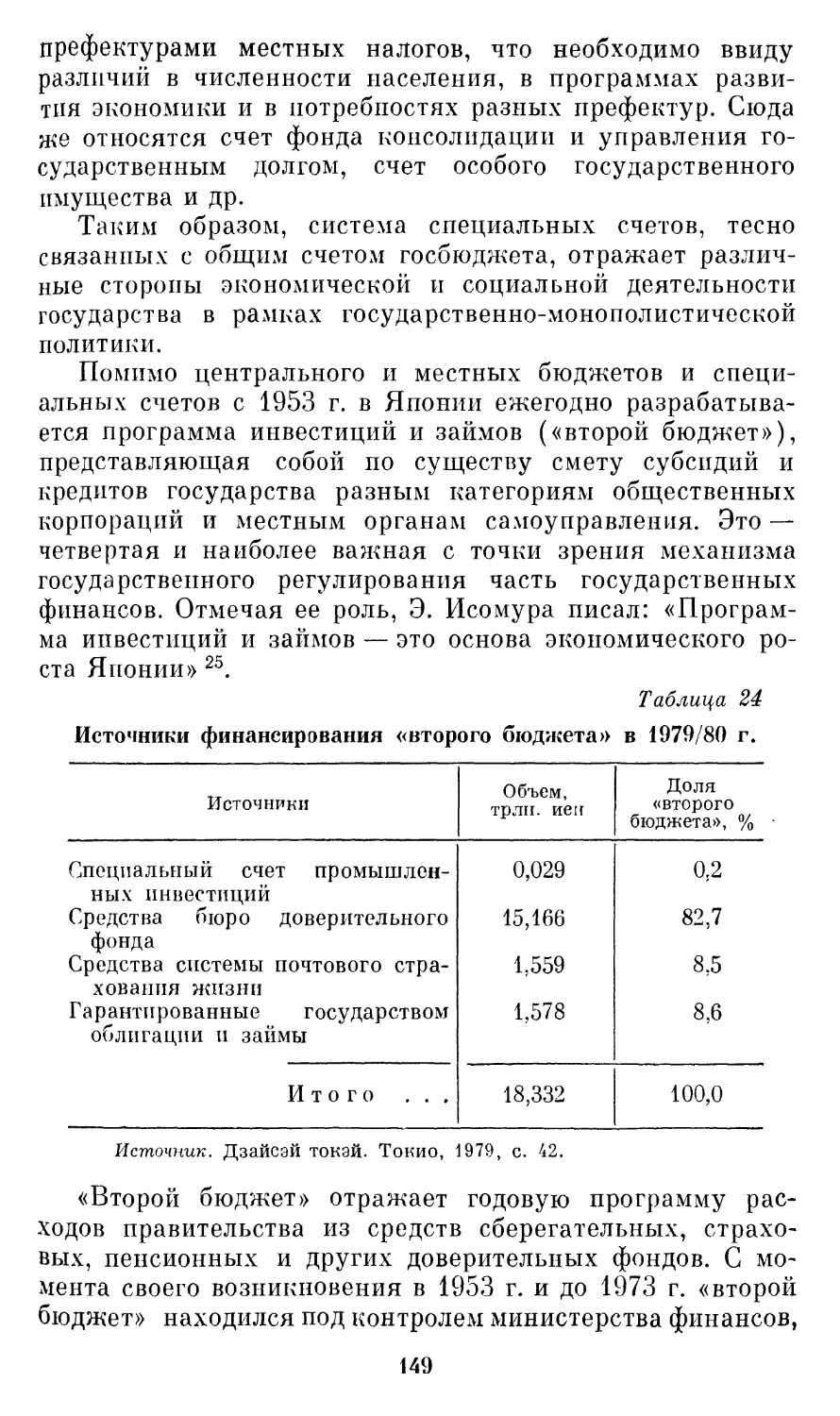

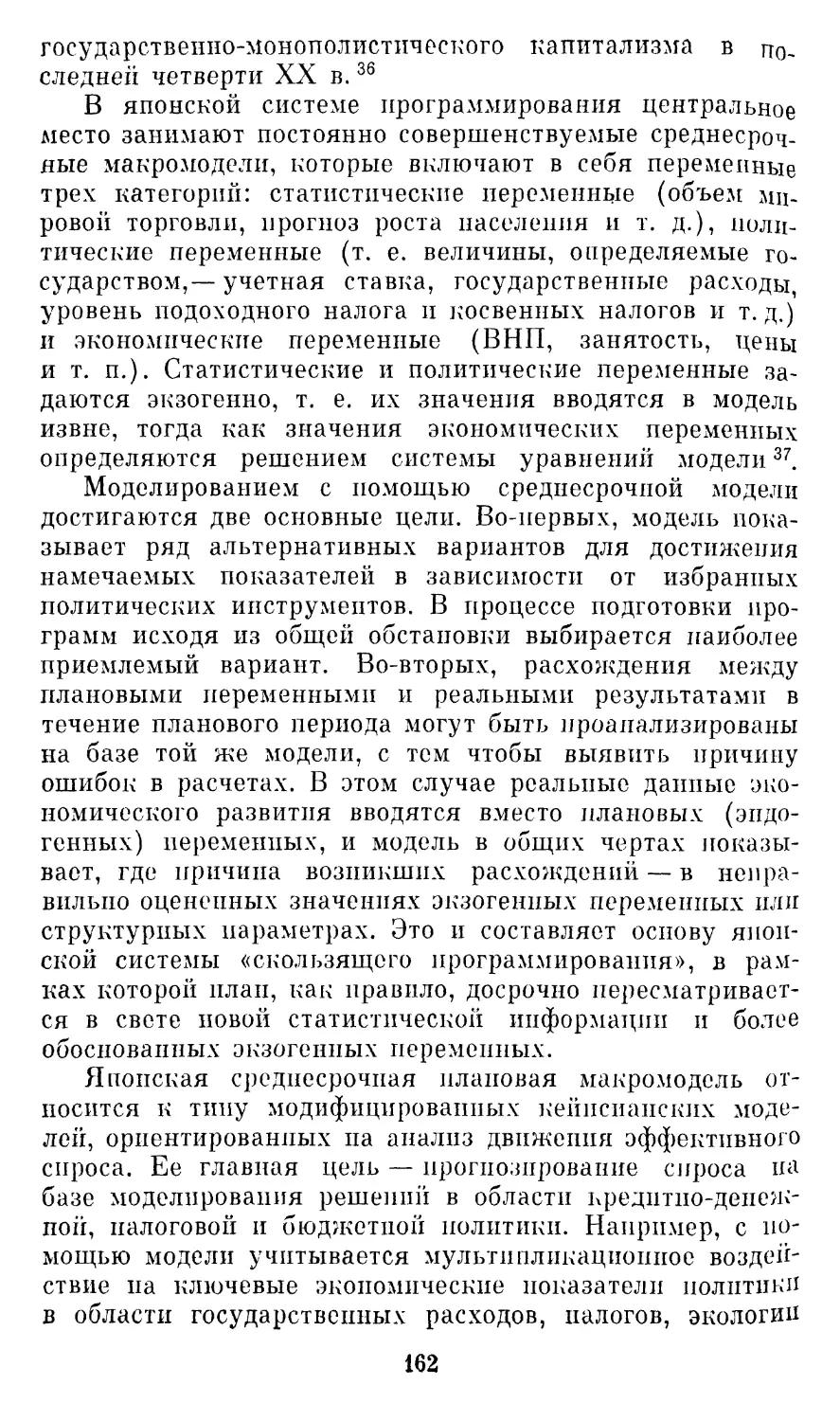

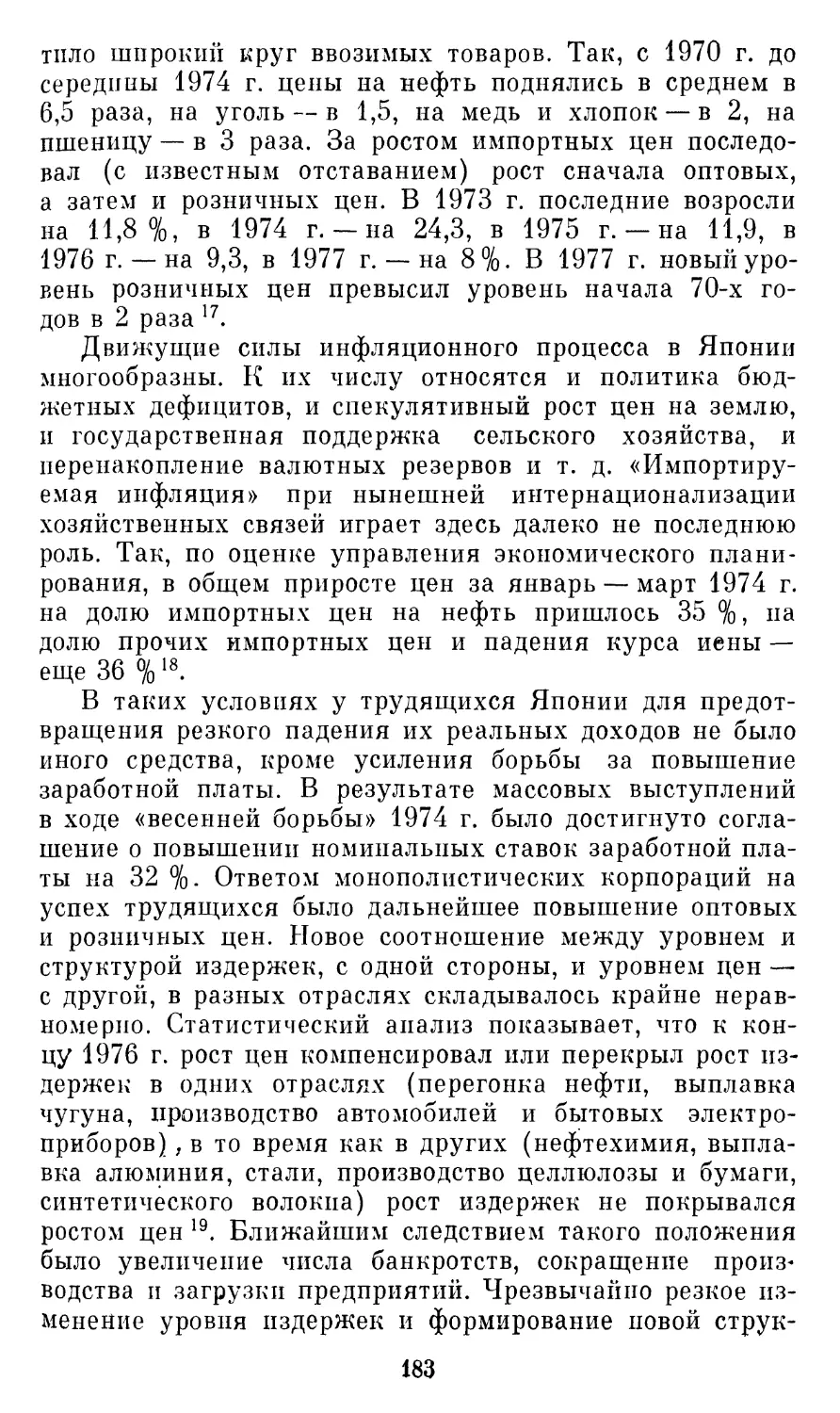

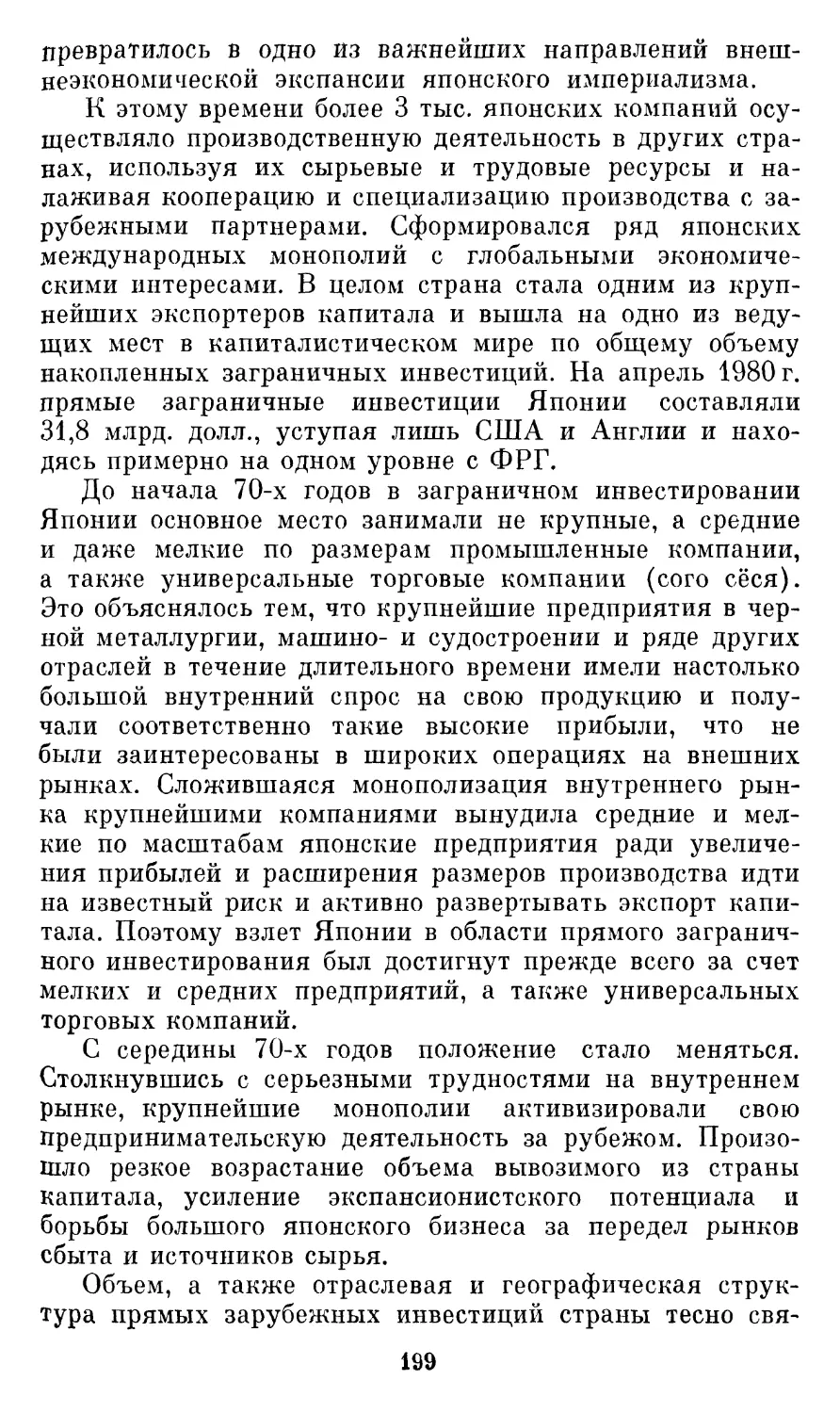

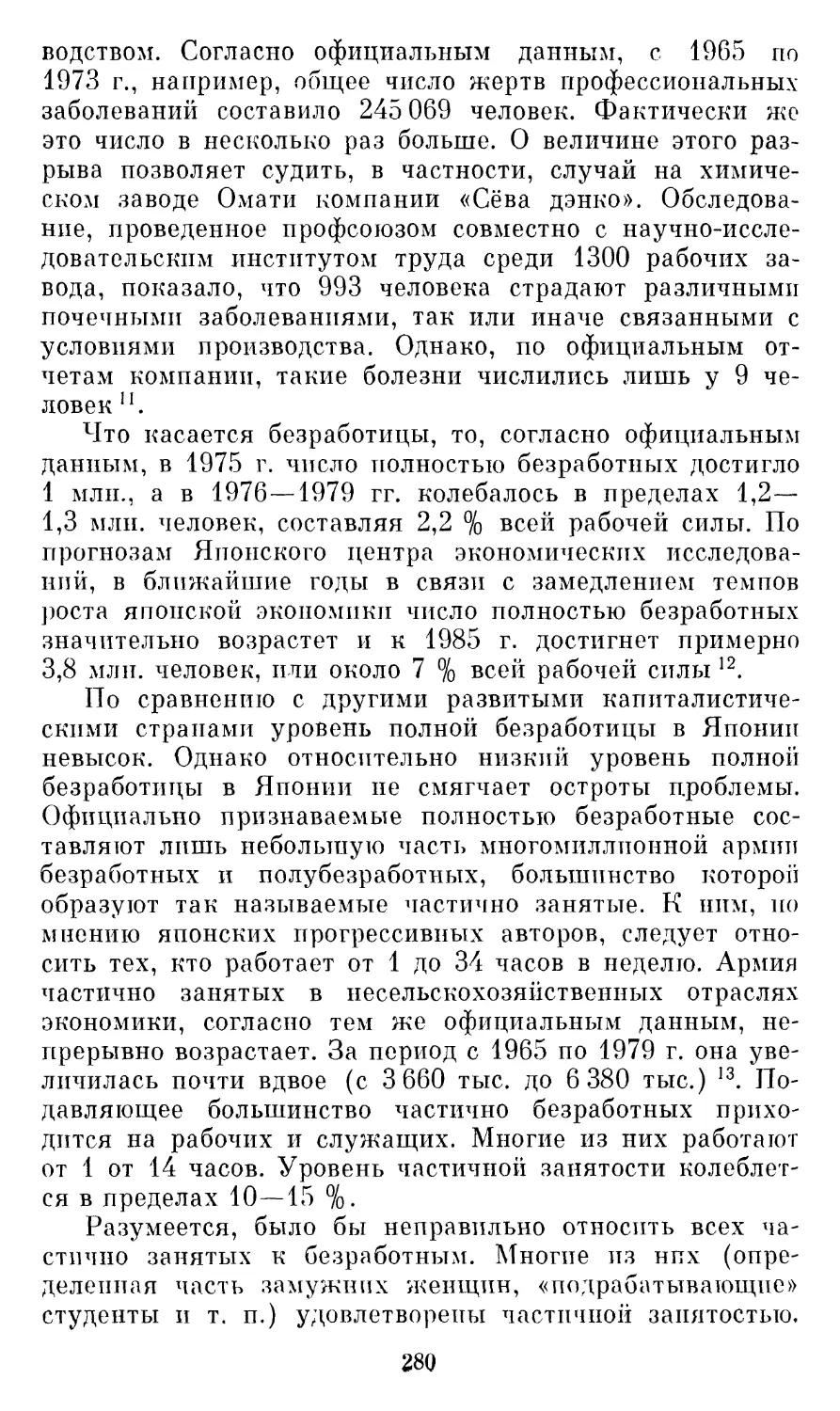

Таблица 3

Соотношение темпов прироста

фондовооруженности труда (в %)

1965 г.

1970 г.

1975 г.

1977 г.

1965-1970 гг.

1965-1977 гг.

индексы

средние приросты

Япония, в целом

по промышлен¬

ности

США, в целом

по промышлен¬

ности

ФРГ,

по промышлен¬

ности

58.5 100,0 152,7 177.5

59,6 100,0 177,9 208,0

88.3 100,0 110,4 110,0

84,5 100,0 117,9 116,6

77,6 100,0 147,0 148,2

11,3 9,6

11.0 10,1

2,5 1,8

3,4 2,5

5,2 5,1

Источник. Цусё хакусё, сорон (Белая книга по внешней торговле,

общий обзор). Токио, 1979, приложение, с. 26.

31

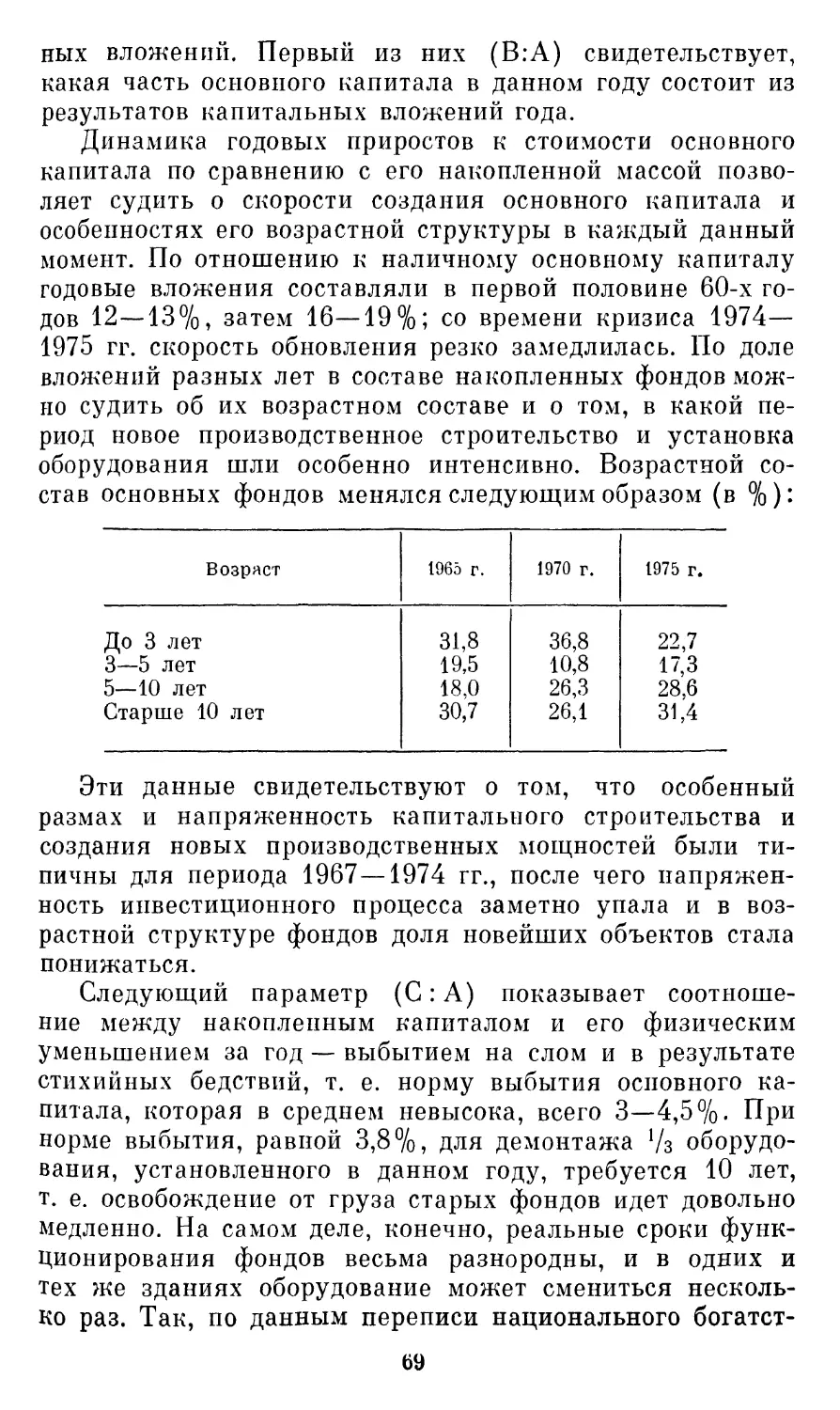

Сближение производительности труда с уровнями

главных западноевропейских страп — признак того, что

существенный этап в преодолении «технологического раз¬

рыва» (измеряемого разницей в уровнях национальной

производительности труда) с Западом уже пройден.

С этим связан переход Японии на новую, высшую для

капиталистического мира ступень технико-экономического

развития. В течение трех послевоенных десятилетий

в стране практически заново, на современной технической

базе, был создан новый производственный потенциал:

масса накопленных средств производства и соответствую¬

щие ему ресурсы квалифицированной рабочей силы, не¬

обходимый научно-технический и организационный опыт.

Современный производственный потенциал Японии

создавался на базе широкого использования зарубежных

технических новинок (в форме покупки лицензий и за¬

ключения технических соглашений). Эта политика, на¬

правленная на скорейшее преодоление «технологического

разрыва» со странами Запада, во многом облегчила япон¬

скому бизнесу финансовое бремя и риск собственного ве¬

дения исследований. В связи с сильной зависимостью от

импорта технологии в реальном содержании научно-ис¬

следовательской деятельности львиную долю занимают

прикладные работы, нередко направленные на улучше¬

ние иностранной техники. Ряд крупных технических но¬

винок, разработанных за пределами Японии, был впервые

освоен и доведен до массового производства па внутрен¬

нем рынке (в 50-х годах — нейлоп-666, в конце 60-х —-

роторный автомобильный двигатель). По объему расхо¬

дов на науку и численности научного персонала Япония

стоит па втором месте в капиталистическом мире (28 %

от уровня США по расходам и 48 % — по численности

персонала) 3.

Трудовые ресурсы Японии (54,8 млн. занятых

в 1979 г.4) отличаются весьма высоким уровнем подго¬

товки. В этом убеждают данные об образовательном уров¬

не вновь поступающих на работу (см. табл. 4). Высокий

образовательный уровень, подготовленный существующей

издавна системой всеобщего школьного обучения, спо¬

собствует формированию квалифицированной рабочей си¬

лы, необходимой для современной индустрии.

В послевоенные годы Япония добилась прогресса во

всех отраслях обрабатывающей промышленности. Ломка

старой отраслевой структуры в 50-х и 60-х годах была

32

для Японии процессом становления и наращивания мас¬

штабов большого числа производств, ранее отсутствовав¬

ших в промышленности или отстававших по техническо¬

му уровню. Так, развитие черной металлургии характери¬

зовалось сооружением современных доменных печей боль¬

шой мощности, внедрением кислородно-конверторного

способа выплавки стали и ее непрерывной разливки, раз¬

витием электрометаллургии, установкой мощных прокат¬

ных станов и автоматизацией процессов проката, литья

и других технологических процессов, высокими темпами

наращивания производственных мощностей.

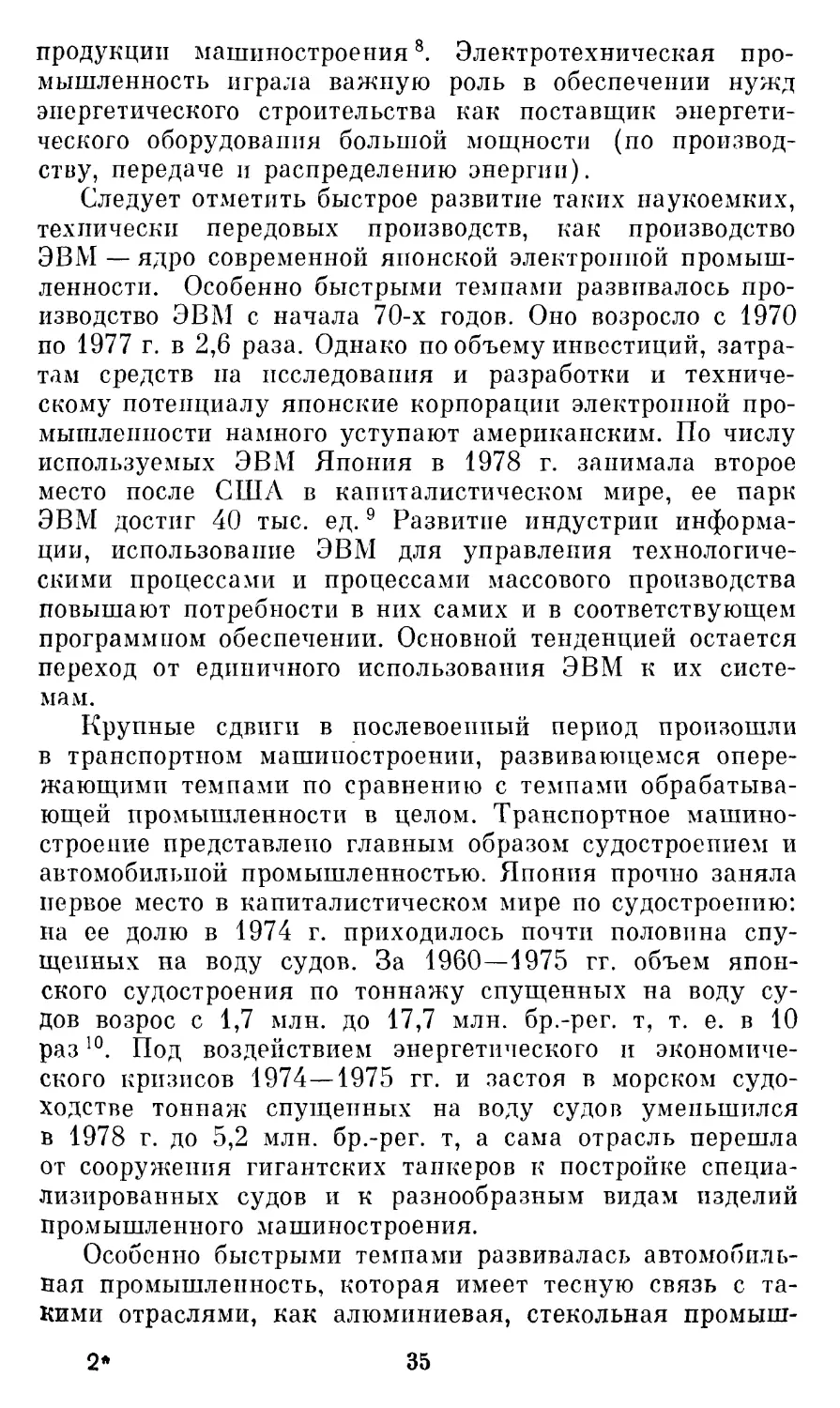

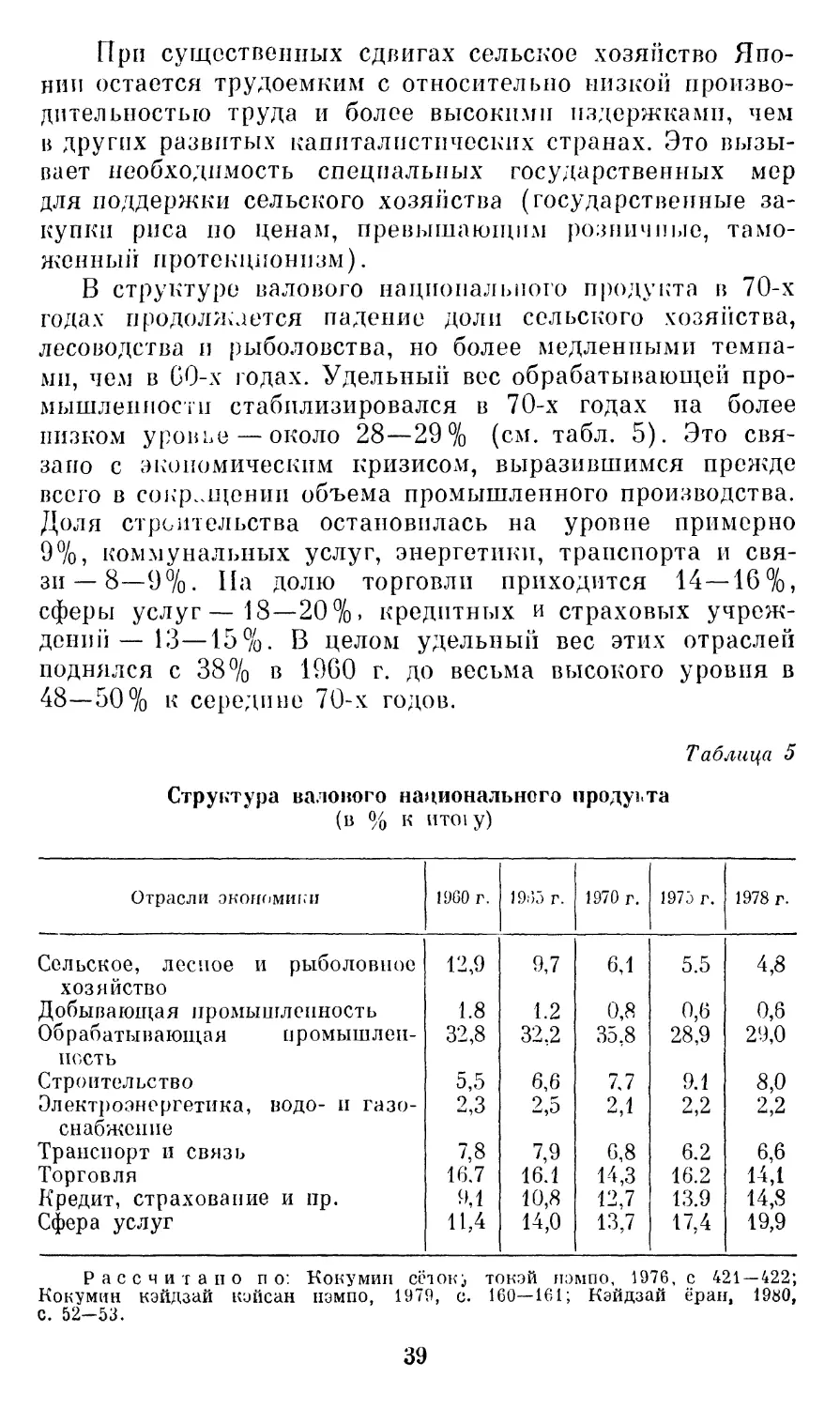

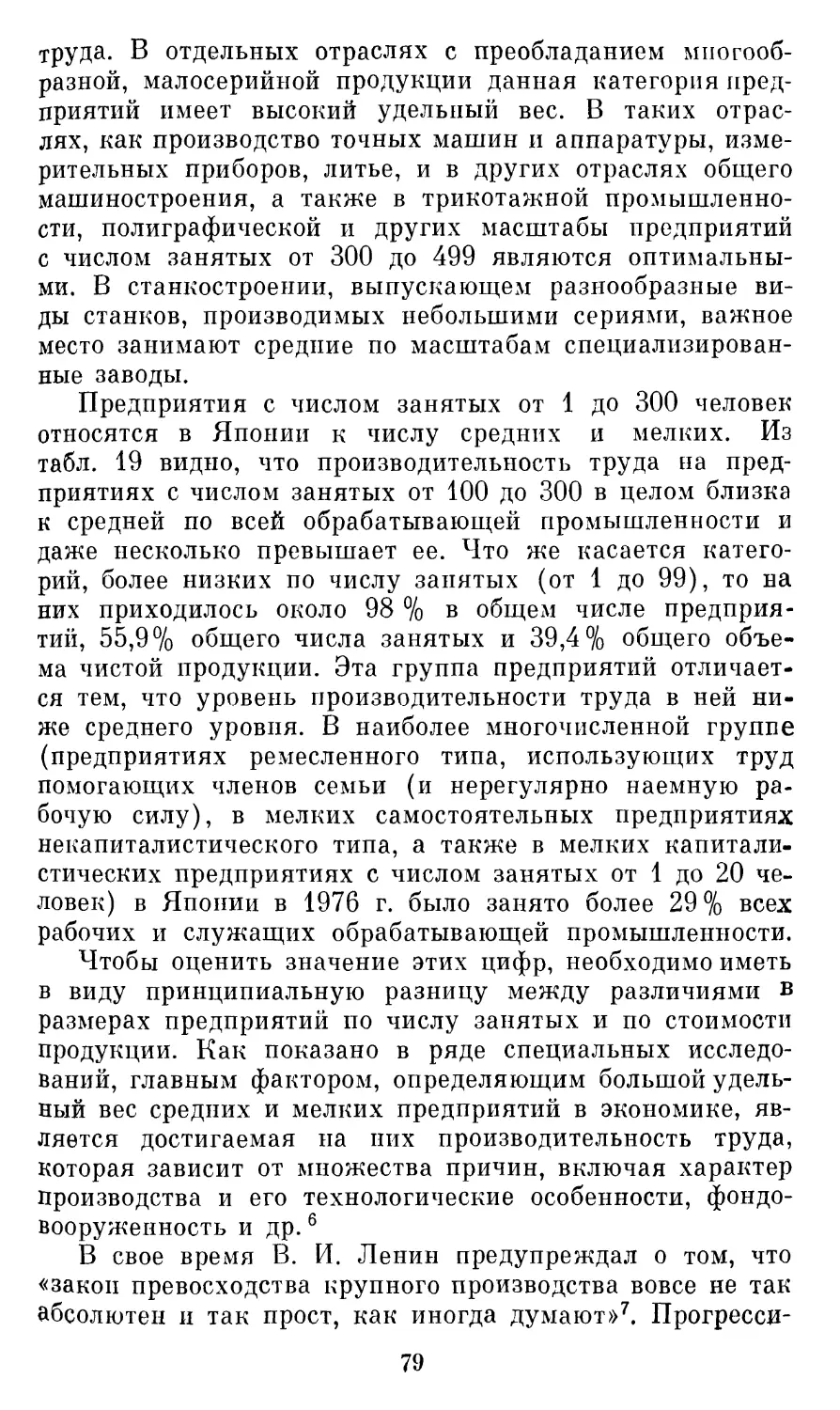

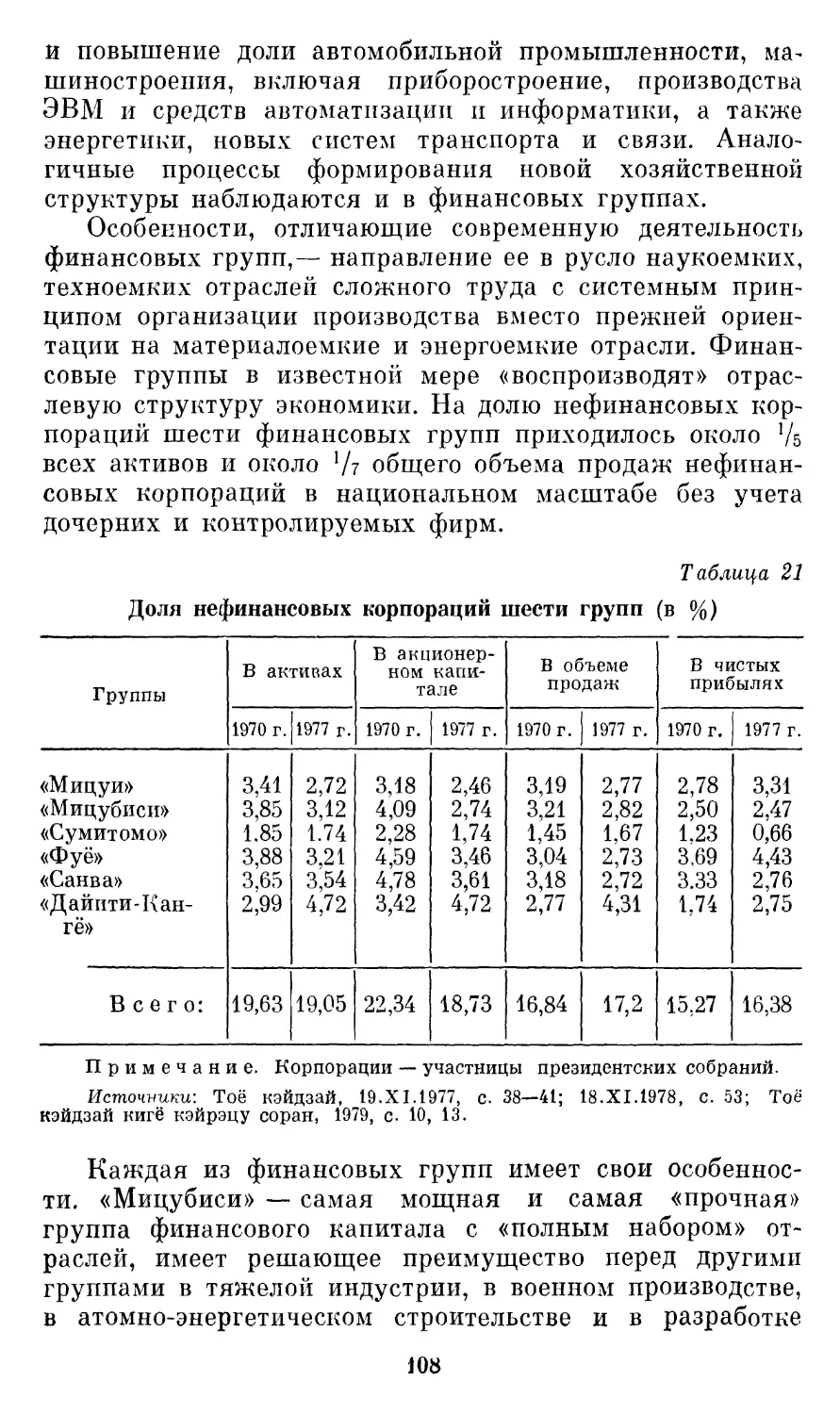

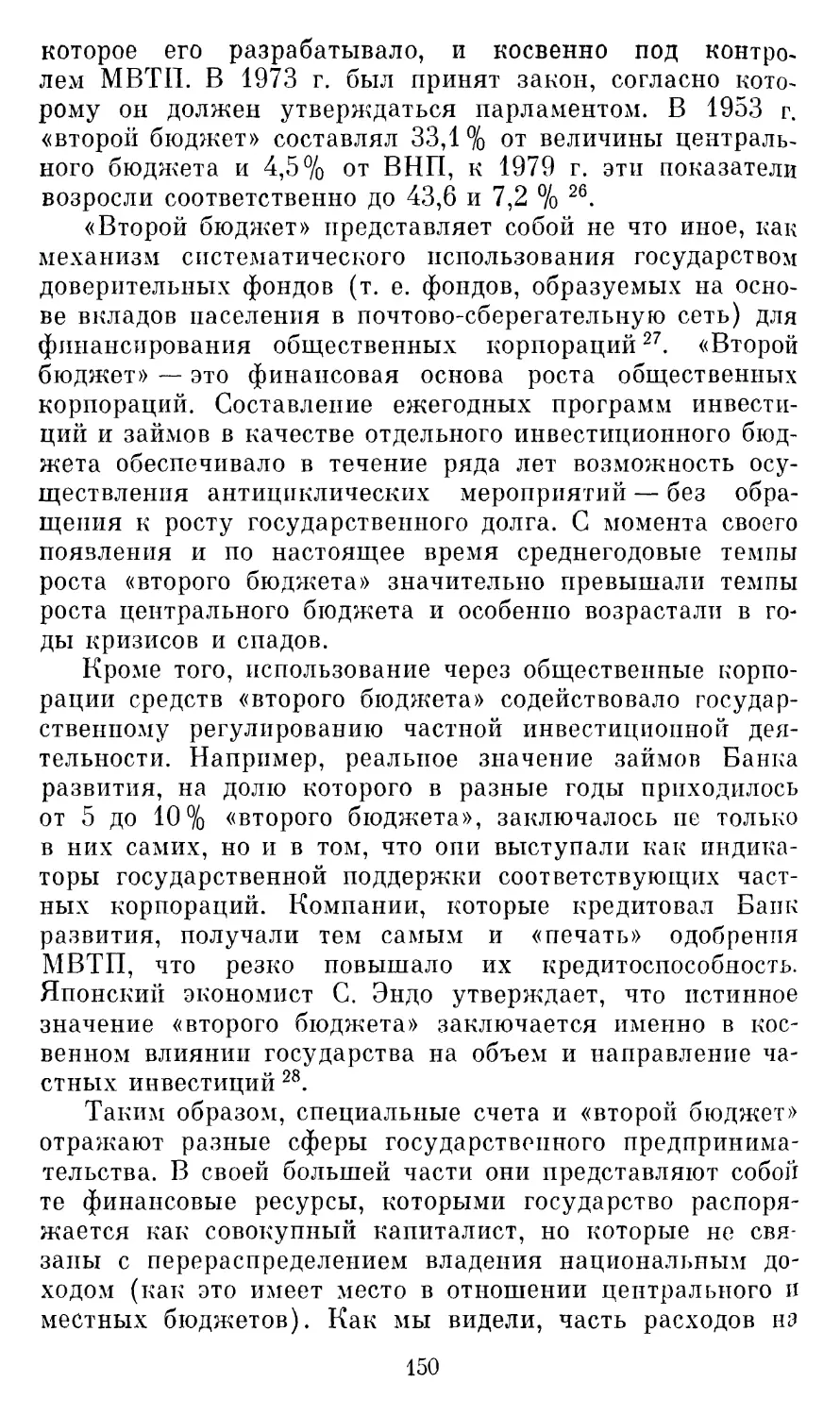

Таблица 4

Образовательный уровень

поступающих на работу (в %}

Годы

Средняя

школа

Средняя школа

повышенной

ступени

Высшая

школа

1960

44,5

44,9

10,6

1970

21.6

58,4

20,0

1975

9.4

58,9

31.7

1979

6,0

56,0

38.0

Источник, Родо токэй ёран (Статистический сборник по

ТРУДУ)- Токио, 1979, с. 34.

Совершенствование технологических процессов, в том

числе внедрение материало- и энергоэкономной техники,

привело к громадному повышению эффективности в этой

одной из наиболее энергоемких и материалоемких отрас¬

лей: расход топлива (кокса и мазута) на 1 т чугуна толь¬

ко за период 1968—1977 гг. сократился с 530 до 477 кг.

В этом отношении Япония достигла самых высоких по¬

казателей эффективности на мировом уровне. Выплавка

чугуна за 1960—1979 гг. возросла с 11,9 до 83,8 млн. т,

т. е. в 7 раз, производство стали — с 22,1 в 1960 г. до

111,7 млн. т в 1979 г., т. е. в 5 раз5. Япония превратилась

в один из крупнейших мировых центров металлургиче¬

ского производства.

За прошедшие два десятилетия значительно возросло

производство алюминия, меди, цинка, свинца и других

цветных металлов. Япония заняла второе место после

США по производству первичного алюминия, продукция

которого за 1960—1979 гг. возросла со 131 тыс. до 1 010

2 Зак. 1725 33

тыс. т, или в 7,7 раза. Аналогичная ситуация сложилась

в производстве меди, объем которого возрос за 1960—

1979 гг. с 248 тыс. до 984 тыс. т6. Однако в связи с по¬

вышением стоимости электроэнергии и ростом издержек

на оплату труда конкурентоспособность японской продук¬

ции значительно ослабла и мощности энергоемких отрас¬

лей (производство алюминия, меди и других цветных ме¬

таллов) используются с низкой степенью загрузки или

свертываются.

В послевоенные годы японское машиностроение ос¬

воило широчайшую номенклатуру изделий — как орудий

труда, так и потребительских товаров длительного поль¬

зования. По стоимости продукции станкостроения (1,1

млрд, долл.) Япония в 1977 г. занимала третье место в ка¬

питалистическом мире после ФРГ и США. Производство

металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудо¬

вания за 1960—1973 гг. возросло с 80 тыс. до 212 тыс. ед.

и составило 163,7 тыс. в 1979 г. Развитие этой отрасли

характеризовалось качественными сдвигами, неуклонным

повышением удельного веса станков с программным уп¬

равлением, выпуск которых с 1970 по 1978 г. возрос

в 5,3 раза, достигнув 7,3 тыс. ед. Их доля в новых за¬

казах но стоимости продукции в 1976—1979 гг. повыси¬

лась с 9,9 до 29,5 % 1.

Обострение конкурентной борьбы заставляет машино¬

строительные фирмы уделять большее внимание совер¬

шенствованию технологических процессов и конструкций

машин, интенсифицировать научно-исследовательские ра¬

боты и проектно-конструкторские разработки, направлен¬

ные на создание законченных систем машин, охватываю¬

щих весь технологический процесс. Особое внимание уде¬

ляется разработке новых технологических процессов и

производству комплектного оборудования для заводов

энергосберегающего типа, так же как и развитию инже¬

нерно-технического консультирования при осуществлении

крупномасштабных проектов. Подобное консультирование

в Японии еще недостаточно развито по сравнению с дру¬

гими странами — экспортерами комплектного оборудова¬

ния.

В процессе развития машиностроения происходило по¬

вышение доли таких отраслей, играющих ведущую роль

в техническом прогрессе, как электротехника, включая

электронику, занявшую (1977 г.) около 40 % в стоимости

продукции электромашиностроения и около 12 % во всей

34

продукции машиностроения8. Электротехническая про¬

мышленность играла важную роль в обеспечении нужд

энергетического строительства как поставщик энергети¬

ческого оборудования большой мощности (по производ¬

ству, передаче и распределению энергии).

Следует отметить быстрое развитие таких наукоемких,

технически передовых производств, как производство

ЭВМ — ядро современной японской электронной промыш¬

ленности. Особенно быстрыми темпами развивалось про¬

изводство ЭВМ с начала 70-х годов. Оно возросло с 1970

по 1977 г. в 2,6 раза. Однако по объему инвестиций, затра¬

там средств па исследования и разработки и техниче¬

скому потенциалу японские корпорации электронной про¬

мышленности намного уступают американским. По числу

используемых ЭВМ Япония в 1978 г. занимала второе

место после США в капиталистическом мире, ее парк

ЭВМ достиг 40 тыс. ед.9 Развитие индустрии информа¬

ции, использование ЭВМ для управления технологиче¬

скими процессами и процессами массового производства

повышают потребности в них самих и в соответствующем

программном обеспечении. Основной тенденцией остается

переход от единичного использования ЭВМ к их систе¬

мам.

Крупные сдвиги в послевоенный период произошли

в транспортном машиностроении, развивающемся опере¬

жающими темпами по сравнению с темпами обрабатыва¬

ющей промышленности в целом. Транспортное машино¬

строение представлено главным образом судостроением и

автомобильной промышленностью. Япония прочно заняла

первое место в капиталистическом мире по судостроению:

на ее долю в 1974 г. приходилось почти половина спу¬

щенных на воду судов. За 1960—1975 гг. объем япон¬

ского судостроения по тоннажу спущенных на воду су¬

дов возрос с 1,7 млн. до 17,7 млн. бр.-рег. т, т. е. в 10

раз10. Под воздействием энергетического и экономиче¬

ского кризисов 1974—1975 гг. и застоя в морском судо¬

ходстве тоннаж спущенных на воду судов уменьшился

в 1978 г. до 5,2 млн. бр.-рег. т, а сама отрасль перешла

от сооружения гигантских танкеров к постройке специа¬

лизированных судов и к разнообразным видам изделий

промышленного машиностроения.

Особенно быстрыми темпами развивалась автомобиль¬

ная промышленность, которая имеет тесную связь с та¬

кими отраслями, как алюминиевая, стекольная промыш¬

2*

35

ленность, производство пластмасс и др. Производство лег¬

ковых автомобилей за период 1960—1979 гг. возросло со

165 тыс. до 6,2 млн. ед., или в 37 раз, а грузовых — с 308

тыс. до 3, 4 млн., или в 11 раз. Занимая по производству

автомобилей второе место после США, Япония вывозит

около 50 % продукции и является крупнейшим ее эк¬

спортером в мире. Ослабление конкурентоспособности по¬

сле «нефтяного шока» побуждает японских предприни¬

мателей к дальнейшей рационализации производства и

совершенствованию конструкций автомобилей. Работы

ведутся в направлении повышения экономичности, сни¬

жения энергопотребления, повышения степени безопас¬

ности, уменьшения загрязнения окружающей среды, раз¬

работки новых типов машин, в том числе электромоби¬

лей, а также конструкций двигателей, использования

новых материалов для производства частей, оснащения

электроникой и т. д.

Развитие японской химической промышленности до

начала 70-х годов происходило главным образом на ос¬

нове роста нефтехимии. Низкая стоимость и стабильно

высокое предложение продукции нефтехимической про¬

мышленности стали возможными благодаря использова¬

нию в качестве исходного сырья нефти, а также крупным

масштабам заводских цехов и установок и совершенство¬

ванию технологических процессов. В Японии было соз¬

дано 15 нефтехимических комплексов, преобладающее

большинство которых имело мощность свыше 800 тыс. т

этилена в год. Общий объем продукции в 1977 г. составил

4 млн. т, в том числе 20,5 % экспортировалось (полиэти¬

лен, полистирол, хлорвиниловые смолы и пр.). Повыше¬

ние цен на нефть оказывает огромное влияние на япон¬

скую нефтехимическую промышленность, подрывая ее

конкурентоспособность.

В послевоенные годы произошли крупные изменения

и в структуре энергобаланса Японии. Эти изменения со¬

стоят главным образом в повышении доли нефти и при¬

родного газа (18,1 % в 1955 г., 58, 4 % в 1965 г., 77,6 %

в 1973 г., 73,0 % в 1978 г.) и соответствующем повыше¬

нии зависимости страны от импортируемых источников

первичной энергии (она возросла с 23,9 % в 1955 г. до

66,2% в 1965 г., 89,9% в 1973 г и 87,5 % в 1978 г.).

Перестройка энергобаланса пока еще не внесла сущест¬

венных изменений в структуру энергопотребления. На

долю гидро- и атомной энергии в 1978 г. приходилось со¬

36

ответственно всего 4,8 и 3,6 % всех первичных энерго-

ресурсов. По сравнению с другими промышленно раз¬

витыми странами в Японии относительно высокая

доля первичных энергоресурсов перерабатывается в

электроэнергию, удельный вес которой в конечном энер¬

гопотреблении в 70-х годах держится на уровне 28—

30 % ”.

В настоящее время перестройка энергобаланса направ¬

лена на сокращение доли нефти в общем потреблении

энергии к 1985 г. до 62,9 % и к 1990 г. до 50 % главным

образом на основе более рационального использования

всех видов энергии и совершенствования технологических

процессов. Дальнейшее увеличение энергетического по¬

тенциала предполагает развитие атомной энергетики

с повышением ее доли до 6,7 % в 1985 г.12

Многие отрасли японской промышленности отвечают

самым современным требованиям науки и техники, од¬

нако для всей экономики «технологический разрыв»

с развитыми странами Запада еще не преодолен. В хо¬

зяйстве страны сохраняется очень большой слой мелкого

производства, весьма неоднородный по своему отрасле¬

вому составу и характеру отношений с крупной инду¬

стрией, но в целом снижающий общий уровень произво¬

дительности труда (см. гл. III). Существуют весьма зна¬

чительные по удельному весу очаги мелкотоварного про¬

изводства: в сельском хозяйстве, оптовой и розничной

торговле, сфере услуг.

В сфере торговли, финансов и услуг методы массового

производства имеют ограниченное применение. Организа¬

ция торговли продолжает оставаться архаичной (с ог¬

ромной сетью мелкооптовых предприятий, с преоблада¬

нием мелкой розничной торговли). В отраслях, работаю¬

щих на узкие, местные рынки (многие подотрасли пище¬

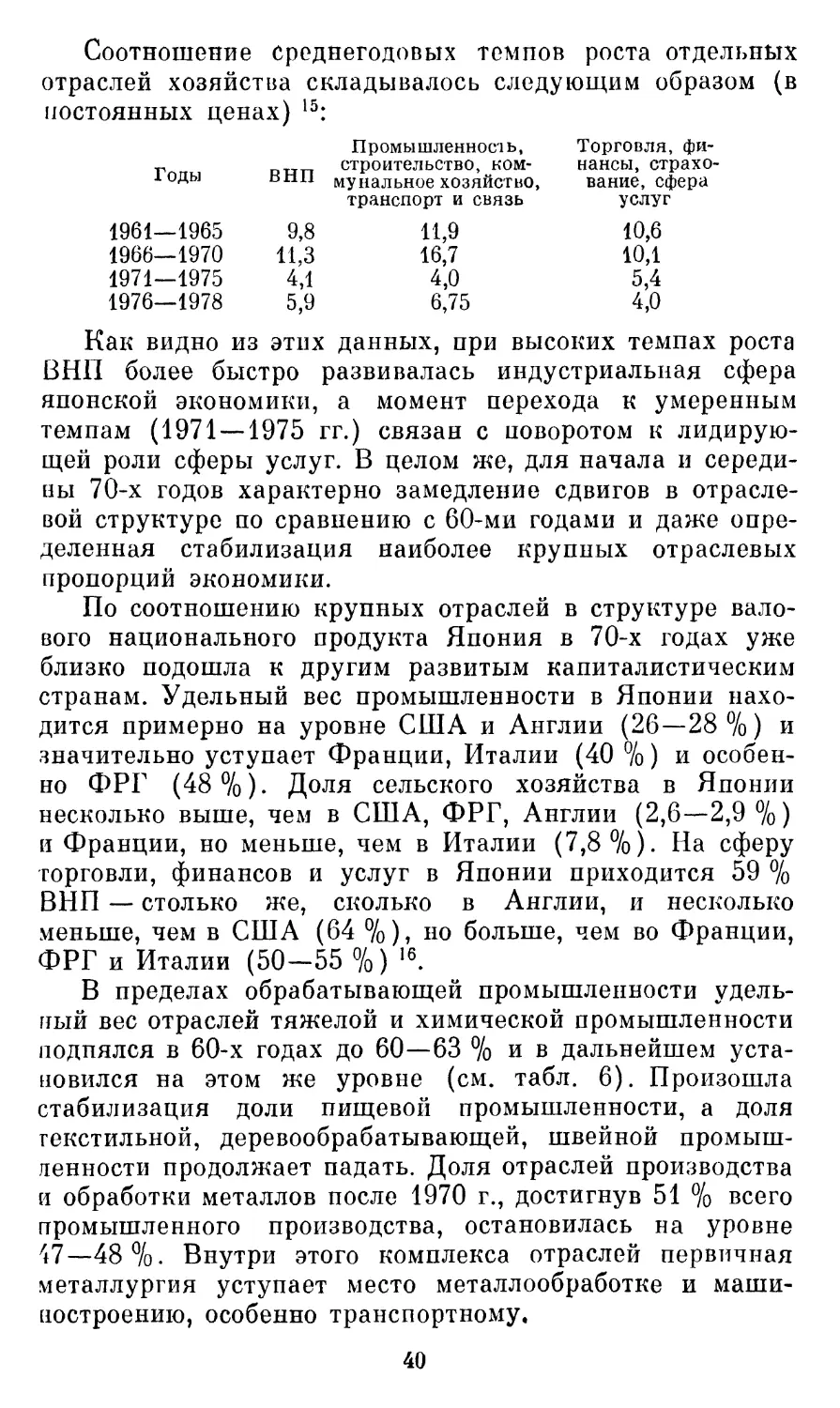

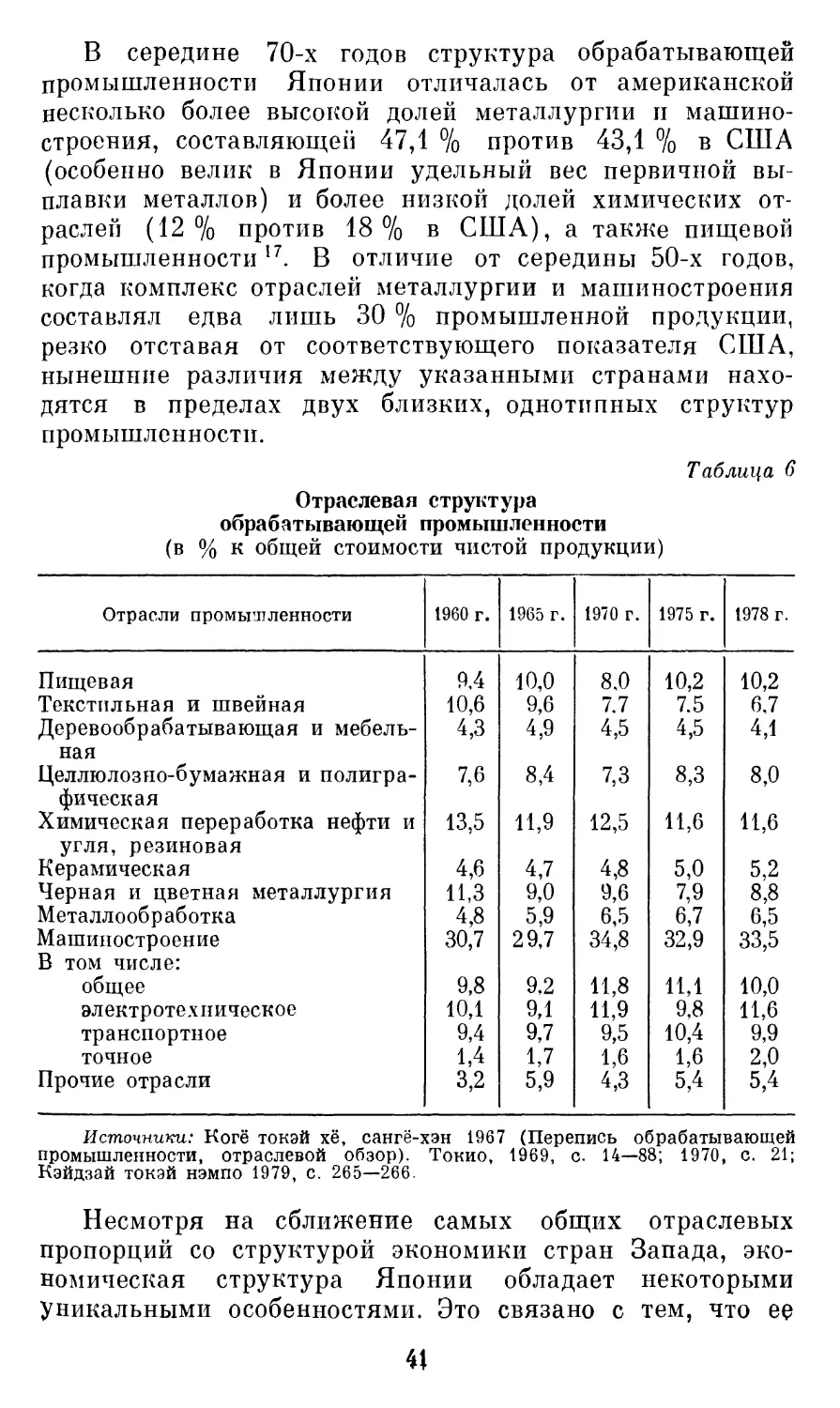

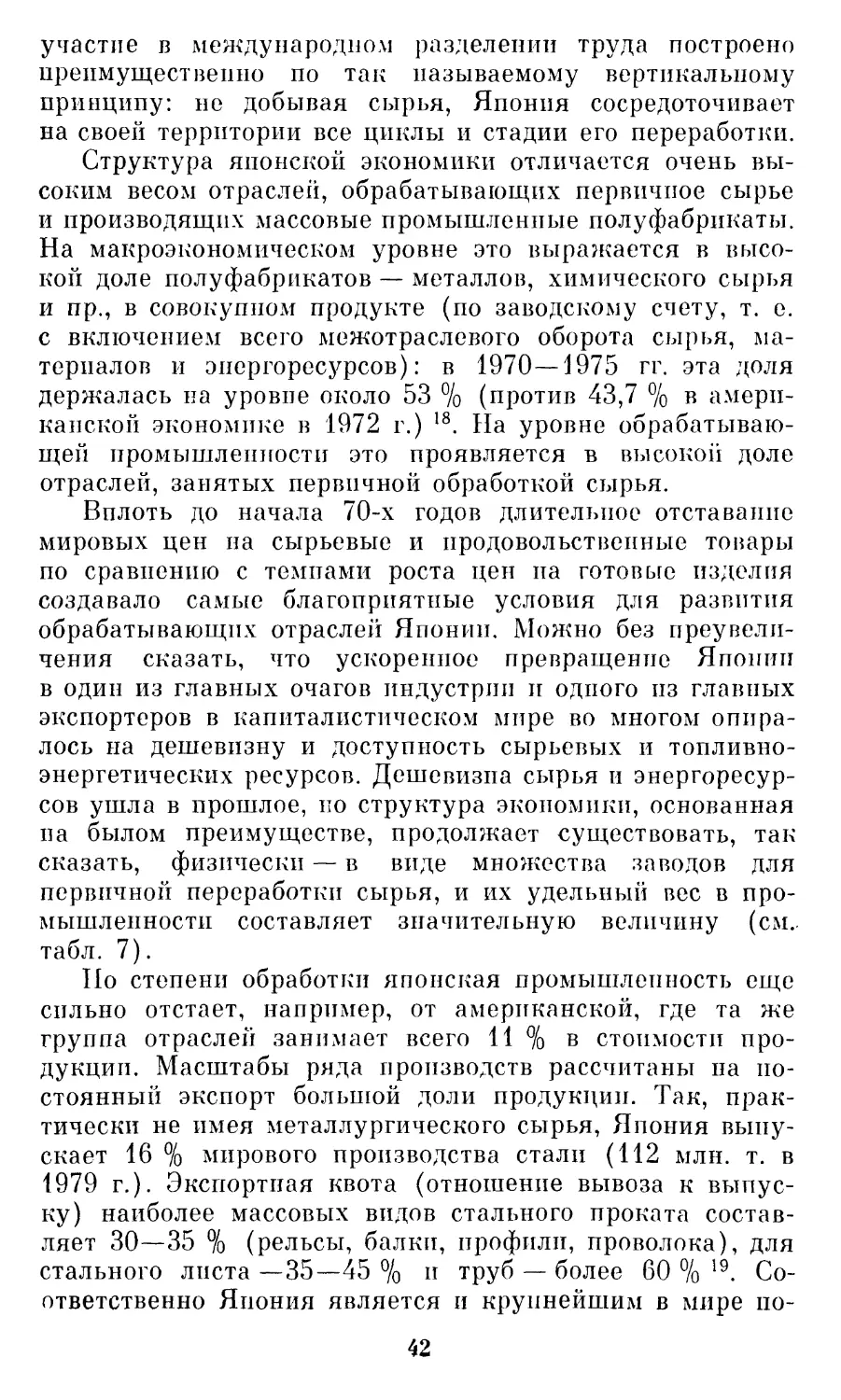

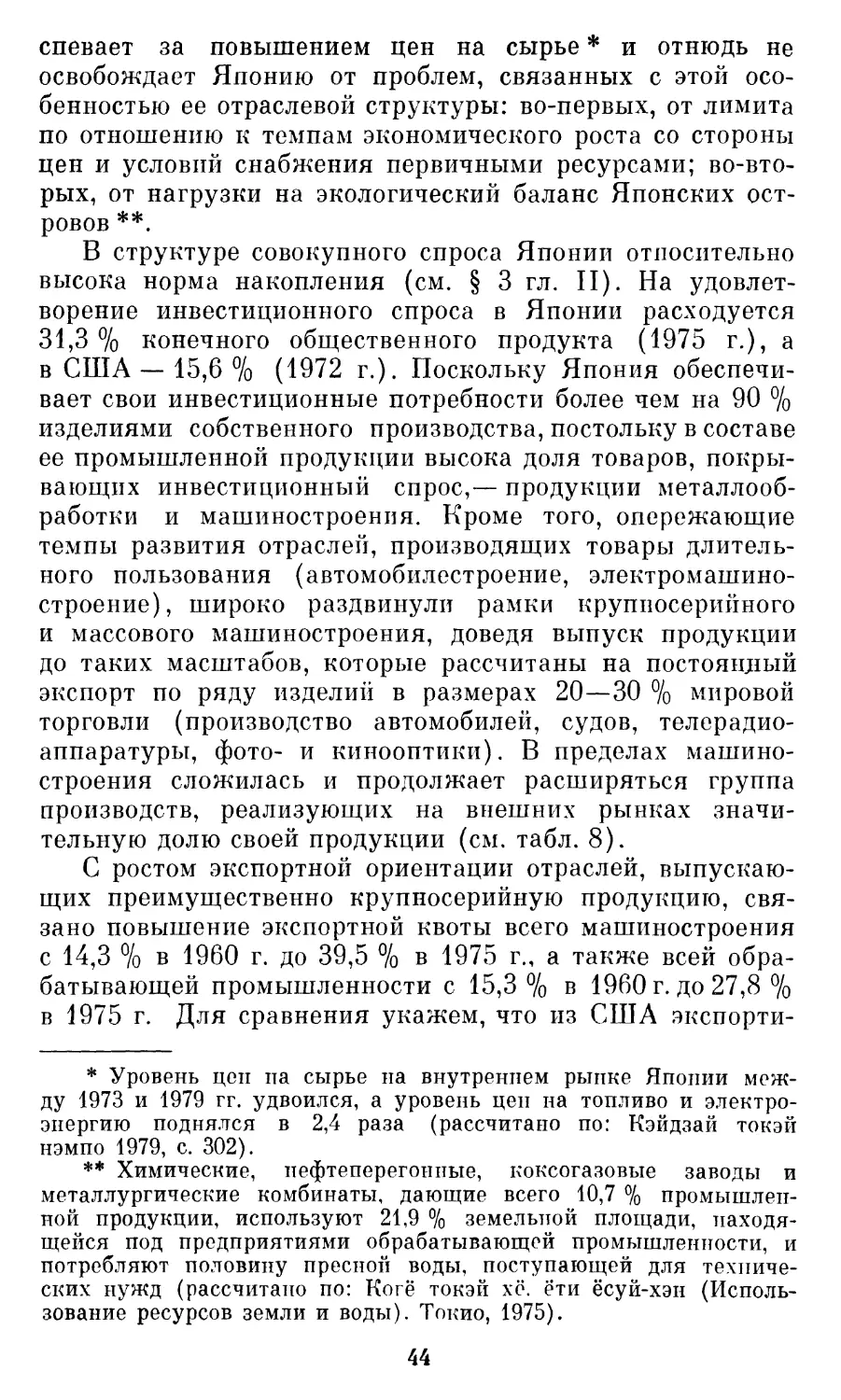

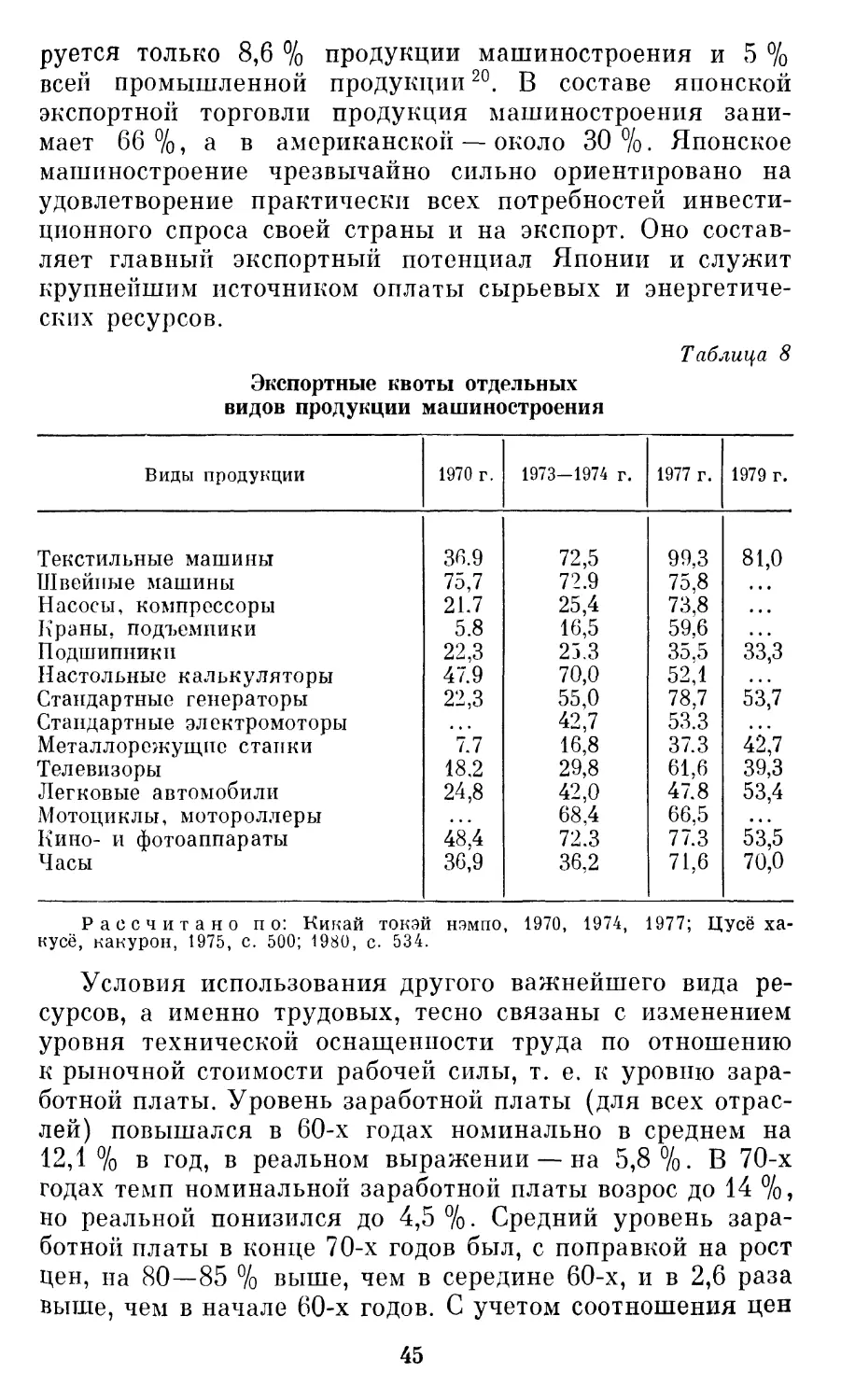

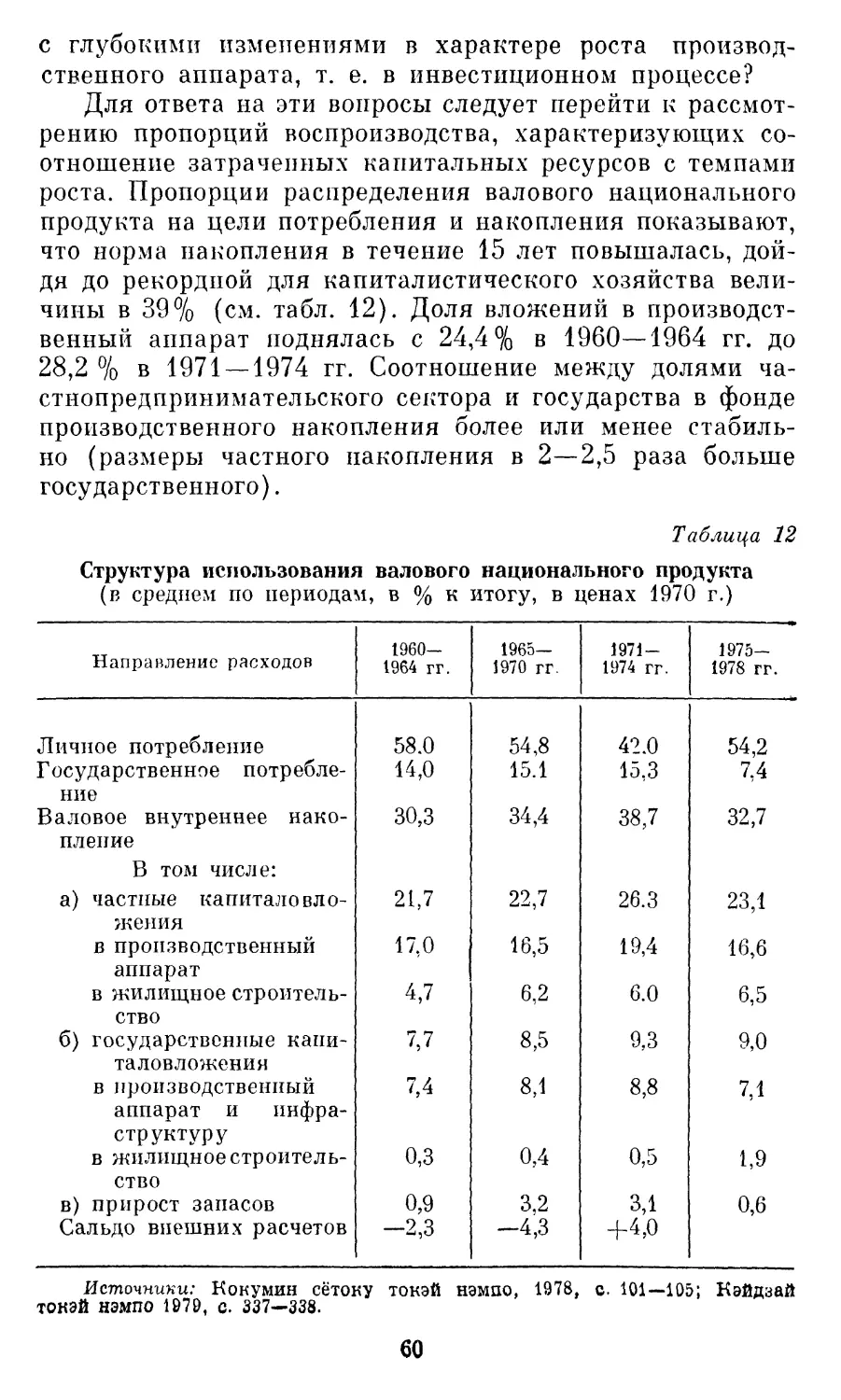

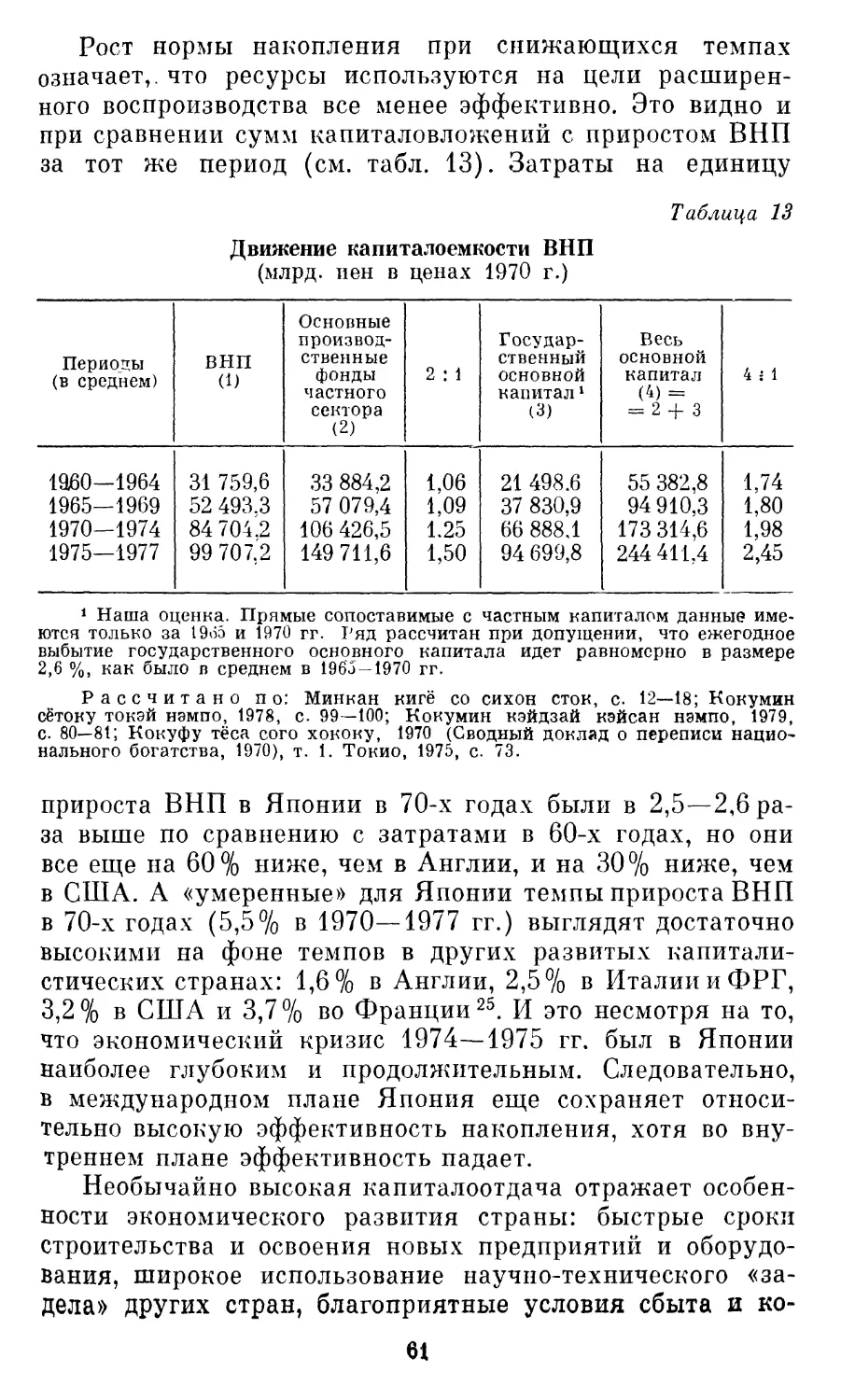

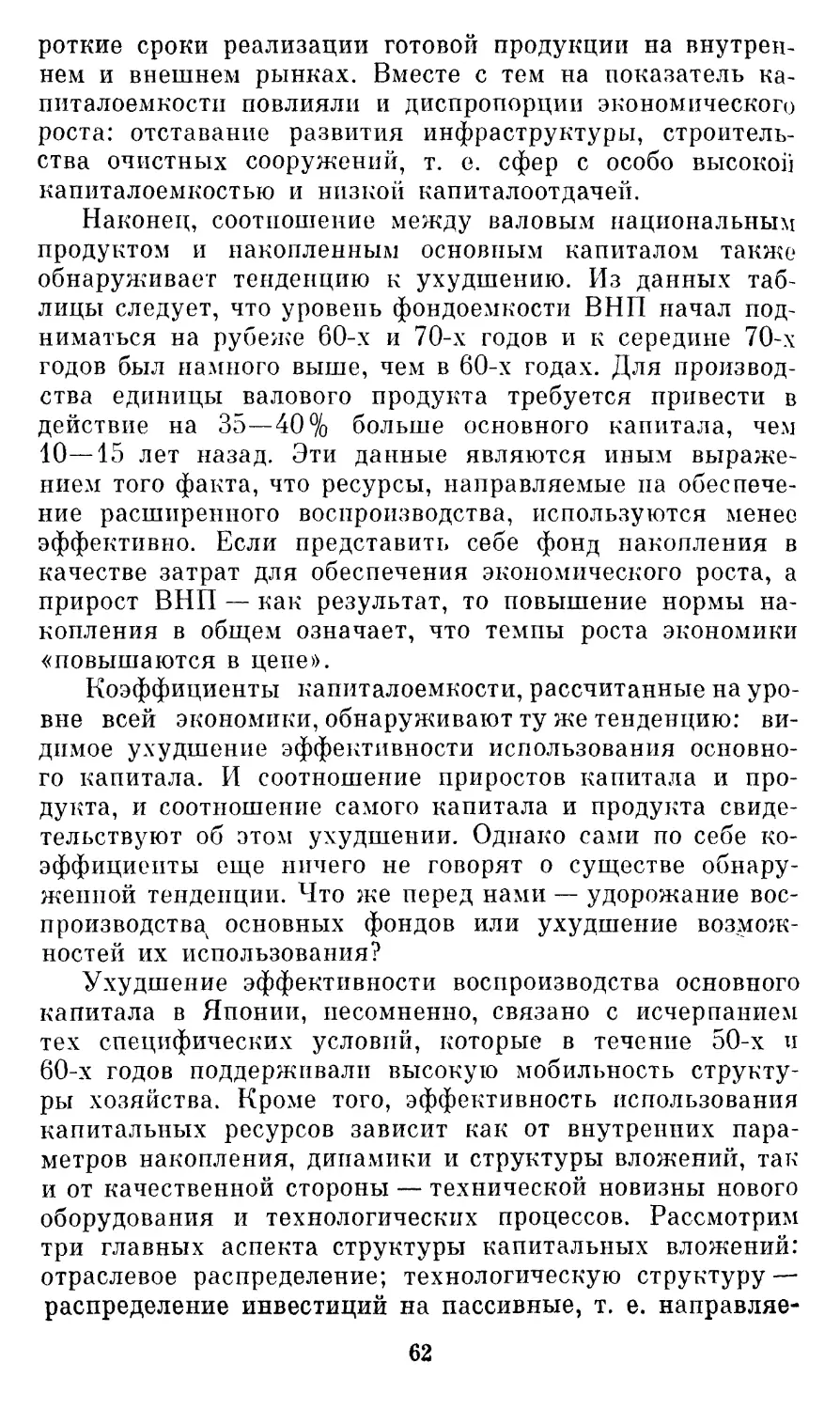

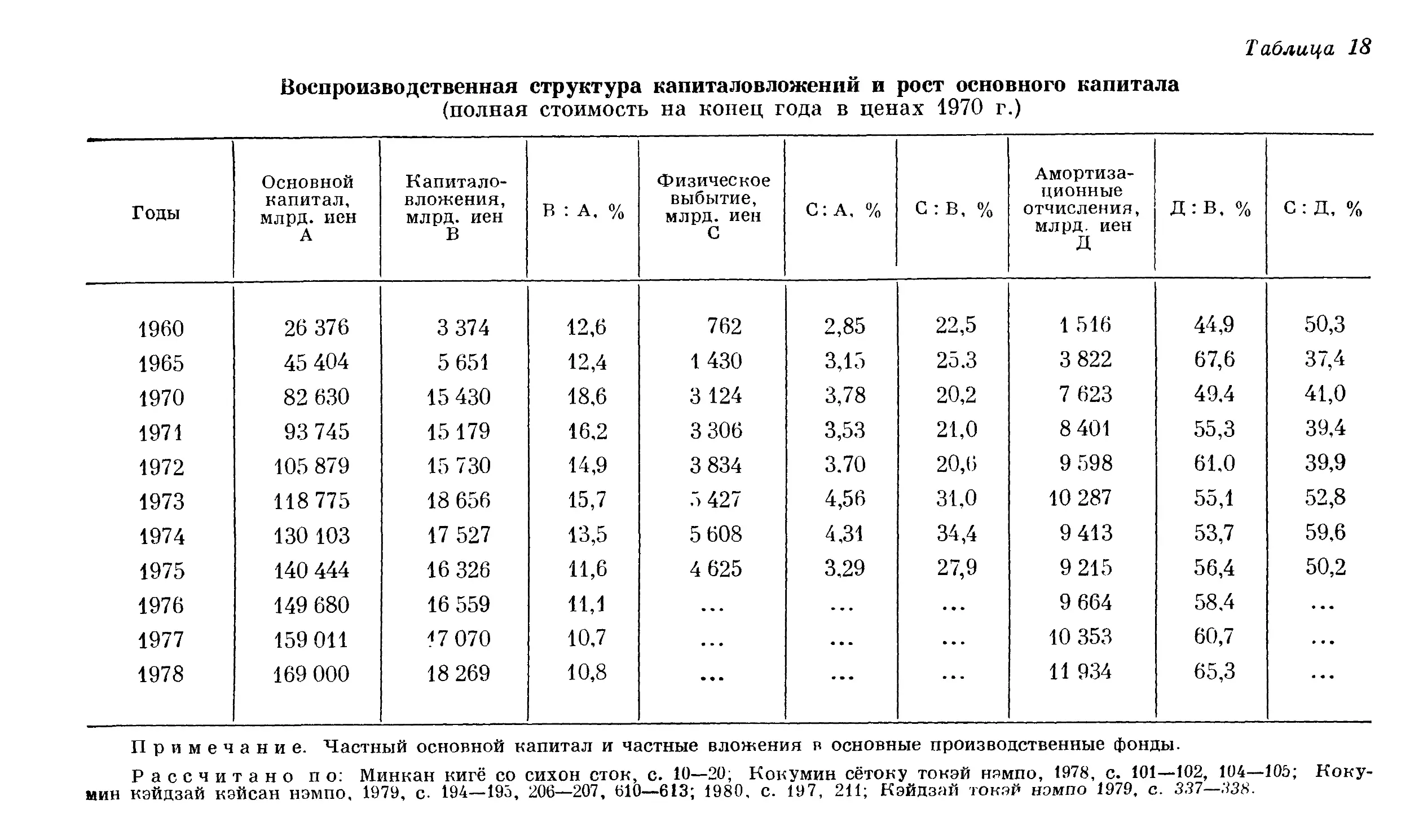

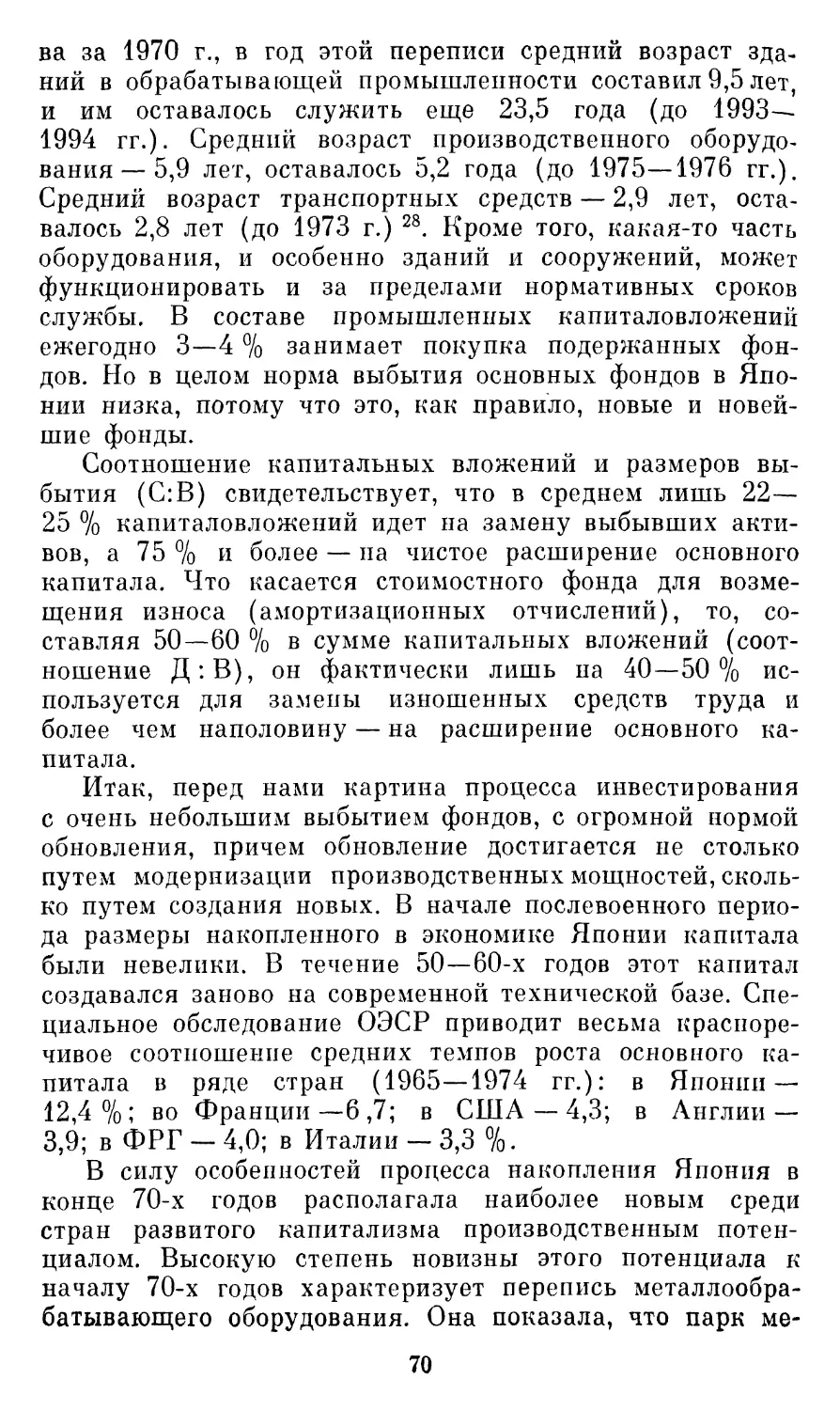

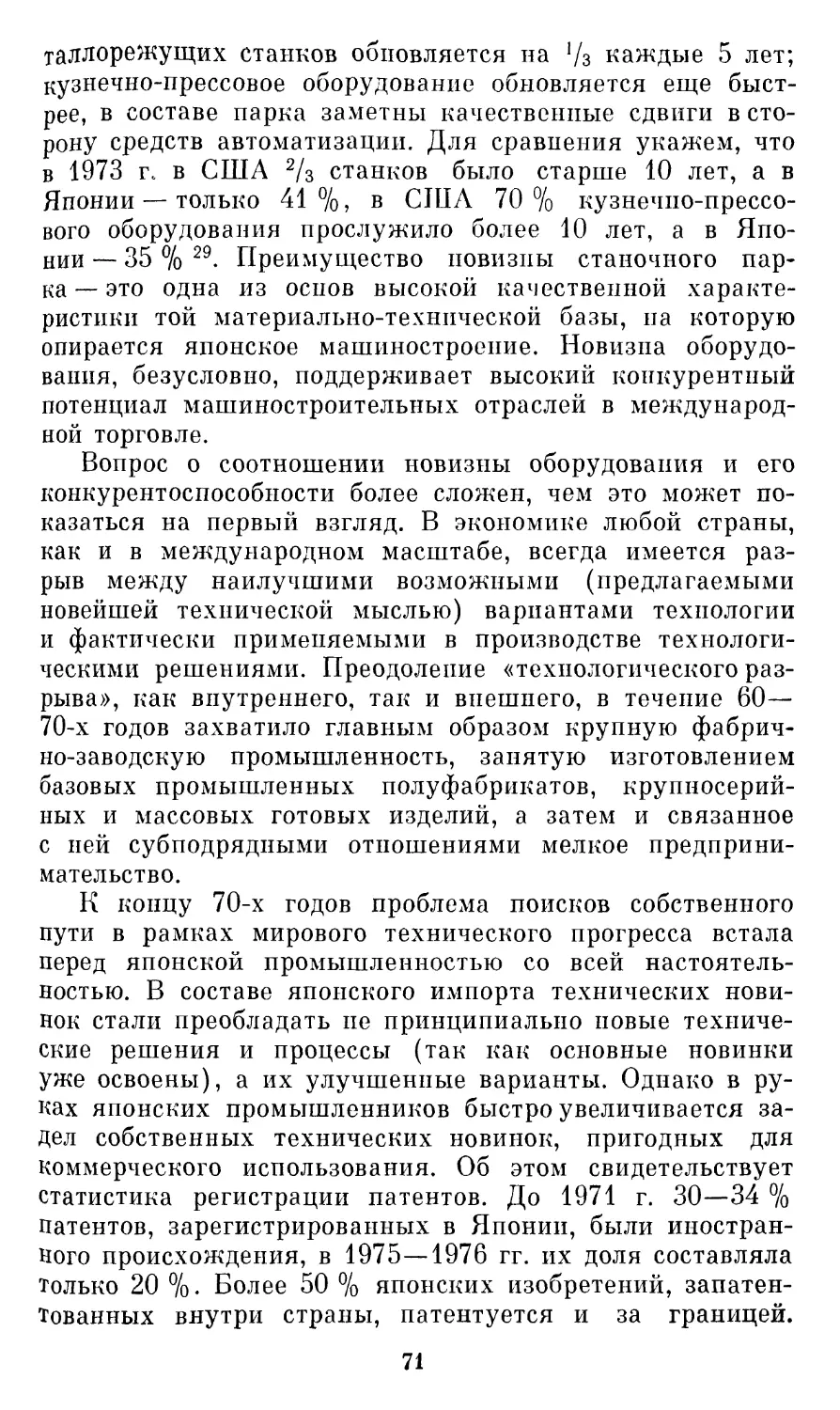

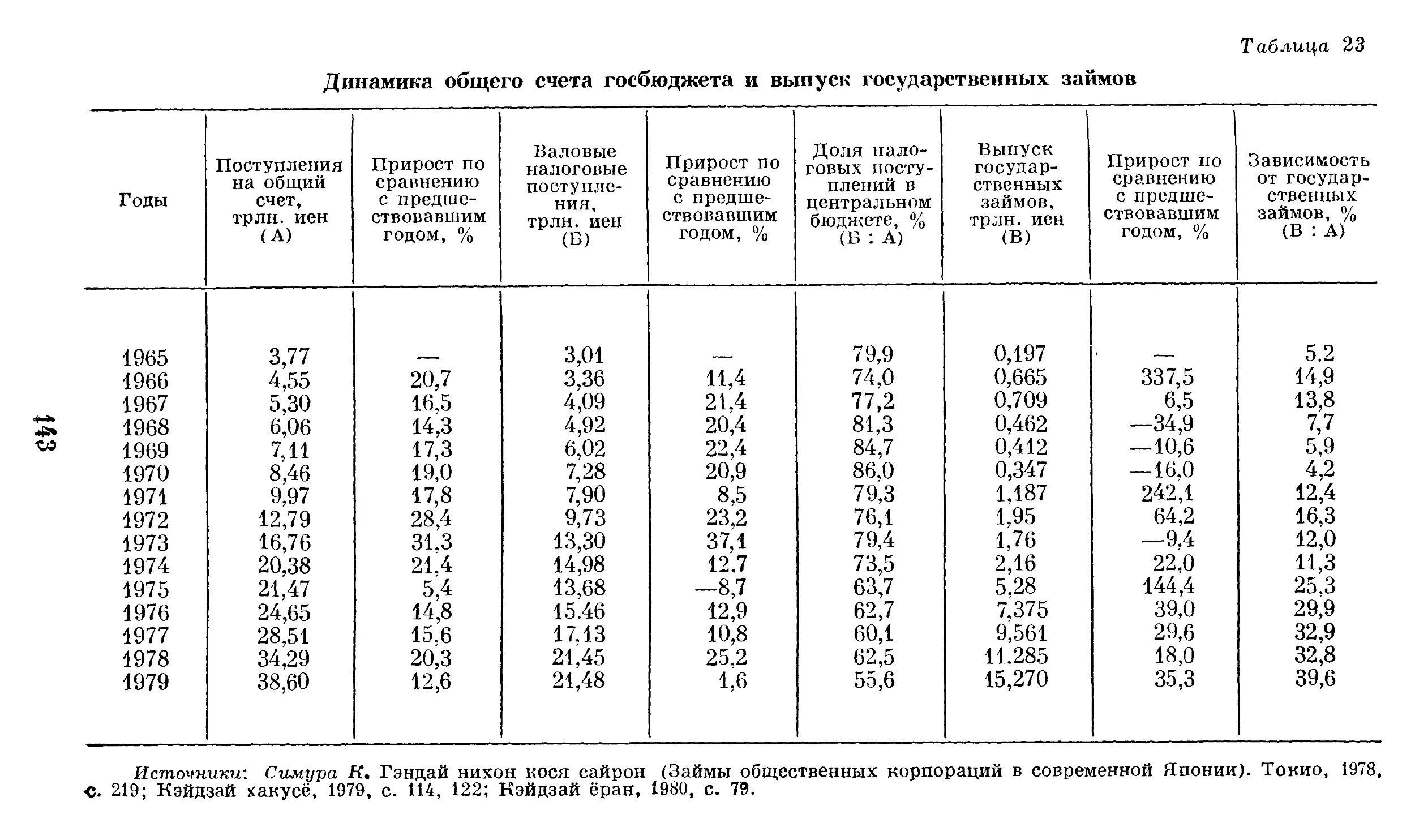

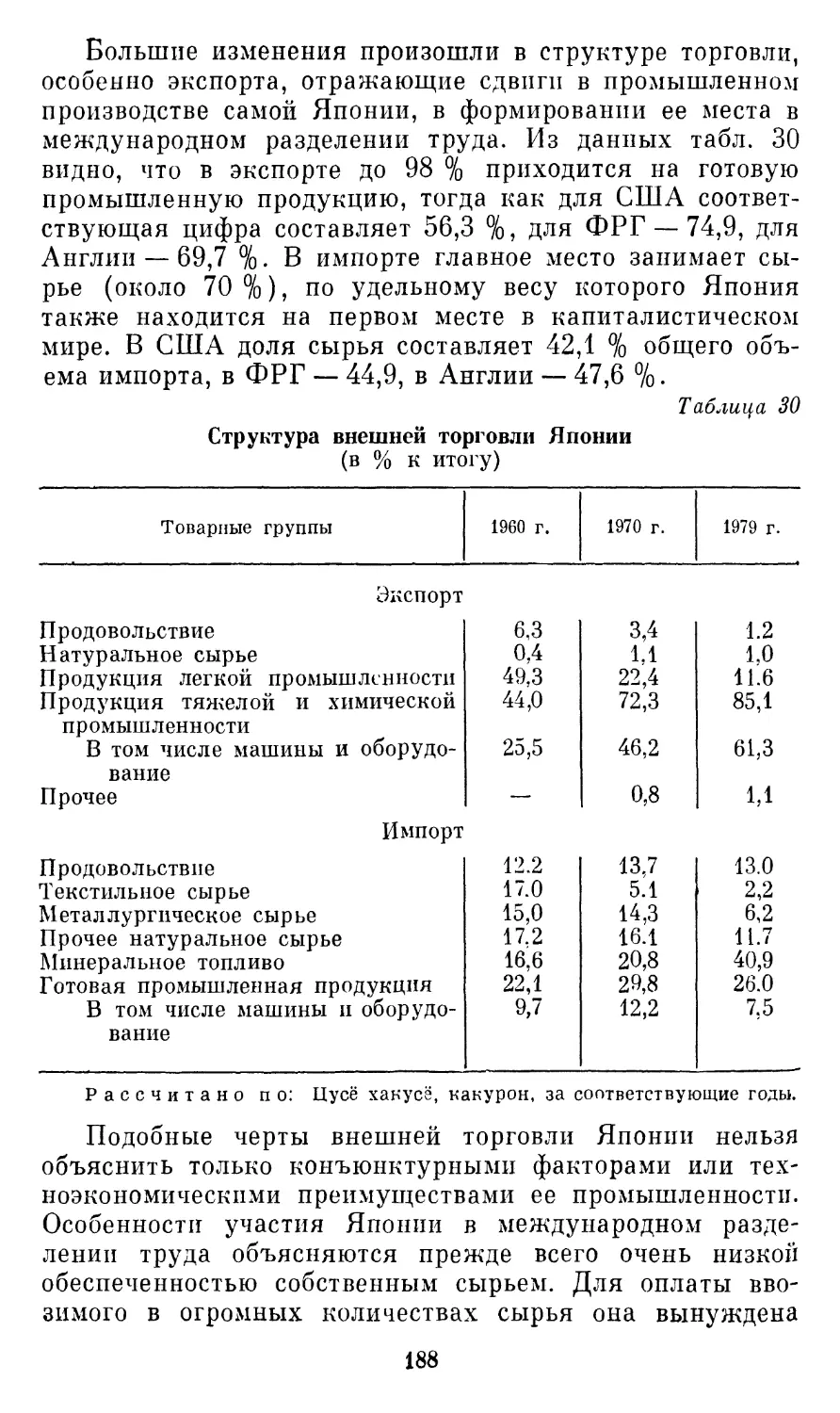

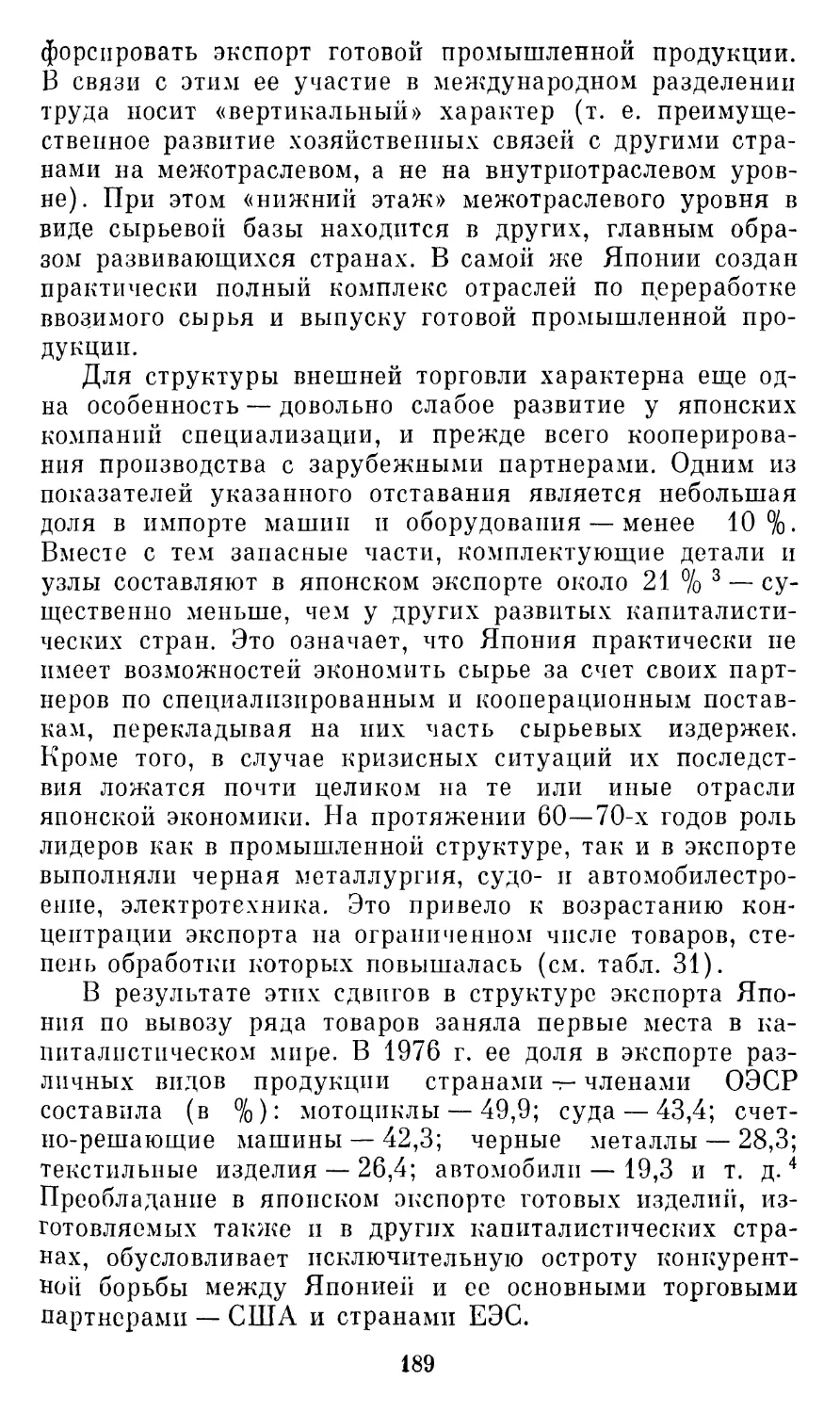

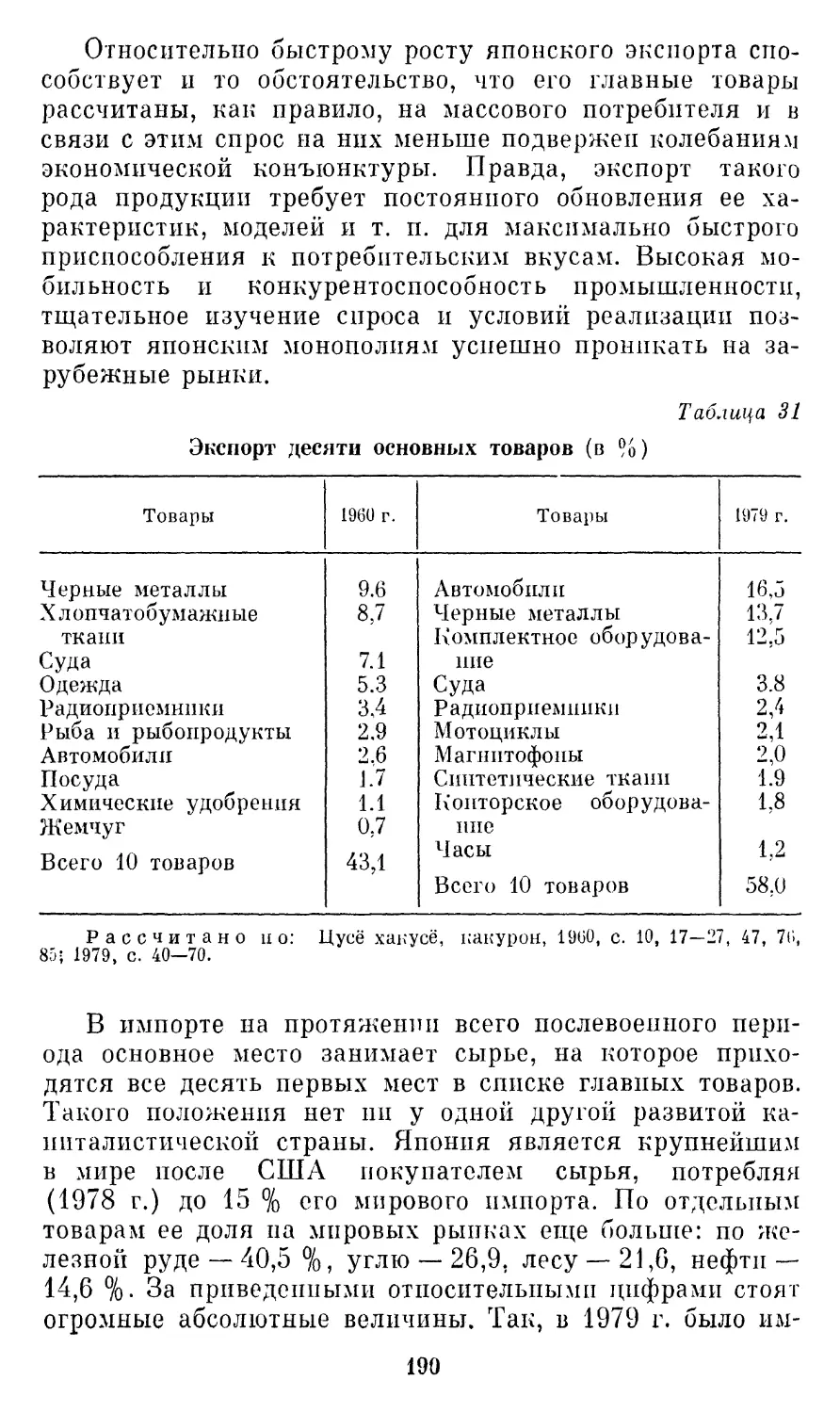

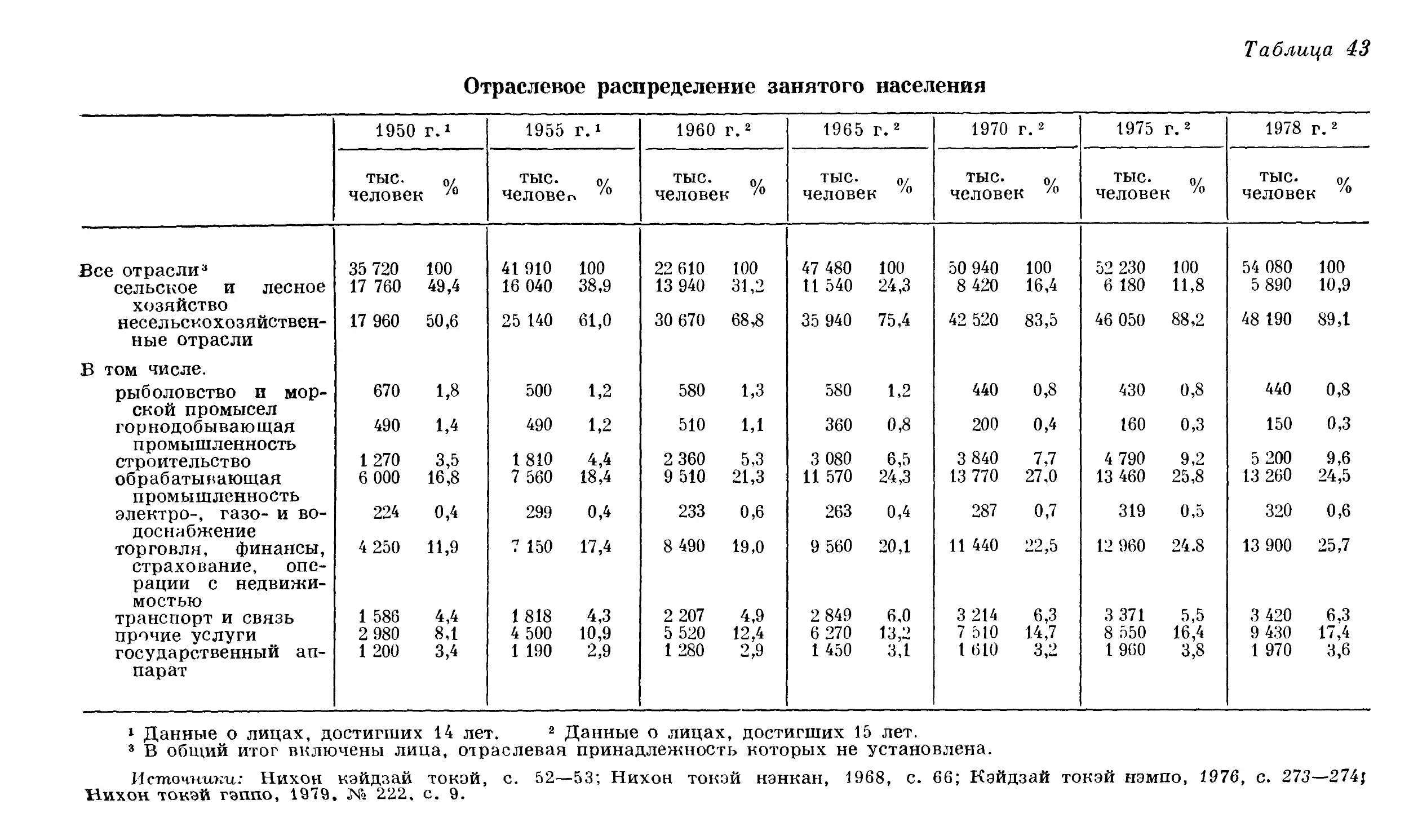

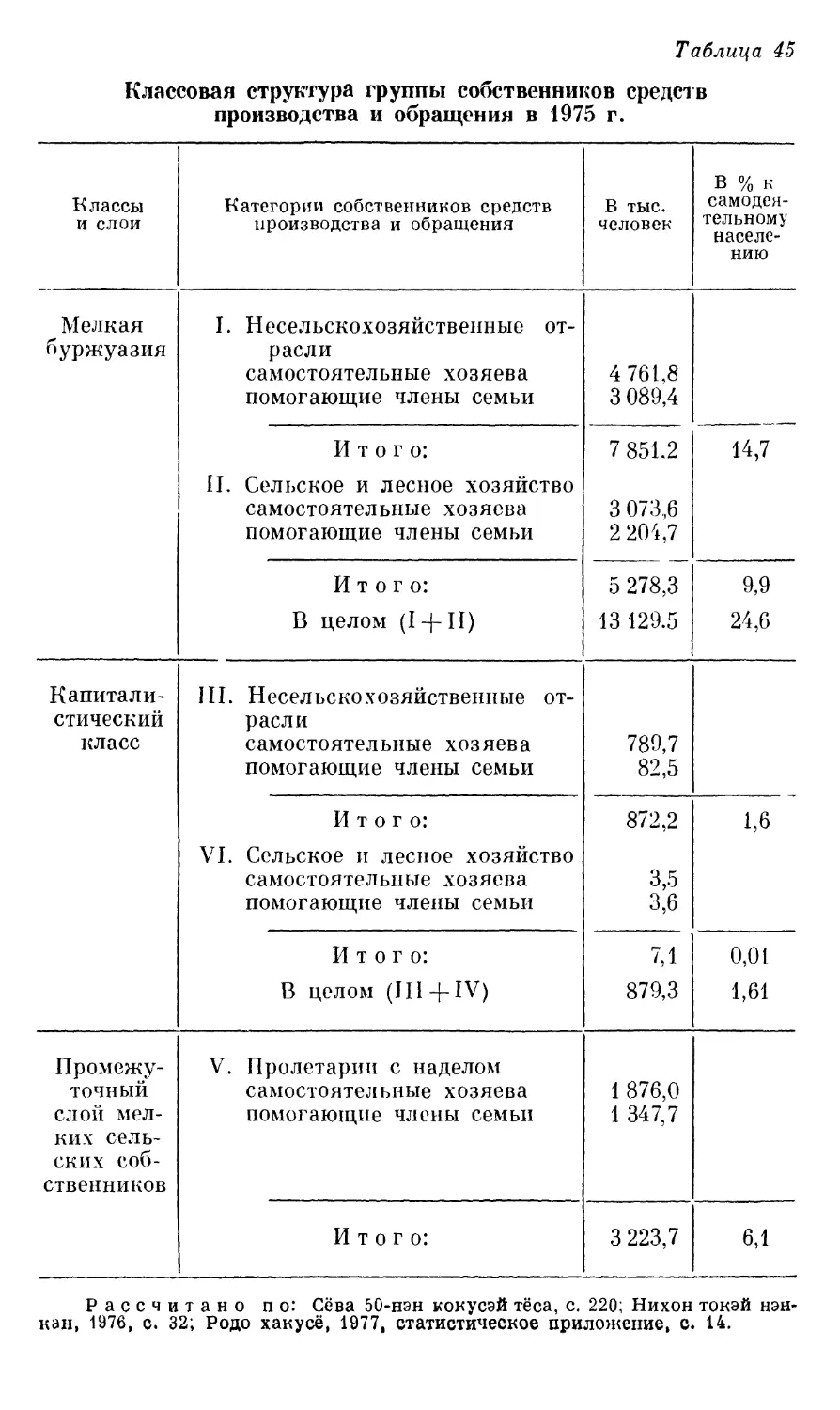

вой промышленности, традиционные ремесла, торговля,