Text

химия и жизнь

Научно-популярный журнал Академии наук СССР

1973

I \

*»■*—-"»

i Н / \

/ \ g—•■: \v I /

/

Н ь/ \ ? /

T / |\,7 \м--ч.^.'-" fc /

s IV * \ '• i t * • -#——V 3 t »

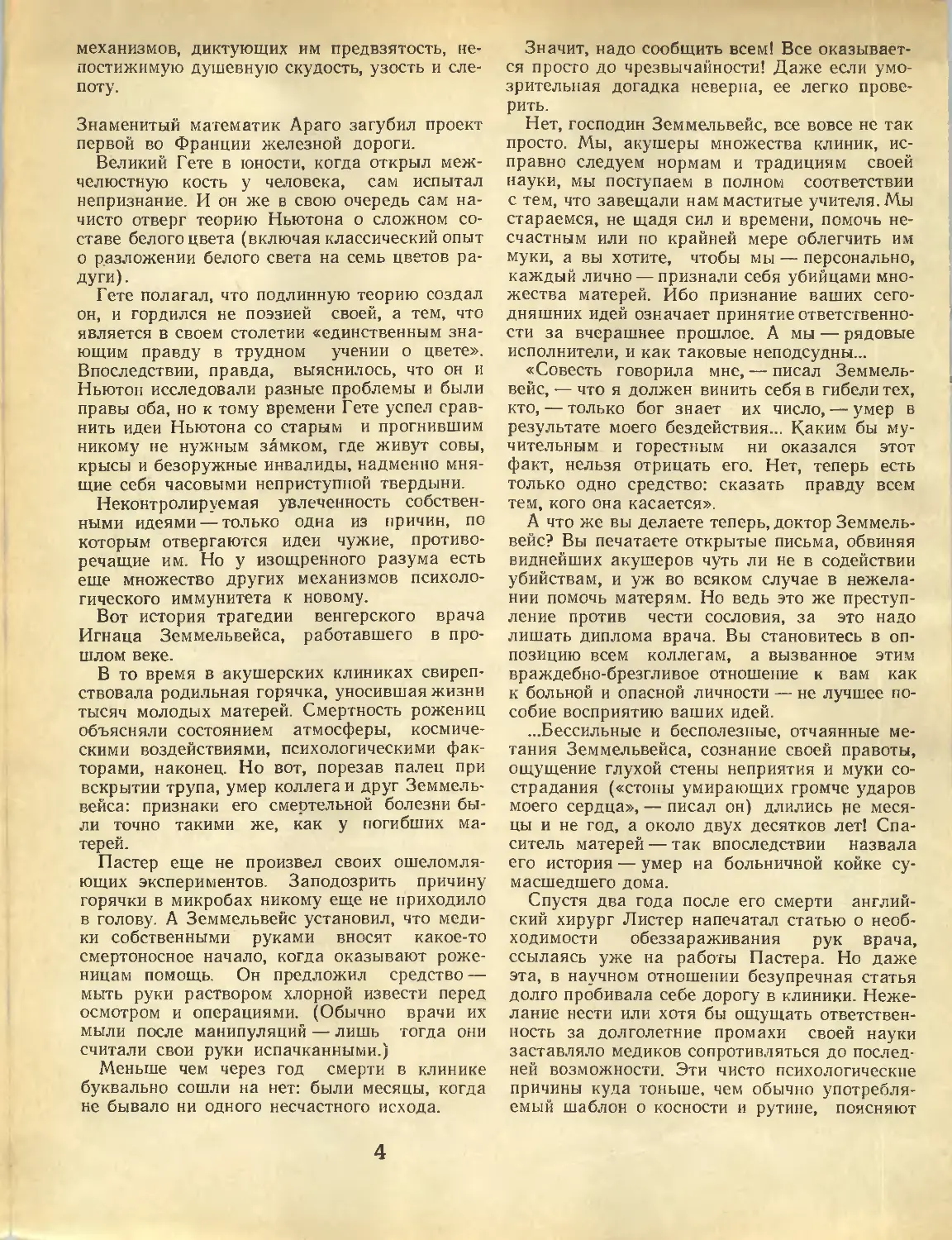

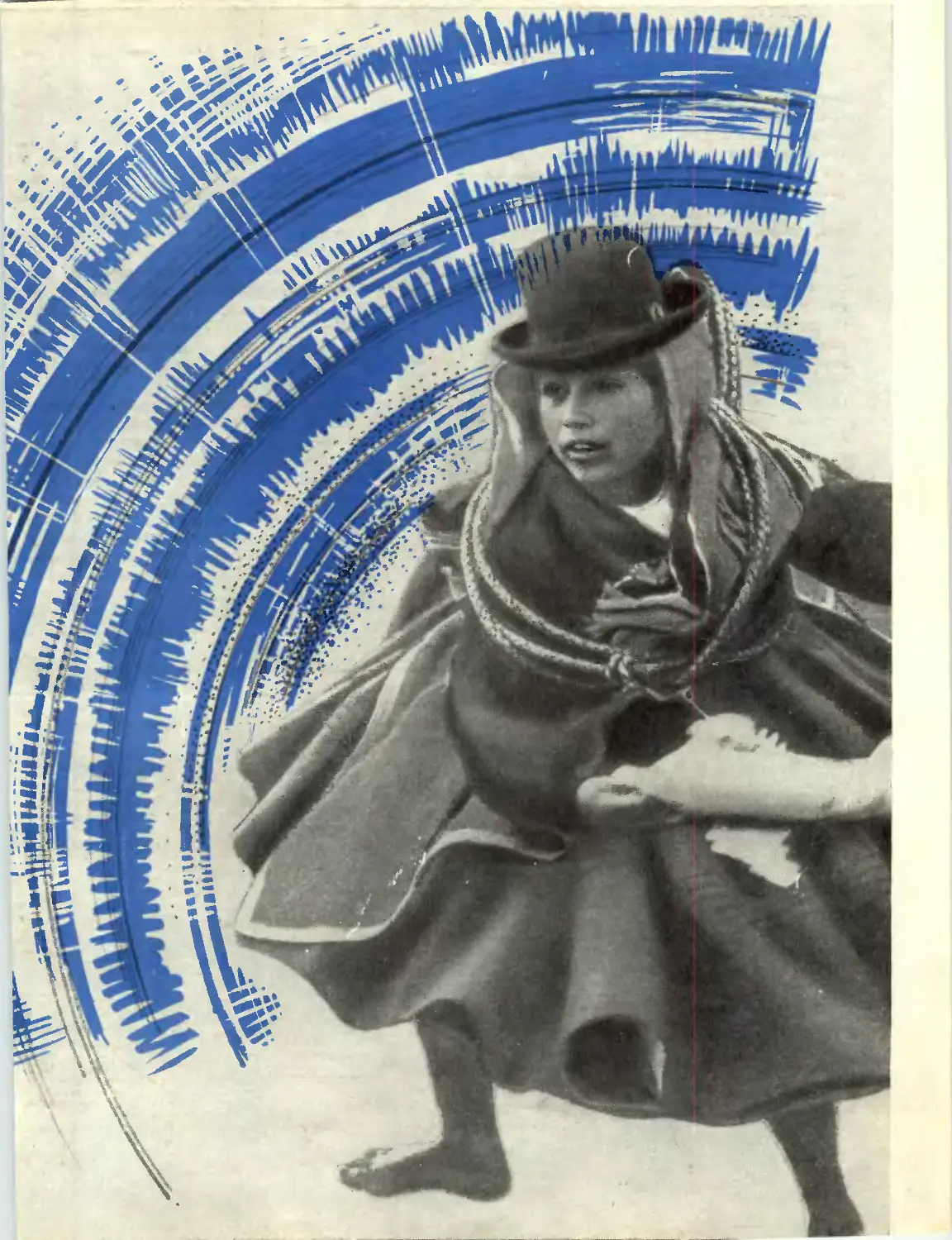

X. Финне (Норвегия). Сушка

сетей. 1957 г. Гравюра

на дереве.

В тот год когда была создана

эта гравюра, в Норвежском море

вовсю промышляла сельдь —

и сами норвежцы, и исландцы,

и наши рыбаки. В скандинавских

странах, как и у нас, сельдь —

традиционный продукт питания.

Сейчас в Норвежском море

и во многих других морях лов

сельди либо прекратился, либо

значительно уменьшился. Что тому

причиной? Есть ли выход

из положения? Об этом идет речь

в очерке «Рыба, приятная во всех

отношениях».

***** ^™rL

химия и жизнь

2

Размышления

Проблемы и методы

современной науки

Последние известия

2

7

9

13

И. ГУБЕРМАН Эврика и эхо

Выборы в академию

В. БАТРАКОВ. Разговор человека

с машиной

Г. ВОРОБЬЕВ. Как сделать

газер?

14 500 лет со дня рождения

Коперника

16 М. Г. ВОРОНКОВ,

А. Т. ПЛАТОНОВА. Животворный

кремний

18 Г. А. ЗАКЛАДНОЙ. Амбарная

война

Классика науки

Формулы жизни

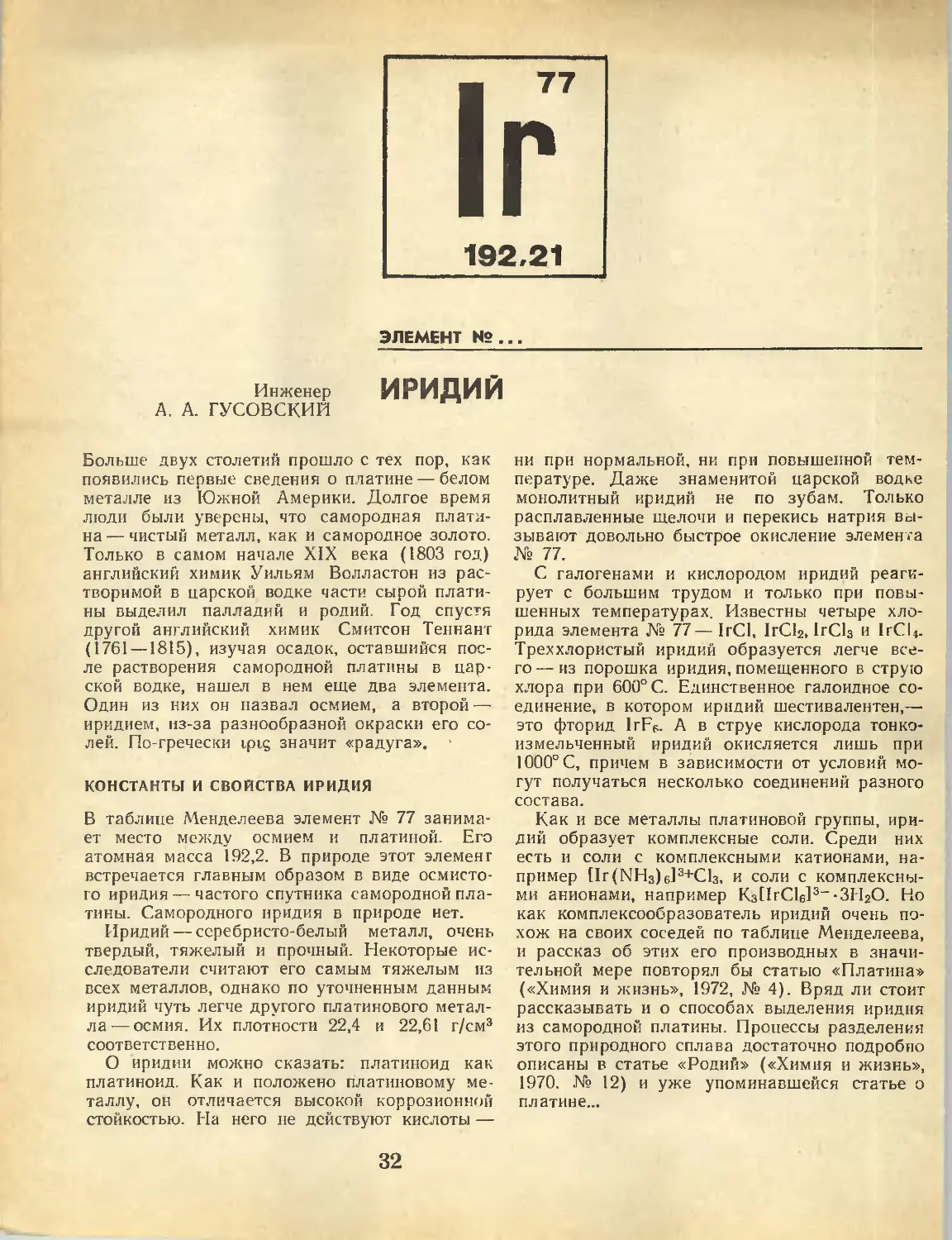

Элемент №..<

Информация

Экономика, производство

Новые зааоды

Из писем в редакцию

Проблемы и методы

современной науки

А почему бы и нет!

Земля и ее обитатели

Новости отовсюду

Страницы истории

Клуб Юный химик

Искусство

Словарь науки

Что мы едим

Библиотека

Пишут, что...

Консультации

Перелиска

22

27

32

34

35

36

37

38

42

44

49

52

53

58

60

68

71

73

78

84

86

92

93

94

95

96

С. РЕЗНИК. История одного

заблуждения

В. ЯНГ, Н. СКРИМШОУ.

Физиология голодания

А. А. ГУСОВСКИЙ. Иридий

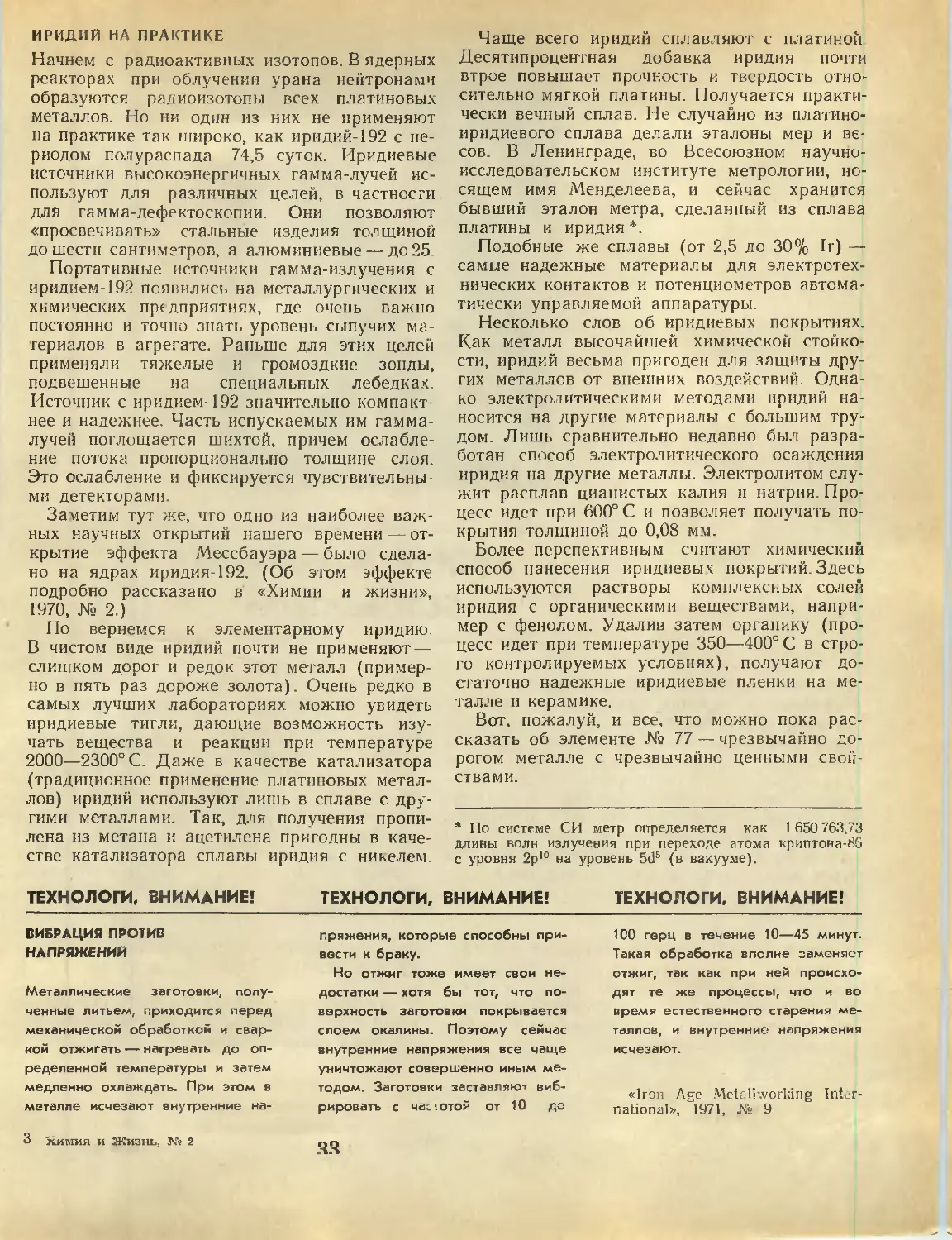

Памяти Андрея Николаевича

Белозерского

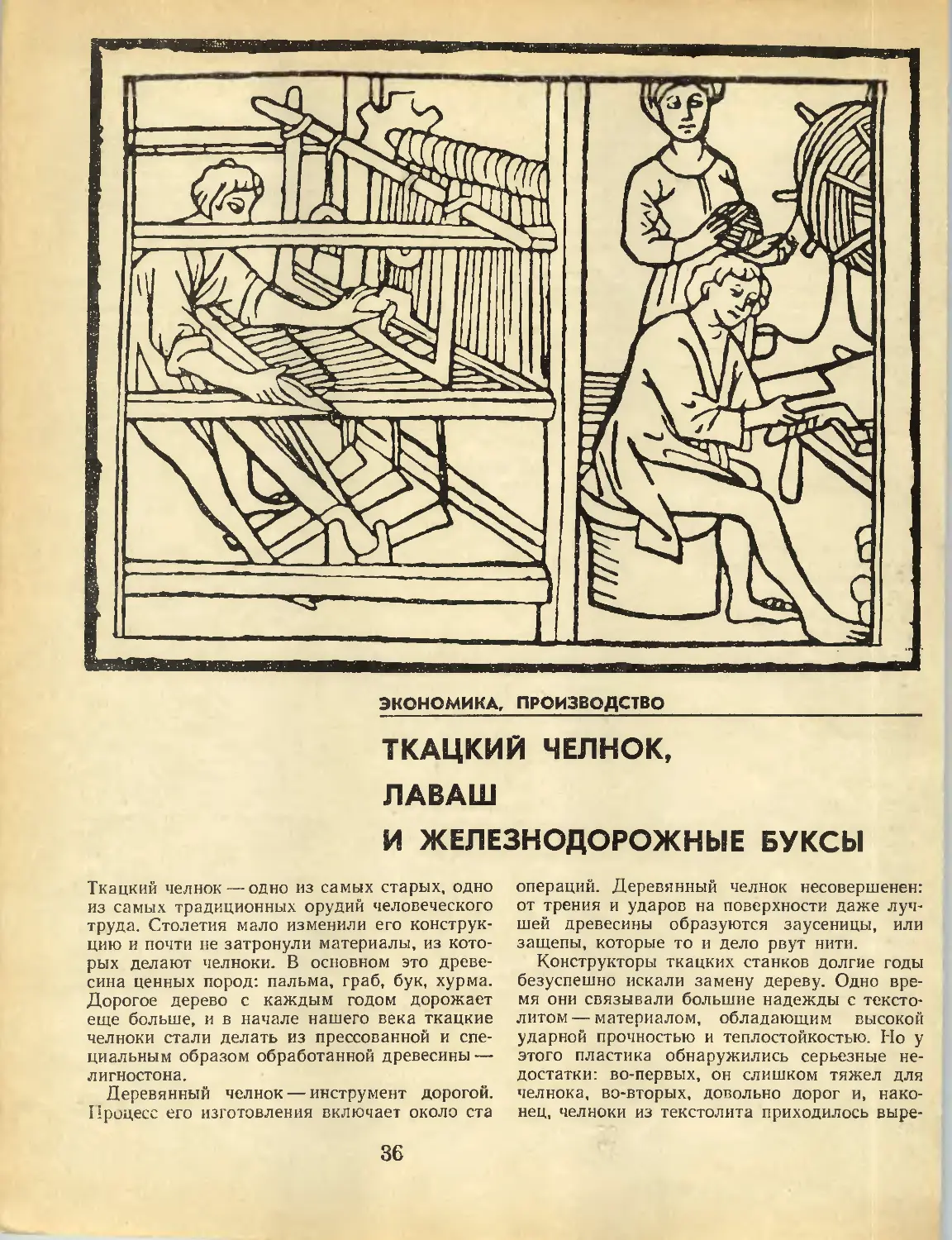

Э. ИСАЕВ. Ткацкий челнок,

лаваш и железнодорожные буксы

А. И. НЕДЕШЕВ. Черкесские

краски

Путь к слову

А. Н. ПОНОМАРЕВ Как исчезло

трение

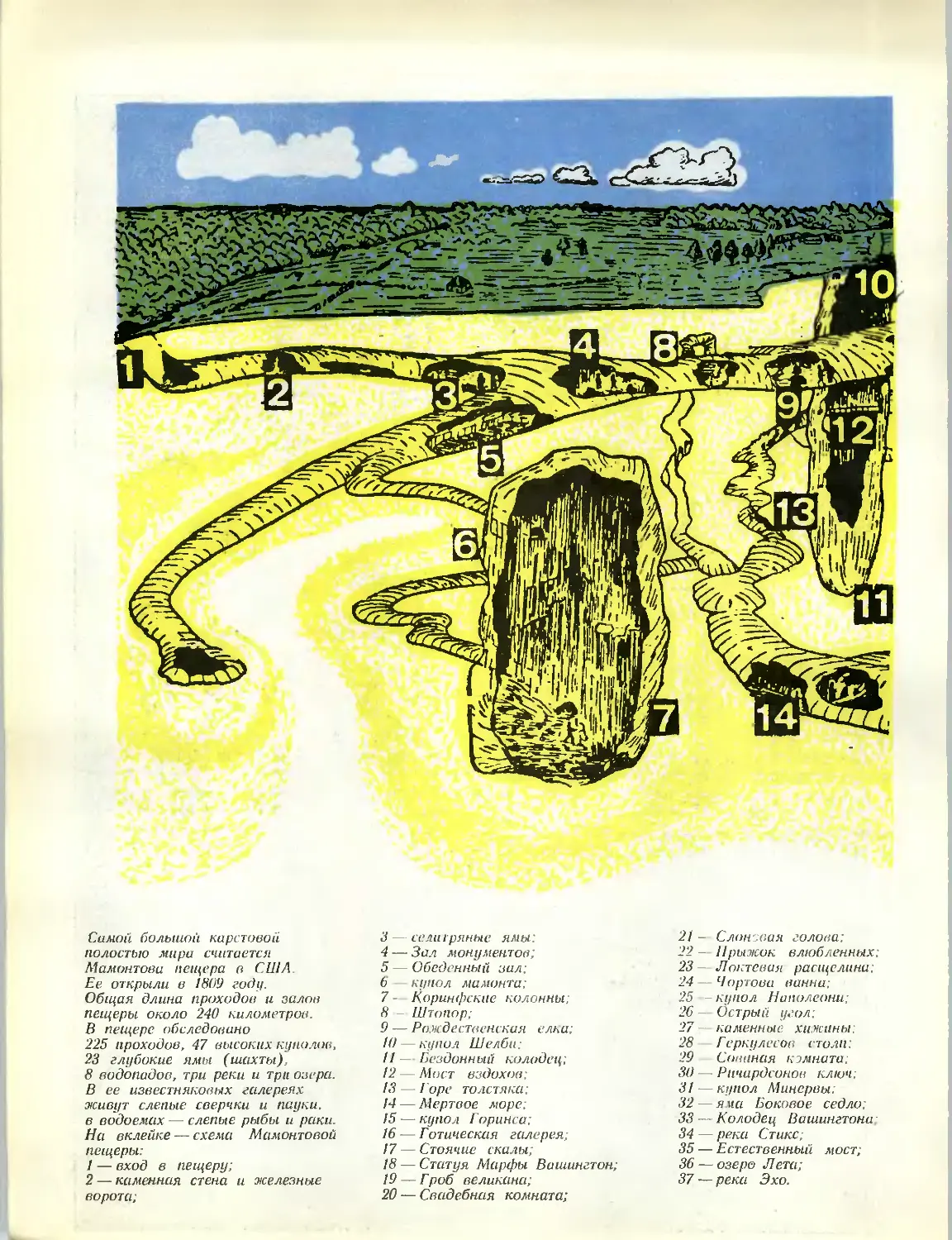

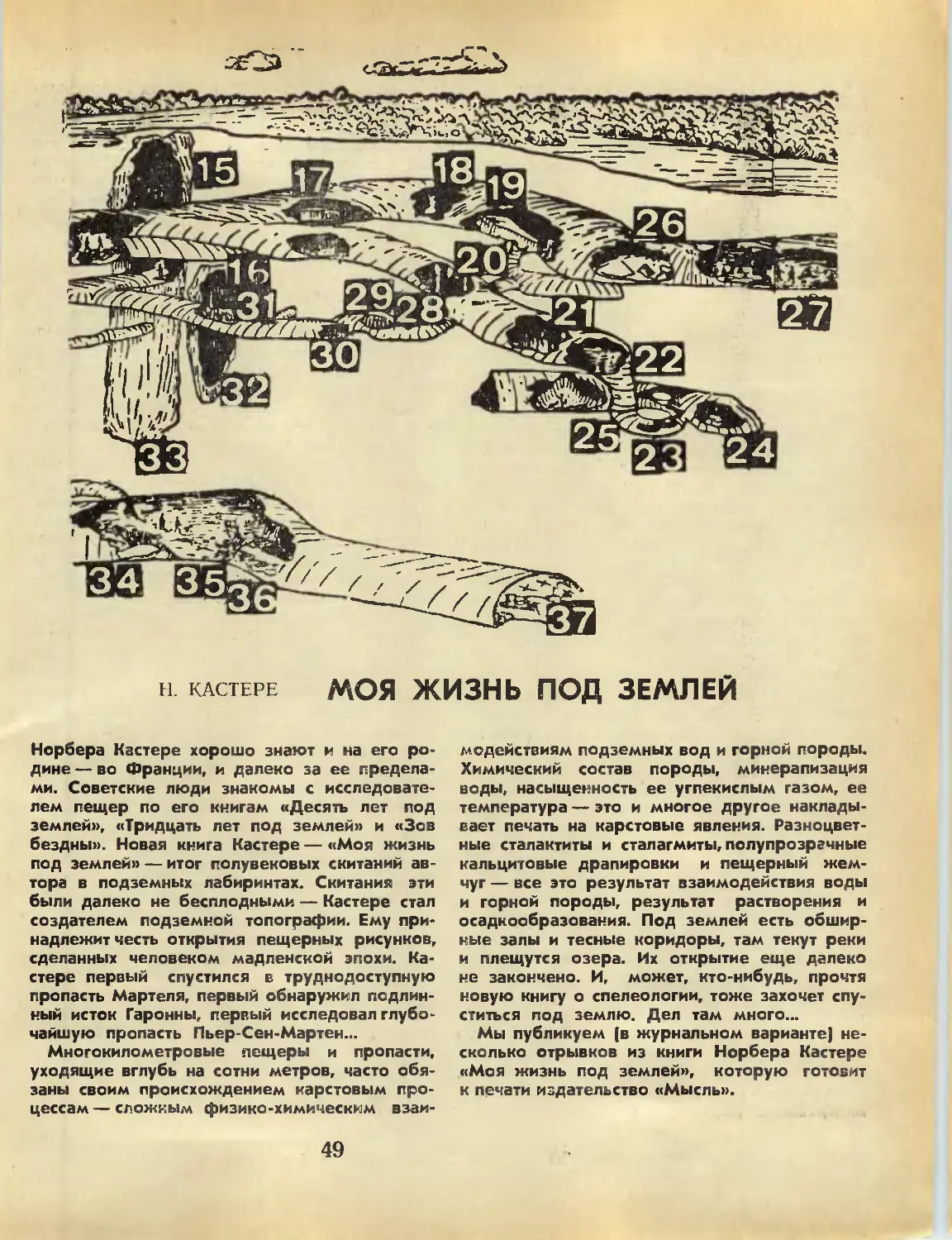

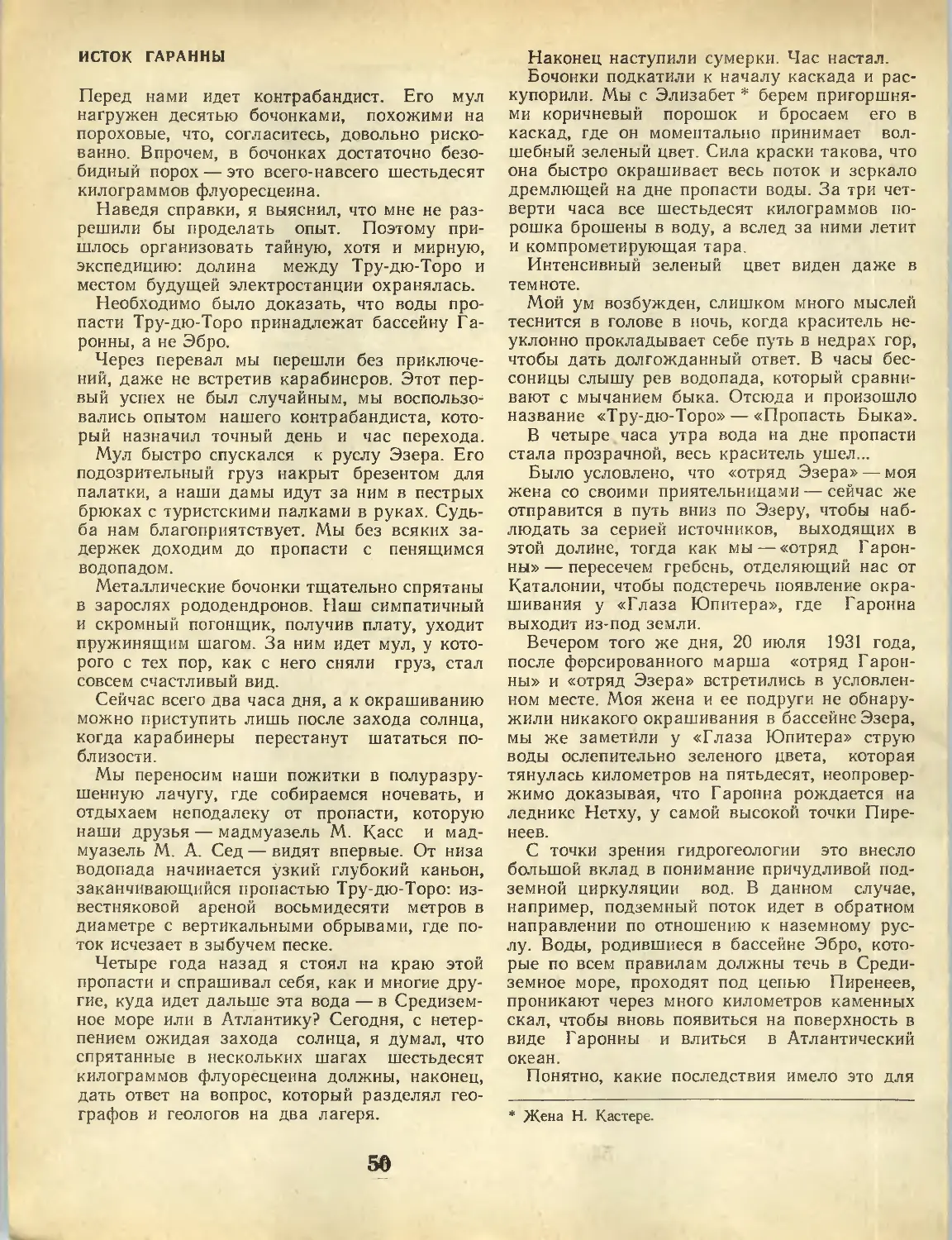

Н. КАСТЕРЕ. Моя жизнь под

землей

В. НЕЙМАН. Ядро ядра Земли

С, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ.

Осторожно — звери!

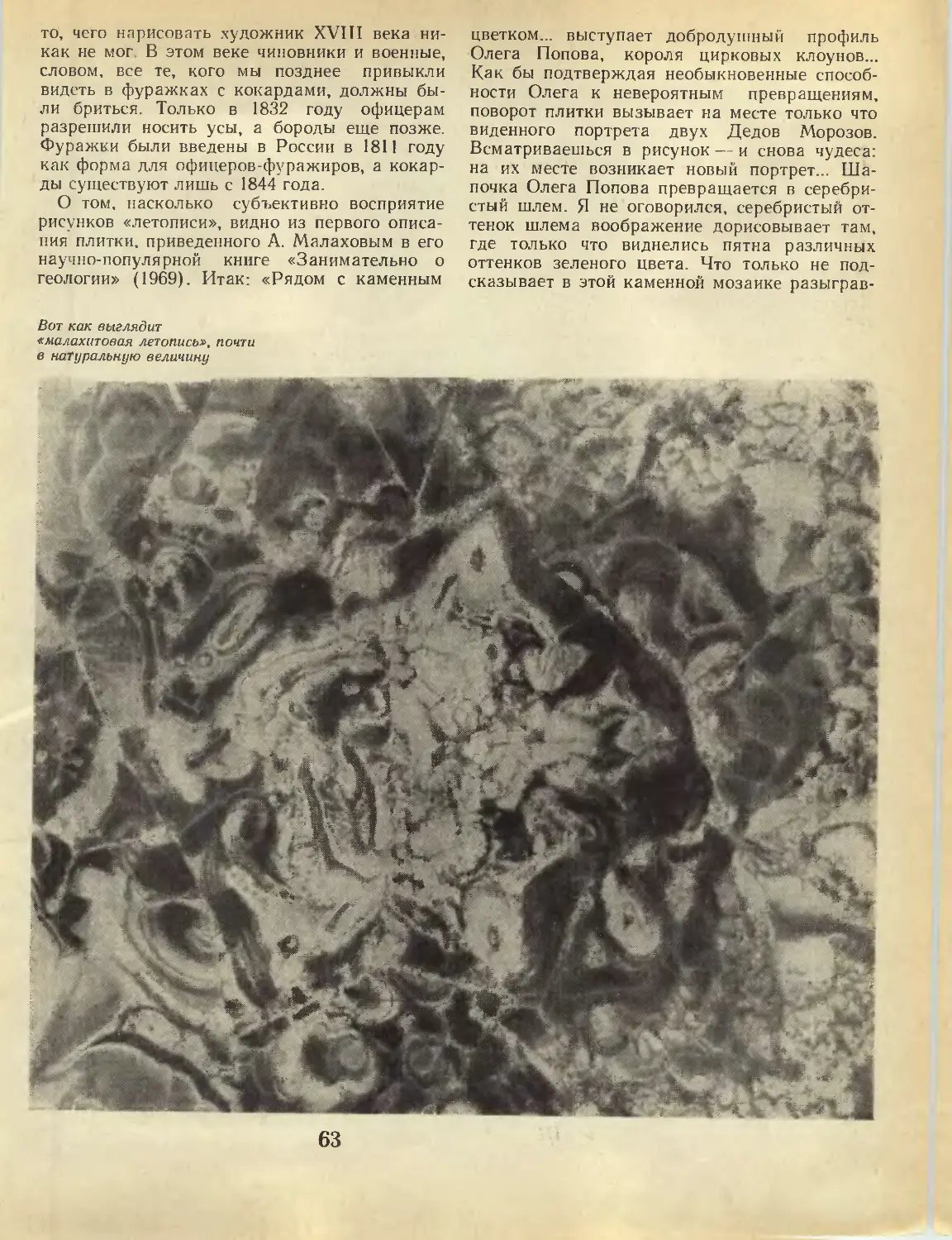

А. А. ЛОКЕРМАН. «Что только

не подсказывает воображение!..»

Кто открыл стрептомицин?

С. М. НАВАШИН. Учитель

и ученик, автор и соавтор...

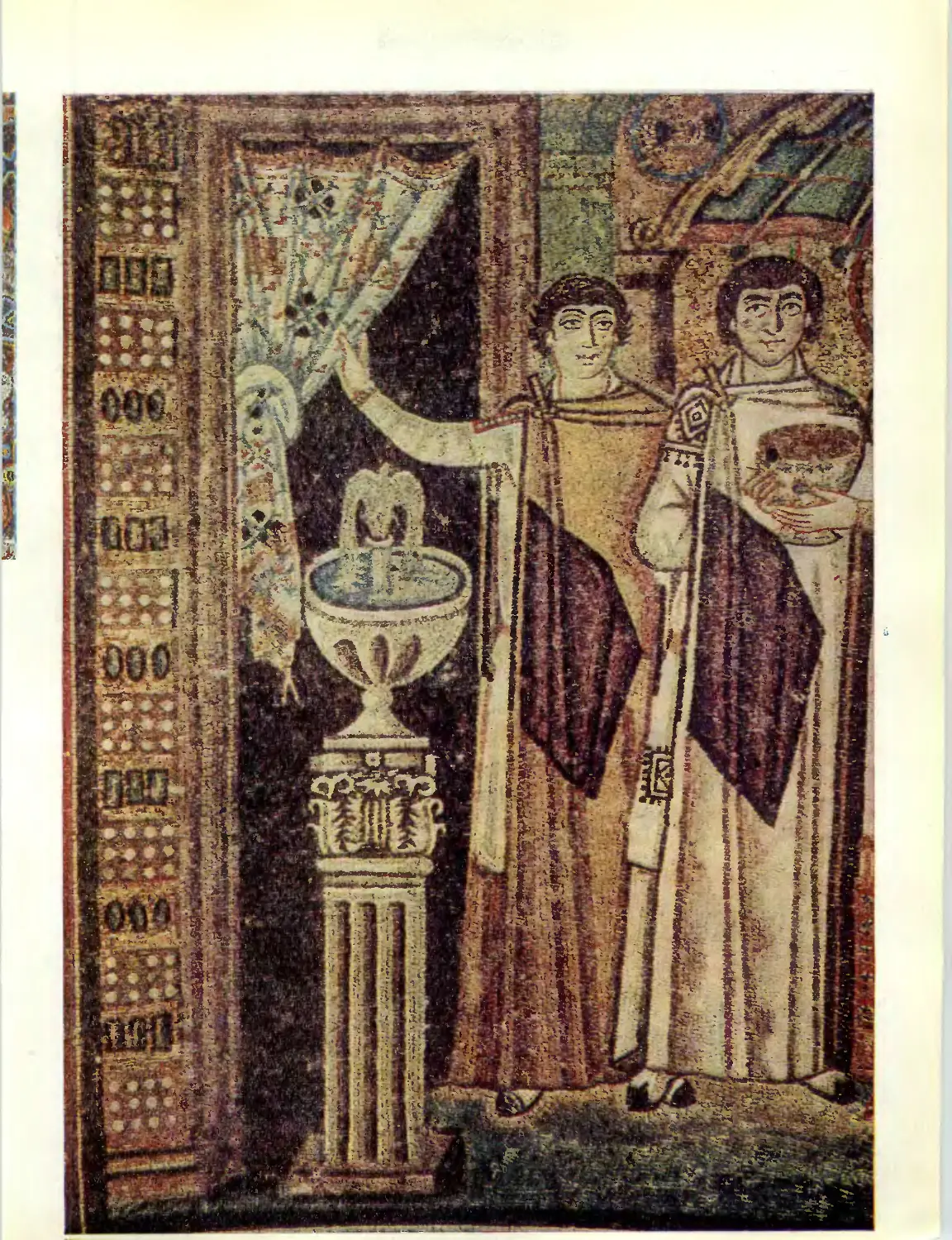

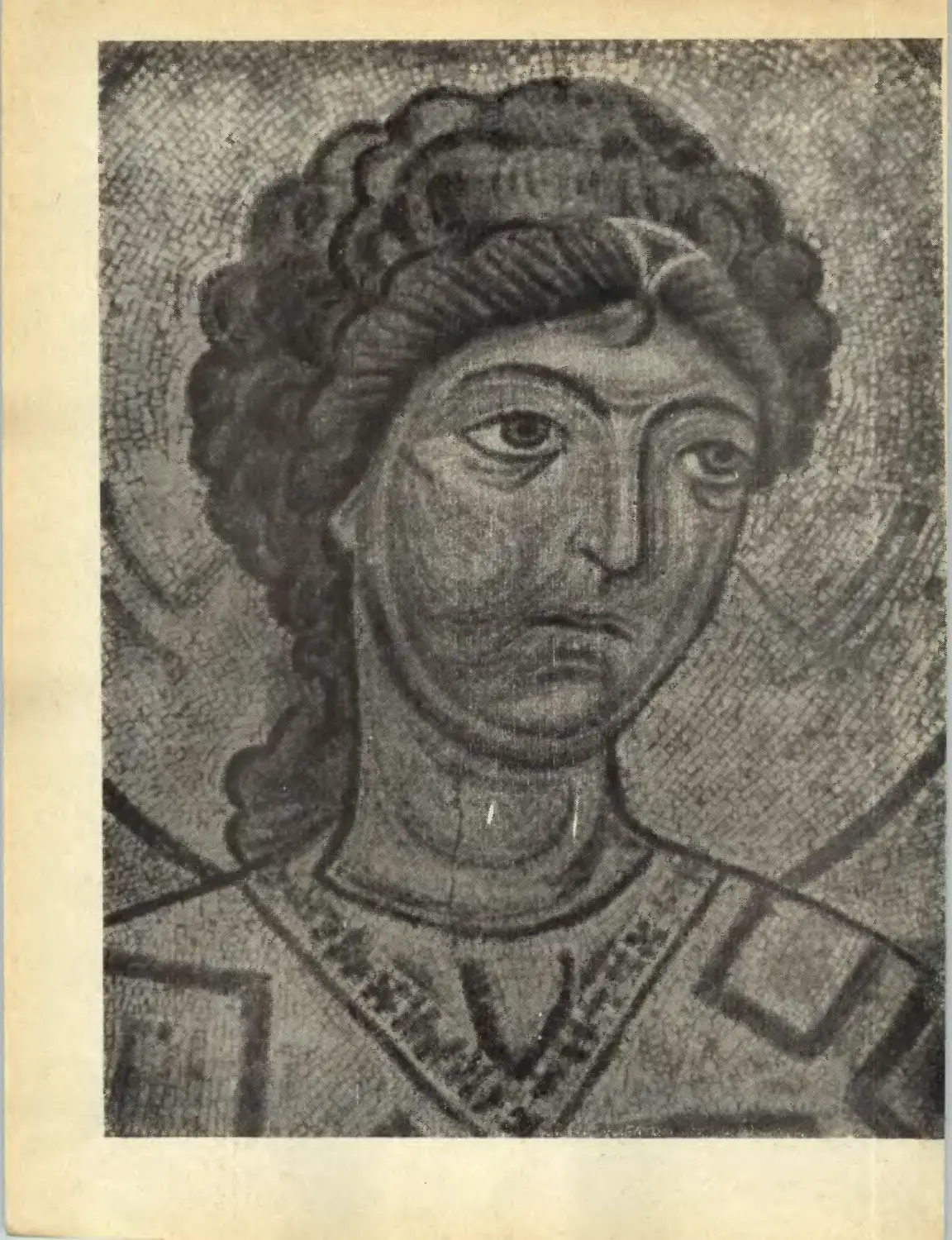

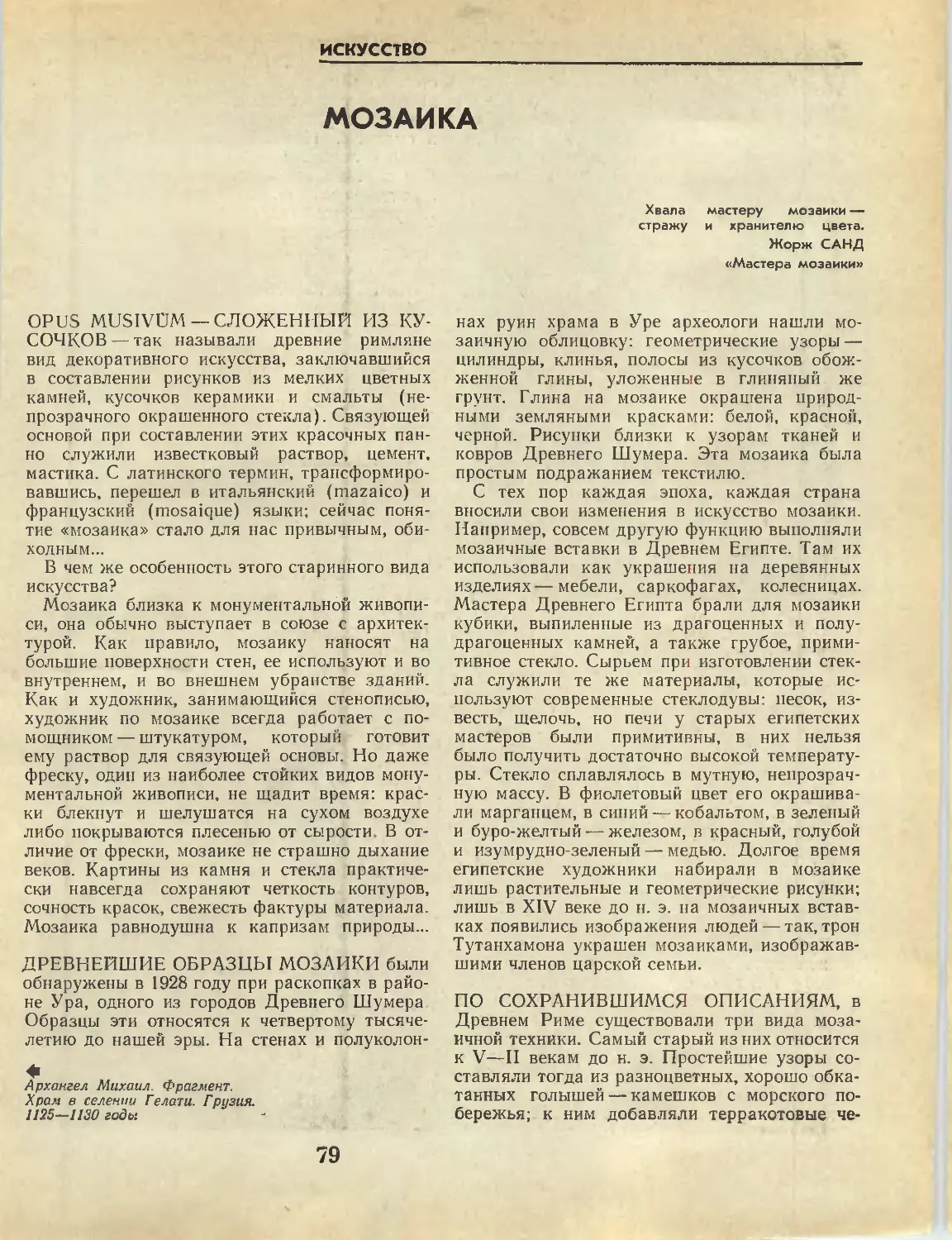

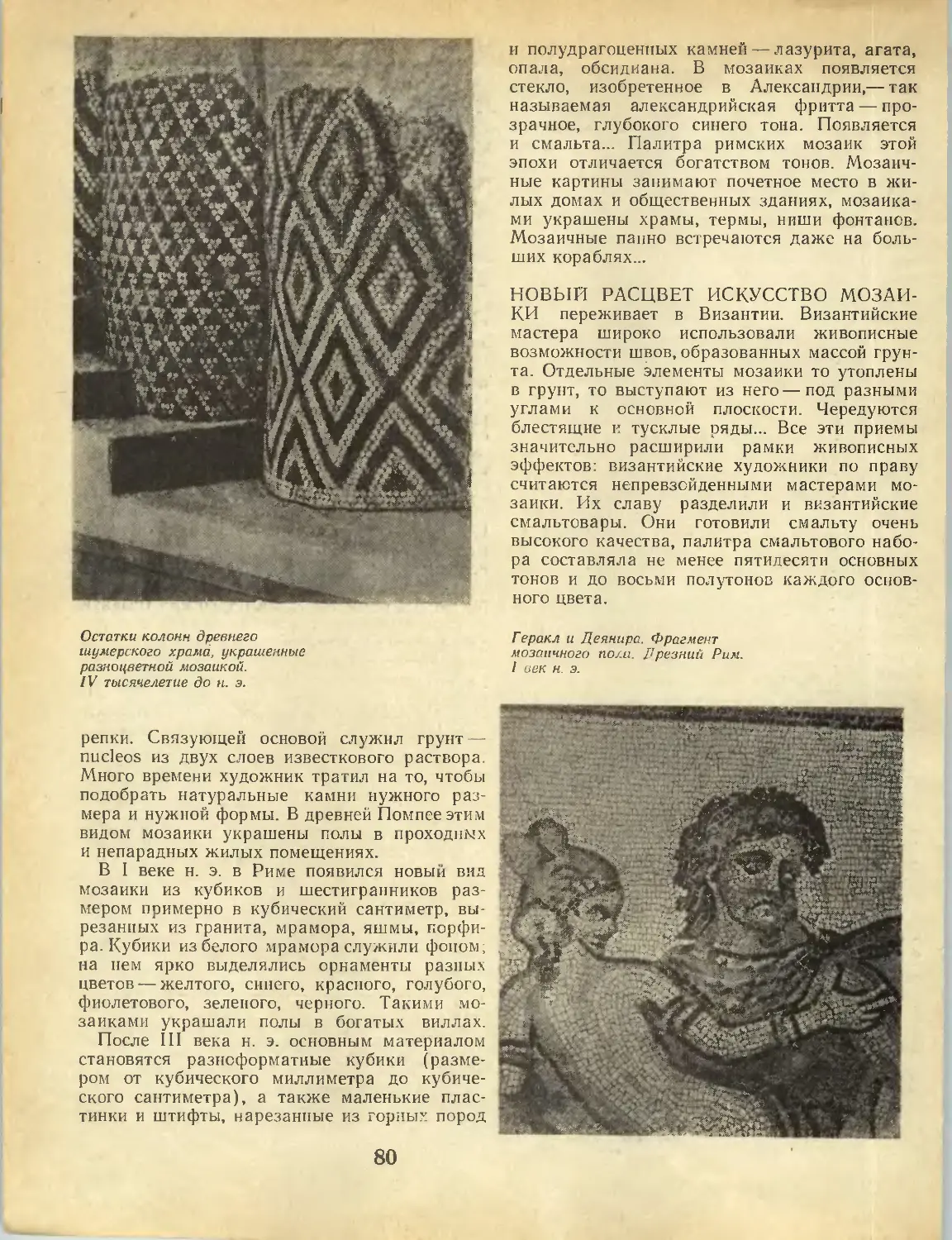

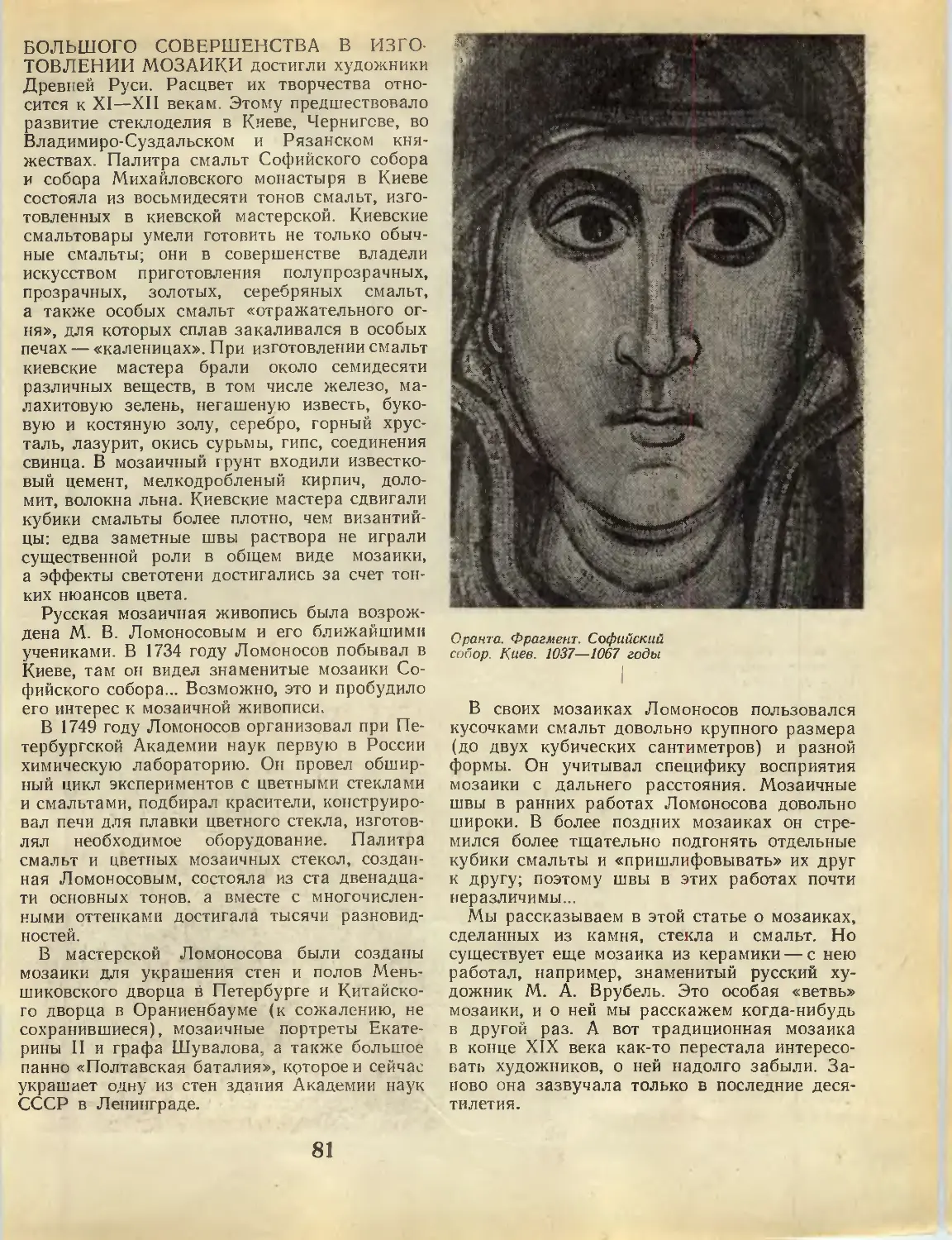

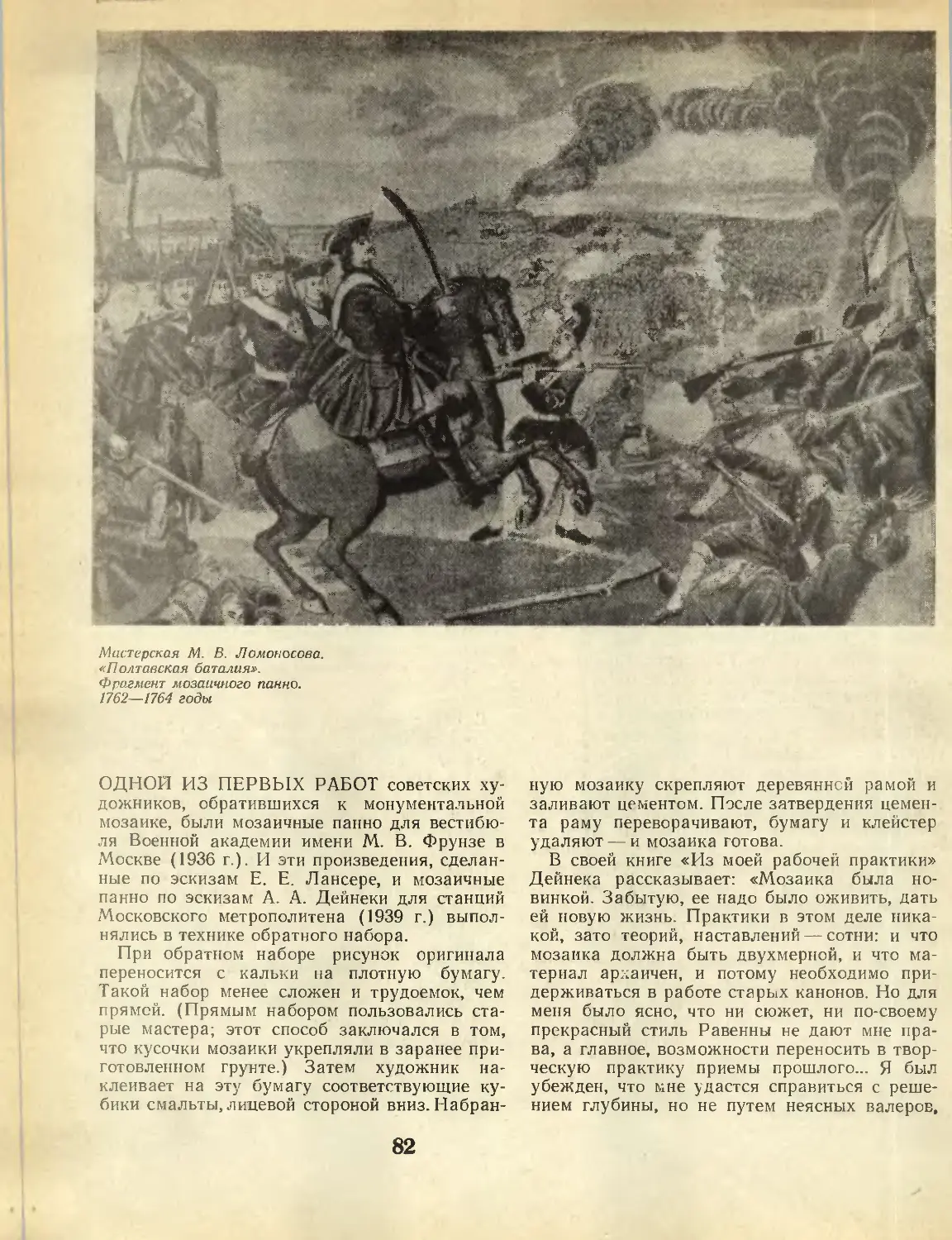

В. САВИЦКАЯ. Мозаика

Т. АУЭРБАХ. Четыре стихии

О. ЛИБКИН. Рыба, приятная

во всех отношениях

А. ДМИТРИЕВ. И в самом деле

занимательно...

К. САМОПАНЩИКОВ. Краски

уакалоче

НА ОБЛОЖКЕ — рисунки. выполненные электронно-вычислительной

машиной БЭСМ -6. соединенной с системой «Экран» Вычислительного

центра АН СССР. Этой же ЭВМ можно поручить рассчитывать и

координаты атомов — тогда на экране возникнет изображение молекулы. О том,

как может помочь такое устройство в химических исследованиях,

рассказывается в статье «Разговор человека с машиной»

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Февраль 1973

Год издания 9-й

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

М. И. Рохлин

(зам. главного редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А. Энгельгардт

Редакция:

Б. Г. Володин,

М. А. Гуревич,

В. Е. Жвирблис,

A. Д. Иорданский,

О. И. Коломийцева,

О. М. Либкин,

Д. Н. Осокина,

B. В. Станцо,

C. Ф. Старикович,

Т. А. Сулаева,

В. К. Черникова

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Игорь ГУБЕРМАН

ЭВРИКА

И ЭХО

Наука часто смотрит на мир

взглядом, затуманенным

всеми человеческими страстями.

Ф. БЭКОН

Одна из многочисленных полулегенд,

возникших вокруг имени Галилея, повествует о

его споре с неким иезуитом, который

категорически отрицал самую возможность наличия

у Юпитера спутников.

Галилей только недавно сделал телескоп и

только что открыл эти спутники; он, как бы

несколько даже смущаясь тем, сколь просты

его доказательства, будто предложил иезуиту-

оппоненту просто глянуть в телескоп. На что

тот ответил так же просто и знаменательно:

«Даже не хочу смотреть!»

Ну что же, фраза красивая, а история

вполне типична. Ибо мы как-то давно и согласно

привыкли, что на пути открытий и новшеств,

идей и гипотез всегда стоят преградой рутина

и косность, привычно воплощенные в каких-

нибудь деятелях церкви, в ленивых

бюрократах и прочих охранителях, активно

недоброжелательных к новому. И очередную такую

историю мы воспринимаем спокойно и

уравновешенно, как страсти по телевизору, хоть нам

и легко себе представить раздирающую душу

ярость бессилия, которая буквально сжигала

Галилея почти после каждого сделанного им

открытия.

В это же самое время такое же точно

мучительное и горестное недоумение терзало

великого астронома Кеплера. В правоте своего

открытия — планеты на самом деле движутся

вокруг Солнца не по окружности, а по

эллипсам — он не мог убедить не какого-нибудь

профессионала-обскуранта, а такого же

великого ученого.

Этого упрямца, невосприимчивого к точным

и безукоризненным доказательствам, звали

Галилео Галилей. Факты, открытые Кеплером,

не укладывались в его представления, и он не

воспринимал их, не хотел и не собирался

усваивать.

Ладно церковники и инквизиторы, ладно

схоласты и закосневшие преподаватели

обветшавшего аристотелева наследия. Но он-то,

как же он?

Факты — и, надо сказать, весьма

многочисленные — глухоты к новому самых

выдающихся умов заставляют пристальней всмотреться

в тех, кто в тот или иной момент препятствует

прогрессу знания.

Человечество как огромная система

сотворения ценностей, система изучения и освоения

мира необычно надежна и живуча. Новые

идеи и мысли повисают в самом воздухе эпохи,

новые шаги, то более, то менее крупные,

непрерывно совершаются во всех без исключения

областях познания и творчества. Процесс

этот никогда не останавливался, да он и в

принципе неостановим. Погибают или

отчаиваются первосказатели и творцы, отвергаются

и осмеиваются идеи, пропадают описания и

документы, воздвигаются препоны и запреты.

Но время проходит, и время приходит.

Необходимость побуждает, разум изощряется

чувством цели, неуловимо меняется сознание, и

одинаковые мысли снова возникают в

отдаленных одно от другого местах у неведомых друг

другу людей.

Порой говорят, что какой-то мысли или

творению не повезло, — это неверно, это временно

не повезло открывателю, а с ним и

человечеству. Но идея, творение, мысль — если они несут

истину, конечно, — через год, десятилетие,

поколение всплывет или возникнет заново.

Открытия, как рукописи, не сгорают и, как

рукописи, имеют судьбу.

Потом вспоминается ранее отвергнутое.

Осознается былая трагедия. Люди недоуменно

пожимают плечами и сокрушенно морщат

высокие лбы: как они ухитрились не понимать

этого вчера? И кто повинен в досадном

недосмотре?

И часто выясняется, что повинны весьма

знающие, талантливые, вполне приличные

люди. Повинны в силу неких психологических

з

механизмов, диктующих им предвзятость,

непостижимую душевную скудость, узость и

слепоту.

Знаменитый математик Араго загубил проект

первой во Франции железной дороги.

Великий Гете в юности, когда открыл

межчелюстную кость у человека, сам испытал

непризнание. И он же в свою очередь сам

начисто отверг теорию Ньютона о сложном

составе белого цвета (включая классический опыт

о разложении белого света на семь цветов

радуги).

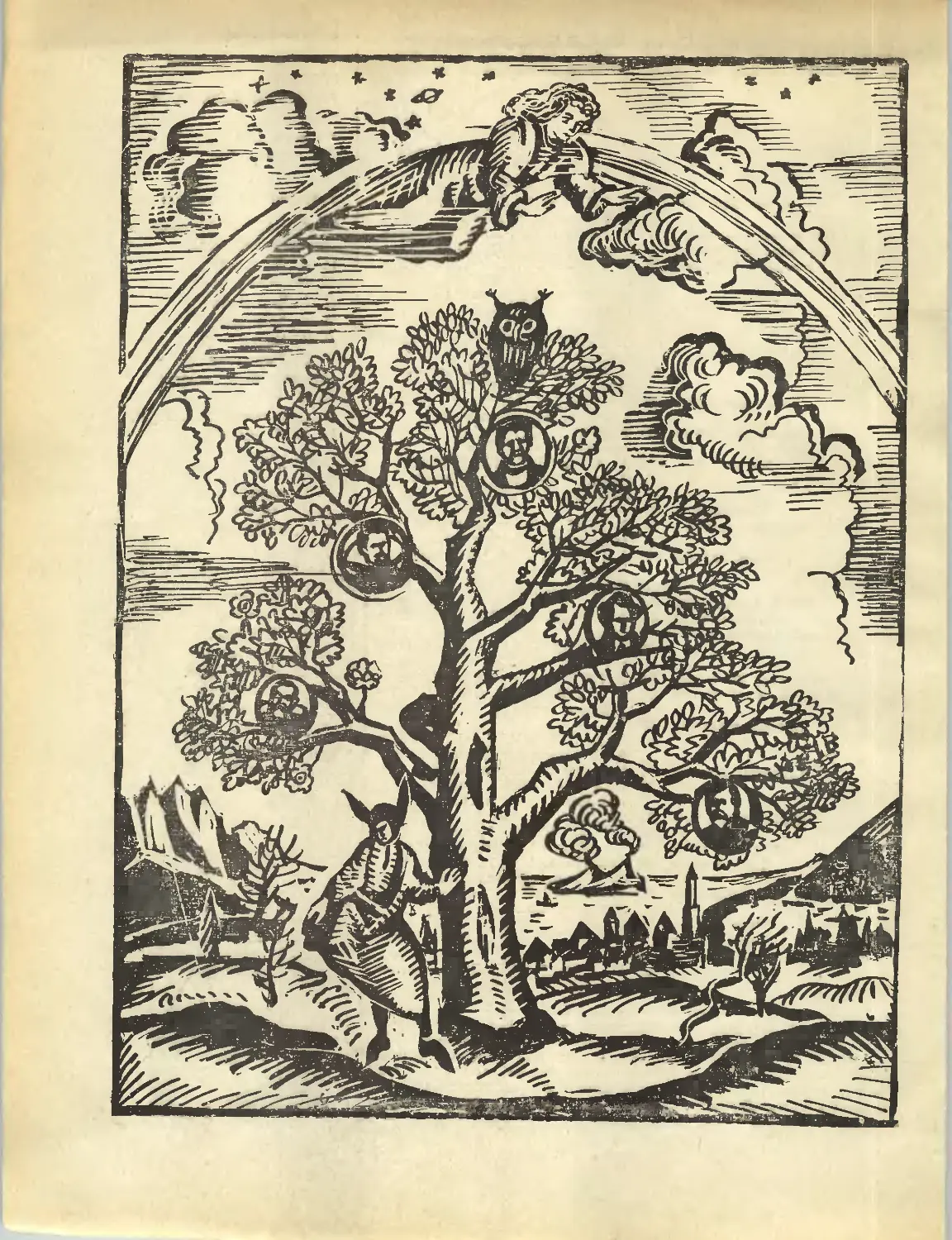

Гете полагал, что подлинную теорию создал

он, и гордился не поэзией своей, а тем, что

является в своем столетии «единственным

знающим правду в трудном учении о цвете».

Впоследствии, правда, выяснилось, что он и

Ньютон исследовали разные проблемы и были

правы оба, но к тому времени Гете успел

сравнить идеи Ньютона со старым и прогнившим

никому не нужным замком, где живут совы,

крысы и безоружные инвалиды, надменно

мнящие себя часовыми неприступной твердыни.

Неконтролируемая увлеченность

собственными идеями — только одна из причин, по

которым отвергаются идеи чужие,

противоречащие им. Но у изощренного разума есть

еше множество других механизмов

психологического иммунитета к новому.

Вот история трагедии венгерского врача

Игнаца Земмельвейса, работавшего в

прошлом веке.

В то время в акушерских клиниках

свирепствовала родильная горячка, уносившая жизни

тысяч молодых матерей. Смертность рожениц

объясняли состоянием атмосферы,

космическими воздействиями, психологическими

факторами, наконец. Но вот, порезав палец при

вскрытии трупа, умер коллега и друг

Земмельвейса: признаки его смертельной болезни

были точно такими же, как у погибших

матерей.

Пастер еще не произвел своих

ошеломляющих экспериментов. Заподозрить причину

горячки в микробах никому еще не приходило

в голову. А Земмельвейс установил, что

медики собственными руками вносят какое-то

смертоносное начало, когда оказывают

роженицам помощь. Он предложил средство —

мыть руки раствором хлорной извести перед

осмотром и операциями. (Обычно врачи их

мыли после манипуляций — лишь тогда они

считали свои руки испачканными.)

Меньше чем через год смерти в клинике

буквально сошли на нет: были месяцы, когда

не бывало ни одного несчастного исхода.

Значит, надо сообщить всем! Все

оказывается просто до чрезвычайности! Даже если

умозрительная догадка неверна, ее легко

проверить.

Нет, господин Земмельвейс, все вовсе не так

просто. Мы, акушеры множества клиник,

исправно следуем нормам и традициям своей

науки, мы поступаем в полном соответствии

с тем, что завещали нам маститые учителя. Мы

стараемся, не щадя сил и времени, помочь

несчастным или по крайней мере облегчить им

муки, а вы хотите, чтобы мы — персонально,

каждый лично — признали себя убийцами

множества матерей. Ибо признание ваших

сегодняшних идей означает принятие

ответственности за вчерашнее прошлое. А мы — рядовые

исполнители, и как таковые неподсудны...

«Совесть говорила мне, — писал

Земмельвейс, — что я должен винить себя в гибели тех,

кто, — только бог знает их число, — умер в

результате моего бездействия... Каким бы

мучительным и горестным ни оказался этот

факт, нельзя отрицать его. Нет, теперь есть

только одно средство: сказать правду всем

тем, кого она касается».

А что же вы делаете теперь, доктор

Земмельвейс? Вы печатаете открытые письма, обвиняя

виднейших акушеров чуть ли не в содействии

убийствам, и уж во всяком случае в

нежелании помочь матерям. Но ведь это же

преступление против чести сословия, за это надо

лишать диплома врача. Вы становитесь в

оппозицию всем коллегам, а вызванное этим

враждебно-брезгливое отношение к вам как

к больной и опасной личности — не лучшее

пособие восприятию ваших идей.

...Бессильные и бесполезные, отчаянные

метания Земмельвейса, сознание своей правоты,

ощущение глухой стены неприятия и муки

сострадания («стоны умирающих громче ударов

моего сердца», — писал он) длились ре

месяцы и не год, а около двух десятков лет!

Спаситель матерей — так впоследствии назвала

его история — умер на больничной койке

сумасшедшего дома.

Спустя два года после его смерти

английский хирург Листер напечатал статью о

необходимости обеззараживания рук врача,

ссылаясь уже на работы Пастера. Но даже

эта, в научном отношении безупречная статья

долго пробивала себе дорогу в клиники.

Нежелание нести или хотя бы ощущать

ответственность за долголетние промахи своей науки

заставляло медиков сопротивляться до

последней возможности. Эти чисто психологические

причины куда тоньше, чем обычно

употребляемый шаблон о косности и рутине, поясняют

4

некоторые темные страницы медицины, да и

не ее одной. То, что мы, когда хвалим,

именуем «профессиональной гордостью», а когда

осуждаем, — «ложно понимаемой честью

мундира», сказывается — и еще как! — на

совершенно объективном и, казалось бы, полностью

беспристрастном восприятии новинок в любой

области — новинок, имеющих чисто

академический смысл.

Одна из действенных причин удачливости и

успеха нового слова — авторитет того, кто его

произнес. Высочайшие умы неоднократно

заводили сотни ревностных последователей в

тупик на многие годы, и только задним числом

потомки хватались за голову.

Одна из таких историй восстановлена

сегодня во всей своей печальной полноте.

Начинать ее, однако, придется не с начала.

Всему миру ныне известно, как в двадцать

первом году в Канаде молодой деревенский

хирург Бантинг буквально с голыми руками,

не вооруженный не только приборами или

идеями, но даже основательными знаниями,

выступил против страшного недуга — диабета.

Больные умирали от истощения, несмотря на

постоянный и непрестанно, казалось бы,

утоляемый голод. Уже был известен основной

симптом болезни, он же и корень ее: организм

не усваивал сахар. Это важнейшее топливо

организма, попав в него, не могло

перерабатываться обычным путем — как будто

исчезали какие-то необходимые звенья химической

цепи усвоения. Более того, сахар действовал

как яд.

Впрочем, у Бантинга была одна идея, а

точнее, наблюдение. Собаки, лишенные

поджелудочной железы, смертельно худели и погибали.

Все у них происходило, как у людей при

диабету и корни этой болезни явно следовало искать

в работе поджелудочной железы.

Нищий, непризнанный, одержимый

уверенностью, что он стоит на верном пути, чудом

пристроившийся к лаборатории и воровством

добывавший собак, Бантинг открыл причину

болезни. Он обнаружил вещество-посредник,

необходимое для усвоения сахара. Оно

выделялось крохотными островками особой ткани

поджелудочной железы. От латинского слова

«insula» — «остров» этот посредник был назван

инсулином. Он и стал средством спасения

миллионов больных. Нобелевская премия

достойно завершила эту историю.

Однако вот что важно нам здесь: за

двадцать лет до начала опытов Бантинга

петербургский физиолог Л. В. Соболев до

последней мелочи предвосхитил ход мыслей и опытов

Бантинга и опубликовал исчерпывающие и

убедительные выкладки и результаты

экспериментов. Более того, они составили его

диссертацию и были услышаны на защитном

диспуте в Военно-медицинской академии

коллегами, многие из которых сами занимались той

же самой проблемой. Он докладывал свою

работу еще и Обществу русских врачей. Но

идеи его никто не развил и не реализовал.

Зависть? Косность? Рутина? Личные

отношения? Ничего из перечисленного. Более того,

коллеги Соболева проявили широту и

терпимость: они присудили ему искомую ученую

степень, хотя — по их тогдашней точке

зрения— диссертант работал в направлении

ошибочном и малоперспективном, далеком от пути,

почитавшегося ими истинным.

Оппонентов Соболева возглавлял В. В. Па-

шутин, ученик самого Сеченова, талантливый

и много сделавший ученый, удостоенный всех

возможных степеней и ко всему еще

занимавший пост начальника Военно-медицинской

академии. И они уже много лет сплоченно

проходили тупиковый коридор, куда завлекла

их нечаянная давняя идея гениального Клода

Бернара.

Обсуждая ряд своих наблюдений, Клод

Бернар обронил среди прочих мысль,

звучавшую тогда вполне логично: диабет —

следствие некоего расстройства нервной системы,

которое побуждает печень выбрасывать

большие количества сахара. И никто, кроме

Соболева, не заметил, что в последующие годы одна

за другой появились несколько работ,

намечавших совсем иной путь. А цепочка

рассуждений Соболева двинулась по вехам именно

этих малозаметных работ. Но повлиять на

коллег он оказался не в силах. Более того,—

это очень приятно повторить в такой

ситуации,— голосуя за присуждение ему степени

доктора медицины, они проявили широту

души настоящих ученых, ибо своею работой он

молчаливо предрекал несостоятельность их

поисков и их надежд.

Будь голос Соболева авторитетнее — и он

наверняка привлек бы кого-нибудь к своему

абсолютно точному открытию. Но у скромного

диссертанта не было ни известности его

оппонента Пашутина, ни всемирной славы его

учителя Ивана Павлова.

Судьба нового слова, конечно же, часто

зависит от громкости голоса, его произносящего.

И все равно она висит на волоске.

Неосознаваемый ход мыслей, угрожающих этому

волоску, можно себе представить с некоторой

достоверностью.

5

Идеи и факты, изложенные в классических

монографиях, не просто свод знаний. Это то,

что старательно добыли, тщательно

продумали и, скрупулезно проверив, со всей

ответственностью завещали потомкам целые

поколения великих предшественников, почтенье к

именам которых впитано со студенческой, а то

и со школьной скамьи. И вдруг — мой

современник, человек намного моложе меня,

безжалостно и самонадеянно вскрывает, разбирает

и перетряхивает эту систему, принуждая меня

верить ему больше, чем академику

классических наук, почетному профессору Тюбинген-

ского, Иттинфакского или Каракульского

университетов.

А если думающий так человек много лет

успешно применял или давал другим эту

систему знаний, то она врастает в его картину

мира настолько прочно и глубоко, что любые

попытки поколебать или перестроить ее

представляются ему смехотворными.

Хорошо, если все-таки следует проверка,

а не простое отворачивание головы в сторону.

Ибо к любым творческим профессиям

применимы изумительные по человеческому

пониманию слова Александра Блока: «Там жили

поэты, и каждый встречал другого надменной

улыбкой».

Эта легкая надменность оборачивается

неодолимым пренебрежением, если в некую

область вторгаются люди, далекие от нее. Здесь

показательней всех, пожалуй, история

наркоза.

Открытие было сделано, точно

сформулировано и напечатано в книге. В 1800 году

знаменитый английский химик Дэви, описывая

свои эксперименты с закисью азота —

«веселящим газом», осторожно, но точно заметил:

«Мне кажется, что закись азота, по-видимому,

может быть полезна при хирургических

операциях».

Ну ладно, эту мысль могли не заметить.

Но во всех учебных заведениях, где читалась

химия, опыты с закисью азота показывали на

лекциях и практических занятиях. Химики

непрерывно говорили об обезболивающем,

отключающем действии веселящего газа.

Ох, уж эти химики, вечно они лезут с

советами! Двадцать восемь лет врачи вообще не

обращали на них никакого внимания. Более

того, когда, спустя двадцать восемь лет после

открытия Дэви, один английский врач

предложил попробовать применить веселящий газ на

операции, ему наотрез отказали. Он обратился

к Парижской академии наук и снова встретил

единодушное негодование. Должно было

пройти еще шестнадцать лет, чтобы

провинциальный американский зубной врач Уэлс,

случайно посетив лекцию заезжего химика,

отнесся к услышанному со вниманием и,

начав эксперименты, открыл эру наркоза. Сорок

четыре года спустя после указания Дэви!

Перебирая психологические мотивы

невосприятия нового научного слова, интересно

заметить, что новое не всегда представляется

солидарным с прогрессивными идеями

времени, а наоборот, порой кажется уязвимым и

подозрительно созвучным отживающей

ненаучной идеологии. Кристальный тому

пример — борьба Пастера с идеями

самозарождения.

Когда Пастер выступил против этого

заблуждения со своими чистейшими

экспериментами, он был просто за истину.

А сторонники

самозарождения—достойнейшие люди! — были убеждены, что работают на

духовный прогресс.

Они опровергали библейскую легенду о

сотворении всего сущего в едином

созидательном акте одним высшим творцом. И

утверждая, что акты самосотворения совершаются

вокруг постоянно и повсеместно, подрывали

самые основы учения церкви. Французские и

зарубежные публицисты-просветители яростно

осуждали Пастера как человека, чуть ли не

наверняка и "несомненно подкупленного

церковью, а в России со свойственной ему

блистательной категоричностью поносил француза-

обскуранта сам Писарев.

И все же превыше всего — истина, ибо,

отказываясь от истины и признания ее ради

самых благородных целей, вскоре неминуемо

очутишься перед необходимостью не принять

или исказить ее, истину, уже ради целей

менее величественных, а завтра — просто на

потребу дня. Наклонная эта плоскость

становится все круче.

Теперь последняя в нашем перечне история —

о неприемлемости нового слова по роковой

причине, известной издавна: из-за того, что

исследователь действительно обогнал свое

время. Такие открытия осознаются задним

числом, и уже лишь память о человеке, чей

разум непостижимо вырвался за круг

представлений времени, награждается уважением,

окрашенным легкой примесью горечи.

Сейчас вполне осознан и всюду — в любом

управлении любой системой — высмотрен

принцип обратной связи. Корректирующая связь —

основа кибернетики, и Норберт Винер,

посвятивший обратной связи множество страниц,

нашел для нее точный и зримый образ —

«посох слепого». Винер полагал, что этот

б

принцип регулировки, сохраняющей

равновесие, для живой системы открыл именно он.

Однако за тридцать лет до начала его

работ, в 1911 году, харьковский физиолог

Н. А. Белов, исследуя воздействие на живой

организм сальварсана, наткнулся на странное

и необъяснимое явление. Он обнаружил, что

сальварсан вызывает в обмене веществ

организма какие-то химические сдвиги,

порождающие разрушение и выбрасывание прочь

введенного препарата. Живая система боролась

за восстановление равновесия, за нерушимость

своего внутреннего химического состояния!

Белов увидел в этом закон. Он точно назвал

его «принципом обратного построения». Он

сумел проследить, что и в физиологических

процессах и в механике всяческих машин

любое отклонение системы от заданного

состояния порождает действия, направленные на его

восстановление. Он писал об этом статьи.

Выступал. Напечатал доклад в трудах

Парижского конгресса по сравнительной

патологии, подготовил книгу. И никем, ровно никем

не был толком поддержан. Идея умерла

вместе с потерянной в издательстве рукописью

книги. Вскоре умер и Белов.

А в конце двадцатых годов физиолог У. Кэн-

нон возобновил и окончательно утвердил идею

о всяческом равновесии, сохраняемом всеми

системами живого организма. Теперь уже

оставалось совсем немного и до появления

кибернетики, в центре которой —

универсальность обратной связи. И только историки

науки с удивлением говорят теперь о забытом,

великом прозрении провинциального ученого,

осенившем его при сугубо узком

исследовании механизма действия лечебного препарата.

Неминуемо ли голос забежавшего вперед

обречен звучать в пустоте? Не исправима ли

такая коллизия? Ответить на это сумеет лишь

будущий опыт науки.

Внимание коллег, направленное на каждого

ученого, тем более пристально, чем выше его

продуктивность и творческая оригинальность.

Польза сомнения и скепсиса, проверки и

контроля несомненна и обсуждению не подлежит.

Они лишь помогают новому утвердиться,

закалиться и очиститься от ошибочных

наслоений, неминуемых в горячке открытия. Но не

захлебываются ли в них порой новые идеи

и мысли, наблюдения и прозрения, слишком

еще слабые для борьбы? Не тонут ли в них

крупицы будущих громких находок, сегодня

обреченные на гибель? Скепсис и сомнение

легки и оттого активны...

Сегодня все это стало темой исследования

психологов, историков науки, самих ученых —

каждого в доступной области. И, кстати,

многие приводимые мною здесь факты

детальнейшим образом разбираются в недавно

вышедшем сборнике «Научное открытие и его

восприятие» (изд-во «Наука», 1972). Психологи,

науковеды, узкие специалисты обсуждают на

его страницах многообразные психологические

пружины, определяющие восприятие или

невосприятие нового. Первое, что полагают

главным они все, — широчайшая гласность

обсуждения любых, даже самых малоприемлемых,

идей, свобода научного слова.

А дальнейшие рецепты подскажут время и

наука, приступившая к самопознанию.

ВЫБОРЫ В АКАДЕМИЮ

В конце прошлого года состоялись очередные выборы в

Академию наук СССР. Как обычно, мы представляем читателям

новых действительных членов (академиков] и

членов-корреспондентов АН СССР, избранных по отделениям, входящим

в Секцию химико-технологических и биологических наук.

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ

И ТЕХНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Академик

САДЫКОВ Абид Сады ков ич

(специальность— органическая химия).

Родился в 1913 г. Крупный ученый

в области органической химии и

химии природных соединении.

Президент Академии наук

Узбекской ССР. Заслуженный деятель

науки и техники Узбекской ССР.

Члены-корреспонденты:

МАМАЕВ Владимир Петрович

(специальность ■— химия). Родился в

1925 г. Видный ученый, известный

своими работами в области

химии гетероциклических

соединений. Заместитель директора и

заведующий лабораторией

Новосибирского института органической

химии СО АН СССР.

7

МИНАЧЕВ Хабиб Миначевич

(специальность — техническая

органическая химия). Родился в 1908 г.

Известный ученый в области

органического катализа и

нефтехимических каталитических

процессов. Заместитель директора и

заведующий лабораторией

Института органической химии им. Н. Д.

Зелинского (Москва). Заместитель

председателя Научного совета АН

СССР по катализу.

НЕСМЕЯНОВ Андрей Николаевич

(специальность — радиохимия).

Родился в 1911 г. Видный

ученый-радиохимик. Заведующий кафедрой

Московского государственного

университета им. М- В.

Ломоносова.

ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИИ

И ТЕХНОЛОГИИ

НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Академик

БЕЛОВ Александр Федорович

(специальность — металлургия

легких сплавов). Родился в 1906 г.

Один из ведущих ученых в

области металлургии легких и

специальных сплавов. Лауреат

Ленинской премии, трижды лауреат

Государственной премии. Герой

Социалистического Труда.

Члены-корреспонденты:

АЛЕСКОВСКИЙ Валентин

Борисович (специальность — физико-хи-

мия и технология неорганических

материалов). Родился в 1912 г.

Видный ученый в области химии

твердых веществ. Ректор

Ленинградского технологического

института им. Ленсовета.

ШУЛЫД Михаил Михайлович

(специальность— физико-химия и

технология силикатов). Родился ь

1919 г. Крупный ученый в

области физической химии, известный

своими работами по

электрохимии стекла, теории ионного

обмена и теории фазовых

равновесий. Директор Института химии

силикатов им. И. В. Гребенщикова

АН СССР (Ленинград).

ОТДЕЛЕНИЕ БИОХИМИИ,

БИОФИЗИКИ И ХИМИИ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ

АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Член-корреспондент

ТОРГ08 Игорь Владимирович

(специальность — химия

физиологически активных соединений).

Родился в 1912 г. Видный ученый

в области химии физиологически

активных соединений и

биоорганической химии; особенно

известны его фундаментальные работы

по химии стероидов. Заведующий

лабораторией Института химии

природных соединений им. М. М.

Шемякина АН СССР (Москва).

ОТДЕЛЕНИЕ

ФИЗИОЛОГИИ

Чпен-корреспондент

ТУРПАЕВ Тигран Мелькумович

(специальность — физиология).

Родился в 1918 г. Видный ученый,

известный своими

исследованиями нервной и гуморальной

регуляции функций клетки, в

частности, биохимических механизмов

синаптичоской передачи.

Заместитель директора Института

биологии развития АН СССР (Москва).

ОТДЕЛЕНИЕ

ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ

Академики:

БЕЛЯЕВ Дмитрий Константинович

(специальность — генетика).

Родился в 1917 г. Крупный ученый

в области биологии, генетики и

селекции животных, Директор

Института цитологии и генетики

СО АН СССР (Новосибирск).

Заведующий кафедрой

Новосибирского государственного

университета. Председатель Научного

совета по проблемам генетики и

селекции АН СССР. Вице-президент

Всесоюзного общества генетиков

и селекционеров.

ТАХТЛДЖЯН Армен Леонович

(специальность — ботаника).

Родился в 1910 г. Крупный ученый

в области филогении и

систематики высших растений,

морфологии и палеоботаники. Заведующий

отделом Ботанического института

им. В. Л. Комарова АН СССР

(Ленинград). Академик АН

Армянской ССР.

Члены-корреспонденты:

ВИКТОРОВ Георгий Александрович

(специальность—энтомология).

Родился в 1925 г. Видный ученый-

энтомолог. Заведующий

лабораторией Института эволюционной

морфологии и экологии

животных им. А. Н. Северцова АН

СССР (Москва), заведующий

кафедрой энтомологии МГУ им.

М. В. Ломоносова.

ЖИРМУНСКИЙ Алексей

Викторович (специальность — биология

моря). Родился в 1921 г.

Известный ученый в области

цитоэкологии. Директор Института

биологии моря Дальневосточного

научного центра АН СССР

(Владивосток).

Редакция поздравляет вновь

избранных действительных членов

и членов-корреспондентов

Академии наук СССР.

8

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

РАЗГОВОР ЧЕЛОВЕКА

С МАШИНОЙ

Цивилизация развивается

благодаря непрерывному росту

числа тех важных операций,

которые мы можем

выполнять не задумываясь.

Элфрид Норт УАЙТХЕД

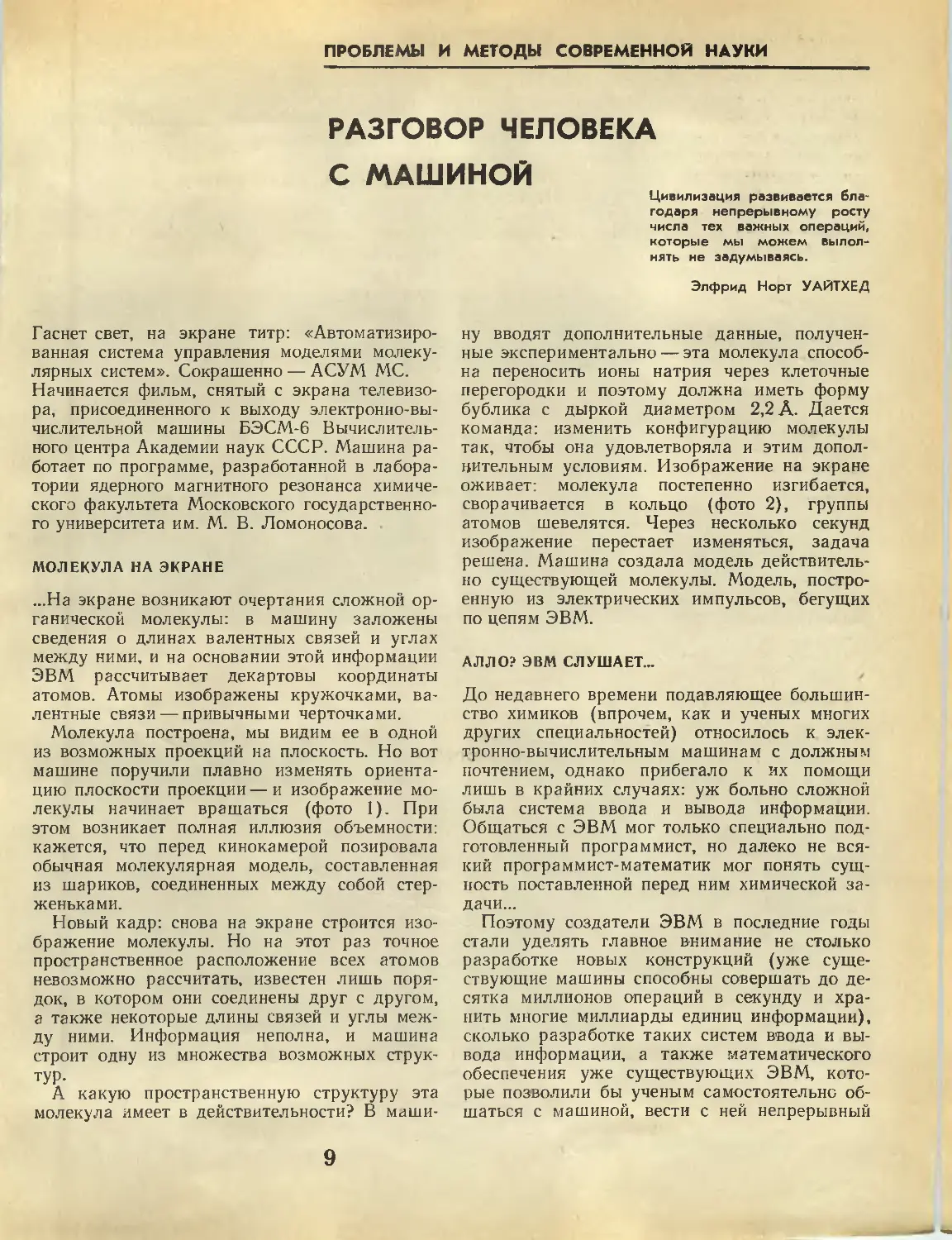

ну вводят дополнительные данные,

полученные экспериментально — эта молекула

способна переносить ионы натрия через клеточные

перегородки и поэтому должна иметь форму

бублика с дыркой диаметром 2,2 А. Дается

команда: изменить конфигурацию молекулы

так, чтобы она удовлетворяла и этим

дополнительным условиям. Изображение на экране

оживает: молекула постепенно изгибается,

сворачивается в кольцо (фото 2), группы

атомов шевелятся. Через несколько секунд

изображение перестает изменяться, задача

решена. Машина создала модель

действительно существующей молекулы. Модель,

построенную из электрических импульсов, бегущих

по цепям ЭВМ.

АЛЛО? ЭВМ СЛУШАЕТ.»

До недавнего времени подавляющее

большинство химиков (впрочем, как и ученых многих

других специальностей) относилось к

электронно-вычислительным машинам с должным

почтением, однако прибегало к их помощи

лишь в крайних случаях: уж больно сложной

была система ввода и вывода информации.

Общаться с ЭВМ мог только специально

подготовленный программист, но далеко не

всякий программист-математик мог понять

сущность поставленной перед ним химической

задачи...

Поэтому создатели ЭВМ в последние годы

стали уделять главное внимание не столько

разработке новых конструкций (уже

существующие машины способны совершать до

десятка миллионов операций в секунду и

хранить многие миллиарды единиц информации),

сколько разработке таких систем ввода и

вывода информации, а также математического

обеспечения уже существующих ЭВМ,

которые позволили бы ученым самостоятельно

общаться с машиной, вести с ней непрерывный

9

Гаснет свет, на экране титр:

«Автоматизированная система управления моделями

молекулярных систем». Сокращенно — АСУМ МС.

Начинается фильм, снятый с экрана

телевизора, присоединенного к выходу

электронно-вычислительной машины БЭСМ-6

Вычислительного центра Академии наук СССР. Машина

работает по программе, разработанной в

лаборатории ядерного магнитного резонанса

химического факультета Московского

государственного университета им. М. В. Ломоносова.

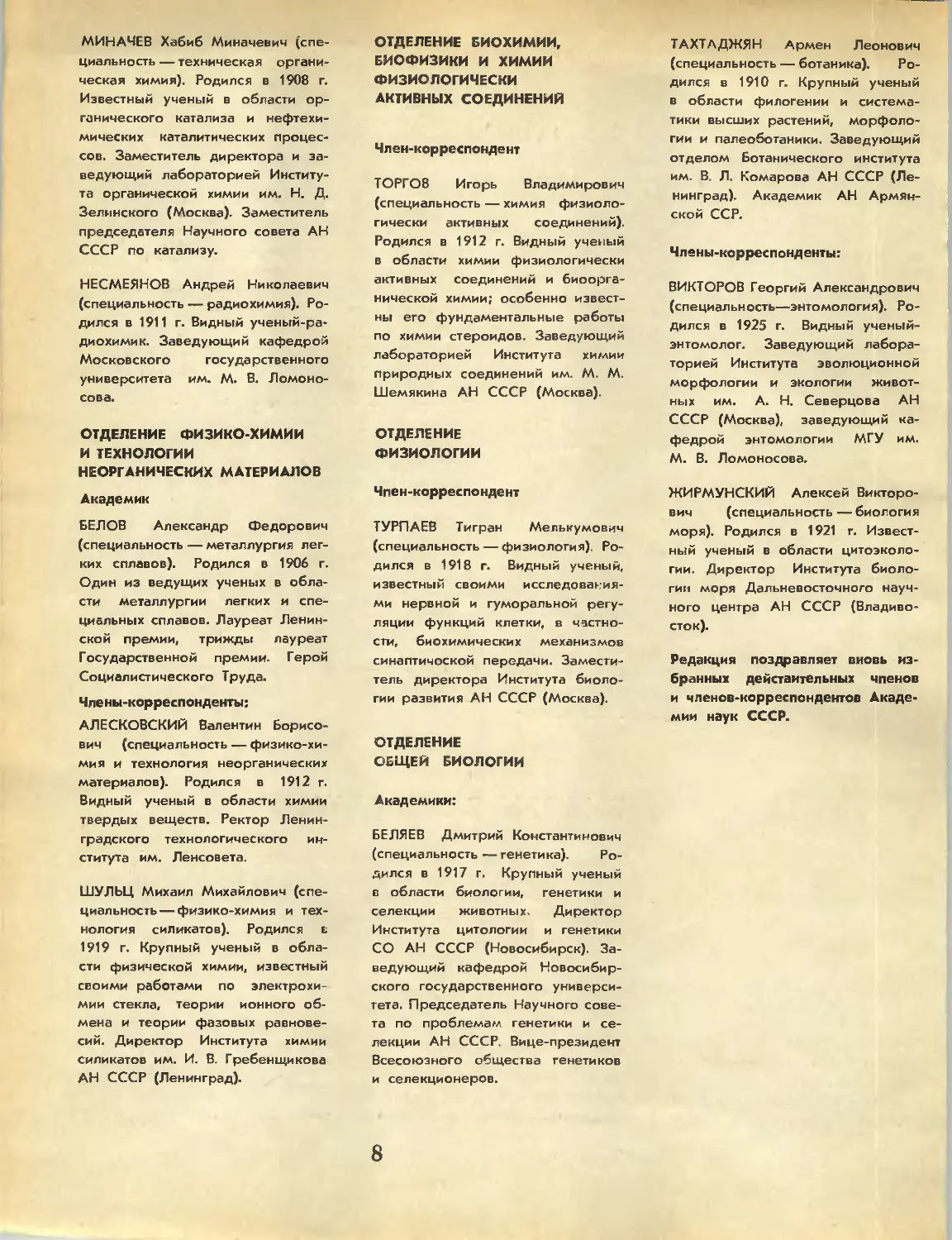

МОЛЕКУЛА НА ЭКРАНЕ

...На экране возникают очертания сложной

органической молекулы: в машину заложены

сведения о длинах валентных связей и углах

между ними, и на основании этой информации

ЭВМ рассчитывает декартовы координаты

атомов. Атомы изображены кружочками,

валентные связи — привычными черточками.

Молекула построена, мы видим ее в одной

из возможных проекций на плоскость. Но вот

машине поручили плавно изменять

ориентацию плоскости проекции — и изображение

молекулы начинает вращаться (фото 1). При

этом возникает полная иллюзия объемности:

кажется, что перед кинокамерой позировала

обычная молекулярная модель, составленная

из шариков, соединенных между собой

стерженьками.

Новый кадр: снова на экране строится

изображение молекулы. Но на этот раз точное

пространственное расположение всех атомов

невозможно рассчитать, известен лишь

порядок, в котором они соединены друг с другом,

а также некоторые длины связей и углы

между ними. Информация неполна, и машина

строит одну из множества возможных

структур.

А какую пространственную структуру эта

молекула имеет в действительности? В маши-

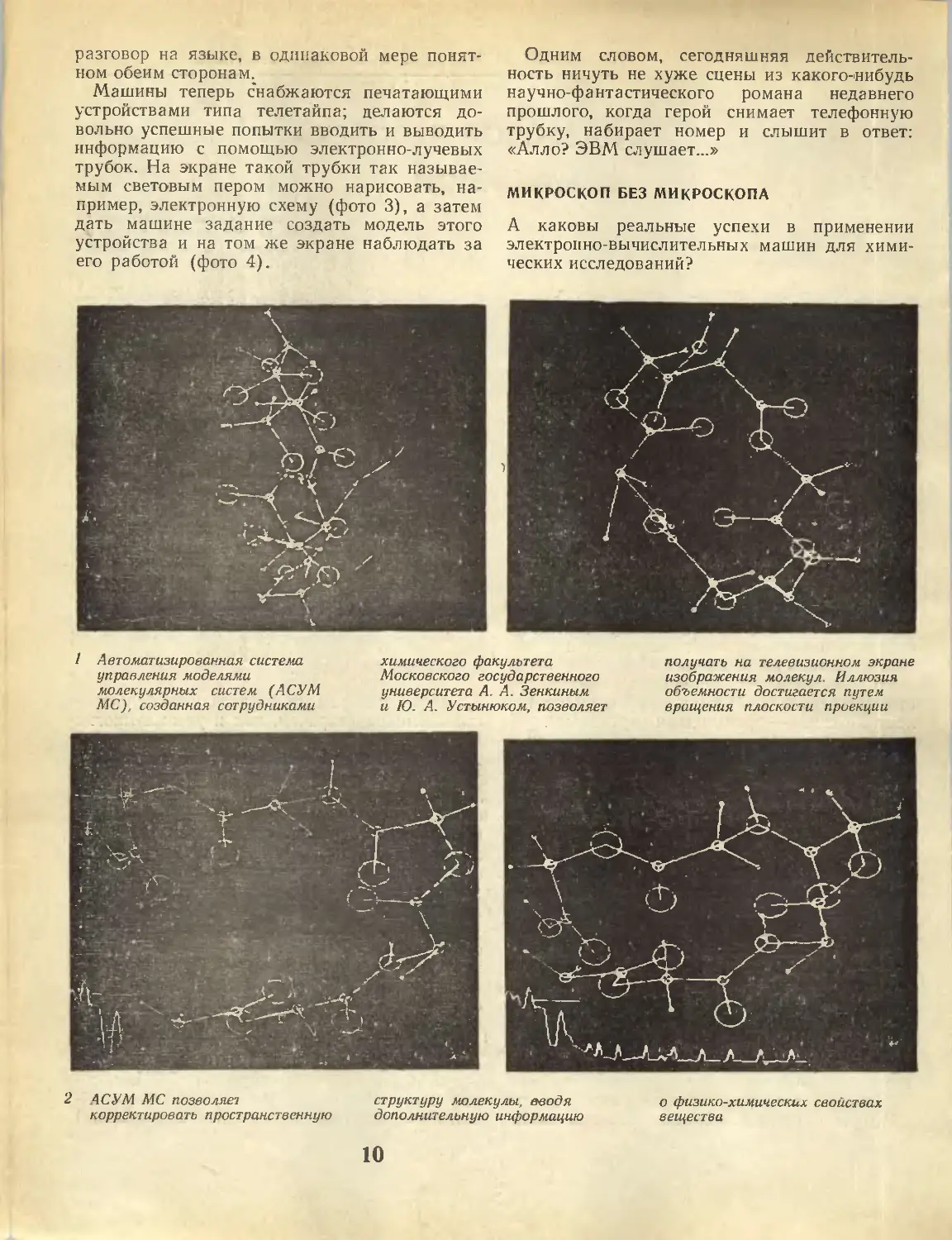

разговор на языке, в одинаковой мере понят*

ном обеим сторонам.

Машины теперь снабжаются печатающими

устройствами типа телетайпа; делаются

довольно успешные попытки вводить и выводить

информацию с помощью электронно-лучевых

трубок. На экране такой трубки так

называемым световым пером можно нарисовать,

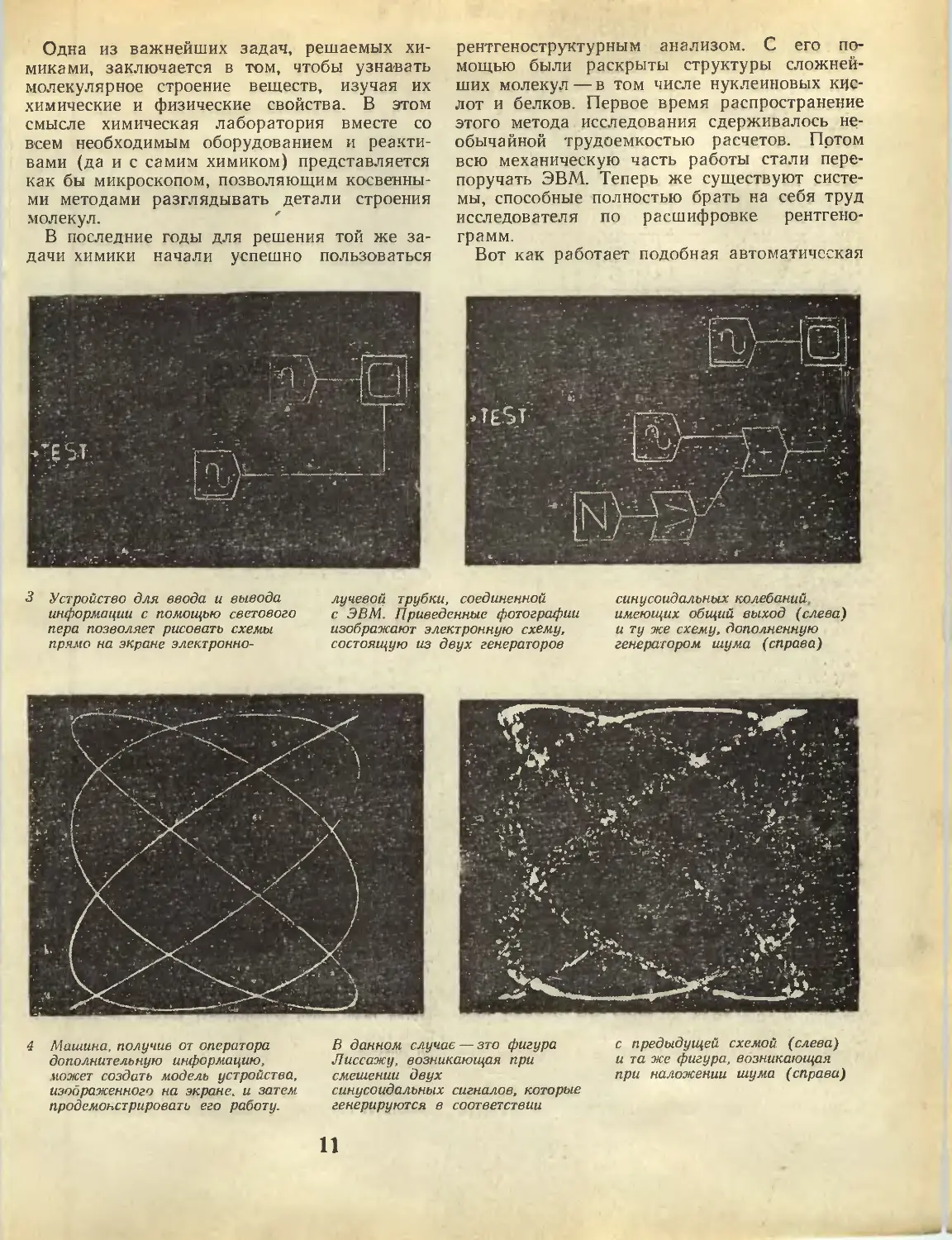

например, электронную схему (фото 3), а затем

дать машине задание создать модель этого

устройства и на том же экране наблюдать за

его работой (фото 4).

Одним словом, сегодняшняя

действительность ничуть не хуже сцены из какого-нибудь

научно-фантастического романа недавнего

прошлого, когда герой снимает телефонную

трубку, набирает номер и слышит в ответ:

«Алло? ЭВМ слушает...»

МИКРОСКОП БЕЗ МИКРОСКОПА

А каковы реальные успехи в применении

электронно-вычислительных машин для

химических исследований?

/ Автоматизированная система

управления моделями

молекулярных систем (АСУМ

МС), созданная сотрудниками

химического факультета

Московского государственного

университета А. А. Зенкиным

и Ю. А. Устынюком, позволяет

получать на телевизионном экране

изображения молекул. Иллюзия

объемности достигается путем

вращения плоскости проекции

АСУМ МС позволяеч

корректировать пространственную

структуру молекулы, еводя

дополнительную информацию

о физико-химических свойствах

вещества

ю

Одна из важнейших задач, решаемых

химиками, заключается в том, чтобы узнавать

молекулярное строение веществ, изучая их

химические и физические свойства. В этом

смысле химическая лаборатория вместе со

всем необходимым оборудованием и

реактивами (да и с самим химиком) представляется

как бы микроскопом, позволяющим

косвенными методами разглядывать детали строения

молекул. '

В последние годы для решения той же

задачи химики начали успешно пользоваться

рентгеноструктурным анализом. С его

помощью были раскрыты структуры

сложнейших молекул — в том числе нуклеиновых

кислот и белков. Первое время распространение

этого метода исследования сдерживалось

необычайной трудоемкостью расчетов. Потом

всю механическую часть работы стали

перепоручать ЭВМ. Теперь же существуют

системы, способные полностью брать на себя труд

исследователя по расшифровке

рентгенограмм.

Вот как работает подобная автоматическая

3 Устройство для ввода и вывода

информации с помощью светового

пера позволяет рисовать схемы

прямо на экране

электроннолучевой трубки, соединенной

с ЭВМ. Приведенные фотографии

изображают электронную схему,

состоящую из двух генераторов

синусоидальных колебаний,

имеющих общий выход (слева)

и ту же схему, дополненную

генератором шума (справа)

4 Машина, получив от оператора

дополнительную информацию,

может создать модель устройства,

изображенного на экране, и затем

продемонстрировать его работу.

В данном случае — зто фигура

Лиссажу, возникающая при

смешении двух

синусоидальных сигналов, которые

генерируются в соответствии

с предыдущей схемой (слева)

и та же фигура, возникающая

при наложении шума (справа)

и

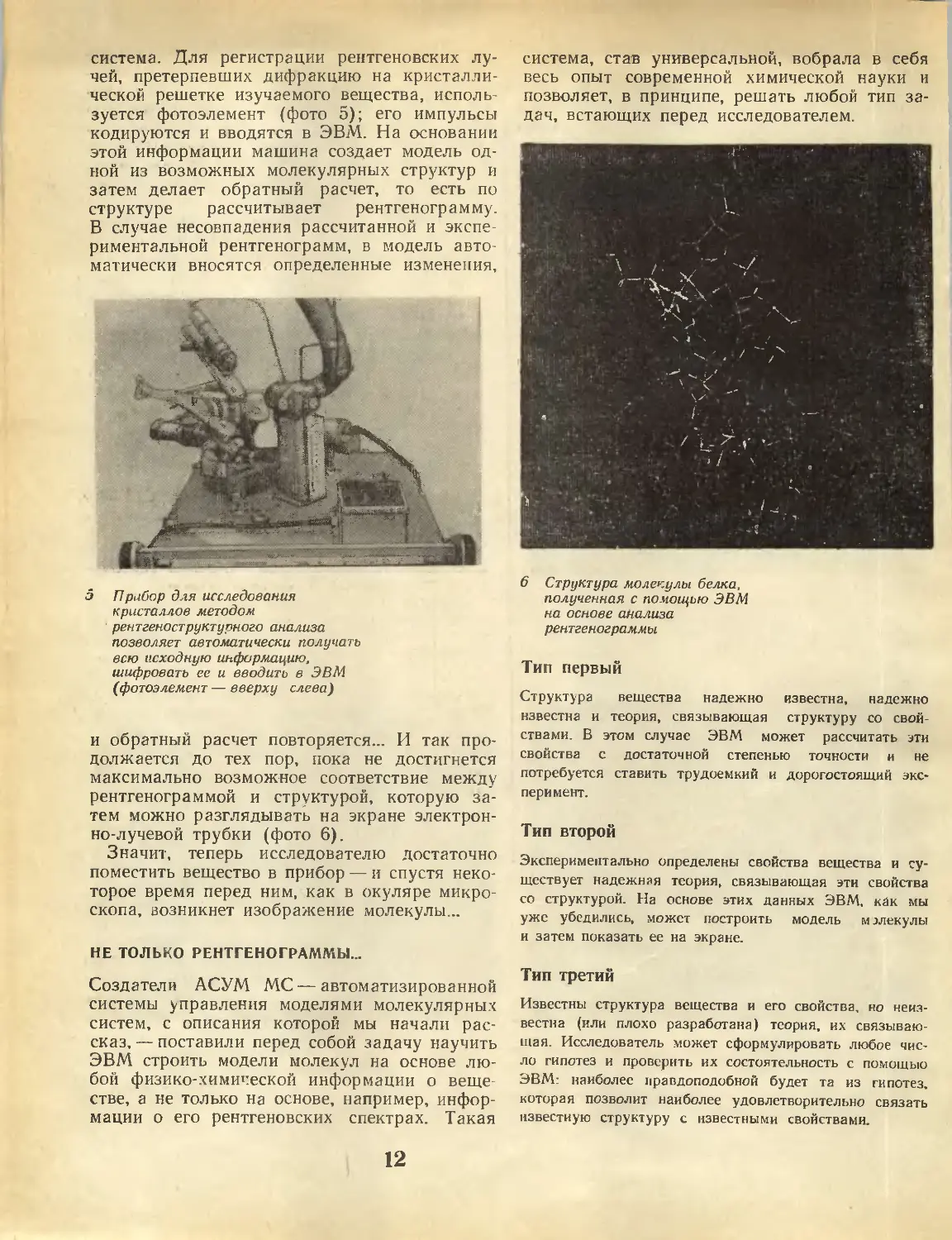

система. Для регистрации рентгеновских

лучей, претерпевших дифракцию на

кристаллической решетке изучаемого вещества,

используется фотоэлемент (фото 5); его импульсы

кодируются и вводятся в ЭВМ. На основании

этой информации машина создает модель

одной из возможных молекулярных структур и

затем делает обратный расчет, то есть по

структуре рассчитывает рентгенограмму.

В случае несовпадения рассчитанной и

экспериментальной рентгенограмм, в модель

автоматически вносятся определенные изменения,

система, став универсальной, вобрала в себя

весь опыт современной химической науки и

позволяет, в принципе, решать любой тип

задач, встающих перед исследователем.

Прибор для исследования

кристаллов методом

рентгеноструктурного анализа

позволяет автоматически получать

всю исходную информацию,

шифровать ее и вводить в ЭВМ

(фотоэлемент — вверху слева)

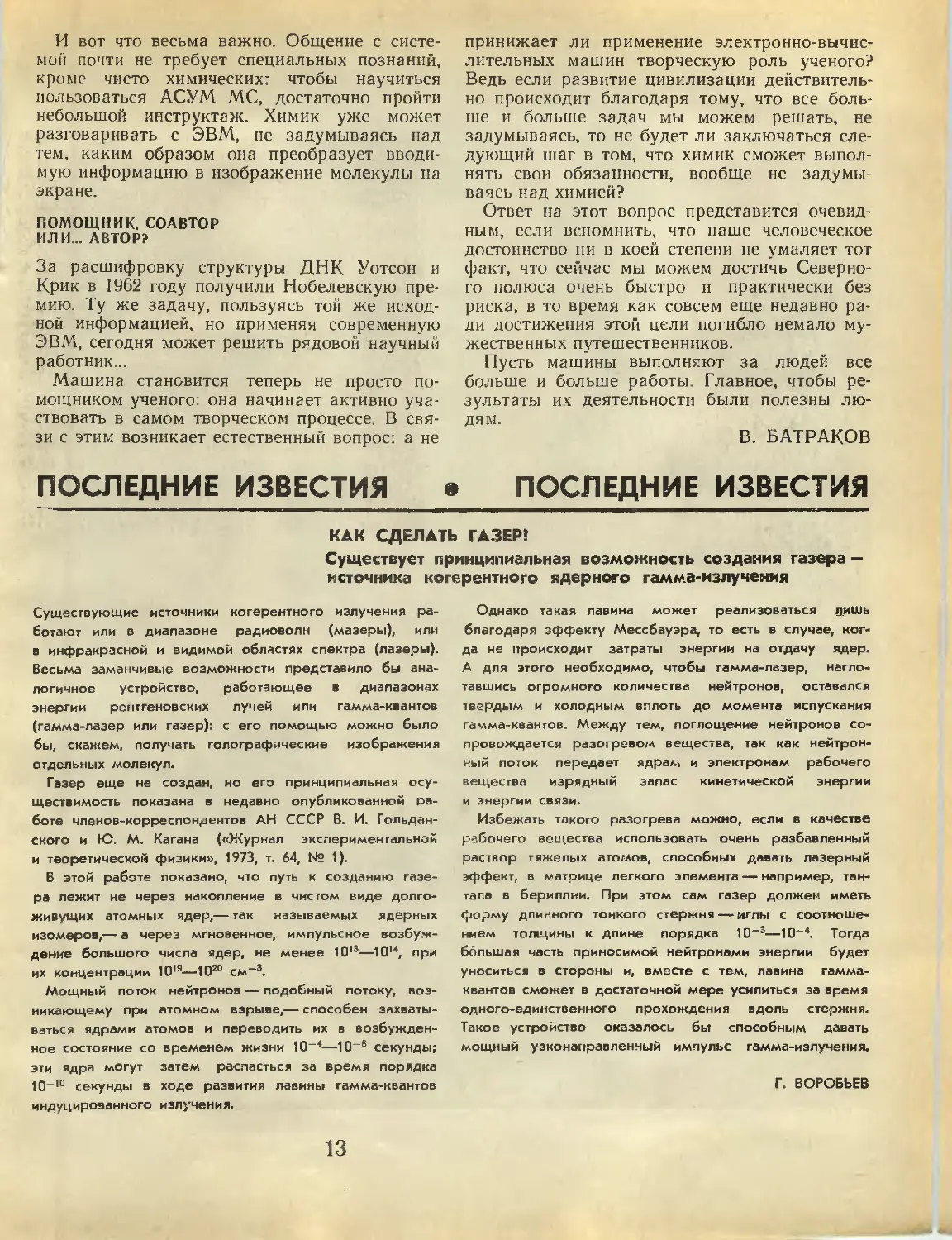

и обратный расчет повторяется... И так

продолжается до тех пор, пока не достигнется

максимально возможное соответствие между

рентгенограммой и структурой, которую

затем можно разглядывать на экране

электронно-лучевой трубки (фото 6).

Значит, теперь исследователю достаточно

поместить вещество в прибор — и спустя

некоторое время перед ним, как в окуляре

микроскопа, возникнет изображение молекулы...

НЕ ТОЛЬКО РЕНТГЕНОГРАММЫ...

Создатели АСУМ МС — автоматизированной

системы управления моделями молекулярных

систем, с описания которой мы начали

рассказ, — поставили перед собой задачу научить

ЭВМ строить модели молекул на основе

любой физико-химической информации о веще

стве, а не только на основе, например,

информации о его рентгеновских спектрах. Такая

6 Структура молекулы белка,

полученная с помощью ЭВМ

на основе анализа

рентгенограммы

Тип первый

Структура вещества надежно известна, надежно

известна и теория, связывающая структуру со

свойствами. В этом случае ЭВМ может рассчитать эти

свойства с достаточной степенью точности и не

потребуется ставить трудоемкий и дорогостоящий

эксперимент.

Тип второй

Экспериментально определены свойства вещества и

существует надежная теория, связывающая эти свойства

со структурой. На основе этих данных ЭВМ, как мы

уже убедились, может построить модель молекулы

и затем показать ее на экране.

Тип третий

Известны структура вещества и его свойства, но

неизвестна (или плохо разработана) теория, их

связывающая. Исследователь может сформулировать любое

число гипотез и проверить их состоятельность с помощью

ЭВМ: наиболее правдоподобной будет та из гипотез,

которая позволит наиболее удовлетворительно связать

известную структуру с известными свойствами.

12

И вот что весьма важно. Общение с

системой почти не требует специальных познаний,

кроме чисто химических: чтобы научиться

пользоваться АСУМ МС, достаточно пройти

небольшой инструктаж. Химик уже может

разговаривать с ЭВМ, не задумываясь над

тем, каким образом она преобразует

вводимую информацию в изображение молекулы на

экране.

ПОМОЩНИК, СОАВТОР

ИЛИ... АВТОР?

За расшифровку структуры ДНК Уотсон и

Крик в 1962 году получили Нобелевскую

премию. Ту же задачу, пользуясь тон же

исходной информацией, но применяя современную

ЭВМ, сегодня может решить рядовой научный

работник...

Машина становится теперь не просто

помощником ученого: она начинает активно

участвовать в самом творческом процессе. В

связи с этим возникает естественный вопрос: а не

Существующие источники когерентного излучения

работают или в диапазоне радиоволн (мазеры), или

в инфракрасной и видимой областях спектра (лазеры).

Весьма заманчивые возможности представило бы

аналогичное устройство, работающее в диапазонах

энергии рентгеновских лучей или гамма-квантов

(гамма-лазер или газер): с его помощью можно было

бы, скажем, получать топографические изображения

отдельных молекул.

Газер еще не создан, но его принципиальная

осуществимость показана в недавно опубликованной

работе членов-корреспондентов АН СССР В. И. Гольдан-

ского и Ю. М. Кагана («Журнал экспериментальной

и теоретическом физики», 1973, т. 64, № 1).

В этой работе показано, что путь к созданию газе-

ра лежит не через накопление в чистом виде долго-

живущих атомных ядер,— так называемых ядерных

изомеров,— а через мгновенное, импульсное

возбуждение большого числа ядер, не менее 1013—10м, при

их концентрации 1019—1020 см-3.

Мощный поток нейтронов — подобный потоку,

возникающему при атомном взрыве,— способен

захватываться ядрами атомов и переводить их в

возбужденное состояние со временем жизни 10~4—10~8 секунды;

эти ядра могут затем распасться за время порядка

10~10 секунды в ходе развития лавины гамма-квантов

индуцированного излучения.

принижает ли применение

электронно-вычислительных машин творческую роль ученого?

Ведь если развитие цивилизации

действительно происходит благодаря тому, что все

больше и больше задач мы можем решать, не

задумываясь, то не будет ли заключаться

следующий шаг в том, что химик сможет

выполнять свои обязанности, вообще не

задумываясь над химией?

Ответ на этот вопрос представится

очевидным, если вспомнить, что наше человеческое

достоинство ни в коей степени не умаляет тот

факт, что сейчас мы можем достичь

Северного полюса очень быстро и практически без

риска, в то время как совсем еще недавно

ради достижения этой цели погибло немало

мужественных путешественников.

Пусть машины выполняют за людей все

больше и больше работы. Главное, чтобы

результаты их деятельности были полезны

людям.

В. БАТРАКОВ

Однако такая лавина может реализоваться лишь

благодаря эффекту Мессбауэра, то есть в случае,

когда не происходит затраты энергии на отдачу ядер.

А для этого необходимо, чтобы гамма-лазер,

наглотавшись огромного количества нейтронов, оставался

твердым и холодным вплоть до момента испускания

гамма-квантов. Между темг поглощение нейтронов

сопровождается разогревом вещества, так как

нейтронный поток передает ядрам и электронам рабочего

вещества изрядный запас кинетической энергии

и энергии связи.

Избежать такого разогрева можно, если в качестве

рабочего вещества использовать очень разбавленный

раствор тяжелых атомов, способных давать лазерный

эффект, в матрице легкого элемента — например,

тантала в бериллии. При этом сам газер должен иметь

форму длинного тонкого стержня — иглы с

соотношением толщины к длине порядка Ю-3—10~4. Тогда

большая часть приносимой нейтронами энергии будет

уноситься в стороны и, вместе с тем, лавина гамма-

квантов сможет в достаточной мере усилиться за время

одного-единственного прохождения вдоль стержня.

Такое устройство оказалось бы способным давать

мощный узконаправленный импульс гамма-излучения.

Г. ВОРОБЬЕВ

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ » ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

КАК СДЕЛАТЬ ГАЗЕР!

Существует принципиальная возможность создания газера —

источника когерентного ядерного гамма-излучения

13

500 ЛЕТ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

КОПЕРНИКА

Николай Коперник.

19 февраля 1973 года народы мира отмечают 500 лет со дня рождения

гениального польского ученого Николая Коперника, положившего начало

современному представлению о Вселенной.

Учение Коперника оказало революционное влияние на все развитие

человеческого мировоззрения. Подорвав основу аристотелевых идей

о разделении мира на «небо» и «землю», Коперник нанес сокрушающий

удар авторитету религии.

Гелиоцентрическая система мироздания, провозглашенная

Коперником, позволила олределить взаимное расположение и закономерности

движения планет, установить масштаб частей солнечной системы.

Как и многие другие выдающиеся деятели эпохи Возрождения,

Коперник был человеком необычайно многогранным. Он занимался не

только астрономией и математикой, но и экономикой, техникой,

юриспруденцией. Им были созданы первые географические карты Польши и

Пруссии. Он автор первого перевода с древнегреческого на латинский

язык сборника «Нравственные, сельские и любовные письма»

византийского писателя Феофилакта Симокатты. В 1520 году Коперник возглавляет

оборону Ольштыия против крестоносцев.

Великий астроном был также и профессиональным врачом.

Медицинское образование Коперник получил в Италии, в Падуанском

университете. Этот университет одним из первых в Европе стал на путь

практического изучения функций человеческого организма, исследования роли

отдельных внутренних органов ' и зависимостей, определяющих их

нормальную работу и патологические изменения. Среди преподавателей

университета были многие видные деятели медицины: выдающийся

патологоанатом и создатель анатомического театра А. Бенедетти, замечательный

врач-инфекционист Д. Фракасторе, автор серьезных исследований

желудочно-кишечного тракта А. Ахиллини. Возвратившись на родину после

трех лет учебы в Падуе, Коперник быстро заслужил славу искусного

врача.

До нашего времени дошло мало материалов, по которым можно

было бы с достаточной полнотой воссоздать образ этого замечательного

человека. До сих пор не найдены документы, позволяющие однозначно

ответить, в частности, на вопрос о том, почему Коперник, сформулировав

основные принципы новой системы мира уже где-то в 1512 году,

опубликовал свой труд «Об обращениях небесных сфер» только в 1543 году.

Этот вопрос занимает многих. Наш современник, лауреат Нобелевской

премии Макс Дельбрюк высказал предположение, что Коперник боялся

дилетантизма и считал необходимой скрупулезную проверку научной

строгости своих выводов. Мы хорошо знаем, что эта проблема и сегодня

отнюдь не потеряла своей актуальности...

Пятисотая годовщина со дня рождения Николая Коперника —

выдающееся событие не тслько для мировой науки, но и для всего

прогрессивного человечества. Как говорил Энгельс, учение Коперника явилось

революционным актом, которым исследование природы заявило о своей

независимости от религии. С этого момента развитие наук пошло гигант-

Портрет XVI века сними шагами.

15

Член-корреспондент

АН" СССР

М.-Г. ВОРОНКОВ,

доктор биологических наук

А. Т.. ПЛАТОНОВА

ЖИВОТВОРНЫЙ

КРЕМНИЙ

Жизнь на основе кремния считается

вымыслом фантастов. В самом деле, главный

компонент подавляющей части земных горных

пород и минералов, элемент № 14, в тканях

большинства живых существ содержится, как

правило, в чрезвычайно малых количествах.

И если прибавить к этому определенную

химическую и биологическую инертность

кислородных соединений кремния, то кажется само

собой разумеющимся, что они никак не могут

играть сколько-либо заметной роли в

жизнедеятельности земных организмов и, что

кремний уж подавно не способен полностью

заменить хоть какой-нибудь из «органогенных»

элементов...

Десять лет назад в нашей стране начали

изучать новый класс органических производных

кремния, названных «силатранами» *.

Свойства этих соединений заставили впервые

усомниться в полной биологической инертности

соединений кремния. Некоторые силатраны

оказались весьма токсичными для

теплокровных животных, проявляя при этом высокую

видовую специфичность. Например, 1-(пара-

хлорфенил)-силатран в 50 раз менее ядовит

для обезьян, чем для воробьев. Одна

американская фирмы выпустила это вещество на

рынок как сравнительно безопасное средство

для уничтожения грызунов.

Высокая и своеобразная биологическая

активность силатранов послужила явным

указанием на то, что определенные соединения

кремния отнюдь не безразличны для живых

существ и что элемент № 14 способен

выполнять какую-то важную, хотя пока еще не

вполне ясную, роль в процессах

жизнедеятельности. На это же указывают и многие

другие наблюдения и экспериментальные

факты, а также соображения самого общего

характера.

Обратим сначала внимание на то, что крем-

* См. «Химию и жизнь», 1966, № 6.

ний имеет существенное значение для

современных живых организмов, оставшихся на

низших ступенях эволюционного развития.

Двуокись кремния, например, служит основой

для построения скелетов некоторых

простейших (фораминифер), водорослей (диатомей).

Кремний участвует в жизненном цикле

силикатных бактерий, способных усваивать его из

природных неорганических соединений —

силикатов и алюмосиликатов, в частности

гранитов. Последнее явно свидетельствует о том,

что существуют специальные ферменты,

переводящие неорганические соединения кремния

в его органические производные — типа эфи-

ров кремниевой кислоты. Такие ферменты,

названные «силиказами», уже обнаружены и

изучаются.

В эволюционном плане силикатные

бактерии могли быть первыми живыми

существами, появившимися на суше, разрушившими

силикатный покров Земли и создавшими

благоприятные условия для развития своих

«углеродных» потомков. В том же эволюционном

плане потомки этих протоорганизмов (и мы

с вами в том числе) должны были хоть в

незначительной степени, но сохранить

способность усваивать, перерабатывать и

использовать кремний.

Некоторые бактерии могут синтезировать

соединения не только типа эфиров

кремниевых кислот, содержащие связи Si—О—С, но

и соединения со связями Si—N—С и даже

Si—С; такие бактерии способны замещать в

своих организмах фосфор на кремний. Это

дает основания думать о возможности если не

безуглеродной, то хотя бы бесфосфорной

жизни, то есть жизни, в которой наследственная

информация записывается и реализуется с

помощью кремниевых аналогов ДНК и РНК, а

роль аккумулятора биохимической энергии

выполняет кремниевый аналог аденозинтри-

фосфата.

Первым кремнийорганическим соединением,

обнаруженным в организмах высших живот-

16

ных, оказался ортокремниевый эфир

холестерина, выделенный из перьев птиц. Это же

вещество нашли и в легких больных силикозом.

Было установлено, что в эпителии кожи

кремний химически связан с кератином: наряду с

серой он соединяет макромолекулы этого

белка поперечными мостиками. В кровеносных

сосудах кремний сосредоточен в эластине и

коллагене, придавая их волокнам гибкость и

эластичность.

Сейчас уже не вызывает сомнений тот факт,

что производные кремния необходимы для

нормального функционирования

эпителиальных и соединительных тканей. Кремний

выполняет важную роль в процессах роста

волос и ногтей у человека; шерсти, рогов и

копыт— у животных; перьев — у птиц.

Соединения кремния способствуют биосинтезу

коллагена и созданию костной ткани: при

заживлении переломов содержание кремния в

растущих клетках возрастает почти в 50 раз.

Замечена явная связь между нарушениями в

обмене кремния и различными

заболеваниями. Так, при атеросклерозе содержание

кремния в соединительной ткани резко снижается,

что приводит к падению эластичности стенок

артерий и повышению их проницаемости для

липидов. Содержание кремния в

соединительной ткани снижается не только в результате

заболеваний, но и в ходе естественного

старения организма. В то же время в крови

беременных и кормящих женщин, а также

новорожденных содержится повышенное

количество кремния.

Недостаток элемента № 14 в организме

приводит к «силикозной анемии»,

сопровождающейся болезненными симптомами. Силикозная

анемия возникает в двух случаях: либо при

избытке кальция (антагониста кремния),

либо при недостатке самого кремния. В связи с

этим может оказаться, что добавка в пищу

легко усвояемых препаратов кремния будет

полезна всем людям (человеку ежедневно

требуется около 20—30 мг SiC>2), в

особенности людям пожилого возраста.

Мы, к сожалению, еще не располагаем

данными, позволяющими судить о конкретной

роли кремния в обмене веществ. Но и уже

известные факты достаточно убедительны. Еще

более красноречивы первые результаты

применения соединений кремния в химиотерапев-

тических целях. Например, во Франции

проводились клинические испытания комплекса

метилсиликоната калия с салициловой

кислотой для лечения сердечно-сосудистых

заболеваний. Семилетний опыг использования этого

препарата (на 500 пациентах) показал, что

в 80% случаев удается добиться полного

излечения хронической сердечной

недостаточности.

В нашей стране созданы кремнийорганиче-

ские препараты, например «мигуген» (МГГ-2),

эффективно подавляющие многие виды

злокачественных опухолей. «Мигуген» стимулирует

образование соединительной ткани,

обволакивающей опухоль и препятствующей ее

развитию.

Получены обнадеживающие результаты по

интенсификации роста шерсти у животных

под действием кремнийорганических

препаратов. В результате этого может быть увеличен

настриг шерсти у овец... а, может быть,

подобные препараты окажутся и средством от

облысения людей?

Сейчас в Иркутском институте органической

химии СО АН СССР ведутся работы по

созданию кремнийорганических соединений,

укрепляющих стенки кровеносных сосудов и

благотворно влияющих на обмен липидов. Мы

надеемся, что эти соединения послужат

эффективными средствами для профилактики и

лечения атеросклероза.

Выполненные в этом институте, а также

Институте органического синтеза АН

Латвийской ССР под руководством одного из

авторов этой статьи исследования привели к

открытию кремнийорганических соединений,

обладающих антикоагулянтным, аналептиче-

ским, бактерицидным, фунгицидным, гипотен-

сивным, ганглиоблокирующим, психотропным,

антипиоретическим, наркотическим, зооцид-

ным, хемостерилизующим, инсектицидным и

инсекторепеллентпым действием. Недавно в

США найдены органические производные

кремния, обладающие андрогенным действием и

активно угнетающие систему размножения

самцов животных.

В связи с этим не приходится сомневаться,

что уже в ближайшее время в медицинскую и

ветеринарную практику войдут разнообразные

синтетические и природные биологически

активные соединения кремния, которые

окажутся особенно полезными в борьбе за здоровье

и долголетие человека.

2 кимил и Жизнь. JSi"e 2

17

1 йЯК&*''

.г

х*ф£ш

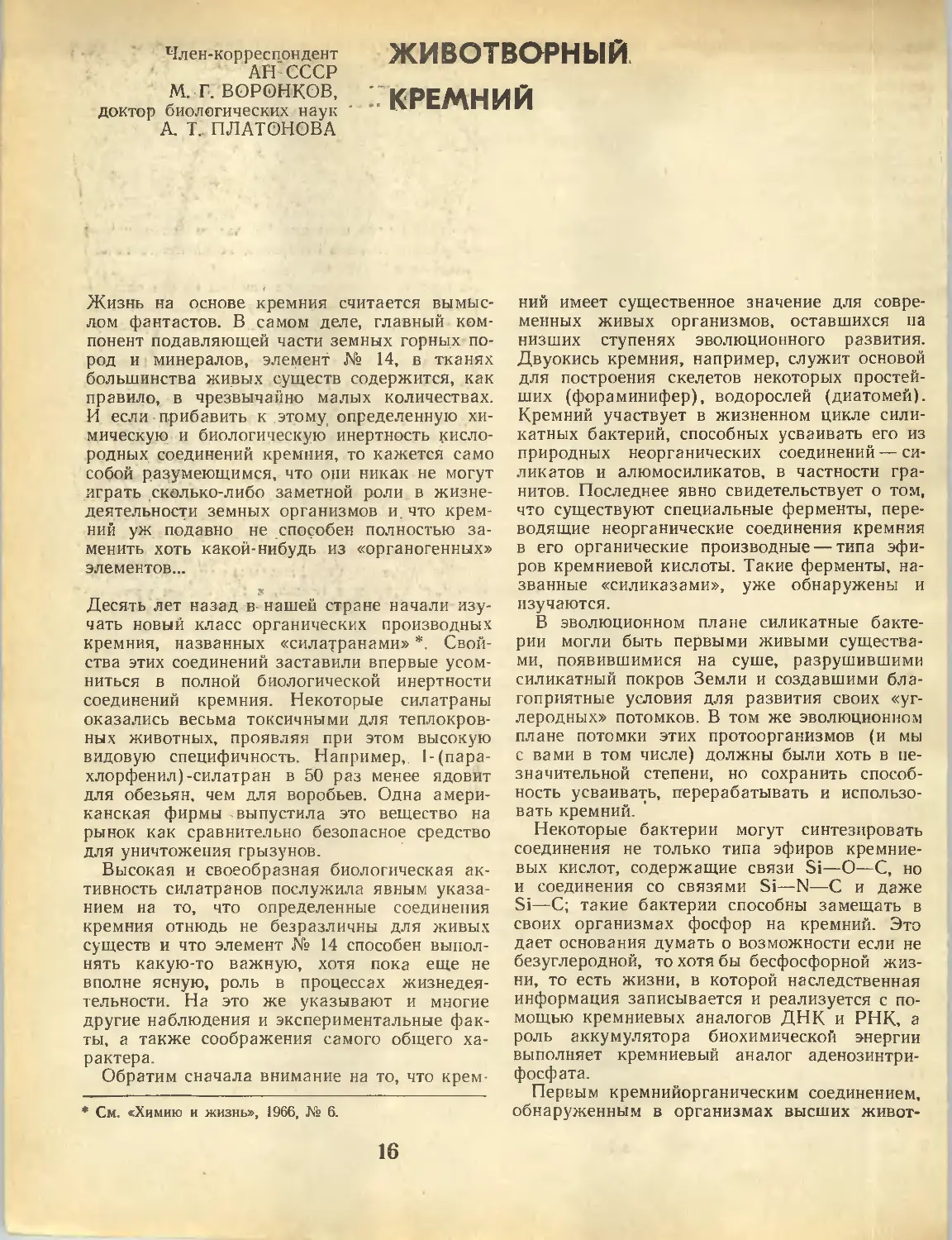

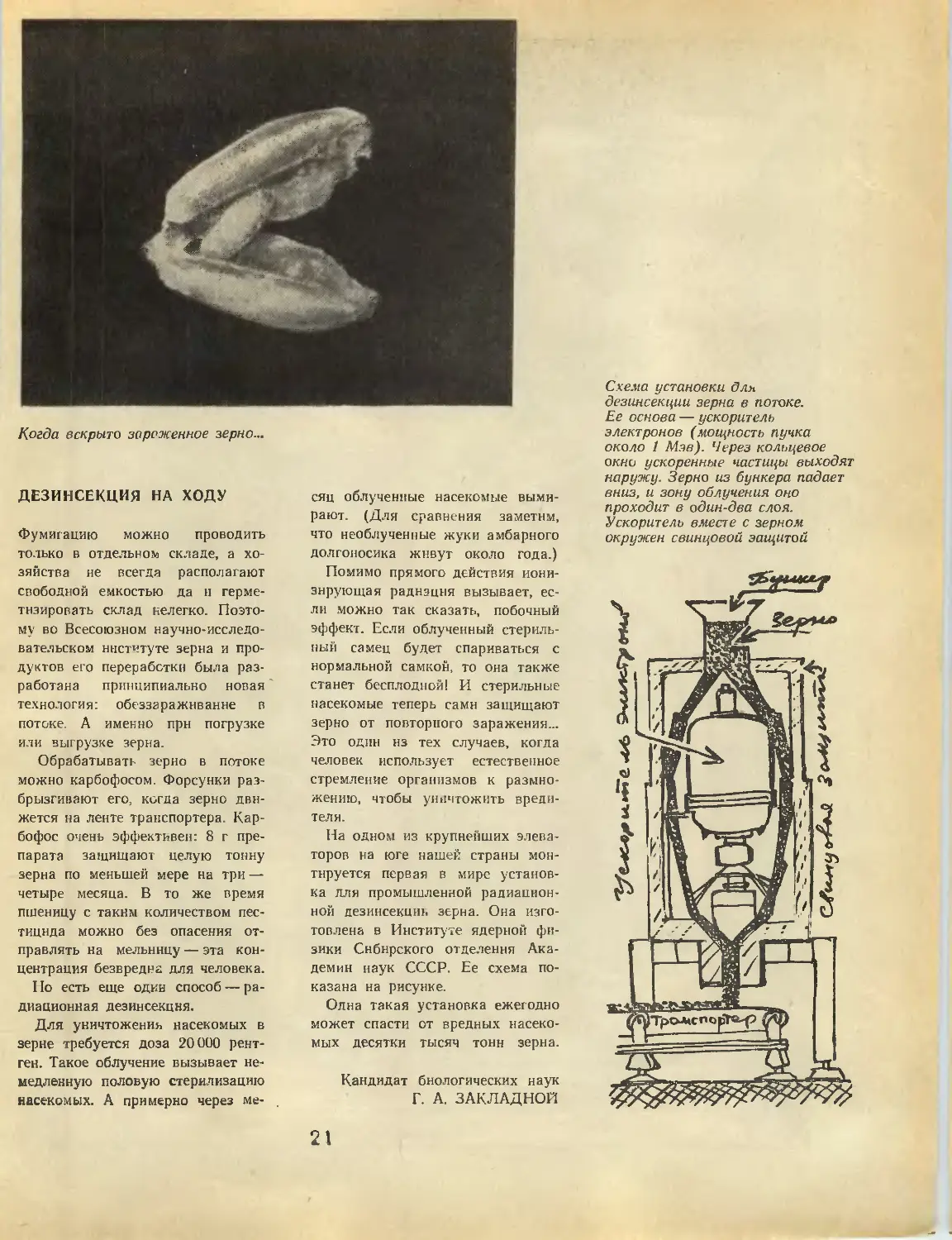

Вот что остается от зерна после

визита насекомых...

АМБАРНАЯ ВОЙНА

Группа экспертов Комиссии по

продовольствию и сельскому

хозяйству Организации

Объединенных Наций провела обследование,

чтобы установить, какой ущерб

причиняют насекомые зерну во

время хранения. Выводы были

поразительными: небольшие

жучки уничтожают столько хлеба,

что нм можно прокормить

население всего африканского

континента! Почти каждый десятый

килограмм зерна, уже выращенного и

доставленного на элеватор,

становится жертвой насекомых н

клешей.

Слишком уж велика дань

человека неразумным существам.

И поэтому ученые многих стран

систематически работают над тем,

как защитить хранящееся зерно.

СКРЫТЫЕ ВРЕДИТЕЛИ

Зерно —полноценный продукт

питания, и нет ничего удивительного

в том, что оно служит

прекрасной средой обитания для

десятков видов насекомых. Многие из

них настолько пр испособились к

жизни в таких условиях, что вне

зерна не способны завершить свое

развитие.

Наиболее типичный

представитель этой группы — амбарный

долгоносик.

Самка долгоносика выгрызает

в зернышке ячейку, откладывает

в нее яичко и запечатывает

ячейку невидимой без увеличения про-

бочкой из специально выделяемого

вещества. Самка выполнила свои

обязанности перед природой и

дала жизнь новому поколению. Но

зерно теперь обречеьо.

Из него никогда не сможет

вырасти растение. Из него нельзя

получить муку хорошего качества.

Оно практически не пригодно на

корм скоту.

Через 7—10 дней оболочка

яйца треснет, и из Hei о вылупится

безногий белый червячок с темной

головкой. Это прожорливая

личинка амбарного долгоносика. За

15—20 дней своего

существования личинка выгрызает почти

весь эндосперм — сгмую ценную

часть зерна. Уничтожив 60—70%

сухих веществ зерна, она

превратится в куколку, а еще через

неделю из куколки получится жук.

Он очень нежен, и ему еще

опасно покидать свое убежище. Но

18

Порой только в рентгеновских

лучах можно уаидетъ, что зерно

обречено

пройдет 3—4 дня, покровы жука

затвердеют, он прогрызет

оболочку и оставит никому уже не

нужное мертвое зерио. Оставит его,

чтобы, соблюдая законы природы,

произвести потомство...

Потомство одной пары

долгоносиков за год может уничтожить

более шести тысяч хлебных

зерен.

Другой, пожалуй, еще более

опасный вредитель зерна —

зерновой точильщик — тоже

развивается внутри отдельных зерен. Самка

этого вида откладывает яйца

группами по нескольку штук на

поверхность зерна. Но у личинок

зернового точильщика есть ноги.

Вылупившись из яиц, личинки

расползаются и сами вбуравливаются

в зерно. Уничтожив эндосперм в

одном зерне, личинка может

покинуть его и влезть в следующее.

Следы, оставленные зерновым

точильщиком, очень характерны.

Беспрерывно работая ротовыми

органами—мандибулами н мак-

силламн,— жук и личинка

истачивают зерно так, что от него

остаются одни оболочки и мучель —

измельченное зерно, смешанное с

выделениями насекомого. В

складе, где зерно сильно заражено

зерновым точильщиком, обычно

весь верхний слой зерна

превращается в мучель...

Не менее изощрены в выдумке

и бабочки. Одна из ннх —

зерновая моль — тоже откладывает

яйца на поверхность зерна. Гусеница

проникает внутрь зерна н

остается ьерна ему до конца развития.

Но гусеница зерновой моли любит

чистоту н порядок. Она

устраивает в зерне две камеры. Одна из

них служит жилым помещением,

другая — мусорным ящиком. Ни

куколка, в которую гусеница

превратится, ни бабочка, которая

выйдет из куколки, не имеют

ротовых органов, способных

справиться с твердым зерном и

проделать выход «на улнцу». И

гусеница подгрызает оболочку зерна

таким образом чтобы

образовалась крышечка, прикрывающая

круглоь отверстие диаметром чуть

больше толщины тела будущей

бабочки. Бабочке останется только

упереться лапками в дно,

надавить головой на крышечку и

выйти вон — как плененному

царевичу из бочки...

2*

19

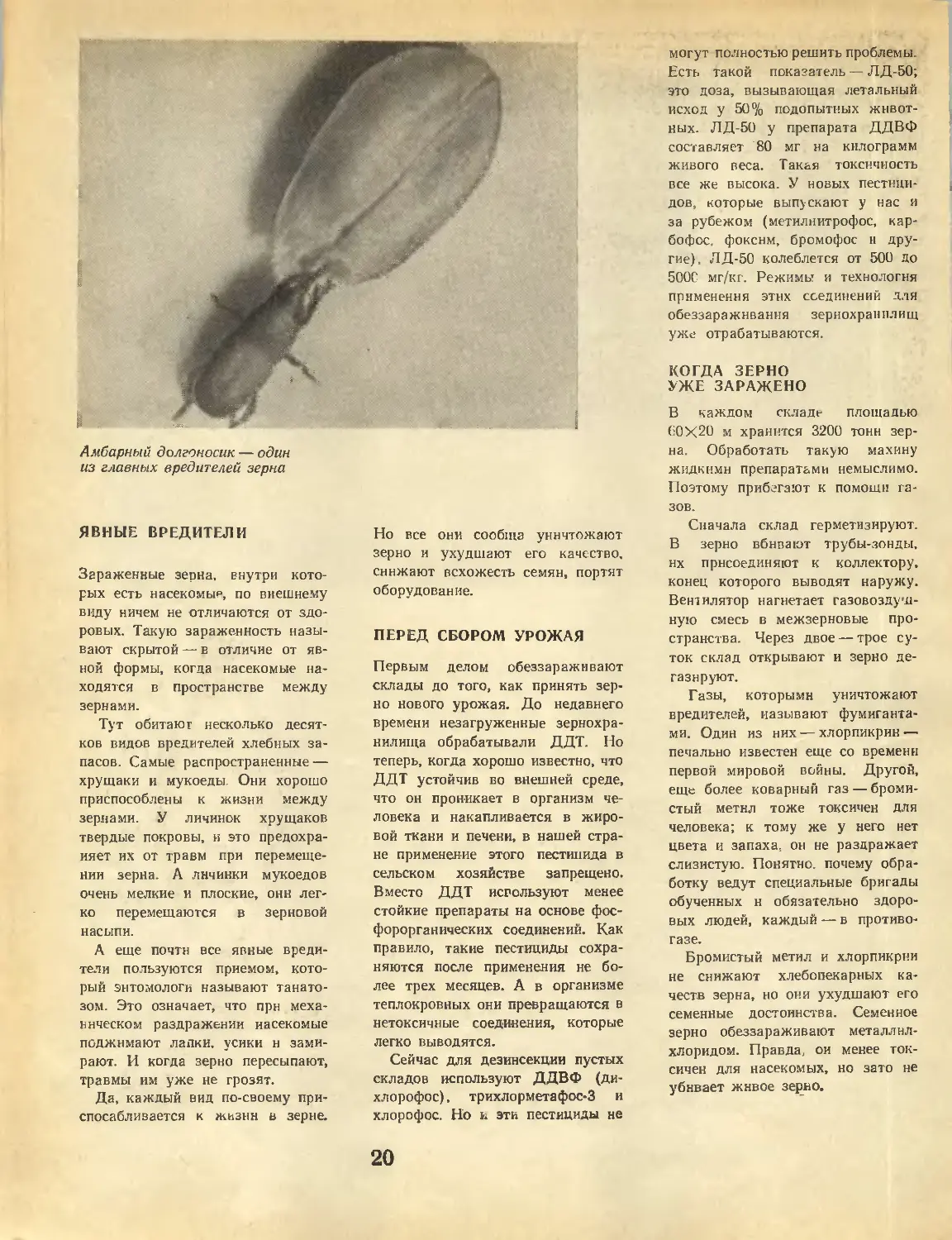

Амбарный долгоносик — один

из главных вредителей зерна

ЯВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ

Зараженные зерна, внутри

которых есть насекомые, по внешнему

виду ничем не отличаются от

здоровых. Такую зараженность

называют скрытой — в отличие от

явной формы, когда насекомые

находятся в пространстве между

зернами.

Тут обитают несколько

десятков видов вредителей хлебных

запасов. Самые распространенные —

хрущаки и мукоеды. Они хорошо

приспособлены к жизни между

зернами. У личинок хрущаков

твердые покровы, и это

предохраняет их от травм при

перемещении зерна. А личинки мукоедов

очень мелкие и плоские, онн

легко перемещаются в зерновой

насыпи.

А еще почти все явные

вредители пользуются приемом,

который энтомологи называют танато-

зом. Это означает, что прн

механическом раздражении насекомые

поджимают лапки, усики и

замирают. И когда зерно пересыпают,

травмы им уже не грозят.

Да, каждый вид по-своему

приспосабливается к жизнн в зерне.

Но все онн сообща уничтожают

зерно и ухудшают его качество,

снижают всхожесть семян, портят

оборудование.

ПЕРЕД СБОРОМ УРОЖАЯ

Первым делом обеззараживают

склады до того, как принять

зерно нового урожая. До недавнего

времени незагруженные

зернохранилища обрабатывали ДДТ. Но

теперь, когда хорошо известно, что

ДДТ устойчив во внешней среде,

что он проникает в организм

человека и накапливается в

жировой ткани и печени, в нашей

стране применение этого пестицида в

сельском хозяйстве запрещено.

В место ДДТ исгользуют менее

стойкие препараты на основе фос-

форорганических соединений. Как

правило, такие пестициды

сохраняются после применения не

более трех месяцев. А в организме

теплокровных они превращаются в

нетоксичные соединения, которые

легко выводятся.

Сейчас для дезинсекции пустых

складов используют ДДВФ (ди-

хлорофос), трихлорметафос-3 и

хлорофос. Но ь эти пестициды не

могут полностью решить проблемы.

Есть такой показатель — ЛД-50;

это доза, вызывающая летальный

исход у 50% подопытных

животных. ЛД-50 у препарата ДДВФ

составляет 80 мг на килограмм

живого веса. Такая токсичность

все же высока. У новых пестици- ^

дов, которые выпускают у нас и

за рубежом (метилнитрофос,

карбофос, фокснм, бромофос и

другие), ЛД-50 колеблется от 500 до

500С мг/кг. Режимы и технология

применения этих ссединений для

обеззараживания зернохранилищ

уже отрабатываются.

КОГДА ЗЕРНО

УЖЕ ЗАРАЖЕНО

В каждом складе площадью

G0X20 м хранится 3200 тонн

зерна. Обработать такую махину

жидкими препаратами немыслимо.

Поэтому прибегают к помощи

газов.

Сначала склад герметизируют.

В зерно вбивают трубы-зонды,

их присоединяют к коллектору,

конец которого выводят наружу.

Вентилятор нагнетает газовоздуи-

ную смесь в межзерновые

пространства. Через двое — трое

суток склад открывают и зерно

дегазируют.

Газы, которыми уничтожают

вредителей, называют

фумигантами. Один из них — хлорпикрин —

печально известен еще со времени

первой мировой войны. Другой,

еще более коварный газ —

бромистый метнл тоже токсичен для

человека; к тому же у него нет

цвета и запаха., он не раздражает

слизистую. Понятно, почему

обработку ведут специальные бригады

обученных н обязательно

здоровых людей, каждый — в

противогазе.

Бромистый метил и хлорпикрин

не снижают хлебопекарных

качеств зерна, но они ухудшают его

семенные достоинства. Семенное

зерно обеззараживают металлнл-

хлоридом. Правда, ои менее

токсичен для насекомых, но зато не

убнвает жнвое зерьо.

20

Когда вскрыто зарсженное зерно...

ДЕЗИНСЕКЦИЯ НА ХОДУ

Фумигацию можно проводить

только в отдельной складе, а

хозяйства не всегда располагают

свободной емкостью да и

герметизировать склад нелегко.

Поэтому во Всесоюзном

научно-исследовательском институте зерна и

продуктов его переработки была

разработана принципиально новая

технология: обеззараживание в

потоке. А именно прн погрузке

или выгрузке зерна.

Обрабатывать зерно в потоке

можно карбофосом. Форсунки

разбрызгивают его, когда зерно

движется на ленте транспортера.

Карбофос очень эффективен: 8 г

препарата защищают целую тонну

зерна по меньшей мере на три —

четыре месяца. В то же время

пшеницу с таким количеством

пестицида можно без опасения

отправлять на мельницу — эта

концентрация безвредна для человека.

Но есть еще один способ —

радиационная дезинсекция.

Для уничтожение насекомых в

зерне требуется доза 20 000

рентген. Такое облучение вызывает

немедленную половую стерилизацию

насекомых. А примерно через

месяц облученные насекомые

вымирают. (Для сравнения заметим,

что необлученные жуки амбарного

долгоносика живут около года.)

Помимо прямого действия

ионизирующая раднэцня вызывает,

если можно так сказать, побочный

эффект. Если облученный

стерильный самец будет спариваться с

нормальной самкой, то она также

станет бесплодной! И стерильные

насекомые теперь сами защищают

зерно от повторного заражения...

Это один нз тех случаев, когда

человек использует естественное

стремление организмов к

размножению, чтобы уничтожить

вредителя.

На одном из крупнейших

элеваторов на юге нашей страны

монтируется первая в мире

установка для промышленной

радиационной дезинсекциь зерна. Она

изготовлена в Институте ядерной

физики Сибирского отделения

Академии наук СССР. Ее схема

показана на рисунке.

Одна такая установка ежегодно

может спасти от вредных

насекомых десятки тысяч тонн зерна.

Кандидат биологических наук

Г. А. ЗАКЛАДНОЙ

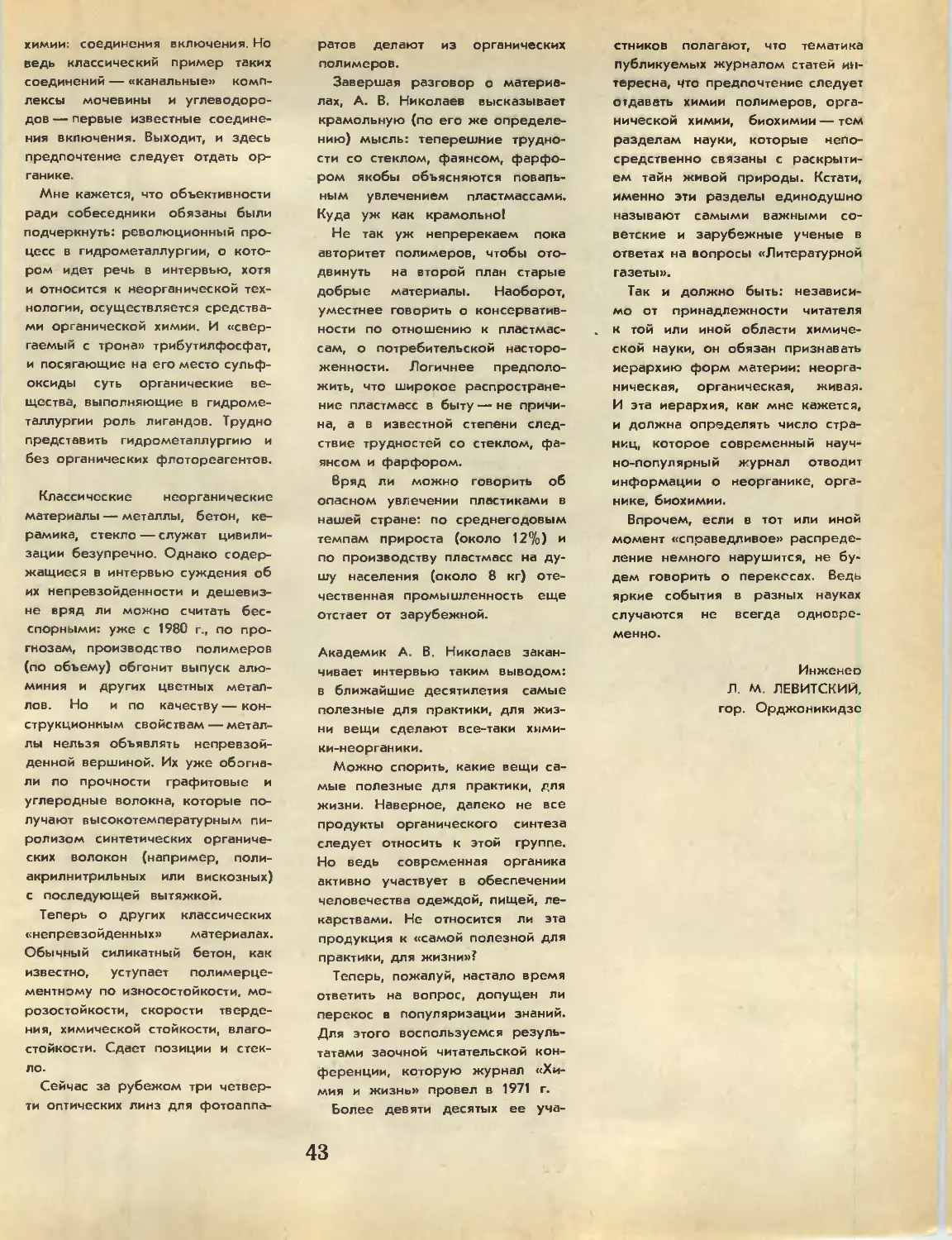

Схема установки блн

дезинсекции зерна в потоке.

Ее основа — ускоритель

электронов (мощность пучка

около 1 Мэв). Через кольцевое

окно ускоренные частицы выходят

наружу. Зерно из бункера падает

вниз, и зону облучения оно

проходит в один-два слоя.

Ускоритель вместе с зерном

окружен свинцовой защитой

21

КЛАССИКА НАУКИ

ИСТОРИЯ

одного

ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Не знаю, как отнесутся к этому

фольклористы, но мне кажется, что спрятанная в дупле,

в утке, в яйце и т. д. судьба Кощея

Бессмертного символизировала в сказках те

сокровенные тайны, которые природа ревниво

охраняет от посягательств пытливого

человеческого ума. Только природа зачастую поступает

еще хитрее. Не довольствуясь сокрытием

своих секретов, она упорно толкает

исследователя на неправильный путь, подсовывает ему

обманчивое решение. В военном деле такой

способ маскировки называют «ложным

объектом».

Что поражает нас при знакомстве со

строением любого живого организма? Прежде

всего его целесообразность. Цапля живет на

болоте— у нее длинные оголенные ноги,

позволяющие ходить по дну; у нее длинный клюв,

позволяющий доставать пищу, не окуная

головы. А у водоплавающих птиц ноги

короткие, но зато они снабжены плавательными

перепонками; специальные железы смазывают

их оперение жиром, благодаря чему они, в

самом деле, всегда выходят сухими из воды.

Как возникли эти удивительные

приспособления? Может быть, люди сумели бы ответить

на такой вопрос много раньше, чем это было

сделано, если бы природа не направила их по

ложному следу.

Хорошо известно, что всякий организм в

процессе своей индивидуальной жизни

стремится приспособиться к окружающим его

условиям. И так же хорошо известно, что

дети похожи на своих родителей. Остается

сделать один небольшой шажок — допустить, что

приобретенные под действием внешних

условий изменения закрепляются в потомстве, — и

объяснение найдено: наследование

приобретенных признаков — вот причина

целесообразной организации живого организма!

Сторонников такой точки зрения обычно

называют ламаркистами — по имени великого

французского естествоиспытателя Жана

Батиста Ламарка, но ламаркизм возник за

много веков до рождения того, кто дал

направлению свое имя. Тщетно было бы искать в дали

столетий истинного автора этой концепции.

Еще Гиппократ писал, что приобретенные

признаки наследуются, но и он ни в коей мере

не претендовал на роль первооткрывателя: из

сочинений Гиппократа видно, что основатель

научной медицины лишь излагает

общепринятую точку зрения.

Правда, идея наследования приобретенных

признаков встретила серьезное сопротивление

уже в древности: ее раскритиковал

Аристотель. И все-таки «ламаркистские» взгляды

господствовали и в античном мире, и, что

особенно поразительно, в средние века, когда

авторитет Аристотеля считался

непререкаемым. В XIII веке ламаркизм дружно

проповедовали и Фома Аквинский, и его ярый

антагонист Роджер Бэкон —предтеча научного

мировоззрения нового времени. Это убеждение

было широко распространено и в

последующие времена.

Ламарка часто обвиняют в том, что он не

доказывал, а постулировал наиболее

ответственные свои положения. Но эти обвинения

справедливы лишь отчасти. Если в дни, когда

писалась «Философия зоологии»,

наследование приобретенных признаков считалось

непреложной истиной, то чего ради было ее

обосновывать?

Можно лишь удивляться гению Ламарка,

сумевшего, исходя из ложных предпосылок,

построить первую стройную теорию

эволюционного развития жизни на Земле. Ведь из

доктрины наследования приобретенных

признаков сама по себе идея эволюции еще не

вытекала, как из обратного положения — о том,

что приобретенные признаки не

наследуются,— вовсе не вытекает отрицание эволюции

(хоть это нередко пытались приписать своим

противникам ламаркисты).

Не случайно же теория наследования

приобретенных признаков в течение веков спокой-

23

но уживалась с доктриной о неизменяемости

видов. И не случайно также, что первый

серьезный удар ламаркизму нанесла не эта

доктрина, а подлинно научная теория эволюции,

то есть теория Дарвина.

Пусть сам Дарвин делал уступки

общепринятому мнению — объективный смысл

открытий ученого важнее его субъективных

колебаний. Теория отбора удачных вариаций

объясняла практически все многообразие фактов,

накопленных наукой о жизни, и не нуждалась

ни в каких искусственных подпорках — будь

то отдельные акты творения или способность

организмов передавать потомству

приобретенные признаки.

Правда, во времена Дарвина еще не были

известны основные законы наследственности.

Казалось самоочевидным (природа опять

подсказала ложный путь!), что при слиянии

родительских половых клеток наследственные

факторы неизбежно разбавляют друг друга, как

вода, смешанная с вином. Если так, то

наследственные уклонения одного из родителей,

даже если они благоприятны для данного

организма, проявятся в потомстве лишь

наполовину, а при последующих скрещиваниях будут

все больше ослабевать и в конце концов

исчезнут. Не подозревая о том, что

наследственные задатки, получаемые дочерним

организмом от матери и отца, не разбавляются, а

передаются следующим поколениям в

первоначальном виде, Дарвин вынужден был

вернуться к принципу наследования приобретенных

признаков, хотя на первых порах считал его

несущественным для эволюции.

Впрочем, высказывания Дарвина на этот

счет всегда носили облик предположений,

чего, к сожалению, нельзя сказать о позиции

некоторых его последователей.

Эрнст Геккель, например, был убежден, что

«прямое наследование новых приспособлений

в смысле Ламарка имеет огромное значение».

Уверовав в наследование приобретенных

признаков, Геккель подтверждал свое мнение

лишь косвенными данными, но не смог

привести ни одного твердого доказательства.

Однако, нагромождая одни допущения на

другие, он был готов дать объяснение всему, чему

угодно. Геккель даже разработал детальную

классификацию разных типов наследования

приобретенных признаков, будто сам факт

такого наследования сомнению не подлежал.

Мыслителем иного склада был другой

немецкий ученый — Август Вейсман. Он

предпочитал сказать «я не знаю», нежели

обосновывать одни произвольные допущения с

помощью других произвольных допущений.

Поначалу он, как и Геккель, был сторонником

наследования приобретенных признаков, но

постепенно убедился, что приводимые в пользу

такого наследования примеры либо

недостоверны, либо их легко объяснить действием

естественного отбора. Главное же, к чему

пришел Вейсман, — это убеждение, что вопрос о

передаче потомству приобретенных признаков

не может быть решен априорными

рассуждениями. Только тщательно поставленный

эксперимент может решить вопрос в ту или иную

сторону.

И Вейсман стал рубить хвосты крысам.

Бесхвостых крыс он скрещивал меж собой и у

их детенышей тоже отрубал хвосты. Так

ученый изувечил 22 поколения крыс и убедился,

что, несмотря на все экзекуции, хвосты у крыс

не только не исчезают, но даже не

укорачиваются ни на миллиметр.

Свою атаку на теорию наследования

приобретенных признаков Вейсман повел в 80-е годы

прошлого века, так что Чарльз Дарвин

откликнуться на его работы уже не мог. Зато на

сторону Вейсмана решительно встал другой

основатель эволюционной теории — Альфред

Рассел Уоллес, независимо от Дарвина и

одновременно с ним выдвинувший принцип

естественного отбора.

Вейсмана и Уоллеса считают

основоположниками неодарвинизма, то есть дарвинизма,

освобожденного от всяких уступок

ламаркизму.

Если Вейсман сумел привлечь на свою

сторону крупных ученых старшего поколения, то

не удивительно, что его работы оказали

огромное влияние на младших современников.

Выдающийся советский биолог Николай

Константинович Кольцов вспоминал, что в

молодости своей, в 1894 году, прочитав на

немецком языке книжечку Августа Вейсмана «О

зачатковом пути», он на всю жизнь приобрел

невосприимчивость к ламаркизму.

Несостоятельность теории наследования

приобретенных признаков стала особенно

ясной после того, как в 1900 году были вторично

открыты основные законы наследственности,

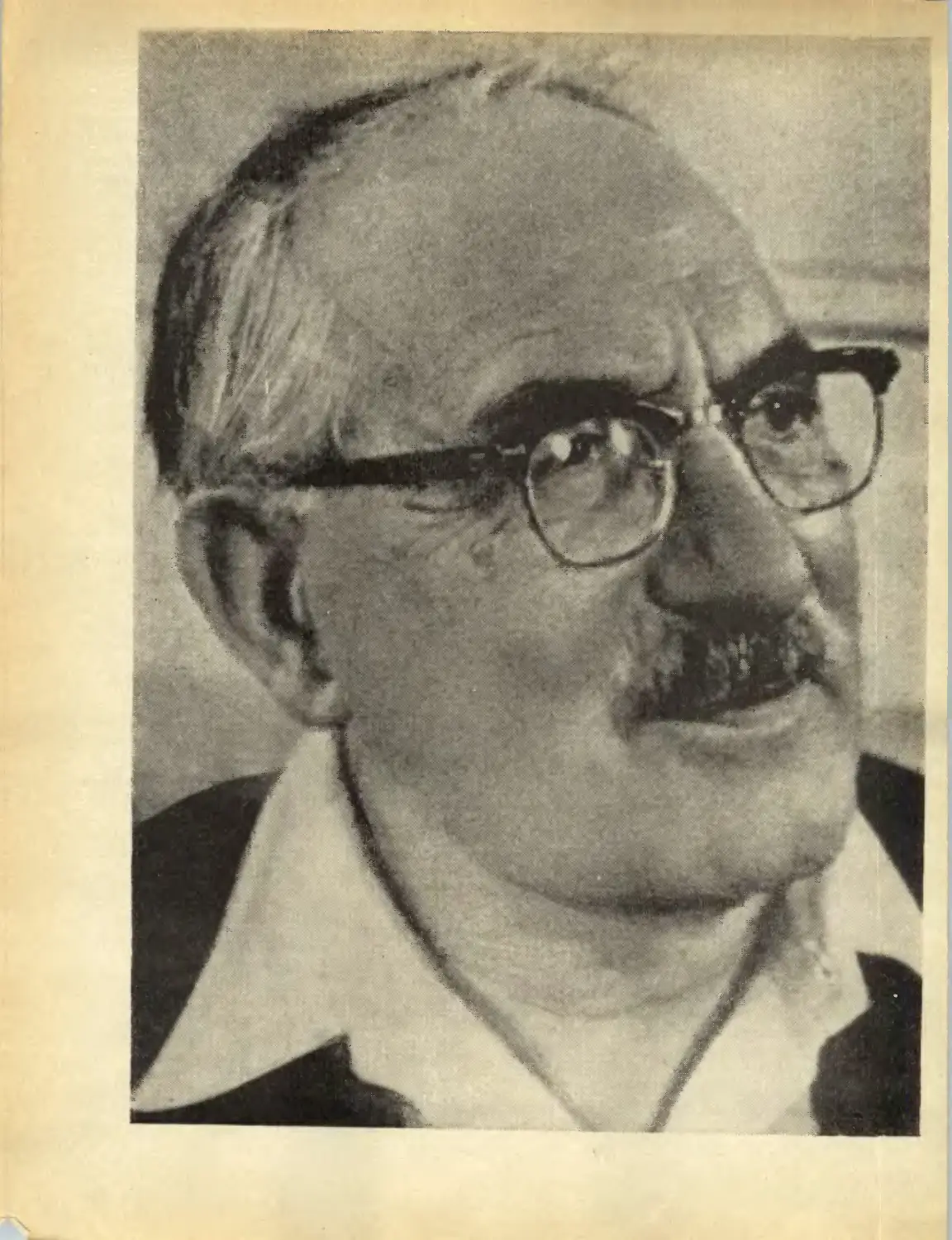

много раньше изложенные Грегором