Text

химия и жизнь

Научно-популярный журнал Академии наук СССР 1973

Ци Бай-ши. Тушь.

Шмелю не надо защищаться от

кузнечика: они не воюют из-за

еды или места под солнцем.

У них, как говорят специалисты,

разные экологические ниши.

Но шмель не безобиден, а пчелу

а вовсе зря дразнить не стоит:

она не только вонзает жало,

но и впрыскивает яд.

О разнообразном оружии жуков,

муравьев, бабочек рассказывается

в статье «Оборона насекомых»

химия и жизнь

Размышления

Мастерские науки

Новые заводы

Последние известия

Проблемы и методы

современной науки

Наука о живом

Болезни и лекарства

Элемент N9...

Проблемы и методы

современной науки

Короткие заметки

Земля и ее обитатели

Вооруженным глазом

Литературные страницы

Информация

Новости отовсюду

Искусство

Клуб Юный химии

Словарь науки

Из писем в редакцию

Учитесь переводить

Консультации

30

42

82

7

2 3. А. РОГОВИН. Максимум

усилий — на минимуме проблем

8 А. ИОРДАНСКИЙ. Живое против

живого

12 Ю. М. ПОШЕМАНСКИИ. Невин-

номысск: крупнейший в стране

аммиачный агрегат

13 Замороженная жизнь

14 М. КРИВИЧ, Л. ОЛЬГИН.

Постигла ли гевею участь

кок-сагыза?

18 М. ГУРЕВИЧ. Избранные главы

инженерной психологии

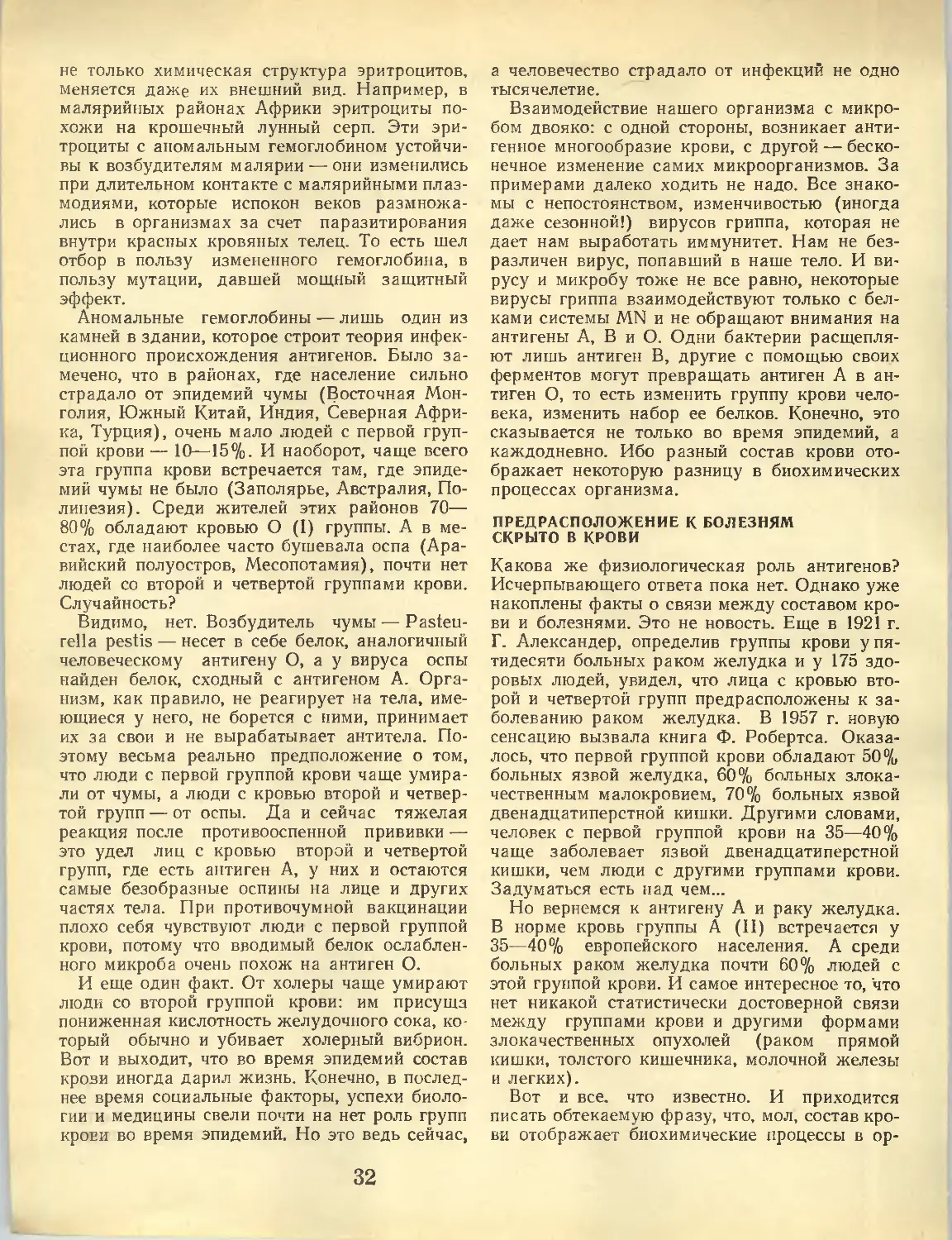

А. С. ГЛАДКИХ. Почему у все*

людей разная кровь?

33 Н. Р. ПАНЧЕНКОВ.

Нетоксичные наркотики

36 В. В. СТАНЦО. Полоний

А. ЗУБЕК. Из экспонатов

варшавского музея

43 Памяти М. Д. Миллионщикова

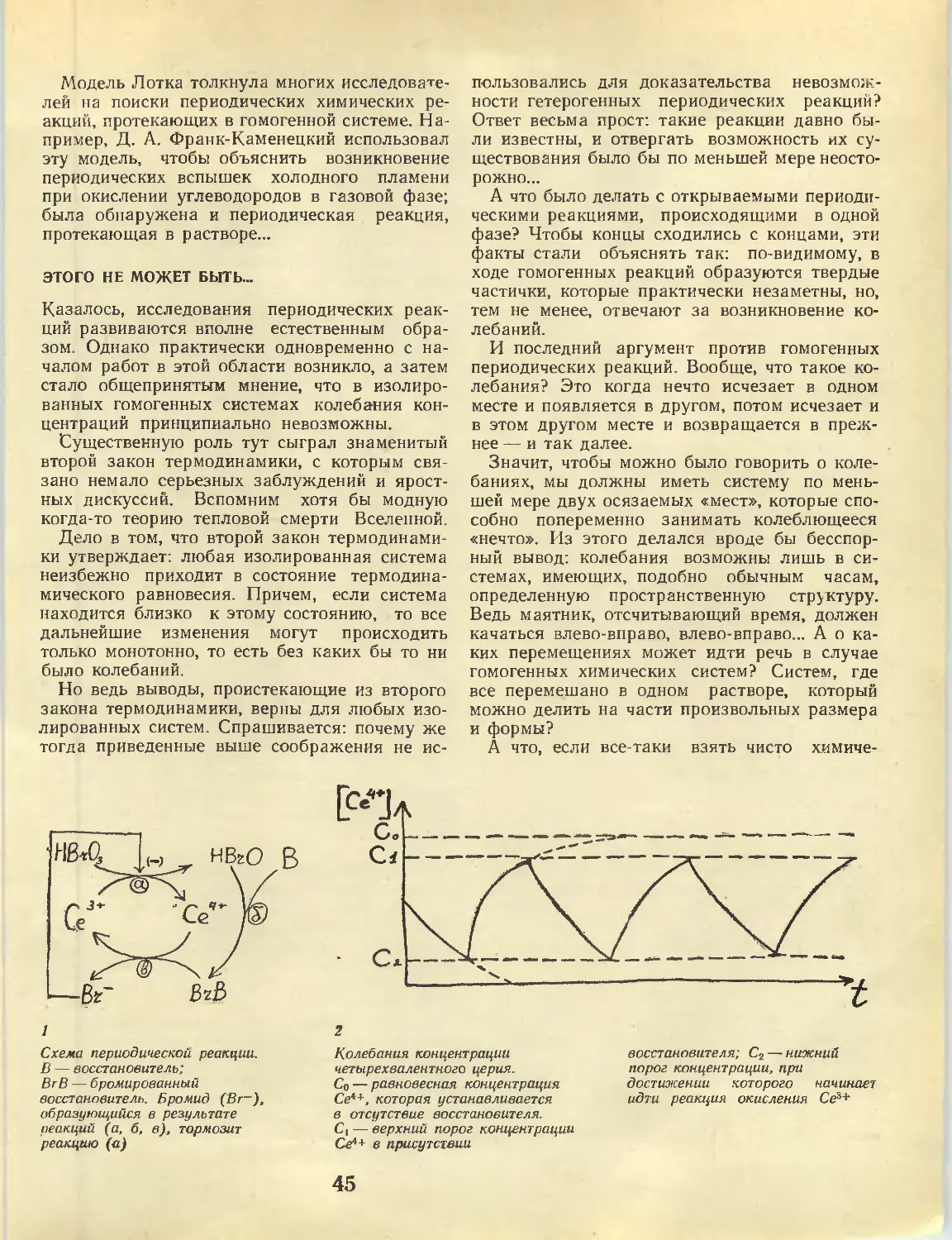

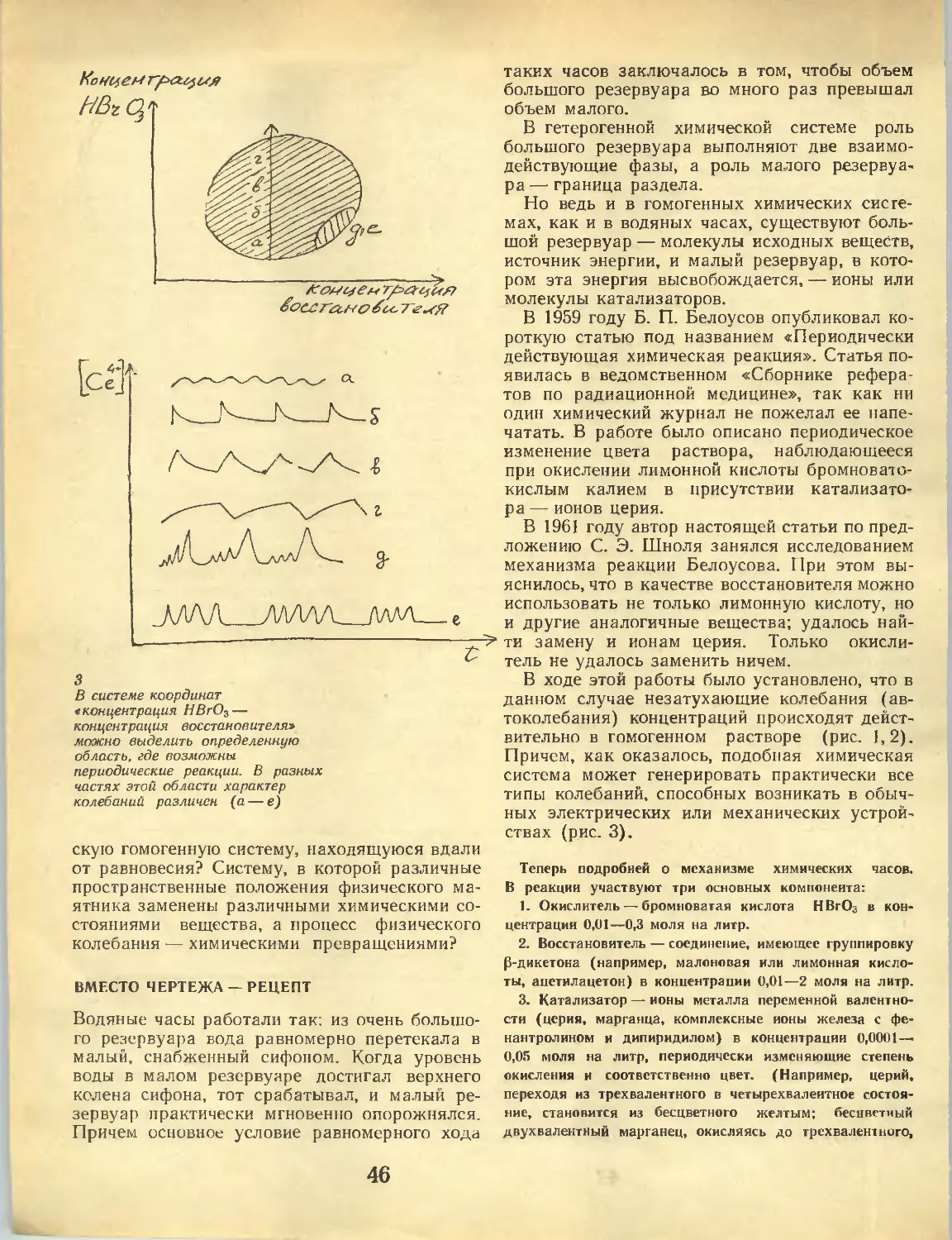

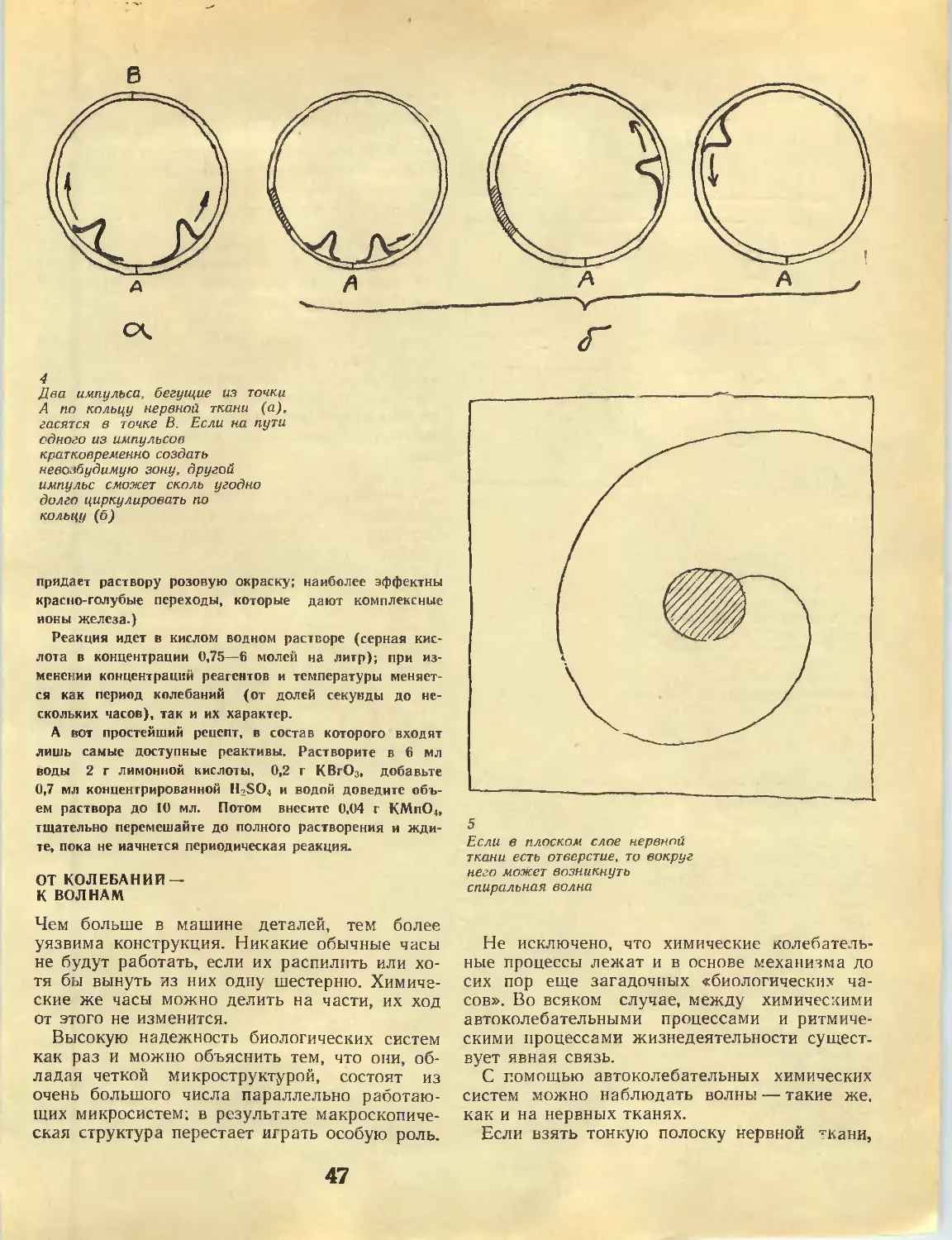

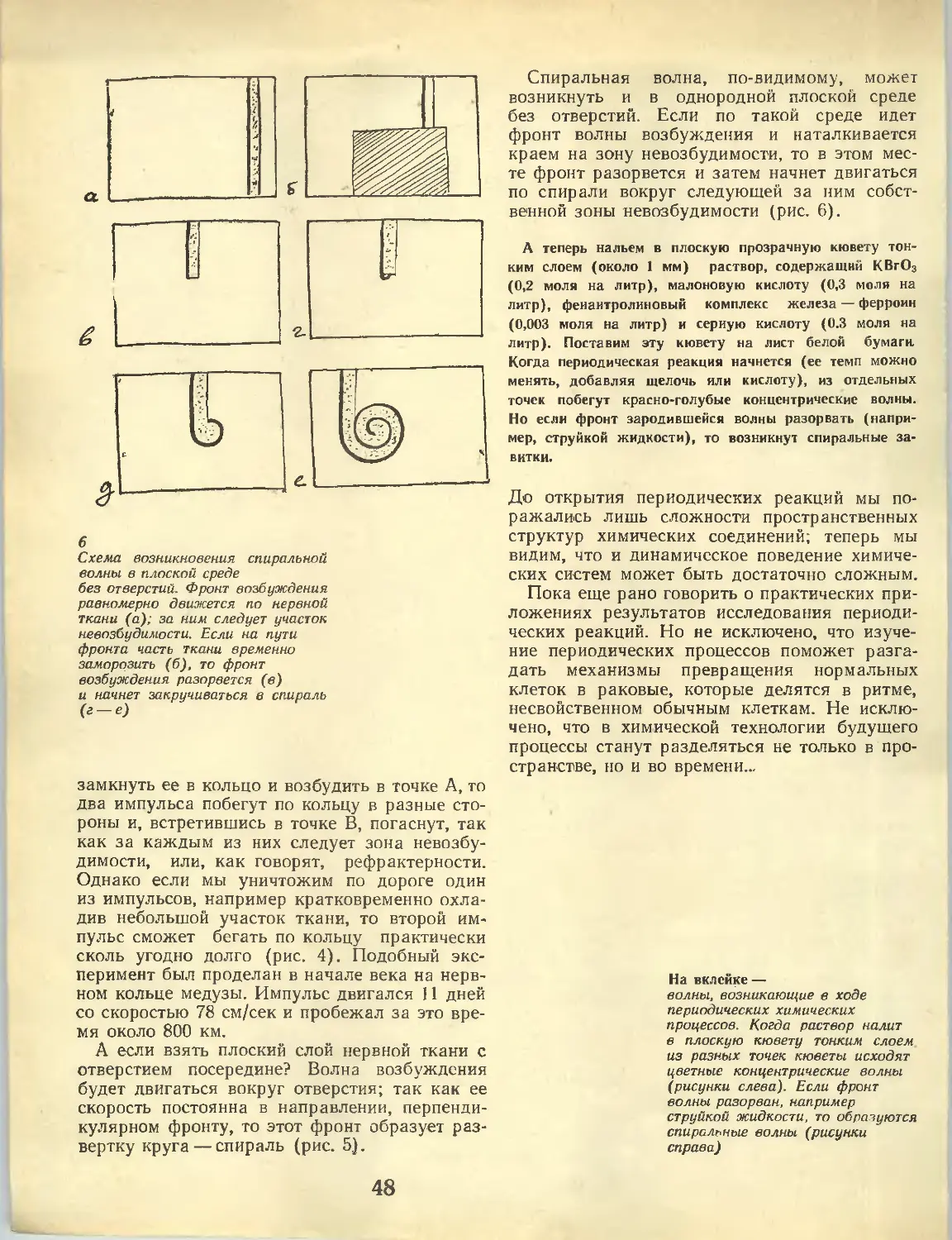

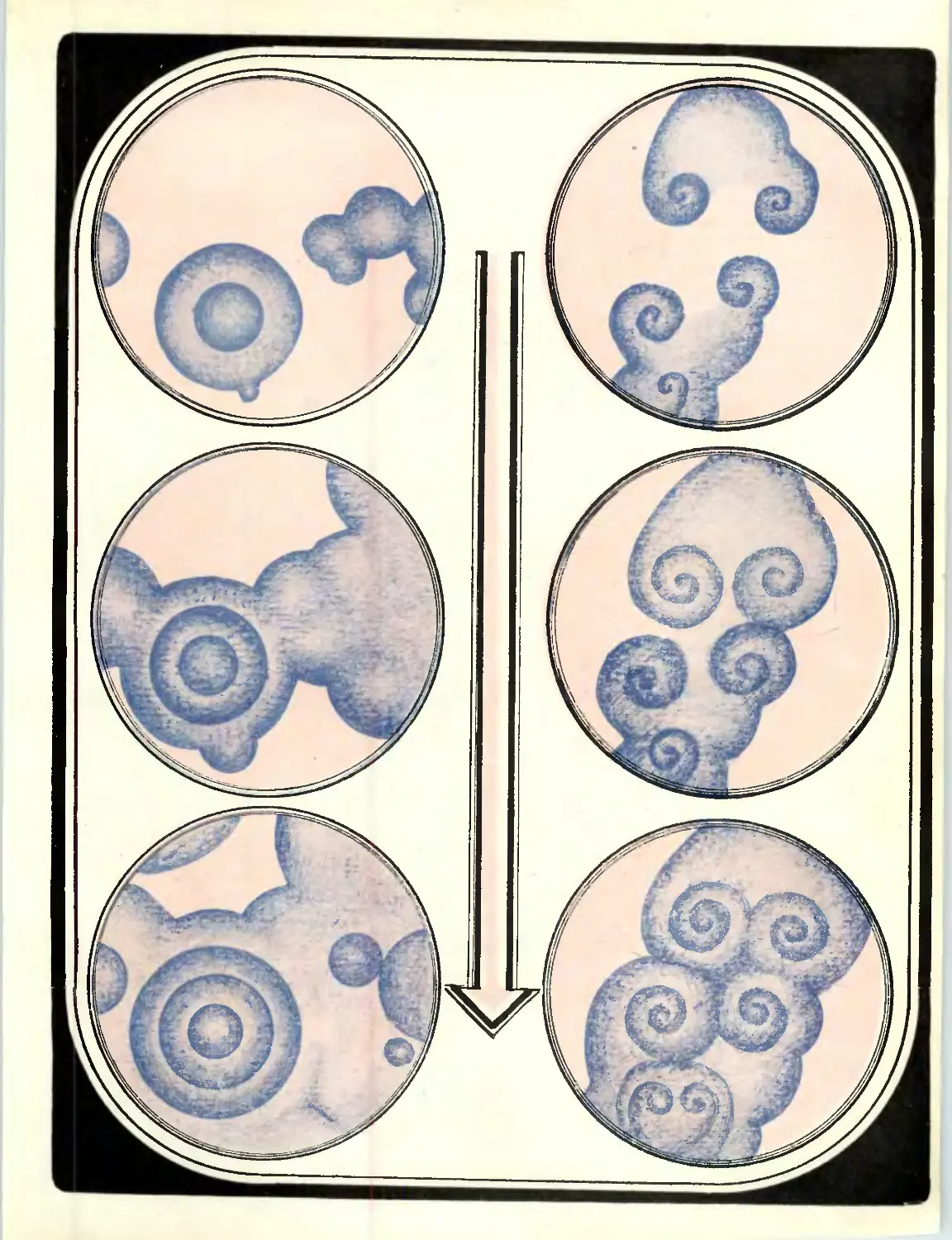

44 А. М. ЖАБОТИНСКИИ. Часы в

стакане

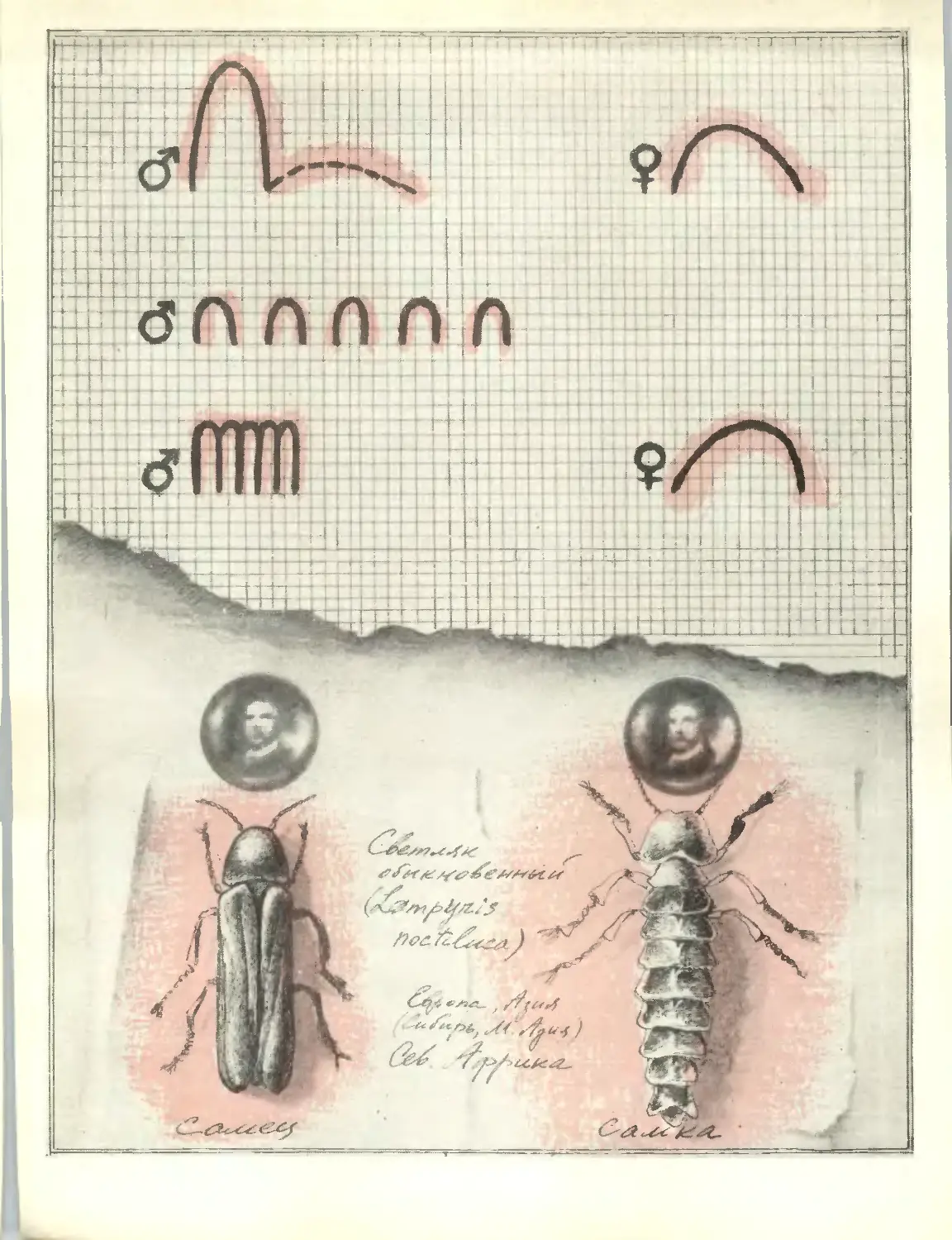

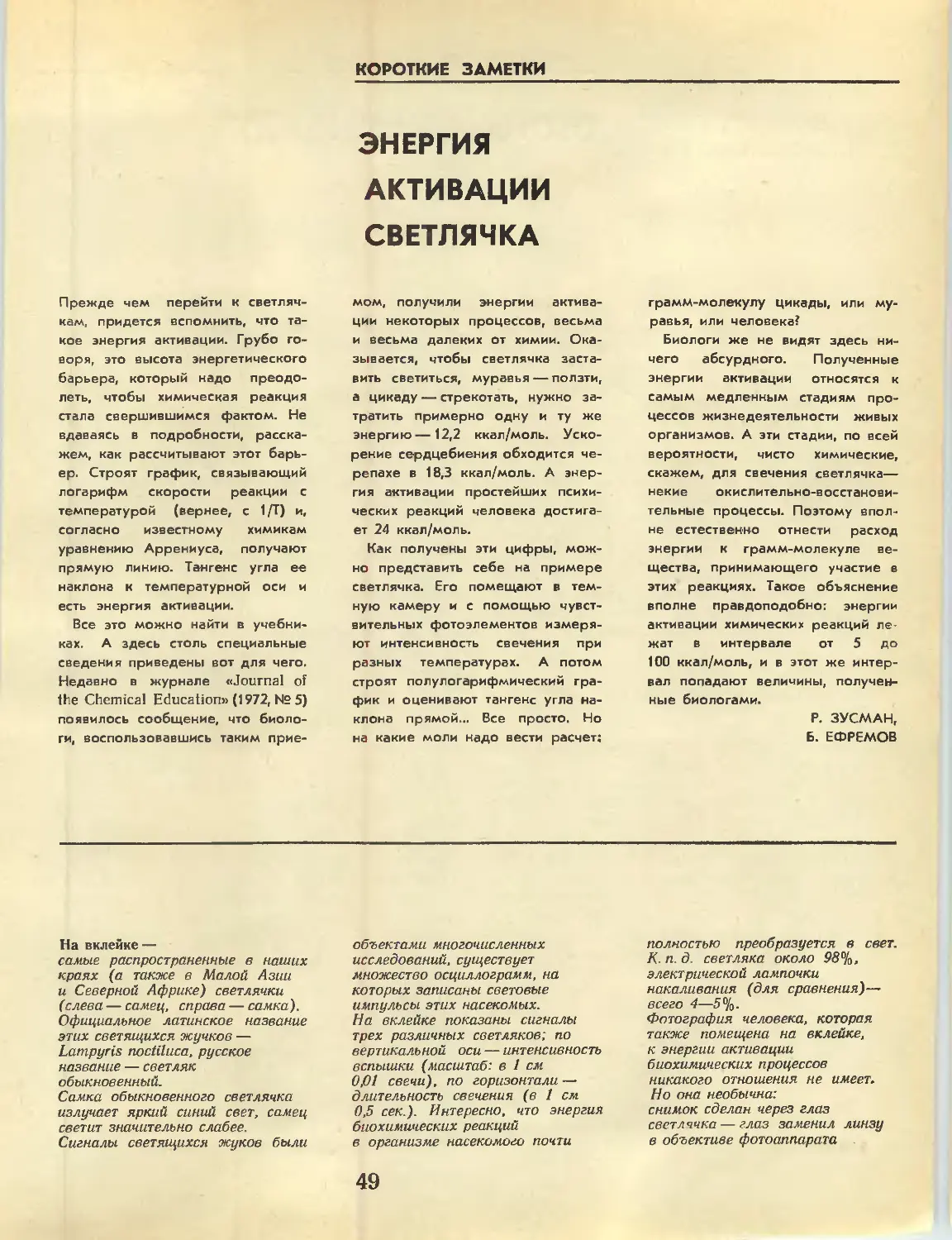

49 Р. ЗУСМАН, Б. ЕФРЕМОВ.

Энергия активации светлячка

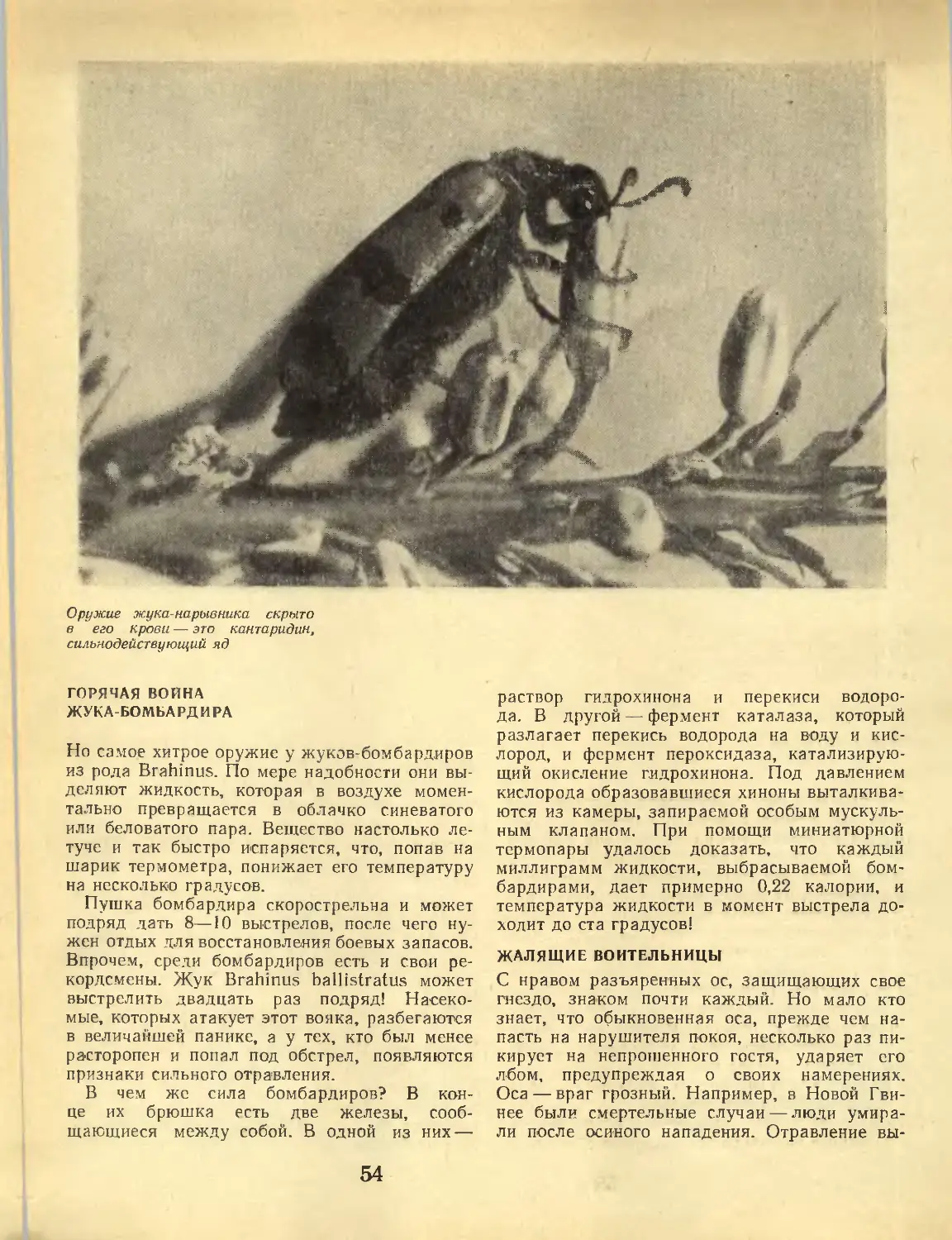

50 П. И. МАРИКОВСКИЙ. Оборона

насекомых

56 С. СТАРИКОВИЧ. Сине-зеленые

водоросли, которыми все больше

интересуется мир

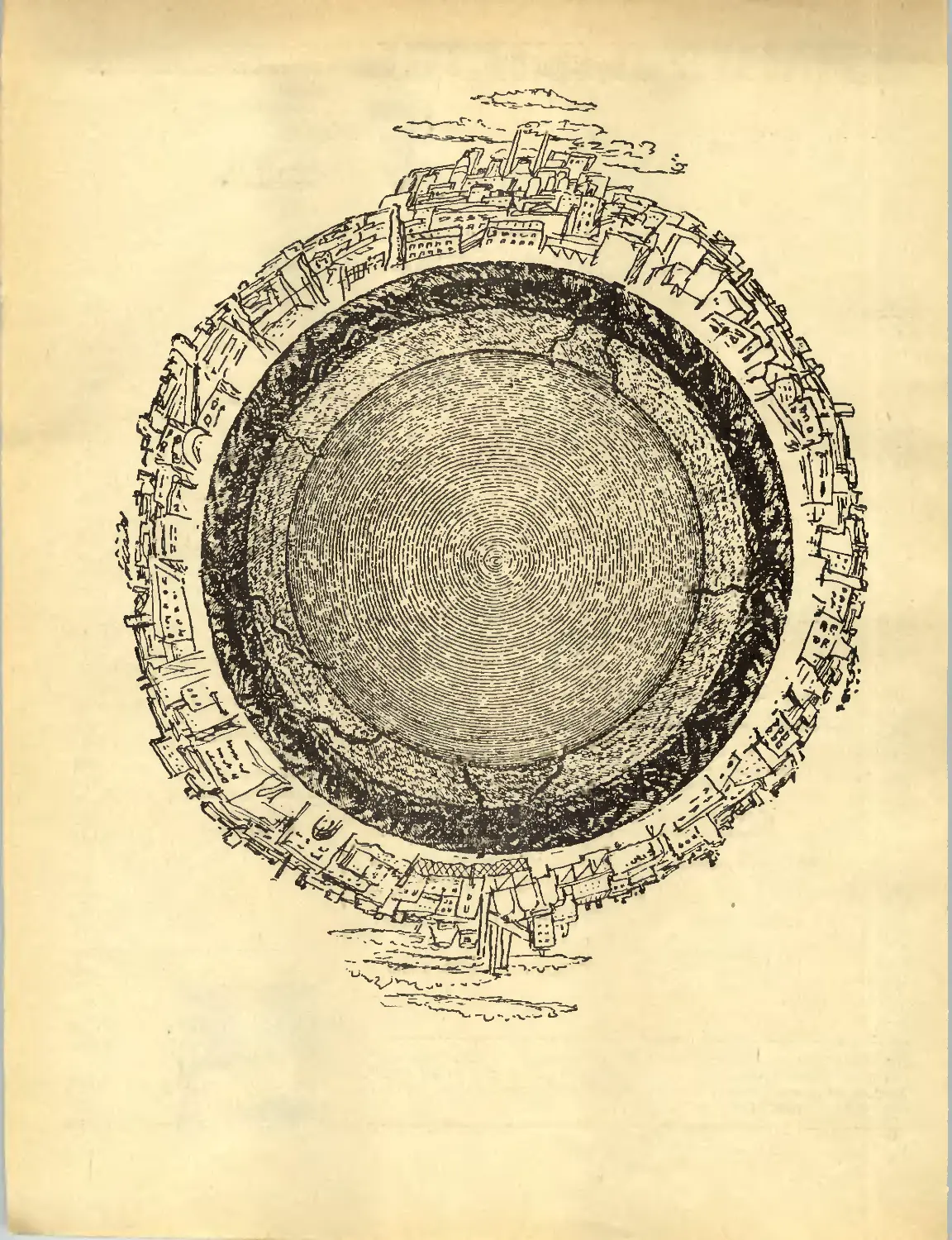

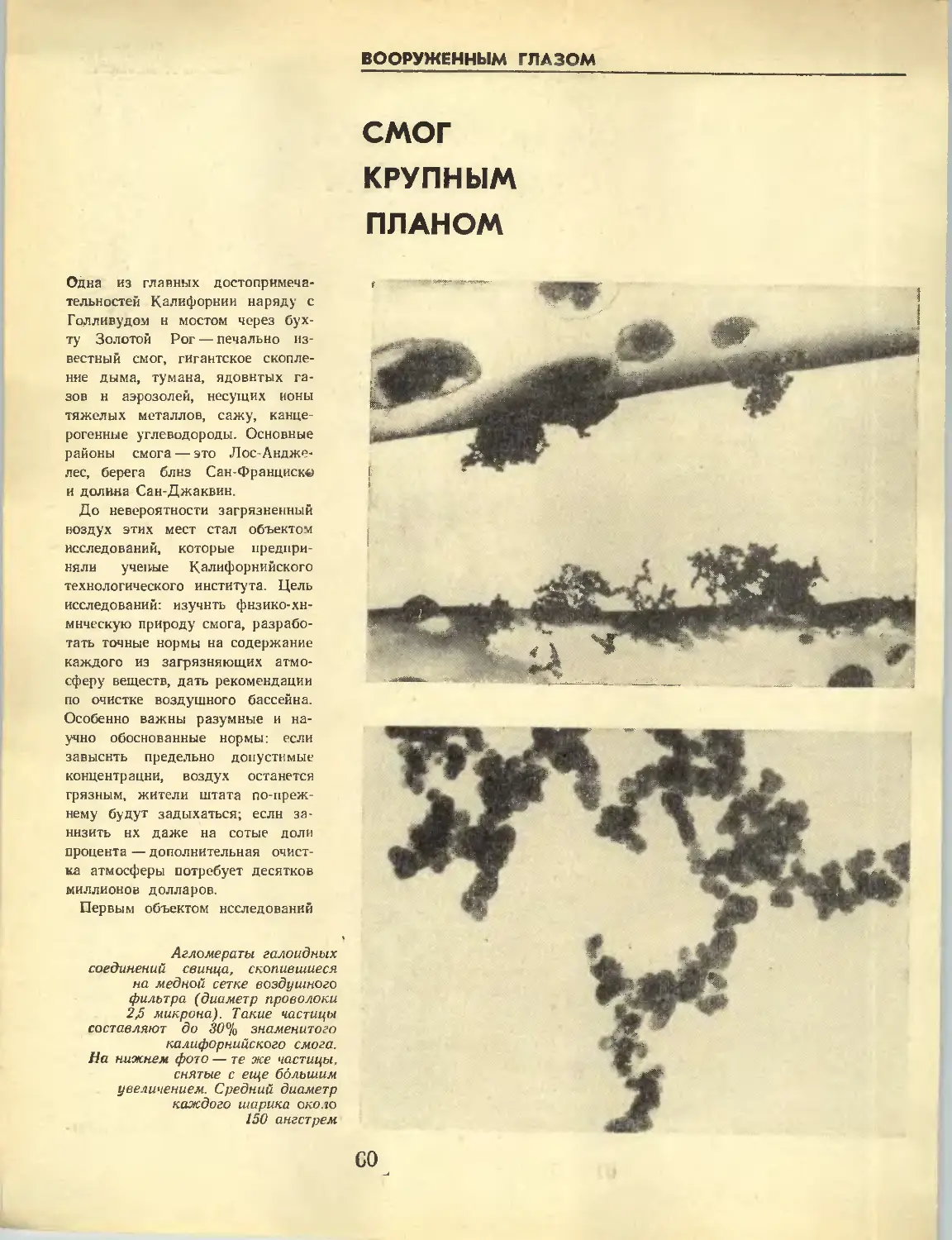

60 Л. ЛЕВАНТ. Смог крупным

планом

62 С. ГАНСОВСКИИ. Часть этого

мира

73

74

76

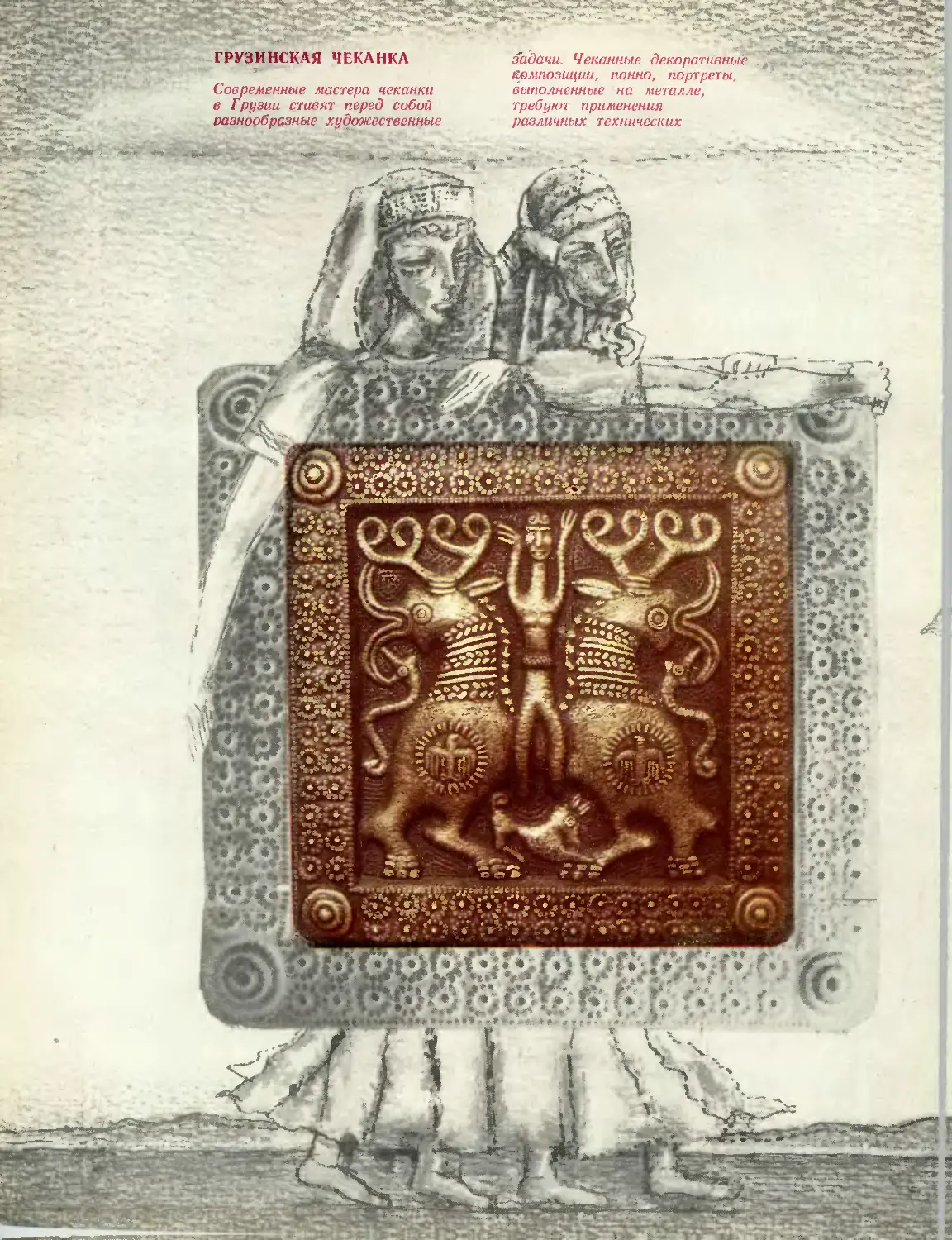

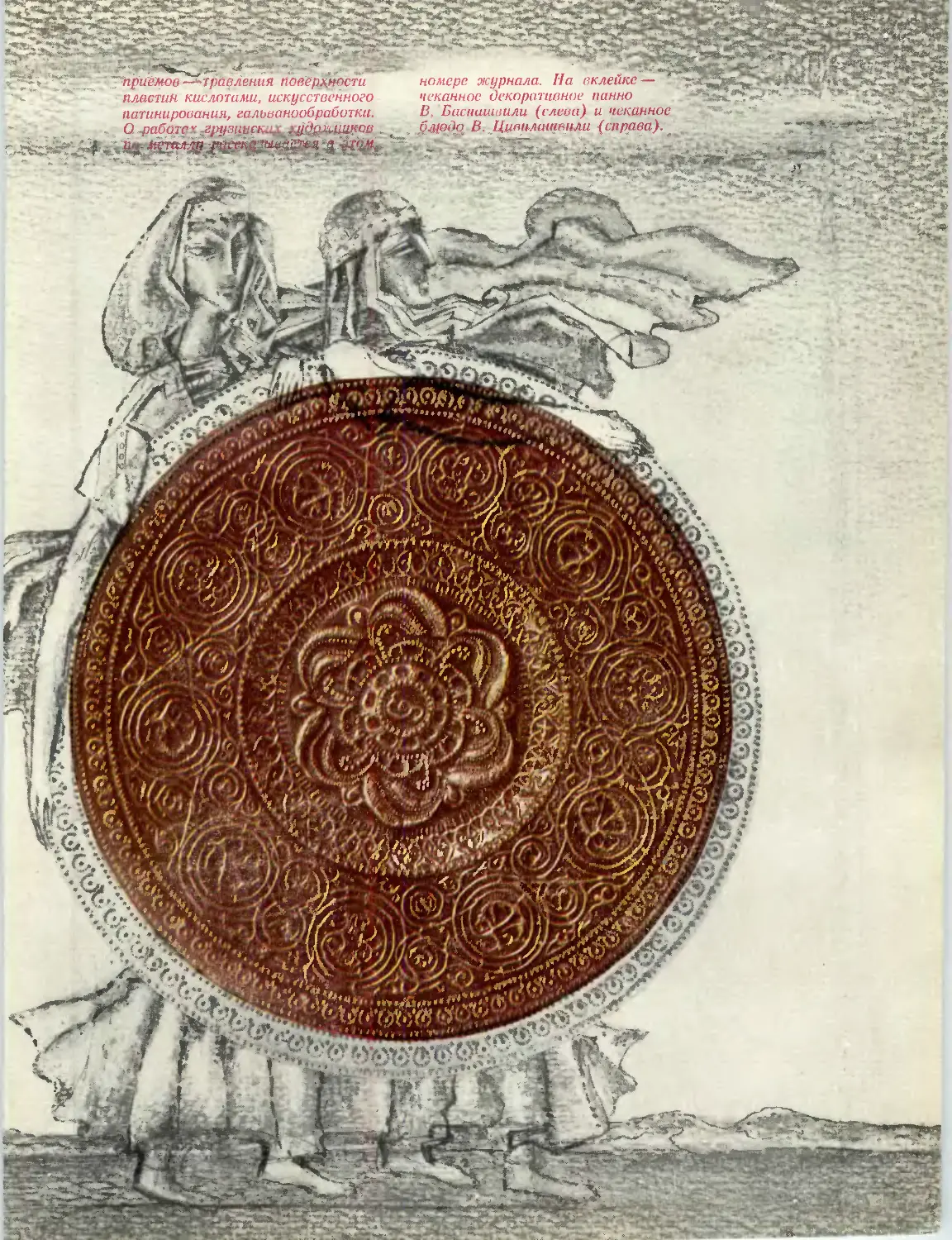

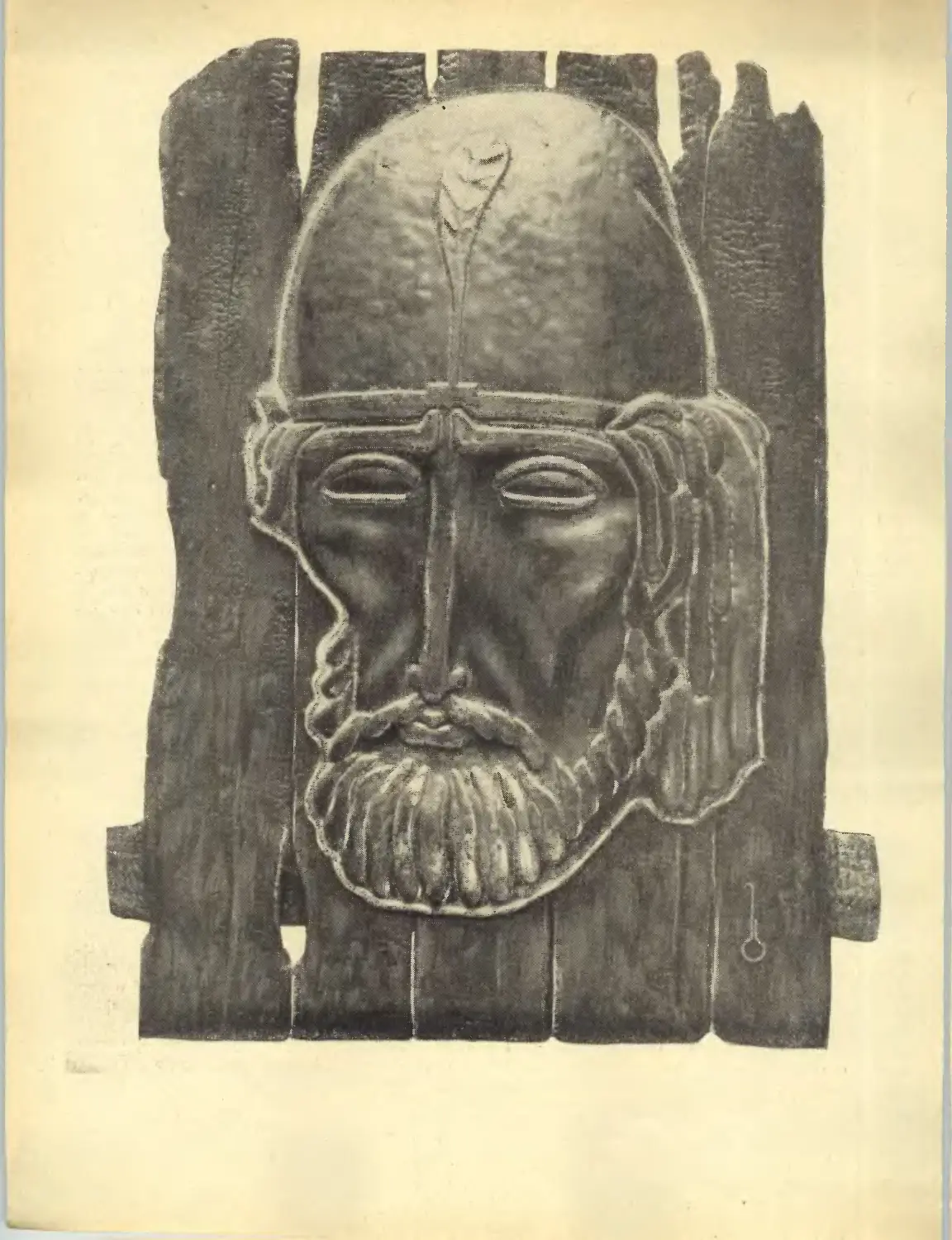

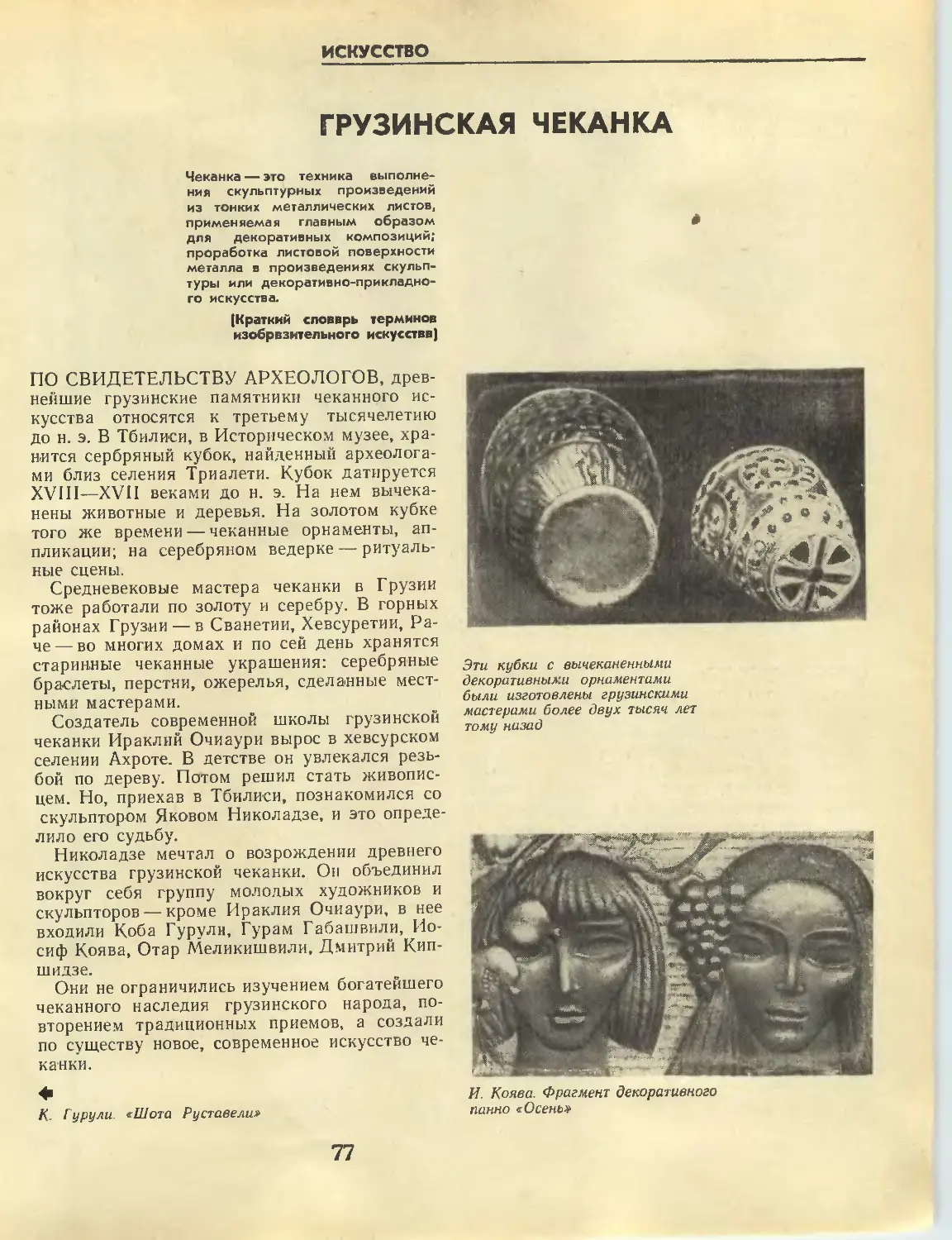

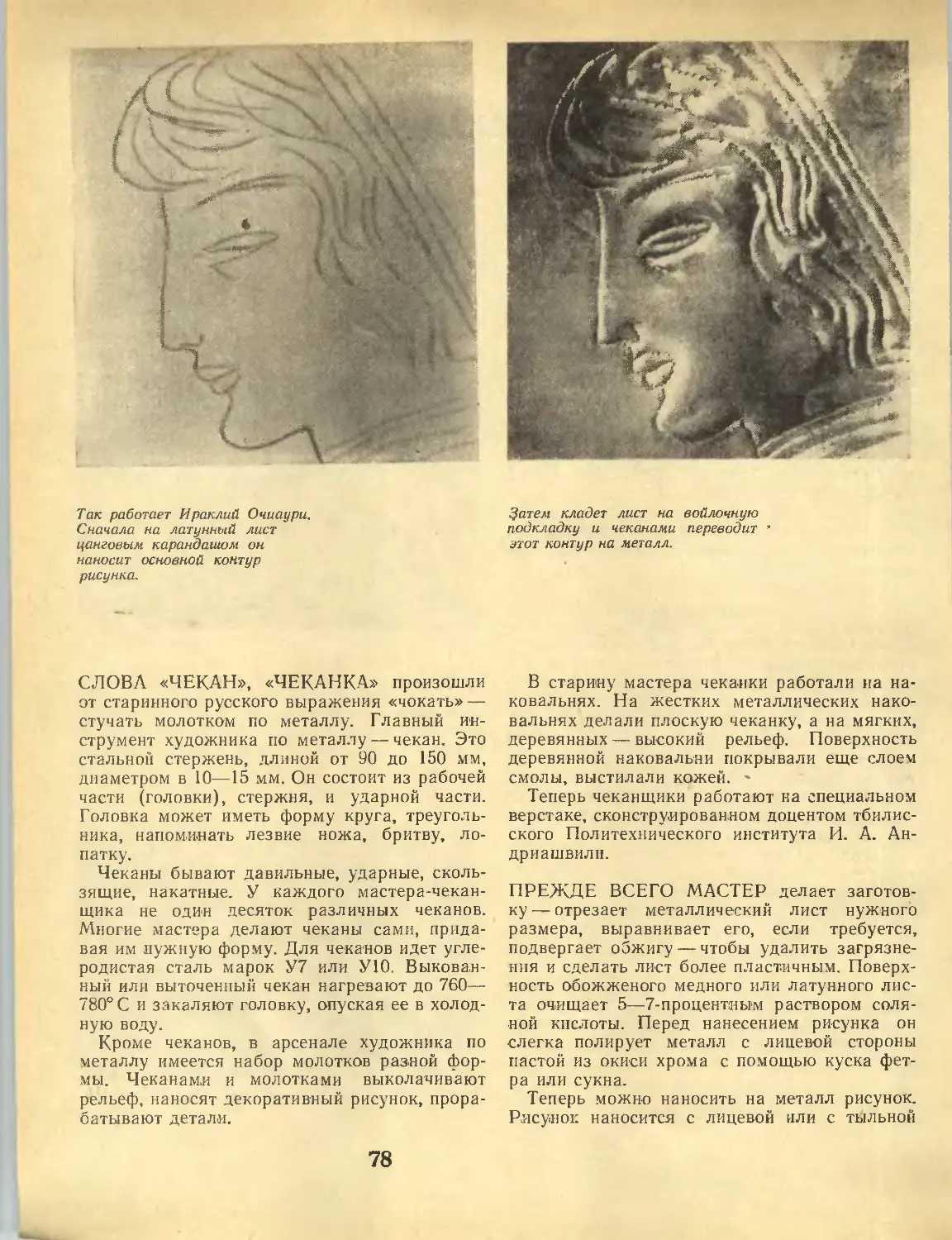

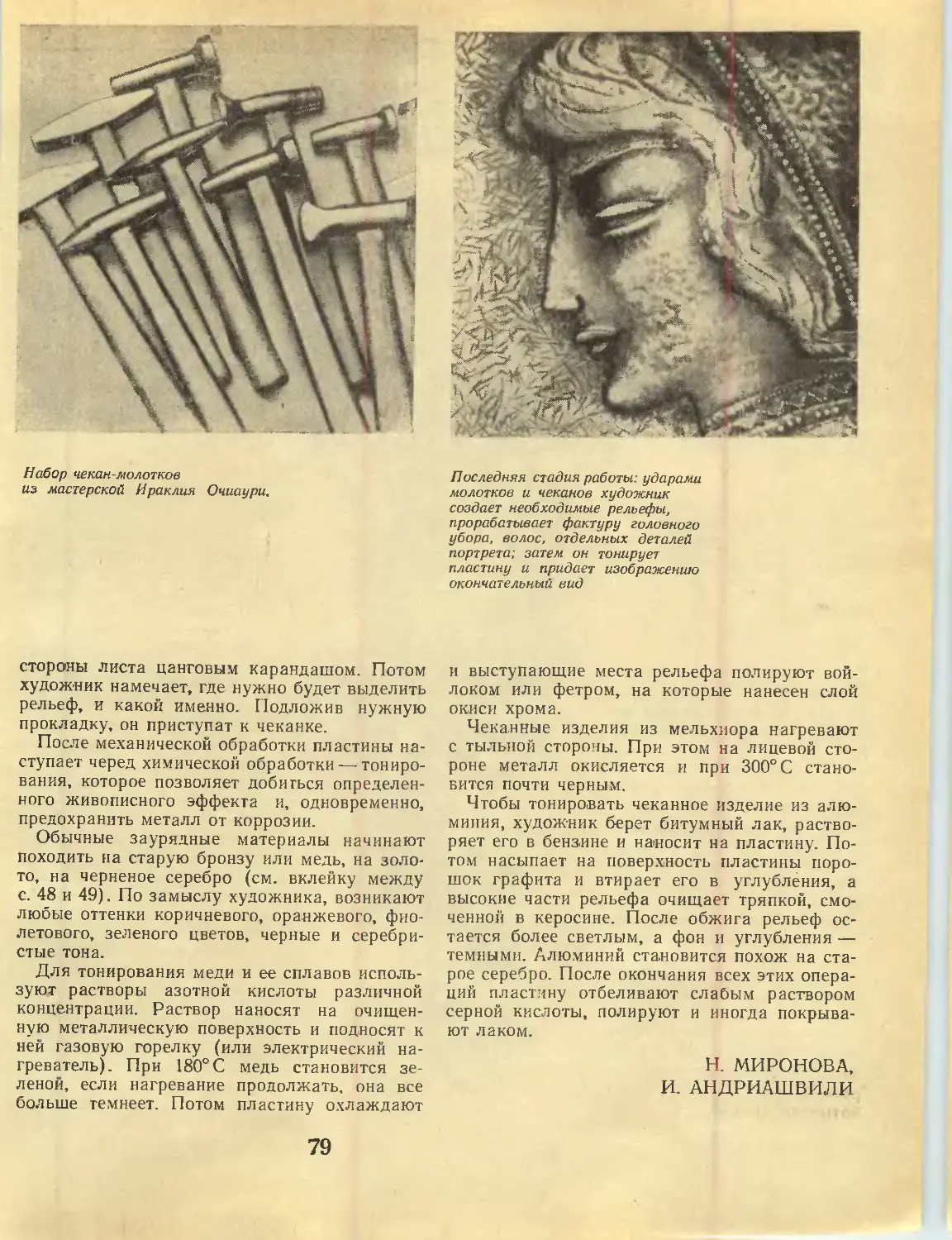

Н. МИРОНОВА, И. АНДРИАШ-

ВИЛИ. Грузинская чеканка

86 Т. АУЭРБАХ. История с

географией

88 Л. В. ДАНИЛОВ. Снимайте

накипь — экономьте энергию!

90 Ю. А. ПОЛТАВЧЕНКО.

Сибирская жевательная сера

93 С. БРАГИНСКАЯ. Английский —

для химиков

94

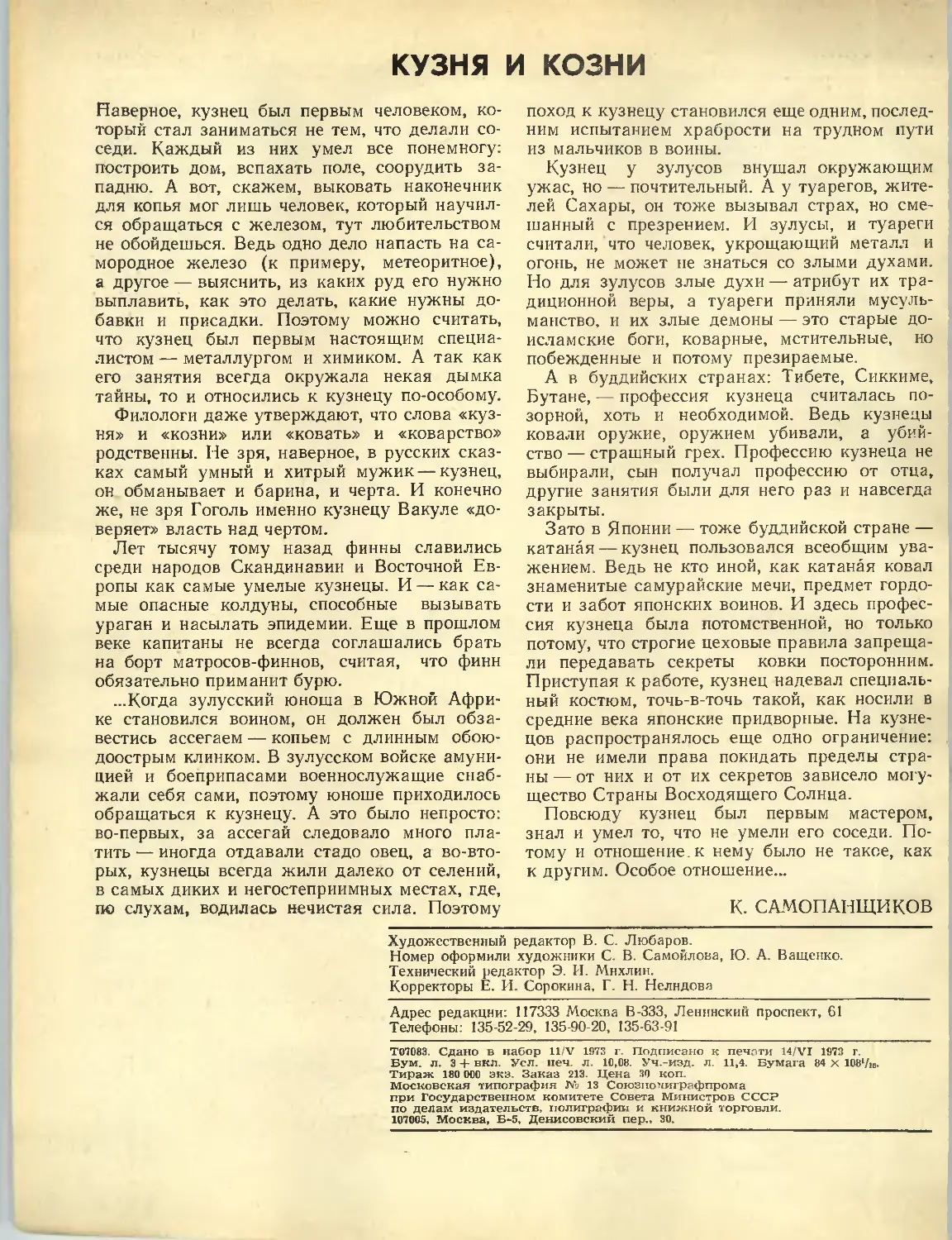

96 К. САМОПАНЩИКОВ. Кузня и

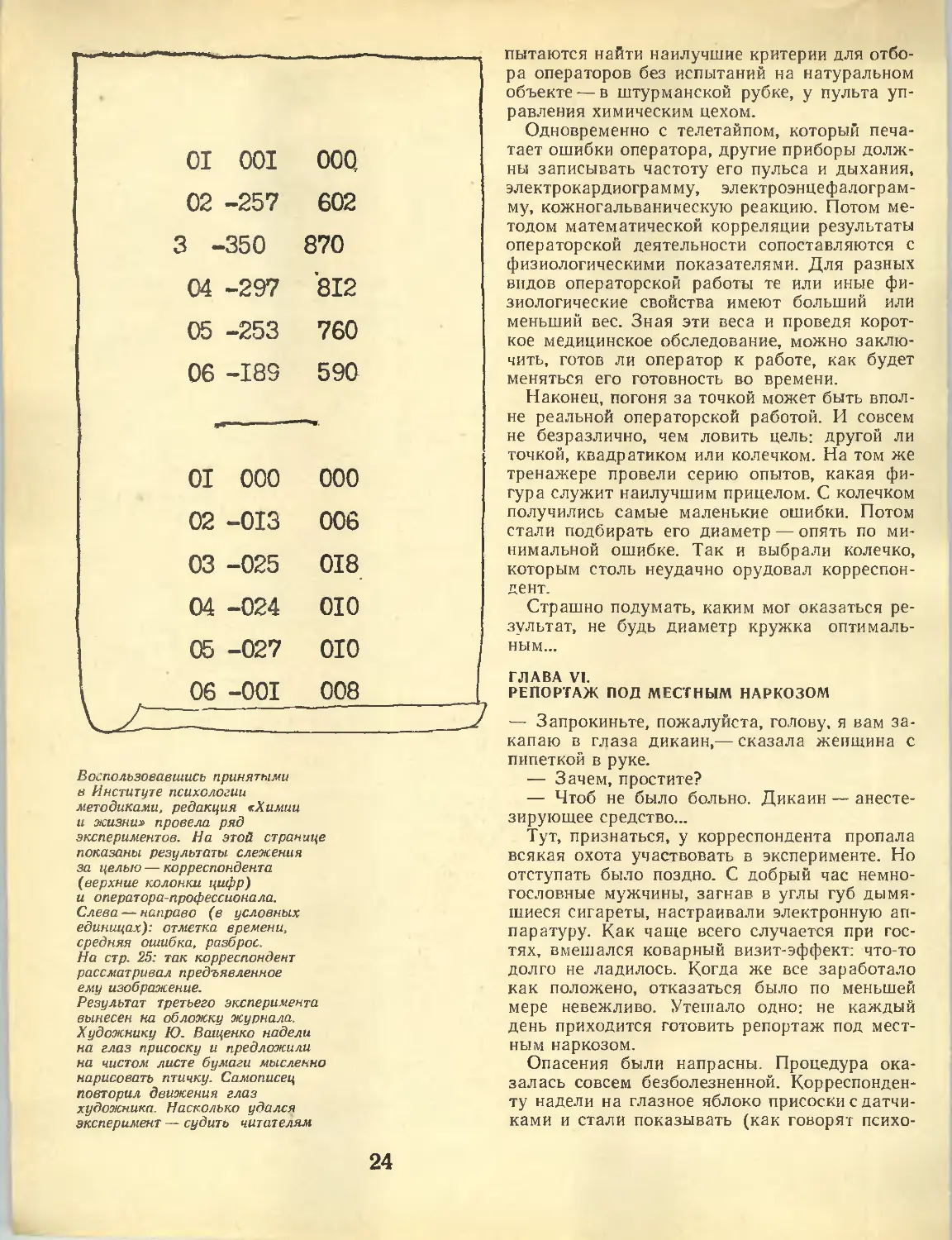

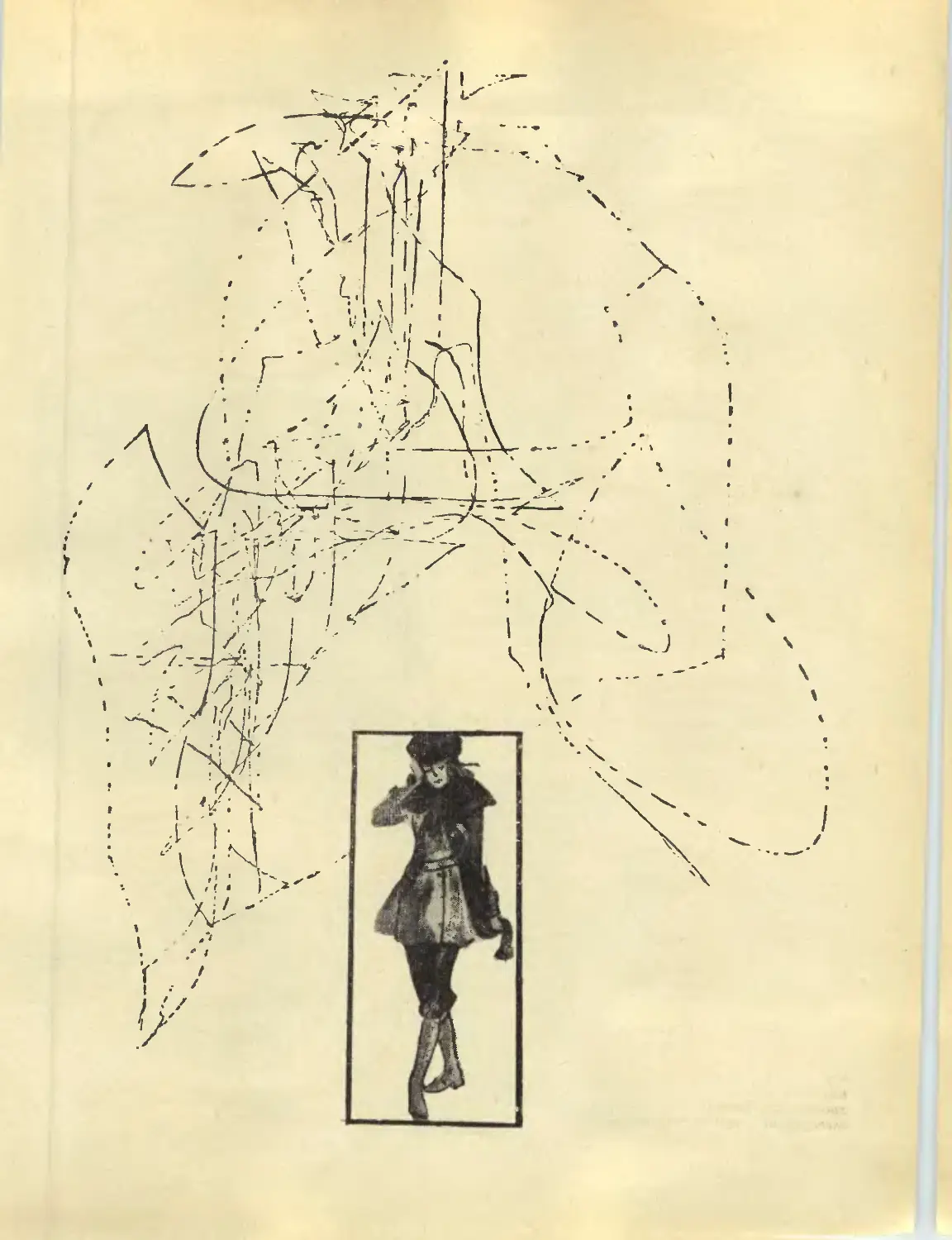

НА ОБЛОЖКЕ — рисунок тицы, который художник Ю. Ващенко

выполнил в лаборатории процессов восприятия Института психологии АН СССР,

Рисунок необычный: он сделан глазами. Подробности — в статье

«Избранные главы инженерной психологии».

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Июль 1973

Год издания 9-й

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

М. И. Рохлин

(зам. главного редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А. Энгельгардт

Редакция:

Б. Г.

М. А.

B. Е.

А. Д.

О. И.

о. м.

д. н.

в. в.

C. Ф.

Т. А.

в. к.

Володин,

Гуревич,

Жвирблис,

Иорданский,

Коломийцева,

Либкин,

Осокина,

Стаицо,

Старикович,

Сулаева,

Черникова

«ХИМИЯ И ЖИЗНЬ», 1973

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Доктор технических наук

3. А. РОГОВИН

МАКСИМУМ УСИЛИЙ-

НА МИНИМУМЕ ПРОБЛЕМ

(БЕСЕДА С КОРРЕСПОНДЕНТОМ

«ХИМИИ И ЖИЗНИ» В. ЧЕРНИКОВОЙ)

ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ ученого —

найти свое место в том огромном потоке

исследований, который захлестывает в наши дни

любую область науки, в частности химию, и

в особенности химию полимеров.

Можно по-разному решать эту задачу.

Можно без конца дополнять, уточнять, опровергать

уже опубликованные (свои и чужие) работы.

Давать новые цифры, новые наблюдения,

которые будут упомянуты потом в монографиях,

в очередных обзорах. Это создает своего рода

известность: вас цитируют, на вас ссылаются.

Так работают зо многих лабораториях, где

каждый сотрудник — сам по себе, каждый

имеет свою узкую тему, которую постоянно

уточняет, дополняет и так далее. Может быть,

такой путь в известной степени закономерен,

но мне он не кажется лучшим и достаточно

эффективным.

Что-нибудь кардинальное или хотя бы более

или менее основательное не под силу сделать

в нынешних условиях одному исследователю

или маленькой группе исследователей. Ьа мой

взгляд, научную работу, особенно при

решении крупных практических задач, нужно

строить по принципу: концентрация усилий

максимума людей на минимуме идей.

С этой точки зрения наиболее целесообразно

создание коллектива, объединенного одной

общей целью, работающего над одной новой,

свежей идеей. Такой коллектив непременно

должен представлять собой сплав: с одной

стороны, как центры кристаллизации, в нем есть

специалисты, у которых за плечами знания,

большой опыт работы, жизненная школа

успехов и поражений, а с другой стороны —

молодежь, которая несет свои идеи, свои

взгляды, которая недоверчиво, критически

относится ко многим устоявшимся представлениям, не

боится спорить, но вместе с тем с оптимизмом

берется за самые трудные затеи и полностью

отдается делу, в которое поверила.

Единая цель, единый научный подход — это

вовсе не означает, что все работают по

стандартной методике и все придерживаются

одинаковой точки зрения при решении частных

задач. Обязательно должно быть соблюдено

лишь главное требование: коллектив сплочен

одной, общей идеей. В этом — первое условие

успешной работы.

Утверждая это, я основываюсь на опыте

работы проблемной лаборатории химии

целлюлозы при Московском текстильном институте.

Мне хочется подытожить уже сделанное этим

коллективом и высказать некоторые общие,

принципиальные соображения, накопившиеся

за последние лет десять. Почему именно

десять лет? Потому, что мы, химики, никогда

не имели таких условий и таких возможностей,

как в минувшее десятилетие. За эти годы

многим ведущим специалистам были

предоставлены под одну определенную идею все

необходимые условия работы. Один получил

лабораторию, другой — большой сектор в институте,

третий возглавил новый институт.

К сожалению, не все из нас сумели

воспользоваться этими возможностями. Некоторые

решили, что появился удобный повод увеличить

число сотрудников: было пятьдесят — сделали

сто, было сто — набрали двести. Это

ошибочная и часто вредная тенденция. В таком

коллективе, занятом решением конкретной

проблемы, руководитель теряет главную свою

функцию, он уже не может эффективно

направлять работу, у него нет возможности

входить в дела отдельных сотрудников или

отдельных групп сотрудников, что бывает подчас

совершенно необходимо. Нечего и говорить,

как важно в таких условиях суметь вовремя

остановиться, трезво определить оптимальную

численность коллектива.»

ВЫБИРАЯ ИДЕЮ, на которой стоит

сконцентрировать необходимый максимум усилий,

очень важно найти свой, оригинальный путь —

хоть на маленьком участке науки, но такой,

чтобы усилия, деньги, время не были

потрачены ва достижение легкого ы дешевого успеха,

3

на повторение уже кем-то сделанного. Бывает

же, что создается новый материал, а на самом

деле — это точная копия того, что уже сделано

за границей, а порой и довольно скверная

копия. Нужен свой, истинный приоритет, только

он дает нам авторитет в масштабах мировой

науки.

Исходя из этой концепции, мы попытались в

нашей лаборатории, созданной около десяти

лет назад, сосредоточить внимание на

проблеме модификации целлюлозы.

Чем объясняется наш выбор, почему именно

целлюлоза? Потому, что целлюлоза — самый

доступный, самый массовый полимерный

материал, которым снабжает человека природа.

Каждый год этот материал возобновляется

буквально в неограниченном количестве, и

важно использовать это его принципиальное

преимущество перед синтетическими

полимерами, на производство которых тратятся нефть,

природный газ, каменноугольная смола.

Естественно, речь не идет о противопоставлении

целлюлозных материалов синтетическим,

производство которых увеличивается год от года.

Однако, как нам кажется, в век синтетических

полимеров уместно и даже необходимо

говорить о том, что материалы, поставляемые

природой, еще долго будут играть свою роль в

жизни человека.

У целлюлозы есть несомненные

достоинства: она хорошо поглощает влагу, ее легко

перерабатывать в волокно, у нее прекрасные

механические качества. Но есть у нее и серьезные

изъяны: она горюча, разрушается от действия

света, тепла, микроорганизмов. В молекуле

целлюлозы содержится только один тип реак-

ционноспособных групп, и возможности ее

химических превращений сильно ограничены.

Мы поставили задачу избавить целлюлозу

от недостатков, присущих ей, и, с другой

стороны, сохранить и направленно улучшить все

ценные свойства, которыми ее снабдила

природа. Мы идем еще дальше и, используя

современные методы органической химии и

химии полимеров, придаем целлюлозе новые для

нее качества. Это очень заманчивая научная

цель — сделать целлюлозу лучшей, чем

создала ее природа, и это очень важная для

народного хозяйства проблема.

Наш коллектив насчитывает около

шестидесяти человек, и все мы вместе

целеустремленно работаем над решением общей проблемы.

Но тут очень важно уточнить, что я понимаю

под решением научной проблемы.

МОЖЕТ БЫТЬ, Я ОЧЕНЬ СУБЪЕКТИВЕН,

но нет большего удовлетворения для ученого,

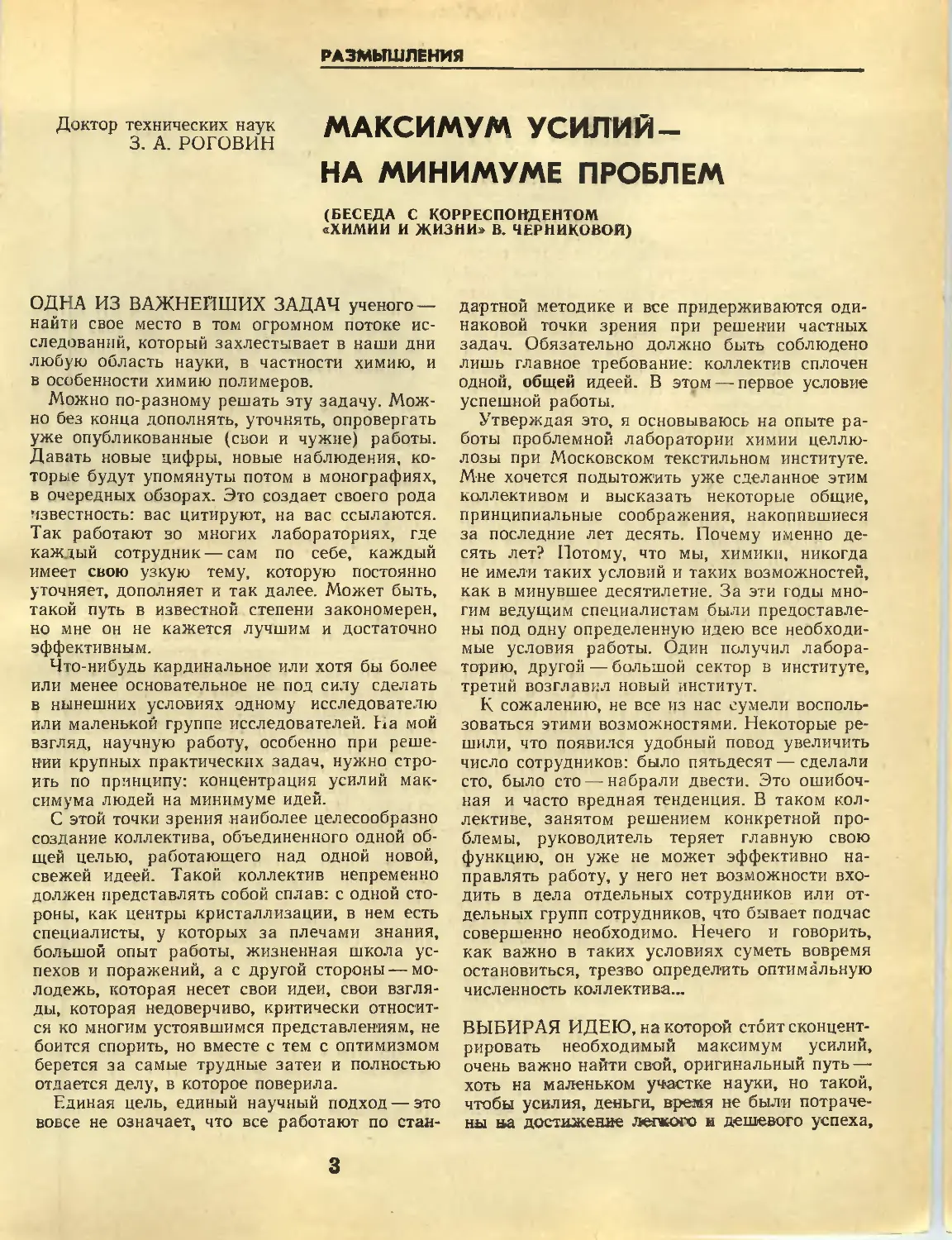

Профессор

Захар Александрович Роговин

чем увидеть, как на основе его научных

концепций появляются реальные материальные

ценности. Эти ценности — новые изделия,

новые материалы, которые необходимы

хозяйству, обогащают экономику страны.

Здесь возникает вопрос: как далеко

простираются обязанности ученого? Можно создать

в лаборатории принципиально новый

материал. Можно опубликовать статьи, получить

авторские свидетельства и патенты в разных

странах. Но сплошь и рядом случается, что

практический выход от всех этих приятных

событий ничтожно мал или просто равен нулю.

А все потому, что от лабораторных опытов до

реализации идеи в полупромышленном или

промышленном масштабе лежит очень

длинный и сложный путь. Многие мои товарищи

говорят: не наше дело заниматься этим. Мы

открыли принципиально новую возможность,

мы нашли новый путь решения задачи.

Дальше пусть вступают в дело отраслевые

институты, заводы, пусть они доводят наши открытия

до практики...

Это очень опасный путь, который в

большинстве случаев не приводит к хорошим

результатам. Конечно, доведение до практики

результатов своих исследований — очень не-

4

благодарный труд. Реализация научных идей,

которая подчас так неудачно называется

внедрением, страшит многих. Но на это, я

убежден, надо сознательно идти и доводить дело до

логического конца. Исследователи прежде

всего сами заинтересованы в том, чтобы

проделанная ими работа превратилась в реальные

вещи — в тех случаях, конечно, когда это

возможно. Это требует большой, сложной,

кропотливой работы, требует учета множества

второстепенных и даже третьестепенных

условий.

Могу привести примеры из своей практики.

Вы, скажем, решили множество проблем:

чисто химических, технологических,

аппаратурных. У вас нет только решения проблемы

сточных вод, и из-за одного этого созданный

материал не может реализоваться в производстве...

Вы решили десяток сложных задач, но

вариант технологического процесса, который вы

предлагаете, требует применения специальных

коррозионностойких материалов, а у вас и у

завода таких материалов нет. И опять

задача, над которой вы давно бьетесь, не решена

до конца... Вы ориентируетесь на

периодическую схему работы аппаратов — схему,

которую сегодня уже не назовешь прогрессивной,—

и решение получается экономически

невыгодным, а значит, проблема опять-таки не

решена!

То есть формально вы чисты, свое дело вы

сделали, а дальше ждете, пока дяди за вас

все доделают. Но дядя за вас делать ничего

не будет. И эту ситуацию нельзя разрешить

каким-нибудь/ приказом или даже

правительственным постановлением. Но ее все-таки

можно и нужно разрешить, например создав

коллектив, который включает наряду с

научными работниками еще и творческих людей

с промышленных предприятий и из

отраслевых институтов. И те и другие

равноправно участвуют в создании нового материала.

Может быть, кому-нибудь это

покажется утопией, не знаю, но у нас это, кажется,

получилось.

Бывает, конечно, что мои молодые

товарищи по работе, не успевшие пресытиться

публикациями статей, числом авторских

свидетельств и прочими признаками научного

роста, выказывают недовольство, когда их

командируют на заводы, где приходится решать

проблемы, представляющиеся им

второстепенными, мелкими. В этих случаях приходится не

раз и не два настойчиво объяснять, что

принцип доведения научной проблемы до создания

вполне реальных новых материалов

вынуждает отрешиться от деления работы на приятную

и неприятную. Ученому надо знать

производство, ему важно пройти школу практической

работы — тогда, не витая в облаках, он четко

представит себе реальное воплощение своих

творческих замыслов.

СЕЙЧАС В НЕСКОЛЬКИХ ГОРОДАХ

работают большие опытно-промышленные

установки, выпускающие материалы, созданные в

нашей лаборатории. Поверьте, это большая

радость для исследователя: приезжая на завод,

видеть партии нового материала, созданные

усилиями его коллектива в длительной,

черновой, подчас неблагодарной работе...

Под городом Иваново на хлопчатобумажной

текстильной фабрике уже в течение четырех

лет производится по нескольку миллионов

метров в год кровоостанавливающей марли.

Одна из самых важных задач, которые мы

решаем,— работа на медицину, на здоровье

человека. Эта марля запатентована уже в

нескольких странах, и идут переговоры о продаже

лицензий «а ее производство.

На Рязанском комбинате химического

волокна работает первый в нашей стране, да и в

мире, цех мтилона (волокна, представляющего

гибрид вискозного волокна и полиакрилонит-

рила). С этим волокном мы приняли большие

муки. В 1971 году вместе с сотрудниками

Рязанского комбината и Люберецкого коврового

комбината (где используют это волокно для

выделки ковров) мы потратили массу сил на

такие, казалось бы, не наши дела, как

урегулирование технических условий производства

нового материала. А что значит

урегулировать? В дан-ном случае это значило, что

потребовалось собрать 16 виз различных ведомств.

Нам пришлось заняться даже вопросом

урегулирования цен, и это было непростое дело,

ибо сталкивались совершенно

противоположные интересы: предприятие стремится

получить большие прибыли на новом материале и

стремится продать его подороже, а это,

естественно, тормозит его использование,

ограничивает спрос на него...

В прошлом году началось промышленное

производство разработанного у нас в

лабораторий бактерицидного волокна. Ткани из этих

волокон предназначены для клиник, где

особенно остро стоит проблема борьбы с

инфекционными заболеваниями, например, для

клиник, где делают операции на сердце или

пересадку почек. Из бактерицидных тканей в

таких клиниках будет со временем сделано все

белье для врачей и больных, а стерильный

воздух в палаты будет подаваться через

фильтры из тех же бактерицидных волокон...

5

В ближайшее время войдет в строй цех по

производству ионообменных волокон, над

которыми мы работали последние шесть лет.

С помощью этих волокон полностью

улавливаются драгоценные металлы из раствора —

золото, платина, серебро; очищаются сточные

воды от вредных примесей, например ртути.

Все это промышленная отдача наших

исследовательских работ. И все это не случайность.

Мы провели очень большую черновую работу

в последнее годы. И то, что происходит сейчас,

можно н^зшГГь аккумуляцией опыта за

прошедшее десятилетие. На деле оправдывается

принцип концентрации максимума усилий на

решении одной-двух крупных

народнохозяйственных проблем, в которых мы никого не

дублируем и никого не повторяем.

Я ХОЧУ ПОДЧЕРКНУТЬ еще один принцип,

которым мы руководствуемся в работе. Это

непрерывный критический пересмотр того, что

уже достигнуто, постоянная оценка и

сопоставление сделанного нами с тем, что делается в

других лабораториях страны и за рубежом.

Польза от свежей научной и технической

информации хотя бы в том, что она не дает

заблуждаться на свой счет и не позволяет

думать, что все уже сделано (чего, кстати,

никогда не бывает). Самая правильная позиция

такова: сделано кое-что, можно сделать и

больше, и лучше.

Именно поэтому мы не приходим в

отчаяние, если какие-то наши работы оказываются

устаревшими (например, организация у нас в

стране массового производства волокна лавсан

заставила потесниться некоторые наши

материалы). Что ж, такая конкургнция ущемляет

самолюбие, но заставляет заново осмыслить

уже сделанное, повышает интерес к работе.

Еще один пример. Мы долго искали

наиболее выгодный способ производства мтилона на

Рязанском комбинате, нашли его. Спустя

некоторое время этот способ перестал быть

самым прогрессивным, так как построен на

периодической схеме работы аппаратов.

Поэтому 1973 год станет годом перехода на

непрерывные процессы. Для этого были созданы

новые аппараты. Но завтра и этот процесс,

наверное, устареет, потому что в его основе

лежит обработка уже готового волокна, а в

перспективе надо эту обработку совместить с

формованием волокна. И мы опять работаем над

этой проблемой — теперь вместе с отраслевым

институтом искусственного волокна.

ВАЖНО, КОНЕЧНО, СОЗДАТЬ НОВЫЙ

МАТЕРИАЛ. Важно добиться, чтобы он

воплотился в реальное производство. Но есть

третья, не менее важная задача — создание

научной школы. Я говорю об эстафете

поколений в науке, недаром же говорят: «учитель,

воспитай ученика». Книги устаревают,

крупные технические достижения тоже устаревают.

Единственное, что не стареет — дух и традиции

научной школы. Ученики воспринимают ваши

взгляды на науку, они наследуют ваши

творческие и этические принципы, методы, опыт.

Они развивают ваши представления,

обогащают их, а бывает, — и опровергают вас. Но

сами всегда идут вперед. Ученики, школа — это

самое большое удовлетворение, которое может

пожелать себе каждый, кто посвятил себя

науке...

Я сам очень многим обязан учителю —

академику Павлу Полиевктовичу Шорыгину.

Благодаря ему я занялся химией целлюлозы. А

начинал я сразу с попытки практического

решения большой сложной проблемы.

Я помню, как в 1932 году, мне,

двадцатишестилетнему специалисту, предложили

заняться проблемой, связанной с ассимиляцией

пороховой промышленности. Военные

невзгоды в ту пору для нашей страны кончились, и

надо было что-то делать с предприятиями,

работавшими на оборону. Следовало подумать,

как приспособить к мирным нуждам уже

существующие пороховые заводы и чем занять те,

которые еще предстояло построить, ведь

страна не должна забывать о своей безопасности...

Порох получают из нитроцеллюлозы.

По-видимому, надо было попытаться делать что-

нибудь полезное из этого сырья. Например,

какое-нибудь волокно. Я хорошо помню, как

невелик был коллектив Института

искусственного волокна, которому предстояло решить эту

проблему, и как все мы были молоды и

неопытны. Кроме нашего руководителя П. П.

Шорыгина, в стране вообще не было ученых,

разбиравшихся в химии полимеров и в

производстве волокон. Нам предстояло стать

первыми...

Свою задачу мы сформулировали так:

разработать процесс получения гидратцеллюлоз-

иого волокна на основе омыленной

целлюлозы. Поясню, чего мы добивались.

Первое в мире искусственное волокно

получил француз IX Шардонэ в конце XIX века.

Это было волокно из нитроцеллюлозы, и оно

не нашло применения, так как было горючим

и даже взрывоопасным. Позже научились

переводить нитроцеллюлозу в негорючее

состояние методом омыления, отщепляя от ее

молекулы определенные химические группировки.

В двадцатых годах началось промышленное

б

производство волокна из нитроцеллюлозы — в

Польше и Венгрии. Но делалось все столь

несовершенными методами, что выгоднее было

законсервировать и старые и новые пороховые

заводы, чем тратить деньги на такое

производство.

Мы разработали два новых технологических

процесса: получения волокна из

нитроцеллюлозы и последующего омыления этого волокна.

Мы предложили новую аппаратуру, которая

работала на очень больших для того времени

скоростях.

Никогда не забуду той огромной радости,

которую испытали мы одним осенним

вечером в маленькой комнатке нынешнего здания

физико-химического института им. Л. Я.

Карпова, когда на нашей лабораторной установке

было впервые получено волокно при скорости

200 метров в минуту, в то время как в других

странах в заводских масштабах скорости не

превышали 30 метров. Я бы пожелал, чтобы

каждый молодой исследователь хоть раз в

жизни испытал то удовлетворение и радость,

которые довелось испытать тогда нам. Это

удовлетворение не сопровождалось никакими

поощрительными материальными стимулами.

Просто были радость удачного творчества и

гордость, что удалось решить такую сложную

проблему.

Это был первый случай, когда мне

пришлось работать не над/нОВЙМ материалом, а

над новой, более прогрессивной технологией.

Возможно, что с тех пор я и почувствовал

важность практической отдачи своей работы.

К сожалению, так сложилось, что новый

способ не получил все-таки промышленного

применения. Но вот как бывает в жизни. В

последнее время заходит речь о высокопрочном

целлюлозном волокне для кордной ткани, и

получить такое волокно можно как раз по

принципу омыления нитроцеллюлозы. Конечно,

сейчас существуют такие технологические

приемы, о которых 40 лет назад и думать не

приходилось. Но принцип-то все тот же! И может

быть, уже мои ученики на его основе в

ближайшие годы добьются успеха там, где

их учитель когда-то вынужден был

остановиться...

КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ

БЕНЗИН НАШ-

ИДЕИ ВАШИ

Так можно было бы назвать

эксперимент, проведенный недавно

в городе Бирмингем (Англия).

Организаторы эксперимента,

экономисты из Астонского

университета, исходили из

предположения, что в наше время нет

человека, у которого не было бы

какой-нибудь хорошей идеи,

вполне пригодной для коммерческого

использования. И что все дело в

том, чтобы дать людям

возможность эти свои идеи высказать.

По сообщению журнала «New

Scientist» A972, т. 56, № 814),

эксперимент начался с того, что в

вечерней газете «Бирмингем ив-

нинг мейл» было напечатано

обращение, в котором горожане

приглашались присылать в

университет свои предложения на

следующих условиях. Никакого

вознаграждения за посылку

предложения автор не получает. Все

предложения анализируются с

точки зрения их коммерческой

ценности. Наиболее ценные пред-

ложени я университет передает

фирмам, которые заключают с

авторами контракт.

За первые шесть недель

университет получил 2200

предложений, из которых всего треть

оказались совсем уж никчемными.

Наиболее интересные были

переданы фирмам.

Всего за два года университет

передал фирмам почти 500

предложений. На их основе уже

выпущены пять новых изделий и

еще 30—40 намечены к выпуску в

ближайшее время.

Бирмингемский эксперимент

свидетельствует о том, что

проблема выявления полезных

научных и технических идей,

обсуждавшаяся на страницах прошлого

номера «Химии и жизни» (в

статье «Как разговорить молчаливого

сотрудника»), может решаться

весьма и весьма различными

способами.

П. ГАЛКИН

7

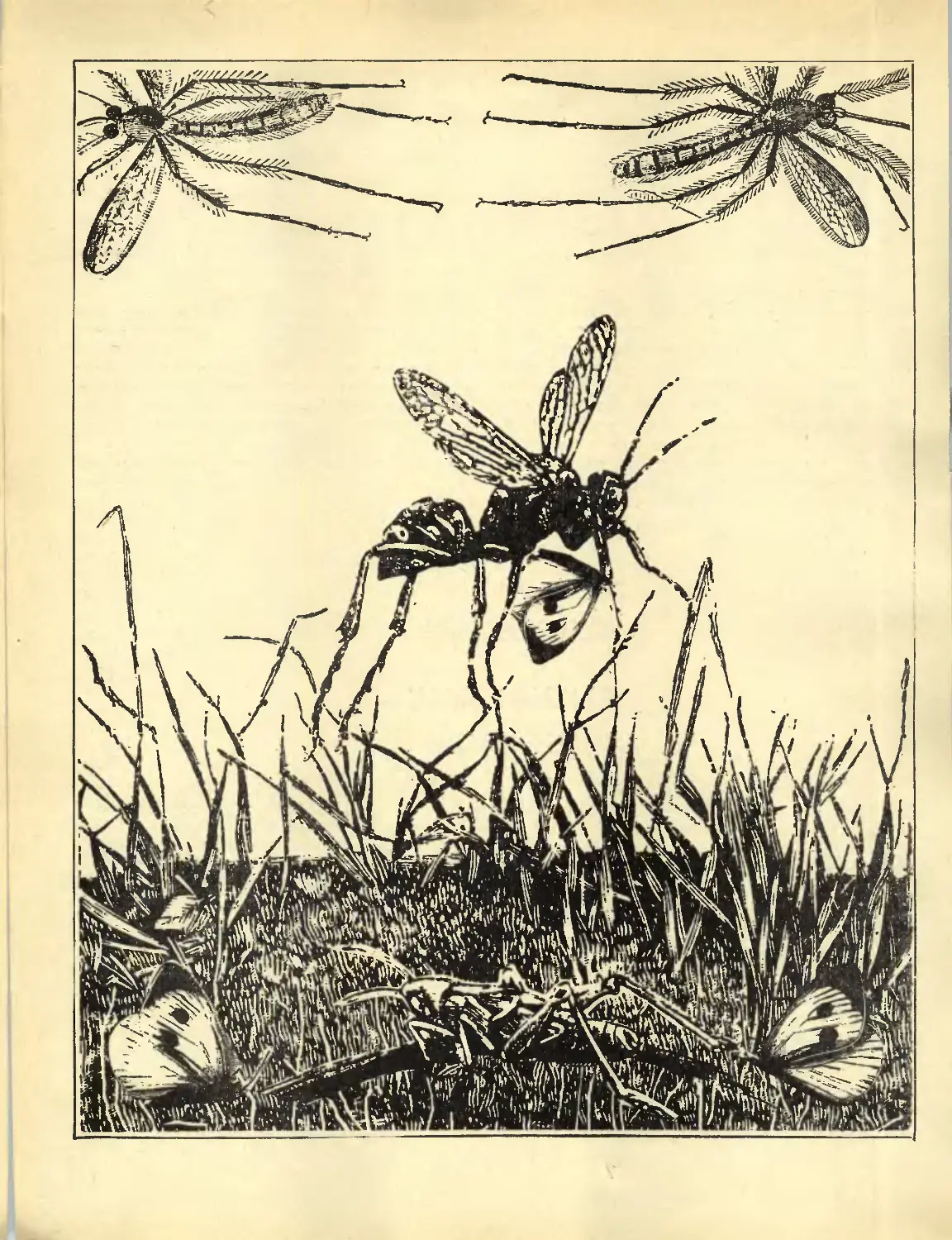

МАСТЕРСКИЕ НАУКИ

ЖИВОЕ ПРОТИВ ЖИВОГО,

или заметки о том, что уже дают

биологические методы

защиты растений и что они могут

дать в недалеком будущем

КИШИНЕВ 31,

ПОЛТАВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 7

Казалось бы, вполне исчерпывающий адрес.

Однако чтобы в первый раз добраться по

этому адресу из центра в общем-то небольшого

города, корреспонденту «Химии и жизни»

понадобилось ровно полдня. И большая часть

времени ушла на расспросы. Во-первых,

оказалось, что мало кто в Кишиневе знает, где

это Полтавское шоссе (ничего удивительного:

оно даже не заходит в город, и единственный

транспорт, который туда идет, — это попутные

самосвалы). А во-вторых, вовсе не каждый

кишиневский прохожий знает, что здесь

существует единственный в стране Всесоюзный

научно-исследовательский институт биологических

методов защиты растений, или, по-молдавски,

«Институтул унионал де черчетэрь штиинци-

фиче ын домениул методолор биоложиче де

протекцие а плантелор» (что тоже

неудивительно: институт появился на свет совсем недавно,

чуть больше трех лет назад).

Почему институт биозащиты создан именно

в Кишиневе? Отчасти потому, что здесь у него

был предшественник — Институт защиты

растений юго-западных районов СССР с

лабораторией биометода. А может быть, сыграло

роль то, что по применению ядохимикатов на

гектар Молдавия держит печальное

первенство среди всех других районов страны? А от

этого — неизбежные последствия:

расстройство природных биоценозов, гибель косуль и

зайцев, вспышки ничем уже не сдерживаемого

размножения вредителей. И если бы еще

только это... В 1965 г. в 40—50% образцов

сельскохозяйственной продукции здесь было

обнаружено больше пестицидов, чем допускается

по нормам. А в 1970 г. в 62,6% проб молока

здесь был найден ДДТ, а в

30%—гексахлоран, хотя по тем же нормам их в молоке

вообще не должно быть...

Биологическому методу защиты растений

пока еще не под силу спасти поля, плантации

и сады от вредителей, полностью вытеснить

ядовитые пестициды. Это — будущее, и, может

быть, даже не очень близкое.

Но дело уже сдвинулось с мертвой точки.

Уже достигнуты первые бесспорные успехи.

С них мы и начнем.

ФАБРИКИ ЯЙЦЕЕДОВ

Невелик зверь трихограмма — невзрачная

бурая мошка, которую и разглядеть-то трудно.

Но это смертельный враг 200 видов опасных

сельскохозяйственных вредителей — бабочек,

клопов, жуков, сетчатокрылых,

перепончатокрылых. Самка трихограммы выводит свое

потомство в яйцах этих насекомых: вместо

вредителей из таких яиц вылетают новые

трихограммы, которые тут же устремляются на

поиски новых яйцекладок, чтобы заразить и их.

Это все не -ново. И применяют тркхограмму

для охраны полей — в основном против совок

и мотыльков — уже давно. Но не так просто

вырастить вручную в лаборатории десятки и

сотни тысяч трихограмм, чтобы выпустить их

на поля.

Теперь в Молдавии это уже не проблема.

В прошлом году под Кишиневом, в селе Дур-

лешты, заработала первая в Союзе

биофабрика, производящая трихограмм. Ее мощность —

15 миллионов насекомых в сутки.

Вообще говоря, прямого отношения к

Институту биометодов эта биофабрика не имеет:

спроектировали ее ученые из ленинградского

Института защиты растений (ВИЗР) вместе

с инженерами объединения «Агроприбор».

Сейчас точно такие же фабрики строятся в

Нальчике, Киеве, Воронеже.

И все-таки институт считает биофабрику и

своим детищем. Потому что нужно было еще

запустить ее, отработать технологию, решить

множество возникающих вопросов — всем этим

занимался институт. И трудно сказать, как

пошло бы дело, если бы не признанный

«главный шеф» биофабрики — заместитель

директора института Б. П. Адашкевич.

9

Биофабрика — это несколько комнат в

чистеньком одноэтажном домике станции защиты

растений. На одной двери надпись: «Цех сито-

троги». Здесь производят «сырье» — яйца

зерновой моли ситотроги, в которых потом

выводится трихограмма. Ситотрогу разводят в

кассетах с зерном и через трубу-молепровод

перегоняют в приемники, где она откладывает

яйца. Специальный автомат наклеивает эти

яйца на бумажную ленту. Без автомата не

обойтись: яйца совсем мелкие — 50 тысяч штук

на грамм! — а нужно, чтобы они были

расклеены равномерно. Потом ленту разрезают на

карточки равного размера и спускают на них

трихограмм. Через несколько часов яйца уже

заражены — остается разложить карточки по

полю и жаать, когда трихограммы,

вылупившись, возьмутся за дело. (Хорошо бы даже и

не ждать, — но об этом позже.). Обработать

гектар поля стоит меньше полтинника — в

16 раз дешевле, чем опрыскивать этот же

гектар химическим ядом. А численность

вредителя— капустной совки на обработанном поле

снижается на 90%.

КАПУСТА БЕЗ ЯДОХИМИКАТОВ

Большинство энтомофагов — естественных

врагов вредителей — отличается узкой

специализацией. Они нападают только на одно насе-

чомое-хозяина (или на его близких

родственников) и не трогают других. С одной стороны,

это великое благо: остаются невредимыми

полезные насекомые и все прочие живые

существа. С другой — это плохо: у каждой

сельскохозяйственной культуры множество

вредителей, и против каждого приходится создавать

свой биометод. (Приятное исключение из

этого правила — та же трихограмма: она много-

ядна.)

До сих пор еще не было такой культуры,

которую можно было бы полностью оборонить

биологическими методами. Но скоро такая

культура появится. Это будет капуста.

Сотрудники лаборатории биозащнты овощных

культур, которой руководит Б. П. Адашкевич,

надеются, что через 2—3 года им удастся

сделать ненужной химическую обработку

капустных полей.

Безвредные методы защиты капусты от

некоторых вредителей существуют уже давно.

Но в линии обороны еще оставались бреши.

И самая опасная — капустная муха. 20—30 ее

личинок на одно растение достаточно, чтобы

оно погибло.

У капустной мухи был известен и

естественный враг — жучок алеохара. Не просто враг,

а двойной: его личинки паразитируют на

мушиных куколках, а сам жучок охотится за

яйцекладками и личинками мух. Плохо одно:

личинки мух наносят главный вред ранней

капусте, а алеохара вылетает позже, уже после

того, как муха отложит яйца.

Эту недоработку природы удалось исправить

сотрудникам лаборатории: они впервые

создали методику искусственного выращивания

алеохары. Теперь можно выпускать хищника

на поле тогда, когда это нужно нам, — на

месяц раньше положенного ему природой срока,

в тот момент, когда муха только собирается

откладывать яйца. Жучок истребляет яйца и

личинки мух, яйцекладок становится в

десятки раз меньше. А месяц спустя, когда уже

заметно поредевшее первое поколение мушиного

потомства окукливается, 75—85% куколок

оказываются зараженными личинками

алеохары. И чтобы окончательно добить муху,

выпускают на нее еще одного паразита

—наездника триблиографу.

В прошлом году комплексом биометодов

была успешно защищена капуста на первых

нескольких гектарах под Кишиневом. Хозяева

как будто остались довольны результатами.

Теперь предстоит разрабатывать технологию

массового производства алеохары,

проектировать для нее такие же биофабрики, как для

трихограммы.

Близки к выходу в практику и другие

комплексы биометодов защиты отдельных культур.

В той же лаборатории заканчивается

отработка сложной комбинации хищников и

паразитов, призванных защитить от вредителей

тепличные культуры.

На смену отдельным удачным находкам,

которые в лучшем случае могли служить лишь

подспорьем в системе химической защиты,

приходят комплексы биометодов, способные

занять ведущее место и оставить за

химическими обработками скромную роль аварийных

мероприятий — на случай непредвиденных

катастрофических нашествий вредителей.

РАЗВОДИТЬ,

ЧТОБЫ УНИЧТОЖАТЬ

Но биометоды еще не проложили себе дорогу

в массовое сельскохозяйственное

производство. На пути к этой цели предстоит решить еще

немало проблем.

Одна из самых важных — проблема

разведения насекомых Не только нужных нам

энтомофагов — хищников вроде трихограммы, но

и самих вредителей. Это звучит немного

странно, но ведь, разводя хищников, их нужно

кормить, а питаться они могут обычно только те-

10

ми же самыми хозяевами, против которых мы

собираемся их применять на полях.

Очень перспективный энтомофаг —

златоглазка, истребитель тлей, колорадского жука

и других вредителей. Опыта массового ее

применения еще нет. Разведение златоглазки —

одна из главных тем институтской

лаборатории механизации и автоматизации, первой

такой лаборатории в стране. К будущему году

здесь должны разработать проект опытной

биофабрики на 5 миллионов яиц златоглазки

в сутки. А к 1975 г. должна быть

готова техническая документация уже -на массовое

производство златоглазки.

Сроки жесткие. А нерешенных вопросов

множество. Приходится тщательно учитывать

такие факторы, на которые энтомологи обычно

и внимания не обращают. В какой цвет,

например, выкрасить приемники, куда

златоглазка должна откладывать яйца? Ведь и

курица не станет нестись там, где ей не

нравится, — а у насекомых такие инстинкты еще

сильнее. Биологи почему-то утверждали, что

златоглазка предпочитает черную поверхность.

Проверили — оказалось, что не черную, а

темно-зеленую.

Рабочий объект у златоглазки — личинка,

это она поедает яйца и личинок вредителей.

Поэтому выпускать на поля выгоднее именно

личинок: не нужно ждать, пока они

вылупятся из яиц и примутся за работу. Но по

проекту биофабрика будет производить все-таки

яйца. Почему? Очень просто: личинок нужно

кормить. Это значит, что нужно специально

для них разводить еще и зерновую моль,

тратить на нее зерно, чтобы получить живой

корм. Искусственные корма обошлись бы раз

в 30 дешевле.

Но их пока нет, хотя они позарез нужны

не только для златоглазки.

Но вот миллионы энтомофагов выращены

на биофабрике и рвутся в бой. Как доставить

на поля ту же самую трихограмму? Пока что

главное средство реализации этого

процесса— пионеры: их призывают на станцию

защиты растений, когда ожидается наплыв

вредителей, раздают им бумажные карточки с

зараженными трихограммой яйцами и ведут на

поля. Работа, конечно, не особенно тяжелая,

но лучше было бы обойтись и без этого,

особенно когда речь идет о расселении трихо-

граммы на миллионах гектаров. Да и

трихограмму лучше выпускать на поля уже

взрослой — потерь меньше и действие быстрее.

Способ расселять взрослых насекомых уже

придумали в институте: по полю разбрасывают

коробочки-домики с трихограммами внутри;

падая на землю, коробочки раскрываются, и

насекомые вылетают. Для трихограммы

проблема решена. На очереди — златоглазка...

сНУ, ЧЕРЕПАШКА,

ПОГОДИ!»

Против насекомых-вредителей можно обратить

не только их естественных врагов, но и их

собственные продукты жизнедеятельности. Этим

занимается в институте единственная в стране

лаборатория аттрактантов и гормональных

препаратов.

Вот, например, ювенильный гормон — он

управляет превращением личинки в куколку, а

если подействовать им на личинки раньше

времени, вырастут уроды, которые никогда не

станут взрослыми и не принесут потомства.

Действует гормон в фантастически малых

дозах— порядка 0,1 мкг на особь. А главное,

действует безотказно, потому что на нем

держится весь нормальный цикл развития

насекомого. Недаром в лаборатории висит

самодельный плакат: «Ну, черепашка, погоди!

Против гормонов устойчивость не создашь!».

Черепашка— это потому, что в ВИЗРе опыты по

применению гормонов против

клопа-черепашки уже вышли из лаборатории на делянки.

С другими вредителями, правда, пока еще

предстоит немало работы: нужно определить

биологическую активность разных

гормональных препаратов, выбрать из них лучшие,

выяснить, в какой момент развития насекомого

гормон действует сильнее всего...

Но если при изучении ювенилыюго гормона

счет идет на микрограммы, то совсем уж

немыслимые по малости цифры появляются,

когда разговор заходит о половых аттрактантах.

1(Н6 микрограмма аттрактанта выделяет одна

самка бабочки — и этого достаточно, чтобы к

ней на запах слетались самцы. Идея метода

ясна:* взять аттрактант в качестве приманки,

собрать в ловушку всех наличных самцов со

всей округи, а там — стерилизуй, сжигай,

поливай кипятком...

К сожалению, добывать аттрактант из самок

нереально: слишком его там мало. Нужен

синтетический препарат, а для этого нужно знать,

что синтезировать. Сейчас известно строение

только 25 аттрактантов — это капля в море

вредителей. А для анализа приходится

перерабатывать тысячи самок— и снова круг

замыкается на массовом разведении, на кормах,

на методиках...

Пока что в институте научились разводить

двух опасных вредителей — озимую и

капустную совок; скоро будут закончены работы с

американской белой бабочкой. Аттрактанты

11

для них по плану будут синтезированы к

1975 году. А пока здесь создают свои методы

синтеза уже известных аттрактантов. Такие

методы уже есть для непарного ш-елкопряда,

восточной и сливовой плодожорок. Теперь

предстоит выяснить, как лучше применить ат-

трактанты в природе, чего можно будет на

самом деле добиться с их помощью, с какими

методами их сочетать.

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ ЧУДЕСА

Есть и совсем волшебные биометоды — с их

помощью можно управлять численностью

вредителей изнутри популяции, без всяких

хищников, паразитов и гормонов.

Один из таких методов так и называется —

«метод самоистребления вредных насекомых».

Идею его выдвинул еще до войны

замечательный советский генетик А. С. Серебровский.

Известно, что самки многих насекомых

могут спариваться только один раз в жизни.

Если4 при этом самка встретится с

неполноценным самцом, то вообще не даст потомства или

оно окажется нежизнеспособным. И если

развести в лаборатории большое количество

самцов, стерилизовать их облучением или

действием химических соединений, а потом

выпустить их в природу, то они выведут из строя

большинство самок, лишат их возможности

СОЗДАНИЕ СВЕРХМОЩНЫХ АГРЕГАТОВ--генеральное

направление технического прогресса в химической

индустрии. Один из таких агрегатов пущен в начале года

на Невинномысском химическом комбинате. Это

первая в стране установка, выпускающая 400 тысяч тонн

аммиака в год. Она дает столько же аммиака, сколько

выпускала вся наша химическая промышленность

четверть века назад.

ИЗ АММИАКА, полученного на новой установке в Не-

винномысске, будут ежегодно вырабатывать такое

количество удобрений, которое позволит получить

дополнительно 100 миллионов пудов зерна.

НА НЕВИННОМЫССКОМ ХИМИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ

уже несколько лет работает аммиачное производство.

Поэтому сравнение старого и нового особенно

наглядно. При одинаковой производительности старые

агрегаты требуют около 700 человек обслуживающего пер-

с продолжать свой род, и численность врените-

\ ля резко упадет «сама собой».

; Пока еще метод не нашел широкого приме-

, нения. Прежде всего опять-таки потому, что

> мы не умеем разводить вредителей в нужных

миллионных количествах: для получения за-

i метного эффекта необходимо наводнить очаг

[ размножения вредителя стерилизованными

самцами в соотношении не меньше 30: 1!

И здесь нужны биофабрики, нужны корма,

нужны методы массовой стерилизации...

: Биологические методы защиты растений

обещают чудеса. Но чудеса сами в руки не

даются. Нужно еще очень многое сделать,

многое узнать — это, между прочим, гораздо

труднее, чем создавать новые и новые

ядохимикаты массового действия, наносящие ущерб

природе и человеку.

Пока биометоды делают лишь первые шаги.

Они только еще начинают разбег перед

прыжком в практику, в арсенал сельского

хозяйства. Но от того, каким будет разбег, зависят

! и результаты прыжка. А в этом соревновании

нам нужна только победа!

А. ИОРДАНСКИЙ,

специальный корреспондент

1 «Химии и жизни»

[ Кишинев — Москва

сонала, на новых работают всего 67 человек.

Сверхмощная установка занимает в десять раз меньше места.

Расход электроэнергии на тонну аммиака снижен на

новом агрегате в двадцать раз.

В ПРОИЗВОДСТВЕ аммиака на старых агрегатах

используется метод парогазокислородной конверсии

природного газа. Одна из наиболее энергоемких стадий

в этом методе — выделение кислорода из воздуха.

По новой технологии в конверсии используется

непосредственно воздух. Кроме того, резко сократился

расход пара и воды. Себестоимость аммиака

значительно ниже, чем на старых установках.

В ЭТОМ ГОДУ сверхмощные аммиачные агрегаты

вступят в строи еще на нескольких химических

комбинатах.

Ю. М. ПОШЕМАНСКИЙ

НОВЫЕ ЗАВОДЫ

НЕВИННОМЫССК:

КРУПНЕЙШИЙ В СТРАНЕ

АММИАЧНЫЙ АГРЕГАТ

12

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

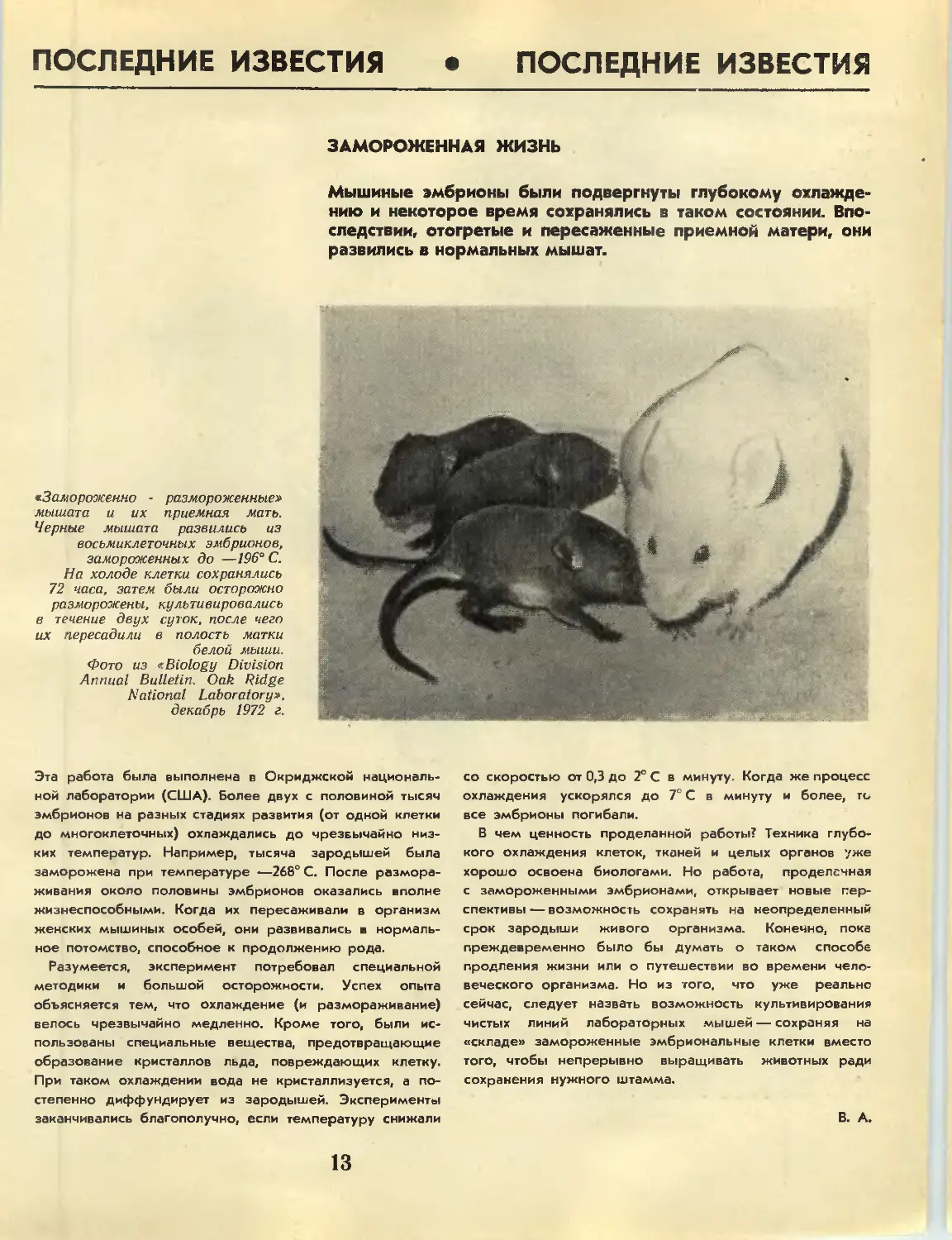

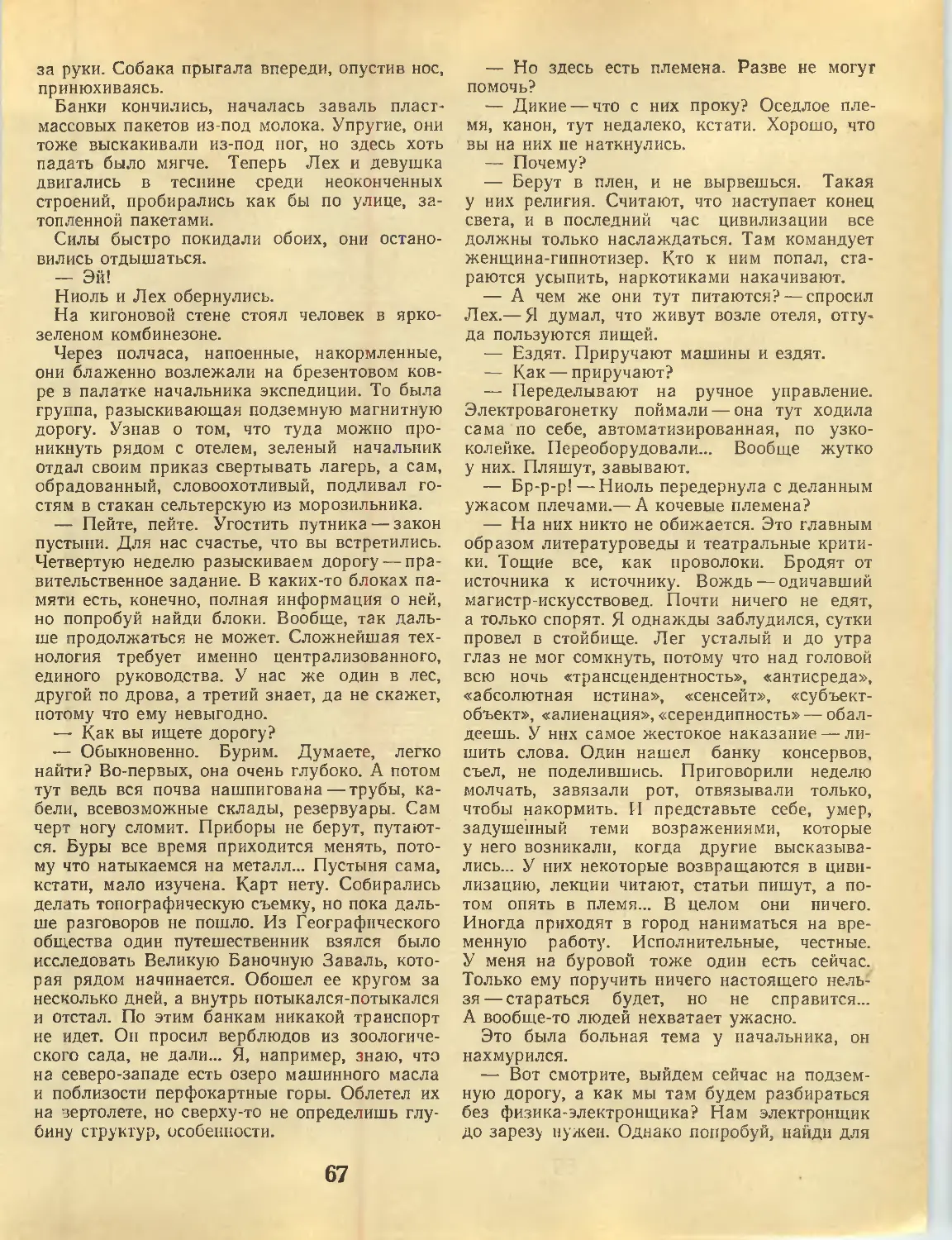

ЗАМОРОЖЕННАЯ ЖИЗНЬ

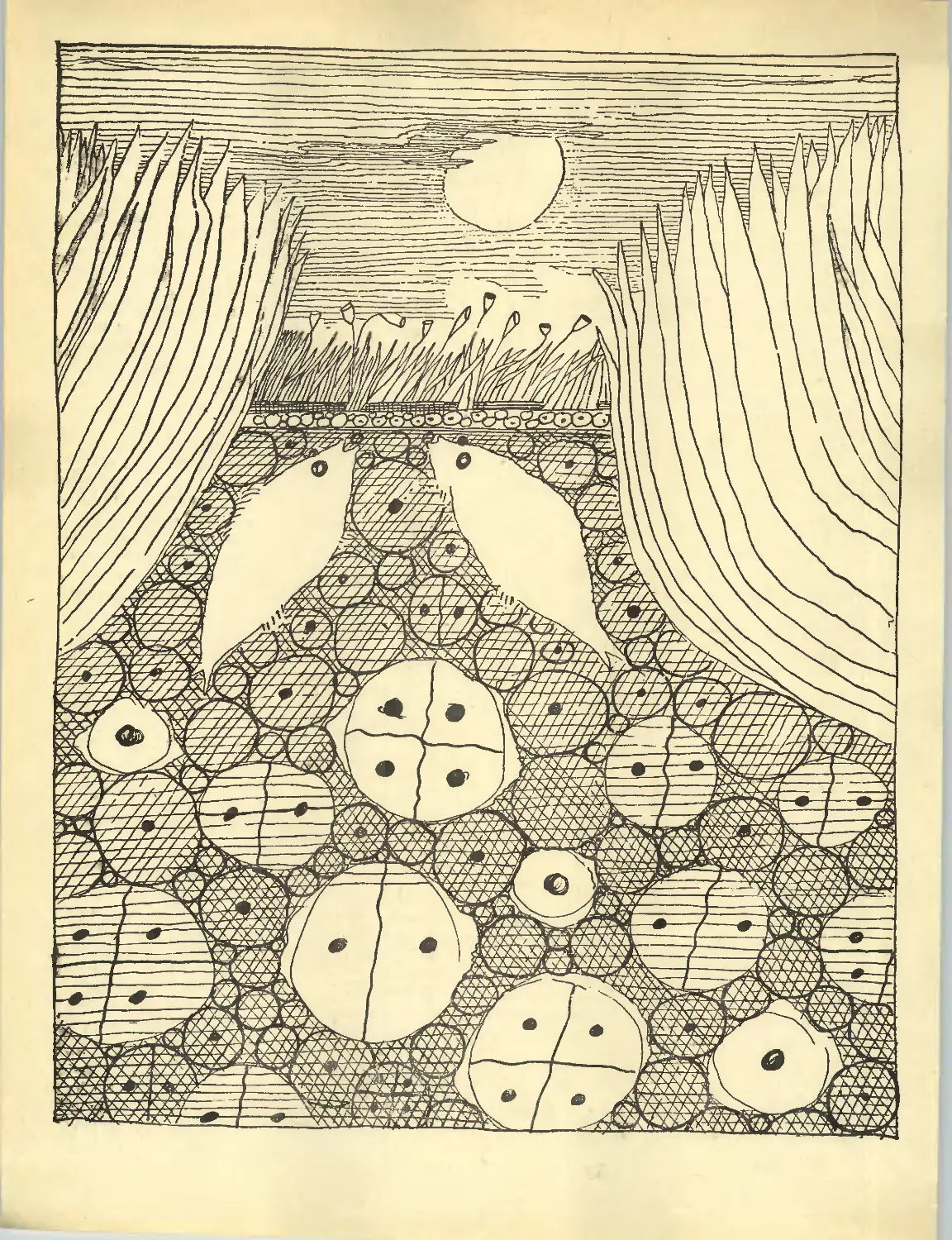

Мышиные эмбрионы были подвергнуты глубокому

охлаждению и некоторое время сохранялись в таком состоянии.

Впоследствии, отогретые и пересаженные приемной матери, они

развились в нормальных мышат.

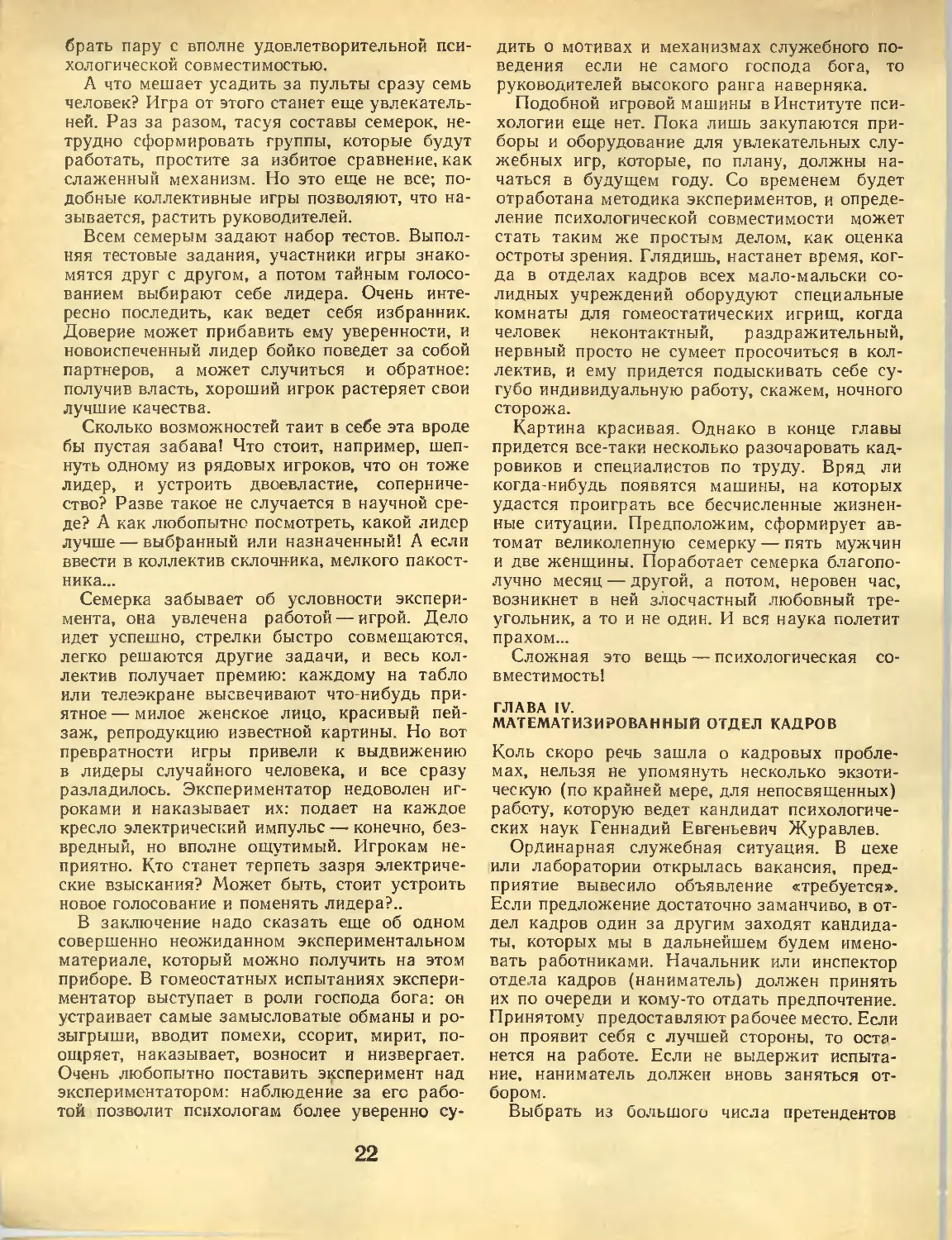

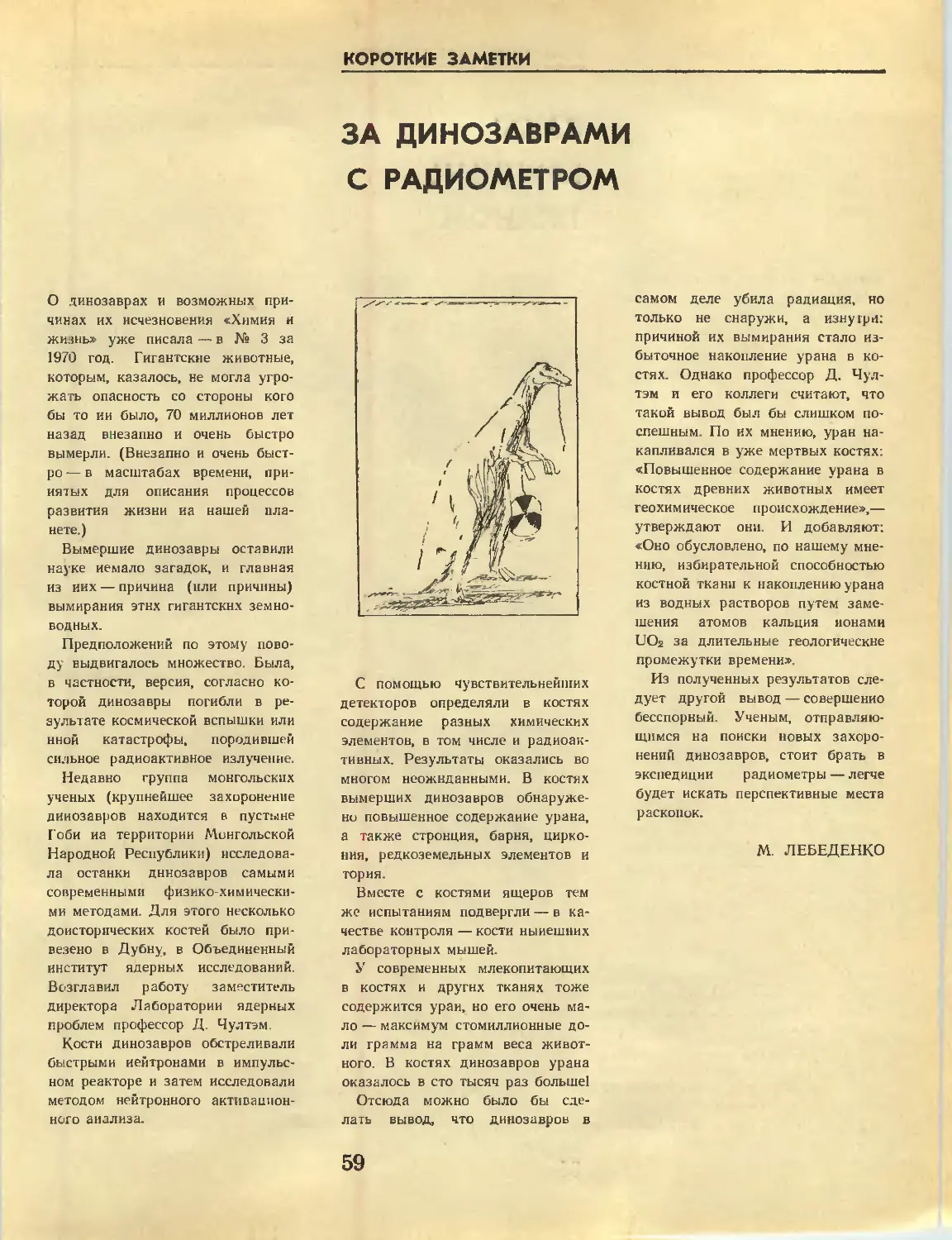

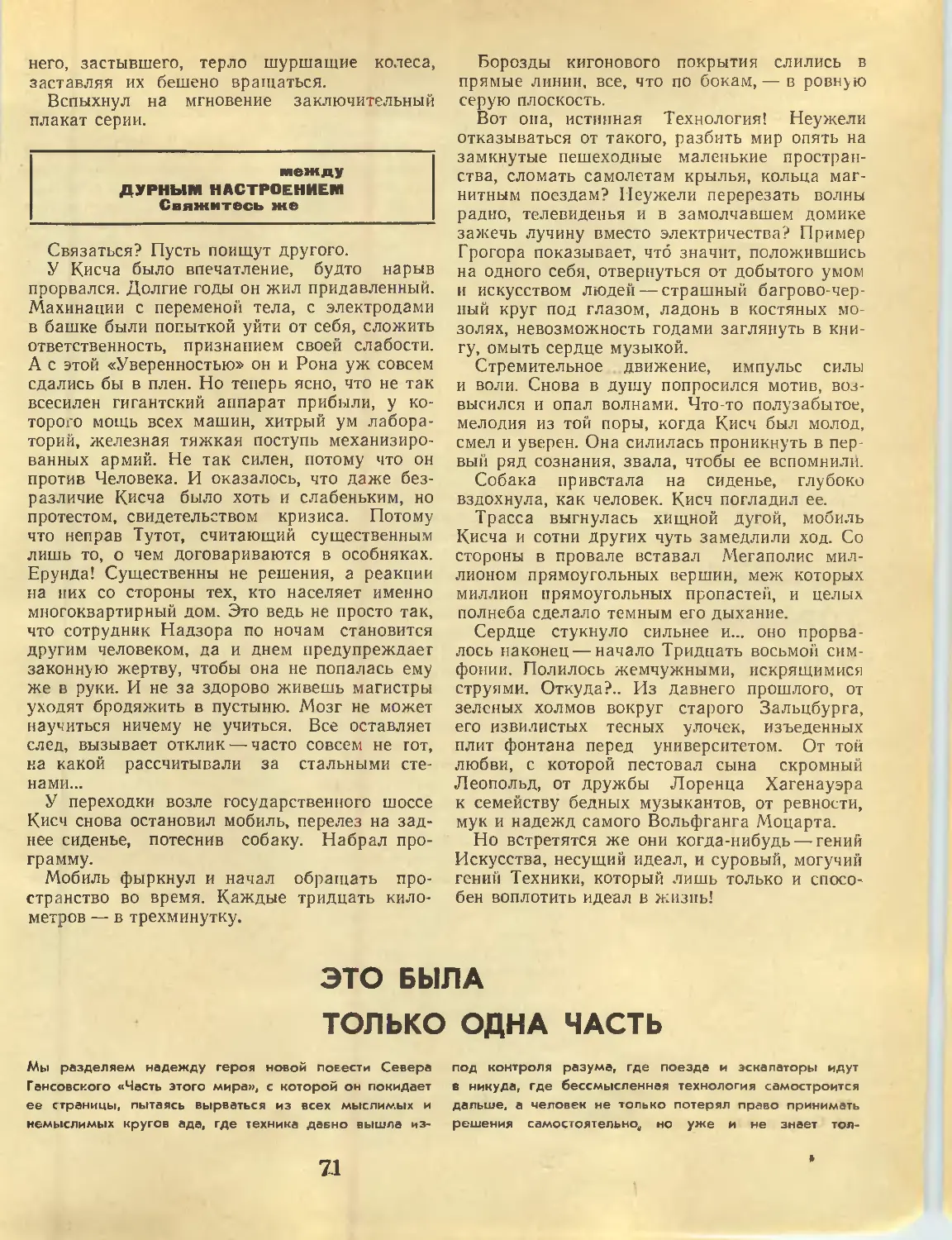

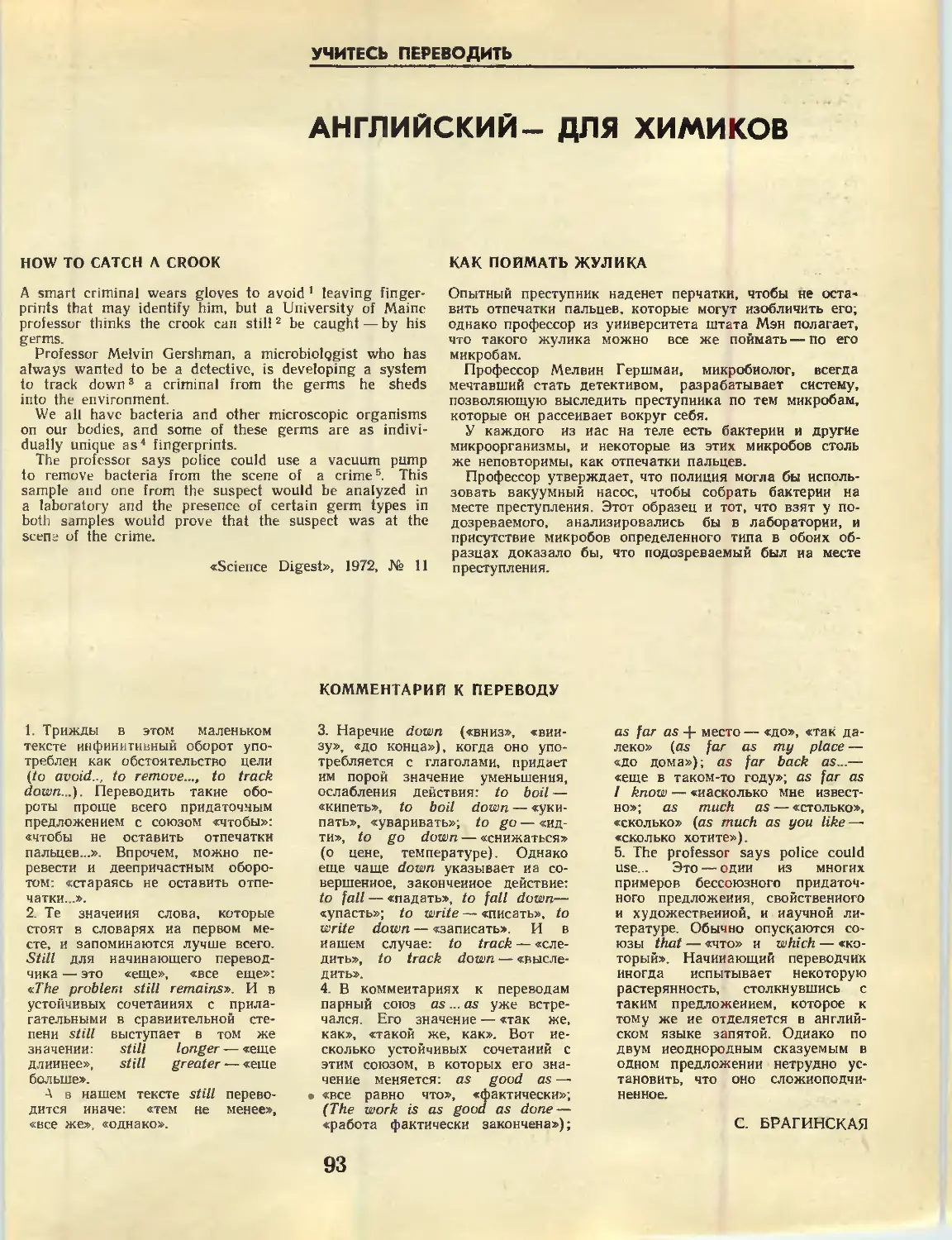

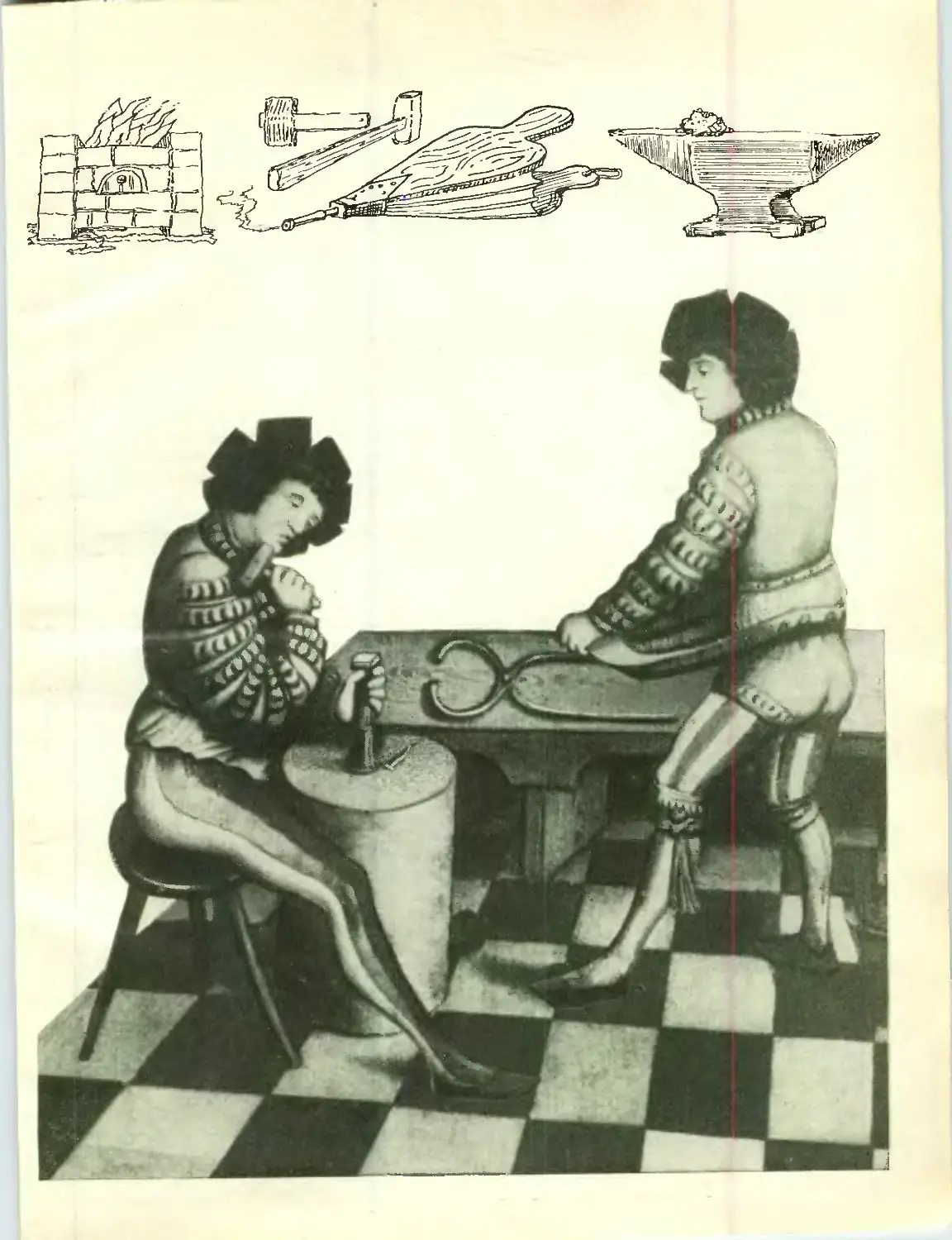

«Замороженно - размороженные»

мышата и их приемная мать.

Черные мышата развились из

восъмиклеточных эмбрионов,

замороженных до —196° С.

На холоде клетки сохранялись

72 часа, затем были осторожно

разморожены, культивировались

в течение двух суток, после чего

их пересадили в полость матки

белой мыши.

Фото из «Biology Division

Annual Bulletin. Oak Ridge

National Laboratory»,

декабрь 1972 г.

Кг»

ы *л~

jvy,- ' ^ ..

'fi&. *

* '-■' ,.:^\ ■

^V J ,

.: ъ&г

■'" :v.

Д" ♦ *:

A' ■

V

Эта работа была выполнена в Окриджской

национальной лаборатории (США). Более двух с половиной тысяч

эмбрионов на разных стадиях развития (от одной клетки

до многоклеточных) охлаждались до чрезвычайно

низких температур. Например, тысяча зародышей была

заморожена при температуре —268° С. После

размораживания около половины эмбрионов оказались вполне

жизнеспособными. Когда их пересаживали в организм

женских мышиных особей, они развивались в

нормальное потомство, способное к продолжению рода.

Разумеется, эксперимент потребовал специальной

методики и большой осторожности. Успех опыта

объясняется тем, что охлаждение (и размораживание)

велось чрезвычайно медленно. Кроме того, были

использованы специальные вещества, предотвращающие

образование кристаллов льда, повреждающих клетку.

При таком охлаждении вода не кристаллизуется, а

постепенно диффундирует из зародышей. Эксперименты

заканчивались благополучно, если температуру снижали

со скоростью от 0,3 до 2е С в минуту. Когда же процесс

охлаждения ускорялся до 7° С в минуту и более, то

все эмбрионы погибали.

В чем ценность проделанной работы? Техника

глубокого охлаждения клеток, тканей и целых органов уже

хорошо освоена биологами. Но работа, проделечная

с замороженными эмбрионами, открывает новые

перспективы — возможность сохранять на неопределенный

срок зародыши живого организма. Конечно, поке

преждевременно было бы думать о таком способе

продления жизни или о путешествии во времени

человеческого организма. Но из того, что уже реально

сейчас, следует назвать возможность культивирования

чистых линий лабораторных мышей — сохраняя на

«складе» замороженные эмбриональные клетки вместо

того, чтобы непрерывно выращивать животных ради

сохранения нужного штамма.

В. А.

13

ПОСТИГЛА ЛИ ГЕВЕЮ УЧАСТЬ

КОК-САГЫЗА?

Придумать этот заголовок было совсем не трудно. Три с

половиной года назад, в октябре 1969 г., «Химия и жизнь»

напечатала статью, которая называлась так: «Постигнет ли гевею

участь кок-сагыза!». Статья подводила читателя к выводу, что

по мере развития промышленности синтетического каучука

(CKJ разведение природных каучуконосов будет

сокращаться, а со временем прекратится вовсе.

К тому времени, когда была напечатана эта статья, в

Советском Союзе и в других странах было создано промышленное

производство стереорегулярного полиизопрена — аналога

природного продукта. Казалось, что судьба натурального

каучука (НК] предрешена.

ПОЯВЛЕНИЕ ИЗОПРЕНОВОГО СК —а это

случилось в конце 50-х годов — вызвало взрыв

энтузиазма у специалистов-резинщиков.

Аналог НК, полученный в реакторе, казался

идеальным решением. Его производство не

зависело от капризов погоды, от

сельскохозяйственных вредителей и болезней, от

политических событий, порою бурно потрясающих

развивающиеся страны — производители

природного каучука.

Многочисленные синтетические каучуки,

которые, начиная с тридцатых годов, появлялись

один за другим, были хороши; кое в чем они

превосходили натуральный, но полный

комплекс его свойств ни один СК не

воспроизводил. У некоторых, например, была высокая

химическая стойкость, но низкая прочность,

другие прекрасно сопротивлялись износу, однако

не желали склеиваться. И очень часто, чтобы

получить безукоризненную резину, ее

сдабривали в изрядных количествах НК- А кое-где,

скажем, в медицинской или пищевой

промышленности, природный полиизопрен оставался

единственным каучуком, который разрешалось

использовать.

И вот — появилась копия НК.

НАДО УТОЧНИТЬ СКАЗАННОЕ в

предыдущей главке.

Молекулы НК на сто процентов имеют

структуру, которую химики называют цис-1,4,

или, иначе, — «голова к хвосту». Вот что это

03-начает:

Но помимо такой конфигурации возможны

иные: «голо.ва к голове» и еще две, для

которых зоологические определения не подходят.

Если же в молекуле будет мешанина

конфигураций, то изопреновый каучук нельзя будет

назвать даже далеким аналогом НК; это

будет просто неважный синтетический каучук.

Когда была открыта стереорегулярная

полимеризация, то есть когда были найдены

катализаторы, способные, подобно природным

ферментам, строить полимерные молекулы в

строго заданном порядке, тогда и появился

тот изопреновый каучук, который стал

конкурентом НК. Именно его появление и

послужило веским поводом усомниться в будущем

гевеи.

НК даже с двух соседних плантаций лусть

совсем немного, да различается. Изопреновый

СК (в нашей стране он называется СКИ)

получается чистым и однородным. Его можно

выпускать в любой форме, хоть в гранулах,

он легко перерабатывается. Но чем больше на-

t5

ходили в нем достоинств, тем яснее

становились и его недостатки.

Искусственный аналог НК, пока он не свул-

канизован, не очень-то прочен, из него трудно

собирать изделия, особенно такие сложные,

как шины, — материал, грубо говоря,

разваливается в руках. У него пониженная

клейкость: слои резины плохо сцепляются друг с

другом. Наконец, аналог НК, будучи

превращен в резину, слишком легко раздирается.

КОРОТКО О ПРИЧИНАХ, по которым у

двух каучуков-близнецов оказались различные

характеры.

Первая причина. НК, как уже говорилось,

состоит только из цис-1,4 звеньев; лучший изо-

преновый каучук, если он синтезирован в

идеальных лабораторных условиях, с предельной

тщательностью и чистотой, содержит хотя бы

один процент прочих звеньев.

Впрочем, с одним процентом нерегулярности

можно было бы и примириться. Но заводской

каучук, естественно, еще более далек от

идеала. Все-таки природные ферменты действуют

вернее, чем катализаторы Циглера-Натта.

Вторая причина кроется, если можно так

сказать, в стерильности искусственного

продукта. Он состоит только из звеньев изопрена,

правильно они поставлены или нет. НК

содержит вдобавок около 6% веществ, к

каучуку отношения не имеющих. И они, эти

вещества, влияют и на клейкость, и на прочность,

и на технологичность продукта.

В общем, какими бы ни были причины,

какими бы ни были химические механизмы, на

смену бурному оптимизму пришла разумная

осторожность; новый каучук, конечно, стали

широко использовать, но очень часто не

самостоятельно, а в смеси с другими.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ТРОПИЧЕСКИМ

КАУЧУКОНОСАМ озабочены сейчас не столько

глобальными проблемами типа «быть или не

быть», сколько практическими вопросами: как

получить НК, способный конкурировать с

заведомо более доступным СК.

НК — основа национальной экономики

многих стран Юго-Восточной Азии. Именно

оттуда поступает на мировой рынок более четырех

пятых НК- Это большая часть дохода, это

главный источник занятости населения. Это,

наконец, и социальная проблема: гевею

выращивают в многочисленных крестьянских

хозяйствах. Словом, для многих стран отказ от НК

равносилен катастрофе.

Однако, судя по всему, такая катастрофа в

ближайшие десятилетия им не грозит: спрос

на НК есть. Конечно, и у природного каучука

есть отрицательные стороны. Скажем, он

разрушается от бензина и масел. Однако, как

известно, нет в мире совершенства...

И еще одно обстоятельство, которое

позволяет производителям НК обрести некоторое

спокойствие, — приверженность людей вообще

и людей техники в частности к тому, что

проверено временем. Более чем столетие

человечество знало только натуральный каучук, все

процессы и технологические режимы были

приспособлены только к нему. И когда

наступила эпоха синтетических продуктов, их

принялись мерить привычными мерками,

сопоставлять с НК, который стал эталоном качества.

БЕССТРАСТНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ свойств

натурального и искусственного не всегда

уместно: надо еще учитывать конкретные

экономические обстоятельства.

Для нашей страны, потребляющей огромные

количества каучука и удаленной от

тропических плантаций, наиболее разумный путь —

выпускать как можно больше СК. На это и

ориентируется наша промышленность. Так,

впервые в мире именно у нас были выпущены

грузовые шины, в которых не было ни грамма

НК- Резинщикам хорошо известно:

экономическая выгода становится вполне ощутимой,

даже если заменить десятую часть природного

каучука синтетическим.

У изопренового каучука есть недостатки;

что ж, их надо устранять. Лидер

отечественных исследований в области каучука—

Всесоюзный научно-исследовательский институт

синтетического каучука — разрабатывает

новые виды СКИ, которые обещают многое.

Химики создают катализаторные системы,

способные более строго вести полимеризацию

изопрена; сам изопрен очищается тщательнее.

Видоизменяют и полимерную цепочку,

привешивая к ней различные функциональные группы.

Из года в год растет потребление

изопренового каучука, как, впрочем, и других СК. Уже

случилось давно ожидаемое: производство

синтетического продукта превысило выпуск

натурального и обгоняет его по темпам роста.

К 1975 г. шинная промышленность будет

потреблять всего 10% НК (от общего

количества каучука) и 34% СКИ.

Но и те, кто производит натуральный

каучук, тоже не дремлют.

КАУЧУКОВОЕ ДЕРЕВО надо посадить. Надо

выждать несколько лет, пока оно достигнет

зрелости. Надо вручную сделать на каждом

дереве надрез определенной формы и собрать

16

тягучий сок. Надо выделить из этого сока

каучук, высушить его, превратить в листы.

Надо, надо, надо... Насколько же здесь больше

стадий, чем в химическом производстве!

Чтобы гевея могла выдержать конкуренцию

с реактором, все стадии рационализируют.

Все начинается с дерева. Благодаря

успехам селекции «производительность» лучших

гевей возросла неизмеримо: с 560 до 3 360

килограммов каучука с гектара в год. На это

понадобилось примерно полвека. Особенно

резким был скачок в последние годы, когда

к традиционным методам прибавились новые,

такие как химический и радиационный

мутагенез.

Однако сколь бы совершенным ни был

генетический прием, от получения семян нового

перспективного сорта до его использования

проходят долгие годы. Ведь селекционер имеет

дело не с однолетним растением: кто даст

гарантию, что выросшее дерево, буквально

истекающее соком, вдруг не окажется

беззащитным перед ветром, тропическими ливнями или

своими древесными болезнями?

Чтобы обойти эту трудность, селекционеры

применили ускоренный метод: они построили

дерево из трех частей. Часть первая —

сильный, легко приспосабливающийся к любым

условиям подвой. Часть вторая — привой того

сорта, который дает наибольший выход

каучука. Часть третья — следующий привой,

стойкий к дождям и ветрам, не боящийся

болезней, дающий обильную листву, которая

накапливает солнечную энергию для производства

каучука в клетках.

Так синтезируют трехэтажное дерево:

корень, ствол, крона. Это значительно ускоряет

селекционную работу: как только выведен

сорт, который заведомо даст много каучука,

не нужно ждать десятилетия, чтобы узнать,

какой получится листва. Дереву

просто-напросто сделают заранее испытанную листву...

УСПЕХИ СЕЛЕКЦИИ БЕССПОРНЫ. Но

требуется еще заставить дерево отдавать

сок-латекс полностью.

Когда надрезают ствол (это называется

подсочкой), латексные сосуды под корой рвутся

и сок под собственным давлением вытекает

наружу. Однако дерево сопротивляется

разрушению. Подобно тому, как у человека после

пореза кровь свертывается и рана

затягивается, так и в сосудах гевеи латекс густеет и

каучуковые сгустки закрывают надрез.

Добрая половина сока остается в стволе.

В медицине давно уже известны лекарства,

которые препятствуют свертыванию крови,

предупреждают возникновение тромбов.

Подобные препараты есть и для гевеи. Ими

могут быть гормоны, например 2,4-дихлорфено-

ксиуксусная кислота. А может быть и самый

обычный этилен.

Конечно, дерево нельзя поместить в

этиленовую атмосферу, как это делают с

недозрелыми помидорами. Поступают иначе: на кору

наносят органическое вещество — 2-хлорэтил-

фосфониевую кислоту. Она проникает в ткань

и гидролизуется, выделяя этилен

непосредственно в сосуды. Этот стимулятор во многих

случаях удваивает выход каучука.

Сложнее дело с периодом созревания. Хотя

в отдельных опытах его удалось сократить до

трех лет, все же гевея взрослеет слишком

медленно. И поэтому агрономы предлагают на эти

годы засаживать междурядья на плантациях

гевеи более скорыми на урожай культурами:

арахисом, бананами, ананасами. Не каучук,

так хотя бы ананасы...

ИЗВЕЧНЫЙ ПОРОК всех природных

продуктов — непостоянство, неоднородность. Прежде

НК поступал на рынок в двухсотпятидесяти-

фунтовых кипах. Лист к листу складывали на

глазок: светлый к светлому, мягкий к

мягкому... Свойства НК сильно колебались от кипы

к кипе, от партии к партии, что доставляло

бездну хлопот потребителям.

Из стран-производителей каучука Малайзия

первой начала выпускать НК по стандартам.

Стандартный малайзийский каучук SMR с

постоянными, гарантированными свойствами

готовят не кустарным способом, а на фабриках,

по единой технологии. В этом случае остается

лишь одно, хотя и существенное, отличие

в производстве НК и СК: сырьевая база. А

перерабатывают сок гевеи в химических

аппаратах, где режим поддерживается

автоматически; НК выпускают в гранулах. Если раньше

на бесконечные операции — от сбора сока до

копчения листов в дыму — уходило около

недели, то теперь весь процесс заканчивается за

6—8 часов.

НЕДАВНО В МОСКВЕ проходил

Международный симпозиум по изопреновому каучуку.

С равным вниманием его участники

выслушивали сообщения и об СК и об НК. Были на

этом симпозиуме доклады и дискуссии, шли

разговоры об экономике и технологии,

строились прогнозы на будущее.

И — ни слова о том, что пора вырубать

гевею...

М. КРИВИЧ,

О. ОЛЬГИН

2 Химия и Жизнь, JVb 7

17

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ

ИНЖЕНЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Популяризаторы современных знаний

благосклонны далеко не ко всем наукам. Сведения

об одних научных дисциплинах на долгие

годы, а то и навсегда скрыты в сугубо

специальных журналах и строгих монографиях.

Другие, едва родившись и получив официальное

название, выплескиваются из специальных

изданий на страницы газет и популярных

журналов. В основном, это — науки, дающие

богатый практический выход, затрагивающие

повседневные наши интересы.

Такова, к примеру, инженерная психология.

В последние годы широкая общественность

узнала о ней следующее:

1) стены в учреждениях лучше всего

красить в зеленый цвет — он успокаивает,

настраивает на продуктивную работу;

2) собирать часы или транзисторные

приемники сподручно под тихую ласковую

музыку;

3) на некоторых зарубежных предприятиях

устанавливают чучела начальников, чтобы

подчиненный мог огреть своего обидчика

кулаком или палкой и тем самым снять нервное

перенапряжение;

4) для нас последняя рекомендация

абсолютно неприемлема.

Обремененный столь обширным

теоретическим багажом, корреспондент «Химии и

жизни» прибыл за недостающим материалом в

Институт психологин АН СССР.

ГЛАВА I.

К ВОПРОСУ О РОЛИ ЛИЧНОСТИ,

ИЛИ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА

Помните, несколько лет назад шел у нас

лихой вестерн «Великолепная семерка»? Его

Ф

Конечно, игра «крестики-

нолики» — не шахматы. Но и здесь

нужна трезвая оценка каждой

позиции. Прежде чем сделать ход,

игрок обегает глазами поля,

просматривает все возможные

варианты

разносили профессиональные кинокритики, его

едко высмеивали интеллектуалы, а зритель

валом валил на этот фильм, чтобы насладиться

искусством, с которым семеро бесшабашных

парней скакали верхом, стреляли из кольтов,

швыряли без промаха ножи в цель.

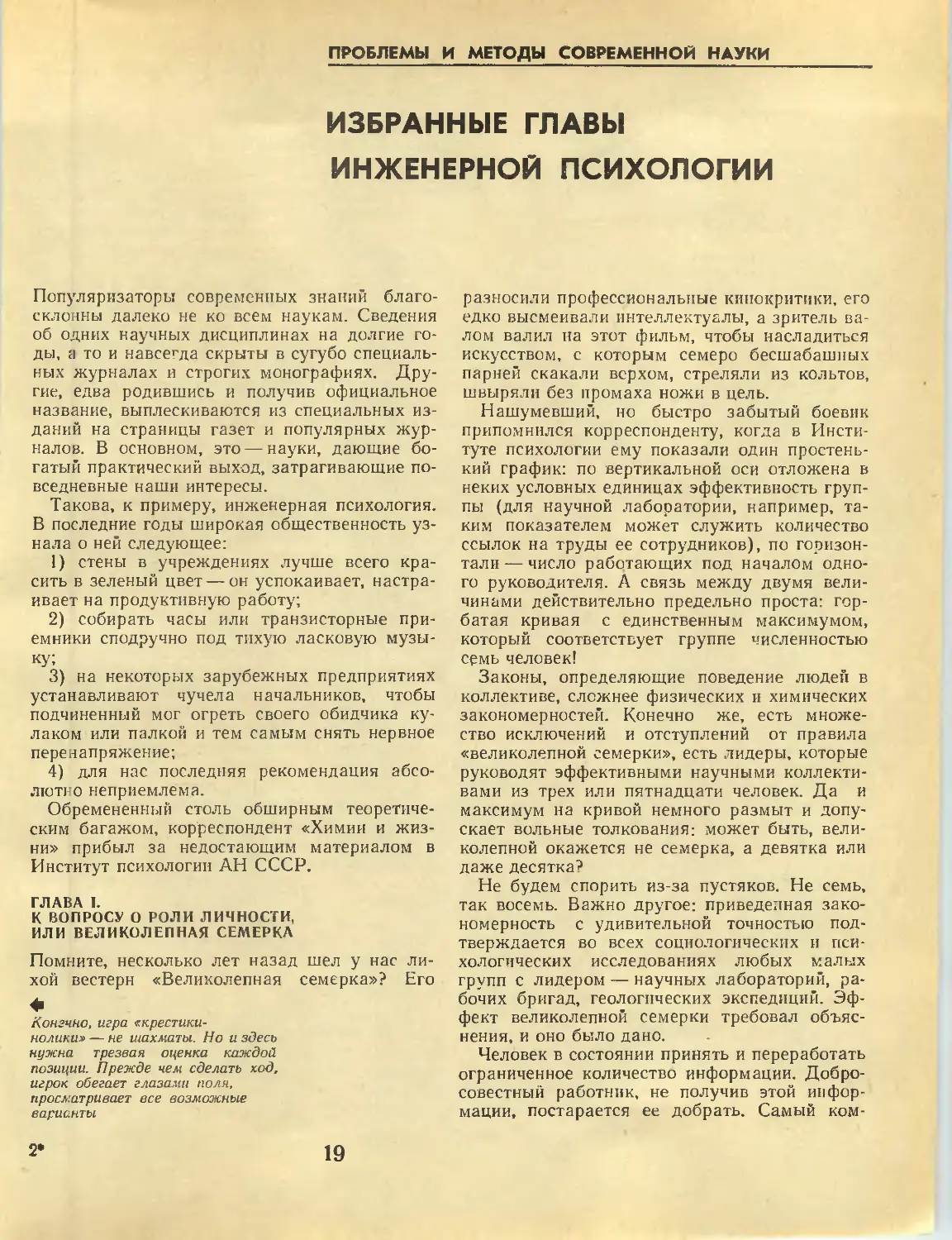

Нашумевший, но быстро забытый боевик

припомнился корреспонденту, когда в

Институте психологии ему показали один

простенький график: по вертикальной оси отложена в

неких условных единицах эффективность

группы (для научной лаборатории, например,

таким показателем может служить количество

ссылок на труды ее сотрудников), по

горизонтали — число работающих под началом

одного руководителя. А связь между двумя

величинами действительно предельно проста:

горбатая кривая с единственным максимумом,

который соответствует группе численностью

семь человек!

Законы, определяющие поведение люден в

коллективе, сложнее физических и химических

закономерностей. Конечно же, есть

множество исключений и отступлений от правила

«великолепной семерки», есть лидеры, которые

руководят эффективными научными

коллективами из трех или пятнадцати человек. Да и

максимум на кривой немного размыт и

допускает вольные толкования: может быть,

великолепной окажется не семерка, а девятка или

даже десятка?

Не будем спорить из-за пустяков. Не семь,

так восемь. Важно другое: приведенная

закономерность с удивительной точностью

подтверждается во всех социологических и

психологических исследованиях любых малых

групп с лидером — научных лабораторий,

рабочих бригад, геологических экспедиций.

Эффект великолепной семерки требовал

объяснения, и оно было дано.

Человек в состоянии принять и переработать

ограниченное количество информации.

Добросовестный работник, не получив этой

информации, постарается ее добрать. Самый ком-

2»

19

Эффективность научного

коллектива зависит от числа

сотрудников, работающих

под началом одного руководителя

петентныи лидер не сможет переработать

информацию избыточную. Это теория. А на

практике получается так. Когда подчиненных

мало лидер успевает раздать им задания,

проконтролировать выполнение, и у него еще

остается свободное время. Если руководитель,

повторяем, добросовестный, он в поисках

информации начнет перепроверять, надоедать,

мешать подчиненным. Ну, а при избытке людей

картина иная: отсутствие контроля,

отложенные на завтра дела, которые должно сделать

сегодня...

Вроде бы, все понятно, концы сходятся с

концами. Однако в цепи рассуждений о

великолепной семерке есть слабое звено. Как быть

с лидерами, которые возглавляют огромные

заводы и научные институты, министерства,

геологические тресты, воинские части и

соединения? Если наше правило верно, эти

уважаемые лидеры работают в самой неэффективной

области кривой.

На самом деле это не так. И вот почему.

Большой производственный коллектив можно

представить в виде многоэтажной

иерархической пирамиды. И, как правило, сфера

действия любого руководителя, любого лидера

распространяется лишь на один этаж ниже

своего. Конечно, директор исследовательского

института волен вызвать к себе по делу

лаборанта, но эти контакты случайны,

эпизодичны.

В повседневной своей работе лидер

большого человеческого коллектива связан с

ограниченным кругом лиц. У лидера большого

научного коллектива это — заведующие основными

отделами или лабораториями, заместители,

главный инженер, выборные руководители

общественных организаций. И, как показывает

опыт, лучшие результаты бывают, когда этот

круг включает семь, от силы десять человек.

Товарищи руководители, помните о

максимуме на графике, формируйте свои

великолепные семерки!

ГЛАВА II.

НЕТ ГОТОВЫХ РЕЦЕПТОВ

В одном научно-исследовательском институте

психологи изучили причины конфликтов, ссор

и служебных недоразумений. За недостатком

места опустим рассказ о весьма любопытных

методиках этих исследований и перейдем

прямо к результатам.

Итак, причины конфликтов, ссор и

служебных недоразумений в научной среде: по вине

ученых-организаторов, или лидеров групп —

52%; из-за неправильного подбора кадров —

33%; из-за психологической несовместимости

сотрудников—13%; по причинам, не

зависящим от коллектива, привнесенным извне — 2 %.

Каждая из этих причин заслуживает

особого разбора. Остановимся на психологической

несовместимости — что это такое? И по каким

признакам подбирать людей, чтобы они

дружно, весело, продуктивно, бесконфликтно

работали на полярной станции, в цехе, редакции,

лаборатории, сапожной мастерской? Может

быть, в первую очередь следует

руководствоваться сходством темпераментов? Но сколько

случаев, когда холерик с холериком или

сангвиник с сангвиником живут, как кошка с

собакой!

В общем, готовых рецептов для

формирования пар, как служебных, так и супружеских,

нет. Что уж говорить о коллективах, скажем,

о той же семерке! А ведь психологическая

несовместимость существует, и ее кажущееся

эфемерным действие может развалить

лабораторию, бригаду, экипаж.

О совместимости или несовместимости

членов коллектива узнают, как правило, пост

фактум. В первом приближении можно

оценить сплоченность на глаз, более точно с

помощью анкет «любит — не любит»: кому с кем

лучше работается, кого сотрудники предпочли

бы видеть своим руководителем.

Но ложка-то дорога к обеду! Что толку

обнаружить несовместимость членов экипажа,

когда, как говорится, поезд уже ушел? И

вовсе не просто расформировать уже

существующую лабораторию.

За рубежом в большом ходу тесты на

профессиональную пригодность. Для профессий,

связанных с физической деятельностью, тесты

попроще — не так уж сложно в конце концов

определить силу, реакцию, усидчивость,

остроту зрения. Труднее определить пригодность

20

человека к умственной деятельности,

например, к научной работе. И все же, просмотрев

анкету будущего научного сотрудника,

обстоятельно с ним побеседовав, можно с

определенной достоверностью судить о его

пригодности к работе химика-экспериментатора или

физика-теоретика. К тому же,

оказывается, есть хитрейшие психологические тесты, по-

звочяющие определить у испытуемого

способности к отвлеченному мышлению, оценить

широту его ассоциаций.

Вот часть одного из таких тестов: назовите

мягкое, белое, съедобное. «Хлеб!» — сразу же

воскликнут девять из десяти проверяемых.

Хлеб — в данном случае шаблон, стереотип.

Если человек назовет манную кашу,

картофельное пюре, а еще лучше мякоть кокосового

ореха, это будет в какой-то степени

свидетельствовать о нешаблонности его мышления.

Конечно, весь тест гораздо сложнее, а чтобы

уверенно судить о пригодности к той или иной

умственной работе, нужна сложная система

тестов. Далеко не все они разработаны, но это

вполне возможно.

Значительно хуже обстоит дело с

системами тестов на психологическую совместимость.

Те, что уже есть, очень сложны и не очень

надежны даже для подбора пар. Что же касается

формирования семерок, психологи пока даже

не представляют, с какого бока подойти к

этому вопросу. И потому они связывают большие

надежды с другим объективным методом

оценки психологической совместимости — методом

гомеостатных испытаний. О нем рассказал

корреспонденту кандидат технических наук

Юрий Анатольевич Субботин.

ГЛАВА III.

ИГРАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Двое испытуемых, отгороженные друг от

друга ширмой, сидят каждый за своим пультом.

На пультах — по прибору с красной и черной

стрелками и по рукоятке, с помощью которой

стрелки можно передвигать. Красная стрелка

первого пульта связана с черной на втором.

Черная — с красной. Вот и вся техника.

Задача испытуемых — как можно быстрее

совместить стрелки на своих приборах. Эта

задача вовсе не тривиальна: участники

эксперимента связаны друг с другом, мешают друг

другу. Если они не найдут общий язык

движений, стрелки никогда не совместятся. Есть

пары, которые безуспешно крутят рукоятки

часами, есть пары, которые кончают дело за

минуту-другую. А это уже признак

совместимости, пусть слабый, но весьма

недвусмысленный.

Задачу можно усложнить, связав стрелки не

линейной зависимостью, а каким-либо другим

хитрым математическим законом. Можно

сделать так, что стрелки станут реагировать на

вращение рукояток с некоторым

запаздыванием. Можно ввести случайные электрические и

механические помехи.

Игра принимает серьезный оборот. Каждый

из испытуемых должен разобраться в

препятствиях, которые наставил экспериментатор,

должен обрести некое предвидение — как

поведет себя через несколько секунд партнер,

куда поползут стрелки. Сложное дело

ладится — испытуемый испытывает удовлетворение;

ничего не получается, заедают помехи — его

охватывает досада. Ситуация приближается к

жизненной. А тут еще экспериментатор

сообщает по секрету каждому из играющих: вы —

лидер, ведите партнера за собой! Два лидера

тянут стрелки каждый в свою сторону,

назревает конфликт.

В общем, на таком автомате можно

проиграть множество производственных ситуаций,

в которых действуют два человека, и подо-

В повседневной своей работе

лидер большого коллектива

связан с ограниченным кругом лиц

21

брать пару с вполне удовлетворительной

психологической совместимостью.

А что мешает усадить за пульты сразу семь

человек? Игра от этого станет еще

увлекательней. Раз за разом, тасуя составы семерок,

нетрудно сформировать группы, которые будут

работать, простите за избитое сравнение, как

слаженный механизм. Но это еще не все;

подобные коллективные игры позволяют, что

называется, растить руководителей.

Всем семерым задают набор тестов.

Выполняя тестовые задания, участники игры

знакомятся друг с другом, а потом тайным

голосованием выбирают себе лидера. Очень

интересно последить, как ведет себя избранник.

Доверие может прибавить ему уверенности, и

новоиспеченный лидер бойко поведет за собой

партнеров, а может случиться и обратное:

получив власть, хороший игрок растеряет свои

лучшие качества.

Сколько возможностей таит в себе эта вроде

бы пустая забава! Что стоит, например,

шепнуть одному из рядовых игроков, что он тоже

лидер, и устроить двоевластие,

соперничество? Разве такое не случается в научной

среде? А как любопытно посмотреть, какой лидер

лучше — выбранный или назначенный! А если

ввести в коллектив склочника, мелкого

пакостника...

Семерка забывает об условности

эксперимента, она увлечена работой — игрой. Дело

идет успешно, стрелки быстро совмещаются,

легко решаются другие задачи, и весь

коллектив получает премию: каждому на табло

или телеэкране высвечивают что-нибудь

приятное — милое женское лицо, красивый

пейзаж, репродукцию известной картины. Но вот

превратности игры привели к выдвижению

в лидеры случайного человека, и все сразу

разладилось. Экспериментатор недоволен

игроками и наказывает их: подает на каждое

кресло электрический импульс — конечно,

безвредный, но вполне ощутимый. Игрокам

неприятно. Кто станет терпеть зазря

электрические взыскания? Может быть, стоит устроить

новое голосование и поменять лидера?..

В заключение надо сказать еще об одном

совершенно неожиданном экспериментальном

материале, который можно получить на этом

приборе. В гомеостатных испытаниях

экспериментатор выступает в роли господа бога: он

устраивает самые замысловатые обманы и

розыгрыши, вводит помехи, ссорит, мирит,

поощряет, наказывает, возносит и низвергает.

Очень любопытно поставить эксперимент над

экспериментатором: наблюдение за его

работой позволит психологам более уверенно

судить о мотивах и механизмах служебного

поведения если не самого господа бога, то

руководителей высокого ранга наверняка.

Подобной игровой машины в Институте

психологии еще нет. Пока лишь закупаются

приборы и оборудование для увлекательных

служебных игр, которые, по плану, должны

начаться в будущем году. Со временем будет

отработана методика экспериментов, и

определение психологической совместимости может

стать таким же простым делом, как оценка

остроты зрения. Глядишь, настанет время,

когда в отделах кадров всех мало-мальски

солидных учреждений оборудуют специальные

комнаты для гомеостатических игрищ, когда

человек неконтактный, раздражительный,

нервный просто не сумеет просочиться в

коллектив, и ему придется подыскивать себе

сугубо индивидуальную работу, скажем, ночного

сторожа.

Картина красивая. Однако в конце главы

придется все-таки несколько разочаровать

кадровиков и специалистов по труду. Вряд ли

когда-нибудь появятся машины, на которых

удастся проиграть все бесчисленные

жизненные ситуации. Предположим, сформирует

автомат великолепную семерку — пять мужчин

и две женщины. Поработает семерка

благополучно месяц — другой, а потом, неровен час,

возникнет в ней злосчастный любовный

треугольник, а то и не один. И вся наука полетит

прахом...

Сложная это вещь — психологическая

совместимость!

ГЛАВА IV.

МАТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ ОТДЕЛ КАДРОВ

Коль скоро речь зашла о кадровых

проблемах, нельзя не упомянуть несколько

экзотическую (по крайней мере, для непосвященных)

работу, которую ведет кандидат

психологических наук Геннадий Евгеньевич Журавлев.

Ординарная служебная ситуация. В цехе

или лаборатории открылась вакансия,

предприятие вывесило объявление «требуется».

Если предложение достаточно заманчиво, в

отдел кадров один за другим заходят

кандидаты, которых мы в дальнейшем будем

именовать работниками. Начальник или инспектор

отдела кадров (наниматель) должен принять

их по очереди и кому-то отдать предпочтение.

Принятому предоставляют рабочее место. Если

он проявит себя с лучшей стороны, то

останется на работе. Если не выдержит

испытание, наниматель должен вновь заняться

отбором.

Выбрать из большого числа претендентов

22

лучшего работника — не такая уж простая

задача. Она еще более осложняется, если

условия работы, задачи коллектива периодически

меняются. Так бывает, например, когда

научная лаборатория или конструкторская группа

выполняет разнохарактерные договорные

работы. Сегодня нужен специалист по

холодильному оборудованию, а через месяц — другой

вместо него требуется знаток печей. Как вести

себя нанимателю: использовать человека не

по специальности или же брать еще одного

работника?..

Г. Е. Журавлев решает перечисленные

кадровые вопросы математическими методами.

Они сложны и сильно формализованы.

Поэтому ограничимся самыми общими пояснениями.

Нанимателя и работников представляют в

виде неких автоматов, способных в каждой

служебной ситуации оперативно принимать

нужное решение. Автоматы наделены разными

свойствами — среди них есть многознающие

тугодумы и легкие на решения, чуть

поверхностные парни. Кстати, автоматов как

таковых — ящиков с реле, диодами и триодами —

на самом деле нет. Каждый автомат — всего-

навсего совокупность математических формул,

уравнений, рядов, с большей или меньшей

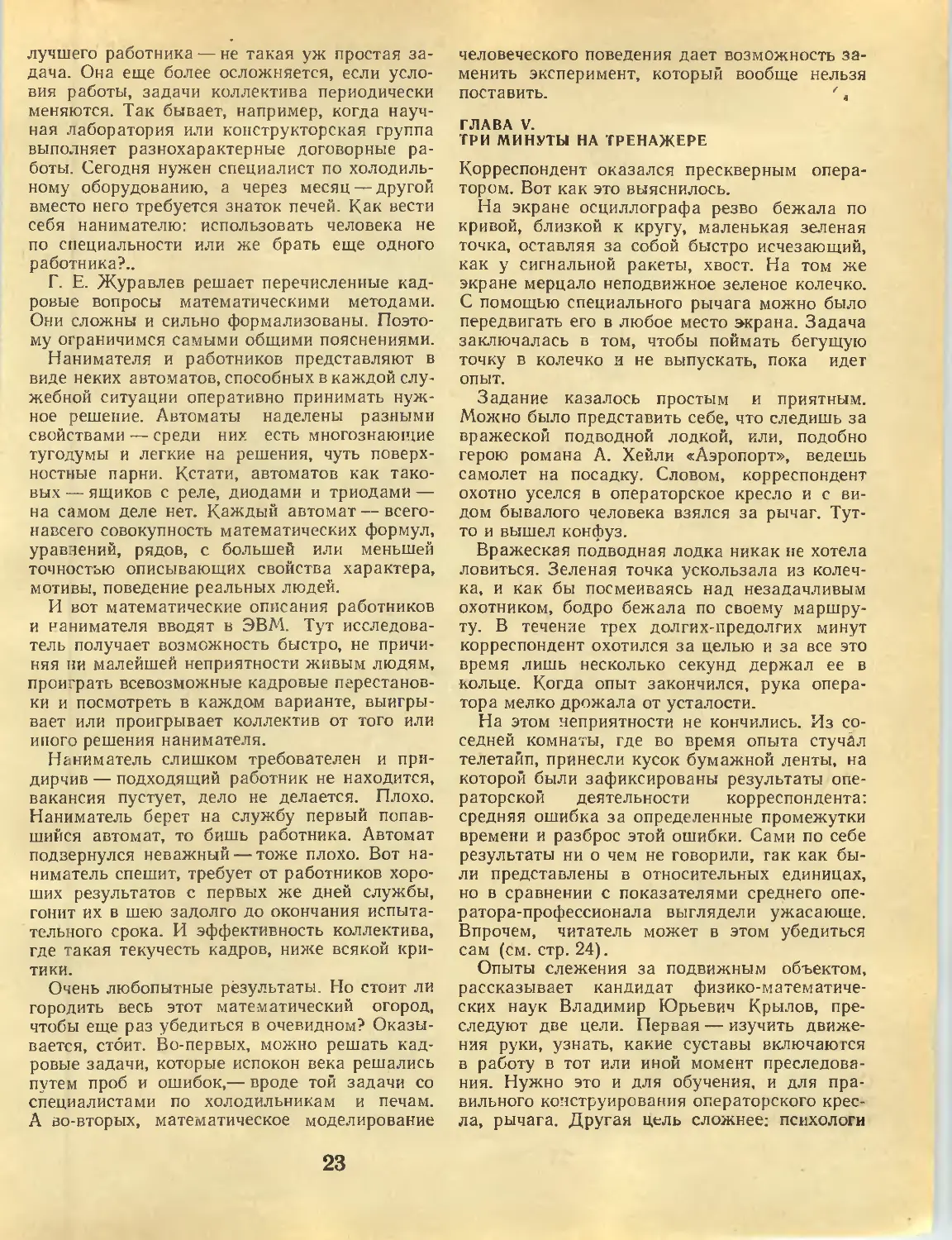

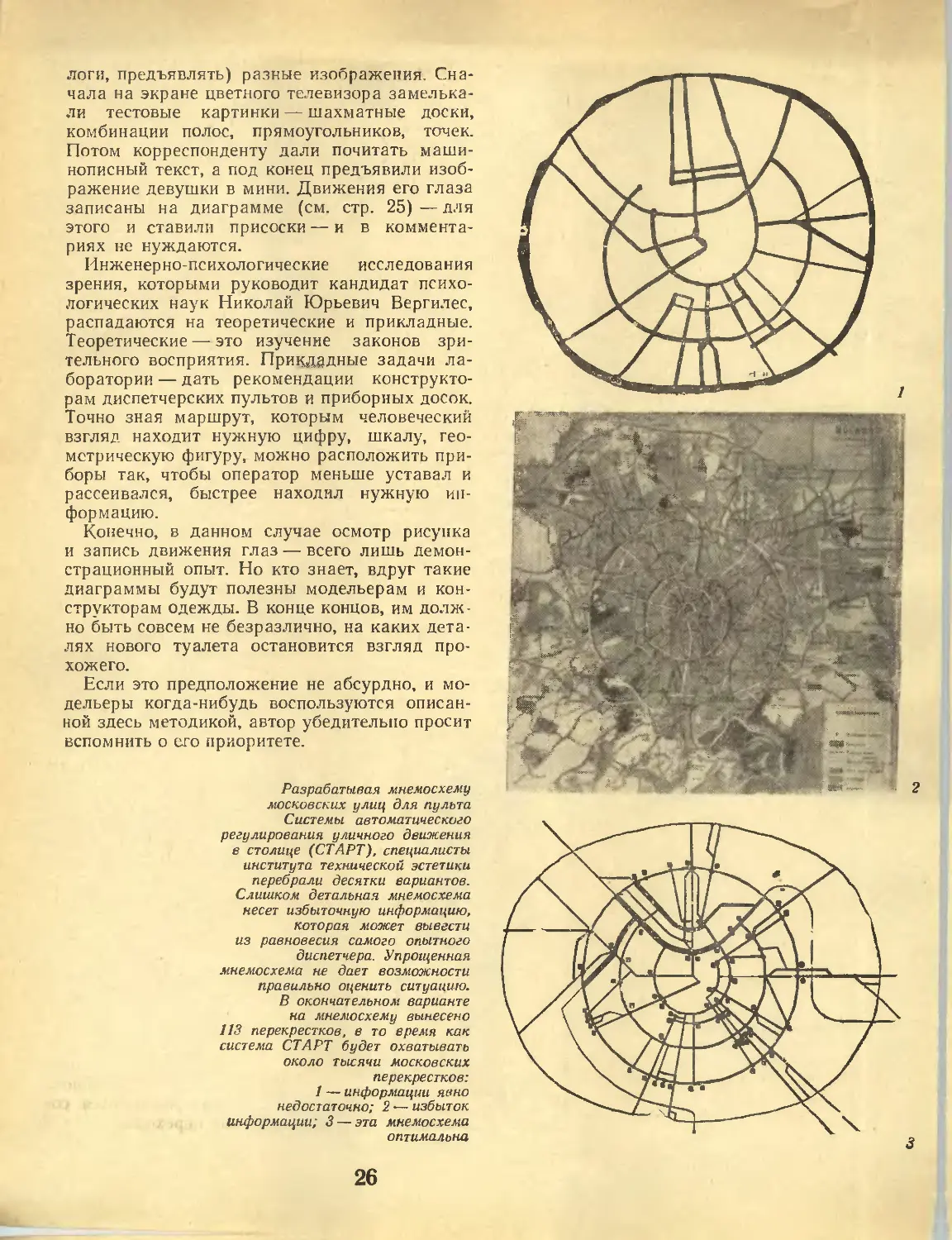

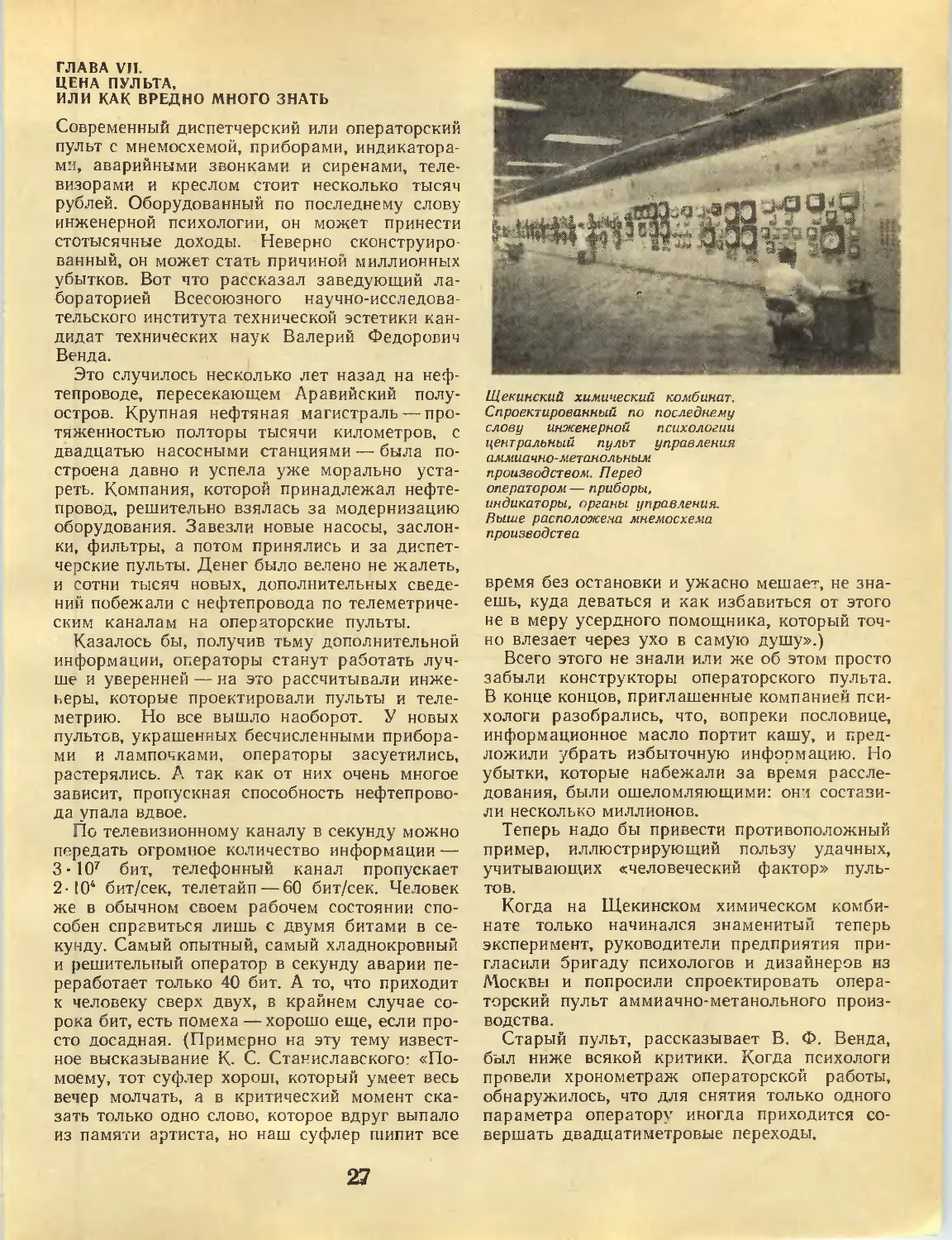

точностью описывающих свойства характера,