Text

химия и жизнь

Научно-популярный журнал Академии наук СССР 1973

и

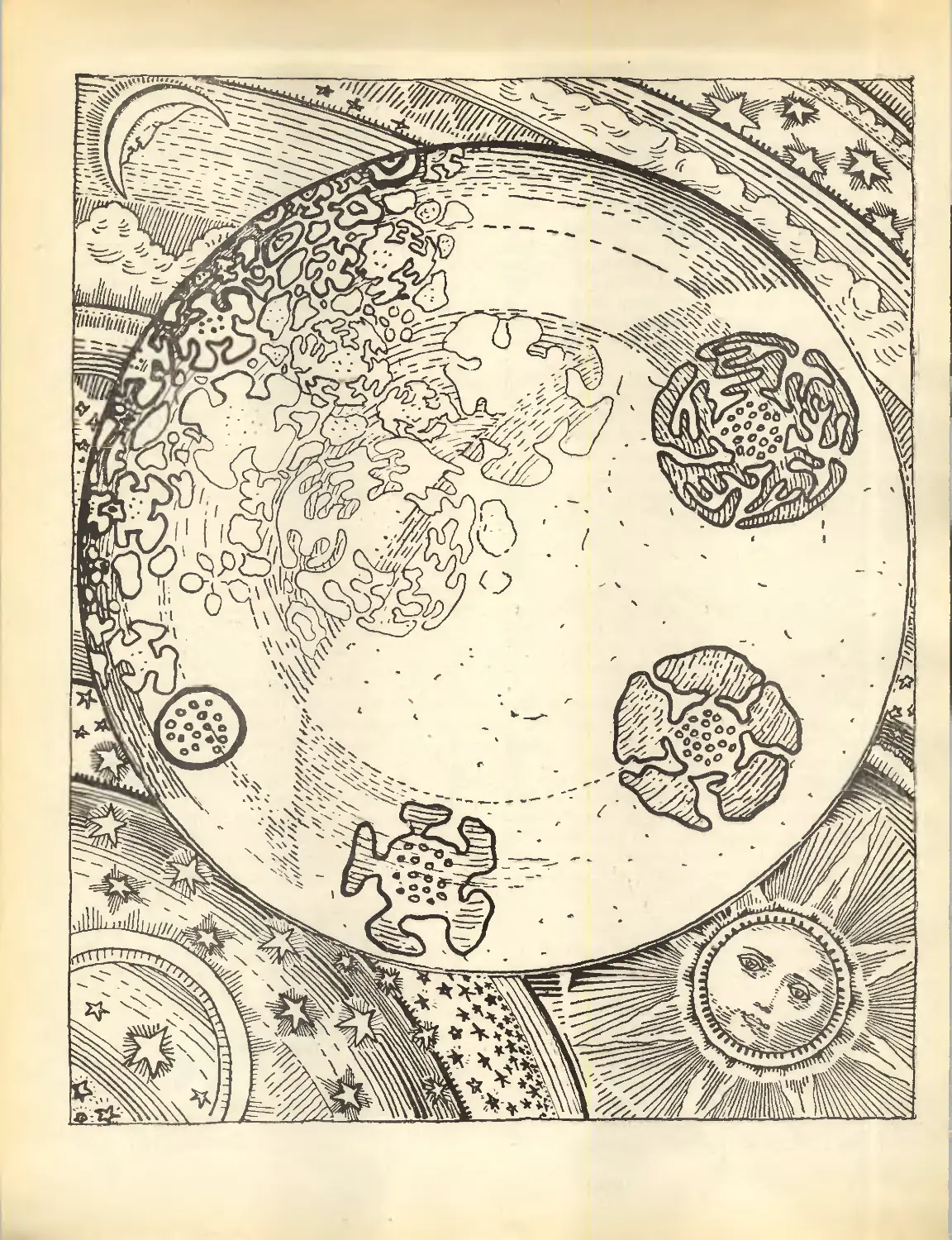

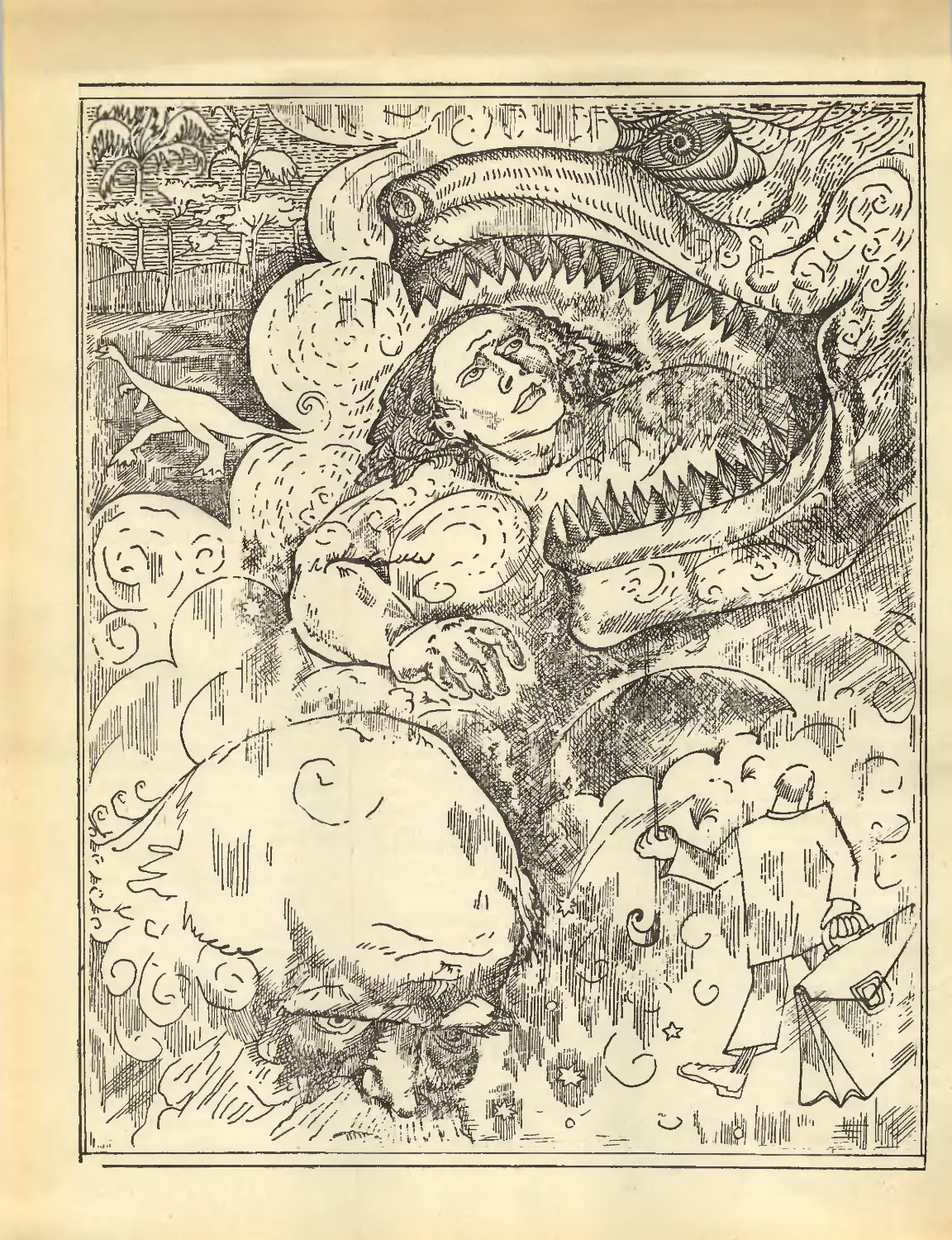

«Дракон, вшшмый nod pa иичными углами зрения», гравюра на меои,

АI /// в. В шутливой аллегории — глубокая мысль об относительности

человеческих представлений о мире, не утратившая актуальности и по сей

день. Кстати, в романе Роберта Шекли «Координаты чудес», павы

из которого мы продолжаем печатать в этом номере под необычным

углом зрения предстают даже сами драконы

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

11

Экономика, производство

Последние известия

Гипотезы

Элемент № ...

Обыкновенное вещество

Новые заводы

Портреты

Проблемы и методы

современной науки

Литературные страницы

Короткие заметки

Пишут, что...

Клуб Юный химик

Слоеарь науки

Земля и ее обитатели

Что мы едим

Новости отовсюду

Rp: новый препарэт

Информация

Консультации

Переписка

2

8

9

12

16

21

22

25

26

30

37

41

43

44

54

54

55

60

62

69

72

74

76

77

78

79

80

П. П. ТРОФИМЕНКО. Найти

точку на карте

В. И. ИВАНОВ. Двойная

спираль: прямое определение

координат атомов

A. А. АВЕРЬЯНОВ, В. Л. ВЕСЕ-

ЛОВСКИИ. О вреде кислорода

B. И. КЛАССЕН. Эта живая

магнитная вода

В. В. СТАНЦО. Радий

Что вы знаете н чего не знаете

о радии и его соединениях

Е. Д. ТЕРЛЕЦКИИ. Сажа

A. И. НЕДЕШЕВ. Уваровский

аммофос, сызранская кожа

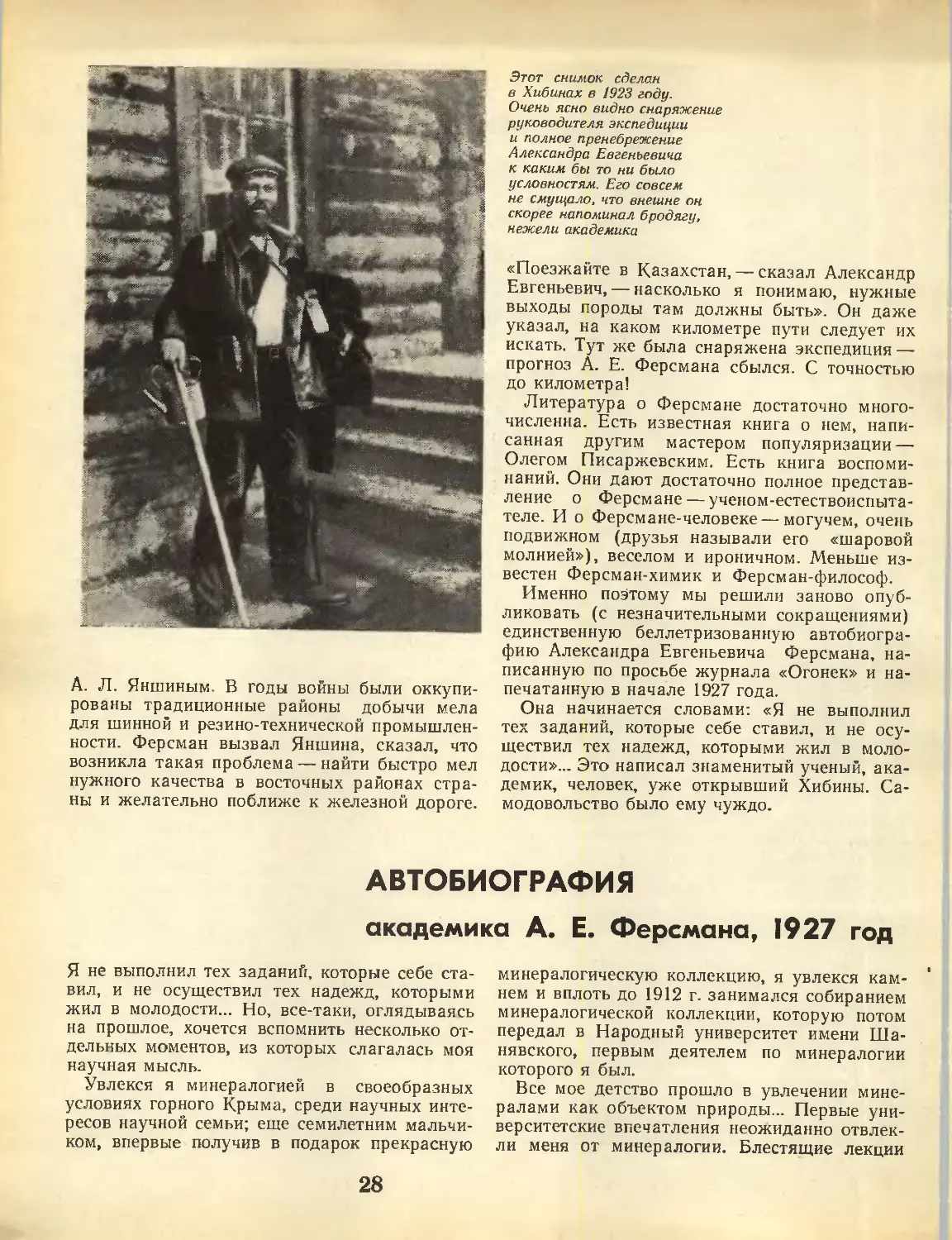

Александр Евгеньевич Ферсман

Л. Д. БЕРГЕЛЬСОН.

Биологические мембраны. III. Монтаж н

демонтаж. IV. Рождение — в

первичном супе и клетке

B. Р. ПОЛИЩУК, В. А. ТОЛИН.

А вам не стыдно есть шпннат?

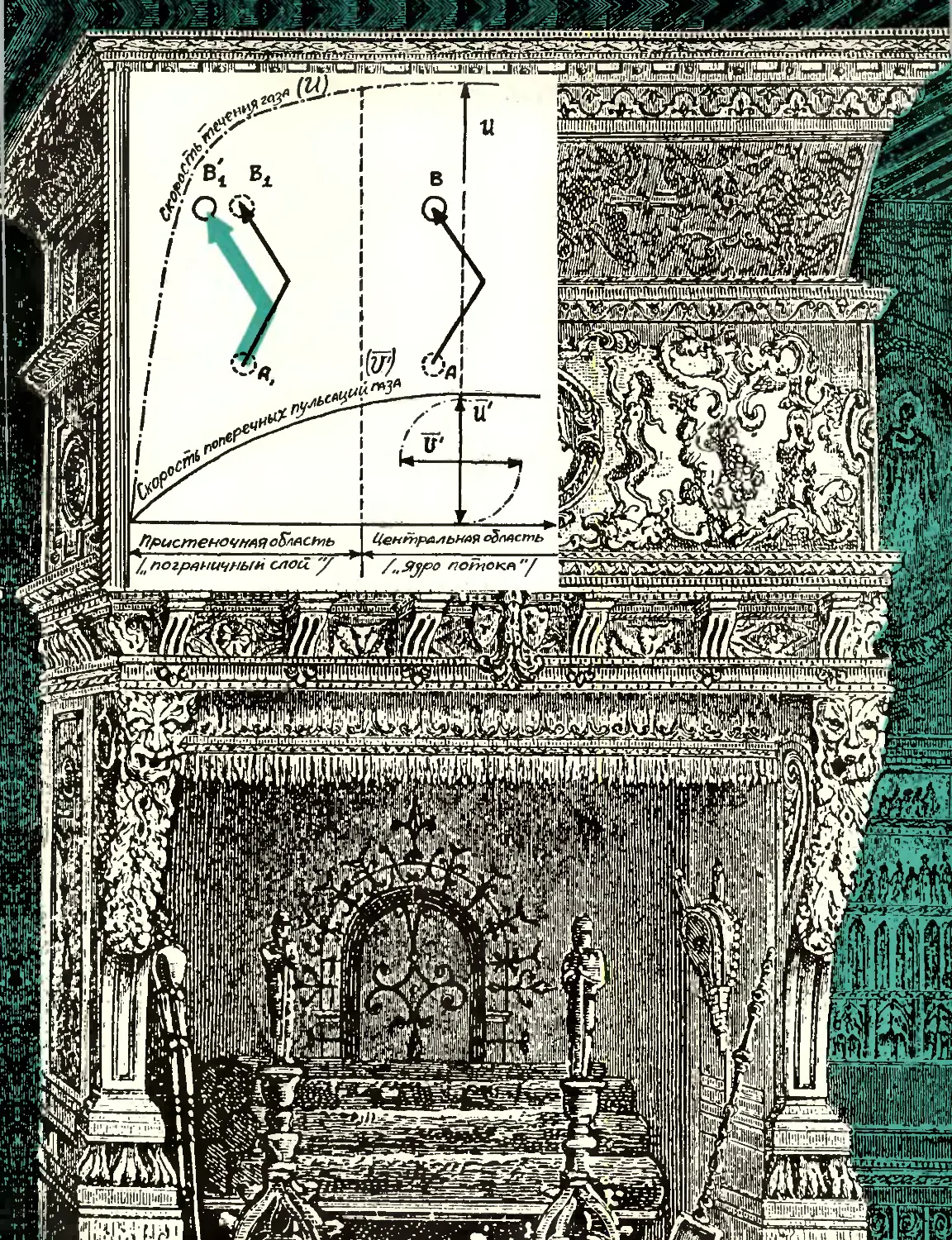

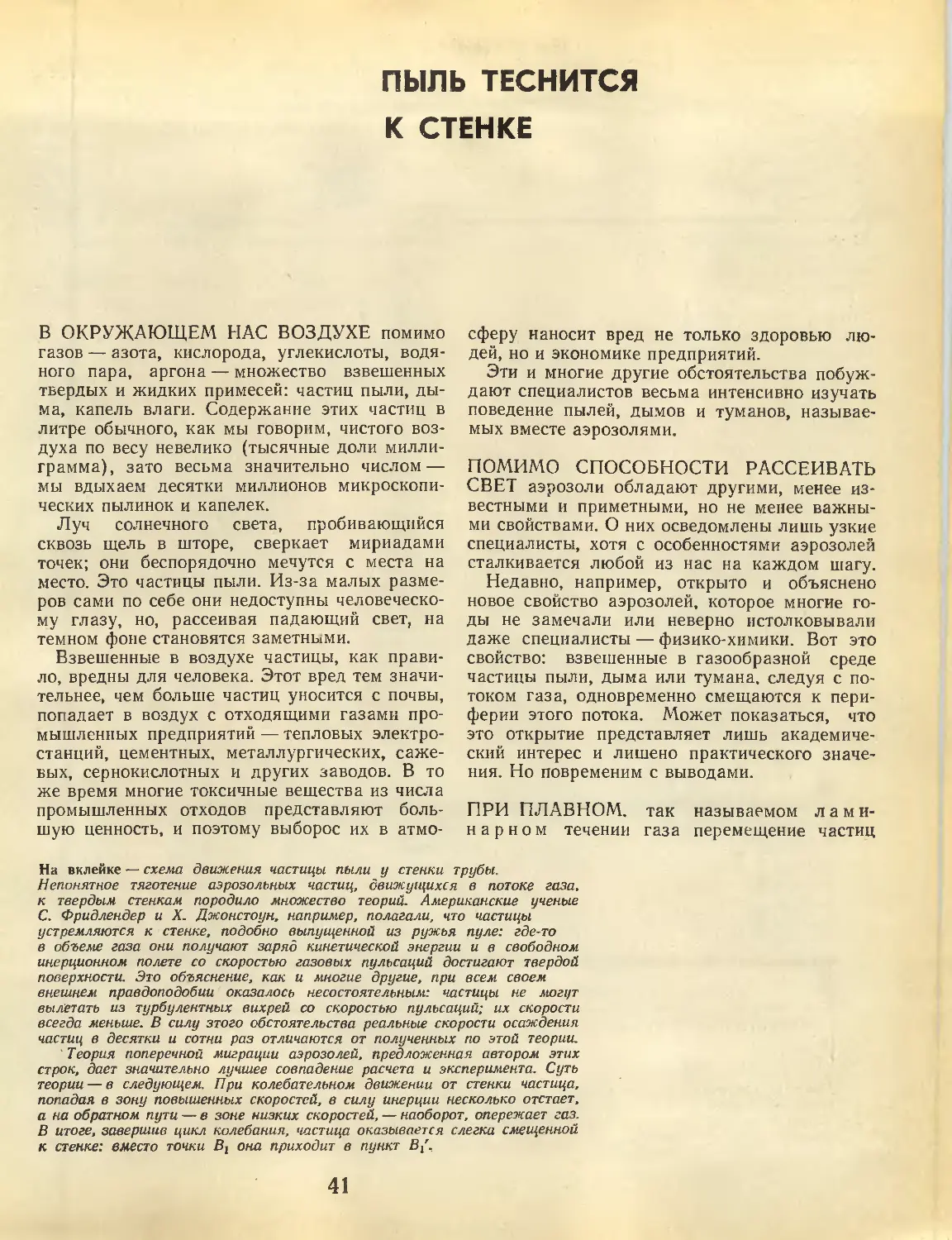

Е. П. МЕДНИКОВ. Пыль

теснится к стенке

Книжный шкаф без пылн

Р. ШЕКЛИ. Координаты чудес

А. СУТУГИН. Мох предупреждает

об опасности

Т. АУЭРБАХ. Семь цветов радуги

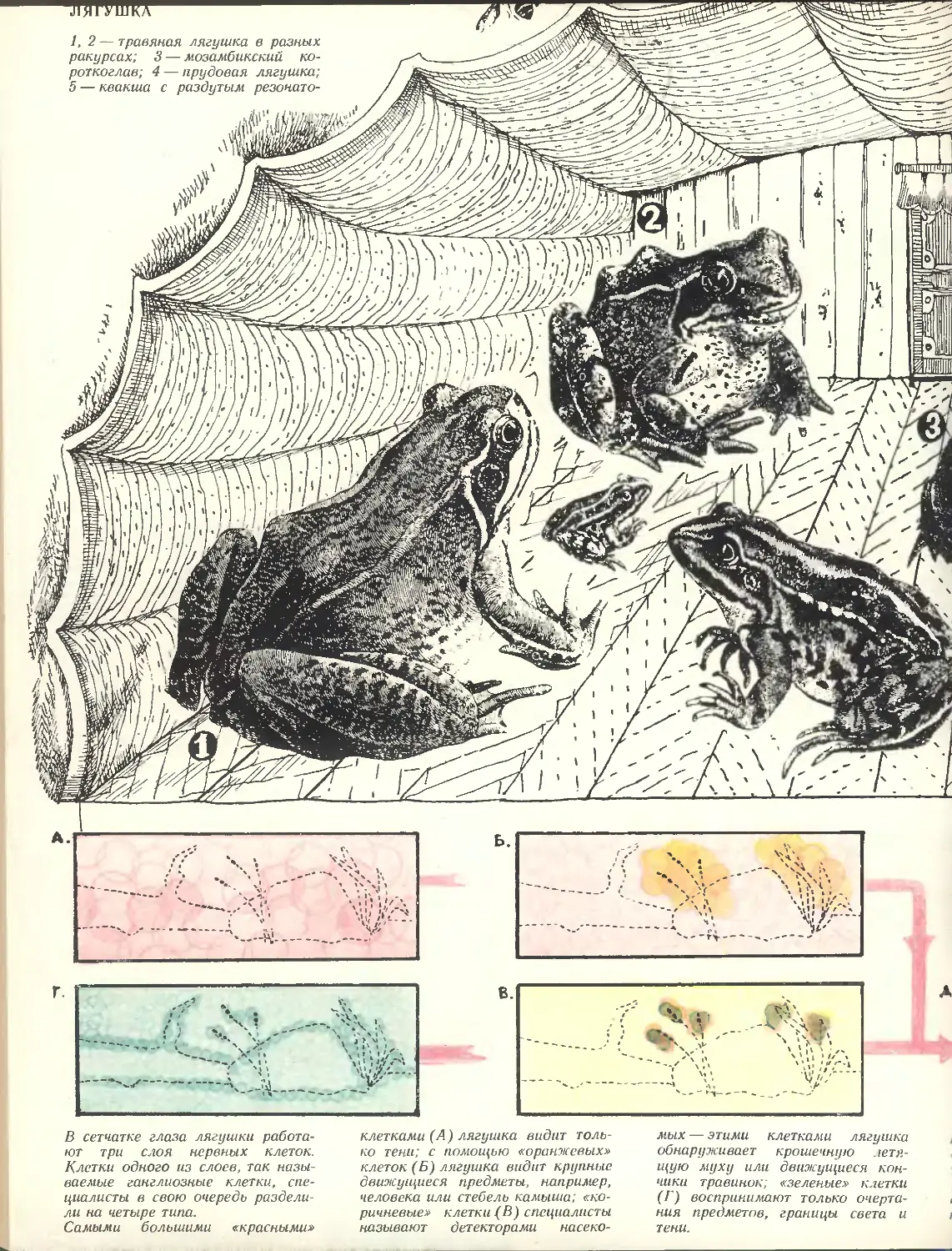

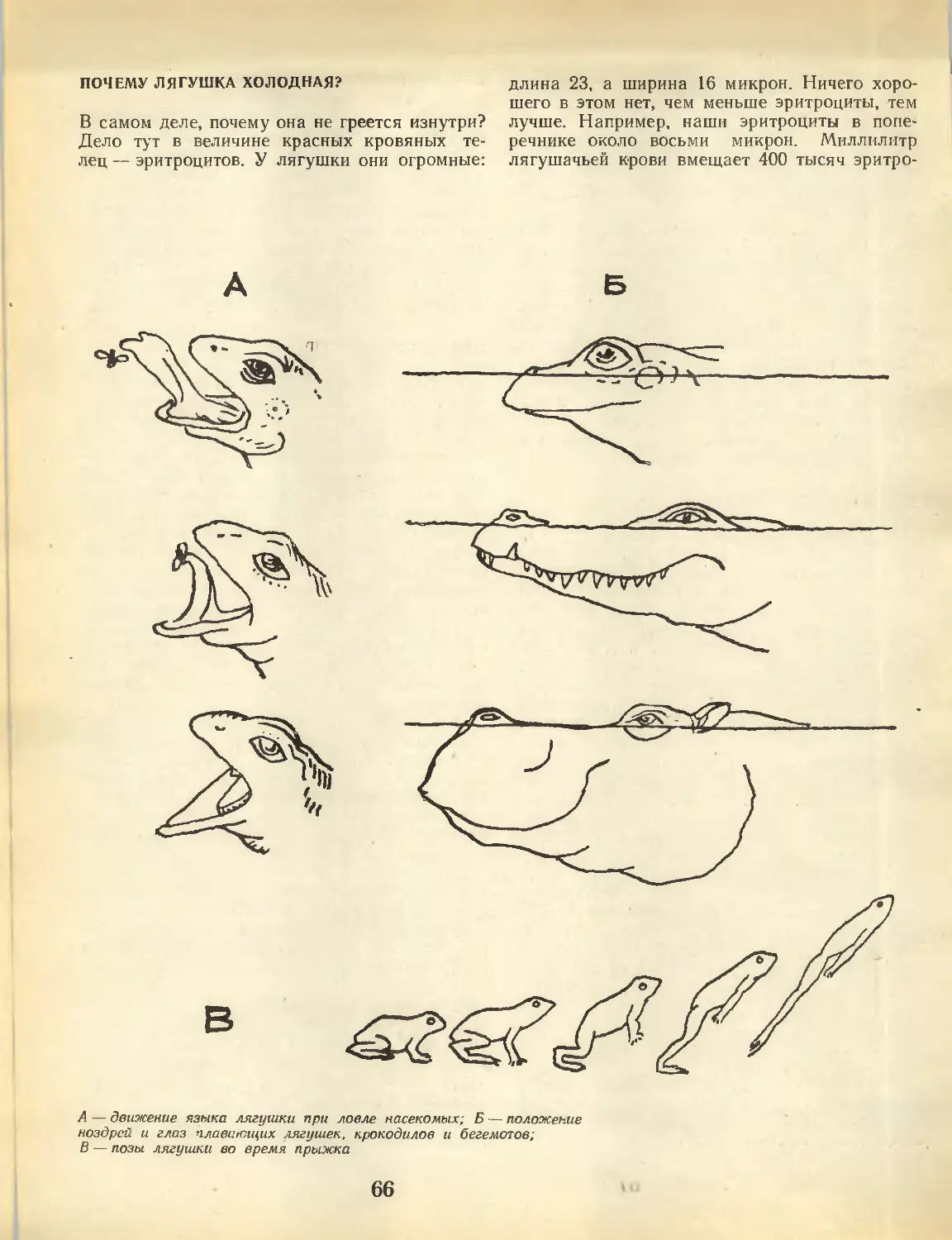

С. СТАРИКОВИЧ. Сказочное

существо — лягушка

Л. ЕВСИКОВА. Жемчужное

масло, нли какое отношение маргарин

имеет к химии

Жемчужное масло на прилавках

магазинов

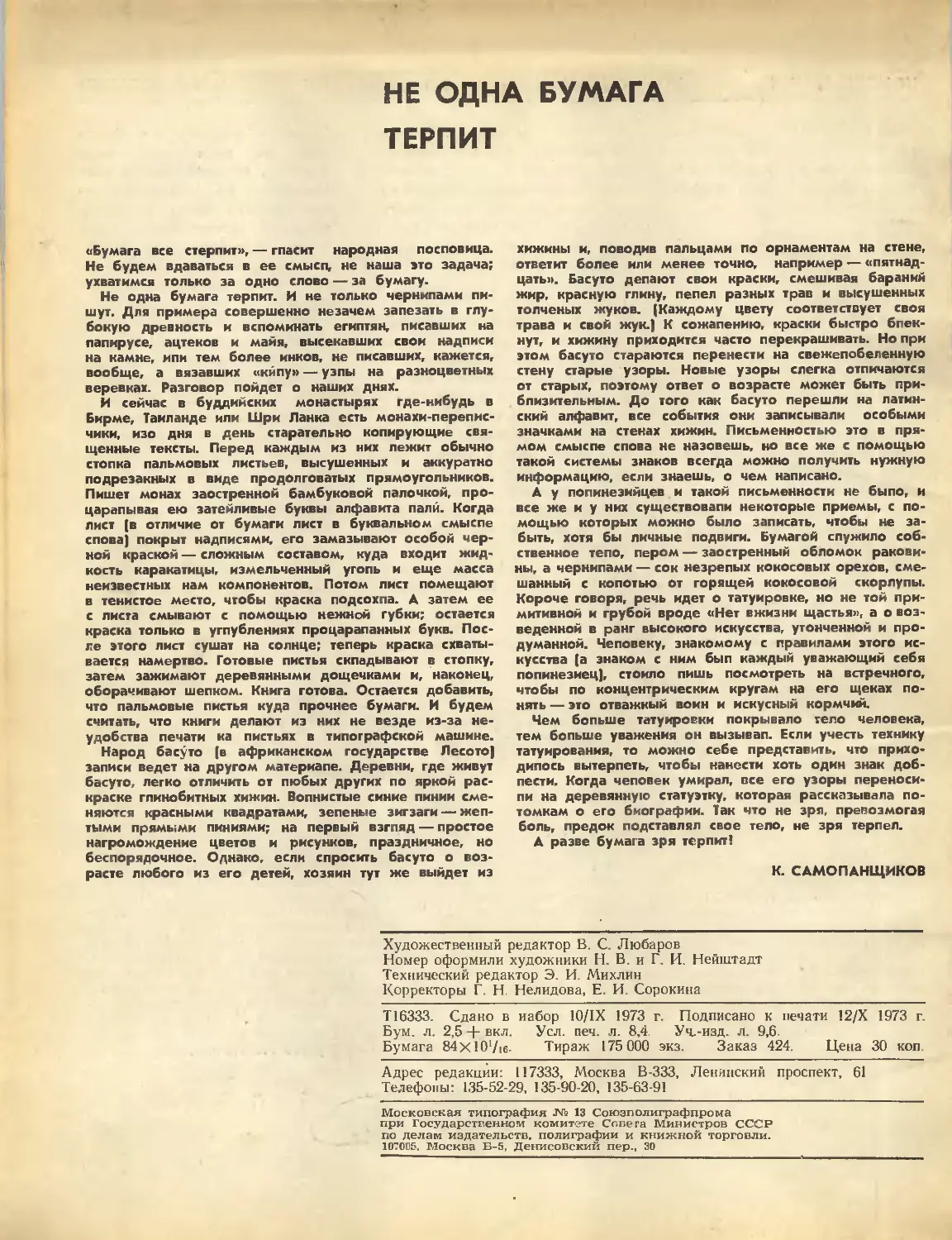

К. САМОПАНЩИКОВ. Не одна

бумага терпит

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Ноябрь 1973

Год издания 9-й

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

М. И. Рохлин

(зам. главного редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А. Энгельгардт

Редакция:

НА ОБЛОЖКЕ — рисунок к статье Е. Д. Терлецкого «Сажа»

Б. Г.

М. А.

В. Е.

А Д.

О. И.

О. М.

Д. Н.

B. В.

C. Ф.

Т. А.

В. К.

Володин,

Гуревич,

Жвирблис,

Иорданский,

Коломийцева,

Лнбкин,

Осокина,

Станцо,

Старикович,

Сулаева,

Черникова

«ХИМИЯ И ЖИЗНЬ», 1973

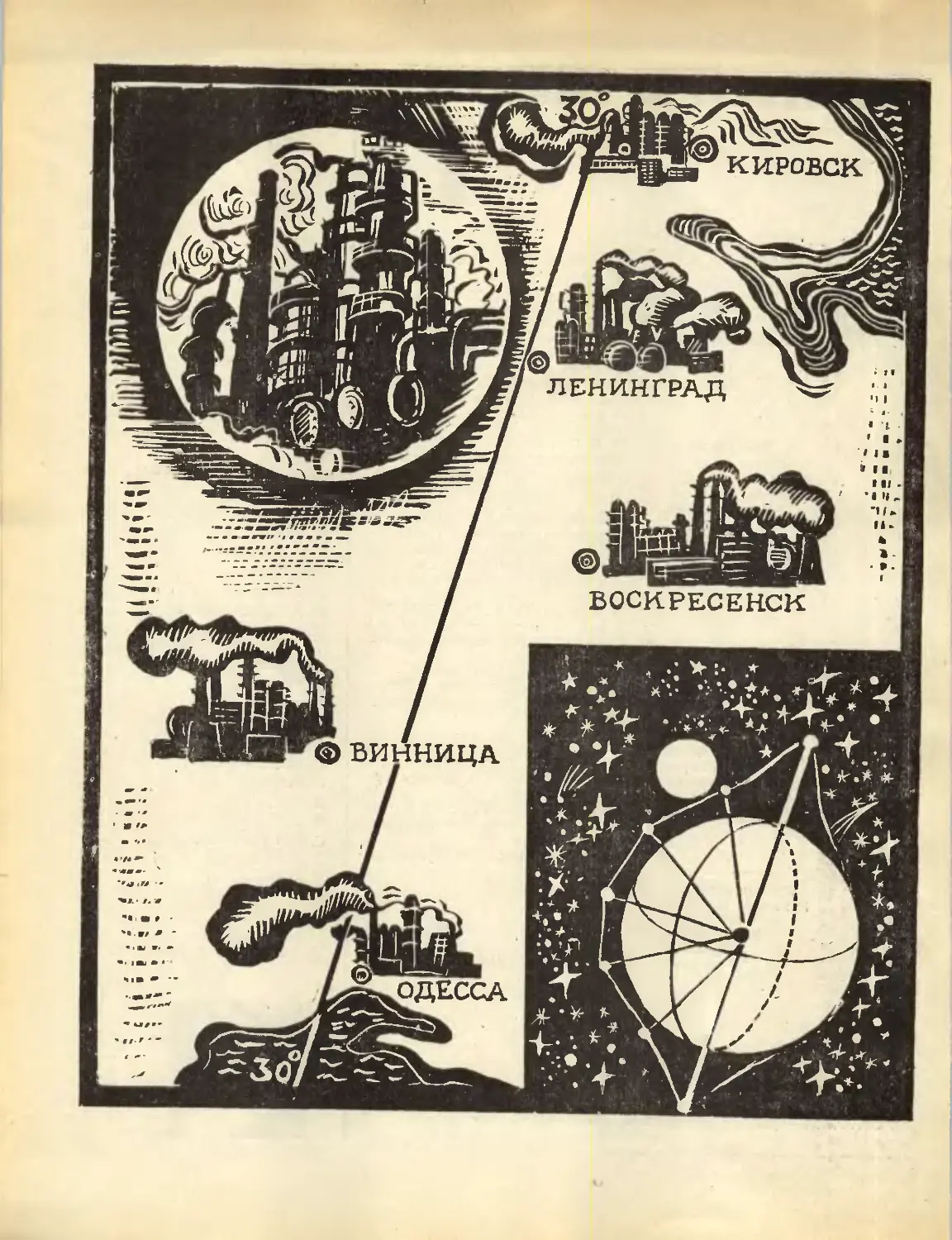

ЭКОНОМИКА, ПРОИЗВОДСТВО

Инженер

П. П. ТРОФИМЕНКО

НАЙТИ ТОЧКУ НА КАРТЕ

Год назад в «Химии и жизни» A972, № 10) была напечатана

статья П. П. Трофименко «Земля для завода». В ней автор

пересматривает сложившиеся представления о

неисчерпаемости территорий, где можно строить промышленные

предприятия, призывает по-хозяйски инвентаризовать землю,

чтобы затем централизованно, жестко, продуманно отпускать ее

под строительство заводов и фабрик.

«„.Нужно начать перепись земли под заводы, нужно

составить и издать земельный промышленный кадастр, снабдить

им все проектные и хозяйственные организации. А потом

требовать от них быстрой, оптимальной, дешевой привязки

каждого нового завода к тщательно изученной, промеренной

и подготовленной земле»,— так заканчивалась статья.

Новая статья, которую мы предлагаем вниманию

читателей, развивает эту же тему. Она посвящена экономически

обоснованному выбору места для нового промышленного

строительства.

КАК БЕЗОШИБОЧНО НАПТИ на карте

нужную точку? Где, з каких географических

координатах заложить новое предприятие?

Решая эту сложную задачу, нельзя

забывать о главном — о человеке, который свяжет

свою судьбу с новым заводом, о его семье,

о будущем его детей. И конечно же, выбирая

строительную площадку, нужно исходить из

важнейших народнохозяйственных

соображений: и расходы на строительство, и

себестоимость будущей продукции должны быть

минимальными. Б принципе предварительная

оценка условий человеческого существования на

новом месте, экономический расчет всех

показателей предприятия, которое только еще

предстоит привязать к той или иной точке на

карте, могут быть достаточно точными.

Можно, например, с большой достоверностью

рассчитать, во что обойдется тонна стали или

тонна капролактама, если выпускать их даже на

Северном полюсе.

Между прочим, с технической точки зрения,

это не бред и не фантазия. Полезность

подобного расчета несомненна, если учесть, что со

временем потребуется, по-видимому, перераба-

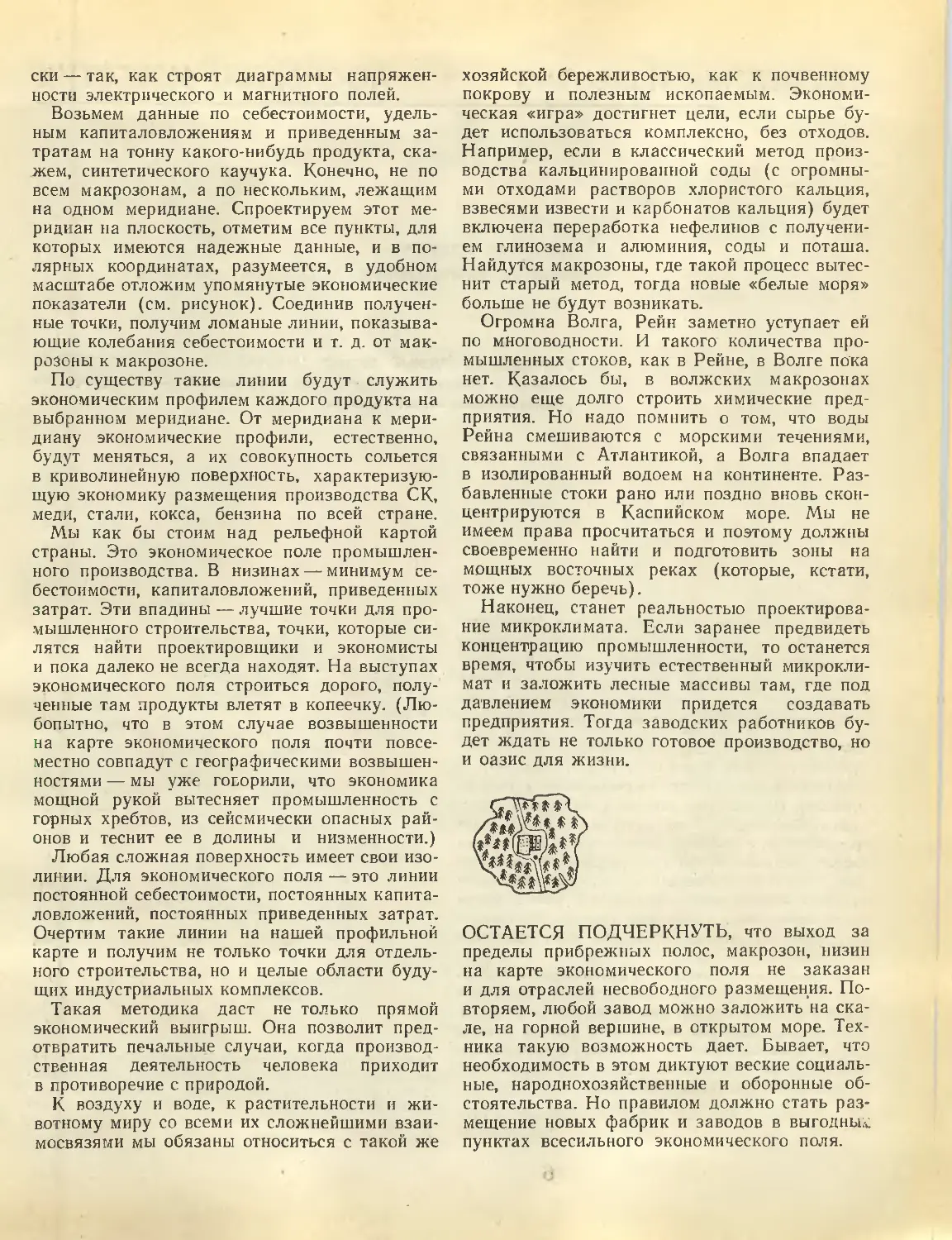

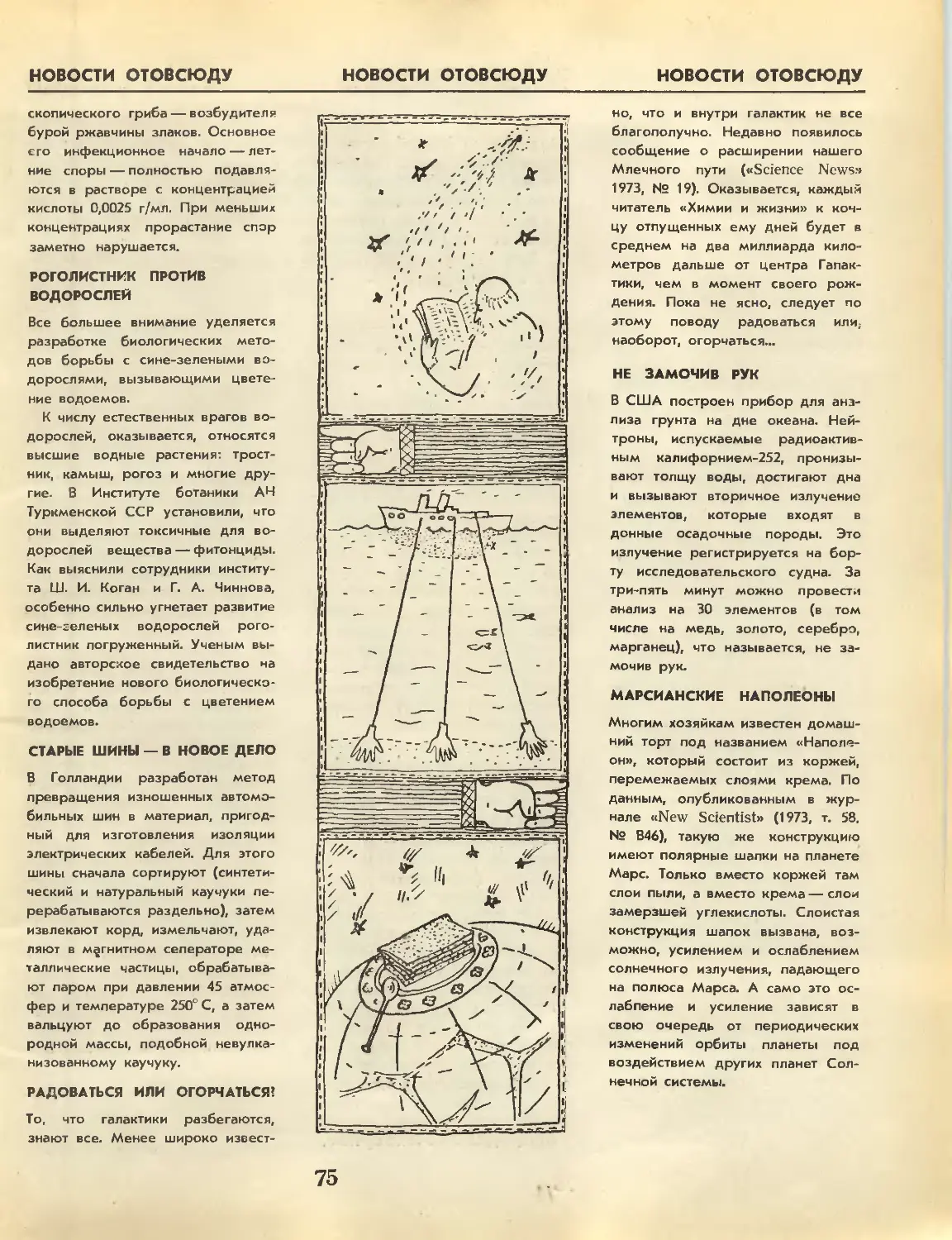

Один из профилей экономического

поля

тывать на месте полезные ископаемые

Антарктиды,, строить в открытом океане на путях

супертанкеров гигантские

поплавки-катамараны с нефтеперерабатывающими заводами на

борту. Нет, самый фантастический

экономический расчет полезен: сегодня — с точки зрения

теории, методики, завтра — с точки зрения

практики.

Однако довольно экзотики. Экзотические

примеры приведены здесь лишь затем, чтобы

напомнить о необходимости и возможности

трезвого хозяйского предвидения —

предвидения экономистов и проектировщиков,

привязывающих к земле будущие промышленные

предприятия.

В НАШЕЙ СТРАНЕ накоплен богатейший

опыт размещения промышленных

предприятий— и в старых индустриальных центрах,

и в новых, только обживаемых районах.

В СССР работают более пятидесяти тыся^?

фабрик и заводов. И все же выбор каждой

]•

3

точки строительства — это головоломка, для

решения которой необходимы знания, опыт,

глубокая осведомленность в экономической

обстановке на местах, высокое чувство

ответственности и нервы, нервы, нервы... Впрочем, все

эти вещи лишь с большой натяжкой можно

считать материальными. Поэтому перейдем к

основам экономического расчета,

позволяющего с той или иной степенью достоверности

выбрать ту единственную точку, где должен

стоять завод.

Методика этого расчета — так называемого

расчета приведенных затрат — разработана

институтами Академии наук СССР и уже

около двадцати лет с успехом применяется для

оценки точек размещения. В силу своей

молодости она нуждается в совершенствовании, но

и сейчас дает вполне надежные

количественные результаты.

Первый шаг — выбор нескольких точек

строительства, среди которых надлежит найти

лучшую. Это еще не расчет. На этом этапе

проектировщики и экономисты обращаются к

своему опыту, интуиции, учитывают

стратегические соображения, транспортные

возможности, сложившуюся кооперацию, пожелания

республик и областей, климатические условия.

Затем для каждой из выбранных точек

определяется полная себестоимость будущего

продукта. Например, при расчете себестоимости

(С) кальцинированной соды учитываются

затраты на получение рассола поваренной соли,

известняка, пара, электроэнергии. Причем эти

затраты прослеживаются до самой последней

ступеньки общественного разделения труда.

В себестоимость энергии, необходимой для

производства кальцинированной соды, войдет

стоимость угля. Последняя включит в себя

затраты на крепеж в забое, начиная с валки

леса и кончая доставкой бревен на шахту...

И так далее.

Не менее сложна структура расходов на

капитальное строительство (К). Эти расходы —

сопряженные удельные капиталовложения —

включают затраты на строительство содового

завода с известняковым карьером и рассоло-

промыслом, затраты на постройку ТЭЦ,

железнодорожной ветки, шоссе, подъездных путей.

Теперь, чтобы получить полные, так

называемые приведенные затраты (П) на новое

производство, остается сложить себестоимость

продукта и сопряженные удельные

капиталовложения;

П = С+ЕК.

(Коэффициент Е — коэффициент

эффективности — учитывает амортизацию зданий и

оборудования, их материальный и моральный

износ, показывает сроки окупаемости

капитальных затрат.)

ДЛЯ ТРЕХ, ЧЕТЫРЕХ, ПЯТИ ПУНКТОВ,

намеченных в качестве кандидатов на MeciO

будущей стройки, нетрудно посчитать

себестоимость продукта, расходы на капитальное

строительство и общие приведенные затраты.

Теперь уже проектировщики прекрасно

вооружены цифрами. Пусть местные руководители

с пеной у рта доказывают, что точка на карте

их области есть наивыгоднейшая точка. Но

если затраты на тонну целлюлозы,

гидролизного спирта или аммиака окажутся здесь

выше, чем у соседей, этим руководителям можно

с карандашом в руках вывести точную цену

местничества, показать, во сколько лишних

миллионов рублей обойдется народному

хозяйству волевое, экономически не

оправданное решение.

Однако столь очевидным результат расчета

бывает не всегда. Случается, что в пункте А

приведенные затраты отнюдь не самые малые,

зато минимальны требуемые

капиталовложения. Значит, здесь можно отстроиться дешево

и быстро — необходимый народному хозяйству

продукт будет получен в самые сжатые сроки.

Возможен и другой вариант: строительство

завода в пункте Б требует значительных

капитальных затрат, но здесь оказывается самая

низкая себестоимость продукта — дешевый

продукт быстро покроет лишние расходы на

строительство.

Конечно, при выборе места строительства не

всегда руководствуются только

экономическими факторами, входящими в величины С и К-

Иногда решающими могут оказаться

социальные, стратегические и другие соображения.

Как бы то ни было, пользуясь методикой

расчета приведенных затрат, проектировщики

и экономисты чувствуют себя уверенней, их

предложения по выбору точки строительства

становятся экономически обоснованными.

Однако внимательный читатель не мог не

заметить и слабое место этого способа. Ведь

несколько возможных точек на карте

огромной страны выбираются в известной степени

случайно. Пусть для расчета приведенных

затрат мы возьмем Клайпеду, Бузулук и Хаба-

4

ровск. Сколько останется нерассмотренных

возможностей! А может быть, самые лучшие

условия для строительства как раз не в

Клайпеде, не в Бузулуке и не в Хабаровске, а где-

то еще? И скорее всего это так на самом

деле...

В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ у нас

ведутся так называемые районные планировки:

для крупных территорий на долгие годы

вперед проектируют развитие основных отраслей

промышленности. Это серьезный шаг вперед

в деле территориального планирования.

Однако создание районных планировок — процесс

долгий, трудоемкий, дорогой. К тому же ему

присущ главный недостаток нынешней

практики географической привязки новых

производств— локальный характер. При этом

наилучшие возможности могут оказаться вне поля

зрения.

Как же этого избежать? Как учесть все

пригодные для размещения бесчисленных

производств бесчисленные точки на карте? Как

разумно систематизировать С, КиП для

множества продуктов, чтобы трезво сопоставлять

преимущества и недостатки не трех, а тысячи

точек?

А сделать это необходимо, ибо речь идет

о размещении гигантских производительных

сил в огромной стране, при социальном строе,

позволяющем действительно рационально, на

высшем уровне эффективности распорядиться

всеми природными и трудовыми ресурсами

для стремительного экономического

преуспеяния.

Ключ к решению проблемы — в выделении

полос земли для отраслей несвободного

размещения. Если читатель помнит, этому

вопросу была посвящена статья «Земля для

завода».

Предприятия несвободного размещения —

металлургические, химические,

нефтеперерабатывающие заводы — составляют больше

половины перерабатывающей промышленности.

Они серьезно влияют иа размещение и

развитие горнодобывающих отраслей, на всю

индустрию страны.

Конечно, привязка сернокислотного завода

в той или иной точке не может повлиять in

месторождения серы или сульфидных руд.

Но от размещения новых предприятий зависит

очередность вовлечения недр в хозяйственный

оборот, размещение медных и свинцово-цинко-

вых заводов, которые перерабатывают

сульфидные руды и выбрасывают в качестве

отхода производства окислы серы — самое

выгодное сырье для выпуска серной кислоты. Так

сернокислотный завод может стать центром

целого индустриального района, которому,

конечно же, потребуются и предприятия

свободного размещения: обувные и текстильные

фабрики, мясокомбинаты, консервные заводы.

В общем, приняв решение строить

сернокислотный завод, проектировщики сразу же

ограничивают свободу географического

выбора для отраслей, которые привыкли садиться

на землю более или менее свободно.

Полосы вдоль рек — наиболее выгодные,

порою единственно пригодные места для

предприятий несвободного размещения. Но эти

полосы вовсе не однородны: их пересекают не

надуманные, далеко не искусственные

рубежи— границы экономических районов,

союзных и автономных республик, границы

действия энергетических объединений и поясных

надбавок к заработной плате трудящихся.

Таким образом, мы вводим понятие макрозон—

части прибрежных полос, где складываются

примерно равные экономические условия, где

незначительными колебаниями себестоимости,

удельных капиталовложений и приведенных

затрат на каждое производство можно

безбоязненно пренебречь.

Выделенные территориальные объекты

привязаны к матушке-земле, к конкретным

географическим адресам с присущими каждому

адресу экономической ситуацией и

природными условиями. Размещение новых предприятий

по макрозонам позволяет учесть и

общегосударственные интересы, и национальные

чаяния, и местную инициативу.

ЮЖНЕЕ ШЕСТИДЕСЯТОЙ ПАРАЛЛЕЛИ,

где сосредоточены главные наши

промышленные центры и где в обозримом будущем будет

идти основное индустриальное строительство,

таких макрозон немногим больше ста.

Значит, для исчерпывающего сопоставления всех

возможных вариантов достаточно произвести

около сотни расчетов приведенных затрат для

строительства металлургических, химических

5

и нефтехимических заводов. При этом надо

иметь в виду, что номенклатура наиболее

важных народнохозяйственных продуктов

включает 200—300 наименований. Таким образом,

если сделать расчеты для трехсот производств

в ста макрозонах и свести полученные данные

в таблицу, получится «простыня»,

содержащая около 90 тысяч цифр. Но каждый продукт

можно получить минимум двумя-тремя

способами — и количество цифр удваивается или

утраивается.

В принципе в этом нет ничего страшного.

Подсчитать триста тысяч экономических

величин можно. Но когда все эти себестоимости,

удельные капиталовложения и приведенные

затраты лягут в таблицу, проектировщики

опять окажутся в тупике: в чехарде цифр не

будет никакой системы.

Как дать лад этому неупорядоченному

множеству, как овладеть хаосом величин?

ПРЕДСТАВЬТЕ ИГРАЛЬНУЮ КАРТУ,

увеличенную в 2—3 раза против обычных

размеров. На карту нанесены название или шифр

производства и продукта, номер или шифр

макрозоны, название экономического района

и республики, вычисленные значения

приведенных затрат, себестоимости и удельных

капиталовложений.

Эти карты (для каждого продукта их будет

200—300 штук), разложенные в порядке

нумерации зон, не принесут проектировщику

никакого облегчения: экономические показатели

пляшут, как и в таблице. Но ведь давно

известен другой способ ранжирования карт. Взяв

в руки обычные игральные карты, мы почти

машинально раскладываем их по мастям и

старшинству: в каждой масти слева тузы и

прочие «картинки», справа — десятки, девятки

и все, что поменьше. Сделаем то же самое и с

колодой каждого продукта: слева направо

должны возрастать приведенные затраты.

И сразу же наступит порядок. Слева лягут

наиболее выгодные зоны и методы — своего

рода тузы и короли экономической колоды,

справа — мелкие карты с высокими

издержками производства. Остается присвоить каждой

карте порядковый номер, который будет

соответствовать выгодности строительства. Это

своего рода показатель оптимальности

выбора, так называемый уровень производства.

Очевидно, до тех пор пока не исчерпаны

возможности развития производства в

макрозонах на уровне «тузов» и «королей», нет

никакого экономического смысла строиться в

районах «десяток» и «семерок». Карты

недвусмысленно покажут цену экономически

необоснованного решения. Если же обстоятельства,

диктующие строительство в заведомо

невыгодном месте, достаточно веские, тоже не мешает

знать, насколько дороже будет стоить здесь

продукт, насколько дороже станет

строительство.

Изложенную здесь методику

экономического пасьянса каждый волен толковать

по-своему. Можно, поняв ее буквально, заняться

кропотливым раскладыванием карточек по

«мастям» и «старшинству». А можно доьерить эту

трудоемкую работу ЭВМ. Важен результат:

теперь уже колоды пронумерованных карт для

каждого продукта можно свести вместе. И

несмотря на пугающее обилие цифр в сводной

таблице (будет ли это «простыня», тетрадь

или целая книга), она будет наглядной

и удобной в пользовании.

Например, многократное повторение шифра

одной и той же зоны в левых колонках

таблицы (там, где собраны самые выгодные

варианты для размещения различных производств)

указывает на целесообразность

комбинирования нескольких отраслей в этом районе.

Разница между экономическими величинами

в каждой строке по горизонтали таблицы

наглядно покажет дополнительные

издержки, если привязка производства

продиктована неэкономическими

обстоятельствами.

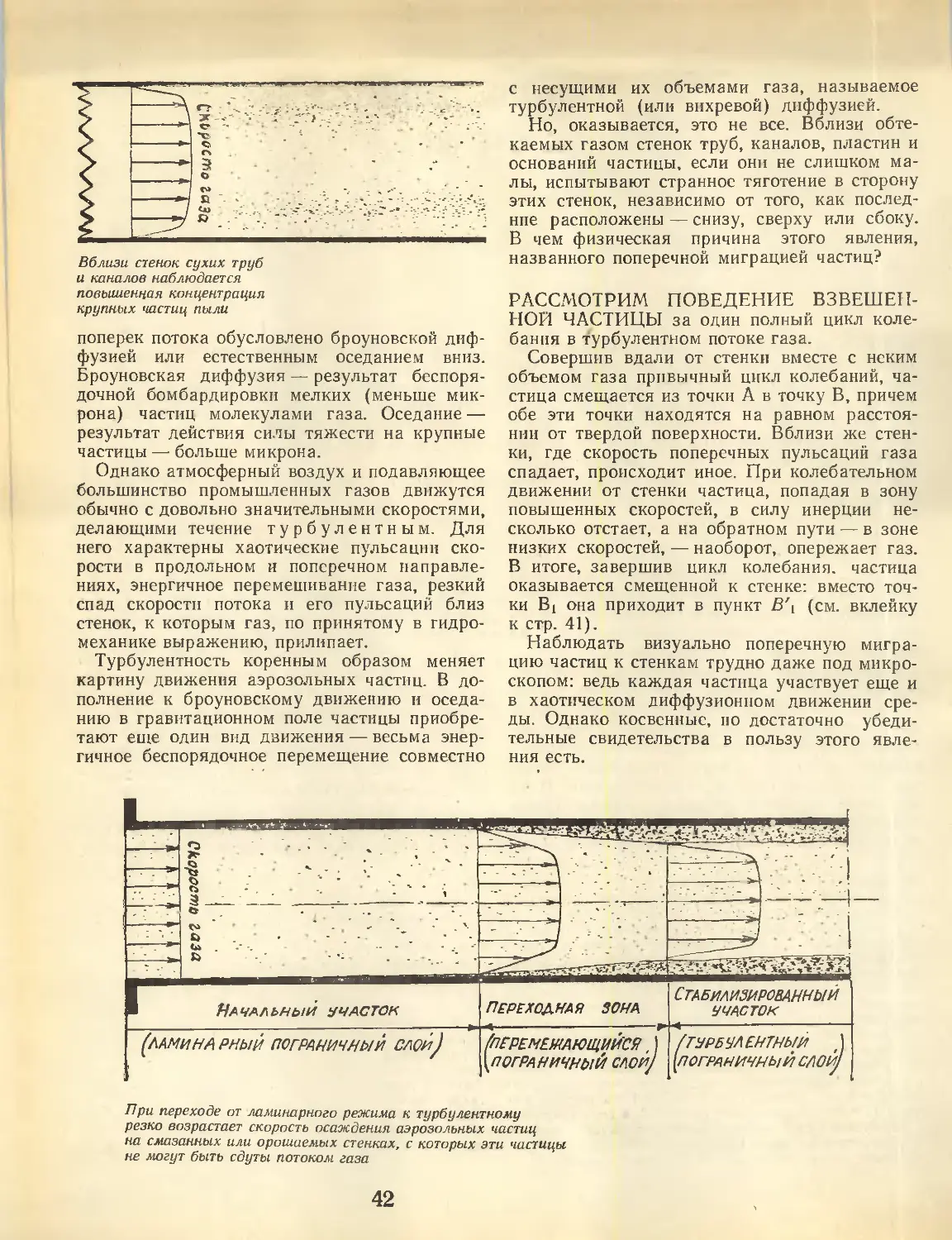

В СТАТЬЕ «ЗЕМЛЯ ДЛЯ ЗАВОДА» автор

воспользовался образом экономического поля.

Это поле подобно электрическому или

магнитному, оно оказывает вполне материальное

воздействие на объекты труда. Оно вытесняет

перерабатывающую промышленность с

северных широт к югу, с хребтов Кавказа и Тянь-

Шаня на равнину...

Сейчас, когда мы получили в свое

распоряжение продуктивный способ оценивать

каждую точку на карте страны, понятие

«экономическое поле» становится еще более

материальным. Можно изобразить его графиче-

б

ски — так, как строят диаграммы

напряженности электрического и магнитного полей.

Возьмем данные по себестоимости,

удельным капиталовложениям и приведенным

затратам на тонну какого-нибудь продукта,

скажем, синтетического каучука. Конечно, не по

всем макрозонам, а по нескольким, лежащим

на одном меридиане. Спроектируем этот

меридиан на плоскость, отметим все пункты, для

которых имеются надежные данные, и в

полярных координатах, разумеется, в удобном

масштабе отложим упомянутые экономические

показатели (см. рисунок). Соединив

полученные точки, получим ломаные линии,

показывающие колебания себестоимости и т. д. от

макрозоны к макрозоне.

По существу такие линии будут служить

экономическим профилем каждого продукта на

выбранном меридиане. От меридиана к

меридиану экономические профили, естественно,

будут меняться, а их совокупность сольется

в криволинейную поверхность,

характеризующую экономику размещения производства СК,

меди, стали, кокса, бензина по всей стране.

Мы как бы стоим над рельефной картой

страны. Это экономическое поле

промышленного производства. В низинах — минимум

себестоимости, капиталовложений, приведенных

затрат. Эти впадины — лучшие точки для

промышленного строительства, точки, которые

силятся найти проектировщики и экономисты

и пока далеко не всегда находят. На выступах

экономического поля строиться дорого,

полученные там продукты влетят в копеечку.

(Любопытно, что в этом случае возвышенности

на карте экономического поля почти

повсеместно совпадут с географическими

возвышенностями — мы уже говорили, что экономика

мощной рукой вытесняет промышленность с

горных хребтов, из сейсмически опасных

районов и теснит ее в долины и низменности.)

Любая сложная поверхность имеет свои

изолинии. Для экономического поля — это линии

постоянной себестоимости, постоянных

капиталовложений, постоянных приведенных затрат.

Очертим такие линии на нашей профильной

карте и получим не только точки для

отдельного строительства, но и целые области

будущих индустриальных комплексов.

Такая методика даст не только прямой

экономический выигрыш. Она позволит

предотвратить печальные случаи, когда

производственная деятельность человека приходит

в противоречие с природой.

К воздуху и воде, к растительности и

животному миру со всеми их сложнейшими

взаимосвязями мы обязаны относиться с такой же

хозяйской бережливостью, как к почвенному

покрову и полезным ископаемым.

Экономическая «игра» достигнет цели, если сырье

будет использоваться комплексно, без отходов.

Например, если в классический метод

производства кальцинированной соды (с

огромными отходами растворов хлористого кальция,

взвесями извести и карбонатов кальция) будет

включена переработка нефелинов с

получением глинозема и алюминия, соды и поташа.

Найдутся макрозоны, где такой процесс

вытеснит старый метод, тогда новые «белые моря»

больше не будут возникать.

Огромна Волга, Рейн заметно уступает ей

по многоводности. И такого количества

промышленных стоков, как в Рейне, в Волге пока

нет. Казалось бы, в волжских макрозонах

можно еще долго строить химические

предприятия. Но надо помнить о том, что воды

Рейна смешиваются с морскими течениями,

связанными с Атлантикой, а Волга впадает

в изолированный водоем на континенте.

Разбавленные стоки рано или поздно вновь

сконцентрируются в Каспийском море. Мы не

имеем права просчитаться и поэтому должны

своевременно найти и подготовить зоны на

мощных восточных реках (которые, кстати,

тоже нужно беречь).

Наконец, станет реальностью

проектирование микроклимата. Если заранее предвидеть

концентрацию промышленности, то останется

время, чтобы изучить естественный

микроклимат и заложить лесные массивы там, где под

давлением экономики придется создавать

предприятия. Тогда заводских работников

будет ждать не только готовое производство, но

и оазис для жизни.

ОСТАЕТСЯ ПОДЧЕРКНУТЬ, что выход за

пределы прибрежных полос, макрозон, низин

на карте экономического поля не заказан

и для отраслей несвободного размещения.

Повторяем, любой завод можно заложить на

скале, на горной вершине, в открытом море.

Техника такую возможность дает. Бывает, что

необходимость в этом диктуют веские

социальные, народнохозяйственные и оборонные

обстоятельства. Но правилом должно стать

размещение новых фабрик и заводов в выгодны;»:

пунктах всесильного экономического поля.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ:

ПРЯМОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ АТОМОВ

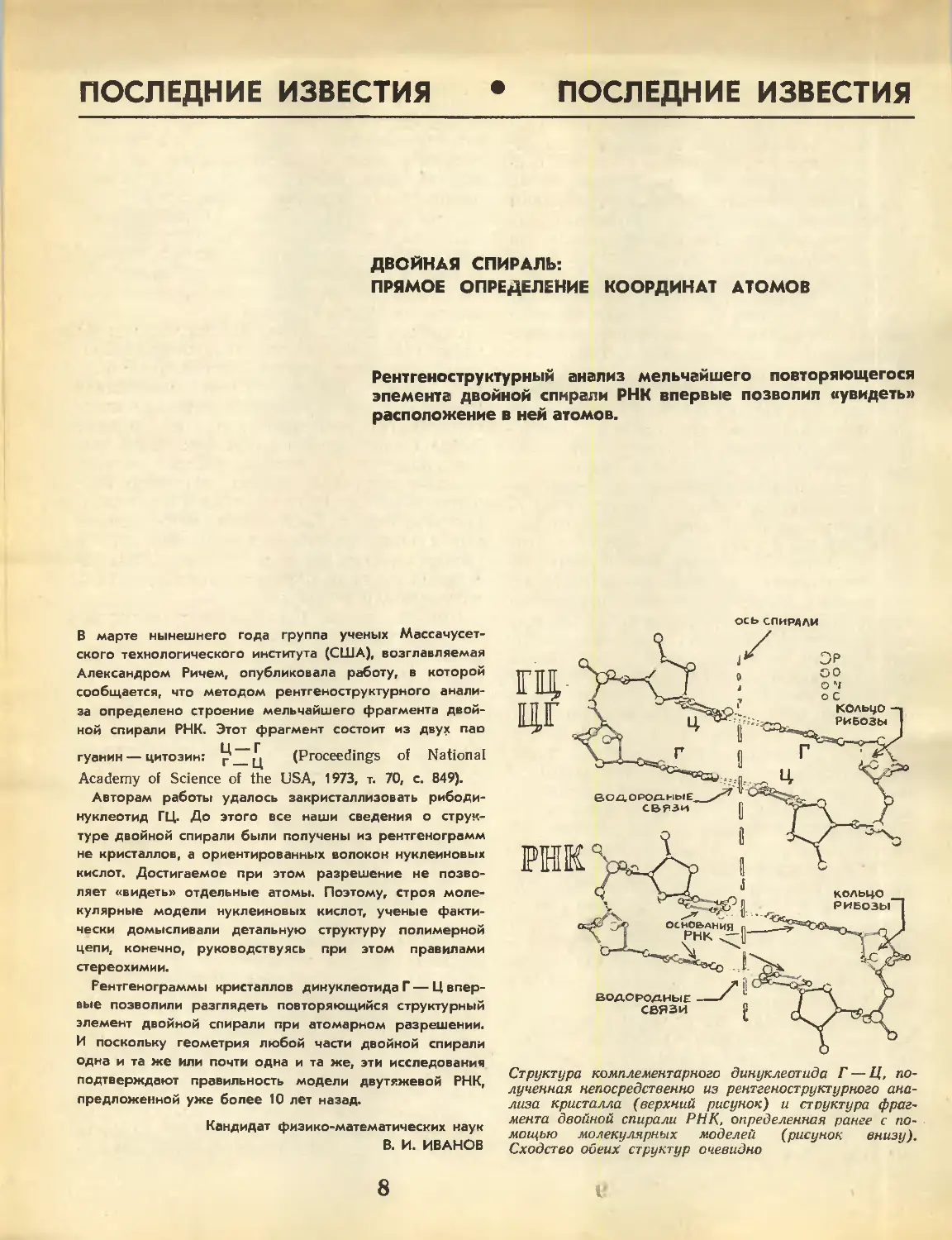

Рентгеноструктурныи анализ мельчайшего повторяющегося

элемента двойной спирали РНК впервые позволил «увидеть»

расположение в ней атомов.

В марте нынешнего года группа ученых Массачусет-

ского технологического института (США), возглавляемая

Александром Ричем, опубликовала работу, в которой

сообщается, что методом рентгеноструктурного

анализа определено строение мельчайшего фрагмента

двойной спирали РНК. Этот фрагмент состоит из двух пао

гуанин — цитозин: р ~ц (Proceedings of National

Academy of Science of the USA, 1973, т. 70, с. В49).

Авторам работы удалось закристаллизовать рибоди-

нуклеотид ГЦ. До этого все наши сведения о

структуре двойной спирали были получены из рентгенограмм

не кристаллов, а ориентированных волокон нуклеиновых

кислот. Достигаемое при этом разрешение не

позволяет «видеть» отдельные атомы. Поэтому, строя

молекулярные модели нуклеиновых кислот, ученые

фактически домысливали детальную структуру полимерной

цепи, конечно, руководствуясь при этом правилами

стереохимии.

Рентгенограммы кристаллов динуклеотида Г — Ц

впервые позволили разглядеть повторяющийся структурный

элемент двойной спирали при атомарном разрешении.

И поскольку геометрия любой части двойной спирали

одна и та же или почти одна и та же, эти исследования

подтверждают правильность модели двутяжевой РНК,

предложенной уже более 10 лет назад.

Кандидат физико-математических наук

В. И. ИВАНОВ

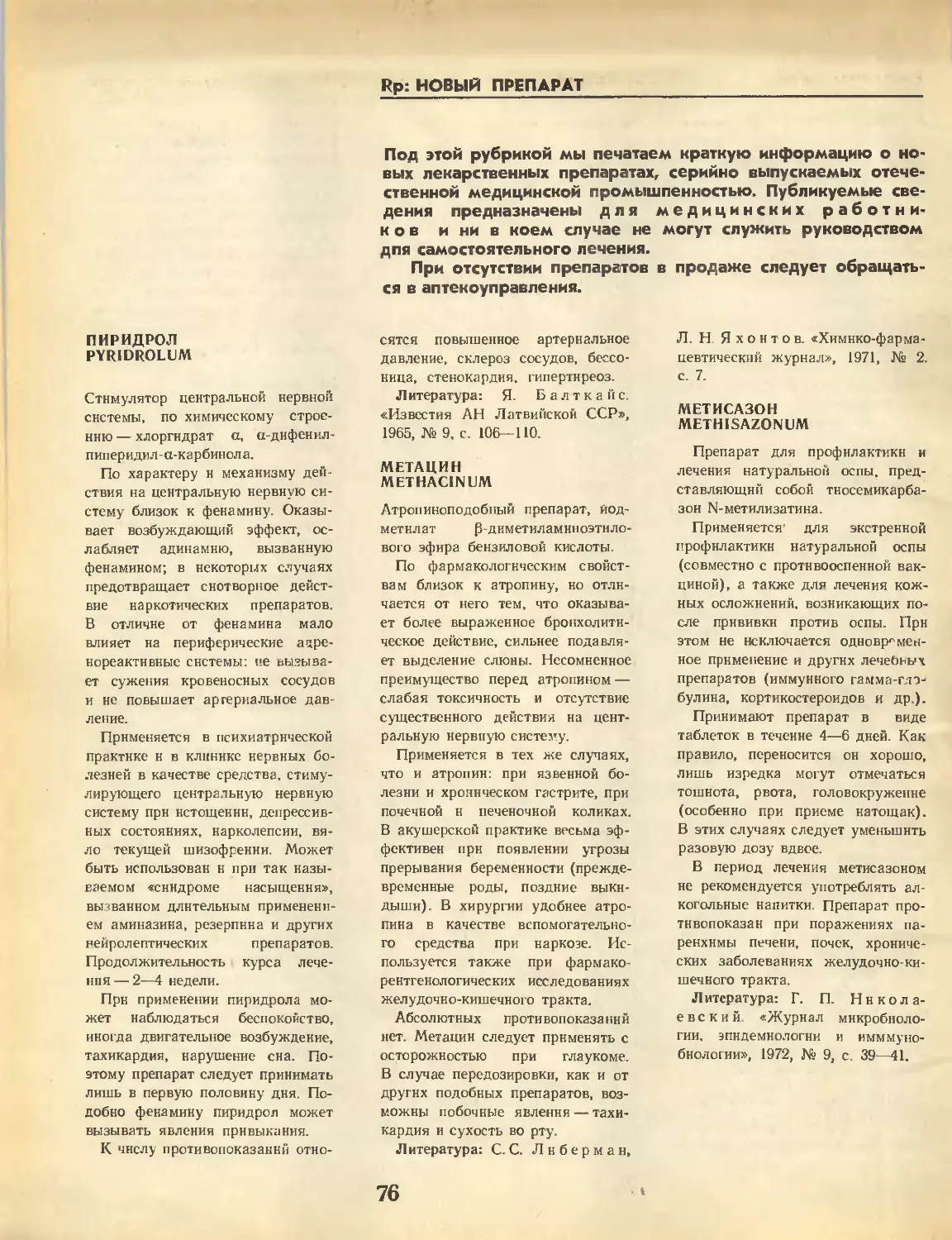

ось спирали

ВОАОРОАНЫЕ

связи

Структура комплементарного динуклеотида Г — Ц,

полученная непосредственно из рентгеноструктурного

анализа кристалла (верхний рисунок) и структура

фрагмента двойной спирали РНК, определенная ранее с

помощью молекулярных моделей (рисунок внизу).

Сходство обеих структур очевидно

8

ГИПОТЕЗЫ

А. А. АВЕРЬЯНОВ,

кандидат

биологических наук

В. А. ВЕСЕЛОВСКИЙ

О ВРЕДЕ

КИСЛОРОДА

ЦЕЛЕБЕН ИЛИ ЯДОВИТ?

Все знают, что кислород широко применяется

в медицине. Во многих случаях кислородная

подушка оказывается настоящим

спасательным кругом для тяжело больных. Да и всякий

здоровый человек, которому когда-нибудь

доводилось дышать чистым кислородом, знает,

как это легко и приятно. В свое время, когда

еще только обнаружили, что для дыхания

людям нужен кислород, а остальные 79%

атмосферы, приходящиеся на долю азота и

прочих газов, нам совершенно ни к чему,

появились даже утопические проекты городов под

кислородными колпаками. В самом деле,

почему бы не исключить из атмосферы

бесполезный балласт? А в наше время этот вопрос

стоит вполне серьезно и достаточно остро,

когда водолазам и космонавтам приходится

брать воздух «про запас». В самом деле,

кислородный легководолазный аппарат меньше и

легче воздушного акваланга, а под водой он

позволяет оставаться дольше. Но...

И тут появляются первые «но».

Оказывается, с кислородным аппаратом можно

опускаться только до 20 метров: глубже

начинаются судороги, головокружение, наступает

потеря сознания и смерть. Это так называемое

кислородное отравление, о котором знают все

водолазы. Да и при обычном давлении

длительное пребывание в чистом кислороде

приводит к смерти: об этом писали еще в XVIII

веке Пристли, Шееле и Лавуазье. Мыши в

кислороде гибнут через 3—5 дней, а

патологические изменения начинаются у них уже в

первые часы.

Кислород коварен. Первая реакция на него

организма — самая положительная.

Активируется обмен веществ, человек чувствует прилиз

сил. Но такая активность длится недолго и

постепенно сменяется депрессией. Первый

удар принимают на себя легкие — в них

развивается отек, воспаление — так называемый

ожог легких, ухудшается поступление

кислорода в кровь, организм начинает страдать,

как это ни странно, от кислородного

голодания. А при повышенном давлении

растворимость кислорода в крови возрастает и

токсические эффекты усиливаются. Если давление

превысит 3 атмосферы (это как раз

соответствует 20-метровой глубине погружения),

поражается весь организм: наступают

судорожные припадки, за которыми следует смерть от

паралича дыхания.

Чистый кислород — яд не только для

человека и животных. У растений, например, он

подавляет фотосинтез, уменьшает всхожесть

семян, тормозит рост корней. А сильнее всего

действует кислород на анаэробные

микроорганизмы, приспособившиеся к жизни в

бескислородной среде.

КИСЛОРОД, РАДИКАЛЫ

И ОБЛУЧЕНИЕ

В чем первопричина отравляющего действия

кислорода? Об этом мы знаем пока очень

мало, хотя за два столетия накопилась обширная

литература, где описываются отдельные

нарушения жизнедеятельности организма. Самой

интересной, наверное, нужно считать гипотезу

американской исследовательницы Р. Гершман,

согласно которой токсичность кислорода

объясняется его участием в цепных

окислительных реакциях.

Под действием разных причин в организме

постоянно образуются свободные радикалы —

обломки молекул со свободной валентностью,

способные взаимодействовать со многими

веществами и при этом образовывать новые

радикалы. Они могут возникать, между прочим,

и при непосредственном участии кислорода,

точнее, промежуточных продуктов его

восстановления до воды. Особенно высока

реакционная способность перекисных радикалов,

возникающих при соединении первичных

радикалов с молекулой кислорода. В результате

цепных реакций в клетках разрушаются

биологические мембраны, накапливаются перекиси и

9

другие ядовитые продукты. Интенсификация

цепного окисления и есть, по мнению Герш-

ман, причина токсичности высоких

концентраций кислорода.

Особенно интенсивно образуются радикалы

при лучевом поражении организма. И как раз

в этих условиях кислород оказывается

особенно опасным: облучение в его присутствии

приводит к гораздо большим повреждениям.

Такое явление именуется в радиобиологии

«кислородным эффектом». С другой стороны,

есть животные, обладающие высокой

радиоустойчивостью, и они же более устойчивы к

кислороду. Это как будто подтверждает

предположение о том, что у лучевой болезни и

кислородного поражения сходные первичные

механизмы. Восприимчивость организма к обоим

факторам можно и искусственно понизить,

если заранее ввести в него вещества,

называемые радиопротекторами,— их защитное

действие как раз в том и состоит, что они тормозят

цепные окислительные реакции.

ДЫХАНИЕ ЗАЩИЩАЕТ

ОТ КИСЛОРОДА?

Значит, высокое содержание кислорода

вредно. Впрочем, с этим легко согласиться — сверх

меры все вредно. Но может ли кислород

вредить в обычных концентрациях? Ведь

большинство растений и животных без него

погибает.

Однако так было не всегда. Молекулярный

кислород в ощутимых количествах появился

в земной атмосфере только после того, как

возникли водоросли, которые выделяют его

при фотосинтезе. До этого жизнь была

представлена только анаэробными бактериями.

Для них, да и для водорослей тоже, кислород

в любой концентрации был исключительно

враждебной средой, от которой надо было

как-то защищаться. Только позже

выработалось аэробное дыхание, позволяющее получать

большие количества энергии, используя

кислород как сильный окислитель. Это дало

аэробам огромное преимущество перед

анаэробами в борьбе за существование, позволило им

завоевать планету, хотя и поставило в

безусловную зависимость от кислорода.

Так кислород заставили работать. Но стал

ли он от этого безвредным? Не продолжает

ли он даже при обычной 21%-ной

концентрации проявлять прежнее токсическое

действие?

Прежде всего нужно заметить, что эта

«обычная» концентрация кислорода обычна

вовсе не для всех живых клеток. Напримео,

на Земле есть существа, которые на протяже-

ю

нии миллионов лет постоянно подвергаются

действию избытка кислорода — гипероксии.

Это зеленые растения, главные производители

атмосферного кислорода. Чтобы этот газ

выделялся из фотосинтезирующих клеток,

необходимо, чтобы внутри клетки был некоторый

его избыток по сравнению с окружающей

средой. А в хлоропластах, где идет фотосинтез,

концентрации кислорода особенно высоки.

В остальных же тканях растений и животных

содержание кислорода заметно уменьшается,

так как он расходуется при дыхании.

Например, у теплокровных животных в клетках,

удаленных от капилляров, давление кислородз

падает до 5 мм рт. ст. (по сравнению со

160 мм в атмосфере). Даже при кислородном

отравлении содержание кислорода в клетках

хотя и повышается, но все равно остается

ниже атмосферного.

Получается, что клеточное дыхание помимо

своей основной роли — энергетической

выполняет еще и защитную функцию, снижая

концентрацию кислорода внутри клетки. Не

исключено, что и дыхание, и другой связанный с

ним биохимический процесс — окислительное

фосфорилирование — когда-то были просто

защитными механизмами, которые «изобрели»

древние анаэробы, когда в атмосфере впервые

появился кислород. Между прочим, именно

так объясняют происхождение биолюмини-

сценции: окислительная хемилюминесцентная

реакция была еще одним процессом, который

использовали древние организмы для

инактивации кислорода, хотя сам по себе свет им

был вовсе не нужен.

Разумеется, одно только дыхание не

может полностью удалить кислород из клеток,

особенно растительных, где идет фотосинтез.

Существует еще один способ защиты от

кислорода— химический. В клетках есть вещест-

ва-антиоксиданты, способные ингибировать

цепное окисление: витамин Е,

восстановленный глютатион, цистеин, серотонин и другие.

Как и искусственно вводимые

радиопротекторы, они защищают клетки от кислородного

отравления (а заодно делают их и более

устойчивыми к естественному радиоактивному

облучению).

Обе эти системы противокислородной

защиты, выработанные в ходе эволюции,

удерживают скорость свободнорадикального

окисления на низком уровне и тем самым сводят его

вред до минимума. Правда, не до нуля, так

как цепные реакции идут и в таких условиях.

Об этом свидетельствует, в частности, слабое

световое излучение, которое, как показывают

наблюдения, испускают почти все живые

существа.

Достаточно ли эффективна такая противо-

кислородная защита и создает ли она

оптимальные условия для жизнедеятельности? Нет

ли смысла попытаться искусственно снизить

и этот минимальный вред кислорода?

Проще всего, конечно, было бы тем или

иным способом уменьшить содержание

кислорода в воздухе, которым мы дышим. Но это

приведет к кислородному голоданию —

гипоксии, что тоже плохо.

Впрочем, вопрос о токсичности кислорода в

обычных концентрациях — это пока еще все

же область гипотез, из которых рано делать

практические выводы.

ЗАКАЛКА КИСЛОРОДОМ?

Кислород вносит свою лепту и в

повреждающее действие многих других внешних

факторов, которые в той или иной степени выводят

из строя и противокислородные защитные

системы: возникает сопутствующий эффект

кислородного отравления. Мы уже видели, что

таким свойством обладает ионизирующая

радиация. «Кислородный эффект» возникает и в

других случаях: например, он сопровождает

повреждение растений как низкими, так и

высокими температурами. Экстремальные

нагрузки самой различной природы вызывают

у растений и животных уже знакомую нам

вспышку слабого светового излучения и

усиливают образование перекисей — некоторые

авторы считают его обязательным звеном в

гибели клетки.

Можно предположить, что противокислород-

ная защита организма должна иметь какой-то

резерв именно на случай кислородного

отравления, сопутствующего другим повреждениям.

Скорее всего это должны быть те же анти-

оксиданты. Согласно представлениям

советского исследователя профессора Б. Н. Тарусо-

ва, им принадлежит универсальная роль в

защите растений и животных от

неблагоприятных факторов. Некоторые эксперименты это

подтверждают: например, с помощью анти-

оксиданта цистеина можно увеличить солеус-

тойчивость растений.

Но если так, то адаптация к повышенным

концентрациям кислорода, которая может

вырабатываться у животных и человека, должна

была бы усиливать действие этих общих

защитных систем организма, повышать

устойчивость к вредным воздействиям самой разной

природы. Может быть, временное пребывание

в кислороде удастся использовать как

средство универсальной закалки?

А значит, в конечном счете кислород, может

быть, все-таки полезен?

11

1

Доктор технических

наук

В. И. КЛАССЕН

ЭТА ЖИВАЯ

МАГНИТНАЯ ВОДА

(БЕСЕДА С КОРРЕСПОНДЕНТОМ «ХИМИИ И ЖИЗНИ»

С. КРАСНОСЕЛЬСКИМ)

Я, специалист в коллоидной химии, казалось бы,

вторгаюсь в чуждую область — в биологию. Но вот уже

добрый десяток лет я нахожусь под гнетом обширной

информации о биологических эффектах омагниченной

воды. Мне кажется — и об этом говорят многие,— что

получение новых фактов уже не расширит

представлений о механизме явлений. Надо не только нанизывать

факты на нить времени, ио и пытаться находить

некоторые общие закономерности, высказывать гипотезы.

И я не могу удержаться от такой попытки. Дело в том,

что воздействие воды, которая прошла сквозь магнитные

поля, на технические коллоидные растворы поразительно

совпадает с ее действием иа биологические объекты.

И технические растворы, и биологические системы

одинаково реагируют иа слабые магнитные поля

напряженностью всего в несколько десятков эрстед. Причем и

тут и там действует ие столько напряженность поля,

сколько граднеит напряжеииости. В обоих случаях

эффекты лабильны и зачастую временны.

С помощью слабых магнитных полей можно менять

течение множества химических реакций и биологических

процессов. Диапазон применения магнитных полей так

широк, что они могут дать новый стимул развитию

техники, медицины и сельского хозяйства. Конечно,

магнитные поля ие всегда полезны, недаром исследуются

предельно допустимые магнитные воздействия на

людей, работающих с магнитами в промышленности.

КАК НА ВОДУ

ДЕЙСТВУЕТ

МАГНИТ?

Мою предыдущую статью * редакция

сопроводила материалом о том, что автор (то есть

я) не очень-то прав — что,, мол, магнитные

поля влияют не на воду, а на примеси в ней.

Мне кажется, что для научно-популярного

химического журнала это было не вполне

корректно — еще со школьной скамьи известно,

что чистой воды в природе не бывает. Даже

* «Магнитная вода: Сцилла и Харибда», «Химия

н жнзнь», № 9, 1969 г.

вода, полученная синтезом кислорода с

водородом, становится раствором, загрязняется

через несколько минут. Наконец, в моей статье

прямо говорилось о том, что основную роль

играют примеси.

Многие думают, что магнитная обработка

воды дает эффект только в тех случаях, когда

в ней содержатся частицы железа или его

окислов. Это неправильно — эффекты есть и

там, где окислов железа не может быть в

принципе, например при омагничивании кислот с

рН около 2,0. Более того, магнитная обработка

растворов, в которых много железа, часто

протекает хуже, чем обычно.

Как же действуют магнитные поля? Есть

уйма гипотез. Мне импонируют косвенные и

прямые доказательства того, что магнитные

поля меняют гидратацию ионов, а это влечет

за собой изменение коллоидных и

физико-химических свойств воды. Вот лишь один

пример: если приготовить полупроницаемую

мембрану из коллоидов, то мы увидим разницу в

силе электрического тока, проходящего из не-

омагниченной воды в омагниченную (и в

обратном направлении). Из омагниченной воды

ионы легче переходят в неомагниченную.

Другой не менее впечатляющий факт, тоже

подтверждающий версию об изменении

магнитными полями гидратации ионов: емкость

ионитов, адсорбирующих ионы из растворов,

после омагничивания растворов возрастает на

20—40%. Это возможно, лишь когда

начинают работать более тонкие поры ионитов, в

которые могут проникнуть ионы с менее

развитой гидратной оболочкой. Кстати, эти данные

не из пробирки: подобный процесс внедрен

на Невинномысском химкомбинате, где ома-

гничивают многие сотни тысяч кубометров

воды.

Наконец, начали появляться данные о

влиянии магнитной обработки воды, содержащей

какие-нибудь ионы, например кальция, на

скорость прохождения в воде ультразвука. В

первом приближении получается, что магнитная

13

обработка уменьшает гидратацию

диамагнитных ионов и увеличивает гидратацию

парамагнитных. Так что из нескольких десятков

гипотез о механизме влияния магнитных

полей на воду, а следовательно, и на живые

существа на первом месте по праву стоит

гипотеза об изменении магнитными полями

степени гидратации ионов.

Это гипотеза объясняет и множество

причудливых фактов, добытых гелиобиологами и

магнитобиологами. В самом деле, воздействие

солнечных вспышек на всю биосферу и на

каждый организм легче всего объяснить тем,

что возмущения земных магнитных полей

затрагивают воду, находящуюся в организмах.

От того, что организмы до предела «налиты»

водой, никуда не уйдешь. В мозге человека

83,3% воды, в крови 79,3%, в мышцах 76%.

И кости наши тоже очень мокрые — в них

22% воды. Правда, воды не обычной, а

связанной.

НА ЧТО ЖЕ

ВЛИЯЕТ

МАГНИТНАЯ

ВОДА?

Множество фактов, добытых магнитобиологи-

ен, можно разбить на две группы: омагничен-

ная вода влияет на ход жизненных процессов

и магнитные поля тоже действуют на все

живое. Фактов этих тысячи, и все они добыты в

экспериментах с разными объектами, при

самых разных условиях опыта. Магнитобиологи

подтвердили наблюдения физико-химиков и

технологов, что эффект зависит не только от

напряженности и частоты магнитного поля, но

йот перемещения объекта в этом поле. Весьма

желательно, чтобы тело перпендикулярно

пересекало магнитные силовые линии. Но самый

важный параметр эксперимента — это

градиент напряженности поля. Варьируя эти

параметры, удается получить удивительные

результаты.

Вот некоторые из них. Омагниченная вода

снижает активность ферментов (уреазы, фос-

фоглюкомутазы, актомиозина). Эритроциты

человеческой крови в физиологическом

растворе, прошедшем сквозь магнитные поля,

набухают и разрушаются на 25% быстрее, чем

обычно. У крыс и кроликов, пивших

магнитную воду, понижается активность щитовидной

железы, у них немного меняется печень и се*

лезенка. Надо подчеркнуть, что

экспериментаторы омагничивали воду кто как хотел — без

предварительного поиска оптимальных

условий обработки: скорости потока,

напряженности, градиента напряженности и частоты

переменного поля. И несмотря на это, возникали

четкие биологические эффекты.

Недавно в нашей лаборатории были

поставлены эксперименты с моделью живых

систем — гелем полиакриламида. Это система с

очень развитой поверхностью раздела твердой

и жидкой фазы. Наверное, поверхность здесь

играет роль своеобразного умножителя

эффекта— малейшие изменения, незаметиые в

обычной воде, тут хорошо фиксируются. Кроме

того, вода, прилегающая к твердой

поверхности, обладает более выраженной структурой.

Так вот, оказалось, что омагниченная вода

меняет скорость проникновения молекул белков

сквозь такой гель.

Разрозненные факты дают пищу для

размышлений лишь специалистам, и поэтому я

попытаюсь обобщить некоторые сведения.

Для начала давайте немного поговорим о том,

что может дать врачу омагниченная вода.

МАГНИТНАЯ

ВОДА

РАЗРУШАЕТ

ПОЧЕЧНЫЕ

КАМНИ

Грубая аналогия между накипью в котлах,

которая отступала перед магнитными полями,

и камнями в почках, вероятно, и навела

медиков на мысль лечить магнитной водой

мучительную мочекаменную болезнь. Пока

медицина здесь вынуждена прибегать к

хирургическому вмешательству, но после операции на

участках поврежденной паренхимы часто

снова вырастают камни. Лечебные воды Трускав-

ца действуют тоже далеко не радикально. На

этом фоне обнадеживают первые результаты

избавления людей о г почечных камней с

помощью омагниченной воды. Особенно

любопытные результаты были опубликованы Ф. Не-

мецем в Чехословакии. Он убедился даже в

том, что почечные камни, извлеченные

хирургами, быстро растворяются в колбочках с

омагниченной водой. А ведь режимы обработки

воды, которой поили больных, были взяты

наугад и, вероятно, далеки от

оптимальных.

При питье омагниченной воды

увеличивается диурез (мочеотделение); возможно, это и

способствует вымыванию солей из организма.

Конечно, не следует торопиться с

повсеместным применением омагниченной воды в

урологии. Но и медлить с развитием таких

исследований, мне кажется, недопустимо.

В мае этого года профессор А. Сперанский

14

опубликовал в «Медицинской газете» статью

«Магнитные поля — арсенал современной

физиотерапии». В ней говорилось, что магнитные

поля небольшой напряженности оказывают

болеутоляющее, седативное (успокаивающее),

спазмолитическое, рассасывающее и

противовоспалительное действие. Пациенты

становились выносливее, симптомы болезней почти

пропадали. Эффект иногда сохранялся более

года. А ведь вся лечебная процедура занимала

десять — двадцать минут в день, когда на

пациентов воздействовало поле в 80—200 эрстед.

А вот еще один факт. Магнитная вода

бактерицидна — в ней гибнут вредоносные

бактерии. Недавно А. А. Шахов и С. С. Душкин

пропустили воду, взятую из Северского

Донца, сквозь поля четырех электромагнитов с

напряженностью поля от 400 до 5600 эрстед.

О результатах судили по коли-индексу —

числу кишечных палочек, очень устойчивых

бактерий. Сама по себе кишечная палочка,

выделяемая человеком, обычно безвредна, но ее

гибель говорит о смерти других, сходных с ней

микробов. Так вот, в омагниченной воде

погибало более 90% кишечных палочек. Если

учесть, что вода может быть рассадником

дизентерии, холеры, туляремии, то пройти мимо

этих сведений — значит потерять очень

дешевый способ дезинфекции: на кубометр воды

расходуются всего сотые доли копейки.

Правда,* нужно помнить, что это пока лишь опыты,

которые надо семь раз перепроверить.

А другие эксперименты говорят о том, что

омагничивать воду, вероятно, целесообразно

не только для медицинских нужд, это

полезно и для сельского хозяйства.

ОРОШЕНИЕ

МАГНИТНОЙ

ВОДОЙ

О нашумевших экспериментах на Кубани

писали неоднократно. Там несколько лет подряд

довольно простым способом повышали урожай

сахарной свеклы: пять часов замачивали

семена в омагниченной воде. Возрастал не

только урожай, росла и сахаристость свеклы. В

результате сбор сахара с гектара увеличивался

почти на девять центнеров. Свекла не

одинока: подсолнухи, которые поливали магнитной

водой, были на 21% выше своих контрольных

собратьев. Соя прирастала еще больше — на

40%, а толщина стебля кукурузы — на 26%.

Не только внешний вид растений, но и урожай

был отменным. Например, число стручков у

сои возросло на 16% при той же влажности

и жирности бобов. Лук, морковка и

помидоры, испив магнитной водицы, тоже росли

быстрее и давали повышенный урожай...

В 1960 году французы запатентовали способ

полиза полей соленой морской водой. После

магнитной обработки морской воды соли,

вероятно, собираются в мельчайшие

кристаллики и вместе с водой легко проходят сквозь

мельчайшие капилляры почвы, не оседают на

их стенках. (Магнитобиологов до сих пор

озадачивает парадокс: магнитная обработка во*

ды дает, казалось бы, совершенно полярное

действие, ускоряя растворение и...

кристаллизацию.)

Выходит, что и сельскохозяйственные

перспективы омагниченной воды могут быть

разносторонними. Дело тут за глубокими

исследованиями.

Таким образом, магнитные воздействия на

воду (конечно же, содержащую примеси)

влияют на ее биологические свойства. Это дает

множество эффектов, большинство ко горых

еще предстоит открыть.

15

R88

a

[226]

ЭЛЕМЕНТ № ...

в. в. станцо РАДИЙ

ЭЛЕМЕНТ № 88 открыт супругами Кюри в

1898 году в минерале, известном под

названиями урановой смолки, смоляной обманки и

настурана. Уже в ходе этой самой первой

работы стало ясно, что новый элемент — аналог

бария: при фракционном разделении

компонентов активность накапливалась в бариевой

фракции.

В название элемента № 88, как и в

названия галогенов, положено одно из самых

очевидных его свойств. Слово radium («радий»)

происходит от латинского radius — «луч», так

что дословно название этого элемента

переводится как «излучающий», «лучистый». Есть

еще два толкования слова «радий» — оба

достаточно обоснованные и интересные, но

содержащие по нескольку допущений, не

подтвержденных документально. Поэтому о них —

лишь в дополнительных заметках, здесь же —

только о главном и безусловном.

«ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

радиоактивных свойств Ra сыграло огромную роль

в исследовании строения атомного ядра и

явления радиоактивности. Химические методы,

разработанные при выделении из руд

соединений Ra и изучении их свойств, легли в основу

методов радиохимии».

В этих двух фразах, взятых из краткой

энциклопедии «Атомная энергия», сосредоточено

в самой общей форме то главное, чем

интересен для нас радий, чем славен этот элемент.

Думаю, что если бы три четверти века назад

не был открыт элемент радий, то вряд ли наш

век называли бы атомным.

Проследим же историю элемента № 88 —

историю его служения науке.

1898 ГОД, НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ. Открытие

радия.

Как ни странно, более точная дата этого

открытия, в отличие от даты открытия

полония, не известна. Судя по сохранившимся

лабораторным журналам, к началу ноября 1898

года Пьер и Мария Кюри уже знали «о

существовании активного вещества, осаждаемого

серной кислотой и отличного от полония».

Название «радий», правда с вопросительным

знаком, впервые появляется в записи, сделанной

рукой Пьера Кюри и датированной 17 ноября:

«Итак, сульфат радия растворяется в S04H2

лучше, чем сульфат бария?»

Но затем в записях лабораторного журнала

месячный перерыв, о причинах которого мы

можем только гадать. Следующая запись

сделана лишь 18 декабря. В какой-то из этих

дней между 17 ноября и 18 декабря к

супругам Кюри пришла уверенность в том, что

кроме полония урановая смолка содержит и

радий.

Первое сообщение «О новом сильно

радиоактивном веществе, содержащемся в смоляной

16

обманке» датировано 26 декабря 1898 года.

Вот его аннотация:

«Открытие сильно радиоактивного вещества,

сопутствующего барию. Демарсэ обнаружил

новую линию в спектре, интенсивность

которой возрастает с увеличением активности. Для

этого вещества предлагается название радий».

Два новых химических элемента — полоний

и радий — таков итог пеового года совместной

работы супругов Кюри по проблеме

радиоактивности (первая рабочая тетрадка была

начата 16 декабря 1897 года, за год и девять

дней до сообщения об открытии радия). Но

это было только начало их титанического

труда. Новые элементы дали знать о себе

излучением, намного более активным, чем излучение

урана. Пьер и Мария Кюри были убеждены в

том, что открыли новые элементы. Но «чтобы

заставить химиков согласиться с этим

мнением, необходимо было новые элементы

выделить».

1899—1901 ГОДЫ. Работа с радием

продолжается.

«...Пьер Кюри сосредоточился на

исследовании свойств радия, а я продолжала

химическую обработку с тем, чтобы получить чистые

соли радия. Мне приходилось обрабатывать

сразу по двадцати килограммов исходного

вещества, из-за чего наш сарай был заставлен

большими чанами с осадками и жидкостями;

это был изнурительный труд — переносить

сосуды, переливать жидкости и часами

размешивать железным прутом кипящую массу в

чугунном котле. Я извлекала из руды радио-

носный барий, который в виде хлорида

подвергался фракционной кристаллизации. Радий

накапливался в наименее растворимых

фракциях, и эта процедура должна была привести

к выделению чистого хлористого радия».

Так пишет об этом времени Мария Склодов-

ская-Кюри. Чистые радиевые препараты еще

не были получены, но не следует думать, что

эти годы не принесли ученым ничего, кроме

каторжного труда. Получая все более и более

концентрированные препараты радия, они

открыли:

наведенную радиоактивность,

вызванную радием;

влияние излучения на некоторые

химические процессы;

эффект свечения сильно радиоактивных

препаратов.

«Особенно радовались мы,— пишет Мария

Кюри,— когда обнаружили, что все наши

обогащенные радием продукты самопроизвольно

светятся. Пьер Кюри, мечтавший о том, чтобы

2 Химия и Жизнь, № 11 1*7

они оказались красивого цвета, должен был

признать, что эта неожиданная особенность

доставила ему радость. Несмотря на тяжелые

условия работы, мы чувствовали себя очень

счастливыми...»

Радий становится знаменит, в какой-то

мере даже моден; к супругам Кюри пришла

известность. Очень важно, что в этих условиях

они остались самими собой. Вновь обратимся

к книге о Пьере Кюри, написанной Марией:

«Пьер Кюри занял позицию самую

бескорыстную и самую щедрую. В согласии со мной

он отказался извлекать материальные выгоды

из нашего открытия. Поэтому мы не взяли

никакого патента и опубликовали, ничего не

скрывая, все результаты наших исследований,

равно как и способ извлечения радия...»

Это обстоятельство не могло не сказаться

на развитии исследований в области

радиоактивности. Ученые разных стран стали изучать

препараты радия и продукты его распада. Это

принесло новые открытия. В 1899 году

молодой французский физик, один из немногих

помощников супругов Кюри, Андрэ Дебьерн

открыл новый радиоактивный элемент актиний.

В январе 1900 года английский ученый А. Дорн

сообщил об открытии эманации радия —

газообразного радиоактивного вещества,

оказавшегося новым элементом радоном. В мае

1900 года открыто излучение радия, подобное

рентгеновым Х-лучам (гамма-излучение).

Цепная реакция выдающихся открытий в

ядерной физике началась и развивалась

неудержимо.

1902 ГОД. Супруги Кюри получили, наконец,

первый дециграмм чистого хлористого радия.

На этом образце впервые был определен

атомный вес радия. По измерениям Марии Кюри,

он оказался равен 225,9 — поразительно

точно! Сейчас известно, что радий из урановой

руды — это изотоп с массовым числом 226.

В том же году открыто самопроизвольное

выделение тепла радием — это сделал Пьер

Кюри. А в ноябре того же года Эрнест Резер-

форд и Фредерик Содди выдвинули теорию

радиоактивного распада и сформулировали

закон радиоактивных превращений.

«В частности, можно установить, что

радий — потомок урана, а полоний — потомок

радия»,— писала Мария Кюри.

1903 ГОД. Лавина открытий — больших и

малых — все нарастала. В частности, из Англии

пришло сообщение (его авторы У. Рамзай и

Ф. Содди) об открытии гелля в продуктах

излучения радия — так пришло в физику пред-

г

&**>*** ****

at, Ш&

£ ^7 Г

Ш

JUcf

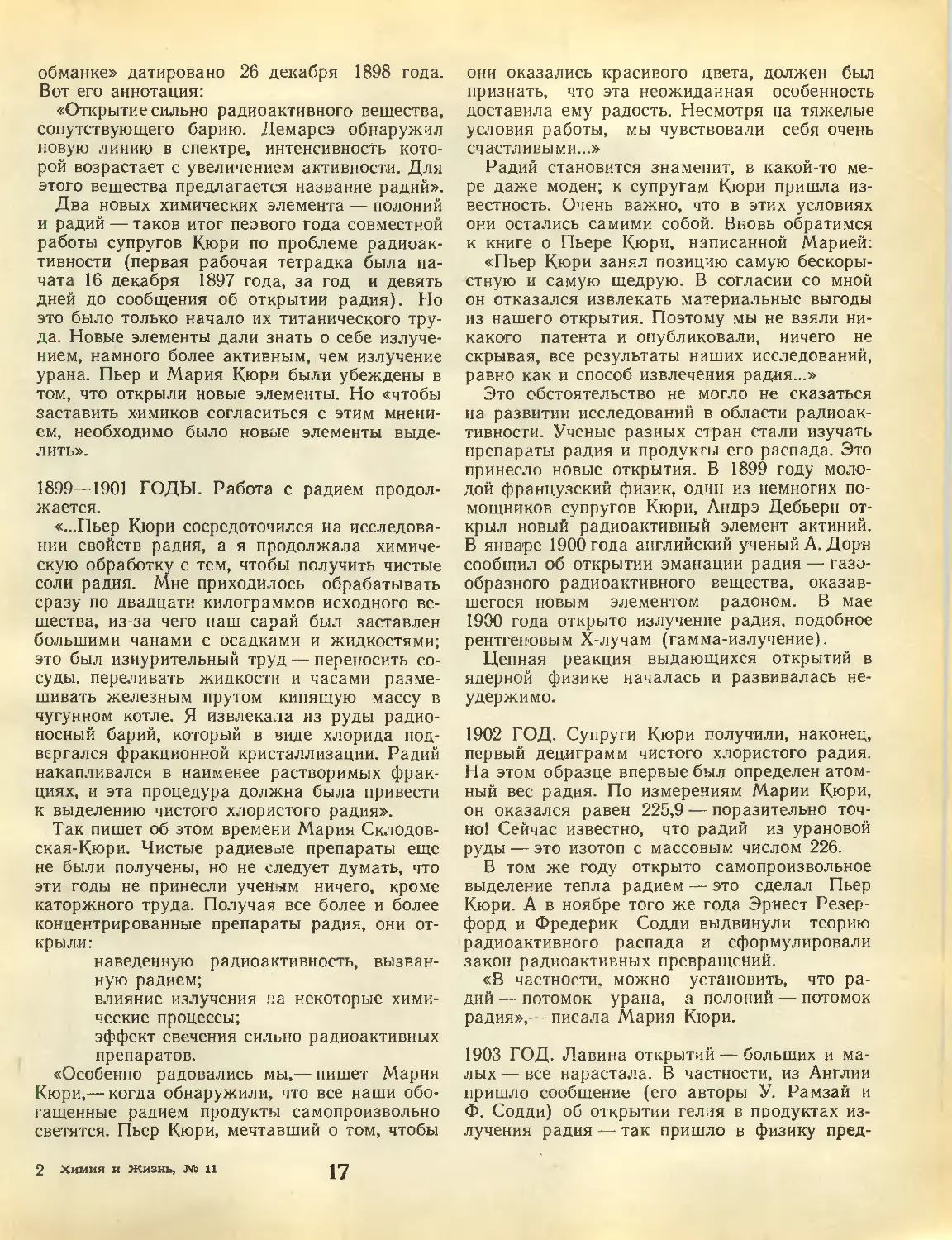

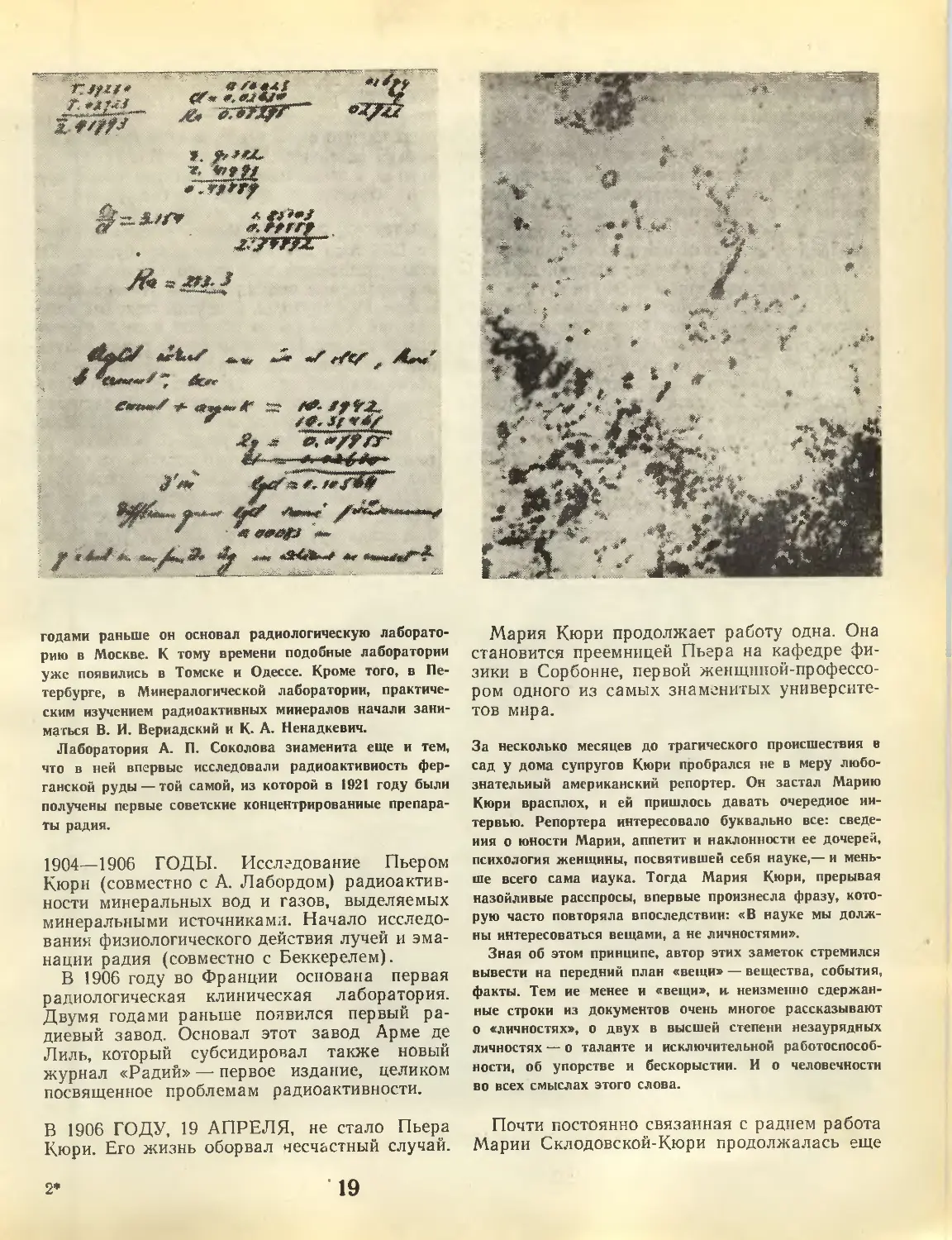

На Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе в павильоне Франции

демонстрировалась одна из рабочих тетрадок Пьера и Марии Кюри.

Рядом стоял и «щелкал» счетчик Гейгера. Тетрадь оставалась

радиоактивной и через 60 лет после того, как была заполнена.

На снимках страницы одного из рабочих дневников; рядом

с автографами — «радиоавтографы» тех же страниц

ставление о природе альфз-излучения. (Факт

существования излучения двух видов — а и

Р — обнаружен в 1899 году Резерфордом.)

В этом же году за выдающиеся

исследования в области радиоактивности Пьеру и

Марии Кюри вместе с Анри Беккерелем

присуждается Нобелевская премия по физике.

(Нобелевскую премию по химии — и тоже в

основном за радий — Мария Кюри получит в

1911 году.)

Из Нобелевской речи Пьера Кюри:

«Можно думать, что в преступных руках

радий станет очень опасным, и здесь уместно

задать вопрос, заинтересовано ли

человечество в дальнейшем раскрытии секретов

природы, достаточно ли оно созрело для того, чтобы

с пользой применить полученные знания, не

могут ли они повлиять отрицательно на

будущее человечества? Пример открытий Нобеля

знаменателен: мощные взрывчатые вещества

позволили осуществить замечательные работы,

но одновременно — в руках великих

преступников (в другом переводе «преступных

властителей».— В. С.) — они представляют

ужасное средство уничтожения, которое влечет

народы к войне. Я отношусь к числу тех, кто

вместе с Нобелем думает, ^то человечество

извлечет из новых открытий больше блага, чем

зла...»

1903 год знаменателен еще и тем, что в этом году

впервые исследования радия и радиоактивности начаты

в России. Летом этого года профессор физики

Московского университета Алексей Петрович Соколов A854—

1928) установил, что углекислый газ минерального

источника «Нарзан» радиоактивен, а около пятигорского

фонтана воздух ионизирован. В дальнейшем А. П.

Соколов и его сотрудники исследовали радиоактивность

других минеральных вод Кавказа, лечебных грязей,

воздуха. В университете он читал курс «Радиоактивность»,

но практические занятия по этому курсу Соколову

удалось организовать только через десять лет. А двум*

18

^Я//¥

яттхг

Jfc ****J

4ttp£/ ****** +ш J* *f*#r, A*%j

Ш *V ЛГ1

TiF

~*4ННф Urn

.^*

годами раньше он основал радиологическую

лабораторию в Москве. К тому времени подобные лаборатории

уже появились в Томске и Одессе. Кроме того, в

Петербурге, в Минералогической лаборатории,

практическим изучением радиоактивных минералов начали

заниматься В. И. Вернадский и К. А. Ненадкевич.

Лаборатория А. П. Соколова знаменита еще и тем,

что в ней впервые исследовали радиоактивность

ферганской руды — той самой, из которой в 1921 году были

получены первые советские концентрированные

препараты радия.

1904—1906 ГОДЫ. Исследование Пьером

Кюри (совместно с А. Лабордом)

радиоактивности минеральных вод и газов, выделяемых

минеральными источниками. Начало

исследования физиологического действия лучей и

эманации радия (совместно с Беккерелем).

В 1906 году во Франции основана первая

радиологическая клиническая лаборатория.

Двумя годами раньше появился первый

радиевый завод. Основал этот завод Арме де

Лиль, который субсидировал также новый

журнал «Радий» — первое издание, целиком

посвященное проблемам радиоактивности.

В 1906 ГОДУ, 19 АПРЕЛЯ, не стало Пьера

Кюри. Его жизнь оборвал несчастный случай.

Мария Кюри продолжает работу одна. Она

становится преемницей Пьера на кафедре

физики в Сорбонне, первой

женщиной-профессором одного из самых знаменитых

университетов мира.

За несколько месяцев до трагического происшествия в

сад у дома супругов Кюри пробрался не в меру

любознательный американский репортер. Он застал Марию

Кюри врасплох, и ей пришлось давать очередное

интервью. Репортера интересовало буквально все:

сведения о юности Марии, аппетит и наклонности ее дочерей,

психология женщины, посвятившей себя науке,— и

меньше всего сама иаука. Тогда Мария Кюри, прерывая

назойливые расспросы, впервые произнесла фразу,

которую часто повторяла впоследствии: «В науке мы

должны интересоваться вещами, а не личностями».

Зная об этом принципе, автор этих заметок стремился

вывести на передний план «вещи» — вещества, события,

факты. Тем ие менее и «вещи», и неизменно

сдержанные строки из документов очень многое рассказывают

о «личностях», о двух в высшей степени незаурядных

личностях — о таланте и исключительной

работоспособности, об упорстве и бескорыстии. И о человечности

во всех смыслах этого слова.

Почти постоянно связанная с радием работа

Марии Склодовской-Кюри продолжалась еще

2*

19

28 лет. 4 июля 1934 года Мария Склодовхжая-

Кюри умерла от лучевой болезни.

Но вернемся к истории элемента № 88.

1910 ГОД. Марии Кюри и Андрэ Дебьерну

удалось получить металлический радий.

Он был получен электролизом — из водного

раствора, в котором находились 0,106 грамма

RaCl2. Были применены ртутный катод и анод,

сделанный из сплава платины с иридием.

Полученную амальгаму радия нагрели до 700°С

в струе водорода, чтобы отогнать ртуть.

Радий оказался серебристо-белым, довольно

легким металлом с плотностью около 6 г/см3.

И не очень тугоплавким — точка плавления

около 700° С (по более поздним измерениям,—

960). На воздухе радий быстро чернел,

взаимодействуя с азотом и образуя нитрид Ra3N2.

Оказалось, что по химической активности

элемент № 88 заметно превосходит

щелочноземельные металлы. В частности, он бурно

разлагает воду по реакции:

Ra + 2H20—->Ra(OHJ-f H2f.

На этом, собственно, заканчивается

наиболее яркий период истории элемента № 88.

В истории радиоактивности будет еще одно

бурное двадцатилетие — тридцатые-сороковые

годы нашего века, когда цепная реакция

открытий сделает свой второй виток. Но эти

открытия в основном будут связаны уже с

другими элементами, прежде всего с ураном.

А ЧТО ЖЕ РАДИИ? Можяо сказать, что

после 1910 года для него начались будни. Его

стали использовать довольно широко.

Радиевые препараты применяли для лечения

злокачественных опухолей и других тяжелых

заболеваний. Соли радия вводили в состав

светящихся красок. Немногим позже

гамма-излучение радия впервые пытались применить для

дефектоскопии металлических изделий.

Делались радиевые эталоны единиц

радиоактивности. Позже, после открытия нейтрона A932 год,

Д. Чэдвик), появились радий-бериллиевые

источники нейтронов. Продолжались

исследования свойств самого радия и его соединений.

Но с годами, по мере развития ядерной

физики и атомной техники, радий постепенно

был отодвинут на второй план. Другие радио-

Институт радия е Париже. Вид с улицы Пьера и Марии Кюри

20

активные элементы и изотопы оказались более

приемлемы и для гамма-дефектоскопии, и для

радиотерапии. (Кобальт-60, применяемый

ныне для этих целей, намного дешевле и

доступнее радия.)

Другие, менее опасные излучатели пришли

и в производство светящихся красок. Радий-

бериллиевые и радон-бериллиевые источники

нейтронов тоже постепенно сошли со сцены —

появились более совершенные.

Лишь в качестве эталонов радиоактивности

соли радия не утратили своих позиций.

И еще — как источник радона.

ПОСЛЕДНЕЕ БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ в

истории элемента № 88 произошло в 1967 году.

Практически одновременно в знаменитых

лабораториях Дубны и Беркли были получены

нейтроно-дефицитные изотопы радия с

массовыми числами от 206 до 214. До этого времени

были известны лишь изотопы с массовыми

числами 213 и от 218 до 230.

Получать и изучать нейтроно-дефицитные

изотопы радия пришлось потому, что обе

лаборатории занимались синтезом

трансурановых элементов. Легкие изотопы радия могут

образовываться в таких реакциях как

нежелательный фон. Поэтому их надо было получить

и изучить.

Все эти изотопы оказались короткоживущи-

ми альфа-излучателями с периодами

полураспада от 0,4 до 15 секунд. А самый долгоживу-

щий изотоп радия — тот самый радий-226,

который открыли супруги Кюри, «живет»

1617 лет, если, конечно, временем жизни

изотопа считать период полураспада его ядер...

ДВЕ ВЕРСИИ

Существует мнение, что название

элемента № 88, так же как и

название полония, связано с родиной

Марии Склодовской-Кюри. В свое

время в «Хнмин и жизни» A967,

№ 12) была опубликована заметка

под названием «Раднй — rad».

Автор этой заметки допускал

происхождение слова радий от слова

rad, которое по-польски означает

примерно то же, что и по-русски:

рад, доволен.

У Пьера и Марии Кюри,

конечно, были основания остаться

довольными результатами первого

этапа их работы. Однако, судя по

документам, воспоминаниям,

письмам, этим людям самодовольство

было чуждо. Именно поэтому

версию «радий — rad» принять

трудно.

Более обоснованным кажется

предположение, высказанное в

книге С. А. Погодина и

Э. П. Либмана «Как добыли

советский радий». Правда, оно

касается не столько названия

элемента № 88, сколько термина

«радиоактивность», введенного,

кстати, в научный обиход Марией

Кюри.

Что вы знаете

и чего не знаете

о радии и его

соединениях

«Можно предположить, —

пишут авторы, — что выбрать этот

термин побудило следующее

обстоятельство. М. Склодовская-

Кюри, несомненно, хорошо знала

жизнь и творчество своего

соотечественника великого поэта Адама

Мицкевича A798—1855),

пламенного борца за освобождение

Польши... Когда Мицкевич

служил учителем в уездном училище

в Ковно, один из его друзей, То-

маш Зан, организовал в Внльно

«Общество лучистых». Он считал,

что от каждого добродетельного

человека неходят лучн,

благотворно влияющие на окружающих.

Добродетельность понималась в

смысле латинской ergis, то есть

как доблесть, мужество...».

РАДИЕВЫЕ ИНСТИТУТЫ

Пьер Кюри до конца своих дней

мечтал об организации в Париже

Института радия. Такой институт

был организован лишь в 1913

году. Он состоял из двух

отделений — радиоактивной лаборатории

под руководством Марии Кюри и

лаборатории биологических

исследований и радиотерапии, первым

руководителем которой был

видный французский меднк Клод Ре-

го. Этот институт существует и

поныне.

В 1922 году был основан

Радиевый институт в Ленинграде, его

первым директором был академик

В. И. Вернадский. В этом

институте в отличне от парижского

наряду с физико-химическими

отделами и лабораторией, ведущей

медико-биологические

исследования, есть отдел, занимающийся

геохимией радиоактивных

элементов и минералов. (Подробнее об

этом институте — см. «Химию и

жнзнь», 1972, № 8).

Третий радиевый институт —

преимущественно медицинского,

радиологического профиля — был

основан в Варшаве в 1932 году.

Сейчас он называется

Онкологическим институтом и носит имя

Марии Склодовской-Кюрн. Еще

один радиевый институт работает

в Вене.

21

ОБЫКНОВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО

Инженер

Е. Д. ТЕРЛЕЦКИЙ

САЖА

ЧУДЕСНОЕ СВОЙСТВО —

ПАЧКАТЬ

У Агнии Барто есть такой детский стишок:

— Черную краску

Лучше не братЦ —

Танюша дает совет,—

Только испортишь

Сбою тетрадь!

Зачем тебе черный цвет?

Действительно, зачем нам нужен черный

цвет? Скажем прямо, цвет этот не самый

приятный, и эпитет «черный» обычно применяют

к понятиям скорее отрицательным, чем

положительным. Если заглянуть в толковый

словарь, то можно увидеть, что слово «черный»

трактуется там прежде всего как цвет сажи.

И это справедливо, ибо сажа — самое черное

из всех черных веществ.

Первое, что приходит в голову при виде

сажи детям, — это озорное желание сначала

коснуться ее, а затем оставить отпечаток

черного пальца, а то и всей пятерни на белой

стене. Эта детская «идея» была успешно

реализована в далеко не детских делах — в

дактилоскопии. Правда, там вместо сажи для

получения отпечатков пальцев обычно

пользуются черной типографской краской, но ведь

сажа —главный ее компонент... Можно

утверждать (не боясь ошибиться), что

практически все предметы черного цвета своей

окраской обязаны в конечном счете саже.

Способность этого вещества оставлять

несмываемые следы наши пытливые предки

подметили примерно 50 000 лет назад.

Доказательством служат наскальные рисунки эпохи

палеолита, впервые обнаруженные в

испанском гроте Альтамира. Рисунки эти

выполнены сажевой краской, закрепленной каким-то

неизвестным составом.

Прогрессируя, наши предки перешли от

наскальных забав к письму —сначала на глине,

а затем на папирусе, пергаменте и бумаге.

И здесь пригодилась сажа. Из нее в Древнем

Египте делали краску для письма, а в

Китае— знаменитую тушь, рецепт изготовления

которой в античные времена перекочевал в

Европу. На Руси из сажи издавна получали

черные, так называемые копченые чернила.

Даже в наше время, несмотря на

значительную конкуренцию шариковой ручки, в одних

только Соединенных Штатах Америки на

производство чернил за год расходуется более

13 тысяч тонн сажи.

Не обошлось без сажи и в книгопечатании.

Со времен Гутенберга и до наших дней

полиграфия использует это вещество: в черных

типографских красках содержится до 20% сажи.

Из всего этого можно сделать вывод: на

протяжении всей истории развития

цивилизации человечество постаралось максимально

использовать замечательное свойство сажи

пачкать.

УГЛЕРОД,

ВЫЛЕТАЮЩИЙ В ТРУБУ

Видимо, рассказ о саже был бы неполным без

упоминания о трубочистах — этих веселых

чумазых людях в черных цилиндрах с

лестницей на плече. Такими они приходят к нам из

сказок... Однако работа трубочистов была

грязной и далеко не безопасной. Около

двухсот лет назад A775 г.) английский врач Пер-

сиваль Потт обнаружил рак кожи у молодых

трубочистов, и сажу зачислили в разряд

канцерогенных веществ. Но, как мы теперь знаем,

канцерогенна не сажа. Просто ее развитая

поверхность сорбирует канцерогенные

вещества— продукты неполного сгорания топлив...

Сажа обладает удивительным свойством

осаждаться на любой поверхности, за что,

собственно, и получила свое название. «Сажа» —

от того же корня, что и «садиться».

Сажа весьма капризна, ее поведение не

блещет постоянством. При большом скоплении

она может то течь подобно жидкости, то

застывать, образуя очень вязкую, как бы спек-

22

шуюся массу, препятствующую выходу газов

через трубу. Более того, с газами она

зачастую образует взрывоопасные смеси.

Коварнейшее свойство сажи — ее чрезвычайная

огнеопасность. И в то же время поджечь сажу

почти невозможно!

Существует поверье, что трубочисты

приносят счастье. Видимо, это неслучайно, ибо они

своей работой по существу предохраняют

жилища от огня и угара. А ведь бывало и такое,

когда из-за нечищенных дымоходов сгорали

целые города.

Разумеется, не вся сажа осаждается в

дымоходах. Наряду с золой она справедливо

считается одним из самых сильных

загрязнителей атмосферы. И тут уж трубочисты ничего

поделать не могут.

Напрасно думать, что трубочист —

профессия прошлого. В Лондоне, например, и поныне

вовсю коптят многие тысячи печных труб, и

англичане нередко расплачиваются

удушливым смогом — смесью частиц золы, сажи и

тумана— за свое традиционное пристрастие к

каминам.

Но что же такое сажа? Это продукт

неполного сгорания или термического разложения

углеродистых веществ, а с точки зрения

химии— почти чистый углерод. Вот как

выглядит элементарный состав обыкновенной печной

сажи:

углерода — от 88,8 до 99,6%,

водорода — от 0,1 до 1,0%,

кислорода — от 0,1 до 4,5%.

Кроме того, есть незначительные

минеральные примеси, водяной пар и различные газы,

адсорбированные поверхностью сажи.

САЖА И КДУЧУК

Мода есть мода. Ей подвержены и автомото-

щеголи. Сейчас модны хромированные

накладки по корпусу, в начале века в моде были

красные и белые шины. (Привычный для нас

черный цвет автопокрышек утвердился

несколько позже, когда в резину в качестве

пигмента стали добавлять сажу.)

Автомобильные шины того времени были

хотя и красивы, но не прочны. Чтобы сделать их

долговечнее, в резину пробовали добавлять

окись цинка и другие вещества. Но особых

результатов это не давало. Между тем

автомобилестроение развивалось и требовало

более совершенной обуви для автомобиля.

Помог случай. Незадолго до первой

мировой войны в одной мастерской по

изготовлению автомобильных шин составляли черную

резиновую смесь. Мастер, готовивший смесь,

видимо, случайно переборщил и вместо

положенных 3,0% ввел 30% сажи. Ошибку

обнаружили гораздо позже, когда начали

выяснять, почему шины, сделанные именно в этой

мастерской, стали с некоторых пор более

упругими и износостойкими, чем у конкурентов.

Так была найдена возможность усиления

резины, улучшения ее свойств, и сажа в шинной

промышленности стала выполнять роль не

только пигмента, но и активного

наполнителя *. И если вулканизация (с помощью серы)

открыла возможности для широкого

практического использования каучука вообще, то

применение сажи положило начало

использованию каучука синтетического.

Судите сами: предел прочности при

растяжении резиновых изделий из натурального

каучука составляет 200 кг/см2, а из

синтетического— в среднем лишь 14**. Добавка 50

весовых частей сажи на 100 весовых частей

натурального каучука увеличивает предел

прочности до 300 кг/см2, а синтетического — до

240 кг/см2, то есть более чем в 15 раз!

В резиновые смеси для шин современных

автомобилей обычно вводят до 30% сажи. По

сравнению с шинами без сажи срок их

службы увеличился в десять раз. Как шутят

специалисты, современные автомобили едут не на

резине, а на саже, удерживаемой резиной.

ВСЯ СИЛА —

В СТРУКТУРЕ

Механизм усиления резины сажей изучен

пока недостаточно. Однако выявлена связь

между усиливающей способностью сажи и

величиной ее частиц: чем они меньше, тем больше

усиливающий эффект. Иными словами,

свойства резины зависят от строения сажи. А оно

зависит от механизма ее образования,

который в свою очередь зависит от способов

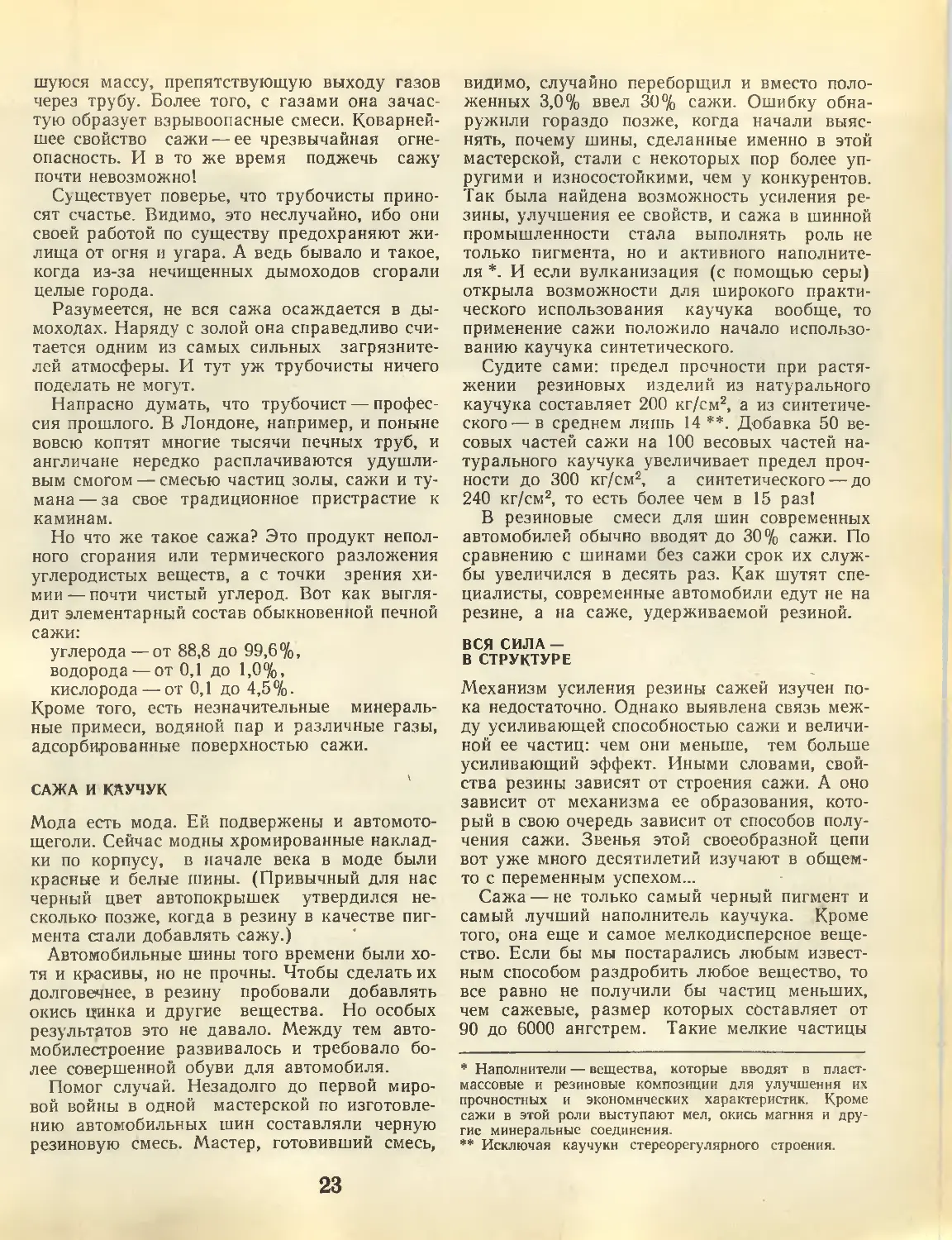

получения сажи. Звенья этой своеобразной цепи