Text

АКАДЕМИЯ

СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ экономики

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

С. А. ДА ЛИН

ВОЕННО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ

КАПИТАЛИЗМ

В США

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Москва 1961

доктор экономических наук

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая работа посвящена военно-государственному

монополистическому капитализму в ПША. Она базируется

на материалах трех войн: первой и второй мировых войн,

а также корейской войны 1950—1953 гг. Несмотря на то,

что пи одна из этих войн не велась на территории США,

несмотря на то, что экономика США во время войн не толь¬

ко не подвергалась военному разрушению, а, наоборот,

переживала большие подъемы, США воспроизвели во вре¬

мя войн в основном ту же систему военно-государственного

монополистического капитализма, что и все остальные

воюющие капиталистические страны Европы. Наряду

с этим военно-государственный монополистический капи¬

тализм в США имел и свои особенности, которые опреде¬

лялись отсутствием военных действий на их территории,

наличием больших материальных ресурсов, сочетанием

огромной промышленности с развитым сельским хозяйст¬

вом, продукция которого превышала внутреннее потребле¬

ние. К причинам, определявшим особенности воеппо-госу-

дарственного монополистического капитализма в США,

нужно отнести и своеобразие политического развития, а

также специфику соотношения классовых сил в стране.

Для большинства воюющих капиталистических стран

Европы особо трудную проблему представляло, например,

сельское хозяйство, продукцил которого не покрывала

внутренних потребностей. Отсюда во всех этих странах в

отношении сельского хозяйства применялось жесткое госу¬

дарственное регулирование. В США тяжелый аграрный

кризис, начавшийся после первой мировой войны, привел

к накоплению огромных запасов непроданной сельскохо¬

зяйственной продукции и повлек за собой государственное

регулирование сельского хозяйства в целях сокращения

3

Продукции. Вторая мировая война, наоборот, вызвала боль¬

шой спрос на эту продукцию как внутри страны, так и со

стороны союзников США, вследствие чего отпала необх^

димость в государственном регулировании сельскохов шс L-

венного производства Последнее расширялось под воздей¬

ствием роста цен, вызванного повышенным спросом. Этим

объясняется, почему проблема государственного регулиро¬

вания сельского хозяйства в настоящей работе не рассмат¬

ривается.

Во время войн государственные расходы США намного

превышали доходы. Источником покрытия возросших

расходов были резкое повышение налогового обложения,

займы и инфляция Это так называемое дефицитное финан¬

сирование геелтаарственных мероприятий является, однако,

не только с.-^ ' нкой военной экономики. Оно присуще

государствеь'*9-мсс’опн11ис1ическому капитализму в США

и во время кономических кризисов. Поэтому проблемы

государственною перераспре^ ?ления национального дохо¬

да, роста i государственного долга, инфляции являются

общей проблемой государственно-монополистического ка¬

питализма. К числу общих проблем относится и проблема

государственной собственности и ряд других вопросов. Эти

общие г\иблемы подлежат отдельному рассмотрению на

основе материалов как военного, так и мирного времени

и поэтому исключены из данной книги, посвященной толь¬

ко военно-государственному монополистическому капита¬

лизму.

По той же причине в настоящей работе ле дается

развернутая критика буржуазных, реформистских и реви¬

зионистских теорий государственного вмешательства в эко¬

номическую жизнь, поскольку критика этих теорий отно¬

сится к общим проблемам государственно-монополистиче¬

ского капитализма.

В подготовке материалов для предлагаемой читателю

книги мне оказали помощь сот| удинки Института мировой

экономики и международных отношений Академии наук

СССР Т. Н. Калиновская и В. А. Романенкова. Выражаю

им свою благодарность за выполненную с большой тща¬

тельностью работу.

Автор

Введение

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННО-МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО

И ВОЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО

МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА

Экономика современного капитализма характеризуемся

возрастающей ролью государства как во внутренней хозяй¬

ственной жизни капиталистических стран, так и в между¬

народных отношениях: в экономическом разделе капита¬

листического мира, внешней торговле, экспорте капитала,

регулировании валютных курсов, в использовании импе¬

риалистическими государствами экономических рычагов в

борьбе с мировой социалистической системой.

Само по себе государственное вмешательство в эконо¬

мическую жизнь не представляет собой нового явления.

Оно было известно еще в эпоху домонополистического ка¬

питализма. Экономическое и политическое содержание его

было освещено Марксом и Энгельсом. Развивая их учение,

Ленин раскрыл сущность государственного вмешательства,

его специфические особенности на последней стадии капи¬

тализма, в эпоху империализма.

Вопрос о роли государства в экономическом развитии

составляет одну из важнейших проблем политической эко¬

номии. Она возникает вместе с возникновением государ¬

ства и исчезнет, когда оно отомрет в развитом коммунисти¬

ческом обществе. Следовательно, проблема воздействия

государства на экономическое развитие распространяет¬

ся — если отвлечься от античного мира — на феодальное.

капиталистическое и социалистическое общество. Пробле¬

ме государства классики марксизма придавали исключи¬

тельно важное значение. Центральным вопросом в борьбе

Маркса, Энгельса и Ленина против анархизма был прежде

всего вопрос о государстве. В противовес анархической тео¬

рии взрыва и отмены государства и буржуазным теориям

его надклассовой природы, марксизм-ленинизм раскрыл

классовую сущность государства и вместе с тем доказал,

что оно играет большую роль в капиталистической эконо¬

мике и будет играть еще большую роль в революционном

преобразовании капитализма в социализм. Разработка

этой проблемы началась в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса,

особенно в книге последнего «Происхождение семьи, част¬

ной собственности и государства», и завершилась работой

Ленина «Государство и революция». В нашу эпоху устано¬

вление диктатуры пролетариата в России, построение со¬

циализма и переход к развернутому строительству комму¬

низма в СССР представляет собой практическое разреше¬

ние теоретической проблемы о роли государства в строи¬

тельстве коммунистического общества.

Роль государственного воздействия на экономику ка¬

чественно различна в эпоху феодализма, капитализма и

социализма. Более того, она меняется на различных стади¬

ях развития каждого способа производства в отдельности.

Феодализм характеризуется строгой государственной

регламентацией ремесленных цехов и купеческих гильдий,

т. е. регулированием тогдашнего промышленного производ¬

ства и обращения. Он создает целый ряд государственных

монополий, которые сдаются на откуп специальным гиль¬

диям купцов. Более того, феодальное государство наделя¬

ло гильдии и цехи монопольными правами. В Китае, напри¬

мер, вплоть до середины XIX в. существовала монополия

внешней торговли, которая была сдана на откуп специаль¬

ной гильдии кантонских купцов. В Европе меркаптилизм

выражался в государственном воздействии на внешнюю

торговлю. Таким образом, и феодализм характеризуется

в известном смысле сращиванием средневековых монопо¬

лий с государством. Однако это не был государственно-

монополистический капитализм. Наоборот, в основе феода¬

лизма лежит натуральное хозяйство, базирующееся на

крепостном труде, и вся сущность государственной регла¬

ментации гильдий и цехов, внутренней и внешней торговли

6

заключается в том, чтобы уберечь натуральное хозяйство

феодального общества от разъедающего и разлагающего

воздействия на него торгового капитала. Государственное

регулирование в эпоху феодализма сводится, следователь¬

но, к ограничению и препятствованию капиталистического

развития. Однако в дальнейшем положение меняется.

Централизованное феодальное государство, так назы¬

ваемая абсолютная феодальная монархия, опиралось в

борьбе против отдельных феодалов на буржуазию городов.

Последняя была заинтересована в расширении рынка

путем объединения государства, обеспечения безопасности

дорог, по которым двигались товары, и т. п. Наряду с этим

постоянные феодальные войны и изобретение огнестрель¬

ного оружия требовали развития металлургии, т. е. горного

дела и производства железа и меди. Препятствием для раз¬

вития промышленности купцами были тогда недостаток

капитала в денежной форме, а главное — отсутствие сво¬

бодной рабочей силы. При таком положении централизо¬

ванное феодальное государство вынуждено было взять на

себя организацию круппых промышленных предприятий.

Эту функцию оно выполняло двояким способом: или само

создавало рудники, заводы и мануфактуры, т. е. организо¬

вывало чисто государственные предприятия, или же суб¬

сидировало для этой цели купцов. Субсидии выдавались

в денежной и натуральной форме — в виде дарованных

купцам земельных угодий, а главное — путем наделения

их крепостными крестьянами в качестве рабочей силы.

«Известные отрасли производства,— пишет К. Маркс,—

уже при самом начале капиталистического производства

требуют такого минимума капитала, которого в это время

еще не встречается в руках отдельных индивидуумов. Это

вызывает, с одной стороны, государственные субсидии

частным лицам, как во Франции в эпоху Кольбера и в

некоторых немецких государствах до нашего времени, с

другой стороны,— образование обществ с узаконенной мо¬

нополией на ведение известных отраслей промышленности

и торговли — этих предшественников современных акцио¬

нерных обществ» Ч В тех же случаях, когда строительство

и эксплуатация тех или иных предприятий требовали особо

1 К. Маркс. Капитал, т. I, М., стр. 314—315. (Цитатыиз «Ка¬

питала» всюду даются по отдельному изданию 1052—1054 гг.)

крупных вложений капитала, государство брало на себя

их организацию. И это происходило уже на самых ранних

стадиях капиталистического развития. «На менее развитых

ступенях капиталистического производства,— продолжает

Маркс,— предприятия, требующие длинного рабочего

периода и, следовательно, крупных затрат капитала на

продолжительное время,— особенно, если они осуществимы

только в крупном масштабе,— ведутся или вовсе не капи¬

талистически, а на общественный или государственный

счет, как, напр., проведение дорог, каналов и т. п.

(в прежние времена они большей частью проводились при¬

нудительным трудом, поскольку речь идет о рабочей

силе)» 2. Наиболее яркие примеры в этом отношении дает

Россия в первой половине XVIII в., когда Петр I, а затем

Екатерина I и Анна Иоанновна строили за счет государст¬

ва не только суконные и полотняные мануфактуры, но и

рудники, железоделательные и медеплавильные заводы,

базировавшиеся на крепостном труде. В XVIII в. крупная

промышленность в России была государственной промыш¬

ленностью. Зачастую эти государственные предприятия

передавались безвозмездно или продавались за бесценок

частным лицам, будущим крупным капиталистам.

Таким образом, централизованное феодальное государ¬

ство, с одной стороны, продолжало политику регламента¬

ции торговли и промышленности с целью недопущения и

ограничения капитализма, а с другой стороны, вынуждено

было создавать будущих крупных капиталистов путем суб¬

сидирования их в денежной и натуральной форме. Это про¬

тиворечие в экономических мероприятиях абсолютной фео¬

дальной монархии было противоречием эпохи, характери¬

зовавшейся разложеним феодального общества в результа¬

те развития в его недрах капитализма.

Капиталистический способ производства зарождается в

XVI в., но только в XVIII в. он становится господствую¬

щим способом производства сперва в Англии и Франции

и лишь в XIX в.— в остальных странах Западной Европы.

Буржуазные революции прежде всего ознаменовались

уничтожением средневековой системы регламентации тор¬

говли и ремесла, ликвидацией старых монополий, т. е. от¬

меной феодально-государственного вмешательства в эконо¬

2 К. Маркс. Капитал, т. II, стр. 230.

мическую жизнь, что открывало широкий простор для

капиталистического развития.

Развитие капитализма определяется действием слепых,

стихийных сил, господствующих над обществом. Отсюда

некоторые экономисты до сих пор делают вывод, что госу¬

дарство не может играть какой-либо существенной роли в

экономическом развитии капиталистического общества.

Они готовы сбросить со счетов государство как экономиче¬

скую силу, несмотря на то, что оно, как всякая надстрой¬

ка, воздействует на базис. Выступая против отрицания

роли государства в экономическом развитии, Ф. Энгельс

писал в 1890 г. следующее: «К чему же мы тогда бьемся

за политическую диктатуру пролетариата, если политиче¬

ская власть экономически бессильна? Насилие (т. е. госу¬

дарственная власть) это есть тоже экономическая сила!» 3.

Вслед за Энгельсом Ленин еще в 1895 г. подчеркивал, что

«государство ни в каком случае не есть нечто инертное,

оно всегда действует и действует очень энергично, всегда

активно и никогда пассивно» 4. Поэтому государственное

вмешательство продолжается и в эпоху капитализма сво¬

бодной конкуренции, однако если в эпоху феодализма оно

было подчинено только интересам класса феодалов-кре¬

постников, то в эпоху классического капитализма оно со¬

вершается в интересах не только крупных землевладель¬

цев, но и, главным образом, в интересах буржуазии. Госу¬

дарственное вмешательство отныне, несмотря на противо¬

действие помещиков, не препятствует, а, наоборот, способ¬

ствует развитию капитализма.

Представление о капитализме свободной конкуренции

как о строе, при котором государство проводит политику

полного невмешательства в экономическую жизнь, полити¬

ку laissez faire, является неправильным. Адам Смит, про¬

возглашая свою теорию laissez faire, показал, что государ¬

ственное невмешательство, свободная игра сил на рынке,

наиболее соответствует сущности капиталистического

3Ф. Энгельс. Письмо к Конраду Шмидту от 27 октября

1890 г.—К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVIII,

стр. 261. (Цитаты из работ К. Маркса и Ф. Энгельса, кроме «Капи¬

тала», всюду даются по изданию Института Маркса — Энгельса —

Ленина при ЦК ВКП(б).)

4 В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 336. (Цитаты из работ

В. И. Ленина всюду даются по четвертому изданию Сочинений.)

9

HI

способа производства. Теоретически это совершенно пра¬

вильно, и идеи Адама Смита были использованы прежде

всего против феодальной регламентации или же пережит¬

ков феодализма, мешавших развитию капитализма.

И именно по этой причине теория laissez faire получила

широкое распространение во всем капиталистическом

мире. Но вместе с тем теория эта наиболее соответствовала

интересам Англии, обладавшей тогда промышленной мо¬

нополией. Географические особенности этой страны дела-

: ее зависимой от привозного сырья. Поэтому английская

буржуазия добивалась отмены пошлин на импорт товаров.

Борьба буржуазии против лгендлордов привела к отмене

хлебных законов и установлению свободы внешней тор¬

говли. Таким образом, родина Адама Смита оказалась

страной, где теория laissez faire получила наиболее широ¬

кое практическое применение. Однако даже в Англии ка¬

питализм развивался при непосредственной помощи го¬

сударства. Наряду с эксплуатацией рабочих внутри стра¬

ны источником капиталистического накопления в Англии

были и колониальные захваты, совершенные еще в домо¬

нополистическую эпоху. Колониальная империя была соз¬

дана государством, действовавшим в непосредственных ин¬

тересах английской буржуазии. Буржуазные экономисты,

говорящие об Англии XIX в. как классической стране lais¬

sez faire, всегда забывают это обстоятельство, сыгравшее

огромную роль в развитии английского капитализма. Го¬

сударство, являясь орудием господствующих классов, дей¬

ствовало в интересах буржуазии не только на арене внеш¬

них захватов, но и во внутренней политике. Вся эпоха пер¬

воначального капиталистического накопления в Англии —

это эпоха жестоких законов во имя самых зверских форм

эксплуатации рабочих. Позже, когда Англия превратилась

в промышленную страну, когда английский пролетариат

сложился как класс для себя и стал оказывать упорное

сопротивление капиталистической эксплуатации, государ¬

ство снова вмешивается в отношения между трудом и ка¬

питалом.

Таким образом, даже в Англии, где политика государ¬

ственного невмешательства в экономическую жизнь полу¬

чила наиболее широкое распространение, государство

сыграло большую роль в развитии английского капитализ¬

ма. Что же касается других стран, капиталистическое раз-

10

есть нали-

степени —

витие которых запоздало по сравнению с Англией, то в

этих странах роль государства в подталкивании капитали¬

стического развития была гораздо значительнее.

Государственное вмешательство в экономическую

жизнь в эпоху капитализма свободной конкуренции полу¬

чило название государственного капитализма. Ленин под¬

черкивал, что «государственный капитализм

цо — в той или иной форме, в той или иной

всюду, где есть элементы свободной торговли и капитализ¬

ма вообще» 5. Государственное вмешательство в экономи¬

ческую жизнь в эпоху империализма Ленин назвал госу¬

дарственно-монополистическим капитализмом. Отсюда

возникает вопрос об отличии государственного капитализ¬

ма от государственно-монополистического капитализма. Во¬

прос здесь трактуется в исторической последовательности,

и поэтому тут не подлежат рассмотрению такие вопросы,

как специфические особенности государственного капита¬

лизма в современных слаборазвитых странах, освободив¬

шихся от колониального гнета, и тем более — государст¬

венный капитализм как путь перехода от капитализма к

социализму после завоевания власти пролетариатом.

Англия была мастерской мира и обладала промышлен¬

ной монополией до последней четверти прошлого столетия.

Капиталистическое развитие других стран Европы и США

задерживалось, если не говорить о ббльших или меньших

остатках феодализма, недостаточностью частнокапитали¬

стического накопления и конкуренцией английской про¬

мышленности. Недостаточность частнокапиталистического

накопления преодолевалась уже испытанным двояким пу¬

тем: государственными субсидиями частному капиталу

для строительства промышленных предприятий или

строительством непосредственно государственных заводов.

В большинстве стран капитализм унаследовал от фео¬

дализма огромные массивы государственной земельной соб¬

ственности. После победы капитализма эта земельная

собственность превращается в капитал и служит источни¬

ком государственных субсидий частным капиталистам.

Физиократические воззрения, согласно которым земля

является единственной формой производительного ка¬

питала, очень существенны для понимания развития

и

UH*

государственного капитализма. Государство в большинстве

стран являлось самым крупным земельным собственником,

и уж по одному только этому признаку, а не только как мо¬

нопольный сборщик налогов и чеканщик монеты, оно

вступает в эпоху капитализма как самый крупный капита¬

лист. Безвозмездная раздача государством принадлежав-

[х ему земель и лесов частным промышленникам была

наиболее распространенной формой государственных суб¬

сидий частнокапиталистическим предприятиям во всех

странах, вступивших на путь капиталистического разви¬

тия. Она особенно широко применялась в США в XIX в.

как форма государственной поддержки частного железно¬

дорожного строительства. «Во всех странах,— писал

Маркс,— за исключением Англии, правительства покрови¬

тельствовали железнодорожным компаниям и обогащали

их за счет государственного казначейства. В Северо-Аме¬

риканских Соединенных штатах они получили в дар зна¬

чительную часть государственных земель, и притом не

только ту землю, которая была необходима для прокладки

дороги, но и целые мили земли по обеим сторонам пути,

покрытые лесом, и т. п. Таким образом, они стали самыми

крупными землевладельцами в государстве» 6 7. И действи¬

тельно, за период с 1850 по 1871 г. частные железнодорож¬

ные компании в США получили безвозмездно от федераль¬

ного правительства 131 млн. и от штатных правительств

еще 49 млн. акров земли, т. е. всего 180 млн. акров, кото¬

рые представляли собою государственную субсидию част¬

ному капиталу 1. Такой же государственной субсидией яв¬

лялась распродажа за бесценок государственных лесных

угодий на основании так называемого лесного и скального

акта 1878 г. С момента вступления в силу этого закона до

середины 1909 г. государство распродало за бесценок

12 млн. акров лесов, из которых 10 млн. попали в руки

корпораций и индивидуальных капиталистов, плативших

за участок, стоивший обычно от 10 до 20 тыс. долл., толь¬

ко 400 долл. 8 Большую роль в развитии американского

капитализма сыграл Хомстид акт 1862 г., предусматривав-

6 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения,т. XXVII,стр.32—33.

7 Е. A. Johnson and Н. Е. К г о о s s. The American Economy

Englewood Cliffs, 1960, p. 338.

8 V. A. Mund. Government and Business. N. Y., 1955, p. 625

(в дальнейшем — V. A. Mund).

13

Ший безвозмездное наделение землей всех желающих за¬

ниматься сельским хозяйством. Под прикрытием этого за¬

кона происходило расхищение государственных земель

крупной буржуазией. В результате субсидий, раздачи и

расхищения государственных земель федеральная земель¬

ная собственность сократилась с 1400 млн. акров в сере¬

дине XIX в. до 409 млн. акров в 1956 г. 9 Следовательно,

примерно, 1 млрд, акров составляет тот капитал, который

американское государство отдало в руки частных собст¬

венников и таким образом ускорило развитие капитализ¬

ма в США.

Однако в таких странах, как Германия и Россия, кото¬

рые в середине XIX в. отставали в своем капиталистиче¬

ском развитии, где сильны были феодальные отношения и

где в силу этого тормозилось частнокапиталистическое на¬

копление, государственные субсидии в форме бесплатного

предоставления земельной собственности были недостаточ¬

ны для стимулирования капиталистического развития. По¬

этому в этих странах государству пришлось самому строить

железные дороги и другие крупные промышленные пред¬

приятия и превращать их с самого начала в государствен¬

ную собственность.

Государственное строительство железных дорог и

средств связи диктовалось военными соображениями. Но

независимо от этого железные дороги и средства связи

сыграли огромную роль в расширении капиталистического

рынка и тем самым — в развитии капитализма вообще.

Рост государственных расходов влечет за собой увели¬

чение прямых и косвенных налогов и создание специаль¬

ных государственных монополий в целях увеличения до¬

ходной части бюджета. К числу этих монополий относят¬

ся такие, как спирто-водочная, табачная, монополия по

торговле игральными картами и др. Необходимость центра¬

лизации свободных денежных средств для государствен¬

ных нужд явилась причиной создания в ряде стран госу¬

дарственных банков, сберегательных касс и т. п.

Таким образом, происходил двоякий процесс: старая

форма государственной собственности — земельная соб¬

ственность — сокращалась в результате передачи ее

• Ibid., р. 6(25.

13

безвозмездно или за ничтожную плату в частную сооствбй-

ность, но одновременно возникали новые формы государ¬

ственной собственности в виде промышленных и финансо¬

вых предприятий. Все это подталкивало и ускоряло капи¬

талистическое развитие за счет буржуазного государства.

Наряду с государственной собственностью и государст¬

венными натуральными и денежными субсидиями част¬

ному капиталу важнейшей формой государственного капи¬

тализма в домонополистическую эпоху являлся протек¬

ционизм, который был, по словам Маркса, «искусственным

средством фабриковать фабрикантов» 10. Протекционизм

представляет собой, как известно, государственное меро¬

приятие по защите частнокапиталистической промышлен¬

ности от иностранной конкуренции. На путь протекцио¬

низма в XIX в. стали Германия, Россия и другие страны.

Что же касается США, то первые протекционистские та¬

моженные тарифы были введены там уже с 1815 г. в каче¬

стве мероприятия по защите американской текстильной

промышленности от английской конкуренции. Эти тарифы

были повышены в 1824 и 1828 гг. Однако борьба рабовла¬

дельческого юга, производившего хлопок для экспорта его

в Англию и поэтому выступавшего против протекциониз¬

ма северных промышленников, привела к временной побе¬

де хлопковых плантаторов и ослаблению протекционизма.

Последовавшее вскоре поражение юга в гражданской войне

и победа промышленного севера повлекли за собой неук¬

лонную протекционистскую политику США, начиная с по¬

следней трети XIX в.

Вместе с развитием капитализма, соответствующим

ростом рабочего класса и консолидацией его в класс для

себя возникает еще одно направление государственного

вмешательства в экономическую жизнь.

Выступая всегда в защиту имущих классов, подавляя

борьбу пролетариата, государство вынуждено идти и на

реформы, которые являются побочным продуктом классо¬

вой борьбы. К числу этих реформ относится в первую оче¬

редь законодательное ограничение продолжительности ра¬

бочего дня, которое буржуазия рассматривает как государ¬

ственное вмешательство в ее дела. Представляя интересы

буржуазии как класса в целом, государство зачастую при-

14

ходит в столкновение с узко корыстными интересами от¬

дельных групп капиталистов. Говоря о фабричном законо¬

дательстве в Англии, Маркс писал: «Эти законы обузды¬

вают стремления капитала к безграничному высасыванию

рабочей силы, устанавливая принудительное ограничение

рабочего дня государством, и притом государством, в кото¬

ром господствуют капиталист и лэндлорд» и. Маркс тут

же подчеркивает, что это принудительное ограничение ра¬

бочего дня государством было вызвано, с одной стороны,

нараставшим рабочим движением, а с другой,— необходи¬

мостью обеспечить воспроизводство самой рабочей силы в

интересах капитала.

Точно так же обстояло дело с организацией государ¬

ством общественных работ, например в 1863 г. во время

хлопкового кризиса в Англии. С одной стороны, государ¬

ство вынуждено было дать работу огромной массе безра¬

ботных, а с другой,— эти общественные работы представ¬

ляли собой использование дешевой рабочей силы безработ¬

ных для нужд буржуазии. Общественные работы заключа¬

лись тогда, главным образом, в устройстве канализации,

проведении дорог, мощении улиц, возведении плотин

и т. п. По поводу этих общественных работ Маркс писал,

что «это новое издание Ateliers nationaux [национальных

мастерских] 1848 г., устроенных, однако, на этот раз

в интересах буржуазии» 11 12.

Наиболее широко применялась политика государствен¬

ного вмешательства в Германии в эпоху Бисмарка. Уже

тогда такой буржуазный экономист, как Родбертус, и такой

реформист, как Лассаль, стали выдавать этот государствен¬

ный капитализм за государственный социализм. В письме

к Э. Бернштейну от 13 сентября 1882 г. Энгельс писал: «И я

решил написать (для «Sozialdemocrat») ряд статей (из ко¬

торых каждая будет вполне законченным целым) о свиреп¬

ствующем сейчас в Германии лже-социализме; их потом

можно будет издать отдельной брошюрой. Первая часть:

бисмарковский социализм — 1) покровительственные по¬

шлины, 2) огосударствление железных дорог, 3) табачная

монополия, 4) страхование рабочих» 13. Это перечисление

11 К. Маркс. Капитал, т. I, стр. 244.

12 Там же, т. III, стр. 141.

13 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVII, стр. 240.

15

представляет собой наиболее типичные формы проявления

государственного капитализма в Германии в эпоху свобод¬

ной конкуренции. В зависимости от экономических и

исторических условий эти формы различались в тех или

иных странах.

Главным проявлением государственного капитализма в

эпоху домонополистического капитализма является госу¬

дарственная собственность, особенно в тех странах,

где капиталистический способ производства еще полностью

не подчинил себе сельское хозяйство, где продолжали су¬

ществовать феодальные и полуфеодальные отношения, где

процесс капиталистического накопления протекал медлен¬

но, где в силу недостаточности частнокапиталистического

индивидуального накопления тормозилось развитие круп¬

ной промышленности, где государство в целях подталкива¬

ния капиталистического развития выступало в качестве

самого крупного капиталиста, субсидировало строительст¬

во крупных промышленных, горных, металлургических,

транспортных и других сооружений, или производило это

строительство за свой счет, создавая таким образом госу¬

дарственную капиталистическую собственность.

И все же, если не говорить о колониальных захватах

(мир был поделен в эпоху домонополистического капита¬

лизма, в эпоху империализма проблема заключалась уже в

переделе мира между империалистическими державами в

соответствии с изменившимся соотношением сил) и про¬

текционизме, которые в известном смысле являлись внеш¬

ними условиями для развития капитализма в странах

Европы и США, государственное вмешательство в эконо¬

мическую жизнь в эпоху классического капитализма имело

спорадический характер. Капиталистические отношения

были отношениями частными, и буржуазия руководство¬

валась в этом вопросе положением: самое лучшее прави¬

тельство это то, которое меньше всего управляет. Государ¬

ственное вмешательство было ограничено, и в экономике

господствовала стихия свободной конкуренции. Вмеша¬

тельство государства в экономическую жизнь было сильнее

на ранних ступенях развития капитализма. Когда же ка¬

питалистический способ производства стал преобладаю¬

щим и господствующим, когда свободная конкуренция до¬

стигла наиболее широкого распространения, тогда государ¬

ство ограничивалось функциями «охранения общих,

16

внешних условии капиталистического производства от по¬

сягательства как рабочих, так и отдельных капитали¬

стов» 14.

Самой характерной особенностью государственного ка¬

питализма является то обстоятельство, что он действовал

в условиях, при которых в экономике господствовал инди¬

видуальный капиталист и когда свобода конкуренции поч¬

ти ничем не была ограничена. Накопление частного капи¬

тала протекало медленно и было сравнительно незначи¬

тельным, что придавало государству особо важное значе¬

ние как самого крупного капиталиста. Крутой поворот в

направлении государственного вмешательства происходит

в эпоху империализма. Главной причиной этого поворота

являются глубокие структурные изменения в экономике,

вызванные концентрацией производства и централизацией

частного капитала.

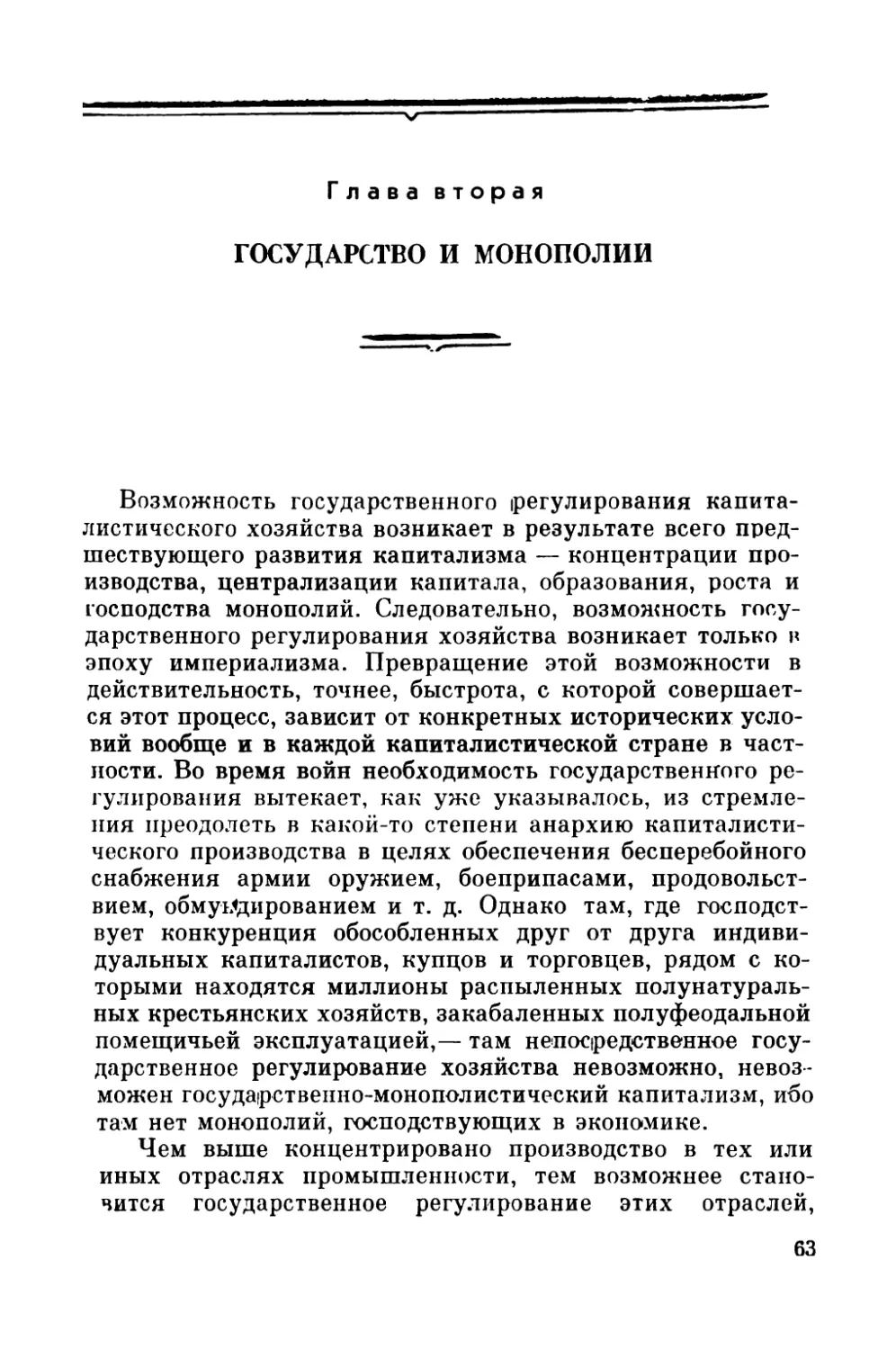

Одним из показателей концентрации производства яв¬

ляется, как известно, распределение предприятий по числу

занятых в них рабочих и служащих. Конечно, в условиях

растущей механизации и автоматизации производства эти

данные неполно отражают концентрацию производства,

ибо, например, современные крупнейшие гидростанции

имеют очень незначительное число рабочих и служащих, и

поэтому при группировке предприятий по этому признаку

они попадают в разряд средних и даже мелких. И тем не

менее группировка предприятий по такому признаку про¬

должает до сих пор оставаться показательной для харак¬

теристики концентрации производства. Ниже приводятся

данные по этому вопросу в отношении обрабатывающей

промышленности США (табл. 1).

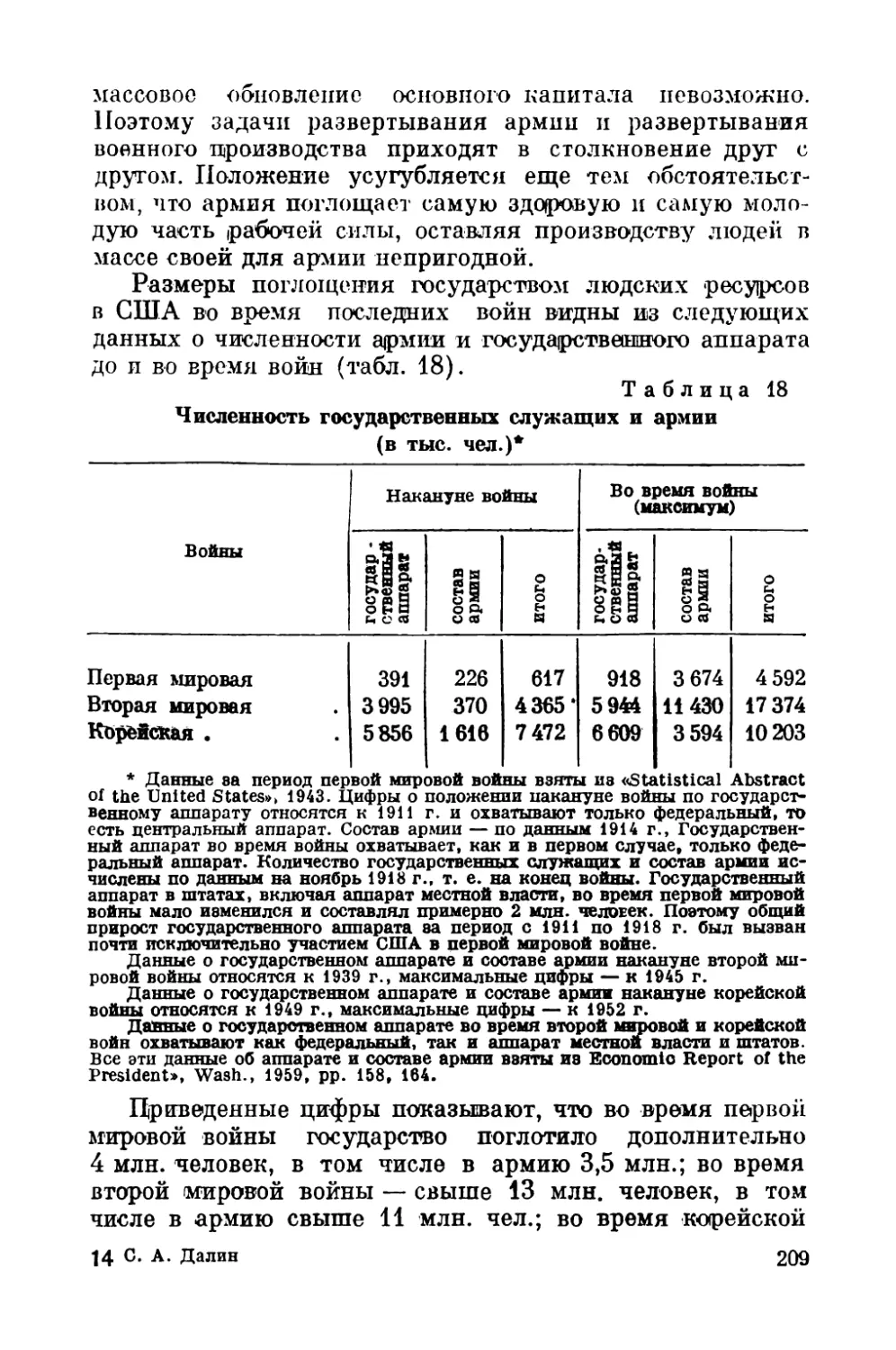

Эта таблица представляет собой яркую иллюстрацию к

открытому Марксом закону концентрации производства в

руках немногочисленной группки капиталистов. Действие

этого закона в эпоху империализма исключительно усили¬

лось. Если в 1909 г. 0,3% общего числа фирм охватывало

15,6% общего числа занятых, то спустя 47 лет в 1780 фир¬

мах из 327 400, т. е. в 0,5% их общего числа, работало поч¬

ти 53 % рабочих и служащих. Вместе с тем эта таблица де¬

монстрирует огромное ускорение процесса концентрации

производства в последние десятилетия. Удельный вес

14 К. Мер кс н Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 282

2 С. А. Далин

17

Распределение предприятии по количеству занятых

1909 г. 1929 г. 1946 г. 1949 г. 1956 г.

Общее число

фирм ....

В том числе:

фирм с чис¬

лом рабочих и

служащих свы¬

ше 1000 чело¬

век

% к общему

175 142

210 959 264 000 322 500 327 400

ИГ.

Общее число

рабочих и слу¬

жат

В том числе:

в фирмах с

числом рабо-

ni;

свыше 1000 че¬

ловек

% к общему

числу рабочих

и служащих

iii

540

0,3

6 473

1 013

15,6

996 1 640

0,5 0,6

8 839 14 663

1 640

0,5

14 950

2 160 6 863 7 375

24,4 46,8 49,3

1 780

0,5

17 661

9 388

52,9

* Данные за 1909 и 1929 гг.

взяты из книги: «Новые материалы к

работе

В. И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма», М., 1935, стр.

23, за последующие годы — из статистических данных, опубликованных в жур¬

нале «Survey of Current Business» за май 1954 и сентябрь 1959 г.

крупных фирм в общем остался почти неизменным и дер¬

жался, за исключением 1909 г., на уровне 0,5%. Однако

процент рабочих и служащих, охватываемых крупными

фирмами за первые 20 лет, т. е. с 1909 до 1929 г., возрос

только с 15,6 до 24,4%, а за последующие 20 лет, т. е. с

1929 до 1949 г., более чем в два раза — с 24,4 до 49,3%. Это

огромное ускорение концентрации произошло в годы эко¬

номических кризисов 1929—1933 и 1937—1938 гг., продол¬

жительной депрессии в цикле 1933—1938 гг. и в годы вто¬

рой мщровой войны. За первое десятилетие после второй

мировой войны концентрация продолжается, хотя ин¬

тенсивный процесс механизации и автоматизации произ¬

водства вызывает падение доли переменного капитала и

18

корпорации были собственниками почти половины

делает Численность рабочих все более и более недостаточ¬

ным критерием для характеристики концентрации произ¬

водства.

Вместе с концентрацией производства идет процесс

централизации капитала. Рядом с индивидуальным капи¬

талистом появляется капиталист ассоциированный, кото¬

рый захватывает господствующее положение в капитали¬

стической экономике. Акционерные общества являются и

в настоящее время главной формой централизации капи¬

тала.

Современные акционерные общества или, как они на¬

зываются в США, корпорации, аккумулировали огром¬

ные капиталы. Ничтожное число корпораций держит в

своих руках чуть ли не половину всего основного капи¬

тала страны. «Исследование экономической концентрации,

проведенное Федеральной торговой комиссией,— пишет

американский проф. Вернон Мунд,— обнаружило: а) что

113 крупнейших промышленных корпораций имели каж¬

дая в отдельности активы свыше 100 млн. долл, и б) что

эти

(46%) всего основного капитала (ресурсы, заводы и обо¬

рудование) обрабатывающей промышленности. Дальней¬

шее исследование, опубликованное этой комиссией в

1954 г., представило данные о концентрации, выраженной

в виде стоимости продукции, произведенной 200 крупней¬

шими промышленными концернами. Согласно этим дан¬

ным, в 1935 г. 200 крупнейших промышленных корпора¬

ций произвели продукцию, составлявшую 37,7 % общей

стоимости продукции всех промышленных предприятий.

Эта доля в 1950 г. достигла 40,5%» 15.

В 1956 г. общая стоимость проданной продукции всей

обрабатывающей промышленности составила 332,5 млрд,

долл., из которых на долю 200 крупнейших корпораций

падало 142 млрд, долл., или 42,7% 16, а на долю только

22 корпораций с активами свыше 1 млрд. долл, у каждой

приходилось проданной

60,4 млрд, долл., т. е. 18% всей продукции.

В 1956 г. в обрабатывающей промышленности США

было 327 400 фирм, принадлежавших индивидуальным

продукции на общую сумму в

15 V. А. М u n d, р. 127.

16 «Statistical Abstract of the United States», 1959.

2*

19

капиталистам, узким компаниям и корпорациям. Всего в

обрабатывающей промышленности работало 17,2 млн. ра¬

бочих и служащих. В фирмах, которые принадлежали 500

крупнейшим корпорациям, работало 8,8 млн. рабочих и

служащих, т. е. 51% общего числа занятых17.

В том же году в США числилось свыше 750 тыс. тор¬

гово-промышленных, финансовых и других корпораций.

Из них 750 корпораций, т. е. одна тысячная часть их об¬

щего числа, располагали активами в 394,7 млрд. долл. Учи¬

тывая, что все национальное богатство США в 1956 г. оце¬

нивалось в 1448,2 млрд, долл., в руках этих 750 корпора¬

ций находилось свыше 27 % всего национального богатства

страны.

Централизация капитала совершается пе только путем

создания корпораций и эмиссии акций. Огромную роль в

централизации капитала в США сьмрали скупки и погло¬

щения менее крупных фирм более крупными, система уча¬

стий, переплетающихся директоратов и т. п. Знаменитая

«Стальная корпорация США» поглотила за время своего

существования 147 компаний своих конкурентов. Рост ги¬

гантских корпораций виден по числу корпораций с акти¬

вами свыше 1 млрд. долл. Таких гигантов в 1929 г. было

20, в 1939 г.— 27, в 1951 г.— 58 и в 1956 г.— 73 18. Активы

этих 73 гигантов составляли 395 млрд, долл., т. е. 16%

всего национального богатства страны.

Централизация капитала неимоверно ускоряет п уве¬

личивает накопление капитала. В качестве примера доста¬

точно привести тот факт, что указанные 500 крупнейших

корпораций получили в 1956 г. 47% всей чистой прибыли,

полученной всеми корпорациями в обрабатывающей про¬

мышленности. Такое огромное накопление капитала яв¬

ляется источником не только дальнейшей централизации

капитала, по и концентрации производства. Таким обра¬

зом, концентрация производства порождает централизацию

капитала, которая в свою очередь усиливает процесс кон¬

центрации производства.

17 «Fortune», 1957, July. Supplement: «The 500 Largest U. S.

Industrial Corporations».

18 T. K. Quinn. Giant Business. Threat to Democracy, N. Y..

1951, p. 276—277 (в дальнейшем — T. К. Quinn); «Fortune», 1957,

July, Supplement.

20

На базе накопления и централизации капитала возник¬

ли современные частнокапиталистические монополии, ко¬

торые, как известно, уже в начале XX в. заняли господ¬

ствующее положение в целом ряде решающих отраслей

промышленности. Процесс монополизации производства

интенсивно развивался в последующие десятилетия. Мо¬

нополии захватывали все новые и новые отрасли промыш¬

ленности. По данным 1954 г., все производство алюминия

в США находилось в руках трех монополий, а четыре са¬

мые крупные корпорации в каждой отрасли промышлен¬

ности держали в своих руках 93% производства электро¬

ламп, 91% —локомотивов, 89% —телефонно-телеграф¬

ного оборудования, 87 % — паровых машин и турбин,

86% — первичной меди, 85% — мыла, 82% — сигарет,

81% —швейных машин, 80% —синтетического волокна,

79% — автопокрышек, 78% — трансформаторов, 75% —

автомобилей, 73% —тракторов, 65% —чугуна, 64% —же¬

лезнодорожных и трамвайных вагонов, 60% — шарико- и

роликоподшипников, 54% —стали и проката, 53% —син¬

тетического каучука, 50% — моторов, генераторов и элект¬

роприборов 19.

Каких гигантских размеров достигли современные

частные монополии в США, можно судить по тому, что

в такой монополии, как «Американская телеграфная и

телефонная корпорация», в 1956 г. работало 766 174 ра¬

бочих и служащих, в автомобильной корпорации «Дже-

нерал моторз» работало почти 600 тыс. рабочих и служа¬

щих, в «Дженерал электрик» — свыше 280 тыс., в

«Юнайтед Стэйтс стил» — свыше 260 тыс. и у Форда —

178 тыс. рабочих и служащих.

Вместе с огромной концентрацией производства в

крупных предприятиях наступил конец так называемой

f,

19 В. Крутов. Новые данные о концентрации производства ч

капитала в США. «Мировая экономика и международные отноше¬

ния», 1958, № 1. Проблема концентрации производства и централи¬

зации капитала в США достаточно хорошо освещена в ряде книг

советских и иностранных авторов, изданных в СССР. К числу этих

книг относятся, в частности: Г. Лейдлер. Концентрация капи¬

тала в американской промышленности. Пер. с англ. М., 1934; «Мо¬

нополистический капитал в США после второй мировой войны».

М., 1958 — коллективная работа Института мировой экономики и

международных отношений; В. Перло. Империя финансовых

магнатов. Пер. с англ. М., 1958.

21

сел ьскох озяйственной

свободе предпринимательства. При колоссальных разме¬

рах современных предприятий, при огромной величине

капитала, необходимого для постройки и функциониро¬

вания таких гигантов, свобода проникновения в эти

отрасли промышленности закрыта не только для мелкого

и среднего, но подчас даже и для крупного капитала.

Бывший вице-президент одной из крупнейших в США

монополий — «Джен ер а л электрик» Т. Квин правильно

пишет, что ««свободное конкурирующее предприятие»

превращается в фикцию, и результаты возрастающей,

далеко идущей концентрации экономической мощи ощу¬

щаются повсюду» 20.

Развитие промышленности привело к тому, что уже

к концу XIX в. США превратились из аграрной в инду¬

стриально-аграрную страну, причем объем промышлен¬

ной продукции с тех пор по своей стоимости все более и

более превышает стоимость

дукции.

Капитализм подчинил себе сельское хозяйство, и при¬

сущие капиталистическому способу производства законы

развития действуют здесь со всей силой. Несмотря на то,

что большинство фермеров представляет собой и в на¬

стоящее время мелких и средних собственников, концен¬

трация производства и централизация капитала в сель¬

ском хозяйстве привели к тому, что уже в 1954 г. 0,3%

фермерских хозяйств держали в своих руках 31% всей

товарной продукции. Рост органического состава капита¬

ла в крупных хозяйствах дошел до таких размеров, что

сельское хозяйство в США, несмотря на свои специфи¬

ческие особенности, превратилось в разновидность круп¬

ного машинного капиталистического производства вооб¬

ще. Механизация и химизация сельского хозяйства и

связанный с ними рост производительности труда при¬

вели не только к относительному, но и абсолютному со¬

кращению сельскохозяйственного населения. В 1959 г. в

сельском хозяйстве было занято только 8% всего само¬

деятельного населения страны 21. Разорение фермерства

сопровождается концентрацией земельной собственности

не только в руках крупных индивидуальных сельскохо¬

зяйственных капиталистов, но и корпораций. Промыш-

20 Т. К. Q u i п п., р. 128.

21 «Economic Report of the President», 1960, January, p. 174.

22

1ГК

ш

лепная переработка сельскохозяйственной продукции все

более и более концентрируется в руках пищевых и других

.монополий, которые монополизируют скупку фермерской

продукции и диктуют фермерам цены.

Концентрация производства и централизация капита¬

ла повлекли за собой два противоречивых явления:

1) рост мощи и гнета монополий и 2) гигантское обоб¬

ществление капиталистического производства. Процесс

обобществления перерастает рамки капиталистических

отношений, и поэтому противоречие между обществен¬

ным характером производства и частной формой присвое¬

ния все более и более возрастает и все чаще вызывает

острые конфликты и социальные потрясения.

В новых условиях, вызванных превращением капита¬

лизма свободной конкуренции в монополистический ка¬

питализм, роль государства существенно меняется.

В эпоху империализма централизация частного капитала

достигает таких грандиозных размеров, что объективная

потребность в государстве, как самом крупном капита¬

листе резко сокращается. Уже Маркс подчеркивал изме¬

нение, которое вносит в этом направлении централизация

капитала. «Мир,— писал он,— до сих пор оставался бы

без железных дорог, если бы приходилось дожидаться,

пока накопление не доведет некоторые отдельные капи¬

талы до таких размеров, что они могли бы справиться с

постройкой железной дороги. Напротив, централизация

посредством акционерных обществ достигла этого как бы

по одному (мановению руки» 22.

Если в XIX в. отставание Германии и России в на¬

коплении и централизации частного капитала заставило

государство заняться в этих странах железнодорожным

строительством, то в эпоху господства акционерных об¬

ществ строительство любого крупного предприятия не

представляет трудностей для ассоциированного в корпо¬

рациях частного капитала. Указывая на это обстоятель¬

ство, Маркс сформулировал следующее положение: «Обра¬

зование акционерных обществ. Отсюда: 1) Колоссальное

расширение размеров производства и возникновение пред¬

приятий, которые были невозможны для отдельного ка¬

питала. Вместе с тем такие предприятия, которые раньше

:ir.

К. Маркс. Капитал, т. I, стр. €03—684.

капитализма, несмотря на то,

государственной собственности

тем или иным причинам воз-

были правительственными, становятся общественными» 23.

Под общественными предприятиями Маркс подразуме¬

вает в данном случае предприятия, принадлежащие

акционерным обществам.

Выше указывалось, что главным содержанием госу¬

дарственного капитализма была государственная собст¬

венность. Приведенные слова Маркса объясняют экономи¬

ческие причины, по которым государственная собствен¬

ность не может стать главным содержанием государст¬

венно-монополистического

что абсолютные размеры

в эпоху империализма по

растают.

Движущей силой и причиной превращения монополи¬

стического капитализма в государственно-монополисти¬

ческий является не недостаточность частнокапиталисти¬

ческого накопления, характерная для начальных стадий

капитализма, а, наоборот, огромный процесс накопления

и централизации частного капитала, доводящий господ¬

ство монополий до такой степени, при которой их сращи¬

вание с государством становится неизбежным. Следова¬

тельно, в основе превращения капитализма свободной

конкуренции в монополистический капитализм и монопо¬

листического капитализма в государственно-монополисти¬

ческий лежит один и тот же процесс концентрации произ¬

водства и централизации капитала24. А так как этот

процесс является законом капиталистического способа

производства, то превращение монополистического капи¬

тализма в государстаеннонмонополистический капитализм

есть закономерный процесс, не зависимый от воли тех

1Ш1К

23 К. Маркс. Капитал, т. III, стр. 449 (курсив наш.— С. Д.).

24 Государственная собственность в условиях капитализма

также представляет собою одну из форм концентрации капитала,

и поэтому она также играет известную роль в превращении мо¬

нополистического капитализма в государственно-монополистиче¬

ский. Все же решающая роль в процессе накопления и центра¬

лизации капитала принадлежит частному капиталу, а не государст¬

ву. В превращении же монополистического капитализма в

государственно-монополистический, эта роль соответственно при¬

надлежит монополии. Без частнокапиталистических монополий

государственная собственность не может превратить капитализм

свободной конкуренции в монополистический капитализм и тем

более в государственно-монополистический капитализм.

или иных правительств или тех или иных групп буржуа¬

зии.

Концентрация производства и централизация 'капита¬

ла порождают промышленные и банковские монополии.

Одновременно происходит процесс^двойного сращивания:

промышленных монополий с банковскими (образование

финансового капитала) и финансового капитала с госу¬

дарством (образование государственно-монополистическо- 1

го капитализма). Оба процесса протекают одновременно,

переплетаясь между собой. В. И. Ленин неоднократно

подчеркивал неразрывную связь концентрации капитала

с образованием государственно-монополистического капи¬

тализма. Так, например, 7 января 1917 г. Ленин писал:

«За время войны (мировой капитализм сделал шаг вперед

не только к концентрации вообще, но и к переходу от

монополий вообще к государственному капитализму в

еще более широких размерах, чем прежде» 25. Это положе¬

ние он повторяет 31 января 1917 г. в статье «Поворот в

мировой политике», в которой он писал, что империализм

«сделал за время войны изрядный шаг вперед не только

к еще большей концентрации финансового капитала, по

и к превращению в государственный капитализм»26.

В резолюции VII конференции РСДРП, проходившей

в мае 1917 г., Ленин снова подчеркивает это происхож¬

дение государственно-монополистического капитализма:

«Концентрация и интернационализация капитала гигант¬

ски растет. Монополистический капитализм переходит в

государственно-монополистический капитализм» 27. Таким

образом, образование государственно-монополистического

капитализма Ленин связывает непосредственно с процес¬

сом накопления и централизации капитала и образова¬

нием монополий28. Само название «государственно¬

25 В. И. Лени н. Сочинения, т. 23, стр. 204—205.

26 Там же, стр. 261. Формулировку «государственно-монополи¬

стический капитализм» применительно к эпохе империализма

Ленин впервые дал ® мае 1917 г. До этого, говоря о государственно-

монополистическом капитализме, Ленин пользовался еще старым

термином — «государственный капитализм».

27 В. И. Ленин. Сочинения, т. 24, стр. 272.

28 И. Кузьминов в своей книге «Государственно-монополи¬

стический капитализм» (М., 1955) правильно подчеркивает, что в

основе превращения монополистического капитализма в государст¬

венно-монополистический лежит процесс концентрации пр извод¬

IOS

25

монополистический капитализм» подразумевает опреде¬

ленные отношения между государством и частнокапитали¬

стическими монополиями.

Отсюда вытекает одно важное для понимания природы

государственно-монополистического капитализма положе¬

ние: без господства частных монополий в экономике стра¬

ны не может быть государственно-монополистического

капитализма. Если это господство ограничено нескольки¬

ми отраслями промышленности, но в целом в экономике

господствует сельское хозяйство с помещичьим и кресть¬

янским землевладением, там государственно-монополи¬

стический капитализм будет сравнительно слаб. Приме¬

ром в этом отношении является царская Россия времен

первой мировой войны.

Превращение, перерастание монополистического капи¬

тализма в государственно-монополистический капитализм

происходит путем сращивания, слияния, переплетения

частных монополий с государством, путем «соединения

гигантской силы капитализма с гигантской силой государ¬

ства в один механизм» 29. В работе «Государство и револю¬

ция» Ленин пишет о государстве, «которое теснее и теснее

сливается с всесильными союзами капиталистов»30.

ства и централизации капитала. Однако он обходит ленинское по¬

ложение о сращивании монополий с государством как объектив¬

ной закономерности в условиях империализма.

Sill

30 Там же, т. 25, стр. 355. Эти положения Ленина в настоящее

время вынуждены признать даже некоторые профессоре американ¬

ских университетов. Так, например, Вернон Мунд пишет: «Концен¬

трированная экономическая мощь означает также политическую

и общественную силу. Обладая огромными финансовыми средства¬

ми, крупный капитал (big business) в состоянии оказывать чрез¬

мерное влияние на исход политических кампаний и на повседнев¬

ную деятельность конгресса и законодательных органов в штатах.

В такой обстановке правительство имеет тенденцию превратиться

в агентство, усиливающее позиции некоторых групп по отношению

к другим группам и перераспределяющее доходы на основе поли¬

тического давления.

Крупный капитал таким же образом в состоянии создавать об¬

щественное мнение в соответствии со своими интересами, субсиди¬

руя радио и телевизионные передачи в масштабе всей страны,

путем усиленной пропаганды в газетах и журналах и путем про¬

изводства сбываемых в частном порядке кинофильмов, которые

распространяют соответствующие идеи в обществе, в котором

господствует конкуренция. Чарлз Вильсон, бывший глава корпо¬

рации «Дженерал моторз», заявил на комиссии конгресса: «тр, что

26

Следствием такого переплетения монополий с государст¬

вом является личная уния, о которой Ленин еще в работе

«Империализм, как высшая стадия капитализма» писал:

«Личная уния» банков с промышленностью дополняется

«личной унией» тех и других обществ с правительст¬

вом» 31. В такой стране, как США,

финансового капитала

личная уния магнатов

государстве иным апп ар атом

всегда играла несравненно большую роль, чем в странах

Европы, но личная уния является лишь одной из форм

сращивания монополий с государством. Как подчеркивал

Ленин, само сращивание монополий с государством не

раскрывает еще сущности государственно-монополисти¬

ческого капитализма. Сращивание есть лишь иное назва¬

ние государственно-монополистического капитализма.

В своих замечаниях на книгу Бухарина «Экономика пере¬

ходного периода» Ленин отвергает его определение госу¬

дарственно-монополистического капитализма как сраще¬

ние буржуазного государства с капиталистическими

монополиями. На полях книги Ленин пишет: «Это тавто¬

логия» * 32.

Частнокапиталистические монополии возникают в

конце XIX в., когда господствует свободная конкуренция,

когда индивидуальная собственность представляет собой

типичную и главенствующую форму капиталистической

собственности вообще, когда повсюду слышен «вопль

самих капиталистов о равенстве условий конкуренции,

т. е. о равных границах для эксплуатации труда» 33 и ког¬

да государство под воздействием этого вопля стоит на

страже свободной конкуренции. Возникновение в этих

условиях частнокапиталистической монополии, ее новые

уничтожающие формы «нечестной» конкуренции вызы¬

вают борьбу большинства индивидуальных капиталистов,

особенно мелких и средних, против монополий. И так как

последние представляют собой преобладающую и господ¬

ствующую форму капитала, то появление монополий

хорошо для «Дженерал моторз» — хорошо для всей страны». Мил¬

лионы американцев, кажется, верят этому заявлению, не понимая,

что высокие цены и прибыли для «Дженерал моторз» означают, что

потребителям остается меньше денег для других вещей»

(V. A. Mund, р. 162).

32 «Ленинский сборник», т. XI, стр. 377.

33 К. М а р к с. Капитал, т. I, стр. 495.

27

вызывает вмешательство государства, «ь изв-естных

сферах,— пишет Маркс,— оно (противоречие, вызывае¬

мое акционерными обществами —С. Д.) ведет к установ¬

лению монополии и потому требует государственного

вмешательства» 34. В условиях господства индивидуальных

капиталистов это государственное вмешательство направ¬

лено на защиту свободной конкуренции против монопо¬

лии. «Акционерная форма предприятий,— пишет автор

известной работы об экономической истории США Фольк¬

нер,—в общем считалась опасной и не демократической,

связанной со стремлением к монополии и потому нуждаю¬

щейся в тщательном надзоре со стороны правительства.

В штате Нью-Йорк образование акционерных обществ

без специальных концессий не разрешалось до пересмот¬

ра конституции в 1846 г.» 35

В 1887 г. закон о междуштатной торговле запретил

существование железнодорожных пулов, т.

распределявших между собой железнодорожные перевозки

и устанавливавшие тарифы на эти перевозки. В 1890 г.

был принят так называемый закон Шермана против трес¬

тов. Разумеется, никакое законодательство не может

приостановить действие стихийных закономерностей ка¬

питализма, ведущих к накоплению и централизации ка¬

питала и образованию монополий. Несмотря на антитре¬

стовский

усилился, что вызвало обострение борьбы внутри буржуа¬

зии. Мелкий капитал и фермерство снова выступили

против засилия монополий. Победа Вудро Вильсона на

президентских выборах в 1912 г. объясняется его про¬

граммой усиления антитрестовского законодательства

Именно в президенство Вильсона, в 1914 г. был принят

так называемый антитрестовский закон Клейтона. Однако

за 24 года, прошедших с момента принятия закона Шер¬

мана, капитализм свободной конкуренции успел превра¬

титься в монополистический капитализм. Позиции инди¬

видуальных капиталистов в экономике страны были

потеряны, и монополии стали господствующей силой.

В этой обстановке государство бесповоротно стало на сто¬

рону монополий, но не будучи в силах отменить антитре-

34 К. Маркс. Капитал, т. III, стр. 4Э1.

35 Фолькнер. История народного хозяйства САСШ. Пер.

с англ., М.— Л., 1932, стр. 375.

е.

картелей,

закон Шермана процесс роста монополий

стовское законодательство, сделало все, чтобы парализо¬

вать его действие. Это облегчалось тем обстоятельством,

что под давлением крупного (капитала статьи принятых

антитрестовских законов были сформулированы настолько

туманно, что в большинстве случаев судебные органы

выносили решения в пользу монополий. По существу

антитрестовское законодательство запрещает лишь

картельную форму монополий, но, как известно, при

высокой степени концентрации производства картельное

соглашение может быть достигнуто и в порядке устной

договоренности36. Монополия, как известно, не исключает

конкуренции, наоборот, монополистический капитализм —

«это соединение противоречащих друг другу «начал»:

конкуренции и монополии» 37. Для судебных же органов

США самый факт наличия конкуренции служит доказа¬

тельством отсутствия монополии и основанием для выне¬

сения решения в пользу монополий. По этой причине

антитрестовское законодательство никогда не служило

препятствием для концентрации производства, которая

лежит в основе (монополий. Поэтому, несмотря на анти¬

трестовское законодательство, в США все время происхо¬

дил рост могущества монополий. Превращение же моно¬

полистического капитализма в государственно-монополи¬

стический ознаменовалось помимо всего прочего

принятием целого ряда законодательных актов, освобож¬

дающих целые отрасли промышленности от действия

а нтитрестовских закон ов.

Уже в 1914 г. был принят закон (подтвержденный

в 1922 г.), разрешающий объединения так называемых

сбытовых сельскохозяйственных кооперативов, под назва¬

нием которых скрываются организации крупных ферме¬

ров. Таким образом этот закон освободил все сельское

хозяйство от воздействия антитрестовского законодатель¬

ства. Законы 1933 и 1937 гг. в отношении сельского

хозяйства насаждали монополистическую практику

36 Так, например, во время раэбора в 1940 г. дела о таоачных

монополиях в США Верховный суд в своем решении указал, что

«большая тройка» поддерживала между собой «дружеские отноше¬

ния» и соблюдала «общность интересов», что дало им возможность

действовать сообща в отношении цен, несмотря на отсутствие

формального соглашения» (V. A. Mund, 229).

29

санкцио-

атом-

повышения цен нутом сокращения производства. В 1916 г.

из-под действия антитрестовского законодательства были

изъяты предприятия по водоснабжению. В 1918 г. так

называемый закон Вебб — Помрена разрешил образова¬

ние картелей в экспортной торговле. Поскольку внешняя

торговля органически связана с внутренней торговлей,

организованные на основании этого закона картели осу¬

ществляли одновременно соглашения в отношении торгов¬

ли теми или иными товарами на внутреннем рынке.

В 1938 г. был освобожден от действия антитрестовских

законов воздушный транспорт, в 1943 г.— телеграфные

компании, в 1945 г.— страховые компании, в 1948 г.—

железные дороги и автотранспорт, в 1950 г.— предприя¬

тия, занятые производством вооружений. К этому списку

надо прибавить электростанции, кольцевание которых

является результатом картельных соглашений

нируемых федеральной энергетической комиссией;

ную промышленность, регулируемую Федеральной комис¬

сией по атомной энергии; добычу нефти, которая

квотируется государством через картели, и др. Таким

образом, в условиях государственно-монополистического

капитализма не только было резко ограничено примене¬

ние антитрестовских законов, но и более того,— государ¬

ство способствовало усилению могущества монополий,

особенно в военное время.

Одним из средств ослабления эффективности антитре¬

стовского законодательства в интересах монополий явля¬

ются ничтожные ассигнования министерству юстиции на

ведение антитрестовских дел. «В последние годы,—

пишет Мунд,— общая сумма ассигнований антитрестов¬

скому отделу ^министерства юстиции на всю его работу

составляла только около 3 млн. долл, в год. Поскольку

одно крупное антитрестовское дело обходится государству

от 350 до 750 тыс. долл., становится очевидным, что не

имеется достаточно средств для ведения многих дел»38.

Другим средством нейтрализации антитрестовского зако¬

нодательства является затягивание расследования и су¬

дебной процедуры при разборе дел о нарушении монопо¬

лиями этого законодательства. Так, по данным феде¬

ральной торговой комиссии на 1 июля 1952 г.,

30

Продолжительность разбирательства 85 антитрестовских

дел составила: в 2 случаях менее 1 года, в 6 случаях —

от 1 до 2 лет, в 13 случаях — от 2 до 3 лет, в 21 случае —

от 3 до 5 лет, в 12 случаях — от 5 до 10 лет, в 25 случа¬

ях — от 10 до 15 лет и в 6 случаях более 15 лет!39.

И наконец, наиболее смехотворным выглядит в условиях

государственио-^мюнополистического капитализма антитре¬

стовское законодательство в свете судебных решений.

По отчету комиссии конгресса, опубликованном в 1953 г.

и охватывающему период в 13 лет, за нарушение антитре¬

стовских законов корпорация «Дженерал моторз» была

оштрафована пять раз. Общая сумма этих штрафов соста¬

вила 11 тыс. долл. Компания «Дюпон» была оштрафована

семь раз и уплатила всего 42,5 тыс. долл.40 Итак, самые

крупные монополии, ворочающие миллиардами, отделыва¬

ются за нарушение антитрестовского законодательства

такими ничтожными штрафами, что они могут без всякого

риска игнорировать все это законодательство41.

Приведенные факты показывают, что превращение

монополистического капитализма в государственно-моно¬

полистический капитализм сопровождалось фактической

ликвидацией юридических препятствий процессу усиления

концентрации производства и централизации капитала,

процессу роста могущества монополий. В целях успокоения

мелкой и средней буржуазии, разоряемой могуществен¬

ными монополиями, правительство Трумэна провело в де¬

кабре 1950 г. новый «закон против слияний и поглощений».

Этот закон запрещает такую скупку акций и активов

предприятий, которая может привести «к существенному

уменьшению конкуренции и к образованию монополий».

Этот акт не приостановил, конечно, процесса централиза¬

ции капитала в форме слияний и поглощений. Наоборот,

после принятия этого закона число слияний и поглощений

возрастало из

года в год. За 12 лет президентства

40 Ibid., р. 252.

41 Нарушение закона Шермана может преследоваться в граж¬

данском и уголовном порядке. Максимальным наказаниям по де¬

лам, разбираемым в гражданском порядке^ является штраф в раз¬

мере 50 тыс. долл., по делам, разбираемым в уголовном порядке,—

тюремное заключение на срок до 1 года. Все нарушения закона

Клейтона подлежат рассмотрению только в порядке гражданского

судопроизводства и могут караться только штрафами.

31

Рузвельта, т. е. с 1933 по 1944 г., число слияний и погло¬

щений составило 1704, за 8 лет президентства Трумэна,

с 1945 по 1952 г,— 2247 и за «первые пять лет прези¬

дентства Эйзенхауэра —223442. В среднем за 1 год прези¬

дентства Франклина Рузвельта было 142, за 1 год пре¬

зидентства Трумэна — 281 и за 1 год президентства

Эйзенхауэра —447 слияний и поглощений. Такова эффек¬

тивность принятого в 1950 г. «закона против слияний

и поглощений», т. е. такой формы централизации капита¬

ла, которая быстрее всего ведет к образованию монополий

и росту их могущества.

Если говорить об эффективности антитрестовского

законодательства, то она сводится к недопущению кон¬

центрации производства и централизации капитала в ка¬

кой-либо отрасли промышленности в руках только одной

монополии, как это имело место в свое время с нефтяной

монополией «Стандарт ойл», а в последнее время вплоть

до второй мировой войны — с алюминиевой промышлен¬

ностью, которая полностью находилась в руках одной мо¬

нополии АЛКОА. Раздробление этих абсолютных монопо¬

лий на три-четыре монополии, держащих в своих луках

целые отрасли промышленности, не вносит существенных

изменений в положение вещей. Как показала действитель¬

ность, эти три-четыре монополии быстро находят общий

язык в отношении единых цен па свою продукцию, раз¬

дела рынка и т. п. Борьба за раздел и передел рынка,

разумеется, вспыхивает временами, но это не свободная

конкуренция, а конкуренция монополий. «В настоящее

время,— констатирует проф. Мунд,— для большинства

основных промышленных товаров в США не существует

свободных и открытых рынков, на которых кто-либо может

покупать по цене, сложившейся в результате спроса и

предложения» 43.

Таким образом, в эпоху классического капитализма

возникновение монополии вызывает государственное вме¬

шательство в защиту свободной конкуренции, однако по

мере превращения капитализма в монополистический

42 «Экономика капиталистических стран после второй мировой

войны», Статистический сборник. М., 1950, стр. 418. См. также:

J. W. Р е 11 a s о n and J. М. Burn s, editors. Functions and Policies

of American Government. Engliwood Cliffs. New Jersey, 1958, p. 267.

43 V. A. M u n d, p. 256.

32

ш

капитализм государство все более становится па сторону

монополий в их борьбе со свободой конкуренции14.

Приведенные факты показывают, что в условиях тосудар-

ственпо-монополисппгеското капитализма сводится на нет

все так называемое антитрестовское законодательство.

И все же отменить его полностью государство до сих пор

не смогло. Тот факт, что такие законы, как акт Клейтона

или «закон против слияний и поглощений», были приняты

в эпоху монополистического капитализма, говорит о том,

что этот поворот в экономической политике государства

проходит далеко не гладко и вызывает борьбу внутри бур¬

жуазии, борьбу в основном между мелким и крупным

капиталом, между монополизированными и немононолизи-

рованными сферами хозяйства. Однако как бы ни было

сильно сопротивление мелкого и среднего капитала, этот

поворот раньше или позже, в меньшей или большей степе¬

ни все же совершается. Он знаменует собою переход капи¬

тализма из стадии свободной конкуренции в стадию, харак¬

теризующуюся господством монополий. Отсюда — разли¬

чие между государственным капитализмом и государст¬

венно-монополистическим капитализмом.

Государственный капитализм есть результат главным

образом недостаточности частнокапиталистического на¬

копления и отставания в капиталистическом развитии тех

или иных стран. Государственно-монополистический капи¬

тализм есть следствие избытка в накоплении капитала

в результате концентрации производства и централизации

капитала. При государственном капитализме государство

выступает в качестве самого крупного капиталиста, беру¬

щего на себя строительство самых дорогостоящих промыш¬

ленных и транспортных предприятий. Огромное накопле¬

ние и централизация частного капитала в эпоху

III г

44 Говоря о монополиях в эпоху капитализма свободной конку¬

ренции, мы имеем в виду монополии, сложившиеся в результате

накопления и централизации частного капитала. Другое дело —

государственные монополии фискального типа, такие, как табач¬

ная, винная и т. п. Стремясь обеспечить свои доходы, государство

всегда охраняло предоставленные им права и строго преследовало

нарушителей государственных монополий. Однако наряду с этим

нужно отметить, что в эпоху классического капитализма эти моно¬

полии распространялись лишь на некоторые товары индивидуаль¬

ного потребления и представляли собой исключение из правила.

3 С. А. Далин

33

империализма лишает государство монопольного положе-

ния в качестве самого крупного капиталиста. Государст¬

венный капитализм — следствие недозрелости капитализ¬

ма, государственно-монополистический капитализм,

наоборот,— следствие перезрелости капитализма. Государ¬

ственный капитализм развивается в условиях господства

индивидуальных капиталистов, государственно-монополи¬

стический капитализм действует в обстановке, в которой

господство индивидуальных капиталистов заменяется гос¬

подством монополии. Главными формами проявления го¬

сударственного <капитализм^ являются государственная

собственность, государственные монополии фискального

типа, государственные субсидии крупным индивидуаль¬

ным капиталистам, колониальные захваты, протекцио¬

низм, ограничение рабочего дня. Все это в основном оста¬

ется и в эпоху государственно-монополистического капи¬

тализма с той лишь разницей, что все эти явления в эпоху

капитализма свободной конкуренции шли на пользу ин¬

дивидуальным капиталистам, а в настоящее время они

применяются в интересах прежде всего монополий. Одна¬

ко государственно-монополистический капитализм выхо¬

дит далеко за пределы этих явлений. Важнейшие формы

проявления государственно-монополистического капита¬

лизма были совершенно невозможны и немыслимы в ус¬

ловиях домонополистического капитализма. Если раньше

государственное вмешательство ограничивалось охраной

общих внешних условий капиталистического производст¬

ва, то теперь оно распространяется непосредственно на

весь механизм производства и распределения. Раньше, в

эпоху классического капитализма, государственное вмеша¬

тельство имело эпизодический характер, теперь же оно

приобрело регулярный и систематический характер.

Главным же отличием государственного капитализма

от государственно-монополистического капитализма явля¬

ется то, что первый развивался на ранних стадиях капита¬

лизма, когда он был еще прогрессивной силой, второй же

развивался на последней стадии капитализма, когда внутри

него созрели все предпосылки для более прогрессивного,

более высокого общественного устройства, когда капита¬

лизм перестал быть прогрессивной силой и превратился

в реакционную силу, стремящуюся не допустить победы

нового социалистического способа производства.

Государственно-монополистический капитализм оказы¬

вает двоякое воздействие на историческое развитие: с од¬

ной стороны, он ускоряет вызревание материальных пред¬

посылок социализма, с другой,— усиливает господство и

гнет монополий. Производительные силы, требующие уже

новых социалистических общественных отношений, с ог¬

ромной мощью сталкиваются с реакционными капитали¬

стическими производственными отношениями, характери¬

зующимися господством монополий и финансовой оли¬

гархии.

Главным критерием для характеристики государст¬

венного вмешательства в экономическую жизнь служит

классовая природа самого государства. Этот вопрос

подвергся, как известно, особо тщательному анализу в

работах Маркса и Энгельса. Само государство возникает

в силу раскола общества на классы, и «оно, по общему

правилу, является государством самого могущественного,

экономически господствующего класса, который при по¬

мощи государства становится также политически господ¬

ствующим классом и приобретает таким образом новые

средства для подавления и эксплоатации угнетенного

класса» 45. Государственное вмешательство в экономичес¬

кую жизнь всегда совершалось в интересах господствую¬

щих классов. В эпоху классического капитализма в ка¬

честве господствующих классов выступали два класса:

буржуазия и крупные землевладельцы. Ни одна буржуаз¬

ная революция не выкорчевала полностью феодализма

путем национализации земли, которая, как известно,

отнюдь не противоречит буржуазному способу производ¬

ства. В результате государство, особенно в эпоху класси¬

ческого капитализма, было орудием господства двух клас¬

сов. «Государство,— -писал Энгельс,— есть не что иное,

как организованная совокупная власть имущих классов,

землевладельцев и капиталистов, направленная против

эксплоатируемых классов, крестьян и рабочих»46. Это

обстоятельство чрезвычайно важно для понимания как

государственного капитализма, так и современного госу¬

дарственно-монополистического капитализма.

Сочипения, т. XVI, ч. I,

стр. 147.

46 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения т. XV, стр. 52 (кур-

3* 35

Вспомним продолжительную

капитализма в России вследствие преобладаю-

в государственном аппарате крепостников-по-

Это соотношение сил двух господствующих

конечном итоге, определялось соотношением

F

Характер государственного вмешательства вообще

и государственно-монополистических мероприятий в част¬

ности зависит не только от соотношения сил внутри клас¬

са капиталистов, но и от соотношения сил между гос¬

подствующими классами.

борьбу английской буржуазии против хлебных законов,

борьбу хлопковых плантаторов США против протекцио¬

низма и, наконец, особенности государственно-монополи¬

стического

щей силы

мещиков.

классов, в

сельского хозяйства и промышленности в экономике, сте¬

пенью развития капитализма в сельском хозяйстве, нали¬

чием остатков феодализма в той или иной капиталисти-

ч еской стране.

Еще в середине XIX в. американское государство было

орудием господства двух классов: плантаторов-рабовла¬

дельцев и городской буржуазии. В настоящее время