Text

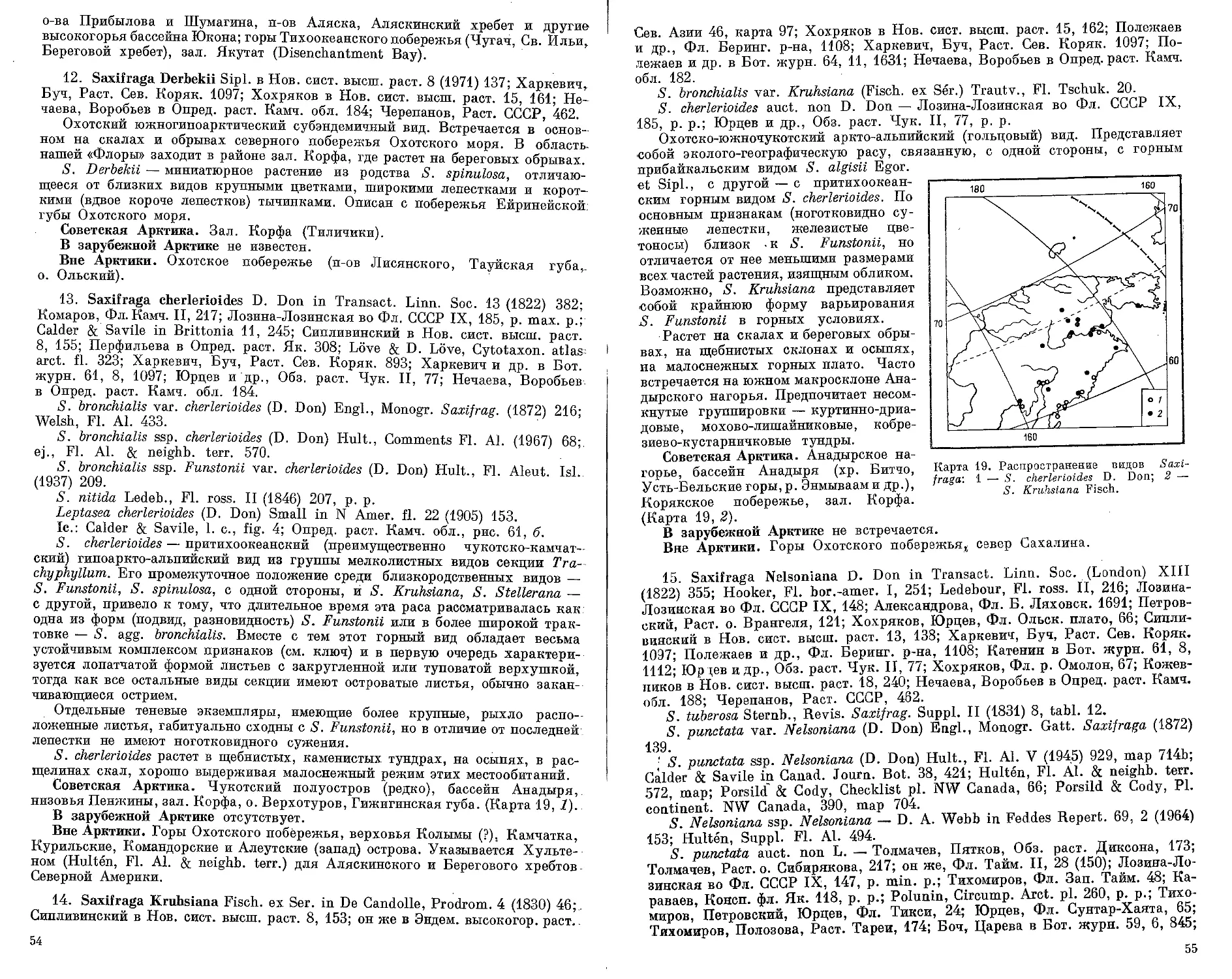

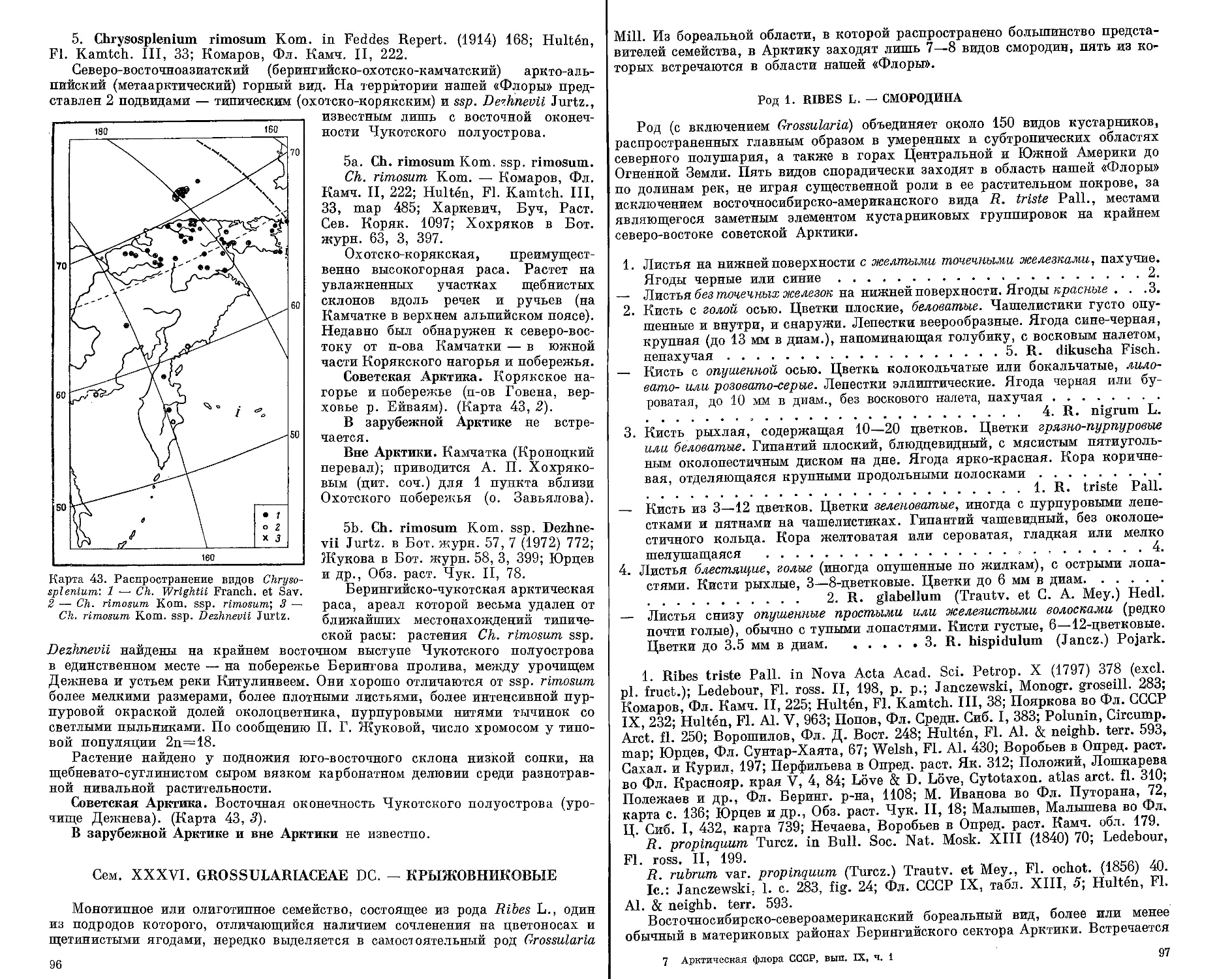

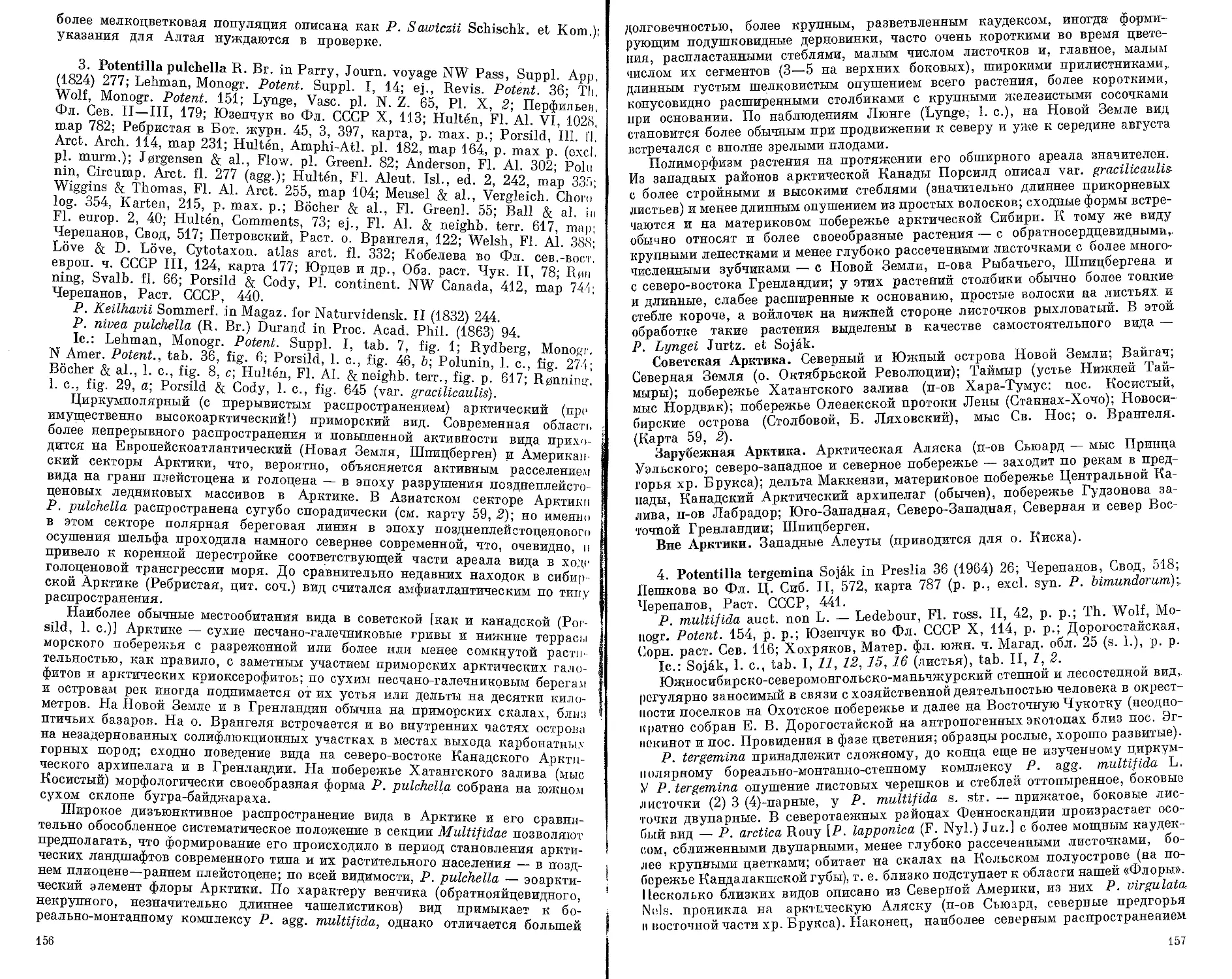

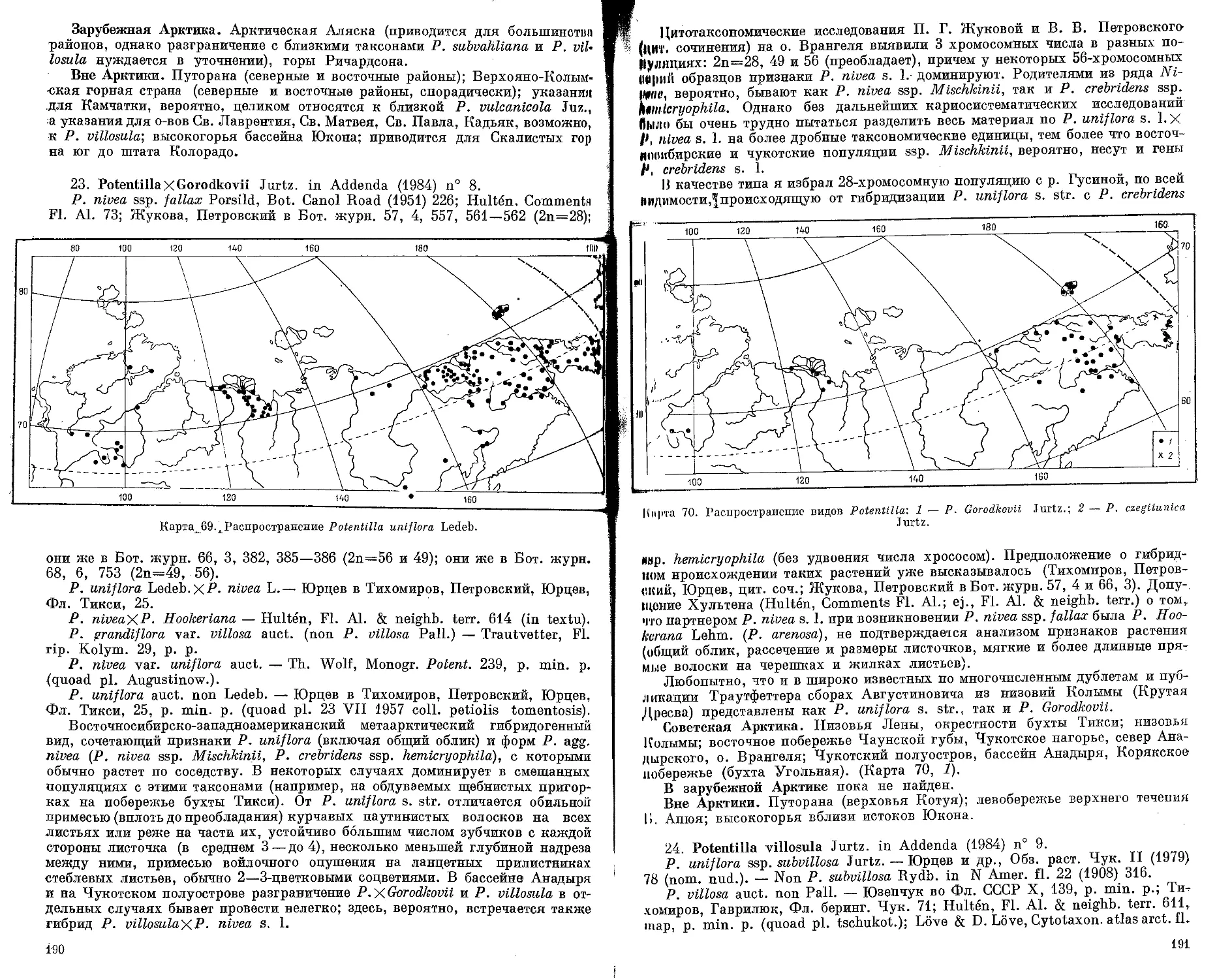

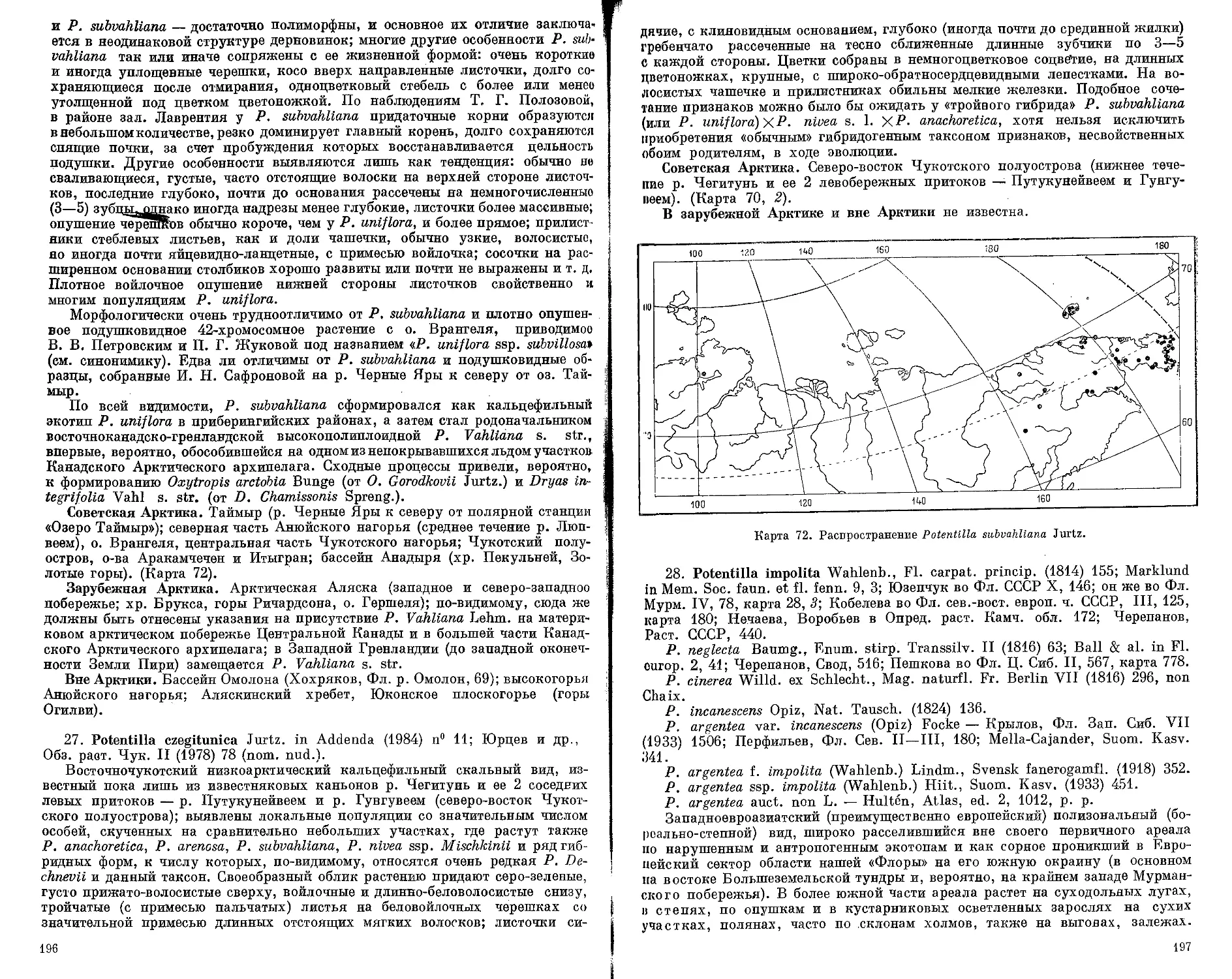

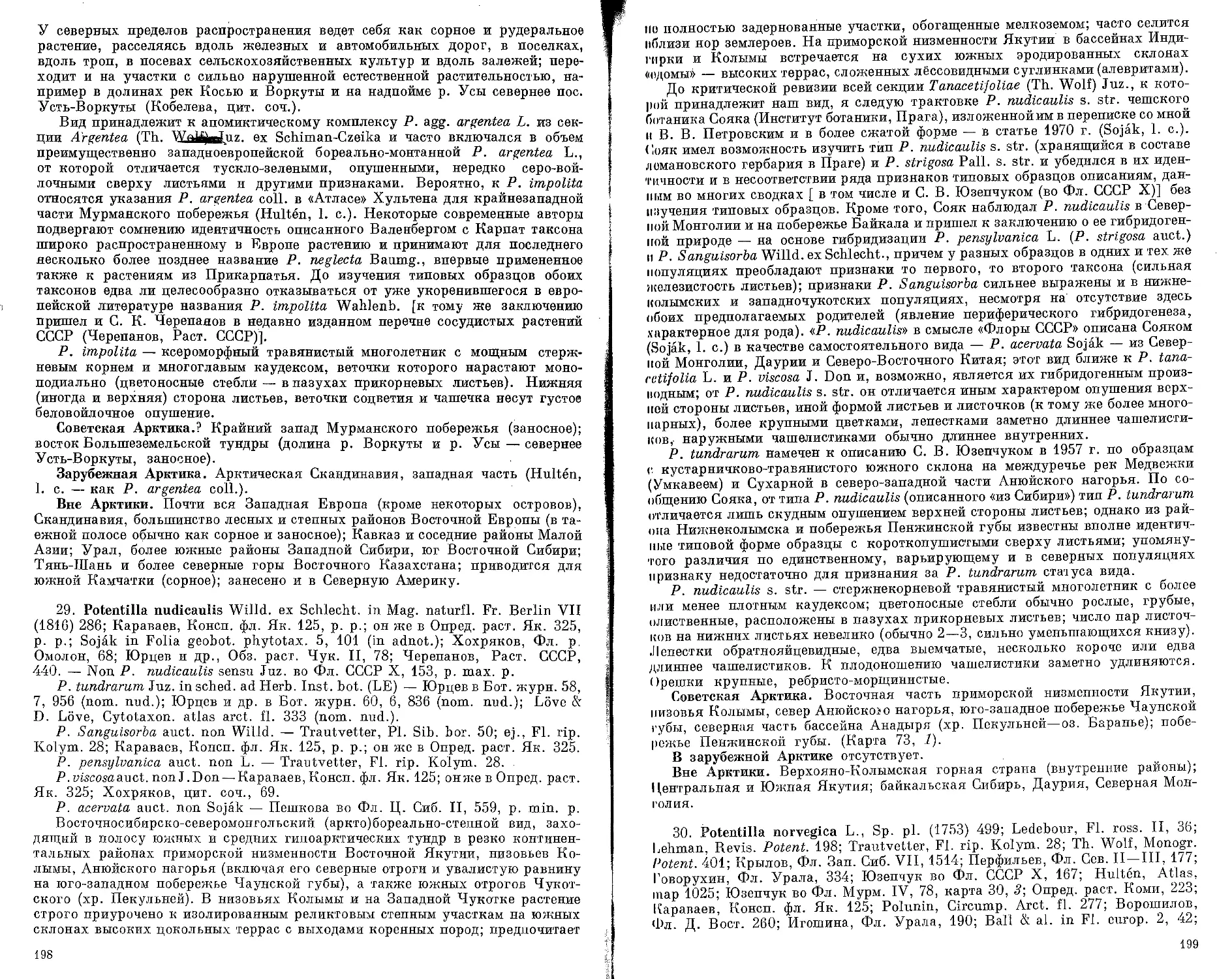

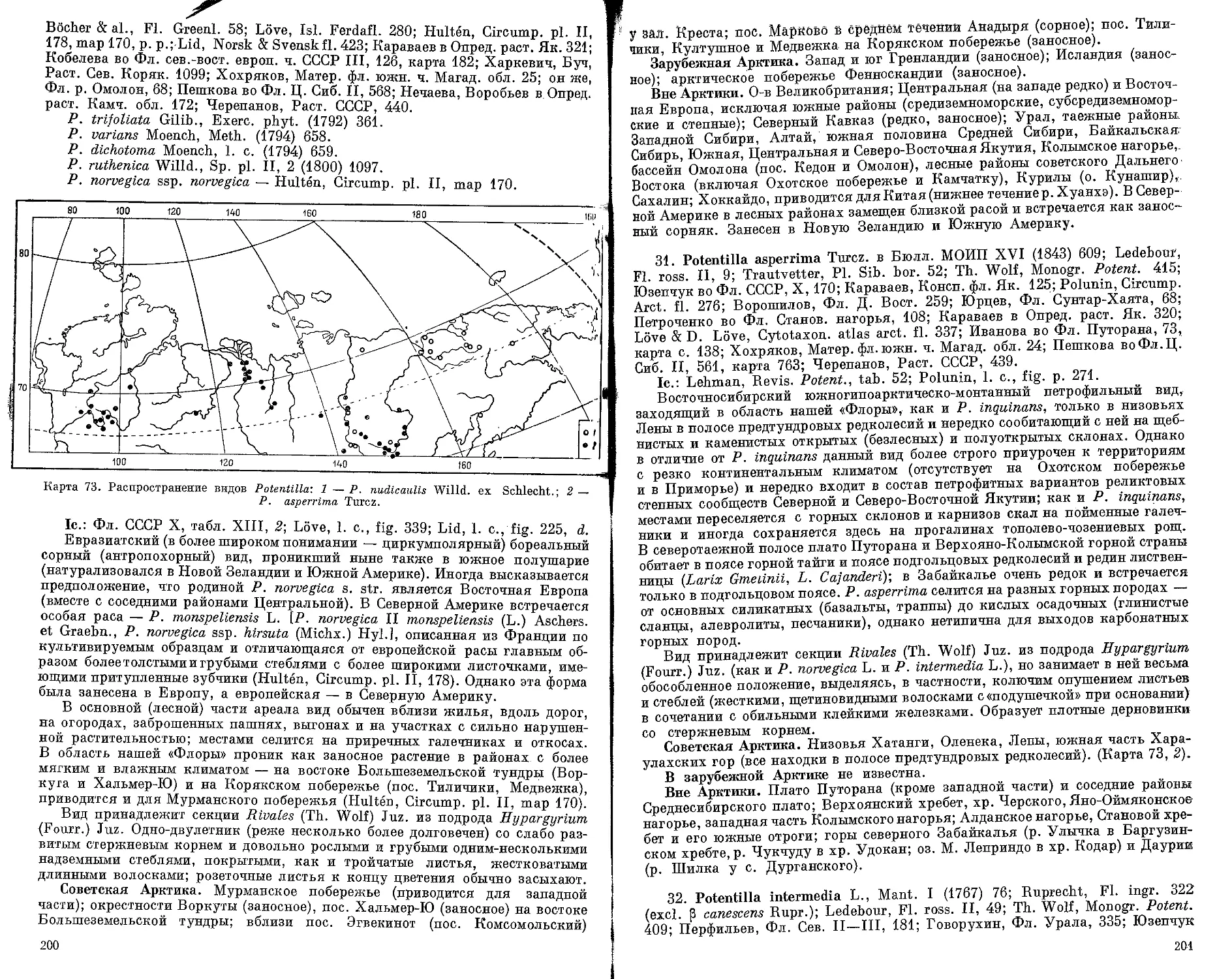

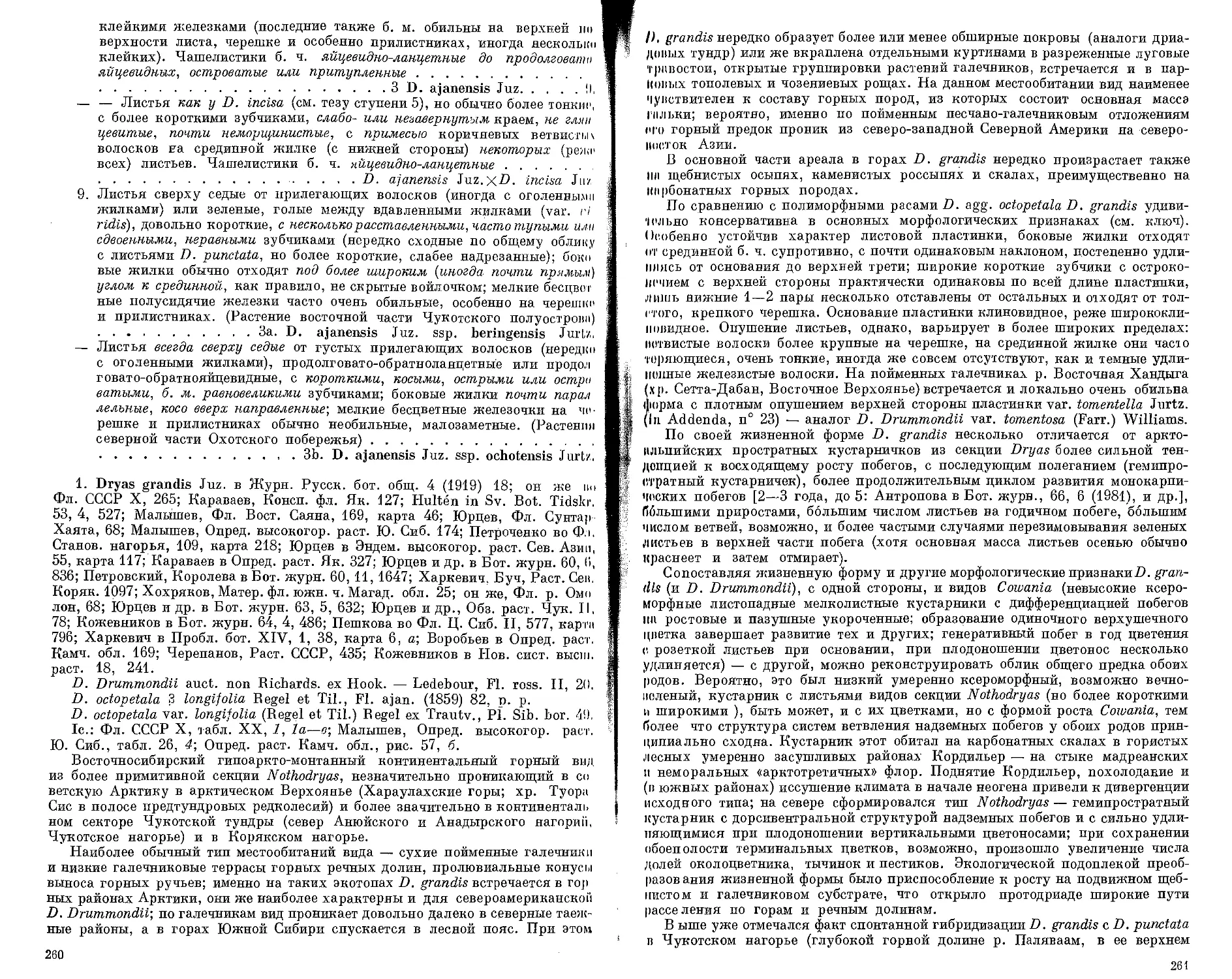

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

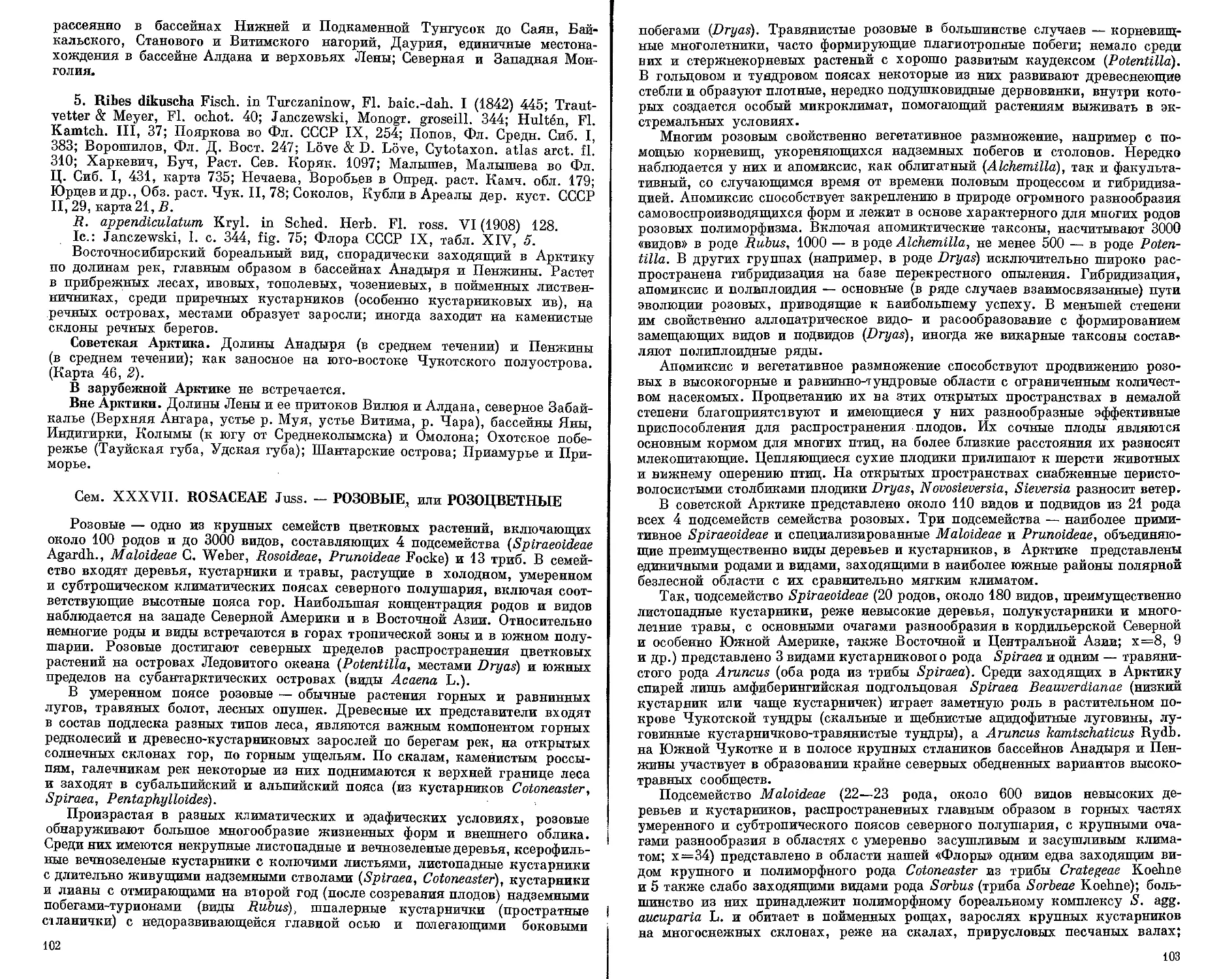

АРКТИЧЕСКАЯ ФАОРА

СССР

IX

1

DROSERACEAE—

ROSACEAE

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В. Л. КОМАРОВА

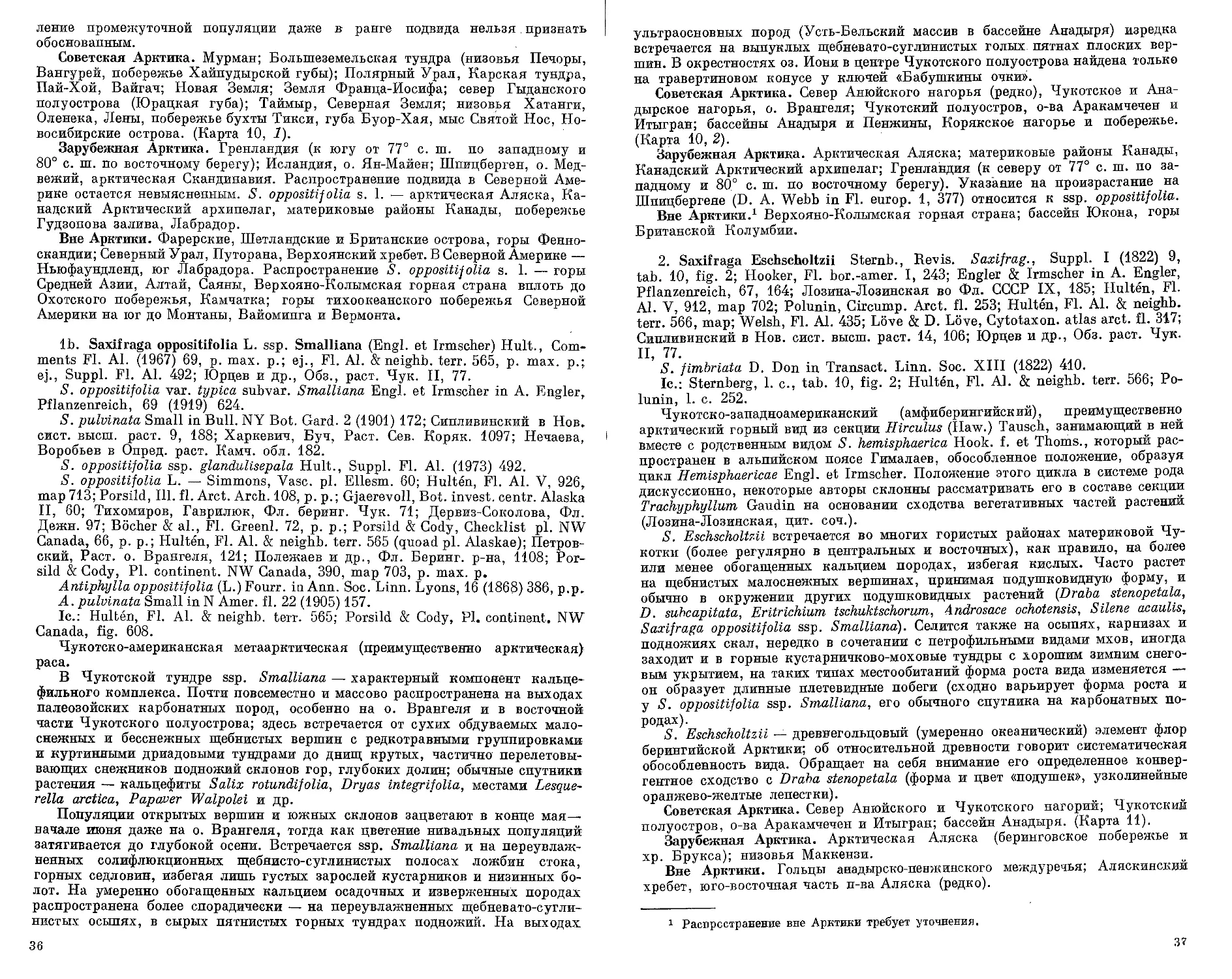

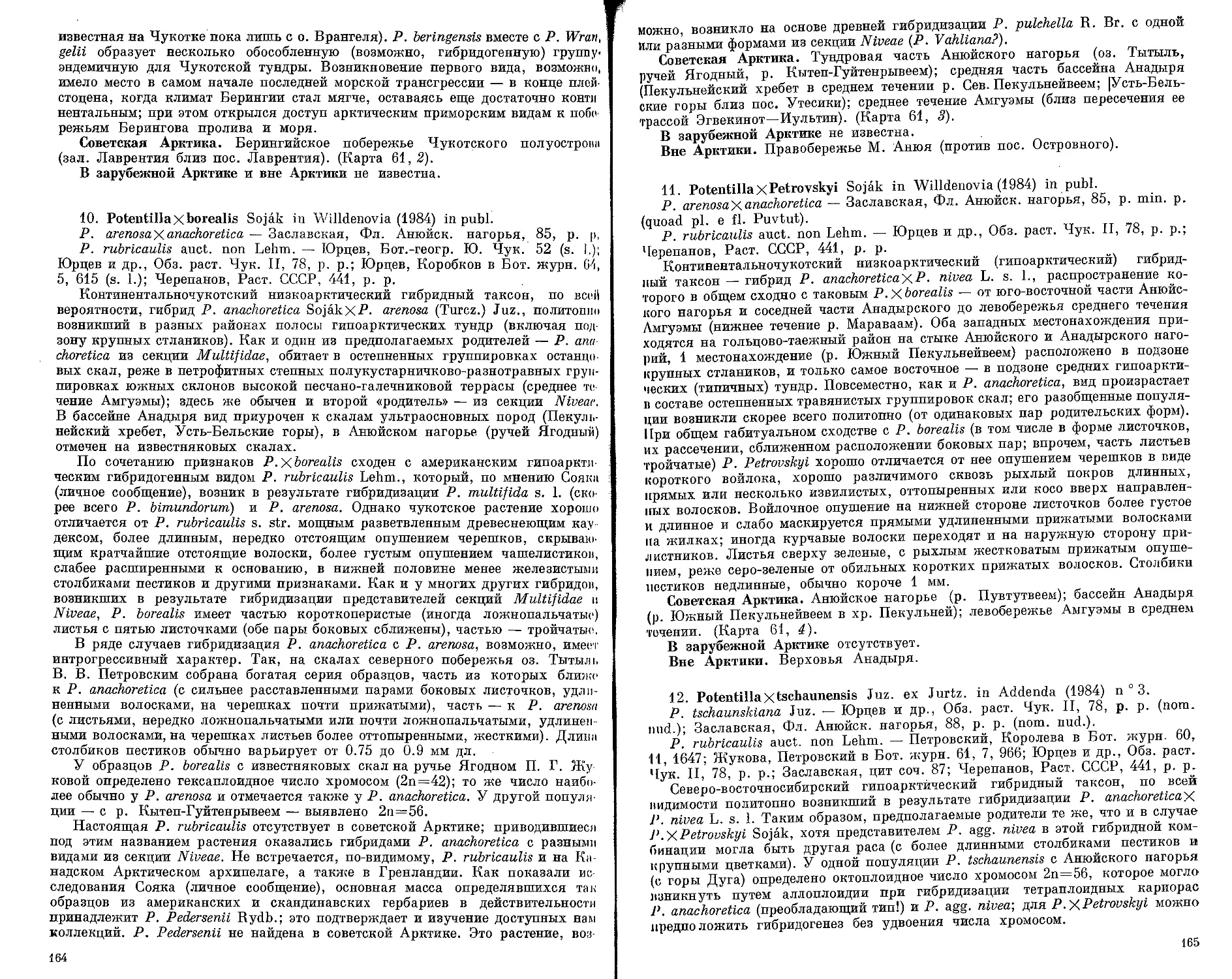

ACADEMIA SCIENTIARUM URSS

INSTITUTUM BOTANICUM NOMINE V. L. KOMAROVH

FLORA ARCTICA

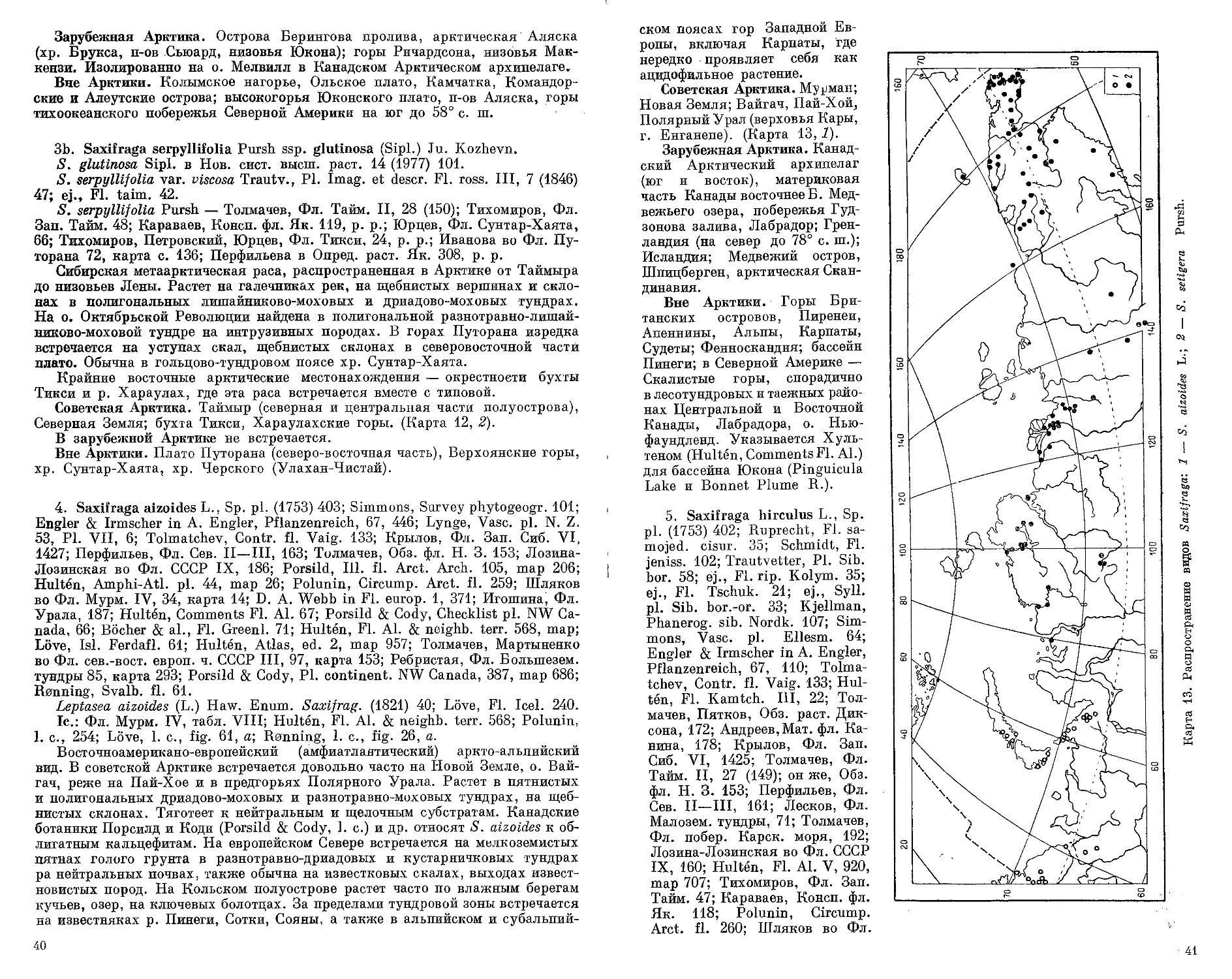

U RS S

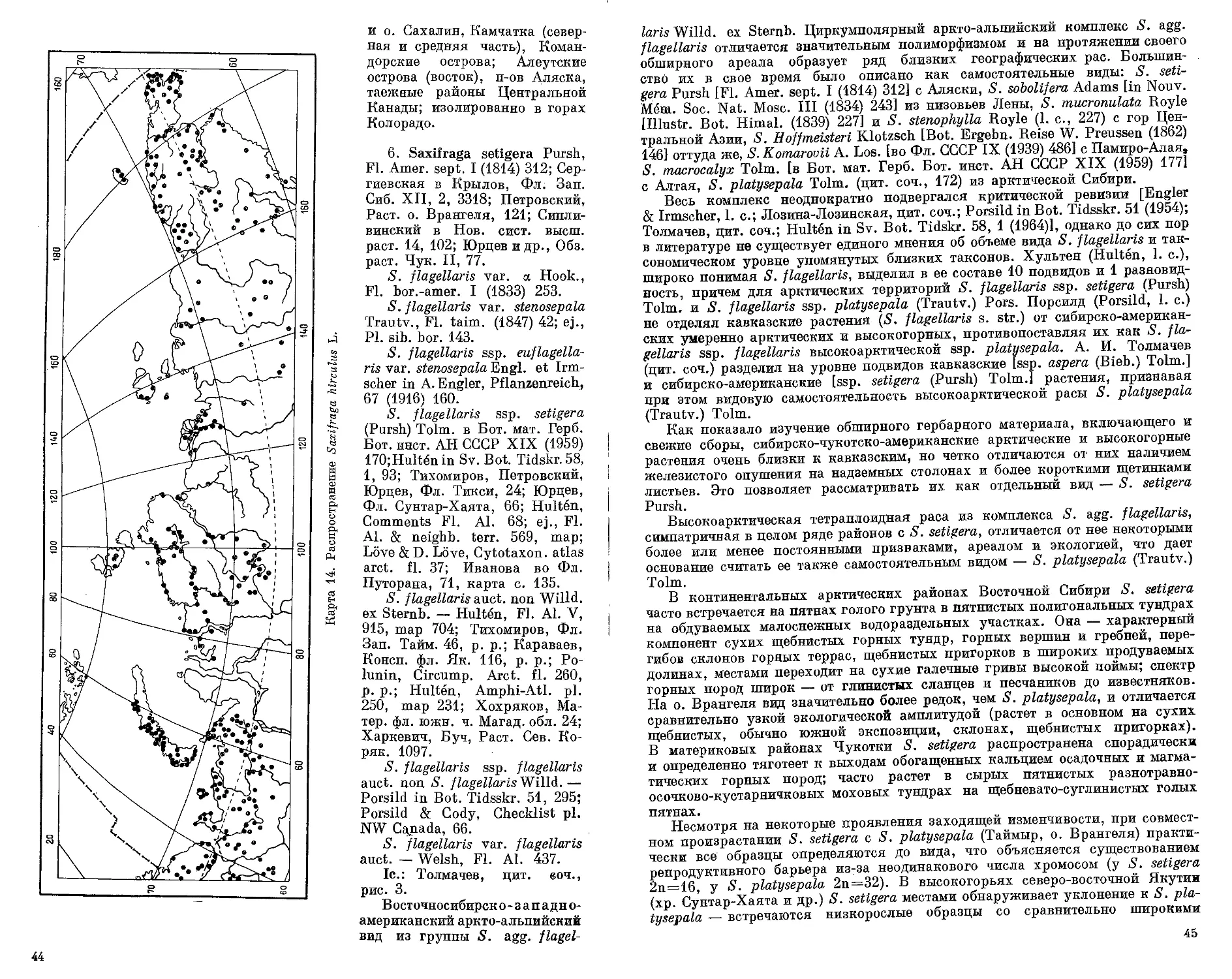

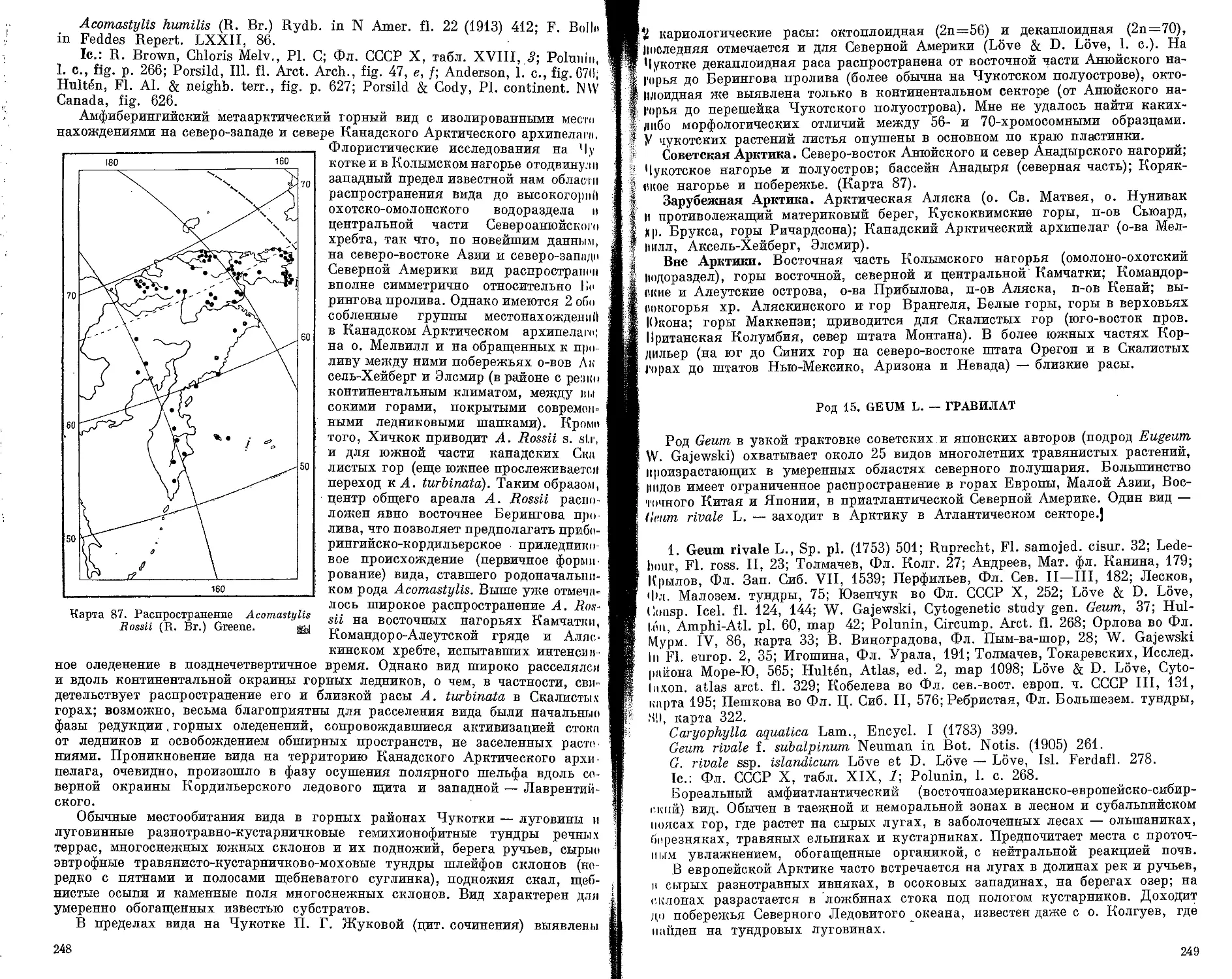

REVISIO CRITICA PLANTARUM VASCULARIUM

IN REGIONS ARCTICA UN10N1S RERUM

PUBLICARUM SOVIETICARUM SOCIALISTICARUM

SPONTE CRESCENTIUM

Fa sc. IX

DROSERACEAE—LEGUMINOSAE

Pars 1

DROSERACEAE — ROSACEAE

Elaboraverunt:

I. O. BUSUNOVA, V. N. GLADKOVA, T. I. SAIKONNlKOVA,

V, V. PETROVSKY, О. V. REBRISTAJA, N. N. TARASKINA,

V. N. TICHOMIROV, B. A. JURTZEV

R e da c tor e

B. A. JURTZEV

в

LENINOPOLI

«NAUKA»

SEGTIO LENINOPOLI

MCMLXXX1V

АРКТИЧЕСКАЯ ФАОРА

СССР

КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ,

ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

СССР

Выпуск IX

Семейства DROSERACEAE—LEGUMINOSAE

Часть 1

Семейства DROSERACEAE — ROSACEAE

Состава тел и:

И. О. БУЗУНОВА, В. Н. ГЛАДКОВА, Т. И. ЗАИКОННИКОВА,

Ь В. ПЕТРОВСКИЙ, О. В. РЕБРИСТАЯ, И. Н. ТАРАСКИНА.

В. И. ТИХОМИРОВ, Б. А. ГОРЦЕВ

Под редакцией

Б. А. ЮРЦЕВА

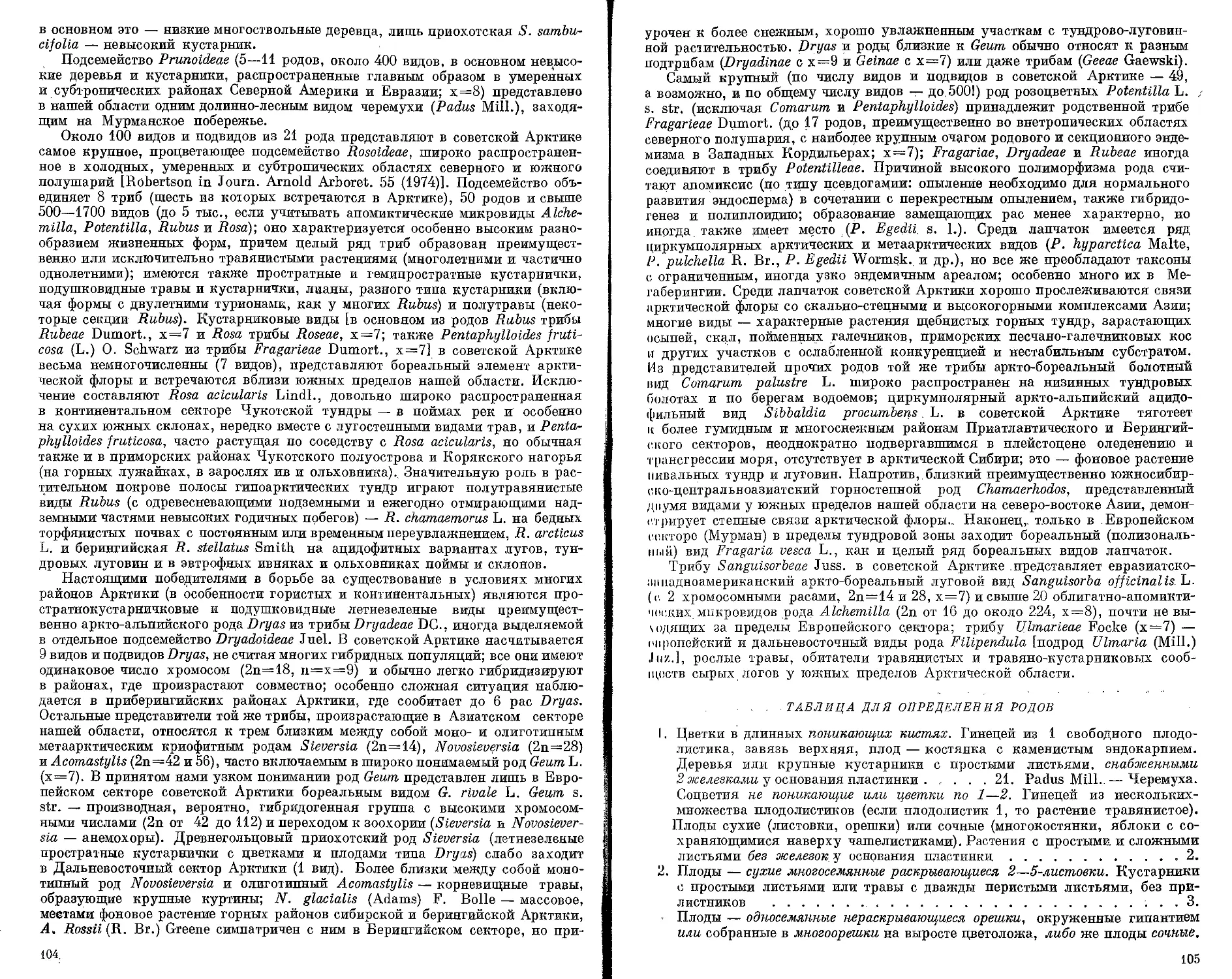

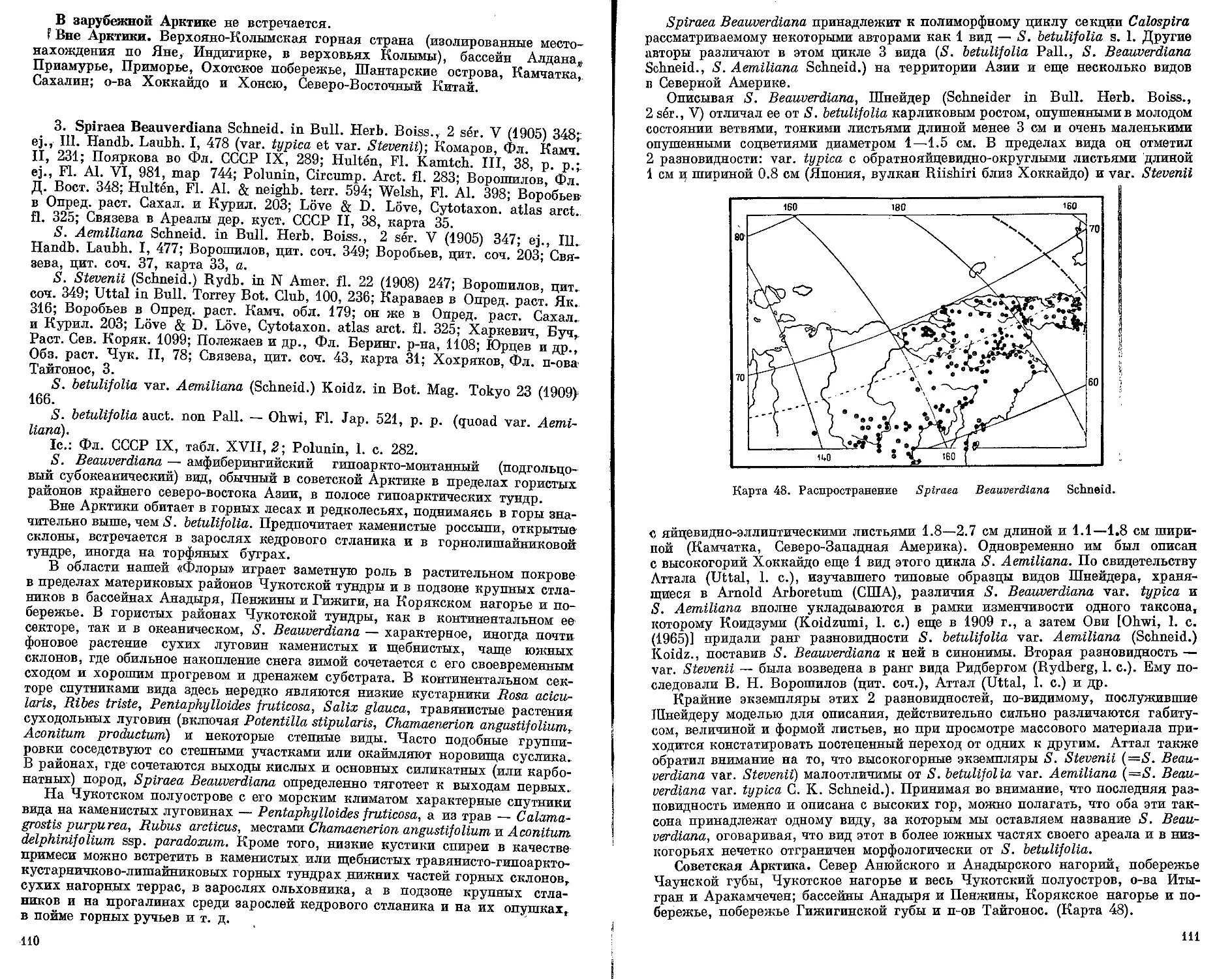

8

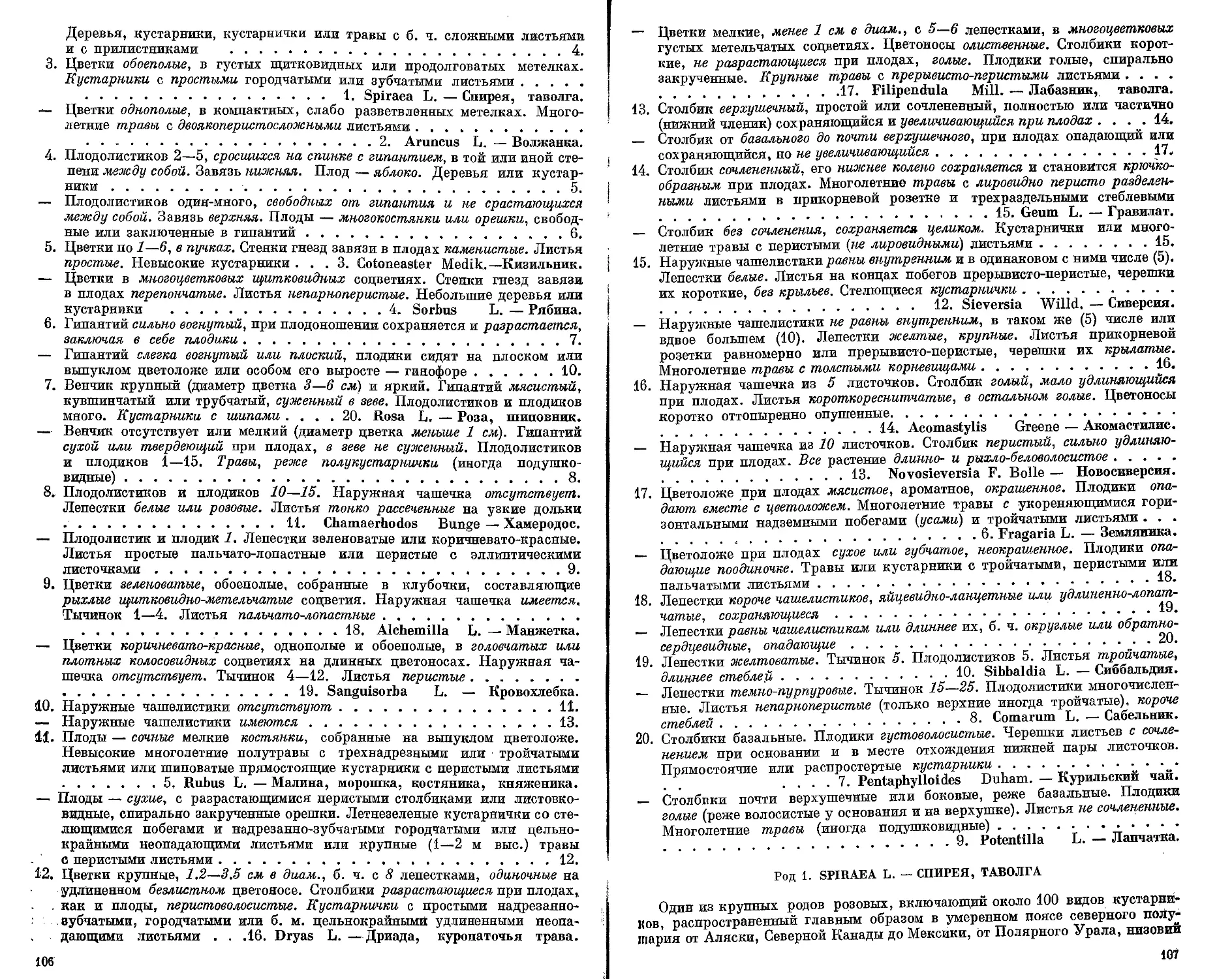

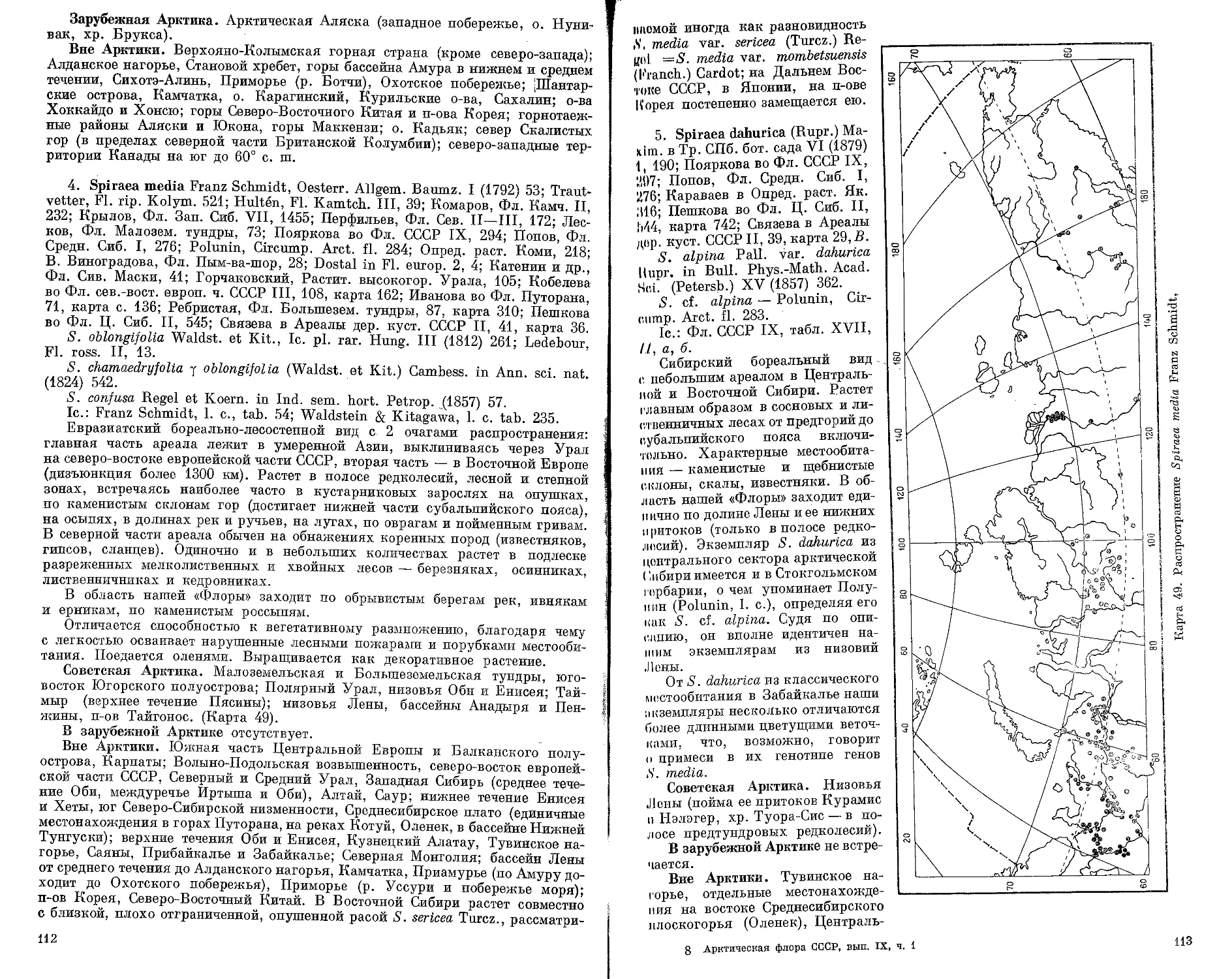

ЛЕНИНГРАД

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

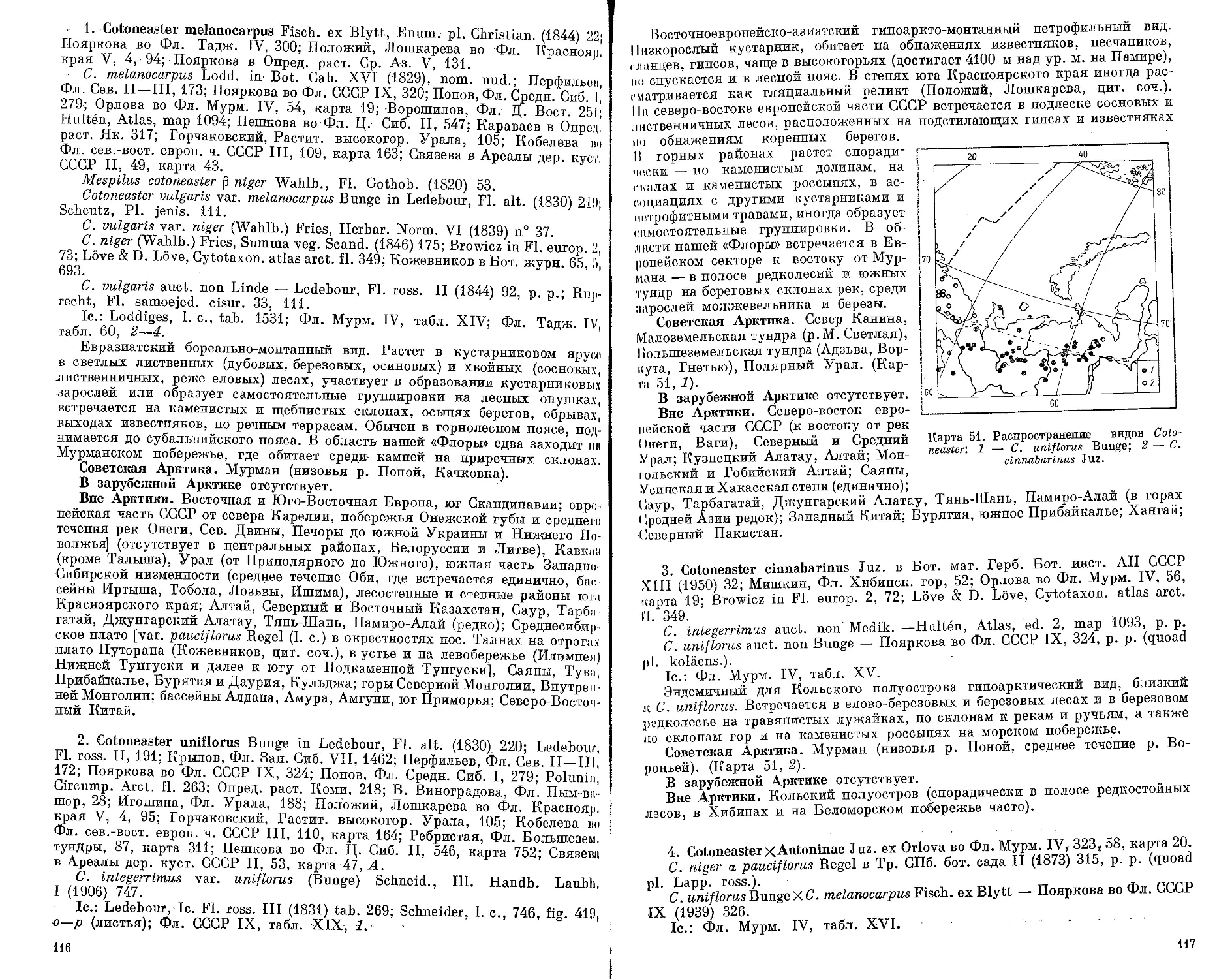

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

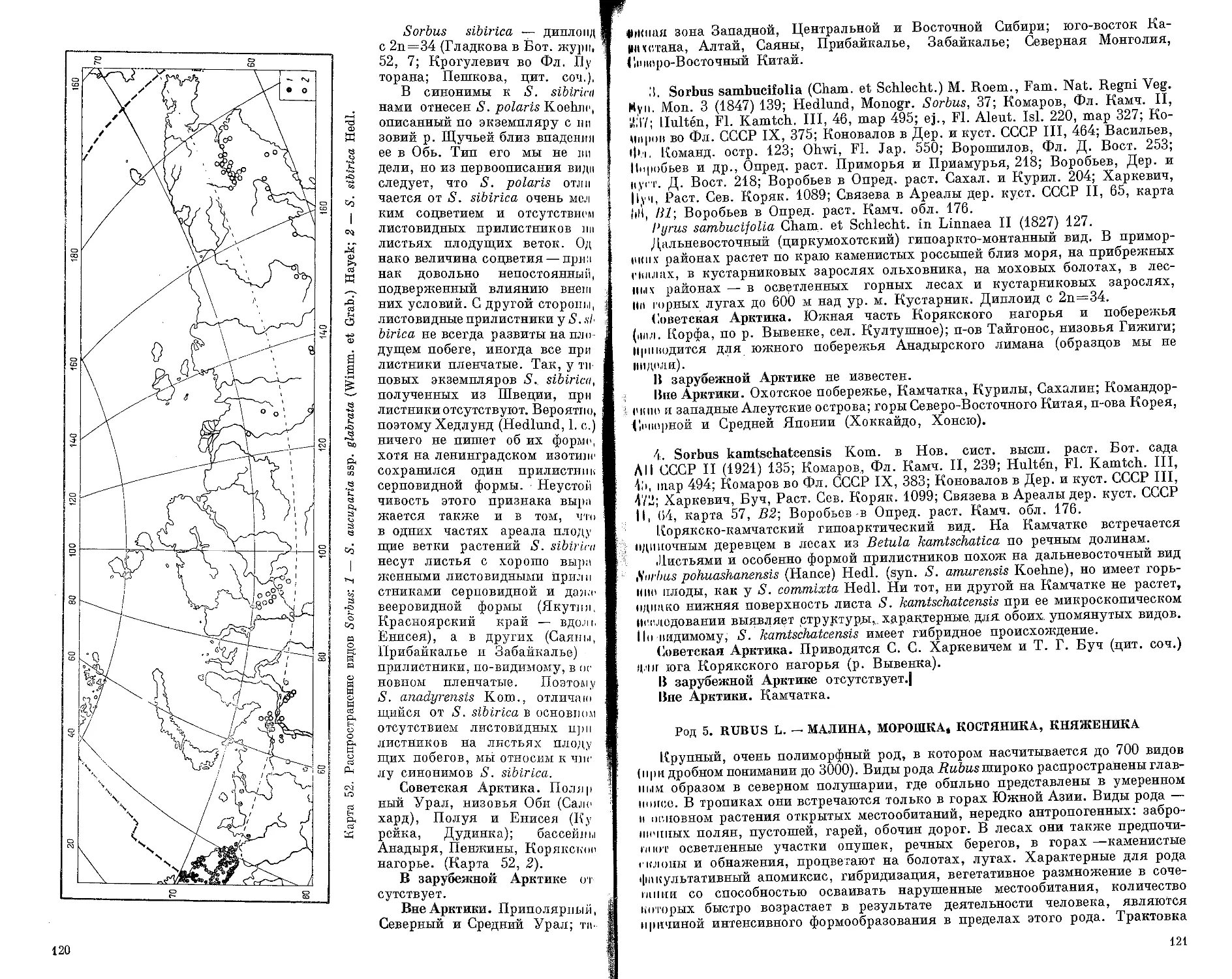

1984

УДК 588.669

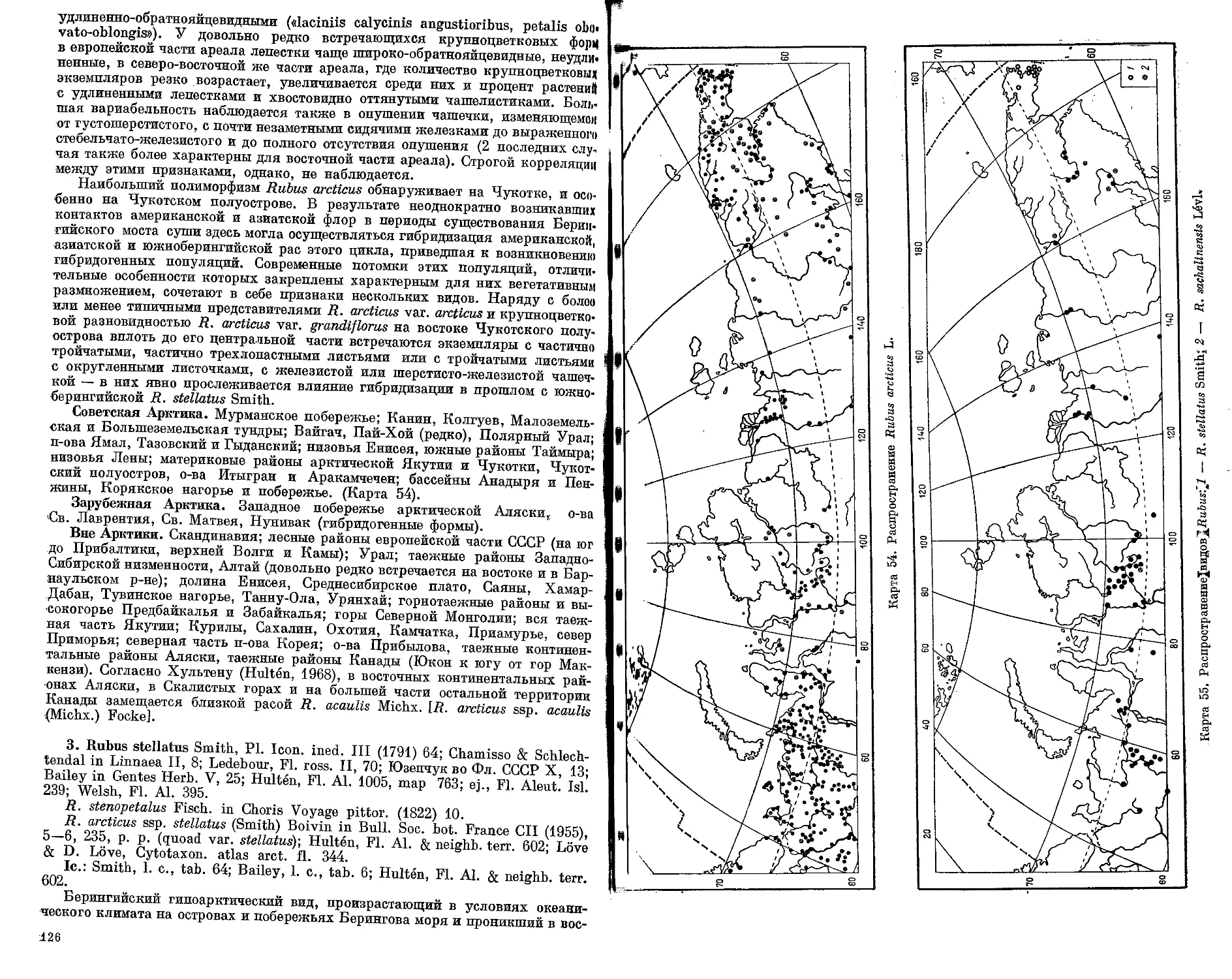

Арктическая флора СССР. Вып. IX. Семейства Droseraceae—Leguminosae. Ч. 1. Семейства

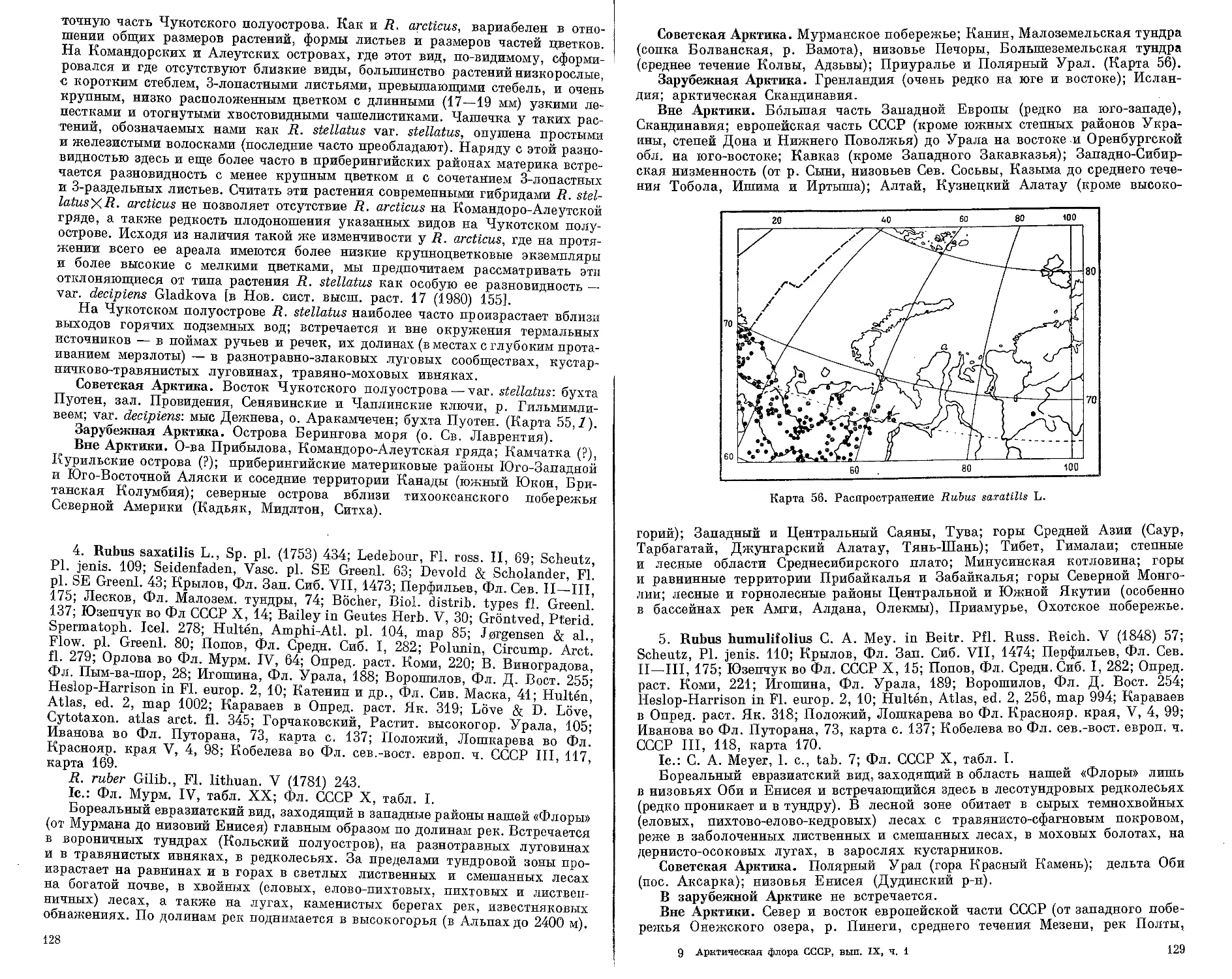

Droseraceae—Rosaceae / Сост. И. О. Бузунова, В. Н. Гладкова, Т. И. Заиконникова, В. В. Пет-

ровский, О. В. Ребристая, Н. Н. Тараскина, В. Н. Тихомиров, Б. А. Юрцев; Под ред.

Б. А. Юрцева. — Л.: Наука, 1984. — 334 с.

Материал ч. 1 выпуска содержит сведения об арктических представителях семейств Drosera-

ceae—Rosaceae. Даются общая характеристика семейств и их положение в составе аркти-

ческой флоры, ключи для определения родов и видов, подробные сведения об экологии и гео-

графическом распространении описываемых видов в пределах советской Арктики. Выпуск

включает данные о 197 видах и подвидах, в том числе карты распространения 148 таксо-

нов. Внесено немало нового в систематику ряда секций родов Saxifraga, Potentllla,

Dry as.

Секретарь редакции

О. В. РЕБРИСТАЯ

Рецензенты

Н. А. МИНЯЕВ, Н. Н. ЦВЕЛЕВ

. 204000000-779

А 042(02)-84 256’84 ~IV

Q Издательство «Наука», 1984 г.

П РЕДИСЛОВИЕ

Выпуск IX «Арктической флоры СССР» включает данные о 7 семействах —

Drcseroceae, Crassulaccae, Parnassiaceae, Saxifragaceae, Grossulariaceae, Rosaceae

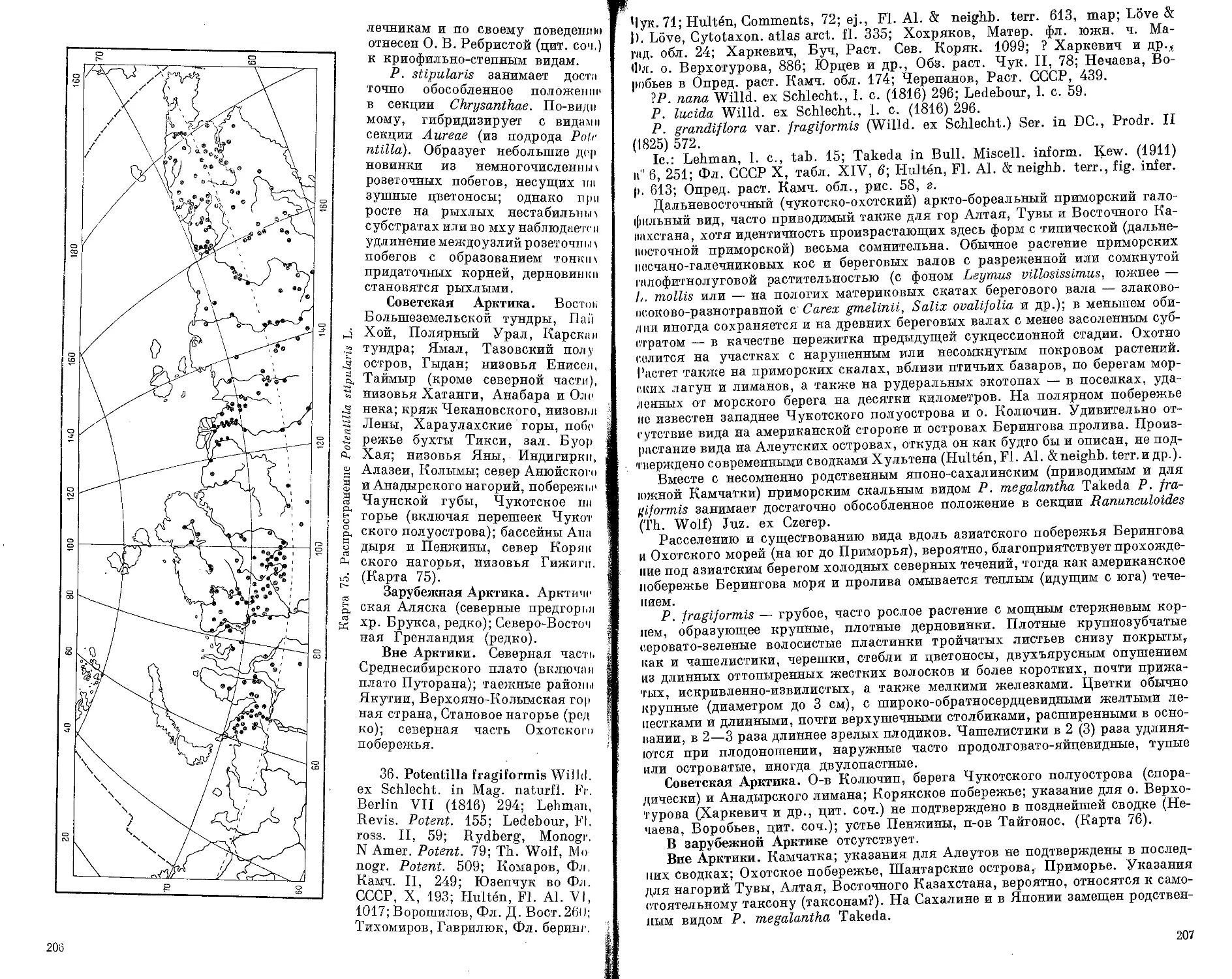

и L( guminosae (Falaceae)’, тем самым заполняется «просвет» между семействами,

исшедшими в вып. VII и VIII (речь идет о расположении семейств по системе

Энглера).

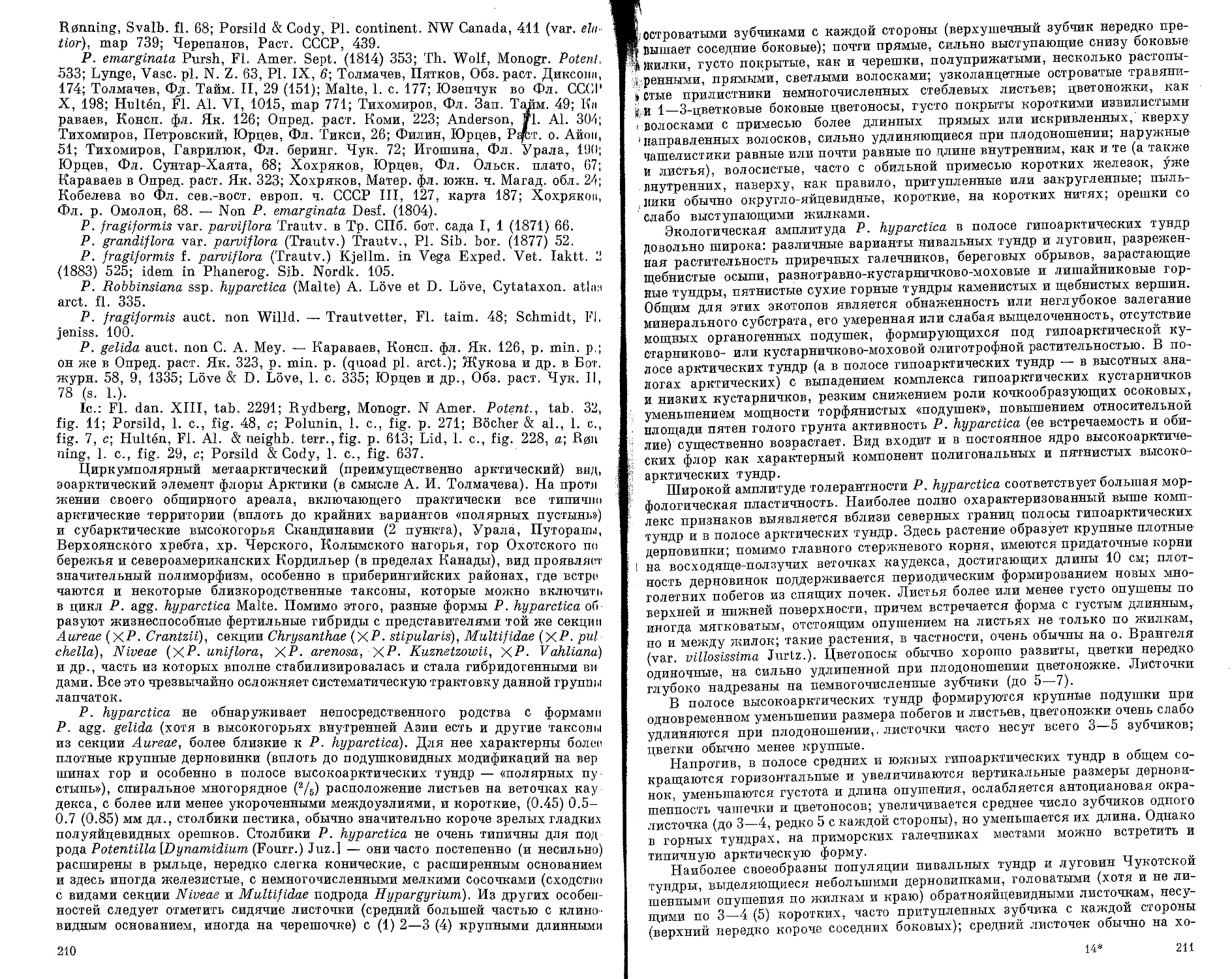

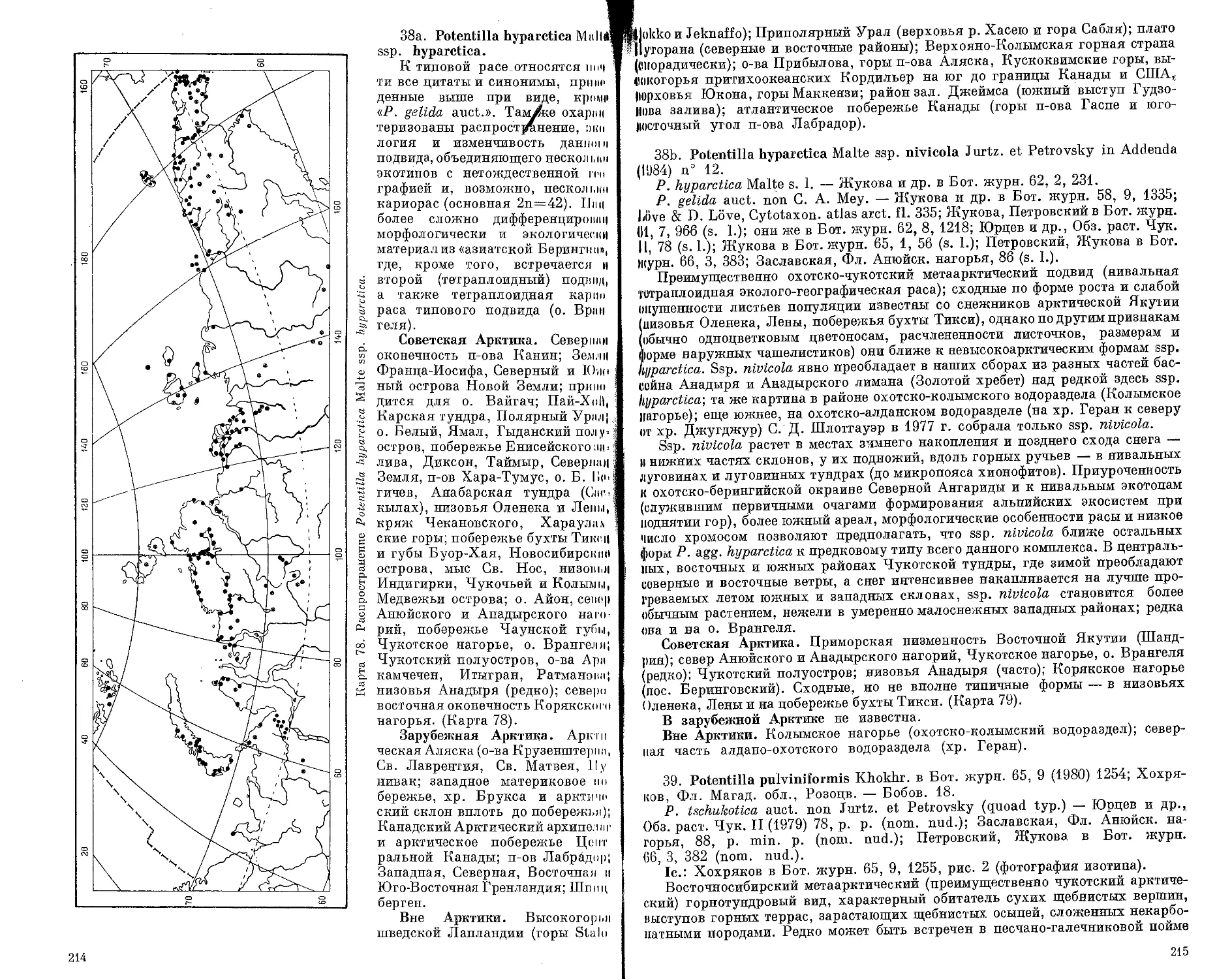

По ряду причин первые 7 выпусков нашей сводки охватили лишь половину

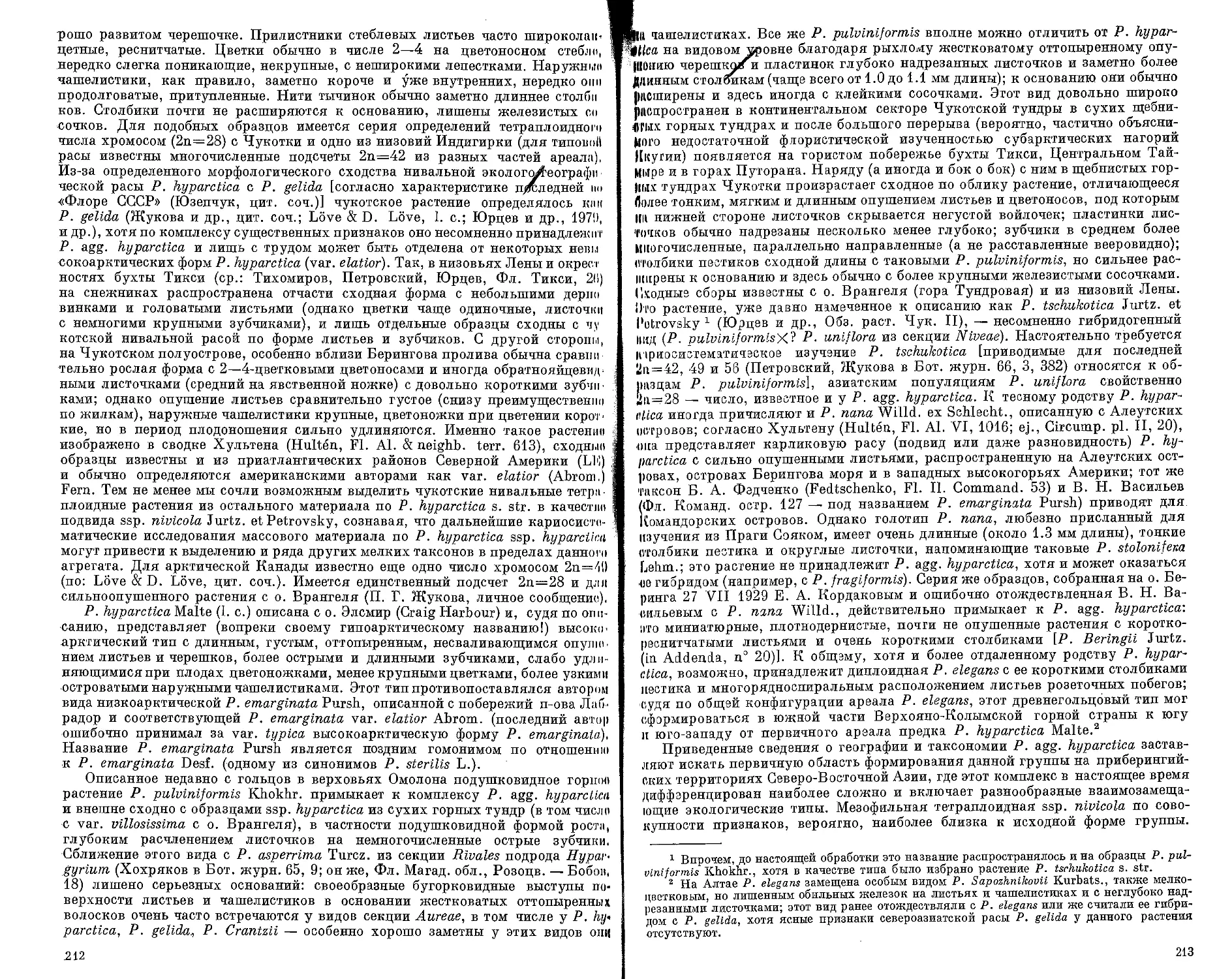

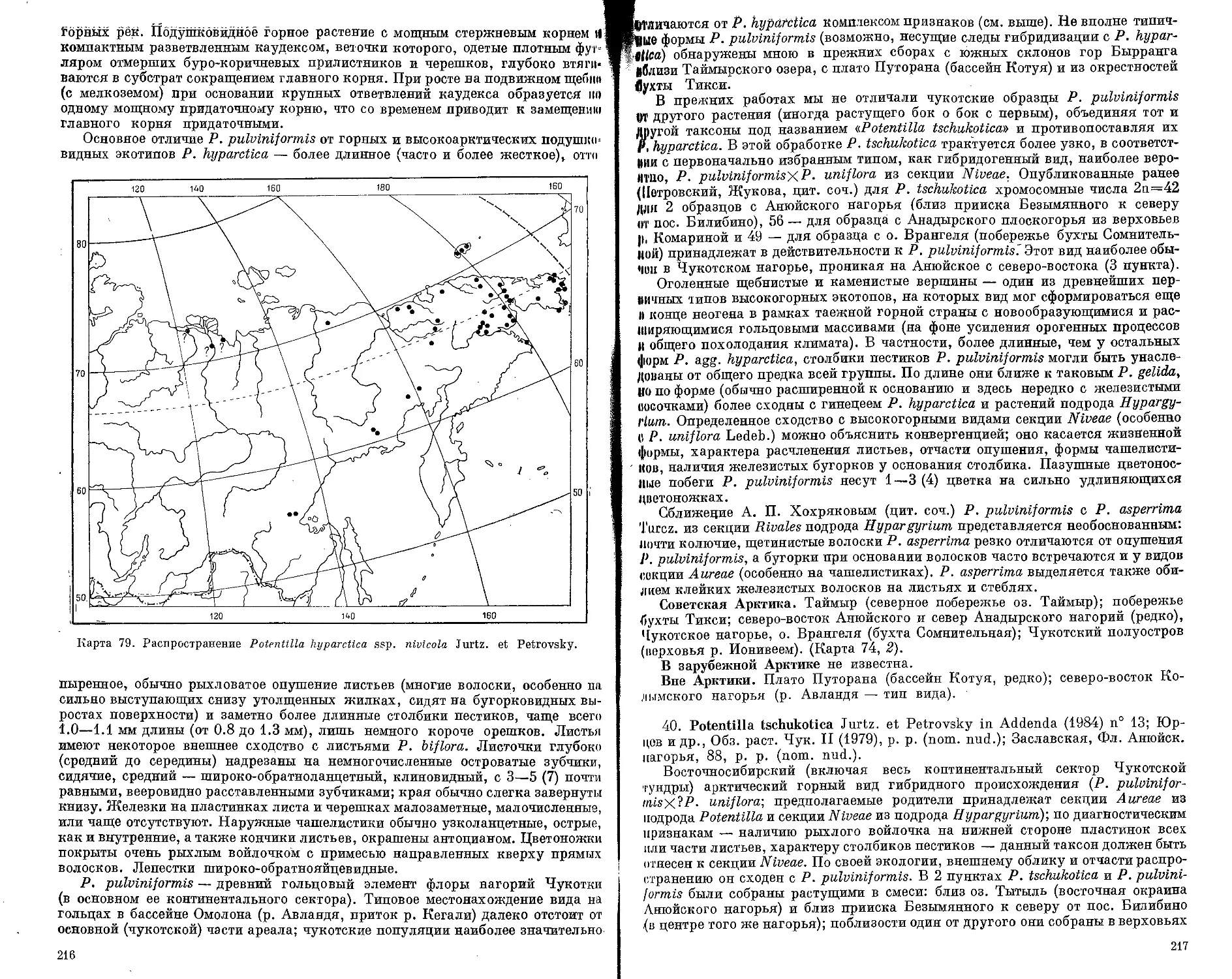

видсвого состава арктической флоры СССР; поэтому каждый из последних

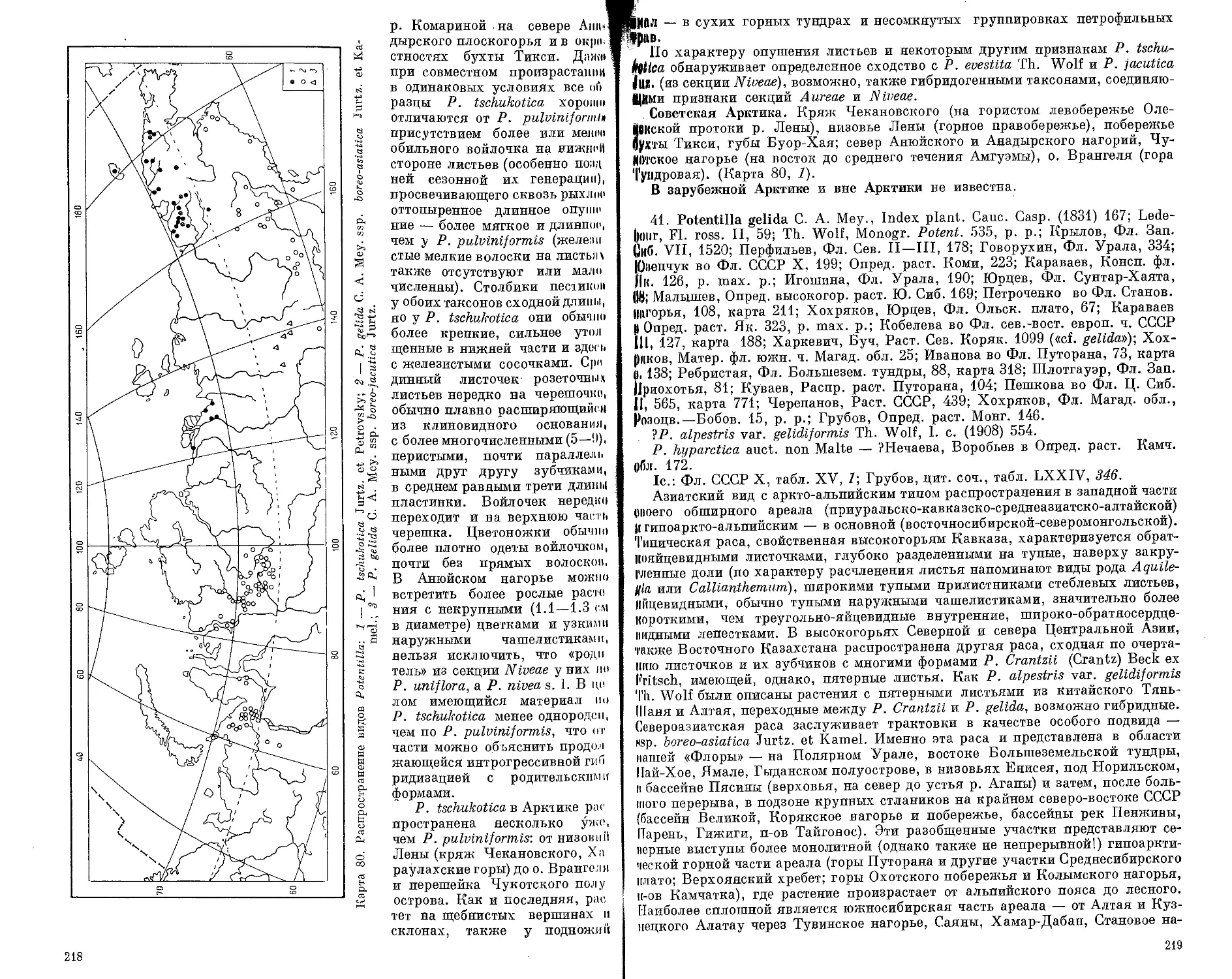

3 выпусков включает более чем в 2 раза больше видов и подвидов, чем пре-

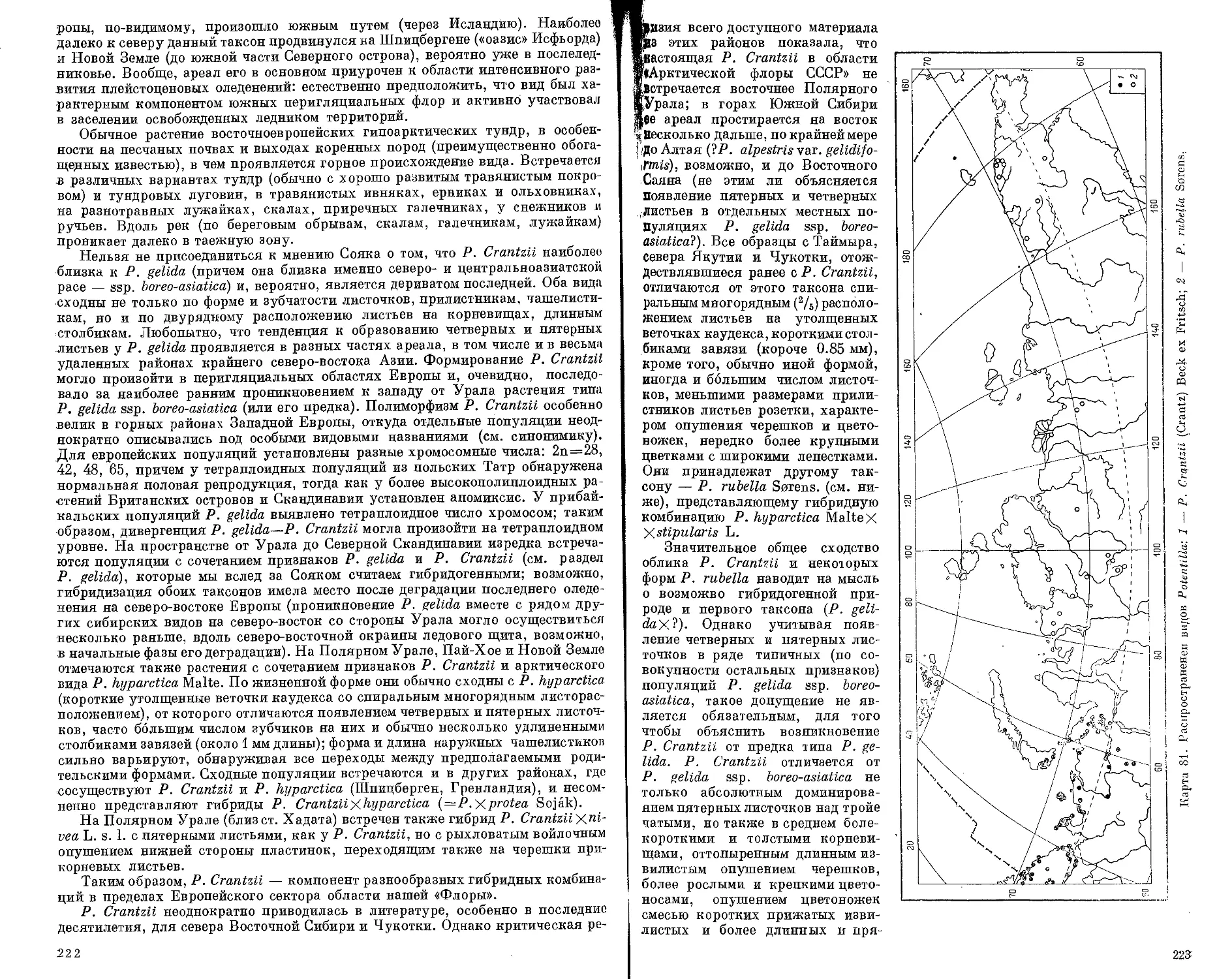

дыдущие выпуски в среднем. К тому же вып. IX особенно богат таксономически

трудными, потребовавшими критической ревизии родами, такими как Saxi-

jicga, Pcteniilla, Alchemilla, Dryas, Astragalus, Oxytropis, Hedysarum. Вызванное

stem увеличение общего объема рукописи привело к необходимости разделить

вып. IX на 2 части: первая, предлагаемая вниманию читателей, включает

семейства ст Drcseraceae до Rosaceae, вторая целиком посвящена арктическим

представителям семейства бобовых.

Из семейств, вошедших в ч. 1 настоящего выпуска, Droseraceae (объединяю-

щее насекомоядные болотные растения) и Grossulariaceae (кустарники) играют

эпизодическую роль в нашей флоре, проникая лишь в некоторые, более южные

районы советской Арктики. Весьма ограниченно представлены в Арктике

также семейства Crassulaceae и Parnassiaceae, которые, однако, включают от-

дельные аркто-альпийские виды и подвиды. Напротив, Saxifragaceae и Rosaceae

(как и Leguminosae) входят в число важнейших семейств арктической флоры

(на всем протяжении Арктической области). Каждое имеет в своем составе

по 1 богато представленному в Арктике роду по числу видов и подвидов

(свыше 40 — соответственно’Saxifraga, Potentilla), входящему как бы во II ярус

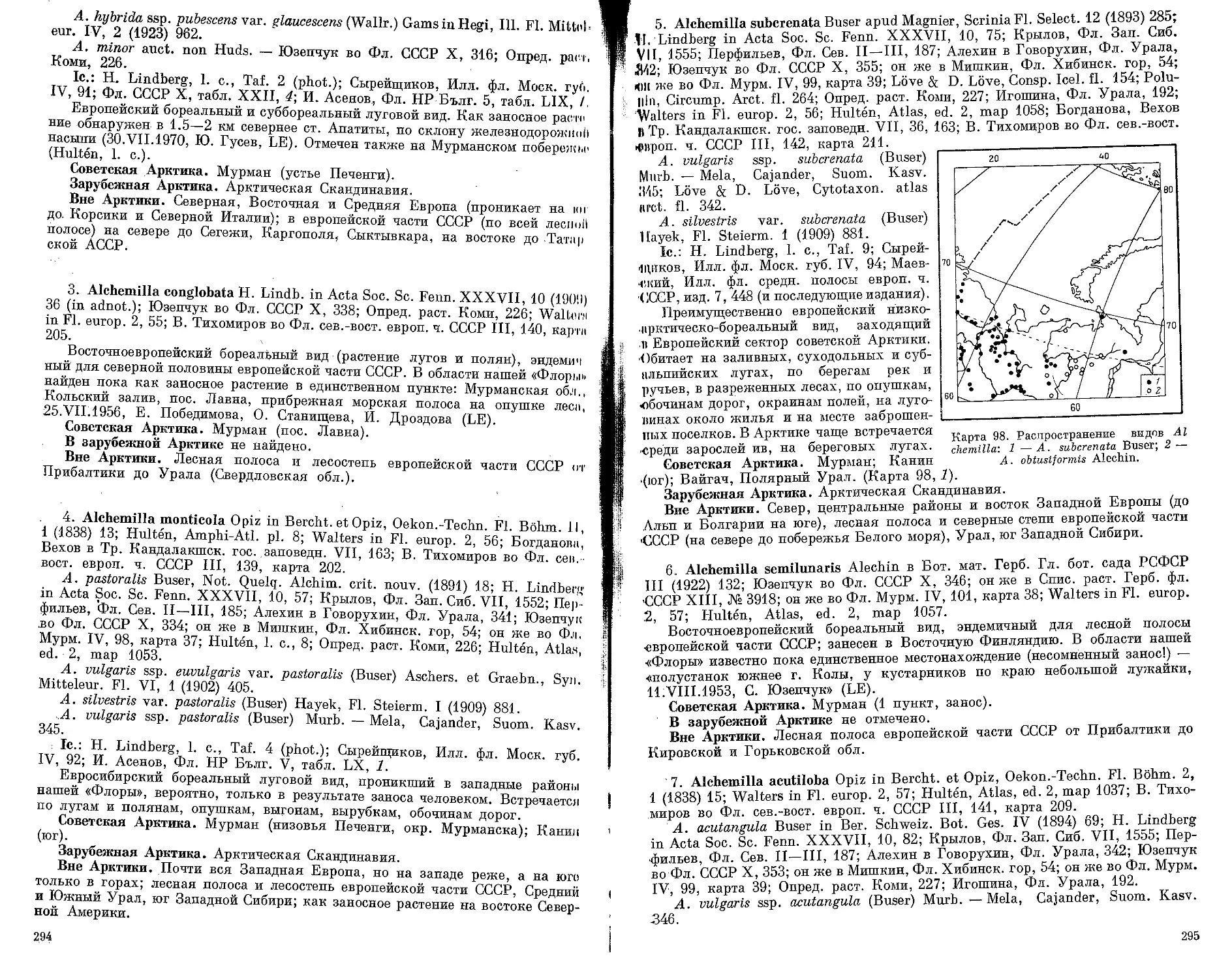

среди многовидовых арктических родов, вместе с Salix, Draba и Taraxacum

(в I ярусе — род Carex со свыше 100 видами в советской Арктике). Роды Saxi-

fraga и Potentilla благодаря сочетанию (хотя и в разных пропорциях) поли-

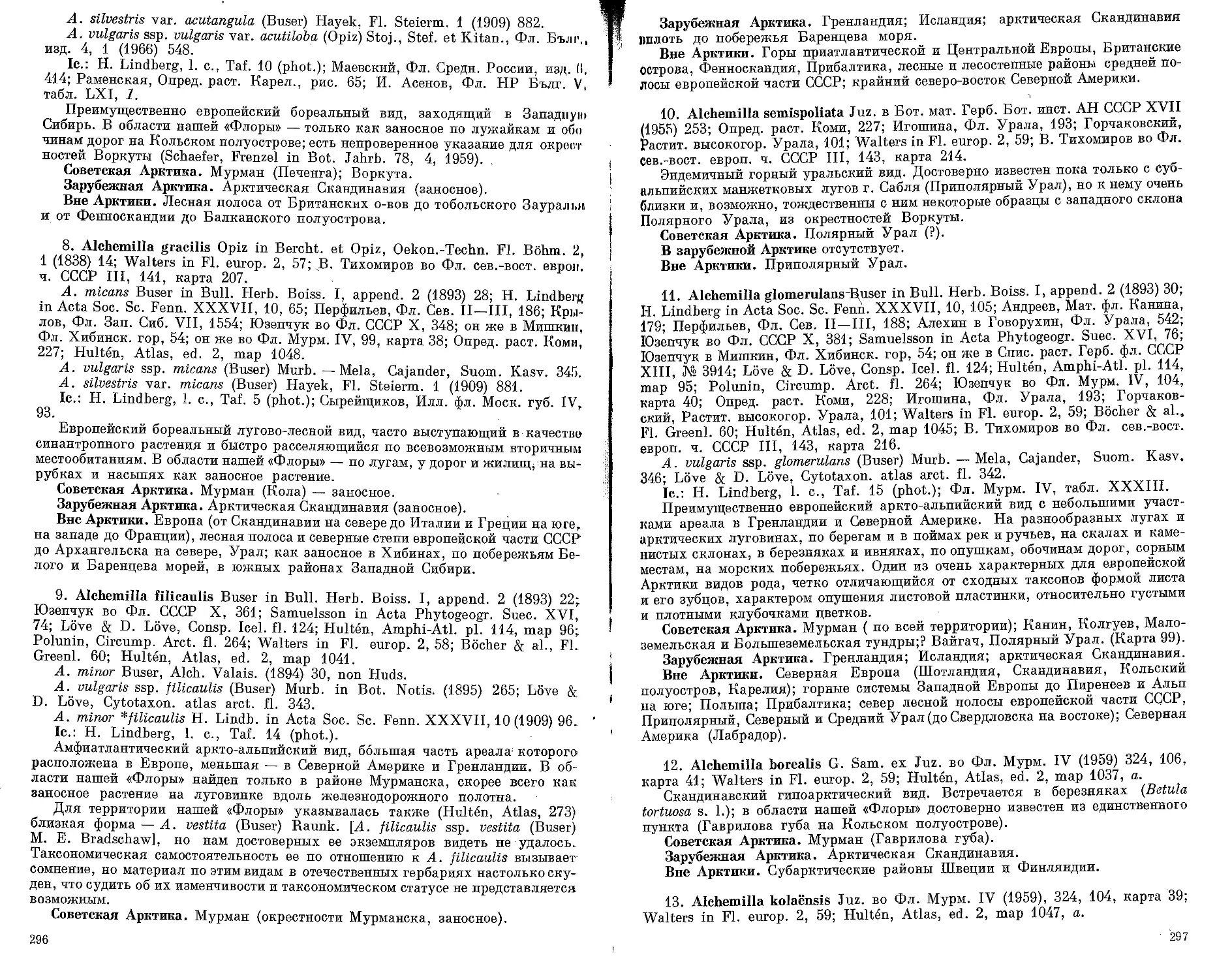

плоидии и расосбразования (у Potentilla также гибридогенеза и апомиксиса)

представляют значительные трудности для систематика, равно как и менее

богато представленный в Арктике род Dryas. Предлагаемые вниманию чита-

телей обработки этих родов вносят немало нового в их систематику (особенно

в систематику некоторых сложных и полиморфных секций Potentilla) и вклю-

чают характеристику многих впервые выявленных таксонов (видов и подвидов).

Таксономически трудный апомиктный род Alchemilla, заходящий только в Евро-

пейский сектор области нашей «Флоры», обработан знатоком рода В. Н. Тихо-

мировым. Обработки родов Potentilla и Dryas (как и родов Astragalus, Oxytropis

и Hedysarum — ч. 2 выпуска) подводят итоги многолетнего изучения их север-

ных представителей, которое А. И. Толмачев еще в начале работы над «Аркти-

5

ческой флорой СССР» поручил пишущему эти строки. Сам Толмачев проявлял

особый интерес к роду Saxifraga, но, к сожалению, не успел его обработать —

этот замысел Толмачева выполнен О. В. Ребристой в соответствии с его уста-

новками.

Ботанико-географические традиции издания в полной мере выдержаны и

в вып. IX. Большое внимание по-прежнему уделяется характеристике гео-

графического распространения и эколого-ценотического распределения таксо-

нов, освещается их родство, во многих случаях — их вероятное происхожде-

ние, что делает настоящую сводку важным пособием при выяснении истории

и ботанико-географическом районировании растительного покрова советской

Арктики. В этом отношении материалы вып. IX представляют особый интерес,

так как включают данные о многих видах и расах, эндемичных и субэндемичных

для разных секторов Арктической области; часть из них — редкие растения,

нуждающиеся в охране. G другой стороны, среди вошедших в выпуск видов

немало важных, массовых, физиономически броских компонентов раститель-

ного покрова Арктики — таких как виды Dryas, Novosieversia, некоторые Rubus,

Oxytropis, Hedysarum, а также растения, выдвигающиеся на первый план в вы-

сокой Арктике — у пределов существования цветковых растений (виды Saxi-

fraga, Potentilla).

Характеристика полиморфных критических групп потребовала подробных

таксономических комментариев к многим видам. Как и в прежних выпусках,

авторам не удалось достичь полной унификации в трактовке объема видов и

подвидов, что отчасти объясняется недостаточностью сборов и наблюдений

в природе, отчасти же сложностью таксономической ситуации во многих груп-

пах, когда некоторые расы в свою очередь могут быть подразделены на расы

II порядка, причем расообразование нередко осложнено полиплоидией и гиб-

ридогенезом. Конечные таксономические единицы — подвиды, в ряде случаев

виды, как правило, понимаются достаточно узко, что, по-видимому, оправдано

на стадии инвентаризации флоры области, многие обширные части которой

до недавних пор оставались совсем не изученными флористами и систематиками;

при дробном понимании видов они, как правило, объединяются в агрегаты.

Всего же в ч. 1 вып. IX вошло 197 видов и подвидов из 29 родов1(21 род из се-

мейства розоцветных) и 103 карты, на которых показано распространение

148 видов и подвидов растений в советской Арктике.

В обработке материалов ч. 1 вып. IX принимали участие: И. О. Бузунова

(род Rosa), В. Н. Гладкова [характеристика сем. Rosaceae (вместе с Юрцевым)

и ключ для определения родов; сем. Grossulariaceae', роды Spiraea, Cotoneaster,

Rubus, Pentaphylloides, Comarum, Aruncus, Padus}, T. И. Заиконникова (род

Sorbus), В. В. Петровский (сем. Crassulaceae-, род Sanguisorba), О. В. Ребристая

(сем. Droseraceae-, характеристика и ключ для определения родов сем. Saxi-

fragaceae', роды Fragaria, Sibbaldia, Geum и Saxifraga, последний при участии

Юрцева: история рода; S. agg. rivularis), Н. Н. Тараскина (сем. Parnassiaceae;

род Chrysosplenium), В. Н. Тихомиров (род Alchemilla), Б. А. Юрцев (роды

Potentilla, Chamaerhodos, Sieversia, Novosieversia, Acomastylis, Dryas-, им же

дополнены эколого-географические характеристики многих видов и подвидов,

обработанных другими авторами). Карты ареалов составила Н. Н. Тараскина.

В каталогизации гербарных материалов и других работах по подготовке вы-

пуска большую помощь оказали Н. А. Секретарева, Е. Ю. Слинченкова и

М. В. Соколова.

Январь 1982—сентябрь 1983 г. Б. Юрцев

Сем. XXXII. DROSERACEAE Salisb. - РОСЯНКОВЫЕ

Сем. Droseraceae Salisb. насчитывает в своем составе 4 рода и более 100 ви-

дов. Это одно-многолетние водные и болотные травянистые растения, приспо-

собленные к питанию насекомыми. Для многих видов характерна автогамия.

Три рода — Aldrovanda L., Dionaea Ellis, Drosophyllum Link — монотипные,

имеют весьма ограниченное распространение: Dionaea в приатлантической

части Северной Америки (штат Каролина), Drosophyllum на Пиренейском полу-

острове и в Северной Африке (Марокко), Aldrovanda спорадически в водоемах

умеренной зоны Евразии. Четвертый род — Drosera L. — обилен в тропических

и субтропических областях, более редок в умеренных областях и незначительно

заходит в арктические районы.

Род 1. DROSERA L. — РОСЯНКА

Род Drosera насчитывает в своем составе более 100 видов. Представители

его 12 разнообразных секций широко распространены по всему земному шару;

особенно богаты видами Drosera флоры Австралии и Новой Зеландии. В умерен-

ных областях северного полушария встречаются виды только 1 секции Rossolis

Planch., 2 циркумполярно распространенных вида этой секции D. rotundifo*

На L. и D. anglica Huds. незначительно заходят в Арктику по ее южной окраине.

В местах совместного произрастания D. anglica и D. rotundifolia встре-

чаются гибриды, отличающиеся более короткой и расширенной пластинкой,

чем у D. anglica, как правило, бесплодные. Они описаны как D. obovata Mert.

et Koch и на территории нашей «Флоры» не найдены.

1. Листья горизонтально отклоненные; пластинка листа округлая........

................................................. 1. D. rotundifolia L.

— Листья косо ееерх направленные; пластинка листа линейно-ланцетная или

продолгоеато-обратнояйцееидная ................2. D. anglica Huds.

1. Drosera rotundifolia L., Sp. pl. (1753) 281; Ledebour, Fl. ross. I, 261;

Diels in A. Engler, Pflanzenreich, 26, 93; Крылов, Фл. Зап. Сиб. VI, 1397;

Перфильев, Фл. Сев. II—III, 158; Говорухин, Фл. Урала, 314; Комаров, Юзеп-

чук во Фл. СССР IX, 2; Hulten, Fl. Al. V, 893, map 690; Шляков во Фл. Мурм.

IV, 14, карта 1; Караваев, Консп. фл. Як. 116; Polunin, Circump. Arct. fl. 244;

D. A. Webb in Fl. europ. 1, 350; Bocher & al., Fl. Greenl. 108; Porsild & Cody,

Checklist pl. NW Canada, 64; Love, Isl. Ferdafl. 262; Hulten, Fl. Al. & neighb.

terr. 559, map; ej., Atlas, ed. 2, map 1247; Михалева в Опред. раст. Як. 300;

Мартыненко во Фл. сев.-вост. европ. ч. СССР III, 86, карта 134; Love & D. Love,

Cytotaxon. atlas arct. fl. 303; Иванова во Фл. Путорана, 70, карта с. 134; В. Сер-

гиенко в Нов. сист. высш. раст. 14, 243; Катенин в Бот. журн. 61, 8, 1112.

1с.: Фл. СССР IX, табл. I, 2\ Фл. Мурм. IV, табл. I, 1\ Polunin, 1. с. 245;

Hulten, Fl. Al. & neighb. terr. 559; Love, 1. c., fig. 311.

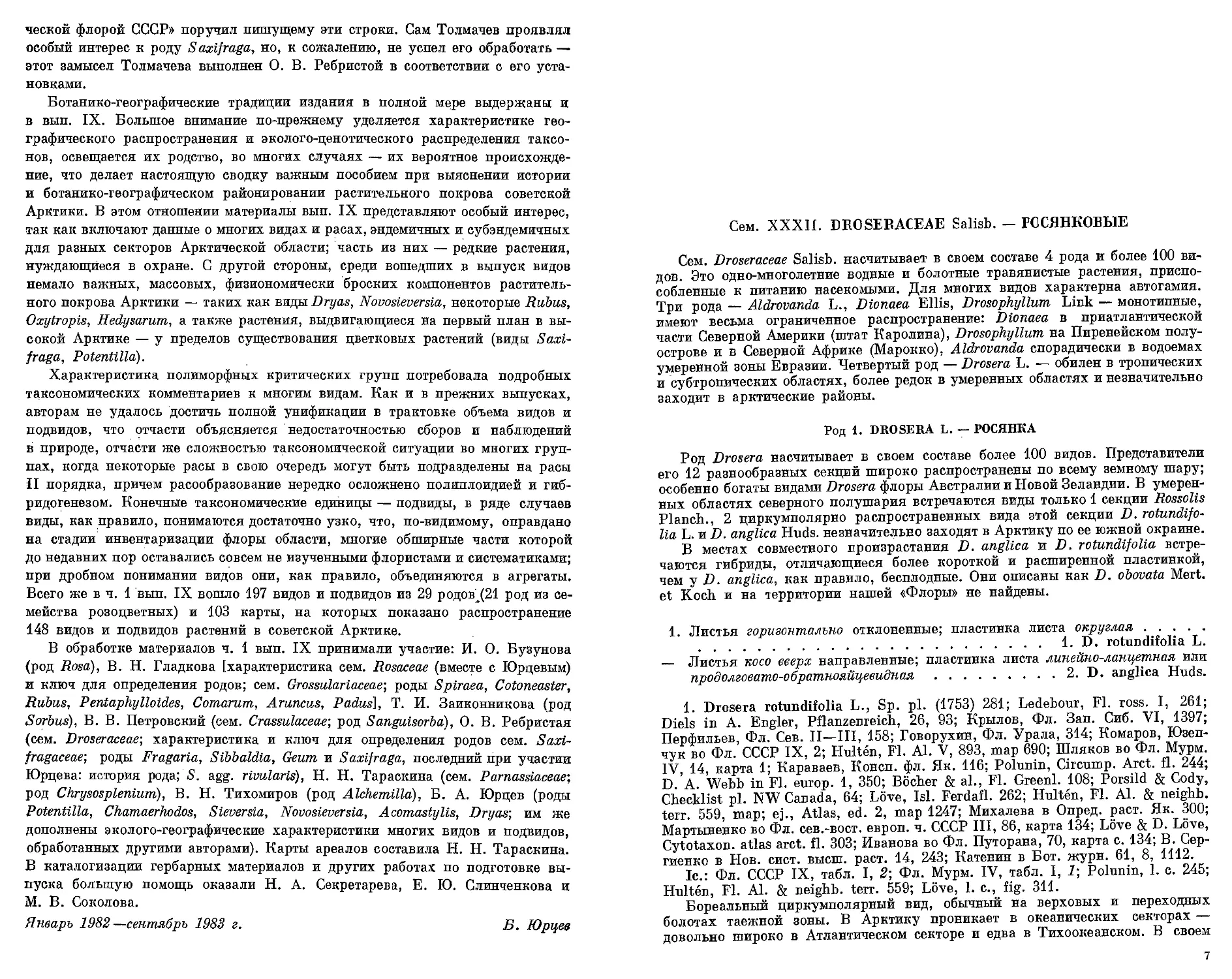

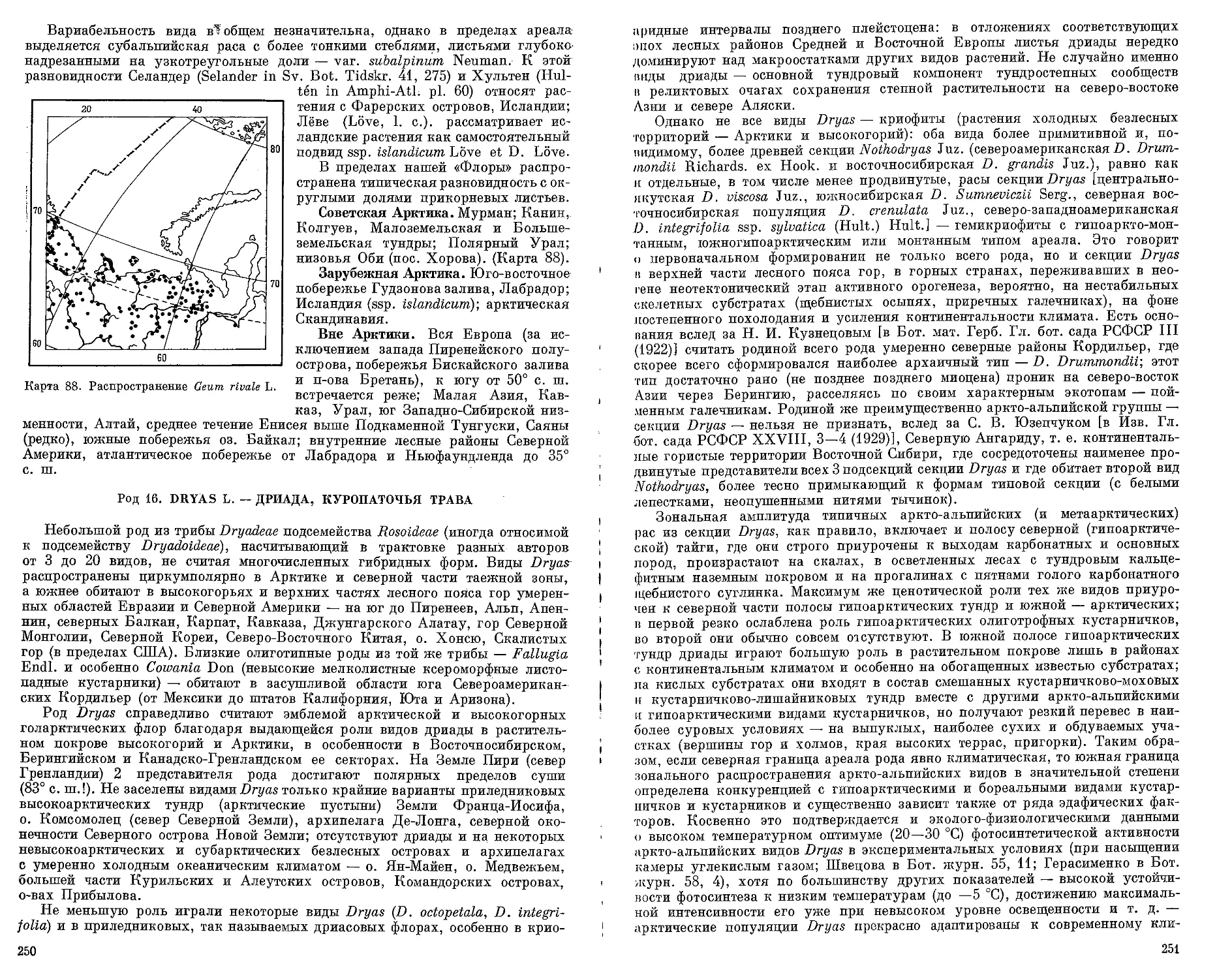

Бореальный циркумполярный вид, обычный на верховых и переходных

болотах таежной зоны. В Арктику проникает в океанических секторах —

довольно широко в Атлантическом секторе и едва в Тихоокеанском. В своем

7

распространении четко приуро-

чен к сфагновым синузиям бо-

лот и крупнобугристых ком-

плексов, в Арктике встречается

в таких же местообитаниях на

южной окраине тундровой зоны.

На Мурмане распространен ши-

роко, как правило, в значи-

тельном обилии. Восточнее от-

мечен в полосе лесотундры на

южном Канине как обычный

вид, однако севернее найден

лишь 1 раз на сфагновой кочке

в окрестностях Шойны. В кон-

тинентальных районах Сибири

вид встречается в основном юж-

нее 60° с. ш., на Дальнем Вос-

токе по тихоокеанскому побе-

режью проникает на Камчатку

и в южные районы Корякии.

Советская Арктика. Мурман;

Канин (преимущественно на

юге); низовья Пеши и Адзьвы

(Адакщелье); Корякское на-

горье (г. Ледяная) и побережье

(зал. Корфа). Указания Хуль-

тена (Hulten, 1968) на нахожде-

ние D. rotundifolia на юго-вос-

токе Чукотского полуострова не

подтверждены новейшими сбо-

рами. (Карта 1).

Зарубежная Арктика. Аркти-

ческая Аляска (п-ов Сьюард,

редко); низовья Маккензи; юж-

ное и юго-восточное побережье

Гудзонова залива, Лабрадор;

Гренландия (крайний юг); Ислан-

дия; арктическая Скандинавия.

Вне Арктики. Вся Запад-

ная Европа, за исключением

Средиземноморья; лесные рай-

оны европейской части СССР,

Приполярный и Северный Урал

(преимущественно в лесном

поясе); средне- и южнотаежные

районы Сибири, изолированно

в горах Путорана; Приморье и

Приамурье, Сахалин, Куриль-

ские острова, Камчатка; Япо-

ния, Алеутские острова, п-ов

Аляска; лесные районы Север-

ной Америки от среднего тече-

ния р. Юкон и района Б. Мед-

вежьего озера на юг до цент-

ральной Калифорнии и Невады,

по Атлантическому побережью

от Лабрадора и Ньюфаундленда

на юг до Пенсильвании и Вир-

гинии, изолированно в горах

Алабамы и Флориды.

8

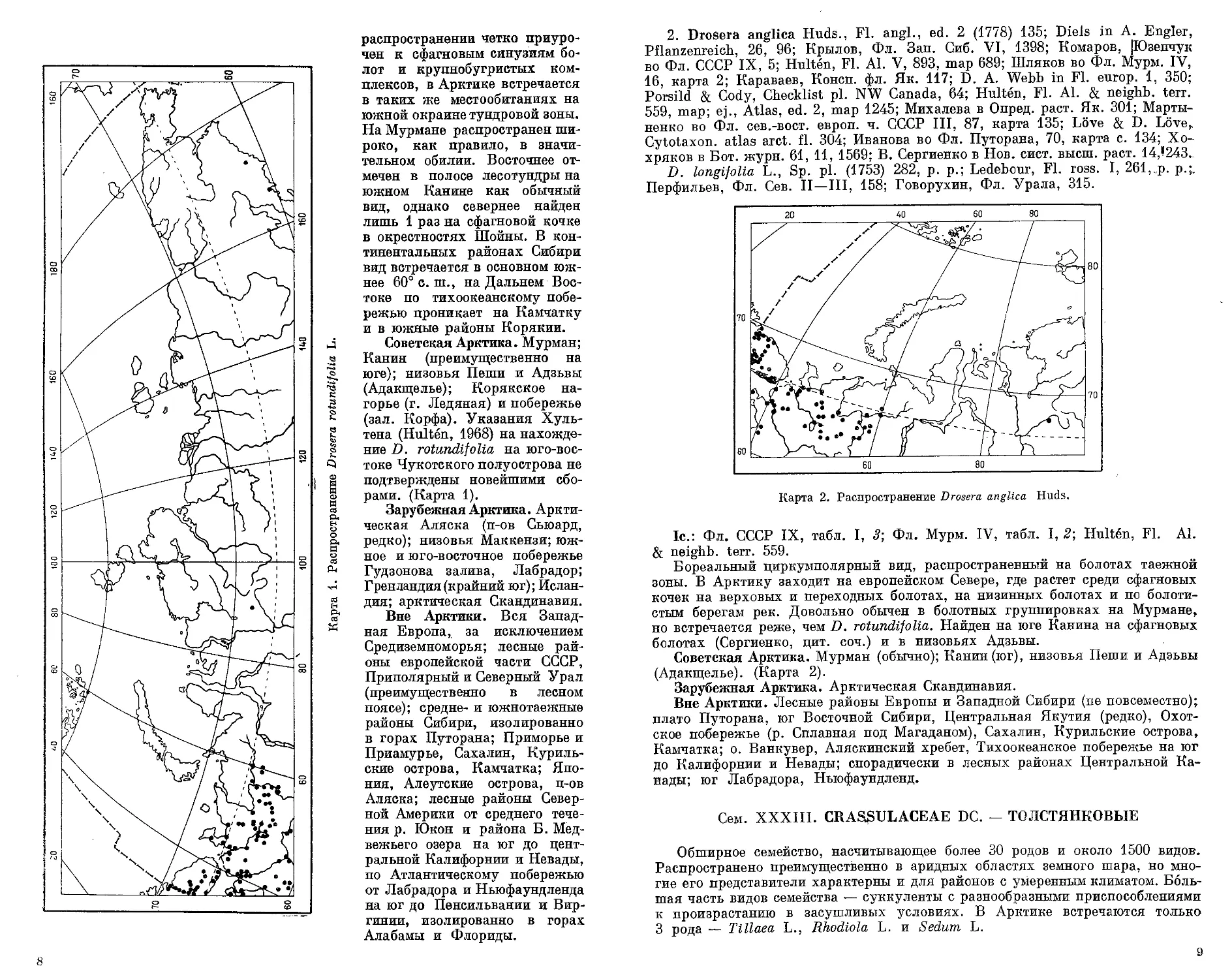

2. Drosera anglica Huds., Fl. angl., ed. 2 (1778) 135; Diels in A. Engler,

Pflanzenreich, 26, 96; Крылов, Фл. Зап. Сиб. VI, 1398; Комаров, |Юзепчук

во Фл. СССР IX, 5; Hulten, Fl. Al. V, 893, map 689; Шляков во Фл. Мурм. IV,

16, карта 2; Караваев, Консп. фл. Як. 117; D. A. Webb in Fl. europ. 1, 350;

Porsild & Cody, Checklist pl. NW Canada, 64; Hulten, Fl. Al. & neighb. terr.

559, map; ej., Atlas, ed. 2, map 1245; Михалева в Опред. раст. Як. 301; Марты-

ненко во Фл. сев.-вост. европ. ч. СССР III, 87, карта 135; Love & D. Love,.

Cytotaxon. atlas arct. fl. 304; Иванова во Фл. Путорана, 70, карта с. 134; Хо-

хряков в Бот. журн. 61, И, 1569; В. Сергиенко в Нов. сист. высш. раст. 14,!243..

D. longifolia L., Sp. pl. (1753) 282, р. р.; Ledebour, Fl. ross. I, 261,,.p. p.;.

Перфильев, Фл. Сев. II—III, 158; Говорухин, Фл. Урала, 315.

Карта 2. Распространение Drosera anglica Huds.

Ic.: Фл. СССР IX, табл. I, 3; Фл. Мурм. IV, табл. I, 2; Hulten, Fl. Al.

& neighb. terr. 559.

Бореальный циркумполярный вид, распространенный на болотах таежной

зоны. В Арктику заходит на европейском Севере, где растет среди сфагновых

кочек на верховых и переходных болотах, на низинных болотах и по болоти-

стым берегам рек. Довольно обычен в болотных группировках на Мурмане,

но встречается реже, чем D. rotundifolia. Найден на юге Канина на сфагновых

болотах (Сергиенко, цит. соч.) и в низовьях Адзьвы.

Советская Арктика. Мурман (обычно); Канин (юг), низовья Пеши и Адзьвы

(Адакщелье). (Карта 2).

Зарубежная Арктика. Арктическая Скандинавия.

Вне Арктики. Лесные районы Европы и Западной Сибири (не повсеместно);

плато Путорана, юг Восточной Сибири, Центральная Якутия (редко), Охот-

ское побережье (р. Сплавная под Магаданом), Сахалин, Курильские острова,

Камчатка; о. Ванкувер, Аляскинский хребет, Тихоокеанское побережье на юг

до Калифорнии и Невады; спорадически в лесных районах Центральной Ка-

нады; юг Лабрадора, Ньюфаундленд.

Сем. XXXIII. CRASSULACEAE DC. - ТОЛСТЯНКОВЫЕ

Обширное семейство, насчитывающее более 30 родов и около 1500 видов.

Распространено преимущественно в аридных областях земного шара, но мно-

гие его представители характерны и для районов с умеренным климатом. Боль-

шая часть видов семейства — суккуленты с разнообразными приспособлениями

к произрастанию в засушливых условиях. В Арктике встречаются только

3 рода — TiUaea L., Rhodiola L. и Sedum L.

9

Род Tillaea относится к подсемейству Crassuloideae Berger и представлен

в нашей «Флоре» единственным видом — Tillaea aquatica L., встречающимся

почти во всех областях Голарктики. Два других рода относятся к подсемейству

Sedoideae Berger и представлены немногими видами, более обычными в пределах

Бореальной области.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ

1. Растения однолетние или двулетние, мелкие (до 10 см выс.), обычно с тон-

кими приподнимающимися стеблями. Число тычинок в цветке равно числу

лепестков или чашелистиков. Цветки зеленовато-белые или красноватые

........................................... 1. Tillaea L.—Тиллея.

— Растения многолетние, значительно более крупные, преимущественно

с прочными прямостоячими стеблями. Число тычинок в цветке, как пра-

вило, вдвое превышает число лепестков ..............................2.

2. Растения с хорошо развитым одревесневающим каудексом, покрытым остат-

ками чешуевидных листьев. Цветки 4-членные (очень редко 5-членные),

двудомные..................................... 2. Rhodiola L.—Родиола.

— Растения с клубневидно утолщенными корнями или с ползучими корневи-

щами. Цветки 5-членные, всегда обоеполые . . .3. Sedum L.—Очиток.

Род 1. TILLAEA L. — ТИЛЛЕЯ

Сравнительно небольшой (около 50 видов) род. Большая часть видов —

мелкие однолетники, распространенные в основном в Средиземноморье и

.в Восточной Африке.

В СССР известно по крайней мере 3 вида, но лишь Т. aquatica, по-видимому,

распространена достаточно широко в пределах лесной зоны. Крайне малочис-

ленные местонахождения этого вида можно объяснить тем, что растение про-

пускалось при ботанических сборах из-за своей невзрачности и небольших

размеров, но есть все основания предполагать равномерное расселение Т. aqua-

tica во многих районах Бореальной области. Единственное местонахождение

в советской Арктике приурочено к выходам термальных вод.

1. Tillaea aquatica L. Sp. pl. (1753) 128; Борисова во Фп. СССР IX, 12;

Полозова, Юрцев в Экосист. терм. Чук. 107;

Bullianda aquatica (L.) DC. in Bull. Soc. Philom. 49 (1801) 2; Ledebour,

Fl. ross. II, 172.

Crassula aquatica (L.) Schoenl. in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. Ill,

2a (1891) 37; Hulten, Fl. Al. & neighb. terr. 561.

Ic.: Фл. СССР IX, табл. II, 2; Hulten, 1. с., 561.

Широко распространенный голарктический вид, чаще всего встречающийся

вдоль морских побережий, но обычный и на сырых прибрежных субстратах

у пресных водоемов. Нередок также у выходов термальных вод (Исландия).

На востоке Чукотского полуострова также найден у горячих источников в бас-

сейне р. Гильмимливеем.

Советская Арктика. Восток Чукотского полуострова.

Зарубежная Арктика. Южное побережье Гудзонова залива; Исландия.

Вне Арктики. Скандинавия, север Центральной Европы; северо-восток

европейской части СССР, центральные районы европейской части СССР (редко),

Западная Сибирь (очень редко), восток Средней Азии (редко), юг Восточной

Сибири (редко); Северная Монголия, Северо-Восточный Китай; Приморье и

Приамурье; Корейский полуостров, Японские острова; Аляска, северо-запад

Канады (район Б. Невольничьего озера); запад и северо-запад США, отдель-

ные изолированные местонахождения в южных и северо-восточных штатах

США.

Род 2. RHODIOLA L. — РОДИОЛА

Небольшой род, насчитывающий около 50 видов, распространен главным

образом в горных областях северного полушария. Низкорослые травянистые

многолетники с древеснеющим, обычно ветвящимся каудексом и ежегодно

10

отмирающими суккулентными побегами (вегетативными и генеративными).

Характерной особенностью является двудомность растений.

В советской Арктике встречаются 3 вида Rhodiola. Два из них едва заходят

в область нашей «Флоры»: R. quadrifida (Pall.) Fisch, et Mey. — в пределах

Полярного Урала и на Ямале, a R. Stephanii (Cham.) Trautv. et Mey. — в бас-

сейне p. Пенжины и Гижиги. Третий вид — R. rosea L. — широко распростра-

нен по всей тундровой зоне Евразии. Крупные каудексы R. rosea используются

как лекарственное сырье, главным образом в районах Южной Сибири.

R. rosea и R. Stephanii относятся к секции Rhodiola, a R. quadrifida пред-

ставляет секцию Chamaerhodiola (Fisch, et Mey.) Boriss.

1. Каудекс несет много отмерших стеблей прошлых лет; побеги текущего'

года многочисленные, тонкие (до 1 мм толщ.), 3—15 см выс. Листья ли-

нейные, почти цилиндрические (округлые в сечении), заостренные, 1 мм

шир., 5—8 мм дл. Соцветие малоцветковое, около 1 см шир. Плоды срос-

шиеся при основании..................1. R. quadrifida (Pall.) Fisch, et Mey.

— Каудекс без отмерших прошлогодних стеблей (или иногда с одиночными

стеблями). Побеги текущего года 2—5 мм толщ., 5—35 см выс., как пра-

вило, немногочисленные. Листья от эллиптических до линейно-ланцетных,

цельнокрайние или зубчатые. Соцветие многоцветковое, 2—5 см шир.

Плоды несросшиеся .....................................................2.

2. Стебли не менее 20 см выс. Листья линейно-ланцетные, крупнозубчатые,

с клиновидными основаниями. Цветки кремовые или беловатые . . . .

2. R. Stephanii (Cham.) Trautv. et Mey.

— Стебли более тонкие, 5—30 см выс. Листья от округло-яйцевидных до эллип-

тических и ланцетных, неглубоко зубчатые или цельнойрайные. Цветки

желтые или красные.3. R. rosea L. s. 1. . . . 3.

3. Тычиночные нити золотисто-желтые, желто-оранжееые, реже краснова-

тые; цветки желтые, оранжевые или красные, завязи и плоды зеленые

или красные ....................................За. R. rosea L. ssp. rosea.

— Тычиночные нити темно-пурпуровые-, цветки, завязи и плоды темно-крас-

ные или пурпуровые . . ЗЬ. R. rosea L. ssp. integrifolia (Raf.) Petrovsky.

1. Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch, et Mey. in Schrenk, Enum. pl. nov.

I (1841) 69; Борисова во Фл. СССР IX, 39; D. A. Webb in Fl. europ. 1, 363;

Игошина, Фл. Урала, 185; Хохряков в Бот. журн. 58, 12, 1831; Михалева

в Опред. раст. Як. 301; Бардунов в Эндем. высокогор. раст. Сев. Азии, 43,

карта 90; Мартыненко во Фл. сев.-вост. европ. ч. СССР III, 88, карта 137;

Хохряков, Матер, фл. южн. ч. Магад. обл. 23, 46; Ребристая, Фл. Болыпезем.

тундры, 85, карта 291.

Sedum quadrifidum Pall., Reise III (1776) 730; Ledebour, Fl. toss. II, 177;

Крылов, Фл. Зап. Сиб. VI, 1405; Перфильев, Фл. Сев. II—III, 159; Polunin,

Circump. Arct. fl. 247.

Kirpicznikovia quadrifida (Pall.) Love et D. Love in Bot. Notis. 128 (1975) 515.

Ic.: Pallas, 1. c., tab. P, 1A.

Азиатский высокогорный вид, заходящий в пределы Арктики на Полярном

Урале и в прилегающих тундровых районах. Здесь он отмечается в пятнистых

дриадовых и щебнистых мохово-лишайниковых тундрах, на осыпях, скалах,

среди каменных развалов, реже на песках, в кустарничково-лишайниковых

тундрах. Вне Арктики R. quadrifida встречается главным образом в альпий-

ском поясе гор на щебнистых субстратах.

Советская Арктика. Большеземельская тундра (восток); Полярный Урал;

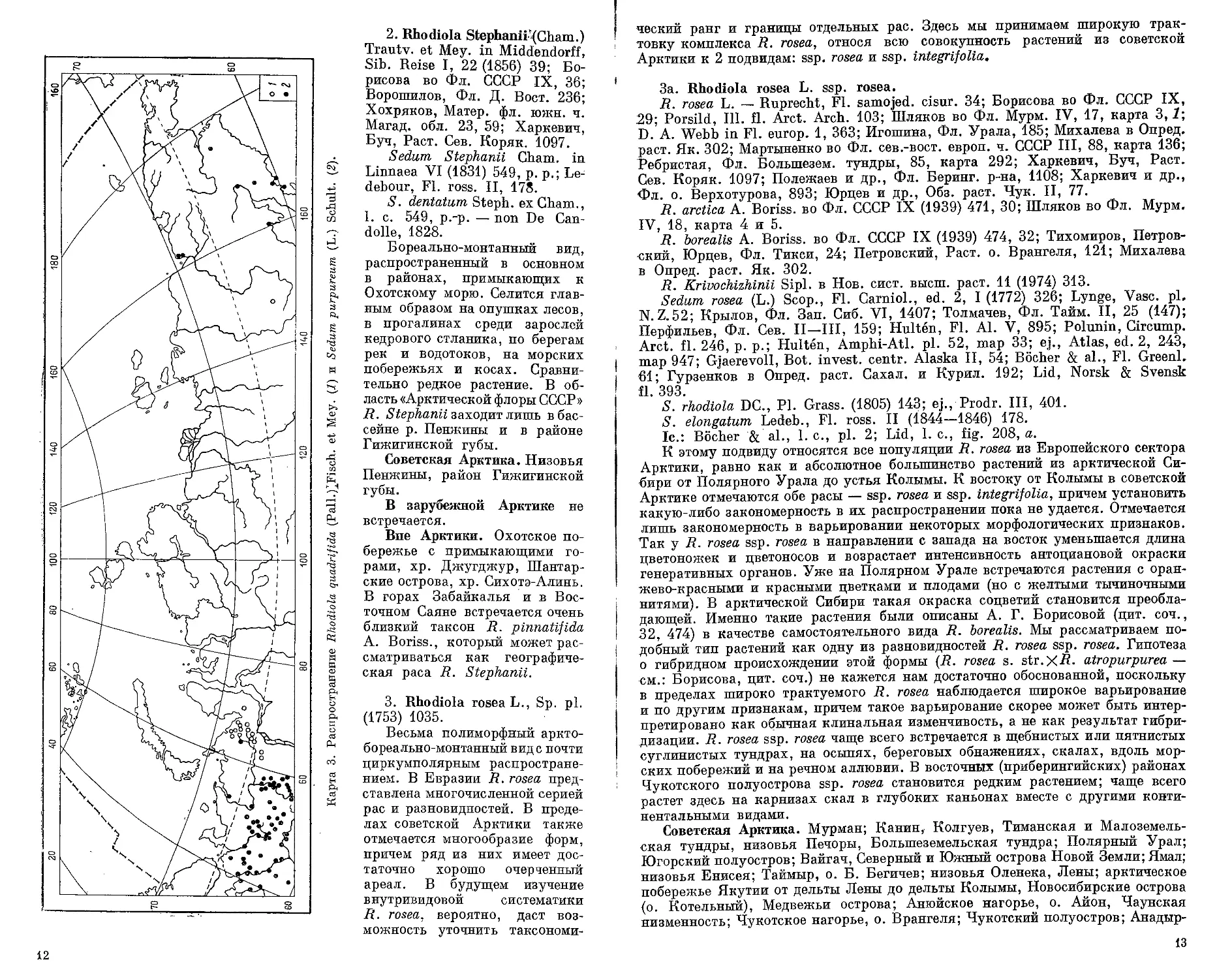

Ямал (юго-западная часть). (Карта 3,1).

В Зарубежной Арктике отсутствует.

Вне Арктики. Приполярный и Северный Урал, Алтай, Саяны, горы Средней

Азии (Памиро-Алай), хр. Танну-Ола; горы Северной Монголии; Становое на-

горье, Витимское нагорье, хр. Дуссе-Алинь, хр. Джугджур, Колымское на-

горье (горы к северу от пос. Сусуман).

11

2. Rhodiola Stephanii'(Cham.)

Trautv. et Mey. in Middendorff,

Sib. Reise I, 22 (1856) 39; Бо-

рисова во Фл. СССР IX, 36;

Ворошилов, Фл. Д. Вост. 236;

Хохряков, Матер, фл. южн. ч.

Магад. обл. 23, 59; Харкевич,

Буч, Раст. Сев. Коряк. 1097.

Sedum Stephanii Cham, in

Linnaea VI (1831) 549, p. p.; Le-

debour, FI. ross. II, 178.

S. dentatum Steph, ex Cham.,

1. c. 549, p.-p. — non De Can-

dolle, 1828.

Бореально-монтанный вид,

распространенный в основном

в районах, примыкающих к

Охотскому морю. Селится глав-

ным образом на опушках лесов,

в прогалинах среди зарослей

кедрового стланика, по берегам

рек и водотоков, на морских

побережьях и косах. Сравни-

тельно редкое растение. В об-

ласть «Арктической флоры СССР»

R. Stephanii заходит ллшъ в бас-

сейне р. Пенжины и в районе

Гижигинской губы.

Советская Арктика. Низовья

Пенжины, район Гижигинской

губы.

В зарубежной Арктике не

встречается.

Вне Арктики. Охотское по-

бережье с примыкающими го-

рами, хр. Джугджур, Шантар-

ские острова, хр. Сихотэ-Алинь.

В горах Забайкалья и в Вос-

точном Саяне встречается очень

близкий таксон R. pinnatifida

A. Boriss., который может рас-

сматриваться как географиче-

ская раса R. Stephanii.

3. Rhodiola rosea L., Sp. pl.

(1753) 1035.

Весьма полиморфный аркто-

бореально-монтанный вид с почти

циркумполярным распростране-

нием. В Евразии R. rosea пред-

ставлена многочисленной серией

рас и разновидностей. В преде-

лах советской Арктики также

отмечается многообразие форм,

причем ряд из них имеет дос-

таточно хорошо очерченный

ареал. В будущем изучение

внутривидовой систематики

R. rosea, вероятно, даст воз-

можность уточнить таксономи-

12

ческий ранг и границы отдельных рас. Здесь мы принимаем широкую трак-

товку комплекса 7?. rosea, относя всю совокупность растений из советской

Арктики к 2 подвидам: ssp. rosea и ssp. integrifolia.

За. Rhodiola rosea L. ssp. rosea.

R. rosea L. — Ruprecht, Fl. samojed. cisur. 34; Борисова во Фл. СССР IX,

29; Porsild, Ill. fl. Arct. Arch. 103; Шляков во Фл. Мурм. IV, 17, карта 3, 7;

D. A. Webb in Fl. europ. 1, 363; Игошина, Фл. Урала, 185; Михалева в Опред.

раст. Як. 302; Мартыненко во Фл. сев.-вост. европ. ч. СССР III, 88, карта 136;

Ребристая, Фл. Болыпезем. тундры, 85, карта 292; Харкевич, Буч, Раст.

Сев. Коряк. 1097; Полежаев и др., Фл. Беринг, р-на, 1108; Харкевич и др.,

Фл. о. Верхотурова, 893; Юрцев и др., Обз. раст. Чук. II, 77.

R. arctica A. Boriss. во Фл. СССР IX (1939) 471, 30; Шляков во Фл. Мурм.

IV, 18, карта 4 и 5.

R. borealis A. Boriss. во Фл. СССР IX (1939) 474, 32; Тихомиров, Петров-

ский, Юрцев, Фл. Тикси, 24; Петровский, Раст. о. Врангеля, 121; Михалева

в Опред. раст. Як. 302.

R. Krivochizhinii Sipl. в Нов. сист. высш. раст. 11 (1974) 313.

Sedum rosea (L.) Scop., Fl. Carniol., ed. 2, I (1772) 326; Lynge, Vase. pl.

N. Z.52; Крылов, Фл. Зап. Сиб. VI, 1407; Толмачев, Фл. Тайм. II, 25 (147);

Перфильев, Фл. Сев. II—III, 159; Hulten, Fl. Al. V, 895; Polunin, Circump.

Arct. fl. 246, p. p.; Hulten, Amphi-Atl. pl. 52, map 33; ej., Atlas, ed. 2, 243,

map 947; Gjaerevoll, Bot. invest, centr. Alaska II, 54; Bocher & al., Fl. GreenL

61; Гурзенков в Опред. раст. Сахал. и Курил. 192; Lid, Norsk & Svensk

fl. 393.

S. rhodiola DC., Pl. Grass. (1805) 143; ej., Prodr. Ill, 401.

S. elongatum Ledeb., Fl. toss. II (1844—1846) 178.

Ic.: Bocher & al., 1. c., pl. 2; Lid, 1. c., fig. 208, a.

К этому подвиду относятся все популяции R. rosea из Европейского сектора

Арктики, равно как и абсолютное большинство растений из арктической Си-

бири от Полярного Урала до устья Колымы. К востоку от Колымы в советской

Арктике отмечаются обе расы — ssp. rosea и ssp. integrifolia, причем установить

какую-либо закономерность в их распространении пока не удается. Отмечается

лишь закономерность в варьировании некоторых морфологических признаков.

Так у R. rosea ssp. rosea в направлении с запада на восток уменьшается длина

цветоножек и цветоносов и возрастает интенсивность антоциановой окраски

генеративных органов. Уже на Полярном Урале встречаются растения с оран-

жево-красными и красными цветками и плодами (но с желтыми тычиночными

нитями). В арктической Сибири такая окраска соцветий становится преобла-

дающей. Именно такие растения были описаны А. Г. Борисовой (цит. соч.,

32, 474) в качестве самостоятельного вида R. borealis. Мы рассматриваем по-

добный тип растений как одну из разновидностей R. rosea ssp. rosea. Гипотеза

о гибридном происхождении этой формы (R. rosea s. str.X-й- atropurpurea —

см.: Борисова, цит. соч.) не кажется нам достаточно обоснованной, поскольку

в пределах широко трактуемого R. rosea наблюдается широкое варьирование

и по другим признакам, причем такое варьирование скорее может быть интер-

претировано как обычная клинальная изменчивость, а не как результат гибри-

дизации. R. rosea ssp. rosea чаще всего встречается в щебнистых или пятнистых

суглинистых тундрах, на осыпях, береговых обнажениях, скалах, вдоль мор-

ских побережий и на речном аллювии. В восточных (приберингийских) районах

Чукотского полуострова ssp. rosea становится редким растением; чаще всего

растет здесь на карнизах скал в глубоких каньонах вместе с другими конти-

нентальными видами.

Советская Арктика. Мурман; Канин, Колгуев, Тиманская и Малоземель-

ская тундры, низовья Печоры, Болыпеземельская тундра; Полярный Урал;

Югорский полуостров; Вайгач, Северный и Южный острова Новой Земли; Ямал;

низовья Енисея; Таймыр, о. Б. Бегичев; низовья Оленека, Лены; арктическое

побережье Якутии от дельты Лены до дельты Колымы, Новосибирские острова

(о. Котельный), Медвежьи острова; Анюйское нагорье, о. Айон, Чаунская

низменность; Чукотское нагорье, о. Врангеля; Чукотский полуостров; Анадыр-

13

ское нагорье, бассейн Анадыря;

Корякское нагорье и побережье,

о. Верхотуров. (Карта 4).

Зарубежная Арктика. Арктиче-

ская Аляска (п-ов Сьюард); Баф-

финова Земля; Лабрадор; Юго-

Западная, Южная и Юго-Восточ-

ная Гренландия; Исландия; Шпиц-

берген, о. Медвежий; арктическая

Скандинавия.

Вне Арктики. Горы Скандина-

вии; Британские острова (север и

запад архипелага); Шетландские

и Фарерские острова; Пиренеи;

Альпы; Карпаты; северные Бал-

каны; северная Карелия (западное

побережье и острова Белого моря),

Урал, Алтай, Саяны; Монгольский

Алтай; горы Средней Азии; горы

8 Северной Монголии; Прибайкалье

и Забайкалье, Верхояно-Колым-

ская горная страна, горы Южной

" Якутии, Становое нагорье, хр.

•J Тукурингра, хр. Джугджур,

| хр. Дуссе-Алинь, хр. Сихотэ-

£ Алинь, Сахалин, Курилы, Кам-

« чатка; северные Японские острова;.

~ Приморье и Приамурье; атланти-

4 ческое побережье Канады и США;.

05 отдельные местонахождения R. ro-

ts sea во внутренних районах США,

Ф возможно, относятся к особым

« расам этого вида.

О

о

Рн

§ 3b. Rhodiola rosea L. ssp. in-

o, tegrifolia (Raf.) Petrovsky, comb.

nova.

g R. integrifolia Raf., Atl. Journ.

& 1 (1832) 146.

K Sedum atropurpureum Turcz.

in Bull. Soc. Nat. Mose. I (184Q)

13, 7Q; Ledebour, Fl. ross. II, 179;

Комаров, Фл. Камч. II, 200; Гур-

зенков в Опред. раст. Сахал. и

Курил. 193.

Rhodiola atropurpurea (Turcz.)

Trautv. etMey., Fl. ochot. (1856) 39;

Борисова во Фл. СССР IX, 33;

Харкевич, Буч, Раст. Сев. Коряк.

1097; Полежаев и др., Фл. Беринг,

р-на, 1108; Харкевич и др., Фл.

о. Верхотурова, 893; Юрцев и

др., Обз. раст. Чук. II, 77.

Sedumj-osea (L.) Scop. ssp. in-

tegrifolia (Raf.) Hult., Fl. Al.

V (1945) 895; ej., Amphi-Atl. pl. 52,

map 34; ej.,^Fl.^> Al. & neighb.

terr. 561.

14

Tolmachevia atropurpurea (Turcz.) Love et D. Love in Bot. Notis. 128 (1975) 515.

T. integrifolia, (Raf.) Love et D. Love in Bot. Notis. 128 (1976) 515.

Ic.: Hulten, Fl. Al. & neighb. terr. 561.

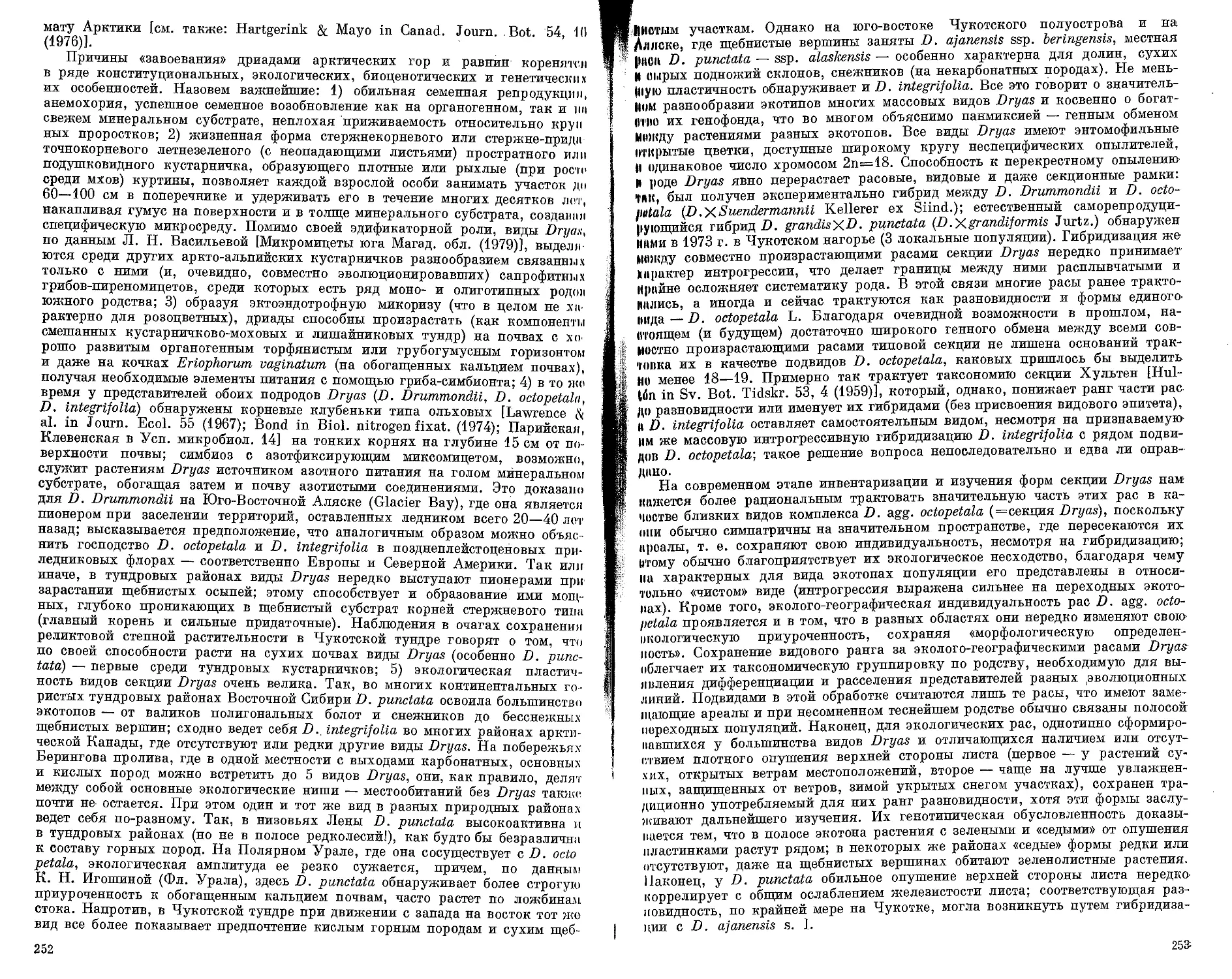

Стабильность признака пурпуровой окраски тычиночных нитей, просле-

женного ныне на огромной территории, послужила основанием для трактовки

расы, имеющей этот признак, в качестве самостоятельного вида (Rafinesque,

1. с.; Турчанинов, цит. соч.). Однако мы, придерживаясь широкого понимания

R. rosea, разделяем точку зрения Хультена (Hulten, 1945), рассматривающего

эту расу в качестве подвида. Ввиду иной, чем у Хультена, трактовки объема

рода Sedum предложена новая номен-

клатурная комбинация для этого амфи-

пацифического аркто-бореально-монтан-

ного подвида.

R. rosea ssp. integrifolia довольно

часто встречается на Чукотке, в Коря-

кии, в приморских районах Камчатки

и бассейна Охотского моря. Как и

у типической расы, основными место-

обитаниями R. rosea ssp. integrifolia

являются галечниково-песчаные мор-

ские косы, береговые обрывы и скалы,

щебнистые горные тундры. На литора-

лях нередко отмечаются более круп-

ные и сильно кустистые (многостебель-

ные) экземпляры. В Чукотской тундре

нередко растет на хрящеватых голых

пятнах в сырых пятнистых тундрах

горных седловин, на шлейфах склонов

(в том числе на делювии гранитоидов). Карта 5. Распространение Rhodiola rosea

СоветскаяАрктика. Низовья Колымы; ssp. integrifolia (Raf.) Petrovsky.

Медвежьи острова, Анюйское нагорье,

о. Айон, Чаунская низменность; Чукотское нагорье, Чукотский полуостров;

бассейны Анадыря и Пенжины; Корякское нагорье и побережье, о. Верхотуров,-

Гижигинская губа. (Карта 5)'

Зарубежная Арктика. Арктическая Аляска.

Вне Арктики. Камчатка, северные Курилы, побережье и острова Охотского

моря, материковое побережье Татарского пролива; Аляска; Юкон; Скалистые

горы (на юг до штатов Колорадо и Калифорния); указывается также для гор

Южного Китая (пров. Юньнань — см.: Hulten, 1958). Южная и западная гра-

ницы ареала этого подвида пока недостаточно ясны. К западу от дельты р. Ко-

лымы растения с интенсивно-пурпуровыми тычиночными нитями встречены

только однажды — на о. Муостах в губе Буор-Хая. Учитывая, что в низовьях

р. Лены неоднократно встречались растения с цветками, имеющими одновре-

менно золотисто-желтые и пурпуровые тычиночные нити (см. комментарий

к R. rosea ssp, rosea), эту популяцию можно рассматривать как крайнюю форму

варьирования ssp. rosea, но с не меньшим основанием ее можно трактовать

и как крайне западную популяцию более однородного в пределах Арктики

ssp. integrifolia.

Род 3. SEDUM L. — ОЧИТОК

Крупный род, включающий около 350 видов, распространенных главным

образом в лесных и аридных областях северного полушария. В тундровую

зону проникают лишь 4 вида, причем один из них — S. acre L., возможно,

занесен человеком в недавнее время. Остальные 3 таксона — S. aizoon ssp.

kamtschaticum (Fisch.) Hult., S. cyaneum Rudolph и S. purpureum (L.) Schult. —

лишь местами и весьма незначительно заходят за северную границу леса на

пространстве между р. Колымой и побережьем Берингова моря.

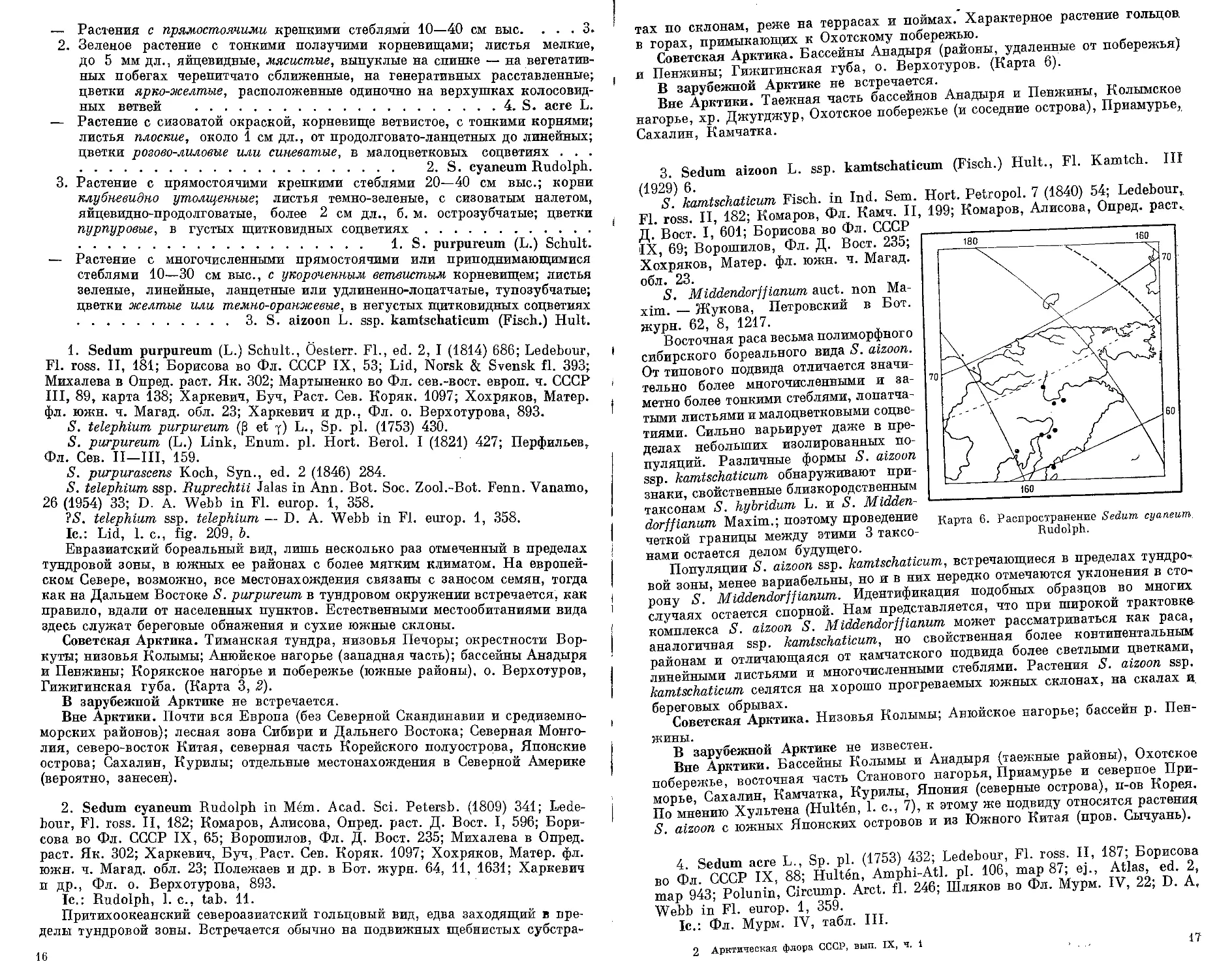

1. Растения с ползучими или простертыми приподнимающимися стеблями

5—15 см выс.................................................2.

15

— Растения с прямостоячими крепкими стеблями 10—40 см выс. . . . 3.

2. Зеленое растение с тонкими ползучими корневищами; листья мелкие,

до 5 мм дл., яйцевидные, мясистые, выпуклые на спинке — на вегетатив-

ных побегах черепитчато сближенные, на генеративных расставленные;

цветки ярко-желтые, расположенные одиночно на верхушках колосовид-

ных ветвей .................................................4. S. acre L.

— Растение с сизоватой окраской, корневище ветвистое, с тонкими корнями;

листья плоские, около 1 см дл., от продолговато-ланцетных до линейных;

цветки розово-лиловые или синеватые, в малоцветковых соцветиях . . .

............................................... 2. S. cyaneum Rudolph.

3. Растение с прямостоячими крепкими стеблями 20—40 см выс.; корни

клубневидно утолщенные-, листья темно-зеленые, с сизоватым налетом,

яйцевидно-продолговатые, более 2 см дл., б. м. острозубчатые; цветки

пурпуровые, в густых щитковидных соцветиях..............................

......................................... 1. S. purpureum (L.) Schult.

— Растение с многочисленными прямостоячими или приподнимающимися

стеблями 10—30 см выс., с укороченным ветвистым корневищем; листья

зеленые, линейные, ланцетные или удлиненно-лопатчатые, тупозубчатые;

цветки желтые или темно-оранжевые, в негустых щитковидных соцветиях

........................3. S. aizoon L. ssp. kamtschaticum (Fisch.) Hult.

1. Sedum purpureum (L.) Schult., Oesterr. Fl., ed. 2, I (1814) 686; Ledebour,

Fl. ross. II, 181; Борисова во Фл. СССР IX, 53; Lid, Norsk & Svensk fl. 393;

Михалева в Опред. раст. Як. 302; Мартыненко во Фл. сев.-вост, европ. ч. СССР

III, 89, карта 138; Харкевич, Буч, Раст. Сев. Коряк. 1097; Хохряков, Матер,

фл. южн. ч. Магад. обл. 23; Харкевич и др., Фл. о. Верхотурова, 893.

S. telephium purpureum (р et у) L., Sp. pl. (1753) 430.

S. purpureum (L.) Link, Enum. pl. Hort. Berol. I (1821) 427; Перфильев,

Фл. Сев. II—III, 159.

S. purpurascens Koch, Syn., ed. 2 (1846) 284.

S. telephium ssp. Ruprechtii Jalas in Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo,

26 (1954) 33; D. A. Webb in Fl. europ. 1, 358.

?5. telephium ssp. telephium — D. A. Webb in Fl. europ. 1, 358.

Ic.: Lid, 1. c., fig. 209, b.

Евразиатский бореальный вид, лишь несколько раз отмеченный в пределах

тундровой зоны, в южных ее районах с более мягким климатом. На европей-

ском Севере, возможно, все местонахождения связаны с заносом семян, тогда

как на Дальнем Востоке S. purpureum в тундровом окружении встречается, как

правило, вдали от населенных пунктов. Естественными местообитаниями вида

здесь служат береговые обнажения и сухие южные склоны.

Советская Арктика. Тиманская тундра, низовья Печоры; окрестности Вор-

куты; низовья Колымы; Анюйское нагорье (западная часть); бассейны Анадыря

и Пенжины; Корякское нагорье и побережье (южные районы), о. Верхотуров,

Гижигинская губа. (Карта 3, 2).

В зарубежной Арктике не встречается.

Вне Арктики. Почти вся Европа (без Северной Скандинавии и средиземно-

морских районов); лесная зона Сибири и Дальнего Востока; Северная Монго-

лия, северо-восток Китая, северная часть Корейского полуострова, Японские

острова; Сахалин, Курилы; отдельные местонахождения в Северной Америке

(вероятно, занесен).

2. Sedum cyaneum Rudolph in Mem. Acad. Sci. Petersb. (1809) 341; Lede-

bour, Fl, ross. II, 182; Комаров, Алисова, Опред. раст. Д. Вост. I, 596; Бори-

сова во Фл. СССР IX, 65; Ворошилов, Фл. Д. Вост. 235; Михалева в Опред.

раст. Як. 302; Харкевич, Буч,. Раст. Сев. Коряк. 1097; Хохряков, Матер, фл.

южн. ч. Магад. обл. 23; Полежаев и др. в Бот. журн. 64, 11, 1631; Харкевич

и др., Фл. о. Верхотурова, 893.

Ic.: Rudolph, 1. с., tab. 11.

Притихоокеанский североазиатский гольцовый вид, едва заходящий в пре-

делы тундровой зоны. Встречается обычно на подвижных щебнистых субстра-

16

тах по склонам, реже на террасах и поймах. Характерное растение гольцов,

в горах, примыкающих к Охотскому побережью.

Советская Арктика. Бассейны Анадыря (районы, удаленные от побережья)

и Пенжины; Гижигинская губа, о. Верхотуров. (Карта 6).

В зарубежной Арктике не встречается.

Вне Арктики. Таежная часть бассейнов Анадыря и Пенжины, Колымское

нагорье, хр. Джугджур, Охотское побережье (и соседние острова), Приамурье,

Сахалин, Камчатка.

3. Sedum aizoon L. ssp. kamtschaticum (Fisch.) Hult., Fl. Kamtch. Ill

(1929) 6.

S. kamtschaticum Fisch, in Ind. Sem. Hort. Petropol. 7 (1840) 54; Ledebour,

Fl. ross. II, 182; Комаров, Фл. Камч. II, 199; Комаров, Алисова, Опред. раст,.

Д. Вост. I, 601; Борисова во Фл. СССР

IX, 69; Ворошилов, Фл. Д. Вост. 235;

Хохряков, Матер, фл. южн. ч. Магад.

обл. 23.

S. Middendorffianum auct. non Ma-

xim. — Жукова, Петровский в Бот.

журн. 62, 8, 1217.

Восточная раса весьма полиморфного

сибирского бореального вида S. aizoon.

От типового подвида отличается значи-

тельно более многочисленными и за-

метно более тонкими стеблями, лопатча-

тыми листьями и малоцветковыми соцве-

тиями. Сильно варьирует даже в пре-

делах небольших изолированных по-

пуляций. Различные формы S. aizoon

ssp. kamtschaticum обнаруживают при-

знаки, свойственные близкородственным

таксонам S. hybridum L. и S. Midden-

dorffianum Maxim.; поэтому проведение

четкой границы между этими 3 таксо-

нами остается делом будущего.

Популяции S. aizoon ssp. kamtschaticum, встречающиеся в пределах тундро-

вой зоны, менее вариабельны, но и в них нередко отмечаются уклонения в сто-

рону S. Middendorffianum. Идентификация подобных образцов во многих

случаях остается спорной. Нам представляется, что при широкой трактовке

комплекса S. aizoon S. Middendorffianum может рассматриваться как раса,

аналогичная ssp. kamtschaticum, но свойственная более континентальным

районам и отличающаяся от камчатского подвида более светлыми цветками,

линейными листьями и многочисленными стеблями. Растения (S', aizoon ssp,

kamtschaticum селятся на хорошо прогреваемых южных склонах, на скалах и.

береговых обрывах.

Советская Арктика. Низовья Колымы; Анюйское нагорье; бассейн р. Пен-

жины.

В зарубежной Арктике не известен.

Вне Арктики. Бассейны Колымы и Анадыря (таежные районы), Охотское

побережье, восточная часть Станового нагорья, Приамурье и северное При-

морье, Сахалин, Камчатка, Курилы, Япония (северные острова), п-ов Корея,

По мнению Хультена (Hulten, 1. с., 7), к этому же подвиду относятся растения

S. aizoon с южных Японских островов и из Южного Китая (пров. Сычуань).

4. Sedum acre L., Sp. pl. (1753) 432; Ledebour, Fl. ross. II, 187; Борисова

во Фл. СССР IX, 88; Hulten, Amphi-Atl. pl. 106, map 87; ej., Atlas, ed. 2,

map 943; Polunin, Circump. Arct. fl. 246; Шляков во Фл. Мурм. IV, 22; D. А,

Webb in Fl. europ. 1, 359.

Ic.: Фл. Мурм. IV, табл. III.

2 Арктическая флора СССР, вып. IX, ч. 1

17

Преимущественно европейский полизональный вид, спорадично встре-

чающийся также в Северной Африке и Малой Азии; в область «Арктической

флоры СССР» слабо заходит только на Мурманском побережье; довольно обычен

на востоке США, куда, очевидно, был занесен из Европы. Тяготеет к песчаным

и каменистым субстратам, наиболее обычен на открытых местах, крутых скло-

нах, обочинах дорог, береговых обнажениях, пустырях. В Арктику вид проник

скорее всего при посредстве человека. Используется в народной меди-

цине.

Советская Арктика. Мурман (п-ов Рыбачий).

Зарубежная Арктика. Юго-Восточная Гренландия, Исландия, арктическая

Скандинавия.

Вне Арктики. Почти вся Европа, кроме северо-восточной части (восток

Кольского полуострова и вся территория к востоку от р. Северной Двины);

Западная Сибирь (бассейн р. Тобол); Кавказ и Закавказье; Малая Азия; горы

Неверной Африки; о. Ньюфаундленд; восточные районы США и Канады; за-

пад США (отдельные немногочисленные местонахождения); Новая Зеландия

«(заносное).

Сем. XXXIV. PARNASSIACEAE S. F. Gray - БЕЛОЗОРОВЫЕ

Небольшое семейство, включающее 2 рода — Parnassia L. и монотипный

род Lepuropetalon Ell. Единственный вид рода Lepuropetalon — L. spathulata —

произрастает на юго-западе Северной Америки (в Мексике) и в Южной Америке

(Чили). Род Parnassia распространен во внетропической зоне северного полу-

шария. В Арктику заходят 2 вида Parnassia — Р. palustris L. (с 2 подвидами)

и Р. Kotzebuei Cham, et Schlecht., характерные растения лугов и луговин,,

<а также нивальных тундр.

Род PARNASSIA L. — БЕЛОЗОР

Род насчитывает более 50 видов, распространенных в холодном и умерен-

ном поясах северного полушария. Главные центры видового разнообразия —

Восточная Азия и северо-запад Северной Америки. Представители рода —

многолетние травы, обитающие на влажных лугах и переувлажненных местах

низменностей и гор (включая высокогорья и Арктику), обычно в местах с обиль-

ным, поздно сходящим снеговым покровом.

В советской Арктике встречаются 2 вида, один из них — аркто-бореально-

монтанный Р. palustris — представлен 2 подвидами, распространен от Мур-

мана до Чукотского полуострова, но не выходит за пределы полосы гипоаркти-

ческих тундр. Другой — аркто-альпийский нивальный вид Р. Kotzebuei —

встречается в Азии лишь в Берингийском секторе, проникая на Севере до

о. Врангеля.

1. Стеблевой лист имеется, полустеблеобъемлющий. Чашелистики короче

лепестков или очень редко равны им. Лепестки с 5 или более жилками.

Стаминодии длинные, многораздельные (от 5 до 20 долей)........

..................... 1. Р. palustris L. s. 1. . . 2.

— Стеблевой лист обычно отсутствует (если же имеется, то, как и прикорне-

вые листья, с черешком). Чашелистики равны лепесткам или длиннее их.

Лепестки с 3 жилками. Стаминодии короткие, 3—4-разделъные ....

..................................2. Р. Kotzebuei Cham, et Schlecht.

2. Растения обычно довольно крупные, 20—40 см выс. (реже более низко-

рослые). Все листья довольно плотные, кожистые; стеблевой — сердце-

видный или почти почковидный, сходный по форме и по размерам с при-

корневыми. Чашелистики также плотные, кожистые, довольно широкие

(длина их всего в 1.5—2.3 раза больше ширины), яйцевидные или широко-

ланцетные, туповатые или заостренные к верхушке. Лепестки широкие,

18

часто налегающие краями друг на друга, с многочисленными, ясно обо-

значенными темными жилками. Стаминодии с 12—20 долями. Многие

части растения обычно обильно покрыты ржавыми точками или черточ-

ками — вместилищами танина 1 . . . .la. Р. palustris L. ssp. palustris.

— Растения 6—25 (редко до 35) см выс. Листья, как и все растение, более

нежные и тонкие, светло-зеленые, прикорневые — слабосердцевидные или

широкояйцевидные, в основании почти без выемки, стеблевые — от дель-

товидно-овальных, слегка заостренных, до широколанцетных, узколанцет-

ных и у крайних форм — линейных или почти чешуевидных. Чашелистик®

тонкие, довольно узкие (длина их в 2.5—4 раза больше ширины), листо-

видные, островатые, линейно-ланцетные или ланцетно-продолговатые.

Лепестки ромбическо-эллиптические, с немногочисленными слабоокра-

шенными жилками. Стаминодии с меньшим количеством долей (от 5 до 11,.

редко до 14). Растение покрыто менее обильными ржавыми точками,

иногда совсем без них . . .lb. Р. palustris L. ssp. neogaea (Fern.) Hult.

1. Parnassia palustris L., Sp. pl. (1753) 273; Ledebour, Fl. ro s. I, 262; Кры-

лов, Фл. Зап. Сиб. VI, 1436; Лозина-Лозинская во Фл. СССР IX, 216; Polu-

nin, Circump. Arct. fl. 248; D. A. Webb in Fl. europ. 1, 381.

Циркумполярный аркто-бореально-монтанный вид, обнаруживающий на.

протяжении своего обширного ареала большой полиморфизм. Варьируют

высота растений (от 6 до 40 см), число прикорневых листьев, их форма и вели-

чина, форма и величина стеблевых листьев, форма и количество жилок чаше-

листиков и лепестков, окраска жилок, размеры стаминодиев и количество их

долей. Эта изменчивость в значительной степени имеет географический харак-

тер. Среди существующих схем таксономического подразделения Р. palustris-

8. 1. наиболее удачной следует признать трактовку Хультена, различающего

2 основные расы в ранге подвида: евразиатскую бореальную и циркумполярную

аркто-альпийскую.

Советская Арктика в основном заселена аркто-альпийским подвидом Р. pa-

lustris ssp. neogaea (Fern.) Hult., тогда как типовой подвид ssp. palustris, широко

распространенный в умеренном поясе Евразии, едва заходит в область нашей

«Флоры» в пределах Европейского сектора.

Р. palustris ssp. neogaea в советской Арктике известен от Мурмана, где

местами встречается вместе с ssp. palustris, до Чукотского полуострова, бас-

сейна Анадыря и Корякской земли.

В пределах этого подвида особенно своеобразна якутско-чукотская форма::

с маленьким и узким, почти чешуевидным стеблевым листом (намного мень-

шим, чем прикорневые листья); с короткочерешковыми скученными прикорне

выми листьями; высота растения, как правило, не превышает 20 см; чаше-

листики и лепестки узкие. Отдельные растения с такими признаками начинают

попадаться еще на Полярном Урале, по мере продвижения на восток их ста-

новится все больше. Наиболее часто такие растения встречаются в арктической

Якутии (особенно в низовье р. Лены) и в разных частях Чукотской тундры,

а также в Анадырском крае и на Корякской земле. На Чукотском полуострове,

около Сенявинских горячих ключей Б. А. Тихомировым и В. А. Гаврилюком

собраны растения, сходные с типовым подвидом широкими, несколько сердце-

видными стеблевыми листьями, широкими чашелистиками.

Р. palustris ssp. palustris в области нашей «Флоры» довольно обычен на Мур-

манском побережье, восточнее же известен лишь из отдельных точек Европей-

ского сектора — на севере п-ова Канина, в юго-западной части о. Колгуева;

несколько уклоняются к ssp. palustris также низкорослые растения с о. Вайгач

(п-ов Гребень) и из Карской тундры (с р. Нерусовей).

Во «Флоре Мурманской области» вся местная популяция Р. palustris отне-

сена к особому виду — Р. obtusiflora Вирг. (Fl. samojed. cisur. 23), описанному

Рупрехтом с о. Колгуева.

1 Смотреть под микроскопом-бинокуляром.

2*

19.

Согласно описанию Рупрехта, «Р. obtusiflora — растение приземистое,

7—10 см, цветонос голый, безлистный, только самое основание одето листьями;

чашелистики крупные, венчик почти равен чашечке, туповатый, чашелистики

и лепестки сильно тупые, верхушка лепестков круглая, иногда выемчатая,

лепестки с 5 жилками». Судя по некоторым из упомянутых признаков, Рупрехт

описал островные популяции ssp. palustris с Колгуева и Вайгача. Однако все

последующие сборы с европейского Севера не вполне соответствуют описанию

Р. obtusiflora, очевидно сделанному по ненормально развитому (уродливому)

образцу с короткими лепестками й без стеблевого листа (признаки, характер-

ные для чукотско-американской Р. Kotzebuei).

А. П. Соколовская и О. С. Стрелкова (в Бот. журя. 45, 3, 369) отмечают,

что исследованный ими экземпляр с о. Колгуева Р. obtusiflora имеет тетра-

плоидное число хромосом, 2п=36, в то время как у Р. palustris 2н=18. Тетра-

плоидом оказался и изученный ими экземпляр с Хибинских гор (Р. palustris').

К сожалению, мы не имели возможности исследовать эти образцы, без чего

трудно судить об их таксономической принадлежности. Вполне вероятно, что

это — карликовые формы Р. palustris и что мы имеем дело с аутотетраплоидами,

возникшими в условиях европейской Арктики.

Ряд зарубежных авторов, данные которых сведены Лёве (Love & D. Love,

Cytotaxon. atlas arct. fl. 308—309), также приводит тетраплоидное число хро-

мосом (2п=36) для Р. palustris s. 1. из Скандинавии и Исландии. А. Лёве от-

носит эти растения к Р. obtusiflora, с которой он отождествляет и Р. palustris

var. tenuis Wahlenb. [A. Love in Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 72, 15 (1955)].

Однако на протяжении всей азиатской части ареала Р. palustris var. tenuis,

которую мы вслед за Хультеном включаем в состав Р. palustris ssp. neogaea,.

тетраплоидов не обнаружено (так же как и у ssp. palustris). Таким образом,

тетраплоидные Parnassia пока известны лишь с севера Европы. Очевидно,

в Исландии, на севере Фенноскандии (в том числе и в Хибинах) и на Колгуеве

мы имеем дело с локально распространенной тетраплоидной расой, объединяю-

щей карликовые растения Р. palustris ssp. palustris. Однако до изучения образ-

цов, у которых выявлен тетраплоидный набор хромосом, мы не можем утвер-

ждать это с полной уверенностью. Так, Хультен (Hulten, Circump. pl. II)

склонен приписать тетраплоидное число аркто-альпийской ssp. neogaea, что

не подтверждено цитотаксономическими исследованиями в арктической Азии.

Однако пока нельзя исключить существования тетраплоидной кариорасы дан-

ного подвида в арктической Европе.

Можно согласиться с Хультеном (Hulten, 1. с.) в том, что не следует поль-

зоваться названием Р. obtusiflora Rupr., основанным на описании уродливой

формы. Для аркто-альпийской географической расы приоритетным названием

в ранге подвида является ssp. neogaea, основанное на типе из приатлантической

Канады (о. Ньюфаундленд). Что же касается var. tenuis, описанной с севера

Скандинавии, то она могла быть описана по тетраплоидным образцам. Дальней-

шие цитотаксономические исследования всего комплекса Р. palustris. s. 1. край-

не желательны.

la. Parnassia palustris L. ssp. palustris — D. A. Webb in Fl. europ. 1

(1964) 381; Hulten, Circump. pl. II, 331, map 68.

P. palustris L. — Ruprecht, Fl. samojed. cisur. 23, p.p.; Trautvetter, Pl.

Sib. bor. 29; Scheutz, Pl. jenis. 89, p. p.; Некрасова во Фл. Аз. Росс. И, 20,

карта в прилож.; Перфильев, Мат. фл. Н. 3., Колг. 63, р. р.; Комаров, Фл.

Камч. II, 223, р. р.; Hulten, Fl. Kamtch. Ill, 35, map 486, p. p.; Толмачев,

Фл. Колг. 26, p. p.; Андреев, Мат. Фл. Канина, 177, р. р.; Крылов, Фл. Зап.

Сиб. VI, 1436, р. р.; Перфильев, Фл. Сев. II—III, 167, р. р.; Говорухин, Фл.

Урала, 320, р. р.; Лозина-Лозинская во Фл. СССР IX, 216. р. р.; Караваев,

Консп. фл. Як. 120, р. р.; Polunin, Circump. Arct. fl. 248, p. p.; Опред. раст.

Коми, 212, p. p.; Игошина, Фл. Урала, 187, р. р.; Hulten, Atlas, ed. 2, map 955,

p. p.; Перфильева в Опред. раст. Як. 311, р. р.; Толмачев, Мартыненко во Фл.

сев.-вост. европ. ч. СССР III, 100, карта 157, р. р.; Lid, Norsk & Svensk. fl.

403, p. p.; Иванова во Фл. Путорана, 72, карта с. 136, р. р.; Хохряков, Матер.

20

фл. южн. ч. Магад. обл. 24, р. р.; Ребристая, Фл. Болыпезем. тундры, 87,

карта 3,07, р. min. р.; Нечаева, Воробьев в Опред. раст. Камч. обл. 189, р. р.;

Хохряков, Фл. Магад. обл. 2, 34, р. min. р. («типичная форма»).

Р. obtusiflora Rupr., Fl. samojed. cisur. (1846) 23; Шляков во Фл. Мурм. IV,

43, карта 17, р. р.; Love, Isl. Ferdafl. 264.

Р. palustris ssp. obtusiflora (Rupr.) D. A. Webb in Fl. europ. 1 (1964) 381,

p. p. (quoad typ.); Lid, 1. c. 403, p. p.

Ic.: Фл. Мурм. IV, табл. XI (sub «Р. obtusiflora»)-, Polunin, Circump. Arct.

fl. 249; Love, 1. c., fig. 317 (sub «Р. obtusiflora»)-, Lid, 1. c., fig. 214, h.

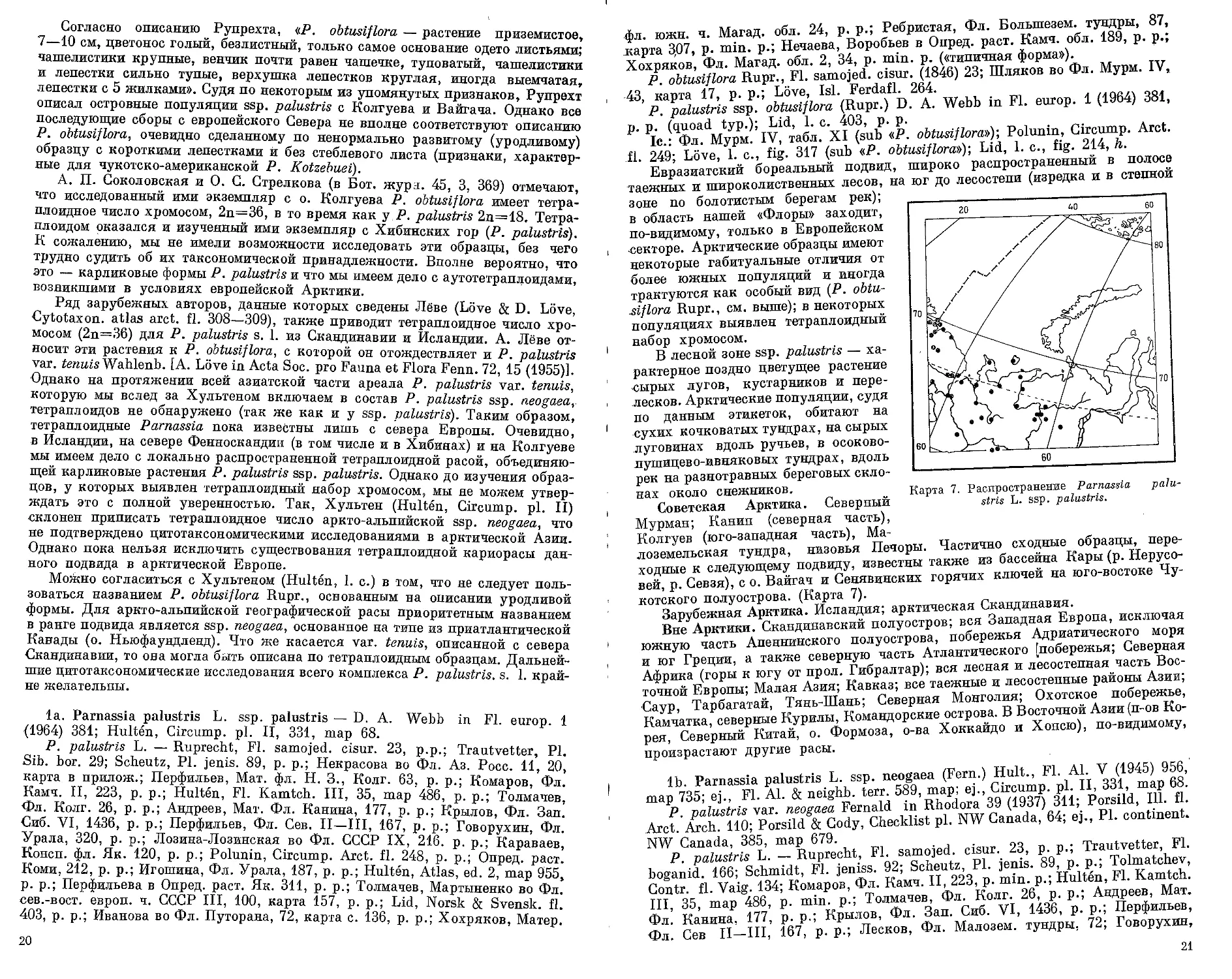

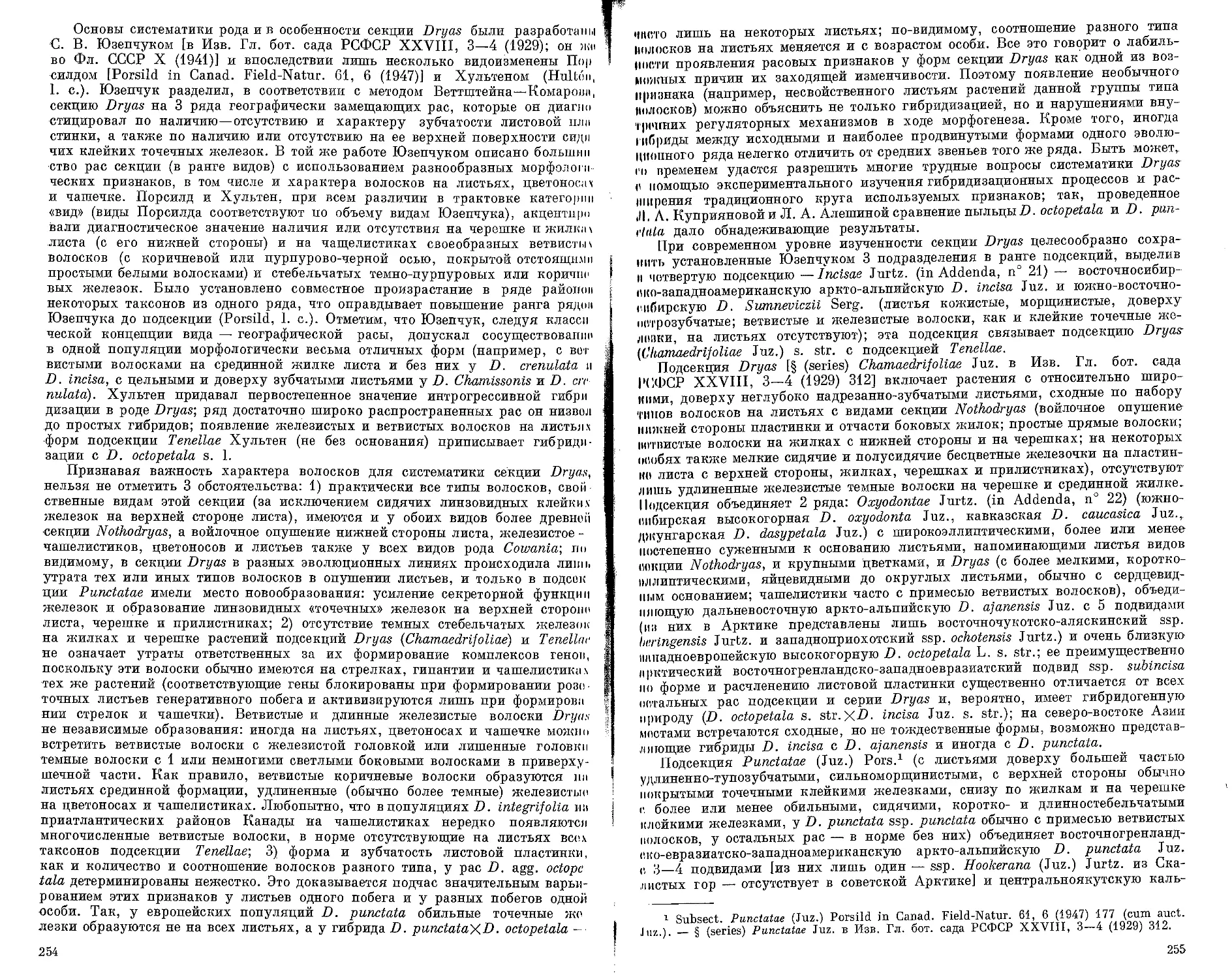

Евразиатский бореальный подвид, широко распространенный в полосе

таежных и широколиственных лесов, на юг до лесостепи (изредка и в степной

зоне по болотистым берегам рек);

в область нашей «Флоры» заходит,

по-видимому, только в Европейском

секторе. Арктические образцы имеют

некоторые габитуальные отличия от

более южных популяций и иногда

трактуются как особый вид (Р. obtu-

siflora Rupr., см. выше); в некоторых

популяциях выявлен тетраплоидный

набор хромосом.

В лесной зоне ssp. palustris — ха-

рактерное поздно цветущее растение

сырых лугов, кустарников и пере-

лесков. Арктические популяции, судя

по данным этикеток, обитают на

сухих кочковатых тундрах, на сырых

луговинах вдоль ручьев, в осоково-

лушицево-ивняковых тундрах, вдоль

рек на разнотравных береговых скло-

нах около снежников. Карта 7. Распространение Parnassia palu-

Советская Арктика. Северный stris L. ssp. palustris.

Мурман; Канин (северная часть),

Колгуев (юго-западная часть), Ма-

лоземельская тундра, низовья Печоры. Частично сходные образцы, пере-

ходные к следующему подвиду, известны также из бассейна Кары (р. Нерусо-

вей, р. Севзя), с о. Вайгач и Сенявинских горячих ключей на юго-востоке Чу-

котского полуострова. (Карта 7).

Зарубежная Арктика. Исландия; арктическая Скандинавия.

Вне Арктики. Скандинавский полуостров; вся Западная Европа, исключая

южную часть Апеннинского полуострова, побережья Адриатического моря

и юг Греции, а также северную часть Атлантического [побережья; Северная

Африка (горы к югу от прол. Гибралтар); вся лесная и лесостепная часть Вос-

точной Европы; Малая Азия; Кавказ; все таежные и лесостепные районы Азии;

Саур, Тарбагатай, Тянь-Шань; Северная Монголия; Охотское побережье,

Камчатка, северные Курилы, Командорские острова. В Восточной Азии (п-ов Ко-

рея, Северный Китай, о. Формоза, о-ва Хоккайдо и Хонсю), по-видимому,

произрастают другие расы.

lb. Parnassia palustris L. ssp. neogaea (Fern.) Hult., Fl. Al. V (1945) 956,

map 735; ej., Fl. Al. & neighb. terr. 589, map; ej., Circump. pl. II, 331, map 68.

P. palustris var. neogaea Fernaid in Rhodora 39 (1937) 311; Porsild, Ill. fl.

Arct. Arch. 110; Porsild & Cody, Checklist pl. NW Canada, 64; ej., Pl. continent.

NW Canada, 385, map 679.

P. palustris L. — Ruprecht, Fl. samojed. cisur. 23, p. p.; Trautvetter, FL

boganid. 166; Schmidt, Fl. jeniss. 92; Scheutz, Pl. jenis. 89, p. p.; Tolmatchev,

Contr. fl. Vaig. 134; Комаров, Фл. Камч. II, 223, p. min. p.; Hulten, Fl. Kamtch.

Ill, 35, map 486, p. min. p.; Толмачев, Фл. Колг. 26, p. p.; Андреев, Мат.

Фл. Канина, 177, р. р.; Крылов, Фл. Зап. Сиб. VI, 1436, р. р.; Перфильев,

Фл. Сев II—III, 167, р. р.; Лесков, Фл. Малозем. тундры. 72; Говорухин,

21

• Урала, 320, р. р.; Толмачев,

Фл. побер. Карск. моря, 192;

лозина-Лозинская во Фл. СССР

1А, 216, р р.; Караваев, Конец,

фл. к. 120, р. р_; Polunin,

Circump. Arct. fl. 248 (agg)

₽- P->’ Hulten, Fl. Aleut. Is!.,’

ed. 2, 236, map 325; Опред. раст.

оми> 212, p. p.; в. Виногра

Дова, Фл. Пым-ва-шор, 28; Wig

gins & Thomas, Fl. Al. Arct

228, map 90; Gjaerevoll, Bot.

invest, centr. Alaska II, 64-

Игошина, Фл. Урала, 187, p. p.;

Толмачев. Токаревских, Исслед’ 1

района Море-Ю, 565; Катенин

и др., Фл. Сив. Маски, 41;

Hulten. Atlas, ed. 2, map 955

p. p.; Welsh, Fl. Al. 426; Xox-

Ряков, Юрцев, Фл. Ольск. плато,

67; Перфильева в Опред. раст.

Як. 311, р. р.; Толмачев, Мар-

ТЬ™° во ®л‘ оев.-вост. европ.

ч. СССР III, ЮО, карта 157,

р. р., Иванова во Фл. Путорана

72, карта с. 136, р. р.; Харке-

4097- Г’ Р’СТ-

ШУ/, Хохряков, Матер, фл

южн. ч. Магад. обл. 24, р. р.;

Ребристая, Фл. Болыпезем

тундры, 87, карта 307, р. р.;

Хохряков, Фл. р. Омолон, 68’

Юрцев и др., Обз. раст. Чук. Il"

78; Нечаева, Воробьев в Опред’

раст. Камч. обл. 189, р. р.

Р. palustris var. tenuis Wah-

lenb., Fl. lapp. (1812) 74; Tra-

utvetter, Pl. Sih. bor. 29; ej.,

Fl. rip. Kolym. 16; Некрасова

во Фл. Аз. Росс. 11, 27.

P.palustrist tenuis (Wahlenb.)

Nekras. ex A. Los. во Фл. СССР'

IX (1939) 217.

P. tenuis Wahlenb. ex Khokhr., 1

Фл. Магад. обл. 2 (1981) 35

(nom. nud.).

P. obtustflora auct. non

Rupr. — Шляков во Фл. Мурм.

IV, 43, карта 17, p. p.; Реб-

ристая, Фл. Болыпезем. тундры,

87, карта 306; Тихомиров, Га-

врилюк, Фл, беринг. Чук. 71.

Р. palustris ssp. obtusijlora

auct. non (Rupr.) Webb —

D. A. Webb in Fl. europ. 1,

381, p. p.; Lid, Norsk & Svensk

fl. 403, p. p. ₽. . fe gs »

В Iе- -‘У Некрасова, [пит. соч.,.

табл. lV,M;g Hulten, Fl. Al. &

neighb. terr. 589; Porsild & Cody, PL continent. NW Canada, fig.

.585.

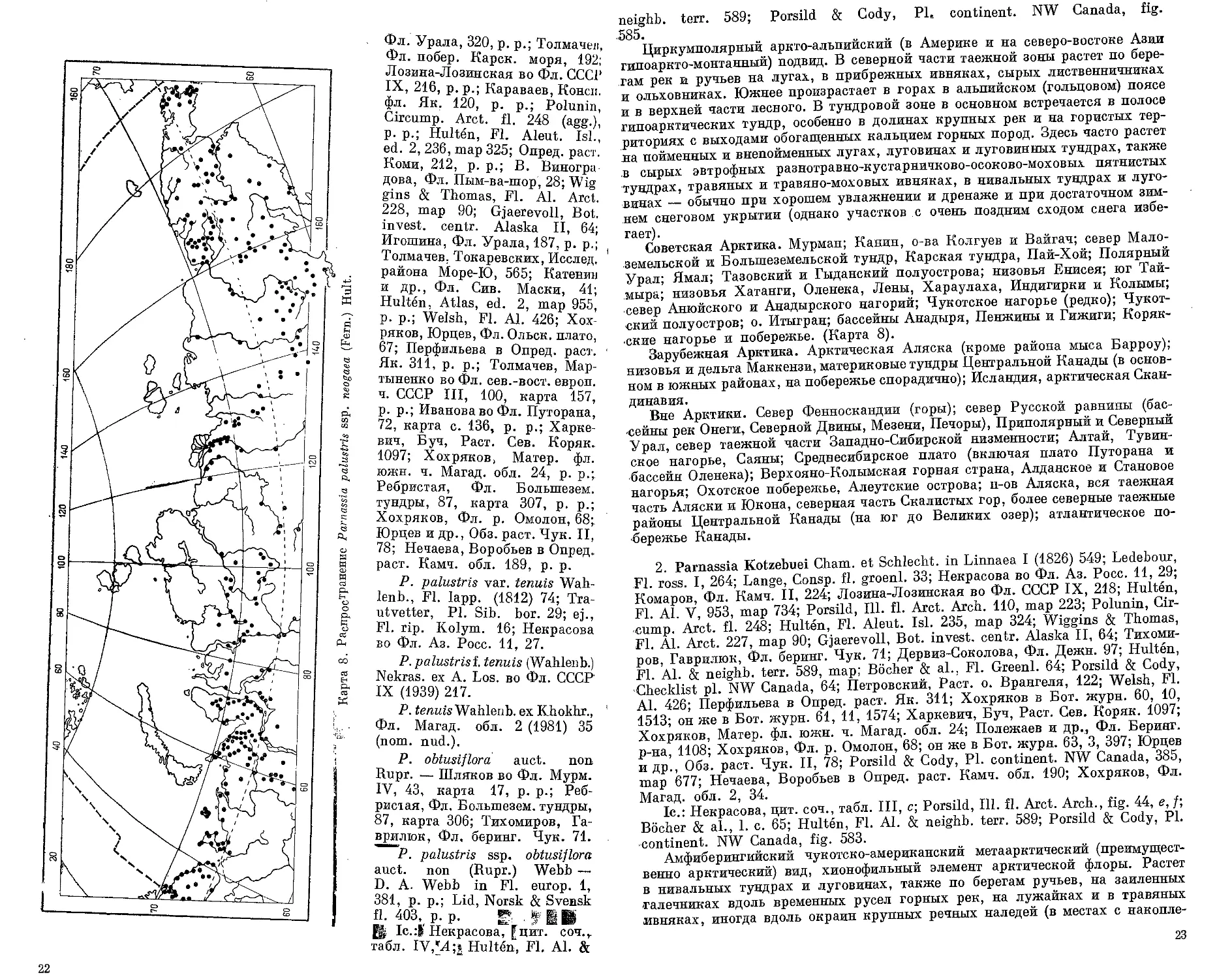

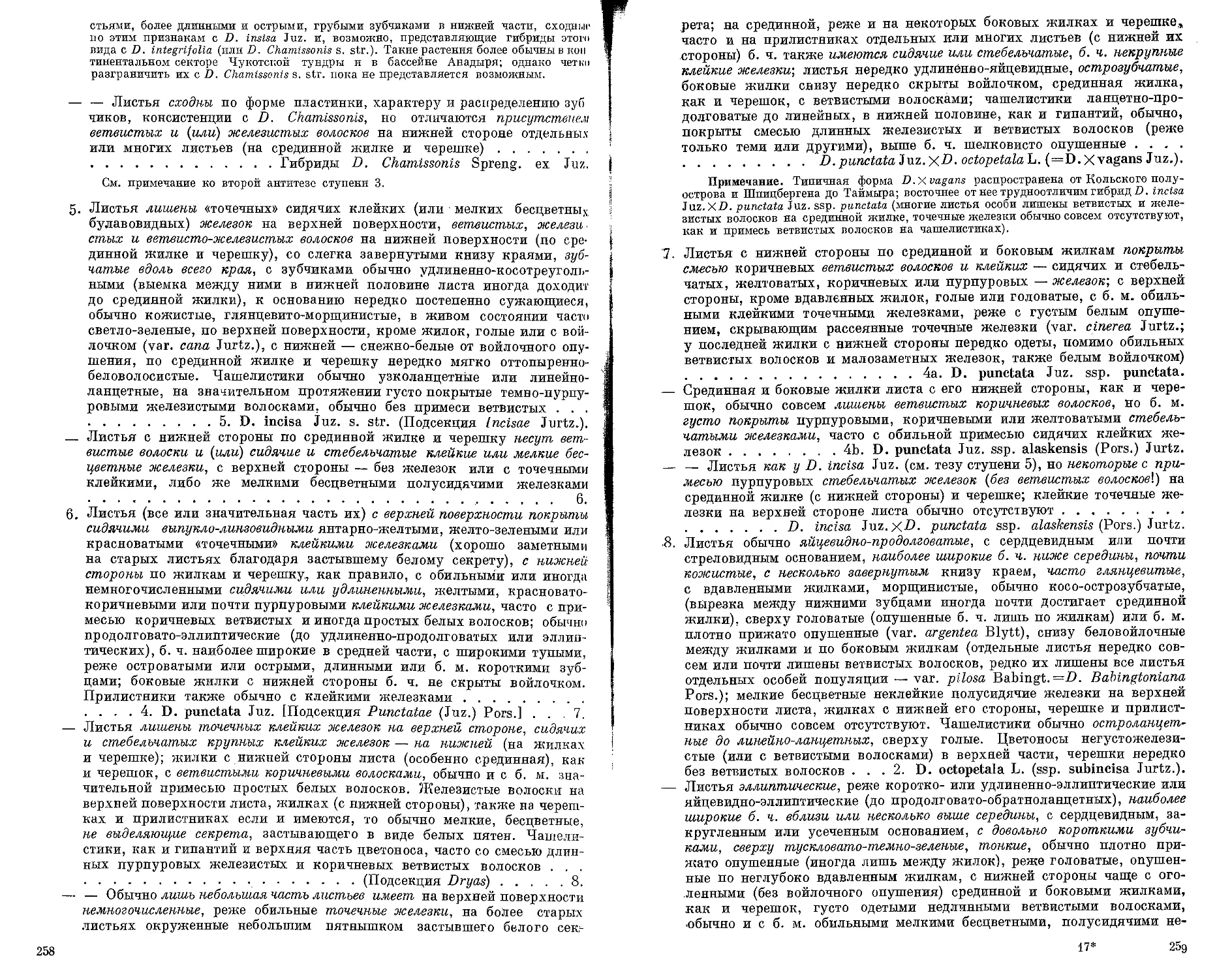

Циркумполярный аркто-альпийский (в Америке и на северо-востоке Азии

гипоаркто-монтанный) подвид. В северной части таежной зоны растет по бере-

гам рек и ручьев на лугах, в прибрежных ивняках, сырых лиственничниках

и ольховниках. Южнее произрастает в горах в альпийском (гольцовом) поясе

и в верхней части лесного. В тундровой зоне в основном встречается в полосе

гипоарктических тундр, особенно в долинах крупных рек и на гористых тер-

риториях с выходами обогащенных кальцием горных пород. Здесь часто растет

ла пойменных и внепойменных лугах, луговинах и луговинных тундрах, также

в сырых эвтрофных разнотравно-кустарничково-осоково-моховых пятнистых

тундрах, травяных и травяно-моховых ивняках, в нивальных тундрах и луго-

винах — обычно при хорошем увлажнении и дренаже и при достаточном зим-

нем снеговом укрытии (однако участков с очень поздним сходом снега избе-

гает).

Советская Арктика. Мурман; Канин, о-ва Колгуев и Вайгач; север Мало-

земельской и Болыпеземельской тундр, Карская тундра, Пай-Хой; Полярный

Урал; Ямал; Тазовский и Гыданский полуострова; низовья Енисея; юг Тай-

мыра; низовья Хатанги, Оленека, Лены, Хараулаха, Индигирки и Колымы;

север Анюйского и Анадырского нагорий; Чукотское нагорье (редко); Чукот-

ский полуостров; о. Итыгран; бассейны Анадыря, Пенжины и Гижиги; Коряк-

ские нагорье и побережье. (Карта 8).

Зарубежная Арктика. Арктическая Аляска (кроме района мыса Барроу);

низовья и дельта Маккензи, материковые тундры Центральной Канады (в основ-

ном в южных районах, на побережье спорадично); Исландия, арктическая Скан-

динавия.

Вне Арктики. Север Фенноскандии (горы); север Русской равнины (бас-

сейны рек Онеги, Северной Двины, Мезени, Печоры), Приполярный и Северный

Урал, север таежной части Западно-Сибирской низменности; Алтай, Тувин-

ское нагорье, Саяны; Среднесибирское плато (включая плато Путорана и

бассейн Оленека); Верхояно-Колымская горная страна, Алданское и Становое

нагорья; Охотское побережье, Алеутские острова; и-ов Аляска, вся таежная

часть Аляски и Юкона, северная часть Скалистых гор, более северные таежные

районы Центральной Канады (на юг до Великих озер); атлантическое по-

бережье Канады.

2. Parnassia Kotzebuei Cham, et Schlecht. in Linnaea I (1826) 549; Ledebour,

Fl. ross. I, 264; Lange, Consp. fl. groenl. 33; Некрасова во Фл. Аз. Росс. 11, 29;

Комаров, Фл. Камч. II, 224; Лозина-Лозинская во Фл. СССР IX, 218; Hulten,

Fl. Al. V, 953, map 734; Porsild, Ill. fl. Arct. Arch. 110, map 223; Polunin, Cir-

cump. Arct. fl. 248; Hulten, Fl. Aleut. Isl. 235, map 324; Wiggins & Thomas,

Fl. Al. Arct. 227, map 90; Gjaerevoll, Bot. invest, centr. Alaska II, 64; Тихоми-

ров, Гаврилюк, Фл. беринг. Чук. 71; Дервиз-Соколова, Фл. Дежн. 97; Hulten,

Fl. AL & neighb. terr. 589, map; Bocher & al.. Fl. Greenl. 64; Porsild & Cody,

Checklist pl. NW Canada, 64; Петровский, Раст. о. Врангеля, 122; Welsh, Fl.

Al. 426; Перфильева в Опред. раст. Як. 311; Хохряков в Бот. жури. 60, 10,

1513; он же в Бот. журн. 61, 11, 1574; Харкевич, Буч, Раст. Сев. Коряк. 1097;

Хохряков, Матер, фл. южн. ч. Магад. обл. 24; Полежаев и др., Фл. Беринг,

р-на, 1108; Хохряков, Фл. р. Омолон, 68; он же в Бот. журн. 63, 3, 397; Юрцев

и др., Обз. раст. Чук. II, 78; Porsild & Cody, Pl. continent. NW Canada, 385,

map 677; Нечаева, Воробьев в Опред. раст. Камч. обл. 190; Хохряков, Фл.

Магад. обл. 2, 34.

1с.: Некрасова, цит. соч., табл. Ill, с\ Porsild, Ill. fl. Arct. Arch., fig. 44, e, f;

Bocher & al., 1. c. 65; Hulten, FL AL & neighb. terr. 589; Porsild & Cody, PL

continent. NW Canada, fig. 583.

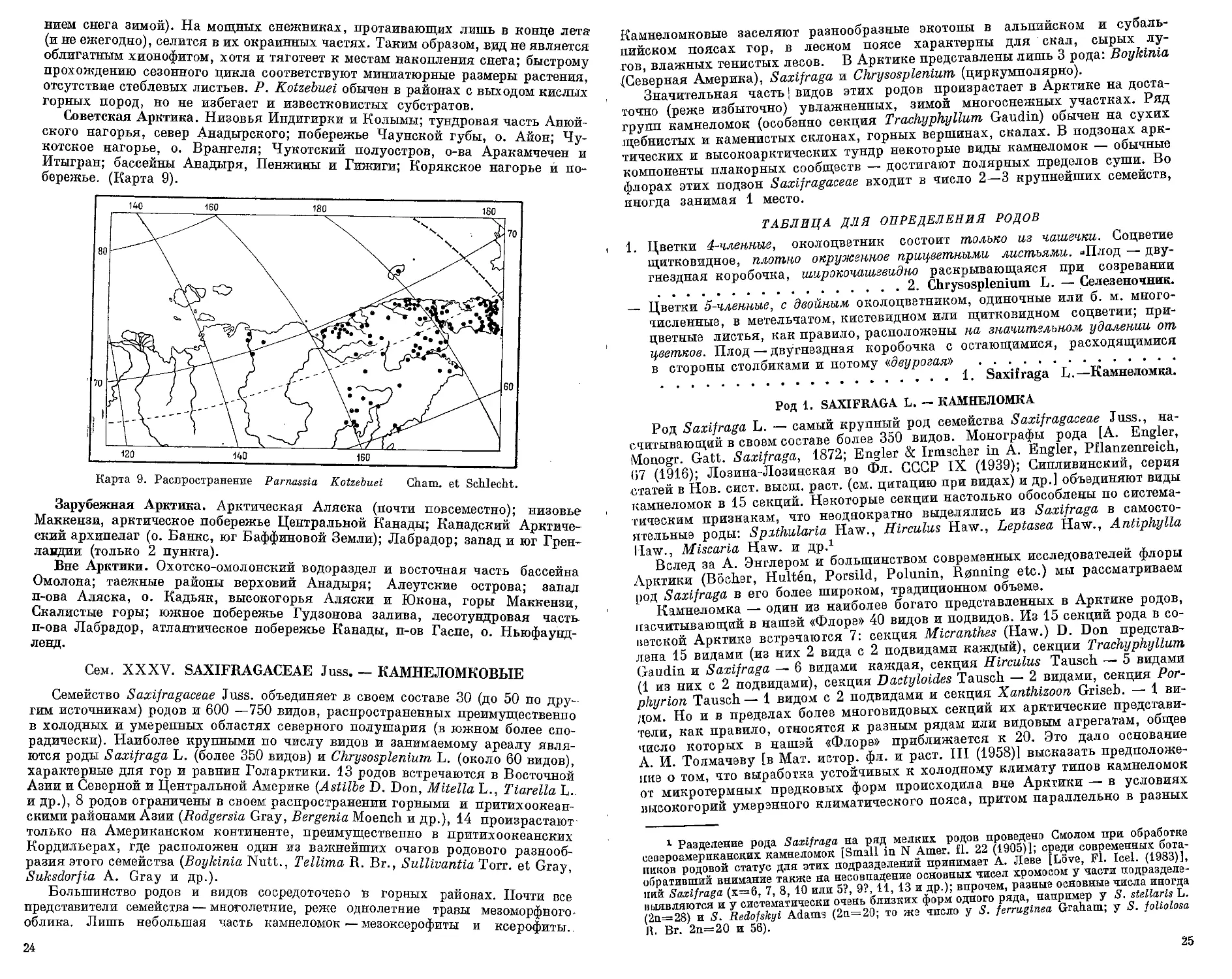

Амфиберингийский чукотско-американский метаарктический (преимущест-

венно арктический) вид, хионофильный элемент арктической флоры. Растет

в нивальных тундрах и луговинах, также по берегам ручьев, на заиленных

галечниках вдоль временных русел горных рек, на лужайках и в травяных

ивняках, иногда вдоль окраин крупных речных наледей (в местах с накопле-

23

22

нием снега зимой). На мощных снежниках, протаивающих лишь в конце лета

(и не ежегодно), селится в их окраинных частях. Таким образом, вид не является

облигатным хионофитом, хотя и тяготеет к местам накопления снега; быстрому

прохождению сезонного цикла соответствуют миниатюрные размеры растения,

отсутствие стеблевых листьев. Р. Kotzebuei обычен в районах с выходом кислых

горных пород, но не избегает и известковистых субстратов.

Советская Арктика. Низовья Индигирки и Колымы; тундровая часть Анюй-

ского нагорья, север Анадырского; побережье Чаунской губы, о. Айон; Чу-

котское нагорье, о. Врангеля; Чукотский полуостров, о-ва Аракамчечен и

Итыгран; бассейны Анадыря, Пенжины и Гижиги; Корякское нагорье и по-

бережье. (Карта 9).

Зарубежная Арктика. Арктическая Аляска (почти повсеместно); низовье

Маккензи, арктическое побережье Центральной Канады; Канадский Арктиче-

ский архипелаг (о. Банкс, юг Баффиновой Земли); Лабрадор; запад и юг Грен-

ландии (только 2 пункта).

Вне Арктики. Охотско-омолонский водораздел и восточная часть бассейна

Омолона; таежные районы верховий Анадыря; Алеутские острова; запад

п-ова Аляска, о. Кадьяк, высокогорья Аляски и Юкона, горы Маккензи,

Скалистые горы; южное побережье Гудзонова залива, лесотундровая часть

п-ова Лабрадор, атлантическое побережье Канады, п-ов Гаспе, о. Ньюфаунд-

ленд.

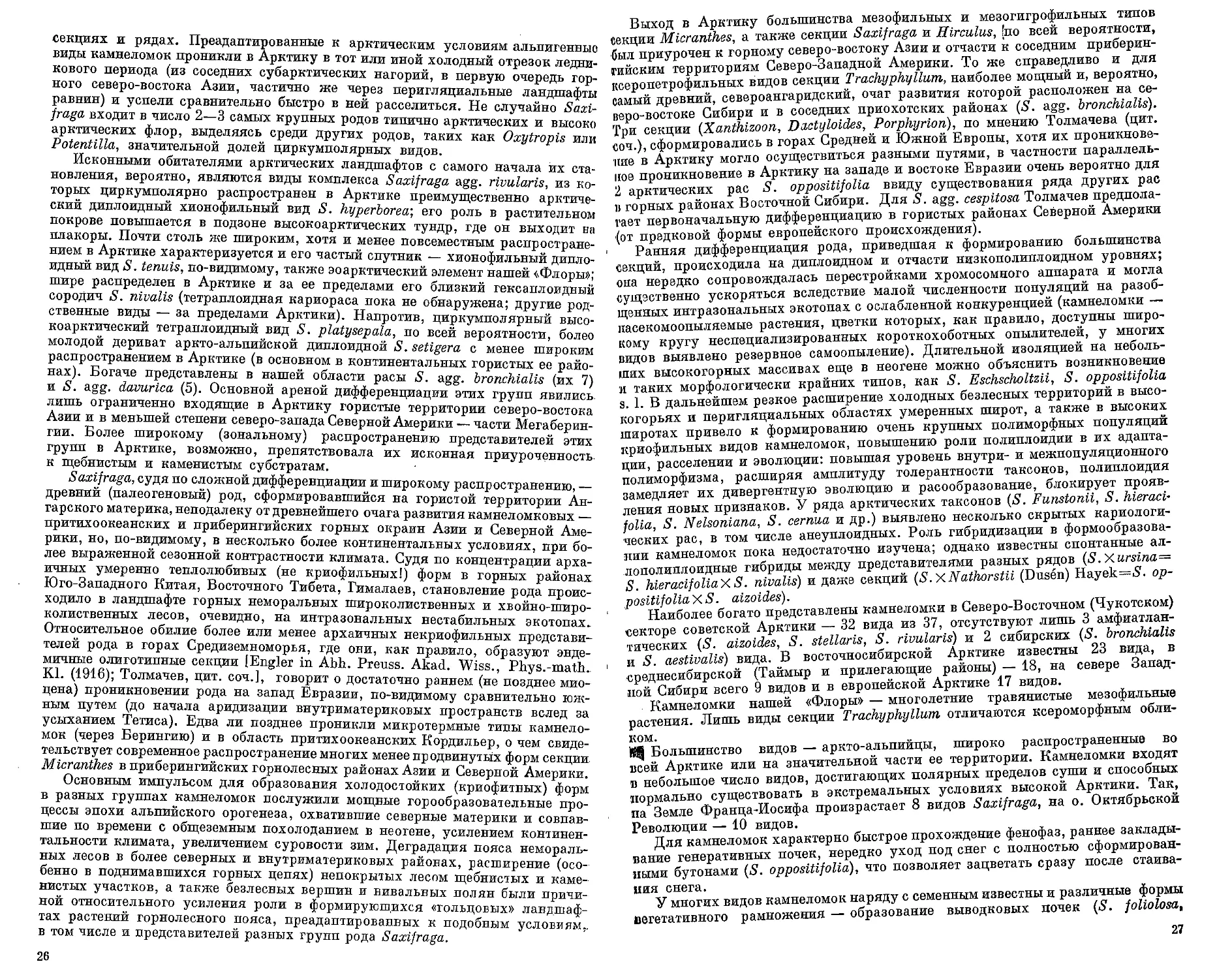

Сем. XXXV. SAXIFRAGACEAE Juss. — КАМНЕЛОМКОВЫЕ

Семейство Saxifragaceae Juss. объединяет в своем составе 30 (до 50 по дру-

гим источникам) родов и 600 —750 видов, распространенных преимущественно

в холодных и умеренных областях северного полушария (в южном более спо-

радически). Наиболее крупными по числу видов и занимаемому ареалу явля-

ются роды Saxifrage, L. (более 350 видов) и Chrysosplenium L. (около 60 видов),

характерные для гор и равнин Голарктики. 13 родов встречаются в Восточной

Азии и Северной и Центральной Америке (Astilbe D. Don, Mitella L., Tiarella L..

и др.), 8 родов ограничены в своем распространении горными и притихоокеан-

скими районами Азии (Rodgersia Gray, Bergenia Moench и др.), 14 произрастают

только на Американском континенте, преимущественно в притихоокеанских

Кордильерах, где расположен один из важнейших очагов родового разнооб-

разия этого семейства (Boykinia Nutt., Tellima R. Вт., Sullivantia Torr, et Gray,

Suksdorfia A. Gray и др.).

Большинство родов и видов сосредоточено в горных районах. Почти все

представители семейства — многолетние, реже однолетние травы мезоморфного'

облика. Лишь небольшая часть камнеломок — мезоксерофиты и ксерофиты..

24

Камнеломковые заселяют разнообразные экотоны в альпийском и субаль-

пийском поясах гор, в лесном поясе характерны для скал, сырых лу-

гов, влажных тенистых лесов. В Арктике представлены лишь 3 рода: Boykinia

{Северная Америка), Saxifraga и Chrysosplenium (циркумполярно).

Значительная часть | видов этих родов произрастает в Арктике на доста-

точно (реже избыточно) увлажненных, зимой многоснежных участках. Ряд

групп камнеломок (особенно секция Trachyphyllum Gaudin) обычен на сухих

щебнистых и каменистых склонах, горных вершинах, скалах. В подзонах арк-

тических и высокоарктических тундр некоторые виды камнеломок — обычные

компоненты плакорных сообществ — достигают полярных пределов суши. Во

флорах этих подзон Saxifragaceae входит в число 2—3 крупнейших семейств,

иногда занимая 1 место.

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ

1. Цветки 4-членные, околоцветник состоит только из чашечки. Соцветие

щитковидное, плотно окруженное прицветными листьями. -Плод — дву-

гнездная коробочка, широкочашевидно раскрывающаяся при созревании

...........................2. Chrysosplenium L. — Селезеночник.

— Цветки 5-членные, с двойным околоцветником, одиночные или б. м. много-

численные, в метельчатом, кистевидном или щитковидном соцветии; при-

цветные листья, как правило, расположены на значительном удалении от

цветков. Плод — двугнездная коробочка с остающимися, расходящимися

в стороны столбиками и потому «двурогая» ..............

.................... 1. Saxifraga L.—Камнеломка.

Род 1. SAXIFRAGA L. — КАМНЕЛОМКА

Род Saxifraga L. — самый крупный род семейства Saxifragaceae Juss., на-

считывающий в своем составе более 350 видов. Монографы рода [A. Engler,

Monogr. Gatt. Saxifraga, 1872; Engler & Irmscher in A. Engler, Pflanzenreich,

67 (1916); Лозина-Лозинская во Фл. СССР IX (1939); Сипливинский, серия

статей в Нов. сист. высш. раст. (см. цитацию при видах) и др.] объединяют виды

камнеломок в 15 секций. Некоторые секции настолько обособлены по система-

тическим признакам, что неоднократно выделялись из Saxifraga в самосто-

ятельные роды: Spathularia Haw., Hirculus Haw., Leptasea Haw., Antiphylla

Haw., Miscaria Haw. и др.1

Вслед за А. Энглером и большинством современных исследователей флоры

Арктики (Bocher, Hulten, Porsild, Polunin, Rpnning etc.) мы рассматриваем

род Saxifraga в его более широком, традиционном объеме.

Камнеломка — один из наиболее богато представленных в Арктике родов,

насчитывающий в нашей «Флоре» 40 видов и подвидов. Из 15 секций рода в со-

ветской Арктике встречаются 7: секция Micranthes (Haw.) D. Don представ-

лена 15 видами (из них 2 вида с 2 подвидами каждый), секции Trachyphyllum

Gaudin и Saxifraga — 6 видами каждая, секция Htrculus Tausch — 5 видами

(1 из них с 2 подвидами), секция Dactyloides Tausch — 2 видами, секция Рог-

phyrion Tausch — 1 видом с 2 подвидами и секция Xanthizoon Griseb. — 1 ви-

дом. Но и в пределах более многовидовых секций их арктические представи-

тели, как правило, относятся к разным рядам или видовым агрегатам, общее

число которых в нашей «Флоре» приближается к 20. Это дало основание

А. И. Толмачеву [в Мат. истор. фл. и раст. III (1958)1 высказать предположе-

ние о том, что выработка устойчивых к холодному климату типов камнеломок

от микротермных предковых форм происходила вне Арктики — в условиях

высокогорий умеренного климатического пояса, притом параллельно в разных

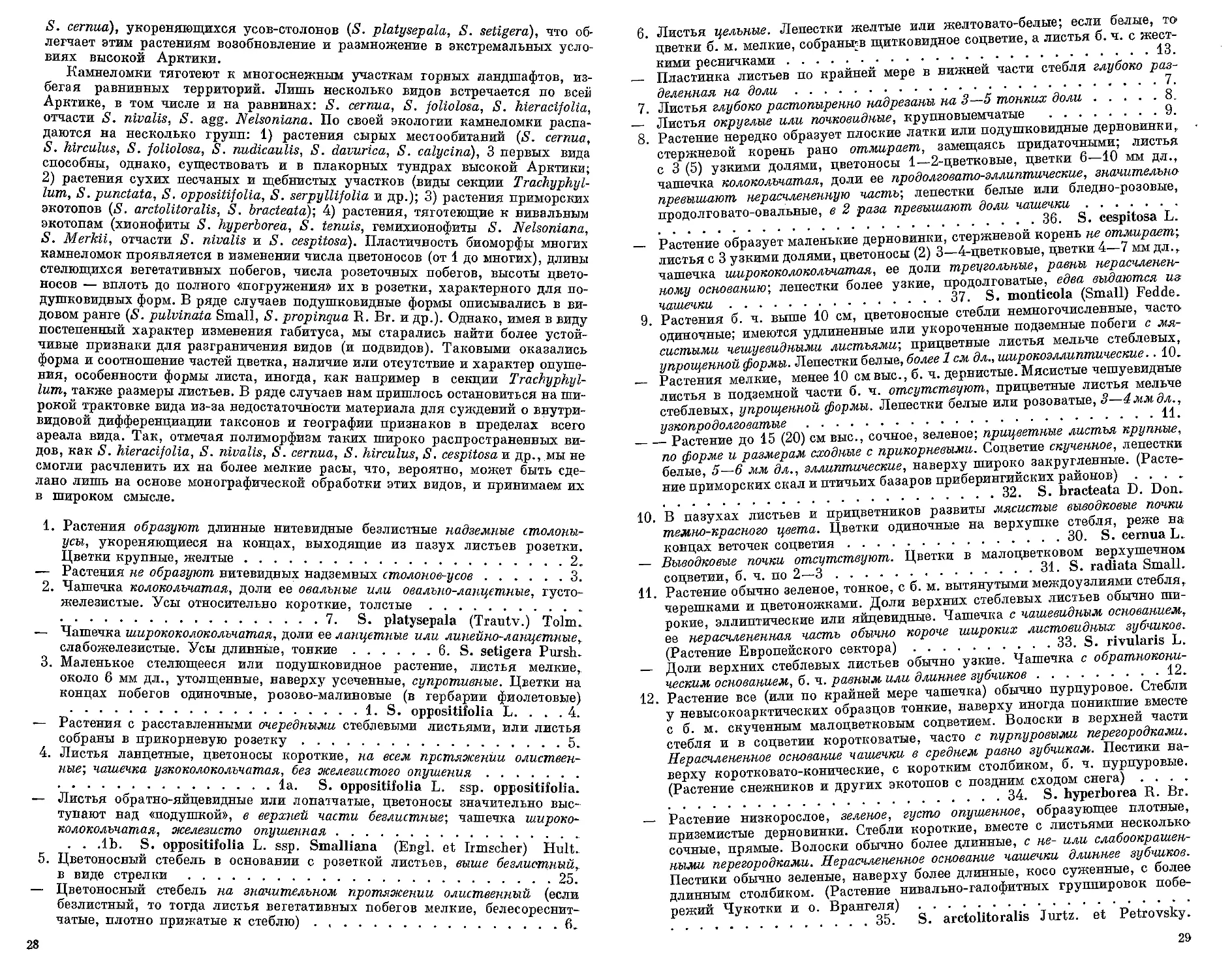

1 Разделение рода Saxifraga на ряд мелких родов проведено Смолом при обработке

североамериканских камнеломок [Small in N Amer. fl. 22 (1905)]; среди современных бота-

ников родовой статус для этих подразделений принимает А. Леве [Love, Fl. Icel. (1983)],

обративший внимание также на несовпадение основных чисел хромосом у части подразделе-

ний Saxifraga (х=6, 7, 8, 10 или 5?, 9?, 11, 13 и др.); впрочем, разные основные числа иногда

выявляются и у систематически очень близких форм одного ряда, например у S. stellaris L.

(2п=28) и S. Redofskyi Adams (2п=20; то же число у S. ferruglnea Graham; у У. foliolosa

R. Вт. 2п=20 и 56).

25

Выход в Арктику большинства мезофильных и мезогигрофильных типов

Секции Micranthes, а также секции Saxifraga и Hirculus, !по всей вероятности,

был приурочен к горному северо-востоку Азии и отчасти к соседним приберин-

гийским территориям Северо-Западной Америки. То же справедливо и для

ксеропетрофильных видов секции Trachyphyllum, наиболее мощный и, вероятно,

самый древний, североангаридский, очаг развития которой расположен на се-

веро-востоке Сибири и в соседних приохотских районах (5. agg. bronchialis).

Три секции (Xanthlzoon, Dactyloides, Porphyrion), по мнению Толмачева (цит.

соч.), сформировались в горах Средней и Южной Европы, хотя их проникнове-

ние в Арктику могло осуществиться разными путями, в частности параллель-

ное проникновение в Арктику на западе и востоке Евразии очень вероятно для

2 арктических рас S. oppositifolia ввиду существования ряда других рас

в горных районах Восточной Сибири. Для S. agg. cespitosa Толмачев предпола-

гает первоначальную дифференциацию в гористых районах Северной Америки

(от предковой формы европейского происхождения).

Ранняя дифференциация рода, приведшая к формированию большинства

секций, происходила на диплоидном и отчасти низкополиплоидном уровнях;

она нередко сопровождалась перестройками хромосомного аппарата и могла

существенно ускоряться вследствие малой численности популяций на разоб-

щенных интразональных экотопах с ослабленной конкуренцией (камнеломки —

пасекомоопыляемые растения, цветки которых, как правило, доступны широ-

кому кругу неспециализированных короткохоботных опылителей, у многих

видов выявлено резервное самоопыление). Длительной изоляцией на неболь-

ших высокогорных массивах еще в неогене можно объяснить возникновение

и таких морфологически крайних типов, как S. Eschscholtzii, S. oppositifolia

s. 1. В дальнейшем резкое расширение холодных безлесных территорий в высо-

когорьях и перигляциальных областях умеренных широт, а также в высоких

широтах привело к формированию очень крупных полиморфных популяций

криофильных видов камнеломок, повышению роли полиплоидии в их адапта-

ции, расселении и эволюции: повышая уровень внутри- и межпопуляционного

полиморфизма, расширяя амплитуду толерантности таксонов, полиплоидия

замедляет их дивергентную эволюцию и расообразование, блокирует прояв-

ления новых признаков. У ряда арктических таксонов (S. Funstonii, S. hieraci-

folia, S. Nelsoniana, S. cernua и др.) выявлено несколько скрытых кариологи-

ческих рас, в том числе анеуплоидных. Роль гибридизации в формообразова-

нии камнеломок пока недостаточно изучена; однако известны спонтанные ал-

лополиплоидные гибриды между представителями разных рядов (S .Xursina—

S. hieracifoliaX S. nivalis) и даже секций (S. XNathorstii (Dusen) Hayek=5. ор-

positifoliaXS. aizoides).

Наиболее богато представлены камнеломки в Северо-Восточном (Чукотском)

секторе советской Арктики — 32 вида из 37, отсутствуют лишь 3 амфиатлан-

тических (S. aizoides, S. stellaris, S. rivularis) и. 2 сибирских (S. bronchialis

и S. aestivalis) вида. В восточносибирской Арктике известны 23 вида, в

-среднесибирской (Таймыр и прилегающие районы) — 18, на севере Запад-

ной Сибири всего 9 видов и в европейской Арктике 17 видов.

Камнеломки нашей «Флоры» — многолетние травянистые мезофильные

растения. Лишь виды секции Trachyphyllum отличаются ксероморфным обли-

ком.

Большинство видов — аркто-альпийцы, широко распространенные во

всей Арктике или на значительной части ее территории. Камнеломки входят

в небольшое число видов, достигающих полярных пределов суши и способных

нормально существовать в экстремальных условиях высокой Арктики. Так,

па Земле Франца-Иосифа произрастает 8 видов Saxifraga, на о. Октябрьской

Революции — 10 видов.

Для камнеломок характерно быстрое прохождение фенофаз, раннее заклады-

вание генеративных почек, нередко уход под снег с полностью сформирован-

ными бутонами (S. oppositifolia), что позволяет зацветать сразу после стаива-

ния снега.

У многих видов камнеломок наряду с семенным известны и различные формы

вегетативного рамножения — образование выводковых почек (5. foliolosa,

27

секциях и рядах. Преадаптированные к арктическим условиям альпигенныо

виды камнеломок проникли в Арктику в тот или иной холодный отрезок ледни-

кового периода (из соседних субарктических нагорий, в первую очередь гор-

ного северо-востока Азии, частично же через перигляциальные ландшафты

равнин) и успели сравнительно быстро в ней расселиться. Не случайно Saxi-

fraga входит в число 2—3 самых крупных родов типично арктических и высоко

арктических флор, выделяясь среди других родов, таких как Oxytropis или

Potentilla, значительной долей циркумполярных видов.

Исконными обитателями арктических ландшафтов с самого начала их ста-

новления, вероятно, являются виды комплекса Saxifraga agg. rivularis, из ко-

торых циркумполярно распространен в Арктике преимущественно арктиче-

ский диплоидный хионофильный вид S. hyperborea; его роль в растительном

покрове повышается в подзоне высокоарктических тундр, где он выходит на

плакоры. Почти столь же широким, хотя и менее повсеместным распростране-

нием в Арктике характеризуется и его частый спутник — хионофильный дипло-

идный вид S. tenuis, по-видимому, также эоарктический элемент нашей «Флоры»;

шире распределен в Арктике и за ее пределами его близкий гексаплоидный

сородич S. nivalis (тетраплоидная кариораса пока не обнаружена; другие род-

ственные виды — за пределами Арктики). Напротив, циркумполярный высо-

коарктический тетраплоидный вид S. platysepala, по всей вероятности, болео

молодой дериват аркто-альпийской диплоидной S. setigera с менее широким

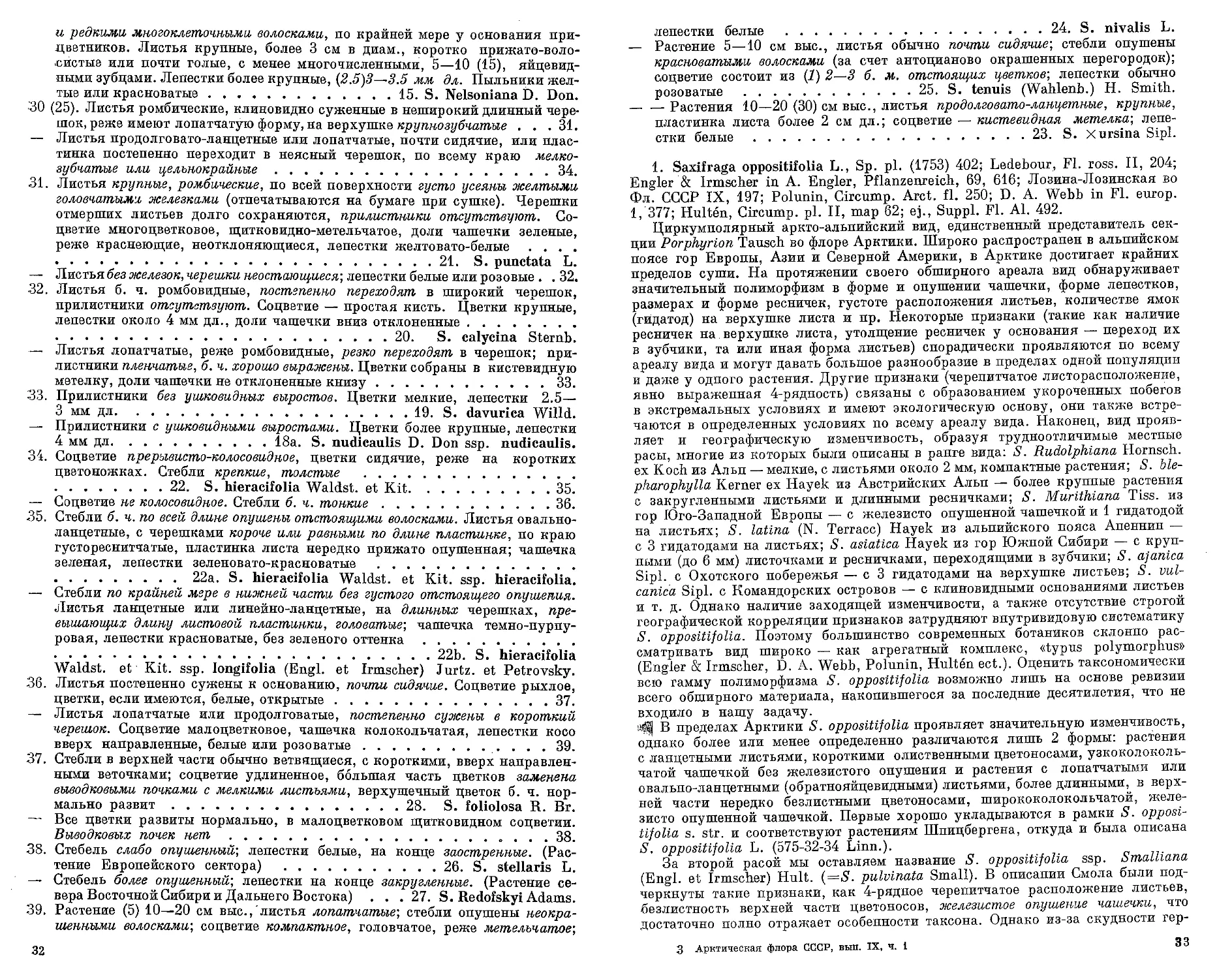

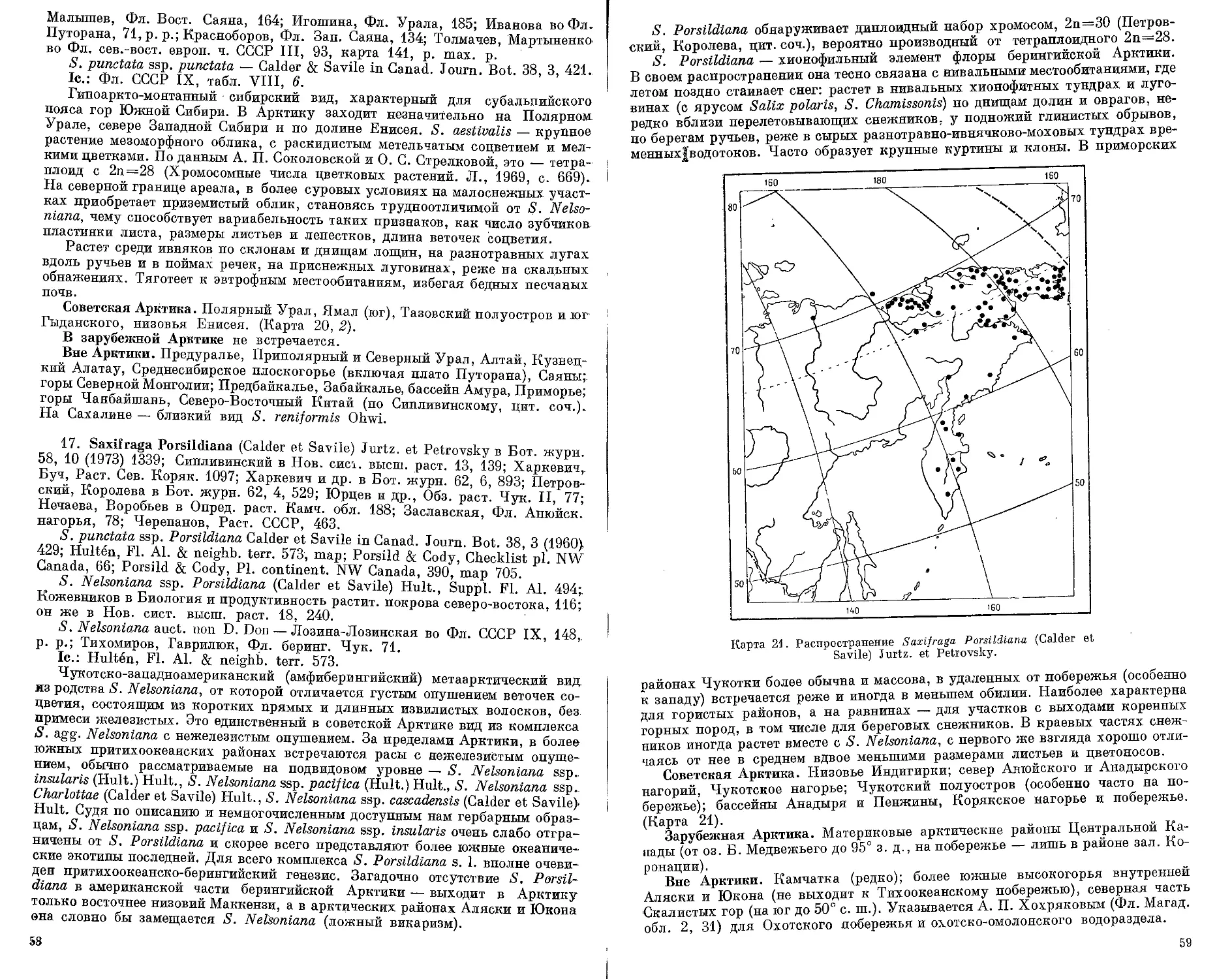

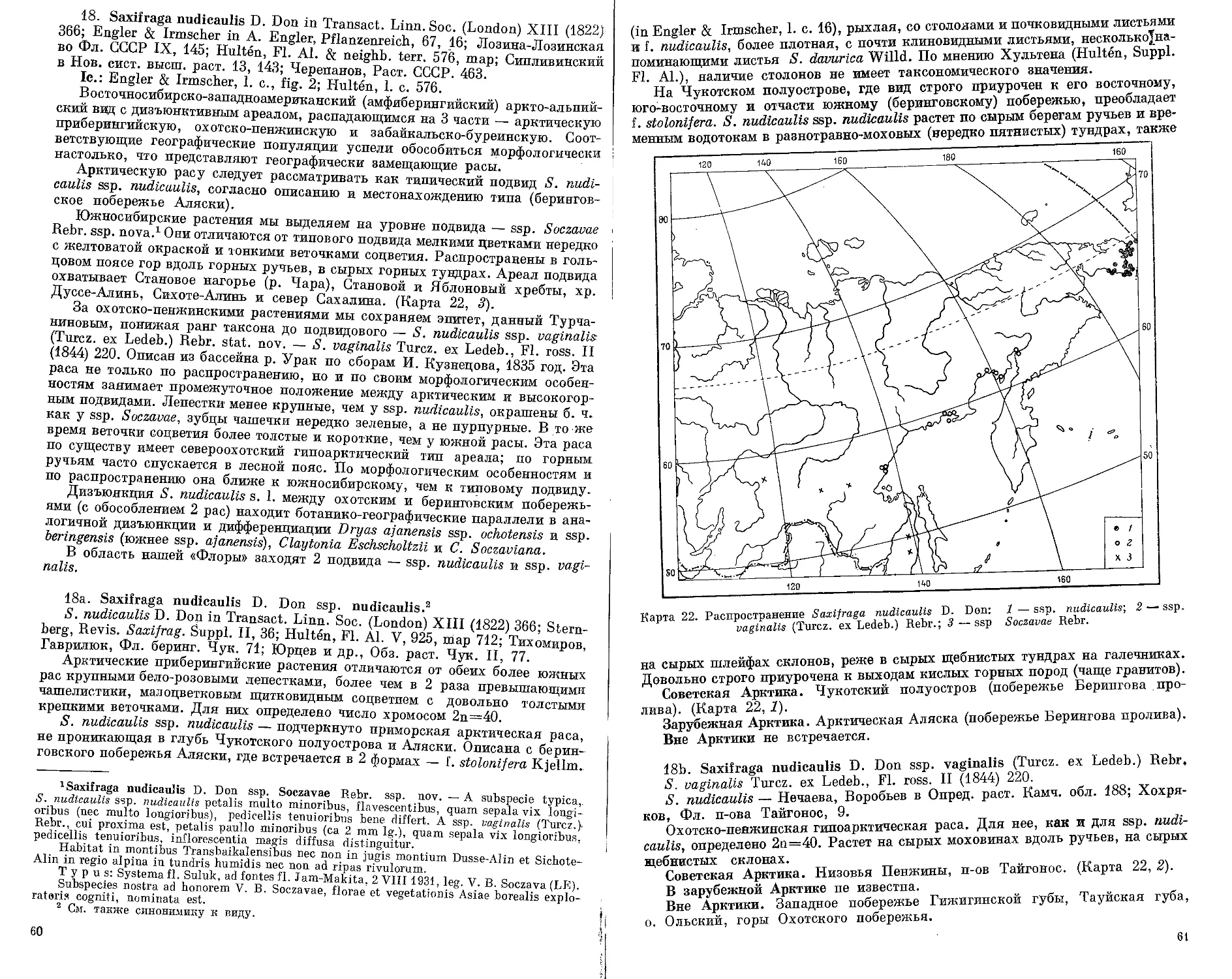

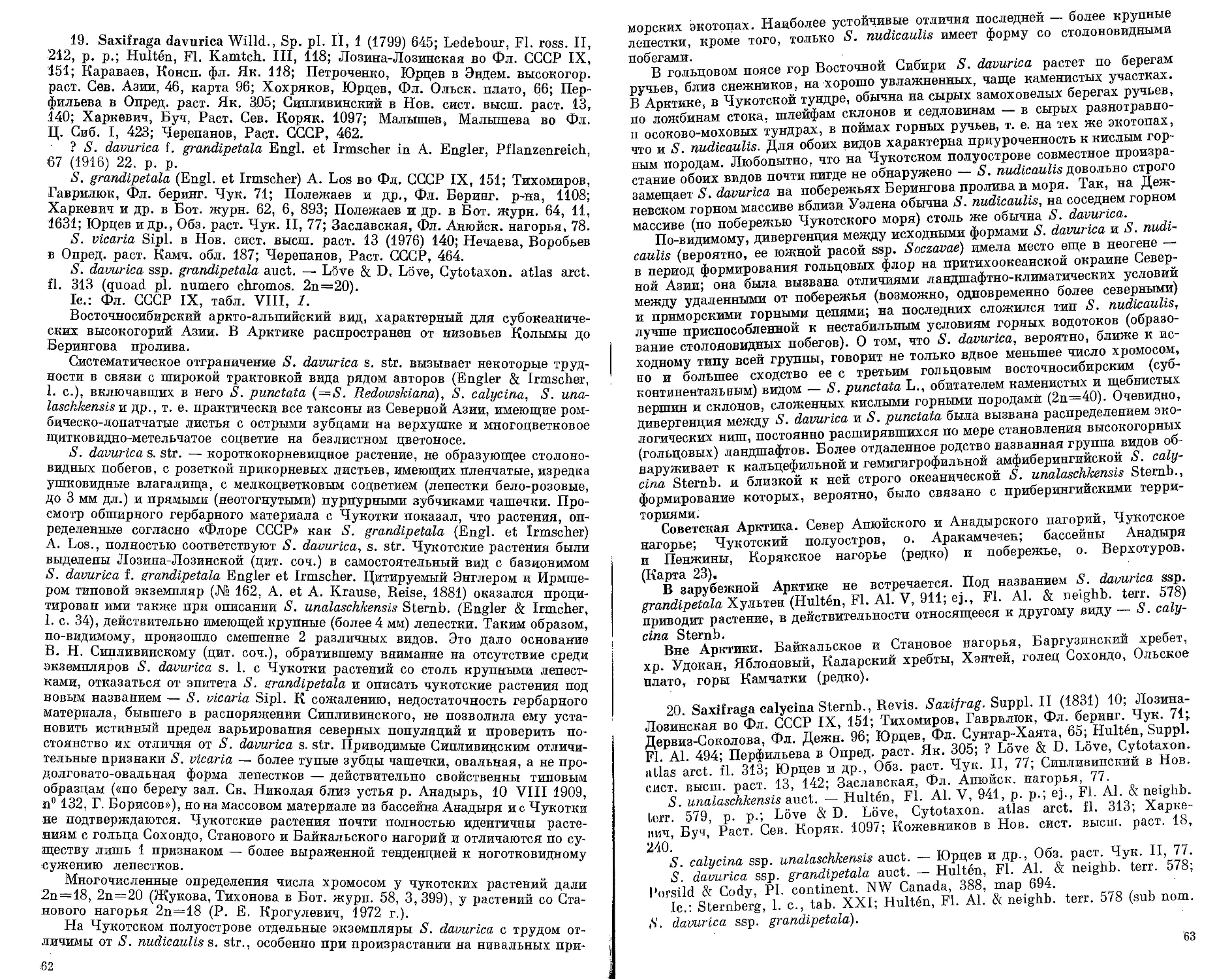

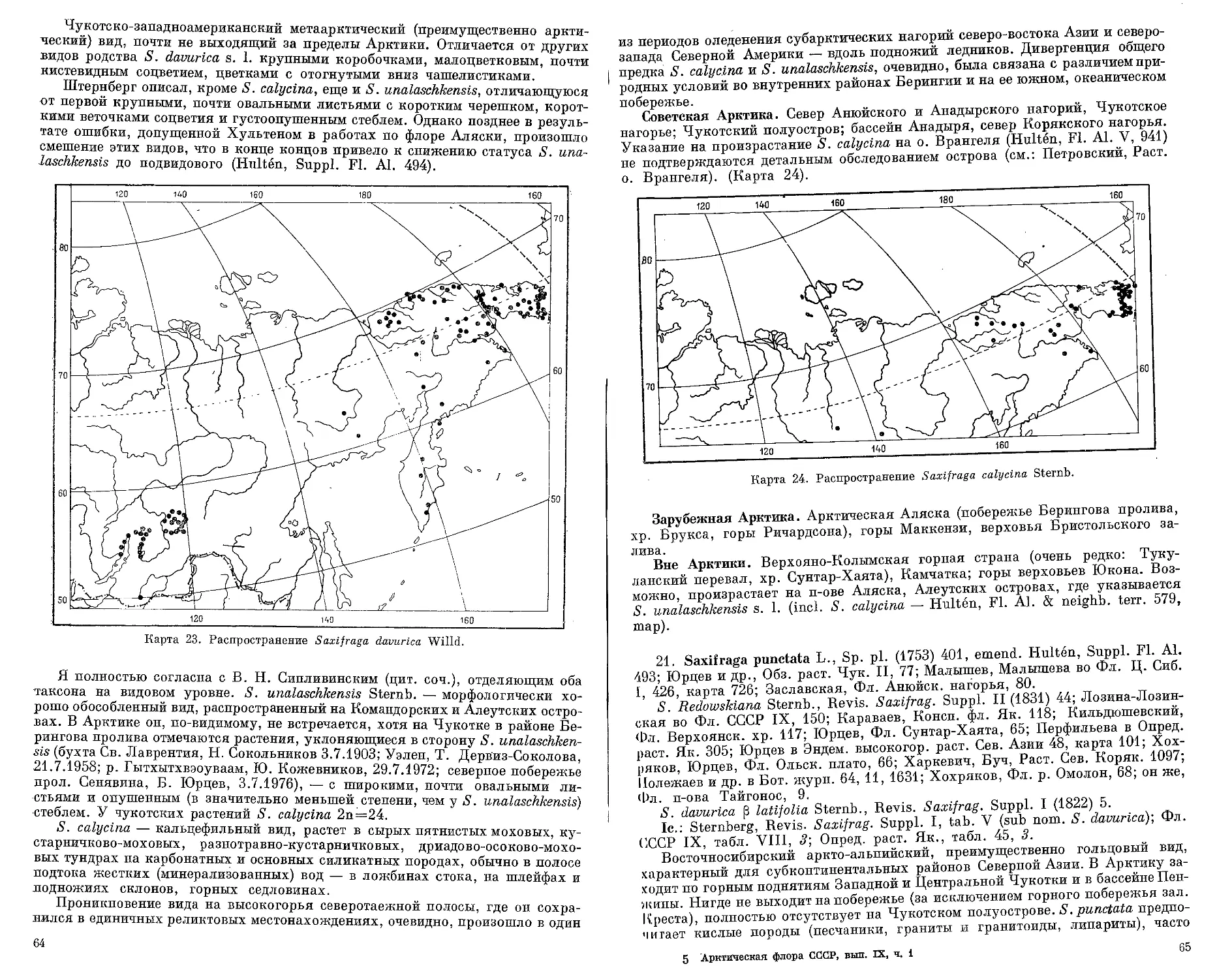

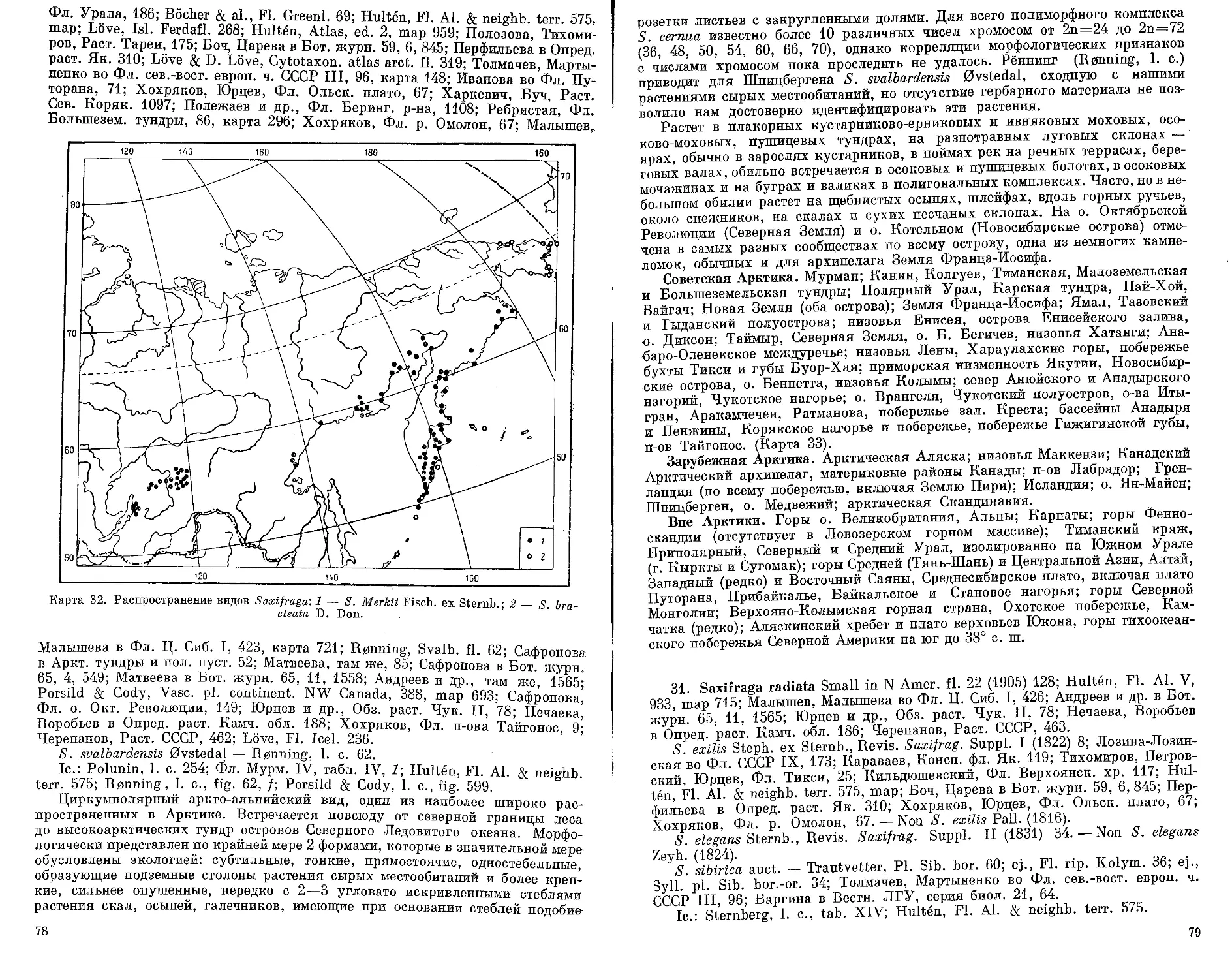

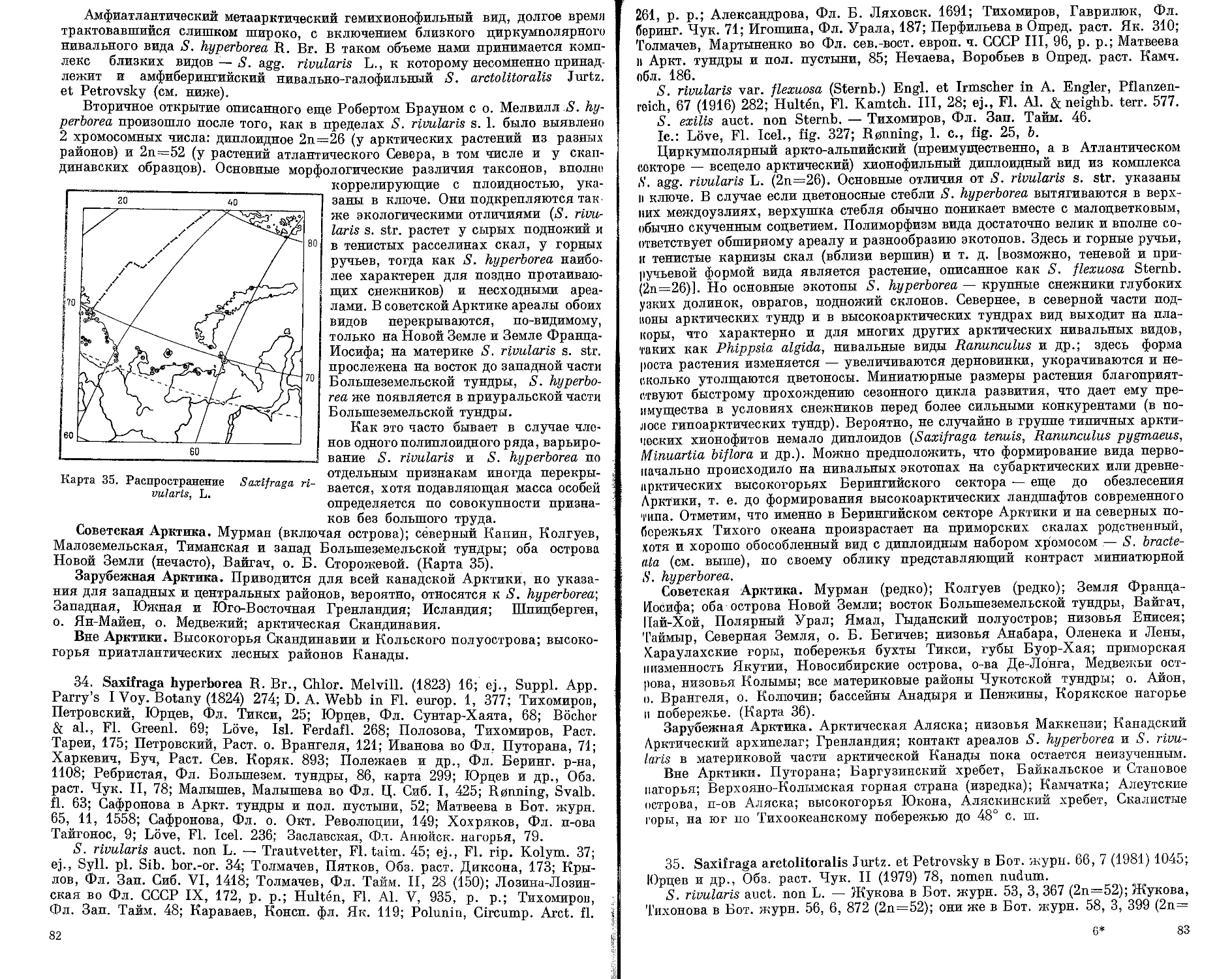

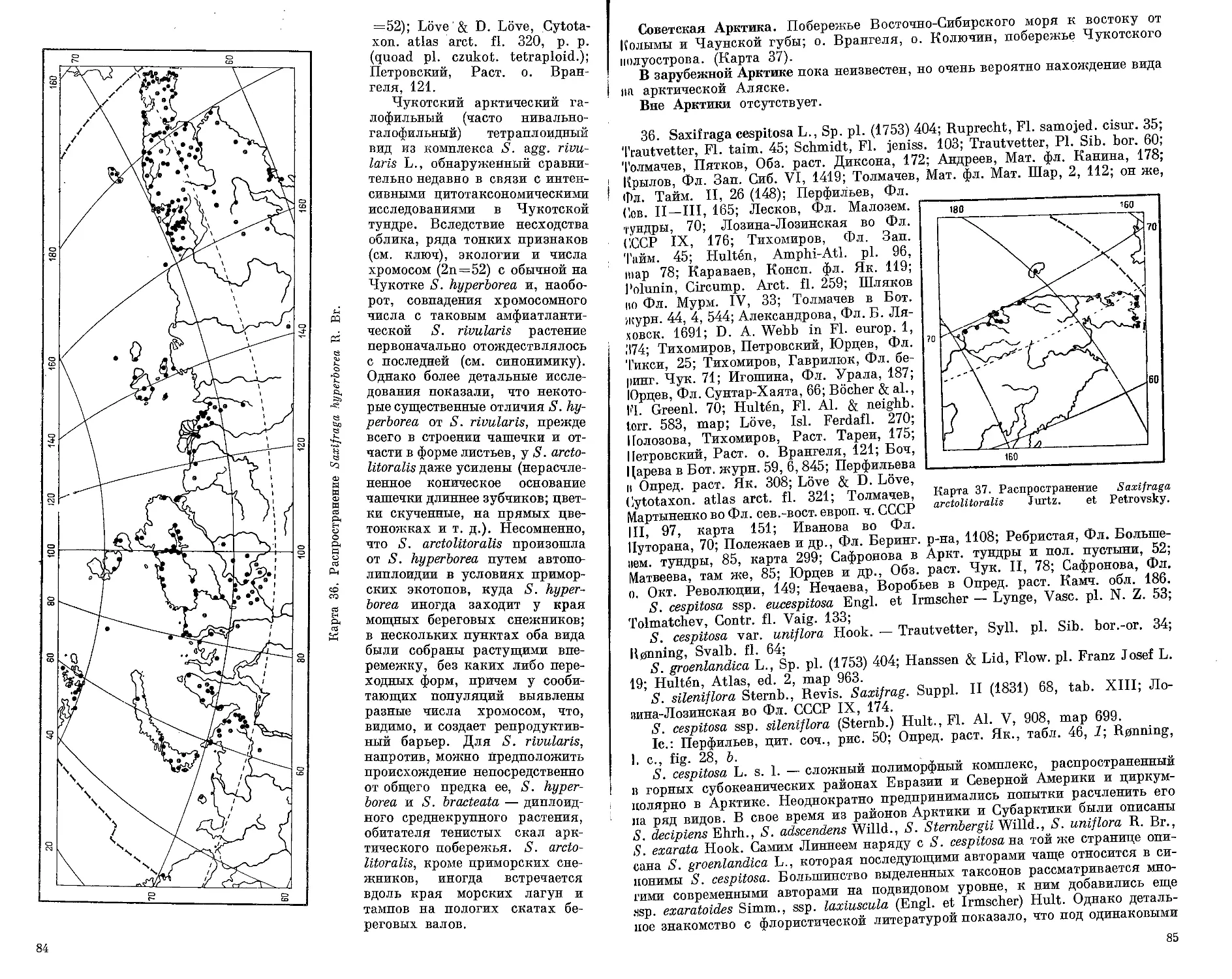

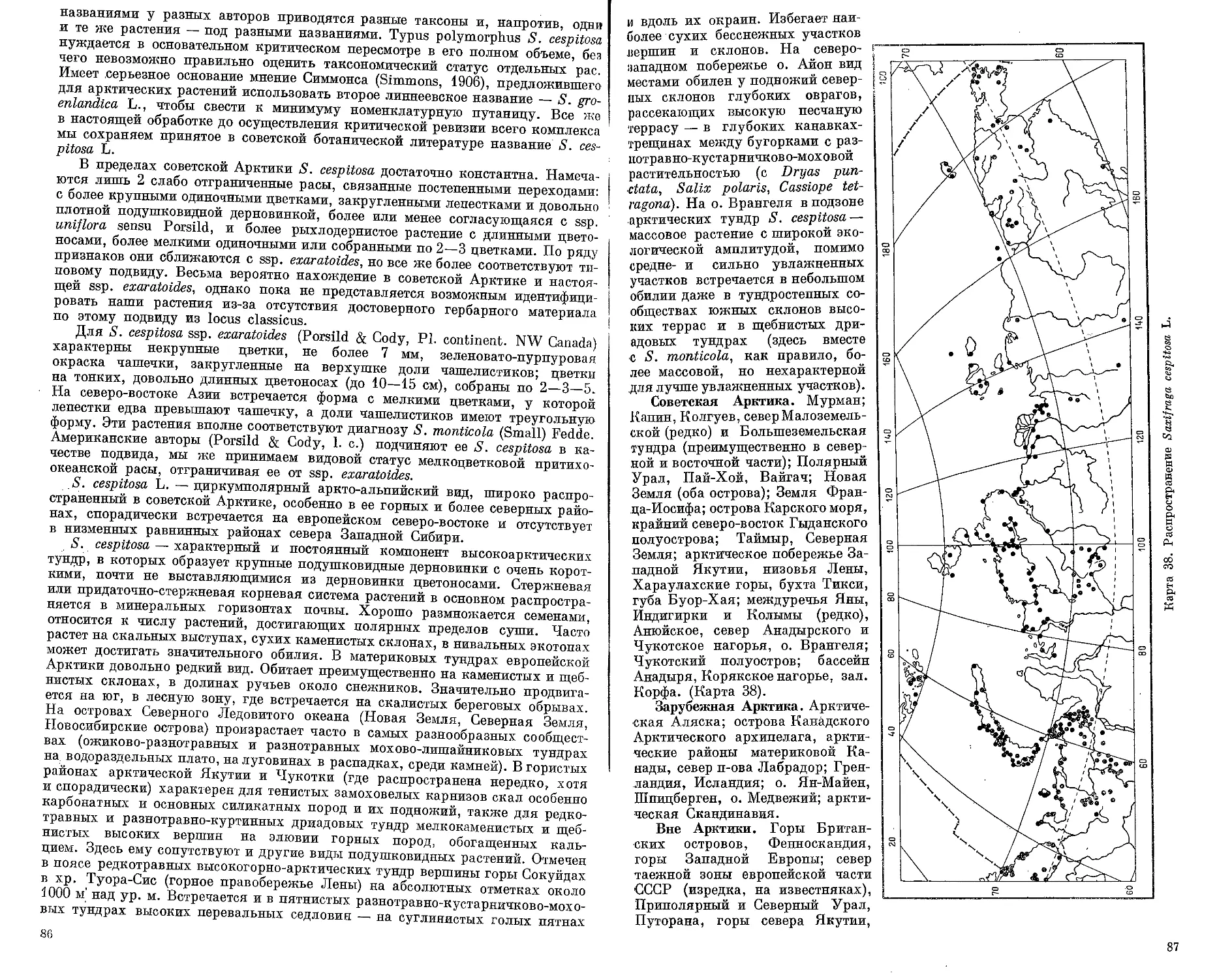

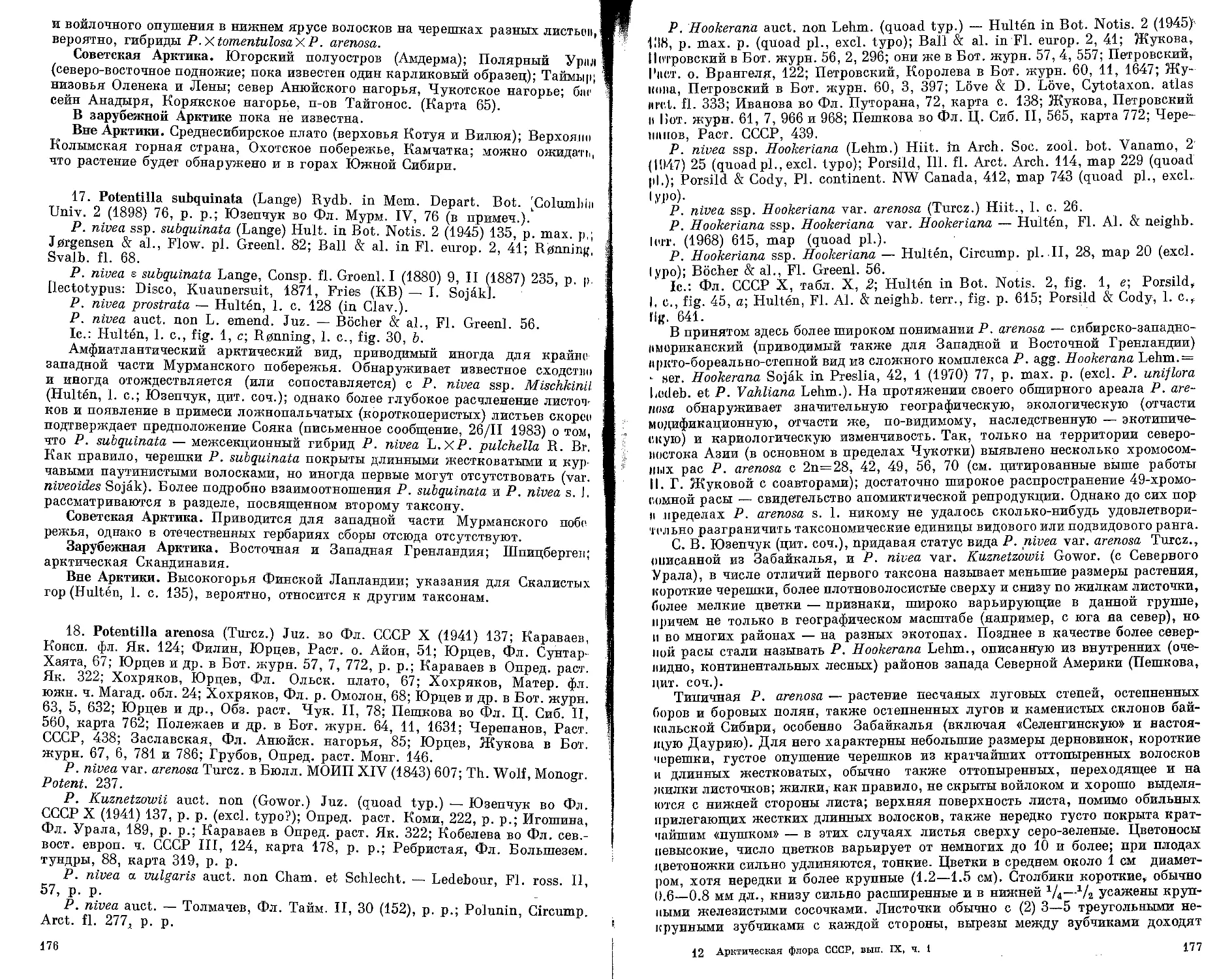

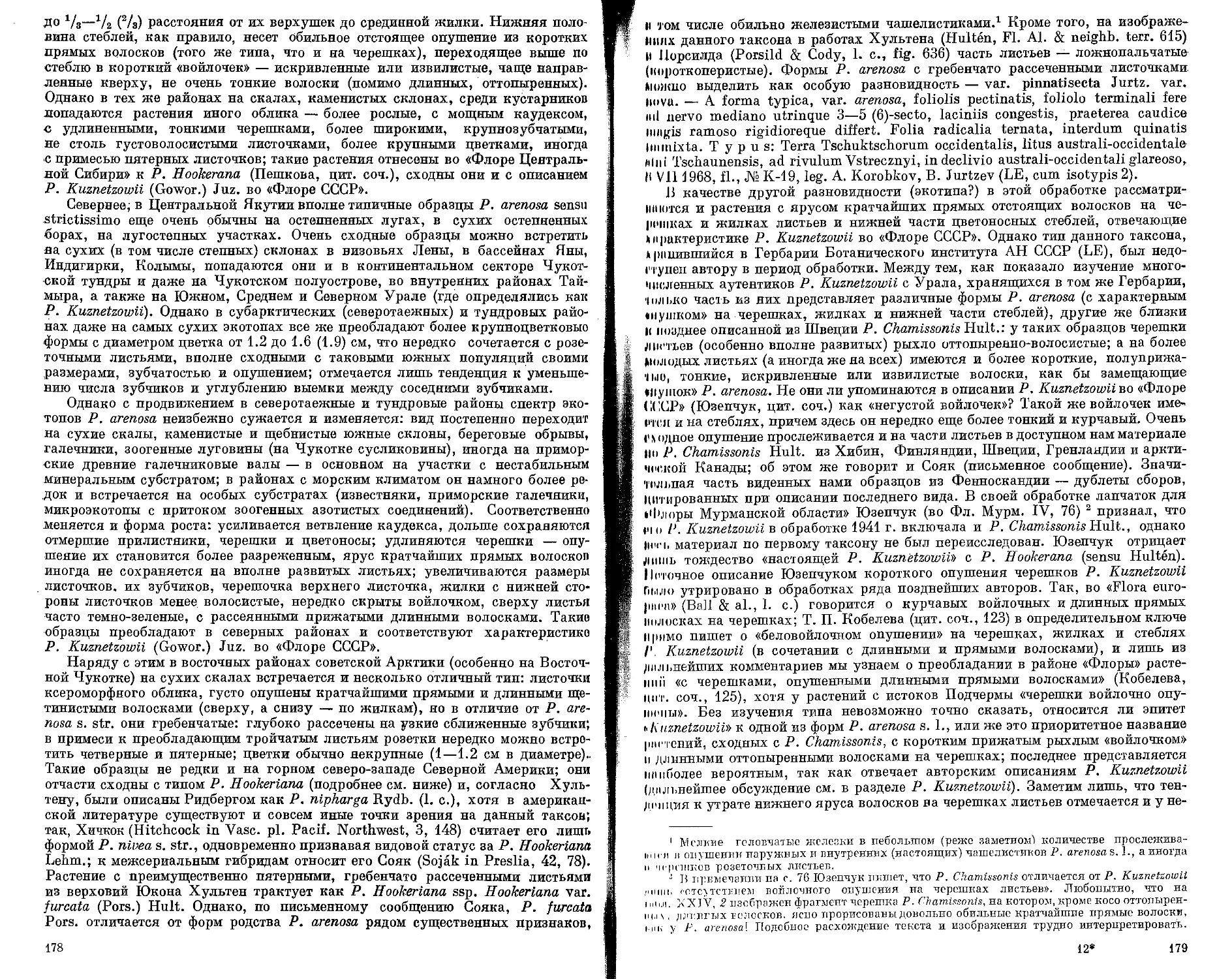

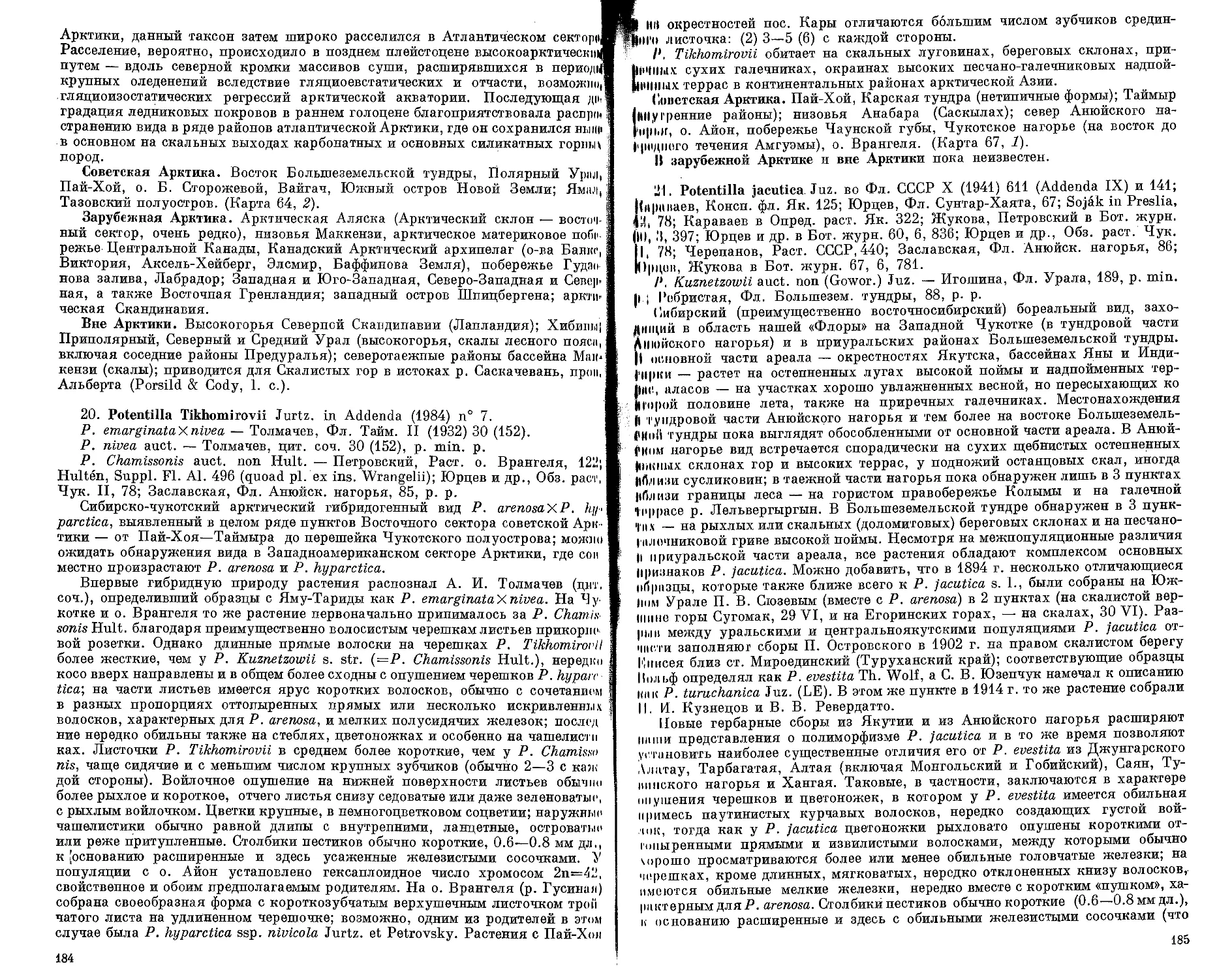

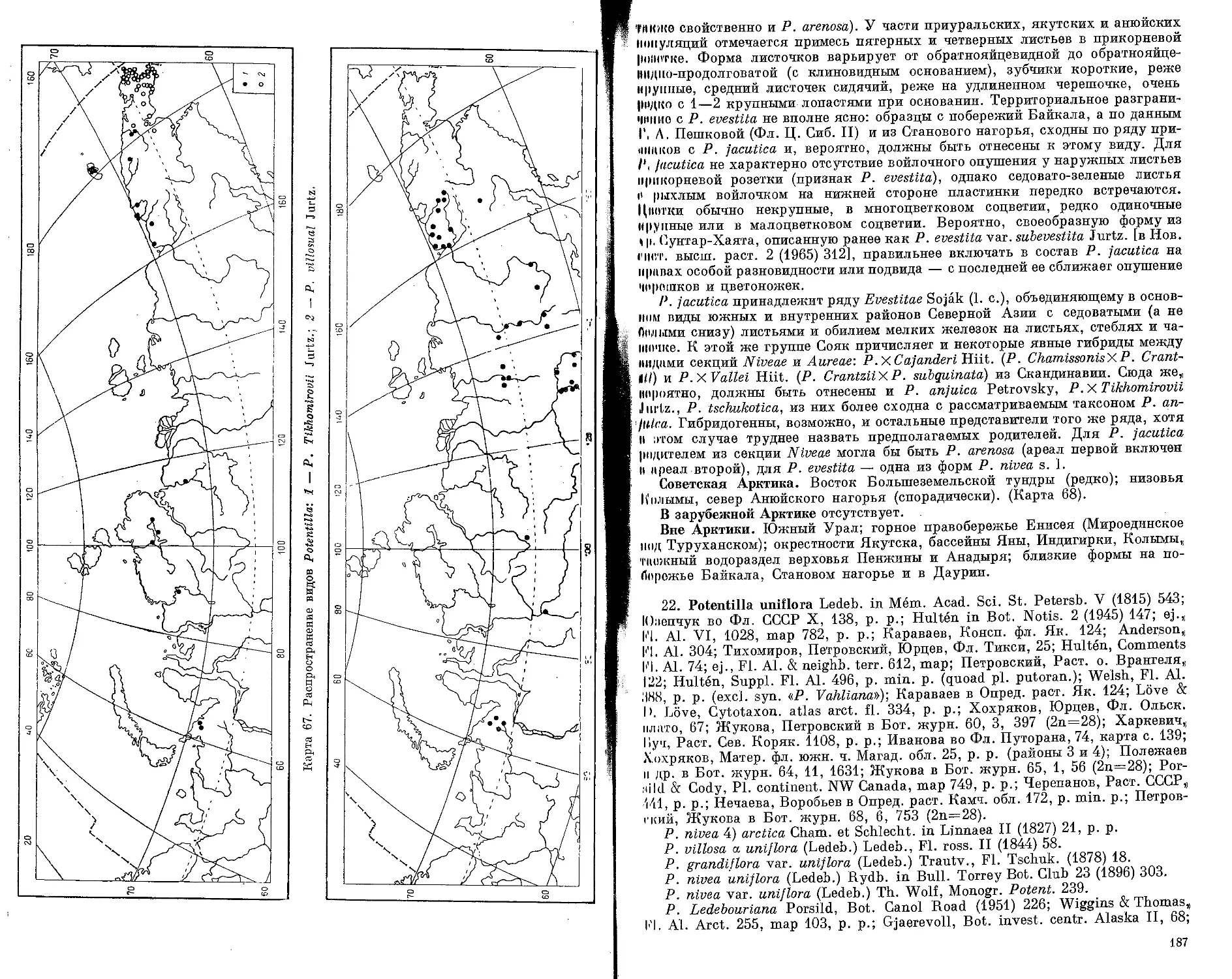

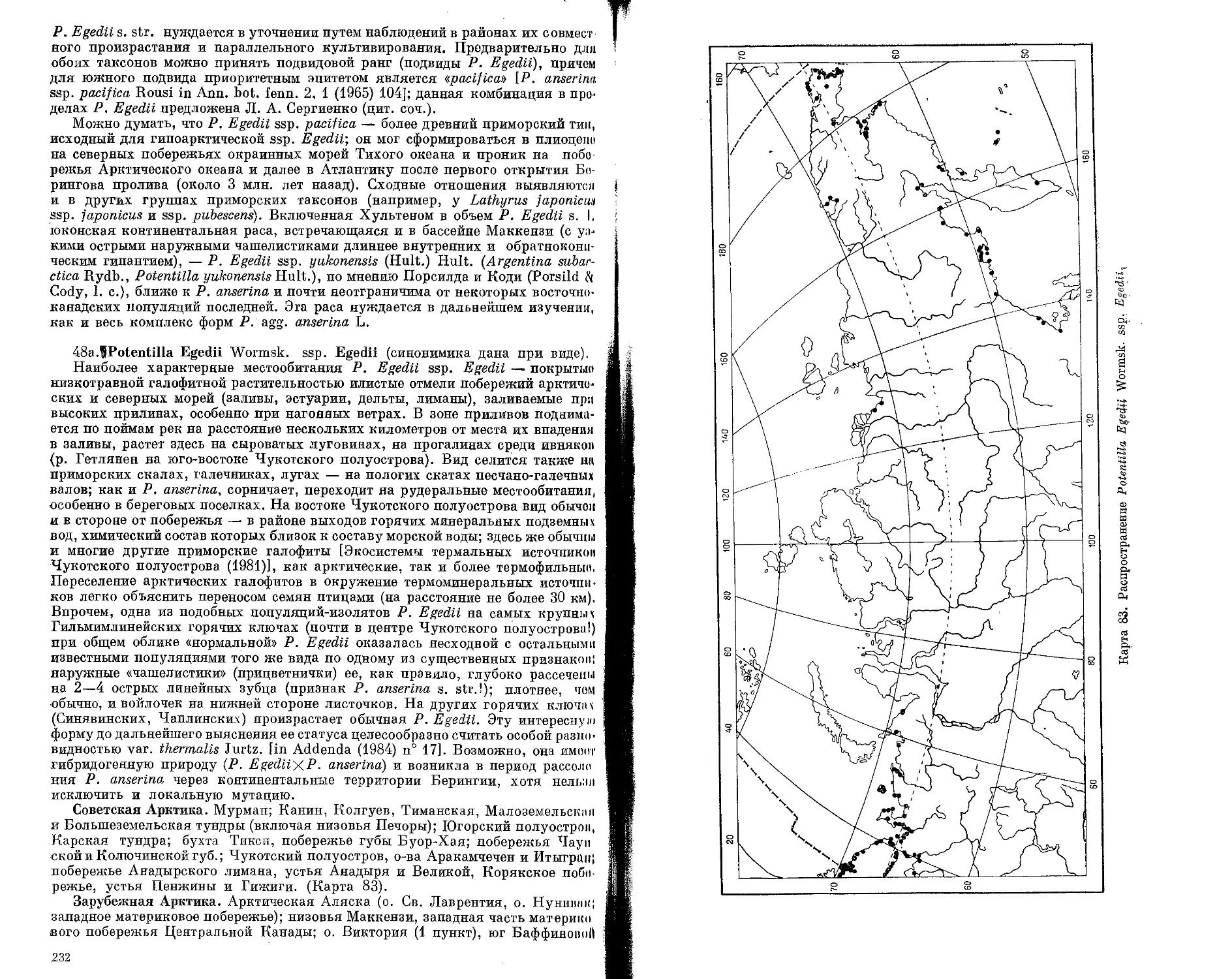

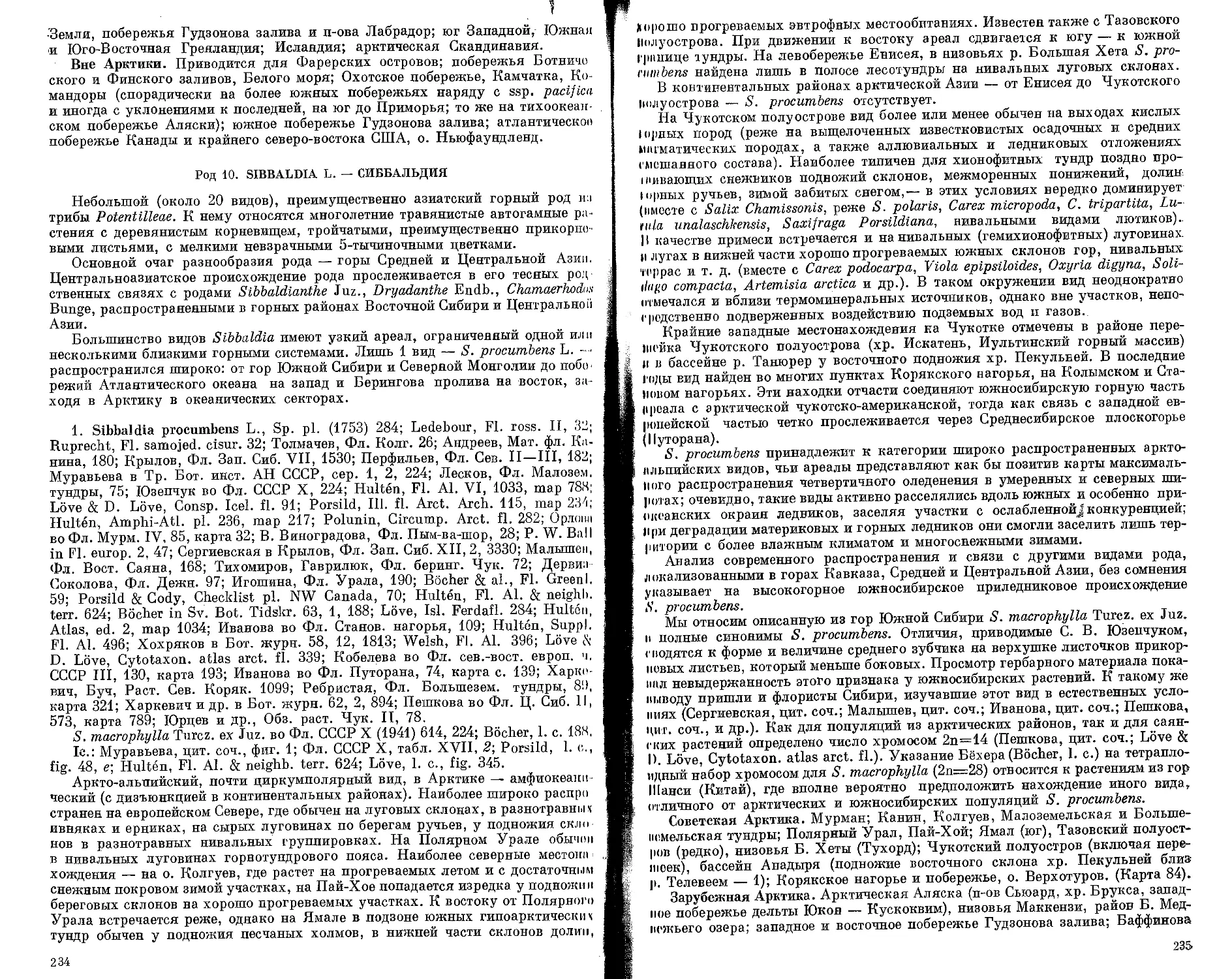

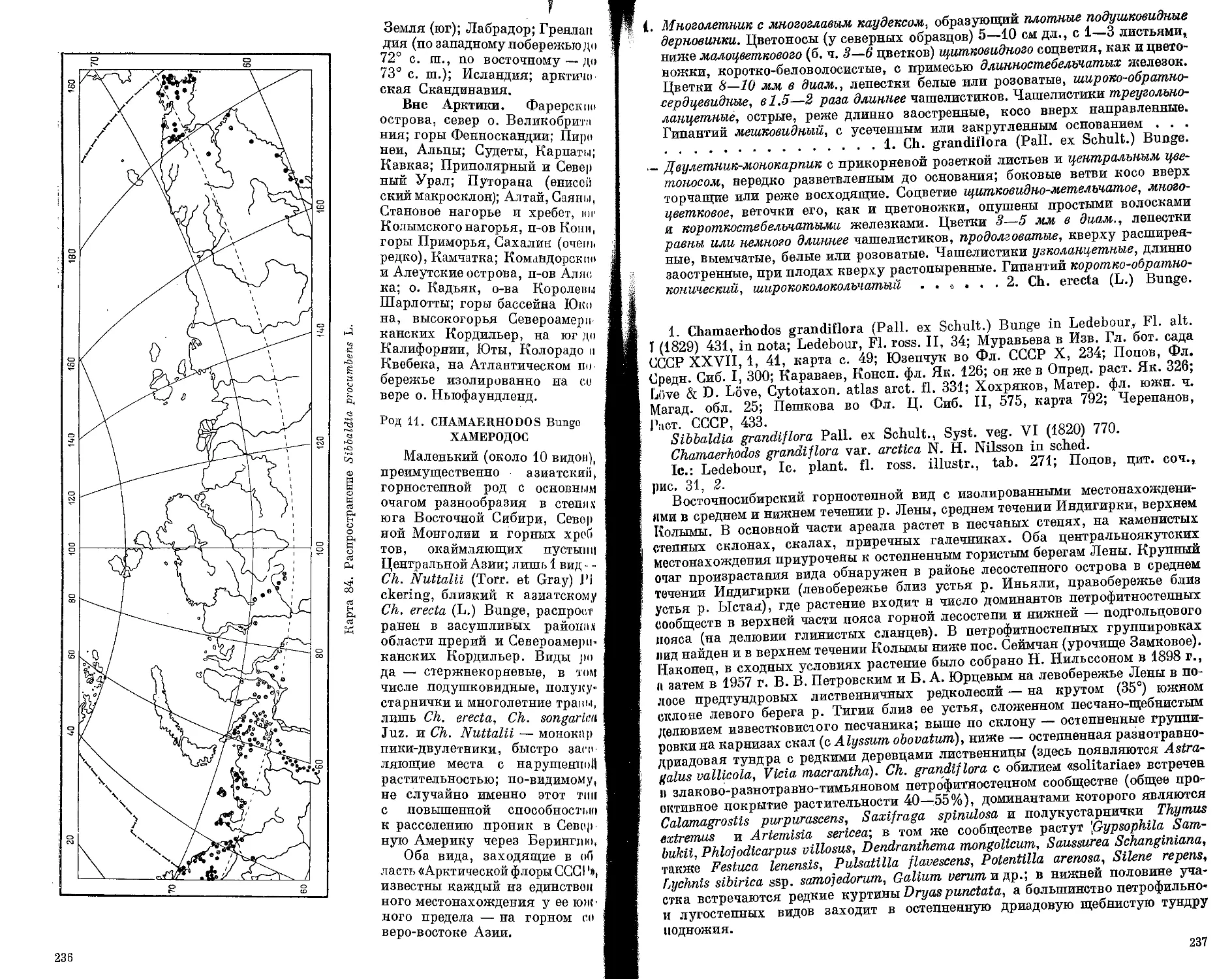

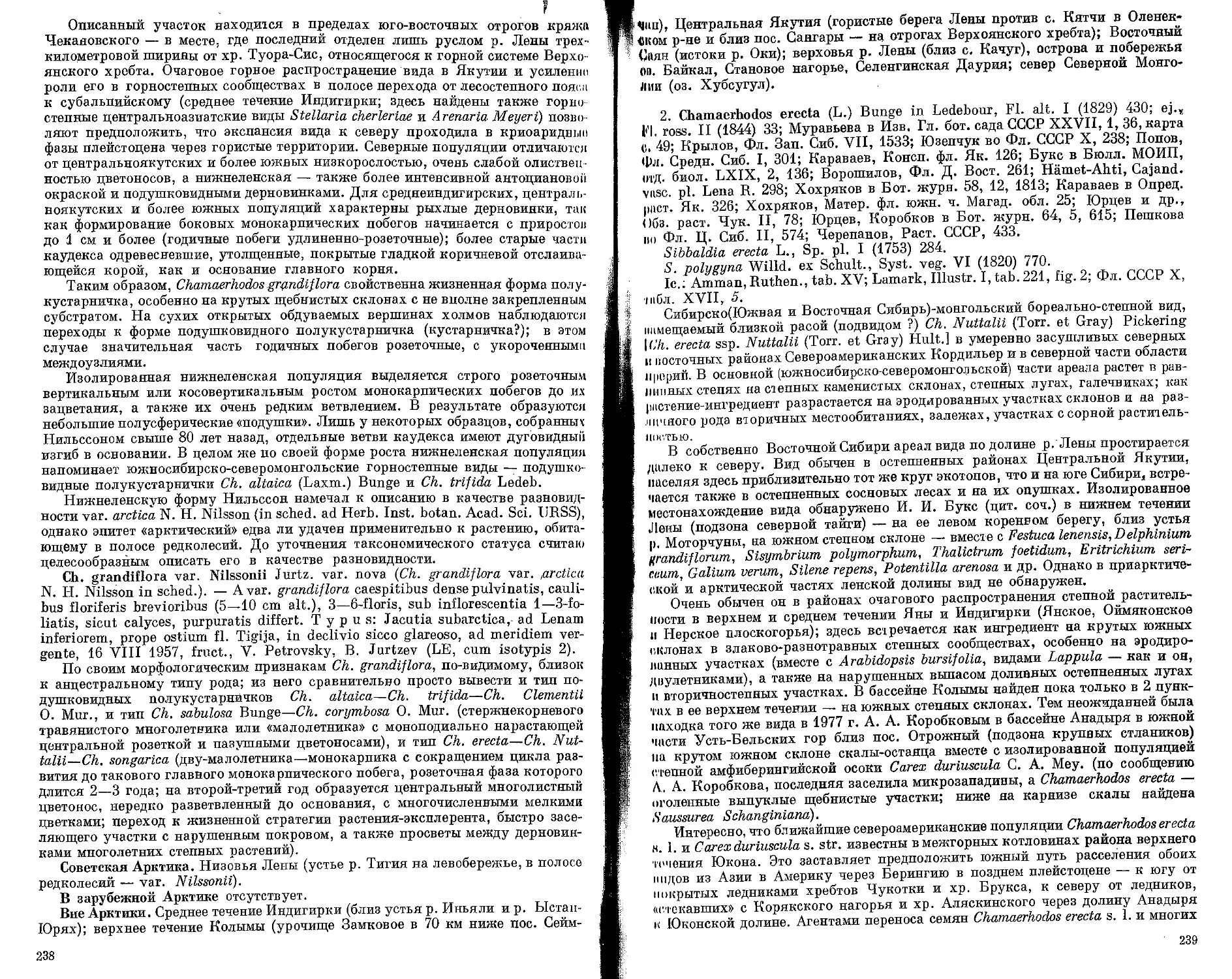

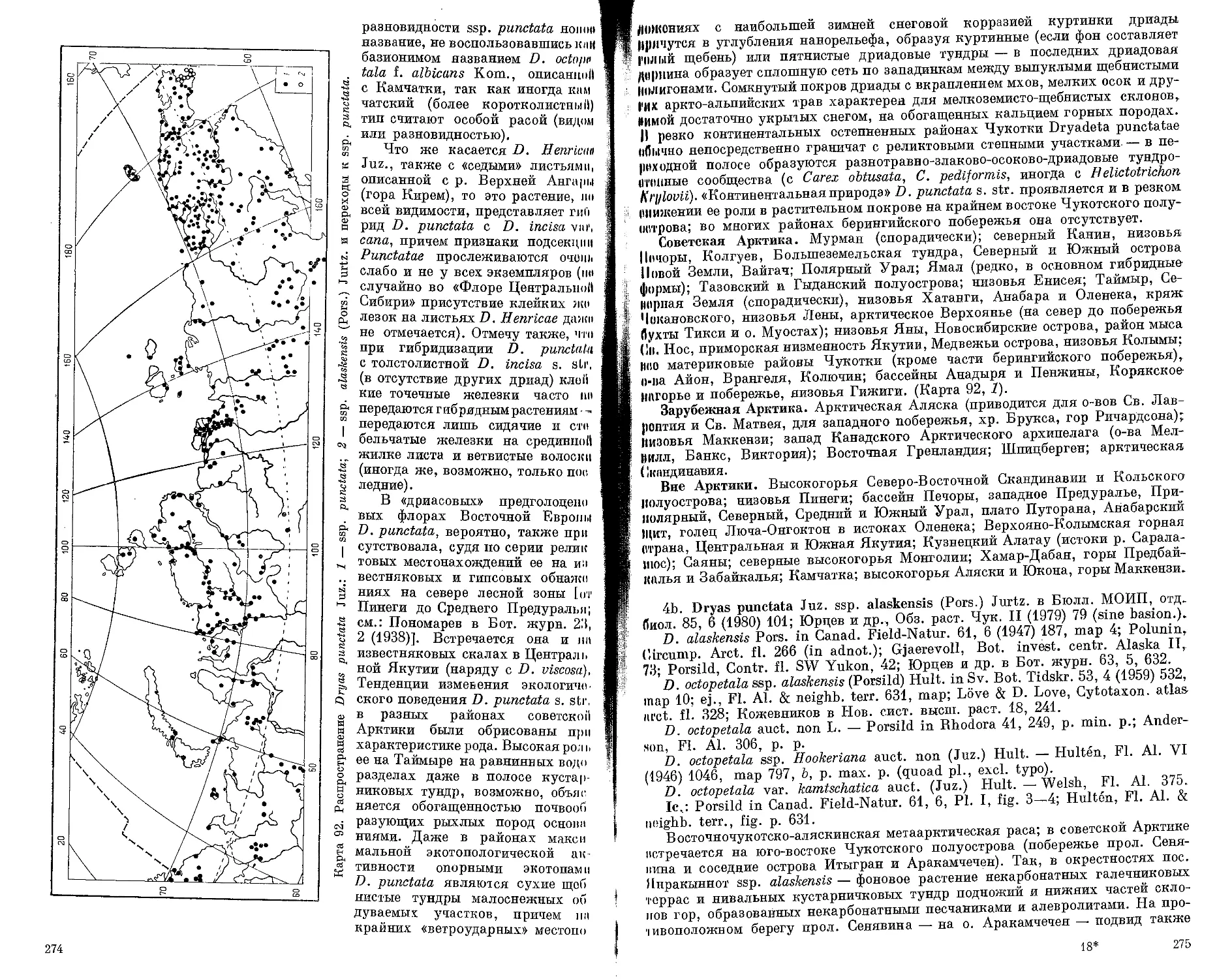

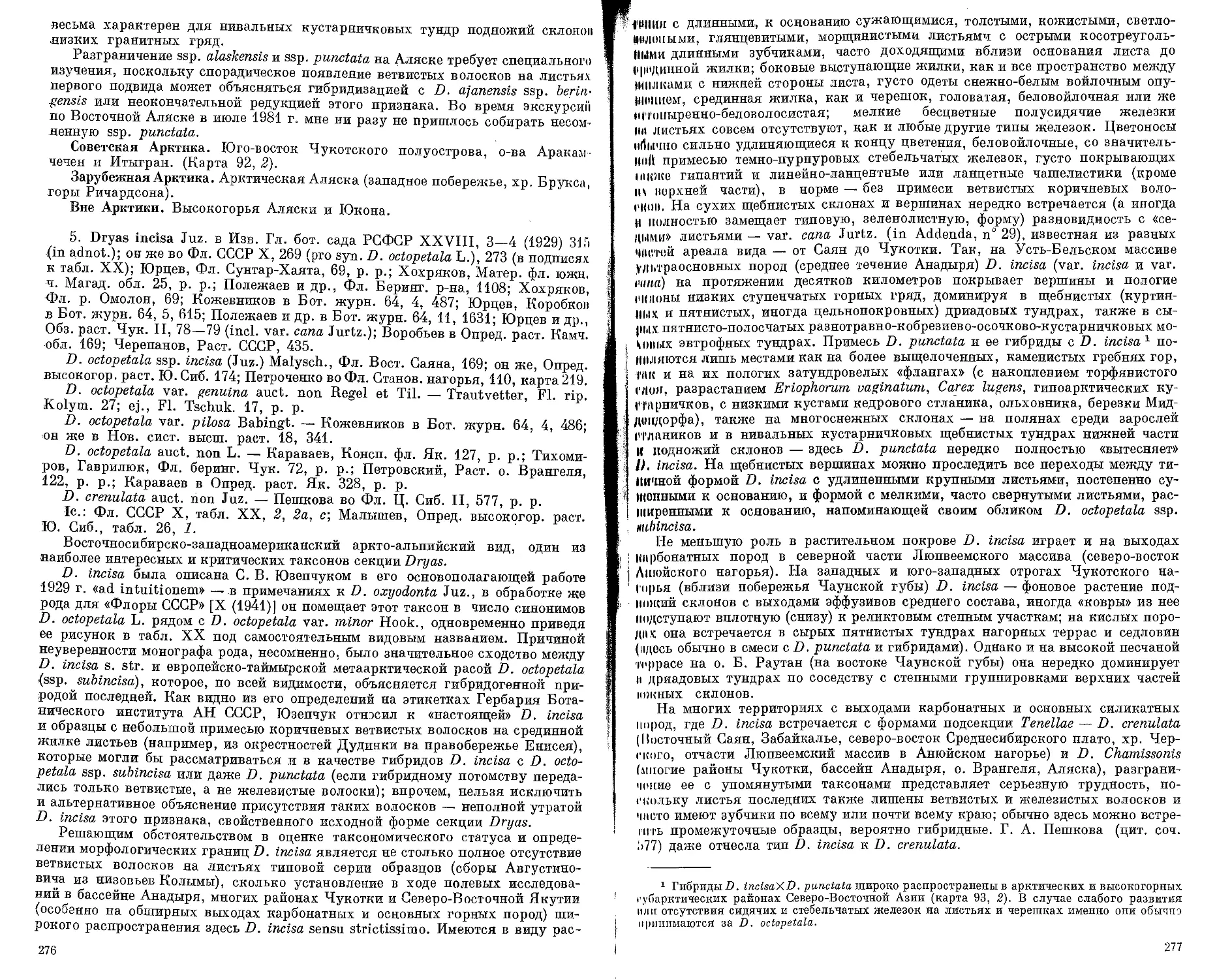

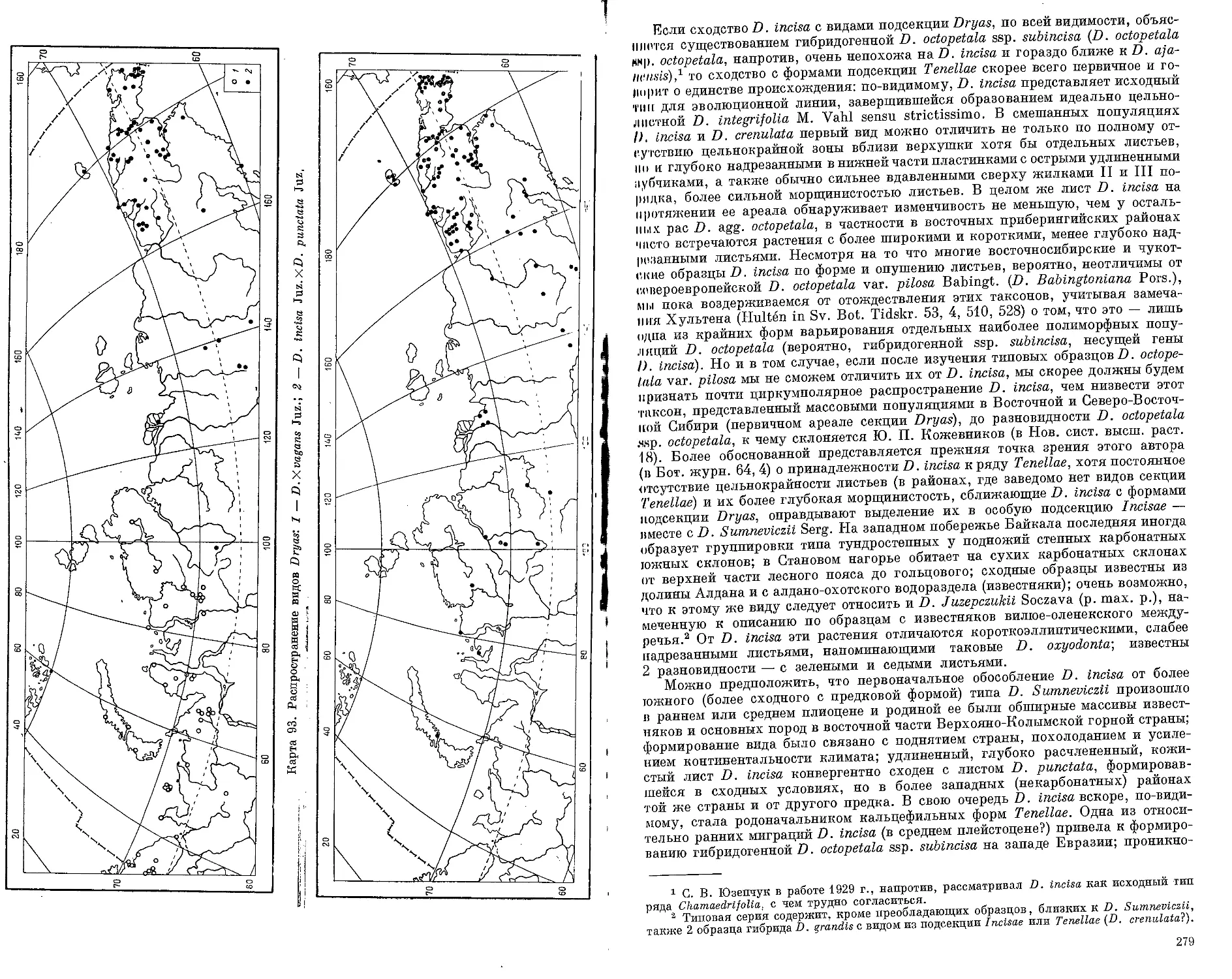

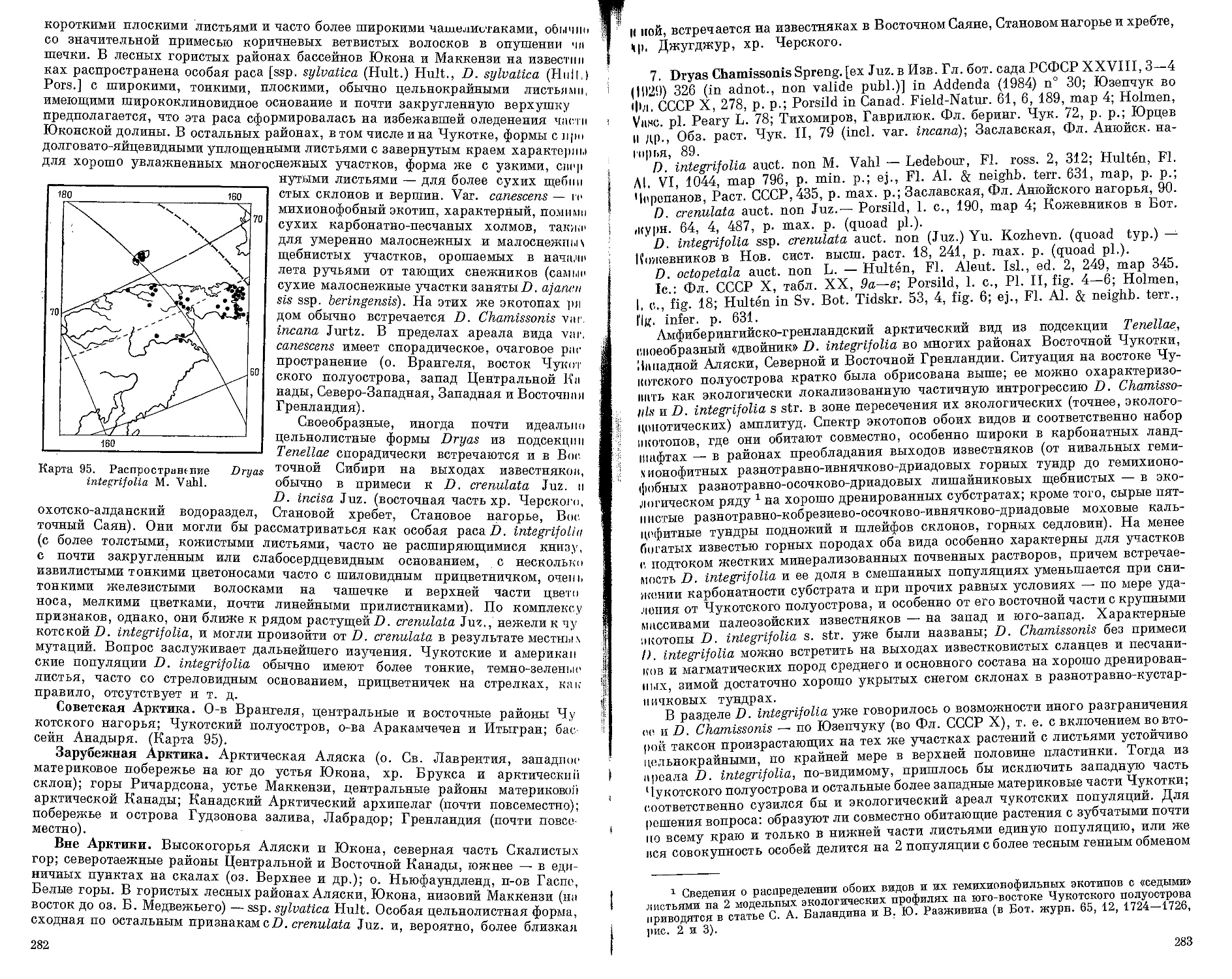

распространением в Арктике (в основном в континентальных гористых ее райо-