Text

АРКТИЧЕСКАЯ ФАОРА

СССР

VIII

GERANIACEAE

SCR OPHULARIАСЕАЕ

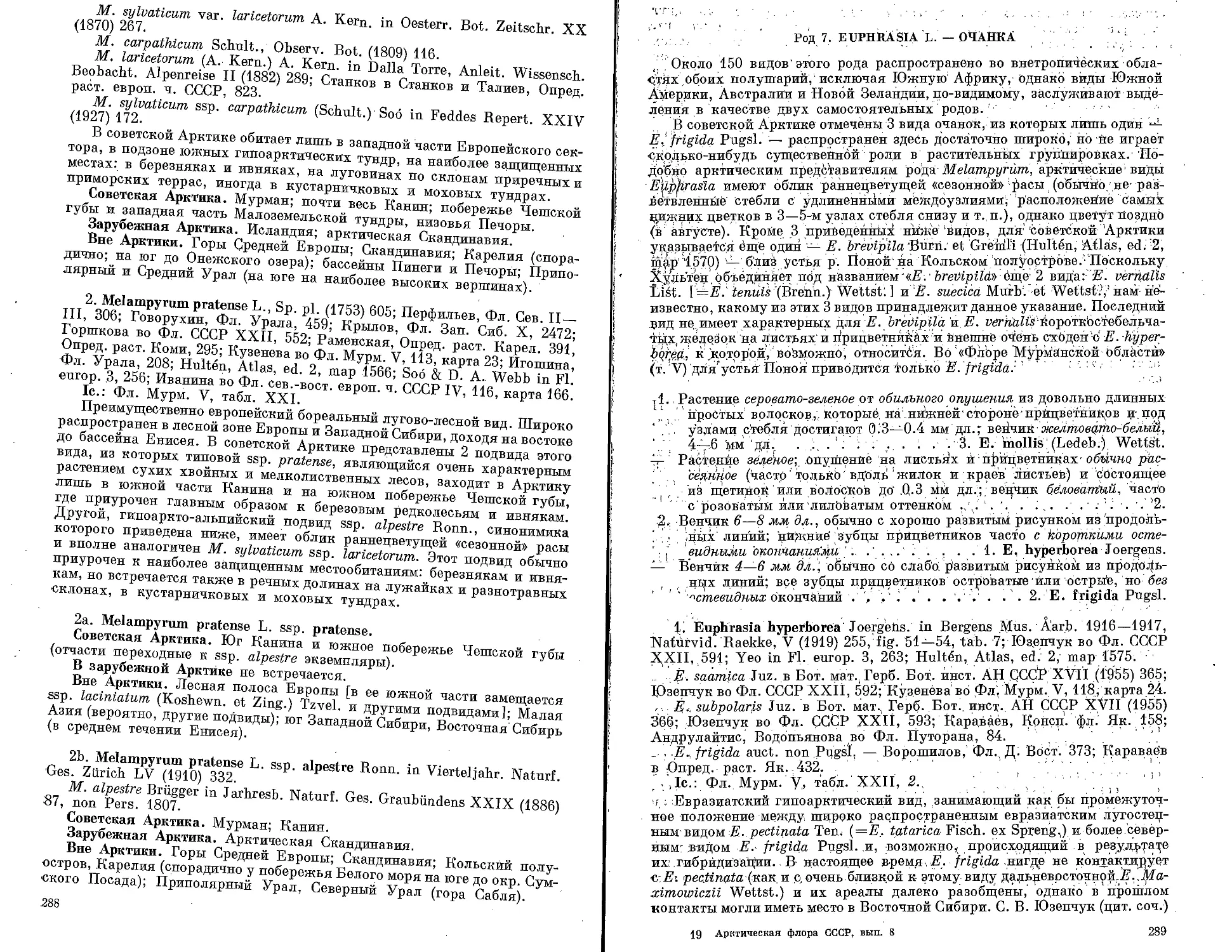

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В. Л. КОМАРОВА

ACADEMIA SCIENTIARUM URSS

INSTITUTUM BOTANICUM NOMINE V. L. KOMAROVII

FLORA ARCTICA

U R S S

REVISIO CRITICA PLANTARUM VASCULARIUM

IN REG IONE ARCTICA UNIONIS RE RUM

PUBLICARUM SOVIETICARUM socialisticarum:

SPONTE CRESCENTIUM

Fa SC. VIII

GERANIACEAE-SCROPHULARIACEAE

Elaboraverunt:

V. M. VINOGRADOVA, L. I. IVANINA, A. A. KOROBKOV, G. L. MENITSKY,

V. V. PETROVSKY, О. V. REBRISTAJA, A. K. SKVORTSOV, M. V. SOKOLOVA,

N. N. TARASKINA, V. N. TIGHOMIROV, A. I. TOLMATGHEV, N. N. TZVELEV,

B. A. JURTZEV

R e da ctor i bus

A. I. TOLMATGHEV et B. A. JURTZEV

6

L E.N I N О P О LI

«NAUKA»

SEGTIO LENINOPOLI

MCMLXXX

АРКТИЧЕСКАЯ ФАОРА

СССР

КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ,

ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

СССР

Выпуск VIII

СЕМЕЙСТВА

GERANIACEAE-SCROPHULARIACEAE

С о с т а вл т ели:

В. М. ВИНОГРАДОВА, Л. И. ИВАНИНА, А. А. КОРОБКОВ, Ю. Л. МЕНИЦКИЙ,

В. В. ПЕТРОВСКИЙ, О. В. РЕБРИСТАЯ, А. К. СКВОРЦОВ, М. В. СОКОЛОВА,

Н. Н. ТАРАСКИНА, В. Н. ТИХОМИРОВ, А. И. ТОЛМАЧЕВ, Н. Н. ЦВЕЛЕВ,

Б. А. ЮРЦЕВ

Под редакцией

А. И. ТОЛМАЧЕВА и Б. А. ЮРЦЕВА

В

ЛЕНИНГРАД

«НАУКА»

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1980

УДК 582.669

Арктическая флора СССР, вып. VIII. Сост. В. М. Виноградова,

Л. И. Иванина, А. А. Коробков, Ю. Л. Меницкий,

В. В. Петровский, О. В. Ребристая, А. К. Скворцов,

М. В. Соколова, Н. Н. Тарас кин а, В. Н. Тихомиров,

А. И. Толмачев, Н. Н. Ц в е л е в, Б. А. Юрцев.— Л.: Наука,

1980. — 334 с.

Материалы выпуска посвящены арктическим представителям семейств

Geraniaceae—Scrophulariaceae. Даются общая характеристика семейств

и их положение в составе арктической флоры, ключи для определения

родов и видов, подробные сведения об экологии и географическом рас-

пространении описываемых видов в пределах советской Арктики. Вы-

пуск включает данные о 257 видах и подвидах.

Редактор выпуска

Б. А. ЮРЦЕВ-

Секретарь редакции

О. В. РЕБРИСТАЯ

21006-698

А ___ „„ 436-80 2004000000

0 Издательство «Наука», 1980 г.

055(02)-80

ПРЕДИСЛОВИЕ

Основатель этого издания, ответственный редактор и ведущий автор

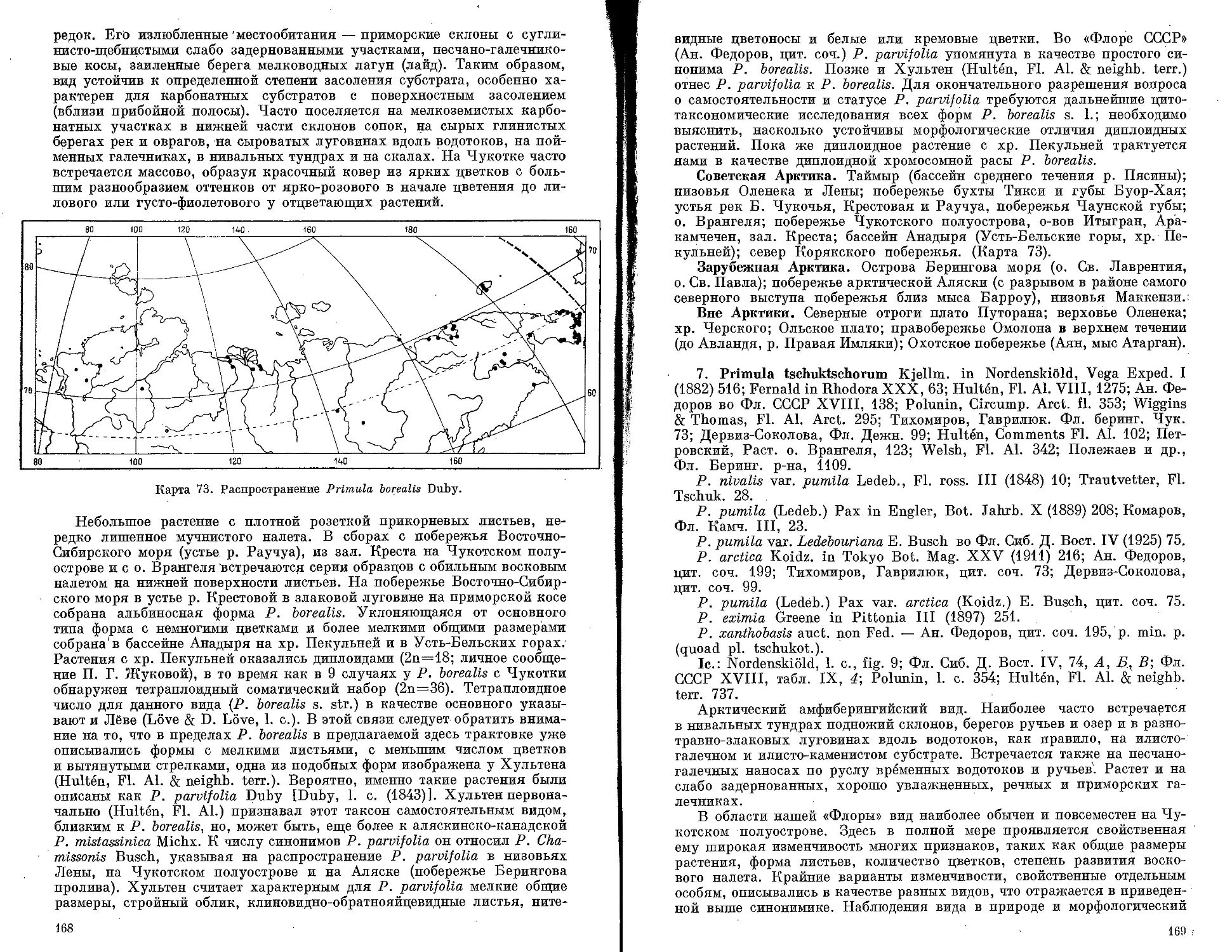

ранее опубликованных семи выпусков Александр Иннокентьевич Толма-

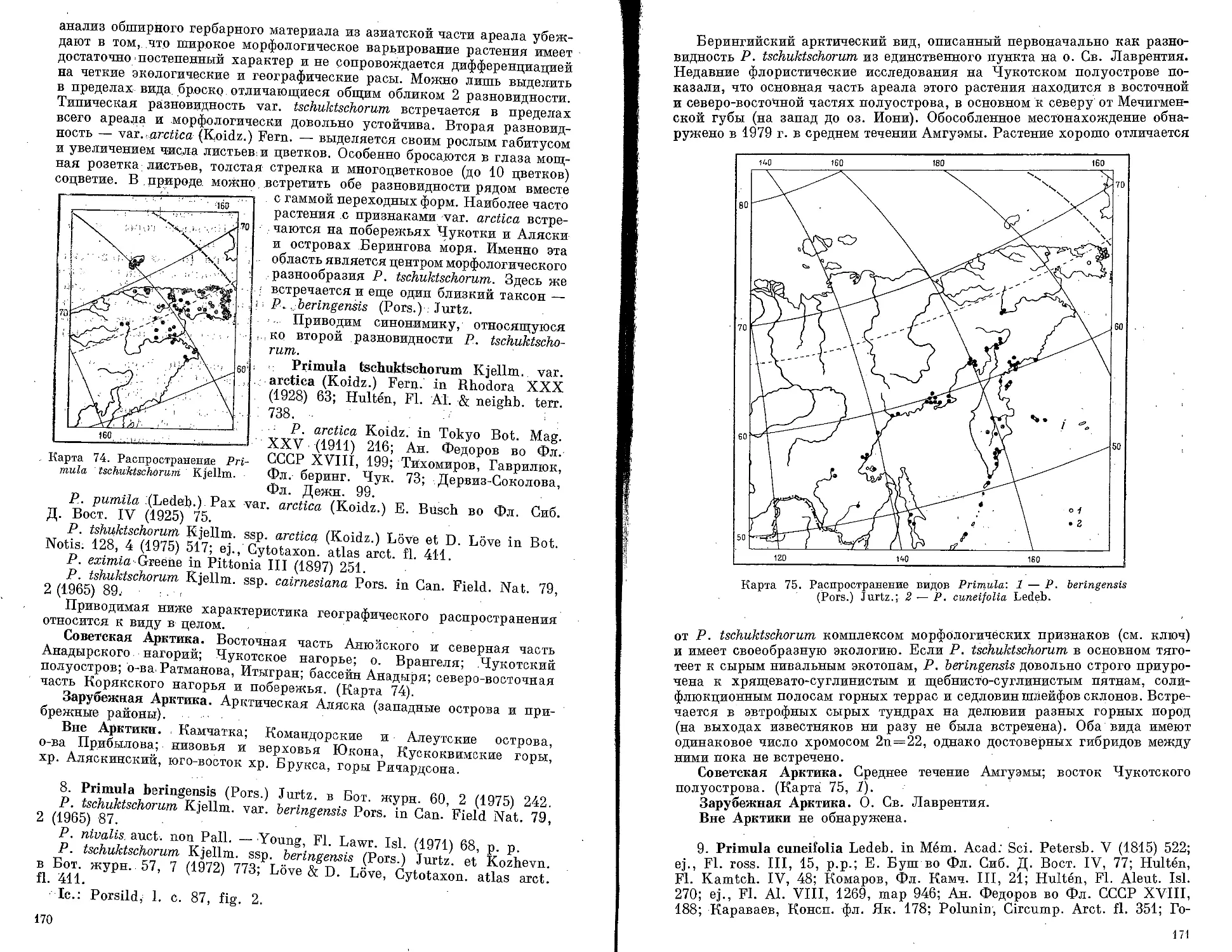

чев не дождался выхода в свет настоящего выпуска, последнего, в написа-

нии которого он участвовал уже тяжелобольным.

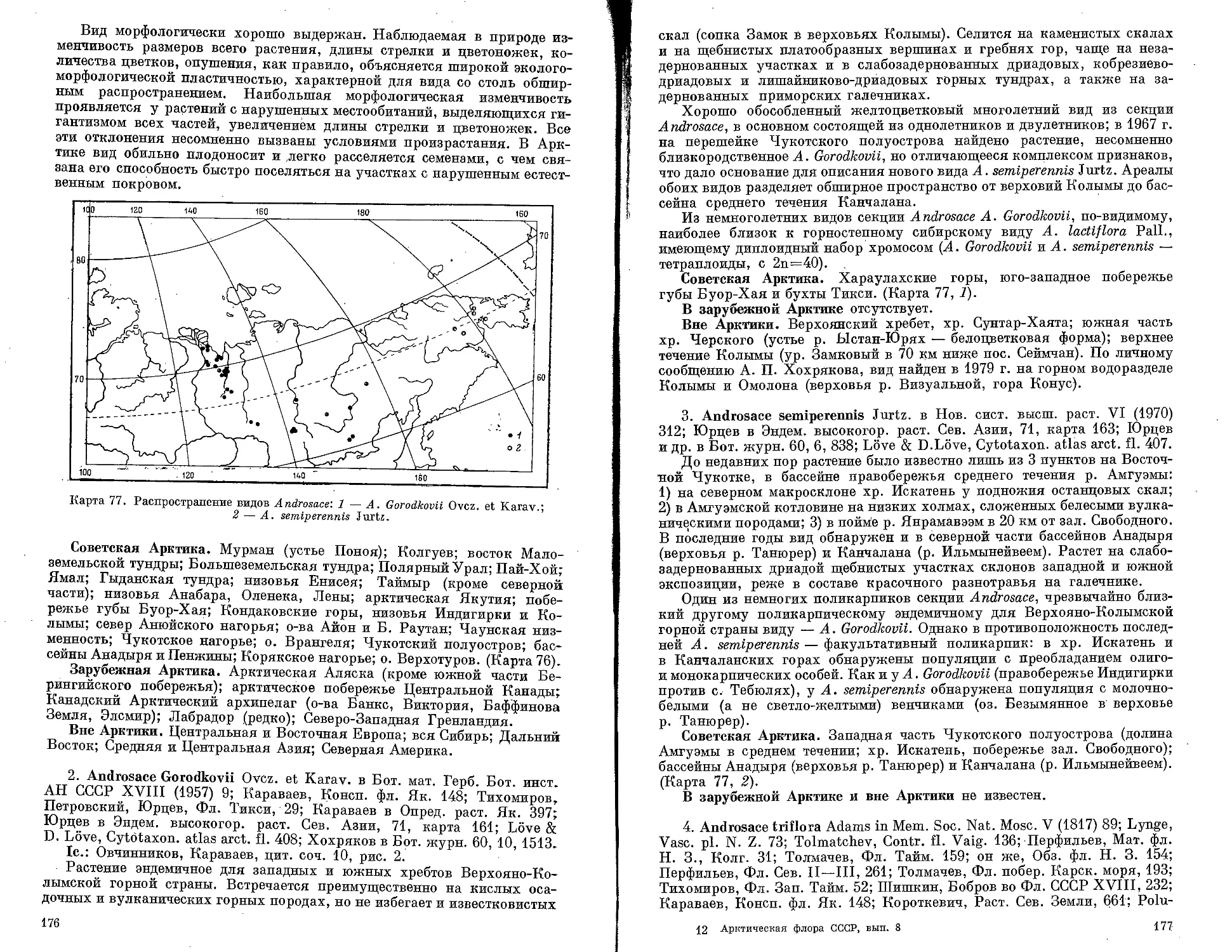

А. И. Толмачев приступил к подготовке издания «Арктической флоры

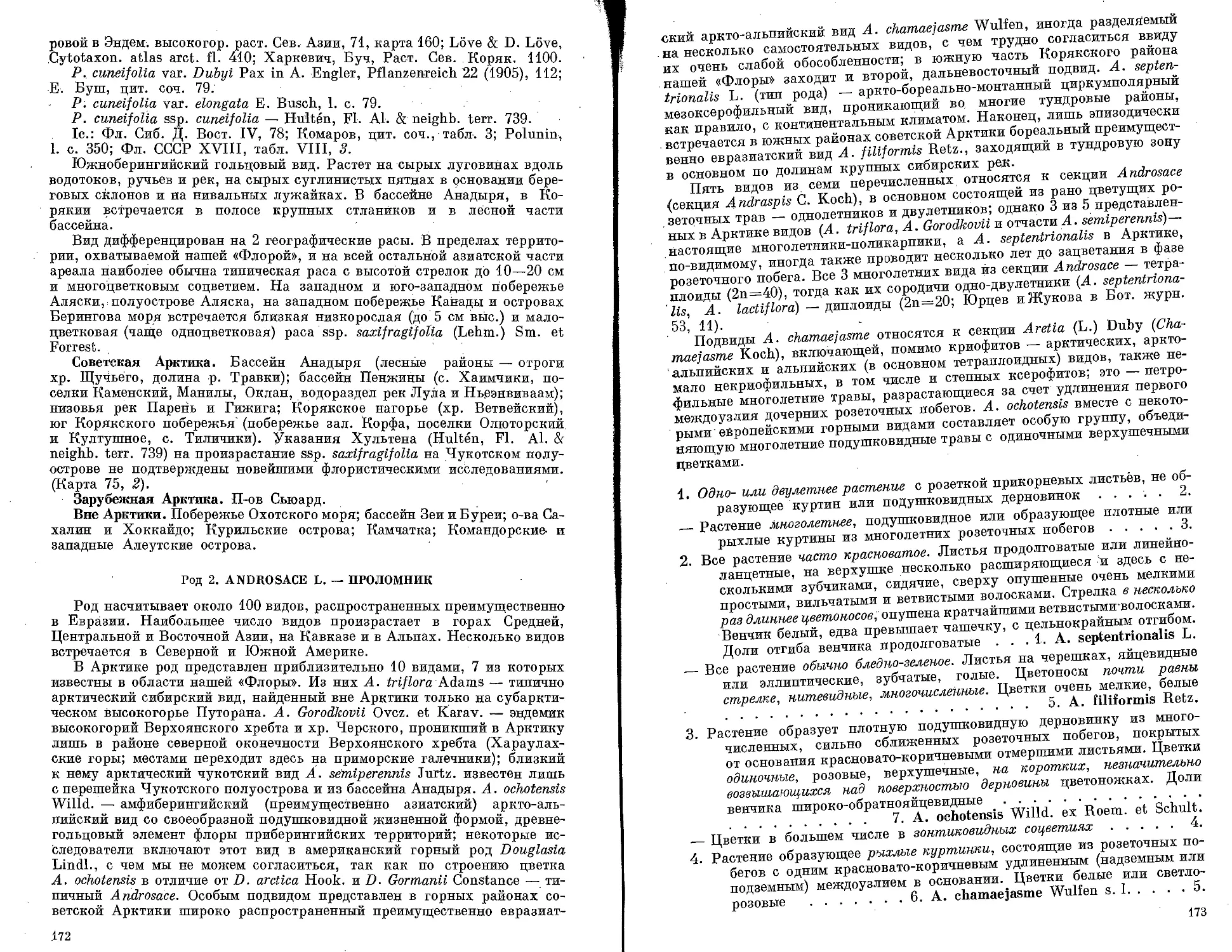

СССР» в 1956 г., будучи к этому времени известным ботаником — флори-

стом, систематиком и фитогеографом, признанным знатоком арктической

флоры с большим опытом исследований в различных районах европейской

и сибирской Арктики и со сложившимися научными взглядами в области

систематики и ботанической географии. Ботанические и географические

интересы и устремления Толмачева определили колорит всего издания,

отличающий его от остальных флористических сводок, издаваемых в СССР

и за рубежом, — повышенное внимание к ботанико-географической и эко-

лого-фитоценологической характеристике таксонов, как правило, по дан-

ным наблюдений непосредственно в различных районах Арктики; обилие

картографического материала, что превращает каждый выпуск «Арктиче-

ской флоры СССР» в подробно аннотированный атлас ареалов; цитирова-

ние, помимо таксономической, также региональной флористической лите-

ратуры по Арктике; включение в текст вместо стандартных описаний под-

робных систематических комментариев по поводу варьирования таксонов

и их отношения к родственным формам, нередко дополняемых соображе-

ниями о происхождении данного таксона и т. д.

Будучи убежденным сторонником политипической концепции вида,

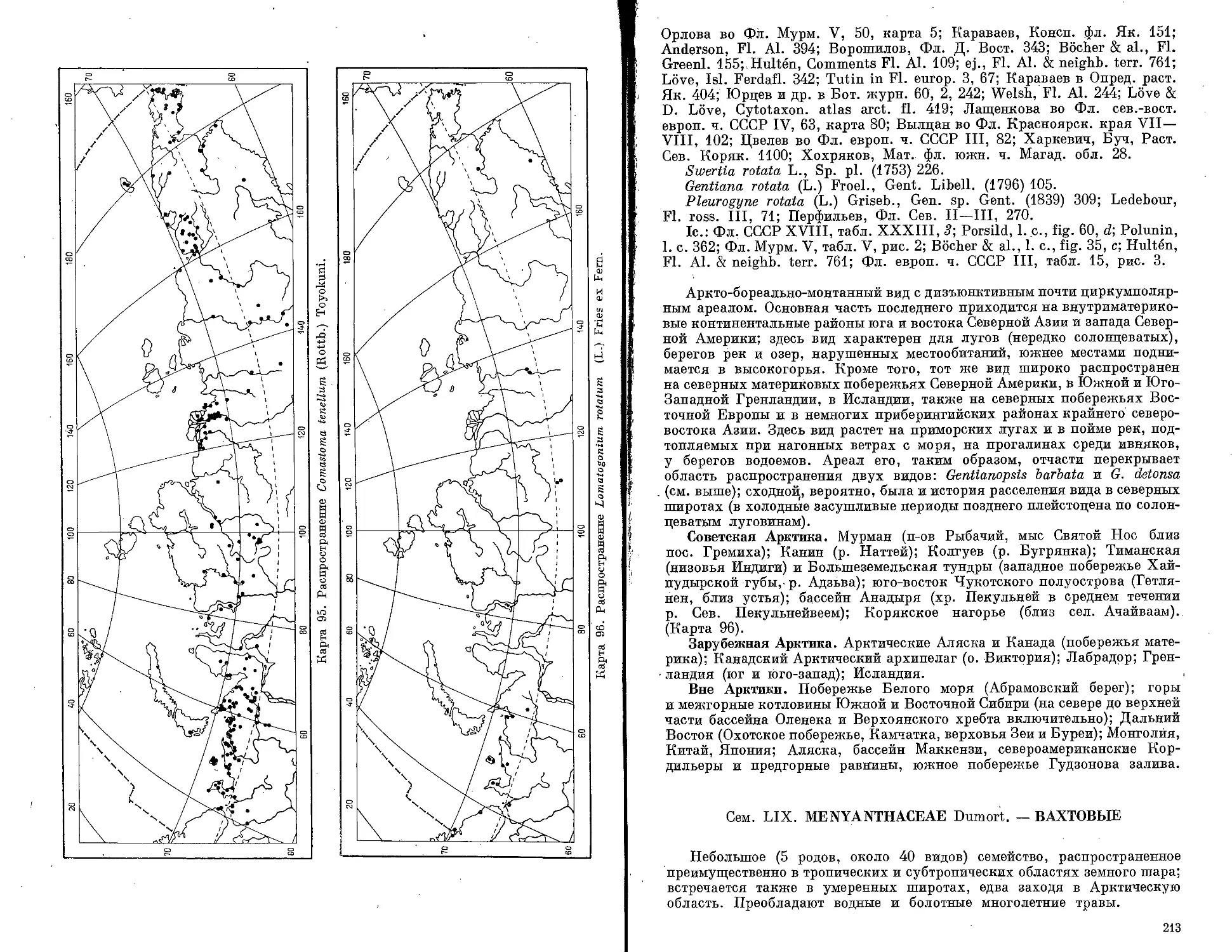

А. И. Толмачев всегда проявлял большой такт в отношении систематиков-

монографов — участников авторского коллектива; для некоторых из них

обработки из «Арктической флоры СССР» означали первые шаги к призна-

нию политипического вида. Из молодых помощников Толмачева в подго-

товке первых выпусков — сотрудников сектора Севера Ботанического

института АН СССР — сформировался постоянный авторский коллектив

этого издания, принявший принципиальные установки своего научного

руководителя.

Подготовка к изданию «Арктической флоры СССР» начиналась в то

время, когда большая часть арктической Азии во флористическом отноше-

нии еще оставалась целиной. Поэтому работа над очередными выпусками

велась параллельно с непрекращающимся изучением флоры в различных

секторах советской Арктики, в ходе которых одно за другим заполнялись

«белые пятна» на ботанической карте Арктики. А. И. Толмачев был не

только идейным руководителем этих исследований, намечавшим районы,

которые подлежали изучению в первую очередь, но и вплоть до начала

70-х годов непосредственным их участником. Он всегда живо интересо-

вался результатами экспедиций, принимал участие в просмотре и опреде-

лении свежих сборов, высказывал интересные мысли о значении тех или

иных находок.

5

В итоге с каждый новым выпуском возрастала полнота выявления со-

става видов, родов и даже семейств арктической флоры СССР, полнота

географических и экологических характеристик таксонов, карт их рас-

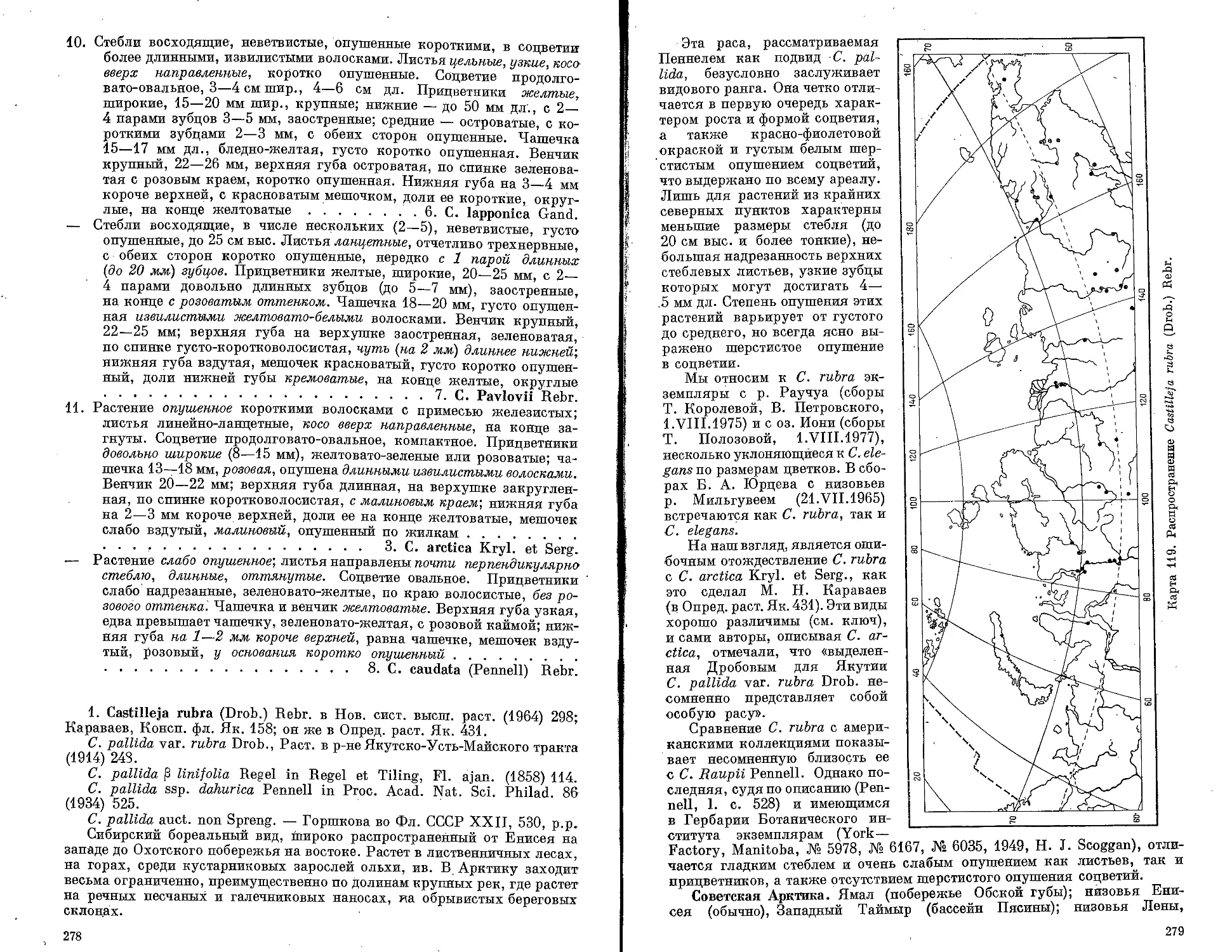

пространения, а участники авторского коллектива могли разрешать мно-

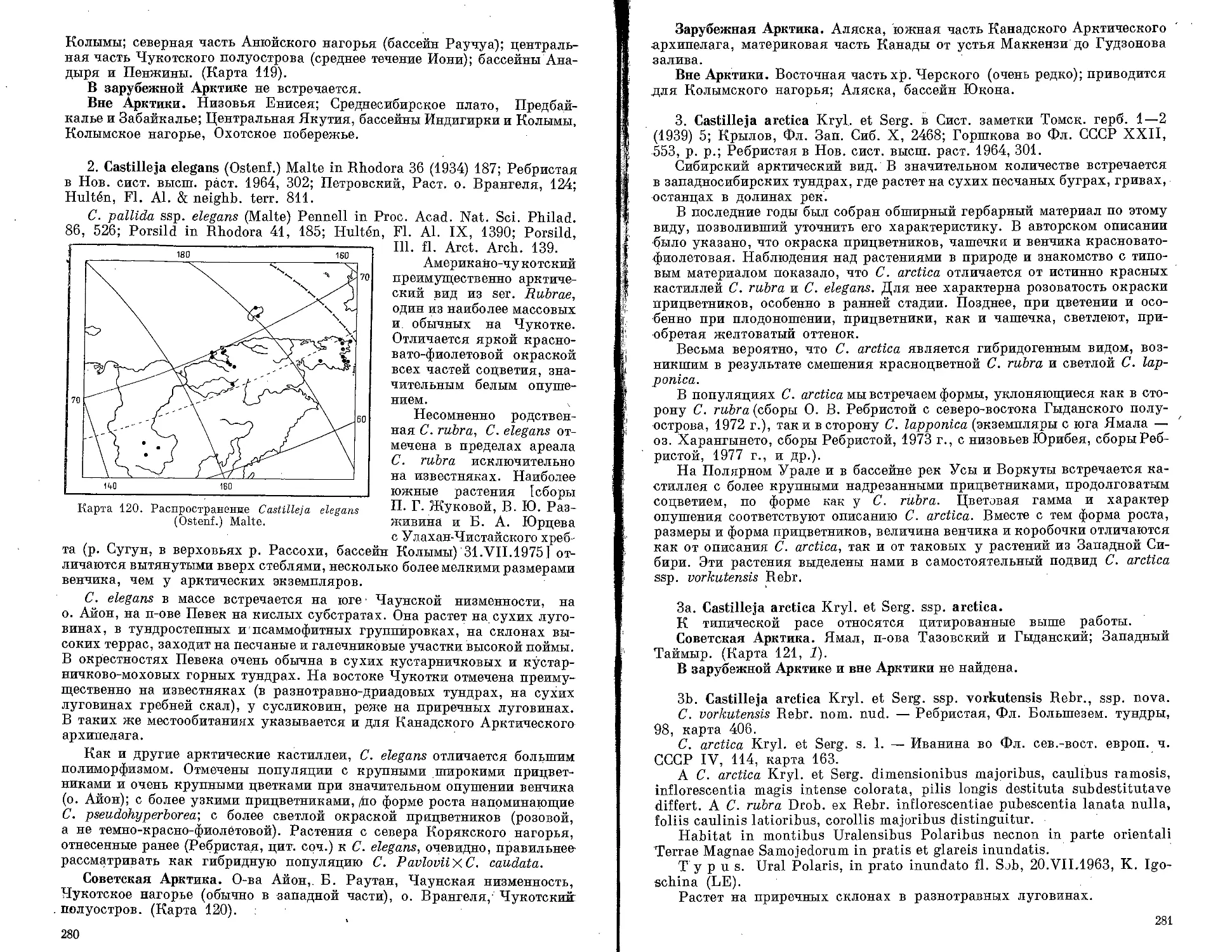

гие вопросы систематики трудных таксонов на основе наблюдений в при-

роде с использованием экологических и биологических признаков и крите-

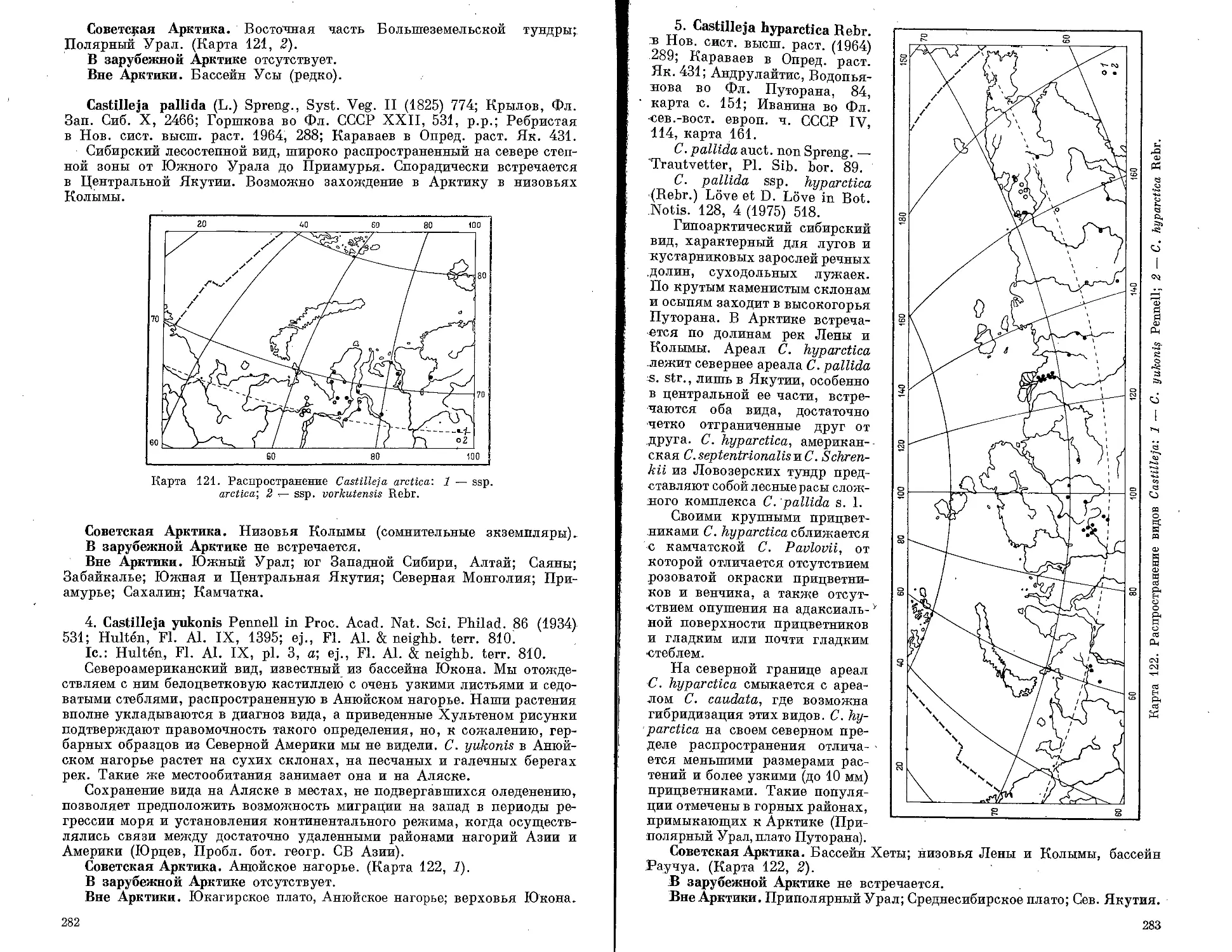

рия «портретного сходства», которому всегда придавал большое значение

А. И. Толмачев. До самых последних лет жизни, пока болезнь не прико-

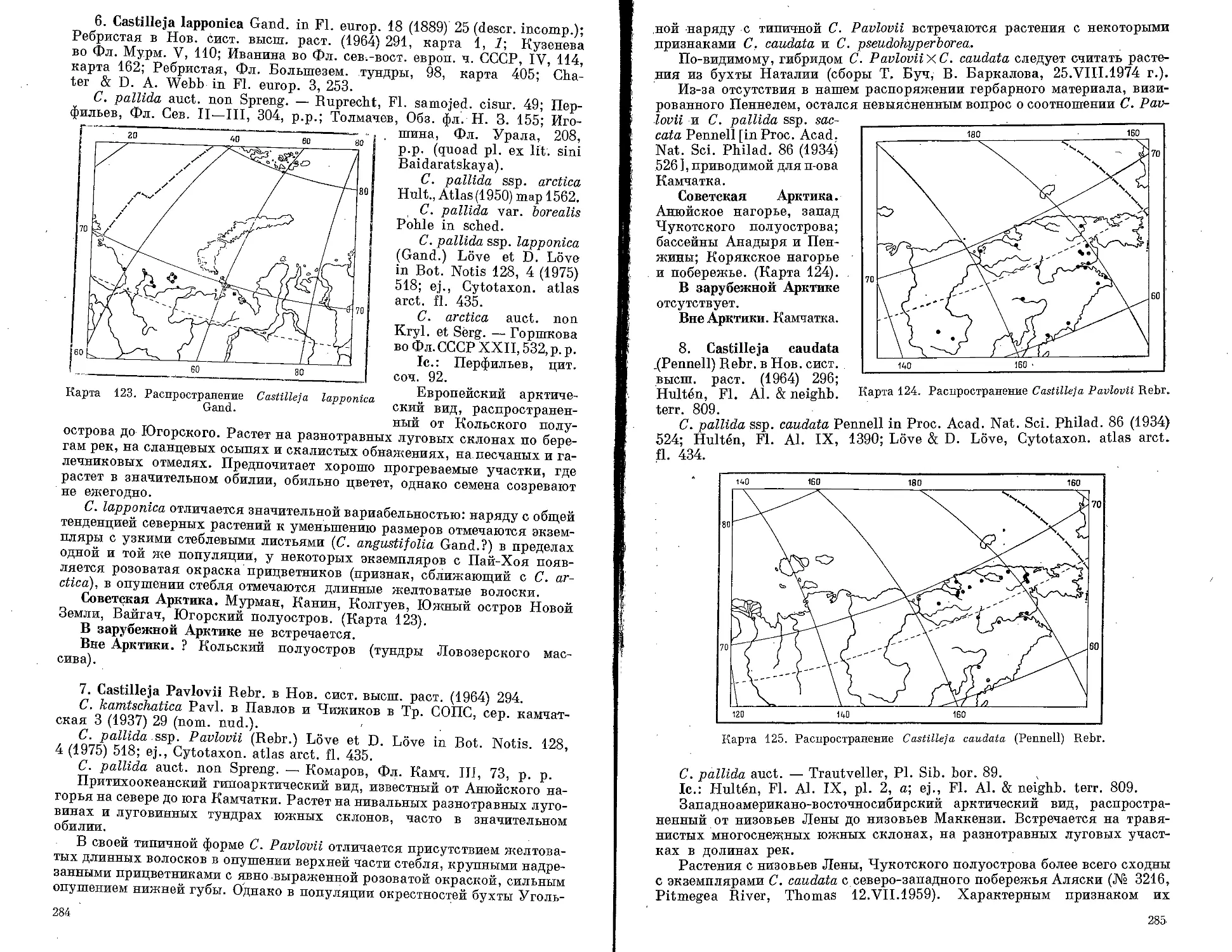

вала его к постели, Александр Иннокентьевич оставался увлеченным

натуралистом, опытным полевым исследователем, страстным коллектором,

тонким наблюдателем растений. Это в полной мере отразилось и на под-

готовленных им и его учениками выпусках данной сводки.

Остро ощущая невозместимость постигшей нас утраты, авторский кол-

лектив «Арктической флоры СССР» сознает свою возросшую ответствен-

ность^за завершение этого издания в соответствии с основными установ-

ками, изложенными А. И. Толмачевым в Предисловии к вып. I.

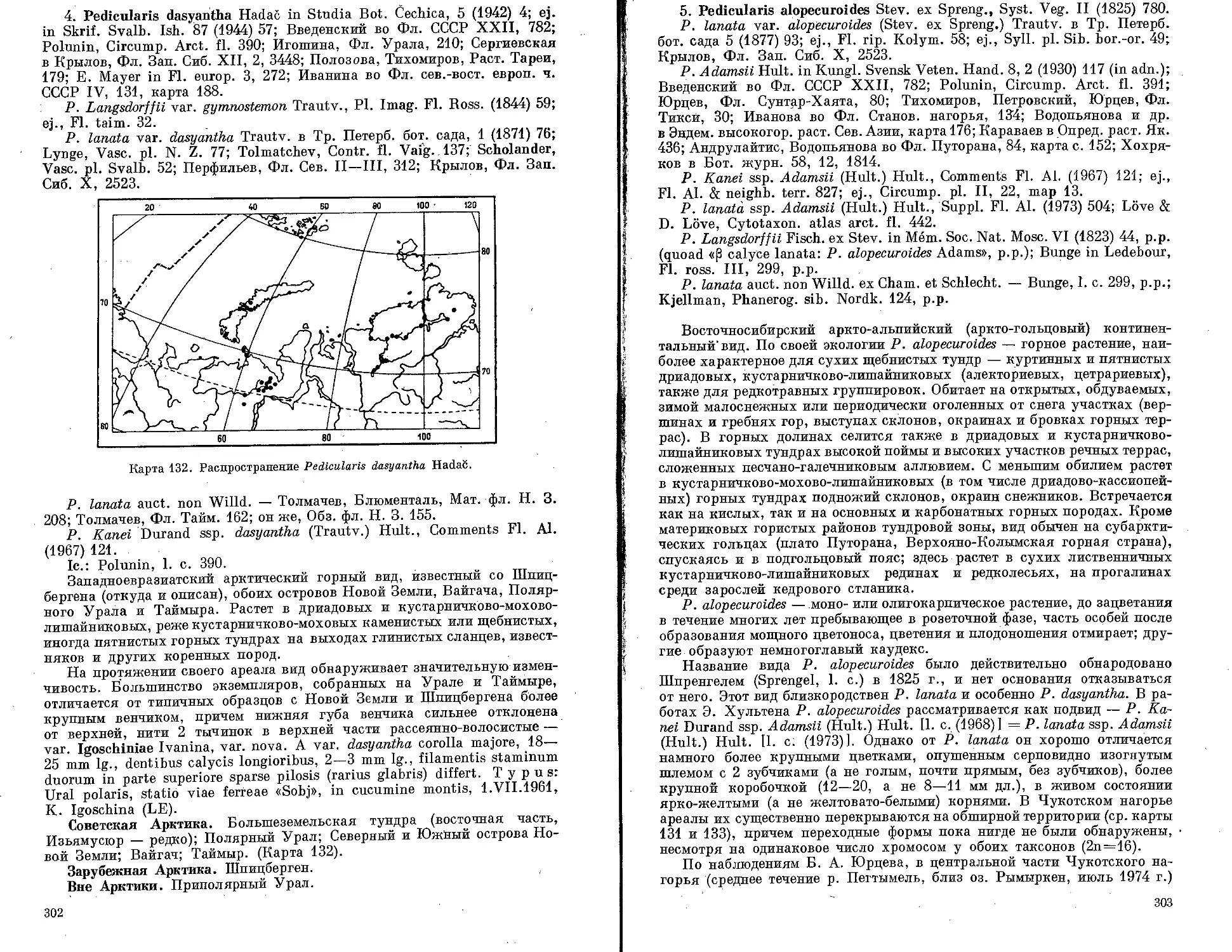

В вып. VIII «Арктической флоры СССР» характеризуются арктические

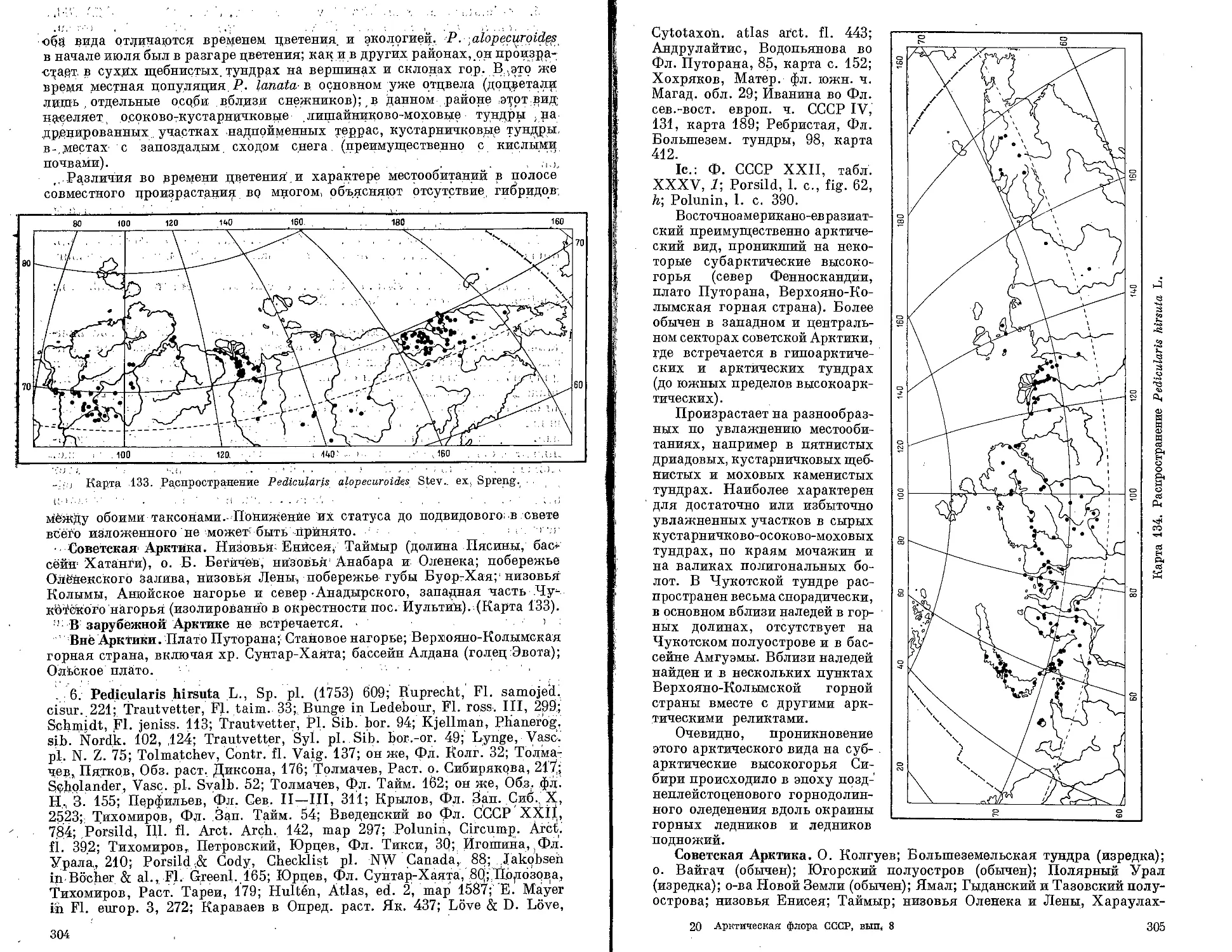

представители 25 семейств от Geraniaceae no Scrophulariaceae включительно

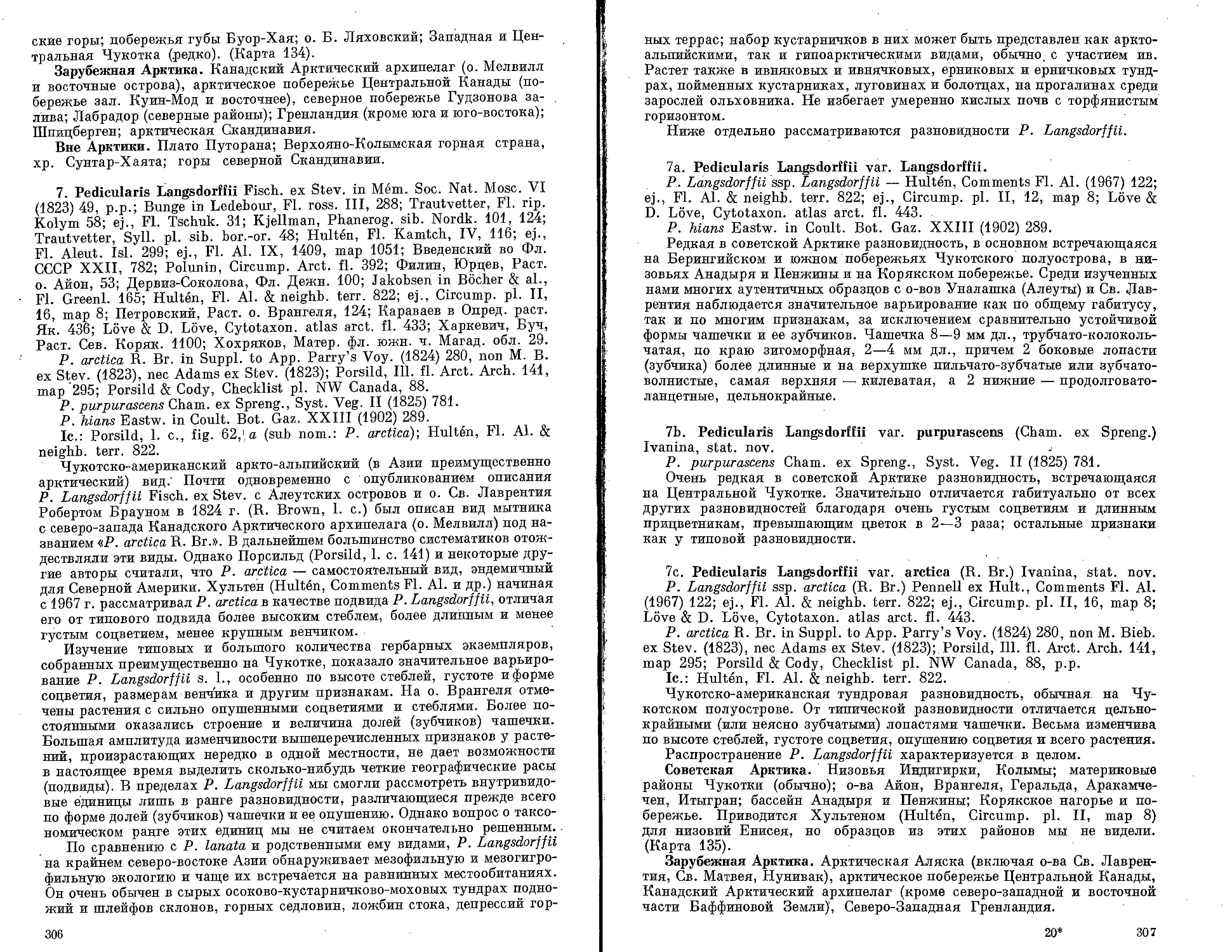

(по системе Энглера). Пропуск семейств от Crassulaceae до Leguminosae

(по той же системе) вызван тем, что обработка ряда входящих в них поли-

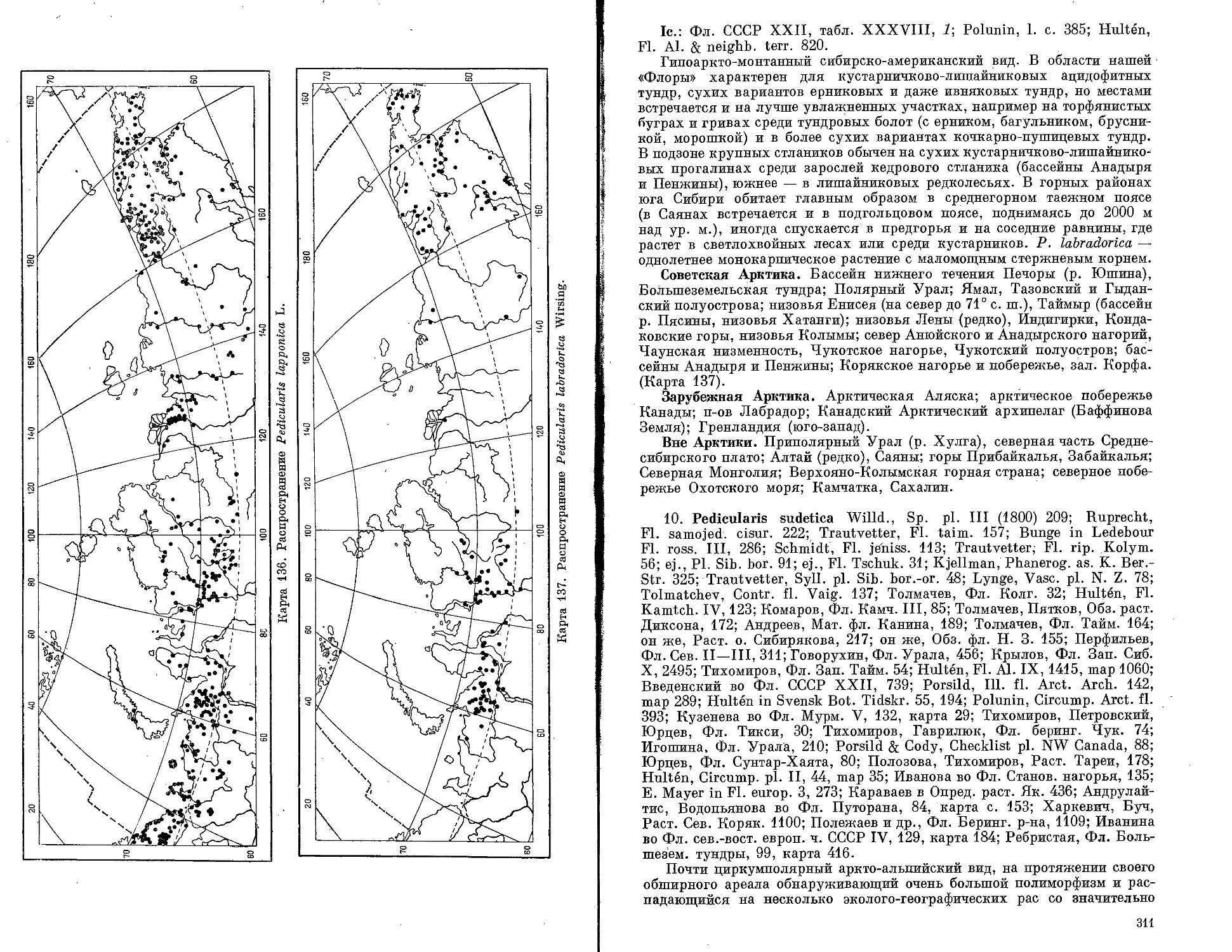

морфных, изобилующих критическими представителями родов пока еще

не завершена; эти семейства составят содержание следующего, IX выпуска.

Включение столь значительного числа семейств в один выпуск оказалось

возможным благодаря тому, что эти группьграздельнолепестных и спайноле-

пестных двудольных, как правило, ограниченно представлены в арктиче-

ской флоре, а во^флоре ряда высокоарктических территорий подчас отсут-

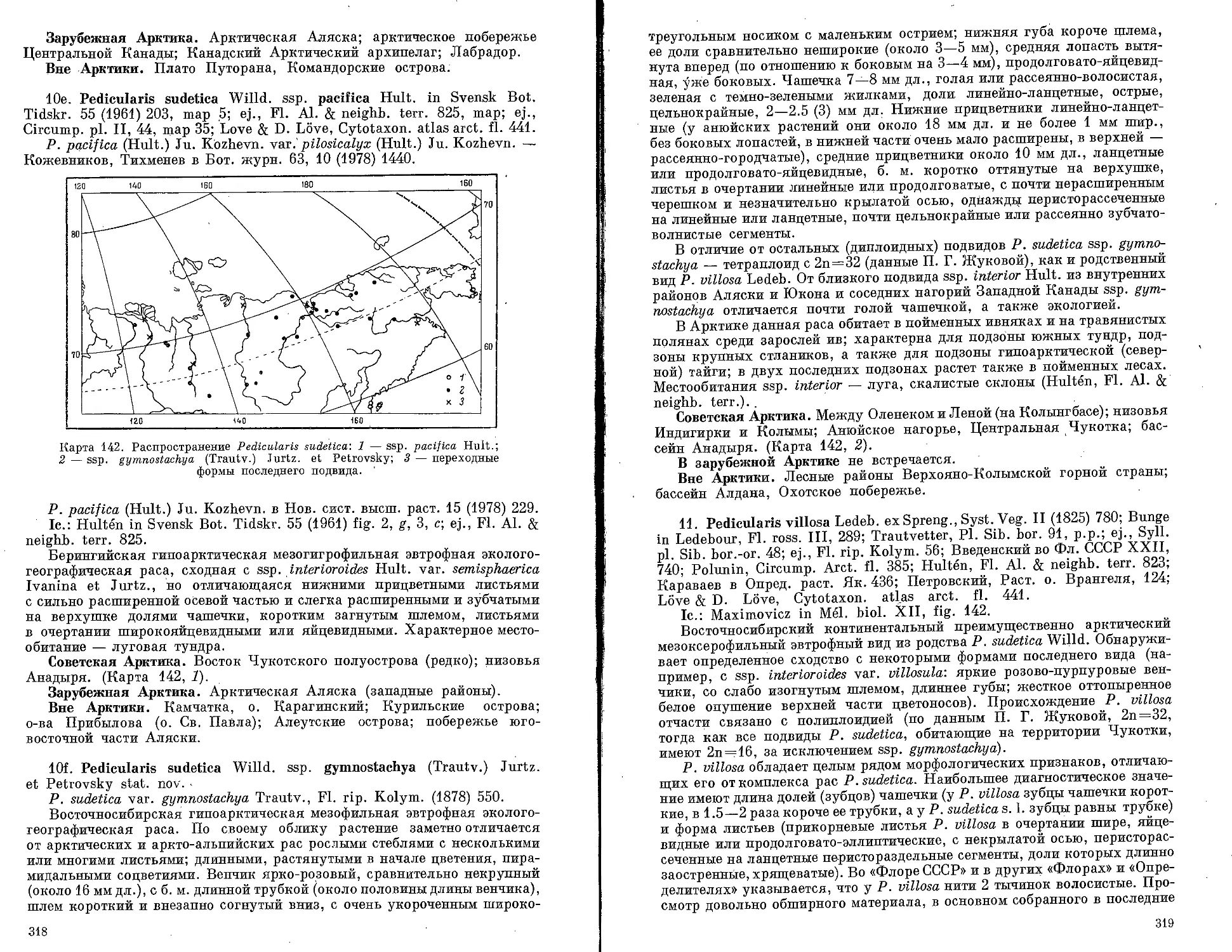

ствуют совсем. Неслучайно часть семейств, вошедших в данный выпуск,

представлена в Арктике, за небольшим исключением, лишь незначительно

заходящими в ее пределы из Бореальной области видами: таковы семей-

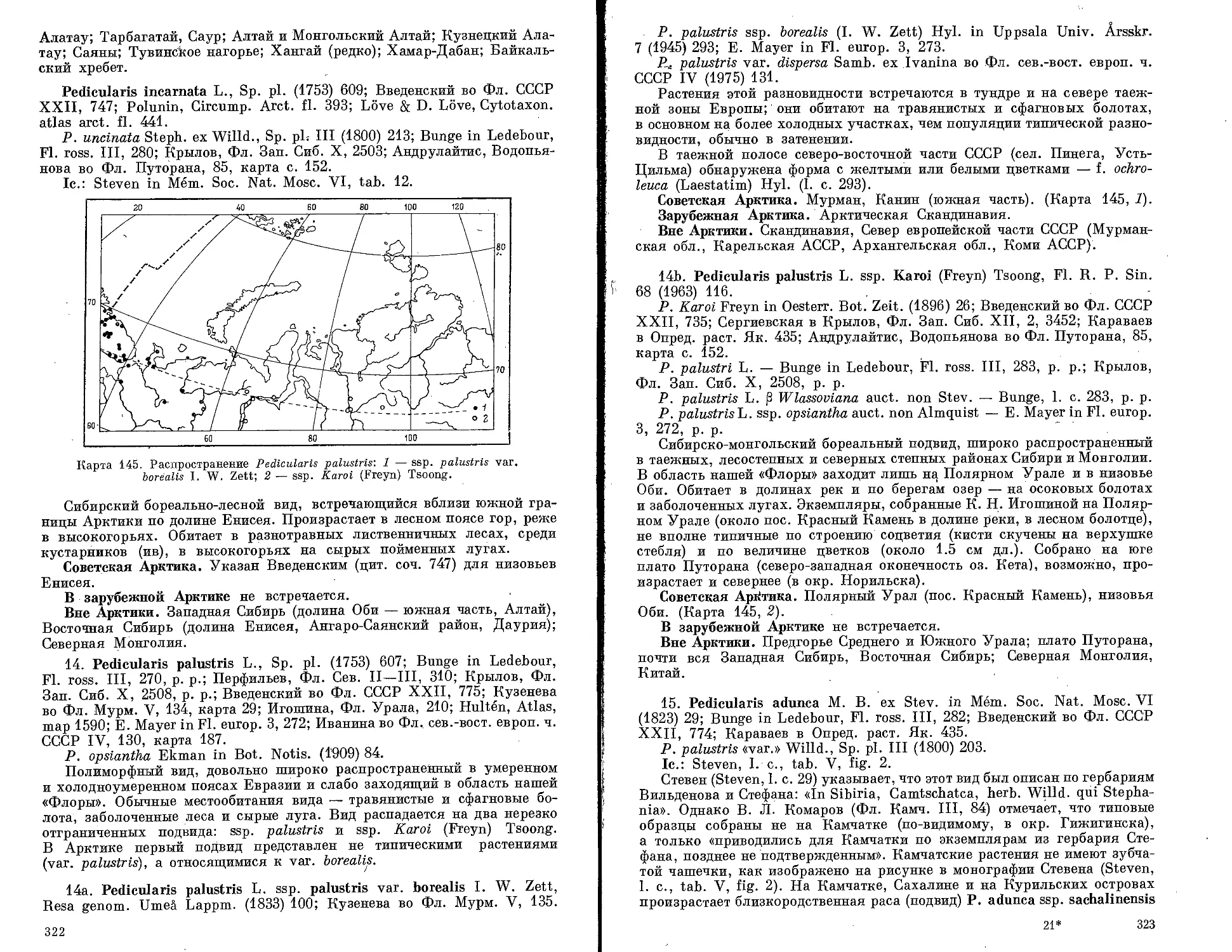

ства Geraniaceae, Euphorbiaceae, Oxalidaceae, Linaceae, Thymelaeaceae и

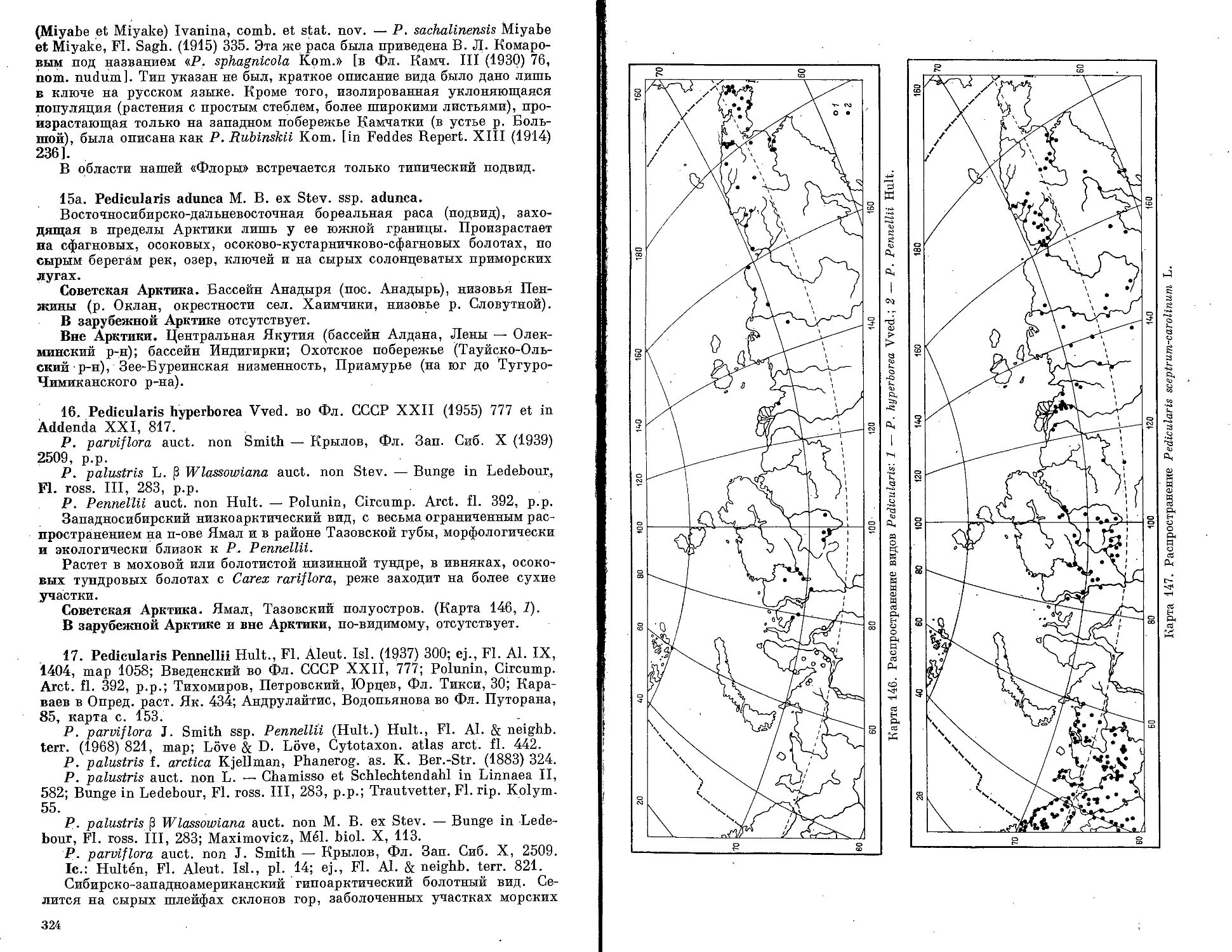

Labiatae и значительная часть Umbelltferae. Исключение составляют

в первую очередь верескоцветные Арктики, объединяющие значительное

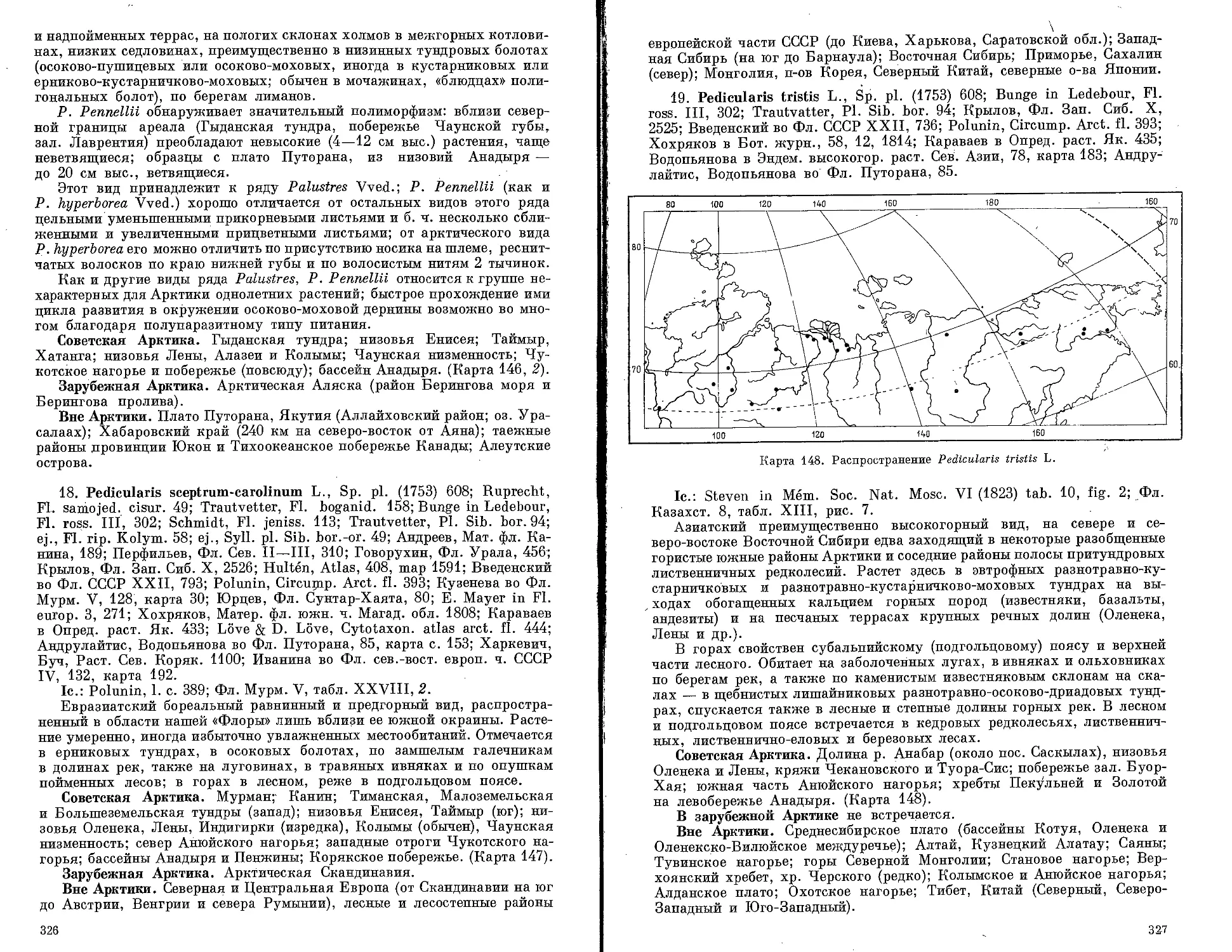

число массовых, доминантных растений гипоарктических равнинных и

горных тундр, а также Brimulaceae (роды Primula и Androsace с многими

аркто-альпийскими и арктическими видами), Gentianaceae, Scrophulariaceae

(род Pedicularis и др-), Boraginaceae (род Eritrichium и др.), Polemoniaceae

(род Polemonium) и ряд других.

В некоторых обработках для настоящего выпуска авторы внесли более

или менее существенные изменения и уточнения в трактовку части таксо-

нов или выявили новые таксоны. Таковы обработки арктических предста-

вителей родов Empetrum, Andromeda, Androsace, Gentiana s. L, Polemonium,

Phlox, Eritrichium, Thymus, Castilleja, Pedicularis. Как и в прежних выпу-

сках, коллектив авторов придерживался политипической концепции вида,

уделяя особое внимание внутривидовой систематике изученных таксонов.

Однако при значительном числе участников систематических обработок

в последних неизбежно проявилось неодинаковое понимание разными

авторами объема категорий species и subspecies; в любом случае предстоит

еще очень большая работа по дальнейшему изучению наиболее трудных

и полиморфных систематических групп и поиску наиболее рациональных

критериев для унификации оценок статуса таксонов.

В целом же вып. VIII оказался самым крупным по числу охваченных

таксонов: в него вошло 94 рода и свыше 250 видов и подвидов. Выпуск

иллюстрируется 150 картами распространения 176 видов и подвидов

в советской Арктике и на соседней территории.

6

В обработке материалов для вып. VIII принимали участие: В. М. Ви-

ноградова (ключ для определения родов Ericaceae, роды Ledum, Rhodo-

dendron, Andromeda, Arctous, Arctostaphylos и Vaccinium — совместно

с Б. А. Юрдевым, написавшим экологические и ботанико-географические

характеристики таксонов), Л. И. Иванина (характеристика и ключ для

определения родов сем. Scrophulariaceae, роды Linaria, Rhinanthus, Pe-

dicularis), А. А. Коробков (сем. Primulaceae-, род Veronica), Ю. Л. Меницкий

(род Thymus — совместно с Б. А. Юрцевым, составившим экологические

и ботанико-географические характеристики таксонов), В. В. Петровский

(сем. Plumbaginaceae и Boraginaceae; род Lagotis), О. В. Ребристая (сем. Ge-

raniaceae, Haloragaceae, Diapensiaceae', роды Сastillejа, Rartsia), А. К. Свор-

цов (сем. Onagraceae и Pyrolaceae), М. В. Соколова (сем. Euphorbiaceae,

Linaceae, Ralsaminaceae и Labiatae, кроме родов Dracocephalum и Thymus',

род Limosella), В. Н. Тихомиров (сем. Umbelltferae и Согпасеае, последнее

совместно с Б. А. Юрцевым), А. И. Толмачев (сем. Oxalidaceae, Thymelaea-

ceae, Menyanthaceae, роды Ldiseleuria, Phyllodoce, Chamaedaphne, Calluna,

Oxycoccus — совместно с О. В. Ребристой), H. H. Цвелев (сем. Callitricha-

ceae, Empetraceae, Violaceae, Hippuridaceae, Gentianaceae, также род Polemo-

nium, характеристика и ключ для определения родов сем. Polemoniaceae-,.

роды Euphrasia тл Melampyrum), Б. А. Юрцев (роды Cassiope, Harrimanella,

Bryanthus, Phlox, Dracocephalum', дополнены, а в некоторых случаях

составлены экологические и географические характеристики таксонов

в тексте по многим систематическим группам, обработанным другими

авторами). Карты ареалов составила Н. Н. Тараскина. Большую помощь

в каталогизации гербарных материалов и в других работах по подго-

товке выпуска оказали Т. М. Королева, Е. Ю. Норкина, Н. А. Секретарева

и М. В. Соколова. Большую работу на всех этапах подготовки и издания

настоящего выпуска провела О. В. Ребристая как секретарь редакции,

особо отмечу ее вклад в редактирование карт распространения таксонов.

Таблица распространения видов и указатель по техническим причинам

будут приведены в вып. IX.

Январь 1979—январь 1980 Б. Юрцев

Сем. XXXIX. GERANIACEAE Juss. - ГЕРАНИЕВЫЕ

t

Сем. Geraniaceae, понимаемое в узком смысле, насчитывает в своем

составе 5 родов и около 500 видов. Это преимущественно травы, реже полу-

кустарники и кустарники, широко распространенные в умеренных, суб-

тропических и тропических областях земного шара. В область нашей

«Флоры» незначительно заходят виды рода Geranium, характерные для

луговых и кустарниковых группировок в приатлантическом и приберин-

гийском секторах. Представитель рода Erodium — Е. cicutarium (L.)

L’Her. — многократно отмечался как заносное на Мурманском побережье

и на юге Болыпеземельской тундры.

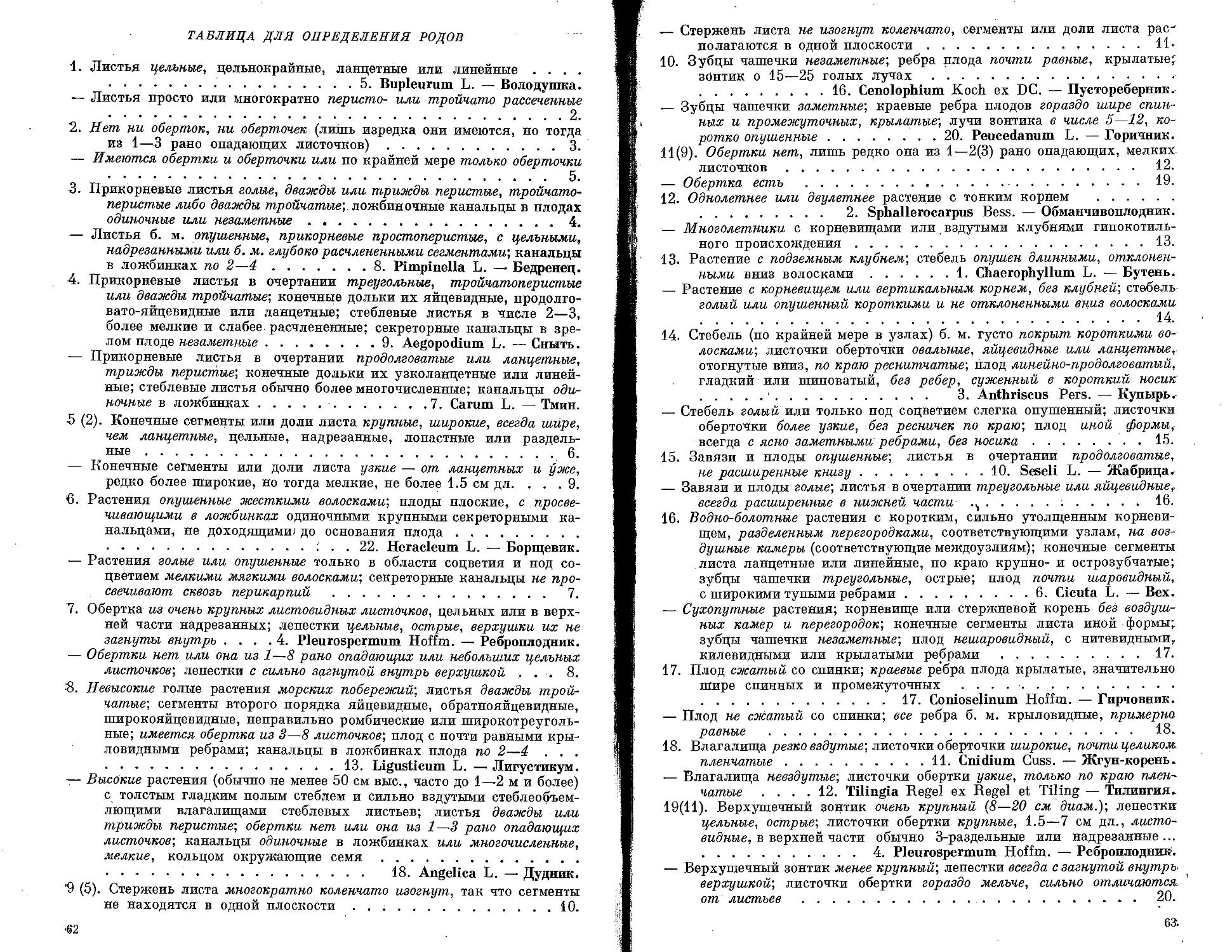

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ

1. Листья пальчато-раздельные. Клюв плодиков при созревании изги-

бается дугой или плоской спиралью. Все тычинки с пыльниками

.......................................1. Geranium L. — Герань.

— Листья перистораздельные. Клюв плодиков при созревании закру-

чивается штопором. Половина тычинок не имеет пыльников . . .

...................................2. Erodium L’Her. — Аистник.

Род 1. GERANIUM L. — ГЕРАНЬ

Большой, весьма полиморфный род, насчитывающий более 350 видов,

распространенных преимущественно в умеренных областях земного шара,

особенно в северном полушарии. На большем протяжении Арктической

области род отсутствует, однако 2 вида из секции Sylvatica Knuth. —

гипоаркто-альпийский G. albiflorum Ledeb. и преимущественно бореальный

G. erianthum DC. — встречаются соответственно в Европейско-Западноси-

бирском и Берингийском секторах. На европейском Севере в тундровую

зону незначительно заходят еще 2 бореальных луговых вида — G. sylva-

ticum L. и G. pratense L. В литературе есть указание на нахождение в ни-

зовьях Печоры G. palustre L. (Перфильев, Фл. Сев. II—III, 211), однако

гербарными сборами это не подтверждено; на случай находок вида в обла-

сти нашей «Флоры» приводим его признаки в ключе для определения

видов. Есть указание Хультена (Hulten, Atlas, ed. 2, map 1185) на про-

израстание G. pusilium Burm. западнее п-ова Рыбачий на Мурманском

побережье, но авторами «Флоры Мурманской области» оно не подтверж-

дено.

1. Цветоносы и цветоножки прямые, крепкие, покрыты железистыми во-

лосками, ...................................................2.

— Цветоносы и цветоножки тонкие, длинные; как и стебель, опушены

простыми жесткими волосками. Чашелистики 7—8 мм дл., по жил-

кам волосистые, опушены простыми нежелезистыми волосками. Вен-

чик крупный, 2.5—3 см диам., лепестки фиолетово-красные, обратно-

8

яйцевидные, на верхушке закругленные, при основании клиновид-

ные, 13—17 мм дл., 9—10 мм шир............. . . G. palustre L.

2. Стебель в нижней части голый или покрыт редкими, простыми, вниз

направленными волосками. Листья глубоко надрезаны на широкие

ромбические доли (ширина долей у основания более 1 см). Цветки

некрупные, до 2—2.2 см диам....................................3.

— Стебель в нижней части густо опушен прижатыми или отстающими

простыми волосками. Листья глубоко надрезаны на узкие ромбиче-

ские доли (ширина долей у основания менее 1 см). Цветки крупные,

не менее 3 см диам., лепестки на верхушке закругленные ... 4.

3. Корневище 4—7 см дл. Пластинка листа с верхней стороны редко

прижато-волосистая, с нижней — голая. Соцветие малоцветковое

(3—8 цветков), ложно дихотомическое. Чашелистики красно-бурые,

4—6 мм дл., негусто железисто опушенные, с короткой остью (1 —

1.5 мм), в 1.5 раза короче венчика. Венчик слабо раскрытый (коло-

кольчатый). Лепестки белые, бледно-розовые или бледно-сиреневые

с темно-фиолетовыми жилками, продолговато-обратнояйцевидные,

10—14 мм дл., 5—7 мм шир., на верхушке выемчатые. Тычиночные

нити в нижней части слабоволосистые . . . 1. G. albiflorum Ledeb.

— Корневище длинное, 7—10 см дл. Пластинка листа с обеих сторон

жестковолосистая. Соцветие раскидистое, многоцветковое (8—

12 цветков), ложнодихотомическое. Чашелистики зеленые, с узким

зеленым или сиреневым перепончатым краем, негусто опушенные,

с остью около 2 мм дл. Венчик широко раскрытый. Лепестки лиловые,

фиолетовые, редко белые, 13—15 мм дл., 7—9 мм шир., обратно-

яйцевидные, на верхушке закругленные. Тычиночные нити до середины

волосистые ......................................2. G. sylvaticum L.

4. Стебель густо (реже негусто) опушен простыми, прижатыми, вниз

направленными волосками. Корневище короткое (0.5—2 см дл.), по-

крытое обильными пленчатыми остатками отмерших черешков, с тон-

кими корнями. Листья надрезаны на ромбические доли, форма выреза

островатая. Соцветие скученное, малоцветковое. Цветоносы корот-

кие, 3—5 см дл., цветоножки 3—5 мм дл., густо опушены прижатыми

и отстающими простыми волосками, реже с примесью железистых,

прямостоячие. Чашелистики красновато-зеленые, густо опушенные.

Ость около 2 мм дл. Венчик около 2.5 см диам. Лепестки фиолетовые,

обратнояйцевидные, 16—18 мм дл., 10—12 мм шир. Тычиночные

нити книзу постепенно расширены, в нижней трети волосистые,

при основании без пучка жестких волосков . . 3. G. erianthum DC.

— Стебель густо покрыт простыми волосками с примесью железистых.

Корневище с малым количеством пленчатых остатков отмерших че-

решков, с толстыми корнями. Листья надрезаны на узкие ромбиче-

ские доли, форма выреза закругленно-островатая. Соцветие много-

цветковое (до 12 цветков), 2—3 (4)-разветвленное. Цветоносы

до 15 см дл., цветоножки 1—1.5 см дл., густо опушены простыми

и железистыми волосками, до цветения и при плодах поникшие,

во время цветения прямые. Чашелистики зеленые, негусто опушен-

ные, с длинной остью (3—4 мм дл.). Венчик до 3 см диам. Лепестки

лиловые или сине-фиолетовые, широко-обратнояйцевидные, 18—

20 мм дл., 10—15 мм шир. Тычиночные нити внизу резко треугольно

расширены, по краям с тонкими короткими ресничками, при основа-

нии с пучком жестких волосков.................4. G. pratense L.

1. Geranium albiflorum Ledeb., Ic. pl. fl. ross. I (1829) 6, tab. 18;

ej., Fl. ross. I, 463; Schmidt, Fl. jeniss. 96; Scheutz, Pl. jenis. 98; Крылов,

Фл. Зап. Сиб. VIII, 1823; Перфильев, Фл. Сев. II—III, 212; Говорухин,

Фл. Урала, 362; Лесков, Фл. Малозем. тундры, 78; Бобров во Фл. СССР

XIV, 27; Караваев, Консп. фл. Як. 134; Polunin, Circump. Arct. fl. 304;

9

В. Виноградова, Фл. Пым-ва-шор, 29; Игошина, Фл. Урала, 197; Малышев,

Фл. Вост. Саяна, 81; Толмачев, Токаревских, Исслед. района Море-Ю,

565; Webb & Ferguson in Fl. europ. 2, 196; Водопьянова во Фл. Станов,

нагорья, 116; Скворцов в Опред. раст. Як. 357; Love& D. Love, Cytotaxon.

atlas arct. fl. 367; Мартыненко во Фл. сев.-вост, европ. ч. СССР III, 183;

Иванова во Фл. Путорана, 77, карта с. 142; Ребристая, Фл. Болыпезем.

тундры, 91, карта 342.

G. sylvaticum L. var. с Rupr., Fl. samojed. cisur. 29.

Ic.: Ledebour, Ic. pl. fl. toss. I, tab. 18; Polunin, 1. c. 304.

Гипоаркто-монтанный преимущественно сибирский вид. В Арктике

распространен на европейском и западносибирском Севере, от Малозе-

мельской тундры до Западного Таймыра. Растет в разнотравных ивняках,

ерниково-ивняковых тундрах, на сырых лугах в долинах рек и ручьев,

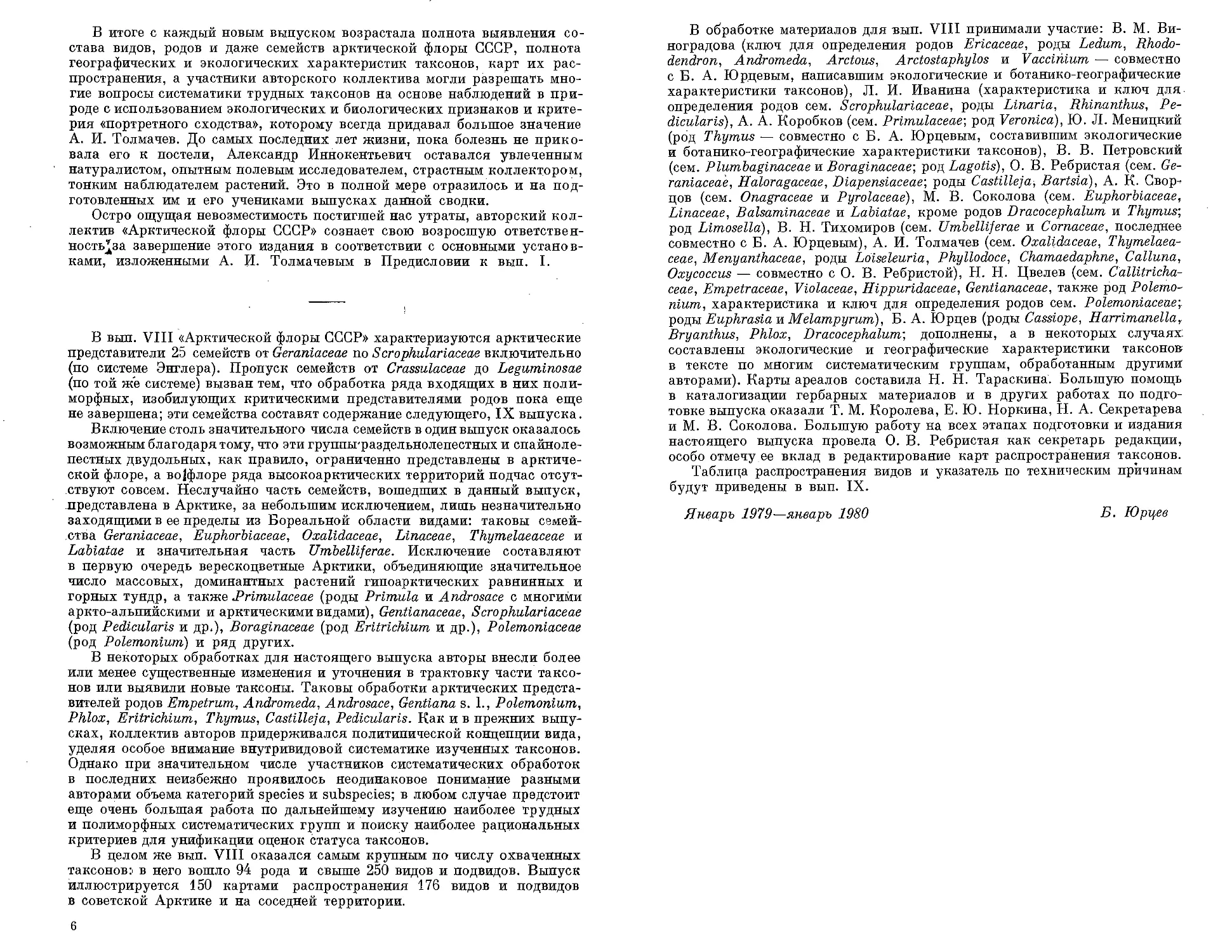

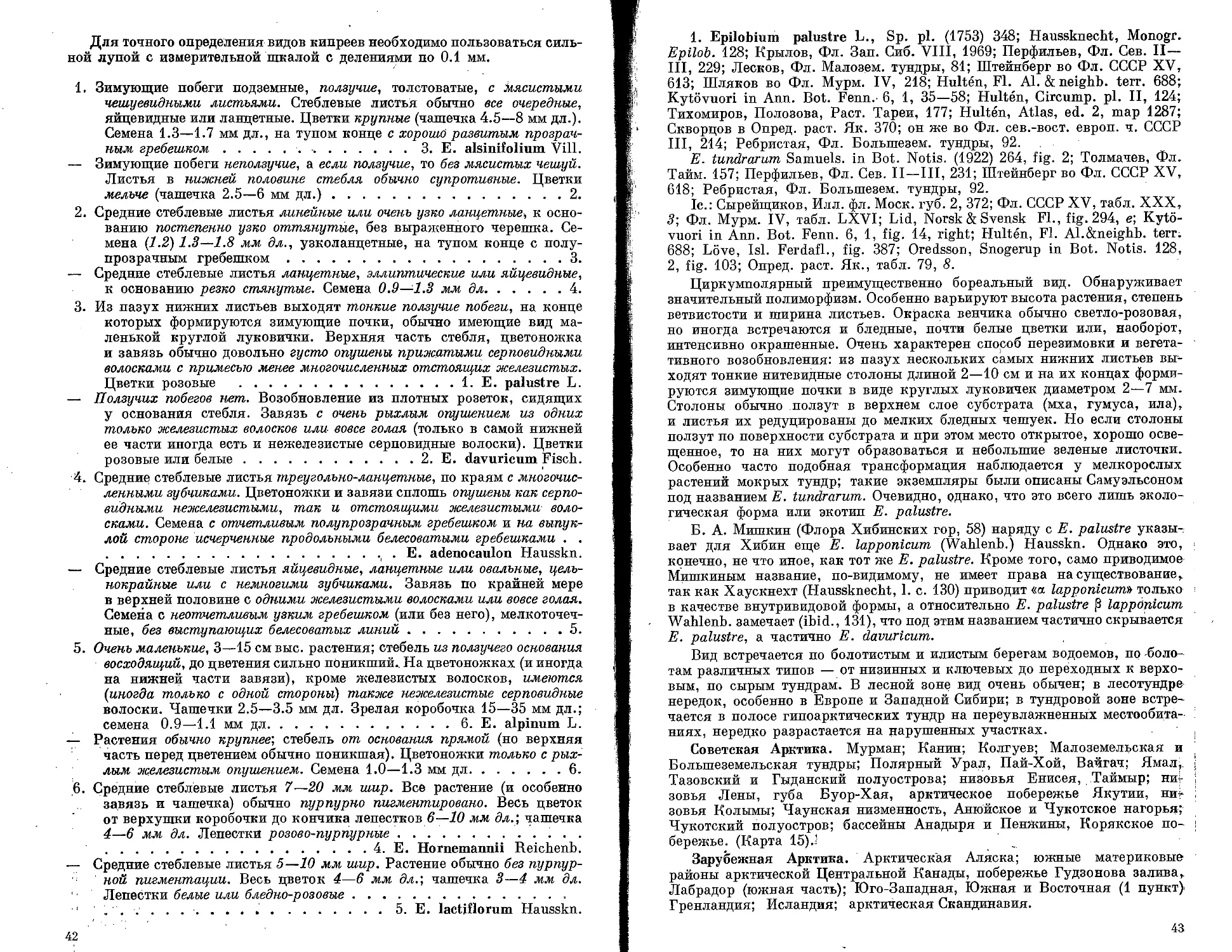

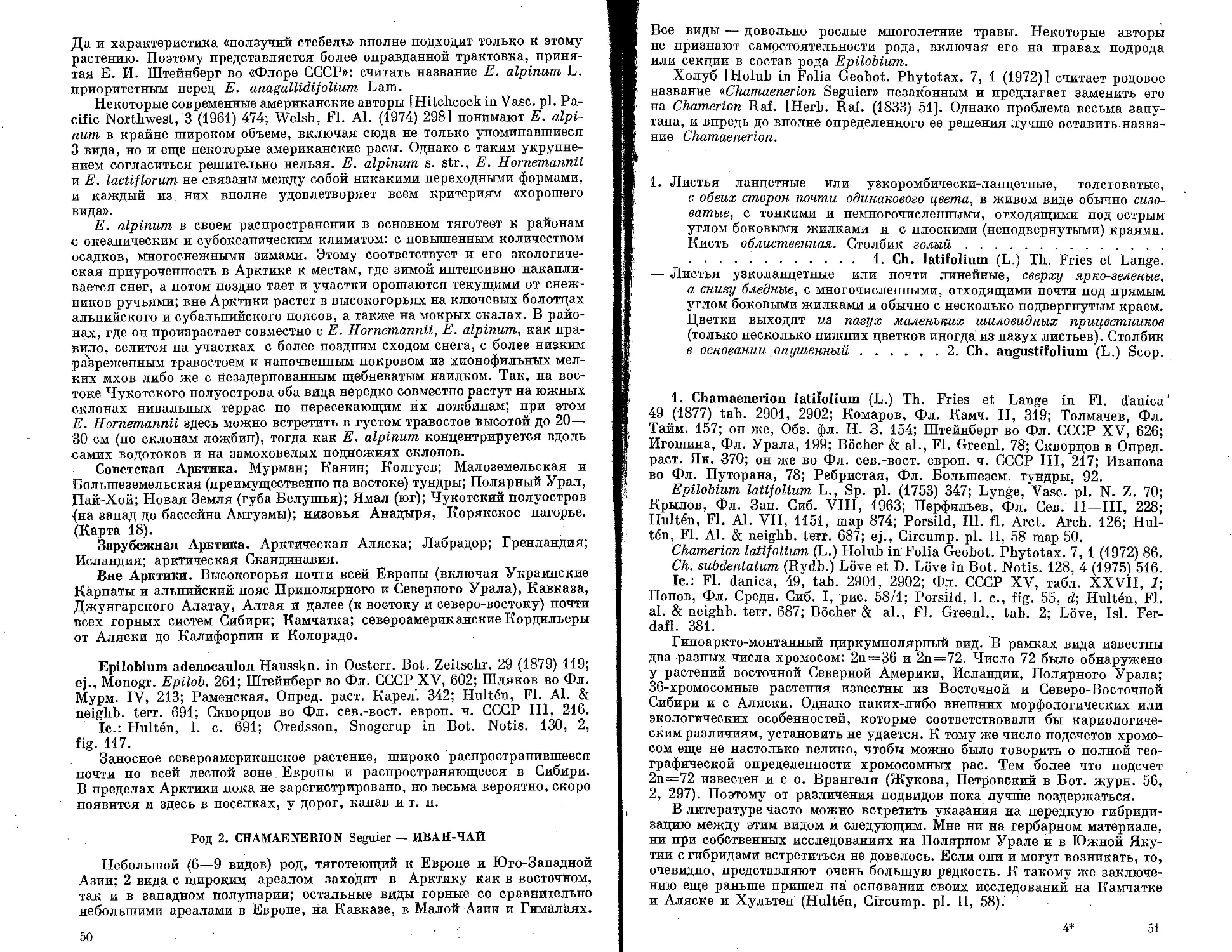

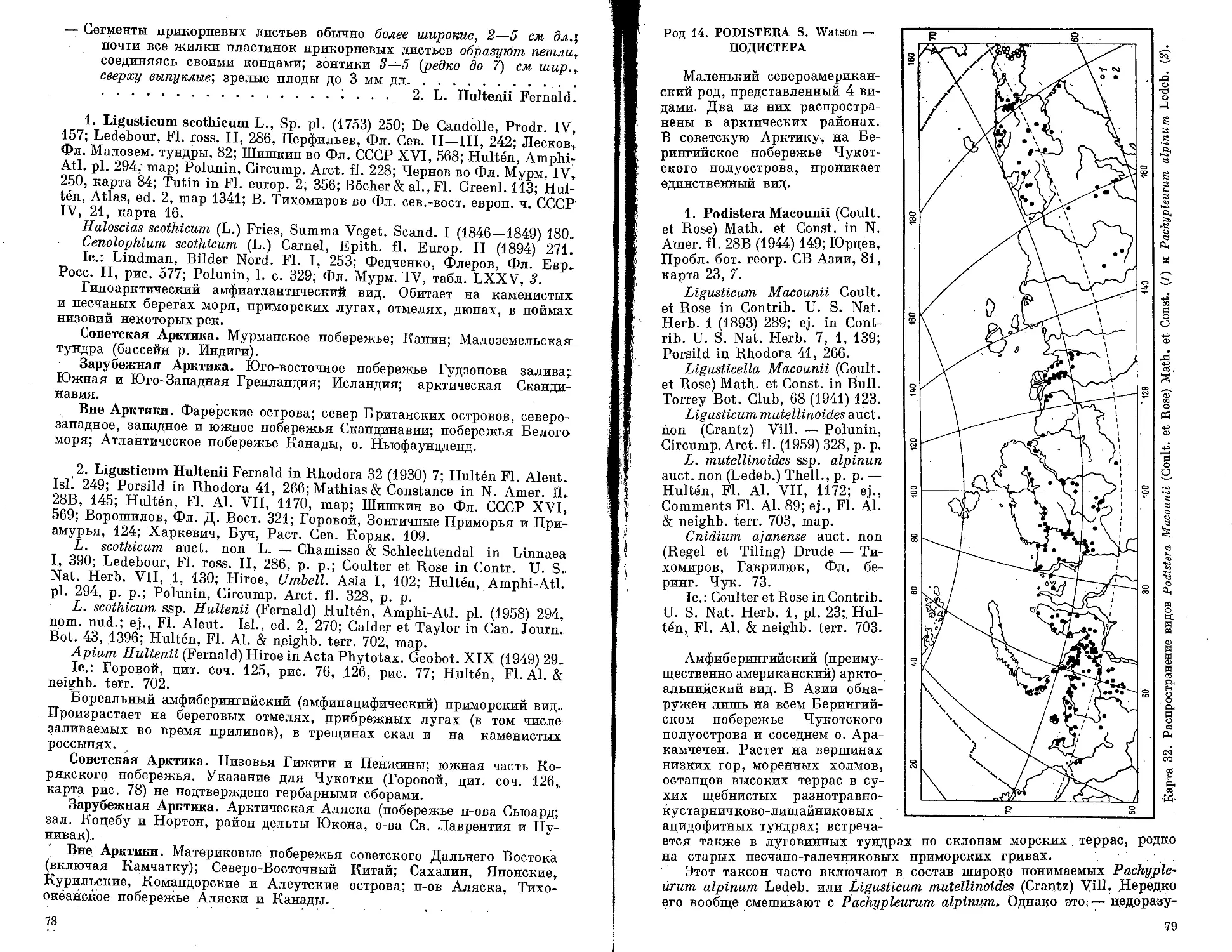

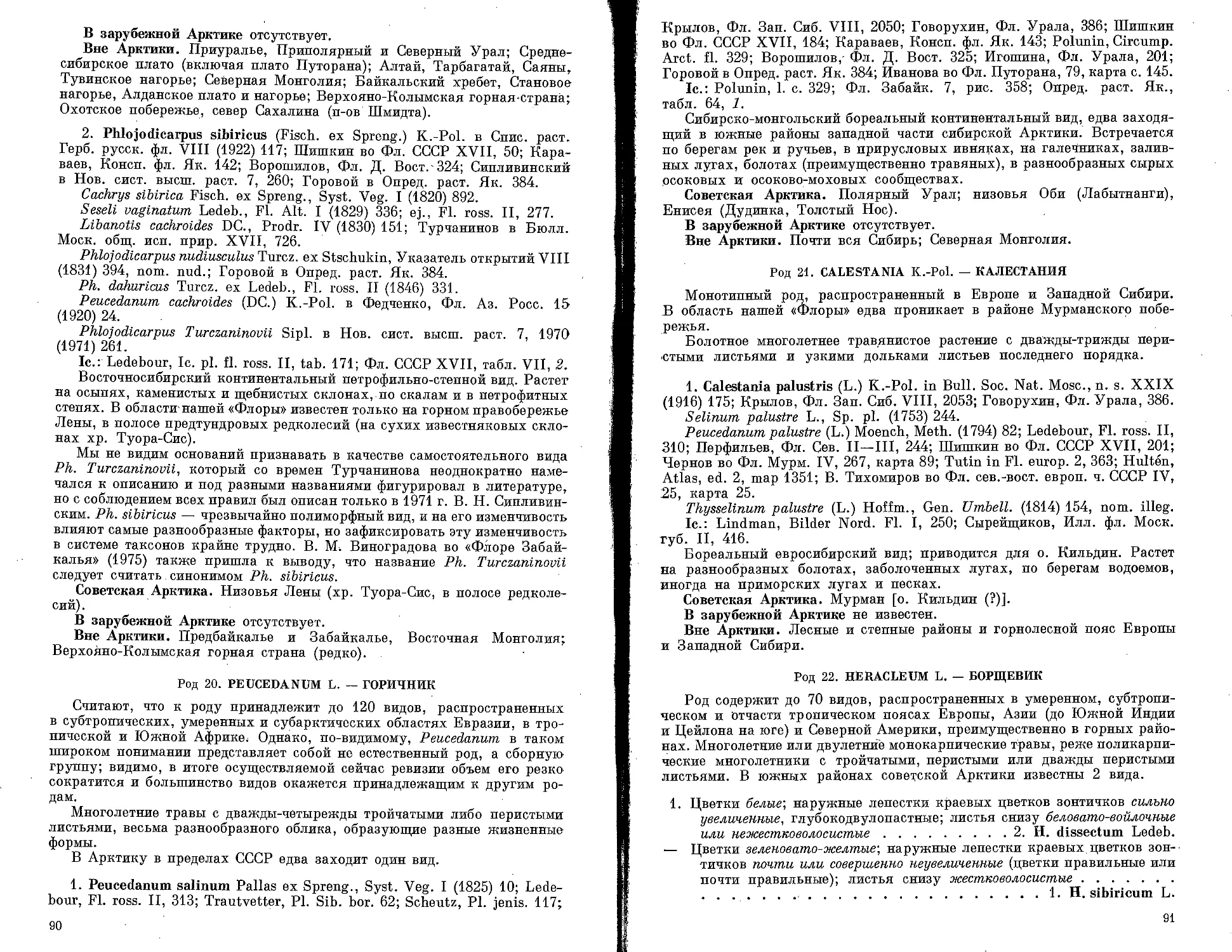

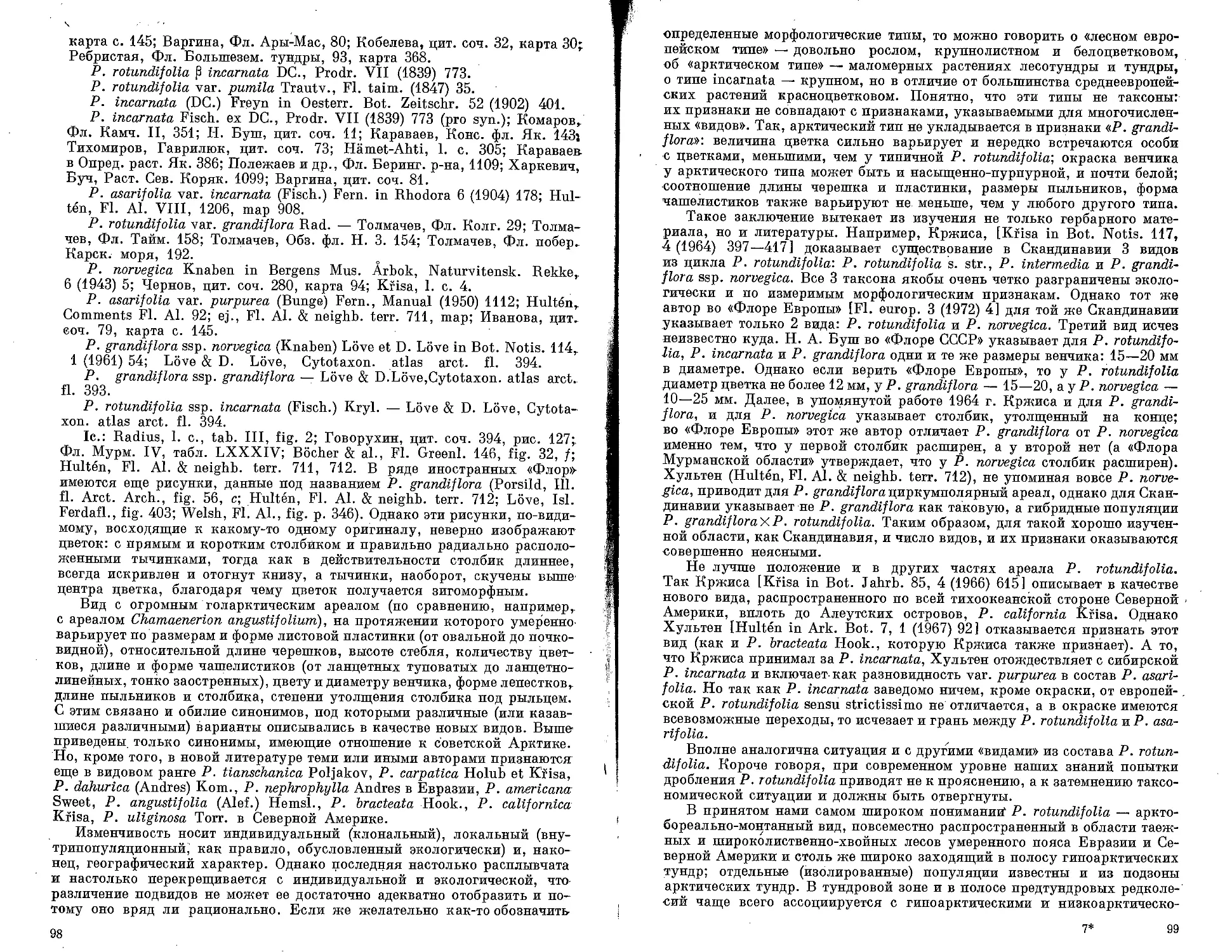

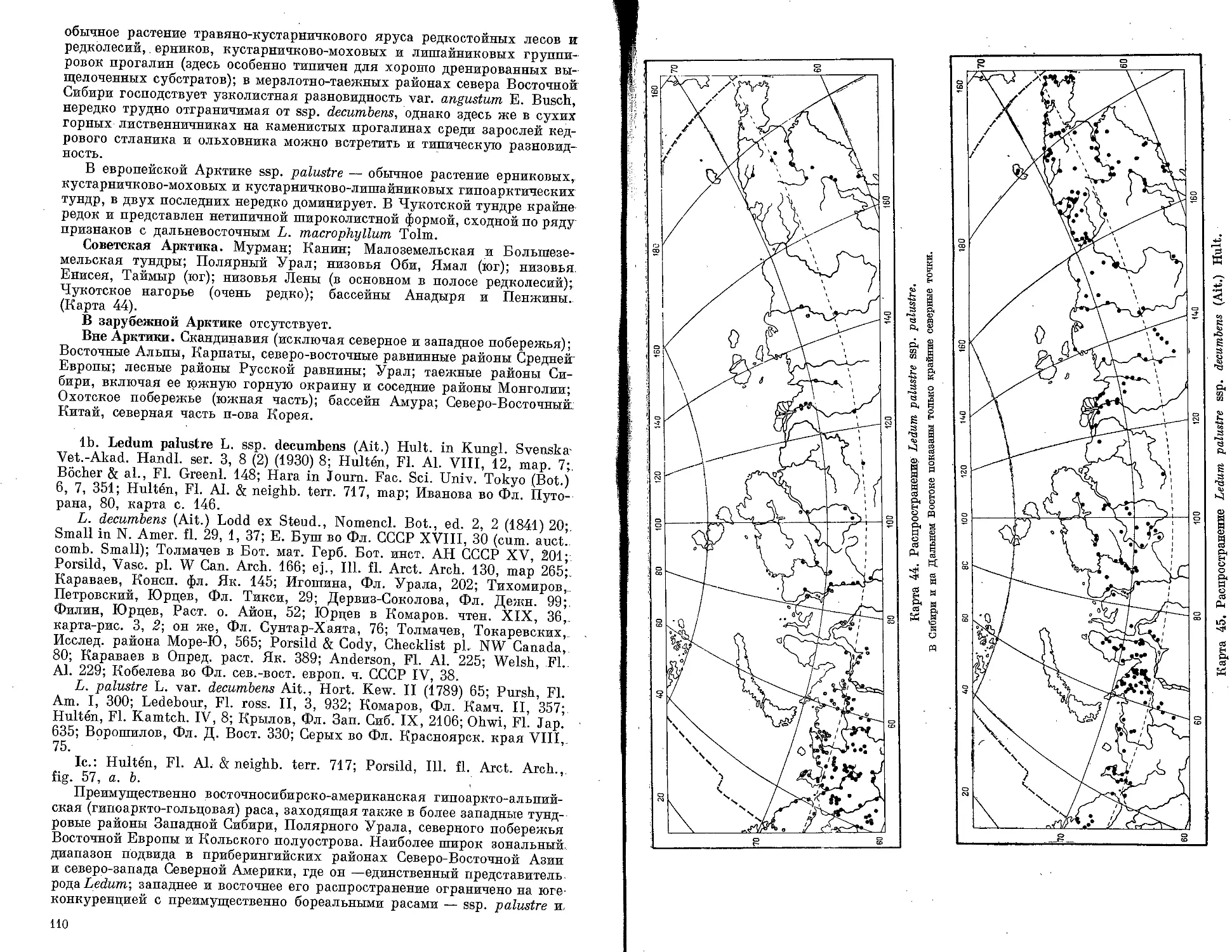

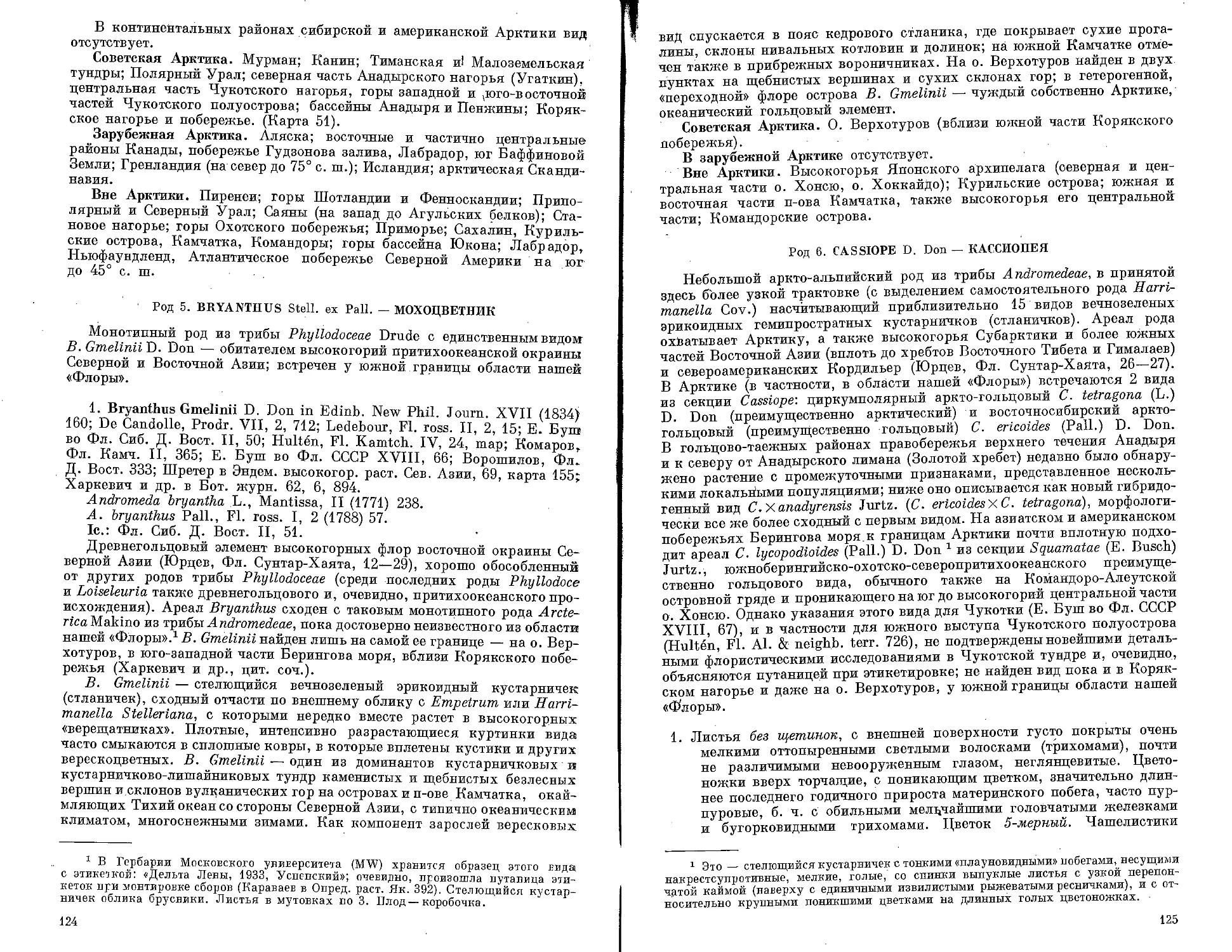

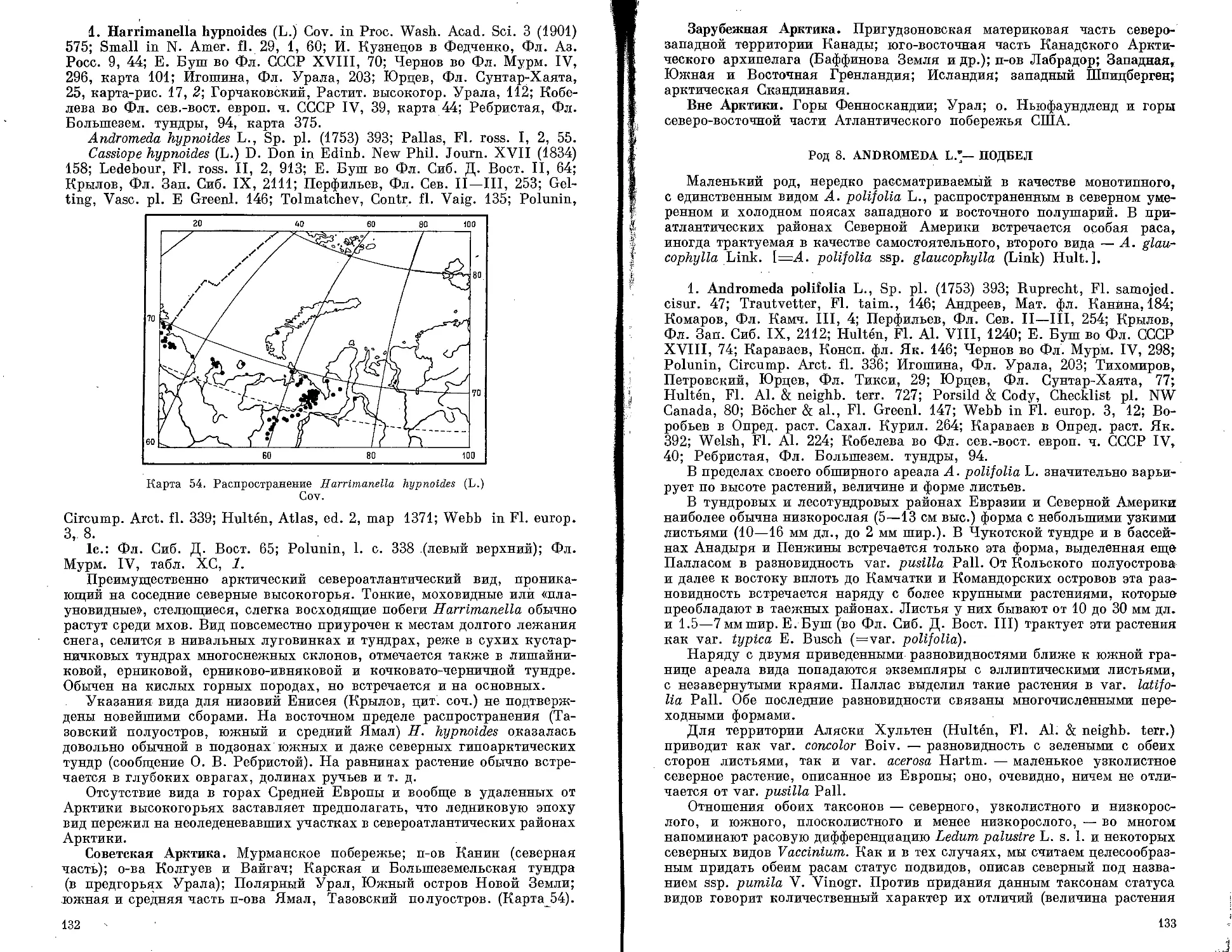

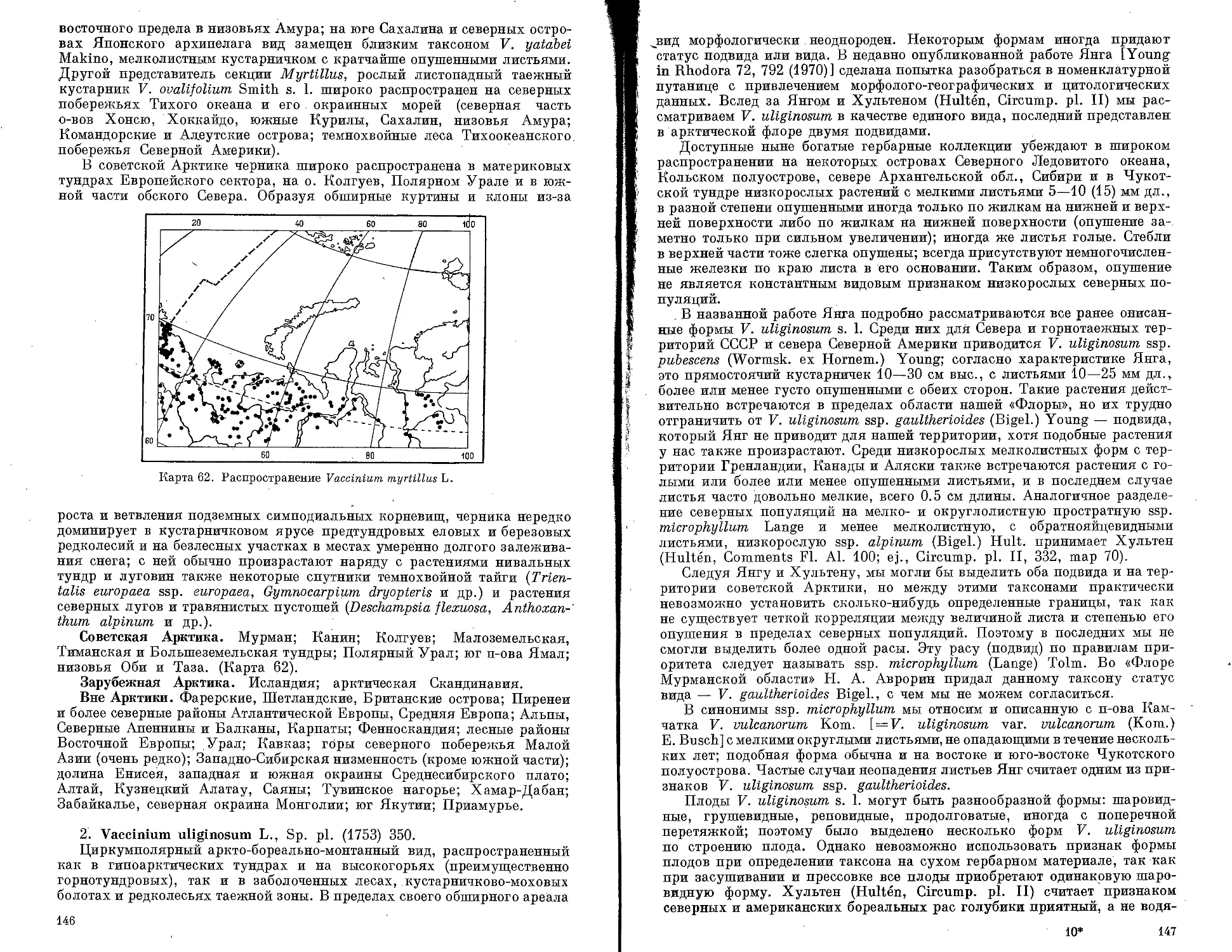

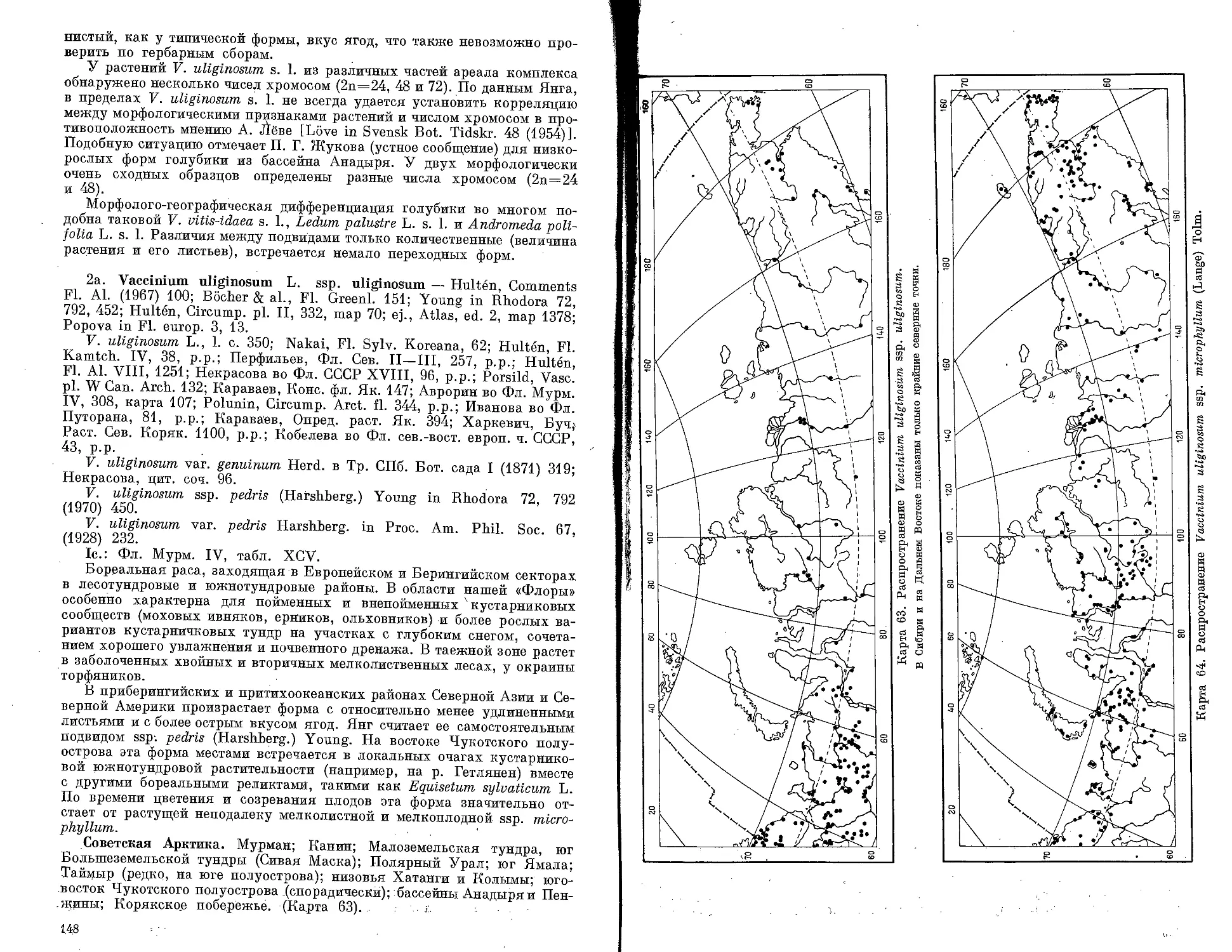

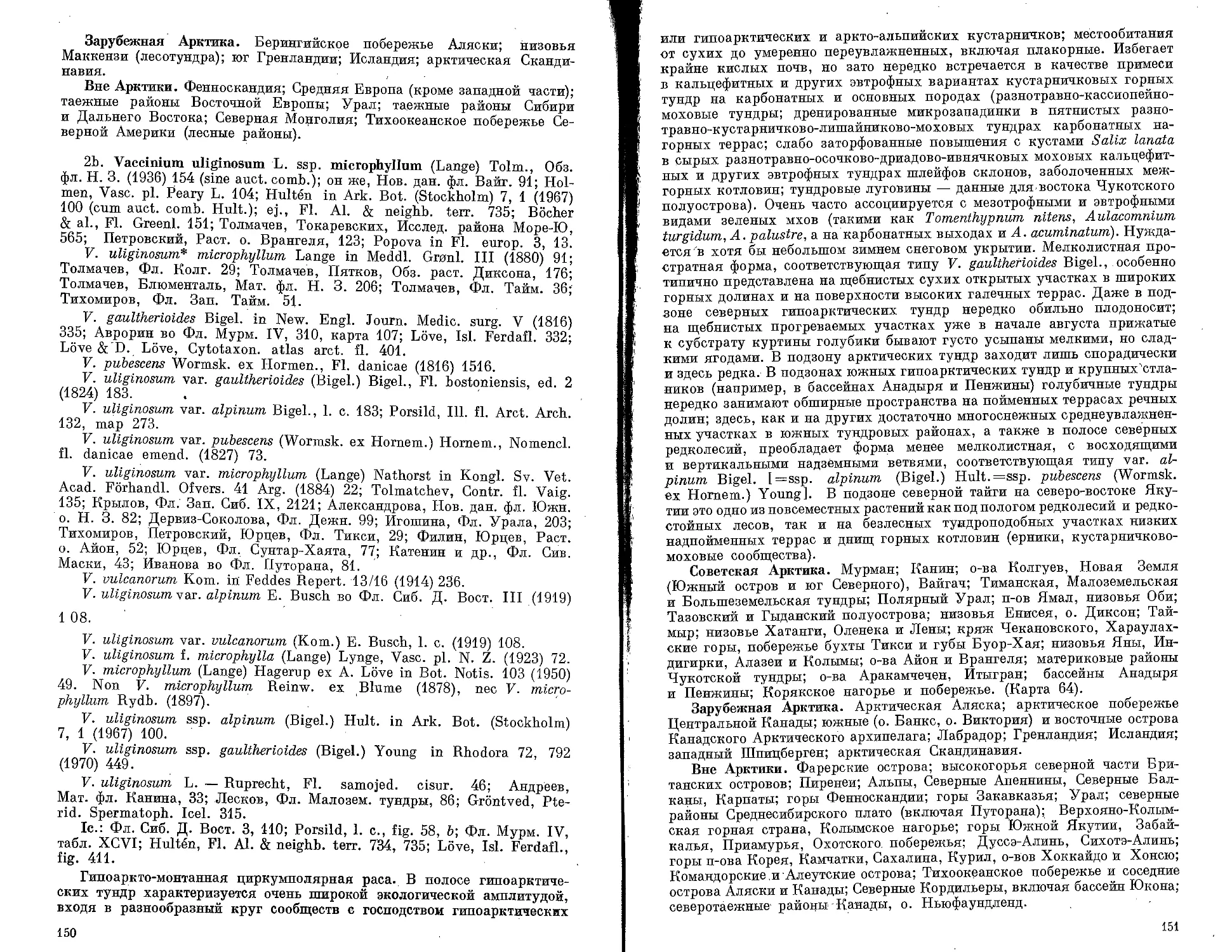

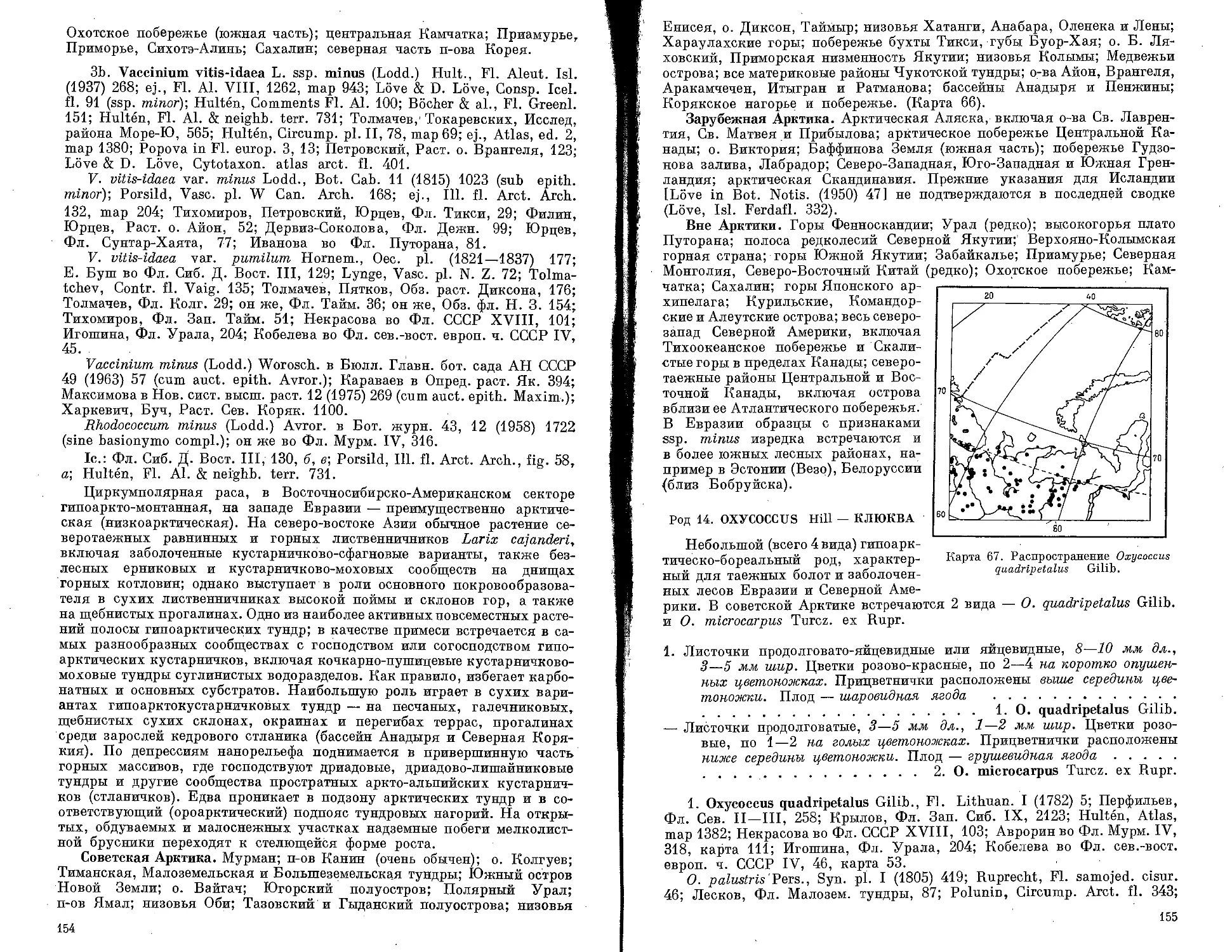

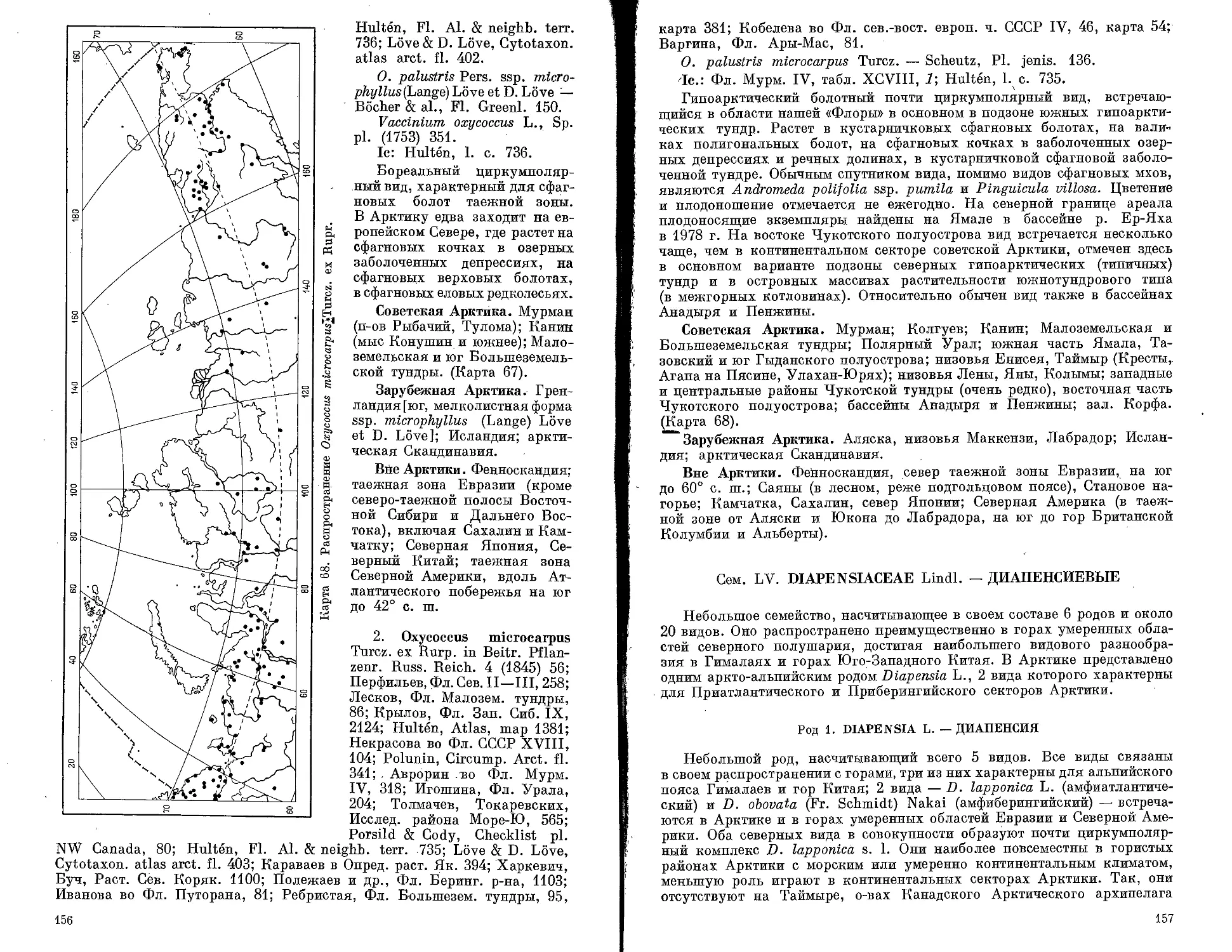

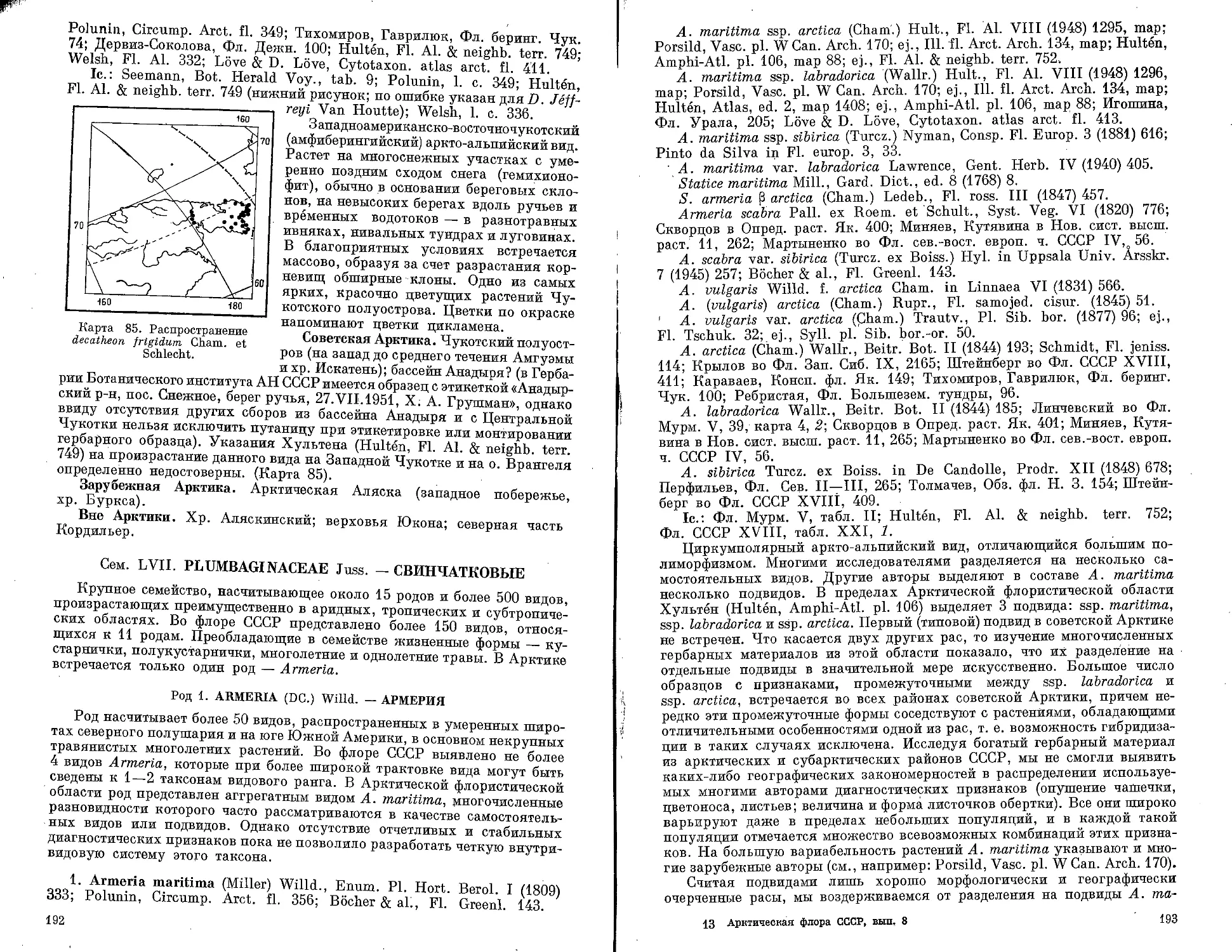

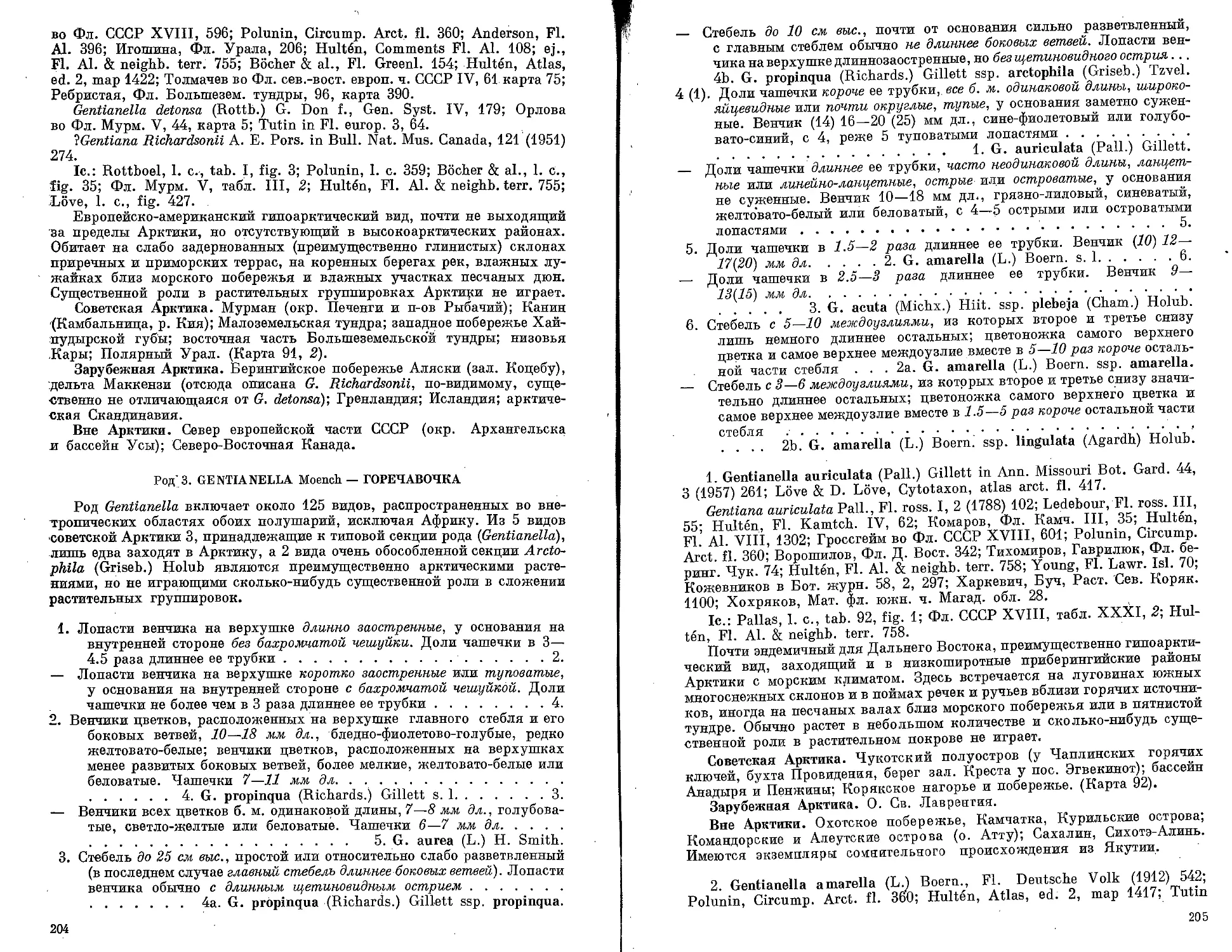

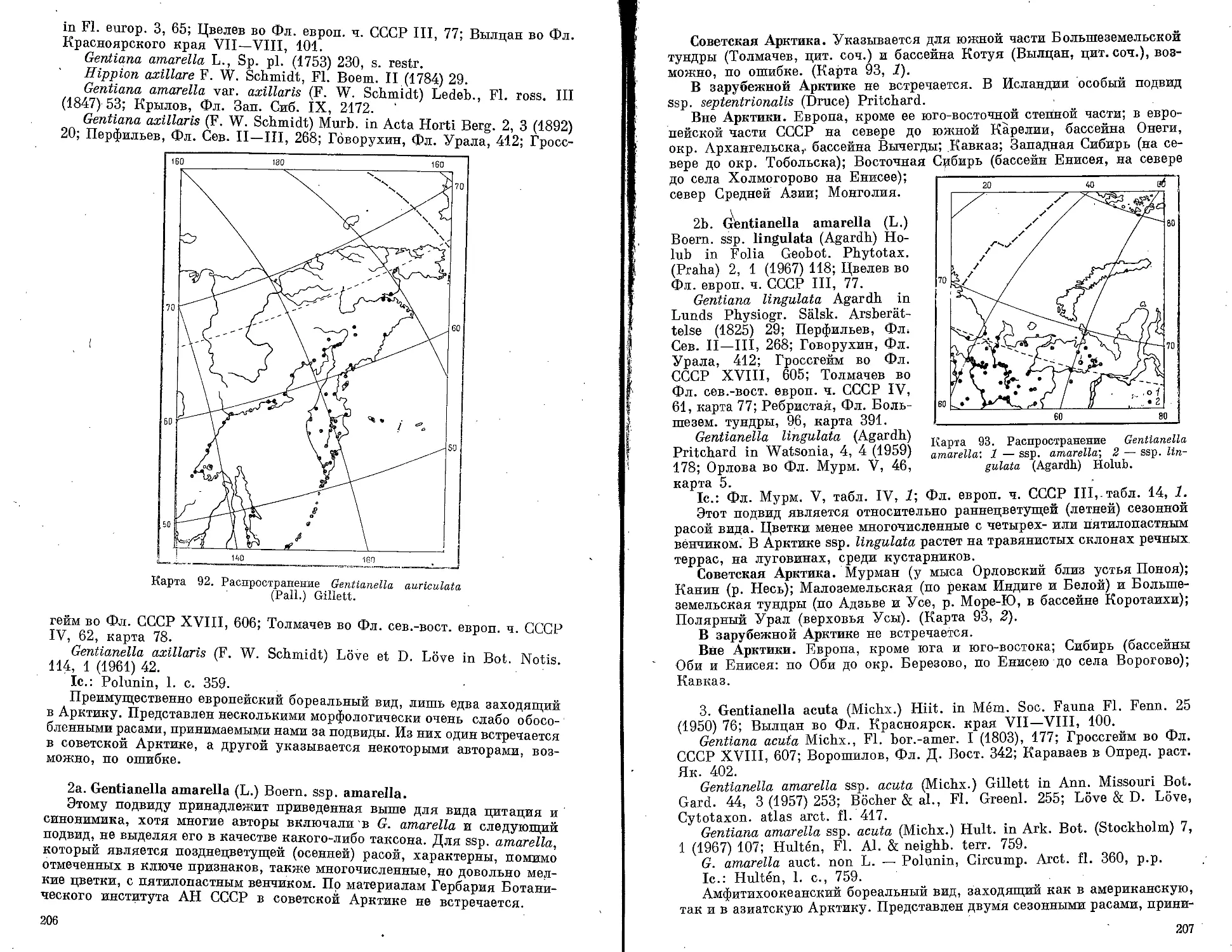

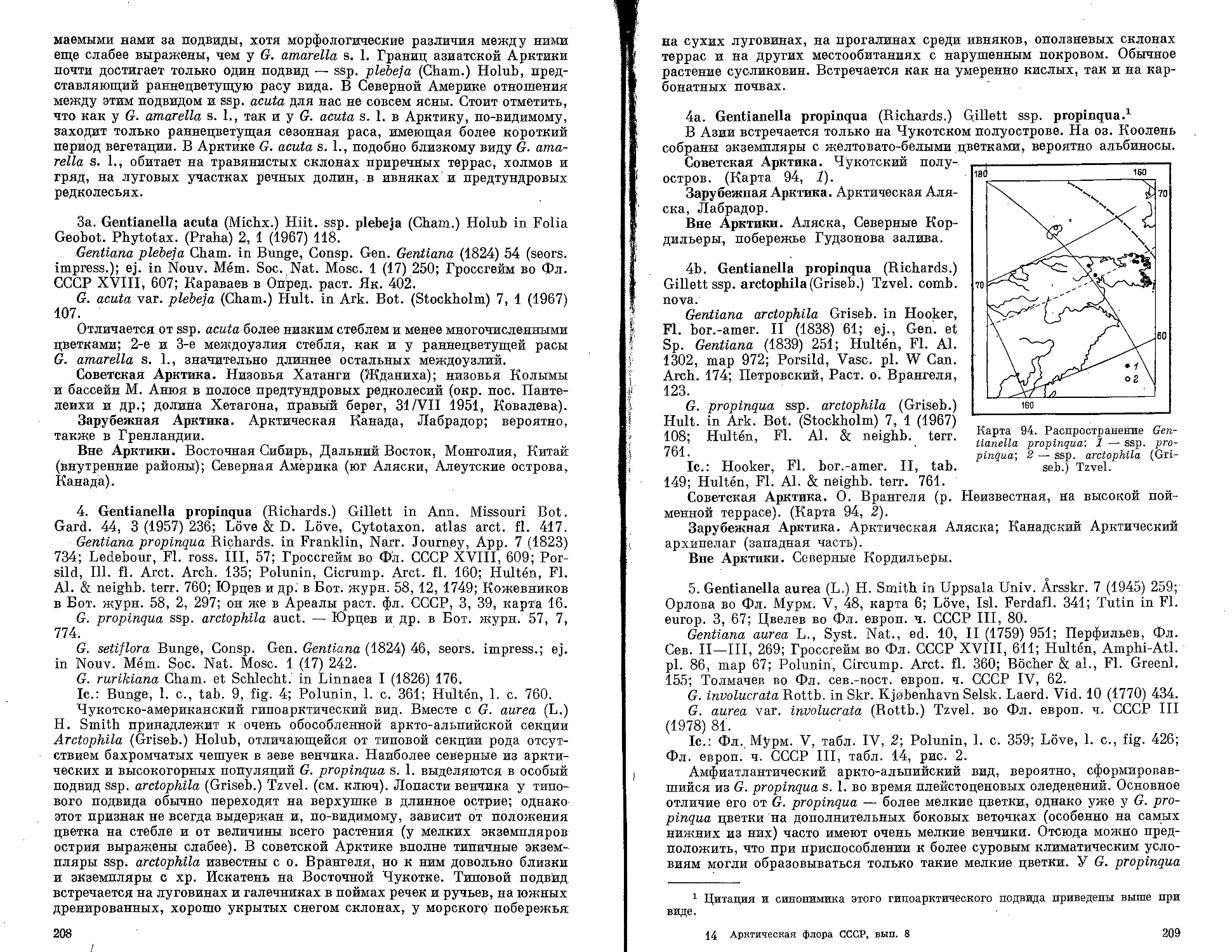

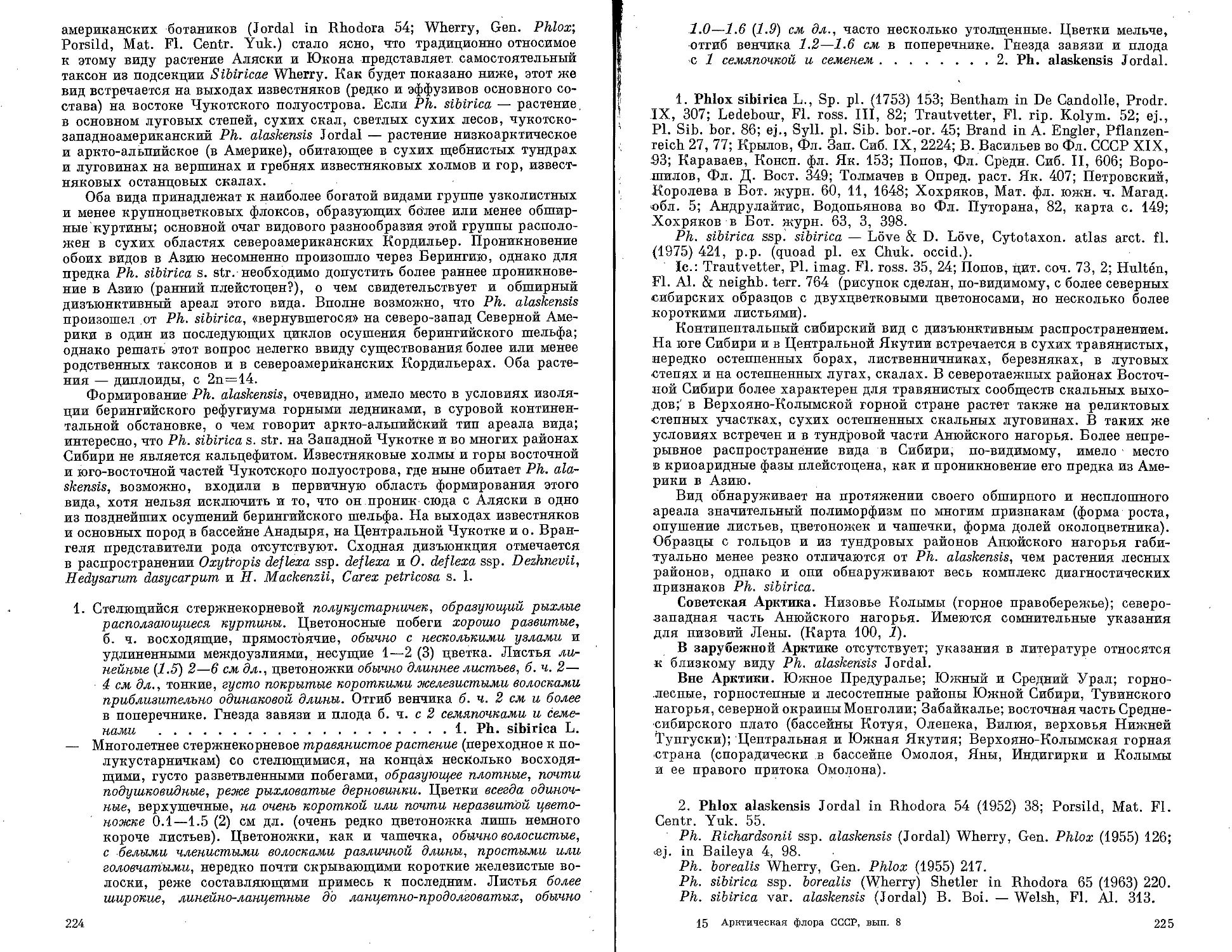

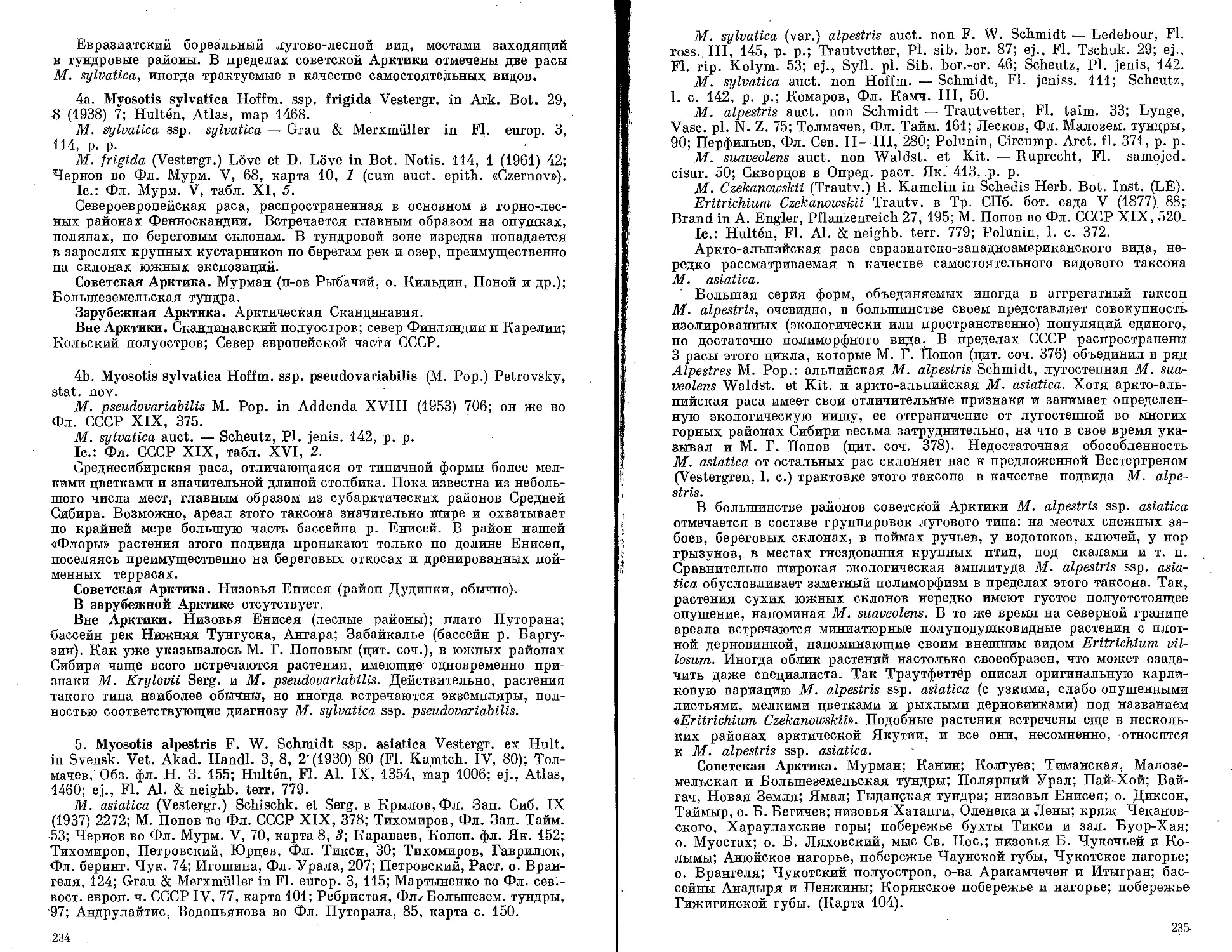

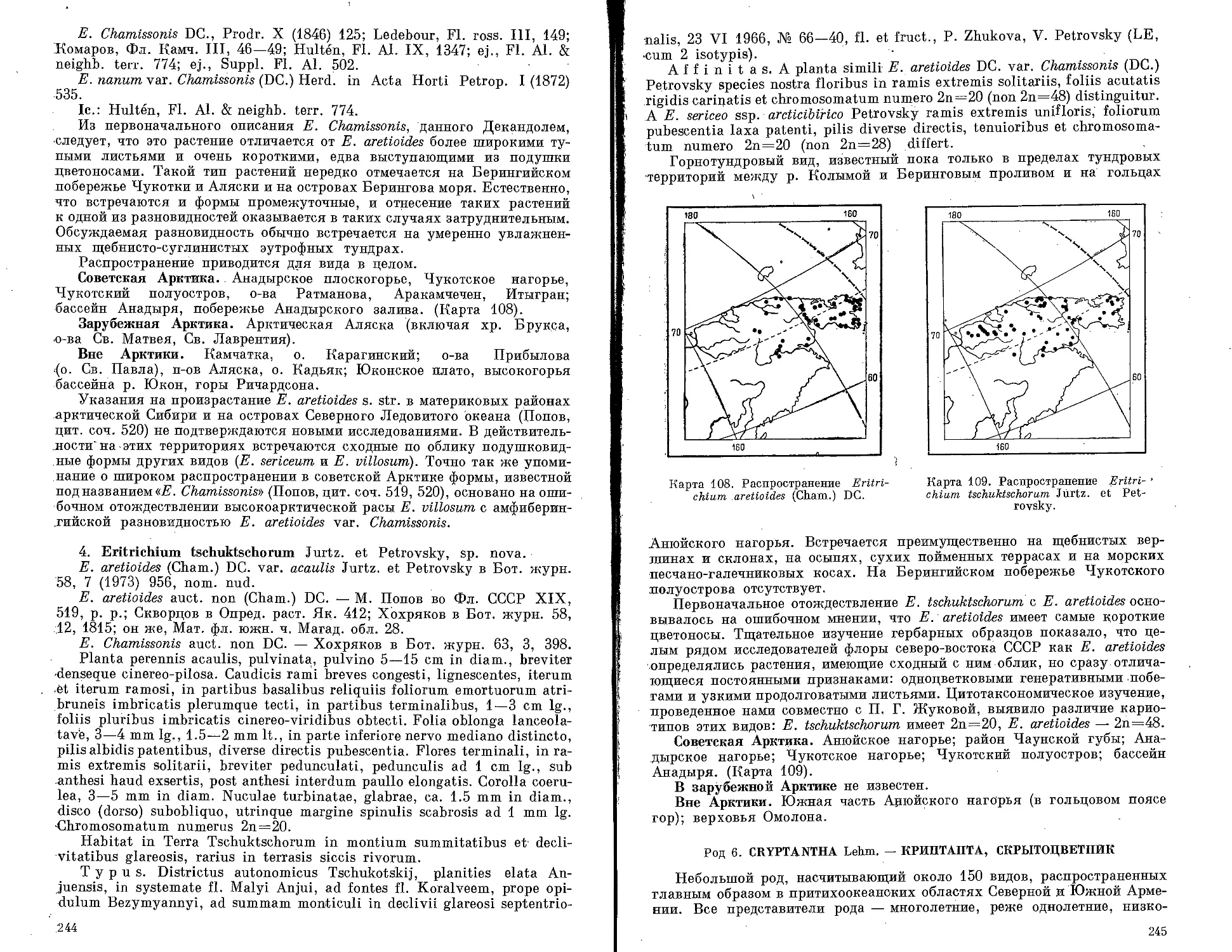

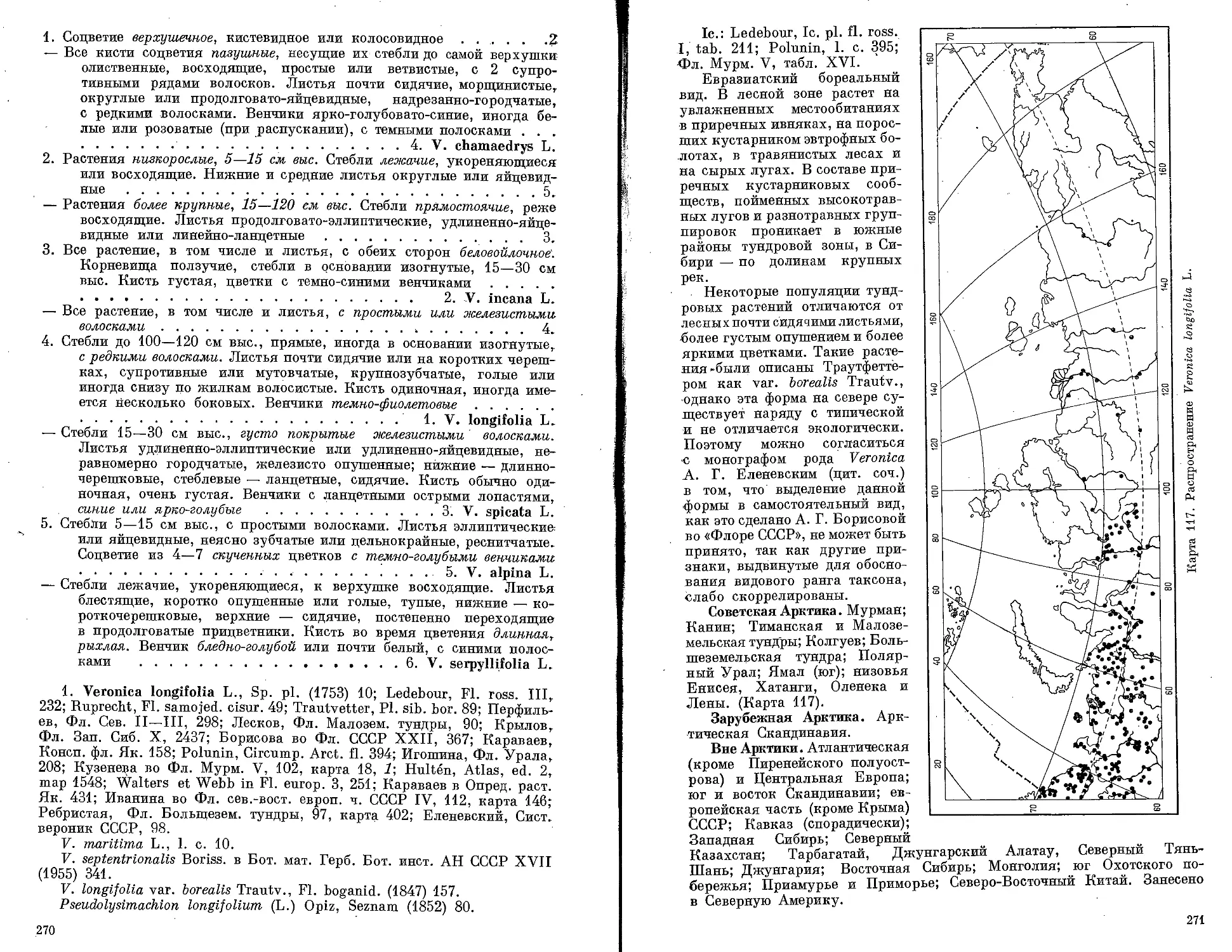

Карта 1. Распространение Geranium albiflorum Ledeb.

на разнотравных склонах вдоль водотоков, в нивальных луговинах у под-

ножия склонов. Приурочен к местообитаниям с достаточно глубоким снеж-

ным покровом, с более богатыми почвами. Избегает песчаных и сильно

оторфованных почв. Часто встречается в подзоне южных гипоарктических

тундр европейского северо-востока; на Ямале, Тазовском и Гыданском

полуостровах более редок в связи с преобладанием там песчаных субстра-

тов, в этих районах приурочен главным образом к подножиям склонов

южной и восточной экспозиции — более снежным и эвтрофным местооби-

таниям. В местах выходов алевритовых суглинков становится более массо-

вым, разрастаясь в ивняках и разнотравно-ивняковых тундрах широких

лощин. На Полярном Урале обычен в горнотундровом поясе в ивняках,

на высокотравных лугах. Севернее найден на Пай-Хое среди крупнообло-

мочных россыпей на горе Хуптпэ. Самые восточные арктические местона-

хождения связаны с долинными лугами и кустарниками Енисея и вер-

ховьев Пясины.

Непосредственно к арктической части ареала примыкают местонахож-

дения вида в горах Путорана (на восток до верховьев р. Уксы, притока

р. Романихи), где выпадает больше осадков, климат мягче и где отмечен

ряд амфиатлантических аркто-альпийских видов, общих с горами Южной

•Сибири. G. albiflorum — обычное растение субальпийского и лесного поя-

сов Алтая и Саян. Встречается в нижней части гольцового, в подгольцовом

и лесном поясах Станового нагорья, гор Южной Якутии.

Морфологически вид варьирует по степени надрезанности листовых

пластинок, густоте опушения стебля, величине и окраске лепестков.

В горах Путорана отмечена f. lilacinum Kryl. с лиловой окраской венчика.

10

Советская Арктика. Малоземельская и Болыпеземельская тундры;

Пай-Хой (редко), Полярный Урал; Ямал (юг), низовья Оби, Тазовский

полуостров и юг Гыданского; низовья Енисея, Западный Таймыр (вер-

ховья Пясины). (Карта 1).

В зарубежной Арктике не встречается.

Вне Арктики. Приполярный и Северный Урал; Западно-Сибирская

низменность к северу от 60° с. ш.; горы Путорана, Среднесибирское плато;

Алтай, Монгольский Алтай, Танну-Ола, Саяны; горы Средней Азии

(Джунгарский Алатау, Тянь-Шань); Центральная и Южная Якутия, Ста-

новое нагорье.

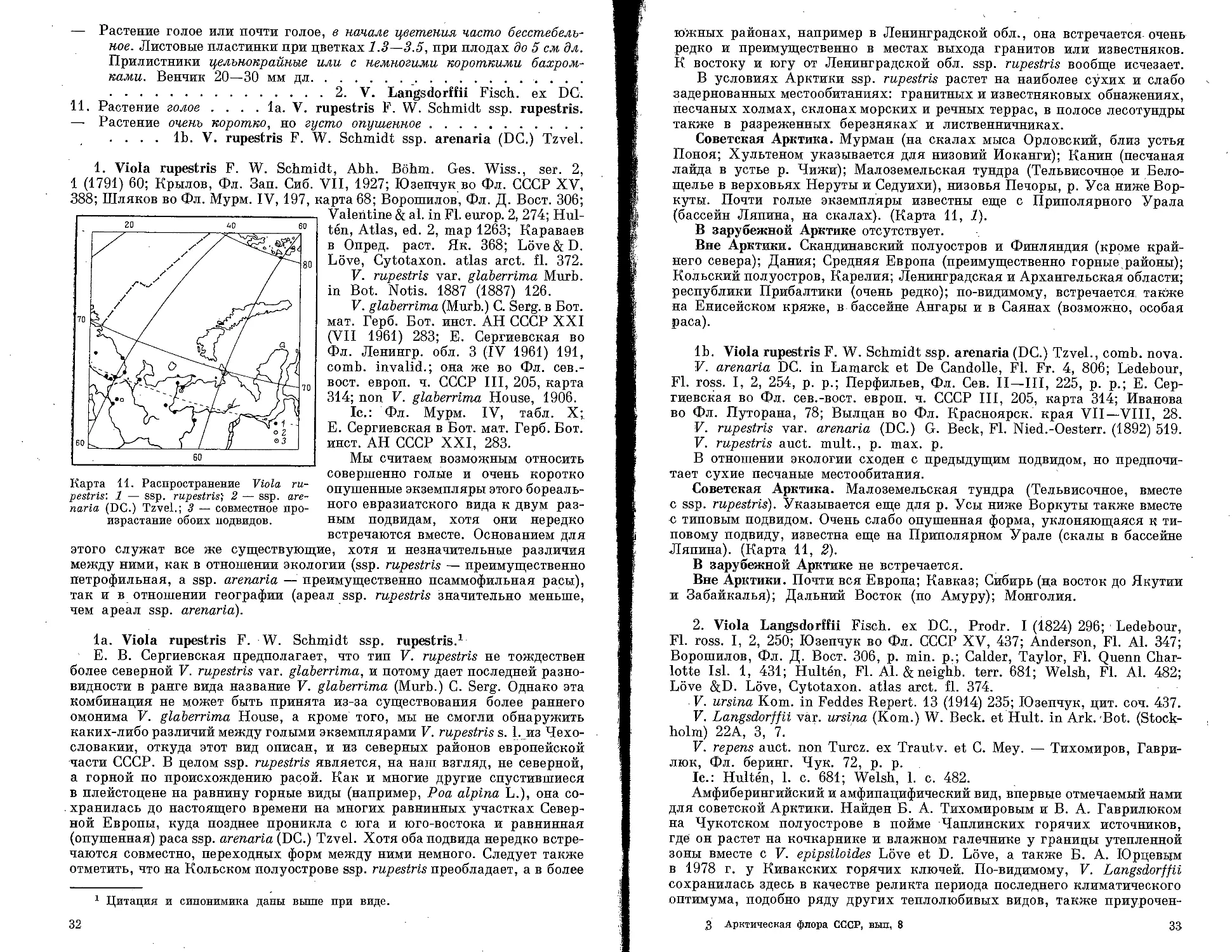

2. Geranium sylvaticum L., Sp. pl. (1753) 681; Ledebour, Fl. ross. I, 464:

Ruprecht, Fl. samojed. cisur. 28; Scheutz, Pl. jenis. 98; Андреев, Мат. фл

Канина, 181; Крылов, Фл. Зап. Сиб.

VIII, 1825; Толмачев, Фл. Колг. 28;

Перфильев, Фл. Сев. II—III, 212;

Лесков, Фл. Малозем. тундры, 28;

Бобров во Фл. СССР XIV, 24; Авро-

рин во Фл. Мурм. IV, 168; Polunin,

Circump. Arct. fl. 303; В. Виногра-

дова, Фл. Пым-ва-шор, 29; Игошина,

Фл. Урала, 197; Webb & Ferguson in Fl.

europ. 2, 195; Bocher & al., Fl. Greenl.

108; Катенин и др., Фл. Сив. Маски,

42; Love & D. Love, Consp. Icel. fl. 155;

Hulten, Atlas, ed. 2, map 1189; Love & D.

Love, Cytotaxon. atlas arct. fl. 367;

Мартыненко во Фл. сев.-вост, европ. ч.

СССР III, 182.

1с.: Фл. Мурм. IV, табл. LII;

Polunin, 1. с. 303.

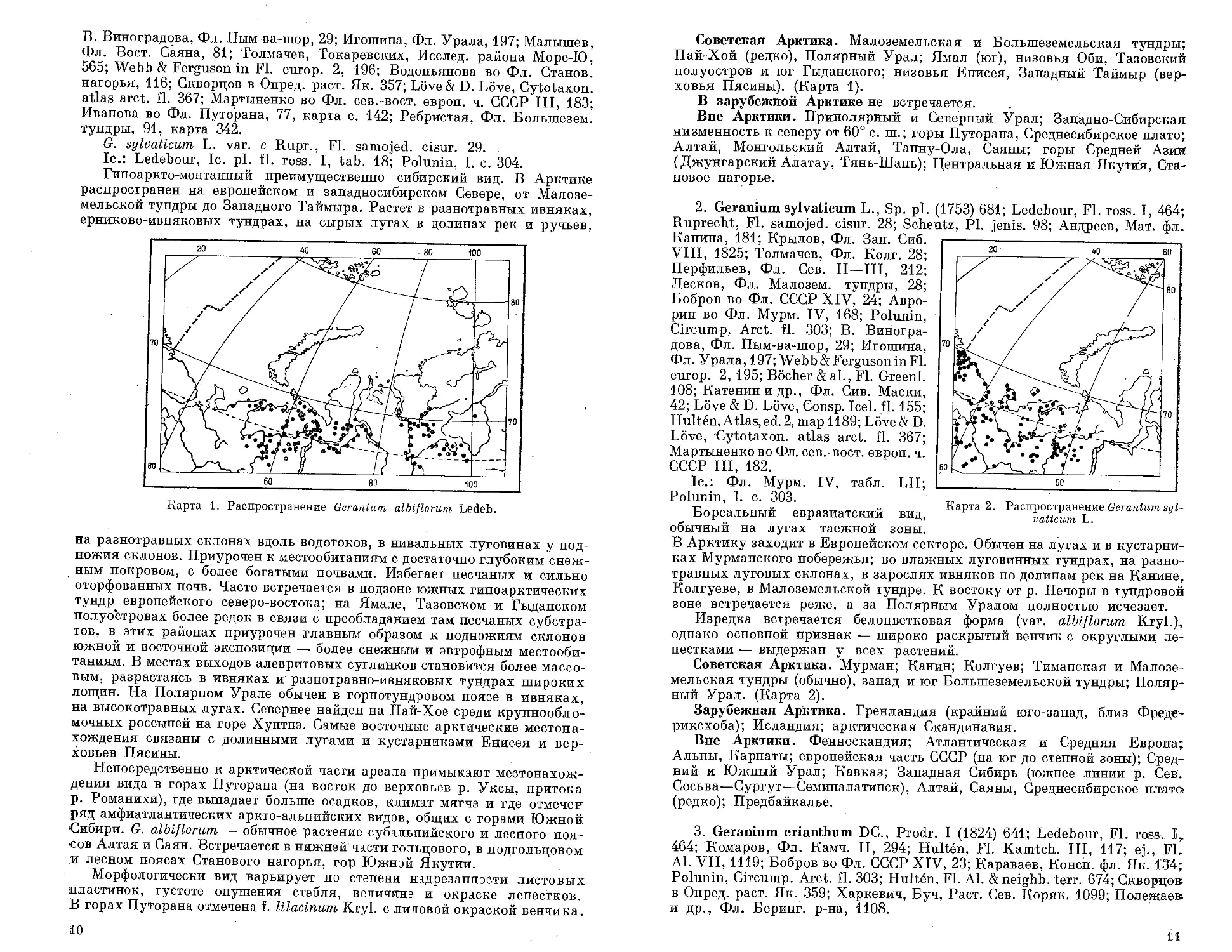

Бореальный евразиатский вид,

обычный на лугах таежной зоны.

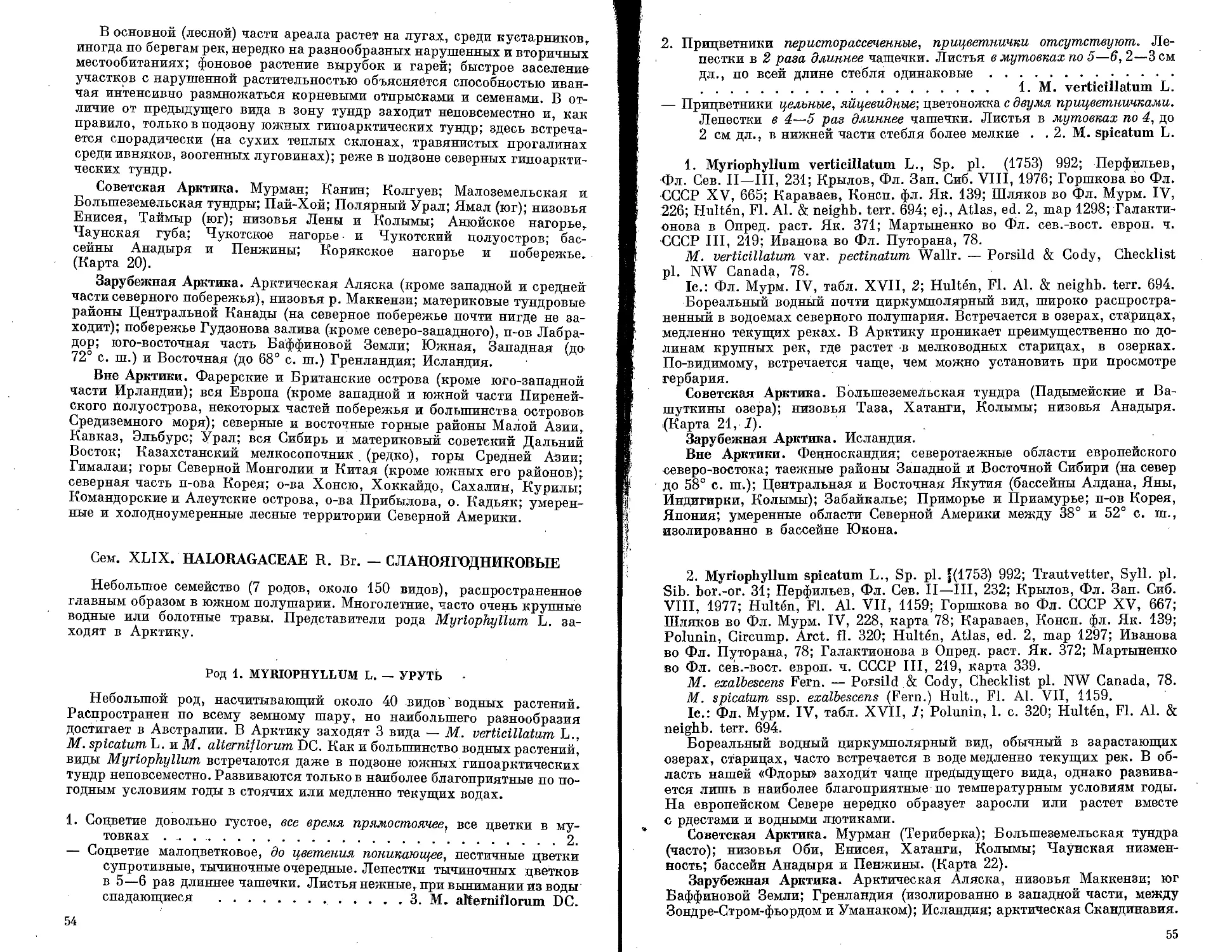

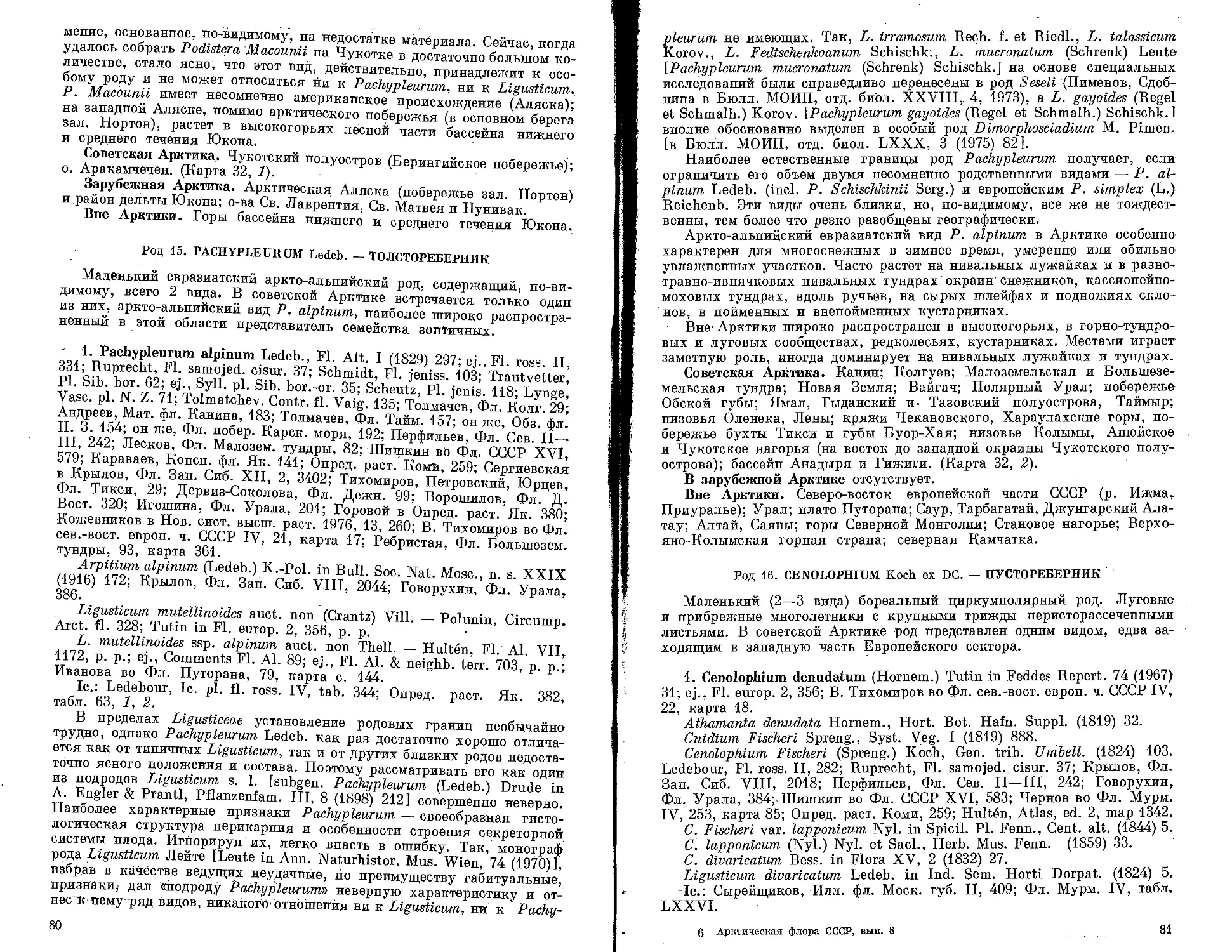

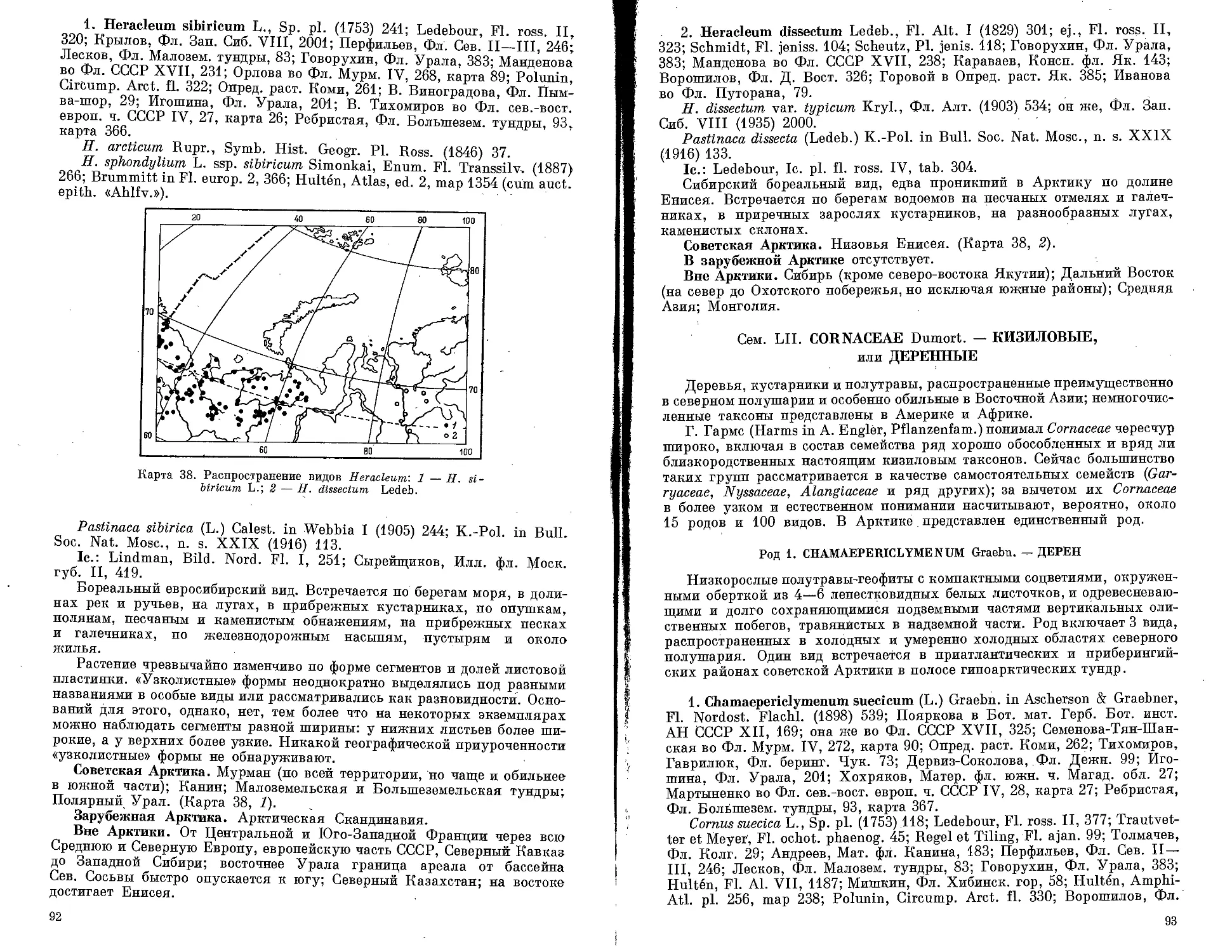

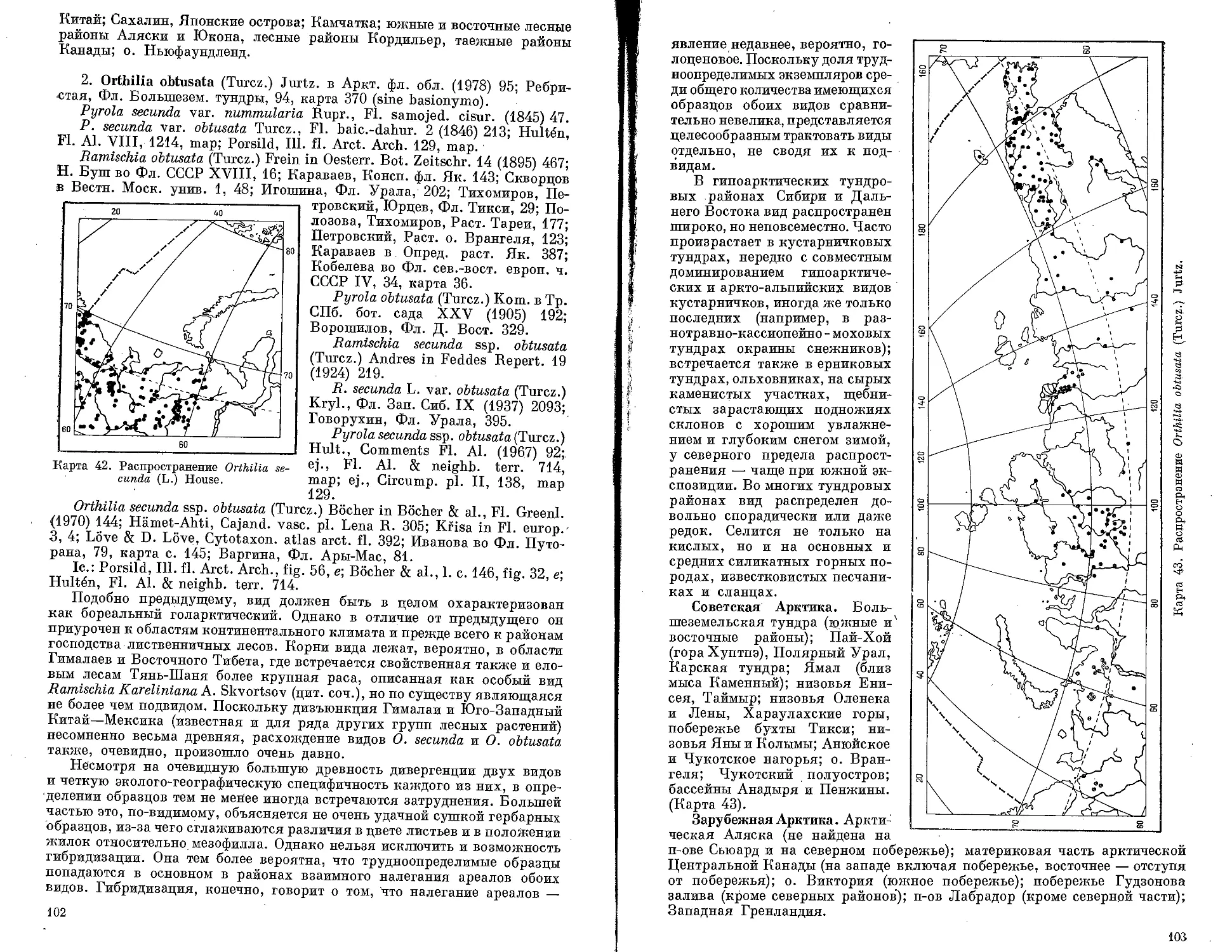

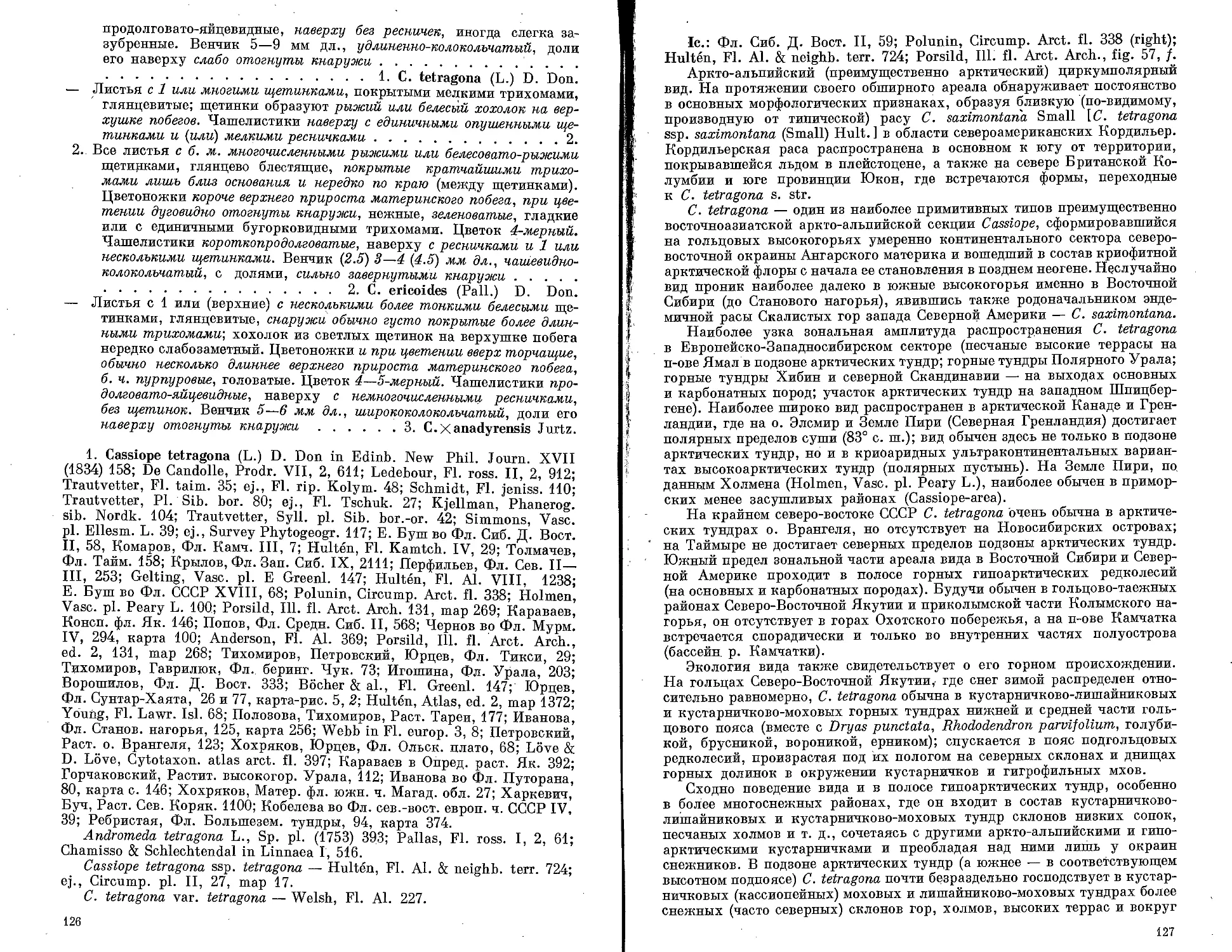

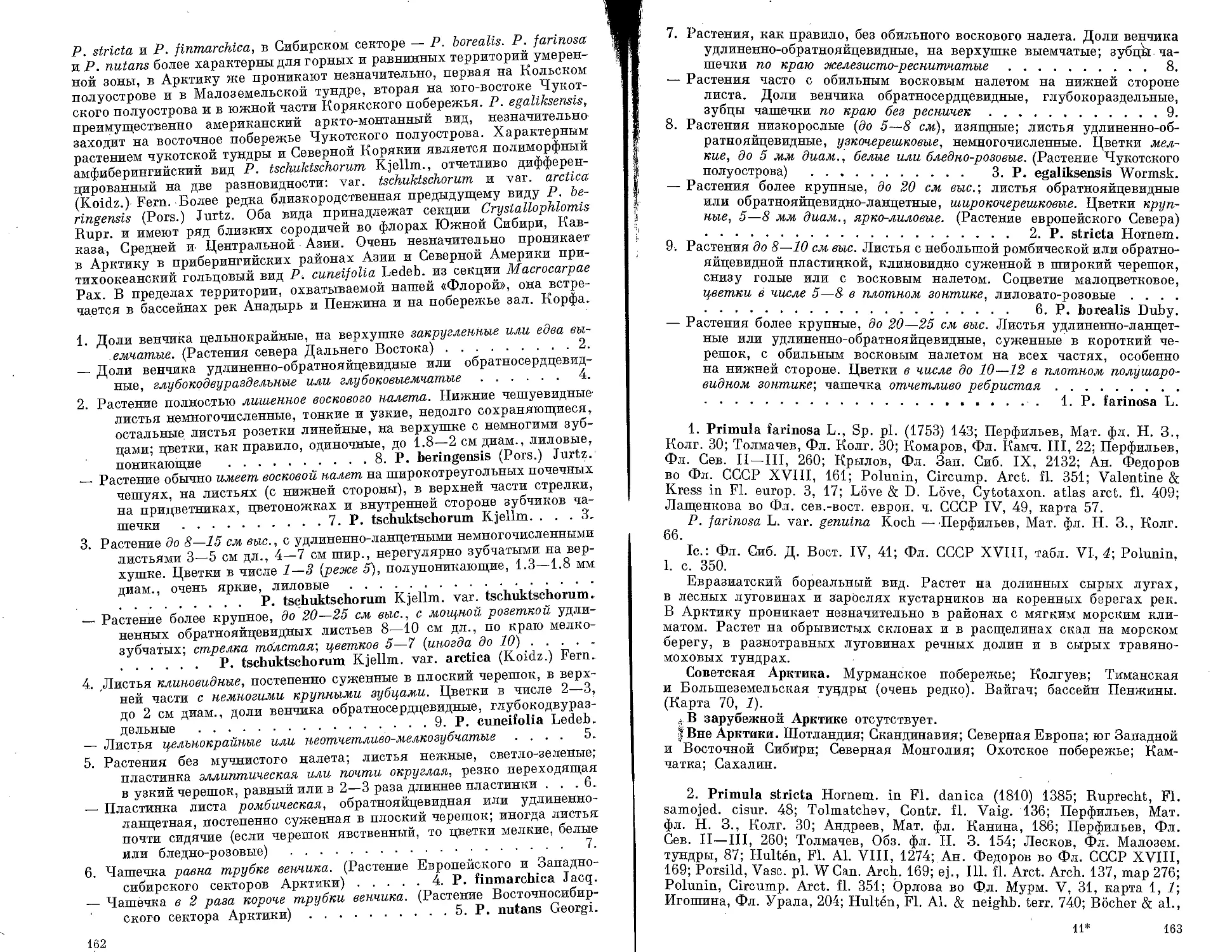

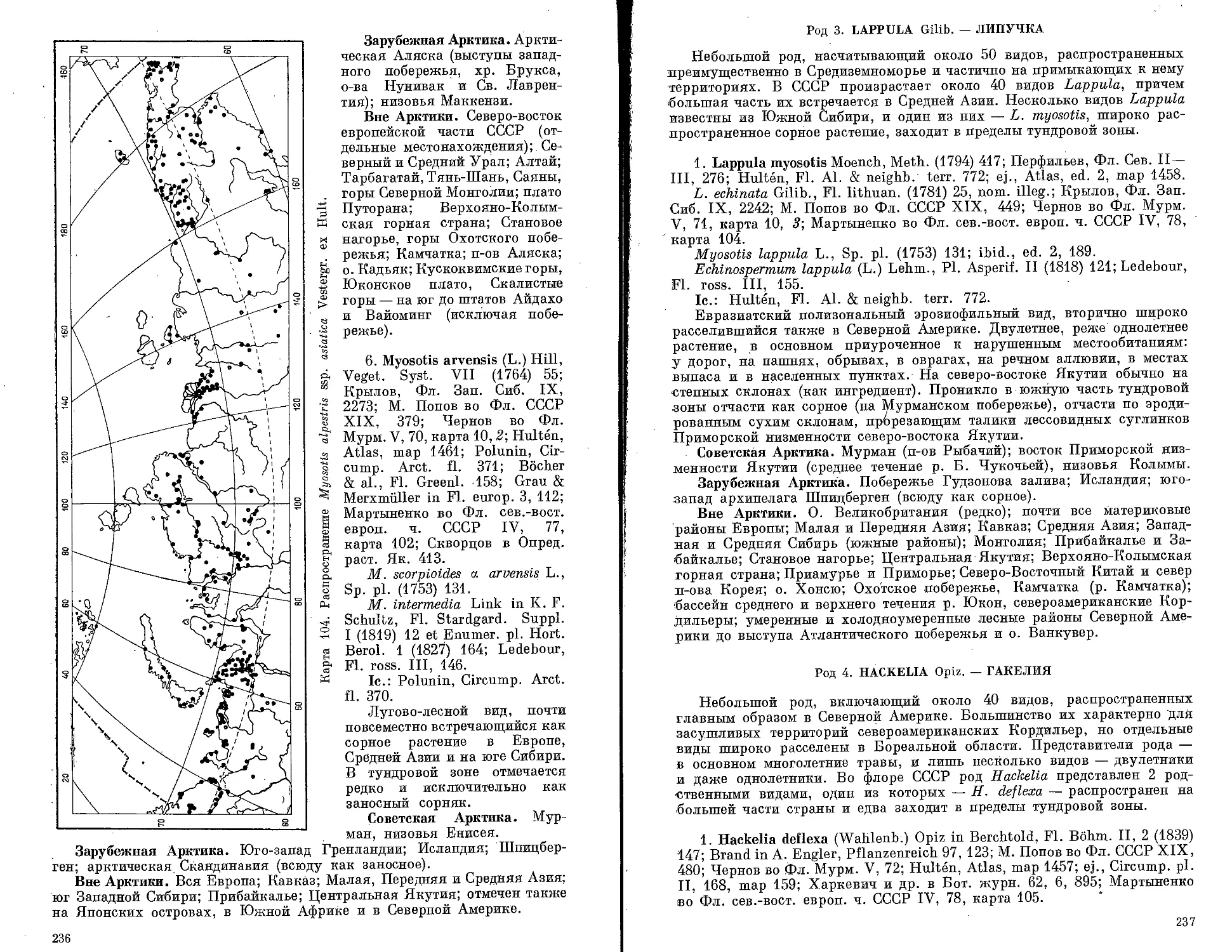

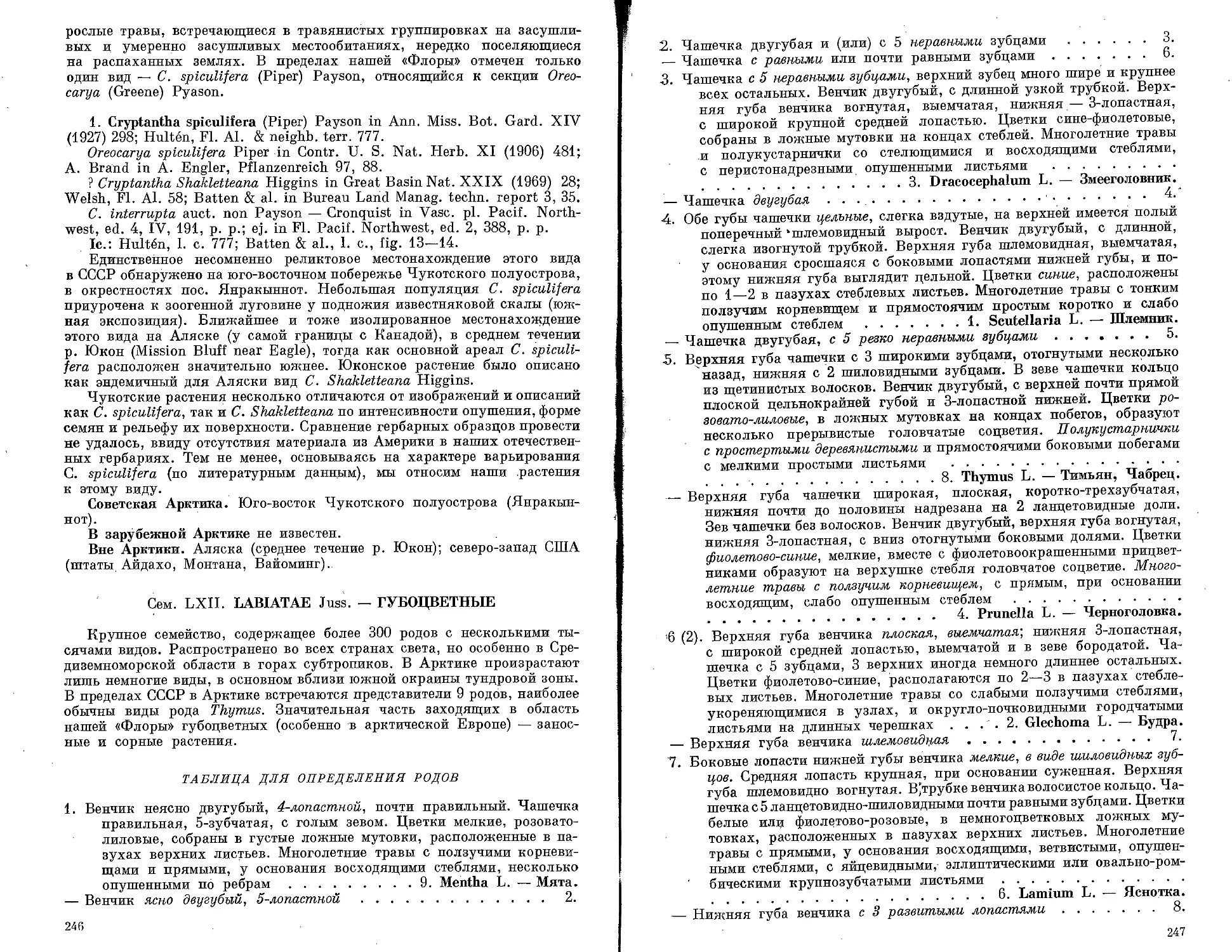

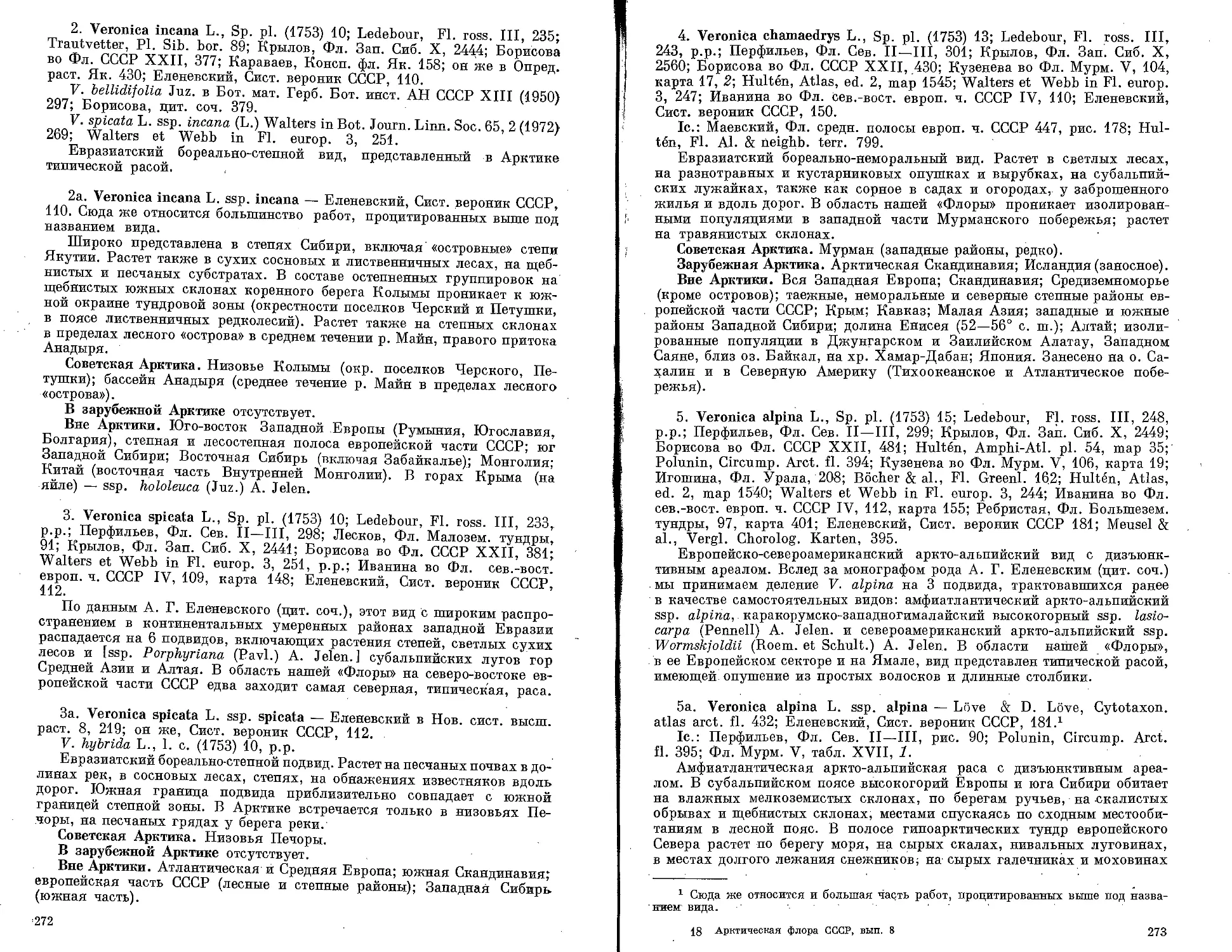

Карта 2. Распространение Geranium syl-

vaticum L.

В Арктику заходит в Европейском секторе. Обычен на лугах и в кустарни-

ках Мурманского побережья; во влажных луговинных тундрах, на разно-

травных луговых склонах, в зарослях ивняков по долинам рек на Канине,

Колгуеве, в Малоземельской тундре. К востоку от р. Печоры в тундровой

зоне встречается реже, а за Полярным Уралом полностью исчезает.

Изредка встречается белоцветковая форма (var. albiflorum Kryl.).,

однако основной признак — широко раскрытый венчик с округлыми ле-

пестками — выдержан у всех растений.

Советская Арктика. Мурман; Канин; Колгуев; Тиманская и Малозе-

мельская тундры (обычно), запад и юг Болыпеземельской тундры; Поляр-

ный Урал. (Карта 2).

Зарубежная Арктика. Гренландия (крайний юго-запад, близ Фреде-

риксхоба); Исландия; арктическая Скандинавия.

Вне Арктики. Фенноскандия; Атлантическая и Средняя Европа;

Альпы, Карпаты; европейская часть СССР (на юг до степной зоны); Сред-

ний и Южный Урал; Кавказ; Западная Сибирь (южнее линии р. Сев.

Сосьва—Сургут—Семипалатинск), Алтай, Саяны, Среднесибирское плато»

(редко); Предбайкалье.

3. Geranium erianthum DC., Prodr. I (1824) 641; Ledebour, Fl. ross.. Ц

464; Комаров, Фл. Камч. II, 294; Hulten, Fl. Kamtch. Ill, 117; ej., FL

Al. VII, 1119; Бобров во Фл. СССР XIV, 23; Караваев, Консп. фл. Як. 134;

Polunin, Circump. Arct. fl. 303; Hulten, Fl. Al. & neighb. terr. 674; Скворцов

в Спред, раст. Як. 359; Харкевич, Буч, Раст. Сев. Коряк. 1099; Полежаев

и др., Фл. Беринг, р-на, 1108.

it

Ic.: Polunin, 1. c. 304; Опред. раст. Як., табл. 57, 2, 58; Hulten, Fl.

Al. & neighb. terr. 674.

Бореальный амфиберингийский вид. Характерное растение приречных

лугов, кустарниковых зарослей и лиственничных лесов Северо-Восточной

Азии, заходит в лесной и подгольцовый пояса гор Восточной Сибири

и Камчатки. В области на-

шей «Флоры» встречается

в основном в подзоне круп-

ных стлаников в бассей-

нах Анадыря и Пенжины

и на Корякском нагорье

вплоть до бухты Уголь-

ной (подзона южных ги-

поарктических тундр). Ра-

стет на лугах по берегам

ручьев и рек, на прогре-

ваемых летом, зимой мно-

госнежных склонах, луго-

винах, на скалистых, каме-

нистых участках с глубоким

снегом зимой, обычен под

пологом чозениевых и то-

полевых рощ в бассейне

Анадыря. В северной ча-

сти Корякского побережья

иногда образует герание-

вые луга. Найден изоли-

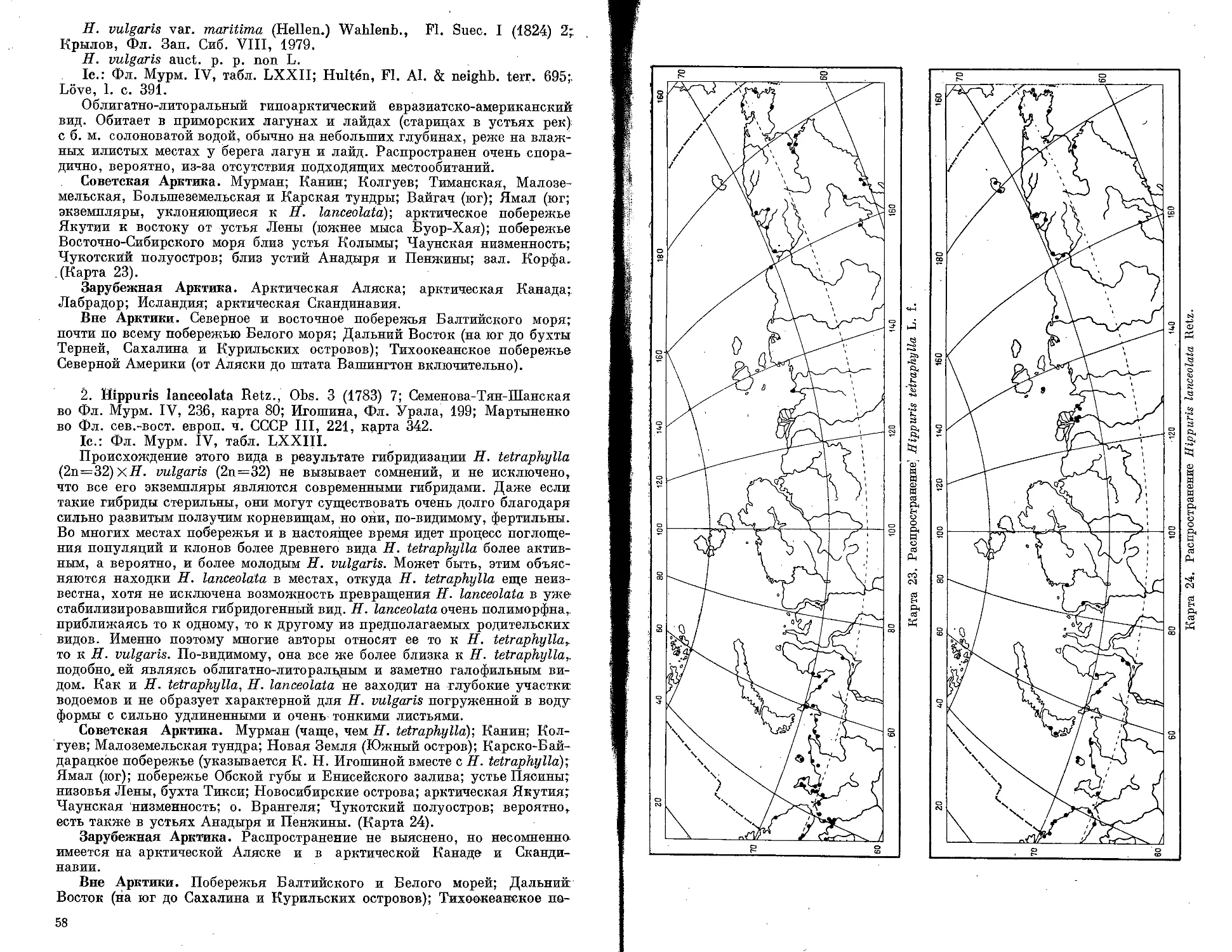

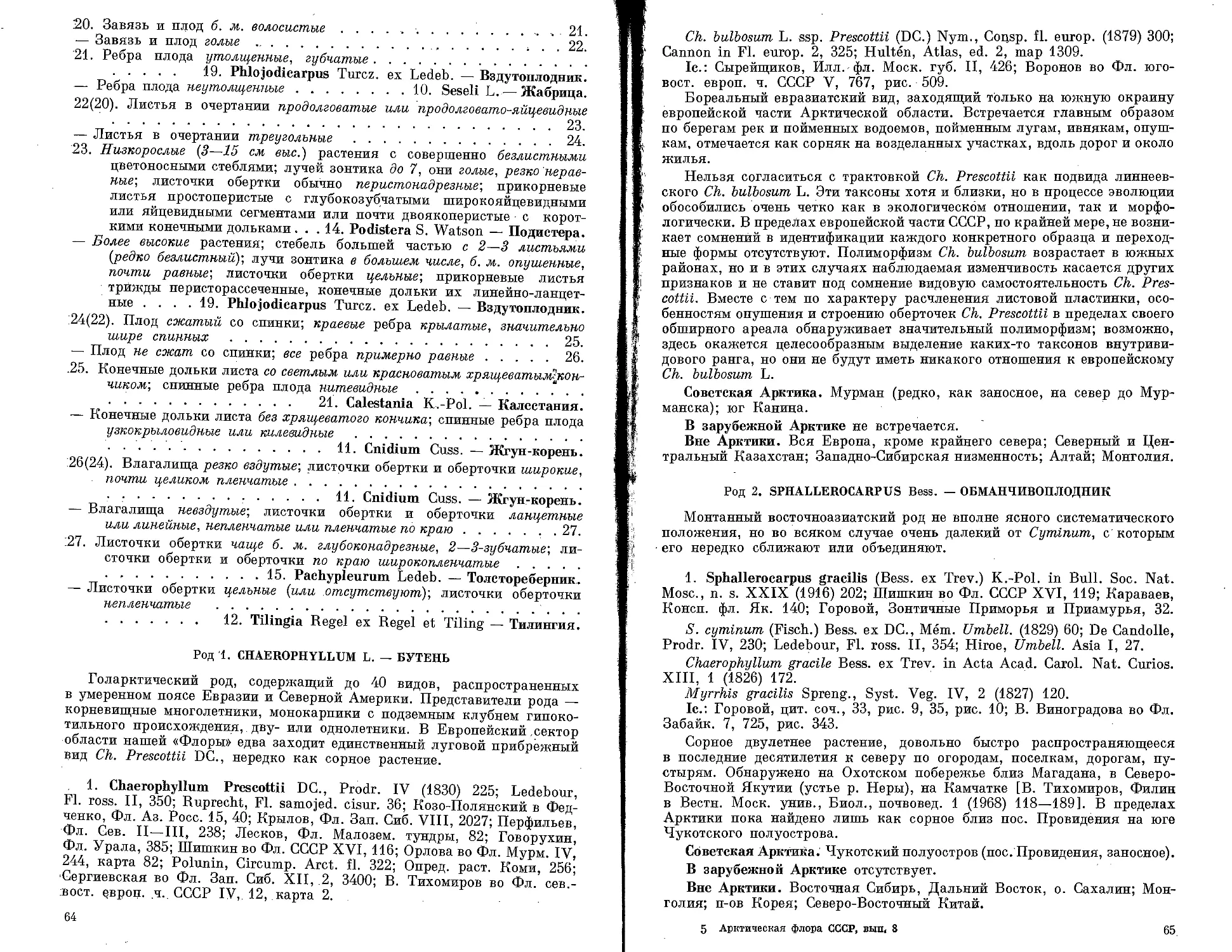

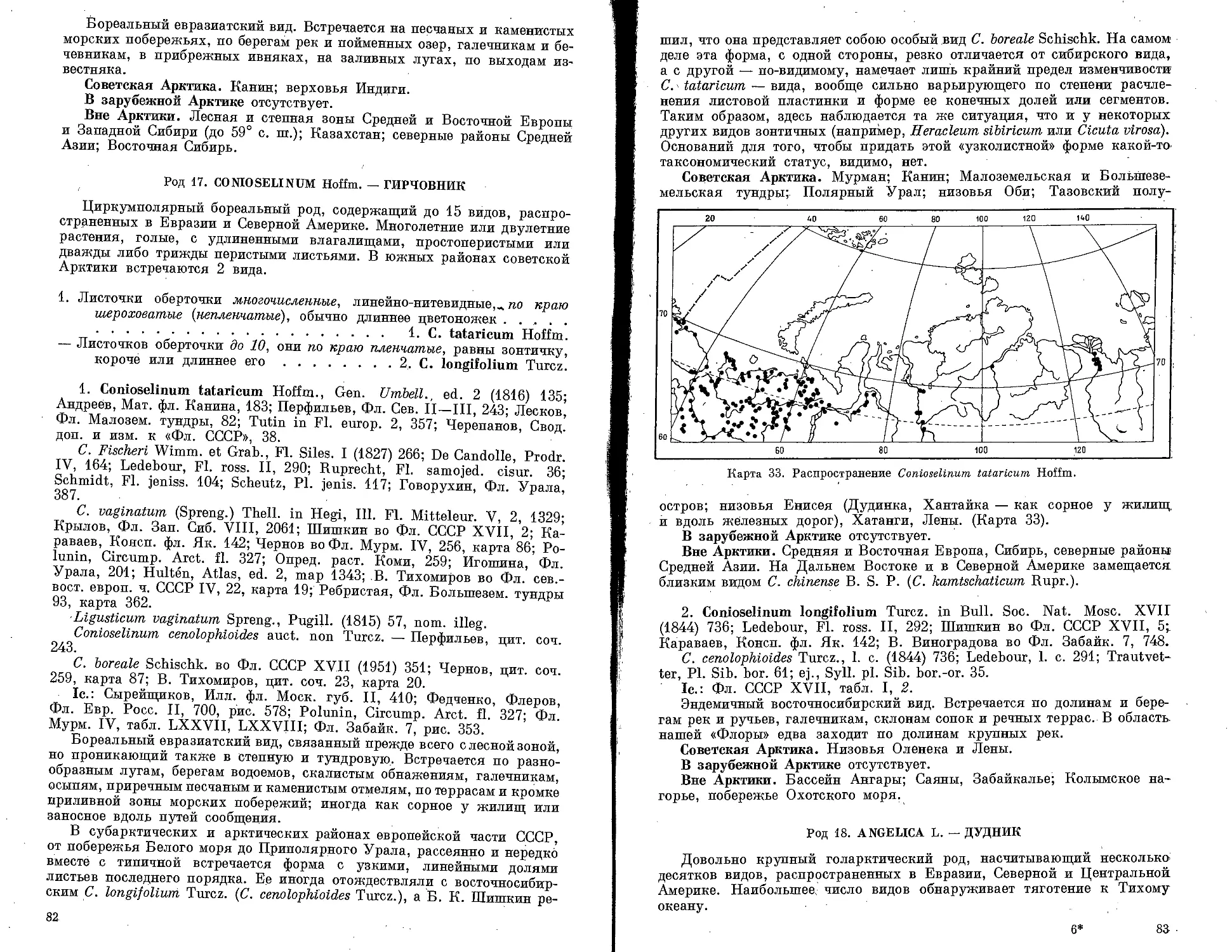

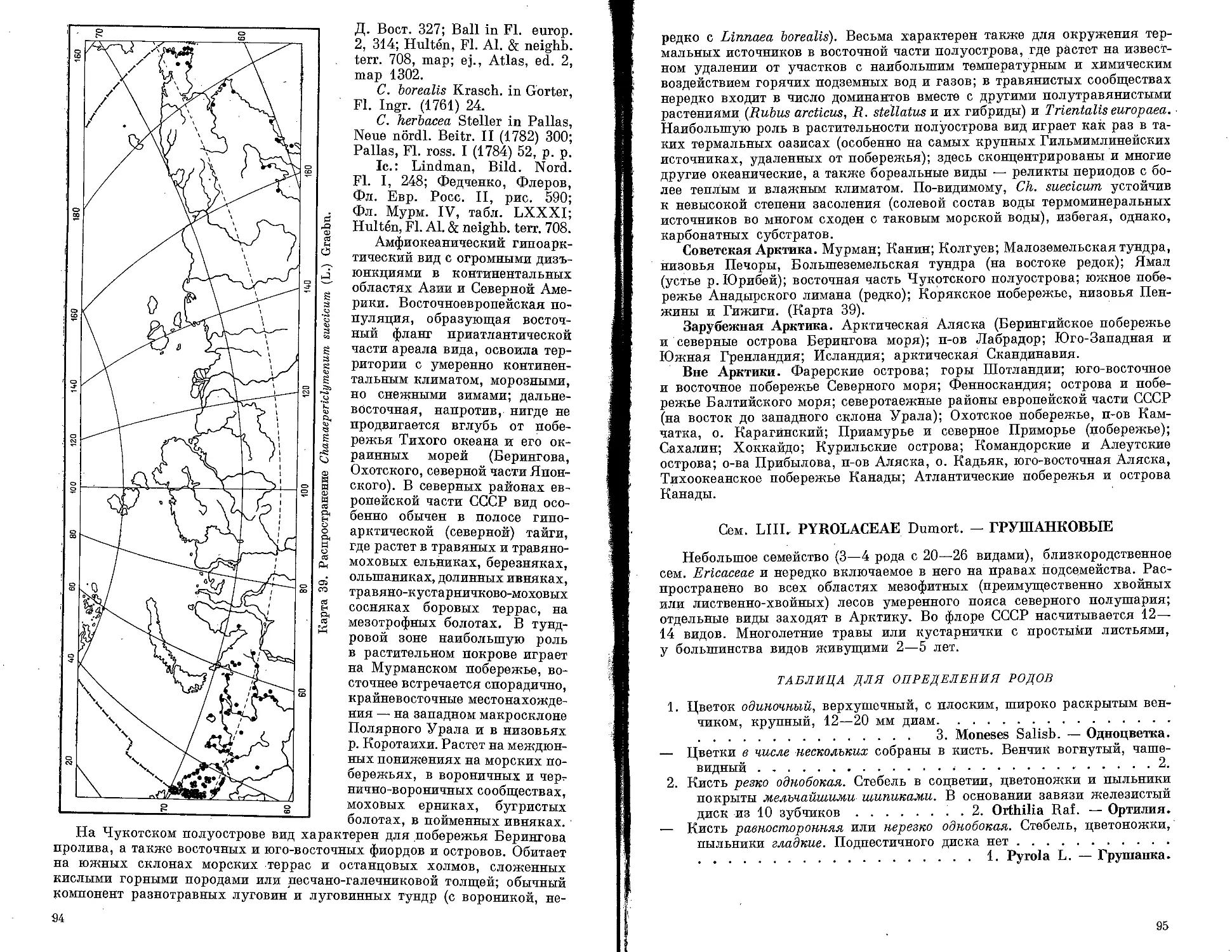

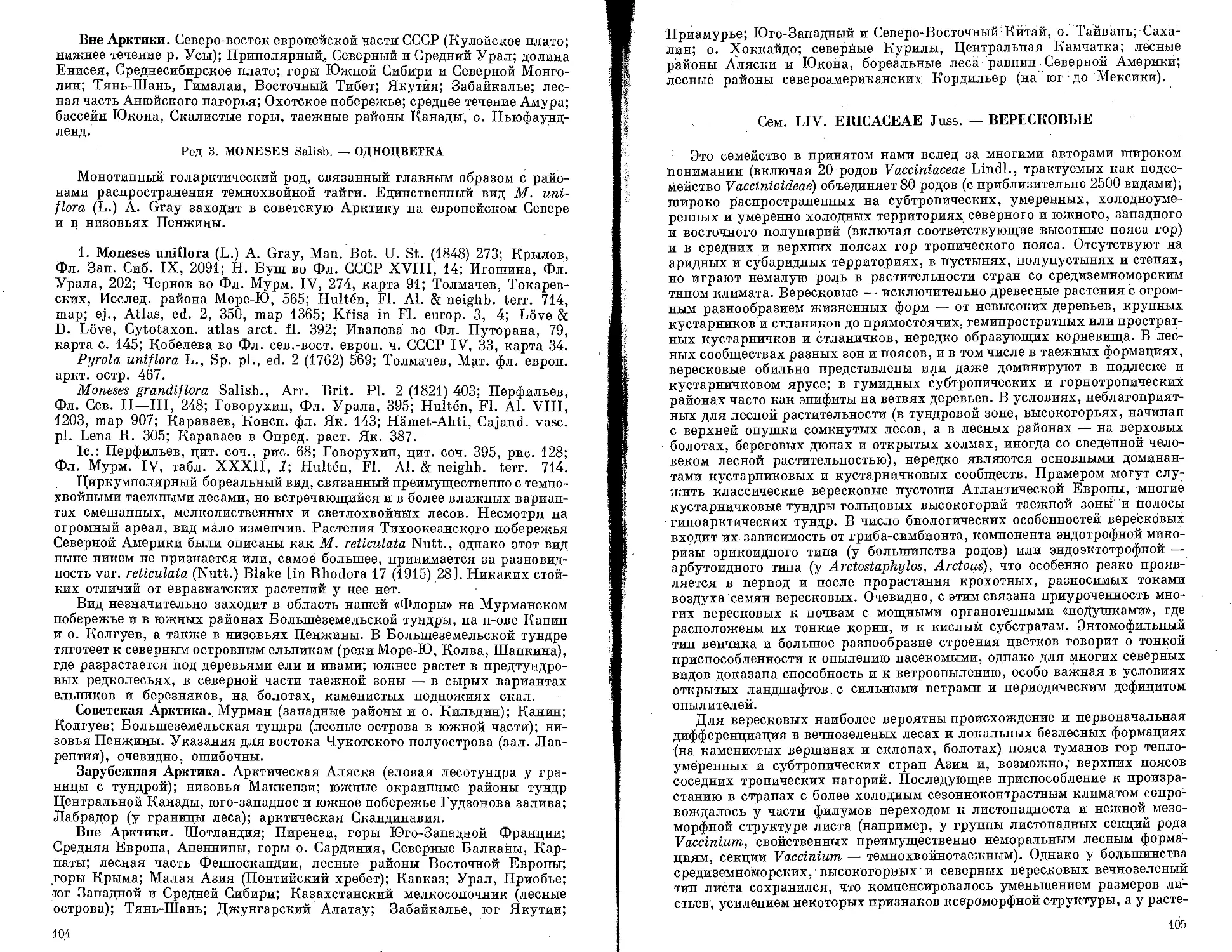

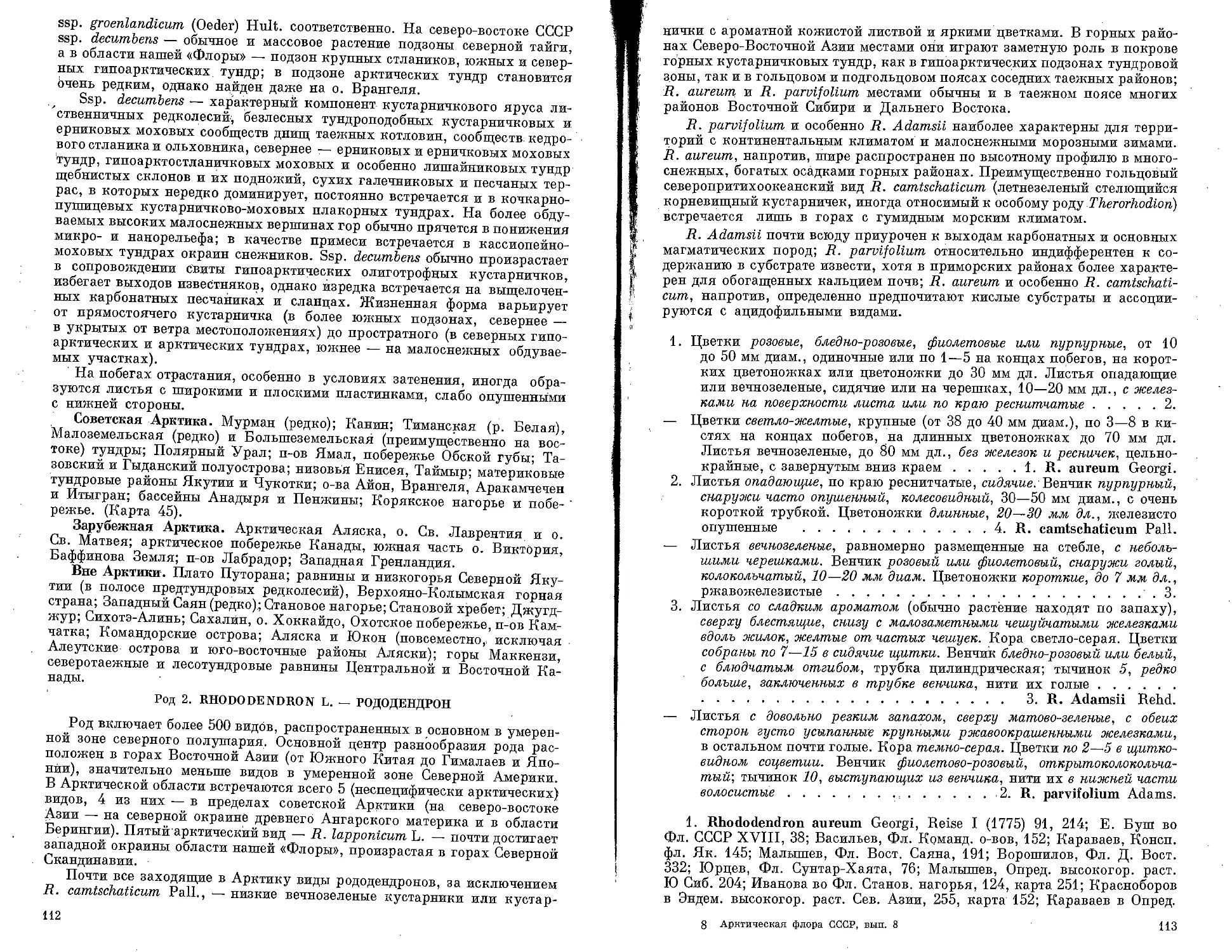

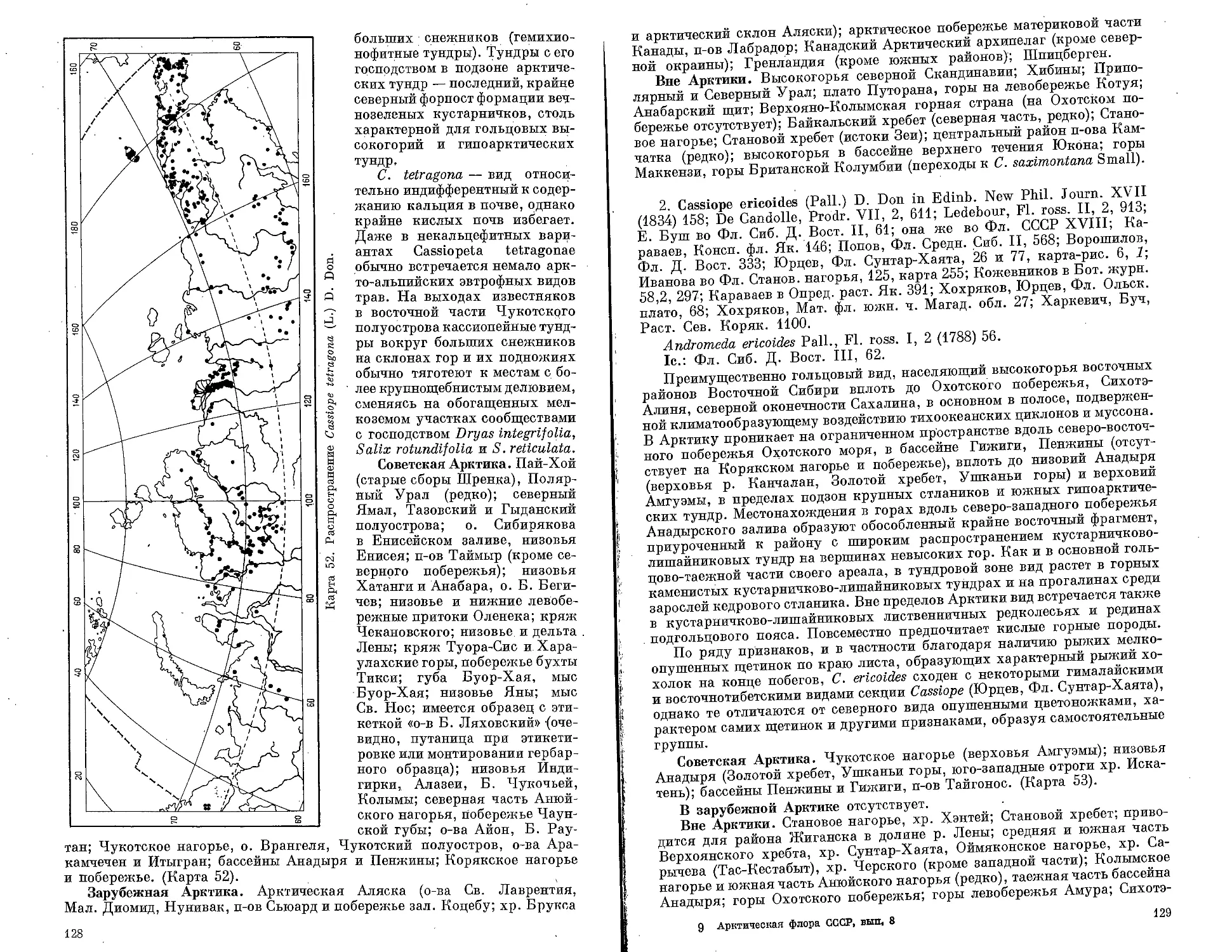

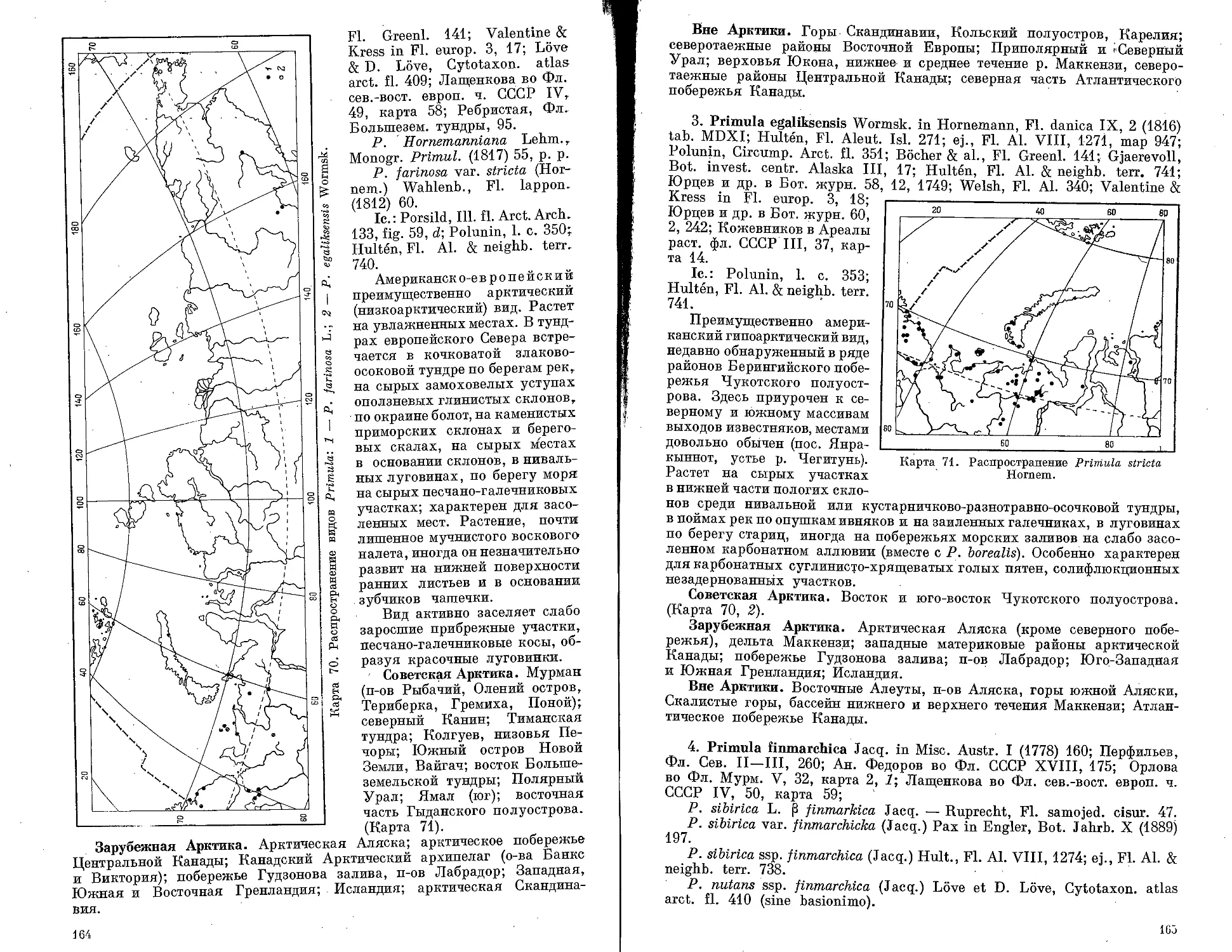

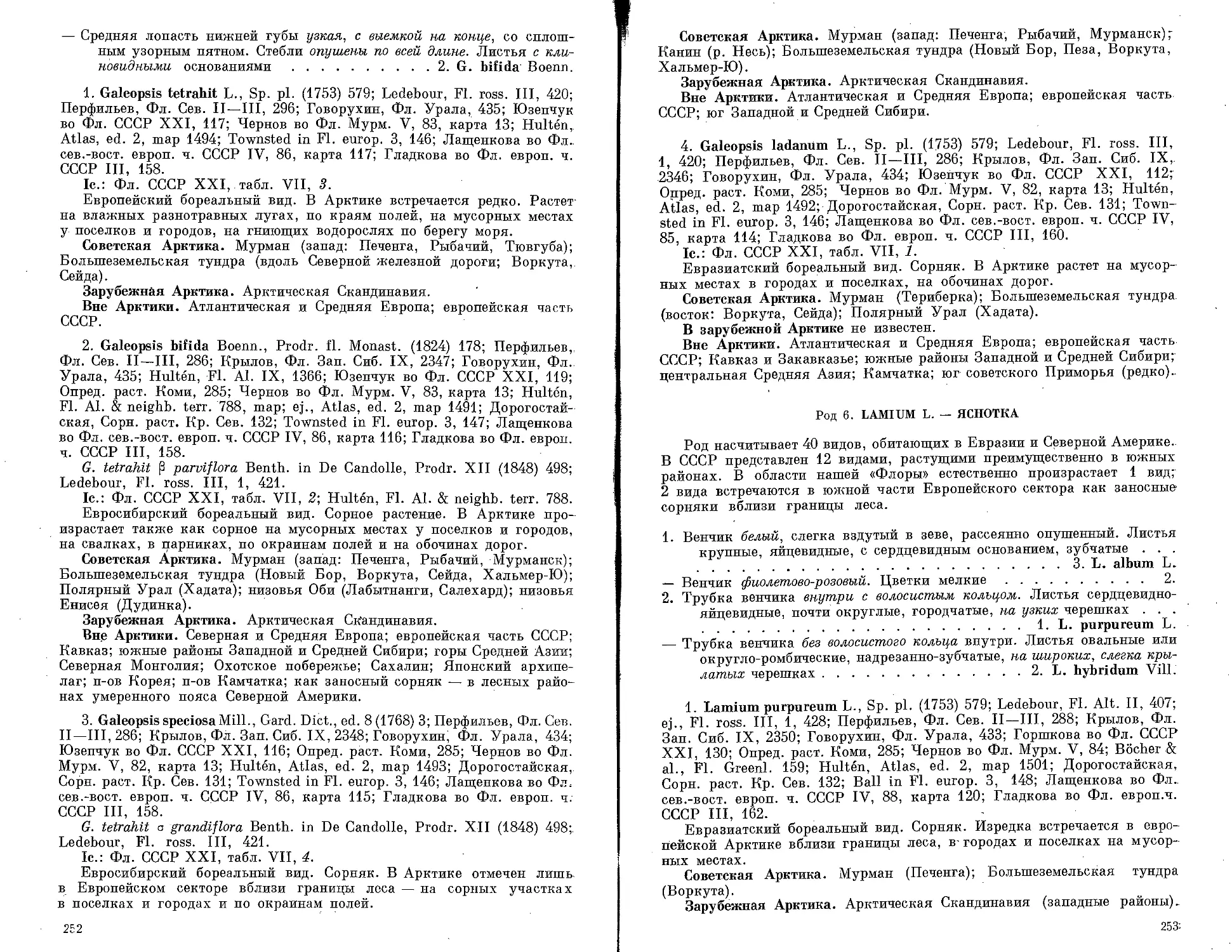

Карта 3. Распространение Geranium erianthum DC.

рованно в юго-восточной

части Чукотского полуострова, на северо-западном побережье бухты Пен-

кигней в нижней части южного склона горы, вдоль водотока — вместе

с Ribes triste и Viburnum edule (сборы А. Е. Катенина, 1978 г.).

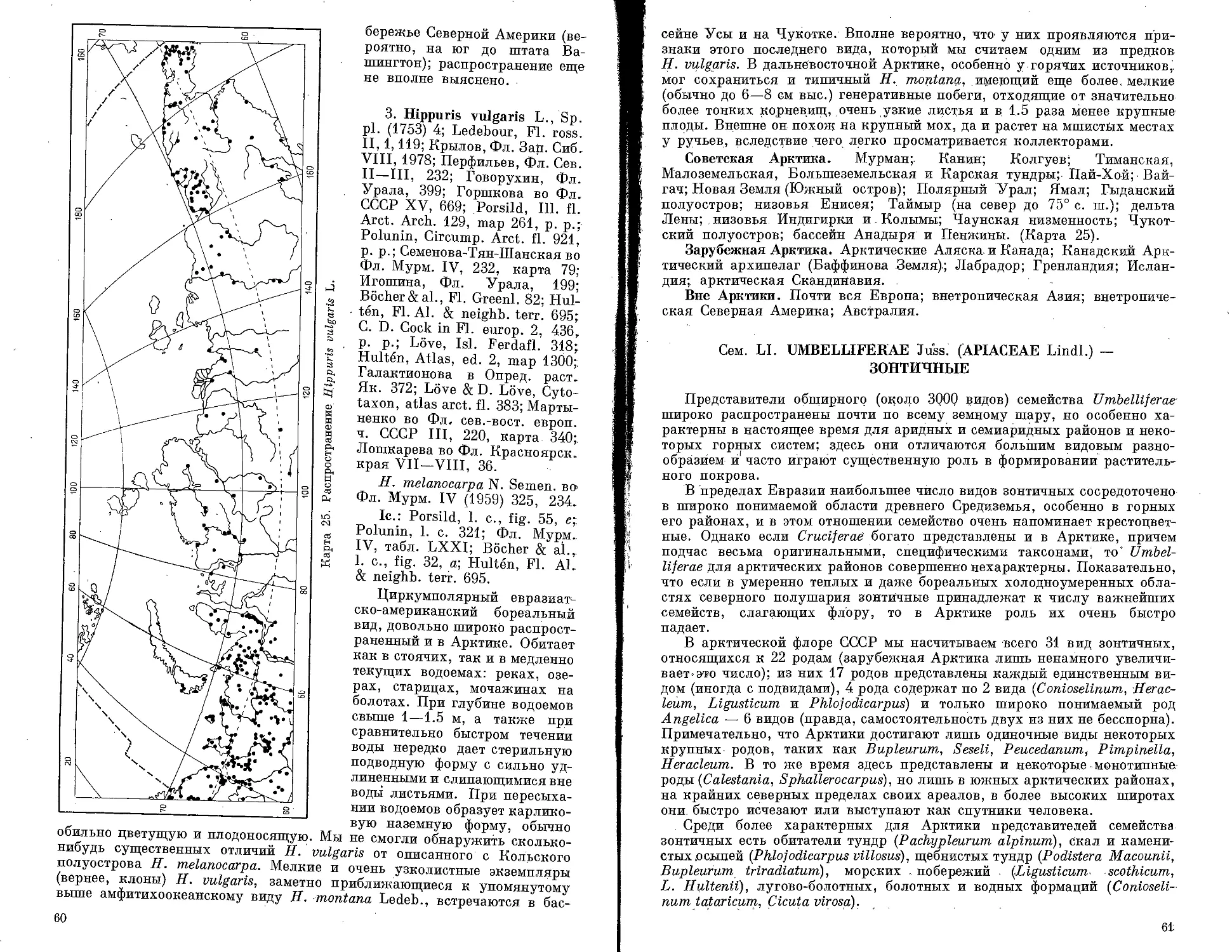

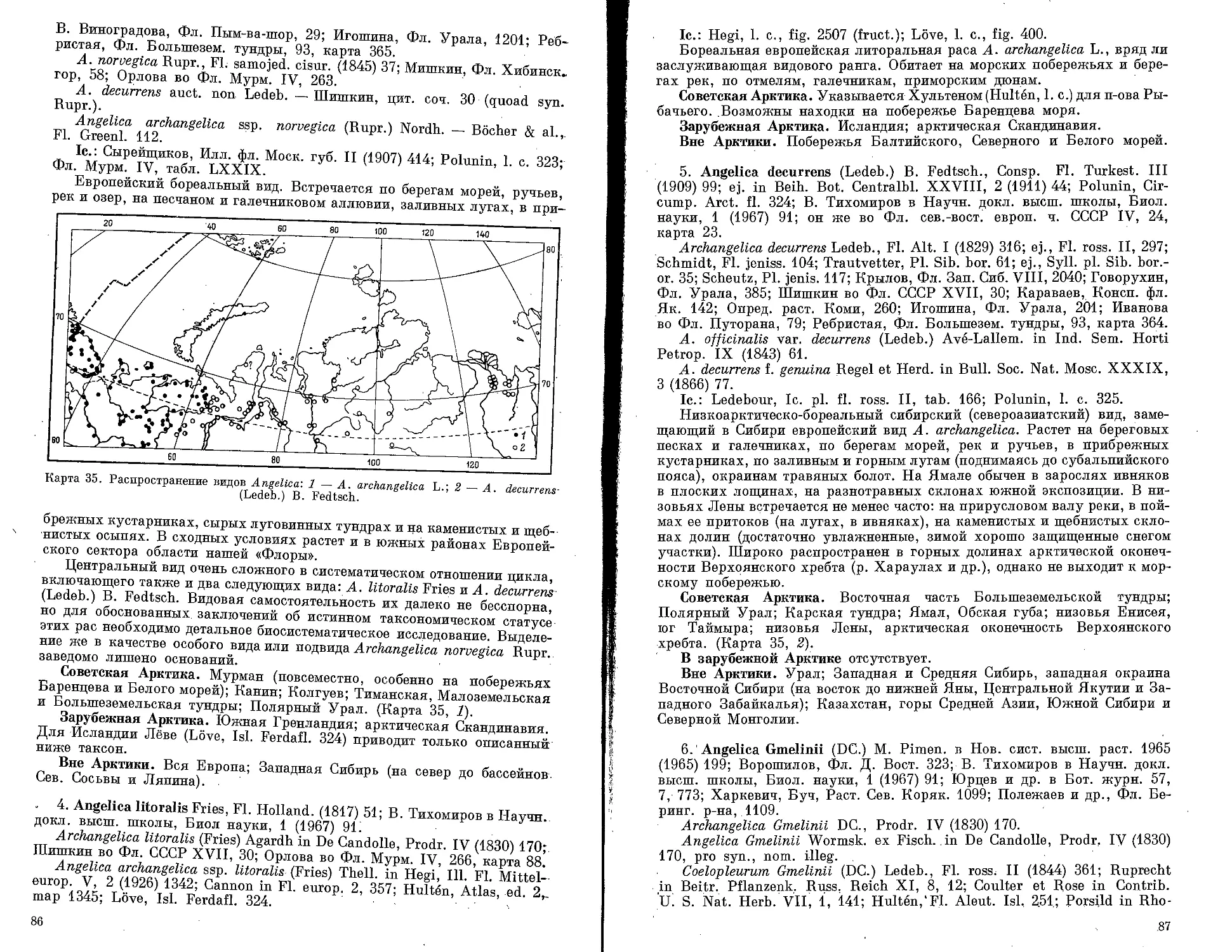

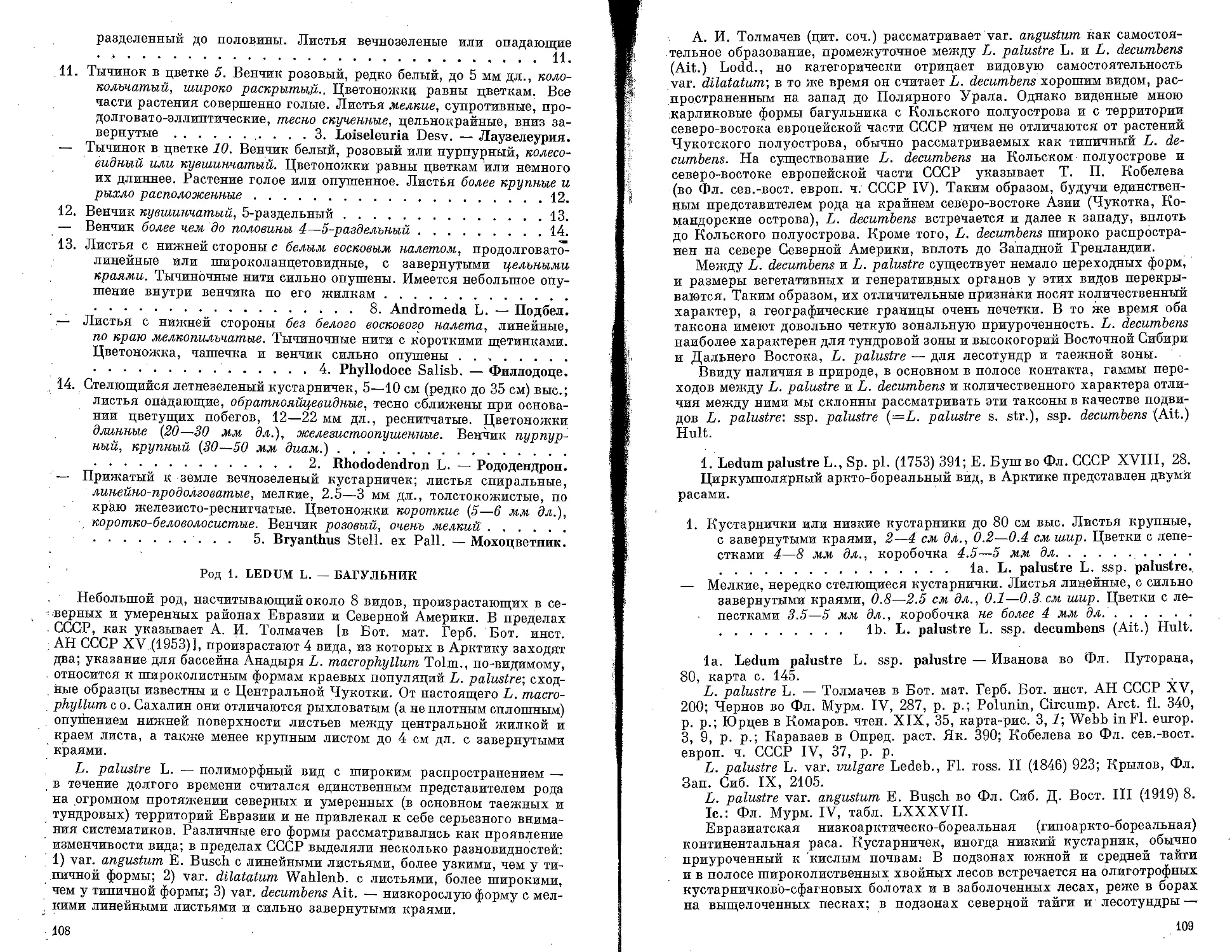

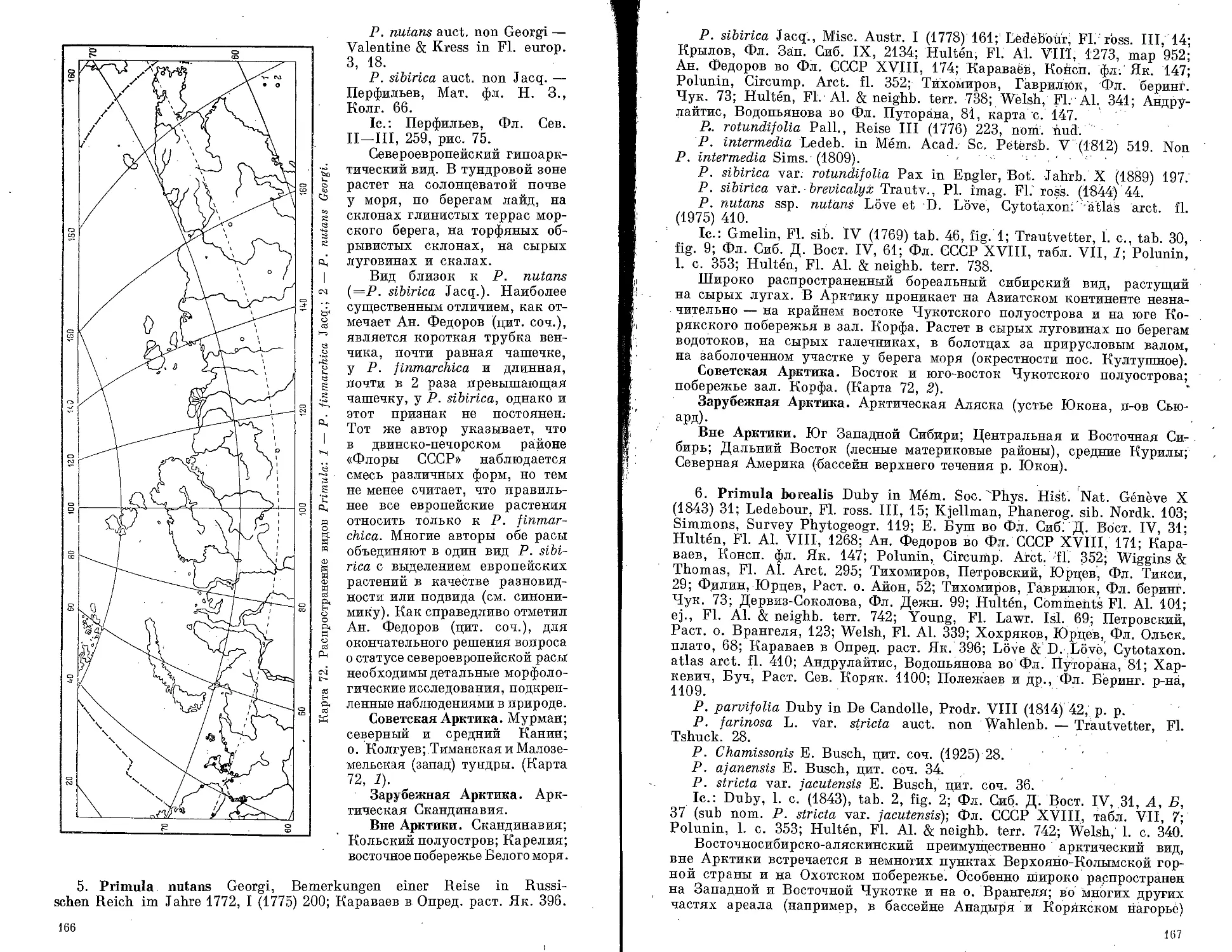

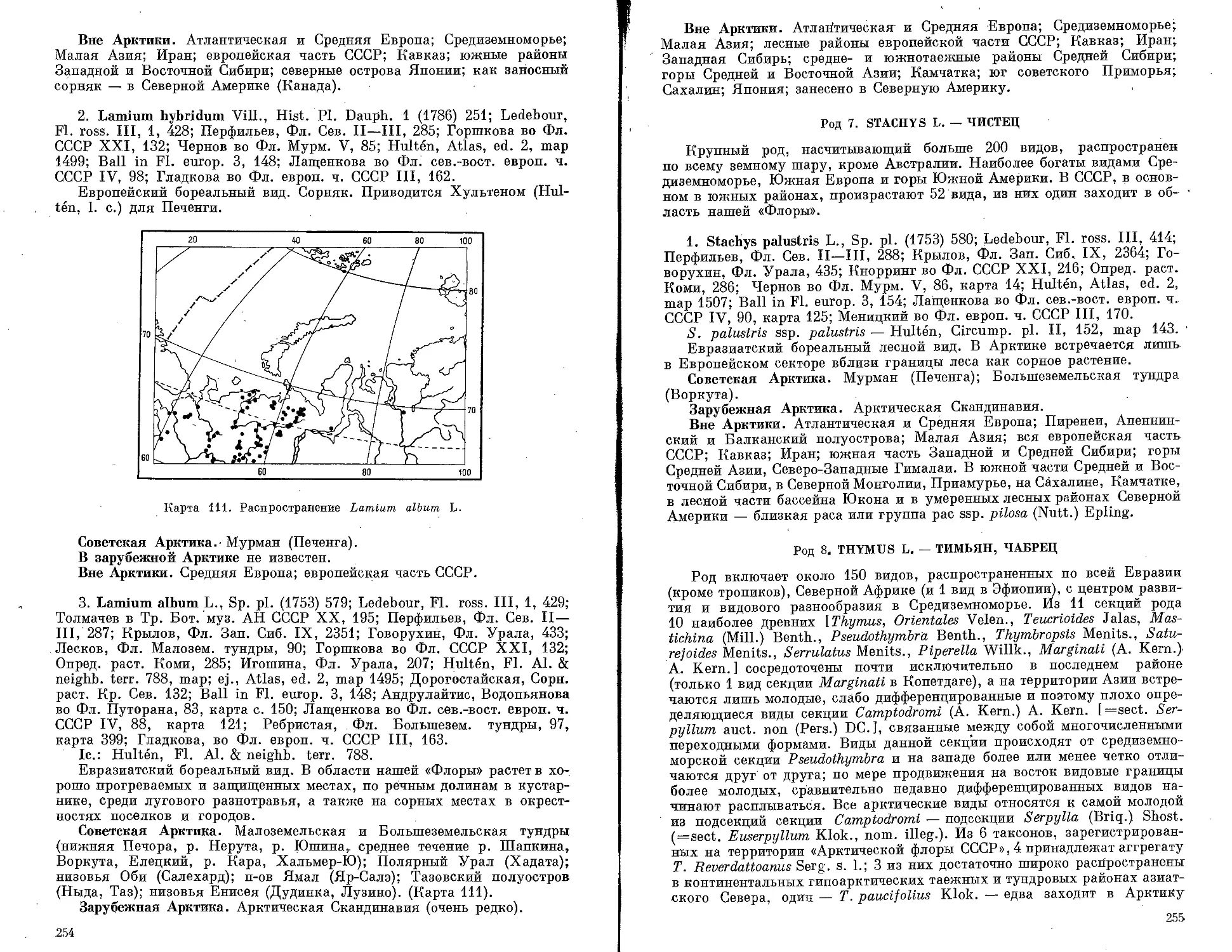

Карта 4. Распространение Geranium pratense L.

Советская Арктика. Юго-восток Чукотского полуострова (бухта Пен-

кигней, устье р. Песцовой), бассейн Анадыря (часто), Корякское нагорье

и побережье, бассейн Пенжины, п-ов Тайгонос. (Карта 3).

Зарубежная Арктика. Юго-западная Аляска (на север до северного

побережья зал. Нортон).

-12

Вне Арктики. Центральная Якутия; Охотское побережье, низовья

Амура; Сахалин, Хонсю, Курильские, Командорские и Алеутские острова;

Камчатка; южная часть бассейна Юкона; п-ов Аляска, Тихоокеанское

побережье Северной Америки на юг до 62° с. ш.

4. Geranium pratenseL., Sp. pl. (1753) 681; Ledebour, Fl. ross. I, 466;

Scheutz, Pl. jenis. 98; Крылов, 'Фл. Зап. Сиб. VIII, 1826; Перфильев,

Фл. Сев. II—III, 211; Бобров во Фл. СССР XIV, 31; Аврорин во Фл. Мурм.

IV, 167; Караваев, Консп. фл. Як. 135; Игошина, Фл. Урала, 197; Webb &

Ferguson in Fl. europ. 2, 195; Love & D. Love, Consp. Icel. fl. 208; Hulten,

Atlas, ed. 2, map 1184; Скворцов в Опред. раст. Як. 359; Love & D. Love,

Cytotaxon. atlas arct. fl. 367; Мартыненко во Фл. сев.-вост, европ. ч.

СССР III, 184.

1с.: Фл. Мурм. IV, табл. LI; Опред. раст. Як., табл. 57, 7, 59, 3.

Бореальный луговой евразиатский вид. В Арктике чрезвычайно редок.

Встречается по луговым склонам в долинах рек на Мурманском побережье

и в низовьях Енисея. На европейском северо-востоке близко подходит

к границе Арктики, встречаясь по лугам долины Печоры и ее крупных

притоков. Как заносное отмечено в окрестностях Воркуты.

Советская Арктика. Мурман; низовья Енисея (Половинка, Потапово).

(Карта 4).

Зарубежная Арктика. Исландия (редко).

Вне Арктики. Большая часть Европы, на север до 65° с. ш. (Сканди-

навия); Средиземноморье (редко); Кавказ; Средний и Южный Урал; Запад-

ная и Средняя Сибирь; Центральная и Южная Якутия.

Род 2. ERODIUM L’Her. - АИСТНИК

Небольшой род (90 видов однолетних трав), распространенный в уме-

ренных и засушливых областях северного полушария. В Арктику заходит

1 вид — Е. cicutarium (L.) L’Her.

1. Erodium cicutarium (L.) L’Her. in Aiton, Hort. Kew. 2 (1789) 414;

Крылов, Фл. Зап. Сиб. VIII, 1835; Перфильев, Фл. Сев. II—III, 212;

Введенский во Фл. СССР XIV, 71; Аврорин во Фл. Мурм. IV, 172; Webb&

Chater in Fl. europ. 2, 282; Polunin, Circump. Arct. fl. 303; Hulten, Atlas,

ed. 2, map 1190; Love &D. Love, Consp. Icel. fl. 209; Мартыненко во Фл.

сев.-вост, европ. ч. СССР III, 184; Скворцов в Опред. раст. Як. 362.

Geranium cicutarium L., Sp. pl. (1753) 680.

Ic.: Polunin, 1. c. 303.

Евразиатский сорный вид; на полях, вдоль дорог, близ жилья.

Неоднократно отмечен в районе Воркуты, указывается Хультеном (Hulten,

1. с.) для Мурмана. В естественных растительных сообществах не отме-

чался.

Советская Арктика. Мурман; восток Болыпеземельской тундры.

Зарубежная Арктика. Исландия; арктическая Скандинавия.

Вне Арктики. Вся Западная Европа, за исключением северной Сканди-

навии; европейская часть "СССР, кроме тундровой зоны; Кавказ; Урал;

Западная Сибирь к югу от 62° с. ш.; Алтай, южные районы Восточной

Сибири; Приморье, Приамурье, Китай, Япония. Занесено в Северную

Америку и Австралию.

Сем. XL. OXALIDACEAE R. Br. - КИСЛИЧНЫЕ

Небольшое семейство, включающее 5 родов и более 900 видов, распро-

страненных в тропических и субтропических странах, особенно в Южной

Африке, Южной и Центральной Америке. В Арктику едва заходит 1 род —

Oxalis L., свойственный умеренным областям.

13

Род 1. OXALIS L. — КИСЛИЦА

Большой род, насчитывающий около 800 видов преимущественно тра-

вянистых растений субтропических и тропических областей. Один вид

встречается в умеренной Евразии, незначительно заходя в арктические

районы.

1. Oxalis acetosell a L., Sp. pl. (1753) 433; Ruprecht, Fl. samojed.

cisur. 29; Scheutz, Pl. jenis. 99; Крылов, Фл. Зап. Сиб. VIII, 1839; Пер-

фильев, Фл. Сев. II—III, 212; Горшкова во Фл. СССР XIV, 79; Hulten,

Atlas, ed. 2, map 1175; Толмачев, Ист. темнохв. тайги, карта-рис. 15;

Кузенева во Фл. Мурм. IV, 174; Михалева в Опред. раст. Як. 363; Марты-

ненко во Фл. сев.-вост. европ. ч. СССР III, 185.

1с.: Фл. Мурм. IV, табл. LIV.

Бореальный почти циркумполярный вид, распространенный в таежной

области и лесном поясе гор. В Арктику едва заходит на Мурмане, где встре-

чается в островках березовых и елово-березовых редколесий. Северная

граница О. acetosella на европейском Севере вплотную подходит к Поляр-

ному кругу, в Сибири резко уходит на юг.

Изолированно О. acetosella найдена Б. А. Тихомировым в окрестностях

пос. Хатанга под пологом лиственничного леса. Эта находка указывает

на значительно более широкое распространение в недавнем прошлом

на севере Сибири не только этого вида, но, вероятно, и темнохвойных лесов.

Советская Арктика. Мурман; Канин (юг, в полосе редколесий); Хатанга

(в полосе редколесий).

В зарубежной Арктике не встречается.

Вне Арктики. Все лесные районы Европы; лесной пояс Урала (на се-

вер до 66° с. ш.); Западная Сибирь между 61° и 57° с. ш., Алтай; Средне-

сибирское плато (на юг от устья Нижней Тунгуски); Саяны, Предбайкалье;

Забайкалье; Приморье и нижнее Приамурье; п-ов Корея, горы Юго-Запад-

ного Китая и Гималаи; восток Северной Америки.

Сем. XLI. LINACEAE S. F. Gray - ЛЬНОВЫЕ

Семейство включает 6 родов и около 250 видов, распространенных

главным образом в умеренных и субтропических областях обоих полуша-

рий, незначительно заходит в тропики Старого Света. В СССР произрастают

2 рода — Radiola Hill и Linum L. Более богато представлен и заходит

в Арктику род Linum.

Род 1. LINUM L. — ЛЕН

Обширный род, представленный в нашей стране 45 видами, распростра-

ненными преимущественно на юге европейской части СССР, в Крыму

и на Кавказе, часть видов произрастает на юге Западной и Средней Сибири

и один вид — L. perenne L. — заходит в Арктическую область. Род вклю-

чает несколько видов, введенных в культуру. В пределах нашей «Флоры»

встречается как сорняк культурный вид L. usitatissimum L. — Воркута

(Фл. сев.-вост. европ. ч. СССР III), Тикси (Дорогостайская, Сорн. раст.

Кр. Сев.).

1. Linum perenne L., Sp. pl. (1753) 277; Ledebour, Fl. ross. I, 426;

Scheutz, Pl. jenis. 98; Юзепчук во Фл. СССР XIV, 116; Опред. раст. Коми,

241; Hamet-Ahti, Cajand. vase. pl. Lena R. 301; Михалева в Опред. раст.

Як. 362.

L. sibiricum DC., Prodr. I (1824) 427; Bunge in Ledebour, Fl. Alt. I,

440; Крылов, Фл. Зап. Сиб. VIII, 1841.

L. Komarovii Juz. во Фл. СССР XIV (1949) 719; Караваев, Консп.

фл. Як. 135.

14

Ic.: Фл. СССР XIV, табл. VII, 4, 2 (sub nom. L. Komarovii). ,

Евразиатско-западноамериканский бореальный вид. В пределах Арк-

тики встречается от Полярного Урала до Восточной Сибири. На протяже-

нии своего обширного ареала обнаруживает значительный полиморфизм,

что дало возможность некоторым авторам выделить в пределах L. perenne

s. 1. ряд таксонов рангом до вида. С. В. Юзепчуком (во Фл. СССР XIV)

полярноуральские и западносибирские популяции выделены в отдельный

вид L. boreale Juz., а нижнеленские — в L. Komarovii Juz. Однако изучив

характер варьирования этих популяций и их взаимоотношение в полосе

контакта, мы не смогли найти существенных различий между названными

таксонами. Лишь у растений с Полярного Урала относительно выдержаны

признаки L. boreale, однако-восточнее, начиная с низовий Оби, встре-

чается гамма переходных форм к более или менее типичной L. perenne L.

(=L. Komarovii Juz.). По-видимому, правильнее все представленные

в Арктике популяции относить к одному полиморфному виду L. perenne,

полярноуральскую же популяцию, согласно мнению Л. П. Сергиевской

[Крылов, Фл. Зап. Сиб. XII, 2 (1964)], считать разновидностью этого вида

var. boreale.

Linum perenne var. boreale (Juz.) Serg. в Крылов, Фл. Зап. Сиб. XII,

2 (1964) 3381; Ockendon & Walters in Fl. europ. 3, 209.

L. boreale Juz. во Фл. СССР XIV (1949) 718, 111; Игошина, Фл. Урала,

197; Мартыненко во Фл. сев.-вост. европ. ч. СССР III, 186, карта 286.

L. sibiricum DC. var. alpinum auct. non Kryl., p. p. — Крылов, Фл. Алт.

(1901) 183; Крылов, Фл. Зап. Сиб. VIII, 1842, р. р. (quoad pl. ural.);

Говорухин, Фл. Урала, 363.

1с.: Фл. СССР XIV, табл. VII, 1.

Для разновидности характерны густоолиственные от самого основания

стебли (а не безлистные у основания, только со следами опавших листьев,

стебли); широко- или обратноланцетовидные, внезапно заостренные,

листья, расположенные почти под прямым углом к стеблю (а не линейные

или линейно-ланцетовидные, несколько оттянуто заостренные листья, рас-

полагающиеся цод острым углом к стеблю); чашелистики одинаковой

длины, тонкие, зеленые, с одной слабо выделяющейся жилкой; наружные

чашелистики овальные и острые, внутренние — яйцевидные, туповатые,

с узким на вершинке и широким по бокам белопленчатым краем [а не (ча-

шелистики) разной длины: внутренние шире и длиннее наружных, тупова-

тые, широкояйцевидные, с широким белопленчатым краем, наружные

удлиненно-овальные, с оттянуто заостренной верхушкой и с 3—5 выпук-

лыми светлыми жилками].

Растения, обитающие на промежуточной территории, в Средней Сибири,

сочетают и те и другие признаки. У некоторых экземпляров с низовий Оби

чашелистики разной длины и имеют выпуклые светлые жилки, как у расте-

ний с восточной части ареала, а ряд таймырских экземпляров (низовья

Енисея и Хатанги) имеет густоолиственные от самого основания стебли

и широкие стеблевые листья, как у уральской формы. Таким образом,

вид представлен популяциями, составляющими клинальный ряд.

В Арктику вид заходит по берегам крупных рек, произрастая на песча-

ных и галечниковых берегах, на разнотравных луговинах по береговым

склонам; в пределах своего основного ареала предпочитает луговые и луго-

степные местообитания; var. boreale растет также по долинам рек, но

встречается и на скалистых обнажениях и на щебнистых горных

склонах.

Советская Арктика. Полярный Урал (Елецкий путь, горы Рай-Из и

Степ-Рузь, долины рек Конгор, Лопта, Войкар, Собь, Ай-Ю, Уса, Сухая

Сыня, Лире-Юган); низовья Оби (Салехард) — var. boreale-, низовья Ени-

сея (Дудинка, станок Шайтанский, зимовье Пустое), Хатанги, Лены

(пос. Булун, устья р. Курамис, отроги хр. Туора-Сис, гора Кизелях).

В зарубежной Арктике не встречается.

15

Вне Арктики. Юг Средней Европы, юг и восток европейской части

СССР; Закавказье; Памир; Алтай; юг Западной и Средней Сибири; Восточ-

ная Сибирь (таежные и степные районы); Монголия, Восточный Китай,

Гималаи. На западе Северной Америки от Аляски, кроме крайнего северо-

запада, до Мексики, в Центральной Канаде, в районе Великих озер и

у Гудзонова залива — близкая раса ssp. Lewisii (Pursh) Hult. (Hulten,

FL Al. & neighb. terr. 676).

Сем. XLII. EUPHORBIACEAE Juss. — МОЛОЧАЙНЫЕ

Крупное семейство, включающее более 270 родов с 4500 видами. Рас-

пространено на всех материках, кроме Антарктиды, главным образом

в тропических областях. В СССР встречаются 184 вида, относящихся

к 11 родам, большинство из которых растет в южных районах, в основном

в Средней Азии и на Кавказе. Около 20 видов из 2 родов произрастают

в умеренной зоне Советского Союза и только 1 род — Euphorbia L. —

едва заходит в область нашей «Флоры».

Род 1. EUPHORBIA L. — МОЛОЧАЙ

Обширный вид, содержащий 800 видов, распространен в умеренных,

субтропических и тропических областях и наиболее разнообразно пред-

ставлен на аридных территориях Старого и Нового Света. В СССР про-

израстают 159 видов, один из которых — Е. discolor Ledeb. — по долинам

крупных рек едва проникает на лесотундровую окраину арктической Сред-

ней Сибири. Кроме'того, как заносное растение у железнодорожной стан-

ции Сивая Маска в предуральской лесотундре найден евросибирский бо-

реальный вид Е. virgata Waldst. et Kit. (Фл. сев.-вост, европ. ч. СССР III,

190).

1. Euphorbia discolor Ledeb., Fl. ross. Ill (1849—1851) 577; Turczani-

nov, Fl. baic.-dahur. II, 360; Проханов во Фл. СССР XIV, 423; Караваев,

Консп. фл. Як. 136; Hamet-Ahti, Cajand. vase. pl. Lena R. 302; Галактио-

нова в Опред. раст. Як. 363.

Е. Maackii Meinsh. in Baer & Helmers, Beitr. zur Kenntn. Russ. Reiches

XXVI (1871) 204; Meinshausen in P. Maak, Вилюйск. окр. Якутск, обл. 295;

Литвинов в Спис. раст. Герб, русск. фл. VIII, 103.

Ic.: Р. Maak, 1. с., tab. I, fig. А.

Сибирский бореальный вид. В области нашей «Флоры» произрастает

в полосе предтундровых редколесий в долинах Енисея, Хатанги и Лены,

на их галечниковых и песчаных берегах, щебнистых сухих склонах, среди

кустарников.

Советская Арктика. Низовья Енисея (Дудинка); Восточный Таймыр

(низовья Хатанги); низовья Лены (пос. Булун, близ устьев рек Чубуку-

лах, Атыркан, Тигия, пески Жолданга).

В зарубежной Арктике отсутствует.

Вне Арктики. Южная часть Западной, Средней и Восточной Сибири;

Монголия; Камчатка; Приморье, Приамурье, Охотское побережье; Се-

веро-Восточный Китай.

Сем. XLIII. CALLITRICHACEAE Link. - БОЛОТНИКОВЫЕ

Семейство содержит только один род, довольно широко заходящий

в Арктику.

16

Род 1. CALLITRICHE L. - БОЛОТНИК, КРАСОВЛАСКА,

ВОДЯНАЯ ЗВЕЗДОЧКА

Около 25 видов этого рода распространены почти по всему земному

шару, исключая некоторые пустыни и высокогорья, а также север тундро-

вой зоны; 3 вида отмечены в советской Арктике, из которых один —

С. palustris L. — довольно обычное в ее пределах растение. В окрестностях

Печенги и Мурманска возможно нахождение еще одного вида — С. hamu-

lata Kutz, ex Koch, обычного в Скандинавии и заходящего в западную

часть Кольского полуострова. Этот вид (для него характерно подводное

цветение — он не образует розеток плавающих листьев — и почти округ-

лые плоды 1.2—1.5 мм диам., с прижатыми к их швам и долго сохраняю-

щимися основаниями стилодиев) встречается в Исландии и на юге Грен-

ландии. Он указывается также для Малоземельской тундры (Лесков,

Фл. Малозем. тундры, 79), но, вероятно, лишь по ошибке.

1. Всегда погруженное в воду растение. Все листья одинаковые, широко-

линейные, близ основания немного расширенные, на верхушке глубо-

ковыемчатые, темно-зеленые, но почти полупрозрачные, с 1 жилкой.

Прицветничков нет. Плоды 1.2—1.8 мм диам., почти округлые,

по килям мерикарпиев крылатые . . . . 3. С. hermaphroditica L.

— Растение может существовать в трех формах: целиком погруженной

в воду (обычно стерильной), с плавающими на поверхности воды

розетками листьев и наземной (обычно карликовой). Погруженные

в воду листья от линейных (но заметно суженных у основания)

до эллиптических, на верхушке б. м. выемчатые, с 1—-3 жилками,

светло-зеленые; листья плавающих розеток и наземной формы обычно

черешковидно суженные к основанию, пластинки их б. м. эллипти-

ческие, на верхушке б. м. закругленные или слабовыемчатые, с 1—

5 жилками, непрозрачные. Прицветнички имеются (но при плодах

часто опадают). Плоды 0.6—1.2 мм диам., бескрылые или только

в верхней части мерикарпиев с очень узким крылом................2.

2. Плоды обратнояйцевидные, 0.8—1.2 мм дл. и 0.6—0.8 мм шир.; кили

мерикарпиев бескрылые или лишь в верхней части узкокрылатые;

стилодии быстро опадающие. Погруженные листья обычно линейные;

розетки плавающих листьев как бы вогнутые (средние, молодые

листья розеток погружены в воду). Прицветнички обычно короче

половины плода....................................2. С. palustris L.

— Плоды почти округлые 0.8—1.2 мм диам.; кили мерикарпиев бескрылые

или едва, но равномерно крылатые; стилодии длинные, долго сохра-

няющиеся при плодах. Погруженные листья обычно узкоэллиптиче-

ские; розетки плавающих листьев плоские (средние листья розеток

тоже плавающие). Прицветнички обычно длиннее половины плода

........................... ............... 1. С. cophocarpa Sendtn.

1. Callitriche cophocarpa Sendtn., Veg. Sudbayerns (1854) 773; Schots-

man in Fl. europ. 3, 125; Love & D. Love, Cytotaxon. atlas arct. fl. 370;

Цвелев во Фл. европ. ч. СССР III, 212.

С. polymorpha Loennr. in Bot. Notis. (1867) 4; Кречетович во Фл. СССР

XIV, 498; Орлова во Фл. Мурм. IV, 179, карта 65; Hulten, Atlas, ed. 2,

map 1207; ? Вылцан во Фл. Красноярск, края VII—VIII, 15.

1с.: Фл. СССР XIV, табл. XXVI, 2; Фл. Мурм. IV, табл. LV; Фл.

европ. ч. СССР III, табл. 37, рис. 3.

Преимущественно европейский бореальный вид, лишь едва заходящий

в Арктику. Вероятно, по ошибке не указывается для северо-востока евро-

пейской части СССР (Мартыненко во Фл. сев.-вост, европ. ч. СССР III),

хотя встречается в бассейне Онеги и Сев. Двины (до ее устья), а также

известен близ Усть-Ватки на Мезени и на р. Лыже. В Сибири С. cophocarpa,

2 Арктическая флора СССР, вып. 8

17

по-видимому, отсутствует, и указание его для Красноярского края (Выл-

цан, цит. соя.), вероятно, ошибочно.

Советская Арктика. Мурман (указывается Хультеном для пос. Варзино).

Зарубежная Арктика. Арктическая Скандинавия.

Вне Арктики. Почти вся Европа, Кавказ.

2. Callitriche palustris L., Sp. pl. (1753) 969, s. str.; Крылов, Фл. Зап.

Сиб. VIII, 1882; Говорухин, Фл. Урала, 366; Орлова во Фл. Мурм. IV,

180, карта 65; Ворошилов,. Фл. Д. Вост. 290; Bocher& al., Fl. Greenl. ПО;

Schotsman in Fl. europ. 3, 125; Цвелев во Фл. европ. ч. СССР III, 212.

С. verna L., Fl. Suec., ed. 2, I, 2, nom. illeg.; Перфильев, Фл. Сев. II—

III, 191; Кречетович во Фл. СССР XIV, 496; Porsild, Ill. fl. Arct. Arch. 125;

Polunin, Circump. Arct. fl. 308; Тихомиров, Гаврилюк, Фл. беринг. Чук. 72;

Игошина, Фл. Урала, 197; Hulten, Fl. Al. & neighb. terr. 677; Love, Isl. Fer-

dafl. 306; Hulten, Atlas, ed. 2, map 1209; Галактионова в Опред. раст.

Як. 364; Love&D. Love, Cytotaxon. atlas arct. fl. 369; Юрцев и др., в Бот.

журн. 60, 2, 241; Мартыненко во Фл. сев.-вост, европ. ч. СССР III, 191,

карта 295; Харкевич, Буч, Раст. Сев. Коряк. 1099; Вылцан во Фл. Красно-

ярск. края VII—VIII, 15.

С. vernalis Kutz, in Linnaea 7 (1832) 175; Ledebour, Fl. ross. II, 1, 121,

p. p. .

C. subanceps Petrov в Изв. Главн. бот. сада 27, 3 (1928) 360; Кречетович,

цит. соч. 501; Тихомиров, Гаврилюк, цит. соч. 72; Галактионова, цит. соч.

364; Харкевич, Буч, цит. соч. 1099;

С. fallax Petrov, цит. соч. 360; Кречетович, цит. соч. 498.

С. elegans Petrov, цит. соч. 360; Кречетович, цит. соч. 497.

С. verna ssp. elegans (Petrov) A. Sokol, в Tp. Петергоф, науч.-иссл. инет.

8 (1932) 16Г.

C. anceps auct. non Fern. — Кожевников в Бот. журн. 58, 2, 297.

С. anceps ssp* subanceps (Petrov) Love et D. Love in Bot. Notis. 128,

4 (1975) 516; Love & D. Love, Cytotaxon. atlas arct. fl. 370.

Ic.: Фл. СССР XIV, табл. XXVI, 1, 4-, Porsild, 1. с. 125; Polunin, 1. с. 308;

Фл. Мурм. IV, табл. LV; Hulten, FL AL & neighb. terr. 677; Love, 1. c. 369;

Фл. европ. ч. СССР III, табл. 37, 1.

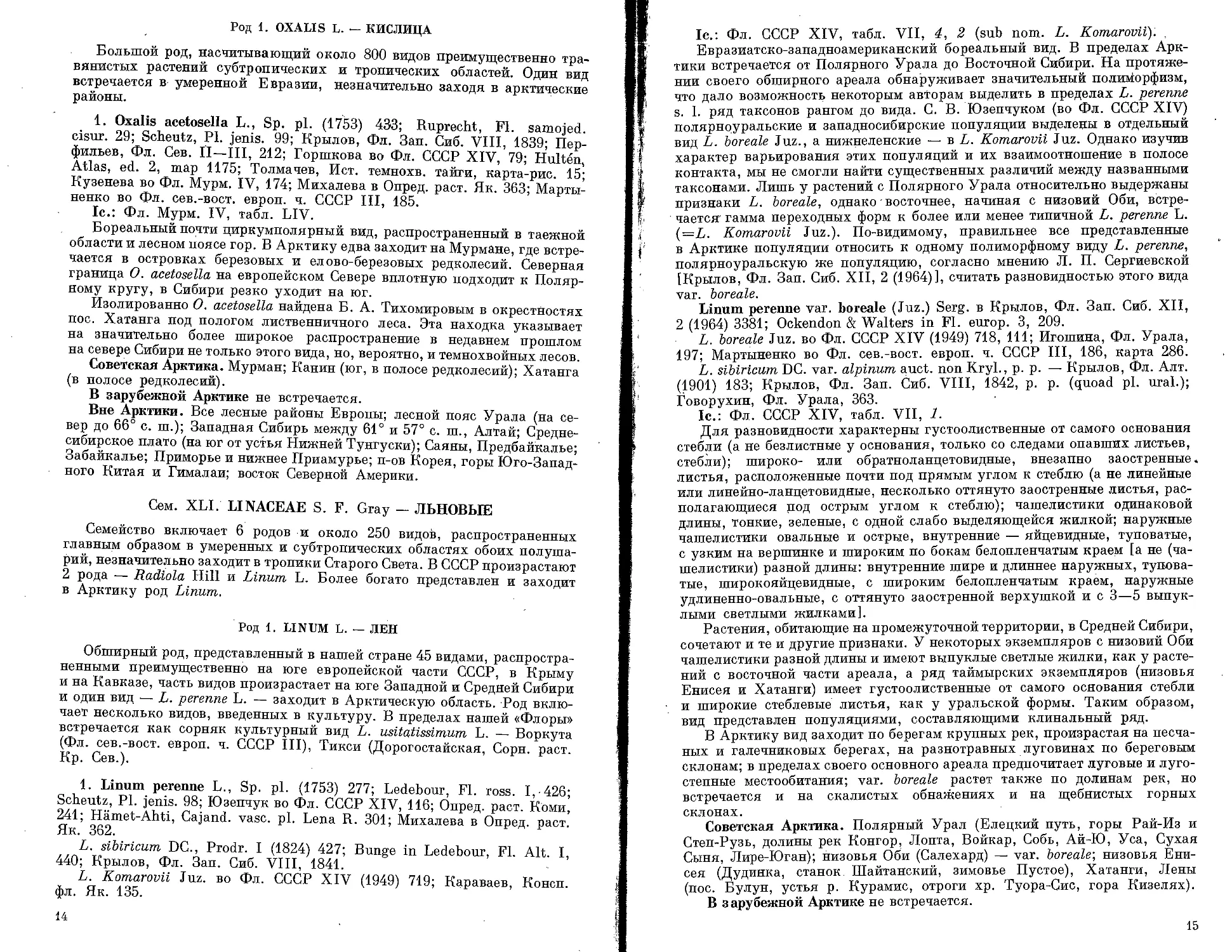

Циркумполярно распространенный бореальный вид, довольно широко

заходящий в пределы Арктики. Отличается очень большим полиморфиз-

мом, обычно непосредственно связанным с условиями существования. Не-

которые его формы были описаны В. А. Петровым в качестве самостоятель-

ных видов, которые, как оказалось, не имеют своих ареалов, а встречаются

по всему ареалу С. palustris. Наиболее обоснованным из них кажется

С. subanceps Petrov с очень мелкими плодами, лишенными обычно присут-

ствующего на их верхушке узкого крыла, но карликовые экземпляры с та-

кими же плодами встречаются как на Чукотке, так и на Кольском полу-

острове (например, на побережье оз. Имандра и в устье р. Поной). Супруги

Лёве присоединили С. subanceps в качестве подвида к североамериканскому

виду С. anceps Fern., заходящему в арктические Аляску и Канаду. С этим

нельзя согласиться, так как по строению плодов С. subanceps значительно

более сходен с С., palustris, чем с С. anceps — видом, близкородственным

С. cophocarpa.

С. palustris растет в стоячих и медленно текущих водоемах, обычно

на небольших глубинах. Обитая в небольших, быстро пересыхающих

водоемах и на сильно увлажненных, слабо задернованных участках, обра-

зует карликовую наземную форму. В пределах нашей «Флоры» встречается

лишь на территориях с относительно более мягким климатом (европейский

Север, Чукотка) в подзонах южных и (реже) северных гипоарктических

тундр.

Советская Арктика. Мурман (окр. Печенги и Мурманска, Варзино,

близ устья Поноя); Канин; Колгуев; Малоземельская и Большеземельская

18

s

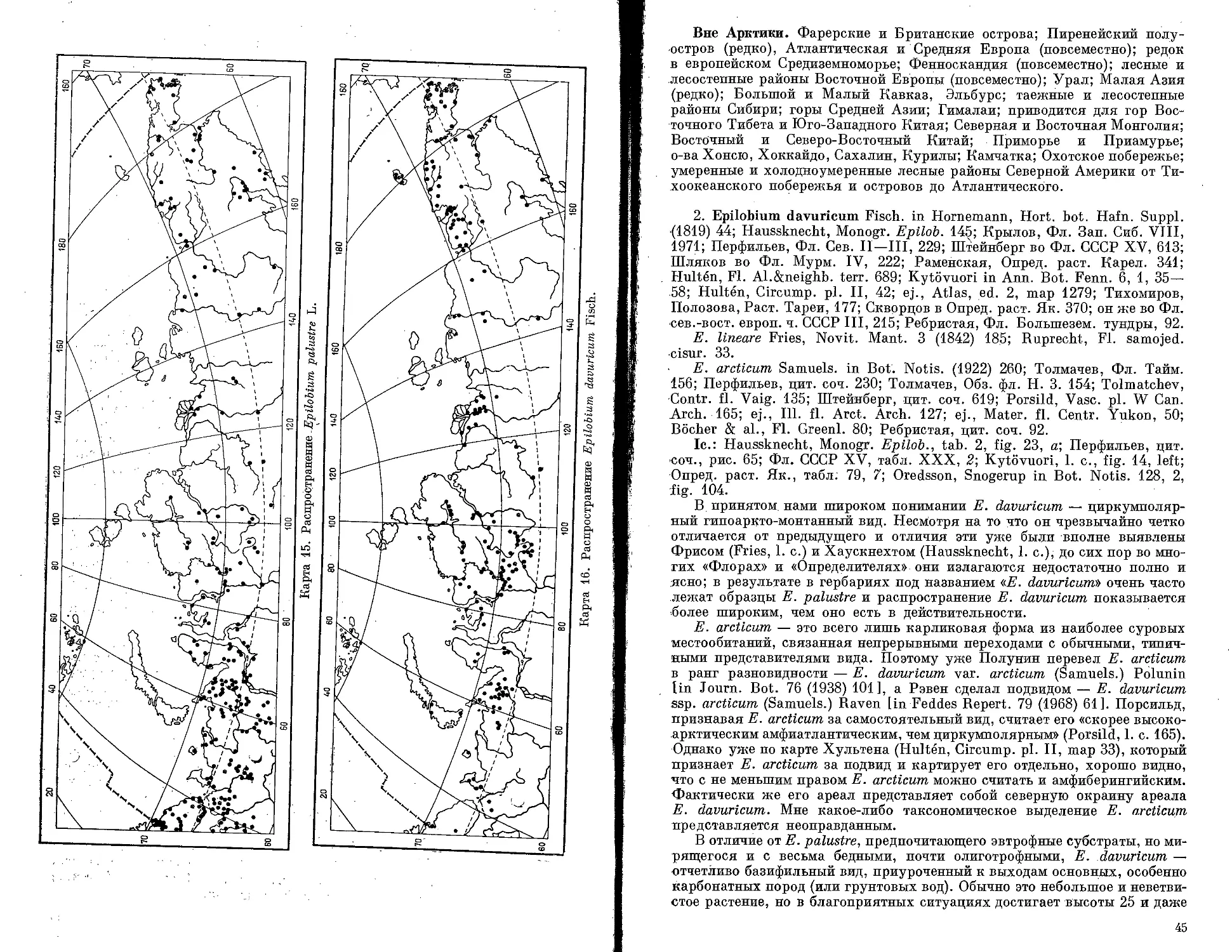

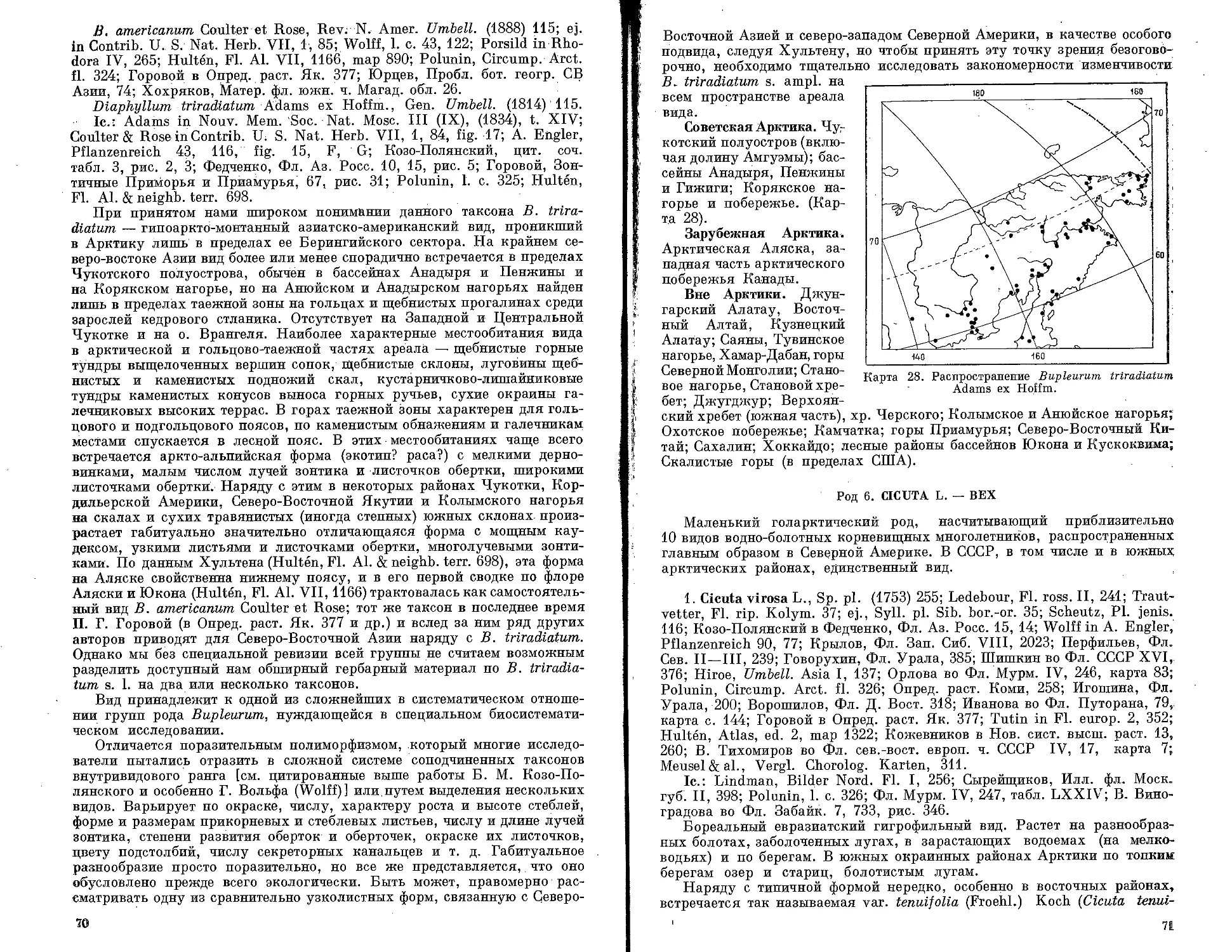

Карта 6, Распространение Callitriche hermaphroditica

2*

(восток и юг) тундры; Полярный Урал; низовья Колымы; Чаунская низ-

менность; долина Амгуэмы; восточные районы Чукотского полуострова

(особенно часто у горячих ключей); бассейн Анадыря и Пенжины (преиму-

щественно низовья); Корякское побережье. (Карта 5).

Зарубежная Арктика. Арктические Аляска и Канада; Лабрадор; Грен-

ландия (кроме севера); Исландия; арктическая Скандинавия.

Вне Арктики. Почти вся Европа; внетропическая Азия (в Западной

Сибири на север до бассейна Полуя, "в Восточной Сибири — до Игарско-

Туруханской лесотундры и окр. Якутска); Северная Америка.

3. Callitriche hermaphroditica L. in Juslenius, Cent. pl. 1 (Ц 1755) 31;

Polunin, Circump. Arct. fl. 307; Орлова во Фл. Мурм. IV, 180, карта 65;

Bocher&aL, Fl. Greenl. Ill; Hulten, Fl. Al. &neighb. terr. 677; Love, Isl.

Ferdafl. 307; Schotsman in Fl. euroj). 3, 124; Love&D. Love, Cytotaxon.

atlas arct. fl. 371; Юрцев и др. в Бот. журн. 60, 6, 838; Цвелев во Фл.

европ. ч. СССР III, ‘212; Юрцев и др. в Бот. журн. 63, 5, 633.

С. autumnalis L., Fl. Suec., ed. 2, III (X 1755) 4; Ledebour, Fl. ross. II,

1, 122; Крылов, Фл. Зап. Сиб. VIII, 1883; Перфильев, Фл. Сев. II—III,

216; Говорухин, Фл. Урала, 336; Кречетович во Фл. СССР XIV, 502;

Ворошилов, Фл. Д. Вост. 289; Hulten, Atlas, ed. 2, map 1204; Галактионова

в Опред. раст. Як. 364; Мартыненко во Фл. сев.-вост. европ. ч. СССР III,

191, карта 296; Вылцан во Фл. Красноярск, края VII—VIII, 15.

1с.: Фл. СССР XIV, табл. XXVI, 3, 7- Polunin, 1. с. 307; Фл. Мурм. IV,

табл. LVI; Bocher & al., 1. с. Ill; Hulten, Fl. Al. & neighb., terr. 677;

Love, 1. c. 373; Фл. европ. ч. СССР III, табл. 37, 5.

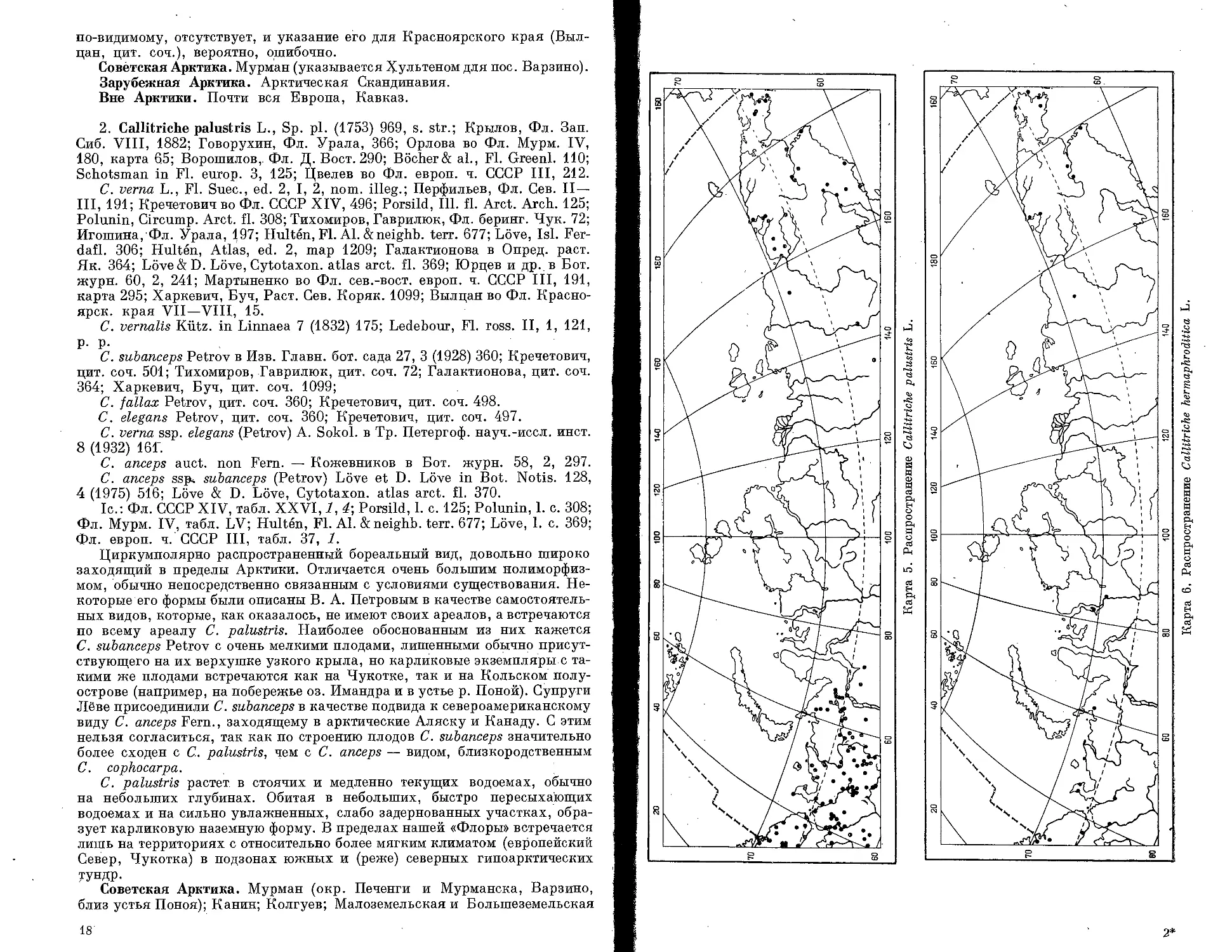

Циркумполярно, но очень спорадично распространенный бореальный

вид. В отличие от двух предыдущих видов, часто растущих вне воды

на месте небольших, быстро пересыхающих водоемов и луж, обитает

только на дне постоянных водоемов: озер, стариц и особенно опресненных

лагун — лайд, в устьях б. м. крупных рек. Заходит в южные районы

Арктики с относительно мягким климатом; представлен здесь только типич-

ной формой с ширококрылатыми плодами.

Советская Арктика. Мурман (указывается для окр. Никеля, Печенги

и Мурманска); Канин (у устья Б. Камбальницы; указывается В. А. Марты-

ненко для других пунктов Канина, а также для Малоземельской и Больше-

земельской тундр, низовьев Печоры и Полярного Урала, однако многие

из этих указаний сомнительны); низовья Енисея (окр. Дудинки); Чаунская

низменность; Чукотский полуостров; Корякское побережье, бассейн Ана-

дыря. (Карта 6).

Зарубежная Арктика. Арктическая Аляска, низовья Маккензи; Лабра-

дор; Гренландия (юго-запад); Исландия; арктическая Скандинавия.

Вне Арктики. Приатлантическая, Северная и Средняя Европа; Запад-

ная Сибирь (на севере до Приобской лесотундры в бассейне Сев. Сосьвы

и Салыма); Восточная Сибирь (в Якутии на севере до среднего течения

Лены и Колымы); Дальний Восток; Северная Америка.

Сем. XLIV. EMPETRACEAE S. F. Gray — ШИК1ПЕВЫЕ

Из 3 родов этого небольшого семейства монтанный род Ceratiola Rich. —

эндем юго-востока США, род Corema D. Don с 2 видами встречается на вос-

токе США, Канарских и Азорских островах и на западе Пиренейского

полуострова, а наиболее крупный род Empetrum L. широко распространен

в холодных и умеренных областях Евразии, Северной и Южной

Америки. Виды всех родов приурочены преимущественно к песчаным

и каменистым почвам. В Арктике представлен только род Empetrum.

20

Род 1. EMPETRUM L. — ШИКША, ВОРОНИКА, ВОДЯНИКА

Около 15 видов рода распространены в холодных и умеренных

областях Евразии, Северной и Южной Америки. Все евразиатские виды

очень близки друг к другу, а в местах контакта их ареалов встречаются

переходные между ними экземпляры-, вероятно, гибридного происхожде-

ния. Поэтому вполне допустимо принимать их и за подвиды одного очень

полиморфного вида Е. nigrum L. s. 1. Следуя монографу рода В. Н. Ва-

сильеву, мы все же предпочитаем принимать их за самостоятельные виды,

образующие один очень сложный «агрегат» Empetrum aggr. nigrum L.

Все арктические виды Empetrum черноплодны, а все южноамериканские

виды и 2 североамериканских (A. atropurpureum Fern, et Wieg. и E. Eamesii

Fern, et Wieg.) имеют красные плоды, что, по-видимому, следует считать

более примитивной особенностью. В Евразии красноплодные .экземпляры,

во всех других отношениях сходные с Е. sibiricum V. Vassil., известны

только с Камчатки и Командорских островов. Они были описаны В. Н. Ва-

сильевым в качестве особого вида Е. Kardakovii V. Vassil., а В. Н. Вороши-

лов (Фл. Д. Вост. 290) относит их к североамериканскому виду Е. ригри-

reum Raf. (описан с Лабрадора). Тождественность Е. Kardakovii с еще не-

достаточно изученным видом Е. ригригеит, для которого указываются

только железистые (а не шерстисто-волосистые) годичные веточки, мало-

вероятна. Д. Лёве [D. Love in Rhodora 62, 742 (1960) 289] предлагает при-

нять. Е. ригригеит за nomen ambiguum.

С другим американским видом Е. Eamesii, который В. Н. Ворошилов

также принимает за синоним Е. ригригеит, Е. Kardakovii не имеет ничего

общего, кроме цвета ягод. Экземпляры Е. Kardakovii обычно встречаются

в популяциях черноплодного вида Е. sibiricum. Можно предполагать,

что появление таких красноплодных особей в некоторых камчатских и

командорских популяциях Е. sibiricum связано с имевшей место в прошлом

гибридизацией этого вида с очень близким, но однодомным красноплодным

видом Е. atropurpureum, ближайшие местонахождения которого дойольно

близки от Камчатки — на Алеутских островах. Кроме цвета ягод, при

разграничении мелких видов Empetrum большое значение имеют еще такие

признаки, как характер опушения молодых (годичных побегов), форма

листьев и строение цветков, которые могут быть обоеполыми или раздельно-

полыми. Обоеполость или однополость цветков удается установить не

только во время цветения, но и позднее, так как тычиночные нити (а иногда

и пыльники) сохраняются даже при зрелых плодах, а вполне доступные

для анализа бутоны формируются уже осенью.

Из 4 видов советской Арктики два — Е. hermaphroditum Hagerup и

Е. subholarcticum V. Vassil. — довольно характерные для нее, но скорее

гипоарктические, чем собственно арктические растения. Они играют вид-

ную роль в сложении кустарничковых, моховых и мохово-лишайниковых

гипоарктических тундр, нередко являясь их эдификаторами (шикшевые

тундры). Уже в подзоне арктических тундр, а иногда и в северной полосе

гипоарктических (Новая Земля, Северный Таймыр, о. Врангеля и др.)

они отсутствуют. Другие 2 вида — Е. nigrum L. и Е. sibiricum V. Vassil. —

лишь едва заходят в пределы Арктики. Эти бореальные лесные виды не под-

нимаются высоко в горы, замещаясь там Е. hermaphroditum (в Европе)

и Е. subholarcticum (в Азии), которые имеют, как правило, более примитив-

ные, обоеполые цветки, что, вероятно, свидетельствует о первично горном

происхождении всего рода. Также обращает на себя внимание, по-види-

мому, древняя связь многих видов с растительными комплексами побере-

жий северных морей.

1. Молодые (годичные) веточки, кроме коротких железистых волосков,

б. м. покрыты шерстистым опушением из более длинных извилистых

волосков. Листья продолговато-линейные или широколинейные

21

с б. м. параллельными боковыми сторонами. Растение двудомное,

с раздельнополыми цветками............2. Е. sibiricum V. Vassil.

— Молодые (годичные) веточки покрыты только короткими железистыми

волосками без извилистых простых волосков........................2.

2. Листья продолговато-овальные или овальные, блестящие; их боковые

стороны б. м. закругленные. Растение однодомное; цветки почти всегда

обоеполые ...................4. Е. hermaphroditum (Lange) Hagerup.

— Листья продолговато-линейные или широколинейные, реже продолго-

ватые, обычно менее блестящие; боковые стороны их по меньшей

мере в средней части б. м. параллельные друг другу...............3.

3. Растение двудомное, почти всегда только с раздельнополыми цветками

....................................................1. Е. nigrum L.

— Растение однодомное, цветки почти всегда обоеполые.................

.............................. 3. Е. subholarcticum V. Vassil.

1. Empetrum nigrum L., Sp. pl. (1753) 1022; Ledebour, FL ross. Ill, 355,

p. p.; Крылов, Фл. Зап. Сиб. VIII, 1884, р. р.; Перфильев, Фл. Сев. II—

III, 216, р. р.; Говорухин, Фл. Урала, 366, р. р.; Васильев во Фл. СССР

XIV, 512; Орлова во Фл. Мурм. IV, 184, карта 66; Васильев, Род Empe-

trum, 44, карта 4 (1); Сергиевская в Крылов, Фл. Зап. Сиб. XII, 2, 3387;

Игошина, Фл. Урала, 197; Ldve&D. Love, Cytotaxon. atlas arct. fl. 403,

p. p.; Мартыненко во Фл. сев.-вост, европ. ч. СССР III, 192, карта 297, р. р.

Е. nigrum ssp. nigrum — Hulten, FL AL & neighb. terr. 716; ej., Atlas,

ed. 2, map 1385; D. A. Webb in Fl. europ. 3, 14.

E. stenopetalum V. Vassil. в Рефератах науч.-иссл. работ за 1945 г.,

Отд. биол. наук АН СССР (1946) 3.

Е. sibiricum auct. non V. Vassil. 1946 — Васильев во Фл. СССР XIV,

513, р. р.

Е. subholarcticum f. stenopetalum (V. Vassil.) V. Vassil., Род Empe-

trum, 80.

Ic.: Фл. Мурм. IV, табл. LVH; Васильев, Род Empetrum, табл. 10.

Бореальный, но приуроченный к северной части лесной зоны вид,

лишь немного заходящий в Арктику. Монограф рода В. Н. Васильев при-

водит его только для Северной Европы и восточной Канады. Сибирские

популяции были описаны им в качестве особого вида Е. stenopetalum V. Vas-

sil. (лектотип: «Окрестности фактории, расположенной в районе устья

Пенжины, надпойменная терраса, 8.VII.1930, № 29, А. Саверкин» и 2 изо-

типа — LE), который позднее был принят В. Н. Васильевым сначала

(во «Флоре СССР», 1949 г.) за синоним Е. sibiricum, а затем («Род Empe-

trum», 1961 г.) — за синоним Е. subholarcticum. Мы не смогли обнаружить

сколько-нибудь существенных различий между Е. stenopetalum и типич-

ными европейскими популяциями Е. nigrum. Правда, сибирские и дальне-

восточные экземпляры часто имеют немного более узкие и менее жесткие

(потому в сухом состоянии более сморщивающиеся) листовые пластинки,

но эти различия крайне незначительны и не вполне выдержаны.

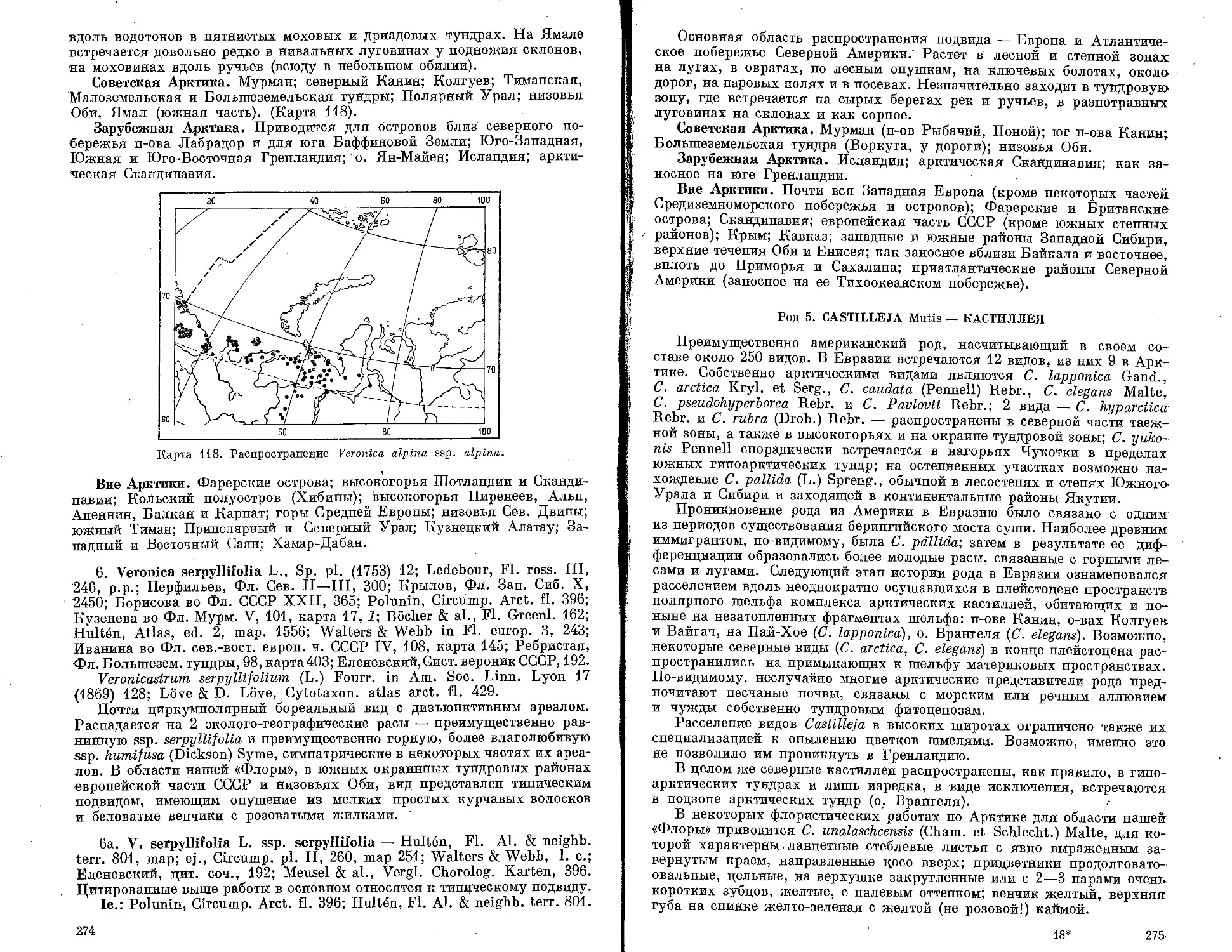

В пределах лесной зоны Е. nigrum встречается как в сухих сосновых,

еловых и лиственничных лесах, так и на сфагновых болотах. В Европе

этот вид не поднимается высоко в горы, обычно замещаясь там Е. hermaphro-

ditum, но уже на Урале он указывается К. Н. Игошиной (цит. соч.) для

нижнего пояса горных тундр. В Сибири же (от Алтая до Сихотэ-Алиня)

Е. nigrum довольно часто поднимается на гольцы. В Арктике он, как и

другие виды этого рода, обычно растет в кустарничковых и кустарничко-

моховых тундрах, нередко являясь их эдифйкатором (шикшевые, или во-

роничные, тундры), а также на сфагновых болотах и слабо закрепленных

песках.

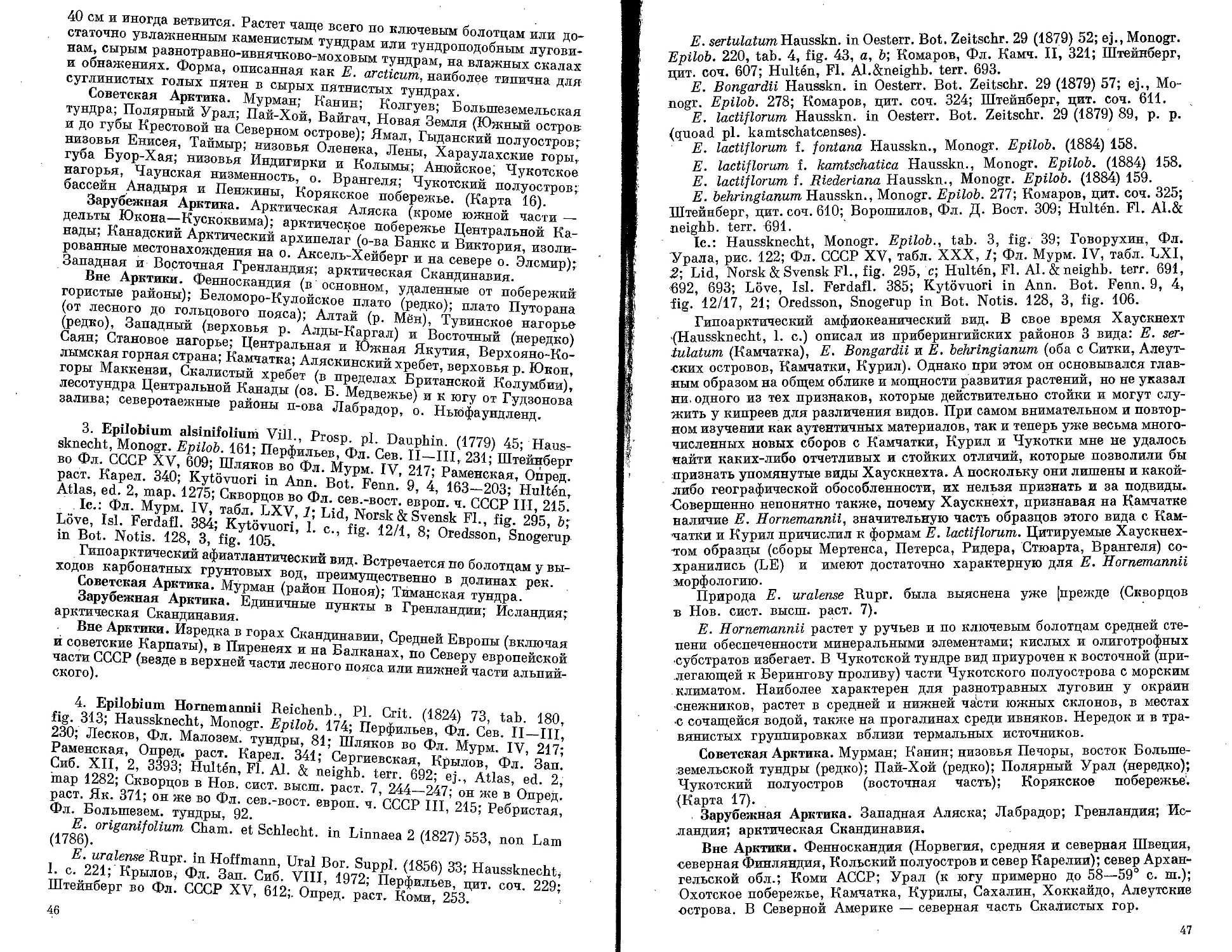

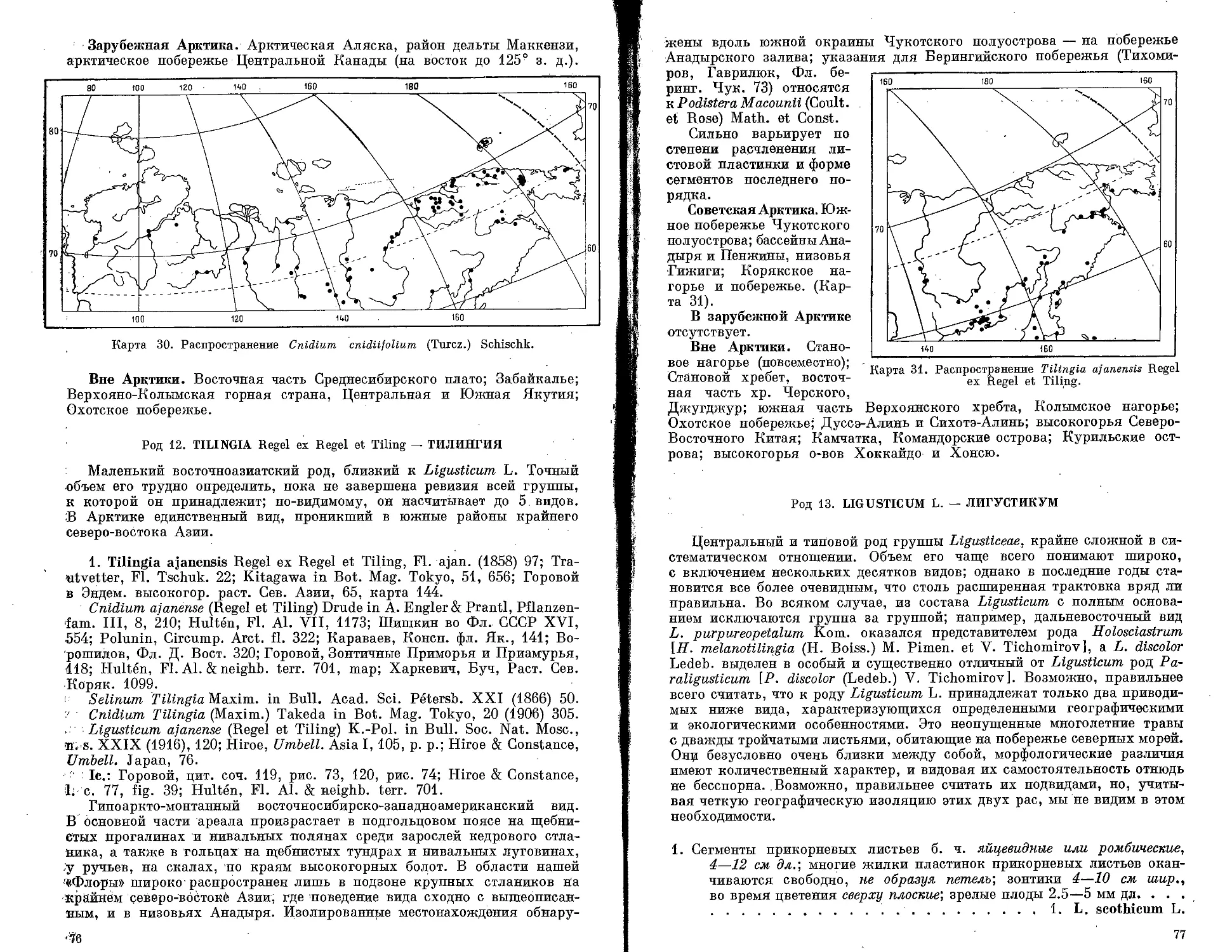

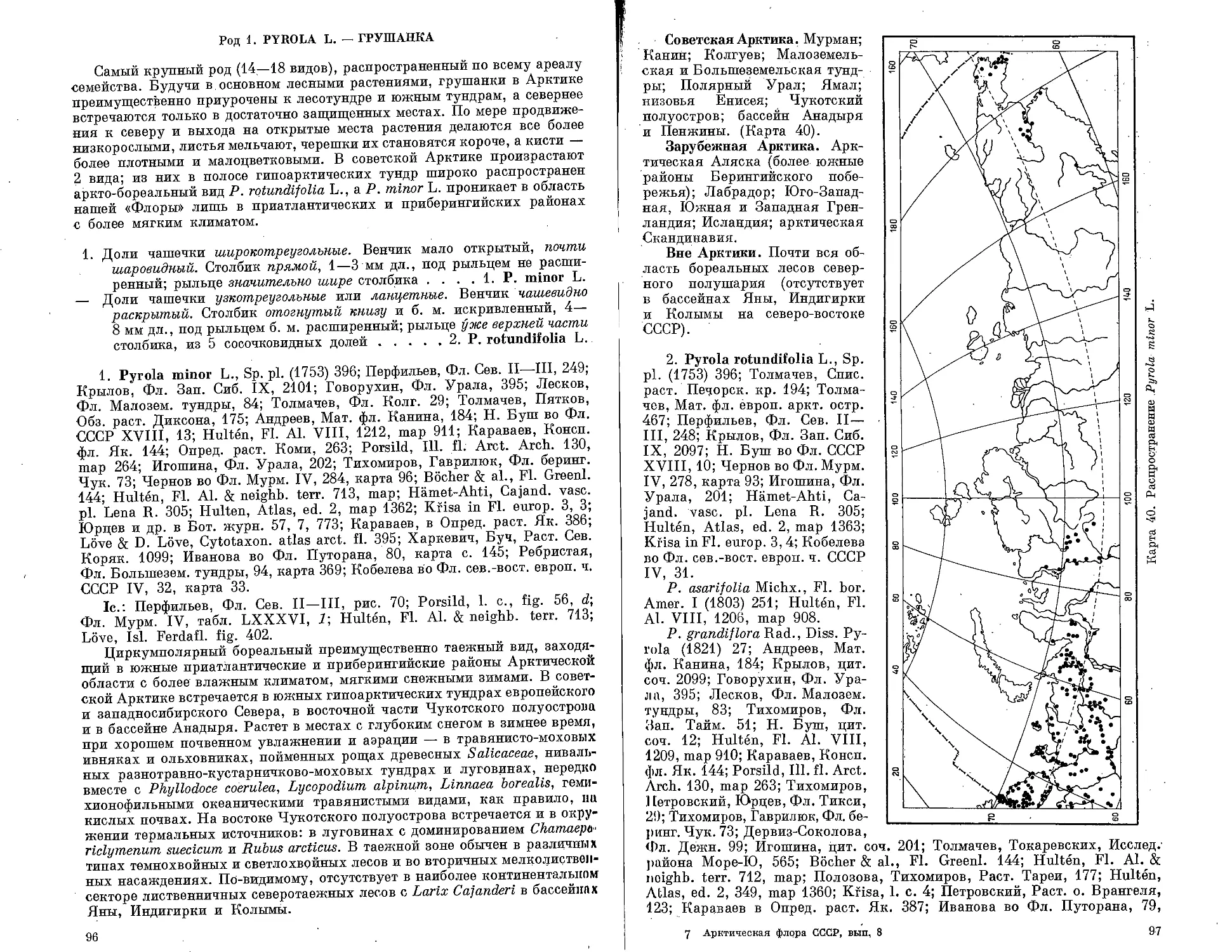

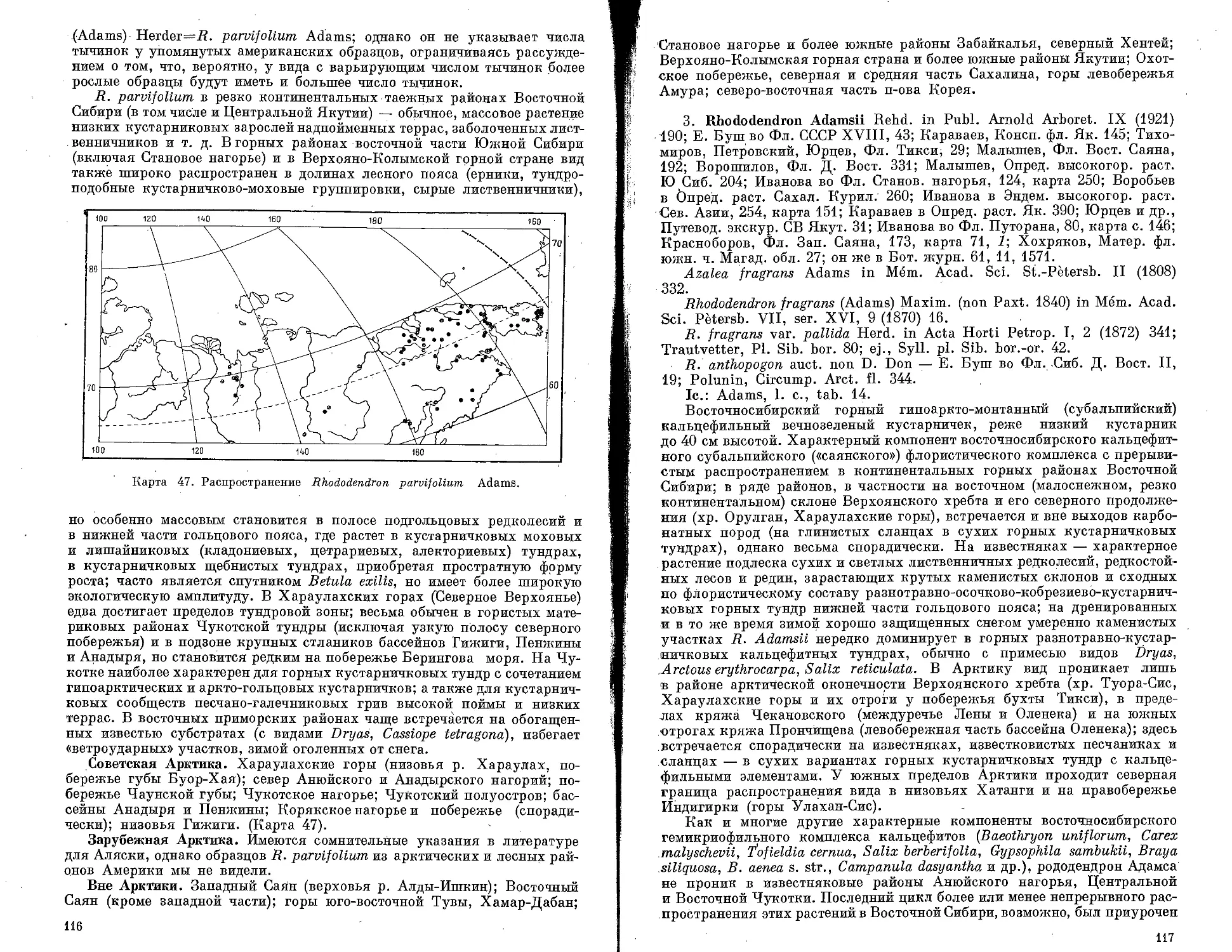

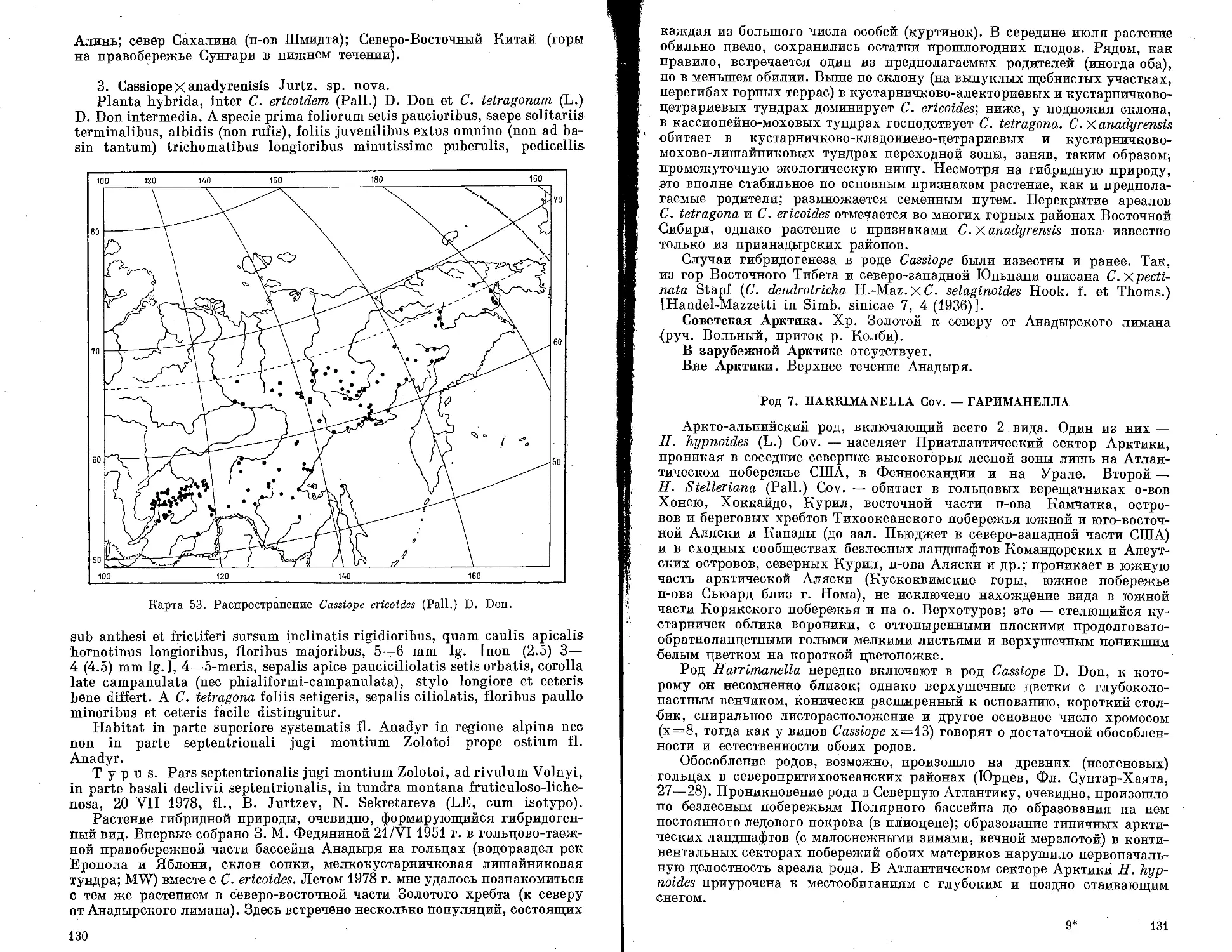

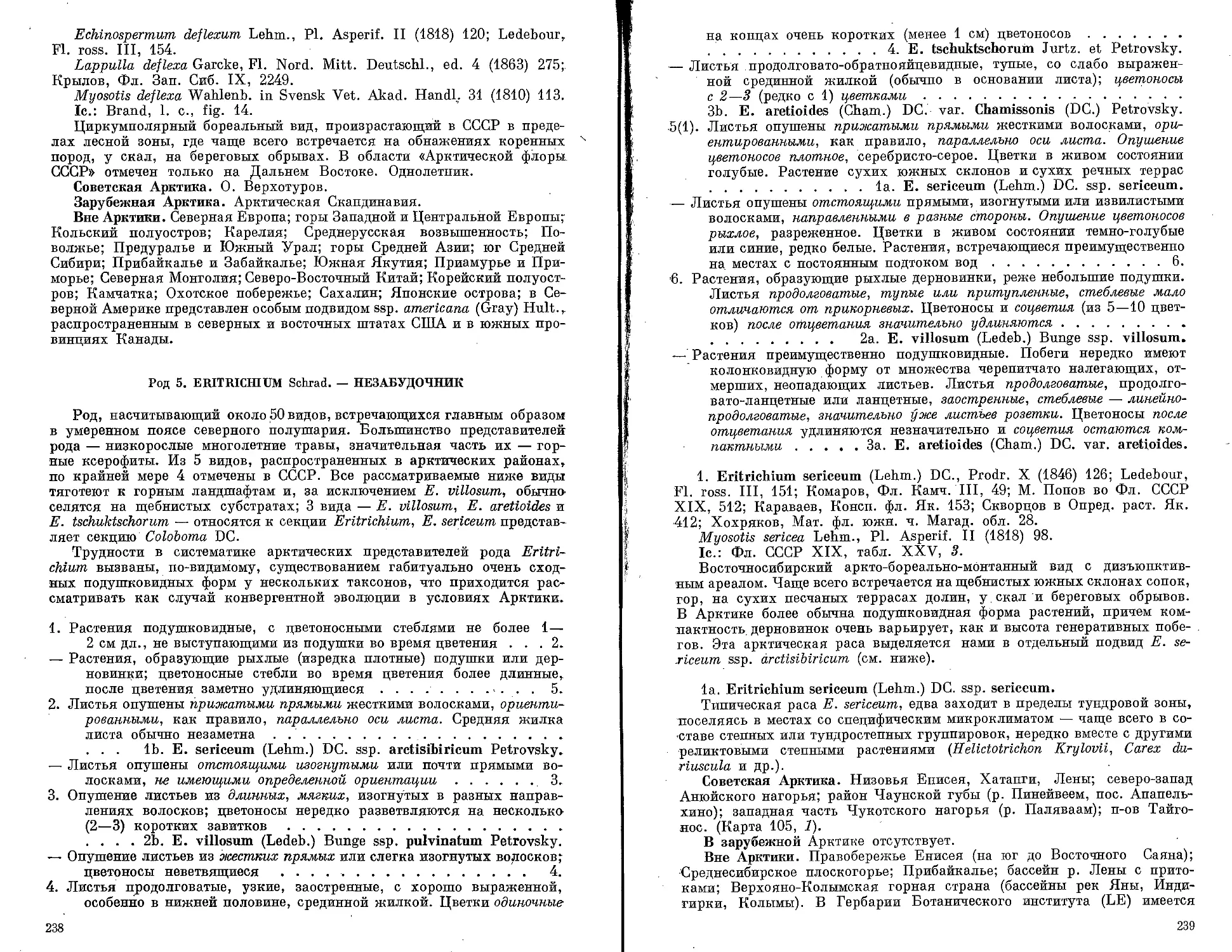

Советская Арктика. Малоземельская тундра; низовья Печоры и Оби;

бассейны Анадыря и Пенжины; Корякское побережье, зал. Корфа.

(Карта 7).

22

В зарубежной Арктике, по-

видимому, отсутствует.

Вне Арктики. Север лесной

зоны Европы; в европейской

части СССР доходит на севере

до Кандалакши, Архангельска,

средней части бассейна Мезени,

Малоземельской тундры, устья

Печоры, низовьев Усы и Адзьвы,

на юге — до Закарпатья (Ко-

дочавская котловина) и окр.

Кременца; низовья Оби и ее

притоки (по Полую, Конде, На-

дыму и др.); Алтай; Саяны,

Прибайкалье; Дальний Восток,

Северо-Восточный Китай, Япо-

ния (?); указывается для южной

Аляски, Северных Кордильер

и Лабрадора, однако распро-

странение Е. nigrum в Северной

Америке для нас остается пока

неясным.

2. Empetrum sibiricum V. Vas-

sil. в Рефератах науч.-иссл. ра-

бот за 1945 г., Отд. биол. наук

АН СССР (1946) 3; он же во Фл.

СССР XIV, 513, р. р.; он же,

Род Empetrum, 67, карта 4 (4),

р. р.; Ворошилов, Фл. Д. Вост.

290, р. р.; Галактионова в Опред.

раст. Як. 364, р. р.; Курбатский

во Фл. Красноярск, края VII—

VIII, 16.

Е. nigrum f. japonicum R.

Good in Journ. Linn. Soc. Lon-

don (Bot.) 47 (1927) 515, p. p.

E. pubescens V. Vassil. в Ре-

фератах науч.-иссл. работ за

1945 г., Отд. биол. наук АН СССР

(1946) 3, р. шах. р.

Е. subholarcticum var. pubes-

cens (V. Vassil.) V. Vassil., Род

Empetrum (1961) 78, p. max. p.

E. nigrum auct. mult., p. p.,

non L.

Ic.: Васильев, Pop Empetrum,

табл. 14.

Бореальный амфиатлантиче-

ский вид, легко отличающийся

от Е. nigrum s. str. при-

сутствием шерстистого опуше-

ния на молодых веточках.

Карта 7. Распространение Empetrum nigrum

Он занимает промежуточное положение между Е. nigrum и распространен-

ным в Японии, на п-ове Корея и заходящим на юг Сахалина и южные

Курилы видом Е. asiaticum Nakai (=Е. albidum V. Vassil., ? Е. kurilense

V. Vassil.) и в местах контакта связан с обоими этими видами переходными

экземплярами (и популяциями?) гибридного происхождения. Е. asiaticum

23

имеет еще более обильное опушение на веточках, более длинные линейные

(а не продолговато-линейные) листья и более крупные ягоды. Все З вида

почти всегда имеют раздельнополые и двудомные цветки. Мы считаем

Е. sibiricum результатом «поглощения» континентальных популяций более

теплолюбивого вида Е. asiaticum при гибридизации его со спустившимся

в плейстоцене (а может быть, еще в плиоцене) с гор на равнины Е. nigrum.

Очень близок к Е. sibiricum другой сибирский вид — Е. androgynum

V. Vassil. [1. с. (1946) 3], экземпляров которого из Арктики мы не видели.

Единственное отличие его от Е. sibiricum — обоеполые цветки, однако

этот признак здесь, как и у других видов Empetrum, не является чем-то

случайным. Ареалы Е. androgynum и Е. sibiricum далеко не совпадают.

Так, в Западной Сибири в бассейнах правых притоков Оби (Кеть, Тым

и др.), а также в значи-

тельной части Краснояр-

ского края встречается

только Е. androgynum, а на

Дальнем Востоке, где Е. si-

biricum очень обычен, Е. and-

rogynum известен только

из бассейнов рек Амгуни и

Камчатки. По-видимому,

Е. androgynum — вид более

континентальный и захо-

дящий более высоко в горы,

чем Е. sibiricum. Вполне

вероятно, что этот вид —

результат плейстоценовой

гибридизации Е. sibiricum

(или Е. asiaticum) с Е. sub-

holarcticum.

За лектотип Е. sibiricum

мы принимаем экземпляр:

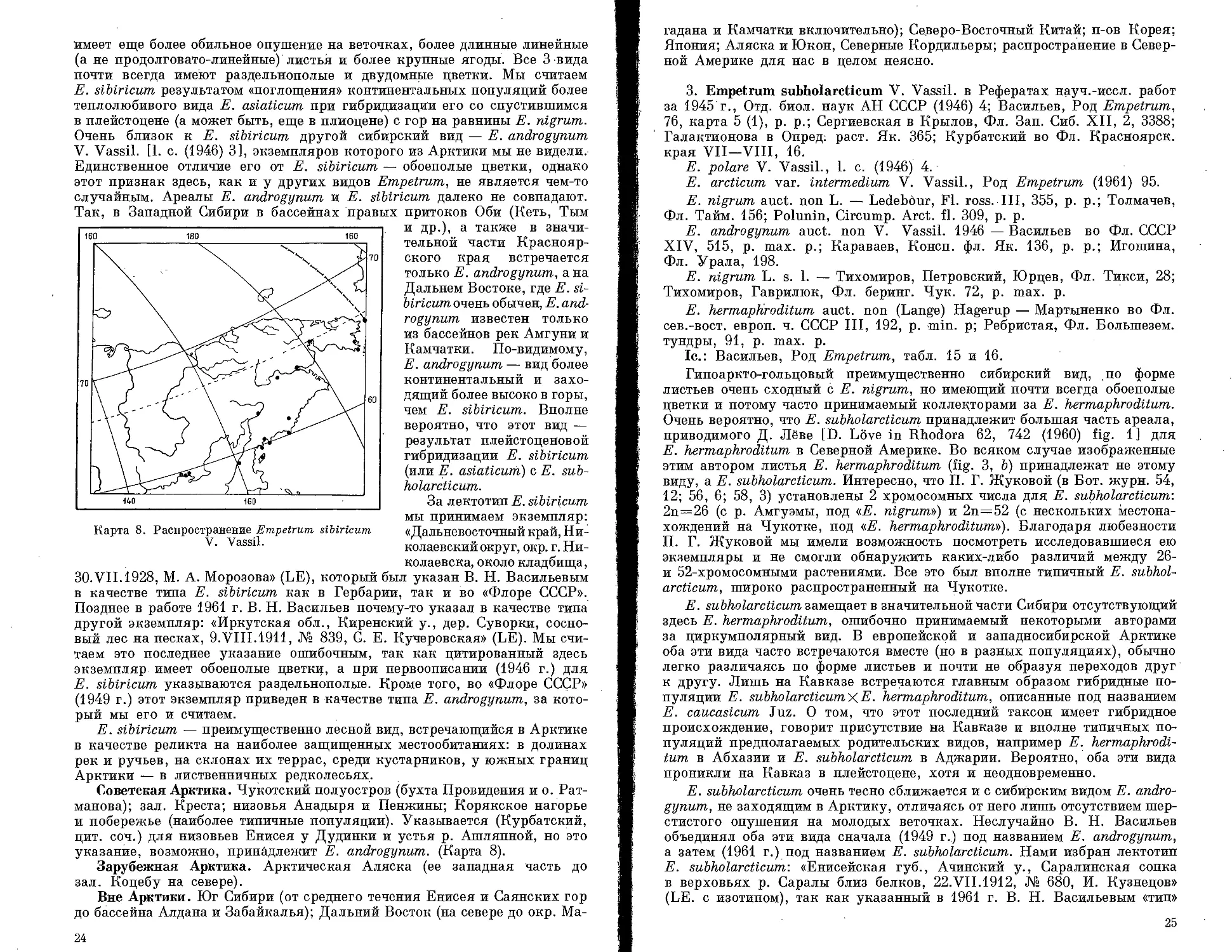

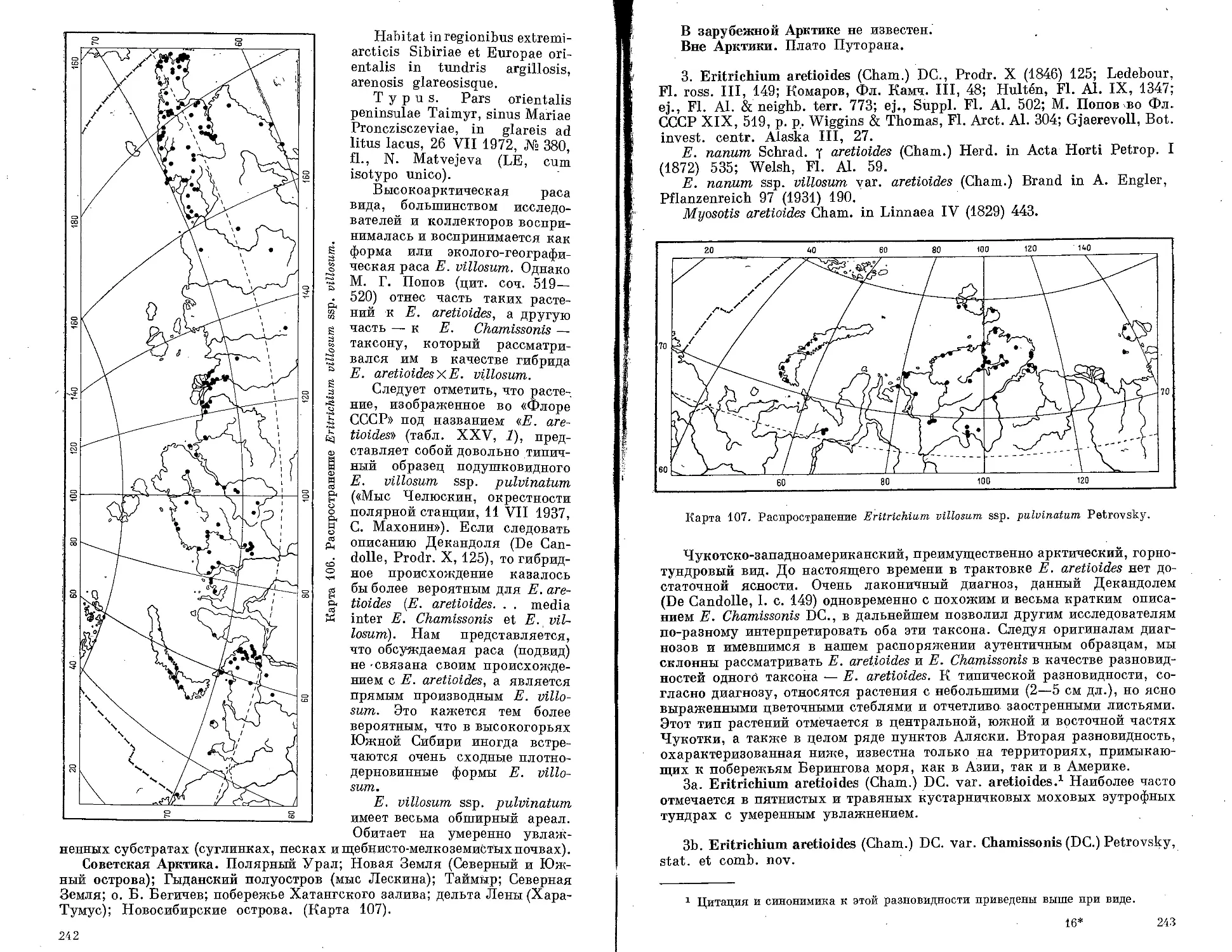

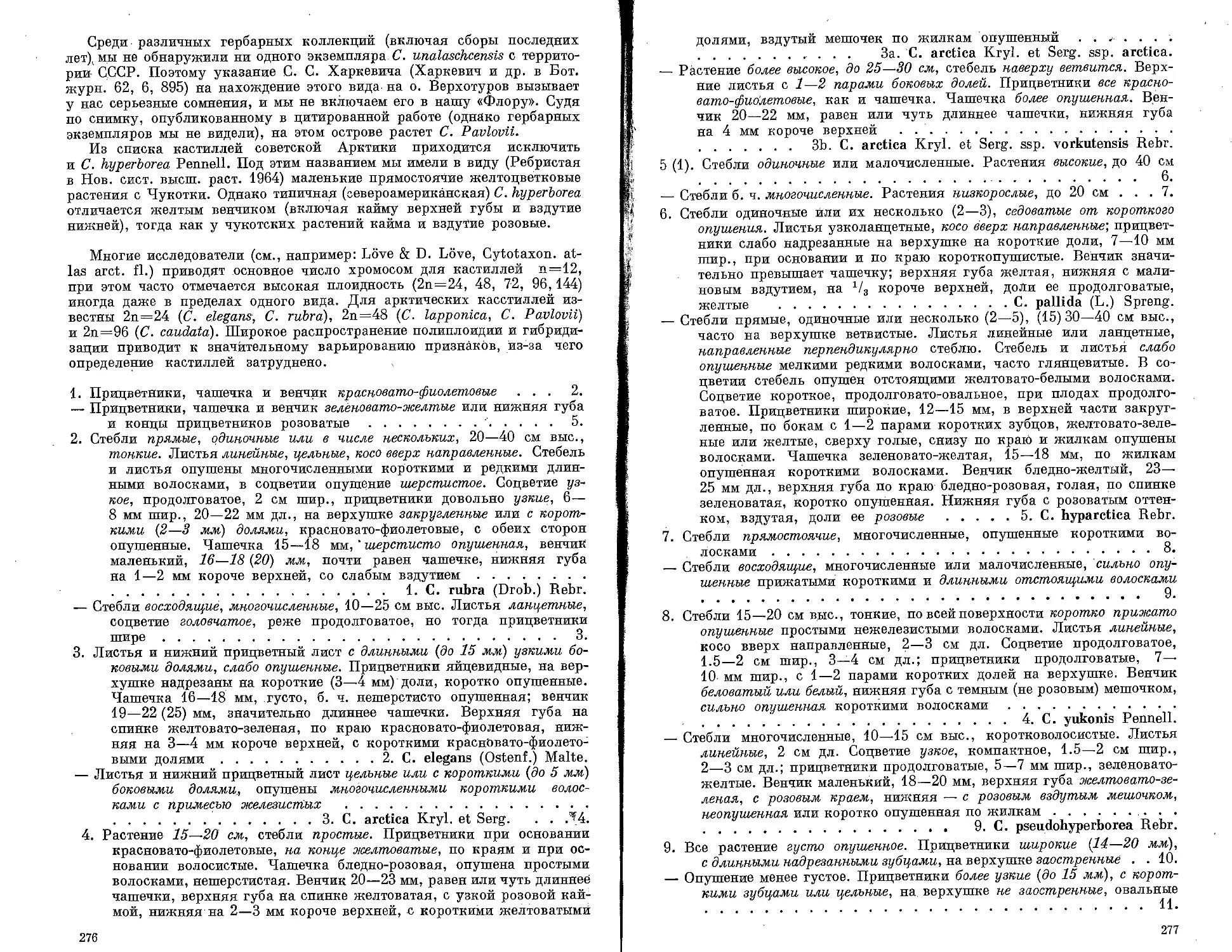

Карта 8. Распространение Empetrum sibiricum «Дальневосточный край, Ни-

V. Vassil. колаевский округ, окр. г. Ни-

колаевска, около кладбища,

30.VII. 1928, М. А. Морозова» (LE), который был указан В. Н. Васильевым

в качестве типа Е. sibiricum как в Гербарии, так и во «Флоре СССР».

Позднее в работе 1961 г. В. Н. Васильев почему-то указал в качестве типа

другой экземпляр: «Иркутская обл., Киренский у., дер. Суворки, сосно-

вый лес на песках, 9.VIII.1911, № 839, С. Е. Кучеровская» (LE). Мы счи-

таем это последнее указание ошибочным, так как цитированный здесь

экземпляр имеет обоеполые цветки, а при первоописании (1946 г.) для

Е. sibiricum указываются раздельнополые. Кроме того, во «Флоре СССР»

(1949 г.) этот экземпляр приведен в качестве типа Е. androgynum, за кото-

рый мы его и считаем.

Е. sibiricum — преимущественно лесной вид, встречающийся в Арктике

в качестве реликта на наиболее защищенных местообитаниях: в долинах

рек и ручьев, на склонах их террас, среди кустарников, у южных границ

Арктики — в лиственничных редколесьях.

Советская Арктика. Чукотский полуостров (бухта Провидения и о. Рат-

манова); зал. Креста; низовья Анадыря и Пенжины; Корякское нагорье

и побережье (наиболее типичные популяции). Указывается (Курбатский,

цит. соч.) для низовьев Енисея у Дудинки и устья р. Ашляпной, но это

указание, возможно, принадлежит Е. androgynum. (Карта 8).

Зарубежная Арктика. Арктическая Аляска (ее западная часть до

зал. Коцебу на севере).

Вне Арктики. Юг Сибири (от среднего течения Енисея и Саянских гор

до бассейна Алдана и Забайкалья); Дальний Восток (на севере до окр. Ма-

24

гадана и Камчатки включительно); Северо-Восточный Китай; п-ов Корея;

Япония; Аляска и Юкон, Северные Кордильеры; распространение в Север-

ной Америке для нас в целом неясно.

3. Empetrum subhoiarcticum V. Vassil. в Рефератах науч.-иссл. работ

за 1945 г., Отд. биол. наук АН СССР (1946) 4; Васильев, Род Empetrum,

1$, карта 5 (1), р. р.; Сергиевская в Крылов, Фл. Зап. Сиб. XII, 2, 3388;

Галактионова в Опред; раст. Як. 365; Курбатский во Фл. Красноярск,

края VII—VIII, 16.

Е. polare V. Vassil., 1. с. (1946) 4.

Е. arcticum var. intermedium V. Vassil., Род Empetrum (1961) 95.

E. nigrum auct. non L. — Ledebdur, Fl. ross. Ill, 355, p. p.; Толмачев,

Фл. Тайм. 156; Polunin, Circump. Arct. fl. 309, p. p.

E. androgynum auct. non V. Vassil. 1946 — Васильев во Фл. СССР

XIV, 515, р. шах. р.; Караваев, Конец, фл. Як. 136, р. р.; Игошина,

Фл. Урала, 198.

Е. nigrum L. s. 1. — Тихомиров, Петровский, Юрцев, Фл. Тикси, 28;

Тихомиров, Гаврилюк, Фл. беринг. Чук. 72, р. шах. р.

Е. hermaphroditum auct. non (Lange) Hagerup — Мартыненко во Фл.

сев.-вост, европ. ч. СССР III, 192, р. min. р; Ребристая, Фл. Болыпезем.

тундры, 91, р. max. р.

1с.: Васильев, Род Empetrum, табл. 15 и 16.

Гипоаркто-гольцовый преимущественно сибирский вид, по форме

листьев очень сходный с Е. nigrum, но имеющий почти всегда обоеполые

цветки и потому часто принимаемый коллекторами за Е. hermaphroditum.

Очень вероятно, что Е. subhoiarcticum принадлежит большая часть ареала,

приводимого Д. Лёве [D. Love in Rhodora 62, 742 (1960) fig. 1] для

E. hermaphroditum в Северной Америке. Во всяком случае изображенные

этим автором листья Е. hermaphroditum (fig. 3, Ъ) принадлежат не этому

виду, а Е. subhoiarcticum. Интересно, что П. Г. Жуковой (в Бот. журн. 54,

12; 56, 6; 58, 3) установлены 2 хромосомных числа для Е. subhoiarcticum'.

2п=26 (с р. Амгуэмы, под «Е. nigrum») и 2п=52 (с нескольких местона-

хождений на Чукотке, под «Е. hermaphroditum»). Благодаря любезности

П. Г. Жуковой мы имели возможность посмотреть исследовавшиеся ею

экземпляры и не смогли обнаружить каких-либо различий между 26-

и 52-хромосомными растениями. Все это был вполне типичный Е. subhoi-

arcticum, широко распространенный на Чукотке.

Е. subhoiarcticum замещает в значительной части Сибири отсутствующий

здесь Е. hermaphroditum, ошибочно принимаемый некоторыми авторами

за циркумполярный вид. В европейской и западносибирской Арктике

оба эти вида часто встречаются вместе (но в разных популяциях), обычно

легко различаясь по форме листьев и почти не образуя переходов друг

к другу. Лишь на Кавказе встречаются главным образом гибридные по-

пуляции Е. subholarcticumXE. hermaphroditum, описанные под названием

Е. caucasicum Juz. О том, что этот последний таксон имеет гибридное

происхождение, говорит присутствие на Кавказе и вполне типичных по-

пуляций предполагаемых родительских видов, например Е. hermaphrodi-

tum в Абхазии и Е. subhoiarcticum в Аджарии. Вероятно, оба эти вида

проникли на Кавказ в плейстоцене, хотя и неодновременно.

Е. subhoiarcticum очень тесно сближается и с сибирским видом Е. andro-

gynum, не заходящим в Арктику, отличаясь от него лишь отсутствием шер-

стистого опушения на молодых веточках. Неслучайно В. Н. Васильев

объединял оба эти вида сначала (1949 г.) под названием Е. androgynum,

а затем (1961 г.) под названием Е. subhoiarcticum. Нами избран лектотип

Е. subhoiarcticum-. «Енисейская губ., Ачинский у., Саралинская сопка

в верховьях р. Саралы близ белков, 22.VII.1912, № 680, И. Кузнецов»

(LE. с изотипом), так как указанный в 1961 г. В. Н. Васильевым «тип»

25

этого вида из окр. Николаевска-на-Амуре (нами он принят за тип Е. sibi-

ricum, см. выше) не соответствует оригинальному описанию Е. subholarcti-

cum (в нем приводятся обоеполые цветки и молодые веточки без шерсти-

стого опушения, а у экземпляра из Николаевска цветки однополые и

веточки с шерстистым опушением) и его местонахождение не входит

в указанный при первоописании ареал Е. subholarcticum.

Еще один описанный В. Н. Васильевым вид — Е. arcticum V. Vassil,

[1. с. (1946) 4] — приводился им для низовьев Колымы, Чукотки, Канад-

ского Арктического архипелага и Лабрадора. Во «Флоре СССР» (1949 г.)

было указано, что он описан с Баффиновой Земли, однако позднее (1961 г.)

в качестве типа Е. arcticum приводится уже экземпляр из канадской про-

винции Квебек, которая не входила в первоначально указанный В. Н. Ва-

сильевым для этого вида ареал. Экземпляра с Баффиновой Земли мы не ви-

дели, а экземпляр из провинции Квебек, по-видимому, является гибридом

Е. subholarcticum с Е. sibiricum или с Е. atropurpureum. Азиатские популя-

ции Е. arcticum были описаны В. Н. Васильевым в качестве разновидности

Е. arcticum var. intermedium V. Vassil., но мы не смогли обнаружить каких-

либо отличий их от типичных популяций Е. subholarcticum.

Наконец, Е. polare V. Vassil., для которого при первоописании оши-

бочно указывались красные ягоды, судя по его ареалу, также является

синонимом Е. subholarcticum. Лектотип Е. polare выбрать трудно, так как

экземпляров, имеющих такое название, мы в Гербарии Ботанического

института АН СССР не обнаружили. Сам автор вскоре отказался от этого

вида, поместив его сначала в синонимы к Е. androgynum (1949 г.), а затем

в синонимы к Е. arcticum (1961 г.).

В отношении экологии Е. subholarcticum, по-видимому, не отличается

от других видов рода. В пределах Арктики встречается, как правило,

в более южных подзонах (южные и северные гипоарктические тундры;

подзона крупных стлаников в бассейнах Анадыря и Пенжины и на Коряк-

ском побережье). Характерен для различных вариантов равнинных,

в том числе плакорных, гипоарктических олиготрофных тундр (кустар-

ничково-моховых и мохово-лишайниковых, ерниково- и ерничково-мохо-

вых, пушицево-кочкарных) на кислых торфянисто-глеевых почвах, также

для кустарничково-сфагновых болот, торфянистых плоских бугров, вали-

ков полигональных болот; как правило, сочетается с комплексом других

гипоарктических кустарничков (северные расы брусники, голубики, ба-

гульника и др.). Очень широко распространен в западносибирской Арк-

тике, особенно на Ямале, в багульниковых и кустарничковых равнинных

тундрах на песчаных почвах. Доминирует в разнотравно-кустарничковых

тундрах на речных террасах. На Таймыре постоянно, но в небольшом

обилии встречается в кустарничковых плакорных тундрах, на сухих

разнотравных береговых склонах, в распадках. В горных районах Чукотки

является также характерным компонентом кустарничковых и кустарнич-

ково-лишайниковых сухих горных тундр нижних частей склонов (на кис-

лых и средних горных породах), дренированных окраин и склонов песчано-

галечниковых террас, выщелоченных песчано-галечных грив высокой

поймы (вместе с брусникой, голубикой, багульником, Arctous alpina,

Dryas punctata, Diapensia obovata)’, заходит и в кассиопейные моховые

горные тундры (у окраин снежников). В континентальных частях Чукот-

ской тундры Е. subholarcticum — один из доминантных видов кустарничко-

вых тундр, приуроченных к неглубоким западинам сухих остепненных

южных склонов высоких террас и составляющих окружение реликтовых

степных сообществ (последние занимают выпуклые верхние части склонов).

Наконец, тот же вид нередко доминирует в кустарничковых тундрах древ-

них береговых валов и старых, уже несколько выщелоченных центральных

частей песчано-галечниковых кос, перенося лучше других гипоарктических

кустарничков импульверизацию морских солей. В подзоне крупных стла-

ников Е. subholarcticum часто встречается на прогалинах и опушках

26

зарослей Кедрового стланика.

Южнее обычен в лесотундровых

редколесьях и лиственничной

редкостойной тайге (горной и

равнинной).

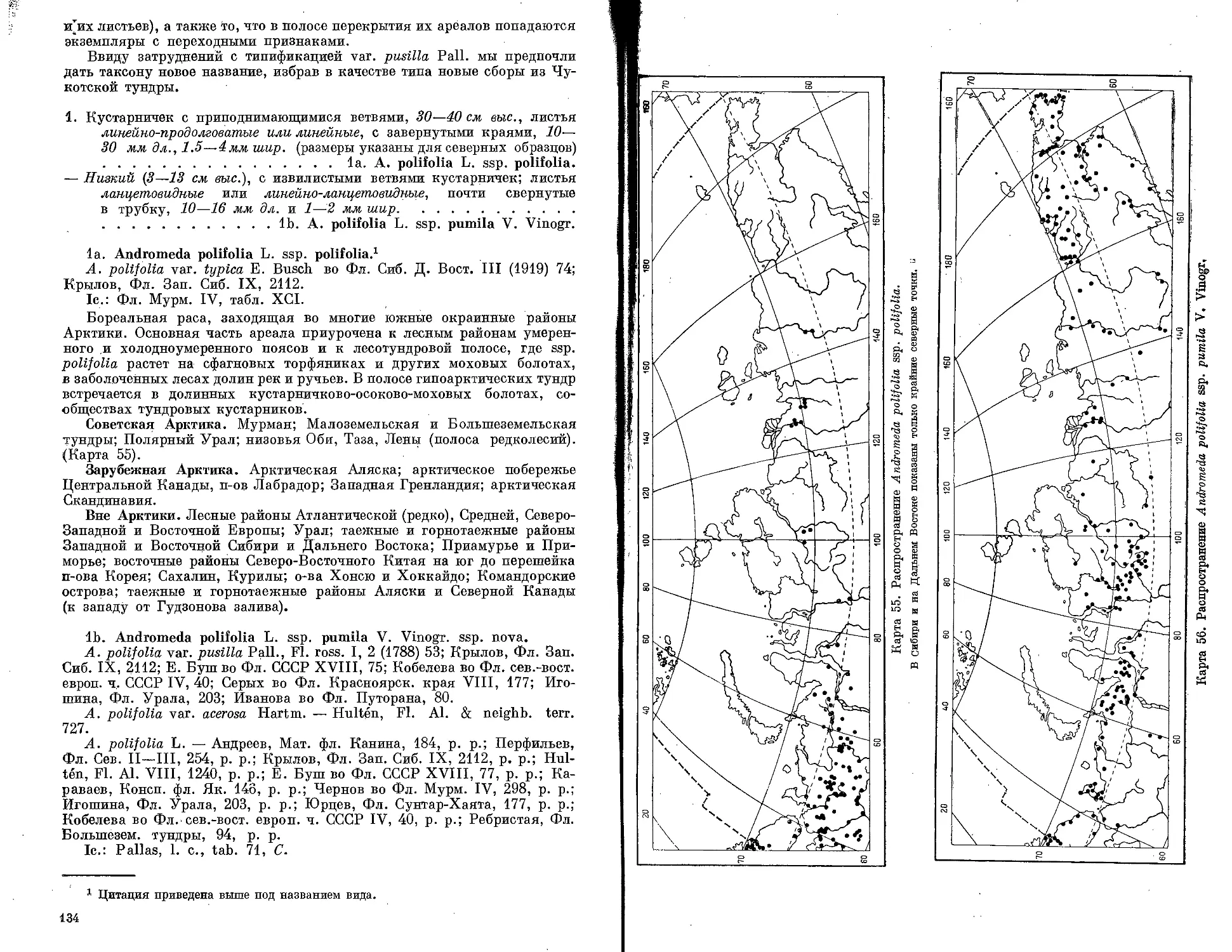

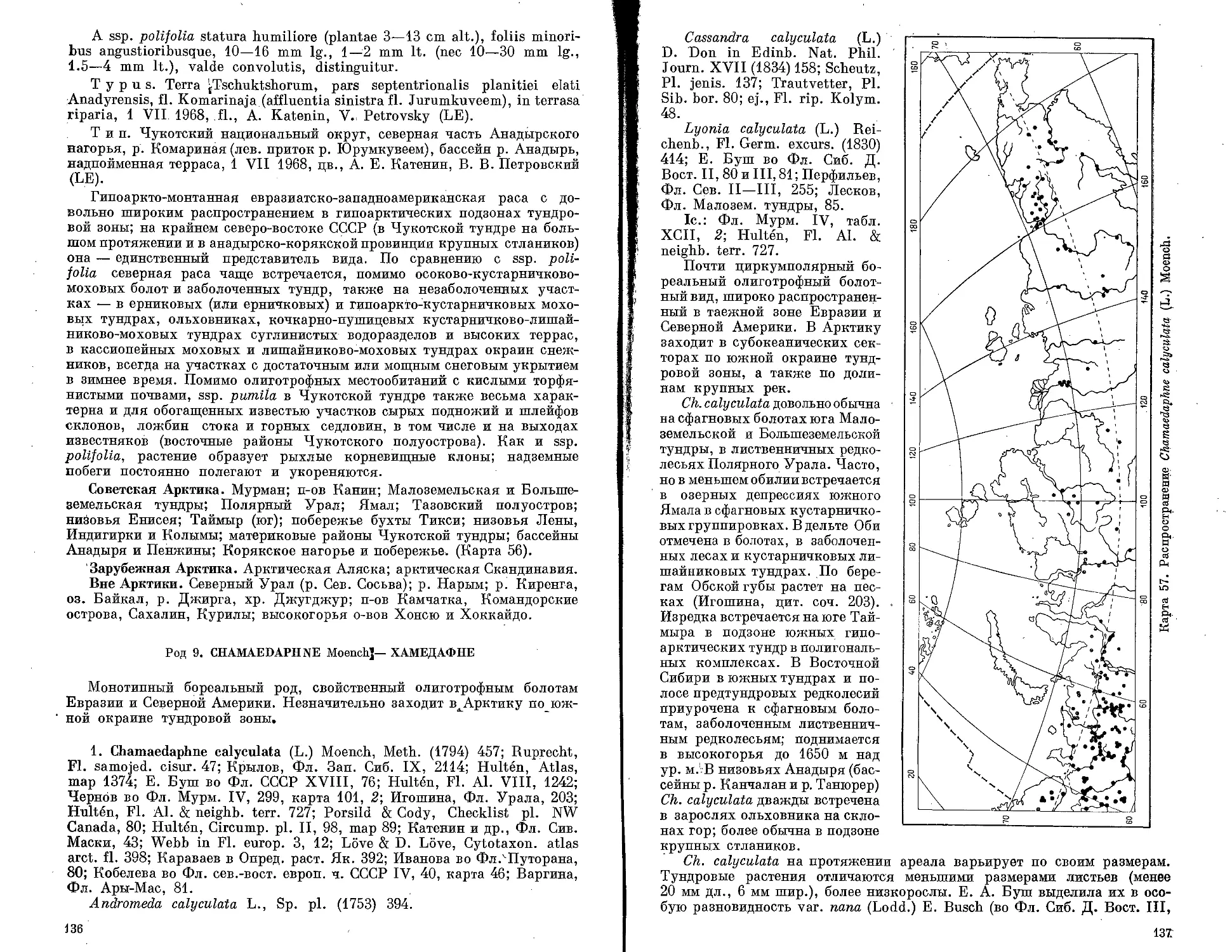

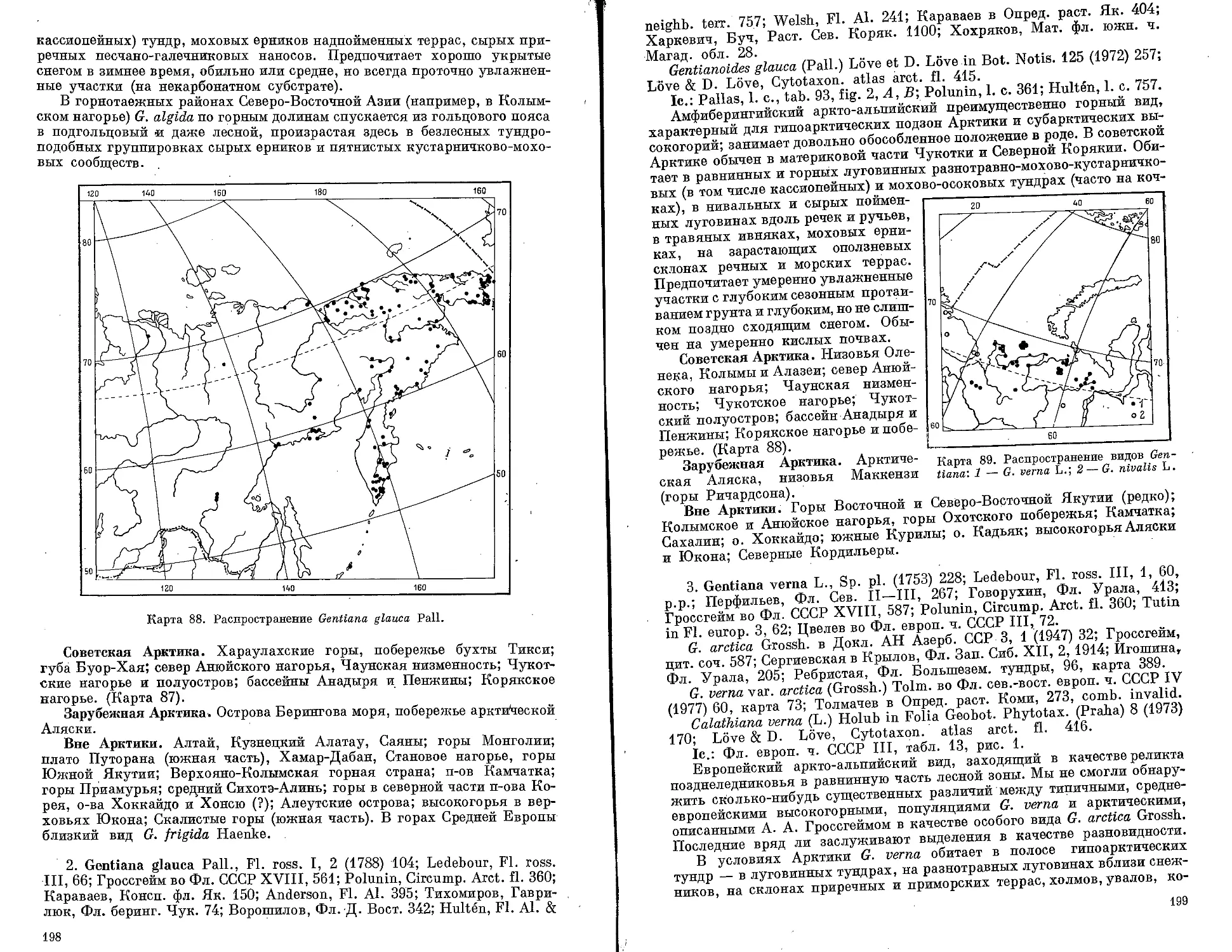

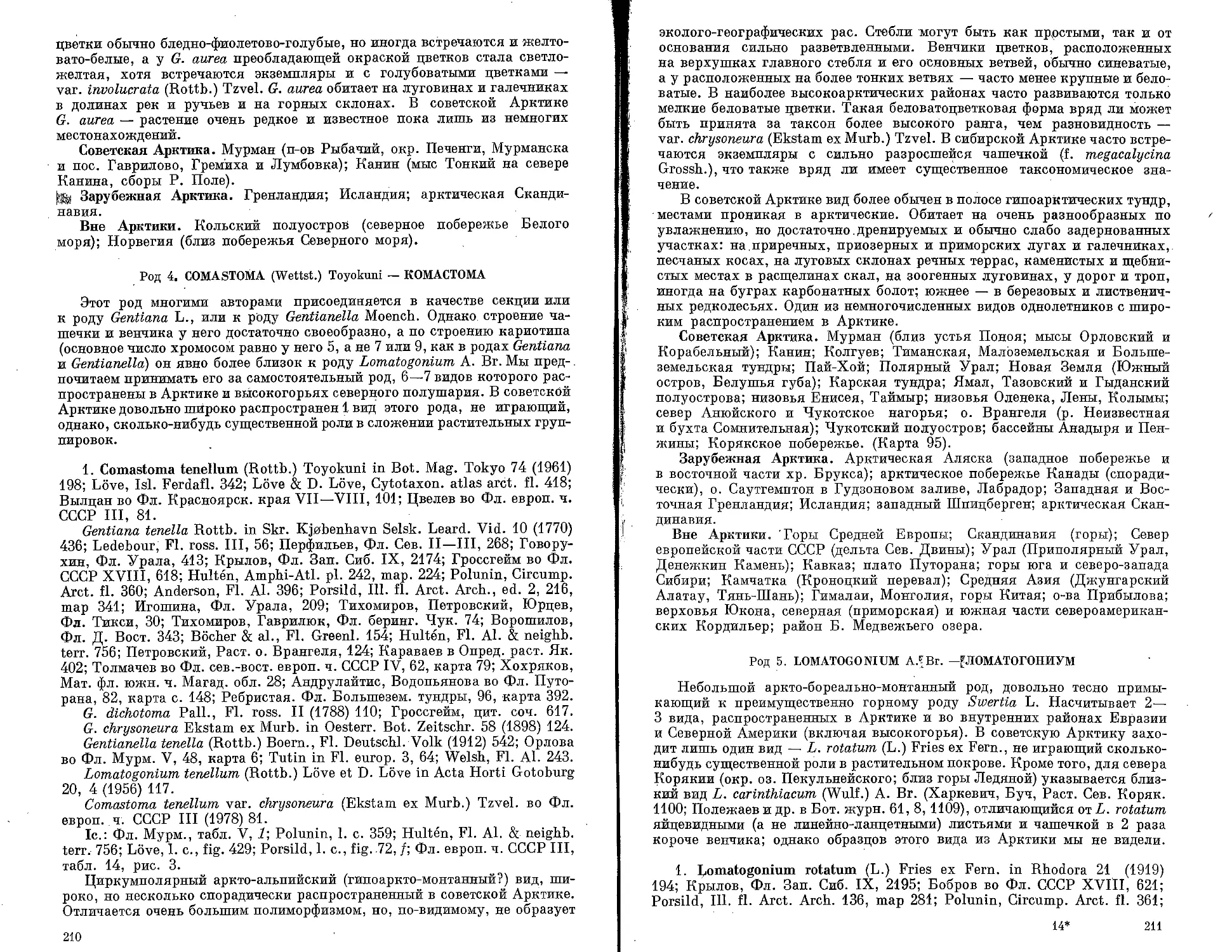

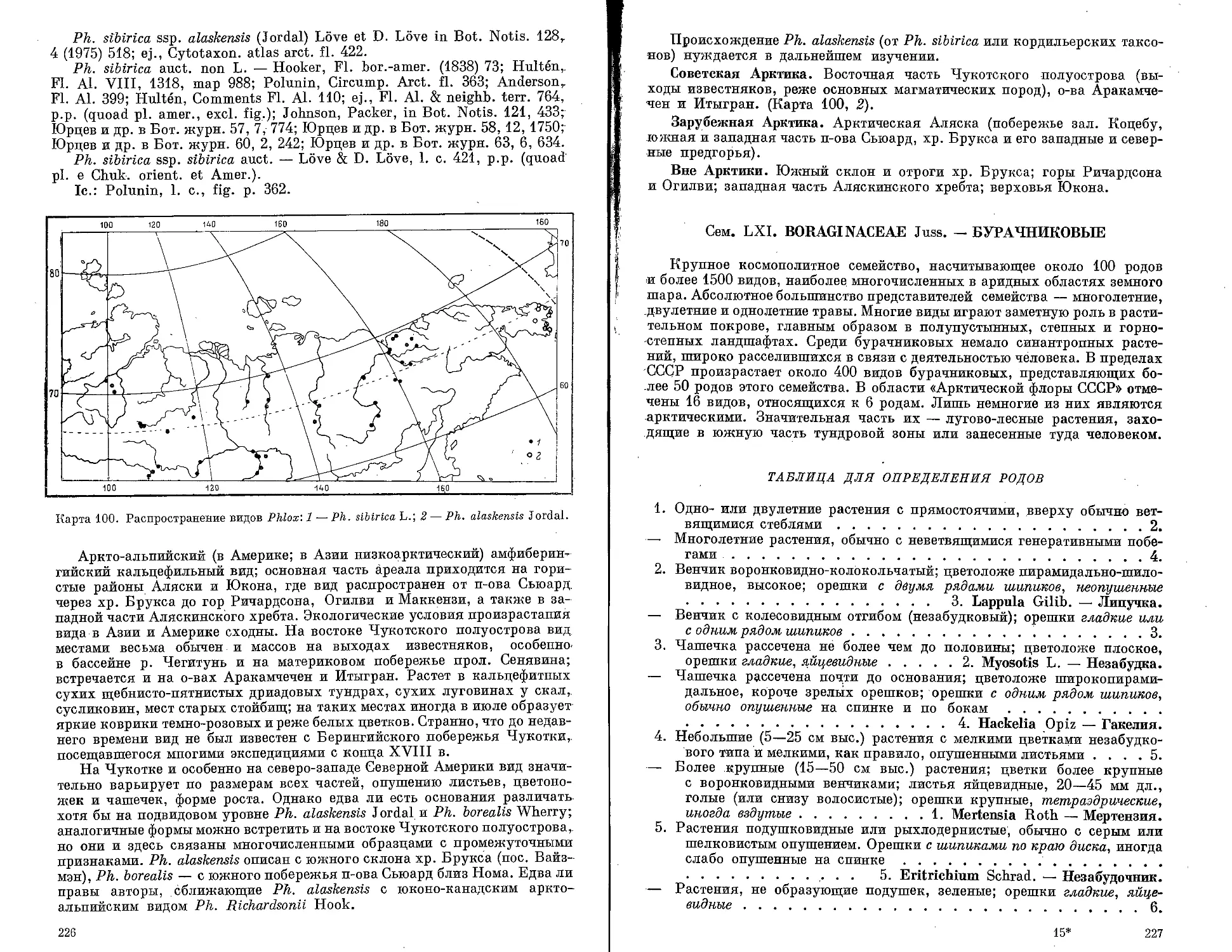

Советская Арктика. Малозе-

мельская тундра (верховья Не-

руты и Седуихи), низовья Пе-

чоры, Болыпеземельская тундра;

Пай-Хой; Полярный Урал; Ямал;

Гыданская тундра; низовья Ени-

сея; бассейны Пясины и Хатан-

ги (на севере до 72° с. ш.); ни-

зовья Оленека и Лены (до окр.

Тикси); Приморская низмен-

ность Якутии, север Анюйскбго

нагорья; район Чаунской губы;

Чукотское нагорье; Чукотский

полуостров; бассейны Анадыря

и Пенжины; Корякское побе-

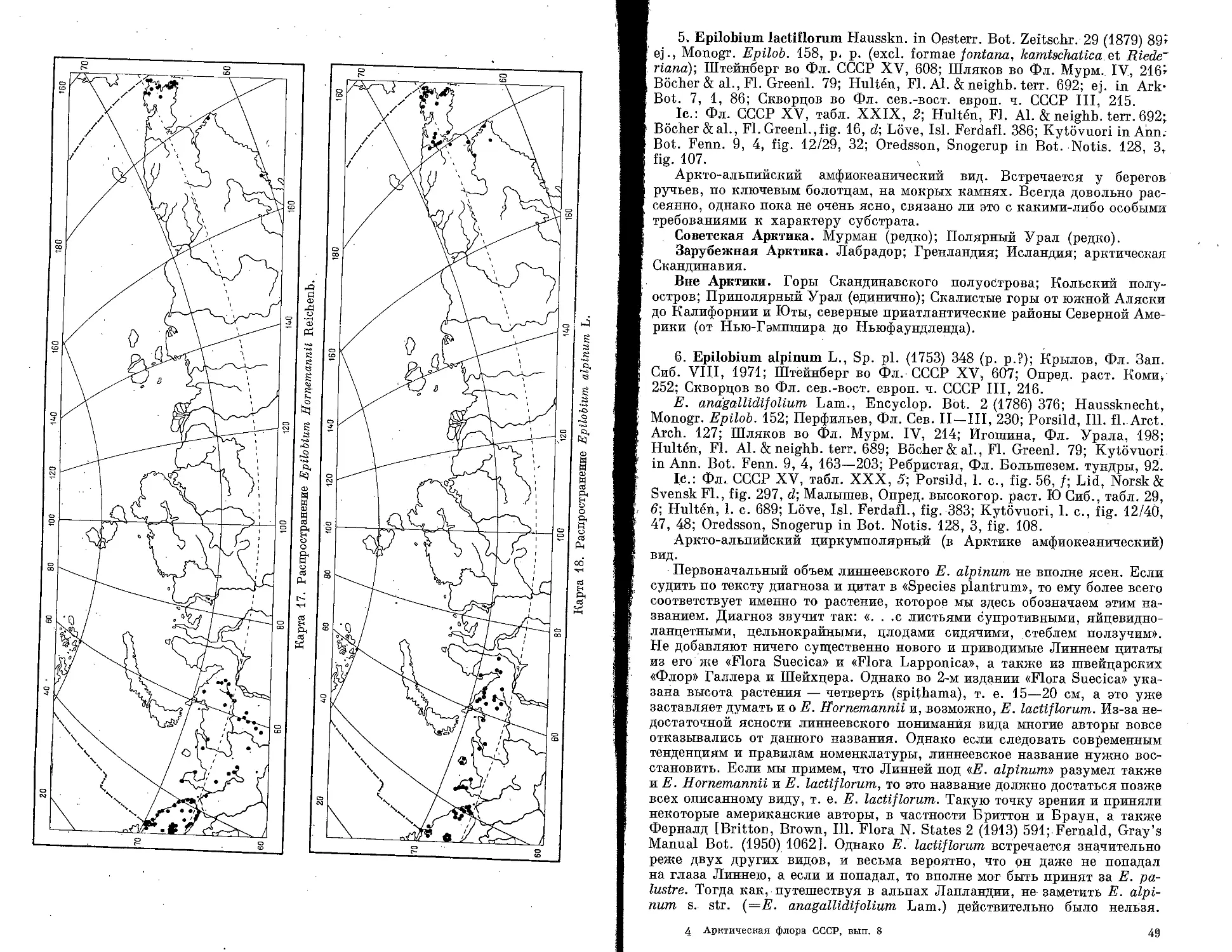

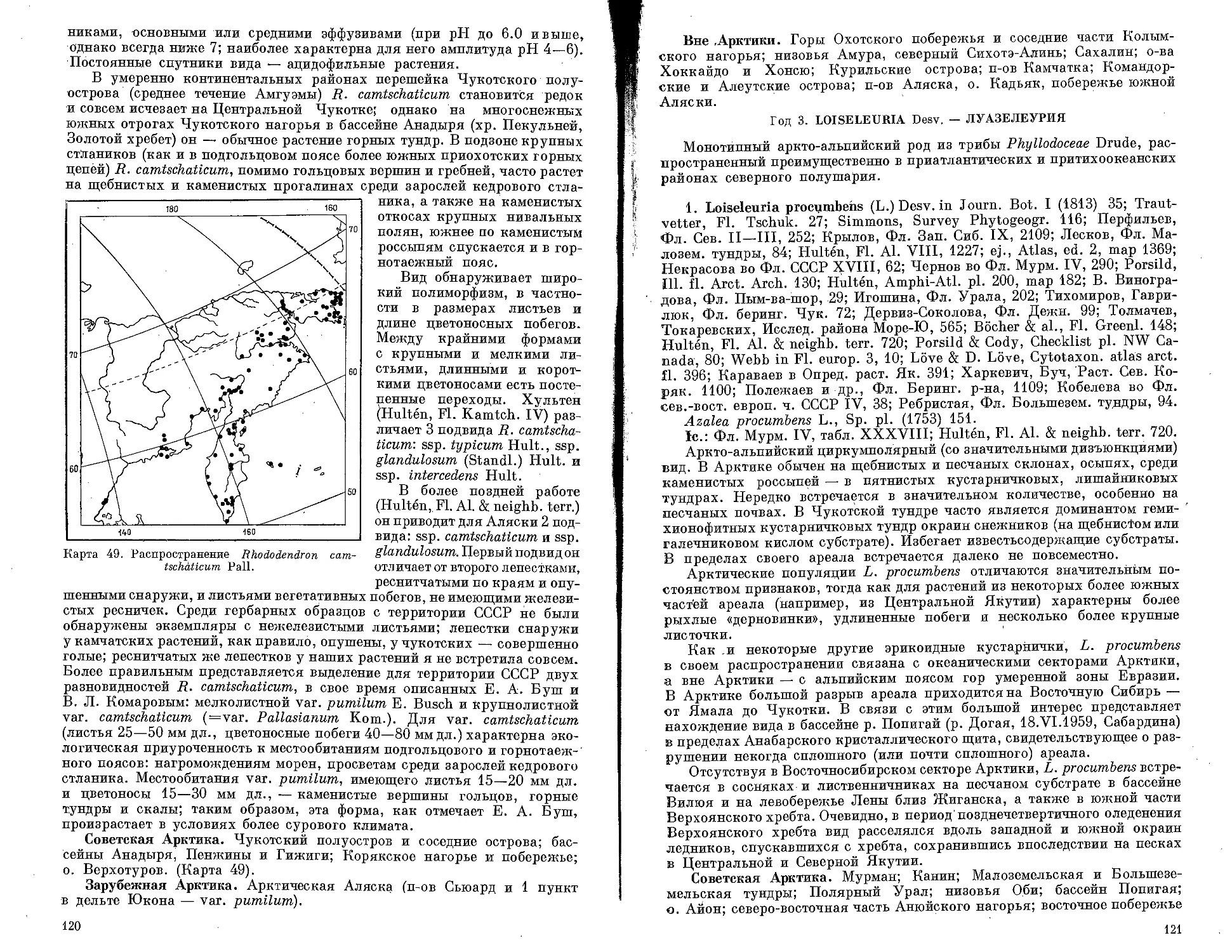

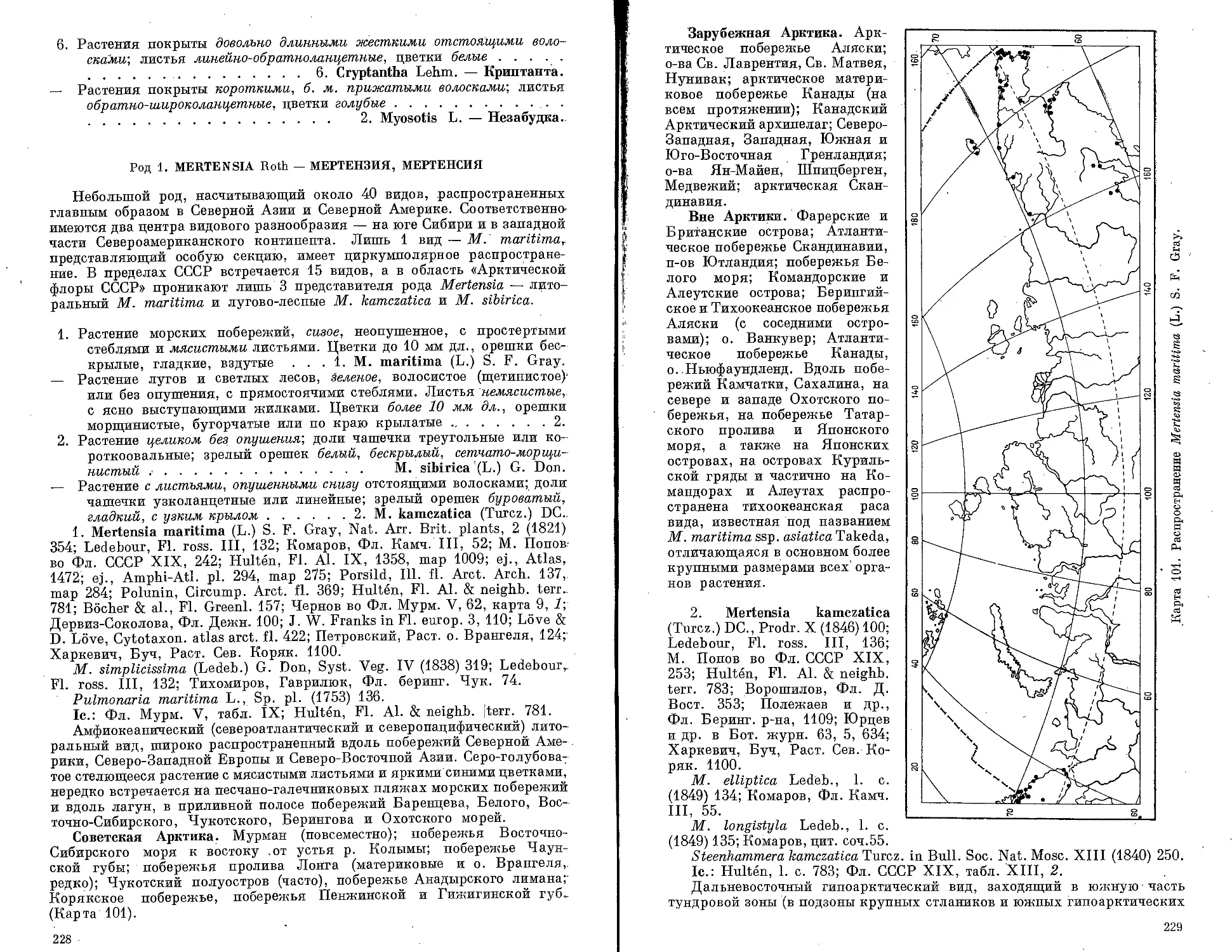

режье. (Карта 9).

Зарубежная Арктика. Аркти-

ческая Аляска (Беринговское

побережье), вероятно, также ни-

зовья Маккензи.

Вне Арктики. Приполярный,

Северный и Средний Урал

(редко); нижняя часть бассейна

Оби (до пос. Березово); Алтай;

бассейн Енисея; Саяны; Забай-

калье (горы); Якутия; При-

амурье (горы); Охотское побе-

режье (горы); Камчатка (редко);

Монголия (горы); Северные Кор-

дильеры (распространение для

нас неясно, вероятно, до штата

Колорадо); указывался для гор

Сахалина и Курильских остро-

вов.

4. Empetrumhermaphroditum

(Lange) Hagernp in Dansk. Bot.

Ark. 5, 2 (1927) 1, 12; Васильев

во Фл. СССР XIV, 515; Юзеп-

чук в Спис. раст. Герб. фл. СССР

13, 78; Орлова во фл. Мурм. IV,

186, карта 66; Васильев, Род

Empetrum, 54, карта 4 (3); Сер-

гиевская в Крылов, Фл. Зап.

Сиб. XII, 2, 3388; Игошина,

Фл. Урала, 197; Мартыненко во

Фл. сев.-вост. европ. ч. СССР III,.

192, карта 298, р. шах. р.

Е. nigrum f. hermaphroditum

nom. nud.

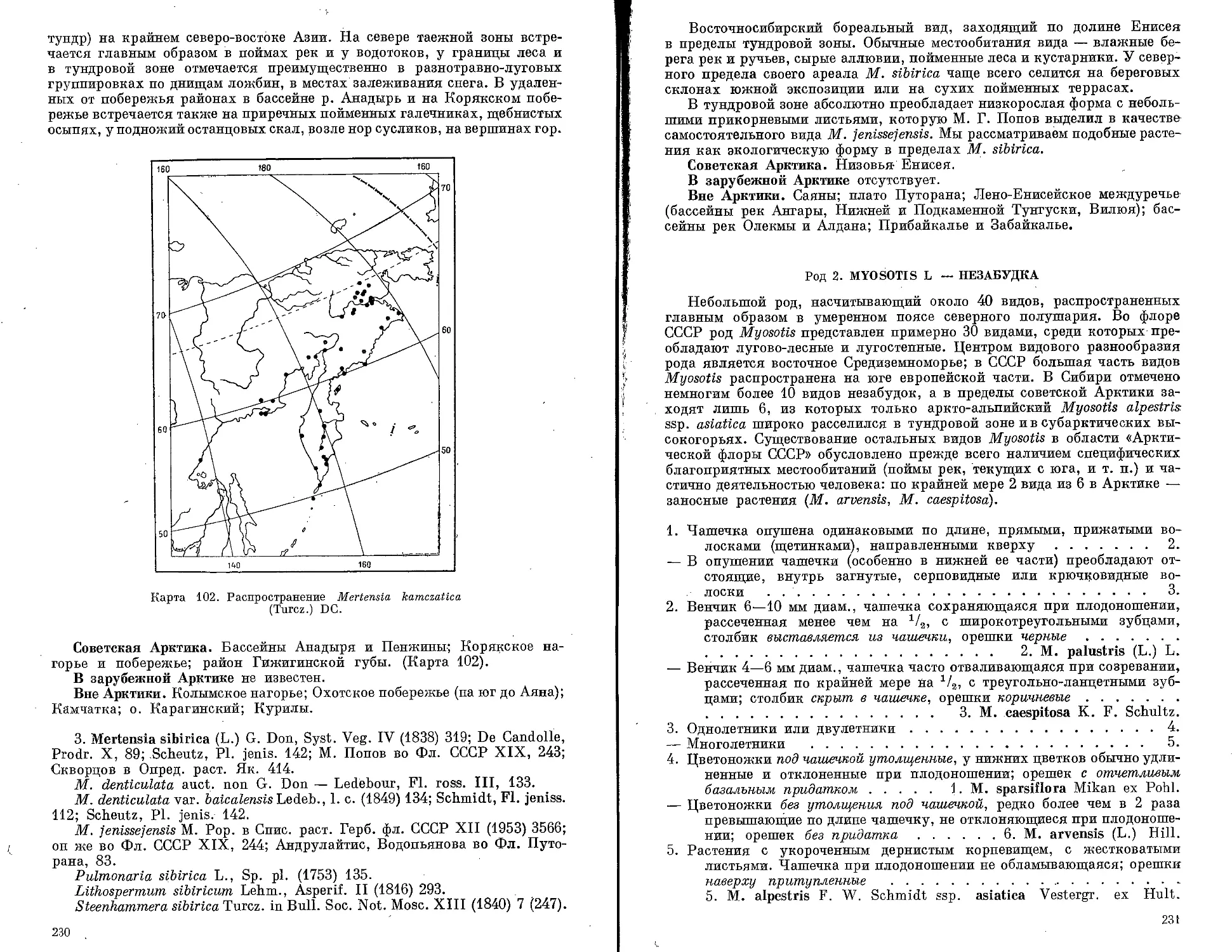

Карта 9. Распространение Empetrum subholarcticum V. Vassil.

Lange in Meddl. Gronl. 3, 1 (1880) 18,

E. nigrum var. hermaphroditum (Lange) Sorens. in Meddl. Gronl. 1933,

3 (1933) 95.

27

E. nigrum ssp. hermaphroditum (Lange) Booher in Meddl. Gr0nl. 147,

9 (1952) 81; Booher & al., FL Greenl. 152; Hulten, Fl. Al. & neighb. terr. 716;

ej., Atlas, ed. 2, map 1385, a\ D. A. Webb in Fl. europ. 3, 14.

E. Eamesii Fern, et Wieg. ssp. hermaphroditum (Lange) D. Love in Rho-

dora 62, 742 (1962) 289; Love, Isl. Ferdafl. 334, comb, illeg.; Love & D. Love,

Gytotaxon. atlas arct. fl. 404, p. p.

E: nigrum auct. non L. — Ledebour, Fl. ross. Ill, 355, p. p.; Крылов,

Фл. Зап. Сиб. VIII, 1884, р. р.; Перфильев, Фл. Сев. II—III, 216, р. р.

Говорухин, Фл. Урала, 366, р. р.; Porsild, Ill. fl. Arct. Arch. 125, map 255,

Polunin, Circump. Arct. fl., 309, p. max. p.

Ic.: Porsild, 1. c., fig. 56, a; Polunin, 1. c. 309; Фл. Мурм. IV, табл. LVII;

Васильев, Род Empetrum, табл. И; Hulten, FL AL & neighb. terr. 716;

Love & D. Love, 1. c. 414.

Аркто-альпийский амфиатлантический вид, заходящий в качестве ре-

ликта позднеледникового времени в северную часть лесной зоны. Супруги

Лёве (Love & D. Love, 1. с.) присоединяют его в качестве подвида к энде-

мичному для Северо-Восточной Канады виду Е. Eamesii Fern, et Wieg.

и считают этот подвид циркумполярным, вероятно объединяя с ним

Е. subholarcticum. Е. Eamesii действительно имеет сходные с Е. hermaphro-

ditum овальные листья, однако отличия его от этого последнего вида

(красные ягоды, шерстисто-волосистые годичные веточки с тесно скучен-

ными на них листьями), пожалуй, более существенны, чем отличия

Е. hermaphroditum от Е. nigrum (обычно обоеполые цветки, овальные

листья).

Основанием для присоединения Е. hermaphroditum к Е. Eamesii, ве-

роятно, было одинаковое число хромосом (2п=52), приводившееся для

обоих этих видов. Однако для экземпляров с Колгуева, где, по нашим дан-

ным, встречается только Е. hermaphroditum, указывается число 2п=26

(Соколовская, Стрелкова, в Бот. журн. 45, 3, 372). Отсюда вполне вероятно,

что в пределах Е. hermaphroditum, как и у Е. subholarcticum, встречаются

оба эти числа. Число 2п=52 для Е. Eamesii представляется нам сомни-

тельным и, возможно, относится к Е. atropurpureum Fern, et Wieg., более

широко распространенному в Америке виду. Е. hermaphroditum по форме

листьев, как и по ареалу, занимает промежуточное положение между

Е. Eamesii и Е. nigrum и при наличии у Е. Eamesii 2п = 26 можно было бы

предположить, что Е. hermaphroditum возник в результате интрогрессив-

ной гибридизации Е. EamesiiXE. nigrum (но в его генотипе значительно

преобладают гены Е. nigrum). В зонах ‘ контакта Е. hermaphroditum

с Е. nigrum и Е. subholarcticum нередко возникают гибриды, однако раз-

личия между этими тремя видами вне зон контакта хорошо выдержаны,

и их самостоятельность (по меньшей мере в ранге подвидов) у нас не вызы-

вает сомнений.

Как и другие виды рода, Е. hermaphroditum растет в кустарничковых

(местами дриадовых) и кустарниковых (особенно ерниковых) тундрах,

кустарничково-моховых и мохово-лишайниковых тундрах, на песках реч-

ных и морских террас, в горах на каменистых россыпях и скалах. Часто

является эдификатором шикшевых (или вороничных) тундр, в особенности

на Мурманском побережье, где эти тундры со сплошным ковром вороники

местами занимают обширные площади, существуя при отсутствии вечной

мерзлоты; иногда их противопоставляют настоящим тундрам, сближая

с верещатниками северных побережий Евроцы.

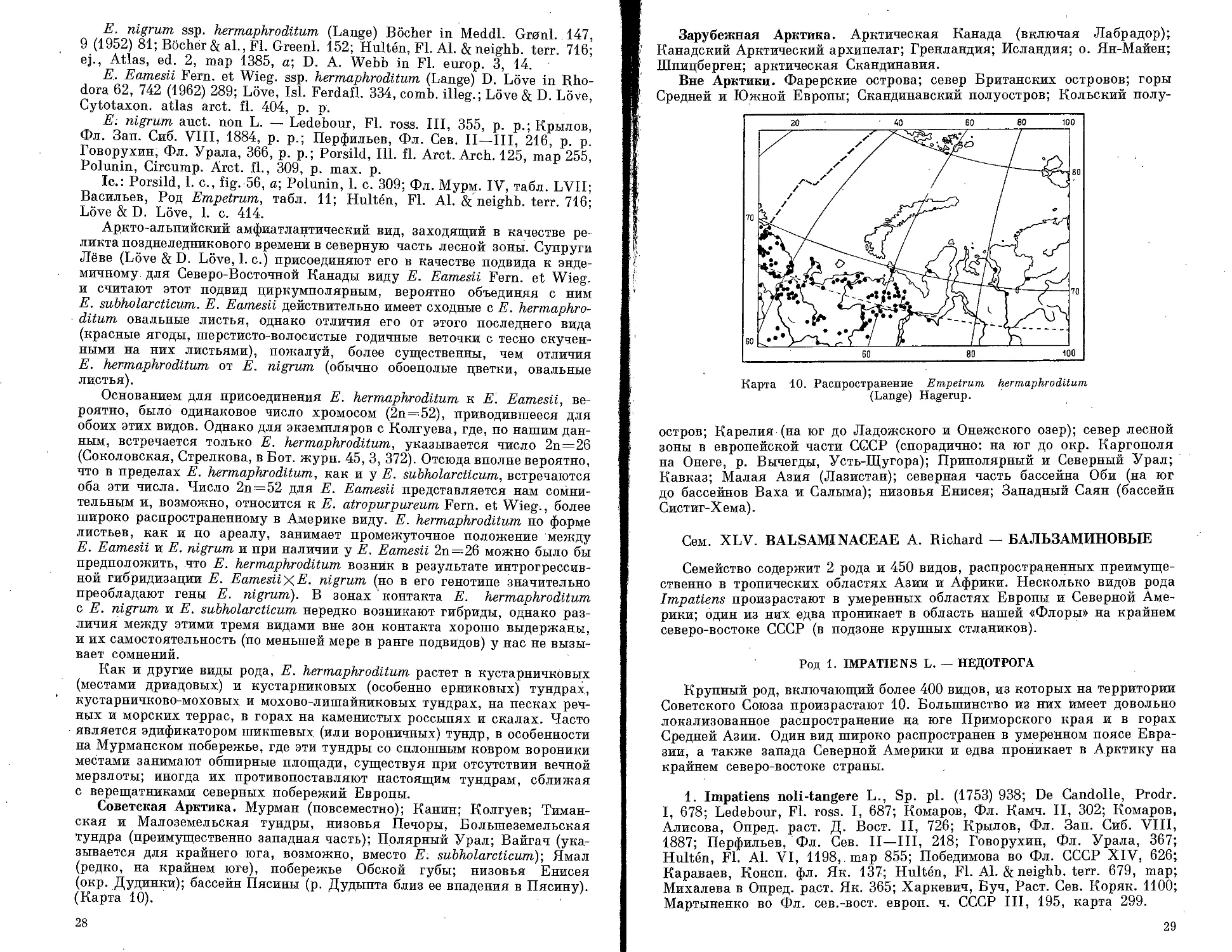

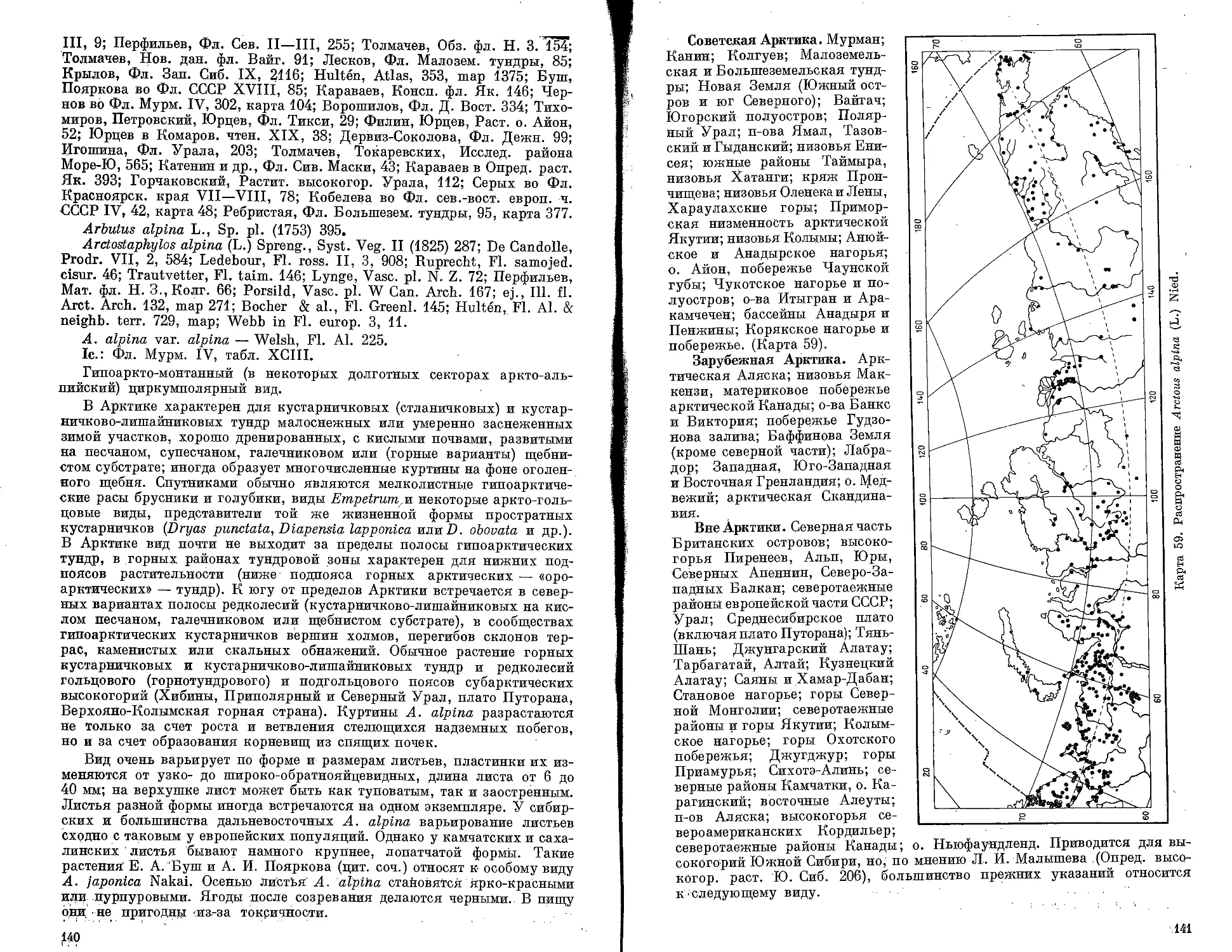

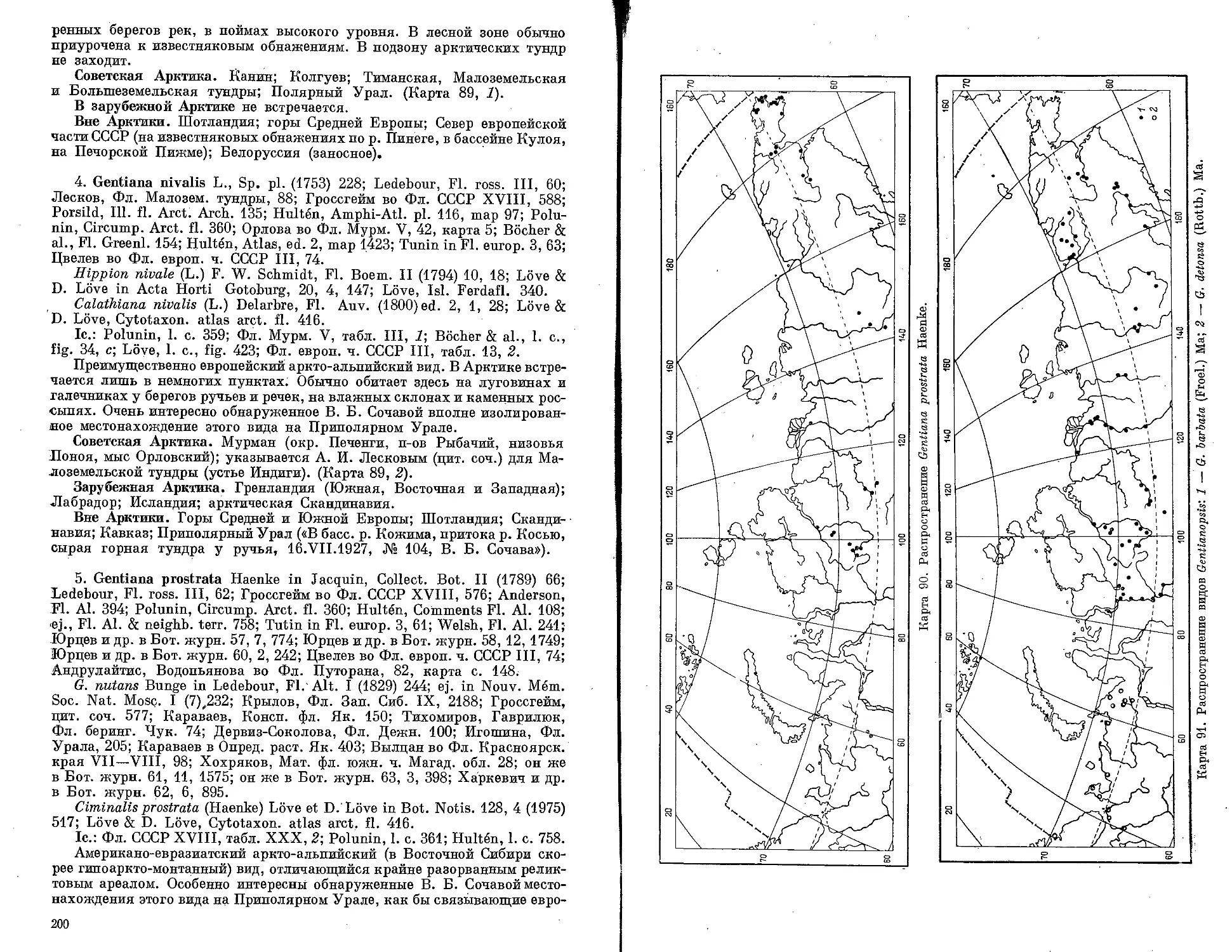

Советская Арктика. Мурман (повсеместно); Канин; Колгуев; Тиман-

ская и Малоземельская тундры, низовья Печоры, Болыпеземельская

тундра (преимущественно западная часть); Полярный Урал; Вайгач (ука-

зывается для крайнего юга, возможно, вместо Е. subholarcticum)', Ямал

(редко, на крайнем юге), побережье Обской губы; низовья Енисея

(окр. Дудинки); бассейн Пясины (р. Дудыпта близ ее впадения в Пясину).

(Карта 10).

28

Зарубежная Арктика. Арктическая Канада (включая Лабрадор);

Канадский Арктический архипелаг; Гренландия; Исландия; о. Ян-Майен;

Шпицберген; арктическая Скандинавия.

Вне Арктики. Фарерские острова; север Британских островов; горы

Средней и Южной Европы; Скандинавский полуостров; Кольский полу-

Карта 10. Распространение Empetrum hermaphroditum

(Lange) Hagerup.

остров; Карелия (на юг до Ладожского и Онежского озер); север лесной

зоны в европейской части СССР (спорадично: на юг до окр. Каргополя

на Онеге, р. Вычегды, Усть-Щугора); Приполярный и Северный Урал;

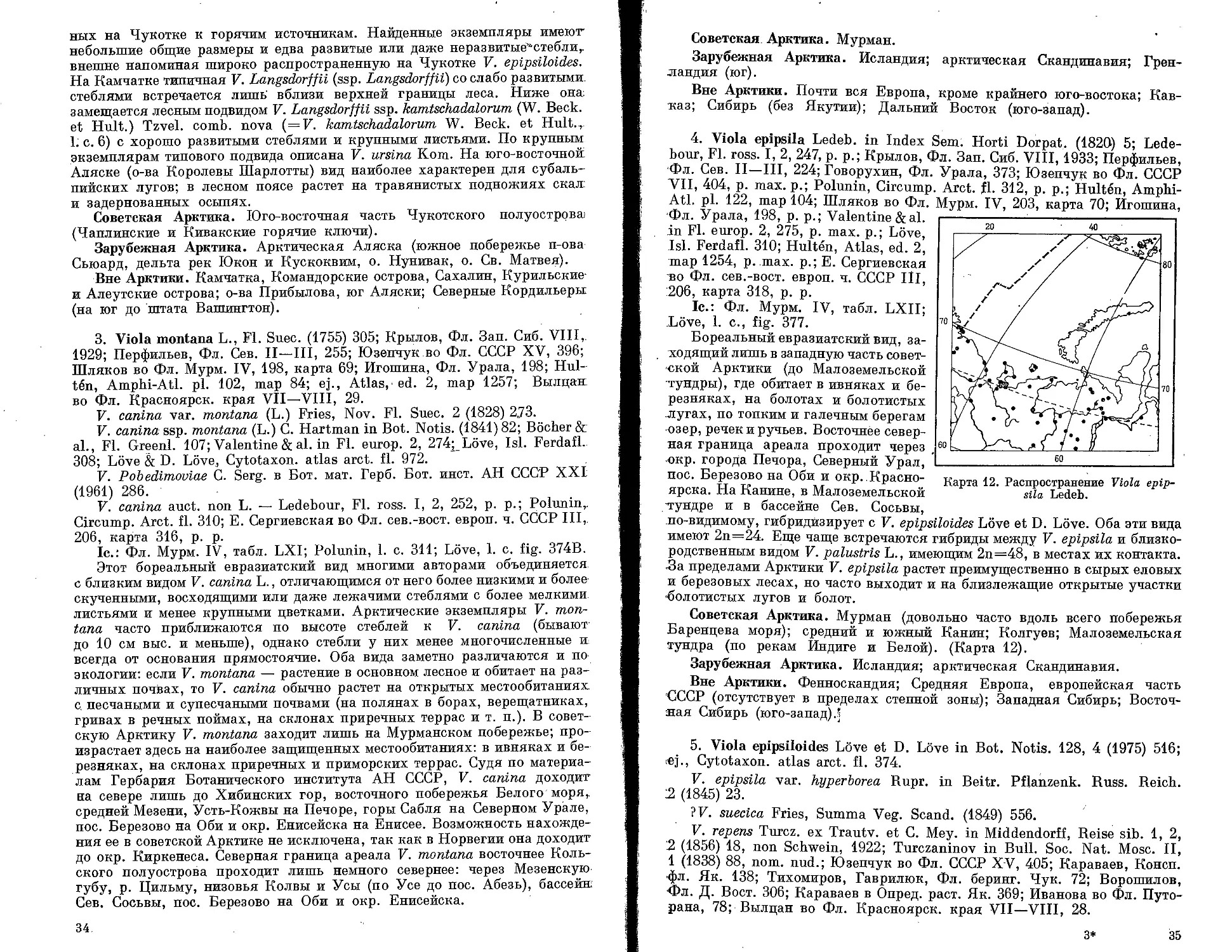

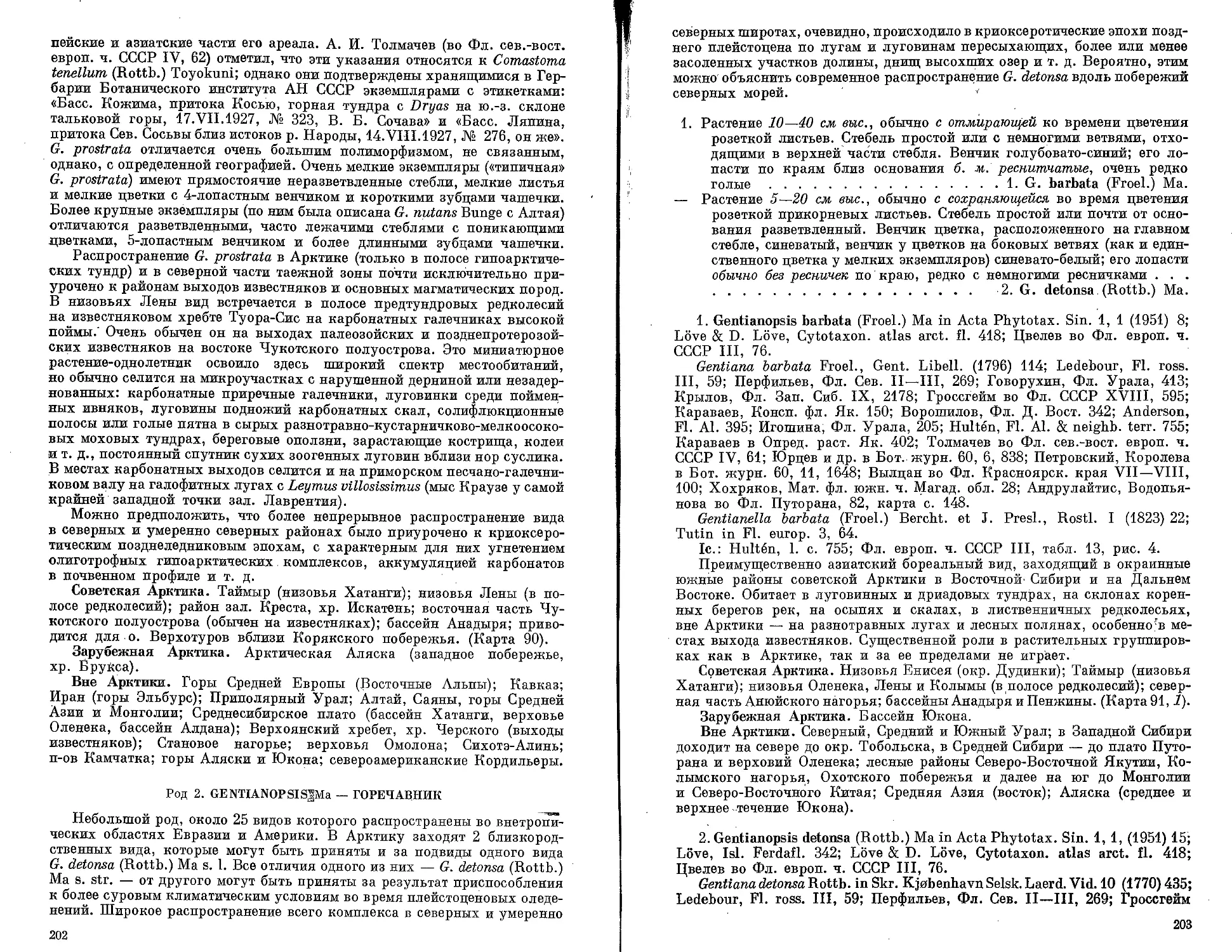

Кавказ; Малая Азия (Лазистан); северная часть бассейна Оби (на юг