Text

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

f

ИНСТИТУТ ПРАВА

А. В. ВЕНЕДИКТОВ

4^.

И ЗДАТЕИЬСТВ О

АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА»ЛЕНИНГРАД «

1948

Ответственный редактор

доктор юридических наук

В. К. Райхер

ПРЕДИСЛОВИЕ

Исследование юридической природы государственной

социалистической собственности и органов управления ею

представляет собой важнейшую и неотложнейшую задачу, стоящую

перед советской наукой права.

Отправными моментами и основой для этого

исследования являются:

1) учение марксизма о собственности как присвоении

естественных условий природы и труда и о социалистической

собственности как общественном присвоении продуктов в

качестве средств для поддержания и расширения производства;

2) ленинско-сталинские положения об организации

управления социалистическим хозяйством;

3) положения Сталинской Конституции о государственной

собственности—всенародном достоянии, а также постановления

Гражданского кодекса и специальных законодательных и

правительственных актов, определяющих правовой режим

государственных имуществ и функции, права и обязанности тех

государственных органов, в управлении которых эти имущества

находятся,

Ленинско-сталинское учение о государственной

социалистической собственности как всенародном достоянии,1 о

Советском государстве как владельце основных средств

производства и транспорта и о госорганах, управляющих порученными

им частями государственного хозяйства,2 являлось и ранее

1 В. И. Л е н и н, Соч., т. XXII. Изд. 2-е, стр. 55—56 и 164. — И. В, С т а-

лин. Вопросы ленинизма. Ивд. 10-е, стр. 185.

2 См. резолюцию XII партсъезда о промышленности от 11—25 апреля

1923 г., разд. 4-й [ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций

и пленумов ЦК, ч. 1. Изд. 6-е, 1940, стр. 480].

4

Предисловие

отправным пунктом для юридических работ, посвященных

государственной собственности и государственным

предприятиям. Далеко не сразу юридическая литература (как

монографическая, так и учебная) сделала, однако, все необходимые

выводы из этого учения. Наряду с Советским государством

как собственником всех государственных имуществ ряд

юристов на протяжении многих лет пытался объявить и государ*

ственные предприятия носителями какого-то права

собственности на предоставленное им социалистическим государством

имущество: права так называемой „расщепленной" или

„разделенной," либо фидуциарной собственности, и на основные

и на оборотные средства, права „частной" собственности на

оборотные средства, — или трактовать право государственных

предприятий как „товарную форму собственности государства"

и т. д. Все эти вредительские и иные антимарксистские

„теории" были разоблачены и отброшены, и советская наука права

твердо установила тезис о социалистическом государстве какГ\

едином и единственном собственнике всех государственных,;

имуществ. Все государственные имущества, в чьем бы ведении

они ни находились, составляют единый фонд государственной

социалистической собственности, носителем права собственно- (

сти на который является советский народ в лице его социа- j

листического государства. Отдельные же госорганы лишь

i

управляют находящимися в их ведении частями этого еди-;

ного фонда, но не являются собственниками таковых. J

Что же представляет собой это управление — в

особенности непосредственное оперативное управление, осуществляе-

6 Со времени доклада А. Я. Вышинского на первом совещании

научных работников права 16—19 июля 1938 г. эти положения являются

общепризнанными в советской юридической науке. См. А. Я. Вышинский.

Основные задачи науки советского социалистического права (Сборн.

Института права Академии Наук СССР, 1938, стр. 56—57 и 188); Советское

государственное право, под ред. А. Я. Вышинского, 1938» стр. 178—179;

Гражданское право» под ред. Я. Ф. Миколенко и П. Е. Орловского, ч. I,

1938, стр. 82—83, 181—185 и 133; Советское гражданское право, под ред.

Я. Ф. Миколенко (ВИЮН), 1940, стр. 70—73 и 76; Советское гражданское

право, под ред. С, И. Вильнянского (УИЮН), 1940, стр. 79—80; Советское

административное право, под ред. А. И. Денисова, 1940, стр. 54;

Гражданское право, под ред. М. М. Агаркова и Д. М. Генкина, т. I, 1944, стр.

251—252; Гражданское право, под ред. С. Н. Братуся, 1945, стр. 68—70 и 76.

Предисловие

5

мое хозрасчетными госпредприятиями в отношении

закрепленных за ними основных и оборотных средств? Ст. 5

Положения о промышленных трестах гласит: трест „владеет,

пользуется и распоряжается имуществом",4 Казалось бы, эта

формула полностью совпадает с формулой ст. 58 ГК:

„Собственнику принадлежит, в пределах, установленных законом, право

владения, пользования и распоряжения имуществом". Но мы

твердо знаем, что трест — не собственник, что собственником

выделенного тресту имущества является само

социалистическое государство и только оно. Правильно ли в таком случае

формула ст. 5 Положения о промышленных трестах

определяет сущность (юридическую природу) прав треста на

закрепленное за ним государственное имущество?

Если государственное социалистическое предприятие не

является собственником находящегося в его управлении

имущества, то как проконструировать — с точки зрения действую-»

щего закона (ст. 180 ГК)— договор купли-продажи между\

двумя госпредприятиями, поскольку продавец не является

собственником отчуждаемой им продукции, а покупатель также к

не может стать ее собственником, ибо любой килограмм

вырабатываемого одним госпредприятием и продаваемого им

другому госпредприятию продукта принадлежит государству и

только ему и не меняет своего собственника при переходе от

одного госпредприятия к другому госпредприятию? Значит

ли это, что договор купли-продажи между двумя госпредприя-)

тиями не представляет собой подлинной купли-продажи?

Как проконструировать, наконец, виндикационный иск между

двумя госорганами (ст. 59 ГК), если госпредприятие-истец

так же не имеет права собственности на виндицируемый объект,

как его не имеет и госпредприятие-ответчик?

Эти „недоуменные" вопросы встали перед юристами

немедленно после перевода государственной промышленности на

хозрасчет.5 При их разрешении было допущено немало

4 СЗ 1927, № 39, ст. 392.

5 См. Наказ СНК от 9 VIII 1921 о проведении в жизнь начал новой

экономической политики (СУ № 59, ст. 403) и утвержденные СТО 12 VIII

1921 Основные положения о мерах к восстановлению крупной

промышленности (СУ № 63, ст. 462).

6

Предисловие

извращений и ошибок — прежде всего потому, что

большинство авторов долгие годы исходило из антимарксистских

методологических позиций, в разнообразных своих

проявлениях господствовавших в то время в юридической литературе. *

Но наряду с тем была и специальная причина,

обусловливавшая бесплодность большинства исследований, посвященных

юридическому анализу права государственной

социалистической собственности и правомочий социалистических

госорганов на предоставленное им государством имущество.

Отправляясь от марксова понятия собственности как присвоения,

юристы нередко забывали о том, что оно является эк о номи-

ч е с к и м понятием, что, только будучи переведено „на

юридический язык", оно может послужить непосредственной

основой для юридического анализа права собственности самого

социалистического государства и правомочий его органов.

Поэтому, переходя к юридическому анализу этих прав,

юристы нередко оказывались во власти старых догматических

определений права собственности и пытались механически

применить к государственной социалистической собственности

традиционное понятие права собственности. В результате

получался разрыв между отправным — марксовым — экономическим

понятием собственности и юридическими конструкциями права

собственности. В частности, и. мы, в нашей многолетней работе

• над правом государственной социалистической собственности

и юридической природой государственных предприятий, только

в последние годы перед Великой Отечественной войной

пришли к убеждению, что необходимо прежде всего проделать

предварительную работу по выработке общего понятия права

собственности и только на основе этого понятия приступить

к анализу права собственности самого социалистического

государства и правомочий его органов на отдельные

государственные имущества, находящиеся в их управлении. Идя этим путем,

\ мы должны были: 1) на основе учения [классиков марксизма

* о собственности как присвоении естественных условий и про-

G Об ошибках, допущенных в наших собственных работах, см. нашу

статью „Органы управления государственной социалистической

собственностью" (Советское государство и право, 1940, № 5—6, стр. 35—36) или

§ 83 главы X настоящей работы.

Предисловие

7

дуктов труда установить общее понятие права собственности;

2) проверить это общее понятие в применении к

господствующим формам собственности всех антагонистических формаций;

3) проверить его в применении к праву собственности

^социалистического государства и правомочиям отдельных

социалистических госорганов.

Путь, проделанный нами при выработке общего понятия

права собственности и при его проверке не только в

применении к праву государственной социалистической собственности,

но и к основным формам собственности в эксплоататорском

общества, дал нам достаточное, с нашей точки зрения,

подтверждений правильности предложенного нами общего понятия.

Мы проверили научную годность этого понятия в

применении к ряду наиболее сложных и спорных проблем, связанных

с господствующими формами собственности каждой

антагонистической формации и служивших предметом дискуссии не

только в юридической, но и в исторической и экономической

литературе. Стремясь проверить предложенное нами общее

понятие права собственности преимущественно на материале

источников соответствующих эпох и стран,7 мы были

вынуждены— часто даже в ущерб архитектонике работы —

продолжать наш анализ до тех пор, пока нам не удавалось притти

к более или менее определенному выводу именно с точки

зрения предложенного нами общего понятия, хотя бы этот

вывод и совпадал — по своему конечному результату — с

выводами других исследователей. Мы не считали возможным

ограничиться простым заимствованием конечных выводов у других

исследователей потому, что нашей основной задачей в этой

области являлись проверка предложенного нами общего понятия

права собственности в применении к отношениям эксплоататор*

ского общества и противэпоставление их отношениям

социалистического общества под углом зрения того же общего

понятия права собственности.

7 Мы говорим: „преимущественно", имея в виду использованные нами

источники римского, феодального (русского и западноевропейского) и

буржуазного права. По отношению к праву собственности древнего Востока

и Греции мы были принуждены ограничиться, как правило, научной

литературой.

в

Предисловие

Исходя ив признания нераздельной связи исследования

права собственности социалистического государства с

исследованием правомочий его органов по управлению

предоставленными им имуществами, мы должны были и при

исследовании этих правомочий отказаться от ^традиционного

пути. При анализе юридической природы государственных

предприятий и их объединений (трестов) юристы, как

правило, отправлялись от двух основных понятий:

государственного органа и юридического лица. Нередко они исходили

при этом из некритически заимствованных у буржуазной

науки права понятий государственного органа и юридического

лица и стремились лишь среди многочисленных буржуазных

теорий государственного органа и юридического лица выбрать

те, которые казались им наиболее отвечающими

специфическим особенностям советского права. Между тем необходимо

было установить новое понятие социалистического госоргана,

отправляясь от учения Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина о

социалистическом государстве, от сталинского учения о

функциях социалистического государства, о социалистическом

планировании, о роли рабочих масс в выполнении

социалистического плана и т. д. Равным образом необходимо было

создать и новое — адэкватное условиям победившего социализма —

понятие юридического лица в советском праве как коллектива

трудящихся и на основе этих двух понятий построить единое

понятие социалистического госоргана как носителя

административной и гражданской правоспособности. Не установив этого

понятия, нельзя было довести до конца анализ права

государственной социалистической собственности, ибо оно может быть

раскрыто во всем его богатом и действенном содержании

только при условии нераздельного сочетания анализа права

государственной социалистической собственности как[общест-

венного присвоения с анализом правомочий социалистических

госорганов по управлению предоставленными им государством

имуществами.

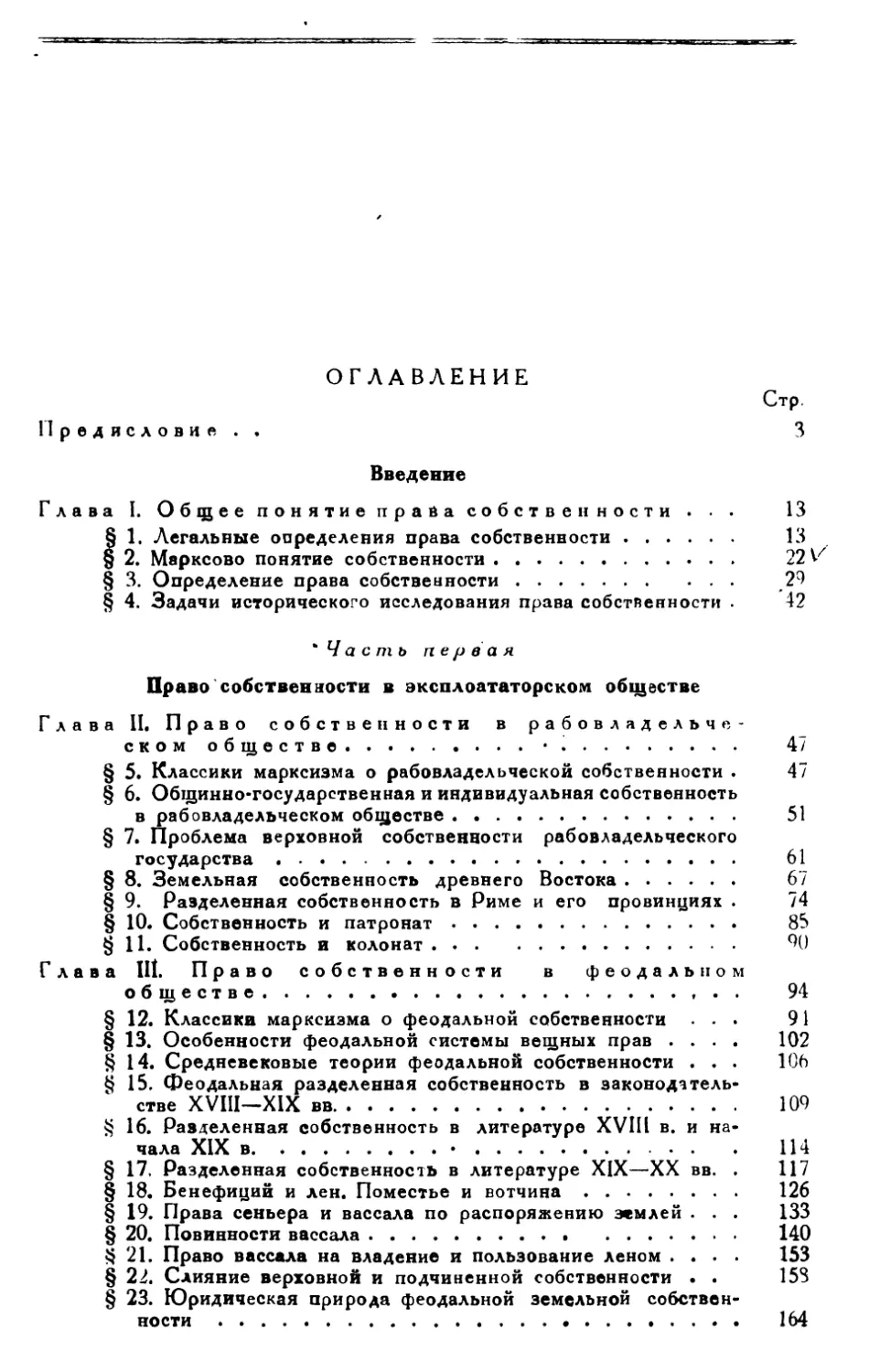

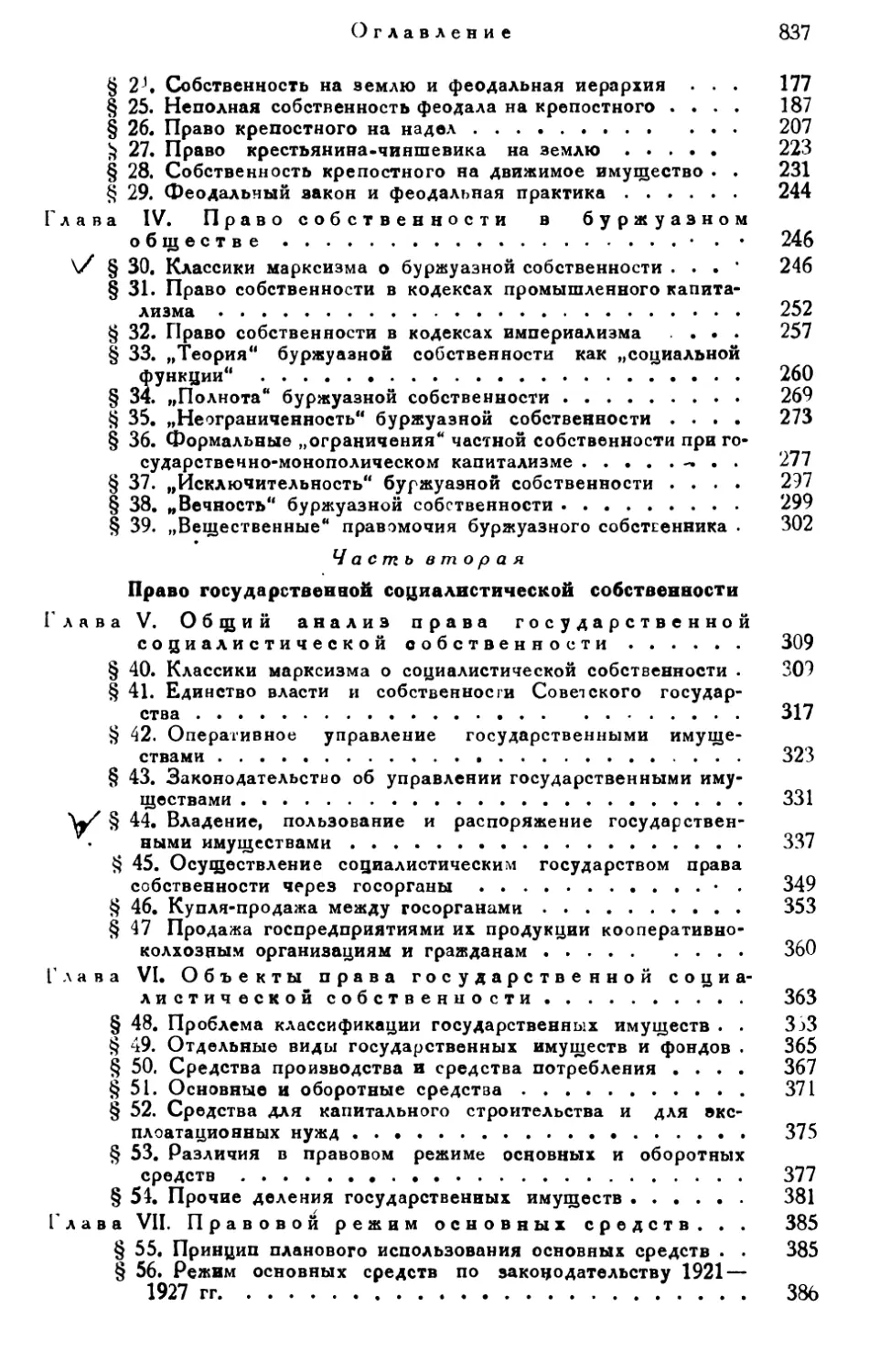

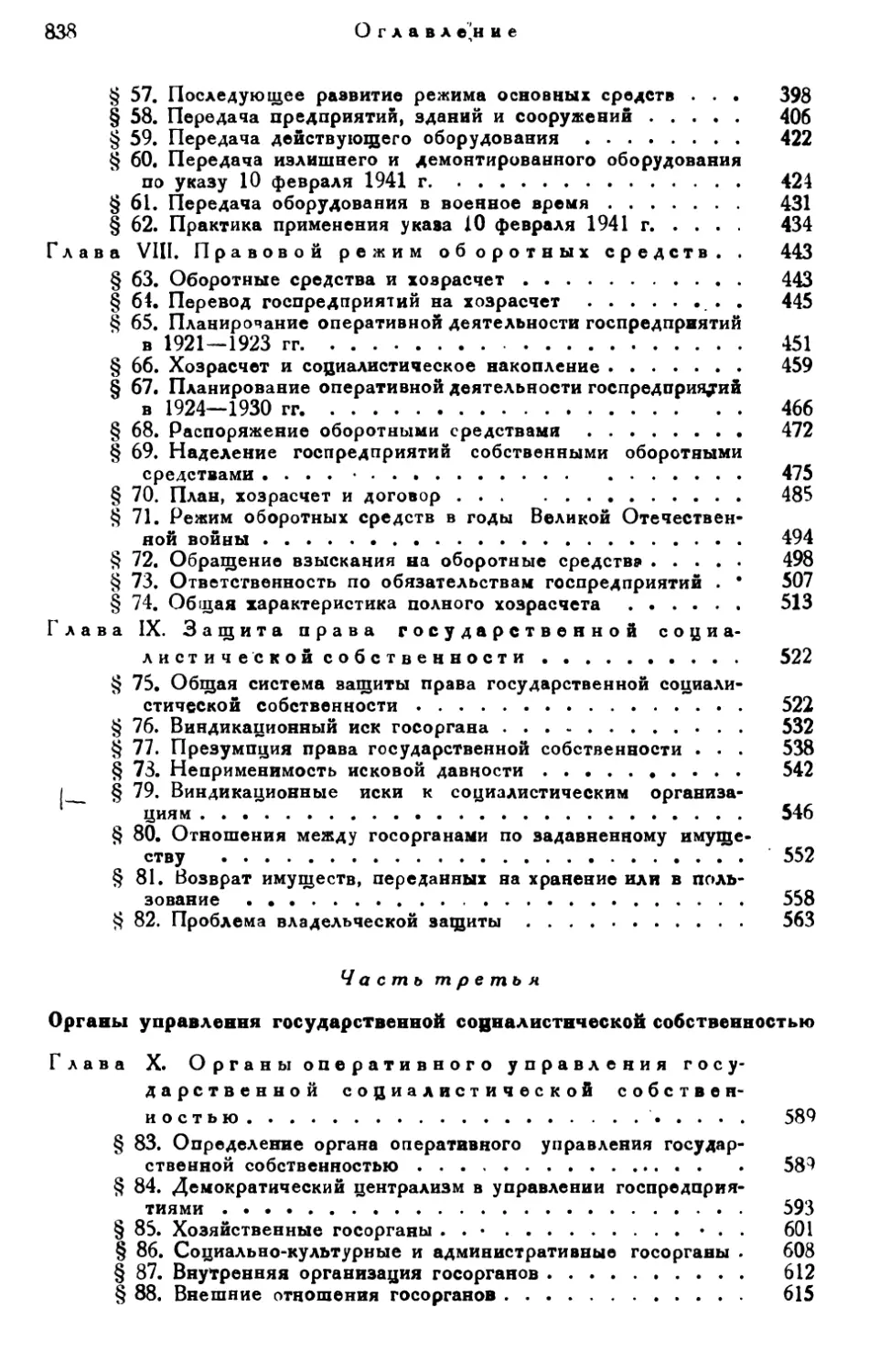

Сказанным определяются план и объем нашего

исследования. Установив во вводной главе общее понятие нрава

собственности (глава I), мы проверили его в следующих трех

главах, образующих первую часть нашей работы, в применении

Предисловие

S*

к собственности рабовладельческого, феодального и

буржуазного общества (главы II—IV). Во второй части мы даем

анализ права государственной социалистической собственности

(глава V), общую характеристику его объектов и правового

режима основных и оборотных средств (главы VI—VIII) и

анализ разнообразных средств охраны государственной

социалистической собственности (глава IX). Третью часть мы

посвящаем органам оперативного управления государственной

социалистической собственностью, их административной и

гражданской правоспособности (главы X—XII) и анализу двух основных

видов социалистических госорганов: хозрасчетных

предприятий и бюджетных учреждений (главы XIII—XIV).

Учитывая, что действующий режим основных и оборотных

средств хозрасчетных госпредприятий и система управления

последними создавались на протяжении более чем 25 лет,

отделяющих современный этап от момента перевода,

государственной промышленности на хозрасчет, мы дали

характеристику развития этого режима и системы управления

госпредприятиями от Наказа СНК 9 VIII 1921 и Основных положений

СТО 12 VIII 1921 до правительственных актов наших дней.

Тем самым мы получили возможность осветить в пределах

нашей темы историю советского строительства в ведущей

отрасли социалистического хозяйства: в государственной

промышленности. Одновременно мы предлагаем и проект

назревших изменений в законодательстве о трестированных

предприятиях.

На протяжении многих лет работы над нашей темой нам

неоднократно приходилось выступать с докладами,

посвященными общим и специальным ее проблемам, в Институте

права Академии Наук СССР, в Ленинградском университете

и в других ленинградских вузах. В прениях по этим докладам

нам пришлось выслушать большое количество возражений

и замечаний — как от юристов, так и от историков,

экономистов и философов, как от наших противников, так и от тех,

кто готов был присоединиться к нашим основным положениям.

Мы стремились посильно учесть эти возражения и замечания

в нашей работе и считаем своим долгом принести за них всем

нашим оппонентам глубокую благодарность.

10

Предисловие

Вместе с тем мы считаем необходимым особо подчеркнуть,

что ряд наших основных положений продолжает и в настоящее

время вызывать возражения со стороны некоторых научных

работников. Это относится, в особенности, к предложенному!

нами понятию социалистического госоргана и государствен-!

ного юридического лица и к нашим положениям о

юридической личности бюджетных учреждений, а также к ряду

вопросов, связанных с правомочиями хозрасчетных госпредприятий

по управлению закрепленными за ними основными и

оборотными средствами. Хотя эти возражения почти не получили

отражения в печати, мы сочли себя обязанными дать на них

ответ в соответствующих главах и параграфах_%нашей работы.

16 марта 1948 г.

<5

ВВЕДЕНИЕ

-' *~&ф&~

{f&^HS^Hfc1^

Глава первая

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

§ 1» Легальные определения права собственности

Приступая к разрешению нашей первой задачи — к

построению общего понятия права собственности, мы

прежде всего сталкиваемся с естественно возникающим

вопросом: не следует ли воспользоваться для этой цели тем, что

и римское право с его положениями о правах собственника

на владение, пользование и распоряжение вещью (jus utendi

et abutendi, jus utendi fruendi, jus possidendi, jus disponendi),l

и буржуазные кодексы, начиная с кодекса Наполеона2 и

кончая последними по времени Китайским и Итальянским

уложениями,3 а также и советский Гражданский кодекс,4 с большей

или меньшей определенностью и полнотой признают за

собственником право владения, пользования и распоряжения иму-

1 По утверждению Планиоля, римские юристы чаще пользовались

существительными: usus, fructus, abusus — или глаголами: uti, frui, abuti; термины

же: jus utendi и др. — были применены лишь комментаторами (Р 1 a n i о 1.

Traite elemental re de droit civil, 10-e ed., t.1, 1925, n° 2332). Это ни в какой

мере не исключает римско-правового происхождения данных формул — тем

более, что и сами римские юристы говорили о jus utendi fruendi

(ср. D. 7.1.1; 7 6.5 pr.).

2 Ст. 544 Французского гражданского кодекса 1804 г.; ср. §§ 1 и 9—

11 VIII титула I части Прусского земского уложения 1794 г.; §§ 354 и 362

Австрийского гражданского уложения 1811 г.; ст. 262 т. X ч. 1 Свода

законов Российской империи изд. 1832 г. (ст. 420 т. X ч. 1 изд. 1857 г. и ел.);

§§ 219—221 Саксонского гражданского уложения 1863 г.; § 436

Итальянского гражданского уложения 1865 г.: ср. также § 903 Германского

гражданского уложения 1896 г.; §§ 641 и 648 Швейцарского гражданского

уложения 1907 г.

3 § 765 гражданского уложения Китайской республики 1929 г.; ст.

23 утвержденной 31 I 1941 книги о собственности Итальянского

гражданского уложения (Gazetta ufficiale, 5 II 1941, Nr. 31).

* Ст. 58 ГК РСФСР 1922 г.

14

Общее понятие права собственности

гл. I

ществом? Нельзя ли, опираясь на это сходство легальных

формулировок» определить право собственности как право

владения) пользования и распоряжения вещью?

Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо уточнить

самое содержание каждого из названных правомочий — в

особенности содержание понятия владения, в которое и в

экономической, и в исторической, и в юридической науке, равно как

в законодательстве и практике вкладывается самое

разнообразное содержание.

1. Когда о владении говорят как об одном из правомочий

собственника (ст. 58 ГК РСФСР), то понимают под ним право

собственника на фактическое — физическое или хозяйствен?

ное — господство над вещью (право „держать вещь в своих

руках** — по образному, хотя юридически и не вполне точному,

выражению). Именно о владении как об одном из правомочий

собственника, владении, опирающемся на определенный

правовой титул: на право собственности (ст. 58 ГК), и будет итти

преимущественно речь в нашем дальнейшем изложении.

2. Владение может, однако, опираться и на иной правовой

титул: на право залогодержателя (ст. ст. 85 и 92 ГК) или

застройщика (ст. 71 ГК), на право из договора

имущественного найма или аренды (ст. ст. 152 и 170 ГК), из договоров

подряда (ст. ст. 220 и 222 ГК), комиссии (ст. ст. 275-а и 275-д

ГК), поклажи, перевозки и др. Такое владение в одних

случаях соединяется с правом пользования имуществом (владение

застройщика, нанимателя или арендатора, подрядчика по

отношению к строительному участку или строительным механизмам,

полученным от заказчика), в других случаях более или менее

строго обособляется от пользования объектом владения

(владение залогодержателя, комиссионера, поклажепринимателя

или перевозчика).

3. Римское, феодальное и буржуазное право наряду с

защитой владения, опирающегося на какой-либо правовой титул,

в том или ином объеме предоставляли и предоставляют

особые средства защиты и так называемому фактическому

владению имуществом — владению, не опирающемуся ни на

какой правовой титул и тем не менее охраняемому при

известных условиях судом (в некоторых случаях — даже против

собственника).5

4. Термин „владение" широко применяется, наконец, и для

обозначения того господства над вещью (имуществом), кото-

5 О средствах и пределах зашиты фактического владения в советском

праве см. наши статьи „Проблема защиты фактического владения в

советском праве" (Советское государство и право, 1941, № 4), „Защита

фактического владения в условиях мирного и военного времени* (Ученые труды

ВИЮН, вып. IX, 1947) и §82 главы IX.

§ 1

Легальные определения права собственности

IS

рое признавалось и охранялось правопорядком в качестве

наиболее полного господства над вещью, пока в той или иной

правовой системе еще не сложилось вполне определенного

понятия права собственности.6 Пережитки подобного

понимания термина „владение" сохранились не только в научной

и житейской речи, но и в законодательстве: когда говорят

о „землевладельце" или „домовладельце", то понимают под

ними именно собственника земли или дома.7

Таким образом, сталкиваясь с термином „владение",

необходимо прежде всего установить, в каком смысле он

применен в соответствующем источнике или произведении. Подчеркнем

еще раз, что в нашей работе мы понимаем под ним прежде

всего (хотя и не исключительно) владение как одно из

правомочий собственника — в отличие от права пользования,

включающего в себя право хозяйственного использования

самой вещи и ее плодов (доходов — ср. ст. 59 ГК), и права

распоряжения как права определить юридическую судьбу

вещи: отчудить, заложить, сдать в наем, завещать, либо

физически уничтожить ее в процессе производительного или

личного потребления.

Вернемся к поставленному нами вопросу. Нельзя ли,

используя внешнее сходство формул гражданских кодексов самых

разнообразных эпох и формаций, определить право

собственности как „сумму" трех правомочий собственника: права

владения, пользования и распоряжения?

Мы отвечаем на него отрицательно — по двум основаниям.

Прежде всего, право собственности отнюдь не

исчерпывается тремя названными правомочиями собственника, отнюдь

не „слагается из трех отдельных прав: владения, пользования

и распоряжения", как это утверждал в ряде своях решений

русский Сенат (к. р. 1869 г., № 1334; 3903 г., № 115).

Собственник может быть лишен всех трех праномочий и тем не менее

может сохранить право собственности и притом не только

в качестве dominium nudum („голая собственность"), как

думал редактор дореволюционного тома X — М. М.

Сперанский.8 В самом деле: при судебном аресте имущества с изъя-

е Ср. § 13 главы III.

7 Одним ив пережитков той же терминологии является применение

логй „владение" к дому с примыкающими к нему постройками как

к объекту личной собственности в СССР (ст. 182 и прнм. ГК).

8 Включая в легальное определение права собственности все три

правомочия собственника, М. М, Сперанский тем не менее усматривал

,еугаестоо собственности" в самом способе приобретения (titulus) права

собственности, а не в названных правомочиях собственника

(Объяснительная загмска содержания и расположения Сьода законов гражданских.—

Архив исторических и практических сведений, относящихся до России,

издаваемый Н, Калачовым. 1859, книга 2-я, отдел 1, стр. 10—11).

аб

Общее понятие права собственности

ГА. I

тием его из владения и пользования собственника и с

запретом ему распоряжения арестованным имуществом (ср. ст. ст.

275 и 280 ГПК РСФСР) у собственника остается все же

какой-то реальный „сгусток" его права собственности. Если

претензия взыскателя отпадет,9 право собственности

восстановится в полном объеме в лице собственника (jus reca-

dentiae — так называемая „упругость", или „эластичность",

права собственности).10 Если имущество будет продано за цену,

превышающую претензию взыскателя, собственник получит

излишек вырученной цены. Таким образом, „суммой" трех

правомочий не исчерпывается содержание права собственности.

Утверждая это, мы должны в то же время решительно

предостеречь против недооценки роли названных правомочий

в деле осуществления права собственности, в деле реализации

тех общественно-производственных отношений, которые

находят в праве собственности свое юридическое выражение. Мы

покажем ниже ту огромную роль, которую право владения,

пользования и распоряжения играет не только в реализации

отношений капиталистической собственности, но и в

осуществлении права государственной социалистической

собственности. Тем не менее они не исчерпывают собой всего

содержания права собственности, — и это первое основание против

того, чтобы „сумму" этих правомочий мы могли положить

в основу общего понятия права собственности.

Решающим является, однако, второе основание.

Когда перед теорией права стоит задача построить такое

общее понятие нрава собственности, которое как всеобщее

абстрактное определение могло бы быть отнесено ко всем

общественным формациям11 именно в качестве многократно

расчлененного и выраженного в различных определениях

понятия,12 это понятие должно само по себе обязывать к рас-

9 Инструкция НКЮ СССР о порядке исполнения судебных решений

от 23 IX 1939 предусматривает и другой возможный случай возврата

арестованного имущества собственнику. Если торговая организация в течение

установленного срока, несмотря на произведенную переоценку переданного

ей для реализации арестованного имущества, его не продаст, а взыскатель

откажется оставить его за собой в сумме переоценки, имущество

возвращается собственнику-должнику (ст. 65).

30 Ее значение подчеркивали еще римские юристы (I. 2.4. 4; см. также

D. 13.7. 18.1.)

11 Само собой разумеется, что о праве собственности речь может

итти лишь по отношению к тем формациям, в которых вообще имеются

государство и право. Поэтому проблема юридического опосредствования

собственности отпадает как по отношению к пераобытному обществу, так

и по отношению к развитому коммунистическому обществу (после

окончательного отмирания в нем государства и права).

12 См. методологические указания Маркса во введении к „К критике

политической экономии" (К. М а р к с и Ф. Энгельс, Соч., т. XII, ч. 1, стр. 175)

§ 1 Легальные определения права собственности 17

крытию специфических классовых особенностей

отдельных форм собственности в каждой формации. Внешне сходные

формулы легальных определений права собственности, данных

в источниках римского права,13 в буржуазных гражданских

кодексах (ст. 544 кодекса Наполеона, ст. 420 т. X ч. 1) или ст. 58

ГК РСФСР, с их jus utendi, fruendi, правом владения,

пользования и распоряжения и т. п., не удовлетворяют этому требованию

не потому, что они не раскрывают перед нами

непосредственно социальной сущности рабовладельческой,

буржуазной или социалистической формы собственности. Мы вообще

не вправе были бы ожидать этого от абстрактной формулы,

имеющей своей задачей определить общее понятие права

собственности, применимое ко всем — исторически известным —

правовым системам. Содержащийся в ней традиционный

перечень правомочий собственника по владению, пользованию и

распоряжению его имуществом представляет собой юридическое

выражениэ того общего, что свойственно праву собственности

на средства производства, обращения и потребления во всех

формациях, в которых в том или ином объеме и форме действует

закон стоимости. Мы имеем в виду товарно-денежную форму,

которую приобретают в той или иной мере средства

производства, обращения и потребления в названных формациях и которая

предполагает признание определенных правомочий за их

собственниками.u Известные положения Маркса о товаре

как потребительной стоимости и вещественном носителе

стоимости (меновой стоимости), о товаре как единстве

потребительной стоимости и стоимости15 относятся не только

к капиталистическому обществу, которое непосредственно

имел в виду Маркс в своем анализе товара 1в и в котором

„потребительные стоимости вообще производятся... лишь

потому и постольку, что и поскольку они являются

материальным субстратом, носителями меновой стоимости" 17 С

соответствующими модификациями они могут быть отнесены

и к другим антагонистическим формациям — к тем этапам их

развития, на которых существовали товарное производство

и товарное обращение, „несмотря на то, что подавляющая

масса продуктов, предназначаемая непосредственно для

собственного потребления", не превращалась в товары „и

следовательно, общественный процесс производства далеко еще

is D. 7.1.1; 7.6.5 Рг.

]4 См. ниже, стр. 18—20.

•5 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 42 и 207; ср.

В. И. Ленин, Соч., т. XVIII, стр. 15 („Сочинения" В. И. Ленина цитируются

по второму изданию).

16КМарксиФ Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 41 ел.

17 Там же, стр. 206.

* А. В. Венедиктов

18

Общее понятие права собственности

гл. I

не во всем своем объеме" был подчинен в них „господству

меновой стоимости".18 В дополнении к т. III „Капитала"

Энгельс указывал, что „закон стоимости Маркса имеет силу...

для всего периода простого товарного производства", „для

периода, который длится с начала обмена, превратившего

продукты в товары, и вплоть до XV столетия нашего

летоисчисления",— иначе говоря, что „закон стоимости

господствовал в течение периода в пять-семь тысяч лет".19

В этом действии закона стоимости — в качестве

всеобщего стихийного закона, регулирующего и

определяющего весь общественный процесс прзиззодства и обращения

в капиталистическом обществе, или в качестве подчиненного,

но столь же стихийного закона на соответствующих этапах

рабозладельческого и феодального общества, — следует искать

объяснения сходства легальных формулировок отдельных

правомочий собственника, которые положительное право

разных эпох давало в применении к столь различным типам

и формам собственности. Когда римские формулы о jus utendi

et abutendi, jus utendi fruendi, jus possidendi, jus disponendi

получали широкое применение не только в период рецепции

римского права, но и в ряде гражданских кодексов XVIII

иXIXвв.,20 это не было простым заимствованием

формулировок, простым внешним сходством. Римское право

собственности отразило в приведенных формулировках те черты

„чистой частной собственности"21 простого товарного

производства, которые получили широкое признание и

дальнейшее развитие — на иной социальной основе — в условиях

капиталистического товарного производства.

Характеризуя различные формы „законодательного освящения" новых

буржуазных экономических отношений, Энгельс писал: „Можно

было также, как это произошло в Западной Европе, принять

за основу первое всемирное право общества, состоящего из

товаропроизводителей, т. е. римское право, с его тончайшей

разработкой всех существенных отношений простых

товаровладельцев: купли и продажи, ссуды, долга, договора и прочих

обязательств... Можно, наконец, после великой буржуазной

революции, создать, на основе все того же римского права,

такой образцовый свод законов буржуазного общества, как

французский Code civil".22

18 Ср. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 188; ср. стр.

89 и т. XIX, чм 1, стр. 152.

19 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 500—501.

20 См. выше, стр. 13.

21 Ср. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сэч., т. IV, стр. 52,- т. XVI, ч. I,

стр. 446.

22 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., т. XIV, стр. 672.

§ 1 Легальные определения права собственности 19

Каким образом, однако, „одно и то же право собственности"

могло сохранить „свою силу" в условиях и простого и

капиталистического товарного производства—несмотря „на полный

переворэт" в способе присвоения?23 Еще во введении к „К

критике политической экономии" (1857 г.) Маркс указывал на

необходимость исследования „трудного пункта (der eig-enllich

schv/ieriore Punkt)" о том, каким образом „производственные

отношения, как правовые отношения, вступают в неравное

развитие (wie die Produktionsverhaknisse als Rechtsverhaltnisse

in ungbiche Entwicklung treten)". Как пример подобного

„неравного развития" производственных отношений и

опосредствующих их правовых отношений Маркс приводил

„отношение римского частного права.,, к современному производству".24

В написанном непосредственно вслед затем „черновом наброске"

(Rohentwurf) основных положений критики политической

экономии (1857—1858 гг.) Маркс дал первоначальный вариант

того замечательного анализа превращения законов стоимости

простого товарного производства в законы капиталистического

производства,л который был позднее развернут им в

изумительные по глубина и яркости формулировок страницы

главы 22-й т. I „Капитала"ie и который дает возможность

понять действительные основания рецепции римских формул

о правомочиях собственника буржуазным законодателем.

Исходным моментом и основой превращения законов

присвоения простого товарного производства в законы

капиталистического производства явился обмен эквивалентов: покупка

капиталистом рабочей силы, ставший „только видимостью"

обмена эквивалентов, „пустой формой, которая чужда своему

собственному содержанию и лишь затемняет его".27 Однако

и для отправного акта эксплоатации (для найма рабочего)

и для реализации произведенного рабочим товара, без чего

не может быть реализована полученная капиталистом

прибавочная стоимость,28 — иначе говоря, для реализации права

капиталистической собственности как права присвоения чужого

неоплаченного труда — капиталистический собственник

нуждается в тех же правомочиях, в каких нуждается простой

товаровладелец при реализации своего права собственности

как права присвоения продукта своего собственного труда.

2» Ср. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 645.

24 Karl Marx. Grundrisse der Kritik der Politischen Oekonomie.

M., 1939, S. 30 ^цит. „Grundrisse"), или К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч.

т, ХП, *т. I, стр. Л)0.

25 Karl Marx. Grundrisse, S. 360—362.

™ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 640-645.

27 Там же, стр. 641.

28 К. МарксиФ. Энгельс, Соч., т. XIX, ч. 1, стр. 262—263.

2*

20

Общее понятие права собственности

гл. I

В условиях товарного производства и частной собственности

на средства производства отчуждение товара как единства

потребительной стоимости и стоимости требует одних и тех же —

по своей юридической форме — правомочий в лице

товаровладельца, будет ли им мелкий товаропроизводитель или

капиталистический собственник: права владения, пользования

и распоряжения, наличие которых дает собственнику

возможность осуществить свою власть над товаром в его

„натуральной форме".29 Абстрактная же форма права собственности

товаровладельца и акта обмена дает капиталистическому

собственнику возможность скрыть за прежней формой права

собственности и акта купли-продажи новый способ присвоения:

присвоение чужого неоплаченного труда наемного рабочего.

Поскольку и при социализме действует закон стоимости, —

правда, в преобразованном виде, в качестве сознательно

применяемого, а не стихийного, и подчиненного, а не основного

закона, вне всякой связи с эксплоатацией,30 — право

собственности в СССР в ряде отношений также осуществляется

с использованием товарно-денежной формы, и двойственная

природа товара как потребительной стоимости и

вещественного носителя стоимости проявляется и в построении ряда

общественно-производственных отношений в СССР. Этим

обусловливается и некоторая абстрактность в формулировке

правомочий собственника в ст. 58 ГК РСФСР, внешне

сходной с приведенными выше формулами римских юристов или

буржуазных кодексов. Глубоко отличный характер

производственных отношений в СССР и революционно-творческая

роль социалистического государства в построении новой —

социалистической — экономики предопределяют, однако,

качественно иные содержание и роль товарно-денежной формы

в СССР,31 а вместе с тем и иное конкретное содержание

29 Ср. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 59—60.

30 Н. А. Вознесенский. Пятилетний план восстановления и

развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг. Лениздат, 1946; стр. 23:

„Государственное планирование народного хозяйства СССР использует

в интересах укрепления и развития социалистического производства закон

стоимости с той особенностью, что в советской экономике исключено

превращение стоимости в капитал, эксплоатирующий труд". — Ср. его ж е.

Военная экономика СССР в период Отечественной войны. Госполитиздат,

1947, стр. 145—143. См. также статью (без подписи) „Некоторые вопросы

(преподавания политической экономии" (Под знаменем марксизма, 1943»

№ 7—8, стр. 43, 65, 70 и 72—75). — А. Леонтьев. Предмет и метод

политической экономии (1945, стр. 44—50). — К. В. Островитянов.

Об основных закономерностях развития социалистического хозяйства

(Большевик, 1944, .Na 23—24, стр. 56 и 58—59). — Его же. К вопросу о товаре

в советском хозяйстве (Плановое хозяйство, 1946, № 6, стр. 55—63).

31 И. В. Сталин. Заключительное слово по политическому отчету

|ДК на XIV съезде партии [XIV съезд ВКП(б), стенографический отчет,

§ 1 Легальные определения права собственности 21

тех правомочий, которые социалистическое право признает

и закрепляет как за самим социалистическим государством

и кооперативно-колхозными организациями, так и за

отдельными трудящимися. Но вскрыть специфический характер этих

правомочий можно, только отправляясь от принципиальных

различий в способах присвоения между правом собственности

в буржуазных странах и в СССР и конкретных различий

между отдельными формами собственности в самом СССР.

Оставаясь же в плоскости юридического анализа самых

правомочий собственника по владению, пользованию и

распоряжению его имуществом, взятых вне их связи с различием

в способах присвоения, исследователь оказался бы в плену

у абстрактной формы этих правомочий, обусловленной

двойственной природой товара, и так же не смог бы установить

специфических различий между формами собственности в СССР

и в буржуазных странах, как исследователь права

собственности мелкого товарного производителя и капиталиста не мог

бы вскрыть всей глубины различий между собственностью

того и другого, если бы он ограничился юридическим

анализом их правомочий по владению, пользованию и распоряжению

товаром, не вскрывая различия в спо:обе присвоения.

Именно поэтому в основу общего понятия права

собственности не могут быть положены сумма отдельных правомочий

собственника или право распоряжения как наиболее

характерное, по утверждению некоторых авторов, правомочие

собственника, равно как и отдельные формальные критерии,

выдвинутые буржуазными юристамиу2 и отчасти нашедшие признание

в буржуазных гражданских кодексах:33 определения права

собственности как права всеобъемлющего, высшего, наиболее

полного, абсолютного, неограниченного или исключительного

господства над вещью. Подобные определения, аналогично

правомочиям собственника по владению, пользованию и

распоряжению его имуществом, могут быть наполнены

специфическим конкретным содержанием только в их связи со

способом присвоения, присущим той форме собственности, для

характеристики которой эти определения привлекаются.

Итак, ни названные правомочия собственника (в их

совокупности или отдельно взятые), ни приведенные выше

формальные критерии не могут быть положены в основу такого общего

понятия поава собственности, которое, оставаясь абстрактным

ГИЗ, 1926, стр. 496]; Отчетный доклад на XVII съезде партии о работе

UK ВКП(б) [XVII съезд ВКП(б), стенографический отчет, Партиэдат,

Г931, стр. 26].

Я* См. §§ 34—35 и 37—33 главы IV.

зз Ср. art. 544 Code civil, ст. 420 т. X ч. 1, § Г03 BGB, § 641 ZGB,

§ 765 Китайского гражданского уложения.

22

Общее понятие права собственности

гл. Г

и потому применимым ко всем общественным формациям, тем

не менее обязывало бы к раскрытию специфических классовых

особенностей отдельных форм собственности в каждой

формации.

Отправным пунктом и основой для такого понятия права

собственности является марксово понятие

собственности как присвоения.

§ 2. Марксово понятие собственности

В предисловии к „К критике политической экономии",

написанном непосредственно перед изданием этого гениального

преддверия к. „Капиталу" (в январе 1859 г.), и во введении,

написанном еще в августе—сентябре 1857 г. и

предшествовавшем по времени не только самой книге, но и составлению

названного выше „чернового наброска" (Rohentwurf) основных

положений критики политической экономии (1857—1858 гг.),34

Маркс дает два общеизвестных и взаимно связанных

определения собственности,

„На известной ступени сзоего развития,—гласит первое

из них, — материальные производительные силы общества

приходят в противоречие с существующими производственными

отношениями, или — что является только юридическим

выражением этого—с отношениями собственности, внутри которых

они до сих пор развивались".35 Здесь собственность

понимается в самом широком смысле — не только как основной

институт, определяющий всю совокупность производственных

отношений того или иного общества, но как юридическое

выражение этих отношений в целом. Можно предположить,

что именно поэтому В. И. Ленин, цитируя соответствующее

место из предисловия к „К критике политической экономии",

перевел немецкий термин Маркса: „Eigentumsverhaltnisse" —

словами: „имущественные порядки".36 В том же широком

смысле Маркс и Энгельс применяли понятие „отношения

собственности" (Eig-entumsverhaitnisse) и в „Манифесте

коммунистической партии", понимая подними отношения производства

и обмена вообще или организацию производства в целом. „На

известной ступени развития этих (буржуазных, —А. В.) средств

производства и обмена (Produktions-und Verkehrsmitlel)

отношения, в которых происходили производство и обмен

феодального общества, феодальная организация земледелия и

промышленности, одним словом, феодальные отношения соб-

з* Karl Marx. Qrundrisse, S. VIl-VUL

35 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. ХИ, ч. 1, ciy. 7

30 В. И. Ленин, Соч., т. I. стр. 59.

§2

Марксово понятие собственности

23

ственности (Eigentumsverhaltnisse), уже перестали

соответствовать развившимся производительным силам". И далее:

„Современное буржуазное общество с его буржуазными

отношениями производства и обмена (Produktions- und Verkehrsverhalt-

nisse), буржуазными отношениями собственности (Eigentums-

verhaltnisse), создавшее как бы по волшебству могущественные

средства производства и обмена (Produktions- und Verkehrsmit-

tel), походит на волшебника, который не в состоянии более

справиться с подземными силами, вызванными его

заклинаниями. Вот уже несколько десятилетий история

промышленности и торговли представляет собой историю возмущения

современных производительных сил против современных

производственных отношений (Produktionsverhaltnisse), против тех

отношений собственности (Eigentumsverhltnisse), которые

являются условием существования буржуазии и ее господства".37

В том же широком смыслэ Маркс писал о собственности

и П, В. Анненкову 28 декабря 1846 г.: „Собственность,

наконец, является в системе Прудона последней категорией.

В действительном мире, наоборот, разделение труда и все

прочие категория Прудона суть общественные отношения,

которые в совокупности образуют то, что в настоящее время

называют собственностью". "8

Наряду с этим широким понятием собственности,

охватывающим всю совокупность общественных

(общественно-производственных) отношений в целом, Маркс широко пользуется

понятием собственности как присвоения. Известное

положение из введения к » К критике политической экономии"

37 К. Маркс и Ф. Энгельс Манифест коммунистической партии.

Госполитиздат, 1948, сгр. 53—54. (Karl Marx. Ausg-ewahlte schriften.

1934, S. 203—209). Приводим рядом с русским переводом текст

подлини л ка, чтобы лишний раз подчеркнуть соответствие последнего

русского перевода (194S г.) оригиналу. Исходя из общего смысла приведенных

положений „Манифеста", мы считаем, что Маркс и Энгельс в данном месте

амели в виду имущественные отношения в целом, а не только

отношения собственности в точном или узком смысле слове.

38 К. Маркс иФ. Энгельс, Соч., т. XXV, стр. 25—26. Сопоставляя

приведенные положения классиков марксизма, нетрудно убедиться, что под

отнолениями собственности (Eig-entumsverhaltnisse) они понимали в одних

случаях юридическое выражение производственных отношений

(К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XII, ч. 1, стр. 7), в других же —

производственные отношения в смысле экономических отношений

(К. Маркс и Ф. Энгельс Соч., т. V, стр. 488; т. XXV, стр. 25—2о).

С исключительной четкостью Маркс формулировал то и другое

понимание отношений собственности в письме Швейцеру о Прудоне от 24 1 1855,

в котором он писал о политической экономна, „обнимающей

совокупность, г. отношений собственности не в их юридическом выражении как

воле>,ых отношений, а в их реальной форме, т. е. как производственных

отношении*,... как „экономических отношений" (К. М а р к с и Ф, Энгельс,

Соч., г. XIII, ч. 1, стр. 25).

24

Общее понятие права собственности

ГА. I

гласит: „Всякое производство есть присвоение индивидом

предметов природы39 внутри и посредством определенной

общественной формы. В этом смысле будет тавтологией сказать,

что собственность (присвоение) есть условие производства...

ни о каком производстве, а стало быть, ни о каком обществе,

не может быть речи там, где не существует никакой формы

собственности, — это тавтология. Присвоение, которое не

присваивает,40 есть contradictio in subjecto".41

Написанный непосредственно вслед за введением к „К

критике политической экономии" „черновой набросок" основных,

положений критики политической экономии дает богатый

материал для понимания марксова положения о собстаенности

как присвоении — в особенности в разделе о формах,

предшествующих капиталистическому производству.42 Маркс

определяет в нем собственность как „отношение отдельного

человека к естественным условиям труда и

воспроизводства как к принадлежащим ему, как к объективным условиям".4^

Указывая на то, что при общинной собственности „присвоение

естественного условия труда (земли...) происходит не при

посредстве труда, но предшествует ему как его предпосылка",

Маркс говорит: „индивид относится к объективным условиям

труда просто как к своим ..." 44

Характеризуя собственность римского гражданина, Маркс

вновь поясняет: „Его собственность, т. е. отношение

к естественным предпосылкам его производства, как к

принадлежащим ему, как к своим, опосредствовано тем, что он сам

является естественным членом известного коллектива",45

„Собственность означает, следовательно, — говорит Маркс

страницей ниже, — первоначально не что иное, как отношение

человека к его естественным условиям производства... как

к своим, как к предпосылкам, данным вместе с его

39 В подлиннике: „Aneignung der Natur", т. е. „присвоение природы"

(Karl Marx. Zur Kritik der politischen Oekonomie. M.—L„ 1934, S. 221)„

40 В подлиннике: „Eine Aneignung, die sich nichts zu eigen machti.."

(S. 221).

41 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XII, ч. 1, стр. 177.

*2 Karl Marx. Grundrisse, S. 375—413. Русский перевод этого

раздела опубликован в журнале „Пролетарская революция", 1939, № 37

стр. 149—186, Первым откликом на этот раздел в советской юридической

литературе являются статьи: М. А. Аржанов. Вопросы происхождения

и раззития форм собственности в новой рукописи К. Маркса, и С, Н. Б р а-

г у с ь. Вопросы собственности в рукописи Маркса — „Формы,

предшествующие капиталистическому производству" (Советское государство и право,

193е), № 5, стр. 39 ел., и 194Э, №- 11, стр. 23 ел.),

43 К 1 г 1 М а г х. Grundrisse, S. 376 (русский перевод, стр. 152).

44 „Das Individuum verhalt sich einfach zu den Bedingungen Arbeit al&

den seinen" (Grundrisse, S. 384; русский перевод, стр. 159).

4fi Karl Marx. Grundrisse, S. 389—390 (русский перевод, стр. 164).

5 2

Марксово понятие собственности

2S-

собственным бытием".46 Ту же мысль о собственности;

как отношении человека к условиям производства, к условиям

или орудиям труда „как к своим", „как к своим

собственным", Маркс настойчиво повторяет и в ряде других мест того

же раздела своей рукописи.47

Приведенные высказывания Маркса относятся к формам

собственности, свойственным докапиталистическим

формациям. В другом разделе той же рукописи Маркс

применяет понятие собственности как присвоения к

капиталистическому производству и дает первоначальный вариант

тех положений о превращении законов собственности простого

товарного производства в законы капиталистического

присвоения, которые позднее были развернуты им в главе 22-й

первого тома „Капитала". Обмен добавочного капитала (Sur-

pluskapital), т. е. присвоенного капиталистом чужого

овеществленного труда, на новый живой труд представляется

полностью основанным на законах обмена эквивалентами,

оцененными по количеству содержащегося в них труда или рабочего

времени, „юридически выражаясь, предполагает лишь право

собственности на свой собственный продукт и свободное

распоряжение им". Но право собственности на стороне

капитала диалектически превращается „в право на чужой продукт

или в право собственности на чужой труд, в право присвоить

себе чужой труд без эквивалента", а на стороне труда —

„в обязанность относиться (sich verhalten) к своему

собственному труду или к своему собственному продукту как к чужой

собственное!и". Отношение обмена (эквивалента, — А. В.)

„полиостью отпало или является только простой

видимостью (ein blosser Schein)". „Первоначально право

собственности было основано на собственном труде. Теперь право

собственности выступает как право на чужой труд и как

невозможность для труда присвоить себе свой собственный

продукт. Полное отделение собственности и еще более богатства

от труда является ныне следствием закона, который исходил

из их тождества".48

Нет необходимости сопоставлять приведенные положения

Маркса из рукописи 1857—1858 гг. с более развернутыми

46 Karl Marx. Grundrisse, S. 391 (русский перевод, стр. 163).

47 Karl Marx. Grundrisse, S. 375, 393, 395, 398 (русский перевод,

стр. 150, 1о7, 169 и 172). Ср. с этими положениями более раннюю

формулировку частной собственности как „чувственного присвоения

человеческого существа и жизни, присвоения предметного человека, созданных

человеком и для человека человеческих вещей. .." [Подготовительные

работы для „Святого семейства" (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч.>

т. Ш, стр. 625)].

«8 Karl Marx. Grundrisse, S. 360—362.

"26

Общее понятие права собственности

гл. I

их формулировками, данными в главе 22-й т. I „Капитала".48

Приведем лишь заключительные выводы Маркса, имеющие

особое значение для вопроса о праве собственности.

„Пока при каждом акте обмена, взятом в отдельности,

соблюдаются законы обмена, способ присвоения может

претерпеть полный переворот, не затрагивая права

собственности... Одно и то же право собственности сохраняет

свою силу как вначале, когда продукт принадлежит

производителю и когда последний, обменивая эквивалент на эквива'

лент, может обогащаться лишь за счет собственного труда, так

и в капиталистический период, когда общественное богатство...

становится собственностью тех, кто в состоянии постоянно

все вновь и вновь присваивать неоплаченный труд других50...

В той самой мере, в какой товарное производство,

развиваясь сообразно своим собственным законам, превращается

в производство капиталистическое, в той же самой мере

законы собственности, свойственные товарному производству,

переходят в законы капиталистического присвоения".51

Мы намеренно приводим эти положения Маркса о

возможности полного переворота в „способе присвоения" при

неизменности права собственности непосредственно вслед за общими

высказываниями Маркса о природе капиталистической

собственности, чтобы одновременно подчеркнуть и неразрывную

связь понятий „собственности" и „присвоения" в применении

к капиталистической собственности и возможность известного

расхождения между действительным содержанием собственности

как специфическим для каждой общественной формации

способом присвоения и той юридической формой, которую этот

способ присвоения получает в правовой системе данной

формации. Мы вернемся, однако, к этому вопросу ниже, в данный

49 См. К. М а р к с и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 640—645.

50 Говоря о сохранении одного и того же права собственности в

условиях простого и капиталистического товарного производства, Маркс имеет

в виду, несомненно, абстрактную форму этого лрава,

обусловленную экономическими законами товарного производства, форму, которую

в известной мере можно было бы назвать „внешней видимостью"

прежнего закона присвоения—аналогично тому, как Маркс называет куплю-

продажу рабочей силы „внешней видимостью" обмена эквивалентами.

В главе 2'2-й т. I „Капитала" Маркс с предельной ясностью раскрывает

и действительное содержание права собственности простого

товаровладельца, с одной стороны, и капиталиста, — с другой (К. Маркс

и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 641—643).

51 К. М а р к с и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 615 (разрядка

наша, — А. В.). Необходимо иметь в виду, что Маркс говорит в данном

месте о „законах собственности" в экономичес <ом, а не в юридическом

смысле: об экономических законах развития собственности (ср. стр. 64 ),

а не об издаваемых государственной властью закэнах о праве собственности.

§ 2

Марксово понятие собственности

27

же момент напомним лишь, что и Энгельс в „Анти-Дюринга"

широко пользуется понятием собственности как

присвоения в применении и к мелко-товарной, и к капиталистической,

и к социалистической собственности.62

Понятие собственности как совокупности общественно-

производственных отношений, конечно, включает в себя

и понятие собственности как присвоения, как условия

производства, как особого отношения индивида и коллектива

к средствам производства. Более того, именно особый

характер и способ, каким осуществляется соединение работников

произвэдства и средств производства, „различает отдельные

экономические эпохи социальной структуры".^

„Непосредственное отношение собственников условий производства

к непосредственным производителям ... — вот в чем мы всегда

раскрываем самую глубокую тайну, сокровенную основу

всего общественного строя..." (Маркс).54 С предельной

четкостью эту связь собственности на средства производства

с общей структурой производственных отношений

охарактеризовал товарищ Сталин в главе IV „Истории ВКП(б)":

„... состояние производственных отношений отвечает... на

.. .вопрос: в чьем владении находятся средства

производства,.., в чьем распоряжении находятся средства

производства, в распоряжении всего общества, или в распоряжении

отдельных лиц, групп, классов, использующих их для эксплоа-

тации других лиц, групп, классов". Товарищ Сталин показал

также и конкретный характер связи каждого из пяти основных

типов производственных отношений с господствующей при

«ем формой собственности на средства производства как

основой этих производственных отношений.б5

Поскольку собственность как присвоение, как особое

отношение лиц, групп и классов к средствам производства,

образует собой самую основу всей системы производственных

отношений56 и уже по одному этому выделяется среди всей

остальной массы производственных отношений, именно

понятие собственности как присвоения должно служить отправным

и ф. Энгельс. Анти-Дюринг. 1933, стр. 231—233, 193, 295 и 297

(К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 273-274, 233, 23S и 237).

53 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVIII, стр. 37.

54 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIX, ч. 2, стр. 353.

55 И. В. Сталин. Вопросы ленинизма Изд. 11-е, 1°3"\ стр. 553—553.

5и Ср. акад. А. Я. Вышинский. XVHI съезд ВКП(б) и задачи науки

•социалистического права: „Система права каждой общестзенноя формации

соответствует лежащей в ее основе экономической системе,

опирающейся на определен н у ю форму собственности"

(Советское государство и право, 1939, №3, стр. 23. Разрядка наша,—

/1. В.), Именно потому, что экономическая система — инмми словами,

28

Общее понятие права собственности

гл. I

пунктом и основой для построения юридического понятия

права собственности. Ибо собственность в самом широком

смысле—собственность как совокупность

общественно-производственных отношений в целом —юридически опосредствуется

не только путем права собственности, но и путем всей

системы иных имущественных прав как вещного

(ограниченные права пользования чужой вещью), так и

обязательственного характера. Даже и соединение непосредственных

производителей со средствами производства не всегда

опосредствуется при помощи одного права собственности. При

рабовладельческом способе производства это соединение

опосредствуется при помощи одного права собственности рабовладельца

на средства производства, а также на работника производства.

Равным образом и при мелком товарном производстве

соединение работника со средствами производства получает полное

юридическое выражение в его праве собственности на эти

средства произ юдства. Напротив, при капиталистическом

способе производства право собственности капиталиста на

средства производства получает необходимое дополнение

в договоре предпринимателя с рабочим, не говоря

уже о других вещно- и обязательственно-правовых институтах,

при помощи которых опосредствуются промежуточные формы

капиталистической эксплоатации (например крестьянская аренда

парцеллы).

Таким образом, при переводе марксова понятия

собственности как присвоения на язык права необходимо отграничить

право собственности от других, хотя бы и неразрывно

с ним связанных, но по своей юридической природе и форме

отличных от него, отношений. Необходимо учесть при этом,

что понятие собственности как присвоения включает два

момента: 1) отношение индивида или коллектива к

средствам (условиям) производства „как к своим", т. е.

распределение средств производства — то, что условно можно

было бы назвать „статикой" присвоения, и 2) присвоение

индивидом или коллективом продуктов производства,

продуктов своего собственного или чужого труда — то, что

условно можно было бы назвать „динамикой" присвоения.

Оба момента неразрывно связаны между собой.

Распределение средсгв (условий, орудий) производства „заключено

внутри самого процесса производства" и „определяет

строение производства". „Рассматривать производство независимо

система производственных отношений — опирается на определенную форму

собственности, среди общей массы этих проивводственных отношений

и должна быть выделена „определенная форма собственности" (в узком

смысле слова), на которую опирается та или иная экономическая система*

$ з

Определение права собственности

29

от этого, заключающегося в нем распределения, — подчеркивал

Маркс во введении к „К критике политической экономии",—

есть, очевидно, пустая абстракция".Б7

С другой стороны, и „собственность, поскольку она есть

только известное отношение к условиям производства как

к своим..., осуществляется только через само производство.

Действительное присвоение сперва совершается не в

мысленном, а в действенном, реальном отношении к этим условиям, —

действительное использование их как условий своей

'субъективной деятельности".58 Иначе говоря, распределение средств

{условий) производства („статика" присвоения) прежде всего

реализуется в процессе производства и воспроизводства как

присвоение продуктов производства („динамика" присвоения),

являются ли ими продукты своего или чужого труда, новые

средства производства или средства потребления.

Распределение последних, неоднократно указывал Маркс, ,,есть всегда

лишь следствие распределения самих условий производства".59

§ 3. Определение права собственности

Итак, при определении понятия права собственности

марксистско-ленинская теория права должна отправляться

от марксова понятия собственности как присвоения

природы индивидом внутри и посредством определенкой

общественной формы, собственности как отношения индивида или

коллектива к условиям или средствам производства „как

к своим".

Можно ли при переводе этого понятия собственности как

определенного общественно-производственного отношения на

язык права ограничиться простым определением права

собственности как права присвоения?

Сложность вопроса заключается в том, что собственность

чак присвоение внутри и посредством определенной

общественной формы, как общественно-производственное отношение,

в отдельных формациях получает юридическое выражение

не только в праве собственности как особом юридическом

институте данной системы права, но и в ряде других

юридических институтов той же системы. Так, например,

собственность капиталиста как присвоение неоплаченного труда

наемного рабочего опосредствуется не только при помощи права

собственности в юридически-техническом смысле (права собст-

5? К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XII, ч. 1, стр. 186—187.

58 Karl Marx. Grundriase, S. 393 (русский перевод, стр. 167).

бс К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XV, стр. 276; ср. т. XII, ч. 1.

«тр. 186.

30

Определение права собственности

гл. I

венности в гом его виде или форме, как его регулирует

буржуазный закон), но и при помощи договоров найма рабочей

силы, купли-продажи товаров, займа, имущественного найма

и т. д. Достаточно напомнить также сложнейшее

„переплетение" отношений частных собственников-капиталистов в период

империализма, опосредствуемое при помощи акционерной

формы и огромного числа договорных и иных связей.60 Что

экономические понятия вообще нельзя механически переводить

на язык права, йагляднее всего можно проиллюстрировать

на ссуде денежного капитала, анализ которой дан Марксом

в т. III „Капитала". Маркс указывает три возможных формы

ссуды денежного капитала: 1) ссуду определенной суммы

денег, 2) ссуду стоимости определенной л^ассы товаров,

фиксированной в сумме денег, и 3) ссуду таких товаров,

которые „по характеру своей потребительной стоимости могут

быть даны в ссуду лишь как основной капитал, например

дома, суда, машины и т. д.". „Но, — подчеркивает Маркс,—

всякий ссужаемый капитал, какова бы ни была его форма

и как бы природа его потребительной стоимости ни

модифицировала обратную уплату, всегда является лишь особой

формой денежного капитала". И далее: „Если в ссуду дается

товар как капитал, то он является лишь замаскированной

формой денежной суммы".61 Поэтому дая экономиста ссуда

денежного капитала во всех трех формах представляет собой

одно и то же общественно-производственное отношение: ссуду

денежного 'капитала. Юристы же, напротив, квалифицируют:

1) ссуду денег как заем или, применяя банковский термин,

как „ссуду", 2) ссуду товаров — как куплю-продажу в кредит

и 3) ссуду домов, судов и машлн— как имущественный наем

(аренду).62 С точки зрения буржуазного закона — это три раз-

60 См. характеристику этого „переплетения" отношений частных

собственников у В. И. Ленина (Со*т*, т. XIX, стр. 173 — 174).

61 К. МарксиФ. Энгельс, Соч., т. XIX, ч. 1, стр. 372—373 и 384.

62 Вот другой пример разнообразия юридических форм при

единстве экономического типа отношений. Говоря о „типе сельского

рабочего с наделом", свойственном всем капиталистическим странам,.

В. И. Ленин пишет: „В разных государствах он принимает различные формы:

английский коттер (cottager) не то, что иарцельный крестьянин Франции

или Рейнских провинций, а втот последний опять-таки не то, что бобыль

или кнехт в Пруссии. Каждый из них носит на себе следы особых

аграрных порядков, особой истории аграрных отношений, — н > это не мешает,

однако, экономисту обобщать их под один тип сельскохозяйственного

пролетария. Юридическое основание его права на кусочек земли.

совершенно безразлично для такой квалификации. Принадлежит ли

ему земля на праве полной собственности (как парцельному крестьянину)

или ее дает ему лишь в пользование лэндлорд, или Ritterg-utsbesitzer, или„

наконец, он владеет ею, как член великорусской крестьянской общины,—

дело от этого нисколько не меняется" (В. И. Ленин, Соч., т. III, стр~

129—130. Курсив наш, —Л В.).

§ з

Определение права собственности

31

личных юридических отношения, в которых по-разному решается

и вопрос о праве собственности: при ссуде денег и ссуде

товаров юристы говорят о переходе права собственности '

к промышленному капиталисту, при ссуде домов, судов

и машин — о сохранении права собственности за денежным

капиталистом. 63

Ввиду этого при переводе на язык права марксова понятия

собственности как присвоения индивидом природы внутри

и посредством определенной общественной формы юридическая

наука должна найти те специфические признаки, которые

помогли бы ей отграничить право соб^венности как право

присвоения, закрепленное в законе соответствующей страны,

от других прав на средства производства, которые также

играют немалую роль в опосредствовании присвоения, но

получают в системе права соответствующей страны иную

юридическую квалификацию, чем право собственности в юридически-

техническом смысле слова — право собственности в том его

виде, в каком оно дано в гражданском кодексе этой страны.

Отдельные правомочия собственника: право владения,

пользование и распоряжения вещью — ни порознь, ни в своей

совокупности, мы видели, не выражают собой ни всего объема

права собственности, ни существа права собственности. Что

праве собственности не исчерпывается тремя указанными

правомочиями собственника, давно признано и буржуазной

наукой гражданского права. Как мы уже отмечали и как мы

сумеем показать подробнее при анализе права собственности

в буржуазном обществе, буржуазные цивилисты, наряду с

традиционным перечислением трех основных правомочий

собственника или вместо него, нередко вводят в свои определения

права собственности ряд других формальных моментов, при

помощи которых они стремятся отграничить право

собственности от всех остальных вещных прав. С этой целью они

определяют право собственности как право всеобъемлющего^

высшего, наиболее полного, абсолютного или исключительного

господства над вещью и с особенной настойчивостью

подчеркивают так называемую „упругость", или „эластичность",

6:3 Во избежание недоразумений необходимо подчеркнуть различие

между псавом собственности как правом присвоения — в нашем понимании,

отправляющемся от марксова понятия собственности как присвоения,

и нравом присв^ния (Aneignungsrecht) плодов чужой вещи с разрешения

собственника, присвоения бесхозяйных движимых вещей, диких зверей

и т. п. (§§ °56—953 BGB; L. E n n e ccer us-Th. Ki p p-M. W о 11 f. Lehr-

buch des Burgerlichen Rechts, Bd. II 1, 20/21 Aufl., 1926, S. 237—239).

В этом последнем случае дело идет об особом праве на приобретение

в собстзенность определенны! категорий вещей путем овладения ими, а не

о самом праве собственности как основном институте каждой гражданско-

правовой системы.

32

Общее понятие права собственности

гл. I

права собственности: его способность автоматически

приобретать нормальный объем при отпадении связывающих его

ограничений.64 Эти попытки выйти за пределы традиционного

перечня трех правомочий собственника не выводят, однако,

и не могут вывести буржуазную юридическую мысль из рамок

формально-догматических определений права собственности:

для этого потребовалось бы раскрытие существа права

собственности как права присвоения — со всеми присущими

капиталистическому присвоению специфическими чертами. Эту

задачу может выполнить только марксистско-ленинская теория

права, отправляясь от марксова понятия собственности как

присвоения и раскрывая специфический характер

этого присвоения для каждой общественной формации и каждой

формы собственности, известной этой формации. Выполняя

свою задачу юридического анализа права собственности,

она должна установить, как было уже указано, те признаки,

которые характеризовали бы право собственности именно как

присвоение, как отношение индивида или коллектива к

средствам производства „как к своим".

Что же означает — в переводе на язык права — это

отношение к средствам производства „как к своим"? Мы думаем,

что „своими" средства производства являются для того, кто

может использовать их с в о е й, а не полученной от другого,

властью и в своем интересе. Для частной

собственности это будет интерес частного собственника, для такой

формы коллективной собственности, как государственная

социалистическая собственность, — интерес всего

социалистического общества.

Говоря о власти собственника использовать принадлежащие

ему средства производства в своем интересе, мы имеем,

конечно, в виду власть (волю), признанную за ним законом

как выражением воли господствующего класса6' (в социали-

& См. § 34 главы IV.

^ Ср. критические замечания Маркса по поводу учения Гегеля о

частной земельной собственности, усматривавшего в ней „не определенное

общественное отношение, но отношение человека как личности к

«природе», абсолютное право человека на присвоение всех вещей"... „Ясно

во всяком случае, что отдельная личность посредством одной только своей

«воли» не может утвердить себя как собственника, вопреки чужой воле,

которая также желает воплотиться в том же самом клочке земли. Тут

необходимы вещи совершенно иного порядка, чем добрая воля" (К. Маркс

и Ф. Энгельс, Соч., т. XIX, ч. 2, стр. 166). В этих кратких замечаниях»

направленных против идеалистической трактовки проблемы собственности

и воли, данной Гегелем в „Философии права" (Соч., т. VII, Соцэкгиз, 1934,

стр. 71; ср. стр. 69, 72—73, 77—78, 80, 83—84, 89 и 97), тач же ярко

выражено принципиальное различие между материалистическим и

идеалистическим понятиями собственности, как и в учении Маркса о договоре и воле

* главе 2-й т. I „Капитала" — различие между материалистическим и идеа-

§ з

Определение права собственности

33

стическом обществе—воли всего народа),66 — власть,

предоставленную или признанную государством.67 Каждый

собственник вправе использовать принадлежащее ему имущество

своей властью и в своем интересе только на основе

господствующей в данном обществе системы к л а с -

листическим понятиями договора. Маркс, как и Гегель в его учении о

договоре (Соч., т. VII, стр. 97), также начинает учение о процессе обмена

с „общего им обоим (товаровладельцам, — А. В.) волевого акта", при

посредстве которого один товаровладелец может присвоить себе товар другого,

отчуждая свой собственный. Но Маркс тотчас же устанавливает, что в этом

волевом отношении отражается экономическое отношение, что

„содержание этого юридического, или волевого, отношения дано самим

экономическим отношением" (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 95).

Таким обозом, как для собственности, так и для договора мало одной

„воли*—в особенности, ояной частной воли. Это вынужден был признать,

впрочем, и сам Гегель: „Когда я владею чем-нибудь, рассудок тотчас же

приходит к заключению, что моим является не только непосредственно

владеемое, но и связанное с ним. Здесь должно делать свои постановления

положительное право, ибо из понятия нельзя ничего больше выводить"

(Соч., т. VII, стр. 80). Маркс указав, что подобное «понятие» „вообще

"ничего» не понимает в действительном характере этой земельной

собственности44, добавляет: „Вместе с тем здесь заключается признание, что

с изменением потребностей общественного, т. е. экономического, развития

положительное право» может и должно изменять свои постановления44

(К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIX, ч. 2, стр. 166). См. также

высказывания Маркса в т. III „Капитала" о соотношении межзу

юридическими сделками или юридическими формами и способом производства

(К. М а р к с и Ф. Энгельс, Соч., т. XIX, ч. 1, стр. 368).

66 Ср. А. Я. Вышинский. Основные задачи науки советского

социалистического права: „Наше право — это возведенная в закон воля нашего

народа... Наши законы—выражение воли нашего народа, правящего

и творящего новую историю под руководством рабочего класса. Воля

рабочего класса у нас сливается с волей всего народа, это и дает основание

говорить о нашем советском социалистическом праве как о выражении

воли псего народа" (цит. сборник Института права Академии Наук СССР,

стр. 40).

67 В качестве примера крайнего субъективного идеализма в трактовке

собственности, полностью снимающего роль государства в ее признании

и закреплении, нельая не привести определения права собственности,

данного представителе* психологической теории права Л. И. Петражиц-

ким: „Собственность не есть явление внешнего и объективного (хотя бы

метафизического) мира... Она есть психическое — эмоциональчо-интеллек-

туальясе — явление и существует единственно в психике того, кто

приписывает себе или другому право собственности. Кто приписывает другому

право собственности, тот считает себя (и других) обязанными терпеть любое

отношение к вещи. .. со стсроны этого другого и со своей стороны

воздерживаться от всякого воздействия на вещь... Кто приписывает себе право

собственности..., тот считает других обязанными терпеть любое (какое ему

заблагорассудится) хозяйничанье, сбращение с вещью и воздерживаться

от вмешательства .. В результате этой, двусторонней, координированной

мотивации и соответственного поведения получается такой социальный

процесс, что имения, орудия производства и т. д. представляются как бы

закрепленными за разными лицами какими-то «невидимыми связями»...

«Принадлежность» вещи «собственнику» есть эмоциональная проекция,

эмоциональная фантазма" (Теория права и государства в связи с теорией

3 А. В. Венедикте»

34