Text

За нашу Советскую Родину!

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

ОКТЯБРЬ 1975

ю

ИЗДАЕТСЯ С 1848 ГОДА

В номере:

Навстречу XXV съезду КПСС 3

В. Боев. Правдивость -и принципиальность коммуниста 10

* * *

В Военном совете Военно-Морского Флота 15

Вести с флотов х . . 16

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИСКУССТВО

Н. Вьюненко. О некоторых тенденциях в развитии морской тактики . . . . 21

БОЕВАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Д. Юрченко. Воспитательная работа на отдаленных постах 27

Н. Зайцев. Выше действенность соревнования 31

И. Косиков. Дежурной и вахтенной службе — научную организацию .... 35

Ю. Савельев. Учиться умению руководить 38

И. Сотников. Общественный резонанс поощрения 41

Г. Попов. Слово свое держим 44

В. Михальский. Усреднение серий разновременных обсерваций 47

Е. Леонтьев. «Операция «Парус» 50

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

А. Пятков. Торпедоносцы -....: 53

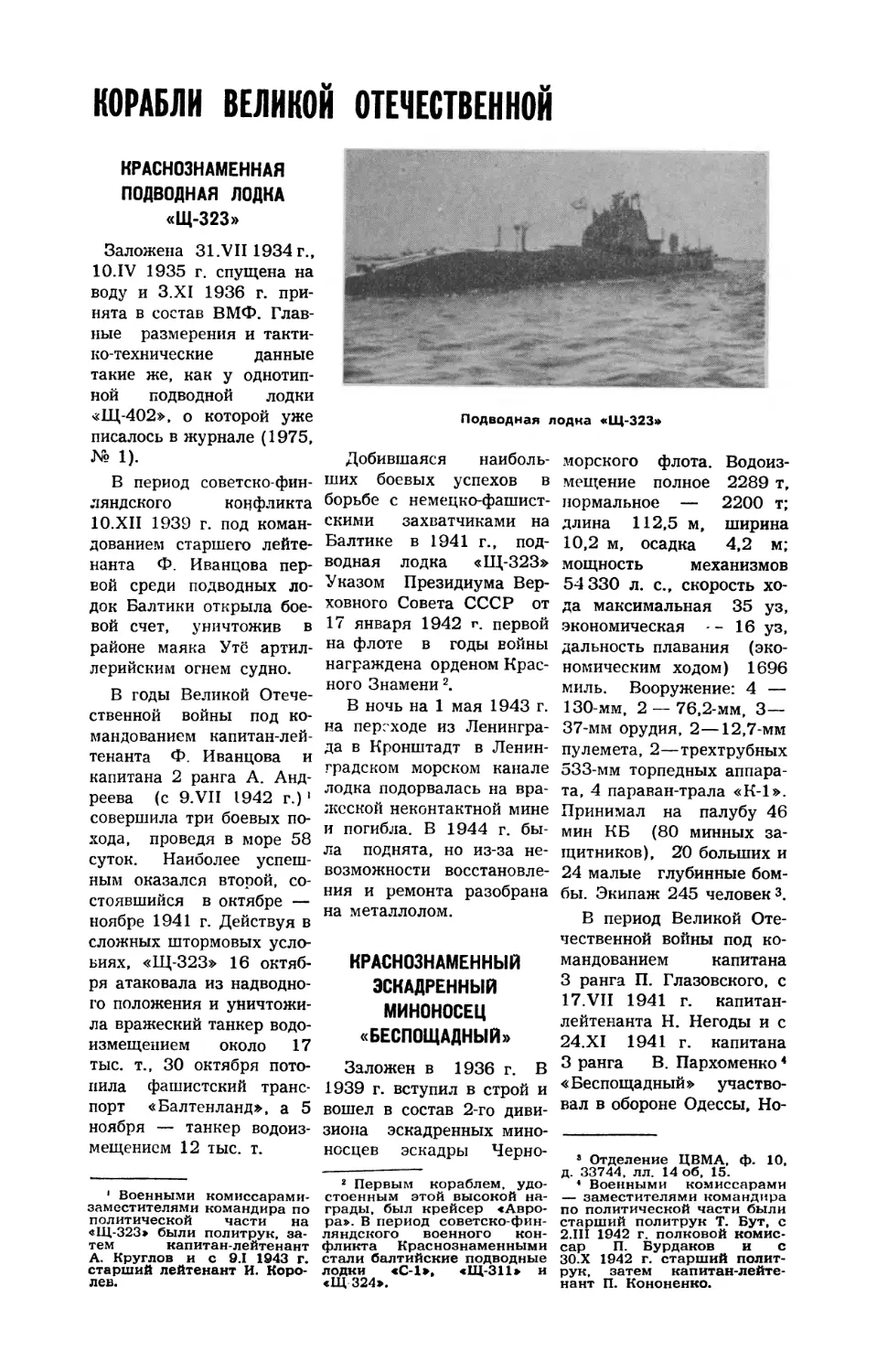

Корабли Великой Отечественной 57

М. Григорьев. М. И. Калинин и военные моряки 60

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

МОСКВА

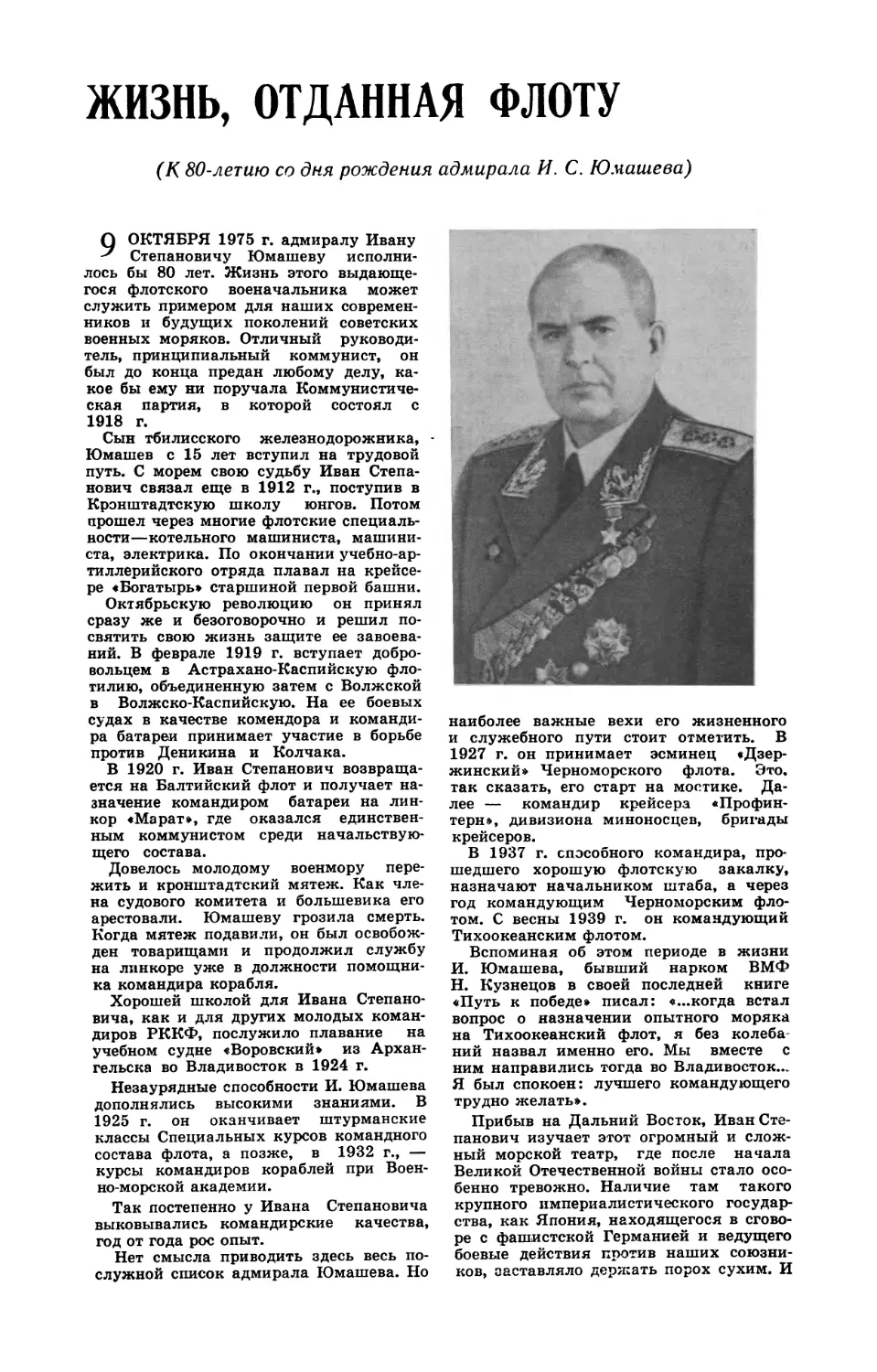

Н. Харламов. Жизнь, отданная флоту 63

Г. Самолис, А. Григорьев. «Командую флотом. Шмидт» 65

Л. Томашевский. Глазная библиотека флота 69

* * *

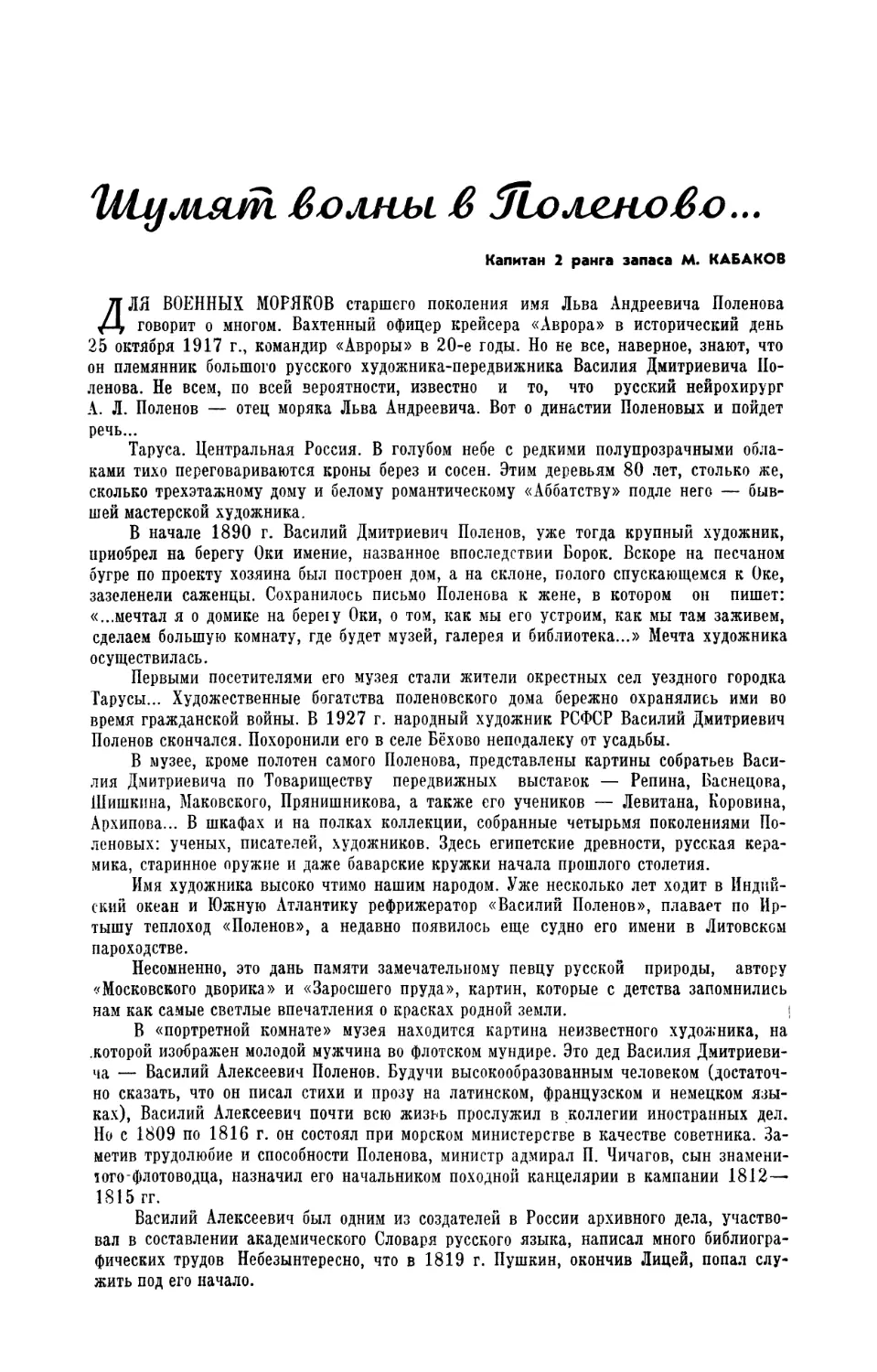

М. Кабаков. Шумят волны в Поленово 72

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

A. Джавахишвили. Техническое творчество на корабле 75

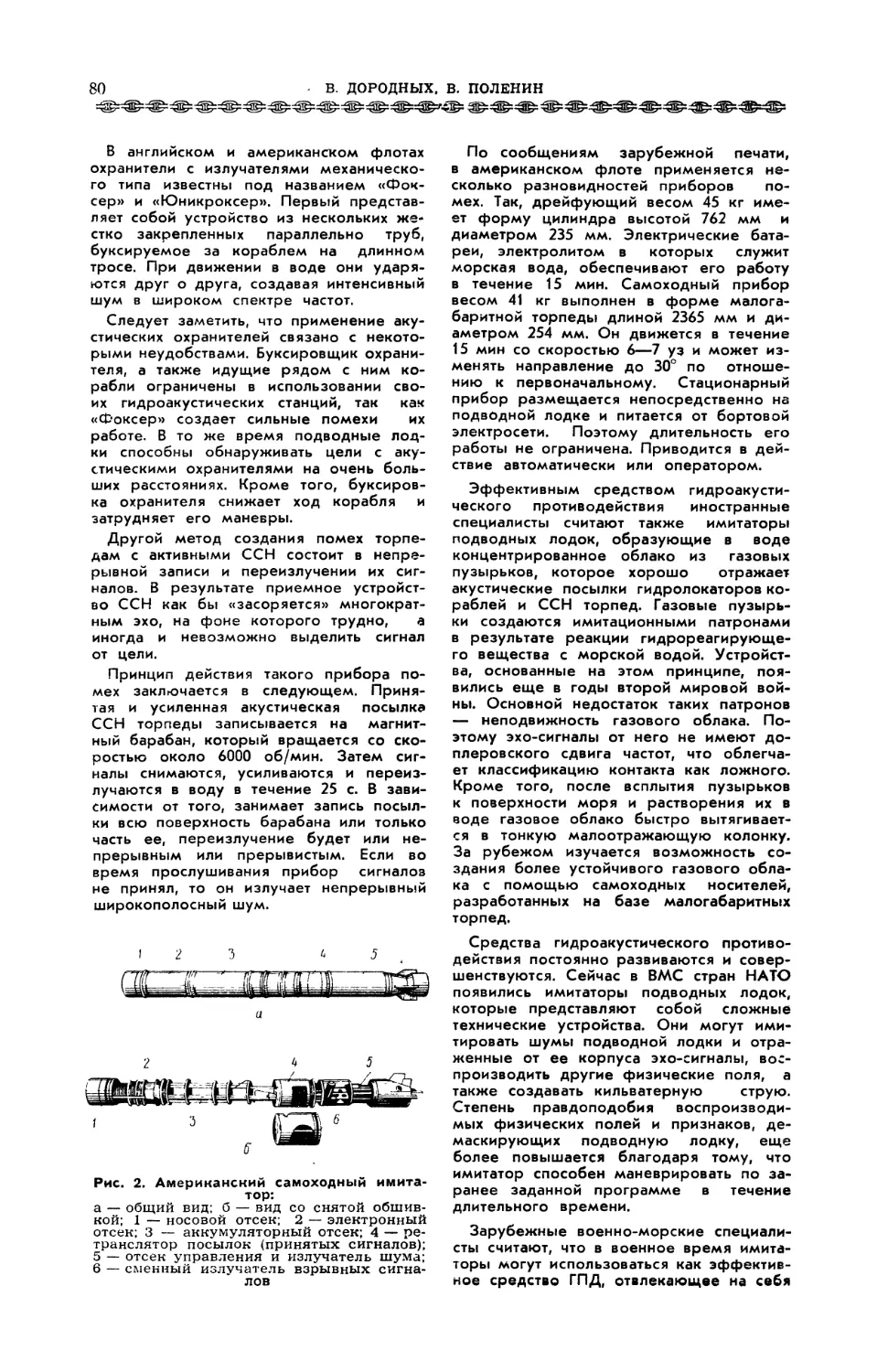

B. Дородных, В. Поленин. Средства борьбы с самоиаводящимися торпедами . . 78

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЖИЗНЬ ОКЕАНА

Д. Давыдов. Были и легенды моря 82

* * *

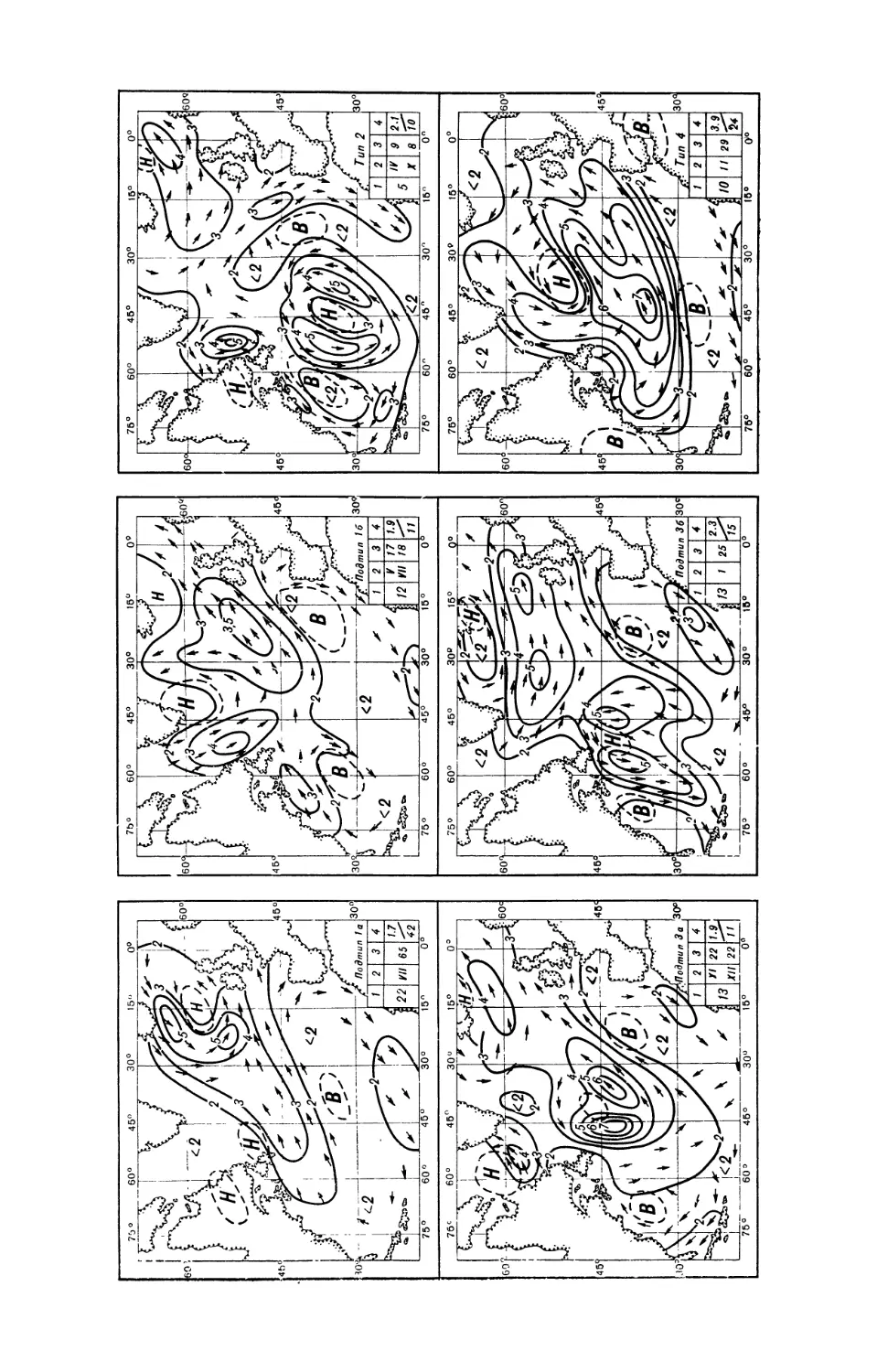

К. Сиротов. Поля ветровых волн в Северной Атлантике 87

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

Б. Чижов. СОСУС обнаруживает подводную лодку 93

М. Яшин. Пентагон в Персидском заливе 98

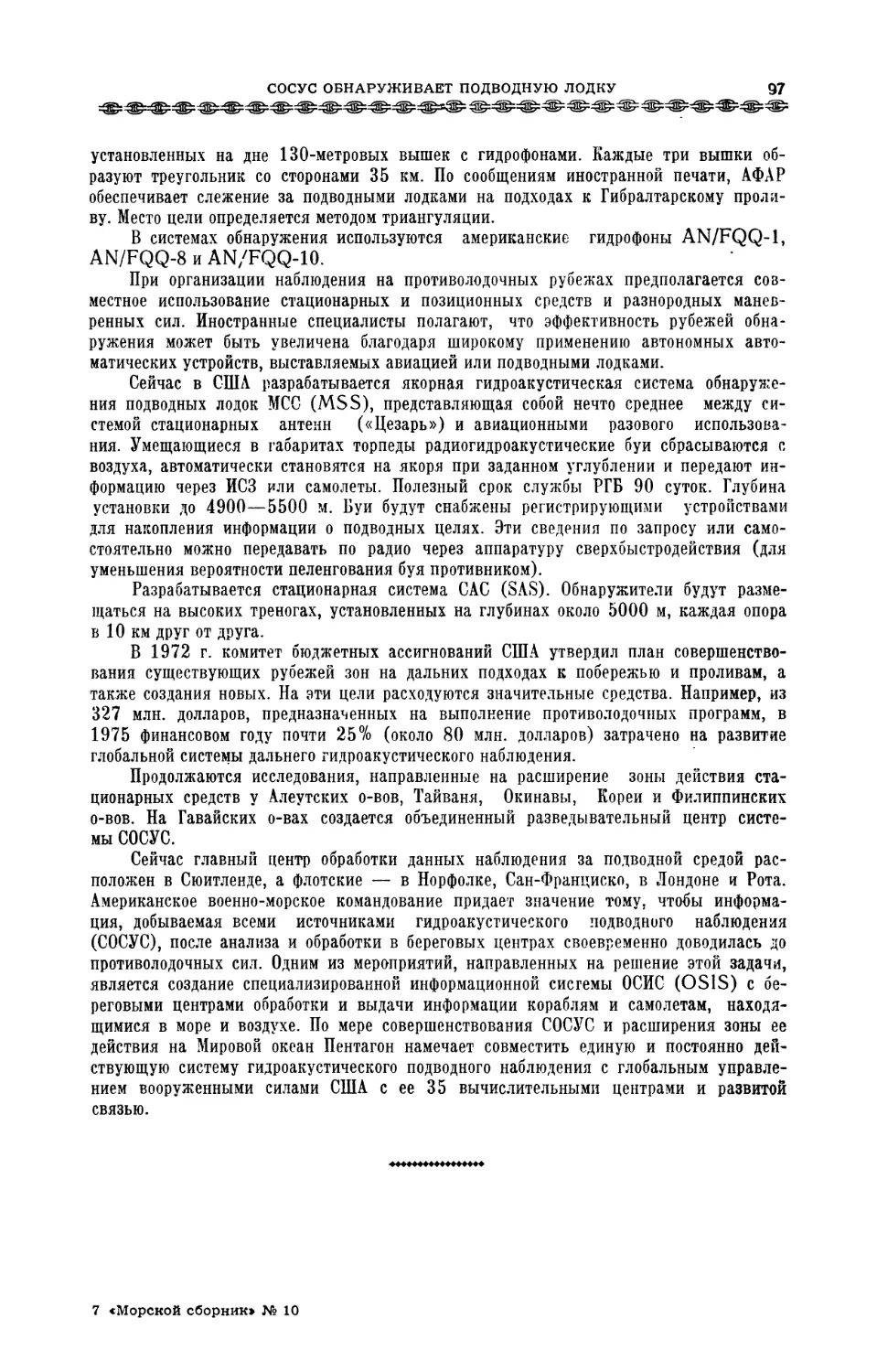

Зарубежная военно-морская хроника ' 100

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Е. Волобуев. Адресовано командиру корабля 102

Г. Мелков. Справочник по Средиземноморью 105

И. Фомиченко, Ю. Морозов. Факты говорят о другом 107

А. Вельский, Ф. Фролов, П. Бабкин. Письмо в редакцию 109

М. Белов. «Непобежденная территория революции» 111

* * *

Новые книги ; 112

На 1-й странице обложки — Крейсер «Дмитрий Пожарский» ведет огонь

главным калибром (фото Г. Шутова)

Редакционная коллегия:

В. А. Дыгало (главный редактор), С. И. Аверчук, В. И. Ачкасов, Г. А.

Блинов (ответственный секретарь), Н. И. Вишенский, В. Г. Германович

(зам. главного редактора), С. С. Ефремов, Ю. П. Ковель, А. Н. Крамарь

(зам. главного редактора), М. М. Крылов, В. Д. Сабанеев, В, И.

Соловьев, /С А. Сталбо, И. И. Тынянкин, И. Ф. У сков, С. И. Филонов, Р. Д.

Филонович, И. К. Хурс, Г. И. Щедрин.

Адрес редакции: 103175, Москва. К-175, Чаплыгина, 15.

Телефоны: 226-45-20, 226-45-34.

Технический редактор В. Ковалева. Рукописи не возвращаются.

Г-73113. Сдано в набор 22.08.75 г. Подписано к печати 9.10.75 г.

Бумага 70Xl08Vi6—7 печ. л. — 9,8 усл. п. л. + вклейка lU п. л. Цена 40 коп. Зак. 4830

Типография «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 38.

© «Морской сборник», 1975.

HABCTPEW XXV СЪЕЗДУ КПСС

ВЕСТЬ О СОЗЫВЕ XXV съезда КПСС, который откроется 24 февраля 1976 г.,

нашла широкий отклик среди коммунистов и беспартийных, вызвала огромный

прилив трудовой и политической активности масс. Миллионы тружеников городов й сел

стремятся успешно завершить начертанную XXIV съездом партии грандиозную

программу социально-экономического развития нашей страны в девятой пятилетке.

Каждый съезд ленинской партии — знаменательное событие, историческая веха в

жизни советского народа. И это понятно. На съездах рассматриваются коренные

вопросы развития нашего общества, подводятся итоги созидательной деятельности во всех

областях экономики, науки, культуры и обороны страны, намечаются новые планы

коммунистического строительства. Каждый высший форум советских коммунистов

всегда вносит крупный вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма, обогащает

революционное учедае новыми выводами и обобщениями.

В преддверии XXV съезда КПСС партийные организации, коммунисты, все

трудящиеся, воины армии и флота объективно оценивают сделанное, сосредоточивают

внимание на нерешенных задачах, поднимают на более высокий уровень качество всей

своей работы.

С законной гордостью советские люди оглядываются на пройденный после XXIV

съезда партии путь, еще и еще раз воочию убеждаются в правильности и жизненной

необходимости его великих предначертаний. Истекшие годы ознаменованы большими

успехами в развитии народного хозяйства, в укреплении экономического и оборонного

могущества СССР. Самоотверженный труд рабочих, колхозников, интеллигенции

увенчался новыми крупными достижениями в создании материально-технической базы

коммунизма.

В девятой пятилетке советская экономика, как и прежде, развивается

планомерно и высокими темпами. Уверенно шагает, набирая силу, ведущая отрасль народного

хозяйства — социалистическая индустрия. В предвыборной речи 13 июня 1975 г.

товарищ Л. И. Брежнев отмечал: «Масштабы роста нашей промышленности, ее динамизм

видны из того, что за четыре год^ девятой пятилетки общий объем выпуска

промышленной продукции нашей страны увеличился более чем на одну треть».

Соединение достижений научно-технической революции с преимуществами

социалистической системы хозяйства обеспечивает неуклонное повышение

производительности труда, эффективности использования материальных и финансовых ресурсов.

На этой основе решается важнейшая задача экономии затрат общественного труда на

единицу продукции. Достаточно сказать, что в 1975 г. по сравнению с 1970 г. на про-

изводстго валового общественного продукта стоимостью 1 млн. рублей потребуется

примерно на 30 работников меньше. Нетрудно представить, что это значит, если учесть

масштабы нашего производства, объем выпускаемой продукции, исчисляемый сотнями

миллиардов рублей.

Но планам партии возводятся новые города и поселки, промышленные комплексы

и электростанции, фабрики и заводы. В их числе автогигант на Каме, Саяно-Шушен-

екая и Токтогульская гидроэлектростанции, горнорудный и металлургический

комплекс на базе Курской магнитной аномалии", мощный нефтехимический комплекс в За- j

падной Сибири.

Сегодня советским людям по плечу такая гигантская стройка, как подъем и

обогащение обширных районов нечерноземной зоны, где проживает четверть населения

НАВСТРЕЧУ XXV СЪЕЗДУ КПСС

страны. Великим трудовым подвигом нашего народа станет сооружение

Байкало-Амурской магистрали. Пройдут годы — и начнется разработка богатейших ресурсов этого

края, здесь будут созданы новые крупные культурные и промышленные центры.

Благодаря творческому развитию партией ленинской аграрной политики и

умелому применению ее в новых условиях значительных успехов достигло наше сельское

хозяйство. Непрерывно укрепляется материально-техническая база колхозов и

совхозов. Курс партии на всемерную интенсификацию сельскохозяйственного производства

дает хорошие плоды. Растет урожайность зерновых культур, продуктивность

животноводства. Несмотря на два неблагоприятных года, среднегодовое производство зерна за

последние четыре года на 24 млн. тонн превысило средний уровень восьмой пятилетки.

Волею партии, трудом народа наша Родина поднялась на огромную высоту в

своем экономическом развитии. Ныне Советский Союз производит пятую часть всей

промышленной продукции мира. По многим видам производства СССР превзошел уровень

США. У нас больше, чем в любой другой стране, добывается нефти, угля и железной

руды, больше производится чугуна, стали, цемента, тракторов, минеральных

удобрений, хлопчатобумажных и шерстяных тканей, обуви, сахара, молока, масла и

некоторых других видов продукции.

Трудящиеся Советского Союза, широко развернув социалистическое соревнование

за досрочное выполнение плана завершающего года девятой пятилетки и достойную

встречу XXV съезда КПСС, добились новых успехов в хозяйственном и культурном

строительстве. В первом полугодии 1975 г. выполнены и перевыполнены все

основные плановые задания. Прирост промышленного производства по сравнению с

соответствующим периодом прошлого года составил 7,7% при годовом плане 6,7%. Сверх

плана реализовано продукции более чем на 4 млрд. рублей. Значительно повысилась

производительность труда, за счет которой получено четыре пятых прироста объема

производства. Выполнен план снижения себестоимости промышленной продукции и

получения прибыли.

Примечательно, что план первого полугодия 1975 г. по реализации продукции

перевыполнен всеми министерствами и всеми союзными республиками. Названные

показатели свидетельствуют об успешном претворении в жизнь указаний XXIV съезда

КПСС о росте интенсификации всех отраслей экономики, обеспечении эффективности

общественного производства.

Достижения промышленности и сельского хозяйства, научно-технического

прогресса создают прочную основу для осуществления социальной программы, принятой

XXIV съездом КПСС. Подъем материального и культурного уровня жизни народа

определен в качестве главной задачи девятой пятилетки. В полном соответствии с

установками съезда улучшаются условия труда и жизни советских людей, растут доходы

трудящихся. За четыре с половиной года пятилетки заработная плата рабочих и

служащих поднялась со 122 рублей до 144,5 рубля. Доходы колхозников увеличились

более чем на 25%. Растут общественные фонды потребления. В целом за пятилетку

40 млн. человек повышаются пенсии, пособия и стипендии, введена выплата пособий на

детей малообеспеченным семьям, существенно улучшено обеспечение инвалидов

Великой Отечественной войны, семей погибших воинов. С каждым годом становится

больше товаров, продаваемых населению. Многое делается в области жилищного

строительства. Только в этом году справят новоселье почти 11 млн. человек.

Всем ходом своего развития СССР и другие социалистические страны

убедительно подтверждают вывод XXIV съезда КПСС о том, что в наше время только социализм

выражает объективные потребности общественного прогресса. Мир социализма

превосходит высокоразвитые капиталистические государства по ряду экономических

показателей, по темпам роста производства, а главное — по своей способности поставить все

общественные богатства на службу человеку.

Практика последних лет особенно наглядно показывает, что современный

капитализм не в состоянии выдвинуть г, противовес идеалам социализма никакой

убедительной альтернативы. Лихорадочные меры правящих кругов империализма,

рассчитанные на так называемое «обновление» буржуазного общества, не сняли его проти-

НАВСТРЕЧУ XXV СЪЕЗДУ КПСС

воречий. Наоборот, ныне они еще больше обостряются, сопровождаясь спадом

производства, инфляцией, ростом безработицы и дороговизны жизни, деградацией духовного

мира.

В условиях растущих трудностей внутреннего и внешнего порядка в мире

капитала происходит заметная поляризация сил. Активизируется наиболее правое крыло

империализма, которое ищет выход на пути усиления реакции, возврата к политике

«холодной войны». Однако эта опасная тенденция проявляется в обстановке разрядки

международной напряженности, когда этот позитивный процесс находит свое

воплощение в конкретных проявлениях, не считаться с которыми теперь уже никто не может.

Претворение в жизнь разработанной XXIV съездом КПСС Программы мира,

поддержанной социалистическими странами, всеми прогрессивными силами, привело к

значительному оздоровлению международной обстановки. Заметно улучшились

отношения СССР и стран социалистического содружества с США, Францией, ФРГ, Англией,

Японией и другими капиталистическими государствами, что закреплено целым

комплексом соглашений, ставших своего рода договорно-правовым фундаментом разрядки.

Создается надежная основа для прочного, подлинно демократического мира, когда

агрессорам и всякого рода экстремистам становится все труднее осуществлять свою

антинародную политику.

Выдающимся результатом наметившейся разрядки в мире явилось успешное

завершение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Впервые в истории на

самом «взрывоопасном» в прошлом континенте руководители 35 стран подписали

документы, которые создают новую атмосферу отношений между народами 33 стран

Европы, США и Канады, основанных на развитии между ними сотрудничества в

условиях мира и безопасности, на принципах

равноправия и взаимного уважения.

Большую роль в созыве и

обеспечении успеха общеевропейского

форума сыграли конструктивная

политика и деловая инициатива СССР и

всех братских социалистических

стран. Как известно, Советский Союз

и социалистические государства еще в

1966 г. первыми внесли предложение

о созыве такого совещания. Эта идея

стала программным положением XXIV

съезда КПСС. И ныне мы являемся

свидетелями воплощения ее в жизнь.

Среди сформулированных совещанием

10 принципов отношений между

государствами-участниками особое

значение имеет принцип нерушимости

границ, который впервые в истории

становится общепризнанной «нормой

поведения» всех европейских стран,

США и Канады.

Результаты общеевропейского

совещания свидетельствуют о том, что

ленинская политика КПСС,

основанная на принципе мирного

сосуществования государств с различным

общественным строем, дает реальные

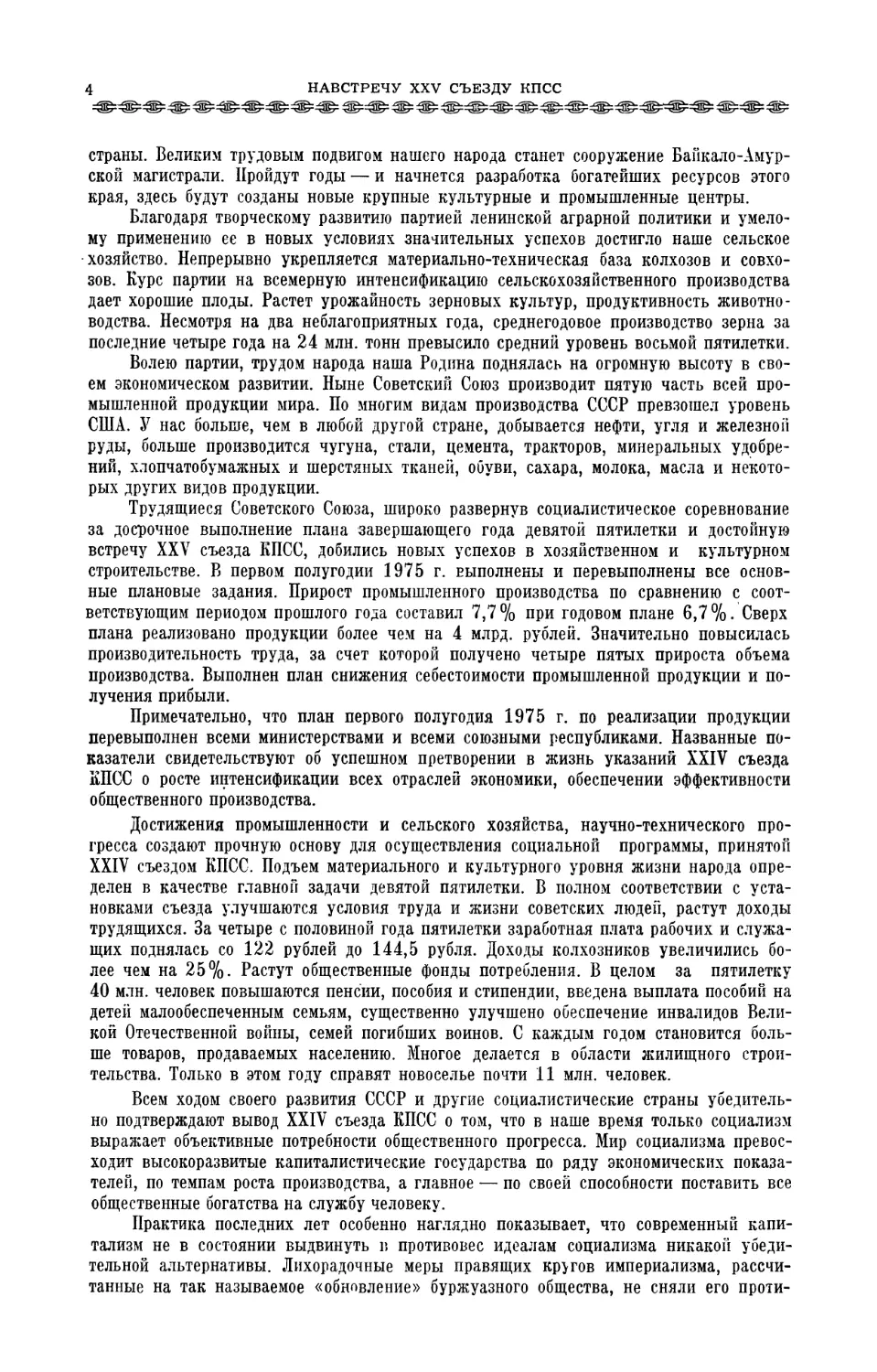

плоды. О превращении Европы в конти- с новыми трудовыми успехами советские

НеНТ МИра Веками мечтали Лучшие люди навстречу XXV съезду КПСС. Установка

vum ирлппрпрртвя ft кпттпо гтпптттттпгп непрерывной разливки стали на Липецком ме-

умы челивечешНс!. Б КОНЦе ПРОШЛОГО таллургическом заводе

Века ФРИДРИХ Энгельс Пророчески фото п Александрова

НАВСТРЕЧУ XXV СЪЕЗДУ КПСС

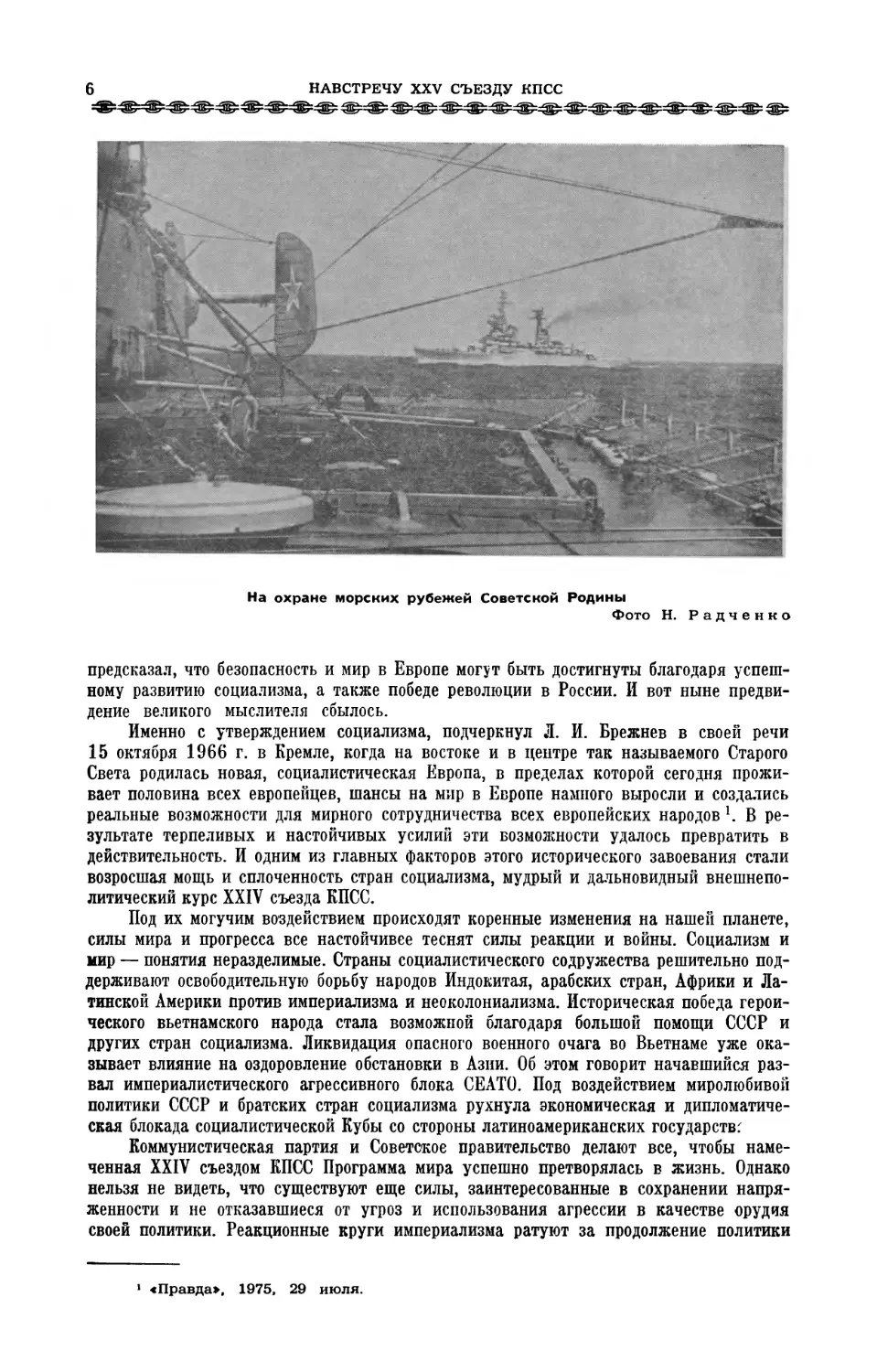

На охране морских рубежей Советской Родины

Фото Н. Радченко

предсказал, что безопасность и мир в Европе могут быть достигнуты благодаря

успешному развитию социализма, а также победе революции в России. И вот ныне

предвидение великого мыслителя сбылось.

Именно с утверждением социализма, подчеркнул Л. И. Брежнев в своей речи

15 октября 1966 г. в Кремле, когда на востоке и в центре так называемого Старого

Света родилась новая, социалистическая Европа, в пределах которой сегодня

проживает половина всех европейцев, шансы на мир в Европе намного выросли и создались

реальные возможности для мирного сотрудничества всех европейских народов 1. В

результате терпеливых и настойчивых усилий эти возможности удалось превратить в

действительность. И одним из главных факторов этого исторического завоевания стали

возросшая мощь и сплоченность стран социализма, мудрый и дальновидный

внешнеполитический курс XXIV съезда КПСС.

Под их могучим воздействием происходят коренные изменения на нашей планете,

силы мира и прогресса все настойчивее теснят силы реакции и войны. Социализм и

мир — понятия неразделимые. Страны социалистического содружества решительно

поддерживают освободительную борьбу народов Индокитая, арабских стран, Африки и

Латинской Америки против империализма и неоколониализма. Историческая победа

героического вьетнамского народа стала возможной благодаря большой помощи СССР и

других стран социализма. Ликвидация опасного военного очага во Вьетнаме уже

оказывает влияние на оздоровление обстановки в Азии. Об этом говорит начавшийся

развал империалистического агрессивного блока СЕАТО. Под воздействием миролюбивой

политики СССР и братских стран социализма рухнула экономическая и

дипломатическая блокада социалистической Кубы со стороны латиноамериканских государств:

Коммунистическая партия и Советское правительство делают все, чтобы

намеченная XXIV съездом КПСС Программа мира успешно претворялась в жизнь. Однако

нельзя не видеть, что существуют еще силы, заинтересованные в сохранении

напряженности и не отказавшиеся от угроз и использования агрессии в качестве орудия

своей политики. Реакционные круги империализма ратуют за продолжение политики

«Правда», 1975, 29 июля.

НАВСТРЕЧУ XXV СЪЕЗДУ КПСС

«с позиции силы», грубым вмешательством в дела других стран пытаются сорвать

борьбу народов за свободу и независимость. Они ведут кампанию открытой клеветы и

ненависти против СССР и других стран социализма, против всех прогрессивных

движений современности. С махровой реакцией империализма все больше смыкается

антисоветский, враждебный миру курс китайского руководства.

Политическая разрядка не привела еще к разрядке военной, к прекращению

гонки вооружений. Отражая интересы военно-промышленного комплекса США и других

империалистических государств, реакционная военщина Пентагона и НАТО всячески

подстегивает гонку вооружений. Достаточно сказать, что только в 1974 г. страны

Североатлантического блока затратили на военные цели огромную сумму — 132 млрд.

долларов. Всеобщее возмущение честных людей земли вызвало недавнее

провокационное заявление главы Пентагона Шлесинджера о возможности «ограниченной ядерной

войны». Больше того, он без обиняков подчеркнул, что США могли бы первыми

применить ядерное оружие, в том числе для «нанесения выборочных ударов по

Советскому Союзу». Продолжают раздувать милитаристский угар, делая ставку на войну,

правящие круги Израиля. Они упорно отказываются идти на ликвидацию последствий

своей агрессии. Поэтому особенно острой и взрывоопасной остается еще обстановка на

Ближнем Востоке. Все это подтверждает слова Л. И. Брежнева о том, что ныне, в

условиях острого кризиса капиталистической системы, более активными становятся

противники разрядки, сторонники гонки вооружений и «холодной войны».

Настойчиво осуществляя разработанный XXIV съездом КПСС миролюбивый

внешнеполитический курс, Коммунистическая партия перед лицом враждебных происков

реакционных сил империализма проявляет постоянную заботу об укреплении

обороноспособности нашей Родины, повышении боевой мощи армии и флота. Плечом к плечу

с армиями стран Варшавского Договора Вооруженные Силы СССР бдительно, в

постоянной боевой готовности стоят на страже завоеваний социализма, вносят достойный вклад

в обеспечение прочного мира.

Вместе со всем народом советские воины единодушно поддерживают и горячо

одобряют внутреннюю и внешнюю политику партии, плодотворную и разностороннюю

деятельность Центрального Комитета и Политбюро ЦК во главе с товарищем Л. И.

Брежневым по претворению ее в жизнь.

Идя навстречу XXV съезду КПСС, военные моряки достойно выполняют свой

воинский долг. В образцовом служении Родине, делу Коммунистической партии

заключается смысл жизни каждого воина — от матроса до адмирала. Глубокое понимание

того, что партия и народ сделали все для того, чтобы создать современный океанский

атомный ракетоносный флот, придает морякам новые силы, мобилизует их на

доскональное овладение новейшей техникой и оружием, повышение боевой выучки.

Под руководством партии на флоте выросло новое поколение моряков, достойных

наследников ветеранов войны — отлично подготовленных, энергичных и решительных

адмиралов и офицеров, мичманов, старшин и матросов. Быстро освоив новые корабли,

они прошли хорошую школу дальних океанских плаваний и походов, получили

крепкую закалку. Это убедительно подтвердили весенние учения разнородных сил флота

на океанских и морских акваториях. Они явились отчетом моряков перед партией и

правительством, получили высокую оценку члена Политбюро ЦК КПСС, Министра

обороны СССР Маршала Советского Союза А. Гречко.

Подготовка к XXV съезду партии вызвала у личного состава Военно-Морского

Флота новый прилив сил, повысила его политическую активность. Флотские

коммунисты и комсомольцы, все воины кораблей и частей стремятся прийти к съезду с новыми

успехами в боевой и политической подготовке, в укреплении боевой готовности. Этому

подчинена деятельность военных советов, командиров, политорганов, партийных и

комсомольских организаций, которые мобилизуют моряков на повышение эффективности

боевой учебы, образцовое выполнение воинского долга, дальнейшее укрепление

дисциплины и организованности, воспитывают их на идеях марксизма-ленинизма, в духе

беспредельной преданности КПСС и Советской Родине, верности революционным и

боевым традициям армии и флота.

НАВСТРЕЧУ XXV СЪЕЗДУ КПСС

Корабли и части ВМФ успешно решили задачи в летний период боевой учебы,

прошедший под знаком активной борьбы за полное и качественное выполнение

намеченных планов и программ, повышенных обязательств в честь XXV съезда КПСС.

И хотя учебный год уже позади, на флотах и флотилиях все больший размах

получает предсъездовское социалистическое соревнование. Личный состав надводных

кораблей и подводных лодок, находящихся в океанских плаваниях, встал на вахту в честь

съезда родной партии. Правофланговыми в соревновании идут коллективы атомных

подводных лодок, которыми командуют контр-адмирал В. Фролов и гвардии капитал

2 ранга Н. Зайцев, крейсеров «Мурманск», «Адмирал Сенявин», «Дмитрий

Пожарский», больших противолодочных кораблей «Сильный», «Очаков», «Достойный»,

морских тральщиков «Сахалинский комсомолец», «Приморский комсомолец», «Минер»,

ракетных катеров «Кировский комсомолец» и «Комсомолец Татарии», авиационных

частей, которыми командуют офицеры Э. Катаев и В. Брацылко, и другие.

Примечательно, что на всех флотах в ходе предсъездовского соревнования

рождаются новые почины, запевалами которых выступают коммунисты и комсомольцы.

На Северном флоте среди подводников ширится соревнование за право называться

последователями прославленных специалистов военных лет. На Балтике развернулось

движение за полную взаимозаменяемость на боевых постах, на Черноморском

флоте — за поражение цели с первого залпа. Многие корабли, части и подразделения

Тихоокеанского флота начали борьбу за право называться полностью классными и

отличными.

Сейчас на флотах повсеместно подводятся итоги прошедшего учебного года, идет

подготовка к решению еще более сложных и ответственных задач в предстоящем году.

Командиры, штабы, политорганы, партийные организации, все офицеры призваны

всесторонне проанализировать успехи и недостатки, взять на вооружение накопленный

опыт обучения и воспитания личного состава, чтобы достичь новых рубежей в боевой

выучке экипажей кораблей, воинов частей и подразделений. При этом важно не

допустить спада в социалистическом соревновании, нацелить моряков на борьбу за

высокие показатели в учебе, направить политический подъем личного состава на

дальнейший рост боевого мастерства и повышение боевой готовности.

В этих целях надо рационально использовать каждый час учебного времени в

базе и в море, правильно расставить людей, постоянно улучшать методику

подготовки личного состава, организовывать действенный контроль и помощь, по-партийному

взыскательно оценивать результаты учебы и соревнования.

Идя навстречу XXV съезду КПСС, следует закрепить и развить все ценное в

практике флотских политорганов и партийных организаций, принять меры к

дальнейшему совершенствованию партийно-политической работы на кораблях и в частях.

Необходимо в полной мере использовать опыт, накопленный в ходе обмена партийных

документов, выводы и рекомендации Всеармейских совещаний секретарей партийных

организаций, комсомольских и идеологических работников, отличников боевой и

политической подготовки.

Как отмечалось в постановлении ЦК КПСС, обмен партийных документов еще

больше укрепил ряды партии, способствовал значительному повышению уровня

организаторской и политической работы партийных организаций, активизации масс

коммунистов.

Флотские коммунисты являются ведущей и цементирующей силой моряков, идут

в авангарде социалистического соревнования за дальнейшее повышение боевой

готовности, отличное выполнение учебно-боевых задач и нормативов, эффективное

использование техники и вооружения, образцовое их сбережение. Задача политорганов и

парторганизаций состоит в том, чтобы и дальше улучшать воспитание коммунистов,

усиливать их влияние в воинских коллективах, чтобы каждый член КПСС полнее и

острее почувствовал все значение своей принадлежности к ленинской партии,

проникся пониманием глубины своей ответственности за защиту завоеваний социализма.

Современная международная обстановка, сложные задачи, стоящие перед

флотом, требуют усиления идеологической работы. Надо обеспечить комплексный подход

НАВСТРЕЧУ XXV СЪЕЗДУ КПСС

в достижении идейно-воспитательных целей, углублять работу по формированию у

личного состава марксистско-ленинского мировоззрения, используя для этого все

формы политической подготовки и массово-политической работы. Ленинское

идейно-теоретическое наследие, решения XXIV съезда партии, постановления Пленумов ЦК КПСС,

партийные документы, посвященные 30-летию Победы советского народа в Великой

Отечественной войне, выступления Генерального секретаря ЦК КПСС товарища

Л. И. Брежнева — вот основа идеологической работы на кораблях и в частях. Пример

личного участия в проведении идейно-воспитательной работы призваны показывать

все командиры и политработники, руководители партийных и комсомольских органи-4

заций.

В период подготовки к XXV съезду КПСС повсеместно на флотах проводятся

отчетно-выборные партийные собрания и конференции, на которых подводятся итоги

работы коммунистов, флотских коллективов по претворению в жизнь требований

XXIV съезда партии о защите завоеваний социализма, повышении бдительности и

боевой готовности, обобщается опыт борьбы за повышение качества боевой и

политической подготовки, анализируется практическая деятельность по усилению партийного

влияния на все стороны жизни и учебы моряков, повышению ответственности

флотских кадров за порученное дело.

В центре внимания должны быть вопросы внутрипартийной жизни и

идейно-политической работы, укрепления рядов КПСС, партийной дисциплины и марксистско-

ленинской закалки коммунистов. Необходимо рассмотреть вопросы усиления

руководства комсомольскими организациями, всемерного использования проходящего ныне

обмена комсомольских документов для дальнейшей активизации деятельности

первичных организаций ВЛКСМ, улучшения коммунистического воспитания флотской

молодежи.

Важно, чтобы коммунисты в докладах, выступлениях на собраниях и

конференциях не просто констатировали достигнутые результаты в боевой и политической

подготовке, но и намечали пути и методы решения новых задач, с партийной

принципиальностью вскрывали причины и недостатки, мешающие совершенствованию боевой

учебы, воспитанию личного состава, укреплению дисциплины и сплоченности

воинских коллективов.

Коммунисты, все трудящиеся страны идут навстречу XXV съезду КПСС,

преисполненные стремлением порадовать партию и Родину новыми трудовыми делами, с

честью завершить девятую пятилетку. Вместе со всем народом, единодушно одобряя

мудрую политику ленинской партии, советские воины полны решимости ознаменовать это

историческое событие дальнейшим ростом боевого мастерства и политической закалки

' Военные моряки горят единым желанием сделать все для того, чтобы

рапортовать XXV съезду КПСС об образцовом выполнении поставленных партией перед

флотом ответственных задач, о новых достижениях в повышении морской выучки и

боевой готовности, о своей непоколебимой решимости надежно и бдительно защищать

мирный труд советского народа, великие завоевания социализма.

ВСТРЕЧАЯ XXV СЪЕЗД КПСС САМООТВЕРЖЕННЫМ РАТНЫМ

ТРУДОМ, ОТЛИЧНОЙ БОЕВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБОЙ, ОБРАЗЦОВОЙ

СЛУЖБОЙ И ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ, ВОЕННЫЕ МОРЯКИ

ПОДТВЕРЖДАЮТ СВОЮ НЕПОКОЛЕБИМУЮ ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ ВЕЛИКОГО

ЛЕНИНА, ДЕЛУ РОДНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.

ПРАВДИВОСТЬ

И ПРИНЦШШМЬНОСТЬ КОММУНИСТА

Капитан 1 ранга В. БОЕВ

Если мы не будем бояться говорить даже горькую и тяжелую правду

напрямик, мы научимся, непременно и безусловно научимся побеждать все и всякие

трудности.

В. И. ЛЕНИН

ПОМНЮ, на партийном собрании шел острый разговор о принципиальной позиции

коммуниста в оценке собственных достижений и коллектива, о его верности

слову, о моральных качествах. Прямо скажу* взволновал он всех нас. Капитан 2

ранга В. Журбин, например, тепло говорил о командире корабля офицере 10. Лазареве, с

которым ему довелось не один год вместе служить, бывать .в дальних походах.

Исключительно честный, принципиальный человек, он всегда старался успехи

подчиненных оценивать объективно, не приукрашивая положения вещей, не умалчивая о

недостатках. Его деловитость, требовательность и правдивость стали основой высокого

морального авторитета, постоянно влиявшего на мысли и чувства моряков.

И хотя на корабле уже новый командир (тов. Лазарев получил продвижение по

службе), в экипаже царит дух флотского энтузиазма, безупречного исполнения

воинского долга.

Каждый моряк дорожит честью корабля. Экипаж из года в год с высокими

оценками решает учебно-боевые задачи, его успехи стабильны. Идя навстречу XXV

съезду КПСС, корабль имеет пять мастеров военного дела, 75% —специалистов 1-го и

2-го класса. Все офицеры сдали зачеты на управление подразделением на ступень

выше занимаемой должности. Одним из факторов, способствующих этим достижениям,

сплоченности людей являются взаимная взыскательность, дружба и добросовестное,

честное отношение к службе.

Такие общечеловеческие моральные нормы, как честность и правдивость,

вырабатывались народными массами на протяжении тысячелетий в борьбе с социальным

злом и нравственными пороками. Известно, что морада носит классовый характер.

Поэтому те или иные классы и социальные группы вкладывают^свое содержание в

понятия честность и правдивость. В капиталистическом обществуе, например, правдой и

честностью считается все, что помогает наживе, бизнесу, Неудивительно, что там

нередко обман и лицемерие являются «правилами жизни» имущих людей. Именно в

соответствии с буржуазной моралью книга Д. Карнеги «Как приобретать друзей и влиять

на людей», широко изданная в США, дает целый свод правил лицемерия и ханжества.

«Для того чтобы преуспеть в жизни,— пишет автор,— надо пуще огня опасаться

правдивости, честности и искренности; говорите людям только приятные вещи; никогда

никого не критикуйте; постоянно улыбайтесь, потому что улыбка «ничего не стоит»,

а дает многое».

Социалистическое общество не нуждается во лжи и обмане. Советские люди

строят свои отношения на взаимном доверии, искренности и честности. Об этом

убедительно свидетельствуют многообразная жизнь и богатырские дела нашего народа в

целом, его мировоззрение и моральный облик.

Правдивость и честность присущи прежде всего людям труда, они вытекают из

великих идеалов коммунизма, конечных целей рабочего класса и его

коммунистического авангарда.

Выступая на XVII съезде ВЛКСМ, Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ

Л. И. Брежнев подчеркивал: «Трудолюбие, честность, скромность, чувство собственного

достоинства, товарищества, взаимное уважение — все это неотъемлемые черты

морального облика советского человека».

Честность и правдивость высоко ценятся в нашем народе, в армии и на флоте.

Они придают людям внутреннюю силу, цельность характера. Вспомним народные

изречения: «Правда светлее солнца», «Правда дороже золота», «У честного человека

и характер твердый, и речь прямая». •

ПРАВДИВОСТЬ И ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ КОММУНИСТА И

В условиях армии и флота честность и правдивость каждого воина, его нравствен-

яая чистота и скромность на службе и в личной жизни приобретают особую

значимость. Военная присяга и воинские уставы выделяют их как неотъемлемые качества

вооруженного защитника Страны Советов.

Эти нравственные черты, определяющие моральный облик советского воина,

проявляются в повседневной заботе о безопасности нашей Родины, дальнейшем

укреплении оборонного могущества стран социалистического содружества и повышении боевой

готовности Советских Вооруженных Сил. Они облагораживают каждого воина,

придают ему внутреннюю чистоту, развивают чувство человеческого достоинства. Особенно

они необходимы офицеру — руководителю воинских масс, который не только учит, но

и воспитывает, формирует качества молодого советского гражданина.

Носителями высоких моральных норм являются коммунисты, все наши офицеры.

Чистота их морали и нравственности видна в конкретных делах, в выполнении

своего служебного долга, в общественной работе и в личной жизни. Поэтому вполне

понятно, что и нравственная оценка личности офицера основывается на всестороннем

учете его поведения, конкретных дел, поступков, свидетельствующих о его

преданности Родине, партии и народу, его моральном облике.

М. И. Калинин считал честность одним из самых важных качеств человека

вообще, в особенности члена Коммунистической партии. Честность — это

«неподкупность» характера в высоком смысле этого слова. Однажды, когда зашла речь о

моральном облике советского командира, Калинин заметил, что от него требуется

«выработка понимания чести мундира, чести знамени, того, что если человек носит

офицерский мундир, то он не может сделать бесчестного поступка» 1.

Честность и правдивость очень тесно связаны с выполнением воинского долга.

Именно в воинском долге проявляются и выверяются эти моральные качества. Офицер

искренний, обладающий высокой нравственной закалкой, способен безупречно

выполнять свои обязанности, пойти на любой подвиг в самой сложной и опасной обстановке.

Он всегда, прежде чем что-либо предпринять, мысленно как бы спрашивает себя:

«Правильно ли я поступаю, соответствуют ли мои поступки задачам партии, нормам и

принципам коммунистической морали? Все ли я сделал, чтобы с честью выполнить

свой долг перед Родиной, чтобы совесть моя была чиста?»

Офицеру хмного дано, ему доверено большое государственное, партийное дело —

обучение и воспитание стойких защитников социалистической Родины. Вести эту

работу способны люди высокого долга, с чистой душой и совестью, какими и являются

наши флотские кадры. Так понимает свои обязанности член КПСС капитан-лейтенант

Е. Варламов, вся служба которого — пример добросовестного отношения к труду,

честного выполнения своего воинского долга. Он пришел на должность старшего

помощника командира на отстающий корабль, где были промахи в боевой подготовке, где не

все ладилось с дисциплиной. Некоторые офицеры свыклись с недостатками, а кое-кто

их просто и не замечал.

Нелегко приходилось ему на первых порах. Однако принципиальный подход к

службе, открытые и искренние отношения с людьми в сочетании с высокой

требовательностью к ним и заботой о них помогли офицеру в короткие сроки освоить

сложную и ответственную должность, завоевать уважение подчиненных. Опираясь на

партийную организацию, вместе с командиром и политработником Варламов постоянно

добивался от офицеров и мичманов знания объективной обстановки и правдивых

докладов. Причем, как и полагается, доверие он всегда сочетал с контролем, проверкой

исполнения. Так своим партийным отношением к делу офицер способствовал улучшению

положения в коллективе. Корабль постепенно вышел из отстающих, успешно решает

задачи боевой и политической подготовки

Современный бой требует от флотского офицера напряжения всех физических и

духовных сил, оперативности в принятии решений и незамедлительного их

выполнения. Повести за собой моряков, направить их усилия на выполнение поставленной за-

1 М. И. Калинин. О коммунистическом воспитании и воинском долге. Воен-

1962. стр. 621.

ХТХ • XI. Xi U tfX XX XX

издат, 1962, стр. 621.

i2 В. БОЕВ

дачи может тот, кто наряду с высоким воинским мастерством обладает такими

моральными качествами, как частность, принципиальность, требовательность, умение влиять

па умы и сердца подчиненных.

Подавляющее большинство наших воинов всегда живут по нормам и правилам

коммунистической морали. Их отличает безупречное выполнение воинского долга,

цельность характера. Но еще бытуют такие пережитки, как обман и нечестность, у

некоторых моряков. К сожалению, случается, что кое-кто даже из офицеров еще не

глубоко проникся чувством ответственности перед партией и государством, нарушает

уставные требования, идет на сделку с совестью, старается приукрасить положение дел

на корабле или в подразделении.

Например, на корабле, где служил до недавнего времени политработник А.

Семенов, бывали случаи, когда скрывались факты пьянства и другие грубые нарушения

воинской дисциплины. Но командир, политработник, партбюро относились к этому

снисходительно. Они забыли, что беспринципность всегда плодит обман и нечестность,

которые начинаются с малого, мелкого, незаметного, а кончаются тяжелыми

последствиями. В этом вскоре убедились и руководители корабля: в одном из подразделений по

вине личного состава произошла поломка материальной части и, чтобы скрыть это,

некоторые моряки пытались ночью устранить ее.

Необходимо сказать о том, что хотя и редко, но случаются факты

очковтирательства в процессе сдачи курсовых задач. А разве можно считать честным коммуниста,

офицера, у которого слово расходится с делом, который легко дает обещания, не

задумываясь потом над их выполнением. Бахвальство, показуха разлагают людей,

порождают безответственность, что в конечном счете подрывает боевую готовность

подразделения, корабля. Нельзя назвать честным офицера, который на службе стремится вести

себя как положено, а вне службы допускает ложь, пьянствует, недостойно ведет себя

в семье.

Не так давно партийная комиссия при вышестоящем политоргане, рассматривая

апелляцию исключенного из членов КПСС за нечестность и пьянство офицера А. Биби-

ка, не сочла возможным оставить его в партии.

Почему же он оказался недостойным звания коммуниста? Потому, что этот офицер

растерял прежде всего такие качества, как честность, требовательность к себе. А

началось с того, что за успехи экипажа его не в меру хвалили. И человек постепенно

зазнался. Стал попустительствовать в службе, обманывать своих непосредственных

командиров, увлекаться спиртным. Он обманывал и свою семью, говорил, что занят

по службе, а на самом деле проводил время в компании любителей «зеленого змия».

Безусловно, в моральном падении офицера крупно повинны парторганизация

катера, старший командир и политработник, которые вместо принципиальной партийной

оценки его поступков довольствовались тем, что поругивали да увещевали. Их,

очевидно, устраивало, что Бибик охотно каялся, давал слово. И только тогда спохватились,

когда была сорвана подготовка катера к выходу в море.

Так обстановка бесконтрольности и беспринципности, стремление «не выносить

сор из избы» способствовали созреванию безответственности и нечестности офицера,

которые привели его к моральному падению.

Без принципиальности и честности вообще нельзя выполнить свой долг перед

обществом. В. И. Ленин подчеркивал, что ложная фраза, ложное хвастовство — есть

гибель нравственная, верный залог гибели политической. Партия требует от

коммуниста, тем более от офицера-коммуниста, всегда и везде быть честным и правдивым,

неустанно бороться за формирование этих качеств у каждого советского воина,

решительно выступать против тех, кто попирает наши законы и мораль, допускает

очковтирательство, приписки и пустозвонство. Все эти отрицательные явления наносят

непоправимый вред боевой готовности, могут обернуться тяжелой трагедией в военное

время.

Честность, принципиальность, как и другие морально-политические качества,

формируются и развиваются у наших коммунистов, всех офицеров в повседневном

ПРАВДИВОСТЬ И ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ КОММУНИСТА 13

практическом труде под воздействием воспитательной работы старших начальников,

политорганов и партийных организаций.

Как отмечалось в докладе члена Политбюро ЦК КПСС, Министра обороны СССР

Маршала Советского Союза А. Гречко на Всеармейском совещании идеологических

работников, особенно велика в этом роль первичных партийных организаций. В

партийном коллективе коммунист формируется как активный боец партии. Практика

показывает, что там, где парторганизации чувствуют ответственность за каждого своего члена,

настойчиво развивают у него необходимые партийные качества, там, как правило,

выше роль и активность коммунистов, сильнее их влияние на все стороны жизни корабля,

части, подразделения.

Формированию этих качеств партийные организации стали уделять больше

внимания в период обмена партийных документов, а также сейчас, при подготовке к

XXV съезду КПСС. В практику прочно вошли отчеты коммунистов на бюро и собраниях

о выполнении ими своих служебных обязанностей, требований Устава КПСС. Причем

разговор проходит, как правило, в доброжелательном тоне, но принципиально и спрос

предъявляется по большому счету. Воспитанию честности и правдивости способствуют

также индивидуальные собеседования.

Предметно ведет такую работу, например, партийная организация подводной

лодки, где секретарем капитан-лейтенант Л. Скубиев. По инициативе партийного бюро не

так давно здесь прошло теоретическое собеседование «О высокой нравственности

советского офицера», на котором обстоятельно говорили о формировании у наших кадров

честности, правдивости и принципиальности.

Вопросы воспитания партийных качеств у коммунистов регулярно

рассматриваются на собраниях, заседаниях бюро. При этом неослабное внимание уделяется

индивидуальной работе, заслушиванию тех коммунистов, которые допускают те или иные

отступления от требований нашей морали.

Как-то коммунисты корабля заметили, что офицер А. Сорокин иногда любит

приукрасить обстановку в электротехнической группе, стремится выдать желаемое за

действительное. Об этом состоялся острый разговор на партийном собрании. По его

поручению старшие начальники терпеливо учили офицера умению правильно

анализировать и оценивать положение дел в подразделении. Потом Сорокина заслушали на

партийном бюро о том, как он устраняет недостатки. Откровенно, начистоту товарищи

высказали ему все, приводили конкретные и обоснованные факты, убедительно

разъясняли, к каким тяжелым последствиям может привести его необъективность и

беспринципность в оценке работы коллектива подразделения.

Надо отдать должное этому коммунисту: он сделал правильные выводы — стал

хорошим командиром и недавно получил повышение по службе.

На корабле не прошли мимо того, что молодой офицер В. Сударев длительное

время не мог сдать зачет на самостоятельное управление группой, ссылаясь на то, что

не хватает времени для подготовки. По поручению партбюро активисты разобрались и

убедилсь, что причина — в личной безответственности лейтенанта. Вместо подготовки

к сдаче зачетов, изучения специальности он под разными предлогами часто уходил с

корабля, чтобы заниматься личными делами. Все это стало предметом взыскательного

разговора на собрании офицеров. Лейтенант понял, что встал на ложный путь, и с

помощью старших товарищей потом избавился от этих недостатков.

Товарищеская строгость, атмосфера взаимной взыскательности, принципиальной

партийной оценки любой попытки завышения результатов боевой подготовки,

состояния воинской дисциплины помогают формированию у коммунистов, офицеров, всех

моряков высоких морально-боевых качеств, сплочению воинского коллектива.

Как подчеркивается в постановлении ЦК КПСС по Тамбовской партийной

организации, в воспитании коммунистов важное место принадлежит критике и самокритике.

Это испытанное оружие в борьбе с недостатками, нечестностью и очковтирательством.

Без острой критики, без борьбы с тем, что мешает движению вперед, невозможна

победа коммунистической морали.

Практика показывает, что в части, на корабле, где на партийных собраниях

14 В. БОЕВ

в полную силу звучит голос коммунистов, которые с присущей им

принципиальностью вскрывают недостатки в обучении, воспитаний личного состава, критикуют

отдельных товарищей за недобросовестное отношение к партийным и служебным

обязанностям,— там лучше результаты боевой и политической подготовки, крепче

дисциплина, выше боевая готовность.

Так, например, в отличном подразделении, где секретарем партийной

организации капитан-лейтенант Н. Тихоненко, критика носит деловой товарищеский характер.

Она преследует цели не обидеть человека, допустившего ошибку, а вовремя помочь

ему осознать ее, взвесить вину перед коллективом и понять, как надо работать дальше.

Воспитание у коммунистов, всех воинов честности и правдивости немыслимо без

действенного контроля и проверки исполнения, которые повышают у человека чувство

ответственности за порученное дело, позволяют предупреждать любые отступления от

требований воинских уставов, морального кодекса строителя коммунизма.

XXIV съезд КПСС указал на то, что партийным организациям необходимо умело

сочетать доверие и контроль, требовательность и чуткость к людям. Вместе с тем съезд

осудил поведение тех коммунистов, которые, сталкиваясь с недостатками, с

отрицательными явлениями, делают вид, будто это их не касается. Коммунист должен быть

всегда готов дать отпор отсталым взглядам и настроениям.

Особенно велики влияние и действенность силы личного примера членов партии,

каждого офицера в воспитании у моряков честности и правдивости. В. И. Ленин

указывал, что никакое воздействие не может идти в сравнение с непосредственным

воспитанием масс силой личного примера. «Призвать — не в общем, а в конкретном смысле

слова,— писал он,— можно только на месте действия, призвать может только тот, кто

сам и сейчас идет» 2.

На флоте много командиров, политработников, которых подчиненные считают для

себя примером во в(сем. Среди них можно назвать командира гвардейского атомохо-

ш — инициатора социалистического соревнования в ВМФ гвардии капитана 2 ранга

Н. Зайцева. Нет в экипаже человека более уважаемого и авторитетного. Здесь моряки

во всем стремятся походить на командира. И неудивительно, что в трудный момент

плавания многие подводники мысленно спрашивают себя: «А как бы в этом случае

поступил командир?» И ценят его за честность и правдивость, за то, что он отлично

знает дело, по-партийному принципиален, надежен в слове. Он и строг, и справедлив,

он взыщет и поможет. Не зря моряки говорят, что с такими командирами легко

служить, j

Основой высоких моральных качеств коммуниста-офицера является его идейная

зрелость — неотъемлемая черта его нравственного облика. Преданность коммунизму и

непримиримость к его врагам, сознание своего воинского долга, честность и

правдивость — все эти качества наших офицеров базируются на их глубокой

коммунистической убежденности. Высокая политическая сознательность и убежденность офицеров

формируется всем укладом нашей жизни, всем ходом общественного развития,

целенаправленной идейно-воспитательной работой. Поэтому командиры, политорганы,

партийные организации призваны уделять постоянное внимание марксистско-ленинской

учебе офицеров, глубокому усвоению ими ленинского теоретического наследия,

материалов XXIV съезда партии, последующих Пленумов ЦК КПСС.

Организуя работу по достойной встрече XXV съезда КПСС, флотские командиры,

политорганы и партийные организации заботятся о том, чтобы всеми формами идейно-

воспитательной работы добиваться превращения принципов •коммунистической морали

в личные убеждения каждого коммуниста, каждого моряка.

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 6, стр. 71.

в военной смете военно морского фяота

/^ ОСТОЯЛОСЬ заседание Военного

V-/ совета ВМФ, на котором был

рассмотрен вопрос «О состоянии и мерах

дальнейшего улучшения

социалистического соревнования в Военно-Морском

Флоте за достойную встречу XXV

съезда партии».

Выступавшие генерал-полковник авиа-

, ции А. Мироненко, вице-адмирал А.

Сорокин, контр-адмиралы Л. Рябцев,

Б. Громов, Г. Лазарев, генерал-майор

авиации И. Тропынин, капитан 1 ранга

А. Корниенко и другие отмечали, что

военные советы, командиры, политорга-

ны и партийные организации проводят

большую работу по улучшению

организации, повышению действенности и

эффективности социалистического

соревнования, этого важного рычага

мобилизации военных моряков на дальнейшее

укрепление боевой готовности кораблей и

частей, воинской дисциплины,

качественное выполнение поставленных задач.

Социалистическое соревнование прочно

утвердилось в жизни моряков, стало

неотъемлемой частью учебного процесса.

На кораблях, в частях флотов широко

развернулось соревнование, в ходе

которого личный состав успешно выполняет

повышенные обязательства, взятые в

честь знаменательного события в жизни

нашей партии и всего советского

народа — XXV съезда КПСС.

В авангарде соревнующихся идут

моряки гвардейской атомной подводной

лодки Тихоокеанского флота, первой в

ВМФ подхватившей почин

воинов-забайкальцев, а также корабли —

инициаторы соревнования на флотах.

Вместе с тем в выступлениях

отмечалось, что еще не везде в полной мере

используются возможности соревнования

для повышения качества боевой учебы

личного состава. Порой в погоне за

высокими процентами допускается

снижение требовательности к отличникам

боевой и политической подготовки,

классным специалистам. Отдельные отличные

корабли и подразделения

довольствуются средними показателями в боевой

выучке и дисциплине. Не полностью

изжиты случаи формализма в организации

соревнования, не всегда обеспечиваются

его высокая эффективность, гласность и

сравнимость результатов.

Член Военного совета — начальник

политического управления

Военно-Морского Флота адмирал В. Гришанов

призвал настойчиво изыскивать имеющиеся

резервы и использовать их в

социалистическом соревновании для

неустанного совершенствования боевого

мастерства и воспитания воинов, роста рядов

отличников и классных специалистов,

усилить ответственность командиров,

штабов, политорганов и партийных

организаций за строгое выполнение

требований руководящих документов по

дальнейшему улучшению организации

соревнования, принципиальную оценку его

результатов.

Выступивший в заключение

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом

Адмирал Флота Советского Союза С.

Горшков обратил внимание на

необходимость обеспечения высокой

действенности социалистического соревнования в

целях дальнейшего повышения качества

боевой выучки моряков, безаварийной

эксплуатации новой техники и оружия,

успешного выполнения задач,

поставленных Министром обороны СССР. Он

подчеркнул, что следует повысить роль

командиров и штабов в повседневной

организации соревнования, усилить

контроль за его ходом, широко

использовать политический подъем личного

состава для повышения боевой

готовности кораблей и частей флота, сплочения

воинских коллективов, укрепления

дисциплины и порядка.

Военный совет в своем постановлении

наметил конкретные меры по улучшению

руководства социалистическим

соревнованием и мобилизации всего личного

состава флота на достойную встречу XXV

съезда КПСС.

/Зеапи с флыпов

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Уверенно идет к намеченным рубежам

в боевой подготовке экипаж подводной

лодки, где командиром офицер В. Волков.

Большая заслуга в этом руководящего

состава, партийной организации корабля.

Так, вопросы социалистического

соревнования здесь регулярно обсуждаются на

партийных собраниях и заседаниях бюро,

методических занятиях. Многое сделано

для обеспечения гласности и сравнимости

результатов, внедрения нового,

передового в жизнь. В подразделениях оформлены

красочные графики, ^отражающие ход

выполнения моряками принятых

обязательств. У командиров боевых частей есть

специальные журналы, которые помогают

контролировать работу подчиненных.

Систематически организуются

радиопередачи, посвященные опыту лучших воинов.

Подводя итоги боевой учебы, отмечая

победителей соревнования,

развернувшегося на флоте в честь XXV съезда КПСС,

командир обязательно расскажет

морякам о том, как лидеры добились успехов.

Особое внимание офицер Волков

уделяет тактической выучке подчиненных.

Перед каждым выходом в океан он

проводит занятия, на которых «проигрывает»

предстоящие действия экипажа. Моряки

решают задачи применительно к

различным режимам работы материальной

части, при сокращенном расчете

специалистов, при «выходе» из строя некоторых

систем и устройств.

Все это приносит хорошие

результаты. Например, недавно подводники на

отлично выполнили очередную торпедную

стрельбу, за что командующий флотом

поощрил и командира, и экипаж.

На подводной лодке, где служит

офицер О. Воробей, многое делается для

укрепления воинской дисциплины.

Вопросы выполнения моряками требований

присяги и уставов, высокой исполнительности,

примерности коммунистов и

комсомольцев постоянно в поле зрения командира,

политработников и партийной

организации корабля. К любому случаю

отступлений отдельных моряков от уставных

требований здесь подходят исключительно

принципиально, строго спрашивая с

провинившегося. Коммунисты берут под

постоянный контроль тех, кто еще не в

ладах с дисциплиной, кто не торопится со

сдачей зачетов, не проявляет особой

активности в воспитании подчиненных.

Скоро в полет

Фото Ю. П а х о м о в а

ВЕСТИ С ФЛОТОВ

17

Коллектив подводной лодки взял

высокие обязательства в честь XXV съезда

партии и крепко держит свое слово. Здесь

более 85% воинов—специалисты 1-го и

2-го класса, 80% моряков—отличники

боевой и политической подготовки.

Экипаж по праву назван в числе лидеров

социалистического соревнования.

* * *

На кораблях, в частях и подразделениях

флота немало энергичных, инициативных

воинов — активных рационализаторов и

изобретателей. Их поиски направлены на

сокращение сроков приведения

заведования в боевую готовность, повышение

надежности техники и оружия, качества их

обслуживания. Например, один из

умельцев Н-ского корабля мичман В. Михай-

ленко усовершенствовал электрическую

схему поворотного устройства РЛС. Это

позволило улучшить условия труда

оператора, сократить время подготовки станции

к работе и, следовательно, повысить

боевую готовность коллектива. На счету

передового воина несколько таких

предложений.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

Воины Н-ского соединения навсегда

запомнят тот день, когда

Главнокомандующий ВМФ Адмирал Флота Советского

Союза С. Горшков прикрепил к Знамени

части орден Красного Знамени.

Высокая правительственная

награда—признание ратных заслуг моряков.

Например, в состав этой части входит

корабль, которым командует капитан

3 ранга В. Свиридов. Его экипаж

отличился на боевом тралении в Суэцком

заливе. Выступая на Всеармейском

совещании отличников боевой и политической

подготовки, Министр обороны СССР

Маршал Советского Союза А.-Гречко тепло

сказал о мужестве воинов этого

коллектива. В настоящее время

моряки-краснознаменцы настойчиво приумножают

успехи в боевой учебе. Особое мастерство

они продемонстрировали на последних

учениях, за что отмечены

Главнокомандующим ВМФ.

На кораблях соединения активно идет

социалистическое соревнование,

посвященное XXV съезду КПСС. Широко

распространен почин главного старшины

Н. Мищука: «Каждому старослужащем/

работать по нормативам мастера

военного дела, подготовить себе замену —

специалиста 1-го класса». Моряки полны

решимости с честью выполнить принятое

обязательство, успешно справиться с

планом боевой и политической подготовки

завершающего периода учебного года.

Выполняя интернациональный долг,

экипаж крейсера «Дм. Пожарский» помог

жителям острова Маврикий,

пострадавшим от тропического циклона. В течение

12 дней работали советские моряки,

ликвидируя последствия стихийного

бедствия. Было восстановлено более 230 км

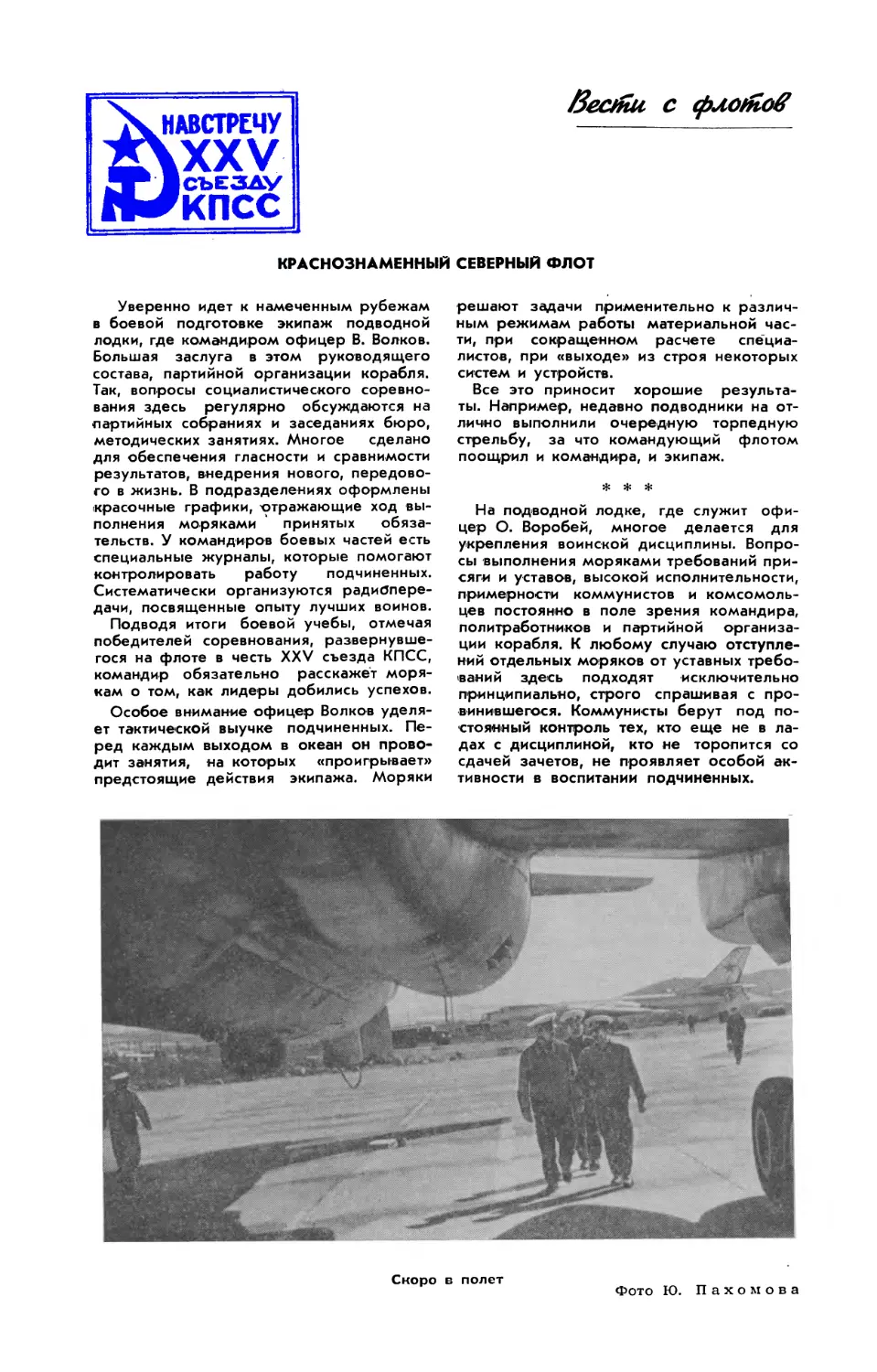

Старший лейтенант Ю. Четыркин прошел хорошую школу в океанском плавании,

успешно освоил обязанности начальника радиотехнической службы. На снимке:

старший лейтенант Ю. Четыркин и матрос А. Федоров наносят на планшете воздушную

обстановку

Фото М Род и п а

2 «Морской сборник* № 10

18

ВЕСТИ С ФЛОТОВ

линий электропередач и телефонной

связи, подключено к электросети свыше 420

жилых домов, два селения,

отремонтировано немало дорог.

Жители Маврикия сердечно

поблагодарили посланцев Страны Советов за

оказанную помощь.

ценной в этом году почетной наградой —

Вымпелом Министра обороны СССР за

мужество и воинскую доблесть. В

достижениях коллектива немалый вклад

опытных инструкторов-летчиков, мастеров

своего дела офицеров В. Волчкова, Ю.

Коптева, Ю. Степанова и других.

Новых успехов в социалистическом

соревновании в честь XXV съезда КПСС

добились авиаторы Н-ской отличной части.

В ответ на Обращение участников

Всеармейского совещания отличников

боевой и политической подготовки ко всем

воинам Советской Армии и

Военно-Морского Флота тихоокеанцы решают учебно-

боевые задачи только с высшей оценкой.

Авиаторы гордо несут славу части, отме-

* * *

Бывшего офицера Краснознаменного

Тихоокеанского флота доктора

технических наук, профессора И. Кочубиевского

называют пионером кибернетики на

Дальнем Востоке. Он большой специалист в

области теории информации. Перу

Кочубиевского принадлежит более 60

печатных работ, он автор 10 изобретений.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

Вся жизнь, боевая учеба и

социалистическое соревнование

моряков-черноморцев проникнуты стремлением

ознаменовать XXV съезд КПСС новыми

достижениями в ратной службе. В дальних походах

и полетах, в классах и кабинетах, на

учениях в поле воины флота настойчиво

трудятся над совершенствованием боевой

готовности, повышением своего мастерства.

Например, экипаж большого десантного

корабля «Воронежский комсомолец»

пересмотрел принятые социалистические

обязательства и наметил новые рубежи в

соревновании, посвященном

предстоящему съезду партии. Экипаж уверенно идет

к цели. Все курсовые и огневые задачи,

боевые упражнения выполнены с

хорошими и отличными оценками.

Приняв высокие обязательства, моряки

БДК призвали личный состав десантных

кораблей и морских пехотинцев

последовать их примеру, добиваться отличной

отработки всех задач завершающего

периода учебного года.

Почин экипажа БДК «Воронежский

комсомолец» горячо подхвачен на флоте.

Хорошо налажена подготовка

вахтенных офицеров в части подводных лодок,

где служит офицер В. Столяров.

Действуя на мостике рядом с опытными

наставниками, молодежь обретает навыки и

сноровку в кораблевождении, решении

учебно-боевых задач, совершенствует знания,

приобретенные в училище.

Взять, к примеру, экипаж, где служит

капитан-лейтенант Н. Миненко. Командир

лодки, другие опытные подводники в

каждом походе, на любой тренировке

представляют обучаемому максимум

самостоятельности, ставят его в условия,

требующие проявления инициативы,

творчества.

Командир отличной группы управления

ракетным огнем гвардии старший лейтенант

Ю. Агарков проводит тренировку с

подчиненными

Фото Н. Григорьева

Наряду с воспитательной работой

ведется практическая подготовка вахтенных

офицеров. Наставники внимательно

наблюдают за действиями подопечных,

анализируют их, объясняют причину того или

иного упущения, отрабатывают с ними

маневры и упражнения, которые

придется выполнять в реально сложившейся

обстановке.

Настойчиво совершенствуют боевое

мастерство авиаторы флота. В немалой

степени способствуют этому разборы

полетов. Они помогают глубже осмыслить

накопленный опыт, новые тактические

приемы, всесторонне анализировать ошибки

ВЕСТИ С ФЛОТОВ

19

фф:

экипажей, находить пути их устранения,

оперативно внедрять в жизнь достижения

лучших специалистов. Хорошо налажена

такая работа в подразделении, где

служит майор Е. Марков. Здесь командиры

подробно анализируют действия

подчиненных после выполнения каждого

задания. Оценивая их достижения, учитывают

данные средств объективного контроля.

На разборах полетов используются

специально составленные графики, схемы,

фотоснимки, магнитофонные записи

радиообмена с КДП и переговоров

авиаторов. Все это помогает подразделению

добиваться новых успехов в борьбе за

достойную встречу XXV съезда КПСС.

ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

На кораблях и в частях флота царит

атмосфера приподнятости и деловитости.

Ширится социалистическое соревнование

за достойную встречу XXV съезда КПСС,

качественное выполнение планов боевой

и политической подготовки. Коммунисты

личным примером, страстным партийным

словом увлекают за собой матросов,

старшин и офицеров на новые славные

дела. Вот и перед выходом Н-ского

корабля в море здесь состоялось партийное

собрание. Коммунисты тщательно

обсудили предстоящие задачи коллектива.

Особое внимание было уделено

подготовке специалистов, от которых в первую

очередь зависел успех плавания.

Партийные активисты Семенченко, Филипченко

и другие провели на боевых постах

беседы. По предложению члена КПСС Макси-

менко комсомольцы выпустили

стенгазету. В ней говорилось об очередной

задаче экипажа, о тех, кто идет впереди,

социалистических обязательствах, принятых

на поход. Перед личным составом

выступили командир, политработники. Они

рассказали собравшимся об условиях

решения учебно-боевой задачи, напомнили о

славных традициях балтийцев, призвали

следовать им.

В плавании коллектив корабля

действовал активно, четко, намного перекрыв

время выполнения нормативов. Старший

начальник высоко оценил выучку

моряков.

* * *

Подводники флота ведут напряженную

борьбу за выполнение основных пунктов

обязательств предсъездовского

соревнования, стремятся решить огневые задачи

только на отлично. Большая роль в этом

отводится вахтенным гидроакустикам,

которые первыми вступают в контакт с

«противником».

Добрая слава на Балтике идет о

мичмане В. Желтове. Он мастерски

обнаруживает различные цели и не раз помогал

экипажу побеждать в самых сложных

ситуациях. Свой опыт мичман умело передает

Морская пехота атакует. На переднем плане командир отличной роты старший

лейтенант Г. Столяров

Фото Ю. Пахомова

20

ВЕСТИ С ФЛОТОВ

подчиненным. Их подготовку к выходу в

море Желтое начинает в учебном

кабинете. Матросы аккуратно посещают

плановые занятия, охотно тренируются в

свободное от службы время. Все это

позволяет вводить молодежь в строй в сжатые

сроки.

Как только корабль отходит от стенки,

мичман дает задание подчиненным

запомнить так называемые собственные

корабельные шумы. Затем учит их

различать цели, обнаруживать «противника» на

предельной дистанции.

Команда, возглавляемая Желтовым,

постоянно в высокой боевой готовности,

уверенно набирает темпы в соревновании,

посвященном XXV съезду КПСС.

Моряков-балтийцев, воинов ВМФ ПНР и

НВМФ ГДР связывают тесные узы

братства. Совместные учения, регулярный

обмен опытом, взаимные визиты, встречи,

вечера содружества сплачивают их.

Недавно военные моряки ДКБФ и

НВМФ ГДР были гостями своих польских

друзей. Эта встреча, прошедшая в

исключительно теплой, сердечной обстановке,

навсегда останется в памяти ее

участников. Моряки братских флотов говорили о

своей службе, сплоченности наших

народов, готовности выполнить

интернациональный долг по защите

социалистических завоеваний стран — участниц

Варшавского Договора.

Стражем летного порядка называют в

авиации группу руководства полетами. И

неспроста. Любое отклонение от

уставных правил всегда на виду у стартового

наряда. Своевременно пресечь их,

добиться от авиаторов пунктуального

выполнения требований действующих

документов — главнейшие задачи, которые

решает группа руководства.

Всегда отлично несет дежурство в

стартовом наряде военный штурман 1-го

класса майор Г. Подколзин. У него постоянно

наготове расчет полета,

инженерно-штурманские выкладки и т. п. Эти хорошо

отработанные документы позволяют

штурману быстро и четко действовать в

усложненной обстановке.

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА

/СОСТОЯЛОСЬ собрание партийного актива Главного штаба и управлений

^ Главнокомандующего Военно-Морским Флотом, на котором обсуждался

вопрос «О повышении личной ответственности коммунистов центрального

аппарата за качественное решение задач боевой и политической подготовки и работе

по достойной встрече XXV съезда КПСС».

Докладчик начальник Главного штаба ВМФ адмирал флота Н. Сергеев и

выступившие в прениях адмирал Н. Амелько, генерал-полковник авиации Г.

Кузнецов, контр-адмиралы В. Сабанеев, С. Зуенко, В. Рябов, капитан 1 ранга А. Су-

сов и другие отмечали, что партийные организации центрального аппарата ВМФ,

выполняя решения XXIV съезда партии и требования Министра обороны СССР,

своей организаторской и идеологической работой обеспечили ведущую роль

коммунистов в решении задач дальнейшего повышения боевой готовности ВМФ, в

качественном проведении мероприятий оперативной, боевой и политической

подготовки.

Вместе с тем указывалось, что в работе коммунистов центрального

аппарата еще имеются недостатки. Так, отдельные первичные организации и партийные

комитеты недостаточное внимание уделяют повышению личной ответственности

каждого коммуниста за выполнение своего партийного и служебного долга,

усилению партийного влияния на все стороны жизни и деятельности управлений,

служб и частей центрального подчинения, совершенствованию практики работы

на флотах.

В единогласно принятом постановлении собрание партийного актива

заверило ленинский Центральный Комитет в том, что коммунисты и весь личный

состав Главного штаба и центральных управлений ВМФ своим творческим трудом

внесут весомый вклад в дальнейшее укрепление Военно-Морского Флота, во

всенародную борьбу за достойную встречу XXV съезда КПСС.

rillfllEIIIIIIIIIIIIIP

^г* рои

цскисстю

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ

В РАЗВИТИИ МОРСКОЙ ТАКТИКИ

Капитан 1 ранга Н. ВЬЮНЕНКО,

доктор военно-морских наук

СРЕДИ ВСЕХ РАЗДЕЛОВ военного и военно-морского искусства тактика особенно

тесно, прямо и непосредственно связана с системой «человек — техника», чем,

собственно, и обусловлена ее наибольшая гибкость и подвижность. Эти ее качества

особенно рельефно выступают под всевозрастающим влиянием научно-технической

революции, что придает особый динамизм развитию способов боевого использования сил

флота при решении ими самых различных задач в современной войне.

Влияние научно-технической революции, трансформированной через политику и

экономику различных государств, на военно-морское искусство проявилось в создании

и интенсивном развитии новой материально-технической базы войны во всех ее

сферах. Применительно к военно-морскому.флоту эти изменения в общем виде

характеризуются широким внедрением на корабли атомной энергетики, насыщением их

ракетным оружием различного назначения и разнообразными средствами электроники. Все

это, естественно, вызвало глубокие преобразования в способах и условиях боевого

применения сил и средств флота.

Наиболее важным итогом этих процессов стало появление во флотах ведущих

морских держав и непрерывное совершенствование атомных подводных лодок

стратегического назначения, концентрирующих в себе последние достижения

научно-технического прогресса. Современный подводный ракетоносец располагает ударной мощью,

примерно равной мощности взрыва всех огневых средств, использованных в двух

мировых войнах, и способен, как известно, наносить удары на значительные дальности.

Получив признание главной ударной силы современного флота, атомные

подводные лодки с баллистическими ракетами привлекли к себе внимание и как основной

объект воздействия по ним всех других сил флота. Борьба с ракетоносцами, стремление

уничтожить их до использования оружия стали одной из первоочередных задач

флотов, способы решения которой настойчиво ищут сейчас не только военные

специалисты, но и конструкторы, и ученые самых различных направлений науки и техники.

Как утверждает зарубежная печать, ответы на насущные вопросы этой проблемы

«находятся теперь в истоках экономической и политической жизни страны».

Среди многих боевых свойств, присущих подводным лодкам, весьма важным по-

прежнему остается скрытность их действий.

Поиск оперативно-технических решений для своевременного обнаружения

подводных лодок привел к появлению различных систем подводного наблюдения в тех

районах, где наиболее вероятно использование стратегических подводных лодок. ВМС США,

например, уже приступили к созданию глобальной сети обнаружения и опознавания

подводных целей, имея в виду создание гидроакустического поля (подобно тому как

практикуется в системах ПВО, где функционирование радиолокационного поля наблю-

По данным иностранной печати.

22 Н. ВЬЮНЕНКО

дения обеспечивает действие всей системы в целом) для обнаружения любой

подводной лодки, появившейся в пределах этого поля. Такая система, по расчетам

специалистов, позволит не только обнаруживать ракетные подводные лодки, но и определять

их местонахождение, т. е. даст полную информацию о каждой лодке противника «для

нанесения по ней удара без предупреждения и в пределах нескольких минут». Все

это есть проявление одной из ведущих тенденций развития морской тактики,

состоящей для подводных лодок в совершенствовании обеспечения скрытности, а для

противолодочных сил — в лишении вражеских кораблей этого преимущества.

В борьбе против ракетных лодок ведущее место заняли атомные подводные лодки

оперативно-тактического назначения. Они теперь представляют наибольшую угрозу

как для стратегических подводных лодок, так и для надводных кораблей и

транспортных судов. И развитие тактики борьбы с ними имеет важное значение. Современные

подводные лодки, обладающие большой глубиной погружения, становятся все менее

шумными и более быстроходными, чем их предшественницы, они плавают под водой

сейчас быстрее охотящихся за ними надводных кораблей. По мнению зарубежных

специалистов, в ближайшем будущем подводные лодки смогут развивать скорость до 40 уз

и выйдут за пределы возможностей их преследования надводными кораблями.

К тому же скорость надводного корабля, когда-то представлявшая ему прекрасную

возможность защиты от торпедной атаки, превратилась теперь в свою противоположность:

чем она выше, тем на большем расстоянии подводная лодка обнаружит его по шуму

винтов. В то же время оружие подводной лодки эффективнее при стрельбе по кораблю,

излучающему больше шумовых сигналов, которые служат для нее не только важной

информацией о месте и положении цели, но и для наведения выпущенного оружия.

Таким образом, в борьбе с надводными кораблями подводная лодка, используя такие

свои важные свойства, как скрытность и упреждение во взаимном обнаружении, сразу

же получает важнейшие тактические преимущества: свободу выбора вариантов

маневра и атаки.

Реальный путь борьбы с подводной опасностью иностранные специалисты видят

в тактике совместного использования разнородных сил (подводных лодок, надводных

кораблей и авиации). Считается, что смешанные группы разнородных сил в сочетании

со стационарными системами гидроакустического наблюдения способны наиболее

успешно решать эту задачу и таким образом осуществлять эффективную охрану от

подводных лодок противника не только атомных ракетоносцев, но и оперативных

соединений боевых кораблей, а также крупных конвоев. При этом особое значение

придается созданию надежных средств подводной связи, обеспечивающих тактическое

взаимодействие подводных лодок между собой и с надводными кораблями. Отработка таких

действий входит в практику боевой подготовки флотов зарубежных стран.

Подводные лодки оперативно-тактическою назначения все чаще включаются в

боевые порядки различных соединений надводных кораблей и конвоев и используются

для обеспечения боевого патрулирования стратегических подводных лодок. По мнению

зарубежных специалистов, это существенно усиливает соединения и значительно

снижает для них степень подводной угрозы. Все расширяющееся использование

подводных лодок оперативно-тактического назначения во взаимодействии с другими родами

сил флота, а также со стратегическими подводными лодками составляет одну из новых

тенденций в развитии морской тактики.

Надводным кораблям и авиации, по взглядам американского командования,

рекомендуется придерживаться жестких ограничений режимов работы всех механизмов

и систем, и прежде всего гидроакустической и радиолокационной аппаратуры. Это

делается, чтобы заманить подводную лодку противника в ловушку, создав у командира

ложное впечатление об обстановке, и поставить ее под удар торпедных подводных

лодок, действующих совместно с надводными силами флота. Та же цель преследуется и

при создании новых технических средств подводного наблюдения с управляемыми

режимами их работы, подобно тому как это уже происходит в радиолокации.

Концепция использования смешанных соединений предусматривает также

возрастающую роль авиации во всех разновидностях вооруженной борьбы. Как утверждал

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В РАЗВИТИИ МОРСКОЙ ТАКТИКИ 23

бывший заместитель начальника штаба ВМС США по противолодочной борьбе

вице-адмирал Т. Колдуэл, современному флоту необходимо осуществлять тотальный контроль

над океанским пространством на воде, под водой и в воздухе. Эту задачу будут решать

теперь прежде всего авианосцы, которым также стремятся придать универсальный

характер: превратив ударные в многоцелевые и сохранив прежние их функции,

возложить на них и борьбу с подводными лодками.

Совместное использование авианосцев с другими надводными кораблями,

подводными лодками и противолодочными самолетами позволит создать эффективные

подвижные зоны господства в открытом море. Такая зона, по расчетам американских морских

специалистов, представляет собой цилиндр с диаметром основания около 2 тыс. км,

высотой 35 км и глубиной в подводной части 900 м. Внутри этой сферы предполагается

обеспечить полное господство под водой, на море и в воздухе, т. е. уничтожать силы

противника, прежде чем они смогут атаковать корабли и транспорты, находящиеся

внутри указанной зоны.

К созданию новых многоцелевых авианосцев США уже приступили.

Переоборудование же всех имеющихся ударных авианосцев, видимо, также реально, поскольку они

уже сейчас имеют самолеты различных типов: легкие и тяжелые штурмовики,

истребители, противолодочные, разведывательные, радиоэлектронного противодействия,

транспортные и заправщики.

Важной частью таких смешанных соединений являются корабли охранения, в

первую очередь с атомной энергетикой. По утверждению министра обороны США

Д. Шлесинджера, они могут существенным образом укрепить противовоздушную