Text

За нашу Советскую Родину!

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

ОКТЯБРЬ 19S0 г.

ю

ИЗДАЕТСЯ С 1848 ГОДА

В номере:

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

Д. Волкогонов. Развитие социалистического сознания 3

* * *

В. Козлов. В стране далекой и близкой 9

# * #

Флотская хроника 11

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИСКУССТВО

В. Германович. Мышление командира в ходе выработки решения на бой . . 13

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В. Елкин. Идейно-политическое воспитание моряков 20

Г. Броневицкий. Психологическая совместимость в экипаже 25

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Г Лазарев. Подготовке молодых офицеров — заботу и внимание .... 30

В Рябов. Некоторые рекомендации по планированию боевой подготовки на

соединениях . . 36

Ф Дубанович. Воинская дисциплина — ©снова решения поставленных задач . 39

Ю. Горбачев. Экипаж снимает подводную лодку с мели 44

Г. Банный. Войсковая стажировка курсантов 46

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

И Косиков. Воинские звания на флоте 50

Ф. Нуждин. Подвиг арсенальцев 52

Ю Пантелеев. Из истории проводки кораблей через мелководье .... 5^

Е. Васильев. Приглашает «Кронштадтская крепость» 5^

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

МОСКВА

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

В. Батанов. Резервы экономии топлиза и моторесурса на кораблях .... 58

A. Партала, Н. Партала. Корабельная система радиоэлектронной войны ВМС

США AN/SLQ-32 62

3. Зайцев. Безопасность водолазных спусков 65

* * *

B. Пантелеев, О терминах «навигация» и «кораблевождение» 67

* * *

Ю. Пахомов, Н. Лукич. С именем комсомола на борту 70

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

C. Яшин. Отбор, обучение, принуждение, результаты 72

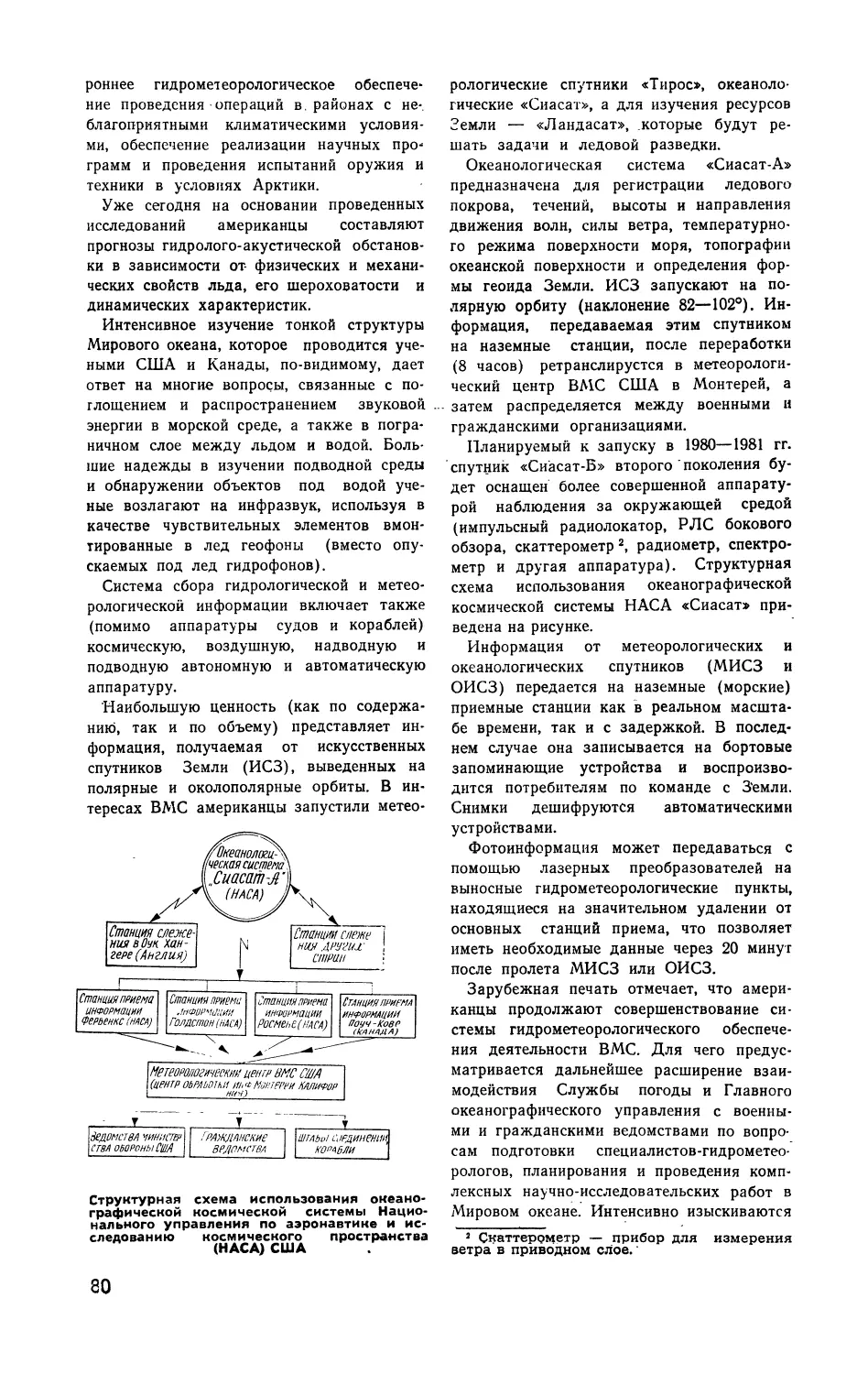

A. Пономарев. Система гидрометеорологического обеспечения военно-морских

сил США 77

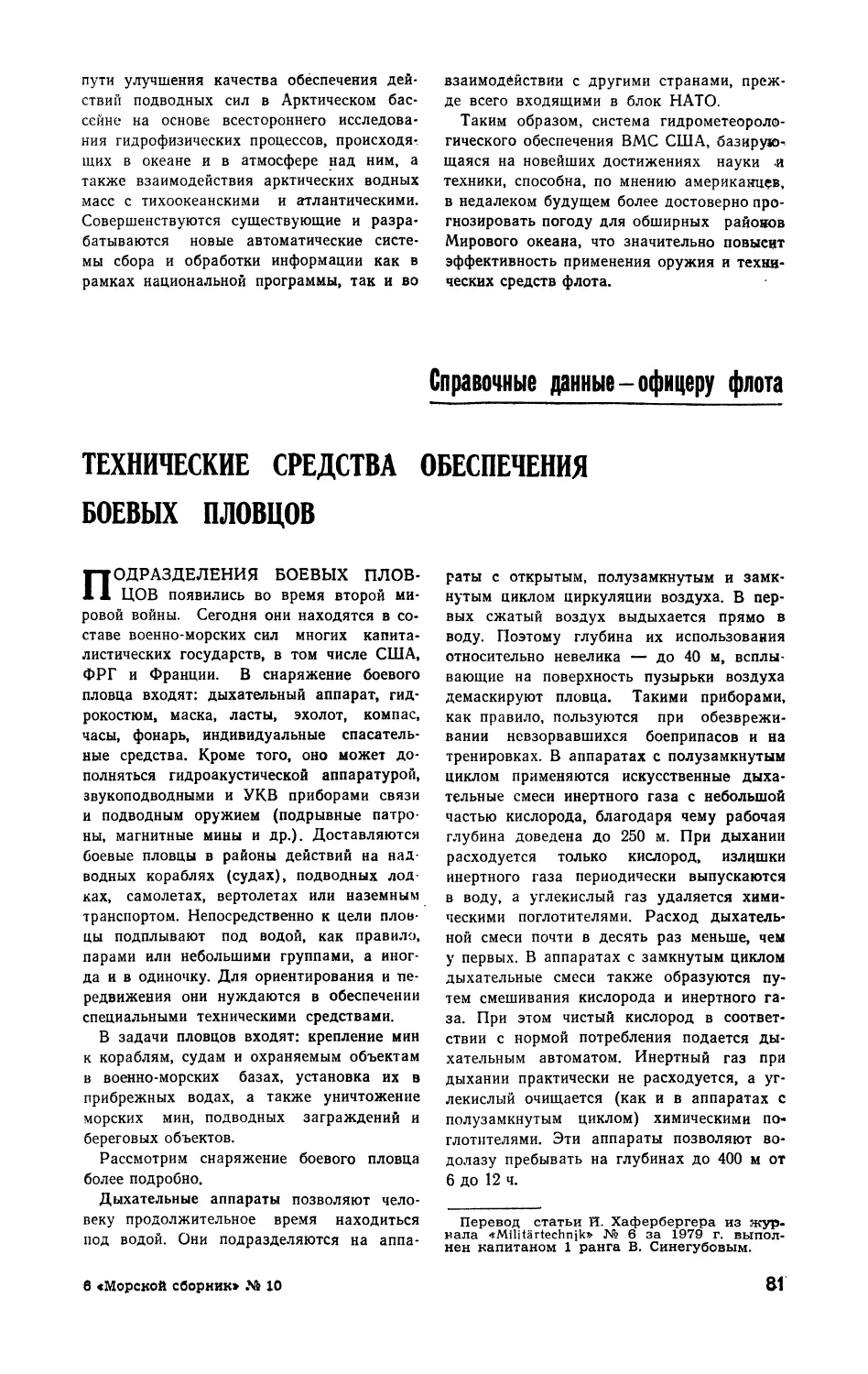

Технические средства обеспечения боевых пловцов §1

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

И. Сергеев. Ценный труд об опыте минувшей войны 86

Е. Шещуков. Чтобы изо дня в день росло боевое мастерство 89

П. Грищенко. Азбука мужания 92

B. Артемьев. Знаете ли вы свой корабельный якорь? 94

* * *

Новые книги 96

На 1-й странице облогхки — фото Ю. Цахомова

Редакционная коллегия:

А. С. Пушкин (главный редактор), В. И. Ачкасов, С. С: Бевз, Ю. А:

Быстрое, Н. И. Вишенский, В. Г. Германович (зам. главного редактора),

Б. Л. Дубинин (ответственный секретарь), С. С. Ефремов, Р. А. Зубков,

Ю. П. Ковель, М. М. Крылов, Ю. А: Кузнецов, С. Г. Мокроусов (зам.

главного редактора), И. Н. Петров, К. А. Сталбо, И. И. Тынянкин,

И. Ф. У сков, И. К. Хурс, Г. Я. Щедрин

Адрес редакции: 103175, Москва, К-175, Чаплыгина, 15.

Телефоны: 226-45-20, 226-45-34.

Технический редактор Чудакова Н. Н.

Рукописи не возвращаются.

Г31798 Сдано в набор 21. 08. 80 Подписано к печати 08. 10. 80

Формат 70X108716 8,4 усл. п. л + вклейка У\ п. л. 10,2 учетно-изд. л. Цена 40 коп.

Зак. 4115 Высокая печать

Типография «Красная звезда», Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

© «Морской сборник», 1980.

Шсшм кпсс-

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Генерал-майор Д. ВОЛКОГОНОВ,

доктор философских наук, профессор

В РЕШЕНИИ триединой задачи построения коммунистического общества в нашей

стране: создании материально-технической базы коммунизма, формировании

общественных отношений и воспитании человека новой формации — огромная роль

принадлежит субъективному фактору — высокой сознательности советских людей.

«Развитие сознания масс,— указывал В. И. Ленин,— остается, как и всегда, базой и

главным содержанием всей нашей работы»1. И в новых исторических условиях,

характеризующихся более высоким уровнем социальной зрелости социалистического общества,

обострением классового противоборства двух противоположных систем, небывалым

размахом научно-технического прогресса, задача, сформулированная В. И. Лениным еще

на заре века, является одной из центральных. Это с большой силой подтвердил

XXV съезд КПСС, подчеркнувший, что «сила нашего строя в сознательности масс

(выделено нами.— Д. В.). И партия считает своей постоянной заботой воспитание

коммунистической сознательности, готовности, воли и умения строить коммунизм» 2.

Развитое социалистическое общество ставит перед собой задачу не только создания

изобилия материальных благ, повышения культуры людей, но и всестороннего развития

личности. Процесс строительства коммунистического общества и его защиты в огромной

степени зависит от людей, обладающих коммунистическим мировоззрением, идейной

убежденностью, широкими политехническими знаниями, высокой нравственной

культурой, что наиболее полно находит свое выражение в зрелости общественного сознаний.

Общественное сознание развитого социалистического общества

Известно, что общественное сознание представляет собой совокупность

существующих в обществе в данную эпоху идей, теорий, взглядов и представлений, в

которых отражается социальная действительность, тот мир, который нас окружает. Оно

всегда производное от общественного бытия, производственных oiношений. Но

зависимость общественного сознания от характера и степени зрелости производственных

отношений, всего комплекса элементов бытия не является автоматической, пассивной.

Процесс этот идет активно, в чем проявляется относительная самостоятельность

общественного сознания. Это можно проследить на ряде примеров.

Во-первых, опираясь на всю духовную культуру человечества, на достигнутое

трудящимися в процессе революционной борьбы, общественное сознание развитого

социалистического общества способно как бы возвышаться над сегодняшней

действительностью, предвосхищать грядущее, отчетливо видеть предстоящие ступени развития.

Программа партии, документы и материалы ее съездов и Пленумов ЦК анализируют,

1 В. И. Ленин. Поли, гобр соч., т. 13, с. 376.

* Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 71.

«

раскрывают проблемы сегодняшнего дня, позволяют представить социальную даль,

будущее, т. е. дают возможность предвидения, формулирования прогнозов не только в

сфере производства, обороны, науки, но и в области перспективного планирования

развития человека, его воспитания, формирования у него высоких морально-политических

и боевых качеств.

Во-вторых, относительная самостоятельность общественного сознания может

выражаться и в определенном отставании от уровня материального бытия на конкретный

момент. В условиях социализма оно может проявляться в невысокой сознательности

отдельных граждан, отживших традициях, нравах, пережитках прошлого, устаревших

привычках. Чаще всего эти духовные атавизмы обнаруживают сэбя в области

общественной психологии и морали. Нам известны отдельные проявления таких аномалий

в форме стяжательства, пьянства, тунеядства, бюрократизма,

недисциплинированности некоторых личностей. «К сожалению, еще встречаются люди,— отмечалось на

XXV съезде КПСС,— которые знают нашу политику и наши принципы, но не всегда

следуют им на практике, не ведут борьбы за их осуществление, примиренчески

относятся к нарушениям норм социалистического общежития»3. И степень нашей

непримиримости к любым проявлениям расхлябанности, аморализма, неисполнительное-

ти характеризует уровень социалистической сознательности советских воинов.

В-третьих. Как только идеи овладевают людьми, массами, они становятся

неодолимой материальной силой. И чем полнее они отражают интересы людей, чем

более понятны% доступны, тем активнее их роль. Достаточно обратиться к нашей

героической истории: революционной, боевой, трудовой — и мы найдем тысячи и

тысячи примеров, когда советские люди, вдохновленные возвышенной идеей, шли на

подвиги самопожертвования, высокого подвижничества и самоотверженности.

Именно поэтому формирование в сознании советских воинов коммунистических идеалов

является одной из важных задач командиров, политорганов, партийных и

комсомольских организаций. Это позволит создать тот духовный потенциал, который в нужную

минуту (бой, критическая ситуация, условия особой напряженности) проявит себя

как надежный действующий фактор.

Общественное сознание характеризуется различными уровнями развития.

Условно можно выделить два: нижний и верхний. Нижний уровень — это обыденное

сознание, включающее эмпирические знания людей (опыт, традиции,

привычки) и общественную психологию (социальные чувства, настроения, представления,

побуждения, а также возможные иллюзии и пережитки). В. И. Ленин, характеризуя

общественную психологию масс, всегда подчеркивал в ней остро классовую

направленность, отмечая чаще других такие ее элементы, как «классовое чутье» и

«революционный инстинкт».

Общественной психологии трудящихся, советских воинов присущи социальная

солидарность, революционная решительность, 1ражданское мужество. В общественном

сознании развитого социалистического общества на первый план выдвигаются

героические революционные и боевые традиции, патриотические и интернациональные

чувства, оптимистические настроения.

В условиях армейской и флотской службы элементы общественной психологии

носят ярко выраженный коллективистский характер. Это проявляется во многих

отношениях. В воинском коллективе быстрее и проще можно выявить общественное

мнение, испытать волю коллектива, почувствовать общее настроение. Здесь наиболее

полно обнаруживают себя и специфические формы взаимовлияния- пример,

воодушевление, внушение и др. Не случайно в процессе морально-политической и

психологической подготовки воинов большое внимание обращается на воспитание у них

воли, решительности, моральной устойчивости, выдержки и других качеств.

Обыденное сознание, и прежде всего такой его важнейший элемент, как общественная

психология, охватывает разнообразные психические явления, возникающие в

результате взаимодействия людей в коллективах, малых группах. Они в значительной мере

Формируются под влиянием окружающей среды, образа жизни, жизненных

обстоятельств становления того или иного человека.

Верхний уровень общественного сознания — теоретический. Он включает

естественно-технические знания и идеологию. В условиях научно-технического прогресса

3 Материалы XXV съезда КПСС, с. 77—78.

роль, значение и объем научно-технических знаний быстро возрастают. Сегодня

советскому воину — властелину могучей техники необходимы обширные познания в

области физики, химии, метеорологии, астрономии, математики, кибернетики, баллистики,

без которых просто невозможно успешно исполнять свой ответственный долг по

защите социалистического Отечества.

Но особо важное значение в теоретическом уровне сознания имеет марксистско-

ленинская идеология. Это система идей, теорий, взглядов, отражающих социальную

действительность с позиций трудящихся классов. Именно в идеологии, как

теоретическом самосознании трудящихся классов, наиболее глубоко выражаются их

коренные интересы. В. И. Ленин завещал нам «всегда пропагандировать, охранять от

искажений и развивать дальше пролетарскую идеологию — учение научного социализма,

т. е. марксизм»4. Идеология марксизма-ленинизма находит дальнейшее развитие в

коллективном опыте партии (в решениях съездов, Пленумов ЦК, других документах),

мирового социалистического содружества. Выводы партии о всенародном государстве,

развитом социалистическом обществе, новой исторической общности людей —

советского народа, необходимости соединения достижений научно-технического прогресса

с преимуществами социализма, воспитательной роли Советских Вооруженных Сил и

многие другие имеют не только огромное теоретическое, но и большое практическое

значение. Овладение марксистско-ленинской теорией является важнейшим условием

дальнейшего повышения коммунистической сознательности каждого советского

человека, советского воина. При этом следует учитывать, что само общественное

сознание не статично, оно непрерывно совершенствуется, выявляя в своем содержании ряд

характерных тенденций.

Тенденции развития социалистического сознания

По мере развития материальной основы социалистического общества, усиления

идеологической работы партии в общественном сознании возникают и развиваются

новые элементы, новые идеи, появляются новые особенности, свидетельствующие о

движении духовной жизни к вершинам зрелости. Это можно проследить через

определенные тенденции, которые рельефно просматриваются в событиях, делах и

поступках советских людей.

Тенденция первая — возрастающая роль в общественном сознании идей

научного коммунизма, реализуемых в практике экономического, социального и культурного

созидания в нашей стране. «Массовое изучение марксизма-ленинизма,— подчеркнул

XXV съезд КПСС,— важнейшая особенность развития общественного сознания на

современном этапе»5. Только в системе партийной учебы более 20 миллионов человек

изучают произведения классиков марксизма-ленинизма и документы КПСС,

овладевают историческим опытом партии, основами философии, политической экономии,

научного коммунизма. 'Весь личный состав армии и флота изучает основы марксистско-

ленинской теории, особенно ее разделы, касающиеся проблем войны и армии,

военного строительства.

Особая роль в марксистско-ленинской теоретической подготовке кадров —

важном условии повышения их политической сознательности — отводится военной науке.

Она находится как бы на стыке наук общественных и естественно-технических.

Военная наука — это система знаний о характере, законах войны, подготовке

вооруженных сил и страны к войне и способах ее ведения.

Систематическое овладение трудящимися, личным составом армии и флота

основами коммунистической идеологии качественно меняет общественное и

индивидуальное сознание, людей, делает его более политически заостренным, классово зрелым.

Благодаря росту сознательности личного состава упрочивается морально-политический

фактор Вооруженных Сил, повышается эффективность и качество решения

конкретных задач по повышению боевой готовности войск и сил флота.

Тенденция вторая — усиление и расширение возможностей управления

духовным развитием, лвдей, повышения их сознательности.

В буржуазном обществе существует понятие «манипулирование» сознанием лю-

4 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 6, с. 269. •

« Материалы XXV съезда КПСС, с. 74.

.ifii, т. е. воздействие на них в таком направлении, чтобы «доказать» вечность

эксплуатации человека человеком, неизбежность войн, усилить антикоммунистические

предрассудки у людей. Для этого широко используется вся огромная пропагандистская

машина империализма: средства массовой информации, кино, реклама,

законодательство, религия, вся система образования.

В социалистическом обществе управление духовным развитием человека

принципиально отлично от капиталистической машины манипулирования. В основе

социалистического управления лежит стремление максимально полно привести сознание в

соответствие с закономерностями, присущими социализму, осуществляющему

принцип «все для человека, все во имя человека». Впервые в истории стало возможным

ие «насаждать» идеи, а органично соединять объективную истину

марксизма-ленинизма с коренными интересами трудящихся масс. Именно этим объясняется глубокая

заинтересованность советских людей, советских воинов в своем духовном развитии,

политическом просвещении, идейной закалке.

Командиры и нолиторганы, практически решая задачу управления идейным

воспитанием личного состава, создают ему максимально благоприятные условия для

овладения марксизмом-ленинизмом, политическими знаниями, военной теорией. На

кораблях и в частях, где идейной закалке уделяется должное внимание, выше

общественная активность воинов, их ответственность за выполнение воинского долга,

непримиримость к недостаткам. На XXV съезде КПСС вновь подчеркивалась важность

того, чтобы «каждый, имея для этого необходимые права и неся в их пределах всю

полноту ответственности, занимался своим делом. Это элементарное житейское

правило является в то же время основой основ науки и практики управления»6. Однако

мдо признать, что есть еще немало случаев, когда тот или иной вопрос воспитания

в некоторых частях и подразделениях долго согласуется, уточняется, обсуждается,

перекладывается, переносится, отчего в конце концов страдает дело повышения

сознательности людей.

Тенденция третья — развитие общественного сознания и сознательности людей

находится в прямой зависимости от умения трудящихся, воинов армии и флота проти-

ьостоять враждебному идеологическому влиянию. Как отмечалось на XXV съезде

партии, проблемы идеологической борьбы все больше выдвигаются на первый план,

особенно сейчас, в связи с резким обострением международной обстановки.

Чем больше идеи научного коммунизма претворяются в действительность, тем

озлобленнее становятся атаки наших классовых врагов. Все средства воздействия на

людей, находящиеся в руках буржуазии, — печать, кино, радио, телевидение —

мобилизованы на то, чтобы вводить их в заблуждение, внушать им представления о чуть

ли не райской жизни при капитализме, клеветать на социализм. Эфир насыщен

всевозможными измышлениями о жизни народов Советского Союза, братских стран

социализма. Для этого используются идеологические средства и буржуазных армий. По

свидетельству американского сенатора У. Фулбрайта, пропагандистская машина

Пентагона, насчитывающая 260 радиостанций и 91 телестанцию, также широко

задействована в антикоммунистической кампании.

Важно научить молодых воинов аргументированно разоблачать все

антисоветские домыслы и инсинуации. Высокосознательный человек должен пресекать

различные слухи и антисоциалистическую клевету, которые наш враг пытается и будет

пытаться распространять. Высокая степень сознательности воинского коллектива,

отдельного человека в огромной степени зависит от их непримиримости к идеологии

буржуазии, оппортунизма, маоизма и сионизма. В сознании отдельного воина

непримиримость к классовым врагам и их пособникам выступает как важное

морально-политическое качество.

Каждая попытка компромиссного миросозерцания означает недопустимую

политическую беспечность. Поэтому командиры и политработники, воспитывая у своих

подчиненных непримиримость к буржуазной идеологии, готовность своевременно

давать достойный отпор идеологическим диверсиям империализма и его приспешников,

расценивают даже отдельные случаи индифферентности, низкой общественной

активности как существенную недоработку в политико-воспитательной работе. Важно

«помнить, — подчеркивается в постановлении ЦК КПСС от 26 апреля 1979 г., — что

6 Материалы XXV съезда КПСС, с. 61.

5

ослабление внимания к освещению актуальных проблем, недостаточная оперативность,

Вопросы, оставленные без ответа, выгодны лишь нашему классовому противнику» 7.

Кроме рассмотренных тенденций, существуют и другие. Например, повышение

роли естественно-технических знаний в общественном сознании, усиление известного

рационализма в индивидуальном сознании.

Учет и использование командирами, политорганами этих тенденций,

проявляющихся в общественном и индивидуальном сознании,— важное условие повышения

качества идейного воспитания, общего роста политической сознательности воинов

армии и флота. Естественно, они реализуются не сами по себе, а через призму тех

условий и факторов, под воздействием которых осуществляется формирование воина,

патриота, гражданина.

Факторы, формирующие социалистическое сознание

На духовное развитие личности советского воина, его сознательности влияют

прежде всего такие факторы, как советский образ жизни; особенности армейской и

флотской действительности, быта, военной службы; система идеологической работы

партии, охватывающей семью, школу, производство, вооруженные силы.

Особо важную роль в формировании высокой сознательности личности воина

играет советский образ жизни. Значение этого общесоциологического фактора трудно

переоценить. Для советского образа жизни характерна общность интересов людей,

демократичность уклада, коллективизм, патриотизм и интернационализм. У нас

единая социальная программа — строительство коммунизма, единая идеология —

марксизм-ленинизм, единая коммунистическая мораль. У нас общий враг — империализм.

В процессе службы воины всесторонне развивают единые общесоветские черты

духовного облика: коммунистическую убежденность, коллективизм, глубокое осознание

своего долга, общественную активность, ответственность и другие. Вся окружающая

нас действительность воспитывает у советских воинов глубокое осознание

необходимости отдавать предпочтение общественным интересам. Из наших газет, журналов,

радиопередач мы постоянно узнаем о поступках советских людей, советских воинов,

продиктованных нормами коммунистической морали, нашим образом жизни. Помощь

товарищу, принципиальность в борьбе со злом, скромность и отзывчивость,

уважение добрых традиций, мужество и героизм — все это присуще подавляющему

большинству воинов армии и флота.

Другой не менее важный фактор* оказывающий существенное воздействие на

духовную сферу,— это особенности армейской и флотской службы и быта. В последние

годы воинская служба, система обучения и воспитания претерпели существенные

изменения под влиянием военно-технической революции. Находиться в постоянной

боевой готовности — стало жизненно важной необходимостью для войск и сил флота. Это

фактор громадного социального значения, наложивший неизгладимый отпечаток на

весь строй, ритм и черты армейской и флотской жизни и ее духовную атмосферу.

В современных условиях все решения и действия должны быть оперативными,

точными, обоснованными, ибо и сто шагов в верном направлении не искупят одного

неверного шага. Степень социальной, моральной ответственности каждого воина

неизмеримо возросла. Чем выше боевая готовность Советской Армии и Военно-Морского

Флота, тем меньше вероятность того, что потенциальный агрессор решится

развязать войну. Глубокое осознание этой исторической ответственности приводит к

заметным сдвигам в структуре сознательности воина: на первый план выдвигаются

чувство долга, понимание значения высокой бдительности для судеб общества.

Основной путь повышения политической сознательности, духовной зрелости

воина — органическое сочетание политической учебы и ратного труда. Главный смысл

воинского труда заключается в обеспечении безопасности социалистического

Отечества. Этой высокой общественной значимостью ратного труда определяются и его

огромные воспитательные возможности . Специфическое воздействие на формирование

многих духовных качеств, элементов сознательности оказывает и сама армейская и

флотская служба с присущими ей строгим порядком, особым ритмом, темпом,

регламентом деятельности. В поле, на танкодроме, в морских походах шлифуются многие

7 О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы.

Постановление ЦК КПСС от 26 апреля 1979 г. М., Политиздат, 1979, с. 6.

духовные качества личности воина. При этом следует иметь в виду, что в условиях

армейской и флотской службы негативным явлениям, пережиткам труднее

сохраняться, «консервироваться», так как быт здесь тесно связан со сферой воинской

деятельности и влияние коллектива на облик людей, их нравственность оказывается

практически непрерывно.

Воинская служба перестраивает коллективную и индивидуальную структуру

сознания таким образом, что на первый план выдвигаются те его компоненты, которые

в максимальной степени обеспечивают выполнение воинского долга.

Наконец, одним из решающих факторов повышения сознательности советских

воинов является идейно-воспитательная работа, проводимая партией в Вооруженных

Силах. Основная ее задача — формирование у воинов марксистско-ленинского

мировоззрения и коммунистической убежденности. Перед каждым человеком, вступающим

на путь самостоятельного развития, неизбежно встают вопросы: «В чем смысл

жизни?», «Как познать мир и изменить его в соответствии с нашими идеалами?»,

«Как отличить истину от заблуждения?» и множество других. Без истинного,

научного мировоззрения человек подобен судну без руля, он подвержен хаосу

случайностей и самых разных обстоятельств. Коммунистическое мировоззрение, идейная

убежденность — основа формирования вооруженного защитника социалистического

Отечества, понимающего глубокий социальный смысл ревностного исполнения

воинского долга как священной и почетной обязанности.

Чем выше политическая сознательность личного состава, тем успешнее

выполняет он поставленные перед ним задачи. Идеологическими средствами достигается ясное

осознание того, что высокий уровень боевого мастерства, классности, технической,

специальной подготовленности каждого солдата, матроса, старшины, прапорщика,

мичмана, офицера, их дисциплинированность являются важными показателями

исполнения ими патриотического долга перед Родиной.

Овладение марксистско-ленинской теорией, систематическое самообразование,

[лубокий интерес к событиям внутренней жизни страны и ее внешней политике,

участие в научно-практических конференциях, подготовке рефератов формируют

идейный уровень человека. Но это еще не все. Высокая сознательность офицера,

мичмана проявляется в их делах, поступках, поведении. Умение применить полученные

гнания по марксистско-ленинской теории, следовать их положениям неукоснительно,

в мирной и боевой обстановке — важнейший показатель подлинно высокой

сознательности человека.

Таким образом, о степени сознательности воина мы судим по целому ряду

признаков и показателей: единство слова и дела, общественная активность, полнота

исполнения своего долга, а главное — его поступки. В. И. Ленин ставил вопрос: «...по

каким признакам судить нам о реальных «помыслах и чувствах» реальных

личностей?» И отвечал: «Понятно, что такой признак может быть лишь один: действия этих

личностей...»8.

Конечно, на формирование сознательности личности, кроме названных факторов,

влияют и многие другие: степень использования в воспитании средств массовой

информации, склонность самого человека к самообразованию и самовоспитанию. Только

в единстве всех этих условий и факторов создаются решающие предпосылки

формирования высокой сознательности.

* * *

Успехи, достижения части, корабля в значительной мере зависят, говоря

словами классиков марксизма-ленинизма, от «человеческого материала», его

сознательности. Ведь «все, что приводит людей в движение, — писал в свое время Ф. Энгельс,—

должно пройти через их голову...»9. И от командира, политработника многое зависит

в управлении развитием сознательности людей. А оно есть не что иное* .как

оптимальное использование всех формирующих факторов (социальной среды, системы обучения

и воспитания, личной способности к самосовершенствованию и др.).^Сознательность

советских людей, воинов это тот бесценный духовный капитал, который никогда не

бывает избыточным. Эта та непреходящая идейная ценность, наращиванию которой

воспитатели должны отдавать все свои силы и энергию, мастерство и настойчивость,

как тому учит нас Коммунистическая партия.

8 В И. Л е н и н Поли. собр. соч., т. 1. с. 423 —424.

'К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 21, с. 308.

В СТРАНЕ ЩЕКОЙ К БЛИЗКОЙ

Контр-адмирал В. КОЗЛОВ

ГТ ОД КРЫЛОМ нашего ТУ-154 цепи горных вершин, уходящие за горизонт. Это

* ^ Эфиопия, в столицу которой и лежит путь советской военной делегации.

Возглавляет ее главнокомандующий Военно-Морским Флотом СССР Адмирал Флота

Советского Союза С. Горшков.

Позади многие часы полета через неспокойные ныне районы нашей планеты,

где США и ее империалистические пособники нагнетают напряженность, обостряют

обстановку, где по их вине не прекращаются провокации против стран и народов,

избравших независимый путь развития. Совсем недавно еще шли ожесточенные бои

и на африканском роге. Здесь эфиопский народ отстаивал завоевания своей

революции, отражал нападения внешней и внутренней реакции.

Само название «Эфиопия» произошло от греческого слова «айтьопия», что

означает «страна людей с обожженными (солнцем) лицами». Однако в зто время года в

Аддис-Абебе температура воздуха около +25° и, как в Москве, часто идет дождь.

Не требуется акклиматизации и по времени, оно здесь такое же, как в Москве. Но не

только погодные и временные совпадения характерны для наших стран. Русский и

офиопский народы связывают узы давней дружбы. За последние неполных сто лет

наш народ трижды приходил на помощь Эфиопии в тяжелые для нее годы борьбы за

независимость. Недаром здешняя пословица говорит, что друг часто приходит

издалека, а враг может сидеть под боком. В этом убедился эфиопский народ еще в 1895 —

1896 и 1935—1936 годах, ведя борьбу с иностранными интервентами.

Выполняя свой интернациональный долг, Советский Союз не оставил в беде

Эфиопскую революцию и в 1977—1978 гг. Все это помнит и знает народ далекой

страны. Симпатии к советским людям огромны. Атмосферу доброжелательности,

искренней дружбы мы ощутили, едва сойдя с трапа самолета.

Аддис-Абеба (в переводе с амхарского языка «новый цветок») расположена в

центре страны на высоте более 2400 м над уровнем моря. Город основан в 1885 г.

императором Менеликом II, которого эфиопский народ чтит как организатора борьбы

за независимость своей родины.

Застройка столицы начиналась с зеленого холма, где ныне расположены старый

Гибби (дворец), ряд государственных учреждений и церквей (эфиопцы исповедуют

христианство). Это историческое место стало символом единства страны и ее

независимости.

Старое и молодое! Средневековье и бурный двадцатый век. Пожалуй, такие

контрасты здесь наиболее зримы. Выразители старинных форм отечественной

архитектуры — собор Святой Троицы, дворец Менелика, юбилейный дворец органично

сосуществуют с творениями современных зодчих.

Но пожалуй, наиболее заметны в столице новой Эфиопии черты революции. От

центра ее берет свое начало улица имени В. И. Ленина. Магистрали города украшены

портретами вождей мирового пролетариата.

В стране с 28-миллионным населением активно идет процесс революционных

преобразований. Коллективным органом управления государства провозглашен Временный

поенный административный совет (ВВАС), состоящий из представителей вооруженных

сил. Председатель ВВАС — подполковник Менгисту Хайле Мариам, он же

главнокомандующий революционной армией.

В декабре 1979 г. была создана специальная комиссия по организации партии

трудящихся Эфиопии (КОПТЭ), которая выступает как политический организатор.

Состоявшийся в июне с. г. первый съезд КОПТЭ заложил основу создания «партии

первого этапа». Председателем исполнительного комитета партии избран товарищ

Менгисту.

В штатском костюме, ниже среднего роста, по-военному подтянутый, лидер

эфиопской революции радушно приветствовал нас в своем рабочем кабинете. Внимательно

выслушав главнокомандующего ВМФ СССР о последних событиях в нашей стране и

боевой учебе Вооруженных Сил, Председатель (как сейчас в стране принято

называть тов. Менгисту) выразил глубокую признательность Советскому правительству и

лично Л. И. Брежневу за большую помощь, оказываемую Советским Союзом

революционной Эфиопии. С особой страстностью он говорил о задачах революции, первых

успехах и трудностях, с которыми встретился эфиопский народ на путях создания

новой экономики и культуры. Преодолевая тяжелое наследие монархического

правления, трудящиеся и передовая интеллигенция под руководством ВВАС и КОПТЭ

ведут активную борьбу за ликвидацию неграмотности, за осуществление аграрной

реформы, кооперирование сельского хозяйства. Встреча с товарищем Менгисту

оставила у всех нас глубокое впечатление, особенно запомнились его внимательное

отношение к собеседнику, простота и общительность.

В тот же день состоялась беседа с министром обороны и другими военными

руководителями Эфиопии. Они рассказали о преобразованиях в революционной армии.

Здесь главная проблема — подготовка кадров, организация и обучение войск на

современной основе.

В Асмаре, которая еще недавно была прифронтовым городом, делегация посетила

командующего Северным фронтом (так продолжает именоваться это оперативное

командование). Крепко сложенный боевой генерал и его политический комиссар

рассказали нам, как бойцы этого фронта отразили нападение сепаратистов и добились

победы. С гордостью за свой город делился с нами своими заботами и планами губер*

натор Асмары, в недавнем прошлом армейский офицер. Мы проехали по утопающим

в зелени улицам и площадям. Везде полный порядок, идет размеренная трудовая

жизнь.

Советская делегация была приглашена в расположенный в городе

военно-морской колледж. Отдав положенные воинские помести главе делегации* его начальник

познакомил нас с преподавателями и обстоятельно рассказал о задачах и программе

подготовки революционных кадров для военно-морских сил Эфиопии. Раньше это

было привилегированное учебное заведение. Учились в нем только отпрыски знатных

фамилий. Большинство морских офицеров продолжало потом образование в

западноевропейских странах и в США. Сейчас условия приема и программа обучения в

корне изменены. В колледж открыт доступ способным молодым людям из самых

различных слоев населения страны.

Из Асмары на вертолете мы направляемся на север страны к побережью

Красного моря. Становится жарко. Еще бы, ведь температура за бортом свыше 40° С. Вскоре

открылась красивая панорама как бы выходящего из глади моря белоснежного

острова, соединенного с материком дамбой* Это древнейший город и порт Массауа. В 1978 г.

сепаратисты подошли вплотную к порту, перерезали дорогу с Асмарой. Население

города лишилось воды и продуктов. В то тяжелейшее время на помощь жителям

Массауа пришли далекие, но надежные друзья. Воду и продукты в осажденный порт

доставляли советские суда. Мужественно сражался гарнизон, отбивая многочисленные

атаки. С подходом правительственных войск группировка сепаратистов была

разгромлена.

Сейчас город залечивает раны, очищается от следов войны. Рабочие заделывают

пробоины в стенах домов.

Порт пока еще работает с перебоями, здесь тоже свои трудности. Многое помнят

его причалы. Сюда швартовались канонерки колонизаторов, сходили на берег

интервенты, отсюда начиналась дорога горя, несчастья, унижения древнейшего народа

Земли. Времена изменились. Теперь все чаще в Массауа видят суда под красными

Флагами. Бывают здесь с визитами и наши военные корабли. Пожалуй, нет более

действенного идеологического оружия, чем показ интернационализма в действии. Вот

почему так приветливо и радушно встречают жители города советских военных моряков.

Главнокомандующий ВМФ беседовал с эфиопскими моряками. Некоторое из них

бывали в Советском Союзе, они с восторгом рассказывали о своих впечатлениях, с

большой теплотой отзывались о нашем народе. , с >

Программа визита выполнена полностью. Мы увезли в роднунцДоскву самый

ценный багаж — добрые и яркие впечатления от встреч с замечательным эфиопским

народом, избравшим светлый путь социалистического развития,

10

Флсипаеая xfiotuuca

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

НА СОБРАНИИ ПАРТИЙНОГО АКТИВА

СФ обсуждены итоги июньского

(1980 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи

партийных организаций, вытекающие из его

постановления и доклада товарища Л. И.

Брежнева по достойной встрече XXVI

съезда партии. Доклад сделал член

военного совета—начальник политического

управления флота вице-адмирал Н. Усенко.

На собрании партийного актива

выступил командующий СФ адмирал В. Черна-

вин.

Итоги Пленума обсуждены также на

собраниях партийного и комсомольского

актива соединений, в первичных партийных

и комсомольских организациях кораблей

и частей.

Материалы Пленума, выступление на

нем товарища Л. И. Брежнева

мобилизуют североморцев на дальнейшее

повышение мастерства, организованности,

боеготовности кораблей и частей, способствуют

активизации соревнования в свете

постановления ЦК КПСС «О социалистическом

соревновании за достойную встречу XXVI

съезда КПСС».

НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ

РАССМОТРЕЛИ ход реализации постановления

ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему

улучшению работы органов народного

контроля и усилению партийного руководства

ими в связи с принятием Закона о

народном контроле в СССР». Доклад сделал за-

меститель начальника политуправления,

председатель комитета народного

контроля флота.

Докладчик и выступавшие товарищи

М. Прокудин, Н. Макаров, Ю. Лебедев,

В. Сорокин, Н. Яшунин, М. Дуганов

говорили об опыте работы народных

контролеров, имеющихся еще недостатках.

Намечены меры по устранению

обнаруженных упущений, определены задачи по

достойной встрече XXVI съезда КПСС.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

С ОГРОМНЫМ ЭНТУЗИАЗМОМ ВОС-

ПРИНЯЛИ ВОИНЫ ТОФ

постановление ЦК партии «О социалистическом

соревновании за достойную встречу XXVI

съезда КПСС». На кораблях, в частях и

учреждениях намечены новые, более

высокие рубежи, пересмотрены

обязательства. В числе первых сделал это

инициатор социалистического соревнования в

ВМФ экипаж БПК «Петропавловск».

Моряки борются за то, чтобы на корабле было

65% воинов — отличников боевой и

политической подготовки, 93% — классных

специалистов и 75% — отличных боевых

частей и дивизионов. Коммунисты

личным примером воодушевляют

сослуживцев на взятие высот ратного мастерства.

Каждый выход в океан используется для

отработки очередной курсовой задачи,

успешного выполнения боевых упражнений.

Находясь сейчас в плавании, экипаж

«Петропавловска» рапортует Родине о новых

достижениях.

Подкорректировали взятые

обязательства и строители флота — инициаторы

соревнования в Вооруженных Силах СССР.

ШИРИТСЯ ДВИЖЕНИЕ

воинов—комсомольцев ТОФ за право подписать

рапорт очередному форуму коммунистов.

Заметно активизировалась деятельность

организаций ВЛКСМ. Повсеместно

подхвачен почин «XXVI съезду КПСС — 26

ударных недель». Вахта в честь

знаменательного события в жизни партии и государства

продолжается.

ПРИЗЕРАМИ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

стали моряки-тихоокеанцы: мичманы

В. Якуша, Н. Переверзев и старший

лейтенант А. Балашов. Все они — участники

водных видов спорта.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

НА УДАРНУЮ ВАХТУ В ЧЕСТЬ XXVI

СЪЕЗДА КПСС встали

воины-черноморцы. Они настойчиво борются за

дальнейшее повышение бдительности и боевой

готовности, выполнение взятых

социалистических обязательств. Пример в ратном

труде подают коммунисты и

комсомольцы. Вот уже несколько лет успешно

решает поставленные задачи экипаж корабля,

где служит мичман А. Коропов. Здесь нет

случаев грубого нарушения воинской

дисциплины, коллектив отличается

сплоченностью, флотской дружбой. Активно

работает комсомольская организация. Комитет

ВЛКСМ регулярно заслушивает отчеты

комсомольцев о выполнении

конституционного долга, проводит рейды по боевым

постам, решительно борется с

обнаруженными упущениями. Моряки стремятся

достойно встретить очередной форум

коммунистов, добиться права подписать

рапорт XXVI съезду КПСС.

ОЧЕРЕДНАЯ ВОСЬМАЯ ЗВЕЗДОЧКА

(столько прямых ракетных попаданий

на счету экипажа, которым командует

военный летчик 1-го класса гвардии

капитан Н. Мальцев) появилась на фюзеляже

воздушного корабля. Этот полет проходил

на сложном тактическом фоне, при

сильном противодействии «противника».

Однако трудности не помешали офицеру

Мальцеву принять грамотное решение.

Цель поражена на максимальной

дальности. Выполнен еще один пункт

социалистических обязательств, взятых

авиаторами в честь XXVI съезда КПСС.

ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

СОСТОЯЛИСЬ СБОРЫ

КОМСОМОЛЬСКИХ РАБОТНИКОВ БФ, где главное

внимание сосредоточивалось на задачах

организаций ВЛКСМ по достойной

встрече XXVI съезда КПСС. Участники

заслушали и обсудили по этому вопросу доклад

заместителя начальника политуправления

флота капитана 1 ранга В. Некрасова.

Значительное место было отведено

проблемам коммунистического и

воинского воспитания. Доклад «О практике

работы комсомольских организаций по

внедрению комплексного подхода в воспитание

воинов, повышению качества и

эффективности политической подготовки в свете

требований постановления ЦК КПСС «О

дальнейшем улучшении идеологической,

политико-воспитательной работы» сделал

начальник отдела пропаганды и агитации—

заместитель начальника политуправления

флота капитан 1 ранга В. Сабельников.

Прошел научно-практический семинар

«Комсомол и воинский коллектив»,

прочитаны лекции «Идейное противоборство

двух систем и задачи борьбы с

буржуазной и ревизионистской идеологией»,

«Борьба идей в зарубежной культуре и

молодежь» и др.

НА СОВЕЩАНИИ СЕКРЕТАРЕЙ

ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ШТАБА И

УПРАВЛЕНИЯ БФ были обсуждены пути

дальнейшего повышения уровня и

действенности социалистического соревнования за

достойную встречу XXVI съезда КПСС,

эффективности и качества планирования

боевой подготовки, боеготовности,

политической бдительности, укрепления

дисциплины. Выступили член военного совета —

начальник политуправления флота

контрадмирал И. Аликов, начальник политотдела

штаба и управления флота капитан 1

ранга А. Стариков, секретари партийных

организаций С. Василенок, Г. Симонов,

А. Кошкин и другие.

КРАСНОЗНАМЕННАЯ КАСПИЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ

ЧЕТКО, СЛАЖЕННО ДЕЙСТВОВАЛИ

МОРЯКИ-СПАСАТЕЛИ по сигналу

учебной тревоги. Как только их судно

подошло к «терпящему бедствие» кораблю,

группа матросов во главе со старшим

лейтенантом Ш. Аюповым перешла на него и

приступила к решению поставленной

задачи. Военные медики офицеры В. Игнатюк,

В. Тер-Карапетян оказали «пострадавшим»

необходимую помощь.

Командующий Краснознаменной

Каспийской флотилией вице-адмирал Г. Ка-

сумбеков высоко оценил выучку экипажа

спасательного судна.

12

О-ПОРСКОС

искиссти

МЫШЛЕНИЕ КОМАНДИРА В ХОДЕ ВЫРАБОТКИ

РЕШЕНИЯ НА БОЙ

Капитан 1 ранга В. ГЕРМАНОВИЧ,

кандидат военно-морских наук

СТАТЬЯ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЕННО-МОРСКИМ ФЛОТОМ Адмирала

Флота Советского Союза С. Горшкова «Проблемы управления силами ВМФ»1

вызвала большой интерес среди офицеров флота, так как в современных условиях

управление стало одним из важнейших факторов, определяющих успех в вооруженной

борьбе на море.

Быстрые темпы развития оружия чуть ли не ежедневно вносят что-то

своеобразное в формы, методы, способы и приемы ведения боевых действий. Появляются

новые закономерности и связи, что в свою очередь вызывает необходимость

постоянного совершенствования и развития организации и структуры системы управления.

Среди многогранных аспектов деятельности командира любого уровня и его

штаба главное место занимает подготовка и принятие решения — основы выполнения

поставленных задач. Решение — это та пружина, которая приводит в действие весь

сложный флотский механизм. И победа, и поражение — следствие его качества.

Используются или нет современные научные методы, вычислительная техника —

любое решение в конечном итоге всегда носит субъективный характер. Его

подготовка связана с напряженным мыслительным процессом как специалистов,

привлекаемых к выработке предложений, так и командира, за которым «последнее слово».

Однако это не вольный сполет мысли», а всестороннее изучение боевой

действительности на научной основе теории познания. Если же работа командира строится

вопреки ее методологическим канонам, неизбежен субъективизм в его худшем

проявлении — авантюризм, в большинстве своем ведущий к тяжелым последствиям.

Поэтому, продолжая разговор об управлении, в настоящей статье нам хотелось

бы рассмотреть некоторые методологические основы теории познания, играющие

большую роль в деятельности командира в процессе принятия решения на бой.

Роль методологии военно-научного познания в боевой практике. В настоящее

иремя происходит непрерывный процесс сближения научной и практической

деятельности военных кадров. Принятие решения на бой, операцию, организация боевых

действий, совершенствование форм и методов обучения личного состава все больше

принимают характер научной деятельности, требуют применения различных

исследовательских методов. Непременным условием достижения результативности

военно-научных исследований является разработка и практическое применение в служебной

деятельности офицеров методологии военно-научного познания. Знание методологии,

основанной на общих положениях марксистско-ленинской теории познания, а также

общих и специальных методов исследования является ныне одним из решающих

факторов успешной работы командиров, офицеров штаба, политорганов при управлении

силами, организации боевой и политической подготовки, по повышению их

боеготовности. Однако этому важнейшему элементу обучения, на наш взгляд, внимания уде-

1 См. «Морской сборник», 1980, № 5, 6.

13

ляется недостаточно. В командирской подготовке такие темы, как правило, места не

находят.

Между тем знания командными кадрами основных законов диалектики, их

категорий, общенаучных методов военных исследований в значительной степени

облегчает практическую работу, позволяет придать ей определенную последовательность и

логическую стройность, а также помогает правильно формировать мышление.

Мыслительная деятельность командира. В ходе выработки решения она

направляется в первую очередь на систематическое изучение и оценку обстановки. Изучить

обстановку — это значит не только ее четко уяснить, но и определить влияние

каждого элемента в отдельности и всех вместе на выполнение поставленной задачи, а

также установить, что нужно сделать для устранения или нейтрализации факторов,

отрицательно сказывающихся на ход и исход борьбы с противником. Такие знания

необходимы командиру для того, чтобы в процессе выработки и принятия решения

определить наиболее целесообразные способы и приемы ведения боевых действий.

В каждом бою обстановка складывается своеобразно и нередко представляет

собой довольно сложный и противоречивый комплекс элементов. В определенных

условиях каждый из них может стать решающим, способным изменить ход и исход

боевых действий. Прежде чем принять решение, командир учитывает и анализирует

полученные из различных источников сведения о противнике, его группировках, дейст-

еиях и намерениях, данные о своих силах и средствах, особенности района и т. д.

Опыт Великой Отечественной войны и проведенных в послевоенные годы учений

показал, что во время боя многие сведения по различным причинам не доходят до

командиров тактического звена', а имеющиеся у них данные нередко оказываются

недостаточно достоверными. В ракетно-ядерной войне, видимо, будет и так, что

командир, действуя в отрыве от основных сил, некоторое время может оказаться вообще

без получаемой извне информации. Наконец, надо иметь в виду, что данные об

обстановке чрезвычайно быстро устаревают: завтра, а то и через несколько часов они

уже могут оказаться непригодными. Все это затрудняет уяснение конкретной

обстановки и нередко вынуждает командира идти на не всегда оправданный риск, с

которым связана опасность поражения.

Понимание того, что управлять силами придется и в условиях неполной

информации, должно побуждать командира в любом случае по собственной инициативе

принимать энергичные меры по добыванию сведений, необходимых для выработки

обоснованных решений. И если в этих поисках не все будет удачно, то он все равно

обязан действовать быстро и решительно, исходя из тех данных об обстановке,

которыми располагает. В современном бою без сочетания обоснованного риска и

творческого поиска его деятельность невозможна.

Опыт тактических учений содержит немало примеров, когда пассивность,

отсутствие инициативы приводили к выполнению поставленных задач с крупными

недостатками.

Например, на одном из учений по высадке морского десанта командир сил вм-

еадки ограничился лишь организацией всех видов обороны десантного отряда. Он

правильно рассчитал варианты действий, оценил боевые возможности своих сил,

спланировал взаимодействие с приданными и поддерживающими силами. Однако решение

командира носило оборонительный характер и строилось только на ожидании

«противника». Организация активной разведки с целью его своевременного обнаружения

и выявления по маршруту перехода кораблей и в прилегающих к нему районах не

была предусмотрена. В результате десантный отряд прошел по центру завесы

подводных лодок, которые успешно атаковали и «потопили» несколько транспортов и

десантных кораблей. Войска на оставшихся судах не смогли успешно решить задачу

захвата плацдарма, так как были значительно ослаблены...

Опыт минувшей войны и повседневная боевая подготовка показывают, что для

повышения знаний командиров в области оперативного искусства и тактики, а также

для выработки навыков мыслительной деятельности в оценке обстановки и при под-

ютовке решения необходимо максимально использовать каждое учение и тренировку.

На занятиях в кабинетах, при тренировках на тренажерах, решении задач на картах

и на командно-штабных играх, особенно в ходе учений, командир должен ставиться в

условия, в пределах возможного приближенные к боевым.

К

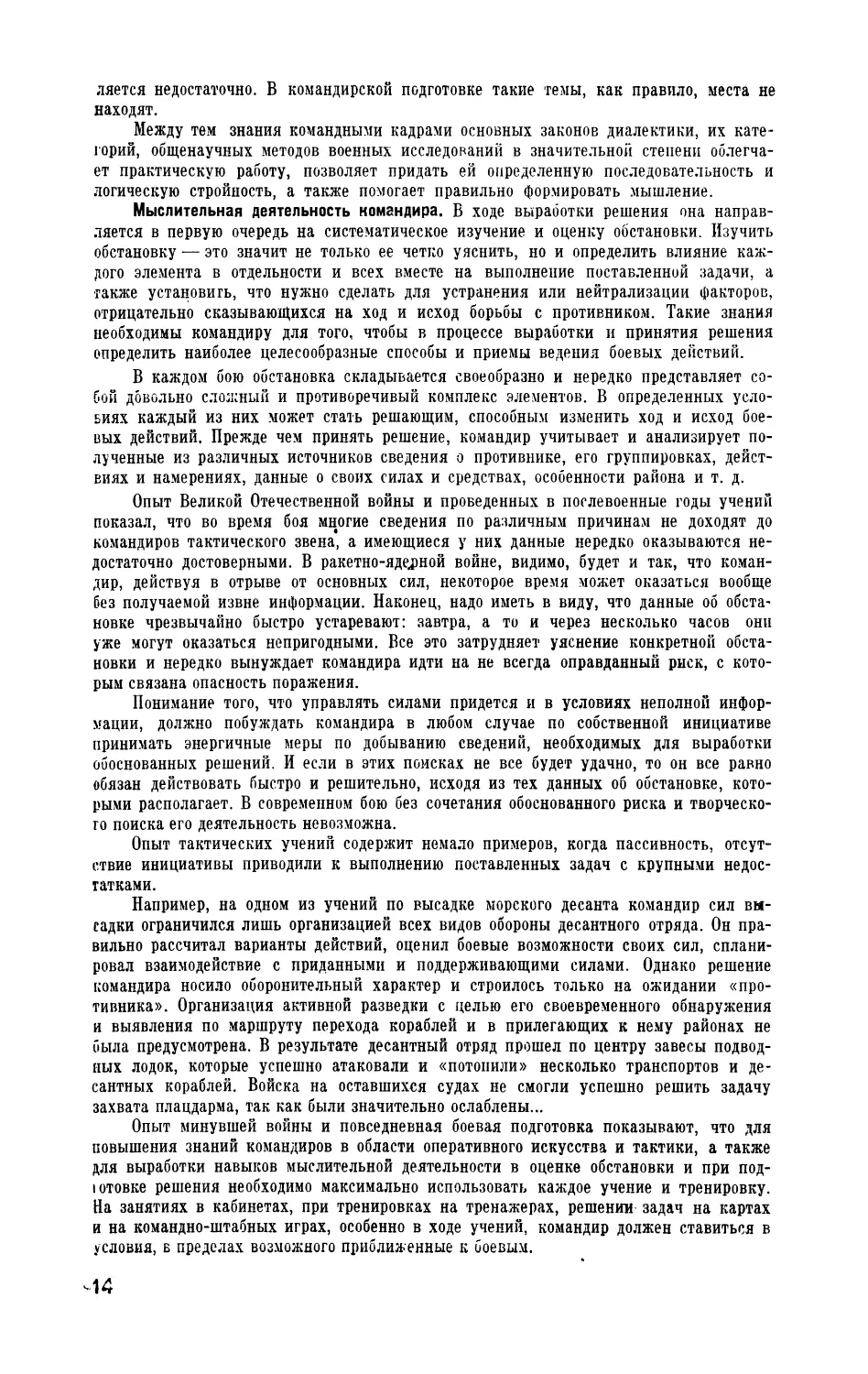

Командир отличного корабля кавалер ор-

8ена «За службу Родине в Вооруженных

илах СССР» 111 степени коммунист П.

Чилданов и вахтенный офицер командир

стартовой батареи лейтенант А.

Кузовки н в ходовой рубке

Фото П. Александрова

Однако условия эти нередко

упрощаются. Решение учебных задач

превращается в «игру», в ходе которой мыслительный

процесс командира протекает элементарно,

вопросы организации боевых действий сил

рассматриваются шаблонно, схематично, без

творческой инициативы.

Известны, например, случаи, когда при

отработке задачи поиска и атаки отряда

боевых кораблей «противника» их курсы

преднамеренно прокладывались через

позиции подводных лодок. В результате учения

сводились к ожиданию целей и

маневрированию лодок для занятия позиции залпа.

Такая условность приводит к тому, что

командир це только отвыкает

самостоятельно мыслить и проявлять инициативу,

но и теряет тот опыт, который он приобрел

раньше. Кроме ущерба, подобная практика

отработки учебных задач ничего не дает.

Мышлению командира при управлении

силами свойственна конкретность,

определяемая своеобразием специфики каждого

боя, его особенностями. Конечно,

командир изучает не все элементы обстановки (он

просто не в состоянии это сделать), а

лишь те, которые в данцых условиях либо

непосредственно влияют на ход боевых

действий, либо благоприятствуют

достижению цедц, либо, наоборот, затрудняют

выполнение поставленной задачи. К ним прежде всего относятся такие элементы, познав

которые командир может определить группировку и построение сил противника,

выбрать оптимальный способ ведения боевых действий с применением того или иного

вида оружия. Всесторонняя оценка обстановки и есть одна из главных задач всей

мыслительной деятельности командира.

Уставные положения, определяющие действия сил, ориентируют командира на

целеустремленное непрерывное познание обстановки, в ходе которого уясняется

боевая задача и оценивается ситуация, складывающаяся в каждый отрезок времени

боевых действий.

Новейшие методы и средства изучения боевых действий позволяют командиру

получать математическое выражение реальных связей и отношений между элементами

обстановки. Однако они не могут считаться единственным средством

изучения действительности. Чтобы глубоко и всесторонне познать боевую обстановку,

командиры я их штабы должны приложить максимум усилий для накопления,

систематизации и обобщения сведений о ней. В связи с этим важное значение имеет

проблема выяснения характера взаимосвязи чувственного и логического в деятельности

командира при выработке решения.

Чувственное и логическое познание обстановки. Практика управления силами,

как показывает опыт прошлых войн, ставит командира в центр сложного динамичного

процесса взаимодействия многообразных событий и явлений, которые служат

источником восприятия боевой обстановки. Принимает ли командир доклады, работает ли

над картой, наблюдает ли бой и т. п., он получает большое количество зрительных,

слуховых и других ощущений, из которых в его сознании формируются чувственные

образы и картина боевых действий.

Чувственное познание основано, как правило, ца ассоциации

чувственных образов, отраженных в сознании командира, с его боевым опытом, с практикой

управления. Уже на данной ступени познания используются мыслительные приемы

сравнения, устанавливаются сходства и различия воспринимаемых явлений, процес-

сов с ранее отложившимися в сознании, происходит некоторый анализ и обобщение

образов. Это указывает на то, что чувственное восприятие органически связано с

логическими формами познавательной деятельности человека, ибо познание — единый

диалектический процесс.

В то же время чувственной ступени познания — непосредственному отражению

действительности в ощущениях — присуща ограниченность, так как природа

изучаемых процессов и явлений противоречива и сущность редко полностью проявляется

в их внешнем облике. Поэтому чувственный образ представляет собой отражение

лишь внешних сторон процесса, явления. Он — «оболочка», за которой скрыта

сущность.

Чувственное познание также не позволяет раскрыть отношения, внутренние

связи и закономерности реальных процессов, явлений, без чего невозможно правильно

оценить обстановку и принять обоснованное решение.

Командир же не может (и не имеет права) ограничиваться знанием только

внешних сторон явлений и процессов, которые дает ему чувственное восприятие. Ему

необходимо проникнуть в их сущность. Этим и определяется закономерность перехода от

живого созерцания к логическому мышлению.

Логическое мышление — это высшая форма познания. Оно дает

возможность обобщить фактические данные и сведения, осмыслить и понять «язык фактов»,

проникнуть в их содержание, раскрыть внутреннюю логику их развития,

существенные связи и отношения. В этом, собственно, и заключается основное содержание

уставного понятия «оценка обстановки».

Например, оценивая обстановку перед принятием решения на переход отряда

кораблей морем, командир получает данные разведки и наблюдения, сведения о

географических и гидрометеорологических условиях в районе плавания и другие. На их

основе в его сознании складывается общая картина обстановки. Однако это лишь

чувственный, начальный процесс работы. Главное — связать все данные в единое целое,

раскрыть их внутреннюю логику, взаимосвязь, проследить причинно-следственные

связи и сделать выводы из всех имеющихся фактов.

Анализируя доклад разведки об отсутствии нескольких подводных лодок в

одной из баз, где они отмечались ранее, и сопоставив факты обнаружения перископа

неопознанной подводной цели в предполагаемом районе плавания, командир приходит

к выводу, что не исключено развертывание подводных лодок противника на

маршруте перехода. Оценив географические условия акватории, уточнив расположение

районов с малыми глубинами, а также опасных в минном отношении, он уже может

предположить вероятные места их позиций. Зная принятую у неприятеля тактику

использования подводных лодок, определит и целесообразную организацию противолодочной

обороны при проходе опасного района... Так во взаимосвязи чувственного познания и

логического обобщения командир оценивает и остальные сведения, необходимые для

организации других видов обороны кораблей на переходе.

Однако в боевых условиях обстановка часто бывает недостаточно ясной, а

сведения о ней отрывочны и не проверены. В таких случаях особенно ценны обобщенные

знания, полученные путем логического мышления командира. По скупым, отрывочным

данным он должен разгадать причинно-следственные связи явлений, процессов,

представить цельную картину сложившейся ситуации и быстро принять решение.

Такова специфика взаимосвязи чувственной и логической ступеней познания

командира в процессе оценки обстановки и выработки решения...

Воображение и интуиция. Выработка решения, связанная с мыслительной

деятельностью командира, — творческий процесс. Большую роль в нем играют воображение и

интуиция.

Воображение — это психический процесс создания новых представлений в

сознании человека на основе уже имеющихся2. Оно формируетсяшутем творческого

преобразования различных чувственных представлений и тех знаний^ которые были

получены в результате опыта.

Воображение тесно связано с логическим мышлением и развивается

одновременно с ним в ходе познания. Логически развитому мышлению соо?ве?$жвуют и наиболее

9 Словарь русского языка, в 4-х т. Т. I ГИС. 1957. с. 270.

16

яркие образы воображения. Это экспериментально доказано психологией и

подтверждается жизнью, в том числе и познавательной практикой командиров. Обстановка

и картина предстоящего боя подчиненными будут восприняты четко и безошибочно,

если приказ, боевое распоряжение написаны стройно, логично, непротиворечиво.

В то же время логическое мышление служит критерием оценки истинности

воображаемого. Прежде чем новый образ будет подвергнут практической проверке, он

анализируется логическим мышлением, которым определяется его соответствие

действительности. Эта диалектическая связь творческого воображения с логическим мышлением

и объективной реальностью подчеркивает исключительно важное значение воображения

в мыслительной деятельности командира при выработке решения. Она позволяет

предвидеть различные боевые ситуации, возможное противодействие противника, его

направление и т. п...

...На одном из учений командиру группы торпедных катеров было приказано

«уничтожить» стоявшие на рейде транспорты с войсками. Он знал, что

радиотехнические средства кораблей охранения и береговых постов имеют большие дальности

обнаружения и во всех случаях «увидят» его намного раньше, чем он сможет нанести удар.

Было продумано много вариантов решения, но все они браковались, так как полностью

не обеспечивали выполнение задачи. В результате тщательного анализа сложившейся

обстановки, всемерной мобилизации воображения командир группы принял

оригинальное решение... В порту, на рейде которого стояли транспорты, находился

рыболовецкий колхоз. И днем, и ночью из порта и в порт выходили и входили

принадлежащие ему суда — такие же малые цели для радиолокационных станций, как и

торпедные катера. Ночью в тумане, имитируя движение сейнеров, на малом ходу,

сознательно нарушив строй, торпедные катера подошли к транспортам на дистанцию залпа.

Атака была неожиданной и успешной. Ни один катер не был контратакован.

После учения командир, отвечавший за охранение транспортов, говорил, что цели

он обнаружил своевременно, но они шли очень медленно, строя никакого не было, здесь

же проходили рыболовные суда, поэтому и не предположил, что это были торпедные

катера...

Приведенный пример наглядно показывает, как богатое воображение командира

группы торпедных катеров в сочетании с творческим логическим мышлением

позволило представить образ действий «противника» и найти единственно правильное

решение. Здесь помогла ему также интуиция, выработанная в ходе боевой подготовки.

Интуиция — это безотчетное, стихийное, непосредственное чувство, основанное

на предшествующем опыте и подсказывающее правильное понимание3.

Являясь продуктом опыта и напряженной работы интеллекта человека, а не

врожденным качеством и не особым способом его умственной деятельности, противостоящим

логическому мышлению, она играет также важную роль в деятельности командира,

позволяет ему быстро разобраться в сложной ситуации и найти правильное решение

В процессе его выработки интуиция проявляется лишь как яркая «вспышка» мысли.

Но такой «вспышке» предшествует всемерная мобилизация чувств и разума.

В современных условиях различные методы исследования операций,

быстродействующая вычислительная техника способствуют оперативной обработке

информации, отысканию оптимальных вариантов решения. Однако они не умаляют и не

отменяют решения, принятые на основе интуиции.В скоротечном, высокоманевренном бою

вряд ли найдется время для сложных расчетов. Мгновенная реакция на изменение

обстановки, которая, собственно, является корректурой ранее принятого плана, зависит

от боевого опыта и культуры логического мышления командира.

Важное значение в организации творческой мыслительной деятельности имее?

знание принципов теории познания.

Принципы марксистско-ленинской гносеологии. Диалектический метод познания

боевой обстановки представляет собой систему методологических принципов теории

познания и логических способов раскрытия объективных связей и отношений между

многообразными ее явлениями, процессами. Применительно к познавательной

деятельности командира из них можно выделить следующие: принцип объективности, принципы

всесторонности и конкретности анализа явления, процесса и их развития.

3 Словарь русского языка, т. I, с. 931.

2 «Морской сборник» №10 j 7

Принципу объективности среди всех элементов диалектики, как теории

познания в изучении явлений внешнего мира, В. И. Ленин придавал особое значение.

Поскольку окружающий нас мир предметов, явлений, процессов существует

объективно, то и в любой области знаний необходимо неукоснительно основываться на

действительности, исходить из объективного положения вещей, из реального хода событий, не

допуская субъективизма и произвола в оценке фактов и явлений. Выполнять это

требование особенно следует в боевых условиях, иначе неминуемы ошибки.

...На одном из учений командиру группы противолодочных кораблей был задан

район поиска подводной лодки. Ввиду 'незначительного его размера вероятность

обнаружения цели, по предварительным расчетам, составляла 80—90%. К тому лее

по заданию подводной лодке запрещалось выходить из района, о чем командир сил

поиска знал и, будучи уверенным в безусловном выполнении поставленной задачи,

глубоко не вник в обстановку, недооценил возможности «противника». Его решение на

поиск было пронизано субъективизмом.

Командир же подводной лодки, поставленный почти в безвыходное положение,

тщательно и объективно изучил складывающуюся ситуацию и нашел единственно

правильное решение. В результате те 10—20% вероятности необнаружения, которые

оставались для подводной лодки, были использованы; противолодочные корабли ее не

нашли...

Принцип всесторонности анализа боевой обстановки

органически связан с принципом объективности. Он необходим для раскрытия сложного

взаимодействия всех элементов изучаемого явления, процесса и в связи с этим имеет

важное практическое значение. В частности, трудно разработать способы и приемы

ведения боевых действий, исходя только из личного опыта. Надо глубоко изучать боевую

практику как своих сил, так и вероятного противника. Об их возможностях и состоянии

нельзя судить лишь по отдельным фактам; следует учитывать все элементы обстановки

в их взаимосвязи и взаимозависимости.

Только в результате полного анализа сложный комплекс явлений и процессов

предстает как закономерное целое, взаимодействующее в своих составных частях,

элементах. Чтобы практически охватить его в решении, необходимо выяснить, какие

элементы обстановки играют определяющую роль, за какое «звено» нужно ухватиться,

чтобы до конца осознать весь ход событий. Лишь в этом случае будет выработано

обоснованное решение.

Принцип всесторонности неразрывно связан с принципом конкретности.

Принцип конкретности анализа обстановки помогает понять

проявление объективно действующих закономерностей в данном бою и сознательно

использовать их в управлении силами. Невыполнение его требований ведет к

схематизму, неправильной оценке ситуации.

Только на основе конкретного и всестороннего анализа можно раскрыть

внутренние связи и взаимозависимости элементов обстановки, что позволит командиру познать

динамику их функционирования и роль в боевых действиях. Отсюда следует, что

принцип конкретности нераздельно связан с принципом развития, с основными

методологическими положениями теории познания диалектического материализма.

Принцип развития обусловливается законом качественных изменений всех

явлений и процессов материального мира и нашего сознания. Как правило, обстановка

динамична особенно в бою: все находится в непрерывном движении, может быстро

перейти из одного состояния в другое, благоприятная ситуация часто сменяется

неблагоприятной (а то и угрожающей) и наоборот. Поэтому, чтобы охватить не только

всестороннюю связь элементов обстановки, но и противоречивость их динамики, их

качественное изменение и развитие, нужен непрерывный конкретный анализ.

Обоснованное решение командира на бой и гибкое управление силами в ходе его

возможны лишь на основе познания тенденций развития конкретной обстановки.

Никогда не бывает совершенно одинаковых ситуаций. Гидрометеорологические условия,

возможности обеспечения боевых действий сил, силы сторон и другие факторы,

определяющие обстановку, непостоянны. Их изменение создает новую

оперативно-тактическую ситуацию. На каждом этапе закономерного ее развития в бою возникают свои

неповторимые особенности, и решение поставленной задачи требует соответствующих спо-

Г13

собов и средств ведения боевых действий. Неучет этого порождает шаблон в

деятельности командира, что видно на следующем примере.

...Подводная лодка производила поиск лодки «противника» и в первые сутки

имела кратковременный контакт с целью, но потеряла его с началом маневрирования.

Больше обнаружений до конца учений не было, хотя цель за это время дважды прошла

через данный район.

В чем причина? Оказалось, что подводная лодка поиск все время вела на той

глубине, на которой имела первичный контакт. Командира эта глубина

«загипнотизировала», и он не учел влияния изменения гидрологических условий на характер

распространения в воде звуковых волн, т. е. пренебрег требованием соблюдения принципа

развития явления, процесса...

Таковы краткое содержание, роль и значение основных методологических

принципов в изучении обстановки, в соответствии с которыми и должен проходить весь

процесс логической обработки фактических данных.

КАК ВИДИМ, выработка командиром решения и организация боевых действий —

это не слепое подражание прошлому боевому опыту, а его творческое применение.

Следуя шаблону и не проявляя лично инициативы, добиться победы в вооруженной

борьбе с сильным противником нельзя. Принимать оригинальное решение,

соответствующее конкретным условиям, уверенно, гибко и непрерывно управлять силами может

только тот, кто мыслит диалектически.

Чтобы добиться победы, командир должен настойчиво и целеустремленно

претворять в жизнь принятые решения, преодолевая все препятствия на пути к достижению

цели. В то же время ему необходимо систематически корректировать план боевых

действий, а порой и коренным образом перерабатывать его, если обстановка сильно

изменилась. Все это требует гибкости мышления, способности раскрывать противоречивые

стороны явлений, процессов.

Выработка решения и организация боевых действий сил основывается на глубоком

и всестороннем познании закономерных связей явлений и процессов боевой

действительности. Это познание достигается логическим мышлением командира на основе

чувственных опытных фактов с применением современных, в том числе и

математических, методов обработки их и получения обобщенных выводов для объективной оценки

обстановки. Познание всех ее элементов в их причинно-следственной связи и

взаимообусловленности служит необходимой предпосылкой принятия правильного решения,

логической основой научного предвидения хода и исхода боевых действий.

Чтобы уметь правильно оценивать обстановку и принимать обоснованное решение,

командир должен научиться мыслить диалектически. Диалектическое мышление —

результат упорного труда, овладения марксистско-ленинской методологией, теорией

познания.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ МППСС-72

Вопросы: 1. В каких случаях корабль 4. Какую скорость должен иметь ко-

(судно) должен следовать безопасной рабль в условиях ограниченной видимо-

скоростью, какие факторы необходимо сти, если у него РЛС внезапно вышла

учитывать при ее выборе? из строя?

2. Какую скорость рекомендуется 5 Какие Д0П0ЛНИтельные факторы

иметь при движении в потоке судов в Д0Л]КНЫ учитываться при выборе без0-

узкости или в районе раздельного дви- пасной скорости корабля, использующего

жения? радиолокатор?

3. Что означает термин «тормозной

путь» и от чего он зависит? (Ответы см. на е. 69)

/ЛРШНО-

1ШШИ0ШЛЖ

Практика идеологической, политико-

воспитательной работы

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

МОРЯКОВ

Капитан 2 ранга В. ЕЛКИН

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАКАЛКА военных моряков является одной из

составных частей комплексного подхода в воспитании, выдвинутого XXV съездом

КПСС. Организуя и осуществляя ее, командиры, политорганы, партийные и

комсомольские активисты руководствуются ленинским указанием о том, что успех в

формировании нового человека во многом зависит от компетентности идеологических

кадров. Это предопределяет систему их подготовки.

Большая роль принадлежит марксистско-ленинской подготовке офицеров и

политической учебе мичманов и прапорщиков. Эти формы позволяют сосредоточить

внимание на изучении ленинского идейно-теоретического наследия, решений КПСС,

развитии у них высоких морально-политических и боевых качеств, совершенствовании

стиля в работе, все больше приближая его к ленинскому стилю, повышении

ответственности перед партией и народом за безупречное выполнение воинского долга.

Задача подготовки идеологических кадров состоит и в том, чтобы наиболее полно

удовлетворять духовные запросы офицеров и мичманов, принимать конкретные меры

к усилению творческих начал в учебном процессе, изживать «школярский» подход к

нему со стороны отдельных слушателей и руководителей групп.

В 1979 г. впервые было введено в нашей части в системе

марксистско-ленинской подготовки офицеров изучение не одной, как практиковалось ранее, а двух

учебных программ, что позволило подойти более дифференцированно к идейной закалке

руководящих кадров.

На первых порах не все удавалось. Сказывалось отсутствие опыта и у нас —

организаторов учебного процесса, и у слушателей, которые не сразу смогли

настроиться на изучение более сложного теоретического курса. Их выступления на семинарах

нередко носили поверхностный характер, теоретические положения не увязывались с

практическими задачами, стоящими церед подразделениями. Порой ощущалось, что

тот или иной слушатель не усвоил еще важные научные положения и формулировки,

не умеет делать правильные выводы, грамотно использовать термины Приходилось

зачастую возвращаться к уже пройденным темам. Это требовало дополнительных

усилий со стороны руководителей групп, сумевших «подтянуть» слушателей до уровня

осознанного восприятия новой учебной программы.

Групповые и индивидуальные консультации, собеседования, персональные

задания прочно вошли в практику работы офицеров И. Меркулова, В. Латырцева, В. Ра-

чеенкова и других пропагандистов. Большую помощь в этот ответственный период

оказали им начальник политотдела и офицеры политуправления флота. Они присутст-

2Д

вовали на занятиях, делали затем обстоятельный разбор лекций и семинаров,

отмечая их достоинства и недостатки, давали ценные рекомендации по методике

изложения темы, организации самостоятельной подготовки. Все это, вместе взятое, и

позволило освоить новую учебную программу. 60% групп, изучавших ее, по итогам года

добились оценки «отлично», остальные «хорошо».

Хорошо зарекомендовала себя такая форма, как подготовка слушателями

рефератов. Правда, в прошлом году в ряде групп марксистско-ленинской подготовки

предприняты попытки охватить ею 100% офицеров, что породило формальное отношение

некоторых из них к самостоятельной работе. Рефераты в спешном порядке начали

«изготовляться» по нехитрому рецепту: подбирается подходящая по содержанию

газетная или журнальная статья, в лучшем случае выписываются выдержки из

нескольких статей, цитаты перемежаются (не всегда к месту, не всегда логично)

примерами из жизни — и ...реферат готов. На семинарах удалось заслушать и обсудить

в течение года 5—6 рефератов, еще столько был способен прорецензировать самый

добросовестный руководитель. Остальные «труды» оценивались по принципу — есть

ь наличии или нет,, хотя некоторые из них порой не выдерживали никакой критики.

Взять, к примеру, офицера В. Трясорука. При разработке вопроса о возрастании

руководящей роли КПСС в военном' строительстве на современном этапе он подошел к

выполнению учебного задания настолько формально и безответственно, что даже не

попытался увязать содержание старых лекций и статей, взятых «напрокат», с

нынешним днем. Излагая письменно тему, офицер не только не ссылался на материалы

XXV съезда КПСС и другие важные партийные документы, вышедшие в последнее

время, но и не пользовался ими.

Конечно, говорить о большой пользе подобной практики не приходится. Ведь

главная цель разработки реферата — приобщение офицера к работе с

первоисточниками, к научному поиску и исследованию, пусть и элементарным, развитие у него

умения творчески осмыслить идеи классиков марксизма-ленинизма в преломлении к

сегодняшнему дню, повседневным задачам. Эгому и надо учить слушателей терпеливо,

продуманно, неформально. Механическое же переписывание известных всем истин

приводит к тому, что и обсуждение такого с позволения сказать «реферата» зачастую

ничего не дает. Все его положения заимствованы, ни одной-собственной мысли, ни

одного самостоятельного суждения или вывода автора, и дискутировать в общем-то не

о чем.

В нынешнем учебном году руководители групп стали больше применять принцип

добровольности в выборе форм подготовки, меры морального стимулирования

слушателей, поощрения за качественную разработку реферата. В мае—июне прошел смотр,

и лучшие рефераты были представлены на конкурс, организованный политотделом.

Победителей конкурса отметили в приказе командира части и предоставили им воз-

Пропагандист корабля капитан-лейтенант В. Володин доводит до личного состава итоги

социалистического соревнования за день похода

Фото П. Юрьева

можность выступить с научными сообщениями перед широкой аудиторией. Так,

большой интерес у воинов вызвали доклады капитана 2 ранга Н. Юдина «Советский образ

жизни — великое завоевание социализма», капитана 3 ранга Н. Пережигина «Формы

и методы идейно-воспитательной работы по формированию и сплочению воинских

коллективов», капитан-лейтенанта В. Дмитриева «Экономическое и военное

сотрудничество стран социалистического содружества», лейтенанта А. Грудинина «Человек и

природная среда в условиях научно-технической революции» и др.

Опыт победителей конкурса пропагандируется через стенную печать,

многотиражную газету, листовки, что способствует приобщению остальных офицеров к

творчеству, повышает их активность в агитационно-пропагандистской работе.

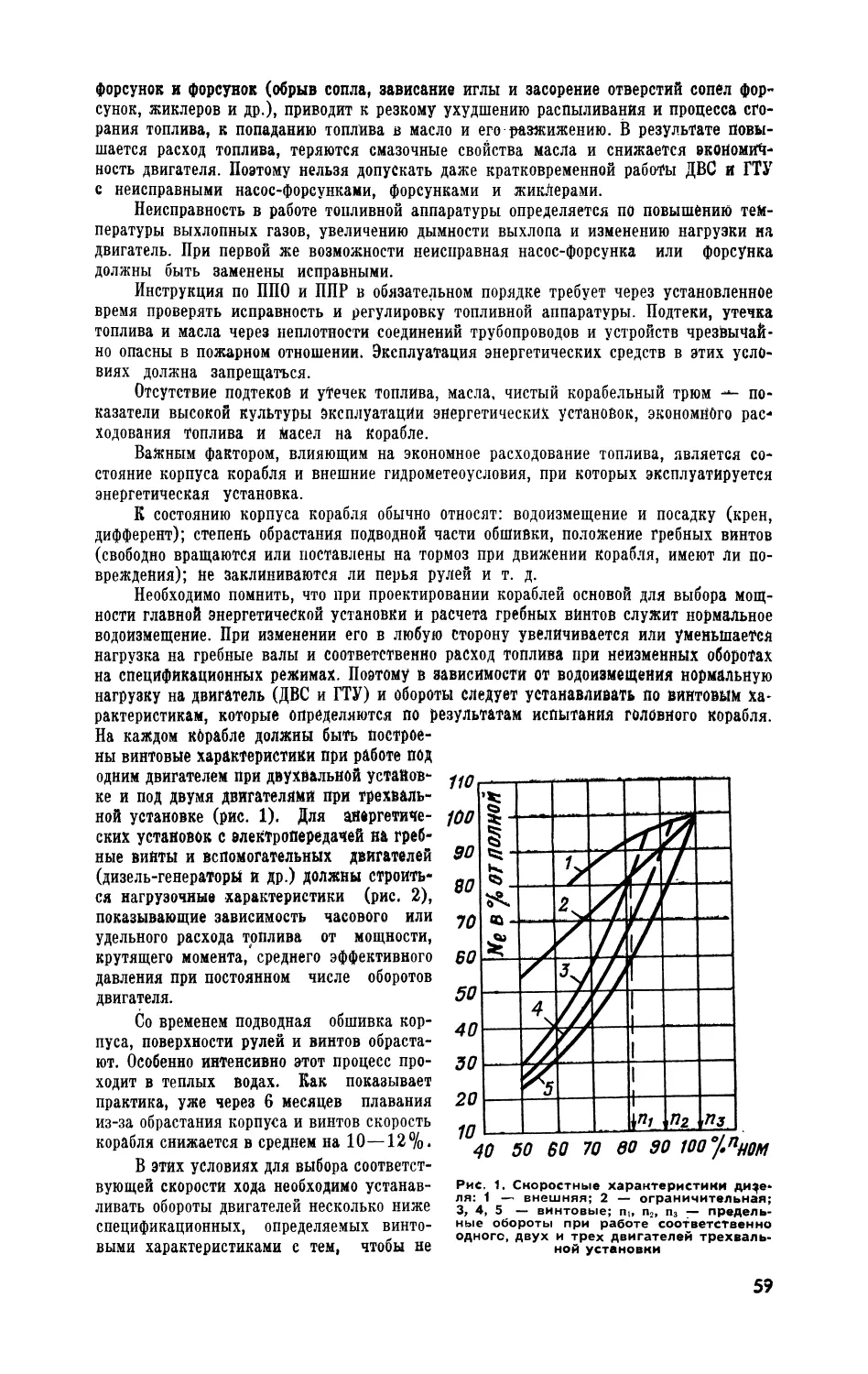

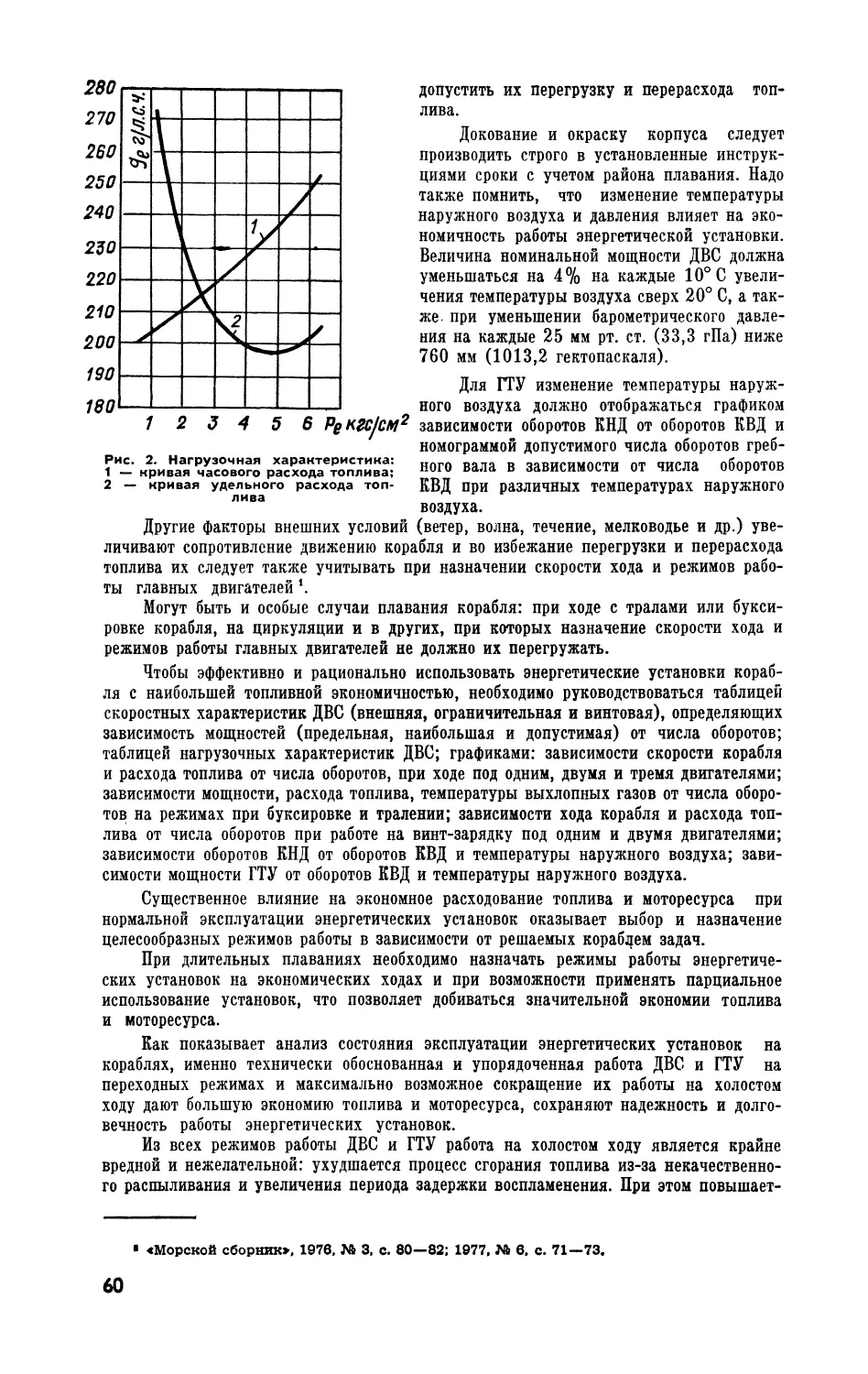

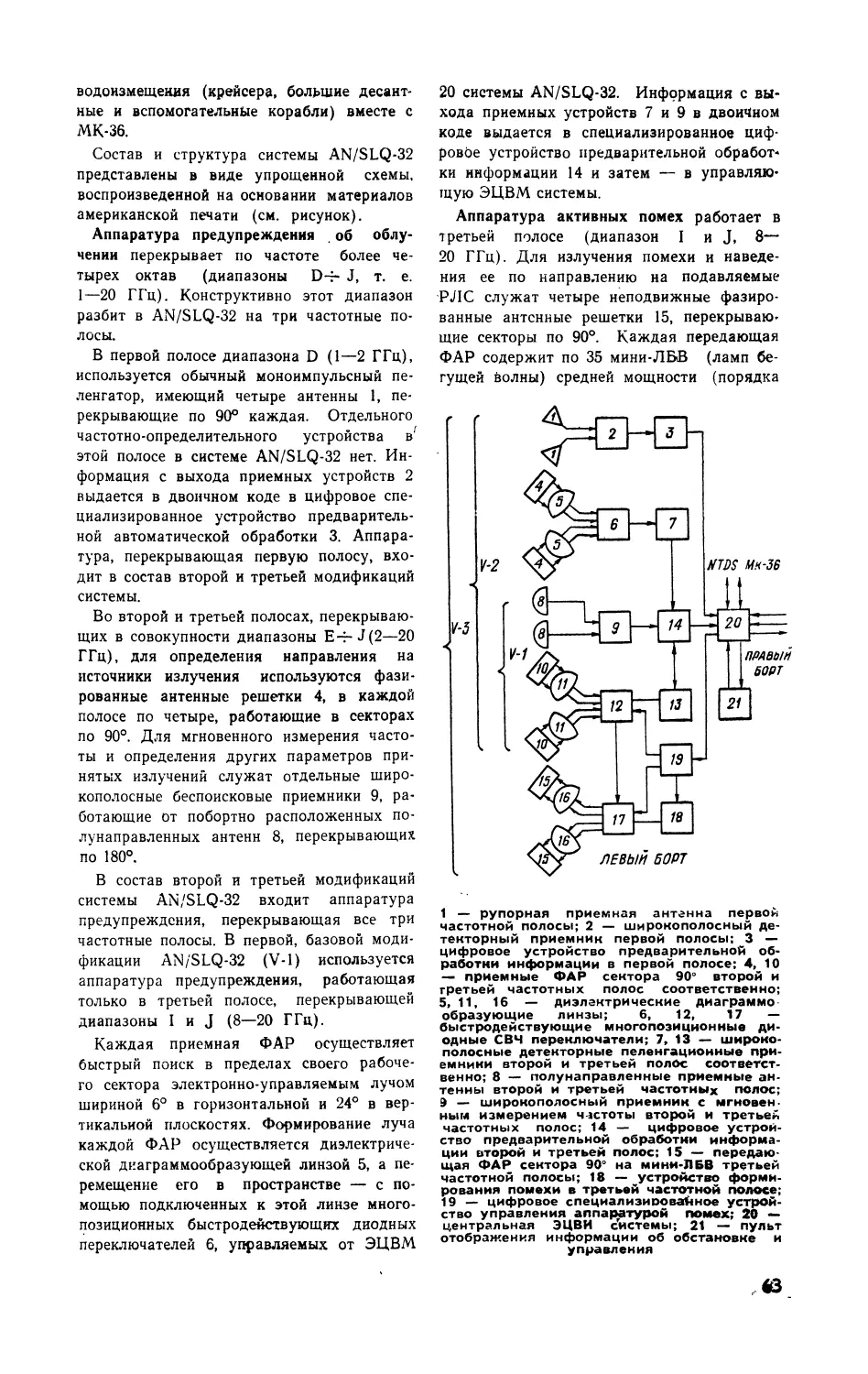

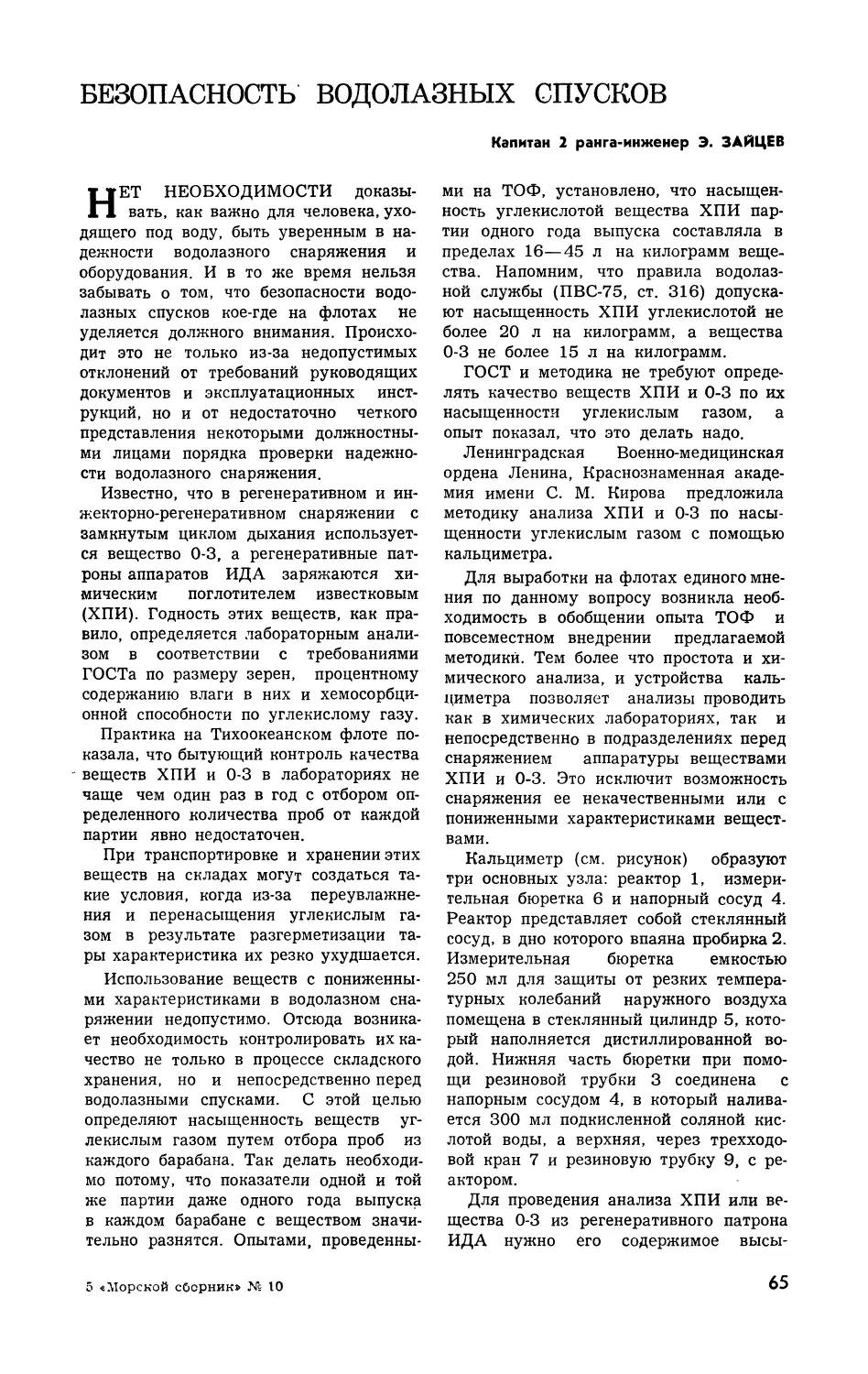

Улучшилось содержание политической учебы мичманов и прапорщиков, а