Text

За нашу Советскую Родину!

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

ОКТЯБРЬ 1979 г.

ю

ИЗДАЕТСЯ С 1848 ГОДА

В номере:

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС - В ЖИЗНЬ!

Д. В«лкогонов. Борьба с враждебной идеологией — важный участок политикв-в@с-

пнтательной работы : : 3

* * *

В. Эм. Народный военно-морской флот ТДР — 30-летию республики .... 8

♦ * *

Флотская хроника 12

Посланцы флотов в ЦК ВЛКСМ 14

Ю. Пахомов, В. Дубов. Подводники 16

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИСКУССТВО

Н. Волгин, И. Степанов. Применение методов теории игр при выработке решения на

ведение боевых действий 18

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Г. Ивков. Надежные помощники командира 25

Н. Бурдун. Всегда с людьми 28

# * А

М. Рубан. Китайская революция и современный маоизм 31

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

В. Корнейчук. Социалистическое соревнование рождает мастерство 36

Ю. Пантелеев. Некоторые вопросы работы штаба 41

Б. Федоровский. Не останавливаться на достигнутом 44

Н. Кобелев. Беречь добро народное 48

Н. Груздев. Определение вероятнейшего места корабля 51

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

МОСКВА

* * *

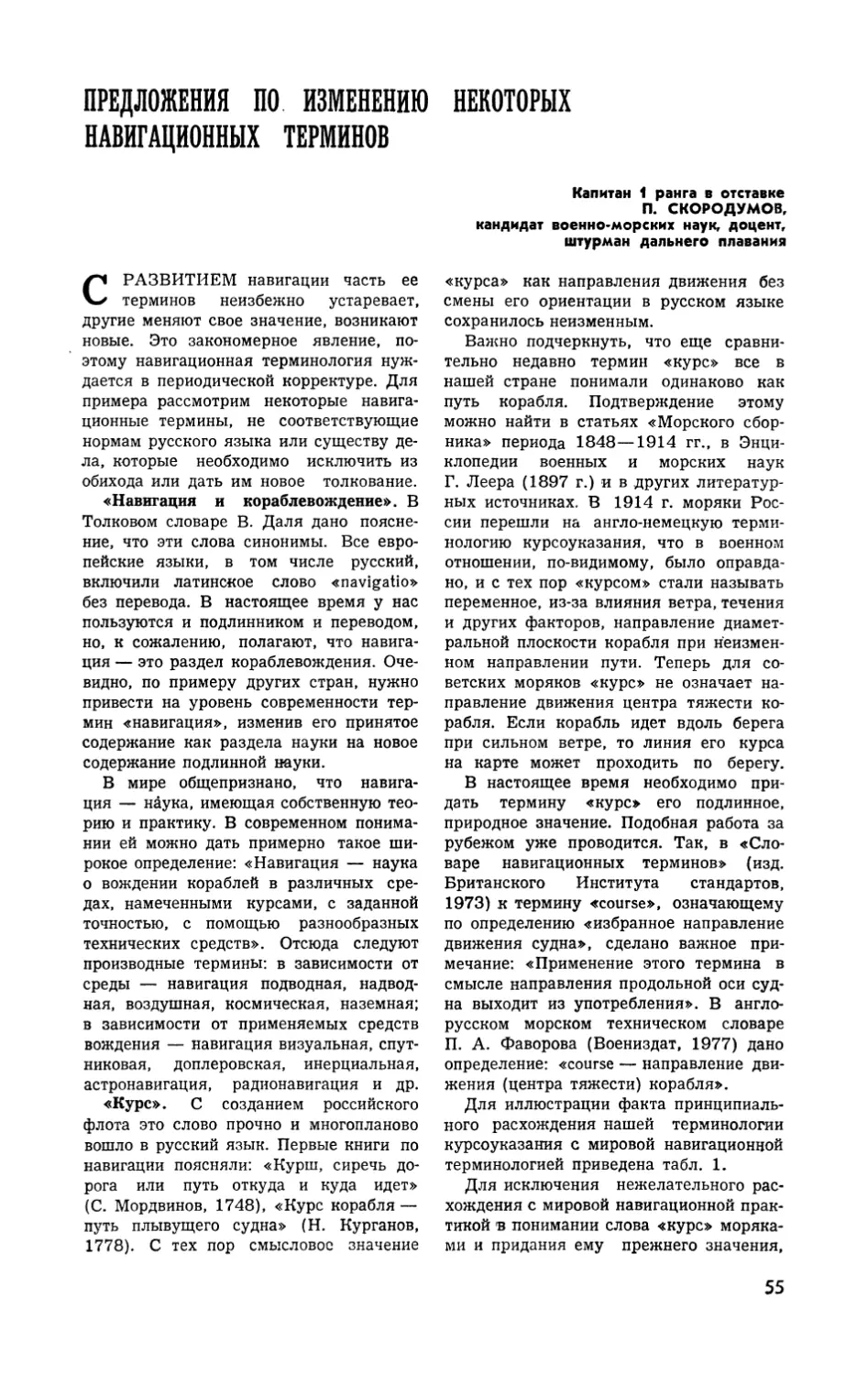

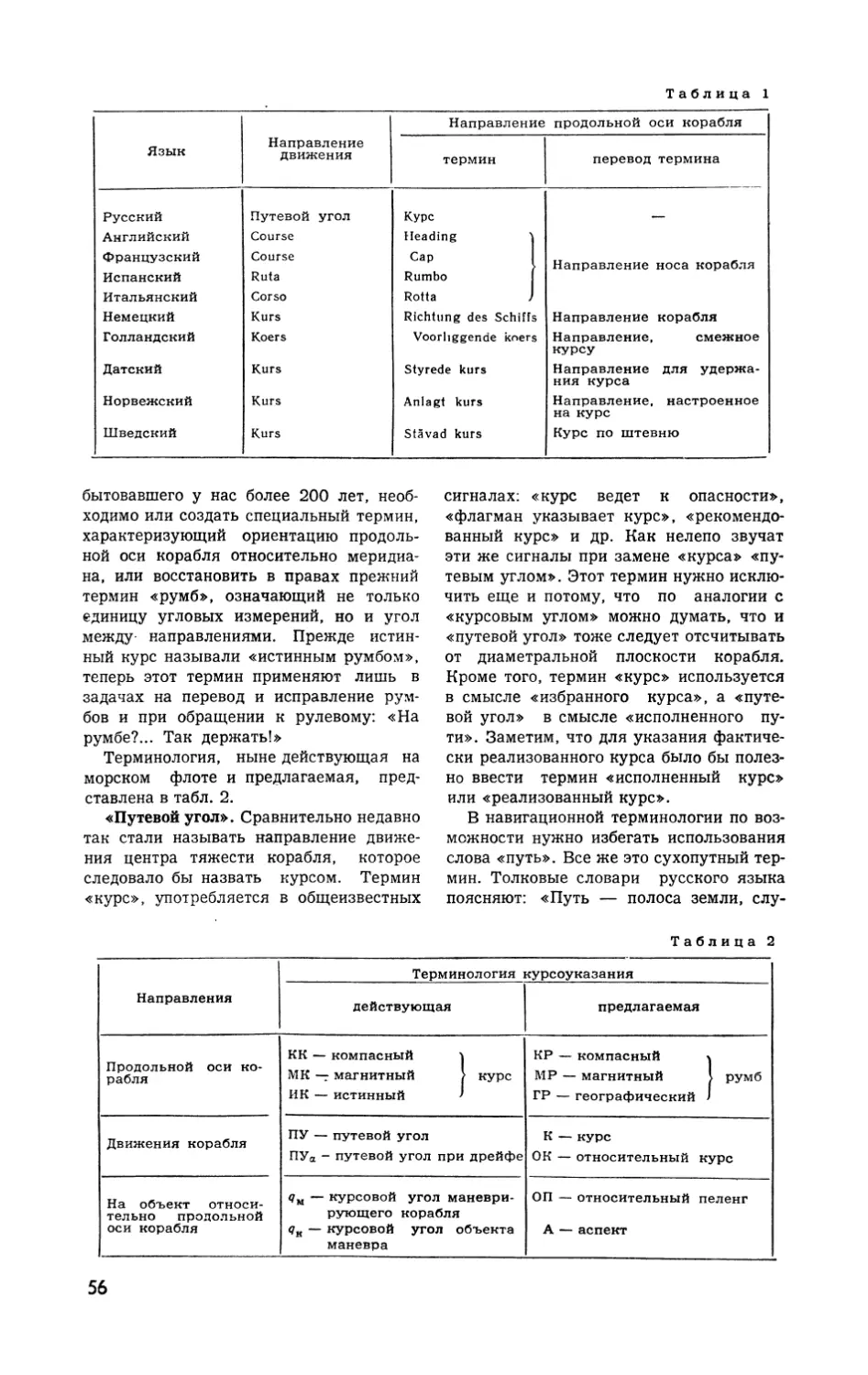

П. Скородумов. Предложения по изменению некоторых навигационных терминов 55»

* * ♦

A. Слепнев. Маленькая слабость — большие неприятности 59

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Н. Сергеев. Фарватер чист! 61

Н. Вишняков. Печенга снова наша! 64

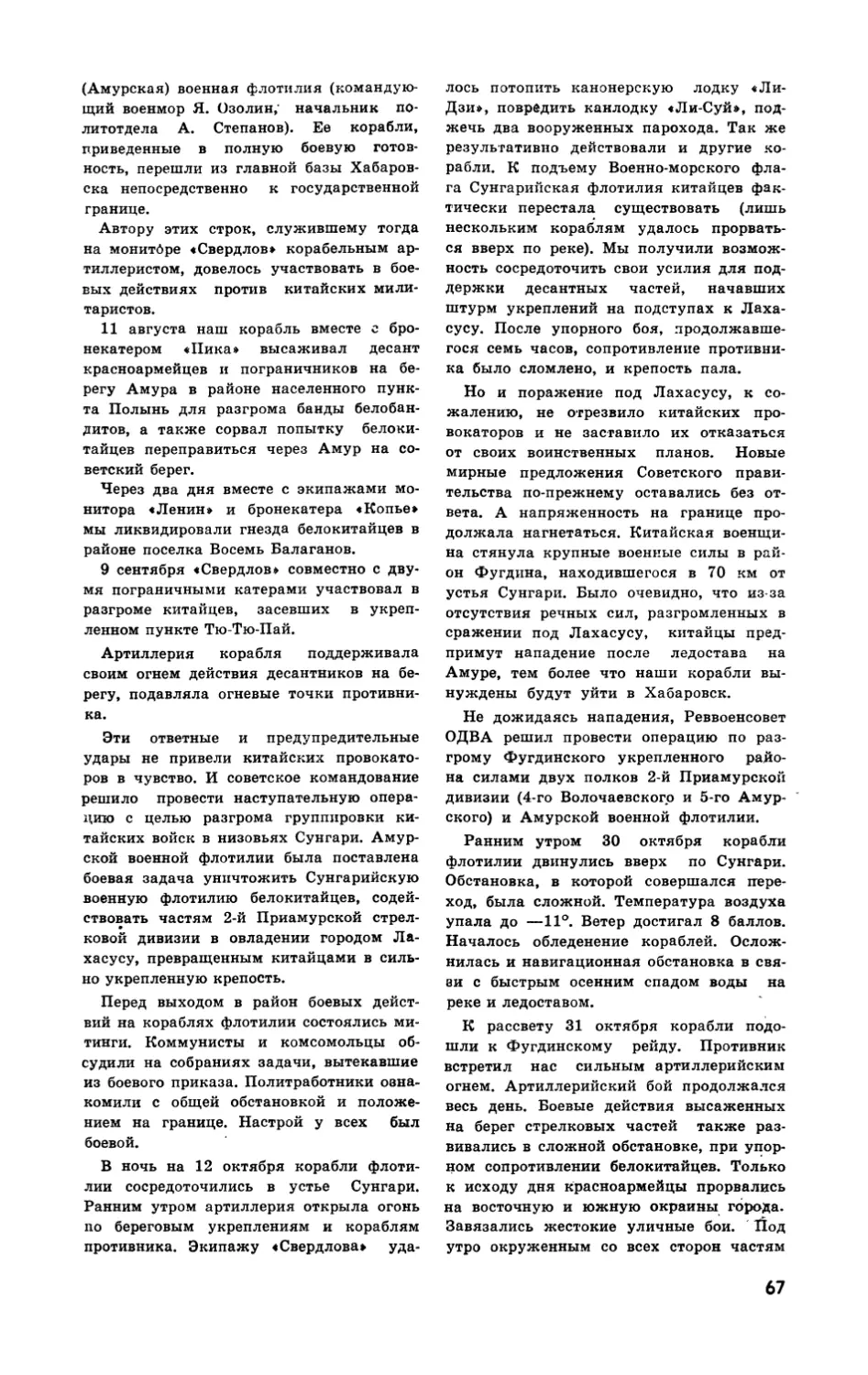

B. Богденко. Отпор провокаторам 6&

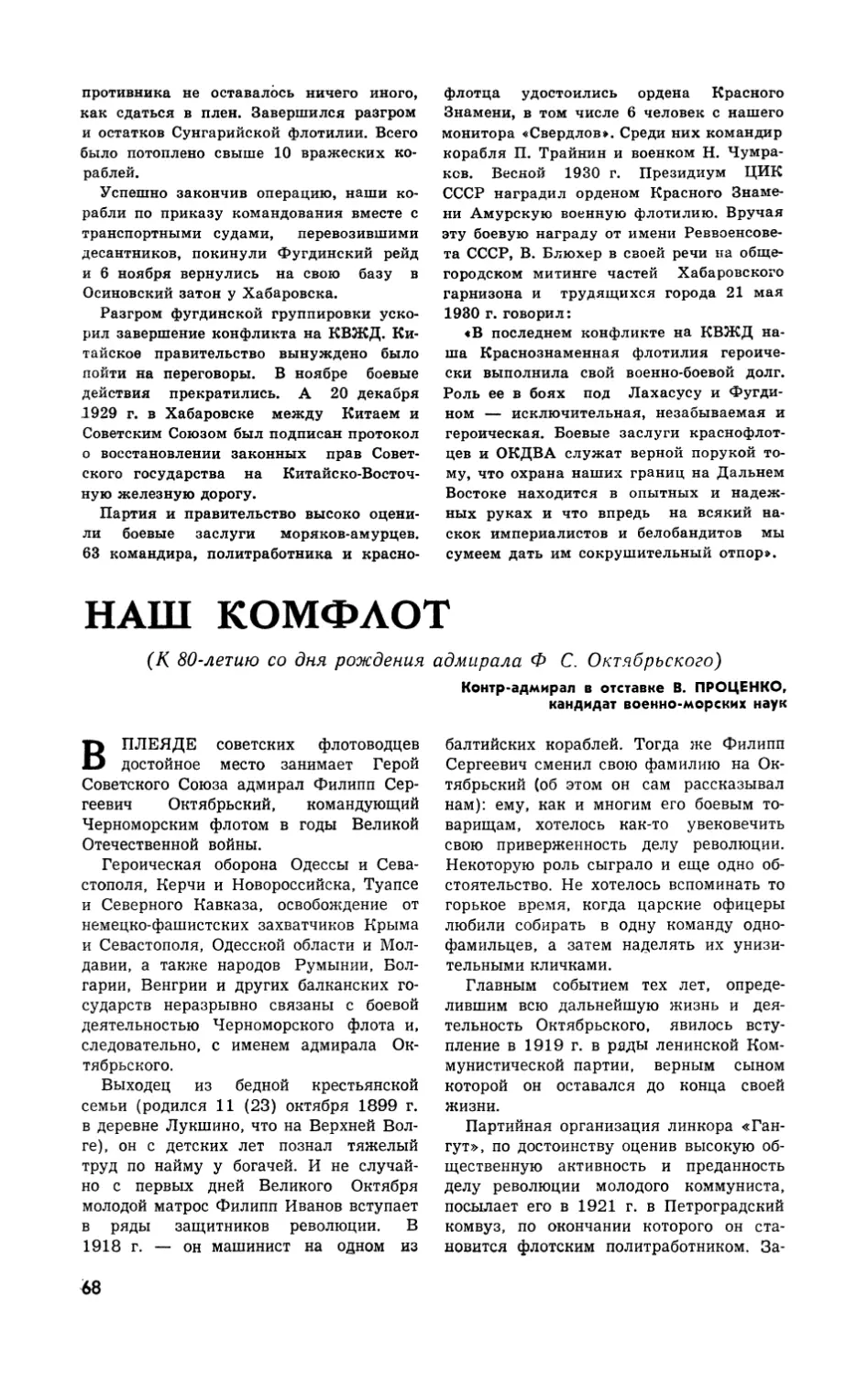

В. Проценко. Наш комфлот 68-

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

В. Рудаков, А. Ильичев, Н. Андреев. Противоминные корабли: история развития,

уроки и выводы 7г

* * *

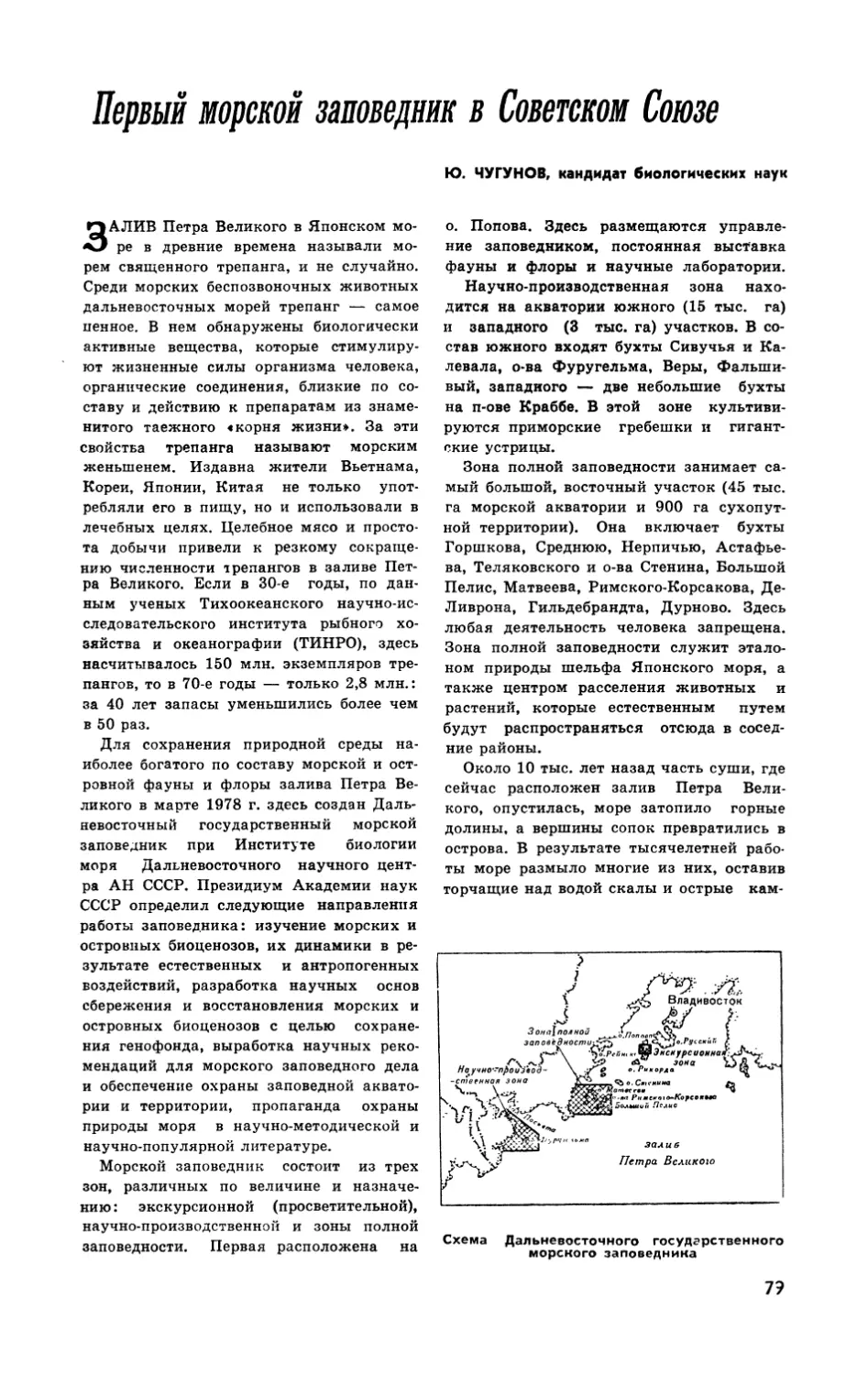

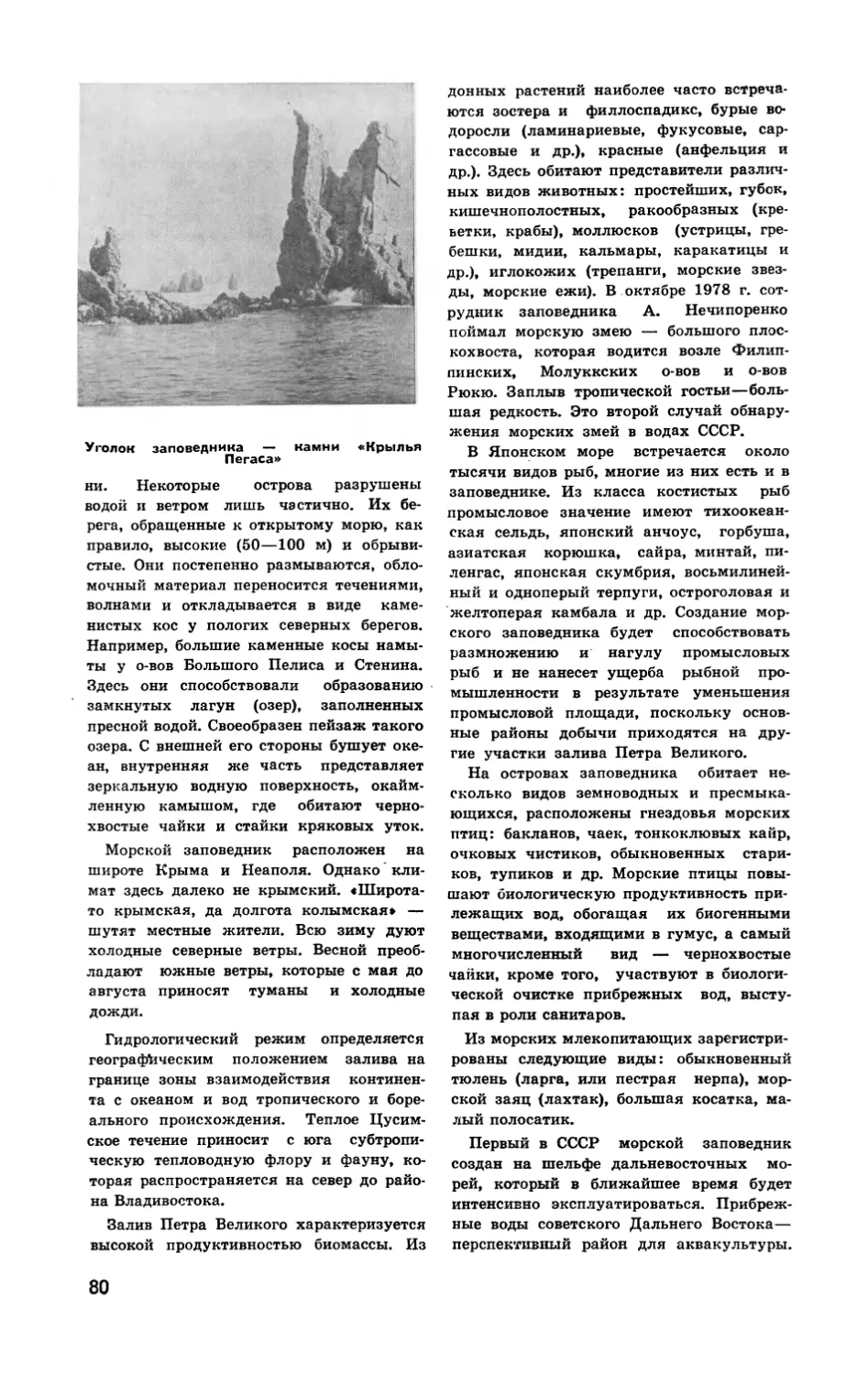

Ю. Чугунов. Первый морской заповедник в Советском Союзе 79-

В. Минин. Изменения в морском законодательстве 81

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

В. Жучков. Внимание: мины! 82

Зарубежная военно-морская хроника 8&

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Н. Вьюненко. Эпопея мужества 87

В. Миронов. Вместе с армией и флотом 89

Г. Николаев. От мифа к мифу 92*

* * ♦

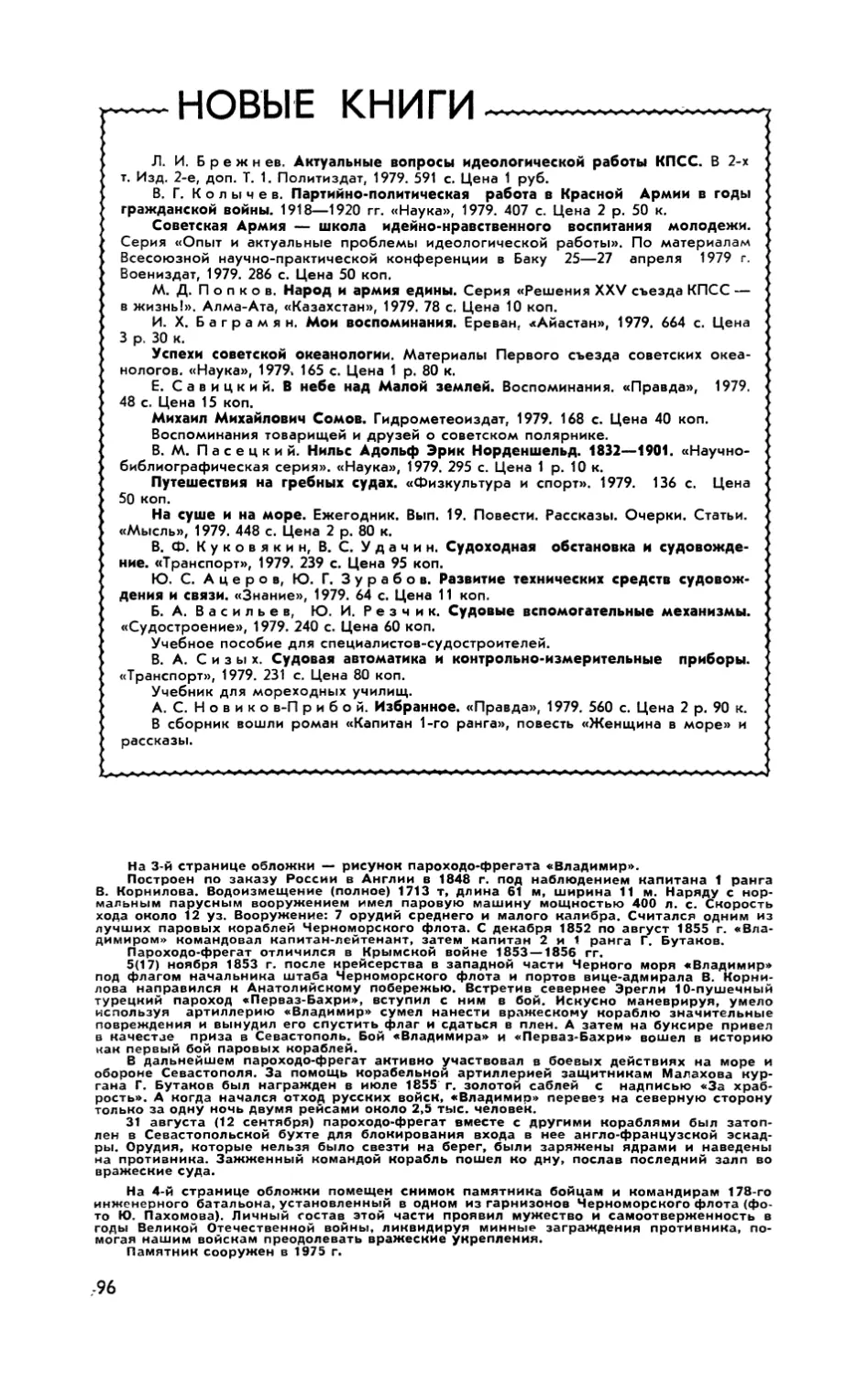

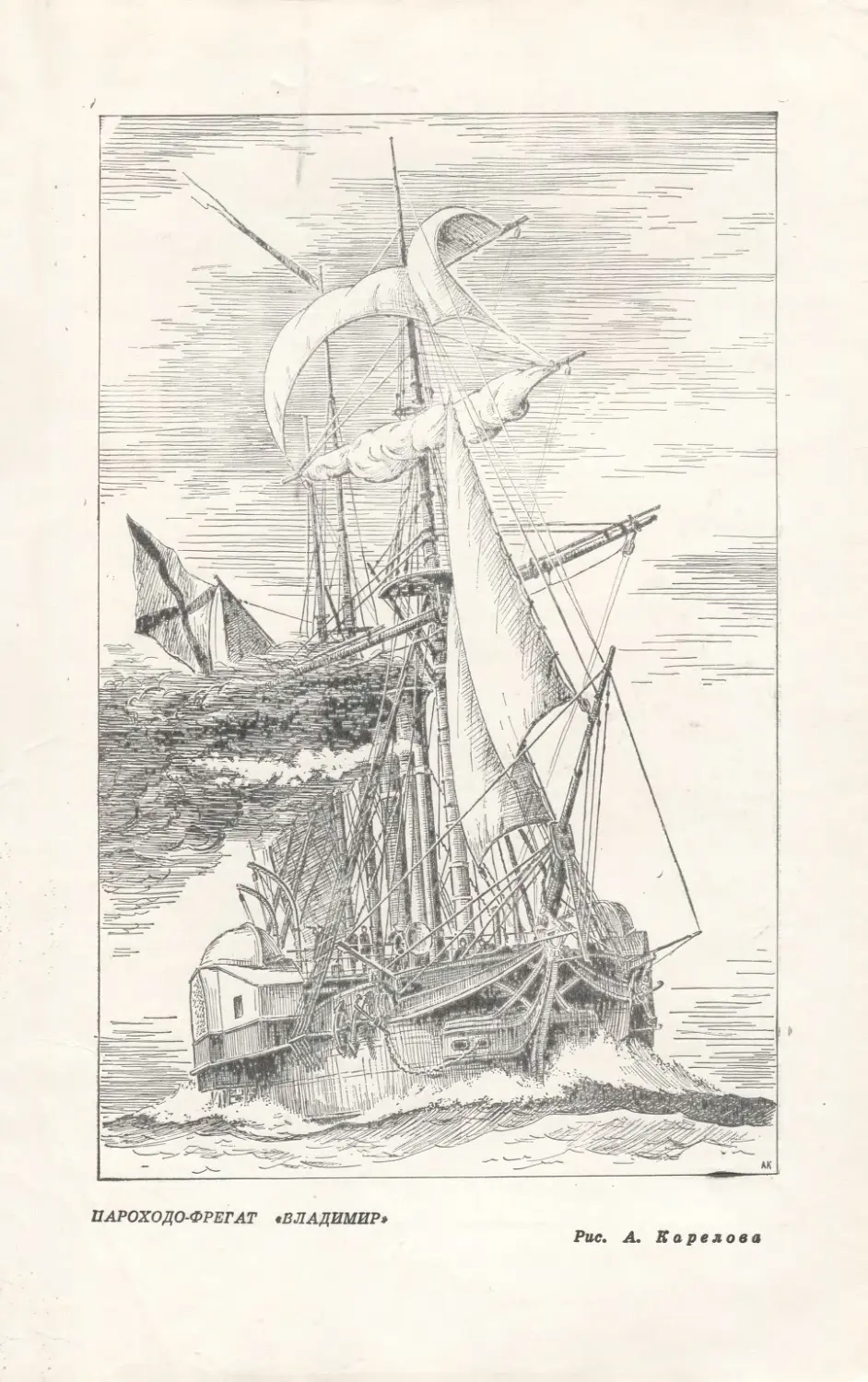

Новые книги 96

На 1-й странице обложки — В штормовом море (фото В. Спиридонова)

Редакционная коллегия:

А. С. Пушкин (главный редактор), В. И. Ачкасов, С. С. Бевз, Ю. А.

Быстрее, Н. И. Вишенский, В. Г. Германович (зам. главного редактора) г

Б. Л. Дубинин (ответственный секретарь), С. С. Ефремов, Р. А. Зубков,

Ю. П. Ковель, М. М. Крылов, Ю. А. Кузнецов, С. Г. Мокроусов (зам.

главного редактора), И. Н. Петров, К. А. Сталбо, И. И. Тынянкинг

Я. Ф. У сков, Я. К Хурс, Г. И. Щедрин

Адрес редакции: 103175. Москва, К-175, Чаплыгина, 15.

Телефоны: 226-45-29, 226-45-34.

Технический редактор Чудакова И. Н. Рукописи не возвращаются.

Г-22354 Сдано в набор 22.08.79 г. Подписано к печати 05. 10. 79 г.

Бумага 70Xl087i6 — 6 печ. л. = 8,4 усл. п. л. + вклейка И п. л. Цена 40 коп. Зак. 4424

Типография «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 38.

© «Морской сборник», 1979.

ш

Шсюм кпсс-

ыты

БОРЬБА С ВРАЖДЕБНОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ-ВАЖНЫЙ

УЧАСТОК ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Генерал-майор Д. ВОЛКОГОНОВ,

доктор философских наук, профессор

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ работа Коммунистической партии, как известно, заключается

в том, чтобы вносить в сознание людей марксистско-ленинские идеи и

реализовать их на практике, в делах, действительности, поведении и поступках людей. Она

также предполагает непримиримую борьбу со всем чуждым, враждебным, мешающим

нашему продвижению вперед. Данный участок идеологической работы ныне особенно

важен. Как подчеркивается в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идео-

лошческой, политико-воспитательной работы», необходимо «своевременно давать

достойный отпор идеологическим диверсиям империализма и его приспешников. Вести

последовательную борьбу против любых форм оппортунизма и ревизионизма»1. От

успехов в этой области классовой борьбы в огромной степени зависит воспитание у

советских людей, советских воинов идейной убежденности, непримиримости к врагам

социализма.

Борьба идей, как одна из острейших форм классовой борьбы, есть отражение в

духовной сфере противоборства двух систем, двух мировоззрений. Это постоянно

действующий фронт, «передний край» которого проходит через умы и сердца миллионов

людей, влияя на их убеждения, идеалы, жизненные позиции, чувства. Ныне трудно

найти такую сферу общественной жизни, на которую бы буржуазная, ревизионистская,

сионистская и маоистская идеологии не пытались оказать свое враждебное воздействие.

Вывод XXV съезда КПСС о том, что проблемы идеологической борьбы все более

выдвигаются на первый план, находит ежечасное подтверждение. Сегодня нельзя не

учитывать, как отмечается в постановлении ЦК партии от 26.04. 1979 г., что

империалистическая пропаганда, с которой теперь открыто взаимодействует пропаганда пекинских

шовинистов и агрессоров, ведет яростное наступление на умы советских людей,

стремится с помощью самых изощренных методов и современных технических средств

отравить их сознание клеветой на советскую действительность, очернить социализм,

приукрасить империализм, его грабительскую, бесчеловечную политику и практику. И мы

должны, подчеркивается в постановлении, противопоставить подрывной политической и

идеологической деятельности классового противника непоколебимую сплоченность и

политическую бдительность каждого советского человека, его готовность защищать

Родину, революционные завоевания социализма.

На этом участке идеологической работы есть ряд важных проблем, на которые

обращает внимание наша партия.

Во-первых, необходимо развивать наступательный характер всей идейно-восгата-

тельной работы, и особенно тех ее сторон, которые связаны с разоблачением

враждебных происков наших классовых недругов, всех тех, кто, прикрываясь лицемерным!

«Правда», 1979, 6 мая.

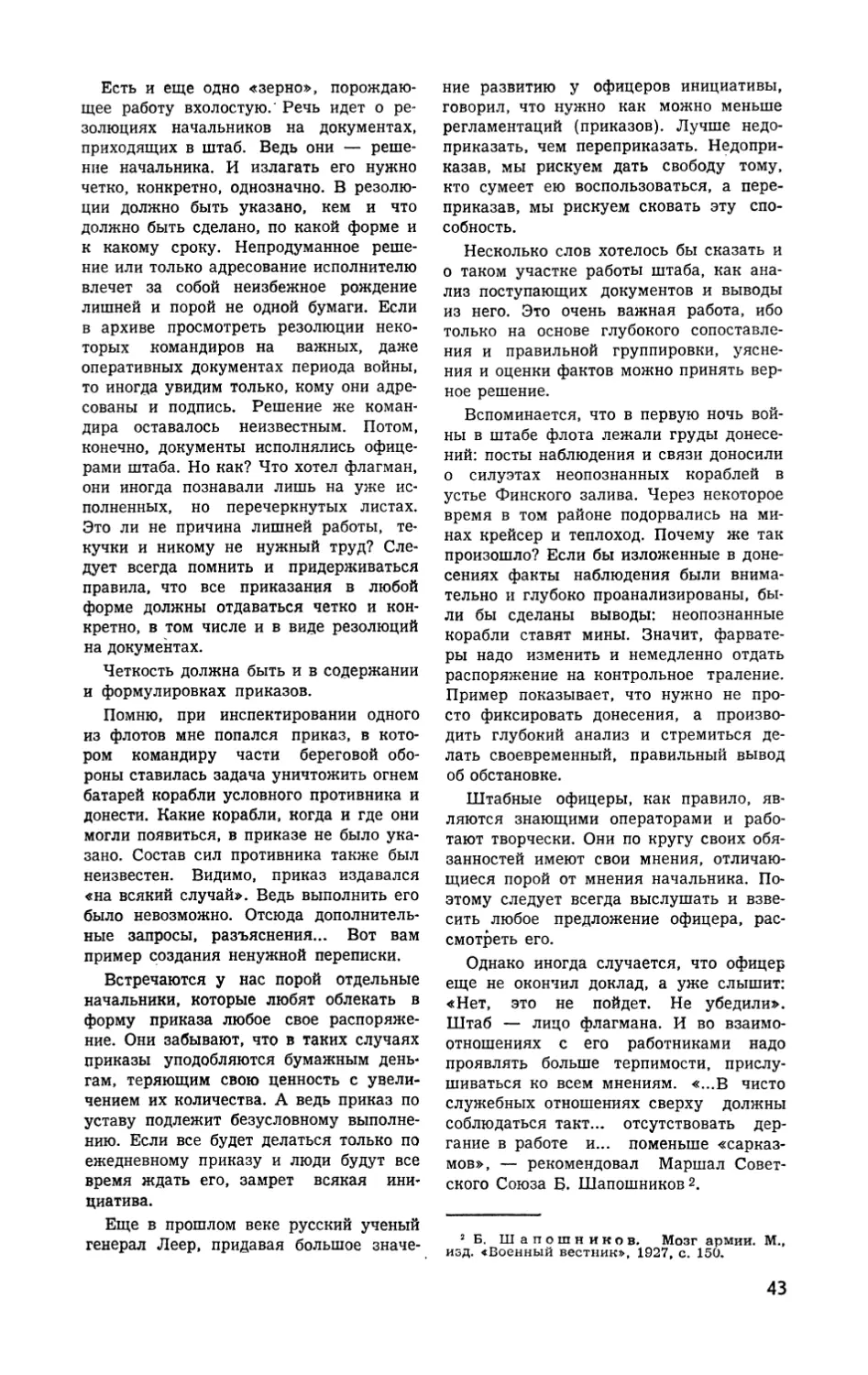

Умелым организатором пропагандистской работы зарекомендовал себя капитан 3 ранга

И. Федотов. Он систематически выступает перед личным составом с лекциями и

беседами, помогает партийным и комсомольским активистам в проведении

политико-воспитательной работы. Много хороших советов по оформлению наглядной агитации Иван

Михайлович дает мичману А. Гамзулеву и старшему матросу Л. Лапину — активистам

большого противолодочного корабля «Маршал Тимошенко»

Фото Ю. Пахомова

псевдодемократическими лозунгами, атакует позиции развитого социализма, пытаясь

очернить нашу действительность. Командиры, политорганы, партийные и

комсомольские организации в своей повседневной деятельности учитывают, что буржуазное

влияние может проявляться, например, в терпимости к различным домыслам, вульгарных

вкусах, равнодушии к аморальному и т. д. Выработка у личного состава

принципиальной непримиримости ко всему чуждому, враждебному, наносному — важное

направление классового воспитания. Дело в том, что борьба с буржуазным влиянием,

имеющимися еще пережитками является одновременно и хорошей школой идейной закалки,

формирования у личного состава коммунистического мировоззрения.

Во-вторых, в содержании и организации этой работы, носящей комплексный

характер, важно учитывать особенности воспитуемых: возрастные, образовательные,

профессиональные и др. Воспитатели в армии и на флоте имеют дело в основном с

молодежью, людьми без достаточного социального и трудового опыта. И именно на эту

общественную группу населения буржуазные идеологи пытаются оказать в первую

очередь свое тлетворное влияние. Империалистическая пропаганда, обращенная к

молодежи, рассчитывает на ее меньшую идейную закалку и стойкость. Не случайно, что

около половины вещательного времени буржуазных станций, ведущих передачи на

страны социализма, рассчитаны на молодежную аудиторию. Содержание передач

подчинено главной цели — внести сомнения в сознание молодого поколения в ценности

революционных идеалов) поколебать у него коммунистические жизненные установки.

Разумеется, мы уверены, что буржуазных пропагандистов здесь ждет неминуемый

провал. Однако нельзя недооценивать опасности подрывных акций империализма,

стремящегося торпедировать идеи коллективизма, привить нашим людям

частнособственнические склонности, потребительскую психологию и политическую

индифферентность. Лучший способ выработки идейного иммунитета у флотской молодежи —

активное приобщение ее к общественным делам, политической работе, участию в конкретных

идеологических мероприятиях части или корабля. С другой стороны, такой подход к

воспитанию моряков будет способствовать успешному выполнению требования

постановления ЦК КПСС — прививать молодому поколению чувство исторической

ответственности за судьбы социализма, за процветание и безопасность Родины.

В-третьих. Опыт нашей партии учит, что в идеологическом противоборстве недо-

нустимы «передышки», медлительность, запаздывание, неконкретность. XXV съезд

партии подчеркнул, что на этом участке идеологической работы необходимы «высокая

политическая бдительность, активная, оперативная и убедительная пропагандистская

работа, своевременный отпор враждебным идеологическим диверсиям» 2. Подтверждено

жизнью, что динамизм, творчество, целеустремленность позволяют быстра и

действенно реагировать на происки буржуазной пропаганды. А она ныне, как известно,

особенно активно паразитирует на «правах» и «свободах» человека, злобной легенде о так

называемой «советской военной угрозе», проблемах войны и мира. В последние годы

подрывные центры за рубежом пытаются воздействовать и непосредственно на

сознание личного состава социалистических армий. Для этого используются не только

национальные технические средства пропаганды капиталистических государств, но и

те, которыми располагает империалистическая военная машина. Так, американский

социолог Т. Коффин в своей книге «Страсть стервятников» пишет, что «Пентагон в

своих планах политической и моральной подготовки личного состава, а также ведения

психологической войны располагает громадной пропагандистской машиной. Только за

границей войска США имеют 250 крупных вещательных станций и 24 телестудии.

Все передачи этих центров нафаршированы антикоммунизмом и антисоветизмом».

Для успешного ведения идеологической работы с личным составом командирам,

политработникам, всему пропагандистскому активу важно хорошо знать приемы и

способы идеологических диверсий классового противника.

С помощью различных средств и каналов буржуазная пропаганда, пекинские

шовинисты настойчиво пытаются осуществлять свои идеологические диверсии.

Наиболее распространенным методом является дезинформация. Она заключается в

намеренном сообщении людям искаженных данных, сведений с целью ввести их в

заблуждение. Это обычно полуправда или прямая ложь с определенными долями фактической

информации. В. И. Ленин в свое время писал по аналогичному поводу, что буржуазия

не может воздействовать на массы «без широко разветвленной, систематически

проведенной, прочно оборудованной системы лести, лжи, мошенничества, жонглерства

модными и популярными словечками...» 3.

Степень извращения истины зависит от информированности аудитории, остроты

ситуации, возможностей органа дезинформации. Так, низкая объективная

информированность населения капиталистических государств о положении дел в

социалистических странах расширяет возможности использования дезинформации. По существу,

умолчание о каких-либо фактах и событиях тоже одна из форм дезинформации.

Дезинформация занимает особое место в арсенале средств психологической войны.

Буржуазный специалист в области войны идей П. Нор пишет, что она «позволяет сделать

человека сначала слепым, а затем парализованным».

Буржуазные идеологи обычно стремятся извратить, исказить, фальсифицировать

какое-то положение марксизма, партийный документ, конкретное событие, а затем —

показать его «несостоятельность», «недемократичность». Так, не решаясь открыто

выступать против советский программы мира, идеологические диверсанты делают все

для того, чтобы поставить под сомнение истинные цели нашего государства, пытаются

«доказать» якобы конъюнктурный характер советской внешней политики, наличие

скрытых агрессивных намерений и т. д.

В арсенале идеологических диверсий имеется и такой подрывной метод, как

дискредитация: дискредитация лиц, управляющих органов, общественных

организаций, политических и социальных мероприятий и т. д. С помощью дискредитации

буржуазные пропагандисты стремятся подорвать в глазах общественного мнения

социалистических стран значимость какого-либо события, конкретной политической акции.

Выискиваются какие-то теневые, негативные черты объекта дискредитации (по мнении

буржуазных профессионалов-пропагандистов), затем они гипертрофируются,

раздуваются и выдаются за сущность. Одновременно объекту дискредитации приписываются

заведомо ложные характеристики, принижаются широко известные положительные

параметры. Так, буржуазия, прекрасно понимая, что успехи социалистических стран в

решающей мере зависят от руководящей роли коммунистических партий, все делают

для того, чтобы бросить тень на их деятельность. Например, антисоветчик А. Унгер в

своей клеветнической книжонке пытается дискредитировать политическую линию

2 Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976, с. 74.

3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 30, с. 176.

КПСС, «обвиняя» ее «в диктаторском характере». Аналогичные «обвинения»

предъявляет он и другим братским партиям.

После венской встречи особо много энергии тратится буржуазными идеологами на

то, чтобы доказать, что ОСВ-2 выгодно только СССР. С подобных позиций не

перестают выступать генерал Хейг, адмирал Замуолт, сенаторы Джексон, Горн и другие

ястребы. Они делают все для того, чтобы дискредитировать военно-политический компромисс,

каковым является советско-американский договор, и тем самым открыть простор

новому раунду гонки вооружений.

Чтобы отвлечь внимание людей от какого-либо неприятного для буржуазии факта

или для «отвода в сторону» эмоционального потока недовольства своего населения

проводимой империалистической политикой, широко применяется метод «барража». Так,

стремясь отвлечь внимание от съездов коммунистических партий, важных

политических решений, новых инициатив социалистических стран, ряд центров буржуазной

пропаганды одновременно начинают шумную кампанию вокруг какого-либо мелкого

явления или сфабрикованного дела, стремятся подавать его в откровенно

сенсационном плане. Замечено, что в дни работы съездов, пленумов коммунистических партий, в

связи с крупными эпохальными достижениями социалистической науки, культуры,

историческими юбилеями, пропагандистская машина «психологической войны» всегда

находит событие более «важное» и имеющее к тому же антикоммунистическую,

антисоветскую направленность. Обычно буржуазные центры имеют наготове несколько

вариантов барражных операций, которые в любой момент могут быть запущены в «дело».

Чаще всего они используют в своих целях заявления различных отщепенцев, так

называемых диссидентов, которые никого в нашей стране не представляют.

В ряду подрывных методов идеологических диверсий находится и такое древнее

средство, как слухи — искаженная или вымышленная информация Рассчитаны они

преимущественно на недостаточно закаленных людей, с невысоким уровнем

политического сознания. Слухи, распространяясь, имеют тенденцию к гиперболизации,

обрастанию фантастическими «подробностями», «новыми» сведениями и т. д. Буржуазные

специалисты «психологической войны» учитывают то обстоятельство, что для

широкого распространения конкретного слуха должна существовать соответствующая

эмоциональная почва: интерес к определенным событиям, возбуждение, неизвестность

и т. д. Неустойчивые люди вместе с тем, разнося слухи, передают с их помощью

собственные домыслы, неуверенность другим людям. Подрывные центры буржуазии не

гнушаются роспуском самых грязных слухов, домыслов, пытаясь скомпрометировать

курс внешней и внутренней политики КПСС, других братских партий.

Буржуазные пропагандисты, подавая свою информацию, стремятся, чтобы внешне

она выглядела объективной, «независимой». Для этого широко используются

политические мифы, социальные иллюзии вроде избитых лживых легенд о «свободе личности на

Западе», «демократизме» их системы и т. д. Разумеется, они всячески умалчивают,

что именно эта система породила фашизм, расизм, безработицу, эксплуатацию и

духовный гнет. Именно капитализм только в текущем столетии вызвал две мировые войны

и десятки локальных войн, унесших многие миллионы человеческих жизней.

Разоблачая фарисейство буржуазной пропаганды, агитаторам необходимо оперировать

убедительными, неопровержимыми аргументами. Например, о какой «свободе личности» при

капитализме может идти речь, если многие миллионы трудящихся постоянно не

имеют работу и влачат жалкое существование. Какие уж тут «равные возможности»,

если более трети детей капиталистического мира и стран, вырвавшихся из-под

колониального гнета, не могут учиться! Хорош «демократизм», когда борцов за

гражданские права и мир бросают за решетку, а главари уголовных синдикатов разгуливают

на свободе и даже занимают ответственные посты. При первом же внимательном

знакомстве с буржуазными духовными «ценностями» можно убедиться, что пользы от них

для трудящихся масс не больше, чем испытывающему жажду от нарисованной воды.

Буржуазная пропаганда, нацеленная на социалистические страны, в последние

годы сосредоточивает свое внимание на общественно-психологической стороне

сознания, пытается создать у людей настроение общественной пассивности, направить их

интересы в сферу так называемой «массовой культуры» (развлекательная литература и

музыка, порнография и др.), в область потребительской психологии и

индивидуалистических наклонностей.

6

Учет этих и других особенностей подрывных идеологических акций необходим в

«ашей работе по повышению действенности воспитания личного состава. Заслуживает

внимания практика проведения с пропагандистами и агитаторами кораблей и частей

специальных занятий, на которых изучаются формы и методы буржуазной, маоистской,

•сионистской, ревизионистской пропаганды и способы ее разоблачения.

Аргументированная критика буржуазного образа жизни с одновременным широким показом наших

успехов, тех высот, которых достиг реальный социализм, способствует формированию у

личного состава коммунистической убежденности, непримиримости к буржуазной

идеологии.

Наша партия, как подчеркивается в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем

улучшении идеологической, политико-воспитательной работы», рассматривает

коммунистическое воспитание трудящихся как важный фронт борьбы за коммунизм. От

успехов идейно-воспитательной работы командиров, политорганов, партийных

организаций зависит не только формирование духовных качеств советского воина, но и

дальнейшее повышение боевой готовности частей и кораблей, укрепление воинской

дисциплины, совершенствование отношений в воинских коллективах.

Коммунистическая убежденность, выражающая беспредельную любовь и

преданность социалистической Родине, марксистско-ленинским идеалам, в такой же степени

предполагает ненависть к нашим классовым врагам, непримиримость к их идеологии.

В практике работы воинского коллектива это означает систематическую борьбу за

утверждение коммунистических норм жизни, правил поведения, зафиксированных в

моральном кодексе, воинских уставах и наставлениях. Это означает также искоренение

пережитков прошлого в сознании людей. А они, к сожалению, есть. У нас «еще

встречаются люди, — отмечалось на XXV съезде партии, — которые знают нашу

политику и наши принципы, но не всегда следуют им на практике, не ведут борьбы за

их осуществление, примиренчески относятся к нарушениям норм социалистического

общежития» 4. Примиренчество, терпимость, равнодушие по отношению к аномалиям

жизни — одно из самых худших зол, которое еще кое-где встречается и в нашей,

военной среде.

Непримиримость к врагам социализма всегда опирается на ясные, четкие

классовые позиции, выраженные в определенных идеологических понятиях, марксистско-

ленинских теоретических положениях. Попытки идейного врага размыть, лишить

классового акцента некоторые понятия, например «свободы», «демократии», «прав

человека», направлены на то, чтобы «освободить» людей от ясных социальных

установок и перспектив. Идеологические диверсанты, атакуя ленинизм, нередко прибегают

к социалистической фразеологии, часто рядятся в марксистские одежды. Поэтому

непримиримость к врагам социализма предполагает и нашу постоянную бдительность в

теории. Буржуазные ученые ныне особенно настойчиво атакуют методологические

положения марксизма, касающиеся проблем современной войны, изложенные в

стройном марксистско-ленинском учении о войне и армии, подвергают нападкам

руководящую роль КПСС, других братских партий в военном строительстве. Поэтому

обеспечение высокого научного уровня политических занятий, марксистско-ленинской учебы,

пропаганды и агитации в целом — важнейшее средство воспитания военных моряков

в духе непримиримости к буржуазной идеологии. На теоретических конференциях,

лекциях и семинарах целесообразно не просто констатировать противоположность идей

марксизма-ленинизма и идей, враждебных ему, а аргументировать все это логическими

доводами, фактами, цифрами из реальной жизни.

Идеологическая борьба — понятие не отвлеченное. Непримиримость к чуждой

•нам идеология проявляется в повседневной практической деятельности человека, в его

способности отстоять принципиально верную точку зрения, умении дать правильную

политическую оценку событию, факту, мнению.

В ряду задач, решаемых командирами, политорганами, партийными и

комсомольскими организациями в области идейного воспитания, всегда на одном из первых мест

стоит работа по усилению противодействия враждебному влиянию. Ему мы

противопоставляем: нашу классовую бдительность в теории и на практике; наступатель-

«ость — сегодня и завтра; комплексность воздействий — в большом и малом.

4 Материалы XXV съезда КПСС, с. 77.

НАРОДНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ ГДР-

30-летию РЕСПУБЛИКИ

Адмирал В. ЭМ,

заместитель министра национальной обороны ГДР,

командующий Народным военно-морским флотом

В ОКТЯБРЕ этого года мы отмечаем тридцатилетие Германской Демократической

Республики — первого государства рабочих и крестьян на немецкой земле.

Трудящиеся республики встречают знаменательный юбилей большими трудовыми

победами.

Генеральный секретарь ЦК СЕПГ и Председатель Государственного совета ГДР

товарищ Эрих Хонеккер в заключительном слове на берлинской партийной

конференции, состоявшейся в начале этого года, сказал, что 30-летие нашей республики

вызвало у всего народа большой подъем, который привел к значительным успехам во

всех областях общественной жизни, в промышленности, науке, технике, в искусстве,,

культуре, здравоохранении, и эти социалистические достижения надежно оберегаются

военнослужащими.

Среди крупных преобразований важное место занимает организация

обороноспособности страны, вооруженных сил и прежде всего создание Народной национальной

армии (ННА) — армии социалистического типа, детища Социалистической Единой

Партии Германии. Образование ГДР, ее армии и флота — итог исторической борьбы

немецкого рабочего класса и героического движения Сопротивления против фашизма.

Перед воинами нашего социалистического отечества стоит задача защиты того

государства, которое олицетворяет в немецкой истории мир, демократию, человечество.

И благодаря единству народа и армии, нерушимой германо-советской дружбе она

успешно выполняется.

СЕПГ, являясь авангардом немецкого рабочего класса, в течение трех прошедших

десятилетий успешно осуществляла на основе марксизма-ленинизма и опыта КПСС

стратегию и тактику классовой борьбы, а также строительство вооруженных сил.

Военная политика СЕПГ предусматривает создание крепкого организма для защиты

рабоче-крестьянской власти в ГДР.

Этот процесс, начавшийся рождением народных полицейских сил на море, привел

к образованию современного Народного военно-морского флота. Его задача состоит в

том, чтобы в тесном взаимодействии с другими родами сил ННА, а также с военно-

морскими флотами СССР и ПНР надежно охранять мир и социализм на Балтике,

неприкосновенность морских границ ГДР и ее союзников.

Всеми нашими успехами в развитии современного военно-морского флота мы

обязаны постоянной помощи и заботе со стороны партийных руководителей СЕПГ и

командования ННА, а также братской поддержке советских товарищей.

С начала основания в ГДР морских органов охраны моряки героического Военно-

Морского Флота СССР постоянно помогали нам словом и делом.

Мы учились у них владеть современной боевой техникой, тактикой и особенно-

проведению партийно-политической работы. При создании и становлении НВМФ был

взят на вооружение опыт советских моряков по таким вопросам, как состав флота, его-

структура, управление, вооружение, обучение, политическое и воинское воспитание.

Сегодня НВМФ — союзный флот социалистических военно-морских сил надежна

выполняет свой долг по охране мира в бассейне Балтийского моря.

Несмотря на требования народов прекратить гонку вооружения и перейти к

поэтапному разоружению, противники мира активизируют НАТО, стоят на повмци*

силы, стремятся расширить сферу Североатлантического пакта за счет третьих стран.

Партнеры по НАТО намерены изменить в Центральной Европе соотношение вял а

8

Министр национальной обороны ГДР генерал армии Г. Гофман у военных моряно»

пользу империализма. Этим целям служат и многочисленные маневры сил НАТО н*

обширном пространстве от мыса Нордкап до южной оконечности Африки.

И у границ Германской Демократической Республики империалисты ФРГ

позволяют концентрировать группировки войск НАТО, которые угрожают безопасности и-

жизненным интересам европейских социалистических стран. Отсюда и военная мощь

братских стран Варшавского Договора приобретает особое значение.

Всякое ослабление обороноспособности страны равно отказу от социалистической

революции, от ее достижений. В связи с этим товарищ Эрих Хонеккер недавно сказал,

что военные приготовления НАТО требуют крепить оборону республики и всех стран

социалистического мира. Для дела социализма особенно важно, чтобы оборонный

потенциал братских государств находился на необходимом уровне. Значит, задачей

вооруженных сил является постоянная высокая боевая готовность и всемерное ее

дальнейшее повышение.

Руководимые марксистско-ленинской партией военнослужащие Народного флота,

направляют усилия на получение высоких результатов в боевой подготовке при

выполнении сложных задач учебного года, в котором трудящиеся нашей страны широко

включились в движение за достойную встречу 30-летия ГДР.

Экипажи кораблей и судов, частей и соединений НВМФ добились хороших итогов-

в обучении, при выполнении упражнений, в морских походах и на охране границ. Они,

ик сказал член Политбюро ЦК СЕПГ, Министр национальной обороны ГДР генерал

армии Гейнц Гофман, достойно представляют ННА и нашу республику в открытом

море и при визитах.

Весь трудовой народ ГДР стремится к миру и надежной защите

социалистических завоеваний. Военные моряки, как и все воины ННА, вдохновленные решениями

VIII и IX съездов СЕПГ, выполняют поставленные задачи еще более успешно. И

прежде всего они осваивают разного вида комплексы оружия, которые повышают

ударную силу и маневренность частей и кораблей. Пополнение современными кораблями,

которые благодаря высокой сознательности личного состава и эффективной боевой

подготовке быстро осваиваются, сделали НВМФ важным родом войск ННА. Сегодня в его

составе находятся торпедные катера, десантные корабли, тральщики, учебный

корабль «Вильгельм Пик», сторожевые корабли «Росток» и «Берлин», а также

вспомогательные суда. Под руководством СЕПГ Народный военно-морской флот вместе с

BOS'

енными моряками СССР и ПНР и в год 30-летия нашей республики повышает свою

боевую готовность на благо обороноспособности стран Варшавского Договора.

Большая часть успехов воинами ННА и пограничных войск достигнута на основе

развернутого социалистического соревнования. Оно является составной частью

патриотического движения трудящихся нашей республики и служит широким выражением

инициативной и созидательной работы в Вооруженных силах по выполнению задач,

поставленных IX съездом партии. Социалистическое соревнование непосредственно

влияет на процесс обучения и воспитания.

В этом году военнослужащие соревнуются под лозунгом «Салют ГДР-ЗО — За

вашу социалистическую Родину — бдительность и боеготовность!».

В честь знаменательного юбилея в частях и соединениях НВМФ, как и во всех

родах войск нашей армии, широко развернулось движение за выполнение взятых

обязательств. Такая творческая обстановка создала хорошие условия для укрепления и

дальнейшего повышения боевой готовности, дисциплины и политико-морального

состояния личного состава. Успехи действенной политико-идеологической работы по

призывам к 30-летию основания ГДР и по документам 9-го и 10-го пленумов ЦК СЕПГ,

-а также инициативная и активная работа флотских коммунистов в подразделениях,

частях и соединениях способствовали взятию повышенных, реальных обязательств

воинами и развертыванию борьбы за их выполнение.

Большой мобилизующий импульс соревнованию дали перевыборы в партийных

организациях и в Союзе свободной немецкой молодежи (ССНМ). Появилось немало

деловых предложений для создания условий состязательности на кораблях и судах,

а также в береговых частях.

В частности, следует отметить, что 60% флотских первичных молодежных

организаций включились в борьбу за почетные Красные знамена СЕПГ с портретами

Эрнста Тельмана и Вильгельма Пика.

В результате такой активности каждый второй воин — член ССНМ получил

знаки отличия, а каждый третий стал классным специалистом. Шнур отличника украсил

форму каждого четвертого моряка. Знаки спортсмена заслужил каждый пятый.

Воины и служащие НВМФ на первое полугодие взяли на себя обязательства,

способствующие качественному и эффективному выполнению всех задач боевой и

политической подготовки.

Полученные результаты в обучении и боеготовности свидетельствуют о большом

«стремлении матросов, старшин, мичманов, офицеров внести вклад в повышение боевой

готовности флота. Многочисленные разносторонние социалистические обязательства

азяли 98% моряков. В борьбу за звание «Боевой пост высокой надежности»

включился 1571 коллектив, а 1455 уже добились этого титула. За звание «лучший»

борются 39% моряков. Шнур отличника желают получить 34% и знак «За хорошие

знания» — 40%.

Все усилия командиров направлены на создание необходимых условий для

полного и качественного выполнения обязательств, принятых личным составом.

В центре внимания коммунистов вопросы повышения мощи НВМФ и его

боеготовности. Эти задачи были основными и в 1978/79 учебном году. Они продиктованы

непрекращающейся гонкой вооружений в империалистических державах, сложившейся

расстановкой сил на мировой арене и полностью отвечают положениям Декларации,

принятой на совещании Политического консультативного комитета государств —

участников Варшавского Договора.

Член Политбюро ЦК КПСС, Министр обороны СССР Маршал Советского Союза

Д. Устинов отмечает, что на боевую готовность определяющее влияние оказывает

новое оружие... Оно предъявляет повышенные требования к подготовке личного состава,

■его морально-политическим качествам, психологической стойкости и физической

выносливости. От организованности и подготовки каждого военнослужащего к

выполнению своего воинского долга зависит судьба Отечества. Коммунисты, все воины и

служащие нашего флота хорошо понимают, что примерное исполнение воинского долга

необходимо не только в настоящее время, но и в последующие годы. Дальнейшее

усиление руководящей роли партии в вооруженных силах, постоянное их укрепление

будут повышать требования к командному и политическому составу, каждому воину,

к их тактической и боевой подготовке, организации службы, проведению обучения в

10

условиях, приближенных к современным боевым действиям, а также к воспитанию

.личного состава в духе братства по оружию и содружества между воинами

социалистических стран.

В первую очередь важно сотрудничество между союзными флотами на Балтике,

обеспечивающее повышение мастерства в использовании всех видов вооружения в

различной обстановке. Как и в первые годы совместной работы, мы всегда стремимся

решать все свои проблемы в тесном сеюзе с Советской Армией и Военно-Морским

Флотом.

Братскую поддержку мы ощущаем и в подготовке адмиралов и офицеров

Народного военно-морского флота в советских академиях и училищах. Это помогает

осваивать новые образцы оружия и техники.

В боевой подготовке мы руководствуемся тем, что воин должен постоянно

учиться, осваивать боевую технику, основательно знать боевые возможности заведования и

всего комплекса вооружения, принцип действия своего оружия и в любых условиях

уметь грамотно его применить. Он должен заботиться о постоянной готовности боевой

техники к использованию. Примером могут служить члены экипажа сторожевого

корабля «Росток», который отличился на учениях в апреле этого года. Моряки показали

в море большое умение в выполнении упражнений. И это не случайно. Уже к концу

первого периода обучения на корабле около 70% матросов и старшин были объявлены

лучшими, звания «лучший коллектив» удостоилось 21 отделение и подразделение,

97% моряков стали классными специалистами, 80% членов ССНМ были награждены

знаком «За хорошие знания», личный состав внес 29 рационализаторских

предложений, 27 боевых постов признаны боевыми постами высокой надежности.

Повышение боевой готовности НВМФ достигается разными методами и формами,

но главным условием является постоянное расширение и углубление связей с

прославленным дважды Краснознаменным Балтийским флотом СССР и Военно-морским

флотом ПНР. Мы бережно сохраняем все новое, полученное в совместной работе с

балтийцами. Наши связи и встречи носят деловой характер и давно стали

повседневной деятельностью, направленной на целеустремленное и действенное выполнение

задач боевой и политической подготовки. Это, естественно, способствует патриотическому

и интернациональному воспитанию.

Примером расширяющихся связей, которые осуществляет наш флот, может

служить дальнее плавание учебного корабля «Вильгельм Пик» и спасательного судна

«Отто фон Гуэрике» с будущими офицерами на борту. Курсанты, выполняя задачи ко-

.рабельной практики, пришли в Черное море к берегам стран Варшавского Договора.

Здесь они знакомились с советскими, болгарскими и румынскими воинами.

Сердечные встречи и дружеские приемы, которые были оказаны нашим

кораблям и их экипажам в черноморских портах братских стран, превратили поход в рейс

дружбы между нашими народами, который убедительно продемонстрировал единство

и сплоченность союзных флотов.

Примечательно, что характерны для нашего общения не только маневры и

упражнения. Каждое выполнение задач совместно с братьями по оружию включает

многочисленные плановые мероприятия политического и воинского обучения, а также

предусматривает повседневное общение, что в итоге создает атмосферу единого

мышления и поступков.

Уже стали обычными в балтийских портах дружеские встречи воинов СССР,

ПНР и ГДР на палубах кораблей, на спортивных площадках, в матросских клубах. На

добрые братские связи воины НВМФ отвечают успехами в службе, боевой и

политической подготовке, а также выполнением повышенных социалистических обязательств в

честь 30-й годовщины нашей республики.

По опыту более чем 60-летней истории Советских Вооруженных Сил мы знаем,

что надежная защита социализма и коммунизма требует не разового большого усилия,

а постоянной высокой боевой готовности к отражению империалистической агрессии.

При современной международной обстановке мы должны быть бдительными и,

вак говорят, всегда держать порох сухим. Моряки НВМФ ННА ежедневно

демонстрируют это при исполнении обязанностей службы, а также при охране государственной

.границы нашего немецкого рабоче-крестьянского государства.

11

Флойьскал xfiotuuca

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

ОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТИЙНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПАРТГРУПОРГОВ

ракетно-артиллерийских и минно-торпедных

подразделений кораблей и частей флота

обсудило вопрос о мерах дальнейшего

усиления партийного влияния на качество

огневой подготовки в соответствии с

требованиями Министра обороны СССР. С

докладом выступил член военного совета

— начальник политического управления

флота вице-адмирал Ю. Падорин.

Участники совещания приняли

постановление, которое определило главные

задачи партийных организаций и партгрупп по

совершенствованию процесса обучения и

воспитания личного состава

подразделений, призвало коммунистов умножить свои

усилия в борьбе за поддержание

уставного порядка, высокую организацию службы,

усиление бдительности и повышение

боевой готовности.

Приказом командующего Северным

флотом многие партийные активисты

поощрены за достижение высоких показателей в

боевой и политической подготовке и

активное участие в общественной жизни

воинских коллективов. Среди них

коммунисты Б. Ломакин, А. Гаджиев, Е.

Богомолов и другие.

ВСТРЕЧА ВОЕННЫХ МОРЯКОВ С

ПИСАТЕЛЯМИ — участниками проведенных

на Кольской земле дней советской

литературы состоялась в Североморске.

Командующий СФ адмирал В. Чернавин рассказал

гостям о героической истории флота,

боевой учебе воинов, от имени личного

состава поблагодарил писателей за их книги,

пожелал им новых успехов в творчестве,

плодотворной работы по воспитанию советских

людей.

Писатели побывали на кораблях и в

частях, знакомились с жизнью и службой

моряков, читали им отрывки из своих

произведений, беседовали с членами клубе?

книголюбов. В Доме офицеров флота

состоялся большой литературный вечер.

ОТЛИЧНАЯ ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

продемонстрирована на учении экипажем

подводной лодки, где служит офицер В. Во-

рошнин. Задача выполнялась при активном

противодействии разнородных

противолодочных сил «противника». Успех во многом

зависел от правильного выбора и

скрытного занятия позиции, обеспечивающей

наибольшую эффективность ракетного залпа.

Высокая натренированность корабельного*

боевого расчета, безотказная работа

техники помогли экипажу с честью

справиться с заданием командования. Четкие

действия офицера А. Скирдонова и его

подчиненных обеспечили своевременную и

качественную подготовку оружия. Удар

подводного ракетоносца был точен.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

ЭКИПАЖ ПРОТИВОЛОДОЧНОГО

КРЕЙСЕРА «МИНСК» наращивает темпы в

соревновании. Здесь целеустремленно

претворяется в жизнь требование

постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении

идеологической, политико-воспитательной

работы» об использовании воспитательных

возможностей социалистического

соревнования.

Командир корабля капитан 1 ранга В. Го-

кинаев, умело опираясь на партийную и

комсомольскую организации, нацеливает

личный состав на взятие рубежей в боевой

учебе. Глубоко проанализирован опыт

недавнего дальнего плавания. Немало

положительного широко пропагандируется в

стенной печати, в беседах и на собраниях.

Это помогает воинам бороться за право

называться лучшим расчетом, постом,

подразделением. Лидируют подразделения-

офицеров А. Лобова и В. Сырова. Лучшими

вахтенными офицерами стали

капитан-лейтенант В. Ульянич и лейтенант И. Валишин.

Лучшими вахтенными механиками объявле—

12

*«ы капитан-лейтенант-инженер А. Моргунов

и старший лейтенант-инженер И. Митра-

«ов. Мужество, находчивость,

самообладание демонстрируют в воздухе офицеры

авиаторы В. Перепечко и Ю. Чурилов. Они

преподают другим уроки высокой выучки и

мастерства. На учениях в море ни одна

подводная лодка «противника» не ушла от

преследования корабля. Экипаж ПКР

«Минск» по праву гордится своим

кораблем и ратными делами пишет его славную

биографию.

КРЕПНЕТ ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО

между строителями БАМа и

моряками-тихоокеанцами. В этом году они

обмелялись делегациями. Весной

первопроходцев стальной магистрали посетила группа

моряков, которую возглавил начальник

отдела пропаганды и агитации —

заместитель начальника политуправления ТОФ

капитан 2 ранга Г. Селиванов. Перед бамов-

цами выступил с рядом концертов ансамбль

песни и пляски флота. О теплых встречах

на сибирской земле рассказала в своих

путевых очерках выездная редакция газеты

«Боевая вахта». Недавно состоялся

ответный визит. Делегация строителей под

руководством первого секретаря Тындинского

горкома КПСС Ю. Есаулкова побывала на

кораблях и в частях. Среди гостей

находились первый секретарь Тындинского

горкома ВЛКСМ В. Муконин, лауреат премии

Ленинского комсомола бригадир В. Степани-

щев, передовой штукатур Г. Сорокина,

начальник механизированной колонны В.

Ковалев. Посланцы сибиряков рассказали

морякам о буднях всесоюзной ударной,

вручили вымпел и дипломы отличникам боевой

и политической подготовки, комсомольские

путевки для тех, кто после службы поедет

трудиться на БАМ. Тихоокеанцы

преподнесли друзьям сувениры, памятные подарки.

От имени моряков старшина 2-й статьи

В. Галуза заверил шефов, что воины будут

на отлично и хорошо выполнять учебно-

боевые задачи, что найдутся добровольцы,

которые, уйдя в запас, поедут возводить

стальной путь к родному океану.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

МЕТКО ПОРАЗИЛ ЦЕЛЬ торпедным

ударом экипаж вертолета, где штурманом

старший лейтенант С. Гусев. Такой

результат не случаен. Все полетные задания авиа-

торы-противолодочники выполняют, как

правило, на хорошо и отлично. В этом

заслуга и майора М. Ермакова, который ведет

целенаправленную подготовку офицеров

подразделения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА

МИНИСТРОВ СССР драматическому театру

КЧФ присвоено имя выдающегося

советского писателя Б. А. Лавренева.

Первой пьесой, поставленной на сцене

театра, явился «Разлом». За ней

последовали «Песнь о черноморцах», «За тех, кто

•в море!». Эти спектакли получили

постоянную прописку в репертуаре театра, стали

любимыми для многих поколений советских

людей.

В годы Великой Отечественной войны

театр прошел вместе с флотом весь его

боевой путь и 250 дней героической обороны

Севастополя находился в рядах его

защитников. Всего за годы войны флотские

артисты дали 1500 концертов и показали 713

спектаклей.

Тема верности долгу, преемственности

боевых традиций продолжает оставаться

ведущей и сегодня. Большой популярностью

у зрителей пользуется спектакль о

доблести моряков-малоземельцев «Пусть гитара

играет» Е. Гальпериной и Ю. Анненкова.

Коллектив театра проводит значительную

работу по оказанию помощи командирам и

политработникам в идейно-политическом,

воинском и нравственном воспитании

военнослужащих.

ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

ОТЛИЧНО ПРОВЕЛИ СТРЕЛЬБУ

РАКЕТЧИКИ батареи старшего лейтенанта

М. Богатинского. Комиссия высшим баллом

оценила боевое упражнение, выполненное

экипажем БРК «Славный» в ходе

состязания на первенство ВМФ. Все сделано,

сказал командир корабля капитан 3 ранга

Н. Качанович, для того, чтобы оставить на

борту приз главнокомандующего Военно-

Морским Флотом по ракетной подготовке.

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЧИНЕНИЕ «В дальнем

походе службу несем, флотскую

дружбу в сердцах бережем» написали

воины экипажа, где командиром корабля ка-

13

питан 3 ранга В. Корнюшко и заместите- росовестно служить Родине, рассказали »

лем командира корабля по политической нем, как помогает им в этом крепкая флот-

части капитан 3 ранга В. Сергеев. Предста- екая дружба, сплоченность коллектива,,

вители разных национальностей, дети рабо- принципиальное отношение к делу. Экипаж

чих, колхозников, интеллигентов, объеди- является одним из передовых на флоте»

ненные единым стремлением честно и доб- На его счету немало добрых дел.

КРАСНОЗНАМЕННАЯ КАСПИЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ

В ПРЕДДВЕРИИ 35-ЛЕТИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ рассказывают морякам о мужестве и доб-

ветераны ККФ стали еще активнее лести защитников завоеваний Октября,

сопроводить оборонно-массовую работу. героических подвигах тех, кто стоял на-

Участники гражданской и Великой Отече- смерть у стен Сталинграда, бил врага на»

ственной войн тт. П. Гайдуков, Б. Магерамов, Кавказе и штурмовал Берлин. Часто ветера-

И. Беляков и многие другие являются ча- ны выступают перед молодыми матросами-

стыми гостями на кораблях и в частях. Они у экспозиций музея флотилии.

ПОСЛАНЦЫ ФЛОТОВ В ЦК ВЛКСМ

НАКАНУНЕ Дня Военно-Морского Флота в ЦК ВЛКСМ по доброй традиции

состоялся прием лучших представителей флотского комсомольского актива —

отличников боевой и политической подготовки, передовиков социалистического

соревнования, участников дальних походов.

Открывая встречу, секретарь ЦК ВЛКСМ Д. Охромий горячо поздравил военных

моряков с всенародным праздником, остановился на успехах комсомольцев флота в

летний период обучения. Ленинский комсомол, сказал он, гордится достижениями

личного состава кораблей, носящих комсомольские наименования. Они есть на каждом

флоте. Большинство из них — отличные. Комсомольские организации таких

кораблей, как «Ульяновский комсомолец», «Ярославский комсомолец», «Тамбовский

комсомолец», «Комсомолец Казахстана», «Комсомолец Калмыкии», и других являются

инициаторами хороших начинаний, идут в авангарде социалистического соревнования,

служат примером.

От имени ЦК ВЛКСМ Д. Охромий выразил глубокую признательность военным

советам, командирам, политорганам и партийным организациям за большой труд по

обучению и воспитанию молодого поколения военных моряков, мобилизации их на

выполнение поставленной XXV съездом КПСС перед Вооруженными Силами задачи —

быть стражем мирного труда советского народа, оплотом всеобщего мира.

Затем выступили представители флотов: старший матрос Александр Бачурин —

член комитета ВЛКСМ отличной атомной подводной лодки «60 лет Великого Октября»;

старшина 2-й статьи Владислав Добашинский — комсгрупорг противолодочного

крейсера «Минск»; старшина 1-й статьи Иван Успаненко — секретарь комсомольской

организации боевой части большого противолодочного корабля «Очаков»; старший

лейтенант Владимир Куликов — секретарь комитета ВЛКСМ авиационной эскадрильи;

старшина 1-й статьи Валерий Дергилев — секретарь курсовой комсомольской

организации Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе. Они доложили

Центральному Комитету ВЛКСМ и военному совету ВМФ об успехах в ратном труде, о

постоянно крепнущих связях флотской молодежи со своими шефами — районными»

городскими, областными, краевыми и республиканскими комсомольскими

организациями.

14

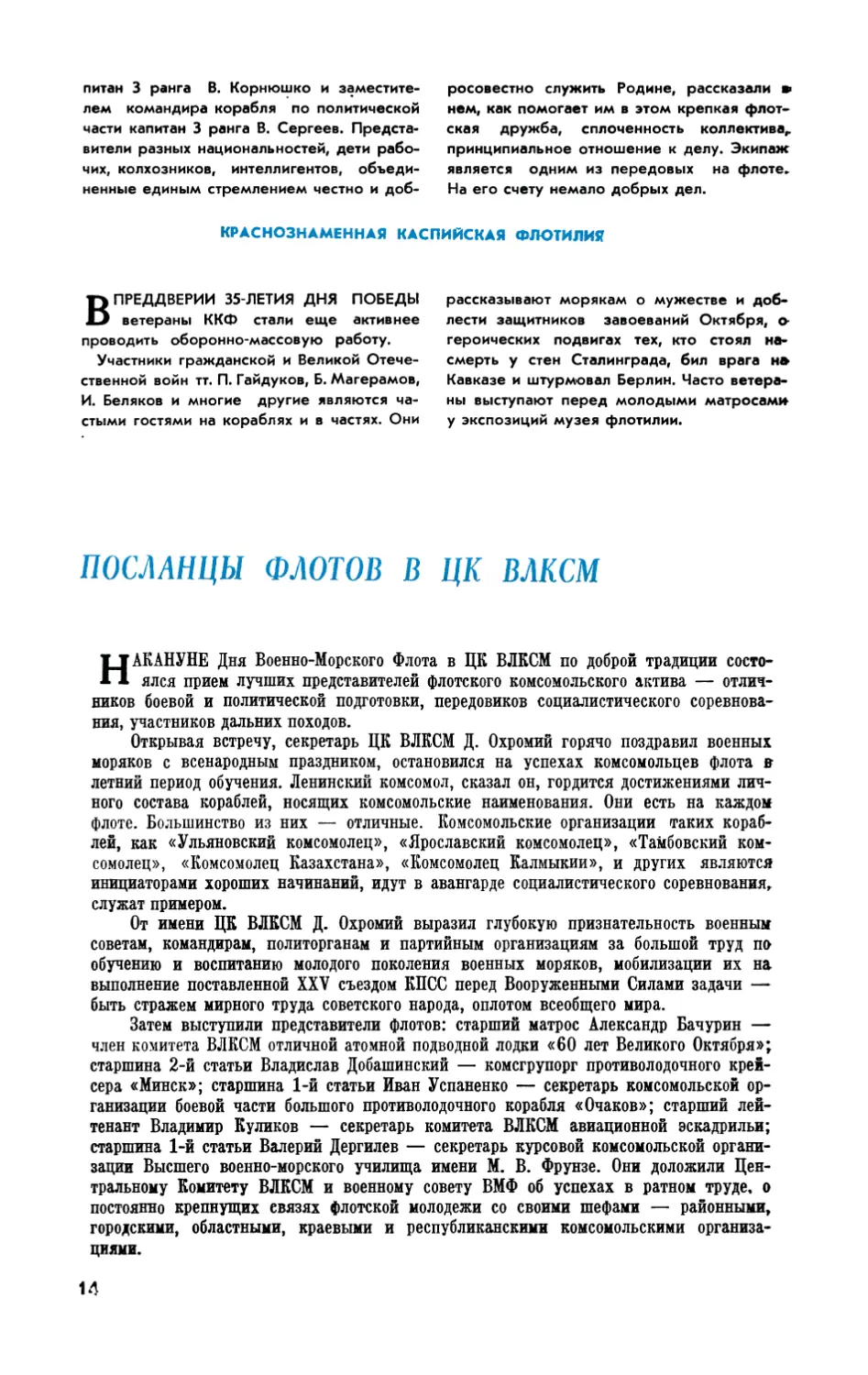

Секретарь ЦК ВЛКСМ 3. Новожилова вручает военным морякам Почетные грамоты

Военных моряков приветствовали народный артист РСФСР Ю. Левитан и летчик-

космонавт СССР Герой Советского Союза В. Рождественский.

Перед присутствующими выступил член военного совета — начальник

политического управления Военно-Морского Флота адмирал В. Гришанов. Он отметил, что

традиционные встречи в ЦК ВЛКСМ свидетельствуют о постоянном внимании

Ленинского комсомола и его боевого штаба — Центрального Комитета к Военно-Морскому

Флоту. Шефство над флотом — славная патриотическая страница в истории

комсомола. Ныне нет такого корабля или части, которые не поддерживали бы прочных-

связей с местными комсомольскими организациями.

Дружба Ленинского комсомола с военными моряками — одно из проявлений

неразрывного единства армии и народа, способствующего формированию у советской

молодежи коммунистической убежденности. Только за последние 5 лет на флотах

побывало более 2 тыс. комсомольских делегаций. Обоюдный обмен опытом помогает

разнообразить формы и методы внутрисоюзной работы по претворению в жизнь

решений XXV съезда партии, требований постановления ЦК КПСС «О дальнейшем

улучшении идеологической, политико-воспитательной работы».

Нынешний учебный год, подчеркнул адмирал, характерен повышением

качества и эффективности боевой и политической учебы, дальнейшим укреплением

воинской дисциплины, повышением политической бдительности. На флоте служат люди,

беззаветно преданные делу партии, советскому народу, в совершенстве владеющие-

вверенной им боевой техникой и оружием, приумножающие лучшие традиции

старшего поколения. Высокая оценка боевой выучке личного состава, данная

Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР

товарищем Л. И. Брежневым в период его пребывания на Тихоокеанском флоте,

вдохновляет военных моряков на новые достижения в совершенствовании боевого

мастерства.

От имени военного совета ВМФ адмирал В. Гришанов поблагодарил Центральный

Комитет ВЛКСМ за теплую встречу, за постоянное внимание к молодежи флота.

Комсомольским активистам кораблей и частей, прибывшим на прием, вручены

награды ЦК ВЛКСМ: «Воинская доблесть», «За активную работу в комсомоле»,

«Комсомольскому пропагандисту», а также почетные грамоты.

В заключение секретарь ЦК ВЛКСМ Д. Охромий пожелал военным морякам

дальнейших успехов в повышении боевой готовности Военно-Морского Флота —

надежного стража морских рубежей нашей Родины.

На приеме присутствовали первый заместитель главнокомандующего ВМФ

адмирал флота Н. Смирнов, заместители главнокомандующего ВМФ адмирал-инженер

В. Новиков и вице-адмирал А. Косов, начальник штаба авиации ВМФ Герой

Советского Союза генерал-полковник авиации Г. Кузнецов, ветераны флота.

15-

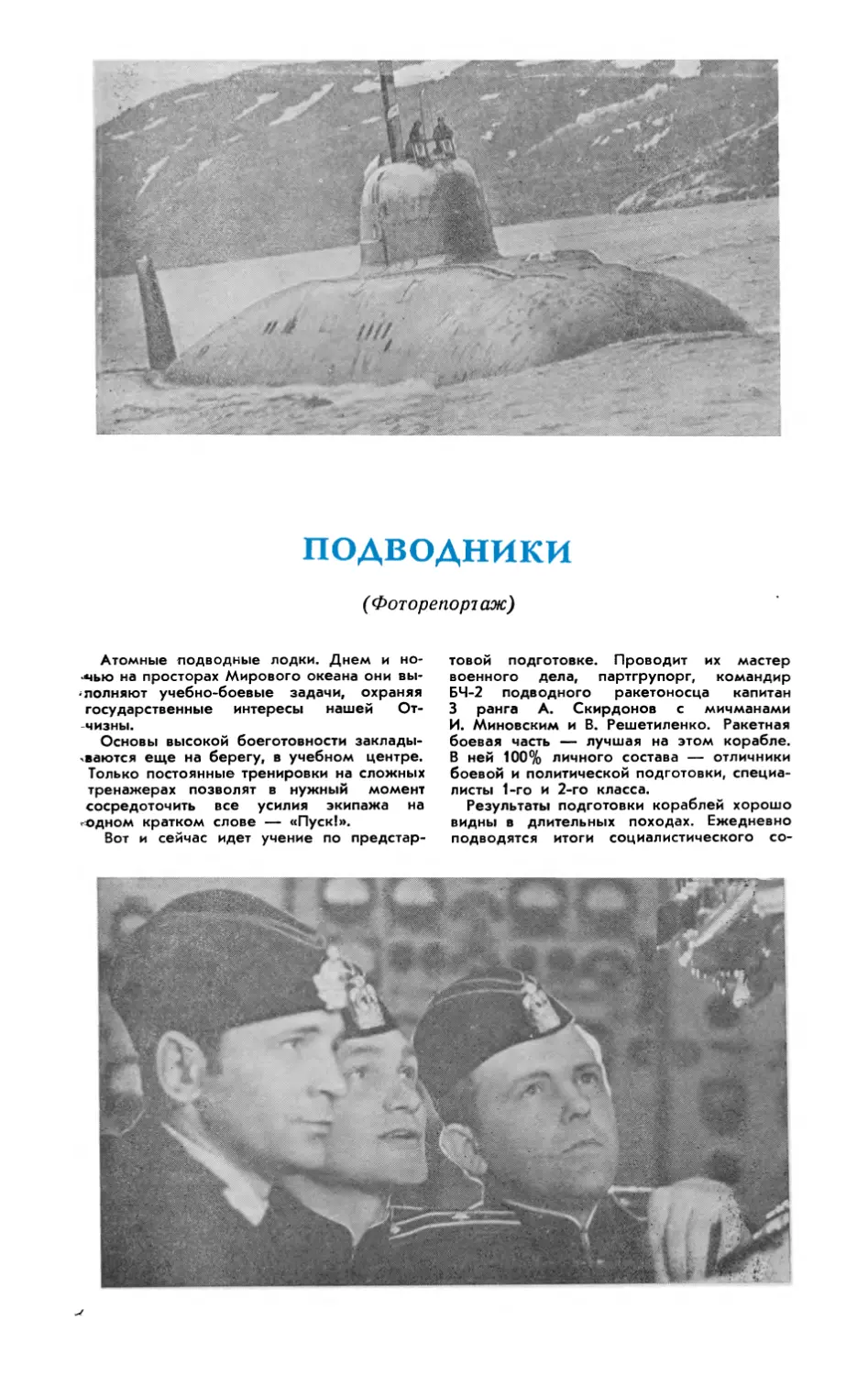

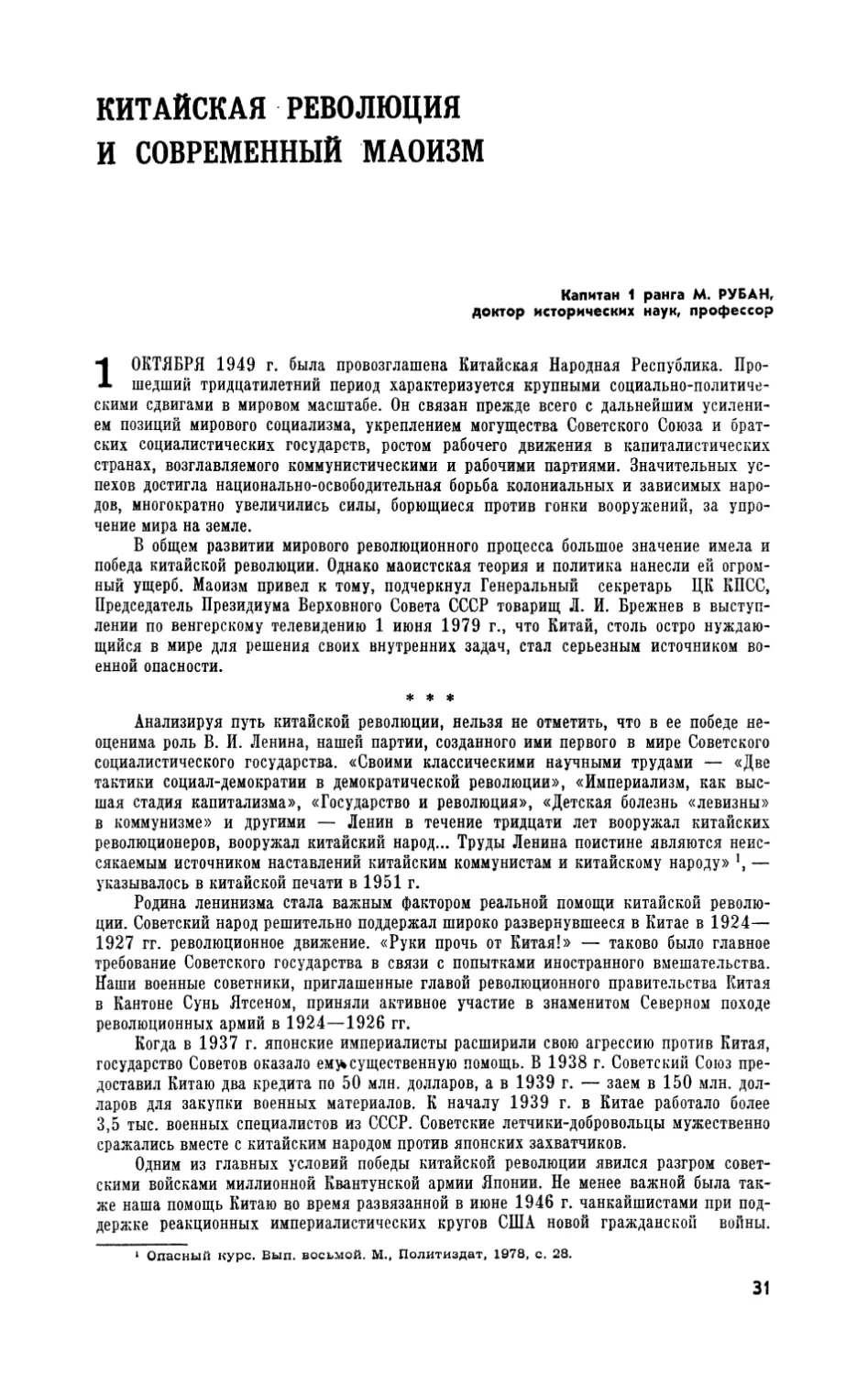

подводники

(Фоторепортаж)

Атомные лодводные лодки. Днем и но-

на просторах Мирового океана они вы-

-лолняют учебно-боевые задачи, охраняя

государственные интересы нашей

Отчизны.

Основы высокой боеготовности

закладываются еще на берегу, в учебном центре.

Только постоянные тренировки на сложных

тренажерах позволят в нужный момент

сосредоточить все усилия экипажа на

одном кратком слове — «Пуск!».

Вот и сейчас идет учение по

предстартовой подготовке. Проводит их мастер

военного дела, партгрупорг, командир

БЧ-2 подводного ракетоносца капитан

3 ранга А. Скирдонов с мичманами

И. Миновским и В. Решетиленко. Ракетная

боевая часть — лучшая на этом корабле.

В ней 100% личного состава — отличники

боевой и политической подготовки,

специалисты 1-го и 2-го класса.

Результаты подготовки кораблей хорошо

видны в длительных походах. Ежедневно

подводятся итоги социалистического со-

ревнования под девизом «Каждому дню

похода — отличный итог». Кто же сегодня

первый? У стенда соцсоревнования в

отсеке другой подводной лодки слева направо:

отличник боевой и политической

подготовки старшина 2-й статьи В. Вайшвилас,

секретарь партбюро корабля

капитан-лейтенант-инженер Л. Горелик, отличник

боевой и политической подготовки матрос

А. Шипков.

Особое внимание подводники уделяют

подготовке к борьбе за живучесть. В

специальном учебно-тренировочном

комплексе идет напряженная учеба. Личный

состав этого подразделения приложил

немало сил, чтобы подводники приобретали

необходимые навыки в сложном деле. За

зимний период команда учебного центра

заняла первое место по боевой и

политической подготовке и по разработке

рацпредложений, число отличников боевой и

политической подготовки составило 90%.

Начальник центра капитан 3 ранга

А. Мартынов, один из его ближайших

помощников мичман А. Груздев руководят

тренировкой подводников по борьбе с

огнем и водой.

Фото Ю. ПАХОМОВА

Текст В. ДУБОВА

2 «Морской сборник* Л! 10

ж-

1/ОШО

«к У и

-шос

искусство

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ИГР ПРИ ВЫРАБОТКЕ

РЕШЕНИЯ НА ВЕДЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Капитан 1 ранга Н. ВОЛГИН,

доктор военно-морских наук, профессор

Капитан 1 ранга И. СТЕПАНОВ

БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ можно сказать, что одной из самых

главных проблем, стоящих перед командиром, является выработка

наилучшего варианта решения на ведение боевых действий в условиях

сложной и не всегда ясной обстановки.

Требуется тщательное изучение и по возможности всесторонняя

оценка предполагаемых способов ведения боевых действий противником.

Без этого практически невозможно найти наиболее рациональные

варианты использования своих сил и средств и отобрать из них лучший с

учетом неопределенности относительно замысла противоборствующей

стороны, т. е. в условиях конфликтной ситуации, как принято говорить

в теории исследования операций.

Вскрытие обстановки и замысла противника осуществляется на

основании данных разведки. Однако в большинстве случаев варианты

действий, планируемые противником, остаются неизвестными, они

тщательно им скрываются.

Можно ли в подобной ситуации противопоставить и навязать

неприятелю свой объективно обоснованный и ведущий к успеху план действий

сил?

Военно-морская теория отвечает однозначно — можно.

Существующие методы теории игр в условиях неопределенности позволят

командиру обосновать и выбрать наиболее приемлемый вариант способа ведения

вооруженной борьбы.

Эффективность их применения, как, впрочем, и любых других

методов исследования операций, зависит от правильного истолкования и

умения использовать результаты математического моделирования боевых

действий.

Рассмотрим это на примере матричных игр.

Предполагается, что оба противника (стороны А и В) могут иметь

соответственно тип вариантов действий сил (стратегий Аи А2 ... Аи

...Ат\ Ви В2 ... Bjy ... Вп)у каждой паре которых (Ait Bj) соответствует

показатель эффективности (Utj), характеризующий степень выполнения

поставленных задач противоборствующими сторонами (выигрыш А и

проигрыш В).

Считается также, что сторонам известны весь набор вариантов

действий своих и противника, правило выбора оптимального из них —

принцип минимакса, показатели эффективности для всей совокупности

различных пар стратегий, а также факт наличия у неприятеля данных об

18

обстановке. Другими словами, предполагается, что противники знают

матрицы друг друга.

Теория матричных игр предполагает наличие четырех множеств

стратегий: набор всех возможных стратегий сторон \ А^ \ , \ В№ \ ;

набор своих известных стратегий \ А\ \ , \В$\ \ набор стратегий сторон

\ А&) \, \ В№ \ , из которых, по мнению противника, другой стороной

будет выбираться оптимальный вариант действий; набор стратегий

\ Л<аЬ) j- , «I В(Ьа) \ , известных, предположительно, другой стороне.

Могут ли стороны знать реально возможный, конечный набор своих

вариантов \ А№ \, { BW \ , полностью соответствующих условиям,

сложившимся на театре или в отдельном его районе? Вряд ли. Не все

элементы обстановки известны, не все из них анализируются и учитываются

при выработке решения. Его качество к тому.же зависит от

субъективных факторов: профессиональных знаний, боевого опыта и творческих

способностей командира.

Поэтому аппарат матричных игр требует для каждой из сторон

совпадения только трех последних множеств.

Совпадение всех четырех множеств для нахождения решения не

обязательно. Но оно предполагается. Иначе теряется смысл рекомендуемого

теорией игр применения найденных оптимальных вариантов

использования сил: среди непознанных наборов могут находиться еще более

эффективные.

В условиях поставленной задачи решение матричной игры

определяет оптимальные стратегии сторон, которыми в общем случае являются

смешанные1. Смешанной называется стратегия, которая состоит из

нескольких отдельных стратегий, чередующихся по случайному закону с

определенным соотношением частот (Рг- — частота применения

стратегии Аг\ q — стратегии By, i = 1, 2.., m; j = 1, 2.., n). Частным случаем

оптимальной смешанной стратегии является наличие седловой точки,

т. е. когда каждая сторона имеет лишь по одной полезной стратегии.

Применение (в условиях математической модели и при

многократном повторении «партий игры») оптимальной смешанной стратегии

гарантирует стороне А максимально возможный средний выигрыш,

называемый ценой игры, а игроку В — минимально возможный средний

проигрыш.

В соответствии с теорией игр выбор перед очередным боем или

операцией конкретной стратегии (варианта действий) осуществляется с

помощью случайного механизма — жребия.

Конфликтные ситуации, подобно описанной, встречаются

чрезвычайно редко: как правило, при решении какой-либо отдельной задачи

в низшем тактическом звене.

В реальных условиях в бою, операции они гораздо сложнее. Их

можно представить следующим образом.

Обе стороны объективно обладают какими-то множествами

вариантов действий \ а<а> j> , «J &(*>)}. э зависящими от задач, поставленных

обоим противникам, состава сил и средств, их боевых возможностей,

подготовленности и морально-боевых качеств личного состава,

военно-географических условий. Они могут быть, по-видимому, конечными и

бесконечными. Из них при подготовке решения командиром и штабом

выявляется и разрабатывается лишь ограниченное число (подмножества

\ аг \ > \ bз \ ) • На качестве решения будет сказываться отсутствие

сведений о предполагаемых действиях противника, его предвидение наших

замыслов.

Умение «поставить себя на место противника» всегда считалось

одним из признаков одаренности командира. Однако оно определяется не

одними творческими способностями. Необходимо также заблаговремен-

1 Методы нахождения оптимальной смешанной стратегии и цены игры в статье

не рассматриваются, так как приводятся в многочисленных пособиях по теории игр.

19

ное изучение сильных и слабых сторон врага, форм и способов ведения

им боевых действий, направленности оперативной и боевой подготовки

erG сил, уровня профессиональной подготовки, морально-боевых

качеств его командного и личного состава.

Такая работа «за противника» позволяет командирам обеих сторон

представить себе его замысел и определить то подмножество вариантов

использования им сил \ 6<а> \ и \ а^ \ , из которого, возможно, будет

выбираться лучший.

В то же время следует считать, что некоторая часть разработанных

вариантов ( \ а<аЬ) \ — для стороны А и \ ЫЪа"> \ — для В) известна

неприятелю. Это может произойти из-за утечки сведений. К их числу

надо отнести и те, которые уже применялись ранее. Они, по существу,

шаблон. И противник не преминет их учесть.

Условия реальной конфликтной ситуации всегда отличаются от

постановки задачи на ее моделирование одним из методов теории игр.

Первое весьма существенное отличие, как свидетельствует история

военного и военно-морского искусства, заключается в несовпадении

подмножеств выявленных и разработанных вариантов \ а2 \ , вариантов,

которые, как полагает противник, мы можем применить \ а^ \ , а также

вариантов, вероятно, известных ему \ a(Qb) j- . To же самое относится и к

подмножествам \ bj \ , \ 6<tt) \ , \ ЫЪа) \ .

Иначе говоря, матричная итра будет решаться с учетом

разработанных стратегий \ а{ \ ив предположении, что именно их (либо

стратегий { а<аЬ> \ , если подмножества -J а{ \ и { а<аЬ> \ не совпадают)

противник «числит» за стороной Л, а сам выберет варианты из

подмножества \ fe(a) \ , которым он будет пользоваться по нашему мнению.

Фактически же противник будет действовать по своему плану, в котором

найдут отражение разработанные им собственные варианты { bj \ , а не

<! Ь^ \ , как мы считаем. Кроме того, он будет полагать, что сторона

А выберет эффективные варианты действий из какого-то подмножества

<| а^ \ , в то время как на самом деле они выбираются из \ а{ \ .

Неадекватность реальной, конфликтной ситуации и постановки,

задачи на ее моделирование обусловлена неполнотой сведений

противоборствующих сторон об обстановке и почти полным отсутствием

таковых о замыслах друг друга.

Второе отличие: противоборствующие стороны имеют перед собой

вполне конкретные цели; при моделировании же процесса боевых

действий можно лишь с какой-то долей ошибки предполагать о цели,

поставленной перед противником Чаще всего она будет неизвестна. С точки

зрения метода теории игр это означает наличие ошибки или

существование неопределенности в классе игры — антагонистической или

неантагонистической, а также неточностей в определении значений показателя

эффективности (выигрышей f/2j), что может исказить результаты игры

в целом.

Третье отличие заключается в несовпадении вычисленного

выигрыша Uij с объективно существующей величиной показателя

эффективности. Оно вытекает из принятых допущений и ограничений модели, так

как невозможно математически отразить многие важные факторы,

влияющие на исход вооруженной борьбы (например, политические,

морально-психологические и другие). Это приводит к неравномерному

искажению моделью результата действий сил. Впрочем, если искажения

равномерны для всех пар стратегий Аи Bj, то они не окажут влияния на

правильность вычисления оптимальных вариантов действий, а лишь исказят

цену игры.

Четвертое отличие состоит в том, что в реальной обстановке обеим

сторонам неизвестен принцип выбора противником варианта боевых

действий сил из числа возможных. В игре же невозможно найти реше-

20

ния, если мы заблаговременно не зададимся каким-то конкретным

правилом определения эффективных путей выполнения боевых задач.

Пятое отличие фактической конфликтной ситуации от игровой

сводится к следующему: каждая из сторон не знает, в какой степени

противнику известна обстановка.

Но и это еще не все. В боевых условиях все рассмотренные выше

множества и подмножества вариантов действий сил с течением времени

даже при выполнении одних и тех же задач меняются от боя к бою, от

операции к операции. Стороны несут потери, получают новое оружие и

технику, приобретают опыт, получают дополнительные сведения о

противнике, развиваются все составные части военно-морского искусства,

совершенствуются тактическая и оперативная подготовка командных

кадров и т. д. То есть происходит постоянное изменение факторов,

определяющих ход и исход боевых действий. А отсюда и несовпадение

реальных и игровых ситуаций. Оно возможно лишь при наличии полной и

достоверной информации о неприятеле, его замыслах. Естественно,

такая ситуация — теоретически редчайшее исключение, а практически —

вряд ли возможна. В связи с этим нельзя слепо следовать

рекомендациям, полученным в процессе решения игры. Неоправданно и

бессмысленно, решив матричную игру, бросить жребий и только на основании

полученного результата назначить оперативное построение и боевой

порядок сил, их состав, избрать способ ведения боевых действий и

тактические приемы.

При уяснении командиром поставленной задачи, оценке обстановки

и выработке решения необходимо сочетать творческие, эвристические

методы работы с методами теории игр. Принятие окончательного

решения является прерогативой командира, который обобщает все

количественные оценки и вытекающие из них соображения с учетом всех

качественных факторов и оценок, исходящих из его собственного опыта и

профессиональной подготовки.

Назначение анализа возможного хода боевых действий не в том,

чтобы представить командиру готовое решение, а в том, чтобы

обеспечить его общими рекомендациями, учитывающими существенные

факторы реальной обстановки в их взаимосвязи, а также в соответствии с

конечной целью выполнения поставленных задач. Математический

аппарат позволяет более объективно и обоснованно выработать

эффективные способы использования сил.

Не парадоксально ли, что, рассматривая один из научных методов

обоснования решения, мы говорим о механизме случайного выбора

варианта действий сил — о жребии? Нет. В отличие от военно-морского

искусства, располагающего богатым арсеналом приемов их маскировки,

математический аппарат «не знает» никаких других приемов, кроме

механизма случайного выбора. Поэтому в теории игр, чтобы избежать

повтора в определении наиболее приемлемых вариантов, применяется

жребий.

При ограниченном наборе стратегий единственное, что исключает

шаблон, это использование смешанных стратегий. Однако необходимо

иметь в виду следующее. Применение все время какого-то одного

способа действий (одной стратегии) — грубый шаблон. Но не менее

шаблонно разработать несколько способов действий и пользоваться только

ими, пусть даже незакономерно их меняя. Опыт войн свидетельствует,

что наибольшего успеха добивались те командиры, каждое решение

которых было неповторимым, оригинальным, неожиданным для

противника.

Поиски новых решений требуют от командиров непрерывного

изыскания более эффективных способов использования своих сил и средств,

прогнозирования способов действий противника. И теория игр является

инструментом, оказывающим помощь командиру в этой работе.

21

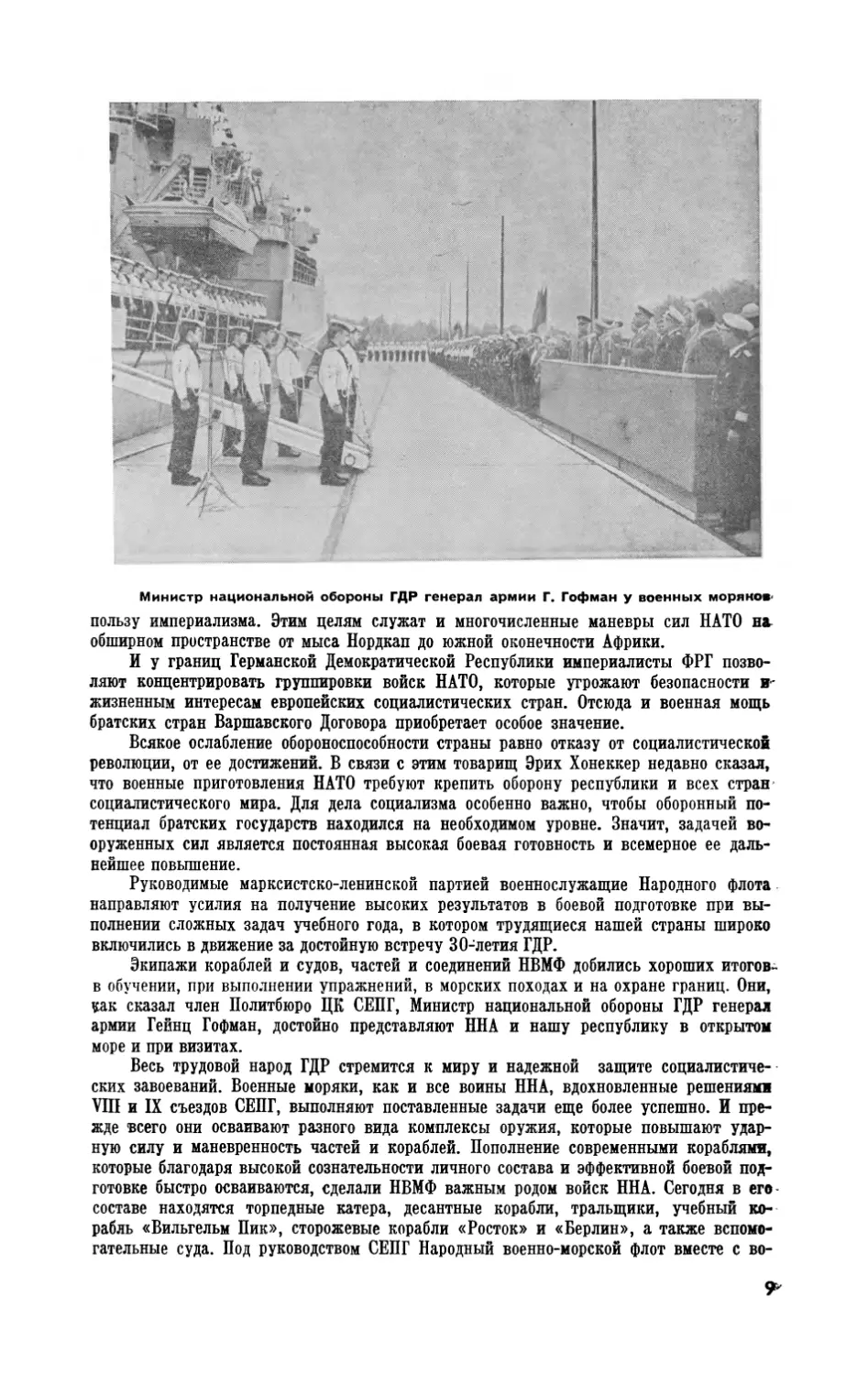

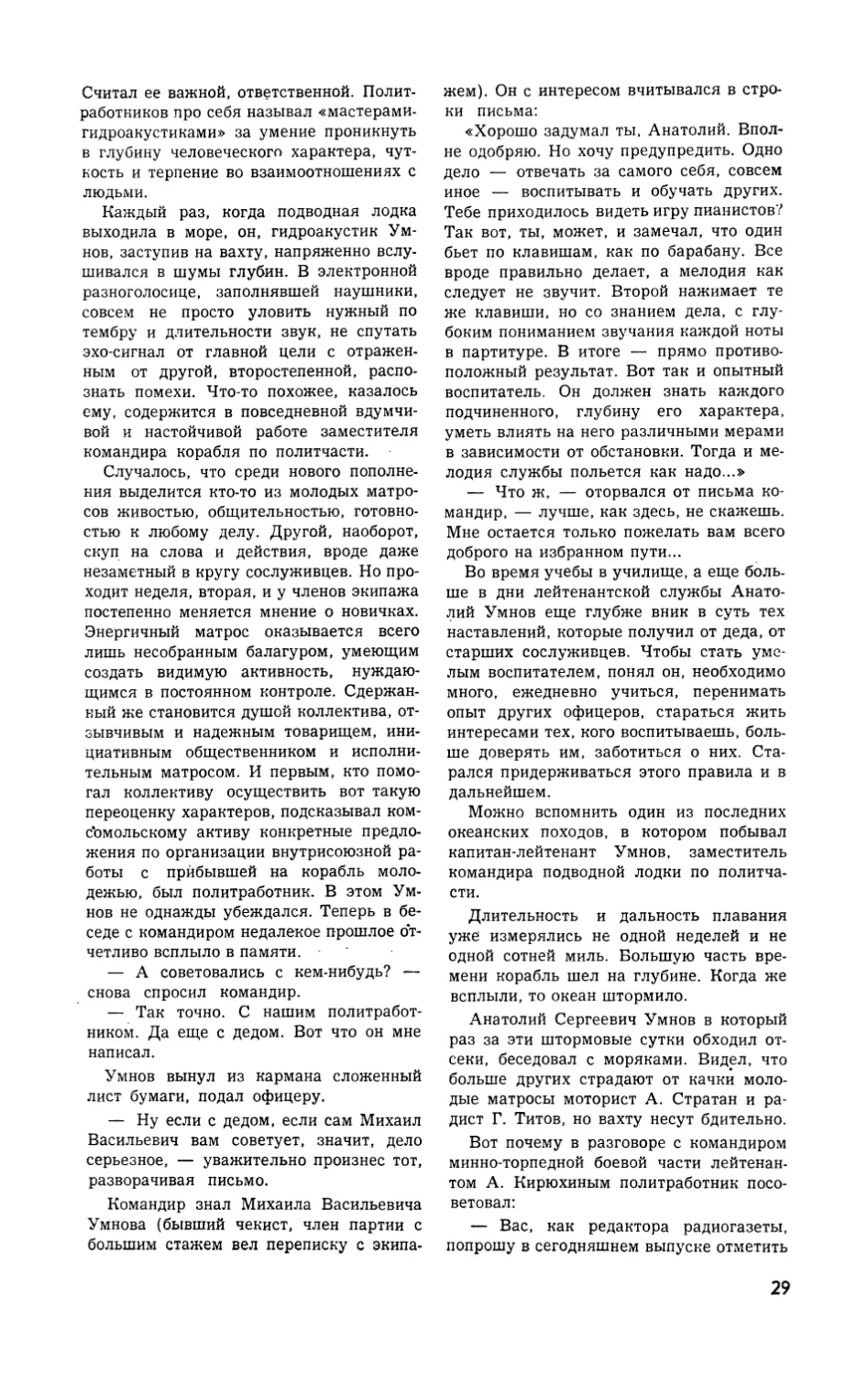

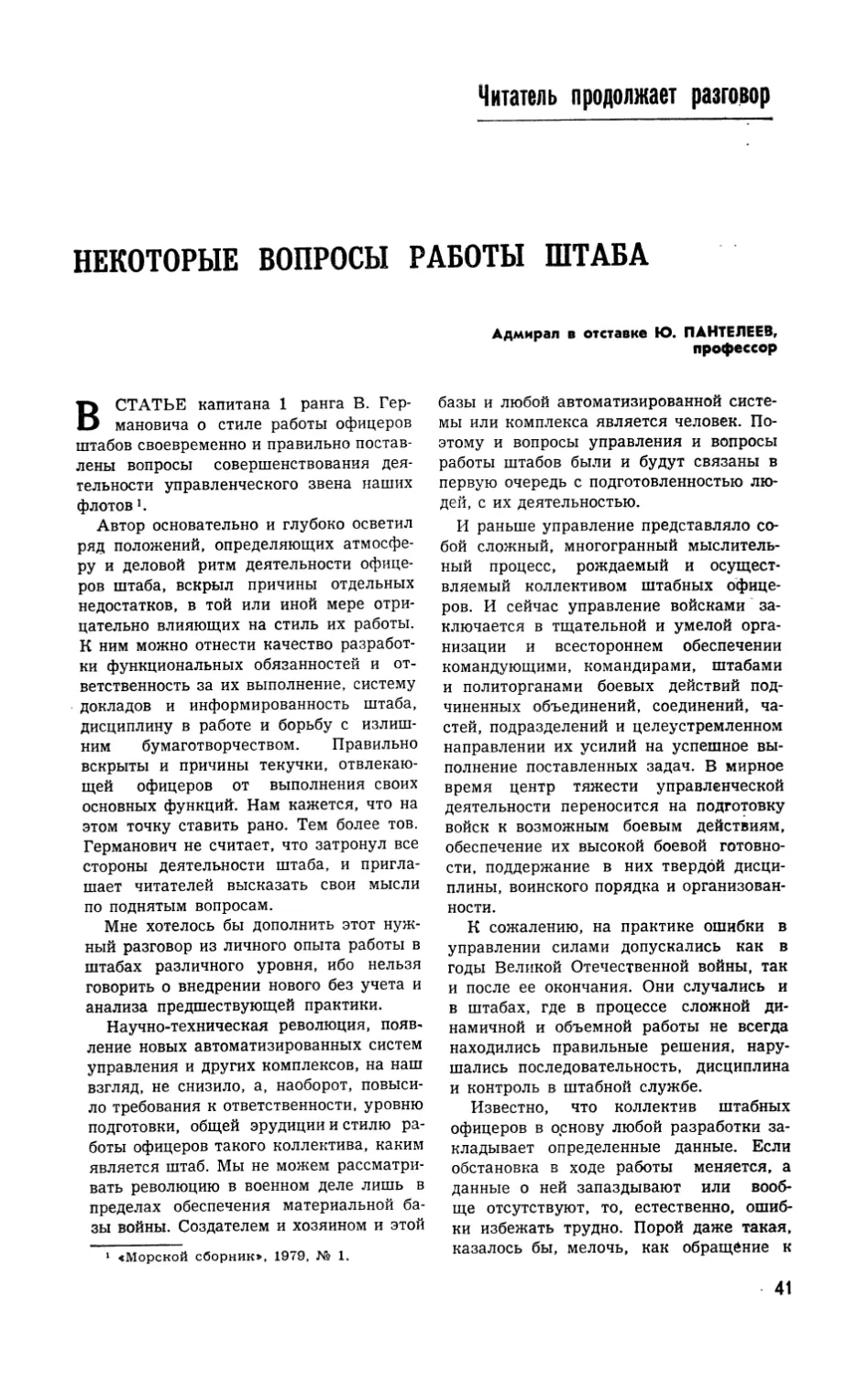

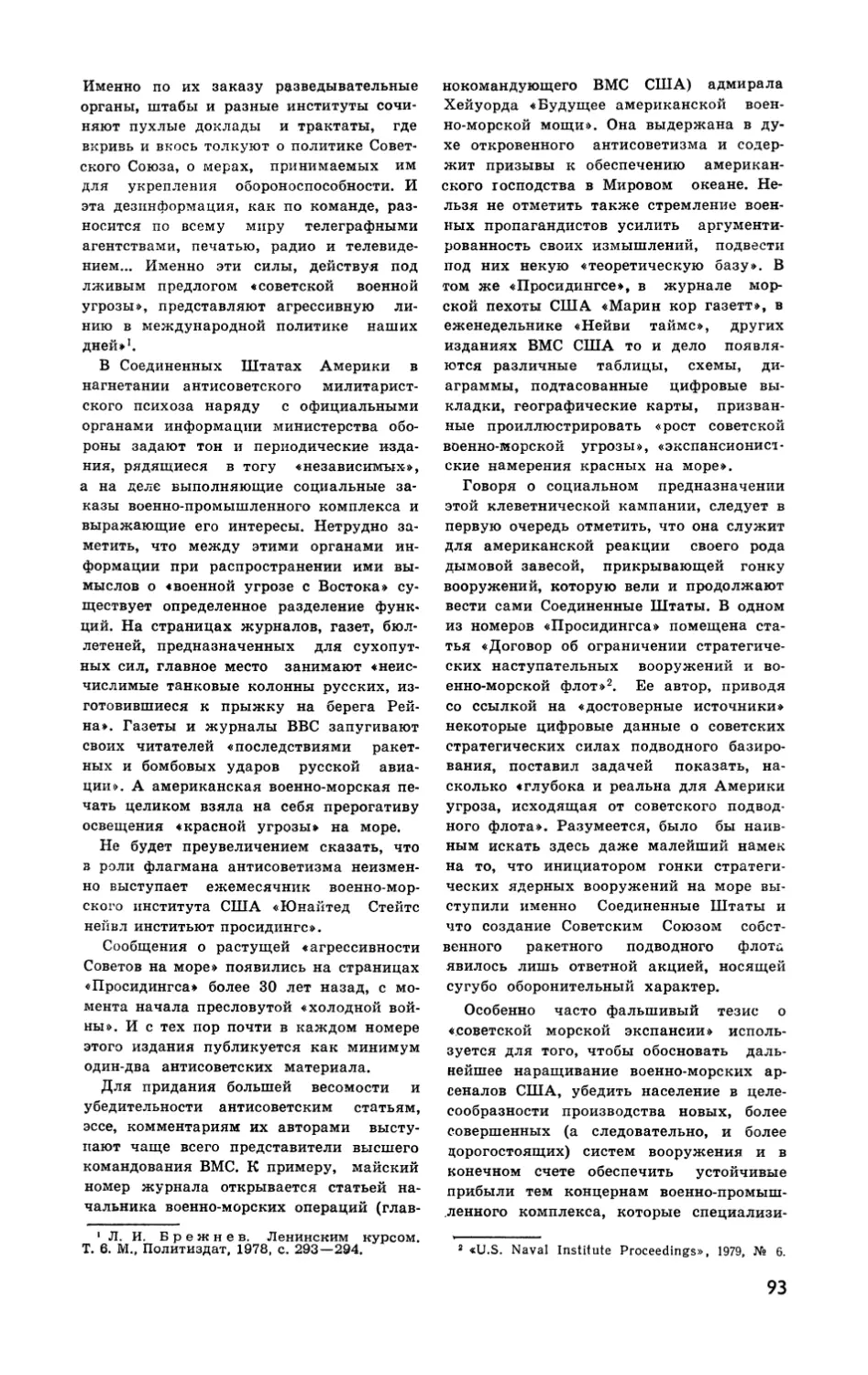

Условные обозначения

Сторона А

j/л? Массированный

Л4 Jt удар авиации

—-у< Удар авиации

Аэродром

Рубеж подъема

легких штурмовиков

Рубеж подъема /1' 8' 9

тяжелых

штурмовиков '

Аэродром

Авианосное

соединение

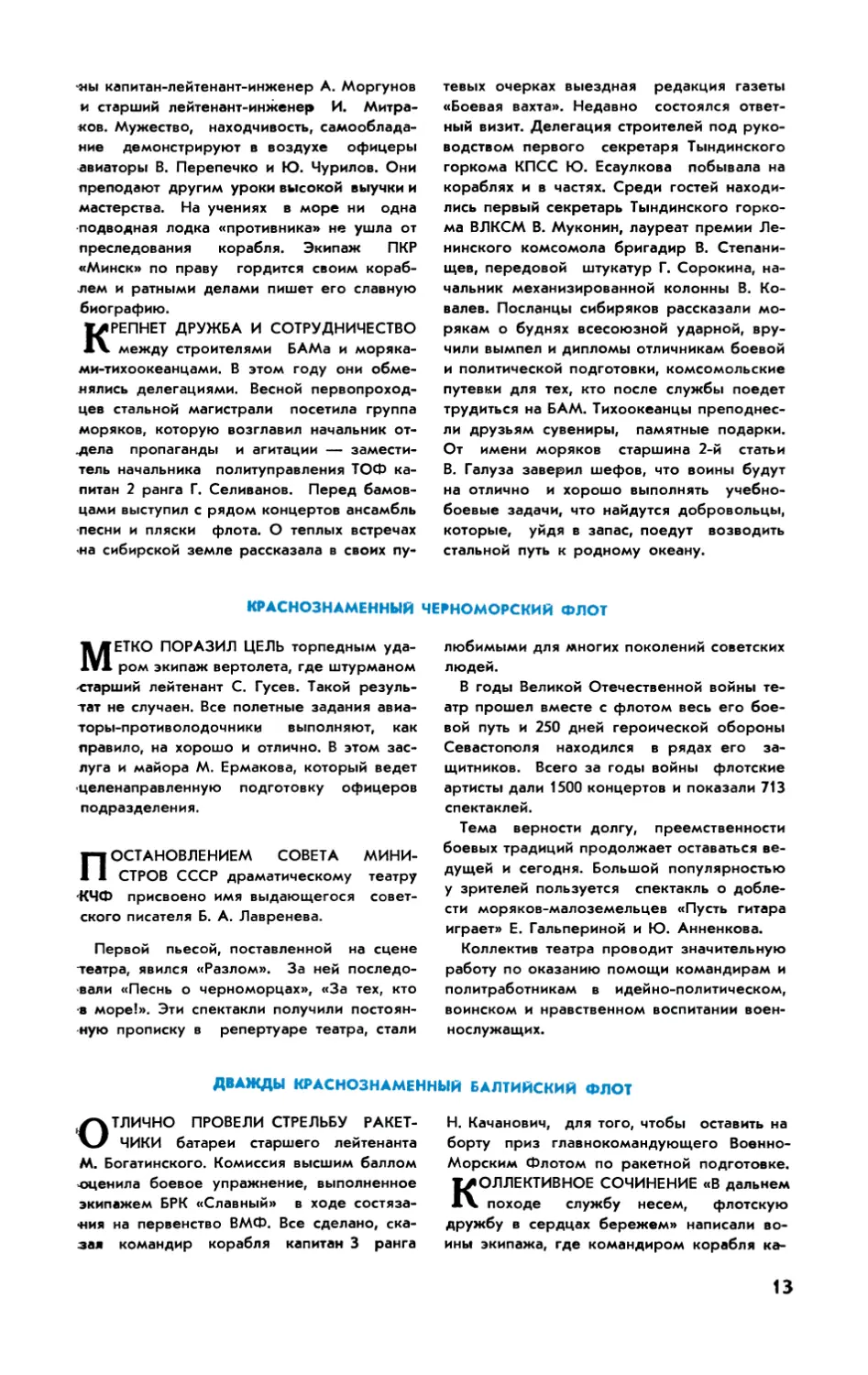

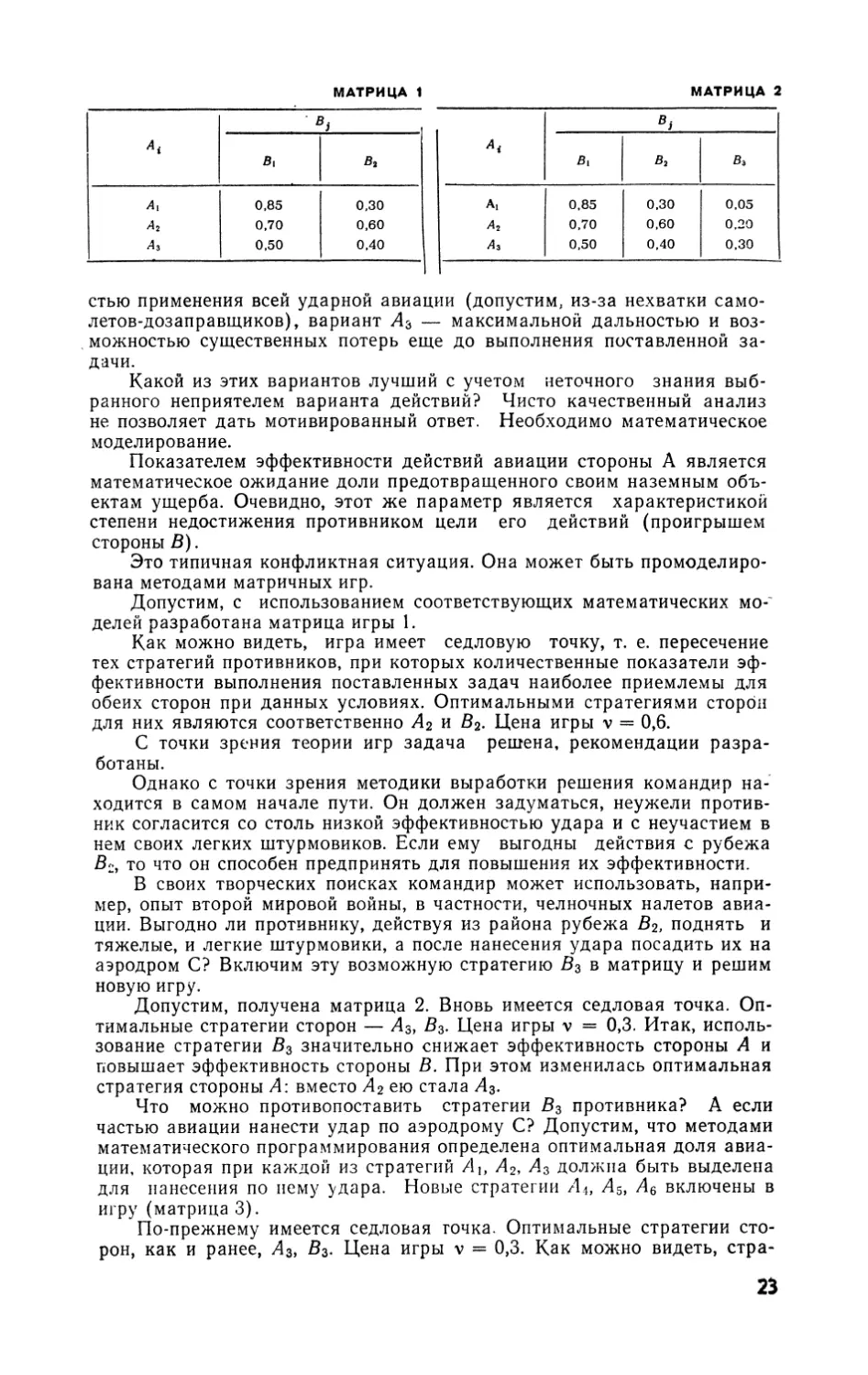

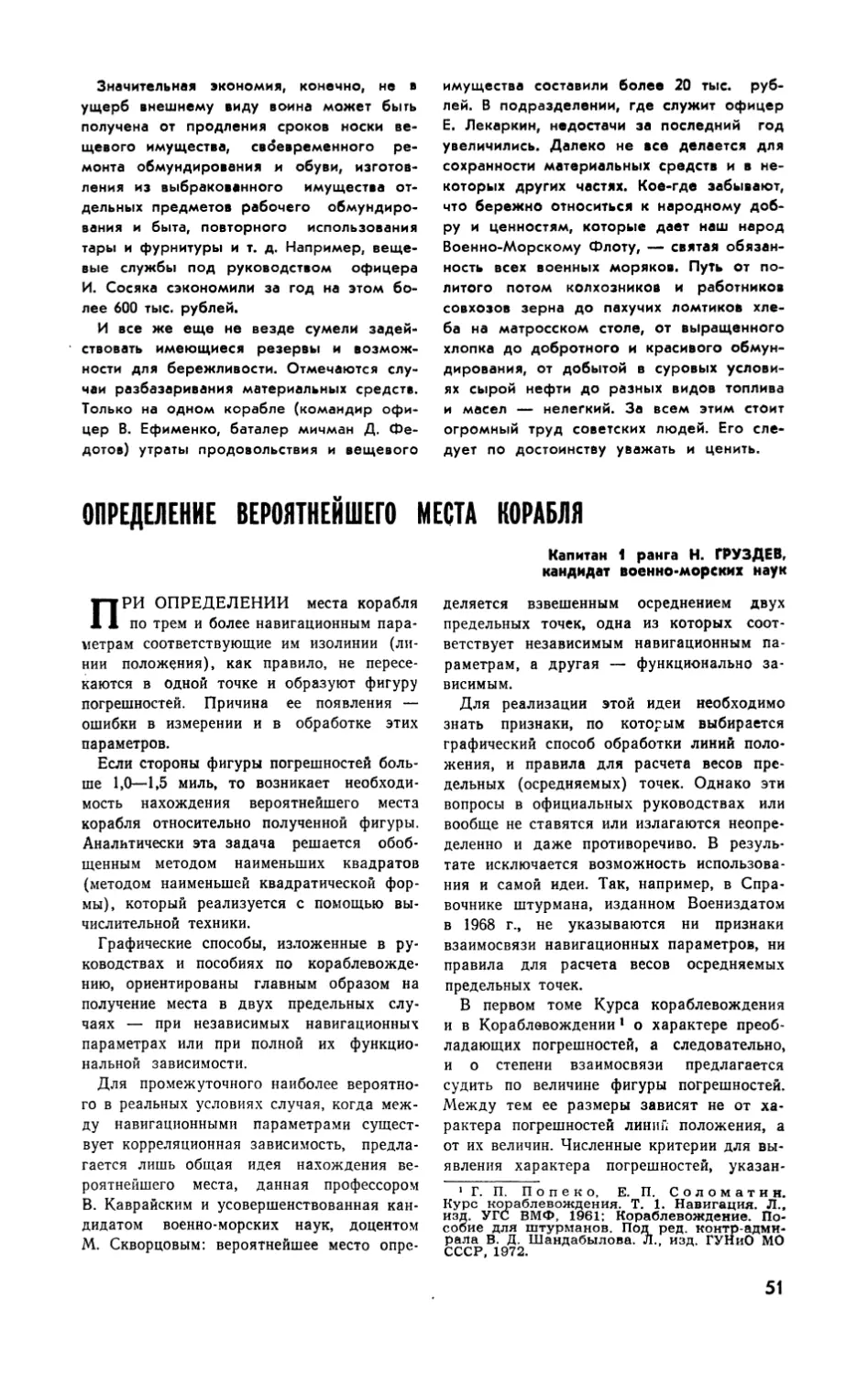

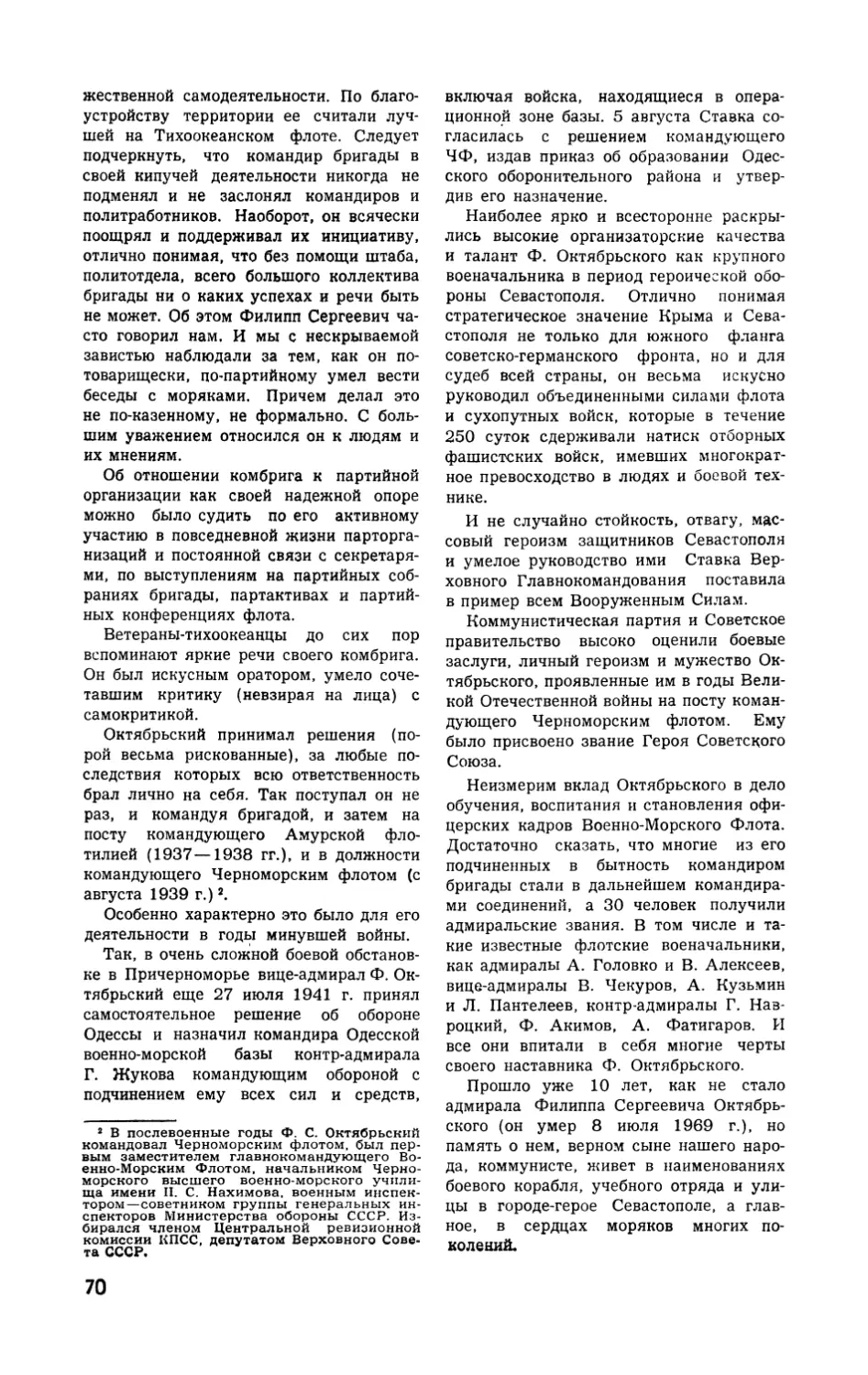

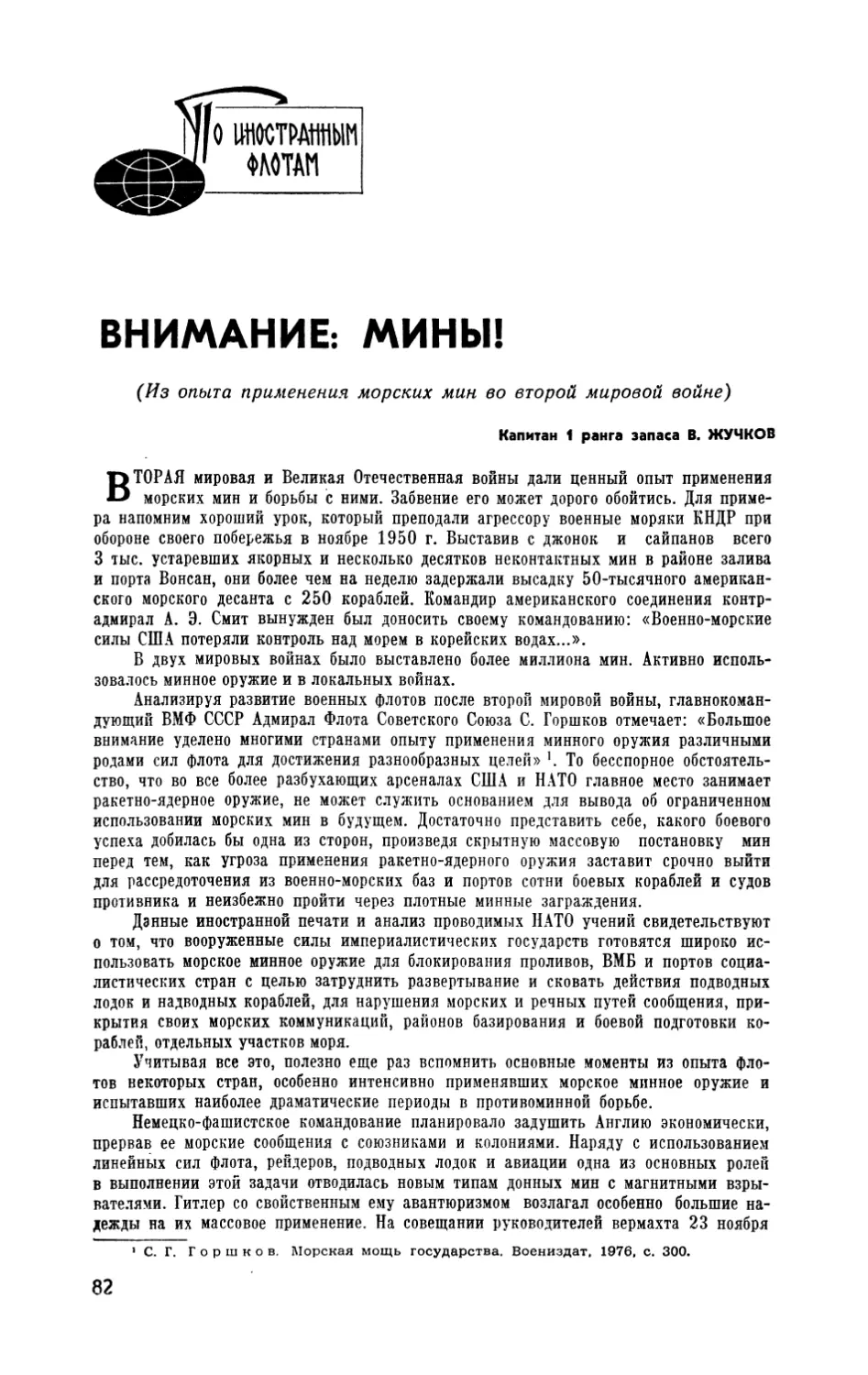

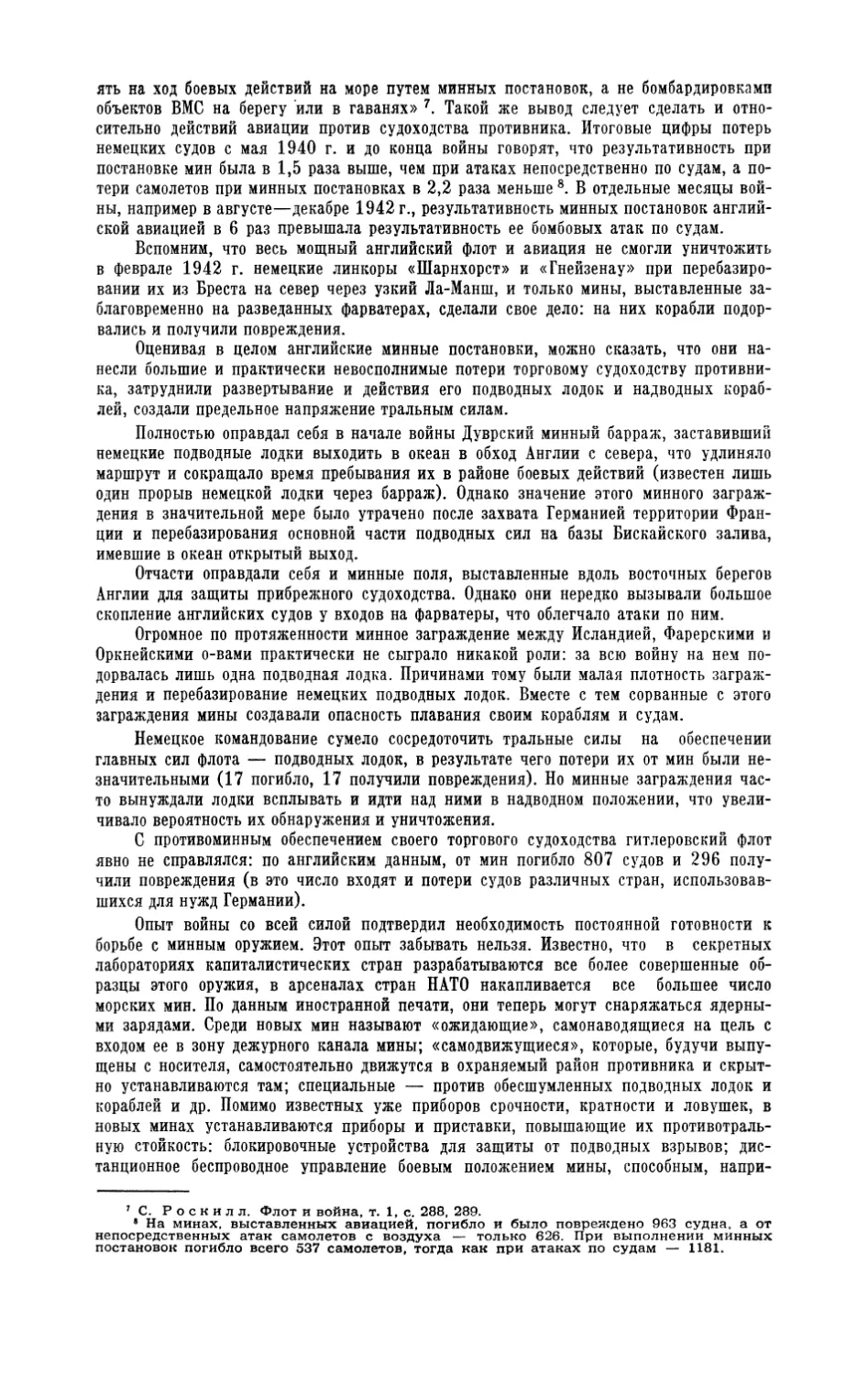

Схема возможных вариантов действий авиации при нанесении удара по АУС

Схематично процесс выработки решения на ведение боевых

действий с применением методов теории игр выглядит следующим образом.

Уяснив поставленную задачу и цель действия своих сил, оценив

обстановку и возможные варианты использования сил своих \ аг \ и

противника \ Ыа) \, командир дает указание оценить их путем

математического моделирования. Производится анализ решения игры — полезных

стратегий сторон, цены игры. При этом учитываются допущения и

ограничения как моделей, разработанных для вычисления выигрышей, так и

моделей конфликтной ситуации в целом.

После этого ведется творческий поиск других возможных способов

действий (стратегий) обеих сторон.

Рамки журнальной статьи не позволяют раскрыть методику такой

работы во всей полноте. Укажем только на основные направления

поиска: дальнейшее совершенствование выявленных полезных стратегий

(своих и противника); разработка стратегий, лучшим образом

противодействующих выявленным полезным стратегиям другой стороны;

определение условий, при которых стратегии, не вошедшие в состав

оптимальной смешанной стратегии, могут стать оптимальными. Порядок

работы рассмотрим на примере.

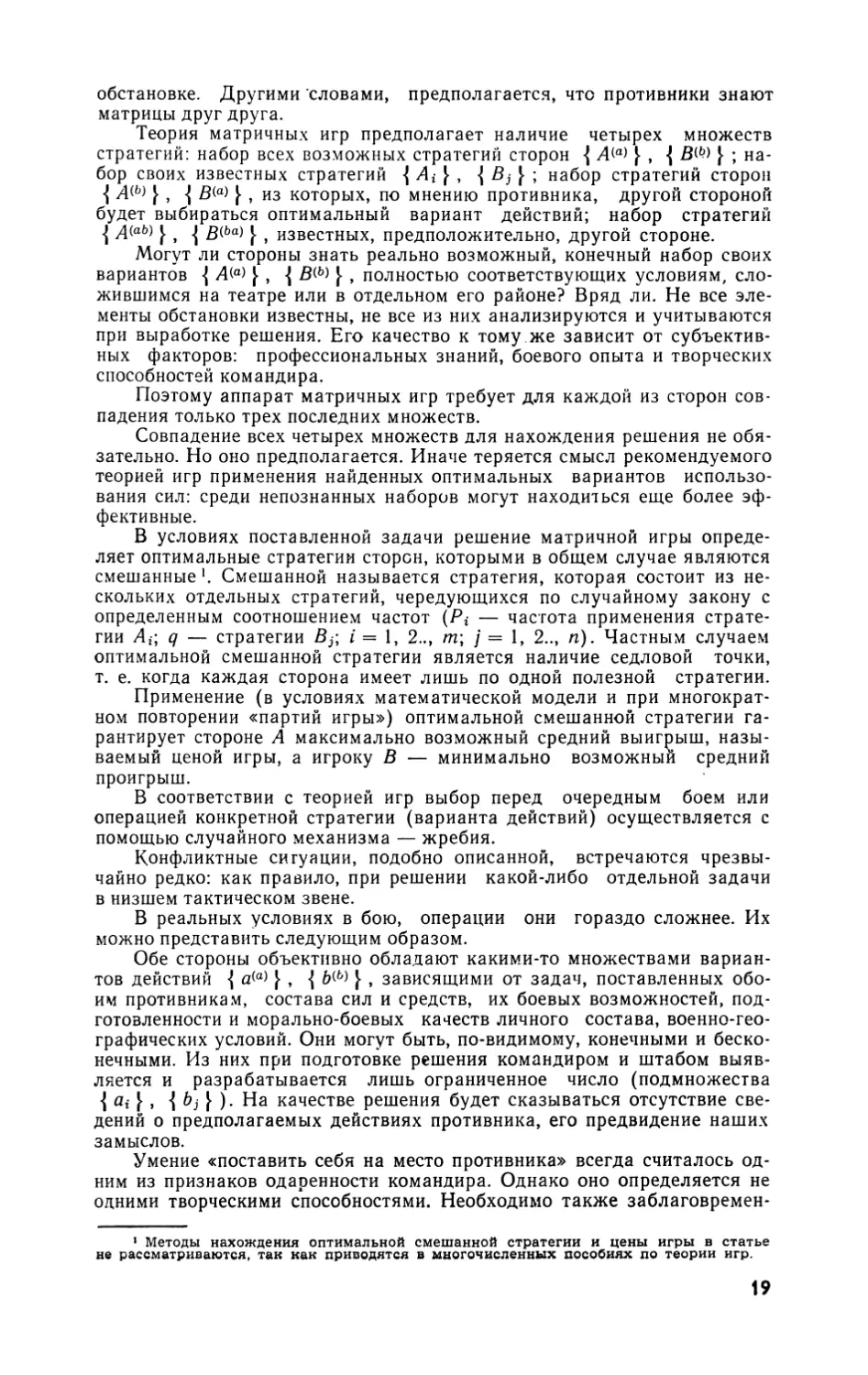

Авиации 1-го флота стороны А поставлена задача уничтожить

авианосец противника (сторона В, см.схему).

Выявленная при уяснении задачи цель действия авиации стороны

А — срыв или максимальное ослабление ударов авиации противника

по наземным объектам.

При оценке обстановки установлено: противник может действовать

либо из района рубежа В\ силами тяжелых и легких штурмовиков, либо

из района В2 с использованием только тяжелых; авиация 1-го флота

может наносить удар по авианосцу одним из трех способов,

отличающихся друг от друга маршрутом полета: либо в обход зоны ПВО

сухопутных войск противника без дозаправки (вариант А\) или с

дозаправкой (вариант Л2), либо через зону ПВО (вариант Л3).

Вариант А\ характерен сравнительно меньшей дальностью полета

авиации и возможностью использования всей наличной ударной

авиации, вариант Аг — большей протяженностью маршрута и невозможно-

22

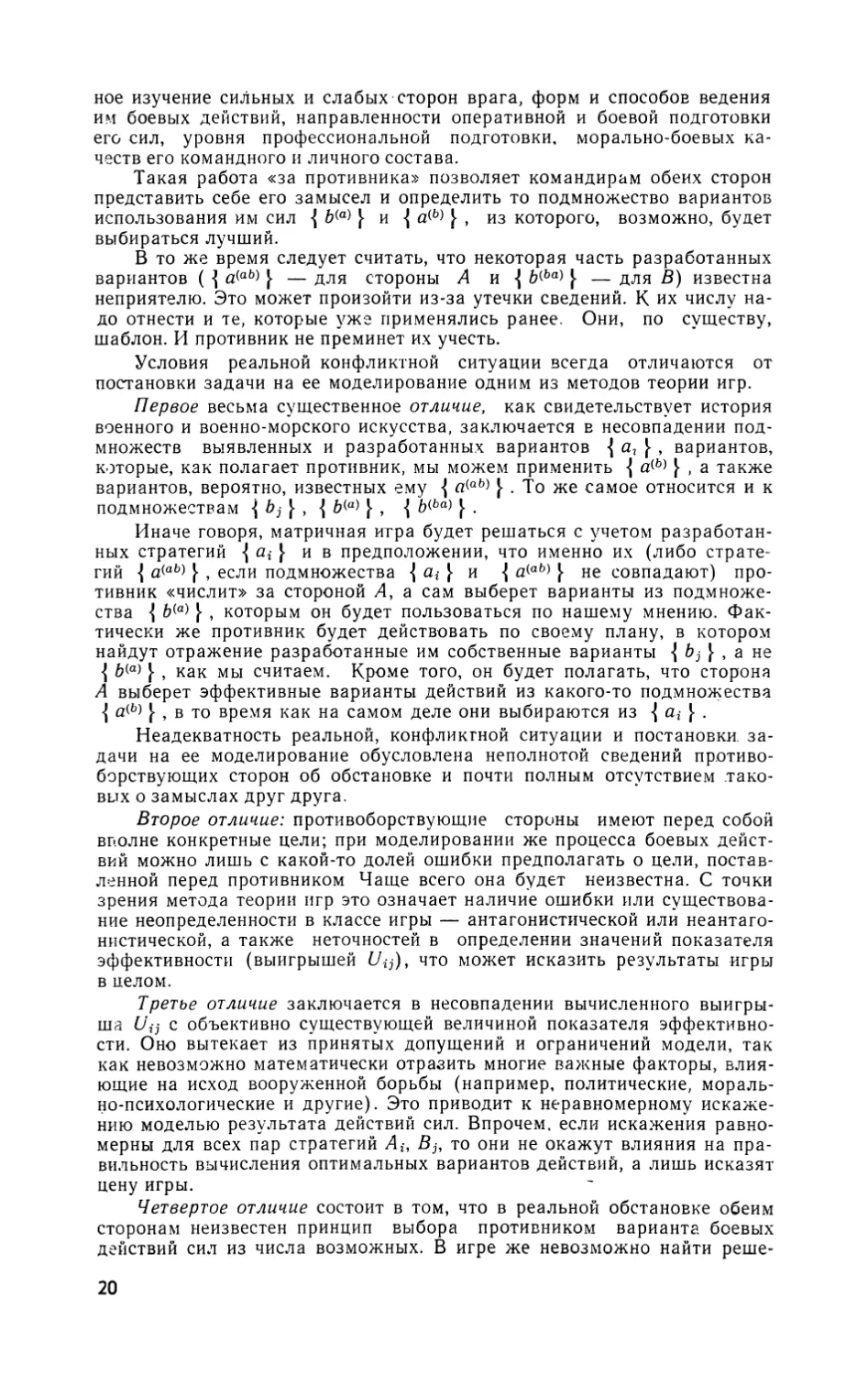

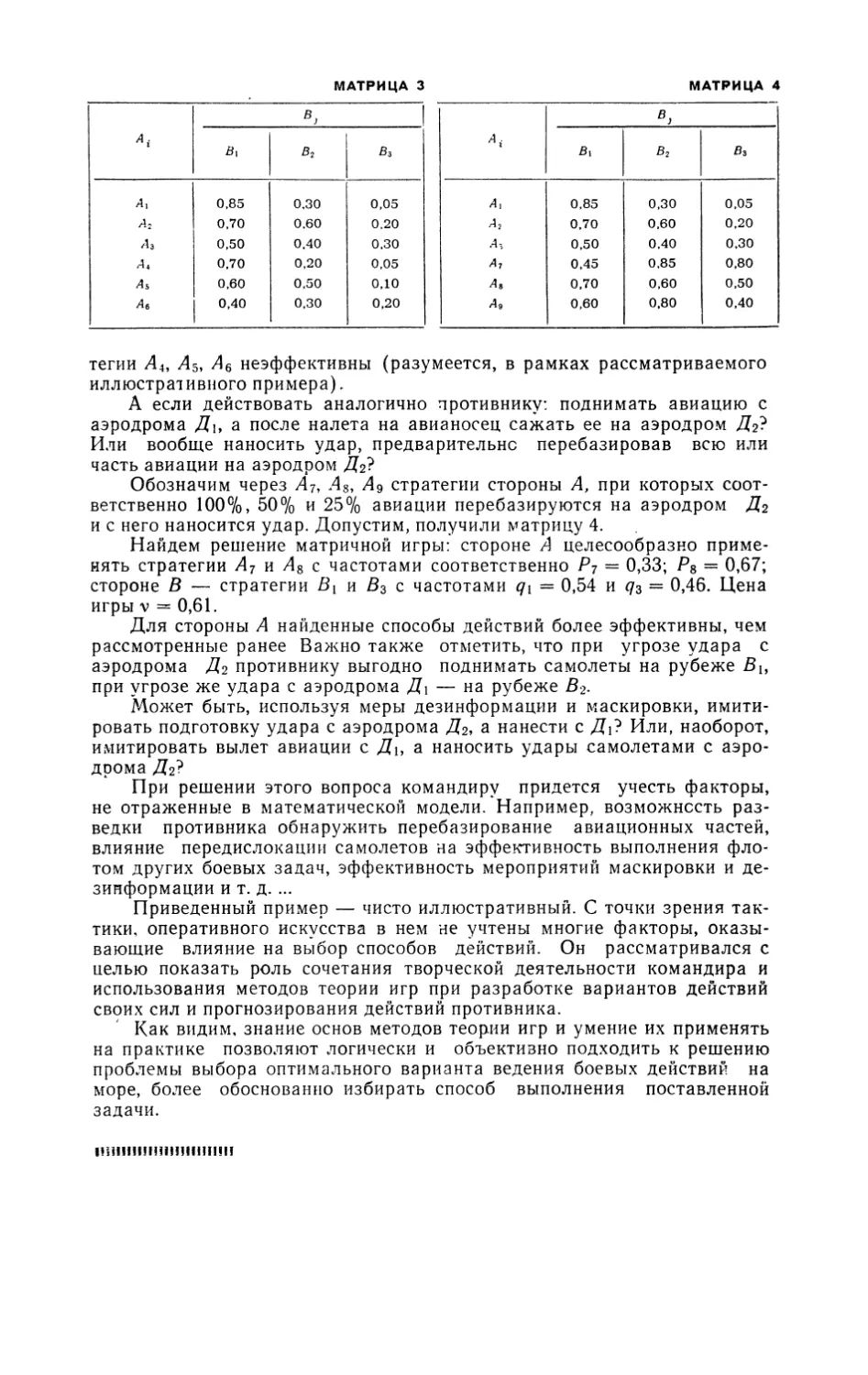

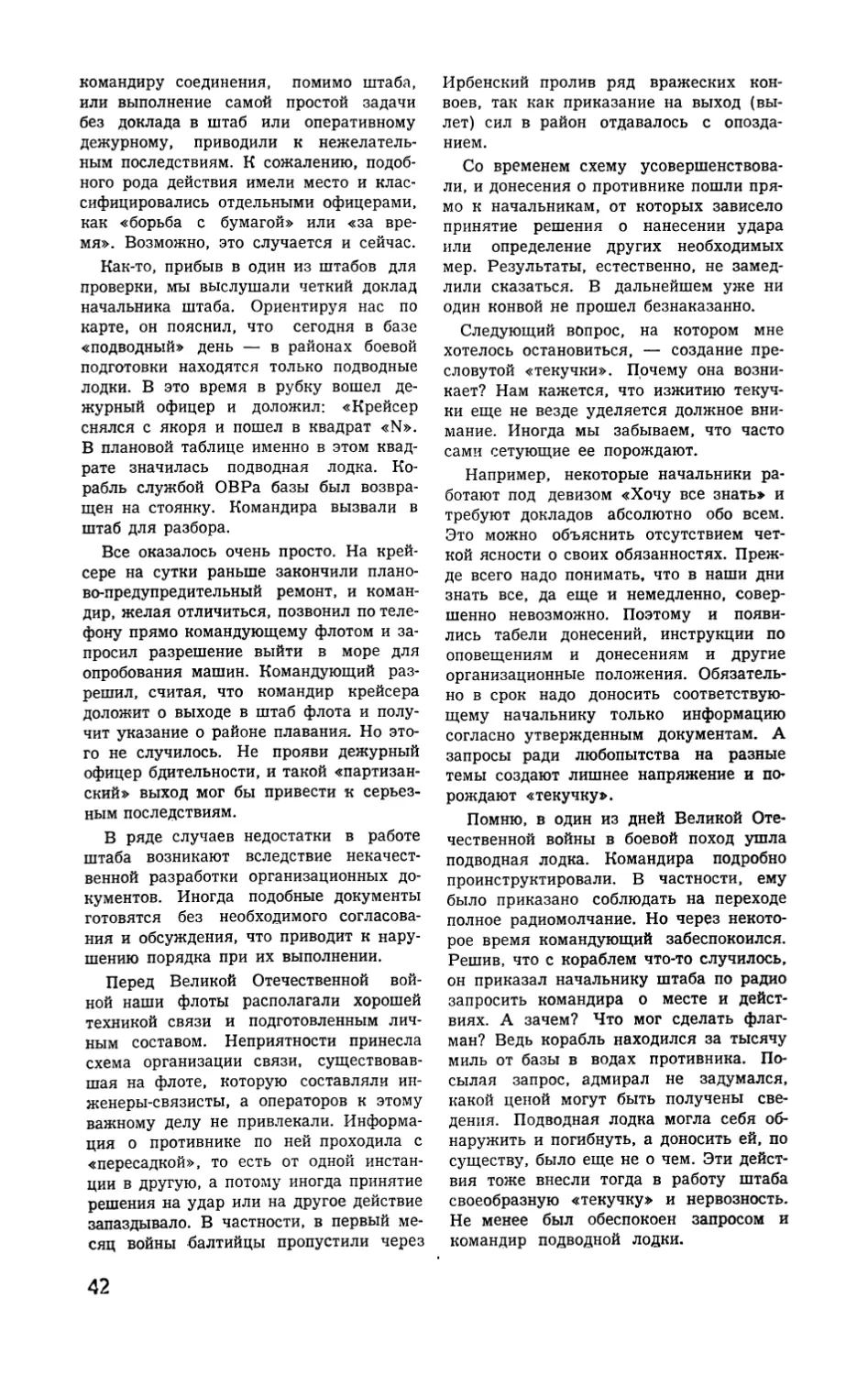

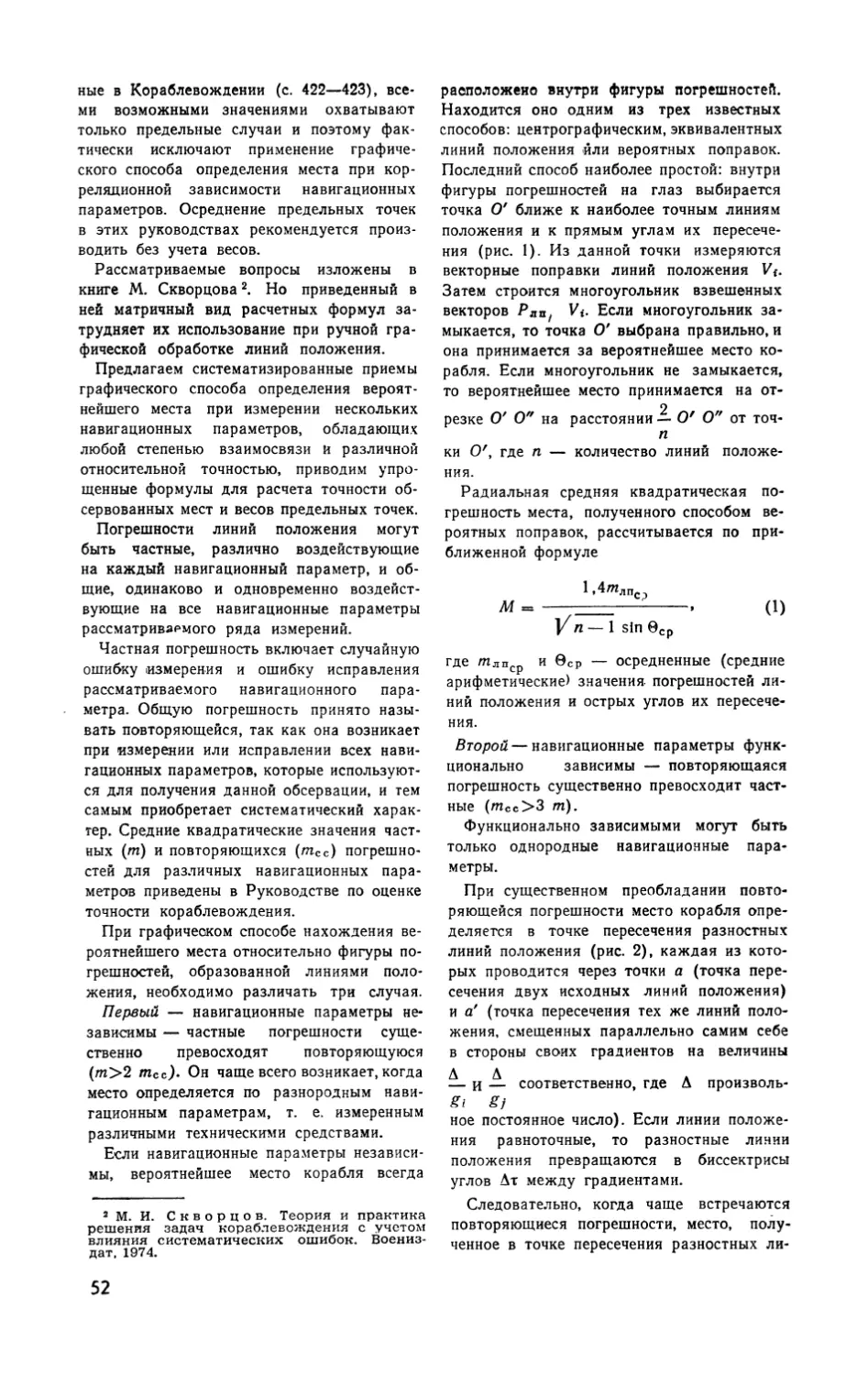

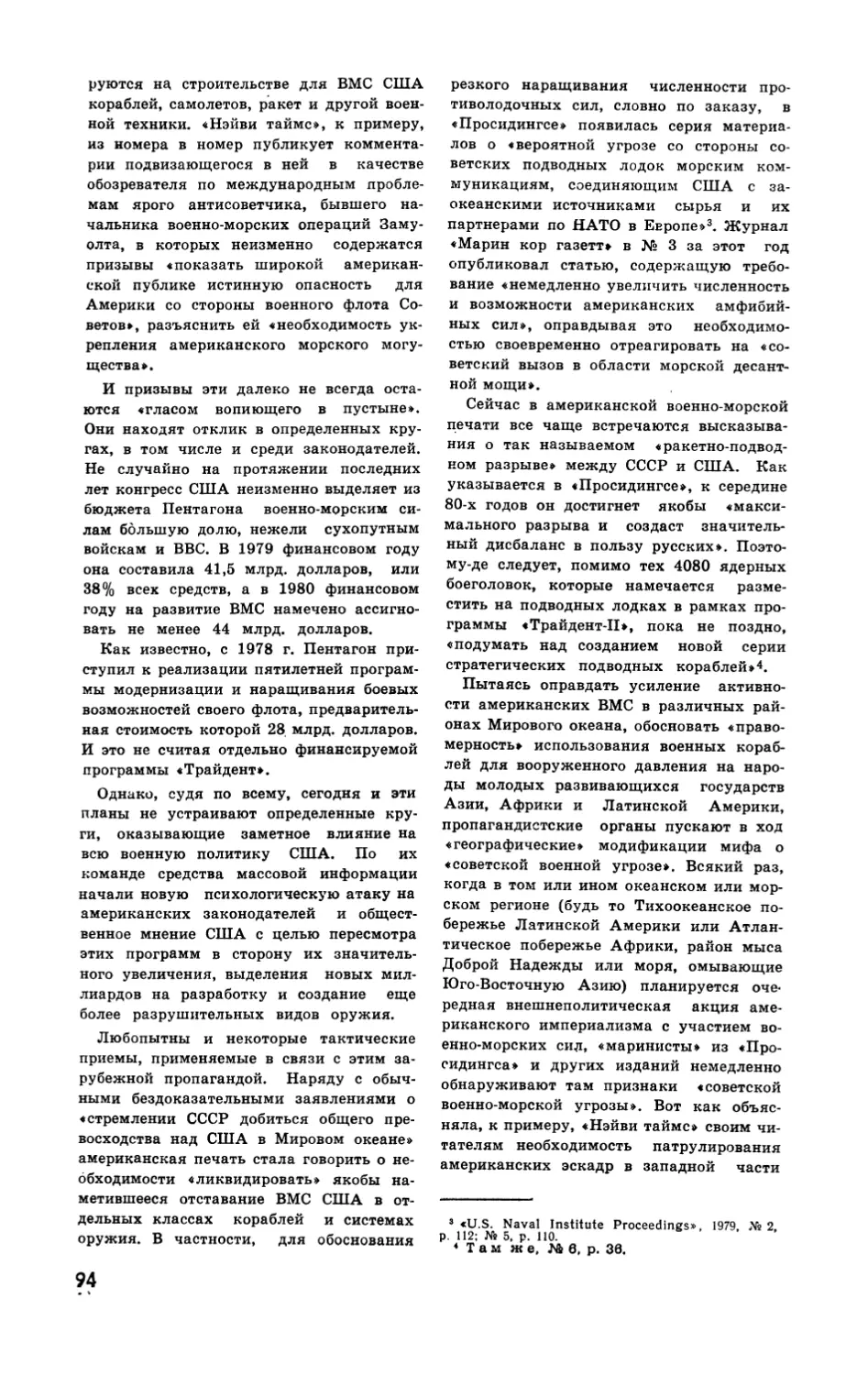

МАТРИЦА 1

МАТРИЦА 2

At

А2

Аг

Вх

0,85

0,70

0,50

в2

0,30

0,60

0,40

А,

А2

Аг

Bi

Вх

0,85

0,70

0,50

В2

0,30

0,60

0,40

Вг

0,05

0,20

0,30

стью применения всей ударной авиации (допустим, из-за нехватки само-

летов-дозаправщиков), вариант Л3 — максимальной дальностью и

возможностью существенных потерь еще до выполнения поставленной

задачи.

Какой из этих вариантов лучший с учетом неточного знания

выбранного неприятелем варианта действий? Чисто качественный анализ

не позволяет дать мотивированный ответ. Необходимо математическое

моделирование.

Показателем эффективности действий авиации стороны А является

математическое ожидание доли предотвращенного своим наземным

объектам ущерба. Очевидно, этот же параметр является характеристикой

степени недостижения противником цели его действий (проигрышем

стороны В).

Это типичная конфликтная ситуация. Она может быть

промоделирована методами матричных игр.

Допустим, с использованием соответствующих математических мо-

делей разработана матрица игры 1.

Как можно видеть, игра имеет седловую точку, т. е. пересечение

тех стратегий противников, при которых количественные показатели

эффективности выполнения поставленных задач наиболее приемлемы для

обеих сторон при данных условиях. Оптимальными стратегиями сторон

для них являются соответственно Лг и В2. Цена игры v = 0,6.

С точки зрения теории игр задача решена, рекомендации

разработаны.

Однако с точки зрения методики выработки решения командир

находится в самом начале пути. Он должен задуматься, неужели

противник согласится со столь низкой эффективностью удара и с неучастием в

нем своих легких штурмовиков. Если ему выгодны действия с рубежа

В2, то что он способен предпринять для повышения их эффективности.

В своих творческих поисках командир может использовать,

например, опыт второй мировой войны, в частности, челночных налетов

авиации. Выгодно ли противнику, действуя из района рубежа В2, поднять и

тяжелые, и легкие штурмовики, а после нанесения удара посадить их на

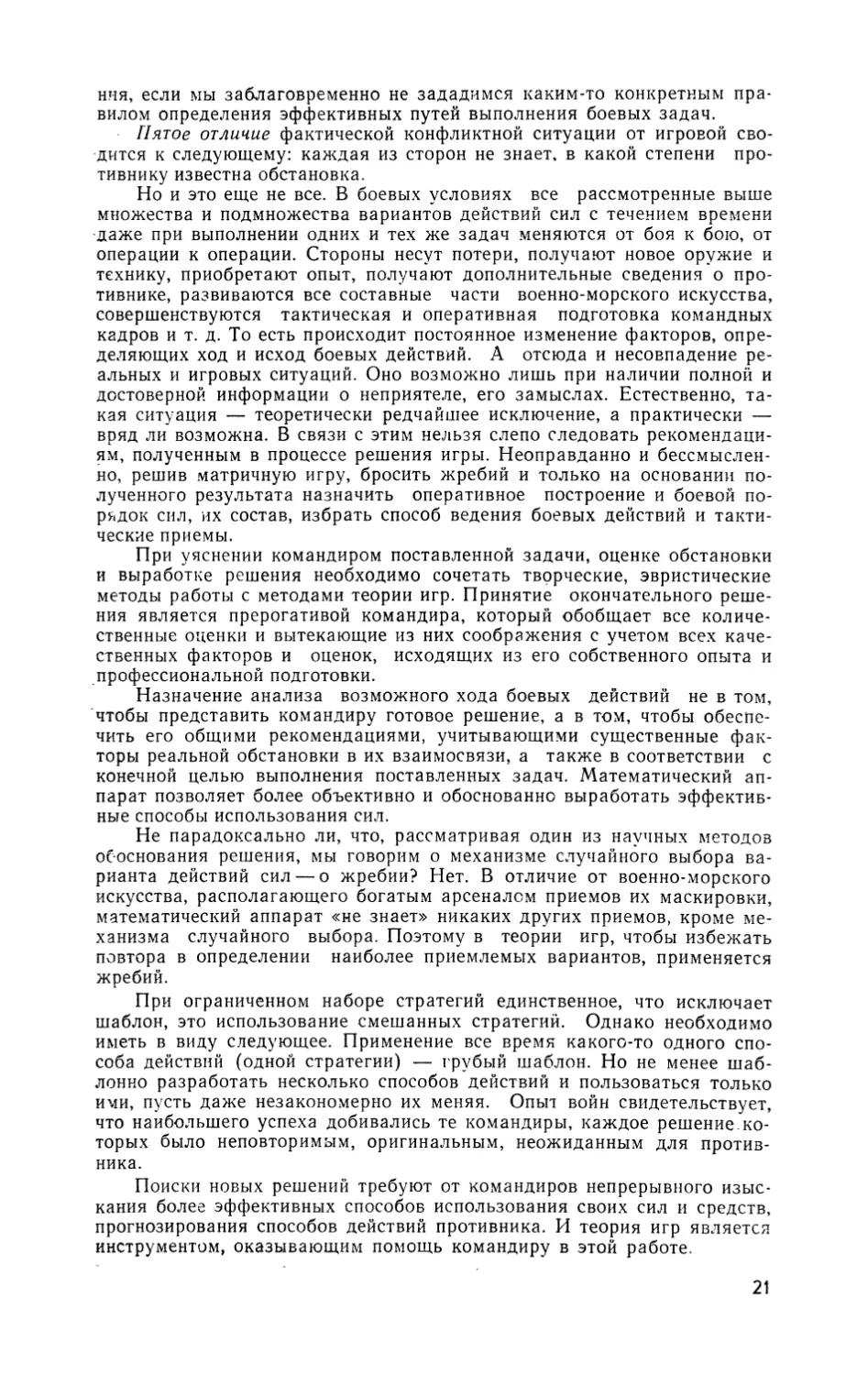

аэродром С? Включим эту возможную стратегию В3 в матрицу и решим

новую игру.

Допустим, получена матрица 2. Вновь имеется седловая точка.

Оптимальные стратегии сторон — Л3, Въ. Цена игры v = 0,3. Итак,

использование стратегии В3 значительно снижает эффективность стороны А и

повышает эффективность стороны В. При этом изменилась оптимальная

стратегия стороны Л: вместо Л2 ею стала Л3.

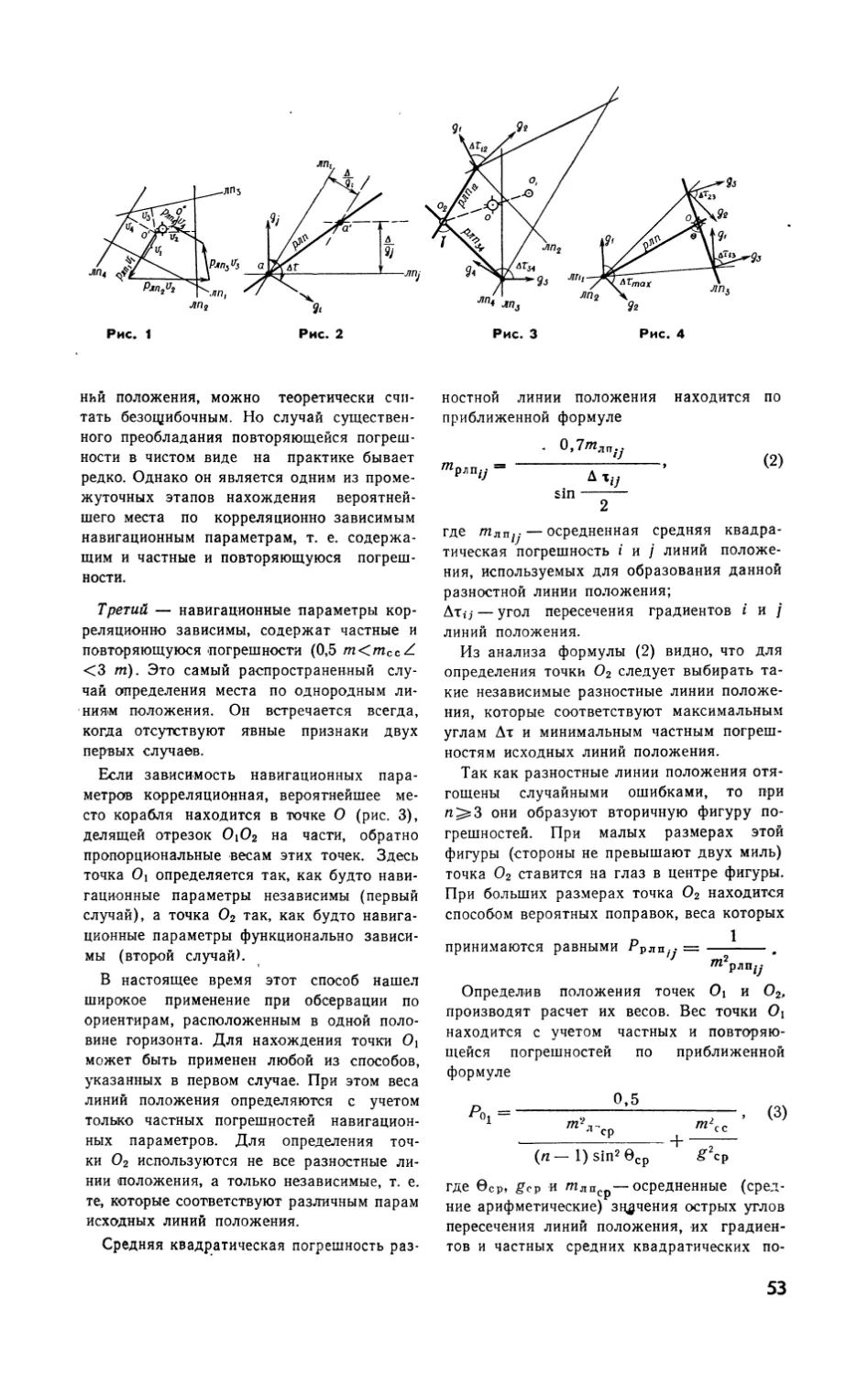

Что можно противопоставить стратегии J33 противника? А если

частью авиации нанести удар по аэродрому С? Допустим, что методами

математического программирования определена оптимальная доля

авиации, которая при каждой из стратегий Ль Л2, Л3 должна быть выделена

для нанесения по нему удара. Новые стратегии Л4, Л5, Л6 включены в

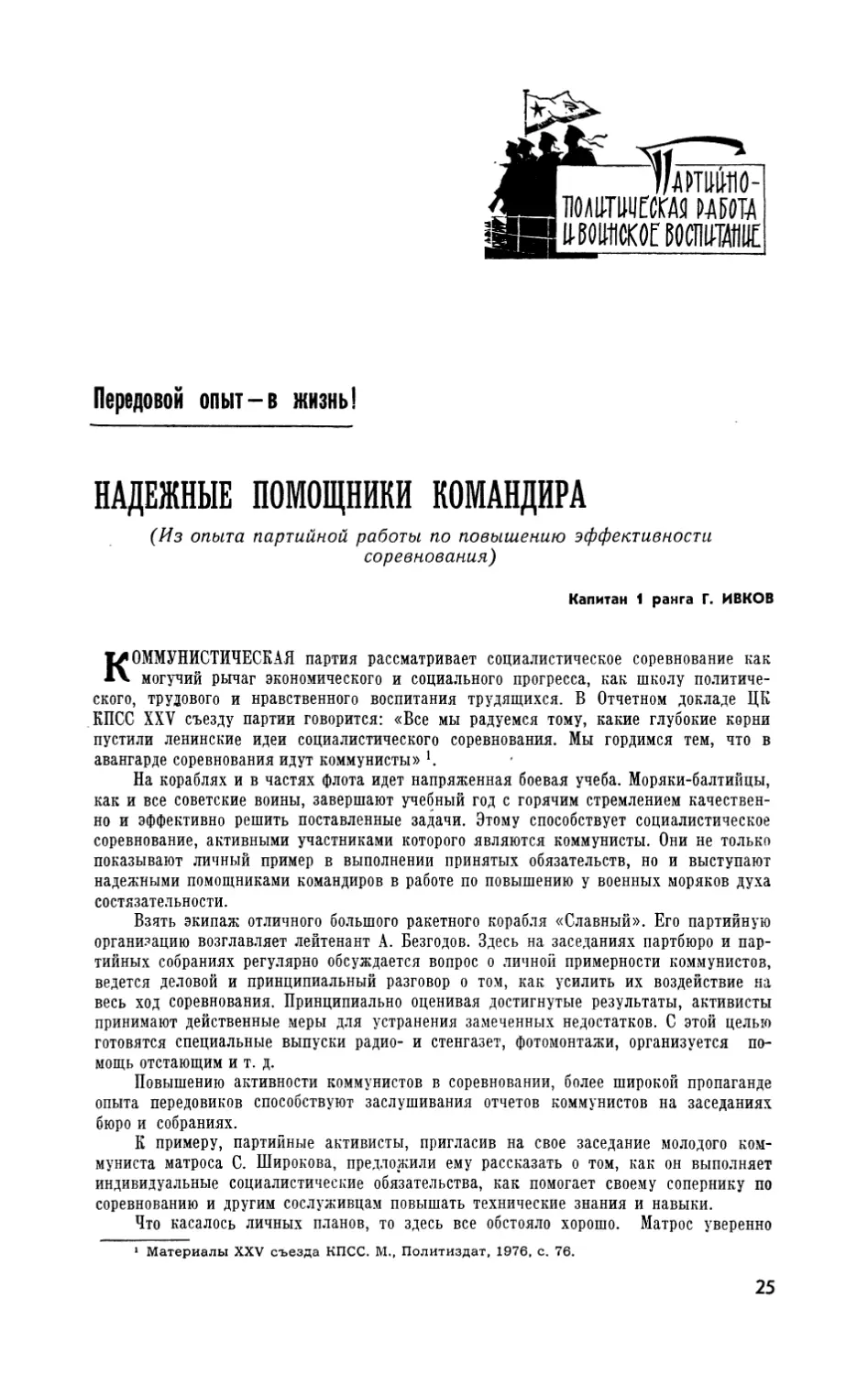

игру (матрица 3).

По-прежнему имеется седловая точка. Оптимальные стратегии

сторон, как и ранее, Л3, Вг. Цена игры v = 0,3. Как можно видеть, стра-

23

Ai

A^

A2

Ая

A,

A5

A6

МАТРИЦА 3

1

в,

0,85

0,70

0,50

0,70

0,60

0,40

в2

0,30

0,60

0,40

0,20

0,50

0,30

Въ

0,05

0,20

0,30

0,05

0,10

0,20

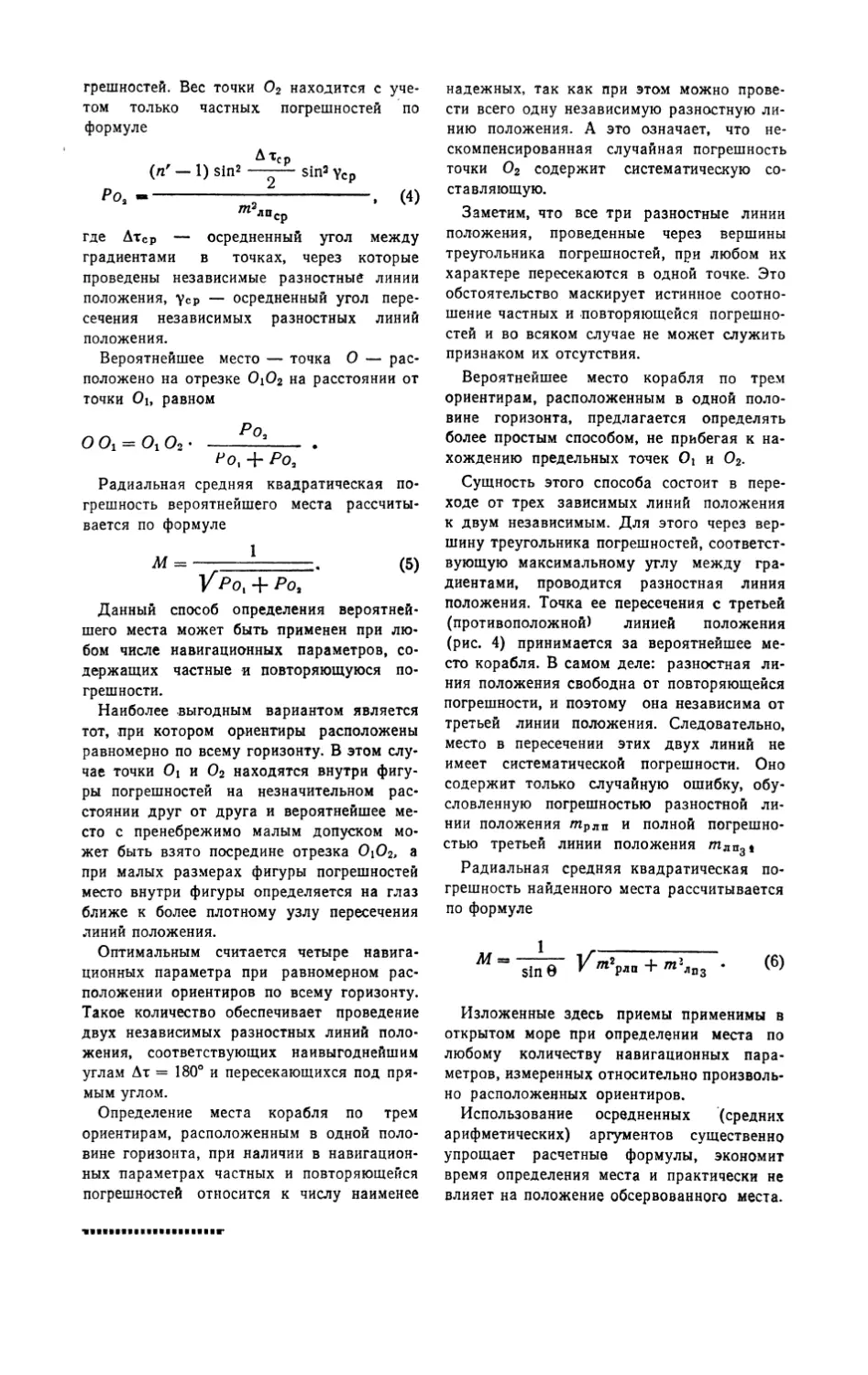

Ai

А,

А2

А,

А7

Ав

А9

МАТРИЦА 4

Вх

0,85

0,70

0.50

0,45

0,70

0,60

В2

0,30

0,60

0,40

0,85

0,60

0,80

в3

0,05

0,20

0,30

0,80

0,50

0,40

тегии Л4, Л5, Л6 неэффективны (разумеется, в рамках рассматриваемого

иллюстративного примера).

А если действовать аналогично противнику: поднимать авиацию с

аэродрома Д\, а после налета на авианосец сажать ее на аэродром Д2?

Или вообще наносить удар, предварительно перебазировав всю или

часть авиации на аэродром Д2?

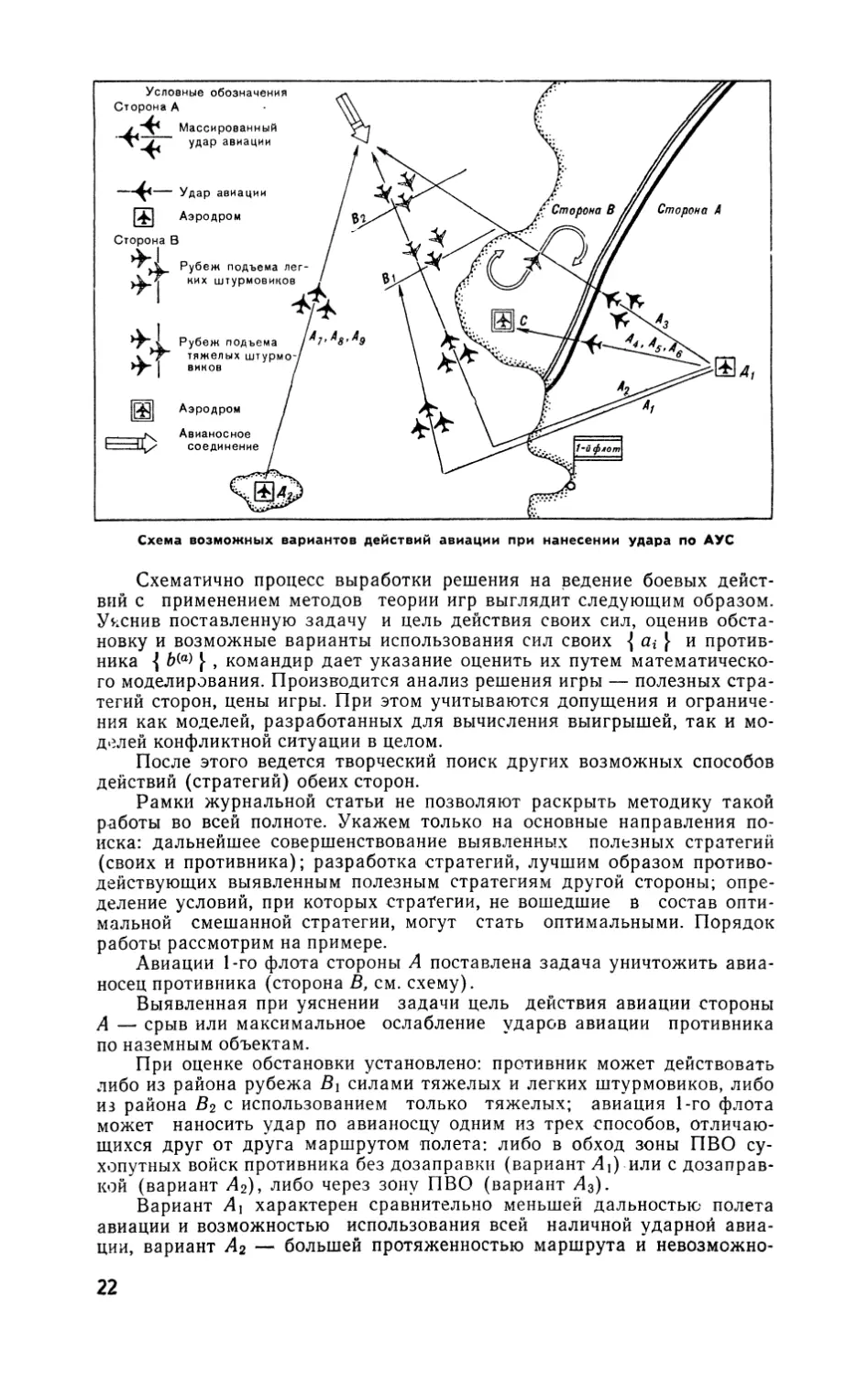

Обозначим через А7, А8, А9 стратегии стороны А, при которых

соответственно 100%, 50% и 25% авиации перебазируются на аэродром Д2

и с него наносится удар. Допустим, получили матрицу 4.

Найдем решение матричной игры: стороне А целесообразно

применять стратегии А7 и Л8 с частотами соответственно Р7 = 0,33; Р8 = 0,67;

стороне В — стратегии Вх и Въ с частотами qx = 0,54 и q3 = 0,46. Цена

игры v = 0,61.

Для стороны А найденные способы действий более эффективны, чем

рассмотренные ранее Важно также отметить, что при угрозе удара с

аэродрома Д2 противнику выгодно поднимать самолеты на рубеже Ви

при угрозе же удара с аэродрома Д\ — на рубеже В2.

Может быть, используя меры дезинформации и маскировки,

имитировать подготовку удара с аэродрома Д2, а нанести с Д{? Или, наоборот,

имитировать вылет авиации с Дь а наносить удары самолетами с

аэродрома Д2?

При решении этого вопроса командиру придется учесть факторы,

не отраженные в математической модели. Например, возможность

разведки противника обнаружить перебазирование авиационных частей,

влияние передислокации самолетов на эффективность выполнения

флотом других боевых задач, эффективность мероприятий маскировки и

дезинформации и т. д. ...

Приведенный пример — чисто иллюстративный. С точки зрения

тактики, оперативного искусства в нем не учтены многие факторы,

оказывающие влияние на выбор способов действий. Он рассматривался с

целью показать роль сочетания творческой деятельности командира и

использования методов теории игр при разработке вариантов действий

своих сил и прогнозирования действий противника.

Как видим, знание основ методов теории игр и умение их применять

на практике позволяют логически и объектизно подходить к решению

проблемы выбора оптимального варианта ведения боевых действий на

море, более обоснованно избирать способ выполнения поставленной

задачи.

Iflillllllllilllllffllllilf

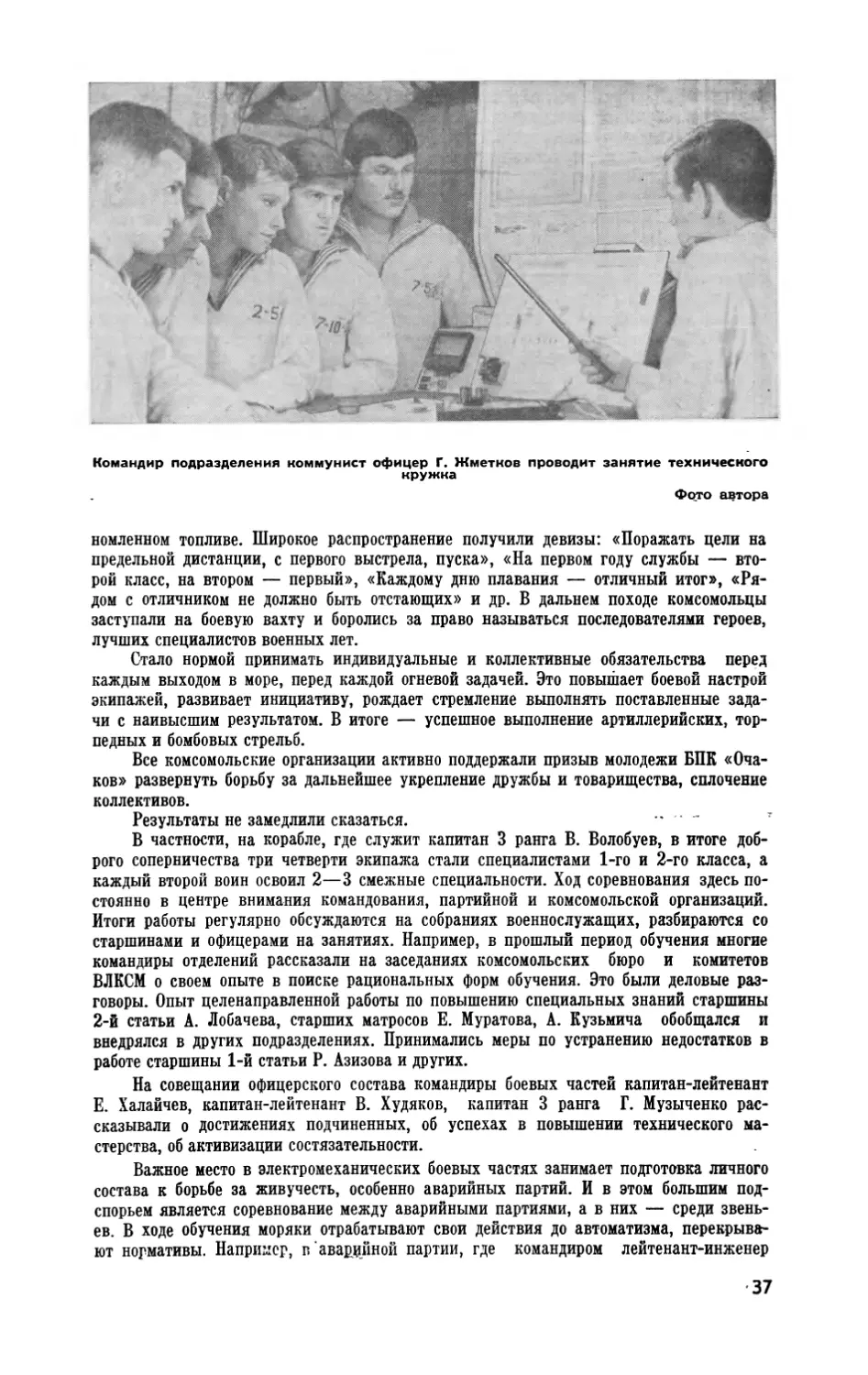

Передовой опыт-в жизнь!

НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ КОМАНДИРА

(Из опыта партийной работы по повышению эффективности

соревнования)

Капитан 1 ранга Г. ИВКОВ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия рассматривает социалистическое соревнование как

могучий рычаг экономического и социального прогресса, как школу

политического, трудового и нравственного воспитания трудящихся. В Отчетном докладе ЦК

КПСС XXV съезду партии говорится: «Все мы радуемся тому, какие глубокие корни

пустили ленинские идеи социалистического соревнования. Мы гордимся тем, что в

авангарде соревнования идут коммунисты» 1.

На кораблях и в частях флота идет напряженная боевая учеба. Моряки-балтийцы,

как и все советские воины, завершают учебный год с горячим стремлением

качественно и эффективно решить поставленные задачи. Этому способствует социалистическое

соревнование, активными участниками которого являются коммунисты. Они не только

показывают личный пример в выполнении принятых обязательств, но и выступают

надежными помощниками командиров в работе по повышению у военных моряков духа

состязательности.

Взять экипаж отличного большого ракетного корабля «Славный». Его партийную

организацию возглавляет лейтенант А. Безгодов. Здесь на заседаниях партбюро и

партийных собраниях регулярно обсуждается вопрос о личной примерности коммунистов,

ведется деловой и принципиальный разговор о том, как усилить их воздействие на

весь ход соревнования. Принципиально оценивая достигнутые результаты, активисты

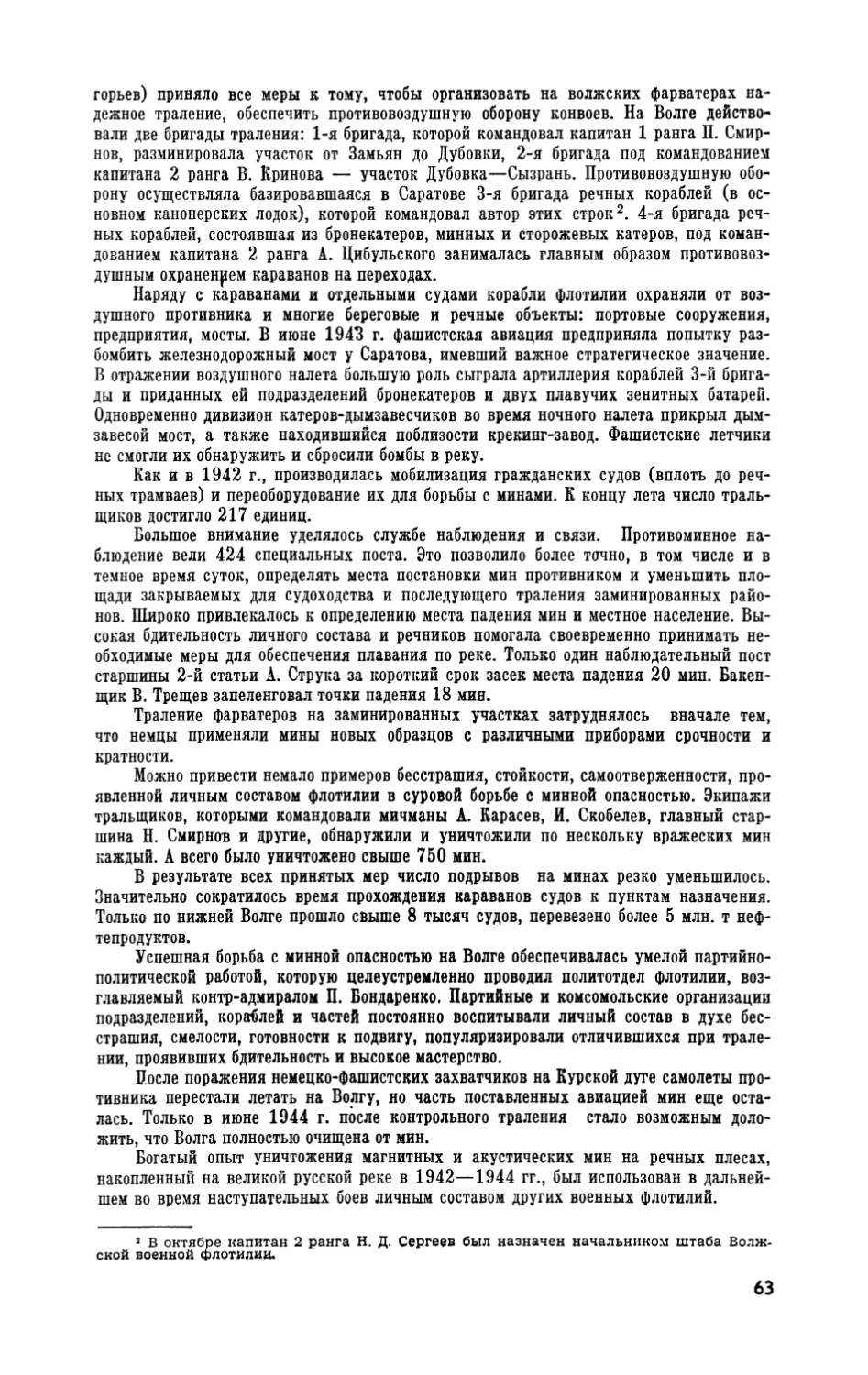

принимают действенные меры для устранения замеченных недостатков. С этой целью