Text

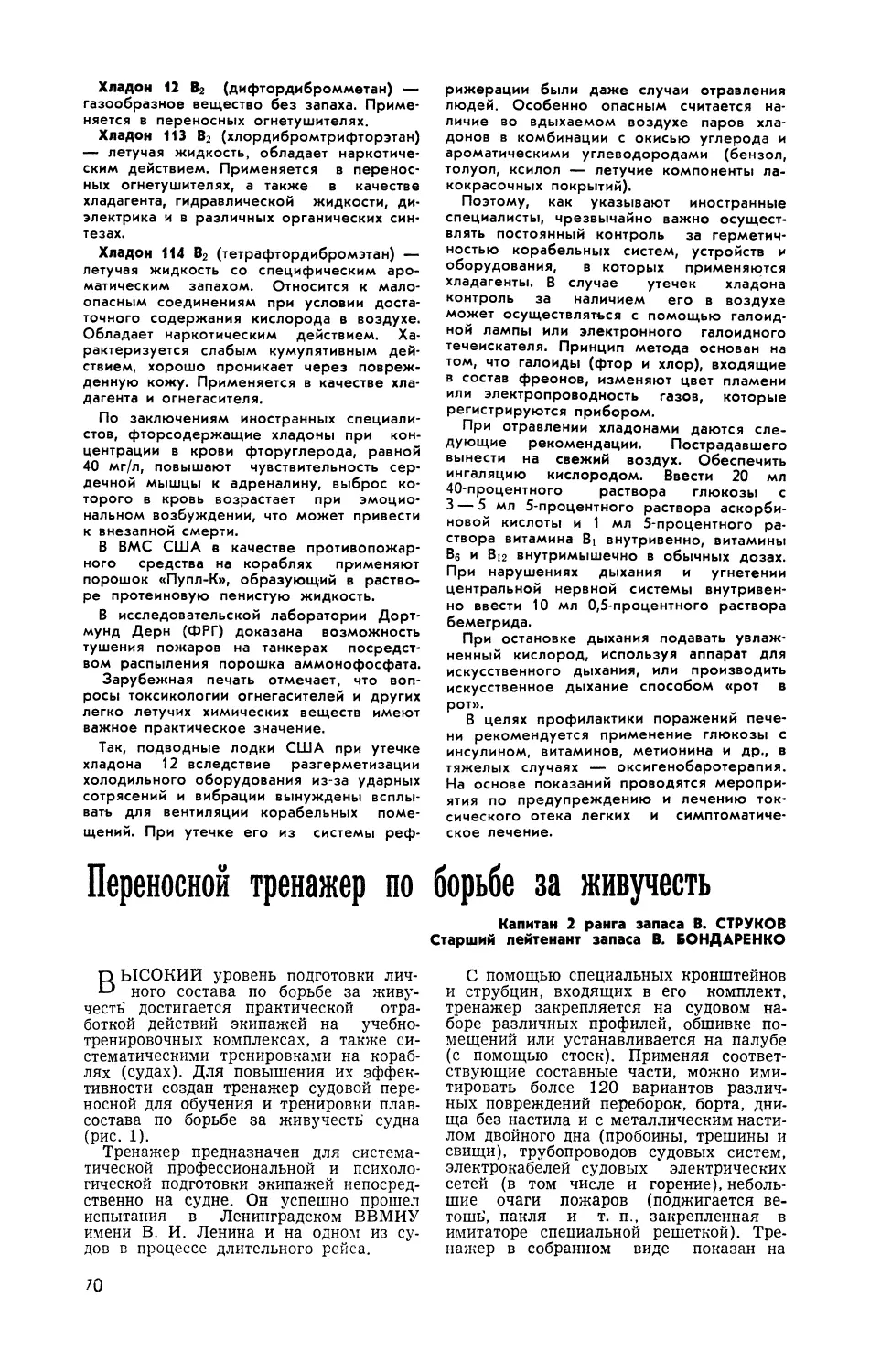

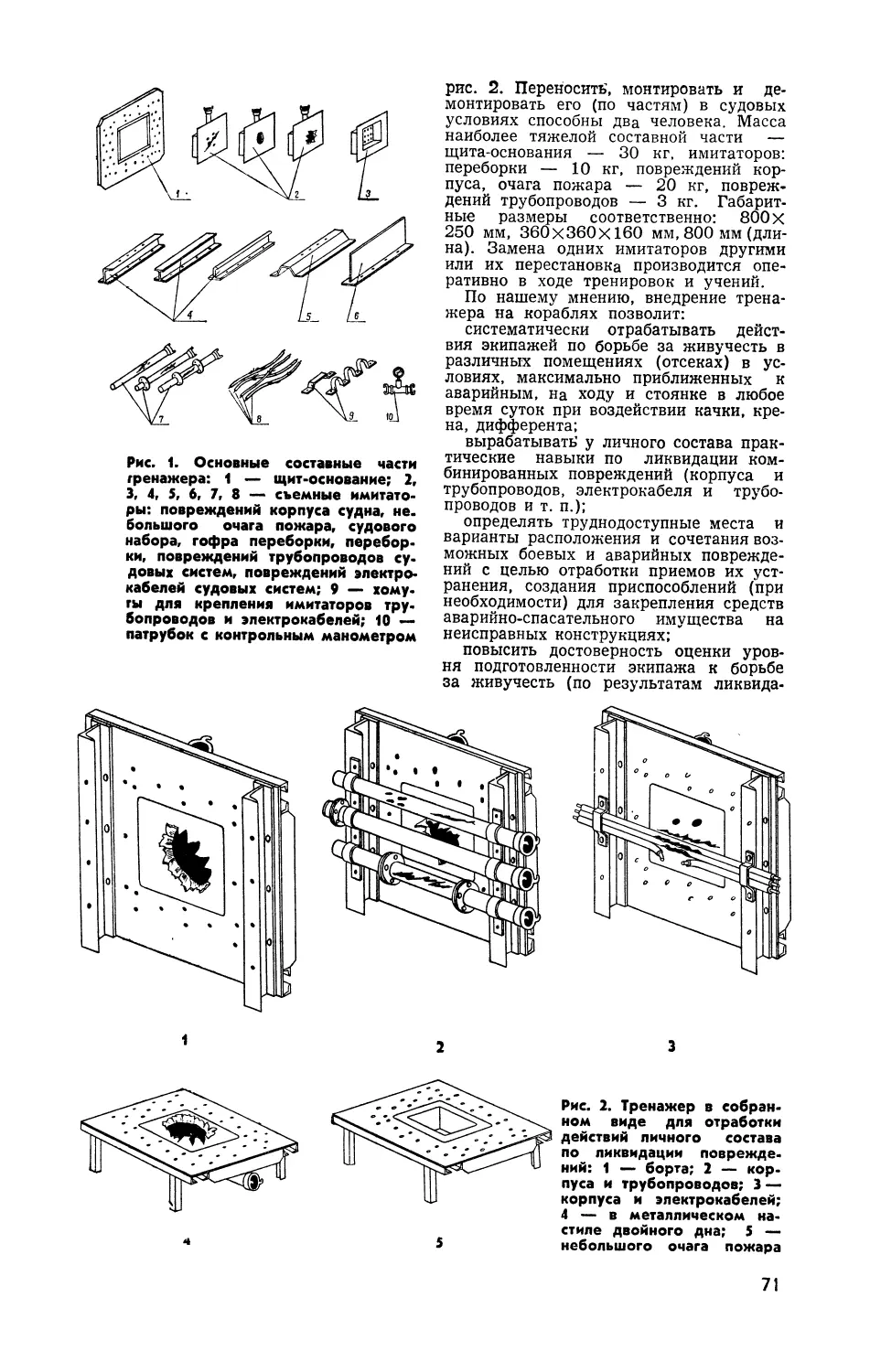

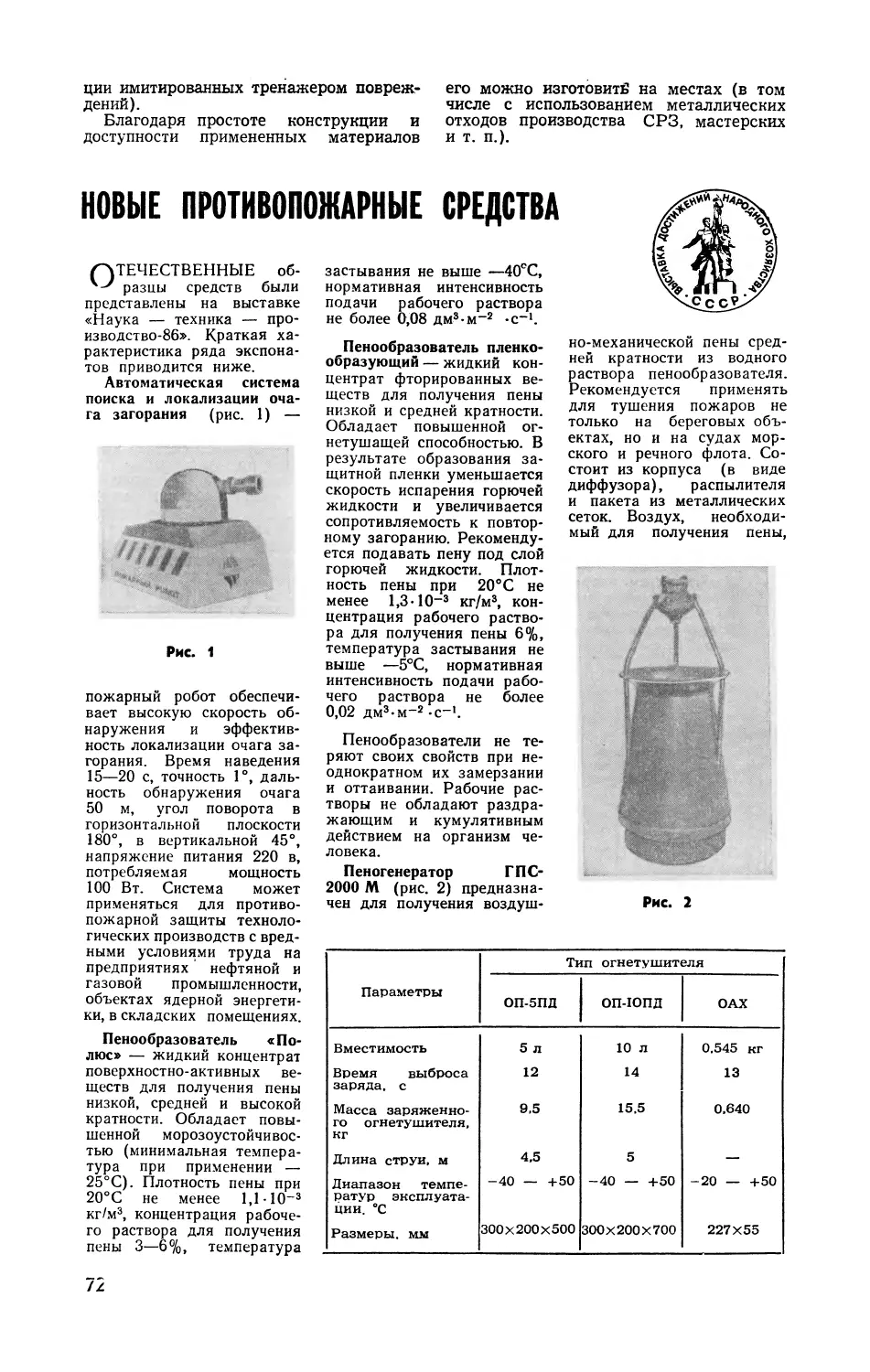

За нашу Советскую Родину!

шкшз

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

ОКТЯБРЬ 1986 г.

ю

ИЗДАЕТСЯ С 1848 ГОДА

В номере:

В. Зуб. Внедрять передовой опыт боевой учебы 3

РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

В. Лосиков. Политическую учебу — на уровень современных

требований партии 8

* ♦ ♦

На борту героической С-56 13

Флотская хроника 14

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ВМФ

В. Алексеев. Характерные черты современного морского боя . . 17

В. Смирнов. О тактике подводных лодок США и Японии в войне на

Тихом океане (1941—-1945 гг.) 22

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В. Сорокин. Уроки дальнего похода 28

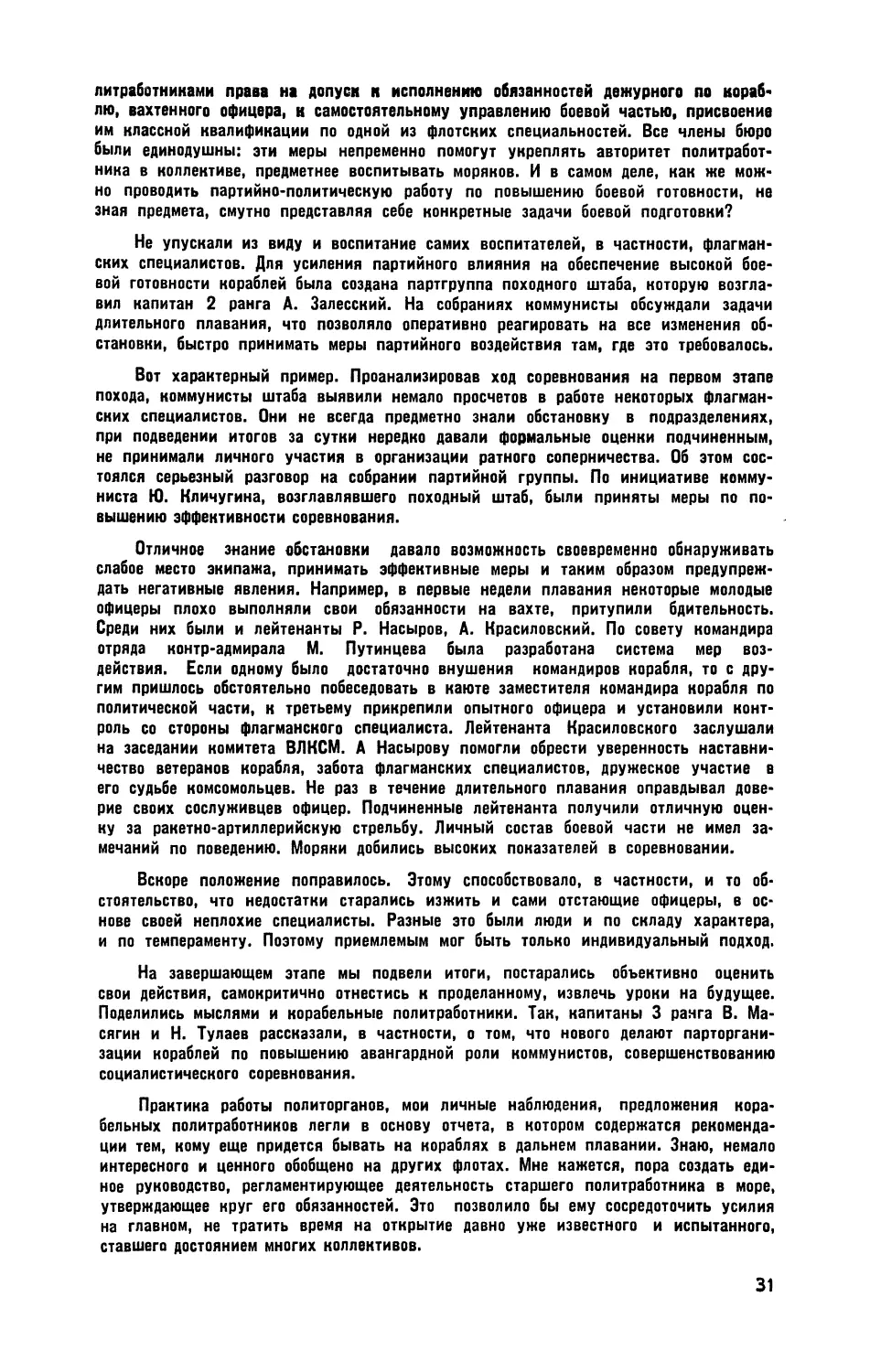

B. Митрофанов. Комсомольские активисты: какими им быть? . . 32

A. Андрущенко. Мертвая зыбь равнодушия 34

Н. Бадеев. Строки из огня 38

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

C. Дамянов. Пути и способы повышения оперативно-тактической

подготовки в ВМФ Народной Республики Болгарии . . . . 41

B. Балтак. Не скупиться на доброе слово 44

A. Максютов. На мокрой полосе 47

Е. Голосуев. ...Корабельным летчиком не рождаются .... 50

Р. Балтушка. Не только специалист, но и офицер походного штаба 55

* * •

B. Марков. Изменения в морском законодательстве .... 57

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

МОСКВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

A. Рябов. Через льды Арктики 58

B. Микац. Новая страница из истории «Авроры» 61

Г. Щедрин. Бой у мыса Кефкен 62

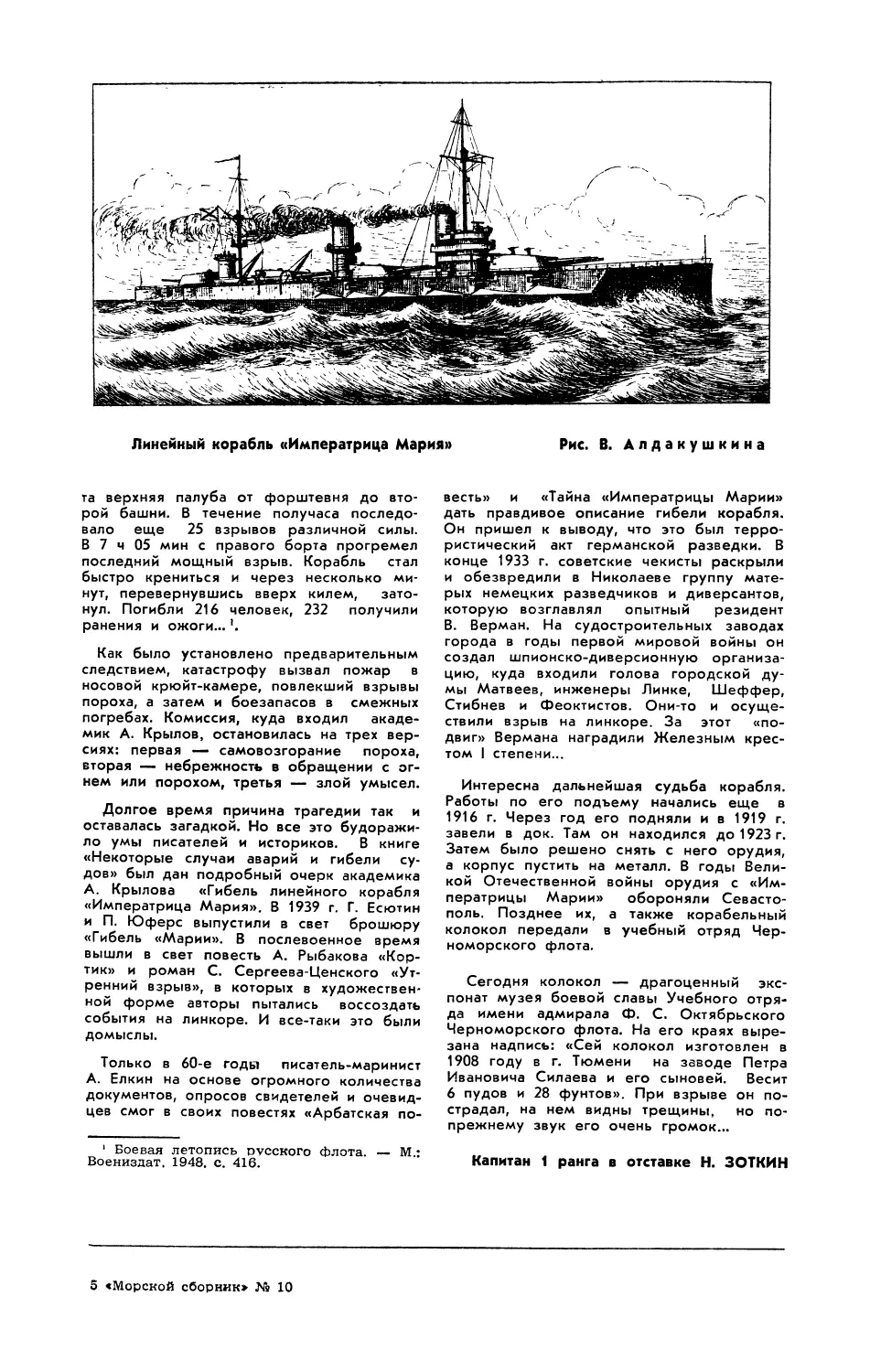

Н. Зоткин. Гибель «Императрицы Марии» 64

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

R. Горелов. Противопожарная защита кораблей на воздушной

подушке 66

C. Елагин. О подготовке отсечных аварийных партий .... 68

В. Воронин. Токсикология огнегасителей 69

В. Струков, В. Бондаренко. Переносной тренажер по борьбе за

живучесть 70

Новые противопожарные средства 72

В. Серков. В интересах обеспечения безопасности на море ... 74

В. Кириленко. Правовые основы охраны океана от загрязнения 75

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

М. Бойцов. Кто подстегивает гонку ядерных вооружений? ... 80

Д. Яковлев. Поражения без боя 83

Сообщения, факты 85

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. Багров. О мореплавателе и ученом 87

Б. Николаев. За строкой стихотворения 88

* * *

Хороший отдых силы множит 89

КАЮТ-КОМПАНИЯ МАРИНИСТОВ

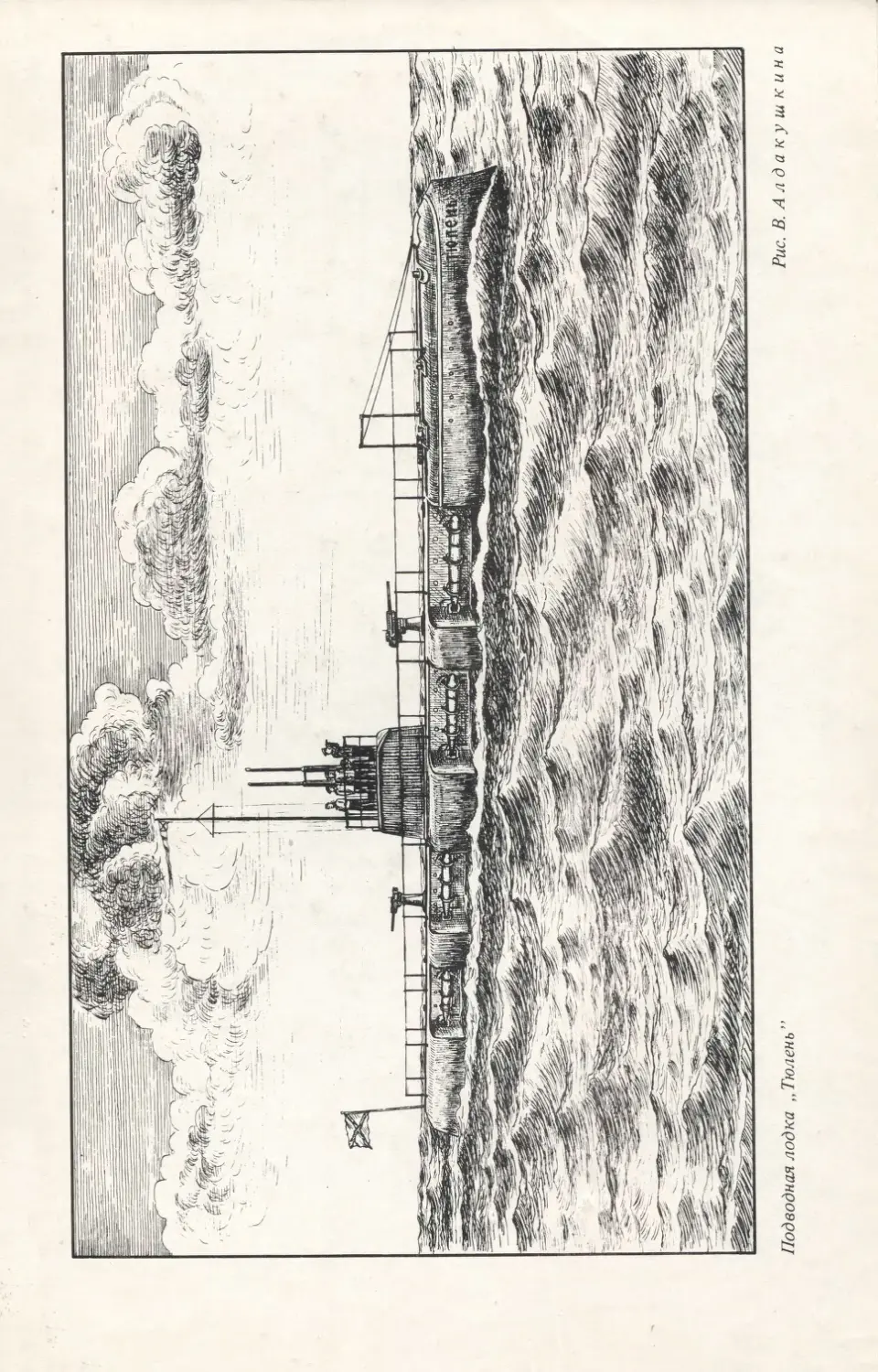

Виталий Гузанов. Судьба фрегата «Диана» 90

* * *

Новые книга 96

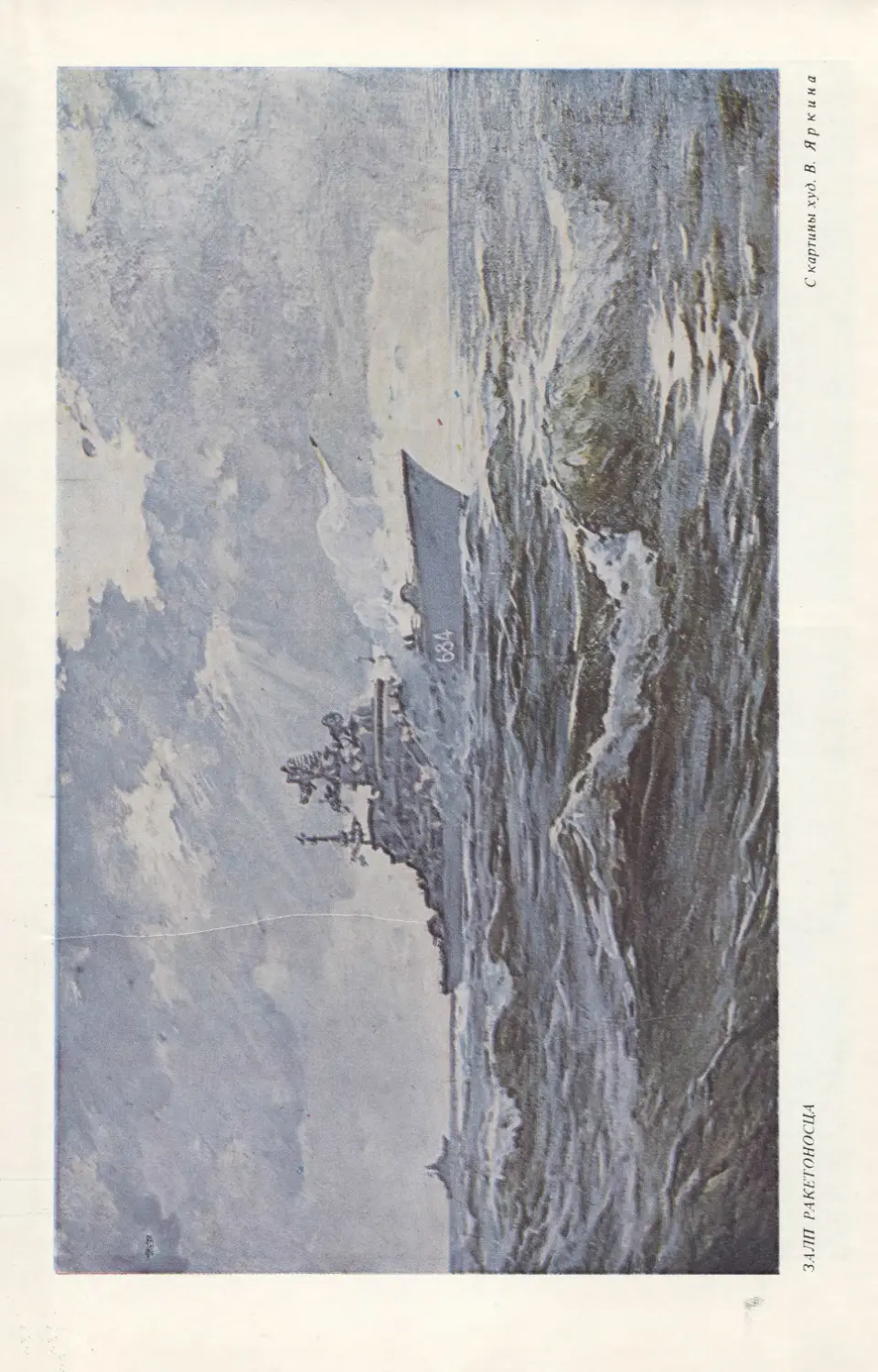

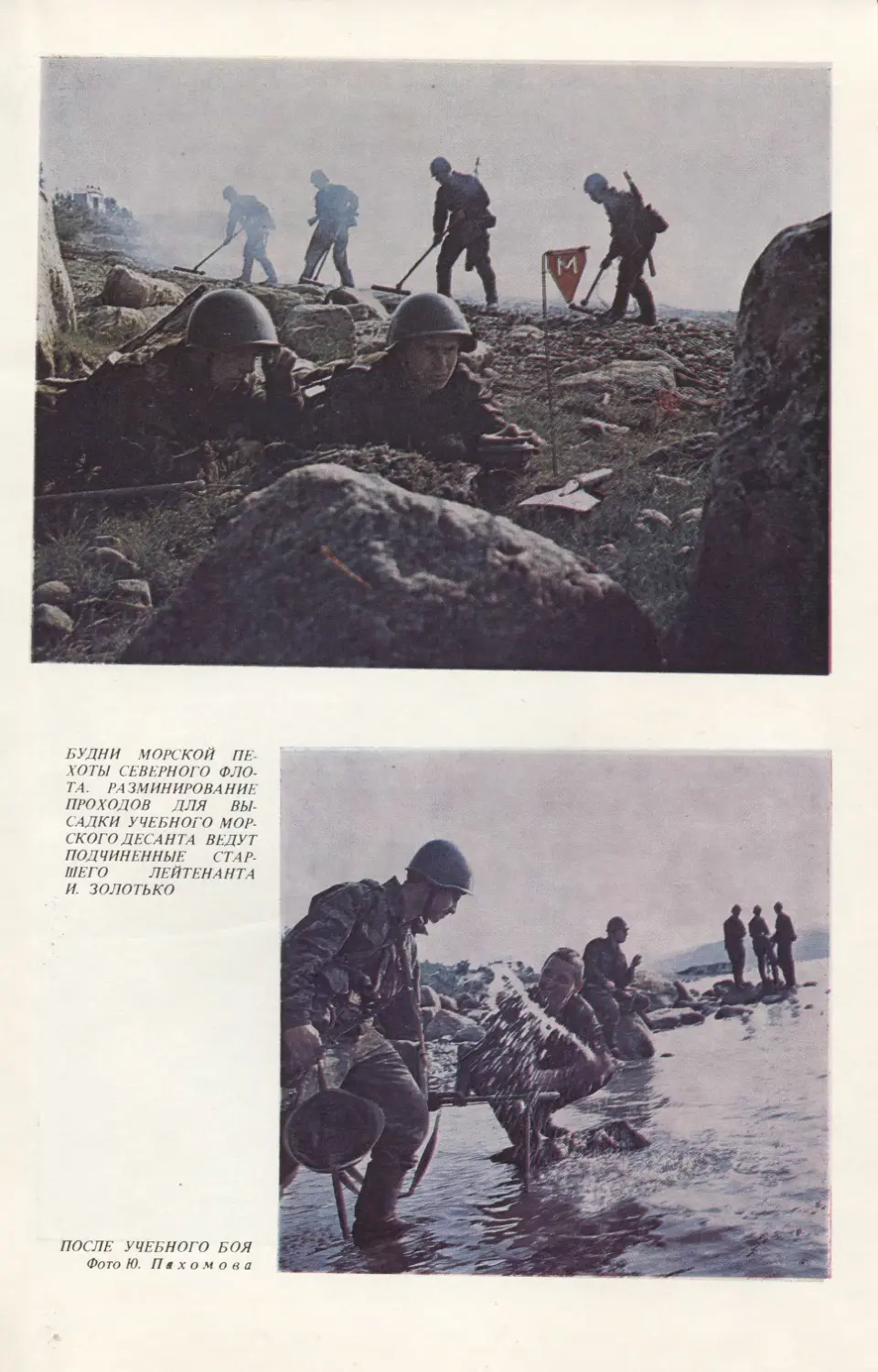

На 1-й странице обложки — фото Ю. Пахомова

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала просим

обращаться в типографию издательства «Красная звезда» по адресу: 123826, ГСП,

Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38: отдел технического контроля, тел. 255-28-34.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и

областные отделения «Союзпечати».

Редакционная коллегия:

Д. С. Пушкин (главный редактор), В. П. Алексеев (зам. главного

редактора), В. И. Алексин, А. П. Аристов, Ю. А. Быстрое, Н. Л. Гаври-

ленко (ответственный секретарь), А. Н. Данилин (зам. главного

редактора), С. С. Ефремов, В. К. Захарьин, В. И. Зуб, М. М. Крылов,

В. Т. Лосиков, А. А. Мироненко, В. И. Петров, А. А. Саркисов, И. И.

Тынянкин, В. Н. Харитонов, И. К. Хурс, Г. И. Щедрин.

Адрес редакции: Москва, Чаплыгина, 15.

Для переписки: 103175, Москва, К-175, «Морской сборник».

Телефоны: 204-25-34, 925-50-28.

Технический редактор Обухова Т. А.

Сдано в набор 22.08.86 г. Подписано к печати 08.10.86 г. Г-91924

Формат 70Xl08Vi6- 8,4 учетн. п. л. + вклейка *Д п. л. 10,6 учетно-изд. л. Цена 50 коп..

Высокая печать. Зак. 1920

Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 38.

© «Морской сборник», 1986.

ВНЕДРЯТЬ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

БОЕВОЙ УЧЕБЫ

Вице-адмирал В. ЗУБ,

первый заместитель начальника Боевой подготовки ВМФ

ОАВЕРШАЕТСЯ учебный год. На кораблях и в частях подводятся

^ итоги достигнутого, определяются передовые коллективы,

вскрываются недостатки, намечаются конкретные пути их устранения.

В этом году с более высокими показателями отрабатывались

мероприятия боевой и политической подготовки. Командиры кораблей

приобрели на учениях опыт ведения боевых действий против сильного

морского «противника». Подводники, надводники, авиаторы и морские

пехотинцы умело и грамотно решали сложные задачи в обстановке,

максимально приближенной к боевой, на полную мощь использовали

возможности оружия и техники. Они убедительно подтвердили свою

готовность надежно охранять мирный созидательный труд советского

народа.

В борьбе за высокие качественные показатели в боевой учебе и

воинской дисциплине достойный для подражания пример показывают

правофланговые социалистического соревнования—его инициаторы на

флотах, отличные, гвардейские И/Именные корабли. В их числе

ракетные крейсера «Фрунзе» и «Слава», гвардейский большой

противолодочный корабль «Красный Кавказ», подводные лодки «60-летие

шефства ВЛКСМ» и «Брянский комсомолец». Здесь хорошо организован

учебный процесс, налажена методическая подготовка руководителей,

много внимания уделяется политико-воспитательной работе и

психологической закалке личного состава, взято на вооружение все ценное,

передовое из практики боевой учебы, что позволит в новом учебном

году взять новые рубежи боевого мастерства.

Равняясь на победителей в социалистическом соревновании,

наращивают успехи в боевой и политической подготовке и другие воинские

коллективы.

Отдавая должное передовикам, нельзя умолчать и о тех, кто за

этот год не продвинулся вперед в совершенствовании своей воинской

выучки. Некоторые из них еще действуют и мыслят по старинке, без

творческого поиска новых учебно-методических и тактических решений.

Так, в штабах, где служат офицеры В. Баранник, В. Корнеев и

некоторые другие, не все было сделано для обеспечения высокого

уровня учебного процесса, повышения качества подготовки личного

состава. Здесь не изжиты до конца авральные методы работы, формализм

при выполнении плановых мероприятий боевой учебы. Еще не каждый

понимает свою ответственность за объективную оценку состояния дел,

самокритичное отношение к результатам своего труда. Недостаточное

внимание уделяется тактике, пассивно и безынициативно проводится

подготовка сил для действий в сложных условиях современного

морского боя.

Какой опыт могут приобрести подчиненные офицера Н. Малова,

какие новые тактические приемы выработать, если на учениях и при

выполнении боевых упражнений создаются благоприятные условия для

получения положительной оценки? Здесь не определяют параметры

движения цели, а знают их по подсказке старших начальников.

Неужели не понимают офицеры, участники таких «учений», что ради сиюми-

нутного благополучия обманывают они не только самих себя, но и

флот?

Практика боевой подготовки показывает, что нельзя повышать

боевое мастерство без всестороннего анализа всех промахов и

недостатков, разработки необходимых мер по их устранению.

Правильно поступают те командиры и политработники, которые

после выполнения поставленной задачи анализируют свои действия,

детально разбирают с подчиненными все эпизоды и элементы предпохо-

довой подготовки и всего плавания. Как важно при этом быть

самокритичным, честно и открыто показать упущения, недоработки, обратить

внимание на недостатки при выполнении тактических приемов, которые

могли привести к неудаче. Иначе нельзя быть уверенным, что эти же

ошибки не повторятся в будущем.

Взыскательная, принципиальная оценка положения дел на любом

участке — именно на это сегодня ориентирует военные кадры

Центральный Комитет партии.

Для нас это значит судить о результатах боевой выучки личного

состава с позиций высокой ответственности за безопасность нашей

социалистической Родины. Особое внимание при этом должно быть

обращено на освоение современного оружия и боевой техники, поиск

более эффективных способов их применения в морском бою.

Дальнейшее повышение уровня боевой готовности флота во

многом зависит от того, насколько оперативно в штабах, на кораблях и в

частях будет решена задача внедрения передовых приемов и методов

обучения, поиска и освоения оптимальных способов ведения боевых

действий.

Уметь заметить и поддержать новое, помочь ему обрести право на

жизнь — важнейшее качество современного офицера, в котором

отражаются его профессиональная компетентность, истинная активность

и деловитость.

На флотах еще встречаются такие факты, когда некоторые рядом

стоящие корабли заметно различаются порядком, организацией

службы, уровнем дисциплины и боевой выучки личного состава. Здесь не

только повод, но и прямой долг—перенять все лучшее у соседа.

Думающий, болеющий за порученное дело офицер, как правило,

сразу понимает ценность новшества, его влияние на повышение выучки

личного состава и сделает все возможное, чтобы быстрее реализовать

его в своем подразделении, части.

А разве использование опыта передовых коллективов, более

рациональных приемов обслуживания оружия и боевой техники,

эффективных форм повседневной учебы — это не проявление чувства нового?

Быстрое развитие военного дела, многообразие ратного труда,

сложность системы обучения и воспитания остро ставят вопрос об

ускорении внедрения передового опыта и распространении его на все

воинские коллективы. * •

Для этого есть два основных пути. Первый — превращение его в

образец для подражания, что достигается разъяснением значения и

сущности положительного опыта, популяризацией его инициаторов,

созданием вокруг таких людей обстановки общественного признания

и уважения.

Для пропаганды передового опыта используются, как правило,

лекции, беседы, семинары, инструктивно-методические и показные

занятия, различного рода бюллетени, печать, радио, информационные

центры и т. д. Большую роль играют сборы по специальности,

проводимые перед длительным плаванием на многих кораблях. На них

личный состав обменивается опытом обслуживания техники и оружия —

каждый по своему конкретному заведованию.

Второй путь — внедрение передового опыта в деятельность мно-

По сигналу «Учебная тревога»

Курсом в океан

На вахте мастер военного дела капитан 3 ранга Ю. Винокуров и его

подчиненный лейтенант Г. Горбатенко

Фото Ю. Пахомова

гих людей и коллективов. В этом случае офицеры штабов,

командование соединений и частей должны, проанализировав и обобщив опыт

лучших, согласовать его с соответствующими полномочными органами и

затем узаконить необходимые новшества. Конечно, такая работа

отнимает много времени, но именно она ведет в конечном счете к

повышению боеготовности.

Внедрение опыта — творческий процесс, в котором не должно

быть шаблона, раз и навсегда установленного стереотипа действий.

Хорошо это понимают в передовой части, где служит офицер

В. Колмановский. Там не только снабдили информацией о своих

приемах работы родственных специалистов с другого флота, но и провели

их стажировку. Затем хорошо подготовленный офицер специально

выезжал к своим коллегам для передачи опыта непосредственно на их

материальной части.

Факты подтверждают, что использование передового опыта

достигает максимальной эффективности там, где работа по его

выявлению, изучению, обобщению, описанию и внедрению ведется пунктуально,

с учетом местных условий и особенностей.

В каждом подразделении, экипаже есть новое, передовое,

которое можно использовать на других кораблях. Например, в

обслуживании или боевом использовании материальной части, применении

тактических или методических приемов. Надо добиваться, чтобы передовое

становилось достоянием широкого круга офицеров, мичманов,

старшин. Это требует от каждого не только глубокого, всестороннего

знания своей специальности, но и строгой взыскательности к самому

себе, инициативы, самостоятельности.

Подводная лодка, которой командовал Герой Советского Союза

капитан 1 ранга В. Протопопов, недавно вернулась из длительного и

ответственного плавания. Поставленные задачи были решены успешно.

Но этому предшествовала большая организаторская работа командира

и всего офицерского состава корабля по изучению, распространению

и внедрению ценного опыта других. Все положительное, рациональное

в обслуживании материальной части, выучке личного состава, проводе*

нии политико-воспитательной работы стало достоянием каждого

члена экипажа.

Здесь правильно подошли к анализу достигнутого и главный упор

сделали на освоение приемов работы тех коллективов, которые своим

трудом в аналогичных условиях добились высоких результатов.

Практика убедительно показывает, что только те командиры,

штабы и политорганы, которые повседневно занимаются аналитической

деятельностью, систематизируют факты и дают им научное

обоснование, способны делать правильные выводы, принимать верные решения,

добиваться высокой действенности и результативности своей работы»

Правильно поступают там, где командиры и политработники

оперативно внедряют опыт лучших в практику обучения и воспитания воинов,

где этот процесс находит достойное отражение в соответствующих

планах.

Дело в том, что опыт нередко ограничен во времени, он

способен морально устаревать. Поэтому выявление, изучение, обобщение

и внедрение его следует осуществлять в максимально короткие сроки.

Вместе с тем ненужная спешка может дискредитировать нов*

шество.

Опыт ограничен и в пространстве. Он дает должный эффект,

когда используется примерно в аналогичных условиях, правда, с

определенными поправками. А при их резком расхождении опыт может и

вовсе оказаться неприемлемым.

Некоторые офицеры стремятся сразу же все новое внедрять с

помощью приказа или директивы за подписью старшего начальника.

Это не всегда и не везде оправданно. Новое, на первый взгляд

кажущееся исключительно полезным должно пройти тщательную

предварительную проверку на одном-двух кораблях, а лучше — на учебной

материальной части или тренажерах.

Процесс внедрения проходит не всегда гладко, Да это и понятно.

Старое хотя и хуже, но апробировано, многократно проверено, а но-

Командир зенитного ракетного дивизиона старший лейтенант В. Звада —

лучший вахтенный офицер корабля

Фото П. Юрьева

вое нередко таит в себе неожиданные «сюрпризы». К сожалению,

барьеры косности, формализма порой оказываются сильнее потому,

что в стиле работы некоторых офицеров укоренилась привычка

действовать по принципу: чем меньше беспокоишь других, тем меньше

неприятностей себе. Они находят, казалось бы, вполне серьезное

оправдание: «Нарушаются меры безопасности», «Не по инструкции» и

тому подобное. Но ведь новое — это всегда отступление от

каких-либо отживших, устаревших правил. Здесь важно четко и грамотно

определить для каждого конкретного случая, насколько весомо и

убедительно обоснованы предлагаемые изменения.

Боязнь эксперимента, нежелание искать новые пути решения

стоящих задач наносят непоправимый ущерб боевой выучке, ведут к

упрощенчеству в учебе, отрыву от насущных требований сегодняшнего дня.

Повседневная практика требует постоянного поиска новых форм

и методов повышения качества боевой учебы личного состава. Здесь

многое зависит от настойчивости офицеров, их целеустремленности,

умения определить главное, решающее, выполнение которого позволит

надежно обеепечить поддержание высокой боевой готовности

подразделения, корабля, части.

Только глубокая компетентность офицера, его умение

использовать достижения науки, превращать знания в конкретные дела

составляют фундамент и новаторского мышления, и новаторского

действия, Деловой, целенаправленный подход к внедрению нового *— шаг

к ускорению в решении учебно-боевых задач»

Чтобы избежать просчетов, необходимо принципиально и

самокритично переосмыслить с позиций современных требований

проделанную работу, ее результаты, взыскательно оценить достигнутое, вскрыть

и активно реализовать неиспользованные резервы и возможности.

Следует тщательно, как того требуют решения XXVII съезда

КПСС, разобраться во всем, что мешает оперативному освоению

передового опыта, определить, что взять на вооружение, а от чего

отказаться. Энергичнее изыскивать методы и способы наиболее

эффективного использования оружия и техники, их скоростных, маневренных и

других характеристик для поражения цели на больших дальностях, с

первого пуска, залпа, захода, выстрела, очереди. Для этого, как никогда

ранее, важно выявлять новое, прогрессивное в овладении оружием и

техникой, глубоко анализировать итоги ратного труда, обобщать

положительный опыт и делать все, чтобы он получил широкое

распространение на флотах, Неустанный поиск, стремление находить резервы

там, где, казалось бы, они уже исчерпаны, неминуемо приведет к

успеху. И начинать нужно сегодня, сейчас.

Необходимо прежде всего тщательно организовать учебный

процесс, всесторонне готовиться к занятиям, тренировкам и учениям,

непрерывно улучшать методику обучения и воспитания, всемерно

искоренять послабления и упрощенчество.

Выполнение требования партии об активизации человеческого

фактора, достижение такого положения, чтобы каждый на своем месте

работал добросовестно и с полной отдачей, — верный путь к решению

сложных и масштабных задач в новом учебном году.

Главное в стиле всей повседневной деятельности каждого офицера

и любого начальника — стремление в кратчайший срок взять на

вооружение то, что проверено практикой и доказало свою

эффективность. От того, как они поведут дело, как будут внедрять и обобщать

все новое и передовое в организации боевой и политической

подготовки, зависит конечный результат боевой учебы и состояние

боеготовности подразделения| корабля, части.

ПОЛИТИЧЕСКУЮ УЧЕБУ -

НА УРОВЕНЬ

СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПАРТИИ

РЕШЕНИЯ

XXVII СЪЕЗДА

КПСС-

ВЖИЗНЬ!

Контр-адмирал В. ЛОСИКОВ,

начальник отдела пропаганды и агитации —

заместитель начальника политуправления ВМФ

НОВИЗНА, масштабность и сложность задач, выдвинутых XXVII съездом КПСС,

требуют от воинов армии и флота, как и от всех советских людей,

напряженного труда, прочной идейной убежденности, сознательности, общественной

активности, инициативы. Чем выше их сознательность, чем крепче глубинные,

мировоззренческие устои, тем успешнее будет идти ускорение. Поэтому тесная связь с жизнью,

единство слова и дела — главное в идейно-политическом воспитании. «Надо

исходить из того, — подчеркивалось на июньском (1986 г.) Пленуме ЦК КПСС, — что

со сложностью задач в социально-экономической и духовной сферах будут нарастать

требования и к идеологической работе» !.

Командиры, политорганы, партийные организации, руководствуясь этими

установками ленинской партии, стремятся сделать все необходимое для того, чтобы

придать всему процессу воспитания подлинно творческий, новаторский характер, поднять

его на уровень задач, стоящих перед вооруженными защитниками Родины в условиях

обострившейся по вине США и блока НАТО международной обстановки.

Анализ итогов истекшего учебного года свидетельствует о новых положительных

тенденциях в системе политической подготовки всех категорий личного состава

Военно-Морского Флота. В ней полнее учитываются особенности внутренней и

международной жизни. Повышается идейно-теоретическая закалка руководителей, ха-

хартерными чертами которых становятся близость к людям, правдивость,

объективность в оценке состояния дел на кораблях и в частях.

Абсолютное большинство воинов твердо усвоили программный материал.

Заметно повысился их интерес к изучению марксистско-ленинской теории, материалов

XXVII съезда партии, вопросов ускорения социально-экономического развития страны,

перестройки всех сторон общественно-политической жизни советского общества,

дальнейшей его демократизации и углубления социалистического самоуправления народа,

внешнеполитической стратегии КПСС и ее военной политики, повышения роли

партии, уровня ее политической и организаторской деятельности.

Усилился спрос за качество и эффективность политической учебы со стороны

политорганов и партийных организаций. Офицеры политорганов стали активнее

работать на местах, оказывать конкретную помощь пропагандистам в подготовке и

проведении занятий. Все большее участие в этой работе принимают офицеры штабов,

флагманские специалисты.

Задающим генератором и аккумулятором передового опыта в

идейно-политическом воспитании воинов, к примеру, выступает отдел пропаганды и агитации

Балтийского флота. Здесь добиваются, чтобы политорганы проявляли постоянную и

предметную заботу об оперативном политическом информировании штатных и нештатных

пропагандистов, обобщении и внедрении передовой методики пропаганды лучших из

них. На флоте прочно вошли в практику показные занятия, открытые уроки для

пропагандистов, групповые и индивидуальные консультации. Отдел помогает

командирам и политорганам в организации действенной идеологической работы, постановке

1 Коммунист, 1986. N& 10. с. 32.

политической учебы. В этих целях созданы и активно действуют учебно-методические

кабинеты, регулярно издаются брошюры, альбомы, плакаты, другие справочно-инфор-

мационные материалы в помощь пропагандистам. В этом году здесь обобщен и

распространен положительный опыт работы командиров, политорганов и партийных

организаций но повышению эффективности политических занятий в деле укрепления

дисциплины, сплочения воинских коллективов. Вопросы улучшения политической

подготовки, обеспечения ее влияния на конкретные слагаемые боевой готовности

регулярно в течение года обсуждались в партийных и комсомольских организациях,

на военном совете флота.

Все это положительно воздействует на ход учебно-воспитательного процесса, на

качество боевой учебы.

Командиры, политорганы, партийные организации на флотах, руководствуясь

известным ленинским положением о том, что идейно-политическое направление

лекций всецело определяется составом лекторов, больше внимания стали уделять

подбору и подготовке руководителей групп политической учебы.

На многих кораблях, в частях и учреждениях утвердилась практика

обсуждения в партийных организациях кандидатур коммунистов, рекомендуемых

руководителями групп политзанятий. Это позволяет в значительной мере избежать назначения

случайных или слабоподготовленных людей нештатными пропагандистами, а также

повышает их ответственность за успешное выполнение возложенных обязанностей.

Вместе с тем возрастает и роль партийных организаций в улучшении политической

учебы. Ведь, рекомендовав того или иного товарища руководителем группы, они

должны следить за его творческим ростом, спрашивать с него, поправлять, оказывать

помощь. Так, на Тихоокеанском флоте в минувшем году на заседаниях парткомов,

партбюро, на партийных собраниях были заслушаны отчеты около 55% членов КПСС,

являющихся нештатными пропагандистами.

Особенно заметны качественные изменения в системе подготовки

пропагандистских кадров в послесъездовский период. Поучительный опыт, к примеру, накоплен в

частях ВВС СФ (начальник отделения пропаганды и агитации — заместитель

начальника политотдела полковник Ю. Солод). Здесь хорошо налажена идейно-теоретическая

и методическая подготовка пропагандистов. Регулярно проводятся семинары,

инструктажи, а также политическое информирование руководителей групп, распространяется

опыт лучших из них. Для молодых пропагандистов организуются взаимные посещения

лекций, семинаров, групповые и индивидуальные консультации, показные занятия,

так называемые открытые уроки и т. п.

Такая постановка дела на многих кораблях и в частях дает положительные

результаты. За последнее время в целом в Военно-Морском Флоте улучшился состав

нештатных пропагандистов. Умелыми руководителями групп являются А. Воеводенко,

В. Колпаков, С. Карпушин, В. Скрылев, Д. Мехряков, А. Гусев, А. Смирнов и другие.

Заслуживает одобрения практика проведения занятий в группе старшинского

состава командиром корабля офицером А. Персияновым. Первостепенную роль он

отводит индивидуальной воспитательной работе, стремится лучше узнать деловые,

политические и моральные качества, характер, достоинства и недостатки каждого

военнослужащего. Вдумчиво и внимательно анализирует условия, в которых жил и

трудился до призыва подчиненный, изучает его наклонности, увлечения, семейное

положение, помогает каждому и добрым советом, и строгой требовательностью. Знание

индивидуальных особенностей слушателей позволяет руководителю группы находить

наиболее верные пути воздействия на них с целью воспитания дисциплинированности,

своевременного предупреждения проступков. Не случайно все старшины этого

экипажа — отличники боевой и политической подготовки. Корабль не первый год

находится в числе передовых на Каспийской флотилии.

Предметом особой заботы политорганов и партийных организаций является

политическая учеба на кораблях, находящихся в длительном плавании. Многое

делается в этом направлении на Северном и Черноморском флотах. Офицеры

политуправлений и политотделов регулярно выходят в море, оказывают практическую помощь

пропагандистам в организации идеологической работы в ходе выполнения сложных и

ответственных задач океанских походов.

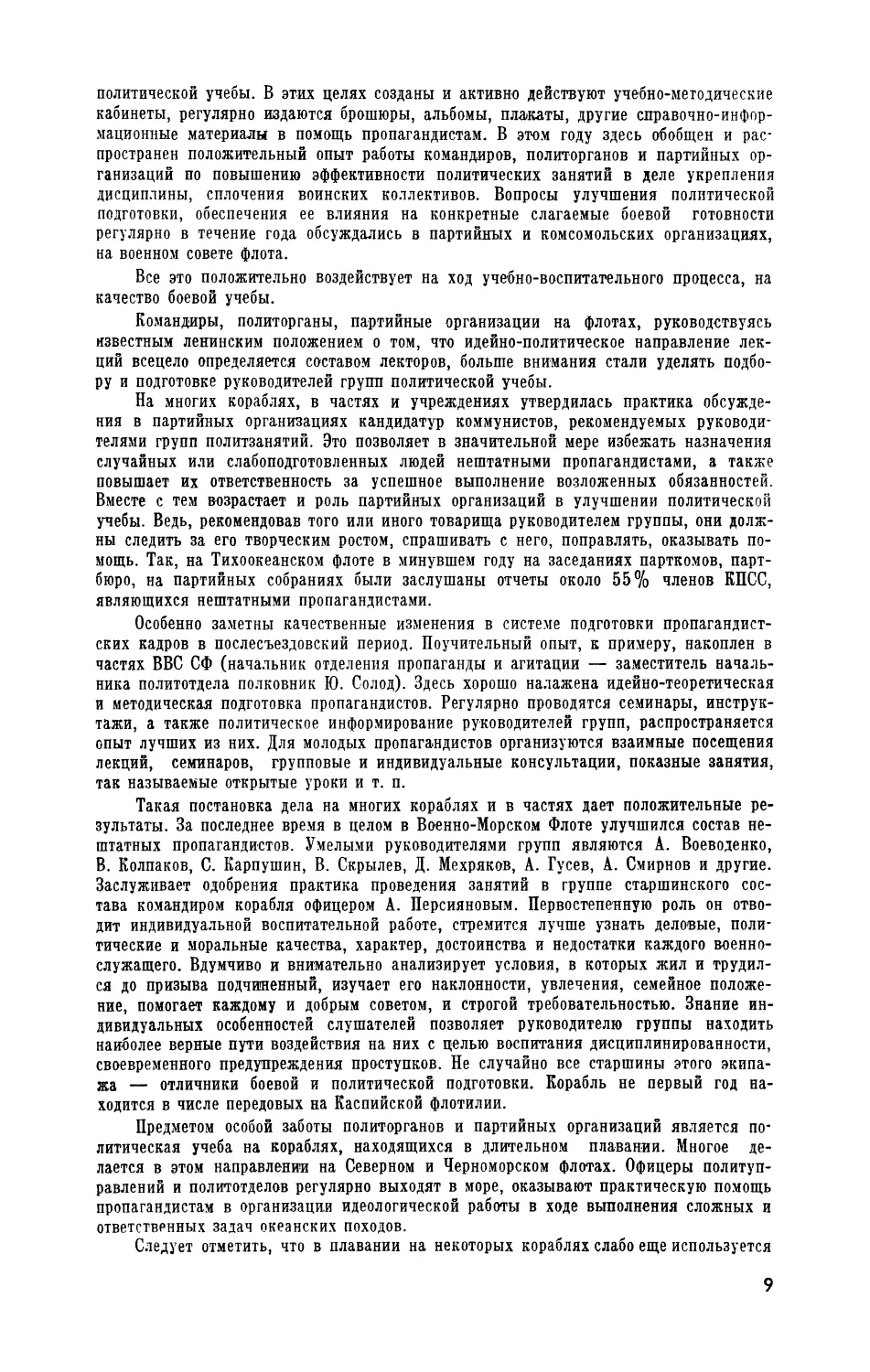

Следует отметить, что в плавании на некоторых кораблях слабо еще используется

Политинформация в полевых условиях

Фото Ю. Пахомова

материальная база идеологической работы. В политорганах имеются немалые

резервы по повышению качества обучения руководителей групп, обеспечению их

методическими и другими пособиями в условиях длительного плавания.

Мерилом успеха идеологической работы были и остаются конкретные дела,

когда принимаемые меры по совершенствованию политической учебы помогают

слушателям претворять в жизнь решения партии, занимать активную жизненную по-

зшцпо.

На тактических, командно-штабных учениях, в океанских плаваниях, при

выполнении огневых и других учебно-боевых задач личный состав показал возросшее

боевое мастерство, морскую и летную выучку. Абсолютное большинство соединений,

кораблей и частей флота успешно справились с поставленными задачами. С высоким

подъемом выполняют планы боевой подготовки воинские коллективы, где служат ,

офицеры В. Аскаров, В. Гончарук, Н. Ильин, В. Гусар, А. Лютин, А. Остапчук, А.

Терешков.

Вместе с тем анализ положения дел в ряде соединений, частей и кораблей

свидетельствует, что требования XXVII съезда КПСС о необходимости перестройки

системы политической учебы, призванной вооружать коммунистов, всех воинов умением

политически зрело мыслить и действовать, выполняются не всеми. Кое-где еще

отдельные коммунисты-руководители продолжают работать по-старому, привычными

методами, не дающими положительных результатов в решении воспитательных задач,

выдвигаемых жизнью. Медленно изживаются формализм, назидательность в

идеологической, массово-политической работе. Не всегда пропагандистское слово отражает

острые вопросы, возникающие во флотских коллективах. Зачастую о состоянии

воспитательной работы с личным составом судят по количеству проведенных

мероприятий. Вместо жишого общения с людьми, доверительное и откровенного разговора с

вими отдельные командиры и политработники делают упор на изучение и составление

бумаг.

К ирш*еру, в возигротделб, еде служит офицер В. Кормин, было

заведено 57 «пухлых» дел, в том числе 14 по вопросам идеологической работы. Однако

в беседах с офицерами этого политотдела выявилось, что они очень слаба знают об-

становку на кораблях. Подобный стиль в организации идейно-воспитательной работы

порочен тем, что при нем «бумага» заслоняет человека, что он не позволяет решать

реальные проблемы боевой учебы, быта и досуга личного состава и в котде концов

приводит к серьезным издержкам.

Итоги учебного года показывают, что на некоторых кораблях и в частях

слабо устраняются недостатки по отдельным видам боевой подготовки, медленно

сокращаются предпосылки к авариям и происшествиям, не проявляется должная

настойчивость в укреплении дисциплины. И одной из причин имеющихся упущений

является то, что здесь не преодолен до конца отрыв политической подготовки от хода

и результатов боевой учебы. Бывают случаи, когда отдельным военнослужащим на

семинарах выставляют высокие оценки, хотя они совершают дисциплинарные

проступки, не повышают классность, отстают в социалистическом соревновании,

пассивны в общественной жизни. Такая практика осуждена. Но велика, видимо, сила

инерции.

Не все пропагандисты остро реагируют на характер обостряющейся

идеологической борьбы на международной арене, слабо увязывают материалы занятий с

фактами, показывающими усилени-е агрессивности реакционных сил империализма во

главе с США. Многие недостатки в политической учебе всех категорий личного

состава можно объяснить встречающимися еще ошибками в подборе, слабой подготовкой

пропагандистского актива, отсутствием к ним должного внимания со стороны

соответствующих политорганов и партийных организаций.

Командиры и политработники не создают порой руководителям групп

необходимых условий для успешного выполнения возложенных на них обязанностей, не

всегда им предоставляют выделяемое распорядком дня время для самостоятельной

работы. В некоторых коллективах не воздается должное лучшим пропагандистам,

иногда обходят молчанием их напряженный труд и передовой опыт. Не везде остро и

принципиально оцениваются упущения в политучебе.

В отдельных политорганах не получают надлежащей помощи добросовестные,

но малоопытные руководители групп. Медленно совершенствуется

идейно-теоретическая и особенно методическая подготовка этой категории офицеров. Нередко вся

организация их учебы сводится к кратким инструктажам по материалам журнала

«Коммунист Вооруженных Сил» и общим указаниям. Поэтому не случайно на таких

занятиях царит скука, они не затрагивают ни ума, ни сердца воинов.

Эти недостатки в ходе проверок в той или иной мере отмечались в частях, где

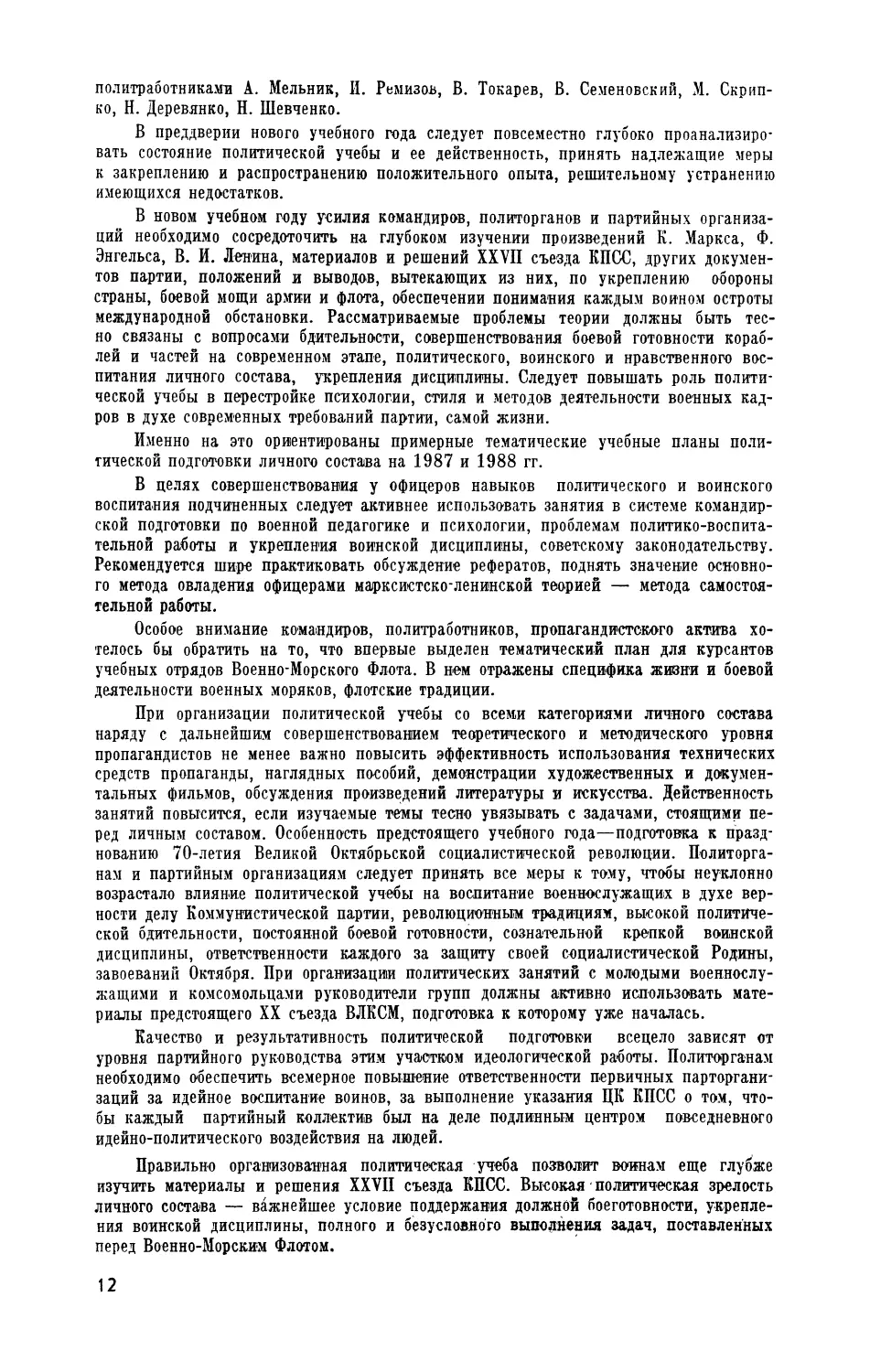

Пропагандист корабля капитан 3 ранга А. Бичаев оказывает методическую

помощь руководителю группы политзанятий капитан-лейтенанту В. Макееву

Фото П. Александрова

политработниками А. Мельник, И. Ремизов, В. Токарев, В. Семеновский, М. Скрип-

ко, Н. Деревянко, Н. Шевченко.

В преддверии нового учебного года следует повсеместно глубоко

проанализировать состояние политической учебы и ее действенность, принять надлежащие меры

к закреплению и распространению положительного опыта, решительному устранению

имеющихся недостатков.

В новом учебном году усилия командиров, политорганов и партийных

организаций необходимо сосредоточить на глубоком изучении произведений К. Маркса, Ф.

Энгельса, В. И. Левина, материалов и решений XXVII съезда КПСС, других

документов партии, положений и выводов, вытекающих из них, по укреплению обороны

страны, боевой мощи армии и флота, обеспечении понимания каждым воином остроты

международной обстановки. Рассматриваемые проблемы теории должны быть

тесно связаны с вопросами бдительности, совершенствования боевой готовности

кораблей и частей на современном этапе, политического, воинского и нравственного

воспитания личного состава, укрепления дисциплины. Следует повышать роль

политической учебы в перестройке психологии, стиля и методов деятельности военных

кадров в духе современных требований партии, самой жизни.

Именно на это ориентированы примерные тематические учебные планы

политической подготовки личного состава на 1987 и 1988 гг.

В целях совершенствования у офицеров навыков политического и воинского

воспитания подчиненных следует активнее использовать занятия в системе

командирской подготовки по военной педагогике и психологии, проблемам

политико-воспитательной работы и укрепления воинской дисциплины, советскому законодательству.

Рекомендуется шире практиковать обсуждение рефератов, поднять значение

основного метода овладения офицерами марксистско-ленинской теорией — метода

самостоятельной работы.

Особое внимание командиров, политработников, пропагандистского актива

хотелось бы обратить на то, что впервые выделен тематический план для курсантов

учебных отрядов Военно-Морского Флота. В нем отражены специфика жизни и боевой

деятельности военных моряков, флотские традиции.

При организации политической учебы со всеми категориями яичного состава

наряду с дальнейшим совершенствованием теоретического и методического уровня

пропагандистов не менее важно повысить эффективность использования технических

средств пропаганды, наглядных пособий, демонстрации художественных и

документальных фильмов, обсуждения произведений литературы и искусства. Действенность

занятий повысится, если изучаемые темы тесно увязывать с задачами, стоящими

перед личным составом. Особенность предстоящего учебного года—подготовка к

празднованию 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Политорга-

нам и партийным организациям следует принять все меры к тому, чтобы неуклонно

возрастало влияние политической учебы на воспитание военнослужащих в духе

верности делу Коммунистической партии, революционным традициям, высокой

политической бдительности, постоянной боевой готовности, сознательной крепкой воинской

дисциплины, ответственности каждого за защиту своей социалистической Родины,

завоеваний Октября. При организации политических занятий с молодыми

военнослужащими и комсомольцами руководители групп должны активно использовать

материалы предстоящего XX съезда ВЛКСМ, подготовка к которому уже началась.

Качество и результативность политической подготовки всецело зависят от

уровня партийного руководства этим участком идеологической работы. Политорганам

необходимо обеспечить всемерное повышение ответственности первичных

парторганизаций за идейное воспитание воинов, за выполнение указания ЦК КПСС о том,

чтобы каждый партийный коллектив был на деле подлинным центром повседневного

идейно-политического воздействия на людей.

Правильно организованная политическая учеба позволит воинам еще глубже

изучить материалы и решения XXVII съезда КПСС. Высокая политическая зрелость

личного состава — важнейшее условие поддержания должной боеготовности,

укрепления воинской дисциплины, полного и безусловного выполнения задач, поставленных

перед Военно-Морским Флотом.

12

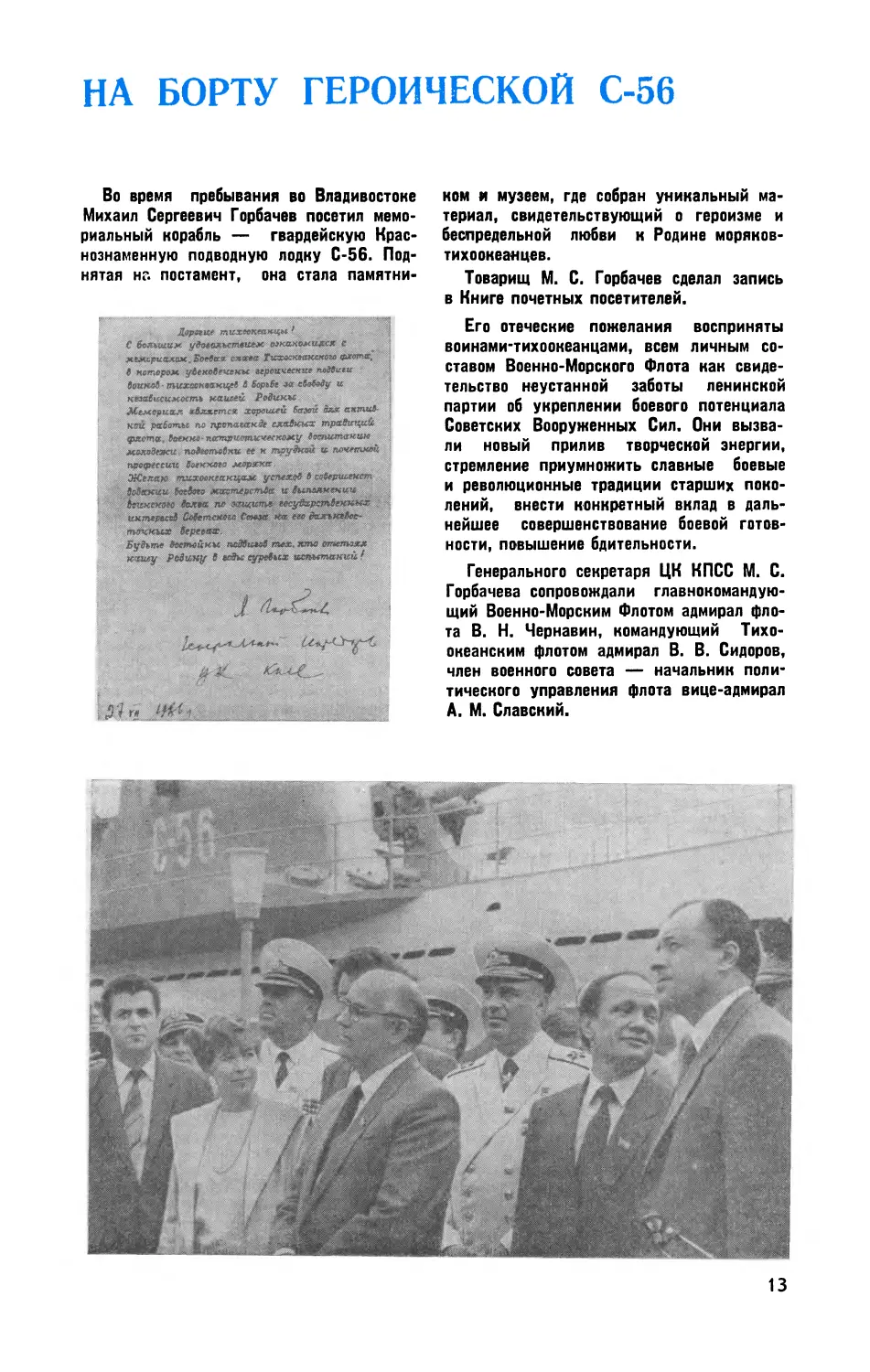

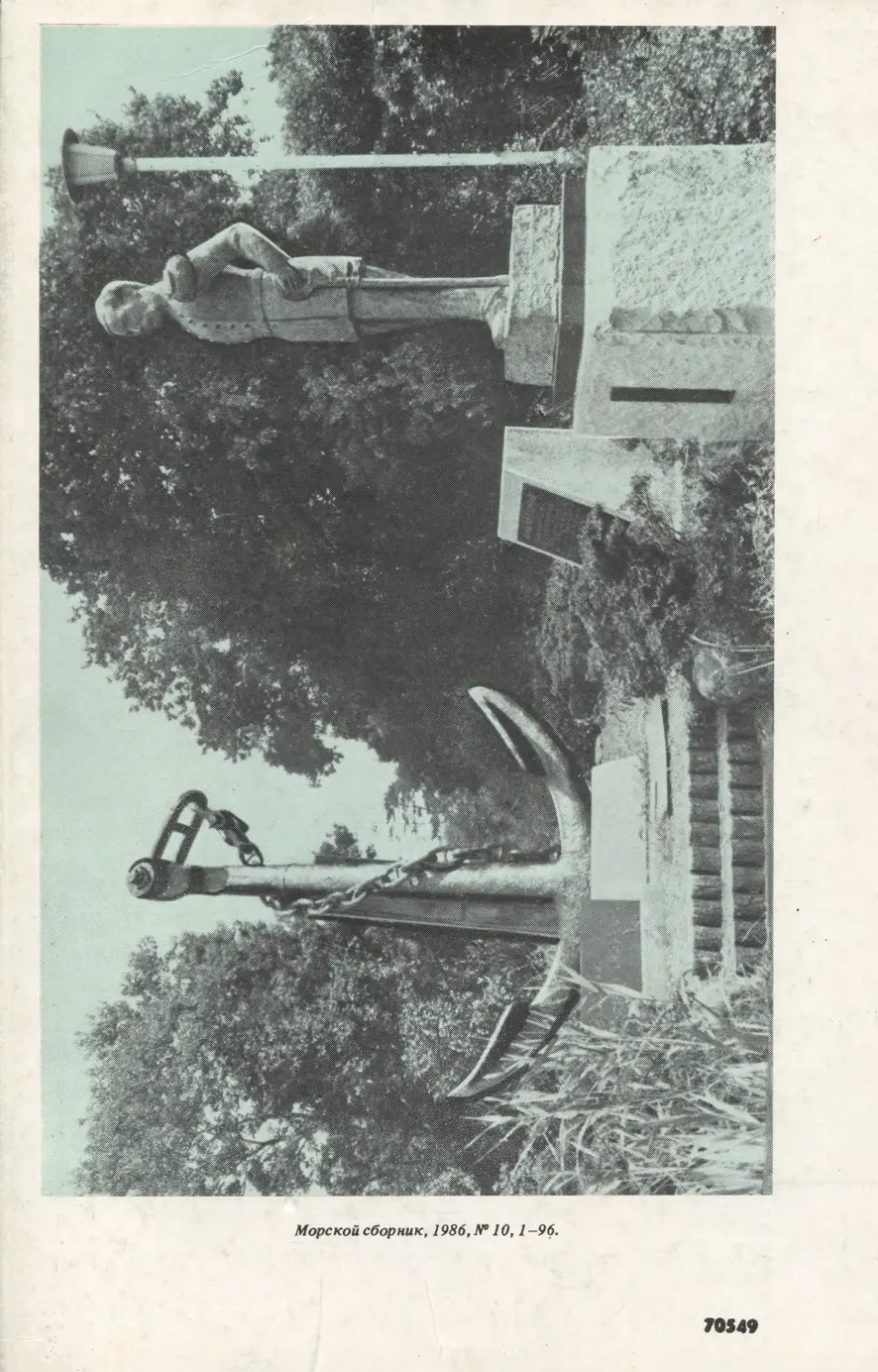

НА БОРТУ ГЕРОИЧЕСКОЙ С-56

Во время пребывания во Владивостоке

Михаил Сергеевич Горбачев посетил

мемориальный корабль — гвардейскую

Краснознаменную подводную лодку С-56.

Поднятая нг. постамент, она стала памятни-

€ большим, удо«<1лъст.4иеяс вжахмсиясх с

жыыри.ала>с.Во*ессх сяасю Тъ&жкеакекйго даго

$ котором у&екоЪечвгсьс троикеекие ne&Sutu

кез&бксимоопь кссихей Родикы

Меморшхл х,6лжетск хорошей Ваэвй Зях ах

Ktru pttSom.bc по TtytmatccKde cxttStcux

фЛ0Тп&, faeKXO-TicempiwmwtCKOXtf Шпшп&кг&м

молодежи, подготлЬки её к трудной- и- пекетквй

профессии SotKKuw м&рхка.

Желкю т&эсоогиакцам успехов б сайершенст.

йобажкъс foefoto м&сгъерсУпДа и £ыт%алчек1£и

Ьникского Gojtta пе эущктг у

tsamtpttad CefcmcttetQ Coma tea tee

точных ftpetecx.

Будьте дгхтейкье гьоЗбюоб тек, xnwr

кашу Родину 8 B

ком if музеем, где собран уникальный

материал, свидетельствующий о героизме и

беспредельной любви к Родине моряков-

тихоокеамцев.

Товарищ М. С. Горбачев сделал запись

в Книге почетных посетителей.

Его отеческие пожелания восприняты

воинами-тихоокеанцами, всем личным

составом Военно-Морского Флота как

свидетельство неустанной заботы ленинской

партии об укреплении боевого потенциала

Советских Вооруженных Сил. Они

вызвали новый прилив творческой энергии,

стремление приумножить славные боевые

и революционные традиции старших

поколений, внести конкретный вклад в

дальнейшее совершенствование боевой

готовности, повышение бдительности.

Генерального секретаря ЦК КПСС М. С.

Горбачева сопровождали

главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал

флота В. Н. Чернавин, командующий

Тихоокеанским флотом адмирал В. В. Сидоров,

член военного совета — начальник

политического управления флота вице-адмирал

А. М. Славский.

13

Флотская хроника

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

МНОЖАТСЯ РЯДЫ МАСТЕРОВ

ВОЕННОГО ДЕЛА на атомной подводной лодке —

инициаторе социалистического

соревнования в Военно-Морском Флоте. Сейчас на

корабле таких специалистов более

тридцати. Их подготовка — результат

продуманной работы командира атомохода

капитана 1 ранга В. Иванова, его

заместителя по политической части капитана 2

ранга В. Киданова, командиров боевых

частей, партийных и комсомольских

активистов. Рядом с опытными воинами —

молодые офицеры. Например, старший

лейтенант Л. Сидоров.

НОВЫЙ ТАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

применения оружия опробовали торпедисты

гвардейского ВПК «Гремящий». В его

разработке вместе с флагманским специалистом

участвовал командир БЧ-3 гвардии

старший лейтенант А. Новичихин. Офицер

возглавляет одно из лучших подразделений,

многое, делает для совершенствования

выучки, организованности, укрепления

дисциплины подчиненных. Это сыграло свою

роль в решении старшего начальника

доверить важную задачу гвардейцам.

И вот корабль в море. Условный

противник попытался перехватить инициативу,

нанести удар по ВПК. Но командир

«Гремящего» офицер В. Глущенко правильно

оценил обстановку, принял грамотное

решение. Корабль занял выгодную позицию,

произвел торпедный залп, который оценен

высшим баллом.

УМЕЛО ДЕЙСТВОВАЛ НА УЧЕНИИ

экипаж противолодочного самолета, где

командиром летчик-снайпер подполковник

Г. Рубцов. Самые трудные задания

поручают этому коллективу, и он всегда

справляется с ними с честью. Отличились также

авиаторы, руководимые офицерами Ю. Ва~

ракосовым, П. Ерошенко, А. Кудашкиным,

В. Першиным.

Достижениям противолодочников

способствовали многие факторы. В частности,

активная партийно-политическая работа,

социалистическое соревнование. Так,

офицеры А. Ширяев, М. Герасев, Р. Олейник,

В. Онищенко помогли воинам взять на

период учений напряженные, но реальные

обязательства, участвовали в пропаганде

передового опыта.

Бесперебойно обслуживали технику

наземные специалисты, возглавляемые

майорами А. Миловановым и А. Первушиным.

СВЯТО ЧТУТ И ПРИУМНОЖАЮТ

ТРАДИЦИИ ФРОНТОВИКОВ воины части, где

служит офицер В. Мухин. Здесь оборудована

комната боевой славы, подобраны

экспонаты, рассказывающие о героическом

прошлом и настоящем армии и флота.

Проходят встречи с ветеранами войны и

труда. Каждое мероприятие

предусматривает большой разговор о верности

военной присяге, неукоснительном соблюдении

требований уставов, инструкций,

необходимости крепкой дисциплины, высокой

организованности, строгого порядка. Ветерану

обязательно рассказывают о положении

дел в коллективе. Выступая перед

воинами, фронтовики стараются вести речь так,

чтобы их слова запали в душу моряков,

вызывали стремление быть похожими на

отцов и дедов.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

НАСТОЙЧИВО ПЕРЕСТРАИВАЮТ СТИЛЬ

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ активисты

противолодочного крейсера

«Новороссийск». В чем суть их опыта? Прежде

всего в повороте к людям, к живому делу,

в стремлении не упускать из поля зрения

каждого воина. Точное воздействие на

конкретную аудиторию, будь то офицеры

или мичманы, матросы или старшины, учет

их запросов, интересов, обеспечение

обратной связи — все это принимают во

внимание командир ПКР делегат XXVII съезда

КПСС капитан 1 ранга Е. Литвиненко,

политработники, члены парткома. На корабле

умело, дохбдчиво разъясняют решения

партийного съезда, проблемы ускорения.

Больше стало откровенности на

политзанятиях, хорошо трудятся агитаторы.

Коммунисты-руководители часто встречаются с

людьми, советуются с ними, вместе ищут

пути решения поставленных задач.

БОЛЬШУЮ ЗАБОТУ О ПАРТИЙНОМ

ПОПОЛНЕНИИ ПРОЯВЛЯЮТ в

парторганизации, где на учете состоит капитан 2 ранга

В. Ларионов. Здесь стремятся всемерно

активизировать участие молодых

коммунистов в жизни и деятельности коллектива,

дают им конкретные поручения,

направленные на выполнение задач боевой

учебы, формирование высоких

морально-политических качеств. Старшие стараются

подобрать им такой участок приложения

сил, который бы соответствовал уровню

подготовки, характеру, способностям. Как

и во многих других парторганизациях

флота, здесь целеустремленно проводят курс

КПСС на перестройку, настойчиво борются

с казенщиной, формализмом, со всем, что

устарело, мешает движению вперед.

Обеспечение авангардной роли, личной

примерности молодых коммунистов, привлечение

их к решению насущных проблем рассмат-

14

риваются как важнейшее, непременное

условие успешной реализации установок

XXVII съезда КПСС.

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТ

ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНОЙ БАЗЫ экипаж подводной

лодки, где служит офицер А. Головань.

Нет случаев срыва занятий, возрос

коэффициент полезного действия каждого часа

боевой подготовки. К услугам моряков

кабинеты с действующими макетами

механизмов, устройств и систем, тренажеры,

демонстрационные схемы, методические

разработки. Инструкторы всегда подберут

нужные наглядные пособия, подготовят к

работе материальную часть. Все это

позволяет добиваться высокого качества

обучения воинов. Недавно они решали

очередную задачу, требующую особого

мастерства, выдержки. Предстояло

обнаружить «противника», выявить главную цель

и нанести по ней удар. Акустик

своевременно доложил командиру о наличии кон-

такта, правильно классифицировал его.

Помог опыт, приобретенный на тренировках.

Спустя считанные минуты командир

получил рекомендации, нужные для выхода в

атаку. Экипаж успешно справился с

заданием.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ АВИАТОРОВ

Н-СКОЙ ЧАСТИ — активное участие в

социалистическом соревновании. Четко

определены его главные цели: обеспечение

постоянной боевой готовности, перекрытие

действующих нормативов, достижение

высоких результатов в учебе, обслуживании

техники и оружия, укреплении воинской

дисциплины, борьбе за безаварийность,

экономию, бережливость.

Отправной точкой каждого этапа

ратного соперничества является взятие высоких,

но посильных обязательств. Ход их

выполнения — под постоянным контролем

командования, партийного бюро,

возглавляемого капитаном В. Вишкиным.

Умело используются возможности

комсомольской организации. Ленинские

задания членам ВЛКСМ — важное дополнение

к социалистическим обязательствам.

ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

ВСЯЧЕСКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ

АВТОРИТЕТ КОМАНДИРОВ И НАЧАЛЬНИКОВ,

воспитывают у личного состава готовность

беспрекословно, точно и в срок выполнять

приказы и распоряжения коммунисты

подводной лодки, где служит офицер В. Тка-

ченко. Партийная организация строго

спрашивает с членов КПСС за упущения

в поддержании уставного порядка,

нарушение расписаний, отрыв моряков от

занятий. Вместе с командиром и

политработником стремится утверждать дисциплину

учебных планов и программ, занятий и

тренировок, несения вахт и нарядов,

атмосферу нетерпимости к любым отклонениям

от требований Корабельного устава.

Важное место занимает пропаганда

ленинских заветов об укреплении

дисциплины, разъяснение задач, вытекающих из

решений XXVII съезда КПСС, июньского

(1986 г.) Пленума ЦК КПСС.

ВЫСОКОЕ ТАКТИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

демонстрирует командир отличного

ракетного крейсера «Грозный» делегат XXVII

съезда КПСС капитан 1 ранга М. Пинчук.

Офицер настойчиво совершенствует

профессиональную выучку, знания и навыки,

борется с условностями и упрощениями,

ищет оригинальные пути выполнения

заданий. Учения здесь проводятся на

сложном тактическом фоне, изобилуют острыми

ситуациями, неожиданными по характеру

вводными. Личный состав Не только

отрабатывает приемы современного

динамичного морского боя, но и приобретает

высокие морально-психологические качества,

в чем немалая заслуга командира корабля.

М. Пинчук умело применяет свой опыт,

способности для правильной организации

боевой подготовки подчиненных, учит их

тому, что необходимо на войне. Для этого

имеются все условия. В распоряжении

личного состава современная техника,

учебная база, различные имитаторы,

позволяющие создать обстановку, близкую к

реальной, боевой.

ПЕРВОЙ РАКЕТОЙ ПОРАЗИЛ ЦЕЛЬ

экипаж самолета, возглавляемый офицером

В. Яковлевым. Перед вылетом авиаторы

тщательно изучили поставленные задачи,

проанализировали тактическую

обстановку, возможные способы преодоления зоны

ПВО «противника», опыт прошлых учений,

опыт фронтовиков. Разработали несколько

вариантов маршрутов, подробно

рассчитали все элементы полета, уяснили порядок

ведения радиообмена, действия при

отражении «атак» перехватчиков. Прошли

тренировку на тренажере и на рабочих

местах в машине.

Свою лепту в успех экипажа внесли

наземные специалисты. Помимо обычных

осмотров и проверок, произвели

необходимые регулировки, проверили связь

бортовых систем ракетоносца с системами

вооружения и т. д. Все работы были

выполнены в строгом соответствии с

требованиями руководящих документов. Техника

не подвела.

СВЫШЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ В ЧИСЛЕ

ПРАВОФЛАНГОВЫХ флотской

художественной самодеятельности народный ансамбль

песни и танца Таллинского матросского

клуба, где начальником капитан 3 ранга Н.

Варбан. Здесь постоянно действуют

вокальный и драматический кружки,

цирковая студия, агитбригада.

Большое внимание уделяется

перестройке, повышению качества, эффективности

работы, разнообразию ее форм и

методов. Недавно здесь состоялся

тематический утренник «Юность обличает

империализм». Прошел Он в виде

театрализованного представления — суда над

злодеяниями ставленников стран капитала, получил

высокую оценку.

15

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

ДРУЖНОЙ СЕМЬЕЙ ЖИВЕТ ЭКИПАЖ

гвардейского ВПК «Красный Кавказ».

Опытные моряки шефствуют над новичками,

помогают им в идейном и

профессиональном росте. Умело ведется идеологическая,

политико-воспитательная работа,

направленная на сплочение моряков. Тон задают

члены агитпропгруппы. Они подсказывают

товарищам, как лучше овладеть

специальностью, быстрее войти в строй, организуют

мероприятия, способствующие укреплению

дружбы. Всегда интересно проходят

Ленинские чтения, тематические вечера,

диспуты, беседы у карты Родины, встречи с

ветеранами войны, дни молодого

матроса.

ВЕРНУЛСЯ ИЗ ПОХОДА В

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ корабль, на котором служит

офицер И. Поляков. Командир, партийные

и комсомольские активисты построили

свою работу так, чтобы каждая миля

плавания использовалась с максимальной

отдачей. В результате возросла выучка

отдельных моряков, расчетов,

подразделений, слаженность экипажа. Каждый

трудился под девизом «Сегодня действовать

лучше, чем вчера, а завтра — лучше, чем

сегодня».

Справиться с намеченным помогло

социалистическое соревнование. Ход его

систематически контролировался, ежедневно

подводились итоги. Критическая оценка

достигнутого, стремление одержать верх над

1оперником позволили, к примеру,

комендорам отлично выполнить артиллерийскую

стрельбу, сделать заметный шаг в

совершенствовании мастерства.

УСПЕШНО ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОЛЕТЫ,

ПОДДЕРЖИВАЮТ АЭРОДРОМ,

САМОЛЕТЫ, ТЕХНИКУ В ПОСТОЯННОЙ БОЕВОЙ

ГОТОВНОСТИ воины подразделения,

возглавляемого офицером В. Штанько. Здесь

четко взаимодействуют все службы,

грамотно эксплуатируется оборудование,

своевременно осуществляются регламентные

работы на спецмашинах и механизмах,

улучшаются оснащение учебных классов и

кабинетов, тренировочные комплексы.

Забота командира, других офицеров о

подчиненных, близость к людям,

взаимопомощь, выручка способствуют

эффективному обучению и воспитанию воинов,

повышению организованности, дисциплины,

сплочению коллектива. Командир,

коммунисты, комсомольские активисты умело

мобилизуют личный состав на

самоотверженный ратный труд, бесперебойное

обеспечение летных смен, высокое качество

обслуживания техники — важные слагаемые

безопасности полётов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УТРЕННИК «Сердца,

горящие отвагой» прошел в части

надводных кораблей... В зале гаснет свет. На

экране — фрагменты документального

фильма о комсомоле. Звучит песня

«Комсомол — моя судьба». Ведущие обращаются

к воинам:

— Нам, советской молодежи, выпало

счастье учиться и работать в стране,

строящей коммунизм. Сегодня в этом зале и на

сцене — комсомольцы 80-х — внуки и

правнуки первых членов РКСМ. Разные

поколения, разные судьбы. Но забота у всех

одна: жила бы страна родная...

Затем выступили офицер В. Нагаев,

заместитель секретаря комитета ВЛКСМ

завода Н. Власенко, кавалер ордена Красной

Звезды старший лейтенант И. Черкашин.

Выполняя интернациональный долг в

Афганистане, Игорь Анатольевич получил

тяжелое ранение. Но мужественный офицер

остался в строю защитников Родины.

Утренник отличался высоким идейным и

эмоциональным настроем, запомнился

морякам.

ТАК ПОСТУПАЮТ СОВЕТСКИЕ МОРЯКИ

МПК СОВЕТСКОГО ВМФ

НАХОДИЛСЯ В ДАЛЬНЕМ ПОХОДЕ, когда

радисты приняли сообщение с

десантного корабля Военно-морского флота ПНР:

один из членов экипажа получил травму,

срочно требуется медицинское

вмешательство. Фельдшер мичман А. Литвин

перешел на шлюпке на десантный

корабль и оказал пострадавшему

необходимую помощь. Польские моряки горячо

поблагодарили друзей по оружию.

НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ДЛИЛАСЬ

ОПЕРАЦИЯ, но состояние больного

продолжало оставаться критическим.

Срочно понадобилась кровь для переливания.

Рядом с подполковником медицинской

службы В. Мичуриным — заведующим

хирургическим отделением госпиталя

находился его заместитель майор

медицинской службы П. Вузов. На счету была

каждая секунда. Вузов предложил взять

у него кровь. Пять раз офицер отдавал

кровь матросу Асану Бейсимбаеву.

Операция прошла успешно. Жизнь больного

была спасена.

ПРИ ПЛАНОВОМ ОСМОТРЕ

ГИДРОСООРУЖЕНИИ морского торгового

порта и прилегающей акватории в

илистом дне было обнаружено несколько

мин, оставшихся со времен войны. Все

работы пришлось прекратить. На место

происшествия прибыла группа водолазов

во главе с офицером А. Дмитриевым —

старшим специалистом отряда

спасательных судов. Первым ушел на глубину

водолаз Ф. Песчанский. Недавно товарищи

поздравили его с юбилеем: двадцать

пять лет назад он впервые спустился под

воду. С тех пор каких только заданий

не выполнял старшина 2-й статьи

запаса. И сейчас он предельно аккуратен.

На прочном тросе медленно

поднимается первая мина, потом вторая... И вот

извлечена последняя. Старший

лейтенант Дмитриев смотрит на часы:

операция заняла всего тридцать минут.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

СОВРЕМЕННОГО

МОРСКОГО БОЯ

Капитан 1 ранга В. АЛЕКСЕЕВ,

кандидат военных наук

БУРНОЕ РАЗВИТИЕ материальной базы вооруженной борьбы на море сказалось

на эволюции военно-морского искусства, на изменениях содержания ряда

категорий и понятий, вызвало появление новых методов, способов и приемов боевых

действий.

Особенно это коснулось тактики — той части военно-морского искусства,

которая наиболее чувствительна к совершенствованию оружия и боевых средств, а

следовательно, форм и методов ведения морского боя. Он представляет собой

«организованное вооруженное столкновение соединений (частей, кораблей) воюющих флотов в

ограниченном районе в течение относительно короткого времени... Ведется в открытом

море (океане) и в прибрежных районах с целью уничтожить (разгромить)

группировку сил флота противника или нанести ей значительное поражение» К Бой все больше

и больше становится совокупностью нескольких согласованных по цели, месту и

времени ударов по противнику.

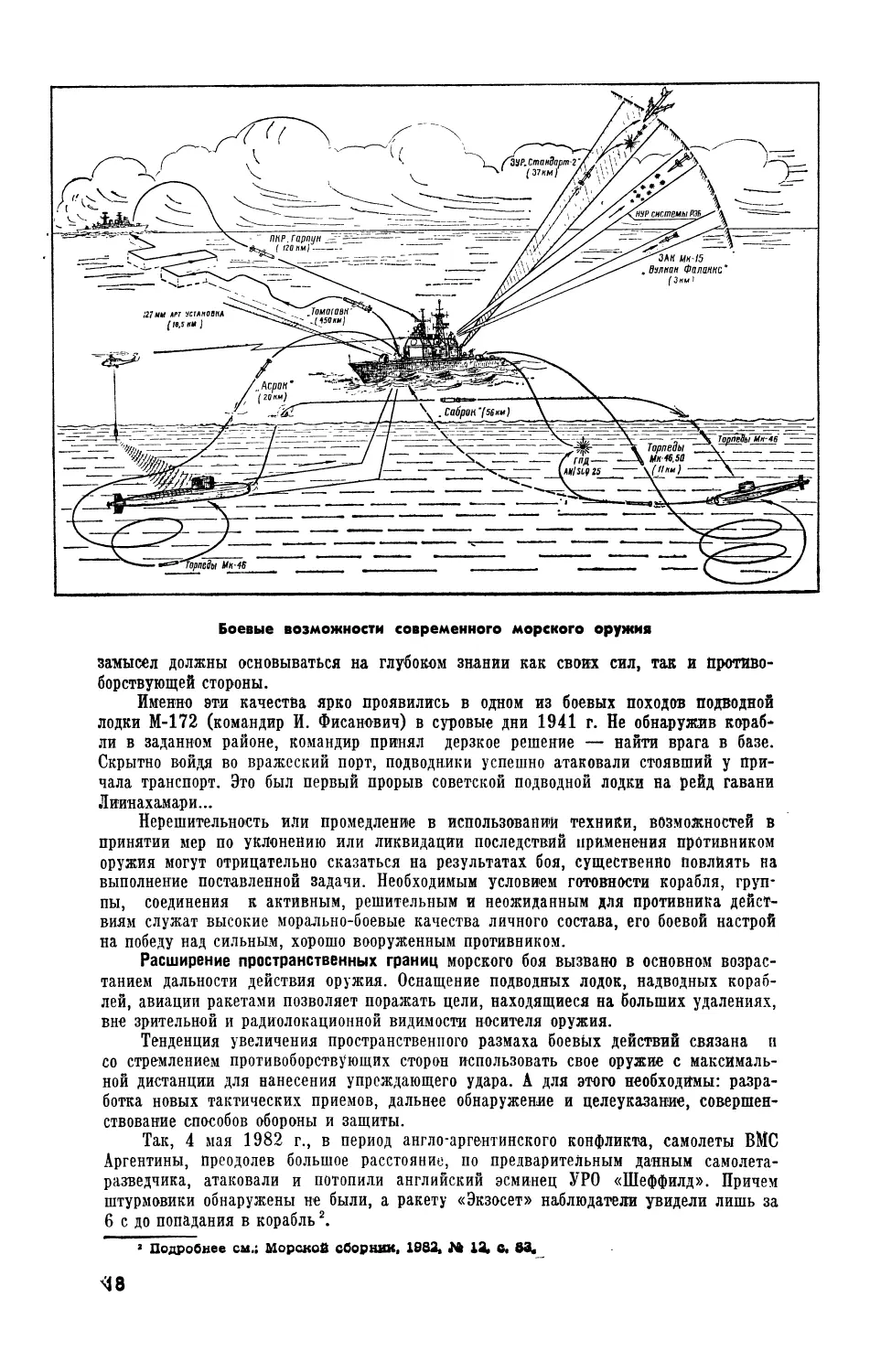

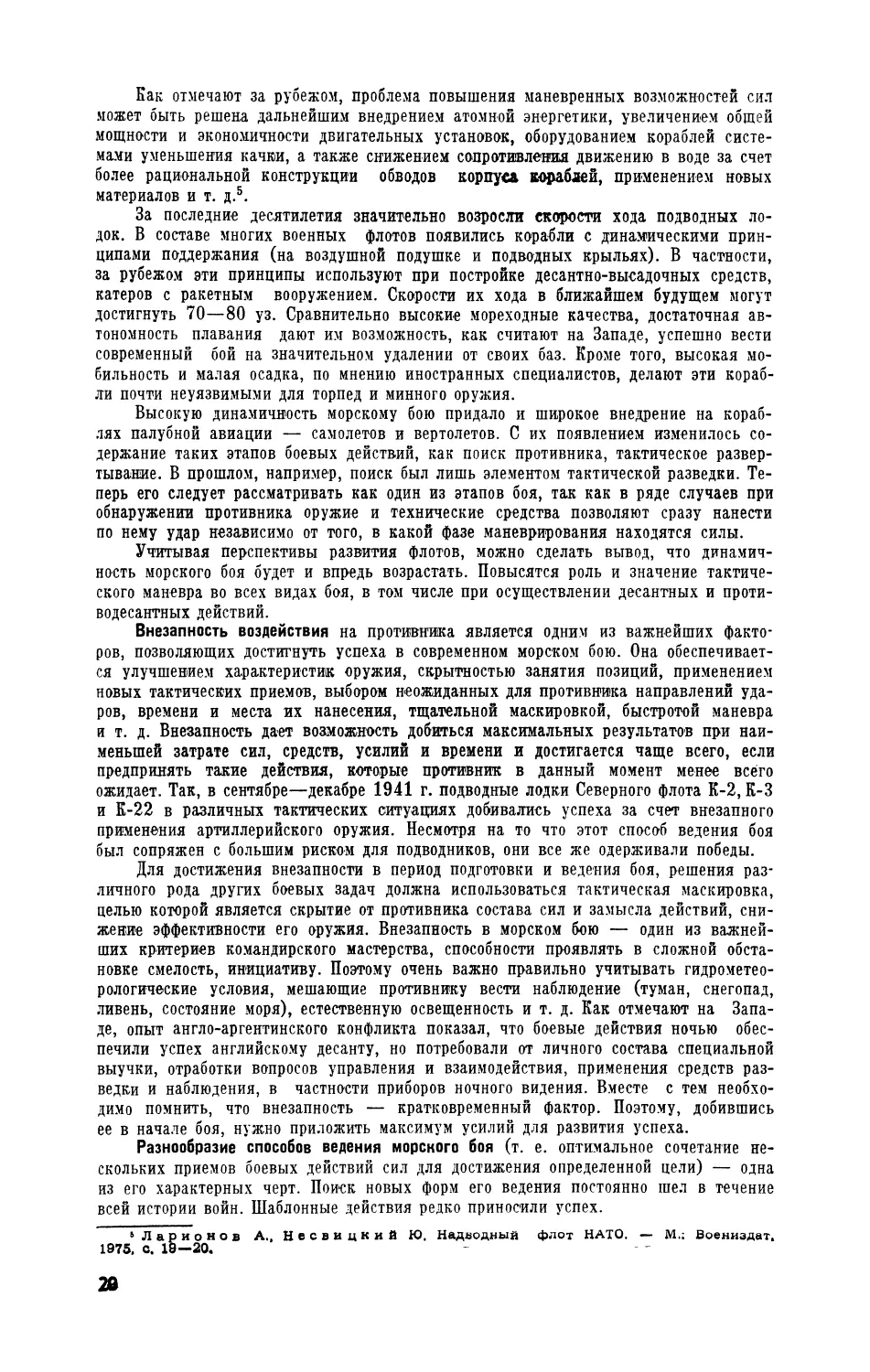

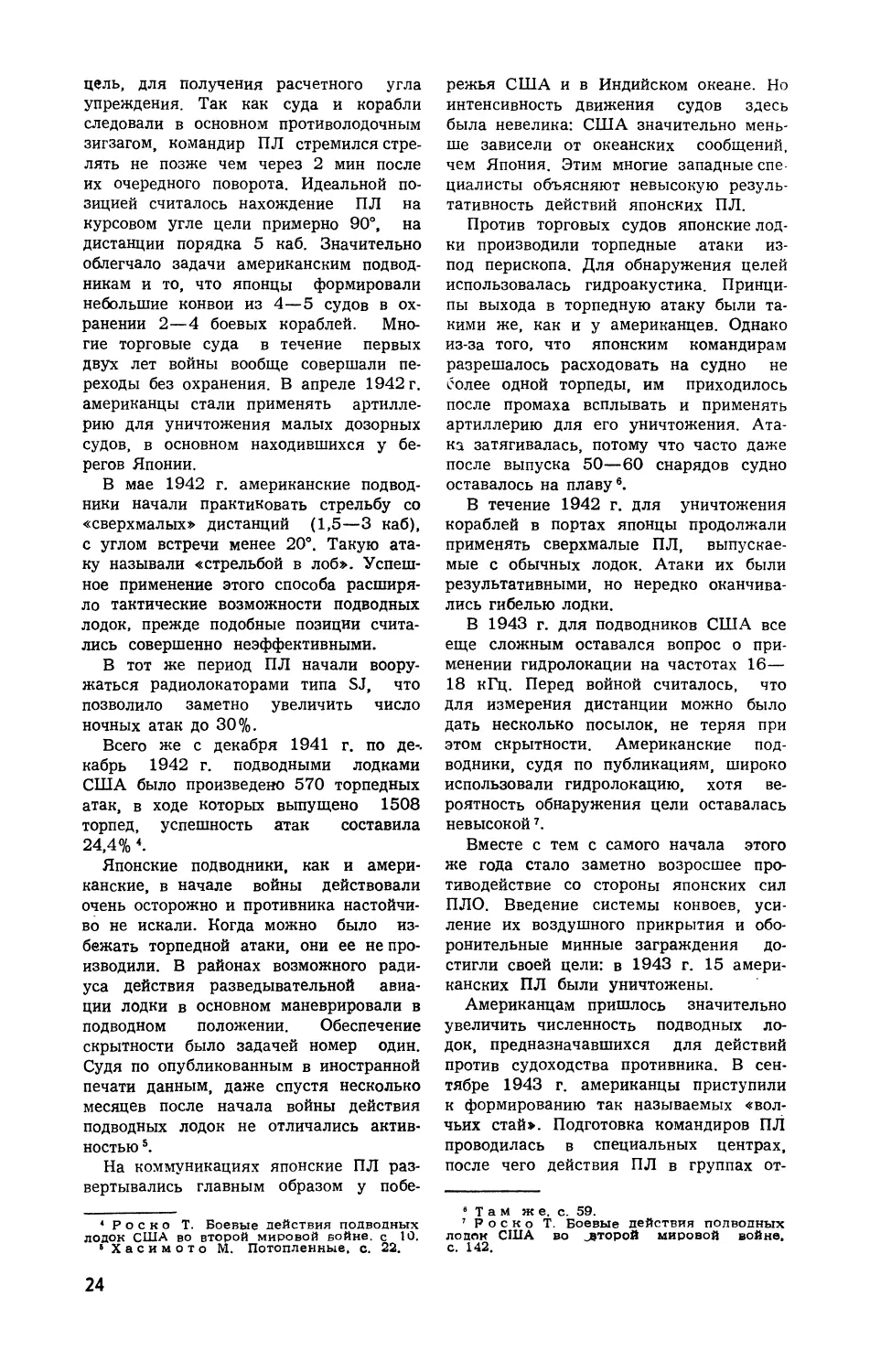

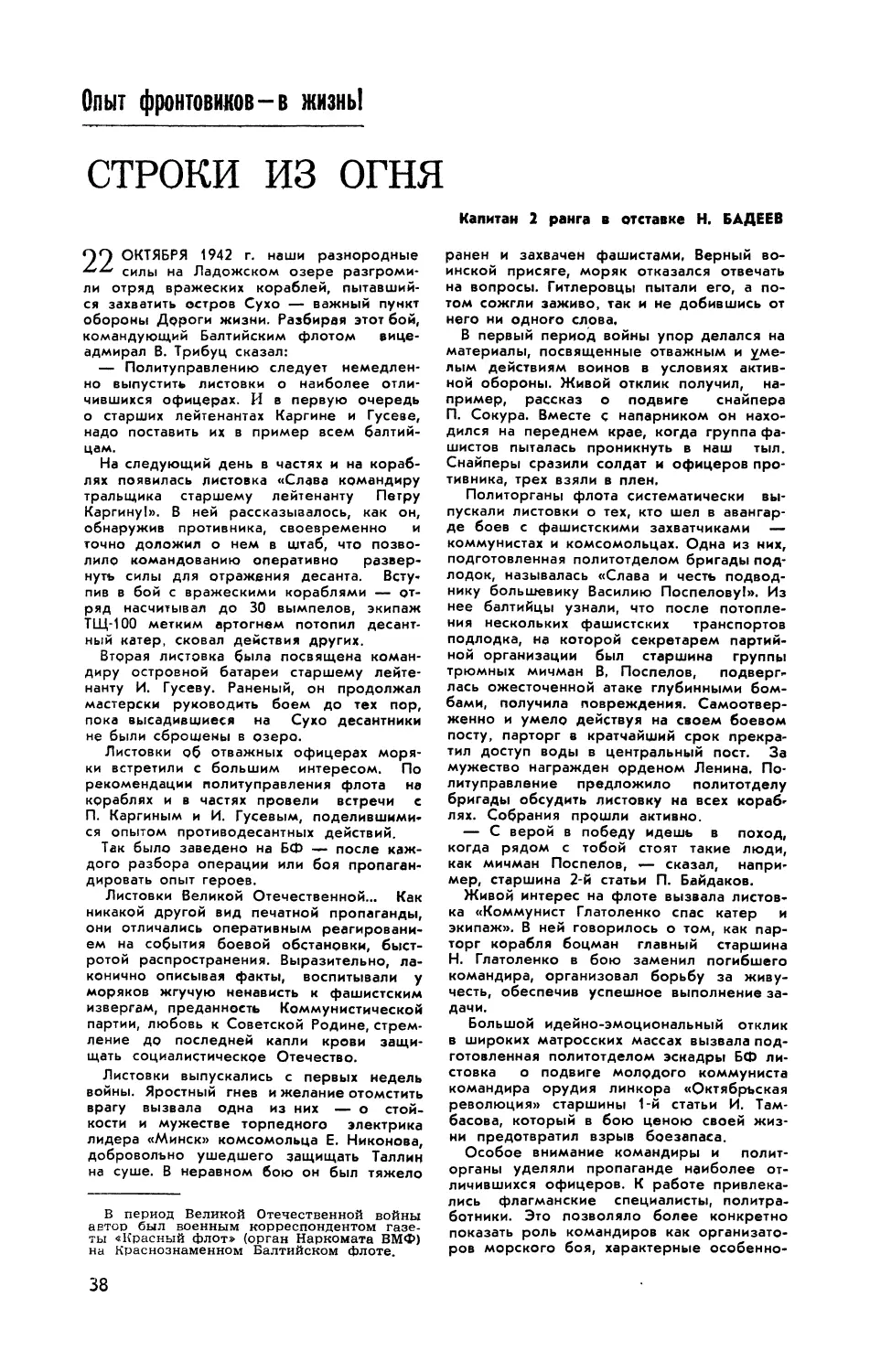

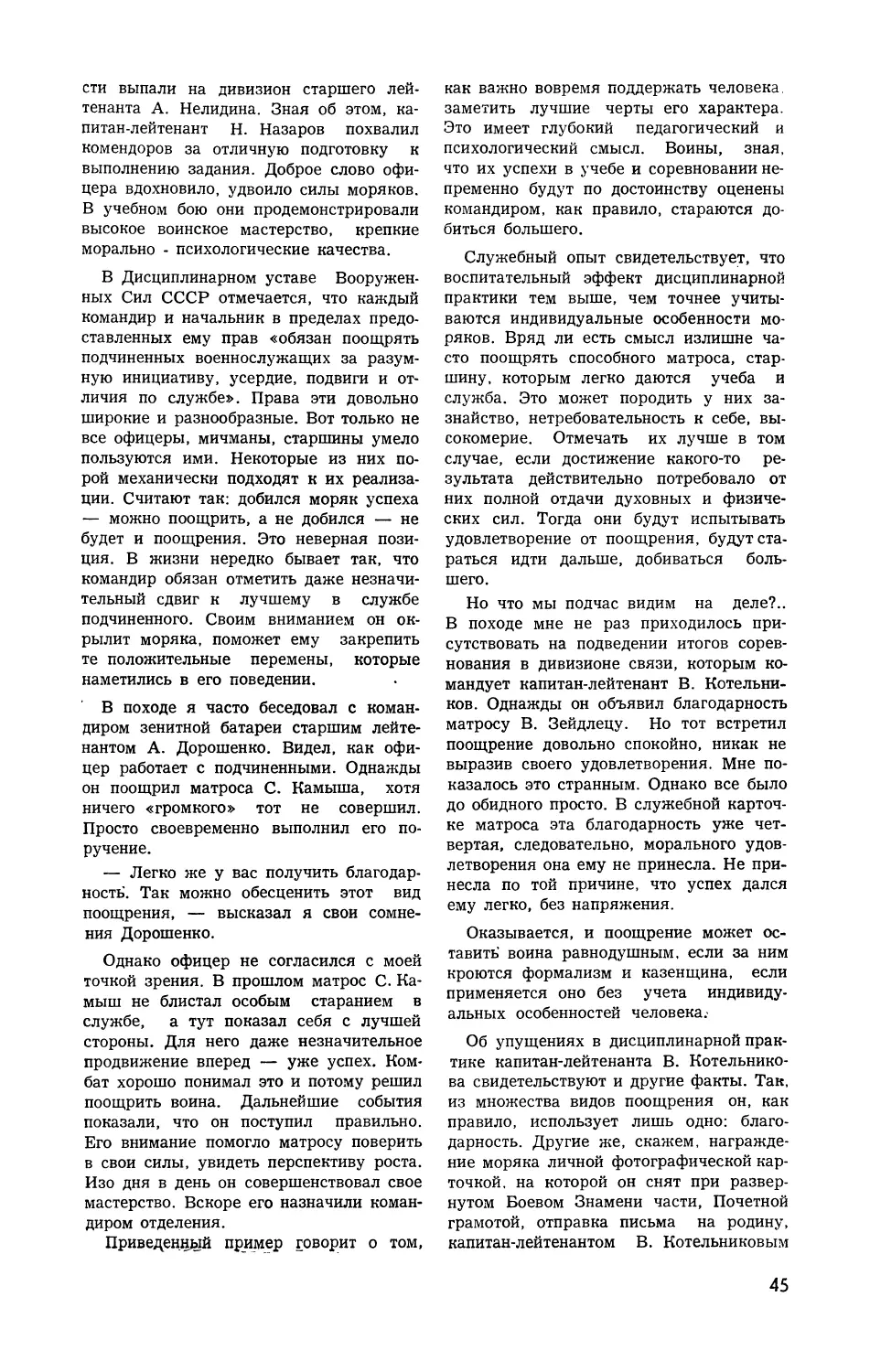

Современный морской бой чаще всего — составная часть операции или

систематических действий флота. В нем могут участвовать как однородные, так и

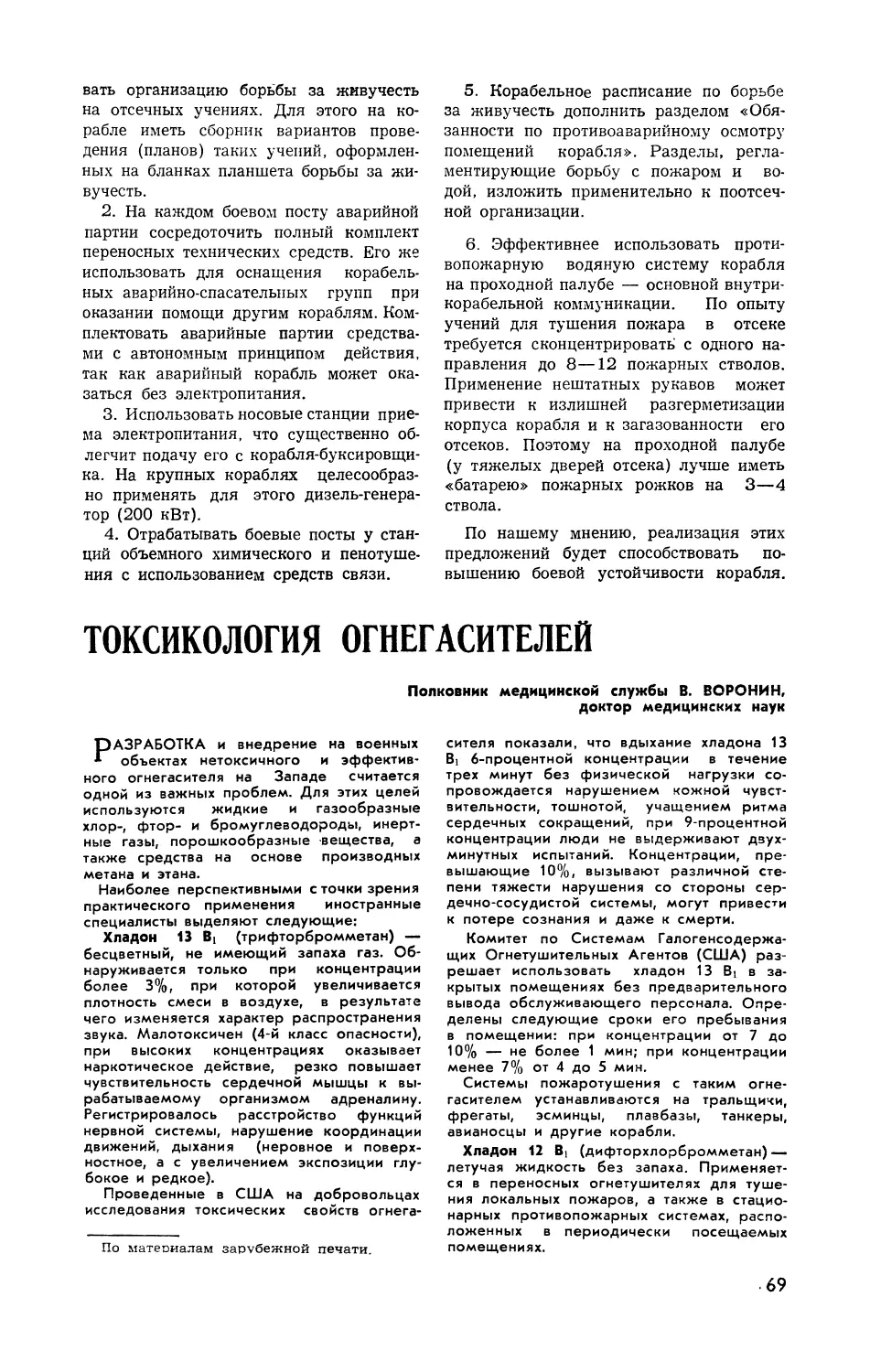

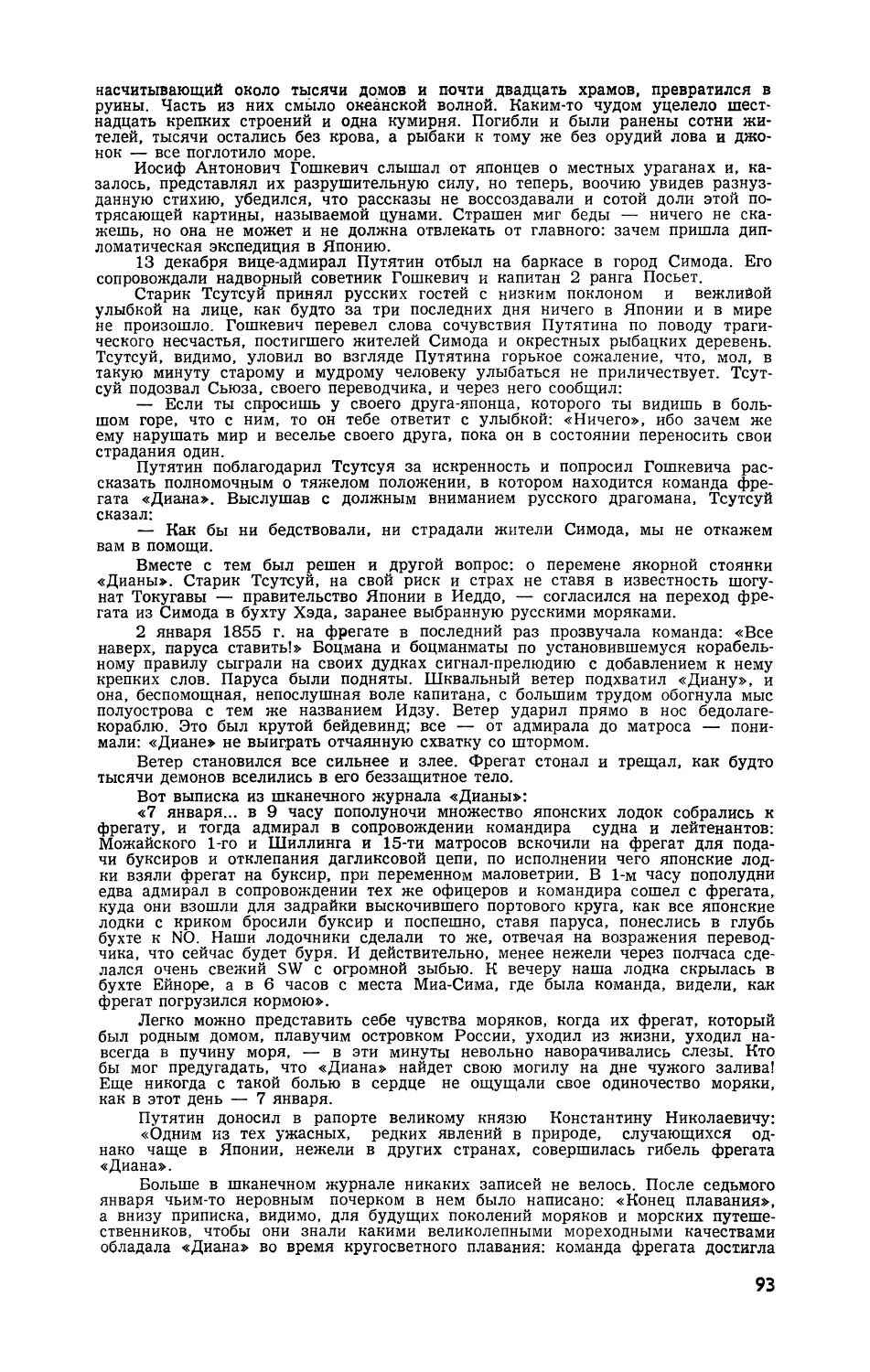

разнородные силы флота, применяться комплексно многие виды оружия (см. рисунок).

В зависимости от целей и способов достижения конечных результатов бой

подразделяется на наступательный или оборонительный и проходит между однородными

и разнородными силами флота. Он является как бы первичным звеном в системе

боевых действий на море.

Тактика морского боя и способы его ведения за годы, прошедшие после второй

мировой войны, существенно изменились. Новое качество приобрели такие

характерные его черты, как активность и решительность, расширение пространственных

границ, высокие результативность и напряженность, скоротечность и динамичность,

внезапность воздействия на противника и разнообразие тактических приемов, широкое

применение средств РЭБ. Задача каждого флотского офицера — не только глубоко

понимать отличительные особенности современного боя, но и уметь учитывать их

в любой сложившейся обстановке.

Значение активности и решительности возросло с появлением дальнобойного

и ядерного оружия, а также ростом маневренности его носителей.

Опыт показывает, что победителем в морском бою становился тот, кто не только

лучше вооружен, но и эффективнее применяет боевые средства, проявляя при этом

творческую инициативу. Успех во многом определяется умелым использованием

внезапности, скрытности, стремительности. Наличие оружия большой поражающей

способности, решительность целей сторон, по мнению западных специалистов, приведут

к тому, что преобладающей формой противоборства станет встречный бой, для

которого характерны быстрое сближение с противником, нанесение по нему упреждающих

ударов, захват инициативы. А для этого, считают, необходимо активно

воздействовать на противника, не позволяя ему оперативно реагировать на изменения в

обстановке, навязывая бой в тот момент и при таких условиях, когда он недостаточно

готов к нему, не способен эффективно использовать свои потенциальные возможности.

Известно, что успех приходит к командирам, действующим не по шаблону,

применяющим в тактике элементы нового. Однако каждый новый тактический прием,

* Военный Энциклопедический Словарь. — М.: Воениздат, 1983, с. 461.

2 «Мореной обомик» М Ю

— — ; ■ -V^ [AHI5L9 25 — V"*"/

Боевые возможности современного морского оружия

замысел должны основываться на глубоком знании как своих сил, так и

противоборствующей стороны.

Именно эти качества ярко проявились в одном из боевых походов подводной

лодки М-172 (командир И. Фисанович) в суровые дни 1941 г. Не обнаружив

корабли в заданном районе, командир принял дерзкое решение — найти врага в базе.

Скрытно войдя во вражеский порт, подводники успешно атаковали стоявший у

причала транспорт. Это был первый прорыв советской подводной лодки на рейд гавани

Лиинахамари...

Нерешительность или промедление в использовансти техники, возможностей в

принятии мер по уклонению или ликвидации последствий применения противником

оружия могут отрицательно сказаться на результатах боя, существенно повлиять на

выполнение поставленной задачи. Необходимым условием готовности корабля,

группы, соединения к активным, решительным и неожиданным для противника

действиям служат высокие морально-боевые качества личного состава, его боевой настрой

на победу над сильным, хорошо вооруженным противником.

Расширение пространственных границ морского боя вызвано в основном

возрастанием дальности действия оружия. Оснащение подводных лодок, надводных

кораблей, авиации ракетами позволяет поражать цели, находящиеся на больших удалениях,

вне зрительной и радиолокационной видимости носителя оружия.

Тенденция увеличения пространственного размаха боевых действий связана и

со стремлением противоборствующих сторон использовать свое оружие с

максимальной дистанции для нанесения упреждающего удара. А для этого необходимы:

разработка новых тактических приемов, дальнее обнаружение и целеуказание,

совершенствование способов обороны и защиты.

Так, 4 мая 1982 г., в период англо-аргентинского конфликта, самолеты ВМС

Аргентины, преодолев большое расстояние, по предварительным данным самолета-

разведчика, атаковали и потопили английский эсминец УРО «Шеффилд». Причем

штурмовики обнаружены не были, а ракету «Экзосет» наблюдатели увидели лишь за

6 с до попадания в корабль2.

8 Подробнее см.; Морской сборник, 1982, № 12. с, 83*

Принятие на вооружение кораблей НАТО крылатых ракет «Гарпун» и

«Томагавк» привело к значительному увеличению дальности эффективного воздействия на

противника. Особое внимание за рубежом уделяют сейчас разработке и внедрению

разведывательно-ударных комплексов (РУК), позволяющих на больших удалениях

освещать обстановку, обнаруживать противника и применять по нему оружие.

Высокая результативность обусловливается тем, что развитие сил флота в

большинстве стран в основном идет по пути наращивания ударной мощи оружия и в

меньшей степени—средств обороны и защиты. Как показывает статистика

прошедших войн, процент потопленных боевых кораблей, принимавших в них участие,

постоянно растет. Так, в японо-китайской войне (1894—1895 гг.) из 99 кораблей

погибло только 10%. В русско-японской войне (1904—1905 гг.) обе стороны

потеряли 27% кораблей. В первой мировой войне (1914—1917 гг.) уничтожено 43%

сил флотов. В годы второй мировой войны (1939—1945 гг.) в боях участвовали

4000 кораблей, из которых 50% погибло3. Эти данные наглядно показывают ход

традиционной борьбы между «броней и снарядом».

Еще в «Инструкции для похода и боя», написанной адмиралом С. 0. Макаровым

для Порт-Артурской эскадры, подчеркивалось, что «победой можно назвать лишь

уничтожение неприятеля, а потому подбитые суда надо добивать, топя их или заставляя

сдаться.

Подбить корабль — значит сделать одну сотую часть дела. Настоящие трофеи —

это взятые или уничтоженные корабли... Флот, на котором личный состав сохраняет в

бою все свое хладнокровие, будет стрелять метко, а потому непременно разобьет

неприятеля, если бы даже находился в невыгодных тактических условиях... Побеждает

тот, кто хорошо дерется, не обращая вниматя на свои потери и памятуя, что у

неприятеля этих потерь еще больше» 4. Эти слова не потеряли актуальности и сегодня.

Дальнейший рост разрушительной силы оружия морского базирования

значительно расширяет рамки результативности боя, делает его еще более скоротечным и

динамичным.

Скоротечность мореного боя обусловливается стремлением и способностью сторон

в короткие ером нанести массированные удары по противнику для достижения

решительных целей. Например, создающиеся на Западе РУК позволят, по оценке

западных специалистов, поражать цели практически сразу с их обнаружением. Борьбе

за выигрыш времени, за упреждение противника в нанесении ударов принадлежит

в современных боевых действиях решающая роль. История ведения войны на море

свидетельствует о том, что с развитием боевых средств продолжительность морского

боя постоянно уменьшается. Это достигается за счет сокращения или

заблаговременного проведения таких фаз боя, как предварительное развертывание, перестроение

в боевой порядок, выбор позиций и т. д., а также за счет повышения

поражающей мощи оружия. Современный бой, как правило, будет состоять из атак, ударов,

стремительных маневров с применением оружия по противнику в минимальное

время. Его скоротечность предъявляет повышенные требования к уровню боевой

готовности корабля, тактической грамотности офицеров и боевой выучке экипажа.

Особая роль в этом принадлежит командиру — творцу и организатору современного

боя. Чем быстрее и грамотнее им принимается решение, тем больше возможности в

упреждении противника.

Современные приборы, основа которых — электронно-вычислительная техника,

способны за очень короткий промежуток времени выдать данные по противнику,

предложить вариант использования оружия и технических средств. Но это налагает

на весь личный состав обязанности глубоко осваивать технику, постоянно изыскивать

пути расширения круга задач, решаемых автоматизированными электронными

системами.

Высокая динамичность морского боя проявляется в быстроте изменения

обстановки, в возможностях проведения широкого маневра силами и оружием.

Обусловливается она необходимостью решения в короткий период времени ряда боевых задач,

связанных с преодолением противодействия противника, нанесением по нему ударов,

отражением его атак, переразвертыванием по другим целям и т. д.

3 Дегоди Н. Т. Бой и боевые действия на море. — М.: Воениздат, 1966,

с 47—48.

4 Островский Б. Г. Адмирал Макаров. — М.: Воениздат, 1954» с. 175.

Как отмечают за рубежом, проблема повышения маневренных возможностей сил

может быть решена дальнейшим внедрением атомной энергетики, увеличением общей

мощности и экономичности двигательных установок, оборудованием кораблей

системами уменьшения качки, а также снижением сопротивления движению в воде за счет

более рациональной конструкции обводов корпуса кораблей, применением новых

материалов и т. д.5.

За последние десятилетия значительно возросли скорости хода подводных

лодок. В составе многих военных флотов появились корабли с динамическими

принципами поддержания (на воздушной подушке и подводных крыльях). В частности,

за рубежом эти принципы используют при постройке десантно-высадочных средств,

катеров с ракетным вооружением. Скорости их хода в ближайшем будущем могут

достигнуть 70—80 уз. Сравнительно высокие мореходные качества, достаточная

автономность плавания дают им возможность, как считают на Западе, успешно вести

современный бой на значительном удалении от своих баз. Кроме того, высокая

мобильность и малая осадка, по мнению иностранных специалистов, делают эти

корабли почти неуязвимыми для торпед и минного оружия.

Высокую динамичность морскому бою придало и широкое внедрение на

кораблях палубной авиации — самолетов и вертолетов. С их появлением изменилось

содержание таких этапов боевых действий, как поиск противника, тактическое

развертывание. В прошлом, например, поиск был лишь элементом тактической разведки.

Теперь его следует рассматривать как один из этапов боя, так как в ряде случаев при

обнаружении противника оружие и технические средства позволяют сразу нанести

по нему удар независимо от того, в какой фазе маневрирования находятся силы.

Учитывая перспективы развития флотов, можно сделать вывод, что

динамичность морского боя будет и впредь возрастать. Повысятся роль и значение

тактического маневра во всех видах боя, в том числе при осуществлении десантных и

противодесантных действий.

Внезапность воздействия на противника является одним из важнейших

факторов, позволяющих достигнуть успеха в современном морском бою. Она

обеспечивается улучшением характеристик оружия, скрытностью занятия позиций, применением

новых тактических приемов, выбором неожиданных для противника направлений

ударов, времени и места их нанесения, тщательной маскировкой, быстротой маневра

и т. д. Внезапность дает возможность добиться максимальных результатов при

наименьшей затрате сил, средств, усилий и времени и достигается чаще всего, если

предпринять такие действия, которые противник в данный момент менее всего

ожидает. Так, в сентябре—-декабре 1941 г. подводные лодки Северного флота К-2,К-3

и К-22 в различных тактических ситуациях добивались успеха за счет внезапного

применения артиллерийского оружия. Несмотря на то что этот способ ведения боя

был сопряжен с большим риском для подводников, они все же одерживали победы.

Для достижения внезапности в период подготовки и ведения боя, решения

различного рода других боевых задач должна использоваться тактическая маскировка,

целью которой является скрытие от противника состава сил и замысла действий,

снижение эффективности его оружия. Внезапность в морском бою — один из

важнейших критериев командирского мастерства, способности проявлять в сложной

обстановке смелость, инициативу. Поэтому очень важно правильно учитывать

гидрометеорологические условия, мешающие противнику вести наблюдение (туман, снегопад,

ливень, состояние моря), естественную освещенность и т. д. Как отмечают на

Западе, опыт англо-аргентинского конфликта показал, что боевые действия ночью

обеспечили успех английскому десанту, но потребовали от личного состава специальной

выучки, отработки вопросов управления и взаимодействия, применения средств

разведки и наблюдения, в частности приборов ночного видения. Вместе с тем

необходимо помнить, что внезапность — кратковременный фактор. Поэтому, добившись

ее в начале боя, нужно приложить максимум усилий для развития успеха.

Разнообразие способов ведения морского боя (т. е. оптимальное сочетание

нескольких приемов боевых действий сил для достижения определенной цели) — одна

из его характерных черт. Поиск новых форм его ведения постоянно шел в течение

всей истории войн. Шаблонные действия редко приносили успех.

5 Ларионов А.. Несвицкий Ю. Надводный флот НАТО. — М.; Воениздат.

1975. С 19—20,

Этот.процесс обусловлен развитием теории и практики военно-морского

искусства, материальной базы вооруженной борьбы, ростом подготовленности личного

состава. Увеличение пространственного размаха боя влечет за собой использование

воздушных и других средств наблюдения, повышает роль радиоэлектронной борьбы.

Способы ведения боя зависят также от задач, решаемых кораблями, условий их

выполнения, характера действий сил противника. Так, например, для надводных

кораблей постоянной угрозой будет нападение с воздуха. Причем противник имеет

возможность наносить удары по данным внешнего целеуказания, находясь вне зоны

радиолокационной видимости. Естественно, это требует постоянного поиска новых способов

организации всех видов обороны и защиты кораблей в море, разработки новых

тактических приемов, позволяющих превзойти противника в искусстве ведения боя,

добиться победы меньшими силами и с малыми потерями.

Напряженность морского боя является следствием стремления сторон при

соприкосновении действовать активно, с решительными целями. Она связана с

высокой эффективностью оружия и обусловлена быстрыми и резкими изменениями

обстановки во время боя, мгновенными качественными и количественными

изменениями соотношения состава сил и средств на различных этапах, неожиданным

применением новых видов вооружений, тактических приемов его использования, средств

маскировки. Напряженность носит характер продолжительного, неослабевающего

воздействия на личный состав, требуя от него сосредоточенного внимания,

выносливости, стойкости, мобилизации всех духовных и физических сил. Исключительную

важность в современных условиях приобретают такие составляющие боевой

готовности, как боевая выучка и мастерство, слаженность и взаимозаменяемость,

организованность и Дисциплина каждого моряка, экипажа, части в целом.

Проявление в условиях боевых действий усталости, инертности, снижение

боеготовности может существенно повлиять на результаты выполнения поставленной

задачи, итоги боя.

Широкое применение средств РЭБ характерно для современного морского боя.

Обусловлено это повсеместным внедрением радиоэлектроники в системы связи и

наблюдения, управления силами и наведения оружия.

Как считают за рубежом, опыт ведения радиоэлектронной борьбы в период

локальных войн и конфликтов, в том числе и англо-аргентинского 1982 г. (вывод из

строя 12 июня ЭМ УРО «Глэморган», несмотря на примененные им пассивные

уводящие помехи), подтверждает необходимость дальнейшего совершенствования средств

РЭБ, способов и приемов их применения. Корабли и самолеты, по мнению западных

специалистов, должны оснащаться автоматическими системами помех, позволяющими

быстро переходить с одного варианта применения на другой, расширить диапазон

частот, увеличить продолжительность и плотность пассивных помех, обеспечить

комплексную борьбу с радиолокационными, инфракрасными, лазерными головками

самонаведения6.

Решение этих задач требует обеспечения электромагнитной совместимости как

корабельных радиоэлектронных систем, так и других при совместном использовании

разнородных сил.

Большое внимание за Западе уделяется улучшению существующих и созданию

новых средств гидроакустического противодействия, самоходных и неподвижных

имитаторов подводных лодок, дрейфующих и самоходных приборов активных помех. Цель

этих средств не только вводить противника в заблуждение, но и обезопасить себя

от торпед с головками самонаведения.

Совершенствование средств РЭБ идет и по другим направлениям. В США,

например, основным считается развитие автоматизированных комплексных систем РЭБ

(объединяют средства радиоэлектронной разведки, активных и пассивных помех),

имеющих минимальное время ответной реакции на излучен!ия РЭС.

В целом надо подчеркнуть, что радиоэлектронная борьба стала неотъемлемой

и важной составной частью современного морского боя, оказывающей существенное

влияние на конечные результаты.

Таким образом, современный морской бой носит многоплановый комбинированный

характер. Он может вестись одновременно в различных средах: над водой, под водой,

Подробнее см. Морской сОорник, 1983, № 3, с. 80—82.

21

в воздухе, как в прибрежном районе, так и на большая акваториях океана, и в от-

лячие от минувшей войны он может представлять совокупность надводного,

подводного и воздушного боев, объединенных общими целями я единым замыслам, при

выполнении боевой задачи как отдельным кораблем, так и формированием разнородных

сил флота.

Значительное расширение пространственных границ боя, возрастание его

скоротечности и динамичности усложняют управление силами в бою, требуют постоянного

совершенствования организации взаимодействия, опознавания, оповещения и связи,

слаженности работы флагмана й его штаба, широкого применения

электронно-вычислительной техники.

Ведение боя разнородными силами повышает требования к управлению. Оно

должно обеспечить надежное их взаимодействие при развертывании и решении

задачи. Постоянное увеличение и уплотнение потока информации, повышение скоростей

ее прохождения по различным каналам обязывает широко внедрять в практику

оперативные методы управления.

Опыт послевоенных учений показывает, что успех приходит к тем, кто в

сложных условиях стремится действовать целенаправленно, оперативно, кто решает

задачи учебного боя без послаблений и упрощенчества, находит новые возможности в

используемом оружии и технике.

Не менее важным является и умение командиров и штабов в сжатые сроки

собрать и обобщить данные об изменениях в обстановке я грамотно реагировать на них,

проявляя при этом самостоятельность и решительность.

Современный бой предъявляет высокие требования к тактической,

военно-технической, специальной и морально-психологической подготовке моряков. Поэтому

офицерский состав обязан добиваться глубоких военно-теоретических знаний,

расширения общенаучного кругозора, проявления инициативы и творчества, тактвгческой

предусмотрительности, постоянно разрабатывать новые, более эффективные

тактические приемы. Практическая реализация этих требований позволяет успешно

выполнить задачи, поставленные XXVII съездом КПСС по надежной охране мирного труда

нашего народа, обеспечить готовность в любой момент дать отпор агрессору.

О ТАКТИКЕ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК США И ЯПОНИИ

В ВОЙНЕ НА ТИХОМ ОКЕАНЕ (1941—1945 гг.)

Напитай 3 раита В* СМИРНОВ

АМЕРИКАНСКИЕ И ЯПОНСКИЕ Вооружение отдельных лодок к на-

военно-морские специалисты и се- чалу войны поисковым прибором SD,

годня, судя по многочисленным зару- фиксирующим излучение радиолокаци-

бежным публикациям, продолжают тща- онных станций, оказало незначитель-

тельно изучать опыт использования сил ное влияние на их тактику. Он исполь-

флотов США и Японии в ходе войны зовался в качестве вспомогательного

между ними. средства для обнаружения авиации, по-

Подводные силы США, как отме- скольку пеленг и особенно дистанция до

чают зарубежные специалисты, готови- самолета определялись весьма прибли-

лись к действиям в основном против зительно. Гидролокатор, установленный

боевых надводных кораблей. Еще во на лодках, также считался малоэффек-

время проводимых предвоенных учений тивным и даже демаскирующим прибо-

с участием ПЛ отрабатывались их за- ром *.

дачи по ведению разведки впереди по Основным средством обнаружения

курсу следования соединений надвод- надводных целей были шумопеленгатор-

ных сил в целях поиска и установления .

контакта с противником. i рос ко Т. Боевые действия подводных

лодок США во второй мировой войне Пер.

■ с англ. — М.; Иэд-во иностр. лит-ры. 1957,

По материалам зарубежной печати. с S3.

ные станции. Для эффективного их

использования требовалось периодически

уточнять гидрологию моря с помощью

батитермографа или замерять

температуру воды на различных глубинах при

погружении лодки. Полученные данные

позволяли выбрать глубину, где

дальность обнаружения надводных целей

была наибольшей, и обнаружить слой

скачка, под который лодка погрузится

при уклонении от противолодочных сил.

На вооружении ПЛ США

преимущественно находились парогазовые

торпеды М-14 с контактным и магнитным

(радиус реагирования 6 м)

взрывателями. При массе взрывчатого вещества

300 кг торпеда имела скорость 46 уз.

До войны отрабатывались главным

образом два способа выхода в

торпедную атаку: с глубин порядка 30 м по

данным шумопеленгования и из-под

перископа днем. Предпочтение отдавалось

первому. Обнаружив цель, ПЛ

сближалась с нею и, уточнив параметры

движения, атаковала двух—четырехторпед-

ным залпом. Для успешной торпедной

атаки лодка выходила, как правило, на

носовые курсовые углы цели.

В целях предупреждения возможного

поражения ПЛ самолетами противника

в условиях Тихого океана плавание

лодок отрабатывалось главным образом в

подводном положении. Считалось, что

самолеты и корабли противолодочных

сил заставят ПЛ уходить под воду на

все светлое время суток. В интересах

маскировки от обнаружения с воздуха

лодки окрашивались в черный цвет2.

Японские ПЛ по тому времени

имели в подводном положении невысокие

маневренные качества, система

управления ими была сложной и не очень

надежной. Радиолокационные станции

(РЛС) отсутствовали, а

шумопеленгаторы находились примерно на таком же

техническом уровне, как и

американские. Они позволяли обнаружить

надводные цели на дистанциях до 27 каб