Text

За нашу Советскую Родину!

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

ОКТЯБРЬ 1988 г.

ю

ИЗДАЕТСЯ С 1848 ГОДА

В номере'.

Гарантия надежности плавания 3

К 70-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

А. Андрущенко. «Морская душа» комсомола 6

A. Савицкий. «Приходите на дискуссию в клуб!» 8

B. Синегубов. Молодые филателисты — юбилею ВЛКСМ .... 9

* * *

Флотская хроника 10

* * *

Ю. Квятковский. Беспокойная вахта разведки ВМФ 13

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ВМФ

В. Алексеев. Внезапность в морском бою 15

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

A. Ручкин. Передовой опыт — каждому офицеру 21

Ф. Борисов. Творчески, системно 25

Юбилей части 29

Вместе с флотом 30

B. Бугаев. Свет далеких зарниц 33

Л. Березкин. «Укрощение»... лейтенанта 36

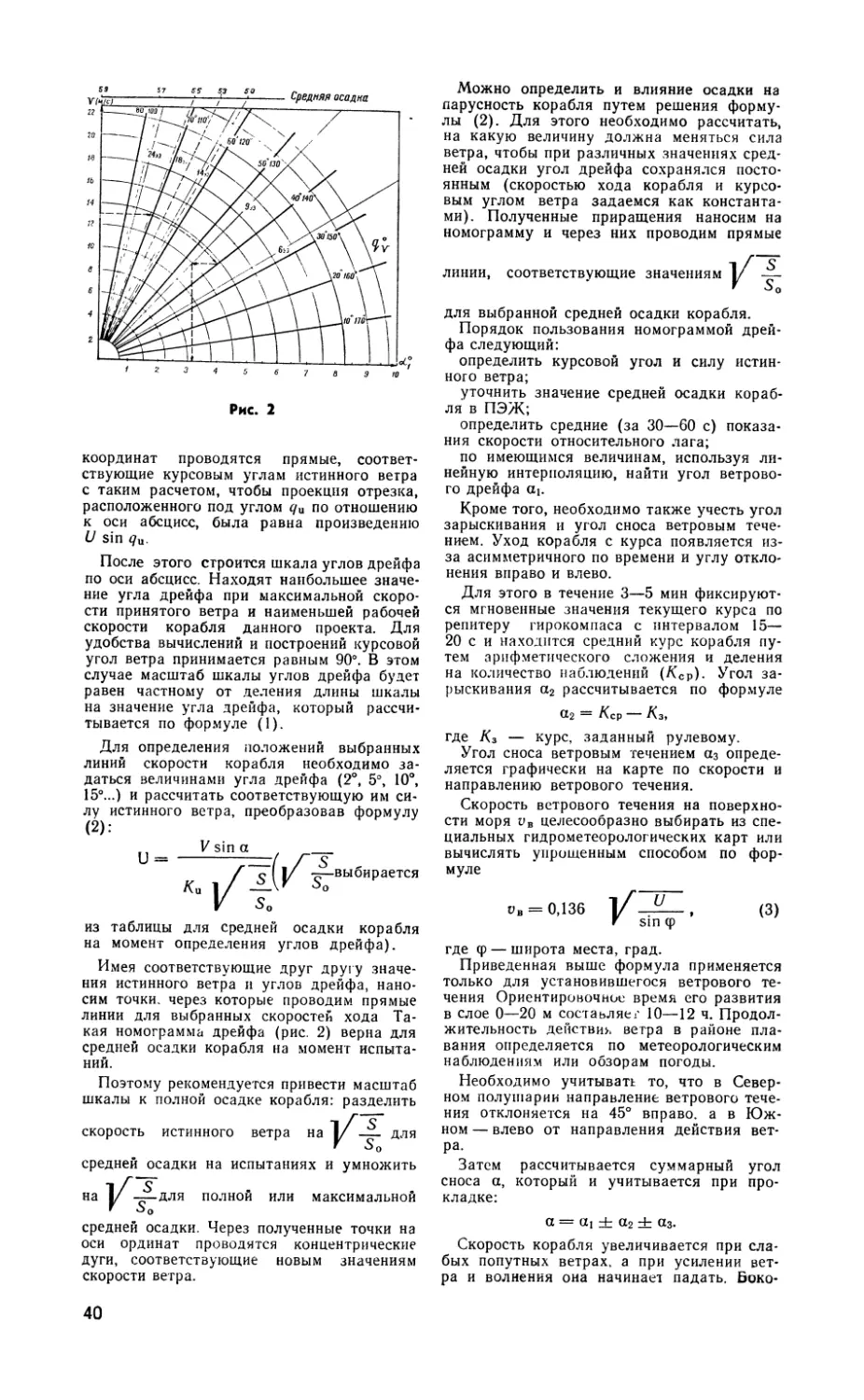

Г. Сорокин. Методика расчета ветрового дрейфа .39

Л. Морозов, С. Терещенко, А. Гавриков, В. Носов, А. Лугов. Тренажеры

для физической подготовки плавсостава .41

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В. Григореико. В отличном полку — боевые контролеры 45

A. Меньшаков. Ленинской дружбой народов сильны 47

B. Жуковский. Сознательно или по принуждению? 53

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

МОСКВА

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

В. Стефановский. Корабль пришел в ремонт 55

Н. Смольянинов, Л. Томашевский. Искусственный интеллект ... 58

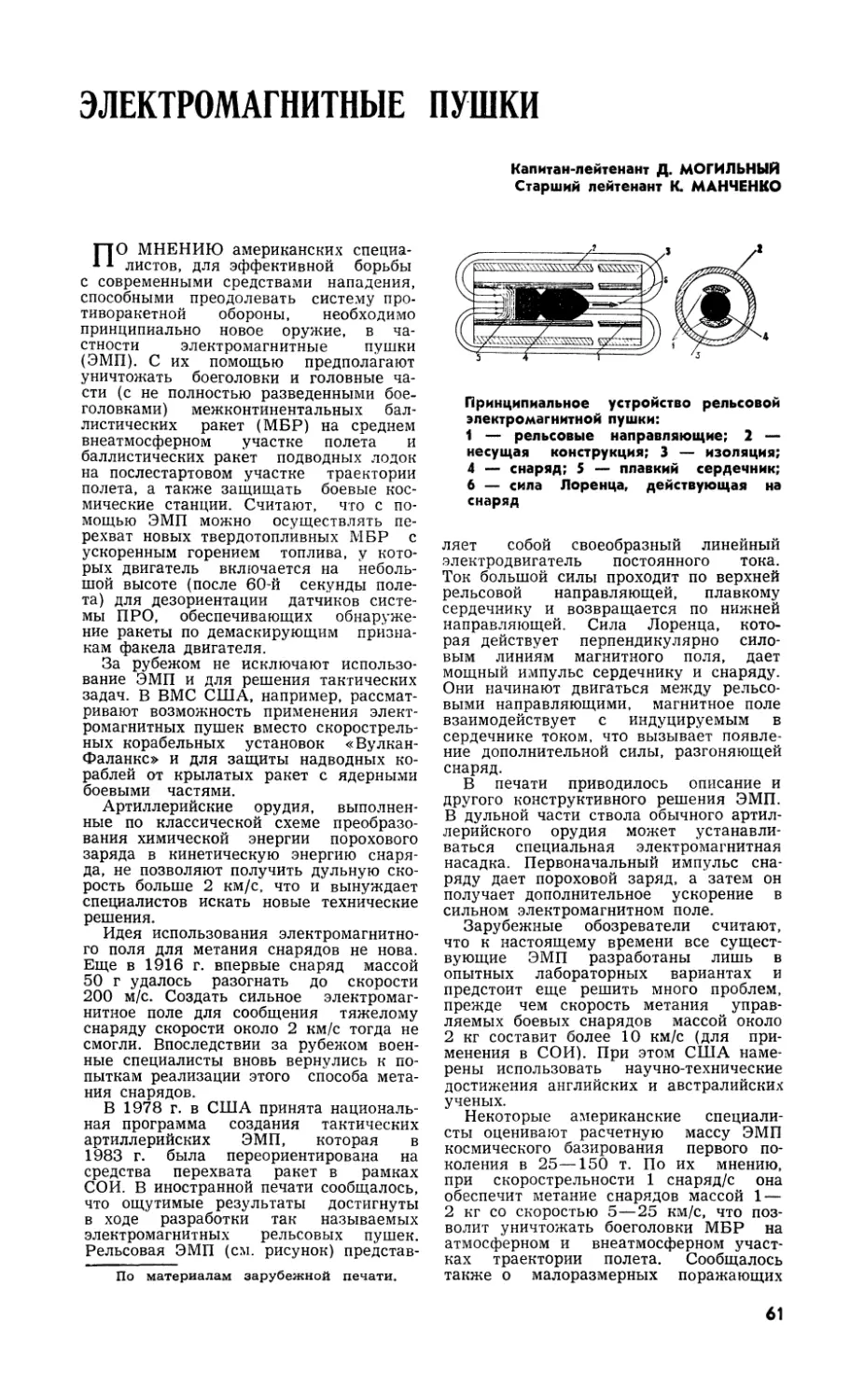

Д. Могильный, К. Манченко. Электромагнитные пушки . . . . 61

«Изобретательство и рационализация-88» 62

В. Чернобривец. Журналу «Судостроение» — 90 лет 63

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

В. Доценко. Агрессия США против Гренады 65

ВМС Ирака 69

Корабельные РЛС ВМС США 71

Сообщения, факты 72

* * *

Исключить возможность военных конфликтов 73

ВАХТА ПАМЯТИ

В. Михайлин. На галсах мужества 76

A. Аристов. Ратник чести 80

B. Иваньков. Слово о моем командире 85

ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР

В. Шигин. Триумф и трагедия лейтенанта Д. Ильина 87

КАЮТ-КОМПАНИЯ МАРИНИСТОВ

Николай Задорнов. Владычица морей 91

* * *

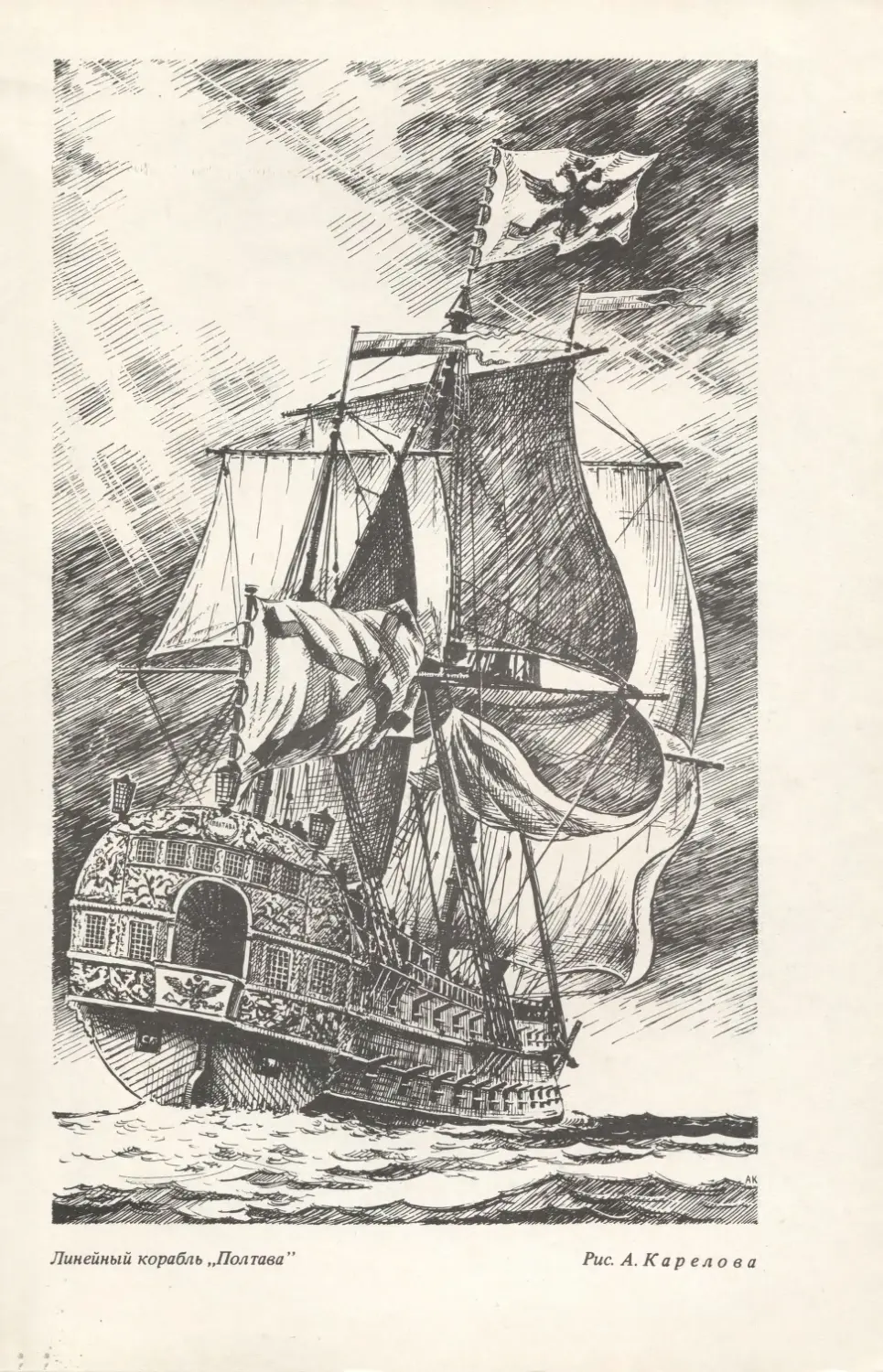

Новые книги 96

* * *

На цветной вклейке (между с. 64 и 65)

И. Задворнов, Б. Лазарев, О. Чудаков. Изменение позиции в заданный срок

Атомные авианосцы типа «Нимиц» ВМС США

Истребитель-штурмовик F/A-18 «Хорнет»

На 1-й странице обложки — Делегат XIX Всесоюзной партийной конференции

заместитель командира отличного отдельного десантно-штурмового батальона

морской пехоты по политической части майор С. Мякина обсуждает с секретарем

комитета ВЛКСМ лейтенантом И. Базанковым действия активистов в учебном

бою (фото Ю. Пахомова)

Редакционная коллегия:

Г. Д.Агафонов (главный редактор), В. П. Алексеев (зам. главного

редактора), В. И. Алексин, Д. М. Алпатов, А. П. Аристов, В. В. Будеев,

Ю. А. Быстрое, Н. Л. Гавриленко (ответственный секретарь), А. Н.

Данилин (зам. главного редактора), В. /С Захарьин, В. И. Зуб, Ю. П. Квят-

ковский, М. М. Крылов, Б. Н. Пекедов, В. И. Петров, А. А. Саркисов,

И. И. Тынянкин, В. Н. Харитонов, Г. И. Щедрин.

Адрес редакции: Москва, Чаплыгина, 15

Для переписки: 103175, Москва, К-175, «Морской сборник».

Телефоны: 204-25-34, 925-50-28.

Технический редактор Обухова Т. А.

Сдано в набор 19.08.88 г. Подписано к печати 6.10.88 г. Г-20591

Формат 70X1087i6. Высокая печать. 8,4 усл. п. л. + вклейка !Д п. л. 10,6 учетно-изд. л.

Цена 50 коп. Зак. 1778

Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 38.

© «Морской сборник», 1988.

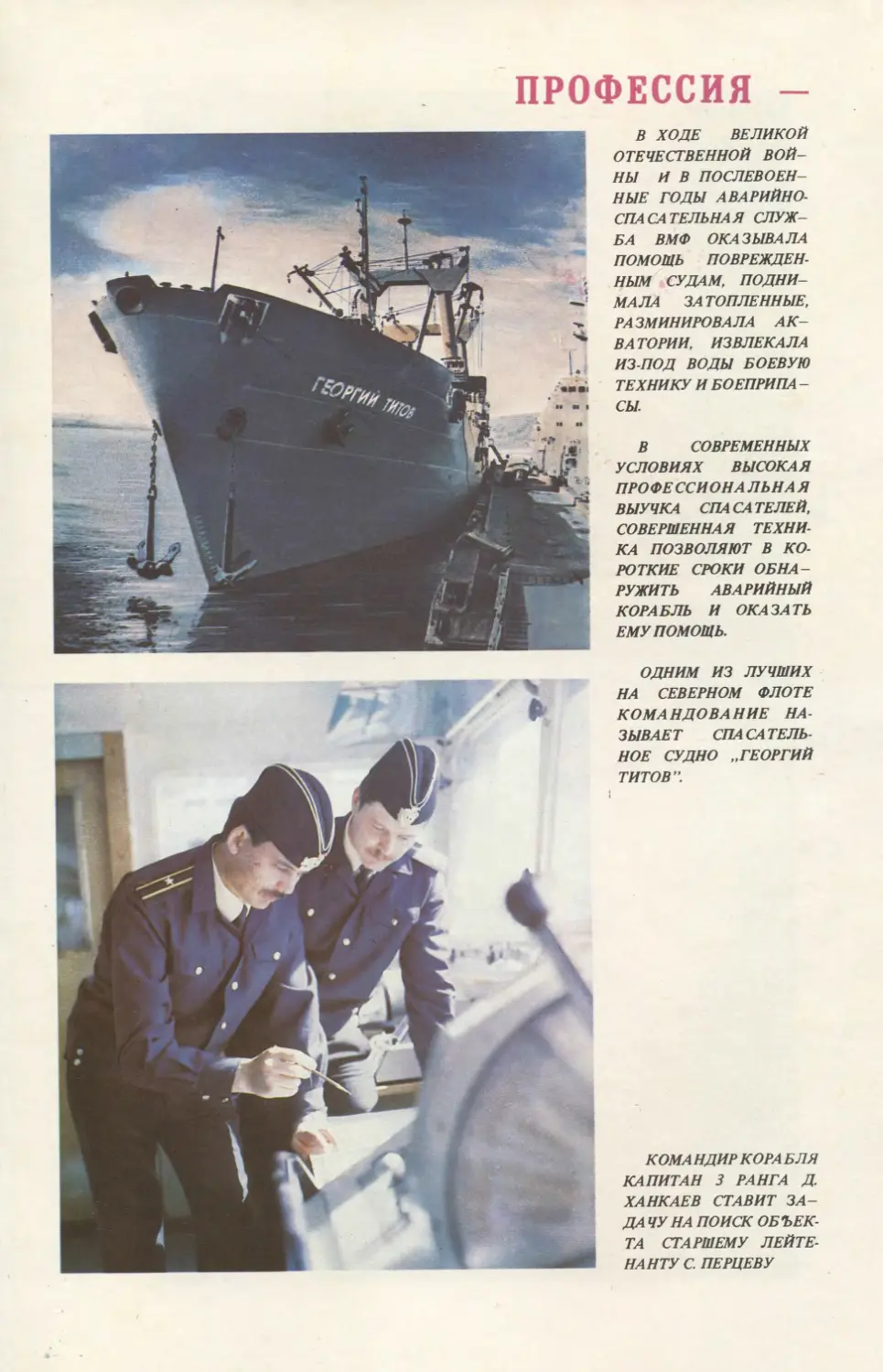

ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ ПЛАВАНИЯ

ОСЕНЬ на флоте, как и во всех Вооруженных Силах,— пора напряженная.

Почти на всех прибрежных морях заметно ухудшилась погода. Но боевая подготовка

не знает перерывов. Военные моряки, глубоко сознавая свою ответственность за

безопасность Родины, стремятся на завершающем этапе летнего периода обучения

показать свое возросшее мастерство, внести максимальный вклад в боеготовность флота.

Корабли часто выходят в море, где выполняют сложные тактические и огневые

упражнения: ракетные, артиллерийские, торпедные стрельбы, поиск подводных

лодок, учебные траления, минные постановки и др. И каждый такой поход начинается

с команды «Корабль к бою и походу приготовить!».

Бой и поход... Слова эти не случайно стоят рядом. В них заключен огромный

смысл. Корабль создан для боя. Потому и его экипаж в любом плавании — дальнем,

океанском или кратковременном, прибрежном — должен быть постоянно готов к

нему.

Каждый поход сопряжен с определенными трудностями. Успешное их

преодоление во многом зависит от исправности всей материальной части корабля. Работа

в этом направлении начинается еще в базе. И там, где предпоходовая подготовка

организуется в полном объеме, где плановые проверки оружия и технических

средств проходят в строгом соответствии с требованиями инструкций, где четко

определяются сроки выполнения мероприятий, назначаются ответственные, там

увереннее действует личный состав. В этот период на корабле проводятся различные

учения и тренировки, которые в максимальной степени помогают руководителям

проанализировать уровень выучки своих подчиненных, способствуют успеху

предстоящего похода. Необходимо провести работу и с офицерами: с одними решить

организационные вопросы; с другими всесторонне изучить район плавания, его

особенности; с третьими продумать возможности использования оружия и технических

средств корабля; обсудить задачи партийно-политической работы, формы и методы

проведения социалистического соревнования и др.

Качество предпоходовой подготовки обязаны контролировать офицеры штаба. Их

требовательность должна быть бескомпромиссной. Любые попытки отдельных

корабельных специалистов выдать желаемое за действительное, прикрыть недостатки

удобной фразой «доделаем в океане» надо всячески пресекать. Вместе с тем личный

состав экипажа вправе рассчитывать на всестороннюю помощь флагманских

специалистов, их советы.

Напряженная работа продолжается и в походе. Командир корабля организует

ее и направляет усилия моряков на выполнение поставленных задач, учит

подчиненных тому, что необходимо для победы.

Современный морской бой — не только проверка надежности оружия и

техники. Это серьезнейшее испытание всех моральных и физических сил человека. И

становление моряков происходит тем быстрее и надежнее, чем выше качество занятий,

тренировок. Очень важно, чтобы такая учеба проводилась не просто, как говорится,

на общем тактическом фоне, а с учетом конкретных условий и соответствующие

вводные логически вытекали бы из возможных боевых ситуаций. Для этого, как

убеждает опыт офицеров, например, командира атомной подводной лодки капитана

1 ранга В. Кулиша, командира ракетного крейсера капитана 1 ранга В. Веригина,

командиров кораблей капитана 2 ранга В. Богдашина и капитан-лейтенанта В. Кляу-

се, необходимо заранее, еще в базе, смоделировать варианты «боевого»

соприкосновения, учитывая достигнутый уровень мастерства личного состава, поставленную

части задачу, тактико-технические характеристики корабля, оружия и технических

средств противоборствующей стороны. Конечно, заранее продумать до деталей

современный бой — задача крайне сложная, но два-три варианта предполагаемого

развертывания событий вполне можно составить. Они позволят сделать вводные

динамичными, изменяющимися в зависимости от ситуации, быстроты и четкости

действий личного состава.

Желательно, чтобы в ходе проведения учений или тренировок члены

экипажа, и прежде всего офицерский состав, ощутили реальность происходящего, просчи-

Маневр

Фото А. Кузнецова

тали все варианты взаимодействия командных пунктов и боевых постов при

выполнении конкретной задачи.

Учебу в дальнем походе надлежит организовать и проводить так, чтобы можно

было не только отработать нормативы и тактические приемы, но и закалить волю

экипажа и прежде всего офицеров-руководителей. Необходимо прибегать к

различным видам имитации пожаров, взрывов, повреждений, пробоин, «выводу из строя»

части личного состава. Это приближает к обстановке боя, дает возможность для

проявления инициативы, творчества. Так достигается максимальная эффективность

каждой тренировки, каждого учения. Естественно, лучше заблаговременно включать

подобные вводные в планы походов и учений. Именно в целенаправленном единстве

обучения и воспитания в период нахождения корабля в море заложена возможность

реального роста морально-политической и психологической закалки моряков, их

подготовки к современному бою.

В длительном плавании возрастают требования к командиру корабля и как к

воспитателю подчиненных. Рекомендуем ему учитывать не только затраты

энергоресурсов, запасы топлива и боеприпасов, но и расход физических сил экипажа, время

на их восстановление, уметь поддержать высокий моральный дух моряков.

Неопытный командир порой увлекается вводными, стремится выполнить необоснованно

чрезмерный объем работы в кратчайшие сроки. В результате перенапряжения

личного состава, которое порой вызывает у моряков нервозность даже в простейших

ситуациях и приводит, как правило, к обратному эффекту, у них притупляется

реакция, снижается работоспособность. Здесь важно грамотно распределять время

напряженного труда и отдыха людей с учетом выполняемых и запланированных

мероприятий, чтобы в моменты максимальных нагрузок они были способны действовать с

полной отдачей сил.

Опыт передовых командиров убеждает: тренировки или учения должны быть

приближены к условиям реального боя. Дело не только в дефиците времени и

больших материальных затратах, а в необходимости качественно использовать каждый

выход в море. Плотно насыщенные вводными, которые могут заставить личный

состав действовать на пределе возможностей, всей мерой почувствовать требования

современного боя.

К сожалению, не все командиры уделяют достаточно внимания созданию

сложного тактического фона. Иногда он лишь оговаривается в замысле учения, не про-

думывается полная занятость личного состава в ходе его проведения. Скажем, на

каком-то этапе учения наиболее интенсивны тренировки ракетчиков, артиллеристов,

а действия, к примеру, радистов выпущены из поля зрения. На отдельных боевых

постах даются шаблонные вводные, при их выполнении допускаются неоправданные

условности: в «задымленном» отсеке воины работают без противогазов, «выбывшие»

из строя по сути дела остаются на своих местах, их не эвакуируют, им не

оказывают практической медицинской помощи. Моряки другого поста десятки раз на одну

и ту же «поврежденную» магистраль ставят струбцины, ликвидируют «пожары» в

одном и том же месте.

Некоторые учебные поиски и стрельбы планируются и проводятся без каких-

либо помех со стороны «противника». Это упрощает учебу, не побуждает личный

состав к самостоятельному мышлению и действиям. Ему заранее известно, откуда

ожидается ракета или где «прячется» подводная лодка. Такая практика не приучает

экипаж к неожиданным и внезапным изменениям обстановки, лишает его

инициативы, расхолаживает.

В походе большие нагрузки испытывают и люди, и техника. Поэтому важное

значение имеет планомерная работа всего экипажа по предупреждению поломок,

выходов из строя материальной части. Существуют обоснованные инженерными

расчетами нормы работы каждого механизма, периодичность его осмотров, ремонта.

Военный человек, глубоко понимающий, ради чего, собственно, он находится в оке?

анском плавании, всегда вовремя выполнит необходимые профилактические

мероприятия, we нарушит требования инструкции. Этому в немалой степени способствует

воспитание у моряков чувства личной ответственности за порученное дело, высокой

политической сознательности, дисциплинированности, непоколебимой решимости в

любых условиях выполнить поставленную задачу.

Именно эти качества помогли людям старшего поколения мужественно сражать»

ся с врагом в годы минувшей войны, а в мирные дни находить верный путь из,

казалось бы, безвыходных положений при плавании в отдаленных и

труднодоступных районах Мирового океана.

В сложное и противоречивое время живем мы сегодня. Одним из главных

событий мировой политической жизни конца 80-х годов явились подписание

руководителями СССР и США и последующая ратификация Договора о ликвидации ракет

средней и меньшей дальности. Рассматриваются и другие мирные предложения.

Переговоры по вопросам разоружения и безопасности в Центральной Европе ведутсй

уже более 20 лет, но военно-воздушные и военно-морские силы сторон по-прежнему

остаются вне рамок обсуждения. В натовских штабах разрабатываются варианты

«компенсационных» мер в связи с началом реализации ратифицированного договора.

Определенная роль в этом плане отводится ВМС. Нельзя недооценивать опасность

наращивания американских военно-морских сил вблизи наших границ, особенно на

Востоке. Реальная картина соотношения флотов СССР и США в

азиатско-тихоокеанском регионе позволяет сделать вывод о том, откуда на самом деле исходит угроза

миру, как и против кого нацелены силы. У них 27-кратное превосходство в морской

пехоте, более чем 10-кратное в палубной авиации, 3-кратное в боевых кораблях.

Их военные корабли появляются практически во всех районах Тихого океана.

В этих условиях от советских моряков требуются постоянная бдительность,

высокое чувство ответственности за решение задач, поставленных Коммунистической

партией перед Вооруженными Силами. Задача офицеров-воспитателей,

политработников и пропагандистов всех рангов, партийных и комсомольских активистов — на

конкретных примерах разоблачать происки врагов мира, противопоставляя им

гуманную миссию Советского Военно-Морского Флота.

Происходящие сегодня на флоте, как и во всей стране, процессы перестройки,

гласности к демократизации заставляют по-новому взглянуть на многие

устоявшиеся формы и методы в организации учебы, социалистического соревнования. Нельзя

довольствоваться вчерашними успехами, какими бы значительными они ни были.

Военные моряки активно борются за то, чтобы год XIX Всесоюзной партийной

конференции был годом отличной учебы и службы. Они взяли высокие

обязательства, главной целью которых является дальнейшее повышение боевой готовности

флота. В решении этой задачи важную роль играет хорошо организованная учеба

личного состава — гарантия надежности плавания.

«МОРСКАЯ ДУША»

КОМСОМОЛА

Капитан 2 ранга А. АНДРУЩЕНКО

В ОКТЯБРЕ этого года мы отмечаем знаменательную дату —- 70-летие

ВЛКСМ. Уже накануне четвертой годовщины РКСМ комсомольцы на

своем Всероссийском съезде, «считая необходимым взять на себя основную

работу в деле возрождения боевой мощи морских сил Советской России»,

решили «принять шефство над Красным военным флотом Республики».

Реввоенсовет страны поддержал горячее стремление молодых патриотов. В изданном

им приказе указывалось: «В согласии с постановлением 5-го Всероссийского

съезда РКСМ полагать с 16-го октября 1922 года Российский

Коммунистический Союз молодежи шефом Рабоче-Крестьянского Красного Флота». Так

началась дружба комсомола и флота, которая продолжается вот уже 66 лет.

Первые три комсомольских призыва дали Балтфлоту более восьми тысяч

добровольцев. Он встретил их сурово. Секретарей уездных и губернских

комитетов РКСМ разослали по экипажам и военно-морским школам. Приходилось

выполнять самую разнообразную работу: чистить трюмы, драить палубу, стоять

вахты. Кроме того, заменяли на политчасах политруков, учились артиллерии,

машинному делу, гребле, теребили старых моряков, вытягивая из них знания

и опыт... Кое-кто поддался отраве «старичков» и посидел на гауптвахте. Кое-кто

в отчаянии кидал на стол комиссара свой комсомольский билет. Но спайка,

стойкость, энергия комсомольцев взяли свое.

Сегодня седые ветераны вспоминают, как в те далекие годы вырывали

на гребных гонках призы у старых матросов, как впервые брали в руки

точные навигационные инструменты, учились вести огонь из дальнобойных

орудий. Они вспоминают своих товарищей, вместе с которыми принесли на

корабли дисциплинированность, четкость целей, коллективную организованность,

крепкую дружбу, хорошее настроение, молодую энергию и задор романтиков,

покорителей морей и океанов. Под руководством ленинской партии, вместе

со всем народом им удалось возродить к жизни полузатонувший,

проржавевший флот.

Летом 1924 г. в плавание вышли крейсер «Аврора» и учебное судно

«Комсомолец» с курсантами военно-морского училища на борту. Они посетили

норвежские порты Берген и Тронхейм. Советский полпред А. М. Коллонтай,

как бы подводя итоги первого заграничного похода, записала в книге почетных

посетителей корабля: «Морякам-комсомольцам. С великой гордостью и

светлой радостью всегда буду вспоминать об историческом посещении нашего

революционного флота, и в первую очередь красного «Комсомольца»,

норвежских вод. Образцовый порядок, дисциплина служебная и крепкая товарищеская

спайка комсостава и команды, а также политсостава делают эту плавучую

территорию Союза образцом для коммунистического революционного флота...»

Год от года крепли шефские связи между комсомолом и флотом, С

экипажами кораблей завязывали дружбу все новые и новые комсомольские

организации. Москвичи начали переписку с моряками линкора «Марат».

Молодежь Твери и Рязани направила делегации на линкор «Октябрьская

революция». Они привезли в подарок гармони. Участники корабельной

самодеятельности тут же опробовали их. И зазвучала над рейдом лихая матросская песня.

Комсомольцы-дальневосточники взяли обязательство помочь в быстрейшем

восстановлении одного из бронированных мониторов Амурской флотилии.

Работали клепальщиками, монтажниками, слесарями. Были собраны сотни тысяч

На ракетном крейсере «Маршал Устинов» служат комсомольцы многих

национальностей

Фото П. Александрова

рублей. Через 13 месяцев корабль «Дальневосточный комсомолец» вступил

в боевой строй.

Пример в упрочении связи с флотом показывали руководители комсомола.

Так, Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ А. Косарев проходил переподготовку

матросом на одном из кораблей Балтийского флота.

Серьезным испытанием для комсомола и флота явилась Великая

Отечественная война. 340 тыс. членов ВЛКСМ в эти грозовые годы встали в строй

под бело-голубым полотнищем. В том числе около 33 тыс. по

спецмобилизациям влились в разведывательно-диверсионные группы, десантные

подразделения, снайперские команды, экипажи подводных лодок, торпедных катеров...

Геройски сражались с врагами корабли с комсомольскими именами на

борту. Подлодка Щ-304 — «Комсомолец», построенная на средства,

собранные комсомолом в начале 30-х годов, дерзко прорвалась из осажденного

Ленинграда на просторы Балтики суровым летом 1942 г. Она атаковала и

потопила большой транспорт, загруженный боевой техникой, шедший в

охранении пяти сторожевых катеров.

Всего за годы войны на средства, поступившие от комсомольцев, было

построено 150 боевых кораблей. В славную комсомольскую эскадру вошли

подлодки М-104 — «Ярославский комсомолец», М-105 — «Челябинский

комсомолец», М-106 — «Ленинский комсомол», М-107 — «Новосибирский

комсомолец». Действуя в составе Северного флота, они топили вражеские корабли.

Экипажи кораблей с комсомольскими именами на борту вписали яркие

страницы в историю Великой Отечественной. В том, что Военно-Морской Флот,

сражаясь за Родину, выполнил свой долг до конца, есть немалая заслуга

моряков-комсомольцев. Среди них орденоносцы, Герои Советского Союза. Так,

на Тихоокеанском флоте примером беззаветной преданности Родине является

краснофлотец П. Ильичев, грудью закрывший амбразуру вражеского дота.

За послевоенное время традиции дружбы и сотрудничества комсомола

и флота развивались и крепли. Стало привычным направлять призывников на

именные корабли по комсомольским путевкам. Шефы установили постоянные

контакты со своими посланцами. На многих предприятиях, в колхозах,

школах, ПТУ, техникумах оборудованы красочные стенды, на которых

рассказывается о достижениях и успехах земляков на флотской службе. Перед

моряками часто выступают поэты, писатели, художники, композиторы — лауреаты

комсомольских премий, а также концертные бригады, коллективы

художественной самодеятельности, направляемые местными комитетами ВЛКСМ. Особенно

действенны связи между моряками и приморскими комсомольскими

организациями.

Выполняя решения XXVli съезда КПСС, XIX Всесоюзной

партконференции, XX съезда ВЛКСМ, комсомольские организации перестраивают свою ра-

боту. Из накопленного опыта они отбирают самое лучшее, самое полезное, ре^

шительно отказываясь от бумаготворчества и формализма, ставя во главу угла

своей деятельности конкретного человека. Этот процесс протекает нелегко.

Нередки в нем ошибки и сбои, просчеты и отрыв от реальных условий, погоня

за красивыми лозунгами, прикрывающими пассивность и равнодушие.

В наше сложное время в среде молодежи обнажились различные

негативные моменты. И на корабли нередко с комсомольскими билетами приходят

бывшие панки, хиппи, рокеры — участники различных неформальных

объединений. Собственно говоря, почему бывшие? Ведь, надев флотскую форму, они

не стали в тот же миг мыслить и чувствовать иначе. А некоторые

комсомольские работники и активисты ведут с ними воспитательную работу в расчете

на некий «усредненный» образец военного моряка, обманываясь флотской

одинаковостью причесок и отсутствием неуставных значков с изображением

рок-идолов и ансамблей.

. По старинке, без учета особенностей действительного мировоззрения

призывников новых возрастных групп строится кое-где и шефская работа. Порой

.руководители комсомольских организаций кораблей и шефствующих

молодежных коллективов как бы говорят на разных языках, не понимая друг друга,

не стараясь выработать единую линию, найти комплексные подходы к

решению актуальных проблем.

Видимо, в какой-то степени и по этой причине столь нелегко ведется

наступление на такие уродливые проявления, как случаи «годковщины»,

воинских преступлений, употреблений спиртного и другие. Комсомольским

вожакам надо учиться наступательности. Не следует пасовать перед

неформальными лидерами. Перековывать их идейно, политически, привлекать на свою

сторону и тем самым сплачивать экипаж — задача сложная, но благородная,

требующая большой самоотдачи, твердости духа, умения понять человека и

убедить его.

В речи первого секретаря ЦК ВЛКСМ В. Мироненко на XIX

Всесоюзной партконференции прозвучали многообещающие слова: «...комсомол будет

бороться за право быть политическим авангардом всей советской молодежи» К

Думается, перестройка работы организаций ВЛКСМ кораблей и частей

поможет достижению этой цели.

1 Правда. — 1988. — 1 июля.

«ПРИХОДИТЕ НА ДИСКУССИЮ В КЛУБ!»

ТАКОЕ приглашение можно часто висты пришли за советом к коммунистам

услышать от членов комитета офицерам П. Гаврикову, Э. Баркару,

ВЛКСМ старшего лейтенанта Н. Войчен- А. Зарипову. Положение о клубе разра-

ко, мичмана А. Бачковского, старшины батывали совместными усилиями. В нем,

1-й статьи Д. Тропникова. Молодые во- в частности, отразили такие вопросы,

ины охотно его принимают. Они по сво- как повышение идейно-теоретической за.

ему опыту, по рассказам сослуживцев калки молодежи, углубление ею знаний

знают: очередное заседание дискуссион- истории партии, государства,

Вооруженного комсомольско-молодежного клуба ных Сил, Ленинского комсомола, выра-

«Молодая гвардия перестройки» прой- ботка у членов ВЛКСМ умения анали-

дет интересно, поучительно. Такая по- зировать происходящие в обществе про-

пулярность — и всего за полгода. цессы, находить свое место в борьбе за

На собрании комсомольского актива, перестройку.

состоявшемся после XX съезда ВЛКСМ, В качестве форм работы выбрали на-

было высказано предложение организо- иболее испытанные, прошедшие провер-

вать открытый и свободный обмен мне- ку временем. Это и обсуждение книг,

Хиями по главным вопросам истории и статей, кинофильмов, телепередач. Это

современности. Тогда и прозвучали ело- и встречи с интересными людьми, вете-

ва «дискуссионный клуб». Но одного ранами. Это и диспуты, и обмен мнени-

желания мало. Нужно выработать прог- ями по наиболее острым, животрепещу-

рамму и действовать. Молодежные акти- щим вопросам.

8

I Политработник офицер А. Суворов с

комсомольскими активистами обсуждает план работы

клуба. Via очередном заседании

председательствует старший лейтенант Э. Баркар

Членом клуба может быть

комсомолец или не состоящий в ВЛКСМ

молодой воин, заявивший о готовности

принять активное участие в проведении

очередного заседания. Никто не может

поучать собравшихся, как бы высоко ни

было его служебное или общественное

положение. В споре все равны. Каждый

говорит то, что думает.

Тема предстоящего заседания

определяется по мнению большинства

комсомольцев, выразивших желание

участвовать в разговоре. Утверждает ее

комитет ВЛКСМ совместно с председателем

клуба и инициативной группой.

Заседания проводятся один раз в месяц.

Уже первое — «Октябрь,

перестройка, молодежь» — вызвало интерес,

который превзошел все ожидания.

Присутствовавшие горячо обсуждали вопросы

«Что вы знаете о А. Косареве?»,

«Почему необходим закон о молодежи?», «Как

вы представляете перестройку в нашем

флотском коллективе?» и др.

В дискуссии участвовали и

коммунисты-руководители. И вскоре после нее

старший матрос И. Сопов написал в

совет клуба: «Побольше бы таких встреч

со старшими товарищами, с

коммунистами. Ведь мы порой так мало о них

знаем...» Новая проблема — как понимают

ДРУГ друга старшее и младшее

поколения военных моряков? Инициативная

группа решила провести по этому

поводу анкетирование и обсудить его

результаты. Словом, клуб живет, действует,

приносит пользу.

Капитан 3 ранга А. САВИЦКИЙ

Молодые филателисты — юбилею ВЛКСМ

В МОСКВЕ в Центральном доме художника прошла Всесоюзная

молодежная филателистическая выставка «70 лет ВЛКСМ», организованная ЦК

ВЛКСМ и Всесоюзным обществом филателистов. В ней участвовали молодые

коллекционеры всех союзных республик, представители НРБ, ВНР, ГДР, МНР,

ПНР, СРР и ЧССР.

Вызвали интерес экспонаты, рассказывающие о тех или иных событиях

жизни и деятельности В. И. Ленина, об истории КПСС и ВЛКСМ, шефства

комсомола над Военно-Морским Флотом... Это естественно: отмечается юбилей

Ленинского комсомола — помощника нашей партии, ее боевого резерва.

Романтиков моря привлекли собрания марок киевлянина И. Шпака и улья-

новца М. Смирнова, посвященные флоту нашей Родины. Оригинальный экспонат

представил школьник А. Яблоков из Душанбе — «Море зовет». Мозаикой из

марок, конвертов, карточек он создал композицию, отразившую удивительный

мир морей и океанов, историю мореплавания, трудовые, революционные и

боевые дела советских моряков.

Владельцам лучших коллекций были присуждены призы, в том числе

учрежденные ВЦСПС, Министерством культуры СССР, министерствами связи

СССР и РСФСР, Госкомитетом по народному образованию, Союзом советских

обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами и другими

организациями.

В. СИНЕГУБОВ

Флотская хроника

Молодая гвардия перестройки. Так сегодня называют тех, кто имеет

комсомольский возраст. В современных условиях флотские организация

ВЛКСМ призваны стать подлинной школой коммунистического воспитания

личного состава, помочь каждому молодому воину в полной мере

реализовать потенциал своей энергии и инициативы в конкретные дела и

поступки, направленные на дальнейшее повышение профессиональной

подготовки моряков и воспитания у них высоких политических и бойцовских

качеств, столь необходимых вооруженному защитнику Родины.

Пеленги комсомольского поиска

МЕТКО ПОРАЗИЛ ПОДВОДНУЮ

ЦЕЛЬ БОЛЬШОЙ

ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ КОРАБЛЬ «ОЧАКОВ». При этом

особо отличились командиры

подразделений, являющихся правофланговыми

соревнования в честь 70-летия ВЛКСМ:

лейтенант Ю. Фомин, старший

лейтенант И. Очковский, лучший вахтенный

офицер корабля капитан-лейтенант

Р. Новоселов.

В передовом экипаже получили

постоянную прописку движения: «Стал

классным специалистом — помоги

товарищу», «Каждый комсомолец

обслуживает свое заведование на ступень

выше имеющейся классной

квалификации» и др.

«КАЖДУЮ ЗАДАЧУ — НА

ОТЛИЧНО» — под таким девизом живет

и трудится отличный экипаж МПК

«Комсомолец Молдавии». В этом

личному составу во многом способствует

хорошо организованный отдых. По

инициативе секретаря комсомольской

организации корабля главного старшины

В. Белянцева здесь постоянно

проводятся встречи с бывшими

воинами-интернационалистами, различные

спортивные состязания.

В экипаж приглашаются лекторы,

военные юристы, несколько раз здесь

давали представление артисты

самодеятельного театра одного из СПТУ

города. Большой популярностью у противо-

лодочников пользуются туристские

походы, дискуссии по интересным книгам,

кинофильмам.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ

КОМПЛЕКС ПО БОРЬБЕ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ

КОРАБЛЯ создан на СКР

«Комсомолец Литвы». По предложению

активистов ВЛКСМ для этого здесь решили

приспособить душевую личного состава,

которая используется по прямому

назначению лишь в определенное время.

Работы по ее реконструкции

выполнялись по чертежам и эскизам,

изготовленным старшим лейтенантом В. Стре-

мнленко и другими рационализаторами.

УТК дает возможность для

проведения тренировок в полной темноте с

включением имитаторов звуковых

сигналов. Удачно продумано общее

управление комплексом. Для более

качественного обучения моряков в отсеке

предусмотрена имитация пробоин в

палубе, подволоке, переборках, трубо-

проводках.

Выпускник КВВМУ имени С. М. Кирова

комсомолец лейтенант О. Левшин добился

высоких показателей в боевой учебе

Фото Г. Дианова

ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НЕТ

ГРУБЫХ ПРОСТУПКОВ В

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, где на учете

состоит лейтенант А. Венцов. И в этом

немалая заслуга членов комитета

ВЛКСМ, умело организующих досуг

воинов. Здесь собрана библиотека

(книги, журналы, газеты) на языках воинов

тех национальностей, которые проходят

службу в части. В этом активистам

помогают райкомы, обкомы, ЦК ЛКСМ

союзных республик.

В передовом коллективе стало

нормой давать поручения провести

политическую информацию воинам различных

национальностей, которые

рассказывают о своей республике, области,

родном городе.

Постоянно работает комитет ВЛКСМ

с помощниками руководителей групп

политзанятий, помогая им в поиске

новых подходов в проведении занятий

различными методами:

экзаменационным — по билетам, методом

викторины — разделив группу на две

команды — или дискуссии.

10

Визиты военных кораблей

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ УЧЕБНЫЙ

КОРАБЛЬ «СМОЛЬНЫЙ» с

официальным визитом посетил Стамбул.

Командир перехода вице-адмирал

В. Буйнов нанес визиты губернатору и

мэру города, командующему Северной

военно-морской зоной.

Тысячи стамбульцев побывали на

советском корабле, стоявшем на рейде в

Босфоре. Экипаж «Смольного» и

курсанты военно-морских училищ,

находившиеся на его борту, ознакомились с

достопримечательностями древнего

города.

Состоялись совместные вечера

отдыха советских и турецких военных

моряков.

ФРЕГАТ «АЛЬ ХАНИ» ВОЕННО-

МОРСКИХ СИЛ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ НАРОДНОЙ ЛИВИЙСКОЙ

АРАБСКОЙ ДЖАМАХИРИИ с

официальным дружественным визитом

посетил город-герой Одессу.

Командир перехода капитан 2 ранга

Фарадж Абдель Салам нанес визиты в

исполком горсовета, начальнику

Одесского гарнизона, старшему морскому

начальнику Одессы капитану 1 ранга

В. Завершановскому.

Ливийские гости в течение пяти дней

знакомились с музеями, театрами,

другими достопримечательностями города-

героя, встречались с советскими

военными моряками.

Отдавая дань мужеству защитников

и освободителей Одессы от

гитлеровских захватчиков, Фарадж Абдель

Салам возложил венок к памятнику

Неизвестному матросу на аллее Славы.

В СТОЛИЦУ АЛЖИРСКОЙ

НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ с дружественным визитом

прибыли большой противолодочный

корабль «Комсомолец Украины» и

сторожевой корабль «Пытливый». Командир

отряда контр-адмирал В. Егоров нанес

визиты губернатору провинции Алжира

М. Джияру и председателю народного

совета города А. Мезьяни.

Советские моряки посетили

мемориальный комплекс «Героям алжирской

революции », совершили экскурсии по

историческим местам столицы, приняли

участие в спортивных состязаниях.

Большой популярностью у алжирцев

пользовались концерты духового

оркестра и самодеятельного ансамбля

«Волна» Севастопольского Дома офицеров

флота. Особенно тепло принимались

такие выступления жителями городов

Орана и Константина.

За четыре дня визита на наших

кораблях побывали офицеры

военно-морских сил АНДР, более пяти тысяч

жителей столицы Алжира, сотни семей

сотрудников советских загранучрежде-

ний.

ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЕННЫХ

МОРЯКОВ в течение последней недели

августа можно было встретить на

площадях и улицах Ленинграда. Члены

экипажа учебного корабля «Америго Вес-

пуччи» под командованием капитана 1

ранга Джаилука Ассеттати,

находившиеся в городе на Неве с официальным

визитом, посещали музеи, театры и

концертные залы.

На борту «Америго Веспуччи»

побывали сотни ленинградцев. Здесь же

состоялась встреча советских матросов,

старшин и мичманов с итальянскими

моряками. В высшем военно-морском

училище имени М. В. Фрунзе

встретились советские и итальянские курсанты.

Будущие флотские офицеры двух стран

в непринужденной обстановке

беседовали о профессиональной подготовке

военных моряков, приняли участие в

совместном концерте художественной

самодеятельности, обменялись

сувенирами.

В ГОД 40-ЛЕТИЯ ДОГОВОРА О

ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ И

ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ МЕЖДУ СССР И

ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

состоялся официальный дружественный

визит в Хельсинки отряда советских

военных кораблей (учебного корабля

«Смольный» и океанографического

исследовательского судна «Иван

Крузенштерн») под флагом командира

Ленинградской военно-морской базы

адмирала В. Самойлова.

Наши воины совершили экскурсии по

историческим местам города, приняли

участие в совместных культурных и

спортивных мероприятиях с финскими

моряками.

В ходе визита наши воины

возложили венки к мемориалу советским

воинам в Порккала-Удд, побывали в

Ханко, где возложили венки к памятнику

русским морякам, погибшим в Гангут-

ском сражении в 1714 году.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВМС

БРАЗИЛИИ УЧЕБНЫЙ КОРАБЛЬ «БРА-

ЗИЛ» под командованием капитана 1

ранга Антонио Карлоса де Ассис Па-

шеко совершил официальный визит в

советский порт город-герой Ленинград.

Бразильские моряки посетили

крейсер «Аврора», побывали в Эрмитаже, в

Петропавловской крепости, в городе

фонтанов Петродворце, на Пискарев-

ском мемориальном кладбище, где

возложили венок к подножию монумента

матери-Родины. На площади Победы

они возложили цветы к монументу

«Героическим защитникам Ленинграда»,

посетили Центральный военно-морской

музей, Высшее военно-морское училище

имени М. В. Фрунзе.

ОТРЯД В СОСТАВЕ

РАКЕТНОГО КРЕЙСЕРА «ГРОЗНЫЙ», БОЛЬ-

ШОГО ПРОТИВОЛОДОЧНОГО

КОРАБЛЯ «СЛАВНЫЙ» И

СТОРОЖЕВОГО КОРАБЛЯ

«БДИТЕЛЬНЫЙ» под флагом командующего

дважды Краснознаменным Балтийским

флотом адмирала В. Иванова посетил

порт Щецин Польской Народной

Республики. Это первый официальный

дружественный визит в Щецин — один из

11

крупнейших городов страны — за всю

историю отношений между нашими

государствами.

Все пять дней пребывания

советских военных моряков на польской

земле были насыщены теплыми встречами

с личным составом ВМФ ПНР и

Войска Польского, с тружениками

предприятий, представителями интеллигенции и

молодежи, руководителями города и

воеводства. На советских кораблях

побывало более 20 тысяч гостей.

На флагманском корабле ВМФ ПНР

«Варшава» встретились политработники

союзных флотов и поделились опытом

организации партийно-политической

работы в современных условиях.

Комсомольские активисты отряда

советских военных кораблей в городском

комитете Союза свободной польской

молодежи рассказали активистам о

деятельности организаций ВЛКСМ на

Балтийском флоте, ответили на

многочисленные вопросы польских сверстников.

Отличники боевой и политической

подготовки ВМФ ПНР и БФ обсудили

проблемы, связанные с ростом боевого

мастерства, укреплением воинской

дисциплины, совершенствованием

интернационального воспитания личного

состава.

Неизменным успехом пользовались у

жителей города концерты ансамбля

песни и пляски ДКБФ и военного

оркестра штаба флота.

СОТНИ ШТОРМОВЫХ МИЛЬ

БАЛТИКИ, СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ И

БАРЕНЦЕВА МОРЯ остались за

кормой учебного корабля «бильгельм

Пик» Народного военно-морского флота

ГДР. На его борту — 70 курсантов

Высшего военно-морского училища

имени Карла Либкнехта.

За время похода будущие

судоводители, механики не только получили

отличные практические навыки, но и

приобрели много друзей среди советских и

польских военных моряков. Немецкие

курсанты побывали в гостях у своих

сверстников в Мурманске, Гдыне и

Таллине. И везде встречи боевых друзей

проходили радушно, состоялись

увлекательные спортивные состязания,

интересные экскурсии, совместные

концерты художественной самодеятельности.

ОТРЯД КОРАБЛЕЙ

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА КНДР — эскадренный

миноносец, два сторожевых корабля и

вспомогательное судно — под флагом

командующего ВМФ адмирала Ким Ир

Чера находился с официальным

дружественным визитом во Владивосток.

Корейских моряков встречали первый

заместитель командующего

Тихоокеанским флотом вице-адмирал Э. Балтии,

член военного совета — начальник

политического управления флота вице-

адмирал А. Славский, представители

общественности города, воины

гарнизона.

Командование отряда было принято

в Приморском крайкоме КПСС.

Адмирал Ким Ир Чер возложил

венки к памятнику В. И. Ленину на

привокзальной площади и к Вечному огню

мемориального комплекса «Боевая

слава Тихоокеанского флота». На

церемонии присутствовали представители

командования и политического

управления флота, военный, военно-морской и

военно-воздушный атташе КНДР в

СССР генерал-майор Ким Хак Сан.

На их груди-награды Родины

Официальный визит, деловой заход

военного корабля в иностранный порт — это для

экипажа всегда событие. Волнующее,

памятное, ответственное. Необходимо, как правило,

в самые сжатые сроки решить десятки

неотложных разномасштабных задач. И все они так

или иначе касаются непосредственно

командира. Это требует от него не только

безукоризненного профессионального мастерства. Он

должен быть и дипломатом, и рачительным

хозяйственником, заботливым

психологом-воспитателем... Не каждый командир выходит из

нестандартной ситуации без затруднений. А вот

офицер В. Апанович это всегда делал с

блеском. Он любое задание выполнял спокойно и

по-деловому, без окрика на подчиненных и

трепета перед старшими...

СКР носит почетное звание отличного,

считался одним из правофланговых на

Балтийском флоте. За несколько лет этот сторожевой

корабль побывал в странах Европы, Африки

и Америки.

За успехи в боевой и политической

подготовке В. Апановичу досрочно присвоено

звание капитан 2 ранга, он награжден орденом

Красной Звезды.

БЕСПОКОЙНАЯ ВАХТА РАЗВЕДКИ ВМФ

(К 70-летию советской военной разведки)

Контр-адмирал Ю. КВЯТКОВСКИЙ

С ПЕРВОГО дня своего становления Советским Вооруженным Силам

пришлось решать исключительно важные задачи защиты социалистического

Отечества. Среди них особое место отводилось вопросам разведывательного

обеспечения боевых действий созданных в тот период РККА и РККФ.

Первоначально практической организацией разведки с целью подготовки и

ведения боевых действий в той или иной мере занимались низовые военные

органы и войсковые формирования. Однако уже в марте 1918 г. была предпринята

первая попытка централизовать руководство разведывательной деятельностью

путем создания соответствующего отдела в Народном комиссариате по военным

делам. В связи с дальнейшим обострением обстановки на фронтах гражданской

войны учреждается Революционный военный совет Республики и Полевой штаб.

В составе Полевого штаба 5 ноября 1918 г. организуется регистрационное

управление в качестве центрального органа советской военной разведки. Именно

с этого дня и начинается ее история.

В феврале 1919 г. при регистрационном управлении Полевого штаба был

организован морской разведывательный отдел, а на местах соответственно

морские разведотделения.

Состояние и деятельность советской военной разведки постоянно находились

в центре внимания Реввоенсовета Республики, Центрального Комитета партии и

лично В. И. Ленина. Непосредственное участие в работе по совершенствованию

структуры, форм и методов ведения разведки принимали выдающиеся

большевики — соратники В. И. Ленина С. Киров, В. Куйбышев, М. Фрунзе и другие.

Большой вклад в ее развитие внесли видные военные деятели Советского

государства М. Тухачевский, В. Блюхер, И. Уборевич, М. Бонч-Бруевич, П.

Дыбенко, Я. Фабрициус, С. Каменев и другие. Особая заслуга принадлежит здесь

первым непосредственным организаторам и руководителям советской военной

разведки С. Аранову, Я. Ленцману, А. Зейботу, Я. Берзину.

Отгремели грозные дни гражданской войны. Страна приступила к

восстановлению экономики, к строительству первого в мире социалистического общества.

Однако военная угроза со стороны капиталистического окружения не была

снята, и вопросы военного строительства по-прежнему оставались в центре

внимания партии и Советского правительства. В эти годы совершенствуется

организационно-штатная структура органов и формирований военной разведки в

округах и на флотах. Получают свое дальнейшее развитие силы и средства

разведки Сухопутных войск, ВВС и ВМФ. Так, например, в 1927 г. на Балтийском

флоте была создана первая военно-морская радиоразведывательная часть, а к

1934 г. аналогичные части были уже на всех флотах.

В период боев у озера Хасан и в районе Халхин-Гола, в ходе боевых

действий в Финляндии совместно с разведкой Сухопутных войск активное участие

принимали части и подразделения разведки Тихоокеанского, Балтийского и

Северного флотов.

Большой вклад внесла военно-морская разведка в дело раскрытия планов

подготовки фашистской Германии к нападению на Советский Союз. Данные

флотских разведчиков позволили заблаговременно перевести флоты в боевую

готовность № 1 и организованно вступить в войну.

С первого дня войны в Баренцевом и Черном морях, на Балтике и Тихом

океане велась постоянная и напряженная разведывательная деятельность

частями и подразделениями береговой радиоразведки, надводными кораблями,

катерами и подводными лодками, самолетами ВВС флотов. Дерзко и самоотверженно

действовали в тылу противника бойцы морских разведывательных отрядов

флотов. Многих из них Родина отметила правительственными наградами. С.

Агафонов, М. Бабиков, Н. Земцов, Д. Калинин, С. Кузнецов, X. Кульман, А. Ни-

кандров, Е. Никонов и А. Пшеничных стали Героями Советского Союза, а

прославленный морской разведчик В. Леонов был удостоен этого высокого зв&ния

дважды.

В целом в годы войны флотская оперативная и тактическая разведка

успешно обеспечивала командование необходимыми сведениями о противнике при

планировании и проведении флотами боевых действий как самостоятельно, так _#

во взаимодействии с приморскими объединениями Советской Армии. ;

Успехи, достигнутые флотской разведкой в годы Великой Отечественной

войны, явились результатом напряженного и самоотверженного ратного труда

каждого разведчика от рядового матроса до офицера и адмирала, включая

руководителей и начальников разведорганов той поры М. Воронцова, Л. Бекре*

нева, П. Визгина, Н. Фрумкина, Г. Грищенко, Д. Намгаладзе, С. Славина,

Б. Бобкова и других.

Служба в разведке была особо почетна, и ей предшествовал тщательный

13

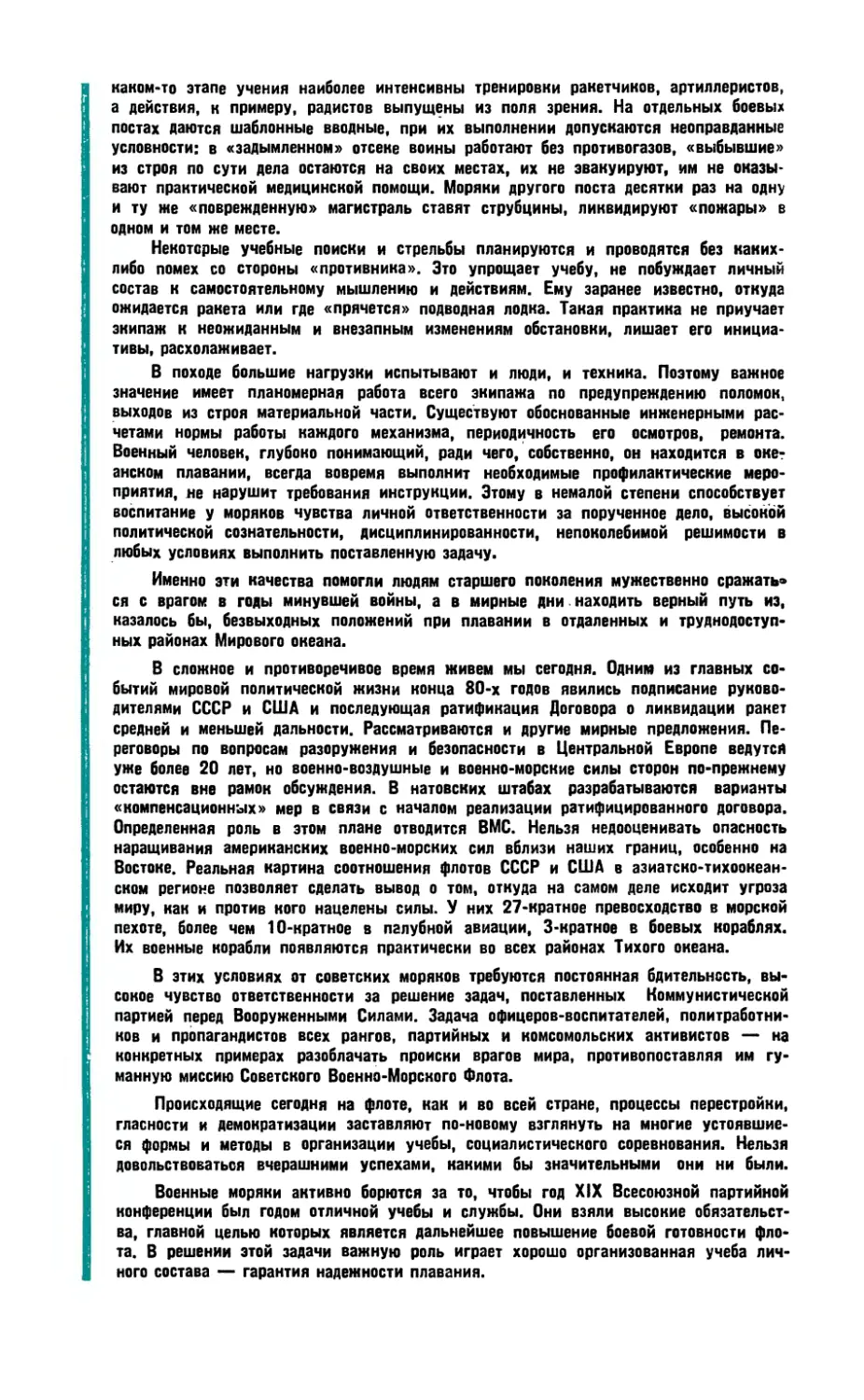

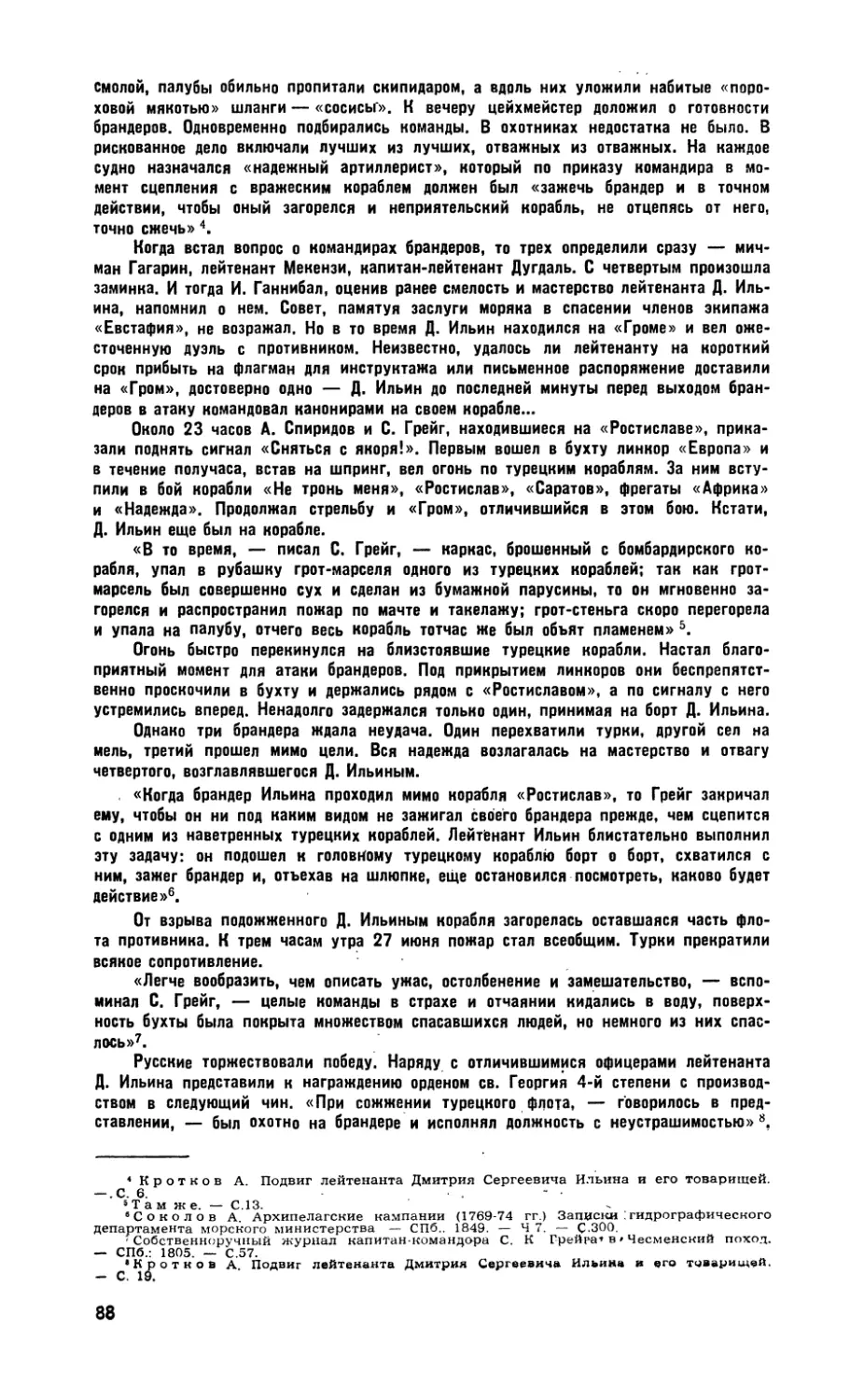

Моряки-североморцы из 181-го разведывательного отряда штаба СФ. Слева

направо: С. Мотовилин, В. Леонов, И. Поляков, П. Барышев

Фото военных лет

отбор каждого офицера, старшины и матроса. Сюда направлялись лучшие из

лучших коммунисты и комсомольцы.

После окончания второй мировой войны международная обстановка в мире

оставалась напряженной. Ведущие капиталистические государства, возглавляемые

США, развязали против СССР и других социалистических стран «холодную

войну», сколачивая антикоммунистические военные и военно-политические блоки.

В этих условиях наше государство вынуждено было принять ответные меры,

чтобы обеспечить защиту завоеваний Великого Октября.

В составе Вооруженных Сил страны дальнейшее развитие получил и

Военно-Морской Флот, который стал атомным, ракетным. С появлением новых

сил и средств вооруженной борьбы на море повысились требования ко всем

видам оперативного и боевого обеспечения, и, прежде всего к разведке. Она в

относительно короткие сроки стала способной обеспечивать постоянное наблюдение

и оперативное добывание сведений об интересующих командование объектах.

По мере развития сил и средств разведок флотов совершенствовалось

мастерство морских разведчиков. Ныне среди них абсолютное большинство

офицеров имеют высшее образование и практически все руководители разведки —

академическое образование.

Новый импульс в практической деятельности коммунистов-разведчиков дали

XXVII съезд КПСС и XIX Всесоюзная партийная конференция, требования и

установки которых стали нормой повседневной жизни большинства из них.

Среди передовых офицеров-коммунистов разведки мы отмечаем И. Гербова, А.

Замятина, П. Кондратюка, А. Мещанинова, П. Семенова, А. Серкова, Б.

Сиротина, А. Ткача и других.

Однако было бы неправильным считать, что в организации деятельности

разведки флотов. не осталось нерешенных вопросов и проблем. К сожалению,

до сих пор не изжиты случаи нарушения воинской дисциплины, уставного

порядка, имеются упущения в подборе и расстановке кадров. Поэтому

встречаются еще офицеры и мичманы, которые не дорожат высокой честью флотского

разведчика. Не всегда уделяется должное внимание и вопросам быта,

всестороннего обеспечения жизни разведчиков. В центре и на местах ведется

напряженная работа по устранению этих недостатков.

В последние годы происходит заметное оздоровление международной

обстановки. Однако в мире существуют еще силы, которым поворот к разрядке

и сохранению мира на земле явно не по душе. Поэтому для всех военных, в

том числе и флотских разведчиков, по-прежнему остается актуальной задача

зоркого наблюдения за происками международного империализма, за теми, кто

вынашивает свои агрессивные замыслы против мира, против социализма.

Беспокойная вахта моряков-разведчиков продолжается. Нестареющий лозунг

«Бдительность — наше оружие» как нельзя лучше указывает общее направление

развития и точно отражает суть задач, решаемых разведкой ВМФ — боевой и

весомой составной частью советской военной разведки.

ВНЕЗАПНОСТЬ

В МОРСКОМ

БОЮ

ВОПРОСЫ

ТЕОРИИ

ВМФ

Капитан 1 ранга В. АЛЕКСЕЕВ,

кандидат военных наук

ВНЕЗАПНОСТЬ — один из принципов военного исиусства является важнейшим

фактором, обеспечивающим победу в борьбе на море. На тактическом уровне

она достигается неожиданным для противника использованием оружия по избранным

объектам или созданием таких условий, при которых он окажется не в состоянии

эффективно отразить удар атакующих. При равном количественном и качественном

соотношении сил противоборствующих сторон она дает возможность добиться

максимальных результатов при наименьшей затрате боевых средств и времени.

Реализация внезапности тесно связана с проведением ряда мероприятий, неожиданных для

противника по времени, месту, применяемым средствам и способам действий.

В морском бою внезапность, как правило, носит тактический характер в

условиях уже начавшихся боевых действий. Опыт показал, что ее достижение зависит от

тактико-технических возможностей сил флота, умения командира, исходя из

обстановки, выбирать наиболее целесообразные способы неожиданного применения по

противнику оружия, тактических приемов, особенно новых, неизвестных ему. Морской

бой — искусство, зависящее от творчества командиров, где идет противоборство

техники и интеллектов.

Нестандартные обстановка и действия вызывают у противника состояние

растерянности, неуверенности, зачастую принуждают его отказаться от выполнения

поставленных ему задач. Так, в период Крымской войны (1853—1856 гг.) постановка

русскими мин в Финском заливе и подрыв на них в июне 1855 г. у Кронштадта

четырех новейших боевых кораблей англо-французской эскадры вынудили

противника отказаться от намеченных целей.

Неожиданным для воюющих сторон оказалась результативность подводных

лодок в борьбе с боевыми кораблями и транспортами в период первой мировой войны.

В самом ее начале 5 сентября 1914 г. немецкая ПЛ U-21 атаковала торпедами

английский легкий крейсер «Патфайндер», затонувший через 4 мин, а 22 сентября

за один час ПЛ U-9 потопила три английских броненосных крейсера — «Абукир»,

«Кресси» и «Хог», которые несли дозор в южной части Северного моря. Это

доказывало, что подводные лодки — мощное оружие, и воюющие державы повели

ускоренными темпами их строительство.

Внезапность, как правило, давала значительный эффект при использовании

новой техники и необычной для противника тактики действий сил. Вместе с тем

применение традиционных средств ведения борьбы в сочетании с необычными

тактическими приемами оказывает на противника сильное психологическое воздействие и

активная сторона получает ощутимое преимущество, особенно в первоначальный

период боя. Однако следует учитывать, что этот фактор временный и зависит от уровня

боевой устойчивости противоборствующей стороны, ее морально-психологического

потенциала.

В современном морском бою с использованием новейших средств огневого

поражения и защиты значение внезапности заметно возросло. Боевые действия будут

характеризоваться активностью и решительностью, расширением пространственных

границ, высокой маневренностью сил, разнообразием форм и способов

использования средств борьбы, массированным применением ракетного, торпедного, минного

оружия и средств радиоэлектронной борьбы. Из этого можно сделать вывод, что

внезапность невозможна без проведения широкого круга различных мероприятий.

15

Основными из них являются: заблаговременное обнаружение противника, скрытное

развертывание сил, стремительный и мощный удар, развитие успеха.

Дальнобойность огневых средств, большая скорость сближения с целью,

высокая вероятность поражения (даже с учетом противодействия) определяют тактику

современного морского боя, последовательность действий сил, организацию

взаимодействия и сроки выполнения боевой задачи. Принятие на вооружение флотов

ракетного оружия позволило значительно увеличить дистанции боевого

соприкосновения. Исход боя будет теперь зависеть от возможностей оружия, дальностей выдачи

целеуказания и преимущества позиций.

С применением разведывательно-ударных комплексов (РУК), разрабатываемых

в странах НАТО, считают западные специалисты, повысится вероятность поражения

целей в 8—10 раз, а время выполнения огневой задачи сократится в 10—15 раз1.

По сути дела, время боя будет зависеть от продолжительности полета активной

части РУК. По их мнению, в этих комплексах реализуются требования и к позиции,

и к дальности разведки, в связи с чем значительно возросли требования к

постоянной готовности сил к отражению удара и нанесению контрудара.

Внезапность в современном бою зависит от целого ряда видов боевого

обеспечения: тактической разведки, тактической маскировки, радиоэлектронной борьбы, а

также скрытного и надежного управления силами.

Тактическая разведка играет в достижении внезапности особую роль.

Она направлена на выявление местонахождения противника и состава его еж л,

системы обороны и защиты, степени боеготовности, способности к оказанию

противодействия и т. д. Решают эти задачи специально предназначенные силы

(корабли, самолеты, подводные лодки), дозорная служба, радиотехнические и боевые

посты наблюдения и связи. К решению задач разведки привлекаются практически все

силы флота, находящиеся в море.

Например, в период Великой Отечественной войны при действиях на

коммуникациях противника советские подводные лодки зачастую осуществляли наблюдение

за передвижением судов, кораблей вблизи баз и акваторий портов, выявляли тактику

действий сил охранения и обеспечения, маршруты интенсивного движения конвоев,

рубежи противолодочной обороны, наличие сил и характер построения ПЛО, ПКО,

'Родионов Б., Новичков Н. Крылатые ракеты в морском бою. — М.: Воен-

издат, 1987. — С. 66—69.

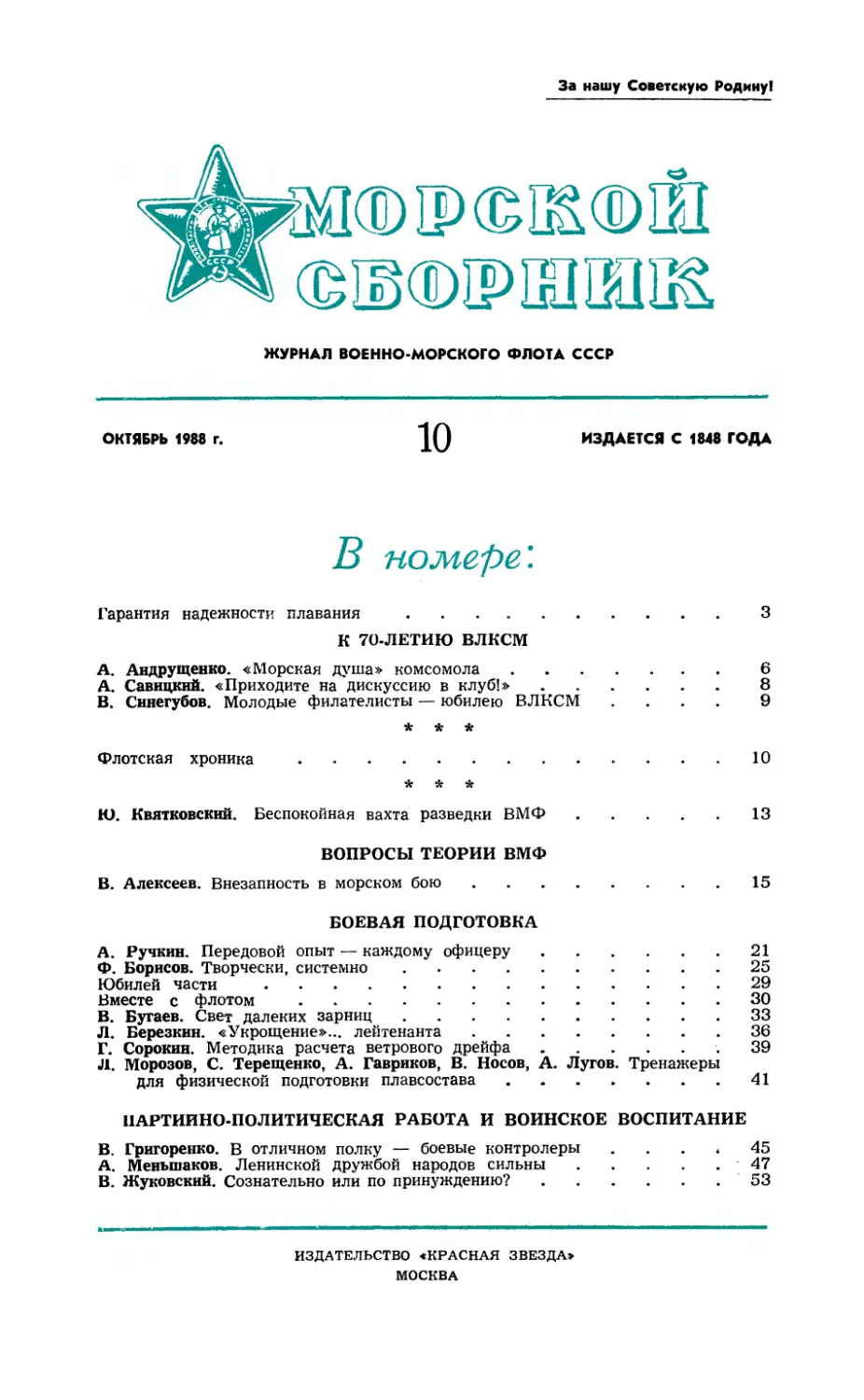

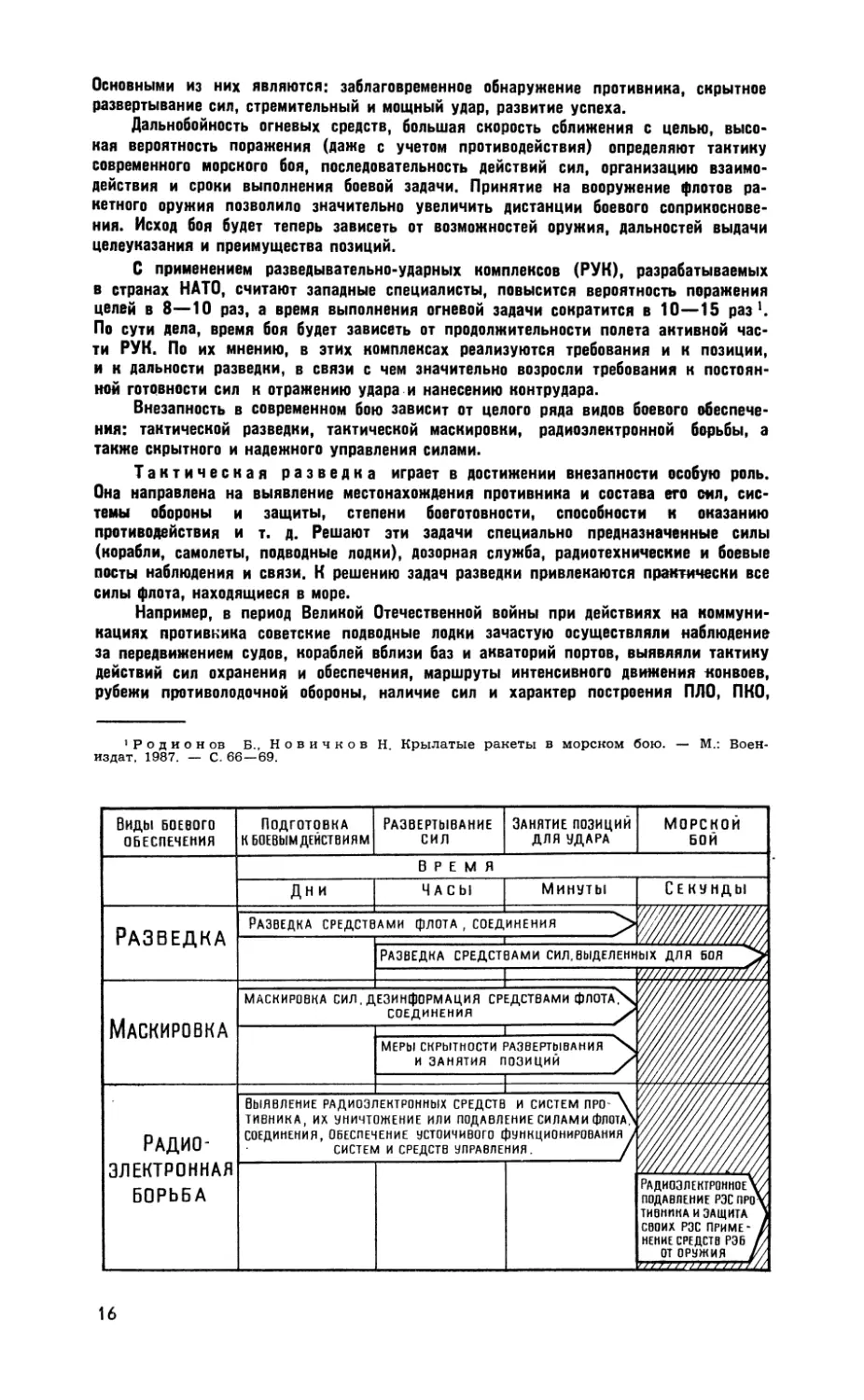

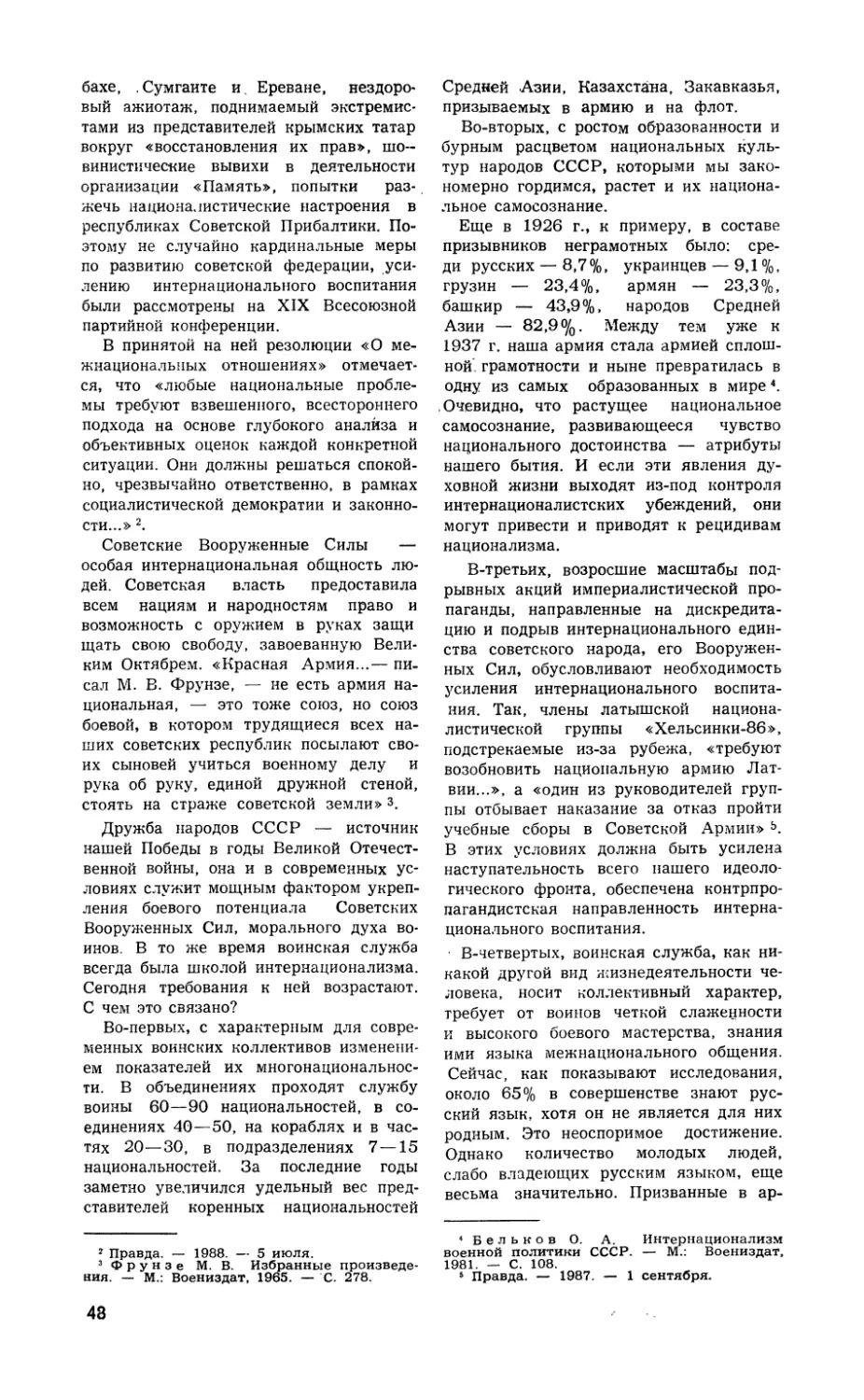

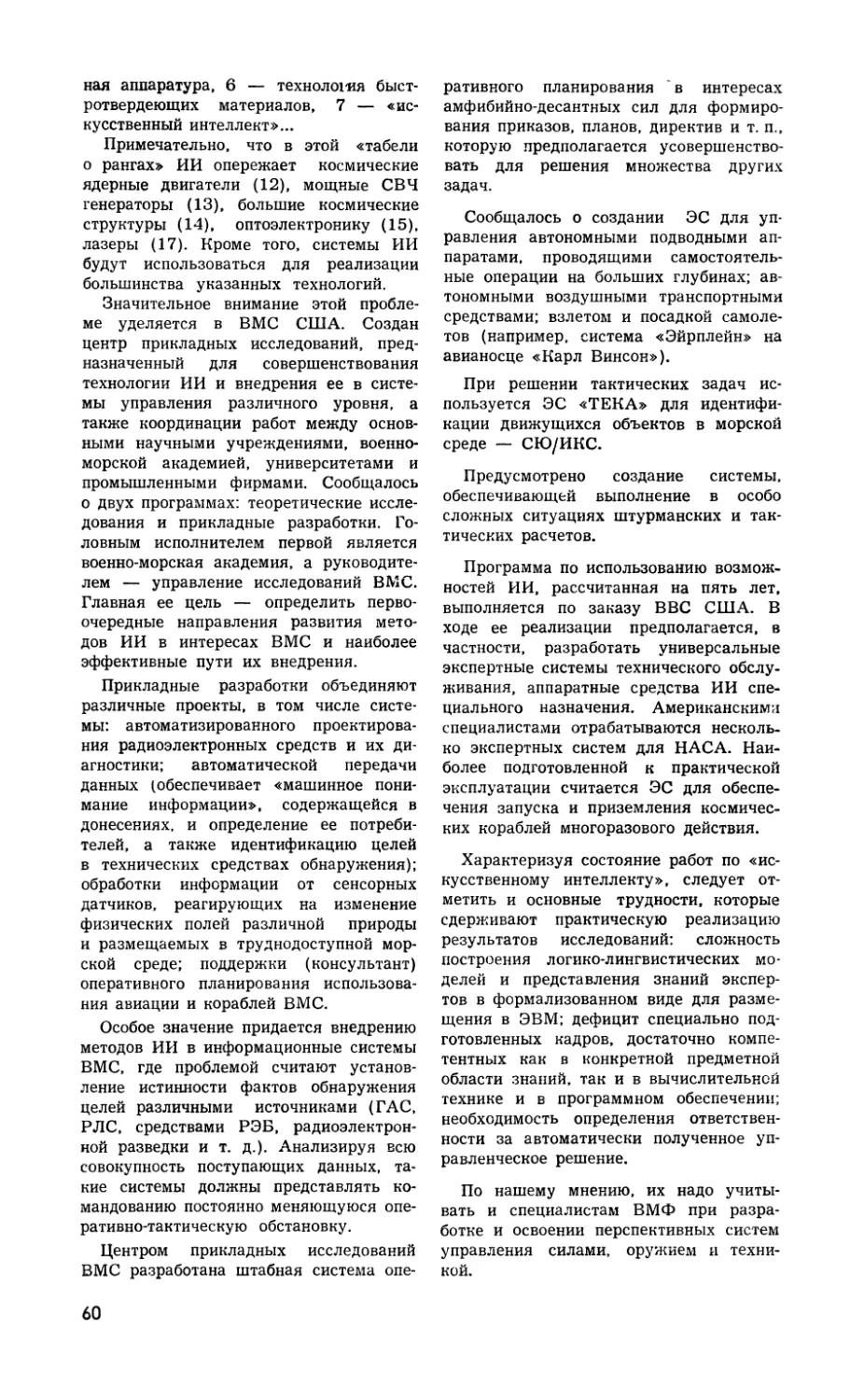

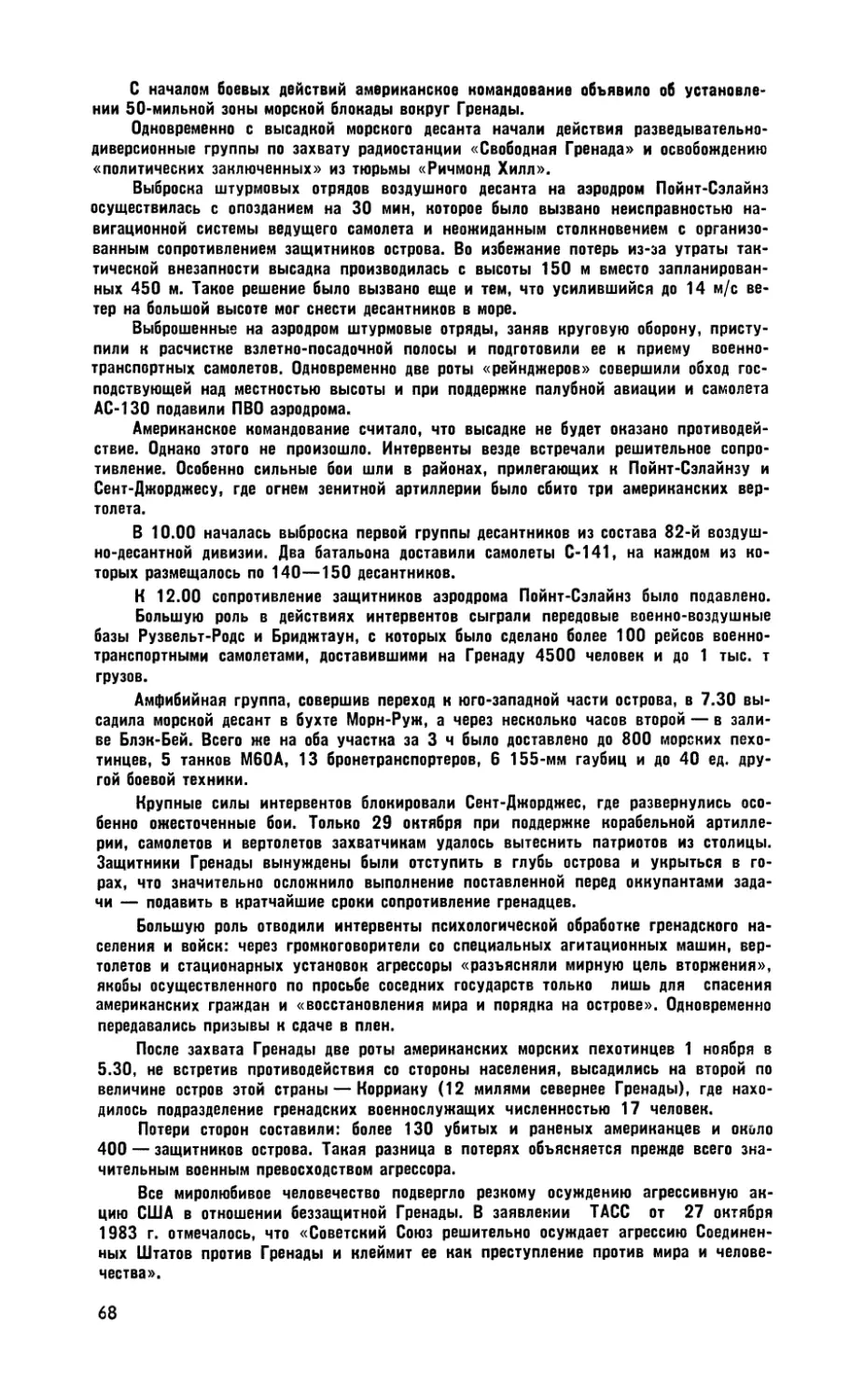

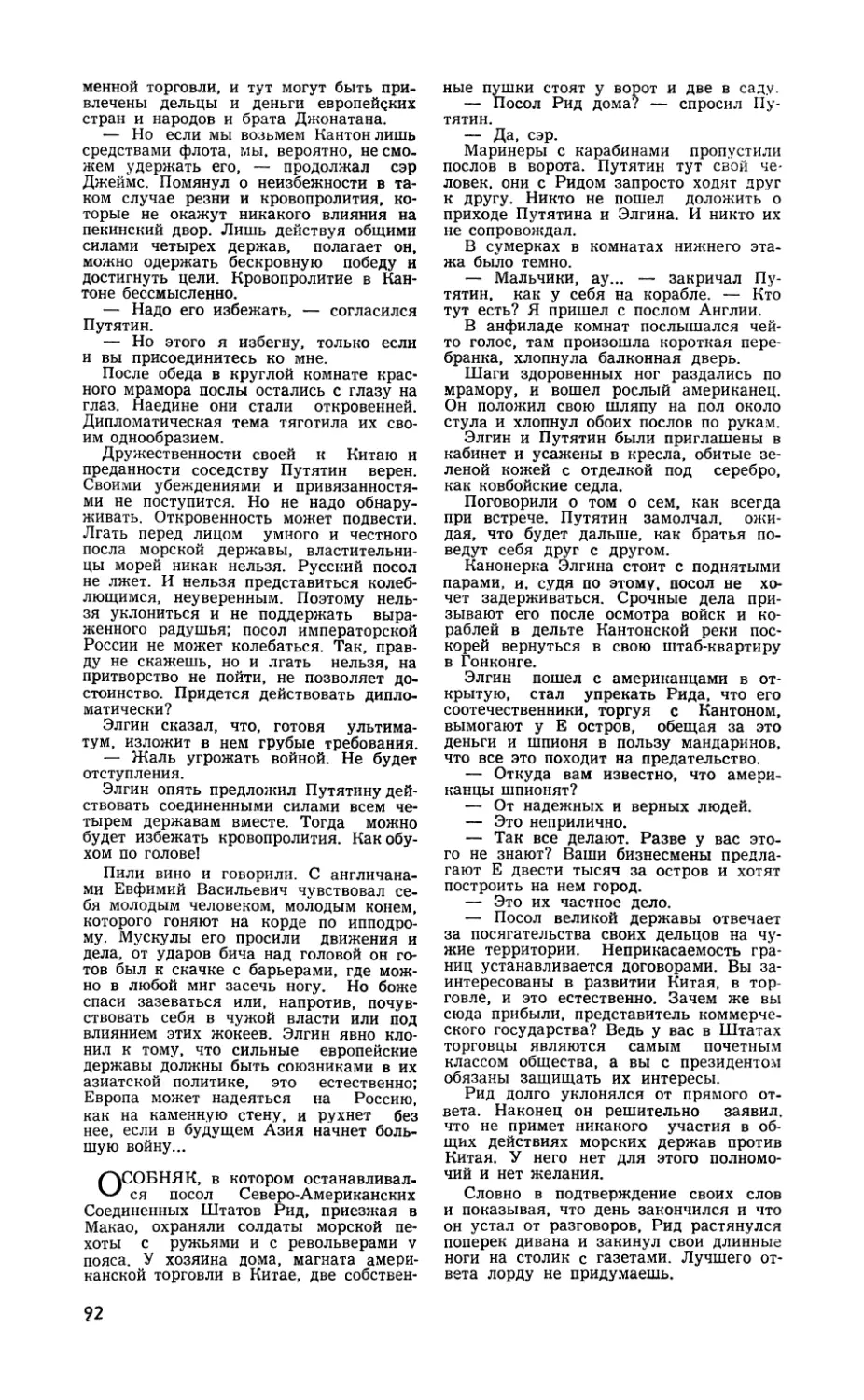

ВИДЫ 60Е80Г0

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Подготовка

К БОЕВЫМ ДЕЙСТВИЯМ

Развертывание

сил

Занятие позиций

для удара

МОРСКОЙ

БОЙ

ВРЕМЯ

Дни

ЧАСЫ

Минуты

Секунды

Разведка

Разведка средствами флота , соединения

Разведка средствами сил,выделенных для боя ^

////////////////У/У

Маскировка

МАСКИРОВКА СИЛ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ СРЕДСТВАМИ

СОЕДИНЕНИЯ

МЕРЫ СКРЫТНОСТИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ

И ЗАНЯТИЯ ПОЗИЦИЙ

Радиоэлектронная

борьба

Выявление радиоэлектронных средств и систем про

тивника, их уничтожение или подавление силами флотал

СОЕДИНЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ /

СИСТЕМ И СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ^ /

Радиоэлектронное^

подавление рэс про>

ТИВНПНА И ЗАЩИТА

СВОИХ РЗС

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ РЭБ

ОТ ОРУЖИЯ

16

ПВО и т. д. Данные, добытые ими, использовали и другие силы флота для

обеспечения внезапности действий своих сил и предупреждения неожиданных

действий неприятеля. Так, 5 июля 1942 г. подводная лодка К-21 (командир —

капитан 2 ранга Н. Лунин) обнаружила вражескую эскадру в составе линкора «Тир-

пиц», тяжелых крейсеров «Адмирал Хиппер» и «Адмирал Шеер», семи эсминцев

и двух миноносцев в районе к северу от г. Гаммерфеста, направляющуюся для

разгрома союзного конвоя PQ-17. В тот же день соединение было обнаружено

советским самолетом и английской ПЛ. Их радиограммы и в первую очередь торпедная

атака К-21 «Тирпица» вынудили эскадру вернуться в Альтен-фьорд2.

Разведывательная информация приобретает наибольшую достоверность и

ценность, когда она дополняется и уточняется сведениями, полученными различными

средствами: авиацией, надводными кораблями, радиотехнической разведкой,

разведгруппами. Как показывает опыт, знание фактической обстановки на театре или в

отдельном его районе позволяло вскрывать намерения противника, определять

мероприятия по защите и обороне своих сил, по его разведке и дезинформации.

Тактическая маскировка направлена на скрытие от противника

факта подготовки и развертывания сил, выхода их на боевую позицию, подготовки

удара. Результативность ее зависит от достоверности данных разведки, полноты

использования физико-географических и гидрометеорологических условий, наличия и

эффективности средств маскировки, действий комачдования и личного состава.

Объектами маскировки являются морские и наземные цели, средства

материально-технического обеспечения, технические средства разведки. Последним, как показал опыт

локальных войн и военных конфликтов, нападающая сторона придает

первостепенное значение при нанесении ударов. Уничтожение или подавление сил и средств

наблюдения и разведки проводится, как правило, в начальной фазе боя (операции) с

целью лишения противника источников информации об обстановке.

В современных боевых действиях, отмечают зарубежные специалисты,

тактическая маскировка приобретает важнейшее значение. С учетом широких возможностей

космических, радиоэлектронных, гидроакустических и других средств наблюдения

она является необходимым условием достижения целей, поставленных перед

одиночным кораблем (группой или отрядом). Особое внимание руководство ВМС США

уделяет повышению скрытности маневра таких крупных кораблей, как авианосцы.

Например, во время проведения крупномасштабного учения НАТО «Римпак-86»

американскому авианосцу «Рэнджер», выступавшему на стороне «синих», удалось на

целые две недели «затеряться» в просторах Тихого океана. Несмотря на активные

поиски с применением новейших, в том числе спутниковых, средств разведки,

противоборствующая сторона долго не могла установить его местонахождение3.

Тактическая маскировка является составной частью оперативной и во многом

зависит от качества и полноты ее проведения. Разведка находится в диалектическом

противоречии с требованиями маскировки, преимущественно в том случае, когда она

ведется активными средствами. К примеру, при соблюдении максимальной

скрытности (ведение разведки пассивными средствами) трудно получить полную

информацию о противнике, что снижает степень знания обстановки. Вместе с тем при

использовании радиолокационных и гидроакустических станций противник имеет

возможность запеленговать их работу, определить и классифицировать носителей.

Поэтому командиру необходимо выбирать наиболее оптимальные режимы работы РЭС,

искать пути введения противника в заблуждение, противодействовать его целям и

намерениям.

Радиоэлектронная борьба представляет собой комплекс

взаимосвязанных по цели, задачам, месту и времени мероприятий и действий сил для выявления

РЭС и систем противника в районе боя, их уничтожения (подавления), создания

помех самонаводящемуся оружию, а также радиоэлектронной защиты своих систем

управления силами и оружием. Главная ее цель — нарушение связи противника,

ограничение возможности руководства силами, снижение эффективности противодействия.

Приемы и средства РЭБ за последние годы постоянно развивались и

совершенствовались. Так, в локальных войнах воюющие стороны активно применяли назем-

2 Боевая летопись ВМФ 1941 — 1942 гг. — М.: Воениздат. 1983. — С. 79.

» Красная звезда. — 1987. — 27 октября.

«Морской сборник» № Ю

17

ные и корабельные средства, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты,

оснащенные комплексами радиопомех, ложными радиолокационными и тепловыми

целями, противорадиолокационными ракетами, передатчиками радиопомех разового

использования и др. Разработка новых средств РЗБ ведется с целью максимального

достижения в бою неожиданности, введения противника в заблуждение.

Радиоэлектронная борьба направлена на затруднение классификации целей, определение

состава сил, отвлечение противника и т. д. Не потеряли своего значения и

испытанные, традиционные способы — умелое использование обстановки, выполнение

мероприятий по уменьшению заметности, следности, снижение уровней физических полей

корабля, соблюдение требований радиоэлектронной маскировки.

Применение средств РЗБ на Западе рассматривают в зависимости от следующих

этапов боевых действий: планирование и подготовка сил и средств, развертывание

и тактическое маневрирование, соприкосновение с противником и непосредственная

атака (см. рисунок). В большинстве случаев промежуток времени, необходимый для

ввода сил в бой, измеряется в днях и часах, а для обнаружения цели, передачи

команды системам оружия, дохождения их до цели — в минутах и секундах. При

переходе от одного этапа к другому изменяются и тактика, и приемы

радиоэлектронной борьбы. К примеру, использование телеуправляемых летательных аппаратов,

дезинформирующих буев, дипольных отражателей и излучателей, радиоэлектронных

помех не позволяет противнику создать правильную картину обстановки, затрудняет

его целеуказание, сбивает с курса идущие самонаводящиеся средства поражения.

Радиоэлектронная борьба, считают иностранные специалисты, необходима для

того, чтобы захватить и сохранить инициативу, запутать, ошеломить, заманить

противника в западню, чем и облегчить решение задач для другой стороны4.

Скрытное и надежное управление силами в значительной

степени способствует достижению внезапности в морском бою. Управление кораблями,

тактическими группами с берегового или подвижного КП требует надежной связи

между ними. В целях внезапности, скрытия своих намерений целесообразно

предусматривать комплекс мероприятий. При подготовке к бою сужается круг лиц,

посвящаемых в замысел командира, ограничивается работа средств связи, для обмена

информацией применяются быстродействующая аппаратура, кодирование и

шифрование радиограмм, используются таблицы условных сигналов, кодированные карты

и другие средства. Обмен информацией и дача команд по открытым каналам связи,

как показал опыт войн, возможны лишь тогда, когда скрытность их передачи теряет

всякий смысл, а время, затрачиваемое на их шифровку и дешифровку, превышает

допустимый срок их устаревания.

Динамичность и скоротечность морского боя, участие в нем разнородных сил

расширяют поток обмена информацией, что усложняет процесс руководства ими.

Поэтому важно, чтобы командир, исходя из своего решения и ожидаемых условий

обстановки, заранее определил порядок применения средств и каналов тактической

связи. Для более рационального использования их боевых возможностей он

заблаговременно должен доводить до подчиненных и взаимодействующих сил конкретные

боевые задачи и этапы их выполнения.

Пути достижения внезапности многообразны. В морском бою основные из них,

на наш взгляд, заключаются: в скрытном и стремительном

проведении маневра, в упреждении противника в занятии

выгодной позиции, выборе времени и направления

главного удара, в применении неожиданных для противника

средств поражения, приемов и способов ведения боя. Их

реализация является важнейшим условием успешного решения поставленной задачи

и лучшим способом обеспечения боевой устойчивости своих сил.

Скрытность и стремительность проведения маневра

играют немалую роль в противоборстве на море. Они зависят в первую очередь от

тактико-технических характеристик корабля, группировки сил, участвующих в бою,

а также от эффективности управления ими. Деятельность командования должна быть

направлена на достижение необходимой маскировки для введения противника в

заблуждение относительно состава сил, замысла действий, места и времени нанесения

главного удара.

4 Marine Rundschau.— 1987.— N 1 — S. 8—14.

18

Пренебрежение маскировкой имеет, как правило, отрицательные последствия.

Так, движение главных сил германского флота в Северном море, отмечает

английский историк Ньюболт, почти всегда становилось известно заблаговременно

благодаря предшествовавшим выходу противника оживленным радиопереговорам... И еще

один пример из истории первой мировой войны. Английские корабли, которые вели

поиск противника в районе мыса Коронель, по усиленному радиообмену были

обнаружены немецкой эскадрой, что дало ей преимущество и послужило одной из

причин поражения англичан в бою.

Большое значение скрытность и стремительность маневра приобретают в

современном бою, в условиях развертывания странами НАТО широкой сети систем

разведки и наблюдения. К примеру, с помощью СОСУС, АВАКС, Аутло-Шарк,

космической разведки и др. осуществляется непрерывное наблюдение за обстановкой почти

в любой точке Мирового океана, ведется контроль за действиями противостоящих

сил.

Упреждение противника в занятии выгодной позиции

позволяет получить превосходство над ним, действовать в бою в благоприятных

географических, гидрологических условиях, использовать свои минные, ракетно-ар-

тиллерийские позиции, авиационно-воздушное прикрытие. Выгодной позицией

считается такое положение сил относительно противника, при котором они могут с

наибольшей эффективностью использовать все средства для поражения врага и защиты

от его ударов. Она предполагает повышение скрытности, а следовательно, и

внезапности воздействия на неприятеля, что заставляет принимать его недостаточно

обоснованные решения.

Все усилия командира должны быть направлены на решение главной задачи

путем занятия в бою выгодной позиции и в нужный момент времени. Примером

такого подхода могут служить действия командира ПЛ С-13 капитана 3 ранга А. Ма-

ринеско в годы Великой Отечественной войны при атаке фашистского лайнера

«Вильгельм Густлов». Для того чтобы не упустить противника, подводная лодка,

несмотря на сильное волнение моря, в позиционном положении развила максимальный ход.

Это представляло определенный риск для корабля, но он был оправданным —- ПЛ

поразила цель. Успеху во многом способствовала и неожиданная для противника угроза

со стороны берега, что обеспечило скрытность атаки, внезапность нанесения удара

и благополучный отрыв от преследования.

Быстрое занятие лучшей позиции и скрытное создание превосходства в силах

на определенном рубеже и в нужный момент позволяют решать задачу не только в

более короткий срок, но и с меньшими потерями. Имея мало времени для

организации противодействия, противник не в состоянии организовать надлежащий отпор.

Командир при принятии решения, исходя из конкретных условий обстановки,

определяет, где, когда и за счет каких возможностей займет выгодную позицию для

создания превосходства над противником. Многое будет зависеть от его грамотности,

интуиции и опыта.

Выбор времени и направления главного удара имеет

большое влияние на ход и исход боя. Искусство командира состоит в том, чтобы в

различной обстановке не допускать ошибки в классификации целей, определять

оптимальный способ нанесения ударов, рассчитывать предполагаемый расход

боезапаса, назначать этапы боя. Время нанесения главного удара должно быть

неожиданным для противоборствующей стороны. В целях дезинформации противника,

отвлечения его усилий на другие направления проводятся отвлекающие действия и

маскировочные мероприятия.

Опыт войны показал, что грамотный выбор времени и направления главного

удара оказывал существенное влияние на достижение внезапности в бою, являлся

одним из условий победы в противоборстве на море. Так, 18 февраля 1945 г. утром

четыре торпедных катера Балтийского флота атаковали конвой противника.

Несмотря на сравнительно сильное охранение (два СКР, два ТЩ, несколько СКА), оба

транспорта были потоплены. Удачно выбранное время и место поиска (на рассвете, когда

бдительность противника на входе в свой порт—-Лиепая снизилась) обеспечило

успех боя. Кроме того, применение маневра с прорезанием строя конвоя и атака с

о* 19

двух бортов позволили значительно уменьшить прицельность и силу неприятельского

заградительного огня5.

Применение нового оружия и техники, приемов и способов ведения боя

усиливает фактор внезапности, дает тактическое превосходство над неприятелем.

Так, с установкой на подводных лодках США в 1943 г. радиолокационных

станций, приборов торпедной стрельбы повысилась эффективность их действий.

Например, 1 февраля 1943 г. ПЛ «Тарпон», находясь на подходах к Токийскому заливу,

ночью с помощью РЛС обнаружила и атаковала цель. Ею оказался транспорт

водоизмещением 11 тыс. т. 8 февраля этой же ПЛ был уничтожен транспорт

водоизмещением 17 тыс. т. Благодаря использованию американских ПЛ в группах, а

одиночных — позиционно-маневренным методом результативность их действий в 1944 г.

возросла примерно в 2 раза по сравнению с 1943 г.6.

Значительную роль в борьбе на коммуникациях во время второй мировой

войны сыграло неожиданное применение самонаводящихся торпед и неконтактного

минного оружия. Эффект внезапности достигался и за счет новых,

неожиданных для противника тактических приемов. Но следует учитывать, что

превосходство в новом оружии и технике, способах и методах их использования носит

временный характер. Как только противнику они становятся известны, он начинает

изыскивать меры противодействия, снижающие их эффективность. Вот почему

любое государство стремится к тому, чтобы каждый новый вид вооружения и техники,

их тактические характеристики, способы применения сохранялись до определенного

момента в строжайшей тайне.

Вместе с тем нельзя забывать и о том, что к внезапности стремится и

противник. А значит, он также добивается нешаблонного построения боевых порядков в

период развертывания и в ходе боя, разнообразит тактику действий, применяет

военную хитрость, полнее использует преимущества отдельных видов своего оружия и

техники. Поэтому важно не только самому предпринимать все возможное для

достижения внезапности, но и предотвращать неожиданные действия противника,

максимально уменьшать эффективность его ударов.

Таким образом, внезапность в вооруженной борьбе на море играет решающую

роль в ее исходе. Опыт войн, боевой подготовки является хорошей школой моряков.

К сожалению, отдельные командиры в ходе отработки задач, боевых упражнений и

учений не проявляют стремления к внезапности действий, не прибегают даже к

таким простым способам маскировки, как использование дымзавес, темного времени

суток, ложных целей, уголковых отражателей. Руководители при проведении

различных мероприятий нередко еще выбирают «тепличные» условия: отсутствие

волнения, ясная видимость, светлое время суток. В боевой подготовке следует

осуждать пять грехов, подчеркивал флотоводец И. Исаков, — «обучение маневру и

использованию оружия в тихую и ясную погоду; использование дистанций (для

авиации — высот), совершенно нереальных именно для условий хорошей видимости,

неохотное («во вторую очередь») обучение маневру и огню в темное время суток,

обучение вблизи от базы и игнорирование применения всех мер скрытности, маскировки

и обеспечения боевой деятельности флота, применительно к аналогичным условиям

военного времени»7.

Фактор внезапности наиболее эффективно может использовать тот, кто

обладает исчерпывающей информацией о противнике, со знанием дела управляет силами,

с учетом возможностей оружия и техники может извлечь из них максимальную

пользу.

Грамотная реализация внезапности в морском бою зависит от многого, и

прежде всего от тактического мастерства командира, выучки экипажей, степени

готовности оружия и техники, средств РЭБ, бдительности людей, стоящих у пультов

управления ими, морально-психологического настроя воинов. Выбрать из множества

возможностей наиболее целесообразные и оригинальные способы достижения

внезапности сможет тот командир, который постоянно совершенствуется, добивается

повышения эффективности и качества каждого мероприятия боевой учебы.

5Колесник П., Нога Н. Сборник тактических примеров действий сил ВМФ по

опыту Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. — Л.: ВВМКУ им. М. В. Фрунзе,

1982. — С. 188—189.

«Ржевский О., Васильцов И., Кирьян М. и др. Внезапность в операциях

вооруженных сил США. — М: Воениздат. 1982. — С. 188—191.

7 Адмирал Флота Советского Союза Исаков Иван Степанович// Документы и статьи,

— Ереван; Айастан, 1984. — С. 79.

20

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ-

КАЖДОМУ

ОФИЦЕРУ

Полковник Л. РУЧКИН

Г* ЕЗОПАСНОСТЬ полетов, как известно, зависит от многих факторов: состояния

О методической работы, непосредственно влияющей на выучку авиаторов,

качества предварительной подготовки, руководства полетами, партийно-политической

работы и т. д. Знание и учет их помогают командиру вести дело так, чтобы не было

нарушений документов, регламентирующих нашу деятельность, чтобы офицеры и

матросы каждодневно повышали мастерство, организацию службы, крепили воинскую

дисциплину, трудились творчески, инициативно.

Высоких показателей в боевой и политической учебе достигли авиаторы части,

где служит подполковник В. Филиппов. Они не раз отличались на летно-тактических

учениях, освоили несколько новых видов боевой подготовки, в том числе наиболее

сложный — посадку на воду в ночных условиях.

Нынешний командир полка возглавил воинский коллектив сравнительно

недавно, но уже прочно стал на крыло. Он умело сочетает традиционно сложившиеся

формы и методы обучения с требованиями сегодняшнего дня. Одним из основных

путей повышения безопасности летной службы считает постоянное и

целенаправленное совершенствование личной подготовки начальников всех степеней, организации

и проведения полетов. Трудится в тесном контакте со своими заместителями,

штабом, опирается на партийный и комсомольский актив.

Но так было не всегда. В течение ряда лет здесь отмечались недостатки в

командирской подготовке, ошибки летчиков в пилотировании машины. У отдельных

авиаторов появилась неуверенность в своих силах, технике. Прошло некоторое время,

и положение изменилось. В результате оргмероприятий, кропотливой работы,

творческой инициативы личного состава обеспечение безопасности стало надежнее.

Коллектив отличается слаженностью, сплоченностью. Повысились исполнительность и

требовательность во всех звеньях, ответственность каждого за порученный участок.

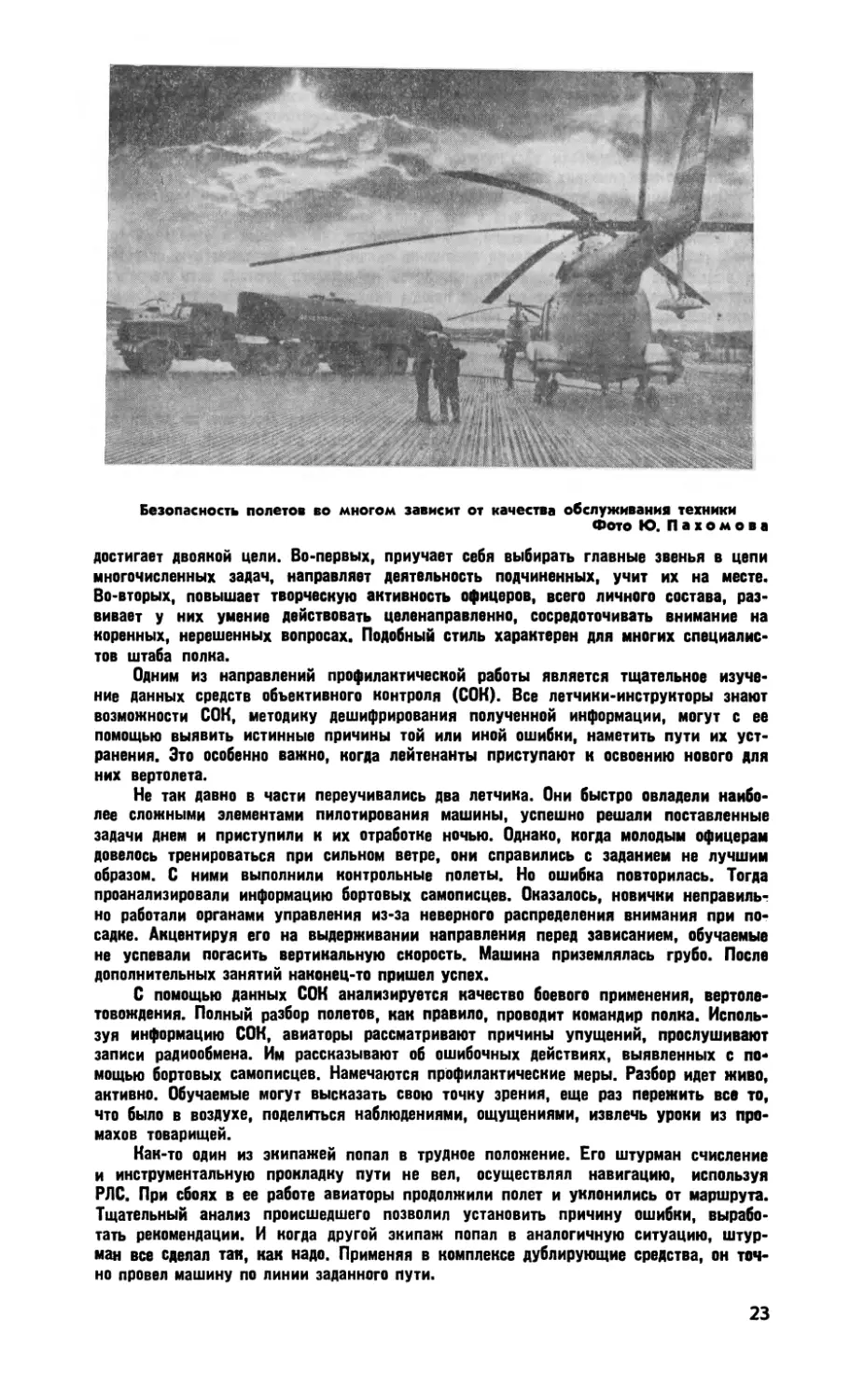

На совершенствование выучки, безопасность полетов большое влияние

оказывает методическая работа, которая помогает в сжатые сроки добиваться намеченных

целей. Центр ее — методический совет части, где рассматриваются многие вопросы,

связанные со становлением авиаторов: замещение вакантных должностей, порядок

восстановления утраченных навыков, деятельность инструкторов и др.

Так, недавно здесь обсудили меры по дальнейшему улучшению планирования

летных смен. Дело в том, что в подготовленных на подпись командиру полка

плановых таблицах порой встречались неточности. Их составители не всегда глубоко

анализировали предполагаемую обстановку, уровень выучки экипажей и т. п. Любая

же погрешность может отразиться на ритме смены, безопасности полетов. Вот

почему, прежде чем подписать плановую таблицу, командир и начальник штаба

тщательно ее изучают, определяют правильность отработки, убеждаются, все ли учтено.

Не менее скрупулезно рассматривает документ и руководитель полетов (РП).

Точное выполнение упражнений по месту и времени во многом зависит от того, как

РП будет исполнять каждый его пункт. Возникающие вопросы надо решать сразу,

на этапе планирования. Руководящий состав части и подразделений настойчиво

овладевает искусством организации летной работы, совершенствует ее.

В полку сложилась определенная система предварительной подготовки. В

целом она позволяла успешно решать поставленные задачи. Вместе с тем имелось

немало скрытых резервов, используя которые можно было улучшить обученность

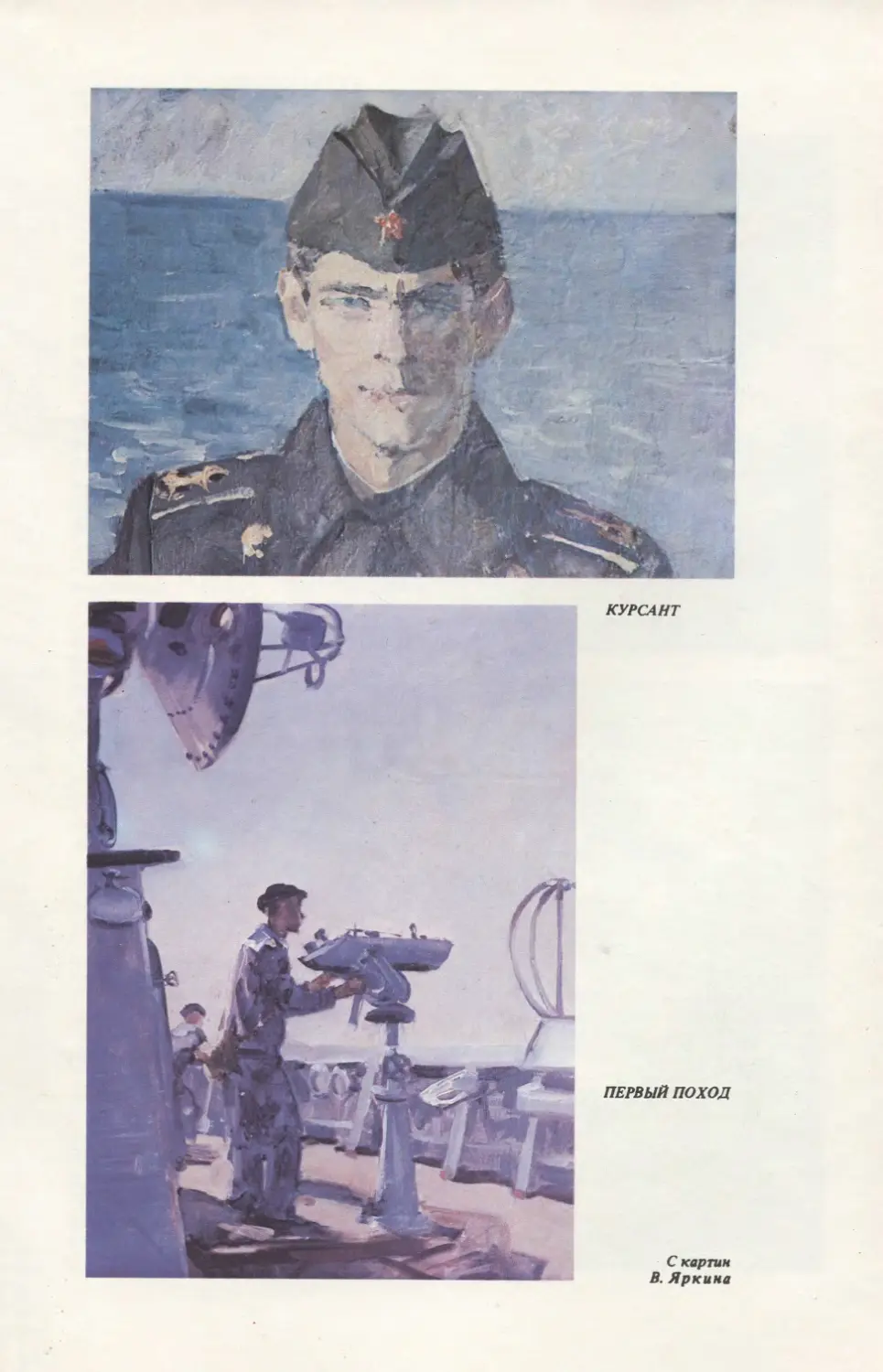

авиаторов. Отошли от традиционной методики, когда каждой смене предшествовала