Text

Журнал Военно-Морского Флота

СБОРНИК

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТДЕЛ

ИЗ УКАЗОВ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Фед ерации

За заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные

показатели в служебной деятельности наградить:

ОРДЕНОМ “ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ”

Афанасьева Валентина Васильевича - капитана 2 ранга

Ахмерова Ильдара Фердинандовича - капитана 2 ранга

Васильева Игоря Владимировича - капитана 1 ранга

Габриэляна Владимира Сергеевича - капитана 1 ранга

Жучкова Александра Андреевича - капитана 1 ранга

Игнатьева Игоря Владиславовича - капитана 2 ранга

Кулинского Виктора Валентиновича - полковника

Попова Дмитрия Викторовича - капитана 2 ранга

Рослякова Олега Юрьевича - полковника

Терехина Валерия Викторовича - капитана 1 ранга

Турищева Игоря Николаевича - капитана 1 ранга

Цурака Юрия Викторовича - капитана 1 ранга

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

Артанова Александра Станиславовича- капитана 1 ранга

Губу Сергея Ивановича - капитана 1 ранга

Осадчего Александра Степановича - полковника медицинской службы

Смирнова Сергея Витальевича - капитана 1 ранга

Тарасова Владимира Павловича - капитана 1 ранга

Шелехина Сергея Петровича - полковника медицинской службы

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА “ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ” I СТЕПЕНИ

Чигрина Сергея Ивановича - капитана 1 ранга

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА “ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ” II СТЕПЕНИ

Белоногого Сергея Петровича - капитана 1 ранга

Боташева МурадинаХусеевича - подполковника

Брица Владимира Андреевича - капитана 1 ранга

Гудкова Владимира Леоновича - капитана 1 ранга

Довбешко Николая Васильевича - капитана 1 ранга

Заозерского Сергея Сергеевича - капитана 1 ранга

Клюева Юрия Владимировича - капитана 1 ранга

Ковальчука Владимира Ивановича - майора

Кононовича Александра Николаевича- капитана 1 ранга

Косолапова Александра Николаевича - капитана 1 ранга

Логинова Николая Васильевича - капитана 1 ранга

Панкратова Владимира Ивановича - капитана 2 ранга

Полоцкого Анатолия Александровича- полковника

Пузырева Владимира Юрьевича'- капитана 2 ранга

Путятина Александра Геннадьевича - капитана 1 ранга

Пшенко Сергея Викторовича - капитана 1 ранга

Рыбина Александра Ивановича - капитана 1 ранга

Синебрюхова Василия Васильевича - полковника

Сирацкого Игоря Гурьевича - полковника

। Слободчикова Сергея Григорьевича - капитана 1 ранга

Сорокина Вадима Алексеевича - капитана 1 ранга

2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

МЕДАЛЬЮ СУВОРОВА з

Киселева Владимира Николаевича - полковника «

Скрипченко Виктора Владимировича - полковника

МЕДАЛЬЮ УШАКОВА

Герасименко Сергея Александровича - капитана 3 ранга 1

Иванова Николая Федоровича - капитана 1 ранга 1

Кабанцова Константина Петровича - капитана 2 ранга

Коробкова Константина Николаевича - капитана 2 ранга '

Медведева Алексея Ивановича - капитана 1 ранга

Стояновского Владимира Викторовича - капитана 2 ранга

Шишкина Владимира Юльевича - капитана 2 ранга '

МЕДАЛЬЮ НЕСТЕРОВА

Бурнашова Александра Анатольевича - полковника

Шамшаева Вячеслава Сергеевича - полковника • <

За заслуги в области культуры и искусства присвоить почетное звание

“ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

старшине 1 статьи Побережскому Игорю Валентиновичу - солисту хора Ансамбля

. песни и пляски

" Балтийского флота

За заслуги в области метрологии и многолетнюю добросовестную службу

присвоить почетное звание

“ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТРОЛОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

полковнику Микешину Олегу Михайловичу - начальнику базы измерительной

- техники Черноморского флота

За заслуги в области геодезии и картографии, многолетнюю добросовестную

службу присвоить почетное звание

“ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

капитану 1 ранга Фридману Борису Семеновичу - начальнику Центрального

картографического производства

• Военно-Морского Флота

За заслуги в области связи и многолетнюю добросовестную службу присвоить

почетное звание r С . ...... ‘ <

“ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

полковнику Зуеву Александру Константиновичу - начальнику связи авиации и

‘ противовоздушной обороны

на Северо-Востоке -

За заслуги в области экономики и финансовой деятельности присвоить

почетное звание

“ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

полковнику Большакову Александру Николаевичу - начальнику отдела Финансово-

экономического управления

Военно-Морского Флота

* х.

Москва, Кремль

| 19 июля 2001 г.

№889

3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации

За отличные показатели в боевой подготовке и морской выучке наградить

МЕДАЛЬЮ УШАКОВА

Агаджаняна Эрика Шагеновича - старшего мичмана

Жукова Анатолия Вадимовича - капитана 2 ранга

Ростовского Михаила Юрьевича - капитана 3 ранга

Саакова Вадима Георгиевича - капитана 3 ранга

Сироту Сергея Васильевича - капитана 2 ранга

Соболева Михаила Эдуардовича - капитана 2 ранга

Сухова Владимира Викторовича - мичмана

Уколова Сергея Анатольевича - капитана 2 ранга

Хозикова Сергея Борисовича - старшего мичмана

Хораву Тамази Арсеновича - старшего мичмана

Москва, Кремль

4 августа 2001 г.

№971

О награждении государственными наградами Российской Федерации

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации

За заслуги в области здравоохранения присвоить почетное звание

“ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Идрисову Магомед-эмину Бабаевичу - полковнику медицинской службы

Левчуку Александру Львовичу - полковнику медицинской службы

Мачикину Виктору Павловичу - полковнику медицинской службы

Москва, Кремль

4 августа 2001 г.

№984

О награждении государственными наградами Российской Федерации

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации

За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную службу

присвоить почетное звание

“ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Балабанову Александру Владимировичу - полковнику

Москва, Кремль

10 августа 2001 г.

№1025

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.ПУТИН

4

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПРЕСС-СЛУЖБА ВМФ СООБЩАЕТ

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал флота В.Куроедов поздра-

вил преподавателей, слушателей, курсантов и воспитанников военно-морских учебных

заведений с началом нового учебного года.

1 сентября 2001 г., по распоряжению Главкома ВМФ во всех военно-морских учебных

заведениях был проведен “День знаний”.'Прошли торжественные построения, митинги,

встречи с командованием ВМФ и ветеранами.

В учебные заведения флота были направлены представители Главного командова-

ния ВМФ - руководители управлений и направлений Главного штаба Военно-Морского

Флота, командующие флотами и соединениями.

4 сентября 2001 г., Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал флота

В.Куроедов прибыл в Республику Дагестан. -

Вместе с председателем Государственного Совета Республики Дагестан М.Магоме-

довым он принял участие в открытии памятника Магомеду Гаджиеву, погибшему в авгус-

те 2000 г. на борту атомной подводной лодки “Курск”.

Адмирал флота В. Куроедов совершил рабочие встречи с руководством Республики

Дагестан, а также проверил боевую подготовку частей и кораблей Каспийской флотилии.

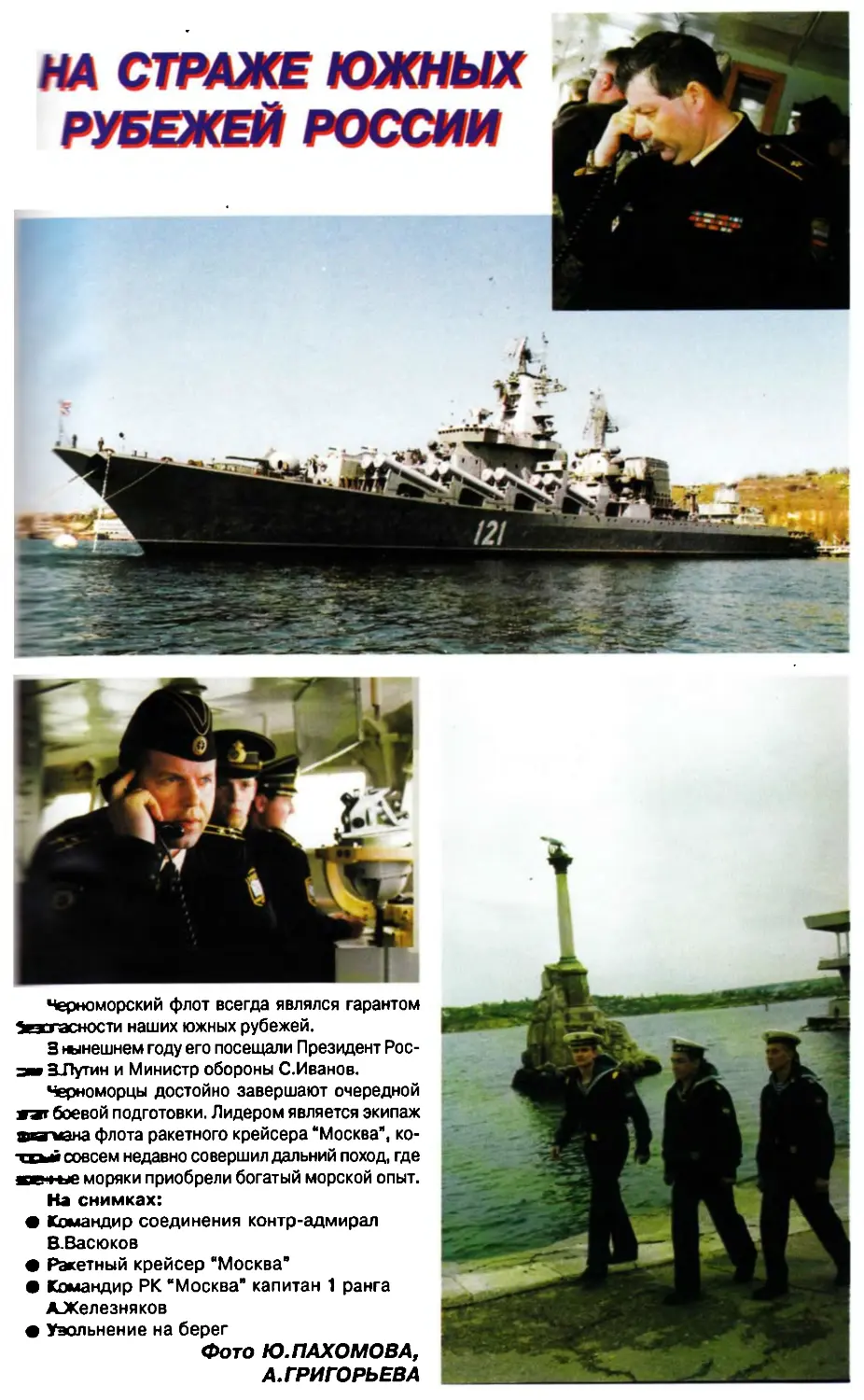

7-10 сентября ракетный крейсер “Москва” Черноморского флота под флагом НШ

флота вице-адмирала А.Татаринова с неофициальным визитом посетил итальянский порт

Бриндизи.

7-11 сентября крейсер УРО “Витторио Венето” военно-морских сил Италии с неофи-

циальным визитом посетил порт Новороссийск.

В августе-сентябре прошли сбор-походы и комплексные выходы кораблей на Бал-

тийском, Тихоокеанском, Черноморском флотах и Каспийской флотилии. Были задейст-

вованы надводные корабли, подводные лодки, морская авиация, береговые части и мор-

ская пехота.

вести с флотов ~ ~=

________________________ - ____________- ' БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

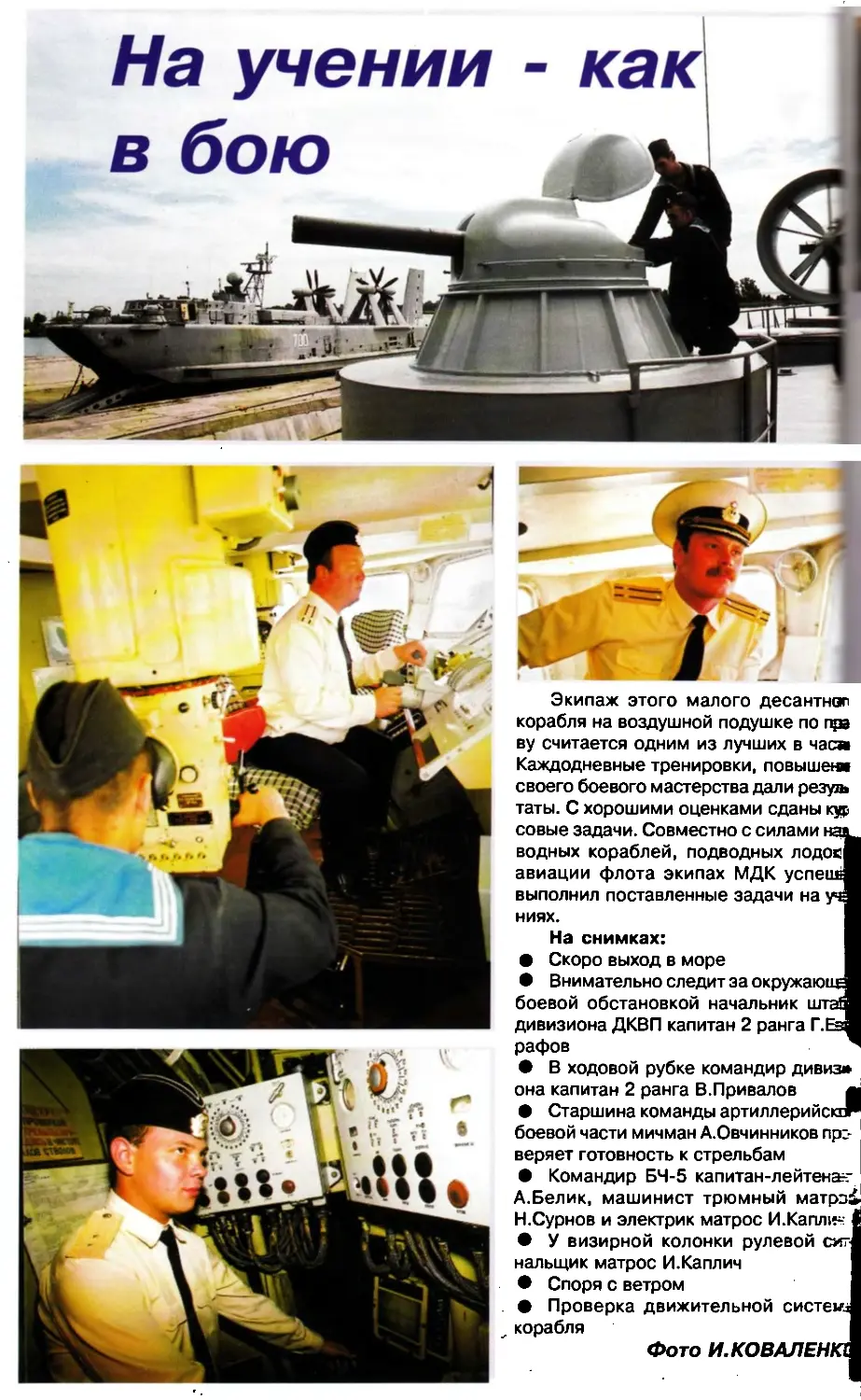

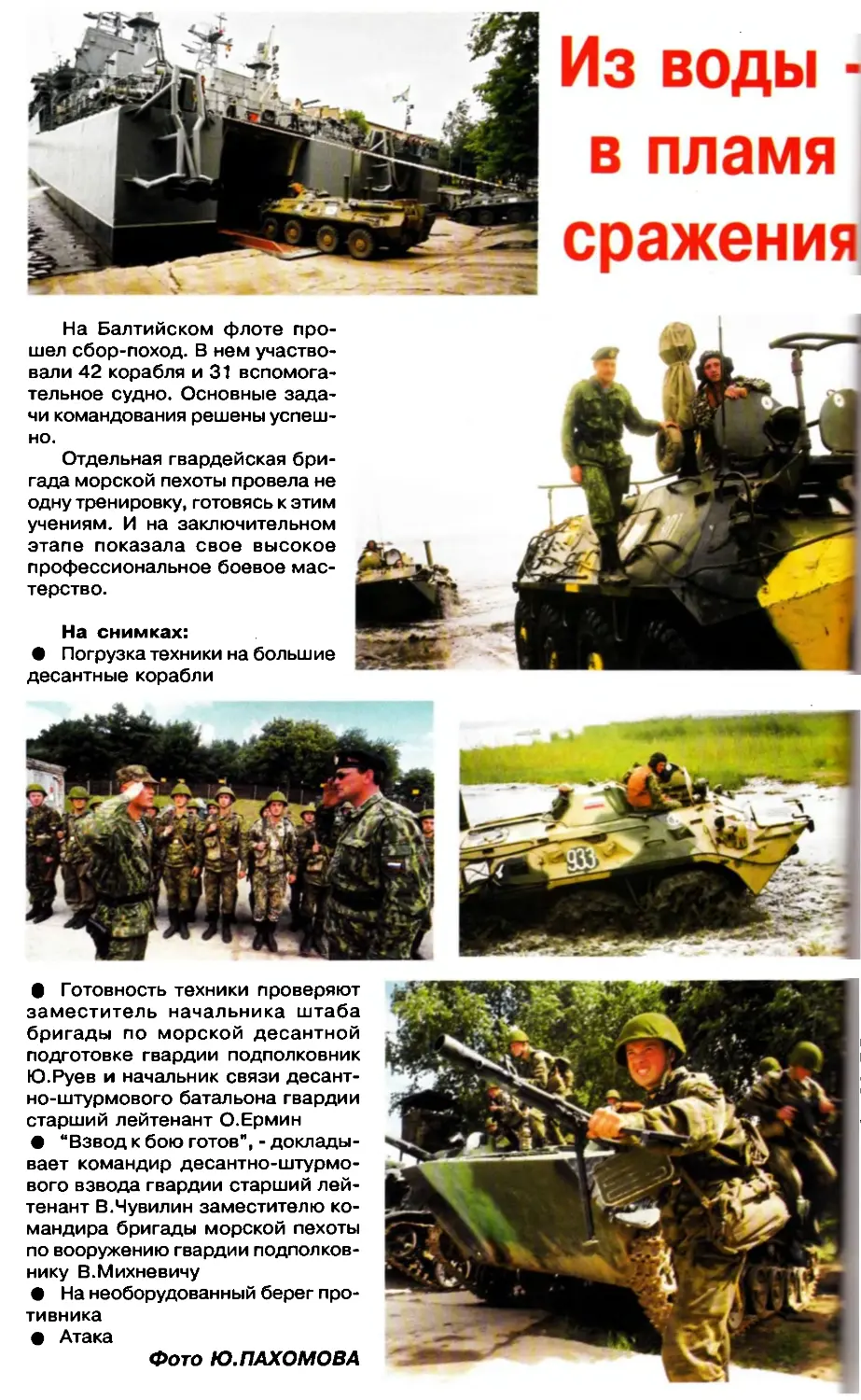

14-21 августа на Балтике прошли мероприятия сбор-похода, главной целью которо-

го была комплексная проверка готовности войск и сил флота к решению сложных учеб-

но-боевых задач в море, воздухе и на берегу. Всего в сбор-походе участвовали 42 кораб-

ля и 31 вспомогательное судно. Балтийцы выполнили 180 боевых упражнений. Проведе-

ны 14 зачетно-тактических учений и 8 командно-штабных, в рамках первенства на призы

Главнокомандующего ВМФ выполнены 8 задач по видам боевой подготовки. Кульмина-

цией сбор-похода стала высадка морского и воздушного десантов на необорудованное

побережье.

22 августа на мысе Таран состоялись совместные российско-белорусские учения по

ПВО. В них уже второй раз приняли участие расчеты зенитно-ракетных комплексов Бал-

тийского флота и подразделений Министерства обороны Республики Беларусь. За вы-

полнение этих боевых упражнений расчеты получили оценку «отлично». За слаженной

практической работой «стражей неба» Балтики и Белоруссии наблюдали Главнокоманду-

ющий ВМФ РФ адмирал флота В. Куроедов, главком ВВС России генерал армии А. Кор-

нуков, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Л. Мальцев, команду-

ющий Балтийским флотом вице-адмирал В. Валуев.

Сотрудничество в сфере противовоздушной обороны в военных ведомствах России

и Белоруссии развивается активно и динамично. С 1 апреля 1996 гп силы и средства

ПВО двух стран несут совместное боевое дежурство. Успешно реализуется соглашение

о предоставлении Россией военных полигонов для проведения боевых стрельб частями

ПВО РБ. В российских военных.вузах готовятся кадры для белорусской ПВО. Разработа-

но межгосударственное соглашение о создании Единой региональной системы ПВО (ЕРС

5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ_______________________________________________________

ПВО), которое окончательно согласовано сторонами и передано на утверждение высших

органов Союзного государства.

В ночь с 22 на 23 августа организованной группой преступников в результате тща-

тельно спланированной акции по убийству часовых с целью захвата оружия и боеприпа-

сов погибли часовые одного из объектов флота матросы Н. Захаров и R Полуэктов. Из

заранее подготовленного укрытия преступники открыли по часовым автоматический

огонь, а затем добили свои жертвы контрольным выстрелом в голову.

Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело, в поисках оружия и преступни-

ков участвуют представители военной контрразведки, органов ФСБ и МВД.

Почти месяц большая группа офицеров главных и центральных управлений Минис-

терства обороны РФ и Тыла Вооруженных Сил России работала на Балтийском флоте по

проверке организации тылового, медицинского и финансового обеспечения военно-

служащих флота, а также порядка хранения и использования материальных ценностей.

6 сентября для участия в заключительном этапе работы инспекции в Калининград

прибыл начальник тыла ВС РФ - заместитель Министра обороны России генерал-пол-

ковник В. Исаков. В штабе БФ состоялось подведение итогов работы инспекции тыла ВС

РФ.

В августе исполнилось 60 лет со дня создания Балтийского военно-морского госпи-

таля. Он по праву считается одним из лучших в ВМФ России.

Приказ о создании нового лечебного заведения был подписан командующим БФ ад-

миралом В.Трибуцем на второй месяц Великой Отечественной войны. Местом дислока-

ции был определен знаменитый Ораниенбаумский плацдарм. Госпиталь пережил все труд-

ности блокады Ленинграда. За годы войны более 70 его работников удостоены государ-

ственных наград. Вслед за наступающими войсками медики дошли до стен последнего

сопротивляющегося фашистского города-крепости Пиллау (ныне Балтийск). Здесь гос-

питаль и остался. Долгие годы он был главным военным госпиталем Балтийского флота.

За прошедшие 60 лет здесь оказана помощь более чем полумиллиону пациентов. С ап-

реля 2001 г. дружный и высококвалифицированный коллектив госпиталя возглавляет пол-

ковник медицинской службы И. Агафонов.

-_____________________________________________ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВМБ

В конце августа Санкт-Петербург с деловым заходом посетило учебное судно «Бра-

зил» ВМС Бразилии. В ходе визита были организованы встречи российских и бразиль-

ских военных моряков, экскурсии для гостей северной столицы, а также официальные

мероприятия.

В этом походе приняли участие также гардемарины из Германии, Аргентины, Боли-

вии, Канады, Чили, Испании, США, Эквадора, Франции, Великобритании, Италии, Лива-

на, Марокко, Мексики, Парагвая, Перу, Португалии, Уругвая и Венесуэлы. После завер-

шения обучения на борту УС «Бразил» гардемарины, уже в звании лейтенантов, направ-

ляются на суда флота для прохождения двухгодичного курса, после которого они должны

пройти обучение по одной из специализированных программ: надводные корабли, под-

водные корабли, гидрография и морская авиация. В программе учебного похода УС «Бра-

* зил» посещение портов девятнадцати стран.

26 августа на берегу Нахимовского озера состоялся ритуал посвящения в нахимовцы

160 первокурсников НВМУ Ставшую уже традиционной церемонию возглавил новый на-

чальник училища контр-адмирал А.Букин. Вице-адмирал в отставке Ю.Кайсин вместе с

группой ветеранов вручил нахимовцам ленточки на бескозырки, а священник Николо-Бо-

гоявленского кафедрального морского собора отец Федор благословил будущих мор-

ских офицеров.

___________________________________________________ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

1 сентября с.г. в Севастополе состоялись торжественные мероприятия, посвящен-

ные проведению ежегодного праздника учащихся и учителей - Дню знаний. Представи-

тели командования Черноморского флота Российской Федерации приняли участие втор-

6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

жествах, проходивших в школе № 8 имени 850-летия Москвы Министерства обороны РФ

и Черноморском филиале Московского Государственного университета им. М. В. Ломо-

носова.

В связи с трагедией, происшедшей в Нью-Йорке и Вашингтоне, на Черноморском

флоте Российской Федерации усилен режим охраны штаба и других объектов ЧФ. На фоне

начавшегося подготовительного периода сбор-похода кораблей и сил Черноморского

флота соединениям, кораблям и частям ЧФ поставлены задачи по обеспечению безо-

пасности пунктов базирования флота.

17 сентября с.г. началась активная фаза осеннего сбор-похода кораблей и сил Чер-

номорского флота Российской Федерации под руководством командующего ЧФ РФ ад-

мирала В.Комоедова. В этот же день двумя большими десантными кораблями (БДК) на-

чата переброска личного состава и техники отдельного полка морской пехоты ЧФ РФ на

морской десантный полигон в районе горы Опук, расположенный на Керченском полуос-

трове. В соответствии с планом сбор-похода морские пехотинцы при поддержке мор-

ской авиации и артиллерии береговых войск отработали высадку десанта на необорудо-

ванное побережье. Сбор-поход продлился до 28 сентября и явился итоговым мероприя-

тием летнего периода боевой учебы моряков-черноморцев.

Как уже сообщалось, к участию во флотских учениях привлекались более 20-ти бое-

вых кораблей, ПЛ и 31 судно обеспечения. В высадке десанта приняли участие до 700

морских пехотинцев ЧФ и около 150 единиц техники морской пехоты и ракетно-артилле-

рийских подразделений береговых войск.

Особенность прошедшего сбор-похода ЧФ РФ состояла в том, что он проводился во

взаимодействии с ВМС Украины и совпадал по времени с проведением совместных рос-

сийско-украинских военно-морских учений “Фарватер мира - 2001”, которые предусмат-

ривали проведение международной миротворческой операции в зоне вооруженного кон-

фликта.

17 сентября в Севастополе состоялась церемония открытия совместных учений Чер-

номорского флота Российской Федерации и Военно-морских сил Украины “Фарватер

мира-2001”.

В церемонии открытия учений приняли участие командующий ЧФ РФ адмирал В.Ко-

моедов, главнокомандующий ВМС Украины М.Ежель, председатель Совета депутатов г

Севастополя В.Пархоменко, первый заместитель председателя Севастопольской город-

ской государственной администрации В.Борисов.

В этот же день на оперативно-тактическом тренажерном комплексе “Диалома” ЧФ

РФ руководитель учений адмирал М. Ежель заслушал решения командиров объединен-

ного отряда миротворческих сил, командира авиационной группы миротворческих сил,

командира батальона миротворческих сил. Здесь же, во второй половине дня, по плану

первого этапа учений (17-19 сентября) состоялась совместная штабная тренировка на

тему “Управление миротворческими силами при развертывании и выполнении постав-

ленных задач”. В “Фарватере мира - 2001” принимали участие 6 боевых кораблей, 2 спа-

сательных буксира, 4 самолета и 4 вертолета, около 260 морских пехотинцев.

____________________________________________________________СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

В сентябре в точке гибели АПЛ “Курск”, на момент выхода номера в свет, продолжа-

лись работы по отделению первого отсека ПЛ, подъему и последующей буксировке ос-

новной части ПЛ в СРЗ в пос.Росля’ково.

“ДЕРВИШ-2001", ИЛИ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ

В АРКТИКЕ СНОВА ВМЕСТЕ

60 лет назад в Архангельск прибыли 6 английских и 1 советский транспорт, доставив-

шие в Советский Союз особо важные в тот момент стратегические грузы и военную тех-

7

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ_________________________________________________________

нику, в том числе и 48 самолетов "Харрикейн” для ВВС Северного флота, а также часть

летчиков 151-го авиационного крыла (командир подполковник Х.Ишервуд), специально

сформированного для совместных боевых действий в Арктике.

Именно этот конвой, получивший название “Дервиш”, а несколько позже “PQ-O”, по-

ложил начало поставкам оборонных грузов Советскому Союзу из США и Великобритании

в сответствии с Соглашением об экспортно-импортных перевозках, подписанным уже в

июле-августе 1941 г.

Только в самом тяжелом для Советского Союза 1941 гп в Архангельск и Мурманск

суда союзных конвоев доставили 153977 тонн различных грузов и вывезли на Британ-

ские острова 136 тыс. тонн древесины, редких металлов и химикатов.

За пять лет войны арктическими морями в Советский Союз пришли 40 конвоев в со-

ставе 811 транспортов и судов, а из Советского Союза в порты Исландии и Великобрита-.

нии - 35 конвоев (715 судов и транспортов).

Через 60 лет ветераны полярных конвоев вновь встретились на Кольской земле.

В период с 27 августа по 3 сентября 2001 г. в городах Мурманск и Архангельск состо-

ялась международная акция “Дервиш-2001”, посвященная 60-летию союзных конвоев.

Началом акции стало прибытие в порт Мурманск британского фрегата “Кэмпбелтаун” (ко-

мандир кэптен А.Халлидей).

Британский фрегат прибыл в Мурманск утром 27 августа. От границы территориаль-

ных вод России до причала морского вокзала города-героя Мурманска он шел в кильва-

терной колонне с российским сторожевым кораблем “Задорный” (командир капитан 2

ранга А.Долгов), на борту которого находился командир отряда кораблей, принимающих

участие в акции, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал В.Добро-

скоченко. '

У причала морского вокзала корабли отряда встречали мурманчане и английские ве-

тераны союзных конвоев военной поры, члены клубов “Северная Россия” и “Северный

конвой".

После окончания классической швартовки кораблей, командир фрегата Алистер Хал-

лидей нанес протокольный визит командиру отряда кораблей вице-адмиралу В.Доброс-

коченко.

Затем состоялись протокольные визиты в администрации Мурманской области и го-

рода Мурманска.

После окончания протокольных мероприятий был проведен брифинг для участников

полярных конвоев. На нем перед российскими и английскими ветеранами выступили во-

енно-морской атташе Великобритании в России кэптен Саймон Листер, председатель

комитета по работе с общественными организациями администрации Мурманской об-

ласти Николай Ребров, Генеральный консул Великобритании в Санкт-Петербурге Барба-

ра Хэй.

На брифинге, спустя 60 лет, встретились те, кто вел танкеры и транспорты со страте-

гически важными грузами через позиции немецких подводных лодок, отбивая массиро-

ванные налеты немецких бомбардировщиков и торпедоносцев.

И в этих разговорах как будто оживала сама история и то время, когда Атлантика, и

прибрежные арктические моря были одним общим морем на всех - и русских, и англичан,

и американцев, и норвежцев, и канадцев.

Среди ветеранов-североморцев на встрече присутствовал Валентин Валентинович

* Дремлюг, один из немногих оставшихся в живых моряков-ветеранов гидрографического

судна “Мурманец”. В годы войны он был вторым помощником капитана корабля.

Именно этот корабль, принимая активное участие в спасении экипажей транспортов

конвоя “PQ-17”, спас свыше 140 человек, из них около ста английских моряков.

Для многих союзных моряков братской могилой стали холодные арктические воды.

И ветераны вспоминали своих боевых друзей, оставшихся навсегда в море. Это и экипа-

жи советских судов “Ижора”, “Куйбышев”, “Кузнец Лесов”, и британского тральщика

“Брэмбел”, и многих других, погибших более чем на 90 транспортах и кораблях охране-

ния.

В честь ветеранов вице-адмирал Владимир Доброскоченко и кэптен Алистер Халли-

дей дали обед.

На состоявшейся для журналистов пресс-конференции заместитель губернатора

Мурманской области Людмила Чистова рассказала о том, как готовились мероприятия,

посвященные 60-летию первого полярного конвоя, и от имени губернатора Мурманской

8

________________________________________________ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

области поблагодарила всех ветеранов, прибывших на этот поистине волнующий и неза-

бываемый праздник.

- Очень хорошо, - сказала Людмила Александровна, - что у нас есть общая победная

история.

В свою очередь Генеральный консул Великобритании в Санкт-Петербурге Барбара

Хэй поблагодарила представителей командования Северного флота и администрации

Мурманской области за высокую организацию торжеств на Мурманской земле и теплый

прием на Кольской земле.

-Для моего поколения, - подчеркнула она, - все эти люди, которые в составе конвоев

ходили в водах северных морей, - просто герои. Только приехав в Мурманск, понимаешь,

каким трудным было наше общее дело в годы войны. Но это стало базой для нашего со-

трудничества, которое существовало тогда в годы войны, продолжалось потом, продол-

жается сейчас, и будет продолжаться дальше.

О взаимном сотрудничестве российских и британских моряков говорили и вице-ад-

мирал Владимир Доброскоченко, и командиры кораблей кэптен Алистер Халлидей и ка-

питан 2 ранга Анатолий Долгов, и военно-морской атташе Великобритании в России кэп-

тен Саймон Листер.

У этого взаимного сотрудничества существуют давние и крепкие корни.

Уже в первые годы войны, а именно 27 июня 1941 г, в Москве обсуждался вопрос о

проведении совместных боевых операций в районе Мурманска и Петсамо. В июле совет-

ская военная миссия во главе с генерал-лейтенантом Ф.И.Голиковым договорилась в Лон-

доне о действиях Королевских ВМС и Северного флота севернее Киркенеса и Рыбачье-

го. Примерно этим же временем датируется упоминание в переписке И.В.Сталина и УЧер-

чилля вопроса об открытии второго фронта в Арктике.

И вот уже 30 июля самолеты авианосцев “Фьюриес” и Викториес” произвели бом-

бардировку портов Петсамо и Киркенес. И хотя фактический урон от этих бомбардиро-

вок для фашистов был невелик, но союзники не только доказали, что всемерно поддер-

живают Советский Союз, но также заставили немецкое руководство поверить в реаль-

ность возможности открытия второго фронта в Норвегии. л

Вместе с североморскими подводниками, осенью 1941 г в Баренцевом море воева-'

ли английские экипажи подводных лодок “Тайгрис”, “Трайдент”, “Си Лайон” и “Си Вулф”,

а в заполярном небе вместе с летчиками Северного флота воевали английские летчики

151-го авиационного крыла.

Для английского фрегата “Кэмпбелтаун” визит в Мурманск был необычным.

До этого, экипаж фрегата уже участвовал в совместных маневрах с российскими мо-

ряками на Балтике. Но юбилей конвоев, как подчеркнул командир фрегата кэптен А.Хал-

лидей, - особый случай. И он горд, что именно его кораблю доверили честь представлять

на праздновании Королевский военно-морской флот. ’

После пресс-конференции состоялась экскурсия ветеранов полярных конвоев на фре-

гат Королевских ВМС, который затем могли посмотреть и мурманчане.

28 августа ветераны полярных конвоев, российские и британские моряки возложили

венки к могилам советских воинов, союзных моряков и летчиков, погибших в полярных

морях и заполярном небе, а также к памятному знаку у кинотеатра “Родина” морякам,

погибшим при проводке союзных конвоев. Здесь же состоялся митинг; где выступили мэр

Мурманска Олег Найденов, ветераны, российские и британские военные моряки. ’

После окончания возложения венков, корабли снялись со швартовых, и начали дви-

жение в Архангельск, где были намечены основные торжества. ?

В морском переходе из Мурманска в Архангельск современный полярный конвой вме-

сте с “Кэмпбелтауном” составили корабли Северного флота: сторожевой корабль “За-

дорный” и большой десантный корабль “Александр Отраковский”.

Полярный конвой к месту назначения проследовал в ордере, подобном принятому

во времена Великой Отечественной войны. На переходе конвоя морем были проведены

совместные учения по отражению атак воздушного, надводного и подводного “против-

ника" с выполнением практических артиллерийских стрельб.

В точке гибели сторожевого корабля “Пассат” и при пересечении меридиана гибели

подводного крейсера “Курск”, в память о погибших моряках-североморцах были опуще-

ны на воду венки.

Основной сбор бывших участников арктических конвоев состоялся 31 августа в Ар-

хангельске.

9

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “1 ” сентября 2001 г. № 662 г. Москва

О Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации

В целях обеспечения функций Правительства Российской Федерации по коорди-

нации морской деятельности Российской Федерации Правительство Российской Фе-

дерации п о с т а н о в л я е т:

1. Создать Морскую коллегию при Правительстве Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемые Положение о Морской коллегии при Правительстве Рос-

сийской Федерации и ее состав.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 1 сентября 2001 г. № 662

ПОЛОЖЕНИЕ

о Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации

1. Морская коллегия при Правительстве Российской Федерации (далее именуется -

Морская коллегия) является постоянно действующим координационным органом, обеспе-

чивающим согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций в области

морской деятельности Российской Федерации в интересах реализации национальной мор-

ской политики России.

2. Целью деятельности Морской коллегии является создание условий для решения

Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной влас-

ти, органами власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации и нормами международного морского права задач по защите

и реализации суверенных и международных прав Российской Федерации во внутренних

морских водах, территориальном море, исключительной экономической зоне, на конти-

нентальном шельфе, в открытом море, в Арктике и Антарктике (далее именуются - Миро-

вой океан), повышению эффективности морской деятельности, а также по поддержанию

военно-политической стабильности, обеспечению военной безопасности и нейтрализации

угроз с морских направлений, укреплению международного авторитета Российской Феде-

рации.

3. Председателем Морской коллегии является Председатель Правительства Россий-

ской Федерации.

Председатель Морской коллегии имеет первого заместителя, трех заместителей.

Членами Морской коллегии являются руководители федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научных и

других организаций, непосредственно связанных с изучением, освоением и использова-

нием Мирового океана.

Состав Морской коллегии утверждается Правительством Российской Федерации.

4. Основными задачами Морской коллегии являются:

а) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций, связанной с:

сохранением и совершенствованием морского потенциала Российской Федерации;

реализацией Морской доктрины Российской Федерации;

обеспечением морской деятельности Российской Федерации;

анализом состояния, тенденций развития и использования морского потенциала ве-

дущих зарубежных стран;

уточнением действующих и принятием новых нормативных документов в области мор-

ской деятельности Российской Федерации;

10

______________________________________________________ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

решением комплексных проблем, возникающих в ходе осуществления Российской

Федерацией морской деятельности; s

совершенствованием законодательной базы международного сотрудничества, а так-

же защиты интересов Российской Федерации на международных переговорах в области

морской деятельности, в том числе по Арктике и Антарктике;

выполнением федеральных целевых программ в области морской деятельности Рос-

сийской Федерации, программ строительства, модернизации и ремонта кораблей и су-

дов;

освоением минеральных и биологических ресурсов Мирового океана;

повышением значения морской деятельности Российской Федерации в решении гео-

политических, оборонных, экономических, внешнеполитических, социальных и других за-

^ч;

решением проблем изучения и освоения Мирового океана;

развитием научно-технического комплекса страны для обеспечения морской деятель-

ности Российской Федерации;

освещением средствами массовой информации вопросов морской деятельности Рос-

сийской Федерации;

б) определением целей и задач национальной морской политики, а также программ

развития морской деятельности Российской Федерации, исходя из других направлений

общегосударственной политики и соответствующих международных программ;

5. Морская коллегия в целях решения возложенных на нее задач:

а) определяет приоритетные направления морской деятельности Российской Феде-

рации; 3

б) координирует и согласовывает действия федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российской ака-

демии наук и заинтересованных организаций по вопросам деятельности в Мировом океа-

не;

в) рассматривает предложения и готовит рекомендации: .

по государственным и федеральным целевым программам в области морской дея-

тельности Российской Федерации;

по развитию, реструктуризации, конверсии промышленного и научно-технического

потенциала, оборудованию территорий и акваторий в целях сохранения и совершенство-

вания морского потенциала Российской Федерации;

по определению размеров расходов на морскую деятельность Российской Федера-

ции;

по развитию сотрудничества в области морской деятельности Российской Федерации,

выполнению международных договоров;

по сохранению и совершенствованию морского потенциала Российской Федерации;

по реализации Морской доктрины Российской Федерации;

по направлениям развития, управления и обеспечения морской деятельности Россий-

ской Федерации;

по разработке нормативных правовых актов в области морской деятельности Россий-

ской Федерации;

по решению комплексных проблем, возникающих в ходе осуществления Российской

Федерацией морской деятельности;

по формированию и реализации государственного оборонного заказа в части, связан-

ной с морской деятельностью Российской Федерации, и государственным программам

строительства модернизации и ремонта судов и океанотехники гражданского назначения;

г) согласовывает действия федеральных органов исполнительной власти по реализа-

ции решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-

ции в области совершенствования морской деятельности Российской Федерации, изуче-

ния, освоения и использования Мирового океана, обеспечения морских операций и работ

информацией о состоянии морской природной среды и ее загрязнении, исследования Арк-

тики и Антарктики; - . ; - г .

д) организует разработку проектов и анализ морской деятельности с учетом геополи-

тических, военно-технических и экономических факторов укрепления и наращивания мор-

ского потенциала Российской Федерации, рационального использования сил и средств в

процессе освоения Мирового океана;

е) организует разработку мер направленных на совершенствование прибрежно-пор-

11

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ____________________________________________________________

товой инфраструктуры, а также на расширение российского флота и его использование

для перевозки экспортно-импортных грузов, поддержание и развитие научно-исследова-

тельского флота Российской Федерации и расширение морских экспедиционных иссле-

дований;

ж) организует рассмотрение вопросов, связанных с освоением континентального шель-

фа Российской Федерации, в том числе в бассейне Северного Ледовитого океана, разви-

тием Северного морского пути, поддержкой гидрометеорологической и навигационно-ги-

дрографической систем, обеспечивающих его функционирование, и решением экологи-

ческих проблем в этом регионе;

з) рассматривает рекомендации по использованию политико-дипломатических, эко-

номических, налоговых, финансовых, информационных и других механизмов, для обеспе-

чения национальных интересов России в Мировом океане;

и) разрабатывает рекомендации по развитию Военно-Морского Флота, гражданского

и научно-исследовательского флотов с целью обеспечения морской деятельности Россий-

ской Федерации;

к) способствует созданию условий и разрабатывает меры по сохранению и развитию

научно-технического и производственного потенциала для обеспечения морской деятель-

ности Российской Федерации;

л) координирует деятельность межведомственных и других комиссий, действующих в

области изучения, освоения и использования Мирового океана.

6. Морская коллегия имеет право:

а) заслушивать на своих заседаниях руководителей федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органи-

заций по вопросам, относящимся к компетенции Морской коллегии;

б) запрашивать и получать от федеральных органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций информацию по

вопросам, относящимся к компетенции Морской коллегии;

в) пользоваться информационными базами данных Аппарата Правительства Россий-

ской Федерации и федеральных органов исполнительной власти;

г) привлекать к работе представителей федеральных органов исполнительной власти

и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научных организа-

ций, ученых и специалистов в области морской деятельности;

д) создавать рабочие группы для оперативной подготовки материалов и проектов ре-

шений по вопросам, относящимся к компетенции Морской коллегии, и координирует их

деятельность;

е) направлять в федеральные органы исполнительной власти и органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации рекомендации по вопросам морской дея-

тельности;

7. Работа Морской коллегии осуществляется по планам, утверждаемым председате-

лем Морской коллегии.

Заседания Морской коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже одного

раза в полугодие. Заседание Морской коллегии считается правомочным, если на нем при-

сутствуют более двух третей ее членов.

9. Решения Морской коллегией принимаются большинством голосов присутствующих

на заседании членов Морской коллегии и оформляются протоколами, утверждаемыми ее

председателем, а при необходимости - в виде проектов постановлений и распоряжений

Правительства Российской Федерации, которые вносятся в Правительство Российской

Федерации установленным порядком. При обсуждении вопросов по определенному на-

правлению морской деятельности (или отрасли) присутствие соответствующего члена

Морской коллегии для принятия решения является обязательным.

Э.Организацией, обеспечивающей научное и информационно-аналитическое сопро-

вождение деятельности Морской коллегии, является государственное научно-исследова-

тельское учреждение “Совет по изучению производительных сил” Министерства экономи-

ческого развития и торговли Российской Федерации и Российской академии наук.

10. Морская коллегия взаимодействуете органами государственной власти Россий-

ской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,

Российской академией наук и другими организациями по вопросам, относящимся к ком-

петенции Морской коллегии.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Морской коллегии осу-

ществляет Аппарат Правительства Российской Федерации.

12

jk-—_ . ш ей>>3.» -Jfe лЖс^уЛ^-ЙмлУ’зи ^95«1^5&’А4'4“«Й4*йг.Х

Денежное довольствие

по пластиковым

картам

'. ~ Г > '.{.;' “SSjjis't ?i> Ж'-бЖ ?" Ж^ЖЖЖ^ЖЖЖ Ж> X'--' ЖйЖЖЖЖЖЖЖ'Ж

Несколько месяцев назад в служебных f

зданиях Главного штаба ВМФ появились •

банкоматы ИМПЭКСБАНКа, военнослужа- ;

щим и гражданскому персоналу ВМФ ста- i

ли бесплатно выдавать международные J

пластиковые карты. Так началась реализа- s

ция подписанного в феврале текущего года ;

соглашения о сотрудничестве между Воен- •

но-Морским Флотом РФ и ИМПЭКСБАН- ;

Ком. С просьбой более подробно расска- ;

зать о проекте внедрения пластиковых

карт для выдачи денежного довольствия J

мы попросили капитана I ранга запаса, со- ;

ветника Президента ИМПЭКСБАНКа

А.Г.Руденко.

- Александр Георгиевич, как идет про-

цесс перехода на новую систему выдачи ;

денежного довольствия военнослужащим

Военно-Морского Флота?

- Проект реализуется успешно. Соглашение !

мы подписали 14 февраля, а уже в мае нача- ;

лась выплата денежного довольствия по новой ;

схеме. Тогда около ста офицеров Главного j

штаба Военно-Морского Флота опробовали !

пластиковые карты ИМПЭКСБАНКа и получи- ;

ли месячное жалование через банкоматы бан- i

ка. Сейчас идет активная работа по вовлече- i

нию в этот проект военнослужащих и граждан- j

ского персонала Тихоокеанского, Балтийско- i

го, Черноморского флотов и Ленинградской !

военно-морской базы. Управляющие филиа- <

лов нашего банка во Владивостоке, Петропав- ;

ловске-Камчатском, Калининграде и Санкт- !

Петербурге проводят согласование техничес- ;

ких вопросов реализации проекта с команде- <

ванием и финансовыми органами этих флотов. ;

В настоящий момент специально для обслу- ;

живания офицеров ВМФ дополнительно уста- i

новлено два банкомата в служебных зданиях ;

Главного штаба ВМФ. В ближайшие месяцы !

банкоматы ИМПЭКСБАНКа появятся в штабах j

и учреждениях флотов. Думаю, уже к концу i

года наши моряки забудут об очередях в кас- !

сах выдачи денежного довольствия.

- А как будут обслуживаться моряки Чер-

коморского флота? Ведь у банка нет свое- !

го представительства в Украине.

- С Черноморским флотом ситуация особая. |

Для обслуживания по «зарплатному» проекту

военнослужащих и гражданского персонала

Черноморского флота, штаб которого находит-

ся в Севастополе, было подписано дополни-

тельное трехстороннее соглашение между

Черноморским флотом, ИМПЭКСБАНКом и

“УКРСОЦБАНКом”.

По этому соглашению военнослужащие Чер-

номорского флота будут получать денежное

довольствие в гривнах по международным

пластиковым картам “УКРСОЦБАНКа”, а при-

ехав в Россию, в командировку или отпуск,

смогут бесплатно снять рубли или доллары в

банкоматах ИМПЭКСБАНКа.

В качестве стратегического партнера «УКР-

СОЦБАНК» был выбран не случайно. В конце

2000 года финансово-экономическое управле-

ние Черноморского флота провело тендер на

финансовое обслуживание флота среди бан-

ков Украины. По результатам этого тендера

«УКРСОЦБАНК» был признан лучшим и уже

более года работаете Черноморским флотом.

- В чем преимущество получения денеж-

ного довольствия по пластиковым картам?

13

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

- Преимуществ много. Во-первых, оптими-

зируется сама процедура расчета и выдачи

зарплаты, а значит, упрощается работа финан-

совых органов В МФ и исчезают очереди у касс

на получение денег. Во-вторых, значительно

сокращаются сроки доведения до военнослу-

жащих бюджетных ассигнований. В-третьих,

моряки абсолютно бесплатно становятся об- !

ладателями международных пластиковых карт,

что само по себе является немалым преиму-

ществом. Ведь по этой карте можно не только

получать зарплату - ее возможности намного

шире.

К примеру, по ней можно расплачиваться в

магазинах, кафе, гостиницах. А о преимуще-

ствах использования пластиковых карт перед

оплатой наличными нужно говорить отдельно. :

Приведу лишь один аргумент - если при утере :

кошелька вы, скорее всего, попрощаетесь со :

своими деньгами навсегда, то при утере кар-

точки достаточно позвонить в банк и заблоки- ;

ровать ее, после чего дождаться выдачи новой ;

карты.

Кроме того, международная карта потому и

называется международной, что принимается ;

к обслуживанию по всему миру. И это особен- !

но важно для моряков, чья профессия предпо-

лагает частые командировки как по России, так

и за ее пределы. При заходе в зарубежные пор- ;

ты моряки без проблем смогут использовать ;

эту карту как для получения местной наличной ;

валюты, так и, к примеру, для оплаты сувени- j

ров себе и родным.

- Какие возможности открываются перед

моряками, ставшими обладателями меж- s

дународных пластиковых карт, понятны. А :

что этот проект дает ИМПЭКСБАНКу? Кар-

ты банк выдает бесплатно, за снятие на-

личных комиссии вы не берете, да и уста-

новка дополнительных банкоматов требу- i

ет немалых затрат.

- Ваш вопрос понятен. Да,- действительно,

сейчас этот проект является для банка скорее

затратным. Но мы уверены, что в перспективе

наши инвестиции окупятся - ведь мы приобре-

таем новых клиентов. А это основной капитал

банка. И если этот проект будет жить и выдан-

ные военнослужащим карты будут работать, то

и у банка будет прибыль.

Здесь существует другая проблема - незна-

ние большинством из нас азов современного

банковского обслуживания и неумение с вы-

годой для себя воспользоваться финансовы-

ми услугами. Как показывает практика, на на-

чальном этапе реализации любого «зарплат-

ного» проекта, держатели пластиковых карт

предпочитают снимать все средства сразу по-

сле их перечисления на счет. Между тем хра-

нить деньги выгоднее именно в банке. Так, на

остатки денежных средств на счетах офицеров

ВМФ будут начисляться один процент в руб-

лях и 0,5 процентов в валюте годовых. Таким

образом, гораздо выгоднее снимать со счета

ровно столько, сколько необходимо, а осталь-

ные деньги, оставаясь в банке, будут «рабо-

тать» на вас.

Своим участием в подобных массовых про-

ектах, проведением разъяснительной работы

мы пытаемся воспитывать потребителя фи-

нансовых услуг. Если мы сумеем хотя бы отча-

сти решить данную задачу, то это будет полез-

но и для клиентов, и дня банка.

- Почему для этого проекта был выбран

именно ваш банк?

- Отчасти этот выбор был предопределен

успешным опытом нашей прежней совместной

работы. ИМПЭКСБАНК уже в течение длитель-

ного времени плодотворно сотрудничает с

Министерством обороны и Военно-Морским

Флотом. Мы не раз оказывали военным спон-

сорскую поддержку, помогали раненым в че-

ченском конфликте военнослужащим. Так что

наше сотрудничество по этому проекту - не

случайно.

Но это, конечно же, не единственная причи-

на. Программа выплаты денежного довольст-

вия военнослужащим ВМФ существенно отли-

чается от других «зарплатных» проектов. Гар-

низоны, где проживают флотские офицеры,

рассредоточены по всей территории России.

И для того чтобы работать по этому проекту,

банку недостаточно быть просто надежным.

Чтобы оперативно обслуживать военнослужа-

щих необходимо иметь очень развитую фили-

альную сеть. У ИМПЭКСБАНКа она есть - бо-

лее ста филиалов и отделений банка работа-

ют по всей территории России.

Кроме того, ИМ ПЭ КС БАН Ку удалось создать

мощную базу для работы на рынке пластико-

вых карт. В этом бизнесе мы занимаем лиди-

рующие позиции. Достаточно сказать, что у

банка свой процессинговый центр, самый

мощный в России и один из наиболее совер-

шенных в Восточной Европе.

14

ВРЕМЯ И ФЛОТ

Военно-Морской Флот

♦ . . .

и

* У

Строительство флота - не только сложнейший процесс, но и важнейшая состав-

ная часть строительства Вооруженных сил и государственного строительства в це-

лом. Все, что происходит в государстве, в обществе, в Вооруженных силах, напря-

мую отражается на флоте, на всех входящих в него системах и подсистемах, на ко-

раблях, технике, на людях. В этом ключе, задачей командования и руководящего

состава ВМФ, а также всех участников строительства флота, является усиление, по-

ложительных моментов, происходящих в иерархически вышестоящих структурах, ни-

велировка процессов отрицательных, внесение на вышестоящий уровень таких идей

м предложений, которые позволяют запускать дополнительные механизмы и про-

цессы необходимые флоту. ........

Именно так и действует командование ВМФ. Не все получается, но многое и сде-

лано. Впервые в истории нашего государства утверждены Основы политики Рос-

сийской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2010 года,

принята Морская доктрина РФ. Это фундаментальные документы в области строи-

тельства и развития флота.

305-й год ВМФ верой и правдой служит России, переживая на этом пути блестя-

щие взлеты и трагические падения. Во все времена строительство и развитие фло-

та было “делом государевым” и правители России лично радели о морской мощи

страны. Так уж повелось у нас, что когда руководители страны понимали нужды флота,

проявляли о нем хотя бы минимальную заботу - флот строился, развивался, выхо-

дил в океан и крепил могущество государства, которое всегда было обязано ему и

приращением военной силы, и международным влиянием, и новыми территория-

ми, и, что особенно важно сегодня, прямыми экономическими дивидендами.

Петр I не только основал Флот российский, но и поставил его в один ряд с пере-

довыми флотами мира. При Екатерине II, в конце XVIII века, когда США еще только

вели борьбу за независимость, русский флот господствовал в Черном и Средизем-

ном морях и на протяжении более чем 5 лет нес тремя эскадрами боевую службу в

Северном море и Атлантическом океане, базируясь на порты Англии, Испании, Ита-

лии. В первой половине XIX века Россия господствовала во всей северной части Ти-

хого океана от Гавайских островов до Берингова пролива. Благодаря российскому

флоту на карту нанесен шестой континент (Антарктида) и более ста лет (1741-1867

гг.) в состав государства Российского входили протяженные Американские земли.

В начале XX века корабли императорского флота месяцами, а иногда и годами ба-

зировались на порты Японии, Франции, Италии, Греции, ходили в кругосветные пла-

вания.

В 60-80-е гг., минувшего века, вплоть до декабря 1992 г., эскадры кораблей ВМФ

СССР постоянно присутствовали в Индийском океане и Средиземном море. Только

5-я (Средиземноморская) эскадра кораблей ВМФ постоянно насчитывала в своем

составе до 40 боевых кораблей, не считая кораблей специального назначения и су-

дов обеспечения. В кризисных ситуациях ее состав наращивался в два раза и бо-

лее. ........

Заслуги флота велики и “несть числа его победам”; однако армия и флот по сути

своей являются “слепком” общества, и потому неустойчивость и слабость власти в

России непременно отражались на ее морской мощи, в результате чего нередки были

политические и экономические потери государства.

Крымская война стоила флоту более ста затопленных кораблей по условиям Па-

рижского договора 1856 г. Война с Турцией 1877-78 гг.и принимаемые в ее ходе по-

литические решения заставили русскую армию отступить от стен Константинополя

15

ВРЕМЯ И ФЛОТ____________________________________________________________

только при известии о появлении в проливной зоне английского флота. Некомпе-

тентность политического руководства и последовавший за этим кризис в русско-

японской войне (1904-05 гг.) привели к изначальному бездействию флота, что при-

вело к падению Порт-Артура, а в дальнейшем и закономерному разгрому русской

эскадры при Цусиме. Октябрьская революция 1917 г. и последовавшая за ней граж-

данская война ввергли многострадальный флот в еще большую катастрофу и прак-

тически уничтожили его. В 1950-1960-х гг. флот подвергся сильному сокращению.

Сотни боеготовых и строящихся кораблей были уничтожены. Реформы 1980-1990-х

гг. привели ВМФ к тяжелейшим последствиям. Лавинообразное разрушение Совет-

ского Союза оставило флот без судоремонта и топлива, с ослабленными системой

базирования и кораблестроительной промышленностью. Вот уже более 10 лет пер-

манентное сокращение проходит в условиях отсутствия сколько-нибудь существен-

ного финансирования.

В периоды упадка морской мощи государства флот последовательно утрачивал

активность, становился оборонительным, а потом и пассивным созерцателем, а за-

тем превращался в аморфный орган неясного предназначения. В такие времена Рос-

сия всякий раз пожинала новые исторические трудности и постоянно преодолевала

их последствя. Их ликвидация, как правило, не была успешной, и геополитические

завоевания наших великих предшественников оставались в прошлом.

Но каждый раз, после очередного упадка флот возрождался заново. И каждый

раз Россия шла своим роковым, неведомым всему миру путем - все до основания

разрушить, а потом на месте разрушенного построить новый “самый парусный (па-

ровой, атомный)”, “самый артиллерийский (ракетный, ядерный)”, самый, самый, са-

мый Флот. Как принято на Руси - на зависть врагам.

> С затратами, как правило, не считались. Сначала - крепостные мужики, потом

народные займы, комсомольские призывы и т.д. Во что это обходилось экономике

страны, ее внутреннему положению, уровню жизни народа, особенно когда эти про-

цессы повторялись с завидной периодичностью, - уже никто и никогда не подсчита-

ет. Позволю себе напомнить статью не очень цитируемого сегодня В. И. Ленина “Па-

дение Порт-Артура”. Сегодня было бы полезно освежить ее в памяти. Именно в па-

дении этой флотской крепости “вождь мирового пролетариата” увидел назревание

тех бурь, последствия которых мы пожинаем до сих пор.

Флот был, есть и на ближайшую перспективу останется одним из самых дорогих

инструментов политики государства. И обращаться с ним нужно бережно, чтобы не

строить каждый раз новый, когда старого в нужный момент не окажется под рукой.

Именно эту идею командование ВМФ и отстаивает на государственном уровне. Вы-

ступления Президента РФ, подписанные им указы, говорят сами за себя. В Государ-

ственной Думе, Совете Федерации создаются объединения в поддержку флота. Есть

подвижки на правительственном уровне, в Министерстве обороны.

Необходимо изжить веками укоренявшуюся на Руси “континентальную зашорен-

ность”. Кто сказал, что Россия сухопутная держава? Еще Петр I доказал ошибоч-

ность этого утверждения. Доказал невиданным ранее могуществом и расцветом

России. И даже если мы и не такие “океанские” как, допустим, США и нашу террито-

рию омывают более суровые моря, - что из этого? Новые времена бросают новые

вызовы, и они большей частью исходят из понимания места океана в жизни челове-

чества.

В новом веке понимание роли и места флота в геополитике и экономике являет-

ся показателем государственного мышления, учитывая, что Земной шар - на три

четверти именно Мировой океан. Здесь скрыты огромные, не реализованные био-

логические, топливно-энергетические и минеральные ресурсы. Это относится, преж-

де всего, к запасам нефти, газа, рудных минералов, морепродуктов. Возрастает роль

морского транспорта в экономике прибрежных государств. Мировой океан, с одной

стороны, - перспективнейшая область экономической деятельности, а с другой, -

важнейший фактор геополитики и район неизбежного соперничества. Смещение

экономической деятельности мирового сообщества с суши в океанские и морские

акватории, связанный с этим раздел не только прилегающий морской зоны, но и

дна Мирового океана, ведет к возникновению разного рода противоречий и споров,

характер и способы урегулирования которых во многом определяются реальным

морским потенциалом государств.

16

___________________________Н.КОНОРЕВ. БУДУЩЕЕ РОССИИ И ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

Для ведущих мировых держав постоянным фактором внутренней и внешней по-

.аитмки становится обеспечение нормального функционирования и расширения воз-

можностей всех составляющих морской мощи государства, как совокупности воен-

ного, транспортного, торгового и других флотов, их научной и промышленной базы,

системы базирования, судостроения и судоремонта, без которых невозможно нор-

мальное экономическое развитие. Ведущие мировые державы усиленно осваива-

ет и юридически закрепляют за собой все новые территории Мирового океана, при

этом, демонстрируя военно-морским присутствием решимость защищать свои пра-

ва всеми доступными средствами.. v

Россия же, видимо уповая на свои континентальные природные ресурсы, целе-

направленно или нет, свертывает свою морехозяйственную деятельность и утрачи-

вает свой морской потенциал. Когда же она не только осознает необходимость, но и

на практике начнет возвращаться в Мировой океан, нас там могут просто уже и не

ждать. Все будет, в прямой или косвенной форме, поделено более понятливыми и

расторопными нашими соседями и не соседями. Соответственно своему статусу

Россия просто не может оставаться в стороне от мировых политических процессов,

она должна оказывать на них такое влияние, которое, прежде всего, создавало бы

благоприятные условия для собственного экономического развития.

В этом свете перед командованием ВМФ стоит сложнейшая проблема: как увя-

зать возрастающую значимость Мирового океана и вытекающую из этого потреб-

ность России в мощном Военно-Морском Флоте с той ничтожно малой ресурсной

базой, которую сегодня государство способно выделить на строительство и разви-

тие флота? Действующим военным морякам обидно слышать часто звучащие упре-

ки ветеранов, что мы флот не строим, а разрушаем, что они создали океанский флот,

а мы его не можем сберечь, что недостаточно предпринимаем усилий для сохране-

едая морского будущего России. Это не так. ,, s ;

Сегодня флот и страна находятся в иных условиях, резко отличающихся от усло-

вий даже десятилетней давности. Мы не можем следовать экстенсивным путем -

строить с запасом, исходить из полного удовлетворения потребностей. Нет таких

возможностей ни у страны, ни у флота, нетуже давно и в ближайшем будущем веро-

ятно не предвидится.,} . г. . г •. . ’ у.

Недостаточное ресурсообеспечение даже минимальных потребностей флота со-

здало коридор, в который командование ВМФ просто вынуждено вписывать планы

по строительству и развитию флота. Иначе и быть не может. Что толку строить гран-

/зюзные планы, если они никогда не будут выполнены? ,

В связи с этим в планировании строительства и развития ВМФ мы исходим из

двух принципов: , , ...

- учета поставленных флоту задач и выделенных ассигнований. . г . . .

- изыскания дополнительных возможностей по улучшению ресурсообеспечен-

ности флота. ... . . .. ,... . . , „ г .

При этом мы рассматриваем как внутренние источники (которых, к слову, прак-

тически не осталось), так и внешние - увеличение государственных ассигнований

на нужды флота. К сожалению, понимание роли ВМФ, до сих пор не нашло адекват-

ного и прежде всего практического отражения на государственном уровне. Обще-

ственное признание значимости флота, принятые концептуальные документы, оп-

ределяющие морское будущее России, должны быть воплощены в реальные сред-

ства, выделяемые государством. , , ! , . ; - .. Л

Приведу только часть предложений, неоднократно и в разное время доложен-

ных командованием ВМФ в различные государственные инстанции. Мы считаем,

что обеспечение морской деятельности, как функции государства, прежде всего бю-

джетное, должно находится под государственным контролем, быть ясным и прозрач-

ным и выделено в самостоятельный раздел функциональной классификации расхо-

дов федерального бюджета. Однако расходы на ее осуществление разобщены. В то

же время в самостоятельный раздел выделена даже космическая деятельность. Это,

конечно, перспективная область исследований, но все же это задача завтрашнего

дня. И доходы от нее несопоставимо меньше, чем доходы от морской деятельности

сегодня. Выделение такого раздела особенно актуально в связи с созданием Мор-

ской коллегии при Правительстве Российской Федерации. .

Нами высказывались также предложения о пересмотре бюджетного раздела “На-

2 “Морской сборник” № 10

17

ВРЕМЯ И ФЛОТ

циональная оборона”. Исходя из стремления к прозрачности бюджета, в качестве

радикальной меры мы предлагали разбить подраздел “Строительство и содержа-

ние Вооруженных Сил Российской Федерации” на несколько подразделов по трех-

видовой структуре Вооруженных Сил.

Другим вариантом предлагалось введение отдельного подраздела, конкрети-

зирующего направление бюджетных средств на выполнение функции военно-мор-

ской деятельности государства в рамках национальной обороны. К данному под-

разделу могли бы быть отнесены наиболее ресурсоемкие расходы Минобороны,

связанные с военным кораблестроением, судоремонтом, строительством и поддер-

жанием объектов береговой инфраструктуры, а также расходы по государственной

поддержке соответствующих отраслей промышленности. Подраздел мог бы назы-

ваться “Единая государственная программа военного кораблестроения и судост-

роения для оборонных нужд” и его введение логично при наличии подраздела “Во-

енная программа Минатома”. 1

На протяжении длительного времени Военно-Морской Флот обращает всеоб-

щее внимание на то, что по разделу “Национальная оборона" финансируется дея-

тельность флота выходящая за рамки этой государственной функции. Флот ежегодно

расходует определенные средства на международную деятельность (визиты кораб-

лей, боевая служба - род миротворческой деятельности), защиту госграницы в под-

водной среде, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на море, навига-

ционно-гидрографическую деятельность, охрану экономической зоны, федераль-

ные целевые программы и даже образование и культуру. Особенность этих расхо-

дов состоит в том, что в мирное время от них отказаться невозможно. И покрывают-

ся они, прежде всего, в ущерб именно национальной обороне, по разделу которой

финансируются.

При бюджетном планировании и разработке гособоронзаказа флот постоянно

пытается доказать вышестоящим органам управления, что доля ВМФ в бюджете Ми-

нистерства обороны должна быть увеличена как минимум до 30-40%. Это объясня-

ется тем, что ВМФ после Военно-космических сил является самым дорогим видом

Вооруженных Сил.

Приведу один показательный пример. При самом приблизительном подсчете,

если разделить общую численность ВМФ на количество боевых кораблей, получа-

ется, что на один боевой корабль у нас приходится около 500 военнослужащих, вклю-

чая непосредственно экипаж, личный состав всех видов и систем обеспечения, ор-

ганов управления всех уровней. Этим людям доверены огромные материальные цен-

ности, стоимость только одного корабля составляет от нескольких сотен миллио-

нов до миллиардов рублей. Для сравнения, в Сухопутных войсках стоимость техни-

ки и вооружения, приходящихся на эти же 500 человек (это батальон), на несколько

порядков ниже.

Мы также считаем, что необходимо переходить к комплексной системе строи-

тельства Вооруженных Сил. Эта система должна объединить три основных вида пла-

нирования: оперативно-стратегическое, программное и бюджетное (как это приня-

то в ведущих мировых державах). Только при такой системе можно построить це-

почку от роли и места Военно-Морского Флота, т.е. стоящих перед ним задач, до

средств, которые выделяются для их решения. Без этой связи распределение так

называемого “бюджетного пирога” будет оставаться в той или иной степени волюн-

таристским. Таковы рамки, которые флот пытается, но пока не в силах раздвинуть.

В конце прошлого года разработан и утвержден План строительства и развития

Военно-Морского Флота на 2001-2005 гг. Этот документ воспринимается неодно-

значно. Многие не понимают что, несмотря ни на что, это все же план именно стро-

ительства и развития.

Скептикам хотел бы напомнить, что развитие - это направленное, закономер-

ное изменение. В результате развития возникает новое качественное состояние

объекта, его состава или структуры. Различают две формы развития: эволюцион-

ную, связанную с постепенными количественными изменениями объекта и револю-

ционную, характеризующуюся качественными изменениями в структуре объекта.

Выделяют восходящую линию развития - прогресс, и нисходящую - регресс.

Да, говорить о революционном прогрессе применительно к сегодняшним про-

цессам строительства ВМФ, к сожалению не приходится. Но и заложенный в План

18

______________- ________- Н.КОНОРЕВ. БУДУЩЕЕ РОССИИ И ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

жолюционный регресс нельзя рассматривать только с отрицательной точки зре-

ния. Именно плановый эволюционный регресс позволит нам избежать в будущем

регресса революционного и перейти к прогрессу. Применительно к флоту: лучше

на время уйти в ближнюю морскую зону и сохранить флот, чем под тяжестью не-

гмщьемных задач его разрушить.

Именно на перераспределение большинства стоящих перед ВМФ задач в ближ-

нюю морскую зону и нацелен действующий План строительства и развития^ При этом

способность флота решать задачи мирного времени должна сохраниться также в

Ельней морской и в океанской зонах. Планом предусматривается сохранение ос-

новных организационных структур, входящих в состав ВМФ: четырех оперативно-

стратегических объединений - флотов, а также оперативного объединения - Кас-

пийской флотилии.

Сохраняется внутривидовая структура ВМФ: морские стратегические ядерные

силы (МСЯС) и морские силы общего назначения (МСОН) со всеми родовыми со-

ставляющими (подводные и надводные силы, морская авиация и ПВО, сухопутные и

береговые войска).

Вместе с тем, предусматривается оптимизация, в том числе и сокращение ор-

ганизационных структур нижестоящего уровня, в частности управленческих. Это

обусловлено сокращением общей численности Вооруженных Сил и стремлением

уменьшить расходы на их содержание. Таким образом, доля средств, выделяемых

на строительство и развитие ВМФ увеличивается. Этот процесс начат уже в теку-

щем году. Ситуация, когда большая часть средств попросту проедалась, изменена.

Основные организационно-штатные мероприятия планируется провести по возмож-

ности в кратчайшие сроки, чтобы стремительнее перейти к отработке реорганизо-

ванных структур.

Облик ВМФ на перспективу до 2016 года можно определить, как:

- ракетно-ядерный; способный выполнить весь объем задач мирного времени в

пределах всех зон применения (океанская, дальняя и ближняя морская);

- способный выполнить задачи военного времени в пределах ближней морской

зоны на минимально достаточном уровне;

- имеющий в своем составе МСЯС и МСОН;

- сбалансированный применительно к родам сил (войск), видам и системам обес-

печения.

Реализацию предлагаемого облика планируется осуществить в рамках строи-

тельства и развития МСЯС, МСОН и совершенствования систем всестороннего обес-

печения. ';

Основными направлениями строительства и развития МСЯС будут являться по-

следовательный ввод в боевой состав ВМФ РПЛСН 4-го поколения, вооруженных

новым ракетным комплексом стратегического назначения. С учетом максимально-

го напряжения сил и концентрации усилий всех сил флота, - МСЯС смогут, при не-

обходимости, выполнить возложенные на них задачи в полном объеме. Уровень ре-

шения поставленных задач оценивается как “гарантированный”.

Основные направления строительства и развития МСОН следующие:

Первое. Исключение из состава ВМФ кораблей, катеров и подводных лодок ре-

зерва, ремонт которых экономически нецелесообразен, а дальнейшее содержание

в составе сил резерва приводит к неоправданным затратам финансовых средств. К

сожалению, мы вынуждены констатировать, что по этим критериям боевой кора-

бельный состав ВМФ будет в ближайшее время уменьшен еще на одну пятую часть.

По каждому из исключаемых кораблей принималось отдельное, непростое, реше-

ние. Проведен тщательный анализ, вывод из которого однозначен - большинство

из исключаемых кораблей уже никогда не смогут выйти в море, даже при сущест-

венном увеличении финансирования ВМФ;

Второе. Поддержание состава кораблей, катеров и подводных лодок в постоян-

ной готовности и в строю, на минимально допустимом уровне, обеспечивающем вы-

полнение объема поставленных флоту задач. Иначе говоря, мы должны сохранить

наши “живые” корабли и на их потенциале продержаться до лучших времен.

Третье. Повышение боевых возможностей МСОН путем глубокой и частичной

модернизации основных видов вооружения и военной техники. Это направление пе-

рекликается со вторым. Основа флота на ближайшие десять лет - сегодняшние ко-

2*

19

ВРЕМЯ И ФЛОТ___________________________________________________________

рабли, вооружение и техника. Их нужно сохранить и сделать их отвечающими тре-

бованиям нового века. Для этого мы планируем завершить приоритетные научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, ориентируясь в основном на

исторически сильные для России направления.

Четвертое. Строительство подводных лодок и надводных кораблей с учетом ми-

нимально достаточного состава группировок сил по зонам действий. Ввиду невоз-

можности адекватного восполнения убыли корабельного состава, и в связи с тре-

бованиями времени, нам придется изменить направления в военном кораблестро-

ении и пересмотреть классификацию корабельного состава в связи с переходом к

строительству действительно многоцелевых кораблей. Создание их придется осу-

ществлять поэтапно, с малыми затратами. С применением новейших технологий

будут созданы новые многоцелевые атомная и дизельная подводные лодки, много-

целевые надводные корабли и катера.

В целом новый корабельный состав будет ориентирован на возможность нане-

сения “критических (неприемлемых) потерь” любому возможному агрессору и его

союзникам, как в море, так и на берегу, на значительном удалении от границ Рос-

сии.

Планом предусматриваются также конкретные мероприятия по строительству и

развитию всех родов сил (войск) и совершенствованию систем всестороннего обес-

печения ВМФ. ,

Однако, реализация Плана строительства и развития ВМФ возможна только при

соответствующем финансово-экономическом обеспечении. Заложенные в него по-

казатели для нас критичны, поэтому мы надеемся, что они все же будут выдержаны.

План строительства и развития ВМФ является своеобразной “закладной дос-

кой” будущего флота России. Весь остальной цикл работ по созданию этого флота

будет в значительной степени зависеть от способности создаваемых сейчас орга-

низационных структур видеть перспективу.

Существует еще одна преграда, из-за которой все больше буксуют процессы

строительства и развития флота - кадровая. Сегодня эта проблема выходит по мно-

гим показателям на первое место, еще острее она будет стоять завтра. Мы сегодня

должны задаться вопросами: кто будет реализовывать разработанные нами планы,

останется ли достаточное количество подготовленных кадров, сохранятся ли школа

и система подготовки?

Сейчас флот укомплектован офицерами далеко неполностью и обстановка улуч-

шается только сезонно с выпуском молодых лейтенантов. Но самое страшное, что

падает качество подготовки специалистов. Моряки не ходят в море. Постоянное ре-

формирование и нерешенность бытовых проблем порождают либо безудержный ка-

рьерный рост, либо полную бесперспективность службы для многих офицеров. Спе-

циалисты не проходят тот путь, который должны проходить.

Можно констатировать, что принцип преемственности в органах управления,

объединениях и соединениях во многом уже нарушен. Системы, основанные преж-

де всего на многогодичной подготовке кадров, в том числе и систему строительства

и развития ВМФ, приходится, по сути, создавать заново. Уже сегодня мы несем пря-

мые финансовые потери из-за отсутствия подготовленных специалистов. С ростом

же ассигнований и ухудшением ситуации с подготовленными офицерами, эти поте-

ри будут только расти.

Вспомним недавнюю историю. Разрушение советского офицерского корпуса и

запаздывающее создание офицерского корпуса российского привели к существу-

ющему критическому состоянию всех видов Вооруженных Сил. Этот факт еще раз

подчеркивает, что в деле возрождения Вооруженных Сил России во главу угла, нуж-

но ставить сохранение кадрового офицерского состава.

Руководители всех уровней должны в силу своих возможностей предпринимать

все меры для сохранения кадрового костяка флота. Иначе строить и развивать флот

будет некому.

Как говорится, у каждого поколения своя война, своя революция, своя перест-

ройка. И нам видимо придется воссоздавать флот заново, как это уже не раз случа-

лось на Руси. Наша задача - это текущая, кропотливая и инициативная работа, каж-

дого на своем месте.

Вице-адмирал Н.КОНОРЕВ

' ' t / * . - ...

20

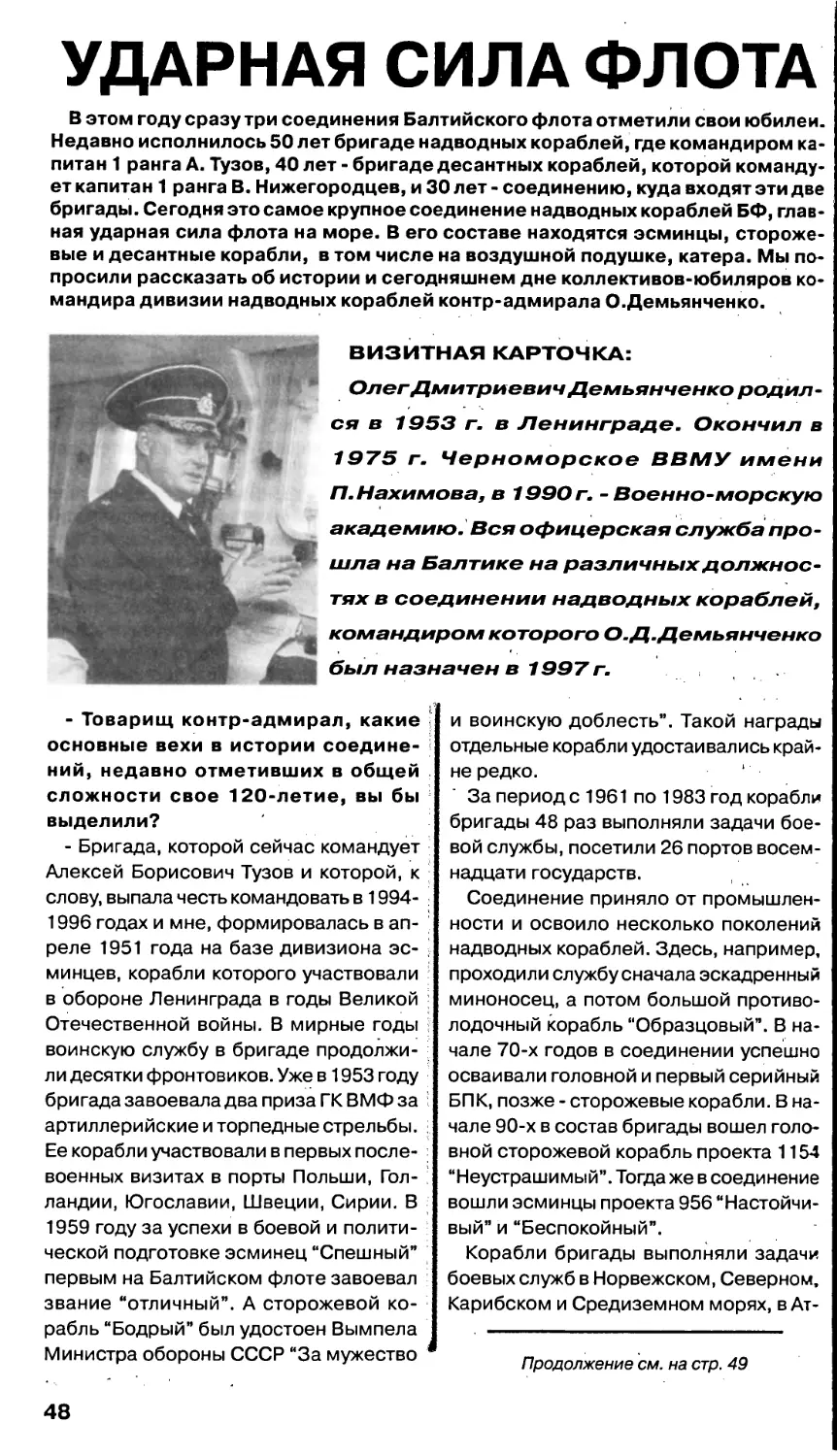

Люди флота

По прозвищу

.А '

К праздникам, прежде всего тем, которые Г

поинято встречать в семейном кругу, у капи- ;

тэе Александра Абаджерова отношение осо- ;

бое, можно сказать, трепетное. Как, впрочем,

у многих кадровых военных. Слишком часто

приходилось проводить такие праздники в ка-

раулах, патрулях, на дежурствах, в команди- ;

зозках. Поэтому встреча первого в третьем i

тысячелетии Нового года вместе с домашни- •

мм уже сама по себе воспринималась отмен- ;

дам подарком судьбы. <

Уют родного дома, праздничный стол, игра

шампанского в бокалах, жизнерадостный буб-

нёж и белоснежные улыбки телеведущих... Что

еще нужно человеку, чтобы забыть обо всем и

безмятежно наслаждаться радостью жизни? i

Заняв стратегически выгодную во всех отно-

шениях позицию за столом, Александр так и

поступил. И все же в какой-то момент, вдыхая

дюмат нагретой хвои и глядя на загадочное

мерцание разноцветных огоньков в еловых •

лапах, не удержался - вспомнил предыдущий

Новый год. Его пришлось встречать в горах :

Чечни. Там тоже были елки. И огоньки. Только •'

были это трассеры в очередях, которыми с '

высот в районе Ведено боевики “поливали”

морских пехотинцев его, абаджеровского, па-

рашютно-десантного взвода.

Окончив Санкт-Петербургское ВОКУ имени :

С.М.Кирова, лейтенант Абаджеров был назна- j

чен в “придворный” батальон охраны Главного

штаба ВМФ. Другой бы на его месте радовал- ;

ся. Александра служба в Москве не устраива-

ла. У него были свои представления о том, для

чего он стал офицером. Причем, представле- •

имя эти, равно как и желание стать кадровым

военным, возникли не на пустом месте. В мор- i

свой авиации служили дядя и братья. Мечтал -

о небе и Александр, но “задробил” мечту при- ;

говор медкомиссии: почти двухметровый, •

«розьс молоком, молодец оказался ростом на :

три сантиметра выше допустимого для буду-

щего летчика. Да и ВОКУ Александр окончил *

поздновато - после двух лет срочной службы,

которую он оттрубил в Южной Осетии в соста-

ве 45-й Красносельской миротворческой мо-

тострелковой бригады.

Перевода в Краснознаменную Киркенес-

скую бригаду морской пехоты СФ, где, как счи-

тал Абаджеров, он сможет заниматься не “ба-

летом”, а настоящей боевой подготовкой, при-

шлось добиваться почти два года.

В Спутнике - “родовой берлоге” морской

пехоты СФ - к пришлым из других округов во-

обще-то относятся настороженно, но Абадже-

рова признали сразу: наш человек! Почему?

Вот один пример.

Осенью 1999 г., когда морская пехота пол-

ным ходом готовилась к отправке на Северный

Кавказ, а по всей России шумел-гудел “Вихрь-

антитеррор”, по Кольскому полуострову вдруг

пронесся слух, что какие-то злодеи напали на

дислоцирующуюся в Печенге часть ЛенВО и

вдобавок не то взорвали, не то попытались

21

ВРЕМЯ И ФЛОТ

взорвать печенгский мост Был большой бой, '

над Печенгой свистели пули, все спецслужбы ?

“на ушах”, а бандиты скрылись в сопках, где их :

теперь и ищут

Разумеется, слухи оказались сильно преуве- ;

личены. Никаких террористов за Полярным f

кругом не было. “Шорох” же навел со своим

подразделением старший лейтенант Абадже- :

ров. В ходе учений бригады морской пехоты ;

“нейтрализовать” его группу было поручено

целой десантно-штурмовой роте. НоАбадже-

ров оторвался от “охотников” и исчез в тундре

на двое суток. Пока подразделения ДШР мо-

тались по сопкам, расширяя круг поиска, груп-

па, совершив внушительный марш-бросок,

вышла к Печенге и незамеченной просочилась

в гарнизон ЛенВО. Где и “нашумела”: забро-

сала дымовыми гранатами и условно уничто-

жила штаб бригады мотострелков, а на отходе

“разнесла” военную комендатуру Печенгско-

го гарнизона. Неудивительно, что стрельбу хо-

лостыми и взрывы имитации гражданское на-

селение приняло за чистую монету.

Планами учений, кстати, подобные “фокусы”

не предусматривались. Поэтому командова-

ние, во-первых, было вынуждено выразить

Абаджерову свое неудовольствие его самоде-

ятельностью (“бесбашенностью”, как охарак-

теризовали это бригадные шутники). А во-вто-

рых, уже не без удовольствия, отметило, что с

чисто профессиональной точки зрения “безо-

бразие” было учинено грамотно, дерзко и ре-

шительно.

Учиться и учить подчиненных тому, что не-

обходимо на войне, для Абаджерова - не ло-

зунг, а руководство к действию. И делаетон это

с такой ответственностью, с таким энтузиаз-

мом, что будь среди его начальников люди

менее закаленные, не обошлось бы, пожалуй,

без нервных припадков и упреков в безответ-

ственности. Отрабатывают подчиненные Аба-

джерова на полигоне штурм зданий - непре-

менно дым, грохот, море огня, словно задались

целью кого-нибудь покалечить. Выходят бой-

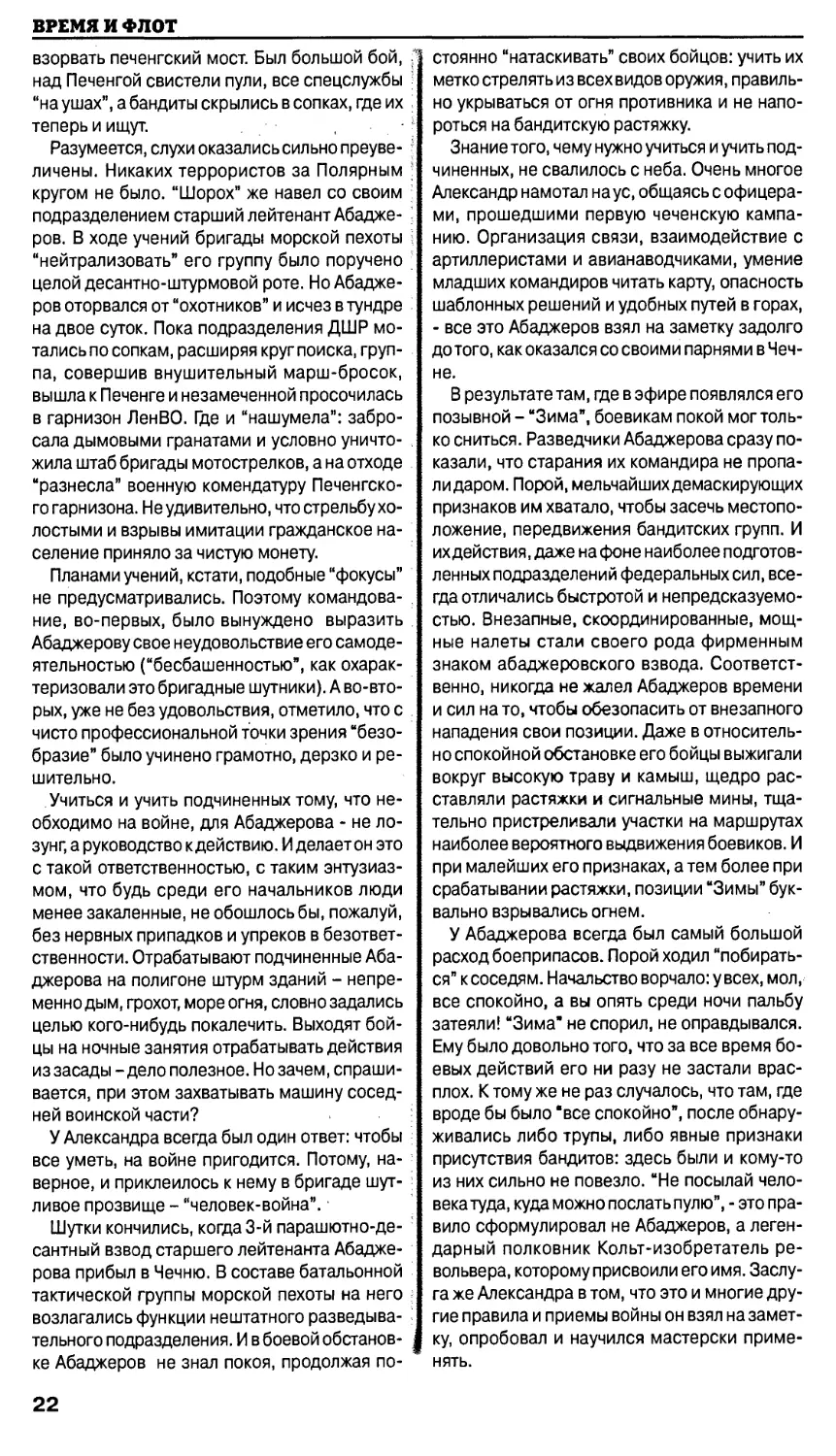

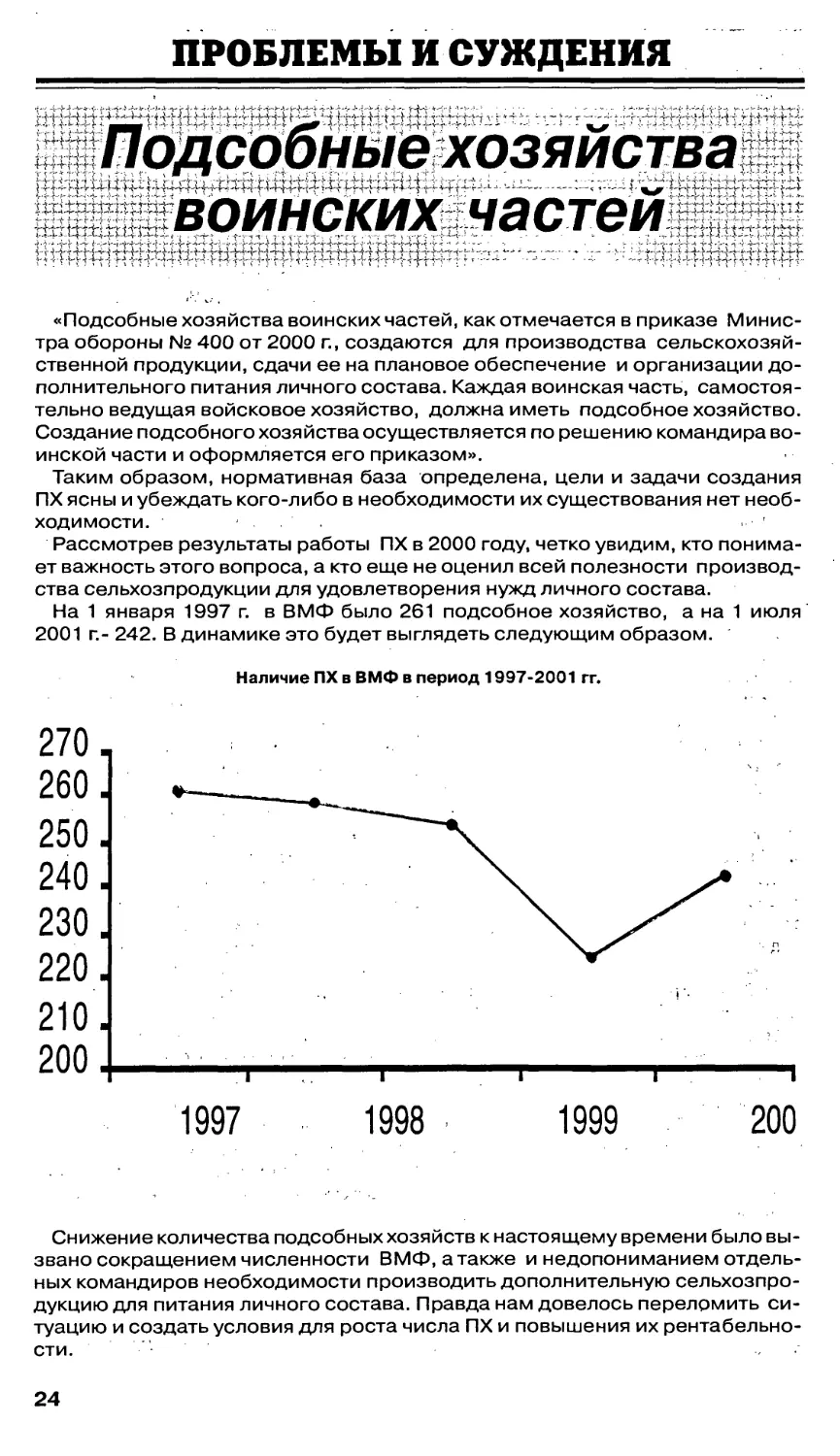

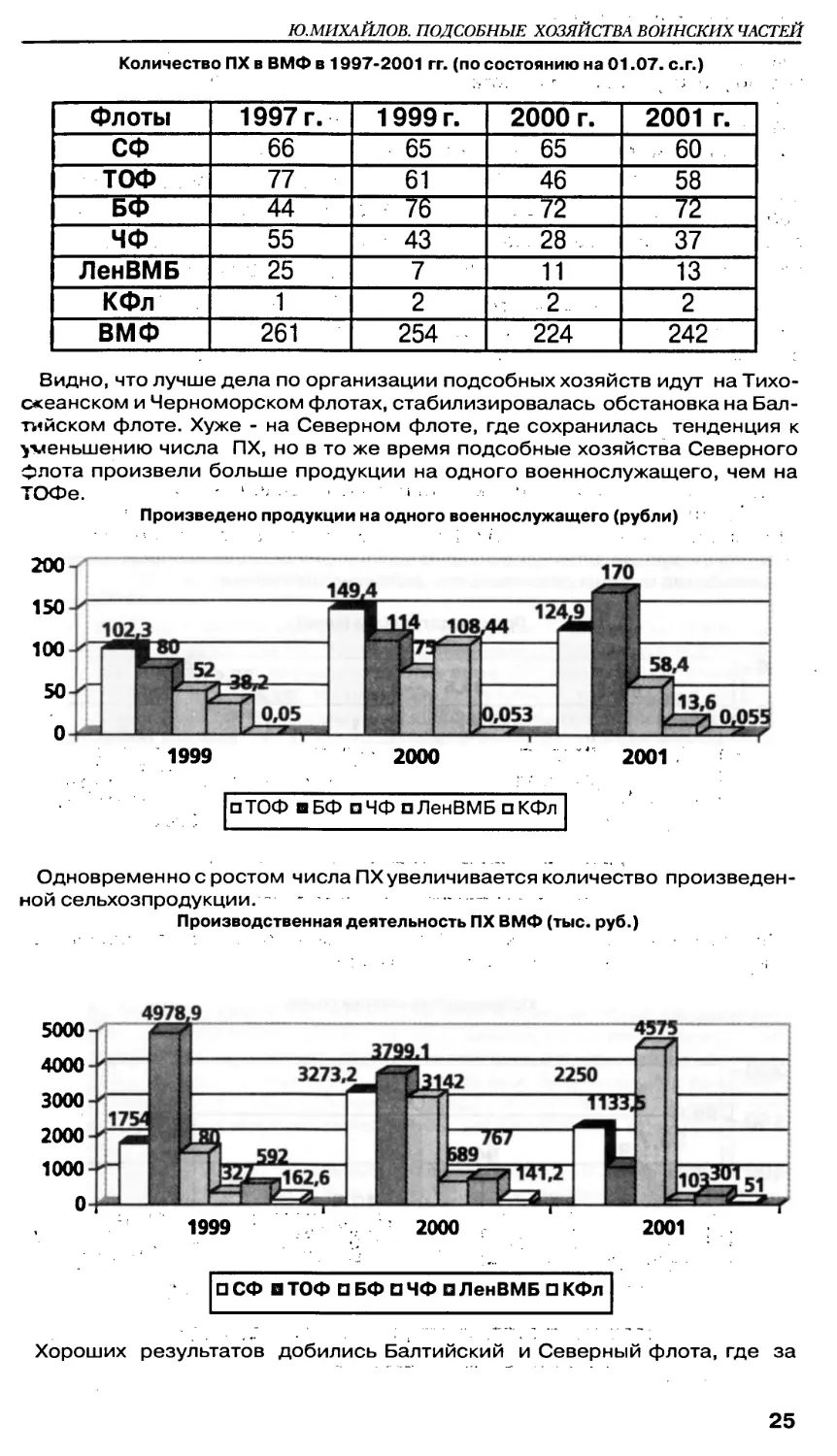

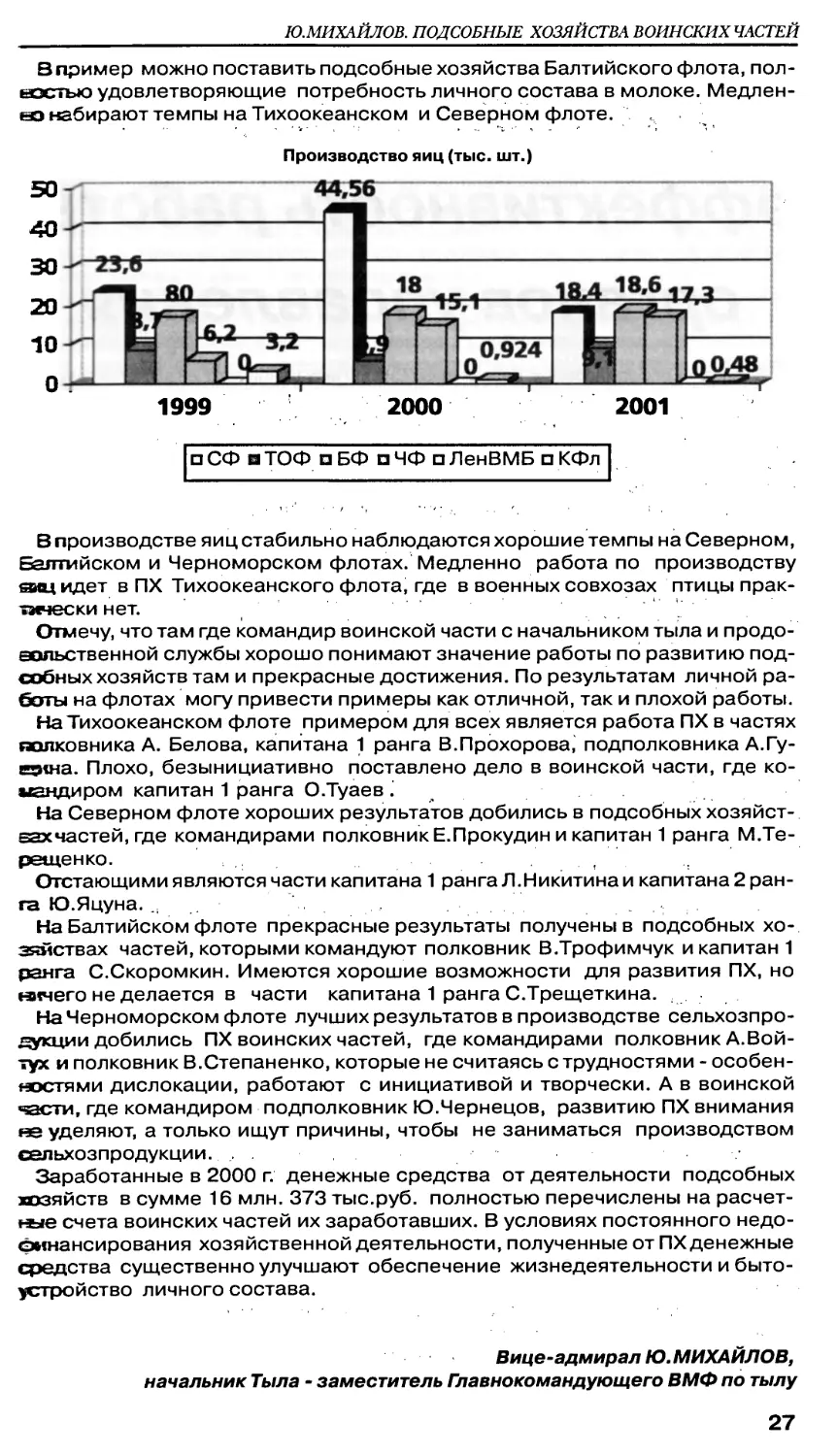

цы на ночные занятия отрабатывать действия