Text

За нашу Советскую Родину!

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

ОКТЯБРЬ 1991 г.

10 (1739) ИЗДАЕТСЯ С МАРТА 1848 г.

Читайте в номере:

«...У американцев флот был и остается приоритетным

видом вооруженных сил» (с. 3).

Гриф «секретно» снят (из хроники боевых действий

ВМФ в октябре 1941 г.) (с. 10).

Далеко ли от создаваемых моделей до реального боя

на море? (с. 34).

Береговые войска ВМФ: домыслы и факты (с. 41).

И погиб матрос у реактора... (с. 45).

Когда поднимут ПЛА «Комсомолец»? (с. 62).

Дом моряков под покровительством Павла I (с. 80).

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА*

МОСКВА

РЕДАКЦИОННАЯ

КОЛЛЕГИЯ:

Г, Д. Агафонов

(главный

редактор),

В. И. Алексин,

Д. М. Алпатов,

В. Я. Безносое,

Л. Л. Белышев,

В. В. Будеев,

Ю. А. Быстрое,

Н. Л. Гавриленко

(ответственный

секретарь),

В. И. Зуб,

В. С. Калашников,

/О. Я. Квятковский,

В. В, Кочеров

(зам. главного

редактора),

Л. П. Кучеров,

В. Т. Лосиков,

И. Г. Махонин,

М. С. Монаков,

И. С. Скуратов,

Г. И. Шестаков

(зам. главного

редактора),

Г. И. Щедрин.

Адрес редакции:

Москва, Чаплыгина, 15

Для переписки:

1С3175, Москва, К-175,

«Морской сборник»

Телефоны:

204-25-34; 925-50-28.

Технический редактор

Обухова Т. Л.

Содержание

время и флот

Безопасность — равная 3

Реформа — не проформа 6

Официальный отдел 9

♦ * *

Великая Отечественная. День за днем . . 10

А. Колпаков. Эвакуация Одессы • . . 27

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Э. Шевелев, А. Луговский. Вооруженная

борьба на море: модель и реальность . . 34

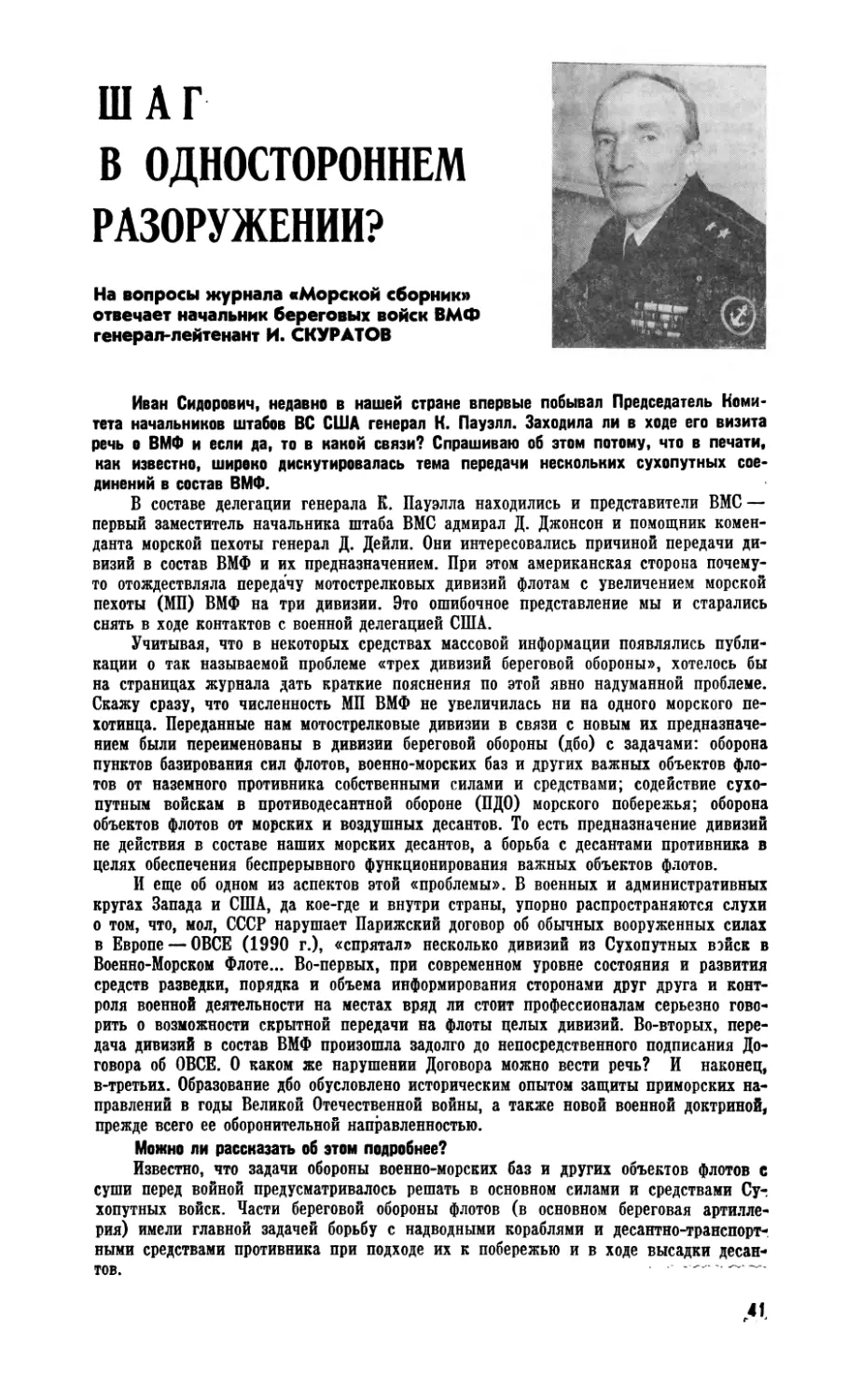

Шаг в одностороннем разоружении? . . 41

ПОХОДЫ И ПОЛЕТЫ

Е. Никитин. Трагедия в Саргассовом море . 45

Г. Щестаков. Севастополь — Тулон ■ . 52

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

Н. Горшков. ПЭВМ на корабле: проблемы

внедрения 57

Второй случай в мировой практике . . 62

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

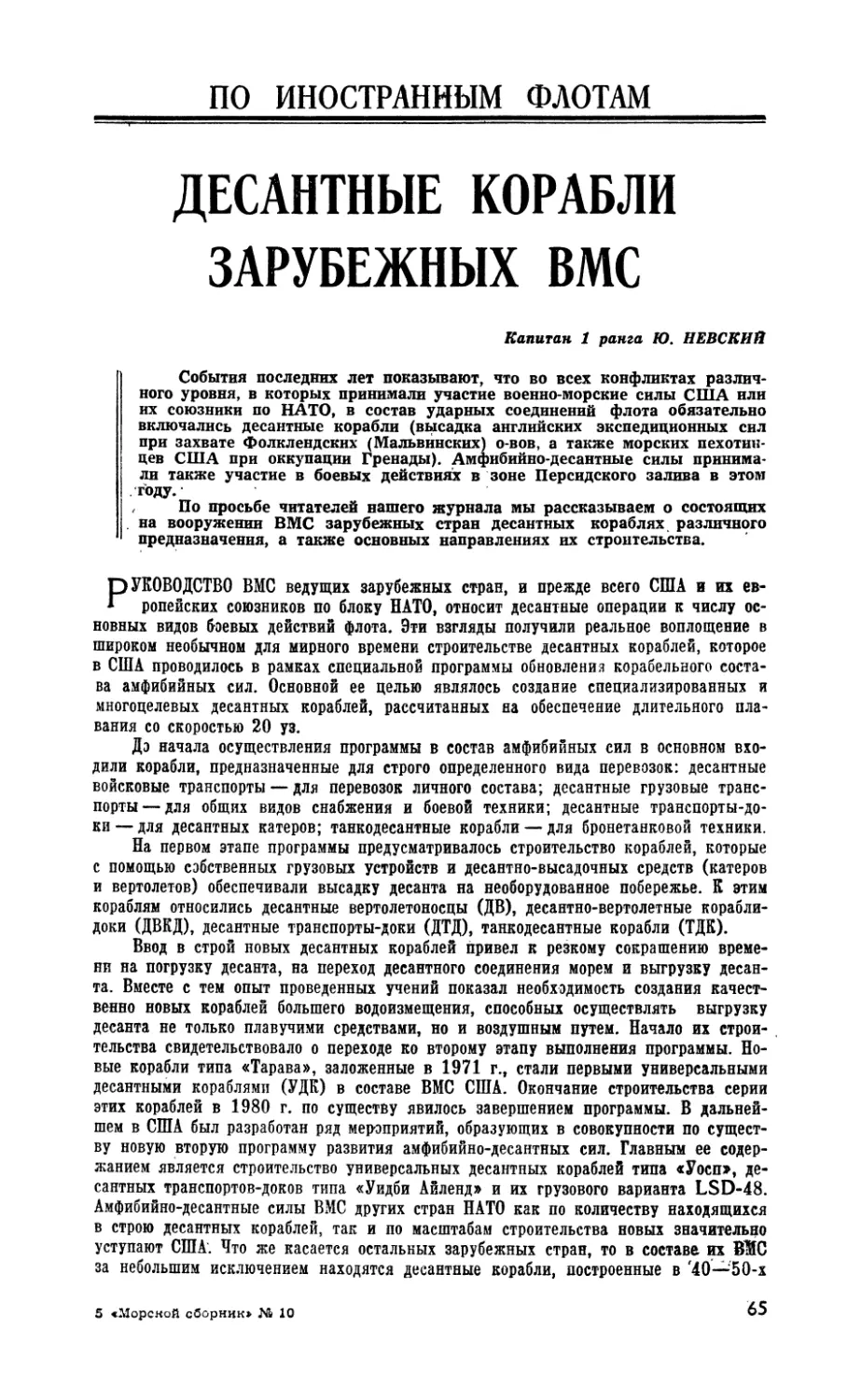

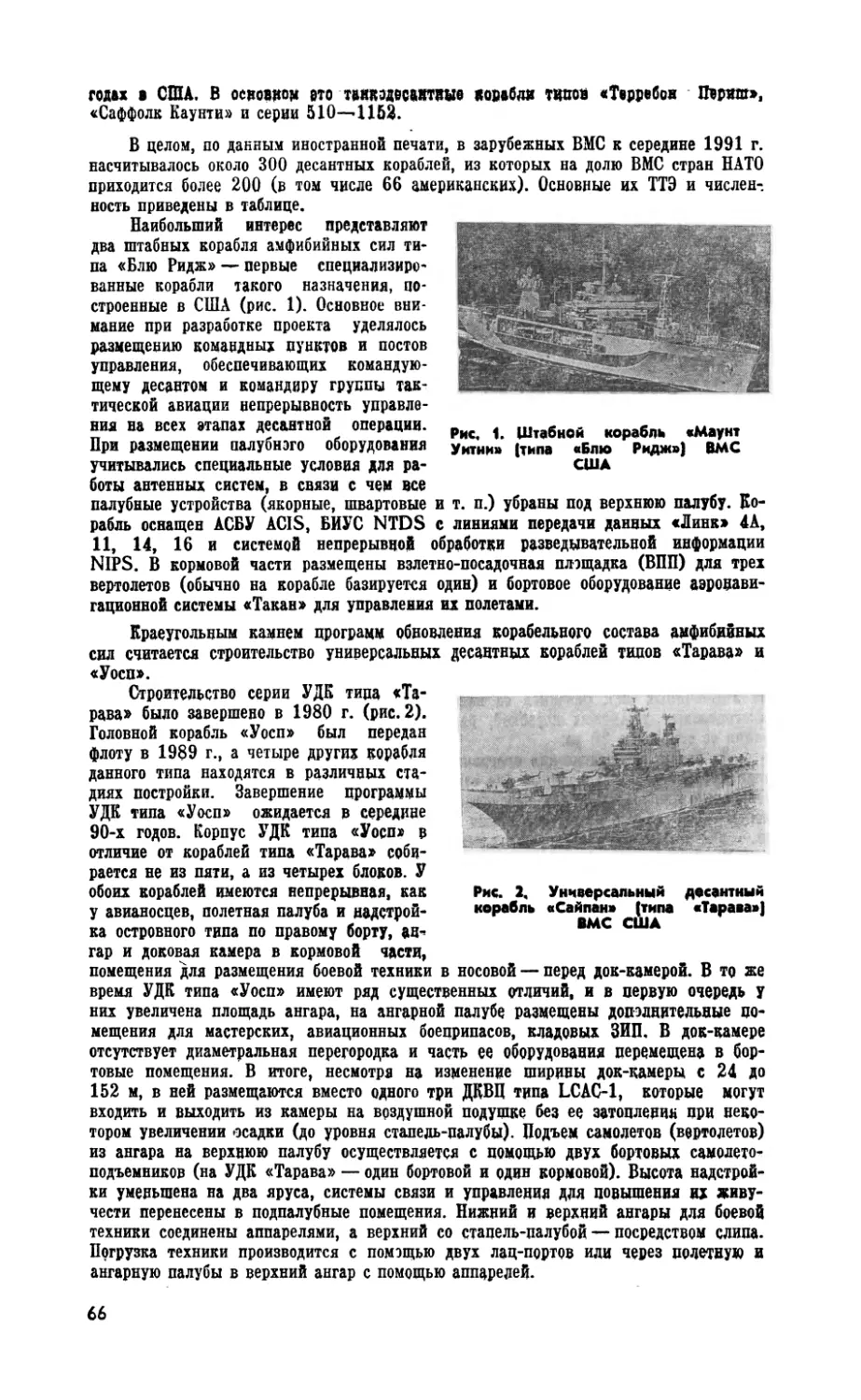

Ю. Невский. Десантные корабли зарубежных

BMG . 65

A. Сагирян. Уроки недавней истории . . 72

По страницам иностранной печати • 77

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

B. Козырь. Дом на Каменном острове . . 80

Г. Четверухин. Сполохи воспоминаний . . 83

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

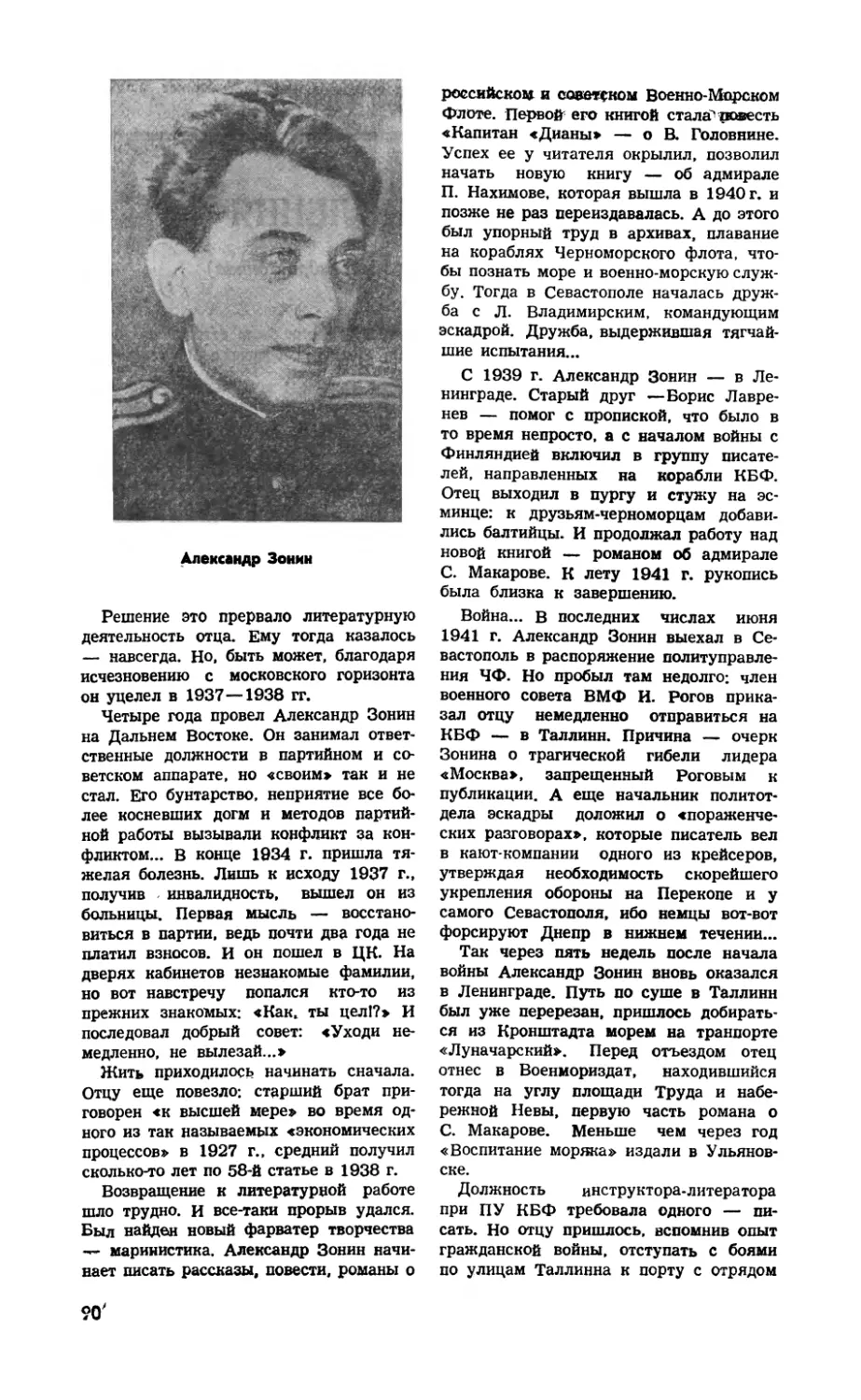

Сергей Зонин. Из того поколения ... 89

A. Андрущенко. Реформа российского флота

1905 — 1914 гг 93

* * *

B. Доценко. Порт-Артур, Цусима: уроки

поражений . . . .... 95

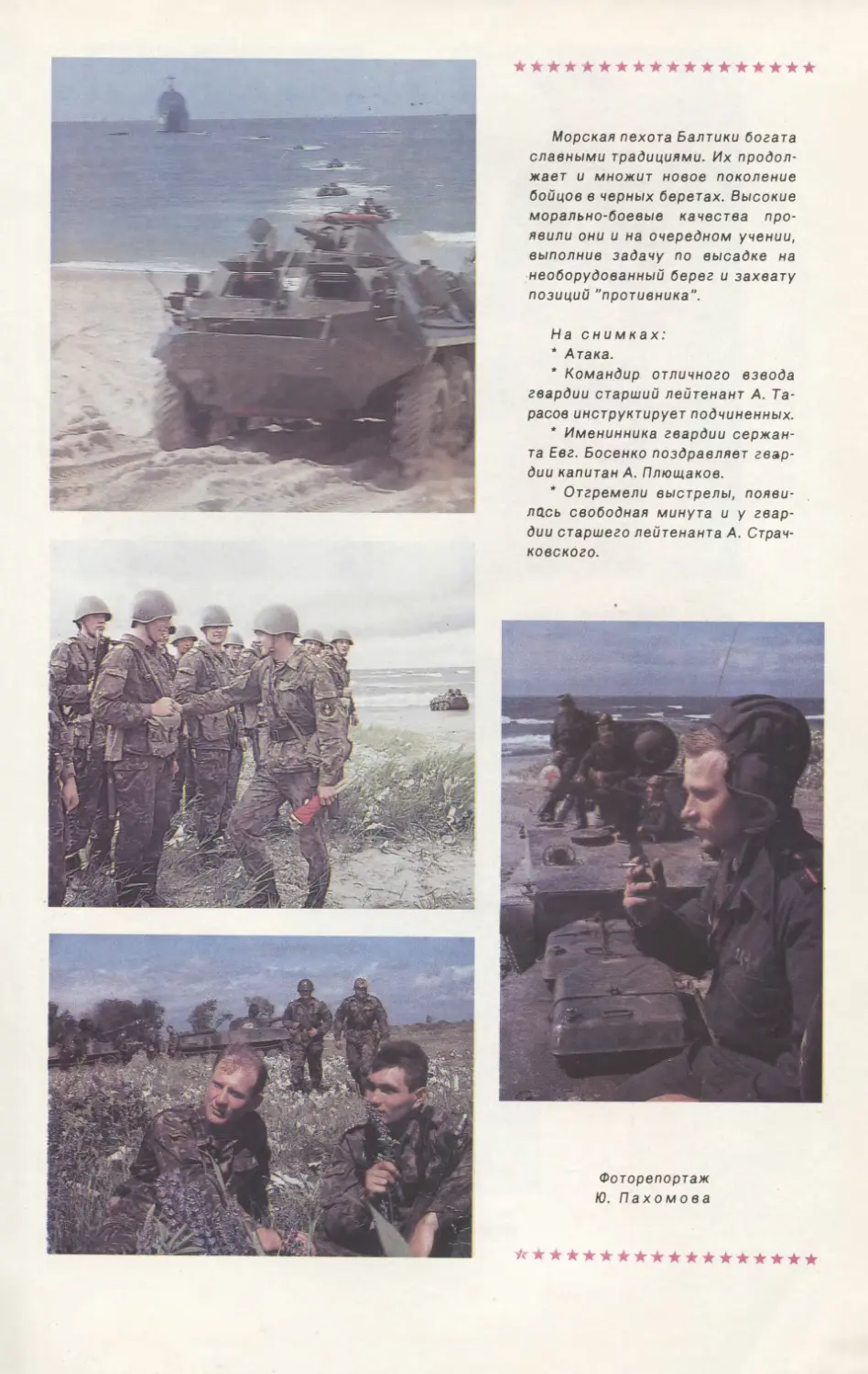

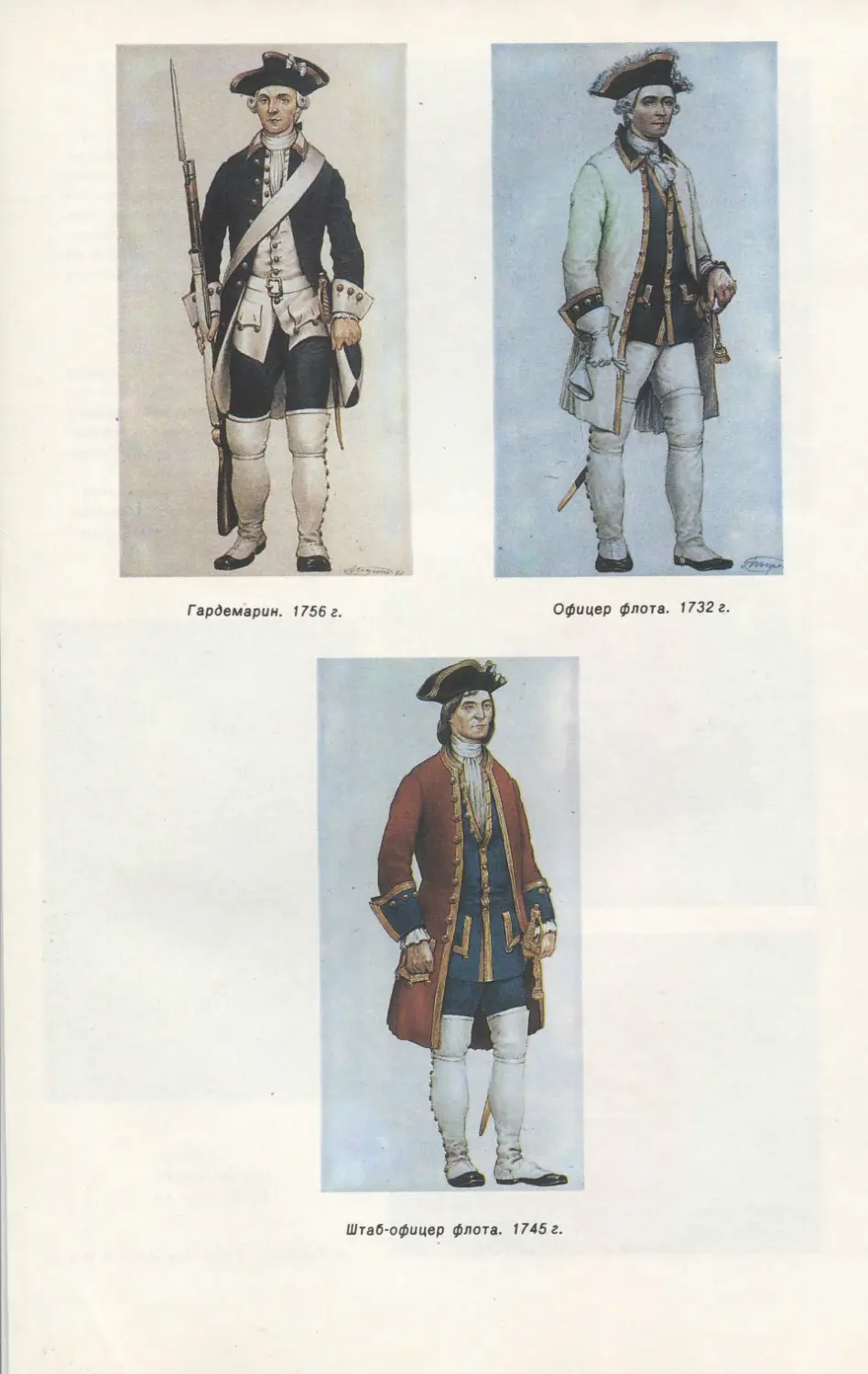

На цветных вклейках:

Галерея российских флотоводцев. А. Г. Орлов-

Чесменский . . • ... 32

Русский военно-морской мундир. Эпоха

ближайших преемников Петра I ... 33

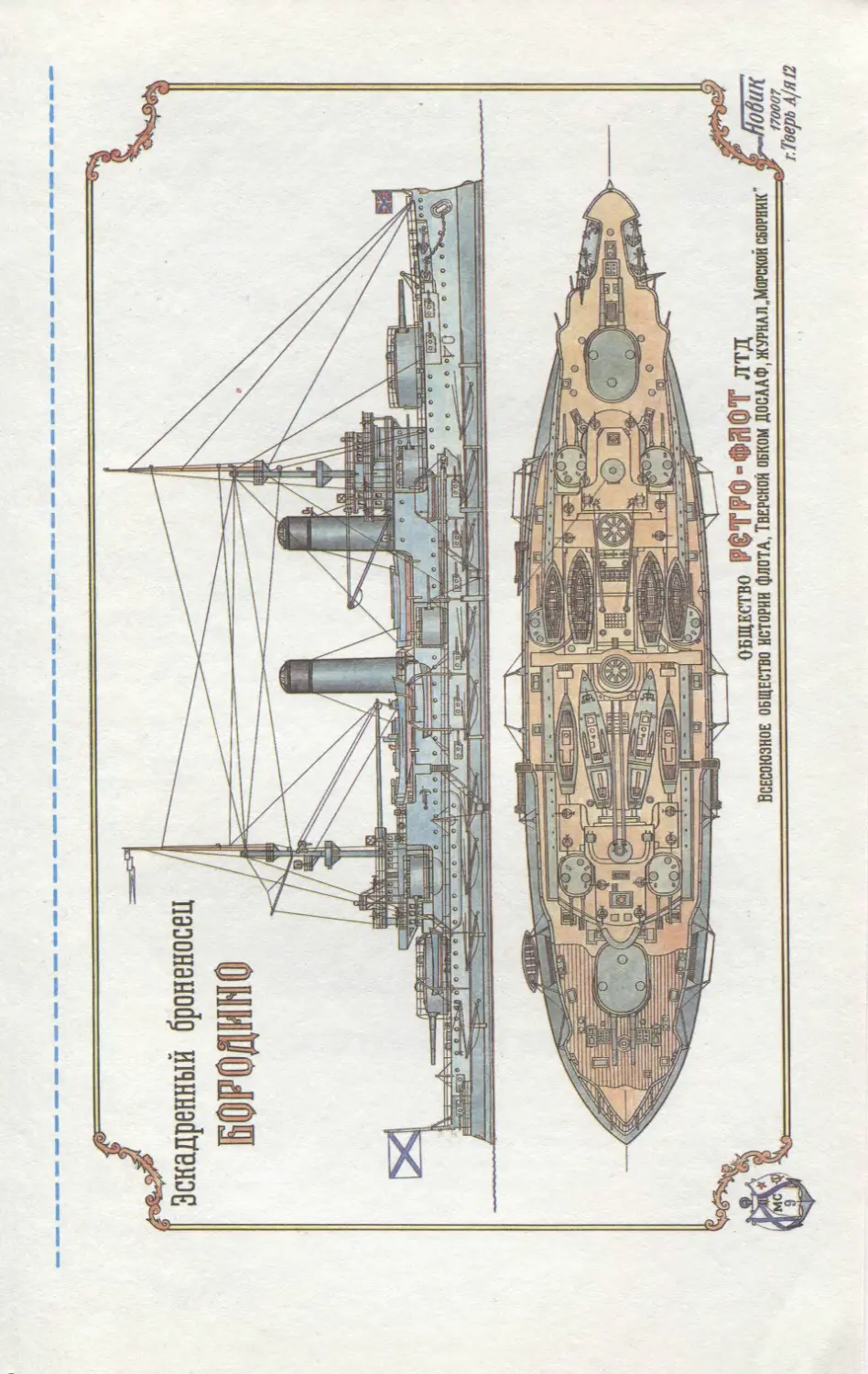

Между с. 64—65.

Эскадренный броненосец «Бородино»

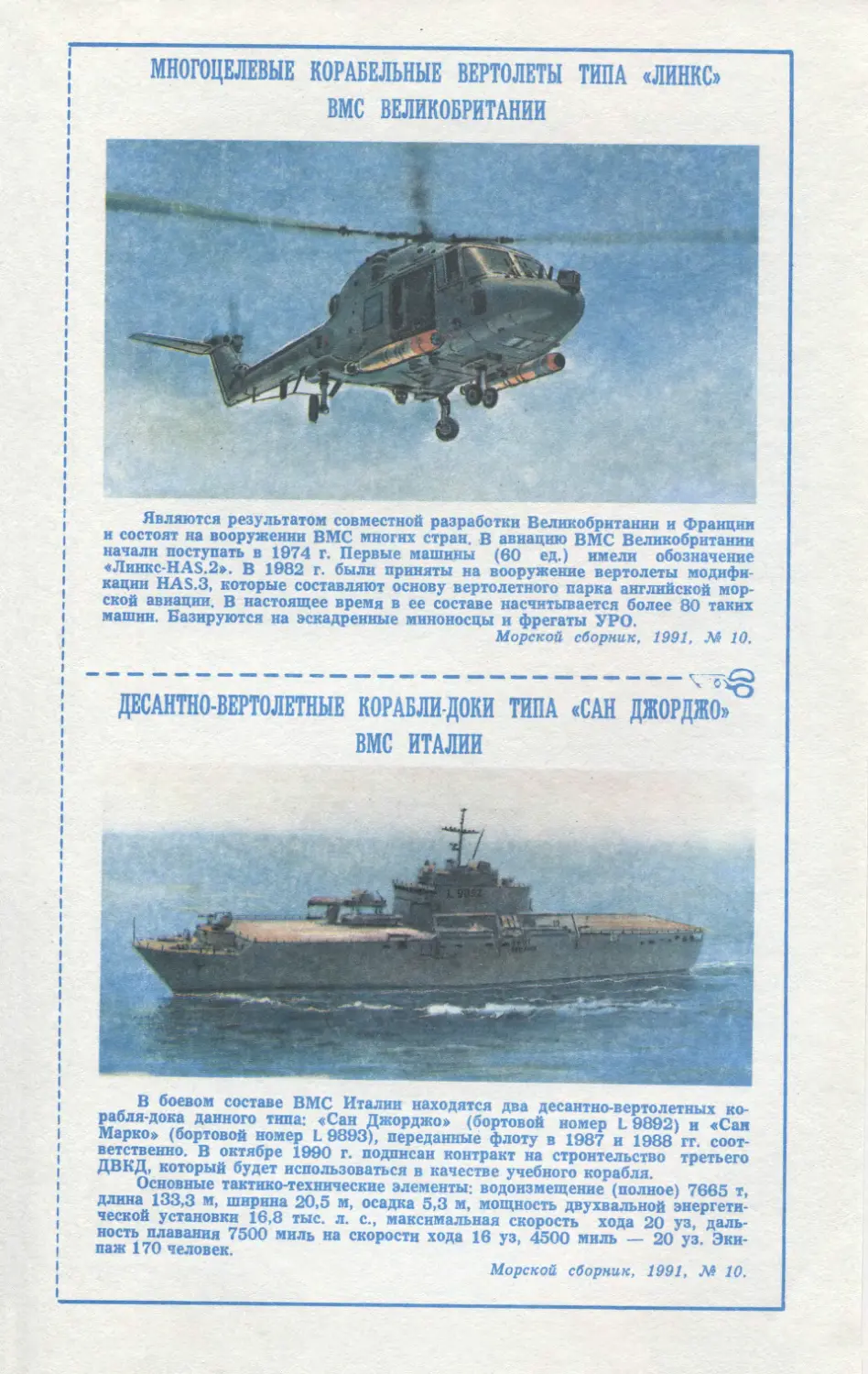

Многоцелевые корабельные вертолеты типа «Линкс»

ВМС Великобритании

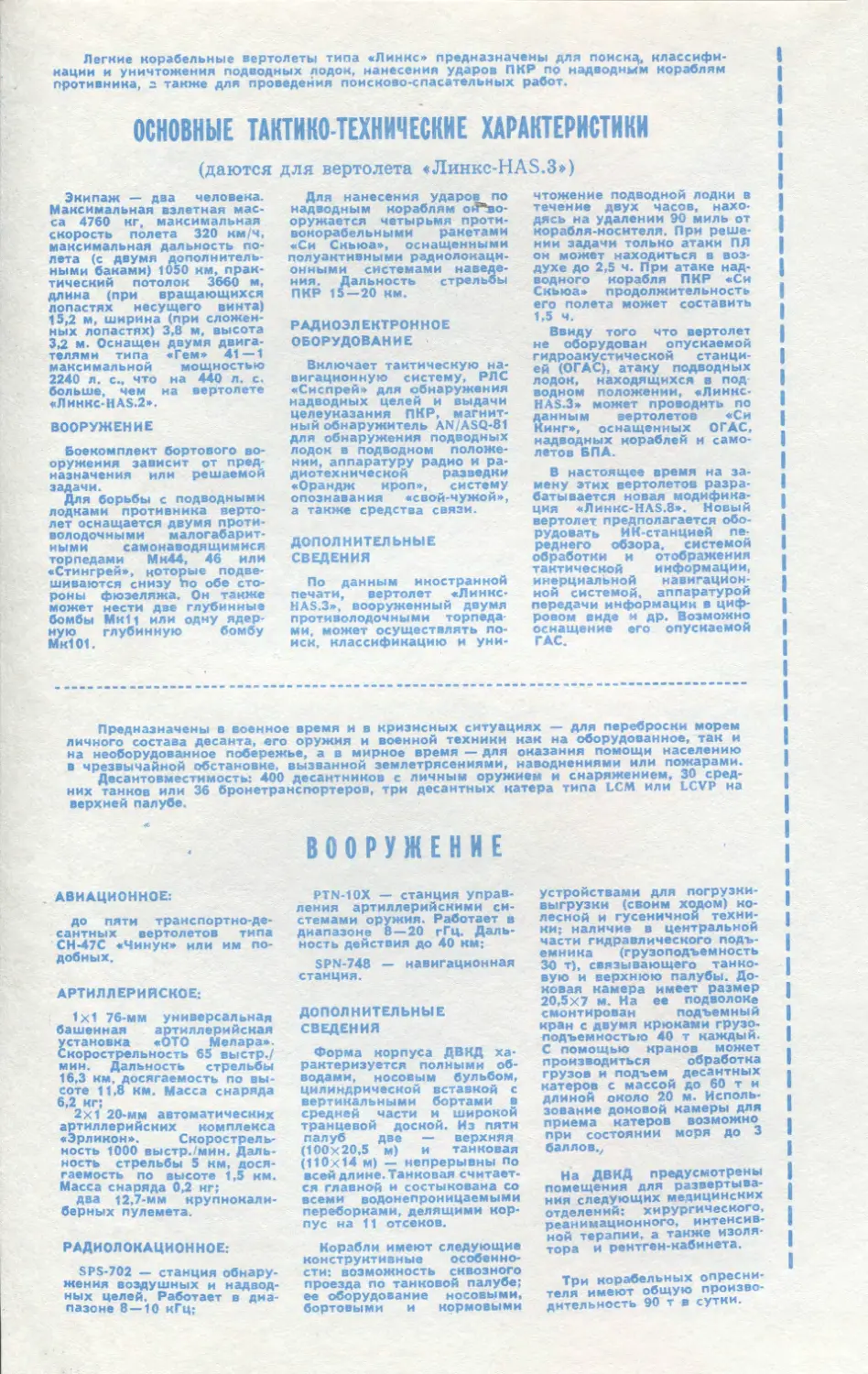

Десантно-вертолетные корабли-доки типа «Сан

Джорджо» ВМС Италии

На 1-й странице обложки — фото Ю. Пахомова.

Сдано в набор 23.08.91. Подписано к печати 5.11.91.

Формат бумаги 70Xl08!/i6. Бумага типографская № 1. Высокая печать

Уел печ. л. 8,4 + вклейка Чг печ. л. Усл. кр.-отт. 14,88. Уч -изд. л. 10,9.

Заказ № 2142 Цена 80 коа

Адрес ордена «Знак Почета» типографии газеты «Красная звезда»:

123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

/g) «Морской сборник», 1991.

ВРЕМЯ И ФЛОТ

БЕЗОПАСНОСТЬ-РАВНАЯ

Договор по СНВ: военно-морской аспект

31 июля президенты СССР и США

подписали Договор о сокращении стратеги*

ческих наступательных вооружений

(СНВ). О его огромном политическом

значении, появившейся возможности

сократить уровни ядерного противостояния

уже сказано, и немало. С просьбой про*

комментировать отдельные положения

нового документа редакция обратилась

к офицеру Главного штаба ВМФ СССР

капитану 1 ранга А. М. Овчаренко,

который принимал участие в работе над

Договором.

Алексей Михайлович! Можно ли в подписанном президентами Договоре выделить

вопросы, которые напрямую или косвенно затрагивают интересы Военно-Морского

Флота СССР и ВМС США?

Договор охватывает все компоненты СНВ. ВМФ, его морские стратегические

ядерные силы, безусловно, подпадают под действие нового документа.

Аналогичное положение и у американцев: сокращению и ограничению подлежат

баллистические ракеты как наземного, так и морского базирования. Но с

существенной разницей. Наш флот из 940 пусковых установок для стратегического ядерного

оружия сокращает около 500, т. е. более 50%, а ВМС США, по тем сведения»,

которыми мы располагаем сегодня, — из 648 примерно 380. Однако они одновременно

вврдят в боевой состав новые ракетоносцы типа «Огайо». Наш флот в ближайшее

время не будет пополняться подобными кораблями. Советский ВМФ и в абсолютном,

и в относительном измерении сокращается в большей степени.

У американцев из десяти с лишним тысяч ядерных зарядов свыше пяти с

половиной размещено на подводных лодках. Выводить из состава флота они будут в

основном все носители с устаревшей системой «Посейдон». А к 2000 г.

предполагают иметь около 20 подводных лодок нового поколения с ракетами «Трайдент-2». Это

480 пусковых установок, 3840 ядерных зарядов. Плюс около тысячи с небольшим

зарядов на баллистических ракетах наземного базирования.

Тут, думается, проявляете* стратегическая установка военного руководства

США: перенести основную част! ударного потенциала в Мировой океан.

Руководствуются американцы нескольким? факторами Во-первых, у подводных лодок нового

поколения боевая устойчивость заметно выше, чем у ракег: наземного базирования. Во-

вторых, убрав со своей территории ядерные заряды, американцы в какой-то мере

отводят от себя и возможные ответный удар. В-третьих, снижается число военных

объектов непосредственно на Американском континенте. Ну и, наконец, я полагаю,

учитывается при этом еще одно немаловажное обстоятельство: силами, способными

обнаруживать и отслеживать в океане все подводные лодки США с баллистическими

ракетами, мы сегодня не располагаем.

Существует такое мнение, что ВМС США сокращают юлько устаревшие

подводные лодки, не пригодные к дальнейшей эксплуатации, а ВМФ СССР — новые.

О том, что на 90% сокращение морских стратегических ядерных сил ВМС США

идет за счет устаревших кораблей, я уже говорил. Но не надо забывать, что это

мощные и вполне боеспособные корабли.

В договорные документы включены все существующие проекты подводных

лодок с баллистическими ракетами ВМФ ОССР, в том числе и самые новые. Да нам и

невозможно добиться запланированного сокращения числа ядерных зарядов только за

счет лодок первого поколения. Ракет на них не так много, и все они — с

моноблочной головной частью, т. е. с одним ядерным зарядом.

Поэтому мы будем вынуждены выводить из состава флота корабли, часть из

которых ае выслужила и половины положенного срока.

Готовы пи мы к решению тех вопросов, которые возникнут в связи с выводом

из состава флота большого числа атомных подводных лодок?

Эта проблема встала перед нами, как говорится, во весь рост. Предстоящее

сокращение, как мне кажется, обострит ее до предела. Много лет мы строили атомные

подводные лодки, но мало кто задумывался над тем, что с ними делать, когда они

отслужат доложенный срок.

Сегодня эти выведенные из состава флота корабли занимают место у причалов,

требуя контроля. Реактор, даже «заглушённый», не бросишь без присмотра. Значит,

нужен обслуживающий личный состав, знающий дело, специально подготовленный.

До сих пор не решен вопрос и с финансированием мероприятий по сокращению ВМФ.

Ведь вывести из боевого состава атомную ракетную подводную лодку, даже первого

поколения, стоит несколько миллионов рублей. А нам предстоит их «списать» не-

сколько десятков.

Задача обеспечить оптимальное разоружение ранее ни пере;* флотом, ни перед

промышленностью серьезно не ставилась. Нет нужного числа специалистов,

отработанной технологии, материальной базы. И вряд ли мы сумеем справиться с этой

задачей без мощных научных сил и без решения на правительственном уровне.

Но за всеми этими проблемами мы ни в коем случае не должны упустить из

виду то, что флот — это не только корабли, но и в первую очередь люди,

специалисты. Как быть с сотнями офицеров и мичманов, которые в результате сокращения

останутся яе у дел? Часть из них, скорее всего, получит новые назначения, но

немало будет и тех, кто уволится в запас. Здесь мы столкнемся с теми же

сложностями, что и другие виды Вооруженных Сил: жилье, обучение новым гражданским

специальностям, устройство на работу и т. д. Решение этих проблем, по-моему, возможно

только в масштабе всех Вооруженных Сил страны, а не только ВМФ.

Точно такие же проблемы, очевидно, стоят и перед ВМС США? Как там их

решают?

Американцы подходят к ним более прагматично. Без свойственных нам сегодня

излишних эмоций, особенно в области экологии. Они настойчиво прорабатывают и

просчитывают стоимость и надежность различных вариантов. Так же, как и мы,

исследуют возможность, например, вырезки ядерных отсеков, заполнения их

специальными составами. Есть предложения затапливать эти отсеки в океане или

замуровывать в скалах.

Но в целом эта проблема для них — такой же предмет постоянной

озабоченности, как и для нас. Преимущество только в том, что они успели построить атомных

подводных лодок меньше нас (немногим более сотни), а выведены пока из боевого

состава только опытовые корабли и лодки первого поколения.

Почему ограничения, касающиеся крылатых ракет морского базирования (КРМБ),

не вошли в Договор, а были согласованы отдельно?

Вопрос об этом виде оружия оказался одним из самых сложных. И если бы

советская сторона не пошла на некоторые уступки, если бы мы вместе с

американцами не искали компромисс, то Договора просто не было бы.

Представители США все время настаивали на том, чтобы речь шла только о

ракетах с ядерными боевыми частями.

Что касается баллистических ракет, то здесь все ясно. И у нас, и у

американцев все они оснащены ядерными зарядами. А как отличить крылатую ракету с обыч-

ным зарядом от той, что имеет ядерную головную часть? Пусковые установки

идентичны, внешних признаков практически нет. Словом, если принять предложенное

американцами разделение на ядерные и неядерные КРМБ, то сразу же встает вопрос

контроля. В этой связи, как известно, на крейсере «Слава* проводился

специальный эксперимент с участием американских и советских ученых. Исследования

подтвердили возможность выявления ядерных зарядов на борту носителя. Но сколько

для этого пришлось привлечь специалистов! Сколько потребовалось сложнейшей

аппаратуры!

Если бы мы условились разделять КРМБ на ядерные и неядерные, то пришлось

бы создавать глобальную систему контроля. Ведь у американцев более 400 кораблей

могут быть оснащены крылатыми ракетами, и корабли эти разбросаны по всему

Мировому океану. Ну и во что обошлись бы нам регулярные поездки инспекционных

групп со всей необходимой техникой, например, на Гавайи или атолл Диего-Гарсия?

И прием у нас аналогичных американских групп! И потом, заменить ракету в кон-

тейнере или установить его вместе с другими составляющими пускового комплекса

даже на какой-нибудь буксир — дело совсем не сложное.

Мы три года бились непосредственно над этим вопросом. На любой наш

аргумент американцы отвечали контраргументом, на любое предложение —

контрпредложением. И пришли в конце концов к тому, что на данном этапе договорного

процесса возможно только политическое решение вопроса. Стороны заключили, так

сказать, межгосударственное джентльменское соглашение. Мы обменяемся информацией

о количестве ядерных КРМБ. Кроме того, в соответствии с Договором мы и

американцы будем ознакомлены с перспективными планами развертывания КРМБ другой

стороны на пять лет вперед. И мы, и США обязались никогда не иметь более 880

КРМБ с ядерными боевыми частями. Все эти данные не подлежат проверке на местах.

Вопрос о крылатых ракетах осложнился и по той причине, что возможности

такого оружия за последние 10 лет многократно возросли. Война в Персидском заливе

это наглядно подтвердила. «Томагавки», как известно, позволили

многонациональным силам решать оперативные и даже оперативно-стратегические задачи, не

вступая на территорию противника. Надо отметить, что американцы достигли больших

успехов и сохраняют достигнутое технологическое преимущество.

Можно ли утверждать, что Договор ощутимо снизил уровень военного

противостояния наших флотов?

Безусловно! Но как специалист, владеющий информацией, я могу утверждать,

что если бы мы сократили в несколько раз больше СНВ, чем запланировано по

Договору, то все равно у каждой из сторон сохранилась бы возможность уничтожить

не только потенциального противника, но и все остальное человечество.

Изменится ли роль и место Советского ВМФ в составе национальной «ядерной

триады» в связи с выполнением Договора?

В целом нет, если не вдаваться в детали. Хотя, должен сказать, что

первоначальный вариант Договора по СНВ предусматривал значительно большее сокращение

нашего флота и меньшее — других составляющих ядерных сил. И пришлось

настойчиво, с цифрами в руках, доказывать нецелесообразность такого подхода.

Окончательный вариант сбалансирован в гораздо большей степени и реально

учитывает интересы сторон.

Позволяет ли заключение Договора по СНВ надеяться на возможность

появления нового документа — о сокращении морских вооружений?

Военный флот —вещь чрезвычайно дорогостоящая. И я полагаю, что США

будут несколько сокращать свои планы строительств?. ВМС Но практика показывает,

что у американцев флот был и остается приоритетным видом вооруженных сил. ¥

если они будут проводить общее сокращение, то ВМС «пойдут под нож» в последнюю

очередь. Поэтому не надо питать особых иллюзий относительно договора по

сокращению морских вооружений. Дело это, как мне кажется, чрезвычайно сложное f

долгое. Полагают, что только новые политические решения, причем не только СССР,

а всего мирового сообщества, могут сдвинуть данную проблему с мертвой точки.

Что касается нашей страны, то о своей готовности к переговорам она уже

заявляла неоднократно.

Беседу вел капитан 1 ранга М. ГОЛОВКО

Из почты «Морского сборника»

РЕФОРМА-НЕ ПРОФОРМА

Вопрос, каким быть флоту завтра, волнует многих. Реформа и

сокращение Вооруженных Сил, конверсия, кадровые и социальные проблемы —

вот далеко не полный перечень вопросов, поднимаемых читателями «Мор

ского сборника» в своих письмах. Предлагаем вашему вниманию некоторые

из них.

С КЕМ ЗАКЛЮЧАТЬ

КОНТРАКТ?

В РЯДЕ соединении ВМФ проходит

эксперимент по комплектованию

кораблей по контракту. Предлагается

несколько путей, рассматривается

возможность выбора: служить призывнику

срочную службу два года или больше,

но ио контракту.

С кем же заключать контракт?

Во-первых, учитывая сегодняшнее

состояние подготовки призываемого на флот

личного состава, можно с уверенностью

сказать: заключать контракт

целесообразно после прохождения молодым

человеком полного срока действительной

службы. На первых порах, очевидно,

это будут полупрофессионалы, и лишь

со временем они станут настоящими

с гтедиа листами.

Считаю, что система подготовки

мичманов и прапорщиков в том виде, в

котором она существует, неэффективна.

Практика показывает, что примерно

одна треть принятых на учебу в подобные

школы их не заканчивает, еще одна

треть выпускников после 1—2 лет

службы в должности мичмана под любым

предлогом увольняется со службы. Един-

iM ванный плюс заключается в том, что

для народного хозяйства подготовлен

специалист * дипломом. В то же"

время немалая часть оставшихся на

службе пристраивается на «непыльных»

береговых должностях. И лишь 15—20%

угичманов со временем становятся

настоящим золотым фондом флота.

Оправдывает ли себя подобная система

комплектования и подготовки? На мой

взгляд, она должна сохраниться, толь-

ко осуществляться за счет набора

лучших матросов и старшин или

военнослужащих, уже зарекомендовавших себя в

ходе службы по контракту.

Во-вторых, по-моему, сначала

профессионала необходимо готовить в узкой

области знаний — в рамках вверенного

ему боевого поста — и лишь затем,

после нескольких лет службы, — по

всему заведованию отделения или

команды. (Исключать в дальнейшем изучение

смежной специальности ни в коем

случае нельзя.)

В-третьих, думается, что положение

о прохождении службы по контракту

должно предусматривать

первоначальное его заключение на срок от 2 до 5

лет. Устанавливать только один срок —

сразу 5 лет, очевидно, психологически

неверно. Одновременно необходимо

предусмотреть механизм расторжения

контракта.

В-четвертых, денежное

содержание заключающего контракт, без

сомнения, должно компенсировать

все тяготы и лишения военной

службы, быть адекватным тем физическим

и моральным нагрузкам, которые на

него возложены. Необходимо

материально стимулировать каждое очередное

продление контракта. При оплате

нужно учитывать и достигнутую классную

квалификацию, причем разница между

доплатой за различные ее степени

должна стать стимулом для дальнейшего

повышения мастерства. Здесь

необходимо оговорить и вопросы социальной

защищенности военнослужащего, в том

числе к жилищную проблему.

И последнее. В нашей стране в 20-е

годы уже :уществовал институт

альтернативной службы. Тогда же был решен

ряд вопросов, которые волнуют ныне

военнослужащих. Этот опыт можно

было бы применить при разработке

положения о службе по контракту. Именно

поэтому есть смысл еще раз обратиться

к отечественной практике.

Контр-адмирал Н. МИНЕНКО

г. Владивосток

ЭТО ВЫГОДНО ВСЕМ

КОНЕЧНОЙ целью нынешней

реформы Советских Вооруженных Сил

должна стать небольшая по численности,

но боеспособная профессиональная

армия. Только при таком условии можно

поднять уровень жизни офицеров,

прапорщиков, мичманов и их семей.

Думаю, что переход на

профессиональную систему комплектования

явится и средством некоторого

урегулирования национальных конфликтов. Наконец,

это просто выгодно всем: и государству,

и народу, и Вооруженным Силам. В

сочетании обязательности и

добровольности в выборе формы несения воинской

службы заключаются, на мой взгляд, и

те важные демократические перемены,

которых в конечном счете не избежать

и нашим Вооруженным Силам.

Предлагаю обсудить четыре формы участия

гражданина в защите своего Отечества:

1. Профессиональные Вооруженные

Силы.

2. Альтернативная служба.

3. Уплата оборонного налога.

4. Резерв.

Первая форма —- профессиональная

служба. О ней высказано много мнений,

не буду их осуждать или за них

агитировать.

Вторая форма — альтернативная

служба. На первый взгляд пугающее

название «альтернативная» да еще и

«служба» на самом деле не только не

таит в себе ничего порочного, но при

правильной организации, на мой взгляд,

явится доходной и выгодной для

государства.

Думается, к альтернативной службе

(АС) должны привлекаться молодые

люди, которые по тем или иным

религиозным соображениям не желают брагь

в руки оружие (таких в нашей стране

около 75—80 тысяч1), и лица

призывного возраста, слабо владеющие русским

языком. Их по результатам приписки к

призывным участкам в стране

примерно 125 тысяч. Итого, около 200 тысяч

юношей, которые могут составить силы

АС. Уместно будет заметить, что от

этого боевая готовность Вооруженных Сил

1 Вестник Русской Православной Церкви.—

1989. — ЛЬ i,

не снизится. Наоборот, нынешние

«слабо владеющие» и «не желающие брать

оружие», которые, к сожалению,

находятся в ВС и сейчас ведь проходят

военную службу без оружия, а стало

быть, и без особого риска для жизни на

так называемых малопрестижных

должностях — санитарами, уборщиками в

различных обеспечивающих

органах, рабочими военных совхозов и т. д.

Если оплата их труда станет

осуществляться в размере 20% от заработанных

средств (кроме этого, бесплатное

содержание государством на протяжении

двухлетнего срока альтернативной службы),

то, видимо, это будет справедливо.

Третья — оборонный налог. Он

должен являться формой участия молодого

человека в обороне страны.

Действительно, профессиональная армия имеет

строго определенный численный состав.

Поэтому выбор: идти служить по

контракту в профессиональную армию,

проходить альтернативную службу или

уплатить оборонный налог — должен

сделать сам юноша.

Четвертая. Резерв Вооруженных Сил.

Наличие подготовленного

мобилизационного резерва является обязательным

условием существования практически

любых вооруженных сил. При определении

лиц, способных состоять в резерве,

видимо, необходимо исходить из

территориального принципа (в отличие от

регулярных ВС, где принцип

комплектования экстерриториальный). Силы резерва

должны комплектоваться

добровольцами, и только. В число резервистов на

добровольных началах могут входить и

женщины, так как равные права с

мужчинами должны быть им гарантированы

и в сфере военной.

Некоторые скептики, видимо,

посчитают, что предложенная система

нереальна, так как граждане СССР будут

мало заинтересованы в добровольном

вступлении в состав резерва. И они

будут правы, поскольку не хватает

главного — материальных стимулов,

способных в условиях регулируемой рыночной

экономики соединить высокий душевный

порыв, любовь к Родине, готовность ее

защищать с личной экономической

выгодой. Вывод один: служба в резерве

должна хорошо оплачиваться.

Капитан 3 ранга В. РЯБИНИН

Мурманская обл.

БЕЗЗАЩИТНЫЕ

ЗАЩИТНИКИ

I-ч ОВОРЯ о гарантиях социальной

защищенности военнослужащих,

необходимо признать горькую истину —

их нам не может дать не только

Министерство обороны, но и Верховный

Совет, и правительство страны. Раз уж

Вооруженные Силы стоят на страже всех

республик, то все они и должны нести

не только моральную, но и

материальную ответственность за содержание

армии и флота.

К тому же военнослужащих не может

не беспокоить неопределенность их

дальнейшей судьбы в ряде регионов страны.

Что будет с частями армии и флота,

дислоцирующимися в республиках

Прибалтики, после их выхода из состава

СССР? К сожалению, ни Президент

СССР, ни министр обороны, ни,

наконец, Верховные Советы Латвии, Литвы

и Эстонии не дают конкретного

ответа на этот вопрос.

Вряд ли могут утешить и цифры,

касающиеся строительства жилья. Тем

более что в одном из своих выступлений

министр обороны откровенно признался,

что, несмотря на принимаемые меры,

мы не смогли улучшить положение с

жильем. Сегодня в стране сотни тысяч

бесквартирных военнослужащих, и с

выводом войск из Европы их число

возрастет. А если войска будут выведены еще

и из республик Прибалтики? Кто-нибудь

думал об этом?

Балтийский флот

Офицер Д. ИВЛЕВ

СЫН ОФИЦЕРА

БУДЕТ ОФИЦЕРОМ?

г*% ПЕЦИФИКА военной, а флотской

\^ в особенности, службы требует

длительной специальной, физической и

особенно морально-психологической

подготовки. Необходима выработка

внутренних критериев, понятий, уклада

жизни, отличных от тех, которыми живет

большинство людей других профессий.

Этот длительный и сложный процесс

может протекать только в особой

социальной среде.

Уничтожив в свое время сословия (в

том числе и флотские), мы уничтожили

и механизм передачи

морально-психологического профессионального наследия.

Принцип «сын офицера будет

офицером» на протяжении столетий обеспечи

вал создание высокопрофессионального

офицерского корпуса русского флота.

Однако современное положение

сыновей моряков весьма удручающе —

сказывается и бытовал неустроенность

военных городков, и нищенская

обстановка в школах, и антиармейский,

антигражданский прессинг молодежных

средств массовой информации,

профессионально и эффектно насаждающих аб*

страктный пацифизм, аморальность,

культ грубой силы, эгоизм, цинизм,

преклонение перед Западом, комплекс

собственной неполноценности.

Результаты сказываются. Если

русское офицерство само себя

воспроизводило, то сейчас наблюдается

вырождение, деградация офицерской среды. Что

можно было бы предпринять в этой

связи?

На флотах существует сложная, хотя и

отработанная система обучения

молодых моряков — это система

военно-морских учебных заведений (школ,

отрядов). Но работа ее малоэффективна

главным образом из-за несоответствия

призывного контингента поставленным

задачам и из-за порочной кадровой

политики.

Почему бы не использовать эту

систему «для себя»: в каждом крупном

военно-морском гарнизоне создать военно-

морские спецшколы по типу

нахимовских училищ? Это, думаю, позволит:

1. В какой-то мере компенсировать

дефицит отцовского и вообще

мужского внимания к парням.

2. Повысить общеобразовательный,

интеллектуальный, нравственный

уровень.

3. Развить интерес к морской службе,

воспитать в них чувство

гражданственности.

4. Оздоровить обстановку в

городках среди молодежи.

Думаю, что организация

военно-морских школ не станет дорогостоящим

делом — ведь учим же мы матросов.

Решение о ее создании и другие вопросы

(в том числе и кадровые) должны, на

мой взгляд, решать офицерские

собрания гарнизонов.

Капитан-лейтенант Я. СЕЛЕЗНЕВ

г. Лютхая

8

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

НАЗНАЧЕНИЯ

Командующий

Балтийским флотом

вице-адмирал

ЕГОРОВ

Владимир Григорьевич

Родился 26 ноября 1938 года в

г. Москве. В 1962 году окончил

Высшее военно-морское училище

имени М. В. Фрунзе.

Службу на флоте начал в

должности командира боевой части

корабля. Затем был старшим

помощником командира и

командиром большого противолодочного

корабля,начальником штаба

бригады и командиром бригады

кораблей. После окончания Военно-

морской академии в 1985 году

назначен командиром военно-

морской базы. С 1986 года —

командующий флотилией кораблей,

с 1988 года — первый

заместитель командующего Балтийским

флотом. В 1990 году окончил

(экстерном) Военную академию

Генерального штаба

Вооруженных Сил СССР.

Командующий

Черноморским флотом

вице-адмирал

КАСАТОНОВ

Игорь Владимирович

Родился 10 февраля 1939 года

в г. Владивостоке. В 1960 году

окончил Черноморское высшее

военно-морское училище- имени

П. С. Нахимова.

Службу начал в должности

командира батареи, командира

боевой части корабля. Затем был

старшим помощником

командира, командовал большим

противолодочным кораблем.

В 1975 году после окончания

Военно-морской академии

назначен начальником штаба дивизии

кораблей.

В 1979 году окончил Военную

академию Генерального штаба

Вооруженных Сил СССР. С 1980

по 1982 год командовал

дивизией кораблей. В 1982 году —

командующий флотилией. В 1988

году назначен первым

заместителем командующего Северным

флотом.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Из хроники боевых действий ВМФ

в октябре 1941 г.

В течение сентября 1941 г. на Крайнем Севере и в Карелии продвижение

противника на отдельных участках фронта было весьма незначительным. Войска

14-й армии во взаимодействии с Северным флотом сорвали планы неприятеля

по захвату п-ова Рыбачий, Мурманска. ВМБ Полярный и Кировской железной

дороги. Войска 23-й армии во взаимодействии с силами СФ. БФ и ЛВФ

вынудили Юго-Восточную армию финнов прекратить наступательные действия. На

подступах к Ленинграду фронт стабилизировался. К началу октября Западный

фронт занимал оборону на московском направлении от Осташкова до Ельни. На

южном крыле советско-германского фронта во второй половине сентября

обстановка резко ухудшилась. В связи с реальной угрозой прорыва противника в

Крым Ставка ВГК решила усилить его оборону за счет переброски войск из

Одессы на Крымский полуостров.

1 ОКТЯБРЯ. На севере. На мурманском направлении изменений в

положении противостоящих сторон не произошло. Самолеты противника вели

воздушную разведку побережья. 5 ска МО производили поиск неприятельских пл на

Кильдинском плесе и в р-не о. Кильдин — Териберка. На рейде Йоканьги

между о. Сальный и о. Медвежий зс «Профсоюз» выставил противолодочные

позиционные сети.

На западе. Иод Ленинградом шли бои местного значения.

Лк «Октябрьская революция» 1, эм «Стойкий», «Свирепый» и артиллерия

форта № 1 вели огонь по противнику в р-нах Нового Петергофа и Красного Села.

Авиация БФ бомбила вражеские части в пос. Володарском, у Сосновой

Поляны, Нового Петергофа и Санино.

Пл М-97, пб «Смольный», эм «Суровый», «Сильный» и «Гордый»

перешли на позиции в Ленинград. Кл «Бурея» конвоировала караван транспортных

судов из Осиновца в Новую Ладогу, а ТЩ-63 и ТЩ-82 доставили боезапас нашим

частям в крепость Шлиссельбург. В порту Ораниенбаум потоплен

артиллерией противника при выхода и? гавани транспорт «Астра» (капитан К. Трейс).

На юге. Под Одессой противник активности не проявлял.

Части Приморской армии удерживали прежние позиции. В Крыму наши войска

отражали попытки неприятеля прорвать оборону в р-не селения Ишунь.

Авиация OOP и самолеты с крымских аэродромов прикрывали наши

войска, бомбили позиции противника на Перекопском перешейке и аэродром в

Чаплинке. Вражеская авиация бомбила боевые порядки наших войск под

Одессой и Перекопом. В воздушных боях сбиты 3 Ме-109 и 1 ПЗЛ-24. Не

вернулись с задания 4 наших истребителя.

Пл А-5 (старший лейтенант Кукуй Г. А.) вышла в боевой поход, а Л-5 и

А-3 возвратились в базы. Пл М-112, М-117, М-118. М-Зб и пб «Эльбрус»

перешли в Очамчире. 1 кл, 1 скр и 1 ктщ АВФ поддерживали артогнем фланг

9-й армии в р-не озера Молочное. Кр «Красный Крым» вышел с войсками из

Батуми в Феодосию, а тр «Украина» — из Одессы в Севастополь. Началась

эвакуация войск из Одессы. 3 тщ и 10 ска обеспечивали переходы 17 судов.

2 ОКТЯБРЯ. На севере. На мурманском направлении велась позиционная

борьба. Авиация СФ бомбила войска противника в р-не губы 3. Лица и вела

воздушную разведку до мыса Нордкап. 1 наш МДР не вернулся на свой

аэродром.

Пл М-171 (старший лейтенант Стариков В. Г.) проникла в гавань Линаха-

мари и произвела двухторпедный залп, которым считались потопленными 2 тр

противника водоизмещением 6 тыс. т и 3 тыс. т. Пл на выходе попала в

позиционные сети, но смогла вырваться из них и уйти от преследования. 3 ска

МО у Кильдина-ост. атаковали пл противника. После подводного взрыва большое

масляное пятно в этом районе держалось около 12 ч.

1 Здесь и далее наименования географических пунктов, их написание, а также

аббревиатура кораблей, частей и соединений приводятся так. как они употреблялись в

документах тех лет.

10

На западе. Противник обстреливал Кронштадт и Ораниенбаум,

в результате чего получили пробоины скр «Буря», лл Щ-318, эм «Славный».

Сел кормой на хрунт гр «Поларис». На п-ове Сырве бои с противников велись

на рубеже Каймри-Лыу. 1 лк, 2 эм, 4 кл. батареи северных Кронштадтских

фортов, морского артполигона и железнодорожные обстреливали позиции

противника в р-нах: Новый Петергоф Алексеева. Низино, Костино, Сашино.

Красный Вор, Шлиссельбург и бронепоезд неприятеля ня ст. Поповка.

Авиация флота прикрывала Кронштадт и штурмовала противника на

дороге Петергоф — Ропша, а авиагруппа ЛВФ перевозка на коммуникации Осино

вец — Новая Ладога.

В ночь на 2.10 2 тка противника безрезультатно атаковали пл Л-3 в

бухте Сууркюля. Начались регулярные перевозки войск, боеприпасов и грузов

из Кронштадта в Ораниенбаум и оттуда в Ленинград. На Осиновец прибыл

караван судов в сопровождении скр «Пурга».

На юге. Под Одессой наш* части предприняли контрудар в

р-не Дальника, чтобы скрыть начало эвакуации войск. На остальных участках

положение оставалось прежним. Начата переброска 157 сд в Севастополь. На

Южном фронте бои шли с переменным успехом. На Крымском фронте

противник отвел свои войска несколько севернее дер. Асе и на Ишуньском перешейке.

Авиация OOP и самолеты с крымских аэродромов поддерживали

штурмовыми ударами наши войска под Одессой и на Перекопе, бомбили позиции

противника, аэродромы Чаплинка й Доренбург. Авиация неприятеля бомбила и

штурмовала наши наступающие части и боевые порядки. В воздушном бою сбит

1 и на аэродромах уничтожены 9 самолетов противника.

Пл М-60 (капитан-лейтенант Кудрявцев Б. В.) вышла на позицию к Фидо-

ниси, а М-113 и М-120 перешли в Очамчире. Тр «Жан-Жорес» и «Большевик»

с войсками OOP вышли из Одессы. 1 кл, 1 скр и 1 ктщ АВФ поддерживали

наши части в р-не Арабатской стрелки и оз. Молочное. Эм «Бойкий» и

«Шаумян», 1 тщ и 15 ска обеспечивали переходы 20 судов.

3 ОКТЯБРЯ. На севере. На сухопутном фронте шли бои местного значения.

Самолеты противника вели воздушную разведку до йоканьги. Неизвестный

самолет (предположительно английский с кр. «Лондон») безрезультатно

атаковал бомбами пл Щ-404 на переходе к Белому морю.

Пл М-176 (старший лейтенант Бондаревич И. Л.) в р-не о. Лилле-Экке-

рей в Варангерфьорде атаковала 2 тр в охранении 5 ска и потопила один.

На западе. На ленинградском направлении для помощи 8-й

армии в прорыве оборонительного рубежа противника усиленная стрелковая

рота 6 БМП на 4 катерах и 16 «шестерках» вышла в р-н Нового Петергофа

и высадилась там без потерь. Артиллерийскую поддержку войскам оказывали

1 лк, 1 кл, 3 эм, береговые и железнодорожные батареи флота. Противник

вел интенсивный огонь по Кронштадту, небольшие повреждения имел эм

«Свирепый». Превосходящими силами неприятель прорвал последнюю линию

обороны на п-ве Сырве. Командование и штаб БОБРа перешли на о. Даго. С 21 ч

о. Даго с о. Эзель связи не имел. Из 8 самолетов с о. Эзелъ 3 прибыли на

о. Даго, 1 на Ханко, судьба остальных неизвестна.

На Ладоге скр «Пурга», кл «Шексна*. 3 ска МО, 3 тщ в шторм силой 9

баллов обеспечивали переход тр «Ханси» и «Стензо» из Осиновца в Новую Ла-

догу. Севернее Гогланда авиацией противника потоплек ТКА-114.

На юге. Под Одессой попытки противника восстановить

положение у Дальника отбиты. На Южном фронте наши войска сдерживали

продвижение противника на мелитопольском направлении. На Крымском фронте

враг активности не проявлял. За двое суток с Кавказа транспортами и

кораблями флота доставлено для 51-й армии 16 710 человек и 128 орудий.

Авиация OOP и другие самолеты ЧФ поддерживали наши части, бомбили

и штурмовали войска противника под Одессой, на Перекопском перешейке и

чонгарском направлении, аэродромы в Чаплинке. Кульбакино и Доренбурге.

Вражеская авиация бомбила боевые порядю» наших частей под Одессой.

Феодосию, аэродромы Кача и Бельбек. В воздушном бою сбит 1 ПЗЛ, Уничтожены

зенитной артиллерией 3 и на аэродромах 7 самолетов противника. Наши потери

— 2 самолета. В р-не Новороссийска немецкие самолеты-торпедоносцы потопиля

тр «Днепр».

Пл Л-4 (капитан-лейтенант Поляков Е. П.) вышла на позицию к

побережью Румынии. Продолжалась эвакуация войск OOP. Эм «Бойкий»,

«Шаумян», «Способный», «Смышленый», 2 тщ и 24 ска обеспечивали переходы

26 судов.

4 ОКТЯБРЯ. На севере. На мурманском направлении шли оборонительные

бои. Авиация противника вела воздушную разведку до мыса Канин Нос.

Пл М-176 в р-не Киркенеса при выходе в торпедную атаку подверглась

преследованию, в течение 5 ч на нее сброшено 54 глубинных бомбы, были

повреждены горизонтальные рули. У северо-восточной оконечности о. Новая Земля

мотобот «Шокальский» обнаружил неприятельскую пл, а скр «Литке»

безрезультатно произвел ее поиск.

На западе. На ленинградском направлении стороны вели

контрбатарейную борьбу. Бойцы оставшегося гарнизона о. Эзель, прорвавшись в

тыл противника, перешли к партизанским действиям на острове и на латвийском

берегУ, а попавшие в Швецию были интернированы.

Авиация БФ бомбила и штурмовала сойска противника в р-нах пос.

Володарского, Ново-Паново, Сосновой Поляны.

На юге. Под Одессой шли бои с переменным успехом. На

Южном фронте передовые части противника вошли в Мелитополь.

Авиация ЧФ штурмовала и бомбила войска неприятеля под Одессой, на

перекопском и чонгарском направлениях, аэродромы в Кульбакино, Чернобаевке,

Аскании-Нова в Доренбурге, прикрывала корабли между Одессой и

Севастополем. Авиация противника безрезультатно бомбила Ейск и ст. Новая Карань.

На наши аэродромы не вернулись 2 самолета.

Пл М-33 (капитан-лейтенант Суров Д. И.) вышла на позицию к Констанце,

а М-32 и М-58 возвратились в базы. Эм «Бойкий» атаковал пл противника.

Тщ «Сахалин», имея на буксире корпус эм «Фрунзе», вышел из Керчи в

Новороссийск. С войсками из Одессы еышли кр «Красный Кавказ», пб «Волга»,

тр «Украина», «Котовский» и «Серго». 1 кл, 1 скр и 1 ктщ АВФ

поддерживали огнем наши войска, 1 скр вел конвой в Керчь, и 1 ктщ нес дозор. Кр

«Коминтерн», 4 эм, 4 тщ и 11 ска обеспечивали переходы 18 судов.

5 ОКТЯБРЯ. На севере. На сухопутном фронте изменений не произошло.

Авиация противника вела воздушную разведку до Горла Белого моря и над

г. Онега. В Мотовском заливе она безрезультатно бомбила скр «Мгла» и

буксир №19, а у о. Кильдин — СКР-26. Подвергся бомбардировке порт Владимир.

На западе. Под Ленинградом 26 ска и 3 тщ при огневой

поддержке лк «Октябрьская революция», эм «Сильный», «Славный», «Свирепый»,

кл «Москва». «Кама», береговых батарей и авиации флота высадили десанты

в составе 520 моряков в Новый Петергоф и 526 человек 20 сд НКВД в р-не

Стрельны. Второй отряд Успешно продвигался на соединение с частями 42-й

ИЗ ПРИКАЗА

НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ

«О фактах подмены

воспитательной работы репрессиями» от 4.10.41 г.

(По Военно-Морскому Флоту объявлен приказом наркома ВМФ)

«...Начальник. . .укрепрайона полковник С. застрелил младшего сержанта

П. за то, что он из-за болезни руки медленно слезал с машины.

Военный комиссар . .. танковой дивизии полковой комиссар Б. избил

сержанта за то, что тот ночью закурил, он же избил майора 3. за невыдержанный

с ним разговор.

Начальник штаба... стрелкового полка капитан С. без всяких оснований

ударил два раза пистолетом старшего лейтенанта С.

Подобные, недопустимые для Красной Армии, факты извращения

дисциплинарной практики, превышения предоставленных прав н власти, самосуда

объясняются тем, что:

а) Метод убеждения неправильно отодвинули на задний план, а метод

репрессий в отношении подчиненных занял первое место.

б) Повседневная воспитательная работа в частях в ряде случаев

подменяется руганью, репрессиями и рукоприкладством.

в) Заброшен метод разъяснений и беседы командиров, комиссаров,

политработников с красноармейцами и разъяснение непонятных для красноармейцев

вопросов зачастую подменяется окриком, бранью, грубостью;

г) Отдельные командиры и политработники в сложных условиях боя

теряются, впадают в панику и собственную растерянность прикрывают применением

оружия без всяких на то оснований.

д) Забыта истина, что применение репрессий является крайней мерой,

допустимой лишь в случаях прямого неповиновения и открытого сопротивления в

условиях боевой обстановки или в случаях злостного нарушения дисциплины и

порядка лицами, сознательно идущими на срыв приказов командовання.

J2

армии, наступающей на Урицк. При посадке десанта погиб КТЩ-902 и потоплен

артогнем противника ска МО-412.

. Авиация неприятеля безрезультатно бомбила рейд Новой Ладоги и на

переходе из нее в Осиновец кл «Вира», а также повредила кл «Олекма».

На юге. Под Одессой противник силами двух дивизий

перешел в наступление и занял Болгарские хутора. В Крыму неприятель

активности не проявлял. Авиация ЧФ поддерживала наши, бомбила и штурмовала

вражеские войска под Одессой, на Перекопском перешейке, аэродромы в Куль-

бакино, Чаплинке, Чернобаевке и Аскании-Нова. Немецкая авиация

действовала по боевым порядкам наших частей в р-нах Дальника, Одессы, Сухого лимана,

произвела налет на г. Осипенко, где в порту потопила мазутную баржу, бомбила

аэродром и завод в Мариуполе, ставила мины в Новороссийской гавани. В

воздушных боях сбиты 2 Ме-109. Наши потери — 2 И-16.

Пл Щ-202 (капитан-лейтенант Козюберда В. X.) и Щ-203 (капитан 3

ранга Немчинов В. И.) вышли на позиции в северо-восточную часть Черного

моря, Щ-215 (капитан-лейтенант Апостолов Г. П.) — к побережью Болгарии,

а М-52 и Щ-201 возвратились в базы. 1 кл и 2 ктщ АВФ поддерживали наши

части в районе Арабатская стрелка — озеро Молочное. 4 тщ, 2 тка и 18 ска

обеспечивали переходы 24 судов и эвакуацию войск из Одессы, откуда в

Севастополь вышел тр «Грузия».

6 ОКТЯБРЯ. На севере. На мурманском направлении шли оборонительные

бои. Авиация противника совершила налет на аэродромы Ваенга и Грязное.

Сбито 5 самолетов неприятеля.

В Варангерфьорде ТКА-12 и ТКА-15 атаковали конвой противника. ТКА-12

(лейтенант Шабалин О. А.) потопил рыболовное судно «Бьёрнунген».

Назападе.На ленинградском направлении корабли и

береговые батареи флота вели контрбатарейную борьбу. Ночью в районе Стрельны

при. поддержке авиации высажен десант в составе 154 человек 20 сд НКВД.

Артиллерийским и минометным огнем противника потоплены 2 шлюпки. 1 ска

МО, 1 бка и 3 ска КМ вышли в Новый Петергоф для установления связи с

высаженным десантом и эвакуации раненых.

Командиры, комиссары и политработники обязаны помнить, что без

правильного сочетания метода убеждения с методом принуждения немыслимо

насаждение советской воинской дисциплины н укрепление политико-морального

состояния войск.

Суровая кара по отношению к злостным нарушителям воинской

дисциплины, пособникам врага и явным врагам должна сочетаться с внимательным

разбором всех случаев нарушения дисциплины, требующих подробного выяснения

обстоятельств дела.

Необоснованные репрессии, незаконные расстрелы, самоуправство и

рукоприкладство со стороны командиров и комиссаров являются проявлением

безволия н безрукости, нередко ведут к обратным результатам, способствуют падению

воинской дисциплины и политико-морального состояния войск и могут толкнуть

нестойких бойцов к перебежкам на сторону врага.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Восстановить в правах воспитательную работу, широко использовать

метод убеждения, не подменять повседневную разъяснительную работу

администрированием и репрессиями.

2. Всем командирам, политработникам и начальникам повседневно бесе*

довать с красноармейцами, разъясняя им необходимость железной воинской

дисциплины, честного выполнения своего воинского долга, военной присяги и

приказов командиров и начальников.

В беседах разъяснять также, что над нашей Родиной нависла серьезная

угроза, что для разгрома врага нужны величайшее самопожертвование,

непоколебимая стойкость в бою, презрение к смерти и беспощадная борьба с трусами,

дезертирами, членовредителями, провокаторами и изменниками Родины.

3. Широко разъяснять начальствующему составу, что самосуды,

рукоприкладство и площадная брань, унижающие звание воина Красной Армии, ведут

не к укреплению, а к подрыву дисциплины и авторитета командира и

политработника.

4. Самым решительным образом, вплоть до придания виновных суду

военного трибунала, бороться со всеми явлениями незаконных репрессий,

рукоприкладства и самосудов.

Объявить до командира и комиссара полка.

Народный Комиссар Обороны

Начальник Генерального штаба».

■ I

13

Авиация БФ бомбила и штурмовала войска противника в р-нах Нового

Петергофа, Сашино, Лунгине и Кузнецы, а 1акже прикрывала Кронштадт и

корабли на рейде.

На юге. Под Одессой атаки противника отбиты. Части 9-й

армии Южного фронта отошли ча рубеж Андреевка, Трояны, Осипенко.

Вражеские части заняли село Кирилловка в 20 км севернее МариУполя.

Авиация ЧФ прикрывал? Одессу, бомбила войска неприятеля на

Перекопском перешейке, аэродромы в Кульбакино, Чернобаевке, Николаеве и в Херсоне.

Авиация противника бомбила наши позиции под Одессой и ставила мины на

Новороссийском рейде. В воздушном бою сбит Хе-111. 1 наш МБР не вернулся

на аэродром.

Из Одессы с войсками вышли тр «Ураллес» «Судком» и «Белосток».

Переходы 19 судов обеспечивали 1 эм, 2 тщ и 15 ска. Корпус кр «Куйбышев»

выведен буксиром из МариУполя в Темрюк.

7 ОКТЯБРЯ. На севере. На мурманском направлении противник активности

не проявлял.

Пл С-101 в Белом море ошибочно атакована 2 МБР, не получившими

ответ с пл на опознавательные сигналы. О переходе пл и полетах самолетов

не были оповещены обе стороны.

Командующий СФ от военного совета Карельского фронта получил

директиву о подготовке противника к захвату п-овов Рыбачий и Средний и

необходимых мерах для противодействия ему, а также для борьбы с воздушными

и морскими десантами.

На западе. Под Ленинградом и на Ханко велась

контрбатарейная борьба. Эм «Стойкий» имел повреждения от попадания артснаряда

противника. 130-мм батарея на мысе Ристна зела бой с 3 эм неприятеля, один из

них загорелся.

Авиация БФ ночью бомбила позиции противника в р-нах: ст. Мга, Келко-

лово, поселок Михайловский, ПогорелУшки, а днем штурмовала и бомбила его У

Сашино, Стрельны, Санино, Костино и Петровской

На юге. Под Одессой противодействующие стороны занимали

прежние позиции. Артиллерия врага беспрерывно обстреливала город и

аэродром. На Южном фронте противник продвигался в юго-восточном направлении

и вышел к Белоцерковке, Софиевке, г. Осипенко.

Авиация ЧФ прикрывала Одессу, бомбила войска неприятеля под Одессой,

на Перекопском перешейке. Авиация противника вела воздушную разведку в

р-не Керчи и Феодосии, бомбила Мариуполь, сбросила 2 мины на внешнем

рейде Севастополя. При отражении налета на Мариуполь на самолете И-15 бис

командир 87 аэ капитан Агафонов Г. И. в первом вылете сбил 2 Ю-88, а во

втором 2 Ме-110 неприятеля.

Пл Л-4 возвратилась с позиции в главную базу. Корабли АВФ

обеспечивали отход 9-й армии, эвакуацию рыболовного флота из Мариуполя,

содействовали нашим войскам у Арабатской стрелки, а 1 кл, 2 скр и 2 ктщ в р-не

озера Молочное. Из Одессы с войсками, ранеными и пассажирами вышли

кр «Коминтерн», эм «Шаумян», тщ «Земляк», зм «Сызрань», кл «Красный

Аджаристан» и тр «Большевик», «Чехов», «Жан-Жорес», «Абхазия» и 2

баржи на буксире у скр «Петраш». 1 эм, 2 тщ и 9 ска обеспечивали переходы

15 судов.

8 ОКТЯБРЯ. На севере. На мурманском направлении велись бои местного

значения. Авиация СФ бомбила сухопутные войска противника и Киркенес. 1

И-16 разбился при взлете. Самолеты неприятеля вели воздушную разведку

побережья, безрезультатно атаковали в море скр «Торос», 3 тщ и парусник

«Буря».

Пл М-175 (старший лейтенант Мелкадзе М. Л.) в р-не Вардё вошла в

гавань Хавнинберг и потопила торпедой транспорт водоизмещением 6 тыс. т.

На западе. Под Ленинградом лк «Октябрьская революция»,

эм «Славный», «Свирепый», батареи Кронштадтских фортов вели огонь по

противнику в р-нах: Новый Петергоф, Сашино, Луизино. а наши самолеты

бомбили его на участке Мга — Келколово.

18 ска вышли в район Нового Петергофа для демонстративной высадки

десанта. В то же время тактический десант высаживался в районе Стрельны,

но из 430 человек удалось высадить лишь 250. Противник оказал сильное

сопротивление.

На юге. В районе Одессы противник не вел активных

действий, его попытка наступления на хутор Кабаченко отбита. На Южном

фронте войска противника вошли в Мариуполь. При его бомбардировке сбито 6

неприятельских самолетов. С начала октября из города вывезено 350 тыс. т

хлеба. Перед уходом нашими войсками взорваны заводы Азовсталь. Коксохим

и ряд портовых сооружений. В порту остались 2000-тонный док, парусник

«Товарищ», корпус тр «Труд», 3 баржи и свыше 3 тыс. т хлеба.

Авиация ЧФ действовала под Одессой и на Перекопском перешейке.

11л М-59 (капитан-лейтенант Матвеев Г. А.) вышла на позицию к Фидо-

ниси, 1Д-210 'инженер-капитан 3 ранга Зельбст И. Л.) — к Сизополю, А-4

(капитан-лейтенант Касаткин А. П.) из Поти и М-111 (старший лейтенант

Николаев А. А.) из Очамчире вышли в дозор. Из Одессы с войсками и грузами

вышли тр «Судком», «Калинин», тн «Москва». Переходы 17 судов

обеспечивали 3 эм, 4 тщ и 14 ска. Артиллерией неприятеля е Мариуполе потоплен

портовый буксир «Соломбала».

9 ОКТЯБРЯ. На севере. На мурманском направлении существенных

событий не происходило. Ска МО-143 возвратился из Мотовского залива с

разведгруппой. В состав вспомогательных судов СФ в качестве мазутохранилищ

зачислены транспорты Мурманского пароходства «Володарский», «М. Фрунзе»

и «Товарищ Сталин».

На западе. На ленинградском направлении шли

оборонительные бои. Кл «Красное знамя», эм «Славный» и «Свирепый» обстреливали

противника в р-нах Сашино и совхоза «Пролетарский Труд». Противник вел

артобстрел Кронштадта с южного берега Финского залива. 1 снаряд попал в

район 2-й башни лк «Октябрьская революция». Гарнизоном Ханко отбита

попытка неприятеля высадить десант на о. Хестэ.

Авиация БФ бомбила позиции врага в р-нах Урицк — Петергоф — Дудер-

гоф и прикрывала Кронштадт.

Пл М-98 возвратилась с позиции в Нарвском заливе в Кронштадт. С

о.Гогланд в Лавенсари прибыли кл «Кама», «Лайне», скр «Коралл», ее

«Нептун», 5 тщ, 5 ска МО, 3 тка и 2 буксира.

На юге. Под Одессой отбиты попытки противника

контратаковать наши позиции. На Южном фронте войска обороняли рубеж Солнцевка,

Васильевка, Октябрьское, Чердаклы, восточная окраина Мариуполя.

Авиация ЧФ прикрывала порт и город Одессу, штурмовала вражеские

войска под Одессой, на Перекопском перешейке, в р-не Каирки, бомбила

аэродромы Кульбакино, Сливны, Аскания-Нова. Авиация противника бомбила

Одессу, поставила 5 мин на внешнем рейде Севастополя В воздушных боях сбито

2 и на аэродромах уничтожено 5 Ме-109. Наши потери — 6 самолетов.

Пл М-60 возвратилась с позиции в базу. Из Одессы с войсками вышли

тр «Судком», «Ленинград» и «Армения». Переходы 20 судов обеспечивали

3 эм, 9 ска и 4 тка.

Военный совет ЧФ решил перенести базирование АВФ в юго-восточную

часть Азовского моря, имея основной базой Ахтари, маневренными — Ейск

и Азов. Район действия флотилии определен от Таганрога до Темрюкского

залива.

10 ОКТЯБРЯ. На севере. На мурманском направлении шла позиционная

борьба. Командующий СФ донес командующему Карельским фронтом о

готовности к отражению десантов противника. Радиоразведкой СФ обнаружено

свыше 20 кораблей неприятеля в различных районах и портах.

На западе. На ленинградском направлении корабли и

береговые батареи флота вели контрбатарейную борьбу. 2 снаряда противника

попали в лк «Октябрьская революция».

Авиация БФ бомбила и штурмовала войска неприятеля у Петергофа, пос.

Володарский и прикрывала Кронштадт. Авиация противника безрезультатно

бомбила наши батареи Ристна, Тахкуна и Хельтермэ^, а его артиллерия —

позиции наших войск на о. Даго.

На Ладоге кл «Бурея > и «Нора* проводили караван судов из Осиновца

в Новую Ладогу.

На юге. Под Одессой позиции сторон не изменились.

Авиация ЧФ бомбила войска неприятеля под Одессой, на Перекопском перешейке,

в р-не Армянска, аэродромы Водопой, Кульбакино, в Ново-Александровке и

Максимовке. Вражеская авиация бомбила город и порт Одессу, корабли на

подходе к ней, а также Симферополь и Фрайдорф. В воздушных боях сбито 4,

а на аэродромах уничтожено 4 и выведено из строя 6 самолетов противника.

2 наших самолета не вернулись на аэродромы.

Пл Д-4 возвратилась с позиции в Севастополь. Эм «Незаможник», кл

«Красный Аджаристан», тщ «Райкомвод», тр «Грузия» и «Серго» вышли с

войсками из Одессы в Севастополь. Переходы 19 судов обеспечивали 2 эм,

1 тщ, 12 ска. На минах, поставленных Л-5, подорвался и затонул румынский

заградитель «Реджеле Кароль I».

Народный комиссар ВМФ одобрил мероприятия, представленные

военным советом ЧФ по подготовке баз флота на Кавказе, организации там

ремонтных предприятий, береговой и зенитной обороны, системы ОВР, по усилению

обороны юго-восточной части Азовского моря и Таманского полуострова.

11 ОКТЯБРЯ. На севере. На сухопутном фронте перемен не произошло.

Авиация противника вела воздушную разведку побережья.

15

Пл Д-3 (капитан-лейтенант Константинов Ф. В.) в районе Конгсфьорда

трехторпедным залпом атаковала и потопила транспорт противника

водоизмещением около 5 тыс. т в охранении эсминца.

В Архангельск прибыл английский конвой PQ-1 в составе 9 тр в охранении

кр «Саффолк», эм «Эскапейд», «Импалсив*. iux «Госсамер», «Хуссар» и «Ле-

да>.

На западе. На ленинградском направлении корабли и

береговые батареи флота вели артогонь по скоплениям войск противника в р-нах:

Порожки, Горелово, Новый Петергоф, Симоногонт, Александрова и Финское

Койрово.

Авиация БФ прикрывала Кронштадт и штурмовала позиции неприятеля

в р-не Петергофа. Авиацией противника потоплены пароход «Кондоре» у Мо-

онзунда и на Неве у завода Судомех военный транспорт «Тыну». Вражеские

самолеты бомбили Осиновец.

Пл С-8 (старший лейтенант Браун И. Я.), Щ-322 (капитан 3 ранга Ерми

лоб В. А.) и Щ-323 (капитан-лейтенант Иванцов Ф. И.) в сопровождении 2 бтщ

и 4 ска МО перешли из Кронштадта на о. Гогланд для дальнейшего

следования на позиции в Балтийское море. Ночью на переходе Щ-322 протаранила

ска МО-310, катер погиб, личный состав снят ска МО-207. 6 наших мотоботов

доставили с Ханко горючее и боезапас на о. Даго. Канлодки проводили каравая

судов из Новой Ладоги в Осиновец. Финские 3 кл и 2 катера обстреляли о. Сом-

мерс.

На юге. Под Одессой 11-я румынская пехотная дивизия

овладела Холодной балкой, но дальнейшее ее продвижение было остановлено.

На Южном фронте мотомехчасти противника выдвигались в направлении

Таганрога.

Авиация ЧФ штурмовала войска противника в р-нах Одессы, Очакова,

на Перекопском перешейке, прикрывала корабли на переходе морем. В

воздушных боях сбито 5 и повреждено 2 Ме-109. Наши потери — сбито 3

самолета и 2 не вернулись на аэродромы.

Пл М-34 (капитан-лейтенант Голованов Н. И.) вышла на позицию к Квнс-

такце, С-33 (капитан-лейтенант Алексеев Б. А.) — к Варне, а М-33 возвратилась

в базу. Из Одессы в Севастополь с войсками, ранеными и медперсоналом

вышли пб «Волга», тщ «Земляк» и тр «Чехов». Переходы 23 судов

обеспечивали 2 эм, 2 тщ и 13 ска.

12 ОКТЯБРЯ. На севере. На мурманском направлении шли бои местного

значения. Авиация противника вела воздушную разведку до йоканьги и над

Архангельском, обстреляла посты Вайтолахти и Шарапов.

В Архангельск прибыл английский эм «Норман» с делегатами

тред-юнионов во главе с Ситриным.

На западе. На ленинградском направлении шла

контрбатарейная борьба. При содействии авиации, кр, 3 эм и батареи с мыса Паммана

противник высадил десант в составе около 1500 человек на о.Даго сразу в

нескольких пунктах. При отражении десанта нашими частями потоплены 17

катеров неприятеля с войсками. Шли напряженные бои с десантом. 130-мм батарея

на мысе Тоффри (о. Даго) после израсходования всего боезапаса взорвана

личным составом.

Авиация БФ штурмовала войска противника в р-не Петергоф — Стрельна,

бомбила аэродромы в Сиверской, Котлах и Зарудном. Вражеская авиация

5 раз бомбила Осиновец. В воздушном бою сбито 3 самолета неприятеля.

В Осиновец из Новой Ладоги вышел караван транспортов и барж под

конвоем к л «Нора».

На юге. Под Одессой противник неоднократно пытался

прорвать фронт нашой обороны, но лишь к исходу дня сумел занять хутор Андреев.

На остальных участках его атаки были отбиты. На Южном фронте враг

продолжал теснить наши части, сдерживавшие его продвижение на Таганрог,

для обороны которого организован Таганрогский боевой участок в составе

3 стрелковых дивизий.

Авиация ЧФ прикрывала порт и город Одессу и транспорты в море,

бомбила и штурмовала войска противника на Перекопском перешейке и в р-не

Карт-Казак. Авиация неприятеля вела воздушную разведку Тендры и Керчи,

бомбила Одессу и порт. В воздушных боях сбиты 2 Ме-109 и 2 самолета

повреждены.

Пл Щ-202 и Щ-203 возвратились с позиций в Новороссийск. Тщ «Райком-

вод» у Севастополя подорвался на мине, повреждены винт и рулевое

управление. Из Одессы с войсками вышли тр «Березина» и «Украина». Переходы 13

судов обеспечивали эм «Сообразительный», 2 тщ и 8 ска.

Генеральным штабом Красной Армии авиации ЧФ поставлена задача

уничтожить оставленное в Мариуполе и Осипенко значительное количество

плавучих средств и портового оборудования.

.13 ОКТЯБРЯ. На севере. На мурманском направлении шли оборонительные

бои. Авиация противника р.ела воздушную разведку до маяка Городецкого и

в р-не Архангельска. Ледокол «Таймыр» в сопровождении СКА-211 вышел

из Мурманска в Архангельск, а 2 тщ обеспечивали переход 3 тр из

Архангельска на о. Колгуев.

На западе. На ленинградском направлении активных

боевых действий не велось. Эм «Славный» и береговые батареи, а также

бронепоезда Kq 301 и 302 вели огонь по скоплениям противника в р-нах Знаменка.

Дубовка, Петрушино, Отрадное, Керново. Неприятель вел интенсивный обстрел

Кронштадта и Ораниенбаума. На о. Даго шли ожесточенные бои на рубеже

Кейно — Пуски.

Авиация БФ прикрывала Кронштадт, бомбила войска противника в р-нах

Петергоф, Дудергоф, Красногвардейск, Сашино и аэродромы в Сиверской,

Котлах, Керстово и Лисино. Авиация противника бомбила Новую Ладогу и гавань

Гольсмана.

Корабли ЛВФ обеспечивали перевозки грузов на коммуникации Новая

Ладога — Осиновец.

На юге. Под Одессой противник активности не проявлял.

Прибывший в Одессу член военного совета ЧФ дивизионный комиссар Кулаков

Н. М. предложил изменить план эвакуации войск OOP. В связи с подходом к

противнику свежих сил отход совершить не в 2—3 приема, как было

предусмотрено, а в ночь с 15 на 16 октября в один прием, чтобы избежать большой

потери личного состава.

Авиация ЧФ ночью бомбила войска противника на Перекопском

перешейке, а днем не летала из-за тяжелых метеоусловий. При перебазировании с

одесского на аэродромы Крыма из 11 самолетов разбились при посадке 4.

а местоположение 5 не установлено. 1 И-15 не вернулся с задания. Самолеты

неприятеля сбросили 2 бомбы в Анапе и 1 в Кабардинке, поставили 8 мин

ла внешнем рейде Севастополя.

Пл С-31 возвратилась с позиции в Севастополь. 3 тка и 2 МБР-2

производили поиск и атаку вражеской пл у Новороссийска. 1 кл и 1 скр АВФ

осуществляли огневую поддержку фланга 51-й армии. Из Одессы в

Севастополь с войсками вышел тр «У рал л ее». Переходы 22 судов обеспечивали

эм «Шаумян» и «Незаможник», 3 тщ, 7 тка и 4 ска.

Народный комиссар ВМФ назначил командующим АВФ контр-адмирала

Горшкова С. Г., командиром вновь организованной Туапсинской ВМБ

контрадмирала Кулишова И. Д. Расформирована бригада крейсеров, а их командиры

подчинены непосредственно командующему эскадрой ЧФ.

14 ОКТЯБРЯ. На севере. На сухопутном фронте изменений не произошло.

Радиоразведкой СФ обнаружено 8 кораблей противника. ТКА-11, -14 и-15

в Варангерфьорде безрезультатно производили поиск неприятельских кораблей.

Нарком ВМФ приказал отобранный на СФ младший начальствующий

и рядовой состав немецкой национальности откомандировать в Ярославль для

специальных формирований.

На западе. На ленинградском направлении кл «Красное

знамя», эм «Строгий», «Стройный» и батареи Невского укрепленного сектора

и морского артполигона вели огонь по противнику в р-нах пос. Песчанка,

Б. Березовые Мостки, Московская, совхоз «Торфяник», Арбузово и Цнигри.

Авиация противника дважды бомбила рейд Осиновец.

На Ладоге кл «гБурея» провела очередной караван судов в Осиновец.

3 тка Д-3 вышли из Кронштадта в Ханко.

На юге. Под Одессой попытки противника атаковать наши

части отбиты. На правом фланге Южного фронта неприятель форсировал реку

Миус в р-не с. Троицкое, стремясь прорваться на Ростов.

Авиация ЧФ по метеоусловиям боевых действий не вела. Авиация

противника дважды бомбила Одессу. От близкого разрыва бомб тр «Грузия» получив

пробоины.

Пл М-62 (старший лейтенант Воробьев А. А.) вышла на позицию к

Фидониси. Корабли АВФ содействовали частям 51-й армии в р-не Арабатской

стрелки, у Мариуполя и Таганрога. Отдельный Донской отряд обеспечивал

вывод плавучих средств из Таганрог.- и Ростова. Кр «Красный Кавказ»,

«Червона Украина», эм «Бодрый». .^Смышленый», тщ «Искатель» прибыли

в Одессу, а оттуда с войсками вышли тр «Чапаев», «Ногин». «Белосток»,

«Москва» и «Красный Профинтерн». Эм «Железняков» с ценными грузами

вышел из Севастополя. Переходы 16 судов обеспечивали эм «Шаумян». 3 тщ

и 14 ска.

15 ОКТЯБРЯ. На севере. На мурманском направлении велись бои местного

значения. Авиация противника бомбила Росту, Мурманск и Кольский залив.

Пл М-172 возвратилась в Полярный из похода. Боевых встреч с неприятелем

не имела.

2 «Морской сборник» J* 10 t'7

Противник усиливал деятельность своих пл у нашего побережья, в районе

мыс Канин Нос — йоканьга и на подходах к Кольскому заливу.

На западе. На ленинградском направлении береговые

батареи флота вели огонь по противнику в р-не Отрадного. На Ханко проводилась

артперестрелка. При тралении Морского канала артснаряд неприятеля

повредил механизмы на тщ <Свирь». Авиация БФ штурмовала зойска противника

я р-не Кейно (о. Даго).

На юге. Под Одессой противник активных действий не

предпринимал. С наступлением темноты главные силы нашей Приморской армии

начали отход с фронта для посадки на суда и корабли. По войскам неприятеля

вели огонь корабли поддержки кр «Красный Кавказ» и эм «Незаможник».

Авиация ЧФ бомбила войска противника в р-не Одессы и на Перекопском

перешейке. Вражеская авиация неоднократно бомбила Одессу.

Корабли ЧФ и транспортные суда, предназначенные для эвакуации войск,

сосредоточены в Одессе. Переходы 18 судов обеспечивали лд «Харьков»,

1 тщ и 8 ска.

16 ОКТЯБРЯ. На севере. На мурманское направление ШЛ1'

оборонительные бои Авиация СФ бомбила транспорты неприятеля в Лангфьорде и

аэродром Хебуктен, а также войска противника. Авиация врага бомбила губу Вайда

и аэродром Ваенга.

На западе. На ленинградском направлении, сосредоточив

в р-не Чудова 8 дивизий, противник перешел в наступление на Будогощь,

Грузино, Тихвин, одновременно нанося вспомогательные удары на Малую Ви-

шеру, Кириши, Волхов. Самолеты противника бомбили бухту Морья и рейд

Осиновец. Ими потоплены 1 ска КМ, катер ЗИС, 2 мотобота и баржа. Сбиты

2 самолета, а их летчики взяты в плен.

Пл Щ-317 возвратилась с позиции в Нарвском заливе в базу. Щ-323 на

позиции у Норчепингской бухты торпедой потопила танкер противника

водоизмещением 2600 брт БТЩ-210, БТЩ-215, БТЩ-217 и 3 ска МО выставили

минное заграждение к северу от о. Соммерс. Корабли ЛВФ обеспечивали

прокладку телеграфного кабеля по Ладожскому озеру для прямой связи между

Ленинградом и Новой Ладогой. В Финском заливе восточнее о. Сескар

подорвался на мине и затонул наш спасательный буксир «Карин».

На юге. В 3 ч закончена посадка на корабли основных сил

Приморской армии. В 2 ч 50 мин взорваны батареи, прикрывающие отход

частей OOP. В 5 ч посадку закончили части арьергарда, а через 10 мин из

Одессы вышел последний транспорт с войсками. На переходе их прикрывали

2 кр, 4 эм и 10 ска. С ТБУ к ним присоединились 7 тка. Так завершилась

героическая оборона Одессы и четко организованная эвакуация войск OOP2.

Авиация ЧФ бомбила войска противника в р-не Одессы, на

Перекопском перешейке, аэродромы Водопой, Кульбакино, Аскания-Нова, Доренбург

и город Бухарест. Сбито в воздухе и уничтожено на аэродромах 8 самолетов

противника. Наши потери — 4 истребителя, 2 самолета не вернулись с задания.

На прикрытие транспортов, следующих из Одессы в Севастополь, произведено

109 самолето-вылетов, проведено 18 воздушных боев и сбито 8 самолетов врага,

при этом потеряно 2 наших И-153.

Пл М-5Я (кяпитан-лейтенант Елисеев Н. В.) вышла на позицию к

Констанце, М-35 (старший лейтенант Грешилов М. В.) — к Калиакре, Щ-216 (капитан-

лейтенант Карбовский Г. Е.) — к побережью Болгарии. Кл «Ростов—Дон> и

«Кренкель» из Таганрогского порта вели огонь по войскам противника. Кл

«Красный Аджаристан» доставила с Тендры в Севастополь батальон и штаб

2-го полка морской пехоты. Около 50 бомбардировщиков и 6 торпедоносцев

противника атаковали на переходе и потопили шедший концевым тр

«Большевик» (капитан Фрейман Э. И. умер от ран). Охранение конвоев осуществляла

2 кр, 1 лд, 4 эм, 4 тщ и 12 ска.

17 ОКТЯБРЯ. На севере. На мурманском направлении шла позиционная

борьба. Авиация СФ отражала налет на Мурманск, бомбила Киркенес и

корабли на рейде, позиции неприятеля в р-не Титовки. Авиация противника

произвела налет на Мурманск. В воздушном бою сбит 1 Ме-109.

Щ-402 (капитан-лейтенант Столбов Н. Г.) четырехторпедным залпом

потопила вражеский транспорт водоизмещением 4 тыс. т в р-не о. Серей. Пл Д-3

возвратилась в базу, потопив за время похода 4 транспорта противника.

На западе. На ленинградском направлении велась

контрбатарейная борьба. Продолжались регулярные перевозки личного состава,

боезапаса, вооружения и грузов из Кронштадта в Ораниенбаум и оттуда в

Ленинград. Гарнизон о. Даго с боем отошел на последний рубеж обороны на п-ове

Тахкуна. Самолеты противника бомбили рейд Осиновец и гавань Гольсмана

и подъездные пути. Разрушено железнодорожное полотно.

Пл М-97 (капитан-лейтенант Мыльников А. И.) вышла на позицию из

2 Материал об эвакуации Одессы и общих ее результатах см. на с. 27.

Кронштадта в район Таллина. Пл Щ-309 возвратилась с позиции в

Кронштадт.

На к г е. На Южном Фронте части 9-й армии отходили на

новые оборонительные рубежи. На ТБУ противник высадил десант на о. Джарыл-

гач до 50 человек, с которым вели бой воины поста СНиС. В помощь им были

высланы ска МО, 2 бка и 2 истребителя.

Авиация ЧФ бомбила войска неприятеля на перекопском направлении и

аэродромы Водопой, Кульбакино, Чаплинка и в Херсоне. Авиация противника

усилила свою активность на Крымском фронте и бомбила пункты Тауб, Тархан

и Сарабуз. На аэродромах уничтожено 4 Ю-87. 1 наш МВР-2 не вернулся с

задания.

Пл С-34 (капитан 3 ранга Хмельницкий Я. М.) вышла на позицию к

побережью Болгарии, Щ-212 (капитан-лейтенант Бурнашев И. К.)— к Варне. 2 кл

и 1 скр АВФ содействовали левому флангу Таганрогского боевого участка.

Корпус лд «Ереван» в сопровождении ктщ «Циклон» и «Шквал» приведен в

Керчь. Корабли и суда, вышедшие с войсками из Одессы, прибыли в

Севастополь.

На Евпаторийском рейде тр «Ленинград» (капитан Пархоменко Ф. Г.)

атакован самолетами противника, получил пробоину и выбросился на берег.

Переходы 24 судов обеспечивали 2 кр, 1 лд, 4 эм, 4 тщ и 15 ска.

18 ОКТЯБРЯ. На севере. На мурманском направлении велись бои местного

значения. Авиация СФ совершила 8 ночных вылетов на бомбежку позиций в

р-не р. Б. Лица, а также аэродрома Луостари. Авиация неприятеля бомбила

Мурманск и наши войска в р-не губы Зап. Лица. Началась операция по выводу

транспортов и ледоколов из Арктики в Архангельск. Пунктом сбора конвоев

определено становище Бугрино (о. Колгуев). В р-не маяка Городецкий

торпедирован пл противника тр «Аргунь» (капитан Грешнер В. А.), экипаж спасен.

На западе. На Ленинградском фронте существенных

событий не происходило. Закончена переброска 191-й сд из Ораниенбаума в

Ленинград для участия в операции по деблокаде города под Синявином. На Ханко

велись артперестрелка и разведывательные действия. Гарнизон о. Даго получил

разрешение эвакуироваться на п-ов Ханко и о. Осмуссар, но ввиду штормовой

погоды корабли и катера не смогли начать вывод личного состава.

Пл Щ-311 возвратилась в Кронштадт с позиции у о. Гогланд, откуда

отозвана и Л-3. ' ы„*;ж

На юге. На Крымском фронте противник главный удар нано~

сил по Ишуньским позициям и к исходу дня занял дер. Асе и селение Участок

N° 8. 2 кл АВФ поддерживали наши части у Таганрога.

Авиация ЧФ бомбила вражеские войска на Перекопском перешейке и

аэродромы в Ново-Павловке, Чаплинка, Преображенкс, Кульбакино. Самолет МиГ-3

в районе Балаклавы таранил неприятельский До-215. Наш летчик остался

невредим. Авиация противника совершила налет на Ишунь, бомбила ст. Джанкой

и р-н сел. Джаба. вела воздушную разведку порта Ахтари, вражеский самолет

поставил 2 мины на внешнем рейде Севастополя.

Пл Щ-210 в р-не Бургаса повредила торпедой вражеский танкер «Ле

Прогресс» водоизмещением 6875 брт; М-35 у мыса Олинька безрезультатно

атаковала 6 десантных барж; М-34 возвратилась с позиции в базу. 2 кл и 2 скр

АВФ прикрывали эвакуацию из Таганрога в Ейск и конвоировали транспорты.

От артогня противника погибла кл «Кренкель», а кл «Ростов — Дон» была

отбуксирована в Ростов. Переходы 11 судов обеспечивали 5 ска.

19 ОКТЯБРЯ. На севере. На сухопутном фронте стороны занимали прежние

рубежи. Авиация СФ бомбила войска противника в р-не губы Зап. Лица.

Неприятельские самолеты безрезультатно атаковали наш дозорный корабль и

бомбили губу Эйна.

На западе. На Ленинградском фронте велась конгрбатарей-

ная борьба. При непрекращающихся атаках противника гарнизон о. Даго начал

эвакуацию на Ханко.

Пл С-4 (капитан-лейтенант Абросимов Д. С.) вышла на позицию к о.

Гогланд.

На юге. На Южном фронте наши войска продолжали отходить

на Сталино. Противник занял. Таганрог. Эвакуацию из него обеспечивали КЛ-4

и «Дон». На Ишуньских позициях в Крыму шли ожесточенные бои.

Авиация ЧФ бомбили вражеские войска на перекопском направлении,

аэродромы в Чаплинке. Преображенке, Ново-Павловке, Кульбакино. 6 Пе-2 в

сопровождении 6 Як-l вылетели бомбить неприятеля в р-не бромового завода и

не вернулись. Авиация противника бомбила наши объекты на Тендре. Кроме

указанных, обеими сторонами потеряно по 3 самолета.

ТКА-103 и Д-3 поставили английские, мины в р-не Кинбурнской косы.

Переходы 9 судов обеспечивали эм «Сообразительный» и 6 ска.

20 ОКТЯБРЯ. На севере. Военные советы 14-й армии и СФ получили

директиву военного совета Карельского фронт» об активизации боевых действий

с целью затруднения сухопутного подвоза продовольствия, боезапаса и топлива

неприятелю и тем самым заставить его отойти на запад.

Авиация СФ бомбила позиции в р-не Титовка — губа Зап. Лица и порт

Линахамари. Самолеты неприятеля бомбили ТЩ-33, который получил

незначительные повреждения, и обстреляли мыс Канин Нос.

Эм «Грозный» вел ночью артобстрел расположения вражеских войск в

р-не губы Зап. Лица. Ледокол «Таймыр» и тр «Енисей» прибыли из Мурманска

в Архангельск. Английская пл «Тайгрис» вышла в Англию.

На западе. Под Ленинградом враг прорвал оборону 52-й

армии и устремился на Будогощь, Тихвин. Наши войска 54-й армии с востока,

55-й армии со стороны Усть-Тосно и Невской оперативной групп из р-на Невской

Дубровки начали наступление под Синявином. Огневую поддержку оказывали

отряд кораблей на Неве, усиленный эм «Сметливый», «Суровый», «Гордый», а

также авиация БФ. На Ханко шла артиллерийская перестрелка и велись

разведывательные действия.

Пл «Лембит» (капитан-лейтенант Матиясевич А. М.) вышла на позицию в

Нарвский залив.

На юге. На Южном фронте противник к исходу дня вышел на

западную окраину г. Сталино, а на ростовском направлении продолжал теснить

части 9-й армии. В Крыму, введя в бой 50-ю пехотную дивизию, неприятель

занял с. Ишунь и вклинился во вторую линию обороны.

Авиация ЧФ бомбила вражеские позиции на Перекопском перешейке.

Самолет-торпедоносец противника безрезультатно атаковал тр «Чапаев» на

Феодосийском рейде. В воздушных боях сбито 5 Me-109. Наши потери — 2 самолета.

Пл М-Зб (старший лейтенант Комаров В. Н.) вышла на позицию к Фидо-

ниси. ТЩ-15 поставил мины в р-не сел. Сычавка. Переходы 6 судов

обеспечивали 1 эм и 4 ска.

21 ОКТЯБРЯ. На севере. На мурманском направлении шли оборонительные

бои. Командующий СФ просил сообщить очередность выполнения поставленных

военным советом Карельского фронта задач, так как ВВС флота располагал

всего 9 бомбардировщиками.

Пл С-102 (капитан-лейтенант Городничий Л. И.) вышла на позицию к

Танафьорду. Эм «Громкий» обстреливал войска неприятеля в р-не колхоз

Б. Лица — Титовка. К югу от о. Сальный в Кольском заливе выставлены

противолодочные позиционные сети. За тралами через пролив Югорский Шар

прошли ледоколы «Л. Каганович», «Манткальм», ледокольный пароход

«Георгий Седов», тр «Волга», скр «Гроза» и «Рубин».

На западе. На ленинградском направлении продолжались

упорные бои под Синявином и Тихвином.

Пл Щ-304 (капитан-лейтенант Афанасьев Я. П.) вышла для скрытного

базирования к о. Гогланд, а Щ-311 и С-7 возвратились с позиций у этого

острова в Кронштадт. Кл «Кама». «Волга», эм «Стройный» вели артогонь по

противнику в р-нах Ново-Паново, Сосновая Поляна, Володарский, Костино.

На о. Даго за оставшимися людьми выслан катер МО ПК-239 (лейтенант

Терещенко А. И. ), который при подходе подвергся артиллерийскому и

минометному обстрелу и атаке 6 тка противника, 2 из которых были им потоплены

и 1 поврежден. Наш катер возвратился в базу, но командир его погиб.

На юге. Войска Южного фронта вели бои на сталинском и

ростовском направлениях. Итальянская пехотная дивизия заняла г. Макеевку.

В Крыму наши части в основном сдерживали наступление противника.

Авиация ЧФ бомбила войска неприятеля на перекопском направлении, вела

воздушную разведку в Азовском море. В воздушных боях сбито 3 вражеских и

1 наш самолет. Ввиду плохих метеоусловий 2 наших У-2 разбились, 1

совершил вынужденную посадку и 2 не вернулись с задания. Потерпел катастрофу

Пл М-33 (старший лейтенант Суров Д. И.) вышла на позицию к Констанце,

М-35 (старший лейтенант Грешилов М. В.) — к Калиакре, Д-5 (старший

лейтенант Стршельницкий Ю. А.)— к побережью Румынии, а М-62 возвратилась

с позиции в базу. В районе Констанцы погибла М-58 (капитан-лейтенант

Елисеев Н. В.), предположительно подорвалась на мине. Переходы 18 судов

обеспечивали 1 тщи 8 ска.

22 ОКТЯБРЯ. На севере. На мурманском направлении шли бои местного

значения. Авиация противника вела воздушную разведку побережья.

Пл Щ-402 в р-не Танафьорда подверглась бомбардировке с неизвестного

объекта —- сброшено 10 бомб. Эм «Громкий» вел артобстрел позиции противника

в р-не губы Зап. Лица. ТКА-13 безрезультатно производил поиск противника в

Варангерфьорде, а 3 ска МО — пл неприятеля на Кильдинском плесе. Из-за

наличия льда снят ДОЗ К М 5 на линии Унская губа — о. Мудьюг в Белом море.