Author: Покровский М.Н.

Tags: рабочий класс социализм ленинизм марксизм маркситское образование

Year: 1925

Text

n poaGtapwi всех

с трал соединяйтесь’

коммуни стич еский

УНИВЕРСИТЕТ

НО С|ГОАДУГ

ВЫХОДИТ

ежемесячно

N

2

рабочее ихдво

при бой « ленин грао

1^25

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

I. ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК.

ЛЕНИНИЗМ. Лекция 2-я Организационная политика. С, Минин. ..... 3

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ. Лекция 1-я. Основные этапы развития

капит. хоз. В. Мотыле в........................... 29

ИСТОРИЯ РКП. Лекция 3-я. Третий период РС-ДРП (1898—1902 г,г.).

К. Шеяавин. ..................................... 46

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ. Лекцил 2. В. Быстрянский. 62

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

СССР. Лекция 2-я. Г. Цыперович. .................. 80

ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМ. Лекция 2-я Первобытное общество.

И. Плотников. .................................... . 94

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ. Лекция 2-я. Сельское хозяйство СССР.

Г. Мебус......................................... 113

СТАТИСТИКА. Лекция 2-я. О статистике вообще. Н. Новосельский. . . . 130

И. ОТДЕЛ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.

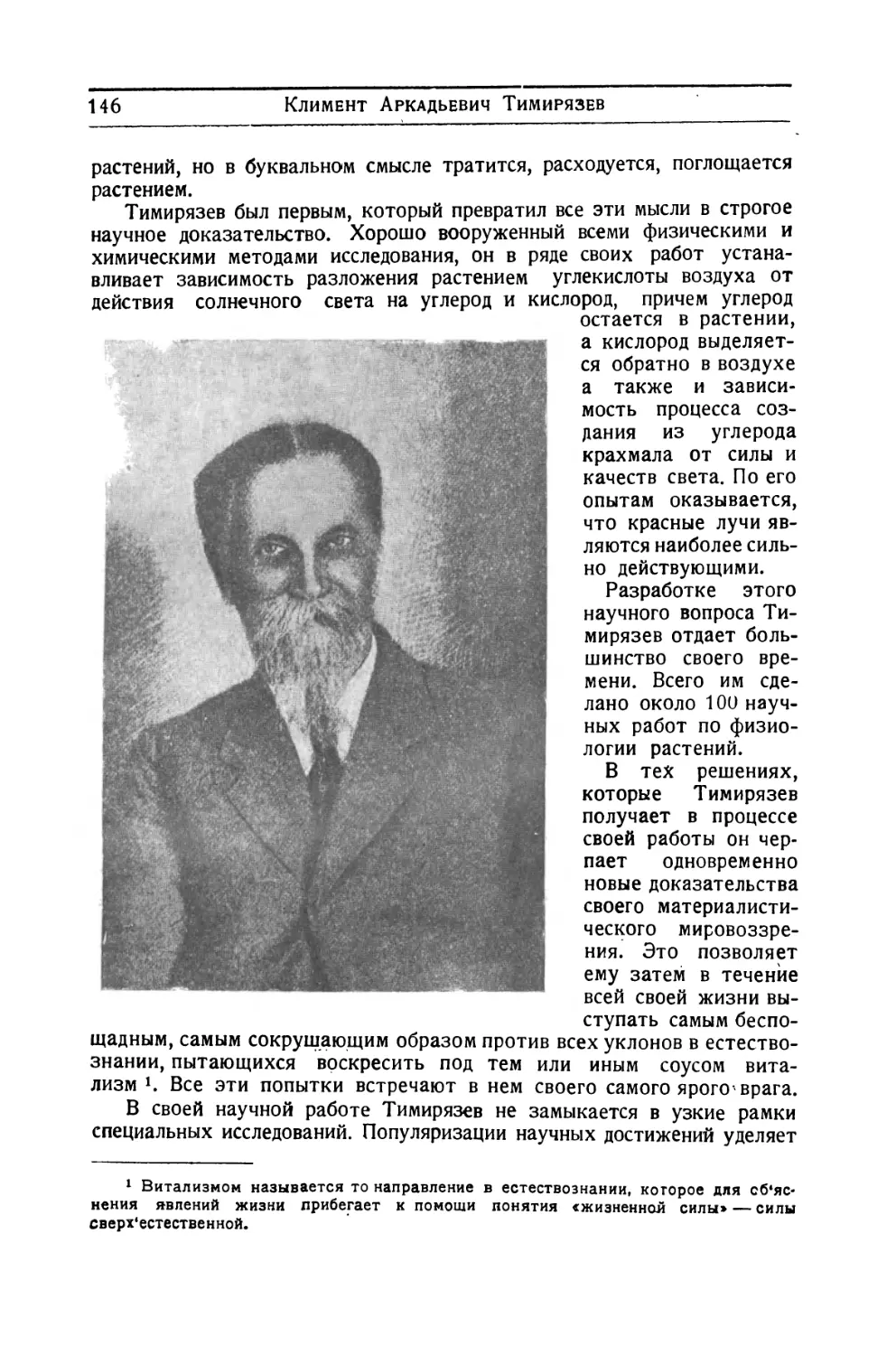

Климент Аркадьевич ТИМИРЯЗЕВ. Статья А. Вальков........ 145

БИОЛОГИЯ. Лекция 2-я. Строение организма. С. Рубашев....... 149

ФИЗИКА. Лекция 2-я. Материя и энергия. С. Серков...... 175

АСТРОНОМИЯ. Лекция 1-я. Строение вселенной. В. Прянишников. . . • 202

Ш. ОТДЕЛ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ...............................- ... . 223

IV. ОТДЕЛ КРИТИКИ и БИБЛИОГРАФИИ.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ............................. 238

Приложение. МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

= ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ

М. Н. ПОКРОВСКИЙ.

Марксизм

СТр. 141

Цена 80 коп.

и особенности исто-

рического развития

РОССИИ.

СОДЕРЖАНИЕ:

Предисловие.—Г. В. Плеханов, как историк России.—Правда ли,

что в России абсолютизм „существовал наперекор обществен-

ному развитию?44—Своеобразие русского исторического процесса

и первая буква марксизма.—Кончаю...—Троцкизм и „особенности

исторического развития России". — Откуда взялась внеклассовая

теория развития русского самодержавия. — К вопросу об особен-

ностях исторического развития России. — О пользе критики, об

абсолютизме, империализме, мужицком капитализме и о прочем.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь.

КОММУНИСТИЧЕСКИ й

УНИВЕРСИТЕТ

НА ДОМУ

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО САМООБРАЗОВАНИЮ

КНИГА ВТОРАЯ

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ*

ЛЕНИНГРАД 1925

ОЦИФРОВАНО

КРД «РАБОЧИЙ ПУТЬ»

https://work-way.com

Лелииград<‘К’ли Гуллит № Г*?

Г<)-5 даре। ванная типография

lip’i. 25.0 >0 акз.— И, л.

иТеТТТивГзиновьеза. - ниш рад, Сониали

Дак. 276.

ичеокая,

С. Минин,

ЛУ1ЕН1И1Н1И131П1

ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ.

Организационная политика.

Ленинская партия... Партия большевиков!.. Какое это славное и ка-

кое грозное имя!

Нет рабочего, мало-мальски сознательного, нет человека труда,

мало-мальски зрячего, которые не знали бы «свою партию», которые

не цени.ти бы ее, как родную, которые не вкладывали бы в это имя

свои самые драгоценные воспоминания о прошлом и свои самые лучшие

надежды на будущее.

И нет на свете, нигде теперь не найти чуть-чуть осмысленного, чуть-

чуть толкового эксплуататора, тунеядца, паразита, людоеда, которые то-

же не знали бы об этой организации, не слыхали бы о ней хоть краем

уха и которые не проклинали бы ее, как чудовище, и которые не нена-

видели бы ее до бешенства, как источник своих классовых разочарова-

ний и как начало своего неминуемого и позорного конца...

От десятков — к сотням тысяч.

От одинокого кружка — к авангарду мировой партии.

От смрадного царского подполья — к диктатуре.

Таков суровый и тернистый, но ослепительный и победоносный путь

партии ленинцев, партии коммунаров-большевиков.

Еще в «Манифесте Коммунистической Партии» Маркс писал:

«Таким образом, коммунисты на практике представляют собою са-

мую решительную, всегда толкающую вперед часть рабочих партий всех

стран, а 6 теоретическом отношении они имеют перед остальной массой

пролетариата то преимущество, что понимают условия, ход и общие

результаты рабочего движения».

И — в самом конце «Манифеста»:

«Коммунисты считают излишним скрывать свои взгляды и намере-

ния. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь

путем насильственного ниспровержения всего современного обществен-

ного строя».

«Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической

революцией»...

4

•С. Минин

Но то было только первое начало первых боев с капитализмом.

А теперь мы — свидетели, мы — современники и активные участники

начала конца борьбы с империализмом.

Тогда «бродил» только «по Европе» только «призрак комму-

низма».

А теперь «коммунистическая революция» уже началась и уже отхва-

тила у старого мира целую шестую часть суши и десятую часть насе-

ления земного шара.

Неизбежный, предвиденный, предсказанный и тем не менее пора-

зительный и неслыханный в истории человечества переворот! Не даром

же его изучают, ему помогают, перед ним восторгаются и к нему

устремляются угнетенные классы и народы всего мира, как не даром

этот переворот тоже изучают, его подрывают и перед ним воистину

содрогаются потребители чужого труда и чужой крови — тунеядцы,

грабители и хищники всех стран.

Но для такого исключительного переворота должны были быть на-

лицо — и они были — особые, исключительно созревшие условия.

А в числе этих условий, как одно из самых главных, должно было быть

налицо — и оно было — это именно то, которое называется пролетар-

ская коммунистическая партия. И не только как носитель революци-

онной теории и программы, не только как источник пролетарской стра-

тегии и тактики, но и как единый, могучий, железный, боевой организм.

Одна из главных причин падения коммуны Парижа и других проле-

тарских центров Франции в 1871 году — было отсутствие у восстав^

ших рабочих единой пролетарской партии.

Наоборот: одной из главных причин успешного свержения влады-

чества царизма и капитализма в Петербурге и во всей России было

участие в осаде, в битвах и штурмах единой монолитной партии ком-

мунаров-большевиков.

Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия формально

начала свое существование на своем первом с’езде в Минске,

в 1898 году.

В недрах этой «единой» партии в 1902 году зачалась, а на II с’езде

РС-ДРП в 1903 г. в Брюсселе — Лондоне оформилась и'фактически на-

чала свою борьбу партия большевиков.

Ее основателем и пестуном, ее организатором и вождем в течение

более чем 20-ти лет — до самой своей смерти — был тов. Ленин.

Что же это за партия?

И почему она смогла вынести самые тяжелые испытания, пережить

и преодолеть самые глубокие поражения и привести рабочий класс

России к столь сокрушительной и прочной победе над царизмом и ка-

питализмом?

Но, прежде всего, что такое политическая партия вообще?

Всякая политическая партия это есть авангард того или иного

общественного класса.

А что такое класс?

Ленинизм

5

Общественный класс это — часть населения той или иной страны,

или всех стран мира, об’единенная одинаковой ролью в производстве,

а, стало быть, и одинаковым участием в распределении созданных про-

изводством общественных материальных благ.

Политическая партия это — авангард общественного класса.

Французское слово «аван-гард» обозначает — «передовое охранение»

или — еще лучше и правильнее — «передовая гвардия».

Каждый общественный класс имеет в современном капиталистиче-

ском обществе свою могучую передовую гвардию. А там, где классо-

вые противоречия еще не достигли высокой степени обострения и ка-

ждый более или менее значительный слой внутри каждого класса тоже

имеет свою «передовую гвардию», свою политическую партию.

Самые могучие, самые организованные политические партии имеются

сейчас у двух главных господствующих классов в главных странах:

1) буржуазия в Америке и в Англии, и 2) пролетариат в СССР. А если

принять во внимание отсталость нашей страны, чудовищный гнет над

ней в прошлом царизме, капитализма и мирового империализма, срав-

нительную немногочисленность пролетариата, невероятную трудность

первого социалистического переворота и первого социалистического

строительства, при бешеном сопротивлении всего обозленного эксплуата-

торского мира, то необходимо безоговорочно признать, что не

только из всех пролетарских, но вообще из всех существующих поли-

тических партий наша РКП, наша ленинская партия большевиков

является самой могучей и самой организованной.

Политическая партия это — добровольная организация передовиков

того и\ли иного класса, которая наиболее целесообразными средствами

борется за ясно и правильно понятые коренные интересы обществен-

ного класса.

А что такое коммунистическая партия?

Это, разумеется, и есть авангард рабочего класса.

Но что это значит конкретно?

Политическая партия пролетариата, или коммунистическая партия,

это есть передовой отряд рабочего класса, на основе единой теории,

программы и стратегии добровольно сорганизовавшийся и беззаветно

борющийся за диктатуру пролетариата, как орудие полного низвержения

капитализма.

Такова же и наша Ленинская партия большевиков, однако, с той

особенностью, что РКП (б) борется уже не за захват власти рабочим

классом, а за укрепление, развитие и всестороннее применение проле-

тарской диктатуры.

Итак, коммунистическая партия есть, прежде всёго, организация,

боевой организм. Таковым организмом является и партия большевиков,

однако, опять с той разницей, что, благодаря особо сложившимся усло-

виям, организованность в РКП достигала и тем более после завоевания

диктатуры достигла той высоты, которая поставила РКП, как образец

для коммунистических партий всех прочих стран.

<

С. Минин

В чем же сила РКП, как боевого срганизма?

Ее сила, прежде всего, в ней самой, в ее внутренней организован-

ности. . ч •

Ее сила, во-первых, в ее глубокой кровной нутряной связи с про-

летариатом.

И, наконец, ее сила в ее крепкой, прочной, боевой связи со всей

народной массой, т.-е.: со всем рабочим классом и крестьянством и со

всеми прочими слоями трудящихся.

Сообразно с этим и организационная политика пролетариата распа-

дается на три основных отдела.

)

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ.

Внутрипартийная организационная политика.

Перечтите пророчески-вдохновенный конец замечательной брошюры

тов. Ленина: «Шаг вперед, два шага назад».

«У пролетариата нет иного оружия в борьбе за власть, кроме орга-

низации.

«Раз’единяемый господством анархической конкуренции в буржуаз-

ном мире, придавленный, подневольной работой на капитал, отбрасывае-

мый постоянно на дно полной нищеты, одичания и вырождения, про-

летариат может стать и неизбежно станет непобедимой силой лишь

благодаря тому, что идейное объединение его принципами марксизма

закрепляется материальным единством организации, сплачивающей

миллионы трудящихся в армию рабочего класса.

«Перед этой армией не устоит ни одряхлевшая власть русского само-

державия, ни дряхлеющая власть международного капитала. Эта армии

все теснее и теснее будет смыкать свои ряды, несмотря ни на какие

зигзаги и шаги назад, несмотря на оппортунистические фразы жирон-

дистов современной социал-демократии, несмотря на самодовольное

восхваление отсталой кружковщины, несмотря на блестки и шумиху

интеллигентского анархизма». (См. т. V, стр. 482—483, или брошюру

в отдельном издании «Прибоя», стр. 228).

Вот вам значение, суть и перспективы всей ленинской, организаци-

онной политики. И вот вам—в двух словах!—пригвожденные к по-

зорному столбу все мелкобуржуазные организационные извращения ле-

нинизма...

На ряду с «Детской болезнью «левизны» в коммунизме», брошюра

Ильича: «Шаг вперед, два шага назад»—является одним из глубочай-

ших его произведений.

Кто при изучении ленинизма не изучит этой брошюры до основа-

ния, тот сам создаст себе напрасные трудности в понимании ленинской

организационной и, в особенности, внутри-партийной политики. И, на-

оборот: кто сознательно усвоит «Шаг вперед, два шага назад», тот те№

Ленинизм

7

скорее проникнет в самые основы ленинской организационной поли-

тики, тем крепче свяжет ее с текущим опытом и тем легче разберется

во всех организационных извращениях ленинизма как давно пережитых,

так современных, так и... неизбежных будущих.

В «Предисловии» к своей брошюре тов. Ленин писал:

«Анализ, составляющий содержание девяти десятых моей брошюры,

приводит к выводу, что «большинство» есть революционное, а «мень-

шинство»—оппортунистическое крыло нашей партии; разногласия, раз-

деляющие то и другое крыло в настоящее время, сводятся, главным обра-

зом, не к программным и не к тактическим, а лишь к организацион-

ным вопросам...» (Т. V, стр. 306, брошюра «Прибоя», стр. 4).

В самом деле, в самом общем виде как программно-стратегические,

так и некоторые тактические вопросы решены были на II с’езде без

особенных осложнений (см. «РКП (б) в резолюциях ее с’ездов и кон-

ференций»— Госиздат, издание 2, стр. 7 —17). Зато по организаци-

онному вопросу, как на самом с’езде, та^ и после него разразилась

целая бурная дискуссия. Суть этих разногласий и изложил тов. Ленин

в своей пламенно-полемической брошюре.

I. Состав партии.

Этот коренной и фундаментальный вопрос организационной внутри-

партийной политики — о составе партии — распадается, в свою очередь,

на два основных подвопроса:

Первый: из кого должна состоять пролетарская партия?

Второй: В ком и где внутри границ самой партии должен состоять

центр ее тяжести?

а) Из к?го должна состоять партия?

Параграф первый (не даром он поставлен первым...) современного

партийного Устава, гласит:

«/. Членом партии считается всякий, принимающий программу пар-

тии, работающий в одной из ее организаций, подчиняющийся постано-

влениям партии и уплачивающий членские взносы».

Теперь об этом как будто не спорят. По крайней мере, теперь

это ясно каждому рабочему «ленинцу» самого последнего «призыва».

Не то было раньше — в «единой» РС-ДРП.

П-й с’езд принял параграф первый Устава в редакции лидера мень-

шевиков— Мартова: «Членом РС-ДРП считается всякий, признающий

ее программу, поддерживающий партию материальными средствами

и оказывающий ей регулярное личное содействие под руководством

одной из ее организаций».

В подчеркнутых словах весь корень разногласий.

В проекте тов. Ленина, за который он воевал на II с’езде, соответ-

ственное место гласило:

«...Так и личным участием в одной из партийных организаций»

(том V, стр. 338).

8

С. Минин

И, наконец, тот же параграф был принят на III с’езде в такой ре-

дакции большевиков:

«...И участвующий личной работой в одной из ее организаций».

Ну, а в современном Уставе для прочности и для еще большей ясно-

сти также добавлено:

«...Подчиняющийся постановлениям партии».

Итак:

Содействие под руководством организации?

Или:

Работа внутри самой организации?

Велика ли тут разница? И стоило ли об ней так горячо и так долго

спорить?

Оказывается — стоило. Оказывается, под двумя разными щитами,

из которых на одном было написано: «Действие», а на другом: «Со-

действие» — уже тогда скрывались два противоположные мировоззре-

ния, которые в наше время разместились по две разные стороны одной

и той же дымящейся баррикады.

На втором с’езде РС-ДРП по вопросу о параграфе первом устава

выступали против Ленина все главные меньшевики:

Аксельрод: «Если мы примем формулу Ленина, то мы выбросим за

борт часть людей, хотя бы и не могущих быть принятыми непосред-

ственно в организацию, но' являющихся тем не менее членами парти^.

Мы создаем, конечно, прежде всего организацию наиболее активных

элементов партии, организацию революционеров, но мы должны, раз

мы партия класса, подумать о том, чтобы не оставить вне партии людей,

сознательно, хотя и, быть может, не совсем активно примыкающих

к этой партии».

Мартов: ...«Чем шире будет распространено название члена партии,

тем лучше. Мы можем только радоваться, если каждый стачечник,

каждый демонстрант, отвечая за свои действия, сможет об’являть себя

членом партии. Заговорщицкая организация для меня имеет смысл

лишь постольку, поскольку ее облекает широкая социал-демократиче-

ская рабочая партия».

И Аксельрод, и Мартов!, и Мартынов, и прочие меньшевики восстали

против «узко-конспиративной» и, якобы, чисто-«заговорщицкой» пози-

ции тов. Ленина.

Но им отвечал Плеханов:

«Не понимаю, почему думают, что проект Ленина, будучи принят,

закрыл бы двери нашей партии множеству рабочих. Рабочие, желающие

вступить в партию, не побоятся войти в организацию. Им не страшна

дисциплина. Побоятся войти в нее многие интеллигенты, насквозь про-

питанные буржуазным индивидуализмом. Но это-то и хорошо. Эти

буржуазные индивидуалисты являются обыкновенно также представи-

телями всякого рода оппортунизма. Нам надо отдалять их от себя.

Проект Ленина может служить оплотом против их вторжения в пар-

тию, и уже по одному этому за него должны голосовать все противники

оппортунизма».

Ленинизм

9

Тогда в защиту меньшевистской «широты» и оппортунизма высту-

пил Троцкий:

«Интеллигентской молодежи, так или иначе организованной, гораздо

легче занести себя в списки партии. Гимназические союзы, организа-

ции Красного Креста и, особенно студенческие землячества гораздо

долговечнее всяких широких рабочих организаций. Землячества суще-

ствуют в течение целого ряда лет, тогда как широкие рабочие органи-

зации разрушаются ежедневно под влиянием стачек, кризисов пере-

движения рабочих масс. Таким образом, определение товарища Ленина

ставит в неравные условия интеллигенцию и рабочих....»

Как будто может быть иначе в «рабочей» партии, перед судом ра-

бочей партии.

Спохватившись, Троцкий продолжает:

...«Нет, полем нашей работы попрежнему остается, разумеется, про-

летариат...»

Однако, кончает свою речь опять-таки по-меньшевистски:

...«Но какой смысл, скажу я, стеснять в правах состояния тех интел-

лигентных одиночек, которые стоят на почве партийной программы

и в одиночку оказывают услуги партии, под руководством ее органи-

заций»...

А Ленин отрубил тогда лидерам меньшевизма:

«Корень ошибки тех, кто стоит за формулировку Мартова, состоит

в том, что они не только игнорируют одно из основных зол нашей пар-

тии, но даже освещают это зло.

«Состоит это зло в том, что в атмосфере почти всеобщего полити-

ческого недовольства, при условиях полной скрытности работы, при

условиях сосредоточия большей части деятельности в тесных тайных

кружках и даже частных свиданиях, нам до последней степени трудно,

почти невозможно отграничить болтающих от работающих...

«Лучше, чтобы десять работающих не называли себя членами пар-

тии (действительные работники за чинами не гонятся), чем, чтобы один

болтающий имел право и возможность быть членом партии... [

«При наших же условиях политической деятельности, при зачаточ-

ном состоянии настоящей политической сорганизованности, было бы

прямо опасно и вредно давать не членам организации право членства

и возлагать ответственность на партию за таких людей, которые

в организацию не входят (и не входят может быть умышленно)»...

(См. «Протоколы второго с’езда РС-ДРП», изд. «Прибоя»,

стр. 220—1, 227, 229—30 и 231—32).

Еще ярче, еще глубже и еще полнее рассмотрел тов. Ленин этот же

вопрос: «из кого должна состоять партия» — в своей брошюре: «Шаг

вперед, два шага назад», особенно в главе «параграф первый устава»

(т. V, 346 — 366).

Действие или «содействие» требуется от члена пролетарской

партии?

Действительная борьба или только «примыкание» к ней?

И что должна представлять из себя партия — железную организа-

10

С. М и н и н

цию пролетарских революционеров, или очень «широкий», но каше-

образный союз «содействующих», «помогающих» и «примыкающих»?

А все эти вопросы коренились в одном самом главном и основном:

какую вообще необходимо создавать партию — партию пролетарского

коммунизма или партию мелкобуржуазной демократии?

Ленин и большевики боролись за первую, а меньшевики-оппортуни-

сты, по существу, отстаивали вторую.

Да, по существу тогда столкнулись по параграфу первому устава

две разных организационных политики двух разных общественных

классов. А вскоре, когда вопросы политической стратегии стало необ-

ходимо решать не только в общепрограммном виде, а в виде постоян-

ного и непрерывного руководства растущим революционным движением,

факты показали и доказали, что за двумя различными организацион-

ными политиками на 11 с’езде крылись и две различных, исключающих

друг друга, политические стратегии.

Вот почему тов. Ленин так берег создаваемую им партию рабочего

класса от разводнения и разжижения ее мелкобуржуазными элемен-

тами.

И вот по этому-то самому меньшевики так яростно отстаивали при

создании и пополнении партии «равноправие» с передовиками-пролета-

риями «любого стачечника», «содействующих» профессоров, «примы-

кающих» гимназистов, интеллигентских «одиночек» и т. д. и т. п.

Мало того: из слов Троцкого на II с’езде выходило, что интелли-

генция, якобы, более способна к организованности, чем рабочие.

По мысли Ленина, партия должна была быть организована из дей-

ствительных борцов за глубочайшие интересы рабочего класса. Эту

партию должны окружать, к ней должны «примыкать» и ее поддержи-

вать «широкие» рабочие организации; на это Троцкий отвечал:

«Гимназические союзы, организации Красного Креста и особенно

студенческие землячества гораздо долговечнее всяких широких рабочих

организаций!»...

Спор Ленина и большевиков с оппортунистами начался не со вто-

рого с’езда. Меньшевики только продолжали «примыкание» к рево-

люции экономистов,'против которых боролся Ленин, отстаивая «орга-

низацию профессиональных революционеров» (см. его брошюру «Что де-

лать?», в т. V, стр. 115 — 274, или в отдельном издании «Прибоя»).

Больше того. Этот спор по существу развертывался с более давних

времен.

Так, тов. Невский в своих «Очерках по истории РКП» приводит

следующий интересный факт из пред’истории нашей партии:

«Все больше и больше, однако, чувствуется ограниченность и

узость метода Одесской работы. Чувствуется потребность сделать ка-

кой-то новый решительный шаг. И вот, летом, в июне устраивается со-

брание (на квартире у Клары Бернштейн на Пересыпе), где присутствует

и работник Николаева — Л. Бронштейн (Троцкий). На собрании сошлись

все активнейшие работники Одессы. Ставится основной вопрос о пере-

броске всех сил на фабрики и заводы и о прекращении работы среди

ремесленников. Нудельман формулирует эту точку зрения так: «Ни

Ленинизм

11

одного человека, ни одной книжки ремесленникам — все на заводы и фа-

брики». С этим взглядом соглашается большинство организации; горячо,

однако, возражает Л. Бронштейн, указывавший на необходимость ра-

боты и среди ремесленников. Так в 1897 году одесская организация пере-

ходит к массовой работе среди фабрично-заводского пролетариата»

(«Очерки», изд. «Прибоя», т. I, стр. 467).

Вопрос о составе партии — коренной и самый первый вопрос орга-

низационной политики. Если он решен правильно, то тогда можно

строить правильно и всю остальную организационную политику. А если

вопрос решен ошибочно, и партия пролетариата наполняется чужерод-

ным элементом, то тогда не только может полететь прахом вся прочая

организационная политика, но и политическая стратегия может быть

подорвана: у нее будет работать с перебоями, или даже будет совсем

выпадать из рук ее боевой инструмент в ее борьбе за фундаментальные

политические цели.

Поэтому-то наша партия с таким острым вниманием следит за регу-

лированием своего состава.

Способов регулирования два: вербовка в партию и исключение из

партии. Вербовка применяется в двух видах: 1) регулярная, системати-

ческая, текущая и 2) чрезвычайная, как «партийная неделя» в 1919 г.,

и «ленинские призывы» 1924 — 25 годов.

Исключение из партии тоже применяется двояко: 1) исключение

текущее, обычное, регулярное и 2) единовременная, крупная (как

в 1924 г.) или даже генеральная (в 1921 г.) чистка.

Вот решения последних партийных с’ездов о регулировании состава

партии:

1 ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ X С'ЕЗДА.

...«Создается крайняя необходимость в том, чтобы решительно по-

вернуть рычаг партийной политики в сторону вербовки рабочих и очи-

щения партии от некоммунистических элементов». (См. «РКП (б) в ре-

золюциях ее с’ездов и конференций», издание 2-е Госиздата, стр. 229).

2. ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ XI С'ЕЗДА.

«Будучи партией рабочей, РКП вместе с тем не может отказаться,

от приема в свою среду крестьян и служащих. Через Красную армию

в партию систематически вливается значительное количество полу-

крестьян, полурабочих. Партия не может и не должна отказаться от

приема в свою среду таких элементов. Но она должна неослабно еле*

дить за своим социальным составом и всеми мерами обеспечить прове-

дение не на словах, а на деле политики пролетариата» (см. там же,,

стр. 295).

3. ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ XII С'ЕЭДА.

«Опасности НЭП’а для внутреннего состояния РКП не должны не

дооцениваться. Возможность перерождения известных клеточек пар-

тии не исключена...

12

С. Минин

При таком положении, в числе прочих мер, необходимо, — и это

вероятнее всего, нужно будет делать каждый год на с’ездах партии —»

крупными организационными мерами маневренного характера регули-

ровать состав партии (прием в члены и пр.) с тем, чтобы системати-

чески улучшать состав РКП». (Подчеркнуто самим с’ездом).

«В последнем счете одной из самых важных гарантий против ука-

занных выше опасностей является, прежде всего, пролетарский состав

самой партии». (См. там же, стр. 355).

4. ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ХШ С ЕЗДА.

После жаркой дискуссии 1923 года, когда атаки мелкобуржуазной

оппозиции и по сути и по форме так живо напомнили партии высту-

пления меньшевиков на II с’езде и тотчас после него, XIII конференция

и XIII с’езд не могли не коснуться особо-тщательно коренного вопроса

орг. политики — регулирования состава партии.

«Партия не раз отмечала недостаточную однородность своего со-

става и медленный рост пролетарской части партии за счет других

социальных групп. В настоящее время, когда обнаружились даже

внутри партии заметные влияния мелкобуржуазных настроений, для

партии приобретает исключительное значение укрепление ее проле-

тарского состава.

«Одной из лучших гарантий против проникновения в партию мелко-

буржуазных влияний и вместе с Тем надежнейшей гарантией несокру-

шимого единства партии на основах ленинизма может быть большая

однородность партии, увеличение процента пролетарского состава

в ней. Партия революционного пролетариата, каковой является наша

партия, должна неуклонно проводить революционно-пролетарскую по-

литику во всей своей работе и, вместе с тем, своим социальным соста-

вом (решающим преобладанием пролетарских элементов в партии)

обеспечивать последовательное проведение этой политики» (там же,

стр. 393).

б) В ком и где центр тяжести состава парт, и?

Выяснив вопрос о том, из кого должна состоять пролетарская пар-

тия, кого в нее необходимо вербовать и кого из нее следует исклю-

чать, мы еще не решили целиком всего вопроса о составе.

Состав пролетарской партии оформлен; параграфом 1-м Устава

проведена черта между партией и остальной массой.

Но состав партии разнообразный.

Вокруг пролетарского ядра много непролетарских напластований.

Все ли слои партии одинаково равноправны? — Да.

Все ли они одинаково для партии равноценны? — Нет.

В постановлении XII с’езда говорится, между прочим:

«С’езд считает необходимым систематически принимать ряд мер

к улучшению состава партии — обставлять рядом ограничений при-

нятие в партию выходцев из непролетарских слоев, а также из других

партий. Но раз принятые в партию после всех предварительных испы-

Ленинизм

13

таний и ограничений, эти члены партии должны, разумеется, пользо-

ваться всеми правами членов партии». (См. там же, стр. 355).

Итак, права всех членов партии одинаковы. Но одинаковы также и

обязанности. А одна из обязанностей всех членов партии, в том числе,

разумеется, и выходцев из непролетарских слоев и партий это — ценить

пролетарскую часть партии, особенно работающую непосредственно на

фабриках и заводах, как основную и фундаментальную, по которой

должна выравниваться вся политика партии, как организационная, так

и общая — вся в целом. Уже из выступлений меньшевиков, особенно

Троцкого, на II с’езде, с неизбежностью вытекает, что они-то считали

мелкобуржуазные элементы в партии равноценными пролетарскому ядру,

а то ценили их даже выше.

И наоборот: Ленин и большевики смотрели на рабочую часть пар-

тии, как на основную и наиболее способную бороться организованно.

В эпоху грозного испытания партии, в 1908 —10 годах, правое

крыло меньшевиков, вместе со всей реакцией, оплевывало подпольную

партию и — то предлагало ее ликвидировать, то просто-на-просто

отрицало ее существование (как Аксельрод в «Нашей Заре»,

в 1911 году).

Почему? В первую очередь, разумеется, потому, что эти меньше-

вики были вполне удовлетворены как по лубу ржу азной полуреволюцией

1905 года, так и убогими «легальными возможностями», но также еще

и потому, что, с их точки зрения, партии, действительно, тогда не

было, а поскольку она была, ее надо было прикончить. Ведь, по мне-

нию меньшевиков, еще до 1905 года, — мелкобуржуазная часть партии

должна была быть либо равноценной, либо даже привиллегированной,

по сравнению с пролетарским крылом. А в 1908—10 годах от подполь-

ной партии бежали, как от чумы, все эти прославленные «примыкаю-

щие» профессора, студенты, гимназисты, интеллигентные «одиночки»

и т. д., и т. п.

Из партии бежал... ее «фундамент»... В партии оставались «какие-то

там» закаленные бойцы-рабочие...

Значит: партии нет.

А если она еще копошится, — прикрыть ее.

Ибо какая же это пролетарская партия, если ее покинули... про-

фессора, студенты, гимназисты, одинокие и неодинокие интеллигенты...

Ничего нет удивительного в том, что вплоть до последних дней

некоторые группы членов нашей партии-, выходцев из мелкобуржуазной

среды и прочих партий, не прочь поднять иной раз заново борьбу за

свои особые права и за принижение пролетарского ядра в пролетарский

партии. Начинают борьбу, создают свою идеологию, пытаются выдви-

гать своих вождей.

Подобная организационная переоценка большевистских ценностей

пролетарской партии особенно расцвела у нас (да и во всем Комин-

терне) после осеннего кризиса в СССР и в Германии в 1923 году.

Большие, малые и даже малюсенькие кризисы революции всегда в той

или иной степени развинчивают неустойчивые элементы рабочей пар-

тии, как и наоборот: крупные и тем более великие под’емы революции

14

С. Минин

взвинчивают их и подбрасывают до головокружительной, и также бес-

почвенной высоты.

«Вся партия пройдет вслед за Москвою, через необходимую стадию

переоценки кое-каких ценностей истекшего периода» (см. Л. Троцкий

«Новый курс», стр. 86).

Что же это за «кое-какие ценности истекшего периода»?

И какие же вместо них новые ценности предлагаются в «Новом

курсе»?

Новая ценность № 1:

...«Молодежь — вернейший барометр партии» (79).

Новая ценность № 2:

...«Нужно, чтобы молодежь брала революционные формулы

с боем»... (81).

Новая ценность № 3:

«Особенно остро, как мы видели, реагирует на бюрократизм уча-

щаяся молодежь» (18).

Что же это за молодежь?

Новая ценность № 4:

...«Учащаяся молодежь, вербуемая изо всех слоев и прослоек со-

ветской общественности»... (18).

Ну, а как же быть с пролетдрской частью партии? с пролетар-

скими ячейками?

Новая ценность № 5:

...«Вряд ли можно надеяться на их быстрый рост уже в ближайшее

время»... (36).

Допустим, но какой же политический вывод из всех этих пяти но-

вых ценностей?

А вот какой:

Новая ценность № б:

«Партии придется, следовательно, в ближайший период обеспечи-

вать свое внутреннее равновесие и свою революционную линию, опи-

раясь на ячейки разного состава» («Новый Курс», стр. 36).

Однако, почему же все эти «ценности» «ближайшего периода» по-

казались XIII конференции РКП такими старыми, потертыми, поби-

тыми? Да, должно быть, потому, что в их лице перед партией больше-

виков, как живые, воскресли и «одесский ремесленник» 1897 г. и

«социал-демократическая одиночка, проживающая в гор. Пензе», 1903 г.,

и все прочие меньшевистские «профессора», «студенты», «гимназисты»

и им подобные.

И, не найдя в этих «ценностях» ничего подходящего для «ближай-

шего периода», XIII конференция, а потом XIII с’езд, между прочим,,

постановили в главе «идейная сущность оппозиции»:

«Вместо того, чтобы учить молодежь тому, что наша партия

должна равняться по ее основному пролетарскому ядру, по рабочим-

коммунистам, работающим у станка, «оппозиция», возглавляемая

тов. Троцким, стала доказывать, что «барометром» для партии

является учащаяся молодежь».

Ленинизм

15

И в главе «практические выводы» конференция и с’езд твердо

заявили:

«Внутри партии должна вестись систематическая пропаганда в том

смысле, что вся партия должна равняться по своему основному рабо-

чему ядру».

(См. «РКП (б) в резолюциях»... стр. 273 и 275).

20 лет стоял тов. Ленин на страже подлинно пролетарской партии.

20 лет он создавал и берег партию большевиков, то пламенно призы-

вая в ее ряды, новые и новые пласты передовиков-рабочих, то отка-

лывая и отбрасывая от партии все колеблющееся, неустойчивое, бес-

характерное, изменническое.

На II с’езде политпросветов, тов. Ленин говорил в октябре 1921 года:

...«С коммунистами мы производим теперь операции, которыми

занята комиссия по очистке партии, и есть надежда, что тысяч 100

из нашей партии мы удалим. Некоторые говорят, что тысяч 200, и эти

последние мне больше нравятся» (т. XVIII, ч. I, стр. 383).

А месяцем раньше, в статье «О чистке партии», тов. Ленин писал:

«По-моему, из меньшевиков, вступивших в партию позже на-

чала 1918 года, надо бы оставить в партии, примерно, не более одной

сотой доли, да и то проверив каждого оставляемого трижды и четырежды

(стр. 361).

Но, ведь, это все по существу, как раз то же самое, за что начал

воевать тов. Ленин еще в старой «Искре», в «Что делать?» 1902 г.,

на II с’езде в 1903 году и в «Шаг вперед, два шага назад»—в 1904 году.

И как раз за это-то и обзывали Ильича оппортунисты всех оттенков

то «раскольником», то узким «конспиратором», то «проводником

кружковщины», «заговорщиком» и т. д., и т. п.

Но удивительнее всего и поучительнее всего это то, что эта обви-

нения не сняты были с тов. Ленина некоторыми даже членами нашей

партии до самой смерти Ильича, и даже вскоре после нее.

В апреле уже 1924 г. (1!) в книге «О Ленине», тов. Троцкий писал:

«Я понял, что он (Ленин) только в этот момент (т.-е. «вечером

25-го октября», С. М.) окончательно примирился с тем, что мы отка-

зались от захвата власти путем конспиративного заговора» (см. стр. 75).

И еще несколько спустя, уже после единогласного решения

XII с’езда о «мелкобуржуазном уклоне», тов. Троцкий опять вспо-

минает ненавистный «параграф первый устава» и пишет в «Уроках

Октября» 15-го сентября 1924 г. по поводу вступления «межрайонцев»

в 1917 г. в партию большевиков:

«Возражение мое в статье было таково: кружковщина, как наследие

прошлого, существует, но чтобы она стала меньше, межрайонцам,

нужно прекратить обособленное существование» (1917, стр. XV*—VI).

Теперь нам должно быть окончательно ясно, почему тов. Ленин

перестал быть «заговорщиком», «вечером 25-го октября»? Это только

потому, что утром 1917 года «межрайонцы» вступили в партию боль-

шевиков.

16

С. Минин

II. Централизм и дисциплина.

Набор и чистка состава партии—это фундамент организационной

политики. Но это именно только ее фундамент и начало. Как навербо-

ванные или мобилизованные и собранные в казармах солдаты еще не

составляют армии, какой-бы прекрасный боевой материал эти солдаты

ни представляли, так и самый прекрасный, строго-проверенный и про-

чищенный состав партии еще совсем не является партией: он должен

быть превращен в партию—организован.

Что-ж это значит?

Устав РКП после первых двух глав, в которых он рассматривает

состав партии, в главе III говорит: «об организационном строении

партии». 1

«10. Руководящим принципом организационного строения партии

является демократический централизм» и т. д.

Дальше:

«20. Верховным органом партии является с'езд». (Гл. IV)...

«47. Основной партийной организацией является ячейка»...

(гл. IX) и т. д.

Сжато, кратко излагает Устав всю структуру партии с точки зре-

ния «демократического централизма»...

«Централизм»... Это—второе, что отстаивал с такой энергией

тов. Ленин на II с’езде и за что он боролся всю свою жизнь. Вместо

бесформенной и распыленной массы отдельных революционеров и

революционных кружков, должна быть единая партия, единый стройный

организм. А организация—это живая связь живых клеточек с единым

жизненным центром.

За такую строго связанную и строго централизованную партию и

бился тов. Ленин в эпоху II с’езда и тотчас после него.

В «Шаг вперед»... он писал:

«Единство в вопросах программы и в вопросах тактики есть не-

обходимое, но еще недостаточное условие партийного об’единения,

централизации партийной работы...

«Пока у нас не было единства^ в основных вопросах программы и

тактики, мы прямо и говорили, что живем в эпоху разброда и круж-

ковщины, мы прямо заявляли, что прежде, чем об’единяться, надо

размежеваться, мы и не заговаривали о формах совместной организа-

ции, а толковали исключительно о новых (тогдаь действительно, но-

вых) вопросах программной и тактической борьбы с оппортунизмом...

«Теперь нам надо сделать следующий шаг и мы его, по общему

нашему согласию, сделали: выработали формы единой, сливающей все

кружки во-едино, организации.

Нас оттащили теперь назад, разрушив наполовину эти формы,

оттащили к анархическому поведению, к анархической фразе»... (т. V,

стр. 459).

Итак: на II с’езде централизованная организация — партия была

создана.

Ленинизм

17

После II с’езда она была на-половину сорвана.

Кто же восставал против централизации на с’езде и кто подрывал

ее после с’езда?

А восставали и срывали глашатаи, апологеты, ярые сторонники

мелкобуржуазного, интеллигентского индивидуализма и анархизма —

меньшевики.

В своей брошюре тов. Ленин приводит целый лексикон-словарь

Очень красочных и очень бранных слов, которыми обрушивались обо-

зленные мещане против организатора и строителя пролетарского

авангарда.

— С’езд не — божество и его решения — не святыня»... (стр. 309).

— В уставе Ленина «гипертрофия централизма» (339).

После с’езда в новой «Искре» Мартов кичился тем, что прежнее

воспитание внушило ему:

«Пренебрежительное отношение к уставам!..» (339).

— «Чудовищный централизм»...

— «Неограниченная власть» центра и «безропотное повиновение»

«аморфной массы»... (334).

— «Аракчеевский дух устава!» — клеймил Акимова централизм.

— Это «теократия»!—восставал Акимов (379).

— Это — «осадное положение»! — писал специальную статью

тот же Мартов (402).

— «Мы не крепостные»! — говорит он в той же статье (433).

— «Система самодержавно-бюрократического управления пар-

тией»... (437).

— «Бюрократизм». «Помпадурство»!.. (440).

— «Бонапартизм худшего сорта»!.. (450).

А тов Ленин на всю эту мещанскую брань отвечал:

«Заряды посыпались градом. Самодержец, Швейцер, бюрократ,

формалист, сверх-центр, односторонний, прямолинейный, упрямый,

узкий, подозрительный, неуживчивый... Очень хорошо, друзья мои.

Вы кончили? У вас больше ничего нет в запасе? Плохи же ваши за-

ряды»... (стр. 452).

Почему же меньшевики ответили таким бурным протестом против

ленинского централизма?

Без единого центра нет развитого организма.

Без централизма нет организации, а без организации нет победо-

носной борьбы рабочего класса...

Так в чем же дело?!

Ведь, централизм есть основа всякой организованности.

А дело в том, что централизм не есть просто разделение партии

на ячейки... комитеты... ЦК... с’езд.

Централизм не есть простое, формальное и чисто словесное при-

знание, что ЦК и с’езд — высшие органы партии, а ячейки — низшие,

первичные, основные.

Централизм не есть создание просто высших, почетных или даже

«влиятельных» органов» а создание органов власти. Власть же требует

подчинения, дисциплины. И чем жесточе борьба, тем необходимее орга

Коммунист, унив. на дому. №2. 2

18

С. Минин

низованность, тем сильнее должна быть власть, а, следовательно, тем

строже и суровее должна быть дисциплина.

«Теперь мы стали организованной партией, а это и означает со-

здание власти, превращение авторитета идей в авторитет власти, под-

чинение партийным высшим инстанциям со стороны низших», писал

тов. Ленин в своей брошюре (т. V, 444).

Поэтому, в нашем Уставе, в специальной главе, «XI. О партий-

ной дисциплине» говорится: «Строжайшая партийная дисциплина

является первейшей обязанностью всех членов партии и партий-

ных организаций».

Почему «первейшей?»

Да потому, что без дисциплины нет централизма, а без цен-

трализма нет организации, нет партии, как бы ни был сам по себе

хорошо подобран и боеспособен ее состав.

...«Безусловная централизация и строжайшая дисциплина пролета-

риата являются одним из основных условий для победы над буржуа-

зией» — писал и много после спустя товарищ Ленин (см. «Детская

болезнь „левизны”» (т. XVII, стр. 118).

И каждый передовик рабочий прекрасно понимает это, сам тре-

бует и создает дисциплину и легко подчиняется ей. Зато далеко не

всякий интеллигент, индивидуалист понимает и признает дисциплину,

хотя бы он и был полон готовности «бороться за социализм».

А меньшевики, как и всякие прочие оппортунисты, как раз и

были рупором этих мелкобуржуазных слоев. Они страшились, они

«чурались» централизма в партии, потому что оборотная сторона про-

летарского централизма — это железная дисциплина.

И тов. Ленин беспощадно обрушился как на оппортунистов, так и

на те общественные слои, рупором которых они являлись.

«Никто не решится отрицать, что интеллигенция, как особый слой

современно-капиталистических обществ характеризуется в общем и

целом именно индивидуализмом и неспособностью к дисциплине и

организации...

В этом заключается одно из об’яснений интеллигентской дрябло-

сти и неустойчивости, так часто дающей себя чувствовать проле-

тариату»... («Шаг вперед»... т. V, 358).

«Не пролетариату, а некоторым интеллигентам в нашей партии не-

достает самовоспитания в духе организации и дисциплины, в духе

вражды и презрения к анархической фразе» (V, 460).

«Интеллигентному индивидуализму... всякая пролетарская организа-

ция и дисциплина кажется крепостным правом» (433).

«По отношению к неустойчивым и шатким элементам мы не

только можем, мы обязаны создать „осадное положение”, и весь наш

устав, весь наш утвержденный отныне централизм, есть не что иное,

как „осадное положение” для столь многочисленных источников поли-

тической расплывчатости» (403).

Где же причина такой строгости?

Ленинизм 19

Во т о на:

«Отказ от подчинения руководству центров равняется отказу быть

в партии, это не мера убеждения, а мера сокрушения (439).

«Насколько легка литературная борьба с детским анархизмом,

настолько же трудна практическая борьба с анархическим индивидуа-

листом в одной и той же организации» (447).

И наоборот:

«Дисциплина и организация, которые с таким трудом даются бур-

жуазному интеллигенту, особенно легко усваиваются пролетариатом

именно благодаря этой фабричной „шкале”» (462).

История повторяется.

Но как часто она повторяется в смехотворном виде, в каррикатуре!

Весь поход оппозиции против партии по организационному вопросу

в 1923 — 24 г.г. был не чем иным, как повторением меньшевистского

«восстания против ленинизма», ровно 20 лет тому назад в 1903—4 г.г.

В своей знаменитой брошюре: «Шаг вперед, два шага назад»,

тов. Ленин писал: «Как видит читатель, нам. все еще оставалось со-

вершенно неясным, преобладает ли личное раздражение в действиях

„меньшинства”, или желание дать органу (и партии), новый курс, какой

именно? в чем именно?» (т. V, стр. 431, отдельное изд. «Прибоя»,

стр. 163).

Для многих точно так же не ясно было сначала очень многое и

в «Новом курсе» тов. Троцкого.

Однако, скоро вся партия оценила по достоинству и этот послед-

ний новый курс, как курс очень и очень старый.

Упорные атаки на ленинский централизм.

Перманентное нарушение партийной -дисциплины.

Разве не в этом организационная новизна троцкизма. Только ли-

тературный язык теперь усовершенствован и отполирован.

У большевиков не централизм, а «диктатура над пролетари-

ем», —'писал тов. Троцкий в 1904 г. в брошюре «Наши политические

задачи». (См. Канатчиков: «История одного уклона», изд. Прибоя»,

стр. 46).

Партия живет «на два резко разграниченные этажа: в верхнем

решают, а в нижнем только уЗнают о решениях»—повторил тов. Троц-

кий через 20 лет. (См. «Новый Курс», стр. 9 и 12).

«Организационный ригоризм есть ничто иное, как оборотная сто-

рона политического тупоумия», — говорилось когда-то («Уклон»,

стр. 34), а теперь пишется:

«И совершенно напрасно сейчас наиболее ретивые аппаратчики

фыркают на молодежь». («Нов. Курс», 19).

«Вождь реакционного крыла нашей партии», так выражались

раньше про Ленина и большевиков в 1904 году. («Уклон», 41).

«Наиболее боевое крыло старого аппаратного курса», так писа-

лось теперь по адресу ленинского большинства ЦК и его Политбюро

(«Нов Курс», стр. 24) и т. д. и т. п.

То же самое получилось и с дисциплиной.

XIII конференция осудила «мелкобуржуазный уклон».

2*

20

С. Минин

А на другой день после конференции этот самый уклон был за-

ново продолжен в книге «О Ленине».

XIII с’езд РКП еще раз и единогласно осудил «мелкобуржуазный

уклон». И сам вождь оппозиции на с’езде закончил так свою знаме-

нитую речь:

«И если партия выносит решение, которое тот или другой из нас

считает решением несправедливым, то он говорит: справедливо ли, или

несправедливо, но это моя партия и я несу последствия ее решения до

конца». («Протоколы», стр. 167).

Это было сказано 26-го мая. Но, ведь, «С’езд не божество и его

решения не святыня».

И вот, 15-го сентября осужденный XIII с’ездом мелкобуржуазный

уклон был еще раз воскрешен в «Уроках Октября».

А ровно через три месяца, 15-го января 1925 г., в письме пле-

нуму ЦК, еще раз был повторен конец речи на XIII с’езде, только на

этот раз по необходимости в более точных выражениях:

«Я готов выполнять любую работу по поручению ЦК, на любом

посту и вне всякого поста и, само собою разумеется, в условиях лю-

бого партийного контроля» (см. «Правду», от 20 января 1925 г.).

Ленинский централизм и железная дисциплина — фундамент пар-

тийной организованности. Тем глубже необходимо усвоить об этом

завет Ильича:

«По мере того, как складывается у нас настоящая партия, созна-

тельный рабочий должен научиться отличать психологию воина про-

летарской армии от психологий буржуазного интеллигента, щеголяю-

щего анархической фразой, должен научиться требовать исполнения

обязанностей члена партии не только ,,от рядовых”, но и от „людей

верха”, должен научиться встречать таким же презрением хвостизм

в вопросах организационных, каким награждал он во времена оны хво-

стизм в вопросах тактики» («Шаг вперед», т. V, стр. 465).

III. Демократизм.

Не только боевой, революционно-пролетарский состав партии, но

даже централизм еще далеко не разрешают целиком вопроса о проле-

тарской партии.

Есть много общественных организаций, которые держатся почти

исключительно централизмом и дисциплиной.

Такова наша Красная армия.

Приказ и точное выполнение.

Строгий централизм и суровая дисциплина.

Вот основа построения Красной армии.

Демократизм наша партия насаждала только в старой царской

армии и то только для того, чтобы разложить ее.

Не то в пролетарской партии.

Ее организационный стержень — «демократический централизм»,

т.-е. стало-быть, не только централизм, но также демократизм.

Ленинизм

21

И в главе XI: «О партийной дисциплине» Устав РКП говорит не

только о дисциплине:

«51. Строжайшая партийная дисциплина является первейшей обя-

занностью всех членов партии и всех партийных организаций. Поста-

новления партийных центров должны исполняться быстро и точно.

Вместе с тем внутри партии обсуждение всех спорных вопросов пар-

тийной жизни вполне свободно до тех *пор, пока решение не принято».

«Обсуждение всех спорных вопросов вполне свободно».

To-есть, стало-быть, обсуждение всех неспорных, так называемых

«текущих» или «деловых», «очередных» вопросов—тем более «вполне

свободно».

Но внутрипартийная или пролетарская демократия заключается

не только в обсуждении.

В резолюции X с’езда о «партийном строительстве» говорится:

«18. Под рабочей внутри-партийной демократией разумеется такая

организационная форма, при проведении партийной коммунистической

политики, которая обеспечивает всем членам партии, вплоть до наи-

более отсталых, активное участие в жизни партии, обсуждение всех

вопросов, выдвигаемых перед ней, в решении этих вопросов, а равно и

активное участие в партийном строительстве.

«Форма рабочей демократии исключает всякое назначенство, как

систему, а находит свое выражение в широкой выборности всех учре-

ждений снизу до-верху, в их подотчетности, подконтрольности и т. д.»

«20. Таким образом, наиболее общей внутри-партийной задачей

является не количественное расширение партийных рядов, а их каче-

ственное улучшение, повышение сознательности, коммунистического

воспитания, активности, самодеятельности, и инициативности всех

членов партии, а также абсолютное единство на этой основе всех

партийных рядов». («РКП (б.) в резолюциях»... изд. 2, стр. 229).

Таким же образом характеризует «рабочую демократию» и

XIII-я конференция РКП. (см. «РКП в резолюциях»... стр. 448).

Итак: обсуждение и решение всех вопросов всеми членами партии,

а также выборность и подконтрольность избираемых,—вот в чем сущ-

ность всякой демократии, в том числе и рабочей, внутри-партийной.

Однако, это только формальная, внешняя сторона. Для пролетарской

партии не в ней суть, не на форме она* строит свою мощь, свой центра-

лизм и дисциплину. Поэтому X с’езд на ряду с исчерпывающим фор-

мальным определением дал и другое, более важное, более глубокое и

коренное:

«Активность, самодеятельность и инициативность»...

Тов. Ленин тоже давал и формальное уставное определение демо-

кратии еще в 1907 году:

«РС-ДРП организована демократически. Это значит, что все дела

партии ведут прямо или через представителей, все члены партии, на рав-

ных правах и без всякого исключения; при чем все должностные лица,

все руководящие коллегии, все учреждения партии—выборные, подот-

четные, сменяемые...

22

С. Минин

«Но это еще не все. Для того, чтобы решение вопроса было дей-

ствительно демократическое, недостаточно собрать выборных предста-

вителей организации. Необходимо, чтобы все члены организации, выби-

рая представителей, в то же время самостоятельно каждый за себя выска-

зались по спорному вопросу, интересующему всю организацию»

(см. т. VIII, стр. 99—100).

Но в то же время т. Ленин был против пустого, только внешнего,

формального демократизма:

...«в рабочих организациях мы будем расширять демократизм, отнюдь

не делая из него фетиша—писал он во время дискуссии о профсоюзах

перед X с’ездом партии (см. т. XVIII, ч. I, стр. 69).

В «Шаг вперед»... тов. Ленин писал:

... «устав есть формальное выражение организованности». (V, 440).

И тов. Ленин с напряжением всей своей железной воли сражался

за это «формальное выражение» против обывательщины, кружковщины

и мещанства в партии:

«Людям, привыкшим к свободному халату и туфлям семейно-

кружковой обломовщины, формальный устав кажется и узким, и

тесным, и обременительным, и низменным, и бюрократическим, и кре-

постническим, и стеснительным для свободного „процесса” идейной

борьбы. Барский анархизм не понимает, что формальный устав необ-

ходим именно для замены узких кружковых связей широкой партийной

связью.

«Связь внутри кружка или между кружками... держалась на прия-

тельстве или на безотчетном немотивированном „доверии”. Связь пар-

тийная не может и не должна держаться ни на том, ни на другом, ее

необходимо базировать именно на формальном „бюрократическом”

(с точки зрения распущенного интеллигента) редижированном уставе,

строгое соблюдение которого одно лишь гарантирует нас от кружкового

самодурства, от кружковых капризов, от кружковых приемов свалки,

называемой свободным „процессом” идейной борьбы» (т. V, стр. 463—4).

Но т. Ленин, несмотря на это громадное значение устава, как «фор-

мального выражения организованности», не фетишизировал устава,

. не требовал поклонения ему, как идолу.

Вот одно из самых ярких и разительных тому доказательств:

Октябрьский переворот был совершен не по уставу!

В самом деле: разве восстание и захват власти в октябре 1917 года

было формально проголосовано партией? Разве переворот был решен на

партийном с’езде или Яотя бы конференции!?.. Да, и кроме того, разве

• во имя фетиша демократизма, этот вопрос вообще то можно было ста-

вить предварительно на всеобщее публичное обсуждение и голосование,

хотя-бы внутри партии?

Отнюдь нет. А если бы это былоЧак, то, именно, формальная демо-

кратия, «фетиш» демократизма тогда восторжествовал-бы, но, очень

возможно, что момент переворота был-бы упущен и сам переворот

мог-бы либо провалиться* либо совершиться менее удачно.

Однако, по существу демократизм был соблюден, так как Октябрь-

ский переворот был намечен и проведен Лениным, Центральным и

Ленинизм

23

Петроградским комитетами на основании учтенной вождем и центром

сознательности, активности, инициативности всей партии.

А разве сейчас, даже после войны и в момент укрепления и роста

пролетарской диктатуры в СССР наша РКП может обсуждать и решать

все вопросы коммунистической политики?!

Тоже нет. Некоторые вопросы борьбы с контр-революцией, неко-

торые вопросы организации армии и военных изобретений, не могут не

только обсуждаться и решаться путем голосований, но не могут даже

ставиться на закрытых собраниях партийных ячеек и коллективов.

И не потому, что Центры не хотят демократизма, стремятся при-

своить себе особые привилегии, но потому, что коммунистическая

партия и пролетарская диктатура еще находятся в опасности, еще окру-

жены непримиримыми врагами, наконец, потому, что наша партия

в международном масштабе все еще находится, так сказать, на полу-

легальном положении.

Октябрьский переворот был совершен вопреки «фетишу» демокра-

тизма. z

И наоборот: как часто вполне демократически проведенные и

к тому же превосходные и глубоко революционные решения партии

остаются только на бумаге.

Почему? Ведь «фетиш» демократизма соблюден?

Причина очень простая: эти вполне демократические решения не

вполне соответствуют наличной активности, самодеятельности и ини-

циативности массы членов партии.

Таково, между прочим, было как раз и решение X с’езда «о парт-

строительстве». Там был дан грандиозный план поднятия, развития

активности партии, но партия в тот год была слаба, она болела неуве-

ренностью в момент перехода к новой экономической политике, она

страдала от недоверия широких кругов рабочего класса к партии и недо-

верия крестьянских масс—к пролетариату. И лишь с начала 1923 года,

на почве начавшегося под’ема в производстве и возвращения полного

доверия рабочего класса и крестьянства к партии, стало возможным

приступить к проведению решения X с’езда, к чему фактически и при-

ступил XII с’езд партии.

Величие Ленина, как организатора партии, заключается' не только

в том, что он создал в партии военный централизм и железную дисци-

плину, но также и в том, что он неутомимо, неослабно будил и растил

активность партии. И не пустой звонкой фразой: он был ее жестоким

врагом, и даже вообще не словом, не речью или, вернее, не столько

словом и речью, сколько своей бесконечной преданностью делу револю-

ции, своим высоким пониманием задач партии и обязанностей каждого

ее члена. Необыкновенно близким, глубоким, нутряным и сердечным под-

ходом к партийцу, к рабочему, к каждому человеку труда.

Возьмите его речи или статьи. Они производили колоссальное впе-

чатление. И не только потому, что его гениальные мысли, как молнии,

освещали подчас очень мрачные, ночные горизонты. Особое, незабы-

ваемое впечатление оставалось даже после тех речей и статей Ильича

24

С. Минин

в которых он не давал или почти не давал ничего нового, или даже

просто только напоминал старое.

Почему же это было так? Почему каждый слушатель его речи или

читатель его статьи за какой-нибудь час выростал на целую голову,

исполнялся уверенности в своих силах и чувствовал себя ближе, роднее

не только к нему, Ильичу, но и к партии, ко всем подлинным участникам

борьбы и к каждому рядовому бойцу.

И еще вопрос. Ведь Ленин был вождь мирового масштаба. В его

руках была громадная власть. И он был гениально одарен от природы.

Так почему же он никогда и никого (кроме изменников и ренегатов)

не прибил, не принизил, почему никто никогда после его речи, письма

или беседы не уходил от него с сознанием своего глубокого ничтожества

по сравнению с этим великим диктатором и гением?..

Да, очевидно, потому что Ленин был высшим образцом организатора

пролетарской складки. Вероятно потому, что он, кроме прочих своих

способностей, гениально выразил в себе лучшие из лучших способно’

стей пролетариата, как класса, наиболее вообще способного к органи-

зованным действиям.

Через облик Ильича мы даже могли и можем заглянуть в далекое

будущее и хоть до некоторой степени представить себе, каковы будут

люди коммунистического общества.

И как жалки были, есть и будут все те фальшивые апологеты фор-

мального демократизма, которые, внутри пролетарской партии подни-

мали восстание против ленинизма и открывали фронт борьбы за демо-

кратию на словах, тогда как на деле сами подчас топтали и давили

самые свежие, самые здоровые ростки пролетарской самодеятельности,

инициативы, активности.

А партия коммунаров-большевиков, особенно же ее старая гвардия

равнялась, равняется и будет равняться по Ленину не только как вождю-

стратегу, но и как по вождю-организатору.

«Перерождение старой гвардии наблюдалось в истории не раз»...

«Против этой несомненной опасности нет другого средства как

серьезная, глубокая, радикальная перемена курса в сторону партийной

демократии, при все большем и большем вовлечении в партию проле-

тариев, остающихся у станка». (Л. Троцкий «Новый Курс», стр. 80).

Борьба за демократию!..

«Вовлечение» пролетария «от станка»... Но почему в той же самой

статье призыв направлен не к рабочему от станка, а к «вернейшему

барометру партии» — к молодежи (стр. 79 и 81), сначала неизвестно

к какой, а потом определенно к «учащейся молодежи» (стр. 18),

а потом уже на XIII с’езДе перед лицом верховного органа партии —

с’езда,—и к рабочей и к учащейся молодежи? (Протоколы, стр. 157).

«Вовлечение пролетариев, остающихся у станка»...

«Но», ведь, «едва-ли можно надеяться на их (пролетарских ячеек)

быстрый рост уже в ближайшее время»! И «следовательно», «в ближай-

ший период» (!!) «партии придется* опираться «на ячейки разного со-

става» («разного»—подчеркнуто автором, «Новый курс», стр. 36).

Ленинизм

25

Так писалось в момент уже начавшегося быстрого роста «производ-

ственных ячеек» и накануне бурного «ленинского призыва»!.’.

«Чрезмерное усиление аппаратного бюрократизма за счет партийной

самодеятельности породило в партии ощущение недомогания».

(«Н. К.», стр. 78).

Опять—борьба за «партийную самодеятельность»...

Но почему же на призыв к борьбе за «демократию» и «самодеятель-

ность» откликнулось внутри партии все неустойчивое, все мелкобур-

жуазное, а вне партии—все враждебное пролетарской диктатуре?!

«Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу тебе кто ты такой» —

гласит житейская мудрость. «Скажи мне, кто твой политический союз-

ник, кто за тебя голосует—и я тебе скажу какова твоя политическая

физиономия»,—писал и подчеркивал тов. Ленин еще в 1904 году («Шаг

вперед»... V, стр. 423).

Значит, дело было не в «демократии» и не в «самодеятельности»,

а в том, что мелкобуржуазные элементы призывались против старой

ленинской гвардии «брать революционные формулы с боем» (81).

Какие же это «формульь>?

А вот какие:

«Что такое большевизация коммунистических партий?—Это такое

их воспитание, это такой в них подбор руководящего персонала, чтобы

они не сдрейфили в момент своего октября». «Вот Гегель и книжная

мудрость и смысл философии всей» («Уроки октября», в «1917»,

стр. LXV).

Опять еще не ясно:

Это все только «сумма намеков, попреков, алгебраических знаков

и загадок» («Шаг вперед, два шага назад», V, стр. 444).

В таком случае припомним еще одну «революционную формулу»,

во имя которой началась дискуссия перед X с’ездом и под знаком ко-

торой не раз поднимались «восстания против ленинизма».

«Повторяю, что перевоспитание производственника есть задача

в сотни раз более трудная, чем перевоспитание красного командира.

Перевоспитание производственника захватывает миллионы рабочих,

десятки миллионов рабочих и крестьян во вторую очередь.

«Начать надо с верхов партии».

(См. «доклад тов. Троцкого о задачах производственных союзов»

24 декабря 1920 года. Издание Цектрана, стр. 21).

А в «верхах партии» тогда, как известно, состоял сам

товарищ Ленин!

Вот Гегель и книжная мудрость и смысл... «демократии» всей.

«Начать надо с верхов партии»...

«Перетряхнуть профсоюзы сверху»...

' Новый «подбор руководящего персонала» в Коминтерне...

«Перерождение «старой гвардии» наблюдалось в истории не раз»...

26 С. М и н и н

Тов. Ленин уже 25 января 1921 года прекрасно ответил на это не

в меру усердное и весьма своеобразное насаждение троцкизмом «демо-

кратии»:

«Заметьте это истинно-бюрократическое устремление внимания на

„руководящий слой”!» (см. т. XVIII, стр. 40).

И в самом деле, далеко не всякий, даже из коммунистов, кто кричит:

«Демократия!.. Демократия!...» уже по одному этому является вождем

подлинной ленинской пролетарской демократии. Наоборот: такой

усердный пред’явитель просроченных (с 1902 года!) векселей на демо-

кратию часто на деле оказывается просто-на-просто «патриархом бюро-

кратов» (см. «Протоколы XIII конфер.», стр. 154).

Еще в 1902 году экономисты требовали от партии полной тоже

«демократии». Это в условиях-то царского подполья!.. И т. Ленин,

разоблачая этих тоже «демократов», между прочим, просто говорил им:

«Попробуйте-ка вставить эту картину в рамки нашего самодер-

жавия!* («Что делать?» т. V, 232).

Следовательно, есть демократия и «демократия».

И если тот или иной оппозиционер-уклонист «вдруг открыл глаза,

что... он... без демократии жигь не может» (XIII конф. 154), то это

обыкновенно значит не то, что данный уклонист возлюбил пролетар-

скую демократию, а то, что этот уклонист задумал «перетряхнуть»,

да еще «с песком» либо профсоюзы, либо партию, либо ее старую

гвардию, либо даже весь Коммнтерн. И «перетряхнуть» с тем, чтобы

потом заново построить ту или иную организацию, но уже для прове-

дения не ленинского, а совершенно «нового курса» всей политической

стратегии.

От ветхозаветных «экономистов» до современных «троцкистов» не

раз всякого рода фальшивые «демократы» пытались потрясать и пере-

краивать нашу партию. И если бы партия послушала хоть раз этих

пророков и «ветхого» и «нового завета», то от действительной, проле-

тарской демократии не осталось бы и следа. И, лишь идя неуклонно

путем ленинима, партия большевиков сумела пробудить внутри ее про-

летарских рядов такой буйный рост и расцвет инициативы, самодеятель-

ности и активности, которых не было ни в одной революционной партии,

и которые подняли мощь пролетарского авангарда на до сих пор не-

бывалую высоту.

(Окончание «торой лекции см. в следующем № книги. Там закон-

чен будет вопрос о внутрипартийной политике: «Единство партии и

фракционность» и т. д., а также будут изложены Второй и Третий от-

делы организационной политики).

, ВОПРОСНИК.

К лекции первой.

1. Когда и почему началось массовое изучениее ленинизма?

2. Откуда взялся самый термин «ленинизм»?

3. Что такое политика — наука или искусство?

Ленинизм

27

4. В чем основная задача и суть политики пролетариата?

5. Какие главные составные части политики?

6. В чем сердце и мозг всякой политики?

7. Какая разница в политике между стратегией и'тактикой?

8. Каковы необходимые условия правильной политической стратегии?

9. Каково главное содержание стратегического плана в политике?

10. Каковы главные характерные черты ленинского политического

главнокомандования? •

Примечание 7. Студенты «Комм. Университета на дому» не дол-

жны смущаться известной трудностью и отвлеченностью первой

беседы о ленинизме. После изучения каждой последующей беседы,

содержание беседы первой для йзучающего будет все более и более

становиться ясным и необходимым. Поэтому к первой беседе необ-

ходимо почаще возвращаться, как для того, чтобы лучше усвоить,

так и для облегчения всего дальнейшего изучения ленинизма.

К лекции второй:

1. Почему РКП приобрела всемирную известность?

2. Что такое политическая партия?

3. Что такое партия коммунистическая?

4. Почему так важна коммунистическая партия для рабочего

класса.

5. Какой первый коренной вопрос внутрипартийной организацион-

ной политики?

6. Какие и почему были серьезные разногласия о составе проле-

тарской партии нашей страны?

7. В каких слоях партии центр тяжести всего ее состава и почему?

8. Какой второй коренной вопрос внутрипартийной организацион-

ной политики?

9. Что такое партийный централизм?

10. Возможен ли в партии централизм без дисциплины?

И. Какой третий коренной вопрос внутрипартийной орг-политики?

12. В чем суть внутрипартийной рабочей демократии в ленинской

партии.

13. Чем и как меньшевизм и троцкизм пытались подменить учение

и практику Ленина в вопросе о составе пролетарской партии?

14. Почему меньшевики и троцкисты так воевали против ленинского

централизма?

15. Почему меньшевики и троцкисты относились отрицательно к су-

ровой дисциплине в партии большевиков?

16. В чем суть извращения троцкизмом ленинской внутрипартийной

демократии?

Примечание 2. После внимательного чтения или,—еще лучше,—

изучения каждой беседы студент должен попытаться, отложить

книгу в сторону, самостоятельно и непременно письменно ответить

себе на вышеприведенные вопросы. Ответы необходимо написать

.28

С. Минин

во что бы то ни стало, как бы эти ответы ни были на первый раз,

быть может, неясны, не полны или даже неверны.

После такой работы необходимо сверить свои ответы с содер-

жанием соответственной беседы, потом отложить книгу и, в случае

ошибочности того или иного ответа, еще раз попытаться и опять-

таки письменно ответить на поставленные вопросы.

Без такой самостоятельной работы изучение ленинизма не

может быть правильным, глубоким и прочным.

В случае возникновения при таком изучении каких-либо серьез-

ных недоумений, следует обращаться письменно в редакцию «Ком-

мунистического университета на дому», от которой и последует

своевременно точный ответ».

ЛИТЕРАТУРА К ЛЕКЦИИ ВТОРОЙ.

Для усвоения органиационной политики ленинизма необходимо как

это уже указано в тексте, прежде всего основательно изучить брошюру

т. Ленина:

1. «Шаг вперед, два шага назад» в V* томе его сочинений или в от-

дельном издании «Прибоя». 1

Хорошую помощь при изучении орг-политики ленинизма может

оказать внимательное чтение брошюры т. Вл. Сорина:

2. «Учение Ленина о партии», издание МК РКП.

Наконец, для необходимых справок следует всегда иметь под руками

правда, довольно большую и дорогую (цена 2 р.), но очень полезную

книгу:

3. «Российская Коммунистическая партия (б) в резолюциях ее с'ездов

и конференций (1896—1924)». Москва. Госиздат. Но приобресть надо

обязательно, позднейшее, теперь второе издание.

В. Мотылев.

ПОЛ.№ТиЧЕСКД.Я

(КРАТКИЙ КУРС).

*

ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ.

Введение. Основные этапы развития капитали-

стического хозяйства.

1. Задача введения.

Политическая экономия изучает законы возникновения, развития*

и распада капиталистического хозяйства.

Изучение докапиталистических форм хозяйства не входит в пред-

мет политической экономии и составляет предме! истории хозяйства,

В начале курса ограничимся этим определением предмета политической

экономии. Более точное научное определение предмета политической

экономии будет дано в конце курса.

Приступая к изучению капиталистического хозяйства, необходимо,

прежде всего, познакомиться с основными этапами его развития.

В основном история капитализма делится на три эпохи: эпоху торго-

вого капитала, промышленного капитала и финансового капитала.

Эпохи эти отличаются друг от друга формой капитала, господствую-

щего в народном хозяйстве.

В эпоху торгового капитала в народном хозяйстве господствует

торговый капитал, подчиняющий себе начатки промышленного и кре-

дитно-денежного. В эпоху промышленного — господствующая роль

переходит к промышленному капиталу. В эпоху финансового капитала

промышленный и кредитно-денежный капиталы сращиваются воедино

и создают новую форму капитала — капитала финансового, занимаю-

щего господствующее положение в народном хозяйстве.

Задачей настоящей вступительной лекции является общая характе-

ристика исторического развития капитализма на протяжении^ этих

трех эпох.

2 Подчинение ремесла и кустарной промышленности

торговому капиталу.

Начало эпохи торгового капитала на севере Западной Европы сле-

дует отнести к XIV*—XV* веку, на юге — к XII веку. Строй хозяйства

в этот период представлял собой соединение феодально-крепостного

30

В. Мотылбв

хозяйства с ремесленно-городским. Феодально-крепостное хозяйство

было в подавляющей своей части натуральным, т.-е. производило про-

дукты для собственного потребления, а не для рынка. Ремесленное хо-

зяйство тоже работало, главным образом, на потребителя, а не на рынок.

Торговля продуктами сельского хозяйства и ремесла происходила сна-

чала в весьма ограниченных размерах. Торговля развивалась, но имела

дело, преимущественно, с иностранными товарами. Торговый капитал

действовал, главным образом, в области внешней торговли и ее про-

дуктов. Лишь постепенно втягивались в товарный оборот продукты

сельского хозяйства и ремесла, но сначала их обращение происходило

лишь в пределах местного рынка, на ярмарках.

Ремесленники об’единялись в цехи, доступ в которые был затруднен

сложной системой ученичества и испытаний. Ограниченность местного

рынка побуждала их бороться против расширения ремесленного произ-

водства путем ограничения доступа в цеховую организацию и установле-

ния различных правил о порядке производства и сбыта ремесленных

продуктов. Однако, развитие ремесла сопровождалось ростом разделения

труда, ростом его специализации, а это — вызывало рост производи-

тельности труда. С другой стороны, цеховые ограничения в городах вы-

звали рост ремесленной и кустарной промышленности в деревнях.

Местный рынок оказывался постепенно недостаточным. Росла нужда

в сбыте товаров на более отдаленных рынках. Для отдельного кустаря

и ремесленника самостоятельная продажа на отдельных рынках оказы-

валась, однако, непосильной и невыгодной. Выделяется зажиточная

группа, которая концентрирует в своих руках товары и организует их

сбыт. Скупщиками оказывались либо торговцы, либо зажиточные ремес-

ленники, выполнявшие заключительную операцию в производстве

товара.

Это подчинение ремесла и кустарной промышленности торговому

капиталу усиливалось вследствие необеспеченности мелкого трудового

хозяйства на случай несчастий. Неурожаи, эпидемии, пожары и т. п.

подрывали многие мелкие хозяйства и ставили их в зависимость от

тех торговцев или зажиточных ремесленников, кустарей, которые

могли оказывать им помощь, обычно ростовщическую. Ростовщичество

оказывается мощным способом подчинения крестьян, ремесленников,

кустарей власти торгового капитала.

Сначала подчинение проявляется в том, что кустарь и ремесленник

продают свои товары скупщику и через него устанавливают связь

с отдаленными рынками. В дальнейшем эта подчиненность усили-

вается благодаря ростовщичеству, благодаря росту отдаленности рын-

ков. Скупщик начинает постепенно регулировать количество и каче-

ство производимых товаров, снабжать производителя сырьем. Ремес-

ленник и кустарь превращаются в домашних наемных рабочих торго-

вого капитала, получающих от него заказ, материалы и плату за

работу. Ремесленная и кустарная промышленность превращается посте-

пенно в домашнюю систему капиталистического производства.

Политическая экономия

31

3. Первоначальное капиталистическое накопление.

Домашняя система капиталистического производства является пере-

ходной формой от эпохи торгового капитала к эпохе промышленного

капитала. Предпосылками последнего являются следующие условия:

1) наличие капитала достаточной величины для промышленного пред-

принимательства; 2) наличие юридически-свободного рабочего класса,

лишенного средств производства и вынужденного продавать свою рабо-

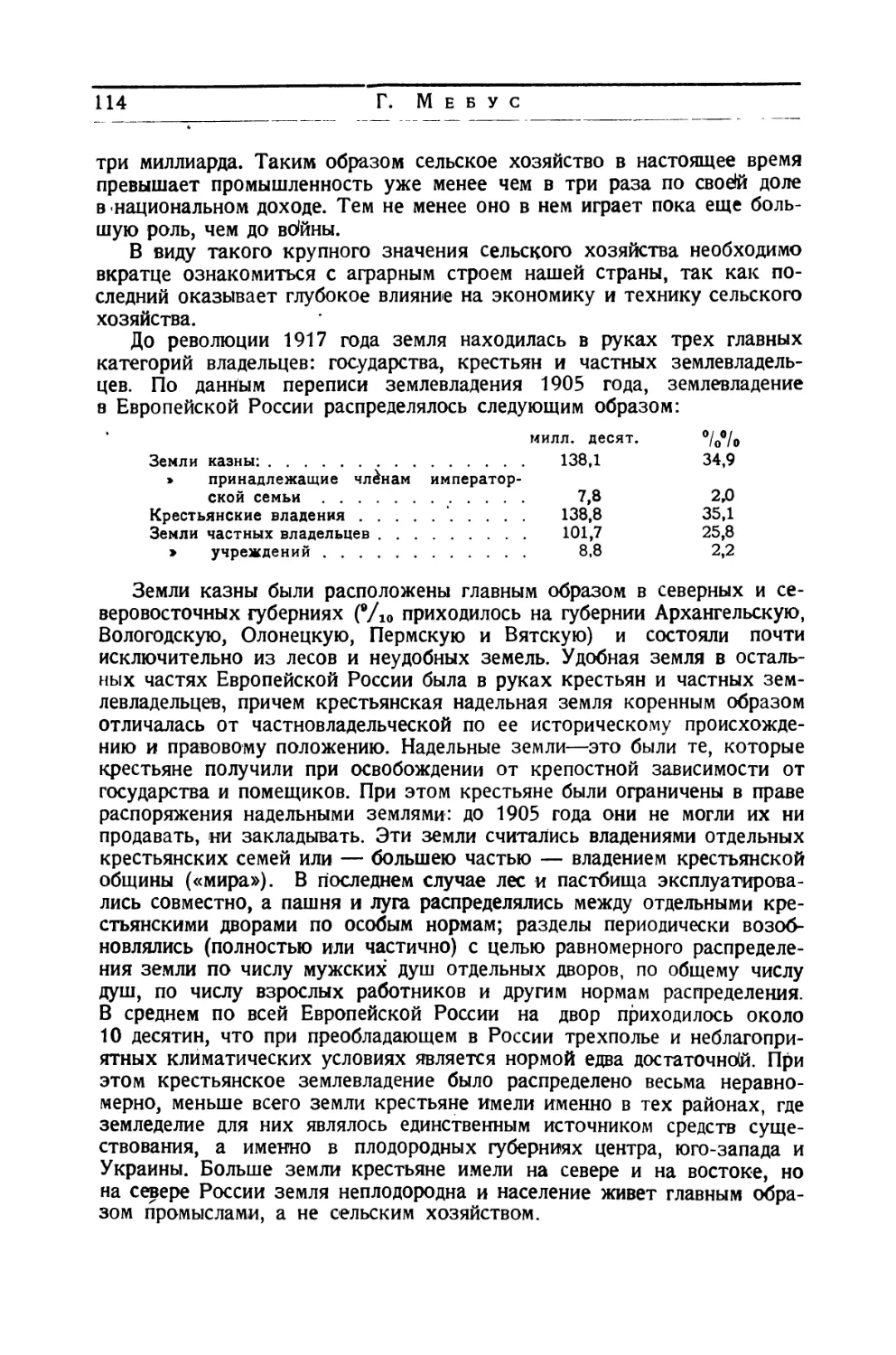

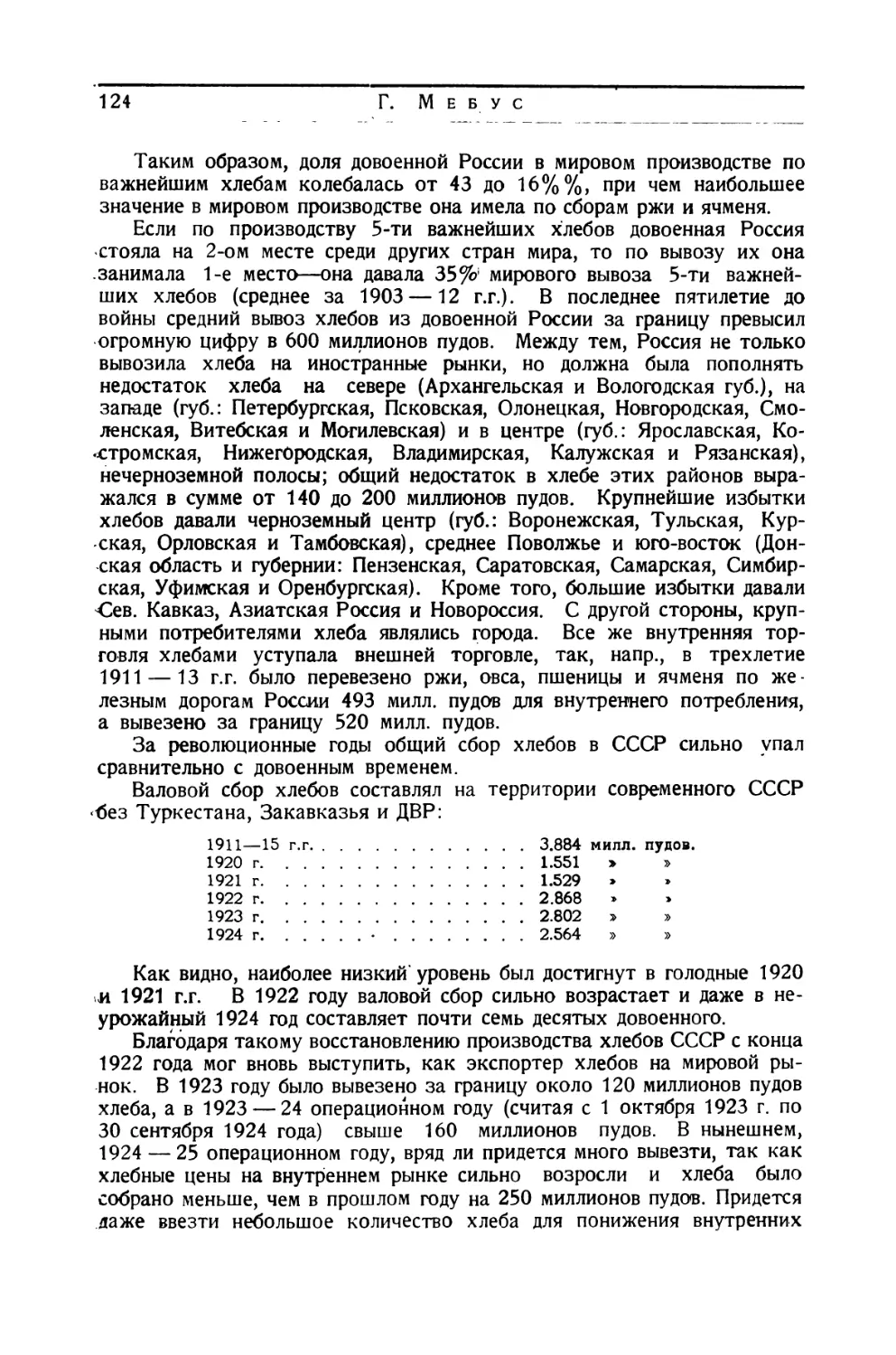

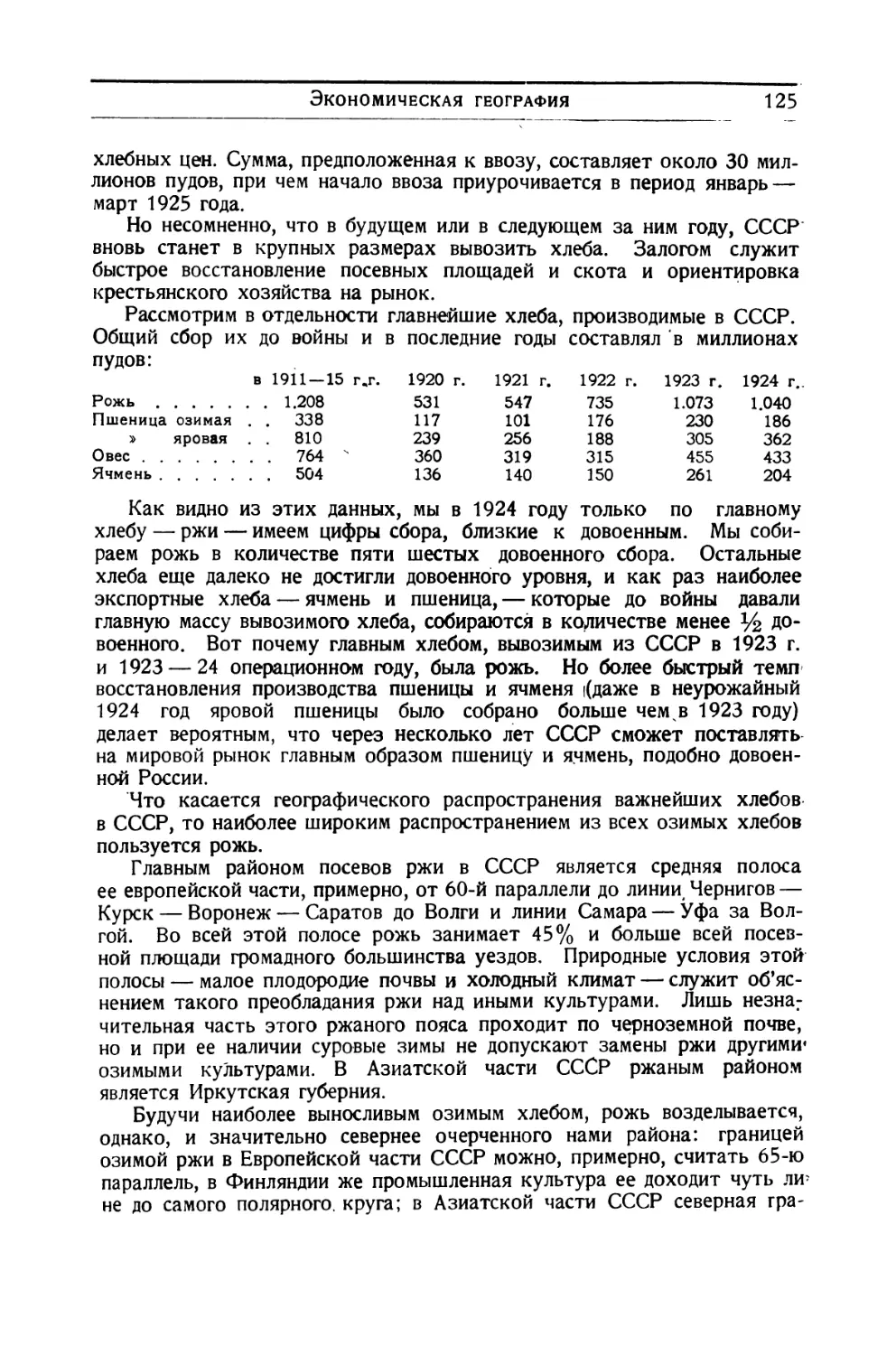

чую силу; 3) наличие рынков сбыта для производимых масс товаров.