Text

За нашу Советскую Родину?

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

МАЙ 1991 г.

5 (1734)

ИЗДАЕТСЯ С МАРТА 1848 г.

Читайте в номере:

Чтобы могилы воинов не оставались безвестны (с. 5).

Уроки войны бесценны не только как память истории,

но и как научный фундамент военно-морского

искусства (с. 18).

На боевом счету 18 потопленных кораблей и судов

врага. Будет ли восстановлена справедливость?

(с. 38).

Аварии, которые можно было избежать (с. 27).

Индивидуально-творческий принцип обучения —

главное в реформе высшей школы (с. 47).

Звезда Героя и Трафальгарский крест адмирала Хо-

лостякова (с. 77).

Н. Михалков: «Настоящие мужчины должны иметь

военную закалку» (с. 93).

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

МОСКВА

РЕДАКЦИОННАЯ

КОЛЛЕГИЯ:

Г. Д. Агафонов

(главный

редактор),

В. И. Алексин,

Д. М. Алпатов,

В. Н. Безносое,

Л. Л. Белышев,

В. В. Будеев,

Ю. А. Быстрое,

Н. Л. Гавриленко

(ответственный

секретарь),

В. К. Захарьин,

В. И. Зуб,

В. С. Калашников,

Ю. П. Квятковский,

В. В. Кочеров

(зам. главного

редактора),

О. Н. Кувалдин

(зам. главного

редактора),

Л. П. Кучеров,

В. Т. Лосиков,

И. /\ Махонин,

М. С. Монаков,

И. С. Скуратов,

Г. И. Щедрин.

Адрес редакции:

Москва, Чаплыгина, 15.

Для переписки*

103175, Москва, К-175,

«Морской сборник».

Телефоны:

204-25-34, 925-50-28.

Технический редактор

Обухова Т. А.

Содержание

«Щитом страну прикрыли с моря» г т т ; 3

Ю. Морозов. Пострадавших судеб следопыт 5

A. Андрущенко. фанерная перегородка и

бетонные баррикады ♦ . 8

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ..... 11

* * *

B. Шерстнев. Флотская многотиражка: от

зависимости к самостоятельности 14

* * *

Из нашей почты . 16

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

К. Сталбо. Цена нашей победы 18

ПОХОДЫ И ПОЛЕТЫ

В. Акпорисов. с инструктором на борту . 27

Н. Корниенко. Психолог в экипаже: грани

влияния 33

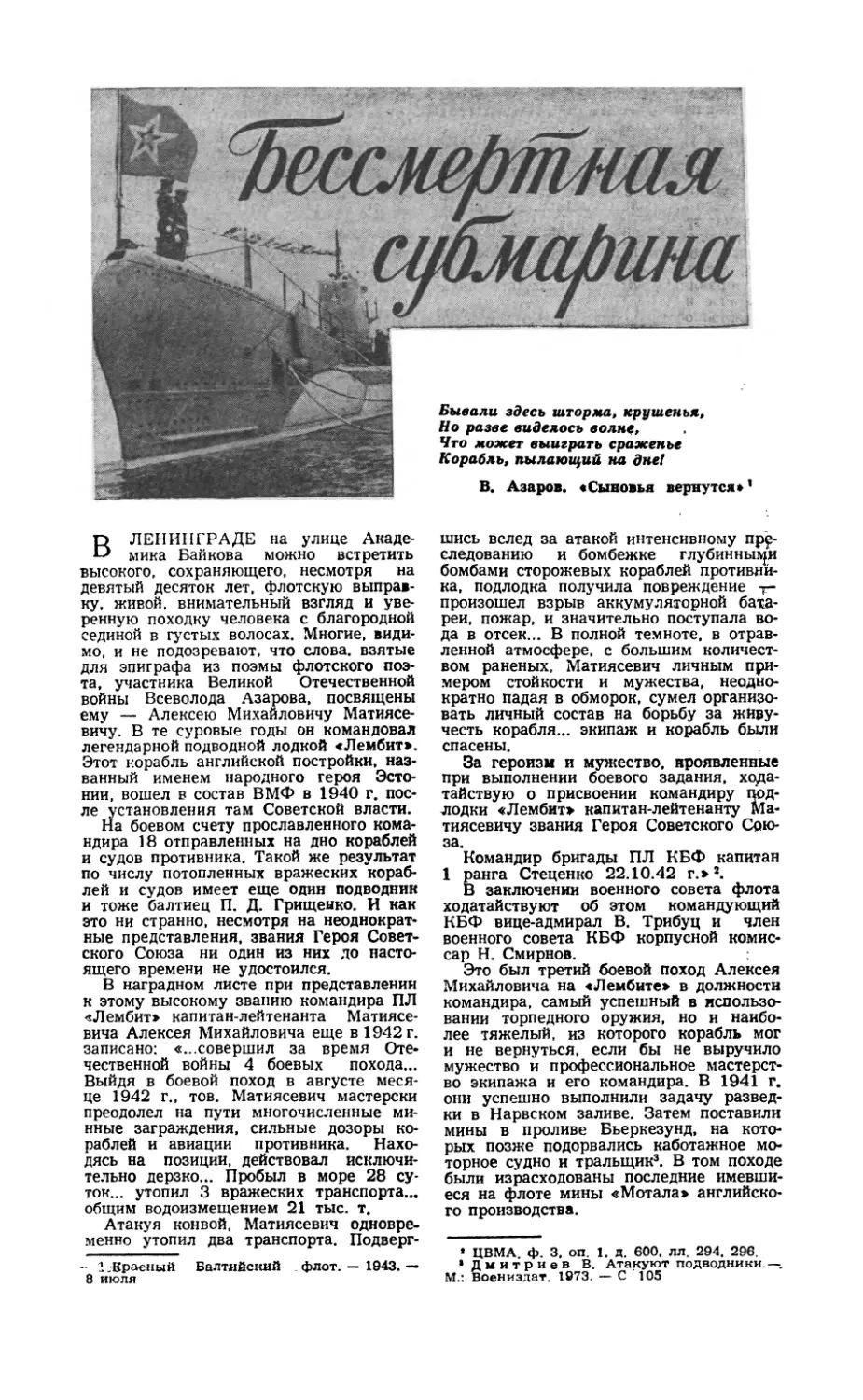

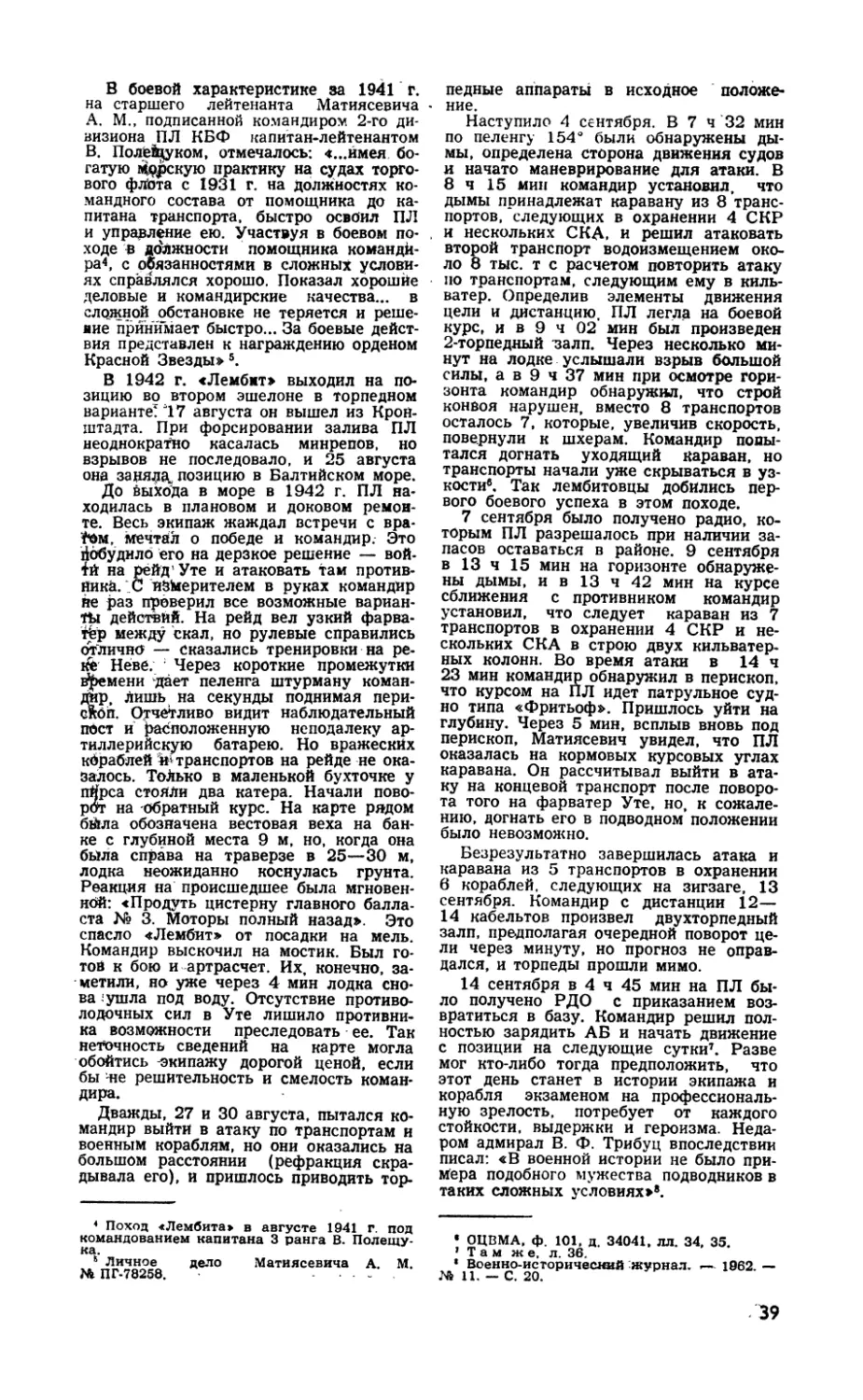

И. Чефонов. Бессмертная субмарина ... 38

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Г. Брусничкин, А. Ильин. Об индивидуальной

работе 47

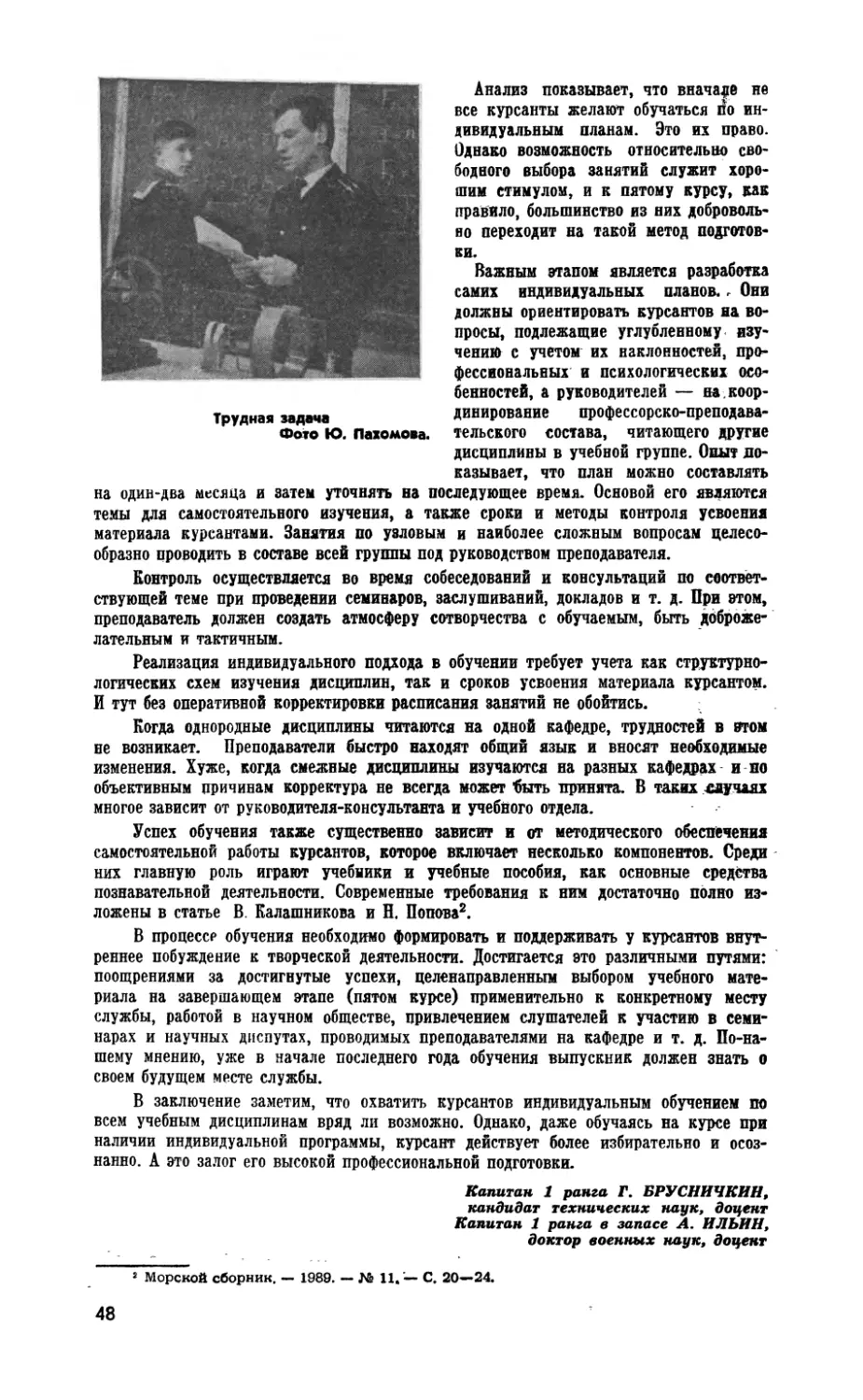

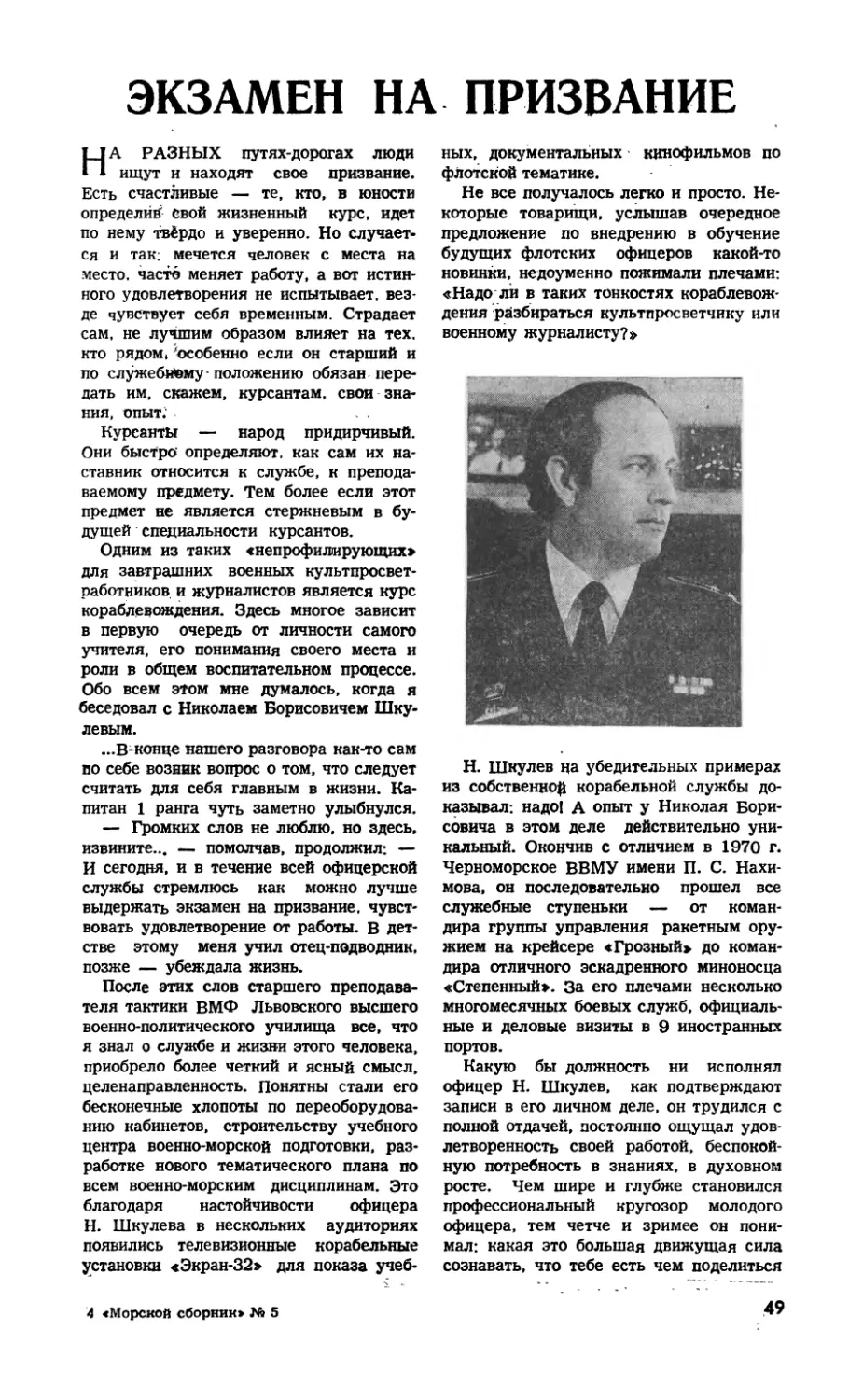

A. Константинов. Экзамен на призвание . . 49

B. Ковтун, С. Терещенко. Необходимость или

обуза? 50

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

В. Дригола. Новые корабли и старые методы их

освоения 54

B. Краснов. Артиллерия кораблей Великой

Отечественной 57

C. Дворкин. Инженер-механик с ПЛ К-21 . , 61

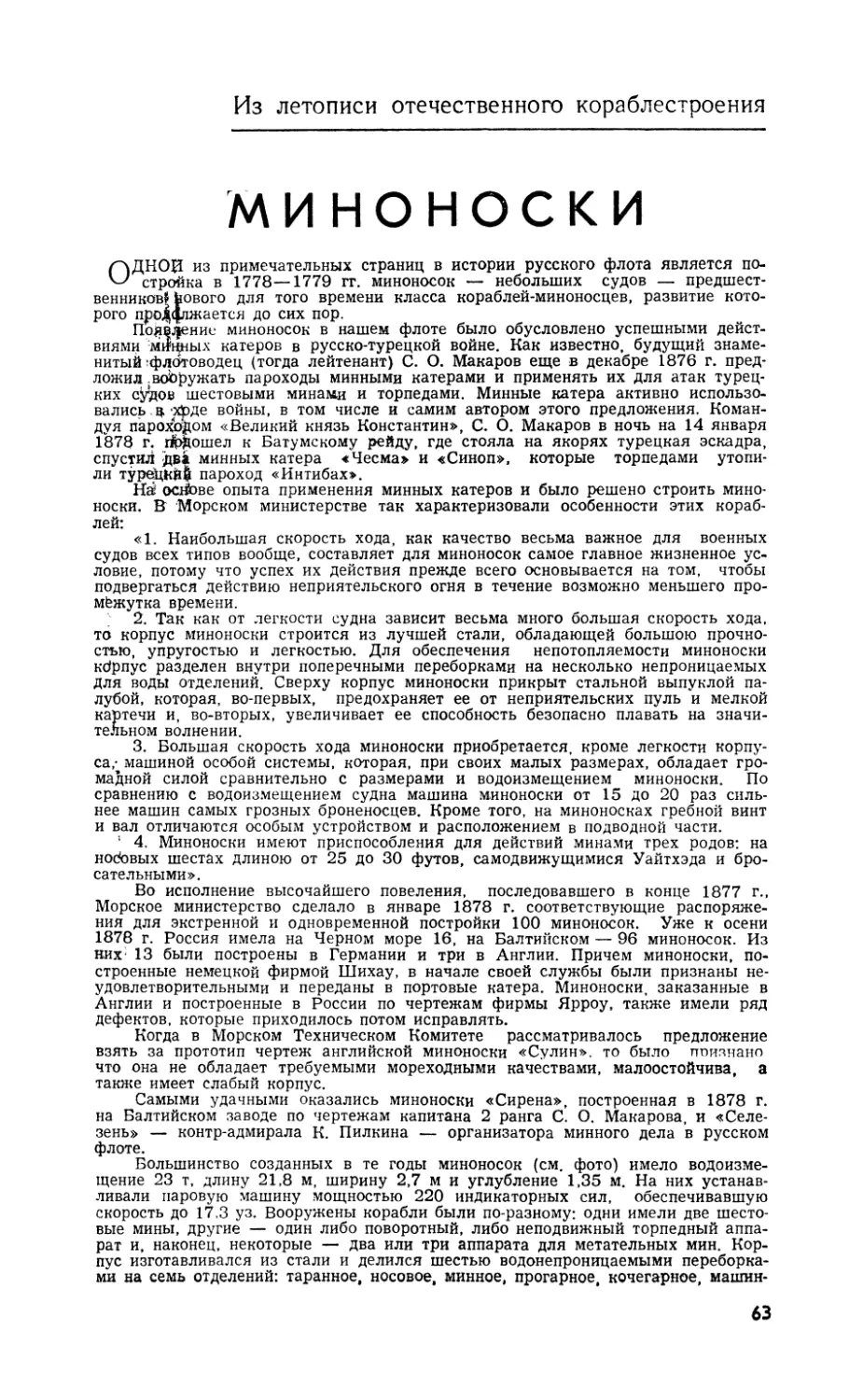

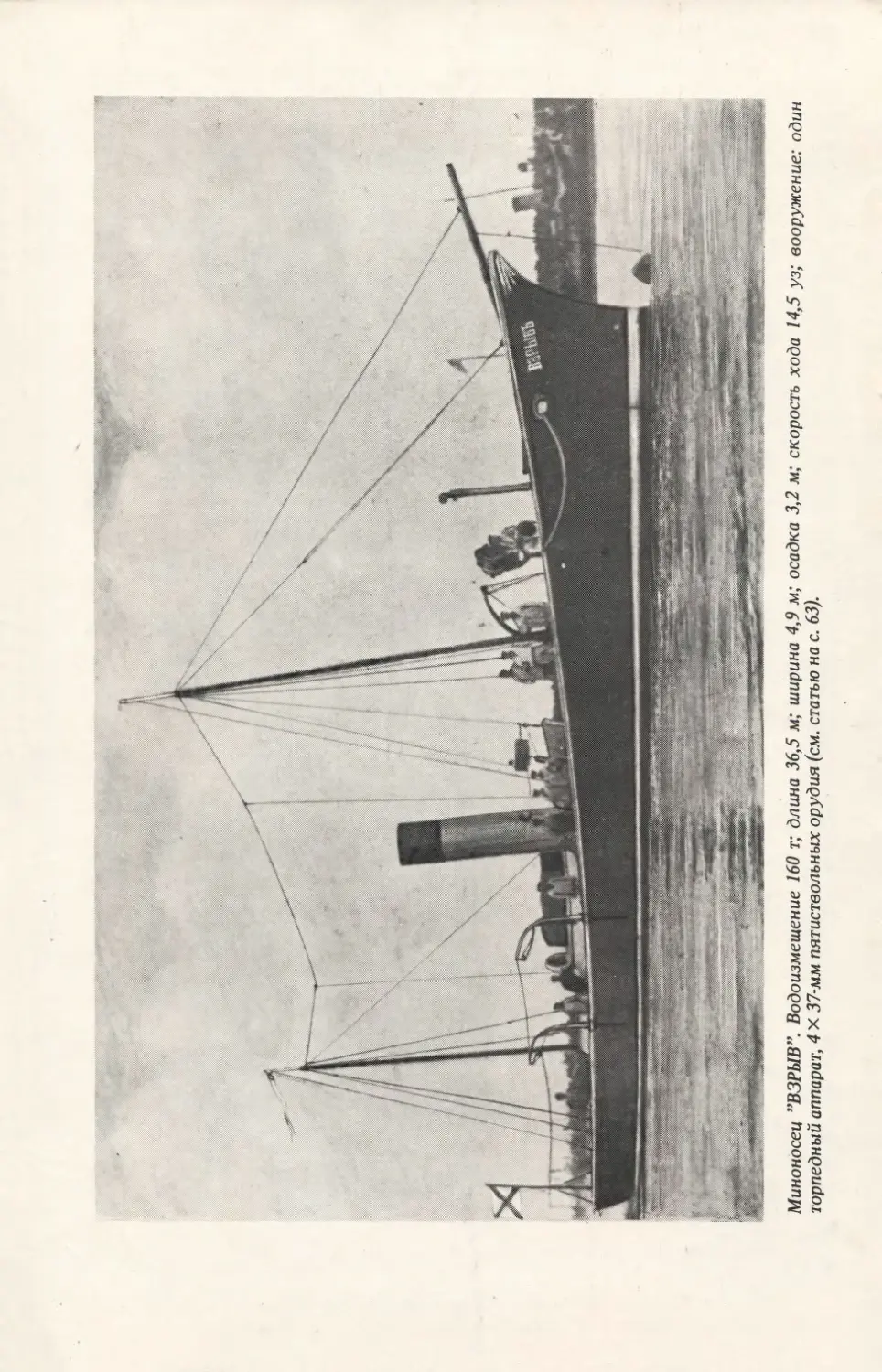

В. Доценко. Миноноски 63

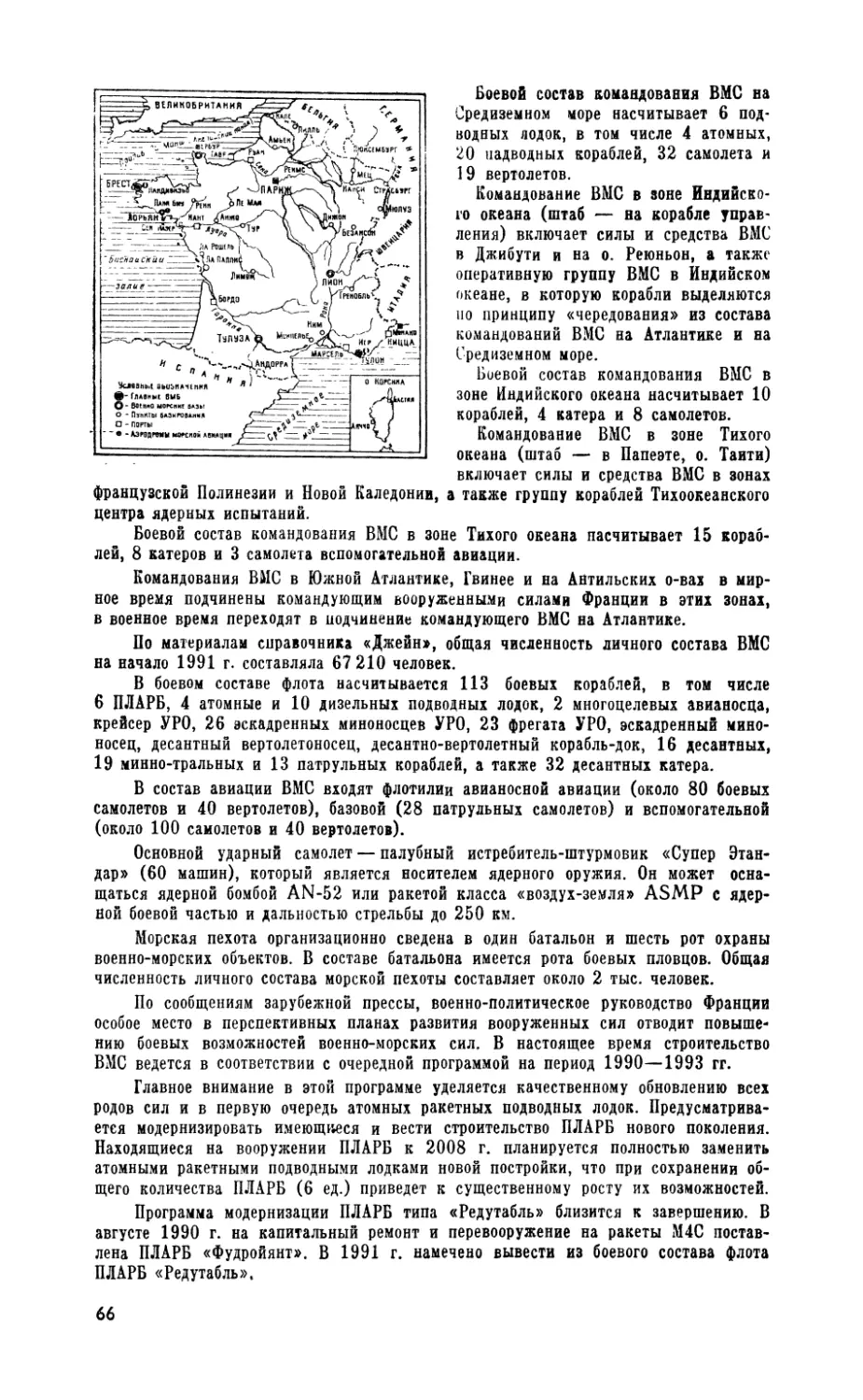

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

В .Федоров. Состояние и перспективы раззи-

тия военно-морских сил Франции . . . 65

Е. Никитин. Испытаны в боевых условиях . . 69

Г. Иванов. Предпочтение — военным ... 71

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В. Симоненко. На «Европе» при Чесме ... 73

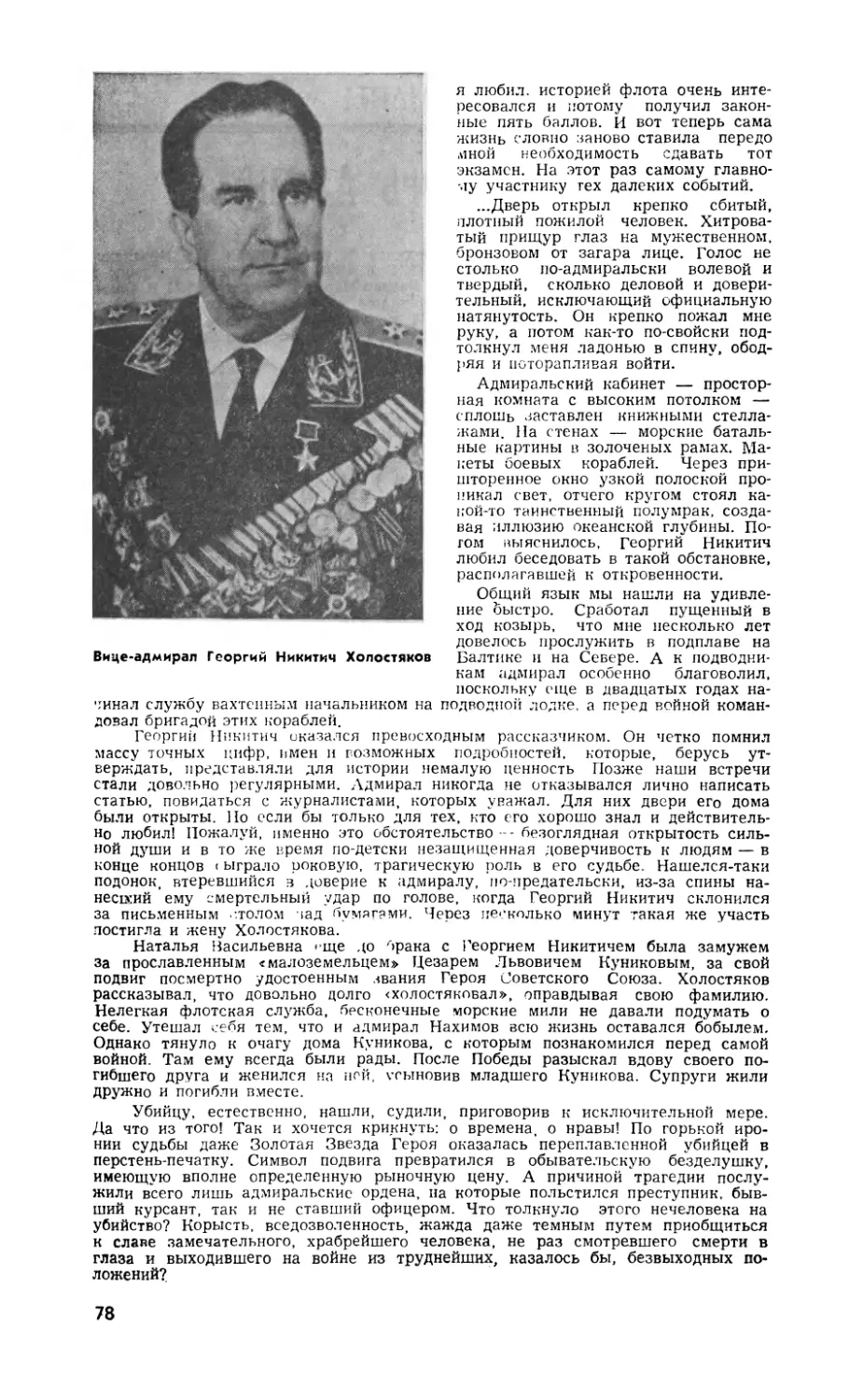

ФЛАГМАНЫ

Ю. Баранов. Судьба и якорь адмирала ... 77

* * *

Вл. Семенов. Расплата. Гл. VIII—IX ... 81

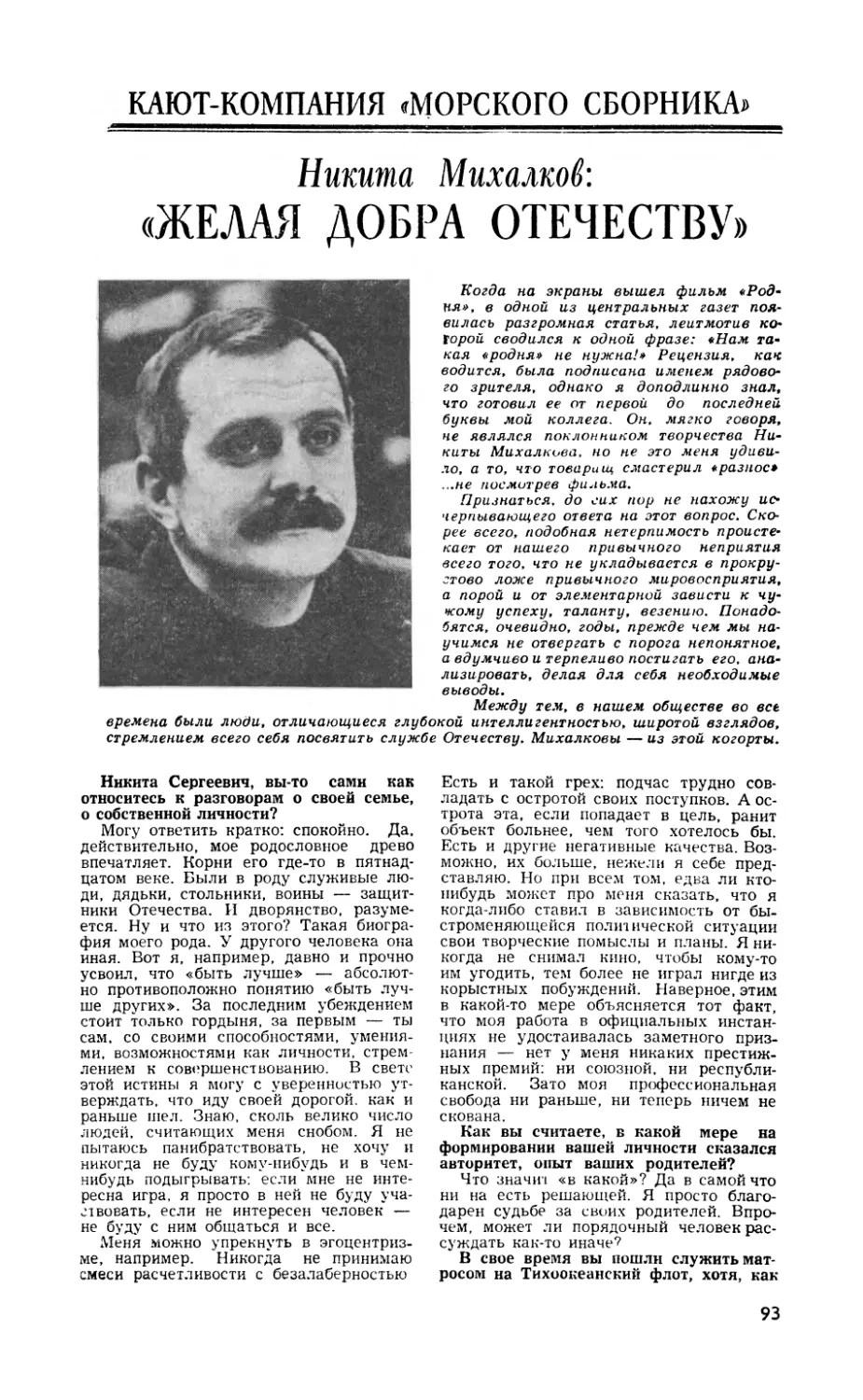

КАЮТ-КОМПАНИЯ «МОРСКОГО СБОРНИКА»

Никита Михалков: «Желая добра Отечеству» 93

* * *

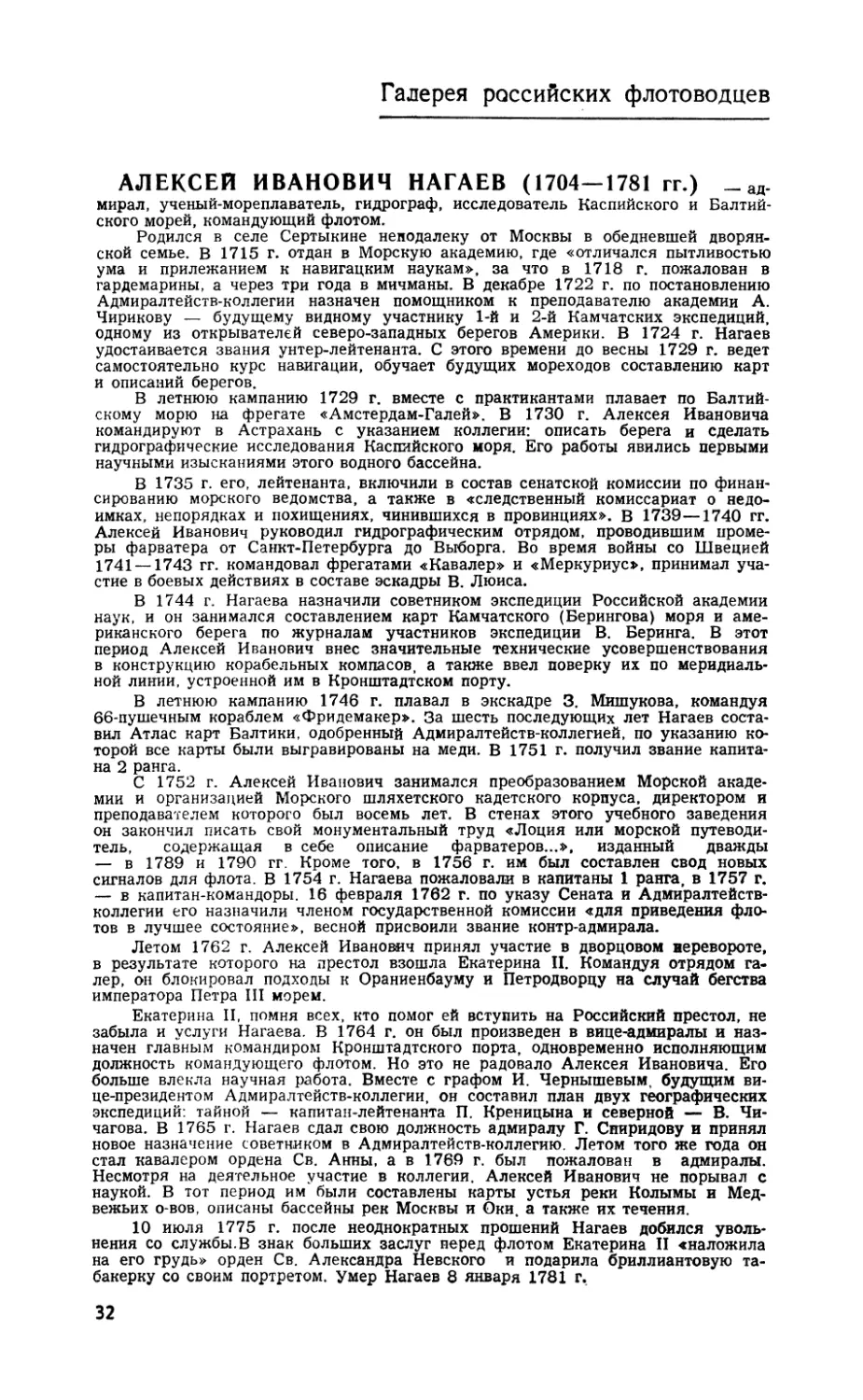

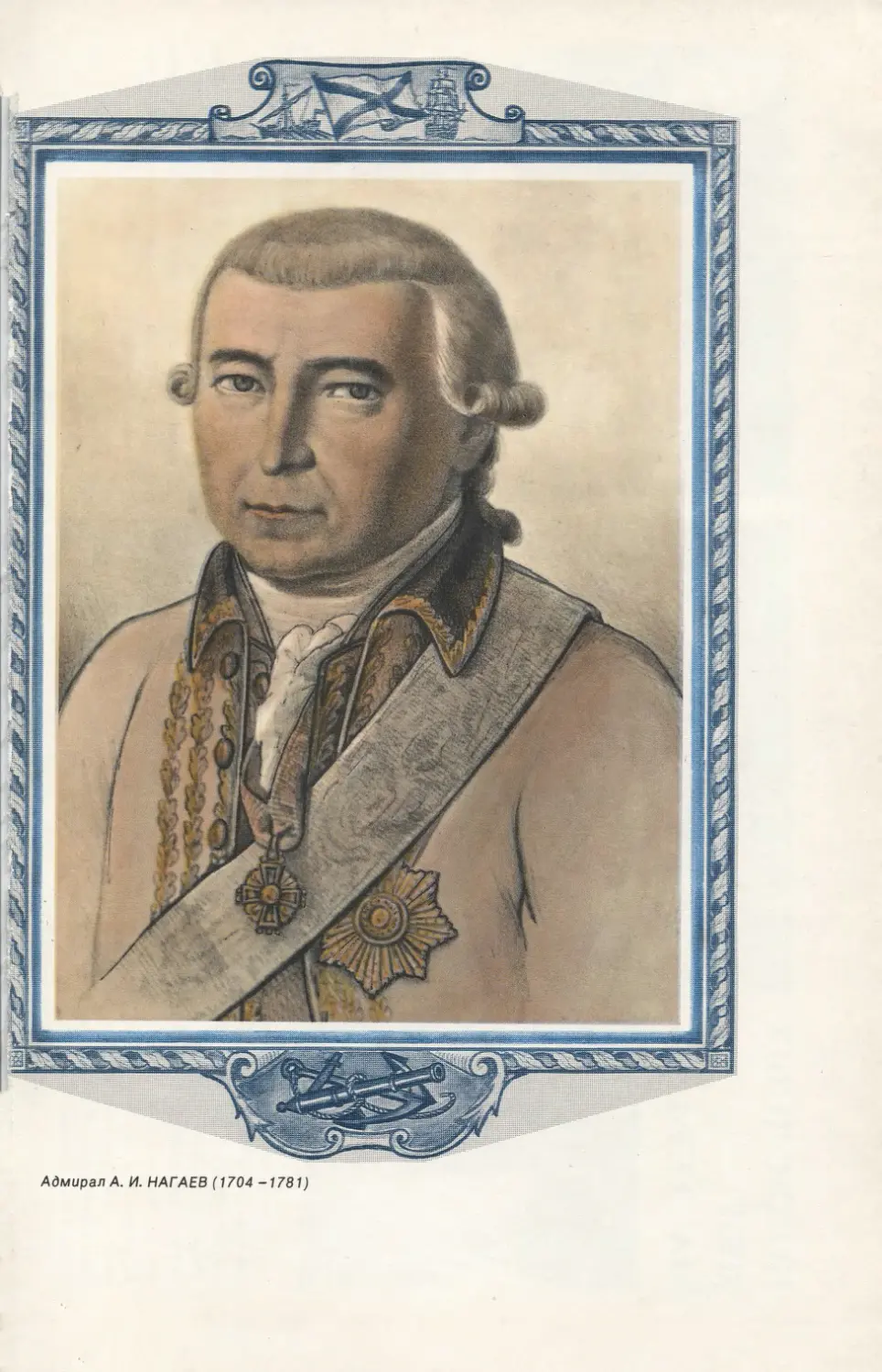

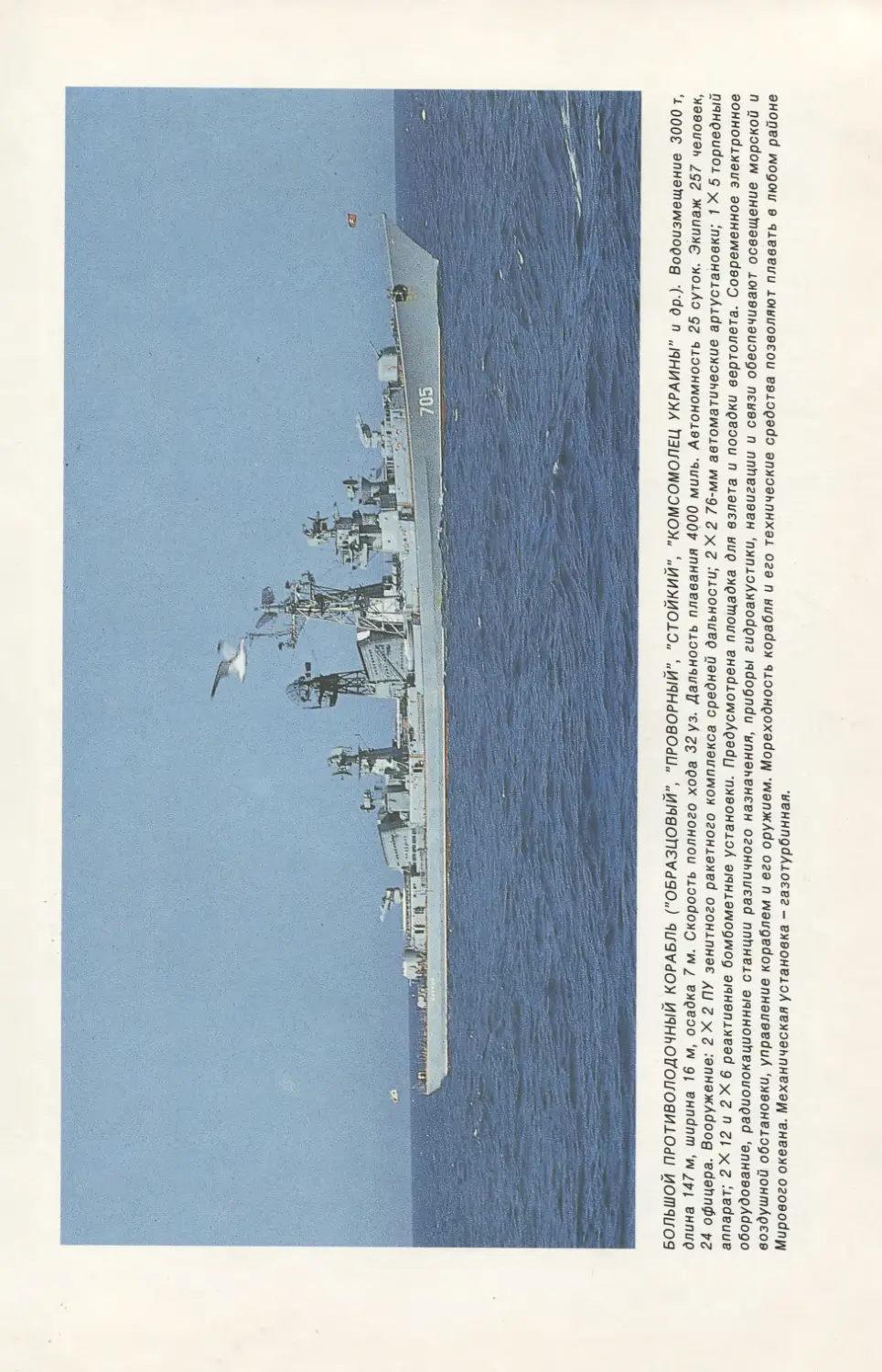

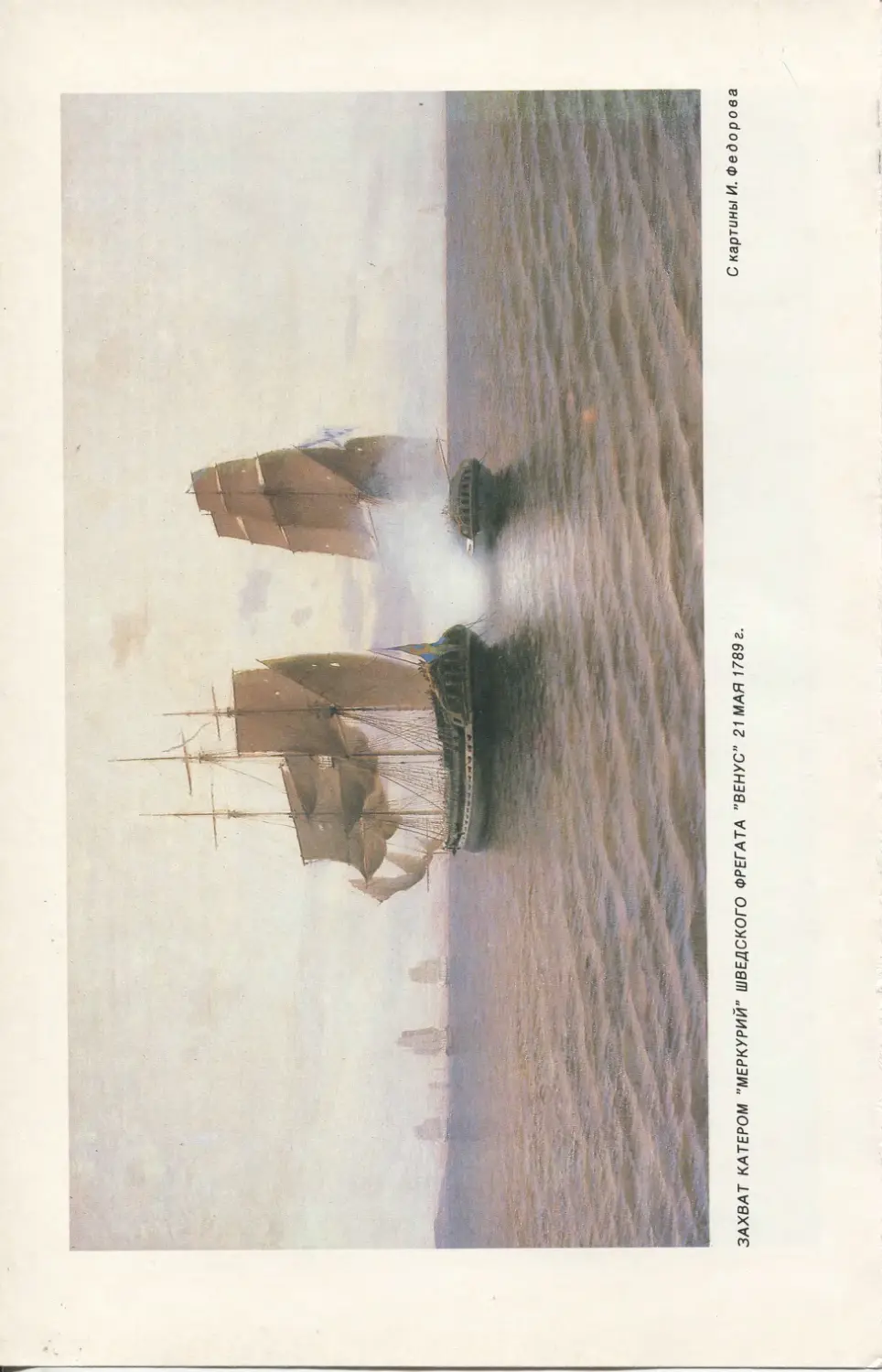

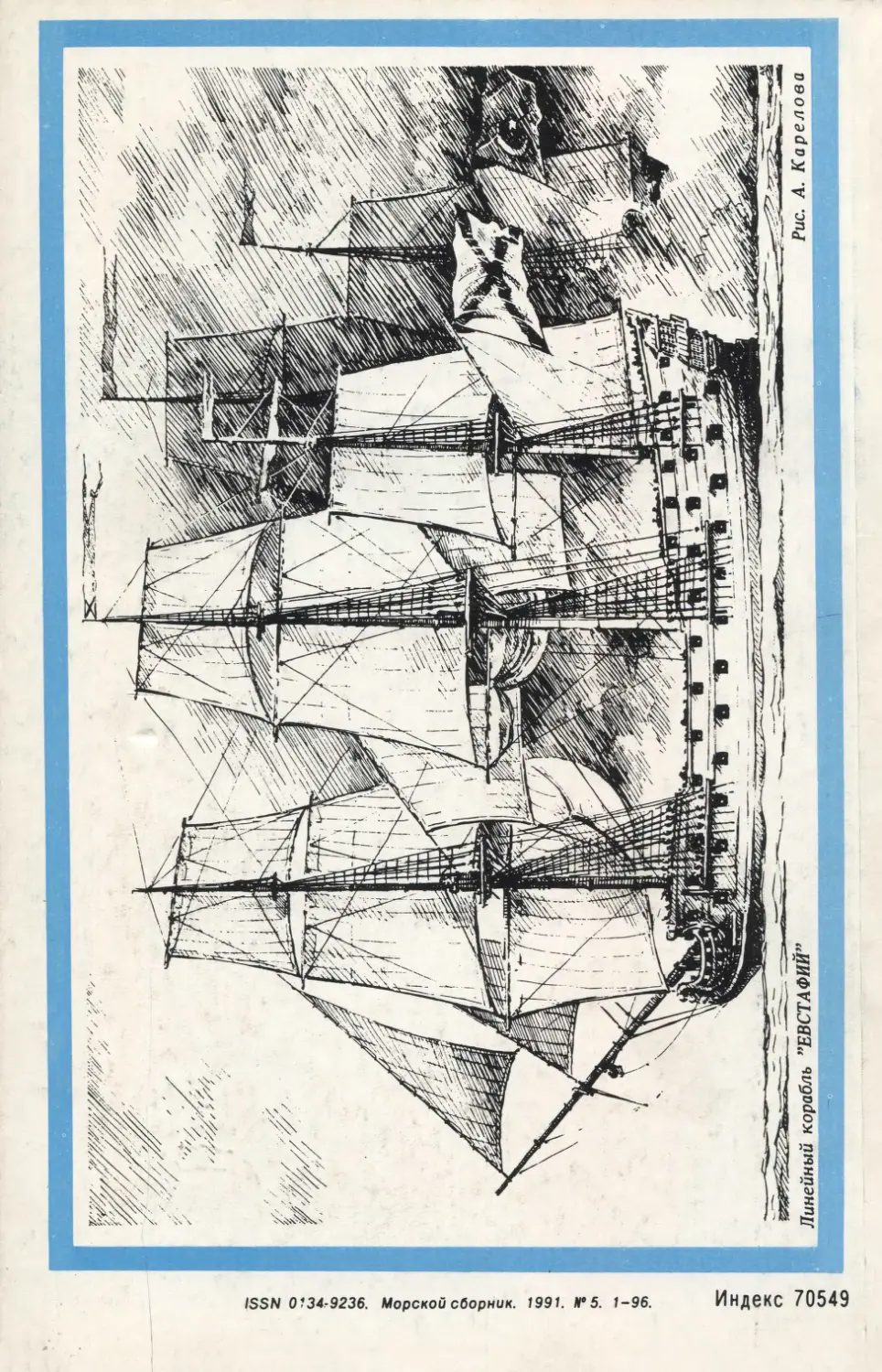

На цветных вклейках:

Галерея российских флотоводцев. А. И. Нагаев 32

Между с. 64—65

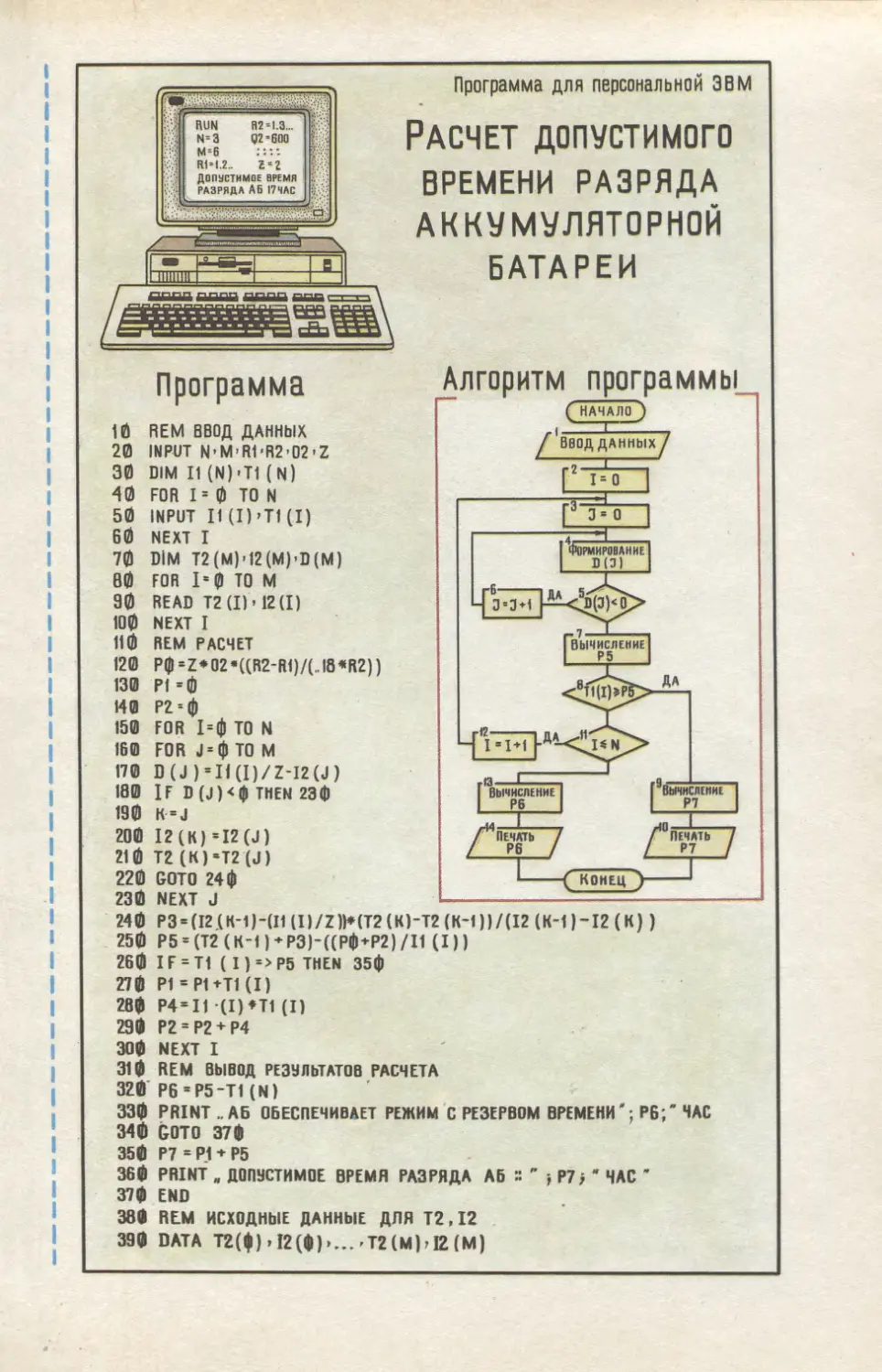

Н. Турусов. Расчет допустимого времени разряда

аккумуляторной батареи

Самолет базовой Патрульной авиации Р-3 «Орион»

Фрегаты типа «Маэстрале» ВМС Италии

Сдано в набор 22.03.91. Подписано к печати 29.05 91.

Формат 70х108'/,6 Бумага типографская № 1 Высокая печать

Усл. печ. л. 8,4 + вкл. »/2 печ. л., Усл. кр.-отт. 14,88. Уч.-изд л. 10.9.

Заказ 96Q Цена 80 коп.

Адрес ордена «Знак Почета» типографии газеты «Красная звезда»:

123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

<Морской сборник», 1991*

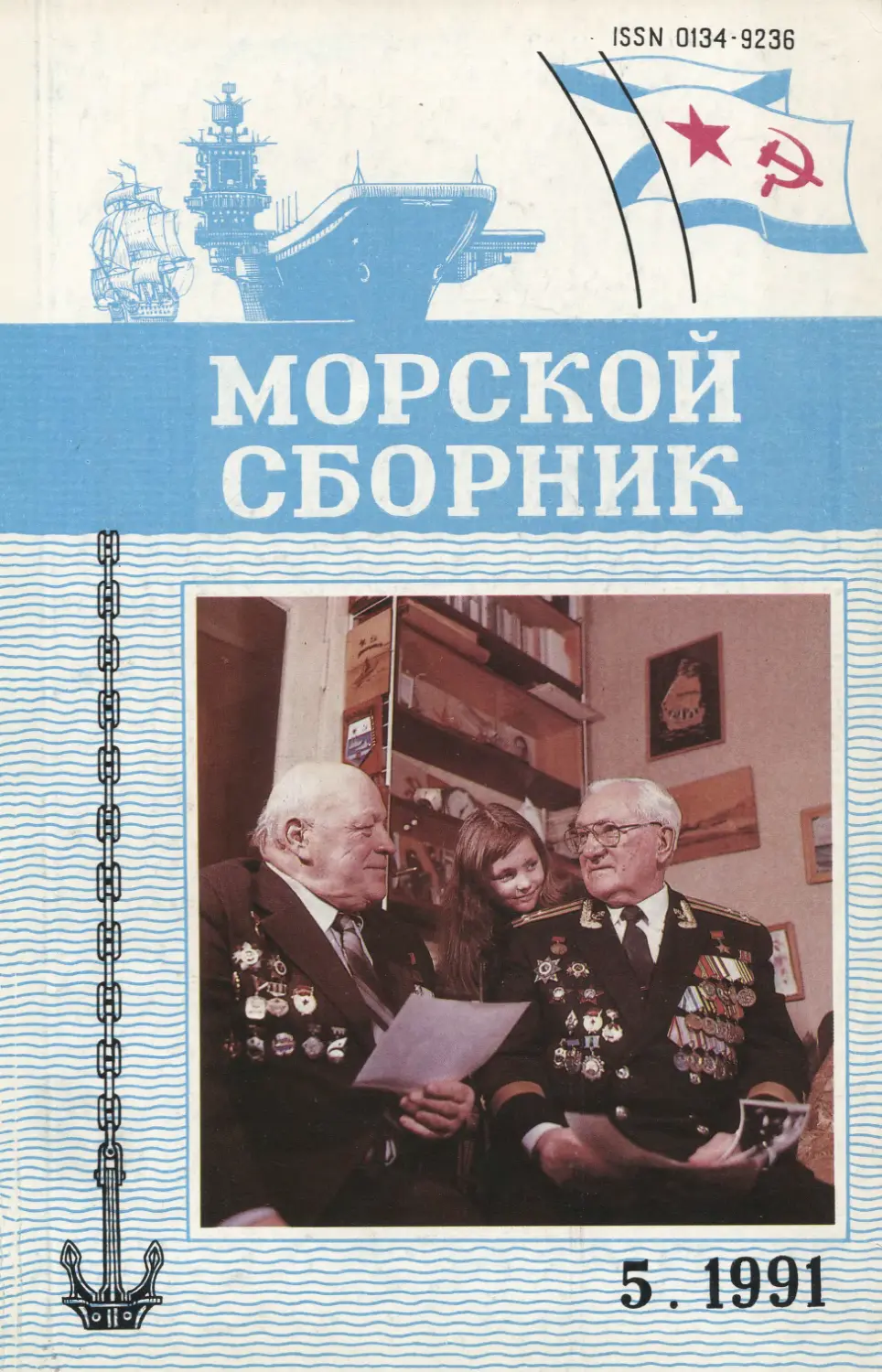

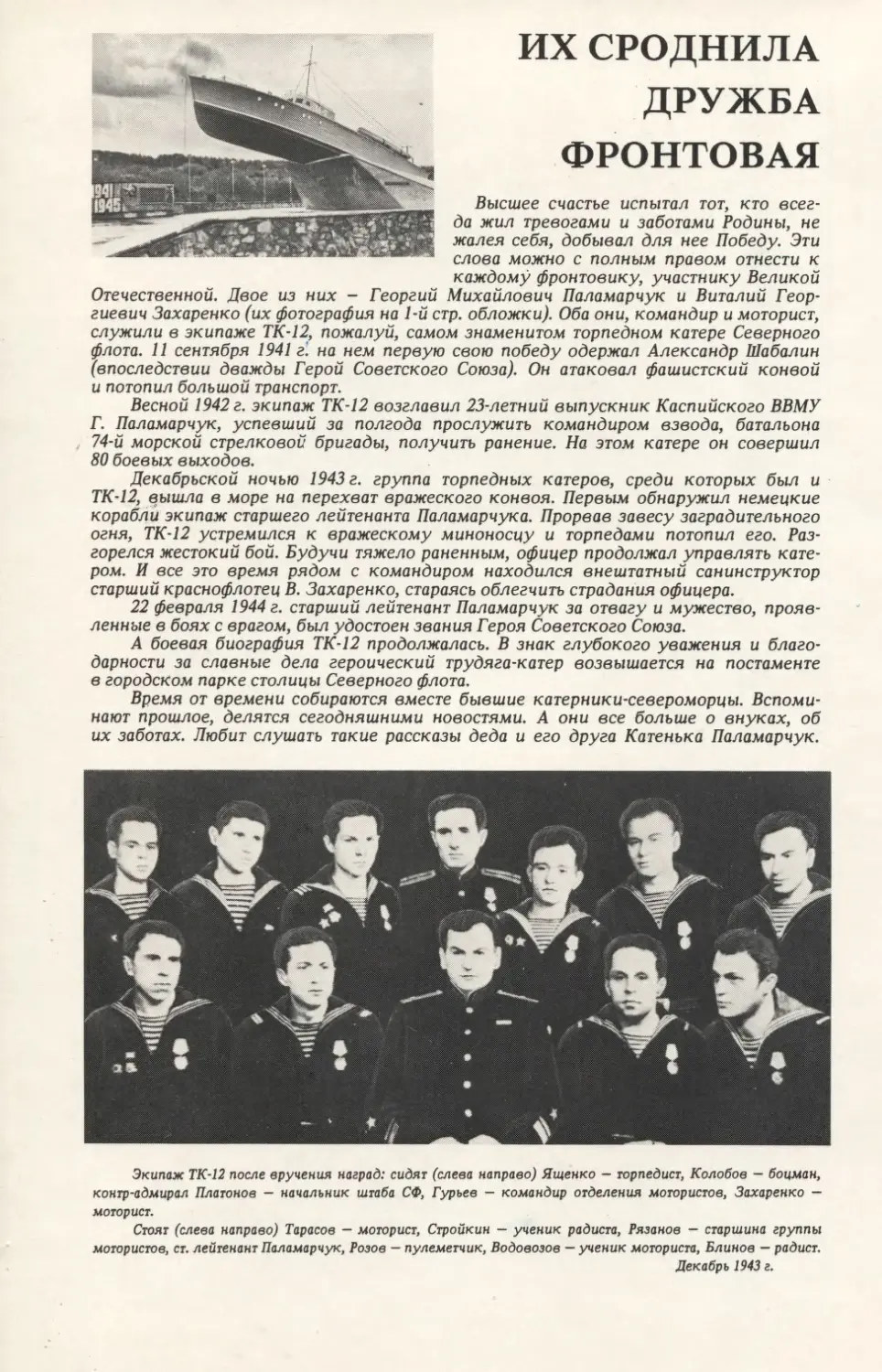

«ЩИТОМ СТРАНУ ПРИКРЫЛИ С МОРЯ»

Станислав ЗОЛ ОТЦЕ В

Как много песен время разметало...

Но высится по-прежнему одна,

звуча лавиной гнева и металла, —

ее зовут «Священная война».

Едва в эфире вострубит она,

каким бы сердце ни было усталым,

гы встанешь и посмотришь из окна:

неужто и твоя пора настала!

Нельзя забыть нам сорок первый год,

когда щитом страну прикрыли с моря.

...Пусть время песни новые поет,

но эту волны времени не смоют.

Над каждым кораблем звучит она

Напоминаньем, что стране нужна

морская честь и в наши времена.

...Грозою пахнет наша тишина.

1990 г.

Ольга БЕРГГОЛЬЦ

Капитану подводной лодкв

Грищ$нко

Подводная лодка уходит в поход

В чужие моря и заливы.

Ее провожают Кронштадт и Кроншпот

И встречи желают счастливой.

Последний привет с боевых катеров,

И вот уж нельзя разглядеть их.

И мы далеко от родных берегов,

И близко от славы и смерти.

Нас мало, мы горсточка русских людей

В подводной скорлупке железной.

Мы здесь одиноки средь минных полей

В коварной и гибельной бездне.

И вот над подлодкой идет караваи.

Груженный оружьем проклятым.

Ты врешь! Ни эсминцы твои, им туман

Тебя не спасут от расплаты»

Пора — торпедисты! И точно в упор

Вонзаются наши торпеды.

Республика, выполнен твой приговор

Во имя грядущей победы!

Подводная лодка обратно спешит,

Балтийское выдержав слово.

Ты долго ее не забудешь, фашист.

И скоро почувствуешь снова!

1942 а.

Неизвестный автор

МОРЯК

ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Я встретил его под Одессой, в степи.

Когда в бой пошла наша рота.

Он шел впереди, автомат на груди —

Моряк Черноморского флота.

В атаке лихой он пример нам давал,

А родом был сам из Ахтырки.

И ветер, знай, ленты сурово трепал

На черной его бескозырке.

«За Родину нашу круши их, братва! —

Пощады нет извергам, гадам!»

И первым ворвался он в гущу врага,

Работая крепко прикладом».

Я встретился с ним после боя в селе

В морском полевом медсанбате;

На докторском белом высоком столе

Лежал он в кровавом бушлате.

Тринадцать ранений хирург насчитал,

Две пули засели глубоко;

В бреду черноморец-моряк повторял:

«Раскинулось море широко.*»

А после он тихо меня попросил:

«Быть может, заедешь в Ахтырку.

Жене передай мой прощальный привет,

А сыну отдай бескозырку..»

1943 z.

Александр ГОВОРОВ

Николай ПАНОВ

Памяти безвестных героев

Под рукою — вода.

Под другою — вода.

И направо — беда.

И налево — беда.

Третий час

По бескрайней воде на маяк.

Выбиваясь из сил,

Выгребает моряк.«

...«Вот сейчас бы,

Сейчас бы на землю упасть.

Дно достать бы,

Хоть кончиком пальца достать...»

Но направо — вода.

И налево — вода.

Вдруг вдали показались.

Как призрак, суда.

Там замечен моряк.

Там сигналят о нем:

«Человек — за бортом!»

«Человек — за бортом!»

Шлюпка мчится к нему...

Отшатнулся моряк —

Черной свастикой бьется,

Извивается флаг.

И рванулся моряк

И, на солнце взглянув,

На глазах у врагов

Завернулся в волну...

А направо — вода.

И налево — вода».

Даже имя его

Не узнать никогда.

1961 г.

БАРЕНЦЕВО МОРЕ

У длинных пушек меловой окраски

Снаряды подают из погребов.

На головах у комендоров каски.

Как шляпки фантастических грибов.

И грянул залп! Раскат слепящих зарев

Рванулся болью в уши и глаза.

И грянул залп, как молния ударив!

И грянул залп! И снова грянул залп!

Вставали вражеских снарядов всплески.

Осколков смерч над мачтой пролетел.

Но точны в дымном орудийном блеске

Движенья сильных мускулистых тел.

У аппаратов, у щитов орудий

Забыты споры, разговоры, смех.

Такая ненависть вздымала груди.

Что тесен стал тулупов жарких мех...

— Огонь! — И сталь пудового снаряда

Подхватывала жесткая ладонь.

Распахивал замок товарищ рядом.

— За Родину Советскую! Огонь!

— Накрытие! — И силуэт белесый

Как будто раскрывает черный зонт.

Укрытый бурой дымовой завесой.

Противник убегал за горизонт.

И в наплывающем полярном мраке

блестели волны, как багровый лак.

По океану плыл огромный факел,

И тлел на гафеле фашистский флаг.

А комендоры новой цели ждали.

Блестели пушки ледяной корой...

Но, скрывшись в снеговой туманной дали,

От боя отвернул фашист второй.

1945 г.

Станислав ЗОЛОТцЕВ

МОРСКОЙ ОБЫЧАЙ

На воду — венки! На воду венки... В море вышли мы не за добычей.

Сжаты кулаки. Взгляды — как штыки. На воду венки: таков обычай.

Встала молодежь и фронтовики. Сбавила машина обороты.

С борта корабля на воду венки — дань героям Северного флота.

Здесь они приняли самый первый бой. В цель палили первые торпеды.

В этой глубине серо-голубой загорелся первый луч Победы.

Стылая вода, вечные пласты венчаны с отвагою людскою.

На воду венки, вешние цветы, лентой перевитые морскою.

Бьется над водой сумрачный гудок. Траурно флаг спущен на флагштоке.

Брызги жгут лицо, словно кипяток. Ветер треплет волосы жестокий.

Вот уже венки скрылись в стороне. Руки от канатов коченеют.

Только за кормой в стылой глубине звезды бескозырок пламенеют...

1990 г.

ПОСТРАДАВШИХ

СУДЕБ СЛЕДОПЫТ

..Ло нашелся средь житейских дебрей,

Кто от равнодушия не дремлет,

пострадавших судеб следопыт.

А. Туляков

ПОД утро белесая дымка, окутавшая океан, начала рассеиваться. Вскоре

проступили контуры острова. На корабле прозвучал сигнал.

— На траверзе — остров Шумшу, — известили по трансляции. На палубе

вытянулась шеренга моряков.

Здесь всегда отдают воинские почести. Имя Героя Советского Союза. П.

Ильичева увековечено в названиях поселков, улиц в городах Приморья и Камчатки. Моряк

ушел в десант в августе 1945 года. Океанские просторы бороздит БДК «Петр

Ильичев». В кубрике по-флотски аккуратно заправлена койка Петра Ильичева.

Ильичевцами зовут и членов экипажа. Его именем на родной Омщине названы

пионерский отряд, улица, родной колхоз. Омская студия телевидения сняла

посвященный Ильичеву фильм «Ему было восемнадцать».

Имя героя, как говорится, сегодня на слуху, а вот о подвиге моряка до недавних

пор мало что было известно. Только благодаря многолетнему поиску офицера А. Грит-

ченко подробности, связанные с ратными делами героя, стали достоянием

современников.

Вот как это было. Пути-дороги военного журналиста привели Александра

Александровича на Тихоокеанский флот. Здесь Гритченко и довелось познакомиться

с уникальным документом. Речь в нем шла о боевых действиях против японских

милитаристов на Шумшу, самом северном из островов Курильской гряды. Здесь же

упоминалось и о подвиге двух тихоокеанцев ь ожесточенном бою за высоту. Когда

все возможности подавить огонь вражеского дота были исчерпаны, коммунист

старшина 1-й статьи Николай Вилков грудью закрыл амбразуру, откуда поливало

десантников смертоносным огнем. Но по поднявшимся в атаку морякам хлестнули

пулеметные очереди из второй амбразуры дота. Спасая жизнь товарищей, другой моряк

повторил подвиг Вилкова. Имя матроса в донесении не называлось. Старшине 1-й

статьи Н. Вилкову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. След

другого героя затерялся.

Александр Гритченко сам до последнего дня войны сражался на фронте, не

раз смотрел смерти в глаза. Сколько братских могил и одиноких холмиков, куда

легли безымянные герои, хранила его память. И вот новая встреча с войной, теперь

на Курилах, и вновь безвестная судьба...

Поиски длились несколько лет. Постепенно вырисовывалась картина боя за

высоту. Рассказы очевидцев, найденные документы позволили доподлинно установить

имя того самоотверженного бойца.

Когда не осталось никаких сомнений, Гритченко выступил в газете с очерком

о подвиге комсомольца матроса Петра Ильичева. Но и после этого офицер не

успокоился. Как только выдавалась свободная минутка, он садился за письма,

ходатайствовал о награждении моряка, обращался в различные инстанции. Бывало, что

сталкивался при этом с непониманием, бюрократическими отписками. Его настойчивость

вызывала раздражение у иных столоначальников. Но фронтовик твердо стоял на своем.

Почти десять лет пришлось потратить на то, чтобы добиться справедливости. И вот

в 1958 году Указом Президиума Верховного Совета СССР тихоокеанцу Петру

Ивановичу Ильичеву за героизм и мужество в боях с врагами было посмертно присвоено

высокое звание Героя Советского Союза. Приморское издательство вскоре выпустило

книгу А. Гритченко «Путь к подвигу» о жизни бесстрашного моряка.

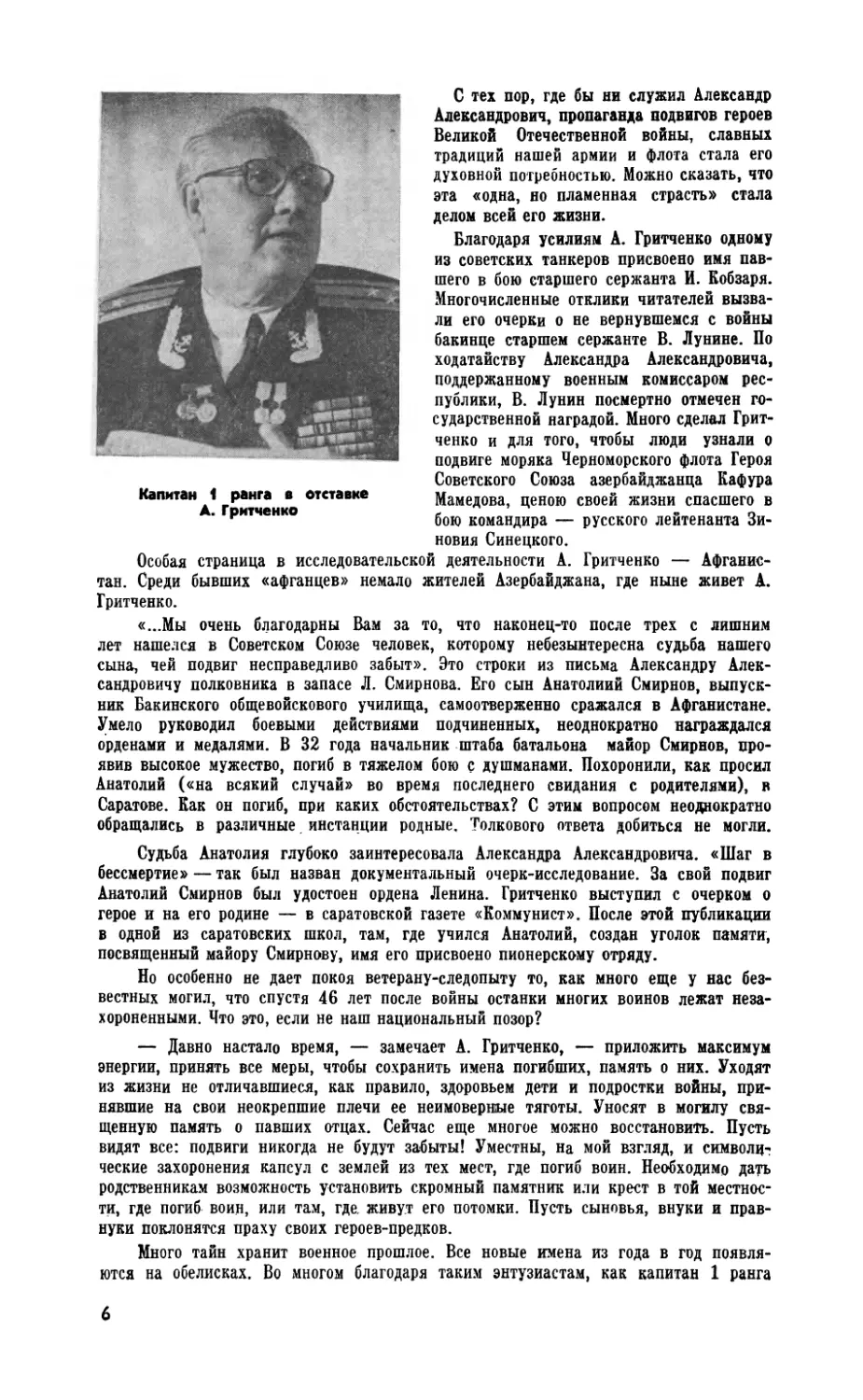

Капитан 1 ранга в отставке

А. Гритченко

С тех пор, где бы ни служил Александр

Александрович, пропаганда подвигов героев

Великой Отечественной войны, славны!

традиций нашей армии и флота стала его

духовной потребностью. Можно сказать, что

эта «одна, но пламенная страсть» стала

делом всей его жизни.

Благодаря усилиям А. Гритченко одному

из советских танкеров присвоено имя

павшего в бою старшего сержанта И. Кобзаря.

Многочисленные отклики читателей

вызвали его очерки о не вернувшемся с войны

бакинце старшем сержанте В. Лунине. По

ходатайству Александра Александровича,

поддержанному военным комиссаром

республики, В. Лунин посмертно отмечен

государственной наградой. Много сделал

Гритченко и для того, чтобы люди узнали о

подвиге моряка Черноморского флота Героя

Советского Союза азербайджанца Кафура

Мамедова, ценою своей жизни спасшего в

бою командира — русского лейтенанта

Зиновия Синецкого.

Особая страница в исследовательской деятельности А. Гритченко —

Афганистан. Среди бывших «афганцев» немало жителей Азербайджана, где ныне живет А.

Гритченко.

«...Мы очень благодарны Вам за то, что наконец-то после трех с лишним

лет нашелся в Советском Союзе человек, которому небезынтересна судьба нашего

сына, чей подвиг несправедливо забыт». Это строки из письма Александру

Александровичу полковника в запасе Л. Смирнова. Его сын Анатолиий Смирнов,

выпускник Бакинского общевойскового училища, самоотверженно сражался в Афганистане.

Умело руководил боевыми действиями подчиненных, неоднократно награждался

орденами и медалями. В 32 года начальник штаба батальона майор Смирнов,

проявив высокое мужество, погиб в тяжелом бою с душманами. Похоронили, как просил

Анатолий («на всякий случай» во время последнего свидания с родителями), в

Саратове. Как он погиб, при каких обстоятельствах? С этим вопросом неоднократно

обращались в различные инстанции родные. Толкового ответа добиться не могли.

Судьба Анатолия глубоко заинтересовала Александра Александровича. «Шаг в

бессмертие» — так был назван документальный очерк-исследование. За свой подвиг

Анатолий Смирнов был удостоен ордена Ленина. Гритченко выступил с очерком о

герое и на его родине — в саратовской газете «Коммунист». После этой публикации

в одной из саратовских школ, там, где учился Анатолий, создан уголок памяти,

посвященный майору Смирнову, имя его присвоено пионерскому отряду.

Но особенно не дает покоя ветерану-следопыту то, как много еще у нас

безвестных могил, что спустя 46 лет после войны останки многих воинов лежат

незахороненными. Что это, если не наш национальный позор?

— Давно настало время, — замечает А. Гритченко, — приложить максимум

энергии, принять все меры, чтобы сохранить имена погибших, память о них. Уходят

из жизни не отличавшиеся, как правило, здоровьем дети и подростки войны,

принявшие на свои неокрепшие плечи ее неимоверные тяготы. Уносят в могилу

священную память о павших отцах. Сейчас еще многое можно восстановить. Пусть

видят все: подвиги никогда не будут забыты! Уместны, на мой взгляд, и

символические захоронения капсул с землей из тех мест, где погиб воин. Необходимо дать

родственникам возможность установить скромный памятник или крест в той

местности, где погиб воин, или там, где, живут его потомки. Пусть сыновья, внуки и

правнуки поклонятся праху своих героев-предков.

Много тайн хранит военное прошлое. Все новые имена из года в год

появляются на обелисках. Во многом благодаря таким энтузиастам, как капитан 1 ранга

в отставке Гритченко, Недаром за заслуги в военно-патриотическом воспитании он

награжден знаком А. П. Гайдара, кстати, первым в Азербайджане. Активный

общественник ведет большую переписку с семьями воинов, участниками боев,

родственниками погибших, оказывает им посильную помощь, делает все, чтобы достойно

увековечить память малоизвестных героев. Гритченко старается привлечь к

оборонно-массовой работе и своих соратников — ветеранов, использовать их

огромный жизненный опыт.

Теперь Гритченко известный в Азербайджане человек — член Центрального

комитета ДОСААФ республики. Четверть века начальник его нештатного отдела

военно-патриотического воспитания. Он нередко бывает в комитетах, школах, клубах

оборонного общества республики, стремится глубоко вникнуть в воспитательную,

учебную и спортивную работу, оказать помощь первичным организациям. Его

публичные выступления в Нахичевани, Таузе, Евлахе, Шамхоре, Акстафе и других

городах и сельских местностях республики всегда запоминаются надолго. Он

широко использует художественную литературу, документальные свидетельства:

фотокопии наградных листов, боевые и политические донесения, военные сводки Совинформ-

бюро, письма воинов с фронта, фрагменты кинодокументов. Это придает

выступлениям высокую степень достоверности, аргументированности. Именно поэтому его

яркие, запоминающиеся беседы привлекают много людей. Автору этих строк

довелось присутствовать на некоторых из них. Обращала на себя внимание наряду

с документальностью сила эмоционального воздействия на аудиторию, которая

лежит, как мне кажется, в правде жизни, глубоко патриотической целеустремленности

человека. Многое, о чем говорит оратор, выстрадано, пережито на войне им лично.

Александр Александрович воевал на Черном и Азовском морях, участвовал в

освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Австрии. Победный май

встретил в Вене.

Чутко реагирует ветеран и на острые вопросы сегодняшнего дня. Не мог он

остаться равнодушным к событиям в Сумгаите, Нагорном Карабахе, в Баку. Знание

обстановки, национального характера, местных обычаев и традиций, доброе

отношение к представителям любой национальности помогают найти верный тон,

придают выступлениям убедительность.

За заслуги в лекционной и печатной пропаганде, активное участие в военно-

патриотическом воспитании молодежи ветеран неоднократно награждался Почетным

знаком ЦК ДОСААФ СССР. Ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры

Азербайджанской ССР»,

Присмотришься к Александру Александровичу, будто и не уходил на пенсию.

Вот и собственный сын вырос и, как отец, стал офицером флота. Благородное дело,

коим занят ветеран журналистики, вносит прилив бодрости и душевную

уравновешенность. Сознание выполненного долга дает все новые и новые импульсы поиску.

Засиживаться особенно не приходится. Прежде он посмеивался над теми, кто

пытался искусственно отодвинуть старость, нередко сопутствующую ей немощь физическую.

Со временем же убедился сам, что, ставя перед собой задачу и определяя срок

выполнения ее, находил в себе и силы, и неисчерпаемую доброту, сострадание и

милосердие. Чувства эти не могут не подвигнуть человека на конкретные действия.

Вот и раскрыли мы маленький секрет, неизбывную мечту в поиске

ученых-геронтологов чудодейственного эликсира жизни или механизма нестарения, по крайней мере

преждевременного. А ведь его примеру могли бы последовать многие ветераны

войны, которые, к великому сожалению, поддаются слабостям и хворям, нередко закан-

чшвают свой век скучно, неинтересно, жалуясь постоянно на невзгоды, докучая

унылым существованием своим близким, друзьям. У А. Гритченко немало

последователей, учеников. Это придает уверенность, что благородное предприятие не

заглохнет, не иссякнет стремление новых энтузиастов восстановить незаслуженно

забытое имя, помочь родственникам в поисках пропавшего без вести воина, сохранить

могилы, не дать кануть в Лету тем, кто в ненастную годину спас Родину.

Капитан 1 ранга в запасе Ю. МОРОЗОВ

Взгляд на проблему

ФАНЕРНАЯ ПЕРЕГОРОДКА

И БЕТОННЫЕ БАРРИКАДЫ

Что значат они в жизни офицера

Таллиннской ВМБ?

ВПЕРВЫЕ я побывал в Таллинне

лет 15 назад, и с тех пор

Эстония у меня ассоциируется с неким

сказочным уголком. В те годы многие

офицеры стремились закрепиться в

ухоженной, культурной Прибалтике, как

говорится, на веки вечные. Стекались на

благодатную землю и уволившиеся в

запас. Ведь уровень жизни здесь по

сравнению с многими регионами России был

значительно выше. Однако в последние

годы ситуация резко изменилась.

Мощные национальные движения

повели триумвират республик,

расположенных у Балтийского моря, к

независимости любой ценой. Для

русскоязычного населения, а для военнослужащих

и офицеров запаса в первую очередь,

Прибалтика перестала быть местом

притяжения. Скорее, наоборот. И в полный

рост встал вопрос: как жить, а точнее,

как выжить здесь офицеру и его семье?

Признаюсь, собирался я на сей раз

в дорогу не без некоторого внутреннего

трепета: о Прибалтике говорили и

писали всякое. Мне же хотелось узнать

главное — как живет-может в Таллинне

типичный морской офицер, какие

проблемы волнуют его семью, какой ему

видится пе; .'ктива.

Случай свел меня с лейтенантом

Александром Батыловым. Довелось

побывать и у него в гостях.

— Конечно, мы с Викторией надеемся

на лучшее, — размышлял вслух за

чашечкой кофе Батылов. — Но пока моя

семья, если честно, держится только

благодаря помощи родителей.

Наша беседа, не задержавшись на

политических и национальных аспектах,

легко перешла к экономическим и чисто

бытовым. Это понятно: что больше

волнует людей, о том они и говорят.

Александр не мог вспомнить за все девять

месяцев жизни в Таллинне ни одного

сколь-нибудь значительного случая,

свидетельствующего о плохом отношении к

нему со стороны эстонцев. Разве что

как-то в трамвае какая-то девушка на

просьбу продать талон на проезд не

удостоила его даже ответом. Но

Батылов не уверен, была ли она эстонкой.

Ничего негативного не мог припомнить

и заглянувший «на огонек» его

однокашник лейтенант Евгений Шевелев.

До поездки в Таллинн мне казалось,

что стоит там на улице появиться

человеку в форме, как он сразу же

услышит: «Оккупант!» А может, и похлеще.

Убедился: офицеры, мичманы,

старшины и матросы ходят по городу так же

свободно, как в Рязани или Челябинске.

— Только с эстонским языком

трудно, — заметила Виктория. — В нем

такие непривычные гласные!

Она учится на третьем курсе

Калининградского университета, приехала к

мужу ненадолго, оставив двухлетнего

Кирилла у бабушки. В первую очередь,

как я заметил, Викторию волновали не

столько языковые, сколько

экономические, а точнее, житейские проблемы.

Впрочем, они сегодня повсюду вышли

на первое место не только для жен, но

и для самих офицеров. Тем более в

Эстонии, где правительство республики

проводит самостоятельную политику

перехода к рынку. В минувшем году цены

на товары первой необходимости резко

подскочили, затем они поднялись еще

выше. Подорожали и промышленные

товары. Карточки покупателей и талоны с

нынешнего года выдаются всем

офицерам и мичманам. Получают они и

продовольственные пайки по месту службы.

Правда, в этом простом деле не все

совершается по уму. Так, офицеры и

мичманы, служащие на берегу, прина.

сят свой бесплатный паек в семью. А

плавсостав проедает его на корабле.

Получается, что в этом случае семья

обеспечивается хуже. Есть и заказы на

продовольствие. Но военторг поставляет его

почему-то по ценам, установленным в

Эстонии. А ведь офицерам в отличие от

работников республиканских

предприятий и учреждений денежное

довольствие не корректируется в связи с

подорожанием продуктов питания в

республике 1. И тут надо признать, что тыл

Балтийского флота проявлял явную

несправедливость по отношению к

офицерам и мичманам, служащим в Эстонии.

Республика ввела дотации. На

каждого ребенка и пенсионера, я том числе

и на офицеров запаса, по 30—40

рублей. С 1 марта проводится индексация

жизненного уровня. В соответствии с

ней повышается и зарплата.

Установлен ее минимум: для людей со

средним образованием — 200, с высшим —

300 рублей. Вот лишь один пример

заботы республики о своих служащих. В

Таллиннской полиции постовой получает

500 рублей в месяц. Потолок его

зарплаты — до 1000 рублей. На

военнослужащих дотации, разумеется, не

распространялись.

Понятно, почему основная масса

кадровых военных вместе со своими

семьями оказалась в Эстонии за чертой

бедности. Финансовая служба

Министерства обороны не делала между теми,

кто служит в Таллинне, и теми, кто,

к примеру, в Калининграде, никаких

различий. И вот уже жены офицеров,

работающие на республиканских

предприятиях и в учреждениях, обгоняют

мужей по сумме зарплаты — сразу на

200 рублей. В несравненно более

худшем положении, чем офицеры и

мичманы, оказались рабочие и служащие

флотских предприятий и учреждений.

Так, ателье военторга в Таллинне

укомплектовано лишь на 50 %. Здесь

швея-мотористка получала за свой труд,

зачастую без выходных, 110 рублей в

месяц. В основном на энтузиазме

держатся работники детских садов,

библиотек, музея, гостиниц, Дома офицеров,

матросского клуба... Из-за

прогрессирующего некомплекта приходится собирать,

как говорится, с бору по сосенке.

Например, перед выходом в море экипаж

гидрографического судна доукомплекто-

1 Материал готовился в марте, до

всесоюзной реформы цен.

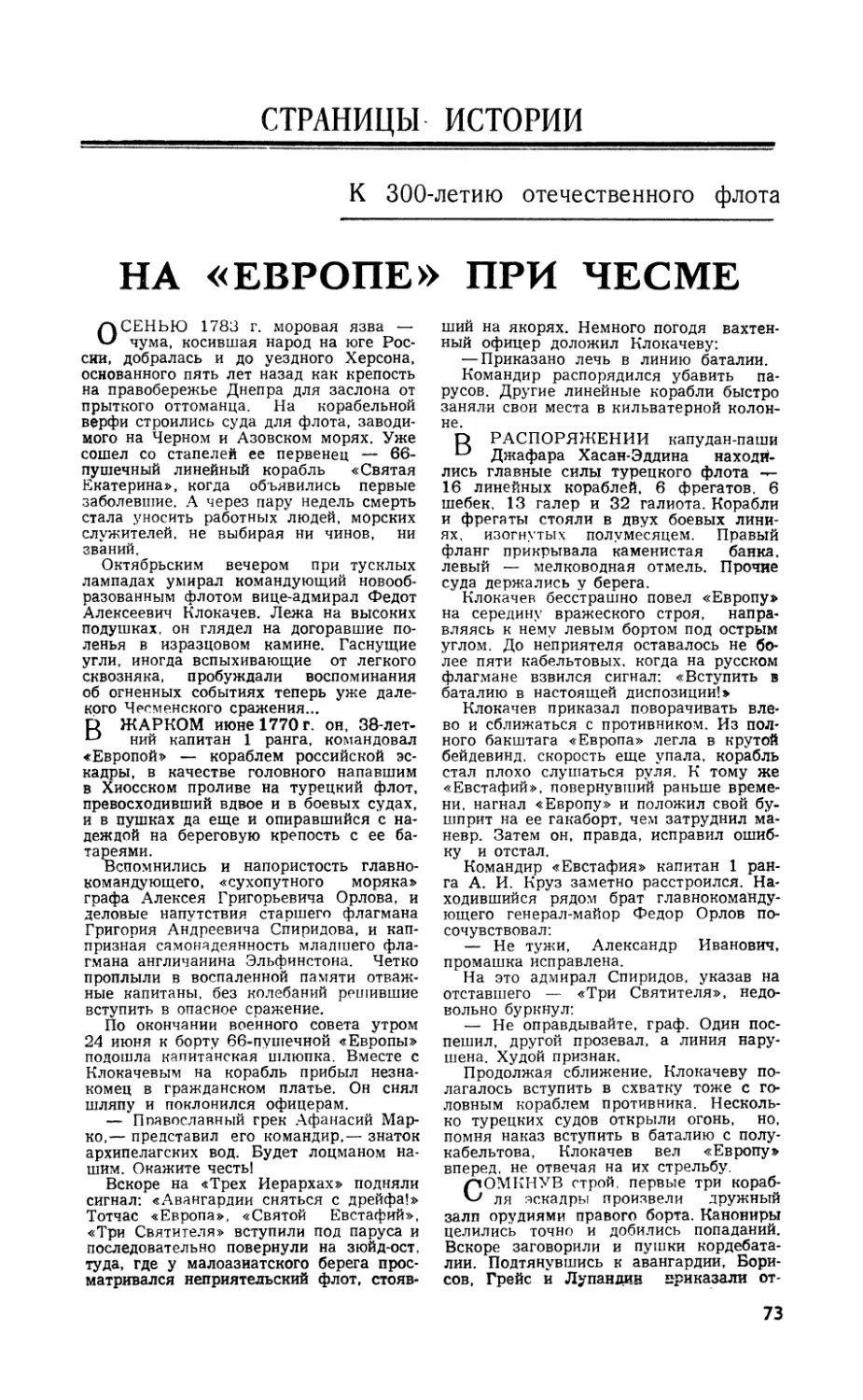

Детские рисунки на баррикаде у Дома

правительства лишний раз

подчеркивают: такие заборы —это несерьезно.

вывается за счет других коллективов.

Кто в этом больше виноват? Республика?

Центр? Когда-то мы наверняка это

узнаем. Но ведь несколько месяцев из-за

разногласий между политиками

страдали люди.

Комната, предоставленная Батыловым

в общежитии, аккуратная, даже уютная,

несмотря на то, что мебели в ней почти

нет. Одна стена — фанерная.

— Эту стенку сами сделали, —

заметив мой взгляд, говорит Александр. —

Одна большая комната была

превращена в две маленькие. За перегородкой

живет сосед. Но и на том спасибо. Хоть

снимать квартиру не приходится. Да мы

бы и не смогли. Мне лично пришлось

бы жить на корабле, а при приездах

Виктории снимали бы номер в

гостинице.

Я осторожно потрогал рукой

хрупкую перегородку. И вспомнились

баррикады из гранитных кубов и бетонных

блоков, перегораживающие подъезды к

Вышгороду и Дому правительства.

Сколько же усилий тратится у нас на

возведение стен, которые никому не

нужны! И как не хватает средств и

возможностей для строительства так

необходимого здесь жилья.

Для военнослужащих в Эстонии

жилье стало проблемой особой. Несмотря

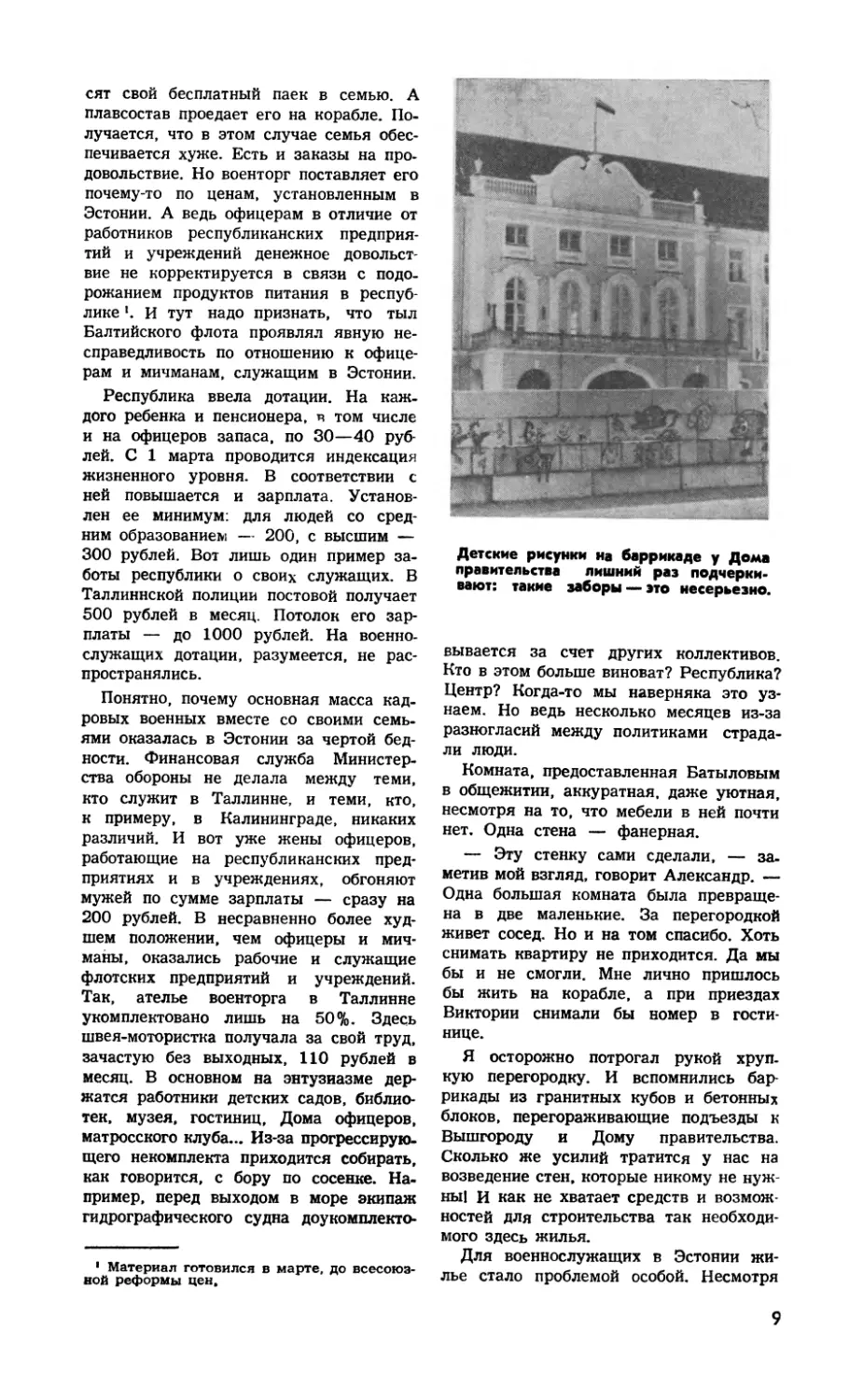

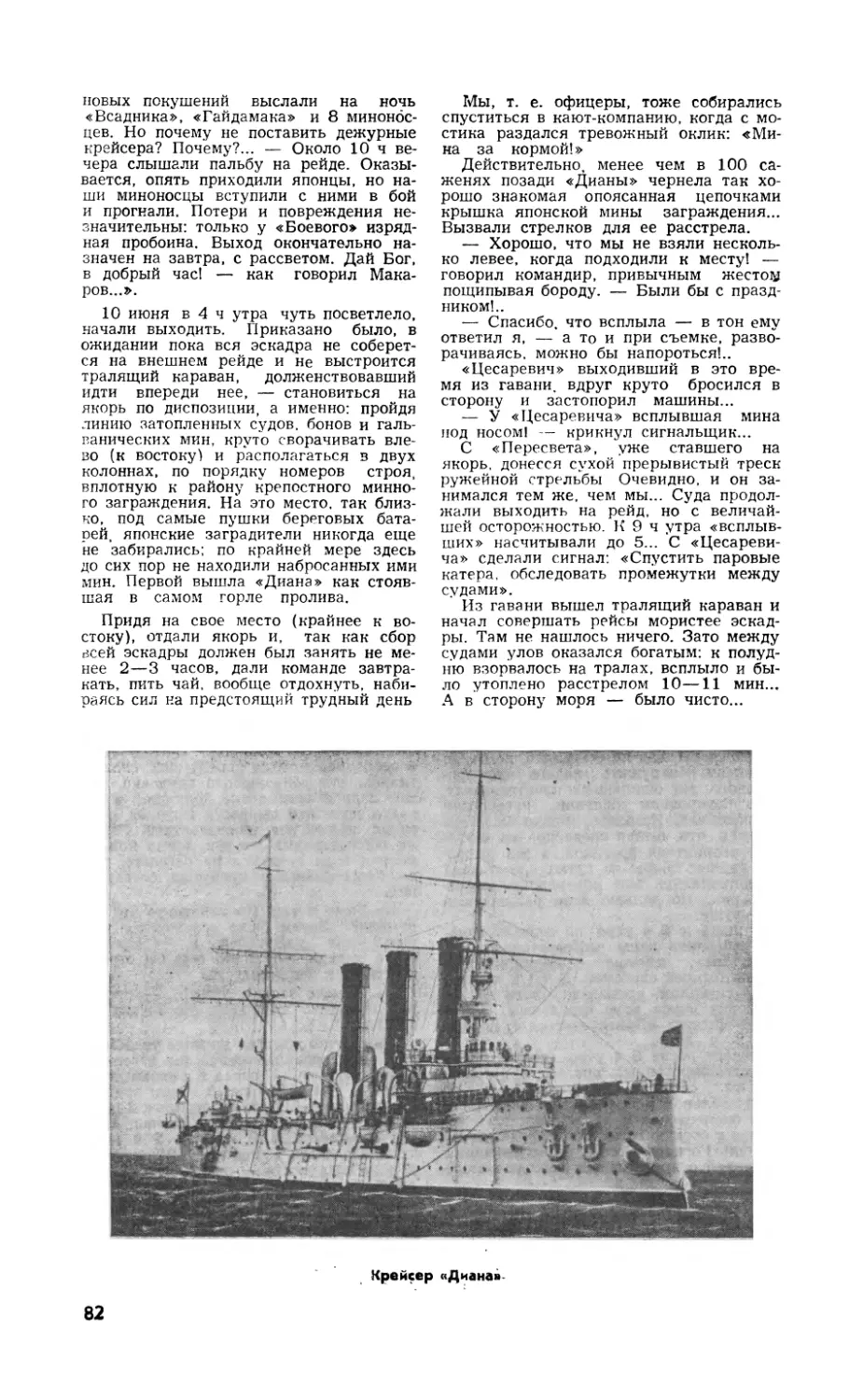

Виктория и Александр Батыловы

на то что Военно-Морской Флот

своими силами построил здесь 94 жилых

дома, где есть 4234 квартиры, 54% их

оказалось в распоряжении местных

властей. Командир корабля

капитан-лейтенант А. Будкин рассказал мне, что

несколько лет назад даже

лейтенантов-холостяков обеспечивали отдельными

однокомнатными квартирами. Ныне в

основном из-за республиканских законов

в Эстонии около полутора тысяч семей

офицеров, мичманов и прапорщиков не

обеспечено жильем. А те, кто его

получает, «награждаются» лишь временной

пропиской на 3 года. «Временщиком»

стал даже народный депутат

Верховного Совета Эстонии капитан 3 ранга С.

Волков. Многие офицеры, имеющие

постоянную прописку, тоже чувствуют

себя неуверенно. Ведь при увольнении в

запас им придется пройти как бы

перерегистрацию в связи с получением

паспорта. А там штамп «Прописан

постоянно» ставят только тем, кто прожил в

Эстонии 25 лет, не достигшим же этого

возраста — только если родился в

республике.

,) Вот и живут офицерские семьи

вместе с Батыловыми в трехэтажной

казарме, переоборудованной под

общежитие. На этаже для 8—10 семей и 15

холостяков — 2 газовые плитки, один

общий матросский умывальник,

соответствующий туалет... По широкому

коридору бегают ребятишки. Их топот и

звонкие голоса гулко отражаются от

пустых углов и фанерных перегородок.

Что можно сказать, лишь со стороны

наблюдая такую картину? Крыша над

головой есть. Но какая под этой

крышей жизнь? Молодые люди из

последних сил хранят свое достоинство.

— Вы только не изобразите нас

совсем уж несчастными, — попросила

меня Виктория. — У сухопутчиков, я

слышала, гораздо хуже.

Да, могу заверить: морякам еще

повезло. Бывая в близлежащих

гарнизонах, они видят, в каких поистине

нечеловеческих условиях оказались семьи

мотострелков. Но это сравнение

помогает не всем. Лейтенанты продолжают

покидать флот. Из 27 однокашников

Батылова и Шевелева по

Калининградскому ВВМУ двое уволились в

запас. Практически же на каждом

корабле дивизиона, в котором служит Баты-

лов, есть офицер, подавший рапорт об

увольнении.

Что тому причиной?

— Я думаю, что мужчина должен

быть способен содержать семью, —

считает Виктория Батылова. — А пока

Сашиной зарплаты хватает только на

него самого. Мы же с Кирюшей живем

за счет родителей. Так долго

продолжаться не может. Конечно, если я

перееду в Таллинн, то работу всегда

найду. И Кирюша в детский сад будет

ходить. Я вам честно скажу, когда мои

сверстницы узнают, что я вышла замуж

за офицера, удивляются: «Кто же

нынче связывает свою судьбу с военным?»

— Действительно, женихи из нас

незавидные, — смеясь, соглашается

Евгений. — И служба тяжелая, и жизнь,

сами видите... В Прибалтике порой еще

встречаются и презрение, и ненависть

некоторых крайних националистов.

Правда, в Таллинне народ в основном

культурный.

Ясным, солнечным днем я прощался

с супругами Батыловыми. И хотелось

бы, чтобы их судьба была такой же

ясной и безоблачной. Чтобы лейтенантам

не довелось повторить путь тысяч

других молодых офицеров, мучительно

рвущих сегодня связи с флотом. От

души хотелось пожелать им не встречать

больше на своем пути ни фанерных

перегородок, ни бетонных баррикад. Но

не пожелал. Уж слишком утопичным

показалось бы такое пожелание сегодня

флотскому офицеру в Таллинне.

Капитал 2 ранга А. АНДРУЩЕНКО

10

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

от 22 апреля 1991 г.

№ 1837

О награждении орденами и медалями СССР

военнослужащих Вооруженных Сил СССР

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в

условиях, сопряженных с риском для жизни, НАГРАДИТЬ:

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

Макаревича Сергея Ефимовича —

мичмана

Манахова Евгения Вячеславовича —

матроса (посмертно)

Романко Виктора Васильевича —

старшего матроса (посмертно)

ОРДЕНОМ «ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО»

Ахметова Фаниса Фамильяновича —

старшего матроса

.Банникова Петра Алексеевича —

подполковника

Жаббарова Ихтиера Бахтиеровича —

матроса (посмертно)

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»

Валяева Юрия Ивановича — майора

Назарова Владимира Викторовича —

старшего лейтенанта

Янгирова Даниса Фаритовича —

старшего лейтенанта

МЕДАЛЬЮ УШАКОВА

Апатенко Владислава Валерьевича —

матроса

Нечепуренко Юрия Николаевича —

старшего матроса

Серебренникова Александра

Юрьевича — мичмана

Сегина Сергея Яковлевича — мичмана

Тургана Валерия Ивановича —

старшего мичмана

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»

Ломакина Владимира Ивановича —

капитана

Полупанова Петра Дмитриевича —

капитана

Постникова Александра

Владимировича — майора

Сапончика Владимира Ивановича —

майора

* * *

О присвоении воинских званий

офицерам, генералам и адмиралам Советской Армии

и Военно-Морского Флота

от 29 апреля 1991 г.

ПРЕЗИДЕНТ СССР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Присвоить нижепоименованным лицам

воинские звания:

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА

Аниканову Олегу Карповичу

ВИЦЕ-АДМИРАЛА

Алпатову Дмитрию Михайловичу

Гришанову Валерию Васильевичу

Еременко Анатолию Павловичу

КОНТР-АДМИРАЛА

Аладкнну Александру Ивановичу

№ 1853

Бочарову Владимиру Александровичу

Гаврилову Анатолию Васильевичу

Давыдову Анатолию Семеновичу

Доропгау Валерию Федоровичу

Зеленину Николаю Васильевичу

Попову Вячеславу Александровичу

Сивогракову Валерию Максимовичу

Смыслову Анатолию Степановичу

Шкирятову Олегу Тимофеевичу

ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА

Тихонову Юрию Константиновичу

ГЕНЕРАЛ МАЙОРА АВИАЦИИ

Соснину Василию Ивановичу

11

В Верховном Совете СССР

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР принял постановление о проведении в 1991 —

1994 гг. в четырех соединениях Военно-Морского Флота эксперимента по

комплектованию в добровольном порядке на контрактной основе должностей

матросов и старшин из числа военнослужащих, призванных в ряды Вооруженных Сил

в этом году. Контракт с моряками заключается сроком на два с половиной года,

но после не менее шести месяцев службы на флоте. При этом продолжается их

действительная срочная служба, но они получат ювышенное денежное

содержание, размер и порядок выплаты которого устанавливаются Кабинетом

Министров СССР. В случае расторжения контракта время службы по контракту в срок

действительной военной службы не засчитывается и они проходят указанный

срок службы.

Одновременно в Закон «О всеобщей воинской обязанности» внесены

изменения. Теперь срок действительной военной службы для матросов и старшин

ВМФ составит два года. Для лиц, имеющих высшее образование, — один год.

Однако на лиц, призванных осенью прошлого года, это постановление не

распространяется. В то же время министру обороны предоставлено право в случае

необходимости задерживать военнослужащих срочной службы на два месяца

сверх установленного срока.

Информация и комментарий

Ликвидирован пункт материально-технического обеспечения на о. Нокра в

Красном море. По просьбе редакции этот факт комментирует заместитель

главнокомандующего ВМФ по тылу вице-адмирал И. Г. МАХОНИН:

Для начала несколько слов о самом пункте. Он был образован на основании

советско-эфиопских межправительственных соглашений в 1978 г. на о. Нокра

архипелага Дахлак в Народной Демократической Республике Эфиопии.

Предназначен для обеспечения отряда кораблей ВМФ. выполняющих задачи в

Индийском океане.

Что представлял из себя этот пункт? Склады, судоремонтная база,

плавучий док, необходимая инфраструктура. Здесь базировались вспомогательные

суда, плавмастерская, суда поисково-спасательной службы и других. Из боевых

кораблей с июня 1988 г. имелся лишь артиллерийский катер.

Почему мы ушли с Дахлака? В основном из-за сложной внутриполитической

обстановки, которая вот уже несколько лет как переросла в ожесточенную

гражданскую войну. Все началось на севере НДРЭ — в провинции Эритрея, куда

входит и архипелаг Дахлак. Повстанцы, как известно, добиваются вывода этой

провинции из состава страны. В последнее время им удалось достичь

определенных успехов. Они взяли Асмару — столицу Эритреи, захватили портовый

город Массауа, где располагалась эфиопская военно-морская база. В этой связи

корабли из Массауа были передислоцированы на о.Нокра. Начались боевые

действия и на архипелаге. А это уже прямая угроза жизни наших моряков.

Небезопасными стали и переходы судов к острову. Их периодически обстреливали.

Поэтому руководство страны и флота приняло решение о ликвидации пункта. Мы

безвозмездно передали эфиопской стороне здания, сооружения, в том числе два

плавпричала, судоремонтную мастерскую и плавучий док подъемной силой 8,5

тыс.т. Личный состав возвратился на флоты.

Сообщения

«НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ВЫВОДЫ ПО ВОЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ ВМС

В ЗОНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА» — тема военно-научной конференции,

которая состоялась в штабе КЧФ. С докладом выступил командующий флотом

адмирал М. Хронопуло. Он проанализировал поэтапное боевое использование

многонациональных сил в рамках «воздушно-наземно-морской кампании»,

включающей проведение воздушной, наземной и морской операции против Ирака.

В обсуждении доклада приняли участие генерал-лейтенант авиации Н.

Фадеев, контр-адмиралы В. Соловьев и П. Святашов, генерал-майор В. Романенко,

капитаны 1 ранга В. Криванчиков, В. Папура, О. Сухопяткин, капитан 2 ранга

А. Филин.

Был проанализирован опыт подготовки и ведения боевых действий во

время войны на Ближнем Востоке. Участники конференции особо подчеркивали

роль профессионализма в овладении военной техникой, важность тыла,

значение разведки, действенность средств РЭБ, эффективность военной хитрости,

особенно скрытности, имитации и дезинформации. Обсуждались уроки боевых

действий многонациональных сил, которые можно и нужно использовать в

оперативной, тактической, боевой подготовке сил Флота.

12

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ Исполнительного совета Международной ассоциации

маячных служб состоялась в Париже с 22 по 24 апреля. В заседании участвовали

представители Великобритании, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Ирландии,

Канады, Кубы, Нидерландов, Нигерии, Норвегии, Саудовской Аравии, СССР,

США, Франции, Японии. Впервые в истории существования этой организации ее

вице-президентом был избран советский представитель — начальник Главного

управления навигации и океанографии МО СССР вице-адмирал Ю. И. Жеглов.

Визиты военных кораблей

ПЯТЬ ДНЕЙ ФРЕГАТ «БЕРГЕН» под флагом командующего

военно-морскими силами в Северной Норвегии контр-адмирала У. Томасена находился у

причала морского вокзала заполярного Мурманска.

За время официального дружественного визита прошли многочисленные

встречи гостей с местными жителями, представителями интеллигенции,

молодежи, советскими воинами. Норвежцы посетили исторические и памятные места

города, были участниками различных культурных и спортивных мероприятий.

Особый интерес у делегации экипажа фрегата вызвала поездка в Североморск,

встречи с советскими военными моряками знакомство с их жизнью и службой.

— Впервые в послевоенное время норвежские военные моряки получили

возможность побывать в базе Северного флота, — сказал контр-адмирал У. То-

масен. — Это знак того, что отношения между нашими странами не только

улучшились, но и стали более доверительными.

Такие встречи нужны, — отметил и командующий Северным флотом

адмирал Ф. Громов. — И чем чаще они будут, тем лучше мы станем знать друг

друга, легче будет решать возникающие между нашими странами проблемы.

В один из дней визита сотни жителей и гостей города-героя побывали на

норвежском военном корабле.

МАЛЫЙ ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ КОРАБЛЬ ВМФ СССР совершил заход

в порт Мальме. Пребывание советских военных моряков в этом крупном

деловом и культурном центре на юге Швеции продолжалось четыре дня и названо

здесь «визитом вежливости, дружбы и обаяния».

Программа встреч экипажа была насыщенной. В проведенных

мероприятиях (знакомство с местными достопримечательностями, прием на борту

корабля шведских военнослужащих и представителей общественности города), а

также в пресс-конференции, состоявшейся на МПК, приняли участие посол СССР

в Швеции Н. Успенский и военный атташе генерал-майор Г. Демурин.

Заход малого противолодочного корабля ВМФ СССР будет способствовать

улучшению взаимопонимания между нашими народами, и в частности между

военнослужащими СССР и Швеции, отметил начальник военно-морского района

Мальме Ян Викберг.

В благодарной памяти народа

ИСПОЛНИЛОСЬ 185 ЛЕТ со дня рождения одного из руководителей

обороны Севастополя в войне 1854—1855 гг. вице-адмирала В. А. Корнилова,

смертельно раненного в одном из боев за город. Памяти флотоводца был

посвящен вечер, состоявшийся в севастопольской Морской библиотеке. Выступившие

историк В. Егоренко, офицеры запаса В. Ми л о дан и В. Ингеров, библиограф

С. Заремба, методист библиотеки С. Карпова и другие рассказали собравшимся

о жизни и флотской службе прославленного адмирала, познакомили их с

различными экспонатами, документами, литературными произведениями,

фотовыставкой «К истории памятника Корнилову».

* * *

ИМЕНИ ЗАВОИКО. По решению исполкома местного Совета народных

депутатов улица с таким названием недавно появилась в дальневосточном городе

Аяне. Добрую память у дальневосточников оставил русский адмирал Василий

Степанович Завойко, чья биография содержит немало интересных фактов. Он jxb

дился в 1810 г. на Украине, в 17 лет отличился в Наваринском сражении и был

награжден орденом. В 1835—1838 гг. участвовал в двух экспедициях на

Камчатку и Аляску. В 1846 г. назначен начальником созданного по его инициативе

порта Аян, а спустя три года — камчатским военным губернатором и

командиром Петропавловского порта.

В августе 1854 г. Завойко успешно руководил обороной Петропавловска, а

через год — возглавил оборону и строительство Николаевского порта (ныне

Николаевск-на-Амуре ).

13

5 мая — День печати

ФЛОТСКАЯ МНОГОТИРАЖКА:

ОТ ЗАВИСИМОСТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

В ЭТОМ году средствам массовой

информации рекомендуется

полнее использовать в редакционно-изда-

тельском деле новые формы

хозяйствования (предусмотренные Законом о

предприятии), существенно расширить рек-

ламно-коммерческую деятельность,

смелее внедрять контрактную систему.

Приемлемы ли такие установки для

редакции и типографии флотской

многотиражки?

Сегодня, как известно, эти газеты

существуют на средства, выделяемые из

бюджета Министерства обороны. К

сожалению, такое финансирование не

может быть стопроцентно гарантированным

при рынке, когда потребуется выделить

дополнительные деньги на обновление

полиграфической базы, улучшение

социально-бытовых условий, повышение

оплаты труда рабочих и служащих

и т. п. А это означает, что соединение

может остаться без своей газеты.

Отсюда и возникла идея: попробовать

мобилизовать внутренние резервы,

поработать в условиях эксперимента. Суть

его — в создании приложения к газете

для населения гарнизона и реализации

части ее тиража через «Союзпечать».

А также в пересмотре некоторых

статей Положения о типографиях

многотиражных газет, запрещающих платную

деятельность, разрешенную, к примеру,

типографиям окружных (флотских)

газет. Конечно, для этого потребуется

регистрация газеты как печатного органа

гарнизона в местном Совете в

установленном порядке, что позволит ей на

основании Закона о печати обрести

статус юридического лица и открыть счет

в городском банке.

Начальник военно-политического

отдела соединения обратился в

вышестоящие инстанции с официальным

предложением: разрешить в течение года

перевести газету на новые условия

деятельности. То есть дать «добро» на

эксперимент, в ходе которого коллектив

редакции и типографии обязуется

выполнять не только весь объем работ,

предусмотренных Положением о

многотиражных газетах (в частности,

продолжать выпуск бесплатной газеты для

подразделений и кораблей соединения),

но также взять на себя расходы по

ремонту и содержанию полиграфического

оборудования за счет части средств,

заработанных в ходе рекламно-коммерчес-

кой деятельности.

Расчеты показали, что газета сможет

функционировать более эффективно без

некоторых устаревших ограничений. Не

так давно такие ограничения были,

например, сняты с деятельности культпрос-

ветучреждений армии и флота, которые

переводятся на новые условия

хозяйствования. Почему нельзя такие же

меры предусмотреть для военных

многотиражек? Если на предложение будет

получено принципиальное согласие,

инициативная группа, в состав которой

вошли представители командования,

политработники и журналисты, подготовит

проект устава и другие документы,

предусмотренные Законом о печати.

К сожалению, мы часто не

учитываем реалии сегодняшней жизни,

запаздываем в хозяйственно-экономической

деятельности с принятием решений, в

результате чего теряем или, скажем так,

недополучаем те средства, которые,

уверен, не оказались бы лишними.

Например, Министерство культуры

СССР уже два года назад перевело свои

учреждения на новые условия работы,

что обеспечило и увеличение

финансовых возможностей, и заполнение

вакантных прежде должностей. В то же время

военные учреждения культуры, в

которых только начинали об этом

размышлять, стали испытавать затруднения с

кадрами. Не хотелось бы, чтобы

подобное произошло с военными изданиями.

Что же конкретно даст коллективу

газеты изменение условий работы? В

первую очередь повысит

заинтересованность рабочих типографии, обеспечит

обновление материально-технической и

полиграфической базы и улучшение

условий труда. Если говорить о военных

журналистах, то они смогут приобрести

современную оргтехнику, другую аппа-

14

ратуру, необходимую для работы,

смогут получать вознаграждение за

подготовку своих материалов.

В конечном итоге, как нам кажется,

все это благотворно отразится и на

творческом процессе, и на качестве

публикаций и на эффективности газетных

выступлений. Заниматься и печатники,

и журналисты в основном будут тем же,

чем и раньше: выпускать газету»

печатать заказную продукцию. Но теперь

появится возможность публиковать

платные объявления и рекламу для

населения, выполнять заказы, доход от

которых использовать затем в интересах как

работников редакций, типографий, так и

производства.

Более рациональная загрузка

полиграфических мощностей потребует сие»

тематической профилактики и ремонте,

для чего можно будет, имея в свое**

распоряжении средства, приглашать на

договорных началах или по контрактам

нужных специалистов

Открыв счех в банке, коллектив

редакции вправе будет распоряжаться за-

работаннымк средствами по своему

усмотрению. Например, часть из них

выделить на закупку установки по

изготовлению клише, с чем сегодня надо

всякий раз обращаться в типографию,

находящуюся в другом городе, что

также требует средств и немалого времени.

Или на приобретение нового

оборудования взамен устаревшей техники,

которую, кстати, по срокам службы пора

уже списывать. На открытие новых

штатов или приглашение на работу по до-

товору, например, начальника

типографии, фотокора, которые в нашей газете

не предусмотрены.

Появится возможность шире

привлекать к сотрудничеству нештатных

авторов, военкоровский актив, выплачивая

им за публикации материалов авторские

гонорары, на что сегодня, как известно,

нет возможностей.

Нельзя не учитывать и конкретную

политическую ситуацию,

складывающуюся в гарнизоне. Городской Совет

недавно учредил свой печатный орган,

который, как отметила флотская газета,

е самого начал* взял курс на

огульную критику военных. Сегодня

городская газета еще не имеет своей

типографии и выходит от случая к случаю. Но

популярность ее из-за критической

направленности материалов растет. А

значит, повышается и спрос, в ближайшее

время редакция сможет обзавестись

собственной полиграфической базой и не

только, что называется, завоевать

рынок сбыта печатной продукции, но и

привлечь читателя на свою сторону.

Есть надежда, что наше флотское

руководство учтет все эти факторы и

специфику нашего положения и разрешит

военной многотиражке в порядке

эксперимента перейти на новые условия

деятельности.

Капитан 3 ранга В. ШЕРСТНЕВ,

корреспондент многотиражной газеты

сМорской сборник» поздравляет

УДОСТОВЕРЕНИЯ И ЗНАКИ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ

УКРАИНСКОЙ ССР» вручены сотрудникам газеты Краснознаменного Черноморского

флота «Флаг Родины» капитану 1 ранга Алексею Филипповичу Кравченко —

ответственному секретарю и капитану 2 ранга Дмитрию Ивановичу Чумаку —

начальнику отдела боевой и физической подготовки. Эти военные журналисты

по праву считаются правофланговыми флотской печати. Ей они отдали более чем

два десятка лет своей офицерской службы. В творческих биографиях А.

Кравченко и Д. Чумака немало общего. Азы журналистского мастерства они

получили во Львовском высшем военно-политическом училище, а их лейтенантская

юность прошла на Тихоокеанском флоте. Статьи, очерки передовых флотских

газетчиков всегда отличаются глубокой достоверностью, поднимают важные

проблемы службы личного состава, боевой готовности корабельных подразделений.

И для этого оба журналиста часто выходят в море, каждый из них побывал в

нескольких дальних походах.

Большим стимулом творческого роста газетчиков явилось и то, что в «Флаге

Родины» налажен постоянный контроль за работой каждого сотрудника, многое,

делается для повышения его активности. И уж если человек, как говорится,

выкладывается, то здесь находят достойные стимулы для поощрения. Одним из

ярких тому подтверждений является такой факт. В «Флаге Родины» трудится целая

группа заслуженных работников культуры республики. Среди них — Я. Князев,

В. Мельников, А. Марета, Г. Бутиков

Видимо, совсем не случайно «Флаг Родины» считается одной из лучших

среди окружных и флотских газет Бесспорное подтверждение тому — ценный

подарок министра обороны СССР, которым в этом году в честь Дня щечати

награжден ответственный редактор капитан 1 ранга Я. Князев.

15

Из нашей почты

Еще раз о престиже

и... квартире

БОЛЕЕ ГОДА назад в «Красной

звезде» было опубликовано мое

письмо. Тогда думалось, что что-то

изменится, но все осталось по-старому.

О себе. Я, капитан 1 ранга Бонда-

ренко Виктор Константинович, в ВМФ

с 1964 г. 18 лет прослужил на атомных

подводных лодках, из них 9,5 —

командиром корабля. В общей сложности

6 лет провел в море и в целом 9 лет

вне дома. В итоге своей службы в

плавсоставе потерял здоровье, остался без

квартиры.

На сегодняшний день в части, где я

прохожу службу, 83 человека не имеют

жилья, живут в общежитиях, снимают

квартиры. Среди них более 30

офицеров и мичманов прослужили в ВМФ на

атомных подводных лодках 20 и более

лет. В их числе: бывший командир

соединения, бывший начальник политотдела

соединения, три бывших заместителя

командира соединения, 7 бывших

командиров атомных подводных лодок, 11

бывших флагманских специалистов и т. д. В

соответствии с постановлением Совета

Министров СССР один год службы на

атомных подводных лодках засчитывает-

ся за два. Таким образом, у меня, 45-

летнего человека, выслуга лет в

льготном исчислении составляет почти 43

года. Напрашивается вопрос: что это мне

дает? Ответ: ничего! Тогда второй

вопрос: для чего нужно засчитывать один

год службы за два? Лишь для

выслуги лет?

Теперь сопоставим службу

командиров атомной подводной лодки и

космического корабля. Условия работы у них

во многом схожи. Не в обиду будет

сказано, но, видя то внимание, с каким у

нас относятся к космонавтам, глубоко

сомневаюсь, что им приходится

испытывать такие же трудности, как нам:

снимать углы, подолгу не вскрывать

ящиков со своим скарбом, дотягивать от

получки до получки. Кто может понять

командира и экипаж атомохода,

находящихся вдали от родной базы, :-согда в

течение длительного зреметга они

получают в сеансы связи лишь «обрывки»

текущей информации, и чего стоит

командиру лояводной лодки в океанском

походе сглаживать все возникающие

стрессовые ситуации. Кто знает,

насколько тяжело чувство постоянной

ответственности командира за людей и за

выполнение задачи? Это <может понять

только человек, сам прошедший этот

путь.

Почему же труд офицера-подводника

так обесценен? Не в этом ли одна из

причин прокатившихся по флоту аварий

и катастроф? В течение трех лет в

печати идет разговор о подъеме

престижа плавсостава, а что сделано? Ничего!

С трибун Съездов народных депутатов

СССР и сессий Верховного Совета

СССР прозвучало много критики в

адрес ВС. Причем выступают все: и те,

кто служит, и те, кто не имеет об этом

понятия. Все сходятся на одном:

нужно что-то делать. Считаю, было бы

целесообразным направить на два-три

месяца некоторых народных депутатов в

отдаленные гарнизоны, на подводные

лодки, надводные корабли, в авиаполки,

на радиолокационные точки. Поживите

там, и вам станет ясно, что нужно

делать.

До сих пор действует Положение о

порядке обеспечения жилой площадью

в С А и ВМФ, которое не соответствует

требованиям основ жилищного

законодательства СССР и союзных республик.

Вышедший в 1982 г. очередной приказ

МО СССР тоже не внес ясности на сей

счет. Это позволяет недобросовестным

начальникам манипулировать законами

и приказами как заблагорассудится.

Я против несправедливых льгот и

привилегий. Но почему на детей первых

секретарей обкомов партии, как я знаю,

распространяется негласная инструкция

об обеспечении их квартирой вне

очереди, а для нас, прослуживших в

тяжелейших условиях более 20 лет, такой нет?

Почему местный облисполком и

президиум облсовпрофа своим постановлением

№ 467/38 от 20.11.89 г. отменил

ст. 27 постановления Совета

Министров СССР от 17.02.81 г.,

касающуюся жилищных льгот

военнослужащим. До каких пор Совет Министров

СССР будет спокойно смотреть на эти

безобразия? Как мы можем строить

правовое государство, издавать новые

законы, если то, что уже существует, мы

не можем реализовать из-за

бесконтрольности со стороны верхних

эшелонов власти, безнаказанности и

вседозволенности местных органов управления?

Почему Главный военный прокурор

не осуществляет прокурорский надзор

за действующими приказами МО СССР?

Через журнал хочу обратиться с

несколькими вопросами и предложениями к

руководству Министерства обороны

СССР.

Когда увидит свет новое положение,

обещанное министром с трибуны

Всеармейского офицерского собрания?

Когда будет выработан механизм

применения его приказа № 360 о зас-

16

читывании 10 лет трудового стажа не- предложение о ежемесячном отчислении

работавшим женам военнослужащих? 10% от денежного довольствия каждо-

Когда будет дано разрешение Глав- г° офицера, мичмана и прапорщика в

ному инженерному управлению ВМФ о Ф0НД будущего жилья, которое бы он

финансировании и строительстве жило- смог получить в любой точке страны в

го 108-квартирного дома? связи с увольнением из ВС СССР.

Предлагаю в МО СССР рассмотреть Капитан 1 ранга В. БОНДАРЕНКО

Вместо комментария

К СОЖАЛЕНИЮ, подобное письмо могут написать очень

многие^военнослужащие.

Думается, главная беда этих неурядиц в отсутствии законодательного

акта, которым бы определялись сроки и правила обеспечения военнослужащих

жилой площадью: кому, в течение какого времени, на каких условиях, в каких

размерах, кем выделяется жилая площадь и кто несет за это ответственность.

Только сейчас эти вопросы впервые за всю историю Советского государства

нашли отражение в проекте Закона СССР «О статусе военнослужащих».

Поэтому и сложилась такая ситуация, что только в столице бесквартирных

военнослужащих более 10,5 тыс., а по Союзу — более 205 тыс. человек. Если к

ним добавить членов семей, а также уволенных в запас, но не получивших в

установленный Законом 3-месячный срок жилья, то цифра эта будет намного больше.

Приходится согласиться с Виктором Константиновичем, что приказ МО СССР

от 1975 г. № 285 давно морально устарел и никто в полной мере им не руковод

ствуется. Даже в столичном гарнизоне нет центральной жилищной комиссии, а

отсюда и нет справедливости в распределении жилья между военнослужащими

различных видов Вооруженных Сил, частей и учреждений, которые закреплены за

ГлавКЭУ МО СССР. Видимо, поэтому есть части, где по «телефонному праву»

обеспечение жильем в квадратных метрах на 1.10.90 г. более чем в 2 раза

превышает планируемое, и наоборот, где оно равно лишь 0Л (к ним относится и ВМФ).

Как объяснить нашим семьям принцип расселения, к примеру, в домах № 14, 16

по Рублевскому шоссе и № 17 по улице Маршала Василевского, в которых

получили жилье в основном военнослужащие, ожидающие его лишь с 1988—1990 гг.,

в то время как более 800 семей стоят в очереди с 1985—1986 гг., снимая жилье

по ценам «свободного неконтролируемого рынка». Когда преимущество имеют

генералы и адмиралы — это всем понятно, хотя оно должно предоставляться

опять же на основании Закона. Но среди этих льготных категорий почему-то

оказались прапорщики и офицеры лишь потому, что они относятся к более высокому

ведомству МО СССР.

Что касается народных депутатов Верховного Совета СССР, то их из числа

военнослужащих, знающих проблемы Вооруженных Сил не понаслышке,

достаточно. Жаль только, что редко они говорят об этом с трибун сессий и съездов.

К сожалению, письмо комитета бесквартирных военнослужащих в адрес

Президента страны также осталось без ответа. А может, и не дошло до него? Это мы

постараемся выяснить.

Сопредседатель объединенного комитета военнослужащих г. Москвы

по жилищным вопросам капитан 1 ранга Ю. СОЛДАТЕНКОВ

Когда мы были молоды.»

УЖЕ много лет прошло с тех пор, как пала в те годы на военных летчиков и мо-

J для меня и моих сверстников закон- ряков. Эти симпатии не в последнюю оче-

чилась офицерская карьера. Мы ушли от редь определили и наш профессиональ-

активной жизни в армии и на флоте. но ный выбор, когда мы повзрослели,

нам небезразличны процессы, происходя- Нынешние представители высшего эше-

щие в военной среде и вокруг нее. В этом лона Вооруженных Сил. по крайней мере

письме хотелось бы обратить ваше внима- такое впечатление небеспочвенно нередко

ние на такую весьма важную особенность, делают как раз противоположное. Многие

которая, по нашему мнению, самым не- из них недосягаемы для средств массовой

посредственным образом связана с автори- информации, и если появляются на людях,

тетом военных. Когда мы были молоды, то в основном на трибунах во время па-

командный состав Вооруженных Сил появ- радов. Держат себя, как правило, скован-

лялся на публике не только по праздни- но. Редко увидишь на их лице улыбку, ус-

кам и юбилеям Юноши и девушки знали лышишь метке сказанное слово. От «на-

в лицо советских полководцев Мы знали, падок» прессы «отбиваются* они порой так

например, чем они увлекаются в свобод- неумело, что провоцируют тем самым но-

ное время какие стихи и песни им ира- вую волну критики

вятся. Я мог бы назвать фамилии коман- Коренная военная реформа потребует не-

дующих округами которые могли, не стес- мало усилий, материальных средств, вре-

няясь вызвать красноармейца на соревно- мени, наконец. Поддержание же связи с

вание по пулеметной стрельбе, и командую- народом — это естественный процесс, у

щих флотами, которые участвовали в которого один весьма экономный, но мош/

шлюпочных гонках. Их обаяние. доступ- ный «двигатель» — душевная щедрость.

ность непременно переносились на армию

и флот в целом. Особая популярность вы- Е. ХУДЯКОВ

2 «Морской сборник» № 5 17

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

ЦЕНА НАШЕЙ ПОБЕДЫ

Анализ потерь Советского ВМФ в Великой Отечественной

войне 1941—1945 гг.

Вице-адмирал в отставке К. СТАЛВО,

доктор военно-морских наук, профессор

ИСТОРИЯ войн хранит в своей памяти немало блистательных побед в морских

сражениях прошлого. Так, например, эскадра Г. Спиридова значительно

меньшего относительно сил противника состава в Чесменском сражении уничтожила 60

турецких кораблей (из них 14 —линейных) и свыше 11000 человек их экипажей,

не потеряв ни одного своего корабля и лишь 11 моряков. Внушительные победы

без потерь в собственных силах были одержаны Г. Нельсоном при Абукире и П.

Нахимовым при Синопе. И наконец, Советский ВМФ с меньшими потерями в

сравнении с понесенным ущербом противостоящего на морских ТВД противника внес

достойный и посильный вклад в победу над фашизмом.

Наш флот при внезапном нападении врага не потерял ни одного корабля. С

первых же дней войны он приступил к решительным наступательным действиям:

высадка десанта на Дунае 24—26 июня с захватом плацдарма на румынской

территории; артналет на Констанцу кораблей эскадры Черноморского флота; удары

морской авиации по наземным объектам и военно-промышленным центрам

коалиционного противника в Пруссии, Румынии, Финляндии, Норвегии и по самой столице

рейха Берлину; действия подводных лодок, торпедных катеров и флотской авиации

на коммуникациях противника в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.

Активный, наступательный характер боевой деятельности был присущ нашему флоту на

протяжении всей войны. Ой действовал в невероятно тяжелых условиях,

сложившихся в связи с утратой нами значительной части системы базирования.

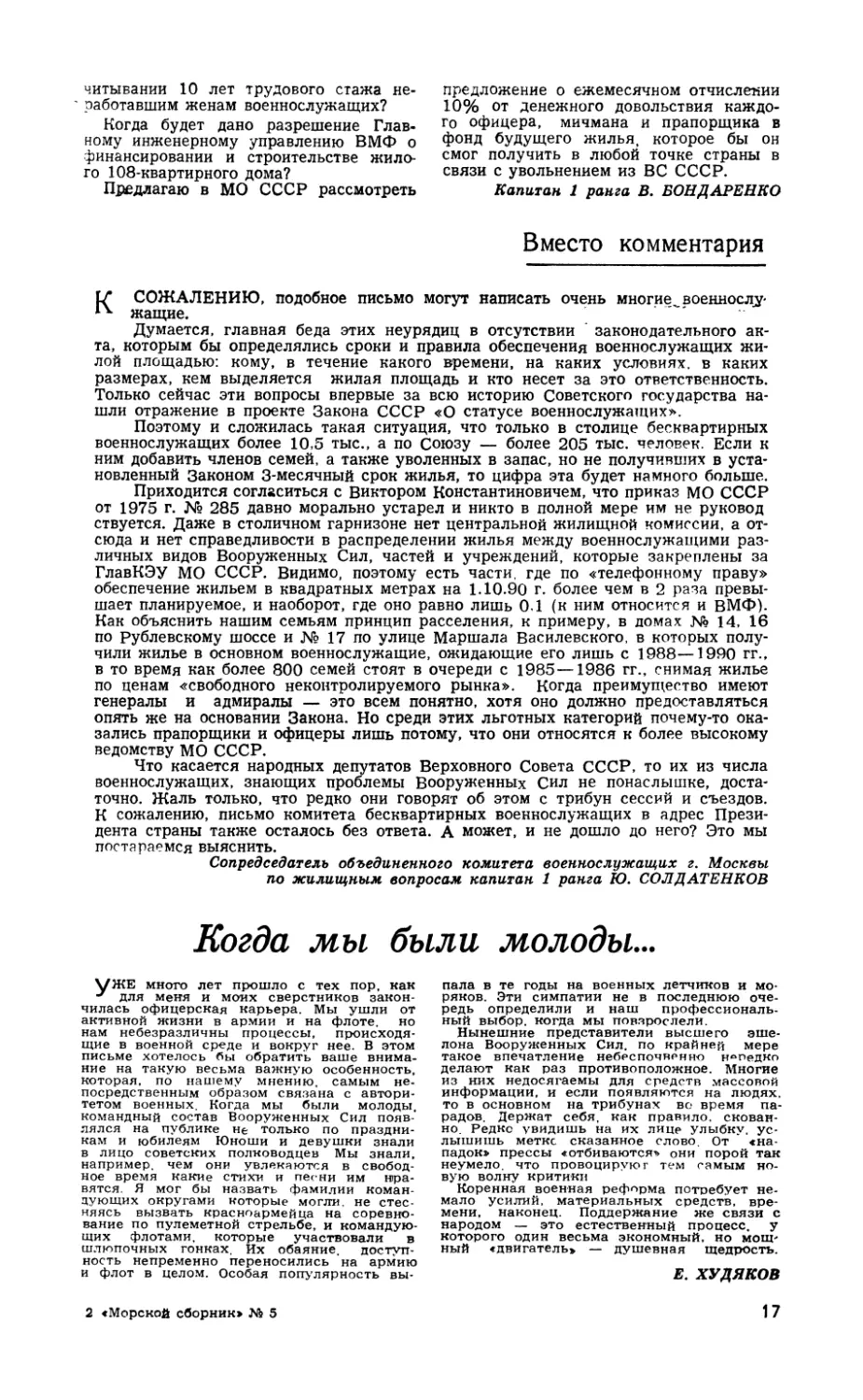

В середине 50-х годов специально созданная группа ученых-историков флота

под руководством капитана 1 ранга В. Ачкасова на основе наших и немецких

архивных данных провела исследования с целью количественной оценки боевых в

йебоевых потерь обеих сторон. Рассматривалась каждая боевая единица —

надводный корабль, подводная лодка, самолет, катер, транспорт. Где, когда, при каких

обстоятельствах и каким оружием был поврежден, сбит или потоплен. Материалы

исследований, составившие несколько томов, долго имевшие гриф «секретно», для

сегодняшнего времени обладают максимальной степенью достоверности. Данные о

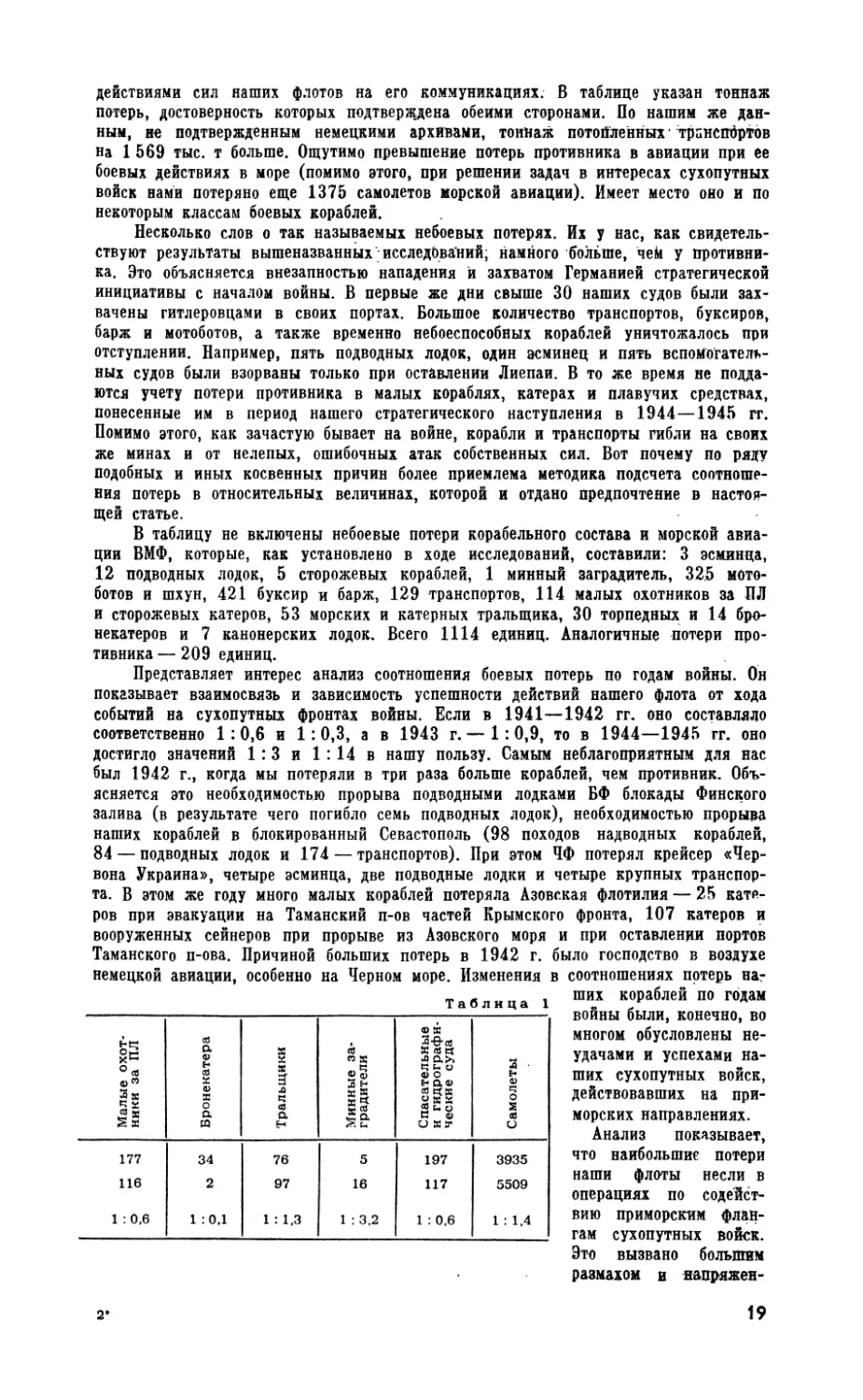

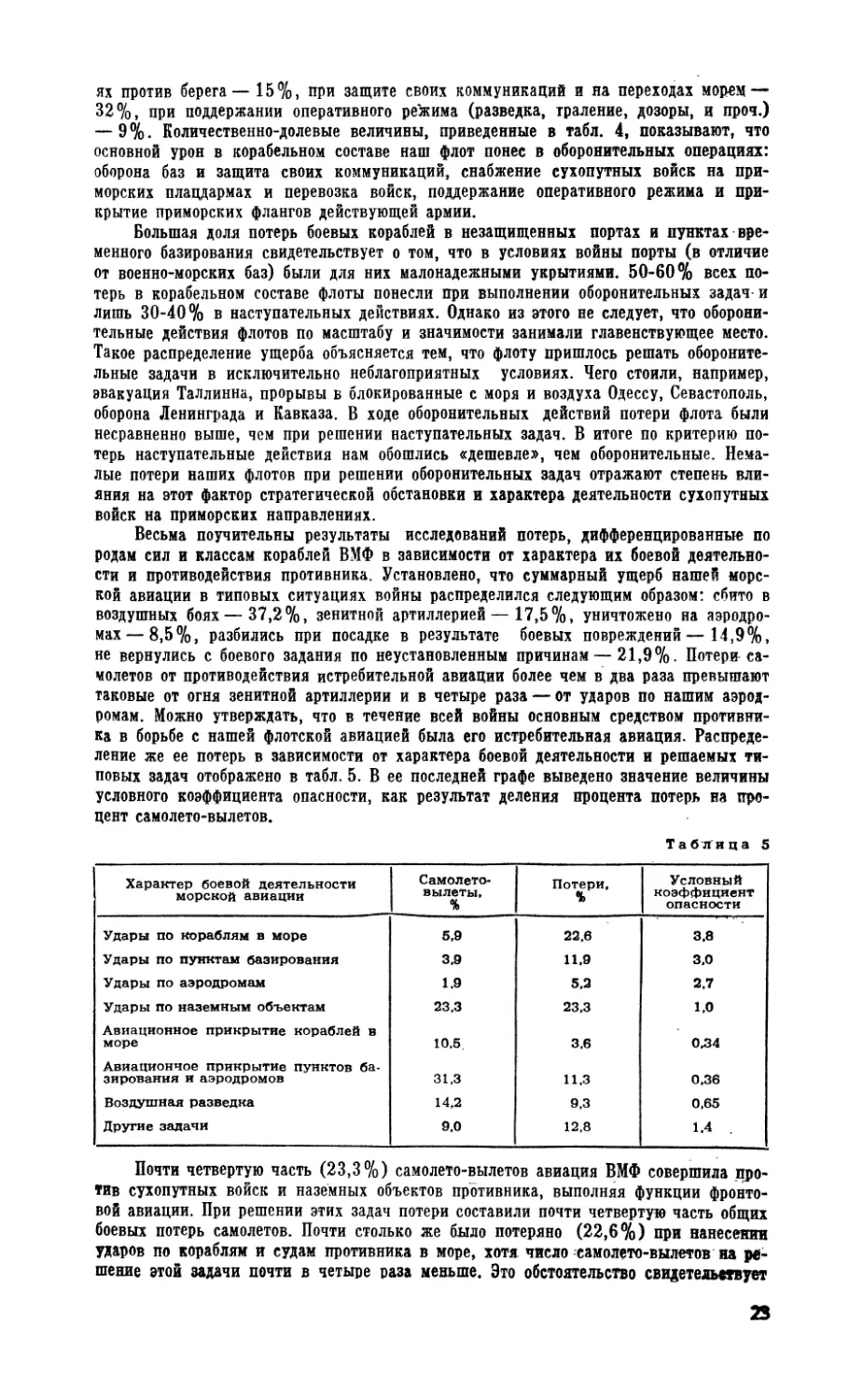

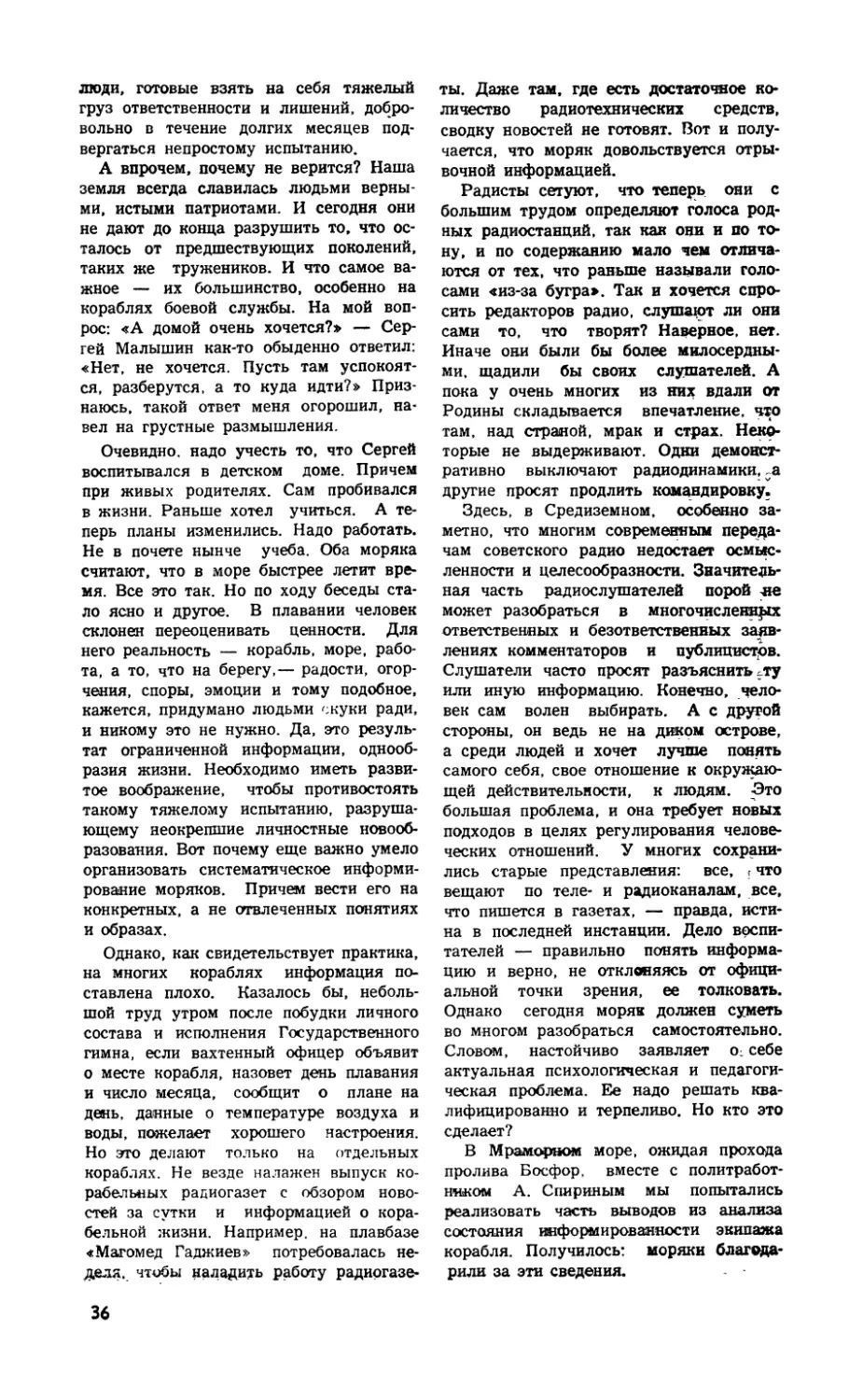

боевых потерях сторон приведены в табл. 1.

Значительное превышение потерь противника в транспортном тоннаже в нашу

пользу связано с более высокой его зависимостью от морских перевозок для

обеспечения своих войск, крупнотоннажностью его судов и постоянными активными

Стороны

СССР

Германия

Соотношение

потерь

Общий

тоннаж

потерь

боевых

кораблей,

тыс. т

200

230

1 :1Д5

Общий

тоннаж

потерь

транспортов,

тыс. т

500

1838

1 :3,6

Линейные

корабли и

броненосцы

береговой обороны

—

3f

—

Крейсера

1

3

1 :3

Эсминцы

31

18

1 : 0,6

Подводные

лодки

86

48

1 :0.6

Канонерские

лодки

15

—'

Сторожевые

корабли

22

42

1 : 1.9

Торпедные

катера

114

22

1 :0,2

• «Ннобе», «Шлезиен>, «Шлезвиг Гольштейн».

18

действиями сил наших флотов на его коммуникациях. В таблице указан тоннаж

потерь, достоверность которых подтверждена обеими сторонами. По нашим же

данным, не подтвержденным немецкими архивами, тоннаж потойленных * транспортов

на 1 569 тыс. т больше. Ощутимо превышение потерь противника в авиации при ее

боевых действиях в море (помимо этого, при решении задач в интересах сухопутных

войск нами потеряно еще 1375 самолетов морской авиации). Имеет место оно и по

некоторым классам боевых кораблей.

Несколько слов о так называемых небоевых потерях. Их у нас, как

свидетельствуют результаты вышеназванных исследований; намного больше, чек у

противника. Это объясняется внезапностью нападения и захватом Германией стратегической

инициативы с началом войны. В первые же дни свыше 30 наших судов были

захвачены гитлеровцами в своих портах. Большое количество транспортов, буксиров,

барж и мотоботов, а также временно небоеспособных кораблей уничтожалось при

отступлении. Например, пять подводных лодок, один эсминец и пять вепомогатея*-

ных судов были взорваны только при оставлении Лиепаи. В то же время не

поддаются учету потери противника в малых кораблях, катерах и плавучих средствах,

понесенные им в период нашего стратегического наступления в 1944—1945 гг.

Помимо этого, как зачастую бывает на войне, корабли и транспорты гибли на своих

же минах и от нелепых, ошибочных атак собственных сил. Вот почему по ряду

подобных и иных косвенных причин более приемлема методика подсчета

соотношения потерь в относительных величинах, которой и отдано предпочтение в

настоящей статье.

В таблицу не включены небоевые потери корабельного состава и морской

авиации ВМФ, которые, как установлено в ходе исследований, составили: 3 эсминца,

12 подводных лодок, 5 сторожевых кораблей, 1 минный заградитель, 325

мотоботов и шхун, 421 буксир и барж, 129 транспортов, 114 малых охотников за ПЛ

и сторожевых катеров, 53 морских и катерных тральщика, 30 торпедных и 14

бронекатеров и 7 канонерских лодок. Всего 1114 единиц. Аналогичные потери

противника — 209 единиц.

Представляет интерес анализ соотношения боевых потерь по годам войны. Он

показывает взаимосвязь и зависимость успешности действий нашего флота от хода

событий на сухопутных фронтах войны. Если в 1941—1942 гг. оно составляло

соответственно 1:0,6 и 1:0,3, а в 1943 г.—1:0,9, то в 1944—1945 гг. оно

достигло значений 1:3 и 1:14 в нашу пользу. Самым неблагоприятным для нас

был 1942 г., когда мы потеряли в три раза больше кораблей, чем противник.

Объясняется это необходимостью прорыва подводными лодками БФ блокады Финского

залива (в результате чего погибло семь подводных лодок), необходимостью прорыва

наших кораблей в блокированный Севастополь (98 походов надводных кораблей,

84 — подводных лодок и 174 — транспортов). При этом ЧФ потерял крейсер «Чер-

вона Украина», четыре эсминца, две подводные лодки и четыре крупных

транспорта. В этом же году много малых кораблей потеряла Азовская флотилия — 25

катеров при эвакуации на Таманский п-ов частей Крымского фронта, 107 катеров и

вооруженных сейнеров при прорыве из Азовского моря и при оставлении нортов

Таманского п-ова. Причиной больших потерь в 1942 г. было господство в воздухе

немецкой авиации, особенно на Черном море. Изменения в соотношениях потерь наг

ших кораблей по годам

войны были, конечно, во

многом обусловлены

неудачами и успехами

наших сухопутных войск,

действовавших на

приморских направлениях.

Анализ показывает,

что наибольшие потери

наши флоты несли в

операциях по

содействию приморским

флангам сухопутных войск.

Это вызвано большим

размахом и напряжен-

Таблица 1

охот-

а ПЛ

ф«

3К

5s

«к

§ к

177

116

1 : 0.6

атера

х

а

о

а

и

34

2

1 :0Д

я

►^

3

с?

05

а

76

97

1 : 1,3

е

заели

Е§

5

16

1 :3,2

ох

ельны

ограф

суда

паса

ГИД

ески

ОХР

197

117

1 :0.6

амол

о

3935

5509

1 : 1,4

19

ностыо совместных действий армии и флота. Так, в первый период войны

борьба войск на изолированных участках и плацдармах требовала их

бесперебойного снабжения, а затем, как правило, эвакуации в очень

неблагоприятных оперативных условиях. Значительная часть транспортов и плавучих средств

уничтожалась при эвакуации наших гарнизонов или гибла в оставляемых портах

(исключение составили Ханко и Одесса). После Сталинграда, когда стратегическая

инициатива перешла к Красной Армии, наши потери в транспортных и

вспомогательных судах резко сократились. Потери же в боевых кораблях снижались не столь

значительно и в 1943 г. были почти равны потерям противника. Объясняется это

активным участием флота в наступательных операциях, прежде всего в десантах,

в результате чего наши потери в боевых кораблях только за год составили одну

треть всех потерь за войну в целом.

Если принять суммарные потери советского флота в кораблях и судах за

единицу, то соотношения по ТВД относительно потерь противника за весь период

войны выглядят таким образом: Черноморский—1:0,6; Балтийский—1:0,9;

Северный — 1:1,4. Большие абсолютные потери мы имели на Черном море и Балтике,

где боевые действия велись в ходе крупнейших оборонительных и наступательных

стратегических операций. Они были связаны с обороной Одессы, Севастополя,

Крыма, Новороссийска, Туапсе, Ленинграда, Таллинна, Ханко, Лиепаи, а также с

освобождением Таманского п-ова, северного побережья Азовского моря (три десанта),

Крыма, Николаева, Таллинна, Моонзундских о-вов, взятием Констанцы, Варны,

Бургаса, Кенигсберга, Пиллау, Гдыни, Штеттина, Ростока. Это определяло

напряженность боевых действий флотов и их «боевую загрузку» во все периоды войны.

Наибольшие относительные потери на Черном море связаны также и с тем, что на этом

театре противник смог захватить морское побережье протяженностью в два раза

больше, чем на Балтике. Мы теряли не только берег и базы. Рушились оборона

фарватеров, системы наблюдения и связи.

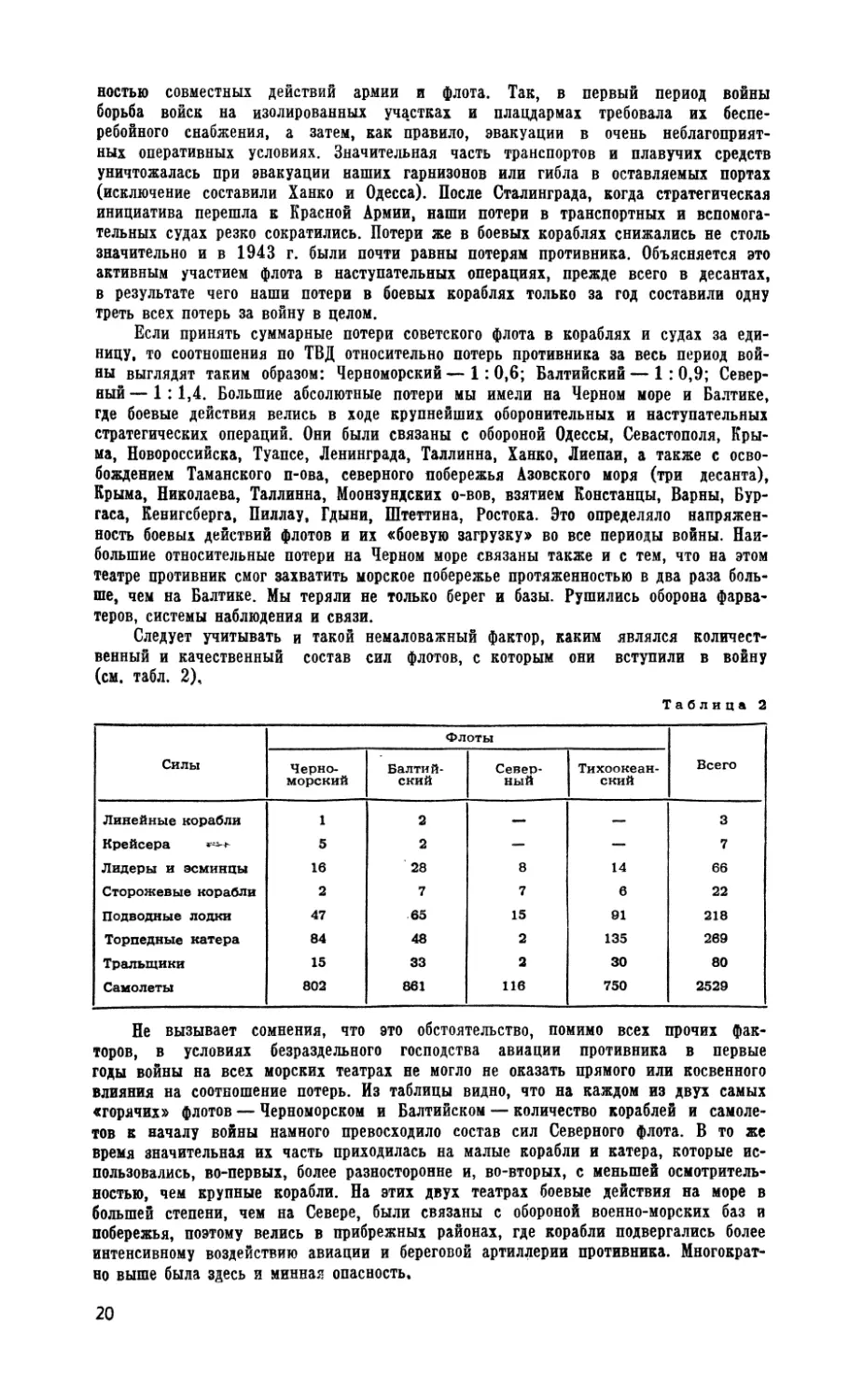

Следует учитывать и такой немаловажный фактор, каким являлся

количественный и качественный состав сил флотов, с которым они вступили в войну

(см. табл. 2),

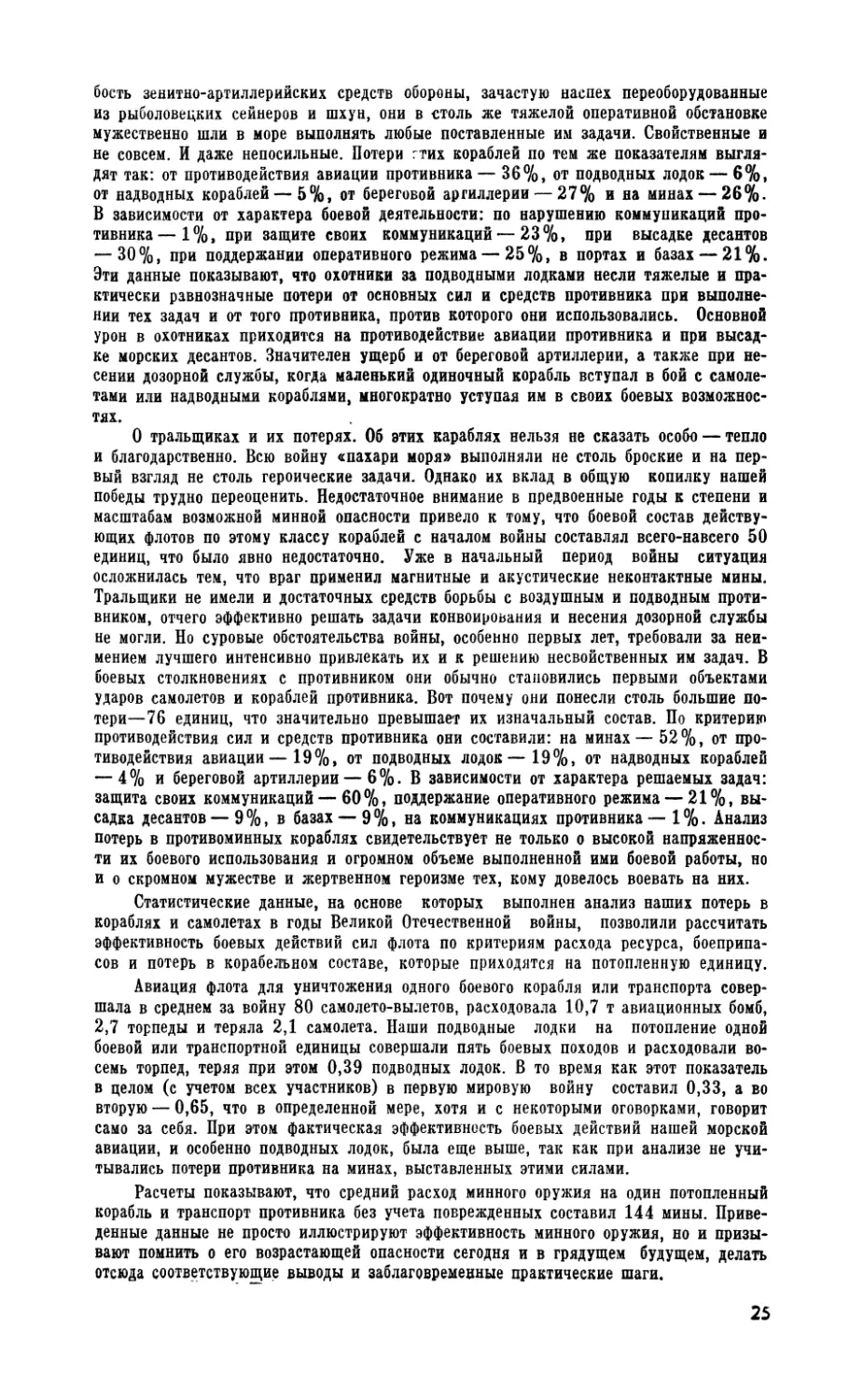

Таблица 2

Силы

Линейные корабли

Крейсера *****

Лидеры и эсминцы

Сторожевые корабли

Подводные лодки

Торпедные катера

Тральщики

Самолеты

Флоты

Черноморский

1

5

16

2

47

84

15

802

Балтийский

2

2

28

7

65

48

33

861

Северный

—

8

7

15

2

2

116

Тихоокеанский

—

—

14

6

91

135

30

750

Всего

3

7

66

22

218

269

80

2529

Не вызывает сомнения, что это обстоятельство, помимо всех прочих

факторов, в условиях безраздельного господства авиации противника в первые

годы войны на всех морских театрах не могло не оказать прямого или косвенного

влияния на соотношение потерь. Из таблицы видно, что на каждом из двух самых

«горячих» флотов — Черноморском и Балтийском — количество кораблей и

самолетов к началу войны намного превосходило состав сил Северного флота. В то же

время значительная их часть приходилась на малые корабли и катера, которые

использовались, во-первых, более разносторонне и, во-вторых, с меньшей

осмотрительностью, чем крупные корабли. На этих двух театрах боевые действия на море в

большей степени, чем на Севере, были связаны с обороной военно-морских баз и

побережья, поэтому велись в прибрежных районах, где корабли подвергались более

интенсивному воздействию авиации и береговой артиллерии противника.

Многократно выше была здесь и минная опасность,

20

По мере изменения стратегической обстановки в нашу пользу сокращались и

относительные потери нашей морской ааиации. Среднее количество ежемесячных

потерь самолетов, включая участие морской авиации в боевых действиях на

сухопутных фронтах, по годам войны составило: 1941 г.— 191, 1942 г.— 76, 1943 г.

— 105, 1944 г.— 100 и в победном 45-м — 61. Общее количество потерь авиации

флотов в боевых действиях на море — 3935 самолетов. И кроме этого, на

сухопутных фронтах—1375 самолетов. Сокращение потерь самолетов в 1942 г.

объясняется уменьшением численного состава авиации Балтийского и Черноморского

флотов, а также снижением интенсивности ее боевого использования, вызванной общей

оперативной обстановкой на этих театрах. Например, практически вся авиация

Балтийского флота была вынуждена базироваться в районе Ленинграда и поэтому не

имела в пределах своей досягаемости достаточного числа морских целей для боевого

воздействия. Аналогичное положение было и на Черноморском флоте, авиация

которого не могла наносить удары с аэродромов Кавказа по кораблям, судам и базам

противника в западной и северо-западной части моря. Так же как и в корабельном

составе, наибольшие абсолютные потери в авиации стороны понесли на

Черноморском и Балтийском морских театрах. Соотношение этих потерь составило:

Черноморский — 1:1,36; Балтийский — 1:1,44; Северный — 1:1,25. Становится очевидным:

в среднем на каждые 10 наших погибших самолетов противник терял более 13.

Тем не менее боевые потери морской авиации превзошли численность самолетного

парка ВМФ начала войны (без ТОФ) в 2,5 раза. Это свидетельствует об очень

большой напряженности, с которой она использовалась все четыре года военного

лихолетья.

Являясь наряду с подводными лодками основной ударной силой флота,

морская авиация относительно других родов сил ВМФ использовалась для содействия

сухопутным войскам наиболее широко и активно. Свыше четверти всех

самолетовылетов за всю войну было совершено для ударов по наземным объектам. Следует

отметить, что Северному флоту для участия в операциях по обеспечению внешних

конвоев с начала 1942 г. частично придавалась авиация Карельского фронта,

Архангельского района ПВО и резерва Верховного Главнокомандования.

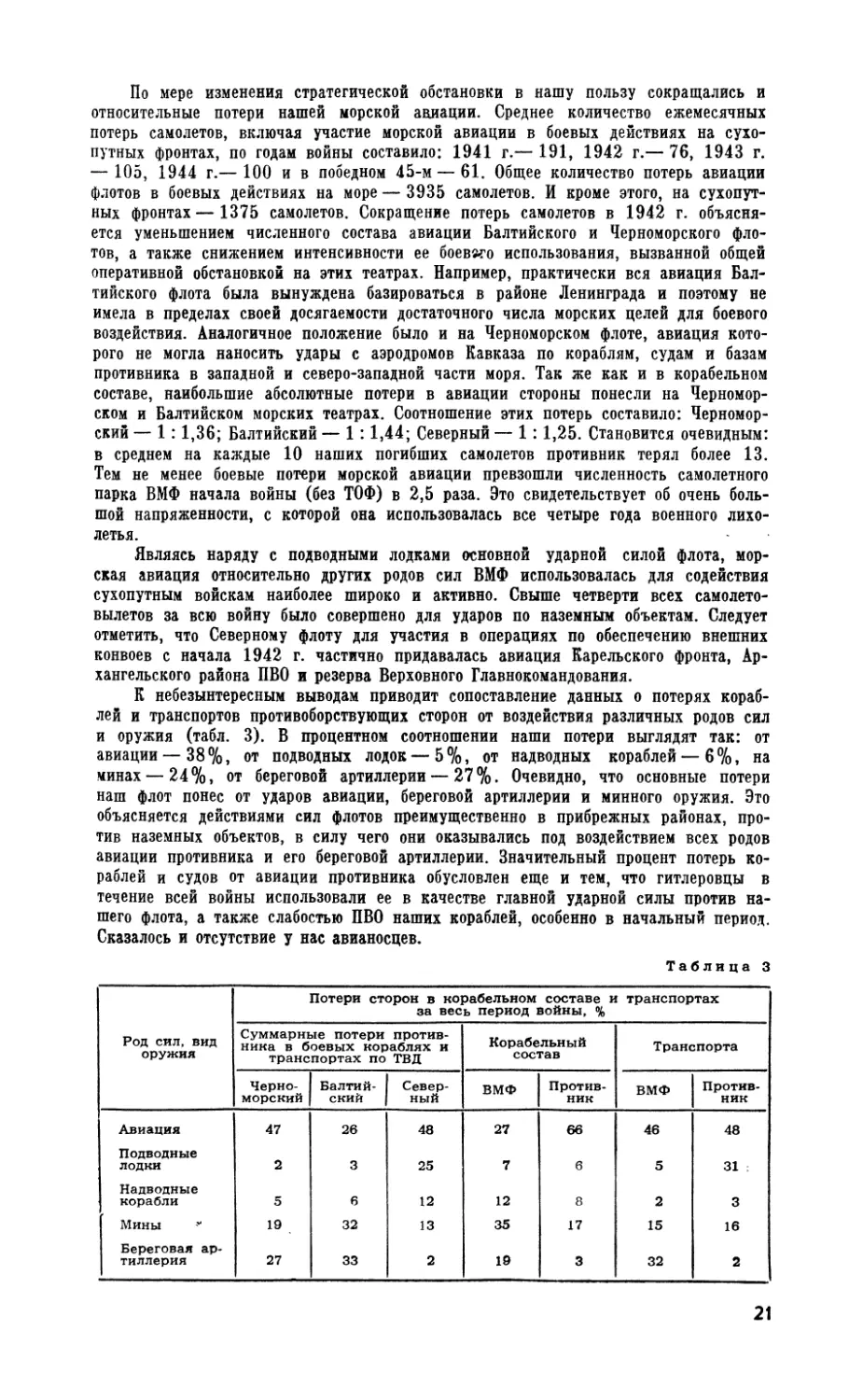

К небезынтересным выводам приводит сопоставление данных о потерях

кораблей и транспортов противоборствующих сторон от воздействия различных родов сил

и оружия (табл. 3). В процентном соотношении наши потери выглядят так: от

авиации — 38%, от подводных лодок —5%, от надводных кораблей —6%, на

минах — 24%, от береговой артиллерии — 27%. Очевидно, что основные потери

наш флот понес от ударов авиации, береговой артиллерии и минного оружия. Это

объясняется действиями сил флотов преимущественно в прибрежных районах,

против наземных объектов, в силу чего они оказывались под воздействием всех родов

авиации противника и его береговой артиллерии. Значительный процент потерь

кораблей и судов от авиации противника обусловлен еще и тем, что гитлеровцы в

течение всей войны использовали ее в качестве главной ударной силы против

нашего флота, а также слабостью ПВО наших кораблей, особенно в начальный период.

Сказалось и отсутствие у нас авианосцев.

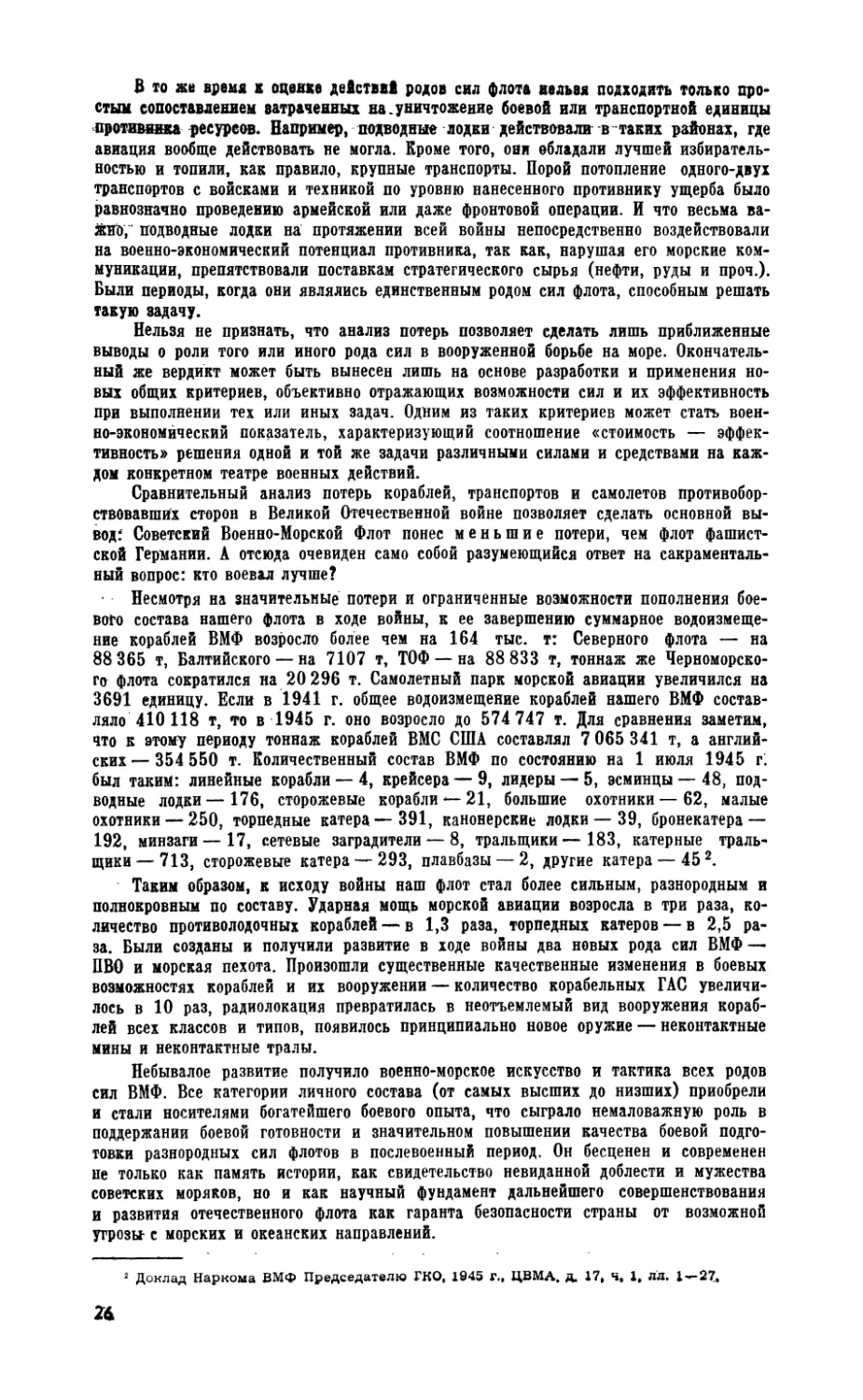

Таблица 3

Род сил, вид

оружия

Авиация

Подводные

лодки

Надводные

корабли

Мины **

Береговая

артиллерия

Потери сторон в корабельном составе и транспортах

за весь период войны, %

Суммарные потери

противника в боевых кораблях и

транспортах по ТВД

Черноморский

47

2

5

19

27

Балтийский

26

3

6

32

33

Северный

48

25

12

13

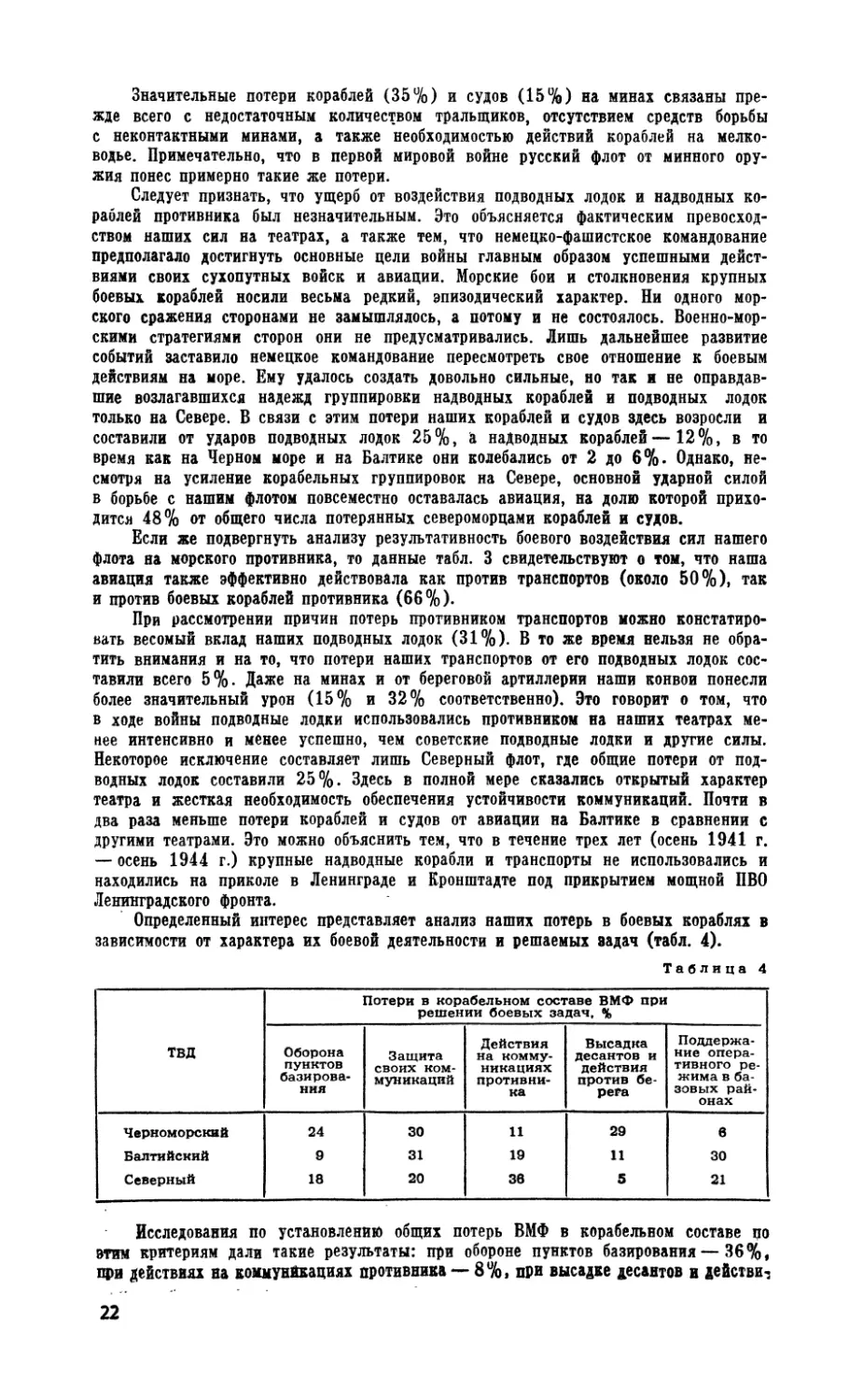

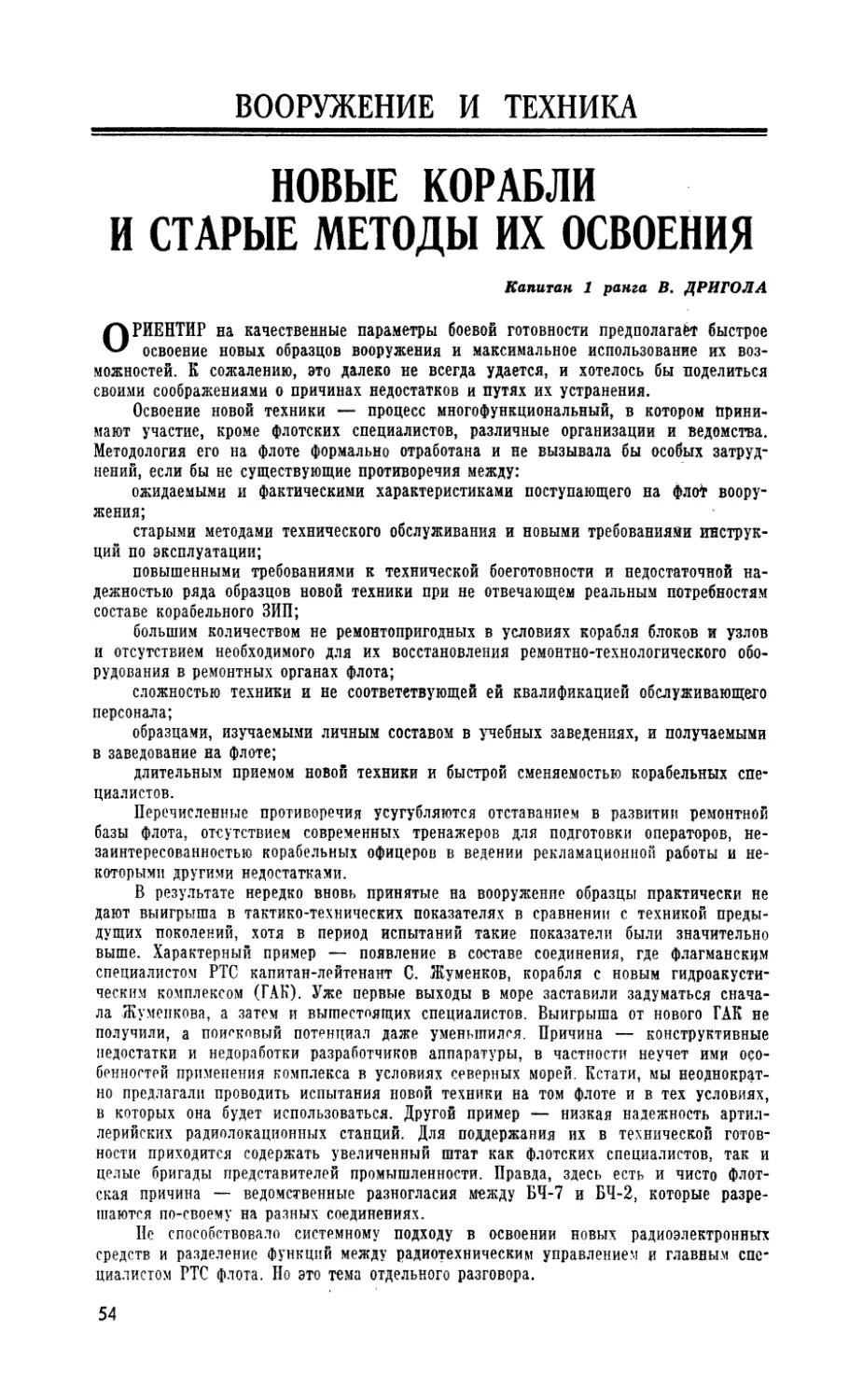

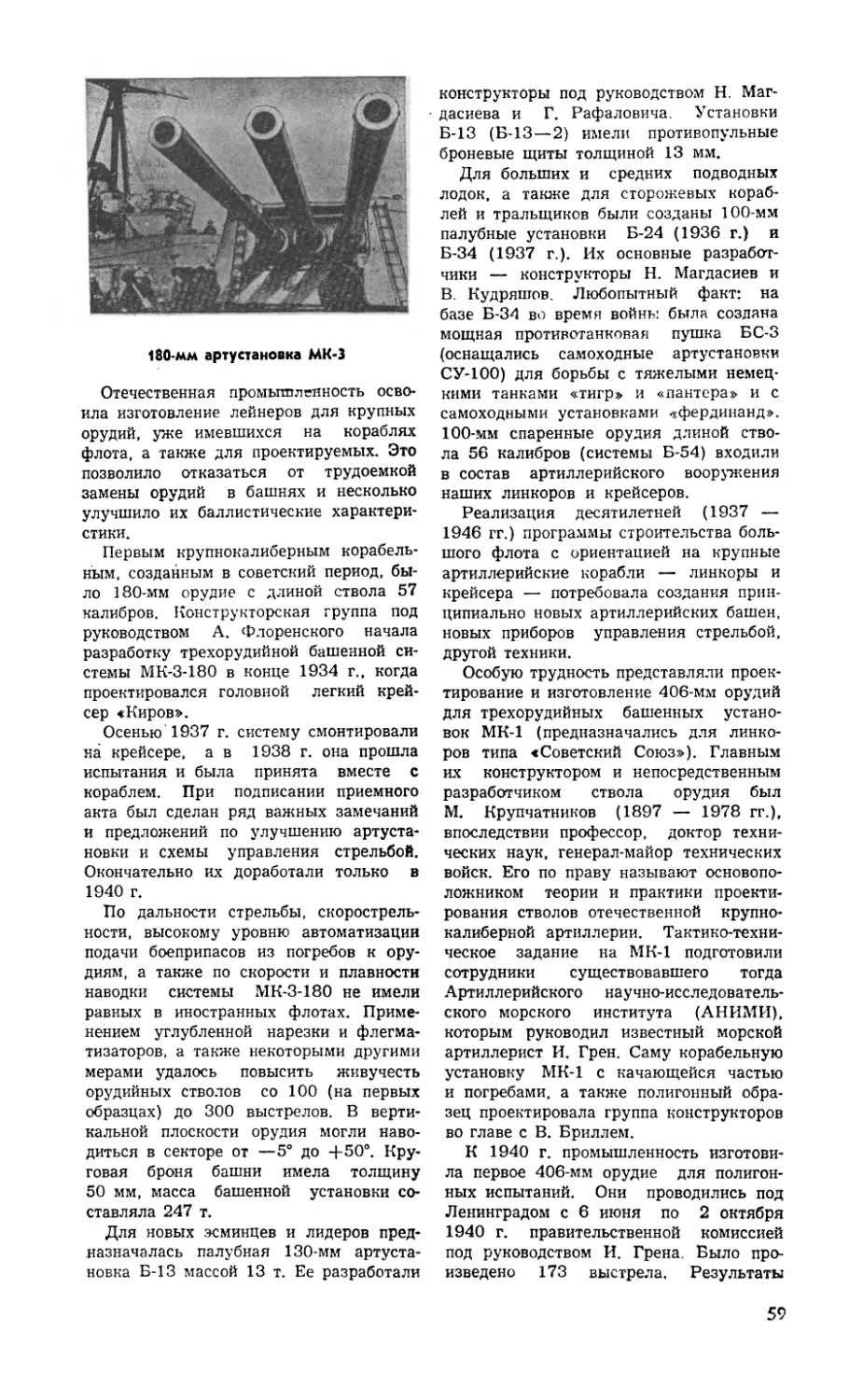

2