Text

За нашу Советскую Родину!

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

МАРТ 1991

3 (1732)

ИЗДАЕТСЯ С МАРТА 1848 г.

Читайте в номере

Новая ориентация в подготовке курсантов Киевского

политического (с. 3)

Заботы женсоветов в дальних гарнизонах (с. 9)

Район плавания — зона Персидского залива (с. 65)

Командир не искал оправданий (с. 40)

Казалось бы, время низвержения памятников

закончилось (с. 48)

Помимо собственных забот флоту все чаще

приходится заниматься решением общих задач охраны

природы (с. 53).

Г, Зиновьев, Л. Троцкий и Кронштадтская трагедия

(с. 79)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА*

МОСКВА

РЕДАКЦИОННАЯ

КОЛЛЕГИЯ:

Л Д. Агафонов

(главный редактор),

В. И. Алексин,

Д. М. Алпатов,

В. Н. Безносое,

Л. Л. Белышев,

В. В, Будеев,

Ю. А. Быстрое,

Н. Л. Гавриленко

(ответственный

секретарь),

В. К. Захарьин,

В. И. Зуб,

В. С. Калашников,

Ю. П. Квятковский,

В. В. Кочеров

(зам. главного

редактора),

О. Н. Кувалдин

(зам. главного

редактора),

Л. П. Кучеров,

В. Г. Лосиков,

И. Г. Махонин,

М. С. Монаков,

И. С. Скуратов,

Г. И. Щедрин.

Адрес редакции:

Москва, Чаплыгина, 15

Для переписки:

103175, Москва, К-175,

«Морской сборникэ.

Телефоны:

204-25-34; 925-50-28.

Технический редактор

Обухова Т. А.

Содержание

время и флот

Политработник завтрашнего дня . 3

В. Марюха. Эстония: военнослужащие вне

закона d ........ 7

КАЮТ-КОМПАНИЯ «МОРСКОГО СБОРНИКА»

Пусть женщина женщиной будет ... 9

официальный отдел

Из Указов Президента СССР ... 14

В Верховном Совете СССР .... 15

A. Аристов. Два часа в музее КГБ . . 17

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

B. Калинин, А. Лобанчук. Некоторые

тенденции развития радиоэлектронной

борьбы в боевых действиях на море . • 19

М. Монаков, Н. Березовский. Судьбы доктрин

и теорий 24

ПОХОДЫ И ПОЛЕТЫ

A. Яковлев. Через два океана ... 33

Н. Гавриленко. Третий командир ... 40

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Н. Карасев. Что показал эксперимент . . 45

B. Арсеньев. Утраченные памятники России 48

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЖИЗНЬ ОКЕАНА

В. Мясников. Что может флот? . .53

«Кит» на Ладоге 57

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

Н. Директоров, А. Натанович. Оптоэлектрони-

ка на кораблях 58

П. Ищенко. Обитаемость подводных лодок:

от Леонардо да Винчи до 61

Г. Котов. Тайна пропавшей субмарины . . 64

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

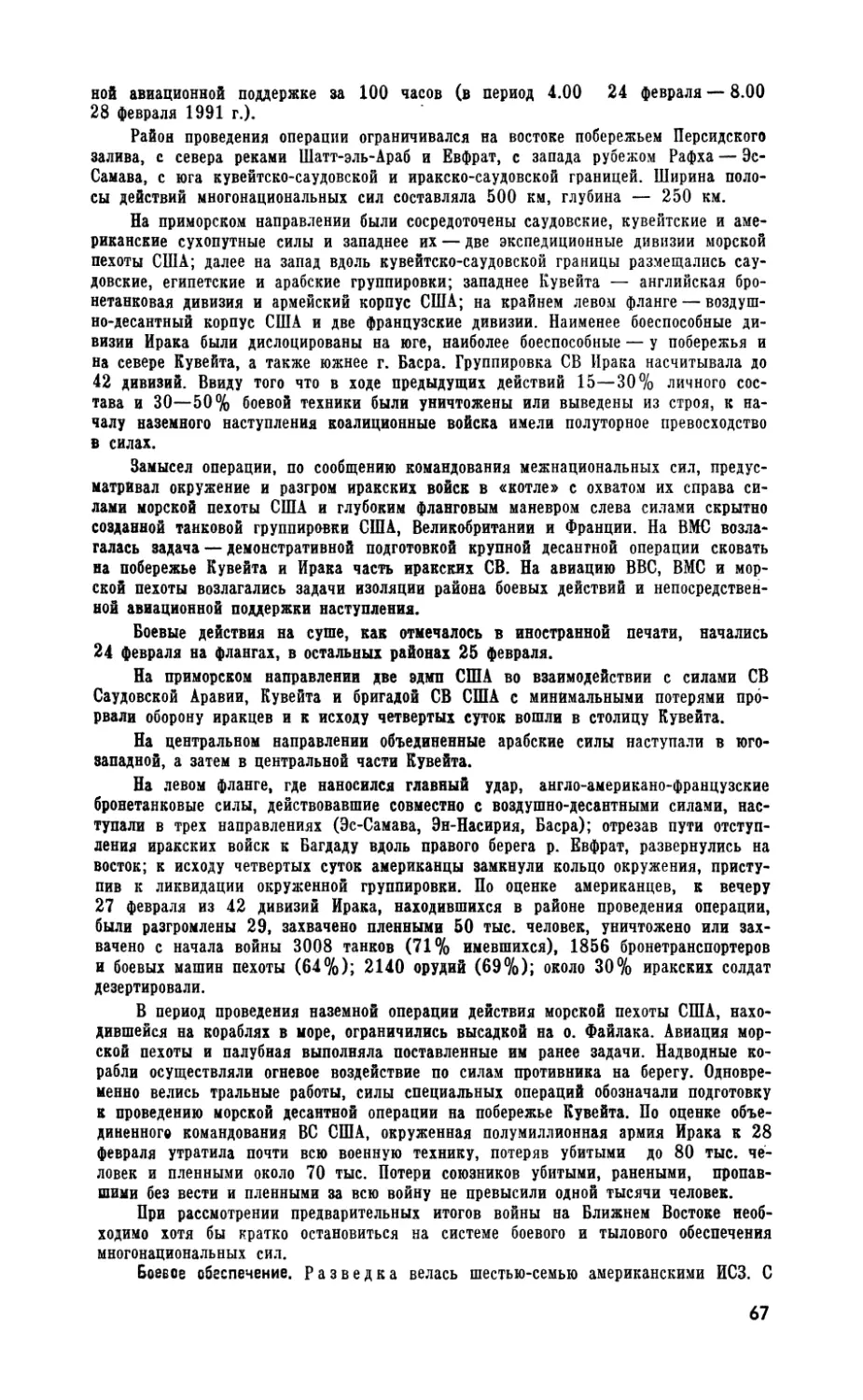

Б. Маркедл. На Ближнем Востоке огонь

прекращен 65

A. Евсеев. Авианосцы до 2005 г. . . й 69

По страницам иностранной печати ... 70

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ф. Криницын. Русский флот в Семилетней

войне 74

Н. Васецкий. Кронштадтский мятеж: взгляд

сквозь годы . . . ... 79

Вл. Семенов. Расплата. Гл. V. ... 87

B. Доценко. Броненосцы для эскадренного боя 95

* * *

На цветных вклейках:

Галерея российских флотоводцев. П. Г. Каш-

кин • • • . 32

Между с. 64 и 65

Расчет интерференционного множителя

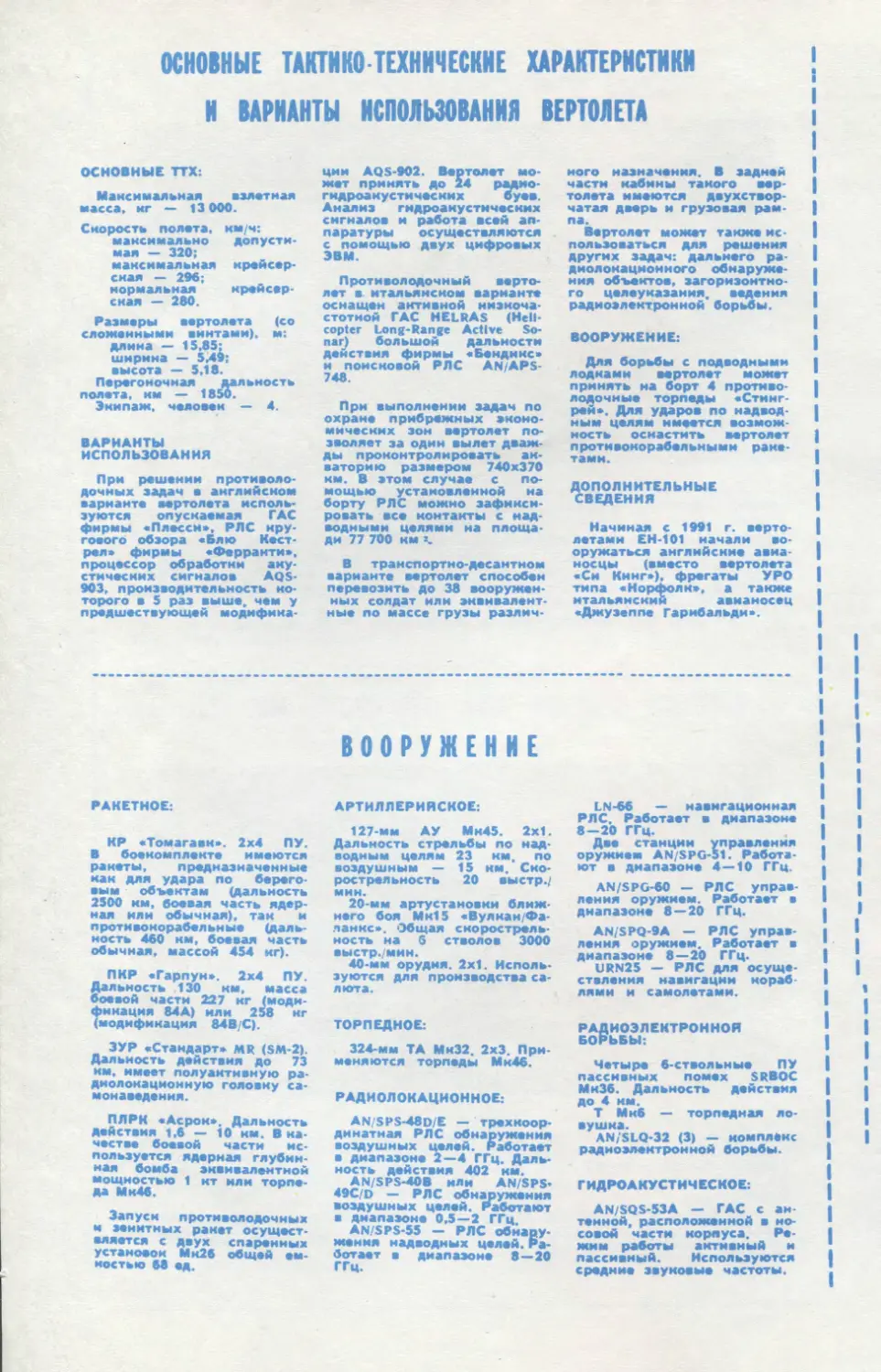

Новый многоцелевой вертолет ЕН-101

Атомные крейсера типа «Вирджиния» ВМС США

На 1-й стр обложки — фото Ю. П ах о мое а.

Сдано в набор 23.01.91.

Формат бумаги 70xl08Vie,

Усл. печ. л. 8.4+вклейка Va печ. л.

Заказ 372

Подписано к печати 25.03.91.

Бумага типографская № 1. Высокая печать.

Усл. кр.-отт. 14,88. Уч.-изд. Л. 10,9.

Цена 80 коп.

Адрес ордена <3нак Почета> типографии газеты «Красная звезда>:

123826. ГСП, Москва. Д-317, Хорошевское шоссе. 38,

«Морской сборник», 1991.

ВРЕМЯ И ФЛОТ

Беседа на актуальную тему

ПОЛИТРАБОТНИК

ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

В прошлом году в Минске состоялся

первый межвузовский слет представителей

политических училищ Вооруженных Сил.

Полным откровением для многих у част-

никое встречи явилась программа

перепрофилирования училища, изложенная в

выступлении начальника Киевского ВВМПУ

контр-адмирала А. Коровина. Это был не

прожект, а взвешенная и конструктивная

программа воспитания политработника

новой формации. О том, как она претворяется

в жизнь, рассказывает Александр

Михайлович Коровин.

Александр Михайлович! Если учитывать, что на новые учебные планы другие

политические училища станут переходить только в 1991—1992 учебном году, то

КВВМПУ ощутимо их опережает. Возникает вопрос: как удалось предвосхитить Указ

Президента СССР о реформировании политических органов и оказаться на острие

решения проблем, стоящих перед ними?

А мы ничего не предвосхищали. Ны начали действовать исходя из прогноза,

составленного на основе анализа обстановки в обществе и в Вооруженных Силах,

Когда на Ш внеочередном съезде народных депутатов СССР изменили в Еонституции

СССР содержание статей 6 и 7, где шла речь о руководящей роли КПСС, стало ясно,

что таким образом функции государства и партии разделились. Значит, следовало

вносить коррективы и в систему подготовки политработников.

Известно, что военная реформа предусматривает крупные изменения в составе,

структуре, оснащении и базировании ВМФ, освоение принципов и порядка

применения флота, вытекающие из оборонительной доктрины, стратегии, оперативного

искусства и тактики. Готов ли действовать в этих условиях, требующих нового

мышления, наш выпускник, обучающийся по старым учебным программам? Вряд ли.

Ведь военной реформе необходима совершенно иная система обучения и воспитания.

Вечера вопросов и ответов, которые регулярно проводит командование училища

с курсантами, повседневное общение с ними позволили почувствовать возникновение

и нарастание их неуверенности в завтрашнем дне. Именно по этим причинам семь

выпускников 1990 года покинули училище лейтенантами запаса. Для них не прошли

бесследно действия антикоммунистических и сепаратистских сил в ряде наших

республик, объявивших Вооруженные Силы СССР соккупационными», делающих все

для раскола Советского Союза. Нельзя не учитывать неоднозначный для судеб

офицеров процесс сокращения Вооруженных Сил, бытовую неустроенность семей

военнослужащих. К тому же их труд начал становиться в обществе все менее

уважаемым...

Чем училище может защитить своего питомца в первую очередь? Думаю, тем,

что курсанф будет приобретать еще и гражданскую профессию общесоюзного образ-

ца. Так мы пришли к решению о перепрофилировании училища. И заметьте, в то

время, когда даже упоминать об этом, было опасно. Бывший начальник Главного

политического управления и слышать о подобном не хотел, заверяя всех в том, что

политорганы останутся неизменными. И тогда, выражаясь флотским языком, мы

пустились в автономное плавание. Этого требовали жизнь, интересы дела.

Плясать, как говорится, начали от печки: заинтересовались тем, как

складываются судьбы наших выпускников на военной службе и после увольнения в запас.

Раньше мы выпускали политработников с квалификацией «учитель истории и

обществоведения». А таковой, как оказалось, нет в перечне специалистов в

Госкомитете СССР по народному образованию. К тому же и часов на полнокровную

подготовку учителя явно недоставало. Кроме того, специализация выпускника как

организатора партийно-политической работы, никак не согласовывалась с его

гражданской профессией. Понятно, что такое положение дел никого уже не устраивало.

Для того чтобы выработать четкую концепцию подготовки политработника

новой формации, была проделана исследовательская работа, в которой самое активное

участие приняли капитан 1 ранга Н. Корниенко, капитан 2 ранга А. Григорьев и

другие офицеры.

Прорабатывая вопросы перепрофилирования училища, мы представили, каким

требованиям должен отвечать, чем конкретно будет заниматься в нынешних

непростых условиях наш выпускник. Очевидно, при сохранении высокого уровня военной

подготовки он обязан формировать морально-политическую и психологическую

готовность личного состава к защите Отечества с учетом уровня образования и культуры

военных моряков. А для этого его надо обучить анализу и прогнозированию

социальных, нравственных процессов в многонациональных коллективах, обеспечивать

социально-правовую защищенность военнослужащих и членов их семей, координации

деятельности демократических институтов, существующих на флоте.

Вот так и рождалось решение перейти на подготовку политработников —

неважно, как они могут называться в будущем — по специальности

«Военно-политическая ВМФ. Социальные, военно-политические отношения и воспитание» с

присвоением квалификации «социальный психолог и педагог». Военно-учетная специальность

— офицер с высшим военно-специальным образованием.

Хочется подчеркнуть, что в своих поисках мы находили полную поддержку и

взаимопонимание у военного совета ВМФ. Мы уже в прошлом году смогли выпустить

на флот социальных психологов. Как нам известно, другие училища планируют

сделать это только через несколько лет.

А какую реакцию вызвали у курсантов такие перемены в

учебно-воспитательном процессе? Чувствуете ли вы их заинтересованность в переменах?

Да, и еще какую. Снизилась их тревога по поводу своего будущего. Курсанты

с оптимизмом смотрят в завтрашний день. Недаром говорят, что земля слухом

полнится. Минувшим летом был высок конкурс абитуриентов. Хочется отметить, что

и на встрече депутатов-военнослужащих с Президентом СССР говорилось об острой

необходимости налаживания социальной и психологической служб. Собственно,

социальный психолог — это профессия настоящего и будущего, без которой ни в одной

сфере, в том числе и на флоте, уже не обойтись.

Александр Михайлович! Давно не секрет, что уровень современной культуры

нашего общества довольно низок. И пока нет надежды на его повышение. Похожая

картина складывается и в среде военных. Только у нас все кивают на нелегкую

службу. Ее интересами и прикрываемся. Отражает ли программа перепрофилирования

заботу о росте общей культуры курсантов?

С 1 сентября 1990 г. в училище начала работу кафедра культуры и искусства,

укомплектованная энергичными и эрудированными военными педагогами. Это первая

подобная кафедра в политических училищах, и создана она за счет внутренних

резервов, без увеличения штатов. Уверен, что изучение литературы, кино, театра,

изобразительного искусства, музыки, культуры взаимоотношений военнослужащих,

ораторского искусства обогатит духовный мир наших воспитанников, сделает их жизнь

более содержательной, поможет глубже проникнуть в мир общечеловеческих

ценностей.

Гуманизация высшего образования предусматривает возрождение прежней роли

университетов, которые раньше готовили прежде всего людей высокой культуры.

Нужно иметь в виду, что современная культура не ограничиться историей и

искусством, литературой и философией. Она включает в себя и естественные науки,

поскольку наука и техника — важнейшие-элементы, если хотите — инструменты

культуры. Университет, как альма-матер отечественной интеллигенции, должен

формировать и развивать в человеке человеческое.

Лично я, как начальник военно-учебного заведения, вот такой путь развития

вижу и для нашего училища. Его выпускник прежде всего гуманист, военный

интеллигент, человек высокой нравственности и культуры.

Новый «профиль» выпускника, очевидно, потребовал и изучения новых

дисциплин. Какие в связи с этим произошли изменения на кафедрах общественных наук?

Действительно, предметов стало больше, увеличилось время на их изучение.

Отныне курсанты постигают социальную психологию, физиологию высшей нервной

деятельности, политологию, политическую историю XX века и другие. Следует отметить,

что часов на их овладение в училище отведено больше, нежели в гражданских вузах.

Преподавание социально-политических наук мы постарались привести к

высоким стандартам университетского образования. Для этого в училище была создана

надежная база. Плодотворными оказались поиски новых подходов к изучению

общественных наук, внедрению современных эффективных методик обучения, обновлению

содержания учебных дисциплин. Избавляясь от догматизма и схоластики прошлых

лет, которые способствовали дискредитации теории социализма и его ценностей,

профессорско-преподавательский состав осваивал новые теоретические трактовки

различных сторон общественной жизни, уделяя большое внимание преподаванию военной

проблематики общественных наук, целенаправленному внедрению в учебный процесс

результатов научно-исследовательской работы, активных форм занятий.

Мы не могли обойтись и без реформирования кафедр. Так, кафедра истории ЕПСС

преобразована в кафедру политической истории, кафедра научного коммунизма — в

кафедру научного социализма и политологии. Внесено незначительное на первый

взгляд, но существенное по смыслу изменение в название кафедры военной

педагогики и психологии: военной социальной психологии и педагогики. Кафедрой

философии стала кафедра марксистско-ленинской философии, кафедра

партийно-политической работы — кафедрой военно-политической работы.

Эти новации принципиальны по своей сути и отражают характер военной

реформы, которая реорганизует политические органы в органы государственного

управления, существенно изменяет характер деятельности заместителя командира по

военно-политической работе. Скажем, если прежде политработник должен был уметь

организовать и вести партийные и комсомольские собрания, конференции, то

сегодня ему прежде всего предстоит изучать конкретную личность, ее взаимоотношения

с коллективом, настроения военных моряков, разбираться в мотивах соперничества

между военнослужащими, проводить среди них опросы. Словом, это социологическая

и психологическая деятельность, на первый план которой выходит воспитательная

работа. Немалую роль станет играть педагогическая культура политработника.

Поскольку политорганы больше не руководят организациями КПСС и не

занимаются партийной работой, не сузится ли поле деятельности политработника?

Никоим образом. Основная роль военно-политических органов будет

заключаться в проведении государственной политики в области обороны, воспитания и

социальной защиты военнослужащих. А приоритетными функциями политработника

становятся политическое, воинское, нравственное и правовое воспитание. На него

возлагается вся полнота ответственности за воинскую дисциплину личного состава,

его политико-моральное состояние.

Как будет строиться, скажем, взаимодействие политработника и партийной

организации, не возникнут ли разногласия?

Не должны. Они будут взаимодействовать. Ведь партийная организация

займется в принципе теми же вопросами, что и политработник, но только уже через вом-

мунистов, через повышение партийного влияния. Значительного внимания

коммунистов потребуют связи с общественно-политическими организациями. Думаю,

политработник получит от партийной организации ощутимую поддержку.

Основная часть личного состава ВМФ — молодежь. Ее наиболее влиятельной

организацией остается ВЛКСМ. В связи с зтим возникает такой вопрос: может ли

политработник новой формации занять должность освобожденного комсомольского

работника?

Может. И к работе с молодежью наш выпускник будет подготовлен. Но здесь

опять нужно прогнозирование. Судя по всему, все идет к тому, что ВЛКСМ,

находящийся сейчас в глубоком кризисе, претерпит структурно-организационные

изменения. Возможно, и скорее всего, поменяется и его название, что повлечет за собой

совершенно иные формы и методы работы, отличные от прежних. Офицер по работе

с молодежью теперь будет ставить в основу своей деятельности формирование у нее

таких качеств, как патриотизм, интернационализм, верность Отечеству, Конституции,

военной присяге, прививать морякам уважение к нравственным нормам, к таким

понятиям, как честь, достоинство, высокая дисциплинированность.

Ко дню открытия XXVIII съезда КПСС в стране уже насчитывалось немало по-

литических партий...

Да, отмена монополии КПСС на власть открыла путь к созданию

многопартийной системы. Можно смело утверждать, что каждый месяц возникают новые партии.

...Теперь представьте себе, что уже в следующем наборе вы встретитесь с

кандидатами для поступления в училище — представителями различных, кроме КПСС,

партий. Будут ли они приняты в училище?

Сегодня это маловероятно. Пока единственной реальной политической силой,

самой массовой, пользующейся к тому же авторитетом на флоте, остается

Коммунистическая партия. В ВМФ среди офицерского состава 75% —члены КПСС.

В будущем, и не таком далеком, когда эти партии окрепнут организационно,

такие ситуации не исключены. Тогда критерием для всех кандидатов в наше

училище станут: их политическое кредо, социалистический выбор, любовь к флоту и

верность ему, присяге, долгу вооруженного защитника своего Отечества.

Многопартийность — это одна из зримых примет демократического процесса. Но

лично я глубоко убежден, что право на создание своих организаций в Вооруженных

Силах должна иметь только правящая партия. Наличие других станет тормозом для

повышения боевого потенциала, потому что непременно начнется политическая

борьба за свое влияние.

Много ведется разговоров о департизации армии и флота. Сегодня, наверное, всем

понятно, каким силам это на руку. Допускаете ли вы возможность департизации?

Понимаете, делать подобные заключения очень сложно. Но непредсказуемых

ситуаций в политическом развитии общества не бывает. Нужно их просчитывать,

опираться на научный анализ. У нас в стране многие беды от того, что отсутствует

научное, точное прогнозирование. Сегодня без этого немудрено отстать от реалий

жизни. Вот, например, в сентябре вышла директива министра обороны и начальника

Главного политического управления о преподавании общественных наук. Для нас,

пока она готовилась, издавалась, многие позиции устарели. А взять кафедру

культуры и искусства. Она позарез необходима уже сегодня, сейчас, а Генштаб

планирует ее создание на более поздний срок. Так что, отложить этическое и

эстетическое воспитание курсантов, повышение уровня их культуры? Нет. Командование,

ученый совет училища, в который, кстати, входят восемь курсантов, находит

возможность для работы этой кафедры, как находит возможность для последовательного

решения всей программы перепрофилирования учебно-воспитательного процесса.

Вот так и с департизацией. Думаю, что это уже не только лозунги и призывы.

Возьму на себя смелость утверждать, что в принципе она потихоньку началась.

Так что в будущем я вовсе этого не исключаю.

Жизнь на самом деле меняется так быстро, что порою и не успеваешь

оглянуться, остановиться, подвести итог, определить перспективу... Не таится ли здесь

опасность для начатых преобразований в дальнейшем застыть, приобрести, так сказать,

инерцию покоя?

За жизнью все-таки нужно поспевать, держать руку на ее пульсе. Застоя не

будет, если постоянно ориентироваться на передовую науку, быть тесно связанными

с практикой флота, хорошо знать его нужды й запросы.

Остается пожелать, чтобы осуществились ваши замыслы, сбылись все надежды

на предстоящем нелегком пут.

Спасибо.

Беседу вел капитан 2 ранга ДГ. ПОПОВ

Демократия как она есть

ЭСТОНИЯ: ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВНЕ ЗАКОНА

ПОСЛЕ январский событий в

Вильнюсе и Риге наша

«демократически настроенная» пресса предрекла, что

в соответствии со «сценарием центра» в

очередное воскресенье января следует

ожидать подобного и в Таллинне.

Возникшее в столице Эстонии напряжение

подогревали и местные средства

массовой информации, политические и

общественные движения. Их сегодня в

республике великое множество. Старый

город, в котором расположились

парламент и правительство ЭССР, покрылся

баррикадами, где денно и нощно несут

постовую службу крепкие парни в

форме «Кодукайтсе». Их штаб под крышей

Департамента цен находится всего в сот-

не-другой метров от одной из военно-

морских частей. Один из руководителей

«Кодукайтсе» Андрус Ээвель, с

которым мне довелось побеседовать, не

скрывал, что они готовы к

кровопролитию, якобы готовящемуся некими

темными силами совместно с частями и

подразделениями Вооруженных Сил,

дислоцирующимися в городе.

По иную сторону баррикад остались

те, кто в репортаже ленинградского

тележурналиста А. Невзорова получил

емкое и глубокое по смыслу

определение «наши». Принятые за последние

год-два законодательные акты

поставили их по сути вне закона.

Изначально запрограммированное

парламентом Эстонии отношение к

военнослужащим на ее территории

предполагало, что армия не останется вне

политических баталий. Принятые Верховным

Советом республики постановления и

законодательные акты как бы

подталкивали военнослужащих к выступлению

против существующей власти или же к

выдвижению требований, адресованных

центру, о социальной защищенности.

Ибо тысячи офицеров, мичманов,

прапорщиков, членов их семей лишались,

согласно новым законам, элементарных

человеческих прав — на жилье,

медицинское обслуживание, образование.

Само пребывание в республике армии

было объявлено незаконным, статус ее

признан «оккупационным» с

вытекающими отсюда последствиями — с

отказом от службы в армии «оккупантов»,

укрывательством дезертиров,

требованиями покинуть территорию республики,

угрозами в адрес военнослужащих.

Результатом этой кампании стало

дезертирство из армии свыше трехсот

военнослужащих-эстонцев и то, что на

призывные пункты добровольно пришло

лишь 30 процентов призывников,

большинство из которых — русскоязычные.

Ну а какого еще отношения к армии и

флоту можно ждать, если нынешнему

поколению эстонцев терпеливо

вдалбливают, что «оккупация» Советской

Армией Эстонии привела к значительным

жертвам и разрушениям. На улице Ха-

рью, к примеру, на всеобщее обозрение

выставлены изготовленные на

добротном уровне плакаты, из коих

становится известно, что в марте 1944 г.

советская авиация уничтожила 53% жилых

домов. Однако то, что эта цифра

далеко не соответствует действительности,

известно любому непредвзятому

горожанину.

В некоторых местах от призывоь к

насилию перешли к конкретным

действиям. Угрозы физической расправы

раздаются в адрес «несговорчивых»

работников военкоматов, отказывающих в

«помощи» уклоняющимся от службы.

Старший военно-морской начальник

вице-адмирал Ю. Белов рассказывал мне, что

в конце минувшего года были избиты

два военных моряка (поиск нападавших

результатов, конечно, не дал), у штаба

базы состоялась демонстрация с

требованием освободить «захваченную»

территорию, имели место и попытки

проникновения на охраняемые военные

объекты с целью завладения оружием. К

счастью, все обошлось без жертв. Но

это пока. Долго ли продержится столь

шаткое равновесие? И сколько еще

потребуется времени республиканскому

правительству, чтобы понять: военные

не могут исполнять свой воинский долг,

не вмешиваясь в происходящие

процессы, если их интересы попираются.

Судите сами. За истекший год в Тал-

линне военнослужащим не выделено ни

одного квадратного метра жилья. В

единственной воинской части, которую за

время пребывания у власти посетил

Э. Сависсаар, семьи военнослужащих

вообще живут в бараке, который и под

конюшню рачительный хозяин не

рискнул бы использовать. Председатель

Таллиннского горсовета А. Корк подписал

постановление, запрещающее военным

строительство жилого дома, отказано

им и в праве на долевое участие в

строительстве.

Но не только бесквартирные

чувствуют себя обездоленными. Даже наличие

постоянного жилья и прописки не

гарантирует военным равных с другими

гражданами прав. На период службы в

республике ограничены сроки

прописки — не более пяти лет. Удар

получили те, кто выслужил установленные

сроки. В отделениях внутренних дел

бывшим военнослужащим отказывают в

выдаче советских паспортов.

Но это, так сказать, социальная

сфера, задевающая чисто человеческие

интересы военнослужащих. Кардинальных

изменений к лучшему в ней вряд ли

стоит ожидать хотя бы потому, что

трудности испытывают не только

военнослужащие. Даже эстонцам,

прожившим длительное время за пределами

республики, по возвращении на землю

предков по существующему

законодательству придется немало лет ожидать

уравнения в правах с коренными

жителями. Однако есть факты иного рода. К

примеру, в Ляэне-Выруском уезде.

Военные здесь давно уже содержат на

своем попечении интернат для детей-

сирот, дом престарелых, что для

уездного руководства явилось неожиданным.

Пришлось и ему подумать о своих

«негаданных» помощниках: выделили муку,

когда были перебои с поставками,

решили вопрос с карточками потребителя для

всех жителей гарнизонов. Но это, к

сожалению, пока единичные случаи.

С неменьшей остротой стоят и

проблемы сугубо специфические для

воинских частей и условий выполнения ими

своих задач. До минимума, например,

урезаны занимаемые частями

территории, оставшийся в ведении военных

моряков причальный фронт едва

удовлетворяет имеющиеся потребности. Но

и за оставшиеся в ведении

Министерства обороны земли власти требуют

огромную арендную плату, возмещение

ущерба, нанесенного экологии и

развитию республиканских инфраструктур.

— На том основании, что в акт 1940

года, которым правительство Эстонии

передавало земли Наркомату обороны,

не было включено здание нынешнего

матросского Базового морского клуба,

Балтийский судостроительный завод

требует вернуть его и намерен возродить

там Народный дом, — рассказывает

вице-адмирал Ю. Белов. — Городские

власти оспаривают принадлежность нам

Матросского парка и здания одной из

частей — в нем планируют разместить

филармонию.

Конечно, заботиться о музыкальной

культуре населения города нужно, но

не в ущерб обороноспособности страны.

Впрочем, Эстония стремится обособить

свою обороноспособность от

обороноспособности Союза, хотя сегодня в

республике просто некем заменить военных

моряков, а потребности в их

присутствии значительны. В своей зоне

ответственности военные моряки

обеспечивают безопасность плавания гражданских

и военных судов, в их ведении —

борьба с минной опасностью (а на Балтике

такая угроза все еще сохраняется — в

минувшем году уничтожено 2 морских

мины и значительное число

боеприпасов в прибрежной зоне). Уйди военные

моряки из Эстонии — и кто будет

заниматься этим?

Равновесие, установившееся в

Эстонии после январской напряженности,

иначе как хрупким не назовешь —

слишком уж много накопилось

нерешенных проблем, касающихся в том числе

и военнослужащих. Но как бы то ни

было, наши несут там свою нелегкую

службу. Нет разговоров о том, чтобы

свергать законное правительство, в чем

их пытались обвинить псевдодемократы,

нет и жалоб на существующие тяготы.

Все хотят только одного — знать, что

их голос услышан и проблемы будут

решаться. Это возможно только в том

случае, если в республике возобладают

не митинговые страсти, а трезвый

подход ко всему комплексу проблем.

Капитан 3 ранга В. МАРЮХА

8

Кают-компания «Морского сборника»

ПУСТЬ ЖЕНЩИНА

ЖЕНЩИНОЙ БУДЕТ

В канун Международного женского дня

наш нештатный корреспондент капитан 1 ран-

га И. Коваленко пригласил в кают-компанию

«МС» старшего инструктора

военно-политического управления ВМФ по работе среди

семей военнослужащих М. Добровольскую.

Марина Карамановна, если честно,

поводом для беседы с вами послужил не

столько традиционный интерес к одному

из безоблачных советских праздников,

сколько не всеми замеченный

политический факт: в некоторых сражающихся

за суверенитет республиках принято

решение об отмене советских

государственных праздников, в том числе и 8

Марта.

Я не знаю, насколько широко

распространяется это новшество —

республиканские парламенты с ловкостью

плагиаторов перенимают друг у друга

законы, но все же без тени юмора хочу

спросить: неужели действительно так

печально будущее этого дня календаря, а

с ним и женского движения, и как нам

теперь относиться к празднованию 8

Марта?

Как и подобает мужчинам. А что

касается запретов на праздник, то меня не

покидает ощущение, что в подобном

решении больше юмора, чем здравого

смысла. Ведь еще в VI веке у

древних славян, которые были известны

демократичным устройством своей жизни,

существовал женский праздник первого

березового листка. Хотя, конечно, вряд

ли он был тогда наполнен политическим

содержанием. Скорее это был знак

преклонения перед женщиной, как

хранительницей очага, и матерью —

продолжательницей рода.

Но жизнь, общественные уклады, как

известно, менялись, а с ними и

положение женщины в обществе. Причем не в

лучшую для нее сторону. Даже

капитализм, который для многих у нас стал

вдруг образцом демократии и светлого

настоящего, за всю свою многовековую

историю полностью не решил проблем в

жизни женщин.

День 8 Марта — своего рода

лакмусовая бумажка, тест на демократичность

общества, на то, как оно относится к

женщине и ее проблемам. У нас они,

конечно же, далеко не решены.

Но, судя по всему, настрой на их

решение серьезный. Ноябрь прошлого года

ознаменовался рождением новой

организации — Союза женщин РСФСР,

членом правления которой вы избраны.

Расскажите, пожалуйста, об этой

организации — чем вызвано ее появление,

каковы цели, задачи и чего ждать от

нее Вооруженным Силам, в частности

флоту?

Возникновение союза — это результат

демократических процессов,

происходящих в стране, и одновременно реакция

россиянок на положение женщины в

нашем обществе.

Особый для меня разговор —

проблема женщин, связанных через своих

мужей с жизнью армии и флота. За

десятилетия в обществе сформировалось

отношение к военному как к человеку,

который обязан не рассуждать и

предназначение которого — выживать там, где

обычный гражданин не протянет и

месяца. И пока армию и флот называли

любимым детищем народа, его

гордостью, пока уверяли, что труд военного

нужен стране, офицеры действительно не

задумывались, насколько адекватны

требования общества к военнослужащему и

вознаграждение за его труд. Без всякой

модной нынче иронии служба была

священным долгом, почетной обязанностью

— этим все сказано. С такой

убежденностью жили все — от матроса до адми-

рала, до жены офицера, мичмана.

Сейчас же, когда армию низвели до

положения Золушки (работа самая

непривлекательная, ругательства в ее адрес —

самые отборные), когда под видом

реформирования Вооруженных Сил

допускается яростное очернительство тех, кто в

любой момент именем Родины по

приказу и по долгу должен будет умереть, у

военнослужащих возникает законный

вопрос: а почему, собственно, их труд в

обществе и по моральной, и по

материальной шкале упал практически до

низших оценок?

И самое главное: почему в условиях

подчас на грани выживания должны

жить и дети, жены военнослужащих,

почему они, не присягнув, не надев

мундир, тоже обязаны «стойко переносить

тяготы и лишения»? Вследствие чего,

простите за банальность, беременная

жена офицера за весь период своего

интересного положения часто не имеет

возможности даже воспользоваться женской

консультацией? У меня постоянно перед

глазами женщины из дальневосточного

гарнизона (и сколько же их!), которые

мучаются, рискуют, но до ближайшей

консультации из-за расстояния и

утомительной тряски предпочитают не ездить,

а к поездке в роддом вообще относятся

как к последней в своей жизни.

Я могла бы долго говорить о качестве

существования в социально необустроен-

ных военных городках, о том, чего

лишены там семьи военнослужащих — оно

на порядок ниже, чем на «гражданке».

О нехватке детских учреждений, о

бесконечных переездах, о безработных

женах офицеров, мичманов, вследствие чего

трудовой стаж многих из них к концу

службы мужа составляет лишь

несколько лет.

Но все же эти проблемы кажутся

безобидными по сравнению с теми, что

возникли перед семьями

военнослужащих в последнее время. Я имею в виду

катастрофическую необеспеченность

жильем, социальную незащищенность, а во

многих случаях нарушение

элементарных прав человека в республиках, где

разгул национализма и

антиконституционная деятельность сепаратистски

настроенных правительств достигла апогея.

За всеми этими вывихами демократии —

разрушенные семьи, осиротевшие

дети, поломанные человеческие судьбы,

потерянные жизненные перспективы.

Вспомните события в Баку — они бурей

вымели из города, да и из республики,

тысячи людей. Только семей офицеров и

мичманов Каспийской флотилии было

эвакуировано в Подмосковье более 400

и столько же — на Черноморский флот.

А физические оскорбления, моральный

террор, угрозы расправы,

непредоставление прописки и вида на жительство,

наконец, убийства офицеров, мичманов,

прапорщиков?

А незащищенность военнослужащих и

их семей перед рынком, атмосфера

постоянного морального давления на

армию, флот, а. значит, и на семьи

военнослужащих со стороны средств

массовой информации?

Разве все это не требует активизации

работы женских советов?

Другими словами, если жены

военнослужащих через женсоветы себя не за-

щитят, то кто же? А что же Союз

женщин России?

К сожалению, Союз пока очень далек

от проблем семей военнослужащих. Я с

горечью вспоминаю его учредительную

конференцию, на которой были

делегатки со всех концов России. Там не

нашлось места подлинным армейским

проблемам. Зато хватало выступлений,

реплик и даже выкриков, в которых легко

узнавались спекуляции на материнском

горе «Щита» и периодических изданий,

с далеко не безобидными целями

увлеченно разрабатывающих антиармейскую

тему.

И все же я с надеждой смотрю в

будущее. У Союза гуманные цели. Среди

его задач — адаптация,профессиональная

подготовка и переподготовка,

повышение квалификации женщин, их

социальная защищенность и реализация

права на труд в условиях рыночной

экономики. Не забыта и такая злободневная

проблема, как оказание помощи

женщинам в предпринимательской

деятельности, особенно в сфере мелкого и

среднего бизнеса. Много внимания будет

уделено укреплению семьи.

Союз женщин РСФСР — это

добровольная независимая общественная

организация, созданная для защиты

интересов и обеспечения достойного

положения женщин в обществе, повышения их

роли в общественно-политической,

экономической и культурной жизни страны.

Она провозгласила, что выступает за

общечеловеческие ценности, социальную

справедливость, гуманное,

демократическое устройство общества и готова к

сотрудничеству со всеми организациями и

партиями, стоящими на платформе де-

гостях у экипажа ЭМ «Отчаянный»

Фото Г. Д и а к о в а

мократических преобразований в стране.

Женсоветы Вооруженных Сил вошли в

Союз женщин России в полном составе.

Что это нам дает? Женсоветы армии

и флота, как коллективный член Союза,

вправе рассчитывать на защиту своих

интересов и прав во взаимоотношениях с

государственными, хозяйственными и

другими органами и общественными

организациями; на внимательное

рассмотрение своих предложений по вопросам

улучшения положения женщин, семьи и

ребенка и внесение их в порядке

законодательной инициативы от имени Союза

женщин в Верховный Совет республики,

местные Советы народных депутатов.

Задача же наших женсоветов — еде*

лать проблемы семей военнослужащих

достоянием Союза, использовать его

возможности для их решения.

Вы старший инструктор

политуправления ВМФ по работе среди семей

военнослужащих, с женсоветамн работают

главным образом политработники, хотя

все решения — и положительные, и

отрицательные — принимает командир-

единоначальник. Не будем говорить о

причинах, но к политорганам сейчас

отношение неоднозначное. Есть, например,

люди, которые утверждают, что

женсоветы — это одна нз устаревших

структур политорганов, выполняющих их волю

и действующих под их диктовку. А как

вы думаете?

Настроения такие действительно есть,

воя ве считаю это большой бедой дая

женсоветов, тем более сигналом для их

схода со сцены.

Не так давно на семинаре,

проводившемся в частях центрального

подчинения, я уже слышала высказывания

одного офицера по поводу женсоветов как

структуры политорганов и даже призыв

выходить из них, образовывать свои

женские партии.

Что же, партия — это, может быть, и

неплохо. Но для чего? Я не думаю, что

такого рода организации, оторванные от

командования гарнизона, более того,

запрограммированные на конфронтацию с

ним, способны что-то сделать, кроме

выражения протеста. Но протест у нас

сейчас выражают многие, а практические

дела делать охочих маловато.

Известно, есть в стране проблема

детей Чернобыля. Но ведь она есть и на

флоте — заражению подвергся один из

гарнизонов. Хоть одна

благотворительная или общественная, в том числе

женская, организация помогла детям

военных? Отнюдь! Этой помощью

занимаются командиры и политработники прн

самом активном и тесном

сотрудничестве с женсоветами. Больше никто

интереса к больным детям, не говоря уже о

милосердии, не проявил. Почему?

Проблемы военных и их семей за пределами

гарнизонов не воспринимаются как

острые.

Словом, семьи офицеров, мичманов,

прапорщиков, а если доживем до

полностью профессиональной армии, то и

семьи солдат, матросов, старшин всегда

будут существовать. А значит, будут

нужны и женские советы (впрочем,

Можете их назвать ассоциациями, союзами

и т. п.), которые будут защищать свои

специфические интересы. А коль так, то

нам надо не распускать советы, не

растаскивать женщин по партиям, а,

наоборот, консолидировать в рамках

Вооруженных Сил движение женщин, чтобы

добиваться решения всех проблем не

только на местном, но и на

государственном уровне.

Надо искать и новые формы работы

на местах. Может быть, подумать и о

своих финансах — это заметно расширит

возможности женсоветов.

Насколько женсовет соединения,

части, корабля зависим от командира? Как

вы думаете, почему председателем жен-

совета до недавнего времени

непременно была жена командира?

Все очень просто: избирая

председателем «первую леди» части, корабля,

женщины надеются, что уж своей-то

супруге командир не откажет. Нередко так

оно и случалось: жизненно важные для

семей своего гарнизона проблемы

решались за обеденным семейным столом...

А зависит женсовет от командира

ровно настолько, насколько этот женсовет

и особенно его председатель позволяют

себе от кого-то зависеть.

Разумеется, женсоветы в

Вооруженных Силах задуманы не как конфронти-

рующие с командирами общественны?

организации, а, наоборот, работающие в

интересах боеготовности. Разве от

решения социальных вопросов не зависит

здоровье и благополучие семей, а в

конечном итоге через самочувствие и

настроение офицера, мичмана — все та же

боеготовность? К сожалению, случается,

что этими чисто житейскими

проблемами командир пренебрегает, оправдываясь

интересами все той же боеготовности. Я,

например, знаю, как в одном гарнизоне

командир лишь изредка давал автобус

для доставки детей в школу и из

школы. А до нее, между прочим, 10

километров, а дети в основном ученики 1 —

5-х классов. Рейсовый же автобус

проходит лишь рано утром и поздно

вечером. Дети находятся по нескольку часов

на автобусной остановке, простужаются,

а у командира объяснение одно: боевая

подготовка да еще то, что в эту школу

^одят и его дети — старшеклассники.

Вот тут женсовет должен действовать

эчень жестко. И именно такие ситуации

показывают, кто есть кто в женсовете:

люди, которые лишь способны

заглядывать в рот командиру в надежде угадать,

чего он изволит, или умеющие в

интересах дела ставить вопросы крайне

принципиально. И если совет именно такой —

в этой части, гарнизоне вряд ли кто

будет искать правду на стороне или

прибегать к услугам недобросовестных

изданий.

Марина Карамановна, вот мы с вами

говорим «женсовет, женсовет...» А что

он значит для конкретных людей?

Какова его роль в жизни экипажа

конкретного корабля?

Огромна, если, конечно, в совете

подбираются неравнодушные женщины,

если командир, заместитель по политчасти

увлечены идеей сплочения экипажа и

думают о людях. В таких случаях

возникает особенная атмосфера. Я,

например, видела подобное на эсминце

«Отчаянный». И особенно меня привлекало

то, что женсовет там без

преувеличения — одна из равноправных структур

экипажа. Я бы сказала даже, что само

понятие «экипаж» на «Отчаянном»

наполнено более широким содержанием и

подразумевает не только личный состав

корабля, но и, как говорят на флоте, его

прекрасную половину.

Весь этот коллектив живет как бы в

двух измерениях: в море и на берегу. И

если той частью людей, что в море,

руководит командир «Отчаянного» капитан

2 ранга Александр Владимирович Ко-

ноплев, то оставшихся на берегу

объединяет председатель женсовета Лариса

Викторовна Привалова. У нее полная

информация о каждой семье, адреса,

телефоны, дни рождения и семейные

праздники, она знает, у кого болен ребенок,

а чей не устроен в ясли, какие у кого

бытовые проблемы... Проблемы

женщины здесь решают сообща. А это,

поверьте, очень важно, особенно для тех, кто

в море.

Или вот еще. Многие наши издания

усердно пытаются уверить читателя в

том, что офицеры страшно далеки от

матросов, что эти группы испытывают

взаимное отчуждение и едва ли не

противостоят друг другу. Я не знаю, где

берут такую фактуру для своих

рассуждений журналисты, но я бы хотела

увидеть их, к примеру, на корабельных

торжествах, посвященных годовщине

экипажа, возвращению его с боевой службы

и т. п., когда этот коллектив вместе,

12

когда офицеры, мичманы, матросы,

женщины, дети — все за одним столом

и каждый здесь не в гостях, а дома,

когда всем вручаются подарки и для

каждого находится теплое слово. Мне

известен, например, и такой факт: женсо-

вет противолодочного крейсера «Москва»

призвал жен офицеров и мичманов

своего корабля поработать в совхозе, а

заработанное в виде овощей и фруктов

передать матросам...

Таким образом, женсоветы кораблей

и частей преследуют только свои узкие

ведомственно-семейные цели?

Разумеется, нет. Например, в одном

из гарнизонов Северного флота женсовет

(председатель — Вородич Галина

Александровна) взял на себя значительную

часть забот о малоимущих

пенсионерах — людях гражданских и к флоту

отношения почти не имеющих, участвует

в работе поселкового совета

многодетных матерей. Один из женсоветов

тихоокеанцев . шефствует над детским

домом в Елизово, другой во главе с

Лидией Алексеевной Курановой активно

работает с призывниками, молодыми

семьями.

По мере сил женсоветы участвуют и

в акциях милосердия. Перечисляют

деньги в фонд реабилитации воинов-«аф-

ганцев», на счет телевизионного

Чернобыльского марафона и в Детский фон,]

имени Ленина. С флотов через Комитет

советских женщин регулярно уходят

подарки детям Сальвадора и Никарагуа...

В отдельных гарнизонах женсоветы

частей нередко становятся центрами

всей работы с поселковыми детьми и

даже семьями.

Словом, в чем в чем, а в

ведомственной ограниченности наших женщин вряд

ли можно упрекнуть.

Надеюсь, вы понимаете, что это лишь

некоторые примеры, те, что в памяти.

Я уже называла ряд фамилий, но мне

хотелось бы еще сказать доброе слово

и об Останиной Татьяне Флоровне с

Тихоокеанского флота, и о Мироновой

Людмиле Алексеевне с Балтики, Задер-

ман Валентине Алексеевне из

Ленинграда, Дьяковой Наталье Никитичне с

Севера и многих, многих других.

Пользуясь случаем, я поздравляю их и всех

женщин с праздником первого

березового листка! Счастья вам и давайте ни

при каких обстоятельствах не будем

забывать, что мы — женщины!

Очень личное

ЖДИТЕ НАС, ДЕТИ

тт ИСЬМО это я получил после возвращения подводной лодки из похода. «Здрав-

-*•* ствуйте, Карен Георгиевич! — писала мне девочка Света из мурманского

детдома. — У нас все хорошо. Ваши подарки всем ребятам понравились.

Спасибо всему экипажу, который старался для нас. Передайте всем своим друзьям

большой-большой привет. Приезжайте еще. Ждем вас. До свидания!»

Я читал большие, старательно выведенные буквы, и мне казалось, что в

моих ладонях не тетрадный листок, а детская душа трепещет и надеется: не

забудут о ней, позаботятся военные моряки. И еще раз со всей отчетливостью

понял — правильно сделал свой выбор экипаж, решив шефствовать над детьми, у

которых нет семей.

Помню, как собирались в детский дом, упаковывали ящики с продуктами, с

книгами, с подарками. Как молча ехали, размышляя о предстоящей встрече,

матросы: русский С. Комин, киргиз С. Маматкулов, азербайджанец X. Гурбанов,

украинец В. Волжинский, узбек Н. Имаков, татарин X. Хасанов...

Конечно, не просто нам было поначалу даже смотреть в глаза этим

обездомленным малышам. Но постепенно натянутость исчезла. Рассказали о флотской

службе, вспомнили интересные морские истории. Дети задавали вопросы, порой

неожиданно серьезные. Особенно мальчики.

Ближе к вечеру стали прощаться. Честно говоря, сердце щемило — не

хотелось оставлять бойких, любознательных, симпатичных ребят. Мы вошли в их мир,

и сами стали чуть-чуть другими. Детские доверчивые взгляды и улыбки мы

сохраним в своих душах. И будем помнить в морских походах, что стоим на защите и

этих самых беззащитных маленьких граждан нашей страны.

...Я сажусь за стол и пишу ответ Свете: «Мы обязательно приедем. Ждите

нас!»

Капитан 2 ранга К. БАБАЯН,

командир подводной лодки

13

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

О награждении орденами и медалями СССР

военнослужащих Советской Армии и Военно-Морского Флота

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания,

присвоить звание Героя Советского Союза капитану 3 ранга ВАТАГИНУ

Александру Ивановичу.

* * *

За большой вклад в развитие медицинской науки, разработку новых

высокоэффективных методов обеспечения жизнедеятельности человека в агрессивных

экологических средах обитания присвоить звание Героя Социалистического

Труда полковнику медицинской службы СЕМКО Валентину Владимировичу.

За образцовое выполнение задания командования по приведению

организационной структуры Вооруженных Сил СССР в соответствие с современной

советской военной доктриной и большие заслуги в освоении новых

высокоэффективных образцов военной техники НАГРАДИТЬ:

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

Авдонина Александра Алексеевича —

капитана 2 ранга.

Баренцева Александра Матвеевича —

капитана 1 ранга.

Батракова Владимира

Александровича — полковника.

Васильева Валерия Ивановича —

капитана 1 ранга.

Волкова Алексея Александровича —

генерал-майора авиации.

Гнатусина Федора Ивановича —

капитана 1 ранга.

Долгих Валерия Николаевича —

полковника.

Дригола Владимира Кирилловича —

капитана 1 ранга.

Жеглова Владимира Васильевича —

генерал-майора медицинской службы.

Завадского Владимира Викторовича

— полковника.

Зеленского Юрия Павловича —

полковника.

Золотохина Геннадия Епатьевича —

вице-адмирала.

Иванова Виталия Константиновича -—

капитана 1 ранга.

Кирсанова Владимира Ивановича —

капитана 2 ранга.

Макрусева Анатолия Владимировича

— полковника.

Маркитантова Бориса Степановича —

капитана 1 ранга.

Михайлова Аликана Иосифовича —

полковника.

Павлюченкова Олега Гавриловича —

капитана 1 ранга.

Сорокина Станислава Николаевича —

полковника.

Терняева Николая Николаевича —

подполковника юстиции.

* *

За отличные успехи в боевой и политической подготовке, большие заслуги

в поддержании высокой боевой готовности войск и освоение новой военной тех-

ники НАГРАДИТЬ:

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Антонова Анатолия Ивановича —

капитана 1 ранга.

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

Алехина Станислава Юрьевича —

капитана 2 ранга.

Афокькнна Валентина Ивановича —

капитана 1 ранга.

Бабко Владимира Петровича —

капитана 1 ранга.

Бараненкова Николая Григорьевича

— майора.

Беленова Сергея Николаевича —

капитана 1 ранга.

Бородина Евгения Андреевича —

контр-адмирала.

Верхотурцева Виталия

Григорьевича — майора.

Виноградова Михаила Петровича —

майора.

Гарипова Гранита фатиховича —

капитана 2 ранга.

Гришкова Игоря Евгеньевича —

капитана 1 ранга.

Егорова Валерия Андреевича —

капитана 1 ранга.

Еремина Василия Петровича и

контрадмирала.

Ерохина Василия Павловича —

подполковника.

Зверева Сергея Анатольевича —

капитана 2 ранга.

Киселева Владислава Ивановича —

полковника.

Ковальчука Олега Александровича —

капитана 1 ранга.

14

Кудряшова Бориса Алексеевича —

подполковника.

Малашевича Алексея Михайловича —

капитана 1 ранга.

Манченко Александра Сергеевича —

подполковника.

Марфу тина Анатолия Дмитриевича —

капитана 1 ранга.

Матвеева Юрия Владимировича —

капитана 1 ранга.

Мелешко Валентина Яковлевича —

капитана 1 ранга.

Москалева Николая Георгиевича —

капитана 1 ранга.

Нелюбова Евгения Васильевича —

полковника.

Панасова Александра Федосеевича —

майора.

Пелевина Владимира Николаевича —

капитана 2 ранга.

Романова Геннадия Александровича

— полковника.

Москва, Кремль

Февраль 1991 г.

Россихина Вячеслава Олеговича —

майора.

Ручко Александра Сергеевича —

майора.

Рябцева Юрия Николаевича —

подполковника.

Сафронова Вадима Ивановича —

капитана 3 ранга.

. Селиванова Валентина Егоровича —

вице-адмирала.

Суслова Александра Николаевича —

подполковника.

Тарасова Павла Петровича —

капитана 1 ранга.

Харенко Сергея Валентиновича —

майора.

Черкесова Валерия Вячеславовича —

майора.

Шишщына Валерия Васильевича —

полковника.

Шмакова Сергея Борисовича —

капитана 2 ранга.

Президент Союза Советских

Социалистических Республик

М. ГОРБАЧЕВ

В Верховном Совете СССР

В соответствии с поручением Комитета Верховного Совета СССР по

вопросам обороны и государственной безопасности рабочая комиссия рассмотрела

«Обращение...» » участников встречи 5—6 октября 1990 г., организованной

Комитетом Верховного Совета СССР по делам молодежи, в связи с окончанием работы

Правительственной комиссии по расследованию причин и обстоятельств гибели

подводной лодки «Комсомолец», а также материалы, представленные

вице-адмиралом в отставке Е. Черновым, народными депутатами СССР А. Емельяненковьш

и В. Мининым.

Дополнительно запрошены, изучены и проанализированы: акт

правительственной комиссии, акты секций рабочей комиссии, заключительный акт об

окончании опытовой эксплуатации подводной лодки «Комсомолец», совместный приказ

министра обороны и судостроительной промышленности СССР, заключение по

анализу действий личного состава подводной лодки при борьбе за живучесть,

выполненное Минсудпромом СССР, письма и обращения командиров атомных

подводных лодок, офицеров-подводников, членов экипажа ПЛ «Комсомолец» и др.

материалы. На основании указанных документов и заслушивания специалистов

ВМФ, науки и промышленности рабочая комиссия подготовила заключение, в

котором содержатся следующие выводы и предложения.

ВЫВОДЫ:

1. Большая часть предложений, представленных в Комитет тов. Черновым,

заслуживает внимания. В основном они отражены в мероприятиях ВМФ и Мин-

еудпрома и находятся в настоящее время в стадии проработки и реализации.

2. Рабочая комиссия Комитета считает заслуживающими доверия выводы

Правительственной комиссии по расследованию причин аварии и обстоятельств

гибели подводной лодки «Комсомолец» и не видит оснований ставить под сомнение

результаты ее работы.

3. По итогам работы Правительственной комиссии ВМФ и Минсудпромом

СССР разработаны мероприятия по предупреждению аварийности кораблей,

повышению их живучести и совершенствованию профессиональной подготовленности

личного состава, в том числе приняты решения на уровне Правительства. За

реализацией утвержденных мероприятий установлен контроль ведомств.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Принимая во внимание, что мероприятия, реализуемые ВМФ и

промышленностью, включают большую часть предложений тов. Чернова Е. Д., заседание

Комитета по ним не проводить, ограничиться результатами работы рабочей

комиссии.

2. Проведенный Правительственной комиссией большой объем всесторонних

расследований причин аварии и обстоятельств гибели подводной лодки

«Комсомолец» определяет нецелесообразность дополнительных расследований до

возможного подъема лодки.

■ См. Морской сборник. — 1990, — Ш 12. — С. 27—28,

15

3. Формирование при парламентских комитетах комплексной экспертной

группы из «независимых специалистов» для изучения и анализа фактического

положения дел на флоте считать нецелесообразным.

4. Минобороны СССР (ВМФ) и Минсудпрому СССР ускорить принятие

конкретного решения о внедрении в ВМФ сервисного (фирменного) обслуживания

наиболее сложной техники предприятиями промышленности и о формировании

экипажей подводных лодок* профессиональным личным составом.

5. Считать целесообразным заслушать во 2-м полугодии 1991 г. в Комитете

Верховного Совета СССР по вопросам обороны и госбезопасности Министерство

обороны СССР и Министерство судостроительной промышленности СССР о ходе

выполнения принятых решений и постановлений по обстоятельствам и причинам

гибели подводной лодки «Комсомолец».

НЕ ЗАБОЛТАТЬ БЫ ДЕЛА... Реплика

ТЕКСТ, с которым вы только что познакомились, казалось бы, ставит точку в

полемике о необходимости нового расследования причин и обстоятельств

гибели ПЛА «Комсомолец». Однако ленинградская газета «Невское время» недавно

заявила, что это всего лишь «Точка со знаком вопроса». И помогло ей прийти к

такому выводу, вынесенному в заголовок, интервью с вице-адмиралом в отставке

Е. Д. Черновым.

Как не может быть знак вопроса без точки полноценным знаком

препинания, так не может безапелляционность суждений быть истиной в последней

инстанции. А именно на нее и претендует в этом интервью Евгений Дмитриевич.

Если прежде всего его обвинения строились на необъективных, по его мнению,

выводах правительственной комиссии, расследовавшей обстоятельства гибели

ПЛА «Комсомолец», то теперь они сосредоточены на критике необоснованного,

как ему представляется, заключения рабочей комиссии Комитета Верховного

Совета СССР.

Что ж, критиковать сегодня можно кого угодно, даже Президента, лишь бы

критика была по делу. Однако сосредоточивать ее огонь не на фактах, а на

личностях — не лучший способ выявления истины. Например, утверждение Е. Д.

Чернова о том, что Главнокомандующий ВМФ, «лично руководивший работой

комиссии по расследованию причин гибели ПЛ «Комсомолец»... вывел из поля

зрения и профессионального разбора целый ряд принципиальных вопросов...» и

тем самым ввел комиссию в заблуждение, не соответствует действительности.

Работой комиссии руководили министр обороны СССР и секретарь ЦК КПСС.

Что же касается обвинений в сокрытии от комиссии «целого ряда

принципиальных вопросов», то в ее составе были как прежний, так и нынешний министры

Минсудпрома. ученые, конструкторы, представители научных учреждений ВМФ

и промышленности, от которых что-либо скрыть, извините, вряд ли возможно.

Критикуя всех, кто, по его мнению, допустил гибель «Комсомольца», Е. Д.

Чернов скромно умалчивает о том, что он сам принимал эту лодку и без малого три

года являлся председателем комиссии по ее опытовой эксплуатации. Как же

случилось, что он не замечал тех конструктивных недоработок, которые выявила

комиссия после аварии?

Немногие знают, что после увольнения из рядов Вооруженных Сил вице-

адмирал в отставке Е. Д. Чернов работал в той проектной организации, которая

создавала «Комсомолец». Вот бы где, казалось, можно было использовать свой

большой опыт и результаты личного расследования для устранения

конструктивных недостатков корабля. Но Евгений Дмитриевич в этой организации долго не

задержался. По крайней мере о его личном участии, как кандидата

военно-морских наук, в доработке проекта мы не знаем. Зато благодаря его многочисленным

интервью в печати широко известно о «виновниках» аварии и

«недобросовестности» всех, кто занимался ее расследованием.

Дабы придать этим и многим другим «фактам» некое правдоподобие,

Евгений Дмитриевич пытается представить себя в глазах общественного мнения

человеком, пострадавшим за критику руководства ВМФ и потому преждевременно

уволенным с флота. Прием не нов. На Руси принято жалеть незаслуженно

обиженных. Жалеют в «Невском времени» и Чернова. И напрасно. Уволили его в

запас не в соответствии с законом — в пятьдесят пять, а когда ему перевалило за

шестьдесят.

Можно привести и другие примеры некорректности в полемике в печати

Евгения Дмитриевича, но мы не ставим перед собой подобной цели. Герой

Советского Союза вице-адмирал в отставке Е. Д. Чернов известен на флоте. Ему, как

и каждому из нас, свойственны ошибки и заблуждения. Хорошо бы вовремя в них

разобраться, не дать захлестнуть себя эмоциям. Для всех нас сегодня гораздо

важнее совместная работа по выполнению решений правительства, направленных

на улучшение как конструктивных особенностей кораблей, так и подготовки

экипажей. Думаем, что именно здесь флоту очень бы пригодился опыт как тех, кто

продолжает служить, так и ушедших в-запас или отставку.

16

Документы и судьбы

ДВА ЧАСА В МУЗЕЕ КГБ

«Дорогой друг! Мы рады, что вы

приняли наше предложение. Нас

интересуют ядерные энергетические установки

подводных лодок и крейсера «Киров»...

— так неожиданно для

присутствующих офицеров и служащих Главного

штаба ВМФ цитатой из разведзадания

шпиону начал свой рассказ о музее

сотрудник Центра общественных связей

КГБ СССР.

К шпиону, торговавшему секретами

военно-морского флота, мы еще

вернемся, а пока пройдем по залам музея

КГБ, который недавно открыл свои

двери посетителям.

Первый зал посвящен традициям

ВЧК—КГБ, основополагающим

принципам органов госбезопасности,

заложенным первым председателем

Всероссийской Чрезвычайной Комиссии

Феликсом Эдмундовичем Дзержинским и

получившим, можно сказать, второе

дыхание при Ю. В. Андропове. Сотрудник

музея познакомил посетителей с

восстановленным по сохранившимся

фотографиям фрагментом кабинета, в котором

Ф. Э. Дзержинский работал в здании

на Лубянке в первые годы советской

власти.

Рядом с фрагментом кабинета Ф. Э.

Дзержинского на турникетах

подлинные документы того времени — указы,

приказы, мандаты и фотографии. Чем

они интересны для военных моряков?

— Моряки Балтийского флота, —

рассказал экскурсовод, — составили

костяк войсковых подразделений ВЧК,

охраняли известное здание на

Гороховой улице в Петрограде, участвовали в

раскрытии заговоров. В органах

госбезопасности в послереволюционные годы

работали моряки: Д. Мальков, ставший

затем комендантом Кремля; член

Кронштадтского Совета, первый начальник

морского особого отдела при РВС

Балтийского флота Д. И. Демьянович —

участник штурма Зимнего дворца;

С. Н. Розанов — начальник

Ораниенбаумского морского отделения

Петроградской ЧК. В марте 1918 г.

заместителем председателя этой же ЧК стал

В. И. Зоф — будущий начальник

Морских Сил СССР.Лишь недавно стало

достоянием широкой общественности

имя бывшего гардемарина российского

флота, выдающегося советского

разведчика, длительное время нелегально

работавшего за границей, Д. Быстролетова.

Вот на стенде фотография моряка.

Те, кто интересуется историей,

конечно же, узнали первого красного

адмирала М. В. Иванова, кадрового

флотского офицера, стоявшего у истоков

морских частей погранохраны.

Сотрудник музея также рассказал и

о еще не получивших широкого

освещения в печати фактах борьбы с

иностранными разведками. Среди них дело

английского шпиона — командира

спасательного судна «Коммуна» бригады

подводных лодок морских сил Балтийского

моря Клепикова. Он установил связь с

английским резидентом в Финляндии,

бывшим капитаном царского флота Чет-

вертухиным, и стал передавать ему

секретные сведения о составе

военно-морского флота, артиллерийском и минном

вооружении, оперативных заданиях, о

плане мобилизации флота. Трибунал

воздал должное Клепикову.

Не обойдены в экспозициях и

трагические события периода массовых

репрессий, произвола и беззакония.

Офицеры и служащие Главного штаба ВМФ

смогли ознакомиться с материалами,

раскрывающими подоплеку и механизм

фальсификаций, создания мифических

подпольных организаций, в том числе и

известного «Военно-фашистского

заговора в Красной Армии». Вот фото

палача-садиста Ушакова (Ушиминского),

начавшего раскручивать «враждебную

сеть» в Военно-Морском Флоте.

Для надзора за флотом Сталин

назначил на пост наркома ВМФ ближайшего

подручного Ежова — Фриновского,

расстрелянного впоследствии за грубейшие

нарушения соцзаконности. Он немало

постарался для «наведения морского

порядка» в наркомате и на флоте.

Жертвами репрессий стали многие адмиралы

и офицеры Военно-Морского Флота.

Полную противоположность фринов-

ским, ушаковым и им подобным

представляли чекисты-дзержинцы, приняв-'

2 «Морской сборкик>

17

шие мучительные пытки и смерть, но не

ставшие на путь беззакония. Среди них

Т. Д. Дерибас, В. А. Стырне, Я. К. Оль-

ский.

В преддверии войны были

обескровлены не только армия и флот, но и

органы госбезопасности. Естественно, это

не могло не сказаться на эффективности

тайной борьбы с ведомством адмирала

Канариса. И несмотря ни на что,

советские разведчики, сотрудники

территориальных органов НКВД, военные

контрразведчики, 2200 спецотрядов и групп

чекистов много сделали в годы войны с

фашизмом. Большой объем развединфор-

мации, в том числе о немецком военном

флоте, передала группа «Форт»,

руководимая Героем Советского Союза А. Ля-

гиным, а также чекисты, действовавшие

в Одессе. Геройски проявили себя

многие сотрудники флотской контрразведки.

Оперуполномоченный СМЕРШ

Черноморского флота Павел Михайлович

Силаев с группой краснофлотцев

прикрывал отход одной из частей и, истратив

последние патроны, подорвал себя и

наседавших фашистов. Удостоен звания

Героя Советского Союза

чекист-тихоокеанец Михаил Петрович Крыгин. В составе

десанта он высадился в порту Сейсин и

обеспечил захват архива центра

японской разведки. В жестоком бою с

самураями Крыгин погиб.

— С 1943 г. — говорит сотрудник

музея, — военная контрразведка вошла в

состав Наркомата обороны. В НК ВМФ

существовало управление контрразведки

СМЕРШ. Общее руководство им

осуществлял Н. Г. Кузнецов. Сейчас появилось

много досужих рассуждений о его

отношении к чекистам. История,

думается, все расставит на свои места.

А пока разрешите представить вам

контрразведчика Владимира Кузнецова,

сына Николая Герасимовича.

— Я оказался здесь как бы в роли

живого экспоната, — с шутки начал

Владимир Николаевич, — а если серьезно,

то пришел сюда только для того, чтобы

сказать вам: не было у отца

предубеждения по отношению к чекистам. Когда

решался вопрос о моем зачислении в

органы госбезопасности, отец сказал:

«Работа нужная для страны, и ты должен

достойно трудиться на любом участке,

куда тебя направят».

Сотрудник музея обратил внимание

своих слушателей на некоторые

экспонаты, имеющие непосредственное

отношение к Военно-Морскому Флоту. Вот, к

примеру, фото части ракетной системы,

разрабатывавшейся для ВМФ. Именно

эта система стала объектом ряда

диверсионных актов, совершенных рабочим

одного из оборонных заводов Анисиным.

Предпринятый чекистами активный

розыск позволил установить его.

Другой экспонат — тайник,

закамуфлированный под камень. А в нем

шпионские инструкции и задание агенту

Рольфу Даниэлю. Приведем здесь лишь

несколько из 73 вопросов, поставленных

шпиону:

«1. К каким документам, дающим

ответы на наши вопросы насчет ядерных

реакторов, вы имеете доступ? Где эти

документы находятся? Засекречены ли

они?

2. Пожалуйста, составьте список всех

конструкторских бюро, производственных

предприятий и районов испытаний, о

которых вам известно, что они связаны с

военно-морскими научными

исследованиями...

3. О каких современных и будущих

атомных подводных кораблях вам

известно? Сообщите следующие данные:

где и когда построены; номера проекта:

тип подводного корабля; тип и число

реакторов, мощность каждого реактора...

4. Были ли вы когда-нибудь на борту

атомной подлодки или на любом другом

военном судне? Когда? Номера проекта,

где находится?

5. Опишите подлодку «Золотая

рыбка» (рабочую характеристику, размеры,

число реакторов), имеют ли другие

подлодки реакторы типа свинец-висмут?

Знаете ли вы число экипажа «Золотой

рыбки...»

Чекисты раскрыли тайну псевдонима

Рольф Даниэль. Им оказался научный

работник НИИ Арктики и Антарктики

некий Павлов. По приговору военного

трибунала он понес суровую, но

заслуженную кару. А те, кто выходил с ним

на связь, — вице-консул генконсульства

США в Ленинграде Аугустенборг и его

супруга — выдворены из СССР.

Около двух часов продолжался осмотр

экспозиции. Знакомство офицеров и

служащих Военно-Морского Флота с

деятельностью чекистов, направленной на

обеспечение безопасности страны и ее

Вооруженных Сил, позволило много

узнать нового из истории и сегодняшних

будней КГБ СССР.

Капитан 2 ранга А. АРИСТОВ

18

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ

В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА МОР

Контр-адмирал В, КАЛИНИН

Капитан 1 ранга А. ЛОБАНЧУК

/** ЕГОДНЯ, в условиях активной реализации оборонной направленности нашего

w военного строительства, уровень развития средств радиоэлектронной борьбы

(РЭБ) и их готовность к действиям по срыву или максимальному затруднению

достижения агрессором целей внезапного нападения приобретают важнейшее значение.

Они объективно требуют к себе самого пристального внимания, всесторонней оценки

их возможностей в решении всего комплекса возникающих задач и принятия

неотложных мер к устранению выявляемого несоответствия современным

требованиям.

Анализ развития способов ведения вооруженной борьбы на море, в том числе

и хода боевых действий в региональных конфликтах последнего времени, показывает,

что успех в бою зависит не только от мощи поражающих свойств применяемого

оружия, но и от технических возможностей используемых при этом радиоэлектронных

средств (РЭС), решающих задачи освещения обстановки, управления силами и

оружием, наведения и выдачи целеуказания, разведки, РЭБ и т. д. Они используются

как самостоятельно, так и в составе автоматизированных систем, причем надежность

их функционирования оказывает все большее влияние на конечный результат

противоборства.

Все углубляющаяся в последнее время специализация РЭС вызывает

увеличение их числа на надводных кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных

объектах флотов. Например, если в начале второй мировой войны на типовой

группировке надводных кораблей насчитывалось около двадцати различных РЭС, то в 50-е

годы на аналогичной по составу группировке их количество удвоилось, в 60-е —

приблизилось к 100 ед., а в настоящее время превзошло 300. При этом вместе с

количеством изменялось и качество радиоэлектронного вооружения, расширялись его

возможности, увеличивалась надежность.

Параллельно с совершенствованием РЭС шло развитие средств как мешающих

их работе, так и защиты от преднамеренных помех. Постепенно это соперничество

переросло в «борьбу в эфире». Некоторые авторы стали использовать термины

«борьба за управление» и «борьба с информацией». Но все сходятся в одном: кто имеет

превосходство в РЭБ, тот имеет преимущество в достижении поставленной цели.

Известно, что РЭБ, являясь одним из основных видов оперативного и боевого

обеспечения, оказывает все большее, а в ряде случаев и определяющее, влияние на

исход операций и боевых столкновений, воздействуя на работу радиоэлектронных

средств систем управления силами и оружием противника, других обеспечивающих

систем и средств. Так, если в ходе первой мировой войны на Балтике использовалась

только одна Гапсальская береговая радиостанция, которая мешала германским

кораблям передавать свои донесения по радио, то в 30—40-е годы началось массовое

вооружение кораблей и самолетов средствами помех, а также формирование

специальных береговых и авиационных подразделений, Например, в ходе Нормандской де-

19

сантной операции в 1944 г. передатчиками помех были оборудованы 262 надводных

корабля и большое число самолетов. Значительное количество таких передатчиков

было установлено и на побережье Англии. На ложном направлении высадки

действовала специальная эскадрилья самолетов—пастановщиков пассивных помех. В

результате такого массированного применения помех немецкие РЛС на побережье

Нормандии оказались полностью подавленными. Это способствовало тому, что из более

чем двух тысяч кораблей, участвовавших в высадке, от воздействия противника было

потеряно только шесть.

Анализ вооруженных конфликтов последнего времени показывает, что в

большинстве случаев комплекс мероприятий по нарушению нормального

функционирования систем освещения обстановки противника, управления его силами во всех

звеньях и оружием нападающая сторона стремилась провести еще до развязывания боевых

действий или одновременно с их началом. Так поступили многонациональные силы

антииракской коалиции в январе 1991 г., когда еще до начала боевых действий

приступили к проведению операции по массированному подавлению РЭС ПВО и системы

управления силами Ирака. Предварительный анализ показывает, что такое

широкомасштабное применение средств РЭБ позволило подавить помехами РЭС ПВО Ирака,

а часть из них вывести из строя применением ракет, самонаводящихся на излучения

РЛС. Это явилось одним из факторов, обеспечивших оперативную и тактическую

внезапность нанесения первых воздушных ударов, а также практически отсутствие

потерь многонациональных сил в начале боевых действий.

Таким образом, развитие средств и способов радиоэлектронной борьбы шло от

их одиночного применения к проведению специальных действий по массированному

и комплексному воздействию на радиоэлектронные средства противника, затрудняя,

а иногда и парализуя работу его боевых и обеспечивающих систем. Именно этим в

определяется сегодня значение РЭБ. Однако до настоящего времени есть мнение, что

радиоэлектронная борьба дело второстепенное. Переубедить тех, кто предпочитает

иметь больше оружия, чем средств РЭБ, попробуем на примере из действий

британского флота в англо-аргентинском конфликте 1982 г.

В четырех случаях использования аргентинскими войстсами противокорабельных

ракет (ПКР) по английским кораблям их было выпущено 10 ед. (6 — с самолетов и

4 — с береговых установок). Обстреливалось пять кораблей: авианосцы «Гермес» и

«Инвинсибл», эсминцы УРО «Шеффилд» и «Глэморган», а также фрегат «Плимут».

Из них только один (эм УРО «Шеффилд») не использовал для своей защиты средств

РЭБ. Именно он и был потоплен. В то же время комплексное и своевременное

применение пассивных и активных помех остальными кораблями позволило отвести 8 из

9 ракет на ложные цели. Из 4 ракет, выпущенных по эм УРО «Глэморган»,

использовавшего средства РЭБ, попала только одна. Эсминец получил повреждения. При

этом следует заметить, что огневыми средствами всех указанных кораблей не было

сбито ни одной ракеты и ни одного самолета.

Рассматривая тенденции развития РЭБ в боевых действиях на море, следует

выделить два ее направления: совершенствование организации РЭБ

в операциях и боевых действиях и дальнейшее развитие самих средств РЭБ. При

этом необходимо учитывать, что несмотря на общую тенденцию количественного

сокращения ударного оружия на носителях просматривается

стремление сохранить и даже повысить их боевые возможности путем совершенствования

систем разведки, целеуказания и РЭБ. В настоящее время на организацию и

ведение радиоэлектронной борьбы, по нашему мнению, оказывают влияние следующие

факторы.

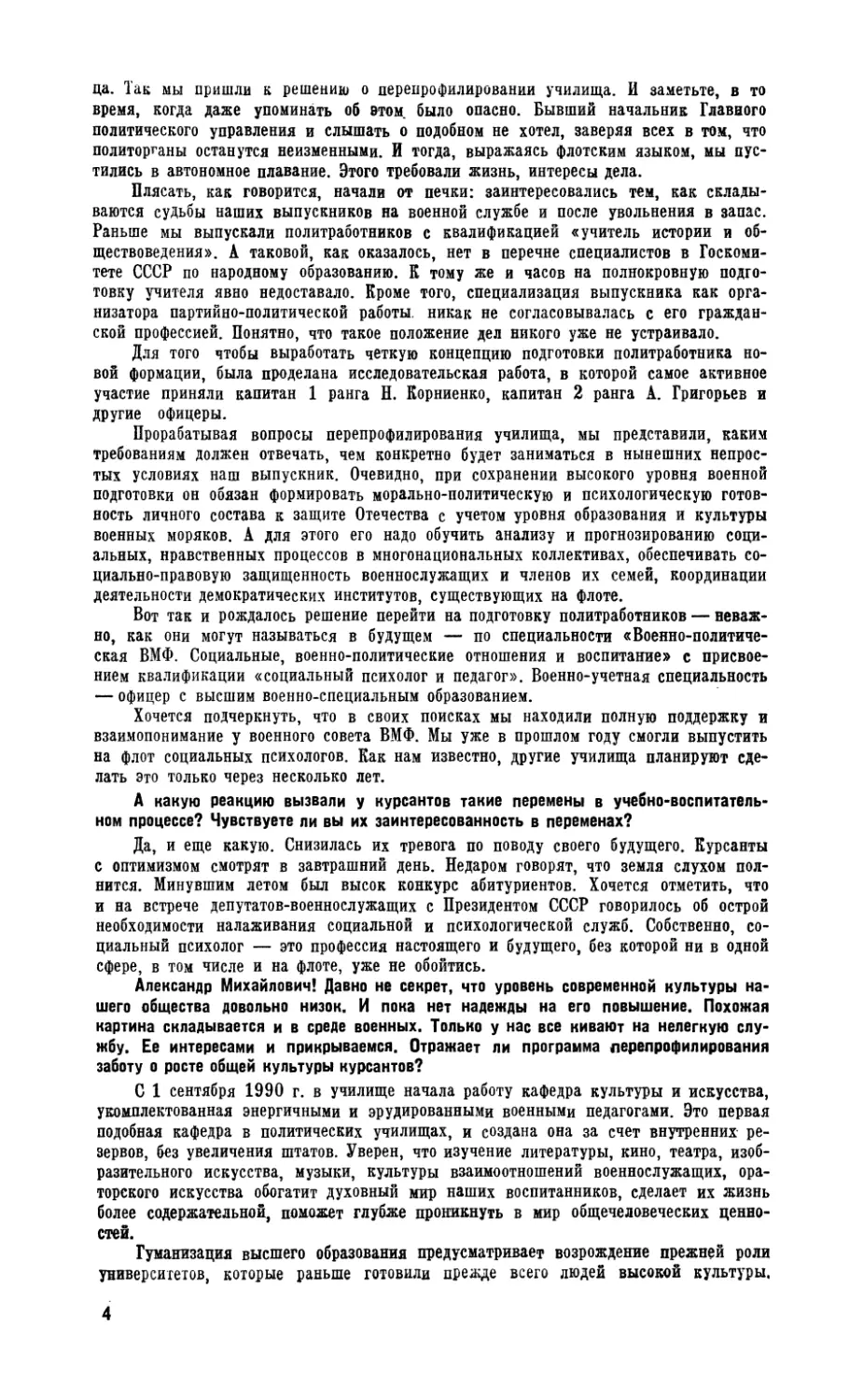

Первый — это сложившаяся структура системы управления силами и оружием.

В последние годы в оценке перспективных способов ведения боевых действий на

море произошел переход от концепции «силы против сил» к концепции «боевые

системы против боевых систем», в которой одним из основных элементов является

система управления (см. рис. 1). Это в свою очередь повлияло на содержание

радиоэлектронной борьбы, одной из важнейших задач которой является нарушение

функционирования данной системы путем: воздействия средствами РЭБ на входящие в ее

состав РЭС, изменения свойств среды, затрудняющие распространение