Text

За нашу Советскую Родинц!

ЖУРНАЛ ВОЕННО МОРСКОГО ФЛОТА СССР

АПРЕЛЬ 1991 г.

4 (1733)

ИЗДАЕТСЯ С МАРТА 1848 г.

Читайте в номере:

Кому нужна сегодняшняя истерия вокруг Ленина?

(с. 3)

Новые подходы к обеспечению живучести кораблей'

(с. 27).

Причины гибели «Новороссийска»: мнение участника

подъема линкора (с. 42).

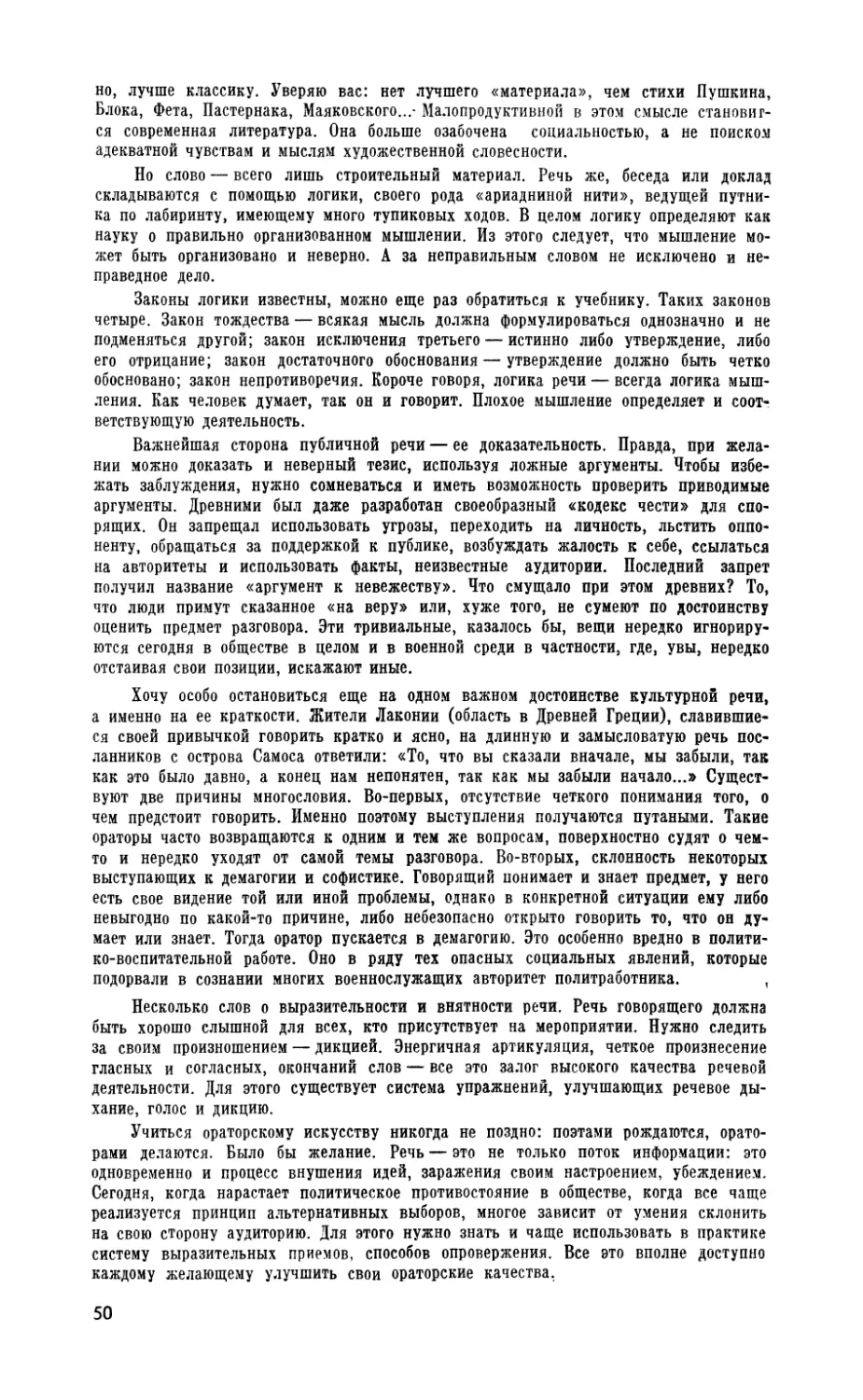

Впервые! Журнал в журнале — «Румб» (с. 51).

Екатерина II: «Что флотская служба знатна и

хороша, то йсбм известно, но насупротив того столь же

трудна и опасна, почему более монаршую нашу

милость и попечение заслуживает» (с. 67).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы хотите иметь полный комплект «Морского сборника», не

забудьте продлить подписку на второе полугодие. Журнал в свобод»

ную продажу не поступает. Редакция не имеет возможности выполнить

ваши просьбы по высылке отдельных номеров.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

МОСКВА

РЕДАКЦИОННАЯ

КОЛЛЕГИЯ:

Г. Д. Агафон^„

(главный

редактор),

В. И. Алексин,

Д. М. Алпатов,

В. Н. Безносое,

Л. Л. Белышев,

В. В. Будеев,

Ю. А. Быстрое,

Н. Л. Гавриленко

(ответственный

секретарь),

В. К. Захарьин,

В. И. Зуб,

В. С. Калашников,

Ю. П. Квятковский,

В. В. Кочеров

(зам. главного

редактора),

О. Н. Кувалдин

(зам. главного

редактора),

Л. П. Кучеров,

В. Т. Лосиков,

И. Г. Махонин,

М. С. Монаков,

И. С. Скуратов,

Г. Я. Щедрин

Адрес редакции:

Москва, Чаплыгина, 15

Для переписки:

103175, Москва, К-175,

«Морской сборник».

Телефоны:

204-25-34, 925-50-28.

Технический редактор

Обухова Т. Л.

Содержание

время и флот

«Ленин с детства вошел в мою жизнь...» . . 3

А. Билоконь. Закон, по которому жить . . 7

КАЮТ-КОМПАНИЯ «МОРСКОГО СБОРНИКА»

Валерий Рождественский: «Выбираю космос...» 10

* * *

Официальный отдел 14

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

М. Монаков, Н. Березовский. Судьбы доктрин

и теорий 5 16

Ориентир на качественные параметры ... 23

ПОХОДЫ, ПОЛЕТЫ ^

И. Капитанец. Проблемы обеспечения

живучести кораблей 27

Г. Костев, И. Костев. Чтобы избежать

катастрофы 33

А. Казаков. Верю в свой экипаж .... 37

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

А. Лебедев, М. Чернякова. Новый метод

диагностики 40

Н.~ Муру. Линкор «Новороссийск»: уроки

трагедии 42

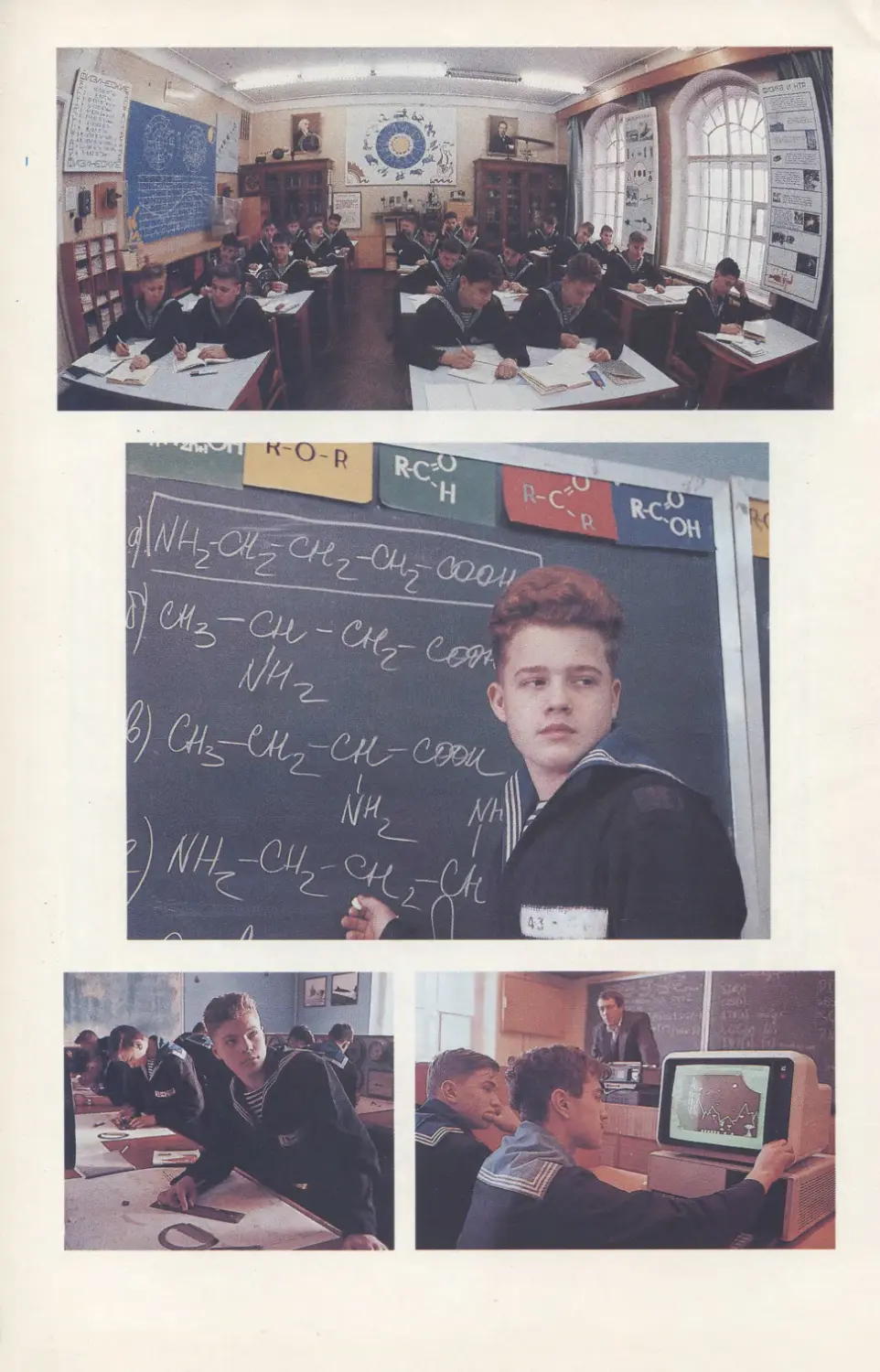

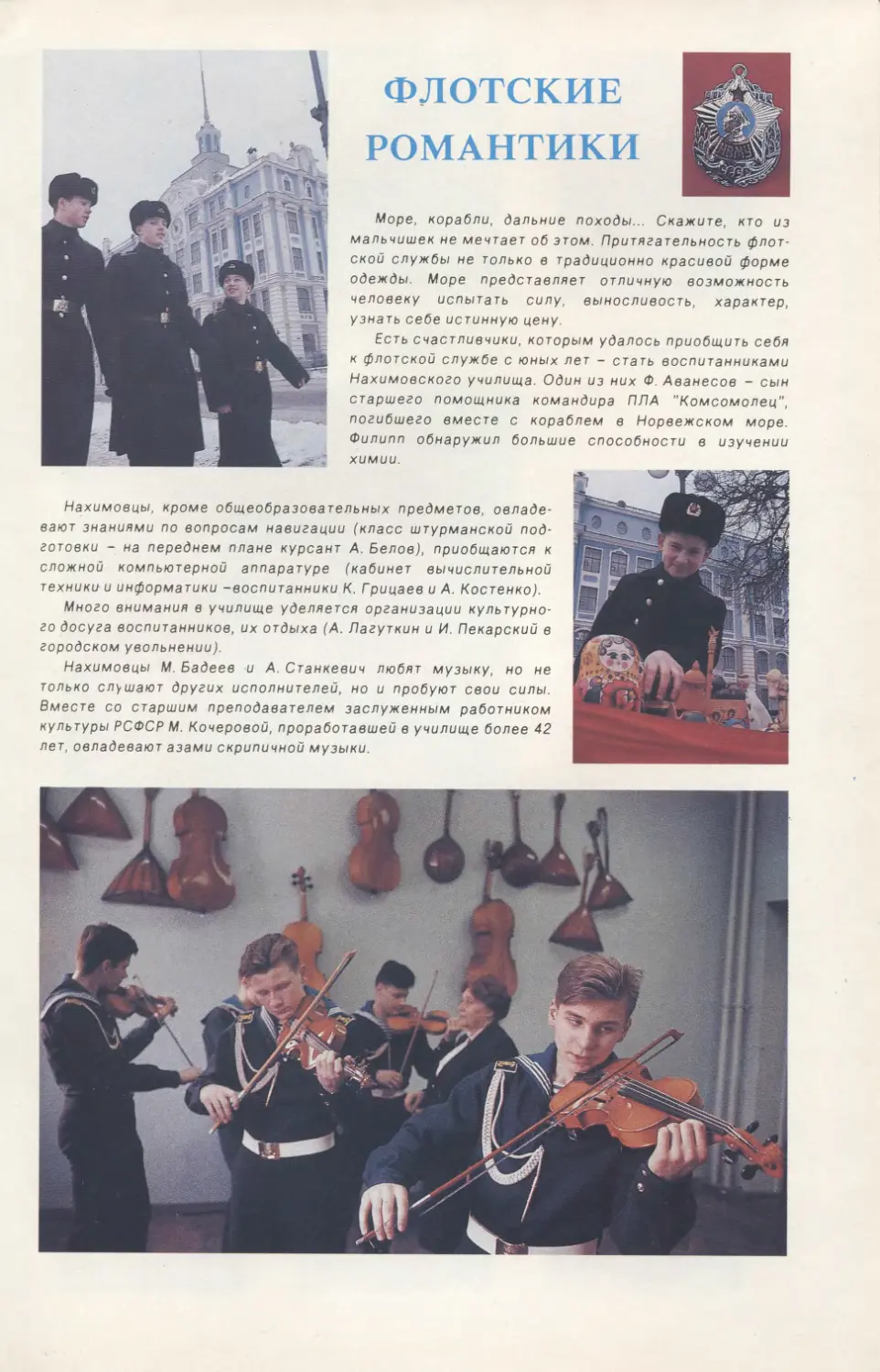

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Л. Дорогова. Язык — ваш друг 48

А, Федоров. Гардемарины, вперед! . ... 51

A. Бобраков. Воспитывать цвет нации . г . 54

С заботой о будущем флота ....,'. 57

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

B. Кожевников. Стратегические переброски

ВС США в войне против Ирака ... 61

По страницам иностранной печати .... 65

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Б. Шереметьев. Русский флот в эпоху

Екатерины И .- . 67

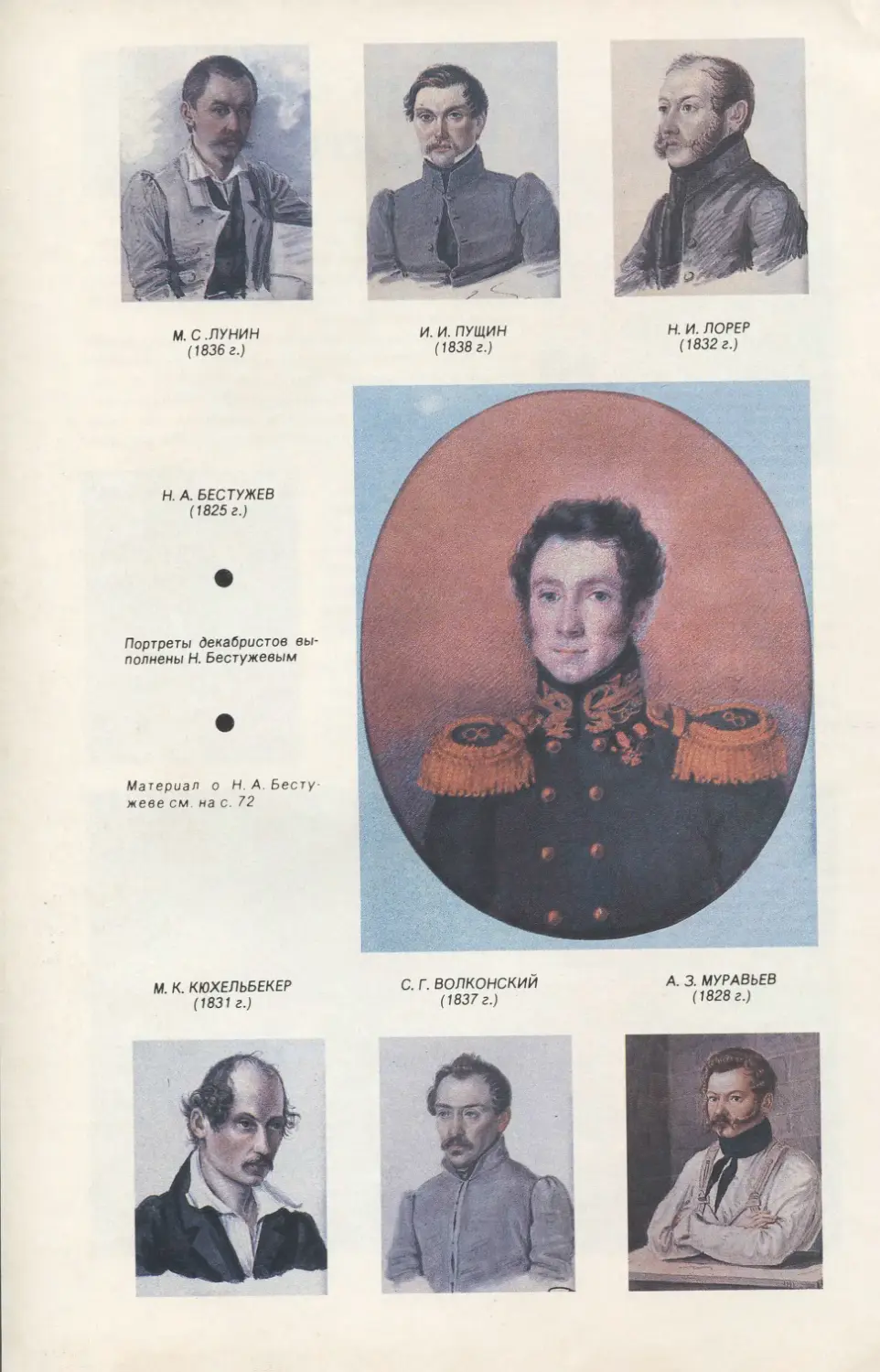

Николай Александрович Бестужев .... 72

ФЛАГМАНЫ

Анатолий Марета. Командовал тремя флотами 76

В. Касатонов. Вторая служба на Дальнем

Востоке # „ • 79

* * *

Вл. Семенов. Расплата. Гл. VI — VII * s . 83

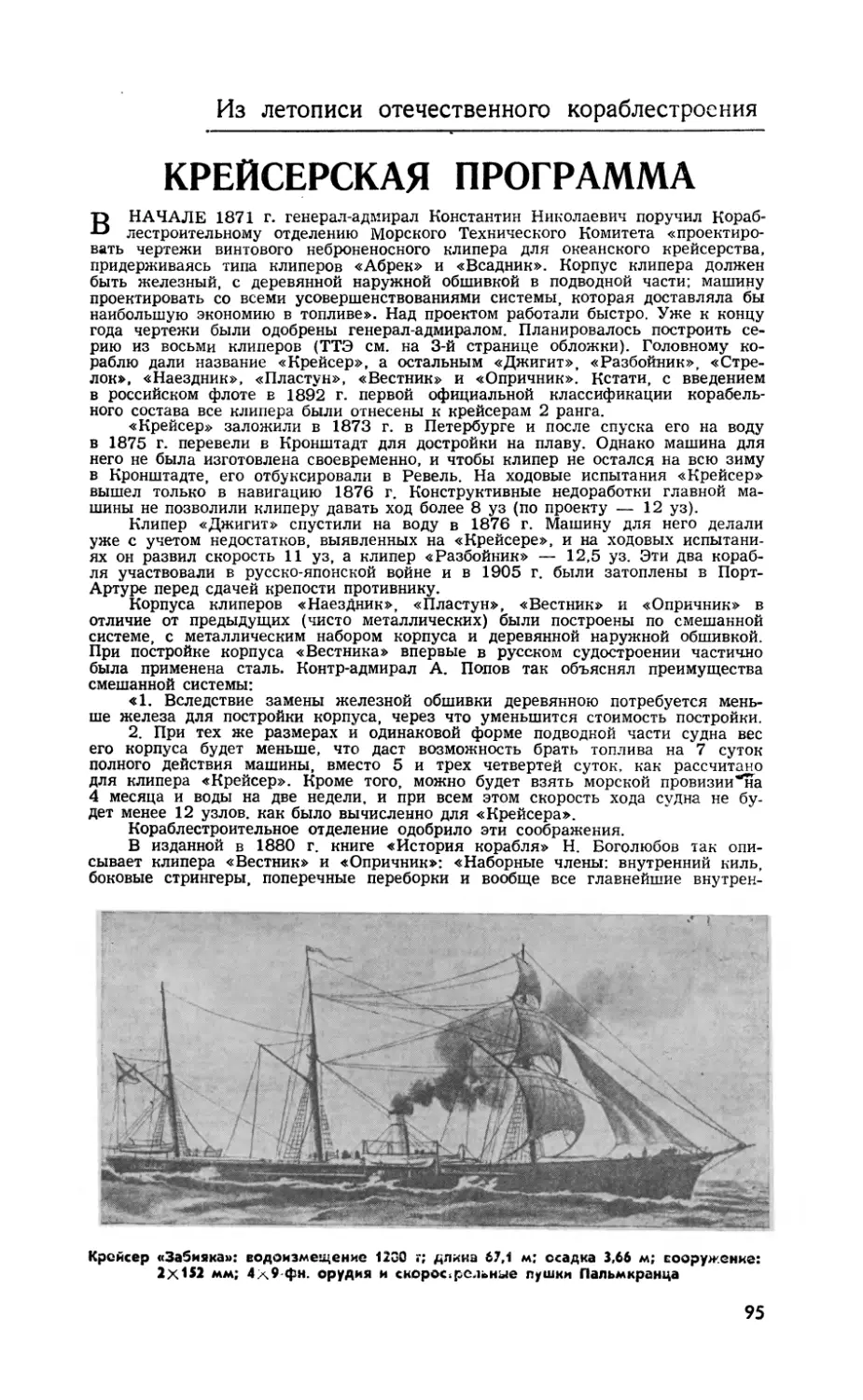

В. Доценко. Крейсерская программа ... 95

* * *

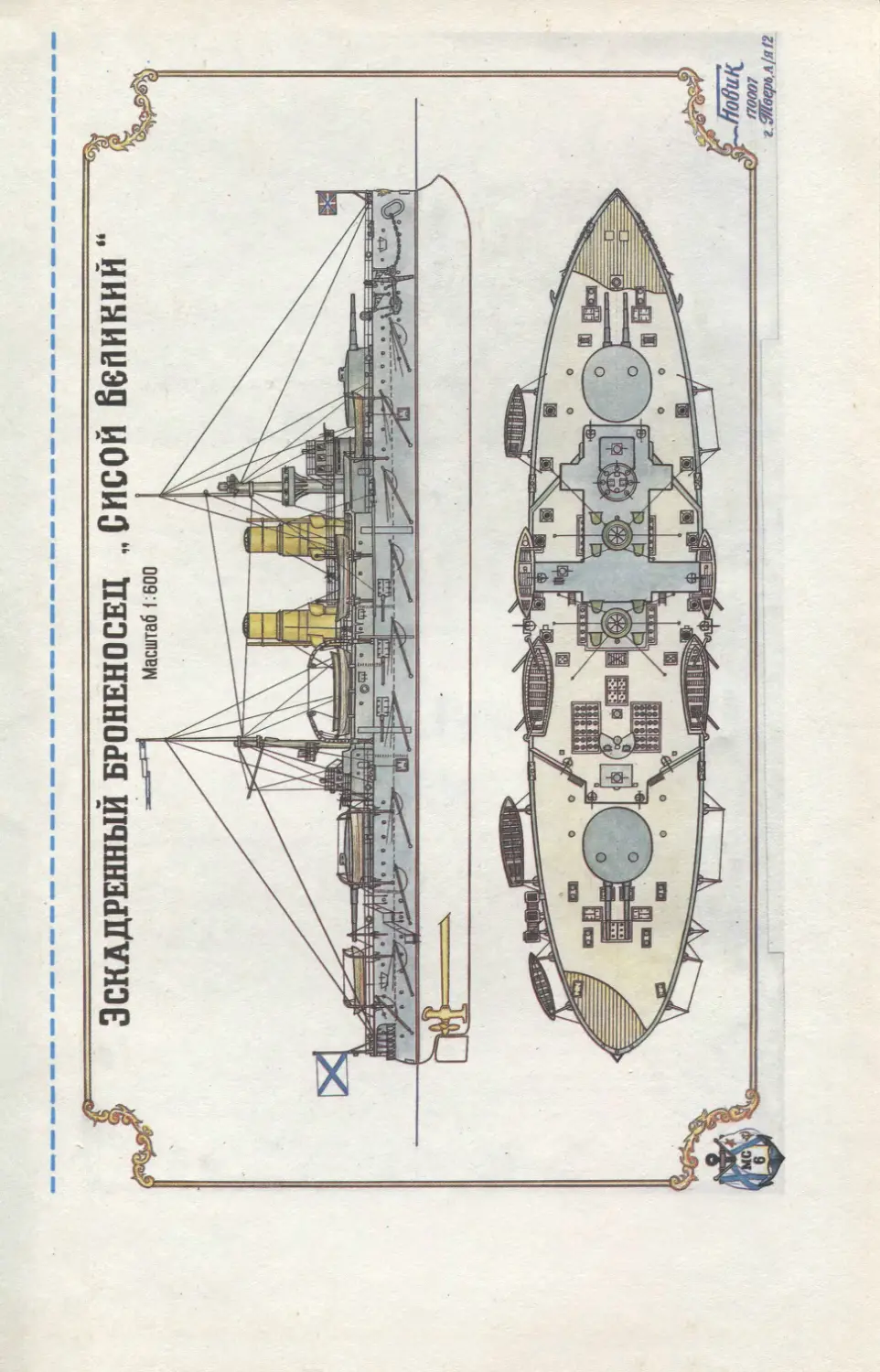

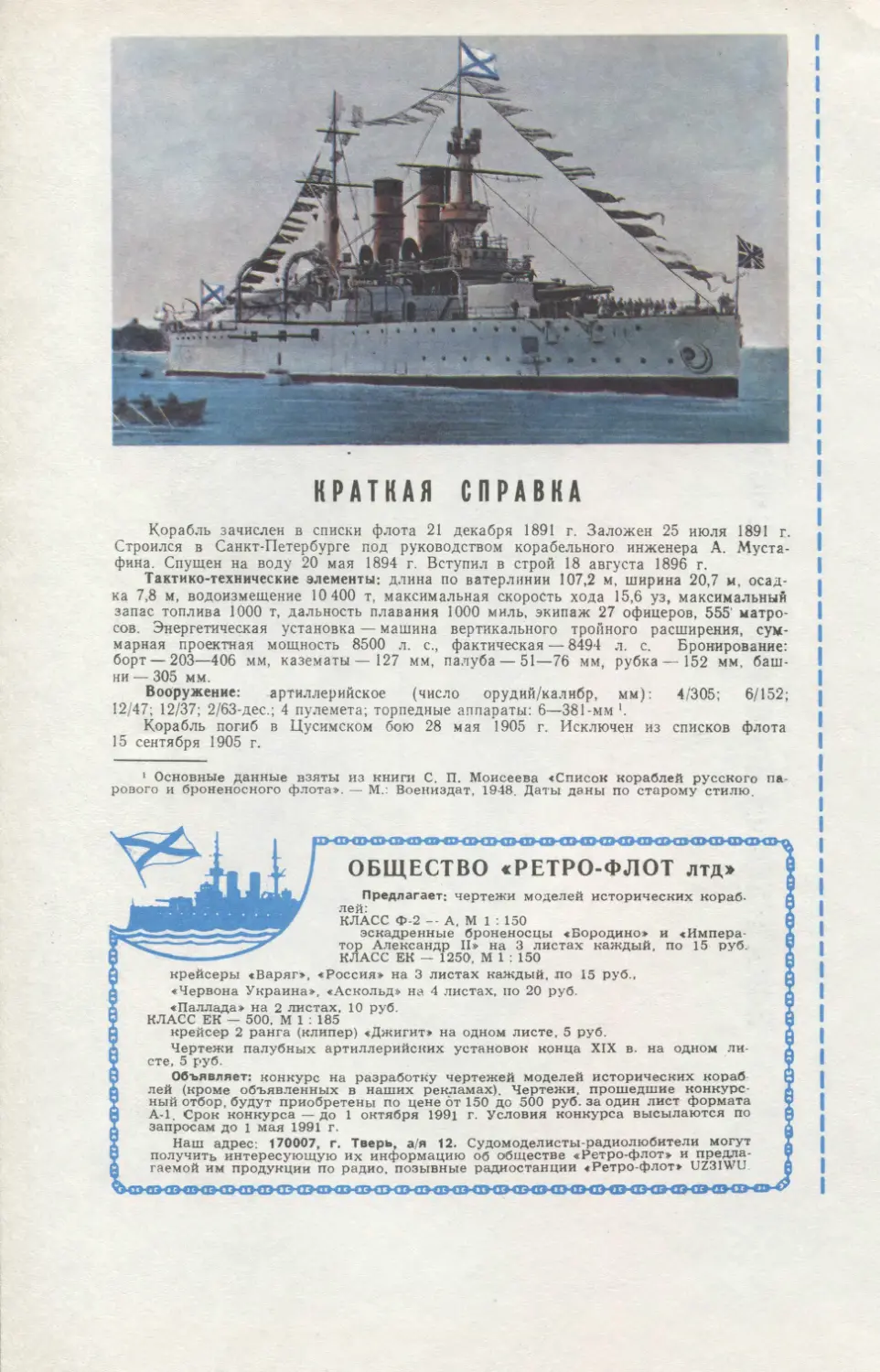

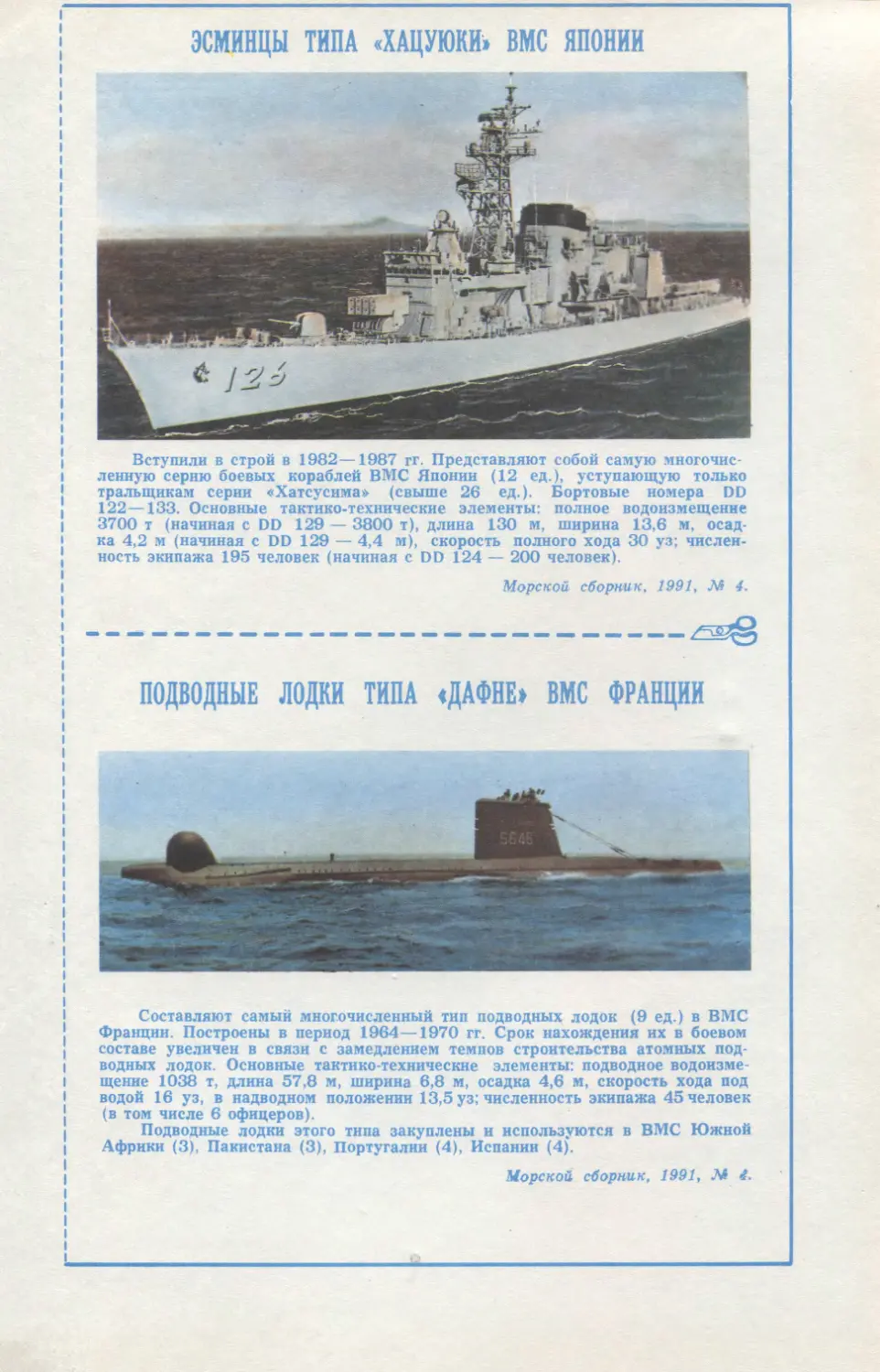

На цветных вклейках:

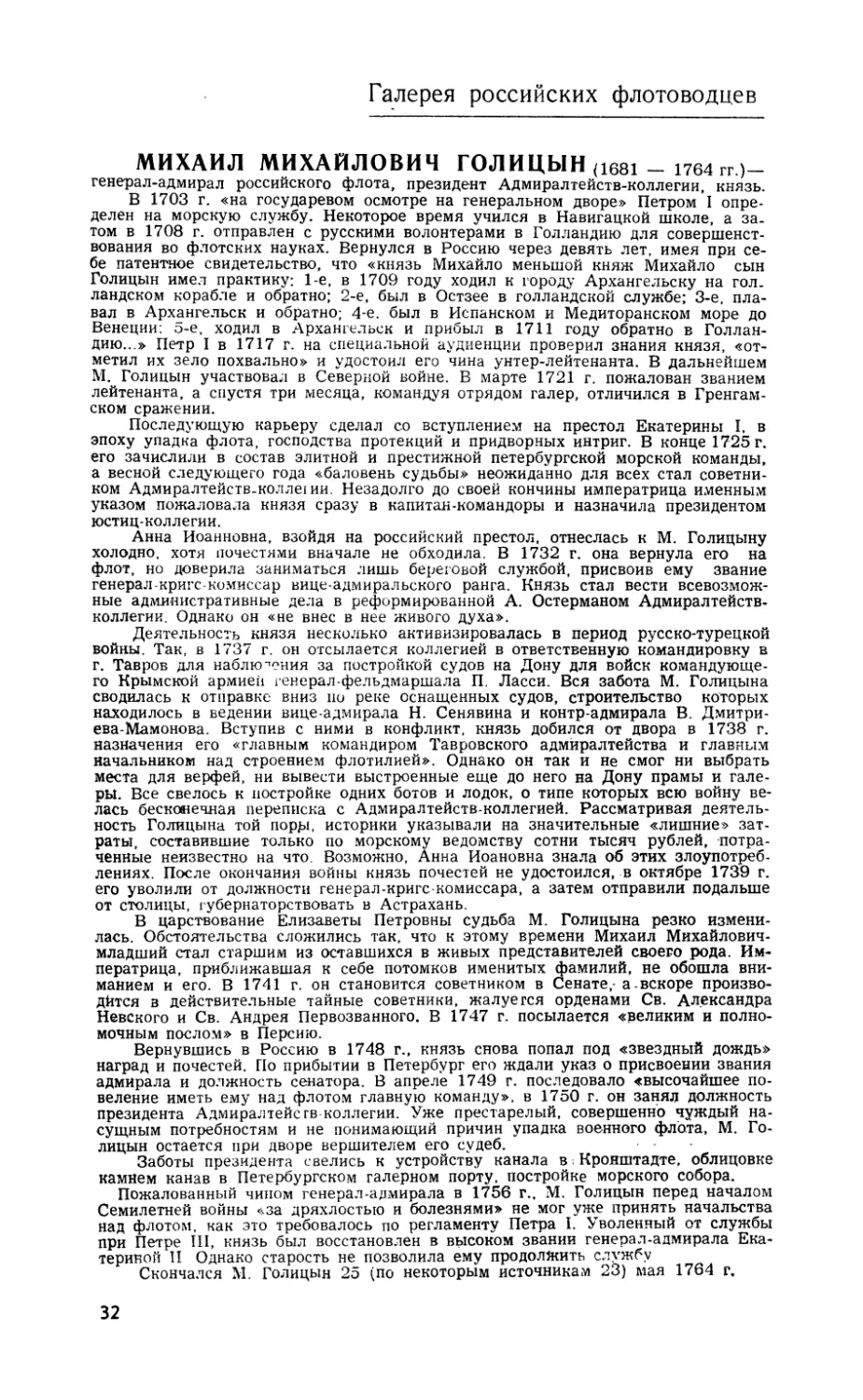

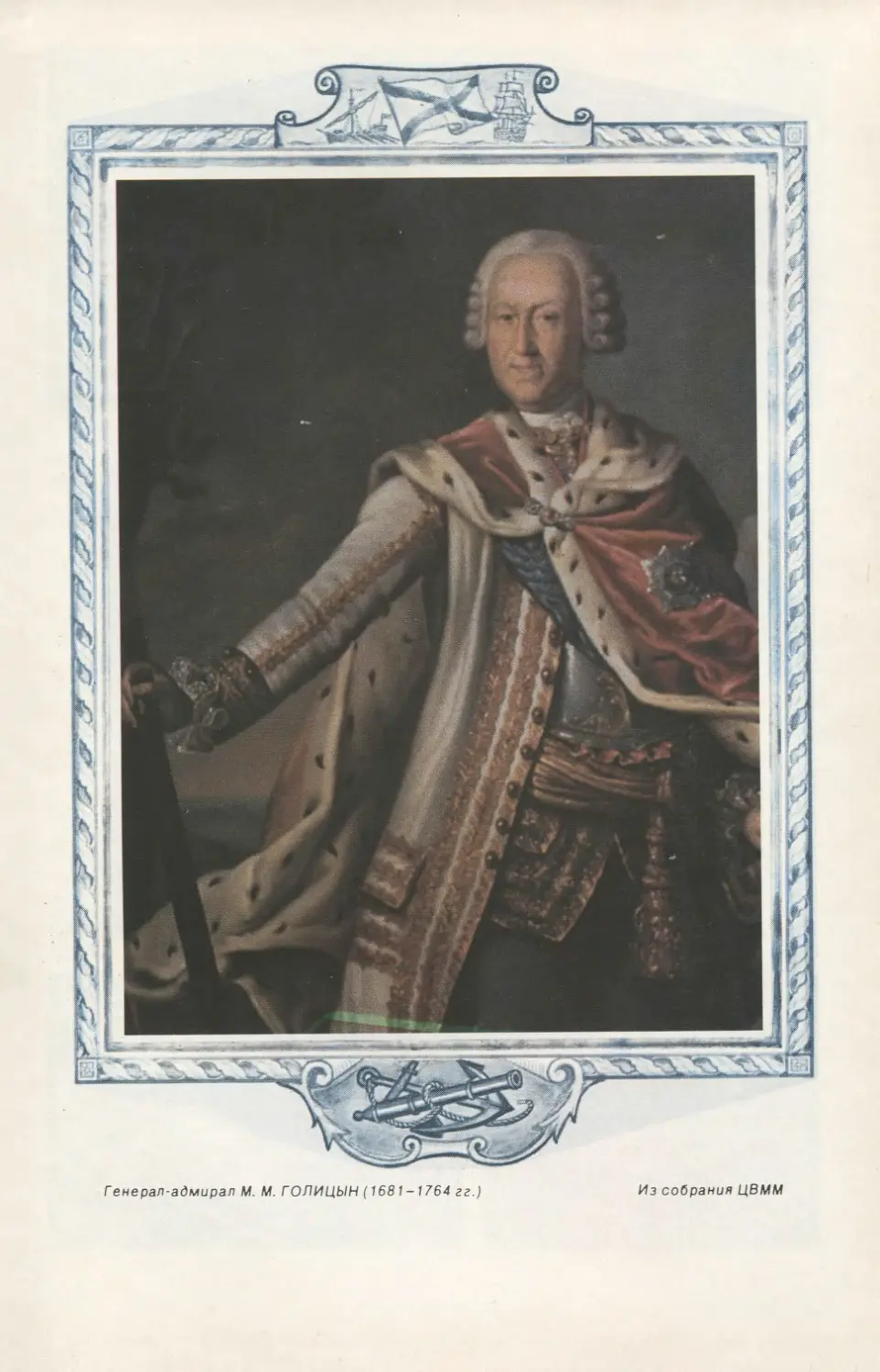

Галерея российских флотоводцев. М. М. Голицын 32

Между с. 64 — 65

Эскадренный миноносец «Сисой Великий»

Подводные лодки типа «Дафне» ВМС Франции

Эсминцы типа «Хацуюки» ВМС Японии

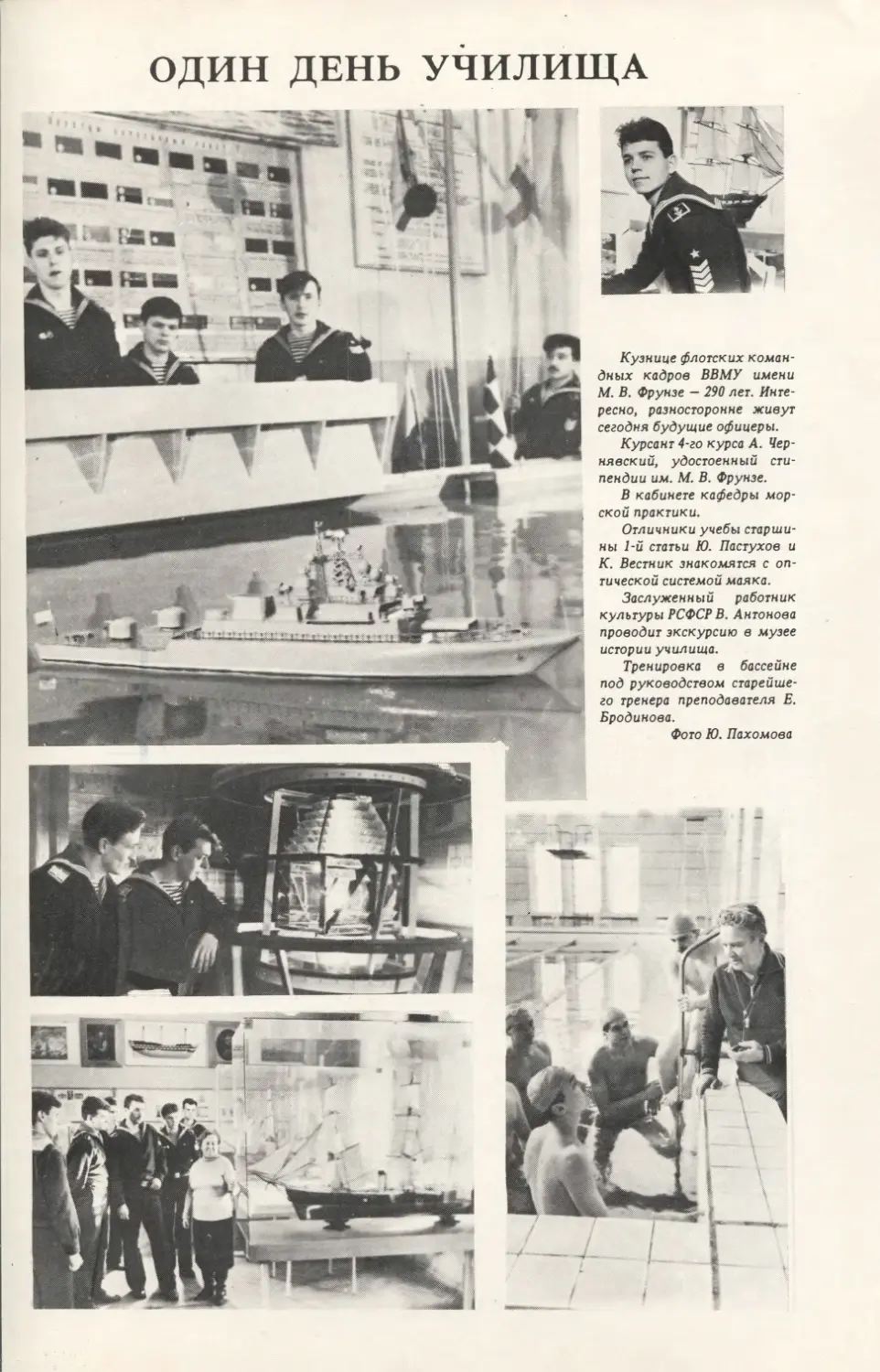

На 1-й странице обложки — У макета картушки компаса Андрей

Сухов и Николай Владимирский.

Фото Ю, Па х о мо в а

Сдано в набор 26 02.91. П

Формат бумаги 70xl08'/t6. Бумага типографская № 1.

Усл. печ. л. 8,4 + вклейка 7г печ. л. Усл. кр.-отт. 14,88.

Заказ 526.

Подписано к печати 26.04.91.

Высокая печать.

Уч.-изд. л. 10.9.

Цена 80 коп.

Адрес

ордена «Знак Почета» типографии газеты «Красная звезда>:

123826, ГСП. Москва. Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

«Морской сборник», 1991.

ВРЕМЯ И ФЛОТ

Беседа на актуальную тему

«ЛЕНИН С ДЕТСТВА

ВОШЕЛ В МОЮ ЖИЗНЬ...»

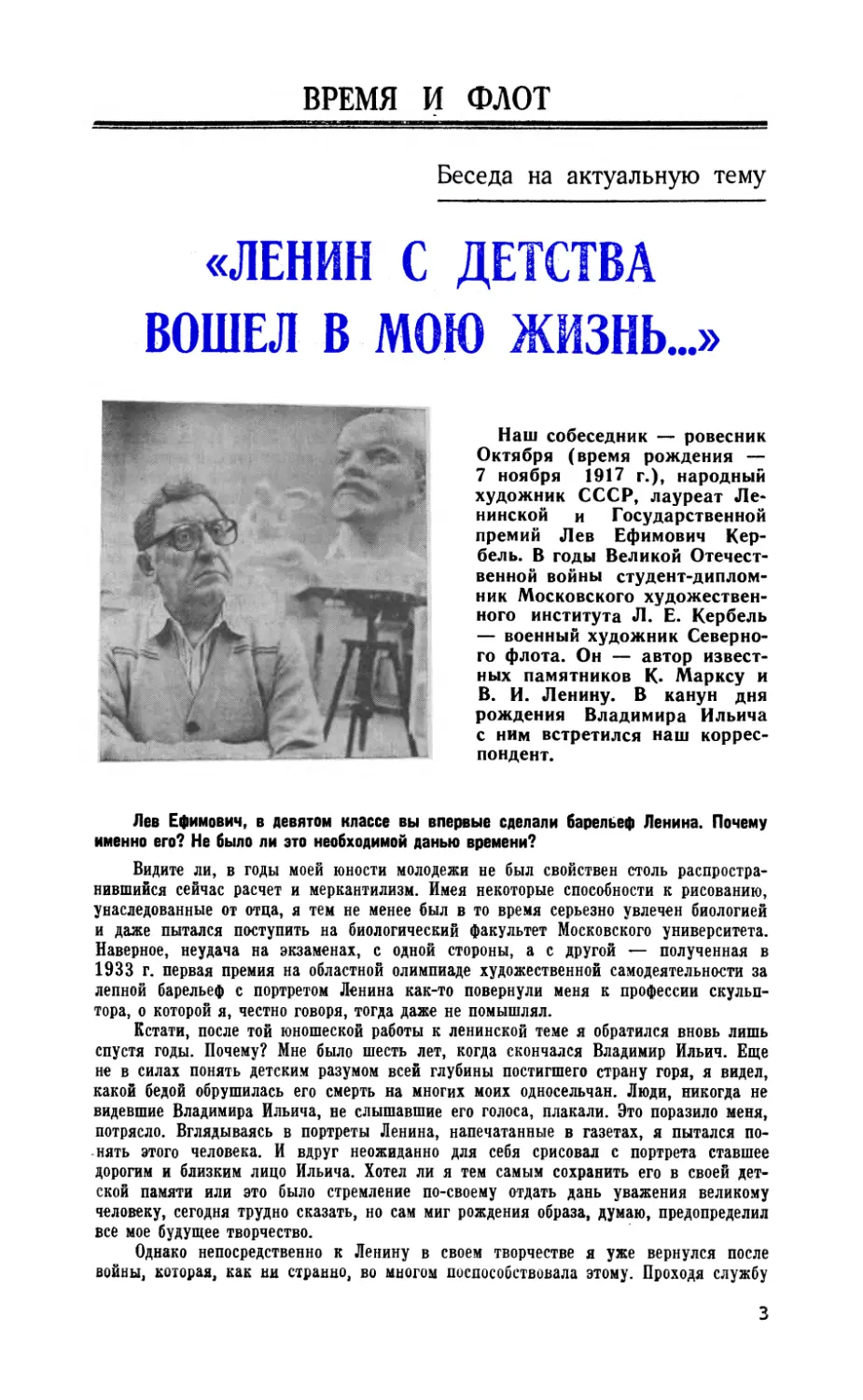

Наш собеседник — ровесник

Октября (время рождения —

7 ноября 1917 г.), народный

художник СССР, лауреат

Ленинской и Государственной

премий Лев Ефимович

Кербель. В годы Великой

Отечественной войны

студент-дипломник Московского

художественного института Л. Е. Кербель

— военный художник

Северного флота. Он — автор

известных памятников К. Марксу и

В. И. Ленину. В канун дня

рождения Владимира Ильича

с ним встретился наш

корреспондент.

Лев Ефимович, в девятом классе вы впервые сделали барельеф Ленина. Почему

именно его? Не было ли это необходимой данью времени?

Видите ли, в годы моей юности молодежи не был свойствен столь

распространившийся сейчас расчет и меркантилизм. Имея некоторые способности к рисованию,

унаследованные от отца, я тем не менее был в то время серьезно увлечен биологией

и даже пытался поступить на биологический факультет Московского университета.

Наверное, неудача на экзаменах, с одной стороны, а с другой — полученная в

1933 г. первая премия на областной олимпиаде художественной самодеятельности за

лепной барельеф с портретом Ленина как-то повернули меня к профессии

скульптора, о которой я, честно говоря, тогда даже не помышлял.

Кстати, после той юношеской работы к ленинской теме я обратился вновь лишь

спустя годы. Почему? Мне было шесть лет, когда скончался Владимир Ильич. Еще

не в силах понять детским разумом всей глубины постигшего страну горя, я видел,

какой бедой обрушилась его смерть на многих моих односельчан. Люди, никогда не

видевшие Владимира Ильича, не слышавшие его голоса, плакали. Это поразило меня,

потрясло. Вглядываясь в портреты Ленина, напечатанные в газетах, я пытался

понять этого человека. И вдруг неожиданно для себя срисовал с портрета ставшее

дорогим и близким лицо Ильича. Хотел ли я тем самым сохранить его в своей

детской памяти или это было стремление по-своему отдать дань уважения великому

человеку, сегодня трудно сказать, но сам миг рождения образа, думаю, предопределил

все мое будущее творчество.

Однако непосредственно к Ленину в своем творчестве я уже вернулся после

войны, которая, как ни странно, во многом поспособствовала этому. Проходя службу

художником Северного флота, я стремился запечатлеть образ народа-победителя. Он

складывался из общения с разными людьми: подводниками и летчиками,

краснофлотцами и адмиралами, солдатами и генералами, теми, кому установлены обелиски

и бюсты в Полярном и Бресте, Североморске и Берлине, Зеелове и Москве... Все они —

делали революцию, строили, не побоюсь этого слова, — коммунизм, словом, были

народом-тружеником, создававшим по ленинскому замыслу нервоз в мире

государство рабочих и крестья*н. Я много думал об этом, работая над портретами

удивительных людей моего времени, постепенно приходя к мысли создать образ человека,

которому все мы, и я хотел бы, несмотря на время переоценки многих ценностей, это

особенно подчеркнуть, обязаны возможностью трудиться в государстве, которого не

знала история. Ну, а в том, каким мы сделали это государство, убежден, виноват не

Ленин.

Действительно, долгие годы Ленин всеми нами воспринимался одинаково, нынче

же каждый знает и чувствует его по-своему. Воплощению образа Ленина в граните и

бронзе вы посвятили большую часть своей творческой жизни. Что значит для вас

Ленин сегодня?

На эт'от вопрос можно ответить однозначно: для меня Ленин таков, каким он

смотрит сегодня на людей с улиц, скверов и площадей многих городов мира.

Извините за высокий стиль, кому-то он сегодня режет ухо, но сказать о великом

просто — удел мастеров слова. Я же скульптор и скажу так, как думал всегда и

продолжаю думать сегодня. Свой опыт, знания, а также многое из того, что пережил,

задумал, искал, но не смог осуществить, — все это я стараюсь передать молодежи,

своим ученикам. Главное же, чему я стараюсь научить их, — это верности нашим

идеалам, любви к Родине. В искусстве ничего не дается легко, и я стараюсь, чтобы

они были не только художниками, но и борцами. Борцами за наши идеалы, идеалы

Владимира Ильича Ленина. Он и сегодня остается для меня потрясающим человеком.

И еще. Полагаю, что многим нынешним руководителям, не способным

предусмотреть развитие тех или иных событий порой на год вперед, стоило бы поучиться

ленинской прозорливости на десятилетия. Я иногда задумываюсь, не эта ли

политическая немощь — карт-бланш на сегодняшнюю истерию вокруг Ленина. Впрочем,

это уже другой разговор...

Почему же. Мой очередной вопрос как раз-таки на эту тему. Помню, как

девять лет тому назад, собираясь на открытие своего памятника Владимиру Ильичу в

Гаване, вы говорили мне, что террористы угрожали его взорвать. А теперь

демонтирован ваш памятник Ленину в Софии и уничтожен памятник Марксу в Литве...

Кому мешает Ленин? Экстремистам. Это же очевидно. Они стремятся захватить

власть, разложить народ, лишить его каких бы то ни было идеалов, превратив тем

самым в толпу, которую легко спровоцировать на разрушение. Вывод прост: Ленина,

ленинской идеологии боятся, она мешает злу, варварству, бескультурью.

Есть и другая причина этой войны памятникам. Долгое время мы разрешали

творить массовую халтуру, создавать из бетона, покрашенного серебрином,

бесчисленные «произведения» на пристанционных площадях, в каждом колхозе и совхозе,

во дворах жилых домов. Ленина, всегда ненавидящего всякие культы и культики,

делали божком. Я далек от того, чтобы видеть в этом чью-то злонамеренную

программу сверху, скорее все это — результат «инициативы на местах». Но ведь на

местах немало умных людей, почему же они молчали, глядя, как опошляется образ

дорогого для миллионов советских людей человека? И здесь ответ, что называется,

лежит на поверхности: попробуй-ка, воспротивься серости! Она, эта серость, тут

же навесит на тебя ярлыки, да еще с политической окраской! Страх в народе после

Сталина сидел крепко. Ну, а нынче, нынче-то что, опять ситуацией в стране владеет

другая, но тоже серость, теперь она диктует всем нам новые, чаще всего

прозападного толка ценности, теперь уже она культивирует среди людей страх. И все это

под видом демократии, которую многие понимают как вседозволенность, прикрываясь

плюрализмом мнений, однако тиражируется только то мнение, что разделяют

псевдодемократы... Как это ни печально, но все это уже в нашей истории было. Выходит,

история повторяется. Взять ту же «войну» с памятниками...

Шесть лет тому назад во время поездки в Эфиопию довелось мне побывать в

городе Массауа — это порт на берегу Красного моря в провинции Эритрея. Как-то,

проезжая по одной из улиц, увидел конную статую, завернутую мешковиной. «Чей

это памятник», — спрашиваю у спутников-эфиопов. «Хайле Селассие», —

отвечают. «Чего же его так «укутали»? «Народ ненавидит императора, могут снести. Вот

и решили хоть так спрятать. Памятник — произведение искусства». В то время

в Эфиопии около 90 процентов населения было неграмотным. Мы же всегда

гордились своим поголовным образованием...

Образованность и культура — не тождественные понятия. Помню, как однажды

во время отдыха в Ялте меня с Пахмутовой и Добронравовым пригласил к себе

Гагарин. Вернее, не к себе, а на круизный теплоход, где он встречался с иностранцами.

Среди многих вопросов, которые ему задавали в тот вечер, был и такой: какое у вас

образование? До сих пор память сохранила блестящий, как мне кажется, гагарин-

ский ответ: не важно, какое образование, было бы высшее соображение.

Бывает, простой крестьянин по уровню культуры выше иного академика. Ведь

истинно культурного человека отличает не только умение держать правильно вилку

и нож за столом, а его отношение к ближнему, к природе, к истории, верстовыми

вехами которой являются памятники. Признаюсь, очень боялся, что после

объединения Германии снесут одно из дорогих для меня произведений — памятник Марксу

в Карл-Маркс-штадте, получившем сегодня свое прежнее название Хемниц. И такие

попытки, как я слышал, были. Но отцы города не позволили. Было сказано, что это

художественное произведение, которое отражает историю страны. В конце концов и

Маркс, и Тельман, чей памятник также сохранен в Германии, были немцами.

К сожалению, нынешнее время — это время упадка общей культуры в стране.

Грязь на улицах, отравленные реки, погибающие леса. Вот где нужно сегодня

приложить руки. Ни бесчисленные заседания парламентов, ни митинговая болтовня,

способная лишь озлобить, здесь не помогут, только дело. И еще у меня большая

надежда на армию. В мою юность было честью стать офицером. Офицерство было

передовой частью общества. Мне кажется, что нынешние нападки на армию —

целенаправленная работа по разложению нашей государственности, а значит, и культуры

народа. Защитить ее способна только армия. Не штыком, не автоматом, как это

пытаются представить нынешние радетели демократии в Прибалтике, а милосердием,

проявленным к беженцам, когда казармы стали единственным приютом для этих

обездоленных людей нашего времени, солдатской кухней, способной накормить

голодных. Только армия может сегодня сберечь страну, а с ней и культуру.

Лев Ефимович, я знаю, что люди ратного труда всегда были желанными гостями

в вашей мастерской. И сегодня я вижу здесь множество эскизов, посвященных

солдатам как нынешнего времени, так и периода войны. В этом году, буквально через

два месяца, исполняется 50 лет со дня ее начала. Мы стараемся не забыть всех,

кто участвовал в этой войне. В то же время, как нам с обидой пишут ветераны,

Москву вместе с армейскими частями защищали шесть стрелковых бригад морской

пехоты, большинство их полегло у стен столицы, а вот памятников им так до сих

пор и нет. Почему?

Вы правы. Несмотря на 50 лет, минувших с начала войны, мы о многом не

сказали, многих еще не вспомнили. Ведь по сути дела только в прошлом году стало

известно, что не приглаженная цифра в 20 миллионов погибших отражает наши

потери, а 27. Как же так можно было просчитаться? Безусловно, предстоит еще

немало сделать и литераторам, и художникам, чтобы восславить имя советского

солдата, спасшего мир от фашистской чумы. И я, и мои коллеги готовы трудиться ради

этого, как говорится, денно и нощно. Кое-что мы делаем и сейчас. Вот, посмотрите,

проект памятника «Морская душа», который по замыслу моряков-североморцев

должен был быть установлен в губе Кислая. Но. вроде бы договорились и забыли.

Обратите внимание на этот вариант памятника защитникам Москвы. Солдат в

гимнастерке с расстегнутым воротом, а на груди — тельняшка. Разве он не смог бы стать

памятником морским пехотинцам? Или вот — эскиз памятника Жукову для Ирбита,

ветераны просили, но, как видно, тоже забыли. Нет заказов. Будут заказы, за нами

дело не станет. Знаю, что и у многих моих коллег есть немало интересных задумок

на военную тему.

Через несколько недель святой для нашего народа праздник — День Победы.

Честно говоря, в последние годы я встречаю его с чувством тревоги, что-то еще

выкинут доморощенные «знатоки» истории, чем-то еще «поразят» людей. Тема Великой

Отечественной войны, победы советского народа, как видно, тоже нуждается в

защите. Многие сегодня льют слезы по убиенному Николаю II и забывают своих

близких, погибших в самой жестокой из войн. Что-то невообразимое происходит с нашей

памятью.

Думаю, что все-таки не с памятью, а со

спекуляциями вокруг событий прошлого, с попытками

переиначить нашу историю. Безусловно, кое-что здесь надо

пересмотреть. Но должны это сделать специалисты, а

не дилетанты, которые чаще всего и пытаются это

делать. Защитить искусство от спекуляций может и

должно само искусство. Но не без поддержки

государства. Ведь культура — это часть политики,

определяемой государством. Однако оно, к сожалению, в лице

своих представителей на местах, от нас —

работников культуры — нередко открещивается. Вот пример:

недавно какие-то негодяи облили краской памятник на

Октябрьской площади. Звонит мне одно

высокопоставленное лицо и с прискорбием сообщает, мол, вот как

нехорошо с вашим памятником поступили. Да не с

моим, говорю, а с вашим. Этот памятник давно уже

принадлежит городу и забота о его сохранности — это

дело не художника, а городских властей... У меня

здесь хранится фотография, запечатлевшая открытие

этом памятника. Видите, какие люди принимали в нем

участие? Правда, ныне из них в руководстве остался

один — наш уважаемый Президент Михаил

Сергеевич Горбачев. В день открытия памятника он отдал

должное Ленину, однако в последнее время все реже

и реже упоминает о нем...

Лев Ефимович, а сами вы намереваетесь впредь

работать над ленинской темой?

Что значит намереваюсь, я работаю и буду работать. Но лишь для себя. Шестой

год перестройки как нет заказов.

Почти 60 лет тому назад Надежда Константиновна Крупская, увидев на

областной выставке барельеф Ленина, открыла юному Леве Кербелю путь в большое

искусство. Есть ли сегодня среди учеников Льва Ефимовича люди, дерзнувшие

взяться за непростую и, надо сказать, непопулярную сегодня ленинскую тему?

Есть, но единицы. Большинство молодых скульпторов, и это тоже надо признать

с сожалением, захлестывает Арбат, дающий быстрые и нередко большие деньги. Это

еще раз, возвращаясь к тому, о чем мы только что говорили, свидетельствует о

необходимости государственной защищенности монументальной пропаганды, впрочем,

как и искусства вообще. Да, надо сегодня решительно избавляться от всякой

халтуры на ленинскую тему. Но я глубоко убежден в том, что не обязательно на каждом

полустанке, но в каждой республике должен быть памятник Владимиру Ильичу

Ленину.

Как ровесника Октября, как участника Великой Отечественной войны разрешите

сердечно поздравить вас от имени всех читателей «Морского сборника» с

приближающимся Праздником Победы.

Спасибо. Передайте и мри поздравления по случаю праздника через ваш журнал

всем военным морякам.

Макет скульптуры

екая душа»

«Мор-

Беседу вел капитан 1 ранга В. КОЧЕРОВ

Военная реформа: правовой аспект

ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ ЖИТЬ

Размышления юриста о статусе военнослужащего

ПОЖАЛУЙ, дискуссии о социальной защищенности военнослужащих и их семей,

1*о путях военной реформы наиболее горячи. Как будто прорвало плотину

молчания. Ведь издавна считалось, что военнослужащие должны стойко переносить все

тяготы и лишения военной службы... Это требование Присяги каждый помнит с

первого дня пребывания на флоте, и оно, как правило, действовало безотказно, но, как

оказалось, до поры до времени. Думаю, не открою секрета, если скажу, что главная

причина нынешнего взрыва накопившегося недовольства людей в военной форме —

затянувшаяся на десятилетия бессовестная эксплуатация энтузиазма и готовности

военнослужащих переносить лишения в надежде на улучшение своего социального

положения в перспективе. И вот уже десятки и сотни тысяч военнослужащих —

без квартир, не имеют прописки. А значит, при нынешнем — талонно-купонном

буме — без прав на покупку прЬдуктов, товаров первой необходимости. Их семьям

отказывают в медицинской помощи, их детей не принимают в школы, а жен — на

работу. На самих офицеров все чаще нападают хулиганствующие молодчики, в них

стреляют, их убивают, что вынудило министра обороны в ряде регионов даже

разрешить им ношение личного оружия. Профессия офицера и в мирное время остается

поистине героической. Только почему-то это уже не вызывает гордости. А все чаще

непрошенно подкатывает к горлу ком обиды.

Ето же защитит защитника Отечества? Думаю, прежде всего закон. И вот

появляется в печати проект Закона «О статусе военнослужащих». Как юрист, я

заинтересовался его содержанием. Как человек в погонах, не мог, анализируя его,

удержаться от эмоций.

Положительно в проекте то, что он стремится именно правовыми средствами

урегулировать вопросы повседневной жизни, которые приходится ежедневно, как

говорится, утрясать. Достаточно взглянуть на жалобы, поступающие от

военнослужащих как в высшие органы государственной власти, так и в органы военного

управления: «Нет квартиры и не предвидится...», «практически по 15—20 часов на

службе, семьи не вижу», «скоро увольнение в запас, а куда ехать, кому и где нужен

я и моя Семья?..», «невозможно появиться на улице, чтобы не услышать если не

в лицо, так в спину: оккупант!..»

Каким же способом государство предполагает обеспечить правовую

защищенность военнослужащих и их семей? Какие меры для этого намечаются?

Разумеется, офицеры и мичманы этот проект уже изучили, детально обсудили.

Ведь за каждой его строкой и наше будущее, и будущее флота, наконец. В последние

годы заметно уменьшился энтузиазм у тех юношей, кто стремился связать свою

судьбу с морем, все ниже конкурс в военно-морские училища, все слабее интерес к

корабельной службе. Думается, что юноша, поступающий в военно-морское училище

либо подписывающий контракт на службу матросом или мичманом, должен ясно

видеть, ч т о он получит за свою службу, а также иметь четкие перспективы в этой

сложной и ответственной сфере человеческой деятельности, связанной с немалым

риском для жизни и здоровья.

Проект такую перспективу лишь обозначает. Почему? Потому что пока, как

представляется, четко не определены и долгосрочные перспективы развития флота.

Каким ему быть? В каких количествах и какие иметь корабли? Это очень важно.

Многие законодатели очень уж рассчитывают поднять экономику государства прежде

всего за счет сокращения военных расходов. Какие дебаты проходили в стенах

Верховного Совета при утверждении военного^ бюджета! Большинство выступающих

стремилось посчитать деньги в карманах военных. И побольше оттуда вынуть. Они вро-

де и не видят, что экономика наша из-за беспорядка, безалаберности и неумения

вести хозяйство теряет ежегодно гораздо больше, нежели значится в расходах

военного бюджета. В этих условиях трудно выбирать свое место на флоте. Тем более

что многим известны последствия того опустошительного смерча, что пронесся над

флотом в конце 50-х и начале 60-х годов. А вдруг снова скажут: «Хватит строить

ПЛ, у нас их достаточно!» Или, скажем, иной ретивый знаток особенностей действий

на море добьется новой резки кораблей нарождающегося авианосного флота. Поэтому,

как представляется, Закон о статусе военнослужащих должен давать им

определенные социальные гарантии на случаи резких изменений в политике военно-морского

строительства.

Что же касается самого проекта Закона, то вот какие он рождает мысли.

Прежде всего Вооруженные Силы страны, думаю, должны подчиняться только высшему

органу государственной власти, а значит — иметь единое командование. Однако в

статьях 5 и 6 проекта речь идет о каких-то законодательных актах не только

союзных, но и автономных республик, которые лежат в основе всего законодательства

о статусе военнослужащих. Очень неудачная формулировка. Тем более в такой

непредсказуемый для государства период, когда, ложась спать, не знаешь, в какой

республике проснешься. Вот почему этот вариант, думаю, неприемлем. Необходимо

однозначно определить, что на территории воинской части или на корабле,

независимо от того, где он находится, должны действовать только общесоюзные законы.

И статус военнослужащих во всем государстве должен быть един. Другое дело, что

вне расположения своих подразделений они безусловно обязаны соблюдать законы и

правила поведения, действующие на данной территории.

Как видно из проекта, его создатели стремились хоть как-то упорядочить

рабочий день офицера, приблизить его к нормам трудового законодательства,

естественно, с поправкой на особенности и специфику военной службы.

Но,-кажется, офицеры и мичманы плавсостава опять останутся обделенными,

так как в проекте не учтено, что моряк не может в 18 часов покинуть корабль,

находящийся в плавании. Поэтому закрепление 41-часовой рабочей недели так и

останется не более чем декларацией. Представляется необходимым для военных

моряков, проходящих службу на кораблях всех классов, ввести суммированный учет

рабочего времени, чтобы после завершения плавания выделять соответствующее

время отдыха. Кроме того, отправляясь в море, офицер должен быть уверен в том, что

через определенное количество суток, куда бы ни пришел корабль, он увидится с

женой и детьми и что это свидание не будет унизительной и изматывающей

процедурой с поисками комнаты или угла, не говоря уже о жилье в порту

постоянной приписки.

Кстати, о жилье. Статьей 12 проекта, регулирующей право военнослужащих и

их семей на получение жилья, предусмотрено, что местные Советы будут выделять

офицерам жилье из своих фондов. Многолетний же опыт сотен тысяч обездоленных

свидетельствует: надеяться на это не стоит. Все эти «вне очереди», «в обязательном

порядке» и т. д. не более чем слова. А как эти обещания будут выглядеть при

переходе к рыночной экономике? Ведь местные Советы теперь будут жить только на

те средства, что они сумеют сами же и заработать. За этот счет будет строиться и

жилье. Ассигнований из общесоюзного бюджета практически не предвидится, за

исключением вгожения средств в реализацию общесоюзных программ. Так что уже

сейчас нужно более детально прорабатывать механизм ассигнований на долевое

строительство жилья и на строительство его за счет собственных средств

Министерства обороны. Тем более что военные городки, как известно, размещены в основном

обособленно, в районах малонаселенных. Кто там будет строить жилье

военнослужащим?

А как встречают офицеров запаса, прибывших к месту проживания после

увольнения? Обидно, что, прослужив четверть и более века в самых отдаленных

районах Союза, теперь уже бывший офицер снова становится в очередь на жилье

как молодой специалист. Но годы-то уже не те.

Не всегда четкую позицию активной поддержки и помощи занимают по

отношению к уволенным в запас отдельные представители Министерства обороны. Дескать,

вы теперь «не наши». Позвольте спросить, чьи же? Местные Советы в ряде рее-

публик не только не помогают бывшим офицерам, мичманам и прапорщикам, но и

стараются всячески их притеснять. Разве это не дискредитация армии и флота?

Причем не на словах — на деле. Не потому ли все меньше юношей желает связать свою

жизнь с Вооруженными Силами, поступить в военное училище?

Между тем проект в этой сфере мало что меняет. Его ущербность видится мне

еще и в игнорировании динамики перевода страны на рыночные отношения.

Неужели снова от экономических неурядиц будут страдать военнослужащие и их семьи?

И здесь положения проекта должны быть конкретными.

Строить воздушные замки — занятие пустое. А если, как говорится, подойти

творчески и разрешить офицерам самим строить собственные дома? Это «привяжет»

их к той воинской части, где они служат. Может ведь офицер сделать выбор между

повышением по службе, связанным с переездом и определенной неустроенностью, и

тем, чтобы остаться на прежней должности с комфортным проживанием в

собственном доме. Можно использовать и иной метод. Например, создать всеармейский

жилищно-строительный кооператив на основе самоокупаемости. При выпуске из училища

или при подписании контракта военнослужащий вступает в кооператив и

ежемесячно отчисляет в его фонд определенные суммы, в зависимости от того, через сколько

лет и какую квартиру он хочет получить в избранном им месте. Через 10—15 лет

у него уже будет солидный взнос и главное — квартира, в которой он может

поселиться.

Хлопотно? Еще бы! Но выход из положения придется искать самим военным.

На «дядю», т. е. местные Советы, надеяться не стоит.

Рассмотрим и такой аспект проблемы. Где будущие офицеры запаса найдут себе

работу по специальности? Случаются и парадоксы. Например, нескольким офицерам-

подводникам, приехавшим на Калининскую АЭС, предложили должности...

уборщиков бытовых помещений! У вас, мол, и так пенсия большая. И что из того, что они

бывшие эксплуатационники ядерных реакторов, операторы высокой квалификации!

И такими специалистами нередко разбрасывается наше народное хозяйство.

Но с другой стороны, руководство данной АЭС можно и понять, так как перед

этим к ним по распределению прибыли молодые специалисты соответствующего

профиля. Значит, Министерство обороны на законной основе должно координировать с

высшей школой объем подготовки специалистов в соответствующих вузах, чтобы

опытные военные специалисты не работали уборщиками, вахтерами, смазчиками

и т. п.

Большая надежда здесь на военно-политические органы, Именно там, думается,

следует сформировать структуры социальной помощи военнослужащим запаса и

отставки. Иначе и дальше будет падать престиж военной службы, а значит, и

боеготовность кораблей и сил флота.

Наконец, последняя проблема, которая, как мне кажется, слабо отражена в

проекте, а точнее, в статье 15. Имею в виду пенсионное обеспечение. Известно, что в

новом пенсионном законе для военнослужащих есть определенные и весьма

существенные новации. Однако там не в полной мере учтено то обстоятельство, что в стране

нарастает инфляция. Выход подсказывает опыт существования эмеритального

капитала в русской армии. Каждый русский офицер отчислял в кассу определенную

сумму ежемесячно. Размер пенсии зависел от того, был офицер членом эмеритальной

кассы или нрг. И касса эта никогда не «прогорала». Из нее же платили пенсии и

семьям погибших и умерших офицеров, назначали стипендии их детям и т. д.

Почему бы не возродить забытый опыт? Порой весьма полезно оглянуться на

нашу историю. В ней немало разумного, которое может быть использовано и сейчас,

когда флот стоит на распутье. И для укрепления офицерского корпуса надо

принимать кардинальные и нестандартные решения. Поэтому я и позволил себе высказать

некоторые предложения по совершенствованию проекта Закона о статусе

военнослужащих. Понимаю, что не все мои предложения бесспорны. Но в споре, как

говорится, пусть родится истина. А свое правовое закрепление получит уже в Законе, по

которому нам жить и служить дальше.

Полковник юстиции А. БИЛОКОНЬ

КАЮТ-КОМПАНИЯ «МОРСКОГО СБОРНИКА*

Валерий Рождественский:

((ВЫБИРАЮ КОСМОС...»

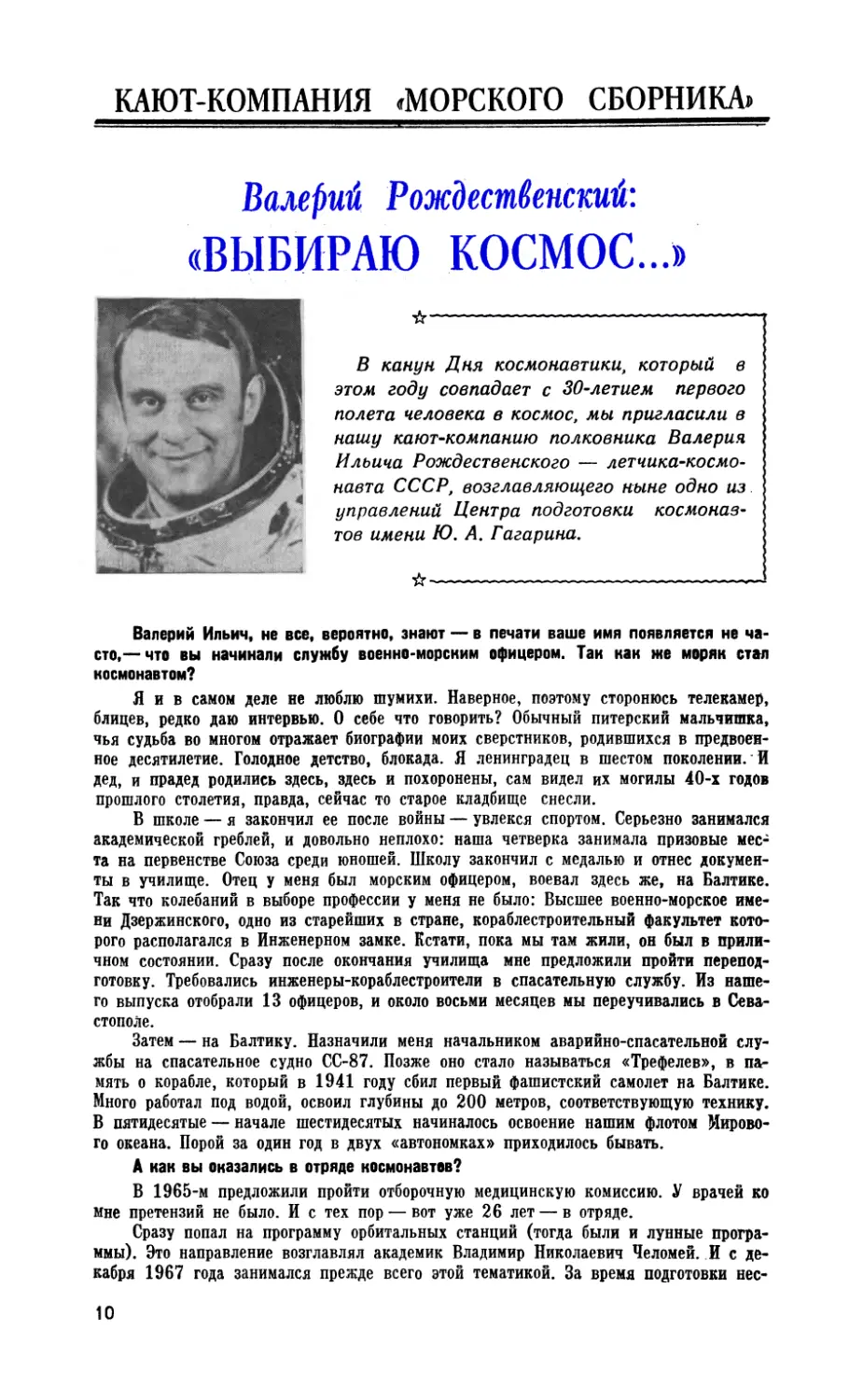

В канун Дня космонавтики, который в

этом году совпадает с 30-летием первого

полета человека в космос, мы пригласили в

нашу кают-компанию полковника Валерия

Ильича Рождественского —

летчика-космонавта СССР, возглавляющего ныне одно из

управлений Центра подготовки

космонавтов имени /О. А. Гагарина,

Валерий Ильич, не все, вероятно, знают — в печати ваше имя появляется не

часто,—что вы начинали службу военно-морским офицером. Таи как же моряк стал

космонавтом?

Я и в самом деле не люблю шумихи. Наверное, поэтому сторонюсь телекамер,

блицев, редко даю интервью. О себе что говорить? Обычный питерский мальчишка,

чья судьба во многом отражает биографии моих сверстников, родившихся в

предвоенное десятилетие. Голодное детство, блокада. Я ленинградец в шестом поколении. И

дед, и прадед родились здесь, здесь и похоронены, сам видел их могилы 40-х годов

прошлого столетия, правда, сейчас то старое кладбище снесли.

В школе — я закончил ее после войны — увлекся спортом. Серьезно занимался

академической греблей, и довольно неплохо: наша четверка занимала призовые

места на первенстве Союза среди юношей. Школу закончил с медалью и отнес

документы в училище. Отец у меня был морским офицером, воевал здесь же, на Балтике.

Так что колебаний в выборе профессии у меня не было: Высшее военно-морское

имени Дзержинского, одно из старейших в стране, кораблестроительный факультет

которого располагался в Инженерном замке. Кстати, пока мы там жили, он был в

приличном состоянии. Сразу после окончания училища мне предложили пройти

переподготовку. Требовались инженеры-кораблестроители в спасательную службу. Из

нашего выпуска отобрали 13 офицеров, и около восьми месяцев мы переучивались в

Севастополе.

Затем — на Балтику. Назначили меня начальником аварийно-спасательной

службы на спасательное судно СС-87. Позже оно стало называться «Трефелев», в

память о корабле, который в 1941 году сбил первый фашистский самолет на Балтике.

Много работал под водой, освоил глубины до 200 метров, соответствующую технику.

В пятидесятые — начале шестидесятых начиналось освоение нашим флотом

Мирового океана. Порой за один год в двух «автономках» приходилось бывать.

А как вы оказались в отряде космонавтов?

В 1965-м предложили пройти отборочную медицинскую комиссию. У врачей ко

мне претензий не было. И с тех пор — вот уже 26 лет — в отряде.

Сразу попал на программу орбитальных станций (тогда были и лунные

программы). Это направление возглавлял академик Владимир Николаевич Челомей. И с

декабря 1967 года занимался прежде всего этой тематикой. За время подготовки нес-

10

колько раз был дублером. Сначала У Демина и Сарафанова. У нас тогда готовилось

сразу четыре экипажа: Попович—Артюхин, Сарафанов—Демин, Волынов—Жолобов и

Зудов—Рождественский. Степень практической готовности всех четырех экипажей

была одинаковой. Начинал со станции «Салют-2», которая потеряла герметичность и

перестала существовать. Потом готовился работать на «Салюте-3, -5». В 1976-м

дублировал Вольтова, и в том же году полетел сам.

Известно, что ваш полет был завершен раньше времени: стыковка со станцией

не состоялась...

Не буду говорить о том, что переживает в этом случае человек, который шел к

этому старту почти десять лет.

Полет с самого начала складывался сложно: ночной старт, стыковка в тени и

спуск тоже в тени. А программа была очень интересной. Полет планировался

двухнедельным, но с продлением, и мы были готовы идти на использование ресурса

станции: работать и месяц, и полтора, сколько потребуется. Но, как известно, стыковка

не получилась. Когда мы включили «Иглу» — это система сближения и стыковки —

она вошла в режим автоколебания. Хотя мы находились вне зоны связи, но знали,

как выйти из этой ситуации. Когда подошли к зоне, до станции оставалось около

300 метров, мы ее видели, но... баки были уже пусты. Правда, был еще один —

резервный, запечатанный, килограммов на 15, но на самый крайний случай. Таким

образом, возможности для какого-то маневра у нас уже не было. И тогда Земля

выдала команду: «Выключить )режим сближения». Где-то в глубине души мы надеялись,

что система еще перейдет в режим причаливания. В течение 3—4 минут Земля нам

давала команду, но мы ее «не слышали», продолжали режим. А когда убедились, что

ничего не получается, перешли в режим автономного полета.

Готовясь к возвращению, ориентацию корабля проводили очень тщательно.

Аппаратура даже не зарегистрировала расхода топлива на двигателях ориентации, все

делалось краткими импульсами, точность была, что называется, «по нулям». Мы

спокойно пошли на спуск, и все шло так, как нам рассказывали летавшие до нас.

Все шло обычно, правда, кое-что новое мы все-таки увидели — световые эффекты на

большой высоте вокруг спускаемого аппарата. Прошли плазму, сработала

парашютная система. А когда спускаемый аппарат висит на парашюте, ты, считай, уже дома,

на Земле. Но все приключения для нас, как оказалось, только начинались. Уже

установили связь с поисковым самолетом, слышали вертолеты. Все шло нормально, и

мы рассчитывали время касания Земли. Был октябрь, но в районе посадки — минус

23, да еще с сильным ветром. Поэтому ждали жесткого приземления. И вот в момент

касания вместо ожидаемого удара вдруг стали куда-то проваливаться. Сразу же

через дыхательное отверстие в спускаемый аппарат хлынула вода.

Оказалось, угодили в озеро Тенгиз. Озеро большое— 120 на 80 км, но, к

счастью для нас, мелководное. Нас сильно болтало, по оценке специалистов, шторм был

баллов шесть. Доложили, что приводнились, предупредили, чтобы не сбрасывали

аквалангистов, понимали, что в такую погоду, в шторм и мороз, людей можно

погубить. Решили выходить своими силами.

На корабле есть такая электронная плата почти с 1200 разъемами, которая при

разделении отсеков должна обесточиваться. И вот через 14 с половиной минут —

это время я очень хорошо запомнил — раздается взрыв и на пульте загорается:«Ввод

основной парашютной системы». Первый раз в жизни я почувствовал себя

сумасшедшим, Как же так: мы же ее отстрелили. Или мы на запасной спускались? Ведь во

время спуска табло горело. И в этот момент мы начали... переворачиваться люком

в воду. Хорошо, что перед этим решили не открывать и даже закрыли дыхательное

отверстие. А раз люком вниз, значит, мы оба повисли вниз головой. Антенны, само

собой, ушли под воду, и нас тут же потеряли. Мы поисковиков слышим, приемники

наши работают, но нас они не принимают.

В общем, ситуация для нас окончательно прояснилась: оставалось ждать

рассвета, а до него 12 часов. Сейчас, 15 лет спустя, можно взглянуть на все это

с юмором. Хватило бы на небольшую приключенческую повесть с заглавием

«Дожить до рассвета». Но тогда, понятно, нам было совсем не до смеха. Запаса систем

жизнеобеспечения оставалось на 5 часов. Наша задача — растянуть его на 12. Или

больше —мы не были уверены, что нас найдут утром. Начали снимать скафандры.

11

Остались в белье, потом, когда спускаемый аппарат остыл, надели полетные

костюмы; потом теплозащитные. Висели, как уже сказал,-вниз головой, да еще на боку.

Я внизу,Слава сверху, и нас к тому же болтало. Так что переодевание, должно быть,

тоже происходило в режиме циркового аттракциона.

Слышали, как ходят над нами вертолеты, но был очень сильный туман, и они

нас не видели. Наконец один из вертолетов обнаружил спускаемый аппарат, кто-то

подплыл на надувной лодке, но никакой помощи оказать нам из-за шторма не

смогли. Впрочем, нам и тут повезло: глубина, как я уже говорил, оказалась небольшая.

А то бы парашют утащил нас на всю глубину.

Словом, надо было держаться. Отключили освещение, все, что можно. Оставили

только радиоприемники. Я периодически выключал регенератор воздуха, чтобы

продлить его ресурс, передатчики, которые работали в автоматическом режиме... Так всю

ночь и «развлекался», включая-выключая системы.

...К утру непогода успокоилась. Иллюминаторы у нас были черными от сажи,

но вода — а озеро горько-соленое — все «съела», и мы увидели сквозь воду солнце.

Через какое-то время услышали зависший вертолет. Он, как мы поняли, сбросил

аквалангистов. Тогда и мы натянули гидрокостюмы — на случай, если вдруг придется

прыгать в воду. Водолазы с нами почему-то не перестукивались и вообще не

обращали на нас никакого внимания. Потом почувствовали рывок, спускаемый аппарат

выдернули из озера. Мы поняли, что нас эвакуируют на берег. Аппарат упал на бок,

подвеска отцепилась, но люк никто не открывал.

Собрав силы, я открыл люк, вылез по пояс из спускаемого аппарата. Смотрю,

спасатели стоят метрах в 10—15,. к нам никто не подходит. Потом мы поняли

почему: считали, что торопиться уже некуда, оттягивали неприятный момент.

Когда увидели, что я сам вылез, бросились к аппарату.

Валерий Ильич, еще что-то необычное в полете было?

Обычно космонавтов о «летающих тарелках» спрашивают. Их я не видел,

а вот американский тяжелый спутник наблюдал, он пролетал неподалеку.

Готовились ли вы к другим полетам?

Да, довольно долгое время оставался в резерве, был в дублирующих экипажах.

Потом занимался управлением полетов, работал в ЦУПе. Всю программу

«Интеркосмос» там работал, кроме, кажется, советско-монгольского экипажа. Потом в отряде

космонавтов, занимался и «Салютом-7».

Говоря спортивным языком, были игроком, затем играющим тренером...

А потом перешел на тренерскую работу. В 1985-м предложили возглавить один

из технических отделов. Это подразделение, где собран в&сь инструкторский

состав — специалисты, которые непосредственно готовят экипажи к полету. Работа

сложная, ответственная и очень интересная. Затем в том же управлении подготовки

космонавтов был заместителем по подготовке. А после этого предложили стать

начальником инженерного управления.

Чем занимается это управление?

Все тренажеры, которые есть в центре, включая обе центрифуги и

гидролабораторию, — это наша «подшефная» техника. Кроме того, управление занимается еще

двумя направлениями подготовки: по системам жизнеобеспечения человека — это,

кстати, важнейшее направление работы экипажа занимает в полете очень много

времени, и по подготовке экипажей (в гидролаборатории) к внекорабельной деятельности,

то есть к работе в открытом космосе.

Специалисты управления проводят много испытаний, активно участвуют в

создании новой тренажерной техники. Сейчас, например, работаем на комплекс «Мир»,

он в ближайшие год-два получит, как известно, еще два экологических модуля, и мы

готовим соответствующие тренажеры для него, а также для «Бурана».

Об этом Следует сказать отдельно. Динамическая кабина «Бурана» — тренажер

очень интересный, мы назвали его «кариатидой». Тренажер создает шестикратную

перегрузку. Шесть степеней свободы, вместе с платформой вся кабина «ходит».

Полная имитация прохождения плотных слоев атмосферы. Абсолютно точная имитация

захода на посадку и даже тряски на взлетно-посадочной полосе при пробеге.

2

Как я уже сказал, основная наша задача — создание новой тренажерной техники,

ее научное сопровождение, проведение испытаний и техническое обеспечение в

процессе эксплуатации. Главное, чтобы все выполнялось в срок. Что в условиях нашей

экономической разрухи совсем не просто.

Важнейшая наша работа — подготовка космонавтов. Здесь весьма тщательно

разработаны методики. Тренированность экипажей оцениваем довольно жестко,

разборы порой бывают нелицеприятные. Но для обид места нет: от выучки нередко

Жизнь зависит — и космонавта, и станции.

Отрабатываем «полеты» на гидроневесомость. В бассейне с водой проводим

испытания и отработку техники, которую потом используем в открытом космосе,

разрабатываем методики ее эксплуатации.

Видел на вашем рабочем столе программу на следующую экспедицию, которая

намечается на май этого года. В чем ее особенности?

Пожалуй, в том, что экипажу предстоит — если все пойдет нормально,

постучу по дереву, — выполнить значительный объем монтажных работ за пределами

станции, продолжив начатое Виктором Афанасьевым и Мусой Манаровым. Это

перенос солнечных батарей, которые сначала нужно сложить, а затем грузовой стрелой

перенести. Вместе с приводом это около одной тонны груза. Работа очень трудоемкая

и сложная. Поэтому все операции отрабатываются сейчас в бассейне.

Основной экипаж — Анатолий Арцебарский и Сергей Крикалев. Александр

Волков и Александр Калери их дублируют. Мы уже провели у них зачетные тренировки

по переносу солнечных батарей.

Валерий Ильич, в последнее время часто приходится слышать о том, что

космонавтика, дескать, — это пустая трата народных денег. Что вы думаете об отдаче

космоса экономике страны?

Это дилетантские, непрофессиональные суждения. Самый простой пример — из

европейской, части страны в. Сибирь и на Дальний Восток мы звоним, пользуясь

спутниковой связью. Спутники-ретрансляторы обеспечивают прием программ Центрального

телевидения во многих районах страны, прежде всего на Европейском Севере, Дальнем

Востоке, в Средней Азии и Казахстане. А служба погоды? А система спасения судов

и самолетов «ЕОСПАС—САРСАТ»? А работа в области экологии, геологии, сельского

и лесного хозяйства? Я не говорю уже о фотоснимках земной поверхности, которые

покупают у нас многие страны; о запуске иностранных спутников советскими

ракетами-носителями; о кристаллах, выращенных в невесомости, используемых

электронной промышленностью. Впрочем, подобный список можно было бы продолжать

довольно долго.

Мы хорошо знаем, сколько вкладываем в космонавтику, но плохо считаем

отдачу. На протяжении тридцати лет мы затратили на отечественную космонавтику

огромные средства. И теперь, когда наша страна занимает здесь лидирующие позиции

в мире, когда отечественная космическая отрасль дает все более ощутимую прибыль

народному хозяйству, говорить о необходимости сворачивания работ в космосе по

меньшей мере недальновидно. Это все равно что зарубить курицу, когда она,

перестав быть цыпленком, начала нести яйца.

Верно, экономика страны переживает трудное время. Именно поэтому и нужно

искать, как с помощью отечественной космической техники и технологии заработать,

в том числе и валюту.

Несколько слов о вашей семье.

!Еена, Светлана Александровна, окончила Ленинградский

кораблестроительный институт, с 1969 года работает в научно-техническом отделе подготовки

космонавтов. До этого работала в Калининграде, в научно-исследовательском институте.

Дочь с внуком-первоклассником живет в Москве, ее муж — военный летчик,—

погиб при исполнении служебных обязанностей.

Не жалеете, что оставили флот, море? Говорят, лучше гор могут быть только

годы...

И вместо моря — тоже море. Поэтому моряк может променять море только на...

космос.

Беседу вел Владимир ХРУСТОВ

13

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ-ДОСРОЧНО!

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д. Т. ЯЗОВ за

успехи в боевой и политической подготовке досрочно присвоил очередные

воинские звания ряду офицеров Военно-Морского Флота.

КАПИТАН 1 РАНГА

Авдонину Владимиру Владимировичу

КАПИТАН 3 РАНГА

Бувайлину Сергею Георгиевичу

Волкову Александру Вячеславовичу

Жуку Эдуарду Станиславовичу

Корчемному Виктору Юрьевичу

Кудрявцеву Игорю Валерьевичу

Спрыжкову Сергею Викторовичу

МАИОР

Гоцеву Сергею Михайловичу

МАИОР МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ

Хисматулину Фярдину Рюриковичу

КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ

Алхимову Сергею Викторовичу

Позырайко Сергею Викторовичу

Пуцману Владимиру Ивановичу

Сорокину Алексею Николаевичу

старший лейтенант

Бондарю Олегу Валерьевичу

Бугаю Виктору Владимировичу

Вернигора Андрею Петровичу

Горбу Анатолию Михайловичу

Казаку Дмитрию Михайловичу

Пастернаку Александру Васильевичу

Серединину Вадиму Валентиновичу

Тимакову Владимиру Владимировичу

Туптею Владимиру Георгиевичу

Харитонову Александру Евгеньевичу

Харько Михаилу Владимировичу

Ясинскому Евгению Витальевичу

Сообщения

В МАРТЕ 1991 г. флотские коммунисты завершили отчетно-выборную

кампанию, в ходе которой было завершено реформирование партийных

структур и разделение функций политорганов (ныне военно-политических органов) и

партийных организаций. Партийные бюро и комитеты избраны на кораблях, в

частях, учреждениях и учебных заведениях, как это было и ранее. Кроме того,

образованы новые парткомы в соединениях, объединениях, военно-морских

базах, на флотилиях и флотах.

Секретарями головных флотских парткомов избраны: капитан 1 ранга

B. Поликарпов (СФ), капитан 1 ранга И. Маврин (ТОФ), капитан 1 ранга А. Та-

ранько (ЧФ), капитан 1 ранга В. Попов (БФ), капитан 2 ранга Н. Тресков (КФ)

и капитан 1 ранга В. Ильин (ЛенВМБ).

* * *

/СОСТОЯЛАСЬ встреча главнокомандующего Военно-Морским Флотом адми-

^ рала флота В. Чернавина с писателями-маринистами и журналистами,

пишущими о флоте.

Шла речь и о состоянии современной маринистики.

Большое место на встрече занял разговор о подготовке к 300-летнему

юбилею российского регулярного военного флота, который, как отмечали многие

выступавшие, должен стать всенародным праздником.

И все же главной темой разговора оставалась литература. О

взаимоотношениях писателя с флотом говорили, в частности. Ю. Виноградов, В. Гузанов,

C. Зонин, Д. Паттерсон, В. Марченко, В. Тюрин. Как один из конкретных и

важных шагов к возрождению лучших традиций маринистики следует рассматривать

недавно созданную Всесоюзную ассоциацию писателей-баталистов и маринистов,

президентом которой стал Ю. Виноградов.

В ходе встречи главнокомандующий ВМФ ответил на многочисленные

вопросы писателей и журналистов. Было высказано пожелание сделать подобные

мероприятия традиционными.

* * *

Появившиеся в некоторых органах печати сообщения о возбуждении вновь

уголовного дела по факту пибели 7 апреля 1989 г. атомной подводной лодки

«Комсомолец» содержат некоторые неточности.

Как нам сообщили в Главной военной прокуратуре, уголовное дело,

возбужденное после гибели ПЛ, не закрывалось. Оно было приостановлено глав-

14

ным военным прокурором до уточнения обстоятельств катастрофы после

подъема подводной лодки и проведения на ней технической экспертизы, так как

выводы государственной комиссии-все же носят предположительный характер.

Возобновление следствия именно в данное время, когда до планируемого

срока подъема остается немногим более года, связано с необходимостью

выполнения определенного объема предварительной следственной работы,

переосмысления ряда документов, показаний свидетелей, связанных с проектированием,

сдачей лодки в эксплуатацию, подготовкой экипажа и другими вопросами.

Так рождаются «сенсации»

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»: ТОРГОВ НЕ БЫЛО

17 декабря 1989 г. в «КП» под заголовком «8 месяцев спустя» было

опубликовано интервью нашего корреспондента В, Юнисова с капитанам 1 ранга в

запасе А. Н. Горбачевым. Речь шла о причинах гибели моряков с атомной

подводной лодки «Комсомолец». Среди версий высказывалось предположение,

согласно которому экипаж АЛЛ можно было спасти полностью, если бы плавбаза

«Севрыбы» «А. Хлобыстов» вовремя прибыла к месту катастрофы. Задержку же

с выходом для оказания помощи некоторые объясняли тем, что руководство

БПО «Севрыба» якобы еело переговоры со штабом Северного флота об оплате

спасательной операции.

Интервью заканчивалось словами: «Но я все же предлагаю: давайте не

заниматься взаимными упреками. Пусть свое слово скажет следствие...»

И вот следствие закончилось. Военная прокуратура пришла к выводу, что

экипажем ПБ «А. Хлобыстов» были своевременно приняты необходимые меры

и сделано все возможное для оказания помощи терпящим бедствие.

Командование Северного флота сообщило, что оно оценивает действия

руководства «Севрыбы» и ПБ «А. Хлобыстов» как своевременные, четкие,

грамотные и ответственные.

Таким образом, версия о торгах отвергнута.

В. КУЗНЕЦОВ

4iКомсомольская правда» от 17.1.91 г.

«морской сборник»: ВРАЛИ ИЛИ НЕ ВРАЛИ?

ИТАК, обвинение в торгах, которые якобы велись между командованием

Северного флота и руководством «Севрыбы» об оплате спасательной операции,

высказанное на страницах «Комсомольской правды», тихо «превратилось» в

версию. Что ж, как говорится, не впервой. После «сенсации» «Комсомольской

правды» о бунте на крейсера «Киров», помнится, не только опровержения, но даже

скромного признания собственной лжи не последовало. Таков, как видно, стиль

газеты: врать, особенно, если это касается армии и флота, как можно громче, во

всеуслышание, а признаваться во вранье сквозь зубы или не признаваться вовсе.

Вот и теперь, сообщая читателям о том, что «версия о торгах отвергнута»,

«Комсомольская правда» опять недоговаривает. Нет бы прямо сказать, что торгов не

было, что газета устами своих нечестных авторов обманула читателей, и

извиниться за оскорбление рыбаков и военных моряков, но увы... На это тоже

требуется мужество. То самое мужество, что было проявлено всеми, кто боролся за

спасение атомной подводной лодки «Комсомолец», и даже толики которого так

не хватило редакции.

P. S. После того как этот комментарий был подготовлен к печати,

«Комсомольская правда» в номере от 14.02.91 г. вновь выступила на сей раз с

редакционным сообщением под тем же заголовком. Поводом для этого сообщения

послужило обращение БПРО «Севрыба» в Свердловский нарсуд столицы. В

этой связи суд предложил редакции «опубликовать опровержение о том, что

сведения в статье В. Юнисова «8 месяцев спустя» (17 декабря 1989 г.) о

неправильных действиях БПРО «Севрыба» и плавбазы «Алексей Хлобыстов» по

ведению спасательных работ, о наличии «торгов» об уплате за спасательную

операцию не соответствуют действительности».

Приведя текст решения суда, редакция в присущем ей стиле вновь уходит

«на крыло» и «приносит извинения всем лицам, которым пришлось столь

длительное время ожидать информации о результатах расследования». Возникает

закономерный вопрос каким лицам? Нашкодившим В. Юнисову и капитану

1 ранга А. Горбачеву, которые, надо полагать, больше, чем кто-либо, ждали

решения суда? Или все-таки рыбакам и военным морякам? Неясно...

15

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

СУДЬБЫ ДОКТРИН И ТЕОР

5. К ИСТОРИИ ВОПРОСА О «МАЛОЙ ВОЙНЕ»

1927 — 1928 гг.

Капитан 1 ранга М. МОНАКОВ

Старший мичман в запасе Н. БЕРЕЗОВСКИЙ,

кандидат исторических наук

ГЛ КТЯБРЬСКИЙ номер «Морского сборника» 1927 года открывался статьей на-

\~J чальника Управления Военно-Морских Сил РККА Ромуальда Адамовича Мукле-

вича «Десятилетие Октябрьской революции и морской флот» 2. Небольшая по объему,

она содержала немало общих мест, вполне соответствуя канонам жанра тех лет,

однако отражала мнение руководства флота по ряду крупных проблем.

Статья состояла из трех самостоятельных частей: «Международное положение

и возможности страны», «Наша военно-морская политика», «Флот и его задачи».

Содержание первых двух разделов не выходило за рамки господствовавших в то

время взглядов, разве что во втором были подвергнуты легкой критике товарищи,

«которые считали бы, что флот нам не нужен». По-настоящему «доктринальной»

могла считаться лишь одна фраза, составленная в уже входившей в обиход манере

выражаться «от имени» и «за всех»: «Каждому ясно, что строить линкоры и

вашингтонские крейсера3 нам незачем. Мы не занимаемся мировым разбоем, да и денег

нужно для таких крейсеров слишком много».

Тем самым Муклевич по сути констатировал, что флот СССР, говоря

современным языком, не собирается выходить за рамки минимума оборонной достаточности и

споры о целесообразности строительства крупных боевых кораблей закончены.

Однако помещенная в том же номере статья И. Лудри «Красный флот в составе

Вооруженных сил Республики» свидетельствует, что полемика вокруг проблемы

авианосцев, линкоров, крейсеров и «малой войны» продолжалась. Обращает на себя

внимание задиристый тон недавнего выпускника академии, резкость и категоричность

суждений, явное желание продемонстрировать прежде всего собственную

непримиримость. Лудри резко критикует «нездоровые взгляды о самостоятельности флота»,

впрочем, ответственность за их живучесть делит поровну между «старой школой

царского флота» и «сухопутными начальниками». Так впервые в полемике о роли и

месте флота появляется понятие «старая» школа, причем именно в том смысле,

какой изначально вкладывался в него всеми ее ниспровергателями. Признавая

«неустойчивость взглядов о месте флота и его задачах среди таковых вооруженных сил

СССР в целом», автор утверждает, что это достаточно хорошо видно на примере

решения вопроса «с береговой обороной, которая по нескольку раз переходила из

рук сухопутного командования во флот и обратно», а также и в том, что

«нерешенным до сего времени еще многие считают вопрос с военно-воздушными силами

моря, роль которых по отношению к морским силам данного моря и вооруженным

силам вообще... является спорной». Сам же автор, по всей видимости, спорным его

не считал. Так, им с порога отрицалась идея развития в нашем флоте палубной

авиации. Впрочем, и в этой статье собственно о задачах ВМС РККА ясно сказано

не было. «Флот не имеет самостоятельных, независимых от Красной Армии задач.

Флот может и должен иметь самостоятельные операции в пределах задач,

поставленных сухопутным командованием...». 3ja фраза скорее рождала новые вопросы,

нежели давала ясные ответы.

А жизнь ставила самые разные проблемы. В том числе и лежащие, строго

говоря, за рамками теории военно-морского искусства.

1 Продолжение Начало см. «Морской сборник» №№ 11, 12 за 1990 г. и №№ 2, 3 за

1991 г.

2 Морской сборник. — 1927. — № 10.

3 Крейсера, построенные в соответствии с ограничениями, установленными

"Вашингтонской конвенцией 1921 — 1922 гг.

16

В начале 1928 г., когда в основном завершилась многолетняя война с

«главным оппозиционером» Л. Троцким и его сторонниками, стала набирать обороты

кампания по борьбе с «вредителями» в народном хозяйстве. В армии и на флоте

обстановка вокруг «спецов», уцелевших после чистки 1926 г., пока была

относительно спокойной. Имевшие свои взгляды военные ученые еще получали

возможность излагать их на страницах армейской и флотской печати. Этим в полной мере

пользовался М. А. Петров, возглавивший в 1927 г. Учебно-строевое управление

УВМС РККА, оставаясь одновременно во главе кафедры Военно-морской академии, и

даже удостоенный звания профессора. «Морской сборник» начал публикацию серии

его статей под общим названием «К постановке вопроса о малой войне» 4.

Обращаясь к этой теме, автор, похоже, вполне представлял, насколько сложно

будет доказать свою правоту, когда в дискуссию втягиваются мощные противники

его взглядов — не только «ликвидаторы» из штаба РККА, но и костяк первого

«пролетарского» выпуска командного факультета академии — в разной степени уже

заявившие о себе И. Лудри, К. Душенов, А. Александров, А. Якимычев.

Один из современников назвал Петрова человеком малоприятным. Возможно,

что так оно и было и даже в какой-то мере предопределило его трагическую судьбу.

Однако, вчитываясь в написанные им статьи и книги, нельзя не признать, что

дискуссию он вел корректно, стремясь аргументированно доказать свою правоту, не

унижая оппонента, проявлял при этом широту взглядов, готовность к компромиссам

там, где они были возможны, понимая неприемлемость крайностей.

Первая проблема, поставленная им, — это проблема «приложимости» теории за

обладание морем к «малой войне». Полагая необходимость начать с «жесточайшей

ревизии отправных взглядов», с которыми он и его единомышленники «подходили к

изучению военно-морского искусства», Петров вновь обратился к методу, в

соответствии с которым «в основе строительства флота, его подготовки и боевого

использования и даже воспитания руководящего личного состава...» лежали «четко

поставленные, ясно аргументированные задачи флота».

Однако «первое, с чем приходится встретиться, наблюдая приложение этого

метода в конкретных условиях, — ...это стремление к вполне четкому и не

допускающему различных решений... «жесткому» определению этих задач... В такой

постановке вопроса, — предостерегал Петров, — возможно различить тенденцию, эта

последняя сводится как бы к прямолинейной схеме мышления... эта тенденция

родит другую, которую можно назвать тенденцией одного варианта».

Не имея под рукой иных примеров, кроме как из недавней истории

Российского императорского, флота, он обратился к плану операции на Балтийском

море, составленному в 1912 г., и пришел к выводу, что в нем «отметались все

возможные действия противника, кроме одного (прорыва германского флота в Финский

залив), откидывались различные случаи политической обстановки; так не был

достаточно оценен факт коалиционной войны, не был достаточно оценен

западноевропейский театр, с комплексом своих задач, не могущих не найти себе отражения и

на плане русского флота».

«...Подготовка к нескольким вариантам, ...страхующая... от предвзятых идей...»,

судя по всему, так и не была тогда воспринята молодыми руководителями наших

флотов. Именно в эти годы сложился «статический» (по Петрову) подход, убивающий

инициативу, особенно губительный для «малого флота», действующего в обстановке,

«когда операции на море не имеют самостоятельного значения и носят характер,

подчиненный по отношению к операциям, выполняемым на главном театре».

Положения, которые отстаивал Петров, после его ареста и осуждения были немедленно

отнесены к разряду «реакционной буржуазной военной науки» и не то чтобы просто

отвергнуты, а буквально вытравлены из советского военно-морского искусства на

долгие годы.

Но вернемся к его статье. Заключая свои рассуждения выводами, он исходил

из уже знакомой нам идеи активного флота, которой пронизано буквально все, что

написано им за долгие годы научной и практической деятельности: «Тот, у которого

боевых ресурсов мало, должен искать условий, компенсирующих недостаток его сил».

4 Морской сборник. — 1928. — №№ 1—3, 5—8.

2 «Морской сборник» № 4 ■-/

Нарком сбороны обходит строй военных кораблей. 1925 г.

Самое опасное для советского флота, как считал Петров, была высокая вероятность

вновь попасть в разрыв между теорией и практикой. Внимательно анализируя

содержание полемических выступлений, он обнаруживает «размах идей», подобный

амплитуде качания маятника и потому не обещавший, по его мнению, формирования

устойчивых взглядов на сущность теории «малой войны» как конечной цели

дискуссии. «Если мы, говоря про теорию владения морем, венчаемую генеральным боем

с противником, сочтем ее... мерой первоначального отклонения, то последующим

должно быть возникновение идей противоположного тона, может быть, столь же

отдаленное от... устойчивых объективных суждений... Спорящие... становятся в своем

роде доктринерами... защищая свои крайние положения»... t

В подтверждение этого вывода жизнь тут же преподнесла Петрову пример

в виде публикации одного из самых пылких его оппонентов К. Душенова (название

его статьи вынесено в подзаголовок). Он начал со своеобразной «декларации о

намерениях»: «...Практики фронтов гражданской войны — коммунисты, придя в

Военно-Мореную Академию и другие в-м Учебные заведения, решили научно овладеть

военно-морским делом, осмыслить свой опыт и провести необходимую ревизию в

учении буржуазных школ о войне на море с точки зрения диалектического

материализма» 5. Прочитав это заявление, теоретики «старой» школы должны были понять,

что настала пора выбрасывать белый флаг. Но Петров настойчиво продолжал

апеллировать к выводам «объективной» науки, а Жерве выражал свою «лояльность»

повышенным вниманием к методу диалектического материализма. i

Между тем в полемическом запале Константин Иванович отстаивал идеи, при

беспристрастном анализе не выдерживающие серьезной критики. Обрушившись на

основные труды Петрова < Морская оборона берегов в опыте последних войн России»

и ^Подготовка России к мировой войне на море», в резко эмоциональной форме ставя

с ног на голову его логику, он фактически высмеивает основную идею, присущую

этим трудам, — идею активного ведения операций и систематических действий вне

зависимости от соотношения сил на море, сводя, к примеру, задачу флота на Балтике

почти исключительно к обороне Ленинграда — «нигде иначе, как на определенных

рубежах, подготовив их соответствующим образом». Душенов вполне убежден, что

флот, «как часовой, поставленный на ответственный пост, считается выполнившим

задачу и тогда, если на него или на охраняемый пост никто че нападает. Не

обязательно такому часовому бросить пост и часть оружия — как минно-артиллерийскую

позицию, связь, инженерные средства и пр. и бежать разыскивать возможного

противника...». Или вот еще одна примечательная цитата: «...Разбирая начало

кампании 1916 года, т. Петров, торжествуя, говорит: «Флот не был более прикован к

местным интересам берегового командования и перед ним раскрывались широкие

перспективы по ведению самостоятельных боевых операций в море». Но это тор-

6 Морской сборник. — 1928. — № 4. — С. 20, 40-44.

\8

жест во т. Петрова быстро омрачилось, таи как «главные силы Балтийского флота в

течение всего лета были в состоянии тягостного бездействия». Почему? Да потому,

что не было объента. Т. Петров не соглашается с этим и ставит задачи: прекращение

морских сообщений Германии со Швецией (борьба на коммуникациях противника. —

Авт.)... перебрсска десанта на Курляндское побережье (содействие сухопутным

войскам), борьба с противником на море (уничтожение военно-морских сил противника

на театре)...» По Душенову — это глубокое заблуждение.

А сегодня? Разве не звучит некомпетентная, но «хлесткая» критика

оборонительной стратегии боевого использования нашего флота, основанной на принципах

активных действий, под стать той, что сделаны Душеновым шесть десятилетий тому

назад: «...Лозунги «в открытое море», «навстречу врагу»... не наши лозунги еще и

потому, что под прикрытием трескучей фразы ведут к разделению наших сил и

облегчают этим противнику возможность разбить нас по частям. Как это на первый

взгляд ни парадоксально звучит, зерна пораженчества, в худшем понимании этого

слова, скрыты именно в этих сверхактивных лозунгах, несоразмерных с

действительностью».

Чтобы сегодня понять значение дискуссии о «малой войне», стоит хотя бы в

общем рассмотреть ее исторический фон. 2—19 декабря 1927 г. в Москве работал

XV съезд ВКП(б), на котором был поставлен в качестве главного вопрос об

ускоренной индустриализации СССР и утверждены директивы первого пятилетнего плана.

Содержание этого плана прямо вытекало из выводов, которые съезд сделал,

рассмотрев международное положение СССР и перспективы «капиталистического»

развития, которое в соответствии с анализом высшего органа партии «в целом

обнаружило тенденцию сократить исторические сроки мирной «передышки»,

приблизить новую полосу больших империалистических войн и ускорить революционную

развязку мировых конфликтов». Съезд потребовал «при разработке пятилетнего

плана уделить максимальное внимание быстрейшему развитию тех отраслей народного

хозяйства вообще и промышленности в частности, на которые выпадает главная

роль в обеспечении обороны и хозяйственной устойчивости страны в военное

время»... б,

РВС СССР и штаб РЕКА с 1928 г. приступили к разработке первого

пятилетнего плана строительства Красной Армии. Естественно, что сразу же возникли

проблемы с разработкой кораблестроительной программы, отвечающей экономическим

возможностям страны и задачам Вооруженных Сил, созданием системы базирования

и обеспечением жизнедеятельности сил флота. И вновь, как и в 1925—1926 гг.,

мнения моряков и высших армейских руководителей резко разделились. М.

Тухачевский, все еще возглавлявший штап РККА, подготовил свои предложения, а

Р. Муклевич — предложения УВМС РККА. Поскольку решить спорные вопросы

путем обмена мнениями напрямую не удалось, разногласия в очередной раз были

вынесены на решение РВС СССР, которому предстояло сказать последнее слова в

многолетней дискуссии.

Заседание РВС СССР по этому поводу состоялось 8 мая 1928 г. На него,

помимо членов Реввоенсовета и руководящих должностных лиц штаба РККА. УВМС и

ряда центральных управлений, были приглашены командующие войсками МВО, УВО,

БВО, командующие и члены РВС морских сил Балтийского и Черного морей.

Основной вопрос повестки дня был: «О роли, значении и задачах морского флота в

системе Вооруженных Сил СССР».

Моряки в сравнении с дискуссией периода 1924 —1926 гг. заметно сплотились

и совместно боролись за свои идеи. От УВМС РККА было подготовлено три доклада.

Аргументы штаба РККА были в сущности прежними. М. Тухачевский,

обратившись к председательствовавшему К. Ворошилову, был совершенно откровенен и прям:

«Вопрос о роли или, лучше сказать, о возможных средствах, которые можно

расходовать на морской флот, ставится в продолжение последних 4—5 лет... ежегодно и

нервирует обе стороны... До сих пор развитие морского флота не шло по какой-либо

определенной программе, вызываемой планом войны. Программы... выражаясь грубо,

протаскивались через Реввоенсовет под разными предлогами. ...Наш морской флот

является богатым наследством от царского флота. Но в наших условиях, по нашим

6 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.-=»,Т. 4.—

М.: Политиздат, 1984. — С. 258, 276.

а. - 19

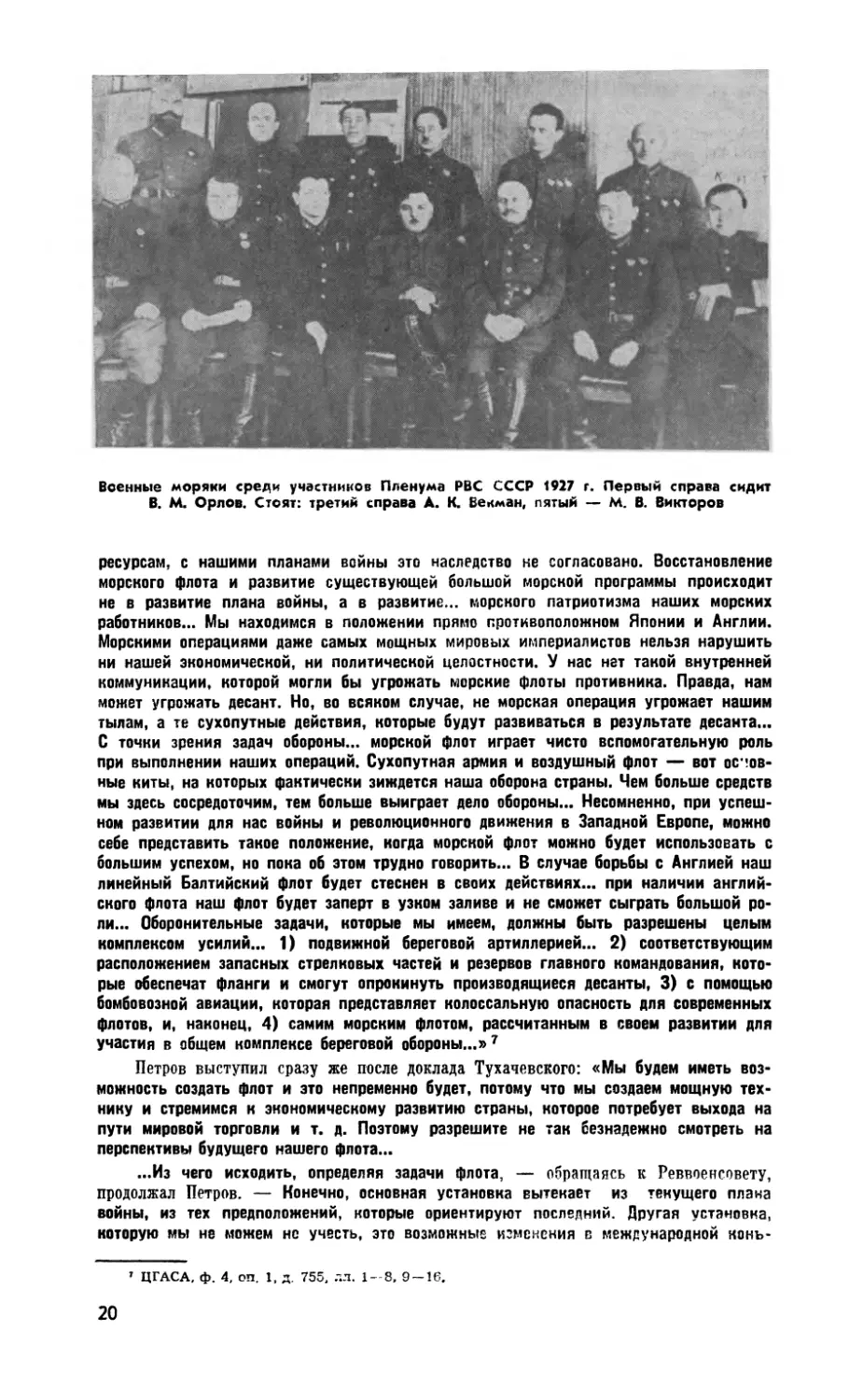

Военные моряки среди участников Пленума РВС СССР 1927 г. Первый справа сидит

В. М. Орлов. Стоят: третий справа А. К. Векман, пятый — М. В. Викторов

ресурсам, с нашими планами войны это наследство ке согласовано. Восстановление

морского флота и развитие существующей большой морской программы происходит

не в развитие плана войны, а в развитие... морского патриотизма наших морских

работников... Мы находимся в положении прямо противоположном Японии и Англии.

Морскими операциями даже самых мощных мировых империалистов нельзя нарушить

ни нашей экономической, ни политической целостности. V нас нет такой внутренней

коммуникации, которой могли бы угрожать морские флоты противника. Правда, нам

может угрожать десант. Но, во всяком случае, не морская операция угрожает нашим

тылам, а те сухопутные действия, которые будут развиваться в результате десанта...

С точки зрения задач обороны... морской флот играет чисто вспомогательную роль

при выполнении наших операций. Сухопутная армия и воздушный флот — вот

основные киты, на которых фактически зиждется наша оборона страны. Чем больше средств

мы здесь сосредоточим, тем больше выиграет дело обороны... Несомненно, при

успешном развитии для нас войны и революционного движения в Западной Европе, можно

себе представить такое положение, когда морской флот можно будет использовать с

большим успехом, но пока об этом трудно говорить... В случае борьбы с Англией наш

линейный Балтийский флот будет стеснен в своих действиях... при наличии

английского флота наш флот будет заперт в узком заливе и не сможет сыграть большой

роли... Оборонительные задачи, которые мы имеем, должны быть разрешены целым

комплексом усилий... 1) подвижной береговой артиллерией... 2) соответствующим

расположением запасных стрелковых частей и резервов главного командования,

которые обеспечат фланги и смогут опрокинуть производящиеся десанты, 3) с помощью

бомбовозной авиации, которая представляет колоссальную опасность для современных

флотов, и, наконец, 4) самим морским флотом, рассчитанным в своем развитии для

участия в общем комплексе береговой обороны...»7

Петров выступил сразу же после доклада Тухачевского: «Мы будем иметь

возможность создать флот и это непременно будет, потому что мы создаем мощную

технику и стремимся к экономическому развитию страны, которое потребует выхода на

пути мировой торговли и т. д. Поэтому разрешите не так безнадежно смотреть на

перспективы будущего нашего флота...

...Из чего исходить, определяя задачи флота, — обращаясь к Реввоенсовету,

продолжал Петров. — Конечно, основная установка вытекает из текущего плзна

войны, из тех предположений, которые ориентируют последний. Другая установка,

которую мы не можем не учесть, это возможные изменения в международной нонъ-

1 ЦГАСА, ф. 4, оп. 1, д. 755, лл. 1-8, 9-16.

20

юнктуре, которая не является стабильной, а потому и в постройке флота надо

сделать допуск на ряд лет вперед. Затем мы не должны упускать из виду значения

флота как фактора реальной поддержки морской политики Союза. Кроме того, мы не

должны упускать из виду возможную роль флота для особых задач по поддержке

очагов мировой революции... Главный театр — это сухопутный, второстепенный —

морской, и расхождений в этом вопросе нет. Но есть расхождения в оценке той

угрозы, которая возможна со стороны моря, в оценке роли и значения флота в общей

конъюнктуре предстоящей войны. ...Мало базироваться только на оперативных

соображениях и недооценивать факторов политического порядка. ...В мировую войну до

семнадцатого года на Балтийском, и Черном морях наш флот не имел крупных

операций по обороне берегов. Но нельзя не принять во внимание, что у противника не

было в то время свободных ресурсов и как только эти свободные ресурсы появились

в июле семнадцатого года, так сейчас же мы получили Моонзундскую десантную

операцию. ...Можем ли мы недооценивать значение морских направлений, если

предположить, что имперализм будет наступать со стороны моря..? ...Беря за основную

установку, что морские театры имеют у нас второстепенное значение, разрешите

доложить, что обеспечение этих второстепенных направлений имеет существенное

значение для общего развертывания наших сил и нельзя смотреть на них как на пустое

место.

Конечно, теперь у нас политика не та и стремления не те... ко географический

фон остался тот же. Проблема каждого моря является крупной политической

проблемой и в нашем современном преломлении, и мы должны признать огромное значение

этих морских направлений как в политическом, так и в экономическом

отношениях... Мы не собираемся давать генеральных сражений английскому флоту. В основе

наших предположений лежит принцип «малой войны». ...Армия имеет главные

задачи... Мы нисколько не претендуем на большое место и подчиняемся тем

директивам, которые будут исходить от армии. Типичными задачами флота являются: оборона

берегов, противодействие противнику, крейсерские операции и т. д. ...Для нас

совершенно разно ставится вопрос: противник наступает или не наступает, находится ли

Красная Армия в наступлении, движется назад, дерется ли на стабильном фронте?

...Сейчас перед нами стоит задача совокупности всех операций и всех тех заданий,

которые могут потребоваться от флота... ...Нам нужно... боевое ядро для решения

всех совокупных задач... Этим основным ядром являются линейные корабли,

обеспечивающие операции малой войны. Здесь говорят о москитном флоте. Куда он нас

ведет? ...На частные мелкие операции... Оборона побережья может быть решена

армией на все 100%, если армия сумеет быстро сосредоточиться и если она не будет

образовывать новых фронтов в тылу, если армию не пугает попытка ликвидации

высадившегося противника. Если эти силы налицо, то армия может полностью

сохранить берег. Этого у нас нет.

Говорят, что задачу береговой обороны можно возложить целиком на крепостные

приморские сооружения. Да, если нужно охранять одно узкое направление...

Говорят — авиация. Но авиация может решить задачу... только в том случае, если бы

ока нанесла удар соответствующей силы, если бы была жизненной во всех условиях

обстановки...

Нам необходимо гармоническое сочетание всех средств, и иначе быть не может...»

Аргументы, выдвинутые Петровым, выглядят не менее, а по отдельным

позициям и более убедительными, нежели те, которыми оперировал Тухачевский,

назвавший, кстати, Михаила Александровича «незаурядным стратегом».

В постановлении РВС, принятом после бурного обсуждения, были сделаны

серьезные уступки морякам. Что при этом сыграло большую роль — аргументы Петрова

или фактическое смещение Тухачевским», назначенного командующим войсками

Ленинградского военного округа, судить трудно. Примечательно, что, вступив в

должность командующею войсками ЛВО, Тухачевский счел необходимым наладшь более-

широкое и тесное взаимодействие с командованием морских сил Балтийского моря.

Постановление Реввоенсовеп СССР от 8 мая 1928 г. «О значении и задачах

морских сил в систем»» вооруженных сил страны» гласило:

«I. Признать необходимым укрепление и развитие Военно-Морских Сил в общем

плане военного строительства.

II. При развитии Военно-Морских Сил стремиться к сочетанию надводного и

подводного флотов, береговой и минно-позиционной обороны и морской авиации, отве-

21

чающему характеру ведения боевых операций на наших морских театрах в обстановке

вероятной войны.

III. Учитывая роль морских операций на Балтийском и Черноморском театрах,

считать основными задачами Военно-Морских Сил РККА: а) содействие операциям

сухопутной армии в прибрежных районах; б) оборону берегов в условиях

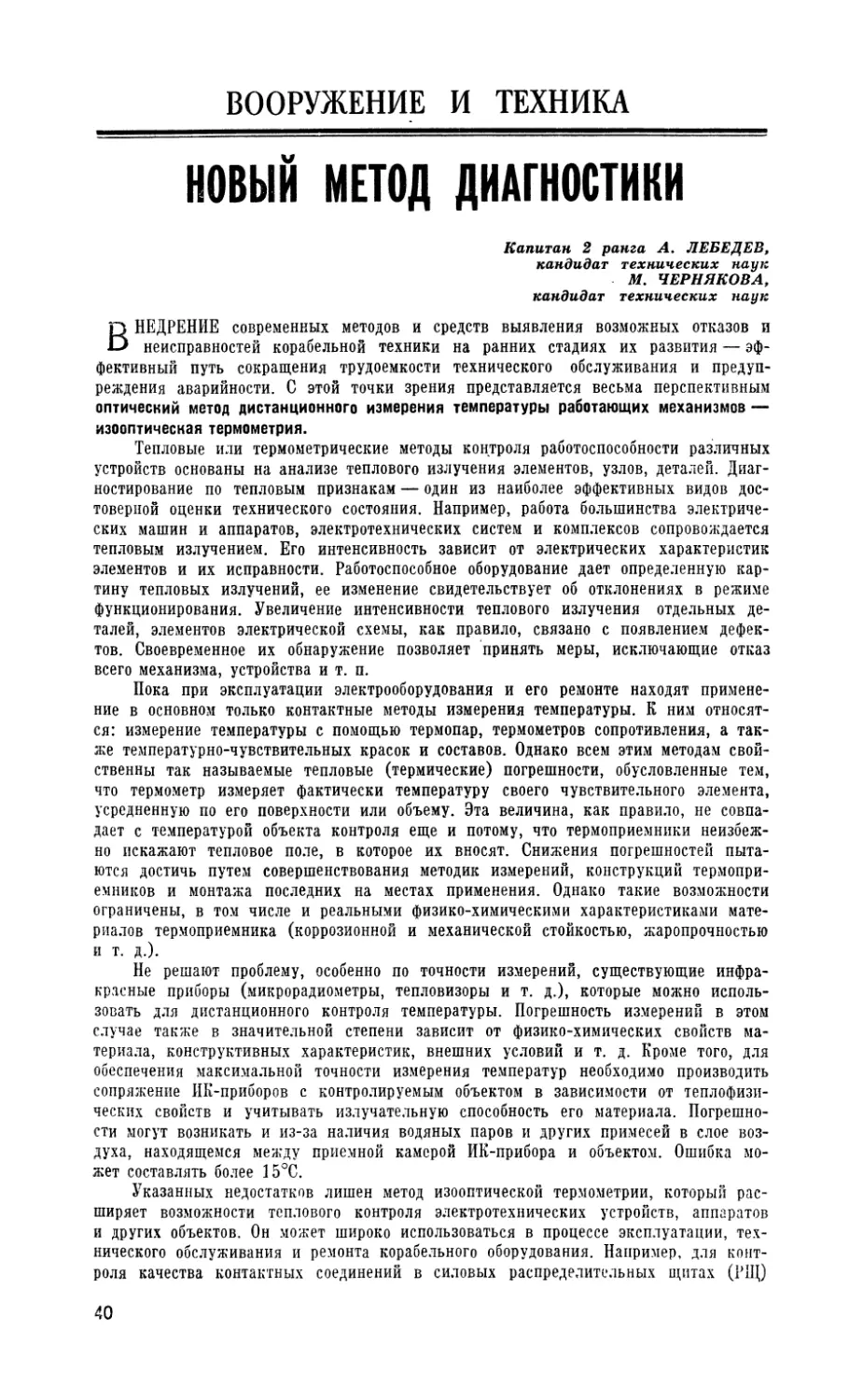

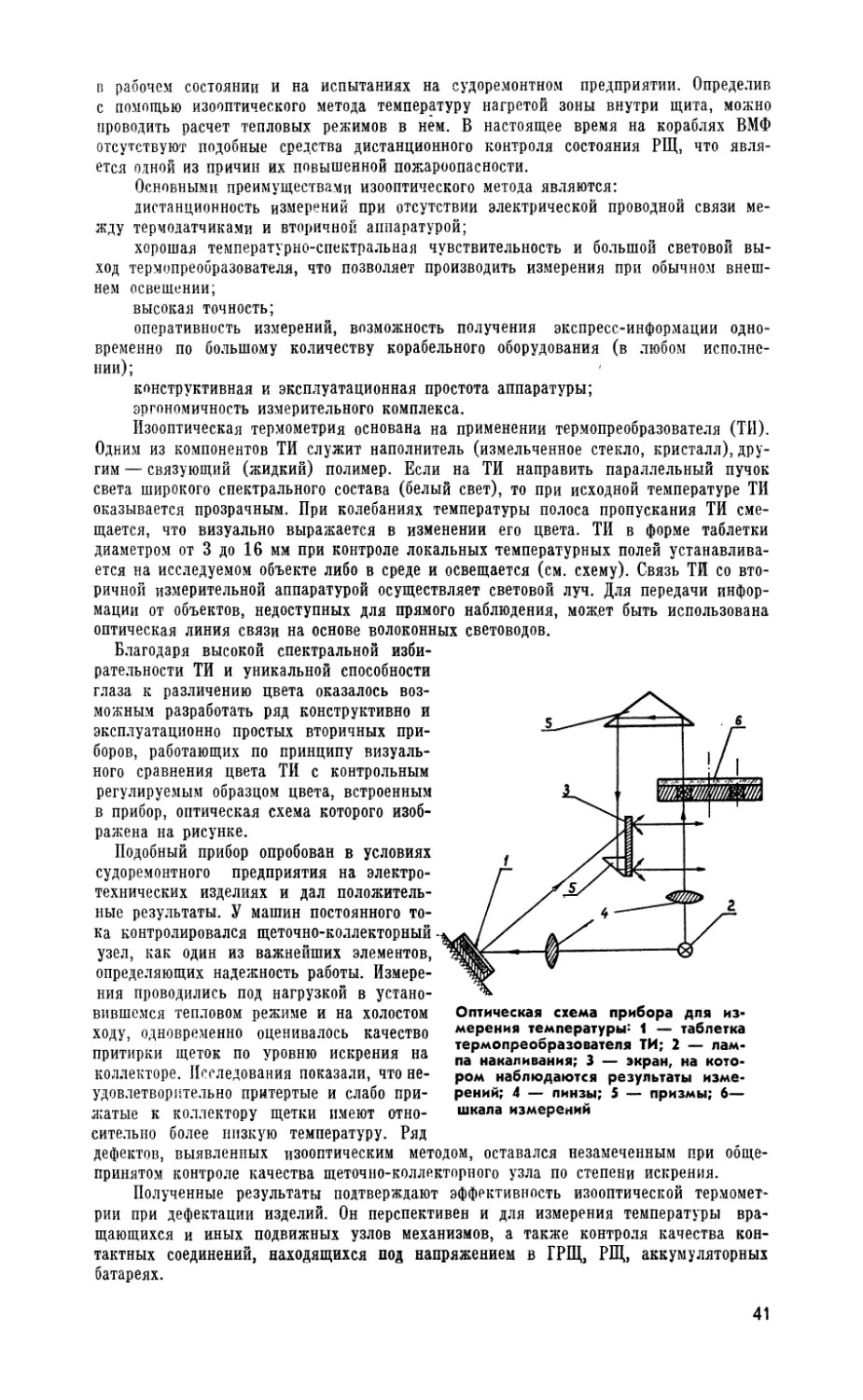

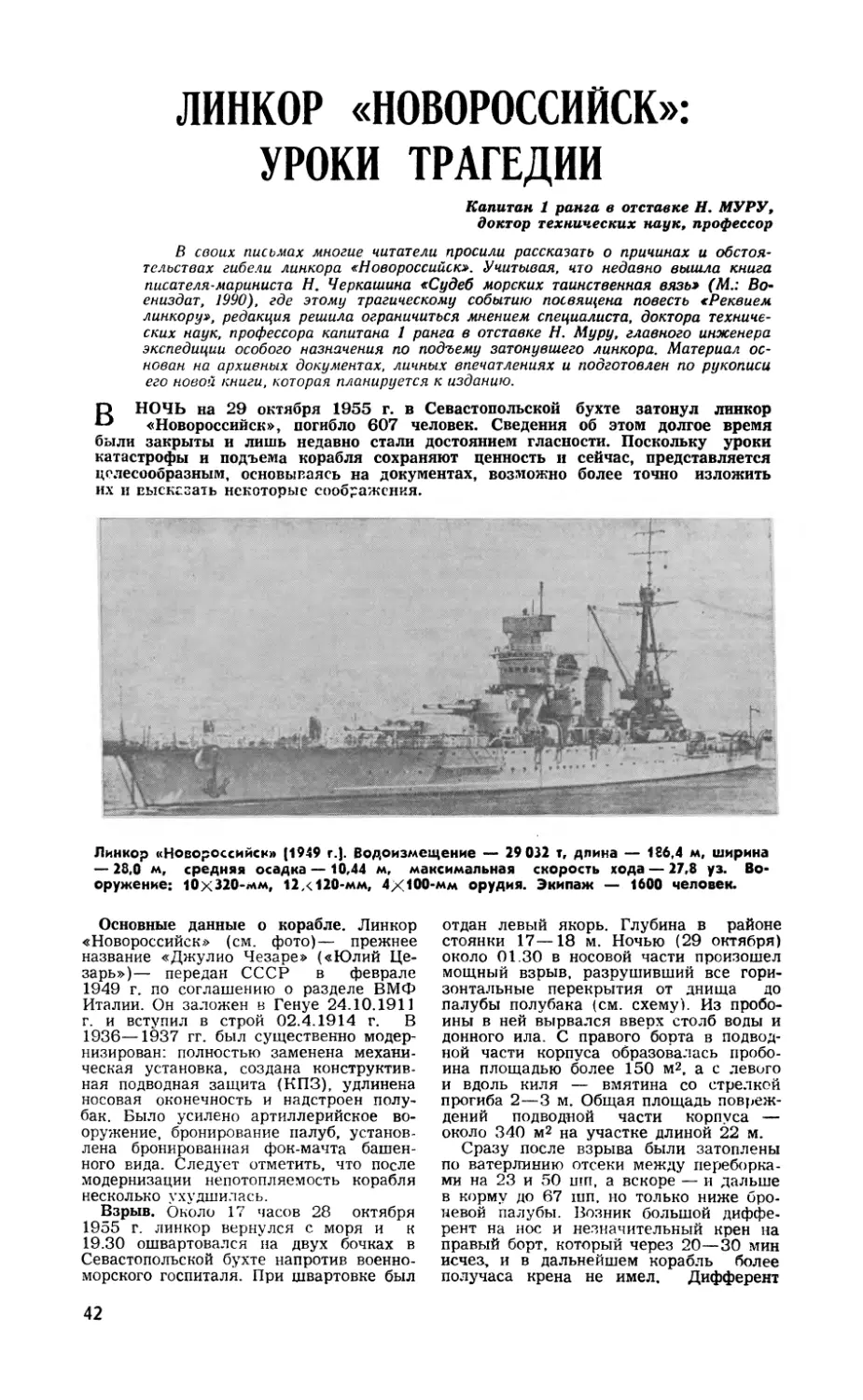

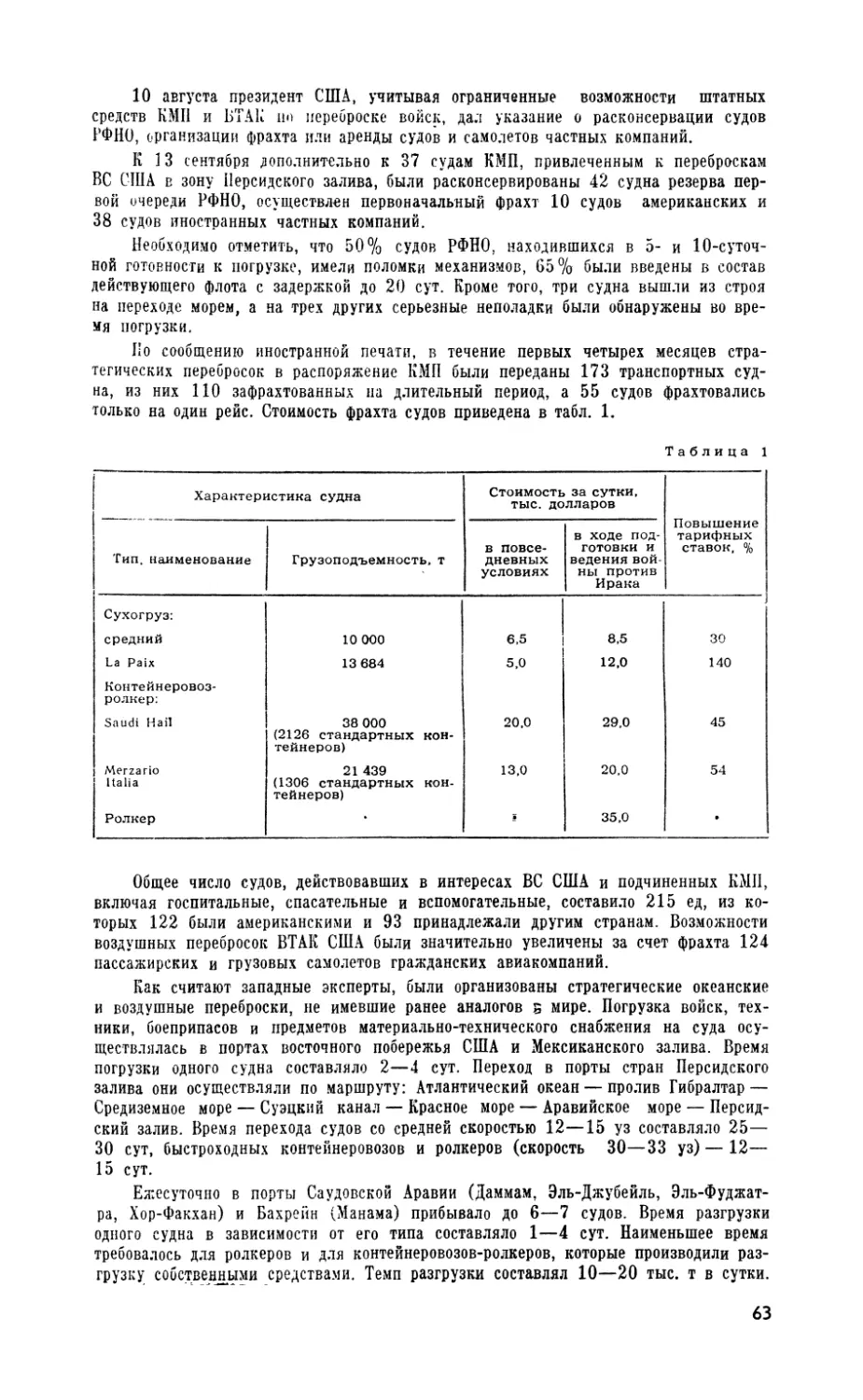

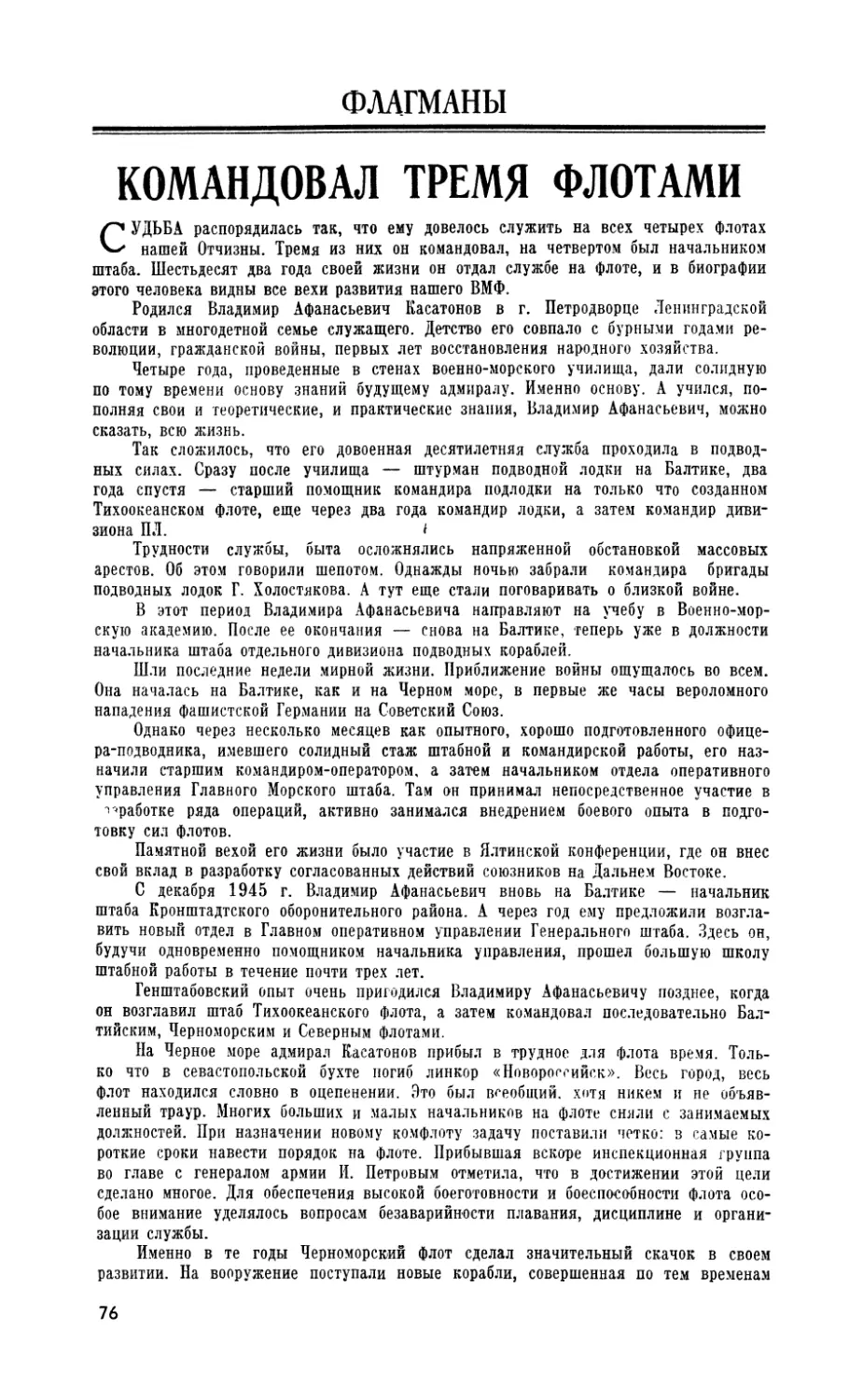

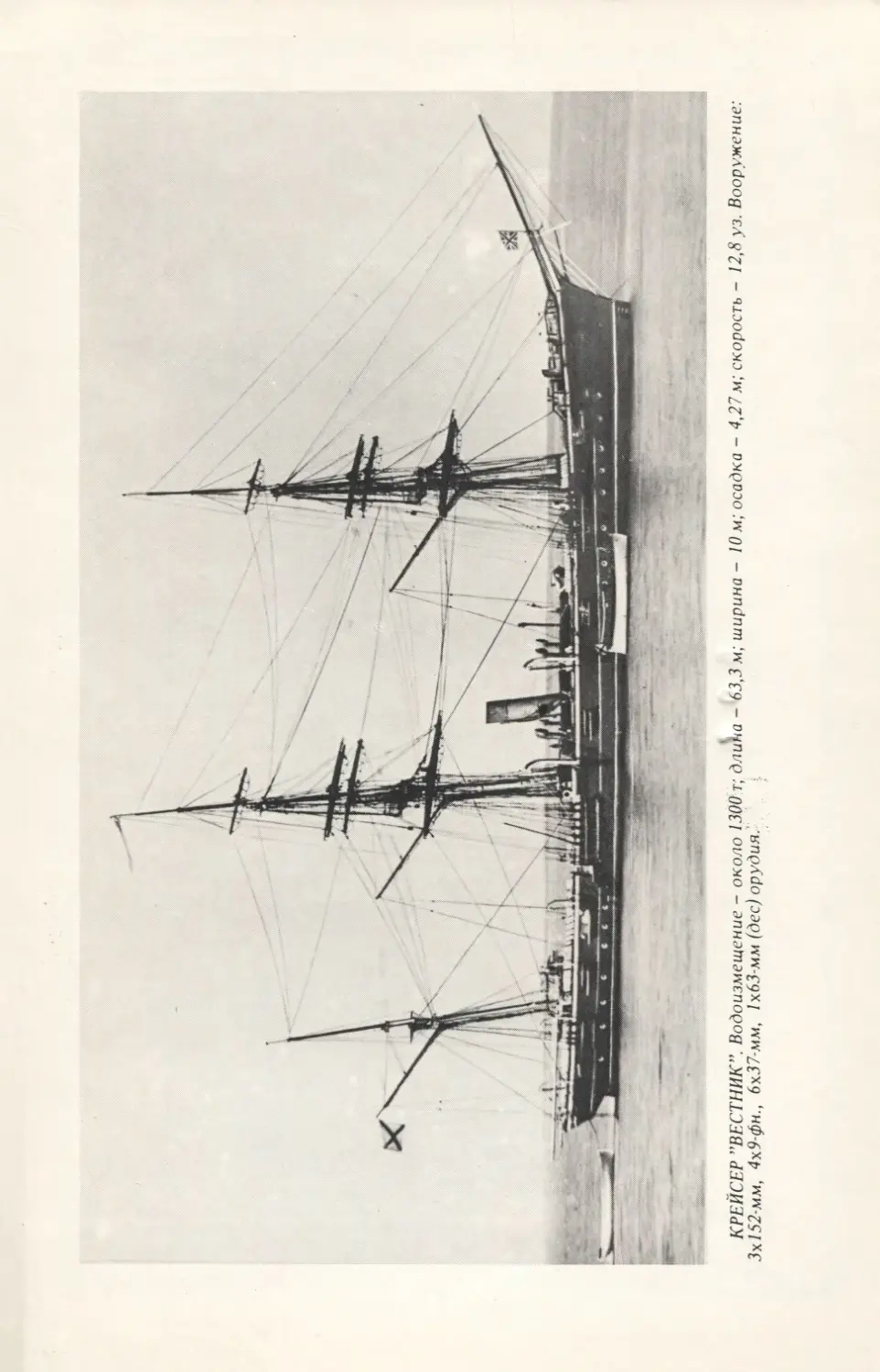

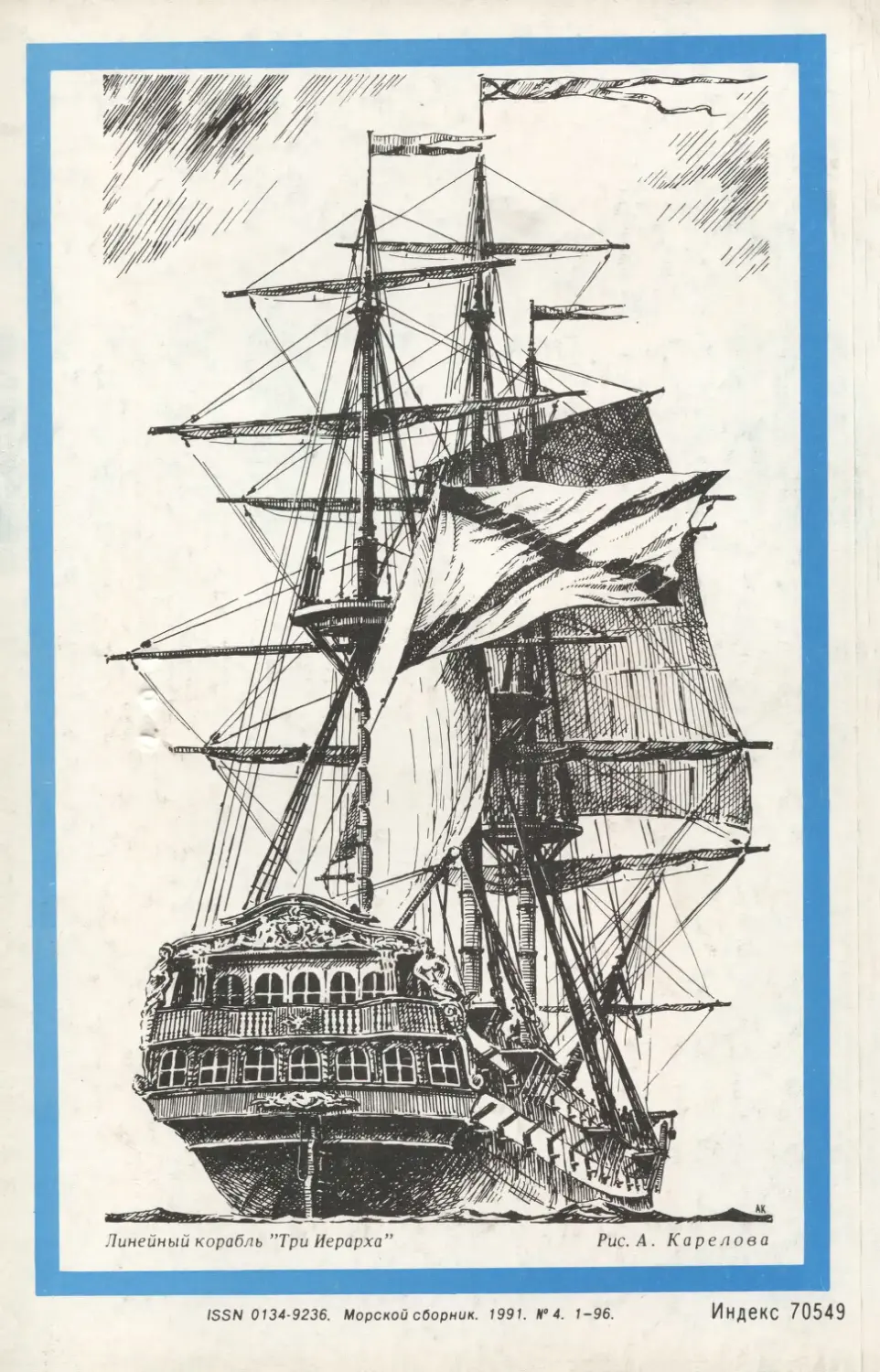

совместного разрешения этой задачи средствами морских сил сухопутной армии; в)