Text

НОВАЯ

ISSN 0130-3864

НОВЕЙШАЯ

11(11)1*1111

В номере

НАКАНУНЕ 22 ИЮНЯ 1941 г.

ОПУБЛИКОВАННОЕ ИНТЕРВЬЮ

РШАЛА А. М. ВАСИЛЕВСКОГО

ХИВЫ КОМИНТЕРНА:

НЯЯ ПОЛИТИКА СССР. 1939-1941 гг.

И МАО ЦЗЭДУН

«ЗАКРЫТОГО НЕБА». ПОЛЕТ ПАУЭРСА

РОССИЙСКИЙ ДИПЛОМАТ А. С. ИОНИН

ПОРТРЕТЫ ИСТОРИКОВ: Л. И. ЗУБОК

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ АРХИВОВ

1992

С

РОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ -НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

ilOIHH

НОВЕЙШАЯ

ИСТОРИЯ

6

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ

1992

ЖУРНАЛ ОСНОВАН

В МАЕ 1957 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

ПУБЛИКАЦИИ

Накануне 22 июня 1941 г. Неопубликованное интервью Маршала Совет¬

ского Союза А.М. Василевского. Предисловие генерал-полковника

10.А. Горькова 3

СТАТЬИ

Фирсов Ф.И. Архивы Коминтерна и внешняя политика СССР в 1939-

1941 гг 12

Гончарова Т.В. Индейская Америка: пять столетий колонизации и перс¬

пективы возрождения 36

Белоусова З.С. План Бриана и позиция СССР в свете новых документов 47

Фадеева Т.М. У истоков идеологии европейского консерватизма 57

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ АРХИВОВ

Козлов В.П. Об использовании документов российских архивов 77

ВОСПОМИНАНИЯ

Федоренко Н.Т. Сталин и Мао Цзэдун (окончание) 83

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ

Михаилов Г.А., Орлов А.С. Тайны ’’закрытого неба” 96

Филимонова Е.В. (Волгоград). Российский дипломат А.С. Ионин (1837—

1900) 111

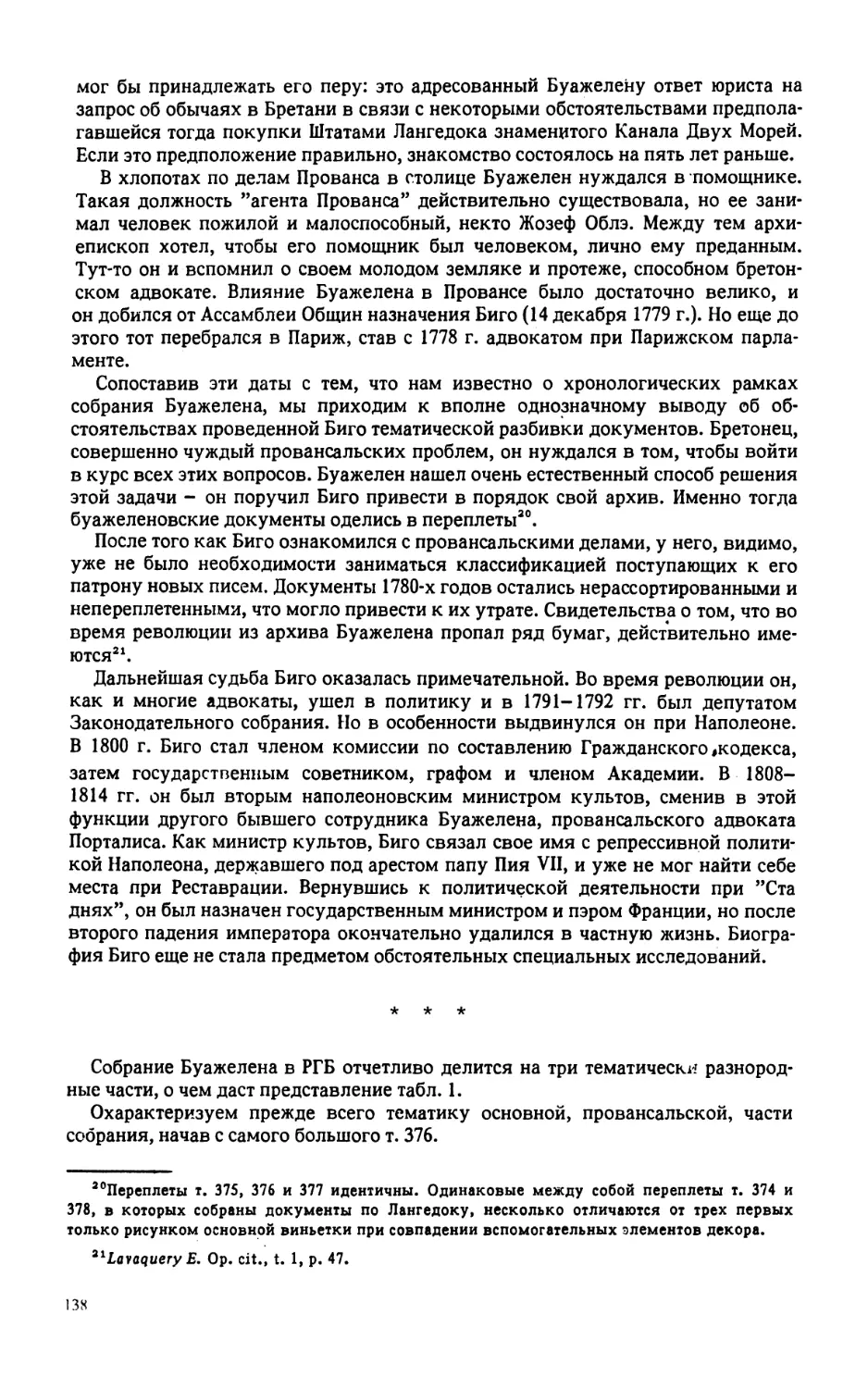

Малов В.Н. Московский архив монсеньера Буажелена 132

ПОРТРЕТЫ ИСТОРИКОВ

Козенко Б.Д. (Замара). Лев Израилевич Зубок (1896—1967) 155

ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА", МОСКВА

i

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ КНИГИ

Ширер У. Берлинский дневник (окончание) ...Л. 169

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Иваницкий Г.М. Германский рейх и вторая мировая война. Т. 6. Глобаль¬

ная война, ее превращение в мировую войну и смена инициативы

1941—1943. Штутгарт, 1990 186

Костриков С.П. В.П. Смирнов, В.С. Посконин. Традиции Великой

французской революции в идейно-политической жизни Франции.

1789-1989. М., 1991 193

Шевеленко А.Я. В.Л. Керов. Французская колонизация островов Ин¬

дийского океана (XVII—XVIII вв.). М., 1990 194

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В.В. Ищенко. Международная конференция "Советская внешняя полити¬

ка. 1917-1991”. 197

Родович Ю.В. (Тула). Россия и Германия в Европе: 90-е годы XX в 205

Гутнова Е.В.| Эволюция парламентаризма в Европе от средневековья до

современности 207

Латыш М.В. Уроки чехословацкого кризиса 1968 г 212

Гинцберг Л.И. 70-летие Рапалльского договора. Научный семинар в

Минске 215

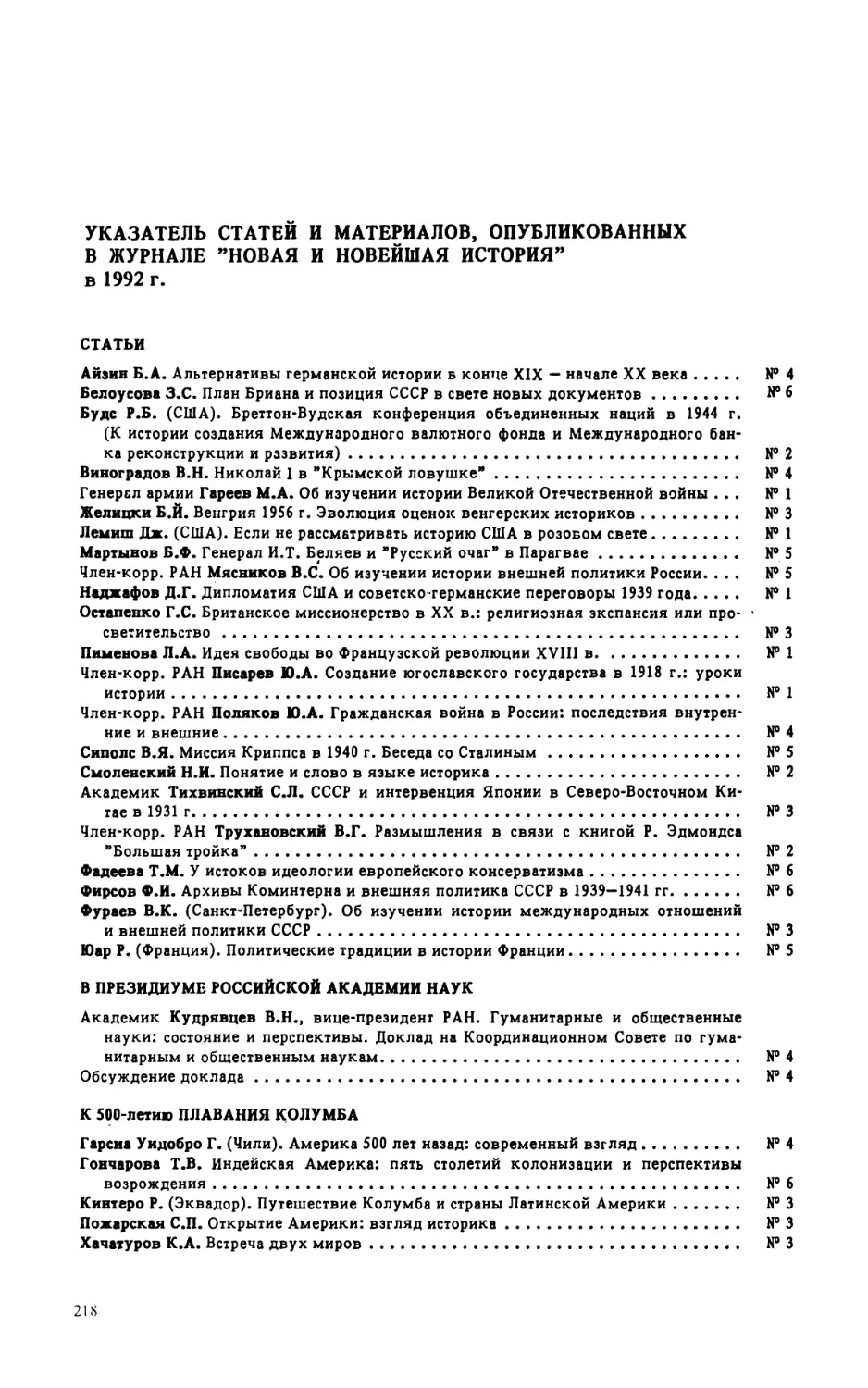

Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале "Новая и но¬

вейшая история” в 1992 г 218

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Г.Н. СЕВОСТЬЯНОВ (главный редактор)

А.В. АДО, В.А. ВИНОГРАДОВ, В.Д. ВОЗНЕСЕНСКИЙ (ответственный секретарь),

Т.М. ИСЛАМОВ, Н.П. КАЛМЫКОВ, Ф.Н. КОВАЛЕВ, И.И. ОРЛИК, Ю.А. ПИСАРЕВ,

В.С. РЫКИН, Н.И. СМОЛЕНСКИЙ, В.В. СОГРИН, Е.И. ТРЯПИЦЫН (зам. главного

редактора), Л.Я. ЧЕРКАССКИЙ, Е.Б. ЧЕРНЯК, А.О. ЧУБАРЬЯН, Е.Ф. ЯЗЬКОВ

Адрес редакции: 121002, Москва, Арбат, д. 33/12, тел. 241-16-84

©Отделение истории РАН, 1992 г.

©Институт всеобщей истории РАН, 1992 г.

©Издательство ’’Наука”, 1992 г.

2

Публикации

НАКАНУНЕ 22 ИЮНЯ 1941 г.

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ИНТЕРВЬЮ

МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.М. ВАСИЛЕВСКОГО

Предисловие

Более полувека прошло с того рокового дня, когда началась Великая Оте¬

чественная война. Мысленно возвращаясь к этому незабываемому времени, мы

стремимся познать причины возникновения войны, причины тяжелых потерь

и утрат советских войск, особенно в начальном периоде войны. По этим воп¬

росам идут оживленные дискуссии. Вводятся в научный оборот новые мате¬

риалы: ранее глубоко засекреченные архивы стали доступны широкому кругу

исследователей. На страницах печати делаются попытки проанализировать ход

войны, истоки неудач и поражений Красной Армии, восходящие еще к пред¬

военному периоду, отмечаются ошибки и просчеты в деятельности отдельных

лиц в верхних эшелонах власти, а также целых коллективов, вплоть до го¬

сударственного и политического руководства.

’’Нет ничего проще, - писал маршал Г.К. Жуков в своей книге ’’Воспомина¬

ния и размышления,” - чем, когда уже известны все последствия, возвра¬

щаться к началу событий и давать различного рода оценки. И нет ничего слож¬

нее, чем разобраться во всей совокупности вопросов, во всем противоборстве

сил, противопоставлении различных мнений, сведений и фактов непосред¬

ственно в данный исторический момент. Историкам, исследующим причины

неудач вооруженной борьбы с Германией в первом периоде войны, придется

тщательно разобраться в этих вопросах, чтобы правдиво объяснить истинные

причины, вследствие которых советский народ и страна понесли столь тяжелые

потери”1.

В современных дискуссиях на эту тему ряд авторов одной из причин неудач

в начале войны считает неудовлетворительное положение с разработкой в Ге¬

неральном штабе РККА оперативных планов ведения войны - как опоздание

с их разработкой, так и наличие серьезных ошибок и просчетов в самой стра¬

тегии планов.

К сожалению, такие выводы зачастую делаются на основе какого-то одного

документа, а не всего комплекса оперативных планов, позволяющего сделать

вывод по проблеме в целом. Иногда документы публикуются с пропусками и 1

1 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления, 10-е изд., т. 1. М., 1990, с. 350.

3

купюрами, например ’’Соображения по стратегическому развертыванию во¬

оруженных сил Советского Союза...” (от 15 мая 1941 г.)2.

Вопрос осложняется также тем, что начиная с 1938 г. на оперативных доку¬

ментах нет утверждающих подписей Сталина, Молотова и других членов полит¬

бюро. А потом не стали ставить подг.исей и должностные лица Наркомата обо¬

роны. Однако это не дает основания говорить об отсутствии оперативных пла¬

нов ведения войны.

Еще в конце 60-х годов Г.К. Жуков писал: ’’Сейчас некоторые авторы воен¬

ных мемуаров утверждают, что перед войной у нас не было мобилизационных

планов вооруженных сил и планов оперативно-стратегического развертывания

(Еременко А.И. ”В начале войны”. М., 1964, с. 52-53). В действительности опе¬

ративный и мобилизационный планы вооруженных сил в Генштабе, конечно,

были. Разработка и корректировка их не прекращалась никогда”3.

Публикуемое ниже интервью от 20 августа 1965 г.4 Маршала Советского Союзе

А.М. Василевского, предназначавшееся советской прессе, но по ряду причин не поя¬

вившееся в печати, проясняет этот вопрос.

Александр Михайлович Василевский - выдающийся военный и государст¬

венный деятель, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза,

пятый по счету начальник Генерального штаба Красной Армии, участник трех

войн - имел большой опыт командной и штабной работы. С 1938 г. работал в

Оперативном управлении Генштаба, с мая 1940 г. - зам. начальника Оператив¬

ного управления. С августа 1941 г. - зам. и первый зам. начальника Генштаба -

начальник Оперативного управления, с июня 1942 г. - начальник Генштаба,

с февраля 1945 г. - командующий 3-м Белорусским фронтом, с июля 1945 г. -

Главком советскими войсками на Дальнем Востоке. В 1949-1953 гг. - военный

министр СССР.

Будучи непосредственным разработчиком и исполнителем оперативного

плана накануне зойны, А.М. Василевский однозначно утверждает, что такой

план в Генштабе был. Он со всей тщательностью увязан с мобилизационными и

другими планами соответствующих управлений Наркомата обороны.

Более того, план был детализирован командующими и штабами западных

приграничных военных округов, которые для этого специально вызывались

в Генштаб. Для обсуждения последнего, майского 1941 г. плана командующие

войсками, члены военных советов и командующие ВВС военных округов

были приглашены в Кремль на совещание к И.В. Сталину 24 мая 1941 г., где

были уточнены задачи с учетом приближающейся агрессии со стороны Герма¬

нии. Документы совещания не выявлены (возможно, протокол не велся). Как

указано в ’’Журнале посещений” Сталина, присутствовали: ’’Молотов, Тимо¬

шенко, Жуков, Ватутин, Жигарев, Павлов, Фоминых, Кузнецов, Диброва, По¬

пов, Клементьев, Новиков, Черевиченко, Колобяков, Кирпонос, Вашугин,

Копец, Ионов, Новиков, Птухин, Мичугин, Лаврищев”5.

2См. Военно-исторический журнал, 1992, N? 2.

3Жуков Г.К» Указ, соч., с. 331.

4Архив Политбюро ЦК КПСС, ф. 73, оп. 2, д. 3, с. 33—44.

5Там же. Личный архив Сталина, ф. 45, д. 413, л. 44—44об^

В. М. Молотов — первый заместитель Председателя Совнаркома СССР, нарком иностранных дел;

С.К. Тимошенко — Маршал Советского Союза, нарком обороны; Г.К. Жуков — генерал армии, началь¬

ник Генштаба; Н. Ф. Ватутин — генерал-лейтенант, первый заместитель начальника Генштаба;

П.Ф. Жигарев — генерал-лейтенант авиации, начальник Главного управления ВВС; Д.Г. Пав¬

лов — генерал армии, командующий войсками Западного Особого военного округа

(ЗапОВО); Ф.И. Кузнецов — генерал-полковник, командующий войсками Прибалтийского

4

Кроме того, Василевский останавливается на методологии разработки плана

и его представлении Сталину и другим членам Политбюро, а также на его юри¬

дической стороне. Это важный момент потому, что никаких виз после рассмот¬

рения документов у Сталина на них не ставилось. И только продолжение работы

по плану, подготовка исполнительных документов позволяют делать вывод о

его одобрении. В настоящее время довоенные оперативные планы стратегичес¬

кого развертывания советских войск рассекречены6.

В интервью отмечены серьезные ошибки и просчеты политического и воен¬

ного руководства, отразившиеся в разработанном по состоянию на 15 мая 1941 г.

оперативном плане войны. К ним Василевский относит прежде всего следу¬

ющие:

- отсутствие ориентировки со стороны Советского правительства о вероят¬

ности и приблизительных сроках нападения Германии как отправной точки

во всех расчетах и делах;

- недооценку немецкой армии, ее возможностей как армии воюющей, про¬

шедшей школу современной войны, полностью изготовившейся к боевым дей¬

ствиям;

- недопонимание особенностей второй мировой войны, когда войны не

объявляются, а начинаются внезапно, для чего принимаются все меры сокры¬

тия подготовительных мероприятий;

- нерешительность политического руководства, лично Сталина и его окру¬

жения в приведении вооруженных сил в полную боевую готовность в условиях

явной угрозы и неизбежности нападения со стороны Германии.

В заключение А.М. Василевский отмечает, что причины, поставившие наши

вооруженные силы и в целом Советский Союз летом 1941 г. в катастрофическое

положение, кроются не в отсутствии оперативного плана, а в том, что войска

своевременно не были приведены в боевую готовность и не оказались там, где

им надлежало быть даже по этому несовершенному плану.

Интервью А.М. Василевского - ценный документ, существенно дополняющий

наши представления о начальном периоде Великой Отечественной войны.

Генерал-полковник Ю.А. Горьков

военного округа (ПрибВО); П.А. Диброва — корпусной комиссар, член Военного Совета

ПрибВО; М.М. Попов — генерал-лейтенант, командующий войсками Ленинградского воен¬

ного округа (ЛенВО); Н.Н. Клементьев - корпусной комиссар, член Военного Совета ЛенВО;

Я.Т. Черевиченко - генерал-лейтенант, командующий войсками Одесского военного округа

(ОдВО); А.Ф. Колобяков — корпусной комиссар, член Военного Совета ОдВО; М.П. Кир-

понос — генерал-полковник, командующий войсками Киевского Особого военного округа

(KOBO); Н.Н. Вашугин — член Военного Совета KOBO; И.И. Копец — генерал-майор авиа¬

ции, командующий ВВС ЗапОВО; А.П. Ионов — генерал-майор авиации, командующий ВВС

ПрибВО; А.А. Новиков — генерал-майор авиации, командующий ВВС ЛенВО; Е.С. Птухин —

генерал-лейтенант авиации, командующий ВВС KOBO; Ф.Г. Мичугин — генерал-майор авиа¬

ции, командующий ВВС ОдВО; Лаврищев — инициалы и занимаемая должность не уста¬

новлены.

Находятся в Центральном архиве Министерства обороны России (ЦАМО), ф. 16А,

оп. 2951.

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ*

Вопрос. Авторы некоторых мемуаров высказывают мысль о том, что Совет¬

ский Союз вступил в Великую Отечественную войну не имея плана отражения

внезапного нападения врага. Что вы можете сказать об этом?

Ответ: Говорить что-либо об истории оперативного плана наших Вооружен¬

ных сил в целом я не имею возможности, так как до 1940 г. не имел к нему не¬

посредственного отношения.

В мае месяце 1940 г. приказом Наркома Обороны тов. С.К. Тимошенко я,

работавший с 1938 г., после Академии Генерального штаба, сначала начальни¬

ком отдела, а затем помощником начальника Оперативного управления Ген¬

штаба по оперативной подготовке, был назначен Заместителем Начальника Опе¬

ративного управления Генштаба, которое возглавлял в то время тов. Г.К. Ма-

ландин. С момента назначения основными моими обязанностями явилась рабо¬

та над оперативным планом по северному, северо-западному и западному нап¬

равлениям. По юго-западу и по ближнему востоку подобную работу вел другой

заместитель начальника Оперативного управления тов. А.Ф. Анисов. Помимо

руководства, которое мы ежедневно получали от тов. Маландина, этой работой

руководили Первый заместитель Начальника Генерального штаба Ватутин Н.Ф.

и сам Начальник Генерального штаба К.А. Мерецков, а затем и сменивший его

Г.К. Жуков. Правда, в период с ноября 1940 г. по февраль 1941 г. я не участ¬

вовал в этой работе: в ноябре - в связи с поездкой в Берлин в составе Государ¬

ственной делегации, в декабре - январе в связи с болезнью.

Непосредственное участие начиная с мая 1940 г. в работе над оперативным

планом, я думаю, позволяет мне ответить на поставленный вопрос: был ли у

нас, в Вооруженных Силах, к моменту вступления Советского Союза в Великую

Отечественную войну, оперативный план, а если и был, добавлю от себя, то

чего он стоил?

На примере печальных и крайне тяжелых для страны в целом и особенно

для ее Вооруженных Сил событий начального периода Великой Отечественной

войны авторы мемуаров отрицают наличие у нас предвоенных планов отраже¬

ния внезапного нападения фашистов, но архивные материалы, да и руководя¬

щий состав Вооруженных Сил предвоенного периода и все лица, имевшие не¬

посредственное отношение к этому вопросу, говорят о том, что оперативный

план войны против Германии в наших Вооруженных Силах существовал и что

он был отработан не только в Генеральном штабе, но и детализирован коман¬

дующими войсками и штабами западных приграничных военных округов Со¬

ветского Союза.

Невольно спрашивается, в чем же дело, где и как можно найти следы этого

плана на фоне катастрофических событий начального периода Великой Оте¬

*С текстом интервью 6 декабря 1965 г. ознакомился Г.К. Жуков и на первом листе до¬

кумента написал: "Объяснение А.М. Василевского не полностью соответствует действи¬

тельности. Думаю, что Сов. Союз был бы скорее разбит, если бы мы все свои силы накануне

войны развернули на границе, а немецкие войска имели в виду именно по своим планам

в начале войны уничтожить их в районе гос. границы.

Хорошо, что этого не случилось, а если бы главные наши силы были разбиты в районе

гос. границы, тогда бы гитлеровские войска получили возможность успешнее вести войну,

а Москва и Ленинград были бы заняты в 1941 г. Г. Жуков. 6.XII.65 г." — Прим, публи¬

катора.

6

чественной войны? Вопрос законный. Но попытки найти эффективные следы

этого плана в действиях наших войск, к которым привели их первые дни вой¬

ны, напрасны. Почему?

Постараюсь ответить на этот вопрос, исходя из того, что мне известно.

Наш последний предвоенный оперативный план войны резко отличался от

того плана, который имели наши Вооруженные Силы до 1939 г.

Начало второй мировой войны, целый ряд политических событий и те круп¬

ные мероприятия, которые были осуществлены Коммунистической партией и

Советским правительством в 1939-1940 гг. с целью дальнейшего обеспечения

безопасности своих северо-западных и западных государственных границ, вы¬

нудили Советское правительство и военное командование не только внести

коренные изменения в старый план, но и заново переработать его.

Одним из важнейших мероприятий, призванных к значительному усилению

обороноспособности нашей Родины в результате событий 1939-1940 гг., как из¬

вестно, явилась передвижка наших северо-западных и западных границ на 150—

300 км на запад, увеличившая] тем самым расстояние от границы до жизненно

важных центров нашей страны.

В связи с этим в начале 1940 г. перед руководством Генерального штаба,

Наркомата обороны и перед Советским правительством неизбежно встал воп¬

рос о том, как в условиях начавшейся второй мировой войны более надежно и

быстро перестроить оборону своего государства на его северо-западных и за¬

падных границах.

Коммунистическая партия Советского Союза, являвшаяся во все времена

последовательным сторонником мирного разрешения всех международных спо¬

ров и конфликтов, стремилась, тем более в условиях уже начавшейся второй

мировой войны, держать страну готовой ко всяким неожиданностям. Она воспи¬

тывала и готовила наши Вооруженные Силы не только к отпору внезапного на¬

падения врага, но и к тому, чтобы встречными мощными ударами и широкими

наступательными операциями в последующем полностью уничтожить воору¬

женные силы агрессора.

Этими правильными, предельно точными и понятными требованиями нашей

Партии и Правительства в вопросах обороноспособности страны были пронизаны

и все предвоенные уставы и наставления наших Вооруженных Сил.

Несмотря на это, при решении вопроса в 1940 г. о перестройке обороны страны

Советским правительством и руководством Наркомата обороны были допуще¬

ны крупные ошибки и просчеты стратегического порядка, которые неизбежно

легли и в основу будущего оперативного плана.

Говоря об этих ошибках, надо прежде всего сказать об отсутствии в пере¬

стройке обороны страны прямого ответа на основной вопрос - о вероятности

нападения на нас фашистской Германии, не говоря уже об определении хотя бы

примерных сроков этого нападения, в связи с чем жестко не лимитировались

и сроки выполнения тех мероприятий, которые предусматривались этими ре¬

шениями. Допущена была также грубая ошибка и в определении тех огромных, совер¬

шенно готовых и прошедших уже некоторую школу ведения современной вой¬

ны сил фашистской Германии, которые фактически в крайне сжатые сроки

могли быть сосредоточены и развернуты на нашей границе.

Нельзя пройти мимо и такого решения Правительства, по которому все войс¬

ка западных приграничных округов подлежали немедленной передислокации

из полностью оборудованных в оборонном отношении старых районов на во¬

шедшие в состав Советского Союза новые территории. Совершенно правильным

было решение немедленно приступить к инженерно-техническому оборудова¬

нию новых приграничных районов в оборонном отношении, с постройкой в них

7

хорошо развитых в глубину, современных по тому времени оборонительных

рубежей, с переоборудованием и развертыванием в них путей сообщений и

линий связи. Но, вопреки возражениям Начальника Генерального штаба

Б.М. Шапошникова, было принято совершенно необоснованное решение о ра¬

зоружении и демонтаже всех укреплений, построенных с таким трудом на про¬

тяжении целого ряда лет на прежней нашей границе. В результате этого, как

известно, Вооруженные Силы в ответственный момент оказались без оборудо¬

ванных рубежей для обороны и развертывания войск как на новой, так и на ста¬

рых границах*.

Немало ошибок было допущено при разработке нового оперативного плана

и руководством Генерального штаба, а также и непосредственными исполни¬

телями, работавшими над этим планом.

Исходя при разработке плана, казалось бы, из правильного положения,

что современные войны не объявляются, а они просто начинаются уже изгото¬

вившимся к боевым действиям противником, что особенно характерно было

продемонстрировано фашистским руководством Германии в первый период

второй мировой войны, соответствующих правильных выводов из этого поло¬

жения для себя руководство нашими Вооруженными Силами и Генеральным

штабом не сделало и никаких поправок в оперативный план в связи с этим не

внесло. Наоборот, план по старинке предусматривал так называемый началь¬

ный период войны продолжительностью 15-20 дней от начала военных дейст¬

вий до вступления в дело основных войск страны, на протяжении которого

войска эшелонов прикрытия от приграничных военных округов, развернутых

вдоль границ, своими боевыми действиями должны были прикрывать отмо¬

билизование, сосредоточение и развертывание главных сил наших войск. При

этом противная сторона, т.е. фашистская Германия с ее полностью отмобилизо¬

ванной и уже воюющей армией, ставилась в отношении сроков, необходимых

для ее сосредоточения и развертывания против нас, в те же условия, что и наши

Вооруженные Силы.

Все стратегические решения высшего военного командования, на которых

строился оперативный план, как полагали работники Оперативного управле¬

ния, были утверждены Советским правительством. Лично я приходил к этой

мысли потому, что вместе с другим заместителем Начальника Оперативного

управления тов. Анисовым в 1940 г. дважды сопровождал, имея при себе опе¬

ративный план вооруженных сил, Заместителя Начальника Генштаба тов. Ва¬

тутина в Кремль, где этот план должен был докладываться Наркомом обороны

и Начальником Генштаба И.В. Сталину. При этом нам в обоих случаях прихо¬

дилось по нескольку часов ожидать в приемной указанных лиц с тем, чтобы

получить от них обратно переданный им план, за сохранность которого мы от¬

вечали. Никаких пометок в плане или указаний в дальнейшем о каких-либо

поправках к нему в результате его рассмотрения мы не получили. Не было на

плане и никаких виз, которые говорили бы о том, что план был принят или

отвергнут, хотя продолжавшиеся работы над ним свидетельствовали о том, что,

по-видимому, он получил одобрение.

Несколько слов о том, когда и как создавался оперативный план.

На основе принятых Советским правительством и Высшим военным коман¬

дованием стратегических решений план большой войны на западе нашей Ро¬

дины, как часть общего плана войны, был отработан Генеральным штабом с

соответствующими органами Наркомата обороны и с командованием западных

*Рукой Г.К. Жукова на полях документа написано: ”Это было решение Главного Воен¬

ного] с[овета] по предложению Кулика и Шапошникова”. — Прим, публикатора.

8

приграничных военных округов и полностью увязан с мобилизационным пла¬

ном вооруженных сил. Одновременно в соответствии с планом были разработа¬

ны расчеты и графики по переброске войск и всего необходимого для них из

глубины страны в районы сосредоточения, по котором совместно с НКПС был

детально разработан план перевозок и предусмотрены все мероприятия по на¬

коплению и своевременной подаче к местам погрузки необходимых подвиж¬

ного состава и тяги.

Командующие войсками, члены Военных советов, начальники штабов и

оперативных управлений Ленинградского, Прибалтийского, Западного и Киев¬

ского военных округов во второй половине 1940 и в начале 1941 г. вызывались

в Генеральный штаб, где на основе оперативного плана Генштаба целыми не¬

делями работали в Оперативном управлении над своими окружными пла¬

нами.

Отработка, как правило, начиналась с выработки решения о выделении необ-

димых сил для эшелонов прикрытия и о порядке их использования. Для от¬

работки отдельных специальных вопросов, возникавших при разработке плана,

командующим войсками разрешалось вызывать соответствующих команду¬

ющих родов войск и начальников служб своего округа. Все принципиальные

решения, принимаемые командованием округов по разрабатываемому плану,

немедленно докладывались ими Начальнику Генштаба, а затем и наркому обо¬

роны.

За несколько недель до нападения на нас фашистской Германии, точной

даты, к сожалению, назвать не могу, вся документация по окружным опера¬

тивным планам была передана Генштабом командованию и штабам соответ¬

ствующих военных округов.

В январе 1941 г., когда близость войны уже чувствовалась вполне отчетливо,

основные моменты оперативного плана были проверены на стратегической

военной игре с участием высшего командного состава вооруженных сил. Игру

проводили Народный комиссар обороны С.К. Тимошенко и Начальник Генераль¬

ного штаба тов. К.А. Мерецков. За ходом игры, особенно за разбором ее, наб¬

людали И.В. Сталин и некоторые другие члены Политбюро.

Как известно, переброска основных сил фашистских войск из Германии и с

территории оккупированных стран Европы к советско-германским границам

начала производиться с февраля 1941 г. Поступавшие в Генеральный штаб,

Наркомат обороны и Наркомат иностранных дел данные о лихорадочной под¬

готовке фашистской Германии к агрессии против СССР, развертывание немцами

у наших государственных границ полностью отмобилизованных, технически

оснащенных и в большинстве своем имевших уже боевой опыт ведения совре¬

менной войны крупных вооруженных сил врага, казалось бы, не только позво¬

ляли Генеральному штабу, руководству Наркомата обороны и Правительству

понять неизбежность готовившегося нападения на нас, но и требовали в связи

с этим немедленного приведения всех вооруженных сил в полную боевую го¬

товность, немедленного проведения в стране войсковой мобилизации, сосре¬

доточения и развертывания на западных государственных границах всех от¬

мобилизованных войск в соответствии с оперативным планом.

Проведение этих мероприятий в мае и даже в начале июня 1941 г., несмотря

на далеко не полную готовность нового пограничного района в оборонном от¬

ношении и на то, что целый ряд решений Партии и Правительства, направленных

за последние два года на резкое повышение боеспособности наших войск, не

были завершены, могли бы безусловно резко изменить военную обстановку в

начальный период войны в нашу пользу и, по всей вероятности, спасти нашу

страну от того катастрофического положения, в каком она оказалась в 1941-

1942-гг.

о

Но, к великому сожалению и несчастью для всего Советского народа, все

эти столь необходимые для страны мероприятия своевременно проведены в

жизнь не были. Поэтому, изучая причины, которые не только не позволили

нашим Вооруженным Силам отразить удар фашистских войск на нашу страну,

но и поставили ее в катастрофическое положение, надо говорить прежде всего

не о том, существовал ли в Вооруженных Силах Советского Союза к моменту

нападения на нас фашистской Германии план отражения этого нападения, а о

том, почему наши Вооруженные Силы не были приведены своевременно в пол¬

ную боевую готовность и не оказались там, где им надлежало быть даже по

этому далеко не совершенному плану.

Основными причинами этого, как нам известно, были: настойчивое отрица¬

ние И.В. Сталиным возможности войны с фашистской Германией в ближайшее

время, переоценка им значения советско-германского договора, чрезмерная

уверенность его в том, что политическими и дипломатическими мерами ему

удастся оттянуть начало войны Германии против нас, и его боязнь, что приве¬

дение наших войск в боевую готовность, отмобилизование и выдвижение их

к нашим западным границам может послужить Германии поводом для объяв¬

ления войны нам.

Говоря об этом, считаю своим долгом сказать и о том, что, как было известно

ответственным работникам Генерального штаба, нарком обороны тов. Тимо¬

шенко неоднократно обращался в мае и июне 1941 г. с просьбами к И.В. Стали¬

ну о необходимости проведения немедлеййой общей мобилизации страны или

об отмобилизовании хотя бы войск, предназначенных оперативным планом к

развертыванию вдоль наших западных границ, но разрешения на это не полу¬

чил. Известно было также и то, что предоставленные законом наркому обороны

права на призыв в армию некоторых возрастов из запаса для участия их в учеб¬

ных сборах или маневрах им были использованы полностью, но это позволило

лишь частично укомплектовать некоторые войсковые соединения в пригранич¬

ных военных округах. Настоящая же войсковая мобилизация, как мы знаем,

для 14 военных округов указом Президиума Верховного Совета СССР была

объявлена лишь в середине первого дня нападения на нас фашистской Герма¬

нии.

Несколько слов по поводу некоторых аналогичных обвинений в адрес Нар¬

комата обороны и Генерального штаба, которые мы находим на страницах

’’Краткой истории Великой Отечественной войны” по этим вопросам.

Так, мы читаем, что ’’слабая боевая готовность Красной Армии в значитель¬

ной мере была обусловлена ошибками руководства Наркомата Обороны и Ген¬

штаба, допущенными при планировании сосредоточения и развертывания войск

на случай войны. Генеральный штаб слишком поздно взялся за разработку пла¬

на прикрытия границ...”.

’’Запоздалая разработка такого серьезного документа, как план прикры¬

тия, несвоевременный ввод его в действие, а также медлительность советского

военного командования в сосредоточении и развертывании Красной Армии в

условиях непосредственной угрозы войны привели к тому, что группировка

советских войск к моменту нападения немецко-фашистской армии оказалась

несоответствующей требованиям обстановки”1.

Если под ошибкой, допущенной Генштабом при планировании сосредоточе¬

ния и развертывания войск на случай войны, авторы труда имеют в виду рас- *

Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945. Краткая история. Воениздат.

М., 1965, с. 7. (В указанном издании приводимые А.М. Василевским цитаты отсутствуют.

Вероятно, он ссылается на макет, присланный ему, как указано в книге (с. 619), для кон¬

сультации. — Прим, публикатора.)

К)

тянутые сроки, предусмотренные для этой цели планом, то в этом случае я

должен сказать, что при планировании перевозок от транспорта и от войск

было взято буквально все для того, чтобы в предельно короткие сроки доста¬

вить войска и все необходимое для них в районы сосредоточения. Не в пла¬

нировании сосредоточения и развертывания надо искать причины столь позд¬

него прибытия и разрозненного вступления в бой главных сил нашей армии,

а в том, что, как уже и говорилось выше, отмобилизование, сосредоточение и

развертывание вооруженных сил не только не было произведено своевременно,

а началось и осуществлялось после того, как большинство из районов сосредо¬

точения в приграничных округах было уже занято противником и когда о

плановом развертывании войск или о создании намечавшихся планом груп¬

пировок уже не могло быть и речи. Сосредоточиваемые войска вынуждены

были в большинстве своем выгружаться в случайных для них районах, а раз¬

вертывание и ввод их в бой, иногда еще не в полном составе, происходили по

требованию боевой обстановки распорядительным порядком на местах.

Что можно сказать о запоздалой разработке Генеральным штабом ’’такого

серьезного документа”, каким являлся план прикрытия и о несвоевременном

вводе его в действие?

Как уже говорилось выше, не в запоздалой разработке планов прикрытия надо

обвинять Генеральный штаб, а в той серьезнейшей ошибке, которая была до¬

пущена в оперативном плане и своевременно практически не исправлена при

решении вопроса о порядке действительно надежного прикрытия наших за¬

падных границ от внезапного и мощного удара врага в условиях той военной

обстановки, которая сложилась для нас в первой половине 1941 г.

Как известно, ’’для осуществления плана нападения на Советский Союз гер¬

манское командование выделило 152 дивизии, в том числе 19 танковых и 14 мо¬

торизованных, что составляло 77 проц, общей численности действующих немец¬

ких войск. Страны - сателлиты Германии выставили против СССР 29 дивизий,

а всего на границах СССР были сосредоточены 181 дивизия и 18 бригад, 48 000

орудий и минометов, около 2800 танков и штурмовых орудий и 4950 само¬

летов. Общая численность фашистской Германии и ее сателлитов на востоке

составляла 5 500 000 человек, из них 4 600 000 немцев”2.

Какой силы, спрашивается, нужны были на границе с нашей стороны войско¬

вые эшелоны, которые в состоянии были бы отразить удары врага указанной

выше силы и прикрыть сосредоточение и развертывание основных вооружен¬

ных сил страны в приграничных районах? По-видимому, эта задача могла быть

посильной лишь только главным силам наших Вооруженных Сил при обязатель¬

ном условии своевременного приведения их в полную боевую готовность и с

законченным развертыванием их вдоль наших границ до начала вероломного

нападения на нас фашистской Германии.

Полную возможность к этому страна имела. Подлинные причины, не позво¬

лившие выполнить это советскому народу, теперь известны.

Архив Политбюро ЦК КПСС, ф. 73, оп. 2, д. 3,

л. 30-44. Машинописный экз.

Публикацию подготовил Ю.Г. Мурин

Текст печатается по оригиналу, без купюр и исправлений.

2 (Сноска А.М. Василевским не указана. Соответствующие цифровые данные име¬

ются в книге "Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945. Краткая история"

на с. 33. — Прим, публикатора .)

11

Статьи

© 1992 г.

Ф.И. ФИРСОВ

АРХИВЫ КОМИНТЕРНА

И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР в 1939-1941 гг.

В архивах Коминтерна за 1939-1941 гг. содержится ценный материал для по¬

нимания внешней политики СССР в начальный период второй мировой войны.

До сих пор отечественные историки писали о деятельности Коминтерна без

привлечения архивных документов. В настоящей статье впервые широко ис¬

пользованы архивные материалы, позволяющие более детально осветить дейст¬

вия Коминтерна в связи с внешней политикой СССР в рассматриваемые годы.

Коминтерн, основанный в 1919 г. как руководящий центр мировой революции,

в ходе своего развития трансформировался в инструмент сталинизма на миро¬

вой аране. По меткому выражению одного из первых борцов со сталинизмом

хМ.Н. Рютина, он превратился ’’после разгрома всех оппозиций и соратников Ле¬

нина, после утверждения личной диктатуры Сталина в ВКП(б) и Коминтерне

просто в канцелярию Сталина по делам компартий” \ Режим сталинщины, при¬

несший муки, страдания, гибель многим миллионам советских людей, обрек¬

ший общество на деградацию, которая была представлена как торжество социа¬

лизма и образец для всего человечества, использовал Коминтерн для своей

политической маскировки. Эта организация, опустошенная террором, защищала

и пропагандировала Советский Союз, поскольку с ним коммунисты связывали

свои надежды на революционное преобразование мира. В нем они видели силу,

способную противостоять фашизму, разжигавшему пожар мировой войны.

Противоречия в деятельности Коминтерна, который в своих отношениях с

компартиями должен был учитывать реальное положение вещей и в то же вре¬

мя вынужден был действовать согласно сталинской внешней политике, прояви¬

лись наиболее остро в канун второй мировой войны. С одной стороны, Комин¬

терн пытался реализовать установки VII конгресса и обеспечить создание фрон¬

та мира. С другой, - послушно повторяя измышления сталинской пропагандист¬

ской машины, давал директивы компартиям о преследовании троцкистов как

’’злейших агентов фашизма”, вел яростную кампанию в печати против тех, кто

посмел раскрыть истинный характер массового террора в СССР.

Руководители Коминтерна не только оказались беспомощными в связи с

репрессиями, обрушившимися на политэмигрантов и работников аппарата Ко¬

минтерна, но и, следуя сталинскому диктату, санкционировали роспуск Ком¬

партии Польши. Это, по существу, являлось политическим оправданием ста¬

линского террора против польских коммунистов. Массовые репрессии, по¬

зорные судебные процессы 30-х годов, дискредитация Советской страны в гла¬

зах многих демократов, сознававших чудовищный характер преступлений ста¬

1 Платформа ’’Союза марксистов-ленинцев” (группа Рютина) - Известия ЦК КПСС, 1990,

№11, с. 169.

12

линщины, роковым образом препятствовали сплочению антифашистских, миро¬

любивых сил. Однако лидеры Коминтерна не хотели этого видеть и вновь стали

выдвигать против руководства Рабочего социалистического интернационала об¬

винение в том, что оно-де стремится к организации империалистической агрес¬

сии против СССР.

После оккупации Германией Чехословакии в марте 1939 г. ситуация стала

взрывоопасной. Руководители Коминтерна в указаниях компартиям призывали

их усилить борьбу-для достижения сотрудничества западных держав с СССР.

11 июля Секретариат ИККИ в телеграмме генеральному секретарю ЦК Фран¬

цузской компартии М. Торезу и представителю Коминтерна во Франции Клеману

(Э.Фриду) подчеркивал: ’’Затягивание переговоров английским и французским

правительствами с СССР подготавливает дальнейшую капитуляцию перед аг¬

рессорами. План реакции состоит в том, чтобы ответственность за капитуляцию

возложить на СССР. Вы должны в Европе мобилизовать массы, чтобы сорвать

этот план. Войдите в контакт со всеми компартиями, чтобы развернуть общую во

всех странах кампанию. Мобилизуйте все сочувствующие организации”2.

Секретариат ИККИ нацеливал компартии на то, чтобы организовать мощные

выступления в защиту мира. 15 июля Секретариат утвердил директиву компар¬

тиям. В ней говорилось: ’’Просим передать всем коммунистам следующие ука¬

зания: необходимо использовать первое августа, двадцатипятилетие первой

империалистической войны, для кампании против фашистских агрессо¬

ров, изобличения двуличной политики английских и французских прави¬

тельств, затягивающих переговоры с СССР в целях подготовки новых капитуля¬

ций, второго Мюнхена3. Необходимо развернуть беспощадную критику капи¬

тулянтов из II-го и Амстердамского интернационалов, помогавших фашизму уду¬

шить Испанскую республику, расчленить и занять Чехословакию, ведущих ан¬

тисоветскую кампанию и срывающих единый фронт рабочего класса и единство

антифашистского действия... Форма кампании: статьи в печати, митинги с учас¬

тием коммунистов других стран; желательно организовать интернациональные

митинги в Париже, Лондоне, Брюсселе, Стокгольме. В фашистских странах -

листовки, летучки и прочее. Секретариат”4. Однако массового движения орга¬

низовать не удалось.

Руководство ИККИ в советах и указаниях коммунистическим партиям при¬

зывало сочетать борьбу против нараставшей угрозы агрессии германского фа¬

шизма с критикой капитулянтства перед ним реакционных сил в собственных

странах.

В том же июле генеральный секретарь Коминтерна Г.Димитров и кандидат

в члены Секретариата ИККИ В.Флорин узнали из письма председателя ЦК ком¬

партии Дании (КПД) А.Ларсена о том, что некоторые члены руководства КПД

выступали за то, чтобы концентрировать деятельность партии на борьбе за улуч¬

шение условий жизни трудящихся, оставив в стороне вопросы внешней полити¬

ки. А именно в это время парламент страны ратифицировал пакт о ненападении

с Германией. 16 июля в ответном письме КПД Димитров разъяснял: ’’Все демок¬

ратические, экономические, социальные, культурные требования рабочих и

трудящихся Дании зависят от победы или поражения в борьбе против фашизма.

Поэтому успешно борьбу за эти требования можно вести только в теснейшей

2 Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (далее —

РЦХДНИ), ф. 495, оп. 184, д. 16 (исход. 1939), л. 59.

3 Слова ”второго Мюнхена” вписаны в машинописный текст директив Г.Димитровым.

4 РЦХДНИ, ф. 495, оп. 18, д. 1286, л. 267; Коминтерн и советско-германский договор о

ненападении. — Известия ЦК КПСС, 1989, № 12, с. 202. Часть подготовленного автором текста

была опубликована в журнале как аналитический материал.

13

связи с борьбой против внешней политики... Главный враг рабочего класса и

народа Дании - фашистский агрессор извне и фашисты внутри страны, которые

действуют сообща, причем часть датских фашистов является прямой агентурой

германского фашизма”5. Эту линию на акцентирование борьбы против германско¬

го фашизма руководители Коминтерна продолжали вплоть до подписания со¬

ветско-германского пакта.

22 августа, накануне приезда Риббентропа в Москву, Секретариат ИККИ при¬

нял постановление ”06 антисоветской кампании по поводу переговоров между

СССР и Германией”. В нем рекомендовалось компартиям перейти в наступление

против буржуазной и социалистической печати со следующей установкой:

эвентуальное заключение пакта о ненападении между СССР и Германией не иск¬

лючает возможности и необходимости соглашения между Англией, Францией

и СССР для совместного отпора агрессорам. Подчеркивалось: ’’Своей готов¬

ностью заключить с Германией пакт о ненападении СССР помогает соседним

малым прибалтийским странам и действует в защиту всеобщего мира... Этим

СССР срывает планы буржуазных, реакционных кругов и капитулянтов Второго

Интернационала, стремящихся направить агрессию против страны социализма...

СССР разъединяет агрессоров, освобождает себе руки против агрессии Японии

и в деле помощи китайскому народу... Наконец, переговоры с Германией могут

понудить правительства Англии и Франции перейти от пустых разговоров к

скорейшему заключению пакта с СССР”. Постановление заканчивалось указа¬

нием ”о необходимости продолжать с еще большей энергией борьбу против

агрессоров, в особенности против германского фашизма”6.

Руководству ИККИ ничего не было известно о секретных протоколах. Оно не

знало, что И.В. Сталин и В.М. Молотов пошли на сговор с Гитлером, признали

разграничение ’’сферы интересов обеих стран” и допустимость ’’территориально¬

политического переустройства”, что по сути дела означало имперский метод

раздела мира. Подчеркивание в постановлении Секретариата ИККИ необходи¬

мости активизации борьбы против германского фашизма и утверждение, что

после подписания этого договора сохранится возможность заключения пакта

между СССР, с одной стороны, Великобританией и Францией - с другой, сви¬

детельствуют, что руководство ИККИ не предвидело всех последствий договора

и дезориентировало партии, поскольку в действительности такой возможности

больше не существовало. Тем самым руководители Коминтерна оказались за¬

ложниками сталинской внешней политики, которая осуществила крутой, пово¬

рот в сторону сближения с гитлеровской Германией7.

Подписание пакта вызвало серьезное замешательство в коммунистическом

движении, резко ослабив в глазах демократически настроенных масс западно¬

европейских стран авторитет компартий' выступивших в духе рекомендаций

Секретариата ИККИ.

Димитров 27 августа послал Сталину, Молотову и А.А. Жданову подборку

материалов о позиции компартий в связи с заключением договора о ненападе¬

нии. В ней отсутствовали сведения о негативной реакции на подписание дого¬

вора. Из французских материалов цитировалась статья секретаря ЦК ФКП

М.Життона в газете ”Се Суар”. В ней, в частности, говорилось: ”То, что Советс¬

кий Союз вынуждает Германию к заключению пакта о ненападении именно

5 РЦХДНИ, ф. 495, оп. 74, д. 181, л. 55-56.

6 Там же, оп. 18, д. 1291, л. 142—143.

7 Судя по дневниковым записям Г.Димитрова, помимо заседания ИККИ, состоявшегося

22 августа, 25 августа Секретариат ИККИ вновь обсудил вопрос о пакте. Была выработана

и послана директива партиям. Однако в архиве Коминтерна ее текст обнаружить не удалось.

14

в данный момент, является победой мира. Следовательно, это такое достиже¬

ние, которое принесет пользу международному рабочему классу и народам все¬

го мира”8. В декларации Политбюро ЦК ФКП, опубликованной 25 августа, было

сказано: ’’Признав мощь страны социализма, Гитлер обнаружил тем самым свою

собственную слабость. Советский Союз одержал успех и мы его с радостью при¬

ветствуем, так как он служит делу мира... Все знают, что пакт своим единствен¬

ным следствием будет иметь укрепление мира, не лишит ни одного народа его

свободы и не выдаст ни одного вершка территории в Европе и ни одной коло¬

нии”9. Далее подчеркивалось, что компартия, более чем когда-либо, является

непримиримым врагом международного фашизма, прежде всего гитлеровского

фашизма, наиблее зверского и главного поджигателя войны и противника де¬

мократии.

Заявление ЦК компартии Великобритании, опубликованное 22 августа, конс¬

татировало: ’’Торговое и кредитное соглашение между СССР и Германией и про¬

ектируемый пакт ненападения представляют победу мира и социализма над

военными планами фашизма и над профашистской политикой Чемберлена...

Гитлер вынужден признать мощь Советского Союза, и это является благодетель¬

ным ударом по его агрессивной политике в Восточной Европе и заодно ударом

по политике Чемберлена, желавшего войны между Германией и СССР... Если

Польша и лимитрофы желают пактов взаимопомощи, то пусть они немедленно

вступят в открытые переговоры с Советским правительством”10 11. В заявлении

выдвигалось требование немедленного заключения Великобританией пакта с

СССР.

В материалах подборки излагалось выступление генерального секретаря ком¬

партии США Э.Браудера 23 августа на приеме представителей печати в Нью-

Йорке. Он, в частности, сказал: ’’Шаг, предпринятый Советским Союзом, явля¬

ется очевидным вкладом в дело спасения всеобщего мира, находящегося под

угрозой... Эти переговоры являются замечательным образцом для всякой стра¬

ны, которой угрожает Германия, и они показывают, как можно заставить Гер¬

манию согласиться на прекращение агресии. Если пакт подписывают, то де¬

лают это потому, что Гитлер считает невозможным напасть на Советский Союз.

Таким образом, и в отношении Польши он должен быть поставлен перед подоб¬

ным же факто’м невозможности нападения”1 х.

В подборке было приведено заявление ЦК компартии Италии (ИКП), опубли¬

кованное 25 августа. В нем переговоры о пакте приветствовались ’’как фактор,

который ослабит нынешнее международное напряжение, преградит путь войне

и защитит мир, свободу и независимость народов”12.

Кроме того, в подборку были включены также выдержки из статей, помещен¬

ных в газетах компартий Дании, Белый, Швейцарии, Голландии, в которых так¬

же подписание пакта расценивалось, как вклад в укрепление мира и срыв за¬

мыслов поджигателей войны. Эти материалы свидетельствовали, что компар¬

тии, как и руководство Коминтерна, не рассматривали заключение договора

как отказ от борьбы с фашизмом и отнюдь не занимали позицию ее прекраще¬

ния. Они осознали и позитивно оценили тот факт, что была сорвана возможность

создания единого фронта империалистических держав против СССР..

8РЦХДНИ, ф. 495, ОП. 73, д. 67, л. 45.

9 Там же, л. 48-49. В тот же день правительство запретило издание коммунистических

газет ’’Юманите” и ”Се Суар”.

10 Там же,л. 50—51.

11 Там же, л. 52—53.

12Там же, л. 54—55.

15

Однако оценка пакта как фактора, укреплявшего мир и содействовавшего

не только защите СССР, но и малых народов, была ошибочной. Осуждая нежела¬

ние Великобритании и Франции подписать соглашение с СССР, Коминтерн и ком¬

партии не увидели направленности этого договора против Польши, в то время

как в действительности разграничение в секретном приложении к договору

’’сфер интересов” Германии и СССР предрешало вопрос о судьбе Польши и при¬

балтийских стран. У Германии были тем самым развязаны руки для нападения

на Польшу, а СССР оказался втянутым в план ее расчленения. Публичное одоб¬

рение пакта в свете последующих событий оказало плохую услугу авторитету

коммунистов в глазах масс.

27 августа Димитров и секретарь ИККИ Д.З. Мануильский сообщили Сталину,

что компартии ’’заняли правильную позицию в отношении советско-германско¬

го пакта о ненападении, срывающего расчеты поджигателей войны против СССР.

Компартии как подобает реагируют на бешеную антисоветскую кампанию бур¬

жуазной и социал-демократической печати”. Информировав о преследованиях,

обрушившихся на французскую компартию, они просили совета по вопросу

”о позиции партии к тем мероприятиям, которые проводит правительство Да¬

ладье в деле так называемой национальной защиты страны... Мы думаем, ком¬

партия дол.жна и впредь стоять на позиции сопротивления агрессии фашистской

Германии”13.

Из этого документа видно, что руководители Коминтерна еще не осознали,

что в отношениях между СССР и Германией наступили новые времена и Сталин

теперь по-иному смотрел на характер будущей войны и ее зачинщиков.

По-видимому ответа на письмо Димитров не получил, поскольку 4 сентября

в беседе с Ждановым он упомянул о нем. На следующий день Димитров послал

Жданову копию этого письма, сопроводив его словами: ’’Хотя это письмо и было

отправлено до начала войны, поднятый в нем вопрос стоит и сейчас перед фран¬

цузскими товарищами, конечно, уже в связи с их позицией в отношении

войны”14. О том, что ответа от Сталина не было, свидетельствует также приня¬

тая на заседании Секретариата ИККИ 1 сентября резолюция, посланная в виде

телеграммы Торезу. В ней упоминалась фашистская Германия, а также критико¬

валось как неправильное заявление о безоговорочной поддержке правительст¬

ва Даладье - Боннэ. Но именно по этому вопросу Димитров и Мануильский

запрашивали мнение Сталина 27 августа.

Секретариат ИККИ рекомендовал ФКП занять следующую позицию: ’’Своим

предательством Чехословакии, Испании, Мюнхеном, разрушением коллектив¬

ной безопасности правительство Даладье - Боннэ усилило фашистскую Герма¬

нию; следуя за политикой английских провокаторов войны против СССР, это

правительство оттолкнуло СССР и подвело французский народ к войне. Такому

правительству нельзя доверить оборону страны- Необходимо такое правительст¬

во, которое сплотило бы вокруг себя народ, а не разъединяло народные силы

преступным преследованием партии рабочего класса”15.

На заседании Секретариата ИККИ (в нем участвовали К.Готвальд, Х.Диас,

Г.Димитров, О.В. Куусинен, Д.З. Мануильский, А.Марти, В.Пик, В.Флорин) 1 сен¬

тября был обсужден вопрос ”о позиции компартий в связи с новым в между¬

народном положении”. Секретариат ИККИ констатировал, что компартии заняли

в основном правильную позицию в вопросе о советско-германском пакте. Об¬

суждение было решено продолжить на следующем заседании. Оно состоялось

13Коминтерн и советско-германский договор о ненападении, с. 205.

14РЦХДНИ, ф. 495, оп. 74, д. 517, л. 43.

15Там же, оп. 18, д. 1292, л. 1—2.

16

2 сентября. Комиссии, в которую вошли Димитров, Куусинен и Мануильский,

было поручено ’’выработать директиву компартиям на основе состоявшегося

обмена мнениями”16.

Секретариат ИККИ предпринимал в это время меры для обеспечения связи с

партиями, собирал информацию об их деятельности. 4 сентября Димитров пос¬

лал директиву представителям Коминтерна переехать из Франции в нейтральную

страну и создать там опорный пункт. Высказанная под видом коммерческого

указания эта директива выглядела следующим образом: ’’Необходимо Alfredo,

Clement, Luis17 переехать в нейтральную страну и там создать коммерческий

центр нашей фирмы. Этот центр должен сразу связаться с главной дирекцией,

установить связи с филиалами фирмы, проявить самую большую коммерческую

активность и не допустить, чтобы наши конкуренты использовали нынешнюю

ситуацию против интересов нашей фирмы”18. Клеман создал такой наблюдатель¬

ный пункт Коминтерна в Бельгии.

Комиссия Секретариата работала над проектом тезисов о войне и задачах

коммунистов, судя по дневниковой записи Димитрова, 5 сентября. Было сдела¬

но несколько набросков. В написанном Мануильским тексте о советско-гер¬

манском пакте говорилось: ’’Коммунисты всех стран с еще большей энергией,

чем до сих пор, всемерно поддерживают заключение советско-германского пак¬

та о ненападении”.

При определении характера войны и задач компартий учитывались как пред¬

шествующая (мюнхенская) политика западных держав, так и агрессивность

гитлеровской Германии, а также наличие германо-советского договора о нена¬

падении. Подчеркивалось, что германо-польская война, перераставшая в войну

Германии против Польши, Франции и Англии, ”не является справедливой вой¬

ной, а войной империалистической, направленной, с одной стороны (англо-

французско-польской), к сохранению границ насильнического Версальского

мира, с другой стироны (германской), к переделу Европы и колоний”. Делался вы¬

вод, что ни одна из компартий этих стран не может ни в коем случае солидари¬

зироваться с политикой своих правящих классов, приведших народы к новой

империалистической бойне. ’’Компартии обязаны разоблачать эту политику во

всех воюющих странах”19.

В то же время отмечалось, что ’’победа германского фашизма в войне несет

наибольшую опасность для международного рабочего движения. Поэтому долг

коммунистов всех стран, и в первую очередь коммунистов Германии, содейст¬

вовать поражению германского фашизма”. В отношении Польши выдвигались

от имени польского рабочего класса требования свержения ’’нынешнего прави¬

тельства, приведшего страну к катастрофе, создания правительства рабочих и

крестьян, могущего возглавить народную борьбу за национальную независи¬

мость Польши”.

Далее конкретизировались задачи компартий. Для компартии Чехословакии

лозунг поражения фашистской Германии увязывался с задачей национального

освобождения чехословацкого народа из-под гнета германского фашизма. Об

австрийских коммунистах говорилось, что они борются за отделение Австрии от

Фашистской Германии, стоят совместно с германской компартией на позициях

1бТам же, л. 13.

Alfredo — псевдоним секретаря ИККИ П.Тольятти, который 1 сентября был арестован

во Франции, Clement - Клеман, Luis- Л.Фишер - один из представителей Коминтерна во

Франции.

10РЦХДНИ, ф. 495, оп. 184, д. 4 (исход. 1939), л. 31.

19РЦХДНИ, ф. 495, оп. 18, д. 1302а, л. 57.

поражения германского фашизма. Коммунисты Великобритании, отмечалось

далее, требуют отставки правительства Чемберлена, приведшего английский

народ к войне, и создания левого лейбористского правительства. Во Франции

коммунисты добиваются замены правительства Даладье - Боннэ правительст¬

вом, ’’которое бы объединило народ, а не разъединяло его преступными пресле¬

дованиями партии рабочего класса, которое было способно организовать обо¬

рону страны, чего не сделал Даладье, будучи военным министром, которое бы¬

ло бы продолжением якобинских традиций Великой буржуазной французской

революции, которое сумело бы своей политикой внушить доверие всем анти¬

фашистам мира”20.

Таким образом, оценивая характер начавшейся войны как войны империа¬

листической с обеих сторон, руководители Коминтерна в то же время рассмат¬

ривали германский фашизм как главную опасность, как агрессора, поражению

которого обязаны содействовать коммунисты, а в отношении порабощенных

гитлеровской Германией стран выдвигали лозунг национального освобождения.

Признавалось, что польский народ в этой войне отстаивал свою независимость.

Выдвижение для Великобритании и, особенно. Франции требования новых,

подлинно демократических правительств означало, по существу, ориентацию

на превращение войны в действительно антифашистскую. Эти оценки и установ¬

ки явно приходили в противоречие со все более обозначавшимися последствия¬

ми пакта Молотова - Риббентропа для советской внешней политики.

5 сентября Димитров в письме к Жданову сообщал, что готовится документ

о принципиальной линии и тактических позициях братских компартий в усло¬

виях разразившейся империалистической войны в Европе. ”Но я должен отме¬

тить, - писал Димитров, - что при намечении этой динии и, особенно, тактичес¬

ких позиций и политических задач компартий в новых условиях мы встречаем

исключительные трудности, и для их преодоления, как и для принятия правиль¬

ного решения, мы нуждаемся больше, чем когда бы то ни было, в непосредст¬

венной помощи и совете товарища Сталина”. На копии этого письма Димитров

8 сентября написал: ’’Беседа с т.Сталиным в присутствии тт. Молотова и Ждано¬

ва состоялась 7. 9. 39”21.

Запись Димитрова этой беседы раскрывает установки, полученные руково¬

дством Коминтерна от Сталина, а также характеризует позицию Сталина в той

ситуации.

’’Сталин: война идет между двумя группами капиталистических стран (бед¬

ные и богатые в отношении колоний, сырья и т.д.) за передел мира, за господст¬

во над миром! Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг

друга. Неплохо, если руками Германии будет расшатано положение богатей¬

ших капиталистических стран (в особенности Англии). Гитлер, сам этого не по¬

нимая и не желая, расстраивает, подрывает капиталистическую систему.

Позиция коммунистов у власти иная, чем коммунистов в оппозиции. Мы хо¬

зяева у себя дома. Коммунсты в капиталистических странах в оппозиции, там

буржуазия - хозяин.

Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы

лучше разодрались. Пакт о ненападении в некоторой степени помогает Германии.

Следующий момент - подталкивать другую сторону.

Коммунисты капиталистических стран должны выступать решительно против

своих правительств, против войны.

До войны противопоставление фашизму демократического режима было

20Там же, л. 57, 58.

21Коминтерни советско-германский договор о ненападении, с. 206—207.

18

совершенно правильно. Во время войны между империалистическими держа¬

вами это уже не правильно. Деление капиталистических государств на фашистс¬

кие и демократические потеряло прежний смысл.

Война вызвала коренной перелом. Единый народный фронт вчерашнего дня

был для облегчения положения рабов при капиталистическом режиме. В усло¬

виях империалистической войны поставлен вопрос об уничтожении рабства!

Стоять сегодня на позиции вчерашнего дня (единый народный фронт, единство

наций) - значит скатываться на позиции буржуазии. Этот лозунг снимается.

Польское государство раньше (в истории) было национальное государство,

поэтому революционеры защищали его против раздела и порабощения. Теперь -

фашистское государство угнетает украинцев, белорусов и т.д. Уничтожение

этого государства в нынешних условиях означало бы одним буржуазным фа¬

шистским государством меньше! Что плохого было бы, если в результате разгро¬

ма Польши мы распространим социалистическую систему на новые территории

и населения.

Мы предпочитали соглашение с так называемыми демократическими странами

и поэтому вели переговоры. Но англичане и французы хотели нас иметь в бат¬

раках и притом за это ничего не платить. Мы, конечно, не пошли бы в батраки...

Надо сказать рабочему классу: война идет за господство над миром; воюют

хозяева капиталистических стран за свои империалистические интересы. Эта

война ничего не даст рабочим, трудящимся, кроме страданий и лишений. Выс¬

тупить решительно против войны и ее виновников. Разоблачайте нейтралитет

буржуазных нейтральных стран, которые, выступая за нейтралитет у себя, под¬

держивают войну в других странах в целях наживы. Необходимо заготовить

и опубликовать тезисы Президиума ИККИ”22.

Сталинские установки означали для руководства Коминтерна необходимость

кардинально изменить ориентиры для компартий. Принципиальная оценка

фашизма как главного источника агрессии, обоснованная на VII конгрессе Ко¬

минтерна, отбрасывалась, различие между фашизмом и демократическим режи¬

мом объявлялось утратившим смысл. Коминтерн должен был прекратить от¬

крытое разоблачение гитлеровского фашизма и направить основной удар в про¬

паганде против империализма вообще, снять лозунг антифашистского народно¬

го фронта, отказаться от возможности сотрудничества с буржуазно-демократи¬

ческими силами, социал-демократией. С одной стороны, выдвигались лозунги

борьбы против войны и ее виновников - ’’своих правительств”, необходимость

уничтожения капиталистического рабства, а с другой - острие критики обраща¬

лось на противников Германии и ничего не говорилось о задаче борьбы с гит¬

леризмом. Сталин фактически запретил любое оказание помощи Польше, назвав

ее ’’фашистским государством”, а также проговорился о том, что разгром Поль¬

ши приведет к включению в состав СССР земель Западной Белоруссии и Запад¬

ной Украины.

9 сентября Секретариат ИККИ обсудил вопрос о тезисах Коминтерна по воп¬

росу о политике и тактике компартий в связи с войной. После доклада Димит¬

рова и прений, в которых участвовали Флорин, Пик, Готвальд, Марти, Диас,

Димитров, были одобрены предложенные комиссией принципиальные установ¬

ки тезисов, комиссии было поручено продолжить их разработку для представле¬

ния на заседание Президиума ИККИ. Сформулированный в духе этих тезисов

проект директивы компартиям было решено ’’утвердить и срочно разослать”23.

22Центральный партийный архив (София), ф. 146, оп. 2, а.е. 5.

23

РЦХДНИ, ф. 495, оп. 18, д. 1292, л. 46. Рассылалась эта директива за подписью Президиу¬

ма ИККИ уже 8 сентября, т.е. еще до ее утверждения Секретариатом ИККИ.

19

Кроме того, отдельным компартиям (Чехословакии и др.) следовало послать

дополнительные указания, а также на основе принятых установок заготовить

ряд статей.

Директива была составлена в духе указаний Сталина. В ней констатирова¬

лось, что начавшаяся война - империалистическая, несправедливая, в которой

одинаково повинна буржуазия всех воюющих государств. Войну не может под¬

держивать ни* в одной стране ни рабочий класс, ни тем более компартии. ”Ее

ведет буржуазия не против фашизма, как уверяет Чемберлен и лидеры социал-

демократии. Война ведется между двух групп капиталистических стран за ми¬

ровое господство. Международный пролетариат не может ни в коем случае

защищать фашистскую Польшу, отвергшую помощь Советского Союза, угне¬

тающую другие национальности”. Отмечалось, что компартии боролись против

мюнхенцев, ибо хотели создать подлинный антифашистский фронт с участием

СССР, ”но буржуазия Англии и Франции оттолкнула СССР, чтобы повести войну

грабительскую”. Повторялись слова Сталина о том, что война изменила положе¬

ние: ’’Деление капиталистических государств на фашистские и демократические

потеряло прежний смысл, поэтому необходимо изменить тактику. Во всех вою¬

ющих государствах компартии должны выступить против войны, разоблачать

ее империалистический характер. Повсюду компартии должны перейти в реши¬

тельное наступление против предательской политики социал-демократии”.

Компартиям Франции, Великобритании, США, Бельгии, выступившим в разрез

с этими устан эвками, предписывалось ’’немедленно выправить свою политичес¬

кую линию”24-

Тактические соображения, направленные на то, чтобы не давать Гитлеру по¬

водов для нарушения советско-германского договора, следование за внешне¬

политическими шагами Сталина нанесли ущерб антифашистской политике ком¬

мунистов. Директивы, направлявшиеся руководством Коминтерна, не отвечали

сложной и противоречивой ситуации, в которой оказались компартии в то вре¬

мя.

Оценка Коминтерном характера войны как империалистической с обеих сто¬

рон и указание на то, что прежнее деление капиталистических государств на

фашистские и демократические потеряло прежний смысл, сделанные по указке

Сталина, не учитывали ряда важных особенностей этой войны. Развязавшая

войну группировка, возглавляемая Германией, ставила своей целью установ¬

ление ’’нового”, фашистского порядка во всем мире и даже физическое истреб¬

ление ряда народов и наций. Тем самым предопределялось существование

справедливой, освободительной тенденции во второй мировой войне, которая

была связана с борьбой народов против фашистского агрессора. Для Польши,

подвергшейся нападению гитлеровской Германии, эта война с самого начала бы¬

ла справедливой, антифашистской.

Компартии западноевропейских стран в первые дни войны осудили агрессию

фашизма, подчеркнув при этом необходимость борьбы с реакцией в своих стра¬

нах. ЦК компартии Великобритании 2 сентября выступил с манифестом, в кото¬

ром призывал предпринять ’’все необходимые меры, чтобы обеспечить победу

демократии над фашизмом”. В манифесте говорилось, что нужно вести борьбу

на два фронта. ’’Во-первых, обеспечить военную победу над фашизмом и, во-вто¬

рых, для того, чтобы добиться этого, обеспечить политическую победу над Чем¬

берленом и врагами демократии в нашей стране”25.

Парламентская группа французской компартии 2 сентября проголосовала в

24Там же, л. 47—48; Коминтерн и советско-германский договор о ненападении, с. 207.

251939: The Communist Party of Great Britain and the War. London, 1984, p. 147.

20

Палате депутатов за военные кредиты. В заявлении 19 сентября она выразила

решимость коммунистов защищать страну от гитлеровской агрессии, указав, что

война должна быть превращена в подлинно антифашистскую, и потребовав

прекратить преследования коммунистов. 21 сентября газета ”Ви увриер” в пе¬

редовой статье, написанной одним из руководителей профсоюзов Г.Монмуссо,

заявляла: ’’Освободительная война против гитлеровского варварства для стран,

подвергшихся нападению, не является лишь войной в защиту любой ценой их

родной страны от иностранной агрессии. Она одновременно является борьбой

в защиту общественных свобод, в защиту демократии, борьбой за все то, что

обеспечивает социальный прогресс и освобождение человека... Правительство,

которое боится собственного народа, идет к поражению”26.

Секретарь ЦК компартии Бельгии К.Релеком опубликовал в газете ”Вуа дю

пёпль” статью ’’Империалистическая война”, которая была перепечатана в пер¬

вом номере от 15 сентября газеты ’’Монд”, издававшейся в Брюсселе под руко¬

водством Клемана. В ней говорилось: ’’Начатая Гитлером война окончится раз¬

громом фашизма: такой развязки ожидают народы, будучи убежденными, что

без уничтожения фашизма нельзя обеспечить справедливый и длительный

мир”27.

Практически коммунисты всюду выступали за то, чтобы война приняла

действительно характер антифашистской войны. В этой ситуации они получили

директиву Секретариата ИККИ с требованием кардинального изменения поли¬

тической линии.

Не ограничиваясь посылкой телеграмм, руководство ИККИ направило в неко¬

торые страны своих посланцев с поручением обеспечить изменение линии пар¬

тий. Особую роль в этом должен был сыграть наблюдательный пункт во главе с

Клеманом. Ему предписывалось, согласно телеграмме Секретариата ИККИ от

17 сентября: ”1) установить связь с партиями; 2) быстро исправить линию пар¬

тий, особенно французской и английской, в духе данной директивы; 3) обес¬

печить дальнейшее издание наших органов; 4) оказать необходимую помощь

для переправки испанских и других иностранных руководящих друзей; 5) ор¬

ганизовать для нас информацию о теперешнем положении и деятельности пар¬

тий”28. В телеграмме Димитрова Клеману от 22 сентября говорилось, что печат¬

ные издания Коминтерна проводят неправильную линию, как и партии в Англии

и Франции. Димитров потребовал принять срочные меры, чтобы ’’обеспечить

проведение нашей директивы о теперешней войне”29 *. 27 сентября он телеграфи¬

ровал, что статья Монмуссо в ”Ви увриер” политически ошибочна, пронизана ’’соци¬

ал-патриотическим духом эпохи войны 1914 г. и противоположна политической линии

ИККИ”з°.

Такие указания серьезно затрудняли работу компартий, ставили их в очень

тяжелое положение и создавали благоприятную почву для усиления преследова¬

ния компартий со стороны буржуазных властей и нападок на них как на саботи¬

рующих борьбу с фашизмом. В итоге 26 сентября ФКП’была запрещена.

На следующий день Президиум ИККИ направил телеграмму руководству

партии, в которой было сказано, что это запрещение разоблачает ложь фран¬

цузской буржуазии об антифашистской войне. ’’Это не война демократии против

фашизма, это империалистическая, реакционная война как со стороны Фран¬

26La vieouvriere,21. IX. 1939.

27

Цит. по: Кремъе Ф.у Эстаже М. Как это было. Французская коммунистическая партия

в 1939-1940 гг. М., 1989, с. 137.

^РЦХДНИ, ф. 495, оп. 184, д. 10 (исход. 1939), л. 34.

Там же, л. 43.

Там же, д. 4 (иход. 1939), л. 44.

21

ции, так и со стороны Германии. В этой войне для французских коммунистов

недопустима политика национальной обороны. Борьба против империалистичес¬

кой войны - вот лучшая защита жизни и будущего французского народа. Воп¬

рос о фашизме сегодня играет второстепенную роль, первостепенное значение

имеет борьба против капитализма, причины этой войны, против режима бур¬

жуазной диктатуры во всех формах, во всех странах”31. Предписывалось перей¬

ти от тактики единого рабочего и народного фронта к сплочению масс вокруг

компартии, произвести перегруппировку сил на базе нелегальной работы.

29 сентября директива с критикой позиции компартии Великобритании была

послана для передачи ее генеральному секретарю Г.Поллиту. В ней также шла

речь о неприменимости в создавшейся ситуации тактики антифашистского фрон¬

та, о том, что на повестке дня стоит не борьба с фашизмом, а с капитализмом

вообще, что повторяя формулы об антифашистской войне, английские ком¬

мунисты тем самым поддерживают Чемберлена, помогают буржуазии тащить ра¬

бочих на войну. ’’Каждый коммунист должен бороться во время войны не про¬

тив реакции в чужой стране, а против реакции в собственной стране. Не фа¬

шистская Германия, пошедшая на соглашение с СССР, является опорой капи¬

тализма, а реакционная антисоветская Англия с ее огромной колониальной им¬

перией”32.

Аналогичные указания в то время направлялись и в адрес других компартий.

При этом акцент делался на требовании усилить борьбу против социал-демокра¬

тии. ’’Блюмы, да Брукеры, английские лейбористы вместе с английской и фран¬

цузской реакцией берут в свои руки обанкротившееся знамя антикоминтер¬

на, - говорилось в телеграмме Секретариата ИККИ Браудеру от 7 октября, ко¬

торую предлагалось довести до сведения компартий стран Латинской Амери¬

ки. - Они занимают ту антисоветскую позицию, от которой германские фашисты

вынуждены силой обстоятельств отказаться. Они носители сейчас самой худ¬

шей реакции. Провокаторы антисоветской войны беснуются, потому что СССР

сорвал их подлые замыслы, укрепил позиции страны социализма, вырвал из

капиталистического ада 14 миллионов людей. Их антисоветская и антикомму¬

нистическая кампания - это подготовка войны против СССР”33.

Термин ’’фашизм” применительно к гитлеровской Германии исчез из публи¬

ковавшихся в то время документов Коминтерна. Это не означало, что Комин¬

терн вообще перестал поддерживать освободительное движение народов, ока¬

завшихся под ярмом гитлеровцев. Но эта задача связывалась с решением общей

проблемы - борьбы против империалистической войны, против капитализма,

причем буржуазно-демократическое течение освободительного движения уже

не рассматривалось как союзник в этой борьбе. Так. в направленной 14 сентября

в ЦК компартии Чехословакии директиве, утвержденной Димитровым, за под¬

писью генерального секретаря ЦК КПЧ и члена Секретариата ИККИ Готвальда,

перед КПЧ в качестве главной ставилась задача использовать войну для развер¬

тывания национально-освободительной борьбы чехословацкого народа. ”Не

империалисты Чемберлен - Даладье, которые год назад выдали Чехословакию

Гитлеру и предали Испанскую республику, спасут нас от чужеземного господст¬

ва, а сам чешский народ в союзе с германским и австрийским рабочим классом

свергнет Гитлера и сможет добиться национального и социального освобож¬

дения. Советский Союз, как и прежде, останется единственным настоящим дру¬

гом всех угнетенных народов, в том числе и народов Чехословакии”34.

зТ“

Там же, л. 48.

32Там же, л. 53.

33Там же, д. 8 (исход. 1939), л. 62.

34Коминтерни советско-германский договор о ненападении, с. 208.

22

Под давлением Коминтерна компартии, оказавшиеся в весьма сложных ус¬

ловиях и испытавшие, как, например, ФКП, преследования со стороны реак¬

ции, опубликовали заявления, в которых война характеризовалась как импе¬

риалистическая с обеих сторон.

Руководство КПГ 25 сентября 1939 г. представило Димитрову проект воззва¬

ния ЦК КПГ, подготовленный председателем ЦК КПГ и членом Секретариата

ИККИ Пиком. Проект датирован 1 сентября, но написан явно позднее, так как

в нем говорится, что Англия и Франция ведут войну против Германии. Как из¬

вестно, Англия объявила войну 3 сентября. В проекте было сказано, что гитле¬

ровский фашизм является самым лютым врагом германского народа, и выдвига¬

лась задача свержения гитлеровского фашизма и германского империалистичес¬

кого финансового капитала 35. Однако Секретариат ИККИ 1 октября, обсудив

проект воззвания, постановил его основательно переработать и опубликовать

от имени компартий Германии, Чехословакии и Австрии. Это было поручено

осуществить комиссии в составе Пика, Готвальда и представителя компартии

Австрии при ИККИ Ф.Фюрнберга36.

В совместном заявлении этих партий, утвержденном на заседании Секрета¬

риата ИККИ 23 октября, в отличие от первоначального проекта уже говорилось

не о гитлеровском фашизме, а о жестокой диктатуре германского крупного ка¬

питала. В нем шла речь лишь о режиме, ’’который сам потоками проливал кровь свое¬

го же народа для установления и сохранения своего господства”. Выдвигалась

задача нанести смертельный удар германскому империализму, которая может

быть выполнена ’’только в том случае, если удастся сплотить национал-социа¬

листских, социал-демократических, католических и коммунистических рабочих

для боробы против империализма и войны, за мир и социализм”. Считали ли

авторы этого документа реальным вовлечение национал-социалистских рабочих

в совместную борьбу с коммунистами и другими рабочими за социализм или

это было своего рода клише, сейчас сказать нельзя. Очевидно лишь, что звон¬

кая фраза о борьбе за социализм, заменившая конкретную задачу свержения

гитлеровского режима, не отвечала положению дел. В документе указывалось,

что ’’коммунисты прилагают все усилия для того, чтобы спаять освободитель¬

ную борьбу рабочего класса Германии с национально-освободительной борь¬

бой чехов, словаков, австрийцев и поляков в прочное единство, направленное

против германского империализма”.

О войне говорилось как об империалистической, несправедливой с обеих

сторон, но при этом подчеркивалось, что английский империализм помогал гер¬

манскому в расчете на то, что он вступит в войну против СССР: ’’Германский

империализм побоялся пойти войной на эту социалистическую великую держа¬

ву, теснейшим образом связанную с народными массами в капиталистических

странах; он не только отверг предложение английских империалистов купить

подчинение Польши ценою войны против СССР, но заключил с Советским Сою¬

зом пакт о ненападении. Когда провал планов войны между Германией и Со¬

ветским Союзом стал очевиден, английские империалисты завопили, что Гит¬

лер нарушил слово, взяли курс на войну с империалистической Германией и

выслали вперед своего польского вассала”37. Таким образом акцент в опреде¬

лении того, кто виновен в развязывании войны, смещался в сторону западных

держав.

Документ был разослан, но 5 декабря Секретариат ИККИ направил партиям

новое указание : ’’Совместное заявление компартий Германии, Чехословакии и

35РЦХДНИ, ф. 495, оп.18,д. 1294, л. 64.

3бТам же, л. 62.