Text

<шлн

ISSN 0130-3864

и

IIOBIIIIIIU9

ИСТОРИЯ

номере

АРХИВЫ - ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ

ПРИЗНАНИЕ США СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В СВЕТЕ НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

ИСЧЕРПАЛО ЛИ СЕБЯ ХРИСТИАНСТВО’

о подлинности’’постановлений

ПОЛИТБЮРО ВКП(б)’,' ХРАНЯЩИХСЯ

В ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИВАХ

ВОСПОМИНАНИЯ ДИПЛОМАТА О РАБОТЕ В КИТАЕ

О СУДЬБЕ ЗОЛОТОГО ЗАПАСА РОССИИ

БРИТАНСКАЯ МОНАРХИЯ: ИСКУССТВО ВЫЖИВАНИЯ

АКАДЕМИК В.М. ХВОСТОВ

1993

il

РОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ НАУК

НОВАЯ

НОВЕЙШАЯ

ИСТОРИЯ

ИНСТИТУТ

ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

№ 6

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

1993

ЖУРНАЛ ОСНОВАН

В МАЕ 1957 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

АРХИВЫ - ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ

Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской

Федерации и архивах 3

Козлов В.П. Принципы "Основ законодательства Российской Федерации об

Архивном фонде Российской Федерации и архивах" 12

СТАТЬИ

Академик Севостьянов Т.Н. Послы вручают верительные грамоты.

Установление советско-американских дипломатических отношений в свете

новых документов 16

Ковальский Н.А. Социальные проблемы в христианстве. Исчерпала ли себя

христианская социальная мысль? 36

Вишлёв О.В. О подлинности "постановлений политбюро ВКП(б)", хранящихся в

зарубежных архивах : 51

А.Я. Гуревич - лауреат Государственной премии Российской Федерации 56

Гуревич А.Я. Медиевистика XX в. в изображении американского историка

Н. Кантора 56

Шацилло В.К. Президент Вильсон: от посредничества к войне. 1914-1917 гг 69

СЛОВО ИСТОРИКА

Член-корр. РАН Сахаров А.Н. Новая политизация истории или научный

плюрализм? О некоторых тенденциях в мировой историографии истории

России XX в 87

Данилов В.П. Современная российская историография: в чем выход из кризиса... 95

ЗАПИСКИ ДИПЛОМАТА

Ледовский А.М. На дипломатической работе в Китае в 1942-1952 гг 102

В "НАУКА" МОСКВА

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ

Гак А.М. О судьбе золотого запаса России (1918-1920 гг.) 133

Матвеев В.А. Британская монархия: искусство выживания 156

ПОРТРЕТЫ ИСТОРИКОВ

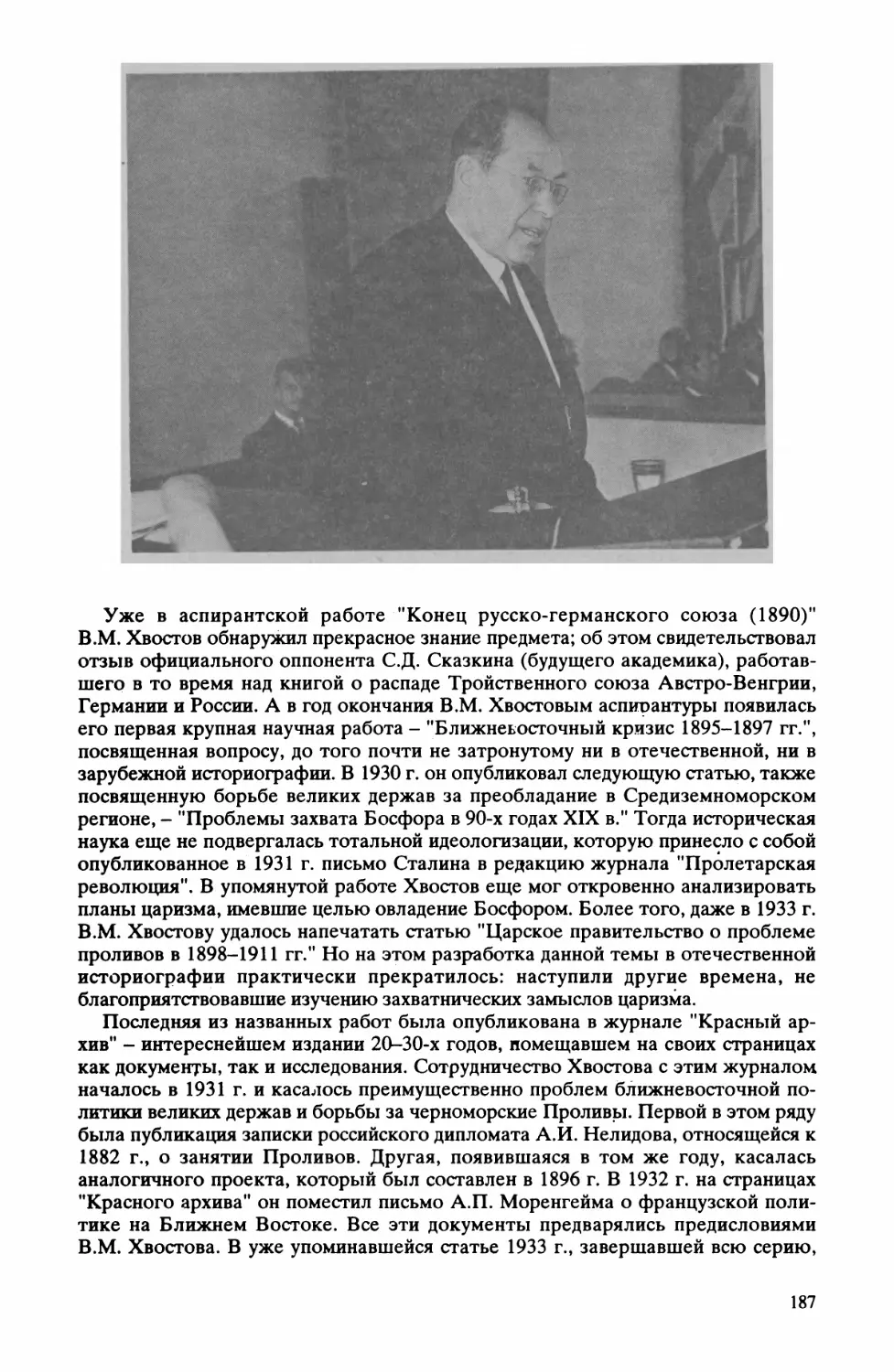

Гинцберг Л.И. Академик Владимир Михайлович Хвостов (1905-1972) 186

РЕЦЕНЗИИ

-^Виноградов В.Н. В. А. Золотарев. Противоборство империй (война 1877-1878 гг. -

апофеоз восточного кризиса). М., 1991 200

Новик Ф.И. А.М. Ф и л и т о в. "Холодная война": историографические дискуссии на Западе.

М., 1991 202

\/~Ивонин Ю.Е. (Запорожье). X. Шиллинг. Гражданский кальвинизм в Северо-Западной

Германии и Нидерландах с XVI по XIX в. Кирксвилл, 1991 204

Тырсенко А.В. Исследования революции. Некоторые итоги научных работ, посвященных 200-

летию Французской революции. Париж, 1991 t 206

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Плавинская Н.Ю. Вандея 209

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Коротков А.В. Об Архиве Президента РФ 213

Гуляев Ю.Н. (Санкт-Петербург). Памяти М.И. Кутузова 213

Борозняк А.И., Стровский Д.Л. (Екатеринбург). Международный научный семинар в

Екатеринбурге 214

Наджафов Д.Г. Памяти Виктора Михайловича Холодковского 216

Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале "Новая и новейшая история" в

1993 г. 219

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Г.Н. СЕВОСТЬЯНОВ (главный редактор)

А.В. АДО, В.А. ВИНОГРАДОВ, В.Д. ВОЗНЕСЕНСКИЙ (ответственный секретарь),

Т.М. ИСЛАМОВ, Н.П. КАЛМЫКОВ, Ф.Н. КОВАЛЕВ, И.И. ОРЛИК, В.С. РЫКИН,

Н.И. СМОЛЕНСКИЙ, В.В. СОГРИН, Е.И. ТРЯПИЦЫН (зам. главного редактора),

ЛЯ. ЧЕРКАССКИЙ, Е.Б. ЧЕРНЯК, А.О. ЧУБАРЬЯН, Е.Ф. ЯЗЬКОВ

Рукописи представляются в редакцию в трех экземплярах.

В случае отклонения рукописи автору возвращаются два экземпляра,

один остается в архиве редакции

Адрес редакции: 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21.

Тел. 227-19-93, 227-04-45

© Российская академия наук,

Институт всеобщей истории РАН, 1993 г.

2

Архивы - исследователям

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ АРХИВНОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И АРХИВАХ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В целях настоящих Основ:

под Архивным фондом Российской Федерации понимается совокупность доку¬

ментов, отражающих материальную и духовную жизнь ее народов, имеющих

историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культур¬

ное значение и являющихся неотъемлемой частью историко-культурного насле¬

дия народов Российской Федерации;

под архивным документом понимается документ, сохраняемый или подлежа¬

щий сохранению в силу его значимости для общества, а равно имеющий цен¬

ность для собственника;

под архивным фондом понимается совокупность архивных документов, истори¬

чески или логически связанных между собой;

под архивом понимается совокупность архивных документов, а также ар¬

хивное учреждение или структурное подразделение учреждения, организации или

предприятия, осуществляющее прием и хранение архивных документов в инте¬

ресах пользователей;

под тайным архивом понимается архив, о котором не заявлено публично;

под архивным делом понимается деятельность по организации хранения, учета

и использования архивных документов.

С т а т ь я 2. Область применения Основ законодательства Российской Феде¬

рации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах

Настоящие Основы регулируют формирование, организацию хранения, учет,

использование архивов и архивных фондов и управление ими в целях обеспе¬

чения сохранности архивных документов и их всестороннего использования в

интересах граждан, общества и государства.

С т а т ь я 3. Законодательство об Архивном фонде Российской Федерации и

архивах

Законодательство об Архивном фонде Российской Федерации и архивах

состоит из настоящих Основ и соответствующих законов республик в составе

Российской Федерации, иных правовых актов Российской Федерации, республик в

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автоном¬

ных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

3

Законодательные и иные правовые акты Российской Федерации, республик в

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автоном¬

ных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, касающиеся вопросов,

связанных с Архивным фондом Российской Федерации и архивами, должны

соответствовать данным Основам. В случае расхождений между данными

Основами и указанными актами действуют нормы настоящих Основ.

Статья 4. Полномочия Российской Федерации, республик в составе Рос¬

сийской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов,

городов Москвы и Санкт-Петербурга по вопросам архивного дела

К исключительному ведению Российской Федерации в лице ее органов госу¬

дарственной власти относятся:

а) установление единых принципов организации архивного дела, хранения,

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Россий¬

ской Федерации и контроль за их соблюдением;

б) хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и ар¬

хивных документов федеральных государственных архивов и центров хранения

документации, а также архивных фондов и архивных документов, образовав¬

шихся и образующихся в деятельности федеральных органов государственной

власти, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Центрального банка

Российской Федерации и других банков, отнесенных к федеральной соб¬

ственности;

в) решение вопросов о передаче права собственности на архивные фонды и

архивные документы федеральных государственных архивов и центров хранения

документации, а также на архивные фонды и архивные документы, образовав¬

шиеся и образующиеся в деятельности федеральных органов государственной

власти, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Центрального банка

Российской Федерации и других банков, отнесенных к федеральной собствен¬

ности;

г) решение вопросов о вывозе документов Архивного фонда Российской

Федерации за пределы Российской Федерации.

К совместному ведению Российской Федерации, республик в составе Рос¬

сийской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов,

городов Москвы и Санкт-Петербурга относятся:

а) хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и

архивных документов, находящихся на территориях республик в составе Рос¬

сийской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов,

городов Москвы и Санкт-Петербурга и являющихся федеральной собствен¬

ностью, за исключением указанных в пункте "б" части первой настоящей статьи;

б) решение вопросов о передаче права собственности на архивные фонды и

архивные документы, находящиеся на территориях республик в составе Рос¬

сийской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов,

городов Москвы и Санкт-Петербурга и являющиеся федеральной собствен¬

ностью, за исключением указанных в пункте "б” части первой настоящей статьи;

Республики в составе Российской Федерации, края, области, автономная

область, автономные округа, города Москва и Санкт-Петербург самостоятельно

решают все вопросы архивного дела, за исключением указанных в частях первой

и второй настоящей статьи.

4

РАЗДЕЛ II. АРХИВНЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С т а т ь я 5. Состав Архивного фонда Российской Федерации

В состав Архивного фонда Российской Федерации входят находящиеся.на

территории Российской Федерации архивные фонды и архивные документы не¬

зависимо от источника их образования, вида носителя, места хранения и формы

собственности. Отнесение документов к составу Архивного фонда Российской

Федерации производится на основании экспертизы их ценности в порядке,

устанавливаемом Государственной архивной службой России.

С т а т ь я 6. Государственная и негосударственная части Архивного фонда

Российской Федерации

Государственную часть Архивного фонда Российской Федерации составляют

архивные фонды и архивные документы, являющиеся федеральной собствен¬

ностью, государственной собственностью республик в составе Российской Феде¬

рации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Моск¬

вы и Санкт-Петербурга и муниципальной собственности.

К федеральной собственности относятся архивные фонды и архивные доку¬

менты федеральных государственных архивов и центров хранения документа¬

ции, архивные фонды и архивные документы, образовавшиеся и образующиеся в

деятельности федеральных органов государственной власти, Генеральной

прокуратуры Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации

и других банков, отнесенных к федеральной собственности, а также учреждений,

организаций и предприятий, отнесенных к федеральной собственности, архивные

фонды и архивные документы, полученные в установленном порядке от общест-

венйых и религиозных объединений и организаций, юридических и физических

лиц.

Негосударственную часть Архивного фонда Российской Федерации состав¬

ляют архивные фонды и архивные документы, находящиеся в собственности

общественных объединений и организаций, а также с момента отделения церкви

от государства в собственности религиозных объединений и организаций,

действующих на территории Российской Федерации, или в частной собственности

и представляющие собой историческую, научную, социальную, экономическую,

политическую или культурную ценность.

РАЗДЕЛИ!. АРХИВЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 7 . Создание архивов

Юридическим и физическим лицам Российской Федерации гарантируется право

на создание архивов.

Не допускается создание тайных архивов из документов государственной

части Архивного фонда Российской Федерации, а также содержащих документы,

отнесенные в установленном порядке к категории особо ценных и уникальных,

либо создание тайных архивов, затрагивающих права и законные интересы

граждан.

С т а т ь я 8. Передача права собственности на архивы

Передача права собственности другим лицам на архивные фонды и архивные

документы федеральных государственных архивов и центров хранения доку¬

ментации, а также архивные фонды и архивные документы, образовавшиеся и

образующиеся в деятельности федеральных органов государственной власти,

5

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Центрального банка Россий¬

ской Федерации и других банков, отнесенных к федеральной собственности,

осуществляется по постановлению Верховного Совета Российской Федерации.

Передача права собственности другим лицам на архивные фонды и архивные

документы, находящиеся на территориях республик в составе Российской

Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов

Москвы и Санкт-Петербурга и являющиеся федеральной собственностью, за

исключением указанных в части первой настоящей статьи, осуществляется орга¬

нами представительной власти республик в составе Российской Федерации,

краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и

Санкт-Петербурга по согласованию с Государственной архивной службой России.

Передача права собственности другим лицам на архивные фонды и архивные

документы, являющиеся государственной собственностью республик в составе

Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных

округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальной собственностью,

осуществляется в соответствии с законодательными актами республик в составе

Российской Федерации и иными правовыми актами республик в составе Рос¬

сийской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов,

городов Москвы и Санкт-Петербурга.

Архивные фонды и архивные документы, относящиеся к государственной

части Архивного фонда Российской Федерации, не могут быть объектом купли-

продажи или иных сделок, кроме случаев, когда передача права собственности на

указанные фонды и документы осуществляется в соответствии с частями первой,

второй и третьей настоящей статьи, а также на основании судебного решения.

С т а т ь я 9. Защита права собственности на архивы

Право собственника архива независимо от формы собственности охраняется

законодательством Российской Федерации. Ни один архивный документ не

может быть без согласия собственника или уполномоченного им органа или лица

изъят иначе, как на основании судебного решения.

Архивы, архивные фонды и архивные документы, находящиеся в незаконном

владении, передаются законным собственникам в соответствии с законода¬

тельством Российской Федерации и международными соглашениями с участием

Российской Федерации.

РАЗДЕЛ IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 10. Государственное управление архивным делом в Российской

Федерации

Государственное управление архивным делом в Российской Федерации осу¬

ществляется Президентом Российской Федерации, Правительством Российской

Федерации, правительствами республик в составе Российской Федерации, органа¬

ми исполнительной власти краев, областей, автономной области, автономных

округов, городов и районов через образуемые ими органы управления архивным

делом.

С т а т ь я 11. Система Государственной архивной службы России

Ведение архивного дела возлагается на центральный орган исполнительной

власти Российской Федерации в области архивного дела - Государственную

архивную службу России, ее органы и учреждения.

6

В систему Государственной архивной службы России входят:

а) государственные органы управления архивным делом республик в составе

Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных окру¬

гов, городов, районов;

б) архивные учреждения: федеральные государственные архивы и центры

хранения документации, центральные государственные архивы и центры хране¬

ния документации республик в составе Российской Федерации, государственные

архивы и центры хранения документации краев, областей, автономной области,

автономных округов, городов, районов;

в) научно-исследовательские учреждения и другие организации и предприятия,

обеспечивающие ее деятельность.

С т а т ь я 12. Финансовое и материально-техническое обеспечение органов и

учреждений системы Государственной архивной службы России

Финансирование и материально-техническое обеспечение органов и учрежде¬

ний системы Государственной архивной службы России осуществляются за счет

средств республиканского бюджета Российской Федерации, республиканских

бюджетов республик в составе Российской Федерации, краевых бюджетов краев,

областных бюджетов областей, областного бюджета автономной области,

окружных бюджетов автономных округов, городских бюджетов городов и

районных бюджетов районов, а также за счет внебюджетных средств.

Органы государственной власти, государственные учреждения, организации и

предприятия обеспечивают соответствующие государственные архивы зданиями

и помещениями, отвечающими установленным требованиям сохранности доку¬

ментов Архивного фонда Российской Федерации.

Статья 13. Государственное попечение над негосударственными архивами

По просьбе собственников негосударственных архивов и архивных докумен¬

тов, отнесенных к составу Архивного фонда Российской Федерации, государство

через органы и учреждения системы Государственной архивной службы России

оказывает содействие в сохранении, комплектовании и использовании их

архивов.

Собственники негосударственных архивов и архивных Документов, отне¬

сенных к составу Архивного фонда Российской Федерации, имеют право на

передачу их по соглашению на хранение в государственные архивы, право на

создание их страховых копий, а также на их реставрацию и использование.

Статья 14. Контроль за соблюдением законодательства об Архивном

фонде Российской Федерации и архивах

Государственный контроль за соблюдением законодательства об Архивном

фонде Российской Федерации и архивах осуществляется органами представи¬

тельной власти и прокуратуры.

Ведомственный контроль за соблюдением законодательства об Архивном

фонде Российской Федерации и архивах осуществляется органами исполнитель¬

ной власти, а также органами управления архивным делом системы Государ¬

ственной архивной службы России.

Статья 15. Участие общественных и религиозных объединений и органи¬

заций в развитии архивного дела

Общественные и религиозные объединения и организации могут содейство¬

вать решению задач развития и совершенствования архивного дела, руковод¬

ствуясь настоящими Основами, законами республик в составе Российской Феде¬

7

рации, другими нормативными актами Российской Федерации, республик в

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автоном¬

ных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

РАЗДЕЛ V. ХРАНЕНИЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, УЧЕТ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

С т а т ь я 16. Обязанность собственников по обеспечению сохранности доку¬

ментов Архивного фонда Российской Федерации

Собственники документов, отнесенных к составу Архивного фонда Российской

Федерации, обязаны обеспечивать их сохранность.

На особо ценные и уникальные архивные документы создаются страховые

копии.

Порядок отнесения архивных документов к особо ценным и уникальным, а

также порядок создания и хранения их страховых копий устанавливается Госу¬

дарственной архивной службой России.

Статья 17. Хранение документов государственной части Архивного фонда

Российской Федерации

Постоянное хранение документов государственной части Архивного фонда

Российской Федерации осуществляют государственные архивы, государственные

музеи и библиотеки.

Временное хранение документов государственной части Архивного фонда

Российской Федерации осуществляют центральные органы исполнительной влас¬

ти Российской Федерации, государственные учреждения, организации и

предприятия в создаваемых ими ведомственных архивах.

Порядок постоянного и временного хранения документов государственной

части Архивного фонда Российской Федерации в государственных и ведом¬

ственных архивах и передачи указанных документов на постоянное хранение в

государственные архивы устанавливается Государственной архивной службой

России.

Статья 18. Комплектование архивов i

Государственные архивы комплектуются архивными документами, образую¬

щимися в деятельности органов государственной власти, государственных

учреждений, организаций и предприятий или приобретенными указанными

архивами, а также документами, переданными им негосударственными учрежде¬

ниями, организациями, предприятиями и гражданами.

Комплектование музеев и библиотек, а также архивов общественных, рели¬

гиозных объединений и организаций и частных архивов подлинными доку¬

ментами государственной части Архивного фонда Российской Федерации запре¬

щается.

При продаже документов негосударственной части Архивного фонда Россий¬

ской Федерации государство имеет преимущественное право на их приобретение.

Статья 19. Государственный учет документов Архивного фонда Россий¬

ской Федерации

Все документы государственной и негосударственной части Архивного фонда

Российской Федерации независимо от места их хранения подлежат государст¬

8

венному учету. Порядок государственного учета документов Архивного фонда

Российской Федерации устанавливается Государственной архивной службой

России.

Статья 20. Использование архивных документов

Документы государственной части Архивного фонда Российской Федерации и

Справочники к ним предоставляются для использования всем юридическим и

физическим лицам.

Использование архива или архивного документа, находящегося в собствен¬

ности общественных и религиозных объединений и организаций или в частной

собственности, осуществляется только с согласия собственника.

Порядок использования архивных документов в государственных архивах

определяется Государственной архивной службой России.

Порядок использования документов государственной части Архивного фонда

Российской Федерации, находящихся на временном хранении в центральных

органах исполнительной власти Российской Федерации, в государственных

учреждениях, организациях и на предприятиях, определяется ими по согласова¬

нию с соответствующими органами и учреждениями системы Государственной

архивной службы России.

Государственные архивы имеют право при выдаче пользователям для исполь¬

зования в коммерческих целях копий архивных документов и справочников к

указанным документам устанавливать условия их использования (заключать

лицензионные договоры). При этом порядок заключения лицензионных договоров

устанавливается Правительством Российской Федерации.

• Использование документов государственной части Архивного фонда Россий¬

ской Федерации, содержащих государственную или иную охраняемую законом

тайну, разрешается по истечении 30 лет со времени их создания, если иное не

установлено законодательством.

Увеличение указанного срока в отношении отдельных архивных документов

устанавливается постановлением Президиума Верховного Совета Российской

Федерации по представлению Государственной архивной службы России.

Использование документов государственной части Архивного фонда Россий¬

ской Федерации, содержащих секретные сведения, разрешается органами и

учреждениями системы Государственной архивной службы России совместно с

соответствующими центральными органами исполнительной власти Российской

Федерации, учреждениями, организациями и предприятиями до истечения 30 лет

со времени их создания, по мере утраты секретности этих сведений.

Ограничения в использовании архивных документов, содержащих сведения о

личной жизни граждан (об их здоровье, семейных и интимных отношениях, иму¬

щественном положении), а также создающие угрозу для их жизни и безопасности

жилища, устанавливаются на срок 75 лет со времени создания документов, если

иное не предусмотрено законом. Ранее этого срока доступ к таким документам

может быть разрешен самим гражданином, а после его смерти - его наслед¬

никами.

Граждане, учреждения, организации и предприятия, а также общественные и

религиозные объединения и организации имеют право получать заверенные

копии из архивных документов и выписки из архивных документов, хранящихся в

государственных архигах или архивах учреждений, организаций, предприятий,

или самостоятельно изготавливать копии этих документов и делать выписки из

них, если это не угрожает физической сохранности документов.

Пользователи архивных документов несут ответственность за их использо¬

9

вание и сохранность в установленном порядке. Пользователи архивных докумен¬

тов могут обжаловать решения органов управления архивным делом и архивных

учреждений по вопросам использования архивных документов в вышестоящий в

порядке подчиненности орган управления архивным делом, а в случае несогласия

с его решением - в судебном порядке в соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОБ АРХИВНОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АРХИВАХ

Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства об Архив¬

ном фонде Российской Федерации и архивах

Должностные лица и граждане несут уголовную, административную и иную

установленную законодательством Российской Федерации и республик в составе

Российской Федерации ответственность за нарушение законодательства об

Архивном фонде Российской Федерации и архивах.

РАЗДЕЛ VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 22. Международное сотрудничество в области архивного дела

Органы и учреждения системы Государственной архивной службы России,

общественные и религиозные объединения и организации и граждане - соб¬

ственники архивных документов принимают участие в международном сотруд¬

ничестве в области архивного дела, участвуют в международных совещаниях и

конференциях по проблемам архивов.

Статья 23. Вывоз архивных документов Архивного фонда Российской

Федерации за пределы Российской Федерации

Вывоз архивных документов государственной части, а также уникальных и

особо ценных документов негосударственной части Архивного фонда Российской

Федерации за пределы Российской Федерации запрещается, за исключением

случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.

Государственная архивная служба России вправе разрешать временный вывоз

документов государственной части, а также уникальных и особо ценных

документов негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации за

пределы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской

Федерации о вывозе и ввозе культурных ценностей.

Статья 24. Вывоз и ввоз копий архивных документов

Вывоз за пределы Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию

копий архивных документов (не на правах подлинника) и выписок из них,

включая полученные в результате купли-продажи, дарения или совершения

собственником иных гражданско-правовых сделок, могут осуществляться без

ограничений, за исключением вывоза копий архивных документов, доступ к

которым закрыт, и выписок из них.

10

Статья 25. Международные договоры

Если международным договором с участием Российской Федерации установ¬

лены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве Российской

Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах, применяются

правила международного договора.

Президент

Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН

Москва, Дом Советов России

7 июля 1993 года

№ 5341-1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О порядке введения в действие Основ законодательства

Российской Федерации об Архивном фонде

Российской Федерации и архивах

Верховный Совет Российской Федерации постановляет:

1. Ввести в действие Основы законодательства Российской Федерации об

Архивном фонде Российской Федерации и архивах со дня их опубликования.

2. Верховным Советам республик в составе Российской Федерации привести

законодательство этих республик в соответствие с указанными Основами.

3. Совету Министров - Правительству Российской Федерации:

до 1 августа 1993 года представить в Верховный Совет Российской Федерации

предложения об установлении уголовной и административной ответственности за

порчу, унйчтожение, хищение, незаконные скупку, продажу, приобретение и вы¬

воз архивных документов;

до 1 сентября 1993 года привести действующие нормативные акты об архив¬

ном деле в Российской Федерации в соответствие с указанными Основами.

4. Советам народных депутатов краев, областей, автономной области, авто¬

номных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга привести их правовые

акты в соответствие с указанными Основами.

Председатель Верховного Совета

Российской Федерации Р.И. ХАСБУЛАТОВ

Москва, Дом Советов России

7 июля 1993 года

№ 5342-1

11

ПРИНЦИПЫ ’’ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АРХИВНОМ ФОНДЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И АРХИВАХ”

7 июля 1993 г. Верховный Совет Российской Федерации цринял "Основы зако¬

нодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации

и архивах". Факт этот сам по себе является исторически значимом: впервые в

истории России принят законодательный акт, касающийся регулирования

общественных отношений в сфере архивного дела. Разумеется, в наше нелегкое

время имеются основания для известной доли скепсиса в отношении утверждения

тех или иных правовых норм в реальной жизни. Впрочем, и для оптимизма -

тоже. Во всяком случае "Основы законодательства" - реальный документ, в

какой-то степени аккумулировавший опыт архивного строительства в бывшем

СССР и в не меньшей мере обобщивший многое из того нового, что появилось в

архивном деле России в последние два года.

Выражая известный оптимизм в отношении практической реализации поло¬

жений "Основ законодательства", попытаемся прокомментировать то, что со¬

ставляет его принципы.

Примечательно прежде всего, что мы не встретим в "Основах законо¬

дательства" идеологии в привычном когда-то для всех нас смысле. "Основы

законодательства" полностью деидеологизированы, их идеология - это идеоло¬

гия общепринятых управленческих стандартов, профессиональных норм и прин¬

ципов, регулирующих одну из сфер общественной деятельности, далеко не са¬

мую престижную, но в силу известных обстоятельств оказавшуюся в последние

годы объектом повышенного общественного внимания.

"Основы законодательства" и деполитизированы в том смысле, что они не

создают каких-либо исключительных прав, льгот и преимуществ в организации,

сохранении и использовании архивов партиям, общественным движениям,

организациям, гражданам, ведомствам. Вместе с тем "Основы законодательства"

традиционно жестко регламентируют систему ведения архивов государственных

структур, т.е. имеют политический подтекст, особо выделяя функционирование

государственной архивной системы как одного из элементов российской

государственности, а значит, и государственной политики вообще. Чрезвычайно

важно, что законодатель формально лишил права постоянного хранения государ¬

ственной части Архивного фонда России центральные органы представительной

и исполнительной власти России и их учреждения, организации, предприятия,

предоставив такое право лишь государственным музеям и библиотекам. Факти¬

чески это означает ликвидацию так называемых отраслевых архивных фондов.

Деидеологизация и деполитизация "Основ законодательства" являются их

двумя фундаментальными основами, позволяющими проводить архивную ре¬

форму в России на совершенно новых для ее архивного дела принципах.

Сфера ведения "Основ законодательства" распространяется на все находя¬

щиеся на территории России архивные документы и концептирующие их архивы.

Тем самым "Основы законодательства" провозглашают принцип неотъемлемости

ценных документов, т.е. документов, подлежащих вечному сохранению в силу их

значимости для общества или для собственника, от общего историко-культурного

наследия народов России, рассматривая их в то же время и как составную часть

12

мирового историко-культурного достояния. Такие документы и архивы в "Осно¬

вах законодательства" объединены ранее существовавшим лишь в обыденном

сознании понятием "Архивный фонд Российской Федерации".

Вместе с тем "Основы законодательства" исходят из принципа разграничения

Архивного фонда России на государственную и негосударственную части. К

первой из них отнесено все то, что уже хранится в государственных архивах и

центрах документации, в том числе документы религиозных организаций, соз¬

данные до отделения церкви от государства, и национализированные документы

бывшей КПСС, а также архивные документы, которые создаются и будут

создаваться учреждениями, организациями, предприятиями, являющимися феде¬

ральной собственностью, собственностью субъектов Федерации и муниципальной

собственностью.

Принцип разграничения Архивного фонда России в зависимости от форм

собственности отвечает тем процессам общественного развития, которые ха¬

рактерны для современной России. С одной стороны, он предполагает создание

условий для сохранения, пополнения и использования архивных документов

государственных структур как безусловной и обязательной части общегосудар¬

ственной политики, возлагая решение этой задачи на специальные государ¬

ственные архивные органы и организации. С другой стороны, исходя из призна¬

ния священного права частной, общественной (в том числе различных партий),

церковной собственности, он гарантирует их носителям право по собственному

усмотрению создавать архивы, владеть и распоряжаться ими.

Тем не менее в современных российских условиях легко представить возмож¬

ные и негативные последствия этого принципа "Основ законодательства",

наложив его хотя бы на предвидимые процессы общественного развития. Ясно,

что со временем негосударственная часть Архивного фонда России будет не

просто расширяться, но и увеличиваться в объеме, самоорганизовываться,

подчиняясь собственным, ныне еще не вполне понятным закономерностям. Такая

самоорганизация пойдет и по линии создания новых типов архивов или их

объединений, и по линии особых правил организации их деятельности, в

частности, в сфере использования. Не исключено и другое. Экономическая

ситуация, традиционное представление об архивах могут оказать отрицательное

воздействие на сохранение негосударственной части Архивного фонда России, в

результате чего будущие историки окажутся лишенными целых комплексов

ценнейших документов о современной истории. К тому же они должны быть

готовы встретиться с ограничениями на доступ к ним и их использование.

Российские архивисты уже столкнулись с этими пока еще только зарождаю¬

щимися явлениями. Упомянем хотя бы о судьбе архивов акционируемых госу¬

дарственных предприятий, нередко оказывающихся бесхозными, или о попытках

вовлечь в общественный оборот богатейший архив независимой газеты "Прав¬

да". Архивисты уже забили тревогу в отношении сохранения документов акцио¬

нируемых государственных предприятий. Принято соответствующее постановле¬

ние Правительства России, которое, сколь бы оно ни было осторожным, вносит

важные элементы упорядочения в сохранность этих документальных комплек¬

сов. Очевидно, этим обстоятельством можно объяснить нередко встречающуюся

в среде архивистов жесткую позицию в отношении негосударственной части

Архивного фонда России - требование постановки ее документов на госу¬

дарственный учет и даже обязательной передачи на государственное хранение.

"Основы законодательства" на этот счет дают однозначный ответ. Га¬

рантируя создание негосударственных архивов, они провозглашают принцип

свободы распоряжения ими их законными владельцами и держателями.

Государство же в лице органов и учреждений государственной архивной службы

может, с согласия собственников таких архивов, осуществлять лишь попечи¬

13

тельство над ними. Правовая норма, зафиксировавшая попечительство органов и

учреждений Государственной архивной службы над негосударственной частью

Архивного фонда России, как представляется, удачно разрешает противоречие

между свободой владения и распоряжения архивами негосударственной части

Архивного фонда России и обеспечением хотя бы минимума профессиональных

элементов ее упорядочения. В этом смысле данная норма потребует тонкого и

деликатного методического обеспечения и финансовой поддержки.

Идея государственного попечительства над негосударственной частью Архив¬

ного фонда России объясняется прежде всего беспокойством за ее сохранность.

Однако в равной мере это может быть отнесено и к государственной части

Архивного фонда России. История архивного дела России свидетельствует,

насколько уязвимой в плане сохранения в разных обстоятельствах может

оказаться и эта часть Архивного фонда, особенно, когда она подвергается

воздействию различных политических факторов. Вспомним бессмысленный акт

уничтожения архивных материалов КГБ СССР, касавшихся А.Д. Сахарова и

А.И. Солженицына. Поэтому "Основы законодательства" утверждают принцип

ответственности собственников архивов за сохранность архивных документов.

В отношении государственной части Архивного фонда России это означает

запрет на необоснованное уничтожение, на куплю-продажу или иные сделки с

подлинниками архивных документов, а в отношении негосударственной части -

запрет на безвозвратный вывоз за границу уникальных и особо ценных докумен¬

тов, кроме специально оговоренных в законодательстве случаев ввоза и вывоза

культурных ценностей.

На фоне ажиотажного интереса и повышенного общественного внимания к

российским архивам представляют особый интерес нормы "Основ законодатель¬

ства", регламентирующие сферу использования архивных документов.

"Основы законодательства" устанавливают принцип публичности государст¬

венной части Архивного фонда России. Он предполагает запрет на организацию

тайных государственных архивов (таким был, например, в СССР так назы¬

ваемый "Особый архив"), обеспечивая тем самым свободное обращение любого

гражданина в любой государственный архив и исключая возможность создания

тайных архивов, затрагивающих права и законные интересы граждан.

"Основы законодательства" провозглашают принцип общедоступности ар¬

хивной информации, включая научно-справочный аппарат, для пользователя

независимо от его пола, возраста, образования, национальности, вероисповеда¬

ния, политических взглядов, профессии, гражданства. Разумеется, речь идет об

архивной информации открытого доступа. "Основы законодательства" в этом

смысле определенно вводят хронологические ограничения на доступ к секретной

информации и информации, затрагивающей тайну личной жизни человека.

В первом случае информация архивных документов, содержащая предмет

государственной тайны, как правило, может быть доступна только спустя 30 лет

после ее фиксации в документе (критерии и механизмы отнесения информации к

категории, содержащей государственную тайну, определены в принятом Верхов¬

ным Советом России законе "О государственной тайне"). Во втором случае

информация, затрагивающая тайну личной жизни человека - его состояние

здоровья, имущественное положение, семейные и интимные отношения и т.п., -

может быть доступна только через 75 лет с момента ее фиксации в документе.

Принцип общедоступности архивной информации является гарантией неотъем¬

лемого права человека на профессиональное и непрофессиональное познание

прошлого независимо от целей, которые он преследует при этом, разумеется, в

пределах законов гражданского общества и общечеловеческой морали и нравст¬

венности.

"Основы законодательства" утверждают принцип свободы распоряжения

14

пользователем найденной или полученной им в государственном архиве инфор¬

мацией. Исключение касается лишь случаев, когда пользователь обнаруживает

коммерческий интерес в использовании архивной информации. "Основы законода¬

тельства" разрешают государственным архивам в таких случаях выдавать ли¬

цензии, условия и порядок выдачи которых утверждается Правительством

Российской Федерации.

В "Основах законодательства" провозглашается принцип бесплатности предо¬

ставления архивной информации государственной части Архивного фонда России,

исключая исполнение архивами Особого рода запросов (тематическое выявление

документов) и отдельные услуги (прежде всего - копирование архивных доку¬

ментов), а также, как указывалось выше, в случаях коммерческого использо¬

вания архивной информации.

"Основы законодательства" фиксируют принцип личной профессиональной,

нравственной, гражданской ответственности пользователя за использование

архивной информации. Речь идет прежде всего о неукоснительном соблюдении

пользователем обязательств, данных им архиву (например, обязательства

ссылаться на место хранения архивных документов, не передавать копии

третьим лицам и т.д.) и точно воспроизводить тексты архивных документов при

их публикации или цитировании.

В "Основах законодательства" нет статей, регламентирующих профессио¬

нальные действия архивиста, этические нормы его поступков. Однако "Основы

законодательства" рассматривают архивиста не просто как хранителя старых

бумаг, но как доверенное лицо государства и личность, обязанностью которой

является соблюдение законодательных норм работы с архивными документами,

в том числе регулирование доступа к ним. Иначе говоря, "Основы законода¬

тельства" исходят из принципа профессиональной, административной и уголовной

ответственности архивиста за сохранение государственной тайны, тайны личной

жизни человека и такой же ответственности за необоснованное ограничение

доступа к архивной информации под предлогом сохранения государственной

тайны и тайны личной жизни.

Таким образом, "Основы законодательства" освобождают российского архи¬

виста от прежних догм и одновременно возлагают на него ответственность

исходить в своей профессиональной деятельности из принципа беспристрастия,

предполагающего невмешательство в планы и интересы пользователя, сколь бы

ни были противоположными политические, нравственные, идеологические, науч¬

ные взгляды архивиста и пользователя. Любой вид цензуры архивиста, кроме

оговоренных в законе, - начиная от тематики исследований и кончая ограни¬

чениями на выдачу архивных документов и справочников к ним открытой

категории - чреват научным, политическим и нравственным ущербом. Архивист

может быть лишь регистратором интересов пользователя, его профессиональ¬

ным и беспристрастным помощником.

В.П. Козлов,

зам. руководителя Государственной

архивной службы России

15

Статьи

© 1993 г.

Академик Г.Н. СЕВОСТЬЯНОВ

ПОСЛЫ ВРУЧАЮТ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ.

УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИХ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СВЕТЕ

НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

16 ноября 1933 г. - памятная дата в истории советско-американских отно¬

шений. В этот день 60 лет назад в Вашингтоне в результате переговоров пре¬

зидента Франклина Рузвельта и наркома иностранных дел СССР М.М. Литви¬

нова была достигнута договоренность о нормализации дипломатических отноше¬

ний между Советским Союзом и США. За прошедшие десятилетия во взаимо¬

отношениях двух государств были и приливы, и отливы. В годы второй мировой

войны они были союзниками по антифашистской коалиции, после ее окончания

длительное время находились в состоянии ’’холодной войны". Окончание эры

конфронтации и "холодной войны", обозначившееся в конце 80-х - начале 90-х

годов, внесло кардинальные изменения в отношения СССР и США.

Распад СССР, образование на его территории нескольких суверенных госу¬

дарств, провозглашение России преемственницей Советского Союза определило

наступление нового этапа взаимоотношений двух государств - России и США,

становление которого определяется качественно иными принципами, разумеется,

с учетом традиций и опыта прошлого.

История установления советско-американских дипломатических отношений

подробно анализировалась в работах как американских, так и отечественных

историков, в частности автором этих строк. Однако остались недостаточно осве¬

щенными, "за кадром", подробности первых встреч послов США и СССР, после

вручения ими верительных грамот, с руководителями обоих государств, опре¬

деление на этих встречах основных подходов к ряду важнейших вопросов между¬

народной жизни первой половины 30-х годов. Выявленные архивные документы

в сочетании с ранее опубликованными материалами дают возможность по-новому

осветить эту интересную страницу советско-американских отношений.

* * *

Сразу же после торжественного объявления в Вашингтоне об установлении

дипломатических отношений между СССР и США были названы послы обоих го¬

сударств.

17 ноября 1933 г. президент Рузвельт назначил послом в Москву полити¬

ческого деятеля и дипломата Уильяма Буллита.

20 ноября 1933 г. Президиум ЦИК СССР назначил первым советским пол¬

16

предом в США Александра Антоновича Трояновского, видного дипломата, в те¬

чение последних пяти лет - посла СССР в Японии.

Буллит отправился на пароходе в Европу в начале декабря. Настроение у

него было хорошее. Он получил высокое назначение. Его поздравляли. Имя и

фотографии его печатались на первых страницах газет. Буллит находился в

центре внимания публики и дипломатических кругов. Это тем более было при¬

ятно, что на протяжении последних лет о нем, казалось, забыли.

Он вспоминал, как президент Вудро Вильсон в феврале 1919 г. послал его в

Советскую Россию, охваченную гражданской войной. "Русский вопрос" был од¬

ним из важнейших на Версальской конференции. Молодому дипломату, слыв¬

шему либералом, было поручено узнать, на каких условиях большевики согласны

начать переговоры с Антантой о мире. От имени правительства США и Англии

были изложены предложения касательно перемирия. Буллит посетил Нарком-

индел, встречался с Г.В. Чичериным и М.М. Литвиновым, был принят В.И. Ле¬

ниным. Согласившись в принципе с проектом стран Антанты, Ленин внес ряд

уточнений: предложил вывести все иностранные войска из России, прекратить

оказание военной помощи генеральским "правительствам", созданным на терри¬

тории бывшей Российской империи, засчитать золото, захваченное чехословака¬

ми, в уплату российского долга.

Буллит привез советские предложения в Париж и передал их президенту

Вильсону и госсекретарю Р. Лансингу, встретился с английским премьером Ллойд

Джорджем. Он надеялся на одобрение привезенного им проекта. Но проект был

отвергнут. Ллойд Джордж откровенно заявил, что в Москву надо было отпра¬

вить более консервативного человека. Возмущенный Буллит подал в отставку и

покинул Париж. Его миссия в Советскую Россию потерпела неудачу. На многие

годы Буллит отошел от дипломатической работы. Занялся литературным тру¬

дом. Вел праздный образ жизни. Путешествовал. Никто не интересовался им.

• И лишь после прихода Франклина Рузвельта в Белый дом Буллита пригласили

работать в госдепартамент. Он был одним из членов делегации США на Между¬

народной экономической конференции в Лондоне летом 1933 г., в ходе которой в

рез>льтате личных контактов членов делегации с Литвиновым был поставлен

вопрос о возможности нормализации советско-американских отношений.

И вот наступил его звездный час. Он будет представлять в Москве интересы

своей страны, советовать самому президенту Рузвельту, как лучше поступить

при решении того или иного важного вопроса в отношении Советской России и

европейской дипломатии США. Эти мысли занимали Буллита во время путе¬

шествия из Нью-Йорка в Гамбург. Как тщеславному человеку они доставляли

ему глубокое удовлетворение. Вообще, он любил помечтать в свободные мину¬

ты. На пароходе Буллит получил возможность не только отддхнуть, но и обсто¬

ятельно обдумать наставления, которые ему дал президент перед отъездом.

Из Гамбурга Буллит поездом отправился в СССР. На государственной

границе на станции Погорелое его встретили как высокого гостя. 11 декабря

Буллит прибыл в Москву. На Белорусском вокзале американского посла ждали

пресс-секретарь Литвинова Иван Дивильковский, начальник протокола Дмитрий

Флоринский и только что назначенный послом в США Александр Трояновский.

Буллит остановился в гостинице "Националь" и был приятно удивлен, узнав, что

ему предоставили те самые комнаты, в которых он жил в уже далеком 19-м году.

Программа пребывания Буллита в Москве была предельно насыщена и тща¬

тельно продумана. Каждая минута оказалась "вставленной в расписание". Преду¬

сматривались многочисленные встречи и беседы с советскими лидерами. Никому

из иностранных дипломатов прежде не уделялось такого подчеркнутого вниманйя

и гостеприимства.

В день приезда посол США нанес официальный визит наркому иностранных

17

дел СССР. Собеседники вспомнили недавние встречи в Вашингтоне, затронули

политические вопросы. Буллит не преминул высказаться о ведущихся между

Германией и Японией переговорах, направленных против Советского Союза,

напомнил о поощрении Англией и Францией захвата Японией Маньчжурии в

1931 г., сказал о недоверии США к Англии, особенно ее министру иностранных

дел Джону Саймону, занимавшему прояпонскую позицию. Затем он сам поставил

вопрос, что нужно сделать, чтобы Япония не начала преждевременных военных

действий. Литвинов в ответ напомнил Буллиту о поручении Рузвельта: изучить

вопрос о возможности заключения пакта трех или четырех (США, СССР, Япо¬

ния и, возможно, Китай). Было бы полезно опубликовать совместную декла¬

рацию СССР и США о готовности консультироваться в случае угрозы войны.

Однако Буллит не пожелал развивать эту тему; он предпочел говорить о планах

строительства здания для посольства, о предоставлении для этого участка

земли1.

13 декабря в Кремле состоялось вручение послом верительных грамот пред¬

седателю ЦИК СССР М.И. Калинину. Буллита сопровождали первый секретарь

американского посольства в Германии Джозеф Флэк и Джордж Кеннан - третий

секретарь миссии в Латвии. С советской стороны присутствовали также

М.М; Литвинов и замнаркома Н.Н. Крестинский. Американский посол заверил

главу советского государства, что он приложит силы и знания для создания дру¬

жественных отношений между двумя великими нациями. Калинин пожелал как

можно быстрее устранить искусственные препятствия, стоявшие долгие годы на

пути установления широких и разнообразных форм сотрудничества между на¬

родами СССР и американским народом. Этому, разумеется, не должно препят¬

ствовать различие социально-политических систем обеих стран. Советское прави¬

тельство, подчеркнул Калинин, исполнено доброй воли и твердой решимости

содействовать развитию и укреплению взаимного сближения двух стран и объ¬

единению их усилий для сохранения всеобщего мира2.

После официальной церемонии между Калининым и Буллитом состоялась не¬

принужденная беседа. Посол напомнил о своем визите в молодую Советскую

Республику, о встречах с Лениным и членами советского правительства. Обменя¬

лись мнениями о смелых реформах, проводимых президентом Рузвельтом. Ка¬

линин обещал предоставить послу возможность посетить любую часть Союза

без каких-либо ограничений.

В тот же день "Известия" опубликовали статью под названием "Карьера

Вильяма Буллита". Его представили как объективного обозревателя советской

жизни, опытного дипломата. 14 декабря в той же газете появилась статья под

названием "Дружба между СССР и США есть гарантия мира".

В день вручения верительных грамот у Буллита было еще несколько офи¬

циальных встреч. В частности, состоялась беседа с членом коллегии НКИД

Б.С. Стомоняковым. Предметом обсуждения здесь явилась дальневосточная си¬

туация. Как и в беседе с Литвиновым, Буллит коснулся британской политики в

отношении Японии, заметив, что англичане в свое время не возражали против

захвата Японией Маньчжурии, "они также нисколько не возражали бы против

захвата Японией Приморья, их беспокоит только возможность японского про¬

движения в район к югу от Великой стены, где начинается сфера английских

интересов"3.

Документы внешней политики СССР (далее-ДВП СССР), т. XVI (1 января 1933 - 31 декабря

1933). М., 1970, с. 731-733.

2Там же, с. 739-740.

3Архив внешней политики Российской Федерации (далее - АВП РФ), ф. 05, оп. 13, д. 55, л. 56-

57; Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. М,, 1979, с. 293.

18

Американский посол имел беседу и с заместителем наркома иностранных дел

Л.М. Караханом, известным дипломатом, долгие годы занимавшимся политикой

СССР в отношении Китая и Японии. Внимание собеседников было сосредоточено

на Дальнем Востоке. Карахан в первую очередь интересовался тем, как в Ва¬

шингтоне оценивают ситуацию в этом регионе. Желая взять инициативу беседы

в свои руки, он прямо спросил посла, какой информацией о японских планах в

отношении Советского Союза располагают правительственные ведомства США.

Буллит был откровенен и сказал, что, по его мнению, определенная часть в

военных кругах Японии выступает за войну против СССР и, возможно, в

феврале следующего года она начнется с нападения на Советское Приморье. Но

другая влиятельная группа в правительственных сферах еще не установила

время вооруженного конфликта. Это будет зависеть от многих факторов, в том

числе положения в Маньчжоу-Го, отношений между Японией и Китаем и раз¬

вития международных отношений в целом. В общем, 70% за то, что Япония,

заметил посол, совершит нападение на советский Дальний Восток. Собеседники

единодушно при этом констатировали, что установление дипломатических отно¬

шений между Америкой й Советским Союзом должно оказать сдерживающее

влияние на японцев.

Касаясь далее политики США, Буллит отметил, что японцы предлагали Ва¬

шингтону заключить пакт о ненападении, но это предложение было отклонено,

так как Япония нарушила пакт Келлога, отказавшись вывести войска из Маньч¬

журии, с чем США решительно не согласны. Отсюда налицо серьезные и трудно

разрешимые разногласия. Проведение в жизнь идеи заключения пакта о нена¬

падении между США, СССР и Японией, обсуждавшейся Рузвельтом и Литви¬

новым в Вашингтоне, также связано с трудностями. Изучение ее привело к

негативным выводам, подчеркнул Буллит. На вопрос Карахана о положении в

Китае, "Буллит, махнув рукой, сказал, что там ничего нельзя понять, все темно,

неясно и трудно строить какие-либо расчеты на эту страну"4. Как видно, посол

не пожелал обсуждать ситуацию в Китае, и не случайно: она была действитель¬

но сложной и противоречивой.

Обстановка на Дальнем Востоке в это время складывалась неблагоприятно.

Советско-японские отношения, становясь все более напряженными, приобретали

опасный характер. До конца 1931 г. между СССР и Японией существовали нор¬

мальные добрососедские отношения. Не было конфликтов и крупных недо¬

разумений. Спорные вопросы обычно решались мирным дипломатическим путем.

Однако после вторжения японской армии в Маньчжурию и оккупации этой

части Китая положение резко изменилось. Создание Маньчжоу-Го и выход

Японии из Лиги наций еще более обострили обстановку. Грубо*нарушив

многие договорные обязательства, представители Японии и Маньчжурии стали

посягать на коммерческие интересы советского государства на КВЖД, срывать

работу самой дороги, предъявлять необоснованные претензии. Непрерывно

нарушались правила эксплуатации КВЖД, происходили постоянные нападения

на поезда, разрушения пути, убийства сотрудников дороги и насилия над ними,

захваты имущества дороги, аресты советских граждан, смещение их и назна¬

чение на их места маньчжур. Протесты советского правительства игнори¬

ровались.

Видя невозможность дальнейшей нормальной эксплуатации КВЖД, прави¬

тельство СССР 2 мая 1933 г. предложило Японии начать переговоры о выкупе

ею дороги. В Токио охотно согласились. Вскоре выяснилось, что Япония хотела

купить дорогу по минимальной стоимости, по существу, получить ее даром: она

предложила ничтожную сумму. Советская сторона не согласилась. Представи¬

4ДВП СССР, т. XVI, с. 745.

19

тели Японии стали оказывать давление, прибегать к насильственным действиям.

Переговоры в конце сентября были прерваны. Японцы усилили подготовку к

войне с целью захвата Приморского края.

3 октября в Токио состоялось совещание пяти министров по согласованию

вопросов внешней политики, обороны и финансов. Обсуждение продолжалось

несколько дней. Военный министр генерал С. Араки требовал усиления под¬

готовки страны к войне. Однако его призывы встречали сопротивление.

25 ноября в Токио было проведено совещание политических партий страны.

Большинство партий потребовали отставки кабинета Сайто. Деловые круги до¬

бивались отставки Араки и назначения на его пост генерала Хаяси, придержи¬

вавшегося либеральных взглядов. Тем не менее в утвержденном в начале

декабря японским парламентом государственном бюджете были резко увеличены

военные ассигнования. Они составили 44,4%, тогда как в прошлом году - 35,6%.

Представители армии одновременно вели активную кампанию в прессе за по¬

лучение максимальных средств на перевооружение, подготовку театра военных

действий в Маньчжурии, установление над ней полного контроля.

Советское правительство наблюдало за политической жизнью в Японии и

происходившей там борьбой по вопросам внешней политики, стремилось узнать

намерения и планы японских военных. 4 декабря в сводке разведывательного

управления штаба Красной Армии о положении на Дальнем Востоке сообщалось,

что японское командование усилило разведку состава и численности частей

Красной Армии, укрепрайонов вдоль левого берега реки Амур. Одновременно на

Западе была развернута в прессе кампания против сосредоточения советских во¬

оруженных сил на дальневосточной границе5. Десять дней спустя, 14 декабря,

разведуправление штаба Красной Армии вновь информировало высшее коман¬

дование о продолжении переброски японских войск в Маньчжурию. А 22 декабря

оно докладывало наркому обороны К.Е. Ворошилову, что, по мнению военного

атташе И.А. Ринка и полпредства СССР в Токио, в центре внимания полити¬

ческой жизни страны находится вопрос о советско-японских отношениях. Вокруг

него идут жаркие споры и обсуждения. Представители армии требуют скорей¬

шего выступления Японии против СССР. По их мнению, нельзя откладывать

решение этой проблемы, иначе будет поздно. Между тем политические и

деловые круги в Токио считают, что Япония все еще не готова к войне. К ней

нужно подготовиться. Для этого необходимо время. Одновременно раздаются

голоса, предупреждающие о силе Красной Армии, о более благоприятном

международном положении СССР, чем Японии, находящейся

во внешнеполитической изоляции. Они призывают к проявлению осторож¬

ности.

В сложившейся довольно противоречивой ситуации в стране японское прави¬

тельство, отмечалось в сводке, занимает выжидательную позицию. Министр

иностранных дел Хирота предлагает потребовать отвода советских войск с

Дальнего Востока. Деловые круги в прессе выдвигают вопросы о Северном Са¬

халине, о концессиях в Приморье. И все это происходит при интенсивной под¬

готовке японской армии к войне против СССР. "Все эти признаки в основном

говорят о том, что японское правительство не отказалось от своего прежнего

политического курса по отношению к СССР и методов разрешения спорных

вопросов путем военной угрозы”6, - делал вывод руководитель военной разведки

Ян Карлович Берзин.

Политика СССР была направлена на мирное урегулирование спорных вопро¬

сов с Японией. В то же время советское правительство принимало меры по

5Российский государственный военный архив (далее - РГВА), ф. 33987, оп. 3, д. 508, л. 229.

6Там же, л. 281.

20

укреплению?обороноспособности на Дальнем Востоке; оно заявляло о готовности

в случае необходимости защищать нерушимость государственных границ.

В 1933 г. в Красной Армии насчитывалось 885 тыс. человек. Правительство

форсированно проводило техническое перевооружение армии и флота. За

первую пятилетку промышленность поставила армии около 10 тыс. танков,

танкеток и бронемашин. С 1928 по 1933 г. мощность артиллерийских заводов

возросла более чем в шесть раз, а по малокалиберным орудиям - в 35 раз7.

В 1932 г. был создан Тихоокеанский флот, в 1933 г. - Северная военная фло¬

тилия.

Полпред в Токио К.К. Юренев писал в НКИД, что Япония, пожалуй, опоздала

с вооруженным выступлением против Советского Союза. Это признавали и мно¬

гие военные зарубежные эксперты и политические обозреватели8.

В такой тревожной обстановке 15 декабря глава правительства В.М. Моло¬

тов принял Буллита. Встреча носила в значительной степени протокольный ха¬

рактер. Тем не менее в беседе были затронуты важные вопросы. Американский

посол признал большие перемены в стране, в жизни народа. Молотов ознакомил

Буллита с планами реконструкции народного хозяйства в ближайшие годы. При

этом он признал: "В нашем промышленном строительстве мы используем в

немалой степени американский технический опыт”. И далее подчеркнул: главное

пожелание правительства - чтобы развивалось сотрудничество между двумя

государствами в деле укрепления мира. Это крайне важно и необходимо. Сле¬

довало бы определить, отметил Молотов, конкретные формы сотрудничества,

договориться о своевременном взаимном обмене информацией между прави¬

тельствами по поводу событий, которые могли бы служить препятствием сохра¬

нению мира. Посол согласился с высказанным пожеланием9.

Глава советского правительства с чувством глубокого удовлетворения отме¬

тил, что в беседах Литвинова и Рузвельта в Вашингтоне большое внимание

было уделено вопросам напряженной ситуации на Дальнем Востоке. В конце

беседы Молотов заявил: "Мы очень довольны Литвиновым и в особенности той

исключительно большой и успешной работой, которую он проделал в 1933 г.

Президент Рузвельт, со своей стороны, показал, что он весьма активен и пре¬

красно ориентируется в международной обстановке. Он сумел оценить важность

проблемы советско-американских отношений, своевременно поставить ее и раз¬

решить, тогда как до его прихода к власти этот вопрос бесплодно тянулся года¬

ми. Я убежден, что если бы нормализация советско-американских отношений

произошла хотя бы на пару лет раньше - президент Рузвельт лично не виноват,

конечно, в том, что этого не произошло, - события развивались бы по-иному и

крайне воинствующие японские круги не так бы обнаглели”10. Буллит ответил:

"Абсолютно с вами согласен”.

Посол, говоря об опасной ситуации на Дальнем Востоке и желательности за¬

мирения в этом регионе, отметил, что США готовы помочь, оказав моральную

поддержку Союзу. Разумеется, они не Намерены ввязываться в войну11, конста¬

тировал посол. Политика невмешательства тем самым была четко сформули¬

рована. На поддержку Вашингтона нельзя было рассчитывать, хотя президент

Рузвельт в беседе с Литвиновым заинтересованно говорил о совместных дейст¬

виях протцв нарушителей мира.

7Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1969, с. 111, 113.

8АВПРФ, ф. 146, оп. 17, п. 158, д. 16, л. 25; РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 632, л. 174.

9Архив Президента Российской Федерации (далее - АПРФ), оп. 66, д. 292, л. 47; ДВП СССР,

т. XVI, с. 748-751.

10ДВП СССР, т. XVI, с. 751.

1 !Там же с. 750.

21

Молотов заявил: главное - избежать войны и получить время для решения

внутренних проблем страны. Он выразил беспокойство, что война может раз¬

разиться весною следующего года, она неизбежна. Возможно, начнется в 1935 г,

отметил Буллит12.

В тот же день Буллит имел беседу с наркомом внешней торговли А.П. Розен-

гольцем. Посол интересовался возможностями роста американского экспорта в

СССР13. Вечером Литвинов дал обед в честь Буллита. На встрече присут¬

ствовали глава правительства Молотов и почти все наркомы. Состоялась двух¬

часовая беседа посла с Молотовым, Ворошиловым, Куйбышевым и другими офи¬

циальными лицами. Посол слушал, задавал вопросы, наблюдал. Ему все было

интересно и важно. Все, что он видел и слышал, побуждало к размышлениям.

16 декабря Буллит решил встретиться с некоторыми представителями дипло¬

матического корпуса, с послами и посланниками. В первую очередь это были

французский посол Шарль Альфан, старый и опытный дипломат, которого он

знал ранее, а также польский посланник Юлиуш Лукасевич. Состоялась встреча

и с Карлом Радеком - блестящим советским публицистом, знатоком Германии.

Говоря о положении на Дальнем Востоке, Радек усомнился в возможности япон¬

ского нападения на Советский Союз весною следующего года. Его мнение расхо¬

дилось со взглядами многих членов правительства, на что посол обратил

внимание14.

19 декабря Буллит встретился с руководителем управления экономической и

социальной статистики и договорился о получении посольством официальных све¬

дений о развитии народного хозяйства. На следующий день Буллит беседовал с

наркомом финансов Г.А. Гринько по поводу обмена долларов на рубли на льгот¬

ных условиях. Нарком обещал благожелательно рассмотреть этот вопрос. Это

вызвало удивление у советских руководителей, ибо такого прецедента еще не

было: существовал единый официальный курс обмена валюты, никому льгот не

предоставлялось. Вполне понятно, что возник вопрос в отношении других ино¬

странных представительств: почему американцы должны иметь преимущества

перед дипломатами других стран?

20-го Буллит был принят первым заместителем председателя государственной

комиссии по планированию народного хозяйства В.И. Межлауком и обсудил

перспективы экономических отношений между США и СССР. На вопрос Бул¬

лита, в чем нуждается Советский Союз, каков характер товаров, экспорт кото¬

рых возможен из США в СССР, последовал ответ: машинное оборудование и

станки всех типов крайне необходимы для страны. Именно они должны быть

главными статьями будущего импорта. Затем Межлаук информировал Буллита о

ходб строительства второй колеи железной дороги в Сибири. Строитель¬

ство встретилось с большими трудностями, сказал он. Надо непременно вести

железную дорогу к Ленским золотым приискам, но она еще не начата.

Транссибирская железная дорога (вторая колея) не закончена на протяжении

почти двух тысяч километров. Из этой беседы Буллиту стало очевидно, что

советское правительство весьма заинтересовано в получении из США

железнодорожных рельсов. Собственно, и Рузвельт говорил об этом с

Литвиновым, и заместитель государственного секретаря У. Филиппе затрагивал

эту тему15.

12Foreign Relations of the United States. The Diplomatic Papers. The Soviet Union 1933-1939 (далее -

FRUS. The Soviet Union). Washington, 1952, p. 56-57.

13Foreign Relations of the United States. The Diplomatic Papers. 1933. (далее - FRUS. 1933), v. Ш.

Washington, 1949, p. 834.

14FRUS. 1933, v. III, p. S35.

15Ibid., p. 836; ДВП СССР, т. XVI, с. 659, 667.

22

В тот же день Буллита принял К.Е. Ворошилов. Нарком обороны откровенно

сказал, что, по его мнению, японцы неминуемо атакуют советский Дальний Вос¬

ток, но они, безусловно, потерпят поражение.

Отметим, что обеспечение безопасности на Дальнем Востоке представляло

большие трудности. Сухопутные границы Забайкалья и Дальнего Востока пре¬

вышали 4500 км, а морские границы протянулись на 15 тыс. км. Обстановка по¬

велительно требовала от советского командования увеличения численности ар¬

мии, оснащения ее боевой техникой и строительства укрепленных районов для

прикрытия основных направлений. Нужно было в короткий срок перебросить на

восток дополнительные контингенты людей, орудия, танки, боеприпасы и

продовольствие.

27 мая 1933 г. СНК СССР принял постановление "О мероприятиях пер¬

вой очереди по усилению ОКДВА" (Особой Краснознаменной Дальневосточной

Армии). Предусматривалось безотлагательное строительство на Даль¬

нем Востоке бензохранилищ, складов, аэродромов, увеличение численности

войск.

К 1933 г. на Дальнем Востоке советским командованием были сосредоточены

крупные вооруженные силы: 13 стрелковых и две кавалерийских дивизии, 280

самолетов, 800 танков, танкеток и бронемашин, 870 орудий. Общая численность

армии и Тихоокеанского флота составила 151 652 человека, и она не уступала

японским войскам, дислоцировавшимся в Маньчжурии, Корее и южной части

Сахалина16. Более того, превосходила их по вооруженности и технике.

И тем не менее напряженное положение на Дальнем Востоке и открытые

заявления Японии о подготовке к войне побудили Совет Труда и Обороны при¬

нять 22 декабря постановление о дополнительной переброске на Дальний Восток

трех стрелковых дивизий, трех механизированных и семи авиационных бригад,

10 эскадрилий, а также артиллерийских полков. Предусматривалось перебросить

270 орудий, 930 самолетов, 960 танков и 56 тыс. человек17. К концу 1933 г. со¬

ветскому правительству удалось многое сделать в укреплении обороноспо¬

собности Дальнего Востока.

СССР стремился к сотрудничеству и взаимопониманию с США. Вечером 20

декабря Ворошилов устроил банкет в честь Буллита в своей квартире в Кремле.

Присутствовали Калинин, Сталин, Молотов, Межлаук, Пятаков, Куйбышев,

Каганович, Орджоникидзе, Литвинов, Крестинский, Карахан, Сокольников, на¬

чальник штаба РККА Егоров, полцред Трояновский. Как видим, на встрече были

представлены руководители народного хозяйства, ответственные работники нар¬

коматов иностранных дел и обороны.

Сталин провозгласил тост за Рузвельта и его смелость в вопросе признания

СССР. Преодолевая большое сопротивление, сказал он, президент проявил се¬

бя как мужественный и настойчивый политик. Буллит предложил тост за

здоровье Калинина, а Молотов - за Буллита, нового посла и старого друга

России.

В этот вечер Сталин беседовал с Буллитом, сосредоточив внимание' на по¬

ложении на Дальнем Востоке. Он поставил вопрос о возможности поставок Со¬

ветскому Союзу из США железнодорожных рельсов для завершения строитель¬

ства второй колеи транссибирской магистрали, заметив при этом, что можно

рельсы даже бывшие в употреблении. Их нужно 250 тыс. т. Такое предложение

было обусловлено тем, что советское правительство планировало прокладку вто¬

рого пути на магистральных железных дорогах - Урало-Кузбасской, Забайкаль¬

ской, Уссурийской. Говоря о возможном нападении Японии на Советский Дальний

16РГВА, ф. 4, оп. 14, д. 753, л. 28.

17Там же, д. 1309, л. 2.

23

Восток весной 1934 г., Сталин сказал: "Мы и без этих рельсов разобьем японцев,

но если они у нас будут, то сделать это будет легче"18.

Буллит обещал прозондировать вопрос о поставках рельсов в своем пра¬

вительстве, поинтересовавшись при этом, как их доставлять, с кем можно будет

вести переговоры о заключении соглашения и кто его подпишет. Сталин от¬

ветил: это возможно оформить через "Амторг", который возглавляет П.А. Бог¬

данов. Поставлять рельсы удобнее через Владивосток.

Сталин представил Буллиту начальника штаба Красной Армии А.М. Егорова

со словами: это он поведет наши доблестные войска против японцев, если они

осмелятся напасть на нас19. Егоров был выходцем из крестьянской семьи, в

молодости работал кузнецом-молотобойцем. После призыва в армию поступил в

военную школу, получил офицерское звание и служил в царской армии в чине

подполковника. В гражданскую войну командовал частями Красной Армии. В

1931 г. был назначен начальником штаба РККА.

Выразив уважение и восхищение провозглашенной президентом Рузвельтом

программой выхода из кризиса и признав его популярность в нашей стране,

Сталин спросил Буллита, какие у него как посла просьбы. Буллит не заду¬

мываясь ответил: построить здание посольства на Воробьевых горах. Неожидан¬

но последовал ответ: "Вы будете иметь это здание"20. Посол был беспредельно

рад. То была его заветная мечта, и вдруг так легко и быстро она начинает

претворяться в жизнь, ведь сам Сталин пообещал. Но последующие события

показали: то были просто слова, равно как и фраза Сталина, что посол в любое

время дня и ночи может обратиться к нему и встретиться с ним, достаточно

только уведомить. За те годы, что Буллит был послом в Москве, Сталин ни разу

его не принял. Все попытки Буллита увидеться с ним оказывались тщетными. Да

и Молотов, ссылаясь на занятость, принимал его редко, причем сугубо офи¬

циально, строго придерживаясь протокола. Все это вызывало недоумение и разо¬

чарование у посла.

Беседа Сталина с Буллитом 20 декабря имела большое позитивное значение.

То была сенсация для дипломатического корпуса: Сталин не любил принимать

послов и делал это в исключительных случаях. Буллит же сразу вступил в

контакт с ним. Это произвело впечатление и в Вашингтоне.

Советское правительство действительно было готово сотрудничать с США,

заинтересовано в налаживании экономических и торговых, но главное - полити¬

ческих связей. И это убедительно и наглядно показала встреча посла с Литви¬

новым ^1 декабря. В этот день глава внешнеполитического ведомства СССР

имел длительную беседу с Буллитом. Литвинов был в хорошем настроении.

Политбюро ЦК ВКП(б) только что одобрило обширную внешнеполитическую

программу, разработанную НКИД, - о создании системы коллективной безопас¬

ности, обеспечении мира и предотвращении войны. Одним из активных инициа¬

торов этой идеи был Литвинов. В основу программы был положен принцип не¬

делимости мира, который можно успешно защищать объединенными усилиями

миролюбивых государств.

В беседе с послом Литвинрв затронул широкий круг вопросов международного

положения и внешней политики советского государства.

Международная обстановка была сложной и противоречивой. Мир переходил

от эры пацифизма к гонке вооружений. Проявлялась повышенная активность

дипломатии отдельных государств, стремившихся к перегруппировке сил и

оформлению новых комбинаций. Пацифизм побежденных в первой мировой

18FRUS. 1933, V. III, р. 837.

19Ibidem.

20FRUS. The Soviet Union, p. 56.

24

войне государств уходил в прошлое. Их представители дерзко заявляли о

реванше, о намерении создать вооруженные силы, становились на путь пере¬

смотра ранее заключенных договоров, открыто говорили о подготовке к войне.

Страны-победите’льницы были против ревизии Версальско-вашингтонской систе¬

мы договоров и соглашений. Но, ратуя за сохранение послевоенного порядка,

вели себя нерешительно и боязливо. Их лидеры широковещательно говорили о

мире, разоружении и пацифизме, Особенно на международных встречах и конфе¬

ренциях, где принималось немало резолюций по этим вопросам. А межгосударст¬

венные противоречия и разногласия в это время расширялись и углублялись,

становились все более ощутимыми. Об этом свидетельствовали многие факты.

В начале декабря Литвинов, возвращаясь из США после переговоров с Руз¬

вельтом о нормализации отношений, посетил Италию. В Риме встретился с Мус¬

солини. Они обсудили ситуацию в Европе. Дуче заявил: ’’Без Советского Союза

и США Лига наций не имеет никакого смысла"21. Литвинов обратил его внима¬

ние на воинственность Японии, намерения Гитлера продвигаться на восток. 4 де¬

кабря Муссолини в беседе с советским полпредом В.П. Потемкиным сказал, что

Италия, возможно, выйдет из Лиги наций, политика Германии враждебна СССР

и Италии, так как она собирается свою экспансию развивать на северо-восток и

юго-восток. И далее он многозначительно заметил: СССР "может грозить война