Text

ISSN 0130-3864

НОВАЯ

НОВЕЙШАЯ

ИСТОРИЯ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ истории

НОВАЯ

НОВКШ11ЛЯ

ИСТОРИЯ

6

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

1991

ЖУРНАЛ ОСНОВАН

В МАЕ 1957 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

Могилъницкий Б.Г. Историческое познание и историческая теория 3

Гинцберг Л.И. Московские процессы 1936-1938 гг.: позиция деятелей

международного коммунистического движения 10

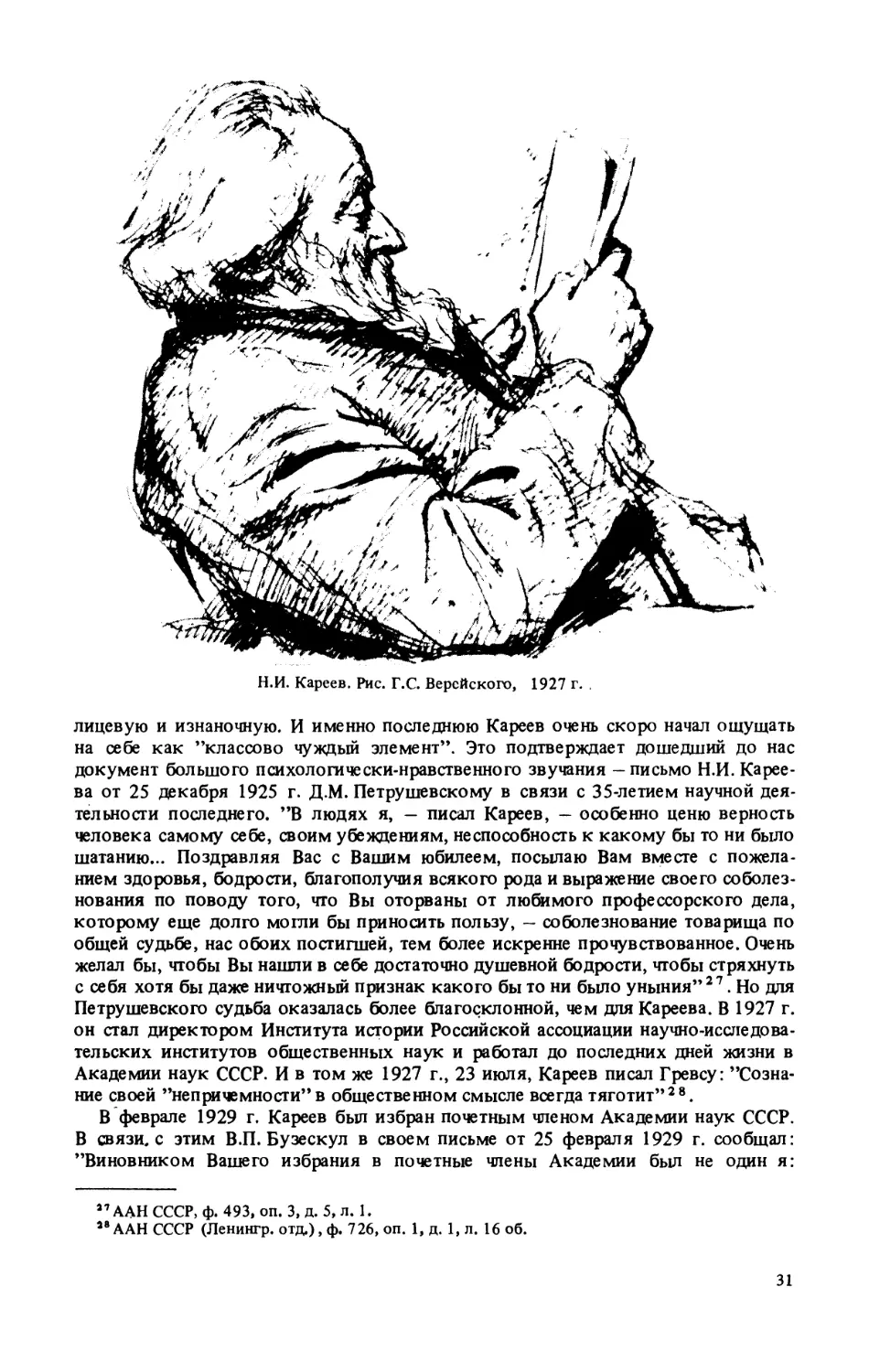

Дунаевский В.А. ’’Прожитое и пережитое”: о жизни и творчестве академика

Н.И. Кареева 24

Фонер Э. (США). Рабство, гражданская война и реконструкция: новейшая

историография 35

ВОСПОМИНАНИЯ

Главный маршал артиллерии Воронов Н.Н. На службе военной 52

ПУБЛИКАЦИИ

23 августа 1944 г. в Румынии 86

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ

Член-корр. АН СССР Писарев Ю.А. Шесть десятилетий на троне: черногор¬

ский монарх Николай Петрович-Негош 113

Белоусов Л.С. Бенито Муссолини: политический портрет (окончание) .... 133

Туполев Б.М. Династия Гогенцоллернов 143

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ КНИГИ

Чакыров К. Из записок помощника Тодора Живкова 180

Дёниц К. Двадцать дней на посту главы государства 198

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Наринскнй М.М. Режим Виши в советских источниках и историографии 223

в ’’НАУКА” • МОСКВА

1

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Попова Е.И. Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. Вып. 1-2. М., 1989 231

Яхимович З.П. Движение Сопротивления в Западной Европе. М., 1990 235

Золотухин В.П. А.С. Маны к ин. ’’Эра демократов”: партийная перегруппировка в

США 1933-1952. М., 1990 237

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Ранчинский В.П. (Брянск). Некоторые проблемы ПР*ШММ№ современной истории 240

Блуменау С.Ф. (Брянск). О преподавании новой Европы и Америки 241

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, НАХОДКИ

Кузнецова Г.А. Александр 1 и Наполеон в Тильзите 243

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Научные сессии и конференции

Ерин М.Е. (Ярославль). Проблемы истории СССР и Германии в 20-30-е годы 249

Земцов В.Н., Кузьмин В.А. (Свердловск). Начало Великой Отечественной войны и

новое политическое мышление 250

Научная жизнь в вузах страны

Давлетов А.Р. (Запорожье). О научной работе кафедры всеобщей истории Запорож¬

ского госуниверситета • • • • 251

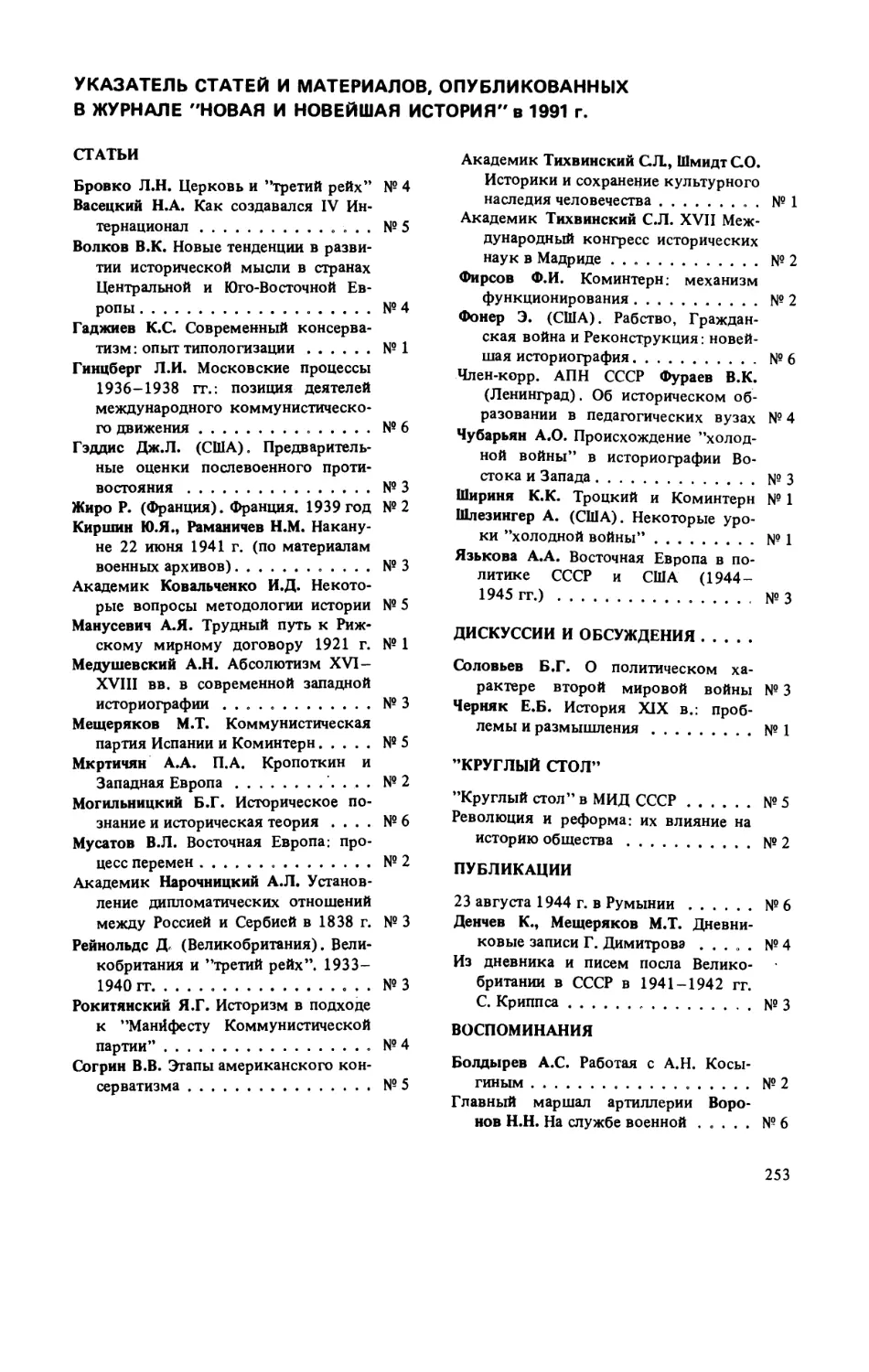

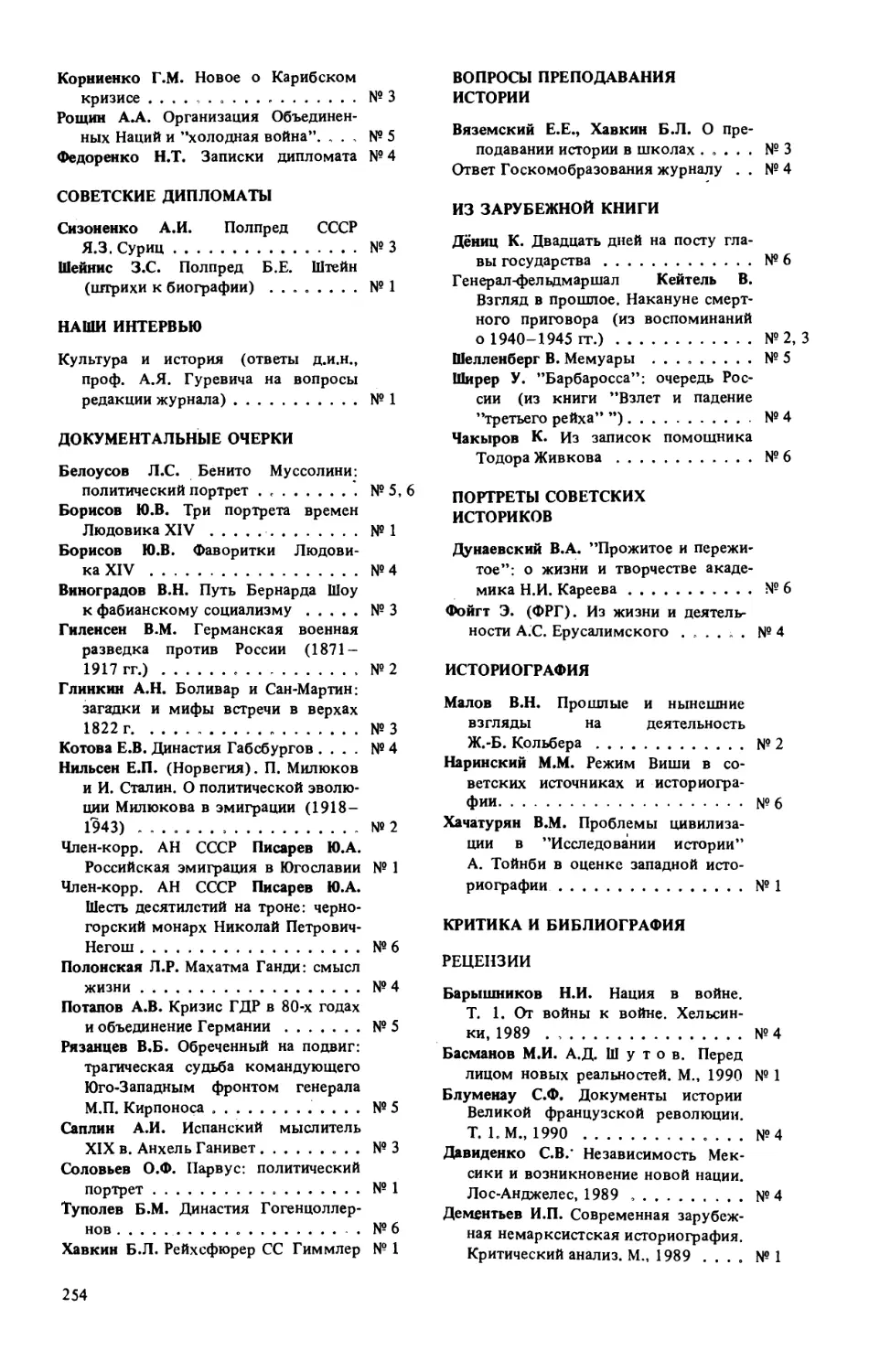

Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале ’’Новая и новейшая исто¬

рия” в 1991 г 253

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Г.Н. СЕВОСТЬЯНОВ (главный редактор)

А.В. АДО, В.А. ВИНОГРАДОВ, В.Д. ВОЗНЕСЕНСКИЙ (ответственный секретарь),

Т.М. ИСЛАМОВ, Н.П. КАЛМЫКОВ, Ф.Н. КОВАЛЕВ, И.И. ОРЛИК, Ю.А. ПИСАРЕВ,

В.С.РЫКИН, Н.И. СМОЛЕНСКИЙ, В.В.СОГРИН, Е.И. ТРЯПИЦЫН (зам. главного редактора),

Л.Я. ЧЕРКАССКИЙ, Е.Б. ЧЕРНЯК, А.О. ЧУБАРЬЯН, Е.Ф. ЯЗЬКОВ

Адрес редакции: Москва, 121002, Арбат, д. 33/12, тел. 241-16-84

© Отделение истории АН СССР, 1991 г.

© Институт всеобщей истории АН СССР, 1991 г.

© Издательство ’’Наука”, 1991 Г.

2

Статьи

© 1991 г.

Б.Г. МОГИЛ ЬНИЦКИЙ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

В современной советской исторической науке растет осознание настоятельной

необходимости радикального теоретико-методологического перевооружения.

Становится все очевиднее сомнительность широко укоренившегося убеждения,

что марксистская теория исторического процесса составляет достаточный теоре¬

тический фундамент для конкретных исторических исследований. Не потому,

конечно, что марксизм безнадежно устарел, как утверждают его нынешние

опровергатели, перепевая буржуазную критику, от которой, впрочем, давно от¬

казались ее наиболее серьезные представители, начиная с Макса Вебера. Другое

дело, что необходимо окончательно освободиться от догматического подхода

к марксизму, лишь дискредитирующего его подлинное научное значение.

Применительно к области исторического познания этот подход, в частности,

выражался в убеждении, что общая социологическая теория марксизма (истори¬

ческий материализм) является теоретической основой исторической науки,

освобождающей ее от необходимости вырабатывать собственную теорию, пред¬

назначенную к осмыслению именно ее материала. Такая теория, однако, не мо¬

жет быть простым производным от социологической теории уже вследствие их

различной функциональной природы и заданности. Если последняя является

теорией социального процесса, раскрывающей общие закономерности движе¬

ния истории, то первую можно охарактеризовать как теорию исторического

действия, объясняющую конкретный ход событий, образующих определенную

историческую ситуацию, с чем, собственно, и имеет дело историк.

Разумеется, эти теории нельзя противопоставлять друг другу. Так же, как

отдельные события при всех качествах уникальности и неповторимости, прису¬

щих каждому из них, обретают свой объективный смысл и значение лишь будучи

поставленными в общую историческую связь, так и теория, претендующая на

адекватное объяснение этих событий, не может обойтись без проясняющих такую

связь ориентиров, которые вырабатывает общая социологическая теория. Вопрос

лишь в том, насколько эти ориентиры являются самодостаточными для изуче¬

ния исторической эмпирии.

На данный вопрос мировая историографическая практика дает отрицательный

ответ. Именно этим объясняется стойкое отвращение историков-конкретчиков

ко всякого рода априорным теориям, претендующим на всеобъемлющее объяс¬

нение истории. Сама профессионализация истории, превращение ее в самостоя¬

тельную научную дисциплину имели в качестве одной из своих главных задач

освобождение ее, по образному замечанию новейшего исследователя немарк¬

систской исторической мысли П. Новика, от ’’нечестивой спекулятивной фило¬

софии истории” 1 *.

1 Novick Р. That Noble Dream. The “Objectivity Question’’ in the American Historical Profession.

Cambridge, 1988, p. 600.

3

Однако такое освобождение никак не может отменить потребность нашей

науки в собственно исторической теории. Не случайно осознание этой потреб¬

ности и жалобы на ’’дефицит теории” давно уже стали общим местом в запад¬

ной историко-теоретической мысли. В условиях прогрессирующей фрагментари-

зации исторического познания, сопровождающейся утратой историками веры

в способность их дисциплины достичь широкого взгляда на прошлое, провозгла

шается настоятельная необходимость создания ’’собственно синтетической тео¬

рии истории”, которая бы ’’сбалансировала разросшуюся специализацию и широ¬

кий аналитический подход” 2. Едва ли будет преувеличением сказать, что уси¬

лия создать такую синтетическую (и синтезирующую) теорию составляют основ¬

ное содержание интенсивных поисков, характеризующих современное состояние

западной историко-теоретической мысли.

По существу, перед аналогичной задачей стоит и советская историческая

наука. Хотя следует признать, что размах и уровень разработки в ней теоретико¬

методологических вопросов явно не соответствуют их действительному значению.

Между тем существенная разносторонняя модернизация теоретико-методологи¬

ческого аппарата советской историографии является важнейшей предпосылкой

коренного повышения ее научной и социальной эффективности. Справедливое

всегда, это положение приобретает особое значение сегодня, когда в историчес¬

кую науку хлынул целый поток ранее замалчивавшихся или искажавшихся

знаний. Связанное с этим переосмысление больших разделов отечественной и

всемирной истории необходимо предполагает в качестве своей предпосылки

обретение исторической наукой нового теоретического уровня, позволяющего

раскрывать мир исторических событий в их конкретной взаимосвязи и взаимо¬

обусловленности.

Вот почему представляется весьма своевременным прозвучавший со страниц

журнала ’’Новая и новейшая история” призыв к интенсификации изучения теоре¬

тико-методологических проблем исторической науки3. Нельзя не согласиться

с Н.И. Смоленским, связывающим с таким изучением дальнейший прогресс исто¬

рической науки, как и с формулируемым им перечнем вопросов, настоятельно

нуждающихся в тщательном исследовании, хотя, разумеется, этот перечень и не

является исчерпывающим.

Вместе с тем полагаю, что это исследование будет особенно плодотворным в

том случае, если мы сумеем найти стержень, объединяющий изучение отдельных

теоретико-методологических проблем в нечто цельное. Таким стержнем может

стать обоснование целостной исторической теории как теории ’’среднего уровня”,

имеющей дело непосредственно с деятельностью человека в истории.

В советской литературе уже имеется аналогичная постановка вопроса. Весьма

категорично мысль о том, что ’’историческая наука должна обладать своим собст¬

венным уровнем теории”, выражает M.A.JSapr4. ’’Если нет сомнений в том, -

развивает он эту мысль в специальном исследовании, - что история как наука

включает специфический для нее уровень теоретического знания, то из этого

следует, что нет для нее в настоящее время задачи более актуальной, чем необ¬

ходимость, опираясь на марксистскую философию, разработать соответствую¬

щую этому уровню систему категориального знания, находящуюся на ’’полпути”

3 Curtin Ph. Dept, Span and Relevance. - The American Historical Review, 1934, v. 89, № 1,

p. 2. Ср. констатируемые В. Моммзеном жалобы, что в ФРГ отсутствуют современные синтети¬

ческие исследования среднего уровня, не говоря уже о больших ’’универсально-исторических

трудах”. - Mommsen W.J. GegenwUrtige Tendenzen in der Geschichtsschreibung der Bundesrepublik

Deutschland. - Historjsmus und moderno Geschichtswissenschaft. Stuttgart-Wiesbaden, 1977, S. 110.

3См. Смоленский Н.И О состоянии изучения теоретических проблем исторической науки. -

Новая и новейшая история, 1990» № 4.

*БаргМ.А, О двух уровнях исторического познания. - Вопросы философии, 1984, № 8.

4

между общими законами и категориями исторического материализма, с одной

стороны, и исследовательской методикой историка - с другой” s.

Книга М.А. Барга может рассматриваться как первый значительный опыт специ¬

ального изучения системы категориального знания, ориентированного именно на

изучение истории. Отметим, в частности, обстоятельный анализ категорий истори¬

ческого времени и исторического факта, принципа системности в историческом

исследовании, а также освещение под этим углом зрения некоторых фундамен¬

тальных теоретических проблем истории средних веков и раннего нового времени.

Вызывают, однако, сомнение некоторые исходные посылки М.А. Барга. Он

рассматривает категории исторической науки как безусловно производные от

категорий марксистской философии, призванные дать необходимую теоретичес¬

кую и логическую конкретизацию общих положений материалистического понима¬

ния истории. При этом подчеркивается, что ”у марксистской социологии и исто¬

риографии один и тот же объект изучения — глобальная история человечества”.

Различаются же они лишь ’’уровнем сущности”, на котором она изучается 6.

Думается все же, что в действительности дело обстоит не совсем так. Прежде

всего, трудно согласиться, что объектом изучения исторической науки является

глобальная история человечества, пусть и на уровне внутриформационного региона

или его отдельной стадии. Историков интересуют конкретные события или про¬

цессы, и даже обращаясь, подобно Шлоссеру или современным большим коллек¬

тивам, к изучению всемирной истории, они восходят к общему от конкретного,

индивидуального, частного. Какими бы сюжетами ни занимался историк, какие бы

цели он перед собой ни ставил, непосредственным предметом его исследования

всегда является конкретная историческая действительность. В зависимости от

своих теоретических взглядов разные историки могут далеко расходиться между

собою в определении исследовательской задачи - от простого описания того или

иного конкретного события до выявления определенных закономерностей, объяс¬

няющих ход событий в известных пространственно-временных рамках. Но во всех

случаях в центре их внимания находится человек, в процессе деятельности кото¬

рого вершится сама история.

Это означает, что теория, претендующая на осмысление конкретного движения

истории, воплощенного в определенных исторических ситуациях, совокупность

которых и образует органическую ткань исторического процесса, должна концеп¬

туализироваться вокруг деятельности человека. Уже поэтому историческая теория

не может быть простым проявлением социологической теории, а ее категории -

производными от социологических. Задача, следовательно, заключается не в том,

чтобы ’’выводить” категории исторической науки из марксистской (или любой

другой) философии, а в том, чтобы, используя, конечно, философские (социо¬

логические) ориентиры, разрабатывать собственный категориальный аппарат

исторической науки.

Сам принцип формирования этого аппарата определяется природой историчес¬

кой теории как теории исторического действия. Соответственно этому категории

исторической науки призваны в своей совокупности помочь историку понять,

как совершается это действие, каковы его движущие силы и присущие ему

закономерности в их пространственно-временной определенности.

Отсюда проистекает значение исторической альтернативности как ключевой

в системе категорий исторической науки. Ибо, обосновывая альтернативный

характер исторического процесса, проясняя природу и границы альтернативности

в истории, она, собственно, и может дать ответ на вопрос, как движется история

и почему она движется именно так. Принципиальное значение этой категории

заключается в том, что она предупреждает всякую догматизацию истории, с каких

* Барг МЛ. Категории и методы исторической науки. М., 1984, с. 24.

6 Там же, с. 24-25.

5

бы позиций она ни совершалась. Признание альтернативности в истории исключает

упрощенно-детерминистский подход к ней, будь это представление об историчес¬

ком процессе как реализации божественного плана или неуклонном прогрессе

производительных сил, определяющем все другие стороны жизни общества.

Однако отрицание жестких однолинейных детерминистских схем ни в коей

мере не означает уступки субъективистско-волюнтаристским взглядам на развитие

человеческого общества. Альтернативность в истории не является абсолютной, она

имеет свои объективные рамки, образуемые совокупностью конкретно-истори¬

ческих обстоятельств, в которых протекает деятельность человека. Поэтому в

марксистской исторической теории категория исторической альтернативности

должна выступать в органической связи и диалектическом взаимодействии с кате¬

гориями, отражающими объективную сторону исторического процесса (историчес¬

кая необходимость, причинность в истории и т.п.) .

При этом важно подчеркнуть, что названные категории не являются простыми

”производными” от соответствующих социологических категорий, взятыми исто¬

рической наукой ’’напрокат” у философии, а обладают значительной спецификой,

позволяющей характеризовать их как самостоятельные, отражающие именно ту

реальность, с которой имеет дело историк. Эта специфика выражается, в частности,

в том, что категории исторической науки представляют собою органический сплав

объективного и субъективного начал. Отражая объективные связи реального мира,

они вместе с тем формулируют и условия его преобразования, связанные с дейст¬

вием в истории субъективного фактора. Именно в процессе этого действия тво¬

рится история, складывается та бесконечная цепь событий, которые и ’’состав¬

ляют человеческую деятельность во всех ее сферах, начиная с производства мате¬

риальных благ и кончая наиболее абстрактными сферами интеллектуального твор¬

чества”, и вне которой не может быть никакой истории вообще 7.

Будучи ориентированными на изучение этого мира событий как сферы чело¬

веческой деятельности, категории исторической науки по природе своей носят

субъективно-объективный характер с выраженным акцентом на первой части этой

формулы8. Отсюда следует, что историческая теория как теория исторического

действия, объясняющая формирование и функционирование конкретных истори¬

ческих закономерностей, будет научно' эффективной лишь тогда, когда в фокусе

ее окажется человек, творящий историю. Так переосмысливается знаменитая

максима Протагора о человеке как мере всех вещей, вне многообразной дея¬

тельности которого ничего в истории не происходит.

Но в этом своем качестве и сам человек — существо многомерное, несводи¬

мое к какой-либо одной ипостаси, пусть и такой действительно важной, какой

является ”хомо экономикус”. Следовательно, историческая теория, стремящаяся

охватить все факторы, так или иначе влияющие на историческую действитель¬

ность человека, в своей основе плюралистична. В этом смысле ей присущ ме¬

тодологический плюрализм, отличающий ее от теории социологической.

Разумеется, он не равнозначен методологическому эклектизму — уже потому,

что предполагает диалектическую взаимосвязь факторов исторического действия

и их определенную субординацию. В противоположность эклектическому под¬

ходу он исходит в анализе тех или иных исторических явлений из принципа систем¬

ности. Но как раз такой системный подход, требующий целостного рассмотрения

изучаемого явления, предостерегает от упрощенного монизма в интерпретации

истории. Поскольку всякое историческое событие является совокупным резуль¬

татом действия многих факторов как объективного, так и субъективного порядка,

7 См. Данилов А.И. Историческое событие и историческая наука. - Средние века. Выл. 43.

М., 1980, с. Г.

8Обоснование этого см.: Могилъницкий Б.Г. Введение в методологию истории. М., 1989,

с. 32-36.

6

историческая теория, претендующая на его ооъяснение, неооходимо должна ориен¬

тироваться на выяснение действия этих факторов в их взаимосвязи и взаимообу¬

словленности.

При этом в различных конкретно-исторических условиях на первое место по

своей значимости может выдвигаться то один, то другой фактор. Поэтому в

отличие от социологической теории, формулирующей общие тенденции социаль¬

ного развития и указывающей в этой связи на производство и воспроизводство

действительной жизни как на момент, в конечном счете определяющий истори¬

ческий процесс9, историческая теория, объясняющая механизм конкретного

исторического действия, должна учитывать множество факторов, определяю¬

щих это действие, без априорно принятой их иерархии.

Такая иерархия в каждом случае обусловливается конкретным соотношением

сил, формирующих данную историческую ситуацию, и роль исторической теории

в том и состоит, чтобы выяснить, во-первых, круг факторов исторического дей¬

ствия, во-вторых, природу их взаимодействия и, наконец, предоставить в распоря¬

жение историка категориальный аппарат, способный помочь ему адекватно изобра¬

зить движение истории как продукт деятельности человека в связи с объектив¬

ными условиями, в которых она развертывается.

Но в какой мере такое изображение может претендовать на значение ’’объектив¬

но-истинного”? Вопреки прямому предостережению Ф. Энгельса, подчеркивав¬

шего относительный характер всякого познания, в особенности исторического 10,

в советской науке ответ на этот вопрос часто давался упрощенно однозначный.

Более того, многие годы она претендовала на монопольное обладание истиной.

Сегодня очевидно, насколько эти претензии были далеки от действительности.

Речь идет не только о многочисленных ’’белых пятнах” и прямых искажениях

исторического прошлого. Дело в самой природе отношений между наукой и обще¬

ством, исключающей возможность существования социально независимого зна¬

ния, и более широко — в характере субъектно-объектных отношений в процессе

познания, неизбежно сказывающихся на его результатах. Осознание этого не толь¬

ко должно избавить нас от застарелого предрассудка, будто существует одна-

единственная истина, счастливыми обладателями которой мы являемся по праву

своего марксистского первородства, но и побудить к пересмотру самой проблемы

объективности исторического познания.

К этому пересмотру побуждает весь опыт истории. Герой известного романа

Умберто Эко восклицает: дьявол — ’’это истина, никогда не подвергающаяся сомне¬

нию” 11. Справедливость этого положения подтверждает история тоталитарных

режимов, все действия которых освящались идеологическими постулатами,

утверждавшими непреложные истины во всех сферах жизни общества, конечно,

и в его истории. Какое же здесь могло быть сомнение! Но где нет сомнения, нет

и подлинного знания. В частности, сомнения в автономности научного познания

вообще, исторического в особенности, его независимости от многообразных иска¬

жающих влияний окружающего исследователя внешнего мира.

Даже история естествознания убедительно свидетельствует об относительности

всякой научной истины, ее обусловленности обстоятельствами времени своего

появления. В еще большей степени это справедливо в отношении общественных

наук. Ведь они занимаются самопознанием общества, которое никак не может

быть незаинтересованным, а следовательно, беспристрастным, не зависящим от

многочисленных разнонаправленных импульсов, испытываемых ученым в про¬

цессе познания и, соответственно, отражающихся на его работах. Трудно что-либо

’См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 394.

10 См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 87-91.

11 Эко У. Имя розы. М., 1989, с. 408.

7

возразить классику американского релятивизма Ч. Бирду, когда он проклами¬

ровал, что ’’никакой историк не может описывать прошлое, как оно действи¬

тельно было... работа всякого историка — т.е. его отбор фактов, то, что он под¬

черкивает и опускает, их организация, его метод подачи материала - имеет отно¬

шение к его собственной личности и эпохе и обстоятельствам, в которых он

живет”12. Но это означает неустранимость субъективного момента из процесса

познания, а следовательно, и релятивизацию его результатов.

С другой стороны, многомерность человека обусловливает и многомерность

истины о нем, возможной, однако, лишь в идеале. В реальной же действитель¬

ности истина, как правило, является одномерной, отражающей преимущественно

какую-либо одну сторону человеческой деятельности, поэтому неполной, одно¬

сторонней, ограниченной, несущей, наконец, неизгладимую печать своего времени.

То, что еще вчера представлялось ’’объективно-истинным”, сегодня воспринима¬

ется как ложное. Напротив, то, что когда-то казалось ложным, сегодня претендует

на ранг непререкаемой истины. Такими превращениями полна вся история науки,

в особенности же они характеризуют ее переломные периоды.

История науки содержит и другой поучительный урок. Подобно тому, как

не может быть монопольного права на обладание истиной, не может быть и един¬

ственно верного пути к ней. Различные методологические подходы высвечивают

разные грани изучаемого явления, содействуя таким образом его более адекват¬

ному постижению. Борьба же за ’’чистоту” методологии нередко оборачивается

схематизацией истории, искажением ее действительного содержания.

Все это требует гораздо более основательной разработки проблемы объектив¬

ности исторического познания, чем та, что имеет место в нашей литературе, в том

числе и в работах автора этих строк. На смену простому декларированию объек¬

тивности марксистской исторической науки должно прийти тщательное исследо¬

вание предпосылок, возможностей и пределов адекватного отражения истори¬

ческой действительности. Усвоение определенной дозы релятивизма будет спо¬

собствовать выработке более трезвого взгляда на проблему исторической объек¬

тивности. Не отвергая принципиальную возможность получения объективно¬

истинного знания о прошлом как главной цели исторической науки, необходимо

сосредоточить усилия на выяснении действительной природы знаний, которыми

оперирует историк.

Здесь мы возвращаемся к исторической теории. Именно она формирует и

обосновывает тот методологический инструментарий, с помощью которого иссле¬

дователь добывает и верифицирует истину, обретающую форму научного истори¬

ческого факта. Но, как справедливо подчеркивает Н.И. Смоленский, ’’наиболее

адекватно исторические факты оцениваются в структуре представлений на уровне

теории” 13. А следовательно, убедительность такой оценки, основательность ее

претензий на общезначимость напрямую зависит от степени разработки этой тео¬

рии, научной эффективности охватываемых ею основных понятий, с которыми

работает историк.

И, наконец, последнее. Уровень исторической теории значительно менее

идеологизирован, чем уровень теории социологической, что создает благоприят¬

ную почву для продуктивного сотрудничества с историками-немарксистами,

решающими, в сущности, ту же задачу. Конечно, сегодня едва ли возможна тео¬

рия, в равной мере приемлемая для всех историков независимо от,их мировоззрен¬

ческих позиций. Однако это не исключает возможности конструктивного диало¬

га — взаимовлияния на уровне исторической теории между исследователями,

исповедующими различные идейные убелодения. Отметим, в частности, возмож¬

ности, которые представляют для научного осмысления исторической действитель¬

12The Philosophy of History in our Time. Ed. H. Meyerhoff. New York, 1959, p. 139.

13 Смоленский Н.И, Указ, соч., с. 205.

8

ности взгляды Макса Вебера 14, равно как и новейшие достижения целого ряда

интенсивно развивающихся на Западе исторических дисциплин, подобно историчес¬

кой антропологии, истории ментальностей, психоистории и других, обогащающих

наше понимание исторической деятельности человека, а тем самым способствую¬

щих более глубокому постижению прошлого на уровне исторической теории.

С другой стороны, хорошо известен стойкий интерес к марксистским конструк¬

циям западных теоретизирующих историков. Оставаясь на принципиально плюра¬

листических позициях, они вместе с тем усматривают в материалистическом пони¬

мании истории один из важнейших теоретических источников осмысления исто¬

рической эмпирии, ибо, резюмирует Б. Бейлин, ’’марксистское вйдение является

мощной силой в нашем понимании прошлого, каким бы ни был наш собствен¬

ный подход к истории”15. Так открывается широкое поле для творческого

взаимодействия марксистской и немарксистской историко-теоретической мысли

в решении одной из актуальнейших проблем исторического познания - обоснова¬

ния самостоятельной исторической теории.

14См.: Тополъский Е. Методология истории и исторический материализм. - Вопросы исто¬

рии, 1990, № 5, с. 14. На ”параллели с марксистской методологией” в веберовских построе¬

ниях на уровне исторической теории указывает и В. Моммзен. - Моммзен В. Макс Вебер

и историческая наука. - Новая и новейшая история, 1990, № 4, с. 61.

**Bailyn В. The Challenge of Modern Historiography. - The American Historical Review, 1982,

v. 87, № 1, p. 6. При этом речь идет не только о сфере социально-экономических отношений.

Подчеркивается ’’явный марксистский вклад” в интеллектуальную историю, состоящий

”в разработке ценностей и политического сознания различных угнетенных социальных групп”

(Henretta J.A. Social History as Lived and Written. - The American Historical Review, 1979, v. ’ 84,

№5,p. 1304).

9

(£> 1991 г. г

Л.И. ГИНЦБЕРГ

МОСКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ 1936-1938 гг.:

ПОЗИЦИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ

МЕЖДУНАРОДНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Настоящая статья была первоначально посвящена частному вопросу -причинам

неудачи Комитета по подготовке Народного фронта в Германии, созданного в

Париже в 1936 г. Перспективы его во время формирования казались весьма радуж¬

ными, ибо впервые удалось добиться того, что представители самых различных

течений антифашистского лагеря, которых разделяла многолетняя политическая

борьба, сели за стол и договорились о совместных действиях, настоятельно дикто¬

вавшихся обстановкой. Но надежды на то, что это сотрудничество будет постоян¬

но крепнуть и приведет к прочной консолидации всех противников фашизма в

Народном фронте, который проявил бы свою силу и в эмиграции, и в германском

подполье, не оправдались.

В марксистской литературе причины этой неудачи излагались очень туманно;

на первом месте, как обычно, фигурировала враждебная по отношению к Комму¬

нистической партии Германии (КПГ) политика ее партнеров по Комитету, прежде

всего социал-демократов. Что касается враждебности партнеров (если вообще

можно говорить о враждебности к КПГ всех деятелей антифашистской оппози¬

ции, входивших в состав Комитета), то это фактор постоянный; он действовал

и во время создания Комитета по подготовке Народного фронта в Германии,

что не помешало и социал-демократам (причем различных течений), и представи¬

телям буржуазных группировок, являвшихся противниками фашизма, пойти

на соглашение с КПГ. Следовательно, в течение 1936—1937 гг. должно было что-то

произойти, чтобы позиция партнеров КПГ изменилась к худшему и их готовность

к сотрудничеству с нею резко уменьшилась.

Причиной тому явились массовые репрессии в СССР, точнее - судебные процес¬

сы над Г.Е. Зиновьевым, Л.Б. Каменевым, Ю.Л. Пятаковым, Н.И. Бухариным,

А.И. Рыковым и другими, первый из которых состоялся летом 1936 г. В совет¬

ской литературе, в работах историков ГДР связи между этими шоу-процессами

и неудачей парижского Комитета не проводилось; в лучшем случае (как, напри¬

мер, в статье К.-Х. Пеха1) репрессии фигурировали в качестве повода для

обструкции со стороны партнеров КПГ по Комитету, в частности, в ходе раз¬

работки его программы. Лишь в недавней монографии Г.В. Кацмана об анти¬

фашистской борьбе КПГ в 1935 -1939 гг. говорится о репрессиях как факторе,

обусловившем неэффективность парижского Комитета 2.

Изучение поставленного вопроса привело нас к периодическим изданиям

Коммунистического Интернационала, где публиковались различные материалы

КПГ. При этом во всем объеме раскрылась реакция Коминтерна, его секций

на то, что происходило в СССР. Репрессии затронули не только видных деяте¬

лей партии большевиков и множество других людей, представлявших все слои

советского общества, но и немалое количество выходцев из других стран, вклю-

'PechK-H. KPD und antifaschistische Volksfront im franzósischem Exit - Beitrage zur

Geschichte der Arbeit erbewegung, 1981, №5.

2Кацман Г.В. Коммунистическая партия Германии в борьбе за единство антифашистских

сил (1935 -1939). М., 1988, с. 97.

10

чая тысячи немцев-антифашистов, нашедших убежище в СССР. Тем не менее

зарубежные компартии не просто одобряли эти репрессии, а активно участвовали

в преследовании Л.Д. Троцкого, его действительных и мнимых единомышленни¬

ков. Коминтерн сослужил свою службу Сталину в перенесении на международ¬

ную арену предвзятой кампании, имевшей целью политически дискредитировать

Троцкого как якобы сторонника фашизма. Одновременно московские процессы

использовались для расправы с теми коммунистами, которые выступали с крити¬

кой курса своих партий. В сложившихся условиях их могли без всяких доказа¬

тельств отнести к ’’троцкистским преступникам”.

Это видно на примере КПГ. Сразу после первого процесса над Зиновьевым,

Каменевым и их ’’сообщниками” ЦК КПГ принял резолюцию о ’’троцкистско-

зиновьевских преступлениях против рабочего класса”. В этом документе,

в частности, говорилось: ”КПГ присоединяет свой голос к требованиям преиспол¬

ненного возмущения и гнева 170-миллионного народа Советского Союза о беспо¬

щадном искоренении человеческой накипи - троцкистско-зиновьевской банды

убийц. Вынесенный советским судом смертный приговор и его приведение в

исполнение - заслуженная кара за неслыханные преступления этих бандитов”.

Далее ЦК КПГ обращается к весьма неприятному для него казусу: среди под¬

судимых находились и деятели КПГ Ф. Давид и К.Б. Берман-Юрин. Давид,

согласно лживому обвинению, готовил будто бы убийство ’’самого дорогого

для нас учителя и вождя”; этот террористический акт якобы должен был быть

осуществлен по заданию самого Троцкого во время работы VII конгресса

Коминтерна летом 1935 г. ЦК КПГ признал свою ’’абсолютно недостаточную

бдительность” и обещал извлечь из этого казуса, о полной недостоверности

которого тогда же писали многие органы зарубежной печати, ’’очень серьезные

уроки”3.

Об этом же шла речь и в редакционной статье журнала ’’Коммунистический

Интернационал”, озаглавленной ’’Троцкистско-зиновьевская банда убийц перед

судом пролетариата”. Подчеркнув, что последние ’’подняли руку на самое доро¬

гое, самое заветное у миллионов тружеников - на жизнь Сталина”, статья при¬

зывала к ’’бдительности, глубокой большевистской бдительности”, которая

должна была проявляться ’’всюду и всегда”, и подчеркивала: ’’Нельзя пройти

мимо таких фактов, когда люди, подобные Ф. Давиду и М. Лурье и др., исполь¬

зуя отсутствие бдительности и в ряде случаев прямое мелкобуржуазное благо¬

душие, пробираются в партийные организации”. Это могло произойти, по мне¬

нию авторов статьи, из-за недопустимого для большевиков гнилого либерализма,

распущенности и невыполнения указаний об изучении кадров 4.

План политического разгрома Троцкого и его сторонников, разработанный

Сталиным, предусматривал не только отождествление их взглядов с идеологией

фашизма, но и обвинение в прямом сотрудничестве с ним. Этому служил про¬

цесс, состоявшийся в начале 1937 г., над Ю.Л. Пятаковым, Г.В. Сокольниковым

и рядом других видных представителей ленинской гвардии: они должны были

свидетельствовать справедливость измышлений ’’вождя народов” о связях Троц¬

кого с руководящими деятелями гитлеровской Германии с целью реставрации

капиталистического строя в СССР. Чем нелепее были обвинения (например,

о личной встрече Троцкого с Гессом!), тем более активно руководство КПГ

на правах наиболее компетентной инстанции в вопросах германского фашизма

отстаивало их, пользуясь своим авторитетом в Коминтерне5. Вспомним, что с

’Die Internationale, 1936, №6/7, S. 96-97.

4Коммунистический Интернационал, 1936, № 34, с. 18.

’В статье ’’Геринг защищает троцкистских поджигателей войны” В. Ульбрихт ставил во¬

прос: ”Не находится ли позиция контрреволюционного троцкизма по отношению к индустри¬

ализации и коллективизации в полном соответствии с речами Гитлера и с предусматривавши¬

мися уступками германским и японским капиталистам?”. - Rundschau, 1937, № 6, S. 240.

11

отчетным докладом ИККИ на VII конгрессе выступил В. Пик. В обращении к

ЦК ВКП(б), опубликованном в 1937 г., ЦК КПГ выражал ’’полную солидар¬

ность с приговором военной коллегии Верховного суда СССР троцкистской

банде преступников” и утверждал, что процесс велся при полной гласности,

причем подсудимые будто бы пользовались всеми правами защиты (мировая

общественность категорически отрицала это). ЦК КПГ заявлял: процесс ’’явится

большой помощью находящимся в тяжелейших условиях антифашистам Герма¬

нии в их борьбе против гитлеровского фашизма и преступного троцкизма”6.

Можно только удивляться даже не уподоблению фашизма троцкизму — оно

списано с обвинительного заключения и материалов, публиковавшихся в совет¬

ской прессе, - а утверждению, что немецкие антифашисты якобы видят, наряду

с кровавым фашизмом, своего главного врага в троцкизме, о котором они мало

что знали. ЦК КПГ обязывался ’’сделать все, чтобы полностью искоренить это

отребье в рабочем движении” 7.

В связи с судилищем над советскими военными деятелями в мае того же года

ЦК КПГ направил ВКП(б) и ’’лично товарищу Сталину” горячее приветствие.

Он заявил: ’’Бдительность и суровость советского правительства по отношению

к троцкистским заговорщикам должны стать для всех немецких антифашистов

примером для подражания”8. Прошел еще год, состоялся еще один процесс,

в котором волею Сталина на скамье подсудимых были противоестественно объеди¬

нены ’’правые” и ’’левые” (т.е. те, кого именовали сторонниками Троцкого). По¬

следним вновь посвящалось видное место в резолюции ЦК КПГ о политическом

положении, принятой в мае 1938 г. Здесь утверждалось, будто германский фашизм

”в лице троцкистов имеет послушных помощников, которые служат ему в качест¬

ве шпионов и провокаторов в борьбе против трудящихся масс. Троцкисты, вся¬

чески маскируясь, стремятся проникнуть в подпольные организации рабочего

класса, в организации КПГ и СДПГ, чтобы псевдорадикальными фразами ввести

рабочих в заблуждение... разложить их организации и, используя провокаторов,

выдать активные элементы пролетариата гестапо” 9.

На тех же позициях стоял и генеральный секретарь Исполкома Коминтерна

Г. Димитров. Его статья ’’Защищать подлых террористов — значит помогать

фашизму”, опубликованная в конце 1936 г„, являлась ответом на телеграмму

протеста, направленную Советскому правительству руководителями Рабочего

социалистического Интернационала и Международного объединения проф¬

союзов - У. Ситрином, Л.де Брукером и другими - в связи с процессом над

’’троцкистско-зиновьевским центром”. По мнению Димитрова, эту телеграмму

’’нельзя читать без чувства глубокого возмущения”. Автор отвергал высказан¬

ные в ней соображения об отсутствии документальных и вещественных доказа¬

тельств вины подсудимых, о недостаточности защиты. Димитров заявлял:

’’Преступные заговорщики были пойманы с поличным, с оружием в руках”.

Это явно не соответствовало действительности. Далее он утверждал: ’’Обвиняе¬

мые отказались от защиты, от вызова каких-либо свидетелей, от своих защити¬

тельных речей”. Получалось, что во всем виноваты сами подсудимые.

* О том же говорилось в сфабрикованных письмах (якобы исходивших от немецких под¬

польщиков) , в которых утверждалось, что московский процесс ’'является прямой помощью

для нас, немецких антифашистов, для немецкого Народного фронта и мощным ударом по

главному врагу - германскому фашизму”. - Rundschau, 1938, № 20, S. 639. В этих письмах

и в приведенных выше резолюциях - один и тот же словарь. Поистине вымученными пред¬

ставляются слова из статьи Ф. Далема, в то время делегата ЦК КПГ в Испании: ’’Большой

урок московского процесса - необходимость единства рабочего класса в борьбе против

фашизма”. - Rundschau, 1938, № 18, S. 572. Каждый новый судебный процесс в СССР наносил

этому единству непоправимый удар.

7 Rundschau, 1937, № 6, S. 252.

8 Rundschau, 1937, № 27, S. 983.

’Rundschau, 1938, №33, S. 1111.

12

Димитров отметал любую критику судопроизводства по делу Зиновьева,

Каменева и др. А ведь прошло только три года с тех пор, когда он сам находился

в положении обвиняемого в вымышленных преступлениях, сам вел свою защиту

и досконально изучил различные юридические тонкости, в частности вопрос о

достоверности обвинительных доказательств. Димитрову изменило чувство

реального, когда он писал в заключение: ”Мы не сомневаемся, что все организа¬

ции рабочего класса дадут заслуженный отпор антисоветским выходкам Ситри-

нов”. Столь же необоснованно звучало и заявление: ’’Давно пора положить

конец их выступлениям от имени рабочих организаций”10. Это напоминало

времена 20-х - первой половины 30-х годов, когда Коминтерн энергично добивал¬

ся ликвидации влияния социал-демократии и полагал, что близок к своей цели.

Хотя Димитров и другие вроде бы и не придавали большого значения ’’крити¬

кам” из лагеря социал-демократии, но позиция последней была для них, конечно,

небезразлична. Это видно, например, из резолюции ЦК Французской коммунис¬

тической партии (ФКП), принятой после процесса над ’’троцкистско-бухарин¬

ским центром”. Вначале высказывалась мысль, присутствовавшая во многих

аналогичных документах: ’’Когда фашисты становятся полубезумными от

ярости, когда они видят, что их агентура разоблачена и наказана, то это можно

попять”. А далее следовало: ”Но в яростный хор фашистов вплетаются и другие

голоса” и назывались Социалистический рабочий Интернационал, Амстердамский

Интернационал профсоюзов, газета Социалистической партии Франции ’’Попюлер”

и др.11 Для ФКП, входившей в Народный фронт, последнее было особенно суще¬

ственно, если учесть, что к тому времени единству Народного фронта угрожали

и иные немаловажные факторы.

Из многих откликов на московские процессы обращает на себя внимание

статья руководителя Коммунистической партии Великобритании Г. Поллита,

опубликованная в 1938 г. ”Я без колебаний, - писал Поллит, - утверждаю, что

ликвидация предателей — столь же крупная победа для социализма и мира, как

и выполнение пятилетнего плана”.'Рассуждая о пресловутых ’’признаниях” под¬

судимых, автор заявлял (теперь мы можем сказать - кощунственно) : ’’Каменев

и Зиновьев (на процессе 1936 г. - Л.Г.) сказали не все. Только благодаря скру¬

пулезной, терпеливой работе советских органов правда выходит наружу” 12.

Конечно, такие взгляды были присущи не только Поллиту. Их разделял и

П. Тольятти (в те времена - Эрколи). Его статья ’’Уроки процесса троцкистско-

зиновьевского террористического центра” была опубликована в следующем

после того, в котором напечатана рассмотренная статья Димитрова, номере журна¬

ла ’’Коммунистический Интернационал”. Выдвигавшимся за рубежом упрекам

в отсутствии у обвиняемых необходимых юридических гарантий Тольятти про¬

тивопоставлял такой афоризм: ”В мире есть лишь один суд, состав которого,

закон, который он применяет, и процедура, которой он следует, дают полную

гарантию справедливости не только формальной, но и по существу: это советский,

пролетарский суд”. Полемизируя с Ситрином и де Брукером, автор стремился

доказать, что ’’авангарду рабочего класса не только нет нужды оправдывать перед

лицом атаки социал-демократических вождей акты пролетарского правосудия

в Советском Союзе, а, наоборот, перед ними должны держать ответ реакцион¬

ные вожди социал-демократии за то, что, защищая троцкистских бандитов, они

на деле становятся на сторону фашизма”. Тольятти фактически отказался от

рассмотрения по существу поставленного международной социал-демократией

вопроса о репрессиях в СССР, расценивая его лишь как повод для ее атаки на

коммунистов. Он писал: ’’Если бы не было московского процесса, реакционные

10 Коммунистический Интернационал, 1936, № 14, с. 3-4, 6.

11 Rundschau, 1938, №13, S. 408.

iaRundschau, 1938, № 16, S. 500.

13

вожди социал-демократии искали бы и нашли бы какой-нибудь другой предлог

для развития этой кампании”.

Не касаясь некоторых утверждений, содержавшихся в этой статье, в част¬

ности о том, что О. Бауэр якобы ’’всегда готов в решительных вопросах стать

на сторону реакционного крыла социал-демократии”, в то время, как на деле

Бауэр издавна был лидером левого крыла Социалистической партии Австрии,

а в рассматриваемые годы занимал особенно прогрессивные позиции, или о том,

что Р. Фишер является ближайшей сотрудницей ренегата Ж. Дорио, примкнув¬

шего к фашистам, отметим еще следующее положение статьи Тольятти: ’’Борьба

между нами и реакционной социал-демократией по поводу московского про¬

цесса является составной частью борьбы, которую ведет авангард рабочего класса

против фашизма” 13. Получалось, что социал-демократия равнозначна фашизму.

Формула очень знакомая, сталинская, но с 1935 г. Коминтерн в общем отказал¬

ся от нее. Следует, однако, иметь в виду, что уже первый московский процесс

серьезно обострил отношения между двумя главными течениями рабочего дви¬

жения 14. В обеих цитированных статьях часто встречается оборот ’’реакционные

вожди социал-демократии”, который в течение некоторого времени уже не

употреблялся. А ведь сталинские репрессии в СССР только разворачивались,

еще предстоял 1937 год, и надежды Димитрова и Тольятти на то, что между¬

народный рабочий класс поверит вымыслам о ’’троцкистско-зиновьевской банде

убийц”, не имели под собой серьезных оснований.

По мере развития событий, расширения репрессий и соответственно умножения

протестов против них, в первую очередь со стороны социал-демократии, росла

неприязнь, а то и озлобленность против нее. В статье, посвященной 20-летию

Октябрьской революции, Димитров уже утверждал, что ’’тысячу раз прав

товарищ Сталин, когда десять лет назад писал: ’’Невозможно покончить с капита¬

лизмом, не покончив с социал-демократизмом в рабочем движении” ” 15.

Это высказывание не осталось незамеченным; оно вызвало негодующие откли¬

ки из среды социал-демократов. В 12-м номере ’’Коммунистического Интернацио¬

нала” за 1937 г. пришлось поместить две статьи (автором одной из них был

Э. Фишер, чрезвычайно активный по части ’’троцкистоедства”), целью которых

было доказать, что социал-демократизм не идентичен социал-демократии как

организации. Вывод Фишера выглядел более чем ’’оригинально”. Он гласил:

’’Для того, чтобы покончить с капитализмом и ожесточенной формой его господ¬

ства — фашизмом, необходимо покончить с социал-демократизмом в рабочем

движении” 16. Если пренебречь стилистическим различием между словами

’’социал-демократия” и ’’социал-демократизм”, то приведенная формула практи¬

чески возвращала к ультралевым установкам КПГ начала 30-х годов, проложив¬

шим путь к 30 января 1933 г,

В истории сталинских репрессий особое место занимает фев рал ьско-мартов¬

ский пленум ЦК ВКП(б) 1937 г., давший ’’теоретическое” обоснование уничто¬

жению миллионов людей. Журнал ’’Коммунистический Интернационал” (немецкое

издание) опубликовал доклад Сталина ”0 недостатках партийной работы и мерах

ликвидации троцкистских и иных двурушников” и посвятил пленуму передовую

статью. ’’Все коммунистические партии, — декларировалось здесь, - обязаны

серьезнейшим образом изучать уроки февральского пленума... Пусть уроки

последнего пленума ЦК ВКП(б) способствуют новому подъему международного

^Коммунистический Интернационал, 1936, № 15, с. 34-36.

14Вот что писал Р. Гильфердинг Ф. Штампферу уже 28 августа 1936 г.: ’’Московский про¬

цесс подействовал катастрофически и страшно скомпрометировал политику Народного фрон¬

та”. - Mit dem Gesicht nach Deutschland. Dusseldorf, 1968, S. 285.

^Коммунистический Интернационал, 1937, № 10-11, с. 21.

16 Коммунистический Интернационал, 1937, № 12, с. 40.

14

коммунистического движения”17. Такое предположение можно было сделать,

лишь полностью игнорируя реальность: нараставшие в СССР репрессии вносили

в рабочую среду, в частности и в ряды коммунистов, сильнейший разлад. О реше¬

ниях печально знаменитого пленума ЦК ВКП(б) в передовой говорилось, будто

они ’’содержат подлинный клад идей, опирающийся на ценнейший опыт

ВКП(б)”1®.

В середине 1937 г. после неправедного суда над М.Н. Тухачевским, И.Э. Яки-

ром и другими военачальниками президиум ИККИ принял пространную резолю¬

цию, в которой предусматривался ряд мер по усилению чистки последователей

Троцкого (а вернее, тех лиц, которых объявили таковыми) из входивших в

Коминтерн организаций. Секциям предлагалось как на собраниях, так и в печати

развернуть систематическую борьбу против троцкизма как агентуры фашизма,

используя для этого итоги судебных процессов над ’’троцкистско-зиновьевским”

и ’’параллельным троцкистским” антисоветскими центрами; включить в програм¬

мы партийных школ специальный курс, в котором должны были излагаться

методы борьбы против фашизма и его троцкистской агентуры. Но этим дело не

ограничилось. В резолюции подчеркивалась необходимость ’’мобилизации партий¬

ных организаций на разоблачение троцкистских элементов, которые облекают

свои разногласия с политикой партии и Коминтерна в форму различных оговорок

относительно теоретических установок партии”. Предлагалось также провести

чистку парторганизаций от ’’двурушнических троцкистских элементов” 19.

Обращают на себя внимание знакомый лексикон, заимствованный из совет¬

ских источников, и почерпнутый оттуда же прием, когда неприятие тех или иных

тактических установок уподоблялось принципиальному несогласию с политикой

партии в целом, а такие коммунисты рассматривались как троцкистские элемен¬

ты. Усилиями Сталина и его пособников Троцкий был превращен в жупел, совер¬

шенно оторванный от реальной действительности и предназначенный для запугива¬

ния тех, кто даже по отдельным, частным вопросам имел свое мнение.

Важным полем борьбы на уничтожение, которую Сталин вел против Троц¬

кого, стала Испания периода национально-революционной войны против фашизма.

Правдивая история последней еще не написана, но ее единовременность с массо¬

выми репрессиями в СССР не прошла бесследно для развития событий в Испании.

Отрицательное влияние репрессий на исход борьбы испанского народа определя¬

лось среди прочих факторов отозванием многих военных советников и других

советских участников антифашистской войны на родину, где они затем уничто¬

жались. В самой Испании антитроцкистский психоз, на службу которому был

поставлен и карательный аппарат, требовал жертв, в том числе и в рядах интер¬

национальных бригад20. К тому же среди республиканцев возник раскол, вы¬

званный преследованием ПОУМ - организации, придерживавшейся левацких

взглядов и находившейся под влиянием некоторых идей Троцкого (или обвинен¬

ной в этом - убедительные доказательства тогда не требовались). Если бы

не кампания, развернувшаяся по указанию Сталина и в республиканской Испа¬

нии, против всего, что было связано с Троцким, то отношения правительствен¬

ных партий с ПОУМ скорей всего были бы урегулированы мирным путем и

известное выступление последней весной 1937 г. в Барселоне, вероятно, стало бы

излишним.

В течение всех этих лет печатные органы Коминтерна широко освещали мос¬

ковские процессы. Журнал ’’Рундшау” помещал полный текст протоколов каж¬

дого из них, в некоторых случаях посвящая этому целиком один-два номера

17 Kommunistische Internationale, 1937, №4, S. 9.

18 Ibid., S. 2.

18Коммунистический Интернационал, 1937, № 6, с. 100-101.

™ZurMiihlen Р, Spanien war ihre Hoffnung. Bonn, 1983, S. 150 ff.

15

или давая специальные приложения. Публиковалось также много откликов,

но только таких, в которых признания подсудимых не подвергались сомне¬

ниям. Конечно, для коммунистов разных стран убедительно звучало мнение

М. Каше на о процессе над ’’параллельным троцкистским центром”: ’’Нельзя

более говорить об этом процессе как о заранее подготовленной комедии.

Стали известны слишком серьезные вещи о людях, еще вчера занимавших

важные посты”21. Старый революционер ”не заметил”, что, кроме признаний

подсудимых, обвинение сколько-нибудь существенными объективными доказа¬

тельствами не располагало.

В отличие от Кашена анонимный автор статьи в ’’Рундшау” хорошо знал, в чем

состоит слабость обвинения на московских процессах. В ней говорилось: ’’Письмо

Троцкого Радеку (о нем шла речь на процессе над ’’параллельным троцкистским

центром”. - ЛГ.} уничтожено, отсутствует также заверенный подписями прото¬

кол беседы Троцкого с Пятаковым. Нет и письменных указаний об актах террора

и саботажа. И тем не менее мы располагаем ’’заверенным документом”, заменяю¬

щим и письмо Радеку, и протокол беседы с Пятаковым, и рекомендации относи¬

тельно актов террора и саботажа: им является книга Троцкого ’’Преданная рево¬

люция”, законченная перед первым процессом в августе 1936 г.”22 Эта версия

максимально выпукло показывает, что главной целью данного процесса, да и

остальных, было шельмование Троцкого, а обвиняемые играли при этом лишь

служебную роль. Поэтому коминтерновские издания выступали против тех,

кто, защищая ’’троцкистско-бухаринских заговорщиков”, ’’прибегает к юриди¬

ческим ухищрениям” и ’’психологическим соображениям” - ведь именно это

было самым уязвимым местом всех шоу-процессов, к тому времени уже имев¬

ших достаточно длительную историю 23.

Упоминавшемуся процессу над Тухачевским и другими журнал ’’Коммунис¬

тический Интернационал” (немецкое издание) посвятил передовую статью, в кото¬

рой утверждалось, что ’’ничтожная кучка предателей социалистического отечества

по поручению злейшего врага СССР пыталась нанести удар в спину”. В заключение

говорилось, будто ’’после очищения от презренных предателей, троцкистских и

иных агентов фашизма, Советский Союз стал еще сильнее и мощнее. Могучая

рабоче-крестьянская Красная Армия под водительством железного наркома

маршала Ворошилова готова уничтожить любого врага, который рискнул бы

напасть на страну социализма” 24.

Мы хорошо знаем истинную цену заявлениям подобного рода, но и в те годы

трезвым наблюдателям были ясны огромные масштабы урона, нанесенного

репрессиями вооруженным силам СССР, что привело к значительному ослабле¬

нию военного потенциала страны, а следовательно, к серьезному падению ее

международного престижа. Однако и спустя год, после следующего процесса,

в изданиях Коминтерна звучали те же мотивы: ’’Открытые и скрытые враги социа¬

лизма, адвокаты право-троцкистской агентуры фашизма пытаются изобразить

дело так, будто процесс против этих бандитов и их уничтожение означают

ослабление внутренней и внешнеполитической мощи СССР. Здравый смысл под¬

сказывает каждому обратное”25. О том, что действительно подсказывал здра¬

вый смысл, ныне хорошо известно; в любом случае это соображение нельзя при¬

знать весомым аргументом, а иные отсутствовали начисто. Утверждалось также,

что процесс над Бухариным, Рыковым и другими ’’имеет исключительно важное

международное значение”. Но то и дело проскальзывало раздражение, вызван-

31 Rundschau, 1937, №5, S. 221.

33 Rundschau, 1937, №6, S. 228.

33Kommunistische Internationale, 1937, №2, S. 10.

34Kommunistische Internationale, 1937, №7, S. 5.

35 Коммунистический Интернационал, 1938, № 3, с. 8.

16

ное широко распространенным недоверием к обвинениям: ’’Поистине нужна

злостная предвзятость, чтобы не признать, что советский суд, покончив с троц¬

кистско-фашистскими заговорщиками, охраняет интересы антифашистов и

друзей мира во всем мире” 26.

Сталин сочетал уничтожение миллионов людей с шумихой вокруг проекта

новой Конституции СССР, а после его утверждения - вокруг первых выборов

в Верховный Совет. И в это дело Коминтерн внес свою лепту, прославляя сталин¬

ский Основной закон, красивые слова которого никак не вязались с действи¬

тельностью. Страницы различных изданий Коминтерна пестрели возгласами насчет

’’могучего развития социалистической демократии в СССР”, ’’расцвета социа¬

листического демократизма”, расцвета, ’’подобного которому еще не знала исто¬

рия”, ’’силы большевистской правды” и т.д. Причем такого рода восторги имели

место и на стадии обсуждения проекта Конституции, когда еще можно было,

теоретически, конечно, ожидать реализации ее заманчивых положений, и уже после

выборов, когда каждому непредвзятому наблюдателю стало ясно, что между

словом и делом не существует ровно никакой связи 27.

Что касается пропагандистских штампов насчет уничтожения в СССР мнимых

предателей и убийц, то в комментариях Коминтерна и его секций, посвященных

процессу над ’’троцкистско-бухаринским центром”, проходившему в начале 1938 г.,

появился новый момент. Он определялся усилившейся военной угрозой со сто¬

роны фашистских держав и призван был сыграть на заинтересованности народов

в сохранении мира. Вот почему в первомайском воззвании Коммунистического

Интернационала содержалось следующее положение: ’’Разгромом троцкистско-

бухаринской шпионской банды поджигателей войны, подлых наймитов япон¬

ского и германского фашизма советский народ оказал неоценимую услугу делу

мира”28. Деятельности ’’троцкистов” придавалось едва ли не глобальное значе¬

ние. Их обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах, перенося на между¬

народную почву все те несусветные измышления, при помощи которых сталин¬

ская клика пыталась натравливать советских людей на ’’врагов народа”. Вот что

писал некий Ж. Дешамп в статье ’’Подрывная работа троцкистов во Франции”:

’’Троцкисты помогали подготовить мюнхенское предательство... Троцкистско-

фашистские шпионы сделали все возможное, чтобы облегчить Гитлеру путь к

разделу Чехословакии” 29. В уже цитированном первомайском воззвании 1938 г.

утверждалось, что троцкисты ”по заданию японской разведки ведут шпионскую

и диверсионную работу в Китае” 30.

В этих инсинуациях не было меры и смысла. Сталин и его пособники исходили

из того, что все будет принято за чистую монету. Немало людей на Западе, однако,

ощутило бездоказательность обвинений против Троцкого и его единомышленни¬

ков. Сомнительно также, что в такие чудовищные вымыслы, порожденные боль¬

ным воображением, могли всерьез поверить и многие коммунисты; здесь подчас

не помогала даже строгая партийная дисциплина.

В преддверии второй мировой войны Сталин и под его нажимом Коминтерн,

много сделавший в предшествующие годы для активизации антивоенной борьбы,

вносили в международное коммунистическое движение разлад, отвлекали его

на мифические опасности вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на реаль¬

но существовавших. В то самое время, когда публиковались все эти призывы и

инвективы, Коминтерн терял множество лучших своих сынов, которые гибли

в сталинских застенках. Убежденных антифашистов, многими годами борьбы

и лишений доказавших свою преданность делу освобождения трудящихся от

а< Там же, с. 4.

37Коммунистический Интернационал, 1938, № 7, с. 9; Rundschau, 1938, № 33, S. 537.

18Коммунистический Интернационал, 1938, № 5, с. 111,

29 Коммунистический Интернационал, 1938, № 12, с. 101.

’•Коммунистический Интернационал, 1938, № 5, с. 111.

17

угнетения, прежде всего в его фашистских формах, обвиняли в шпионаже в

пользу Германии, Италии, Японии, в предательстве, в измене всему, чему была

отдана жизнь. Утрата этих кадров, закаленных в длительной борьбе, весьма остро

ощущалась в последующем — в годы тяжелых испытаний, выпавших на долю

противников фашизма в период второй мировой войны.

♦ * ♦

Решения VII конгресса Коминтерна дали толчок консолидации антифашистских

сил Германии, находившихся в эмиграции, хотя официальная социал-демократия

в лице пражского правления СДПГ относилась к сотрудничеству с КПГ с прежней

предвзятостью. Об этом свидетельствовали итоги встречи представителей КПГ и

СДПГ, состоявшейся осенью 1935 г. в Праге. Тем не менее число сторонников

Народного фронта, идея создания которого была провозглашена VII конгрес¬

сом, росло, чему чрезвычайно способствовали успехи единства рабочих партий и

других организаций, выступавших против фашизма во Франции. И именно на фран¬

цузской земле в феврале 1936 г. состоялась конференция немецких антифашис¬

тов, о которой уже упоминалось в начале настоящей статьи. Ее участники (свыше

100 человек), среди которых были видные деятели КПГ, некоторые известные

социал-демократические лидеры, действовавшие вопреки позиции пражского

правления, отдельные представители буржуазной оппозиции, ученые, писатели,

художники, в своем воззвании заявили: ”Мы призываем наших соотечественни¬

ков в Германии и за ее пределами объединиться в едином немецком Народном

фронте”31. Среди подписавших - бывший председатель фракции СДПГ в рейх¬

стаге Р. Брейтшейд, ряд других социал-демократов (в числе которых и В. Брандт),

являвшихся сторонниками Народного фронта, известные всему миру деятели

культуры Л. Фейхтвангер, Э.Э. Киш, Э. Толлер и др. Один из них - знаменитый

немецкий писатель Г. Манн - стал в дальнейшем председателем Комитета по

подготовке Народного фронта в Германии, который сформировался в июне

1936 г. На своих последующих заседаниях Комитет оперативно отзывался на

все существенные для борьбы против германского фашизма события, как, напри¬

мер, интервенция итальянского и германского фашизма в Испанию и участие

немецких антифашистов в отпоре ей. Комитет выступал с резкими протестами

против казней немецких антифашистов. Важный документ был принят в декабре

1936 г. Новый (и еще более представительный по составу подписавших его) при¬

зыв к сплочению, к преодолению разногласий, к активизации борьбы против

кровавого нацистского господства сочетался здесь с характеристикой основных

принципов, которыми необходимо руководствоваться при строительстве демо¬

кратического государства после свержения нацистского режима .

С лета 1936 г. в специальной комиссии проходило обсуждение программных

вопросов. Наиболее подготовленным документом, представленным членам комис¬

сии, являлись ’’Установки для выработки политической платформы Народного

фронта”, разработанные КПГ. Здесь был сформулирован лозунг демократичес¬

кой республики, но не идентичной Веймарской, которая не сумела противо¬

стоять натиску фашизма; предусматривались все политические свободы и граж¬

данские права, обеспечивавшие подлинный демократизм для самых различных

социальных групп (каждой из них уделялось в документе особое внимание)33.

Лозунг демократической республики не встретил, однако, единодушной под-

11 Mammach К. Die deutsche Widerstandsbewegung 1933-1939. Berlin, 1976, S. 164.

22 Кацман Г.В, Указ, соч., с. 88-90.

•• Pieck W, Gesammelte Reden und Schriften, Bd. 2. Berlin, 1972, S. 372.

18

держки: против него активно выступили представители Социалистической рабо¬

чей партии (СРП), выделившейся из СДПГ в 1931 г., которая с левацких пози¬

ций высказывалась за то, чтобы в по еле гитлеровской Германии был установлен

социалистический строй. Ситуация парадоксальная: КПГ отказалась - хотя,

как мы увидим, не полностью - от ультралевых установок, а СРП, в начале

30-х годов не имевшая ничего общего с экстремизмом, ныне прониклась им.

С этими принципиальными разногласиями был связан и серьезный конфликт

между делегатами указанных партий в парижском Комитете по вопросу об

отношении к тому течению в международном рабочем движении, которое было

связано с именем Троцкого, а также, как уже отмечалось выше, к событиям

того времени в СССР.

КПГ выдвигала резкие обвинения против тех, кто распространял ’’клевету

на Советский Союз”, и рассчитывала привлечь к борьбе против Троцкого и его

сторонников остальных участников парижского Комитета, но натолкнулась

на недвусмысленный отказ; наиболее последовательно в этом духе высказыва¬

лась СРП. На конференции Комитета в апреле 1937 г. ее представители выразили

возмущение московскими процессами и уничтожением многих виднейших дея¬

телей ВКП(б)34, что было поддержано большинством Комитета. В одном из

печатных органов СРП (это было уже позднее, в связи с процессом над ’’троц¬

кистско-бухаринским центром”) говорилось: ’’Смесь лжи и абсурдности в такой

концентрации... что абсолютно бессмысленно на основании подобных обвинений

размышлять над вопросом, действительно ли Бухарин в свое время намеревался

убить Ленина”. В телеграмме, направленной тогда СРП в Москву, подчеркива¬

лось, что московские процессы представляют собой ’’тяжелейшую компромета¬

цию идеи диктатуры пролетариата” 35.

Обострению разногласий способствовали противоположные позиции КПГ и

СРП по отношению к испанской ПОУМ, придерживавшейся, как принято считать,

троцкистских взглядов. СРП рассматривала ПОУМ как ’’наиболее активный и

революционный отряд барселонских рабочих”, а КПГ словами В, Пика (статья

’’Проблемы Народного фронта в Германии”, лето 1937 г.) квалифицировала

участников ПОУМ как ’’троцкистских бандитов”36. Пик обвинил СРП в саботи¬

ровании Народного фронта и призвал к ’’разоблачению их игры”. Общий вывод,

сделанный им, гласил: ’’Ясно, что подобная политика льет воду на мельницу

фашизма”37. А ЦК КПГ в своей резолюции от 14 мая 1938 г. утверждал, что

враждебная деятельность троцкистов ’’проявлялась особенно в борьбе троцкист¬

ских групп внутри СРП против Народного фронта” 38.

В число реакционеров и пособников фашизма зачислялись убежденные соци¬

алисты и демократы (некоторые из них в дальнейшем влились в КПГ и после вой¬

34 Gross В. Willi Munzenberg. Eine politische Biographie. Stuttgart, 1967, S. 306.

35Bremer J, Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. Untergrund und Exil 1933-1945.

Frankfurt a.M., 1978, S. 199-200.

36 Этот курс сохранялся все последующие годы. Так, уже тогда, когда Испанская Республи¬

ка переживала агонию, теоретический орган КПГ, издававшийся в эмиграции, напечатал статью

под названием ’’Доля троцкизма в победе Франко в Каталонии”. Автор, скрывшийся за ини¬

циалами А.К., утверждал, будто каталонские троцкисты.в течение целого года препятствовали

использованию богатых промышленных и человеческих ресурсов Каталонии в войне против

франкистов. Столь же необоснованны были и другие подобные обвинения, например в том, что

троцкисты, являвшиеся офицерами республиканской милиции, не раз оказывали фашистам

прямую помощь в качестве шпионов. - Die Internationale, 1939, № 3-4, S. 93-94. О многом го¬

ворит сам факт публикации такого рода материала в журнале КПГ весной 1939 г., незадолго

до начала второй мировой войны, когда перед партией встали жизненно важные задачи, связан¬

ные с резко возросшей военной опасностью и сформулированные на состоявшейся в начале

1939 г. Бернской конференции КПГ.

37Pieck W. Op. cit., S. 479.

30 Rundschau, 1938, №33, S. 1112.

19

ны активно участвовали в демократических преобразованиях). В том же духе

действовал В. Ульбрихт, пытавшийся повлиять (правда, безуспешно) на участни¬

ков Комитета по подготовке Народного фронта в Германии, чтобы добиться от

СРП отказа от связей с ПОУМ; такое требование было сформулировано им в

письме к Г. Манну от 25 мая 1937 г. 39 В письме Далему в Испанию от 10 января

1937 г. он настаивал на публикации большего количества материалов о ’’троцкист¬

ской политике в Испании, в этой связи - о раскрытии единства ПОУМ с руко¬

водством СРП и с Брандлером-Тальгеймером” 40. Между тем поддержка ПОУМ

со стороны СРП была отнюдь не безоговорочной: так, В. Брандт, последователь¬

ный сторонник Народного фронта, одно время представлявший СРП в Испании,

высказывал в печати серьезные критические замечания по поводу позиции

ПОУМ41. Необходимо было не приклеивание ярлыков, а упорный и, если надо,

длительный диалог с СРП с целью нахождения разумных решений.

Но ничего этого не было. Заодно с СРП, как мы видели, шельмовались и сто¬

ронники Брандлера, хотя они числились не ’’левыми”, а ’’правыми”. В журнале

’’Коммунистический Интернационал” была опубликована статья ’’Троцкистская

агентура гитлеровцев в Германии”. После того, как автор ’’отдал должное” СРП,

он окрестил группу Брандлера ’’филиалом троцкистских шпионов” и утверждал,

будто она связана с гестапо, ’’стоящей за этими людьми и направляющей их интри¬

ги”42. Напомним, что многие единомышленники Брандлера находились в конц¬

лагерях и среди них были подлинные герои Сопротивления, такие, как Р. Зиверт,

оставивший благодарную память у тысяч антифашистов разных национальнос¬

тей — узников Бухенвальда.

Причиной серьезных конфликтов являлись и персональные мотивы, которые

касались в основном личности Ульбрихта. Вероятно, не только деятели СРП были

шокированы, ознакомившись с письмом, которое Ульбрихт 18 июня 1937 г. напра¬

вил представителю СРП в парижском Комитете. В нем автор, касаясь выдвинутой

этой партией инициативы в испанском вопросе (а способы наиболее эффектив¬

ной помощи Испанской Республике находились в центре внимания всех прогрес¬

сивно мыслящих людей), заявлял, будто эта инициатива ’’явно заключается лишь

в том, чтобы дать ПОУМ советы, как лучше подготовить следующий путч против

Народного фронта Испании, чтобы он в меньшей степени компрометировал ПОУМ

и вас самих” 43.

Недовольство Ульбрихтом было тесно связано с его ролью в устранении широ¬

ко известного деятеля КПГ В. Мюнценберга, пользовавшегося у представителей

других партий большой популярностью. В течение 1937 г. в позиции Мюнценберга

обнаружились все более серьезные расхождения с официальными установками

КПГ, не в последнюю очередь из-за отношения к репрессиям в СССР. 8 октября

КПГ известила членов Комитета о том, что ’’дело” Мюнценберга рассматривается

в партийных инстанциях, а уже 27 октября последовало сообщение об его исклю¬

чении из КПГ. К тому времени КПГ в Комитете по подготовке Народного фронта

в Германии представляли только В. Ульбрихт и П. Меркер. Именно это и не устраи¬

вало остальных членов Комитета.

Свидетельством серьезного конфликта в Комитете был отказ от дальнейшего

участия в его работе наиболее видного деятеля социал-демократии Брейтшейда.

Поводом для этого явилось прямое обращение ЦК КПГ к берлинской ’’группе

Народного фронта”, примыкавшей к социал-демократии; оно было сделано через

голову тех ее деятелей, которые входили в парижский Комитет44. Причиной же,

39Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 1963, № 1, S. 83.

40 Ulbricht И4 Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 2. Zusatzband. Berlin, 1968, S. 79.

41 DrechslerH. Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschland s. Meisenheim, 1965, S. 345.

43 Коммунистический Интернационал, 1937, № 7, с. 119.

43 Ulbricht W. Op. cit., S. 98.

44Breitscheid R. Antifaschistische Beitrage 1933-1939. Frankfurt a.M., 1977, S. 42.

20

как видно из архивных документов, послужили все те же репрессии в СССР45.

Брейтшейд полагал, что своим участием в Комитете по подготовке Народного

фронта в Германии он дает возможность обвинить его в косвенной поддержке

расправы над людьми, преступления которых судами не доказаны. Решение

Брейтшейда было тяжелым ударом по Комитету. Тем не менее и оставшиеся

социал-демократы, и представители СРП, уже находившиеся в конфронтации

с КПГ, и другие члены Комитета .не оставляли надежд на изменение ситуации.

Р. Брейтшейд писал 13 октября 1937 г. Ф. Штампферу: ’’Все члены парижского

Комитета Народного фронта обратились в ЦК КПГ с заявлением, сообщив, что

сотрудничество с его нынешними представителями более невозможно из-за их

нелояльного поведения”. Утверждая это, Брейтшейд пользовался такими термина¬

ми, как ’’методы Вальтера” (партийный псевдоним Ульбрихта),’’клика Вальтера”

и др.46 Первое обращение датировано 1 октября, ответ был дан 26 октября

и подписан... самим Ульбрихтом. По поводу устранения Мюнценберга Ульбрихт

ставил членов Комитета в известность, что ’’сотрудничество в нем имеет преиму¬

щественно политический характер, который не предусматривает права влиять

на такие внутренние вопросы организаций-участников, как назначение предста¬

вителей (в Комитете. - Вероятно, этот ответ был признан неудовлет¬

ворительным, ибо 13 ноября последовало новое обращение того же содержа¬

ния 48, а председатель Комитета Г. Манн, адресуясь к социал-демократу М. Брау¬

ну, активному поборнику сотрудничества немецких эмигрантов-антифашистов,

25 октября того же года писал: ”Я против созыва полного состава Комитета

до тех пор, пока Ульбрихт может появиться там в качестве главного представи¬

теля или просто представителя своей партии” 49.

В споре по программным вопросам КПГ стояла на позициях, более соответ¬

ствовавших тогдашним условиям, чем позиции ее оппонентов. Выдвижение

лозунга установления социалистического строя после свержения фашистского

господства могло лишь существенно сузить круг организаций и лиц - потенци¬

альных участников Народного фронта. Ставя так вопрос, КПГ порывала с некото¬

рыми догмами, которых придерживалась ранее и которые принесли столь значи¬

тельный вред германскому рабочему движению. Но и в рассматриваемое время

этот курс не проводался до конца последовательно. Известно, что в манифесте

Брюссельской конференции КПГ, состоявшейся после VII конгресса Коминтерна,

в период, когда происходила коренная переоценка ценностей, провозглашалось:

”Мы, коммунисты, хотим победы советской власти (в Германии. — Л.Г)”**.

Что это была не обмолвка, видно из следующего. Выдвигая лозунг демократи¬

ческой республики, КПГ не отказалась от своей постоянной цели - распростране¬

ния советской власти на Германию. Она только признала: большинство рабочего

класса, городских средних слоев, крестьянства в рассматриваемое время не гото¬

вы к борьбе за такую цель. Но это не значило, отмечал Пик, что они не будут

готовы в дальнейшем, — необходимо только приобрести опыт51. Подобные

положения (отдадим должное - они подкупали своей откровенностью) навряд

ли могли вдохновить участников Комитета по подготовке Народного фронта в

Германии, которым адресовались, ибо вызывали сомнения в принципиальной

приверженности КПГ к демократической республике, к декларированным пра¬

вам и свободам.

К середине 1938 г. неудача попыток создать немецкий Народный фронт была

“Pech К.-Н. Op. cit., S. 676.

46 Mit dem Gesicht nach Deutschland, S. 295—296.

Ą1 Ulbricht W, Op. cit., S. 138.

“ Langkau-Alex U. Deutsche Emigrationspresse. - International Review of Social History, 1970,

p. 2, S. 197-198.

“Stem C. Ulbricht. Eine politische Biographic. Koln, 1963, S. 90.

80Die Brusseler Konferenz der KPD. Berlin, 1975, S. 611.

“Pieck W. Op. cit., S. 481.

21

очевидна; в конце октября Ульбрихт и Меркер жаловались Брауну, что Коми¬

тет собирается без представителей КПГ52. Это вызывало у руководства КПГ

серьезное беспокойство, о чем свидетельствуют статьи и письма Пика. В них

превалирует стремление возложить всю вину за сложившееся положение только

на участников Комитета, поддерживавших подлинных и мнимых троцкистов;

глубинные причины того, почему социал-демократы (хотя отдельные их группи¬

ровки находились в конфронтации друг с другом) не шли на сближение с КПГ,

замалчивались. В письме Г. Манну от 16 мая 1938 г. В. Пик в качестве решаю¬

щего средства активизации работы парижского Комитета назвал расширение

его состава за счет организаций, прежде в нем не участвовавших. Сомнительно,

однако, что это средство могло стать панацеей; застойный характер деятель¬

ности Комитета был обусловлен обстоятельствами, не связанными, как мы

видели, с количеством представленных в нем организаций.

Любопытна аргументация, использованная Пиком для подкрепления своего

предложения: ’’Узость Комитета не позволяет ему стать органом, способным

дать борющимся в Германии массам (преувеличение. - Л.Г.) обязывающие

директивы для их борьбы”53. Из этого тезиса вытекает многое. КПГ взросла

на директивах, которые она давала массам и которых те от неё ждали. В гит¬

леровской Германии сложилась такая обстановка, что уже сама передача директив

центра, находившегося вне страны, была сопряжена с колоссальными трудностя¬

ми, а к тому же эти директивы нередко не учитывали быструю смену условий

борьбы. Еще большие осложнения принесла в этом отношении вторая мировая

война: связь ЦК КПГ, находившегося в эмиграции, с подпольем, которая под¬

держивалась курьерами, почти оборвалась из-за постоянных провалов. Вот

когда особенно сказалась порочность ’’директивной системы”, препятствовав¬

шей формированию самостоятельно мыслящих кадров, способных без подсказки

сверху оценить обстановку и принять оптимальное решение. Такое внутреннее

руководство подпольной борьбой, компетентное и оперативное, сложилось лишь

в последние годы войны.

Следует хотя бы коротко остановиться на общих установках КПГ - а они

отражали и позиции Коминтерна в данном вопросе — в антифашистской борьбе

и оценках ею состояния последней, ее перспектив. В марксистской литературе

(это идет еще с рассматриваемых времен) много написано об упадочных настрое¬

ниях социал-демократических лидеров, значительная часть которых сомневалась

в возможности добиться ликвидации гитлеровского режима силами одних трудя¬

щихся-антифашистов. Конечно, в ходе борьбы такие настроения и могли действо¬