Text

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

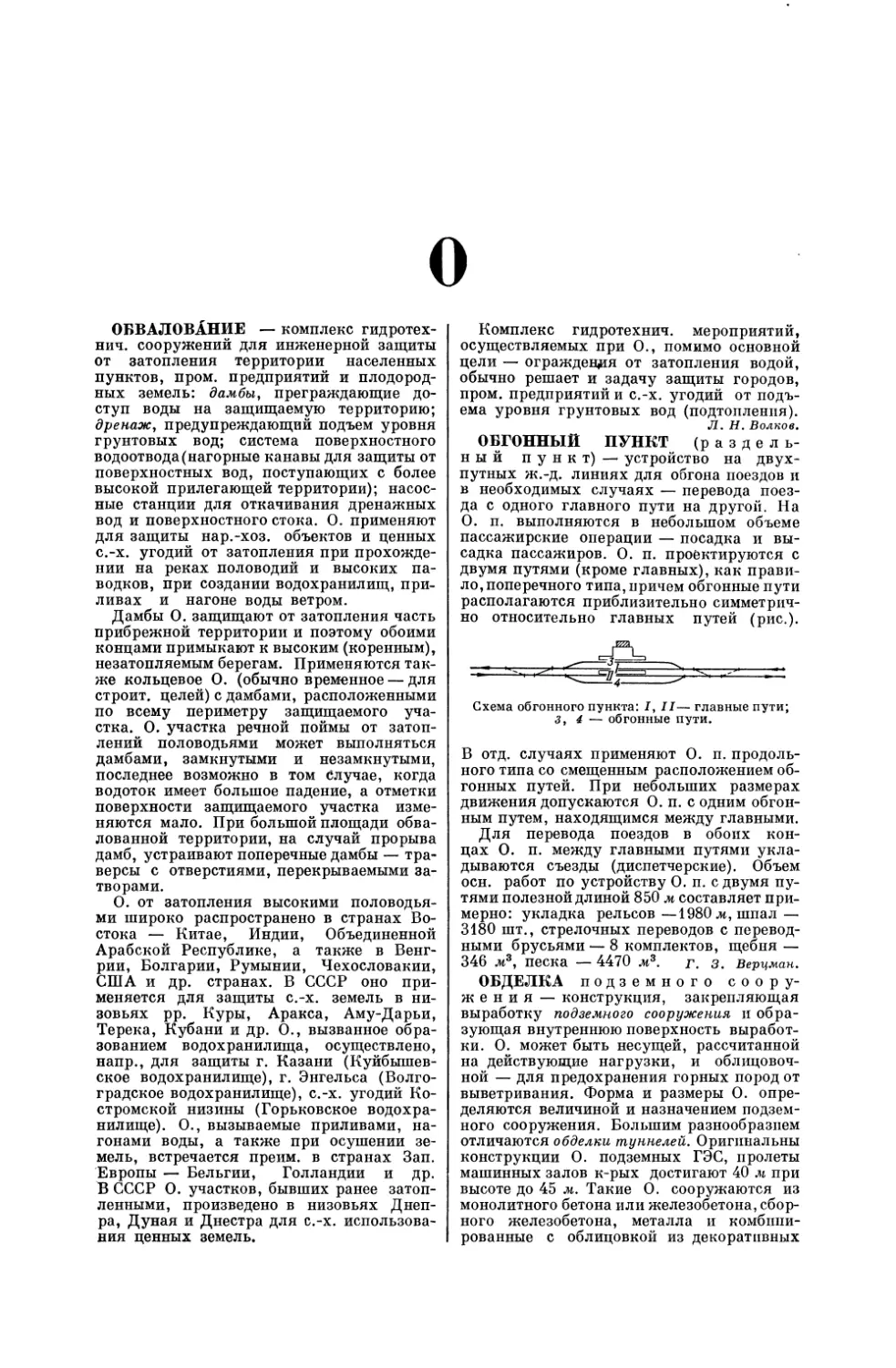

ЭНЦИКЛОПЕДИИ

СЛОВАРИ

СПРАВОЧНИКИ

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. ГЕ АЛЕКСАНДРОВ, А. А. АРЗУМАНЯН, А. В. АРЦИХОВСКИЙ,

Н. В, БАРАНОВ, А. А. БЛАГОНРАВОВ, Н. Н. БОГОЛЮБОВ,

Б. А. ВВЕДЕНСКИЙ (председатель Научного Совета), Б. М. ВУЛ,

Г. Н. ГОЛИКОВ, И. Л. КНУНЯНЦ, Ф. В. КОНСТАНТИНОВ,

Б. В. КУКАРКИН, Ф. Н. ПЕТРОВ, В. М. ПОЛЕВОЙ, А. И. РЕВИН

(заместитель председателя Научного Совета), Н. М. СИСАКЯН,

А. А. СУРКОВ, Л. С. ШАУМЯН (заместитель председателя Научного

Совета)

МОСКВА • 1964

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Главный редактор

Г. А. КАРАВАЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Н. П. БАГУЗОВ, Н.В. БАРАНОВ, В. А. БАУМАН, Н.П.БЫЛИНКИН,

Е. И. ВАРЕНИК, О. Е. ВЛАСОВ, А. А. ГВОЗДЕВ, П. Б. ГОРБУШИН,

Г. А. ГРАДОВ, М. М. ГРИШИН, Н. А. ГУБАНКОВ, Г. К. ЕВГРАФОВ,

А. Г. ЗАЙЦЕВ, К. Н. КАРТАШОВ, Б. И. ЛЕВИН, И. Ф. ЛИВЧАК,

В. В. МАКАРИЧЕВ, Д. И. МАЛИОВАНОВ, В. И. МАЛЮГИН,

К. А. МИХАЙЛОВ, Н. В. МОРОЗОВ, В. Н. НАСОНОВ, П. С. НЕ-

ПОРОЖНИЙ, С. Ф. НЕФЕДОВ, В. И. ОВСЯНКИН, И. А. ОНУФ-

РИЕВ, Ю. Е. ПАК, Г. Н. ПРОЗОРОВСКИЙ, И. М. РАБИНОВИЧ,

Б. Р. РУБАНЕНКО, Б. Г. СКРАМТАЕВ, А. Ф. СМИРНОВ,

Р. А. ТОКАРЬ, Ф. А. ШЕВЕЛЕВ, В. А. ШКВАРИКОВ

Кинотеатр—Проектирование

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

6С (03)

С—86

РЕДАКТОРЫ РАЗДЕЛОВ

Общие вопросы строительства — В. И. ОВСЯНКИН. Архитектура, градостроитель-

ство— Н. В. БАРАНОВ, Н. П. БЫЛИНКИН, В. А. ШКВАРИКОВ, научный

редактор М. В. ФЕДОРОВ. Жилые, коммунально-бытовые, общественные здания

и сооружения — Б. Р. РУБАНЕНКО, Г. А. ГРАДОВ, научные редакторы Г. Е. ГО-

ЛУБЕВ, Л. Н. КИСЕЛЕВИЧ, 3. И. ЭСТРОВ. Промышленные здания и сооружения —

К. Н. КАРТАШОВ, Н. П. БАГУЗОВ, научный редактор Е. И. ИВАЩЕНКО.

Сельскохозяйственные здания и сооружения — Г. Н. ПРОЗОРОВСКИЙ, С. Ф. НЕ-

ФЕДОВ, научный редактор Г. М. МАРТЫНОВ. Энергетическое строительство —

П. С. НЕПОРОЖНИЙ. Гидротехническое строительство — М. М. ГРИШИН, научный

редактор П. Н. КОРАБЛИНОВ. Строительство сооружений транспорта и связи —

Б. И ЛЕВИН, Н. А. ГУБАНКОВ, Г. К. ЕВГРАФОВ, научный редактор Е. А. ВЕ-

ЛИЧКИН. Шахтное строительство — Д. И. МАЛИОВАНОВ, научный редак-

тор Л И. МОНИН. Строительная механика, теория сооружений — И. М. РАБИ-

НОВИЧ, А. Ф. СМИРНОВ, научный редактор О. В. ЛУЖИН. Строительная физика

и ограждающие конструкции — Н. В. МОРОЗОВ, О. Е. ВЛАСОВ, научный редак-

тор В. М. ИЛЬИНСКИЙ. Основаниями фундаменты — Р. А. ТОКАРЬ, научный

редактор М. В. МАЛЫШЕВ. Строительные конструкции — В. Н. НАСОНОВ, А. А.

ГВОЗДЕВ, В> В. МАКАРИЧЕВ, научный редактор Л. В. КАСАБЬЯН. Строитель-

ные материалы и изделия —Б. Г. СКРАМТАЕВ, научные редакторы И. А. КО-

ВЕЛЬМАН, А. В. КОНОРОВ. Теплоснабжение, вентиляция, электрооборудование —

И. Ф. ЛИВЧАК. Водоснабжение, канализация — К. Д. МИХАЙЛОВ. Организация и

механизация строительства — И. А. ОНУФРИЕВ, научный редактор В. М МИНЦ.

Строительно-дорожные машины — В. А. БАУМАН, научный редактор М. Н. КРИ-

МЕРМАН. Труд и кадры в строительстве — Ю. Е. ПАК. Экономика строитель-

ства — П. Б. ГОРБУШИН, Е. И. ВАРЕНИК, В. И. МАЛЮГИН, научный редактор

А. Г. РОТШТЕЙН. Научно-исследовательские и экспериментальные работы —

Ф. А. ШЕВЕЛЕВ.

СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ

Зав. редакцией —Д. М. БЕРКОВИЧ,

ст. научный редактор —3. П. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ,

научный редактор — С. Я. РОЗИНСКИЙ,

редактор — Г. А. БРАГИЛЕВСКИЙ,

мл. редактор — М. И. ДЕЕВА.

Ст. литературный редактор — Э. П. РЯБОВА.

Литературный редактор — А. Ф. ПРОШКО.

Редактор-библиограф — В. Г. СОКОЛОВА.

Редакция словника —В. В. ТАБЕНСКИЙ.

Художественный редактор —Л. П. СМИРНОВА.

Технический редактор —И. Д. КУЛИДЖАНОВА.

Корректорская — М. В. АКИМОВА, Ю. А. ГОРЬКОВ, Л. Н. СОКОЛОВА.

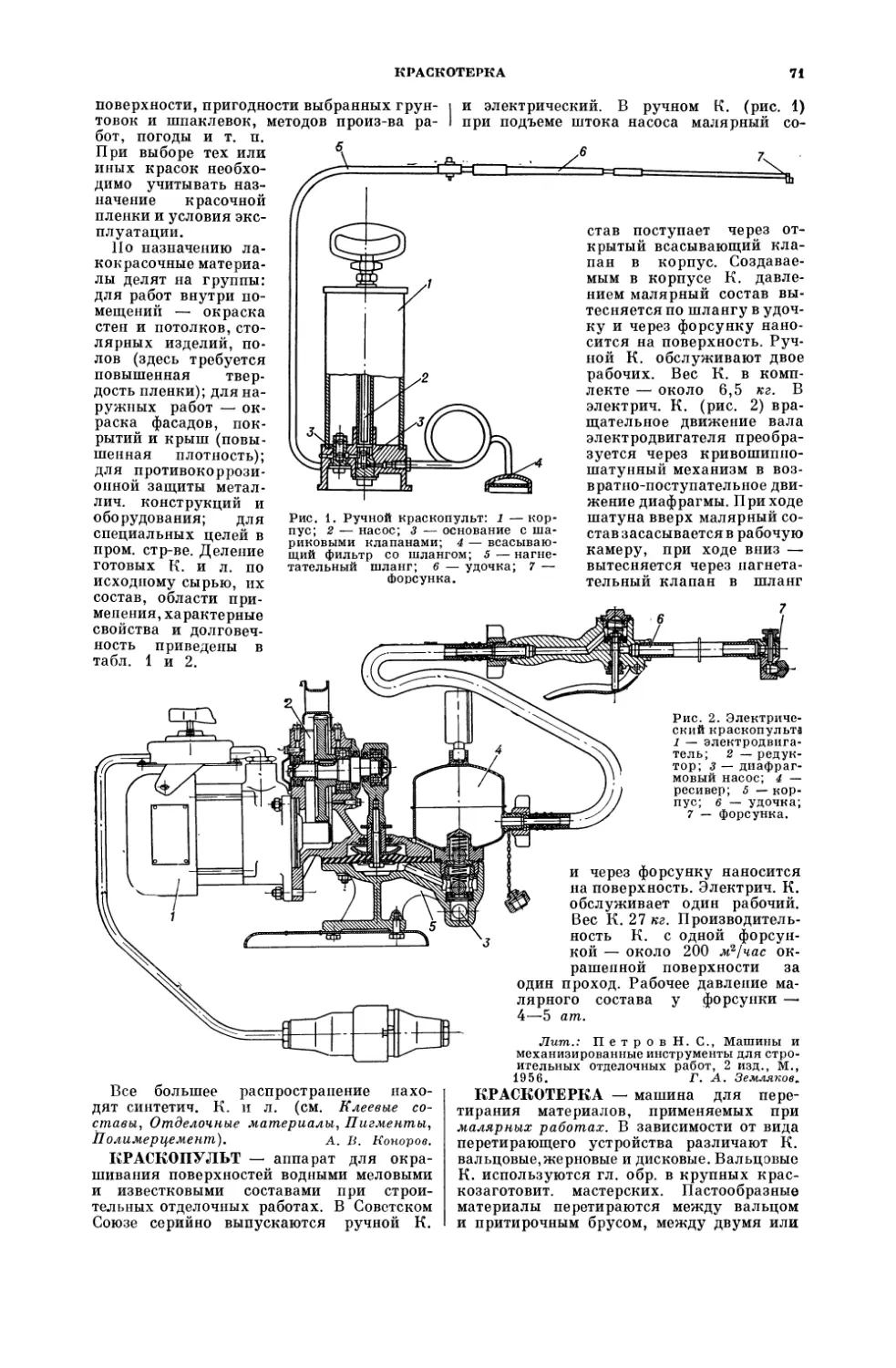

КИНОТЕАТР — здание, предназначен-

ное для показа кинофильмов. К. подразде-

ляются: в зависимости от способа кино-

проекции — на К. с обычным, широким, ши-

рокоформатным, панорамным, круговым,

сферическим и универсальным экранами;

по эксплуатац. режиму — на К. кругло-

годичного и сезонного действия (летние);

последние бывают закрытые и открытые

(киноплощадки). Кроме того, К. могут

быть с фойе, с фойе-кулуаром и без фойе,

одно- и многозальными, размещаться в от-

дельно стоящих зданиях, пристраиваться

к др. зданиям и встраиваться в здания др.

назначения.

По вместимости зрительные залы К. раз-

деляются на малые (200—400 мест), сред-

ние (500—700 мест), большие (800—

1600 мест) и крупнейшие (св. 1600 мест).

В СССР принята типовая вместимость

залов К. массового стр-ва: 300, 400,

600, 800, 1200, 1600 мест. По действующим

в СССР градостроительным нормам К.

проектируют исходя из расчетного пока-

зателя: 30—40 мест на 1000 жителей.

Стр-во К. осуществляется преим. в отдель-

но стоящих зданиях, однозальных с фойе

или с фойе-кулуаром. За рубежом наибо-

лее распространены встроенные в др. зда-

ния однозальные К., без фойе или с фойе-

кулуаром.

Нормами проектирования К. для мас-

сового стр-ва предусмотрен один тип К.—

однозальный в отдельно стоящем здании

с фойе-кулуаром, как наиболее экономич-

ный в стр-ве и эксплуатации. В этих К.

посетители накапливаются в небольших

фойе-кулуарах (до 50% от вместимости

зала) и в зрительном зале в удлиненных

перерывах между сеансами, что позволяет

значительно сократить объем и стоимость

зданий по сравнению с показателями ши-

роко применявшихся ранее типовых проек-

тов небольших К. с обычным фойе. Вмести-

мость залов типовых К. за последние годы

резко повысилась — в практику стр-ва

внедряются К. большой вместимости

(800—1600 мест), что также способствует

снижению стоимости стр-ва.

Помещения типовых К. делятся на

3 группы: зрительная (зрительный зал с

эстрадой, входной вестибюль с кассами,

распределительные кулуары-фойе, убор-

ные); киноаппаратная (кинопроекционная,

перемоточная, тамбур, электросиловая,

комната киномеханика, аккумуляторная,

кислотная, радиоузел); служебно-хоз. поме-

щения (кабинет директора, комната админи-

стратора, контора, комната обслуживаю-

щего персонала, плакатная, злектрощито-

вая, столярная мастерская, кладовая). Об-

щая площадь помещений зрит, части опре-

деляется исходя из нормы — 1,05 м2 на

1 место в зале (зрительный зал — 0,8 at2,

вестибюль и распределит, кулуар —

0,25 ж2). Площадь киноаппаратной прини-

мается ок. 90—100 м2 и зависит от типа

и размеров спец, оборудования. Площадь

служебно-хоз. помещений зависит от вели-

чины зала К. и принимается от 0,09 до

0,05 м2 на 1 место в зале.

Объемные показатели типовых проектов

К. с фойе-кулуарами вместимостью от

400 до 1600 мест составляют от 10 до 15 л3

на 1 место в зале. Планировка и располо-

жение помещений К. должны обеспечивать

разделение путей эвакуации зрителей и

заполнения зрительного зала, удобные и

достаточно широкие проходы между ря-

дами в зале, выходы из зала на улицу, из

фойе или вестибюля в зал, допускающие

орг-цию контроля входящих, легкую до-

ступность входов в К. и касс со стороны

улицы или площади.

Планировка зала К., его габариты и фор-

ма обусловливаются гл. обр. требованиями

хорошей видимости фильма и восприятия

звука. Это достигается размещением зри-

телей на постепенно повышающихся от

экрана рядах мест (партер, амфитеатр);

устройством балконов; расположением

крайних мест зрителей в пределах доступ-

ных угловых отклонений от центра экрана;

допустимыми удалением от экрана заднего

и приближением к нему переднего рядов

мест для зрителей; правильным выбором

размеров экрана по отношению к длине

зала. Кинопроекционная должна разме-

щаться так, чтобы искажение проекцион-

ного изображения на экране было мини-

мальным; форма и отделка зала должны

быть благоприятными для акустики и рас-

положения электрич. звуковоспроизводя-

щих устройств.

В стр-ве и отделке помещений К. широко

используются стекло, стальные или алюми-

ниевые переплеты, алюминиевые перфори-

рованные панели (для отделки потолков за-

лов), различные звукопоглощающие акус-

тич. плиты для стен и потолков, пластики

для полов, светопроницаемые пластики для

устройства светящихся потолков и т. д.

Помещения К. обычно оборудуются све-

тильниками люминесцентного освещения,

вмонтированными в панели и складки

акустич. отделки стен и потолка. На стенах

6

КИСЛОРОДНАЯ РЕЗКА

и потолке зала в больших К. устанавли-

вается до 30 (и более) звуковоспроизводя-

щих устройств, скрытых от глаз зрителей.

Средние, большие и крупнейшие К.

строятся с системой кондиционирования

воздуха, малые — с обычной приточно-

вытяжной вентиляцией. К. имеют сложную

систему силового (для кинопроекторов),

обычного (освещение) и слаботочного (де-

журное освещение, сигнализация) электро-

оборудования.

При размещении К. в городской за-

стройке необходимо соблюдение ряда тре-

бований. Участок К. в зависимости от его

вместимости принимается от 0,3 до 0,7 га,

без учета свободных площадей для авто-

стоянки; площадь автостоянки — из рас-

чета 1 легковая машина на 10—30 мест

в зрительном зале К,

К. желательно располагать на городских

площадях или широких магистралях в уда-

лении от транспортных потоков. Перед

входами в К. и эвакуационными выходами

из него необходимо предусматривать ре-

зервную площадь по норме не менее чем

0,12 м2 на одно место в зале. При распо-

ложении К. в уличной застройке необхо-

дим отступ от красной линии застройки

на 10—20 м в зависимости от вместимости.

Здание К. должно быть удалено от объек-

тов пром-сти, ж.-д. транспорта и аэродро-

мов на расстояние от 30 до 1000 м в зави-

симости от уровня шума.

Архитектура К. отличается простотой

объемной композиции здания, применением

на фасадах витражей, через к-рые видны

освещенные вестибюль, фойе и кулуары К.

Большое значение во внешней архитек-

туре К. имеют декоративное освещение и

реклама, показывающие назначение зда-

ния и подчеркивающие его главный вход.

Интерьерам К. и особенно залу свойствен-

на лаконичность форм. Их архитектурная

выразительность основана на органическом

сочетании элементов оборудования: све-

тильников, акустич. устройств, звуковос-

производящих агрегатов, киноэкранного

оборудования, мебели и др. Лучшими при-

мерами советских К., построенных за пос-

ледние годы, являются: «Россия», «Мир»,

«Прогресс» (Москва), «Космос» (Новоси-

бирск), «Пионерис» (Рига), «Россия» (Кали-

нинград). (См. рис. на отд. листе к стр. 88).

Лит.: Быков В.Е., Гнедовски ЙЮ.П.,

Матвеева Н. Я., Кинотеатры с широким

экраном, М., 1959; Щербаков В. В. [и др.],

Архитектура кинотеатров, М., 1955; Боде П.,

Современные кинотеатры, пер. с нем., М., 1964,

А 1 о i R., Architetture per lo Spettacolo, Milano,

1958. В. E. Быков.

КИСЛОРОДНАЯ РЕЗКА — один из ви-

дов обработки металлов газовым пламенем,

основанный на сгорании металла в струе

кислорода и удалении этой струей образо-

вавшихся окислов. К. р. бывает: раздели-

тельная, образующая сквозные разрезы, и

поверхностная, при к-рой на поверх-

ности создаются канавки полукруглого

очертания (такая К. р. применяется для

исправления поверхностных дефектов, вы-

явленных после строжки и обточки). По-

догрев до и в процессе резки осуществ-

ляется газовым пламенем (смеси кисло-

рода с ацетиленом, метаном, пропан-

бутановой смесью, парами бензина, керо-

сина и т. д.). Чистота кислорода — в пре-

делах 99,2—99,5%. К. р. поддаются ме-

таллы, отвечающие след. условиям.

Темп-pa плавления металла должна быть

выше темп-ры его воспламенения, наир,

малоуглеродистая сталь, имеющая со-

ответственно t° 1500° и 1350°, поддается

К. р. без затруднений; темп-pa плавле-

ния окислов ниже, чем металла. Для

резки металлов, не отвечающих этим ус-

ловиям, напр. чугуна, высокохромистых

и хромоникелевых сталей, алюминия и его

сплавов, применяют кислородно-флюсовую

резку, при к-рой в зону реакции вводится

порошкообразный флюс для выделения

дополнит, теплоты и флюсования окислов.

Выделяющаяся теплота при сгорании ме-

талла должна быть достаточной для под-

держания процесса. Металл не должен

обладать большой теплопроводностью (по-

этому затруднена, напр., резка меди, ла-

туни и др. металлов).

Основным инструментом при К. р. яв-

ляется резак, представляющий собой го-

релку с устройством для подачи режущей

струи кислорода. Пром-стью выпускаются

универсальные резаки для разделит, резки

стали толщиной до 300 мм и спец, назначе-

ния для резки стали большей толщины

и труб, вырезки отверстий и т. п. К. р.

может выполняться вручную и с помощью

машин. Машины для К. р. бывают пере-

носные и стационарные. Последние, как

правило, снабжены копирующим механиз-

мом, позволяющим производить разделит,

резку как по прямой, так и по сложным

криволинейным контурам с точностью до

десятых долей мм.

Лит: Глизманенко Д.Л. и Е в с е е в

Г. Б., Газовая сварка и резка металлов, 2 изд.,

М., 1961; Борт М. М. [и др.], Справочник газо-

сварщика, Киев — М., 1957. А. Е. Аснис.

КИСЛОТОУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ —

материалы, предназначенные для соору-

жений и конструкций, работающих в аг-

рессивной среде.

К. м. делятся на металлич. и неметаллич.

(неорганич. и органич.). К. м. металлич.

обладают стойкостью против разъедающего

действия кислот, основная область их

применения — химич. машиностроение.

В стр-ве применяются: нек-рые виды низко-

легированных и высоколегированных ста-

лей — для сооружения аппаратов, венти-

ляционных и дымовых труб, емкостей,

резервуаров и пр.; сплавы алюминия раз-

личных марок — для несущих конструкций

в цехах химич. предприятий с кислыми

средами; свинец рулонный — для защиты

стали от действия кислот в аппаратах

химич. пром-сти.

К. м. неметаллич. неорганич. делятся на

подгруппы: природные К. м. из горных

пород (андезита, бештаунита, гранита,

кварцита, фельзита, туфа, асбеста); ис-

кусств. К. м., получаемые обжигом до

спекания или плавления (керамика, ка-

менное литье, стекло, плавленный кварц,

эмали); искусств. К. м. на основе кислото-

КИСЛОТОУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7

упорных минеральных вяжущих (цементы,

замазки, растворы, бетоны).

Природные К. м в виде тесаных плит,

камней и фасонных изделий употребляются

преим. для сооружения крупных уста-

новок в химия, пром-сти (абсорбционные,

промывные, концентрационные и др.), в

раздробленном и размолотом виде они слу-

жат для наполнения (насадки) башен, а

также при изготовлении кислотоупорных

цементов, замазок, растворов и бетонов

(каменная мука, песок, щебень).

Основные физико-механич. свойства при-

родных К. м. приведены в таблице 1.

чугунной и стальной аппаратуры от дей-

ствия растворов кислот.

Серный цемент получается расплавле-

нием серы (i° = 160—200°) и смешением

ее с наполнителем (каменная мука) и пла-

стификатором (тиокол), применяется в го-

рячем состоянии для подливки кирпич-

ной футеровки аппаратов и облицовки

полов или для заливки швов между кир-

пичами.

Кислотоупорные замазки, растворы, бе-

тоны на основе кислотоупорного цемента

и кислотоупорных заполнителей (см. Бетон

кислотоупорный) применяются для защит-

Т а б л. 1. —Свойства материалов из кислотоупорных горных

пород

1 Материал Объемн. вес Пори- стость (%) Предел прочности при сжатии (кг/ см2) Модуль упругости (кг/см2) Коэфф, линейного расширения а • 10 “ ° Кислото- стойкость (%)

Уд- в.

Андезит 2,2—2,7 5-13 600—1600 220000 6,00 95,0-97,0

Бештаунит . . . 2,06—2, 78 2,4—2,5 6—14 1500 227000 6,41 98

Гранит Туф артикский 2,67—3,8 2,6—2,68 1,0—1,5 1550—2700 300000 8,10 97—99

2.65—2,71 Ь 0—1,4 85—135 6,00 96-97

Кварцит 2,65—2,8 2,65 0 2500—4800 — — 99

Фельзит 2,6 — 1850 — — 98

Маршалит (пылевидный кварц) насыпной 0,96-1,0 62—63 — — — 94-95

К керамич. К. м. относятся: кислото-

упорный кирпич прямой и клиновидный,

торцовый или ребровый размером (мм)

230x113 X 65—55, применяемый для об-

лицовки аппаратов, фундаментов, труб,

емкостей, каналов, полов; кислотоупорные

и термокислотоупорные керамич. плитки

квадратной, прямоугольной и клиновой

формы с размерами сторон от 50 до 230 мм

и толщиной от 10 до 50 мм, служащие для

облицовки аппаратов, фундаментов, емко-

стей, каналов, полов и панелей, стен и ко-

лонн; кислотоупорные керамич. трубы

с внутренним диаметром от 25 до 300 мм

и фасонные части к ним (колена, тройники,

крестовины, задвижки), используемые для

кислотопроводов и газопроводов; кислото-

упорные керамич. царги (башни) диамет-

ром 300—1200 мм и фасонные части к ним

(колпаки, решетки), применяемые для хи-

мия. аппаратов. Свойства керамических

кислотоупорных материалов приведены в

табл. 2.

К. м. из каменного литья в виде плиток

для футеровки и полов, кирпича, решеток,

труб диаметром до 250 мм и др. изделий

используются в агрессивных средах, за

исключением плавиковой и кремнефтори-

стоводородной кислот и расплавленных

щелочей. Стеклянные плитки размерами от

50 до 200 мм и толщиной 6—8 мм приме-

няются для футеровки аппаратов и обли-

цовки стен и колонн для защиты от кислот-

ных сред. Кислотоупорная стеклянная

эмаль (см. Глазурь) служит для защиты

ной шпаклевки, штукатурки, кладки ки-

слотоупорных изделий, устройства раствор-

ных стяжек, бетонных полов, облицовки

ванн, фундаментов под кислотное обору-

дование, изготовления бетонных камней

и блоков для возведения аппаратуры хи-

мия. заводов.

Табл. 2—Свойства керамических

кислотоупорных материалов

Виды материалов В о долог лощение । (%), не более Предел прочно- сти при сжатии (кг/см2), не менее Кислотостой- кость (%), не ме- нее Термин, стой- кость (тепло- смен), не менее

Кислотоупорный кир- пич 1-й сорт 8 250 96 2

2-й сорт 10 200 94 2

3-й сорт 12 150 92 2

Кислотоупорные ке- рамич плитки1 тип К 6-7 300 96-98 2

тип ТК 7-9 300 96-97 8

Кислотоупорные ке- рамич. трубы2 1 -й сорт 3 400 98 2

2-й сорт 5 300 97 1

Кислотоупорные ке- рамич царги и ча- сти к ним 1-й сорт 3 400 98 2

2-й сорг 6 300 97 1

1 Предел прочности при изгибе (кг/см2) не ме-

нее 150. 2 Гидравлическое давление (ати) не

менее 4 (для 1-го сорта) и 3 (для 2-го сорта).

8

КЛАССИКА, КЛАССИЦИЗМ

К. м. неметаллич. органич. делятся на

подгруппы: органич. вяжущие, битуминоз-

ные рулонные материалы; пластмассовые

изделия. Органич. вяжущие на основе би-

тумов, пеков, синтетич. смол, растворите-

лей и отвердителей применяются для изго-

товления кислотостойких шпаклевок, кра-

сок, эмалей, лаков, мастик, замазок, рас-

творов и бетонов (см. Асфальтобетон,

Пластбетон). Битуминозные рулонные

материалы (толь, пергамин, бризол, гидро-

изол и др.) служат для устройства влаго-

непроницаемого подслоя, изолирующего

материал конструкции от агрессивных рас-

творов кислот. Пластики на основе синте-

тич. смол и каучука, рулонные, листовые

и штучные используются для создания изо-

лирующего подслоя под футеровку или

облицовку, оклейки или покрытия поверх-

ности бетона и металла без последующей

облицовки и для облицовки поверхности

конструкций.

Лит.: Изделия керамические кислотоупорные,

М., 1961; Антикоррозийные покрытия строитель-

ных конструкций и аппаратуры, М., 1959; Д е-

решкевич Ю. В., Кислотоупорные сооруже-

ния в химической промышленности, М., 1960;

Балалаев Г. А., Дерешкевич Ю. В.,

Производство антикоррозийных работ, М., 1962;

Козловская А. А., Изоляционные мате-

риалы для защиты магистральных трубопроводов

от коррозии, М., 1962; Мещанский Н. А.,

Повышение стойкости строительных материалов

и конструкций, работающих в условиях агрес-

сивных сред, М., 1962; Справочник по специаль-

ным работам, [т. И], М., 1963; СНиП, ч. 1, разд.

В, гл. 27. Защита строительных конструкций от

коррозии. Материалы и изделия стойкие против

коррозии, М., 1963. В. М. Медведев.

КЛАССИКА, КЛАССИЦИЗМ — исто-

рически взаимосвязанные, но качественно

различные понятия, относящиеся к лите-

ратуре, искусству и архитектуре. Класси-

цизм является историческим стилем и, как

каждый стиль, ограничен породившей его

исторической социальной эпохой. Термин

«классика» — не стилевая категория и

имеет по существу вневременное значение.

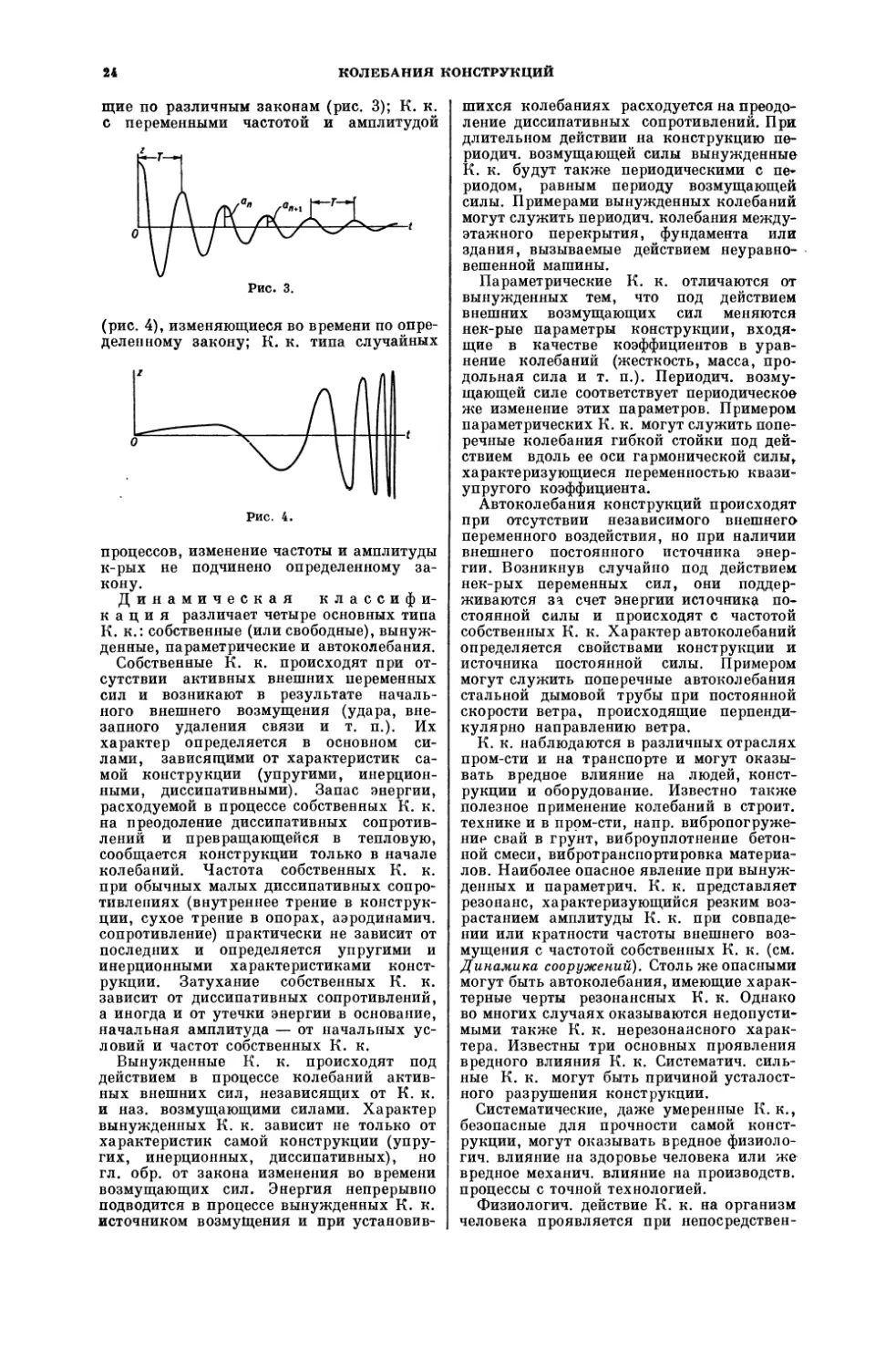

В узком смысле слова понятия класси-

ка, классический издавна отно-

сятся к культуре античного мира (Древней

Греции и Древнего Рима) периода расцвета

(рис. 1), в широком—под классикой

Рис. 1. Древнегреческий храм Парфенон

(реконструкция).

принято понимать все образцовое, совер-

шенное, отличающееся единством содержа-

ния и формы. Классическому в архитектуре

свойственны функциональная целесооб-

разность, техническая логичность, эконо-

мичность и идейно-художественная выра-

зительность сооружений. В этом значении

классика, классические образцы — это

лучшие произведения архитектуры каждой

эпохи, глубоко связанные с потребностями-

общества, с его социальными, материаль-

ными и идеологическими условиями. По-

этому к классическим могут быть отнесены,

напр., как лучшие произведения прошлых

эпох, готики, Ренессанса, древнерусской

архитектуры, французской архитектуры

17 в. и др., так и выдающиеся произ-

ведения советского зодчества, например

мавзолей В. И. Ленина, Днепрогэс, Дворец

съездов в Кремле и др. Марксистско-ленин-

ская наука рассматривает проблему клас-

сики как проблему освоения лучших до-

стижений предшествующих эпох, всего

многовекового опыта стр-ва. В связи с этим

в сов. архитектуре смелое новаторство

должно сочетаться с творческим использо-

ванием и развитием прогрессивных тради-

ций классики прошлого. Но, учась у клас-

сики принципам, мы не должны подражать

ее исторически ограниченным формам и

внешним приемам. Классика всегда со-

временна именно потому, что она обяза-

тельно проникнута духом новаторства,

свойственного культуре своей эпохи.

Классицизм — один из осн. стилей

архитектуры и искусства 17 — 1-й полови-

ны 19 вв.— периода перехода от феодаль-

ного общества к буржуазному. В основе

классицизма лежит попытка воспроизвести

художественные принципы классического

искусства прошлого. Отсюда обращение к

античности как к норме и идеальному

образцу. В гармонической законченности,

простоте и ясности, строгости и рацио-

нальности, монументальности и возвышен-

ности античных сооружений зодчие того

времени видели совершенные примеры

архитектуры и средства выработки новых

приемов.

Характерными признаками класси-

цизма является строгая регламентация

творчества, основанная на принципах ра-

ционалистической философии. На первом

плане система, дисциплина, рациональная

логика — все подчинено строгим правилам

и канонам. Эти черты классицизма обус-

ловлены социально-экономическими и по-

литическими тенденциями времени.

Основными элементами архитектурно-

художественной композиции классицизма

были формы античных, преимущественно

римских, ордеров, арок и сводов, исполь-

зуемых в самых разнообразных сочета-

ниях: композициях портиков, колоннад,

купольных залов и т. д. В противополож-

ность декоративно-насыщенной архитекту-

ре барокко, архитектура классицизма отли-

чается геометрической четкостью планов,

строгостью симметрично-осевых компози-

ций и форм, сдержанностью декоративно-

го убранства. В планировке городов гос-

подствует регулярная система. Класси-

цизм получил широкое распространение

во многих странах, что способствовало

взаимному обогащению стилевых приемов

и форм классицизма. Архитектура клас-

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

9

сицизма, наряду с прогрессивными нача-

лами (стремление отразить гражданские

идеалы своего времени, разработка новых

систем городских и загородных ансамблей,

развитие ордерных композиций и т. д.),

содержит также и элементы ограничен-

ности, схематизма, обнаруживает стремле-

ние к канонизации эстетических принципов

античности и т. п. Предпосылки класси-

цизма возникли во 2-й пол. 16 в. в Италии

(напр., в архитектурной теории и практике

Палладио, Виньола, Серлио и др.). Однако

как стиль он сформировался в 17 в. во

Франции, где достиг особенно последова-

тельного выражения в конце 18—нач. 19

вв. [ансамбль площади Согласия (Габриэля)

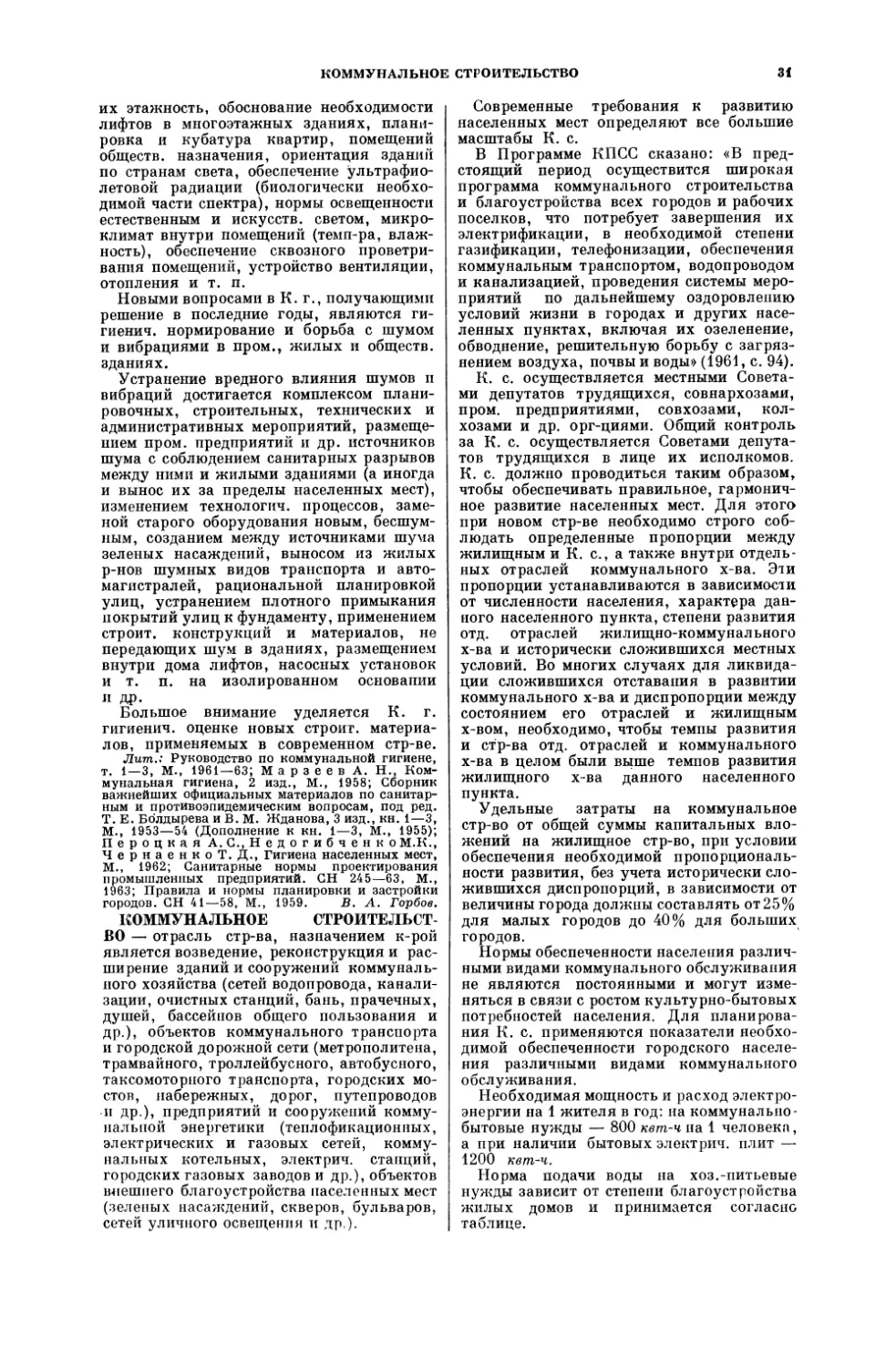

(рис. 2), Пантеон (Суффло), Триумфальная

арка (IIIальгрена) в Париже и др.]. Клас-

сицизм широко распространился и получил

своеобразные оттенки в Англии, Италии,

Испании, Германии, Скандинавских стра-

нах, Польше, Чехословакии и за преде-

лами Европы — в США, Канаде, Аргентине

Рис. 2. Площадь Согласия в Париже.

и др. странах. В России классицизм начал

развиваться в 60-х гг. 18 в. Относительно

большой размах стр-ва, творческая разра-

ботка античной классики на основе тре-

бований времени и традиций русской

архитектуры, массовый характер стр-ва,

особенно градостроительства, не имевший

себе равного в др. странах того времени,

выдвинули русский классицизм в число

выдающихся явлений мировой архитек-

туры. Более того, архитектура русского

классицизма 2-й пол. 18—1-й трети 19 вв.

в своем развитии преодолевала абстрактно-

рационалистические догмы эстетики клас-

сицизма и в лучших своих произведениях

достигла высот классики. К таким произ-

ведениям относятся, напр., в Москве: дом

Пашкова (старое здание библиотеки им.

В. И. Ленина) В. Баженова, Голицын-

ская больница и Колонный зал Дома Сою-

зов М. Казакова (рис. 3); в Петербурге:

Адмиралтейство А. Захарова (рис. 4), Тав-

рический дворец И. Старова, Горный ин-

ститут А. Воронихина и др.

Классицизм — последний значительный

стиль, формально эстетические закономер-

ности к-рого связаны с развитием ремес-

ленного способа строит, произ-ва. Строит.-

технич. достижениями периода классицизма

были: введение в стр-во ряда типовых или,

Рис. 3. Колонный зал Дома Союзов в Москве.

. 4. Адмиралтейство

в Ленинграде.

как их тогда называли, «образцовых» про-

ектов на разные типы зданий, применение

повторяющихся деталей и конструктивных

схем, появление новых конструкций и

строит, материалов,

упорядочение систе-

мы орг-ции стр-ва

и нарождающегося

строит. законода-

тельства. В даль-

нейшем в связи с

развитием произво-

дительных сил, ут-

верждением пром,

капитализма, быст-

рым прогрессом

строит, техники был

нанесен решаю щий

удар классической

ордерной системе.

Последовал отход

от принципов клас-

сицизма. И хотя в

последующие эпохи

отмечаются неодно-

кратные попытки

воспроизведения в

архитектуре внеш-

них форм классицизма (псевдоклассицизм 2-й

пол. 19 в., эклектизм, неоклассицизм нач.

20 в. и др.), но в большинстве своем они носи-

ли подражательный характер. В недавнем

прошлом в сов. архитектуре 1940—50 также

бытовали тенденции формального подража-

ния образцам русского классицизма, спра-

ведливо осужденные общественностью. Это,

однако, нисколько не умаляет историческо-

го значения классицизма как стиля, луч-

шие произведения к-рого служат высоки-

ми примерами архитектурно-строительного

мастерства.

Лит.: К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве,

т. 1—2, М., 1957; Плеханов Г. В., Искус-

ство и литература, М., 1948; Алпатов М. В.,

Всеобщая история искусства, т. 2, М., 1951;

История русской архитектуры, 2 изд., М., 1956;

Вопросы теории архитектуры, вып. 6, М., 1960.

А. И. Власюк.

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ — применяются

для соединения различных строит, мате-

риалов. Различают собственно клеи и

мастики.

Клеи — растворы, иногда расплавы

гл. обр. органич. высокомолекулярных

веществ. При склеивании клеи должны

хорошо смачивать соединяемые поверх-

ности. Склейка происходит в результате

затвердевания клея при испарении раство-

10

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

рителя, охлаждения, иногда химия, ре-

акции. Различают клеи натуральные и

синтетич. По прочности склеивания по-

следние имеют большие преимущества пе-

ред натуральными: они не разрушаются

плесневыми грибками и обычно водо-

стойки. Клеи широко применяют как вспо-

могательные материалы при производстве

плотничных, столярных и малярных ра-

бот. Для склеивания конструктивных эле-

ментов гидротехнич. сооружений, находя-

щихся преимущественно в воде, напр.

свай и т. п., а также для конструкций,

размещаемых во влажных помещениях,

используют клеи на основе синтетич. смол

и каучуков. Для склеивания конструктив-

ных элементов жилищного, пром, и др.

стр-ва, находящихся в условиях нормаль-

ной влажности (балок междуэтажных пе-

рекрытий, ферм и т. п.), пользуются

полимерцементпыми составами на осно-

ве портландцемента, поливинилацетатной

эмульсии или латекса CKG-65. При произ-ве

столярных работ используют клей живот-

ного происхождения — мездровый и кост-

ный. При малярных работах клеи служат

для приготовления клеевых красок, для

наклейки обоев и пр.; применяются сили-

катный, растительный и карбометилцеллю-

лозный клеи.

Поверхности (бетона, штукатурки и др.),

к к-рым приклеиваются отделочные мате-

риалы, обычно пористые и шероховатые,

поэтому К. с. должны иметь густую кон-

систенцию. Это достигается добавлением

в К. с. наполнителей. Такие К. с. наз.

мастиками. Мастики представляют

собой клейкие, пастообразные композиции,

состоящие из связующей основы, раство-

рителей, пластификаторов, наполнителей

и в некоторых случаях отвердителей.

Основные данные о синтетич. К. с. при-

ведены в табл. 1, 2, 3.

В. П. Дятлова, А. В. Коноров.

Табл. 1.-Мастики для крепления рулонных, плиточных и листовых

материалов, применяемых для покрытия полов

Наименование мастики Исходные материалы Способ приготовления Применение мастики для наклеивания

Горячая битум- ная Битум, асбест и трепел Варка в котлах с переме- шиванием Паркета, пергаминовых по- крытий, битумных плиток, стружечных плит, древес- новолокнистых плит

Холодная битум- ная Битум, кубовые остатки синтетич жирных кис- лот, асбест, каолин, бензин То же, с добавкой бензина перед употреблением Кумароновых, битумных плиток, стружечных плит, паркета, древесноволокни- стых плит, пергамина

Холодная битум- ная эмульсион- ная Битум и вода с добавле- нием стабилизаторов Нагревание битума и воды, смешивание при боль- ших скоростях в лопаст- ной мешалке Пергамина, битумных и по- лихлорвиниловых плиток

Холодная резино- битумная типа «Изол» Девулканизированная старая резина, битум, инден-кумароновая смола, рубракс, асбест, бензин Смешивание па вальцах и растворение в бензине Пергамина, кумароновых, битумных п полихлорвини- ловых плиток, линолеума на тканевой основе, стру- жечных и древесноволок- нистых плит, паркета

Холодная битум- но-каучуковая Битум, резиновый клей или резиновая смесь 4508, каолин п бензин Смешивание битума с као- лином и разбавление бензином и резиновым клеем То же

Битумно-кукер- сольная Битум, лак-кукерсоль, канифоль, резиновый клей и цемент Добавление в расплавлен- ный битум компонентов и перемешивание Пергамина, кумароновых, битумных и полихлорви- пиловых плиток, паркета

Кумарон-каучу- ковая Инден-кумароновая смо- ла, хлоропреновый кау- чук-наирит, каолин, этилацетат, бензин Развальцовка каучука с каолином и растворение в смеси этилацетата и бензина с добавлением смолы Покрытий на тканевой осно- ве, безосновных полихлор- виниловых, кумароновых плиток, резинового покры- тия и погонажных изделий

Канифольная Канифоль, денатуриро- , ванный спирт, олифа- оксоль, известняковая мука Растворение канифоли в спирте, перемешивание с наполнителем Покрытий на тканевой осно- ве, стружечных и древес- новолокнистых плит

Коллоксилиновая Отходы и обрезки кол- локсилинового лино- леума и ацетон Растворение массы в аце- тоне Коллоксилипового лино- леума

Дифеполкетоно- вая Смола ДФК-8, наполни- тель и формалин Перемешивание компонен- тов • Глифталевого, полихлорви- нилового линолеума и плиток, кумароновых стру- жечных и древесноволок- нистых плит

Казеиновые 1 Казеиновый клей «ОБ», вода и известь или це- мент Казеин набухает в воде и к нему добавляется из- весть или цемент Покрытий на тканевой осно- ве

1 Мастики па основе казеина разрешается применять лишь в помещениях с сухим режимом

эксплуатации и с добавлением антисептирующих веществ — фтористых и кремнефтористых солей.

КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

11

Табл. 2.—Клеевые составы для крепления рулонных, плиточных и листовых материалов, для отделки стен, потолков и встроенной мебели

Наименование клеев и мастик Исходные материалы Способ приготовления Применение клеев и мастик для на- клеивания

Клей мочевино- формальдегид- ный Клей фенольно- ре.зорциновый Клей полиизобу7 тиленовый Канифольная мастика Кумароновая ма- стика Мочевино-формальдегидная смола, древесная мука и отвердитель — щавелевая кислота Фенольно-резорциновая смола и отвердитель —бен- зосульфокислота Полиизобутилен, бензин См. табл. 1 Инден-кумароновая смола, сольвент, дибутилфталат, известняковая мука Перемешивание компонен- тов с добавлением отвер- дителя То же Растворение при переме- шивании См. табл. 1 Растворение смолы и пере- мешивание с остальными компонентами Бумажнослоистых пла- стиков, древесноволок- нистых плит и стру- жечных То же Пленочных материалов Полистирольных пли- ток, линкруста, баке- лизированной фанеры То же

Табл. 3.— Конструкционные клеевые составы

Наименование Исходные материалы Способ приготовле- ния Применение К. с. для склеивания

Фенолоформальдегидный Фенольноформальдегидная Перемешива- Стеклопластиков, пенопла-

к лей горячего и холодно- смола, отвердитель, напол- ние компо- стов, сотопластов с асбесто-

го отверждения 1 нитель нентов цементом, алюминием и между собой, клееные де- ревянные конструкции (смола КБЗ)

Дифенолкетоновый клей Смола ДФК-1А, отверди- тель, наполнитель То же Асбестоцемента с пенопла- стами и сотопластами

Эпоксидный клей 2 Эпоксидная смола, модифи- катор, отвердитель, на- полнитель » » Асбестоцемента, бетона,алю- миния, различных метал- лов и др. материалов

Полиэфирный клей холод- ного и горячего отверж- дения Полиэфирмалеиновая смола, ускоритель, отвердитель, наполнитель » » Полиэфирных стеклопласти- ков

Каучуковый клей холод- Смесь каучука, модифика- Поставляется Алюминия с древесноволок-

ного и горячего отверж- тора, вулканизирующих в готовом нистыми плитами, пено-

дения добавок виде пластами

1 Применением температуры и давления достигается быстрота склеивания. 2 Перед склеиванием не-

обходимо покрытие асбестоцемента полпметилметакрилатным грунтом.

КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ — кон-

струкции, обычно деревянные, элементы

к-рых, все или только основные, выпол-

нены из досок, брусков, фанеры путем

монолитного соединения их клеем. Склейка

позволяет широко использовать маломер-

ный пиломатериал и получать при этом

элементы необходимой несущей способ-

ности и требуемых размеров. К. к. могут

выполняться из небольшого числа блоков

при малом количестве стыковых соедине-

ний, благодаря чему расширяются возмож-

ности их индустриального изготовления.

В результате применения в менее напря-

женных зонах материала пониженного

качества лесоматериал в клееных элемен-

тах используется более рационально.

Крупные сечения элементов, их антисеп-

тическая и огнезащитная пропитка повы-

шают капитальность К. к.

Прочность и жесткость К. к. во многом

зависят от склейки, высокое качество

к-рой достигается при налаженном завод-

ском изготовлении конструкций из лесо-

материала влажностью не более 15%. Для

склейки конструкций обычно используют

водостойкие клеи, напр. фенолформальде-

гидные.

Общая классификация и области приме-

нения К. к. в основном такие же, как и

деревянных конструкций. Клееные балки

двутаврового сечения со стенкой из досок

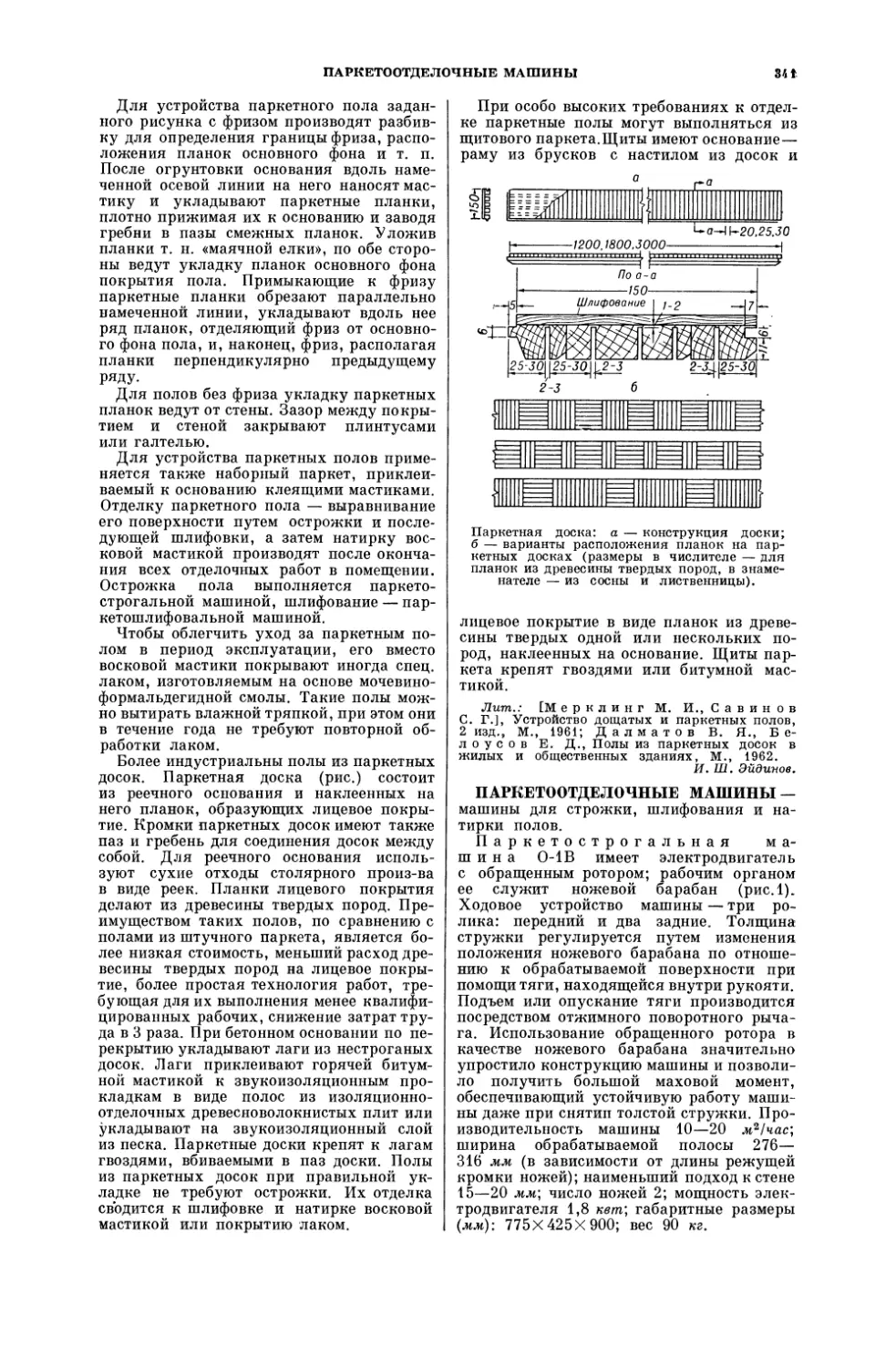

на ребро (рис. 1, а, б) используются в

междуэтажных и чердачных перекрытиях

пролетом 3—6 м; многослойные балки

прямоугольного и двутаврового сечения

из досок, склеенных плашмя (рис. 1, в, г),

двутавровые с фанерной стенкой

(рис. 1, д, и) или иного сечения (рис. 1, е,

ж, з) применяются в качестве несущих

конструкций покрытий и мостов пролетом

12—15 м. Для средних и больших проле-

тов наиболее распространены клееные

арки. В целях удобства транспортировки

и сборки применяются гл. обр. трехшар-

нирные арки с передачей распора на фун-

даменты (рис. 2) или на металлич затяжку.

Клееные фермы с деревянными элементами

имеют те же очертания, что и неклееные.

Наиболее распространенными являются

клееные фермы сегментного очертания с ме-

таллич. нижним поясом (рис. 3); применя-

12

КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ются также одно- и двускатные фермы тра-

пецеидального очертания (рис. 4). Клееные

рамы так же, как арки, используют преим.

в трехшарнирных схемах. Жесткость узлов

Рис. 1. Клееные балки: а и б — двутавровые,

I = 3—7 м для перекрытий зданий; в —

двускатные и односкатные (по длине) прямо-

угольного сечения, I = 6—15 м, шир. ~ b >

>80 мм, высота по середине пролета Я>6 в,

НИ = 1/8 — 1 12; г — то же, двутаврового

сечения, hi > 6 в,; д и е — то же, с фанерной

стенкой H/Z=4—^-,6^10 леи, I = 6—15 ж;

о 12

ж — фанерная треугольного сечения; з —

фанерная трапецеидального сечения; и —

фанерная с волнистой стенкой.

в рамах обеспечивается устройством раско-

сов или путем склейки ригеля со стойкой.

К другим видам К. к. относятся: клееные

элементы — косяки для пространственных

Рис. 2. Клееные трехшарнирные арки проле-

том 45 м.

сетчатых конструкций больших пролетов,

клееные мостовые брусья, шпалы, шпунт

и пр.

Склейка дает возможность наиболее ин-

дустриального решения ограждающих кон-

струкций, позволяет применять водостой-

кую фанеру, получать теплые покрытия

(напр., в виде трехслойных панелей).

Панели покрытий с мягким утеплением

Рис. 3. Сегментная клееная ферма.

(напр., минеральным войлоком) выпол-

няются в виде каркаса из досок, оклеен-

ного сверху и снизу водостойкой фанерой,

с заложенным между ними утеплителем

Рис. 4. Клееная ферма трапецеидального

очертания пролетом 15 м.

(рис. 5, а); в работе на изгиб в такойпанели

принимают участие не только продольные

элементы — доски каркаса, но и фанерные

обшивки. Вместо деревянного каркаса мо-

жет быть использован сотовый каркас из

твердых древесноволокнистых плит

(рис. 5,6) При более твердом утеплителе

(напр., пенопласте), который сам может

воспринимать сдвигающие усилия при из-

гибе панели, фанерные обшивки наклеи-

ваются непосредственно на него (рис. 5, в).

Конструкции с фанерной стенкой приме-

няются в виде различных фанерных балок,

арок и рам. Клеи используются разных

видов. Запрессовка осуществляется глав-

ным образом в металлич. хомутах-ваймах

с помощью электрич. или пневматич. гай-

коверта (см. Соединения в деревянных кон-

струкциях, Соединения в металлических

конструкциях).

Лит.: Губенко А. Б., Клееные де-

ревянные конструкции в строительстве, М,,

1957; Деревянные конструкции, под ред.

Г. Г. Карлсена, 3 изд., М., 1961; Ивано-

ва Е. К., Клееные деревянные конструкции.

Опыт строительства за рубежом, М., 1961, X ру-

лев В. М. [и др.], Склеивание древесины за ру-

бежом, М.—Л., 1961; Свенцицкий Г. В.,

Деревянные конструкции,^ М., 1962; СНиП, ч. 1,

разд. В, гл. 13. Лесные материалы. Изделия и

конструкции из древесины, М., 1962.

Г. В. Свенцицкий,

КЛИМАТ И АРХИТЕКТУРА

13

5980-

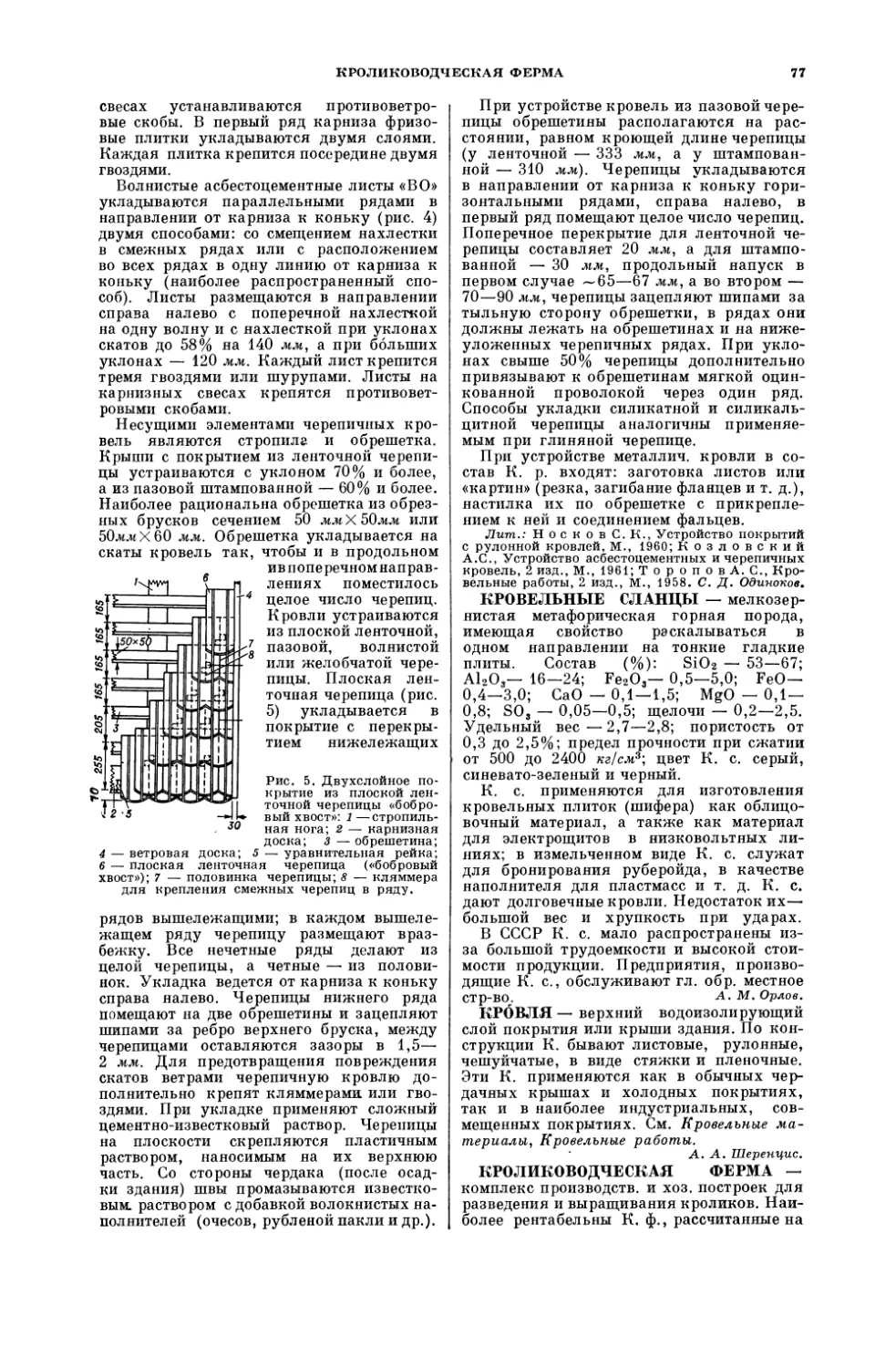

Рис. 5, Кровельные фанерные панели (а—с дощатым каркасом; б — с сотовым каркасом из

твердых биостойких древесноволокнистых плит; в — с пенопластом): 1 —гидроизоляционный слой;

2 — фанерная обшивка; 3 — каркас из досок; 4 — сотовый каркас из древесноволокнистых плит;

5 — утеплитель; 6 — каркас и утеплитель из жесткого пенопласта.

КЛИМАТ И АРХИТЕКТУРА. Под

связью климата и архитектуры подразу-

мевается рациональное использование в

стр-ве зданий и сооружений, планировке

и застройке городов и др, населенных мест

природно-климатич. факторов, свойствен-

ных данному месту стр-ва, с целью созда-

ния благоприятных сан.-гигиенич. условий

и эстетической среды для жизни и дея-

тельности человека.

Связь К. и а. основана на принципе

неразрывного единства человеческого ор-

ганизма и внешней среды. Этот принцип

предопределяет конкретность учета при-

родно-климатических условий в архитек-

туре в связи с теми или иными формами

расселения, типами и назначением зданий,

особенностями их эксплуатации и т. п.

В Советском Союзе наиболее полно мест-

ная специфика К. и а. учитывается в

порайонной типизации зданий различного

назначения, в соответствии с установлен-

ным климатическим районированием тер-

ритории СССР в строит, целях.

Взаимодействие К. и а. прежде всего

можно проследить на формировании зданий.

От размеров и формы здания, характера

ограждающих поверхностей, взаимораспо-

ложения помещений, форм связи их с

окружающим пространством (проемы, лод-

жии, галереи и т. д.), физич. свойств строит,

материалов и прочих факторов в значит,

мере зависит микроклимат^ создаваемой че-

ловеком искусственной среды. Соотношени-

ем площадей горизонтальных и вертикаль-

ных поверхностей ограждений здания мож-

но регулироват! величину их теплоотда-

чи и тем самым воздействовать на воздуш-

но-радиационный режим внутр, помещений;

использованием различной формы, факту-

ры стен и покрытий зданий — изменять уро-

вень естеств. освещенности в помещениях,

направленность солнечных лучей и т. п.

На севере, напр., большое значение имеет

борьба с теплопотерями зданий. Отсюда

важно достижение наиболее компактной

формы зданий, малого коэффициента теп-

лопроводности и большого коэффициента

14

КЛИМАТ И АРХИТЕКТУРА

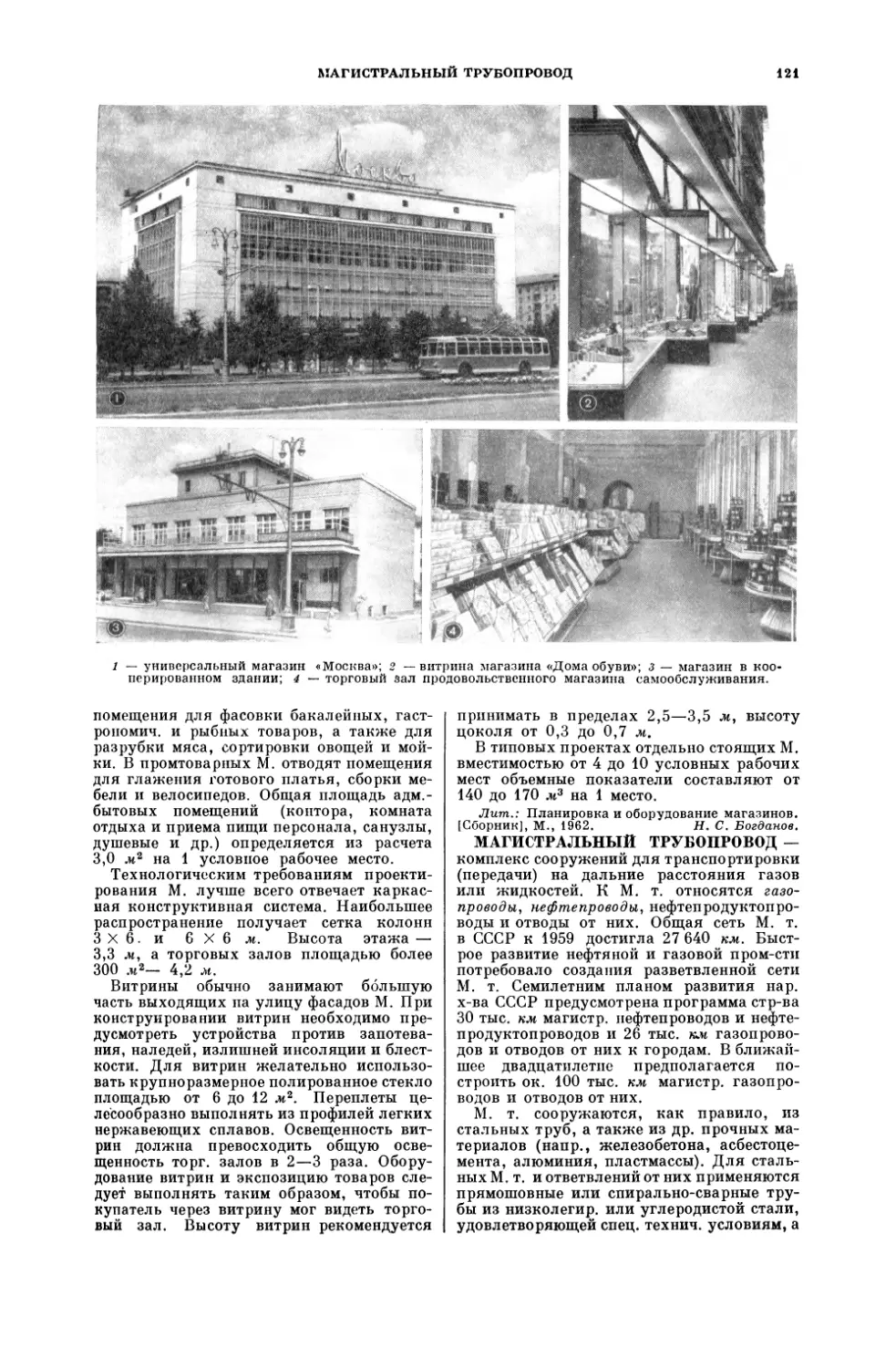

Рис. 1. Жилой дом на юге (г. Ташкент).

сопротивления теплопередаче наружных

ограждений. В народном жилище северных

р-нов в этих целях применялся прием

блокировки хоз. и жилых помещений.

При стр-ве в жарком климате широко

применяются айваны, лоджии, галереи.

Подобные архитектурные элементы защи-

щают внутр, помещения от чрезмерного

перегрева, улучшают микроклимат зданий,

создавая дополнит, бытовые удобства.

В юж. р-нах целесообразно устройство

плоских кровель, к-рые охлаждаются

ночью более интенсивно, чем кровли,

имеющие уклон. Предпочтительно также

применение белых, светлых тонов в окраске

стен, кровель, солнцезащитных устройств

(рис. 1, 2). Однако необходимо учитывать

и то, что белый цвет увеличивает днем

отраженную солнечную радиацию.

Важной и сложной проблемой стр-ва

на 10. является увеличение тепловой

инерции здания и ограждающих конструк-

ций, что имеет большое значение для сни-

жения перегрева и стабилизации микро-

климата внутр, помещений.

В стр-ве городов и др. населенных

пунктов климатич. условия и физико-гео-

графическая среда учитываются при раз-

мещении отд. зон города (пром., селитеб-

ных, отдыха и др.), при выборе ориентации

и этажности зданий, определении положе-

ния и размеров магистралей, в расчетах

внимание преобладающие направления

макроклиматич. воздушных течений («роза

ветров») в целях устранения отрицатель-

ного воздействия на климат города про-

изводств. вредностей, в частности снижения

процента содержания аэрозолей в воздухе,

ослабляющих силу прямого солнечного

облучения иногда до 50% и загрязняющих

городской воздушный бассейн.

Большое значение для регулирования

климата города имеет рациональное ис-

пользование рельефа (например, учет раз-

личий микроклимата сев. и юж. склонов,

защитных свойств рельефа от холодных

или знойных ветров, понижения темп-р

и атмосферного давления с увеличением

высоты над уровнем моря и др.). Значи-

тельное влияние на климат города оказы-

вают также зеленые насаждения. Высокие

зеленые насаждения, например, ослабляют

резкие температурные колебания (годовые

и суточные); при правильно организован-

ной посадке днем в жаркое время в их тени

темп-pa ниже, чем в открытом простран-

стве, ночью же, наоборот, выше. Наряду

с этим зеленые насаждения способствуют

проникновению чистого воздуха из приго-

родной лесопарковой зоны в центр города.

Зеленые массивы играют также роль ветро-

защитных и снегозащитных ограждений.

Существенно смягчают климат водные

бассейны, акватории, большие морские

поверхности, обладающие значительной

теплоемкостью, т. е. способностью акку-

мулировать тепло летом в дневное время

и постепенно отдавать его ночью. Зимой же,

если акватории не замерзают и не имеют

теплых течений, они могут усиливать дис-

комфортность климата образованием избы-

точной влажности.

Учет климатич. условий в градострои-

тельстве предполагает также использование

особенностей подстилающей поверхности,

напр. ее отражающих и поглощающих

характеристик по отношению к солнечным

лучам. Особенно большой процент отра-

женного ультрафиолетового излучения

(альбедо 80—85%) имеет снег. Поэтому

многие санатории строятся в высокогор-

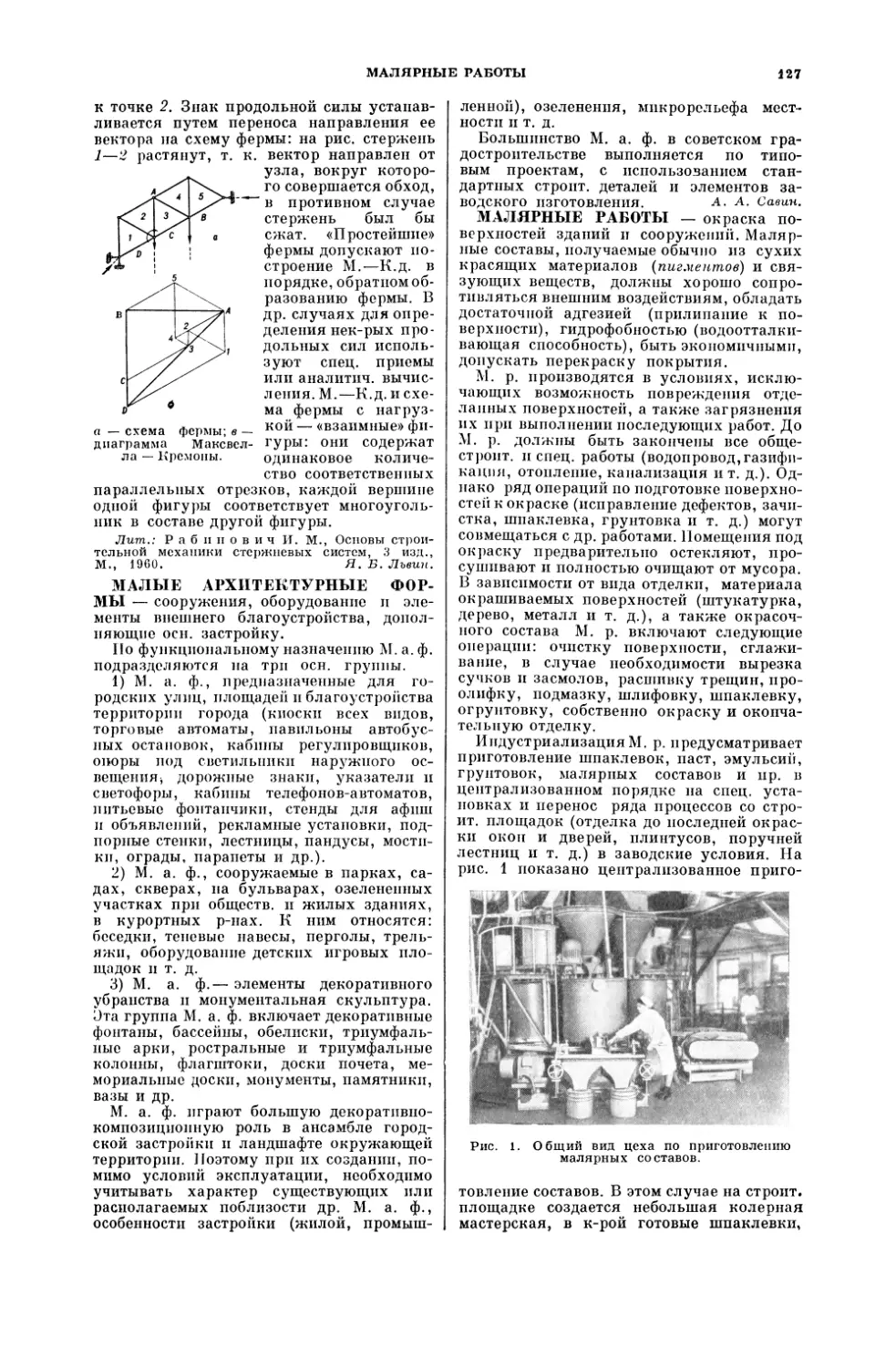

Рис. 2. Госпиталь в г. Шейхе (Сомалийская республика). Общий вид.

плотности застройки, в решении вопросов

озеленения и использования существующих

зеленых массивов (рис. 3). При выделении

зон пром, предприятий принимаются во

ных местностях с обилием снега и дли-

тельным периодом солнечной инсоляции.

В различных климатич. р-нах планировка

и застройка городов имеет свои специфич.

КЛИМАТ И АРХИТЕКТУРА

15

Рис. 3. Использование существующего зеленого массива в застройке г. Ангарска.

особенности. В сев. р-нах для снижения

скорости ветра жилые кварталы распола-

гают часто в шахматном порядке, протя-

женность улиц сокращается, их прямоли-

нейное направление прерывается травер-

сами в виде отдельных- зданий. Приме-

няется преим. периметральная замкнутая

(иногда концентрическими рядами) за-

стройка жилых кварталов, им придается

компактная обтекаемая форма, противо-

стоящая господствующим ветрам. Детские

учреждения и спортивные комплексы раз-

мещаются внутри кварталов под защитой

жилых зданий. Сильные ветры, холод и

метели делают нецелесообразной застройку

сев. города малоэтажными зданиями не-

большой кубатуры, т. к. вместе с этим

увеличиваются площадь застройки и рас-

стояния между жилыми, культурно-быто-

выми и производств, зданиями. Средства

борьбы со снежными заносами — устрой-

ство ледяных валов вокруг насел, пункта,

снегозадерживающих ограждений и т. д.

В р-пах с жарким, сухим климатом более

целесообразна рассредоточенная застройка

со сквозным проветриванием дворов и

квартир (за исключением р-нов с сильными

сухими ветрами и песчаными заносами)

Важное значение при этом имеют: исполь-

зование естественных и создание искусст-

венных водоемов, выбор цвета покрытия

улиц (наиболее благоприятны светлые

тона), устройство тенистых зеленых мас-

сивов, газонов и т. п.

Современная градостроительная прак-

тика дает целый ряд удачных примеров

использования природно-климатич. факто-

ров в планировке и застройке городов.

В северных р-нах Советского Союза осу-

ществляется стр-во и реконструкция ряд(

городов и поселков (Якутск, Норильск,

Мирный, Удачный и др.), в композиции

к-рых последовательно учитываются осо-

бенности климатич. условий. Напр., в

проекте районного центра Айхал (рис. 4),

намечаемого к стр-ву за полярным кругом

(в Якутии) и рассчитанного на 6 тыс. жи-

телей, учтена природно-климатич. специ-

фика местности: вечная мерзлота грунта,

бедная растительность, продолжительность

зимы (8—8,5 месяцев), резкая континен-

тальность климата с годовым температур-

ным перепадом в 100° (от —65° зимой

до 4-35° в короткое лето), плохая види-

мость из-за частых туманов (5—6 метроь)

и т. п. Для обеспечения связи жилья с

Рис. 4. Город Айхал. Якутская АССР. Общий вид (макет): 1 — жилые дома (5-этажные, секционные);

2 — общественный центр; з — средняя школа продленного дня на 53 6 учащихся; 4 — детсад-ясли

дневного пребывания на 180 мест; <5 — детсад-ясли круглосуточного пребывания на 160 мест;

6 — административный блок; 7 — мастерские самодеятельного художественного творчества; 8 — крытые

галереи с магазинами повседневного обслуживания; 9 — летний стадион.

16

КЛИМАТ И АРХИТЕКТУРА

обществ, зданиями предусмотрены крытые

галереи, в к-рых размещаются комму-

нально-бытовые учреждения повседневного

обслуживания. Композиционному реше-

нию поселка свойственна компактность и

ряд других планиро-

вочных и конструк-

тивных особенностей,

обусловливаемых су-

ровым климатом.

Интересным приме-

ром современного гра-

достроительного ре-

шения в условиях

жаркого климата яв-

ляется город Чанди-

гар— столица Восточ-

ного Пакистана (Ин-

дия),спланированный

по проекту франц,

арх. Ле Корбюзье.

Город располагает-

ся между двух рек

на плато у пред-

горья Гималаев. Пря-

Рис. 5. Город Чандигар

(Индия). Портик адми-

нистративного здания.

моугольная сетка планировки кварталов

города способствует его лучшему провет-

риванию; зеленые полосы насаждений,

пересекающие жилые районы с С.-В. на

Ю.-З., являются проводниками прохладно-

Рис. 6. Город Чандигар. Фрагмент генплана

жилой застройки: I, II, III — секции сбло-

кированных домов; А, Б—ряды сблокирован-

ных домов; 1 —столовая; 2 —спальня; з—

терраса; 4 — кухня; 5 — ванная комната;

6 — открытые дворики; 7 — санузлы.

го горно-долинного ветра и одновременно

служат пешеходными магистралями; кры-

тые торговые ряды, размещенные перпен-

дикулярно зеленым тягам, надежно защи-

щают от солнца. В стр-ве жилых и

обществ, зданий широко применены само-

Рис. 7. Город Чандигар. Двухэтажный сблоки-

рованный дом.

затеняющиеся поверхности стен, провет-

риваемые плоские кровли; планировка

квартир рассчитана на гибкое использо-

вание помещений в различное время дня

и года (рис. 5, 6, 7).

Особый аспект взаимодействия К. и а.—

их эстетич. связь. Климатич. среда су-

щественно влияет на восприятие архитек-

туры, определяемое уровнем естественной

освещенности, влажностью, состоянием

атмосферы, сменами времен года и суток.

Известно, напр., что прямой солнечный

свет делает более плоской архитектурную

форму, при рассеянном же освещении она

воспринимается более выпукло и объемно.

В условиях частых дождей и туманов архи-

тектура «читается» силуэтпо, поэтому ее

эстетическая выразительность может быть

достигнута динамичным построением ар-

хитектурных объемов. Сильный солнечный

свет обесцвечивает краски, влажный воздух

усиливает интенсивность цвета; солнеч-

ный свет придает окружающему теплую

светло-оранжевую окраску, пасмурное ос-

вещение — холодную голубовато-серебри-

стую и т. д.

Лит.: Бы линкин Н. П., Климат и

архитектура, в кн.: Основные архитектурные

проблемы пятилетнего плана научно-исследова-

тельских работ. Материалы VII сессии Акад,

архитектуры СССР, М., 1947; Аронин Д ж. Э.,

Климат и архитектура, пер. с англ., Предисл.

и примеч. В. Е. Коренькова, М., 1959; Корень-

ков В. Е., Типизация жилища и природно-кли-

матические условия, М., 1956. Ю. С, Лебедев,

КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВА-

НИЕ, в стр оительных це-

лях- разделение территории страны на

зоны или районы, проводимое по харак-

терным климатич. показателям, влияющим

на особенности застройки, выбор типа

здания или отдельных конструкций, а

также на методы организации и произ-

водства строит, работ.

Наиболее существенные климатич. пока-

затели, влияющие на строительство:

темп-pa воздуха в холодный и теплый

периоды года и ее колебания, количество

солнечной радиации, общая сухость или

влажность климата, скорость зимних и

I летних ветров, а также интенсивность

КЛИМАТОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ

17

переноса снега и влаги. Для расчетов проч-

ности сооружений важно К. р. по макси-

мальной скорости ветра, по ветровым

нагрузкам на здания и сооружения и снего-

вым нагрузкам. Основные геофизич. пока-

затели — сейсмичность, глубины сезонного

промерзания грунтов или зоны распростра-

нения их многолетнего мерзлого состояния.

К. р. по характерным величинам темп-р

проводится обычно в отношении расчетных

значений их и выражается изотермами, про-

ходящими с интервалами через определ.

количество градусов; значения расчетной

темп-рыдля промежуточных географических

пунктов определяются путем интерполяции.

К. р. по особенностям колебаний темп-ры

в течение холодного и теплого периодов

года и числу оттепелей еще не разработано,

хотя оно важно для нормирования морозо-

стойкости наружной части ограждающих

конструкций зданий. Наиболее общий по-

казатель колебаний темп-p в течение года —

амплитуда между средними темп-рами ян-

варя и июля изменяется от 20° в примор-

ских сев.-зап. р-нах Европейской части

СССР до 64° на территориях Вост. Сибири.

Этот показатель имеет значение при нор-

мировании расстояний между темп-рными

швами в зданиях и сооружениях, расчете

температурных деформаций в сопряже-

ниях крупных элементов стен, а также

для более общего районирования терри-

тории СССР по сравнит, сухости климата,

проводимого по величине т. н. влажностно-

климатич. характеристики и установлен-

ного Строительными нормами и прави-

лами (СНиП) в целях более правильной

'оценки влажностного состояния и тепло-

проводности материалов в конструкциях

зданий и сооружений.

Лит.: СНиП, ч. 2, разд. А, гл. 6. Строитель-

ная климатология и геофизика; СНиП, ч. 2,

разд. А, гл. 7. Строительная теплотехника, М.,

1963. В М Ильинский.

КЛИМАТОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ —

раздел строительной физики, рассматри-

вающий климатические воздействия на

здания и сооружения и развивающийся на

основе достижений физики атмосферы и

общей климатологии. К. с. возникла в свя-

зи с необходимостью применения в раз-

нообразных климатических условиях ра-

циональных типов зданий и конструкций,

обеспечивающих наилучшие условия для

жизни и деятельности человека, а также

обладающих необходимой долговечностью

при разрушающем влиянии физико-клима-

тич. воздействий.

Важнейший климатич. параметр, необхо-

димый для проектирования ограждающих

конструкций и отопления зданий,— расчет-

ные темп-ры наружного воздуха в холодный

период года. Эти темп-ры устанавливаются

в зависимости от массивности конструкции,

кик средние темп-ры периодов времени,

необходимых для ее предельного охлажде-

ния. Расчетные колебания темп-p наружного

воздуха в теплый период года при проекти-

ровании зданий в южных р-нах устанав-

ливаются с учетом интенсивности солнечной

радиации и ее поглощения поверхностью

ограждающих конструкций.

2 Строительство, т. 2

Скорость и направление ветров являются

существенными климатич. показателями,

рассматриваемыми в К. с. Данные о рас-

четной скорости максимальных ветров

используются при расчетах прочности кон-

струкций зданий и сооружений. Преобла-

дающие направления и скорости ветров

в холодный период года имеют важное зна-

чение для выбора типа планировки жилых

домов, естественной вентиляции помеще-

ний и защиты ограждающих конструкций

от фильтрации холодного воздуха. Так,

в III и IV климатич. р-нах СССР необхо-

димо сквозное проветривание квартир, но

на территориях северной части страны с

сильными ветрами в зимний период года

такое решение становится нецелесообраз-

ным из-за чрезмерного охлаждения поме-

щений.

Данные о темп-pax наружного воздуха

и его относит, влажности, интенсивности

солнечной радиации, скорости и направ-

лениях зимних и летних ветров, продол-

жительности отопит, периода, макс, суточ-

ном количестве осадков, наибольших высо-

тах снежного покрова и нек-рые другие

показатели, используемые при проектиро-

вании зданий и сооружений, включены в

Строительные нормы и правила, действую-

щие в СССР.

На здания и сооружения климатические

факторы обычно воздействуют комплексно.

Поэтому при проектировании зданий необ-

ходимо учитывать совместное действие кли-

матич. факторов, напр. ветра и низкой

темп-ры в наиболее неблагоприятных со-

четаниях, возможных в данной местности.

При расчете влажностного состояния на-

ружных стен, имеющего значение для

их теплозащитных свойств и долговечно-

сти, принимается во внимание увлаж-

нение этих конструкций дождями, выпа-

дающими при ветрах соответствующего

направления. В приморских районах

дожди, сопровождаемые штормовыми вет-

рами, часто вызывают сквозное промокание

наружных стен. В связи с этим меры

защиты зданий от атмосферной влаги

должны быть различными, в зависимо-

сти от характерных для рассматриваемой

местности преобладающих типов дождли-

вой погоды и сопровождающих ее ветров.

При определении морозостойкости и долго-

вечности наружной части стен важны

характеристики холодного периода года по

числу и характеру оттепелей, по количеству

туманов и дождей, увлажняющих поверх-

ность стен при оттепелях. Интенсивность

и повторяемость переноса снега в горизон-

тальном направлении, зависящие от соот-

ветствующих сочетаний ветров и снегопа-

дов, должны учитываться при планировке

населенных мест и пром, предприятий, при

проектировании покрытий и фонарей про-

изводственных зданий и т. п.

Комплексные климатич. характеристики

важны для решения многих обших строит,

вопросов. Кинетика процессов обмена тепла

и влаги между поверхностью конструкций

зданий и внешней физико-географической

средой зависит прежде всего от Клима-

КЛУБ

id

тич. факторов. Влажностное состояние

наружных ограждающих конструкций мо-

жет быть оценено по величине комплекс-

ной влажностно-климатич. характеристики,

представляющей собой соотношение кли-

матических показателей, к-рые выражают

увлажняющие и иссушающие действия

внешней среды на конструкцию.

В задачи К. с. входит изучение микро-

климата городов, населенных мест и от-

дельных районов. Для этих целей важ-

но обеспечение целесообразной аэрации

(проветривания) застраиваемых террито-

рий, а также необходимого доступа пря-

мых солнечных лучей (см. Инсоляция).

В нек-рых пределах возможно улучшение

микроклимата и снижение интенсивности

нежелательных климатич. воздействий на

здания и сооружения. Так, прогрев зда-

ний в южных районах солнечными лучами

удается уменьшить солнцезащитными уст-

ройствами, светлой окраской фасадов и

вертикальным озеленением; охлаждение

помещений сильными ветрами в северных

районах может быть уменьшено соответ-

ствующим планировочным решением квар-

талов и самих зданий, повышением непро-

ницаемости их ограждающих конструкций

и т. п.

Лит.: Ильинский В. М., Проектирова-

ние ограждающих конструкций зданий с учетом

физико-климатических воздействий, М., 1964;

А р о н и н Д. Э., Климат и архитектура, пер.

с англ., М., 1959; Кратцер П. А., Климат

города, пер. с нем., М., 1958; Алисов Б. П.,

Климат СССР, вып. 1—6, 8, Л., 1958—63; СНиП,

ч. 2, разд. А, гл. 6. Строительная климатология

и геофизика, М., 1963. В. М. Ильинский,

КЛУБ — здание, предназначенное для

культурно-просветит. работы и проведения

досуга населения. К. — место обществ,

деятельности, культурного общения, рас-

пространения и пропаганды политич. зна-

ний, достижений техники, науки, литера-

туры и искусства, орг-ции различных

видов художеств, самодеятельности, отдыха

и развлечений. В СССР К. являются одним

из наиболее распространенных видов об-

ществ. зданий. Насчитывается ок. 130 тыс.

К. (1964), из к-рых 115 тыс. в сельской

местности. В кружках художественной са-

модеятельности занимается более 3 млн.

чел.

К. бывают: рабочие (профессиональных

союзов), сельские, творческих союзов, дет-

ские (см. Дом пионеров), специализиро-

ванные (спортивные, шахматистов, дома

техники и др.). К наиболее массовым ти-

пам К. относятся рабочие и сельские.

Основная отличительная особенность

типа К.— состав помещений и вместимость.

Здания К. в зависимости от состава поме-

щений подразделяются на 3 осн. типа: К.

с развитым составом помещений (Дворец

культуры, Дом культуры),К.с сокращенным

составом помещений и К. с универсальным

залом. По вместимости зрительного зала

различают К. малые (до 400 мест), средние

(400—600 мест) и большие (800 мест и бо-

лее). В СССР для типовых проектов при-

нята вместимость К. — 200, 300, 400, 600,

800 мест. Вместимость К. определяется

числом мест в зрительном зале и количест-

вом посетителей клубной части. Соотноше-

ние вместимости зрительного зала и клуб-

ных помещений зависит от типа К. В К.

1-го типа это соотношение составляет

1 : 1; 2-го типа от 1 : 0,2 до 1 : 0,3; 3-го

типа от 1 : 0,2 до 1 : 0,5. В К. творческих

союзов, домах техники и др. специализи-

рованных К. соотношение вместимости зала

и клубных помещений составляет от 1 : 1,2

до 1 : 1,7 (за счет увеличения числа клуб-

ных помещений).

Здания К. 1-го типа сооружаются гл. обр.

в центрах небольших городов и крупных

поселков, районных центрах, где отсутст-

вуют другие общественные здания куль-

турно-просветит. назначения, а также в

центрах жилых районов крупных горо-

дов. Здания К. 2-го типа — в селах и по-

селках, в отд. районах городов с неболь-

шой численностью населения, а также в

тех населенных пунктах, в к-рых при на-

личии др. культурно-просветит. и спор-

тивных учреждений представляется воз-

можным ограничить состав помещений К.

Здания К. 3-го типа (с универсальным за-

лом) предназначены для обслуживания

населения небольших сел и поселков (где

отсутствуют спортивные залы), а также

микрорайонов городов.

В условиях совр. городской застройки

и комплексного культурно-бытового об-

служивания К. обычно кооперируют к

одном здании с др. обществ, учрежде-

ниями. Так, напр., в жилом районе К.

вместе с др. культурно-просветит. учреж-

дениями образуют т. н. культурный центр

в микрорайоне — обществ, центр микро-

района. В селах и поселках К. — единст-

венное культурно-просветит. учреждение

и поэтому он, помимо своего прямого назна-

чения, выполняет функции кинотеатра, биб-

лиотеки и т. д. В небольших селах К. может

быть объединен со столовой, а в отд. слу-

чаях также со школой, с тем чтобы иметь

в селе полноценный зал для спорта и зре-

лищ, используемый и взрослым населением,

и детьми.

Норма расчета К. на 1000 чел. населения

установлена Правилами и нормами плани-

ровки и застройки городов. Для К. с уни-

версальным залом норма увеличивается

в 2—2,5 раза с учетом того, что зал исполь-

зуется для зрелищ примерно 40% времени.

К. имеют след. осн. группы помещений:

зрелищная часть, клубная часть и помеще-

ния обслуживающего и адм.-хоз. назначе-

ния. К. с развитым составом помещений

имеет несколько самостоятельных групп

помещений, объединенных по назначению.

Зрелищная группа включает зрительный

зал, сцену, киноаппаратную, фойе; клуб-

ная — помещения для работы различных

кружков и проведения лекций, библиотеку-

читальню, помещения отдыха и буфет,

спорт, комплекс, помещения для занятий

детей школьного возраста. Отдельную груп-

пу составляют вестибюль с гардеробом и др.

помещения обслуживающего и адм.-хоз.

назначения. В К. должна быть обеспечена

возможность изолированной работы раз-

личных его частей и групп помещений. Зре-

КЛУБ

19

лищная часть обособляется от клубной,

детской, спортивной и др. групп помещений;

комнаты шумных занятий — от тихих (биб-

лиотек-читален, комнат учебных заня-

тий, технич. кабинета). Вместе с тем, для

удобства клубной работы отдельные группы

помещений связываются друг с другом.

Вестибюль обычно обслуживает и зрелищ-

ную и клубную части; посетители клубной

части и зрелищной пользуются общим

буфетом, гостиными, комнатами отдыха и

а

отражаться на многообразии клубной

работы. С этой целью помещения, к-рые

в определенных градостроительных усло-

виях (небольшое количество обслуживае-

мого населения) недостаточно используют-

ся, приспосабливают для выполнения не-

скольких функций. Так, в К. с сокращен-

ным составом помеще-

ний фойе по своему

прямому назначению

значительное время

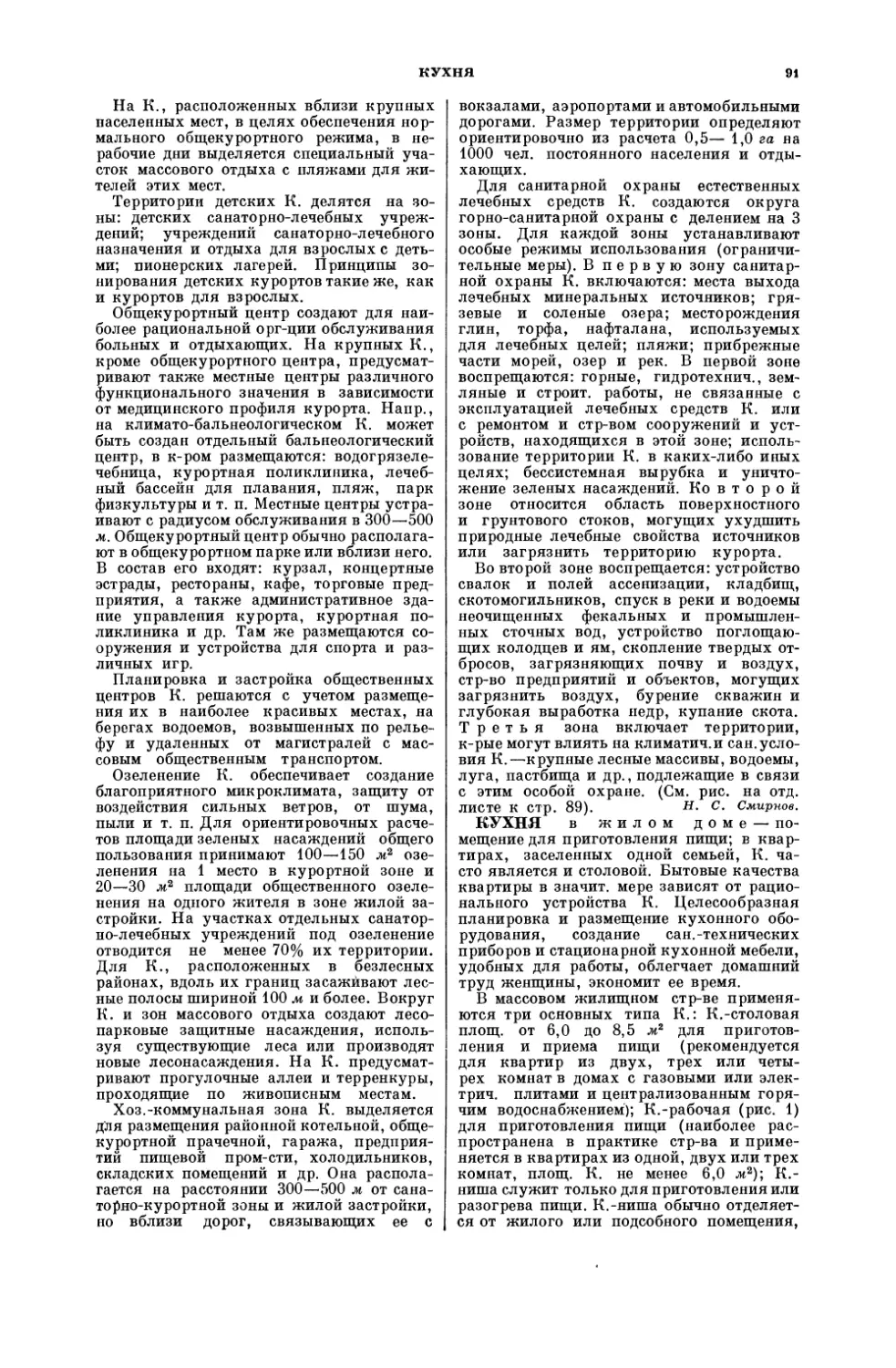

Клуб с универсальным залом. Планы I (а) и 11 '(б) этажей: 1 — фойе-вестибюль с гардеробом; 2—

касса; 3 — кружковая комната; 4 — комната врача; 5 — раздевальная; 6 — снарядная; 7 — склад

стульев; 8 — склад бутафории; 9 — артистическая; 10 — кружковая комната (артистическая);

11 — аудитория на 158 мест; 12 — кружковая комната; 13 — библиотека-читальня; 14 — проек-

ционная; 15 — спортзал; 16 — буфет; 17 — фойе-кружковая.

тихих игр. Спортзал связан с помещени-

ями для взрослых и детей.

В нек-рых типах К. состав помещений

значительно сокращен, в первую очередь,

за счет исключения спортзала, детского

сектора и части кружковых комнат. Од-

нако огранич. состав помещений не должен

2*

не занято, поэтому его планировка и раз-

меры должны предусматривать возмож-

ность универсального использования (для

гимнастики, танцев, занятий нек-рых круж-

ков, празднеств и др. массовых мероприя-

тий). Кроме того, в К. такого типа в не-

которых случаях целесообразно временное,

20

КОАГУЛИРОВАНИЕ ВОДЫ

увеличение вместимости зала; для этого

смежно с ним следует располагать др.

крупное помещение.

В К. с универсальным залом (рис.) зал

используется не только для зрелищ и

собраний, но и для активных занятий:

физкультуры, танцев, подвижных игр,

детских утренников, занятий нек-рых

кружков, выставок. Вместимость уни-

версального зала определяется нормируе-

мыми габаритами спортзалов. Сокраще-

ние состава помещений за счет их универ-

сального использования позволяет значи-

тельно уменьшить общий строит, объем

зданий и их стоимость.

В К. с развитым составом помещений

общий строит, объем здания, приходящийся

на одно место в зале, составляет 30—35 .и3,

в К. с сокращенным составом помещений—

13—14 Л43, в К. с универсальным залом —

11 — 16 м3.

В СССР разработаны типовые, проекты

К. из сборных индустриальных конструк-

ций с использованием железобетонного

каркаса. Для применения сборных кон-

струкций объемно-планировочные парамет-

ры и конструктивные элементы К. уни-

фицированы на основе модульной сетки

6 X 3 м и 6 X 6 л. При этом пролеты

зальных помещений приняты кратными

3 м: 9, 12, 15, 18, 21, 24 м.

К. оборудуются приточно-вытяжной вен-

тиляцией, а наиболее крупные залы—систе-

мой кондиционирования воздуха. Все зри-

тельные и универсальные залы имеют кино-

установки, а сцены — механич. оборудова-

ние. В решении интерьеров К. большое

значение придается оборудованию, мебели

и убранству. Для помещений универсаль-

ного назначения применяется трансфор-

мирующееся оборудование (раздвижные пе-

регородки, складная мебель).

Примерами лучших советских К. яв-

ляются: Дворец культуры автозавода им.

Лихачева в Москве, Дворец культуры им.

Кирова в Ленинграде, Дворец культуры

энепгетиков в Запорожье.

Лит.: Архитектура рабочих клубов и дворцов

культуры, М., 1953; Клубы для поселков и сел,

М., 1958; Кулага В. Л., Клубы с универсаль-

ным залом, М., 1958; КлуСы массового стр-ва,

М., 1962; Зенькович Г. В., Районний

будинок культури, Киев, 1952; S ta sek J.

aStaskova Н., Kulturni domy, 2 vyd., Praha,

1960. В. Л, Кулага.

КОАГУЛИРОВАНИЕ ВОДЫ — техно-

логия. процесс обработки воды химия,

реагентами (коагулянтами) для агломера-

ции в хлопья тонкодисперсных загрязне-

ний (коллоидов, суспензий) с целью быст-

рого их осаждения в отстойниках и задер-

жания фильтрами (см. Очистка водопро-

водной воды). Тонкодисперсные яастицы

загрязнений природных вод осаждаются

ояень медленно вследствие сорбции на их

поверхности ионов растворенных в воде

веществ. При этом яастицы приобретают

одноименные электрия. заряды, взаимно

отталкиваются и не агломерируются. До-

бавление коагулянтов способствует умень-

шению электрия. заряда яастиц загрязне-

ний. Кроме того, коагулянты сами в рас-

творе дают коллоиды, к-рые коагулируют,

образуя крупные быстро осаждающиеся

хлопья, и увлекают с собой яастицы за-

грязнений.

В практике ояистки воды яаще всего

применяются следующие коагулянты: сер-

нокислый глинозем —A12(SO4)8-18H2O с

содержанием не менее 33,5% А12 (8О4)з

и до 23% нерастворимых примесей; серно-

кислый глинозем ояищенный с содержа-

нием не менее 40,3% А12 (8О4)з и до 0,1%

нерастворимых примесей, хлорное железо

безводное с содержанием не менее 98%

FeCl3; железный купорос с содержанием

47—53% FeS04. Для интенсификации про-

цесса образования при К. в. крупных

хлопьев используют вспомогат. средства:

активированную кремнекислоту, поли-

мерные флокулянты (напр., полиакрил-

амид). Вспомогательные средства (акти-

вированная кремнекисл ота, флокулянт)

применяются не только для интенсификации

процесса образования крупных хлопьев,

но также и для экономии коагулянта. Во

многих слуяаях уменьшению дозы коагу-

лянта и улуяшению процесса способствует

повторное полное или яастияное использо-

вание (возврат) промывной воды фильтров.

Необходимую дозу коагулянта опреде-

ляют лабораторными экспериментами. Для

ориентировояных расяетов при проектиро-

вании дозу А12 (8О4)з можно определять

в зависимости от мутности и цветности воды

по следующим формулам: D1 = 2,5

или D2=4 У Ц, где Dx и Р2 — дозы коа-

гулянта (мг/л), М — содержание в воде

взвешенных веществ (лг/л), Ц — цветность

воды в градусах. Дозы вспомогательных

средств: активированная кремнекислота —

3—10 жг/л (в расяете на SiO2), полиакрил-

амид — 0,5—2 мг/л.

Лит.: Кастальский А. А., Минц

Д. М., Подготовка воды для питьевого и промыш-

ленного водоснабжения, М., 1962; К л я ч к о

В. А. и А п е л ь ц и н И. Э., Подготовка воды

для промышленного и городского водоснабже-

ния, М., 1962. И. Э. Апелъиин.

КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД —

производит кокс, коксовый газ и химия,

продукты, полуяающиеся в процессе кок-

сования угля. К. з. имеет след. осн. цехи:

углеподготовительный (с углеобогатитель-

ной фабрикой или без нее), коксовый,

химия, (аммиаяно-сульфатный, бензольный,

ректификации бензола, смолоперегонный

и др.), ояистки коксового газа от серово-

дорода, энергетия., транспортный и произ-

водств.-обслуживающие цехи. Сырьем для

полуяения кокса (доменного, литейного,

генераторного и др.), коксового газа и

химия, продуктов коксования (бензол,

толуол, ксилол, сульфат аммония, нафта-

лин, пек, пековый кокс, фенолы, каменно-

угольные масла, шпалопропитояное масло,

антрацен, серная кислота и др.) являются

смеси (шихты), составленные из разлия-

ных марок кам. углей.

Весьма целесообразно кооперирование

К. з. с металлургия, заводами; при этом

К. з. проектируется и строится не как

самостоятельное предприятие, а как

произ-во в составе металлургия, комби-

ната, обслуживаемое подсобными цехами

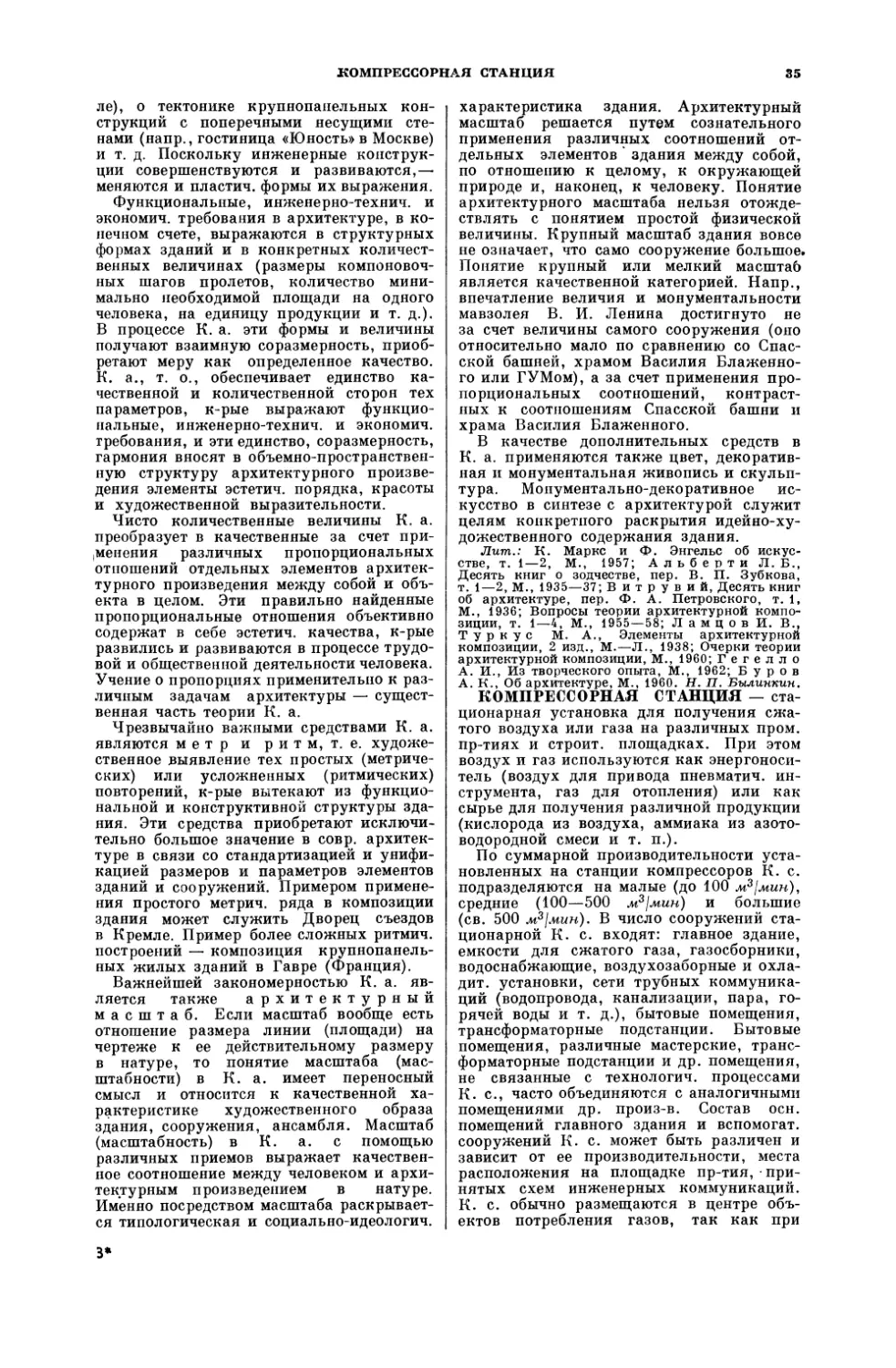

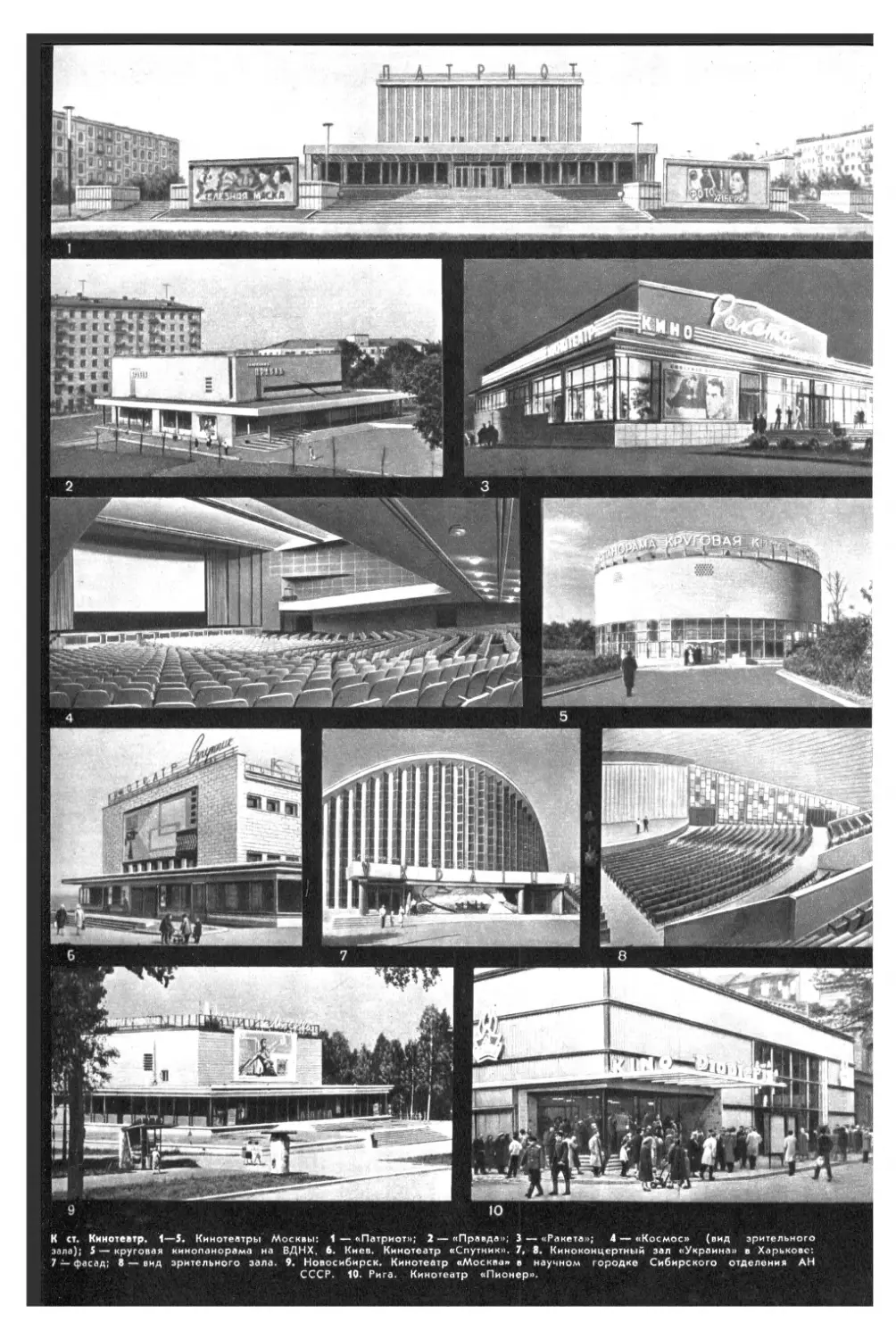

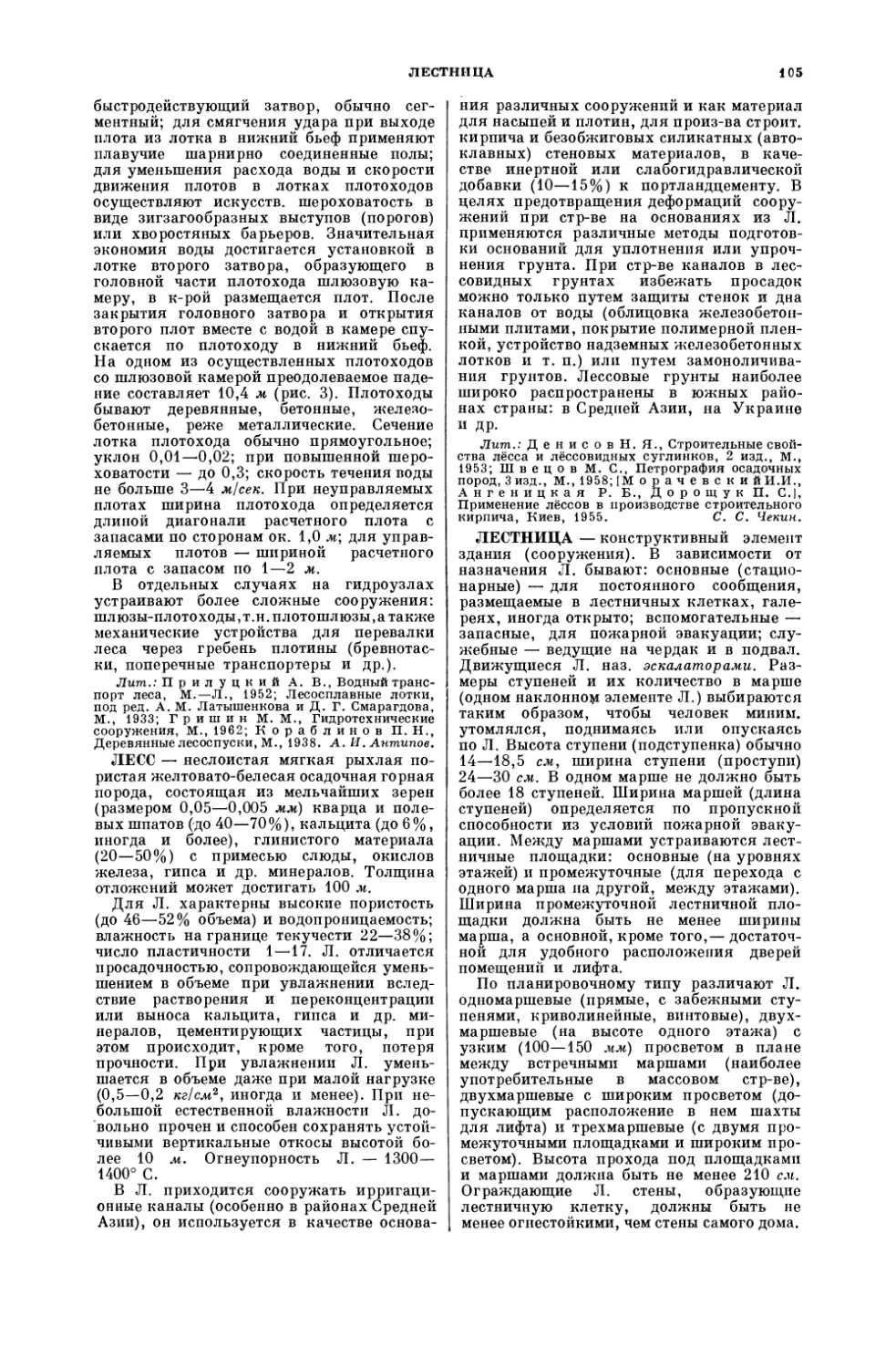

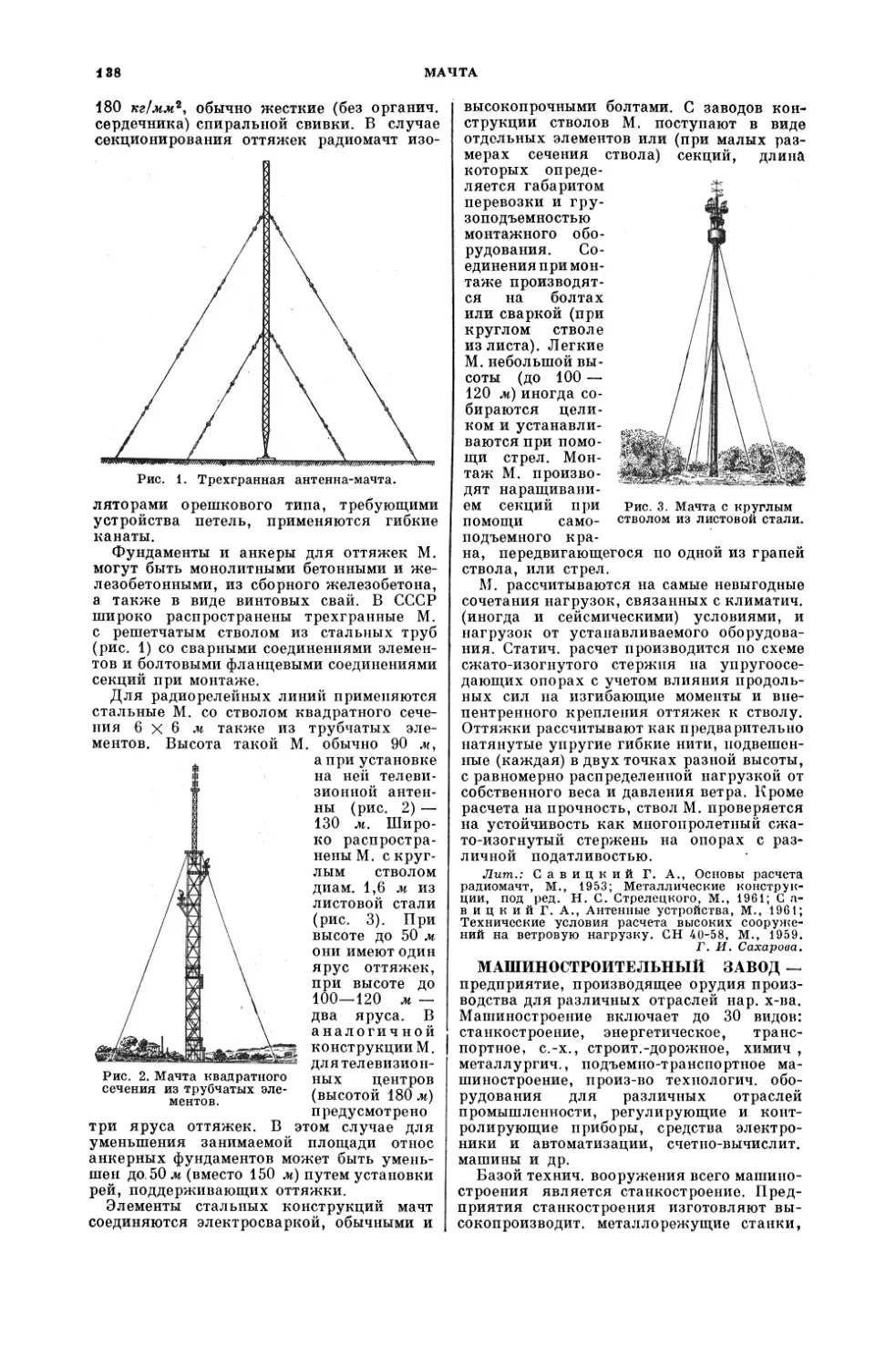

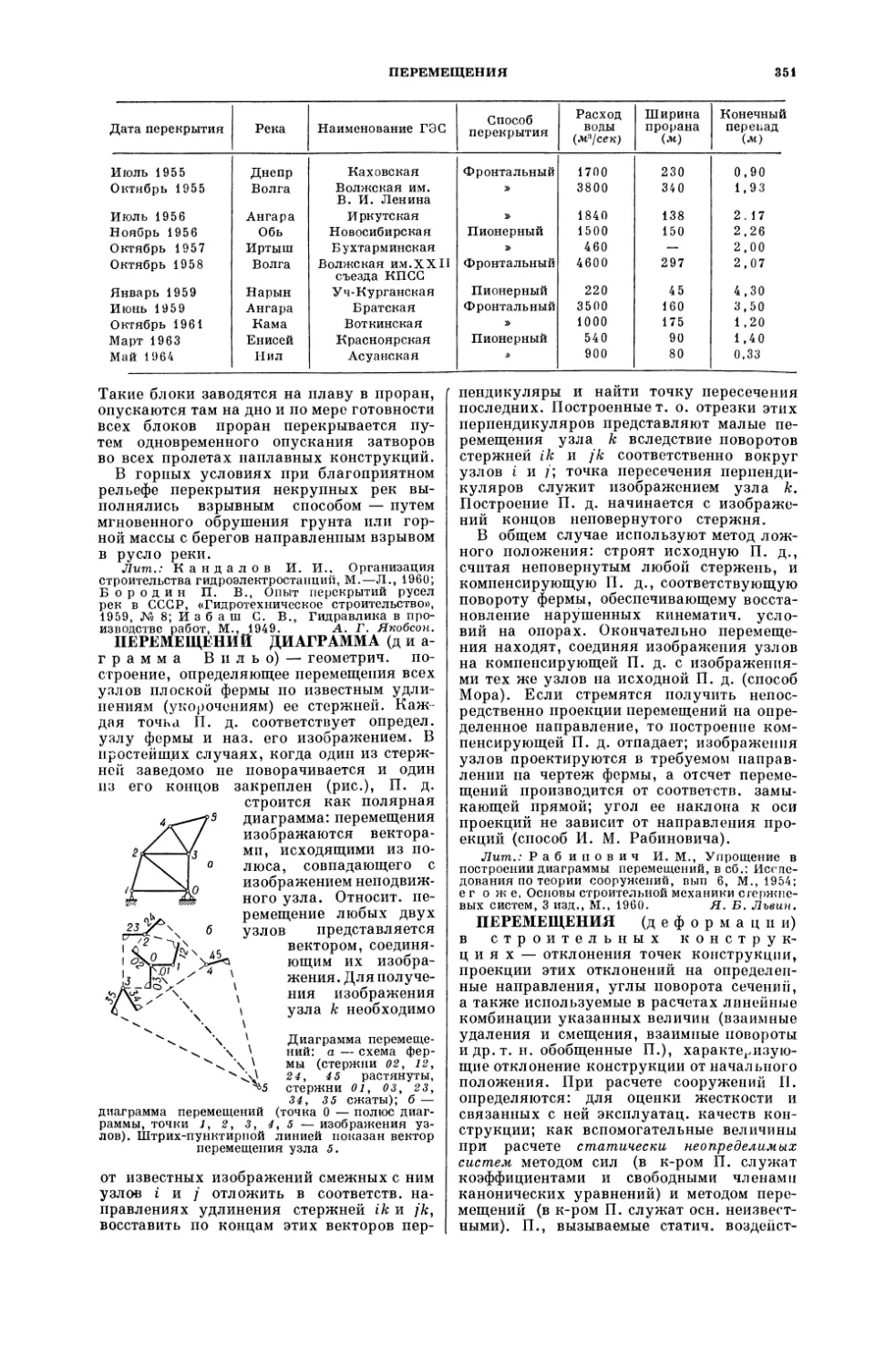

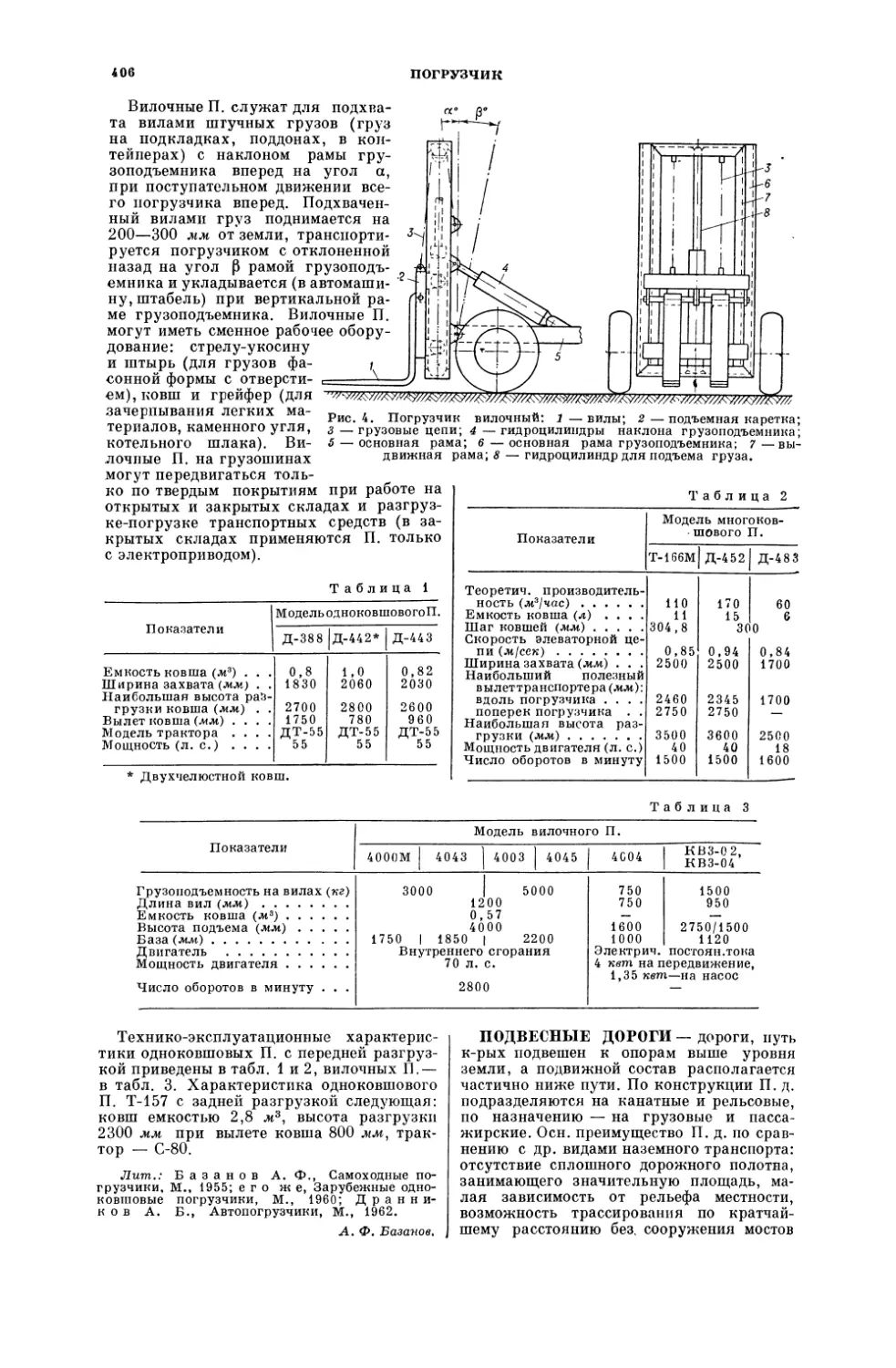

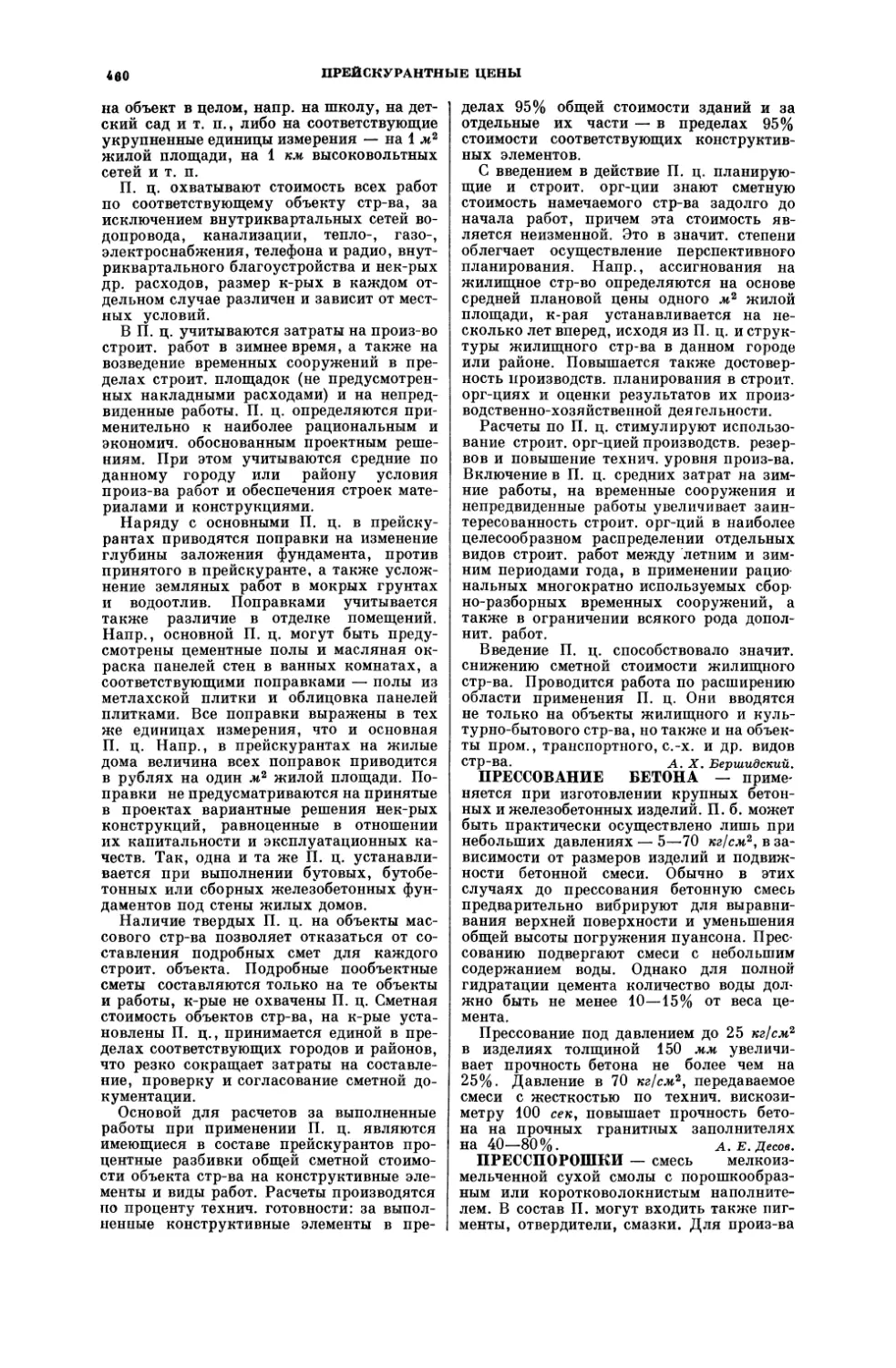

Коксохимический завод: 1 —механизированный склад с перегружателями и галереей вдоль склада; 2 —отделение предварительного дробления; 3—дозировочное

отделение, 4 — отделение окончательного дробления; 5 — корпус углеобогатительного цеха; в — угольные башни; 7 — коксовые батареи; 8 — тушильные башни;

9 — коксовые рампы; 10 — коксосортировка с бункерами для кокса; 11 — дымовые трубы коксовых печей; 12 — насосная конденсация; 13 — машинное отделе-

ние, 14 — аммиачносульфатное огделение с обесфеноливающей установкой; 15— склад реактивов; 16—склад смолы; /7—отделение улавливания и дистил-

ляции бензола; 18 — оросительные холодильники для- масла, 19 — градирни; 20 — лаборатория; 21 — отделение улавливания сероводорода из коксового газа;

22 — склад сырого бензола; 23 — цех ректификации сырого бензола; 24—склад чистых продуктов ректификации бензола.

22

КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

централизованно, благодаря чему дости-

гается значительная экономия средств,

затрачиваемых на капитальное стр-во и

эксплуатацию. К. з. могут также коопе-

рироваться с хим. пр-тиями, производств,

связи с к-рыми обусловлены целесообраз-

ностью комплексной переработки коксового

газа и химич. продуктов коксования. На

основе использования водорода и др.

компонентов коксового газа, а также гази-

фикации кокса получила широкое развитие

пром-сть синтетич. аммиака и др. продук-

тов органич. синтеза. Особенно эффективно

кооперирование металлургич., коксохимич.

и азотнотукового произ-в на базе отброс-

ного азота кислородных станций метал-