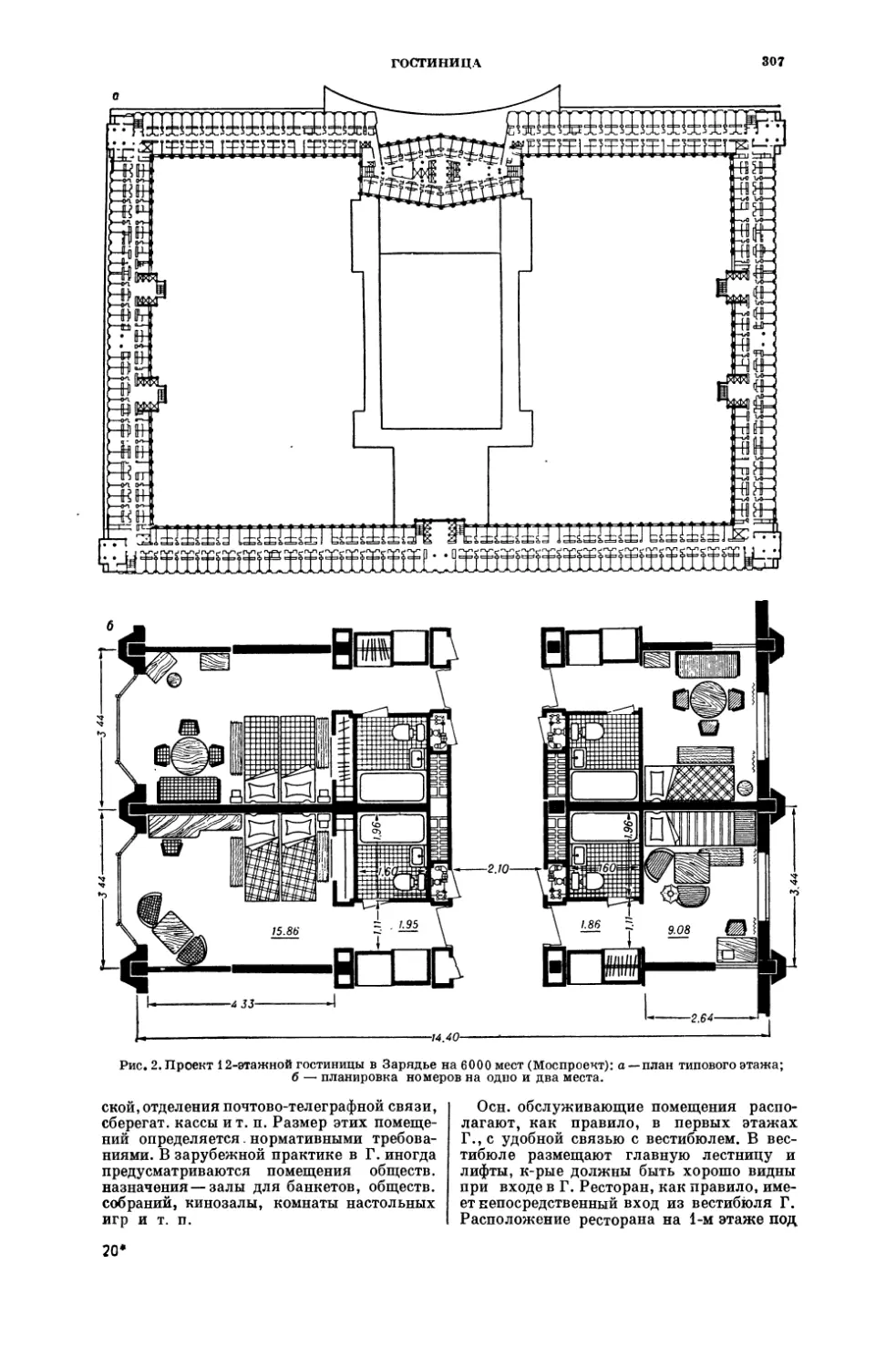

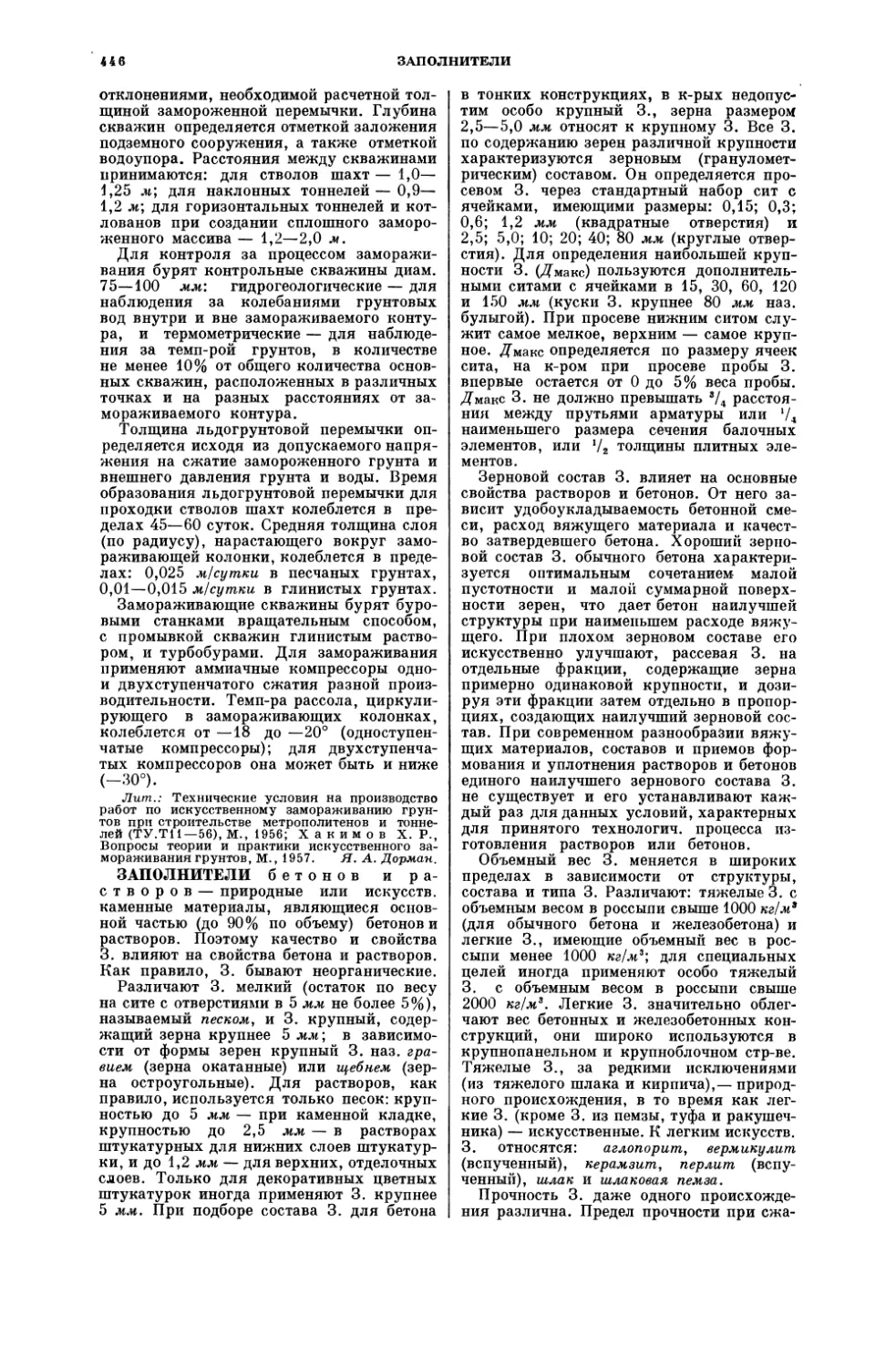

Text

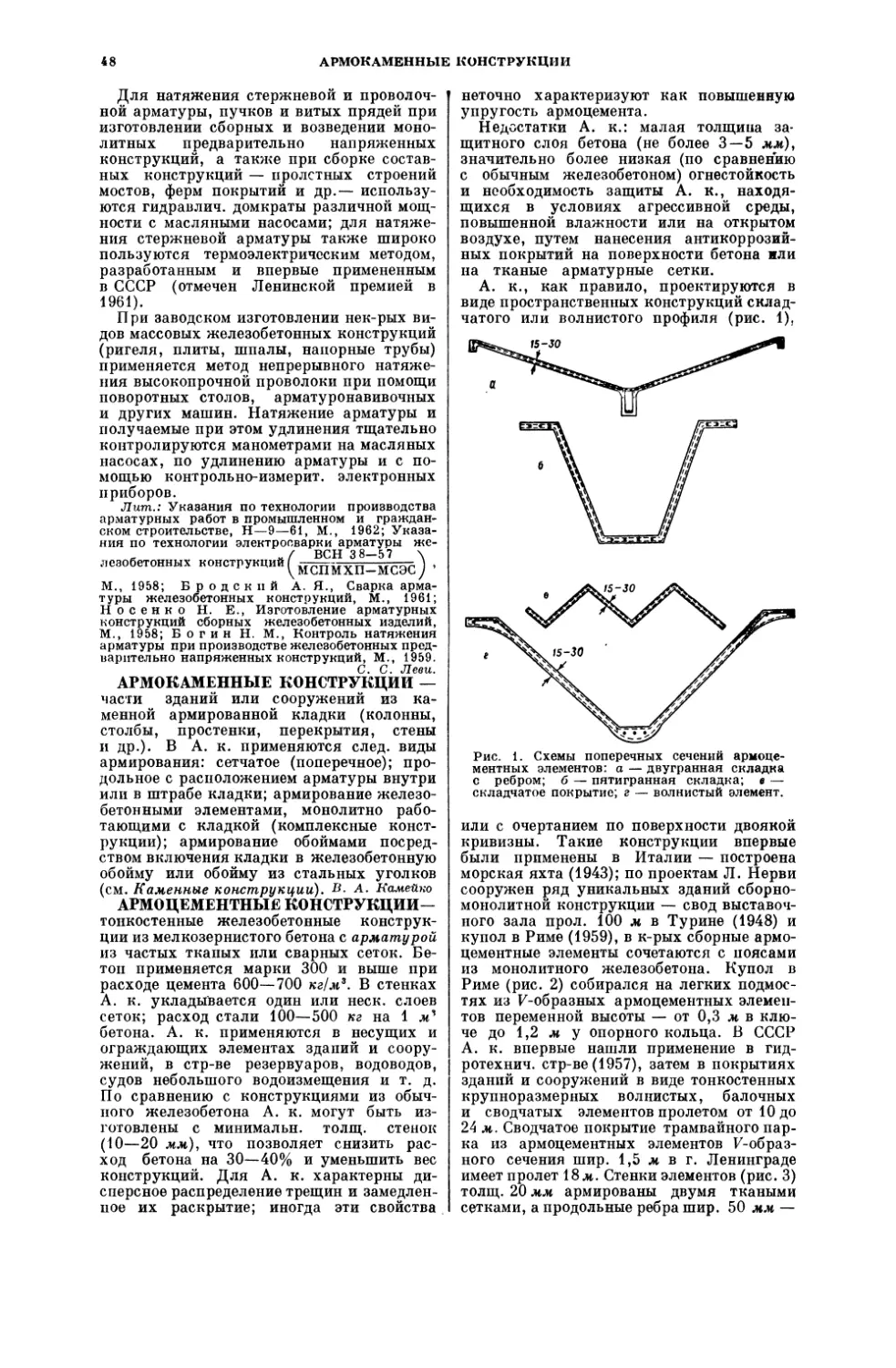

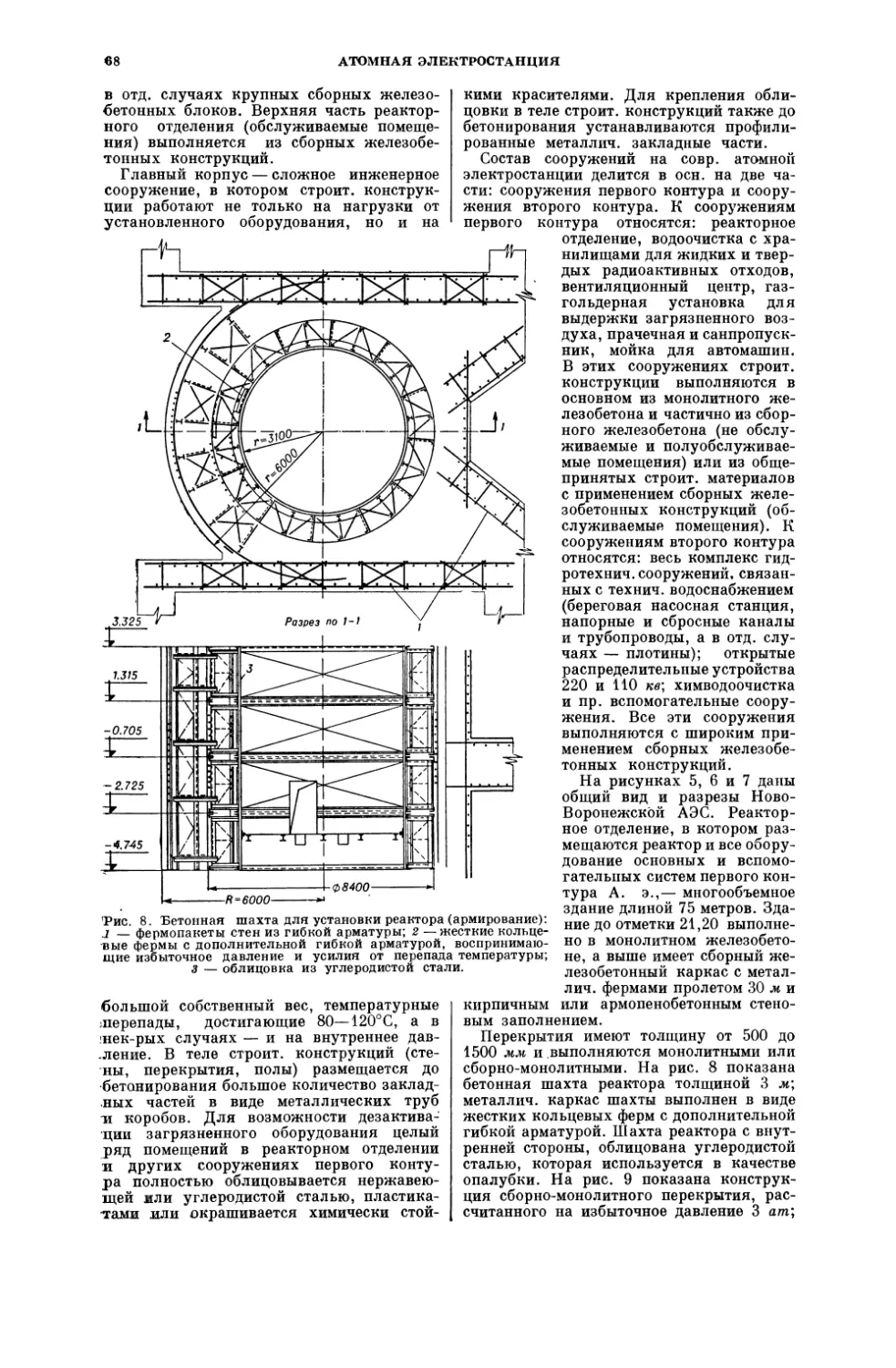

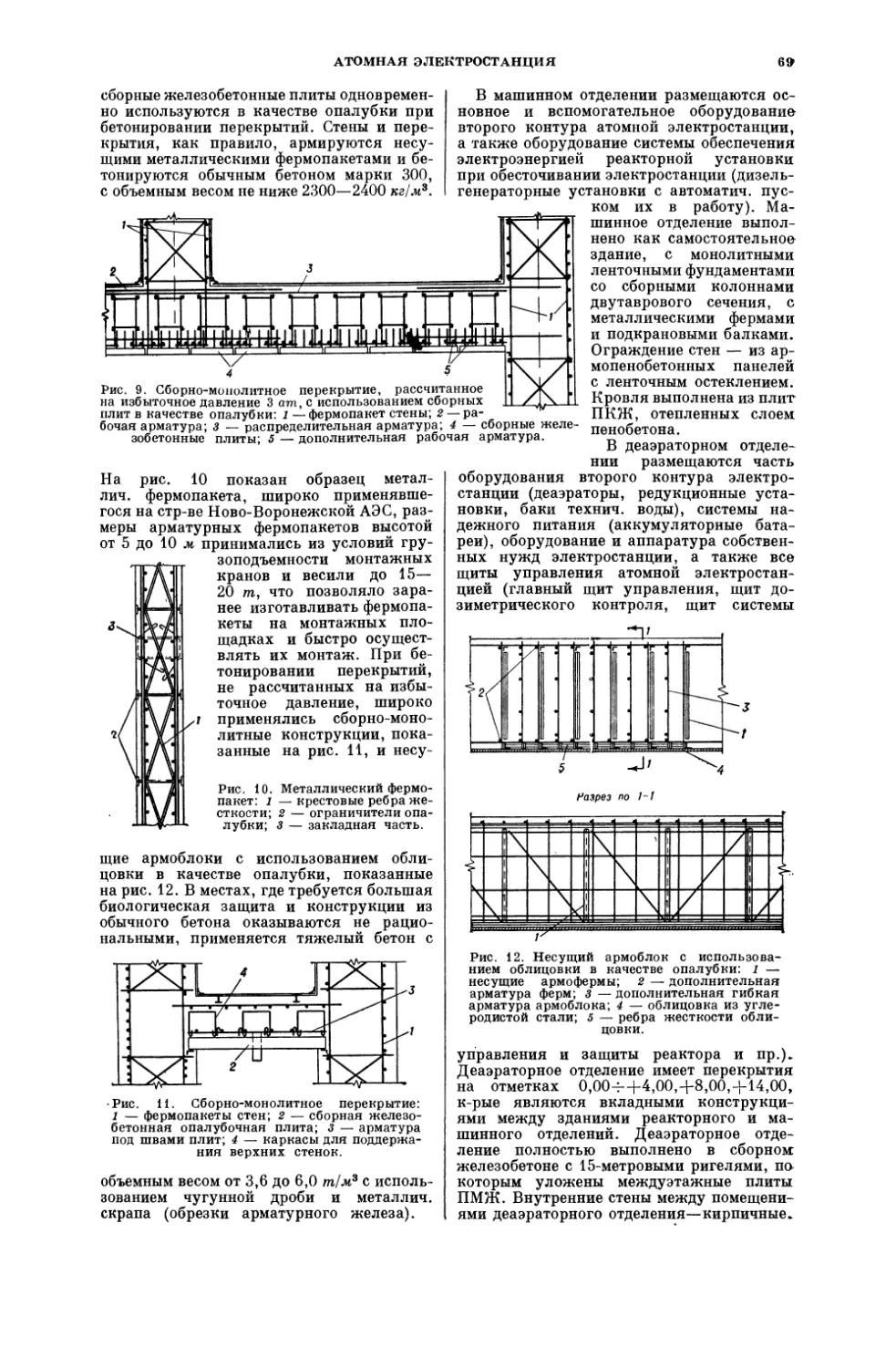

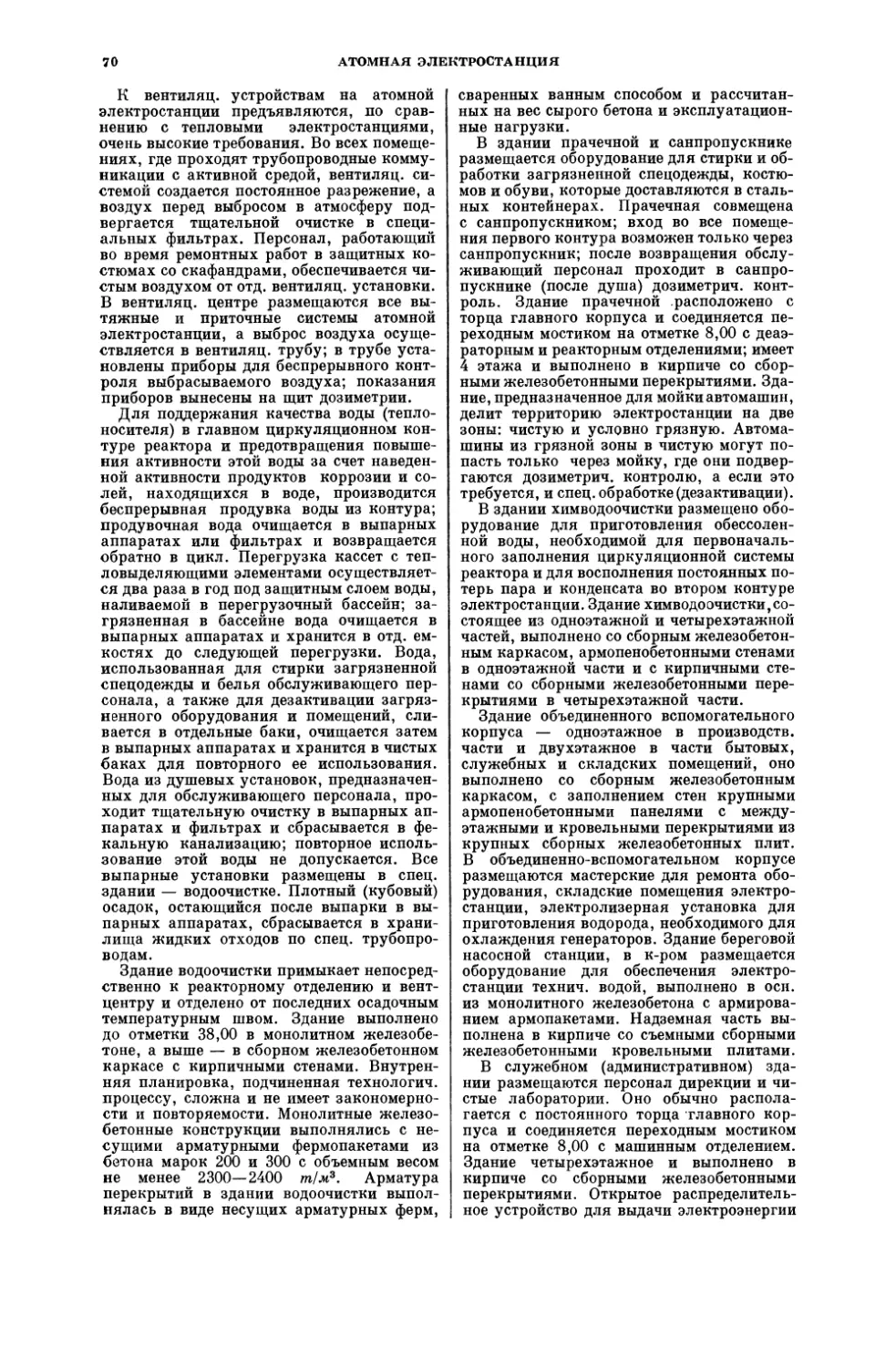

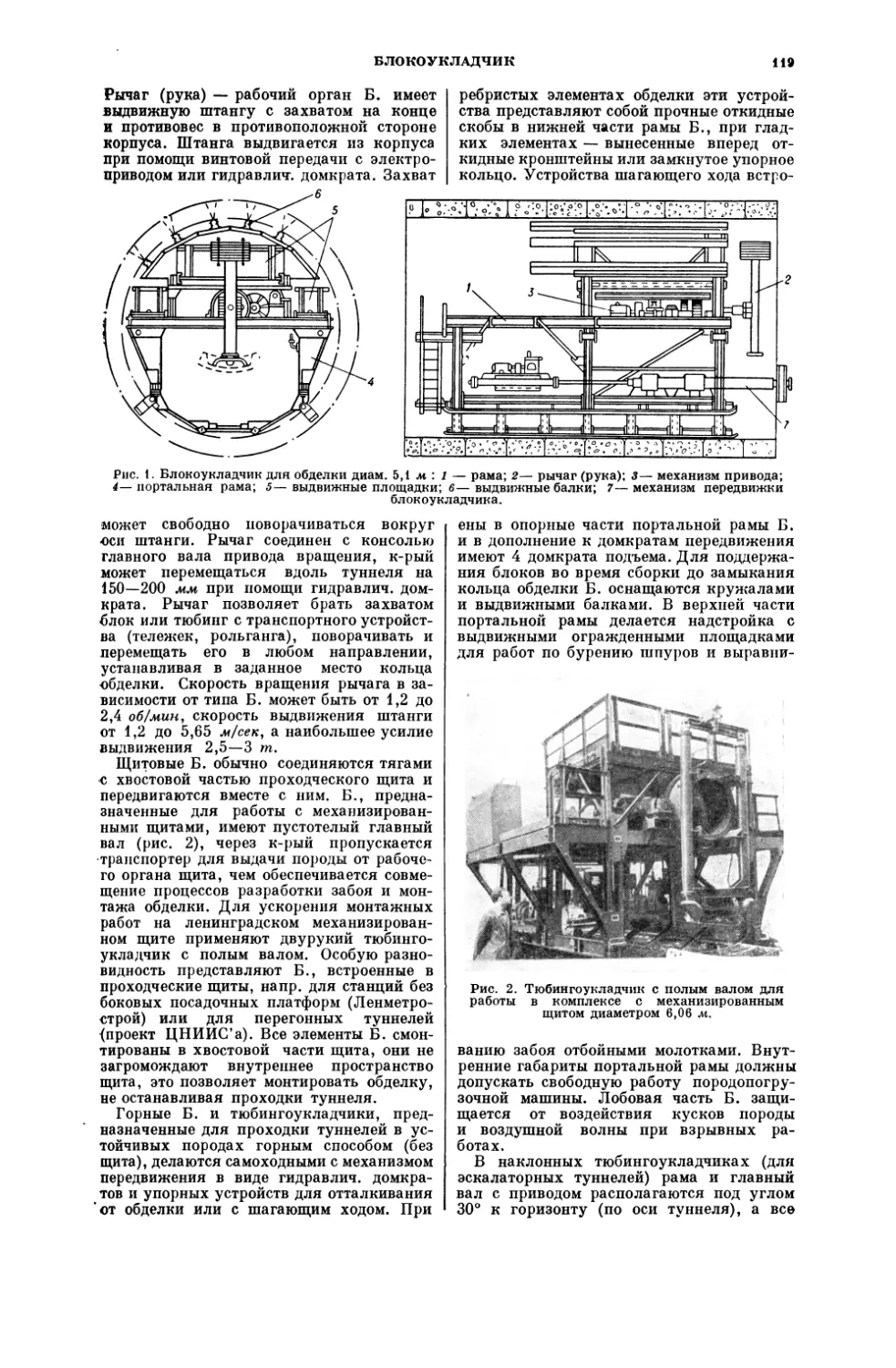

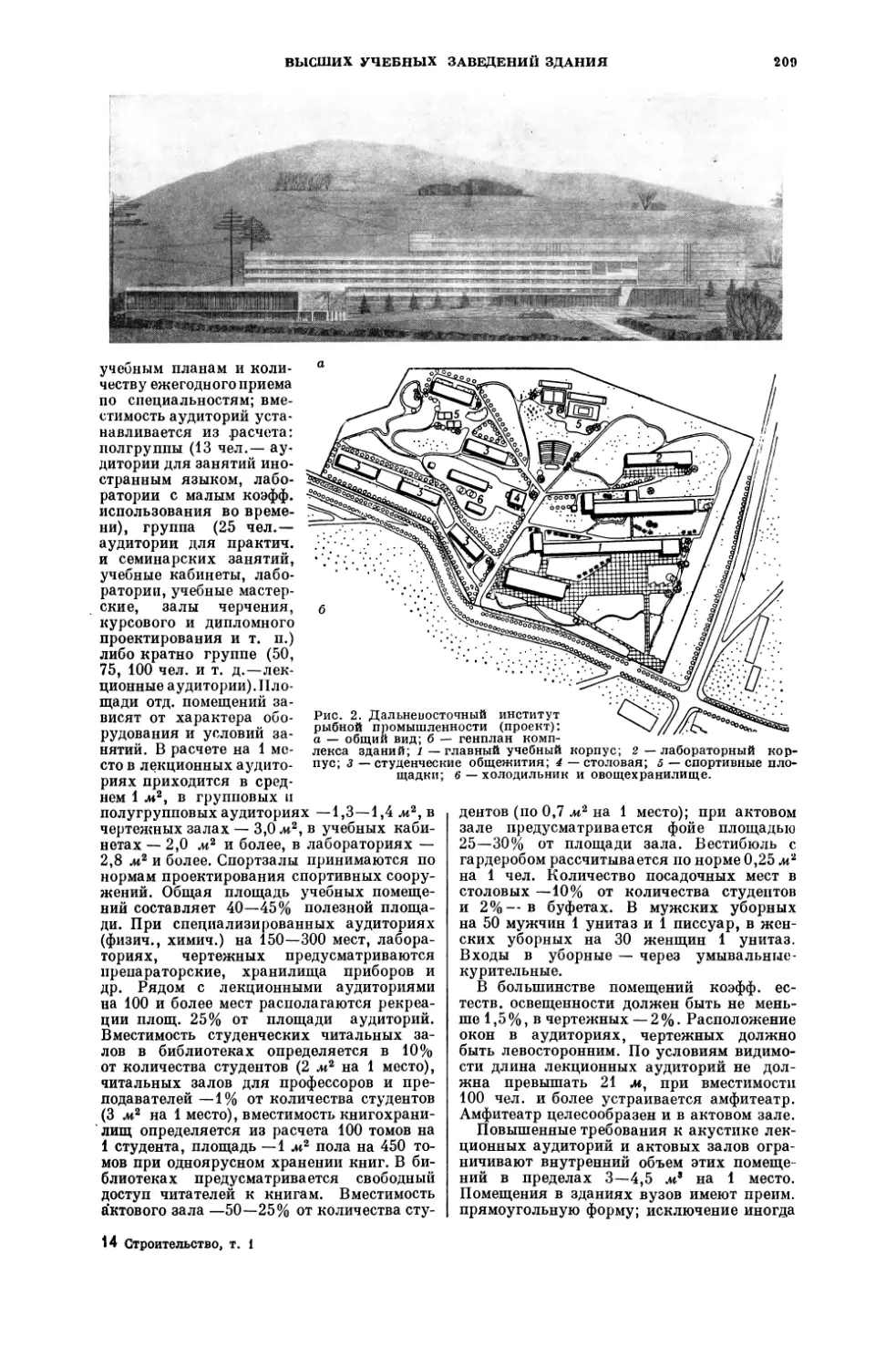

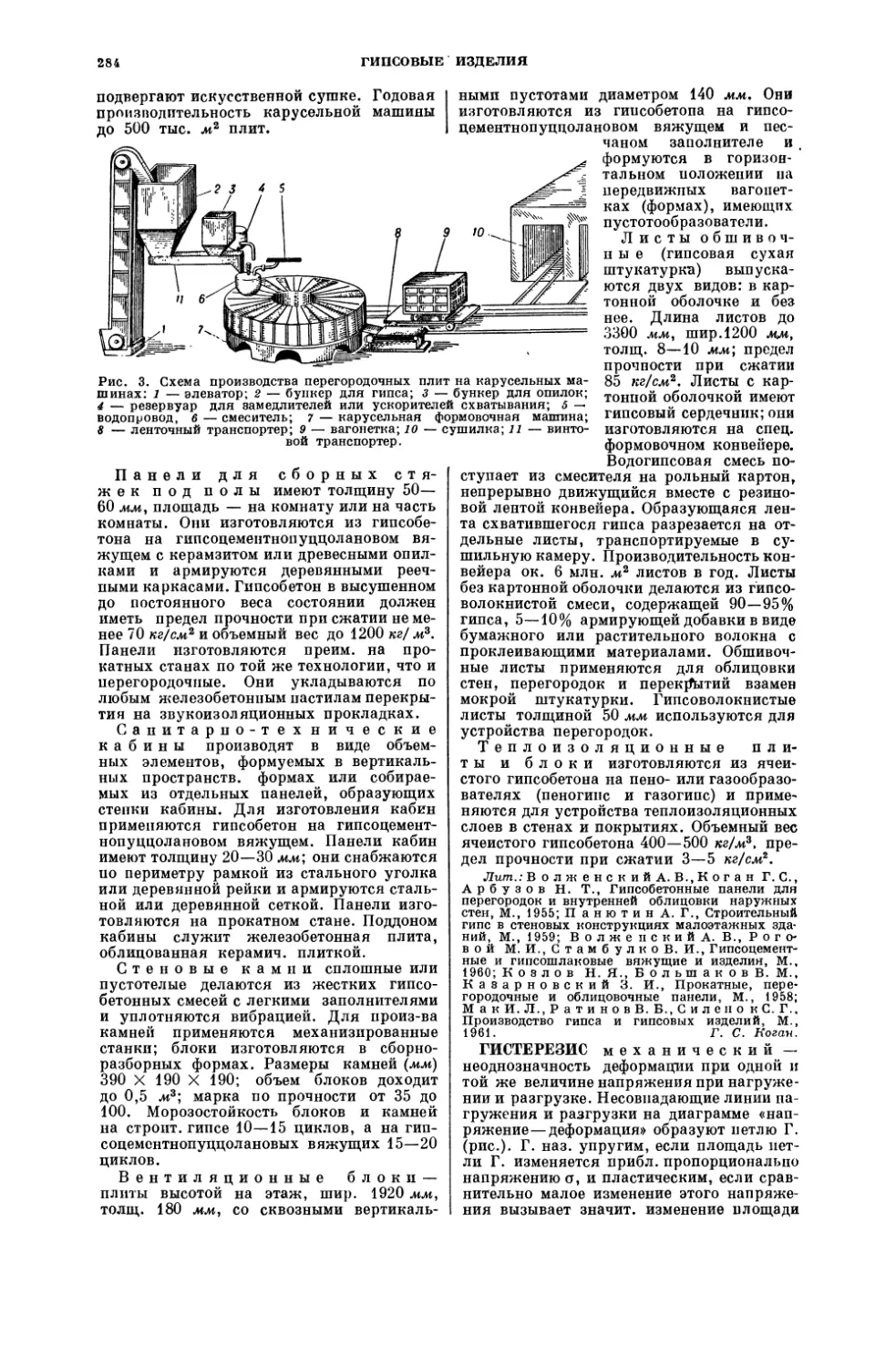

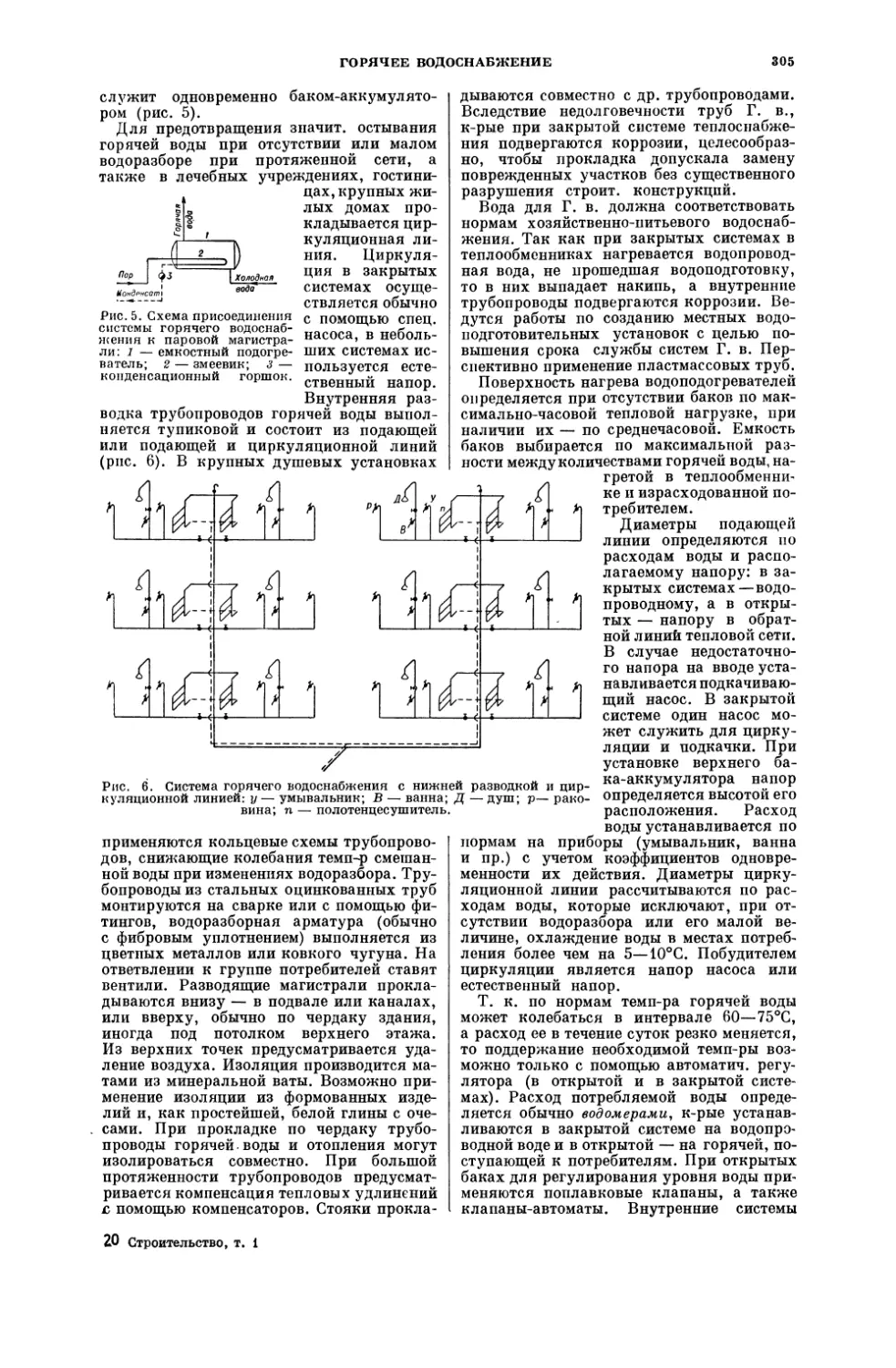

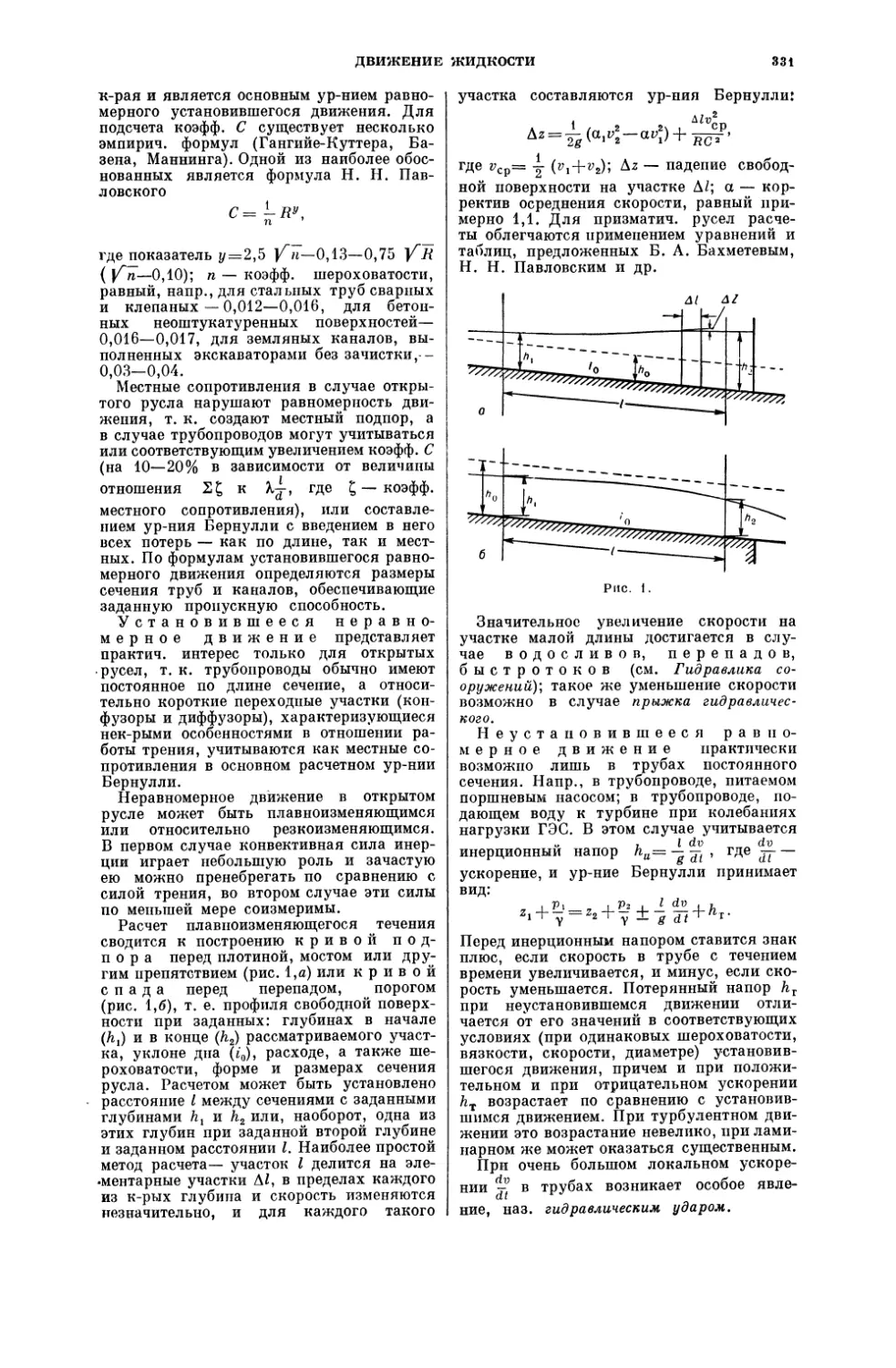

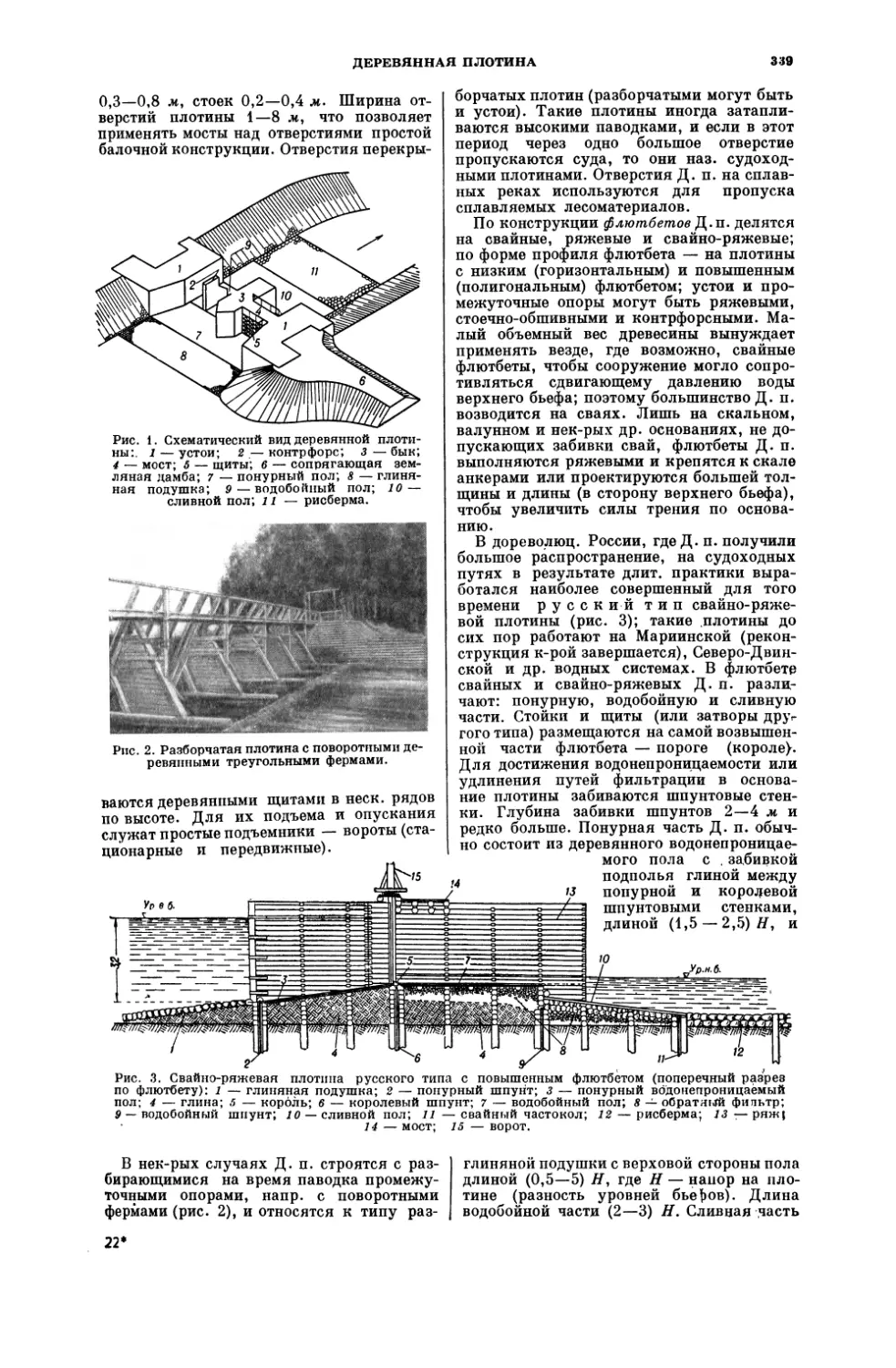

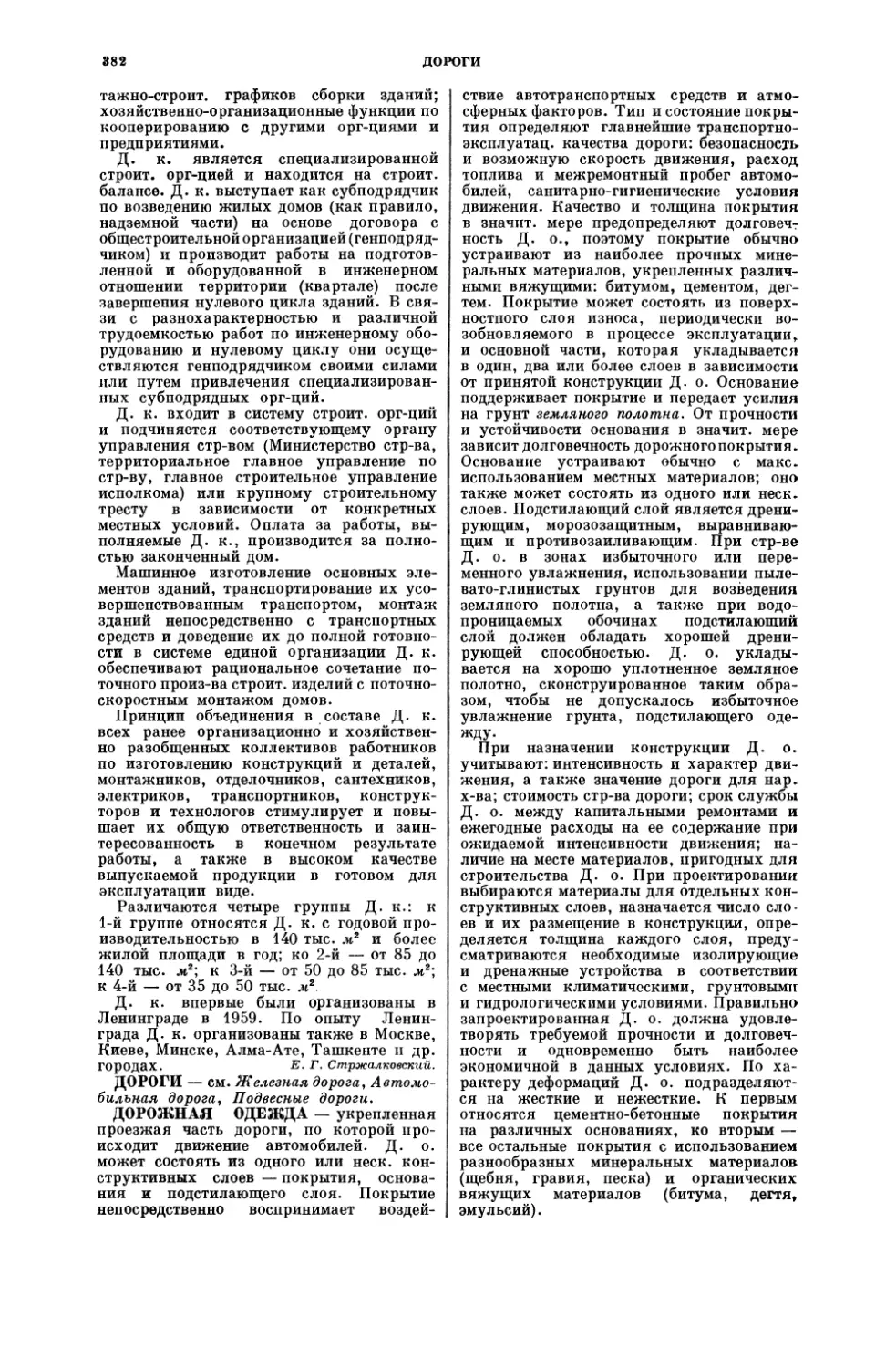

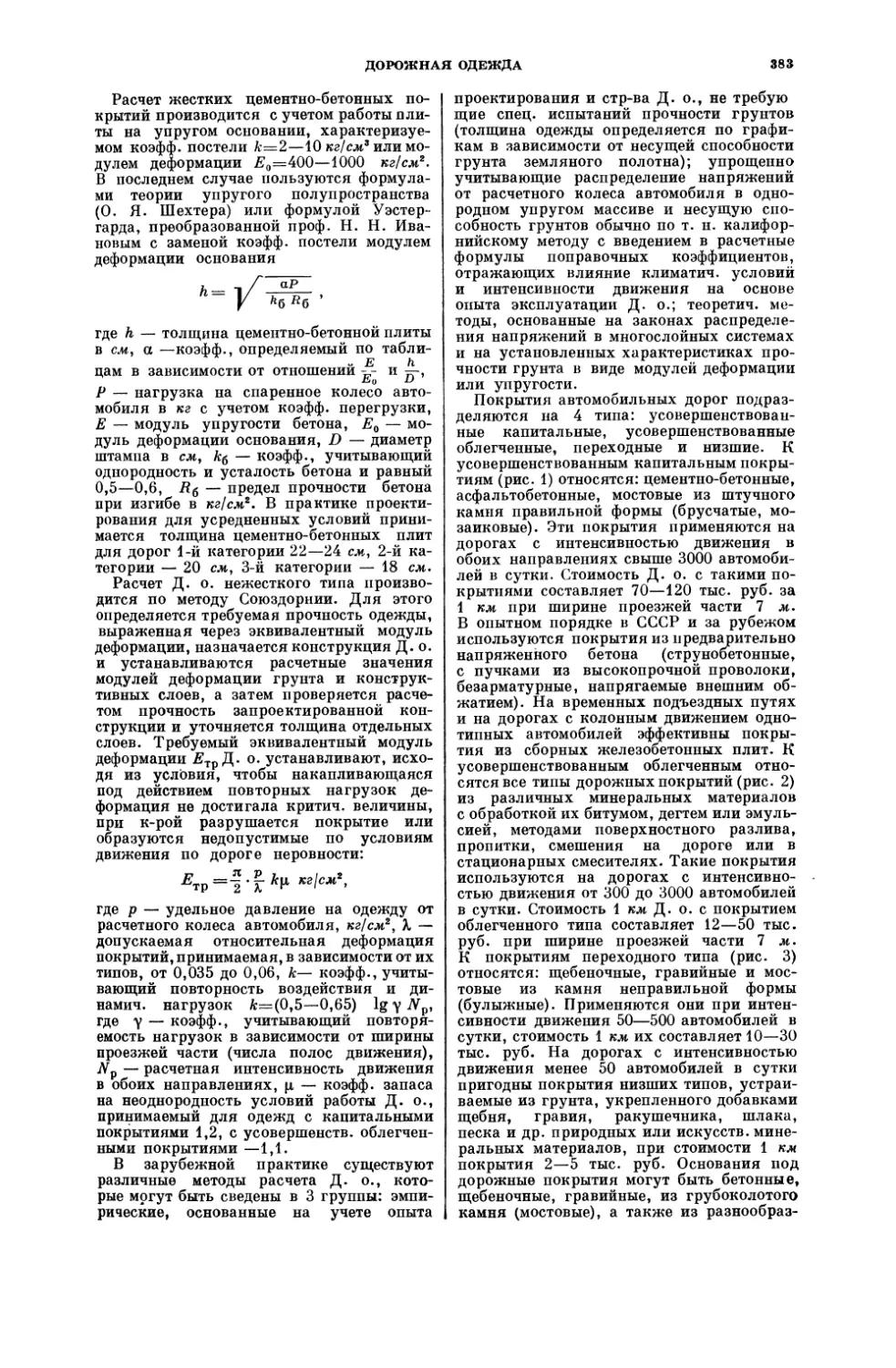

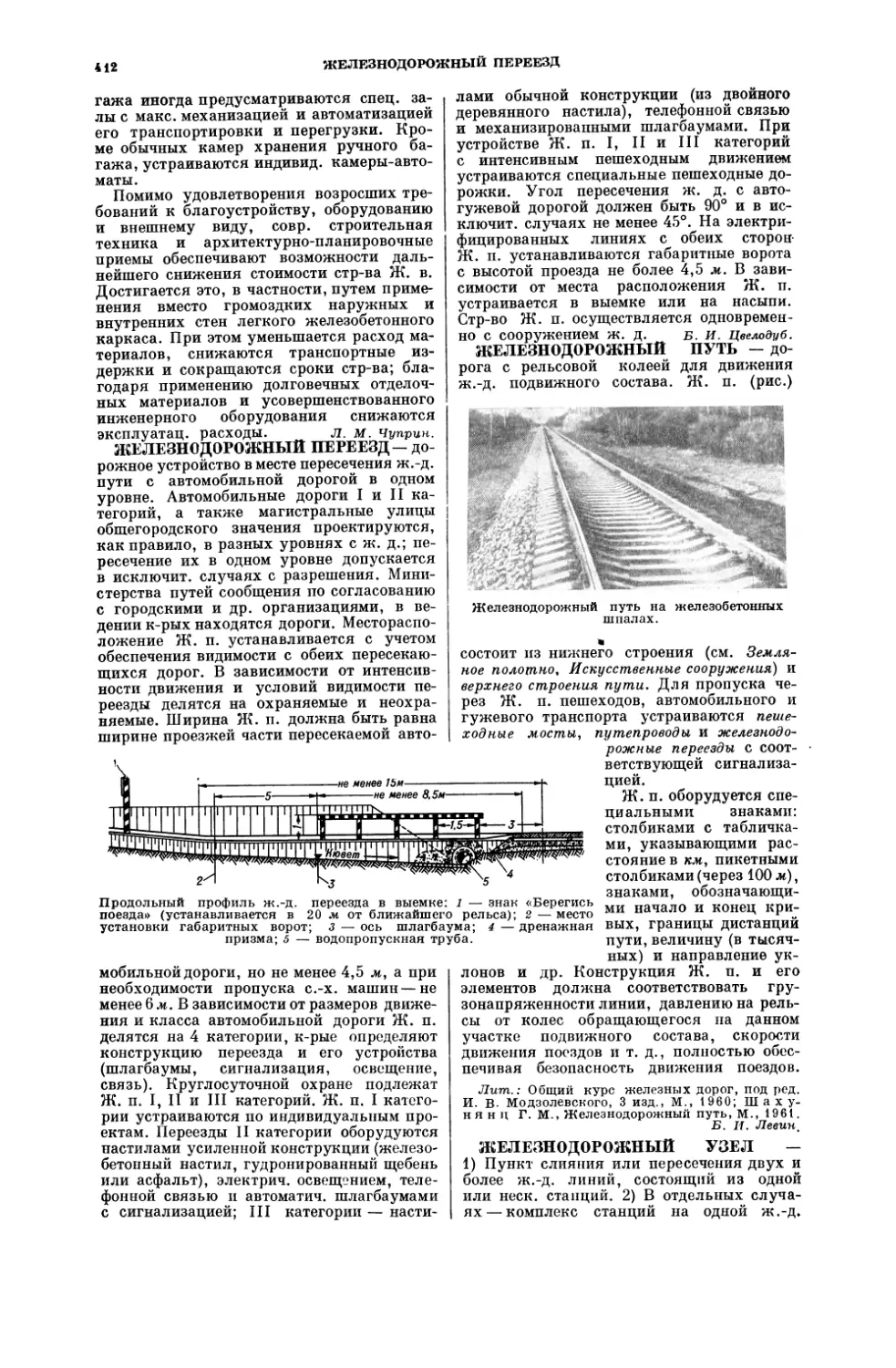

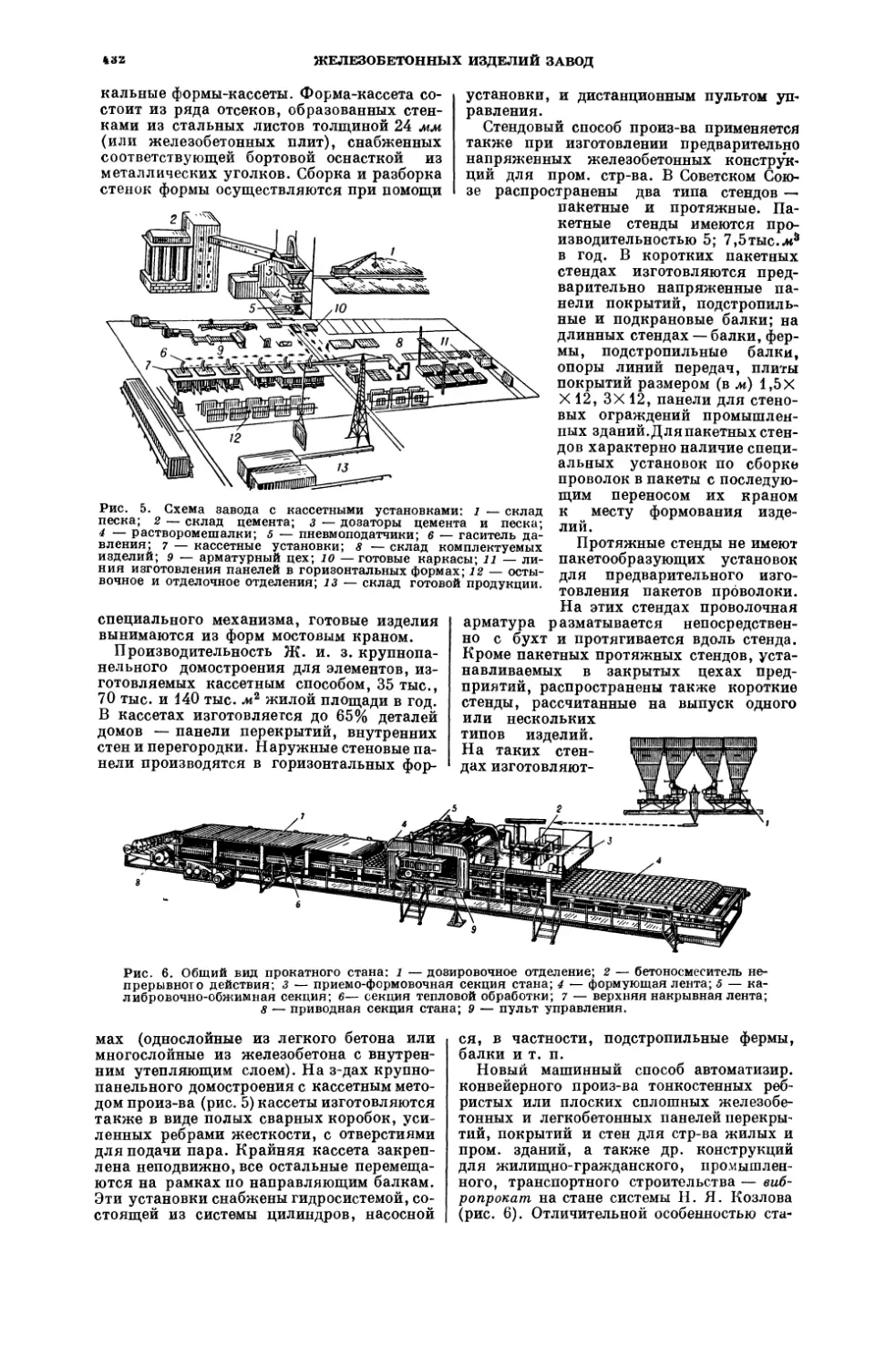

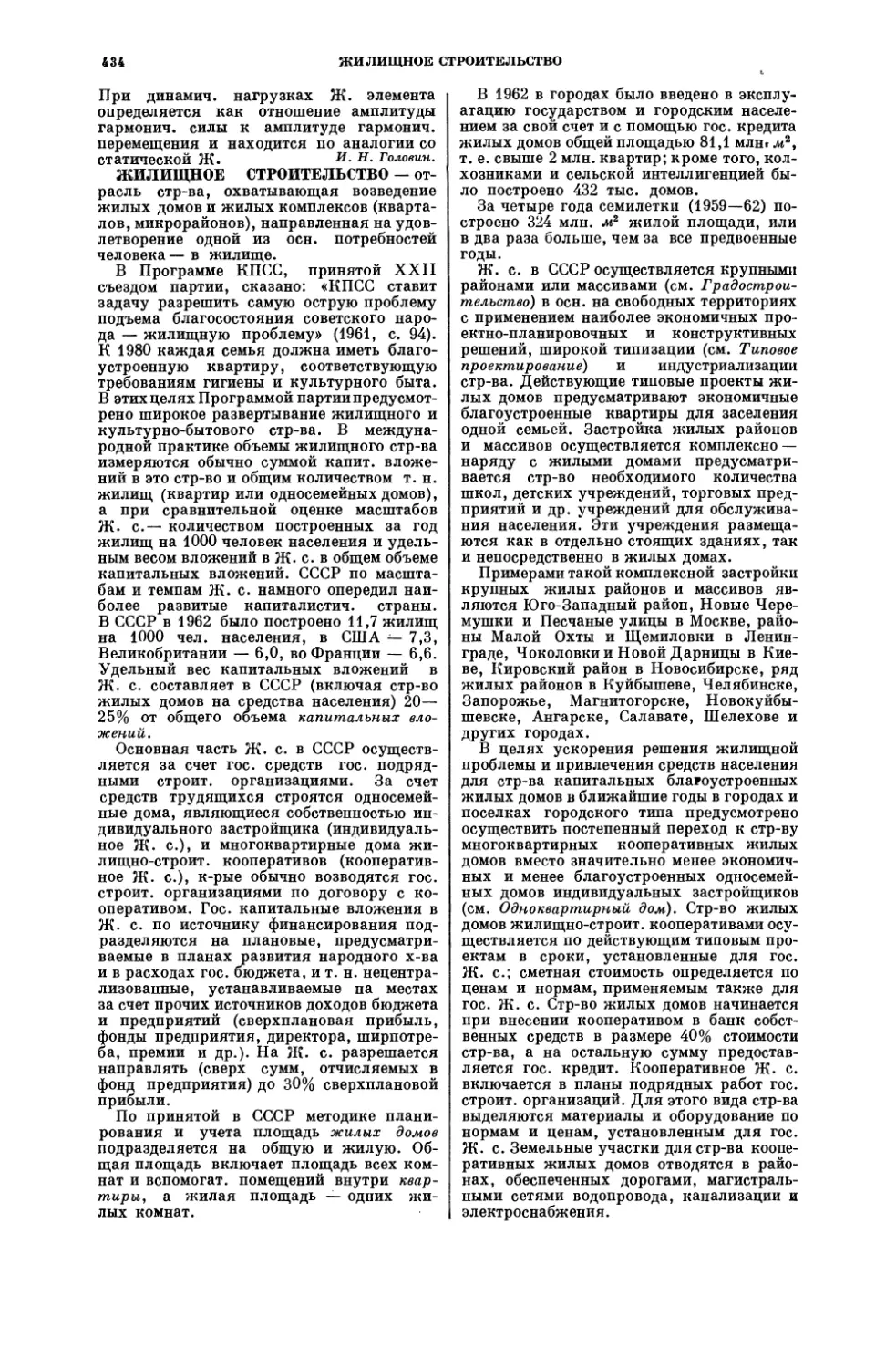

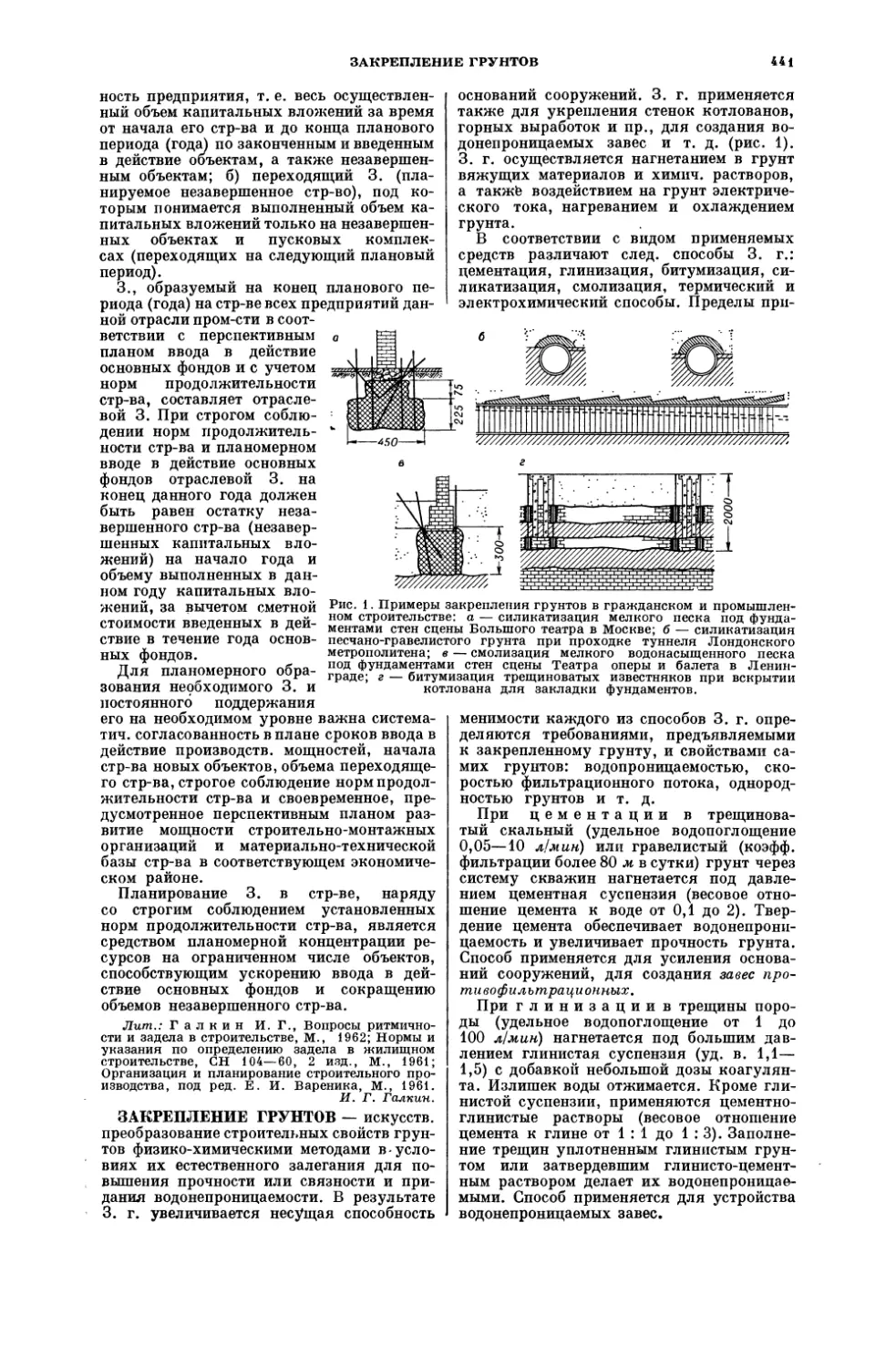

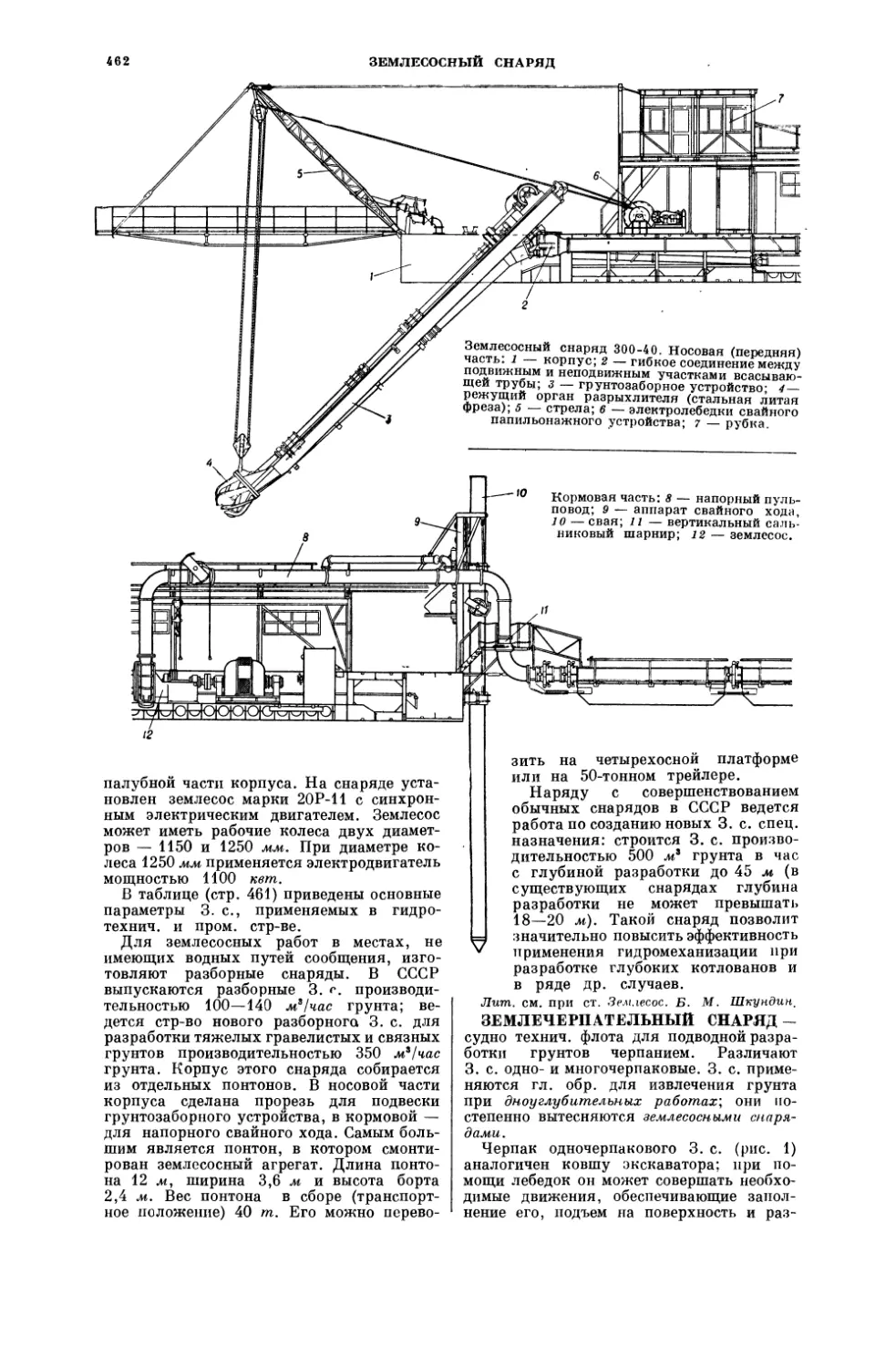

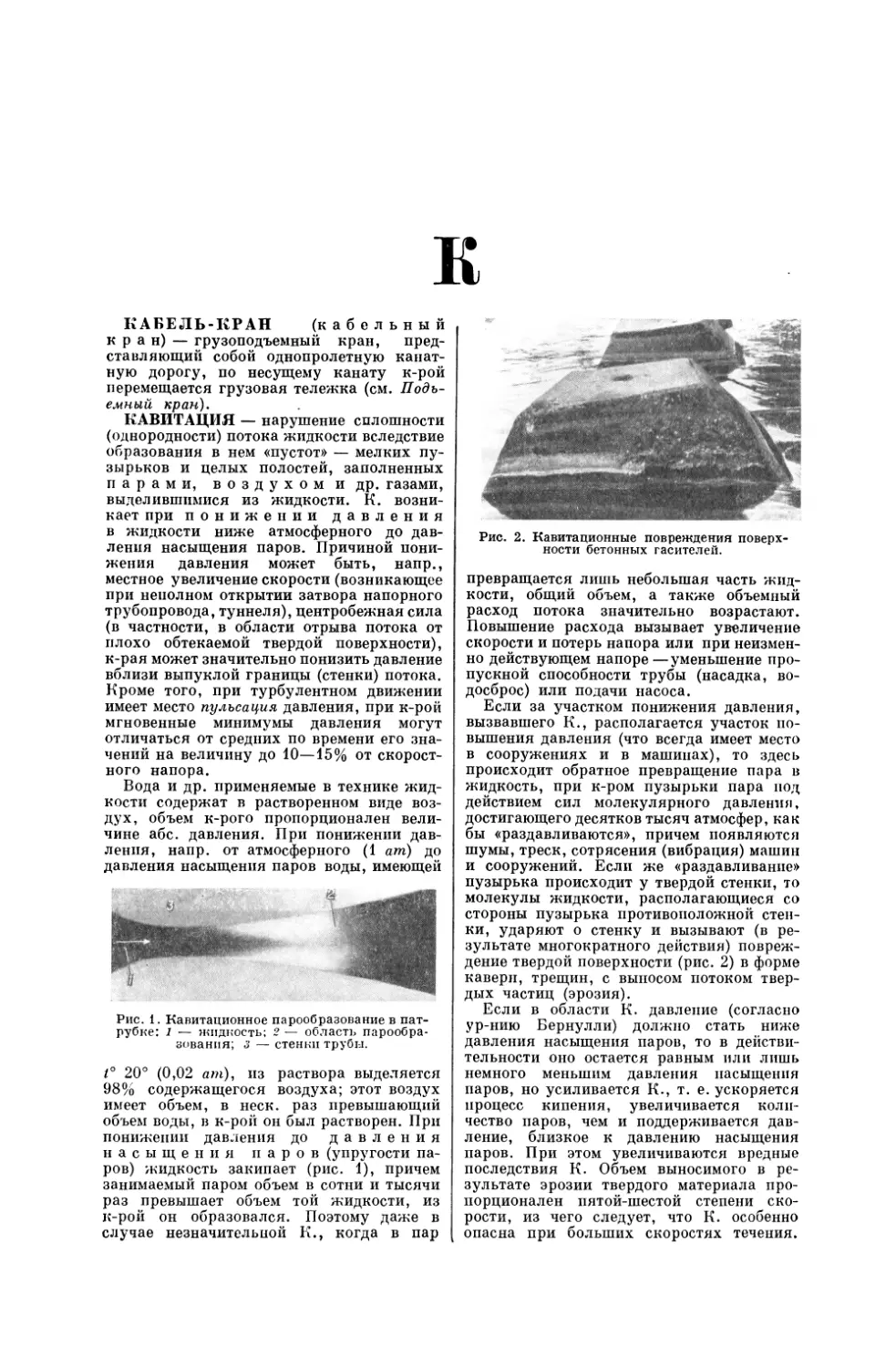

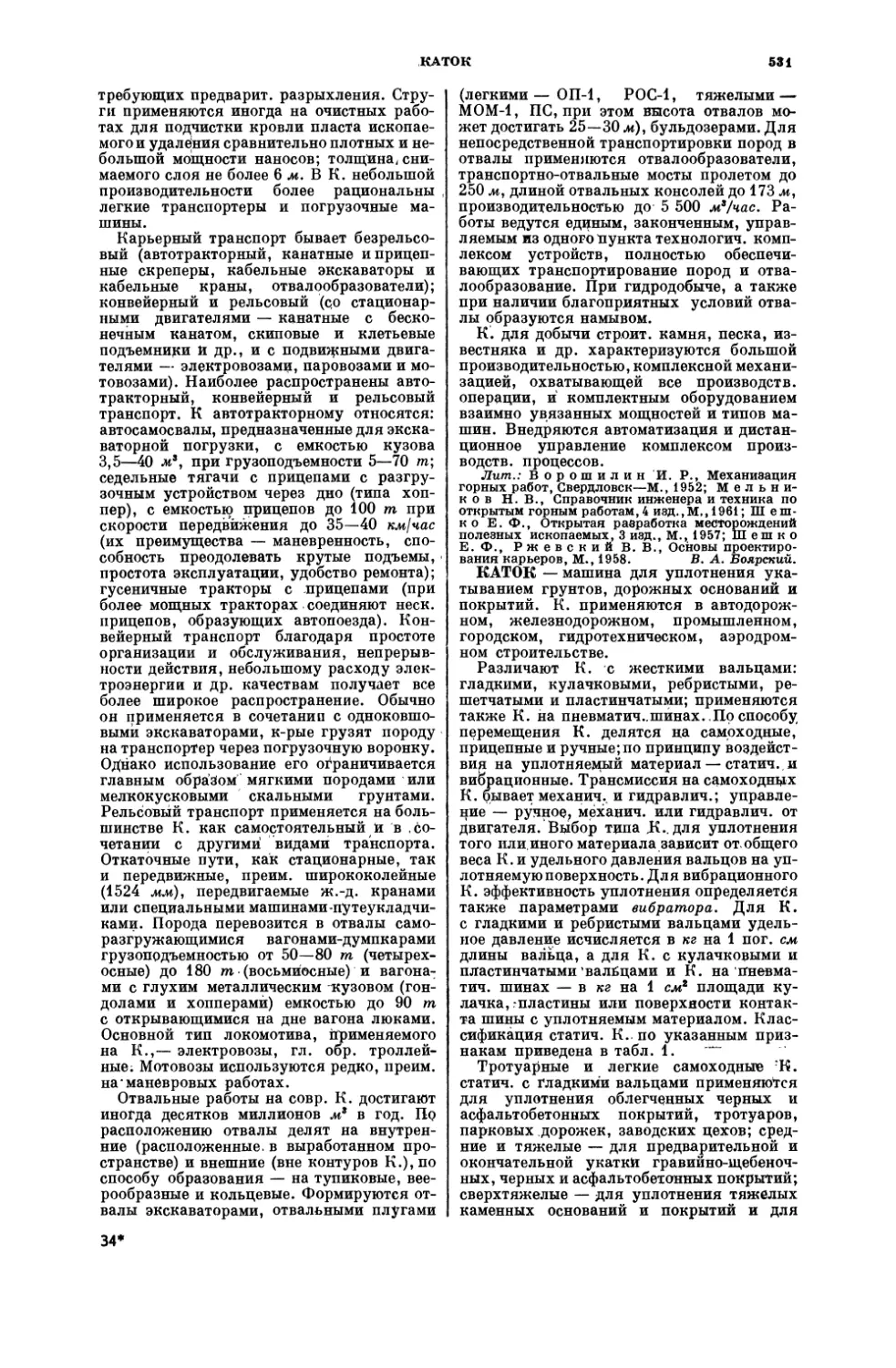

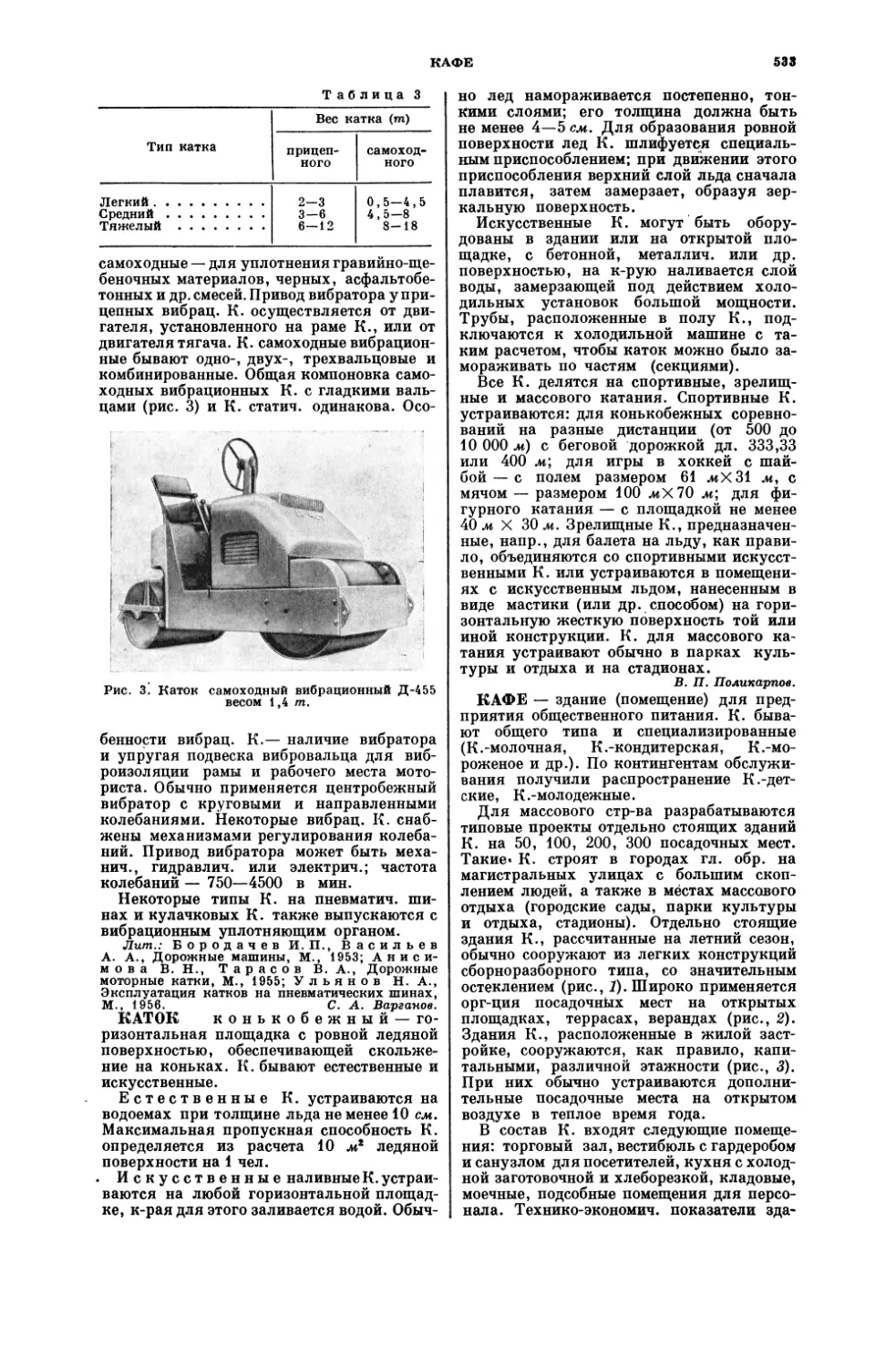

ИЗДАТЕЛЬСТВО

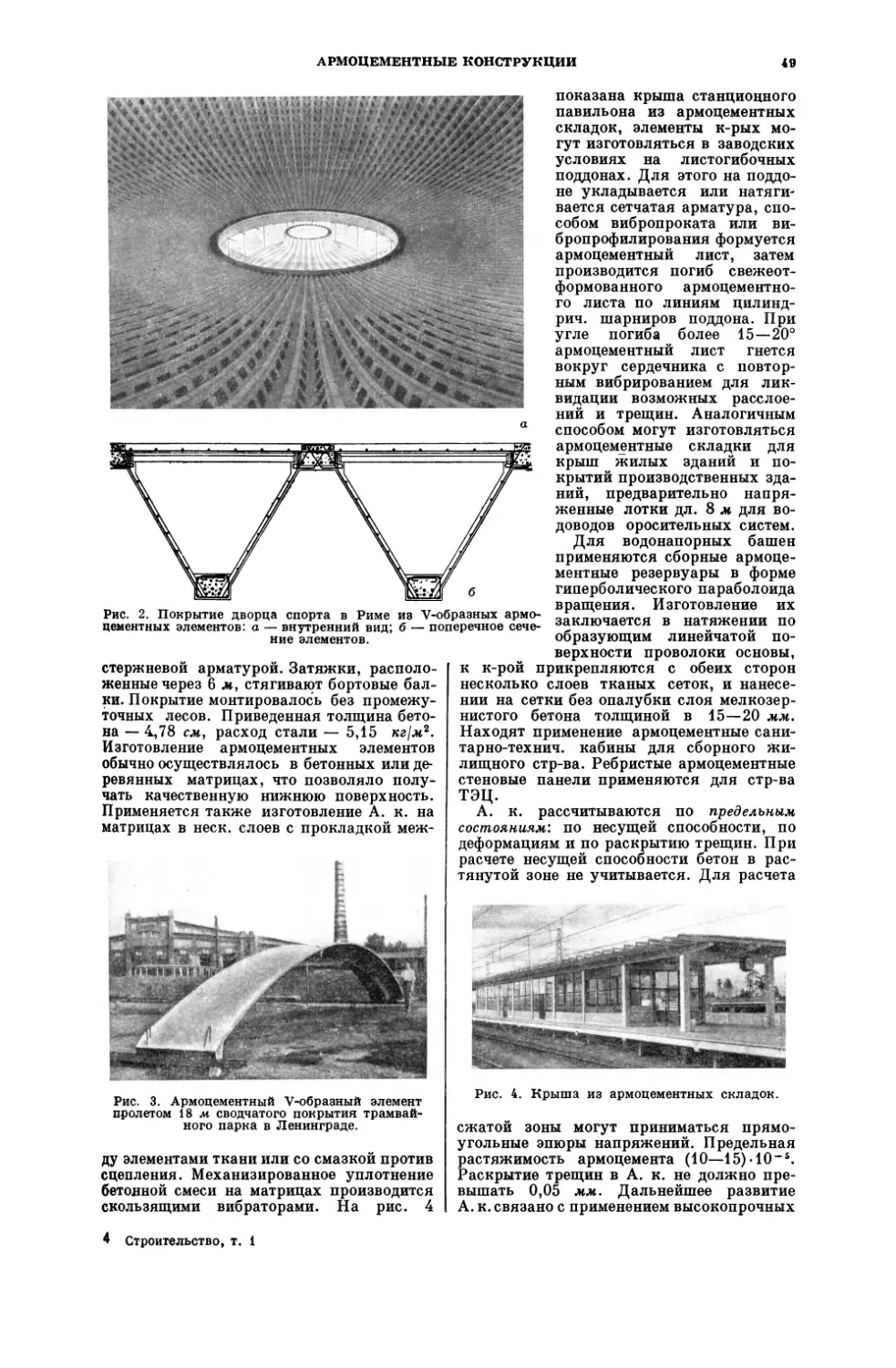

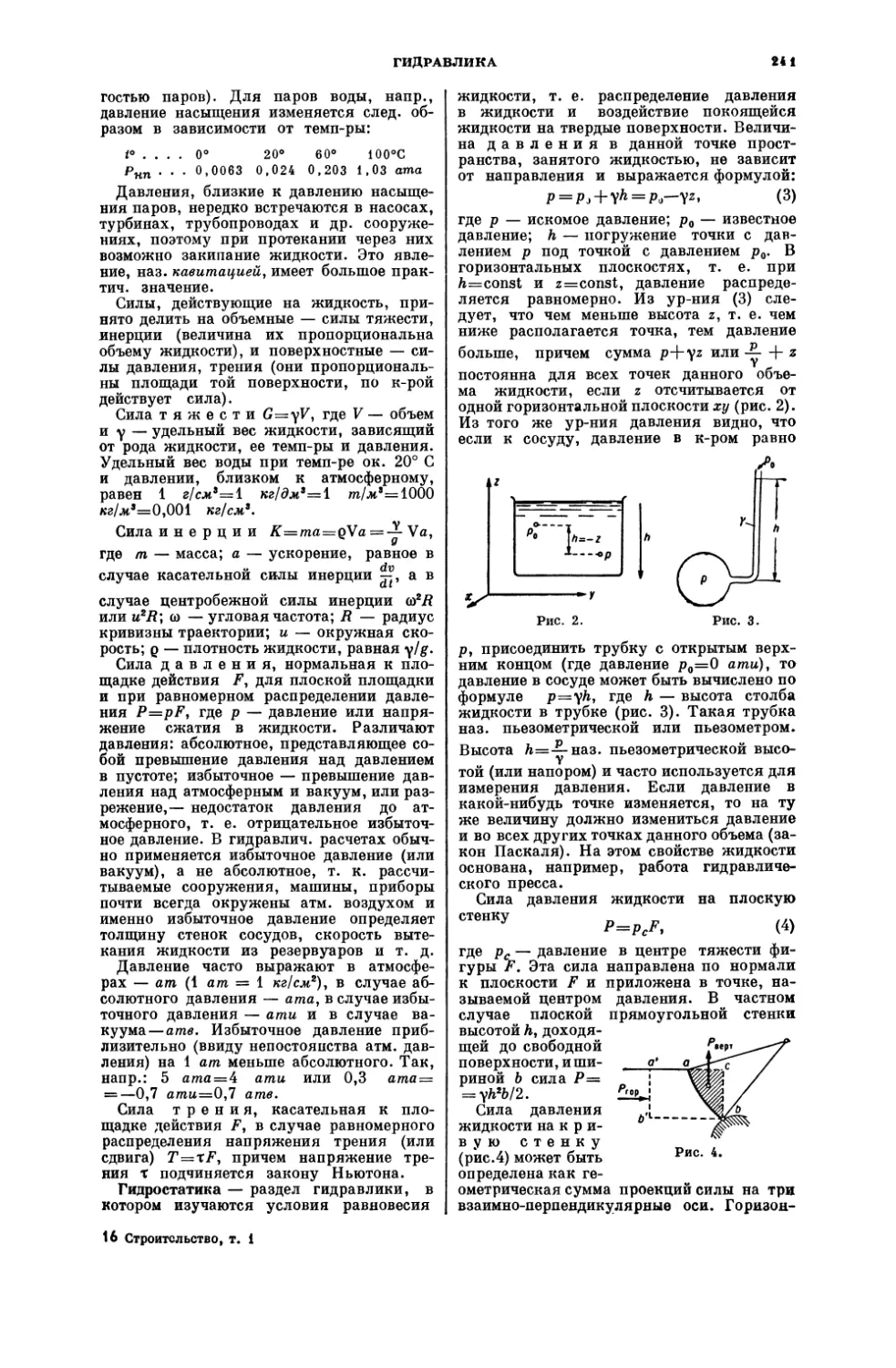

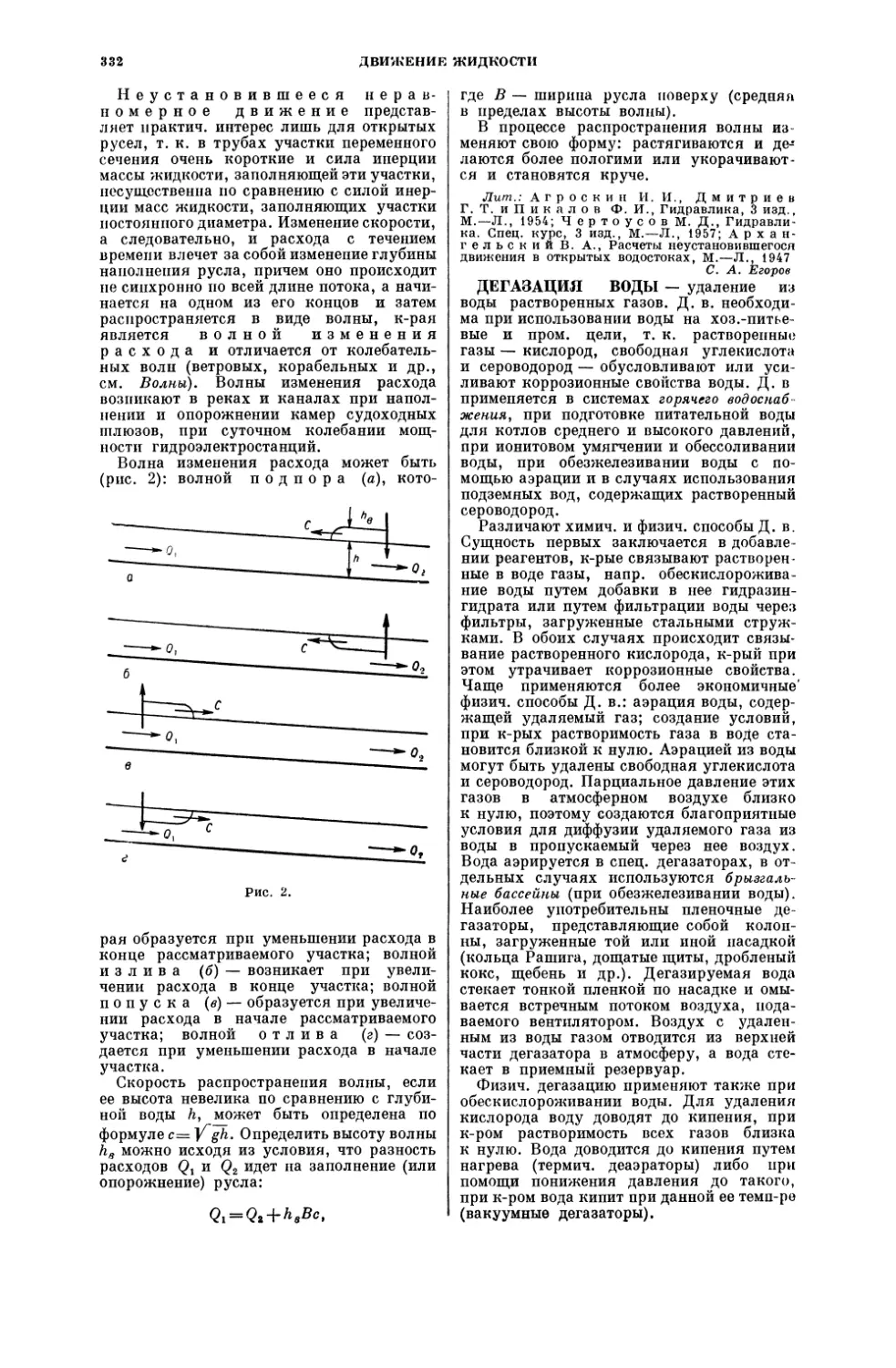

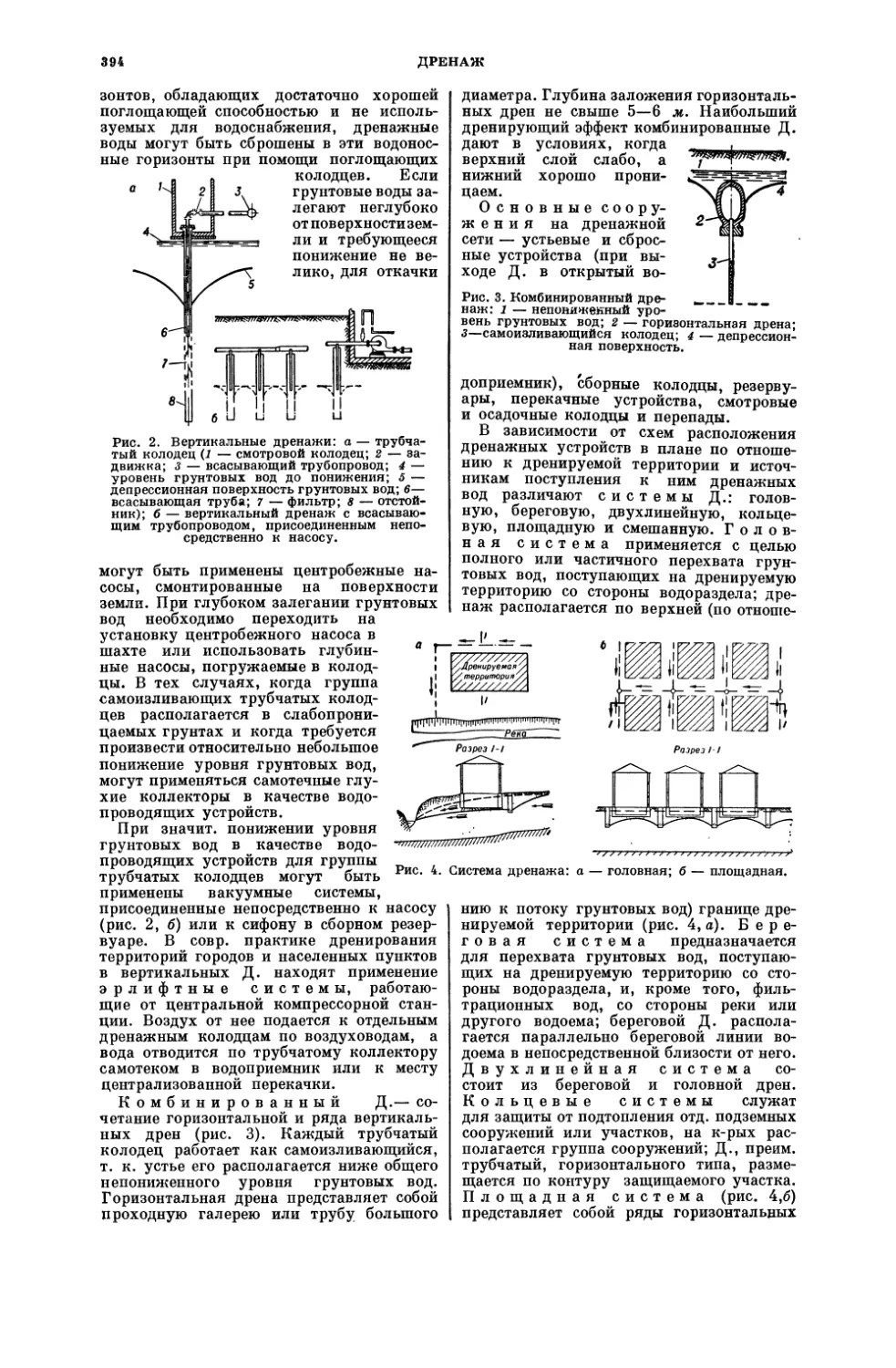

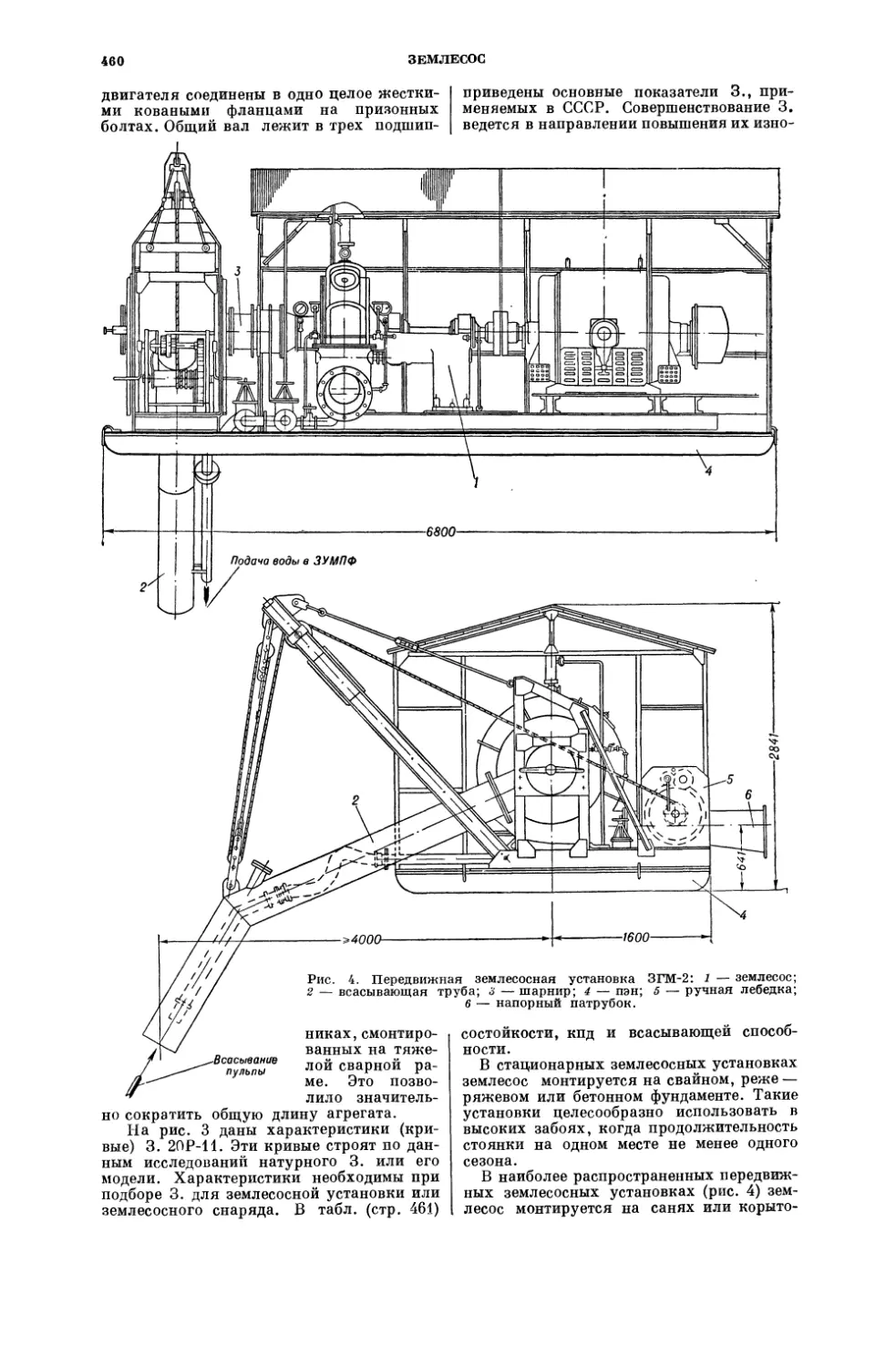

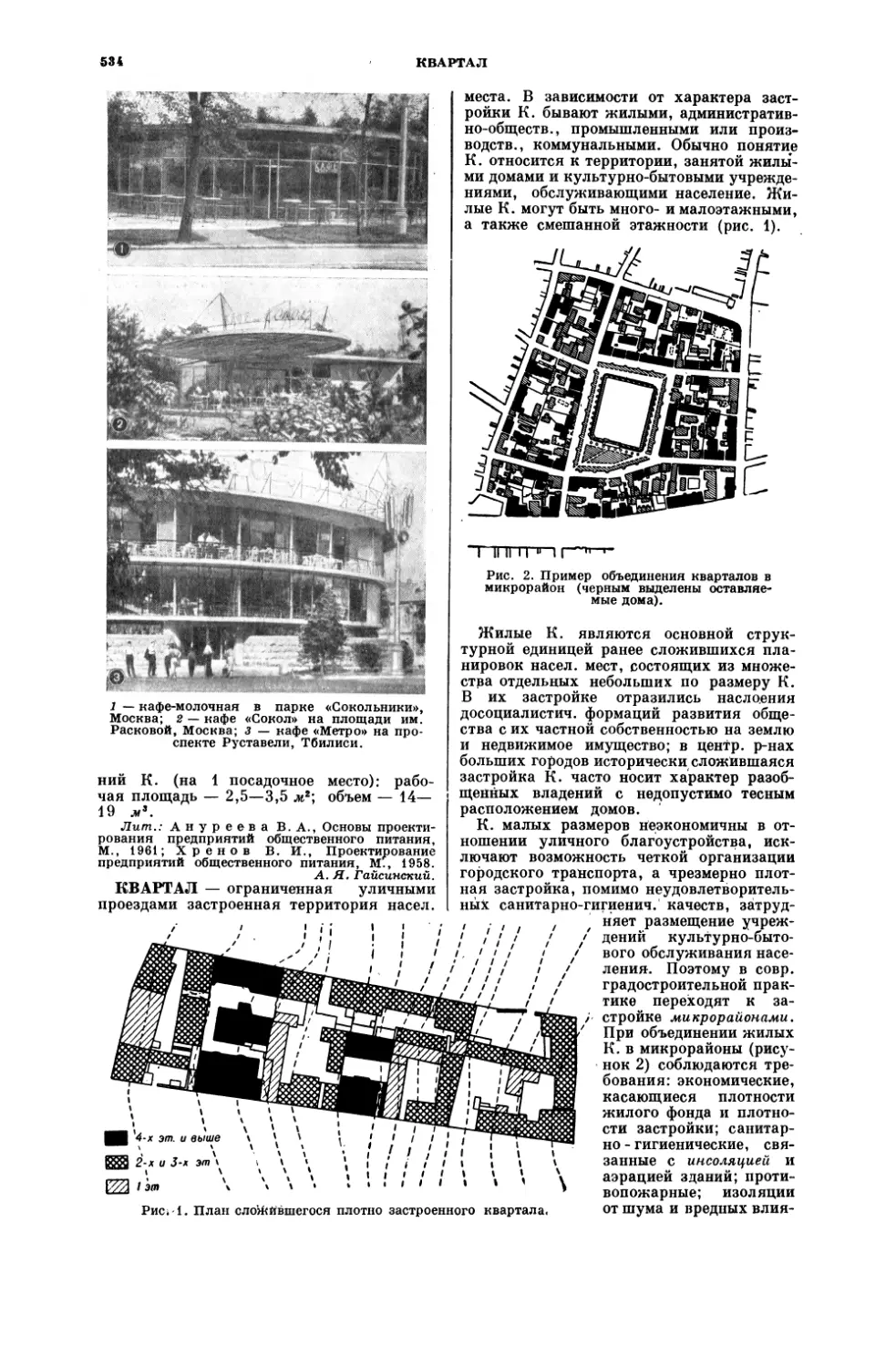

«СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

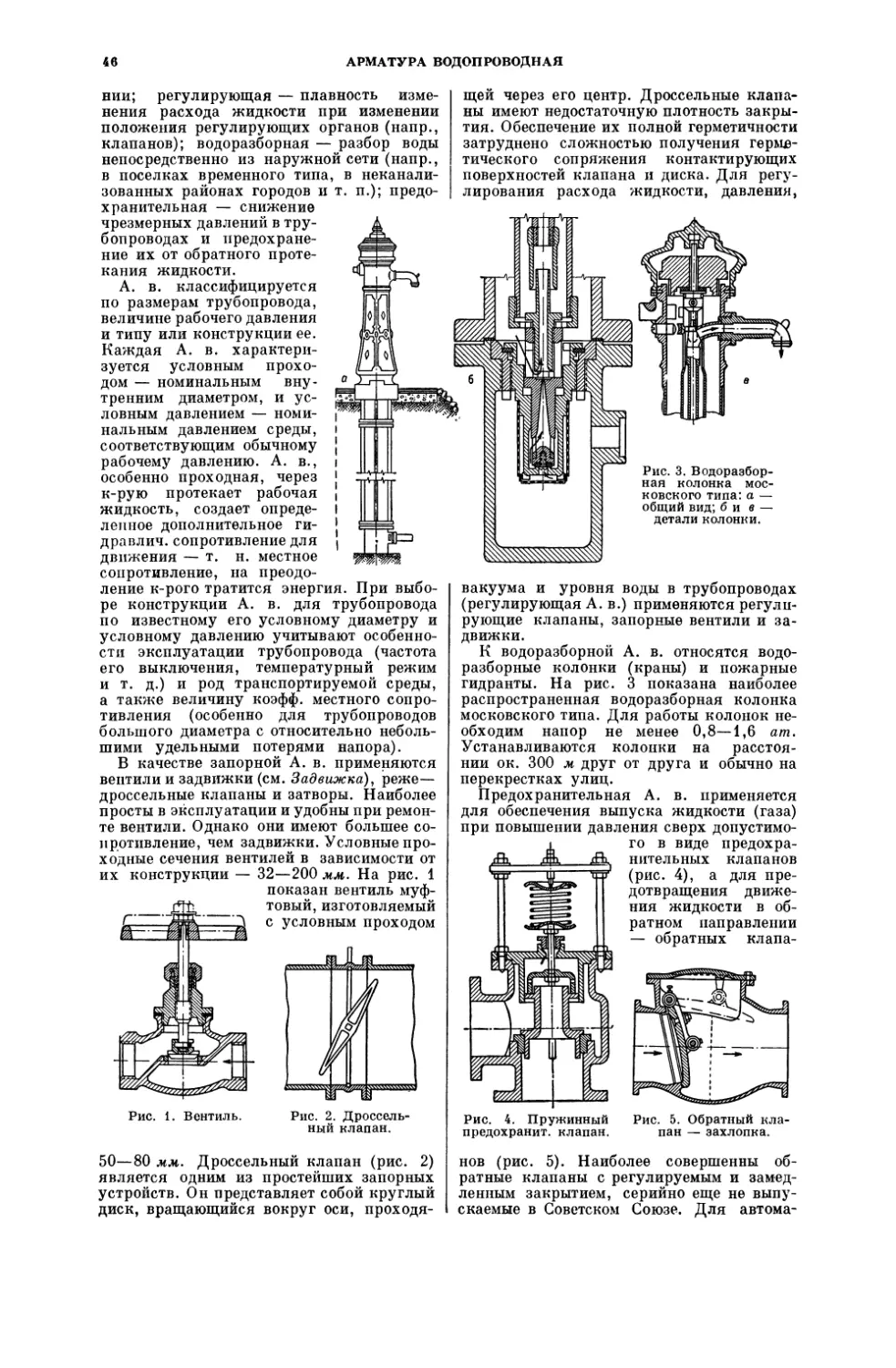

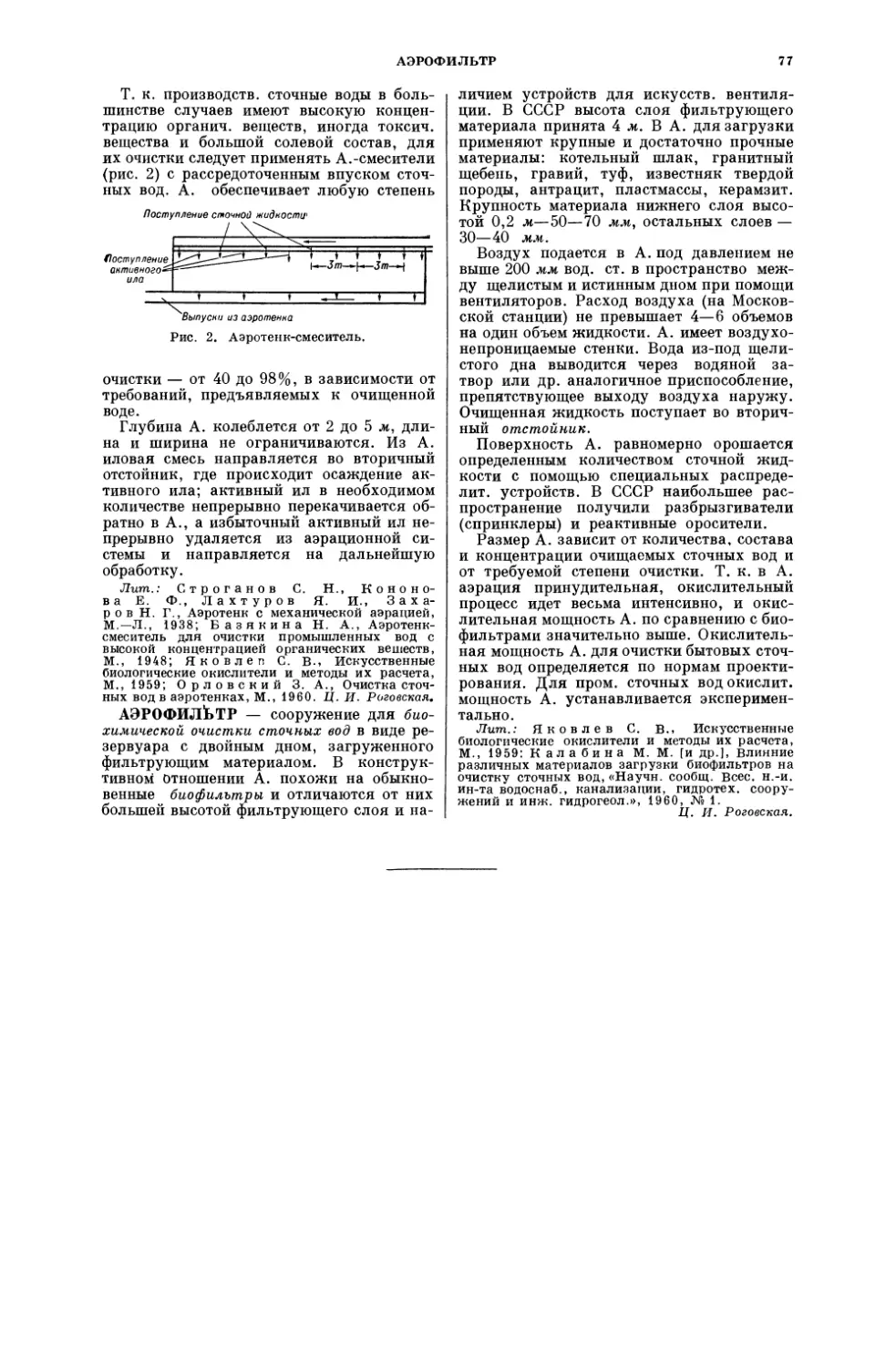

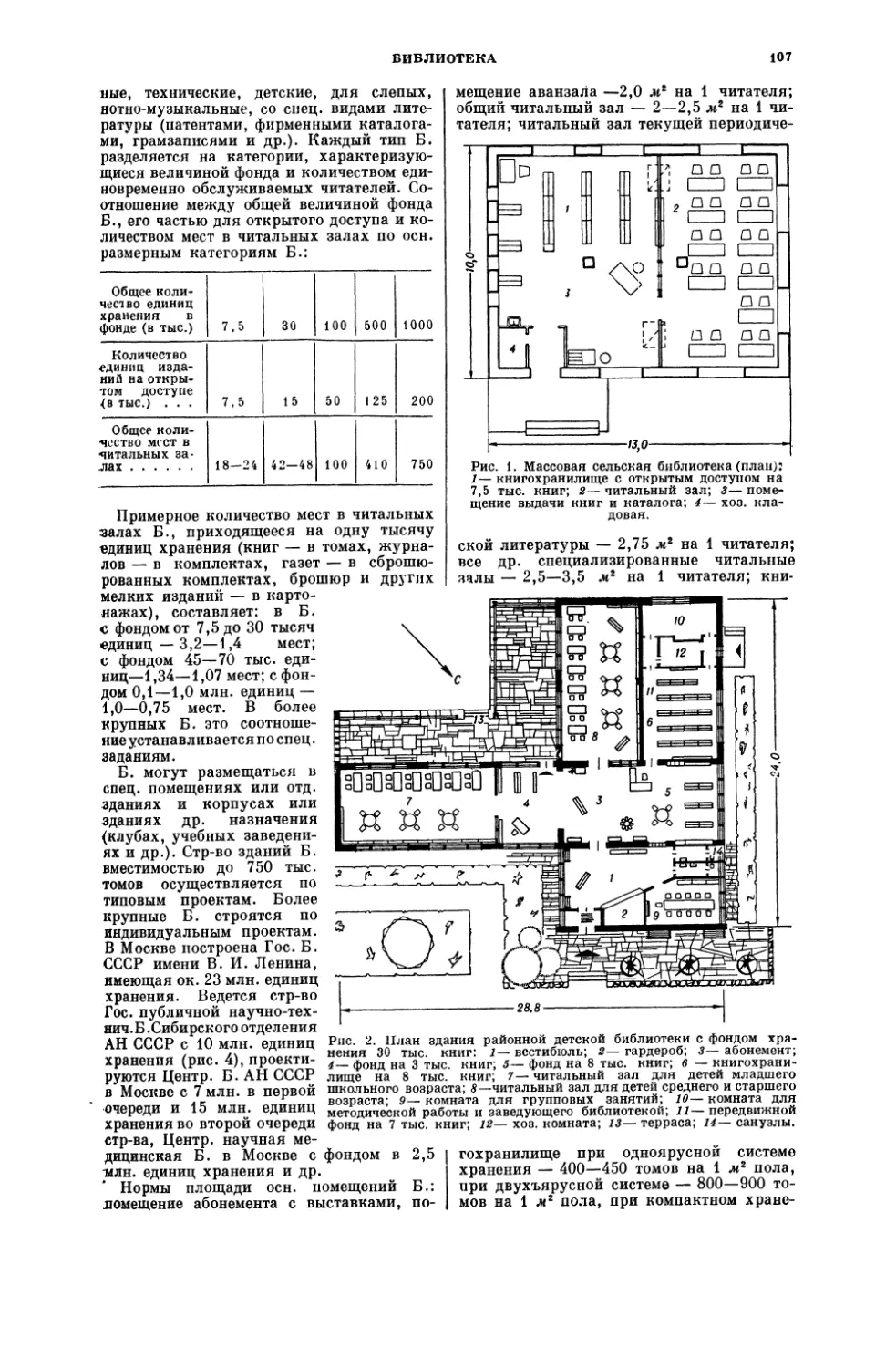

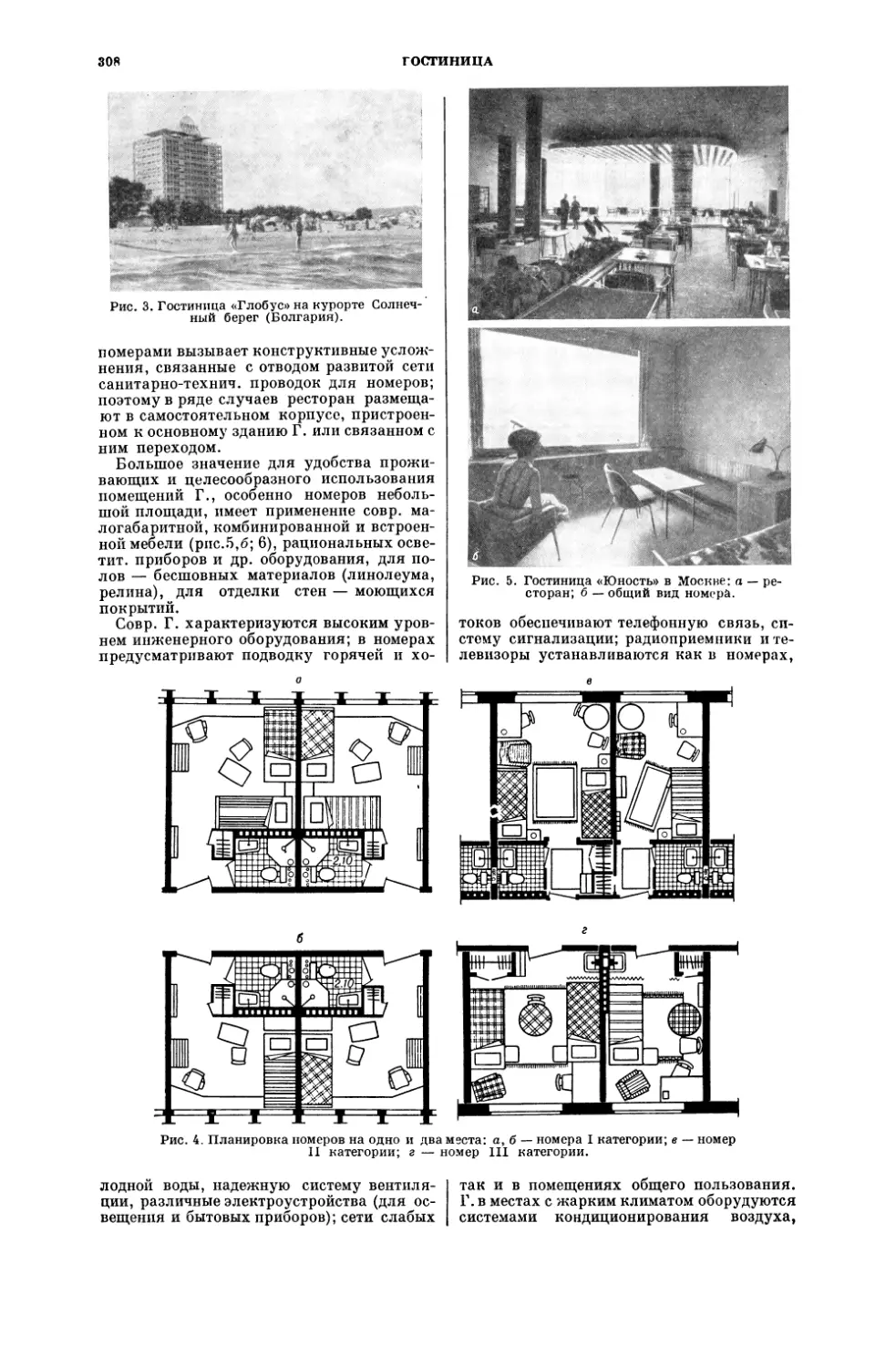

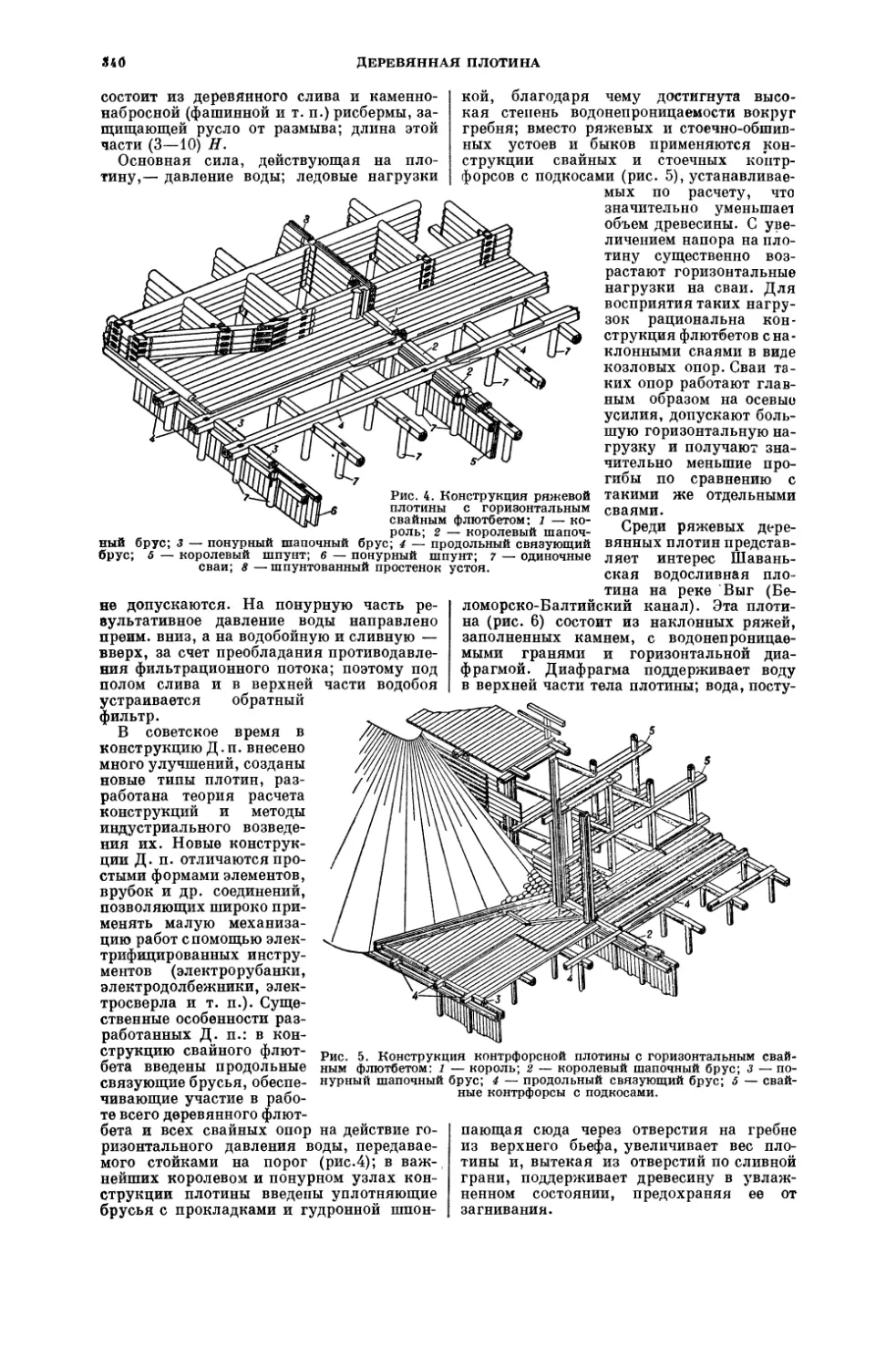

ЭНЦИКЛОПЕДИИ

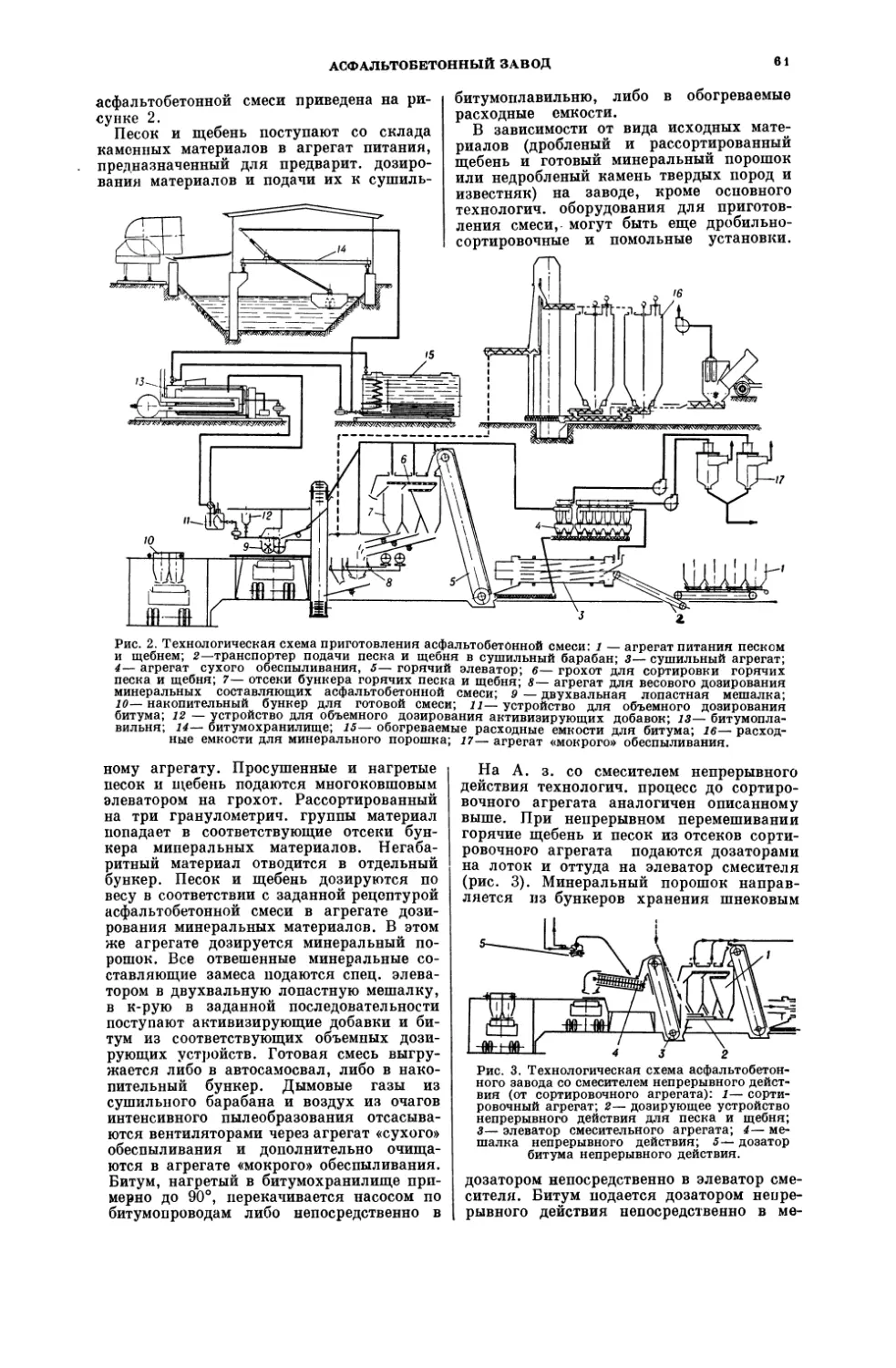

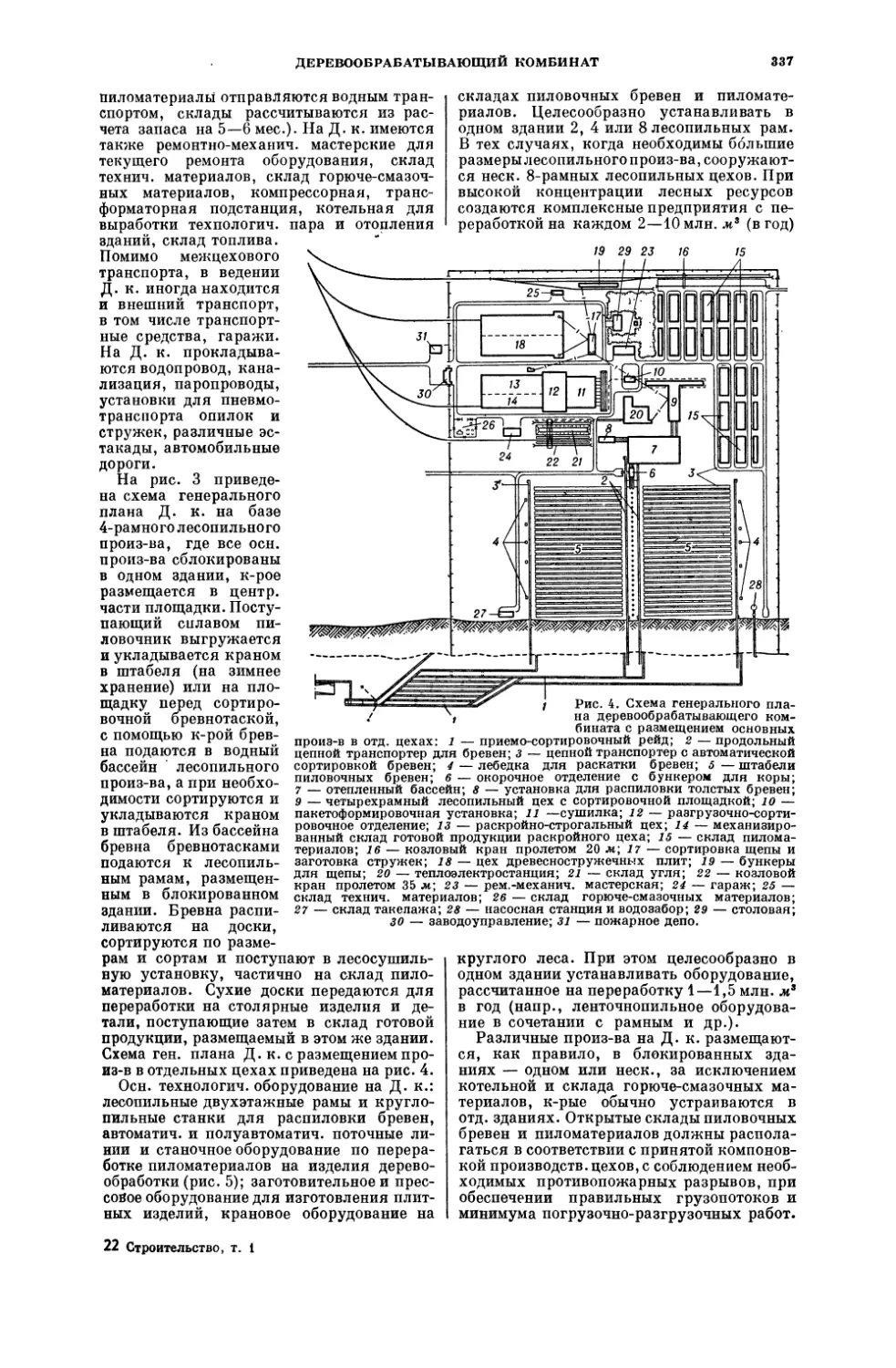

СЛОВАРИ

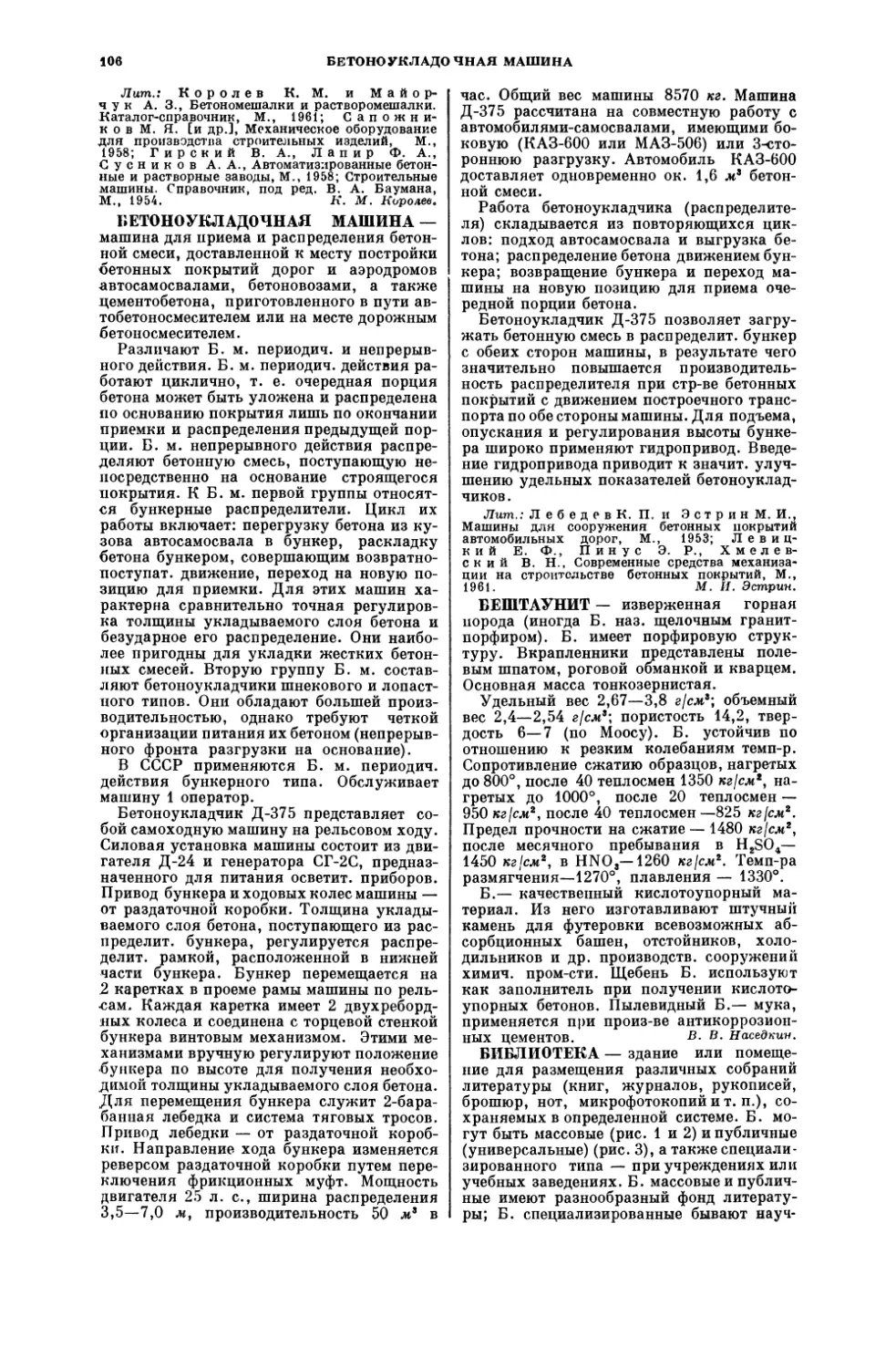

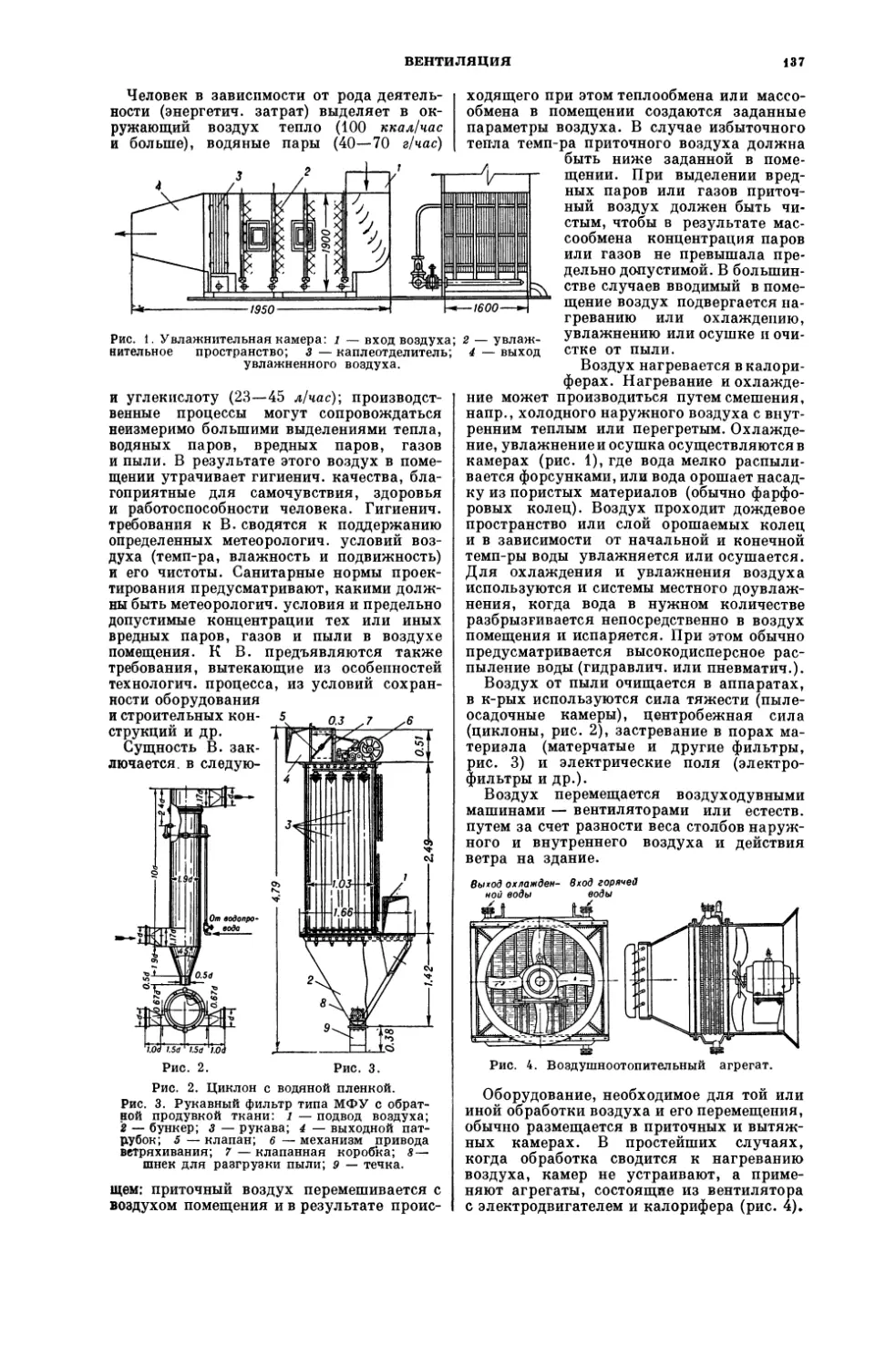

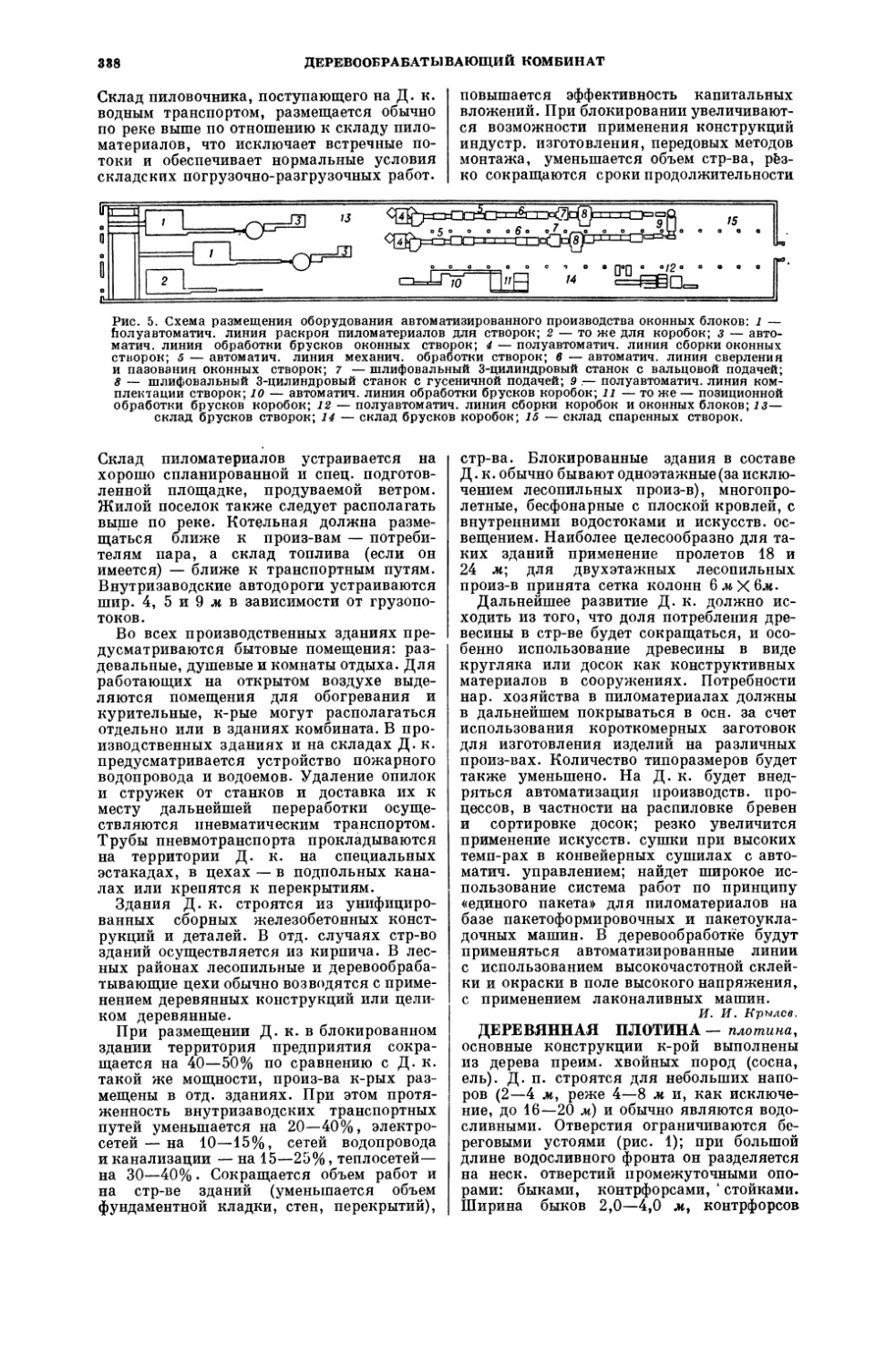

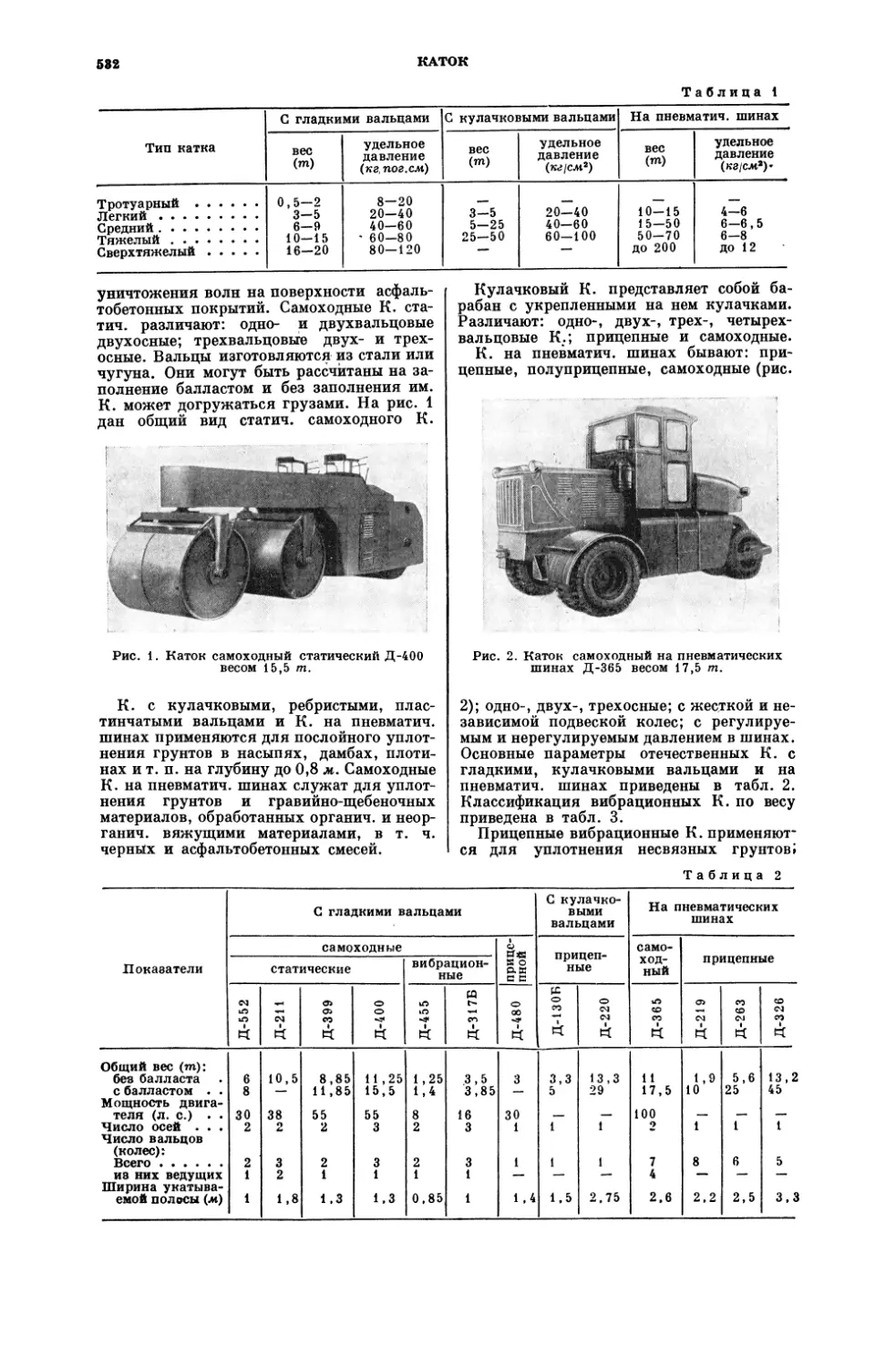

СПРАВОЧНИКИ

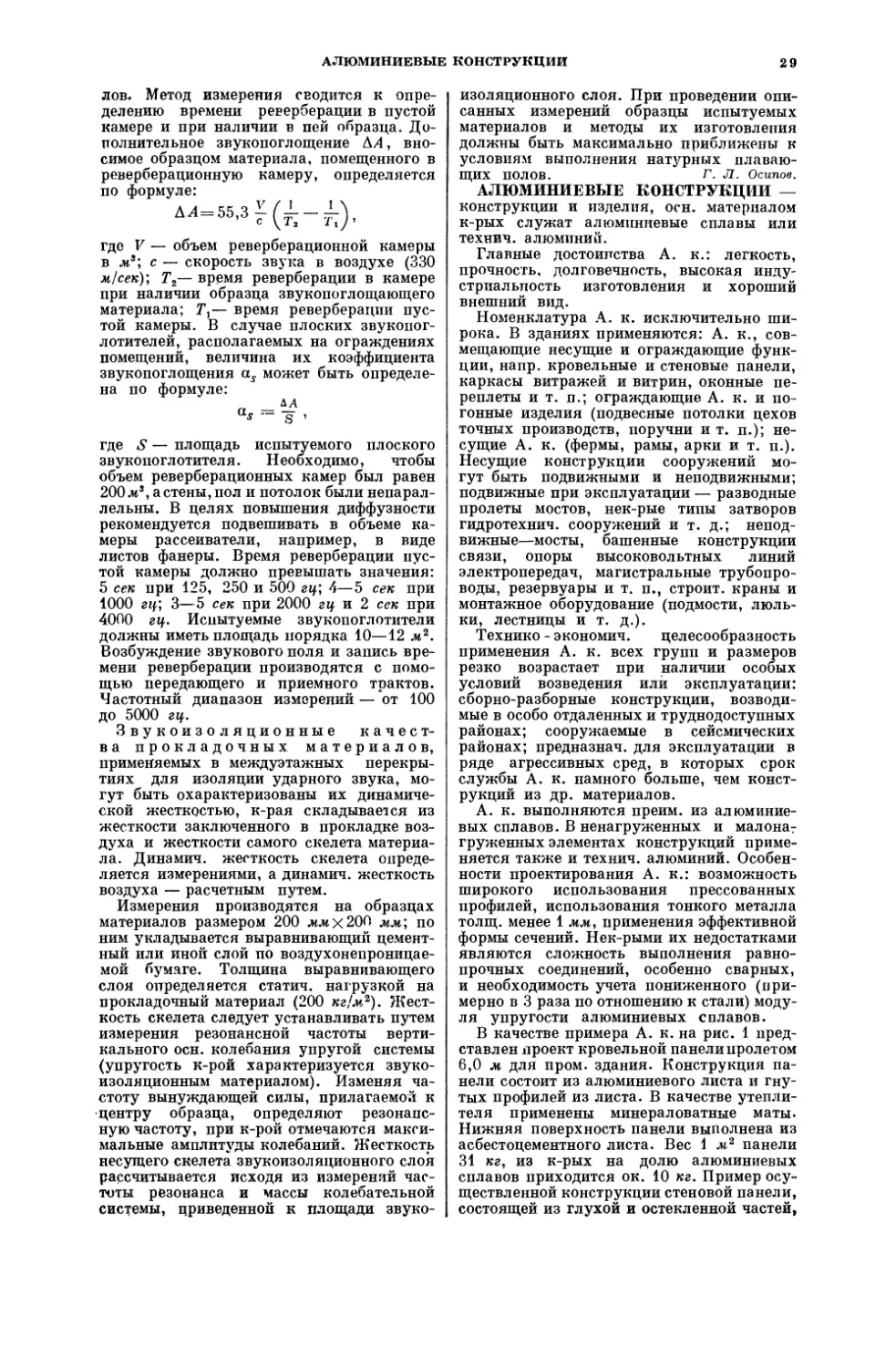

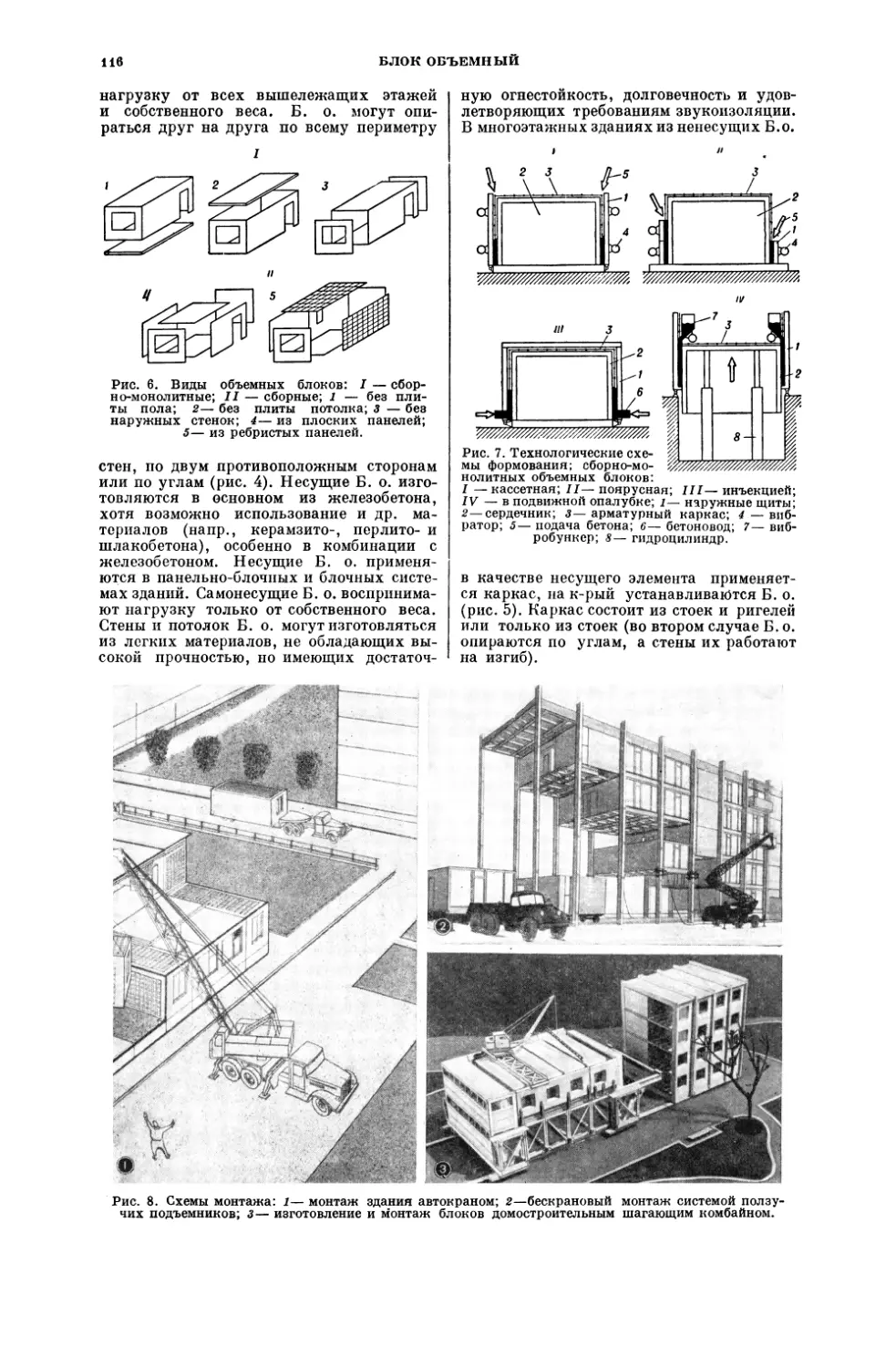

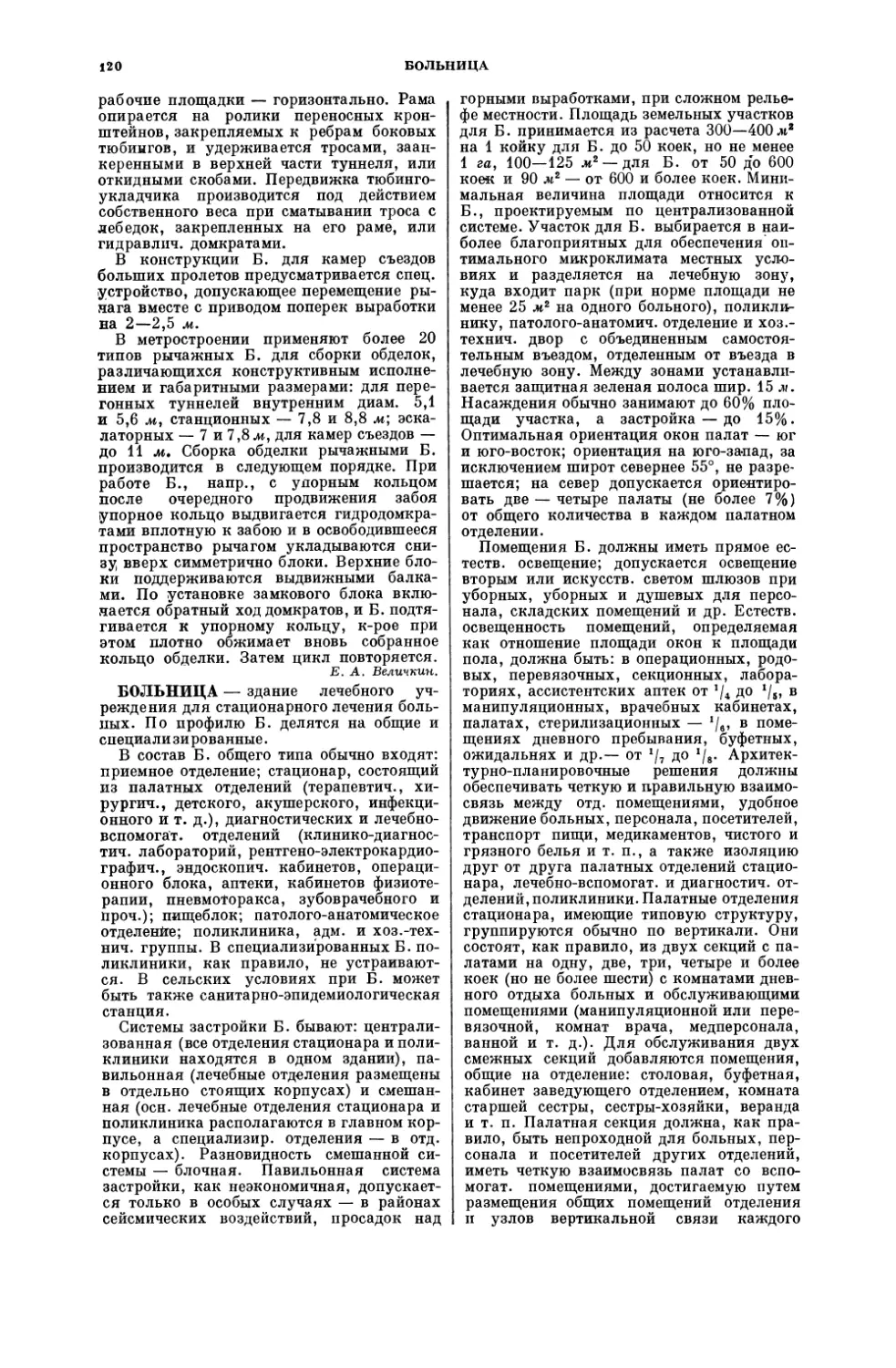

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

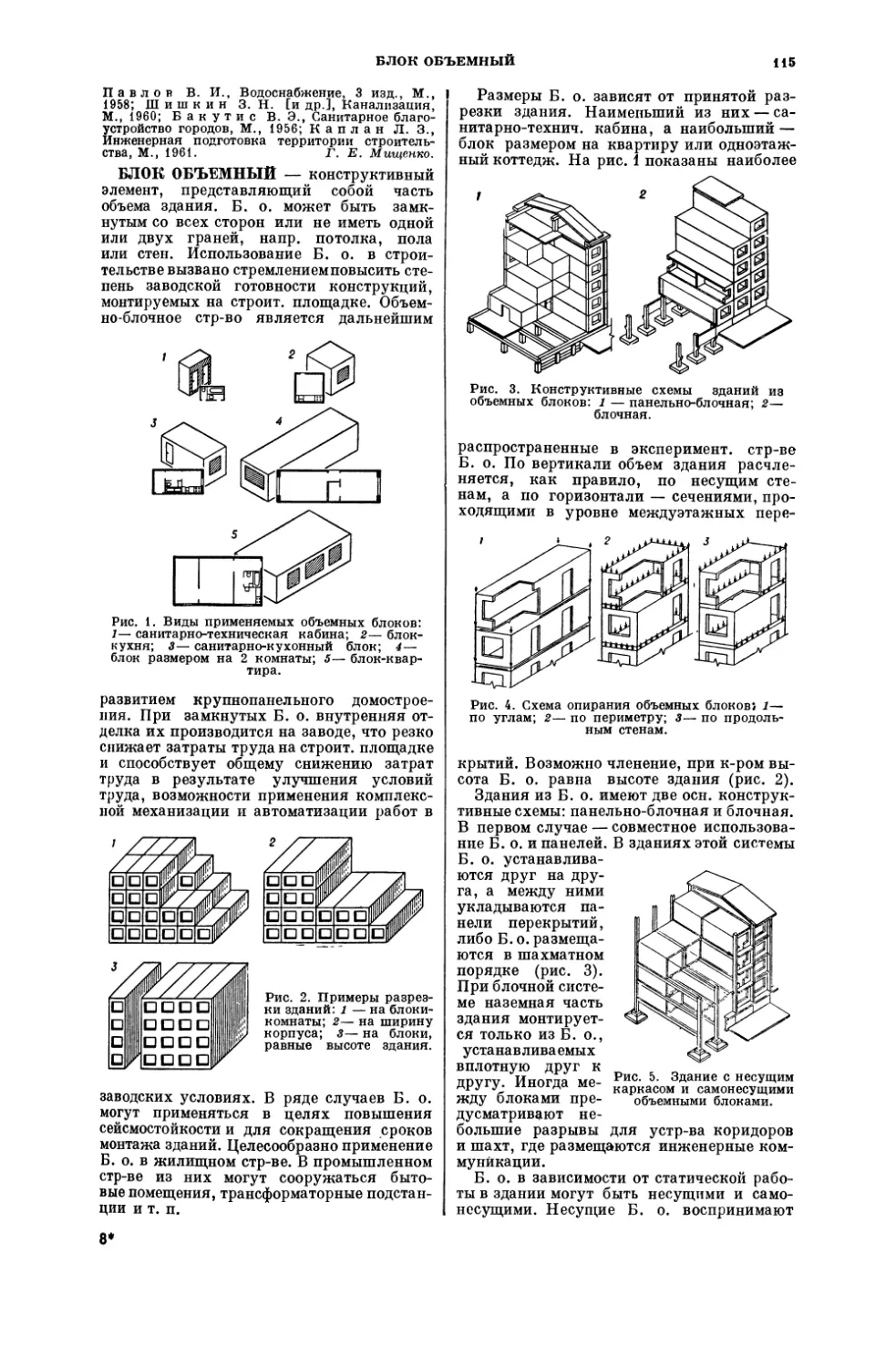

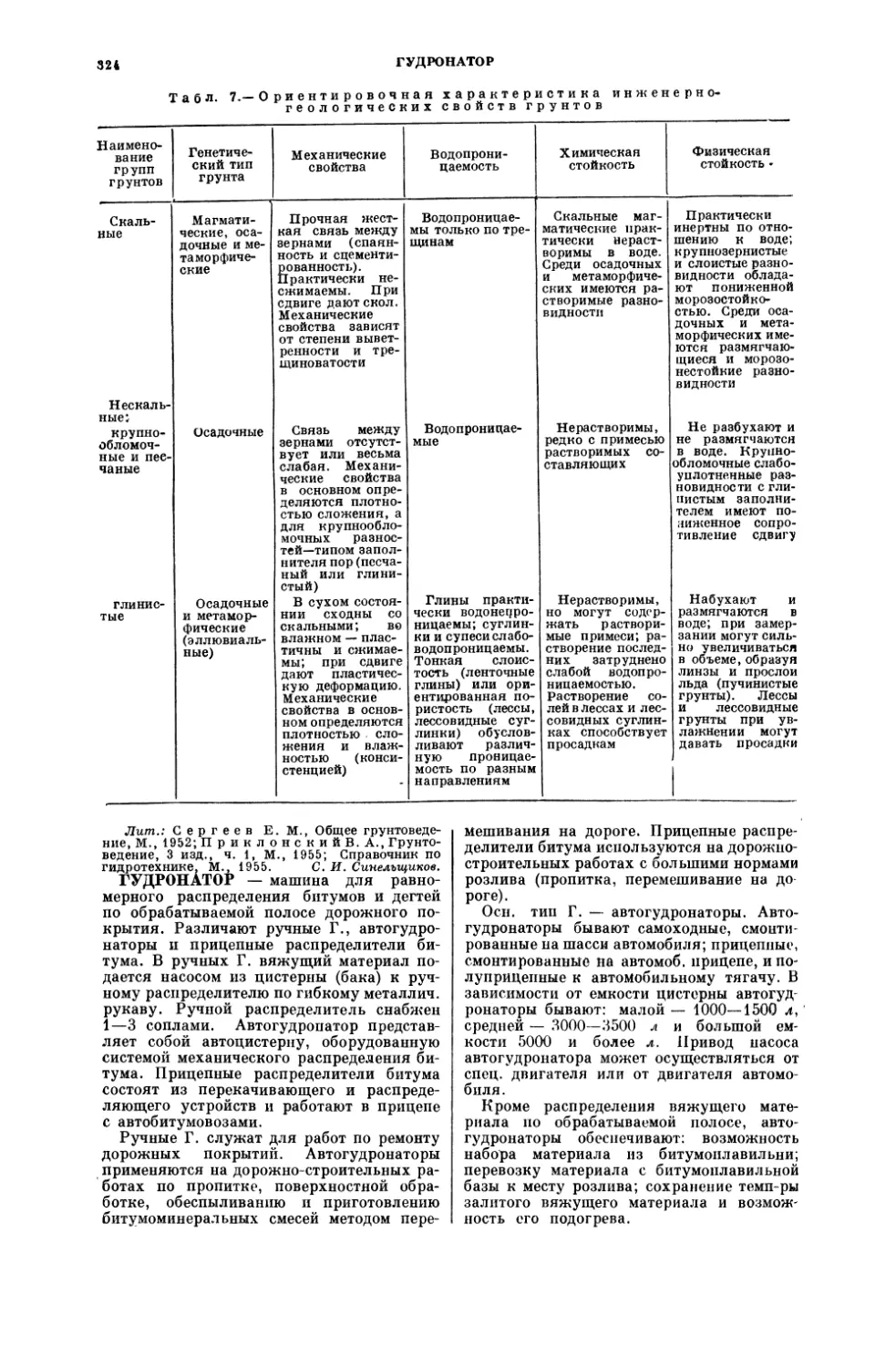

А. П. АЛЕКСАНДРОВ, А. А. АРЗУМАНЯН, А. В. АРЦИХОВСКИЙ,

Н. В. БАРАНОВ, А. А. БЛАГОНРАВОВ, Н. Н. БОГОЛЮБОВ,

Б. А. ВВЕДЕНСКИЙ (председатель Научного Совета), Б. М. ВУЛ,

Г. Н. ГОЛИКОВ, И. Л. КНУНЯНЦ, Ф. В. КОНСТАНТИНОВ,

Б. В. КУКАРКИН, Ф. Н. ПЕТРОВ, В. М. ПОЛЕВОЙ, А. И. РЕВИН

(заместитель председателя Научного Совета), Н. М. СИСАКЯН,

А. А. СУРКОВ, Л. С. ШАУМЯН (заместитель председателя Научного

Совета)

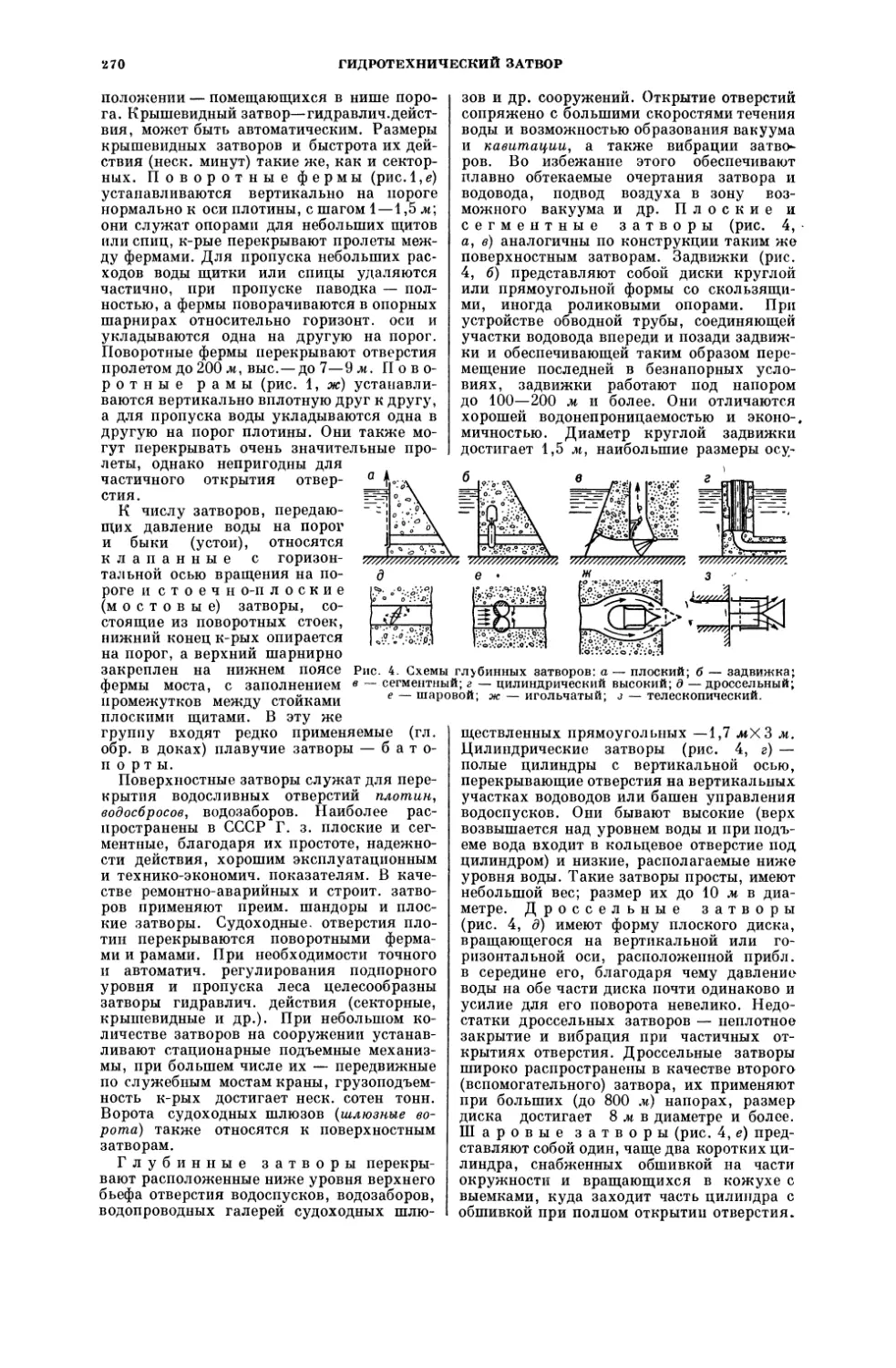

Scan AAW

МОСКВА-1964

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

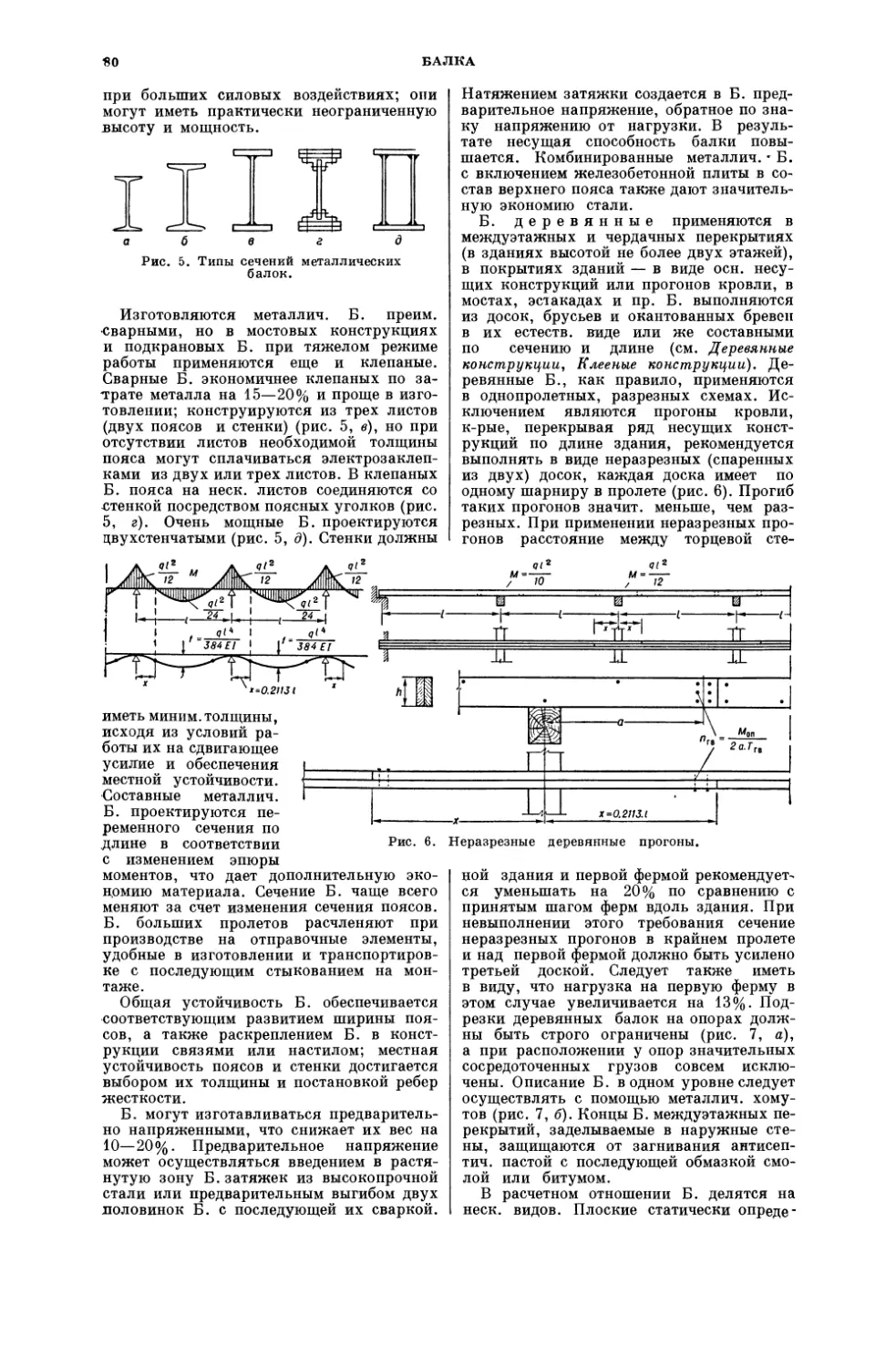

СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Главный редактор

В. А. КУЧЕРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Н. В. БАРАНОВ, В. А. БАУМАН, Н. П. БЫЛИНКИН, А. А. ГВОЗ-

ДЕВ, С. 3. ГИНЗБУРГ, М. М. ГРИШИН, И. А. ГРИШМАНОВ,

С. С. ДАВЫДОВ, Г. К. ЕВГРАФОВ, К. Н. КАРТАШОВ, Б. И. ЛЕ-

ВИН, И. Ф. ЛИВЧАК, Д. И. МАЛИОВАНОВ, В. Н. НАСОНОВ,

П. С. НЕПОРОЖНИЙ, В. И. ОВСЯНКИН, И. А. ОНУФРИЕВ,

Г. Н. ПРОЗОРОВСКИЙ, И. М. РАБИНОВИЧ, Б. Р. РУБАНЕНКО,

Б. Г. СКРАМТАЕВ, Р. А. ТОКАРЬ, Ф. А. ШЕВЕЛЕВ, В. A. TUKBA-

РИКОВ, Е. Я. ЮДИП

1

А—Кессон

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

<5G(O3)

€^86

РЕДАКТОРЫ РАЗДЕЛОВ

Общие вопросы — В. И. ОВСЯНКИН, научный редактор Ю. А. ФАКТОРОВИЧ.

Градостроительство, районная планировка—Н. В. БАРАНОВ, В. А. ШКВАРЙКОВ,

научный редактор А. X. ГРАНСБЕРГ. Архитектура — II. П. БЫЛИНКИН, науч-

ный редактор Г. В. НЕВЗОРОВА. Здания и сооружения — Б. Р. РУБАНЕНКО,

К. Н. КАРТАШОВ, Г. Н. ПРОЗОРОВСКИЙ, научные редакторы Л. Н КИСЕ-

ЛЕВИЧ, 3. И. ЭСТРОВ, Е. И. ИВАЩЕНКО. Энергетическое строительство —

П. С. НЕПОРОЖНИЙ, научный редактор А. Ф. ЛЕВКОПУЛО. Гидротехническое

строительство — М. М. ГРИШИН, научный редактор П. Н. КОРАБЛИНОВ. Строи-

тельство транспорта и связи — Б. И. ЛЕВИН, Н. А. ГУБАНКОВ, Г. К. ЕВГРА-

ФОВ, научные редакторы Е. А. ВЕЛИЧКИН, Г. Е. ГОЛУБЕВ. Строительство под-

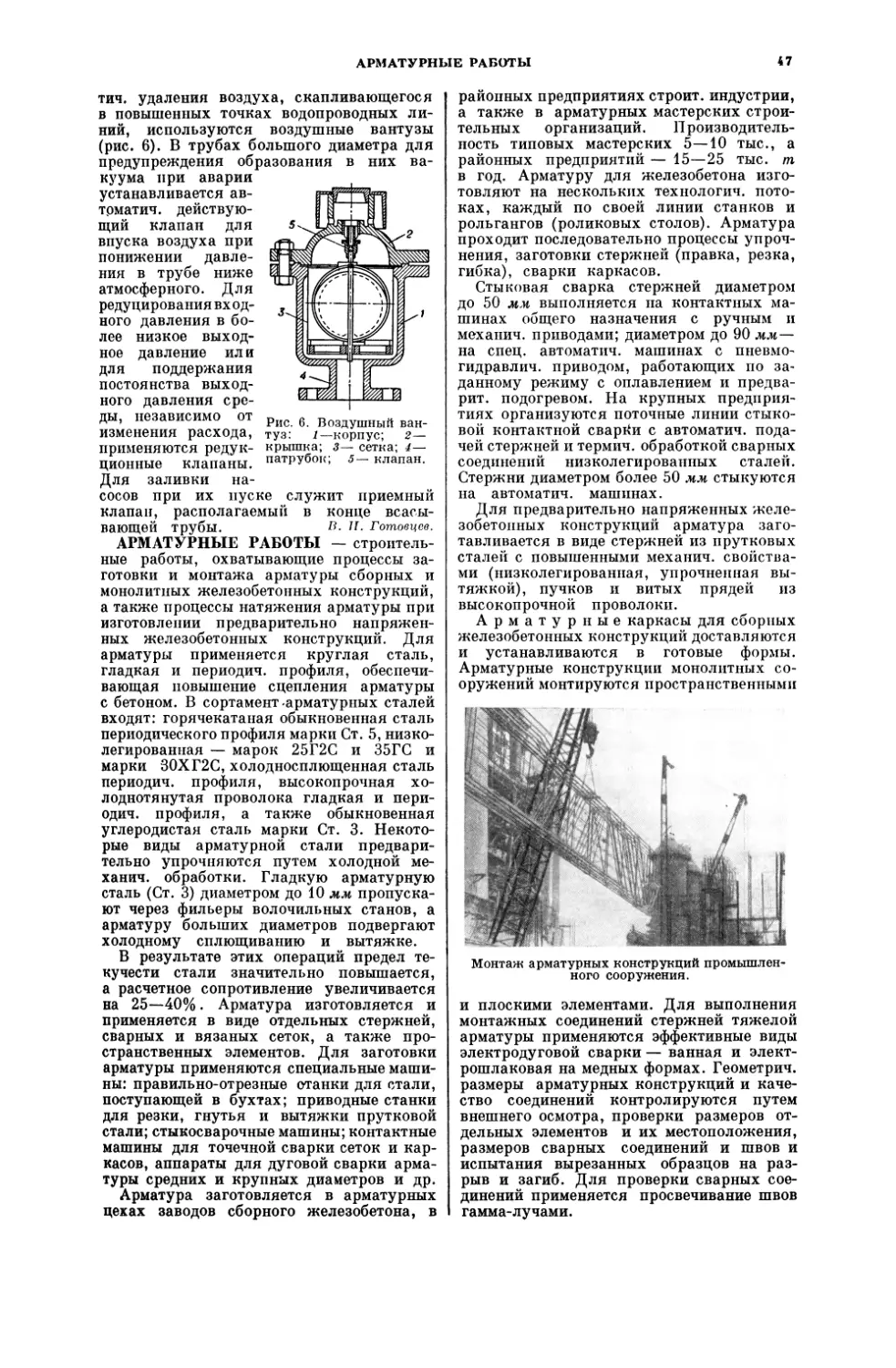

земных сооружений—Д. И. МАЛИОВАНОВ, научный редактор Г. И. МОНИН. Тео-

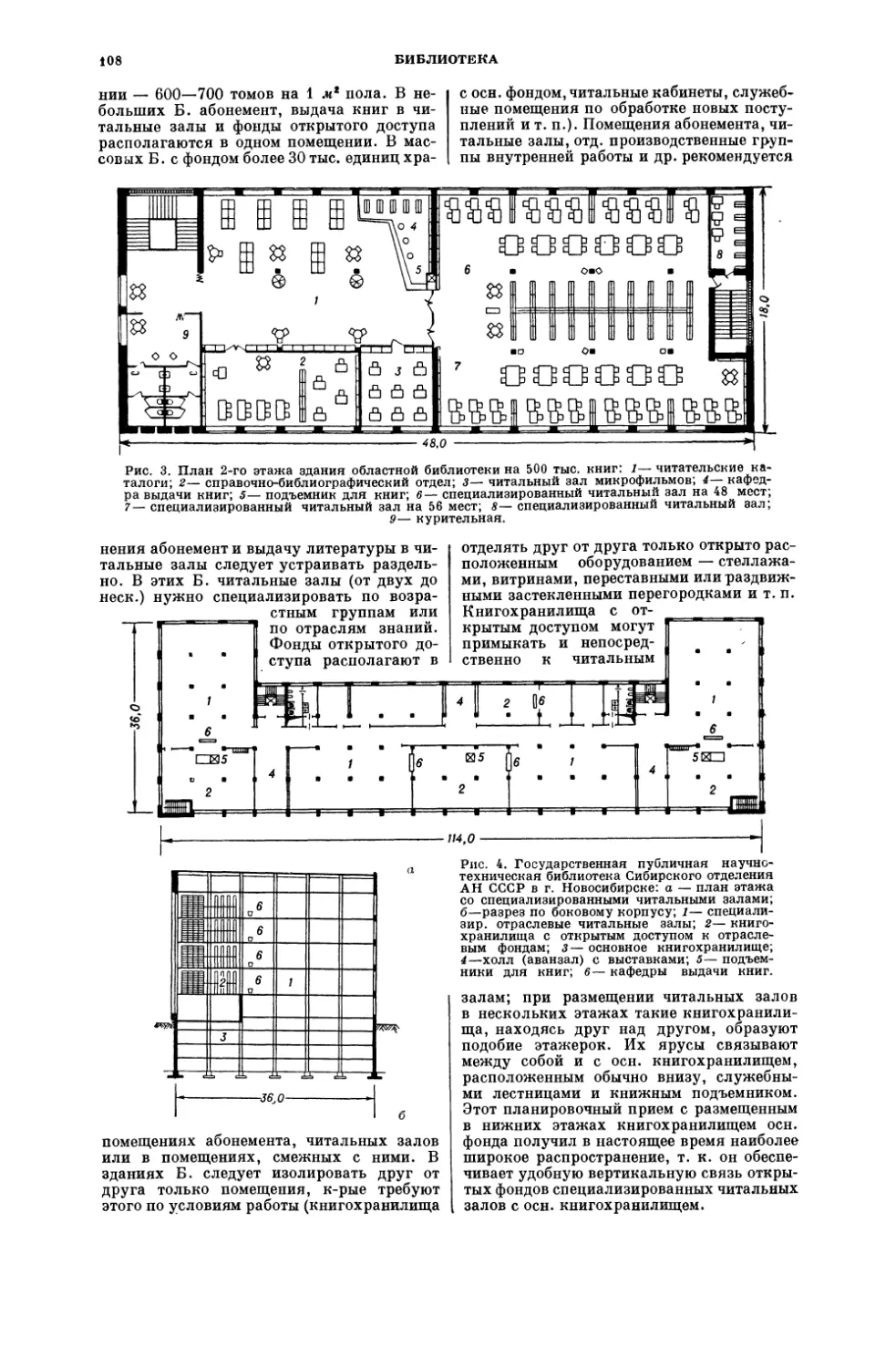

рия сооружений — И. М. РАБИНОВИЧ, А. Ф. СМИРНОВ, научные редакторы

О. В. ЛУЖИН, Е. В. МЕЛЬНИКОВ. Строительная физика—Е. Я. ЮДИН, научный

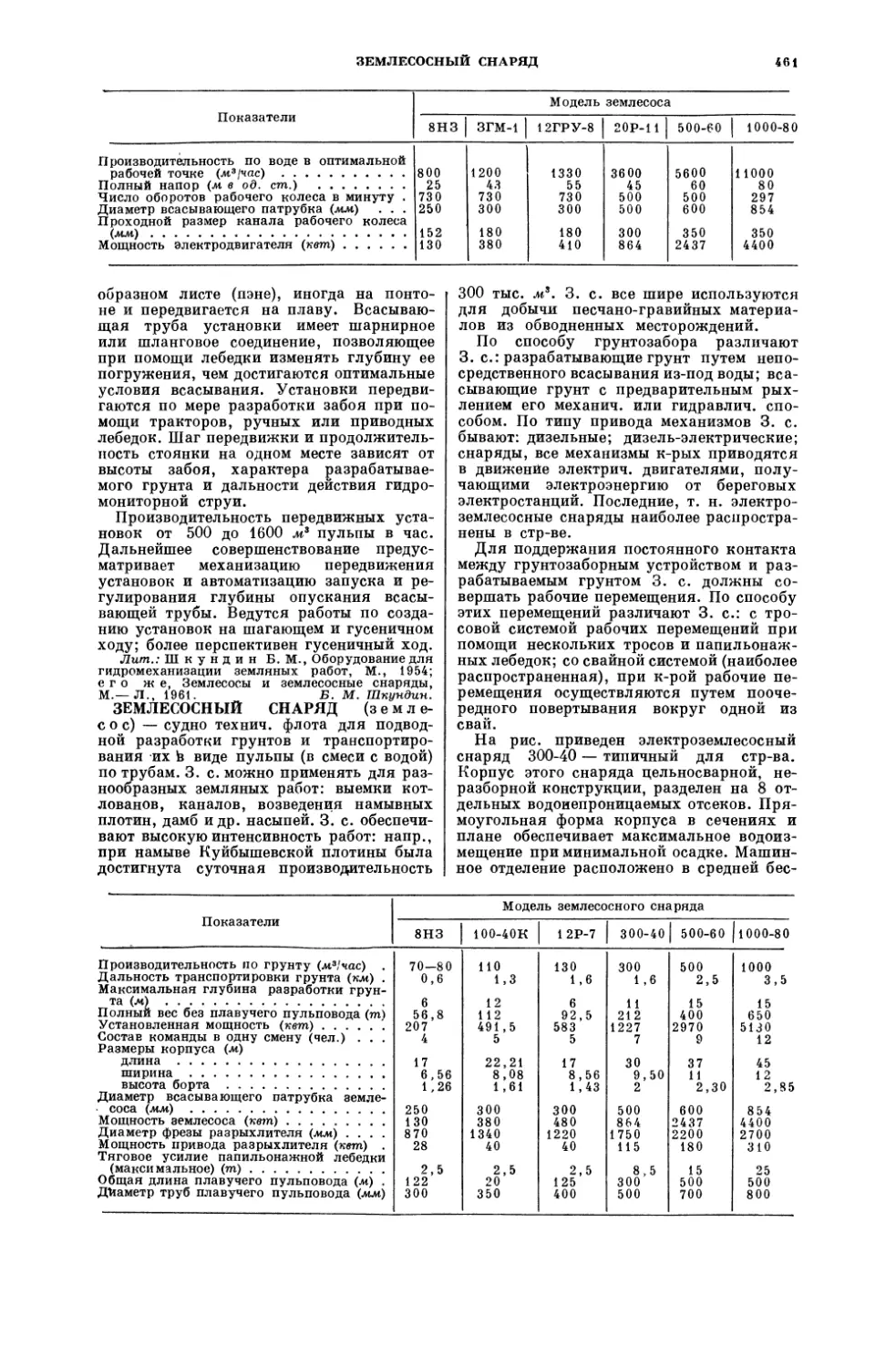

оедактор В. М. ИЛЬИНСКИЙ. Основания и фундаменты—Р. А. ТОКАРЬ, научный

редактор М. В. МАЛЫШЕВ. Строительные конструкции — В. Н. НАСОНОВ,

А. А. ГВОЗДЕВ, научные редакторы В. Н. СИЛИН, Ю. Д. ФИЛИН. Строительные

материалы и изделия—Б. Г. СКРАМТАЕВ, научные редакторы И. А. КОВЕЛЬМАН ,

А. В. КОНОРОВ. Инженерное оборудование зданий, населенных мест и промыш-

ленных предприятий - Ф. А. ШЕВЕЛЕВ, И. Ф. ЛИВЧАК, К. А. МИХАЙЛОВ, на-

учные редакторы Ю. Л. ГУСЕВ, П. А. БЕЛЯКОВ. Организация и технология

строительного производства—< И. А. ОНУФРИЕВ, В. А. БАУМАН, научные редак-

торы В. М. МИНЦ, М. Н. КРИМЕРМАН. Труд и кадры — |с. В. БАШИНСКИЙ

научный редактор Ю. Е. ПАК. Экономика строительства -- С. 3. ГИНЗБУРГ,

Е. И. ВАРЕНИК, научный редактор А. Г. РОТ1ПТЕЙН. Научно-исследовательские

и экспериментальные работы —С. С. ДАВЫДОВ, научные редакторы С. Я. РОЗИН-

СКИЙ, А. М. МИРОШНИКОВ.

СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ

Зав. редакцией —Д. М. БЕРКОВИЧ,

ст. научный редактор —3. П. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ,

мл редактор —М. И. ДЕЕВА.

Ст. литературный редактор — Э. П. РЯБОВА.

Редактор-библиограф — В. Г. СОКОЛОВА.

Редакция словника — В. В. ТАБЕНСКИЙ.

Художественный редактор — Л. П. СМИРНОВА.

Технический редактор — И. Д. КУЛИДЖАНОВА.

Корректорская — М. В. АКИМОВА, Ю. А. ГОРЬКОВ, Л. Н. СОКОЛОВА,

ОТ РЕДАКЦИИ

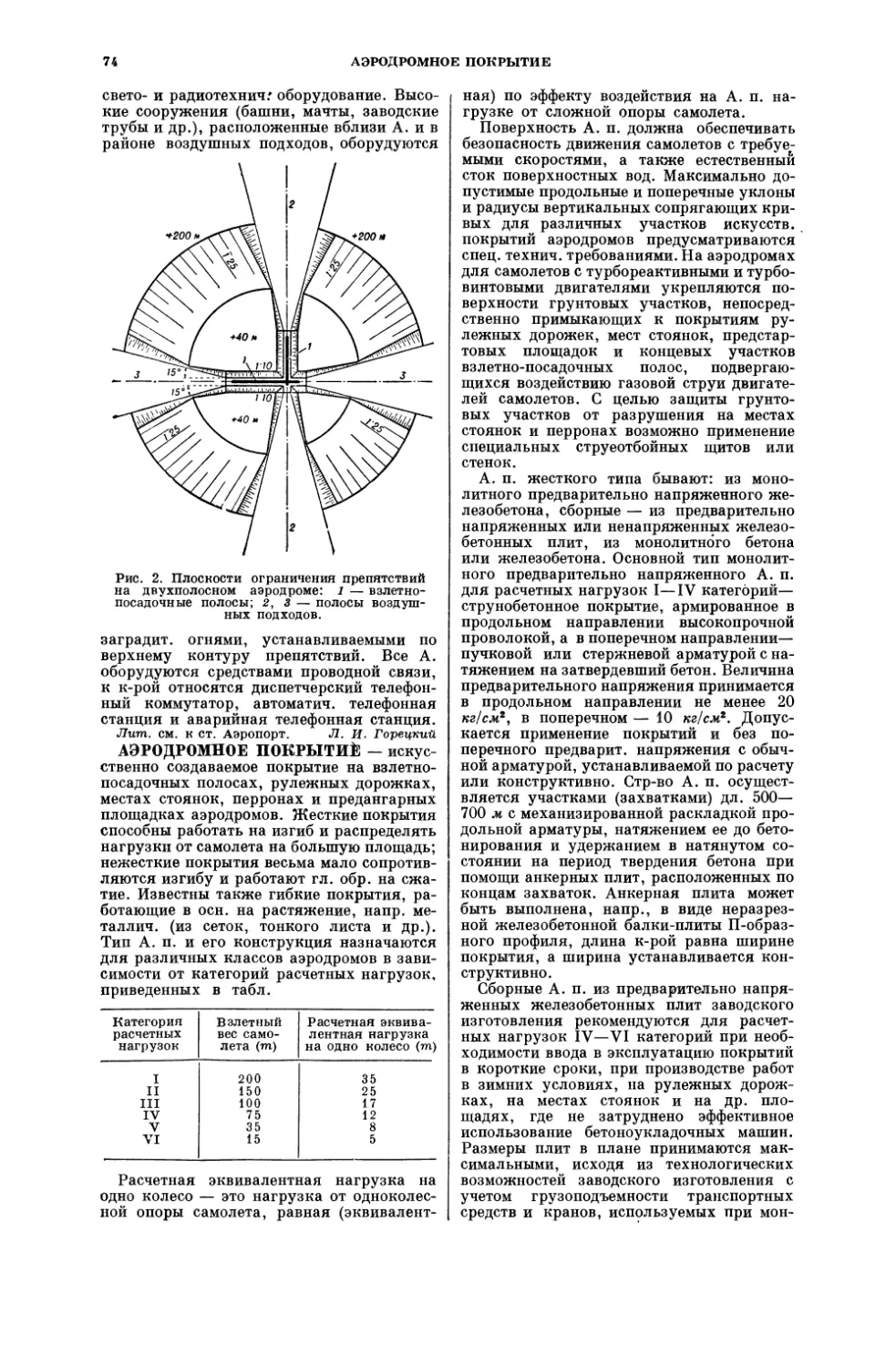

Огромные масштабы капитального строительства в СССР, задачи создания

материально-технической базы коммунизма требуют быстрого развития и техниче-

ского совершенствования строительной индустрии, промышленности строительных

материалов, сокращения сроков, снижения стоимости, улучшения качества строи-

тельства путем его последовательной индустриализации, перехода к возведению

полносборных зданий и сооружений по типовым проектам из унифицированных

крупноразмерных конструкций и элементов промышленного производства.

В строительной индустрии СССР трудится огромная армия рабочих и спе-

циалистов. На строительно-монтажных работах в 1962 году было занято свыше

5 млн. человек, в том числе более 400 тысяч инженерно-технических работников»

Настоящий энциклопедический труд, выполненный многочисленным коллективом

инженеров и ученых, призван содействовать обогащению кадров строителей

научно-техническими знаниями.

Создание энциклопедии «Строител'Ьст^о» связано с большими специфическими

трудностями. Слишком быстро развивается эта области народного хозяйства, слиш-

ком динамичны ее показатели, нормативы, конструктивные и архитектурные реше-

ния для того, чтобы по всем или хотя бы по большинству вопросов можно было

привести установившиеся справочные данные. Авторы и редакторы надеются, что

читатель это учтет.

Энциклопедия «Строительство» является кратким универсальным справочным

пособием по всем разделам строительства и архитектуры, а также по близко сопри-

касающимся с ними вопросам. Энциклопедия предназначена для широкого круга

инженерно-технических, научных и хозяйственных работников — строителей и

архитекторов. Она также может служить пособием для студентов строительной

и архитектурной специальности, для передовых рабочих — новаторов строитель-

ного производства, рационализаторов и изобретателей, для инженерно-техни-

ческих работников различных специальностей, интересующихся техникой и

организацией строительства.

* ♦ *

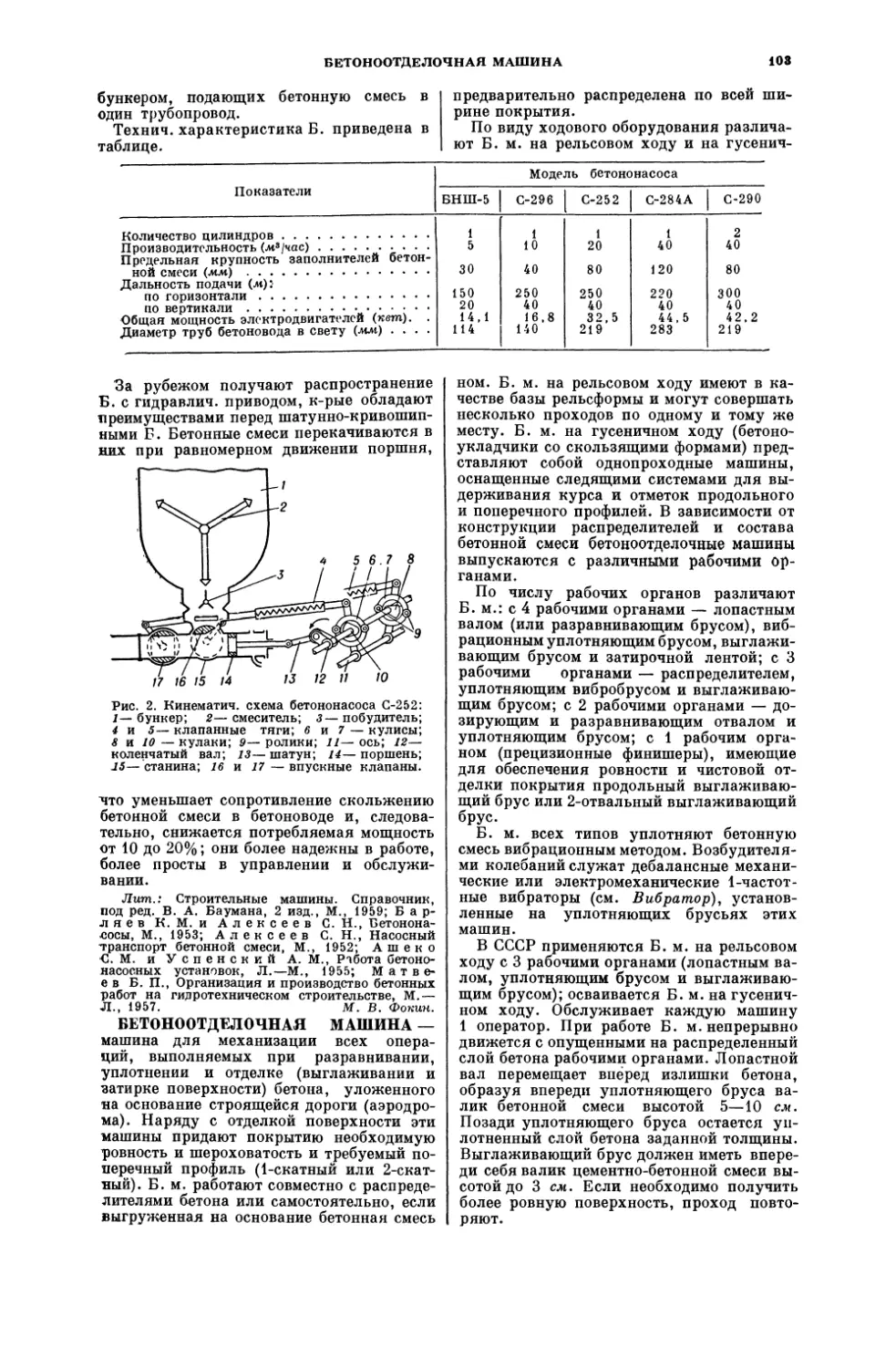

Редакция обращается к читателям с просьбой прислать замечания по дан-

ному тому, которые будут приняты с благодарностью и учтены при подготовке

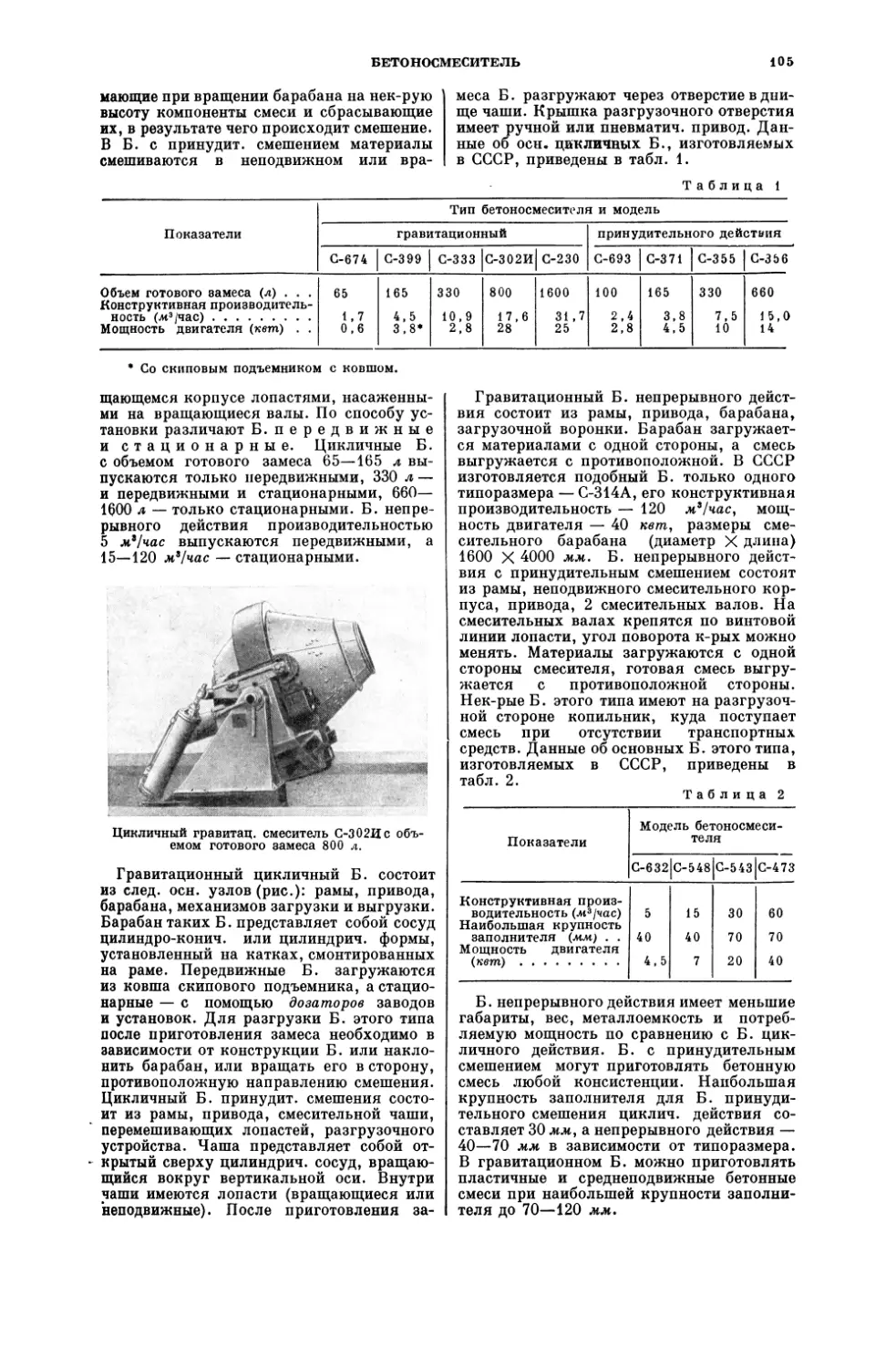

последующих томов.

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

« — ампер

А — ангстрем

абс.— абсолютный

абс. ед.— абсолютная единица

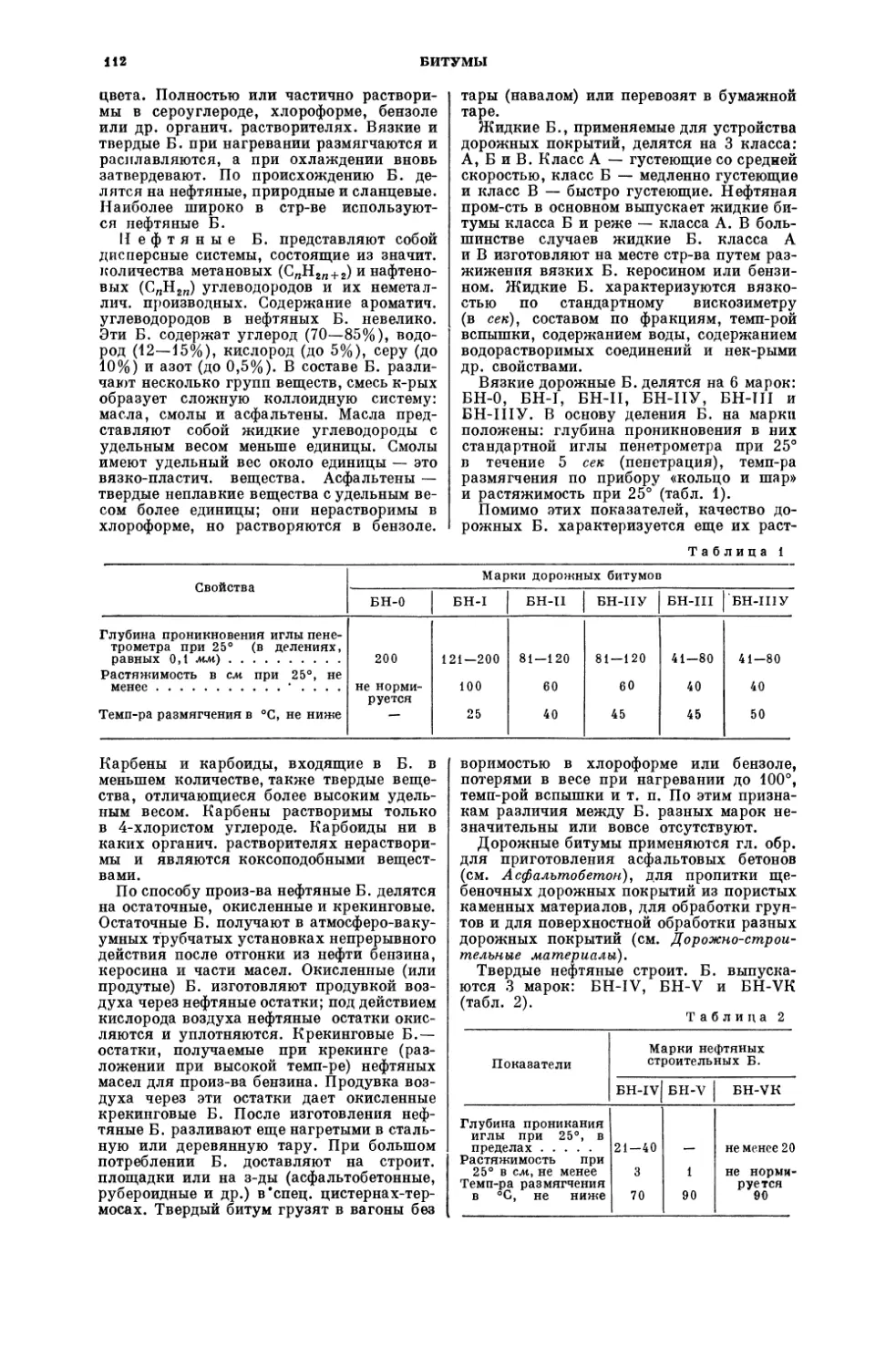

амер.— американский

англ.— английский

а-сек — ампер-секунда

ат — атмосфера техническая

ати — атмосфера избыточная

атм — атмосфера физическая

атм.— атмосферный

а-ч — ампер-час

АЭС — атомная электростанция

б. ч.— большей частью, боль-

шая часть

букв.— буквенный

в — вольт

в., вв.— век, века

в., вып.— выпуск

в т. ч.— в том числе

еа — вольт-ампер

вкл.— включительно

внутр.— внутренний

возд.— воздушный

<?-сек — вольт-секунда

«т — ватт

вт-сек — ватт-секунда

«т-ч — ватт-час

г.— год

г — грамм-масса, грамм-сила

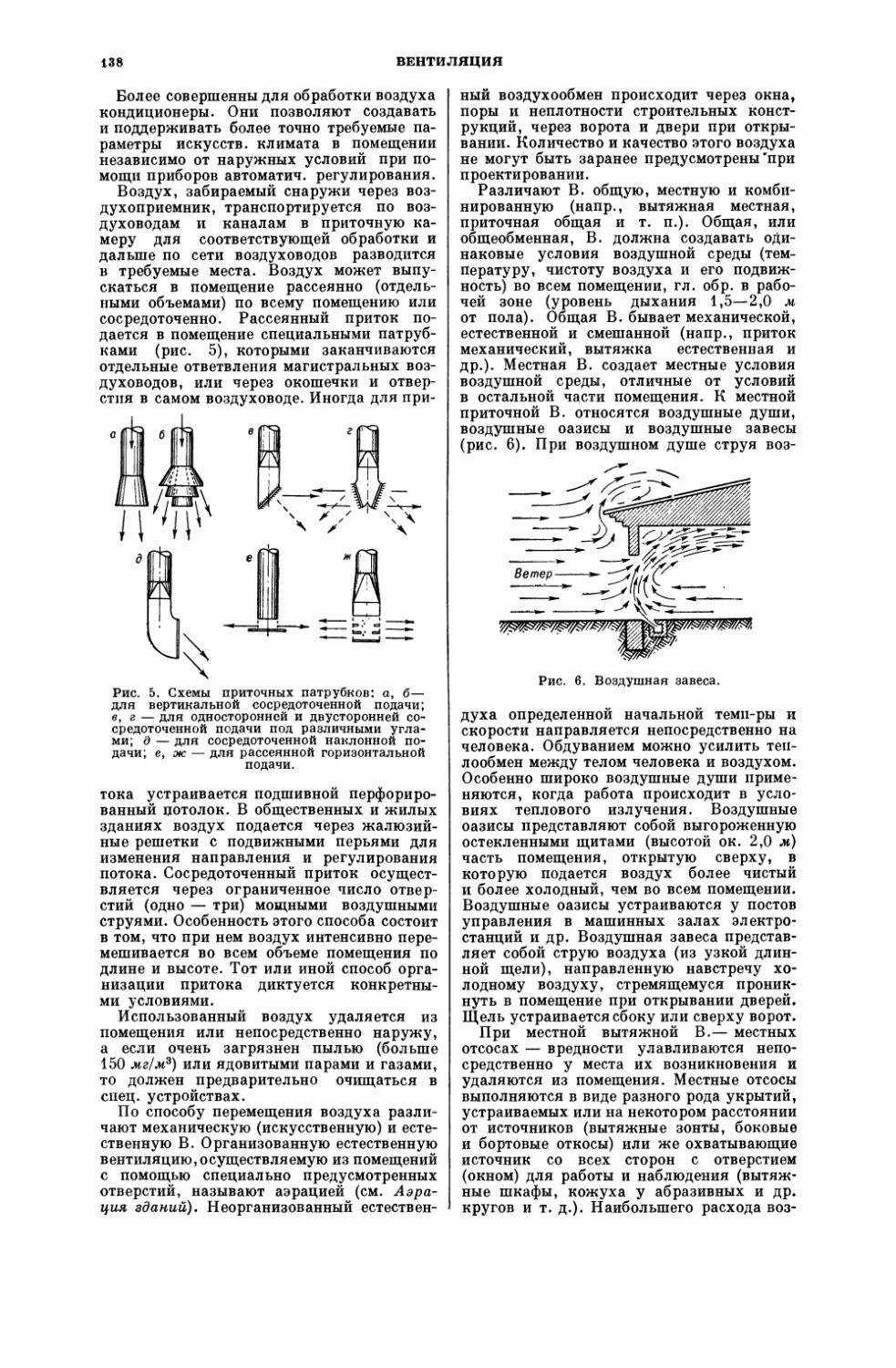

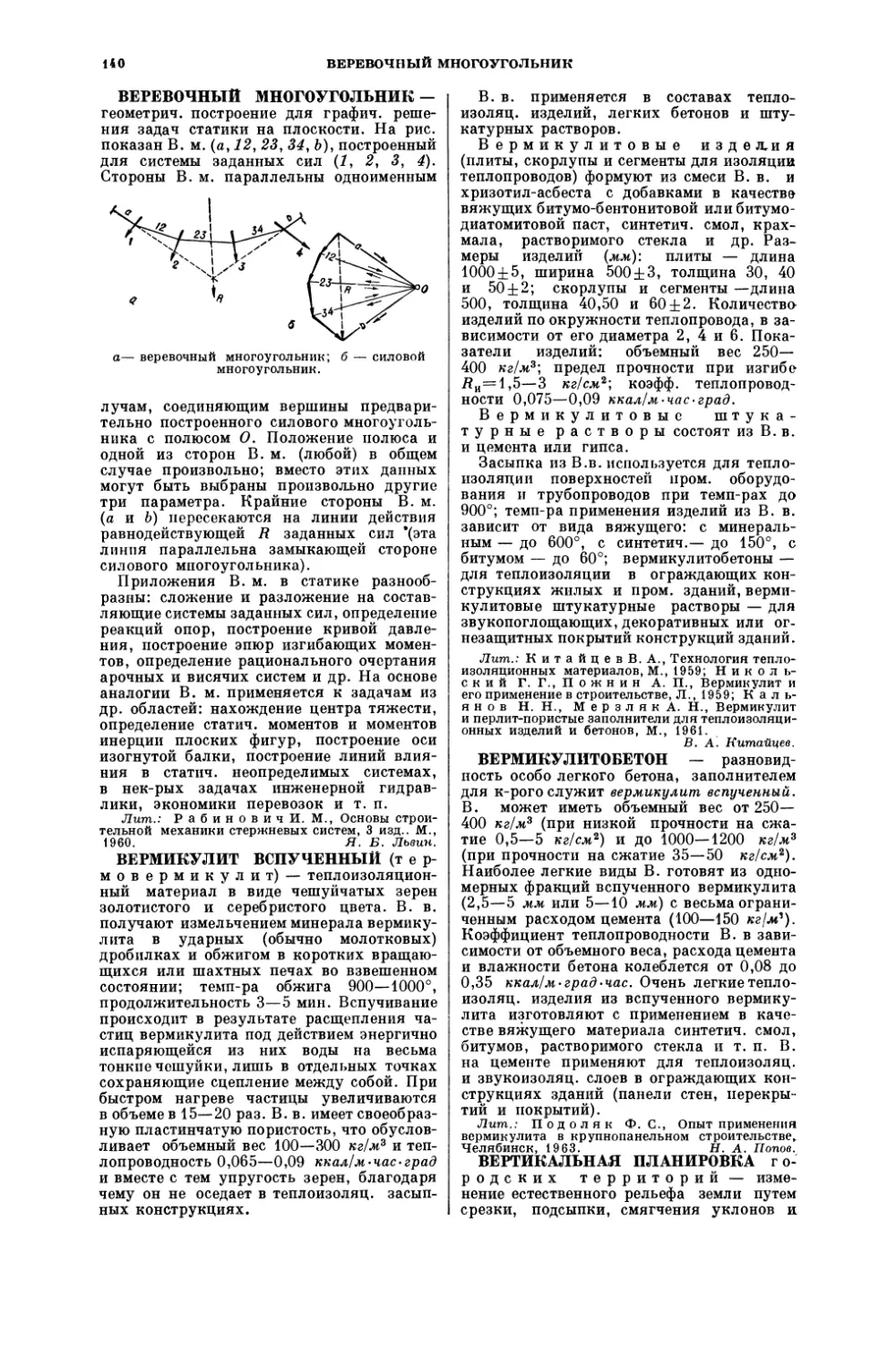

гл. обр.— главным образом

гн — генри

гос.— государственный

град — градусы в размерностях

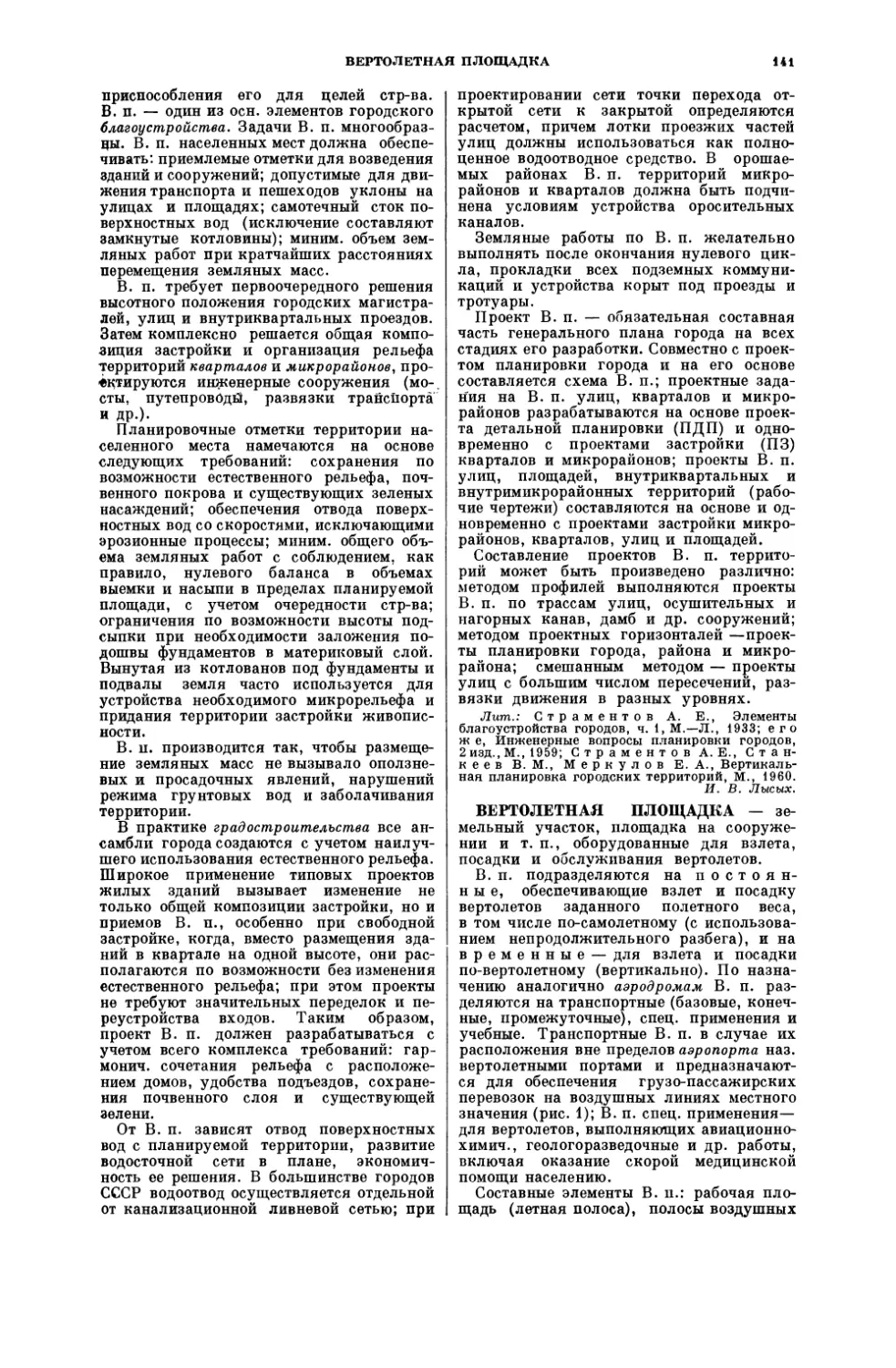

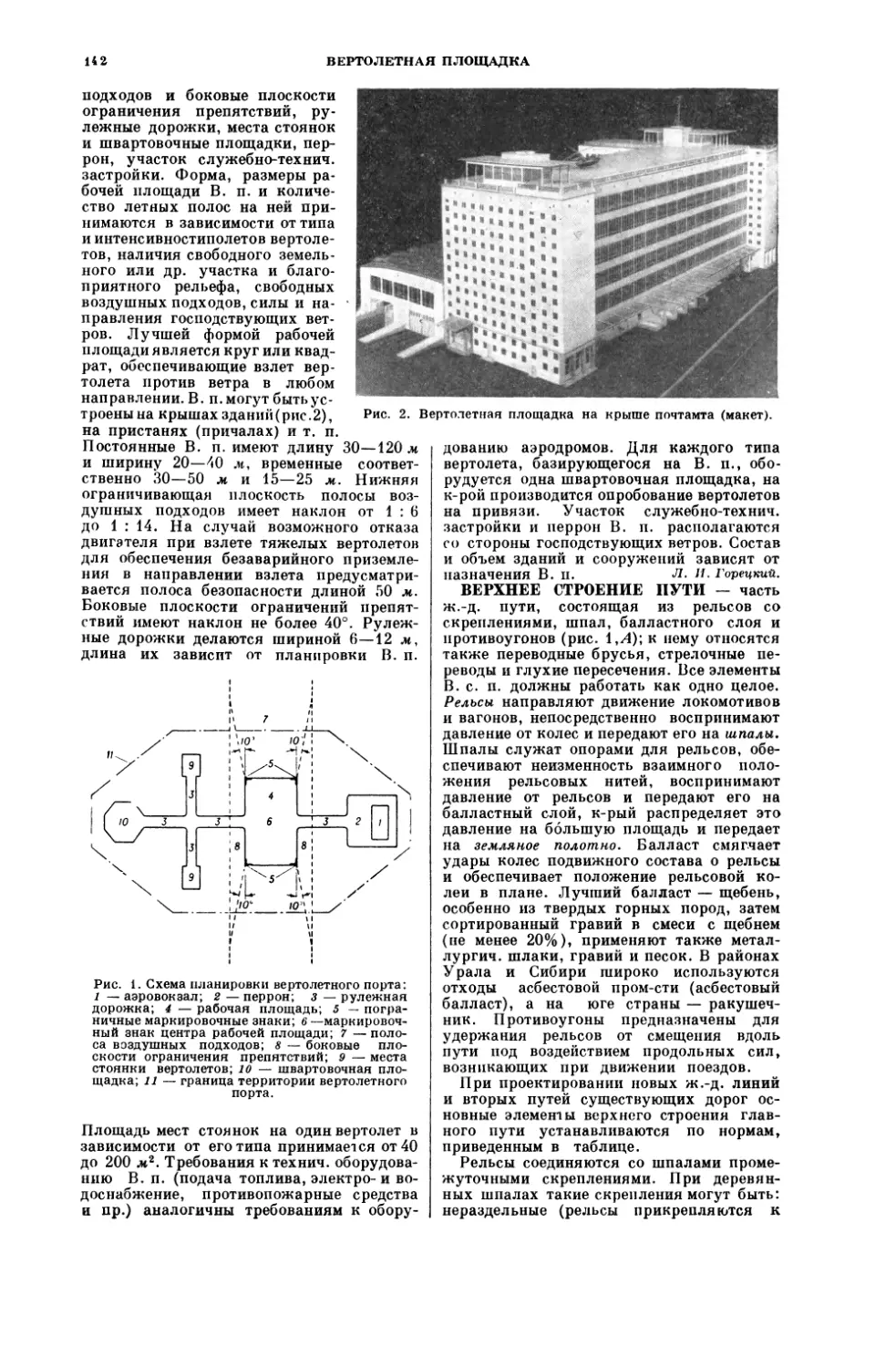

®С — градус стоградусной шка-

лы

°К — градус абсолютной шка-

лы Кельвина

ГРЭС — государственная район-

ная электрическая станция

гс — гаусс

гц — герц

г-экв — грамм-эквивалент

ГЭС — гидроэлектростанция

дб — децибел

дж — джоуль

дан — дина

дл.— длина

др.— другие

ж. д.— железная дорога

ж.-д.— железнодорожный

з-д — завод

ин-т — институт

К — кулон

кал — калория (малая)

кв — киловольт

кг — килограмм

кгм — килограммометр

н.-л.— какой-либо

км — километр

ь.-н.— какой-нибудь

коэфф.— коэффициент

кпд — коэффициент полезного

действия

к-рый — который

л — литр

л. с.— лошадиная сила

лат.— латинский

м — метр

макс.— максимальный

матем.— математический

металлообр.— металлообраба-

тывающий

мин — минута

мк, ц — микрон

млн.— миллион

-млрд.— миллиард

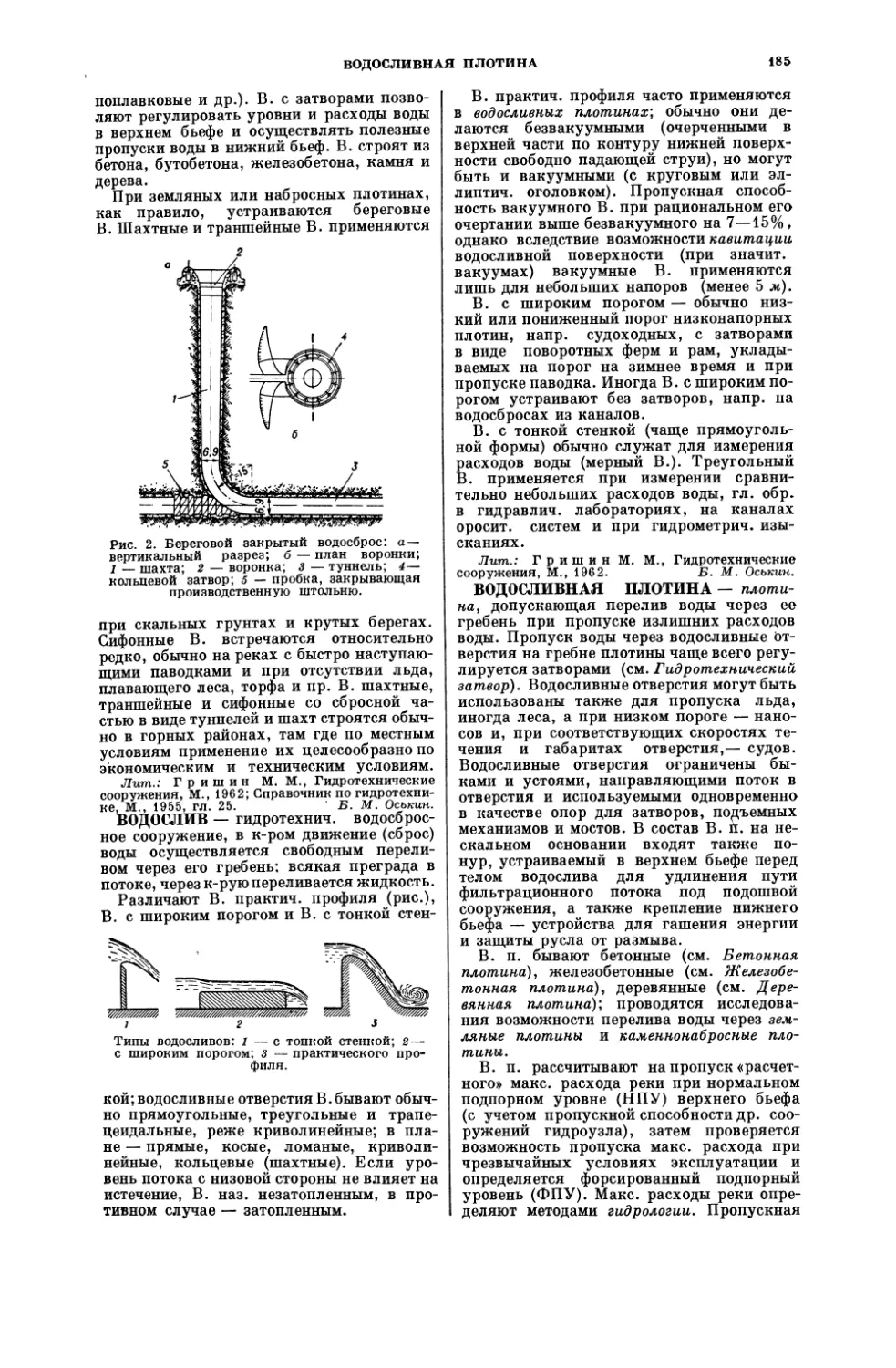

мм — миллиметр

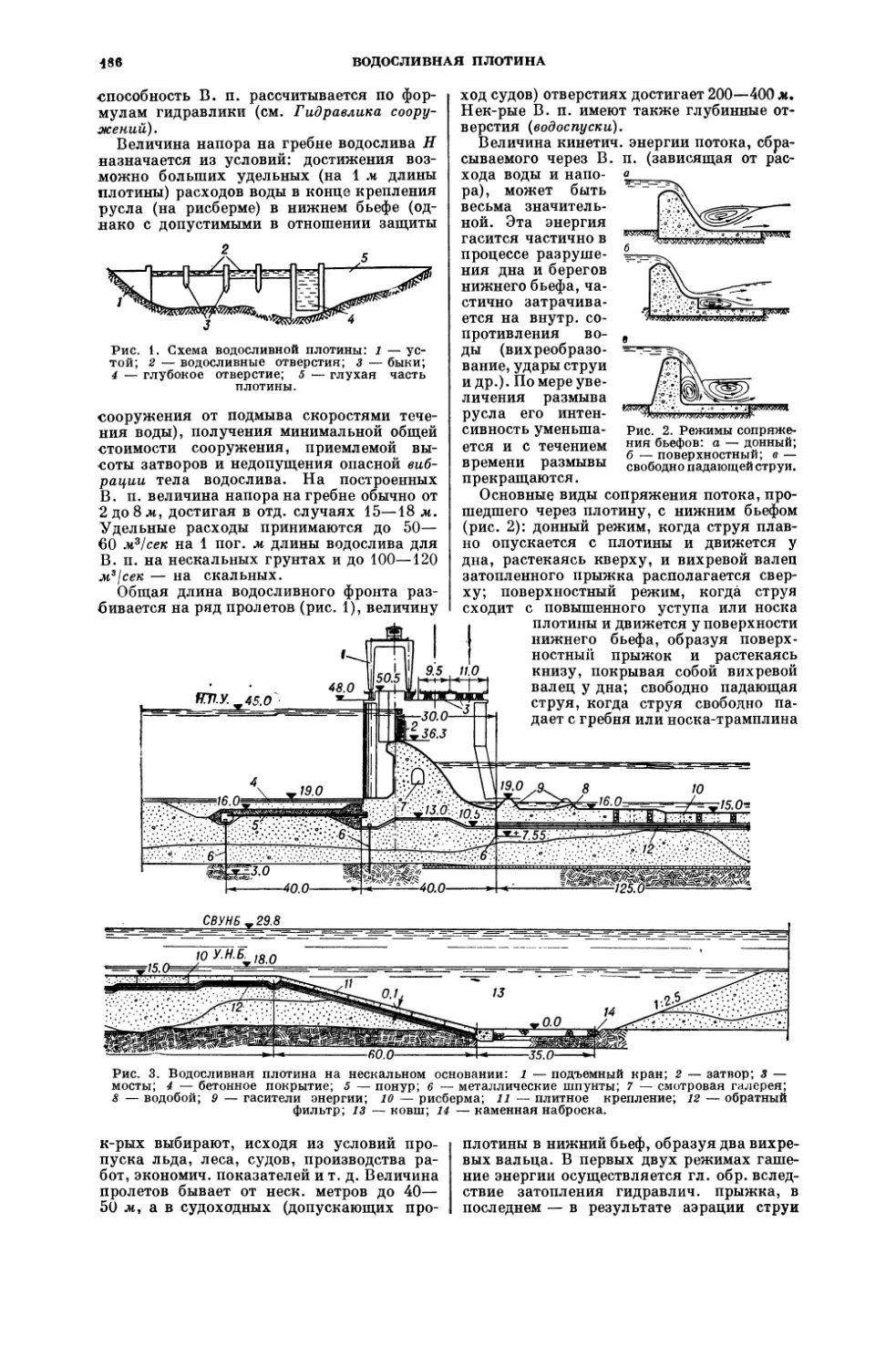

мм вод. ст.— миллиметр водя-

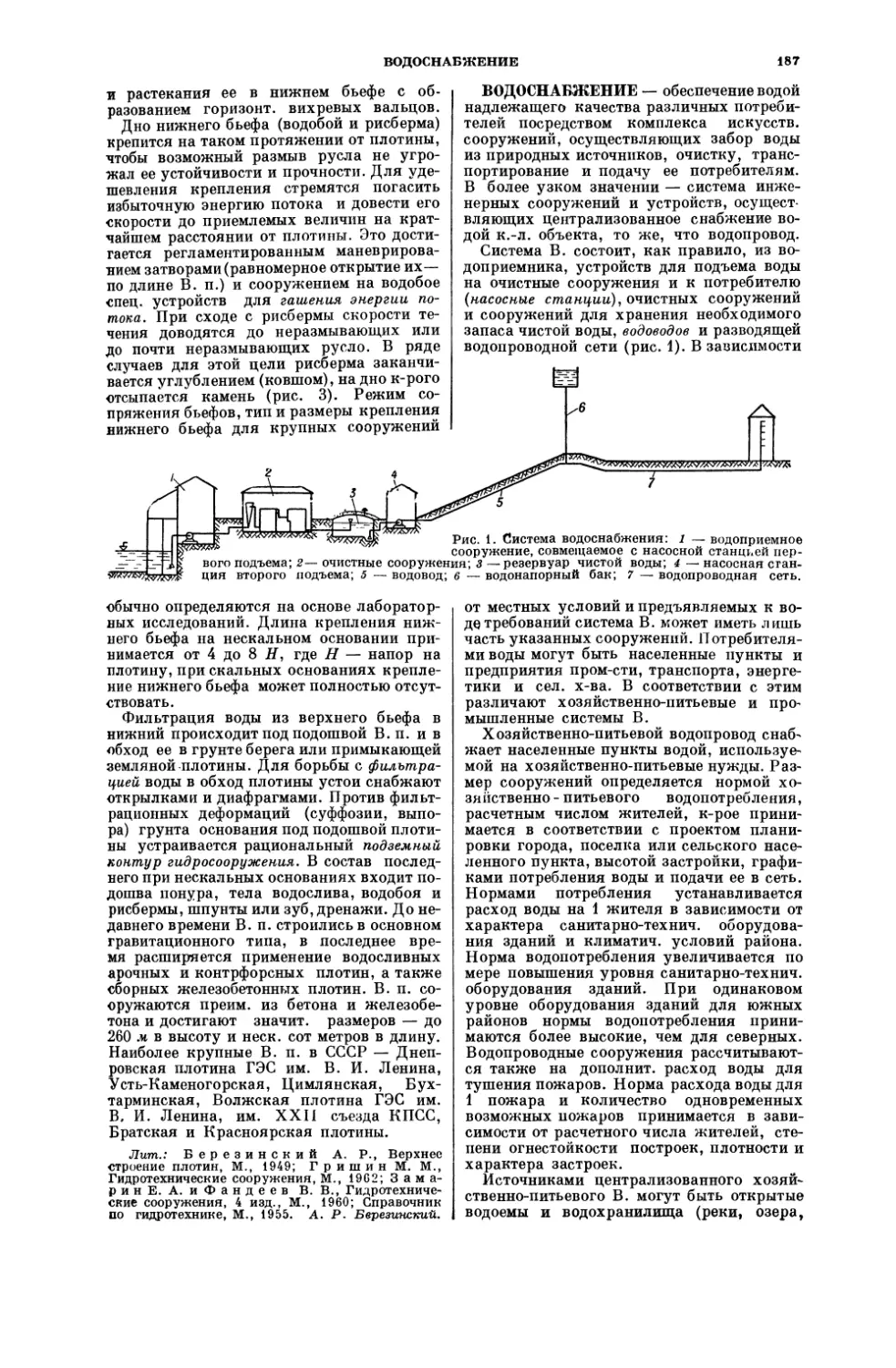

ного столба.

мм рт. ст.— миллиметр ртут-

ного столба

мн.— многие

мн-к — многоугольник

наз.— называется, называемый

назв.— название

напр.— например

наст.— настоящий

нек-рый — некоторый

нем.— немецкий

неск.— несколько

н.-и.— научно-исследователь-

ский

ниж.— нижний

нл — нормальный литр (отне-

сенный к °C и 760 мм рт. ст.)

норм.— нормальный

об — оборот

обрабат.— обрабатывающий

ок.— около

ом — ом

орг-ция — организация

осн.— основной

отд. — отдельный

пз — пьеза

пол.— половина

пр.— прочий

прибл.— приблизительно

произ-во — производство

пром.— промышленный

пром-сть — промышленность

пр-тие — предприятие

пф — пикофарада

Re — Рейнольдса число

рис.— рисунок

р-н — район

рус.— русский

сек — секунда

след.— следующий

см — сантиметр

см.— смотри

сов.— советский

совр.— современный

спец.— специальный

ср.— средний

ст.— статья

стр.— страница

стр-во — строительство

строит.— строительный

с.-х.— сельскохозяйственный

т — тонна

т. е.— то есть

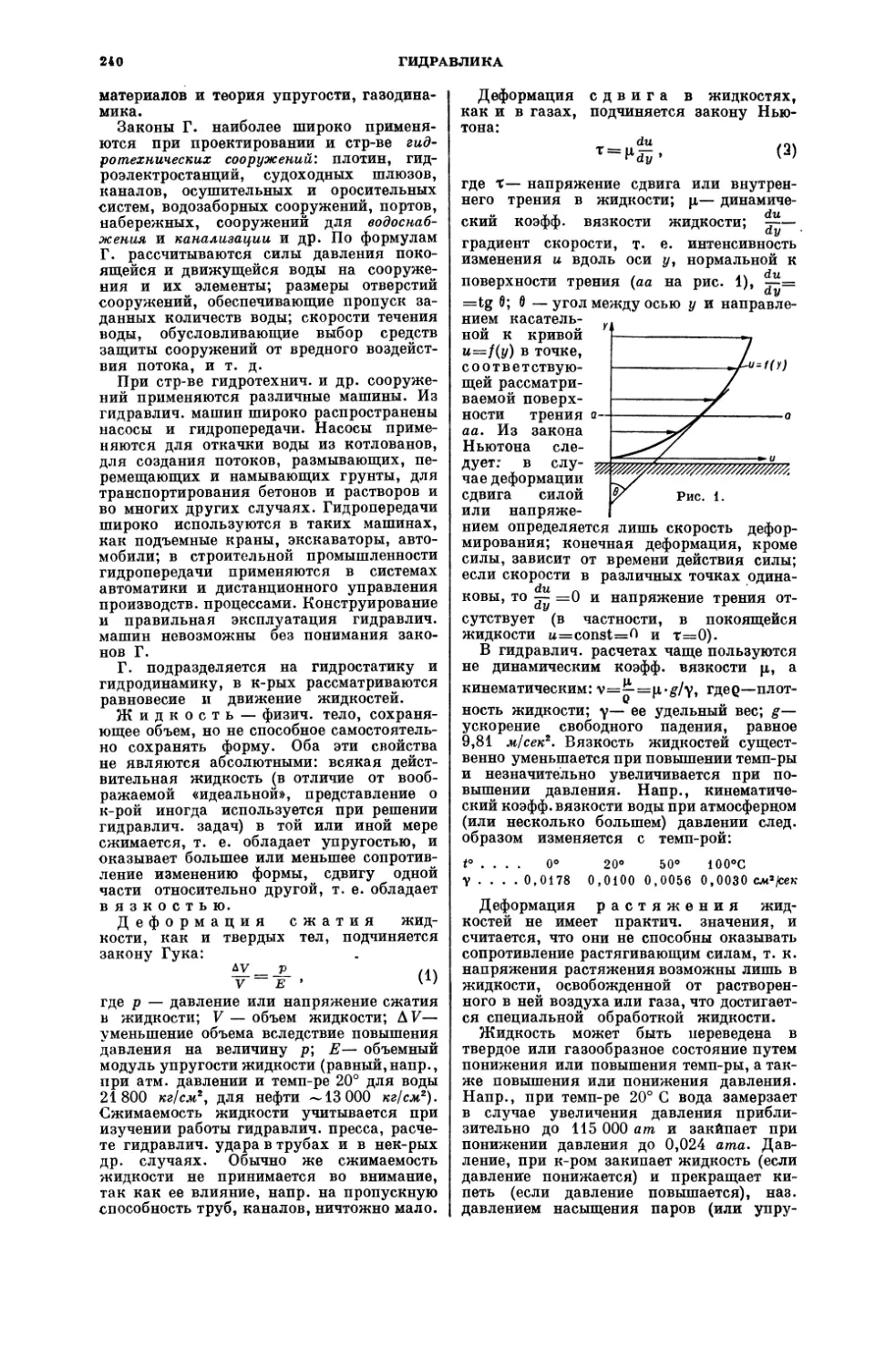

т. к.— так как

т. н.— так называемый

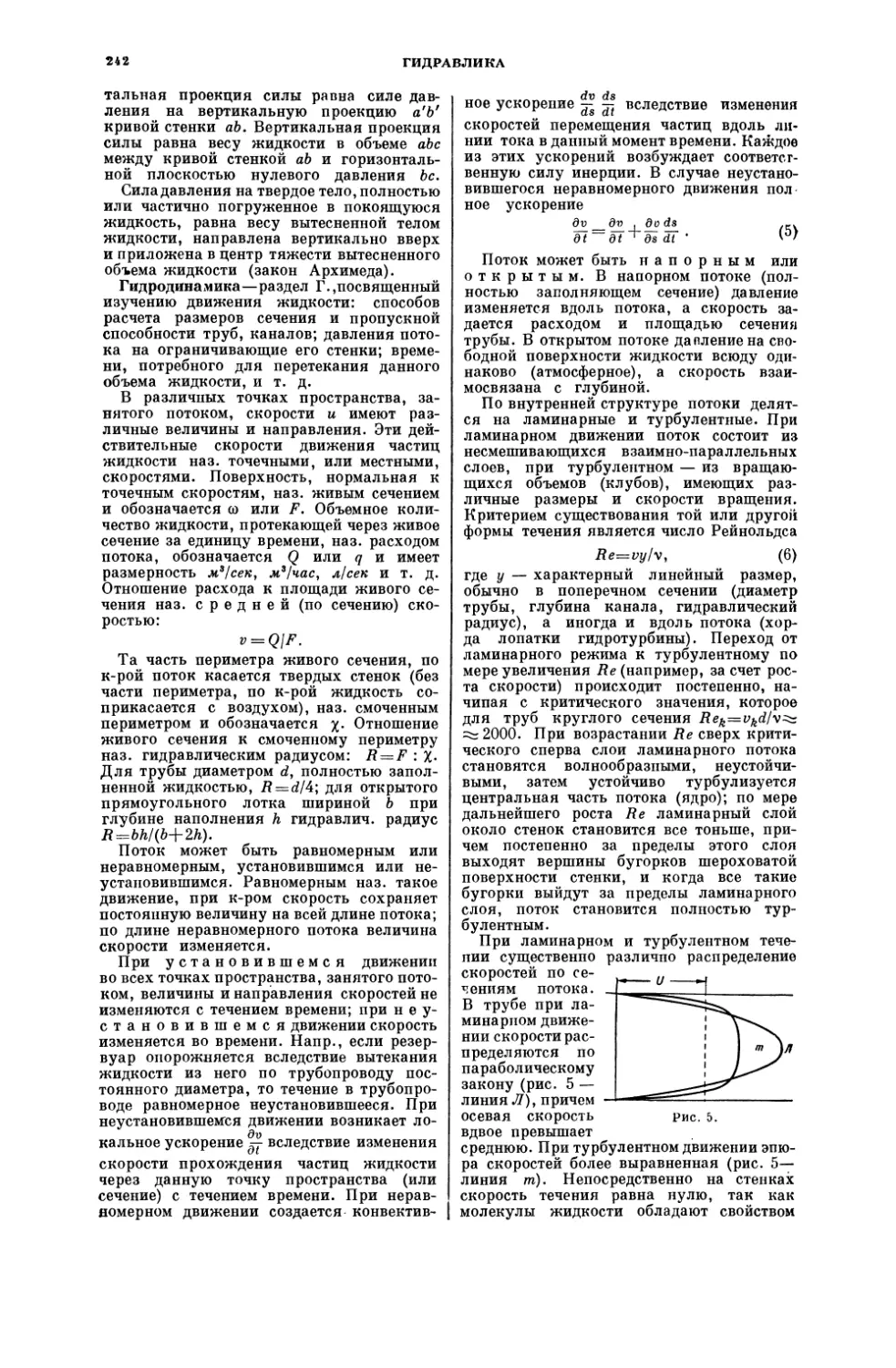

т. о.— таким образом

табл.— таблица

темп-pa, t°— температура

технич.— технический

ТЭС — теплоэлектростанция

ТЭЦ — теплоэлектроцентраль

тяж. пром-сть — тяжелая про-

мышленность

уд. в.— удельный вес

ун-т — университет

ур-ние — уравнение

Ф — фарада

физ.— физический

ф-ла — формула

франц.— французский

ф-ция — функция

хар-ка — характеристика

х-во — хозяйство

химич.— химический

хоз.— хозяйственный

центр.— центральный

ч — час

э — эрстед

эв — электрон-вольт

эдс — электродвижущая сила

ПРИСТАВКИ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРИ НАЗВАНИЯХ ОСНОВНЫХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

дк — дека (10)

г — гекто (102)

к — кило (103)

М — мега (10ь)

Г — гига (10')

Т — тера (1012)

д — деци (10- О

с — санти (10 ~ 2)

м — милли (10 -’)

мк — микро (10~6)

ммк — миллимикро (10-9)

мкмк — микромикро (10 ~12)

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

«А» — Архитектура СССР

«АД» — Автомобильные дороги

«БиЖ» — Бетон и железобетон

«ГС» — Гидротехническое строительство

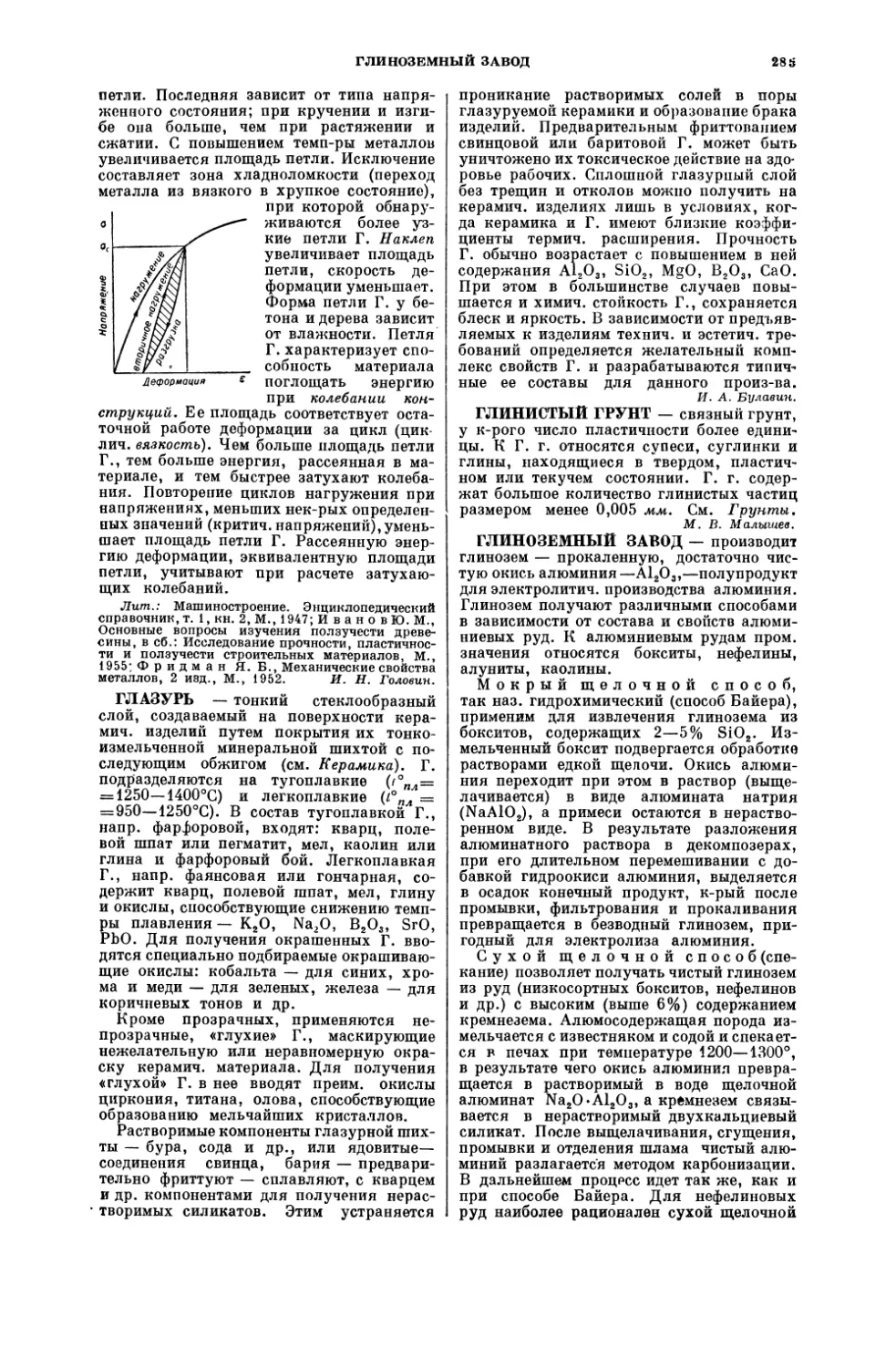

«ЖС» — Жилищное строительство

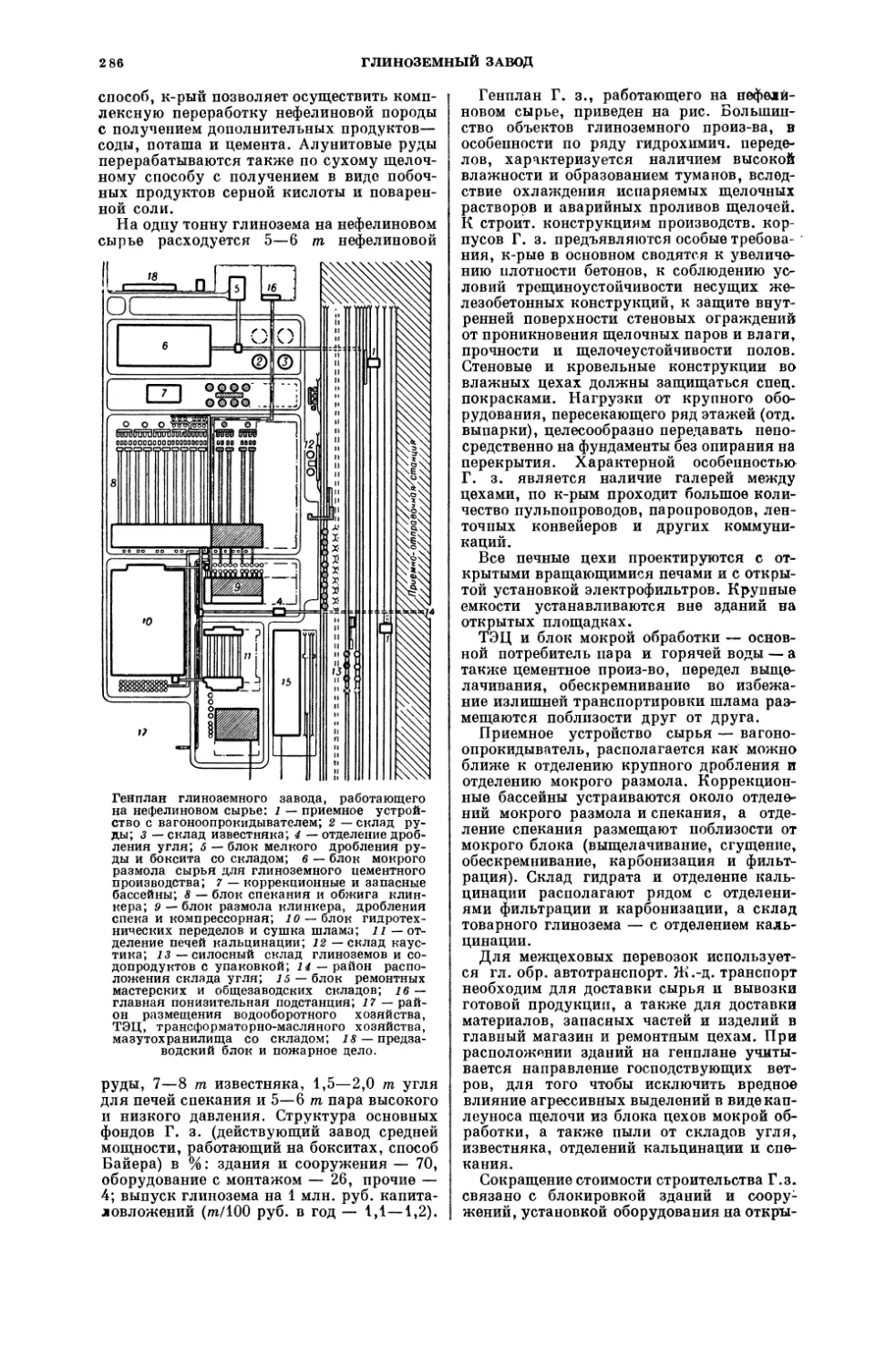

«ИАН СССР. ОТН» — Известия Академии наук

СССР. Отделение технических наук

«ИВУЗ» — Известия высших учебных заведений

«МС» — Механизация строительства

«ПМ и М» — Прикладная математика и механика

«С и ДМ» — Строительство и дорожное машино-

строение

«Т» — Теплоэнергетика

«ТС» — Транспортное строительство

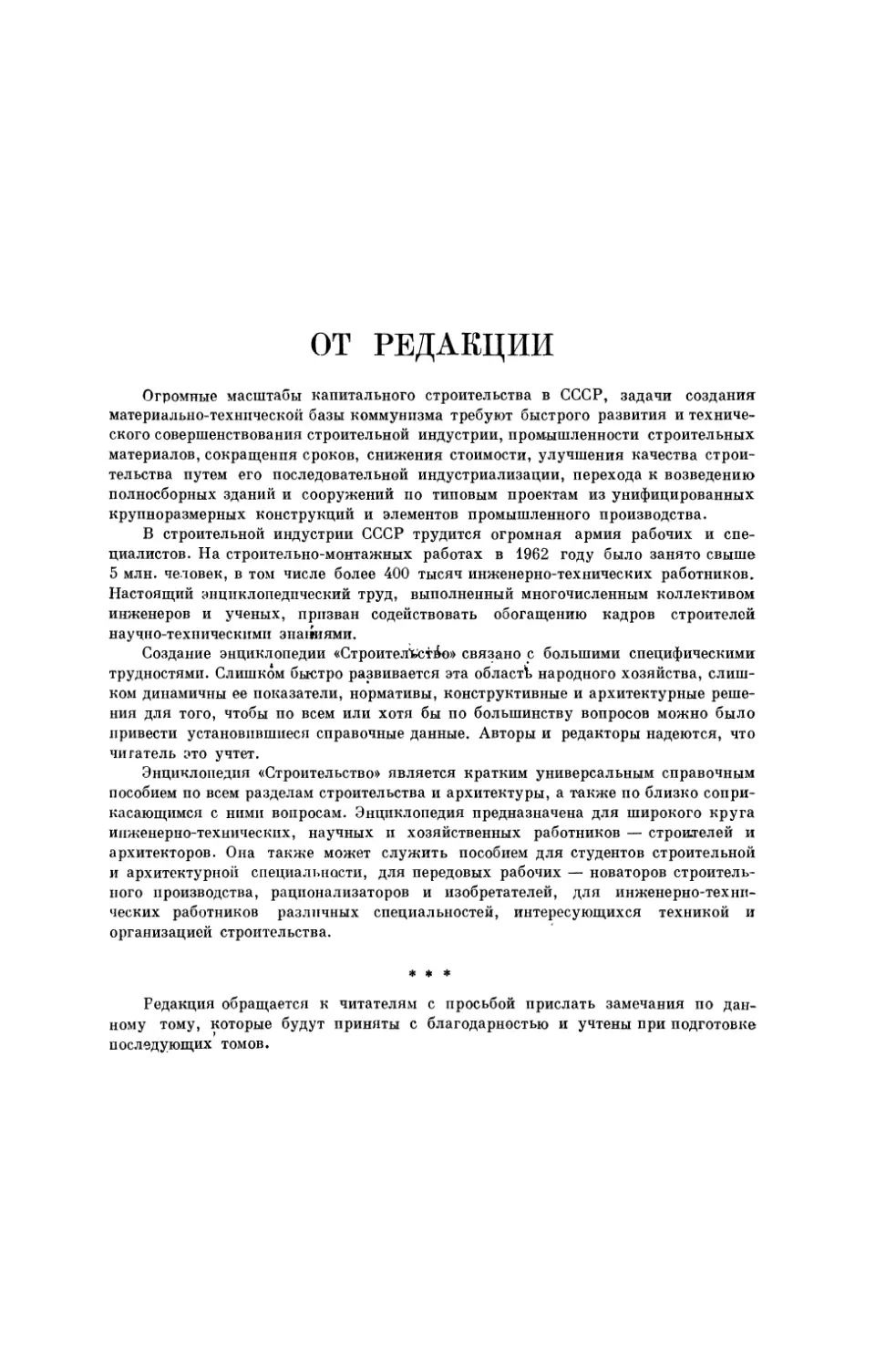

АВТОВОКЗАЛ (автобусный вок-

зал) — комплекс сооружений для обслу-

живания пассажиров конечных и транзит-

ных пунктов междугородных автобусных

перевозок. А. разделя-

ются на классы по часо-

вой пропускной способ-

ности:! класса—более 20,

11-10-20 и III —до

10 автобусов в час. А.

I класса строятся в

крупнейших по интен-

сивности движения пунк-

тах и проектируются ин-

дивидуально по конкрет-

ным параметрам, II и

III Классов — строятся

по типовым проектам.

А. проектируется как

изолированный от город-

ского движения комп-

лекс, включающий: зда-

ние вокзала с помеще-

ниями для обслужива-

ния пассажиров, для

линейной службы и др.;

перроны, организующие

движение пассажиров и

автобусов при посадке и

высадке; площадку для

стоянки автобусов, ожи-

дающих выхода в рейс;

посты уборки, мойки и

осмотра автобусов. При

составлении генплана А.

решаются вопросы внут-

ренней планировки зда-

ний и прилегающей тер-

ритории, расположения

пассаж, перронов с ра-

счетом прохода пасса-

жиров к перронам непо-

средственно с городской

улицы, минуя здание

вокзала (см. также Вок-

зал и елезнодорожный

вокзал).

Местом посадки и вы-

садки пассажиров слу-

жит внутренняя терри-

тория А. Пути движе-

ния пассажиров по внут-

ренней территории определяются перро-

ном, приподнятым на 20 см над проезжей

частью и установленными положениями ав-

тобусов, подаваемых для посадки и высадки

пассажиров. Перед территорией А. устраи-

вается местный подъезд, ответвленный от

проезжей части улицы и отделенный от нее,

на к-ром отводятся места для кратковре-

менной остановки транзитных автобусов.

На внутренней территории А. организуется

Услоеные обозначения'

Автобусы на посту отправления

Автобусы на посту прибытия

| | Автобусы, ожидающие подачи

Дополнительные места для автобусов

(на летний период)

Кратное ременная стоянка транзитные

автобусов

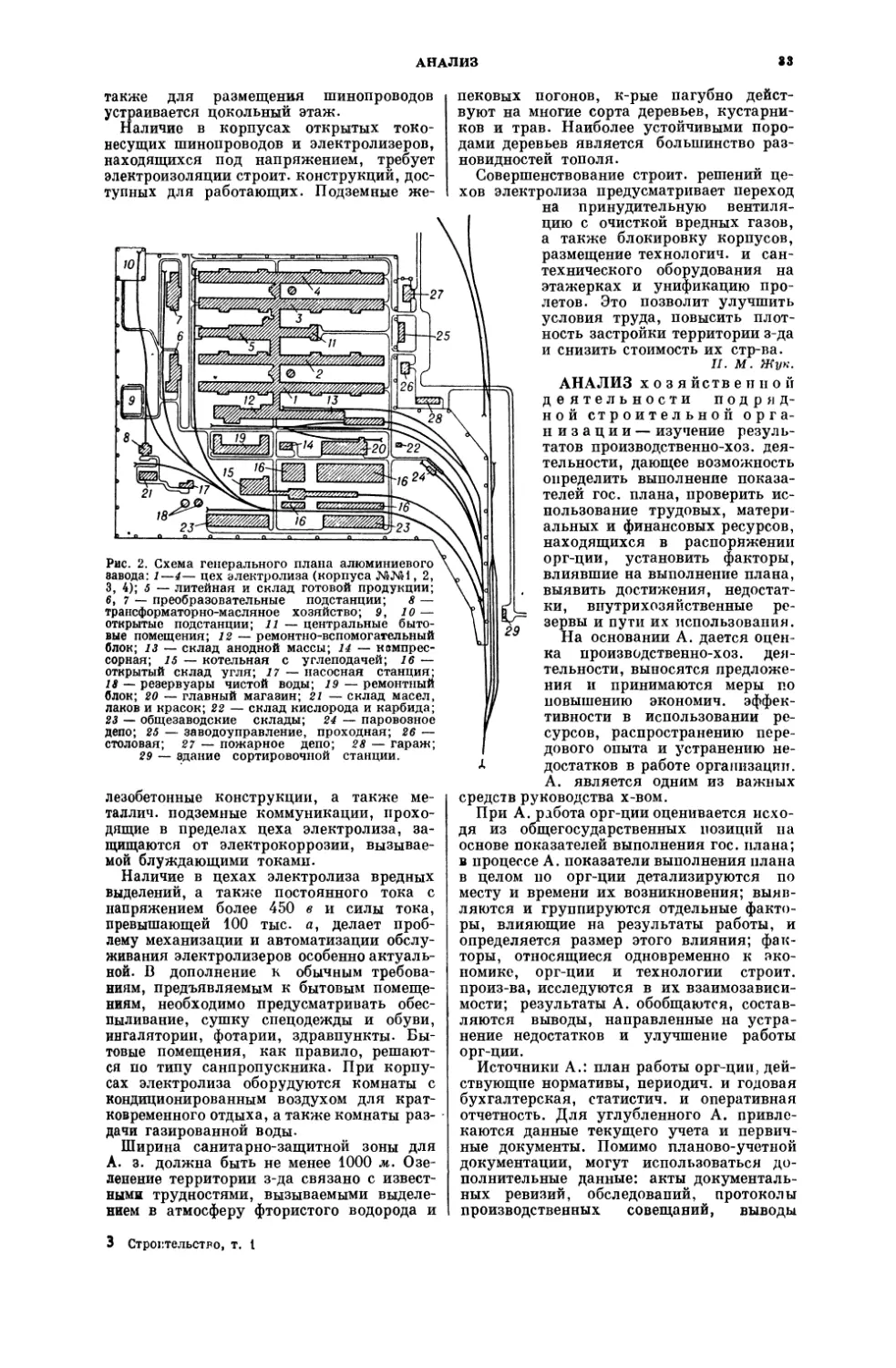

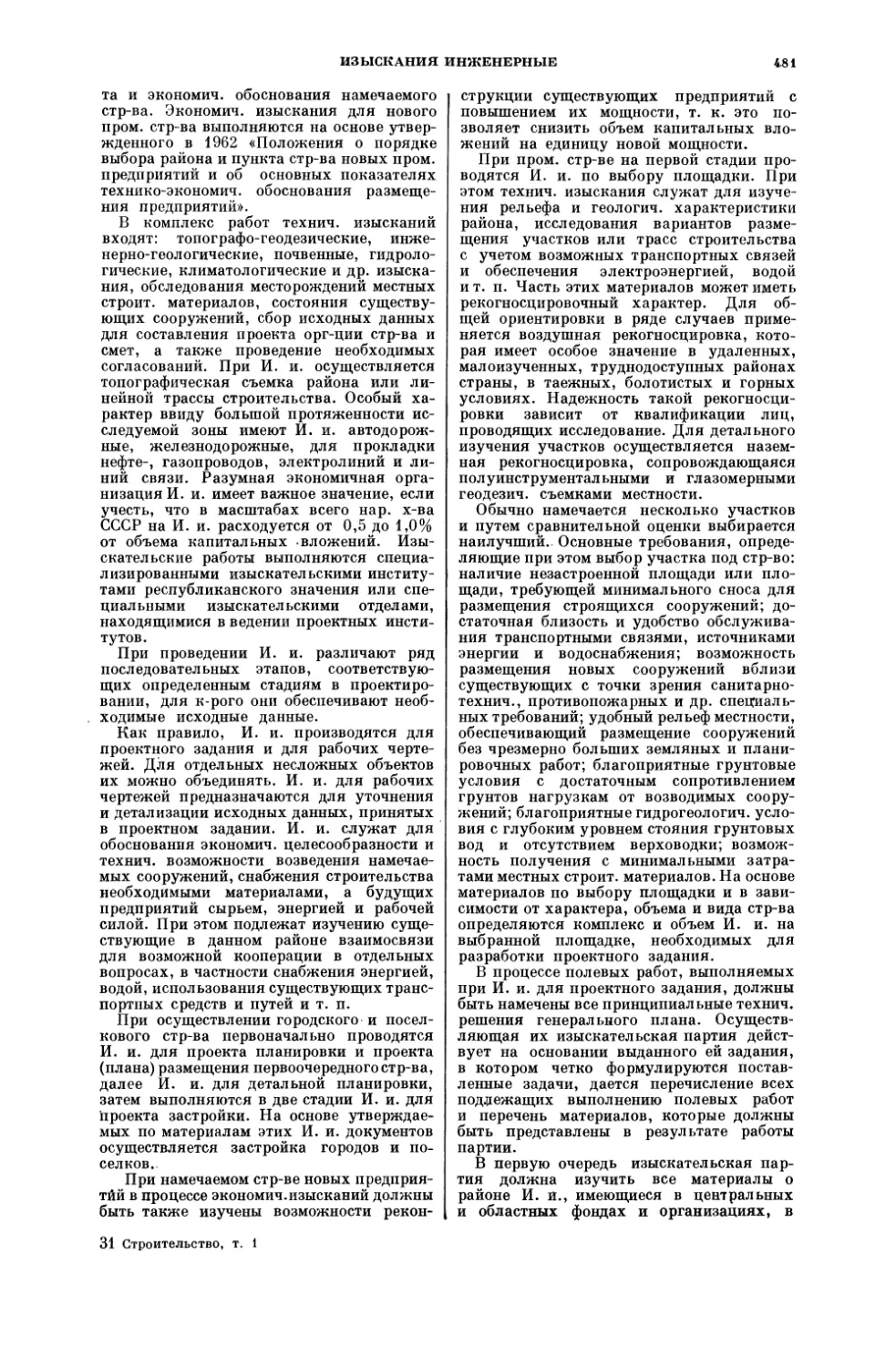

Схемы автобусных вокзалов с перронами различного типа: а— гребенча

тым односторонним; б—пилообразным; в—многоугольным; г—прямо-

угольным; 1— здание вокзала; 2— перрон; 3— эстакада для мойки ав-

тобусов; 4— приемник для осадков; 5— грязеотстойник; в— бензиноуло-

витель; 7 — хозяйственная постройка; 8— летние кассы.

стоянка автобусов, ожидающих подачи к

перрону для посадки пассажиров, обо-

рудуется площадка с эстакадой для мойки

и осмотра автобусов и др. устройствами.

Генеральный план А. существенно зави-

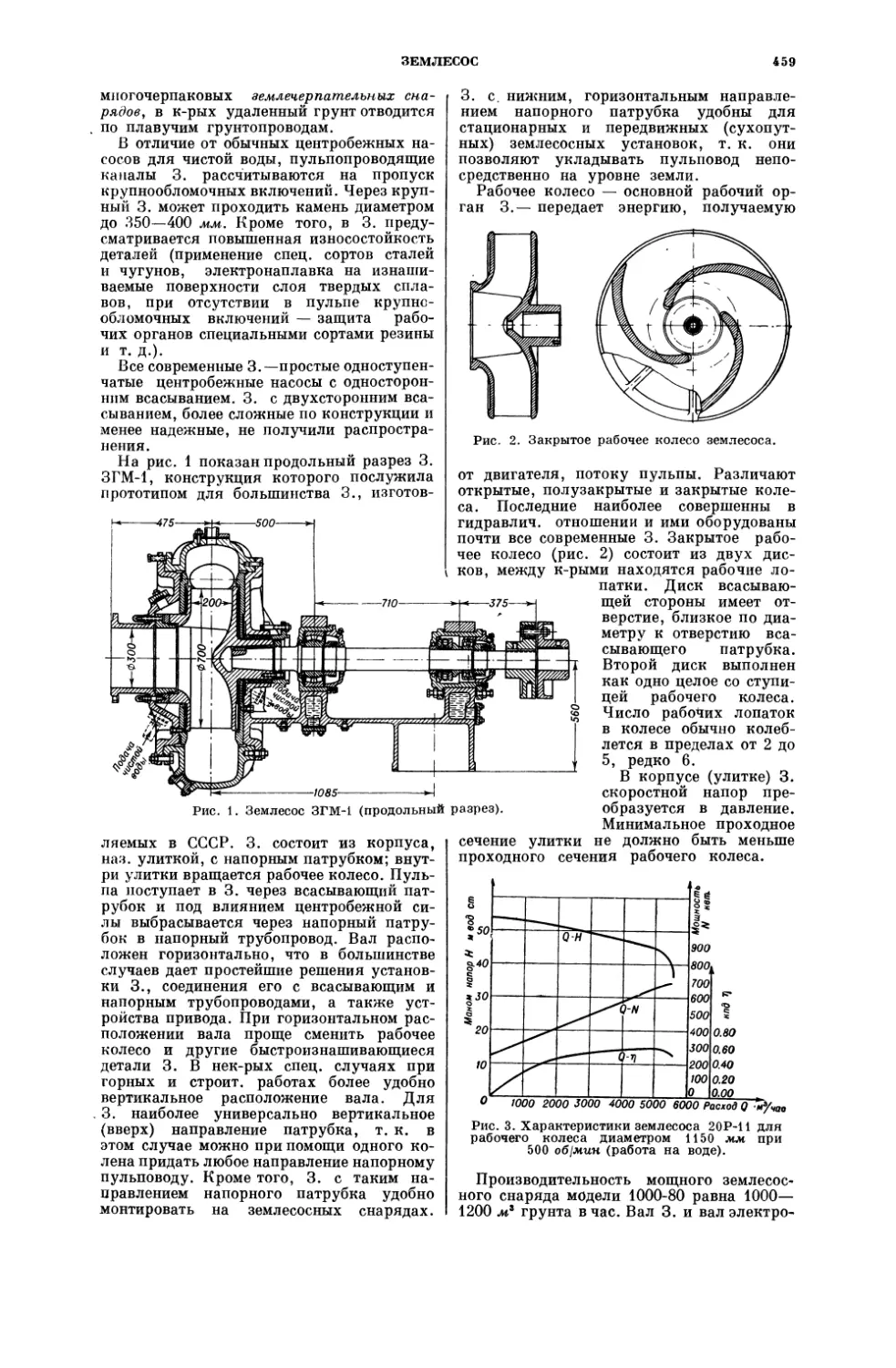

сит от конфигурации перронов. Типичные

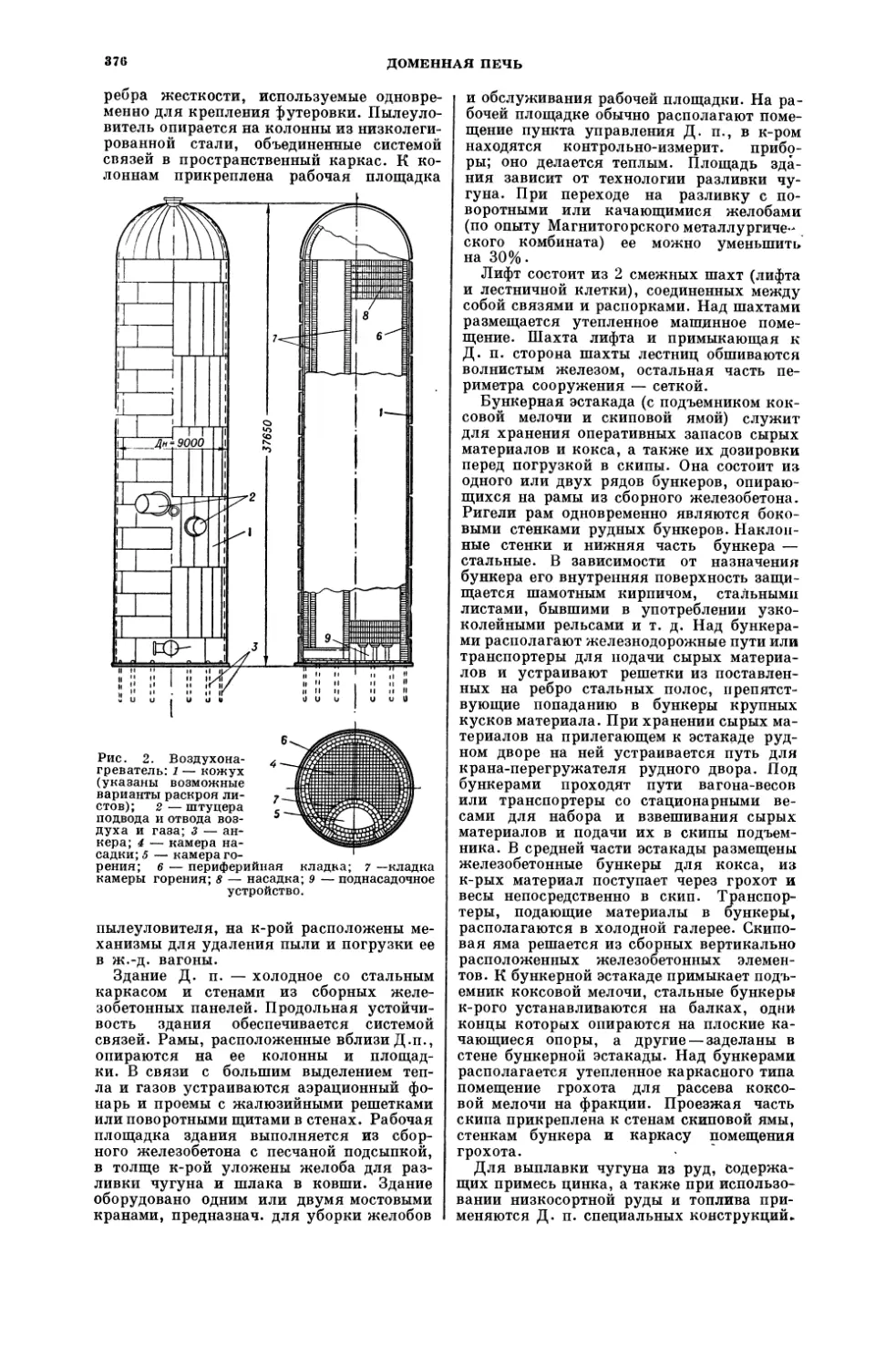

8

АВТОГЕННАЯ СВАРКА

планы с различными конфигурациями пер-

ронов (прямоугольная, многоугольная,

гребенчатая и пилообразная) показаны

на* рисунке.

Основные показатели типовых А.

II и III классов

II класс III класс

Площадь участка (га) Общее количество мест посадки- 0,85 0,62

высадки пассажиров Количество мест стоянки авто- 14 8

бусов Площадь застройки здания А. 13 9

(«и2) Полезная площадь здания А. 873 623

(л<2) 1024 700

Строит, объем здания А. (м3). . 5960 4240

Лит.: Эйдельсон Е. Г., Эксплуатацион-

ные здания на автомобильных дорогах, М., 1951;

Коников А. С., Технические здания автомо-

бильных дорог, М., 1960. М. М. Шахнес.

АВТОГЕННАЯ СВАРКА — то же, что

газовая сварка.

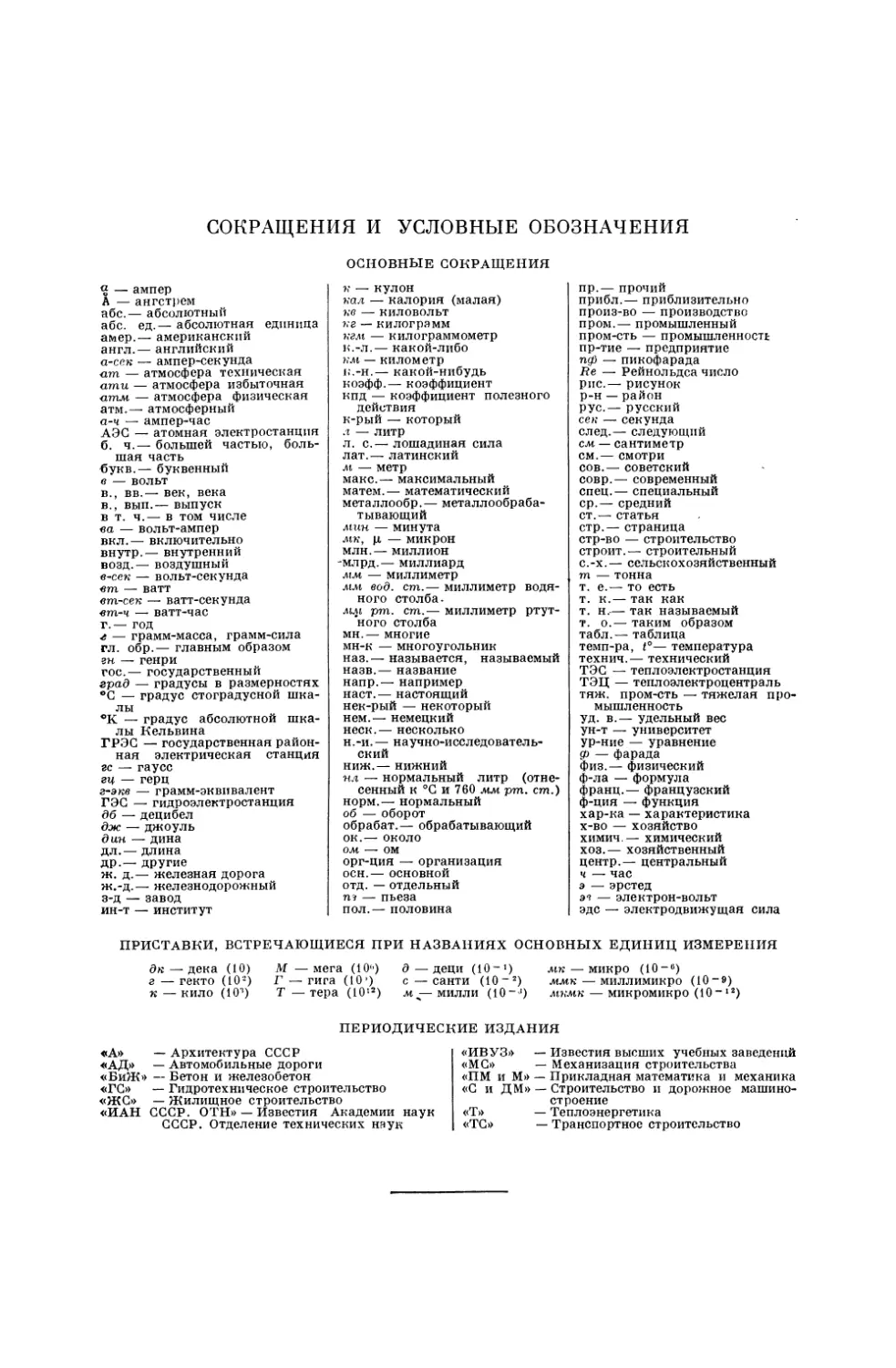

АВТОГРЕЙДЕР — самоходная колес-

ная машина для постройки, планировки

и профилирования земляных насыпей, до-

рожного земляного полотна и корыта под

основания и дорожные покрытия, копания

и очистки дорожных и оросит, канав,

перемещения и распределения дорожно-

строит. материалов, сооружения и ремонта

грунтовых дорог.

А. отличается от прицепного грейдера

тем, что он имеет двигатель, ходовую транс-

миссию и ведущие колеса. На А. установ-

лено рабочее оборудование, подобное обо-

рудованию прицепного грейдера: полно-

общий вид автогрейдера Д-144 с ходовой

частью типа 1x2x3.

поворотный отвал и кирковщик. Управле-

ние рабочими органами А.—механпч. или

гидравлич. с приводом от двигателя. Кроме

того, А. оснащают сменным оборудованием

бульдозера, погрузчика, грейдера-элеватора

и плужного снегоочистителя.

Колесная часть А. характеризуется ко-

личеством осей и обозначается произведе-

нием 3 чисел, из к-рых 1-е — число руле-

вых осей, 2-е—ведущих осей и 3-е—общее,

число осей. Наиболее распространены А.

типа 1x2x3; имеется ограниченное коли-

чество моделей типов 2x2x2 и 1x3x3

(последние — большой мощности — 150

л. с. и более). Техпич. характеристика

советских А., выпускаемых серийно, дана в

таблице.

Лит.: Алексеева Т. В. [и др.], Машины

для земляных работ. Теория и расчет, М., 1959;

Бауман В. А. [и др.], Строительные машины.

Справочник, 2 изд., М., 1959; Плешк ов Д. И.,

Дорожно-строительные машины, 2 изд., М.,

1960. Д. И. Плешков.

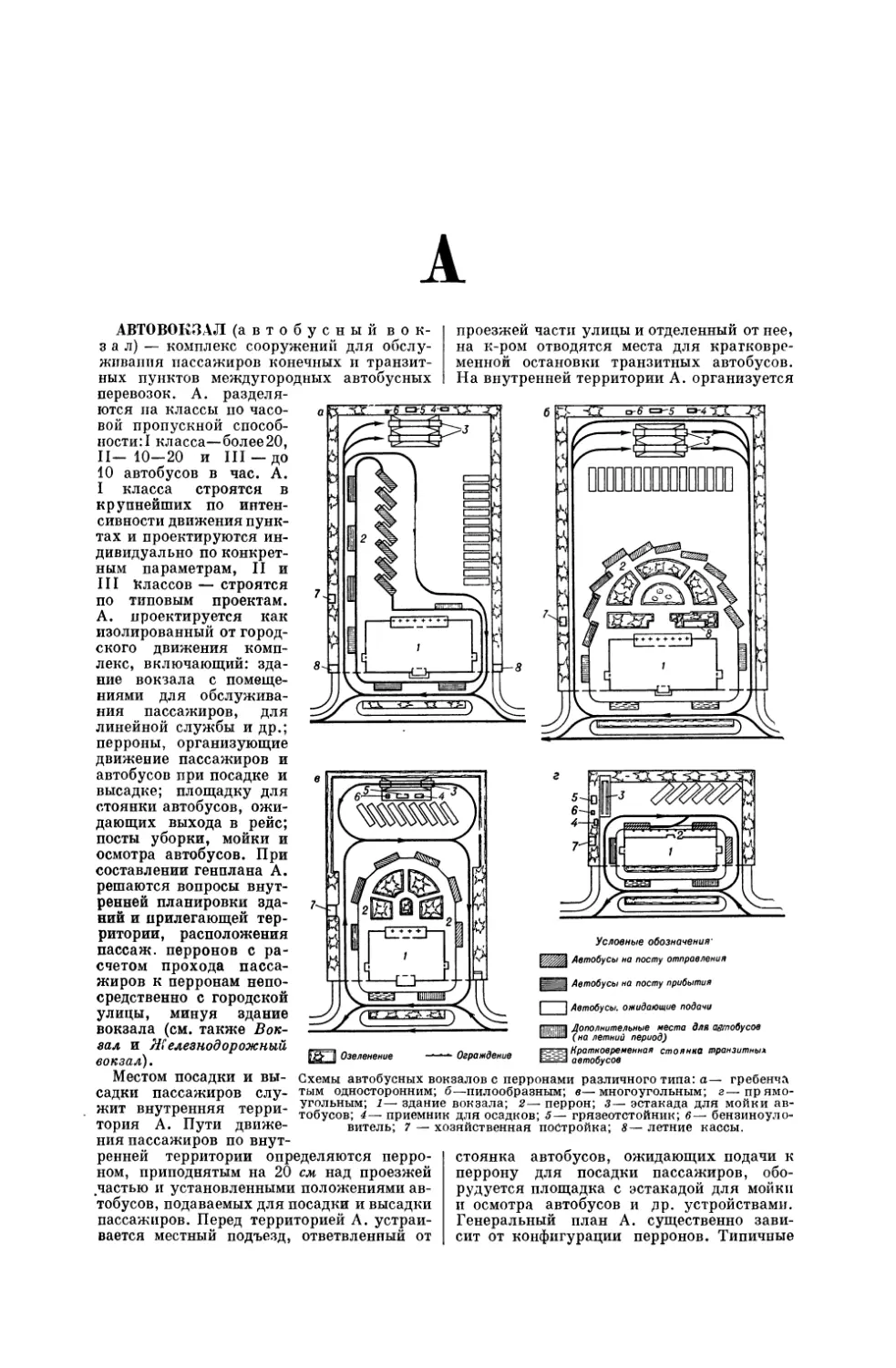

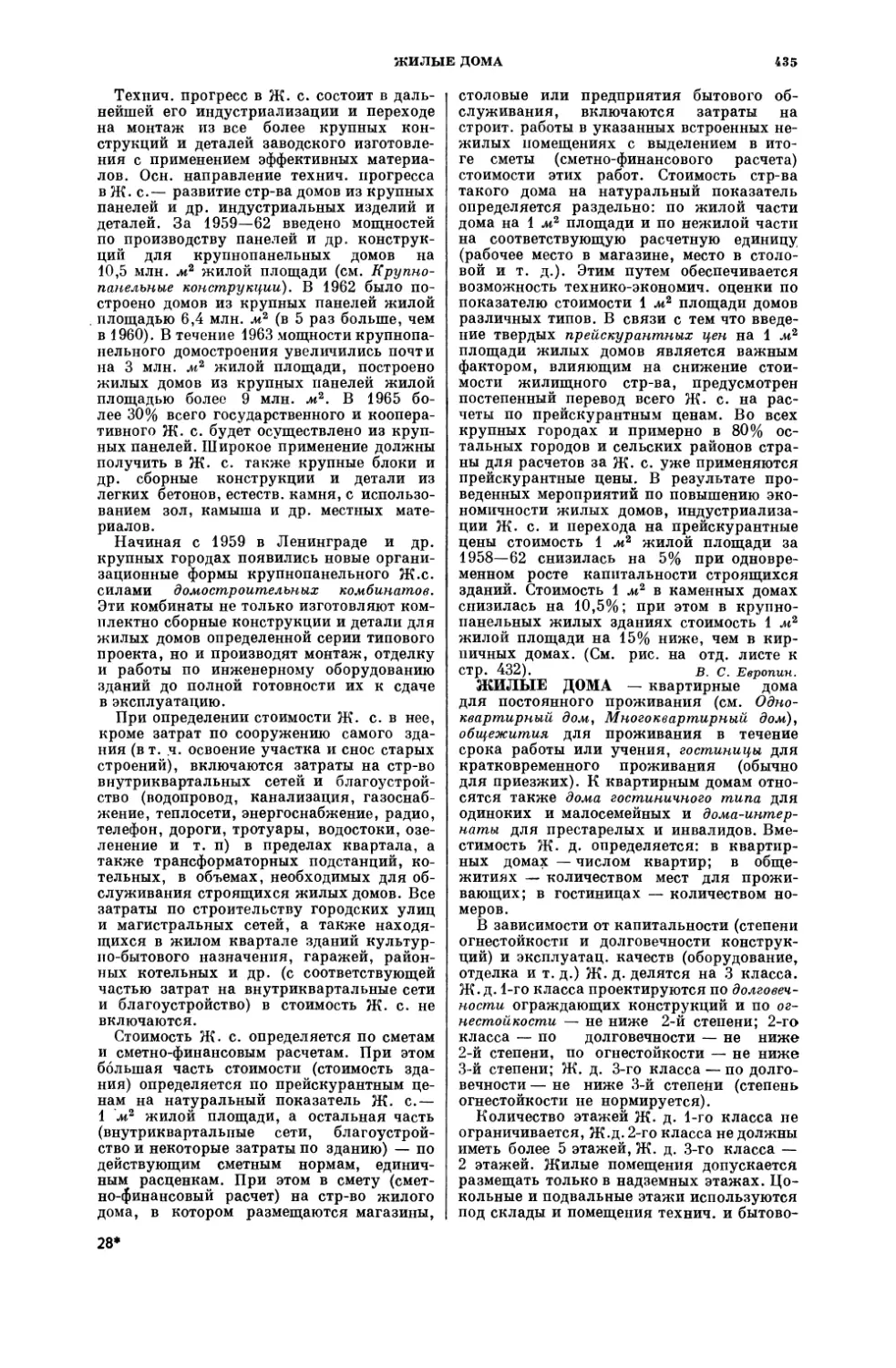

АВТОДРОМ — сооружение для испыта-

ния прочности, выносливости и ездовых

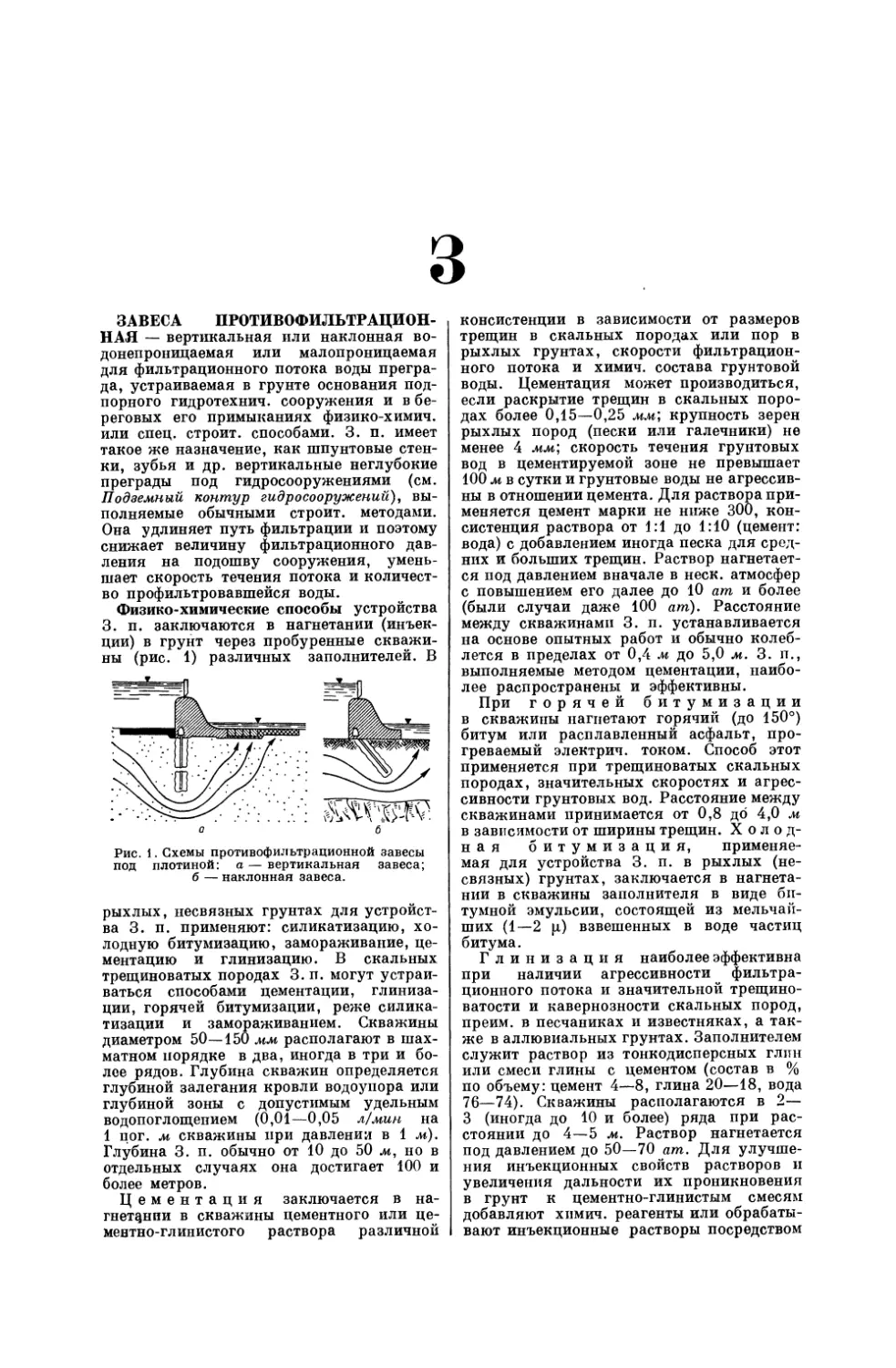

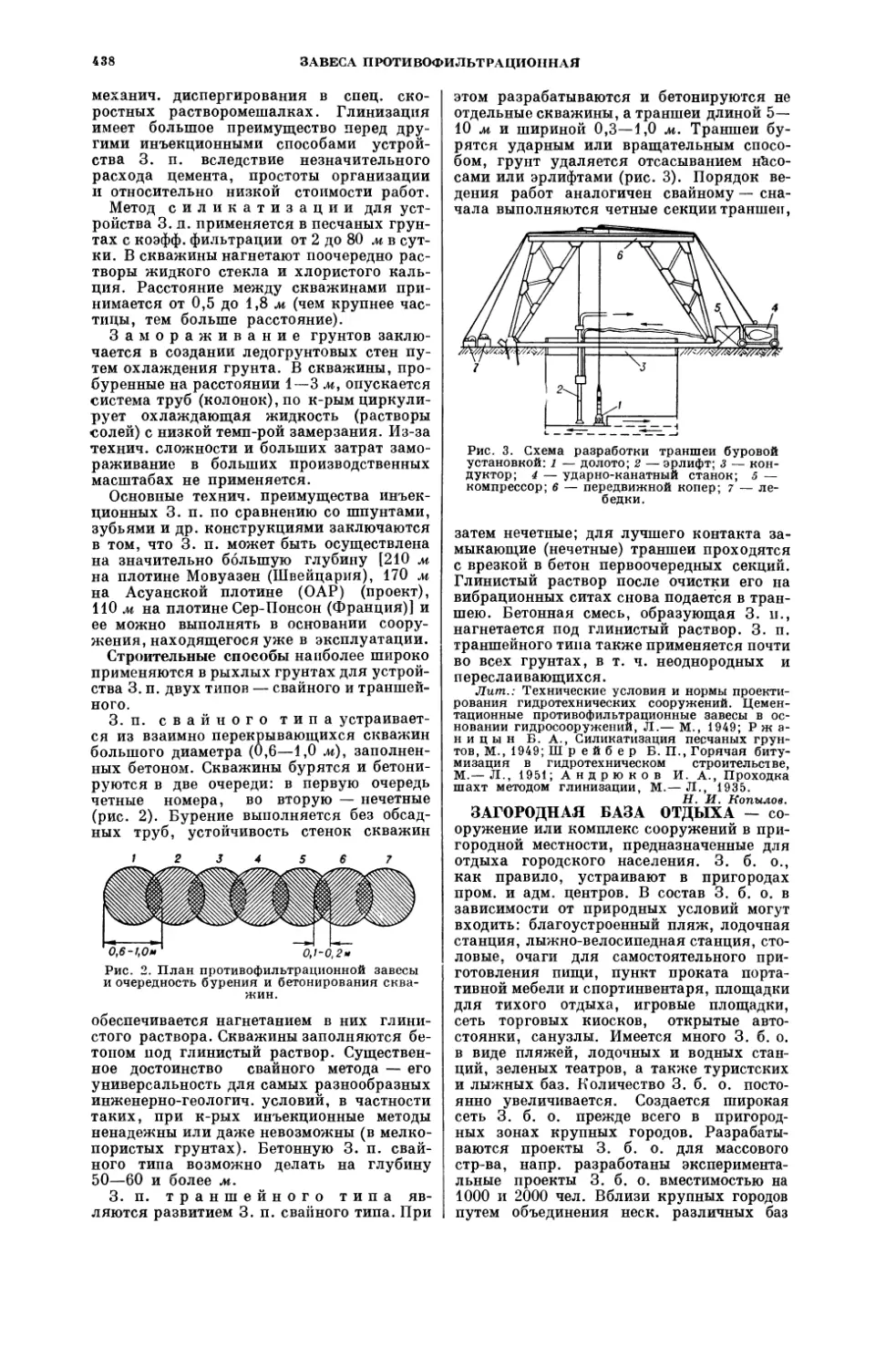

качеств автомобилей, а также для соревно-

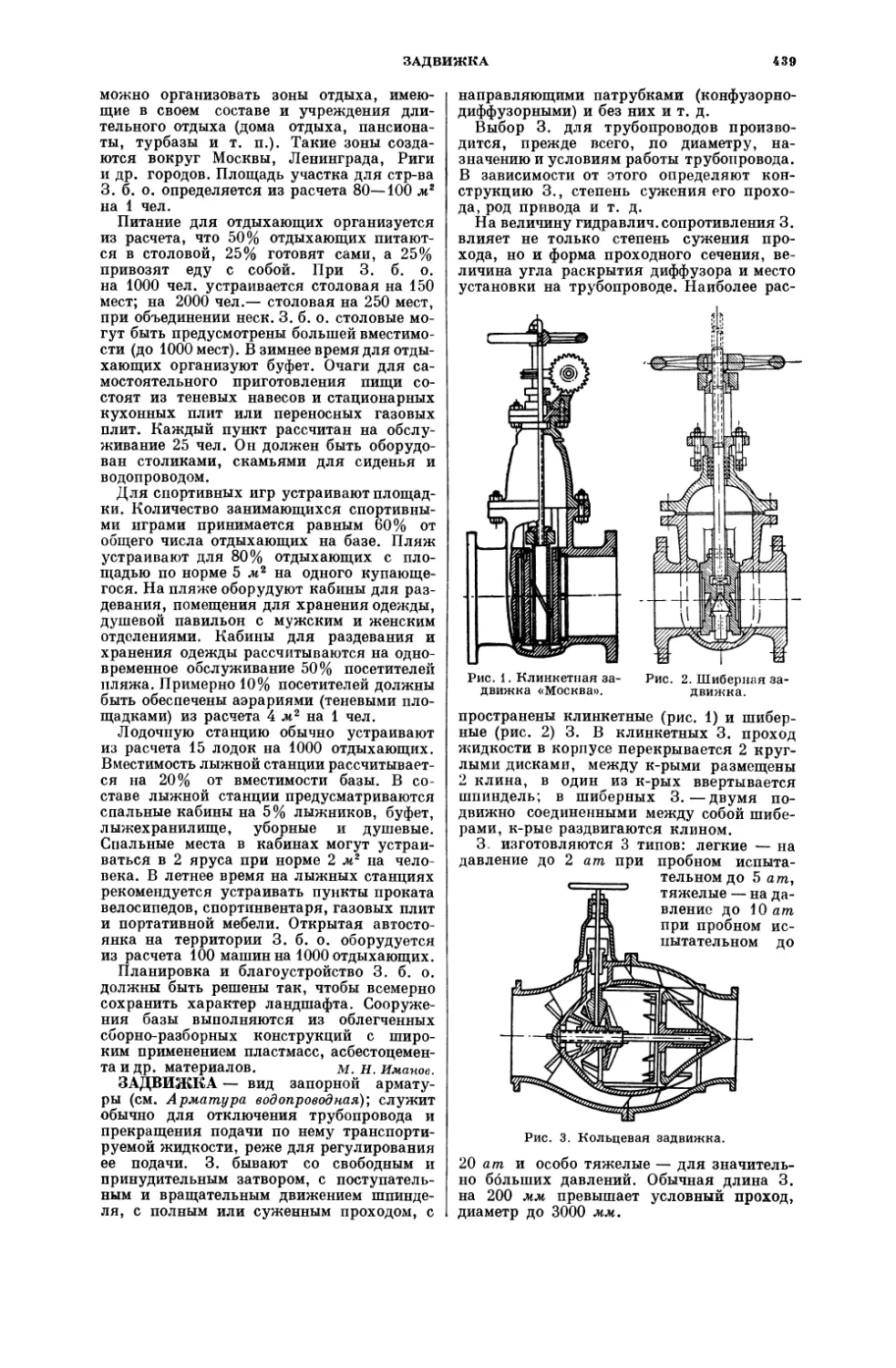

ваний на скорость. А. состоит из осн.

Рис. 1. Трек автодрома.

круговой дороги (трека), устраиваемой,

как правило, с бетонным покрытием, и

сети вспомогательных дорог с различными

типами покрытий. На осн. круговой до-

роге, предназначенной гл. обр. для скоро-

стных испытаний автомобилей, дорожное

покрытие имеет односкатный профиль

с виражами на кривых, с наклоном до 60°

(рис. 1). Такое устройство дорожной

одежды позволяет развивать скорость на

кривых до 200 км/час и более. На вира-

жах под покрытием трека обычно распола-

гаются лаборатории и служебные поме-

щения.

С целью исследования прочности авто-

мобилей и особенно надежности подвесок

и тормозного устройства, а также прохо-

димости автомобилей в различных дорож-

ных условиях на испытательной сети

дорог А. устраиваются покрытия различ-

ных типов: цементно-бетонные, асфальтобе-

тонные, щебеночные, гравийные, мостовые,

грунтовые. На отд. участках этих дорог

искусственно создаются препятствия: вы-

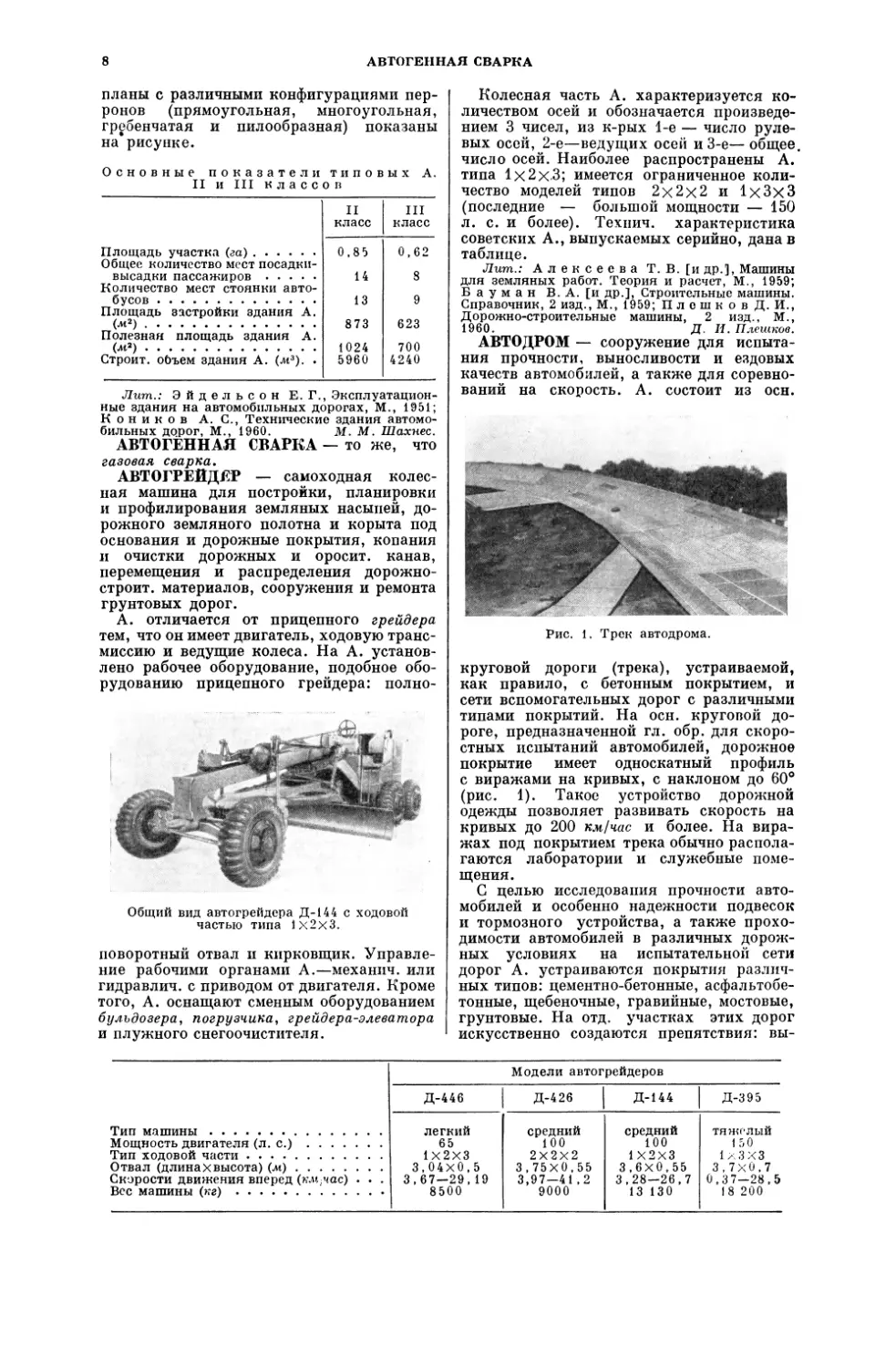

Модели автогрейдеров

Д-446 Д-426 Д-144 Д-395

Тип машины легкий средний средний тяжелый

Мощность двигателя (л. с.) 65 100 100 150

Тип ходовой части 1X2X3 2X2X2 1X2X3 1x3X3

Отвал (длинахвысота) (м) 3,04X0,5 3,75X0,55 3,6X0,55 3,7X0,7

Скорости движения вперед (км/час) . . . 3,67-29,19 3,97-41,2 3,28—26,7 0,37-28,5

Вес машины (кг) 8500 9000 13 130 18 200

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ

9

боины, просадки, ребристость, крутые во-

гнутые и выпуклые вертикальные кривые,

крутые горизонт, кривые с малыми вира-

жами или без виражей.

Для скоростных испытаний, кроме тре-

ка, сооружается специальный участок до-

роги протяжением 10—15 км с уширенной

проезжей частью и необходимыми по рас-

участках А. устроены труднопроезжаемые

места (неглубокие поперечные канавы,

мокрые места и др.). Такие препятствия

при испытаниях автомобилей позволяют

быстро определить их ездовые качества.

Участок для скоростных испытаний протя-

жением ок. 5 км имеет асфальтобетонное

Покрытие. В. В. Михай те.

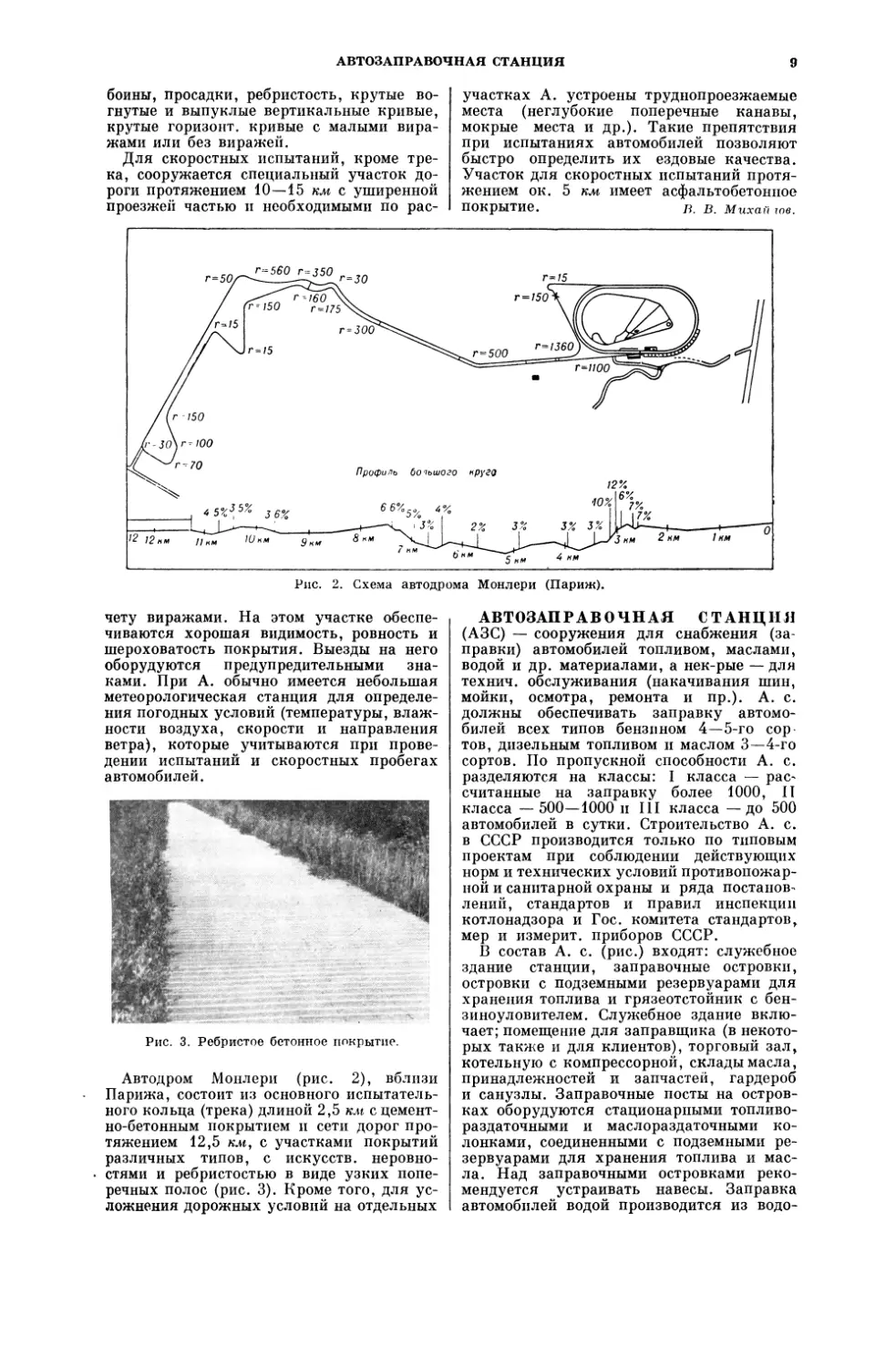

Рис. 2. Схема автодрома Монлери (Париж).

чету виражами. На этом участке обеспе-

чиваются хорошая видимость, ровность и

шероховатость покрытия. Выезды на него

оборудуются предупредительными зна-

ками. При А. обычно имеется небольшая

метеорологическая станция для определе-

ния погодных условий (температуры, влаж-

ности воздуха, скорости и направления

ветра), которые учитываются при прове-

дении испытаний и скоростных пробегах

автомобилей.

Рис. 3. Ребристое бетонное покрытие.

Автодром Монлери (рис. 2), вблизи

Парижа, состоит из основного испытатель-

ного кольца (трека) длиной 2,5 км с цемент-

но-бетонным покрытием и сети дорог про-

тяжением 12,5 км, с участками покрытий

различных типов, с искусств, неровно-

стями и ребристостью в виде узких попе-

речных полос (рис. 3). Кроме того, для ус-

ложнения дорожных условий на отдельных

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ

(АЗС) — сооружения для снабжения (за-

правки) автомобилей топливом, маслами,

водой и др. материалами, а нек-рые — для

технич. обслуживания (накачивания шин,

мойки, осмотра, ремонта и пр.). А. с.

должны обеспечивать заправку автомо-

билей всех типов бензином 4—5-го сор

тов, дизельным топливом и маслом 3—4-го

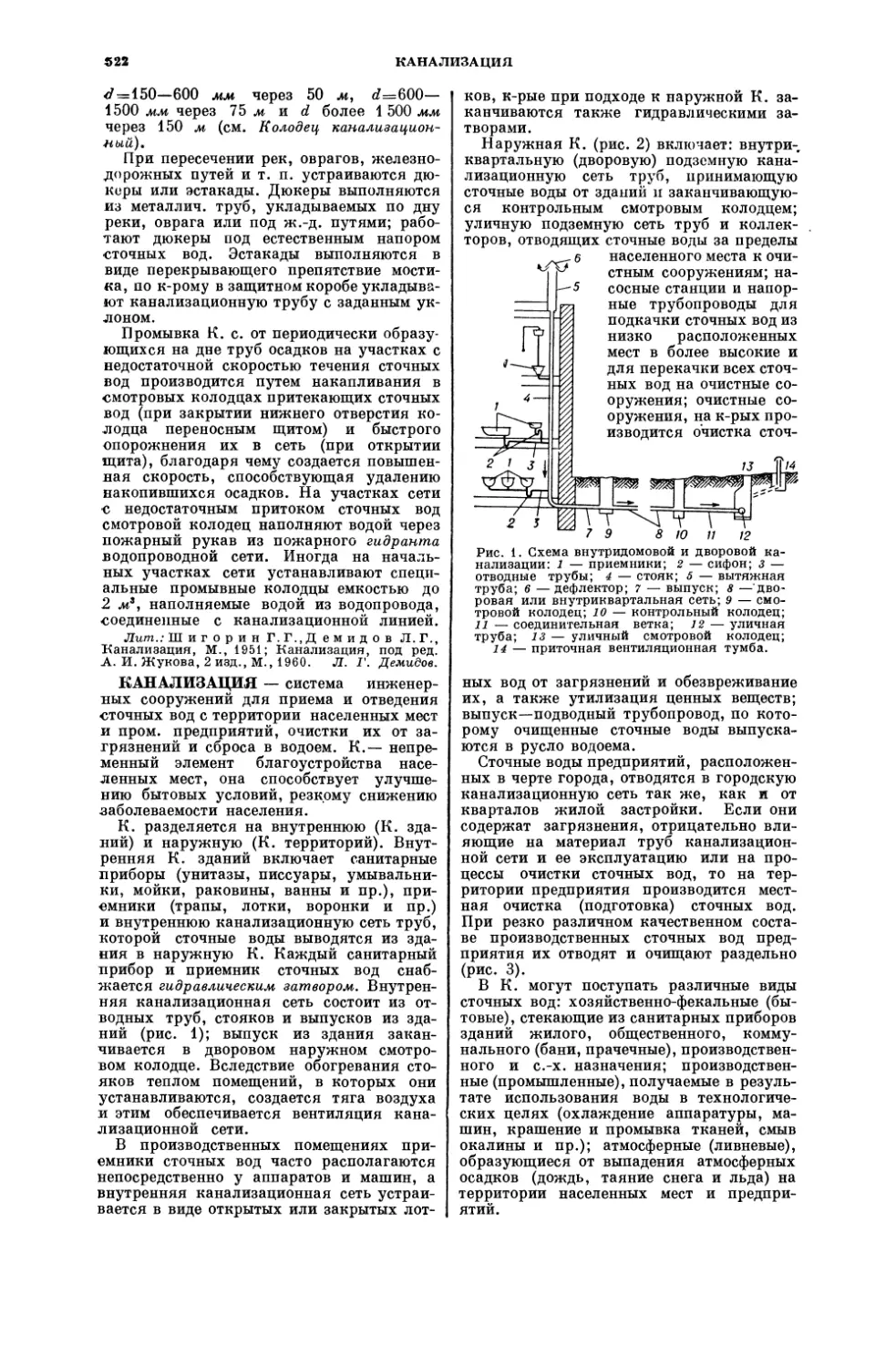

сортов. По пропускной способности А. с.

разделяются на классы: I класса — рас->

считанные на заправку более 1000, II

класса —500—1000 и III класса —до 500

автомобилей в сутки. Строительство А. с.

в СССР производится только по типовым

проектам при соблюдении действующих

норм и технических условий противопожар-

ной и санитарной охраны и ряда постанов-

лений, стандартов и правил инспекции

котлонадзора и Гос. комитета стандартов,

мер и измерит, приборов СССР.

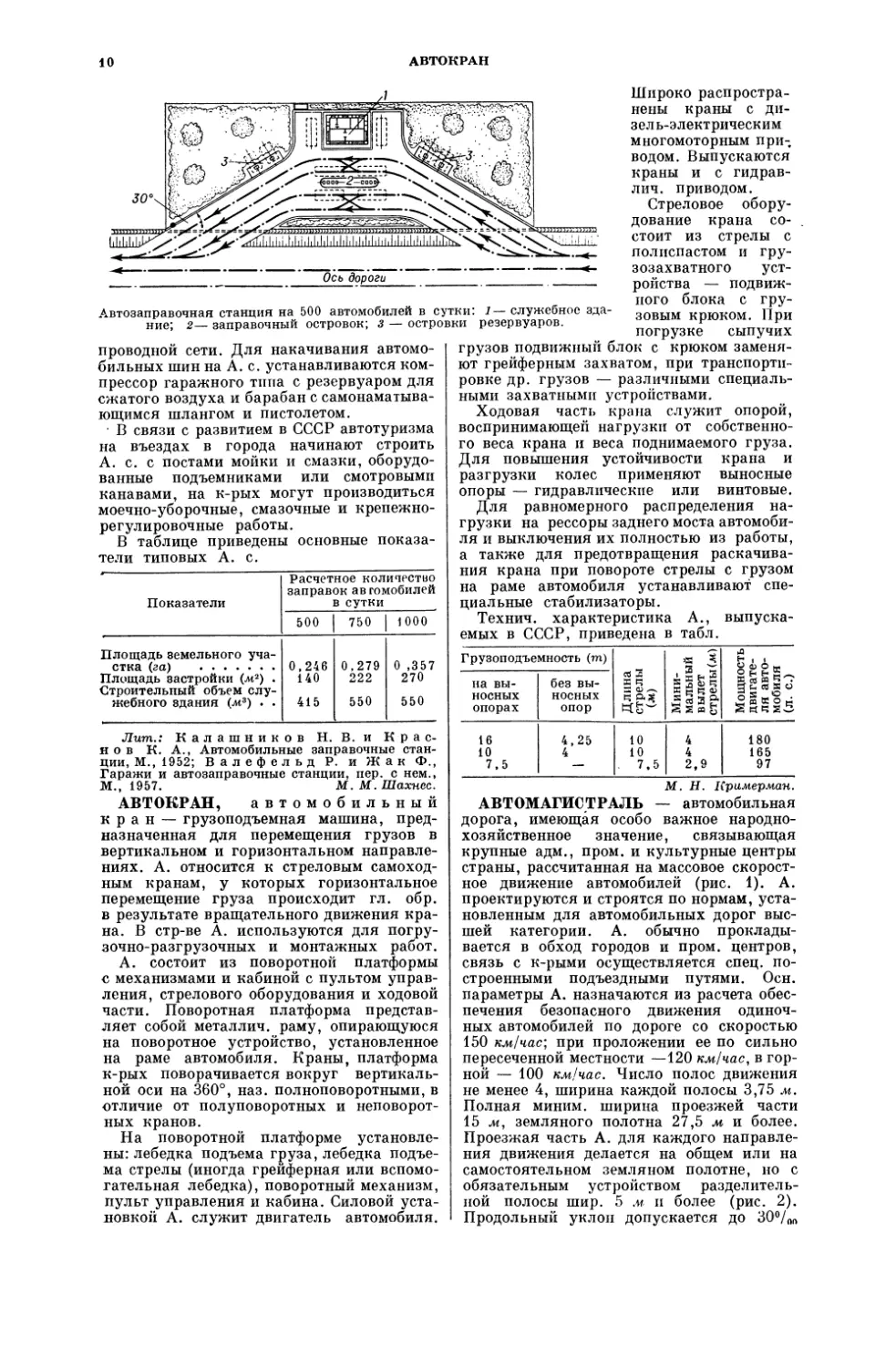

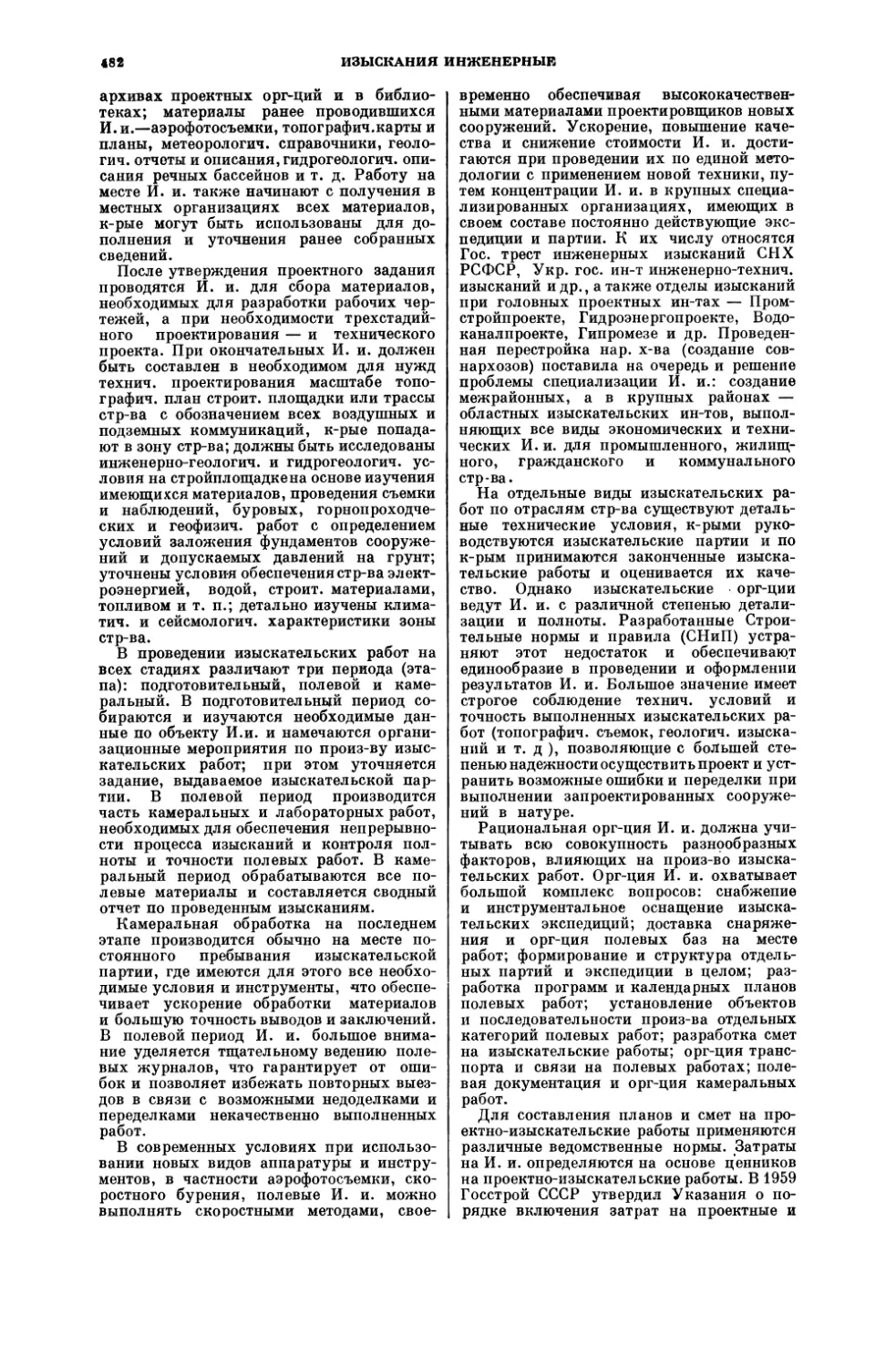

В состав А. с. (рис.) входят: служебное

здание станции, заправочные островки,

островки с подземными резервуарами для

хранения топлива и грязеотстойник с бен-

зиноуловителем. Служебное здание вклю-

чает; помещение для заправщика (в некото-

рых также и для клиентов), торговый зал,

котельную с компрессорной, склады масла,

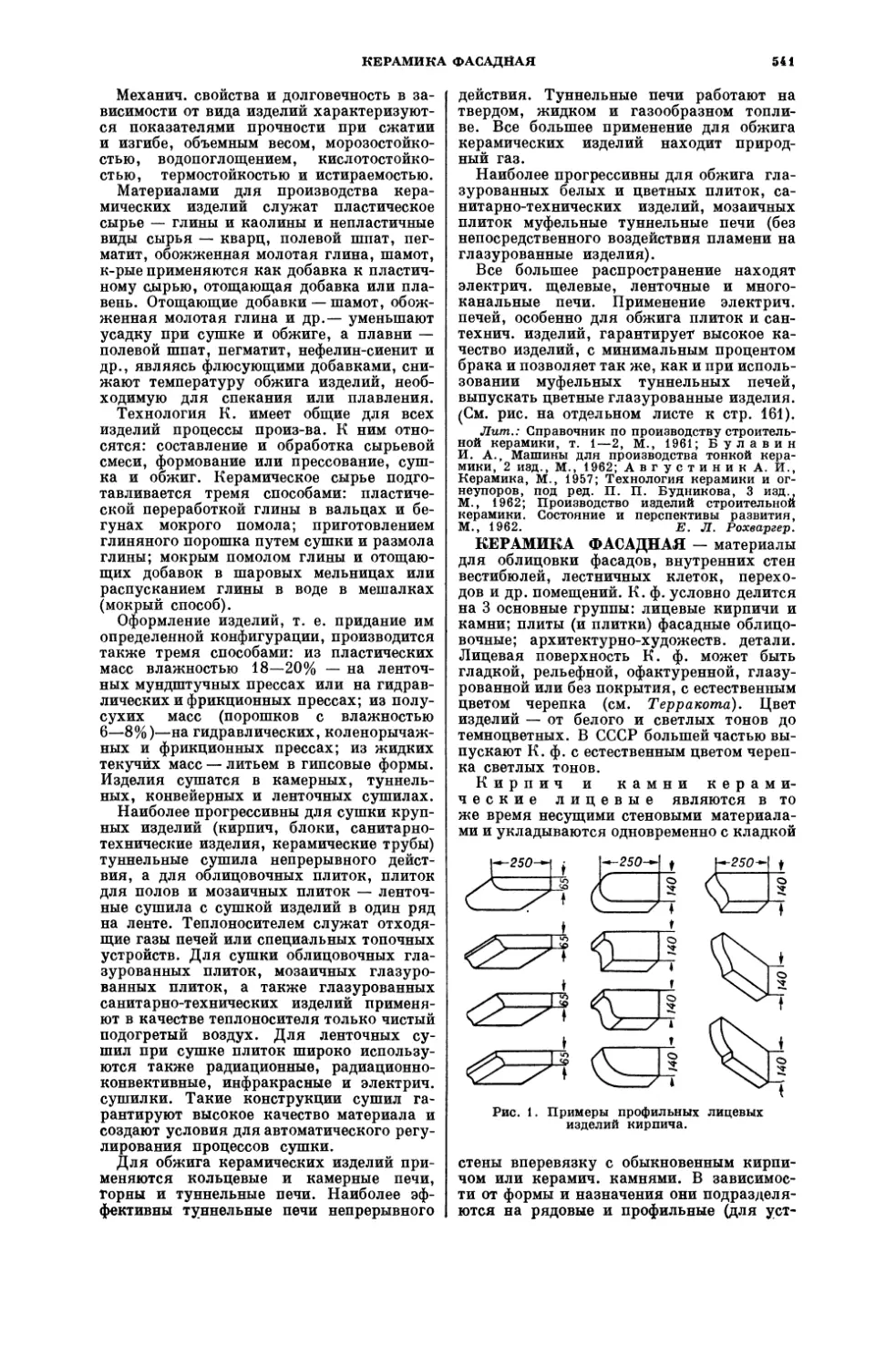

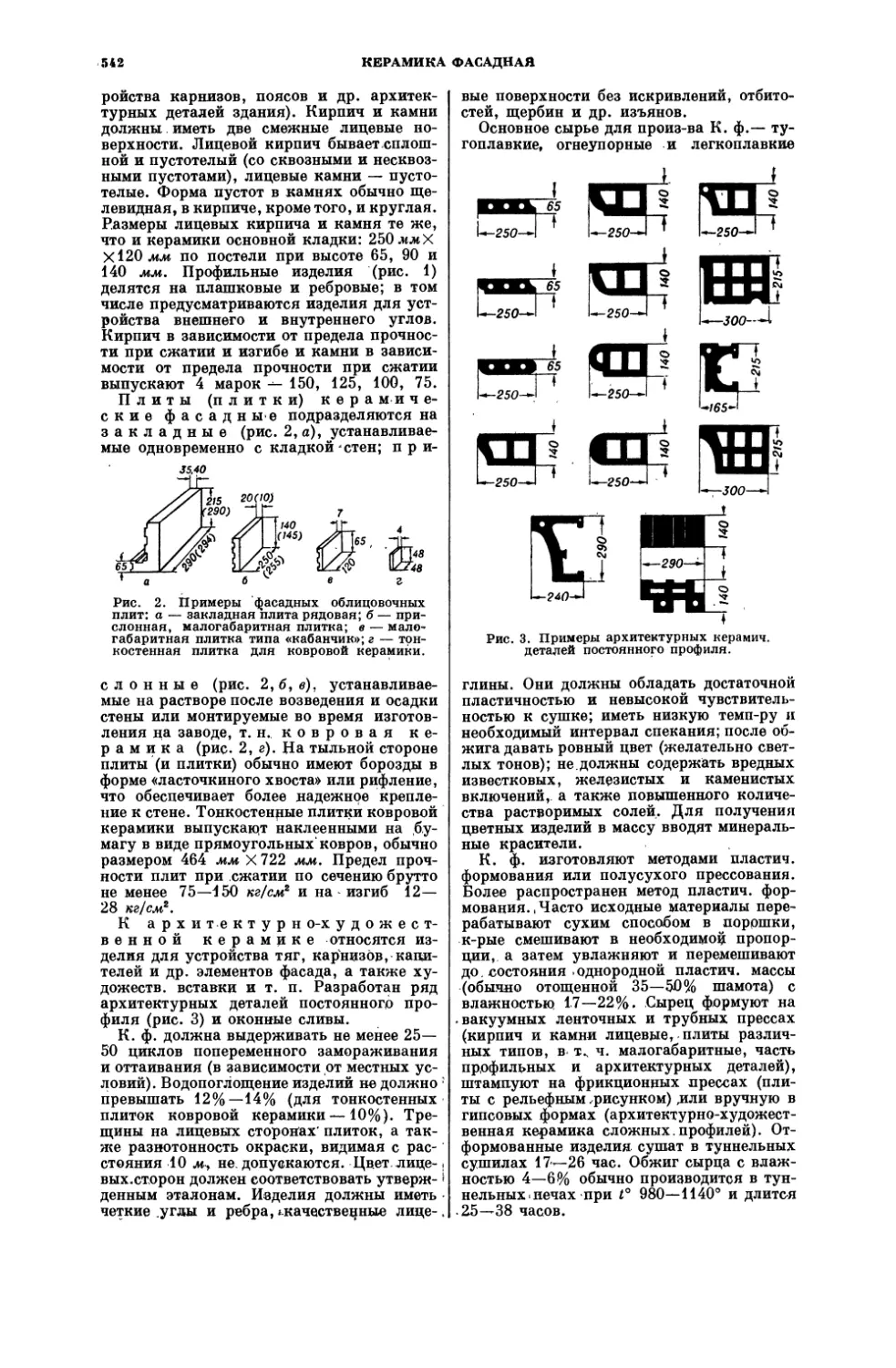

принадлежностей и запчастей, гардероб

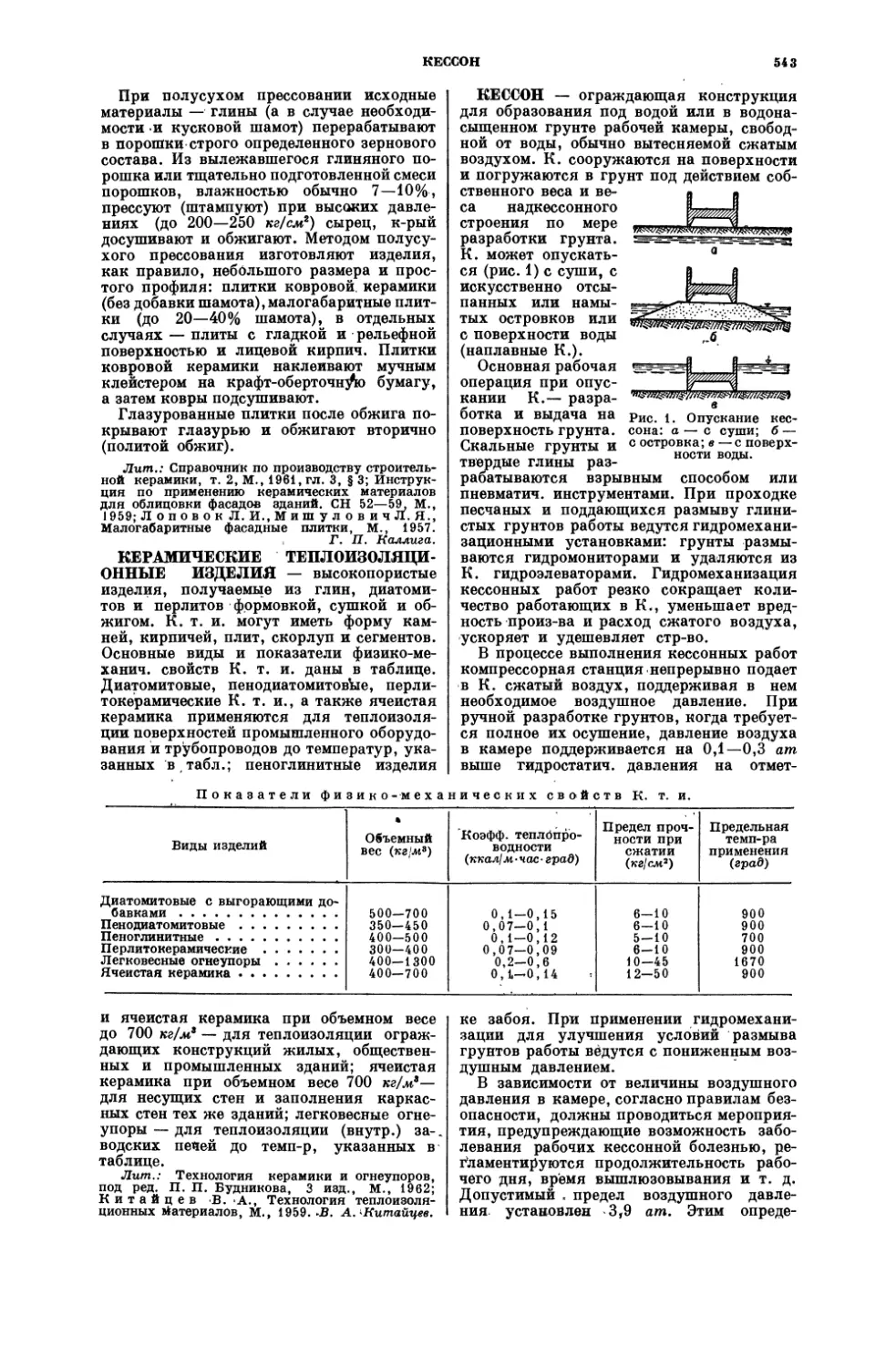

и санузлы. Заправочные посты на остров-

ках оборудуются стационарными топливо-

раздаточными и маслораздаточными ко-

лонками, соединенными с подземными ре-

зервуарами для хранения топлива и мас-

ла. Над заправочными островками реко-

мендуется устраивать навесы. Заправка

автомобилей водой производится из водо-

10

АВТОКРАН

Ось дороги

Автозаправочная станция на 500 автомобилей в сутки: 1— служебное зда-

ние; 2— заправочный островок; 3 — островки резервуаров.

проводной сети. Для накачивания автомо-

бильных шин на А. с. устанавливаются ком-

прессор гаражного типа с резервуаром для

сжатого воздуха и барабан с самонаматыва-

ющимся шлангом и пистолетом.

В связи с развитием в СССР автотуризма

на въездах в города начинают строить

А. с. с постами мойки и смазки, оборудо-

ванные подъемниками или смотровыми

канавами, на к-рых могут производиться

моечно-уборочные, смазочные и крепежно-

регулировочные работы.

В таблице приведены основные показа-

тели типовых А. с.

Показатели Расчетное количество заправок автомобилей в сутки

500 | 750 1000

Площадь земельного уча- стка (га) 0,246 0,279 0 ,357

Площадь застройки (м2) . 140 222 270

Строительный объем слу- жебного здания (м3) . . 415 550 550

Литп..* Калашников Н. В. и Крас-

нов К. А., Автомобильные заправочные стан-

ции, М., 1952; Валефельд Р. и Жак Ф.,

Гаражи и автозаправочные станции, пер. с нем.,

М., 1957. М. М. Шахнес.

АВТОКРАН, автомобильный

кран — грузоподъемная машина, пред-

назначенная для перемещения грузов в

вертикальном и горизонтальном направле-

ниях. А. относится к стреловым самоход-

ным кранам, у которых горизонтальное

перемещение груза происходит гл. обр.

в результате вращательного движения кра-

на. В стр-ве А. используются для погру-

зочно-разгрузочных и монтажных работ.

А. состоит из поворотной платформы

с механизмами и кабиной с пультом управ-

ления, стрелового оборудования и ходовой

части. Поворотная платформа представ-

ляет собой мета л лич. раму, опирающуюся

на поворотное устройство, установленное

на раме автомобиля. Краны, платформа

к-рых поворачивается вокруг вертикаль-

ной оси на 360°, наз. полноповоротными, в

отличие от полуповоротных и неповорот-

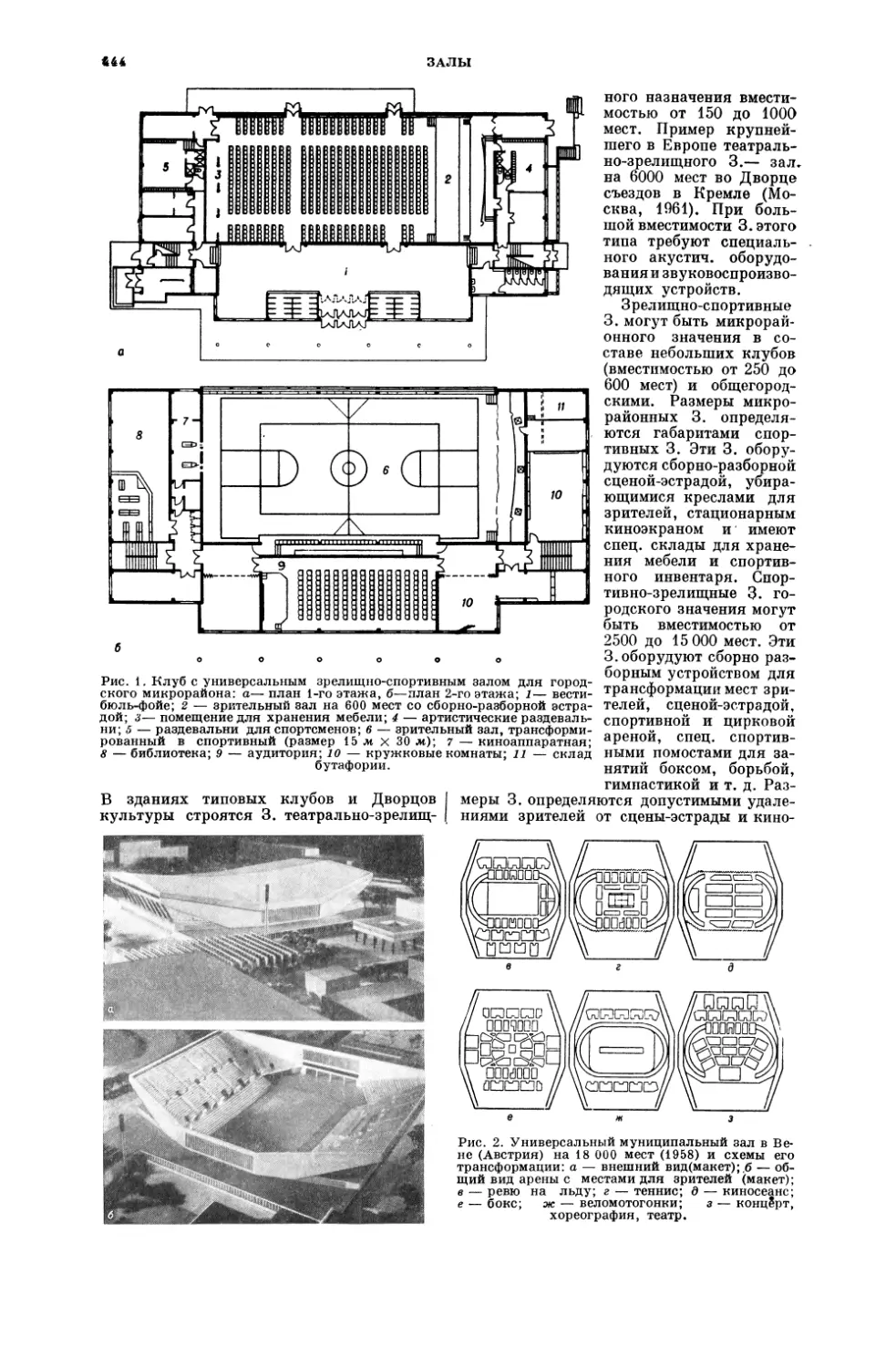

ных кранов.

На поворотной платформе установле-

ны: лебедка подъема груза, лебедка подъе-

ма стрелы (иногда грейферная или вспомо-

гательная лебедка), поворотный механизм,

пульт управления и кабина. Силовой уста-

новкой А. служит двигатель автомобиля.

Широко распростра-

нены краны с ди-

зель-электрическим

многомоторным при-

водом. Выпускаются

краны и с гидрав-

лич. приводом.

Стреловое обору-

дование крана со-

стоит из стрелы с

полиспастом и гру-

зозахватного уст-

ройства — подвиж-

ного блока с гру-

зовым крюком. При

погрузке сыпучих

грузов подвижный блок с крюком заменя-

ют грейферным захватом, при транспорти-

ровке др. грузов — различными специаль-

ными захватными устройствами.

Ходовая часть крана служит опорой,

воспринимающей нагрузки от собственно-

го веса крана и веса поднимаемого груза.

Для повышения устойчивости

разгрузки колес применяют

опоры — гидравлические или

Для равномерного распределения на-

грузки на рессоры заднего моста автомоби-

ля и выключения их полностью из работы,

а также для предотвращения раскачива-

крана и

выносные

винтовые.

ния крана при повороте стрелы с грузом

на раме автомобиля устанавливают спе-

циальные стабилизаторы.

Технич. характеристика А., выпуска-

емых в СССР, приведена в табл.

Грузоподъемность (т) Длина стрелы (Л4) Мини- мальный вылет стрелы (м) 43 « А> 6 м ° ь ь s л и 5^ д- ь се s о 5 s о и 6С О tj

на вы- носных опорах без вы- носных опор

16 4,25 10 4 180

10 4 10 4 165

7,5 — . 7,5 2,9 97

М. Н. Крамерман.

АВТОМАГИСТРАЛЬ — автомобильная

дорога, имеющая особо важное народно-

хозяйственное значение, связывающая

крупные адм., пром, и культурные центры

страны, рассчитанная на массовое скорост-

ное движение автомобилей (рис. 1). А.

проектируются и строятся по нормам, уста-

новленным для автомобильных дорог выс-

шей категории. А. обычно проклады-

вается в обход городов и пром, центров,

связь с к-рыми осуществляется спец, по-

строенными подъездными путями. Осн.

параметры А. назначаются из расчета обес-

печения безопасного движения одиноч-

ных автомобилей по дороге со скоростью

150 км/час] при проложении ее по сильно

пересеченной местности —120 км/час, в гор-

ной — 100 км/час. Число полос движения

не менее 4, ширина каждой полосы 3,75 м.

Полная миним. ширина проезжей части

15 м, земляного полотна 27,5 м и более.

Проезжая часть А. для каждого направле-

ния движения делается на общем или на

самостоятельном земляном полотне, но с

обязательным устройством разделитель-

ной полосы шир. 5 м и более (рис. 2).

Продольный уклон допускается до 30°/Ort

АВТОМАГИСТРАЛЬ

11

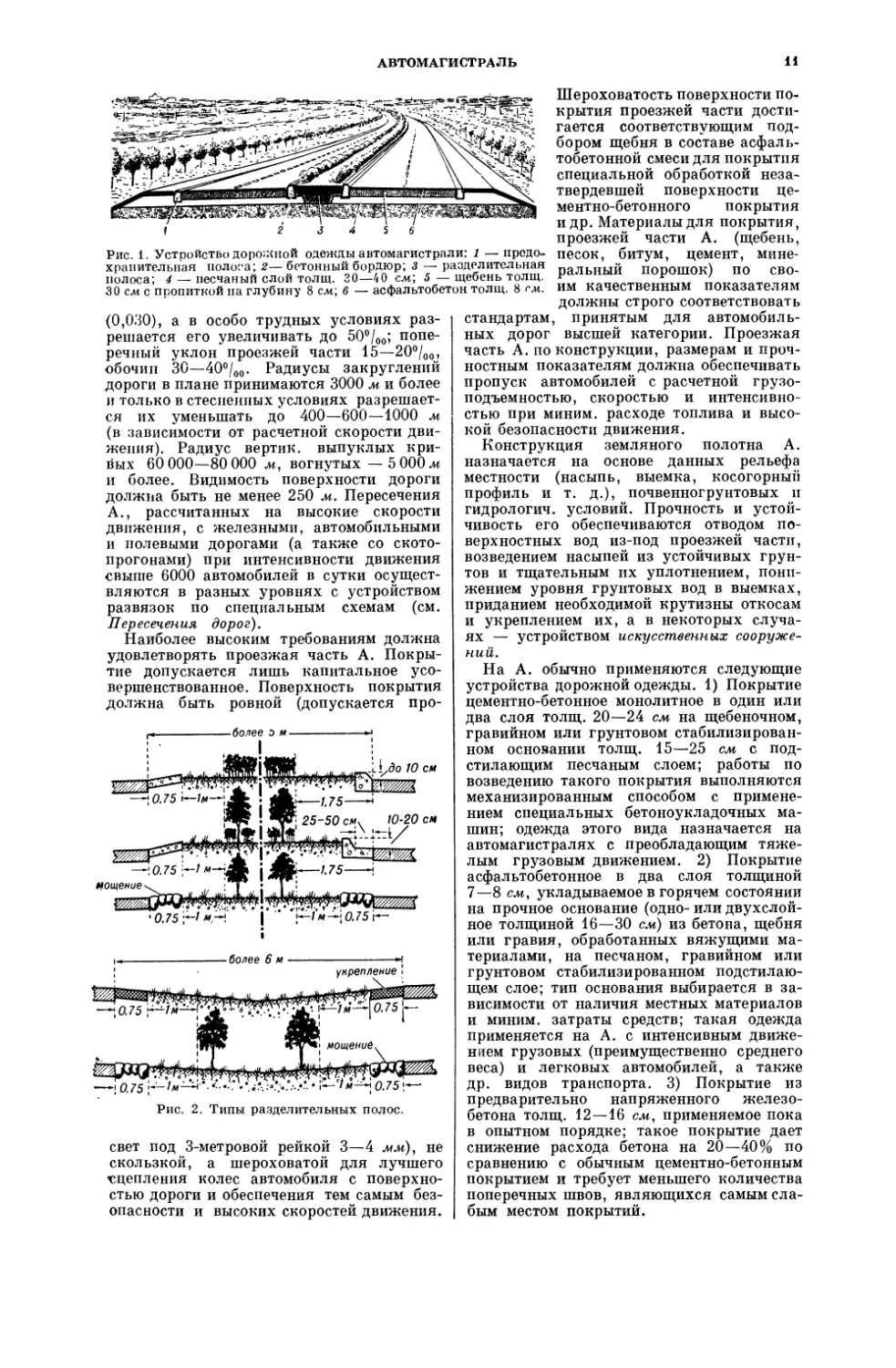

Рис. 1. Устройство дорожной одежды автомагистрали: 1 — предо-

хранительная полоса; 2— бетонный бордюр; 3 — разделительная

полоса; 4 — песчаный слой толщ. 20—4 0 см; 5 — щебень толщ.

30 см с пропиткой на глубину 8 см; 6 — асфальтобетон толщ. 8 см.

(0,030), а в особо трудных условиях раз-

решается его увеличивать до 5О°/оо; попе-

речный уклон проезжей части 15—2О°/оо,

обочин 30—4О°/оо. Радиусы закруглений

дороги в плане принимаются 3000 м и более

и только в стесненных условиях разрешает-

ся их уменьшать до 400—600—1000 м

(в зависимости от расчетной скорости дви-

жения). Радиус вертик. выпуклых кри-

вых 60 000—80 000 ж, вогнутых — 5 000 м

и более. Видимость поверхности дороги

должна быть не менее 250 м. Пересечения

А., рассчитанных на высокие скорости

движения, с железными, автомобильными

и полевыми дорогами (а также со ското-

прогонами) при интенсивности движения

свыше 6000 автомобилей в сутки осущест-

вляются в разных уровнях с устройством

развязок по специальным схемам (см.

Пересечения дорог).

Наиболее высоким требованиям должна

удовлетворять проезжая часть А. Покры-

тие допускается лишь капитальное усо-

вершенствованное. Поверхность покрытия

должна быть ровной (допускается про-

Рис. 2. Типы разделительных полос.

свет под 3-метровой рейкой 3—4 мм), не

скользкой, а шероховатой для лучшего

гцепления колес автомобиля с поверхно-

стью дороги и обеспечения тем самым без-

опасности и высоких скоростей движения.

Шероховатость поверхности по-

крытия проезжей части дости-

гается соответствующим под-

бором щебня в составе асфаль-

тобетонной смеси для покрытия

специальной обработкой неза-

твердевшей поверхности це-

ментно-бетонного покрытия

и др. Материалы для покрытия,

проезжей части А. (щебень,

песок, битум, цемент, мине-

ральный порошок) по сво-

им качественным показателям

должны строго соответствовать

стандартам, принятым для автомобиль-

ных дорог высшей категории. Проезжая

часть А. по конструкции, размерам и проч-

ностным показателям должна обеспечивать

пропуск автомобилей с расчетной грузо-

подъемностью, скоростью и интенсивно-

стью при миним. расходе топлива и высо-

кой безопасности движения.

Конструкция земляного полотна А.

назначается на основе данных рельефа

местности (насыпь, выемка, косогорный

профиль и т. д.), почвенногрунтовых и

гидрологии, условий. Прочность и устой-

чивость его обеспечиваются отводом по-

верхностных вод из-под проезжей части,

возведением насыпей из устойчивых грун-

тов и тщательным их уплотнением, пони-

жением уровня грунтовых вод в выемках,

приданием необходимой крутизны откосам

и укреплением их, а в некоторых случа-

ях — устройством искусственных сооруже-

ний.

На А. обычно применяются следующие

устройства дорожной одежды. 1) Покрытие

цементно-бетонное монолитное в один или

два слоя толщ. 20—24 см на щебеночном,

гравийном или грунтовом стабилизирован-

ном основании толщ. 15—25 см с под-

стилающим песчаным слоем; работы по

возведению такого покрытия выполняются

механизированным способом с примене-

нием специальных бетоноукладочных ма-

шин; одежда этого вида назначается на

автомагистралях с преобладающим тяже-

лым грузовым движением. 2) Покрытие

асфальтобетонное в два слоя толщиной

7—8 см, укладываемое в горячем состоянии

на прочное основание (одно- или двухслой-

ное толщиной 16—30 см) из бетона, щебня

или гравия, обработанных вяжущими ма-

териалами, на песчаном, гравийном или

грунтовом стабилизированном подстилаю-

щем слое; тип основания выбирается в за-

висимости от наличия местных материалов

и миним. затраты средств; такая одежда

применяется на А. с интенсивным движе-

нием грузовых (преимущественно среднего

веса) и легковых автомобилей, а также

др. видов транспорта. 3) Покрытие из

предварительно напряженного железо-

бетона толщ. 12—16 см, применяемое пока

в опытном порядке; такое покрытие дает

снижение расхода бетона на 20—40% по

сравнению с обычным цементно-бетонным

покрытием и требует меньшего количества

поперечных швов, являющихся самым сла-

бым местом покрытий.

12

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

Лит.: Бабков В.Ф., Современные авто-

магистрали, М., 1961; Б и р у л я А. К., Проек-

тирование автомобильных дорог, ч. 1, М., 1961.

А. Ф. Иванов.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА — до-

рога, предназначенная преим. для движе-

ния автомобилей. А. д. должны обеспечи-

вать движение с возможно большими ско-

ростями, высокой безопасностью и удоб-

ствами. Оптимальные затраты при реше-

нии вопросов направления трассы, кон-

струкции дорожной одежды и осн. технич.

элементов дороги определяются путем

сопоставления расходов на стр-во, ремонт

и содержание дороги и затрат на перевоз-

ку грузов и пассажиров.

придорожной полосы, остановочные пло-

щадки, искусств, сооружения, автовок-

залы, автопавильоны, бензозаправочные

станции, гостиницы, мотели. Земляное по-

лотно А. д., искусственные сооружения

проектируются в соответствии с нормати-

вами заданной категории дороги. Дорож-

ная одежда, составляющая до 60% стои-

мости дороги, а в отдельных случаях ис-

кусственные сооружения и другие элемен-

ты дороги могут сооружаться стадийно с

учетом интенсивности движения на более

близкие сроки. Осн. размеры элементов

дорог разл. категорий, такие как ширина

земляного полотна и проезжей части,

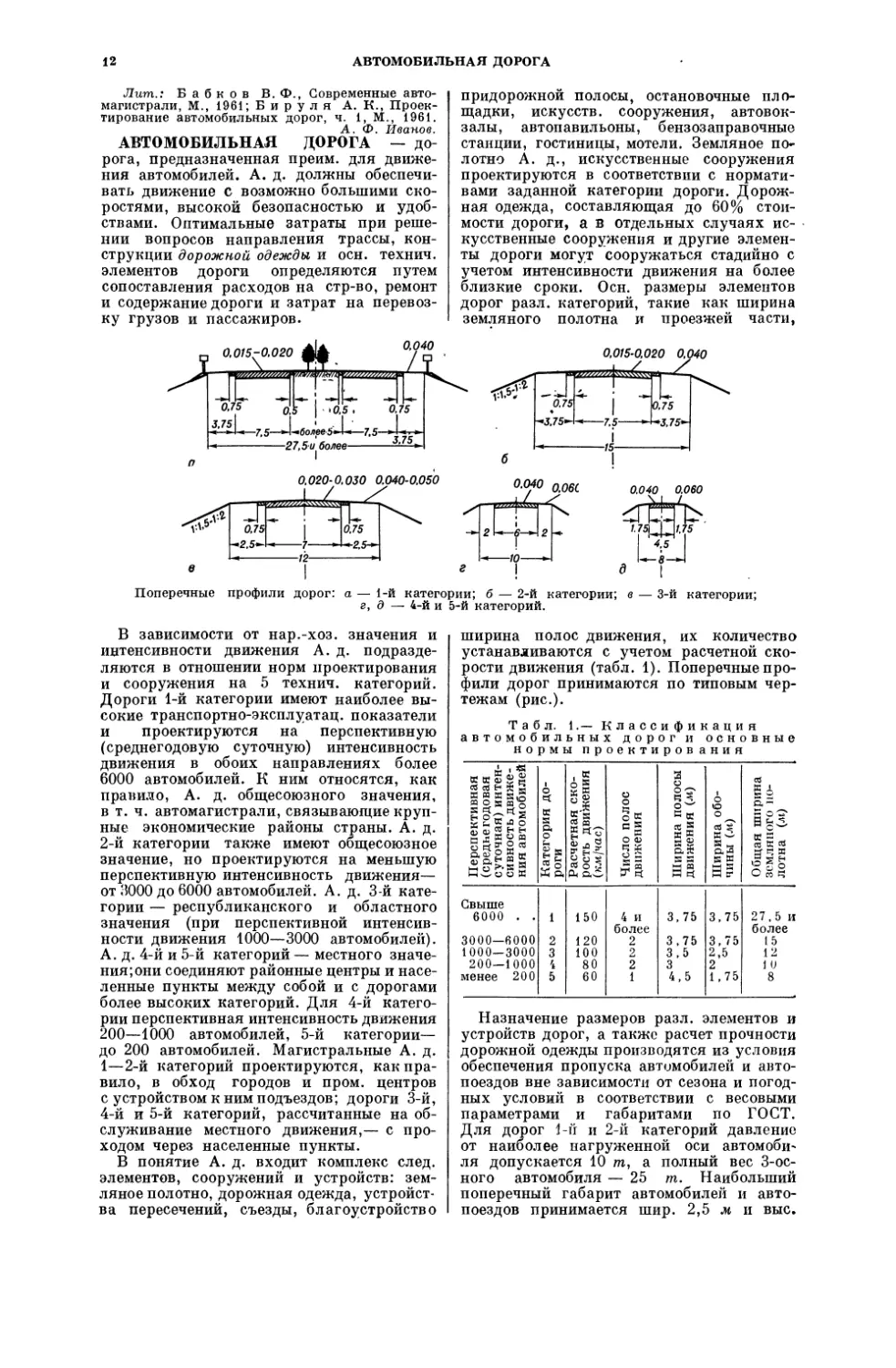

Поперечные профили дорог: а — 1-й категории; б — 2-й категории; в — 3-й категории;

г, д — 4-й и 5-й категорий.

В зависимости от нар.-хоз. значения и

интенсивности движения А. д. подразде-

ляются в отношении норм проектирования

и сооружения на 5 технич. категорий.

Дороги 1-й категории имеют наиболее вы-

сокие транспортно-эксплуатац. показатели

и проектируются на перспективную

(среднегодовую суточную) интенсивность

движения в обоих направлениях более

6000 автомобилей. К ним относятся, как

правило, А. д. общесоюзного значения,

в т. ч. автомагистрали, связывающие круп-

ные экономические районы страны. А. д.

2-й категории также имеют общесоюзное

значение, но проектируются на меньшую

перспективную интенсивность движения—

от 3000 до 6000 автомобилей. А. д. 3-й кате-

гории — республиканского и областного

значения (при перспективной интенсив-

ности движения 1000—3000 автомобилей).

А. д. 4-й и 5-й категорий — местного значе-

ния; они соединяют районные центры и насе-

ленные пункты между собой и с дорогами

более высоких категорий. Для 4-й катего-

рии перспективная интенсивность движения

200—1000 автомобилей, 5-й категории-

до 200 автомобилей. Магистральные А. д.

1—2-й категорий проектируются, как пра-

вило, в обход городов и пром, центров

с устройством к ним подъездов; дороги 3-й,

4-й и 5-й категорий, рассчитанные на об-

служивание местного движения,— с про-

ходом через населенные пункты.

В понятие А. д. входит комплекс след,

элементов, сооружений и устройств: зем-

ляное полотно, дорожная одежда, устройст-

ва пересечений, съезды, благоустройство

ширина полос движения, их количество

устанавливаются с учетом расчетной ско-

рости движения (табл. 1). Поперечные про-

фили дорог принимаются по типовым чер-

тежам (рис.).

Табл. 1.— Классификация

автомобильных дорог и основные

нормы проектирования

Свыше 6000 . . 1 150 4 и более 3,75 3,75 27,5 и более

3000—6000 2 120 2 3,75 3,75 15

1000—3000 3 100 2 3,5 2,5 12

200—1000 ч 80 2 3 2 1 0

менее 200 5 60 1 4,5 1,75 8

Назначение размеров разл. элементов и

устройств дорог, а также расчет прочности

дорожной одежды производятся из условия

обеспечения пропуска автомобилей и авто-

поездов вне зависимости от сезона и погод-

ных условий в соответствии с весовыми

параметрами и габаритами по ГОСТ.

Для дорог 1-й и 2-й категорий давление

от наиболее нагруженной оси автомоби-

ля допускается 10 тп, а полный вес 3-ос-

ного автомобиля — 25 т. Наибольший

поперечный габарит автомобилей и авто-

поездов принимается шир. 2,5 м и выс.

АДЕСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ

13

3,8 м, полная длина автопоезда с прице-

пами — 24 м. Осн. нормативы при проек-

тировании дорог в плане и продольном

профиле в зависимости от расчетной ско-

рости движения приведены в табл. 2. Во

всех случаях, где по местным условиям

имеется возможность, продольные уклоны

должны приниматься не более 0,030, ра-

диусы горизонтальных кривых — не ме-

нее 3 тыс. ле, радиусы вертикальных вы-

пуклых кривых — не менее 60 тыс. ле,

вогнутых — не менее 8 тыс. ле, видимость

поверхности дорог на расстоянии не менее

350—400 ле, а в наиболее благоприятных

условиях — не менее 700—800 ле. Для

обеспечения безопасности и установленной

расчетной скорости движения пересечения

А. д. 1-й категории с др. А. д. всех катего-

рий, а также дорог 2-й категории с дорогами

2-й и 3-й категорий предусматриваются в

разных уровнях.

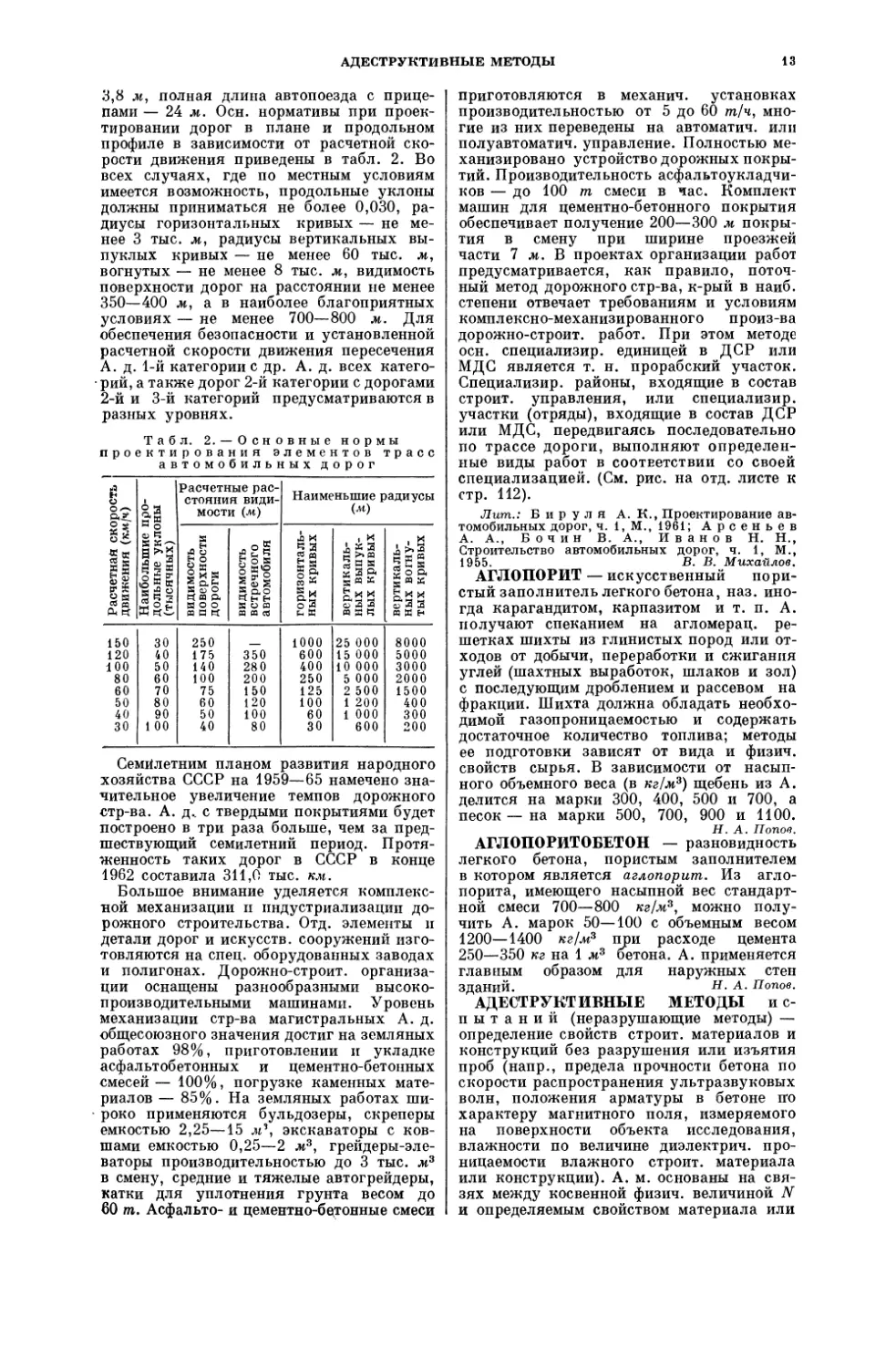

Табл. 2. — Основные нормы

проектирования элементов трасс

автомобильных дорог

Расчетная скорость движения (км 1ч) Наибольшие про- дольные уклоны (тысячных) Расчетные рас- стояния види- мости (м) Наименьшие радиусы (м)

видимость поверхности дороги видимость встречного автомобиля горизонталь- ных кривых вертикаль- ных выпук- лых кривых вертикаль- ных вогну- тых кривых

150 120 100 80 60 50 40 30 30 40 50 60 70 80 90 1 00 250 175 140 100 75 60 50 40 350 280 200 150 120 100 80 1000 600 400 250 125 100 60 30 25 000 15 000 10 000 5 000 2 500 1 200 1 000 600 8000 5000 3000 2000 1500 400 300 200

Семйлетним планом развития народного

хозяйства СССР на 1959—65 намечено зна-

чительное увеличение темпов дорожного

стр-ва. А. д._ с твердыми покрытиями будет

построено в три раза больше, чем за пред-

шествующий семилетний период. Протя-

женность таких дорог в СССР в конце

1962 составила 311,0 тыс. км.

Большое внимание уделяется комплекс-

ной механизации п индустриализации до-

рожного строительства. Отд. элементы и

детали дорог и искусств, сооружений изго-

товляются на спец, оборудованных заводах

и полигонах. Дорожно-строит. организа-

ции оснащены разнообразными высоко-

производительными машинами. Уровень

механизации стр-ва магистральных А. д.

общесоюзного значения достиг на земляных

работах 98%, приготовлении и укладке

асфальтобетонных и цементно-бетонных

смесей— 100%, погрузке каменных мате-

риалов — 85%. На земляных работах ши-

роко применяются бульдозеры, скреперы

емкостью 2,25—15 лР, экскаваторы с ков-

шами емкостью 0,25—2 jt3, грейдеры-эле-

ваторы производительностью до 3 тыс. jt3

в смену, средние и тяжелые автогрейдеры,

катки для уплотнения грунта весом до

60 т. Асфальто- и цементно-бетонные смеси

приготовляются в механич. установках

производительностью от 5 до 60 т/ч, мно-

гие из них переведены на автоматич. или

полуавтоматич. управление. Полностью ме-

ханизировано устройство дорожных покры-

тий. Производительность асфальтоукладчи-

ков — до 100 т смеси в час. Комплект

машин для цементно-бетонного покрытия

обеспечивает получение 200—300 м покры-

тия в смену при ширине проезжей

части 7 м. В проектах организации работ

предусматривается, как правило, поточ-

ный метод дорожного стр-ва, к-рый в наиб,

степени отвечает требованиям и условиям

комплексно-механизированного произ-ва

дорожно-строит. работ. При этом методе

осн. специализир. единицей в ДСР или

МДС является т. н. прорабский участок.

Специализир. районы, входящие в состав

строит, управления, или специализир.

участки (отряды), входящие в состав ДСР

или МДС, передвигаясь последовательно

по трассе дороги, выполняют определен-

ные виды работ в соответствии со своей

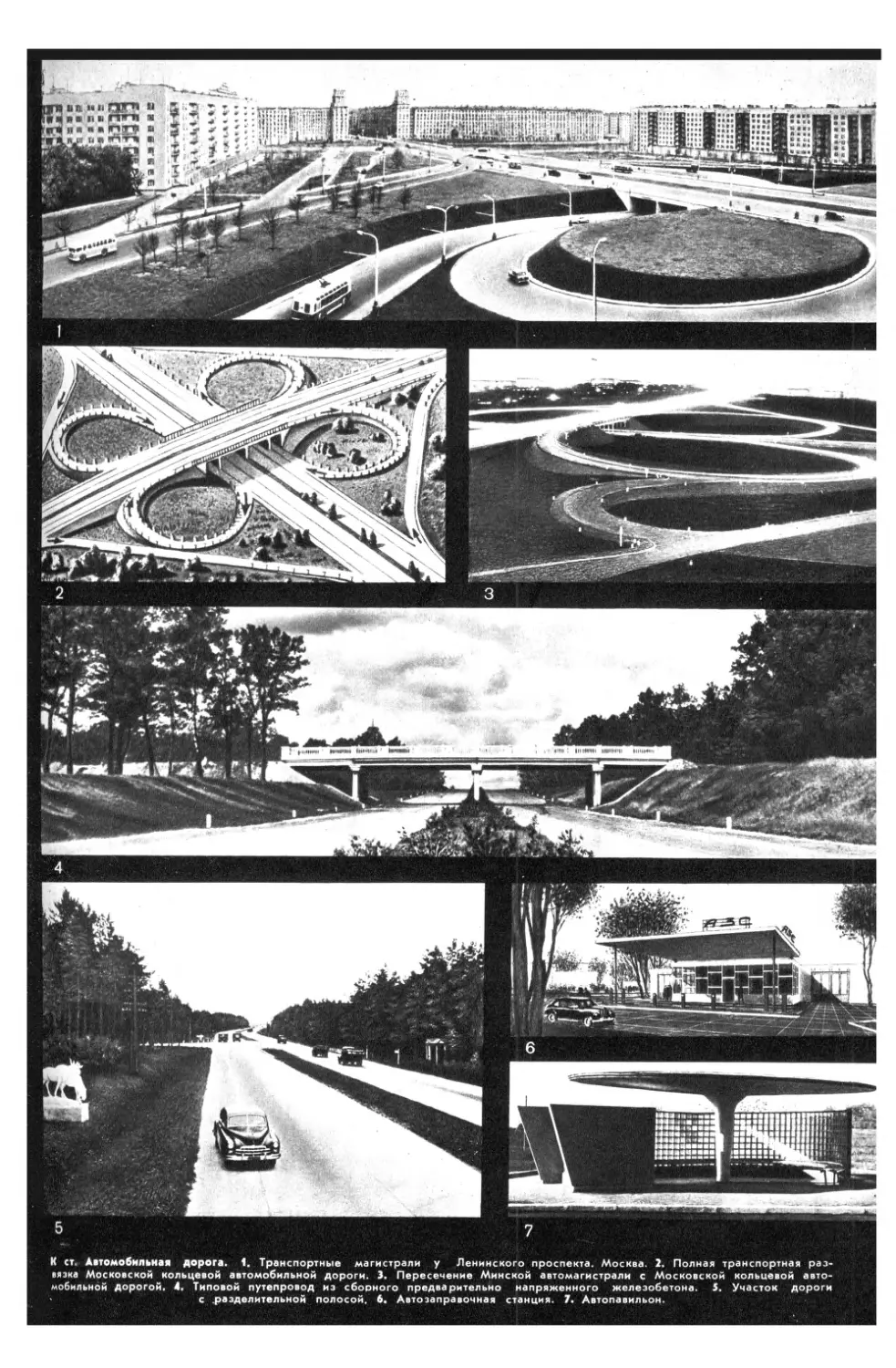

специализацией. (См. рис. на отд. листе к

стр. 112).

Лит.: Б и р у л я А. К., Проектирование ав-

томобильных дорог, ч. 1, М., 1961; Арсеньев

А. А., Бочин В. А., Иванов Н. Н.,

Строительство автомобильных дорог, ч. 1, М.,

1955. В. В. Михайлов.

АГЛОПОРИТ — искусственный пори-

стый заполнитель легкого бетона, наз. ино-

гда карагандитом, карпазитом и т. п. А.

получают спеканием на агломерац. ре-

шетках шихты из глинистых пород или от-

ходов от добычи, переработки и сжигания

углей (шахтных выработок, шлаков и зол)

с последующим дроблением и рассевом на

фракции. Шихта должна обладать необхо-

димой газопроницаемостью и содержать

достаточное количество топлива; методы

ее подготовки зависят от вида и физич.

свойств сырья. В зависимости от насып-

ного объемного веса (в кг/м3) щебень из А.

делится на марки 300, 400, 500 и 700, а

песок — на марки 500, 700, 900 и 1100.

Н. А. Попов.

АГЛОПОРИТ ОБЕТ ОН — разновидность

легкого бетона, пористым заполнителем

в котором является аглопоршп. Из агло-

порита, имеющего насыпной вес стандарт-

ной смеси 700—800 кг/м3, можно полу-

чить А. марок 50—100 с объемным весом

1200—1400 кг/м3 при расходе цемента

250—350 кг на 1 м3 бетона. А. применяется

главным образом для наружных стен

Зданий. Н. А. Попов.

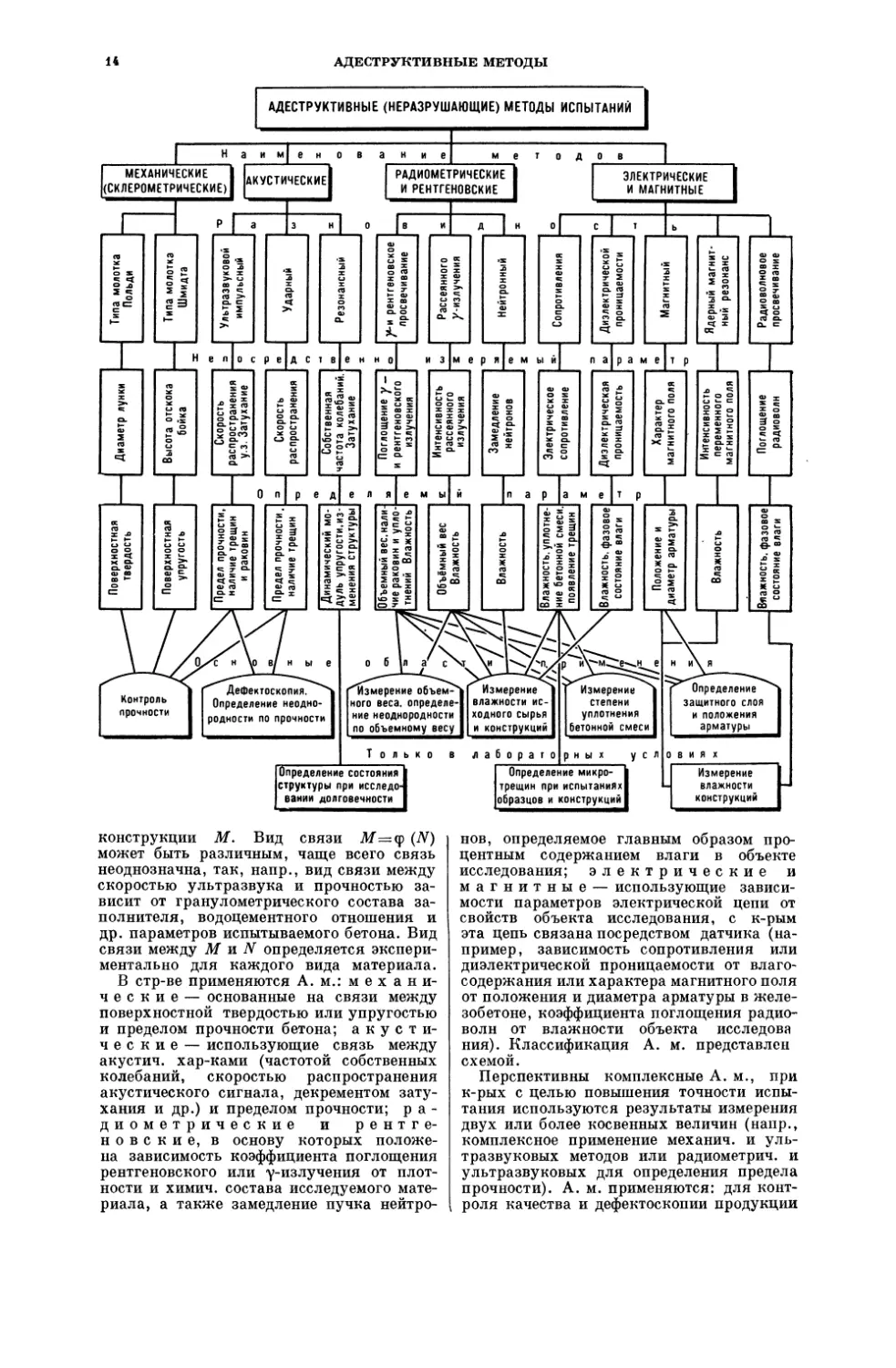

АДЕСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ и с-

пытаний (неразрушающие методы) —

определение свойств строит, материалов и

конструкций без разрушения или изъятия

проб (напр., предела прочности бетона по

скорости распространения ультразвуковых

волн, положения арматуры в бетоне по

характеру магнитного поля, измеряемого

на поверхности объекта исследования,

влажности по величине диэлектрич. про-

ницаемости влажного строит, материала

или конструкции). А. м. основаны на свя-

зях между косвенной физич. величиной N

и определяемым свойством материала или

14

АДЕСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ

конструкции М. Вид связи М—ф (N)

может быть различным, чаще всего связь

неоднозначна, так, напр., вид связи между

скоростью ультразвука и прочностью за-

висит от гранулометрического состава за-

полнителя, водоцементного отношения и

др. параметров испытываемого бетона. Вид

связи между М и N определяется экспери-

ментально для каждого вида материала.

В стр-ве применяются А. м.: механи-

ческие — основанные на связи между

поверхностной твердостью или упругостью

и пределом прочности бетона; акусти-

ческие — использующие связь между

акустич. хар-ками (частотой собственных

колебаний, скоростью распространения

акустического сигнала, декрементом зату-

хания и др.) и пределом прочности; ра-

диометрические и рентге-

новские, в основу которых положе-

на зависимость коэффициента поглощения

рентгеновского или у-излучения от плот-

ности и химич. состава исследуемого мате-

риала, а также замедление пучка нейтро-

нов, определяемое главным образом про-

центным содержанием влаги в объекте

исследования; электрические и

магнитные — использующие зависи-

мости параметров электрической цепи от

свойств объекта исследования, с к-рым

эта цепь связана посредством датчика (на-

пример, зависимость сопротивления или

диэлектрической проницаемости от влаго-

содержания или характера магнитного поля

от положения и диаметра арматуры в желе-

зобетоне, коэффициента поглощения радио-

волн от влажности объекта исследова

ния). Классификация А. м. представлен

схемой.

Перспективны комплексные А. м., при

к-рых с целью повышения точности испы-

тания используются результаты измерения

двух или более косвенных величин (напр.,

комплексное применение механич. и уль-

тразвуковых методов или радиометрич. и

ультразвуковых для определения предела

прочности). А. м. применяются: для конт-

роля качества и дефектоскопии продукции

АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННЫИ центр

15

на предприятиях строит, пром-сти, опреде-

ления предела прочности, неоднородности

изделий по прочности, влажности, защит-

ного слоя армированных конструкций и

других показателей; для пооперационного

контроля и автоматизации технология,

процессов на различных предприятиях

строит, пром-сти, например определения

и регулирования влажности исходного

сырья, степени уплотнения бетонной смеси,

набора необходимой прочности при термо-

влажностной обработке в пропарочных

камерах или автоклавах; для оценки

качества строительно-монтажных работ и

качества эксплуатируемых сооружений,

напр. плотности укладки монолитного бе-

тона, контроля качества заполнения

швов, определения положения арматуры,

наличия дефектов, определения несущей

способности; для исследовательских целей

в области строит, конструкций, строит,

теплофизики, долговечности, например для

определения неоднородности по прочности,

измерения влажности, экспериментально-

го изучения процессов переноса влаги,

наблюдения за изменениями прочностных

свойств и структуры образцов строит,

материалов при циклах замораживания —

оттаивания.

Преимущества А. м. состоят: в замене

испытания образцов испытаниями самой

конструкции; практически мгновенном по-

лучении результатов; возможности много-

кратного повторения испытаний во время

стр-ва и при эксплуатации сооружений;

портативности и транспортабельности из-

мерительной аппаратуры, что позволяет

испытывать конструкции на месте их мон-

тажа, а также испытывать отдельные

труднодоступные элементы конструкций.

Дальнейшее развитие и внедрение А. м.

позволят полностью автоматизировать все

технология, процессы в строит, пром-сти,

заменить трудоемкие и недостаточно точ-

ные «классические» методы определения

свойств строит, материалов и конструкций.

См. Акустические методы, Влажности из-

мерение, Деформаций измерение, Деформа-

ций грунтов измерение.

Лит.: Ультразвук в строительной технике,

под ред. Ю. А. Нилендера, М., 1962; Вайн-

шток И. С., Радиоэлектроника в производстве

сборного железобетона, М., 1961; 3 а щ у к И. В.,

Новые методы испытания дорожных материалов

и сооружений без разрушения, М., 1962;

Временные указания по контролю качества

бетона железобетонных изделий и конструк-

ций ультразвуковым методом. РТУ УССР

92—62, Киев, 1962. Р. А. Макаров.

АДМИНИСТРАТИВНО - ОБЩЕСТВЕН-

НЫЙ ЦЕНТР города, район а—

территория, где расположены наиболее

значительные административные, зрелищ-

ные, культурно-воспитательные, торгово-

распределительные и др. здания и сооруже-

ния общегор. или р-ного обществ, обслу-

живания. В СССР в состав общегор. А.-о. ц.

входят здания Гор. совета депутатов тру-

дящихся, партийных организаций, проф-

союзов, судебных учреждений, хозяйствен-

ны^ и кредитных организаций, дом связи.

Здесь же могут быть размещены здания

культурно-воспитательного назначения (те-

атры, кино, б-ки, клубы, музеи) и тор-

говые предприятия. В небольших населен-

ных пунктах для общегородского адм.

центра отводится обычно одна из площа-

дей. В крупных городах А.-о. ц. может

представлять собой группу площадей, объ-

единяемых главной улицей, зелеными

массивами и водными пространствами.

В случае, если А.-о. ц. состоит из групп

площадей, среди них необходимо выделять

главную площадь. Являясь местом сосре-

доточения крупных адм. и обществ, зданий,

к-рые обычно посещаются множеством лю-

дей, А.-о. ц. должен быть хорошо связан

с основными районами города транспорт-

ными магистралями. В связи с этим его

предпочтительнее размещать в серединной

части города. Территорию А.-о. ц. следует

освобождать от массового транзитного го-

родского транспорта. Площади А.-о. ц.

подразделяются на транспортные, обслу-

живающие местное движение, и общест-

венные, предназначенные для массовых

демонстраций и народных гуляний в празд-

ничные дни. Главную улицу города в пре-

делах А.-о. ц. следует отводить преим. для

пешеходного движения. При этом должны

быть обеспечены удобные транспортные

подъезды к частям гор. центров, зданиям

и сооружениям, связанным с главной ули-

цей, и предусмотрена разветвленная си-

стема стоянок автомобилей, обслуживаю-

щих эти здания.

В архитектурном облике А.-о. ц. нахо-

дит выражение социальная основа об-

щества той или иной эпохи. На различных

историч. этапах А.-о. ц. городов являлись

узловыми пунктами их планировочной

структуры, отличаясь по размещению

в плане города, содержанию застройки,

общему планировочному построению и тем

архитектурно-композиц. средствам, к-рыми

адм. и обществ, здания выделялись среди

рядовой застройки. Для городов прошлых

эпох было характерно наличие единого

А.-о. ц., к-рому старались придавать тор-

жественно-представит. характер и преуве-

личенные размеры, резко противопостав-

ляя его остальной застройке.

Новое назначение советских обществ,

и обслуживающих зданий, увеличение их

количества ведут к большому разнообра-

зию планировки и застройки городских

А.-о. ц. в целях создания наиболее благо-

приятных условий общественного обслужи-

вания трудящихся и выявления их зна-

чения как мест концентрации обществ,

жизни населения.

Различия в планировочных решениях

А.-о. ц. зависят от содержания его заст-

ройки, величины города и местоположе-

ния центра. Так, напр., в малых и средних

городах, при наличии крупного пром,

предприятия, А.-о. ц. может быть прибли-

жен к предзаводской площади или даже

совмещен с ней. В небольших населенных

пунктах, тяготеющих к крупным городам

или являющихся их городами-спутниками,

А.-о. ц. может быть смещен в сторону

вокзальной площади. В крупном города

16

АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

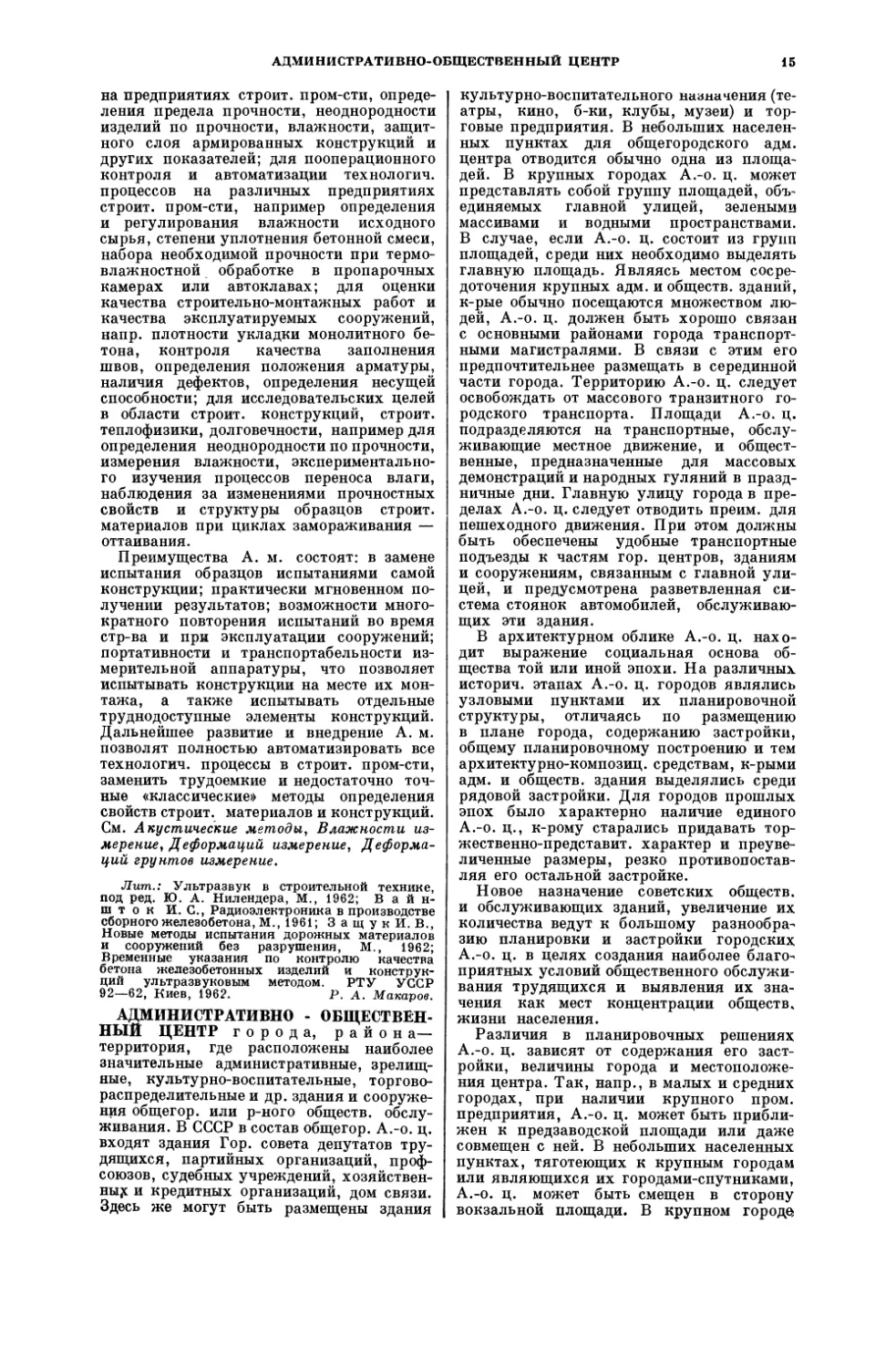

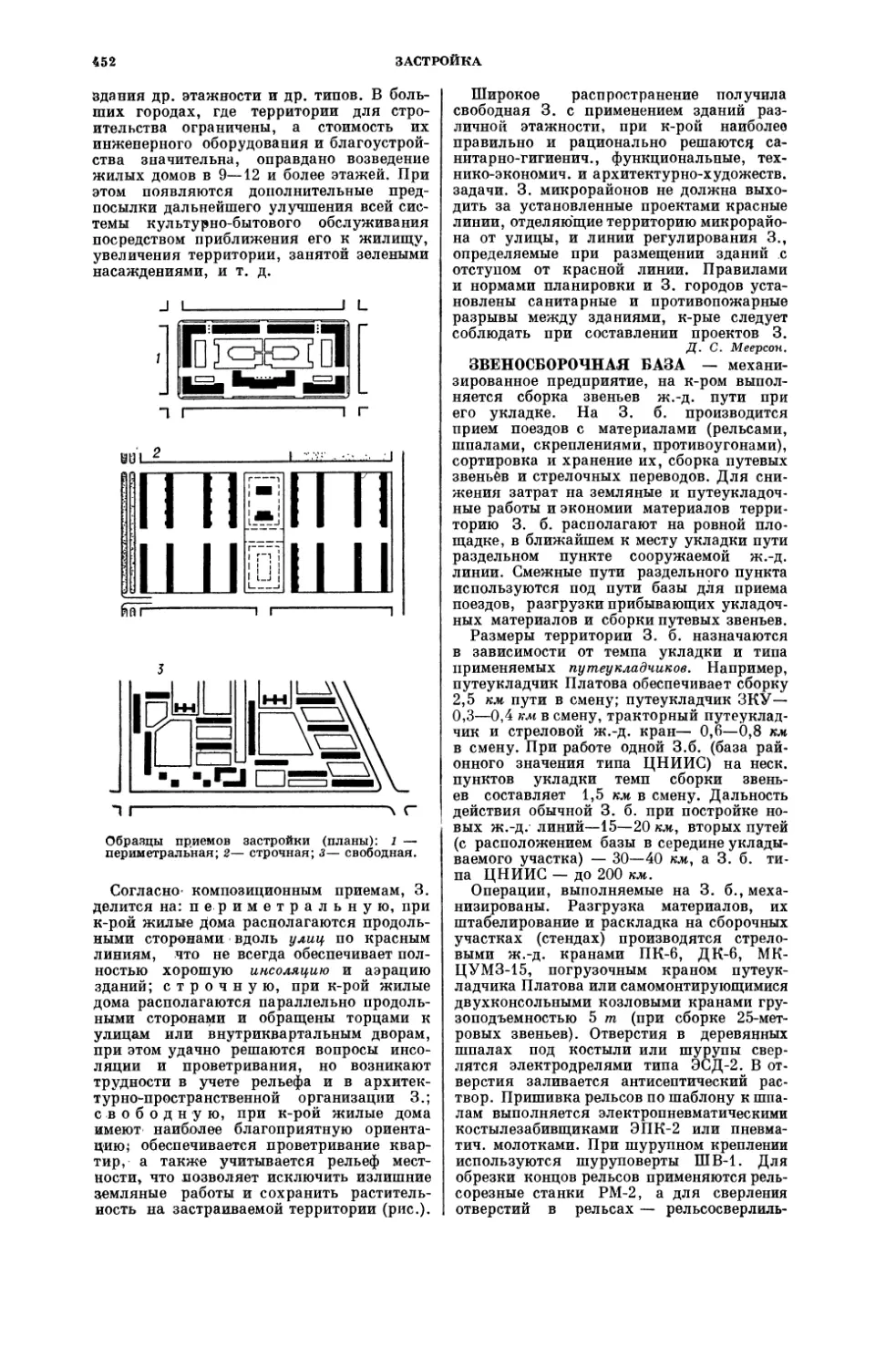

А.-о. ц. принимает развитую форму, рас-

пространяется на обширную территорию

(рис. 1); в планировочном отношении

А.-о. ц. представляет собой сложное со-

четание площадей, бульваров, транс-

портных узлов и магистральных улиц.

А.-о. ц. городов СССР и др. социалисти-

ческих стран обычно имеют обширную

центр, площадь для массовых празднеств,

парадов и демонстраций. Широкое разви-

тие обществ, жизни в сов. городах требу-

ет новой формы планировочной орг-ции

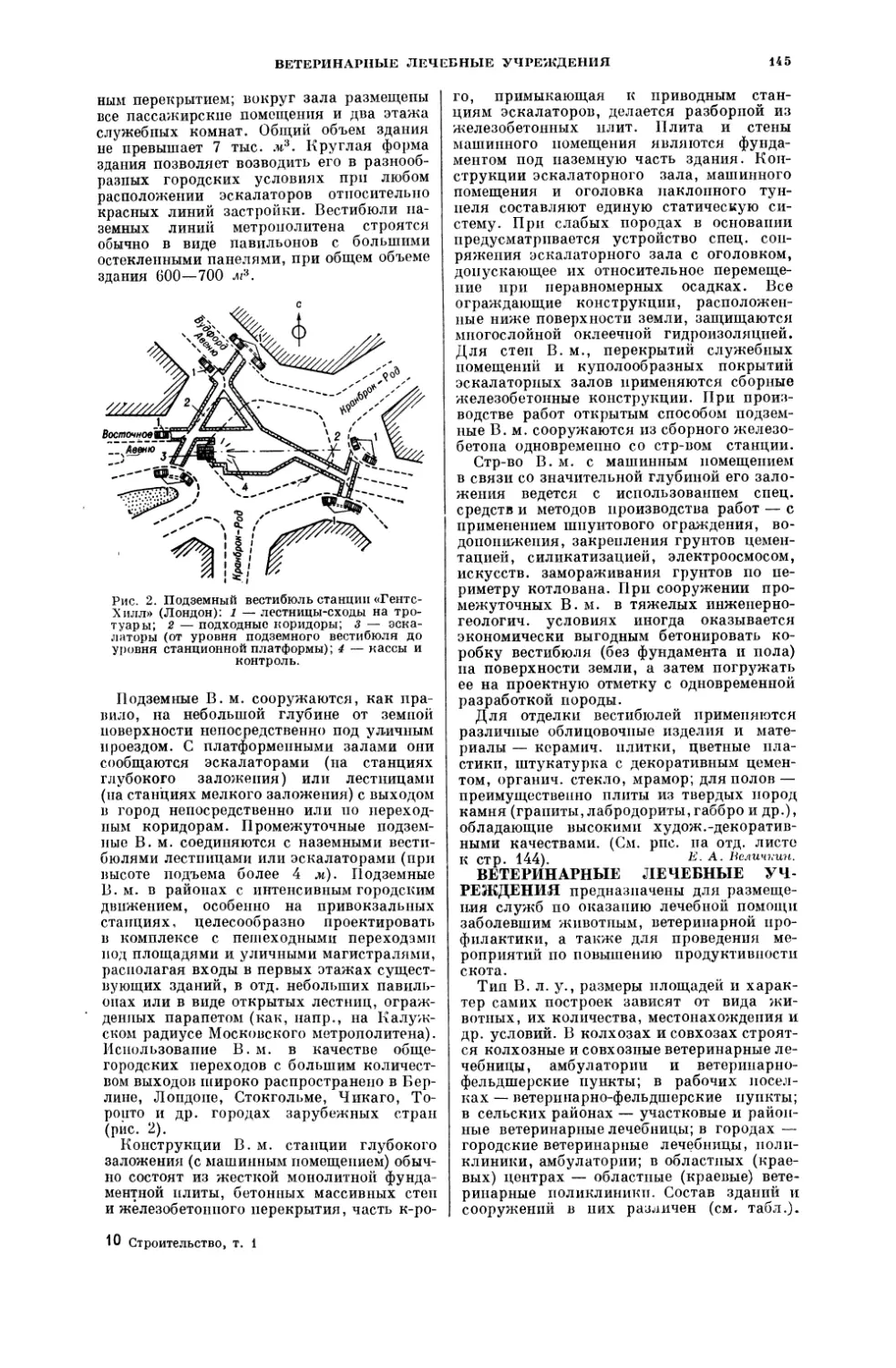

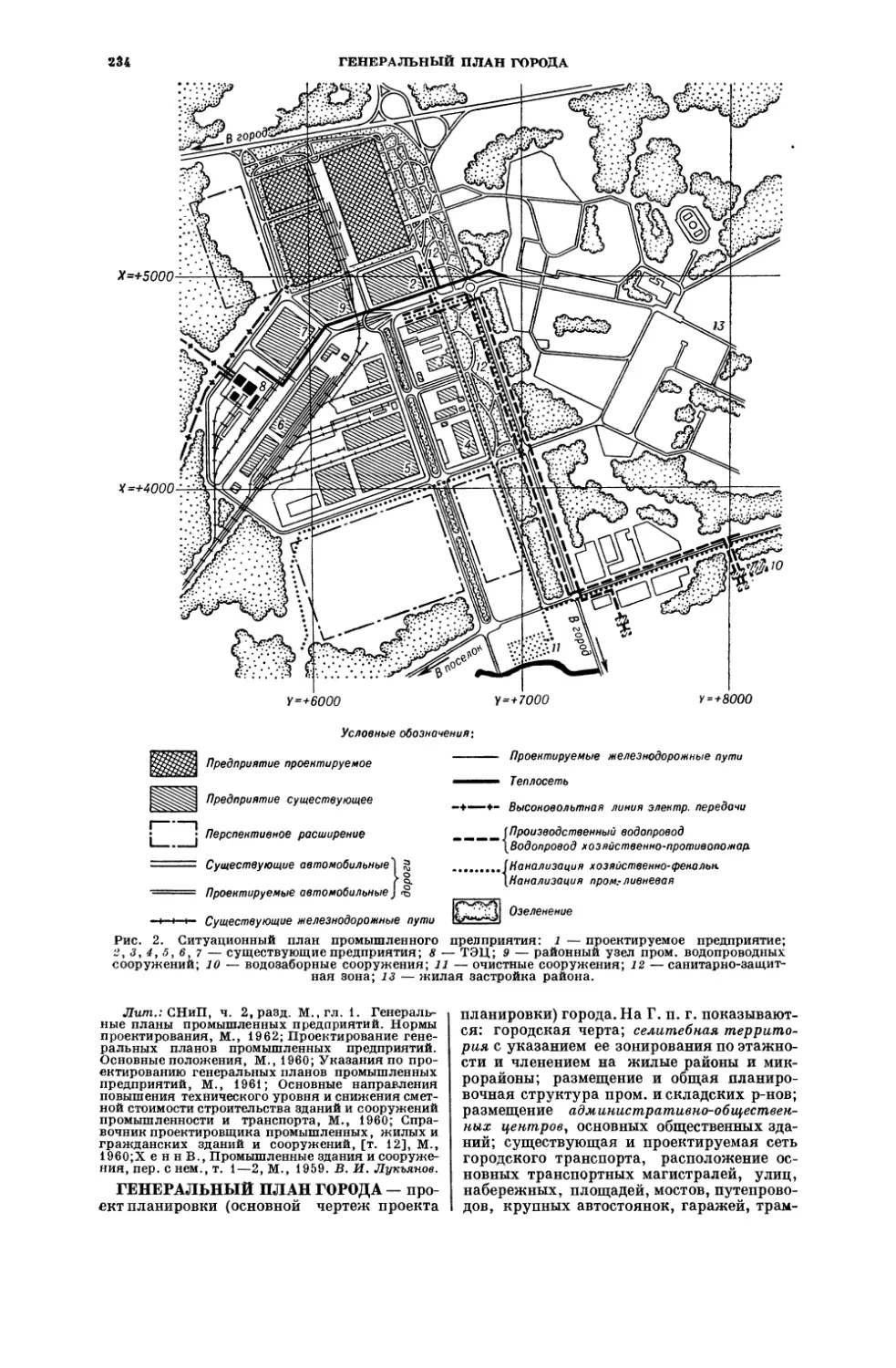

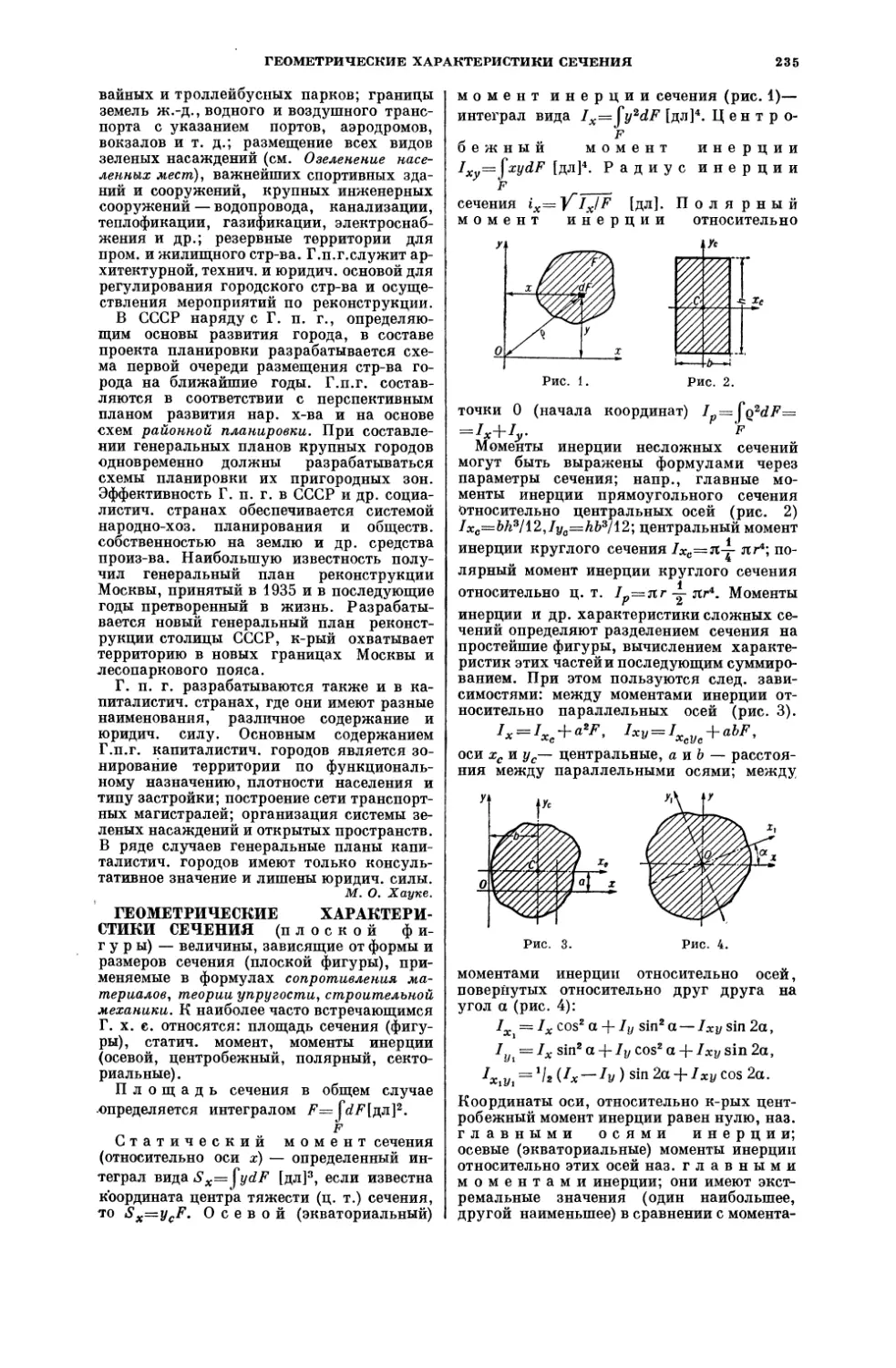

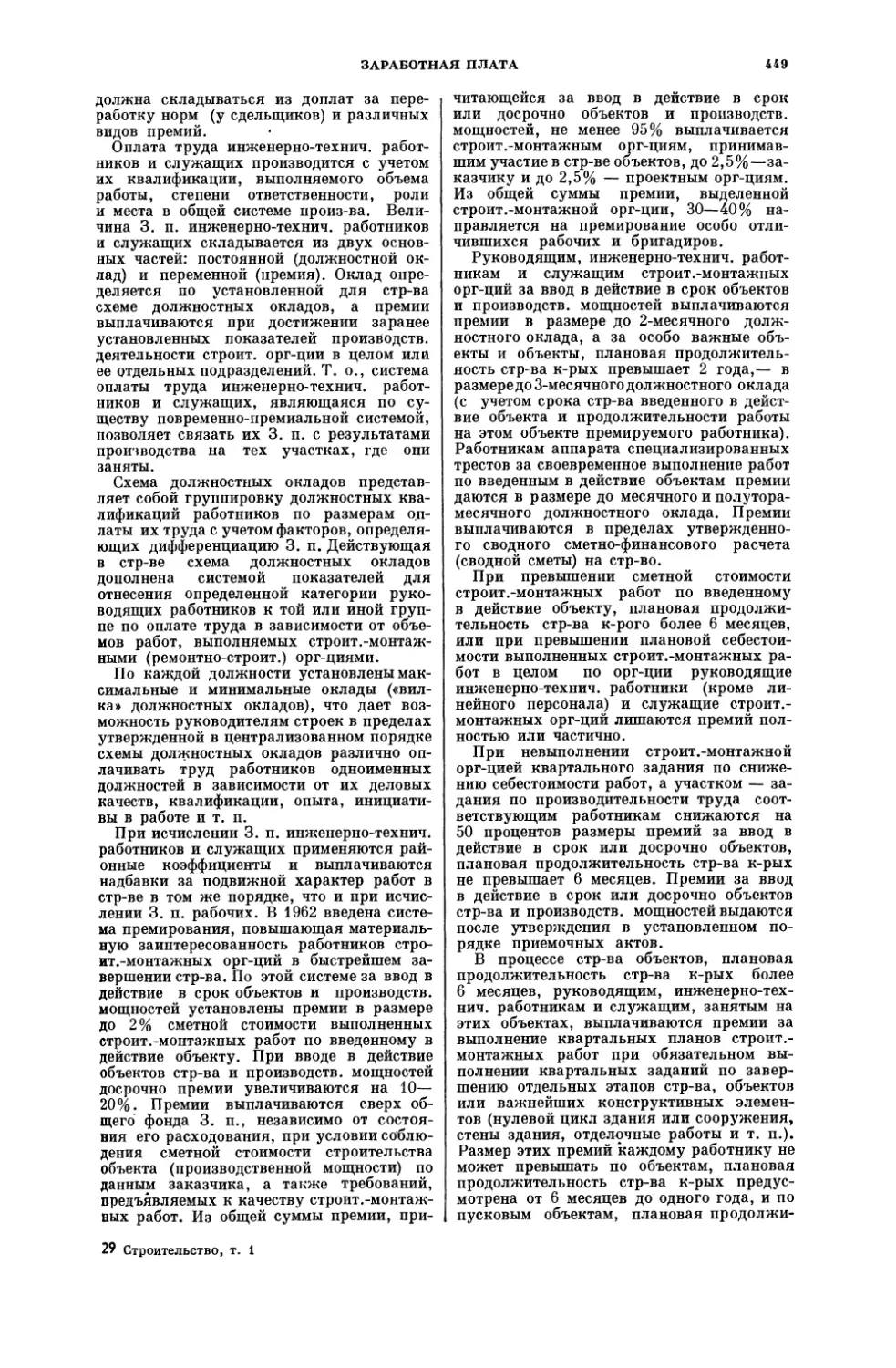

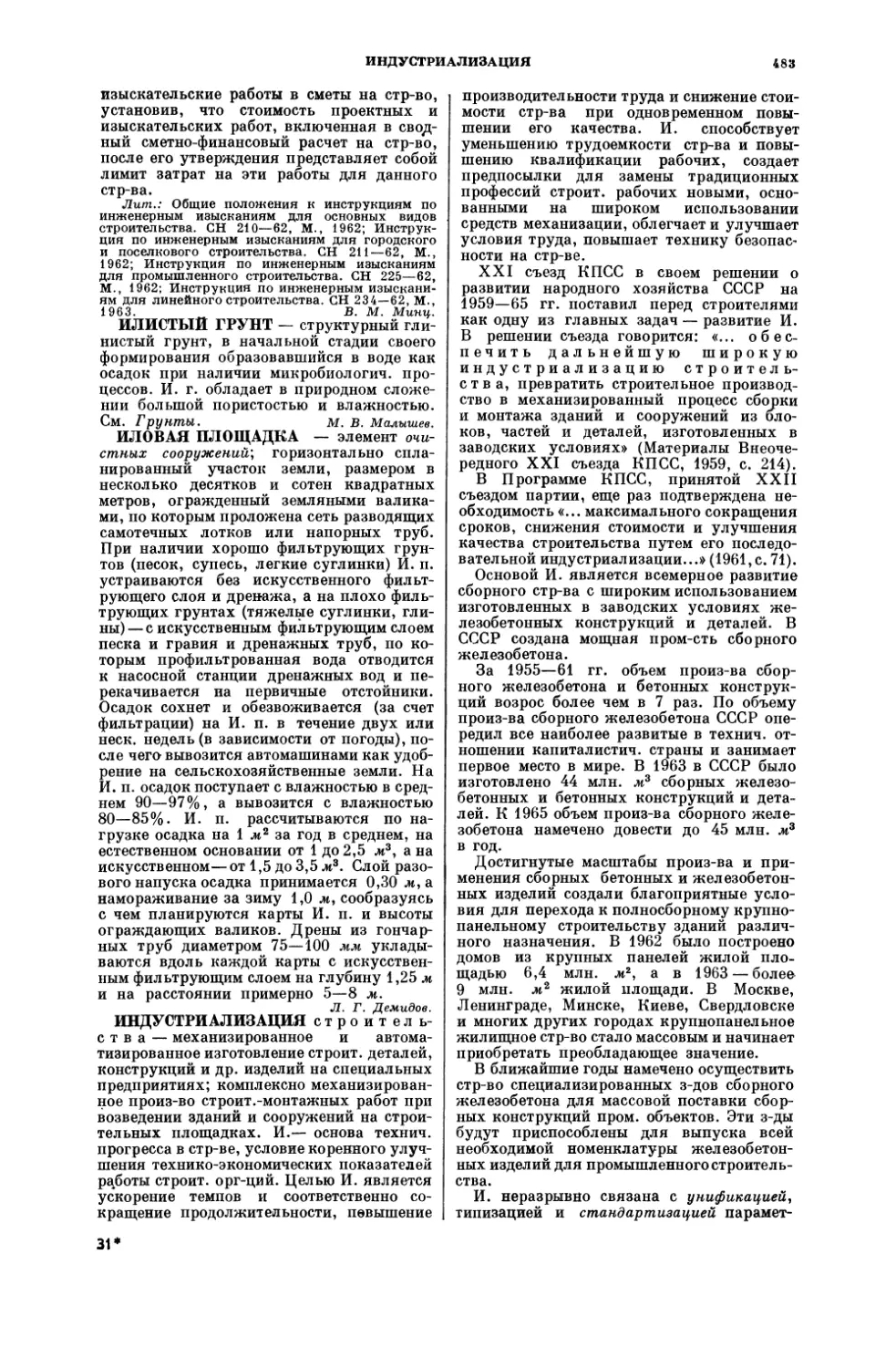

Рис. 1.

Рис. 1. Схема планировки административно-

общественного центра в юго-западном районе

Москвы: 1— МГУ им. М. В. Ломоносова; 2—

территория, отведенная для строительства

Дворца Советов; 3— стадион им. В. И. Ленина

в Лужниках.

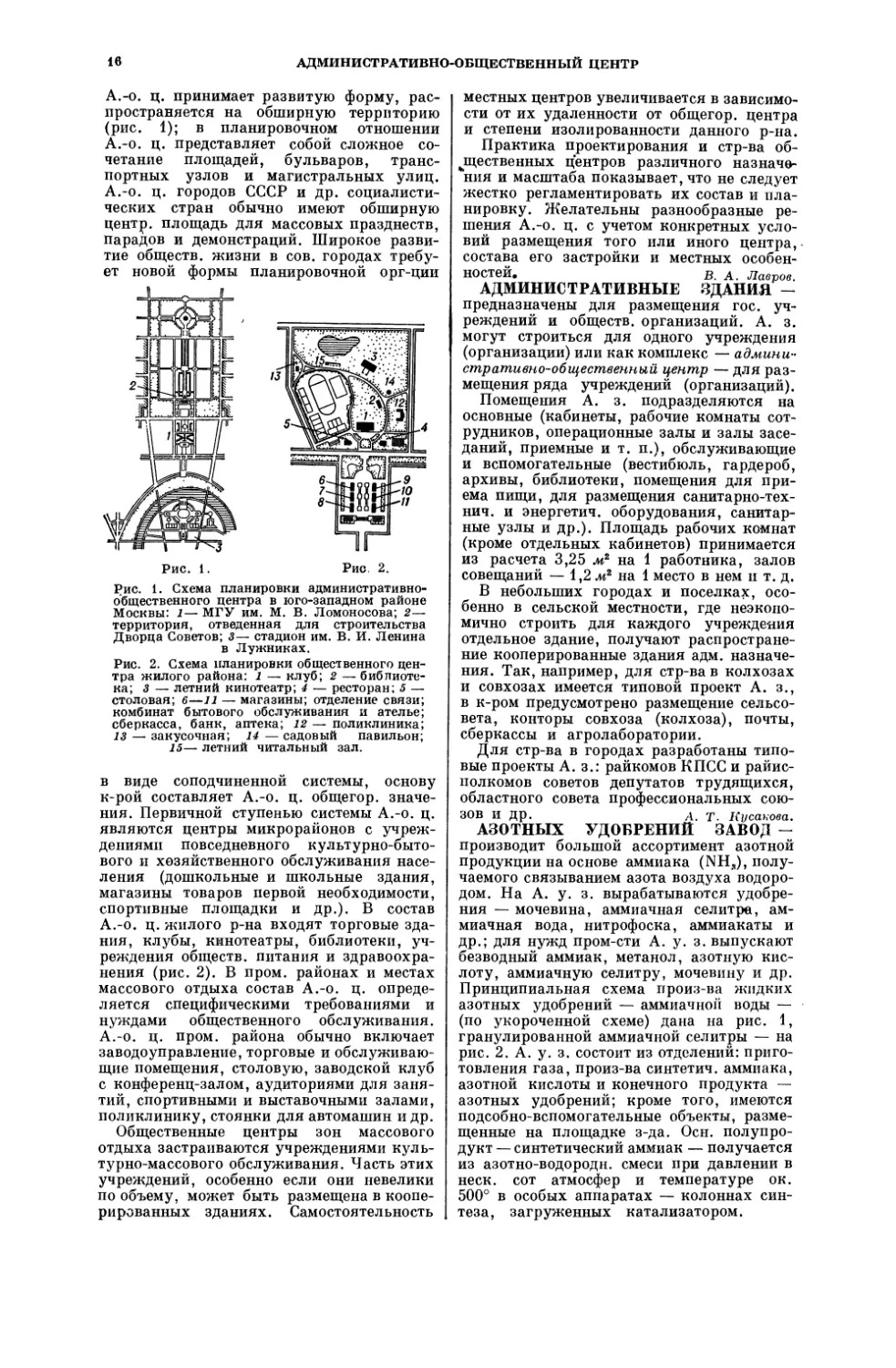

Рис. 2. Схема планировки общественного цен-

тра жилого района: 1 — клуб; 2 —библиоте-

ка; 3 — летний кинотеатр; 4 — ресторан; 5 —

столовая; 6—Л — магазины; отделение связи;

комбинат бытового обслуживания и ателье;

сберкасса, банк, аптека; 12 — поликлиника;

13 — закусочная; 14 — садовый павильон;

15— летний читальный зал.

в виде соподчиненной системы, основу

к-рой составляет А.-о. ц. общегор. значе-

ния. Первичной ступенью системы А.-о. ц.

являются центры микрорайонов с учреж-

дениями повседневного культурно-быто-

вого и хозяйственного обслуживания насе-

ления (дошкольные и школьные здания,

магазины товаров первой необходимости,

спортивные площадки и др.). В состав

А.-о. ц. жилого р-на входят торговые зда-

ния, клубы, кинотеатры, библиотеки, уч-

реждения обществ, питания и здравоохра-

нения (рис. 2). В пром, районах и местах

массового отдыха состав А.-о. ц. опреде-

ляется специфическими требованиями и

нуждами общественного обслуживания.

А.-о. ц. пром, района обычно включает

заводоуправление, торговые и обслуживаю-

щие помещения, столовую, заводской клуб

с конференц-залом, аудиториями для заня-

тий, спортивными и выставочными залами,

поликлинику, стоянки для автомашин и др.

Общественные центры зон массового

отдыха застраиваются учреждениями куль-

турно-массового обслуживания. Часть этих

учреждений, особенно если они невелики

по объему, может быть размещена в коопе-

рированных зданиях. Самостоятельность

местных центров увеличивается в зависимо-

сти от их удаленности от общегор. центра

и степени изолированности данного р-на.

Практика проектирования и стр-ва об-

^щественных центров различного назначе-

ния и масштаба показывает, что не следует

жестко регламентировать их состав и пла-

нировку. Желательны разнообразные ре-

шения А.-о. ц. с учетом конкретных усло-

вий размещения того или иного центра,

состава его застройки и местных особен-

ностей. в. А. Лавров.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ -

предназначены для размещения гос. уч-

реждений и обществ, организаций. А. з.

могут строиться для одного учреждения

(организации) или как комплекс — админи-

стративно-общественный центр — япя раз-

мещения ряда учреждений (организаций).

Помещения А. з. подразделяются на

основные (кабинеты, рабочие комнаты сот-

рудников, операционные залы и залы засе-

даний, приемные и т. п.), обслуживающие

и вспомогательные (вестибюль, гардероб,

архивы, библиотеки, помещения для при-

ема пищи, для размещения санитарно-тех-

нич. и энергетич. оборудования, санитар-

ные узлы и др.). Площадь рабочих комнат

(кроме отдельных кабинетов) принимается

из расчета 3,25 м2 на 1 работника, залов

совещаний — 1,2 м2 на 1 место в нем п т. д.

В небольших городах и поселках, осо-

бенно в сельской местности, где неэконо-

мично строить для каждого учреждения

отдельное здание, получают распростране-

ние кооперированные здания адм. назначе-

ния. Так, например, для стр-ва в колхозах

и совхозах имеется типовой проект А. з.,

в к-ром предусмотрено размещение сельсо-

вета, конторы совхоза (колхоза), почты,

сберкассы и агролаборатории.

Для стр-ва в городах разработаны типо-

вые проекты А. з.: райкомов КПСС и райис-

полкомов советов депутатов трудящихся,

областного совета профессиональных сою-

зов И др. А. Т. Русакова.

АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ ЗАВОД -

производит большой ассортимент азотной

продукции на основе аммиака (NHS), полу-

чаемого связыванием азота воздуха водоро-

дом. На А. у. з. вырабатываются удобре-

ния — мочевина, аммиачная селитра, ам-

миачная вода, нитрофоска, аммиакаты и

др.; для нужд пром-сти А. у. з. выпускают

безводный аммиак, метанол, азотную кис-

лоту, аммиачную селитру, мочевину и др.

Принципиальная схема произ-ва жидких

азотных удобрений — аммиачной воды --

(по укороченной схеме) дана на рис. 1,

гранулированной аммиачной селитры — на

рис. 2. А. у. з. состоит из отделений: приго-

товления газа, произ-ва синтетич. аммиака,

азотной кислоты и конечного продукта —

азотных удобрений; кроме того, имеются

подсобно-вспомогательные объекты, разме-

щенные на площадке з-да. Осн. полупро-

дукт — синтетический аммиак — получается

из азотно-водородн. смеси при давлении в

неск. сот атмосфер и температуре ок.

500° в особых аппаратах — колоннах син-

теза, загруженных катализатором.

АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ ЗАВОД

17

На совр. А. у. з. мощи. 150—200 тыс. т

в год (рис. 3 и 4) отделения размещаются

в объединенном корпусе, в к-рый вкомпоно-

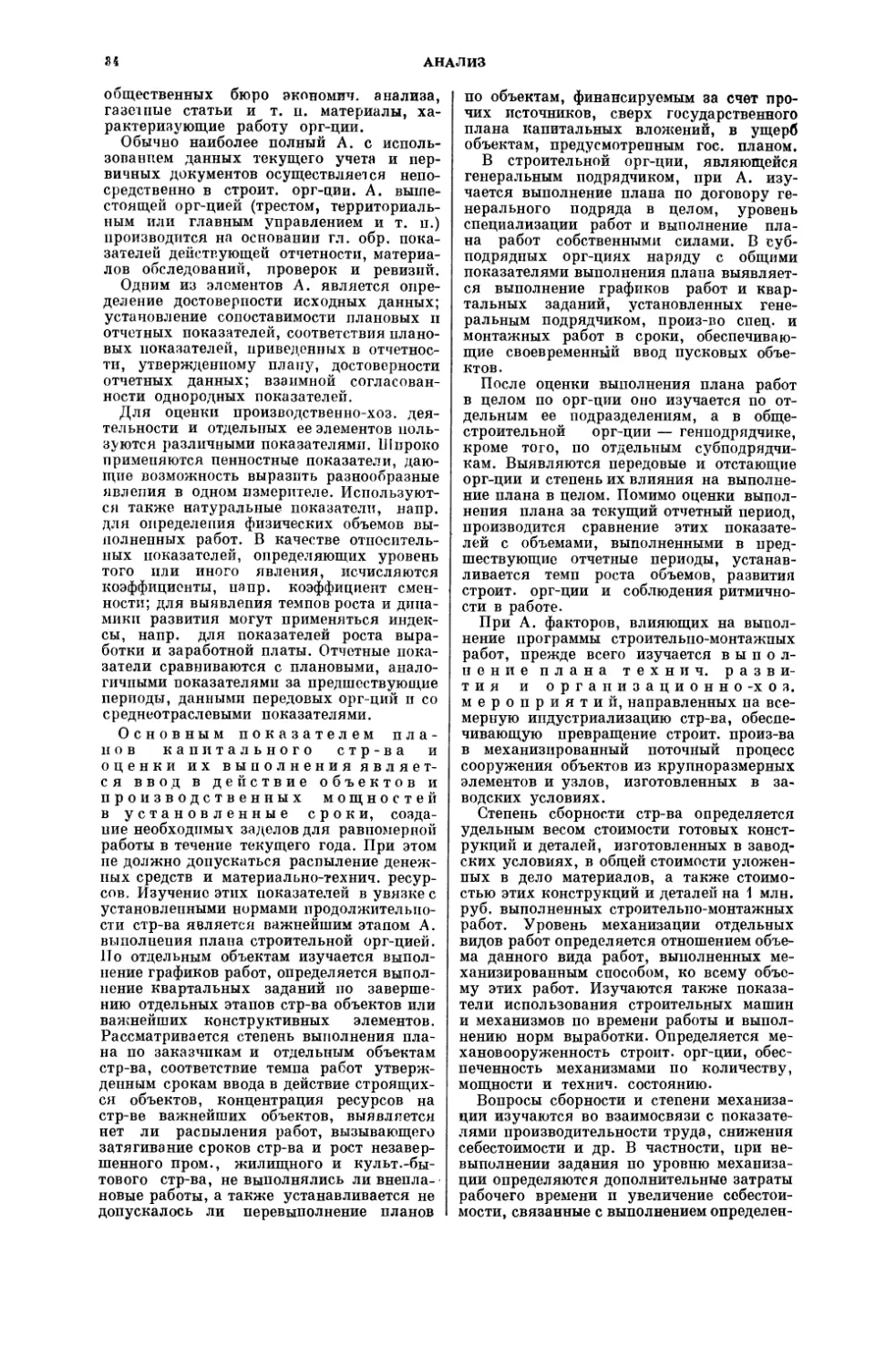

Рис. 1. Принципиальная схема производства

жидких азотных удобрений — аммиачной

воды (по укороченной схеме).

вана и аммиачно-холодильная установка.

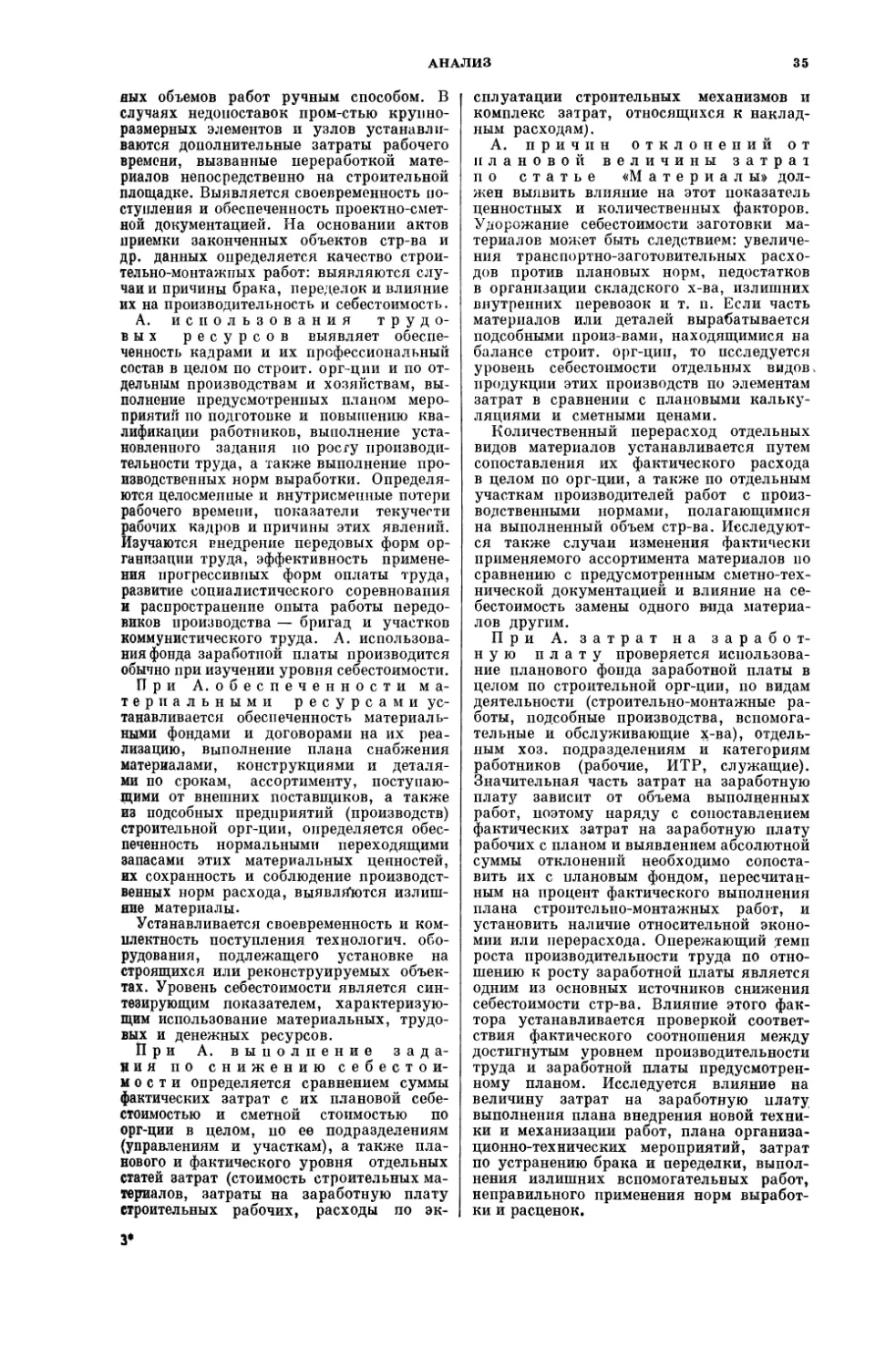

Объединенный корпус (рис. 5), состоит

из комплекса унифицированных зданий,

внутри к-рых размещаются лишь машин-

ное оборудование и отд. аппараты, к-рые

корпус произ-ва аммиака; 2 — склад жидкого

аммиака; з — насосная; 4 — градирня; 5 —

хранилища водного аммиака; 6 — насосные;

7 — эстакада налива в ж.-д. цистерны; 8 —

станция наполнения автоцистерн; 9 — газ-

гольдеры; ю—ремонтно-механич. мастерская;

11 — трансформаторная подстанция; 12 —

ТЭЦ; 13 — насосная с резервуарами; 14 —

воздухозаборная труба; 15 — заводоуправле-

ние, проходная, столовая.

Природный газ |

из магистрального газопровода!

необходимо изолировать от наружной ат-

мосферы, и открытых площадок, этажерок

и эстакад с осн. массой технология, обору-

дования. Бытовые помещения, химия, лабо-

ратория, механич. мастерская, электро-

подстанция с генераторами возбуждения

синхронных электродвигателей газовых

компрессоров и циркуляционных насосов,

9/4

Отделение

разделения

воздуха

Газгольдер

кислорода

Отделение компрессии

_______до 300 ат

Газораспредели-|

тельная станция!

Т

Отделение конверсии СН4 и СО |

под давлением 17 ат |

Отделение моноэтанол- |

аминовой очистки от CO2I

Отделение промывки

жидким азотом для

очистки от СО, СН4,О2

Аммиачно-

холодильная

установка

Н2

Газгольдер\наТЗЦ

Газгольдер

азота

♦

Отделение

синтеза аммиака

СО, СН4,

Рис. 2. Принципиальная схема производства

гранулированной аммиачной селитры.

Рис. 4. Генеральный план завода гранулиро-

ванной аммиачной селитры: 1 — объединен-

ный корпус произ-ва аммиака; 2 — склад

жидкого аммиака; 3 — насосная с резервуа-

рами; 4 — градирни; 5 — объединенный кор-

пус произ-ва слабой азотной кислоты; 6 —

выхлопная труба; 7 — отделение нейтрализа-

ции; 8 — грануляционные башни; 9 — упако-

вочное отделение со складом; ю — ремонтно-

механич. мастерская; 11— трансформаторная

подстанция; 12— ТЭЦ; 13—газгольдеры; 14—

склады (материальный и оборудования); 15 —

заводоуправление; 16 — столовая; 17 — про-

ходная.

центр, пункт управления произ-вом аммиа-

ка размещаются в 2-этажном здании шир.

12 м, связанном теплыми переходами на

уровне 2-го этажа с обоими производств,

зданиями. В блоке А размещено оборудова-

ние разделения воздуха, конверсии мета-

на и окиси углерода (центробежные на-

сосы, электроподстанция, вентиляц. каме-

2 Строительство, т. 1

18

АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ ЗАВОД

ра). В блоке Б. установлено оборудование

газовой компрессии и медноаммиачной

очистки.

К производств. * зданиям со стороны

двора примыкают одинаковые по конст-

рукции однопролетные двухэтажные эта-

жерки, на первых, закрытых, этажах к-рых

размещаются насосные отделения и индук-

ционные регуляторы с трансформаторами,

отделения синтеза аммиака. 2-й этаж эта-

жерок используется в качестве эстакады

600 тыс. т в год и выше возможны иные

компоновочные решения, напр. агрегатно-

блочные, позволяющие поэтапно вводить

в эксплуатацию заданную конечную, мощ-

ность. На вновь проектируемых А. у. з. для

получения из воздуха жидкого азота пред-

усматриваются спец, установки, вместо от-

деления медноаммиачной очистки. Произ-

водство азотной кислоты осуществляется

в основном по методу каталитич. окисле-

ния аммиака при атмосферном давлении

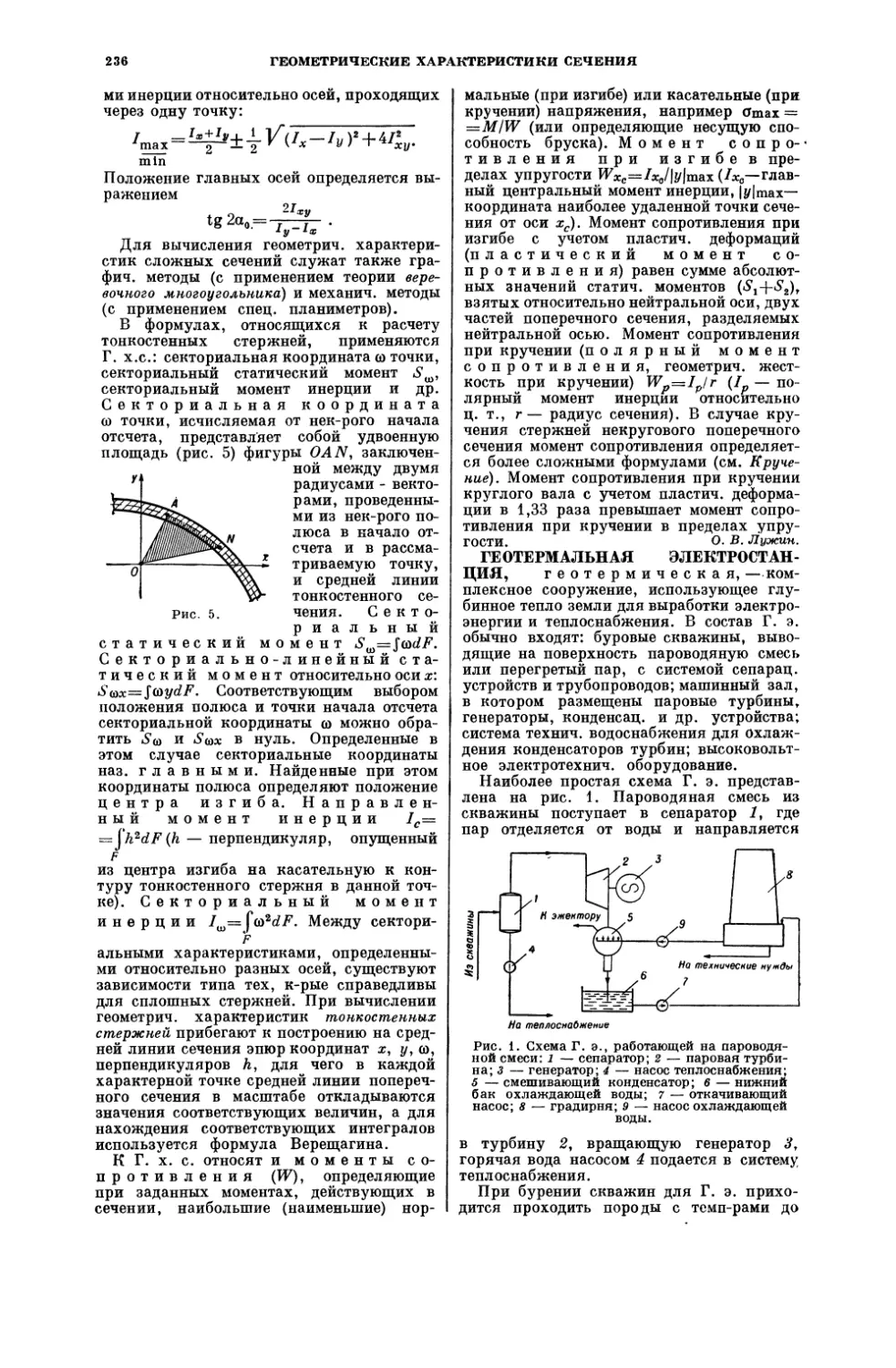

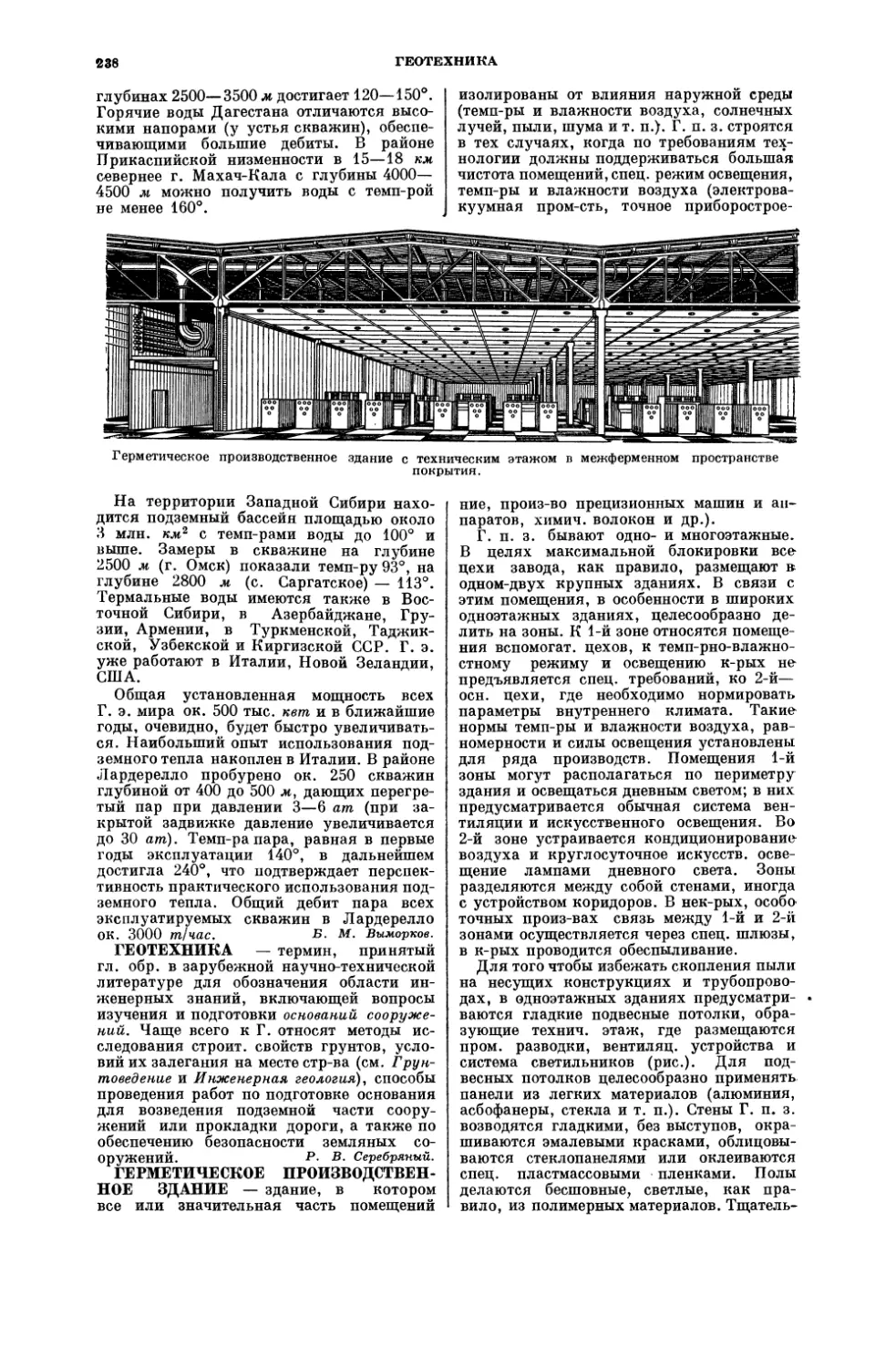

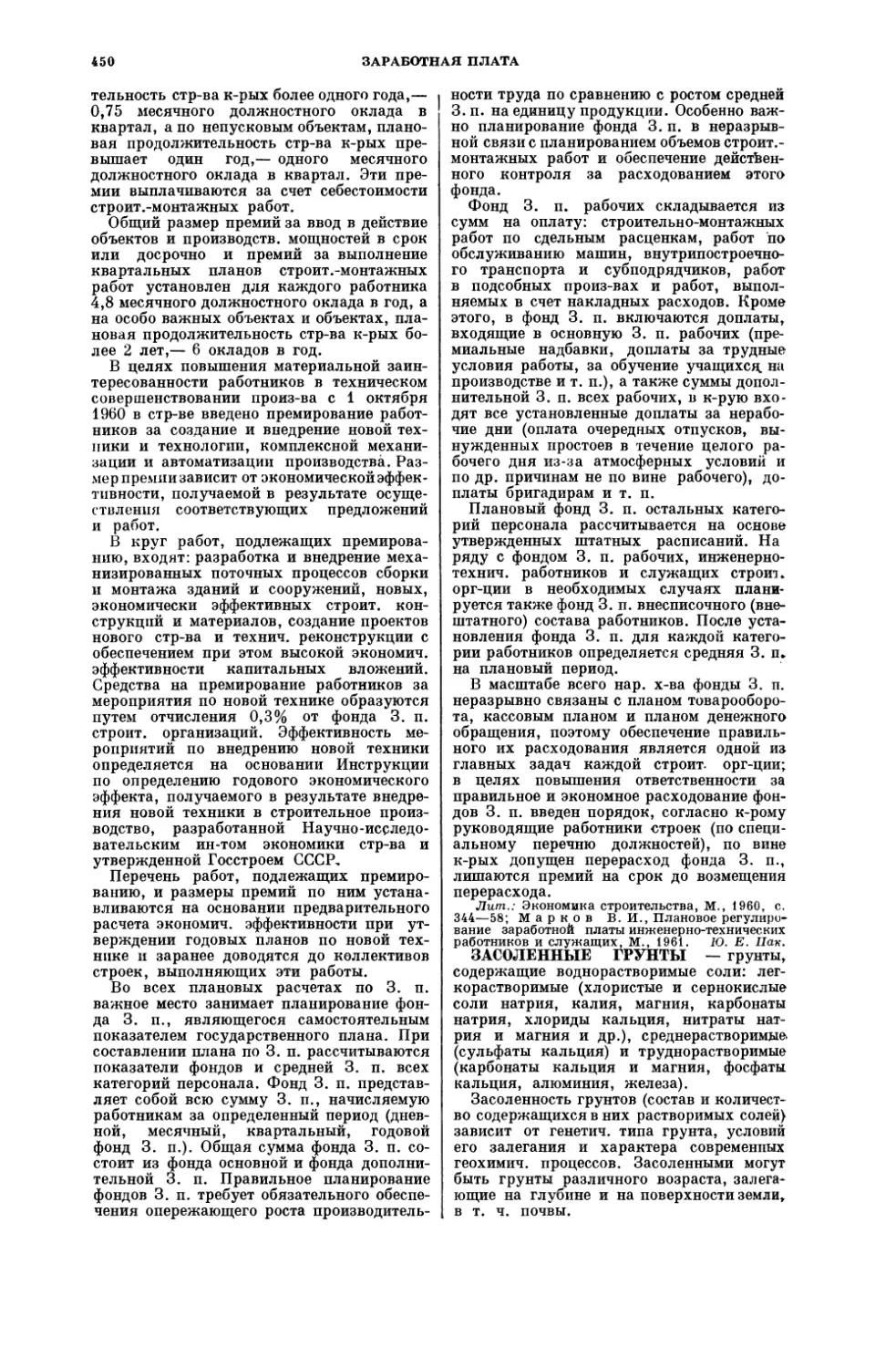

Рис. 5. Поперечный разрез объединенного корпуса произ-ва аммиака: 1 — отделение разделения

воздуха; 2 — этажерка для насосов и коммуникаций; з — аппараты очистки газа; 4 — мон-

тажно-эксплуатационный кран; 5 — колонны синтеза; 6 — этажерка с оборудованием очистки

газа; 7 — отделение компрессии.

для размещения технология, коммуника-

ций произ-ва, все остальное оборудование

устанавливается во дворе и на открытых

площадках. Для монтажа и ремонта турбо-

генераторов, компрессоров высокого дав-

ления и др. в блоках А и Б служат мосто-

вые краны. Обслуживание дворового обо-

рудования и его ремонт осуществляются

при помощи строит, башенного крана, вмес-

то ранее использовавшихся для этой цели

полупортальных кранов с железобетонными

подкрановыми эстакадами. Турбоагрегаты

и компрессоры высокого давления, при ра-

боте к-рых возникают большие инерцион-

ные усилия, как правило, устанавливают-

ся на самостоят. фундаментах, отделен-

ных швами от конструкций рабочих пло-

щадок.

В связи с взрыво- и пожароопасностью

произ-ва кровля зданий блоков А и Б

выполняется легкосбрасываемой, из спец,

кровельных плит с вырезанными полями,

перекрытыми несущими асбестоцементными

листами, утеплителем и рулонной гидро-

изоляцией. Рабочие площадки частично

перекрываются решетчатым настилом, а

площади окон принимаются намного боль-

ше, чем это необходимо для освещения.

Несущие конструкции одноэтажных

производств, зданий — железобетонные

каркасы, состоящие из сборных железобе-

тонных колонн с подкрановыми балками и

железобетонными предварительно напря-

женными фермами. Однопролетные двух-

этажные этажерки выполняются из кон-

струкций многоэтажных зданий химиче-

ской пром-сти с типовой сеткой колонн

6 лехб м. Для з-дов мощностью 300—

на платиноидном катализаторе и кислотной

абсорбции окис лов азота под давлением

2,6 ат в колоннах с ситчатыми тарелками.

Основное оборудование для получения

азотной кислоты располагается в двух-

пролетном здании, оборудованном мосто-

выми кранами грузоподъемностью 15 и

10 т, и на открытой металлической пло-

щадке шириной 6 м. Полы в здании в ос-

новном выполняются кислотоупорными.

Железобетонные конструкции здания де-

лаются с увеличенным защитным слоем и

армированы стержневой арматурой. На-

ружные метал лич. конструкции защища-

ются от окислов азота антикоррозионным

покрытием. Особое внимание уделяется

вентиляции помещений. Хранилища про-

дукционной азотной кислоты устанавли-

ваются вне здания, в полузаглубленном

приямке. Предусматривается внедрение на

А. у. з. более прогрессивного метода

производства азотной кислоты, при кото-

ром все стадии технологического процесса

осуществляются под повышенным давле-

нием (7—9 ат).

Произ-во гранулированной аммиачной

селитры состоит из отделений нейтрализа-

ции, выпарки, грануляции и упаковочного

отделения со складом. Отделение нейтрали-

зации размещается в трехпролетном 4-этаж-

ном здании, рассчитанном на установку

провисающего оборудования. Грануляци-

онные башни выполняются в монолитном

железобетоне с футеровкой внутренней

поверхности стен кислотоупорным кир-

пичом, а потолка — листовой нержавею-

щей сталью. Грануляционные башни сое-

диняются наклонной транспортерной эста-

АКВЕДУК

19

кадой с отделением упаковки аммиачной

селитры (4-этажное унифицированное зда-

ние со сборным железобетонным каркасом),

к к-рому примыкает склад аммиачной

селитры. Склад выполняется в виде кар-

касного одноэтажного здания шир. 12 м Q

2 рампами, к к-рым подведены ж.-д. пути.

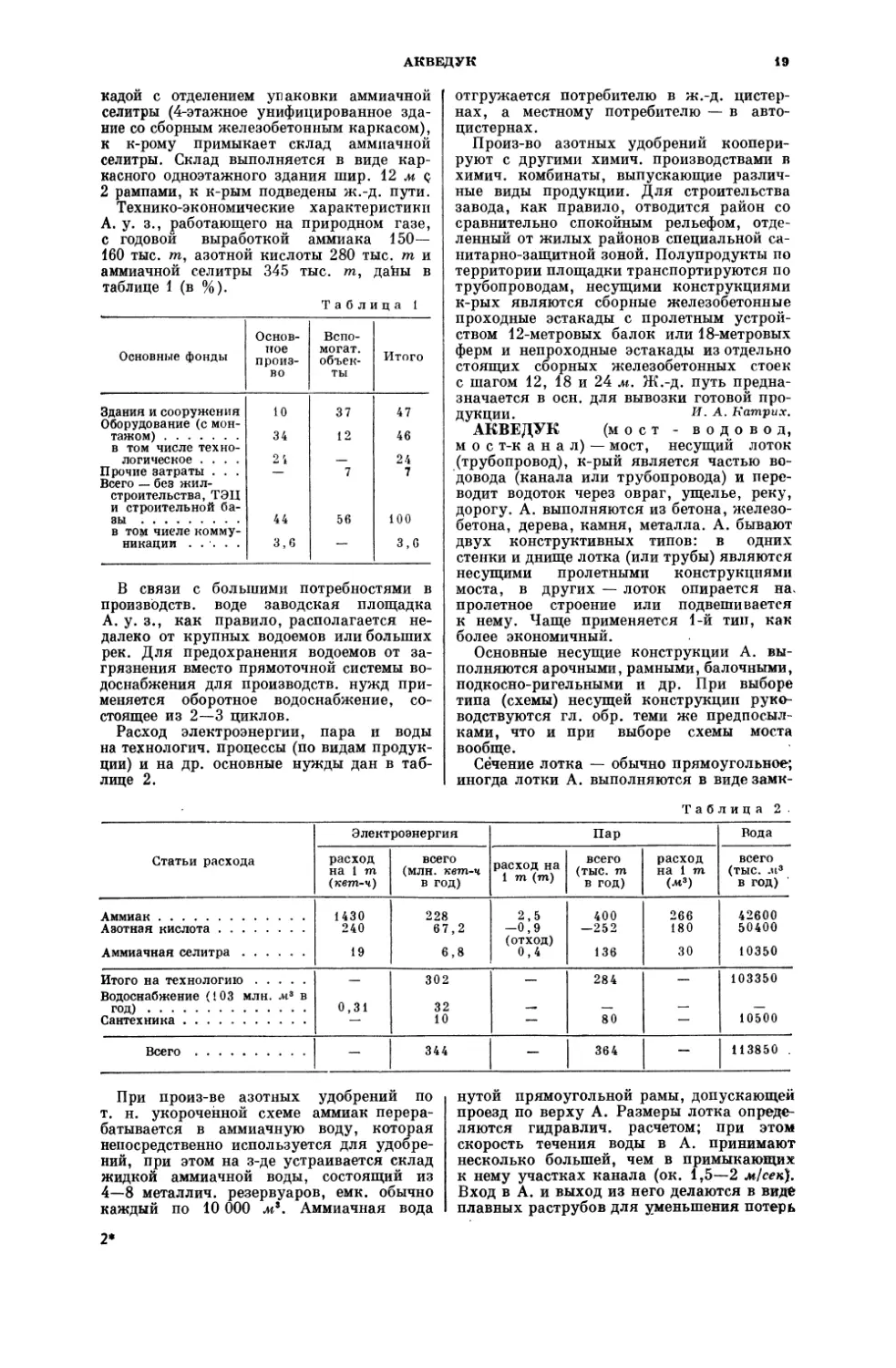

Технико-экономические характеристики

А. у. з., работающего на природном газе,

с годовой выработкой аммиака 150—

160 тыс. тп, азотной кислоты 280 тыс. т и

аммиачной селитры 345 тыс. т, дайы в

таблице 1 (в %).

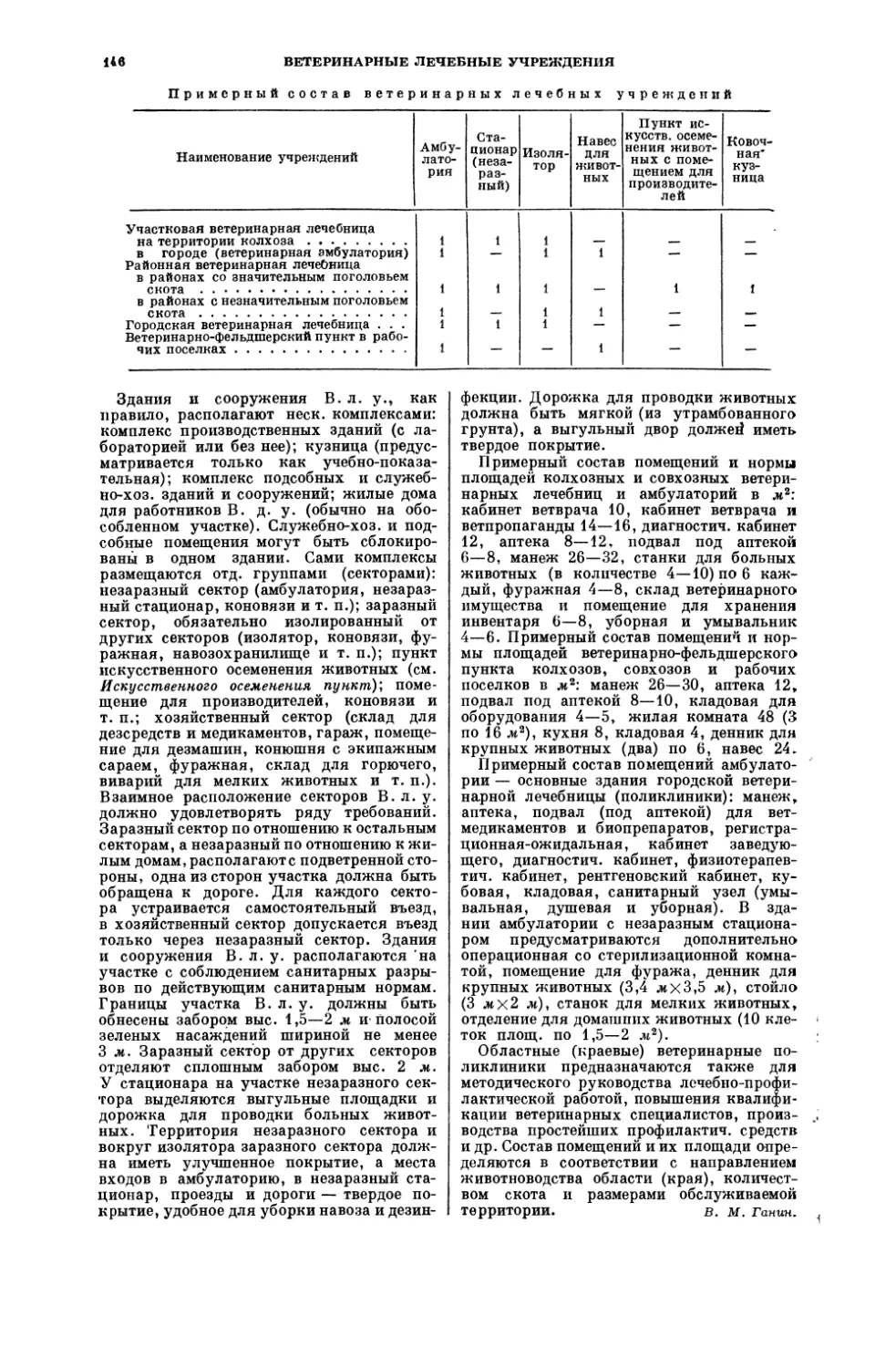

Таблица 1

Основные фонды Основ- ное произ- во Вспо- могат. объек- ты Итого

Здания и сооружения Оборудование (с мон- 10 37 47

тажом) в том числе техно- 34 12 46

логическое .... 9 Л — 24

Прочие затраты . . . Всего — без жил- строительства, ТЭЦ и строительной ба- 7 7

зы в том числе комму- 44 56 100

никации ..... 3,6 — 3,6

В связи с большими потребностями в

производств, воде заводская площадка

А. у. з., как правило, располагается не-

далеко от крупных водоемов или больших

рек. Для предохранения водоемов от за-

грязнения вместо прямоточной системы во-

доснабжения для производств, нужд при-

меняется оборотное водоснабжение, со-

стоящее из 2—3 циклов.

Расход электроэнергии, пара и воды

на технология, процессы (по видам продук-

ции) и на др. основные нужды дан в таб-

лице 2.

отгружается потребителю в ж.-д. цистер-

нах, а местному потребителю — в авто-

цистернах.

Произ-во азотных удобрений коопери-

руют с другими химия, производствами в

химия, комбинаты, выпускающие различ-

ные виды продукции. Для строительства

завода, как правило, отводится район со

сравнительно спокойным рельефом, отде-

ленный от жилых районов специальной са-

нитарно-защитной зоной. Полупродукты по

территории площадки транспортируются по

трубопроводам, несущими конструкциями

к-рых являются сборные железобетонные

проходные эстакады с пролетным устрой-

ством 12-метровых балок или 18-метровых

ферм и непроходные эстакады из отдельно

стоящих сборных железобетонных стоек

с шагом 12, 18 и 24 м. Ж.-д. путь предна-

значается в осн. для вывозки готовой про-

дукции. и. А. Катрих.

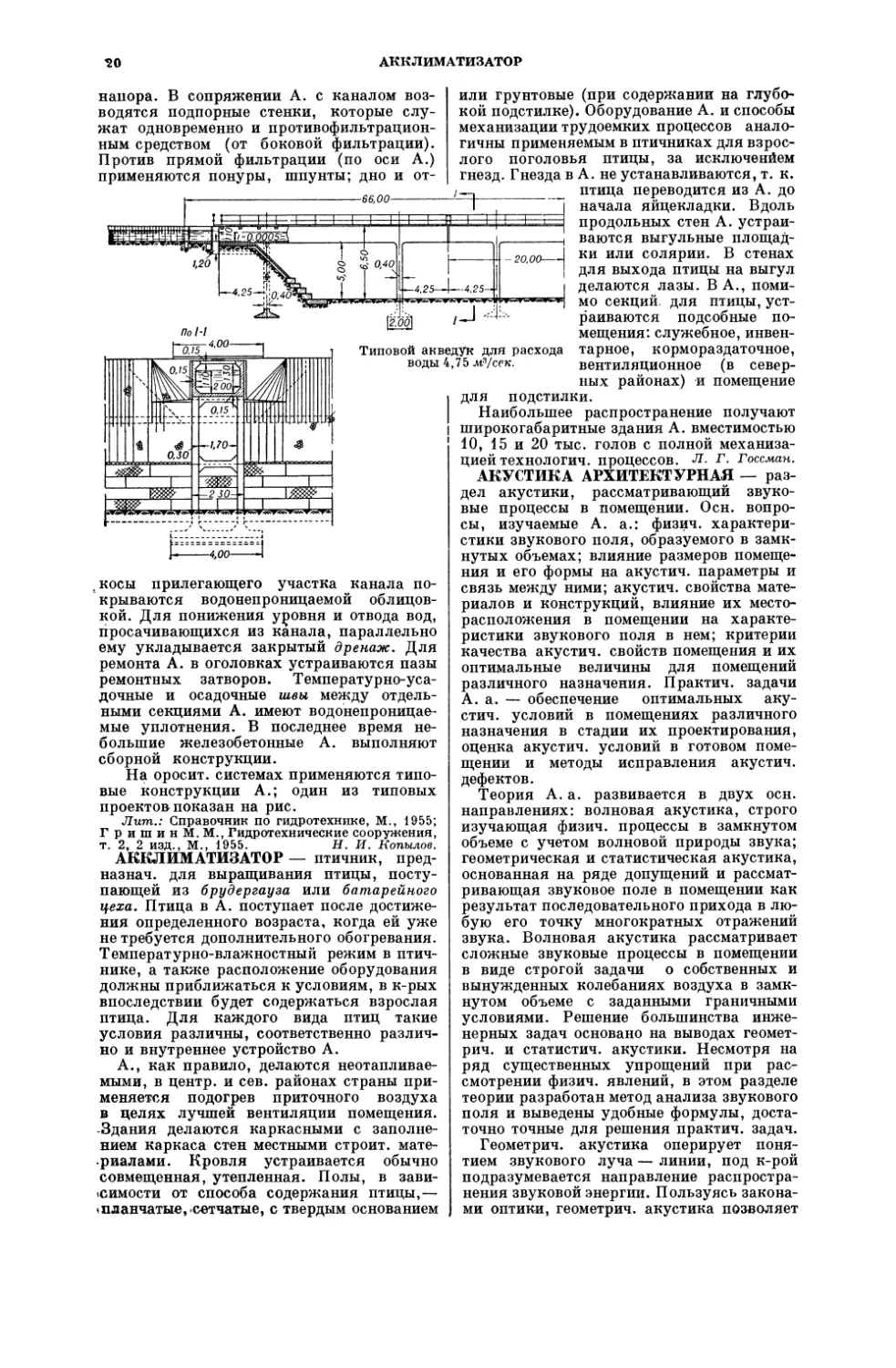

АКВЕДУК (мост - водовод,

м о с т-к а н а л) — мост, несущий лоток

(трубопровод), к-рый является частью во-

довода (канала или трубопровода) и пере-

водит водоток через овраг, ущелье, реку,

дорогу. А. выполняются из бетона, железо-

бетона, дерева, камня, металла. А. бывают

двух конструктивных типов: в одних

стенки и днище лотка (или трубы) являются

несущими пролетными конструкциями

моста, в других — лоток опирается на<

пролетное строение или подвешивается

к нему. Чаще применяется 1-й тип, как

более экономичный.

Основные несущие конструкции А. вы-

полняются арочными, рамными, балочными,

подкосно-ригельными и др. При выборе

типа (схемы) несущей конструкции руко-

водствуются гл. обр. теми же предпосыл-

ками, что и при выборе схемы моста

вообще.

Сечение лотка — обычно прямоугольное;

иногда лотки А. выполняются в видезамк-

Таблица 2

Статьи расхода Электроэнергия Пар Вода

расход на 1 т (квт-ч) всего (млн. кетп-ч в год) расход на 1 т (т) всего (тыс. т в год) расход на 1 т (•И3) всего (тыс. -U3 в год)

Аммиак 1430 228 2,5 400 266 42600

Азотная кислота 240 67,2 -0,9 —252 180 50400

Аммиачная селитра 19 6,8 (отход) 0,4 136 30 10350

Итого на технологию — 302 — 284 — 103350

Водоснабжение (103 млн. м3 в год) 0,31 32 —

Сантехника — 10 — 80 — 10500

Всего — 344 — 364 — 113850 .

При произ-ве азотных удобрений по

т. н. укороченной схеме аммиак перера-

батывается в аммиачную воду, которая

непосредственно используется для удобре-

ний, при этом на з-де устраивается склад

жидкой аммиачной воды, состоящий из

4—8 металлич. резервуаров, емк. обычно

каждый по 10 000 м*. Аммиачная вода

нутой прямоугольной рамы, допускающей

проезд по верху А. Размеры лотка опреде-

ляются гидравлич. расчетом; при этом

скорость течения воды в А. принимают

несколько большей, чем в примыкающих

к нему участках канала (ок. 1,5—2 м/сек}.

Вход в А. и выход из него делаются в виде

плавных раструбов для уменьшения потерь

2*

20

АККЛИМАТИЗАТОР

напора. В сопряжении А. с каналом воз-

водятся подпорные стенки, которые слу-

жат одновременно и противофильтрацион-

ным средством (от боковой фильтрации).

Против прямой фильтрации (по оси А.)

применяются понуры, шпунты; дно и от-

косы прилегающего участка канала по-

крываются водонепроницаемой облицов-

кой. Для понижения уровня и отвода вод,

просачивающихся из канала, параллельно

ему укладывается закрытый дренаж. Для

ремонта А. в оголовках устраиваются пазы

ремонтных затворов. Температурно-уса-

дочные и осадочные швы между отдель-

ными секциями А. имеют водонепроницае-

мые уплотнения. В последнее время не-

большие железобетонные А. выполняют

сборной конструкции.

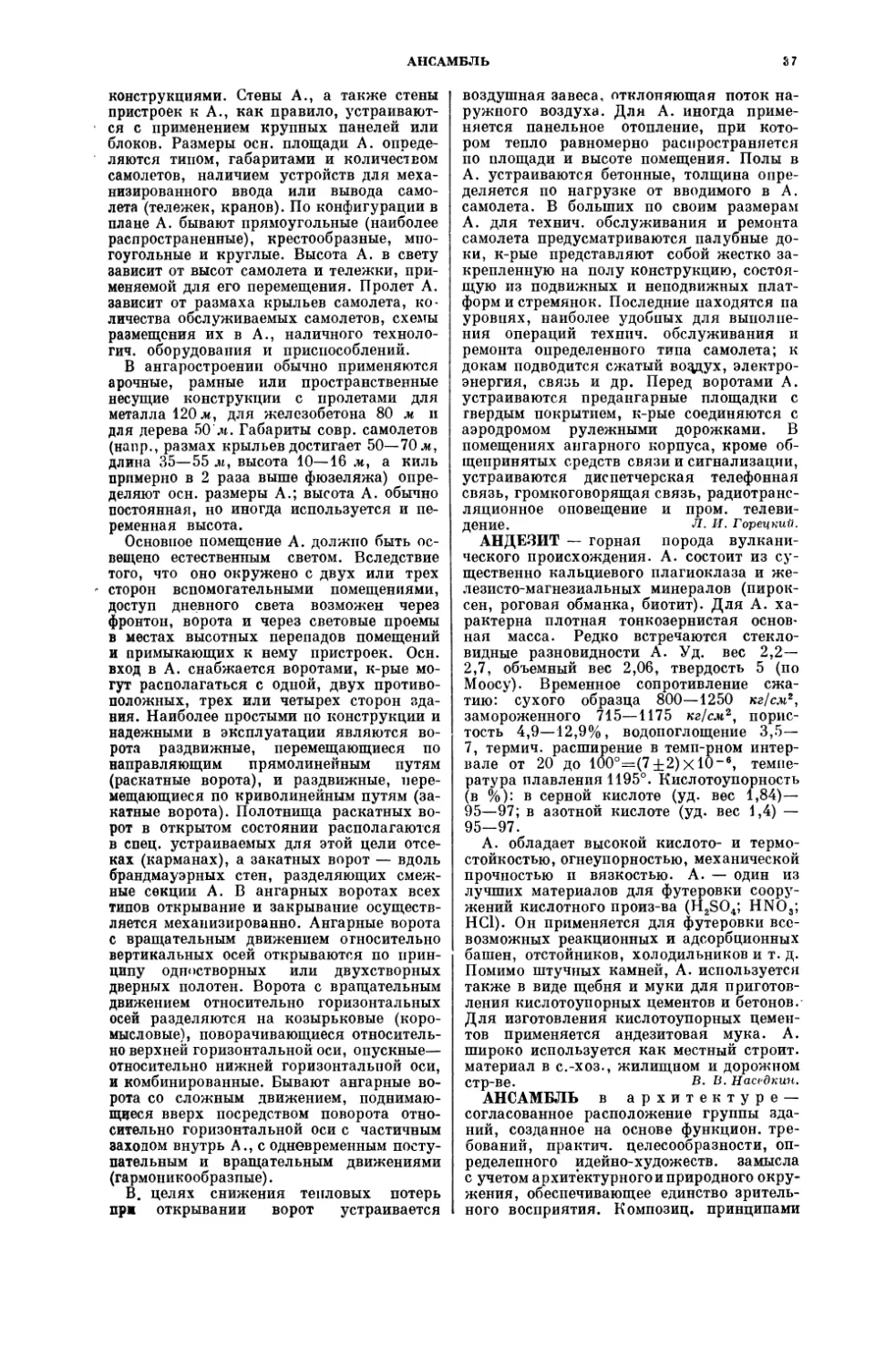

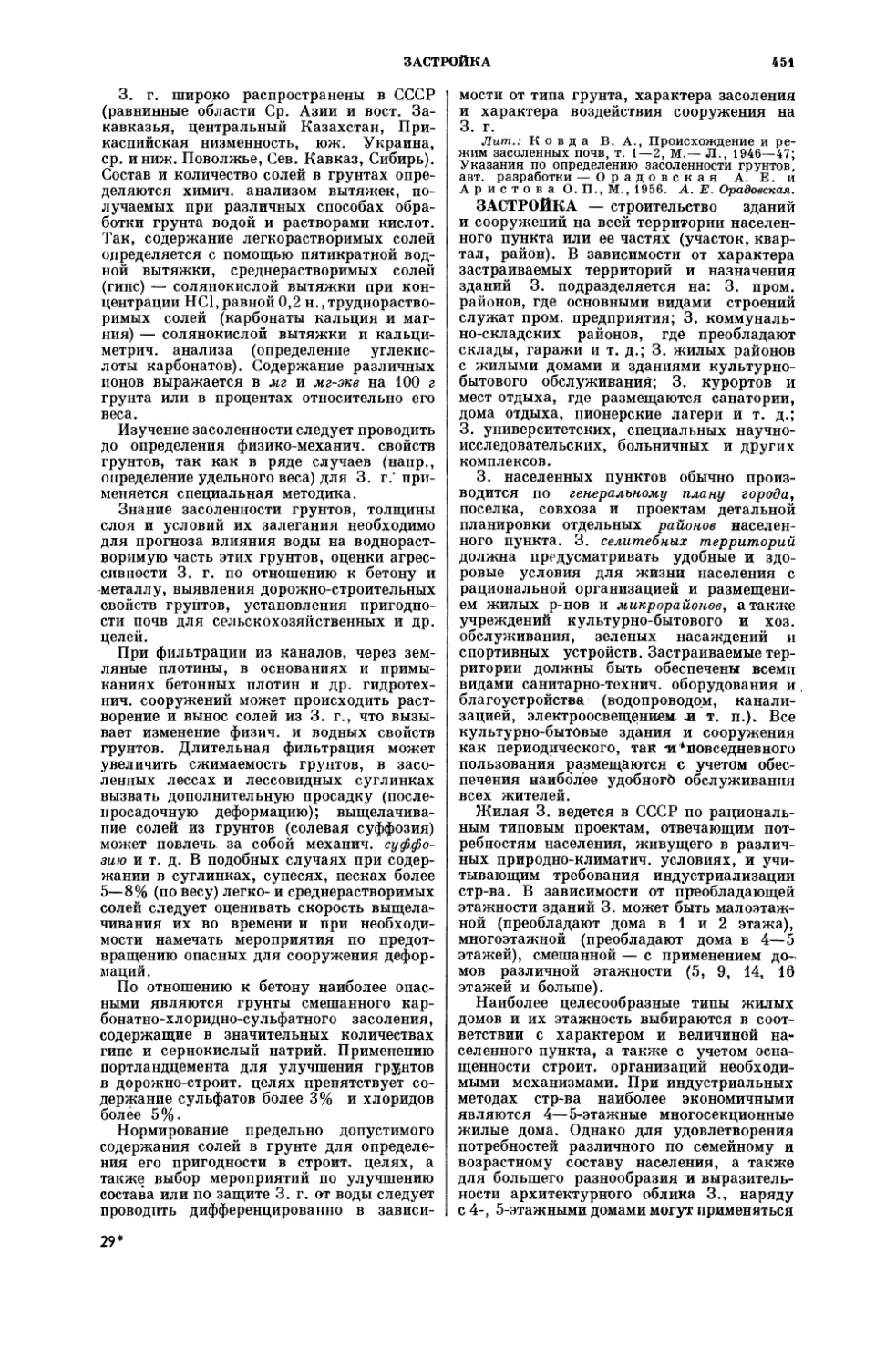

На оросит, системах применяются типо-

вые конструкции А.; один из типовых

проектов показан на рис.

Лит.: Справочник по гидротехнике, М., 1955;

Г р ишин М.М., Гидротехнические сооружения,

т. 2, 2 изд., М., 1955. Н. И. Копылов.

АККЛИМАТИЗАТОР — птичник, пред-

назнач. для выращивания птицы, посту-

пающей из брудергауза или батарейного

цеха. Птица в А. поступает после достиже-

ния определенного возраста, когда ей уже

не требуется дополнительного обогревания.

Температурно-влажностный режим в птич-

нике, а также расположение оборудования

должны приближаться к условиям, в к-рых

впоследствии будет содержаться взрослая

птица. Для каждого вида птиц такие

условия различны, соответственно различ-

но и внутреннее устройство А.

А., как правило, делаются неотапливае-

мыми, в центр, и сев. районах страны при-

меняется подогрев приточного воздуха

в целях лучшей вентиляции помещения.

Здания делаются каркасными с заполне-

нием каркаса стен местными строит, мате-

риалами. Кровля устраивается обычно

совмещенная, утепленная. Полы, в зави-

симости от способа содержания птицы,—

* планчатые, ,сетчатые, с твердым основанием

или грунтовые (при содержании на глубо-

кой подстилке). Оборудование А. и способы

механизации трудоемких процессов анало-

гичны применяемым в птичниках для взрос-

лого поголовья птицы, за исключенйем

гнезд. Гнезда в А. не устанавливаются, т. к.

птица переводится из А. до

начала яйцекладки. Вдоль

продольных стен А. устраи-

ваются выгульные площад-

ки или солярии. В стенах

для выхода птицы на выгул

делаются лазы. В А., поми-

мо секций, для птицы, уст-

раиваются подсобные по-

мещения: служебное, инвен-

тарное, кормораздаточное,

вентиляционное (в север-

ных районах) и помещение

для подстилки.

Наибольшее распространение получают

широкогабаритные здания А. вместимостью

10, 15 и 20 тыс. голов с полной механиза-

цией технология. процессов. Л. Г. Госсман.

АКУСТИКА АРХИТЕКТУРНАЯ — раз-

дел акустики, рассматривающий звуко-

вые процессы в помещении. Осн. вопро-

сы, изучаемые А. а.: физич. характери-

стики звукового поля, образуемого в замк-

нутых объемах; влияние размеров помеще-

ния и его формы на акустич. параметры и

связь между ними; акустич. свойства мате-

риалов и конструкций, влияние их место-

расположения в помещении на характе-

ристики звукового поля в нем; критерии

качества акустич. свойств помещения и их

оптимальные величины для помещений

различного назначения. Практич. задачи

А. а. — обеспечение оптимальных аку-

стич. условий в помещениях различного

назначения в стадии их проектирования,

оценка акустич. условий в готовом поме-

щении и методы исправления акустич.

дефектов.

Теория А. а. развивается в двух осн.

направлениях: волновая акустика, строго

изучающая физич. процессы в замкнутом

объеме с учетом волновой природы звука;

геометрическая и статистическая акустика,

основанная на ряде допущений и рассмат-

ривающая звуковое поле в помещении как

результат последовательного прихода в лю-

бую его точку многократных отражений

звука. Волновая акустика рассматривает

сложные звуковые процессы в помещении

в виде строгой задачи о собственных и

вынужденных колебаниях воздуха в замк-

нутом объеме с заданными граничными

условиями. Решение большинства инже-

нерных задач основано на выводах геомет-

рии. и статистич. акустики. Несмотря на

ряд существенных упрощений при рас-

смотрении физич. явлений, в этом разделе

теории разработан метод анализа звукового

поля и выведены удобные формулы, доста-

точно точные для решения практич. задач.

Геометрии, акустика оперирует поня-

тием звукового луча — линии, под к-рой

подразумевается направление распростра-

нения звуковой энергии. Пользуясь закона-

ми оптики, геометрии, акустика позволяет

АКУСТИКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

21

построить на чертежах помещения схему

распространения звуковых лучей от ис-

точника и после отражений от различных

поверхностей, дать анализ формирования

звукового поля, определить фокусирующие

и звукорассеивающие свойства поверхно-

стей, исследовать возможность возникнове-

ния эха и влияние формы помещения на

распределение в нем отраженной звуковой

энергии.

Статистич. акустика пользуется методом

средне-статистич. подсчета отраженной зву-

ковой энергии в любой точке объема поме-

щения. В основе такого метода лежит допу-

щение, что звуковая энергия распростра-

няется лучами; строгий учет волновых

явлений отсутствует. Принимается, что

в любой момент времени звуковая энергия

распределяется по всему помещению диф-

фузно и любое возможное направление

распространения отраженной энергии рав-

новероятно. В статистич. акустике вве-

дены сравнительно простые понятия сред-

ней длины пробега звуковой волны и сред-

него коэфф. поглощения; выведен основной

закон затухания звуковой энергии в поме-

щении. На основании этого закона получен

ряд формул, связывающих акустич. и гео-

метрия. параметры помещения.

Теория А. а. развивается, используя

экспериментальные исследования. Бурный

прогресс в области электроники предопре-

делил появление весьма точной измеритель-

ной аппаратуры, что дало возможность

создать надежную экспериментальную базу

для проведения качественных и количест-

венных исследований в области А. а. Совр.

А. а. располагает необходимыми методами

и аппаратурой для глубоких исследований

всех осн. акустич. характеристик звуко-

вого поля в помещении: времени ревербе-

рации и его частотной зависимости; струк-

туры отражений звука, последовательно

приходящих в заданную точку помещения;

степени диффузности звукового поля, кри-

териев, характеризующих разборчивость

речи в помещениях, и др. Кроме того, ис-

следуется влияние на акустич. характе-

ристики помещения его геометрия, формы

и звукопоглощающих свойств материалов

и конструкций и их расположения. Один

из эффективных методов исследований

в А. а. — изучение акустич. свойств поме-

щения на его модели при помощи ультра-

звука'. Получение всех акустич. характе-

ристик помещения на его модели, умень-

шенной в неск. десятков раз, позволяет

согласовать архитектурную часть проекта

с акустич. в лабораторных условиях. Этот

метод особенно эффективен при проектиро-

вании помещений сложной формы или уни-

кального типа. Успехи теории и широкие

возможности экспериментальных работ

привели к тому, что А. а. стала не только

областью науки, но и точной отраслью

строит, техники. Строит, проектирование

любого помещения зрелищного типа — ау-

дитории, радио-,кино- или телевизионной

студии, невозможно без органич. увязки

вопросов архитектуры и акустики. Обеспе-

чение необходимых акустич. требований

стало обязательной составной частью

проектов таких помещений. Стр-во круп-

ных залов многоцелевого назначения, вме-

щающих большое количество зрителей,

оказало влияние на дальнейшее развитие

вопросов А. а. Широкое проведение экспе-

риментальных работ и, в частности, приме-

нение метода ультразвукового моделирова-

ния в сочетании с теоретич. расчетами поз-,

во л ил о, например, построить в Москве

зал кинотеатра «Россия» на 3000 мест, зал

Дворца съездов на 6000 мест и другие по-

мещения с высокими акустическими ка-

чествами.

А. а. стала шире применяться при проек-

тировании вокзалов и аэропортов, больших

магазинов и ресторанов, производственных

цехов и других помещений, в к-рых ра-

ботают шумные агрегаты и машины или

присутствует много людей. Методы А. а.

позволяют в ряде случаев обеспечить такие

архитектурно-конструктивные решения по-

мещений, при к-рых уровень шума значи-

тельно снижается. В производств, цехах

снижение шума приводит к созданию бла-

гоприятных условий для производитель-

ного труда. В гражданских зданиях ука-

занных видов архитектурно-акустич. об-

работка помещений обеспечивает комфор-

табельные акустич. условия, необходимые

для деятельности человека и его отдыха.

Лит.: Архитектурная акустика. Труды науч-

но-технического совещания в Москве (1959), под

ред. В. В. Фурдуева, М., 1961. А. Н. Качерович.

АКУСТИКА СТРОИТЕЛЬНАЯ — раз-

дел акустики, рассматривающий вопросы

звукоизоляции ограждающих конструкций

зданий от воздушного и ударного шумов,

вопросы снижения уровня шума в тех или

иных помещениях посредством облицовки

внутренних поверхностей звукопоглощаю-

щими материалами и конструкциями, а

также применения звукоизолирующих ма-

териалов в перекрытиях. А.с. включает так-

же разработку мер планировочного харак-

тера по снижению уровня шума в жилых

домах и на территории населенных пунктов.

Примыкающие к А. с. вопросы борьбы

с производственным шумом и с шумом ин-

женерного оборудования зданий, помимо

перечисленных мер, включают также звуко-

изоляцию источников шума посредством

звукоизолирующих укрытий и кожухов,

устройство кабин наблюдения для защиты

персонала в шумных помещениях, глуши-

телей в воздуховодах, виброизолирующих

оснований под машины, а также участие

в технологич. и конструкторских работах

по снижению уровня шума непосредственно

в источниках (в вентиляторах, насосах,

кондиционерах, холодильных агрегатах

и т. п.). Вопросы А. с. и борьбы с шумом

приобрели большое значение в совр. стр-ве,

так как от их успешного разрешения в

значительной степени зависят эксплуатац.

качества зданий и уровень комфорта.

В СССР широко ведутся исследовательские

и конструкторские работы по созданию

норм допустимых величин шума и норма-

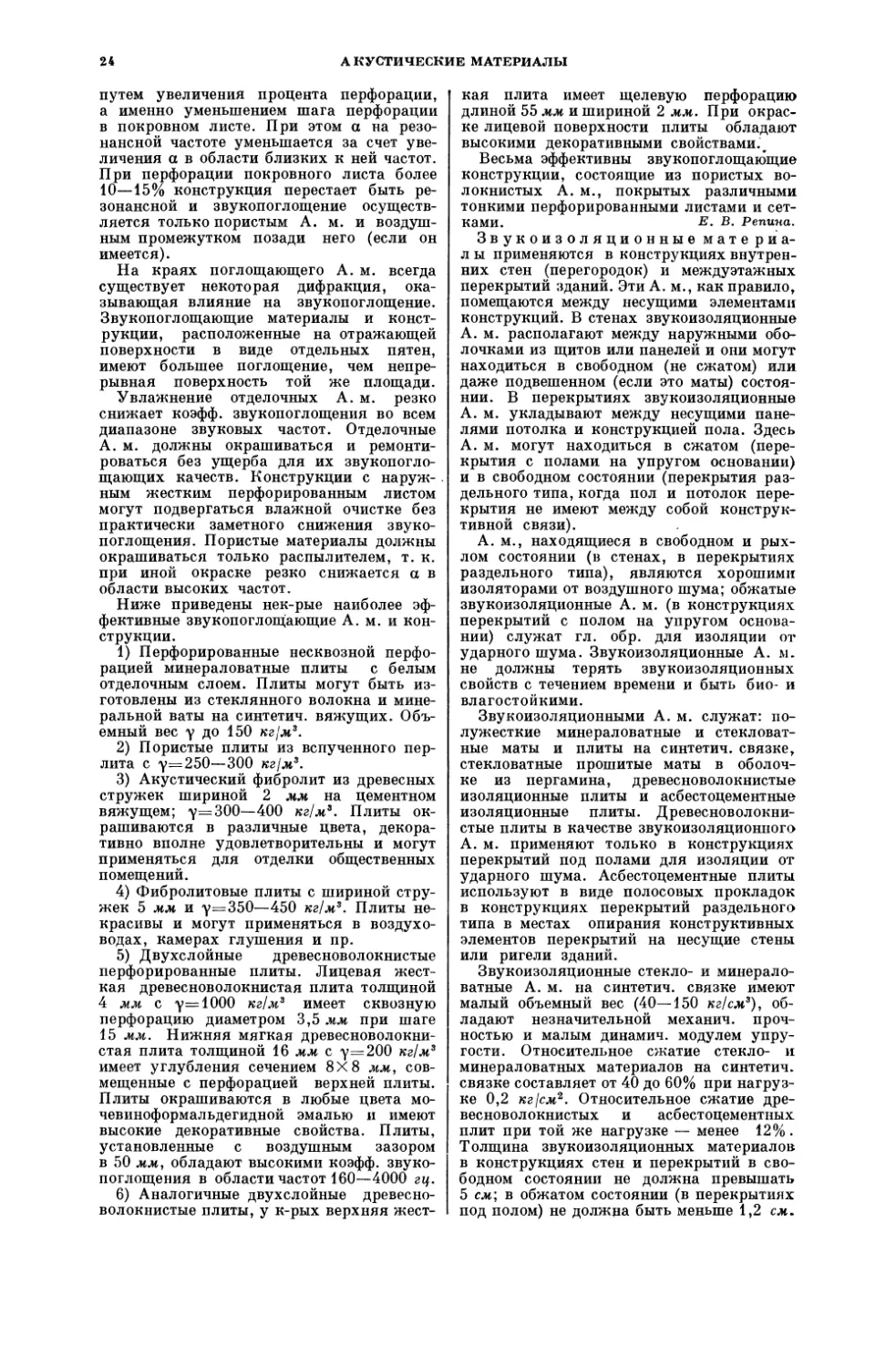

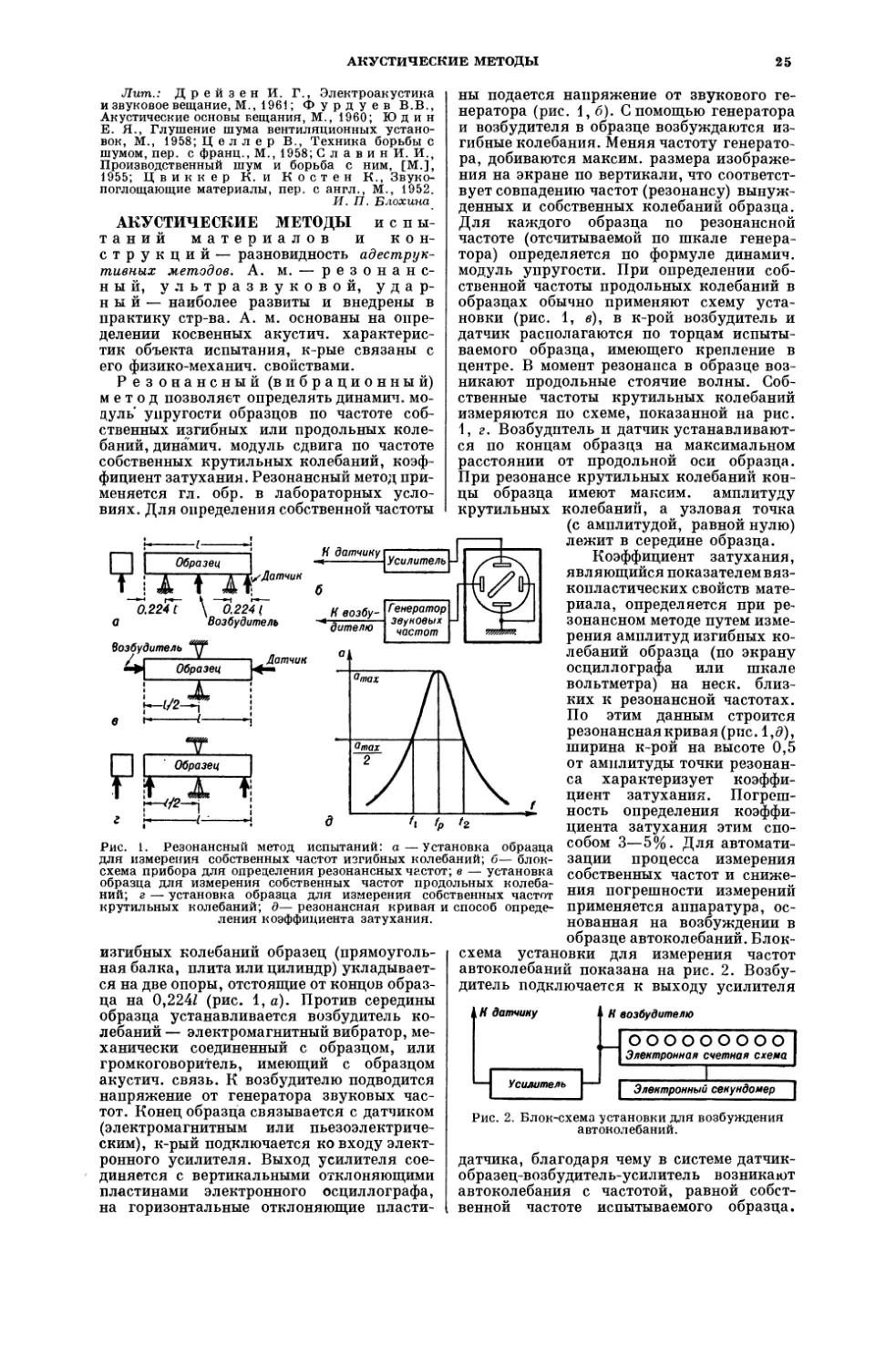

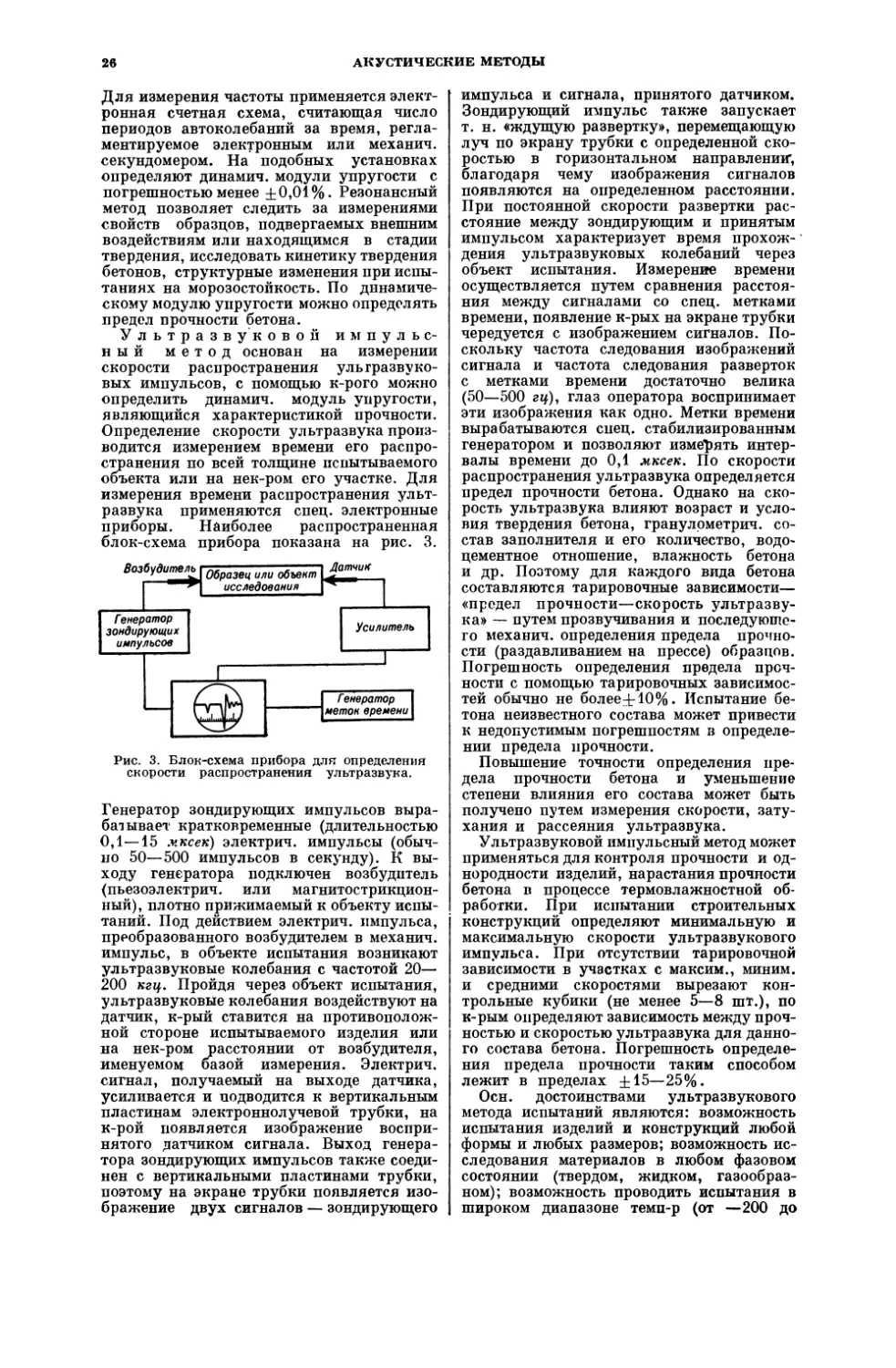

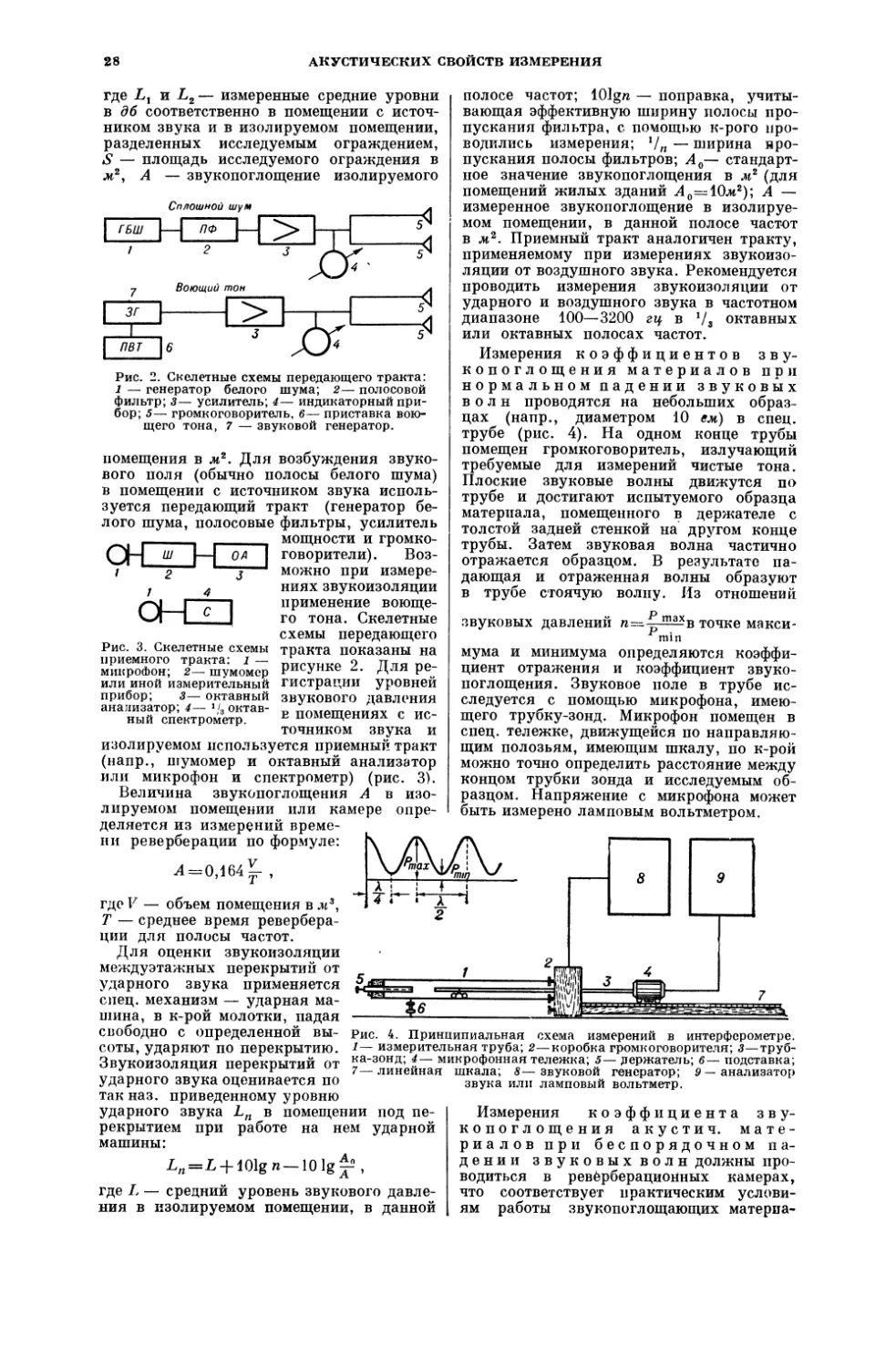

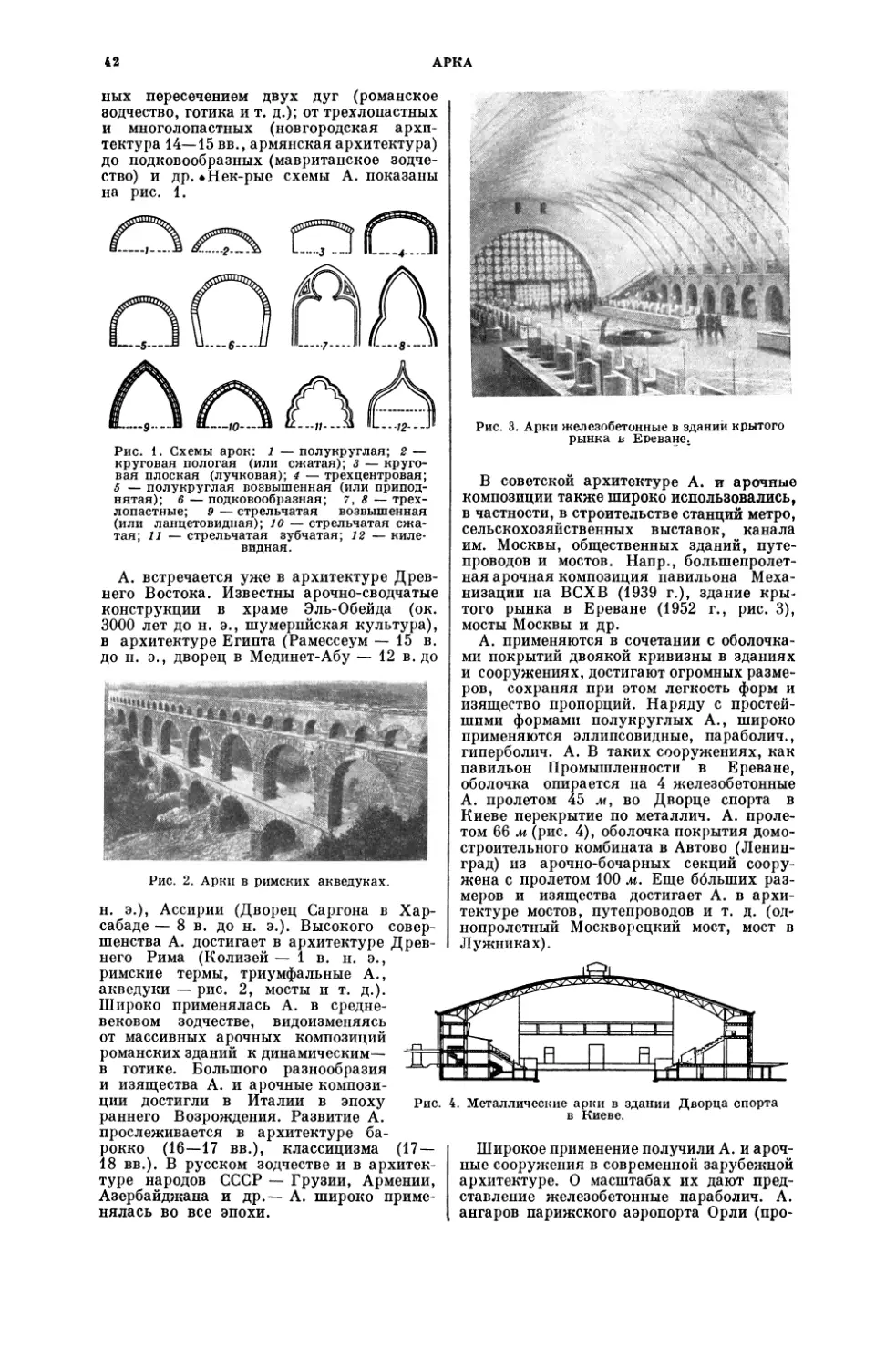

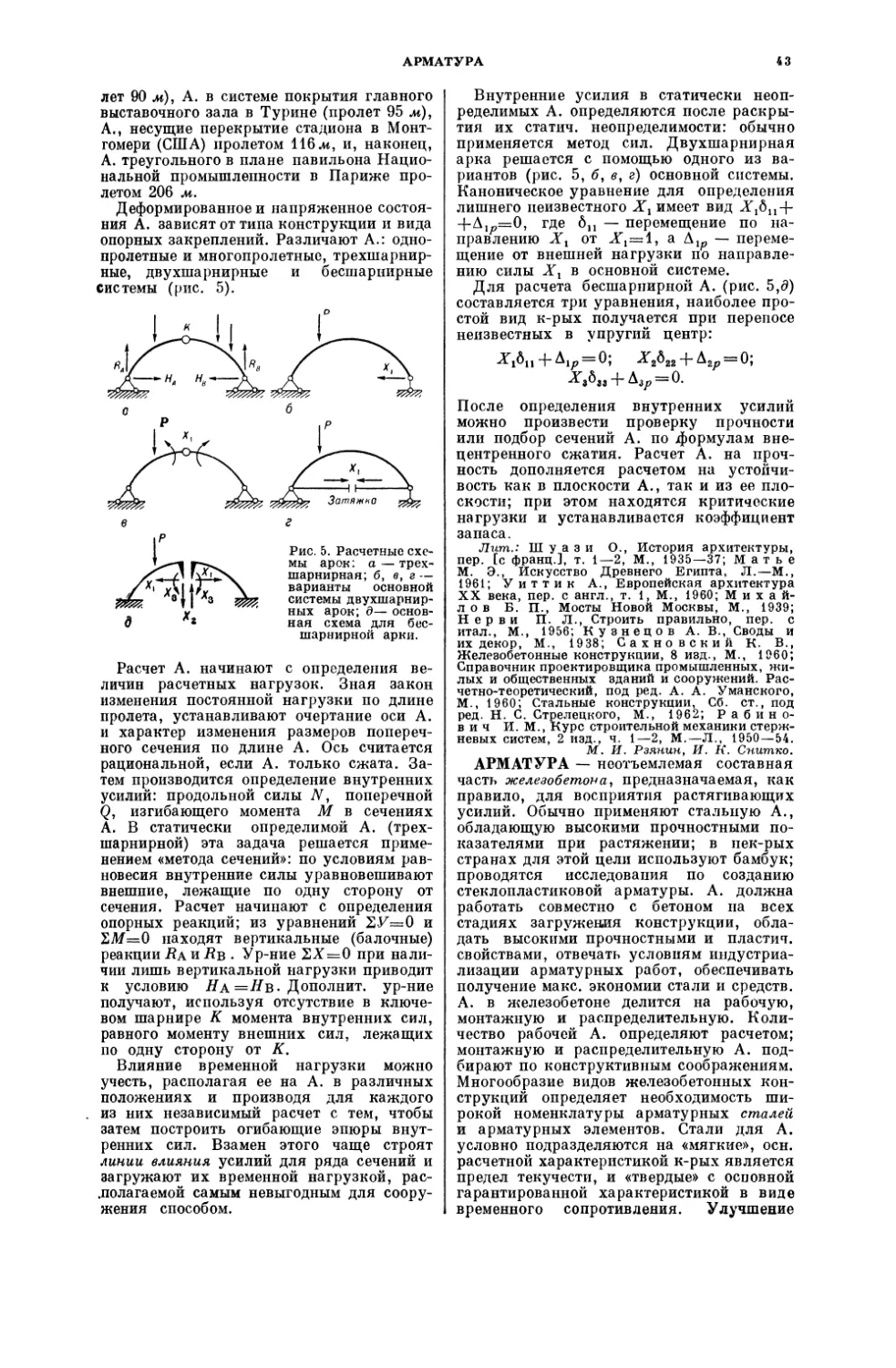

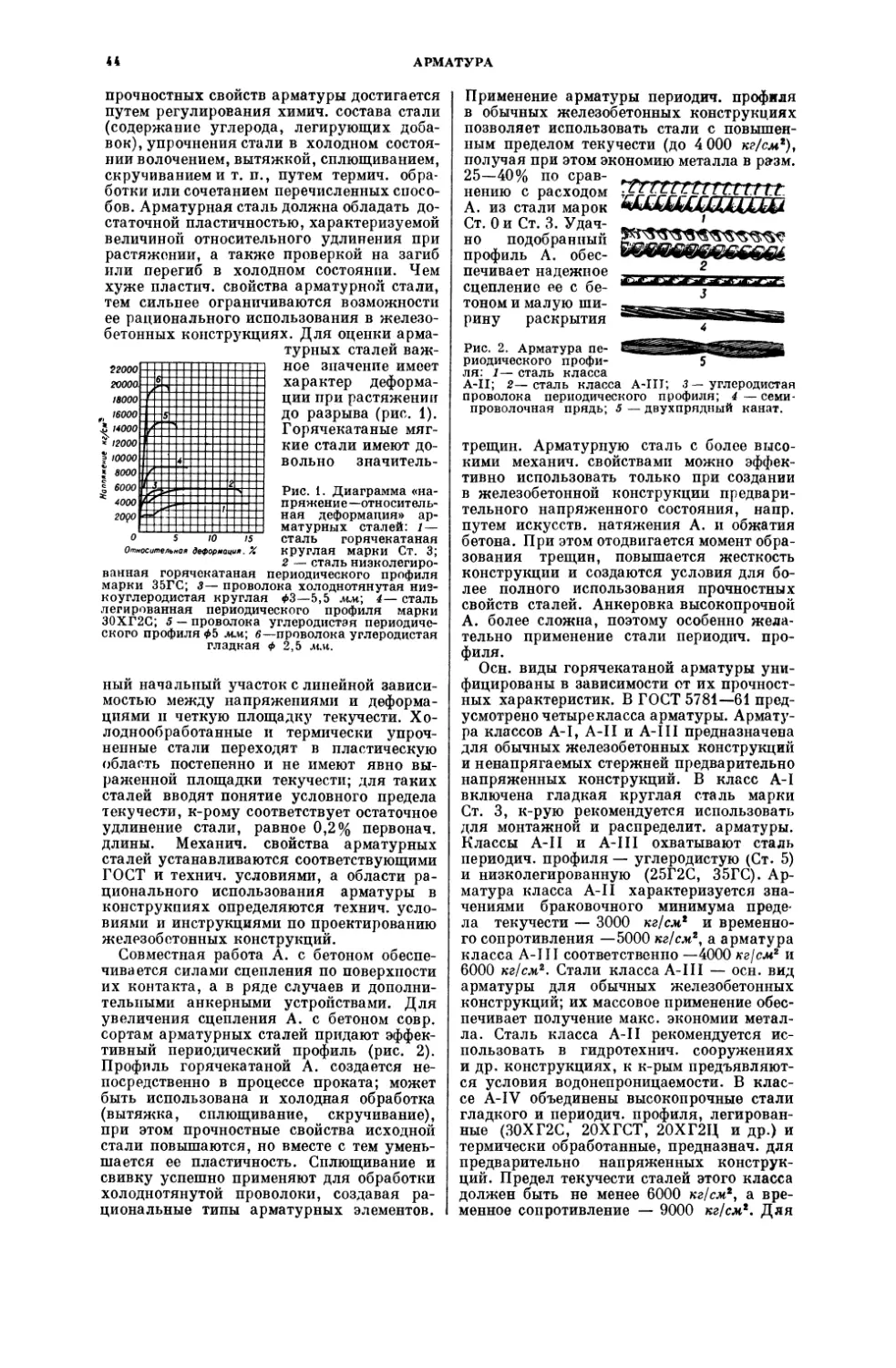

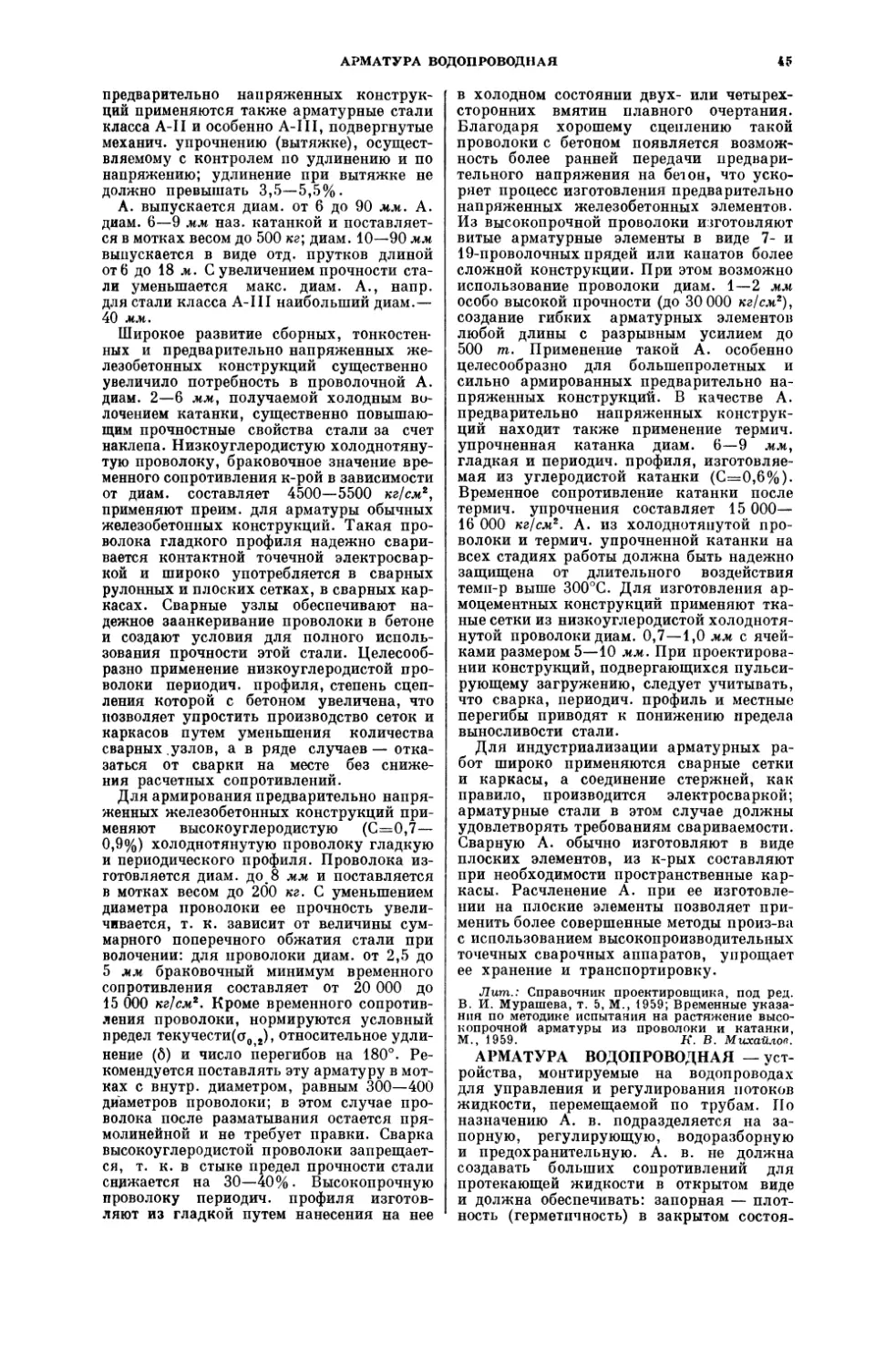

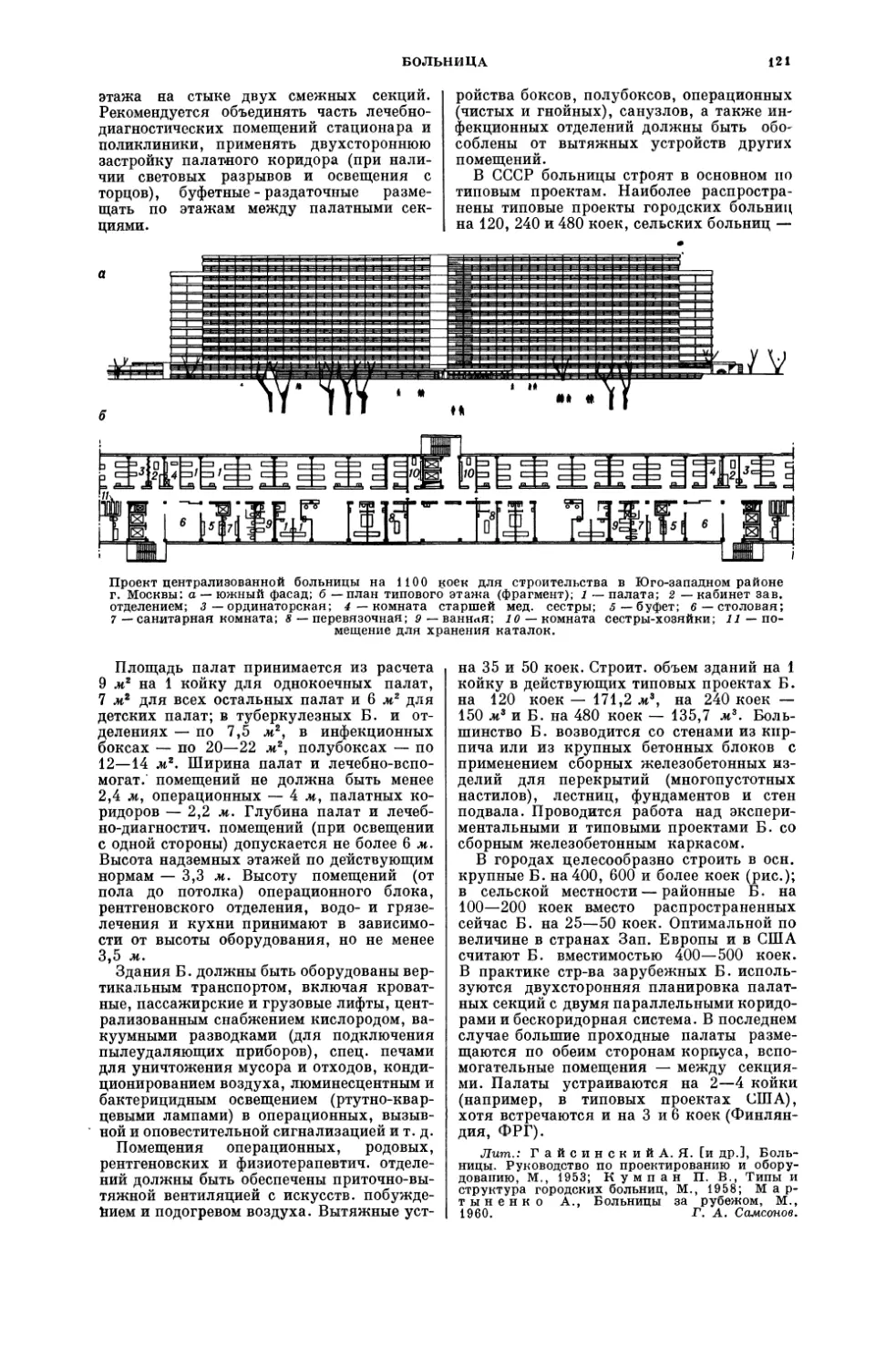

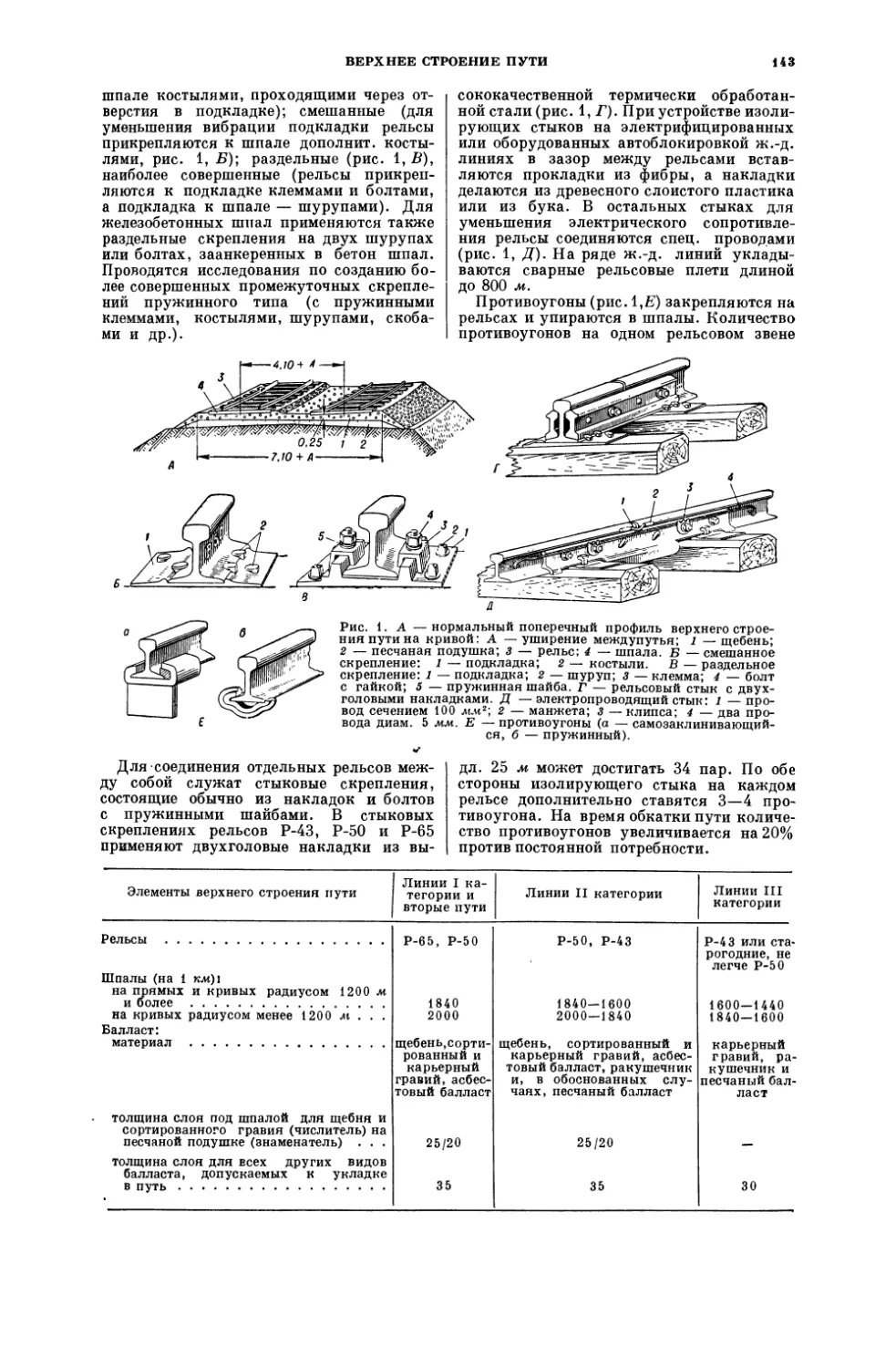

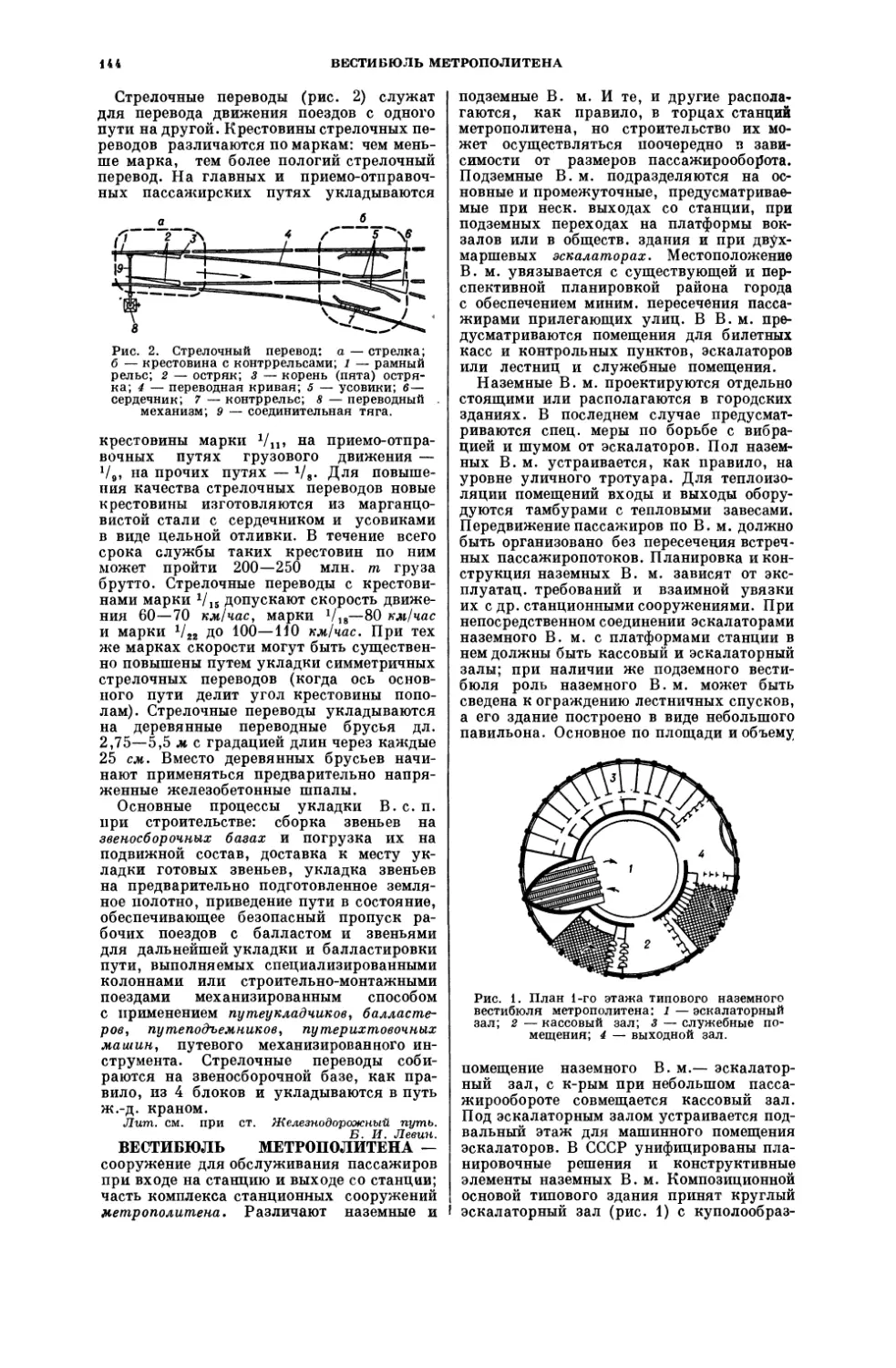

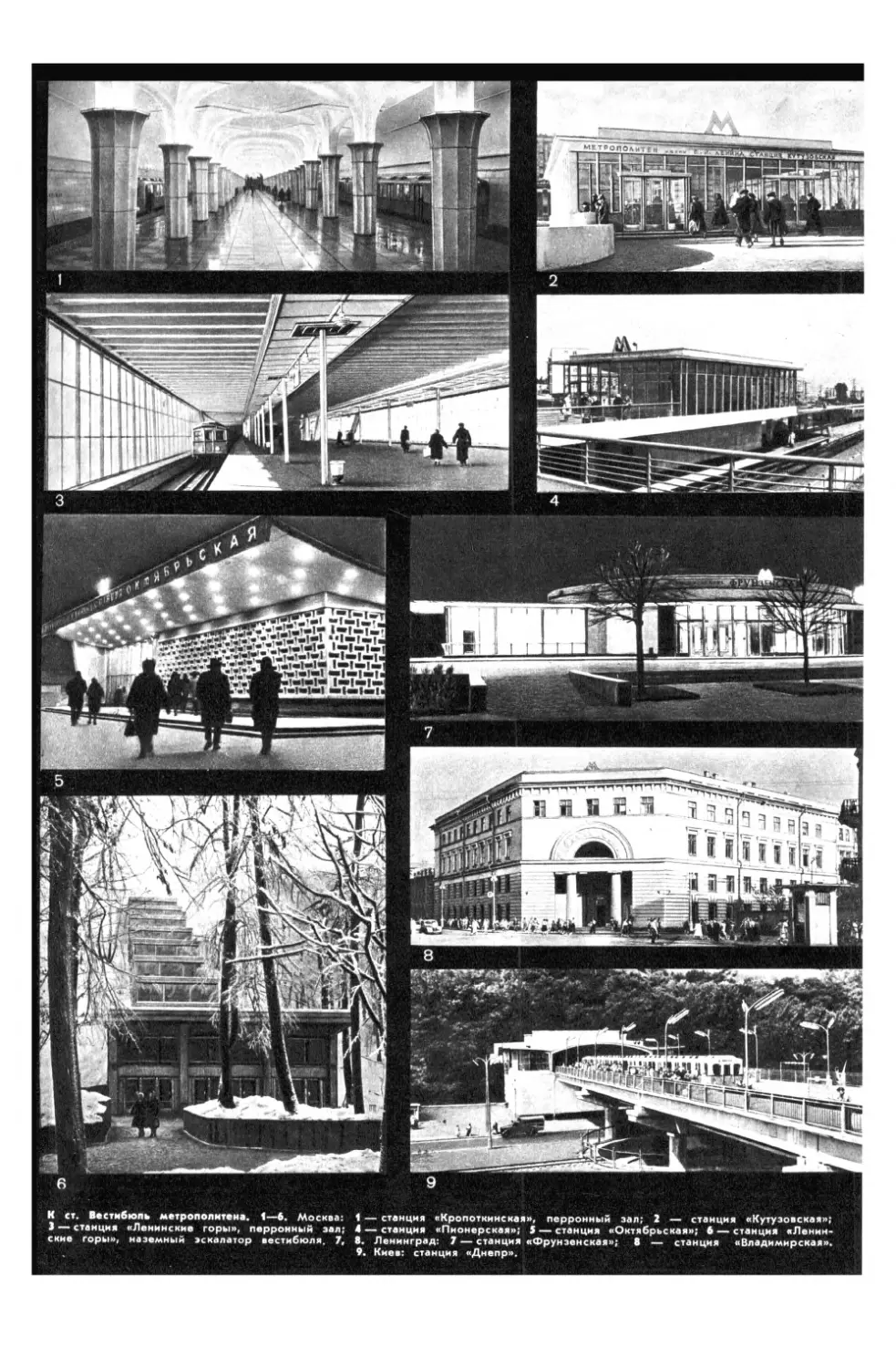

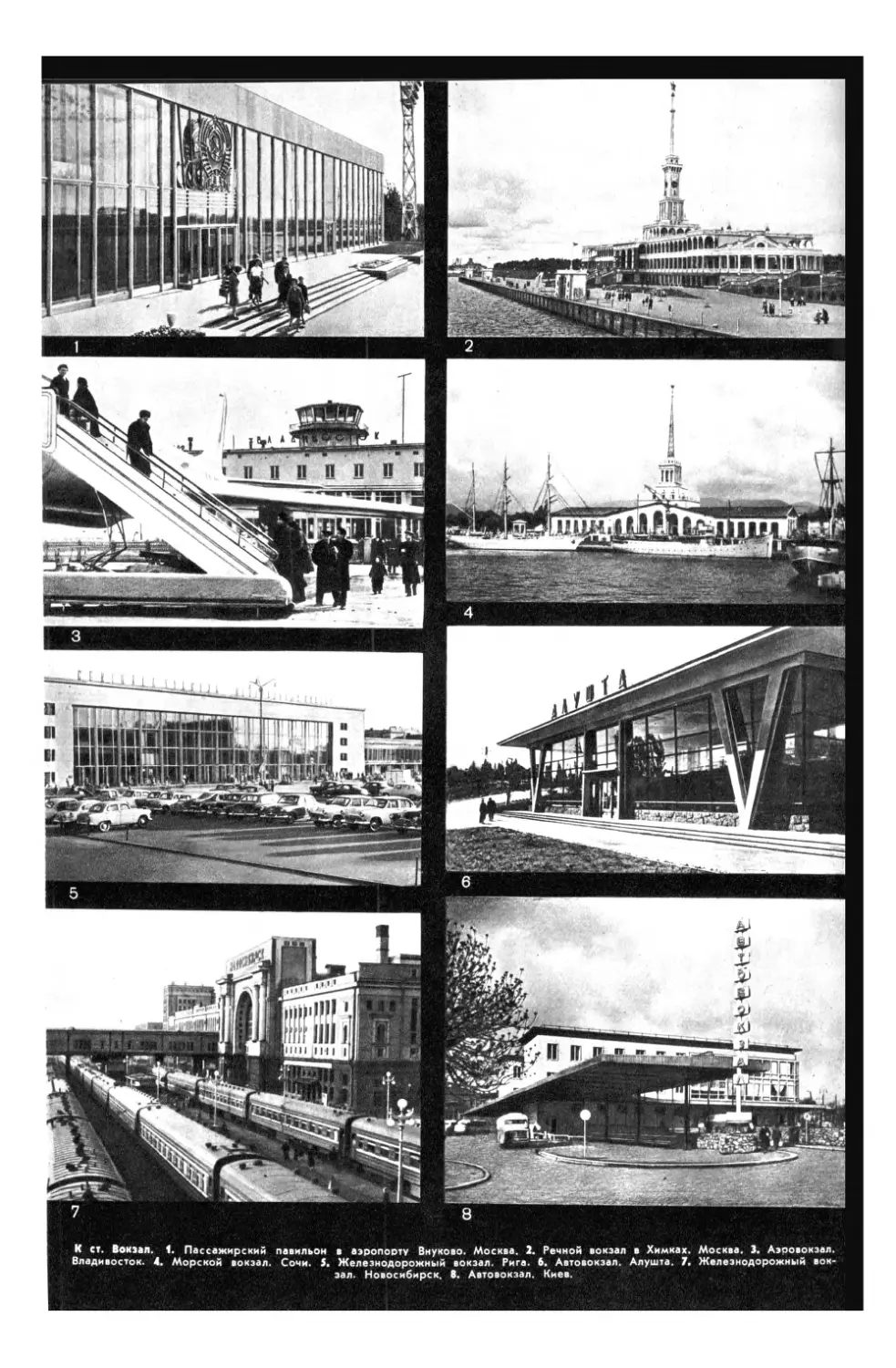

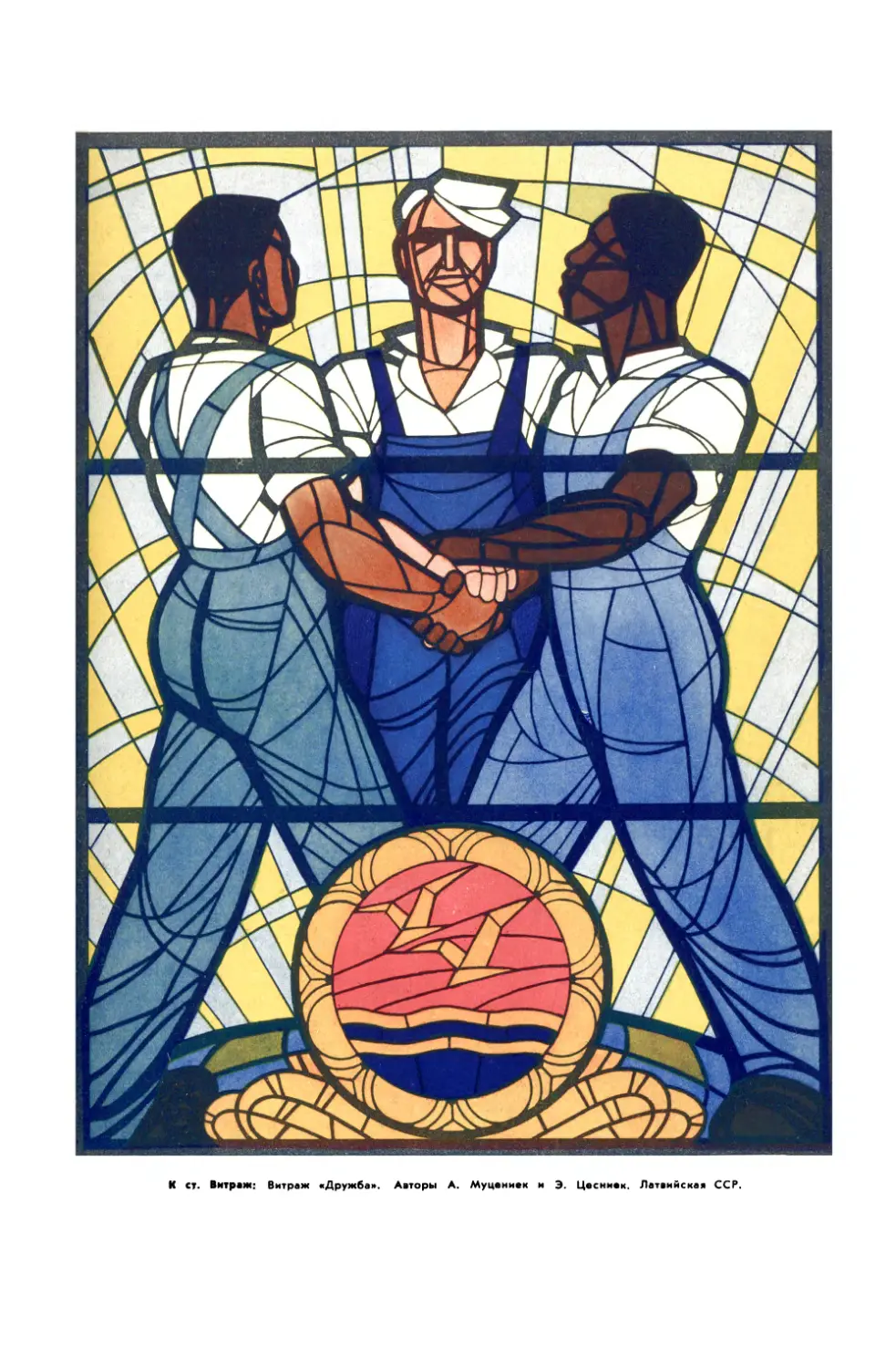

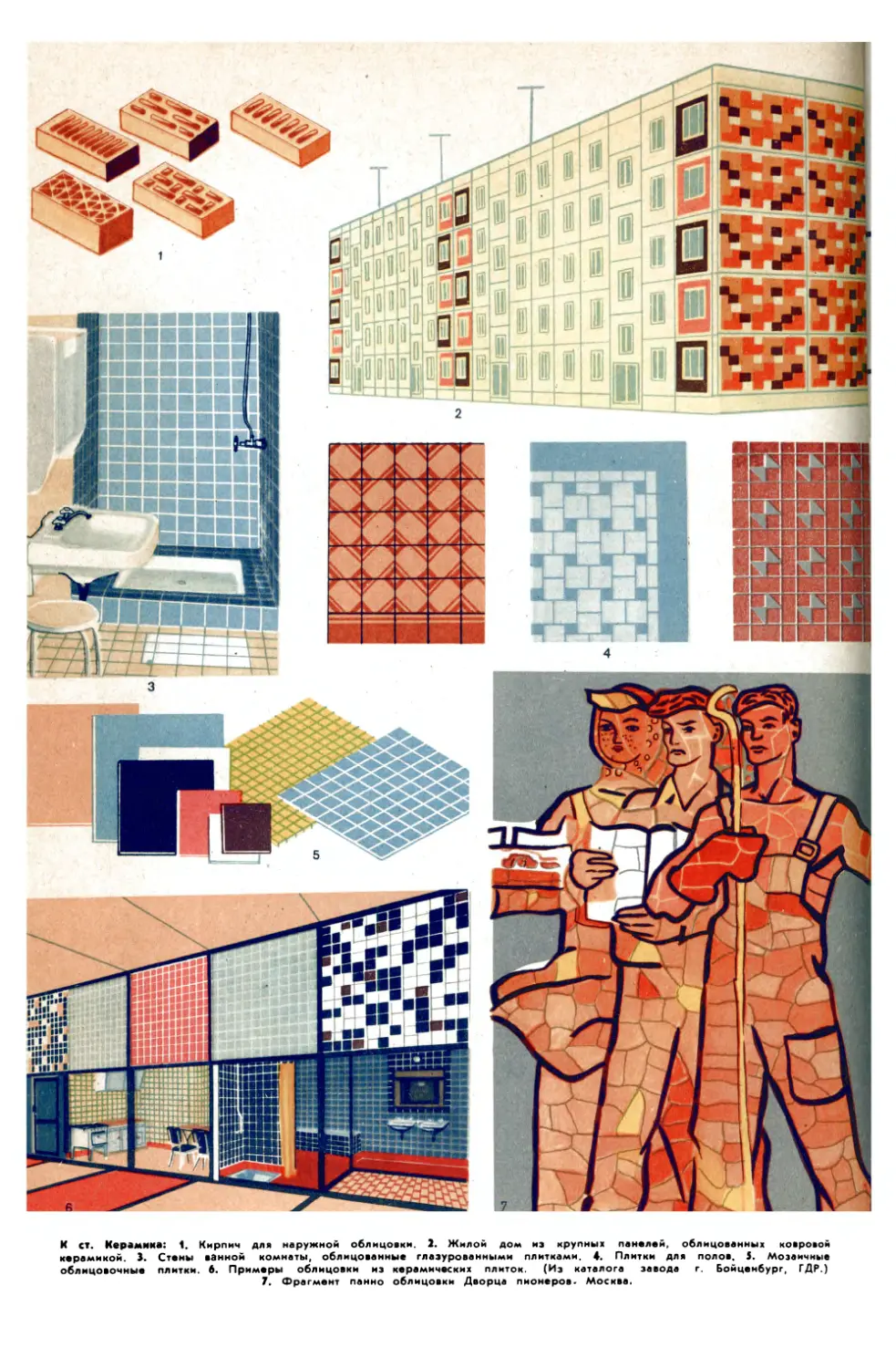

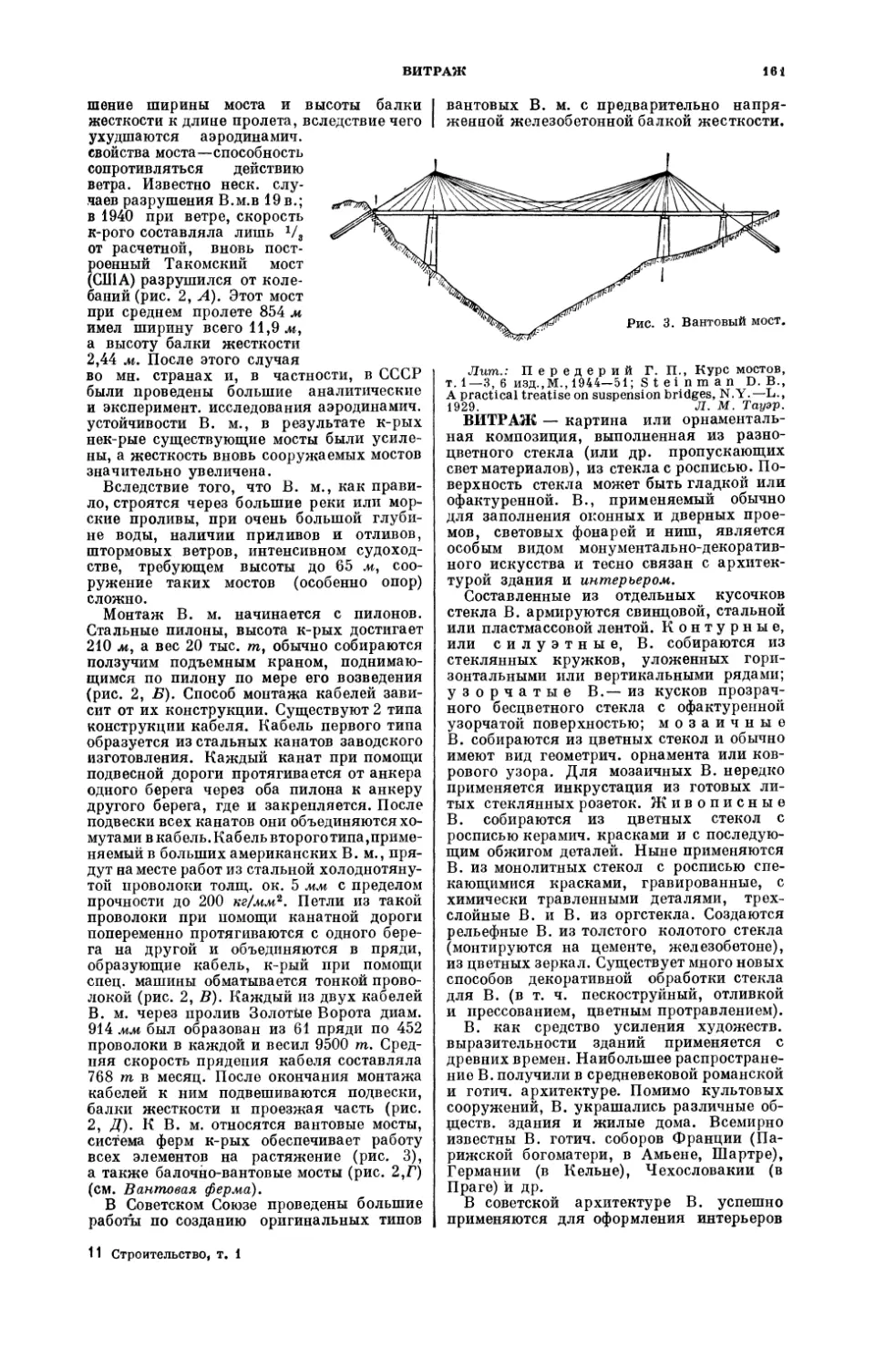

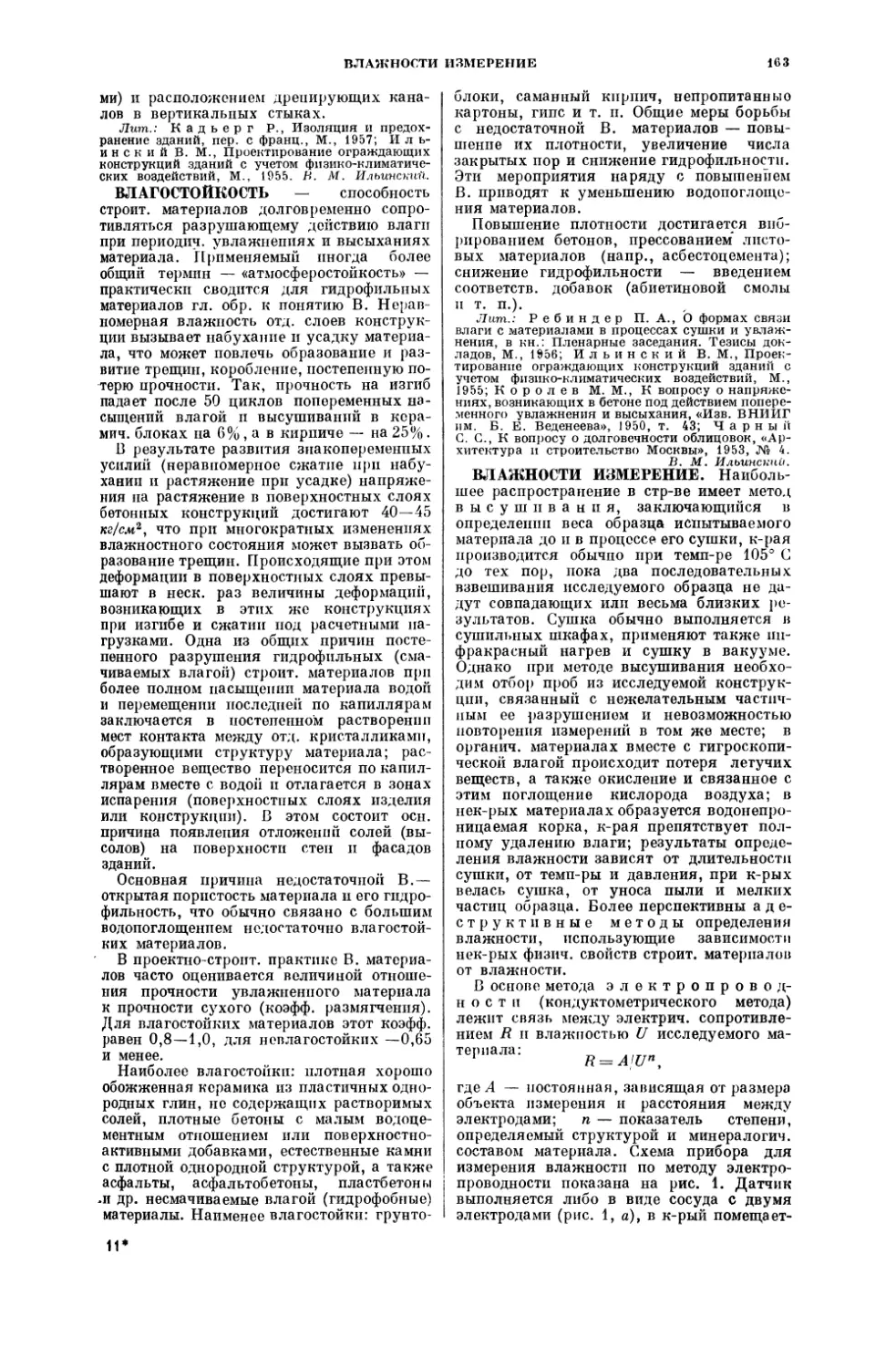

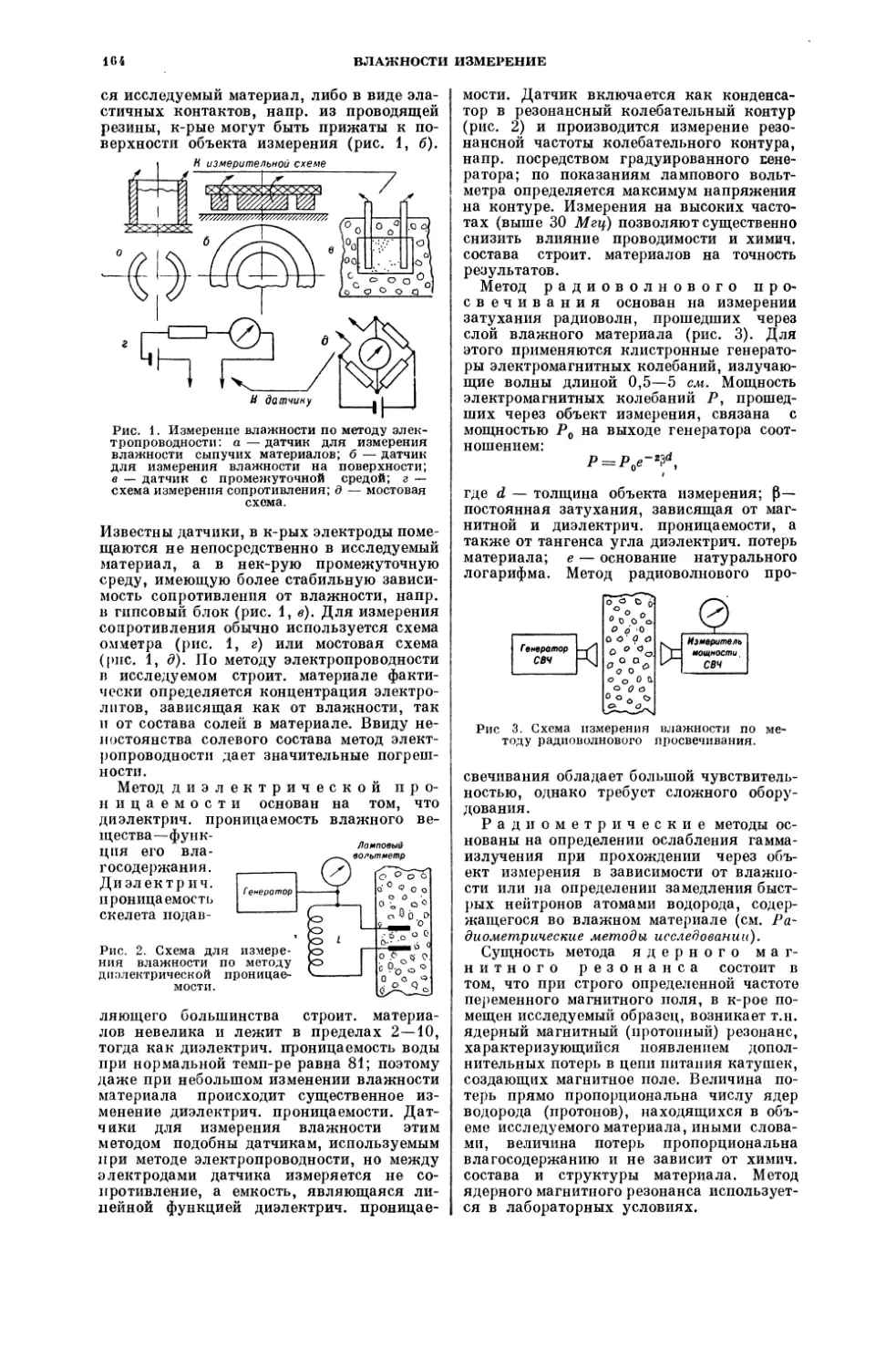

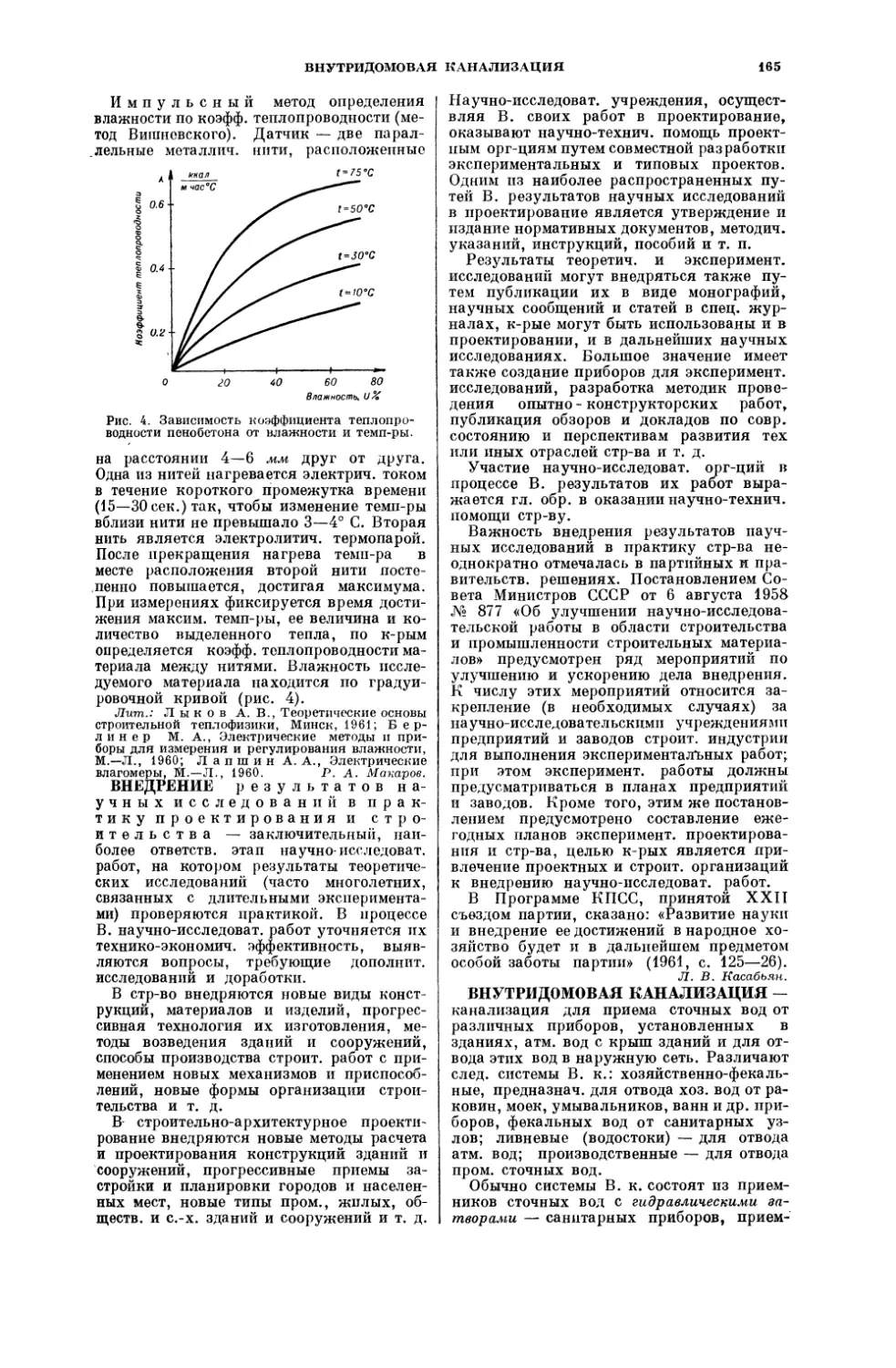

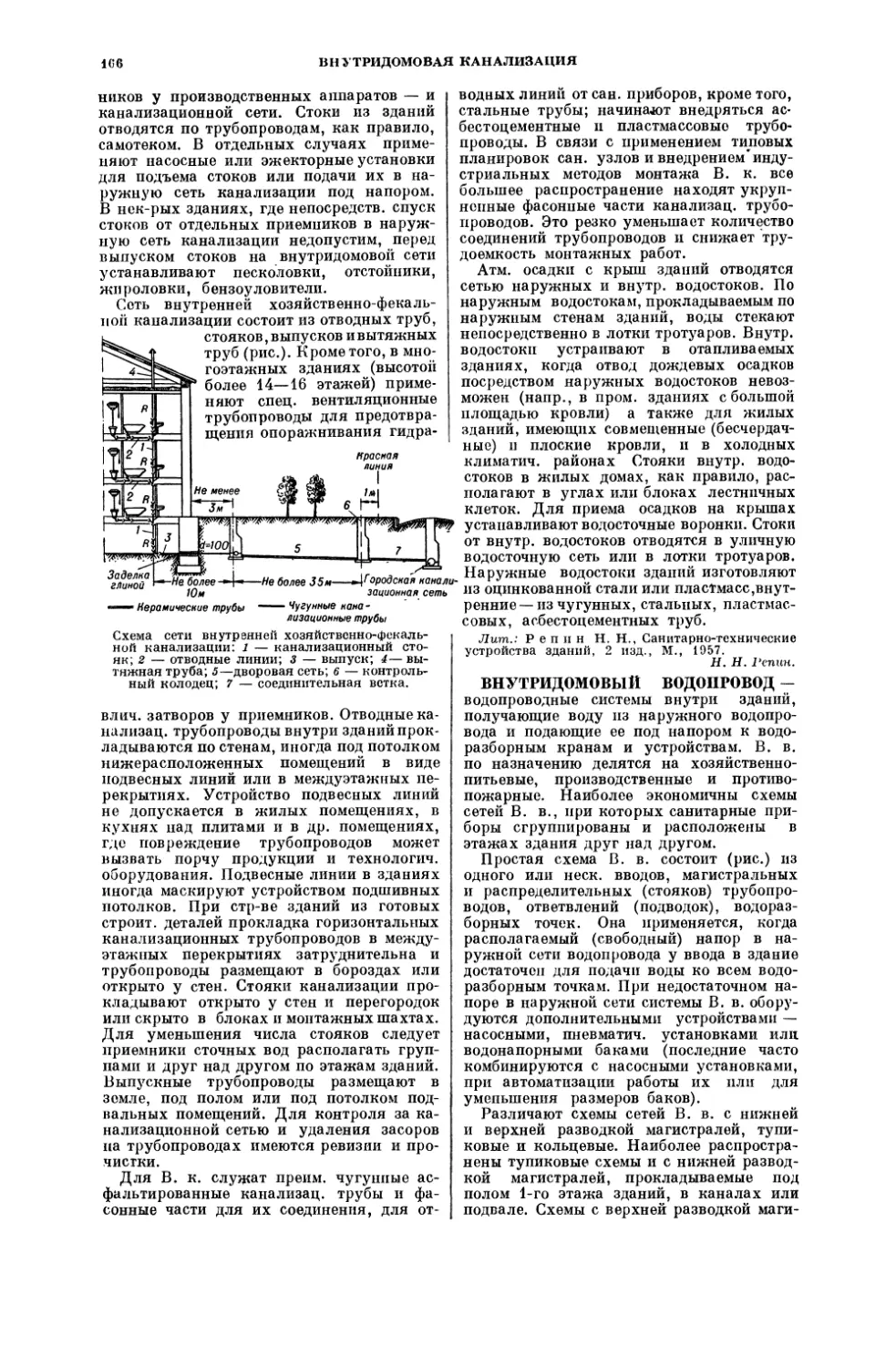

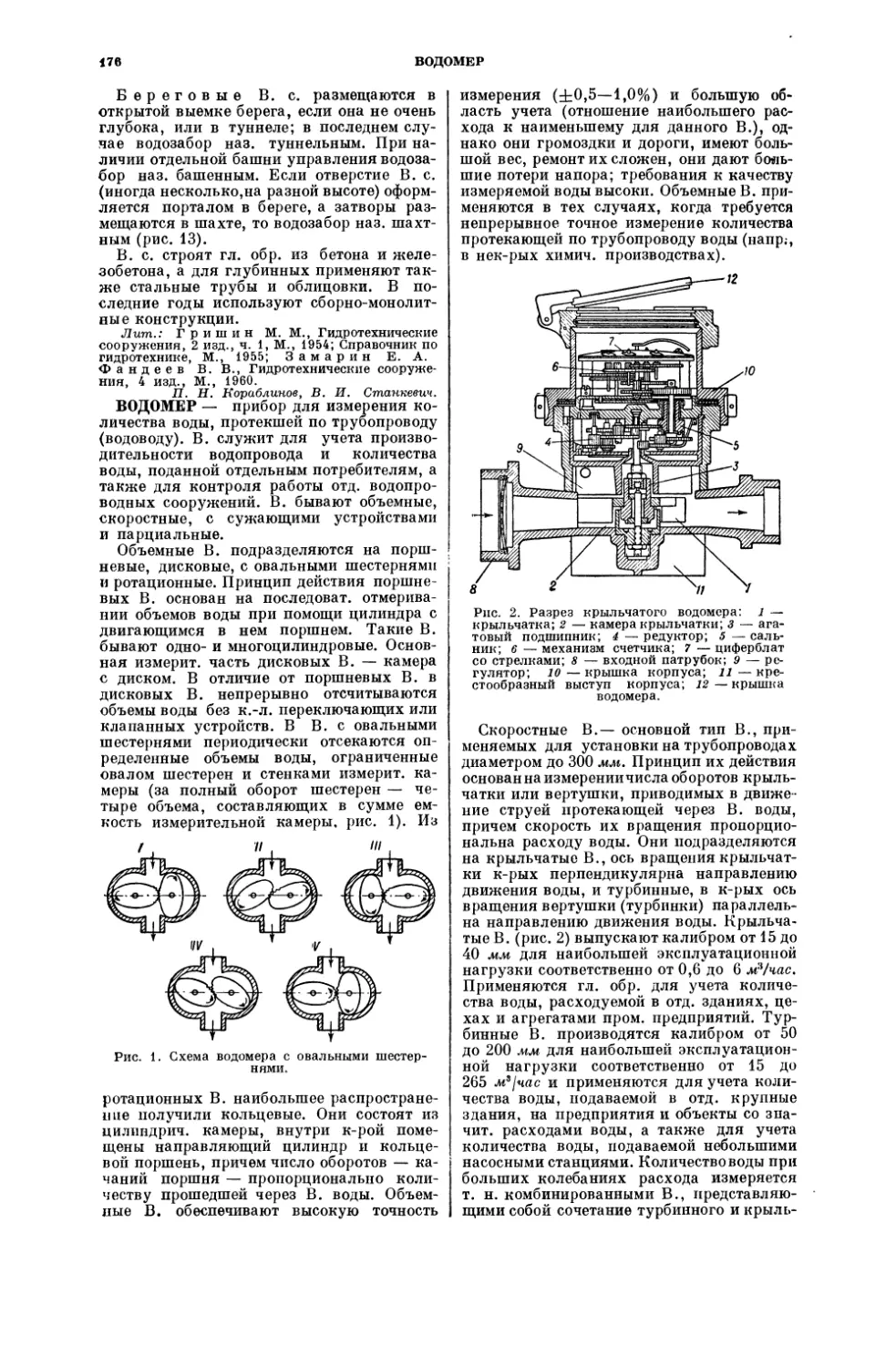

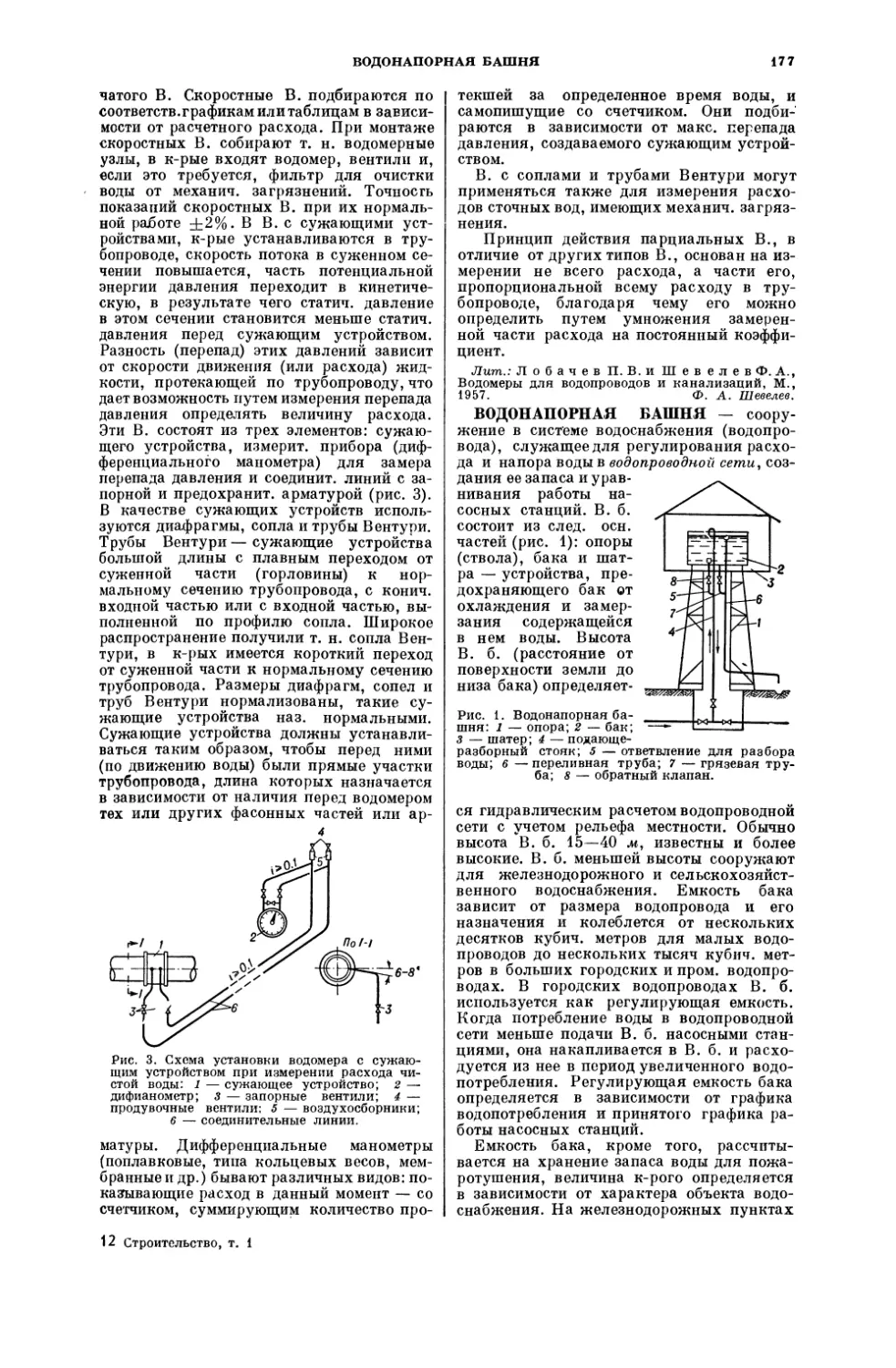

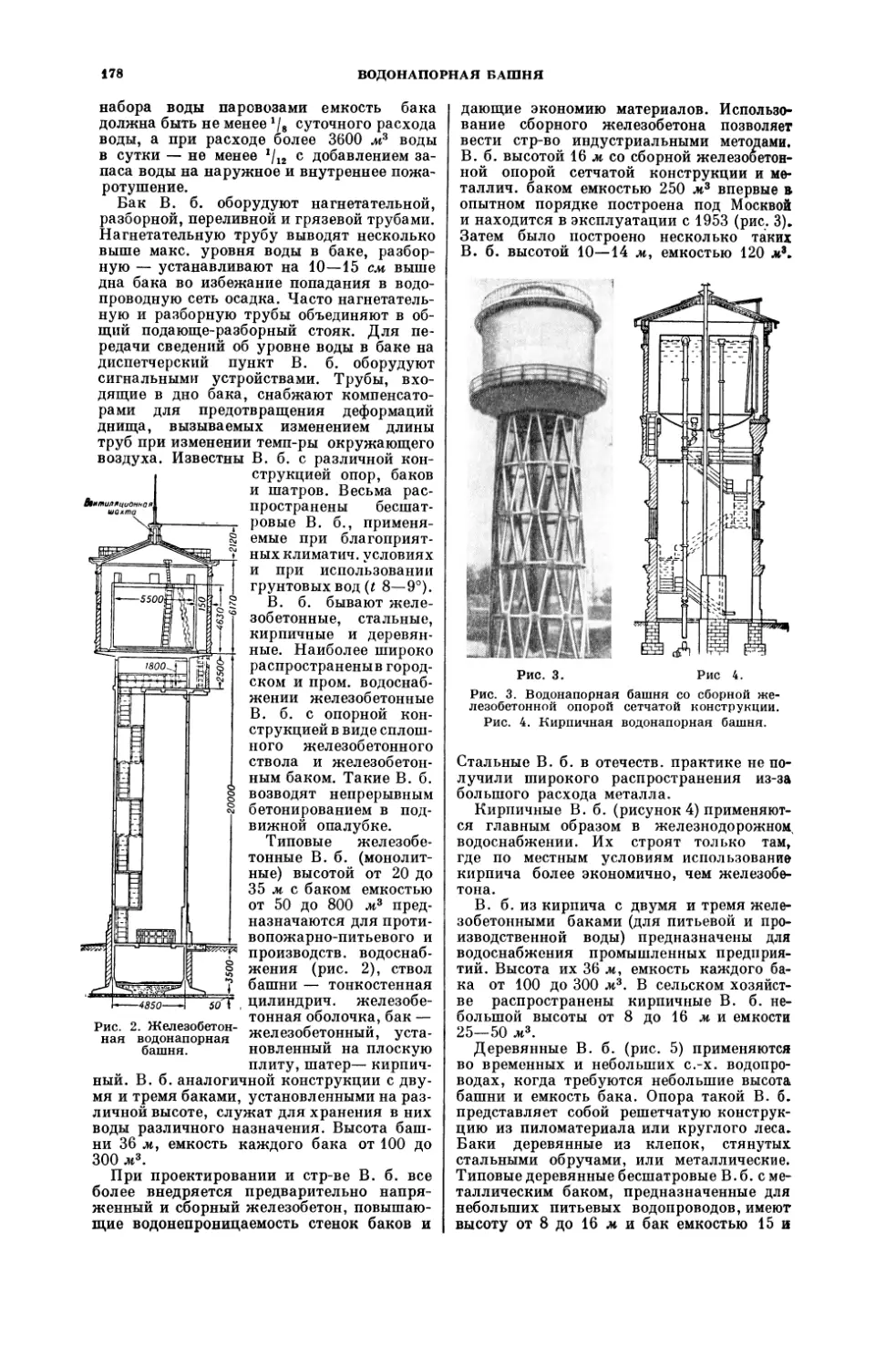

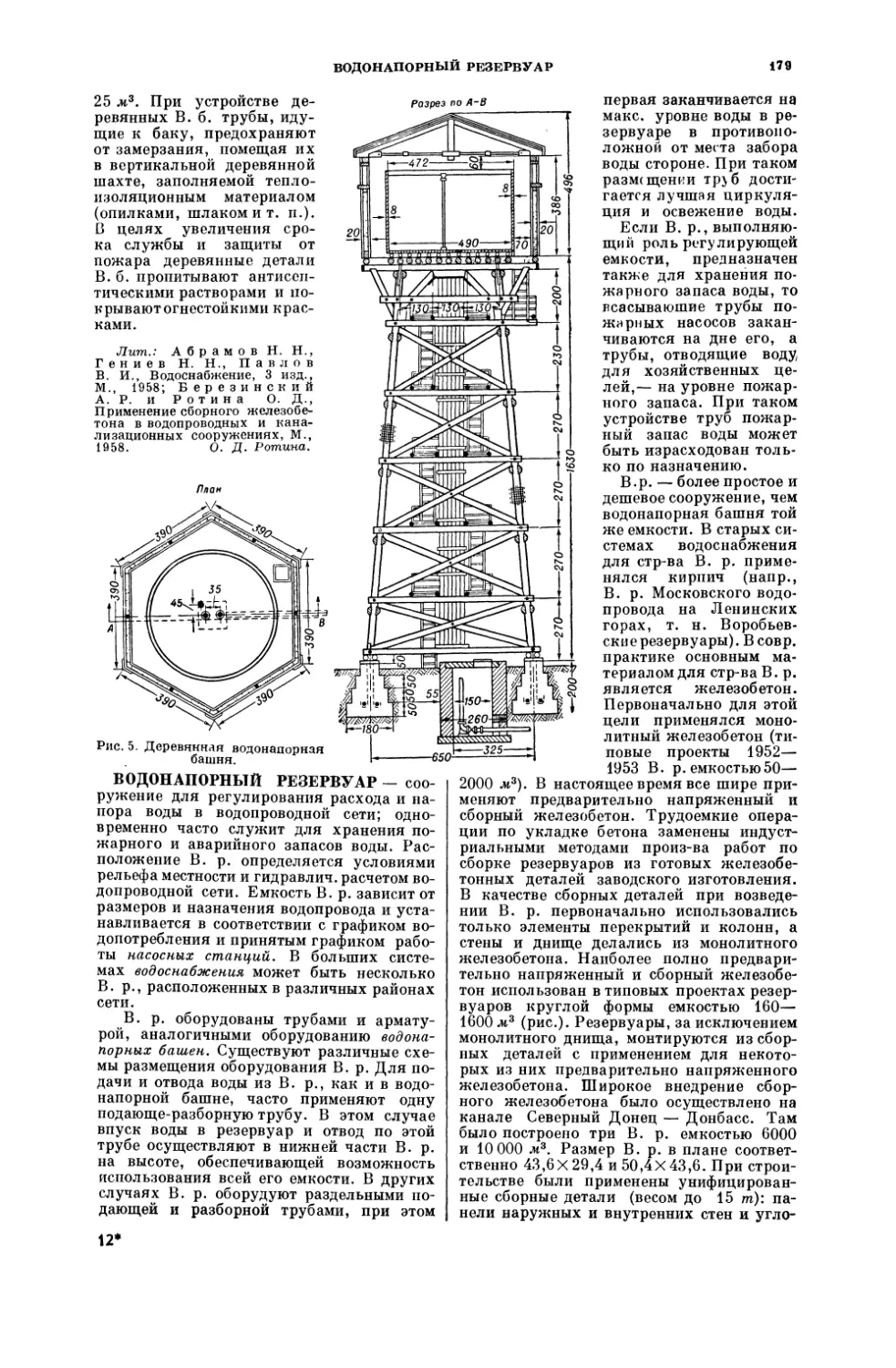

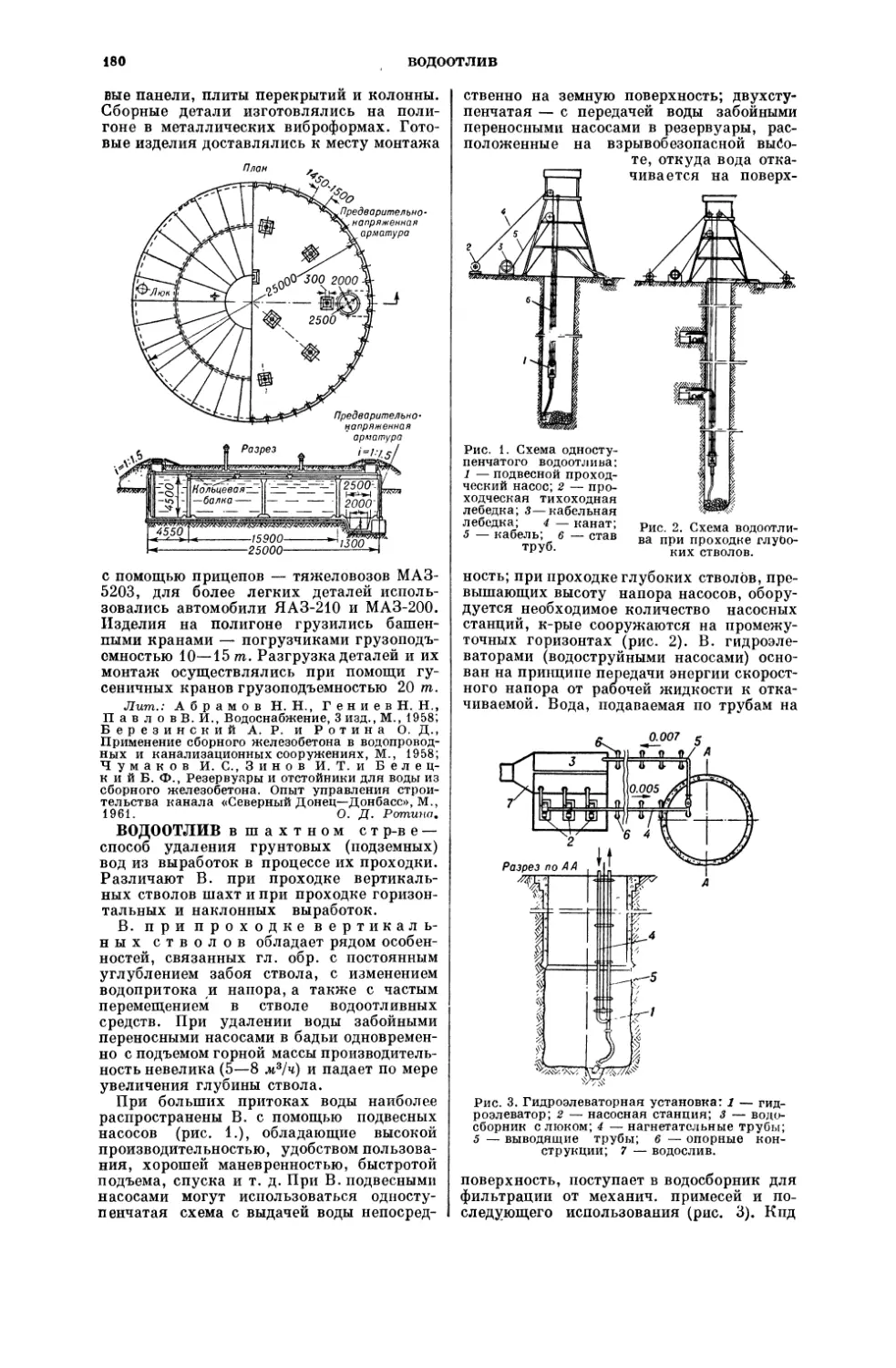

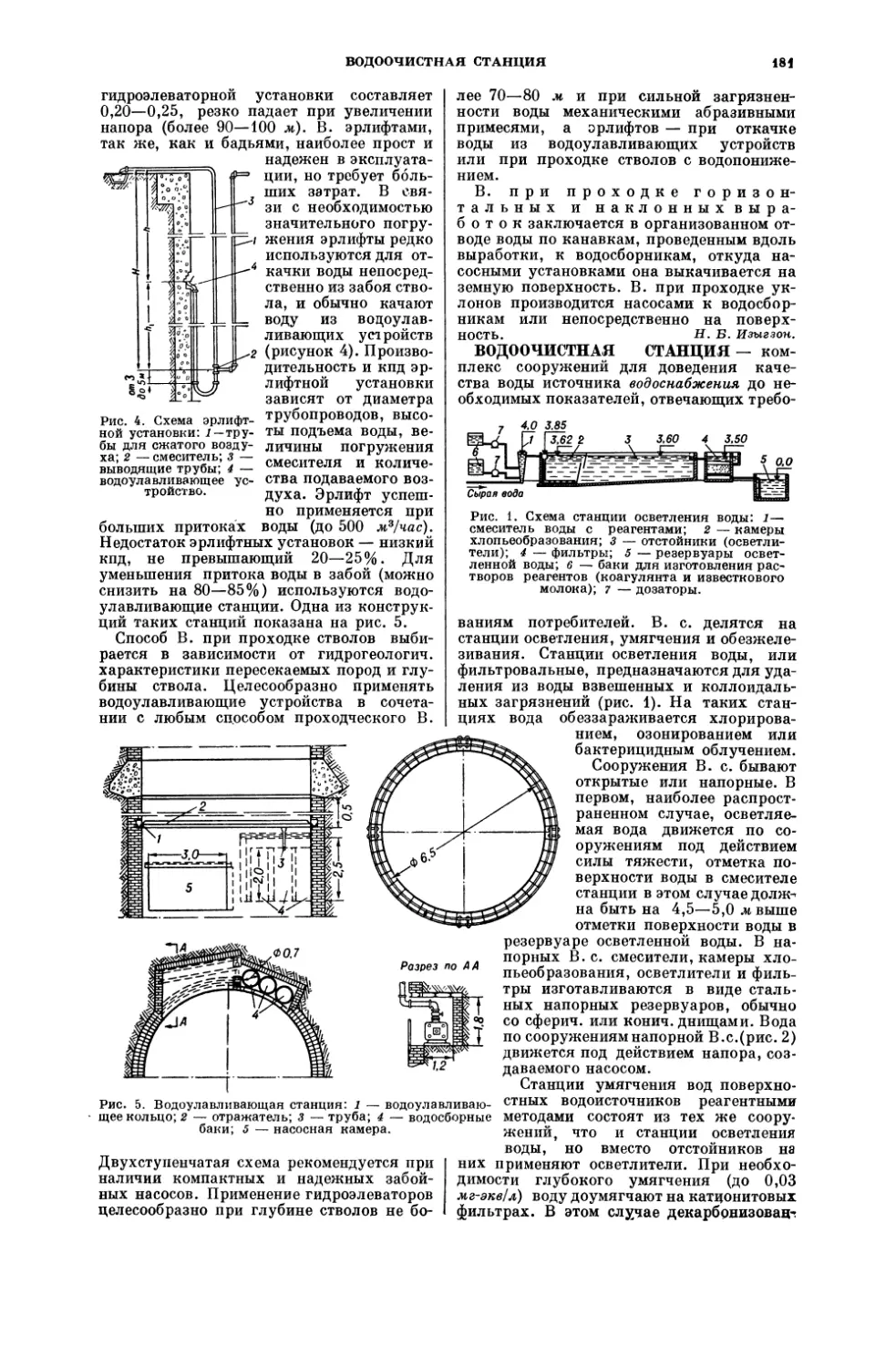

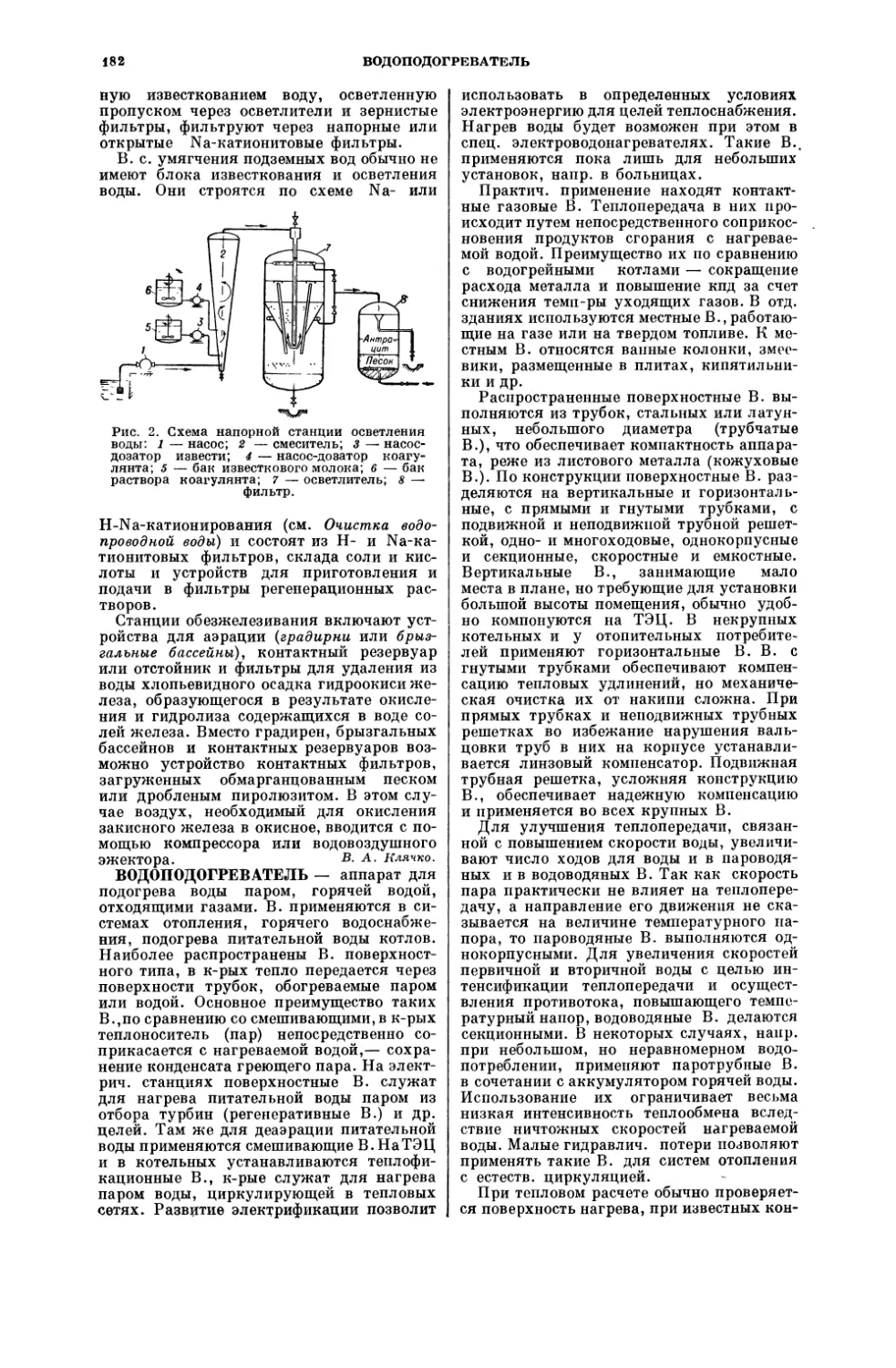

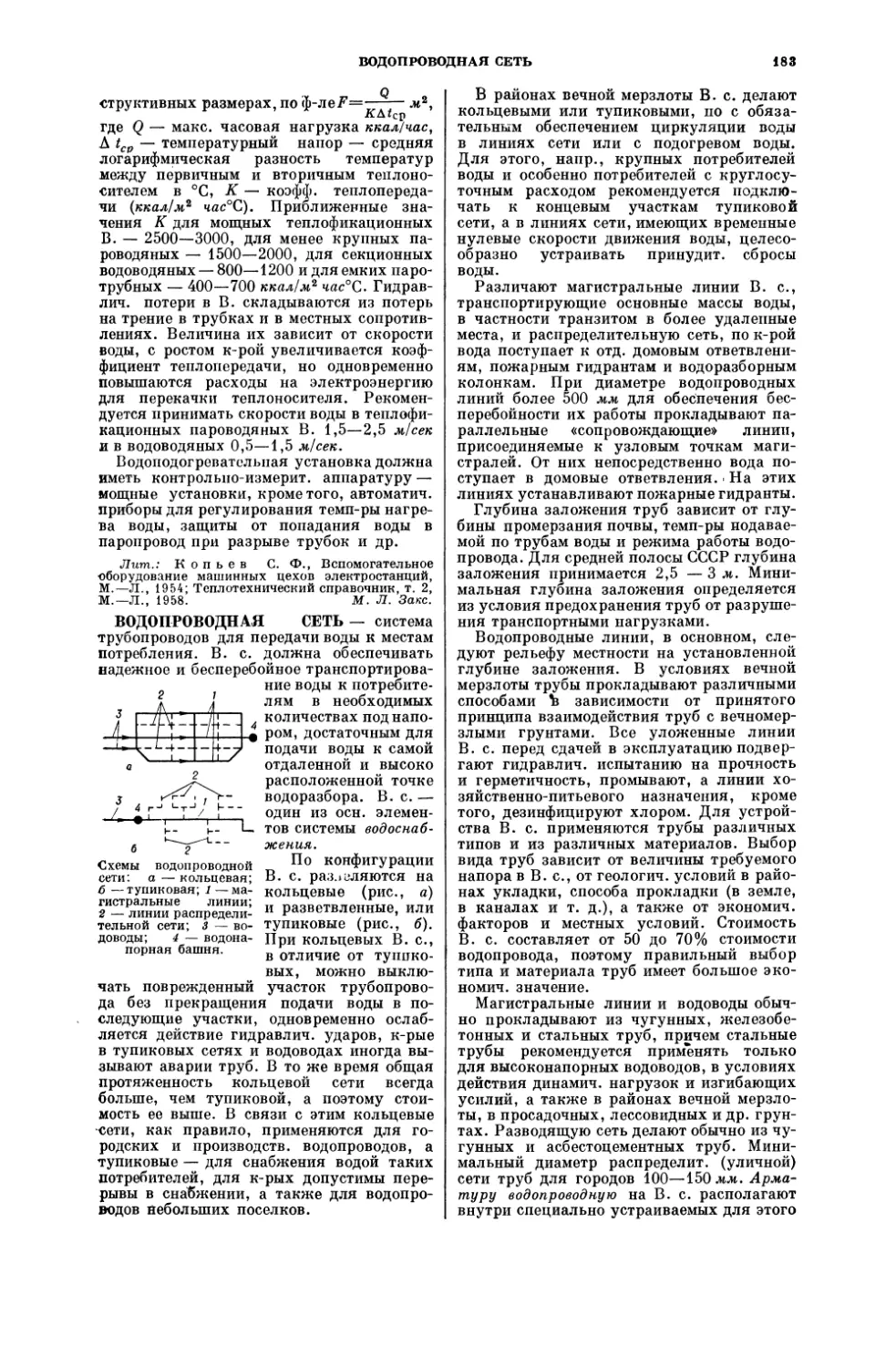

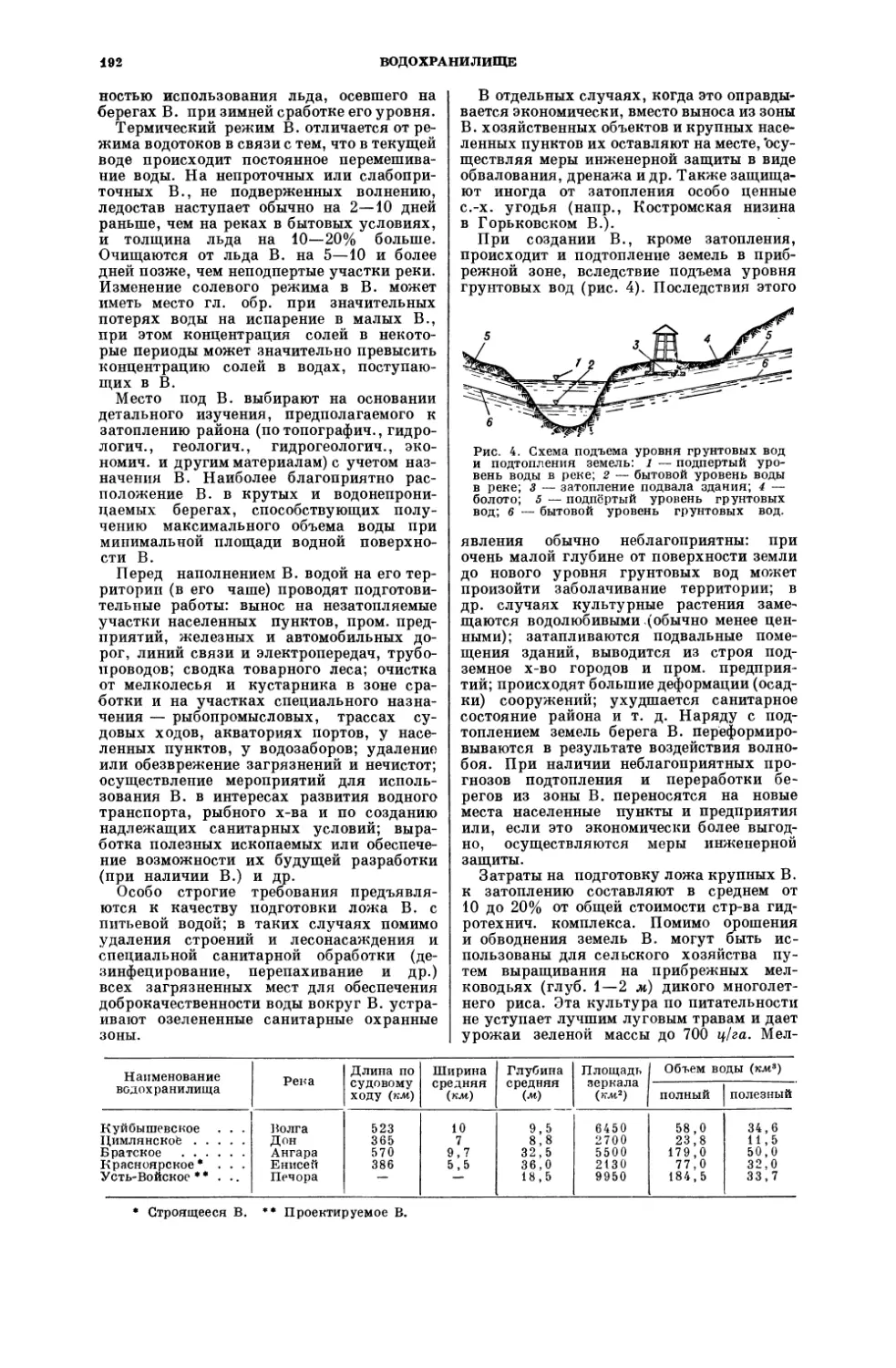

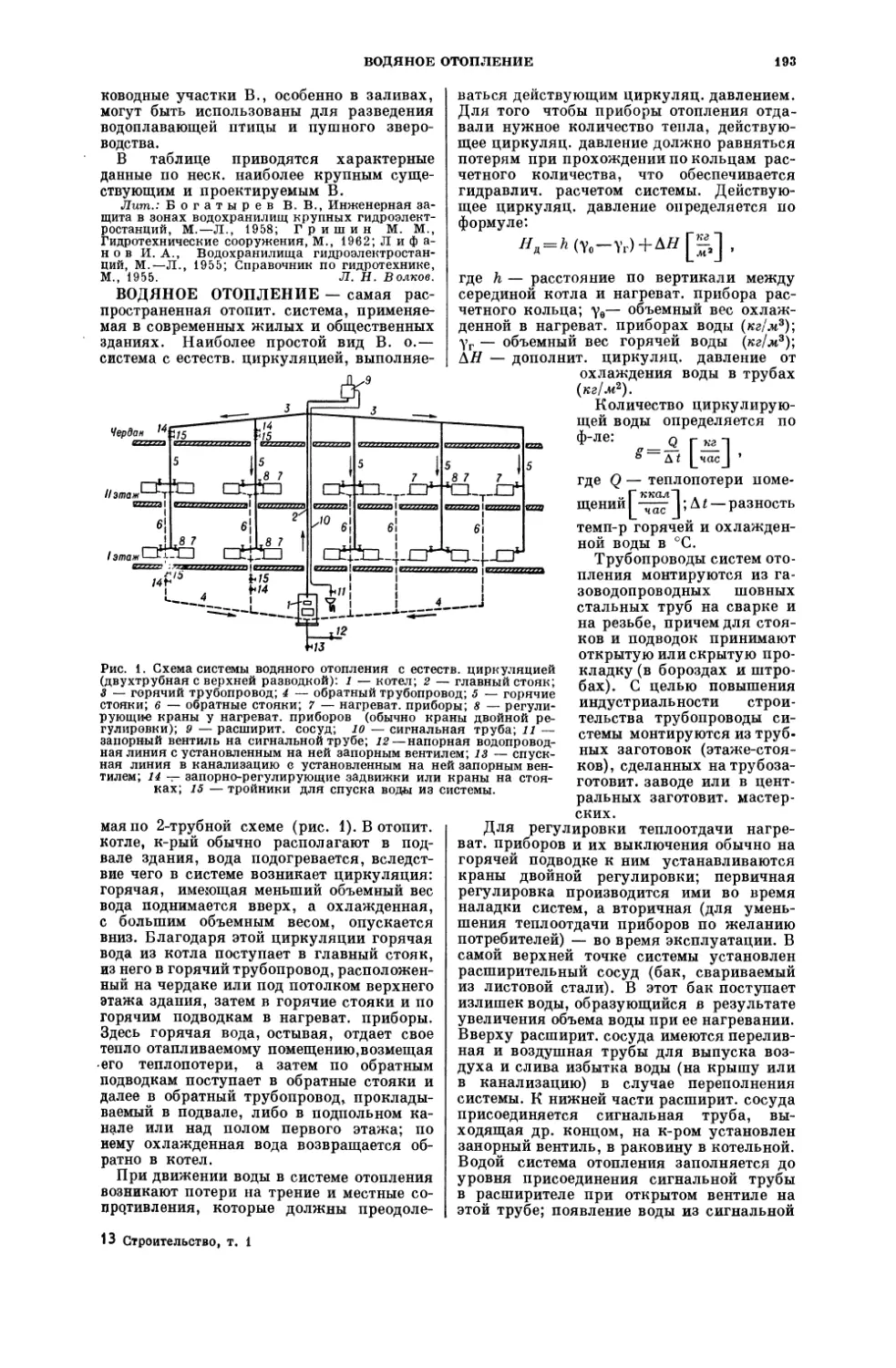

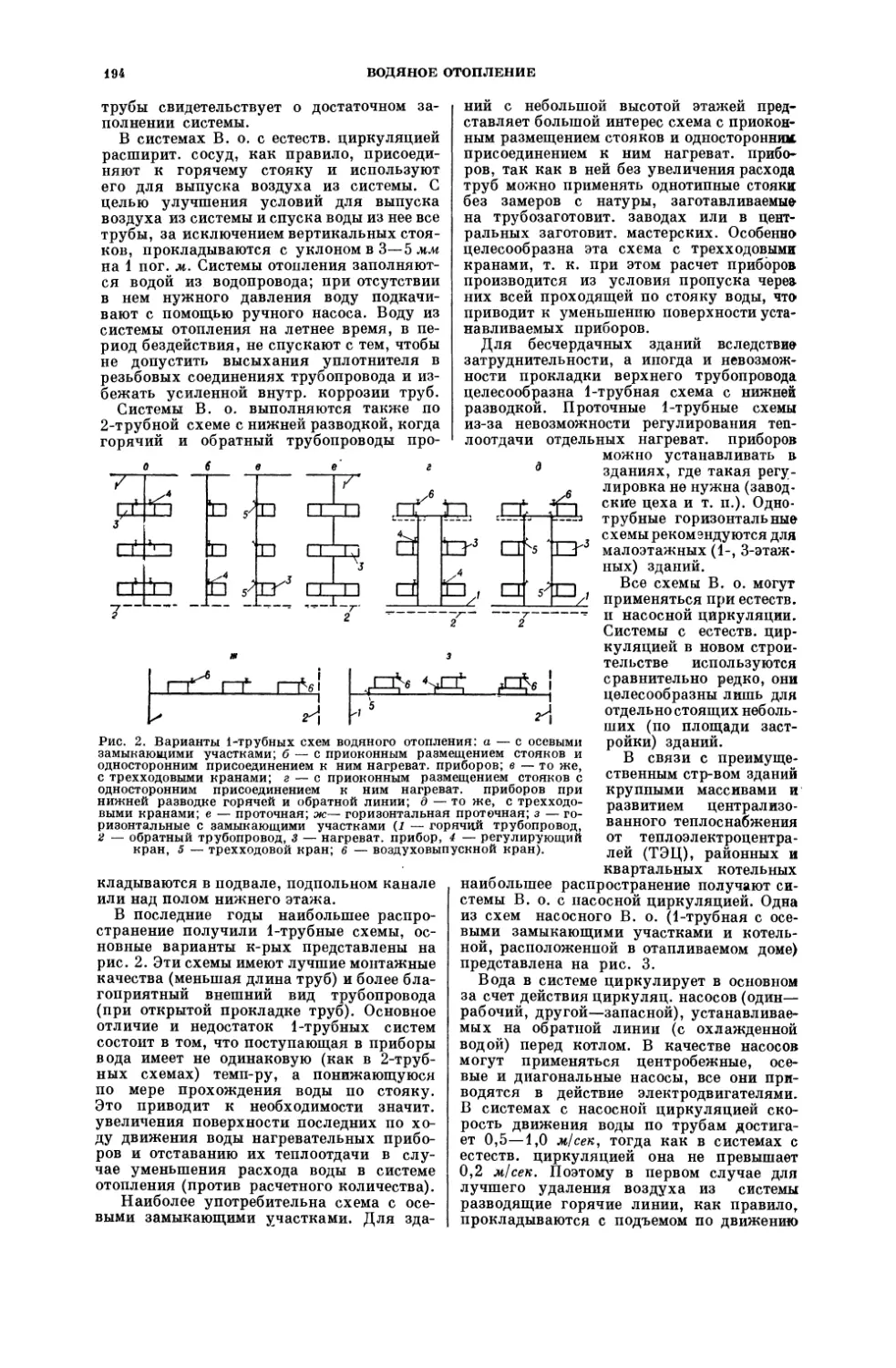

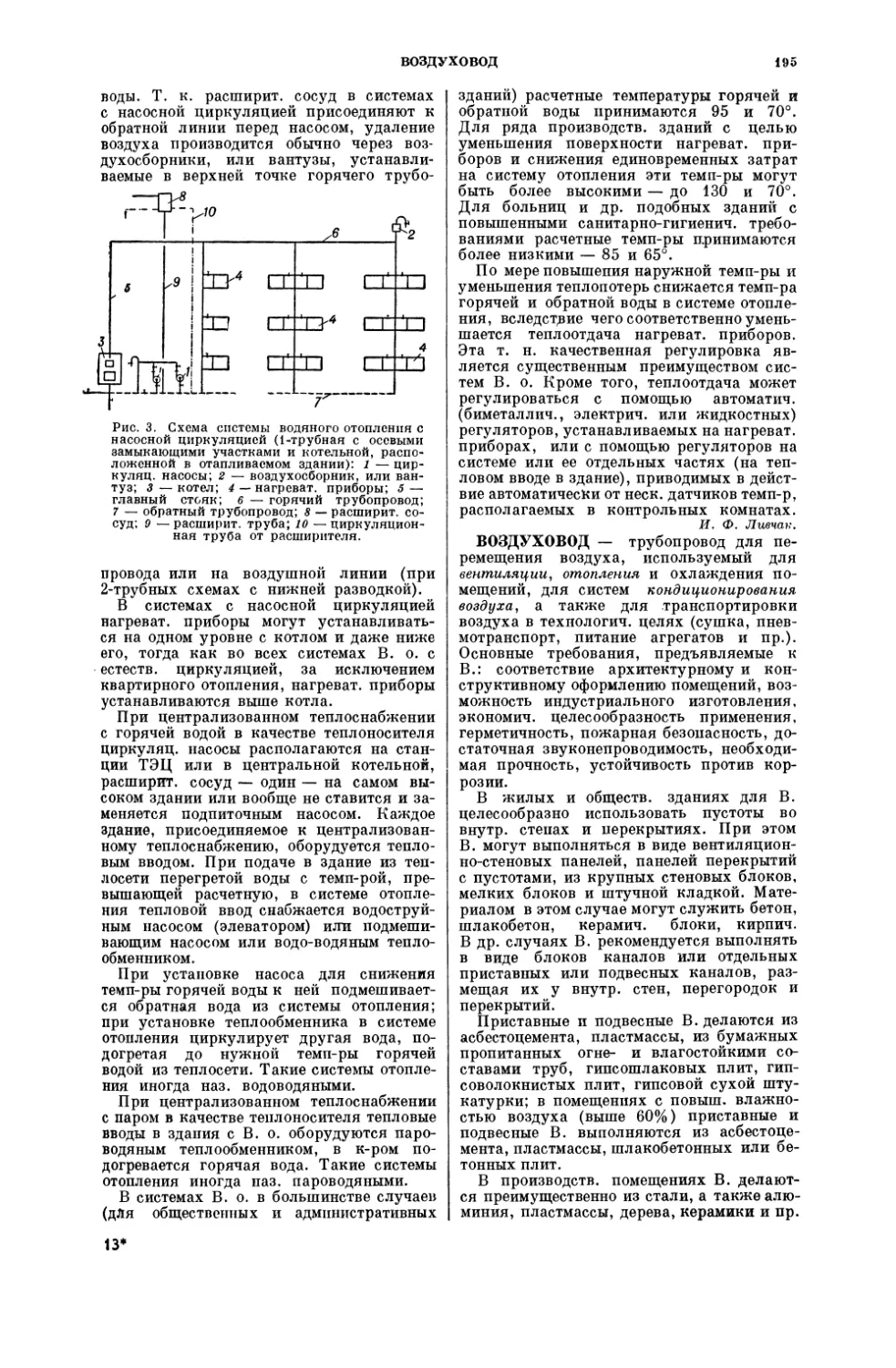

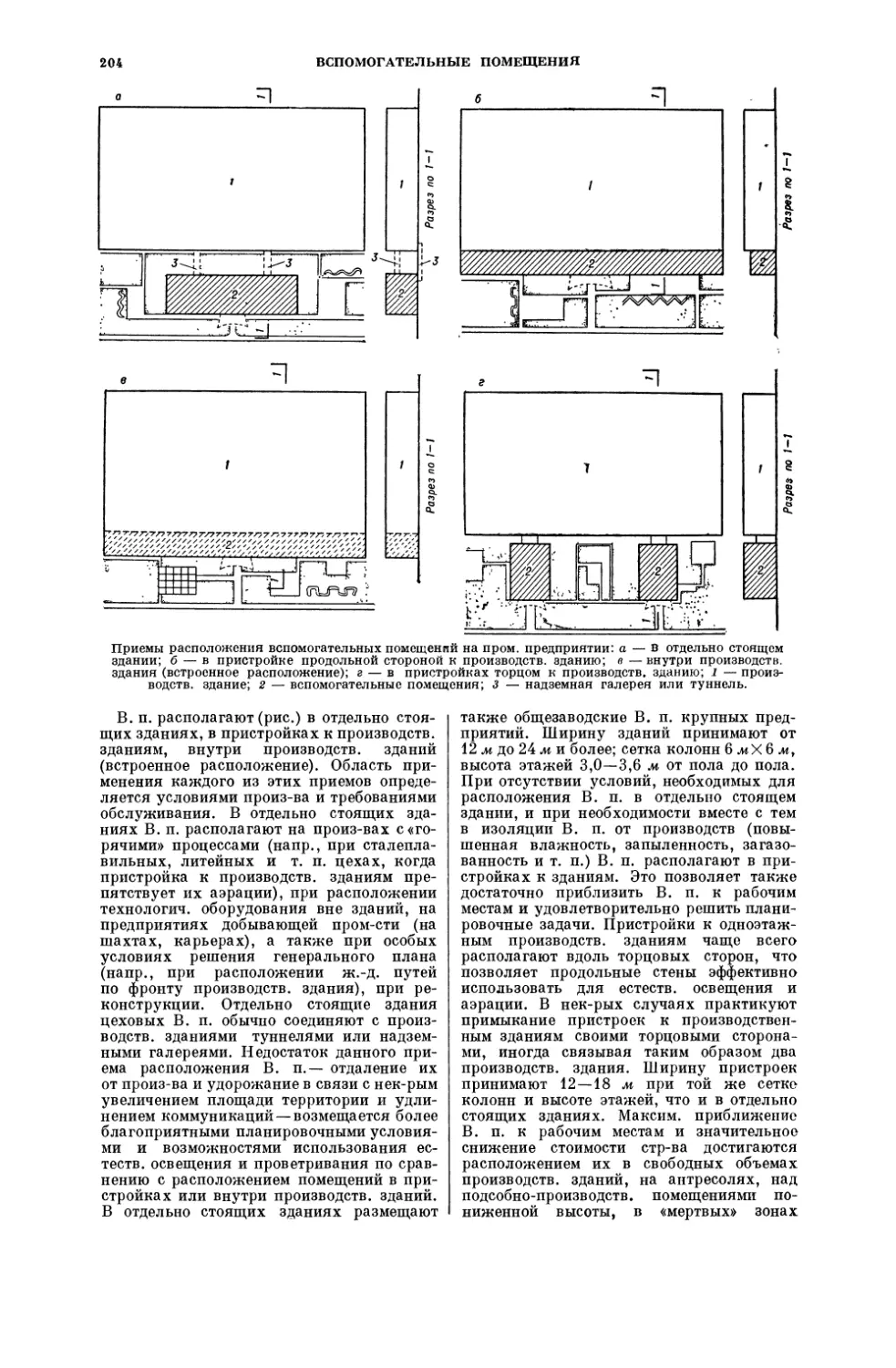

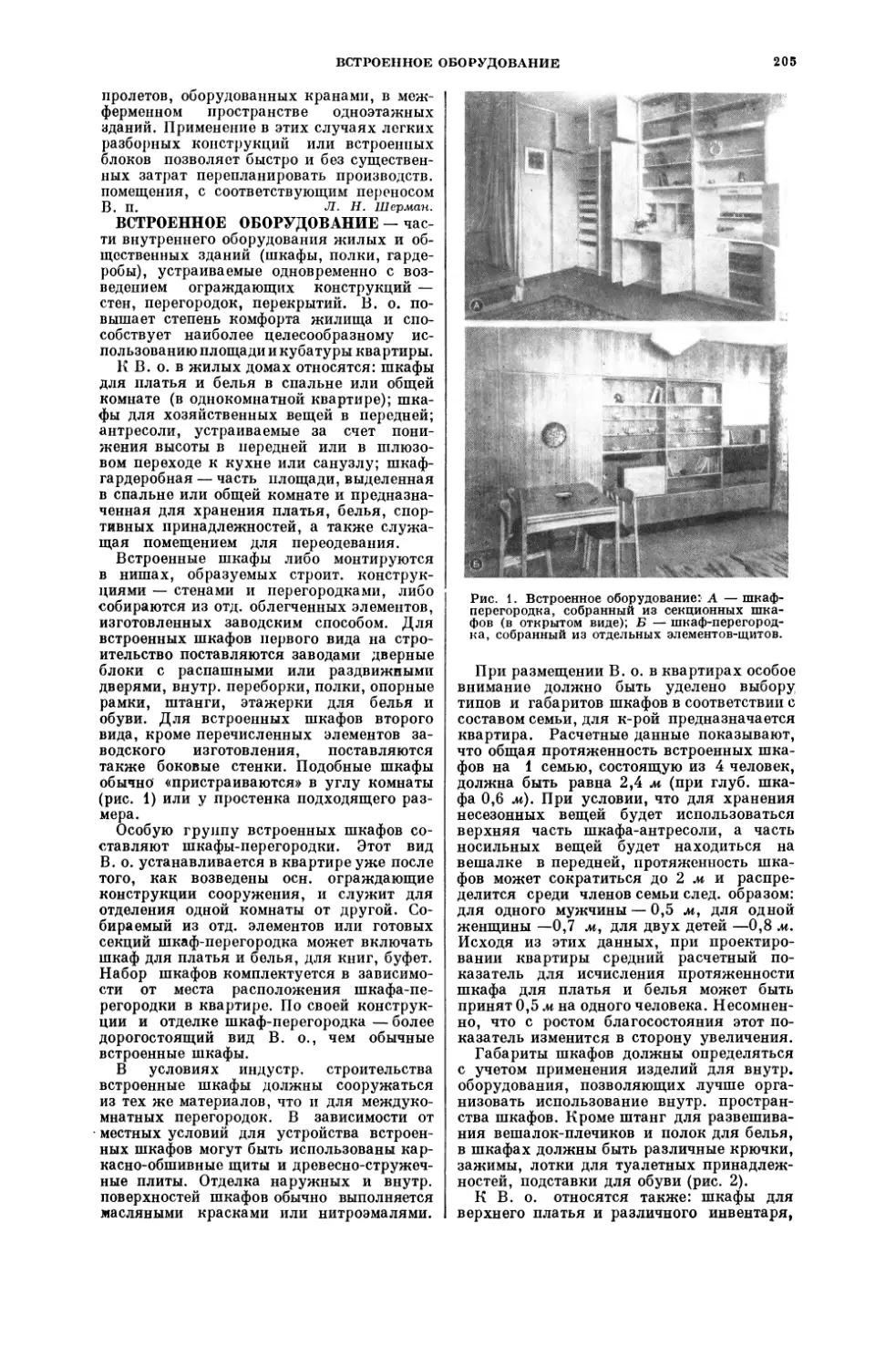

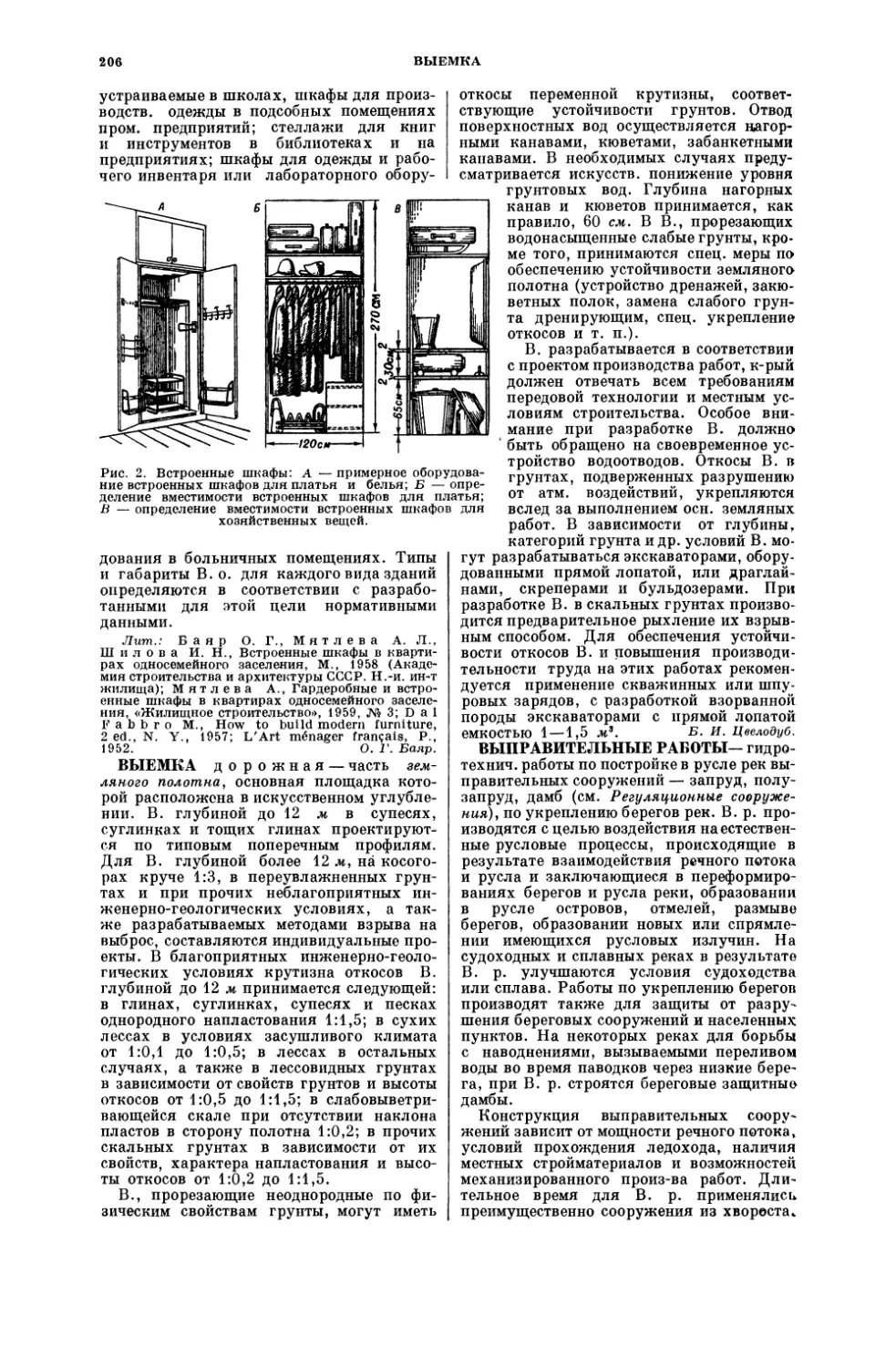

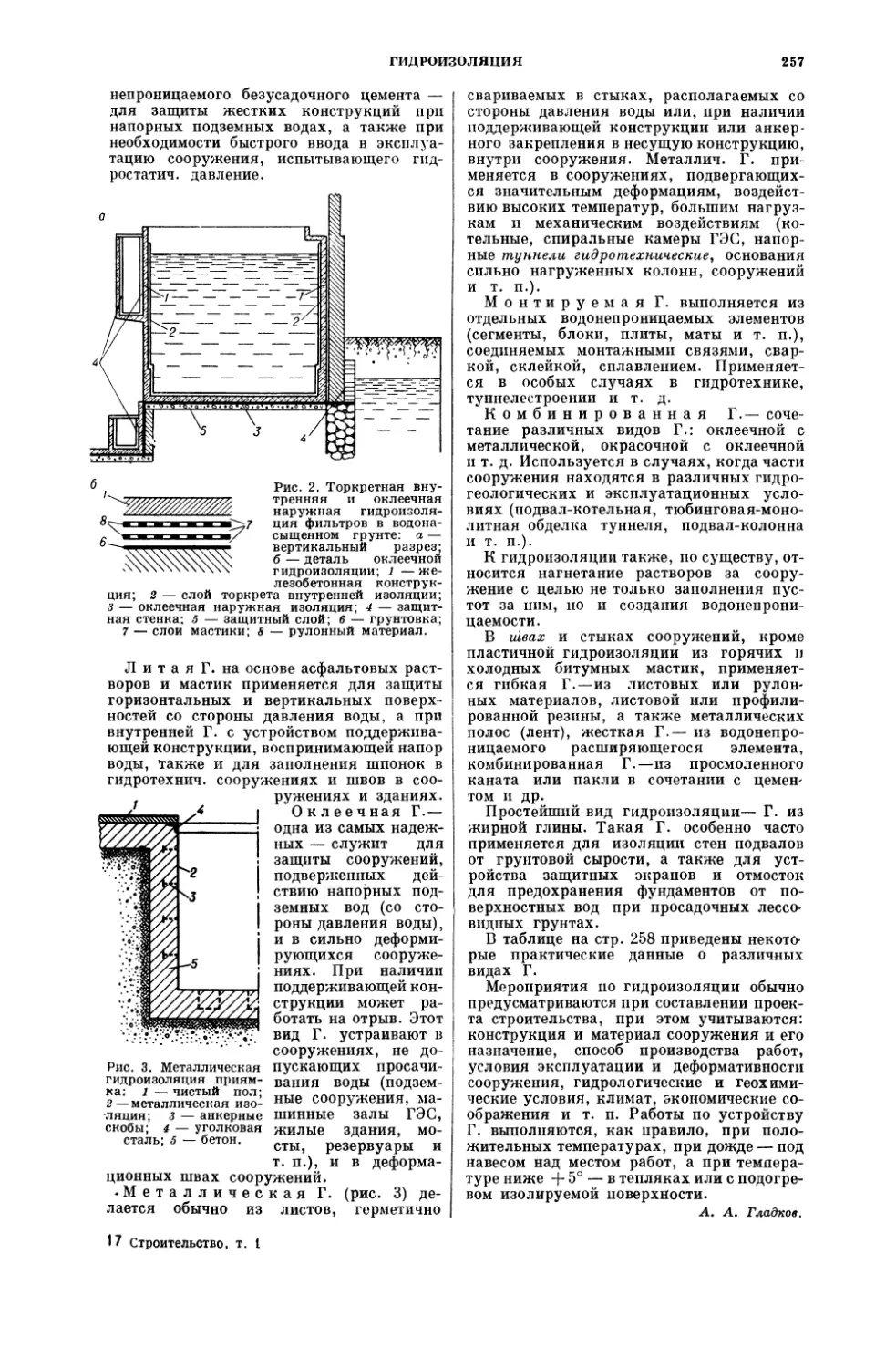

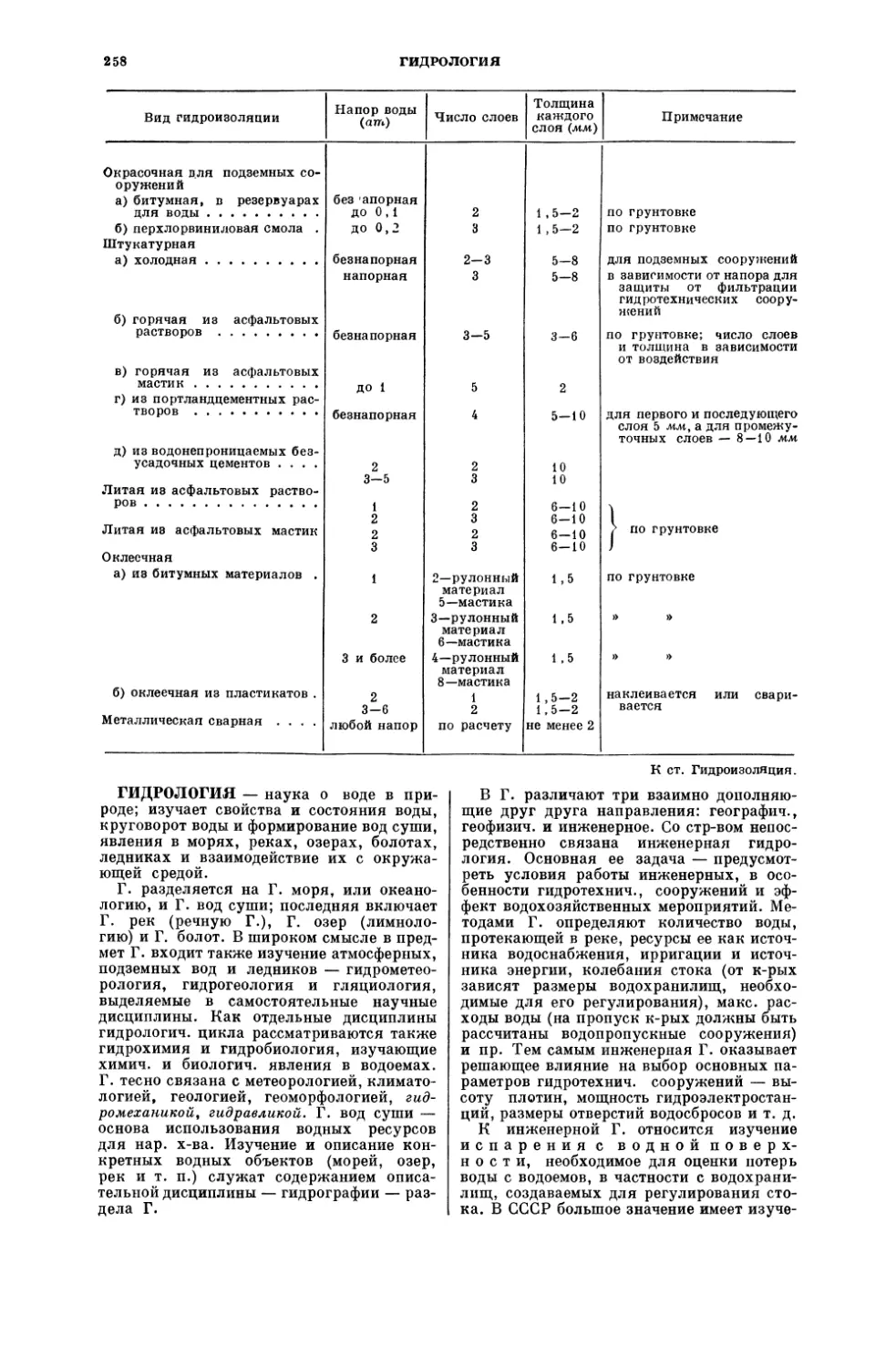

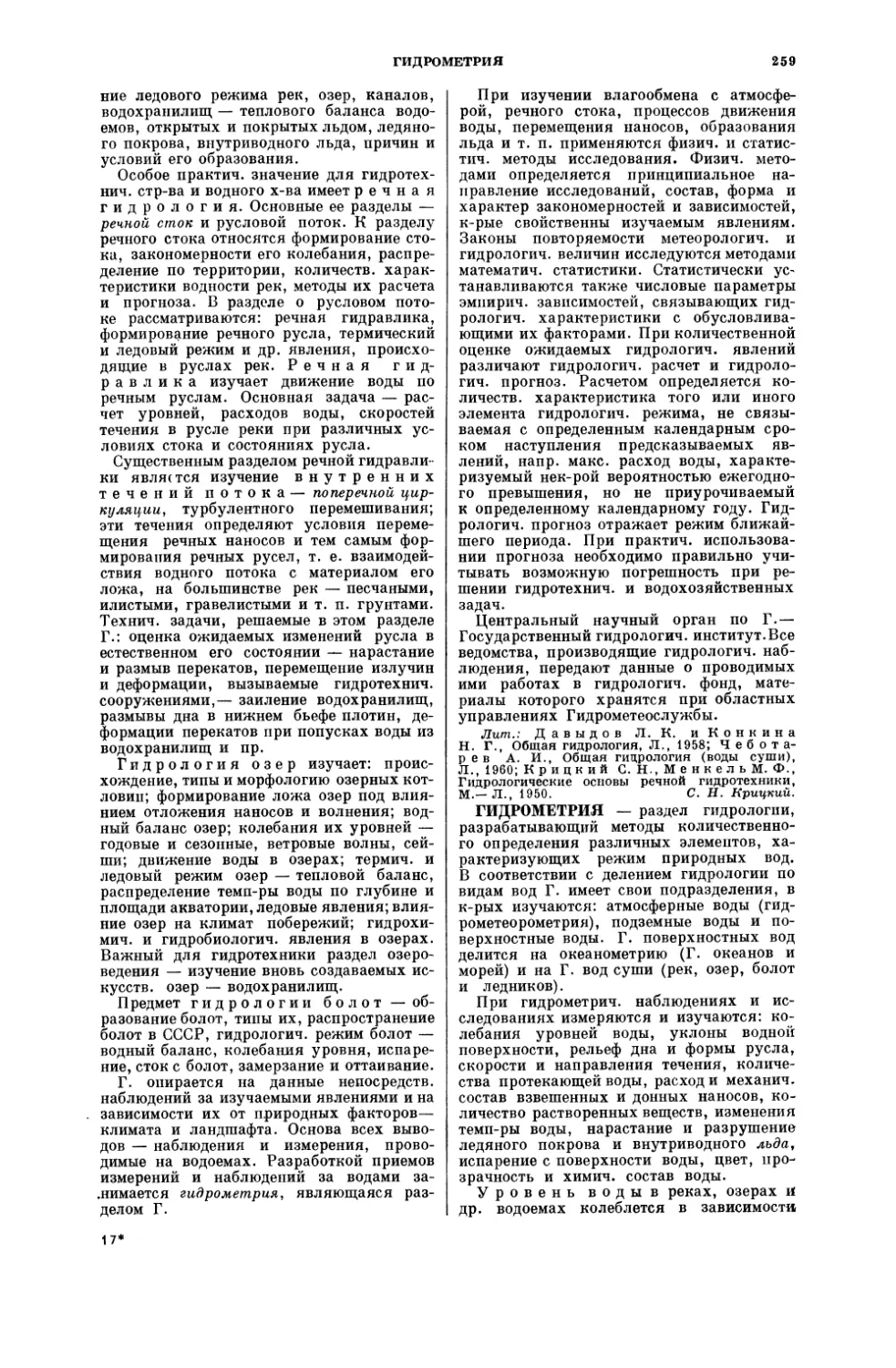

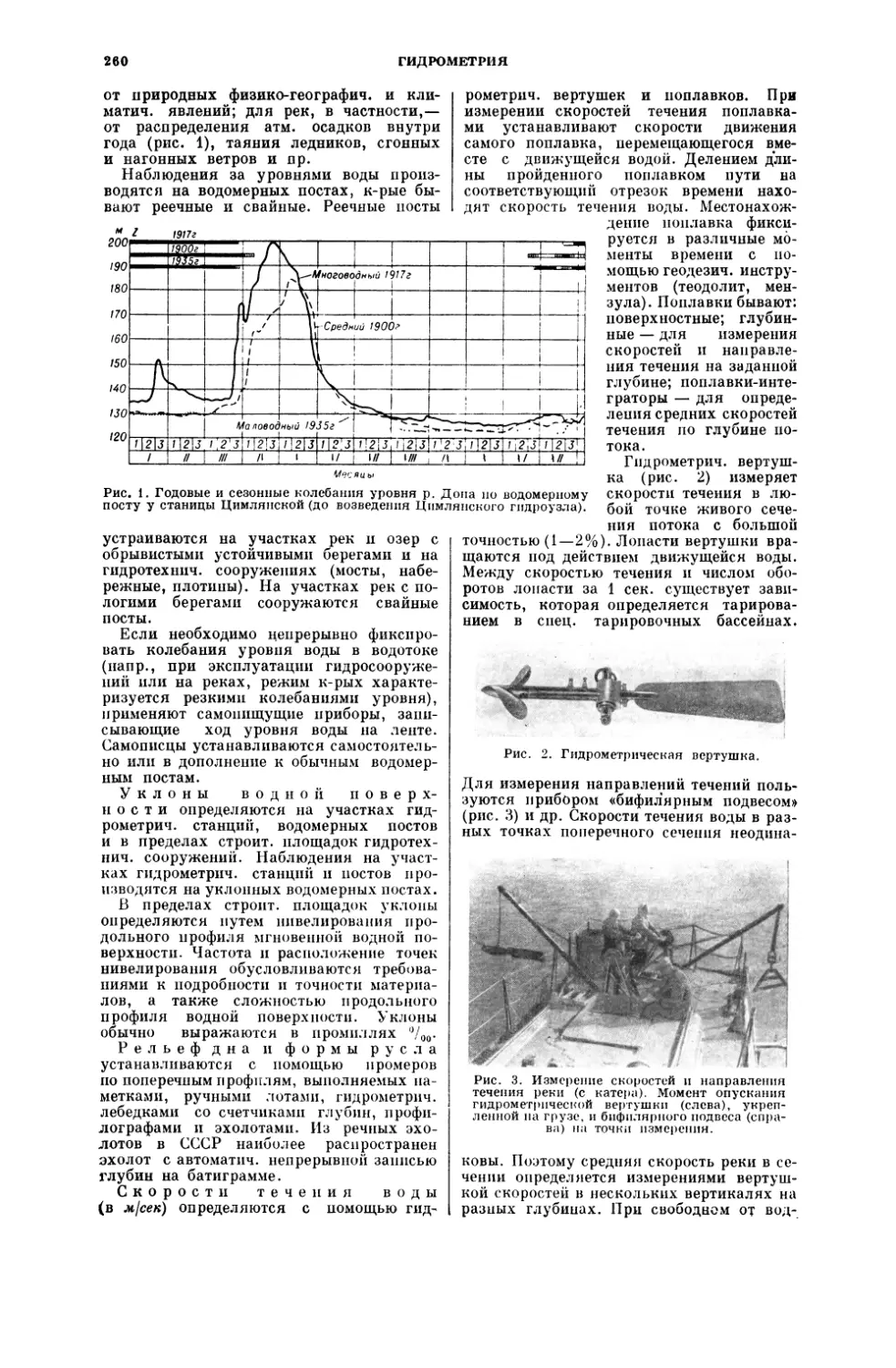

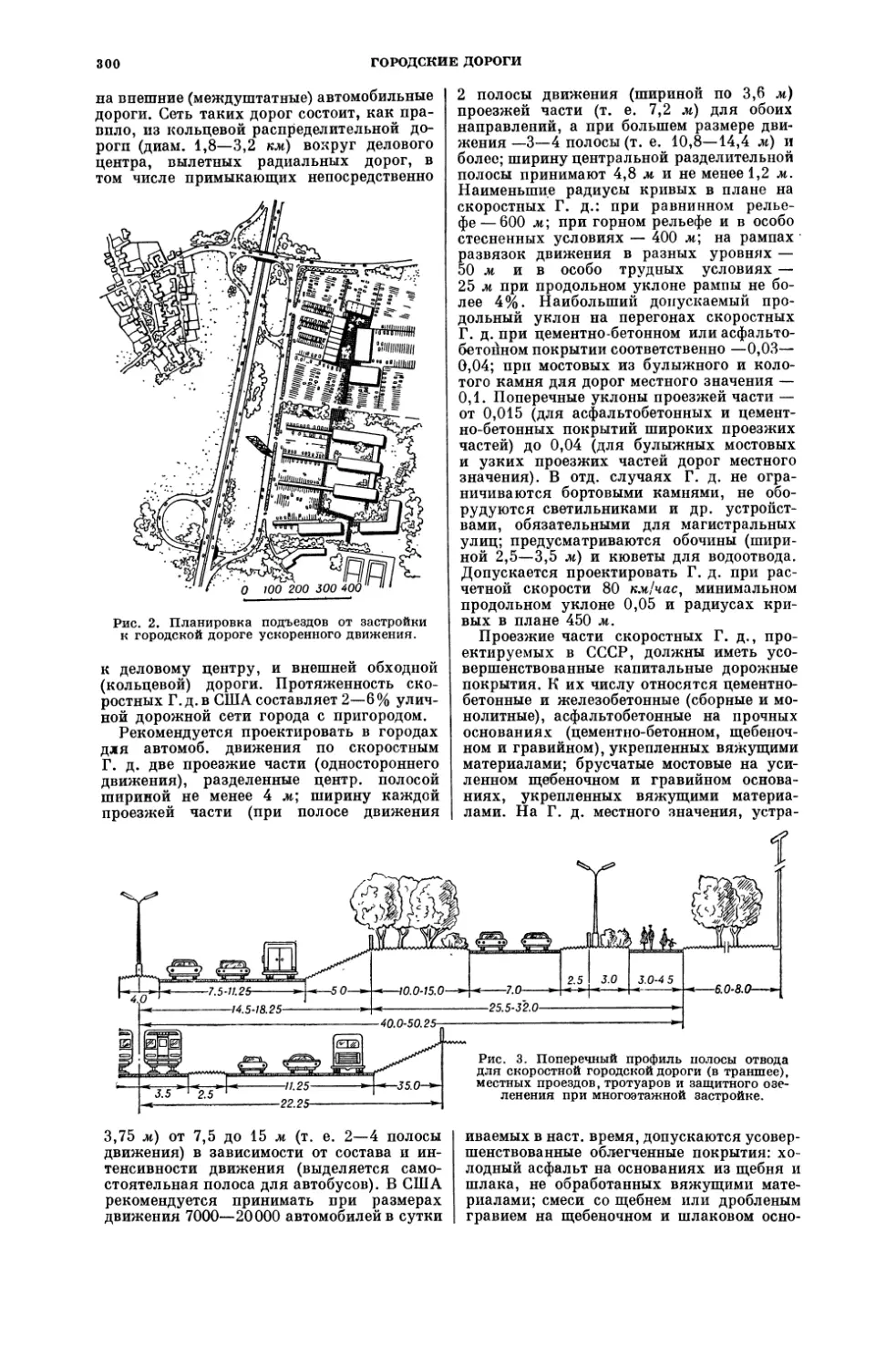

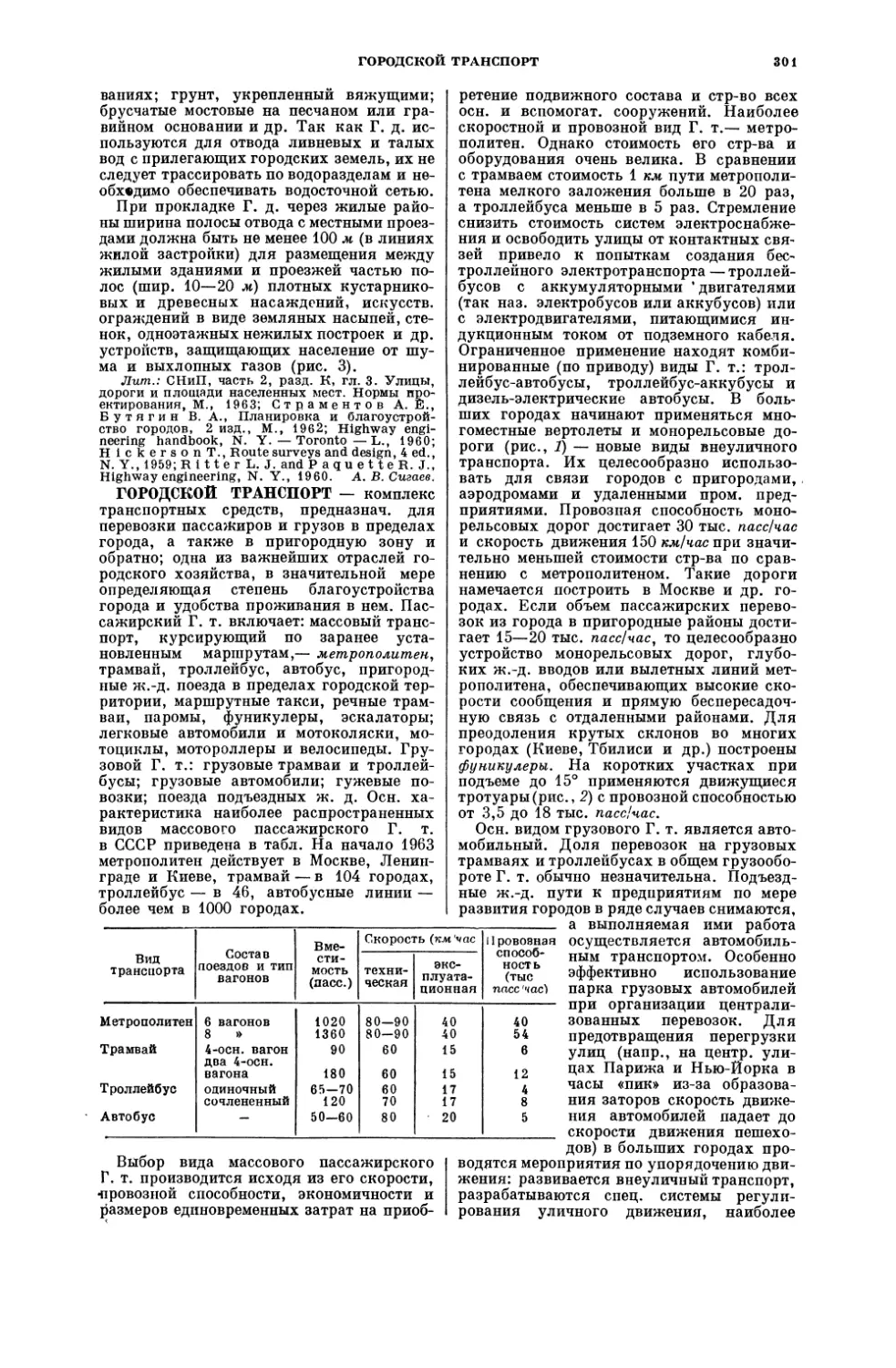

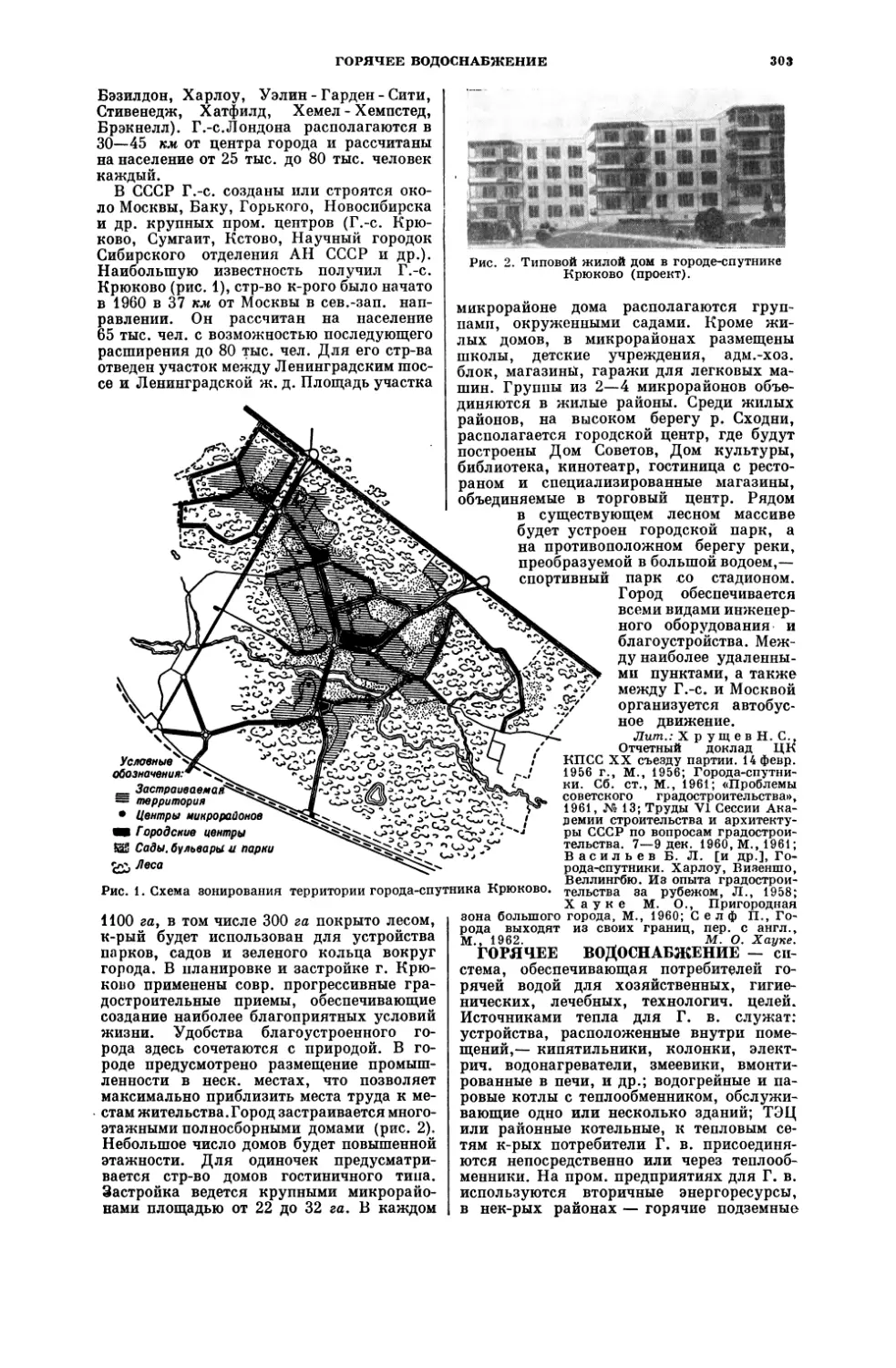

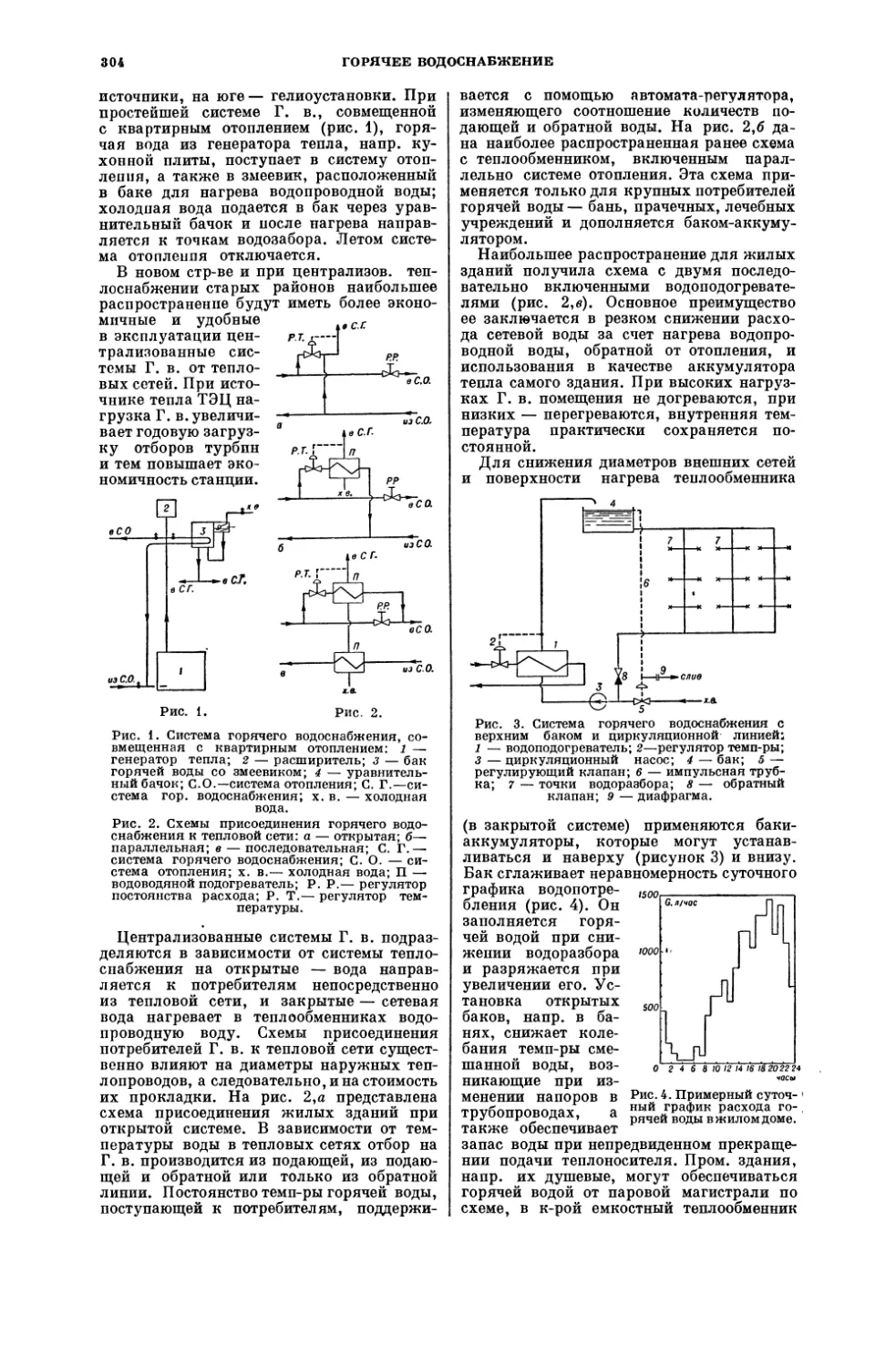

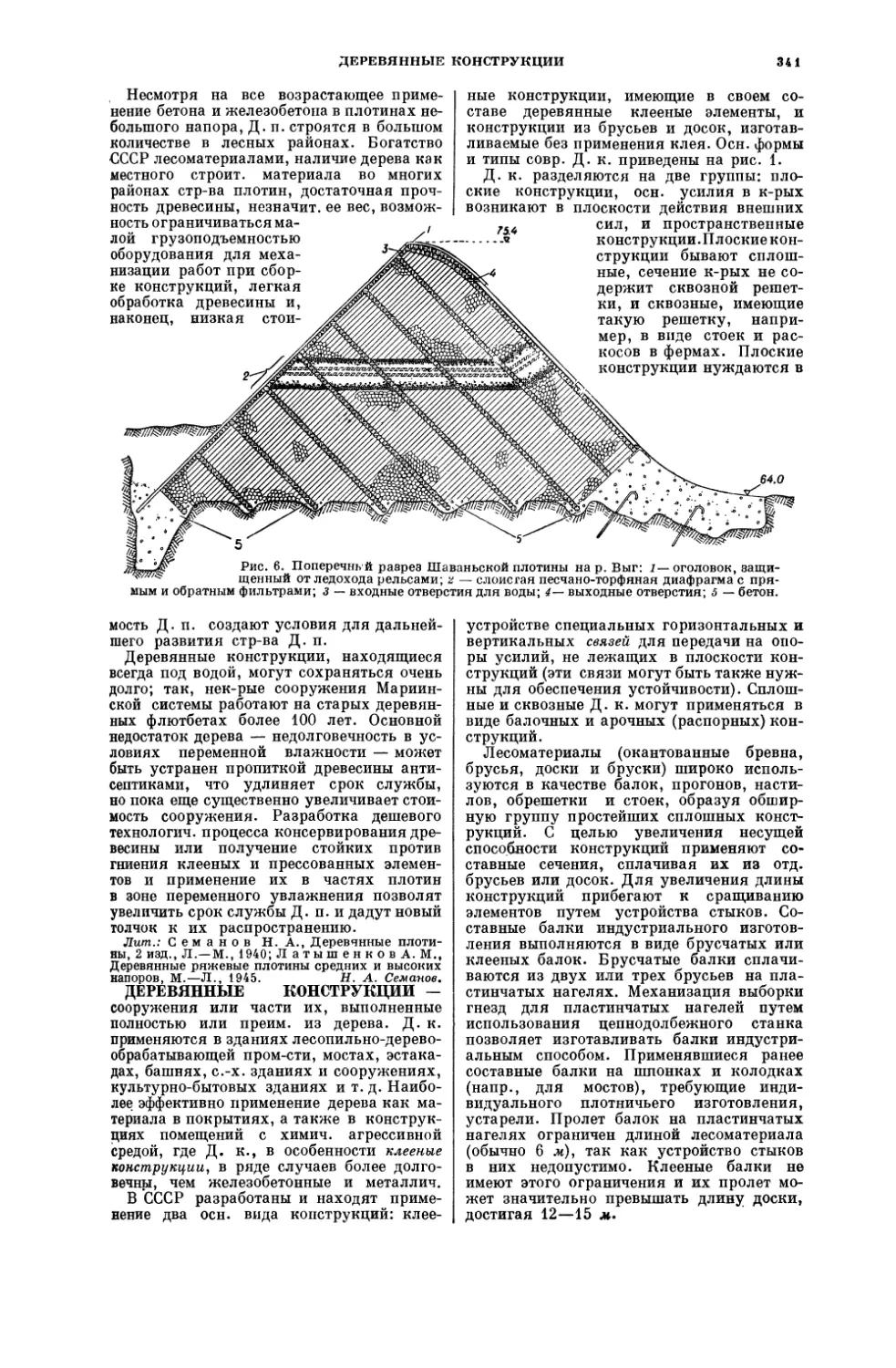

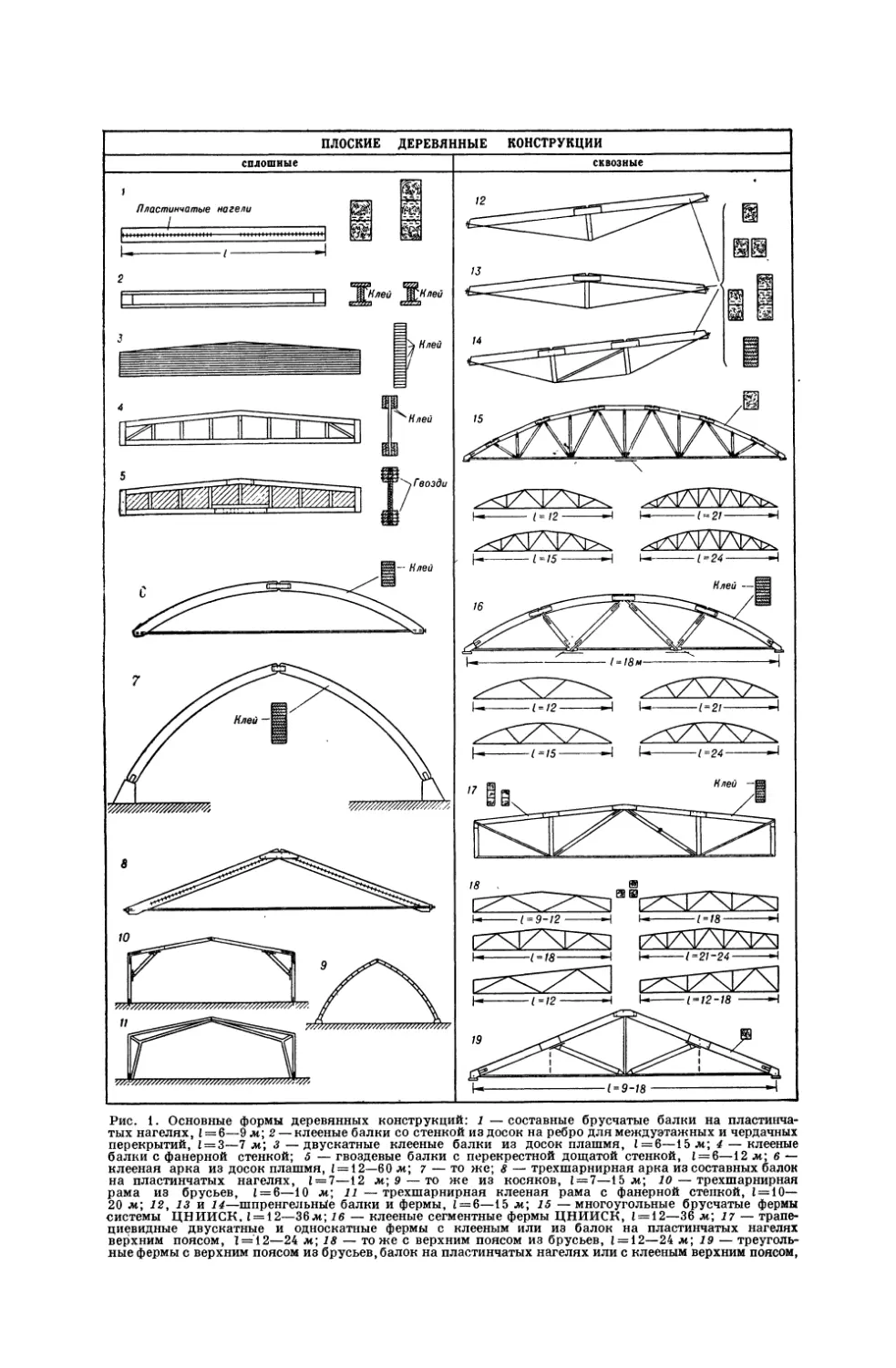

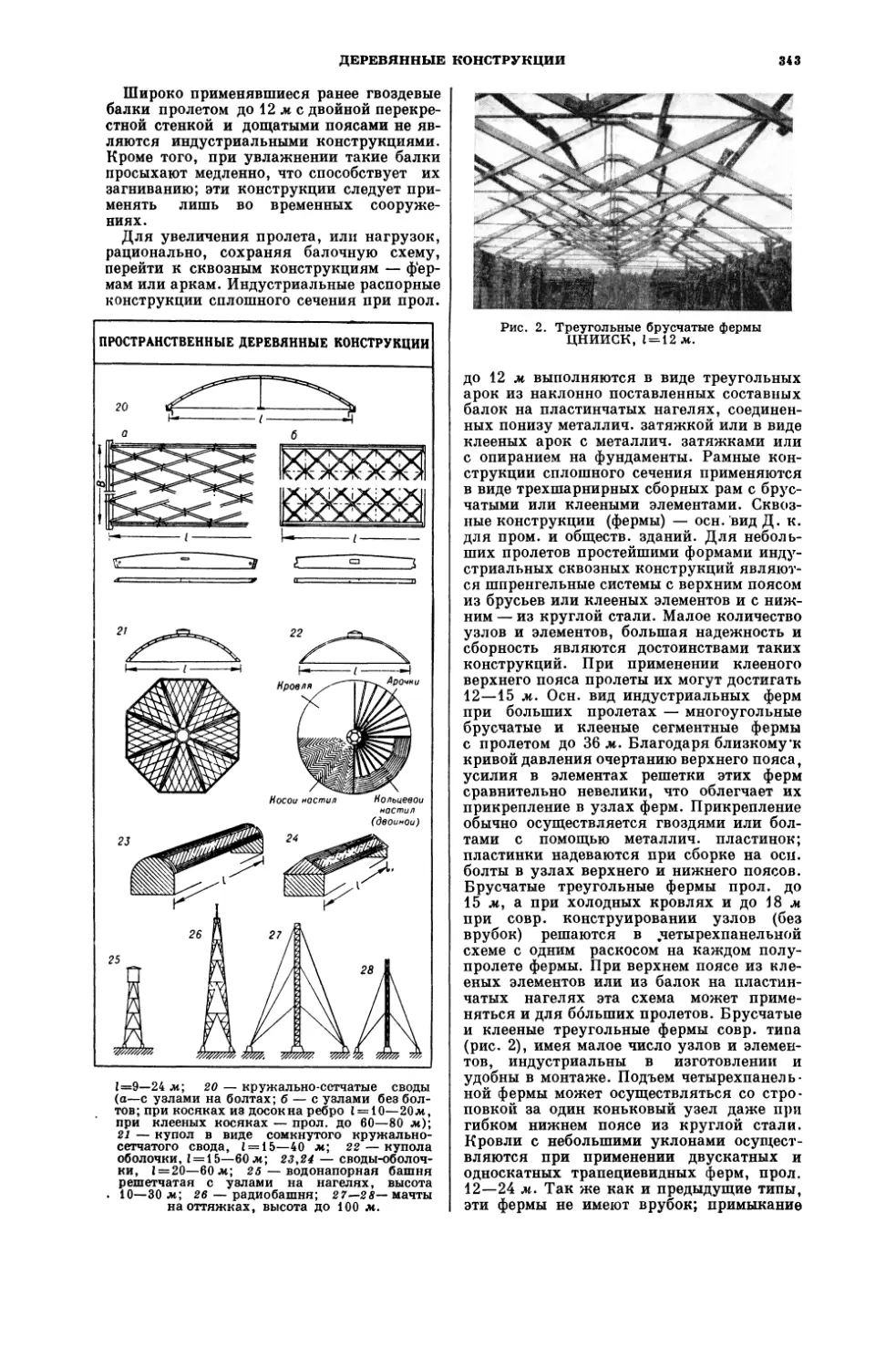

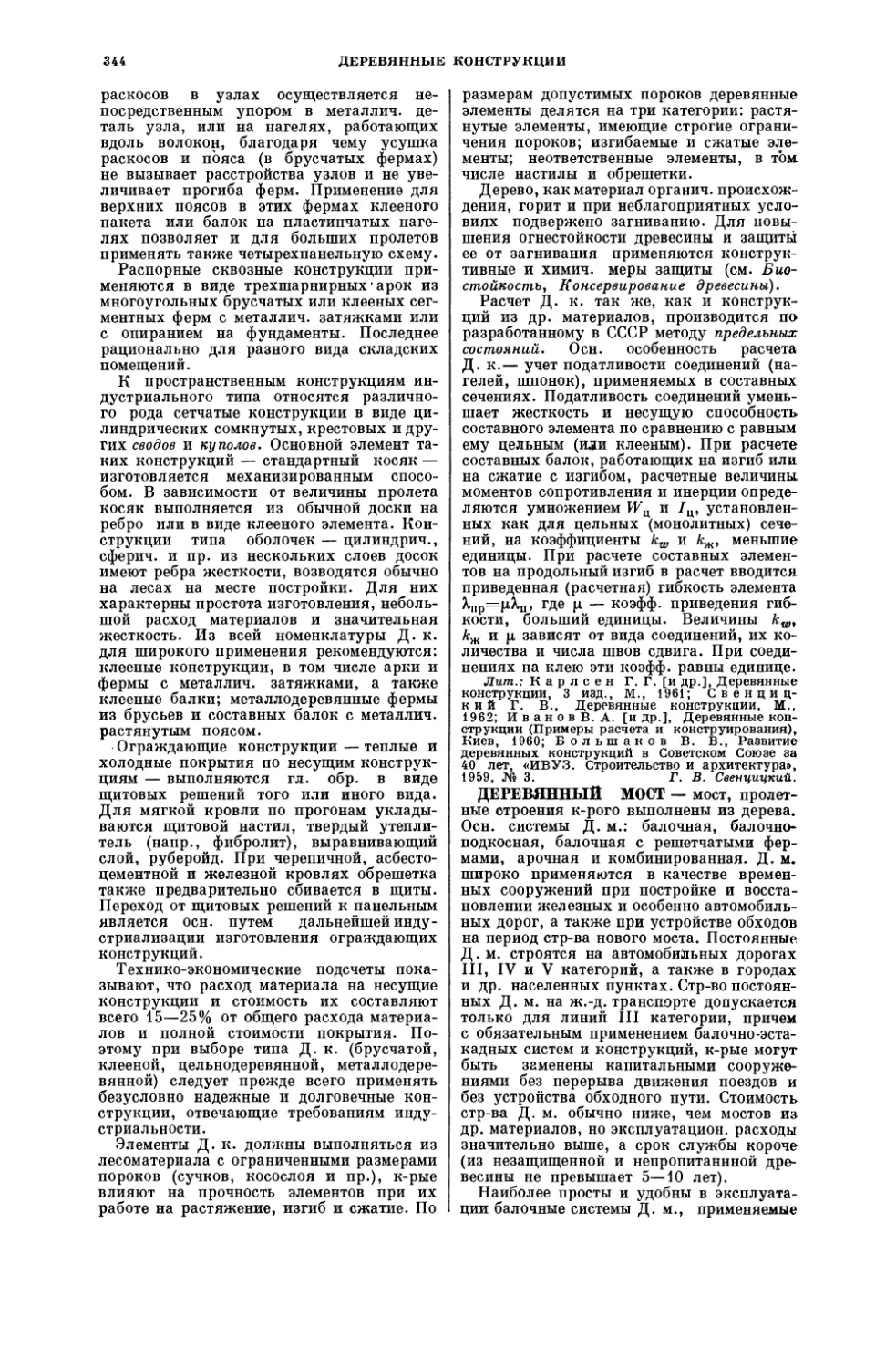

тивных акустич. характеристик элементов