Text

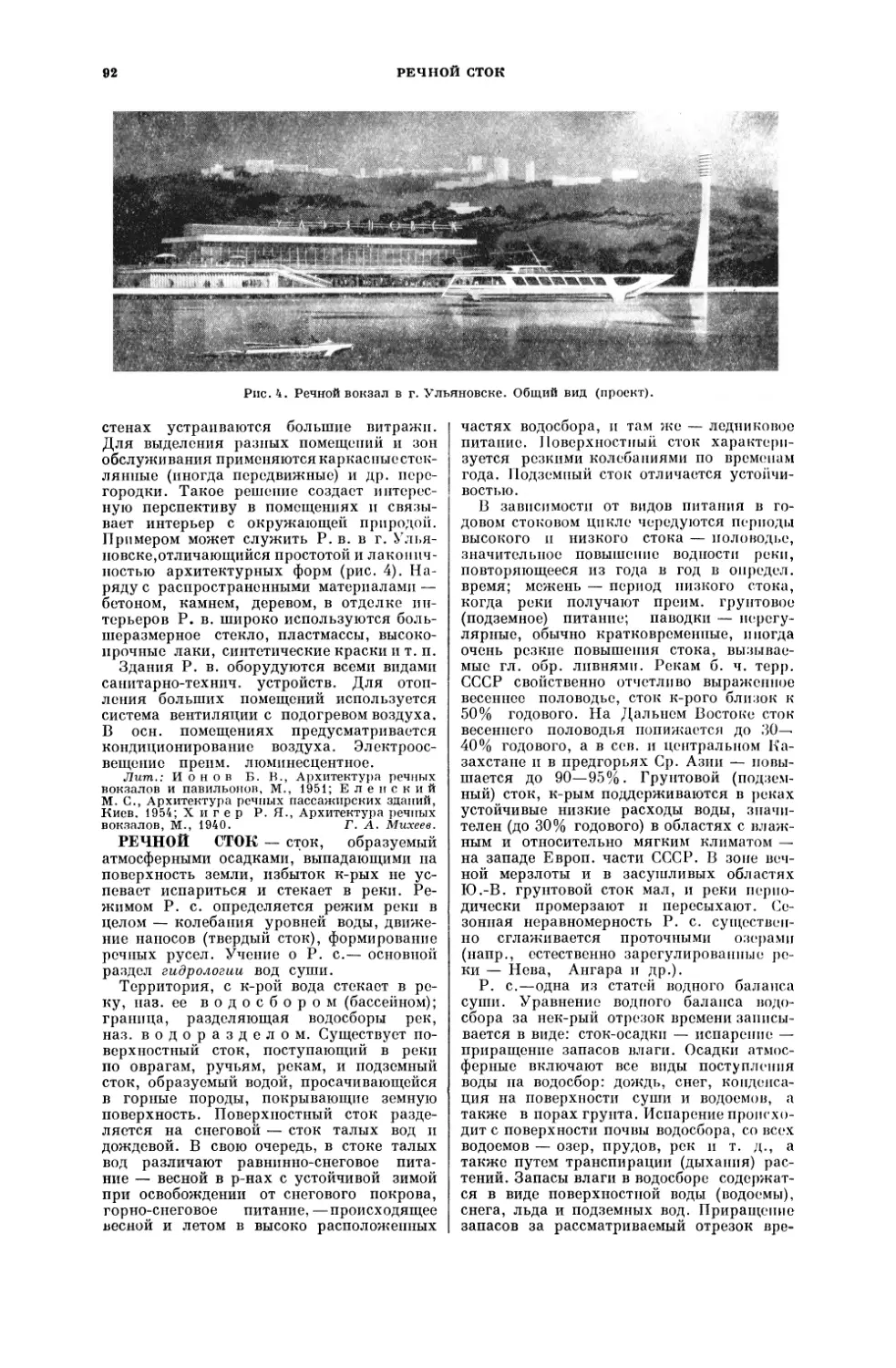

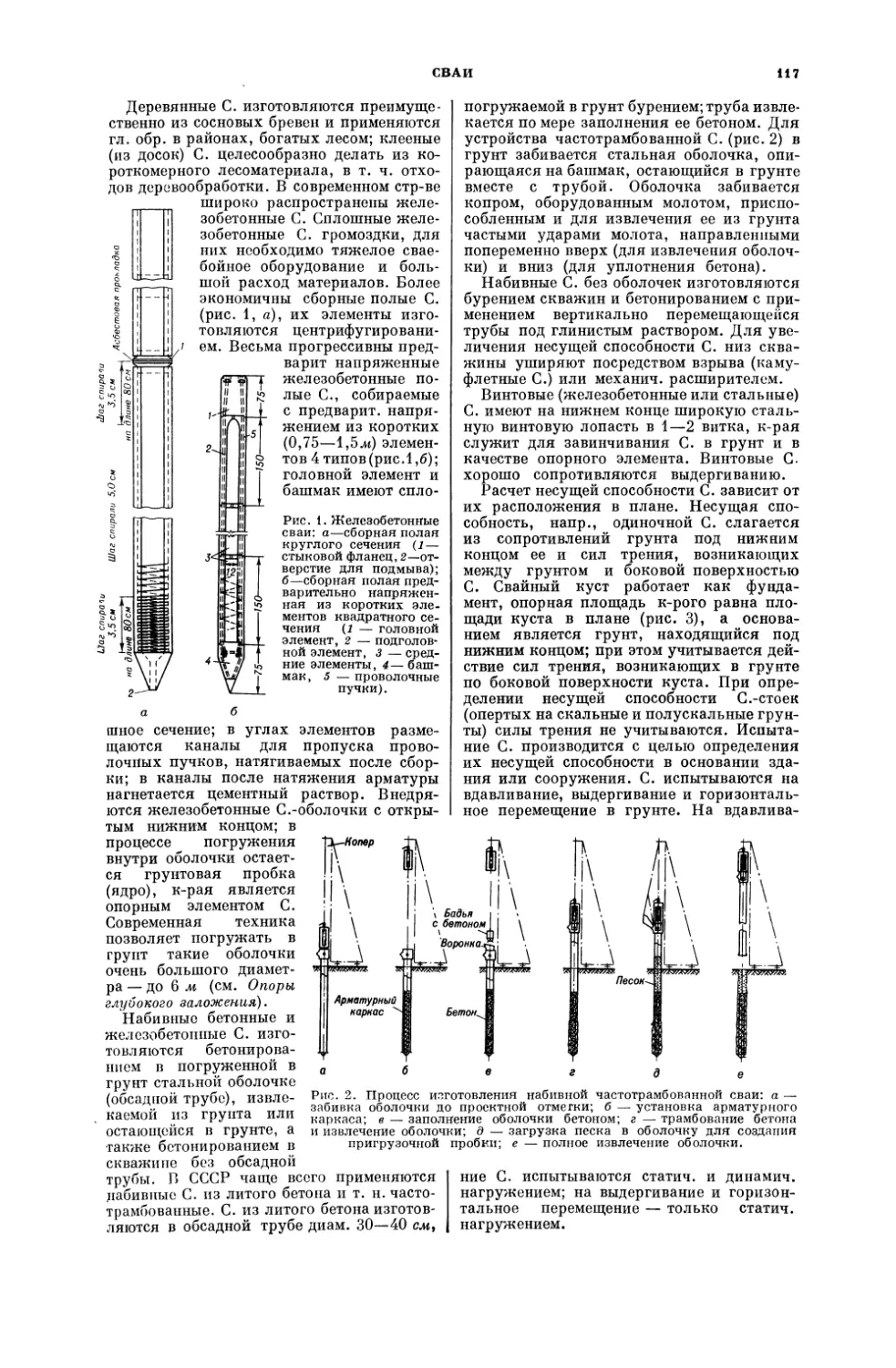

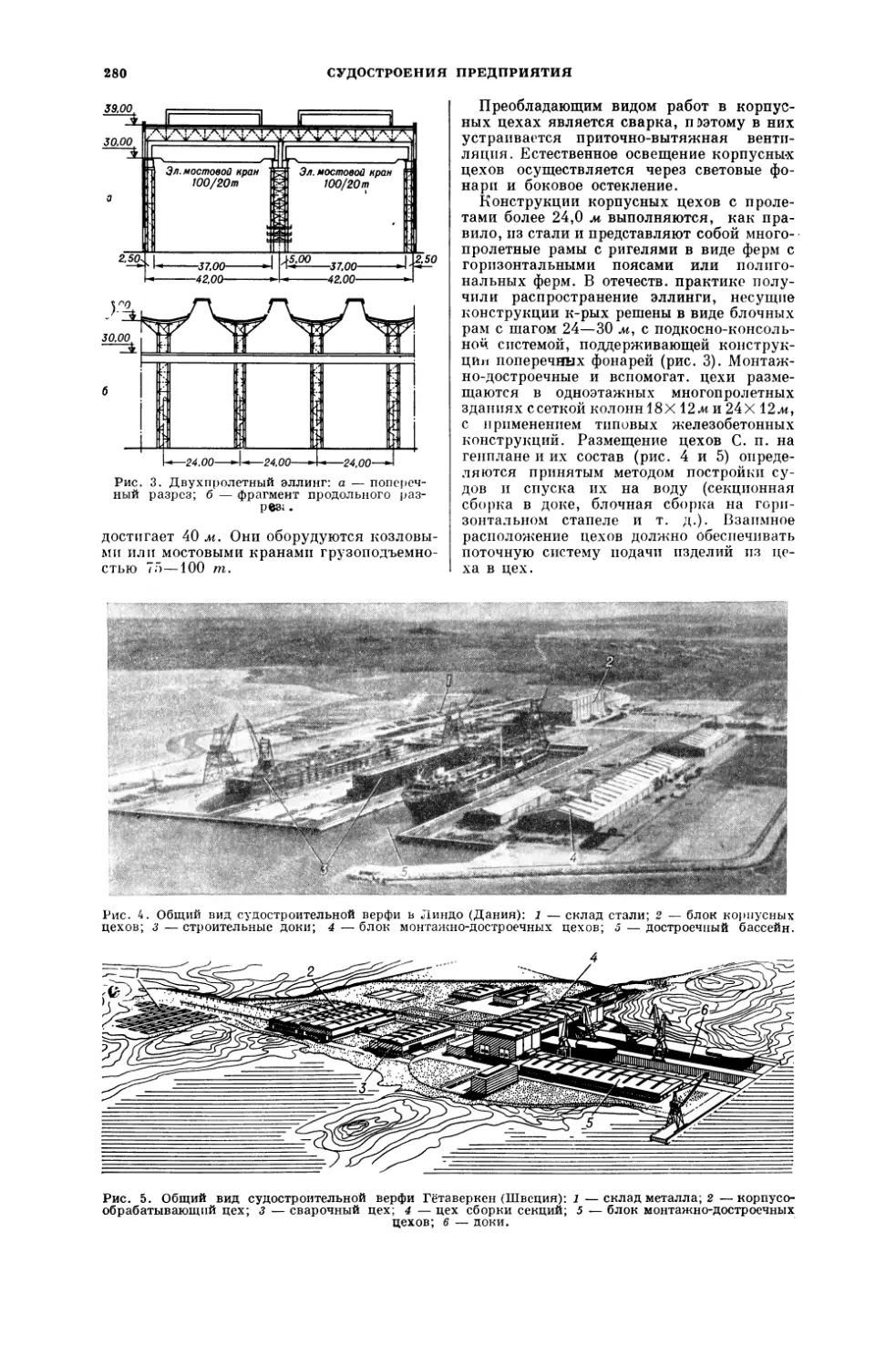

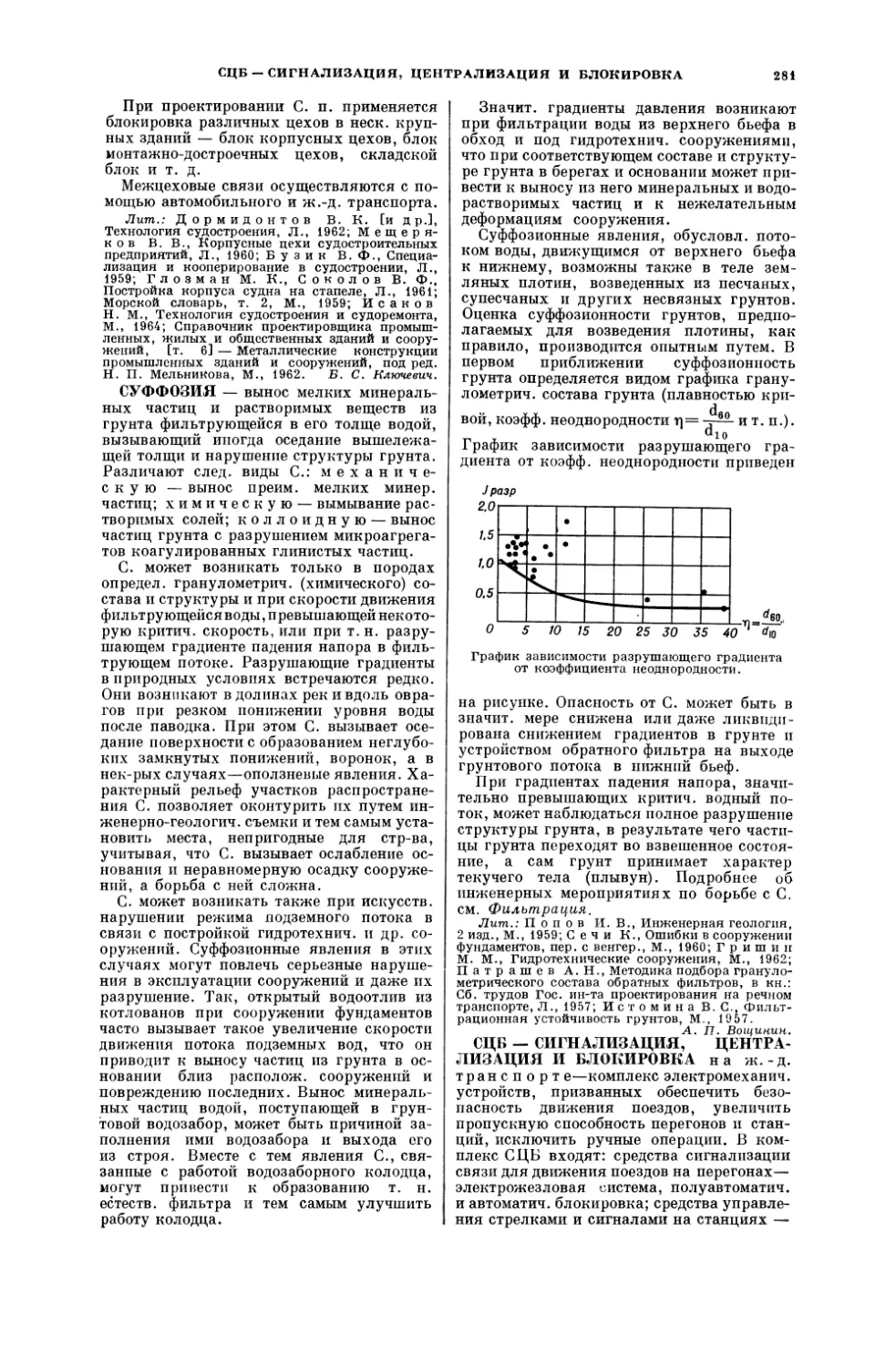

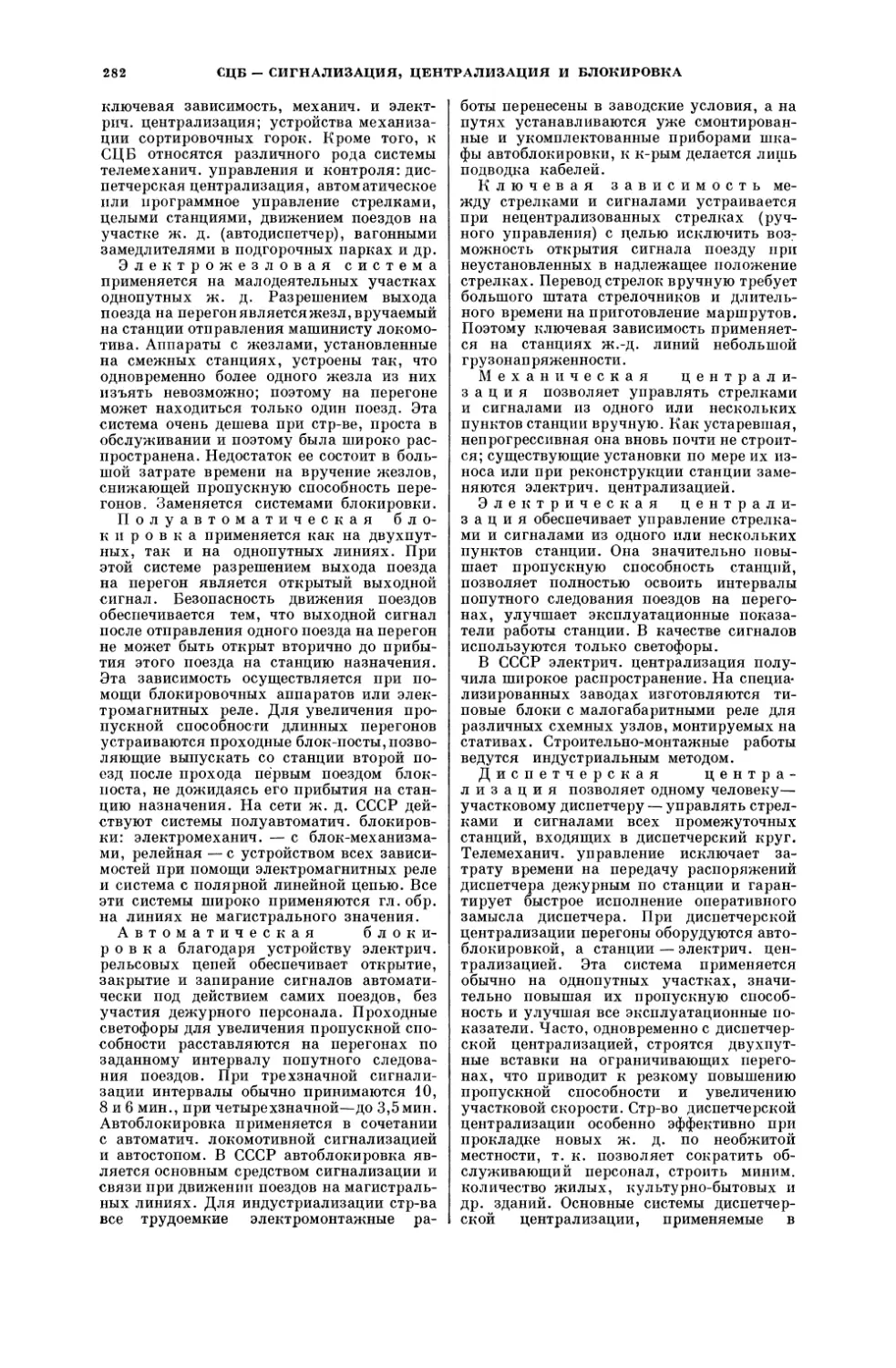

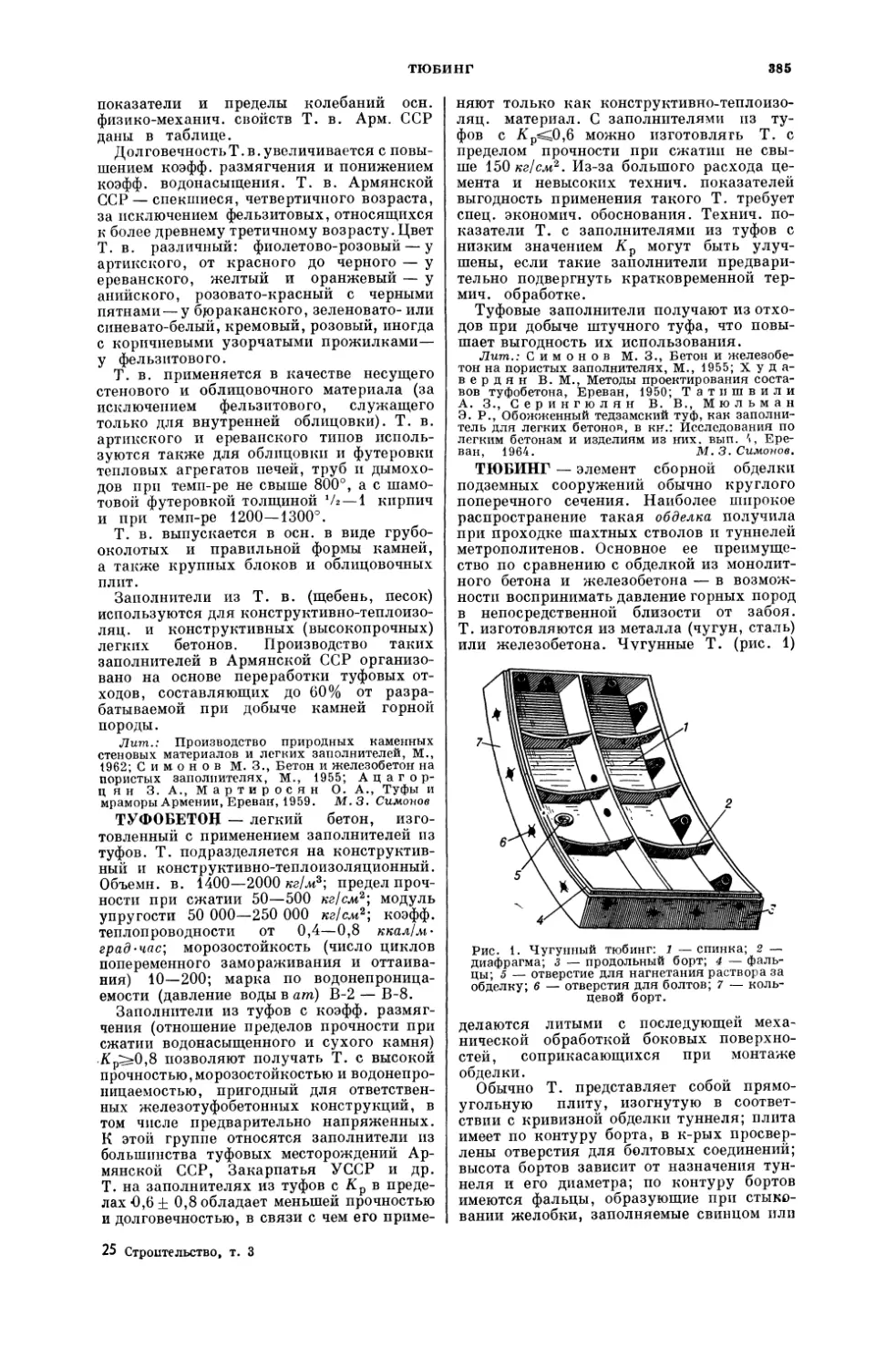

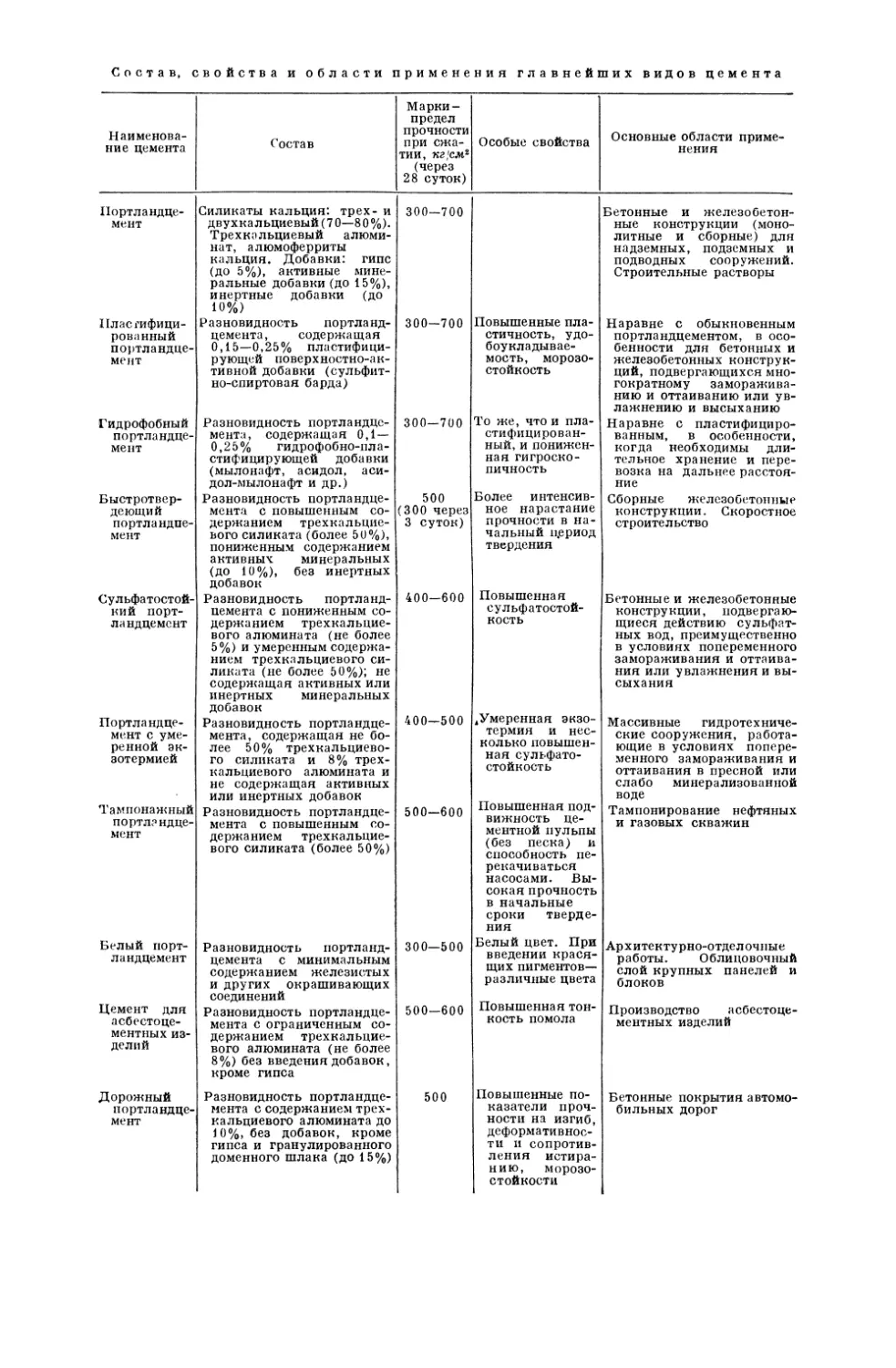

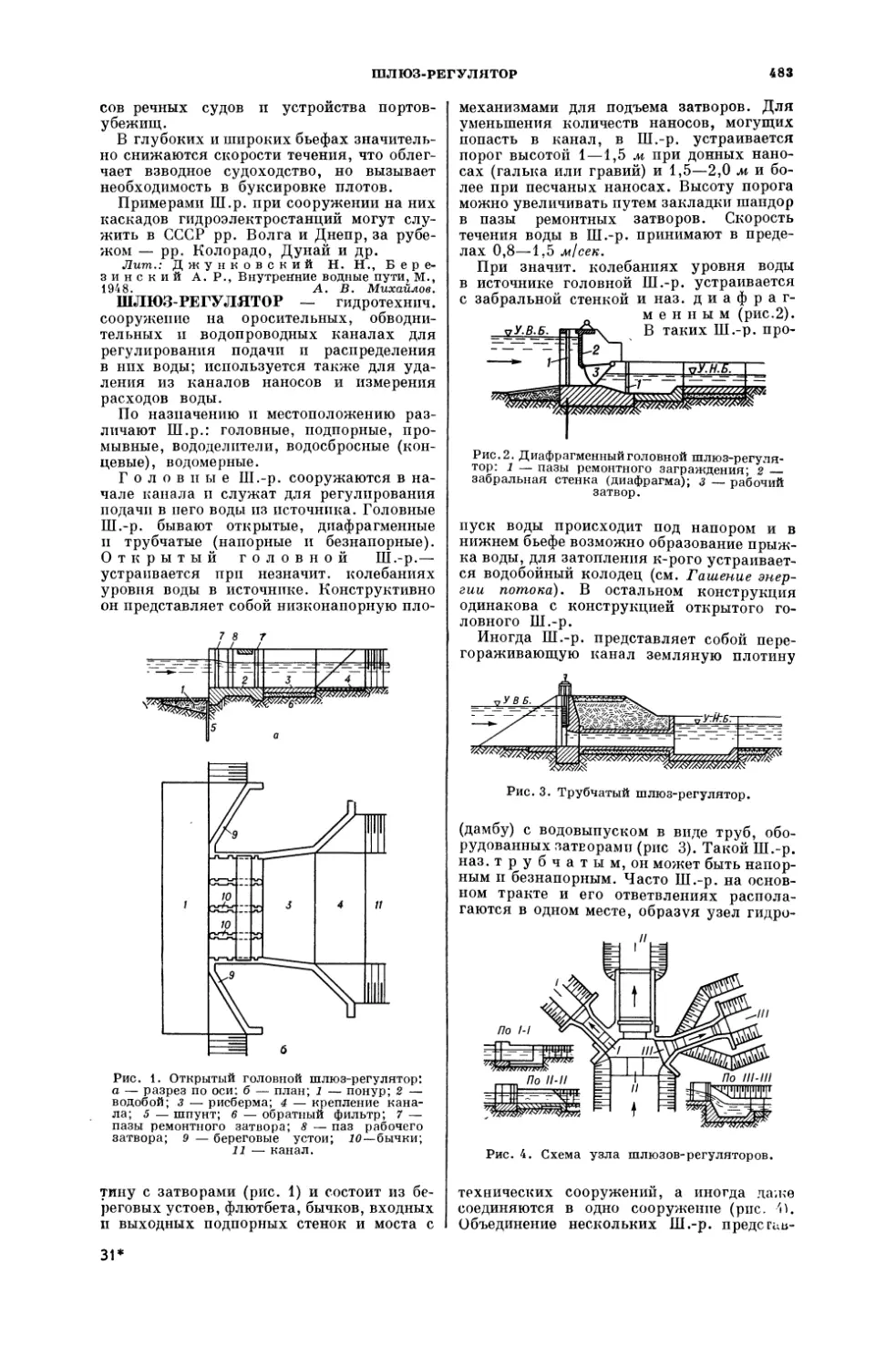

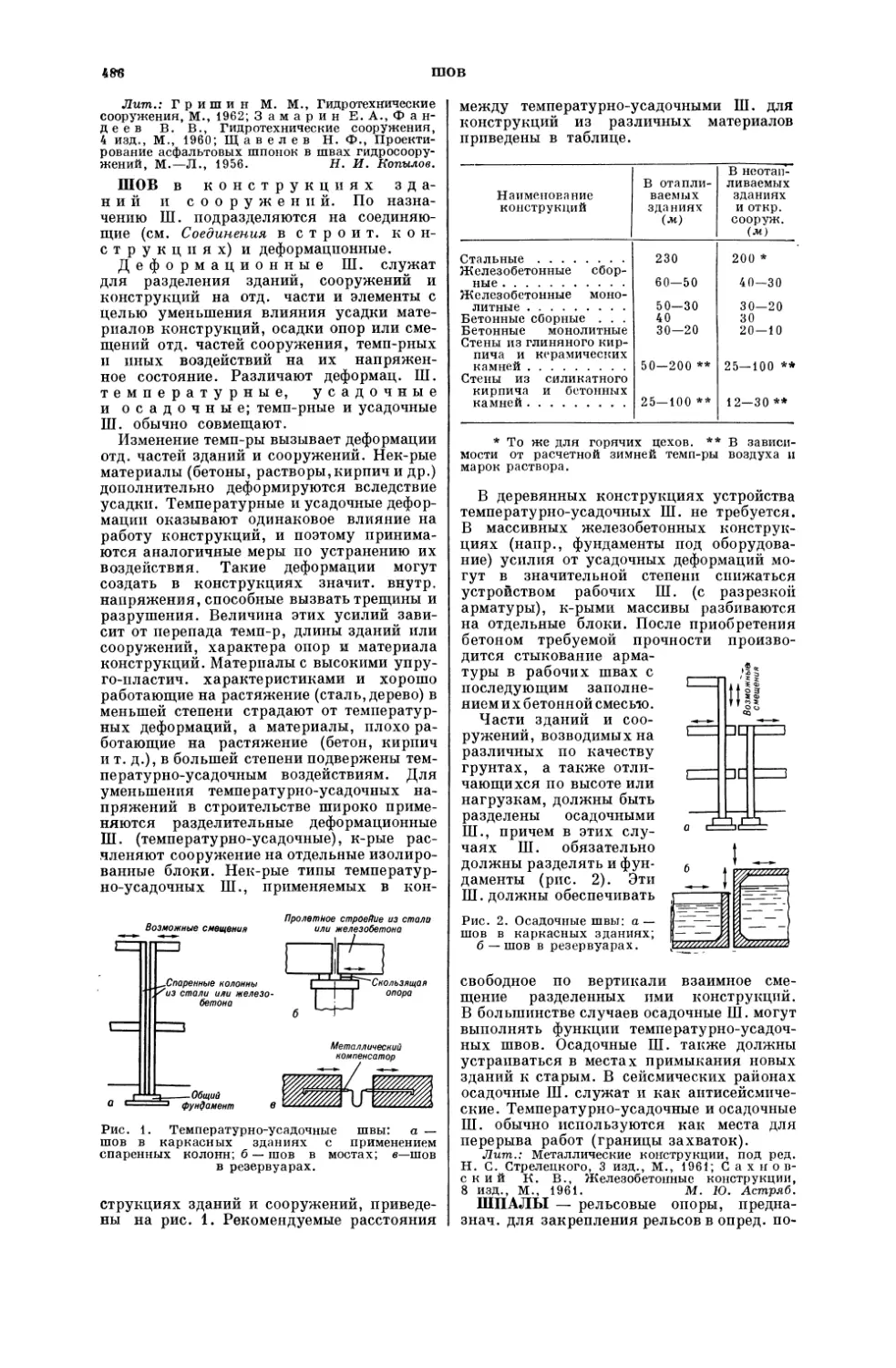

ИЗДАТЕЛЬСТВО

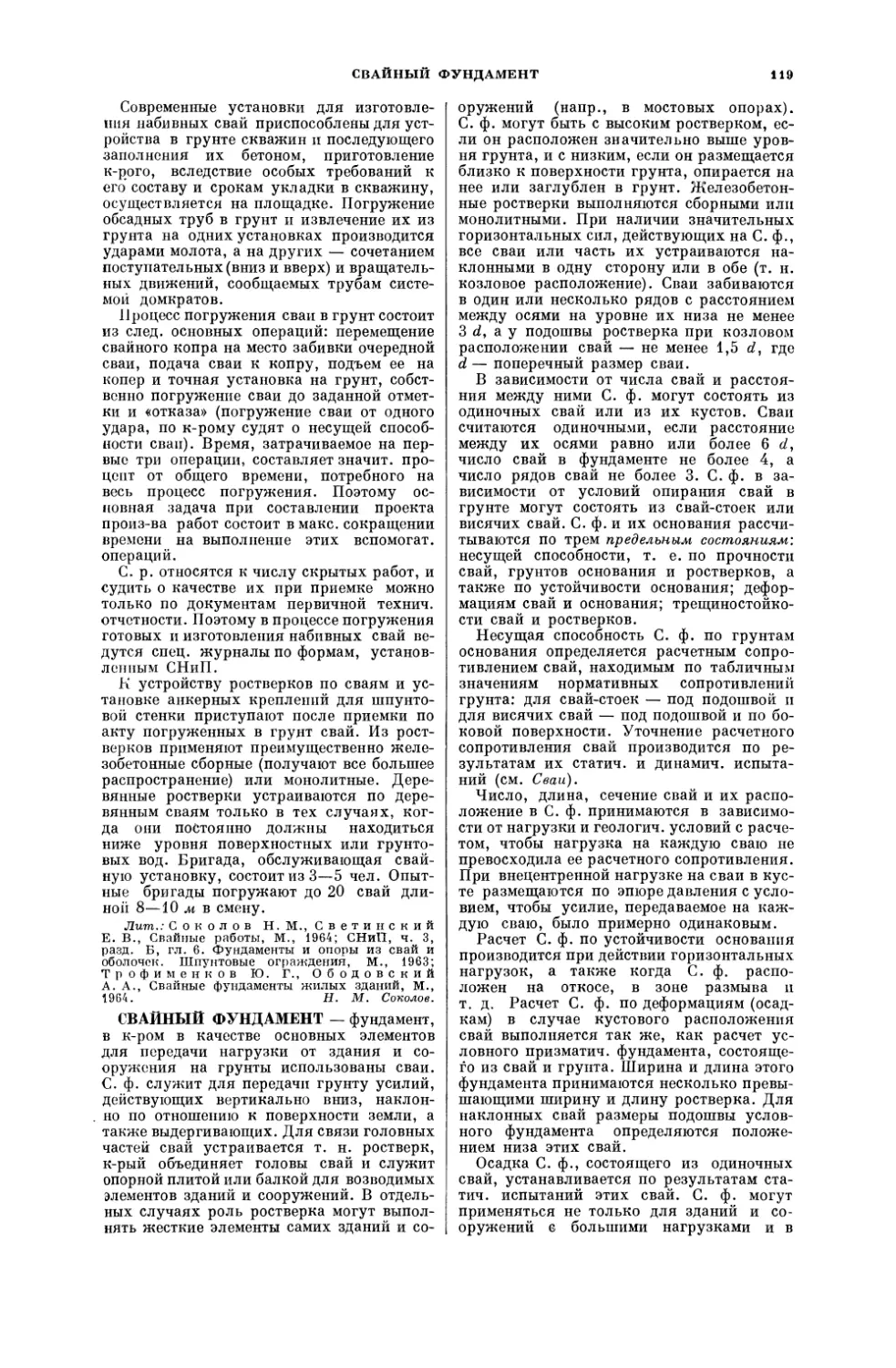

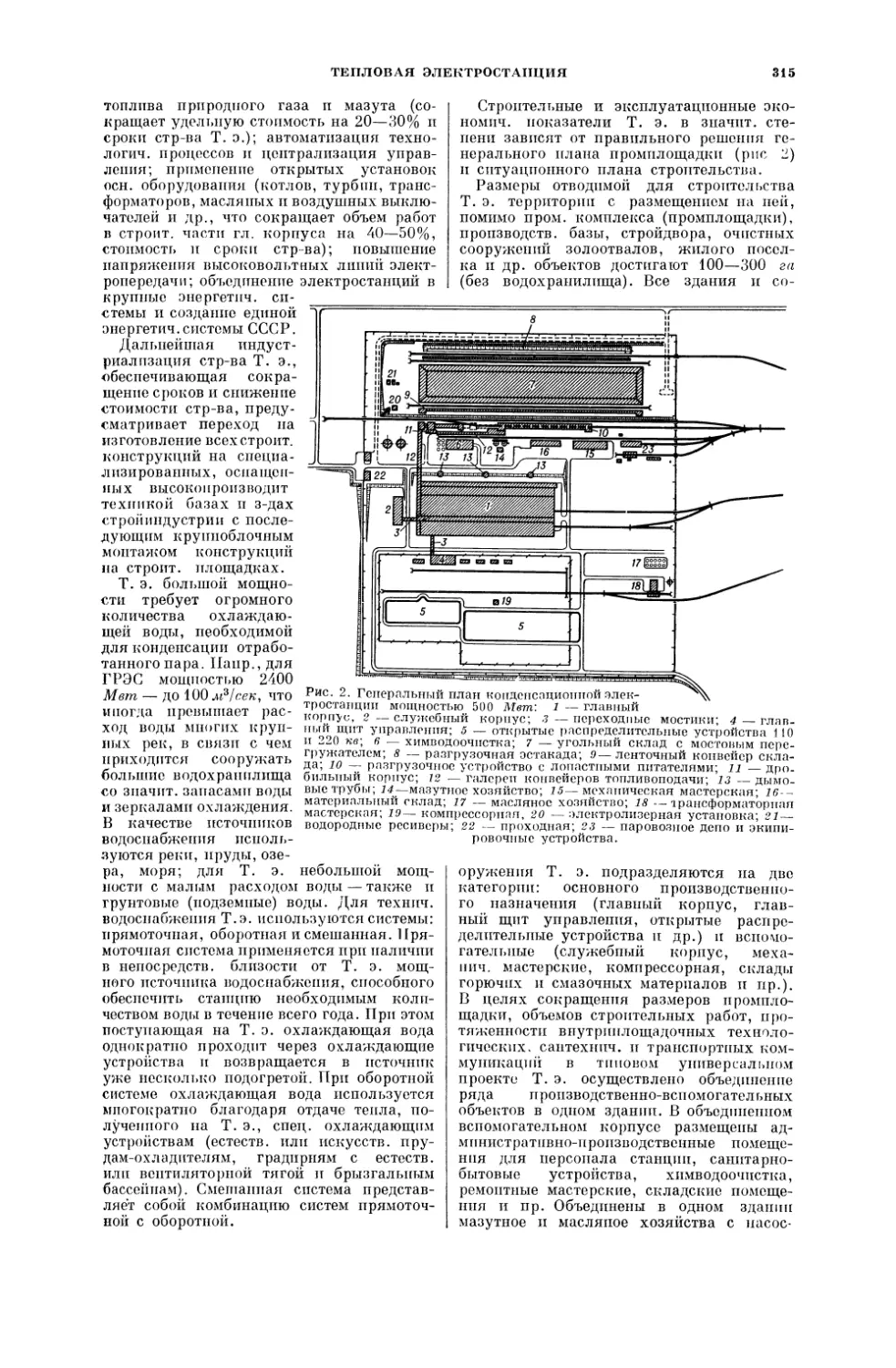

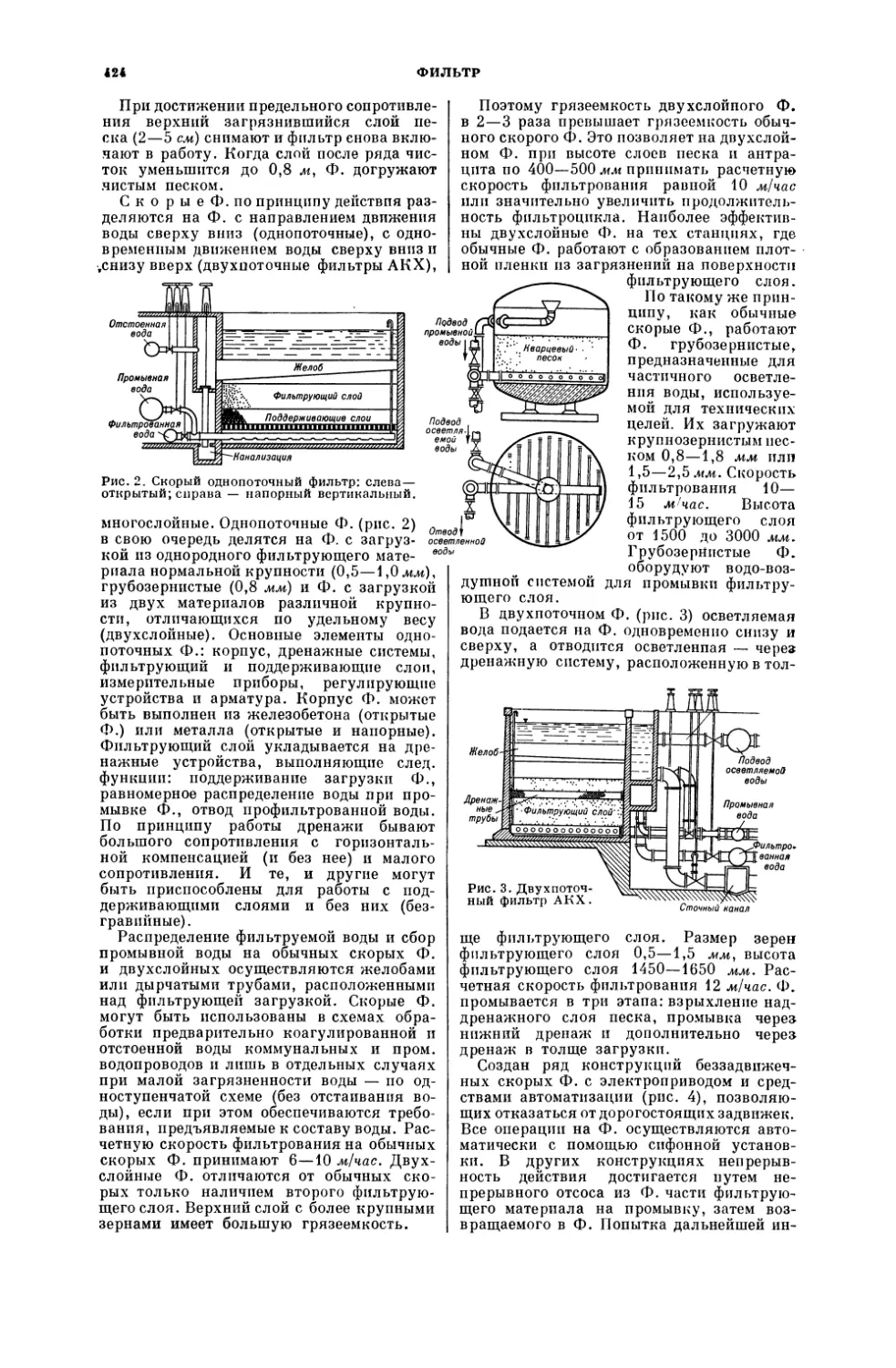

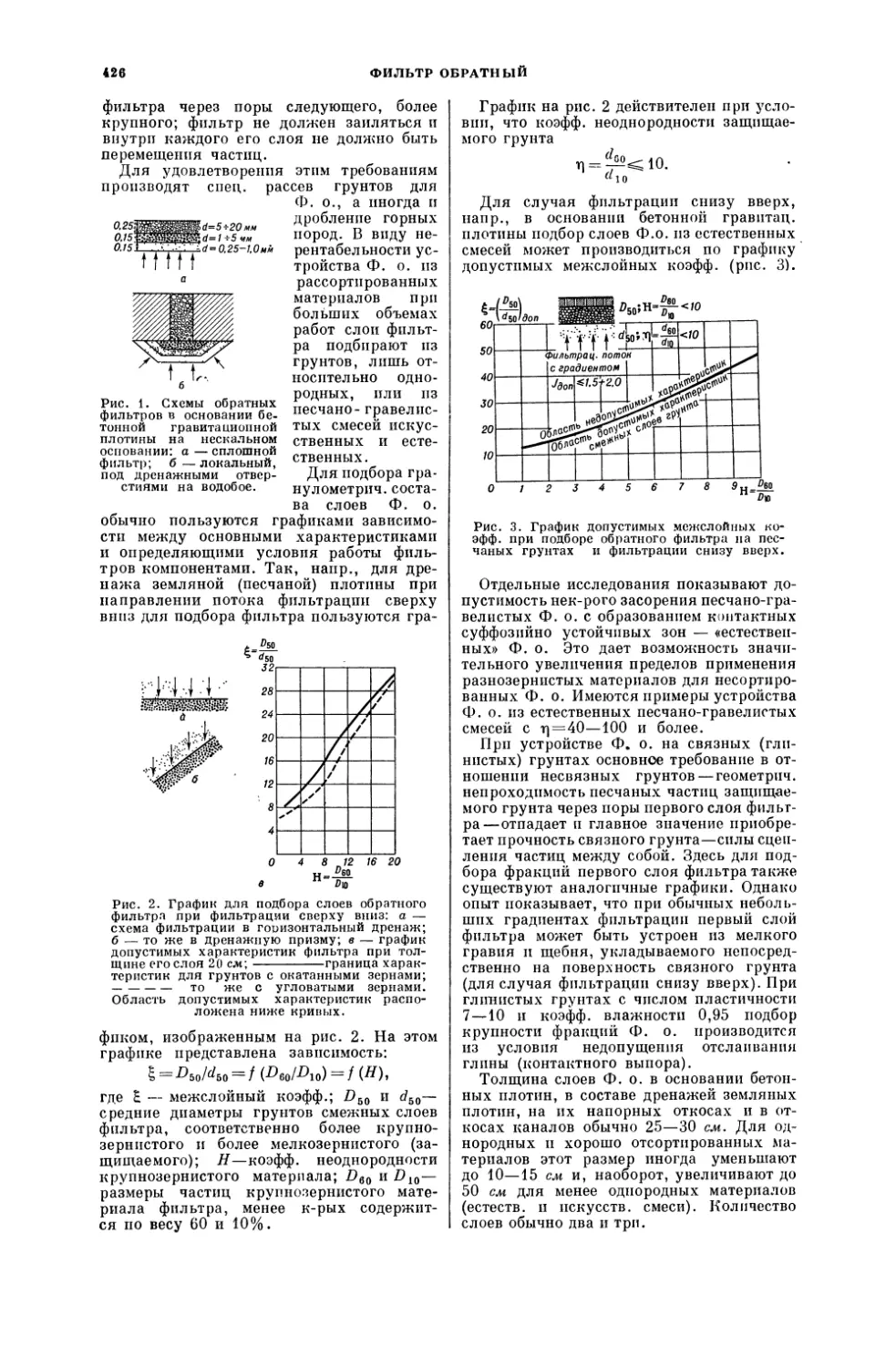

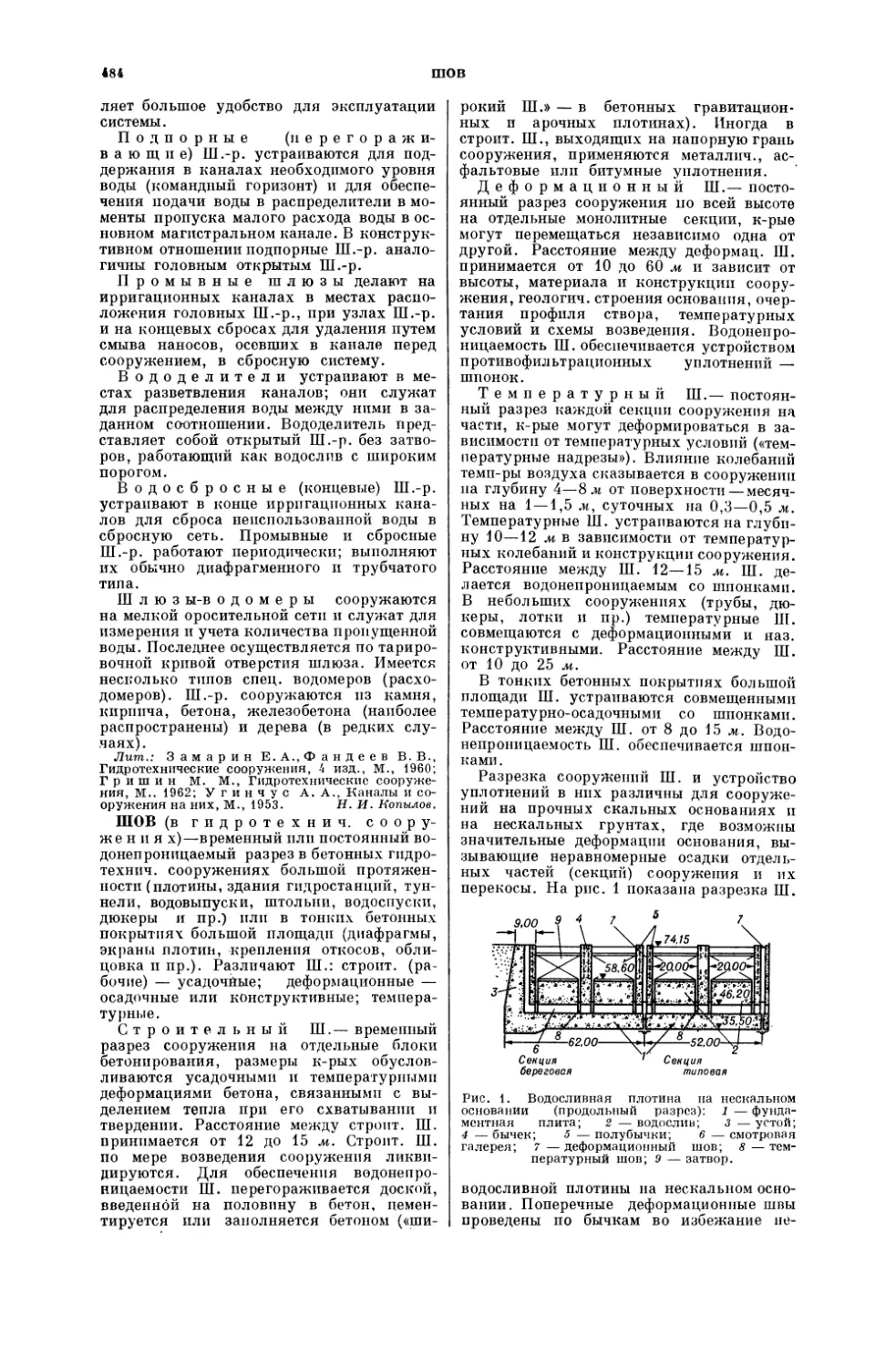

«СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

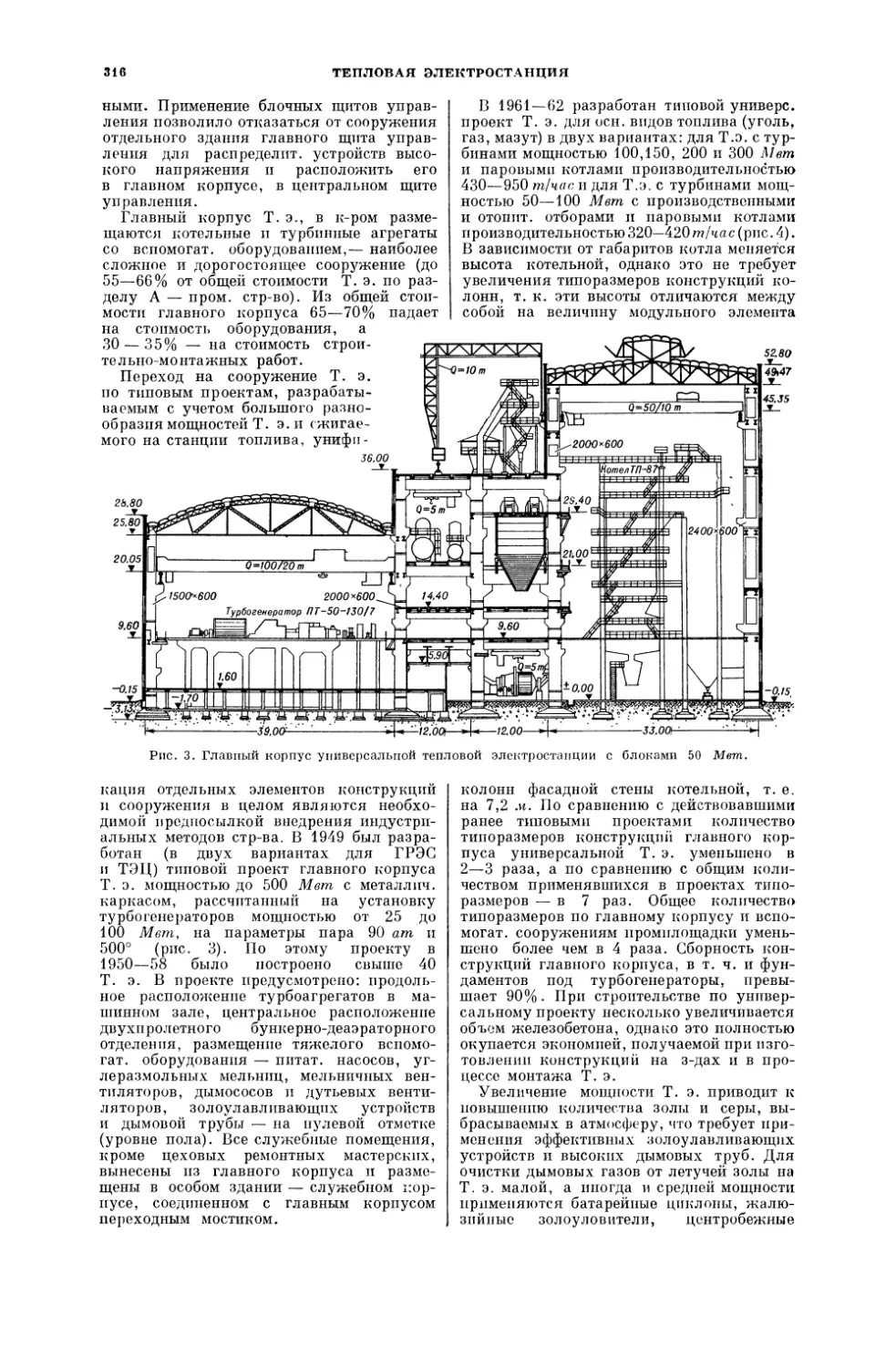

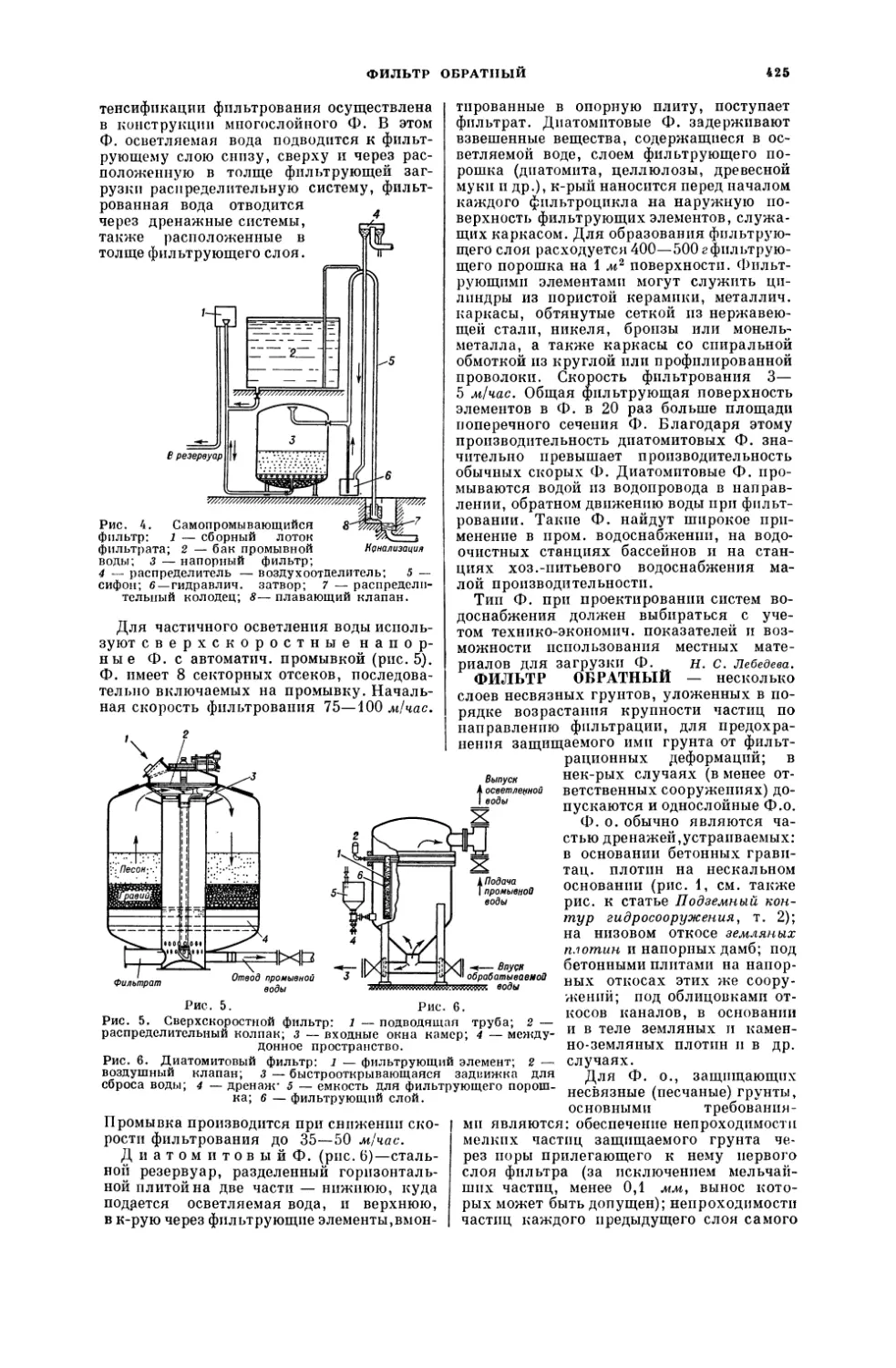

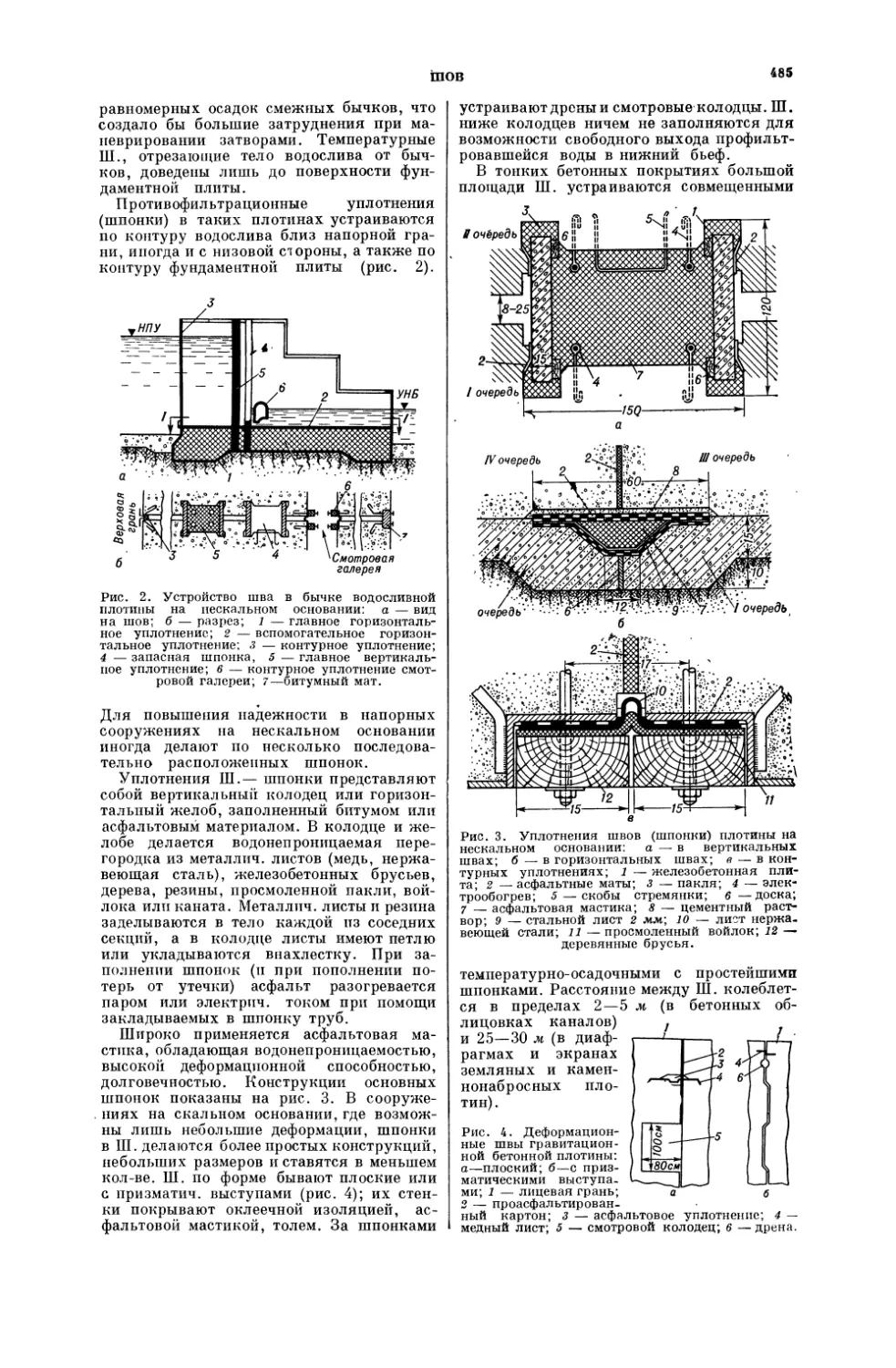

ЭНЦИКЛОПЕДИИ

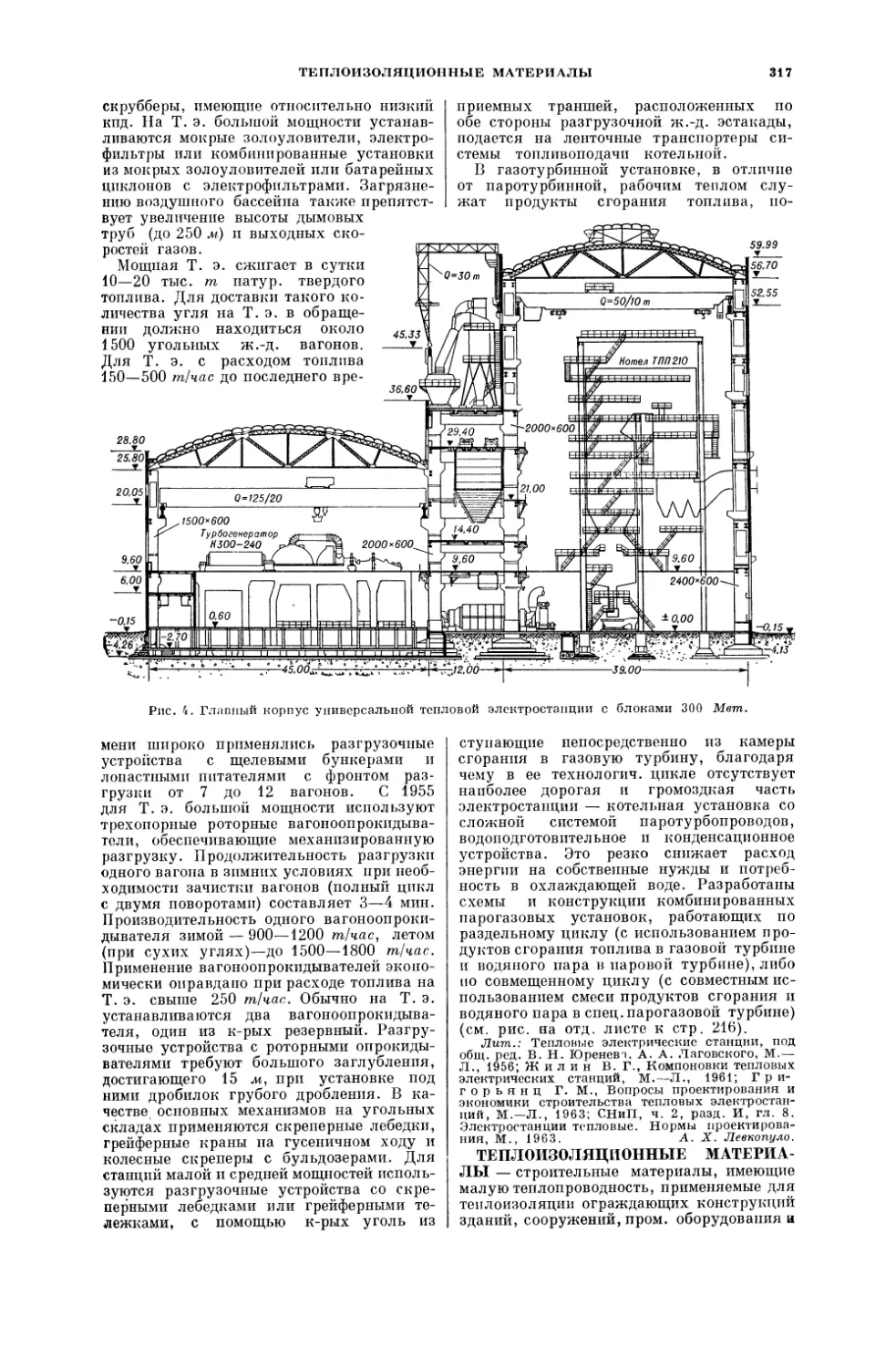

СЛОБАРИ

СПРАВОЧНИКИ

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. П. АЛЕКСАНДРОВ, |а. А. АРЗУМАНЯ11|, А. В. АРЦИХОВСКИЙ,

Н. В. БАРАНОВ, А. А. БЛАГОНРАВОВ, Н. Н. БОГОЛЮБОВ,

Б. А. ВВЕДЕНСКИЙ (председатель Научного Совета), Б. М. ВУЛ,

Г. Н. ГОЛИКОВ, И. Л. КНУНЯНЦ, Ф. В. КОНСТАНТИНОВ,

Б. В. КУКАРКИН, Ф. Н. ПЕТРОВ, В. М. ПОЛЕВОЙ, А. И. РЕВИН

(заместитель председателя Научного Совета), Н. М. СИСАКЯН,

А. А. СУРКОВ, Л. С. ШАУМЯН (заместитель председателя Научного

Совета)

МОСКВА • 1965

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Главный редактор

Г. А. КАРАВАЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Н. П. БАГУЗОВ.Н. В. БАРАНОВ, В. А. БАУМАН, Н. П. БЫЛИНКИН,

Е. И. ВАРЕНИК, О. Е. ВЛАСОВ, А. А. ГВОЗДЕВ, П. Б. ГОРБУШИН,

Г. А. ГРАДОВ, М. М. ГРИШИН, Г. К. ЕВГРАФОВ, К. Н. КАР-

ТАШОВ, Б. И. ЛЕВИН, И. Ф. ЛИВЧАК, В. В. МАКАРИЧЕВ,

Д. И. МАЛИОВАНОВ, В. И. МАЛЮГИН, К. А. МИХАЙЛОВ,

Н. В. МОРОЗОВ, В. Н. НАСОНОВ, П. С. НЕПОРОЖНИЙ, С. Ф. НЕ-

ФЕДОВ, В. И. ОВСЯНКИН, И. А. ОНУФРИЕВ, IO. Е. ПАК,

Г. Н. ПРОЗОРОВСКИЙ, И. М. РАБИНОВИЧ, И. С. РАВИЧ, Б. Р. РУ-

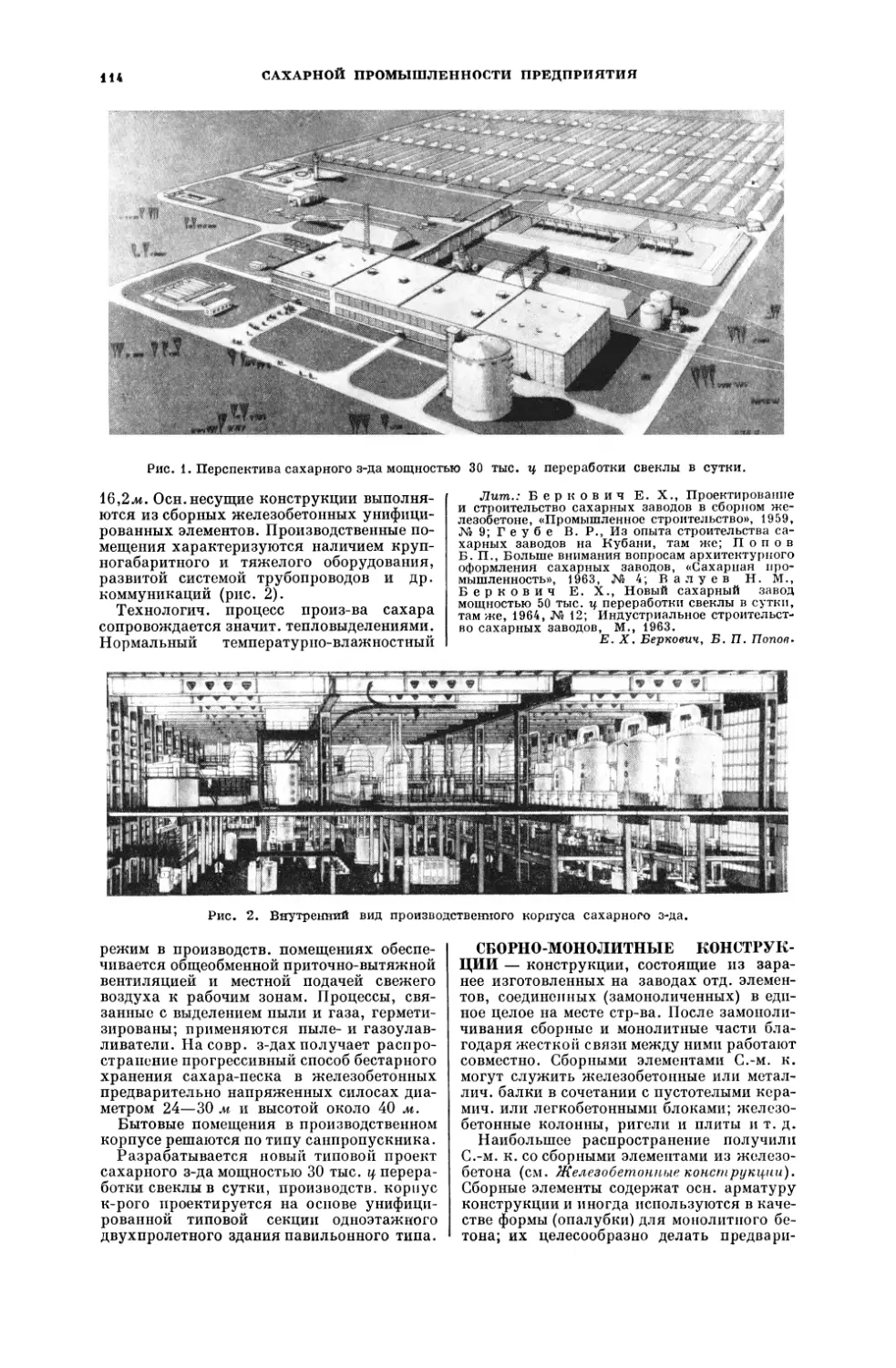

БАНЕНКО, Б. Г. СКРАМТАЕВ, А. Ф. СМИРНОВ, Р. А. ТОКАРЬ,

Ф. А. ШЕВЕЛЕВ, В. А. ШКВАРИКОВ

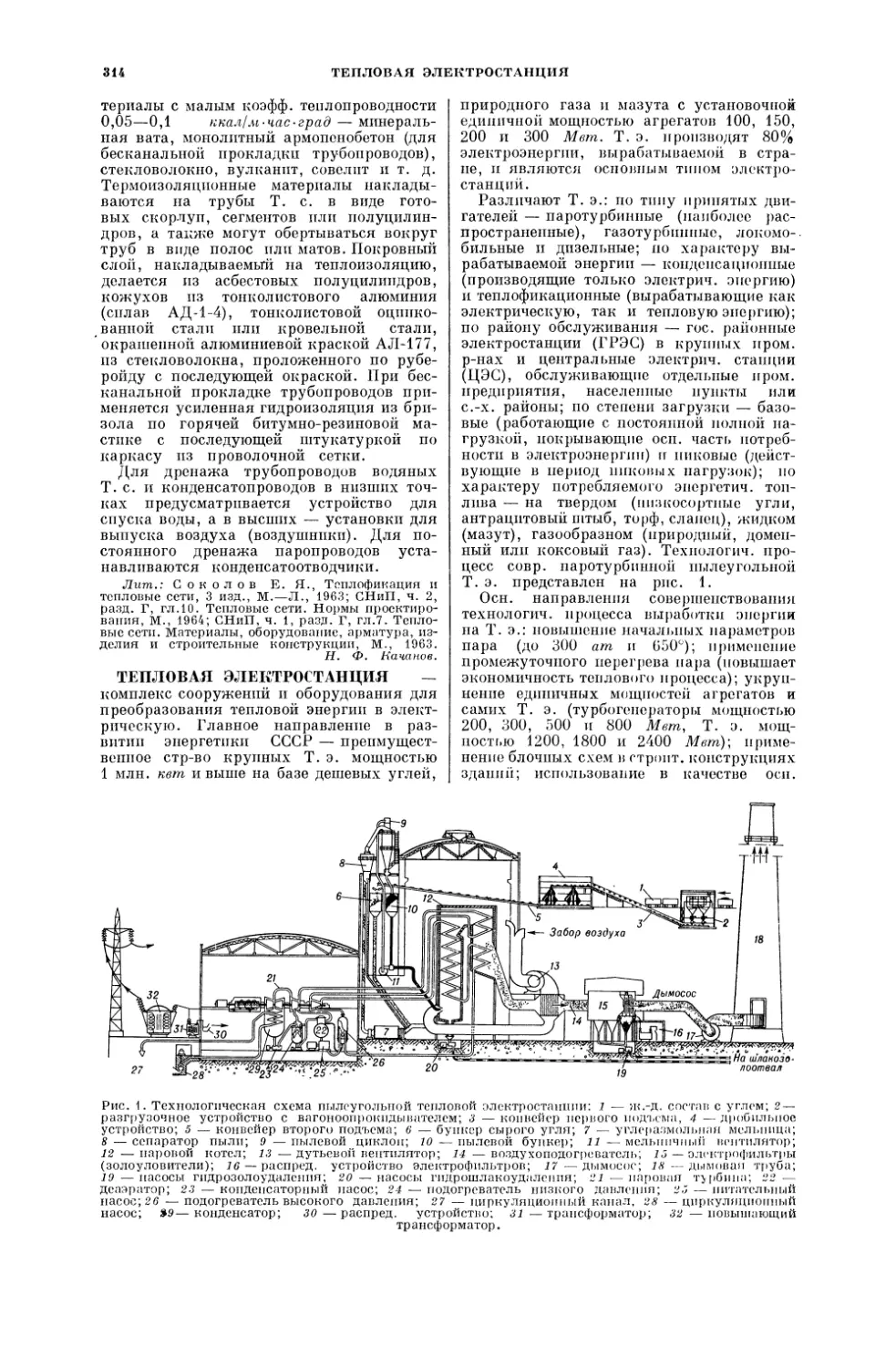

3

Проектные организации—Яхтклуб

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Scan AAW

РЕДАКТОРЫ РАЗДЕЛОВ

Общие вопросы строительства — В. И. ОВСЯНКИН. Архитектура, градостроитель-

ство—Н. В. БАРАНОВ, Н. П. БЫЛИНКИН, В. А. ШКВАРИКОВ, научный

редактор М. В- ФЕДОРОВ. Жилые и общественные здания и сооружения — Б. Р. РУ-

БАНЕНКО, Г. А. ГРАДОВ, научные редакторы Г. Е. ГОЛУБЕВ, Л. Н. КИСЕЛЕ-

ВИЧ, 3. И. ЭСТРОВ. Промышленные здания и сооружения — К. Н. КАРТАШОВ,

Н. П. БАГУЗОВ, научные редакторы Е. И. ИВАЩЕНКО, Е. Г. КУТУХТИН.

Сельскохозяйственные здания и сооружения — Г. Н. ПРОЗОРОВСКИЙ, С. ф. НЕ-

ФЕДОВ, научный редактор Г. М. МАРТЫНОВ. Энергетическое строительство —

П. С. НЕПОРОЖНИЙ, научный редактор А. X. ЛЕВКОПУЛО. Гидротехническое

строительство — М. М. ГРИШИН, научный редактор П. Н. КОРАБЛИНОВ. Строи-

тельство сооружений транспорта и связи—Б. И. ЛЕВИН, Г. К. ЕВГРАФОВ,

И. С. РАВИЧ, научный редактор Е. А. ВЕЛИЧКИН. Шахтное строительство —

Д. И. МАЛИОВАНОВ. Строительная механика, теория сооружений — И. М. РАБИ-

НОВИЧ, А. Ф. СМИРНОВ, научный редактор О. В. ЛУЖИН. Строительная физика

и ограждающие конструкции — Н. В. МОРОЗОВ, О. Е. ВЛАСОВ. Основания, фун-

даменты и подземные сооружения — Р. А. ТОКАРЬ, научный редактор М. В. МА-

ЛЫШЕВ. Строительные конструкции — В. Н. НАСОНОВ, А. А. ГВОЗДЕВ, В. В.

МАКАРИЧЕВ, научный редактор Л. В. КАСАБЬЯН. Строительные материалы и

изделия —Б. Г. СКРАМТАЕВ, научные редакторы И. А. КОВЕЛЬМАН, А. В. КО-

НОРОВ. Теплоснабжение, вентиляция, электрооборудование — И. Ф. ЛИВЧАК.

Водоснабжение, канализация — К. А. МИХАЙЛОВ. Организация и механизация

строительства—И. А. ОНУФРИЕВ, научный редактор В. М. МИНЦ. Строительные и

дорожные машины — В. А. БАУМАН, научный редактор М. Н. КРИМЕРМАН. Труд

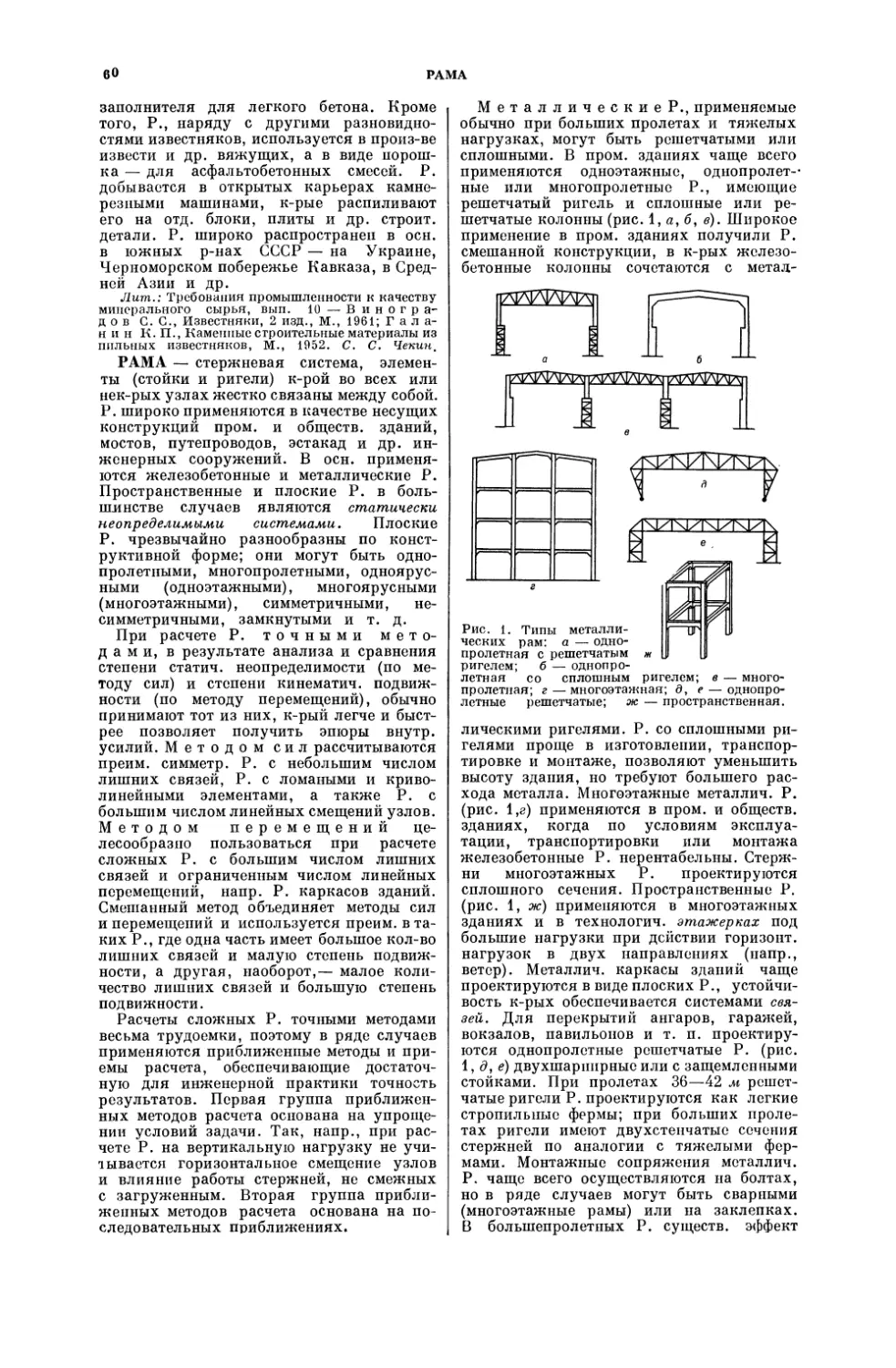

и кадры в строительстве —Ю- Е. ПАК.Экономика строительства — П. Б. ГОРБУШИН,

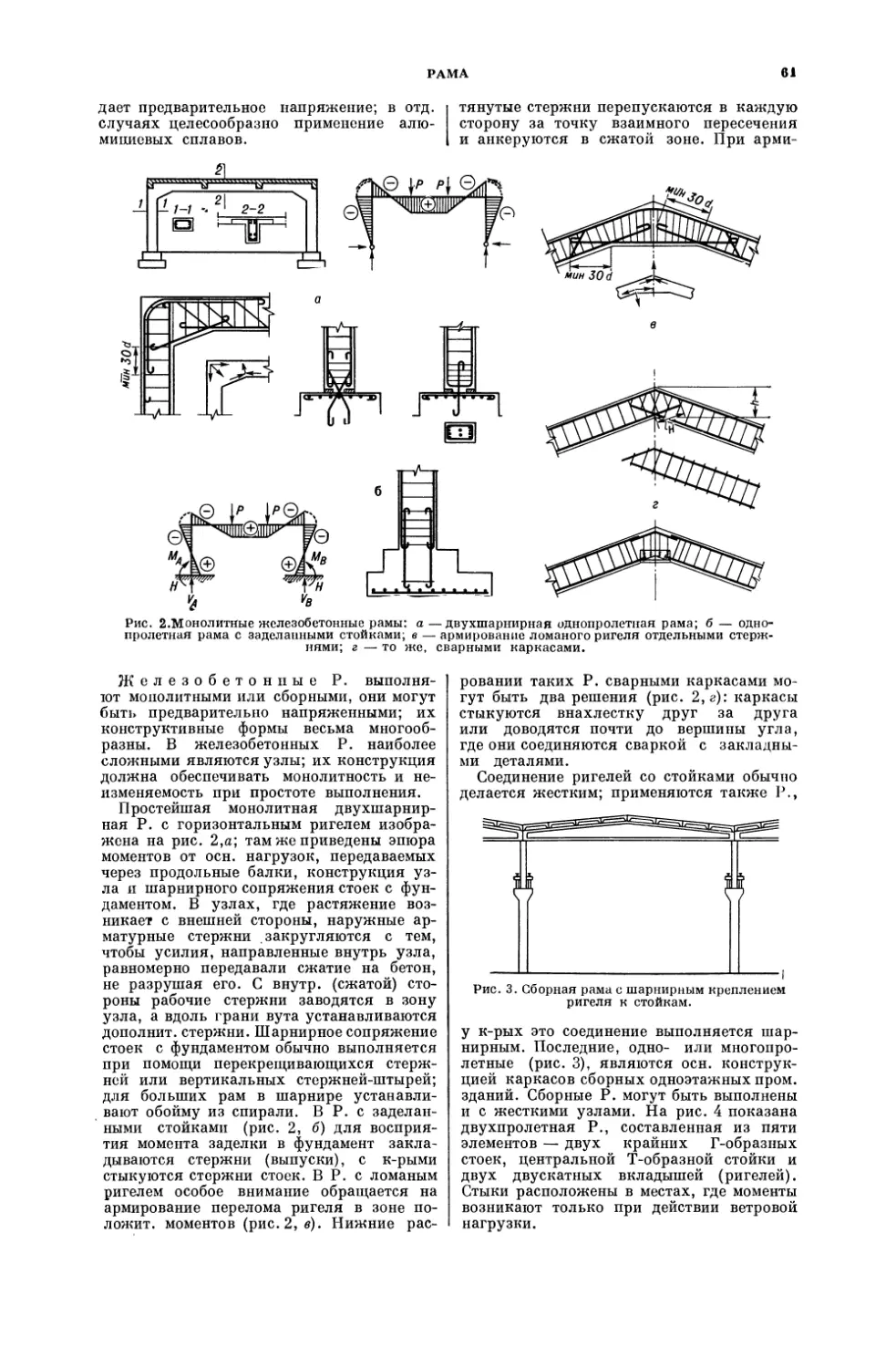

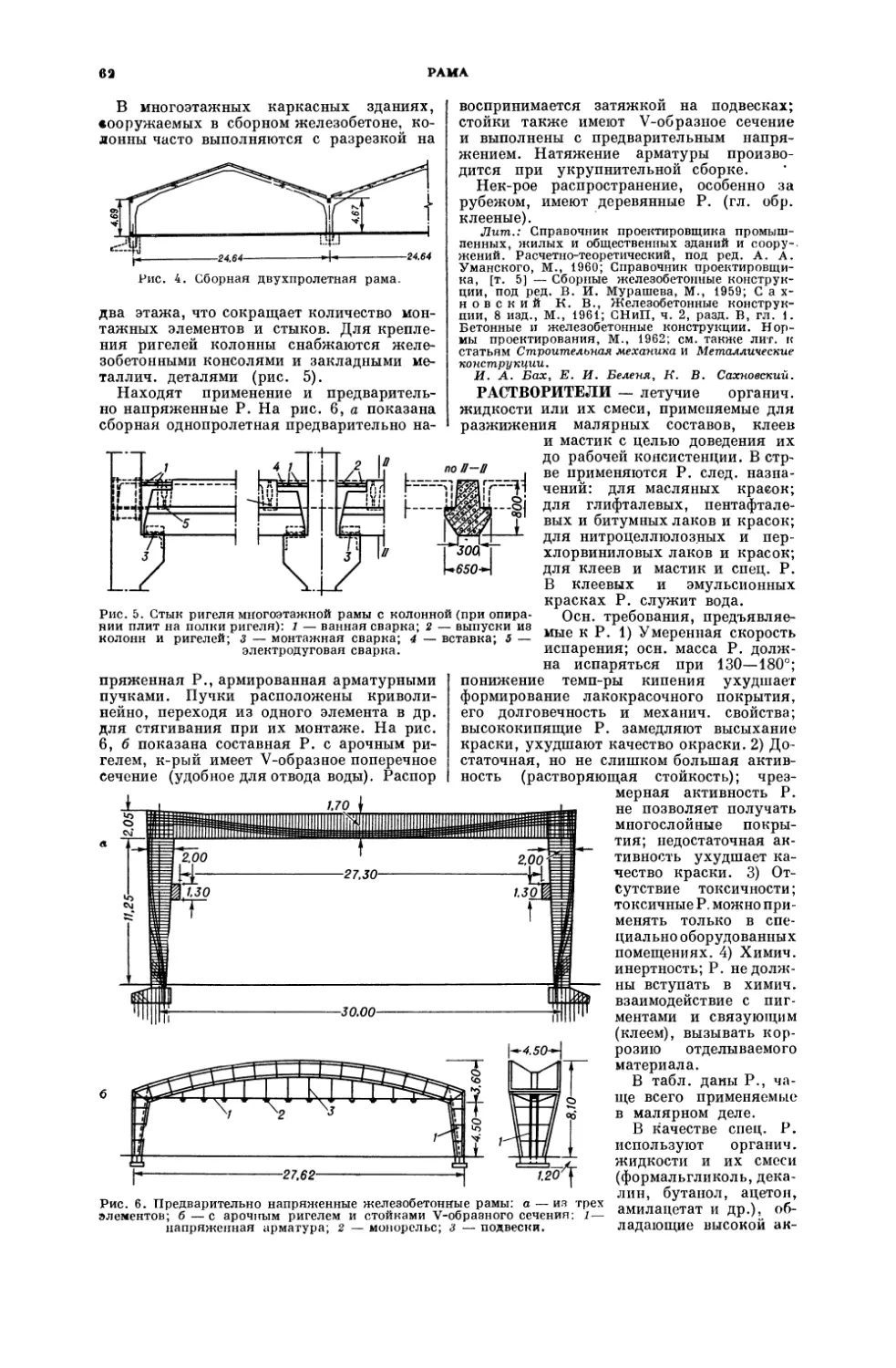

Е. И. ВАРЕНИК, В. И. МАЛЮГИН,научные редакторы В А. РОЗАНОВА, А.Г.РОТ-

ШТЕЙН. Научно-исследовательские и экспериментальные работы—Ф. А. ШЕВЕЛЕВ.

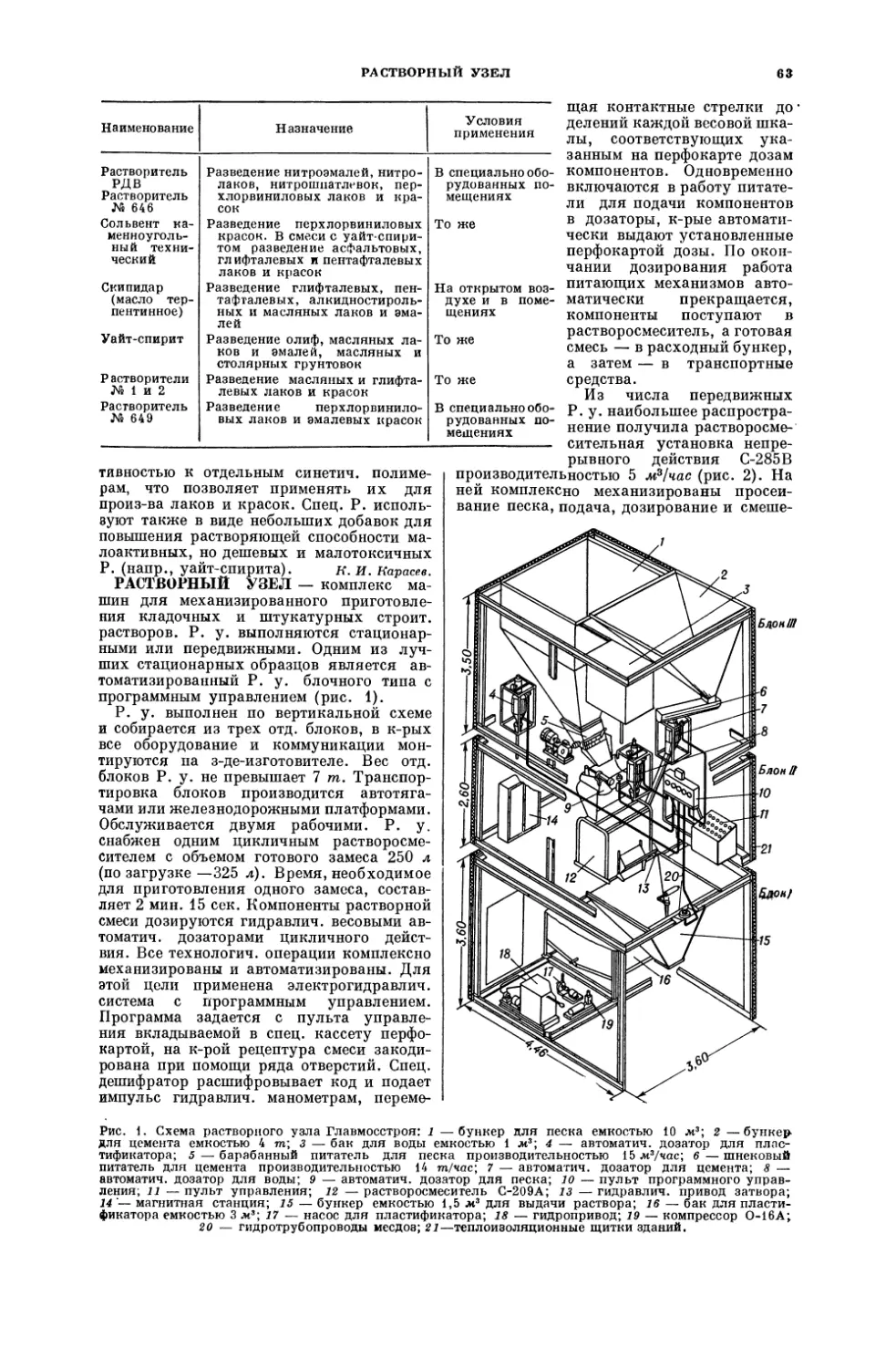

СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ

Зав. редакцией —Д. М. БЕРКОВИЧ,

ст. научный редактор —3. П. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ,

научный редактор — С. Я. РОЗИНСКИЙ,

мл. редактор —М. И. ДЕЕВА.

Ст. литературный редактор —Э. П. РЯБОВА.

Литературный редактор — А. Ф. ПРОШКО.

Редактор-библиограф — В. Г. СОКОЛОВА.

Редакция словника —В. В. ТАБЕНСКИЙ.

Художественные редакторы —Н. И. КУЛИКОВА, Л. П. СМИРНОВА.

Технический редактор — А. В. РАДИЩЕВСКАЯ.

Корректорская — М. В. АКИМОВА, Ю. А. ГОРЬКОВ, Л. Н. СОКОЛОВА.

Указатель составил А. Б. ДМИТРИЕВ.

п

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ — госу-

дарственные учреждения, состоящие в ве-

дении министерств и ведомств СССР и

союзных республик, исполкомов Советов

депутатов трудящихся и др., выполняю-

щие проектные и изыскательские работы

для строительства. Деятельность П. о.

осуществляется на основе Устава или По-

ложения, а также планов проектных и

изыскат. работ.

Главная задача П. о.— разработка про-

ектно-сметной документации, необходимой

для нового стр-ва или реконструкции

пр-тий, здании и сооружений или их комп-

лексов.

Структура П. о. в значит, мере опре-

деляется характером выполняемых ею

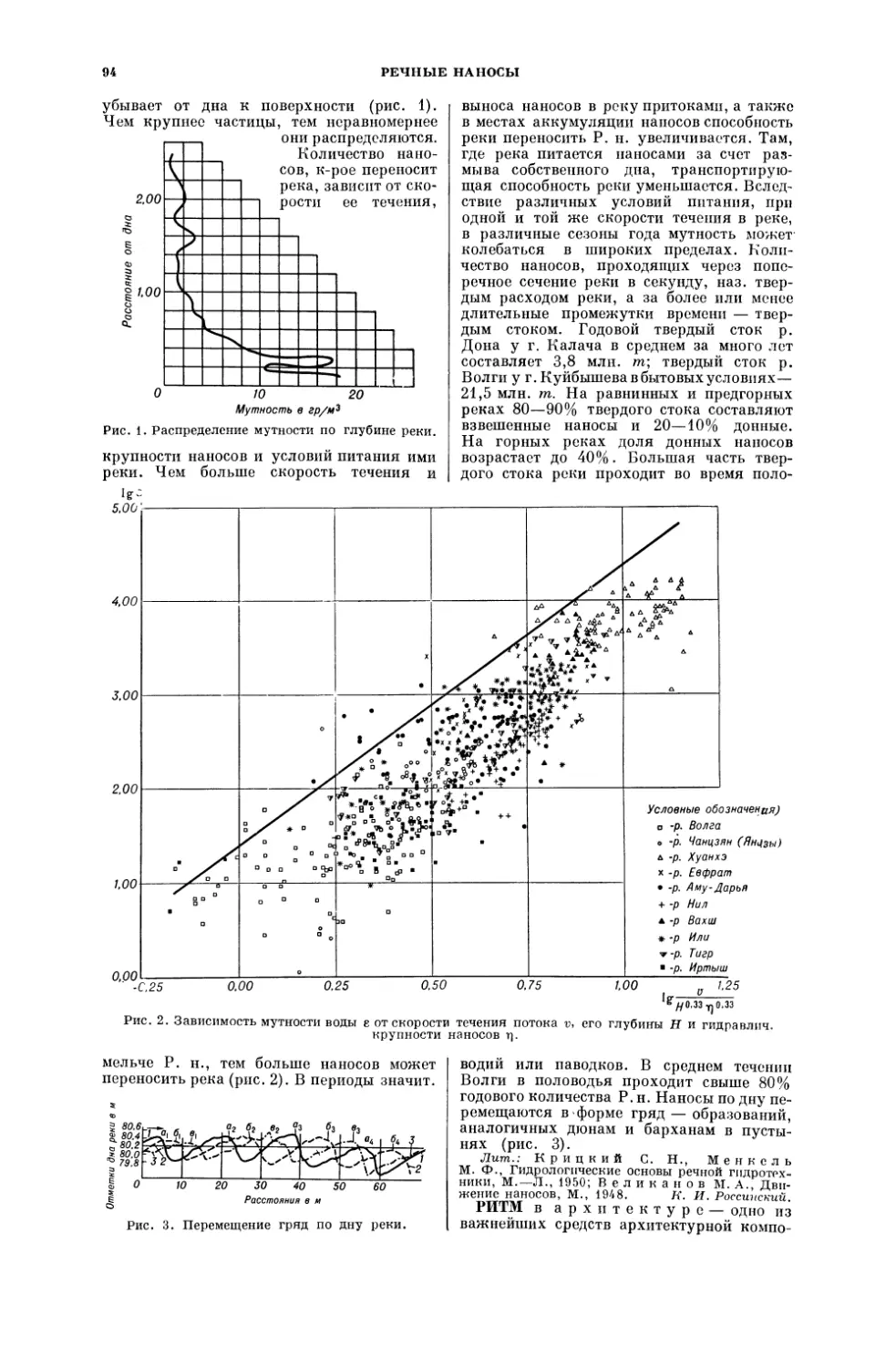

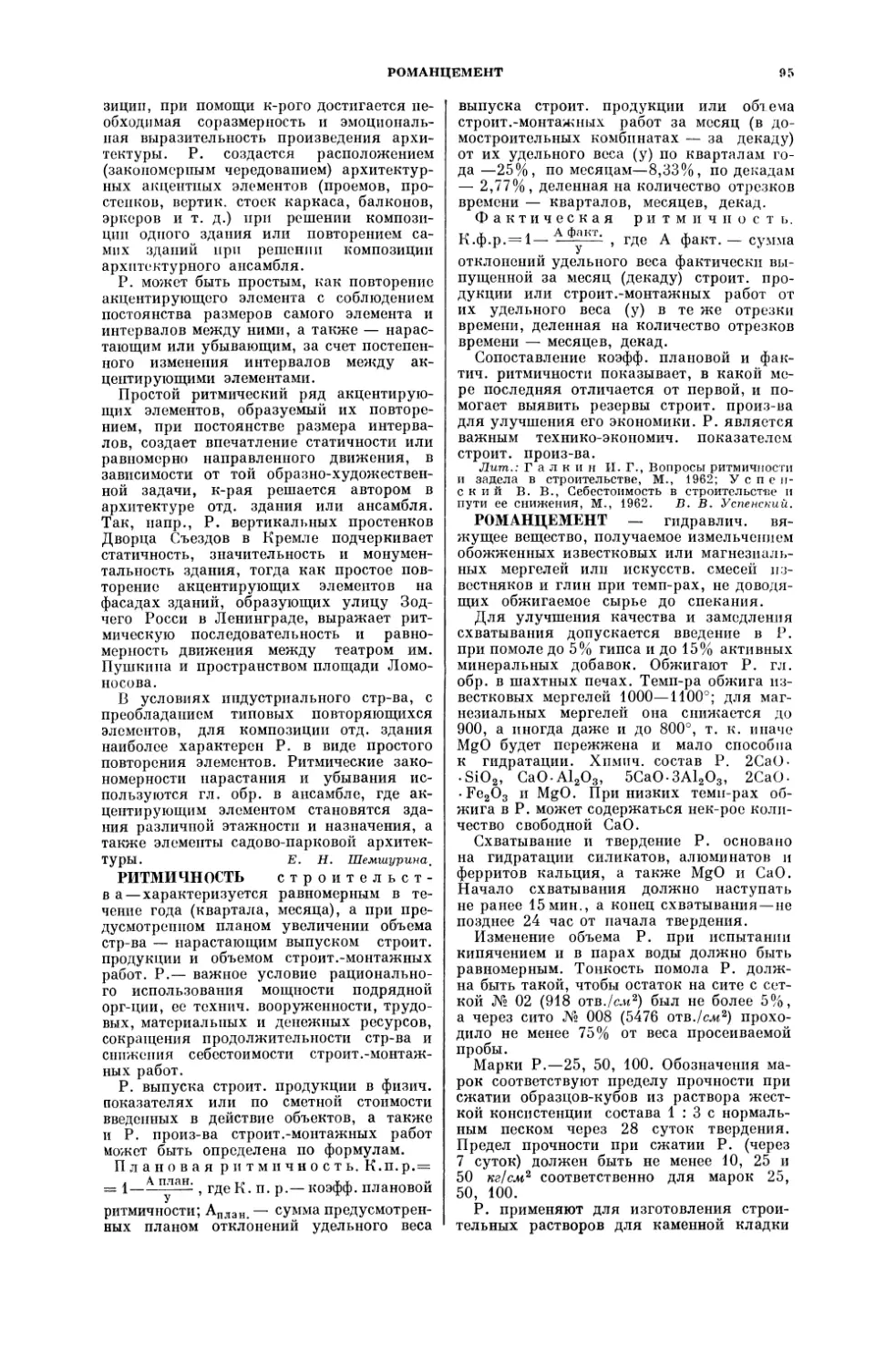

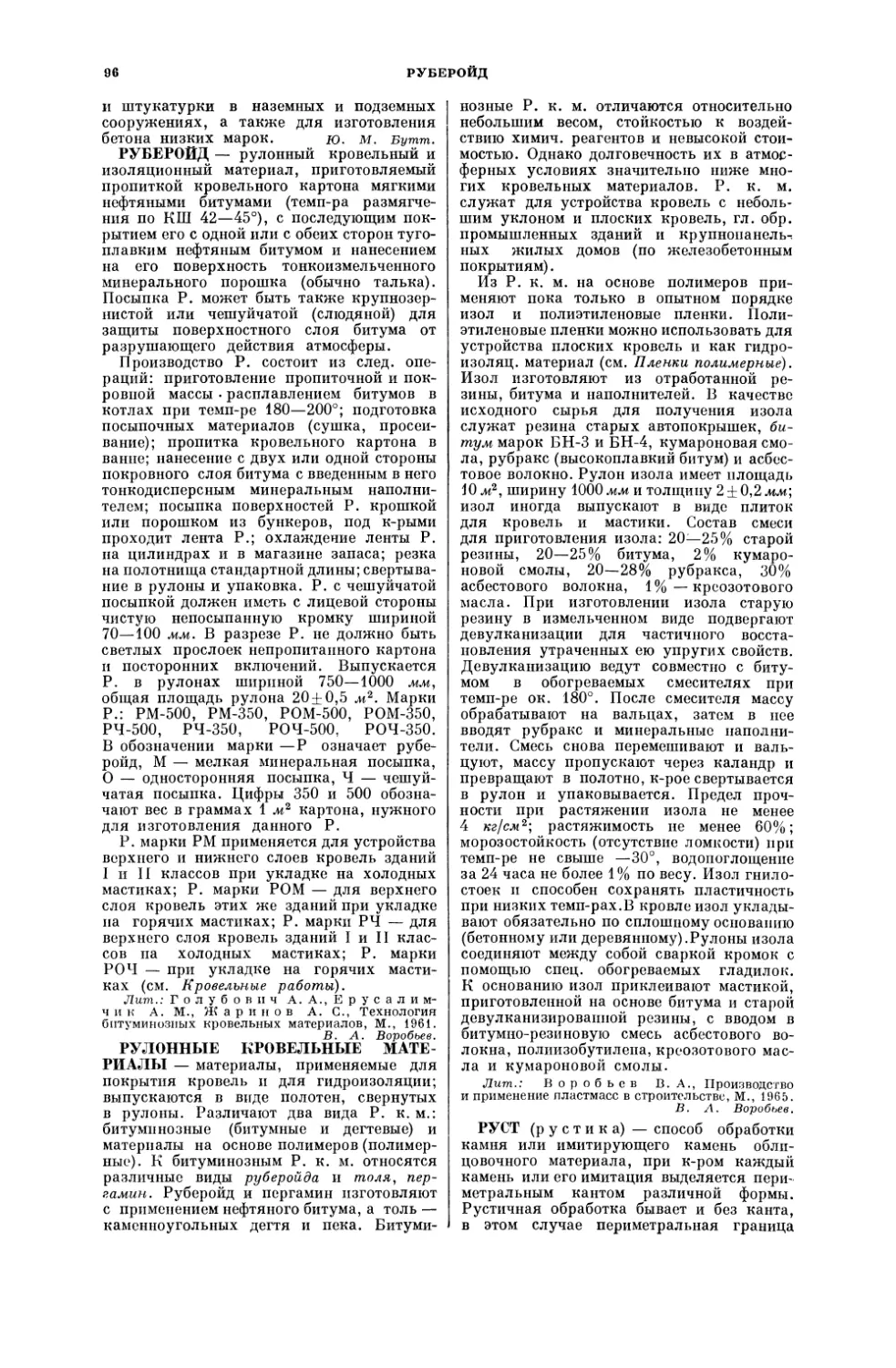

работ. Однако, как правило, во многих П. о.

существуют след, подразделения (отделы,

группы, сектора): геологич. и гидрогео-

логич. изысканий, составления смет, архи-

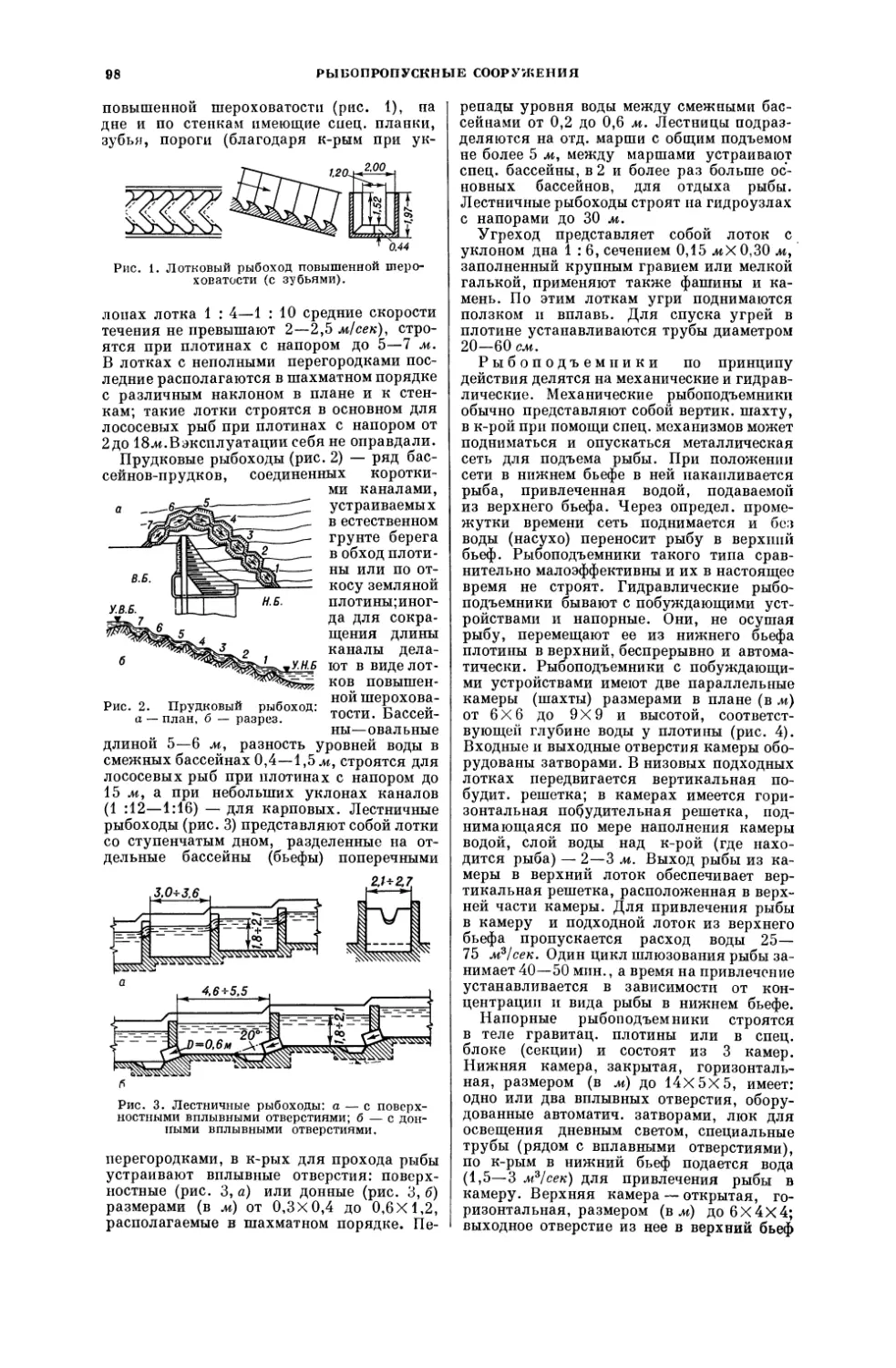

тектурно-планировочного, технологич. и

строит, проектирования, инженерного и

сантехпич. оборудования, бюро оформле-

ния проектов и смет.

Осн. этапами работ П. о. по каждому

объекту являются: участие в составлении

задания на проектирование; гидрогеоло-

гия., геодезия, и др. изыскания; состав-

ление, согласование и защита проектно-

го задания; разработка рабочих чертежей

и смет (на основе проектного задания) с

использованием данных дополнительных

изысканий, уточнений программы, заме-

чаний утверждающих и согласовываю-

щих организаций; авторский надзор за

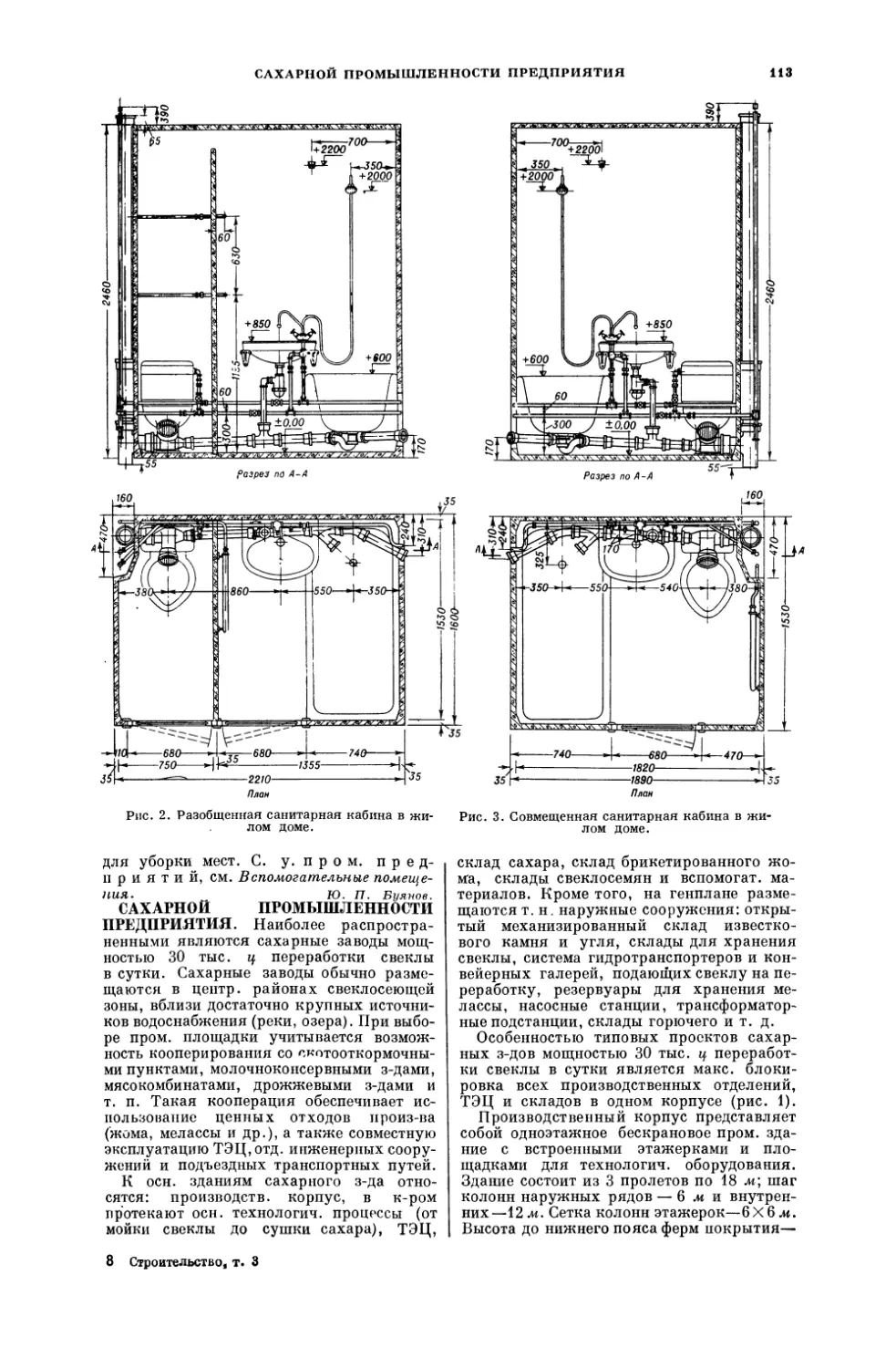

строительством.

Для осуществления единой технич. по-

литики в развитии отраслей пром-сти и

улучшения технологич. проектирования

пр-тий проектно-конструкторские орг-ции

технологич. профиля подчинены соответ-

ствующим министерствам и ведомствам по

отраслям пром-сти.

Исключительно важное значение имеет

также проведение специализации в стро-

ительном проектировании промышленных

предприятий.

В системе Госстроя СССР созданы круп-

ные проектные объединения строит, про-

филя, специализированные по отраслям

пром-сти или видам проектных работ (Со-

юзмета л лургстройниипроект, Союзхимст-

ройниипроект, Союзмашстройпроект, Союз-

водоканалниипроект и др.).

• Из специализир. П. о. по строит, проекти-

рованию Госстроем СССР выделены терри-

ториальные П. о., каждая из к-рых закреп-

лена за одним или несколькими близ рас-

положенными р-нами.

На территориальные П. о. возложено

согласование заданий на проектирование

пром, предприятий и объектов независимо

от их ведомственной подчиненности (за

исключением объектов оборонной промыш-

ленности) в отношении: установления

производственной мощности проектируе-

мого предприятия (объекта) и пункта

его строительства, исходя из заданий, пре-

дусмотренных перспективными планами

развития нар. х-ва или отдельными реше-

ниями правительства СССР; обоснован-

ности и технико-экономпч. целесообраз-

ности нового стр-ва в сопоставлении с

возможностью расширения или рекон-

струкции действующих аналогичных пред-

приятий; намечаемого кооперирования

вспомогат. производств, энергоснабжения,

водоснабжения, канализации и транспорта

действующих, строящихся и проектируе-

мых предприятий; возможности объедине-

ния проектируемых предприятий в промыш-

ленные узлы — единые производственные

комплексы или комбинаты. Территориаль-

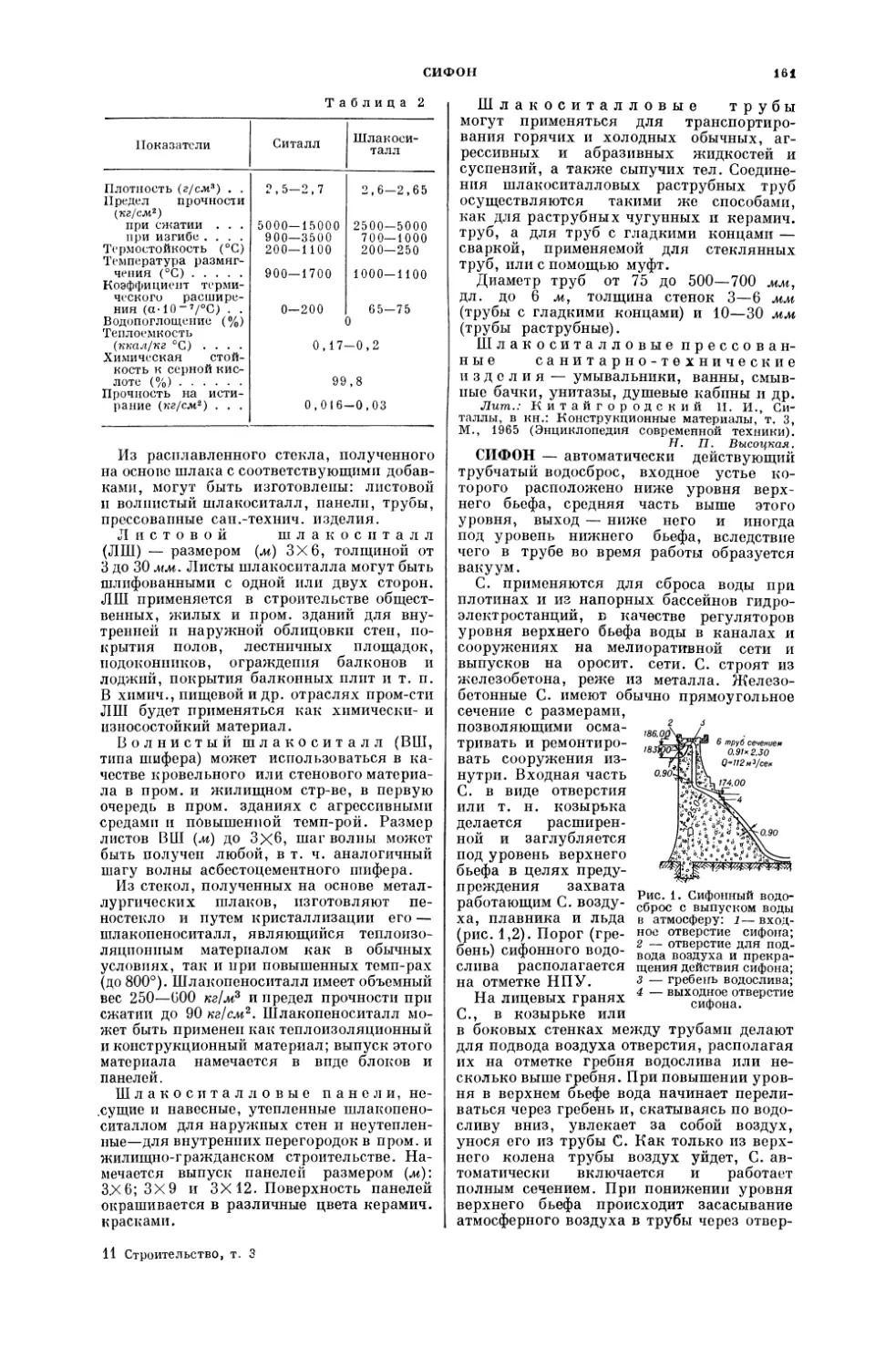

ные П. о. разрабатывают для соответст-

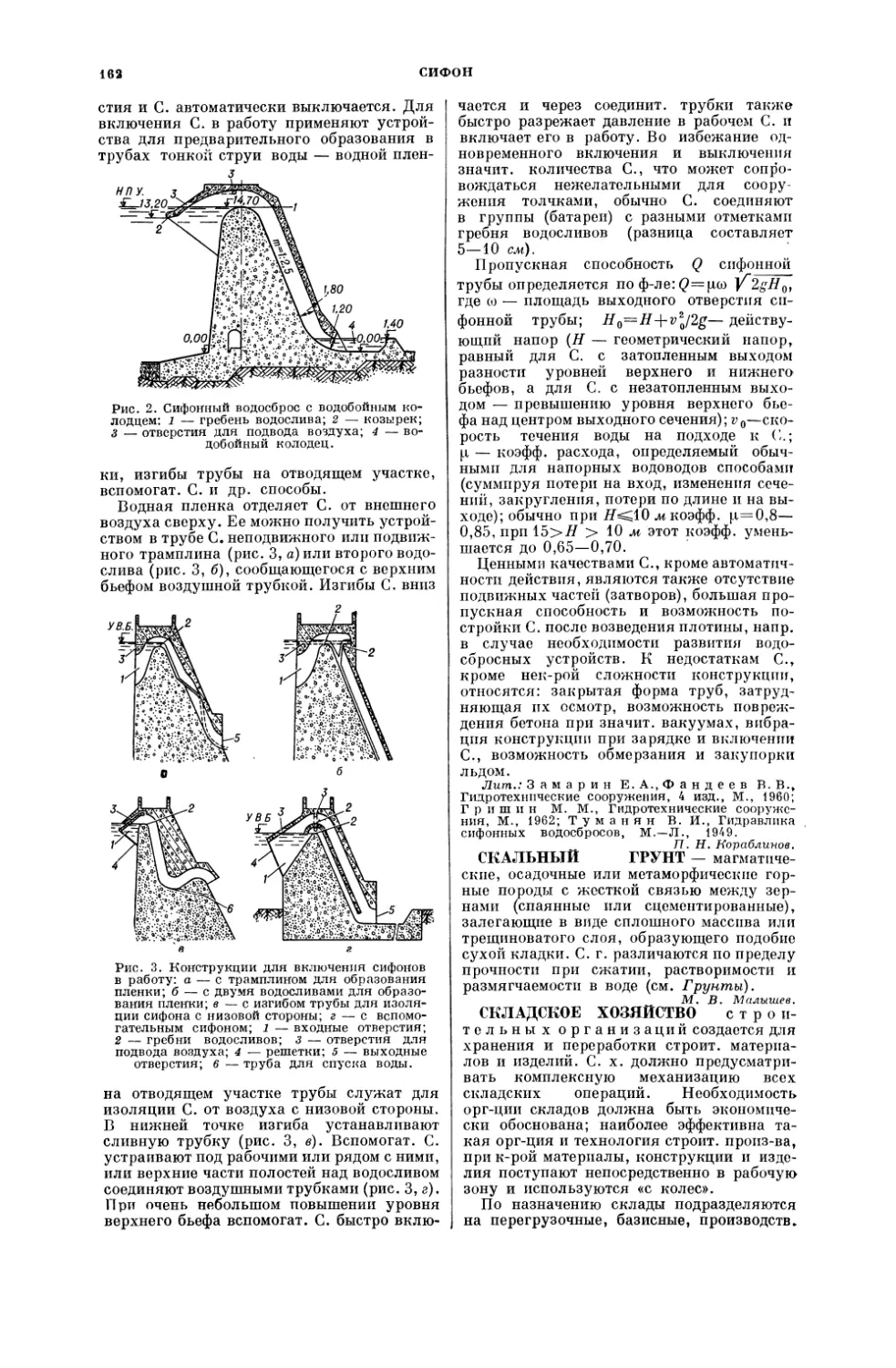

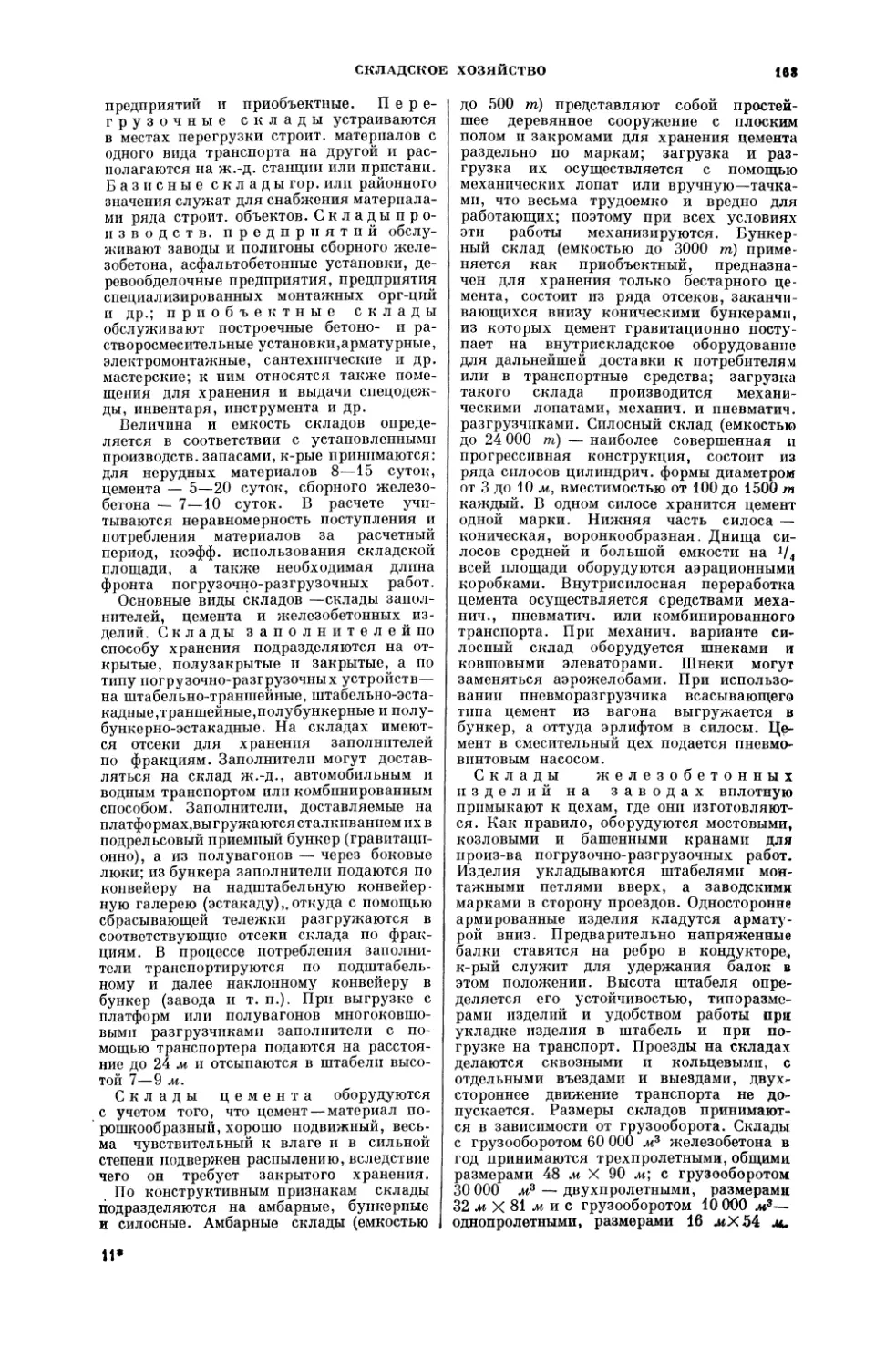

вующих районов страны схемы размеще-

ния проектируемых промышл. предприя-

тий и создают единые генеральные пла-

ны пром, узлов.

В целях дальнейшего улучшения жилищ-

но-гражданского стр-ва, приближения на-

уки к практике проектирования и развития

стр-ва по типовым проектам при Госко-

митете по гражданскому стр-ву и архитек-

туре образованы Центральные н.-и. и

проектные институты типового и экспе-

риментального проектирования: жилища;

районной планировки и градостроитель-

ства; зданий и сооружений учебно-воспи-

тат. назначения (школы, детские ясли-сады,

техникумы и вузы); зданий и сооружений

торговли, обществ, питания и бытового

обслуживания (магазины, торговые центры,

столовые, кафе, рестораны, раз л. ателье);

зданий и сооружений лечебно-оздоровит.

назначения (поликлиники, больницы, дома

отдыха, пансионаты, - санатории); зданий

и сооружений культурно-просветительного

назначения и спорта (клубы, кинотеатры,

библиотеки, стадионы, бассейны, спорт-

площадки и др.).

В ряде р-нов страны, в соответствии сих

природно-климатич. особенностями, орга-

низованы зональные проектные институты

(в Ленинграде, Киеве, Ташкенте и др. го-

родах), к-рые разрабатывают варианты

в

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

типовых проектов объектов жилищно-граж-

данского стр-ва применительно к местным

условиям, напр. для сейсмич. р-нов, проса-

дочных грунтов, р-нов многолетней мерзло-

ты и т. д.

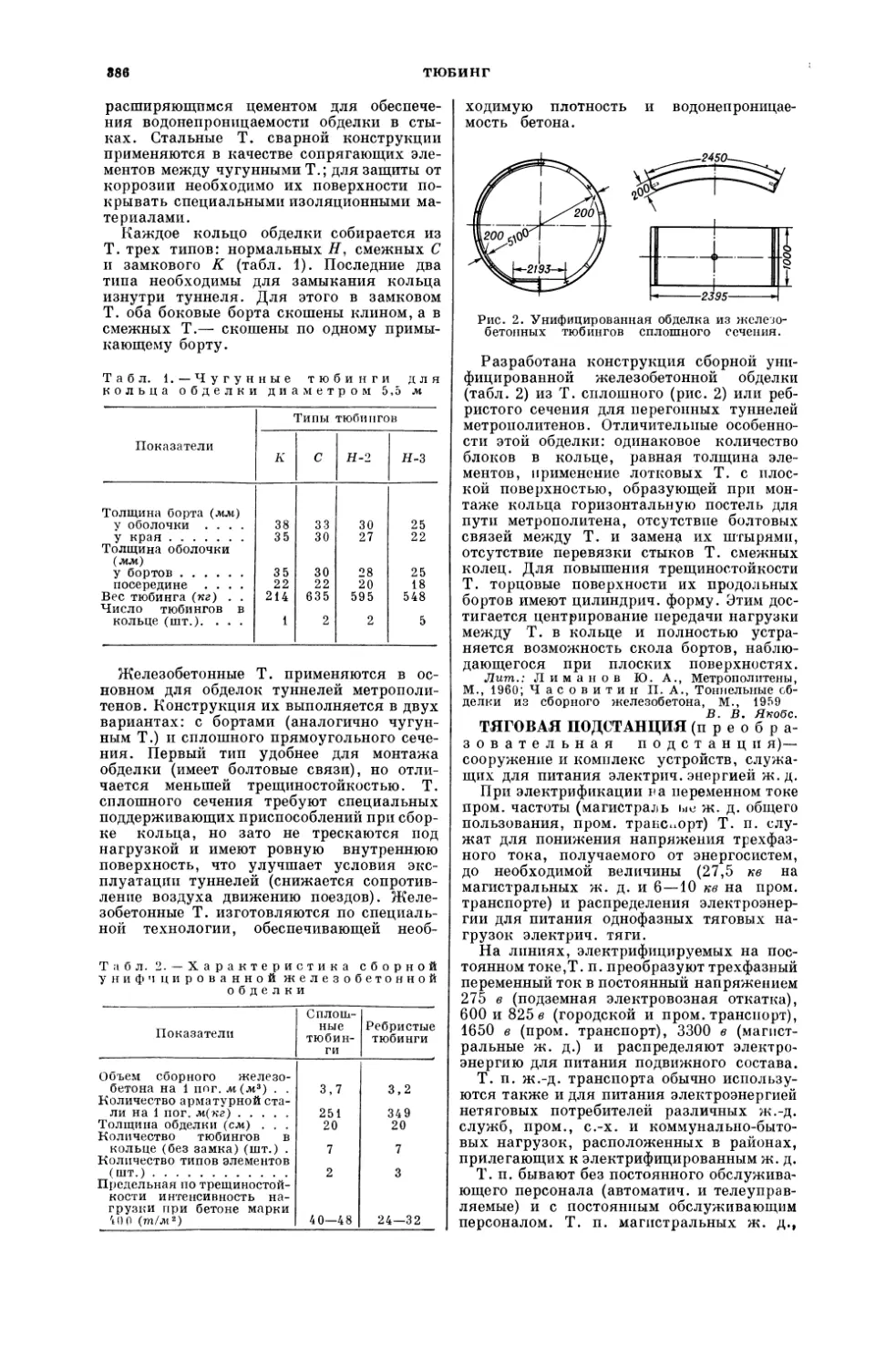

П. о., находящиеся в ведении обл-,

горисполкомов, осуществляют осн. объем

работ по привязке типовых проектов жилых

и общественных зданий, застройке отд.

жилых массивов городов, поселков и сель-

ских насел, мест.

В крупных городах Советского Союза

для проектирования объектов жилищно-

гражд. стр-ва созданы ведущие П. о. (ин-

ституты Моспроект, Ленпроект, Киевпро-

ект и др.), в составе к-рых имеются отд.

проектные мастерские, ответственные за

проектирование и застройку соответст-

вующих городских р-нов.

В решении стоящих перед П. о. больших

задач в области развития экономики и

культуры страны и повышения качества

проектов особая роль принадлежит голов-

ным проектным институтам, накопившим

огромный опыт в проектировании соору-

жений соответствующих отраслей нар. х-ва

и обладающим высок оквалифициров. кад-

рами. Головной проектный институт вы-

деляется из числа крупных проектных

орг-ций, имеющих наибольший опыт проек-

тирования в определ. сфере нар. х-ва, от-

расли пром-сти или виде стр-ва, в целях

разработки и осуществления единой тех-

нич. политики, направленной на повыше-

ние эффективности капитальных вложений.

По поручению правительства Госстроем

СССР, Госпланом СССР и Министерством

финансов СССР утверждены головные ин-ты

по проектированию предприятий по отд.

отраслям нар. х-ва. Советами Министров

союзных республик утверждены головные

проектные институты республиканского

подчинения по жилищно-гражданскому

стр-ву.

В соответствии с типовым положением, на

головной проектный институт, наряду с раз-

работкой проектов отд. наиболее крупных

пр-тий, зданий и сооружений, типовых и

экспериментальных проектов, проектов, вы-

полняемых по заказам других стран, возла-

гаются след, задачи: участие в разработке

перспективных планов развития соответ-

ствующих отраслей нар. х-ва; составление

необходимых технико-экономич. обоснова-

ний; выполнение проектных, н.-и. и экспе-

риментальных работ по созданию и внедре-

нию новых технологич. процессов и видов

оборудования; разработка объемно-плани-

ровочных и конструктивных решений зда-

ний и сооружений, создание новых строит,

конструкций; составление и издание норма-

тивных и методич. материалов по проекти-

рованию, изысканиям, произ-ву строит.-мон-

тажных работ; изучение, обобщение и внед-

рение передового отечеств, и зарубежного

опыта проектирования, стр-ва и эксплуа-

тации отдельных пр-тий, зданий и сооруже-

ний; выполнение проектных работ по рекон-

струкции существующих и стр-ву новых

городов; составление, издание и распростра-

нение сборников информаций, статей и др.

материалов для обмена опытом; составле-

ние каталогов типовых проектов, альбомов

типовых конструкций и изделий и ряд др.

работ.

Одной из важнейших задач головного ’

ин-та является оказание технич. помощи

П. о., выполняющим проектно-изыскат.

работы родств. профиля: обеспечение этих

орг-ций нормативными, руководящими и

методич. материалами, проведение консуль-

таций по выполненным ими проектам, рас-

смотрение разработанных проектов и т. д.

При головном проектном ин-те создается

Технич. совет (Производственно-техниче-

ский совет, Архитектурно-строит. совет),

в состав к-рого включаются наиболее ква-

лифицированные специалисты института и

прикрепленных к нему П. о., ведущие ра-

ботники соответствующих н.-и. институтов,

пром, пр-тий и строит.-монтажных орг-ций.

Технич. совет рассматривает принципиаль-

ные вопросы, связанные с развитием и по-

вышением технич. уровня в соответствую-

щей области проектирования, обсуждает

наиболее сложные проекты и техничес-

кие решения, а также вопросы коорди-

нации и обмена опытом, разрабатывает со-

ответствующие рекомендации и предло-

жения.

С целью улучшения качества, сокраще-

ния продолжительности и снижения стои-

мости стр-ва, а также повышения ответ-

ственности проектных, строит.-монтаж-

ных орг-ций и заказчиков за качество воз-

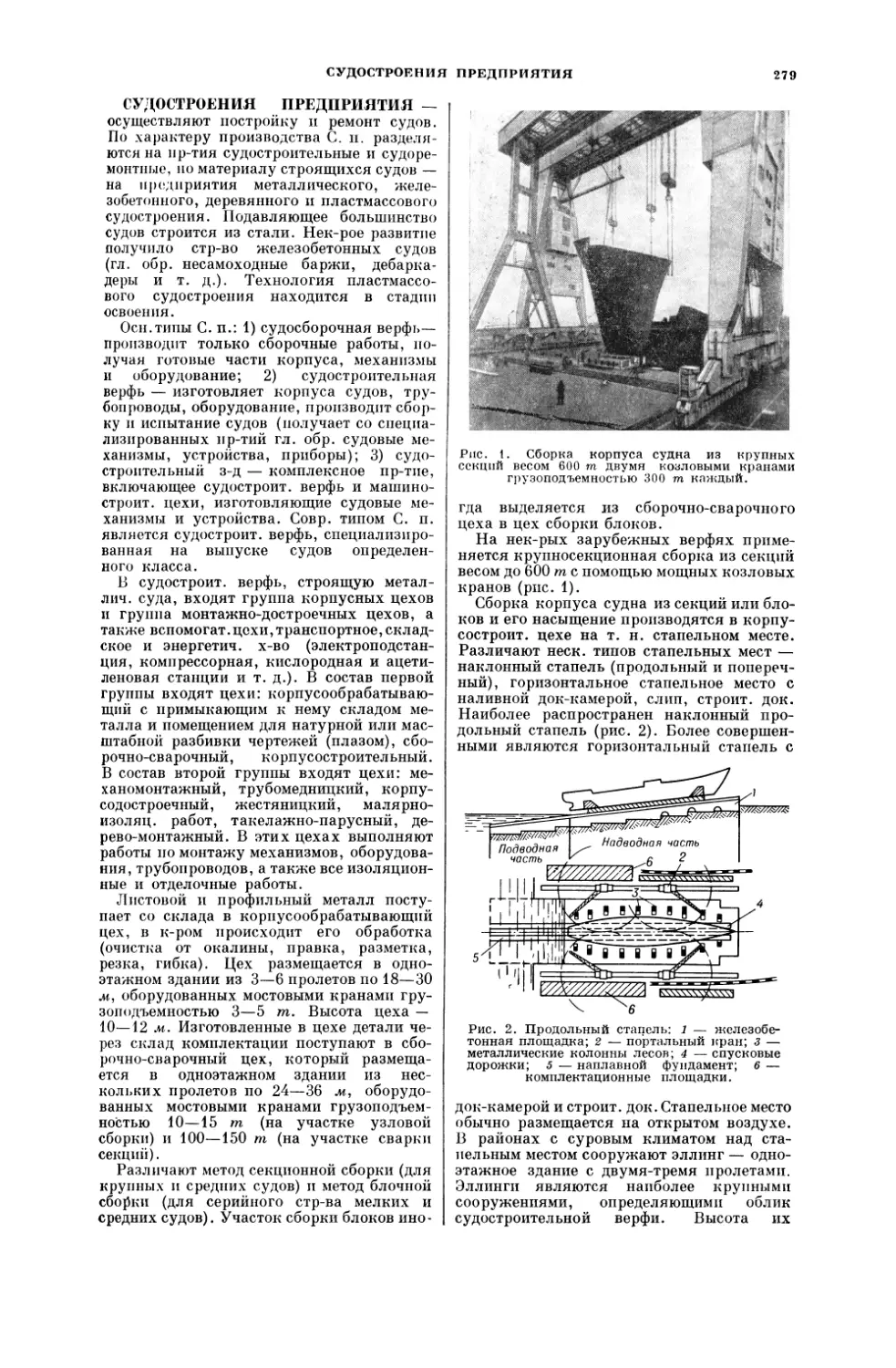

водимых объектов в 1963 принято решение

об осуществлении авторского надзора II. о.

за строительством предприятий, зданий и

сооружений промышленности, транспорта,

водного х-ва, связи, энергетики и сель-

ского х-ва, проектами к-рых предусма-

тривается применение сложных строи-

тельных решений, новых строит, конструк-

ций и материалов и новых технологич.

процессов. Утвержденное Госстроем СССР

Положение об авторском надзоре преду-

сматривает, что П. о., осуществляющая

* авторский надзор, возлагает проведение

этого надзора на авторов проекта и в

случае необходимости — на др. квали-

фицированных специалистов П. о., прини-

мавших участие в разработке этого про-

екта.

П. о. наряду со строит.-монтажными

орг-циями несут ответственность за ка-

чество стр-ва, за к-рым осуществляется

авторский надзор, а также за тщательное

проведение этого надзора и своевремен-

ное устранение выявленных недостатков.

В связи с задачей широкого внедрения

в стр-во метода сетевого планирования

и управления на П. о. возложена разра-

ботка на стадии проектного задания в со-

ставе проектов орг-ции стр-ва сетевых

графиков.

Большое значение для улучшения работы

П. о. имеет упорядочение планирования и

финансирования проектно-изыскательских

работ.

Планы работ П. о. составляются на ос-

нове след, планов: капитального стр-ва;

проектных и изыскательских работ для

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

7

строительства будущих лет; типового

проектирования; экспериментальных и

др. работ.

Планы проектно-изыскательских работ

по союзным республикам, министерствам

и ведомствам СССР, в том числе ра-

бот, подлежащих выполнению ими для

собственных нужд и для нужд других

союзных республик, министерств и ве-

домств СССР, утверждаются Госпланом

СССР. По организациям, подведомствен-

ным Советам Министров союзных респуб-

лик, министерствам и ведомствам СССР,

планы проектно-изыскательских работ ут-

верждаются ими в пределах объемов,

установленных Госпланом СССР. Планы

проектно-изыскательских работ по состав-

лению технико-экономических обоснова-

ний и др. материалов по развитию отра-

слей народного хозяйства утвержда-

ются Советами Министров союзных рес-

публик, министерствами и ведомствами

СССР по согласованию с Госпланом

СССР.

Проектные и изыскат. работы выполня-

ются П. о. на основании договоров, заклю-

чаемых с гос., общественными и коопера-

тивными орг-циями-заказчиками.

Стоимость проектных и изыскат. работ,

подлежащих выполнению на 'основании

договора, определяется сметами, состав-

ленными в соответствии с Инструкцией о

порядке составления смет на проектные и

изыскат. работы для стр-ва.

Сдача проектной или изыскательской

орг-цией работ, выполненных по договору

или дополнит, соглашению, и приемка их

заказчиком производятся в соответствии с

Инструкцией о порядке приемки изготов-

ленной технической документации.

Проектно-изыскат. работы для текущего

года и будущих лет финансируются за

счет средств, выделяемых на капитальное

стр-во. Стоимость проектно-изыскат. работ

включается в сметы на стр-во объектов и в

титульные списки капитального стр-ва.

Из гос. бюджета производится финанси-

рование тех видов проектных работ, к-рые

выполняются не для отд. заказчиков, а

предназначены для использования в дан-

ной отрасли нар. х-ва, пром-сти или стр-ва.

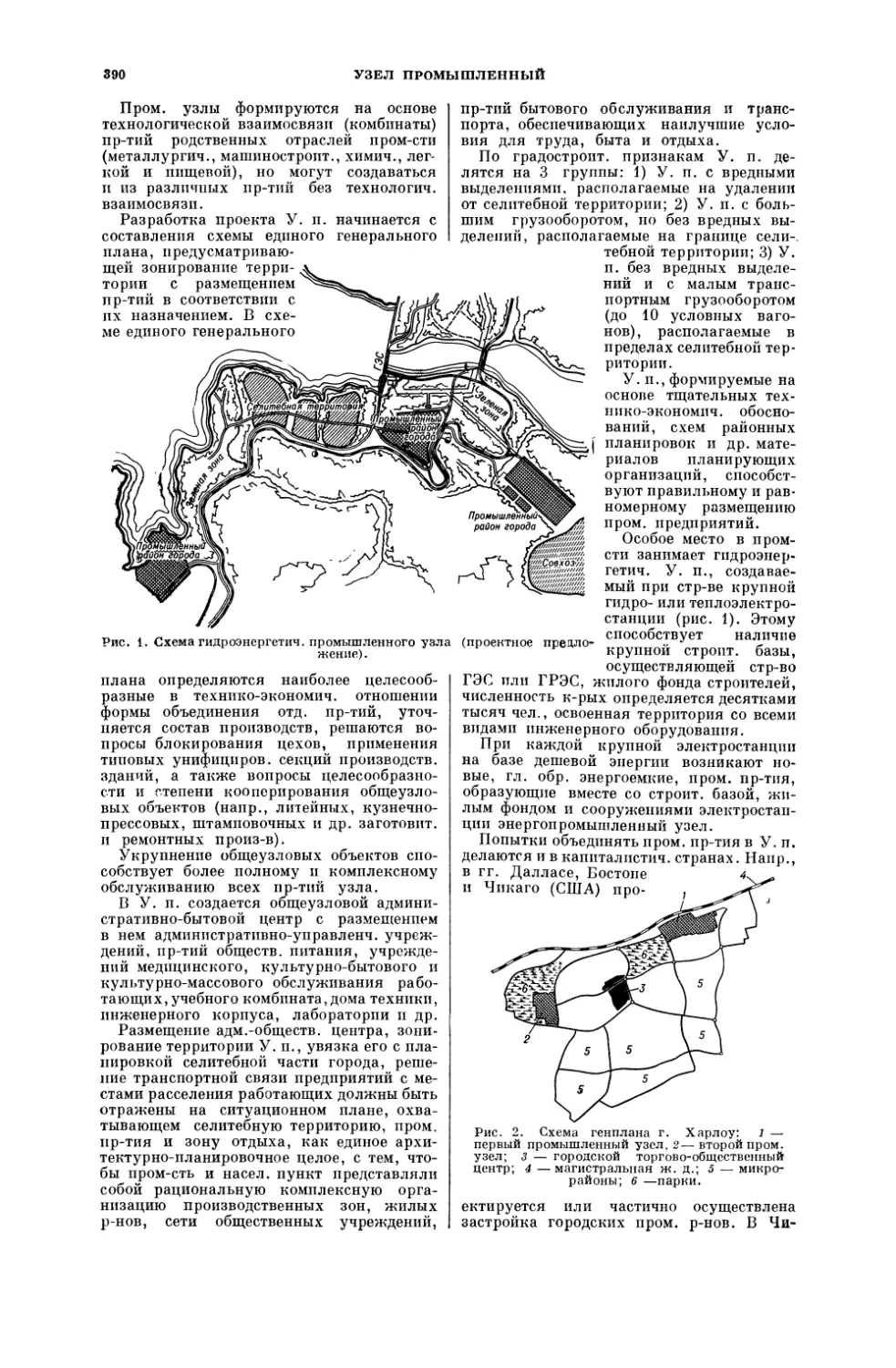

К ним относятся: работы по типовому про-

ектированию, составлению общесоюзных

норм, технич. условий и технич. инструк-

ций цо изысканиям, проектированию и

стр-ву, по изучению и обобщению отечеств,

и зарубежного опыта проектирования и

стр-ва, а также исследовательские, проект-

ные и экспериментальные работы, связан-

ные с внедрением новой техники в стр-во;

составление технико-экономич. обоснова-

ний и др. материалов по развитию отраслей

нар. х-ва; разработка проектов районной

планировки, планировки и застройки го-

родов и поселков и др.

П. о. выделяются оборотные средства на

покрытие их потребности в необходимых

для работы запасах материалов,малоценных

и быстроизнашивающихся предметов, на

миним. задолженность подотчетных лиц, а

также на затраты по произ-ву проектно-

изыскат. работ до поступления от заказ-

чиков очередного платежа.

Все затраты проектных и изыскательских

организаций, связанные с разработкой

проектной документации и изысканиями,

производятся на основе утвержденных

смет.

Повышению качества и снижению стои-

мости проектирования способствует уста-

новленная система заработной платы работ-

ников П. о. Существует два вида оплаты

труда проектировщиков — сдельная и

повременно-премиальная. Сдельная опла-

та применяется преим. для персонала,

выполняющего чертежно-конструкторские,

копировальные и вспомогат. работы, а

также для инженеров и архитекторов при

разработке рабочих чертежей; повременно-

премиальная оплата — для осн. работни-

ков П. о., ведущихтворч. работупо состав-

лению проектов. Необходимые материаль-

ные стимулы для поощрения проектиров-

щиков предусмотрены Инструкцией о по-

рядке премирования работников П. о.

Важное значение имеет снижение стои-

мости, проектных и изыскат. работ.

Осн. пути снижения стоимости проектных

и изыскат. работ: дальнейшее укрупнение

и специализация П. о.; расширение приме-

нения типовых проектов взамен индиви-

дуальных; сокращение объема проектно-

сметной документации; приближение про-

ектирования к районам массового строи-

тельства.

Существенное значение для уменьшения

трудоемкости и стоимости проектирования

имеет совершенствование техники выполне-

ния вычислит., графич. и конструкторских

работ, оснащение П. о. соврем, оборудова-

нием для изыскат. работ, усовершенствова-

ние и механизация методов размножения

проектно-сметных материалов.

В снижении стоимости проектных и изы-

скательских работ важную роль играет так-

же повышение качества заданий на проек-

тирование пр-тий, зданий и сооружений

и сокращение в связи с этим переделок

проектов, вызывающих удорожание и

удлинение сроков проектирования и стро-

ительства.

В ряде П. о. успешно внедряется объем-

ный метод проектирования с помощью

масштабных моделей и макетов. Такой

метод целесообразно применять при проек-

тировании пром, зданий и сооружений,

насыщенных значит, количеством оборудо-

вания, механизмов и агрегатов, с развитой

системой трубопроводов и других комму-

никаций. Объемный метод дает наглядное

представление о будущем сооружении,

его осн. узлах и деталях.

Важное значение для повышения каче-

ства проектных решений и снижения за-

трат труда имеет использование при проек-

тировании соврем, вычислит, техники,

к-рая намного ускоряет сложные инженер-

но-строит., технологич. расчеты и др.

операции.

П рименение элект ронно-вычи слит ельных

машин позволяет перейти к математич.

методам оптимального проектирования на

8

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

основе сравнения любого числа различных

возможных вариантов.

Механизированный расчет строит, кон-

струкций — только первый этап примене-

ния электронно-вычислит. техники в про-

ектировании. Важная задача—освоение ме-

тодов автоматизиров. поисков наиболее вы-

годных объемно-планировочных параметров

зданий и сооружений, применение наи-

более рациональных конструкций и мате-

риалов различного вида, а также выявле-

ние оптимальных сроков стр-ва объектов и

решение др. технико-экономических за-

дач. И. Б. Стомахин.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА—ха-

рактеризуется количеством продукции, про-

изводимой за определенный период времени

одним работающим, — выработкой,

или количеством рабочего времени, затра-

ченного на выполнение единицы строит,

или монтажных работ, — т. е. трудо-

емкостью работ.

Рост П. т. является одной из важных за-

дач, стоящих перед советской экономикой

в области повышения уровня и темпов

развития произ-ва, ускорения технич. про-

гресса, дальнейшего подъема благосостоя-

ния народа. В стр-ве рост П. т. имеет

важное нар.-хоз. значение — способствует

ускорению ввода в действие новых осн.

фондов,реконструкции и расширению имею-

щихся, а также увеличению объемов капи-

тального стр-ва. Для выполнения намечен-

ной Программой КПСС задачи создания

материально-технич. базы коммунизма не-

обходимо в течение 1961—80 повысить

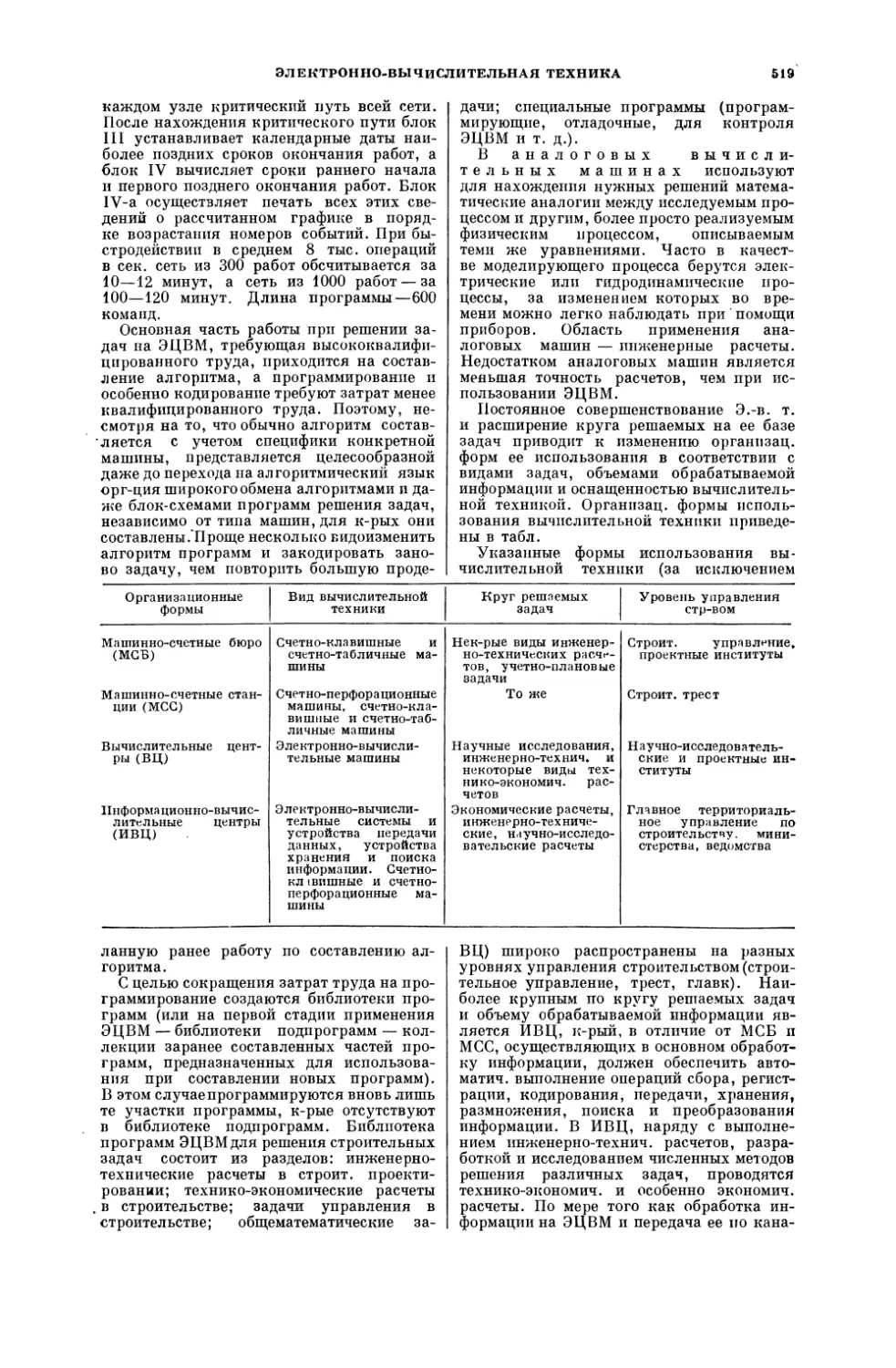

П. т. в стр-ве не менее чем в 4 раза.

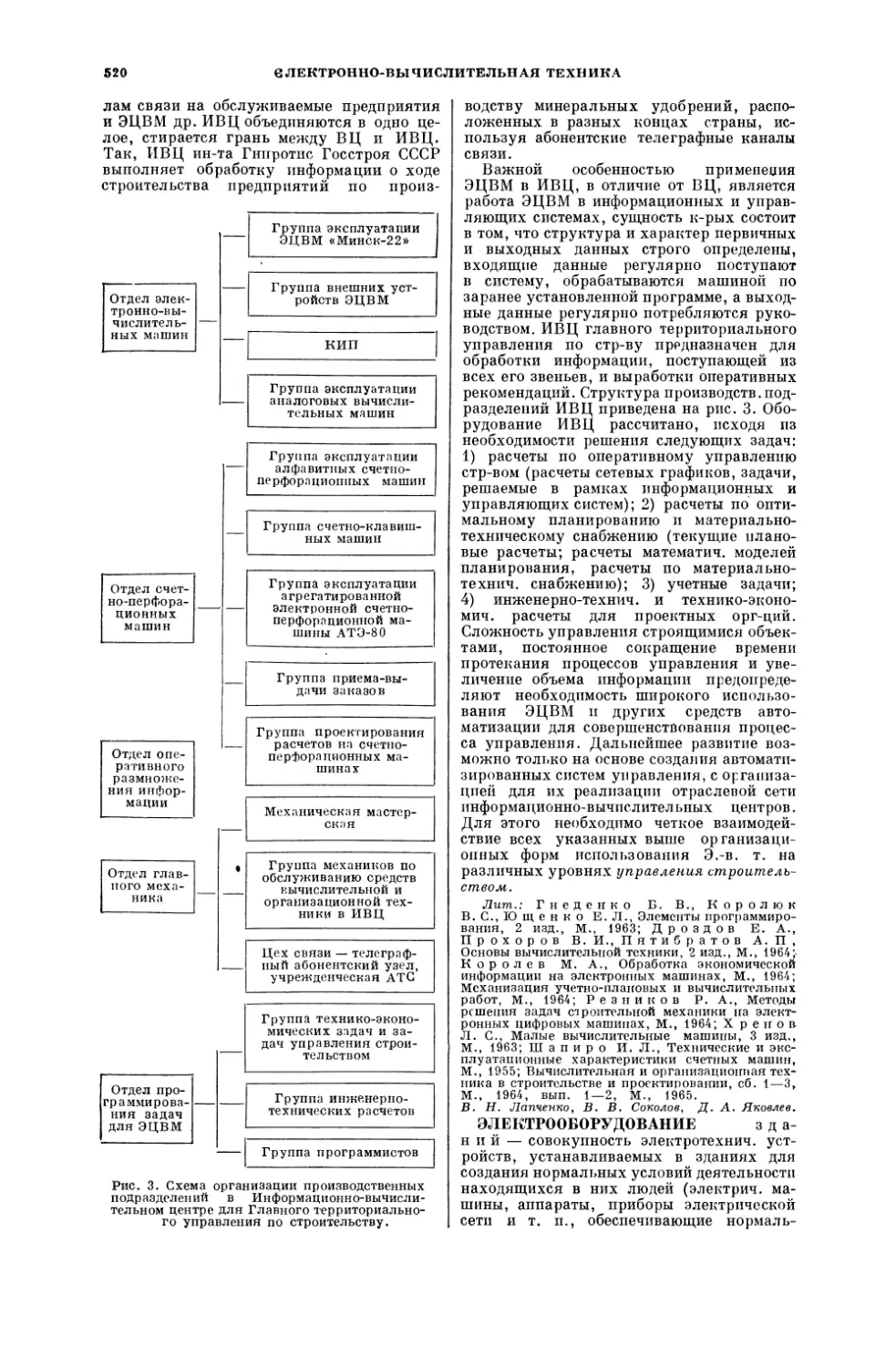

При определении П. т. в строит, орг-циях

учитываются лишь те работы, к-рые вы-

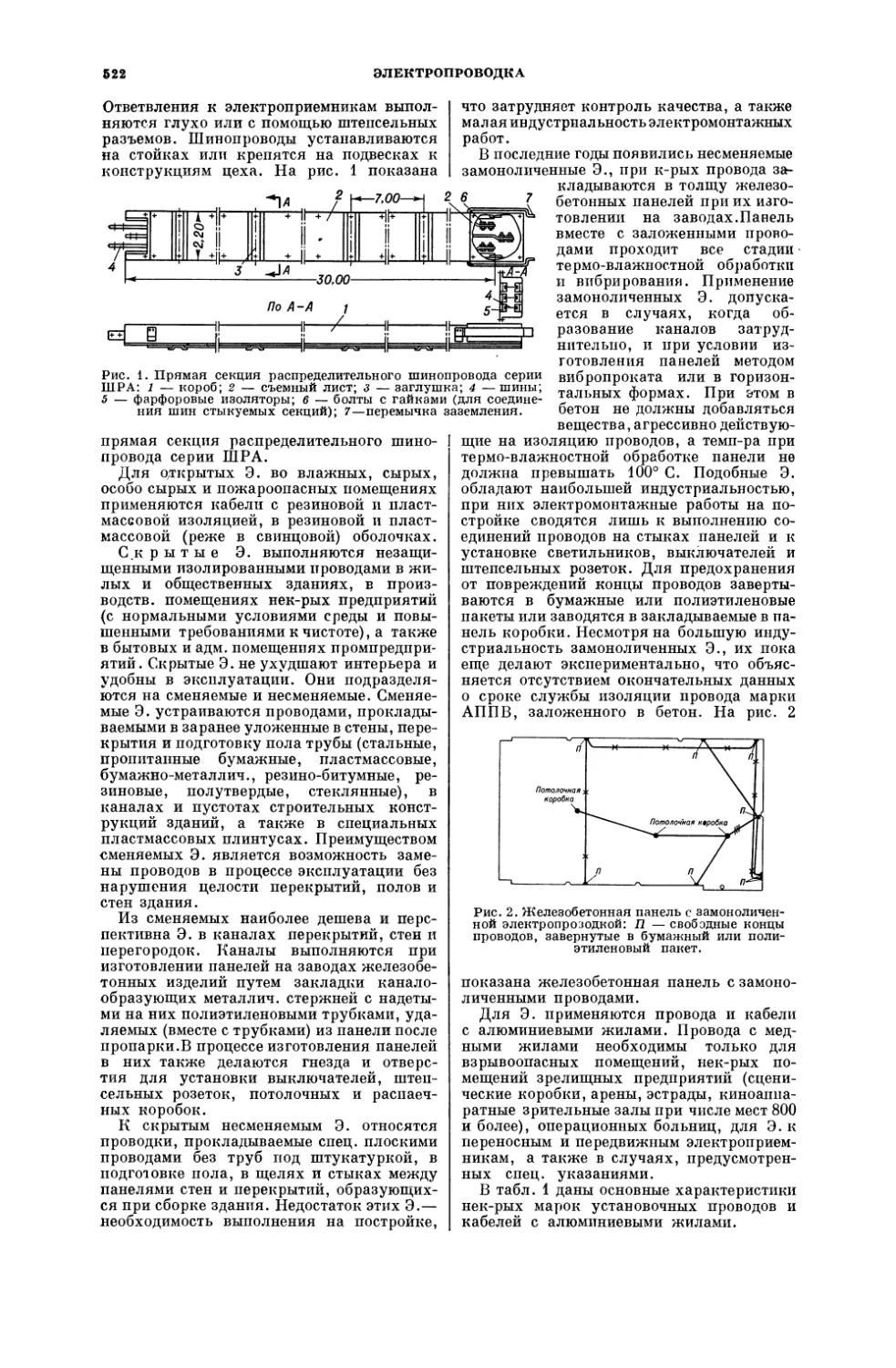

полняются собств. силами. Т. к. продук-

ция строит, и монтажных орг-ций может

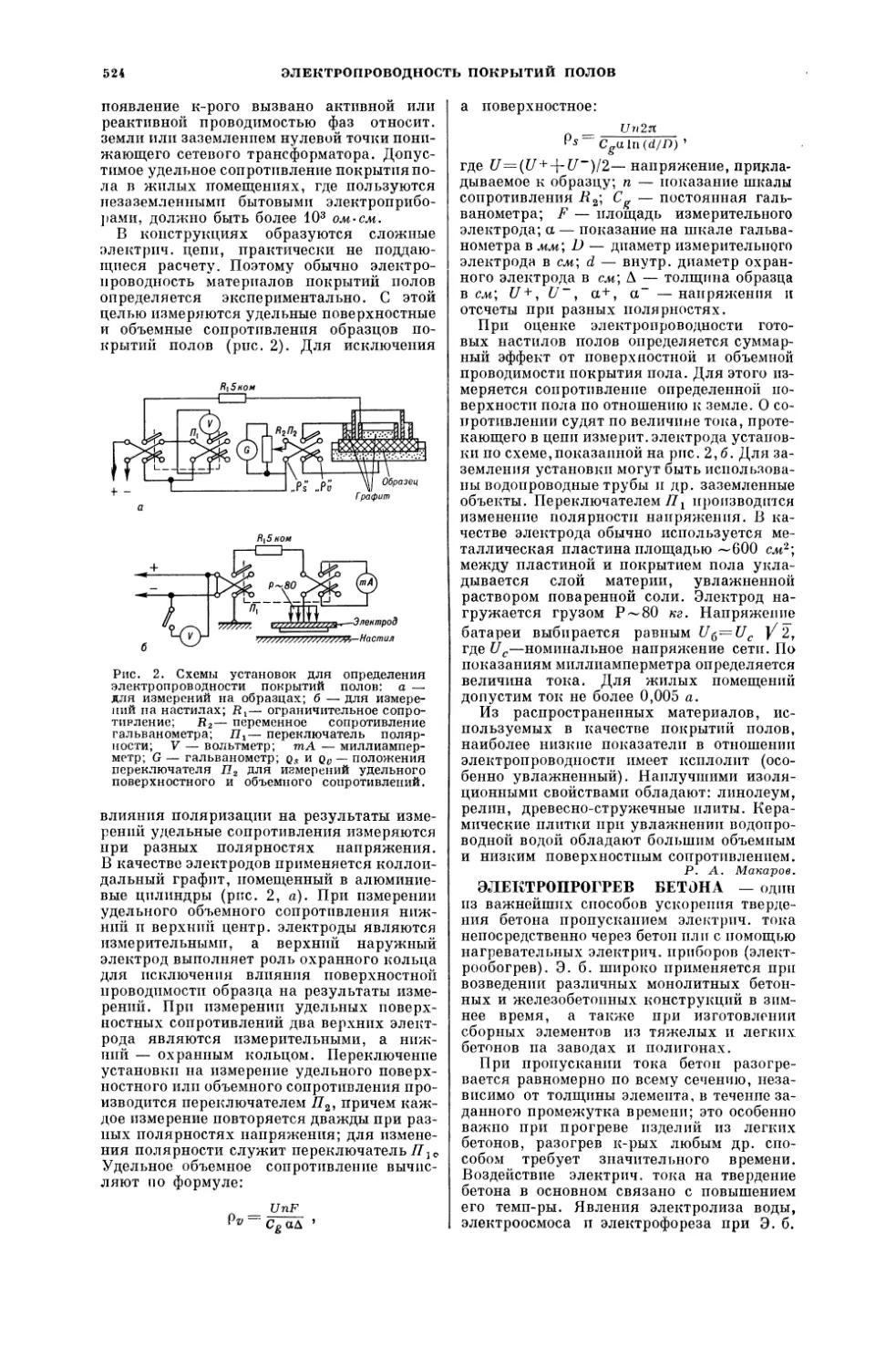

измеряться в натуральной или стоимостной

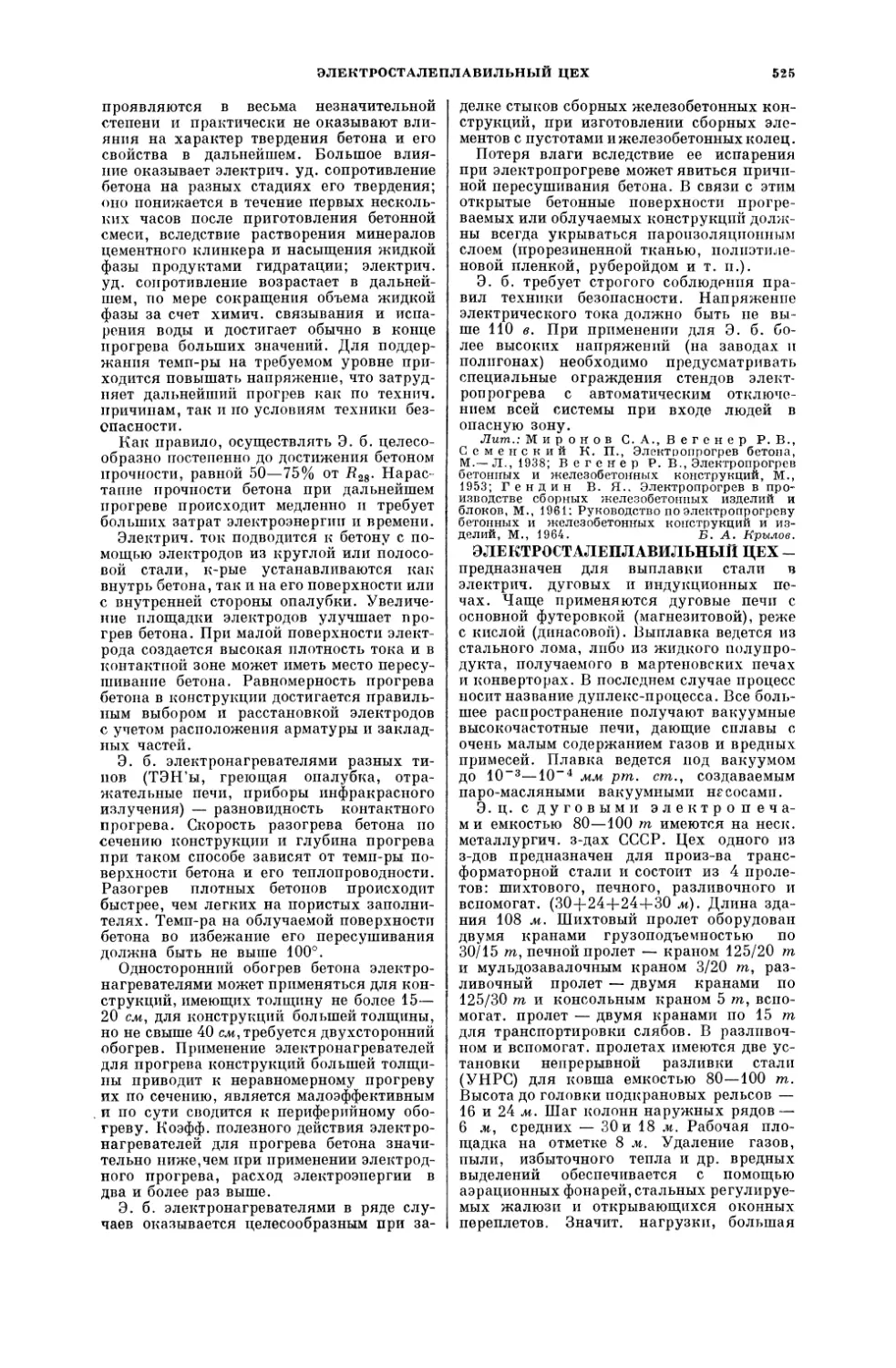

(денежной) форме, различают натуральный

и стоимостный методы измерения П. т. При

помощи натуральных показателей можно

сопоставить П. т. отдельных рабочих, звень-

ев, бригад, а также специализированных

орг-ций, занятых выполнением одинаковых

видов работ или сооружением однотипных

объектов. Из-за большого разнообразия

строит, и монтажных работ возможность

применения выработки в натуральном вы-

ражении, как обобщающего показателя,

ограничена.

Основным для планирования и учета

П. т. в стр-ве принят показатель стоимост-

ной (денежной) выработки. Этот показатель

определяется объемом ст роит.-монтажных

работ (по сметной стоимости), приходящим-

ся на одного работающего, занятого на

ст роит.-монтажных работах, и в подсобных

произ-вах, находящихся на строит, балан-

се. Стоимостный (денежный) показатель по-

зволяет обобщенно измерить П. т. по раз-

личным видам строит.-монтажных ра-

бот, осуществлять сводное планирование и

увязку плана по П. т. с др. разделами пла-

на. Следует иметь в виду и особенности

этого показателя, связанные с денежной

формой измерения объема работ. Величина

денежной выработки зависит от уровня цен

на строит, материалы, детали, конструк-

ции и от доли затрат на материальные ре-

сурсы в общей стоимости работ. Это в ряде

случаев приводит к тому, что величина

П. т. (выработки) меняется соответственно

изменениям в структуре работ. Этот недо-

статок измерения П. т. по денежному по-

казателю проявляется в большей мере при

планировании и оценке работы низовых

подразделений строит, индустрии.

Для совершенствования методологии ис-

числения П. т. проводятся исследования

возможности замены действующего денеж-

ного показателя П. т. другими. Одним из

важных направлений улучшения показате-

ля П. т. может быть определение выработки

по сметной стоимости продукции за вычетом

сметных затрат на конструкции и материа-

лы, т. е. показатель нормативной стоимости

произ-ва работ. Этот показатель экспери-

ментально проверяют в строит, орг-циях.

Наряду с показателями натуральной и

денежной выработки П. т. отдельных ра-

бочих и бригад характеризуется и

сопоставлением нормативных и фактич.

затрат рабочего времени. Отношение нор-

мативных затрат времени к фактическим,

выраженное в процентах, определяет уро-

вень выполнения производств, норм.

Внедрение передовой техники и инду-

стриальных методов работ, развитие соц.

соревнования и коммунистич. отношения

к труду способствовали повышению П. т.

в стр-ве. За 1959—64 был достигнут

рост годовой выработки на 43,8%. С уче-

том сокращения продолжительности ра-

бочего дня часовая П. т. возросла за этот

же период на 61%. Одним из основных

направлений разрабатываемого в наст,

время пятилетнего плана развития нар.

х-ва СССР на 1966—70 является дальней-

ший рост П. т.

Повышение П. т. зависит от разнообраз-

ных факторов, вызывающих изменения в

процессе труда и сокращающих затраты

рабочего времени на произ-во данной

продукции. Материальной основой повы-

шения П. т. в стр-ве, как и во всем нар.

х-ве, является технич. прогресс. Однако

возможности повышения П. т., связанные

с внедрением в стр-во сборных конструк-

ций, эффективных материалов и примене-

нием высокопроизводит. машин, могут

быть успешно использованы лишь тогда,

когда на стройках правильно организован

труд (см. Индустриализация).

Для роста П. т., наряду с технич. про-

грессом, огромное значение имеют улучше-

ние использования рабочего времени на

основе научной орг-ции труда, сокращение

непроизводит. затрат рабочего времени,

обобщение и распространение опыта пе-

редовиков, выявление и использование

имеющихся резервов. При разработке

планов намечаются мероприятия, обеспечи-

вающие рост П. т.

Лит.: Экономика строительства, М., 1963;

Ш а с с М. Е., Экономика строительства, 2 изд.,

М., 1960;К у п р и я н о в а 3. В., Р отш т ей н

А. Г., С т о м а х и н В. И., Планирование про-

изводительности труда в строительстве, М., 1963;

Ротштейн А. Г., Стомахин В. И., По-

ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ

9

вышение производительности труда в строитель-

стве, М., 1964; Резервы роста производительности

труда в строительстве и снижения себестоимости

строительно-монтажных работ. [Сб. ст.], М., 1964;

Методика планирования производительности тру-

да в строительстве, М., 1964. А. Г. Ротштейн.

ПРОИЗВОДСТВЕННО- РАСПРЕДЕЛИ-

ТЕЛЬНАЯ БАЗА (ПРБ) — комплекс

пр-тий районного и областного значения,

обслуживающих нужды сельскохозяйств.

произ-ва, сосредоточенных на одной пло-

щадке, расположенной, как правило, на

ж.-д. станции или у водной пристани.

В состав ПРБ включаются: склады сухих

и жидких минеральных удобрений и ядохи-

микатов; склады с.-х. техники, автохозяй-

ства, ремонтные з-ды, материально-технич.

склады, базы стройматериалов; пр-тия по

хранению и переработке с.-х. продукции;

адм. и хоз. здания, обслуживающие ПРБ.

Состав пр-тий по хранению и переработке

с.-х. продукции зависит от специализации

с. х-ва района. Так, в зерноводч. р-нах

в эту группу входят: зерносклады, элева-

тор, семеочистит. пункт, комбикормовый

з-д, мелькомбинат, крупяной з-д. В хлоп-

копроизводящих р-нах к данной группе

пр-тий относятся хлопкоочистит. и масло-

экстракционный з-ды. Р-ны с мясо-молоч-

ным или овощеводческим направлением

с.-х. произ-ва имеют свой состав пр-тий

и т. д. Помимо осн. (для данной зоны)

пр-тий, в ПРБ включаются и объекты вто-

ростепенных отраслей с.-х. произ-ва. Напр.,

в хлопкопроизводящих р-нах—коконосу-

шилки, фруктоконсервные и др. з-ды, в

зерновых р-нах — молокозаводы, мясоком-

бинаты и пр.

При организации ПРБ сокращаются за-

траты на стр-во и эксплуатацию произ-

водств. комплексов. Концентрация произ-

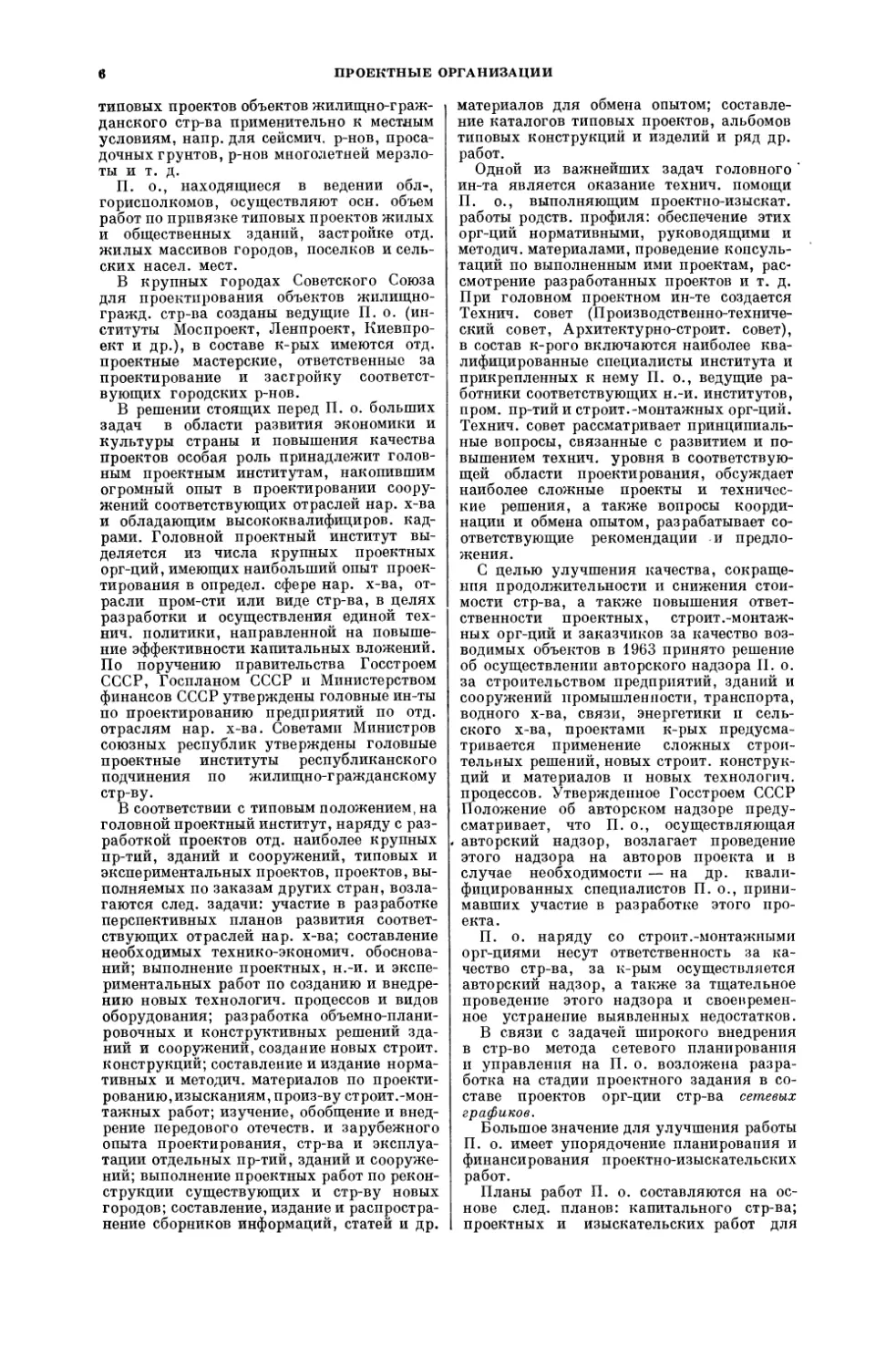

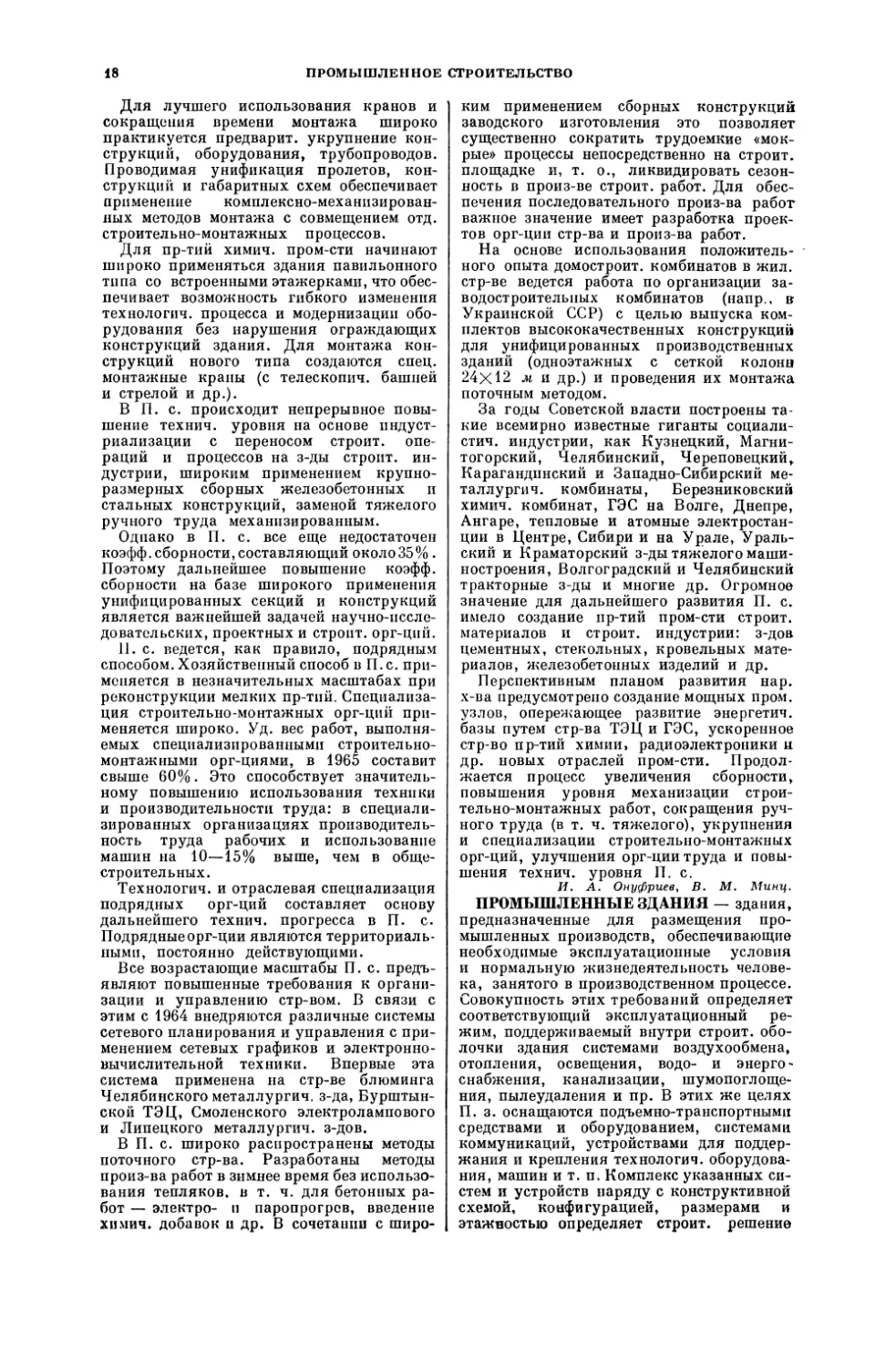

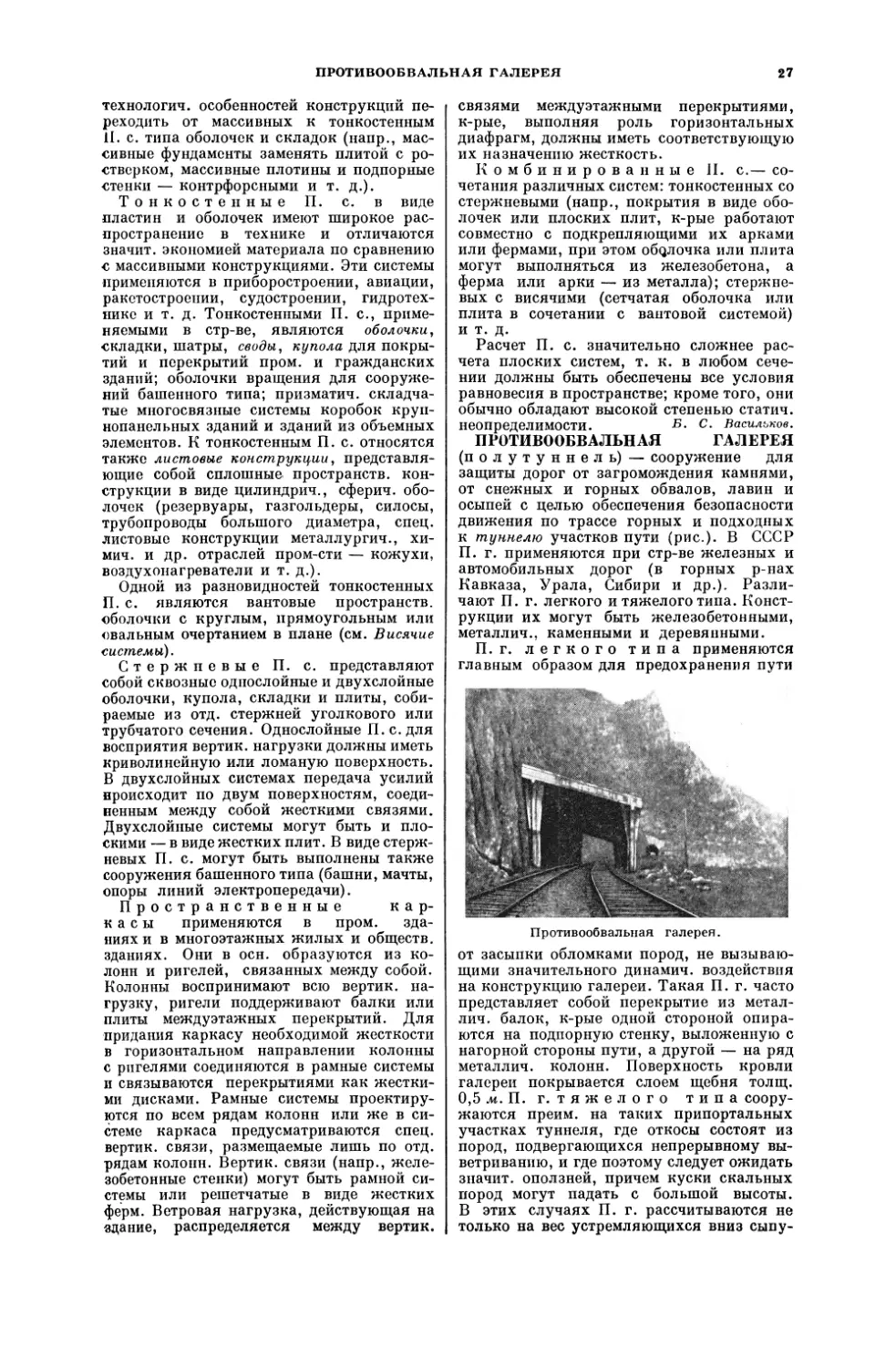

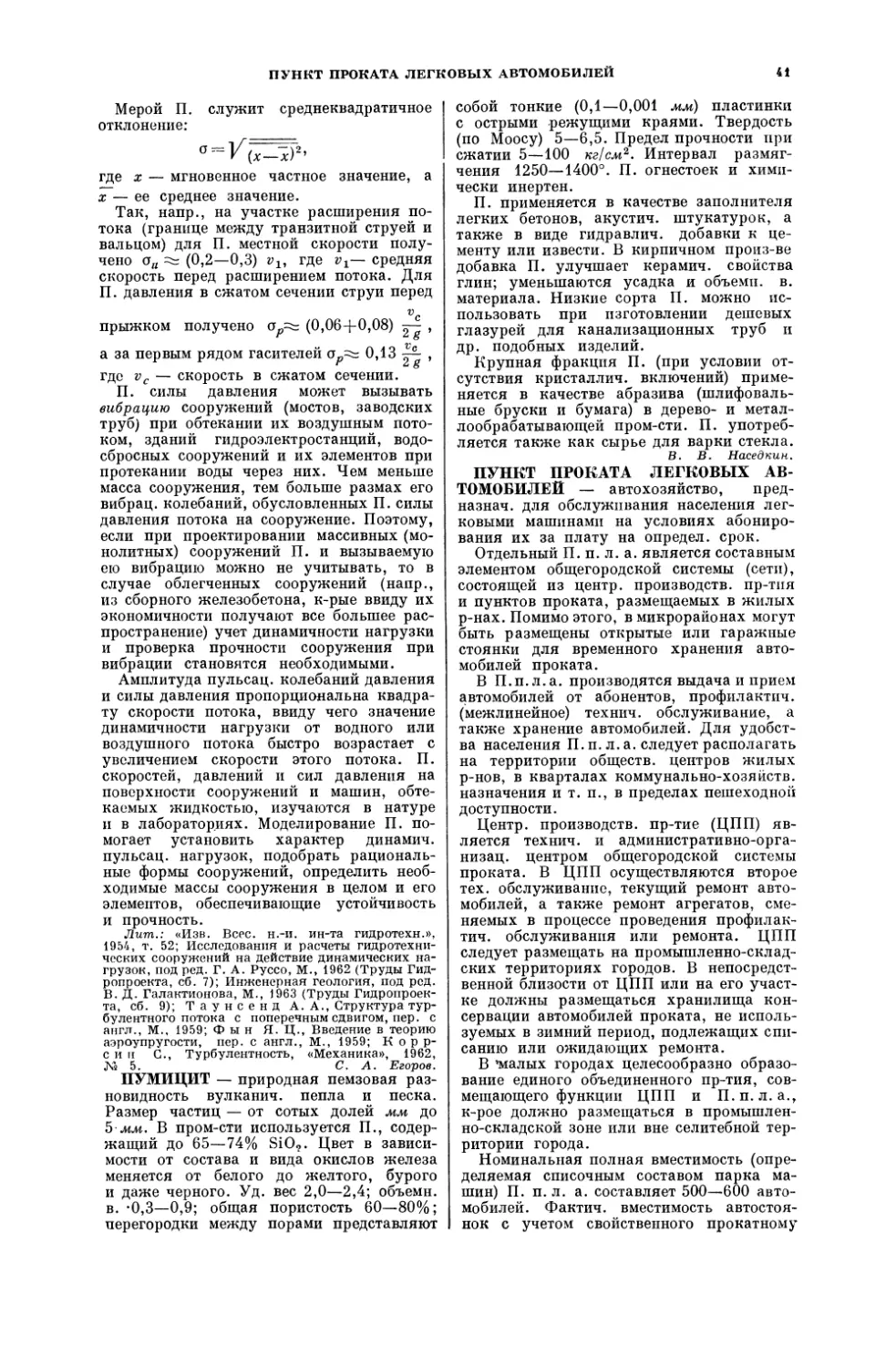

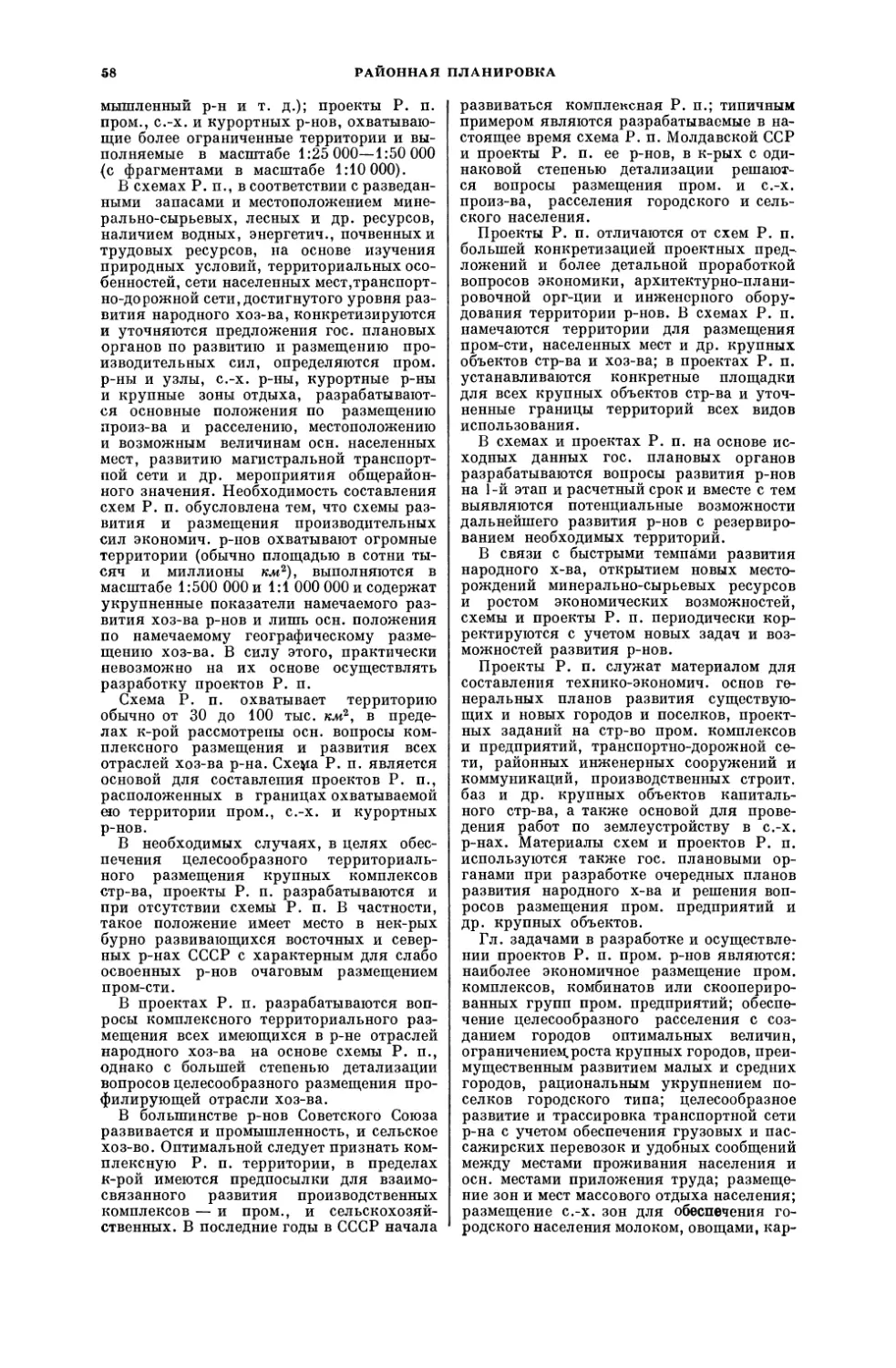

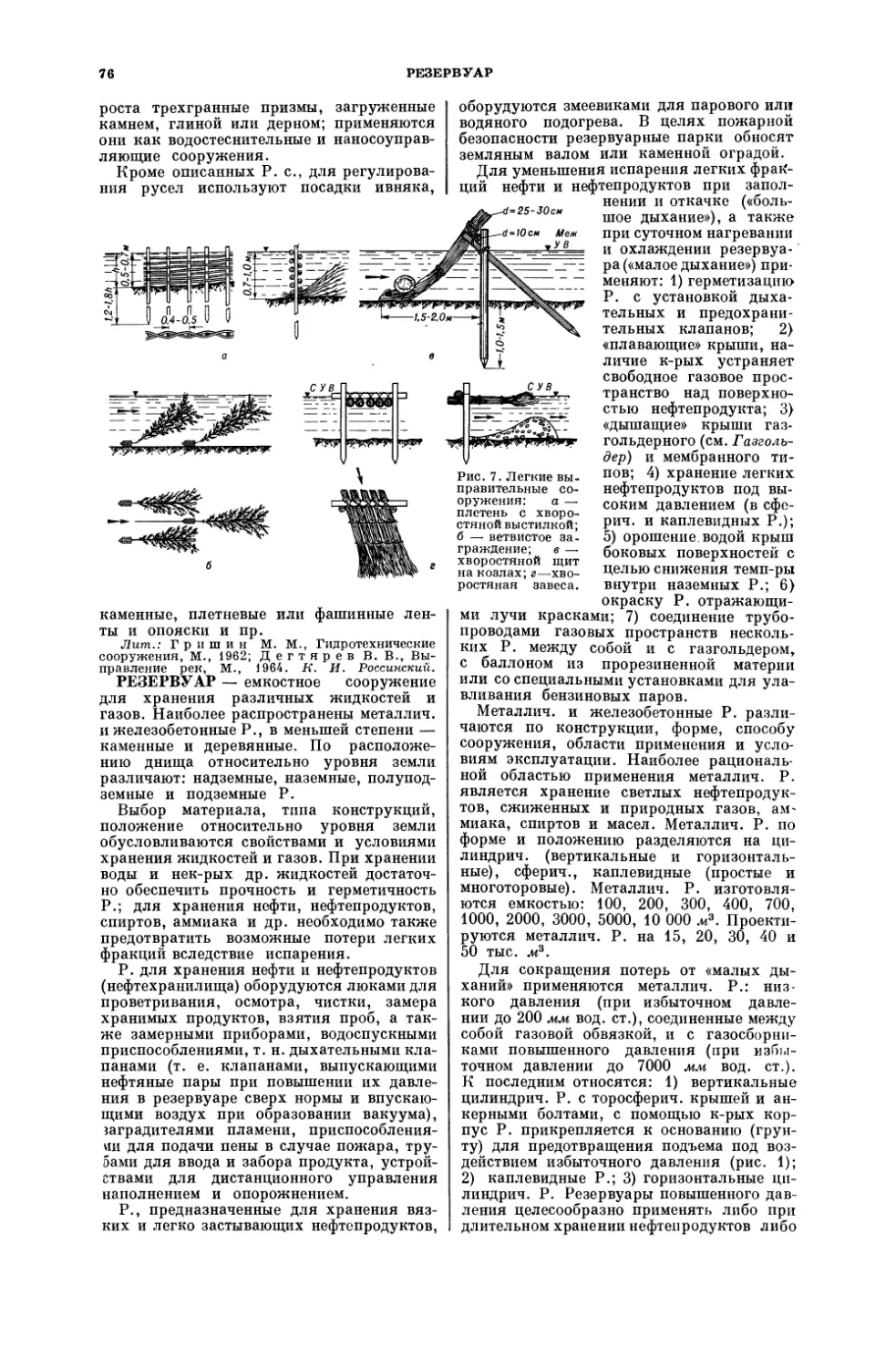

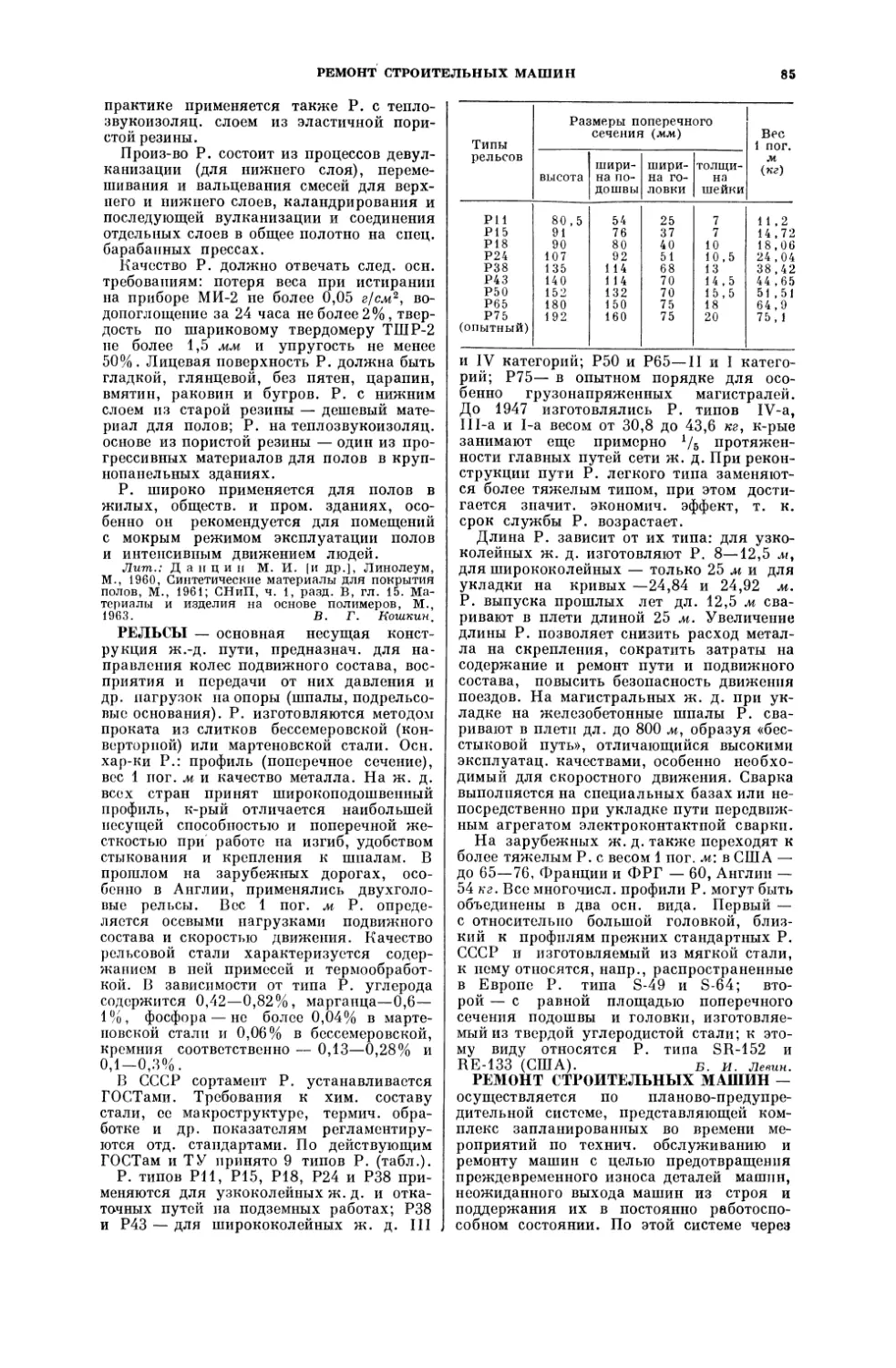

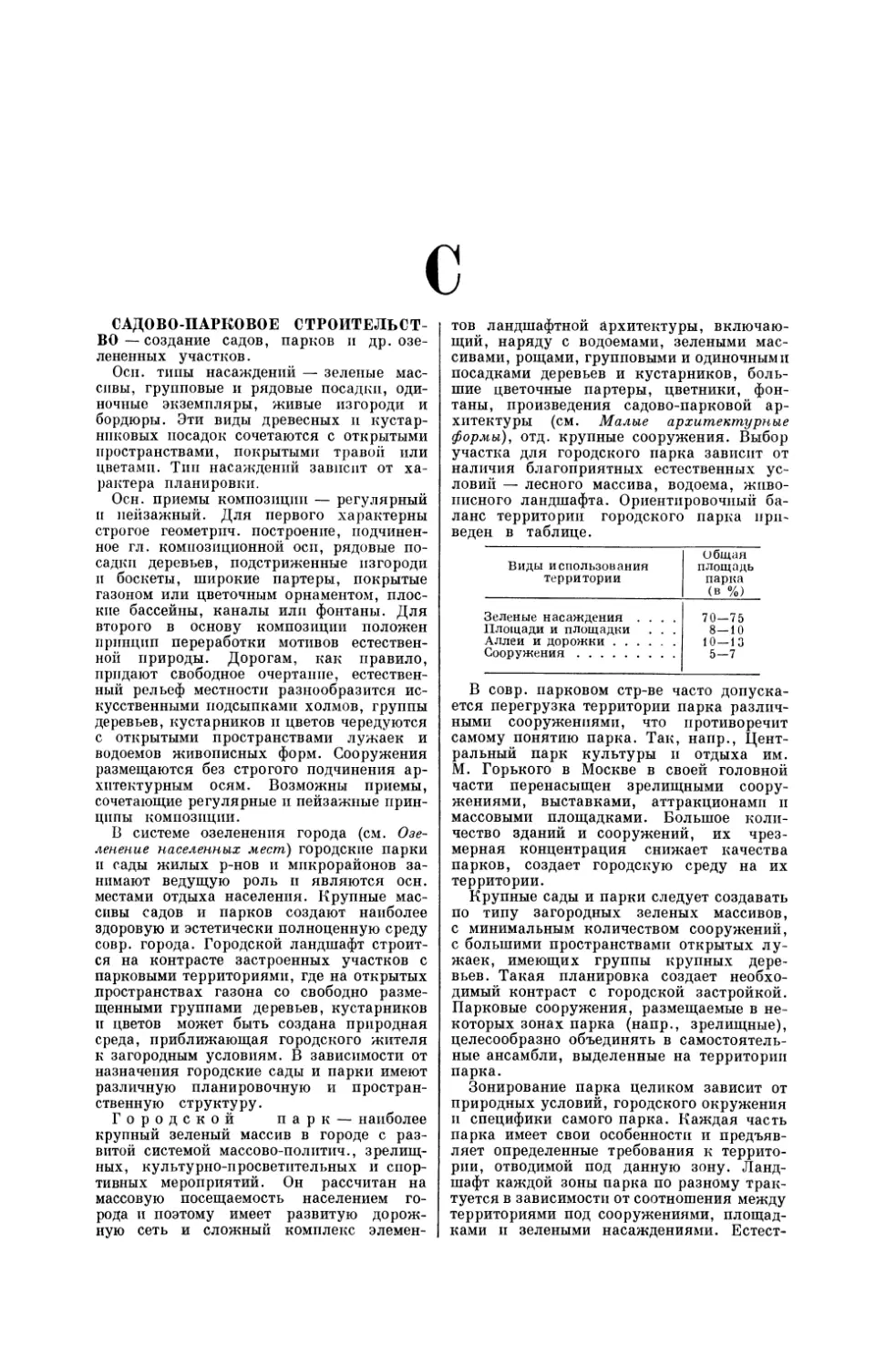

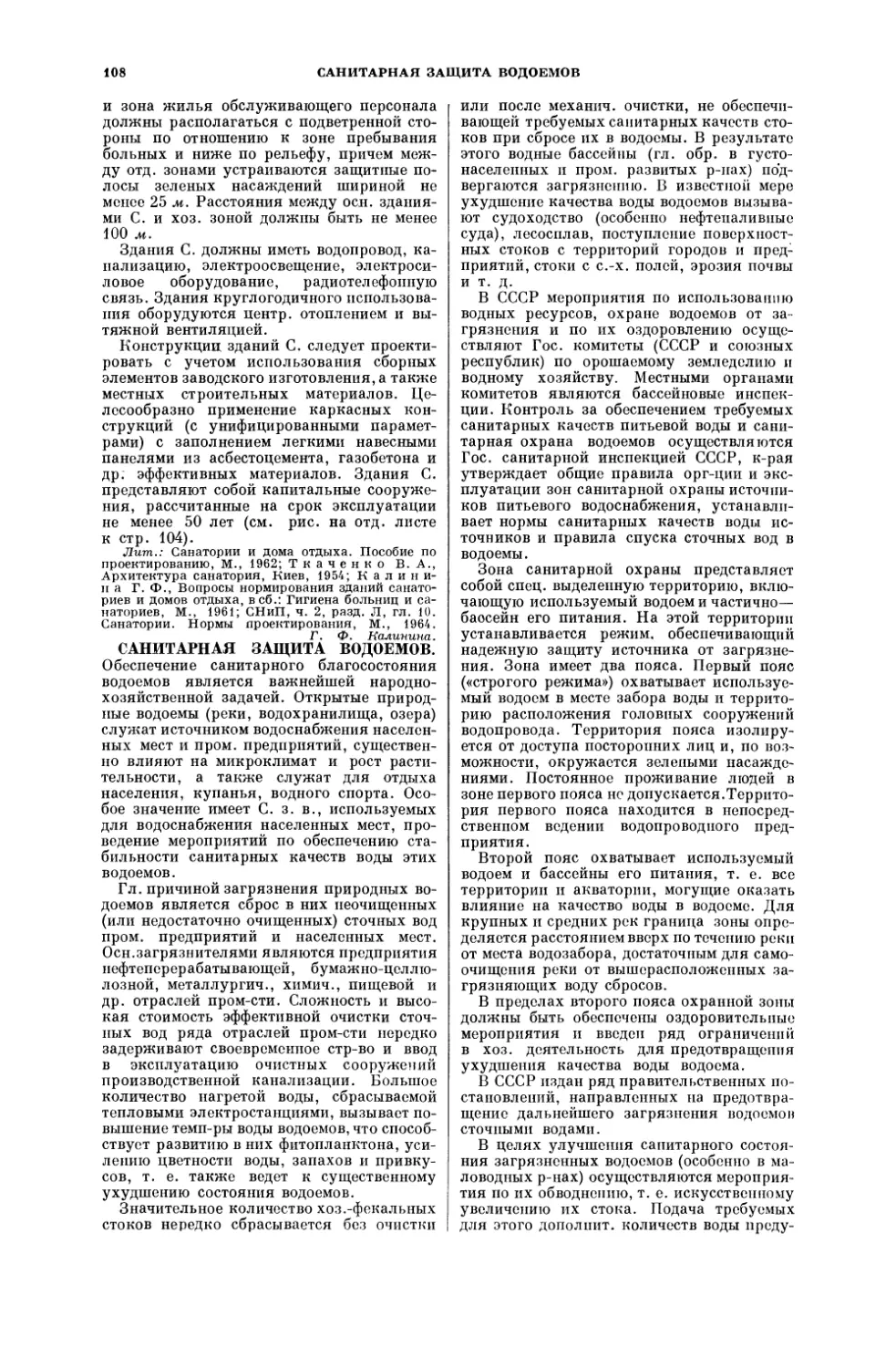

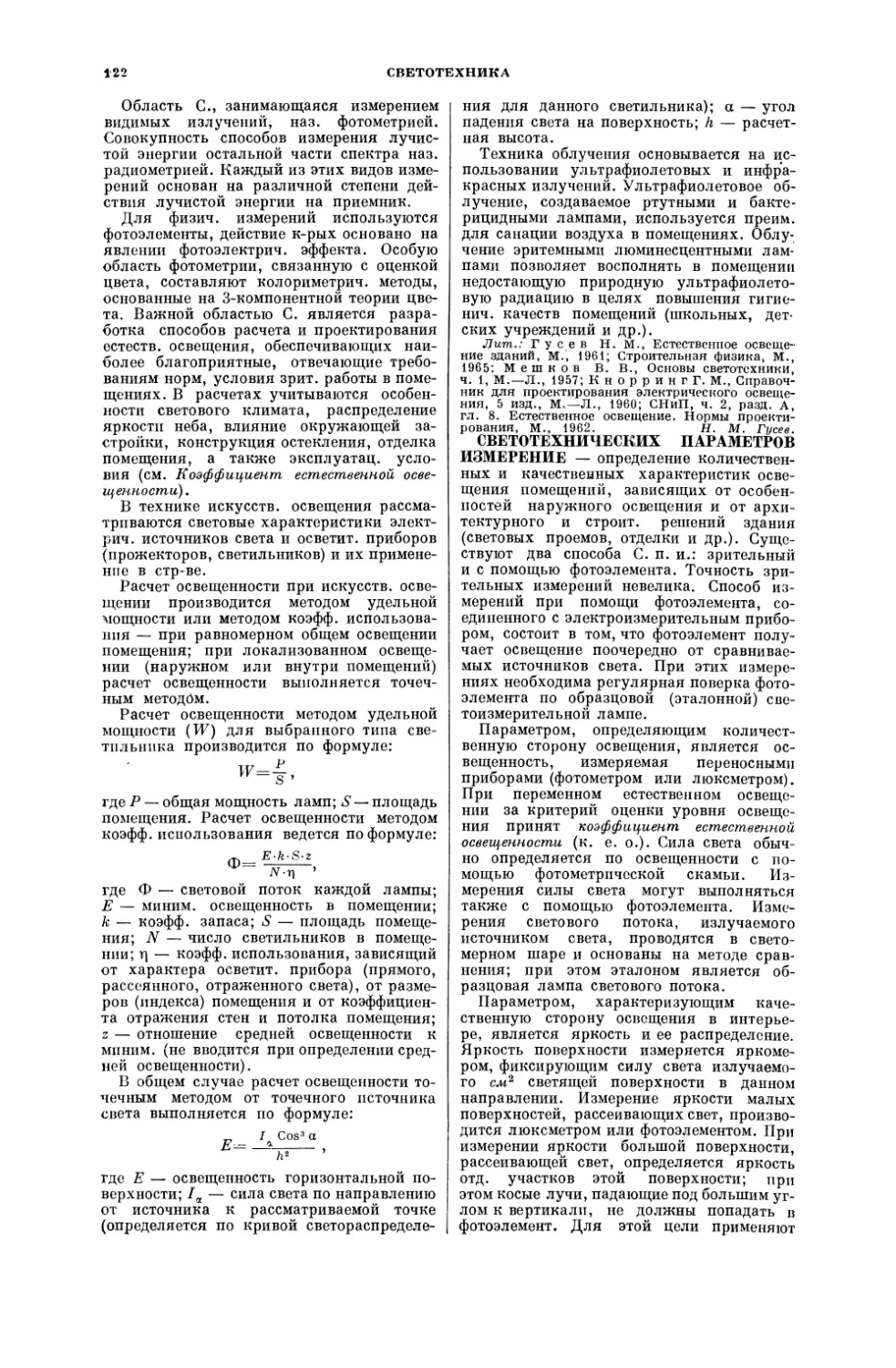

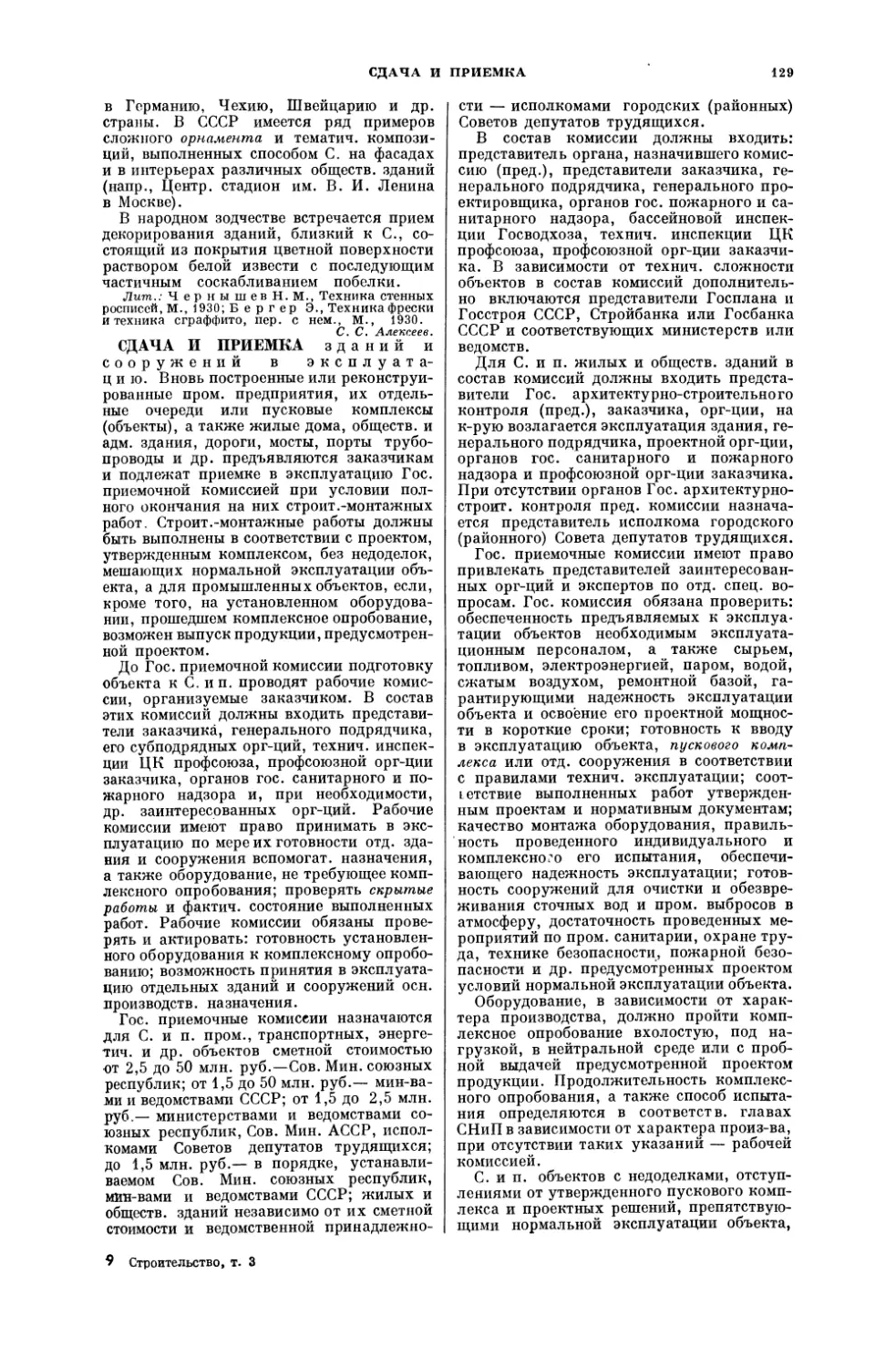

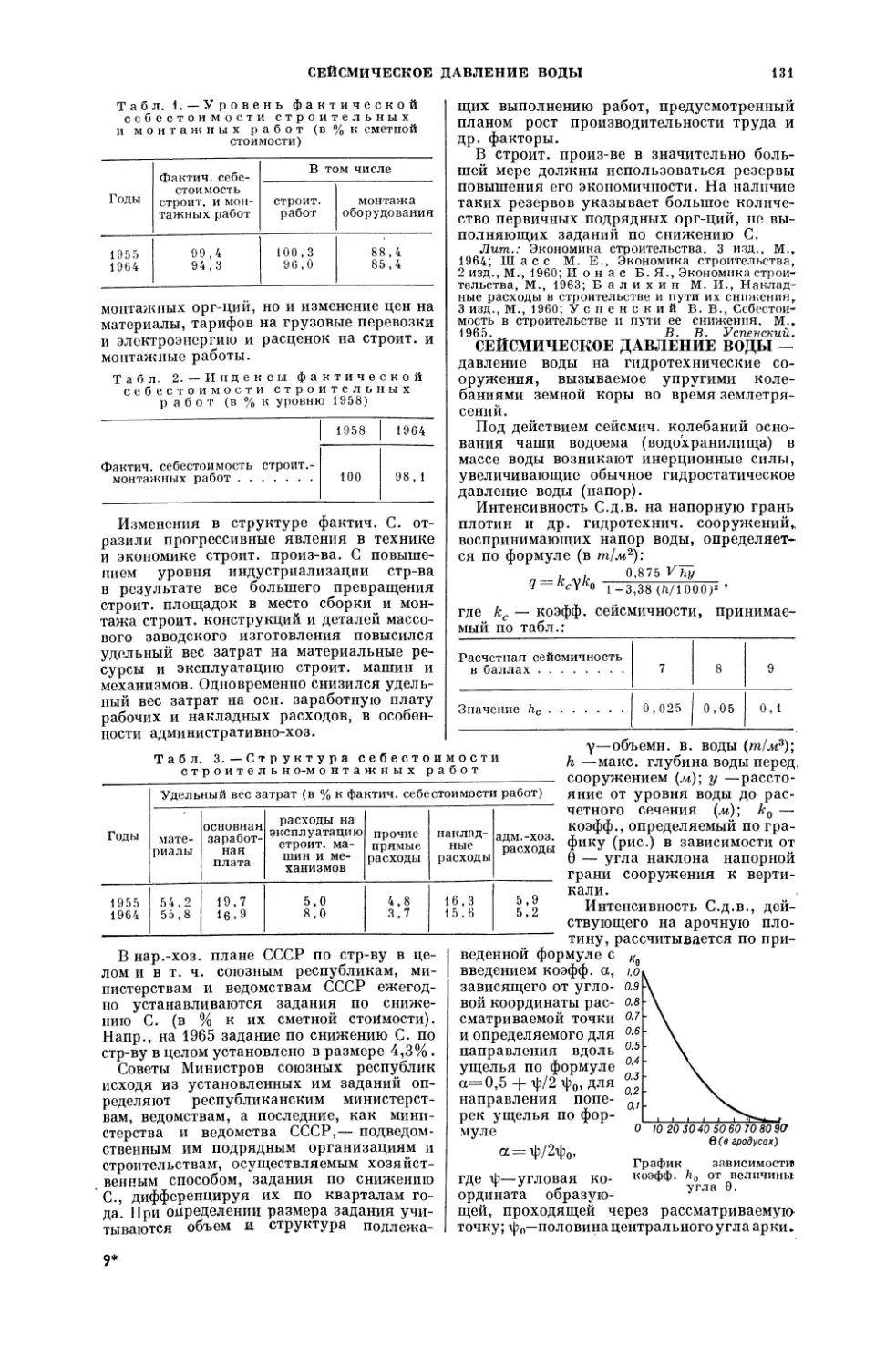

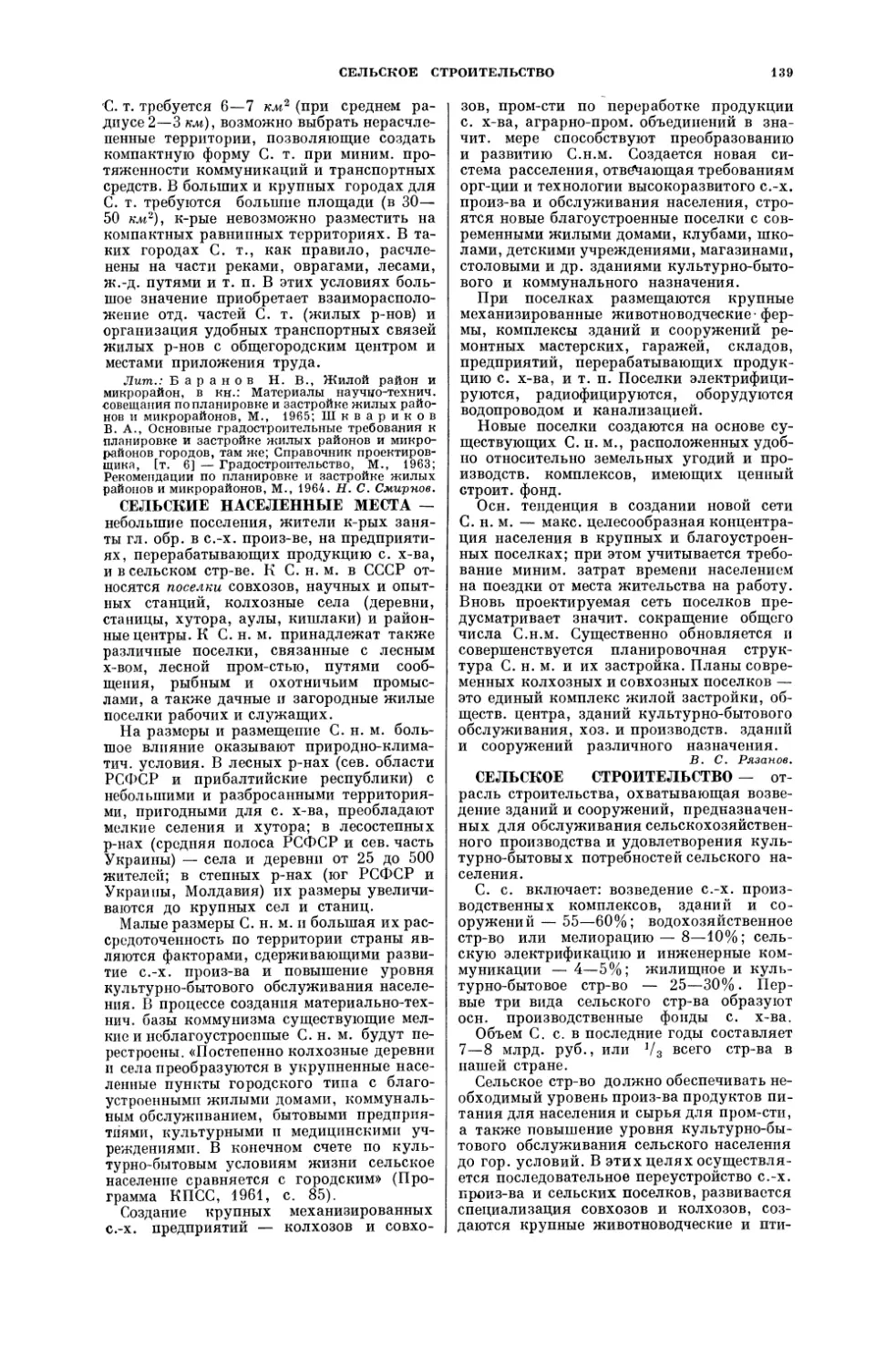

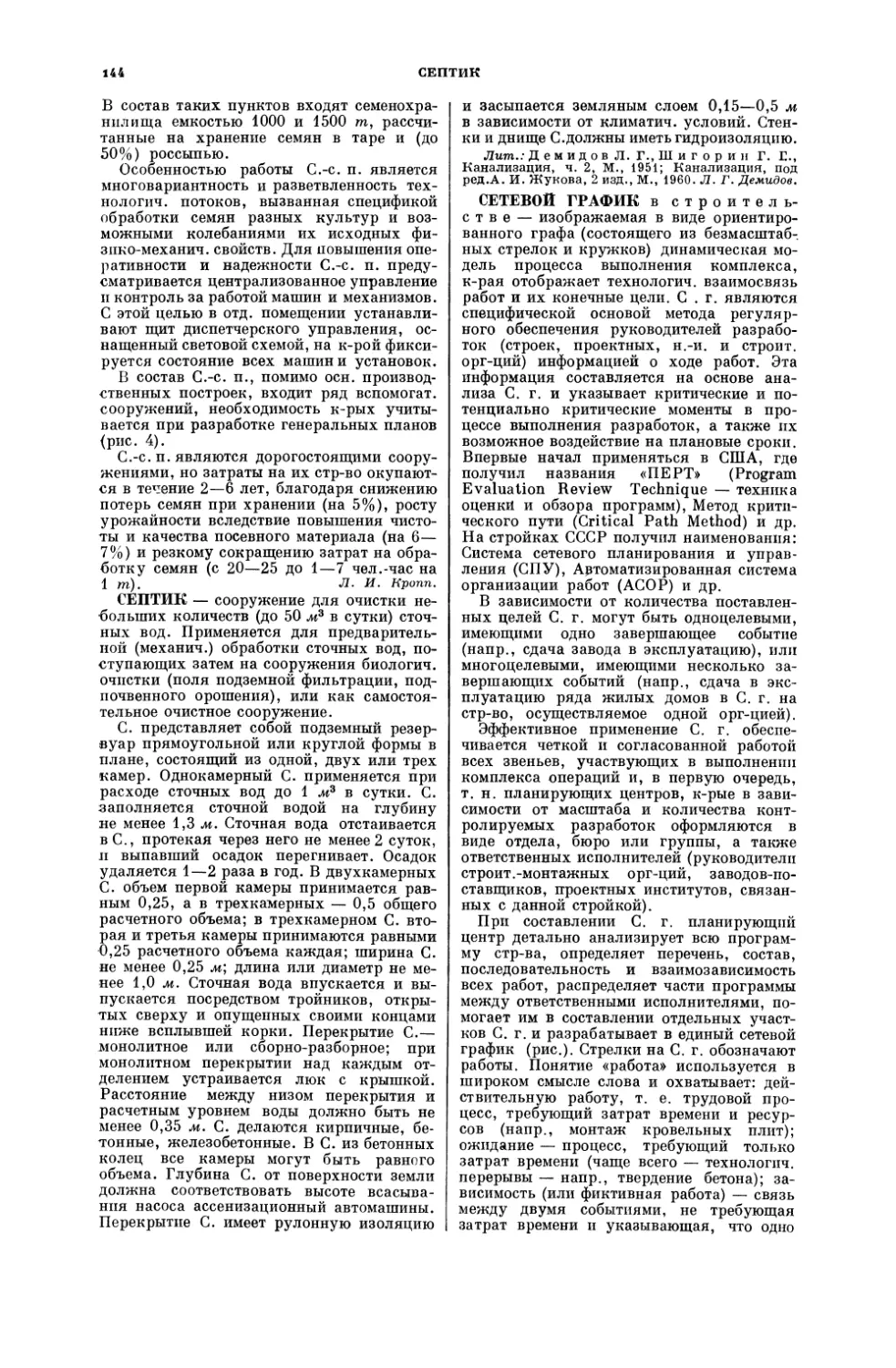

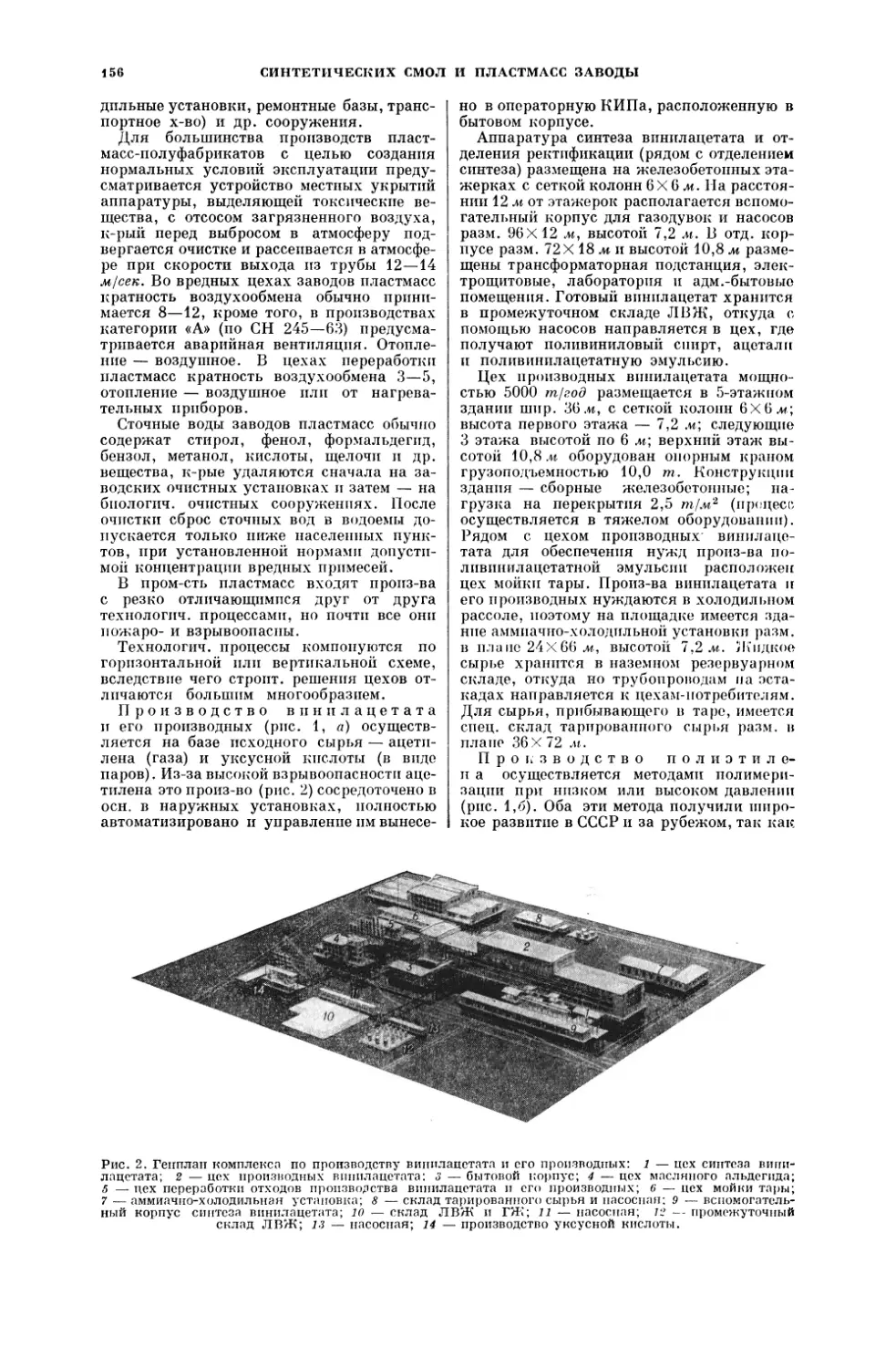

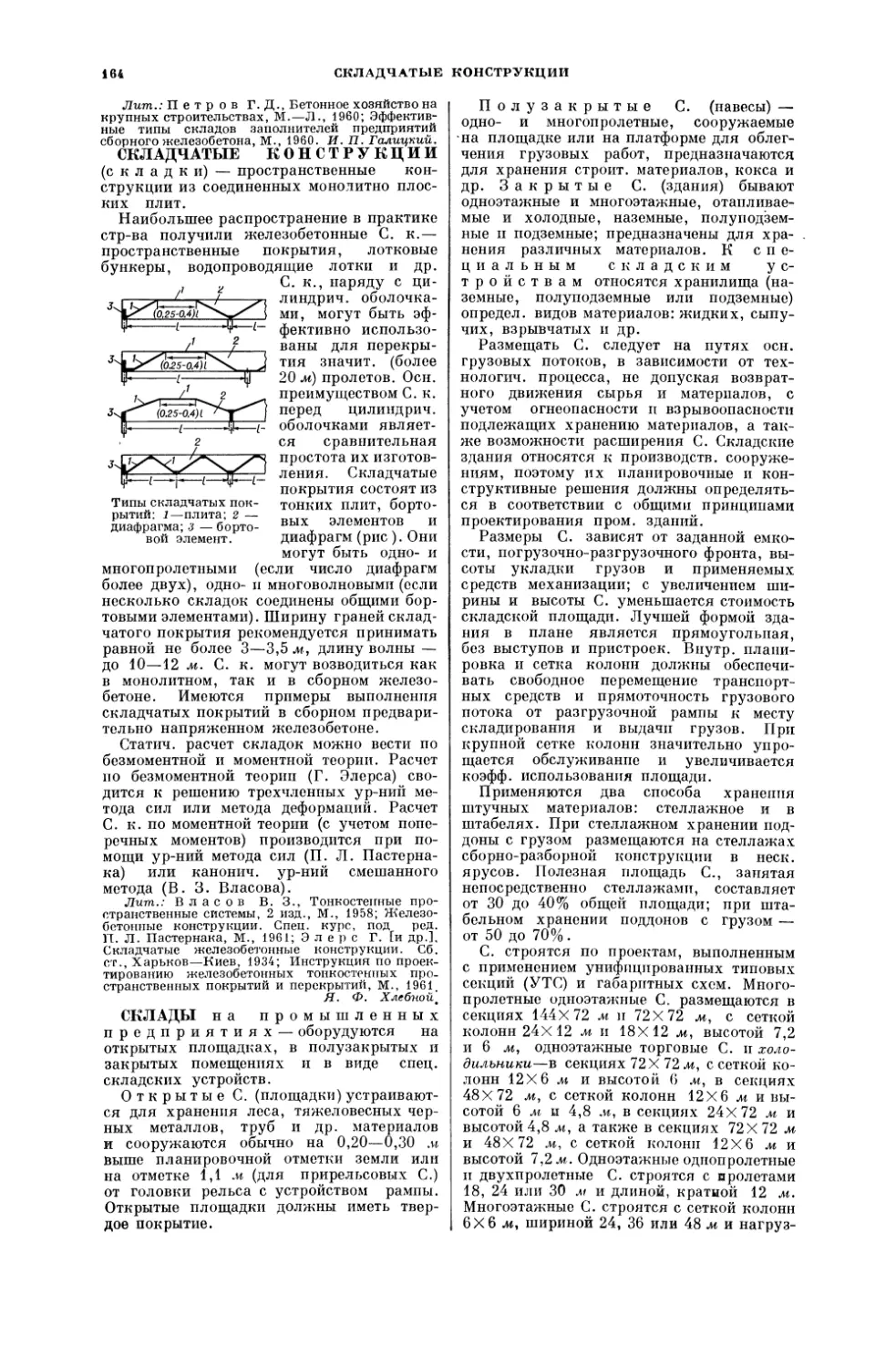

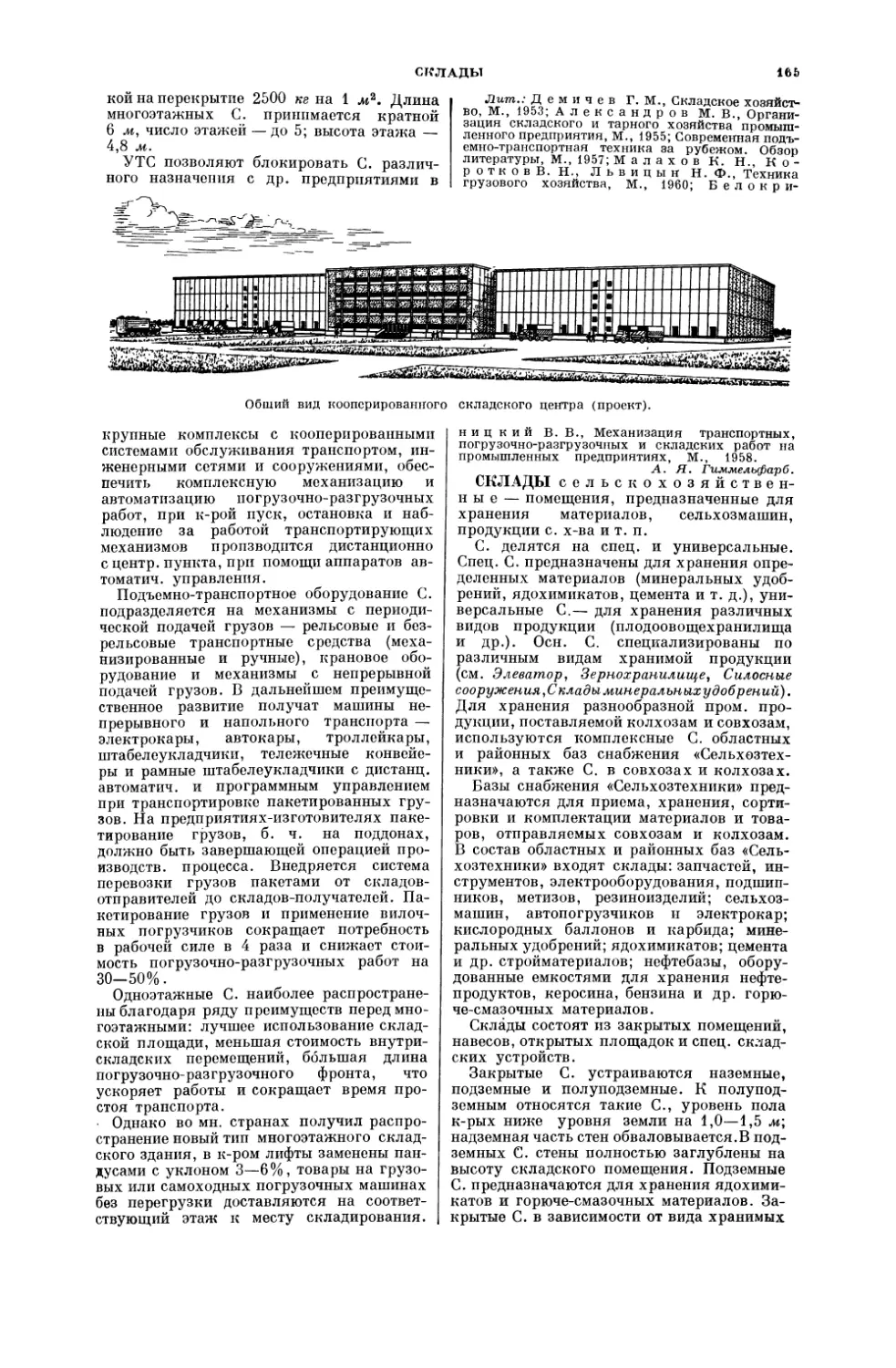

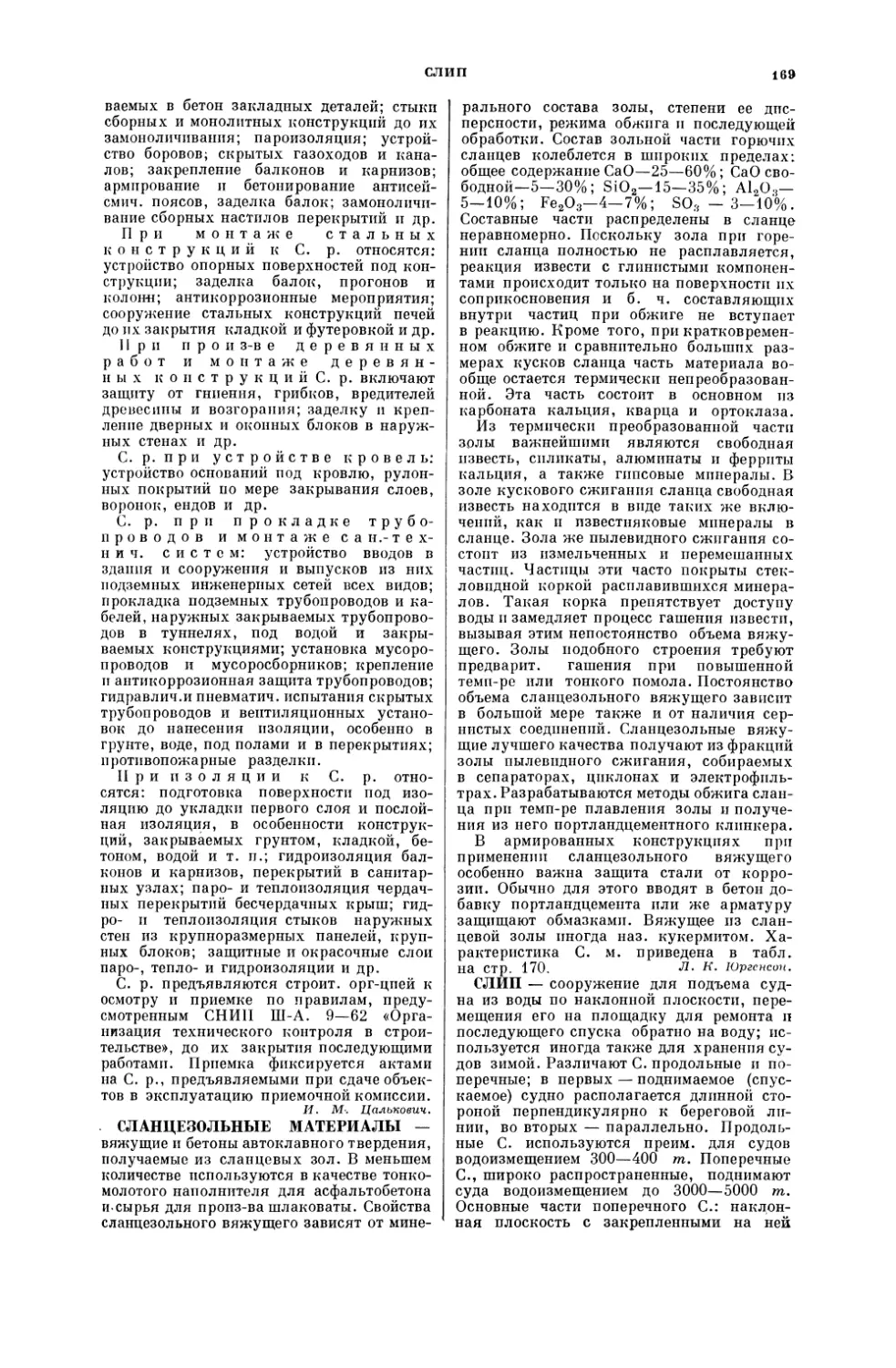

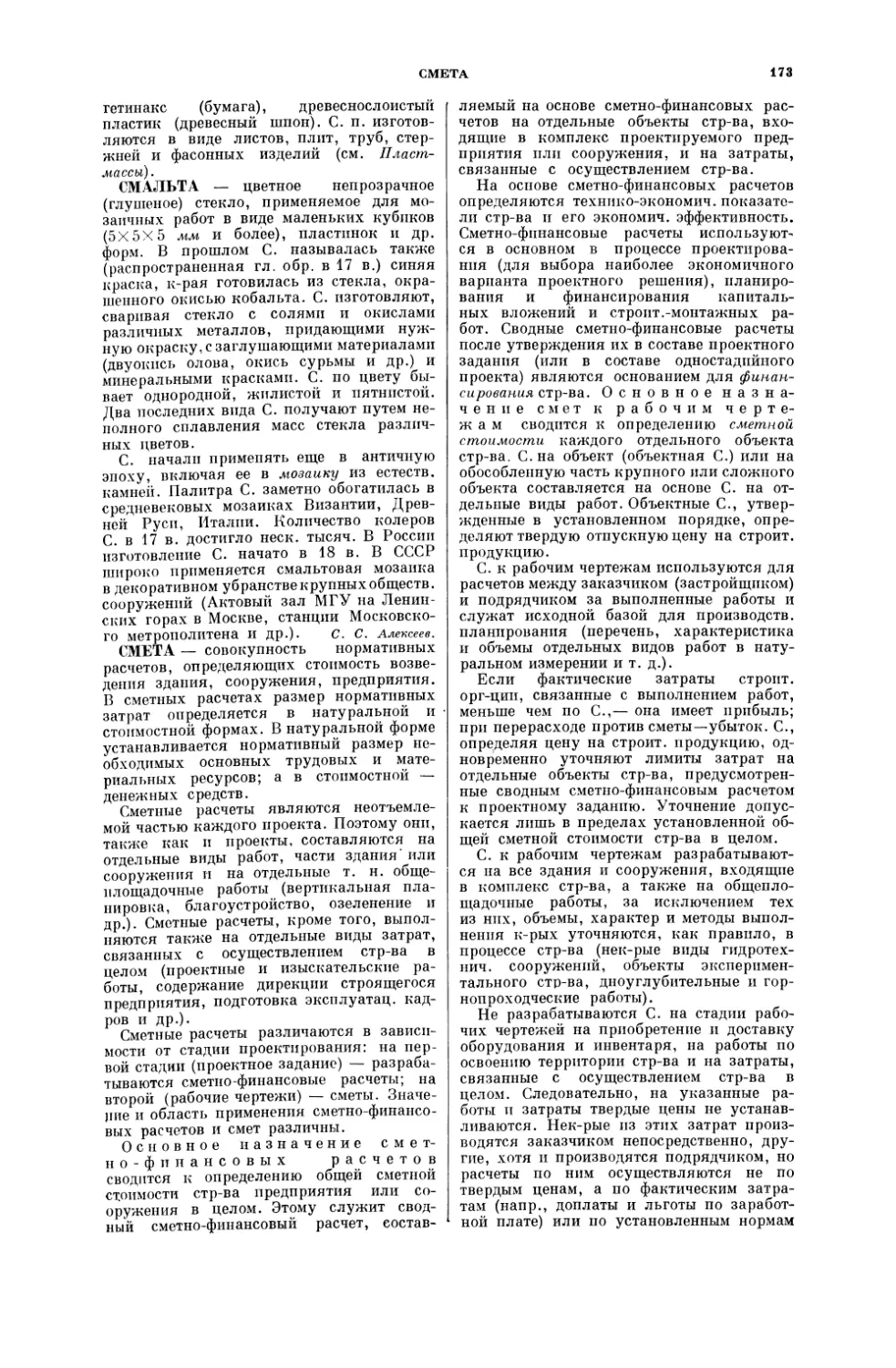

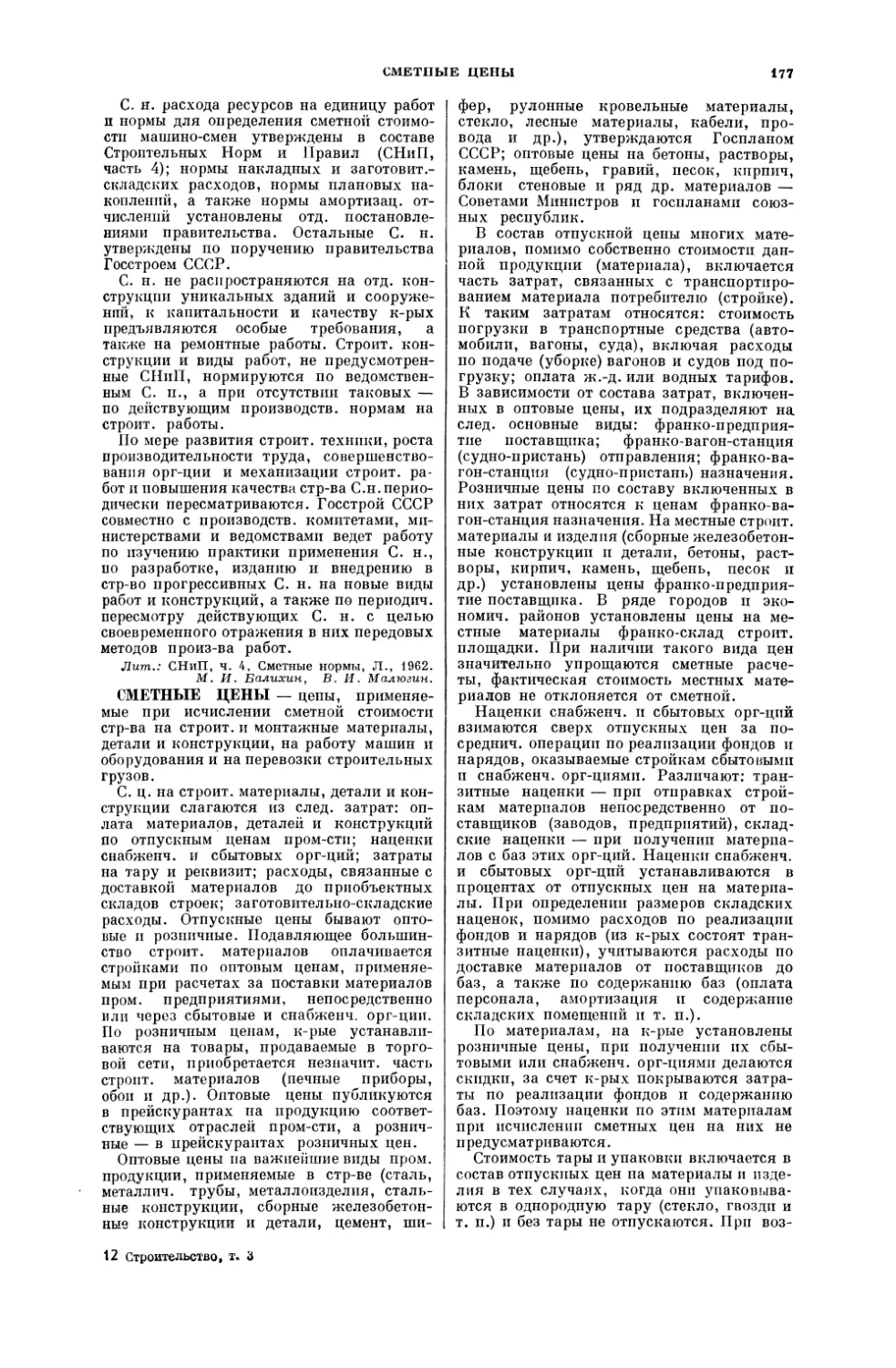

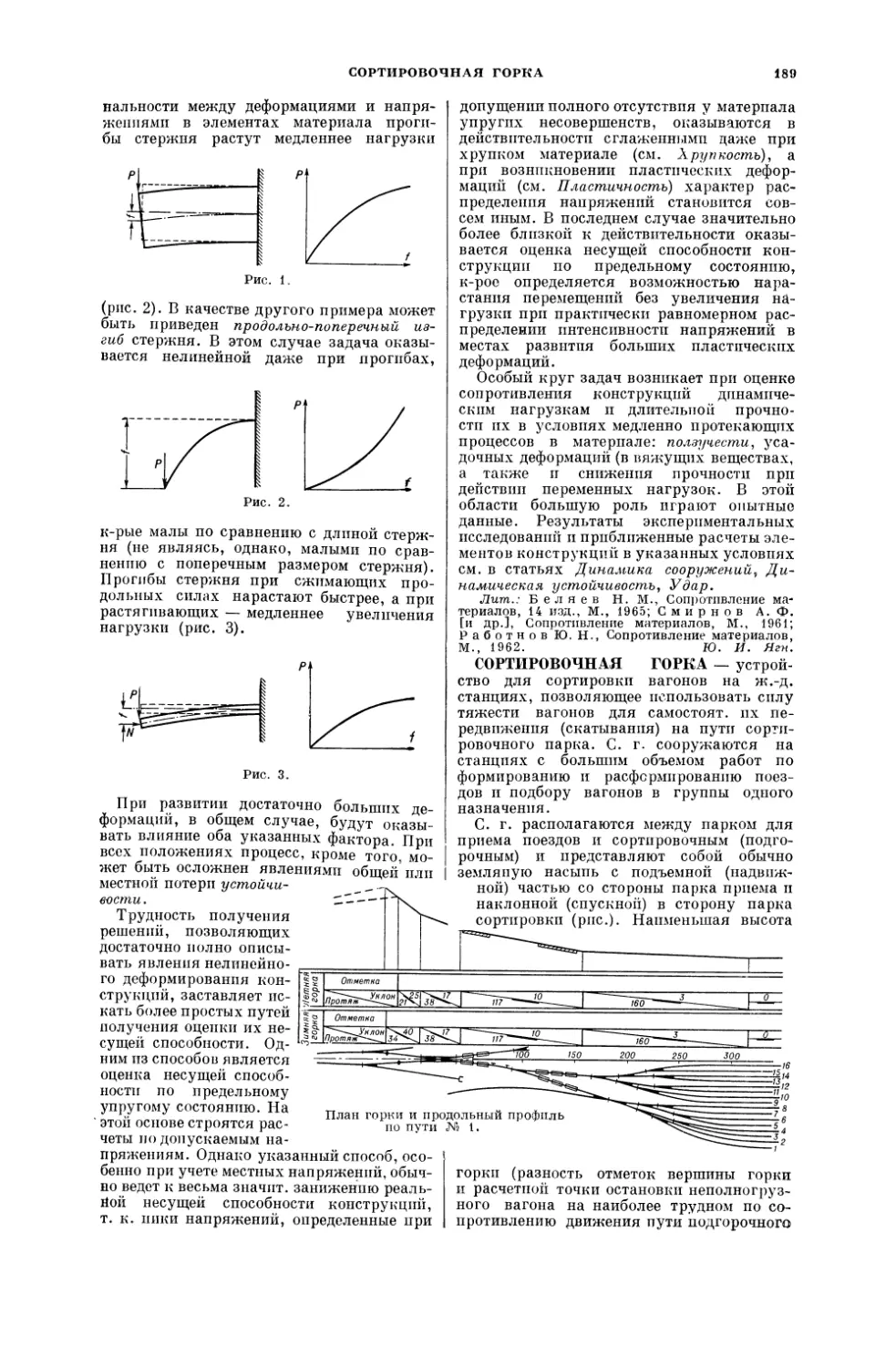

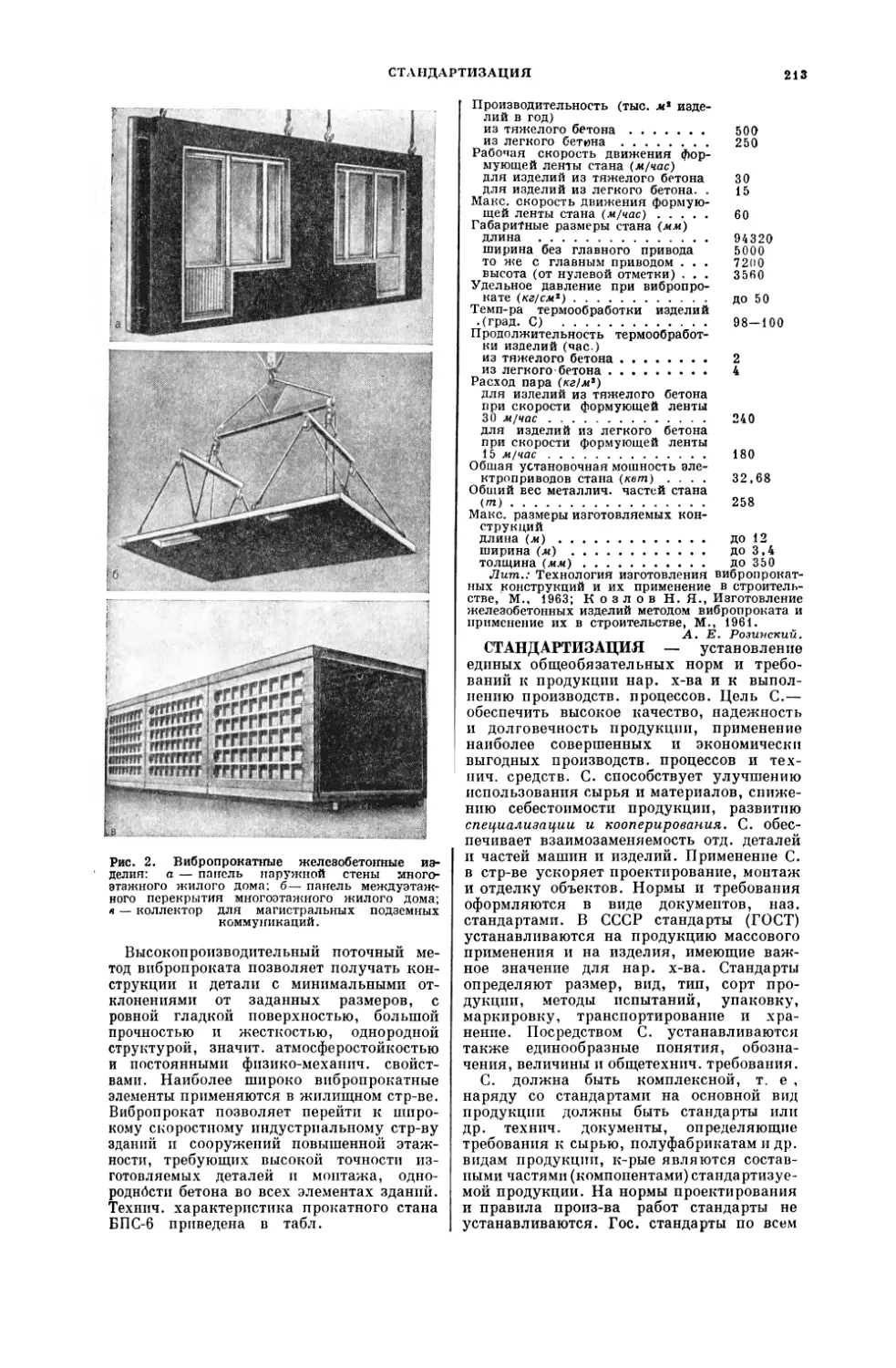

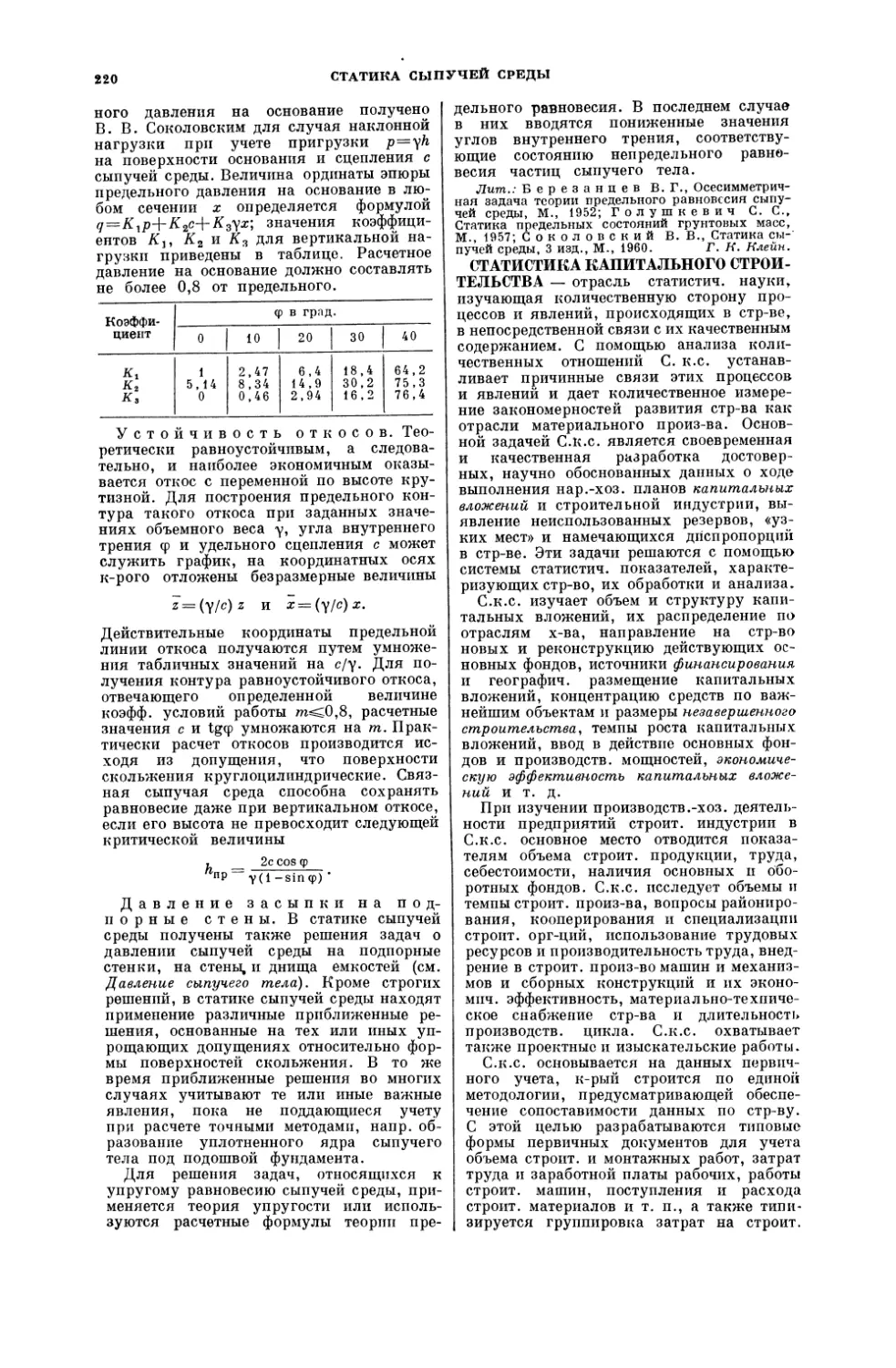

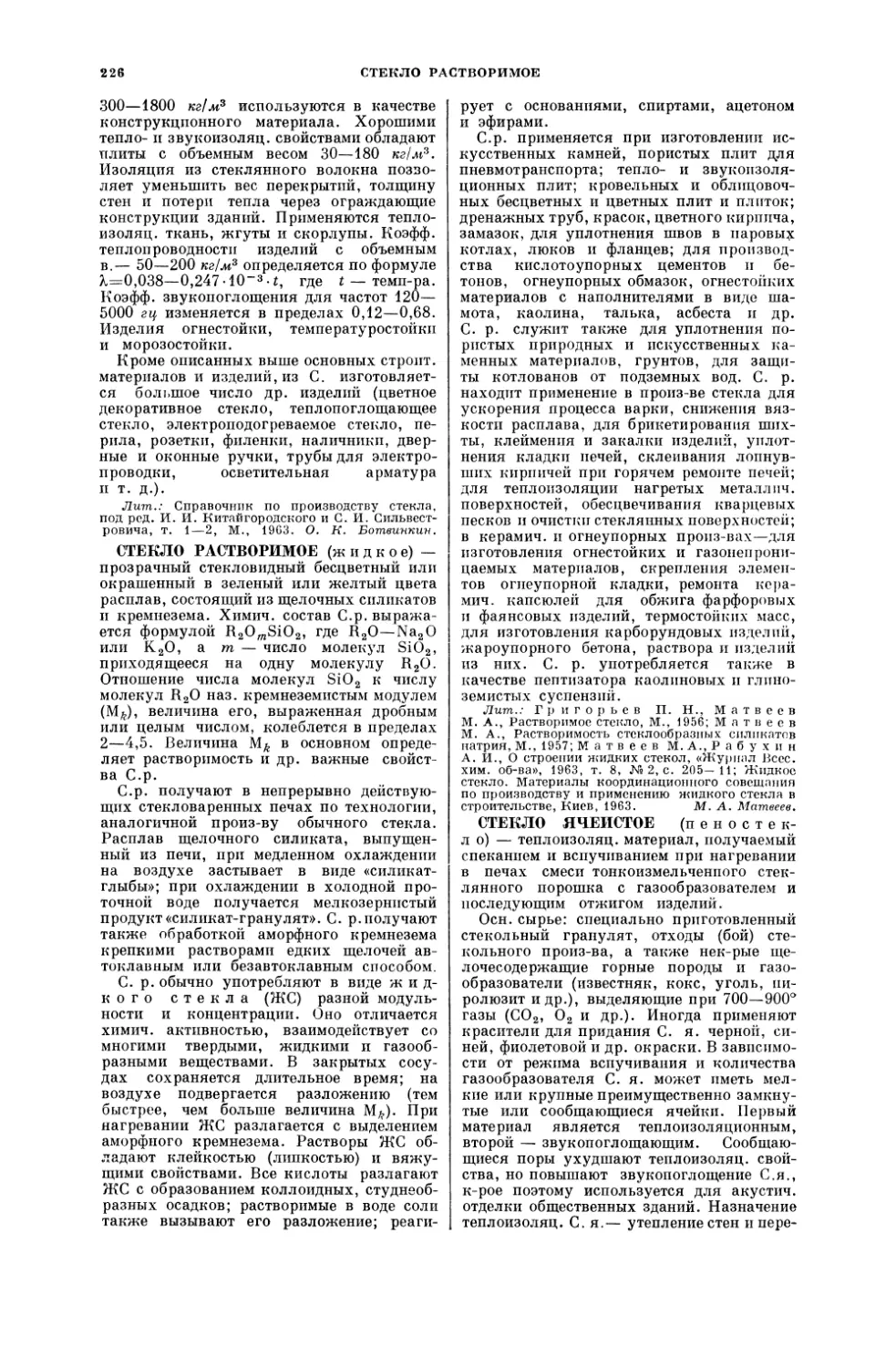

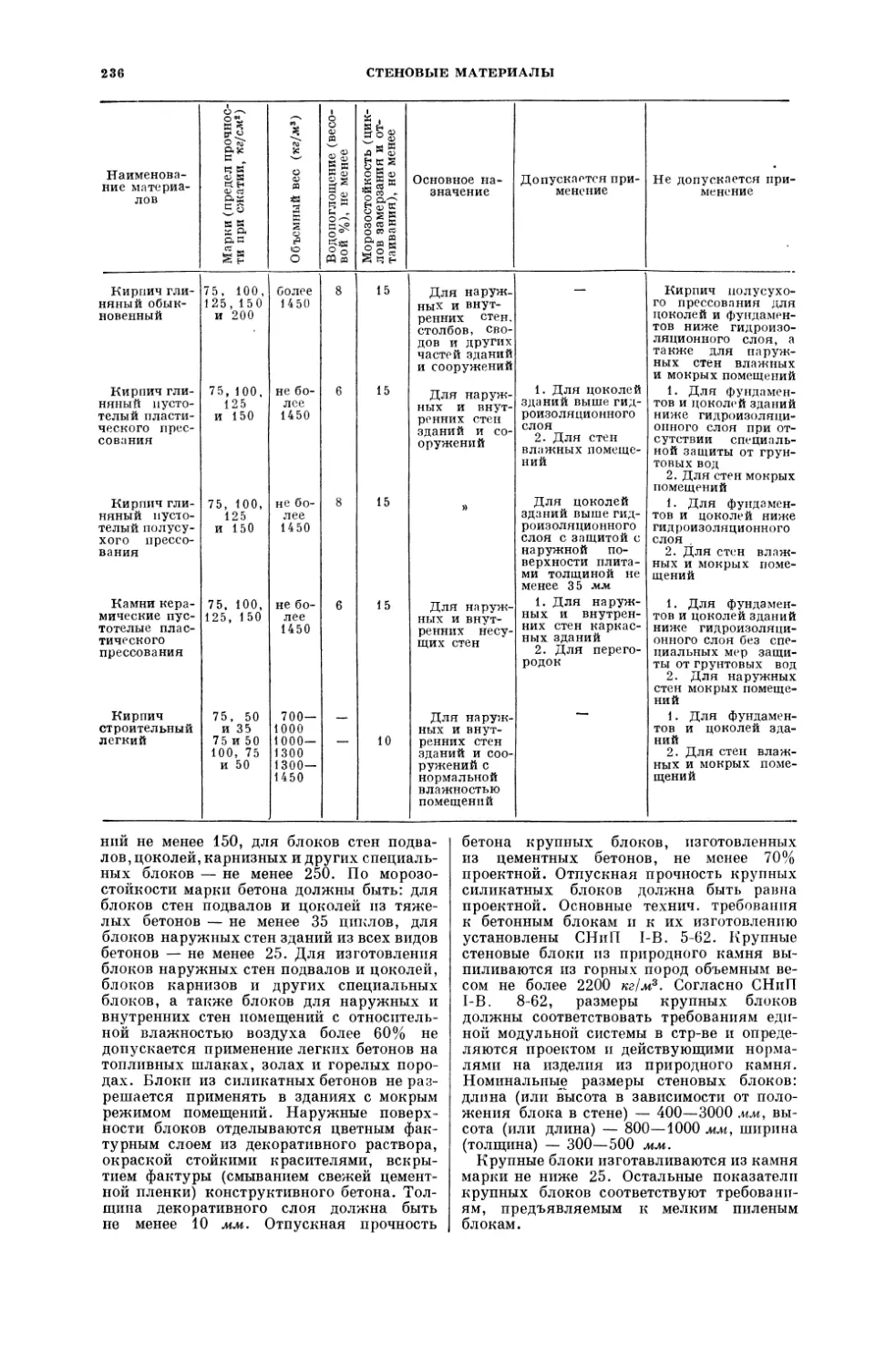

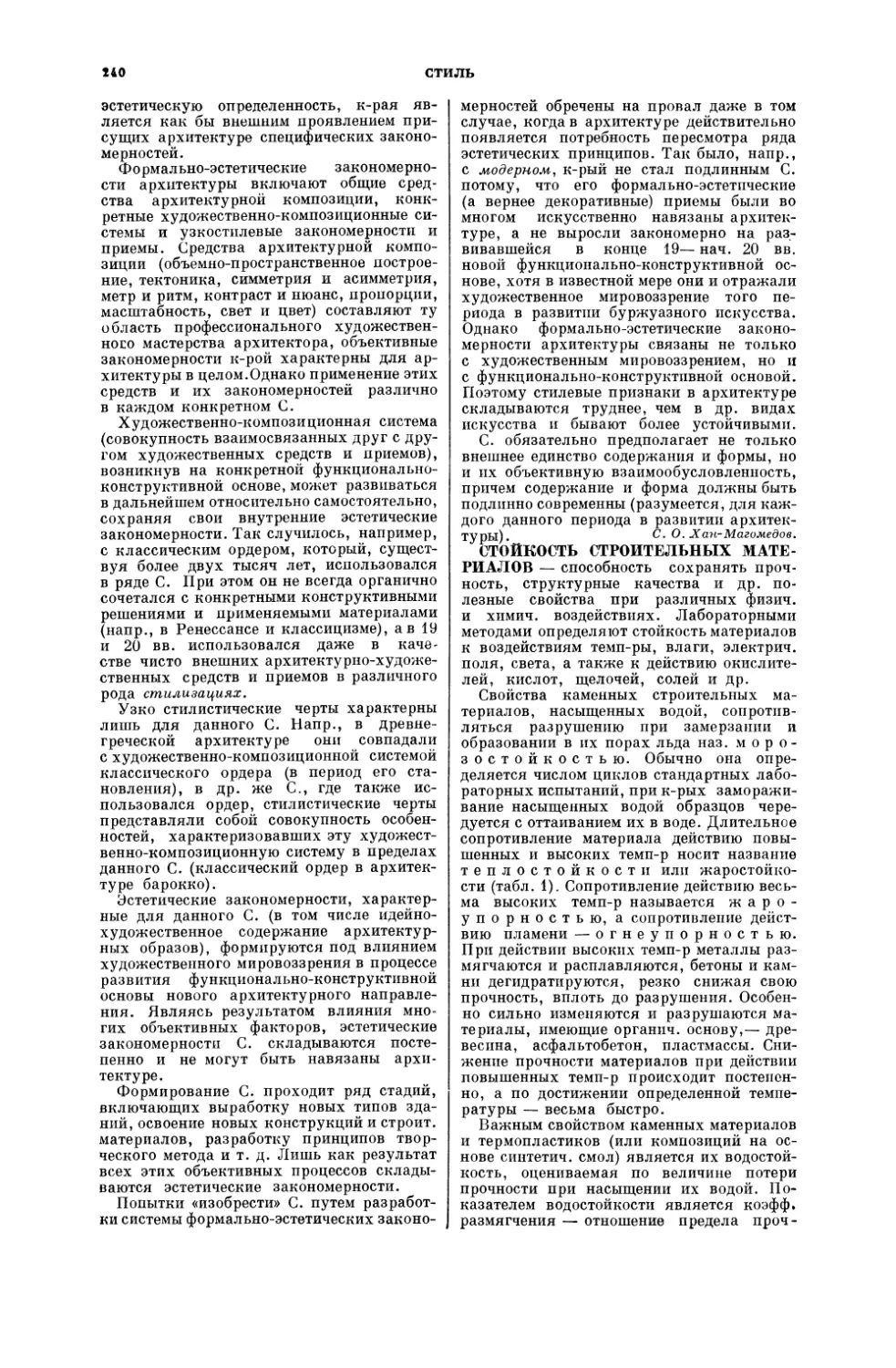

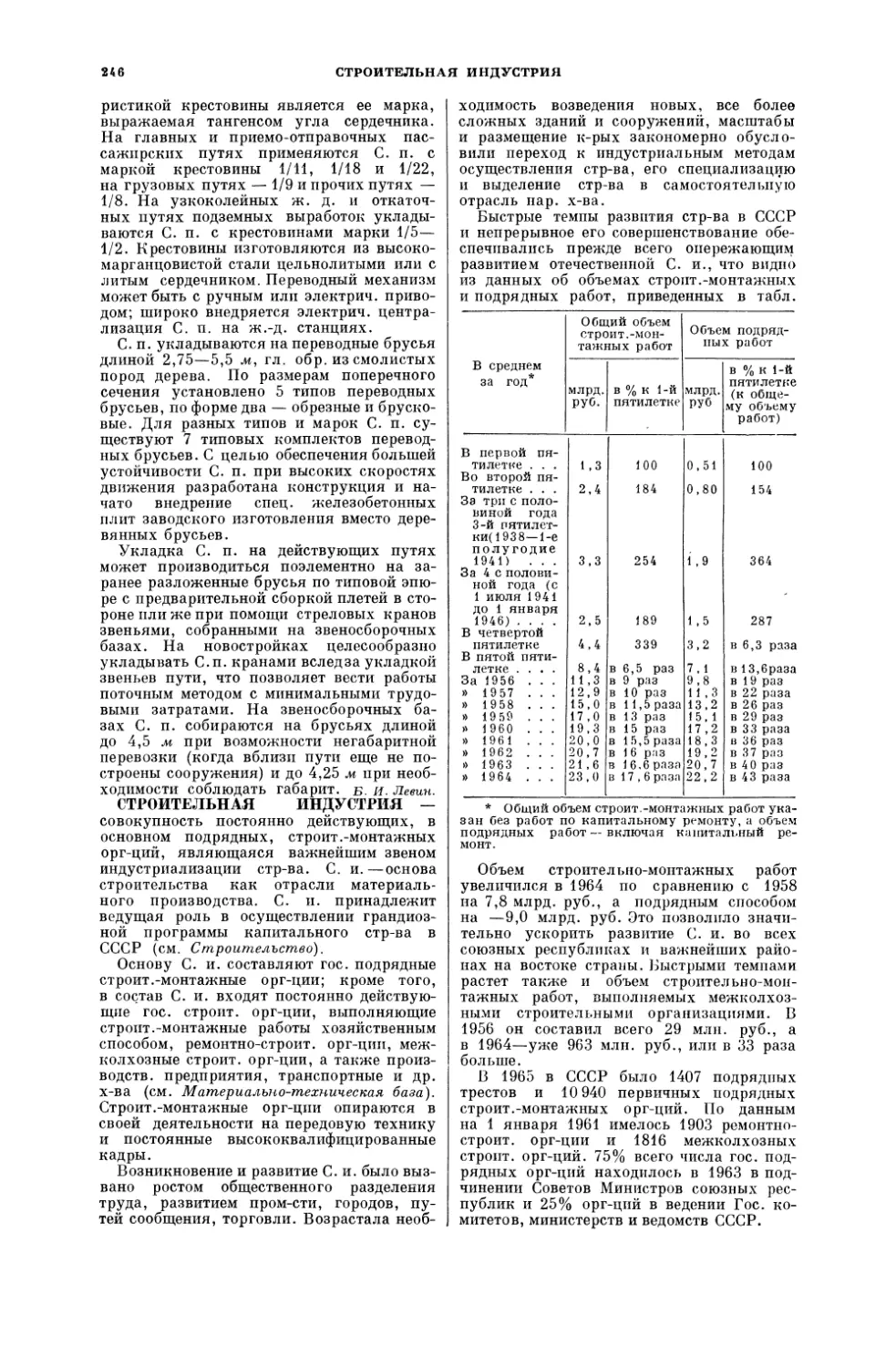

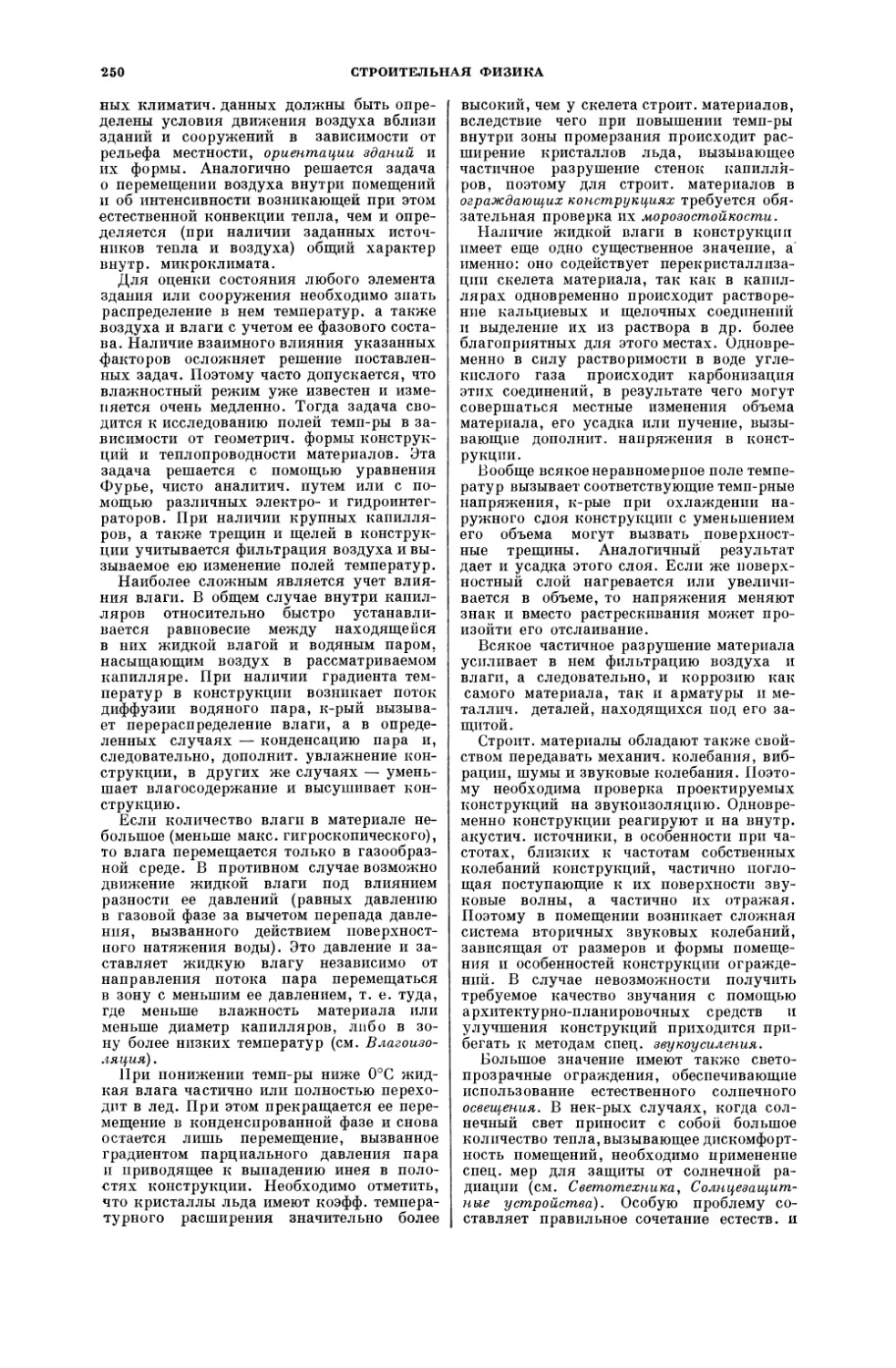

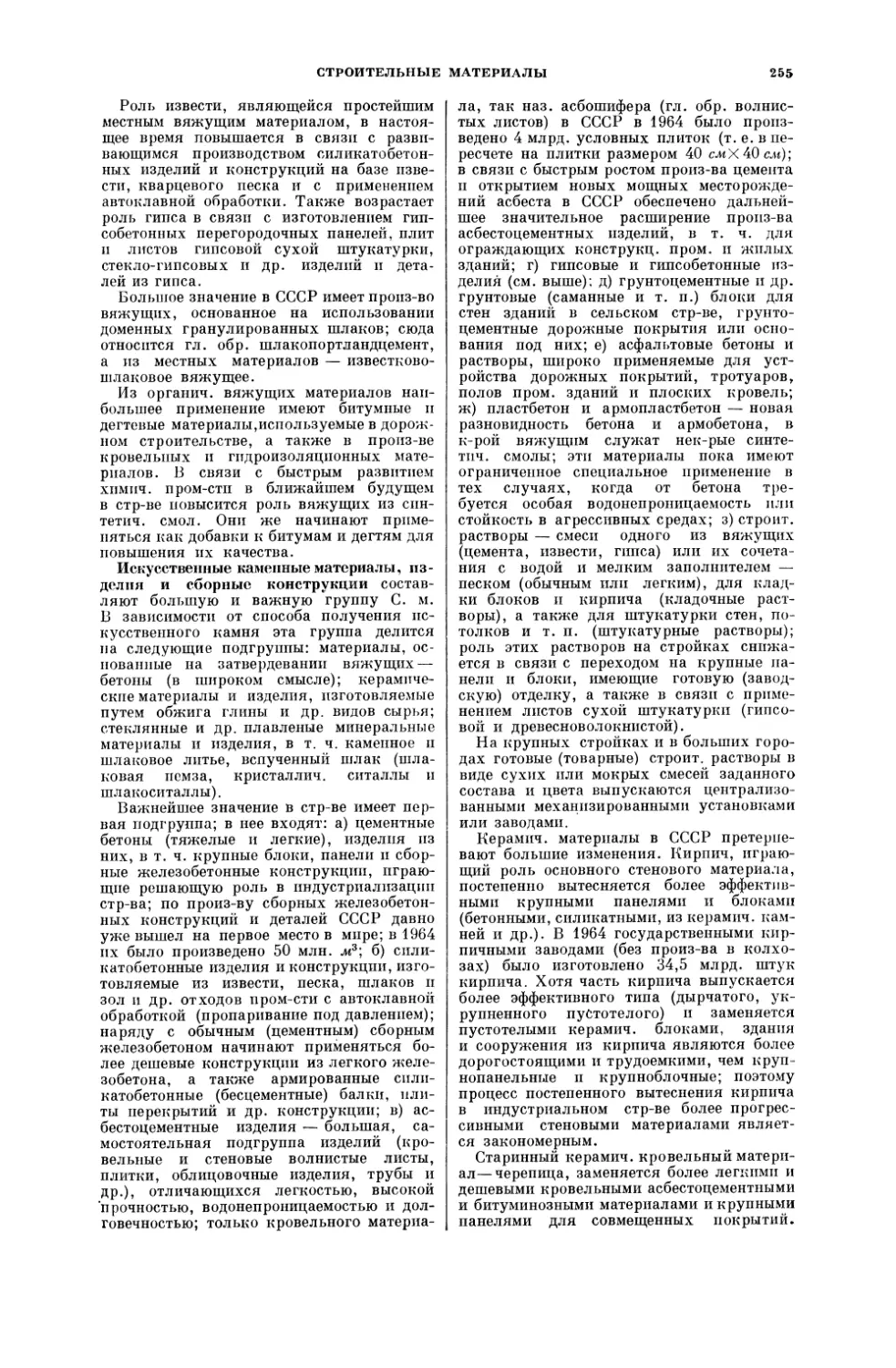

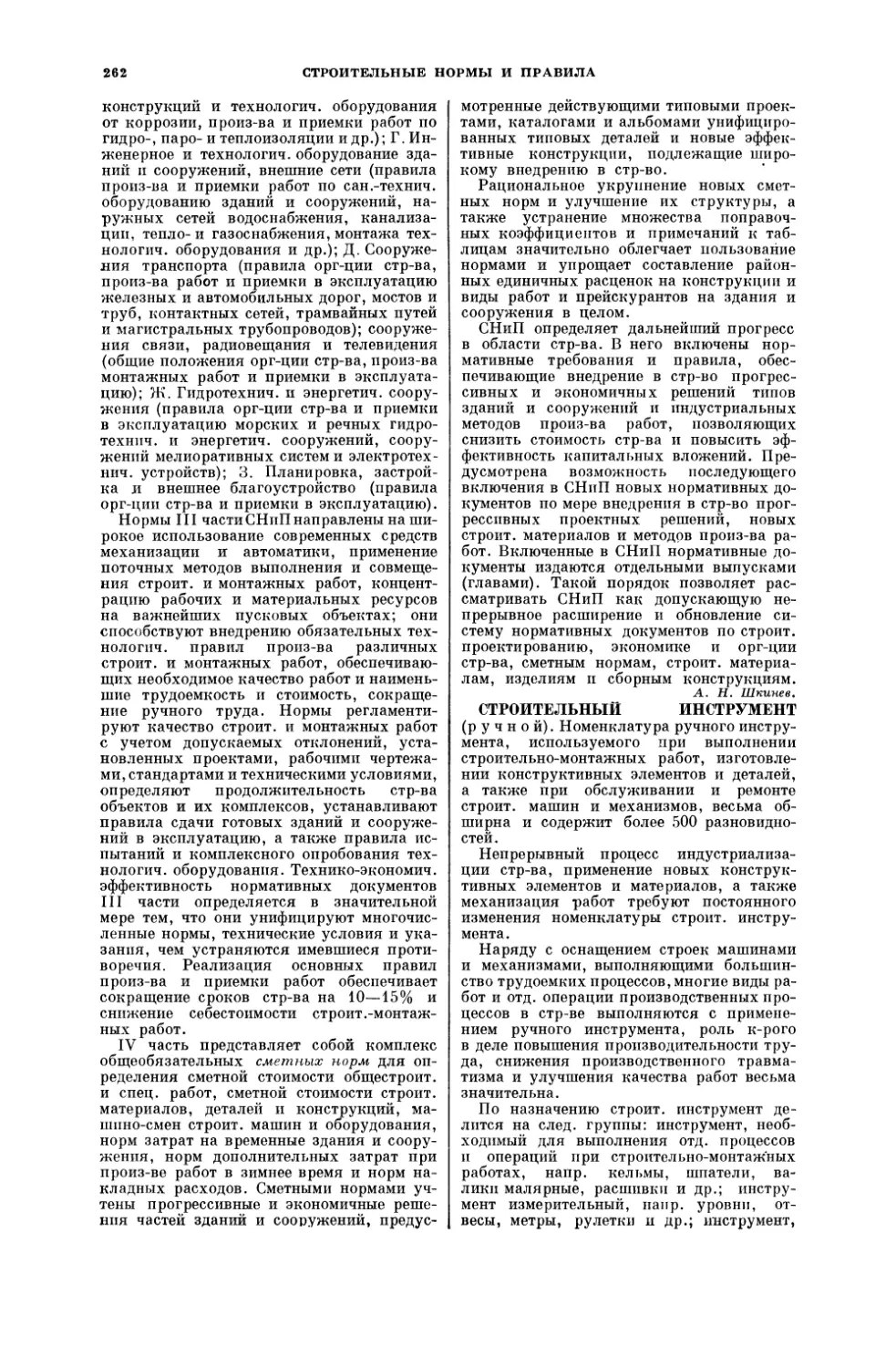

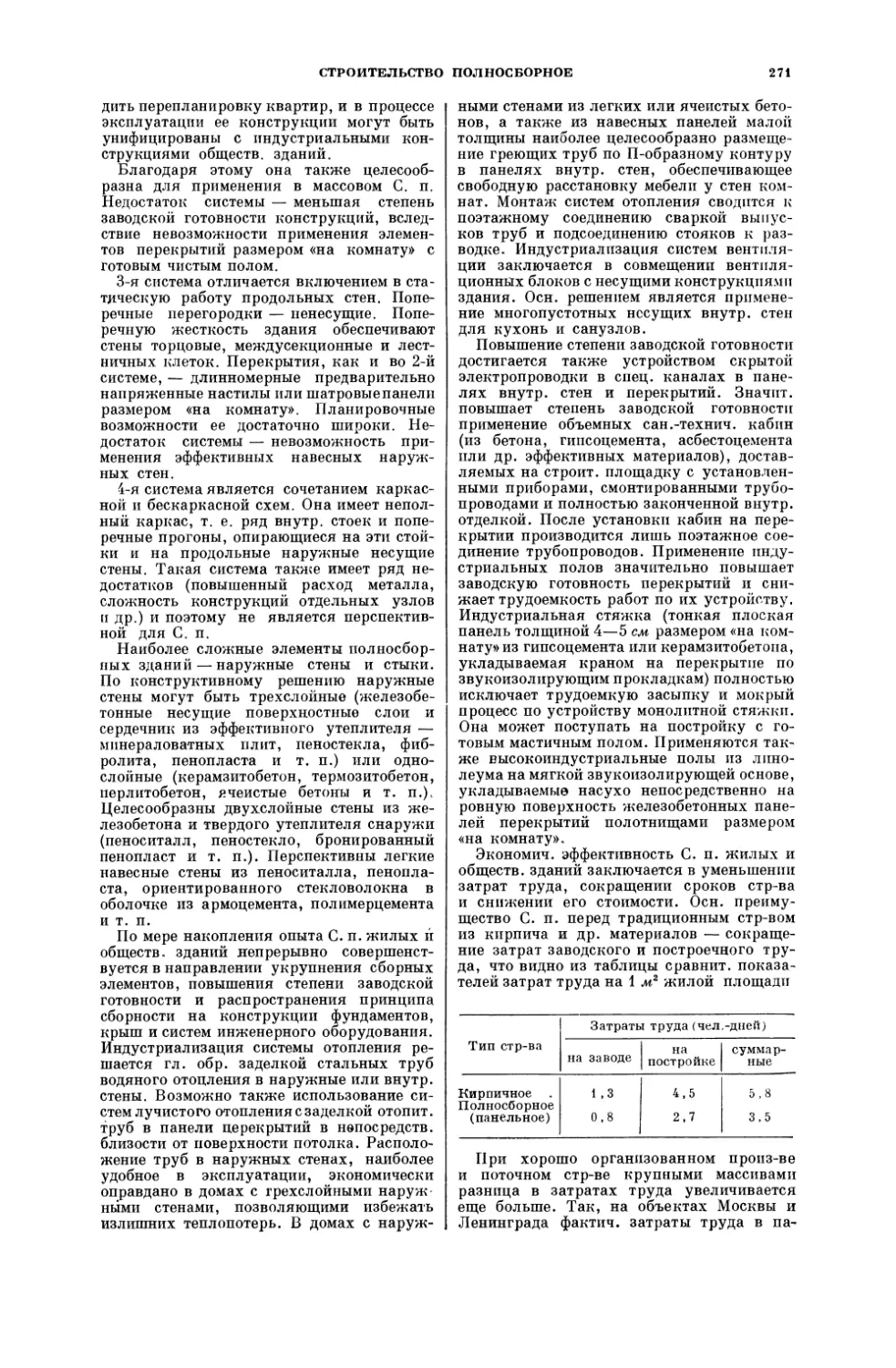

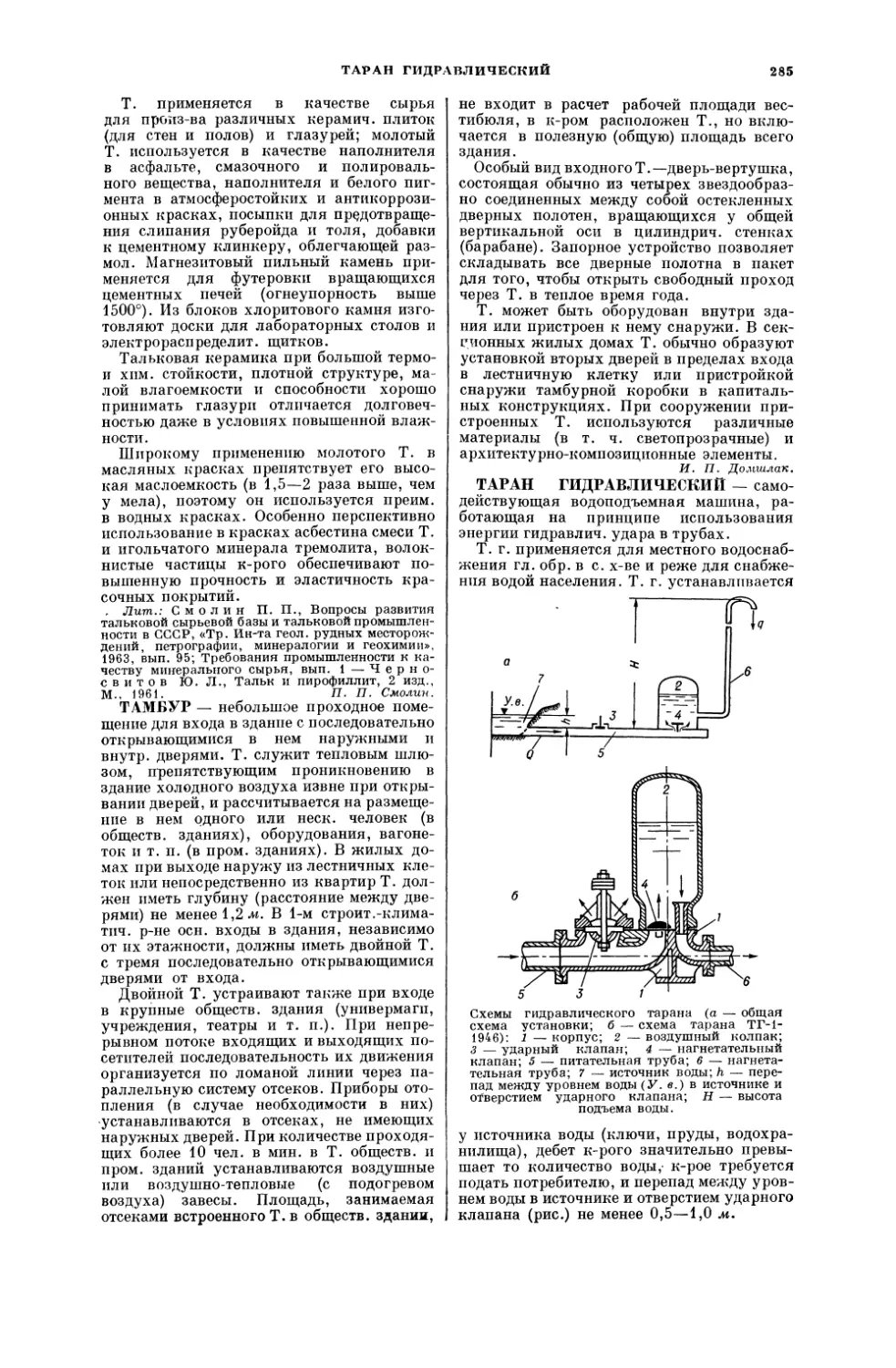

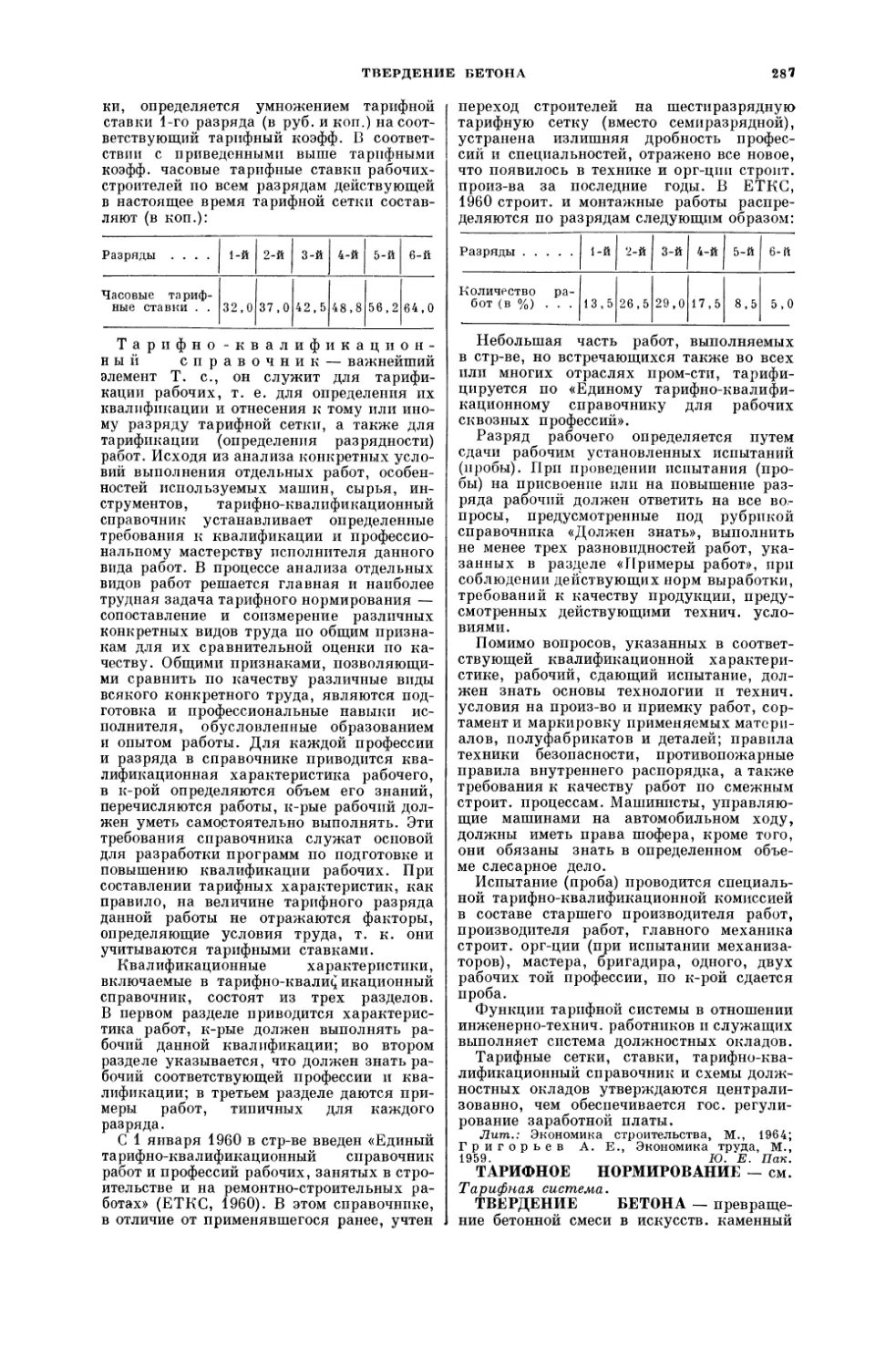

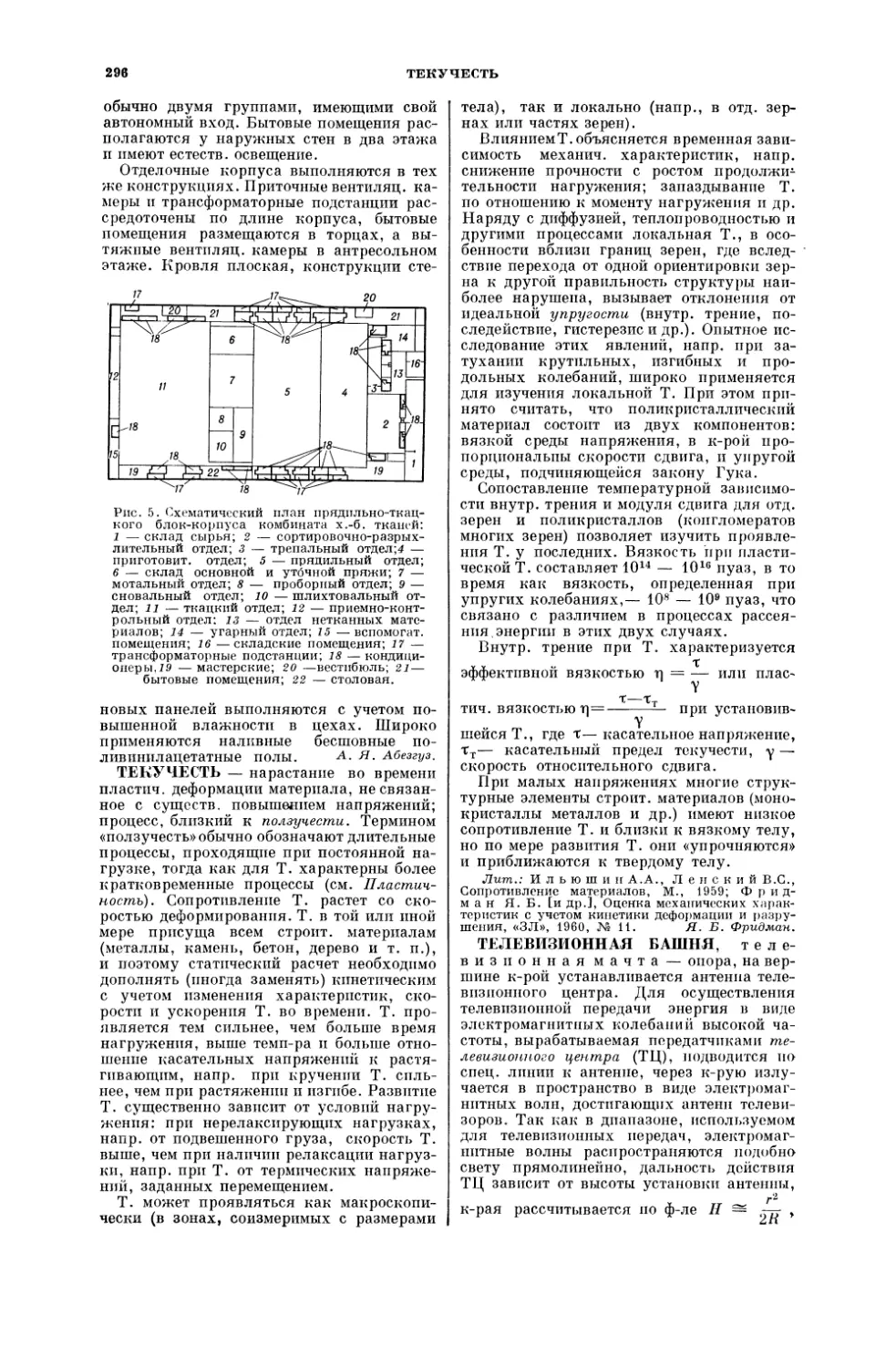

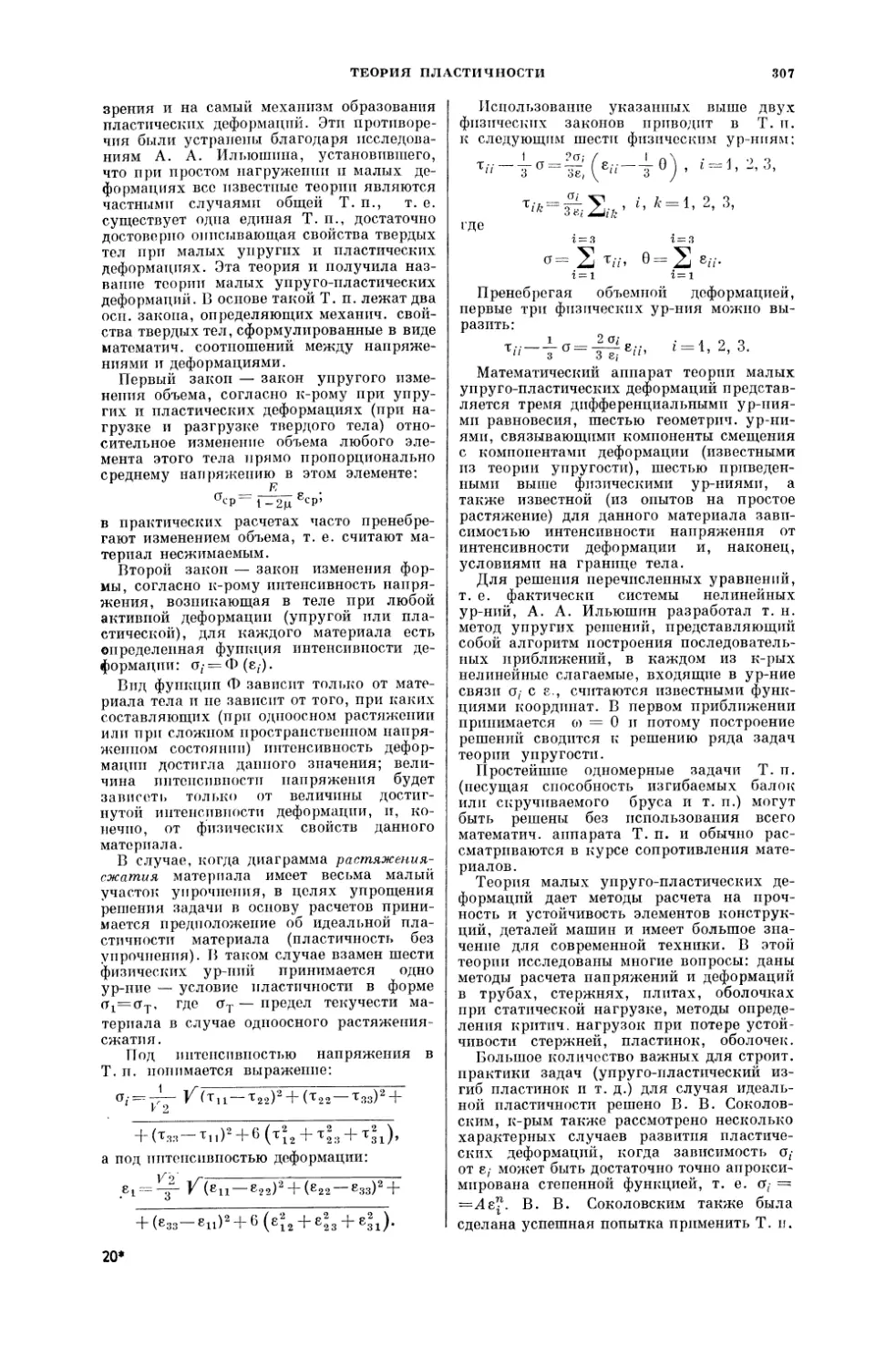

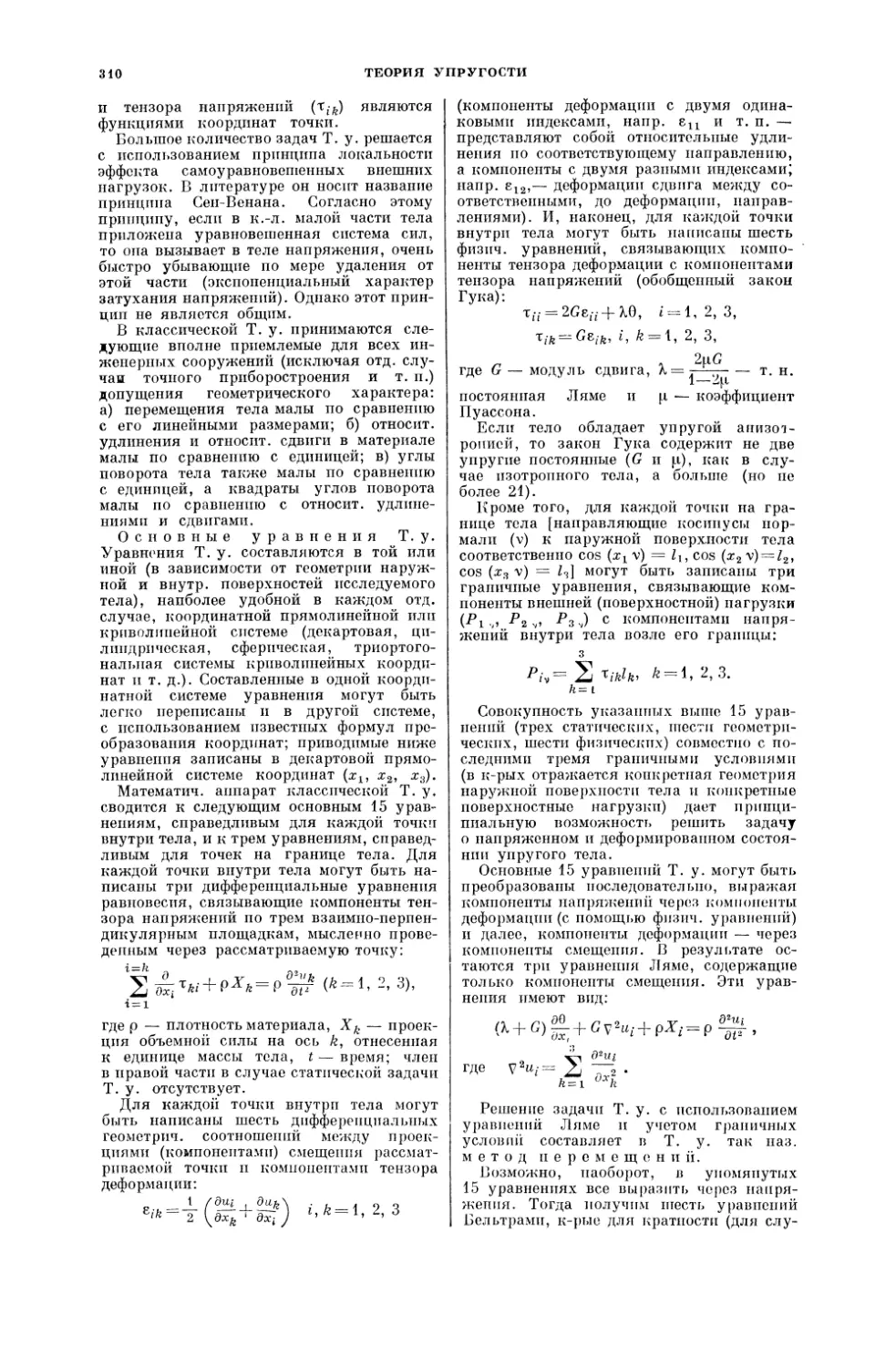

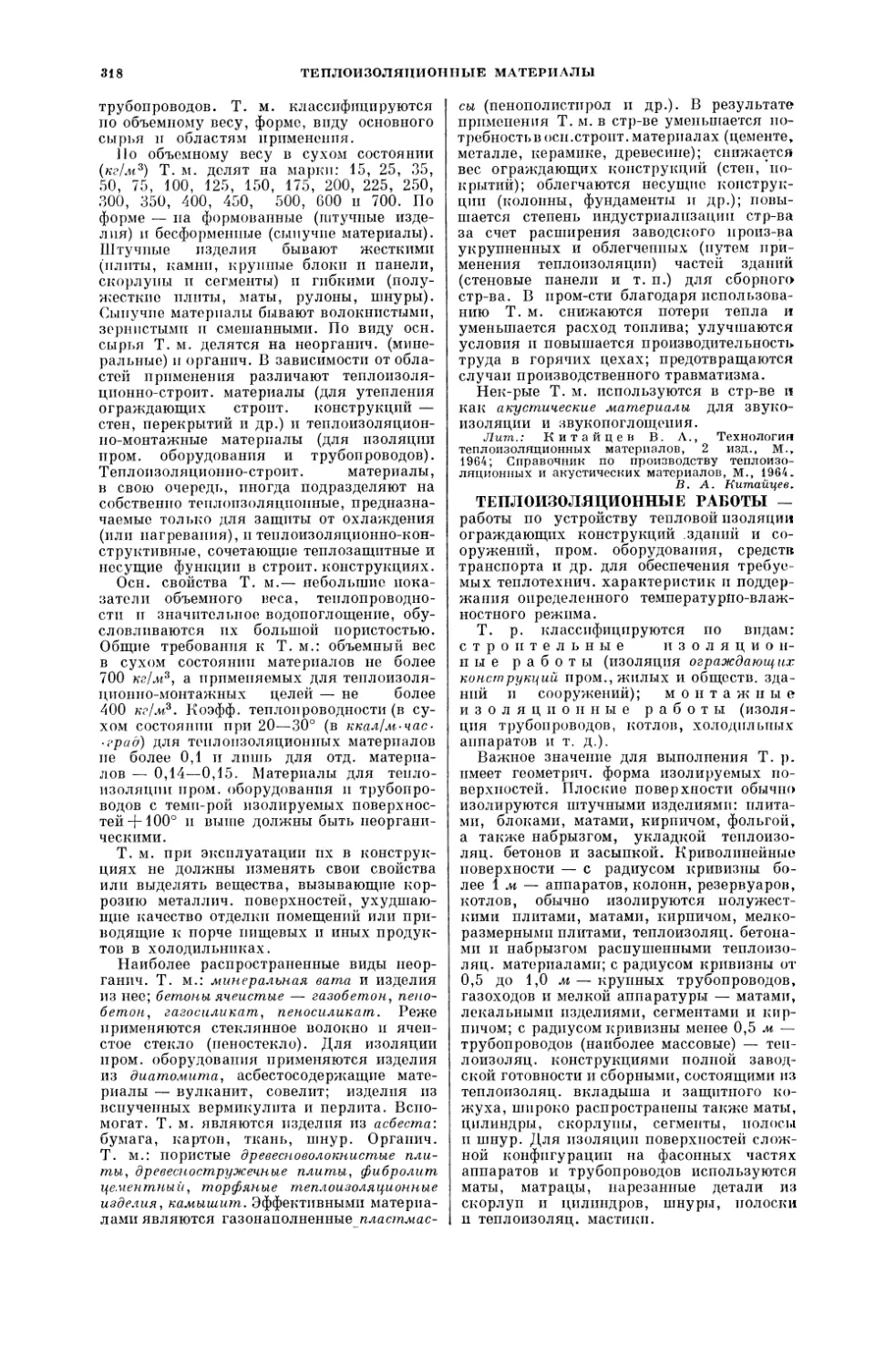

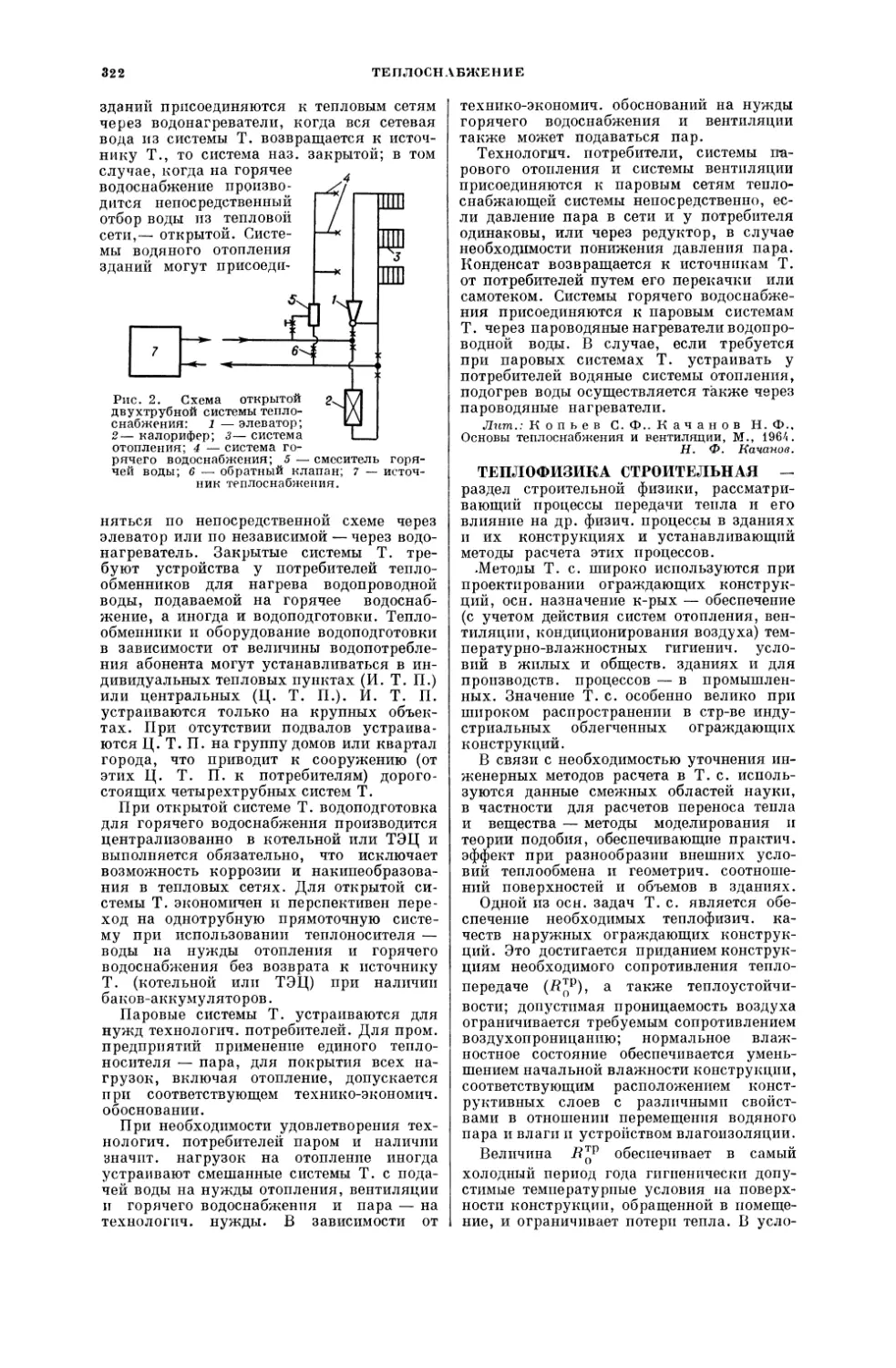

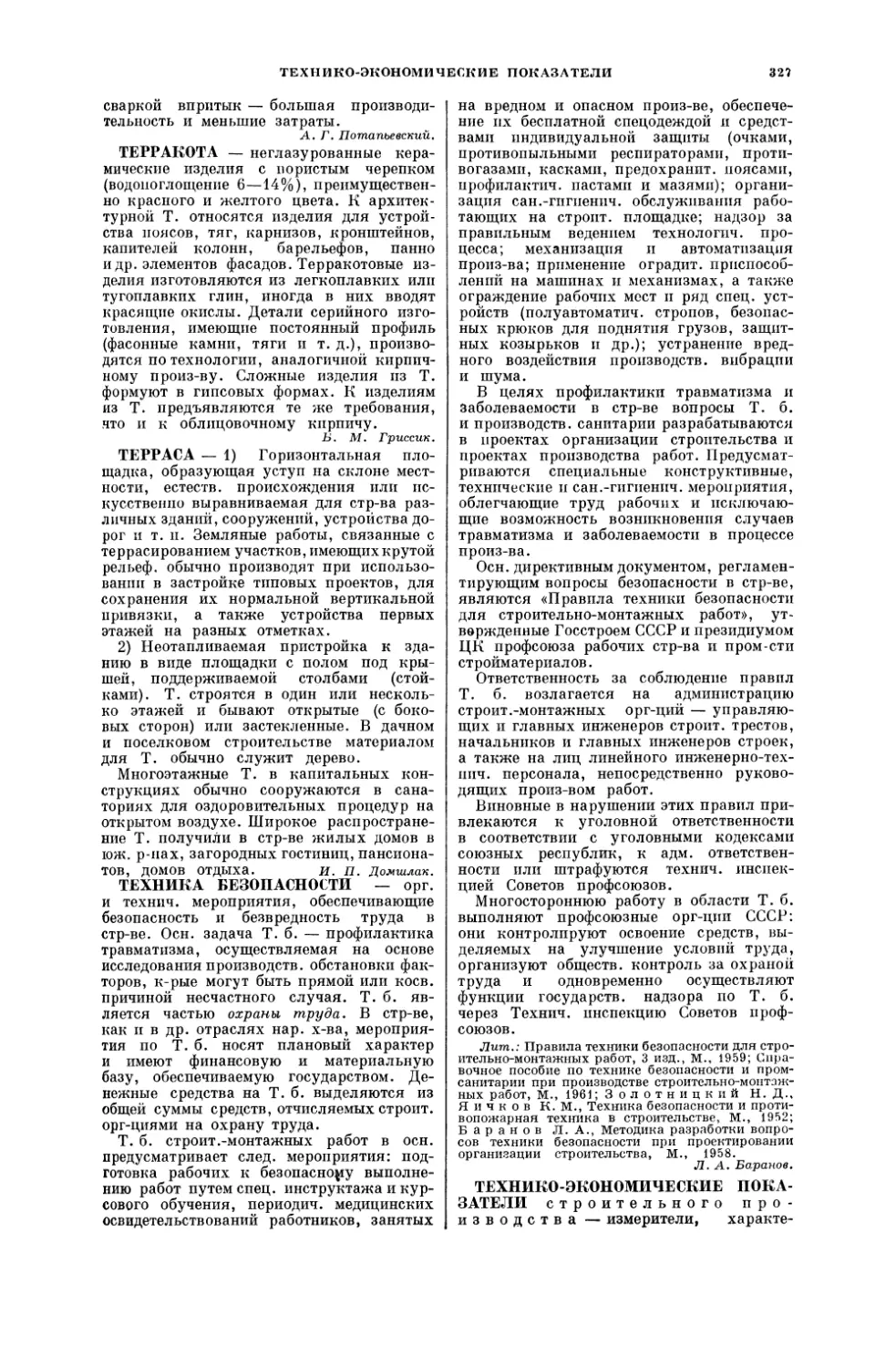

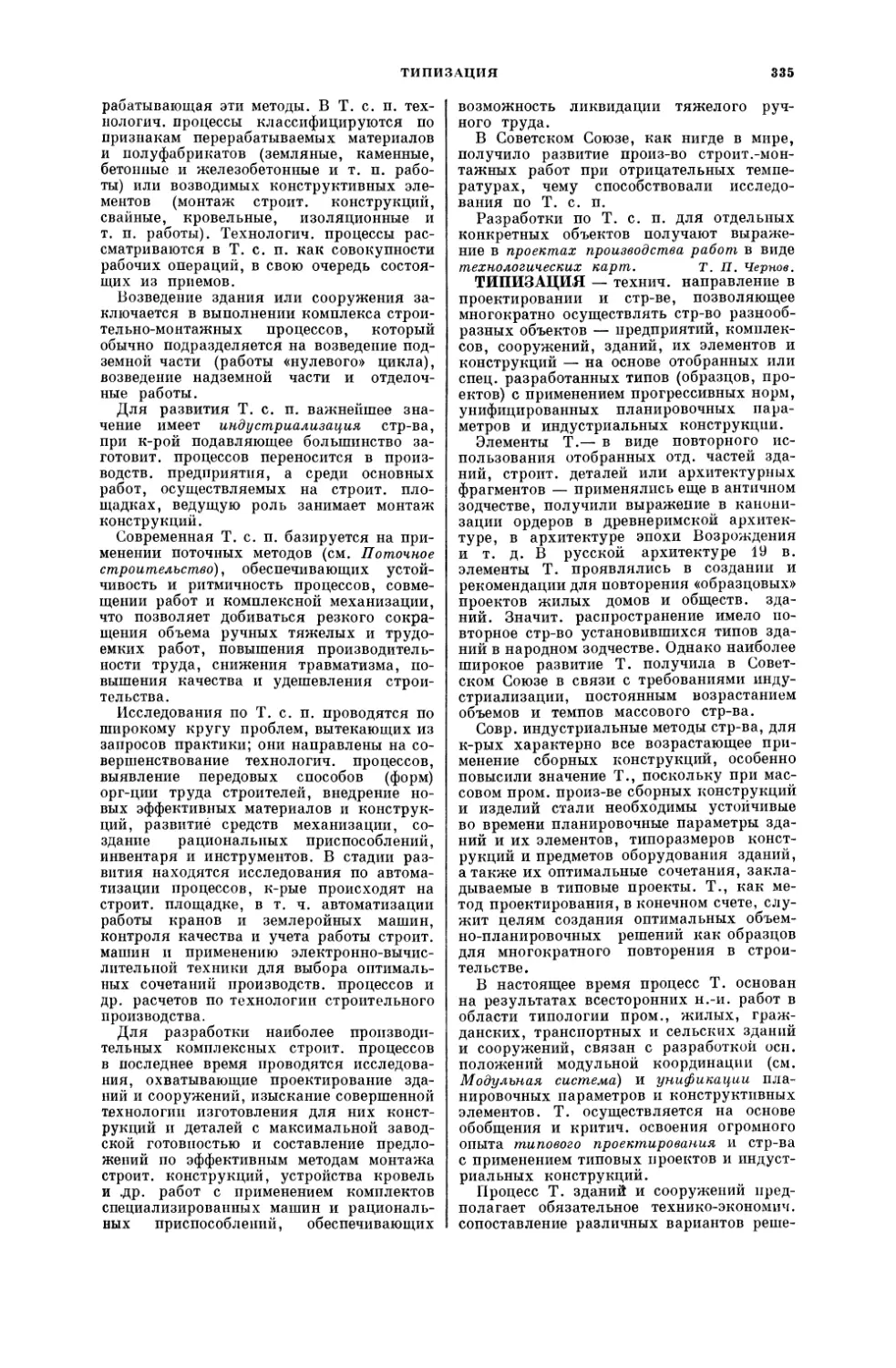

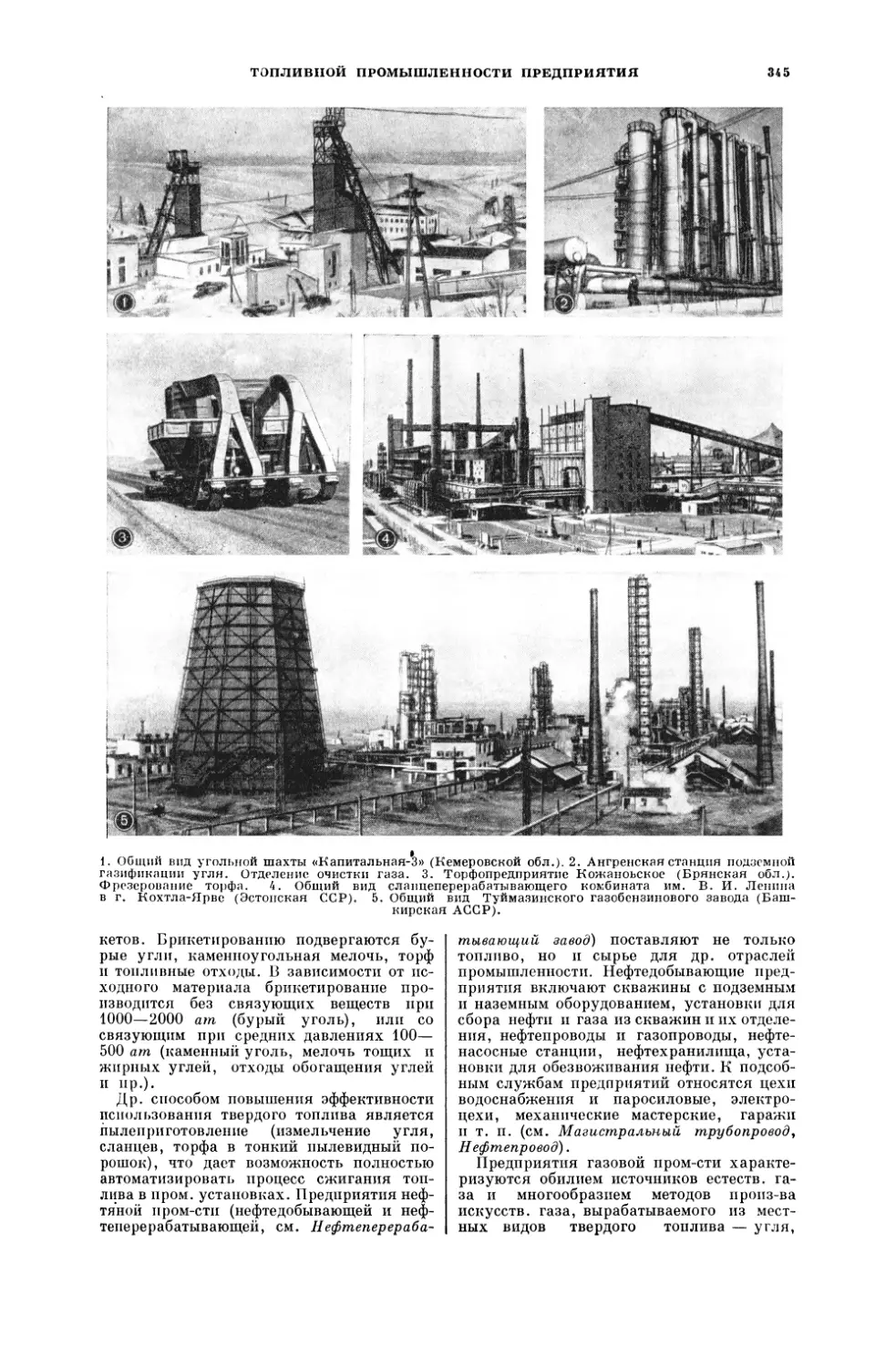

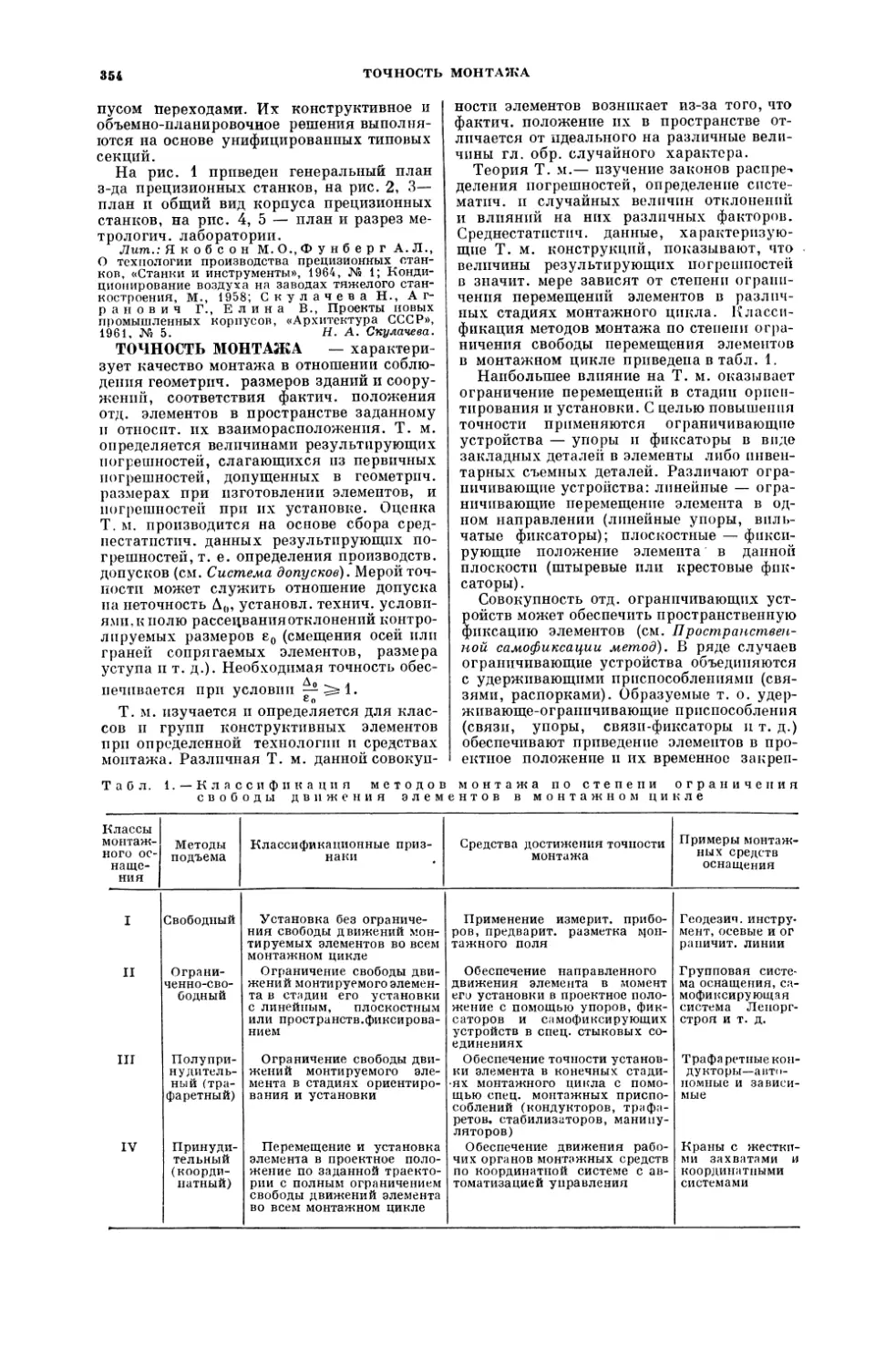

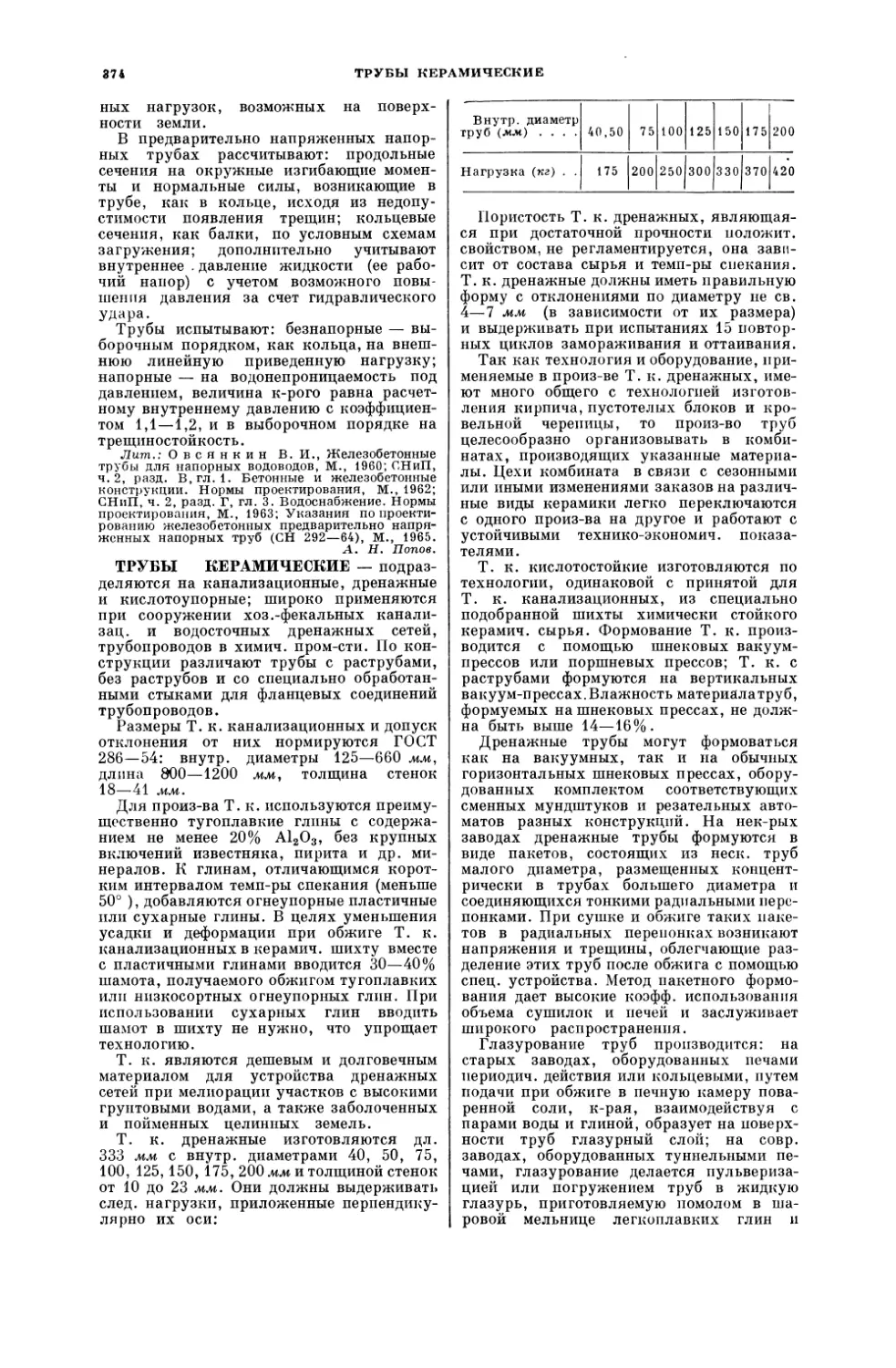

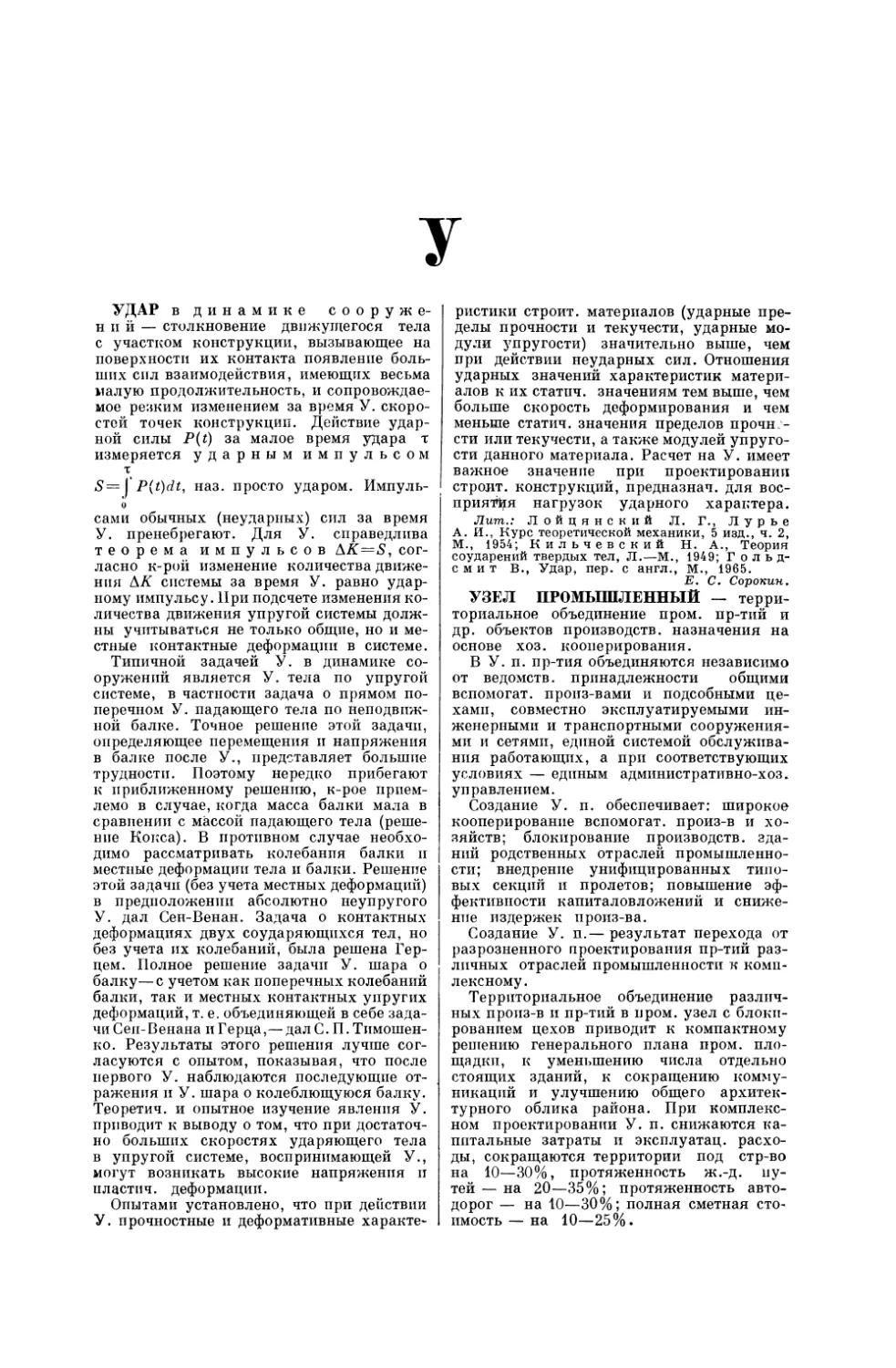

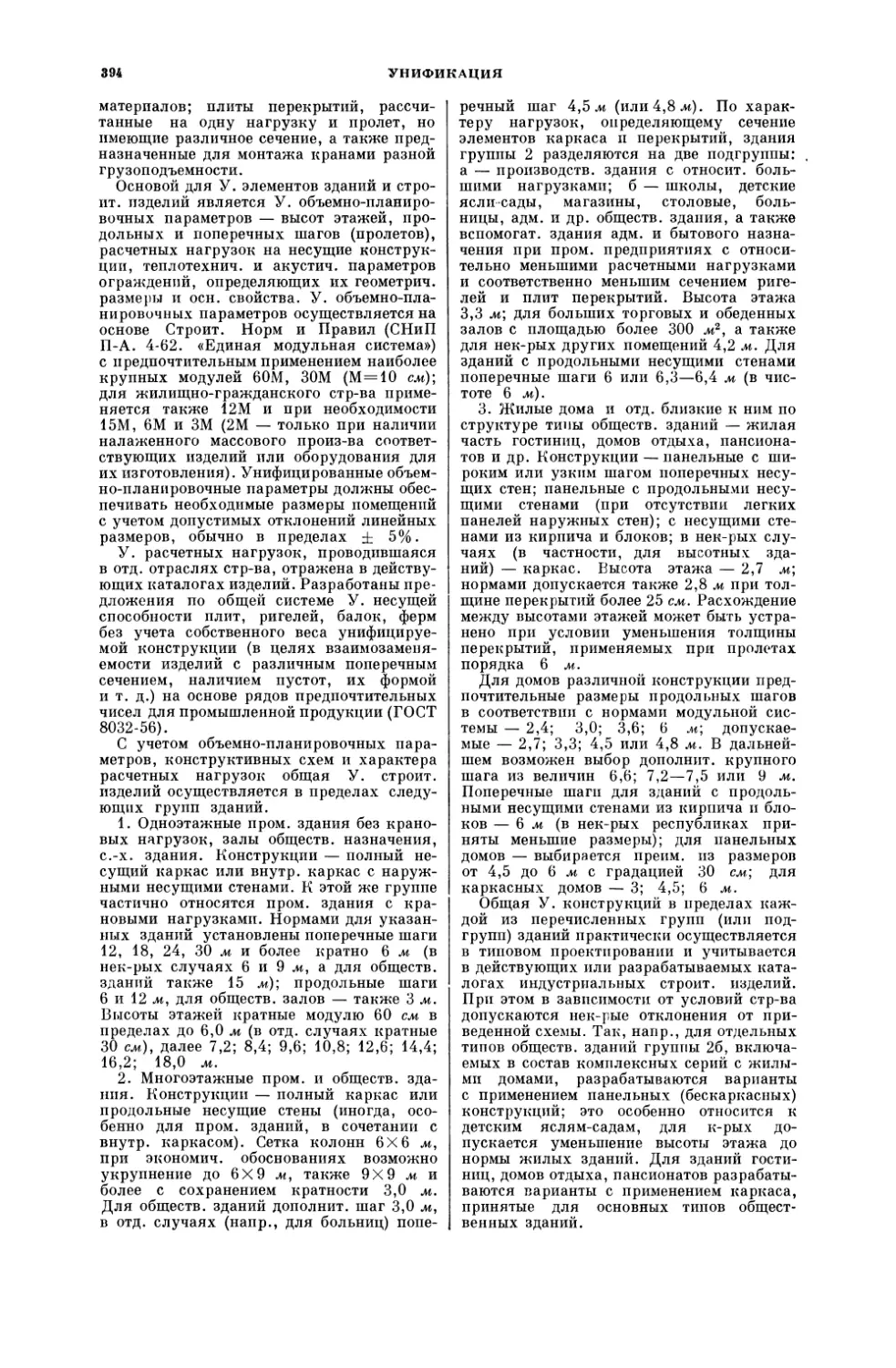

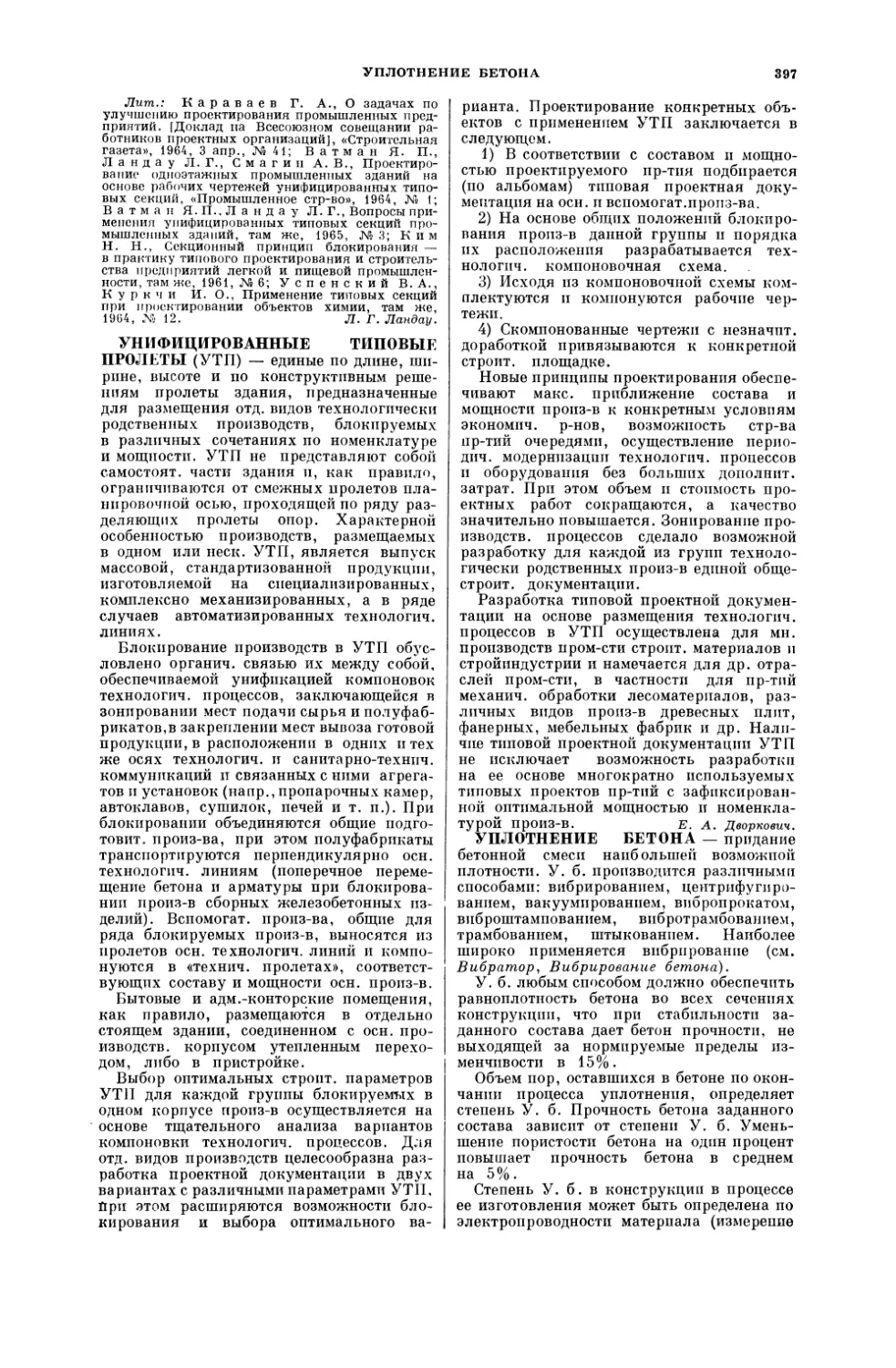

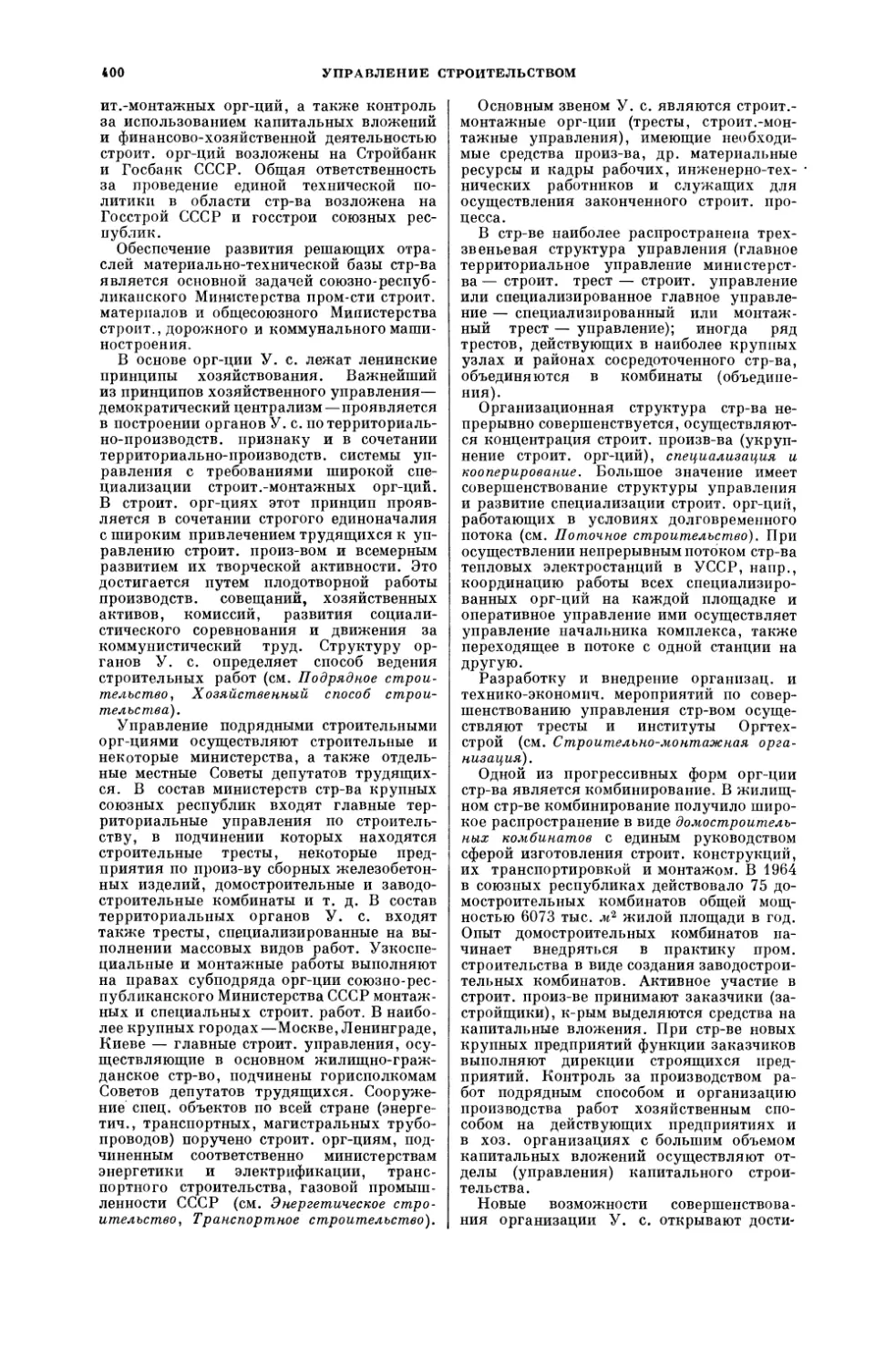

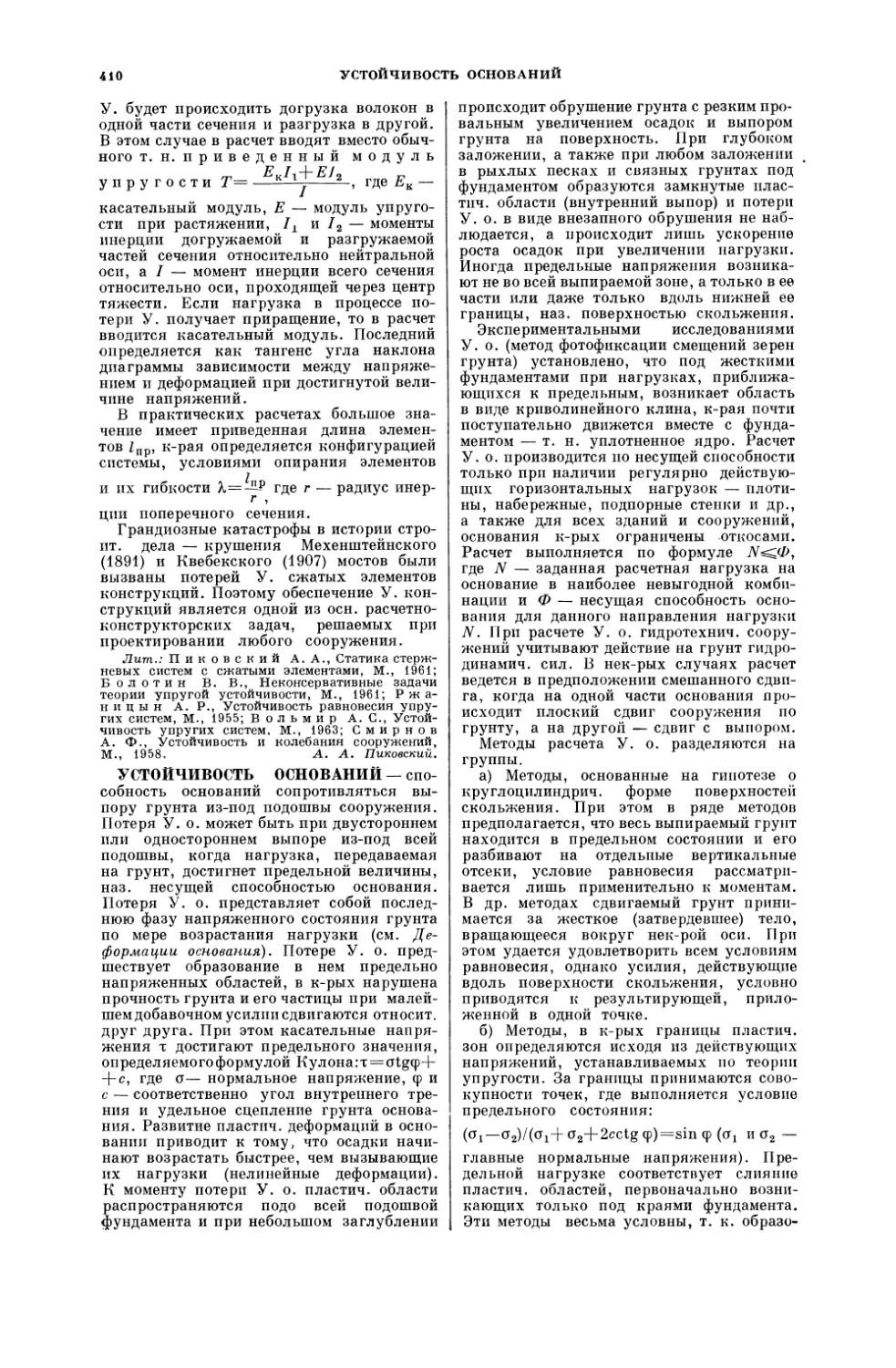

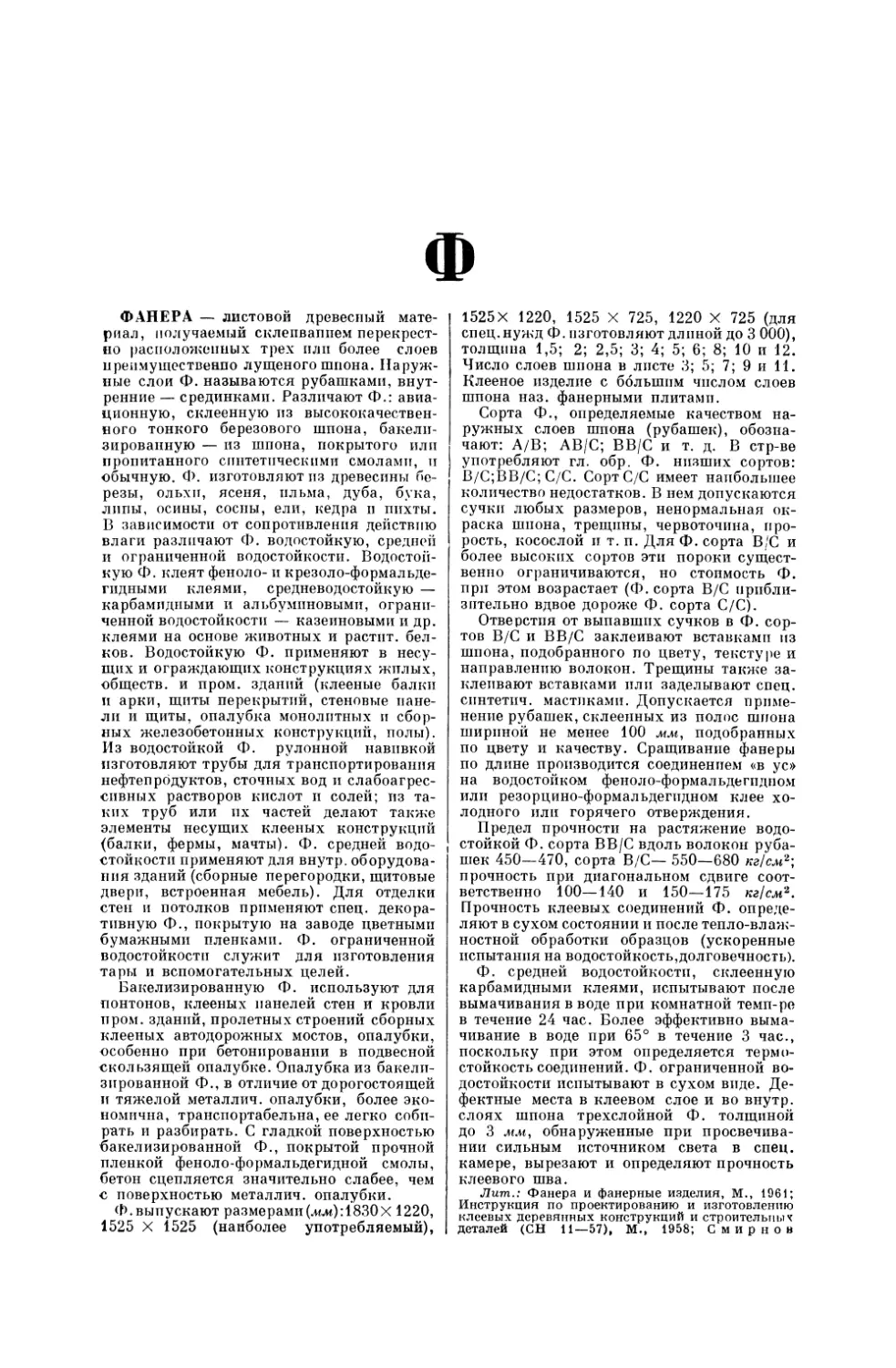

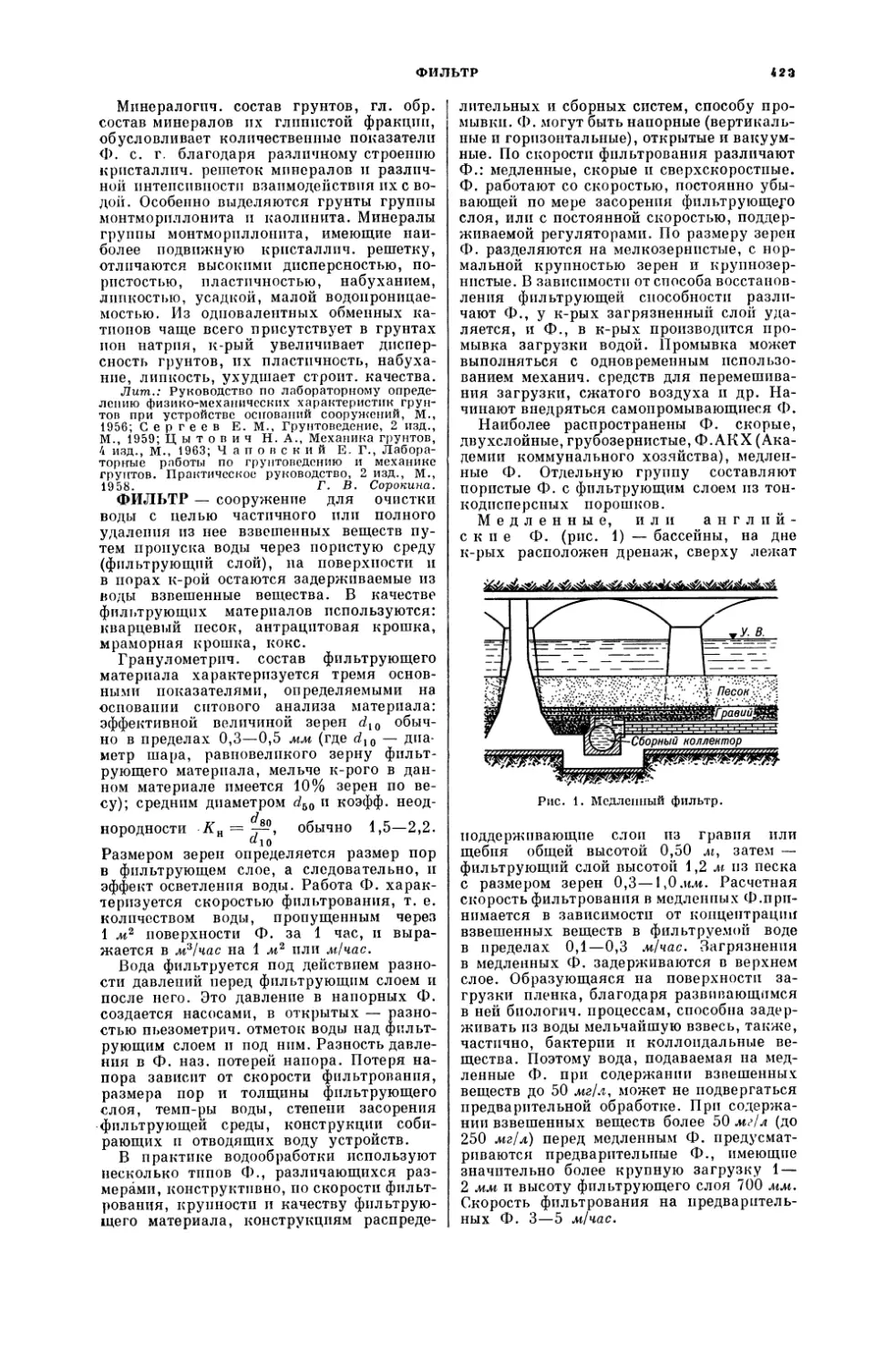

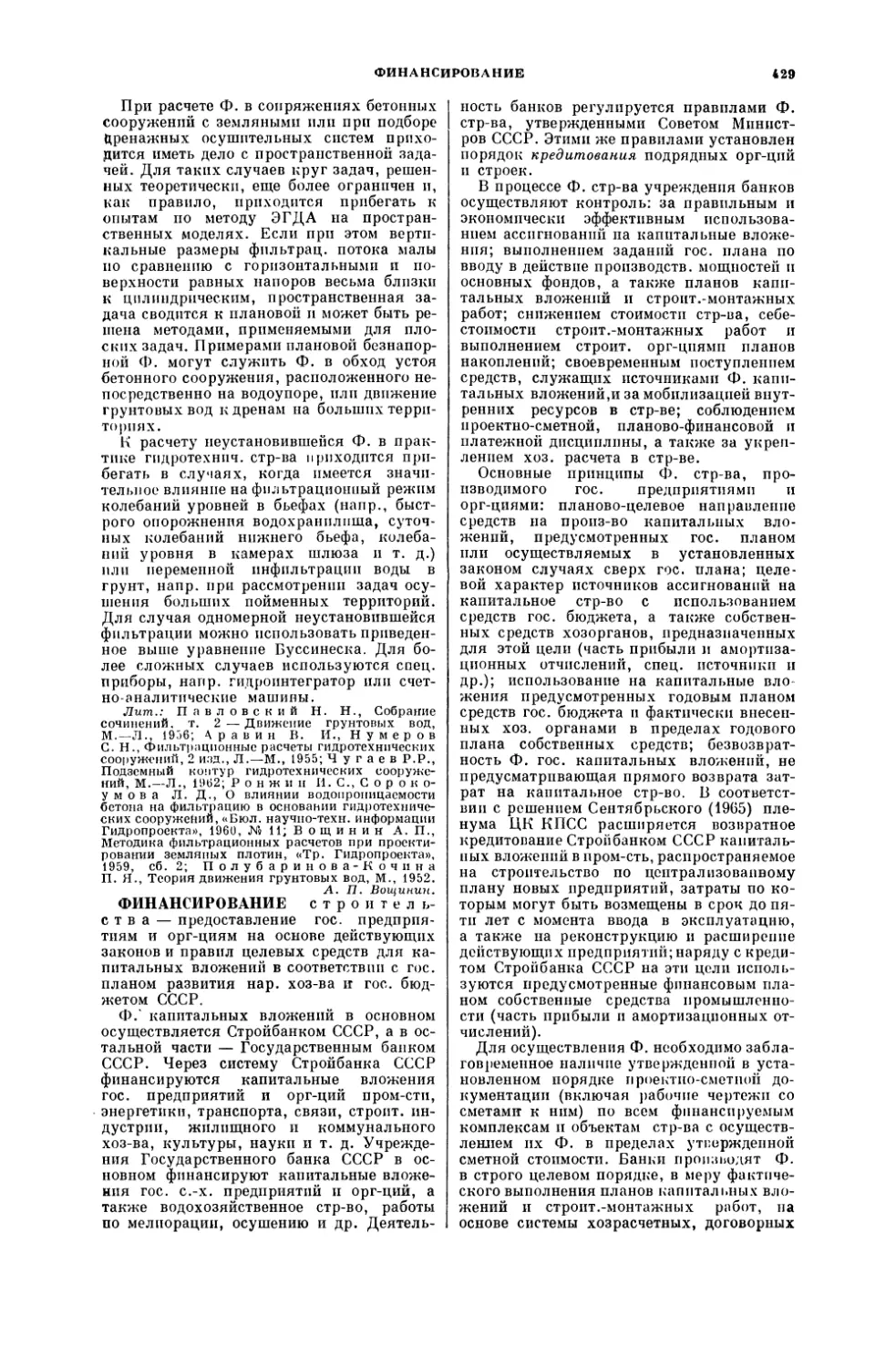

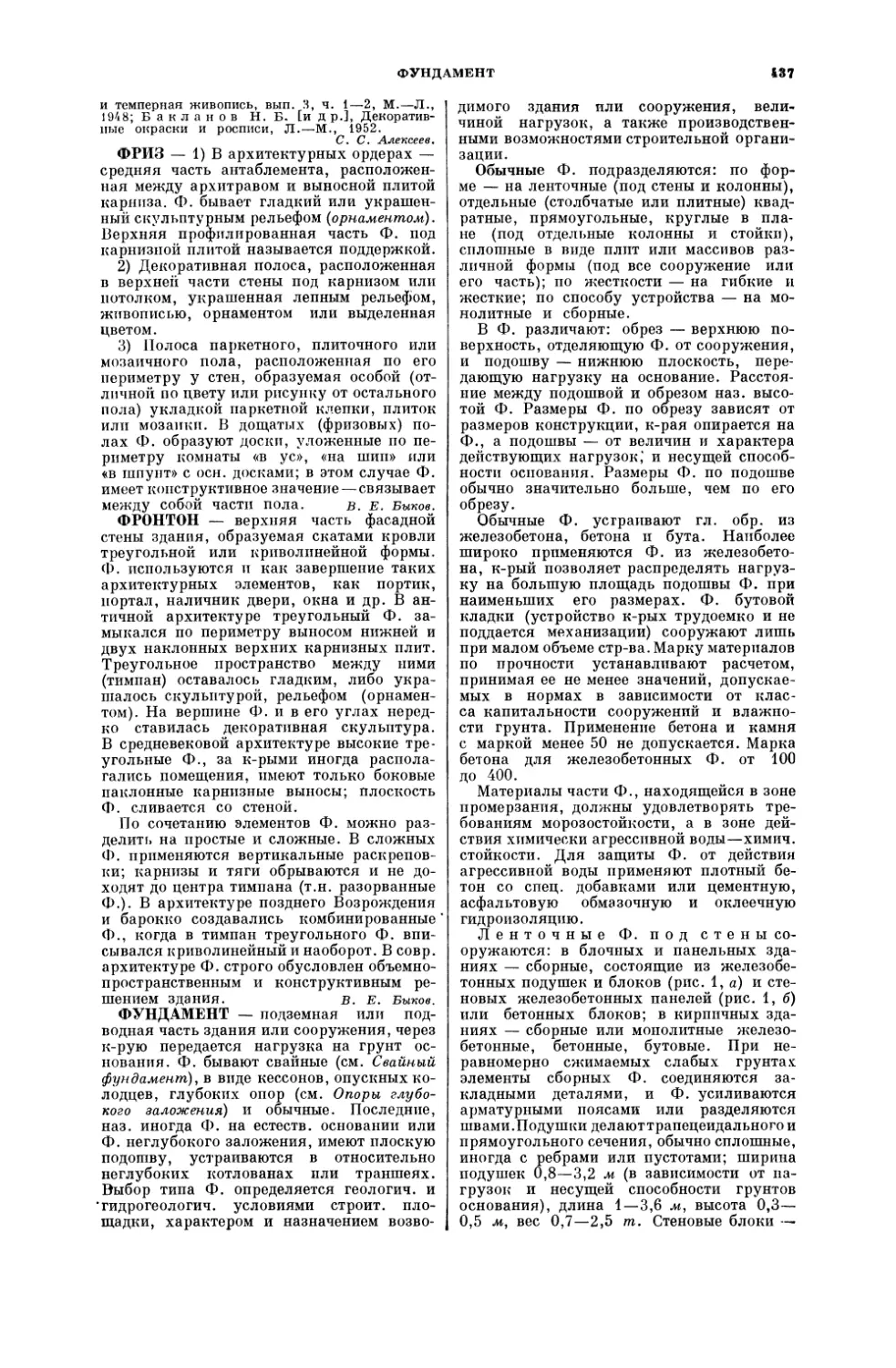

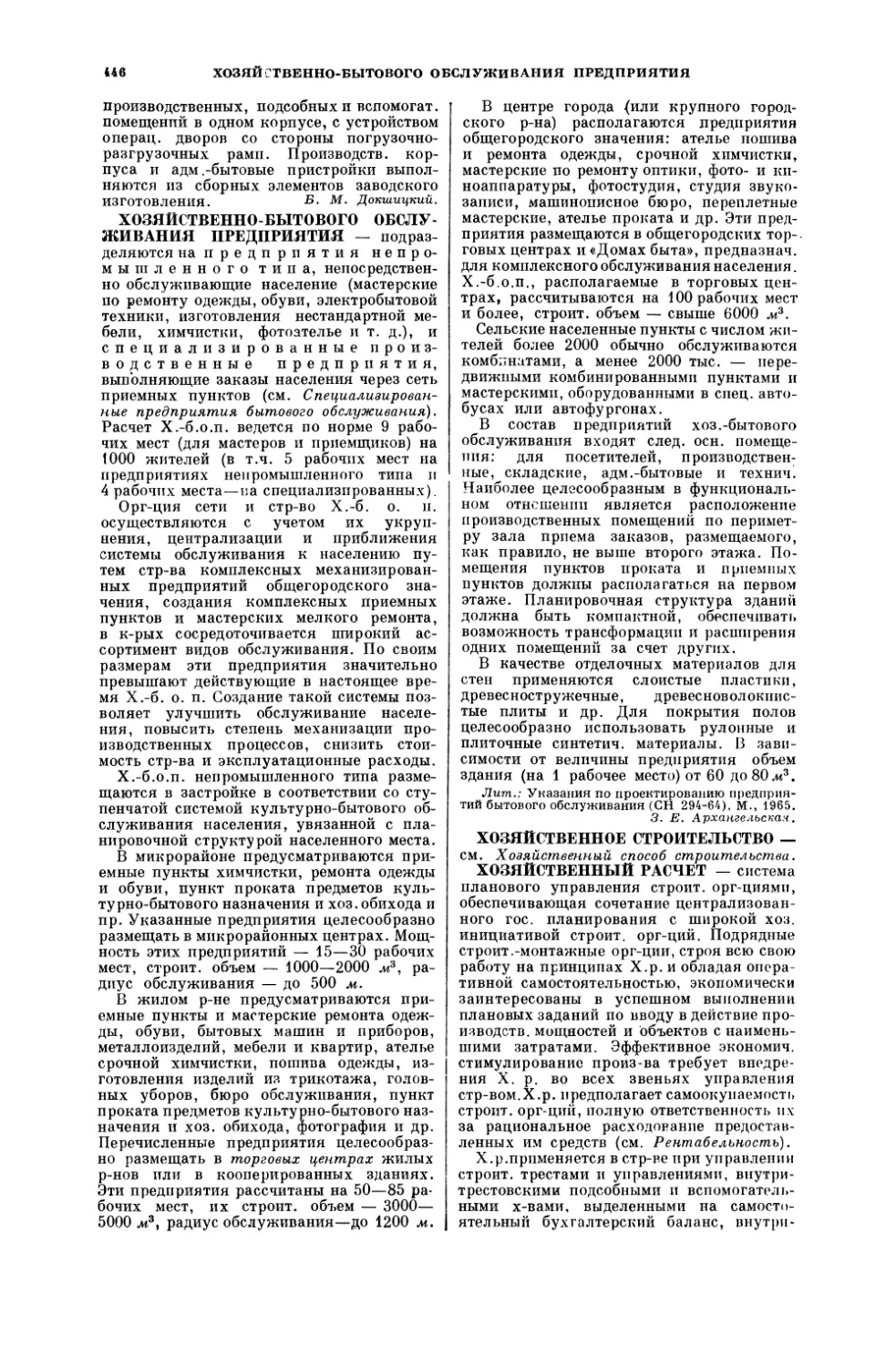

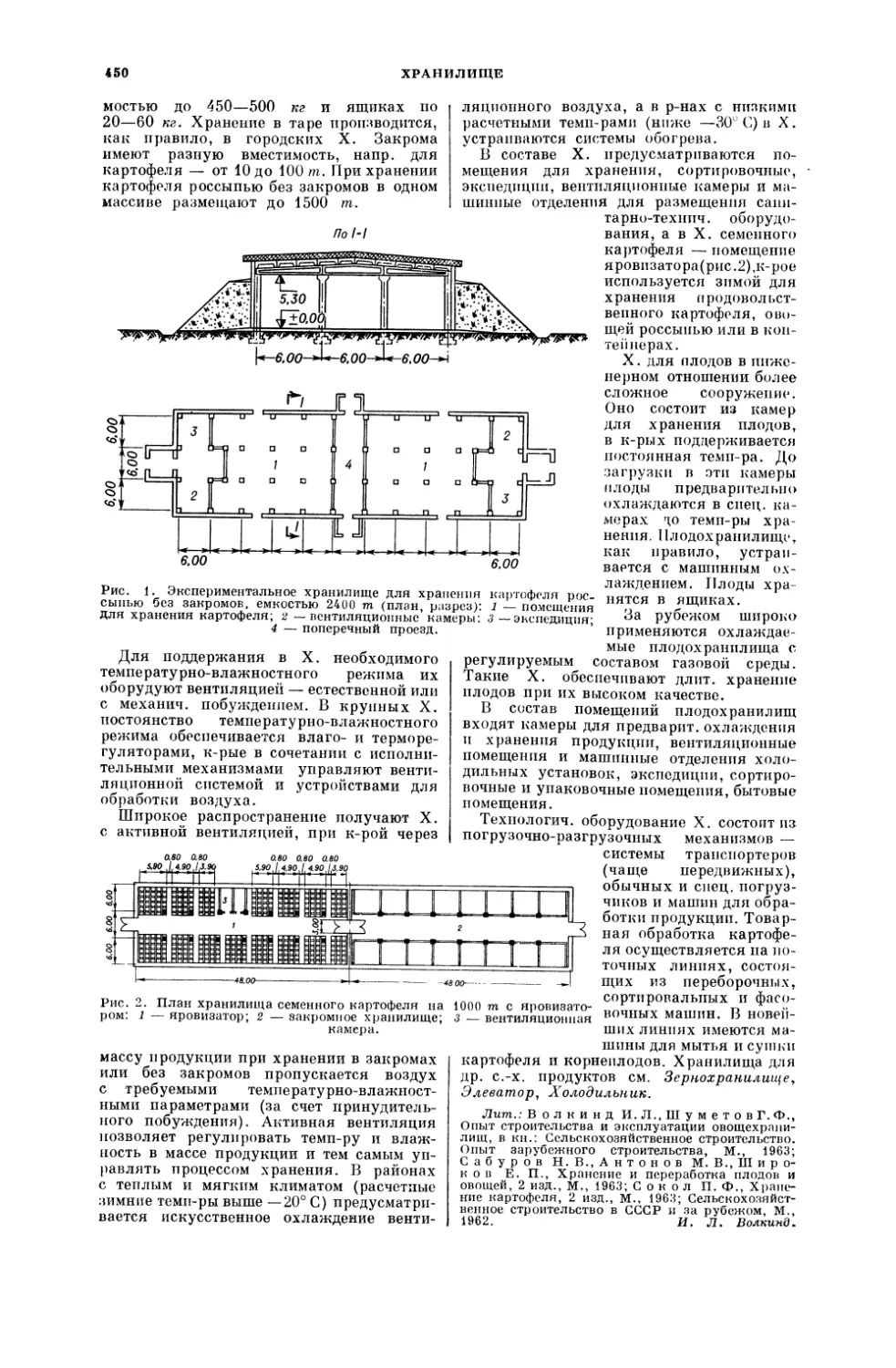

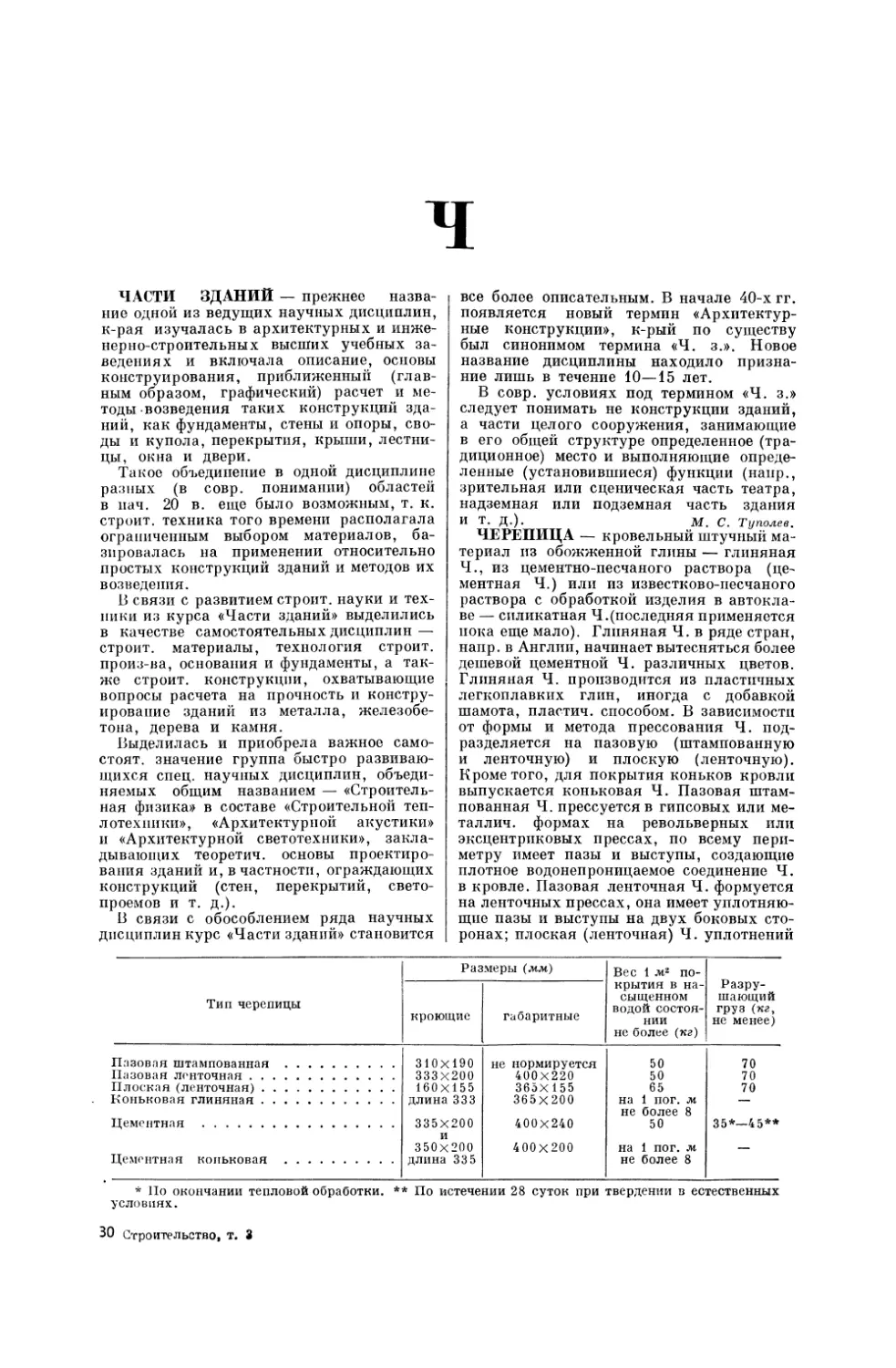

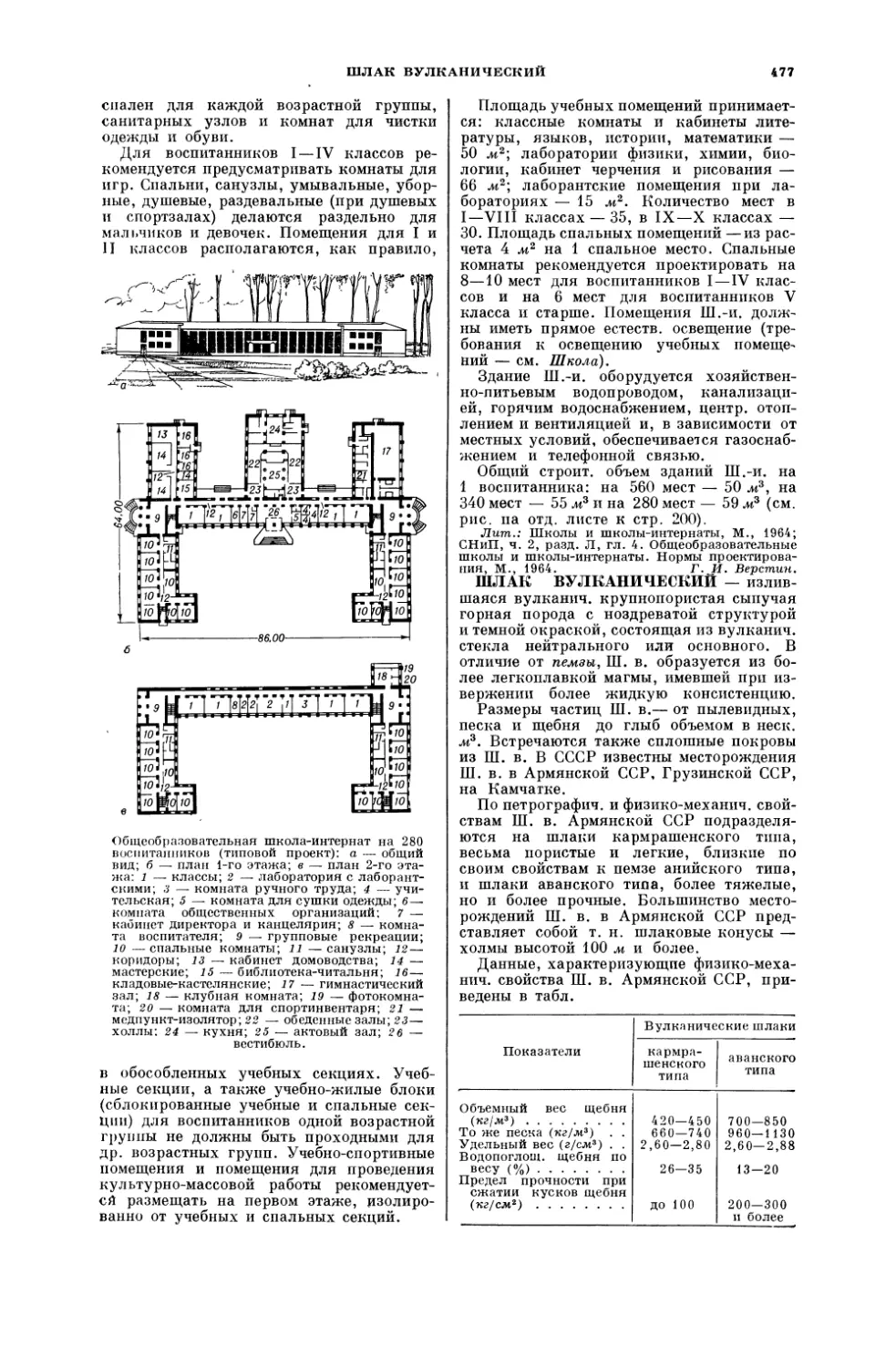

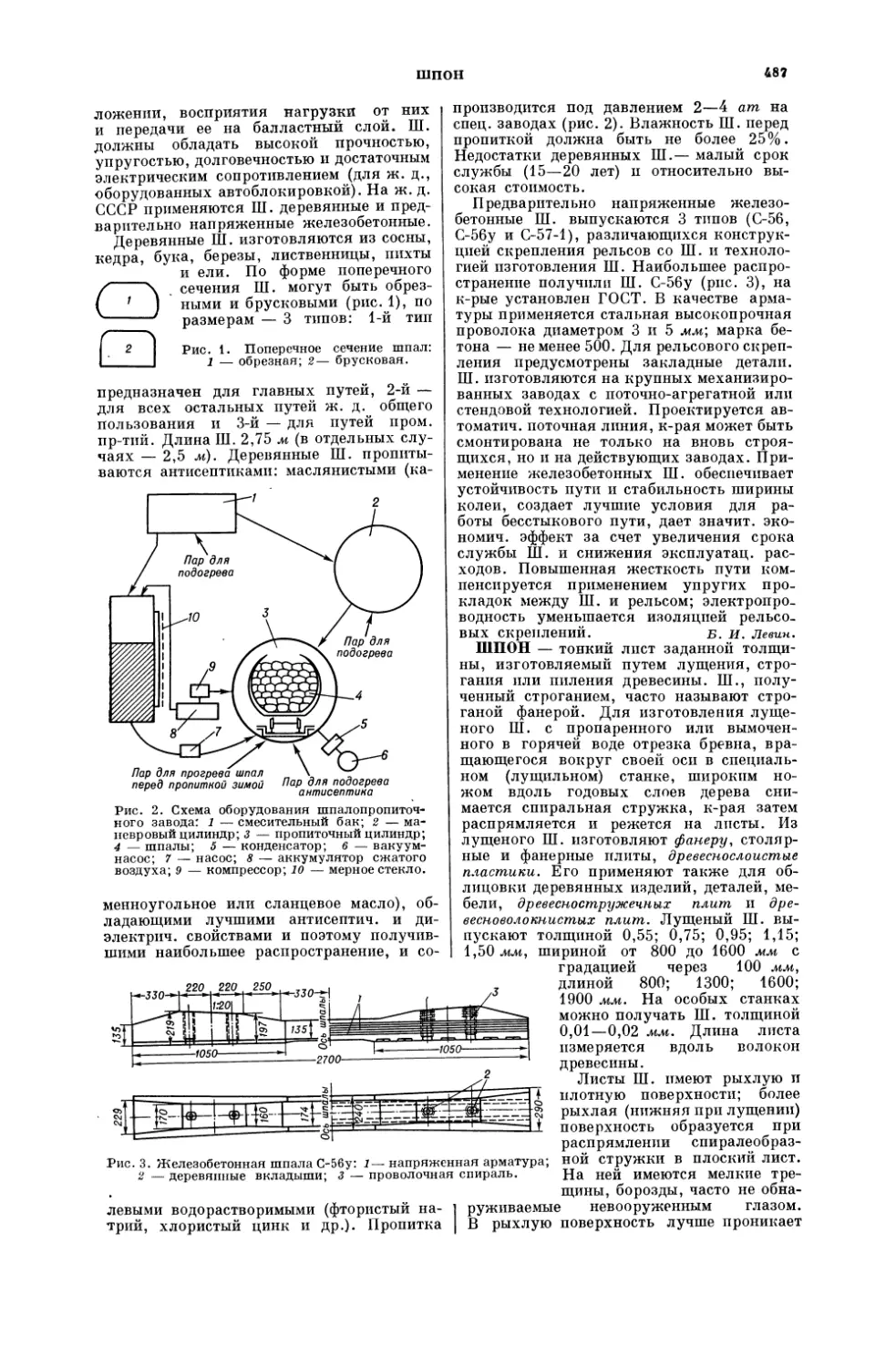

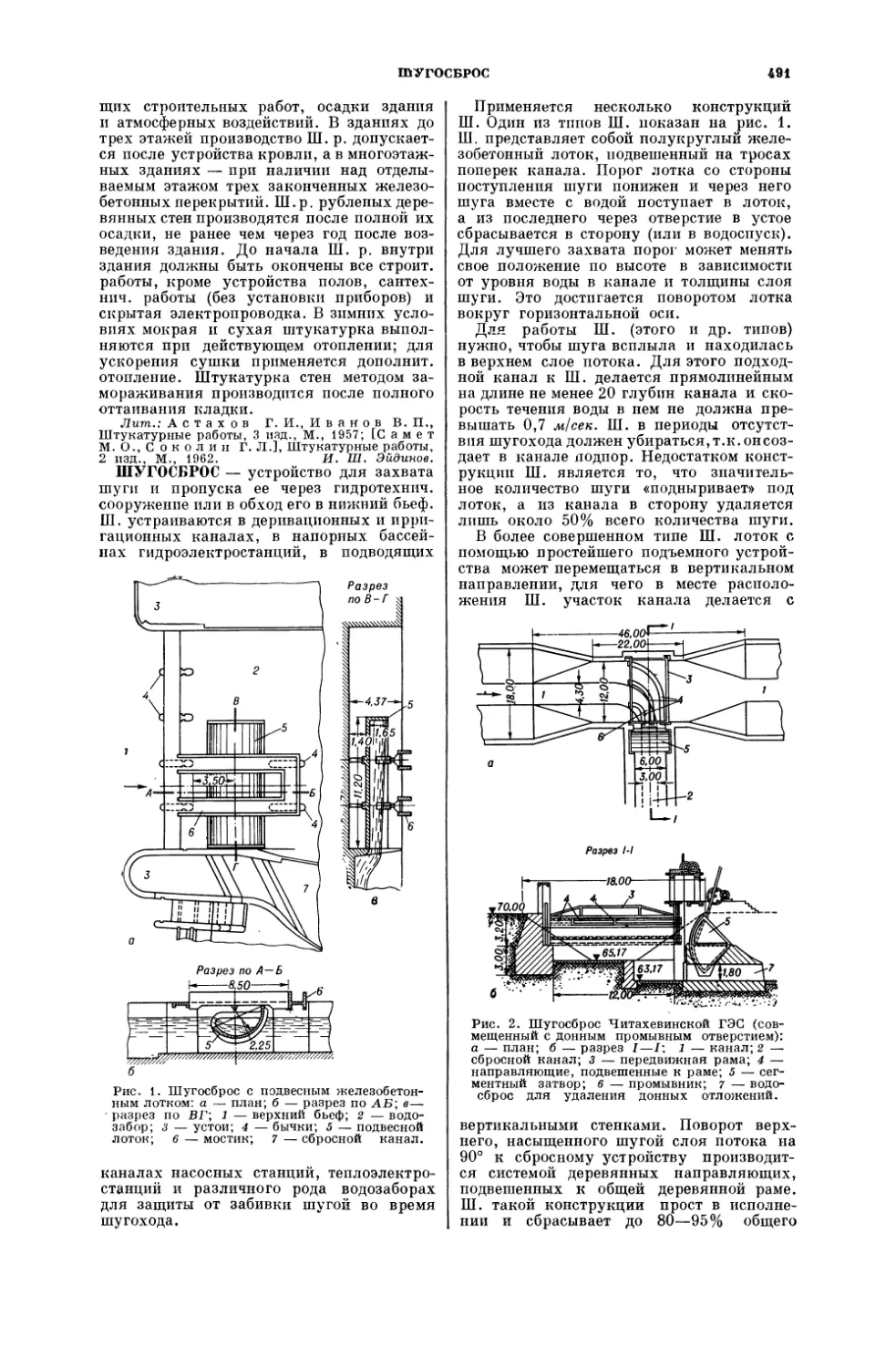

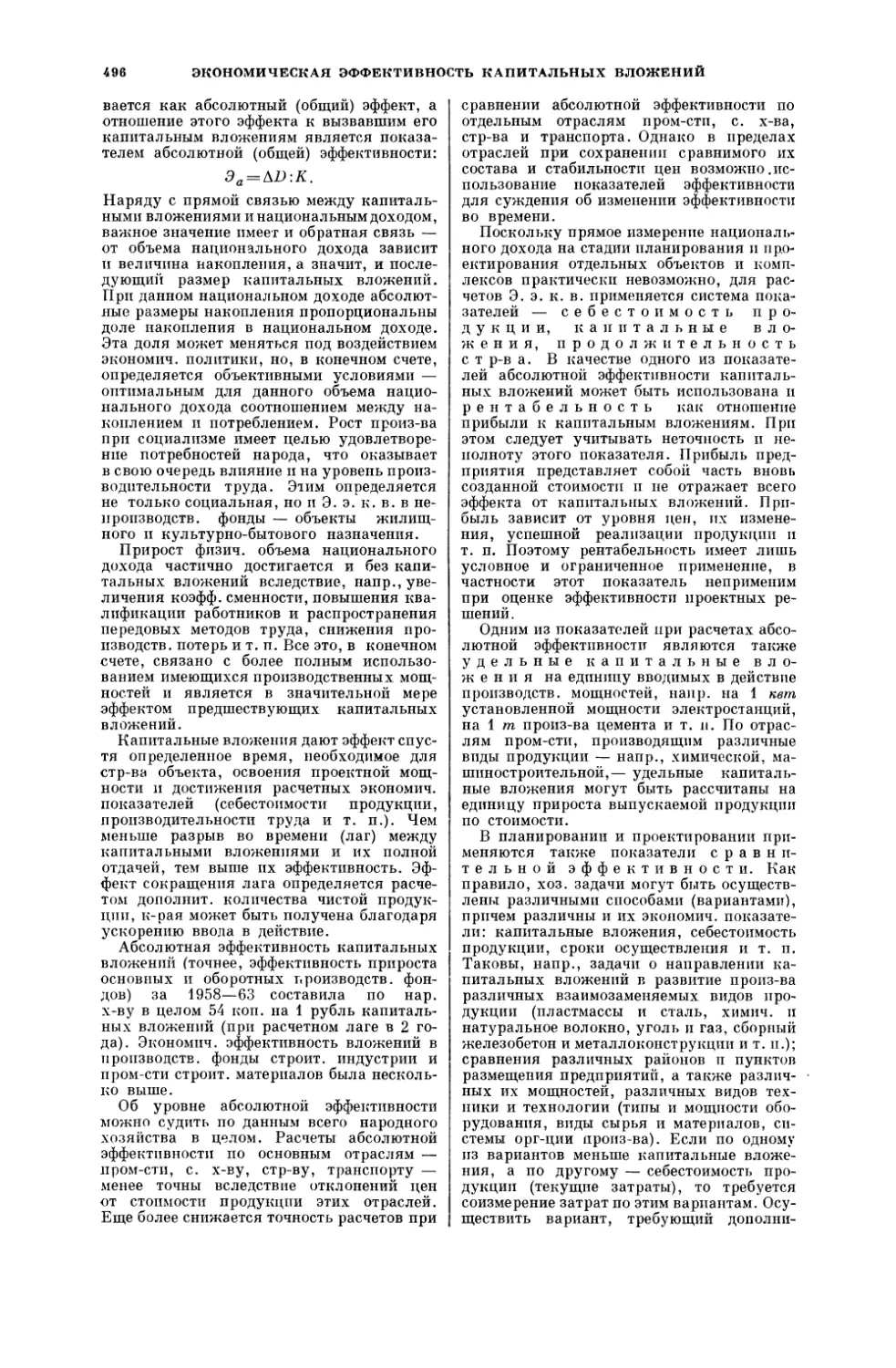

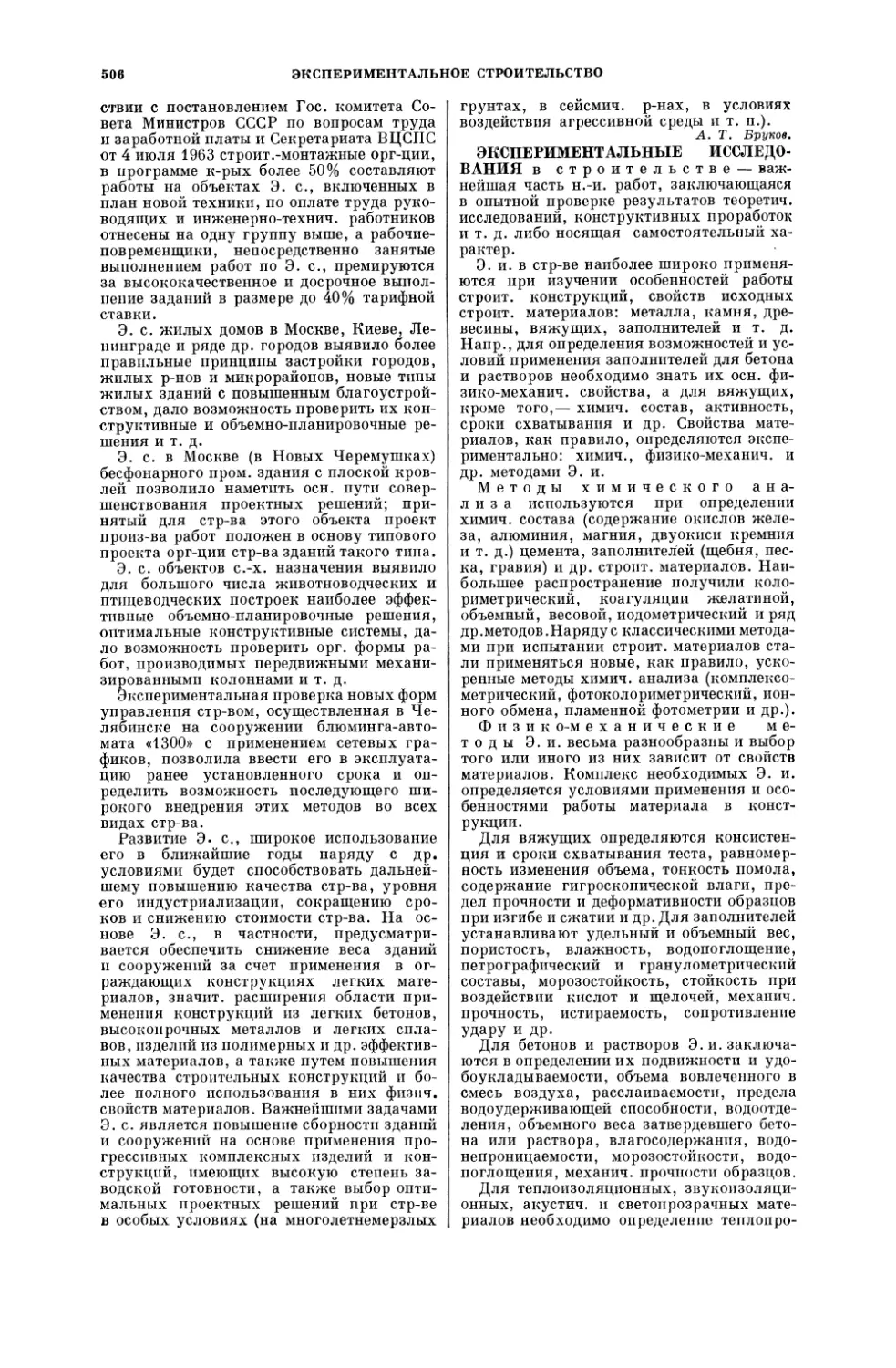

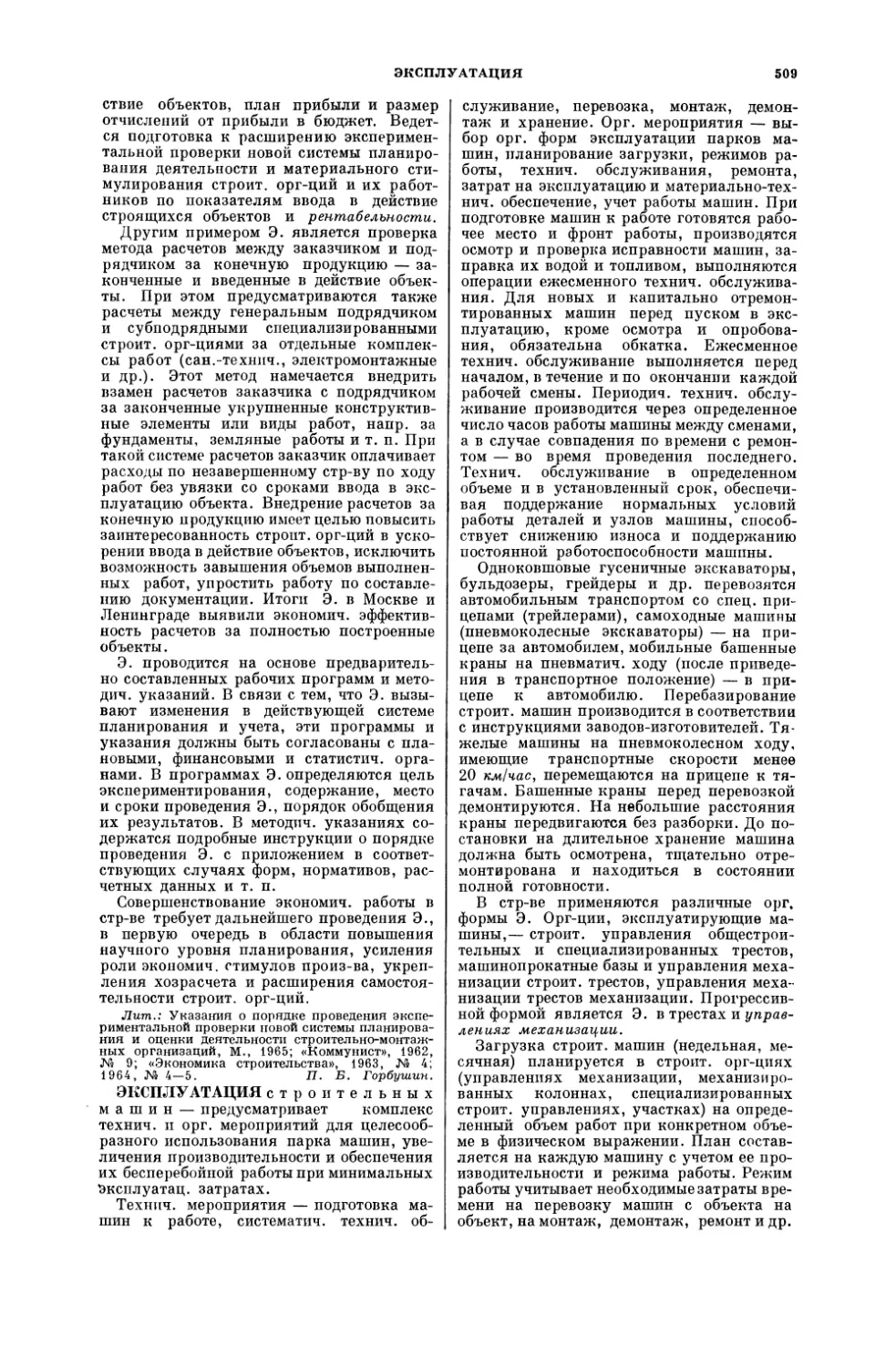

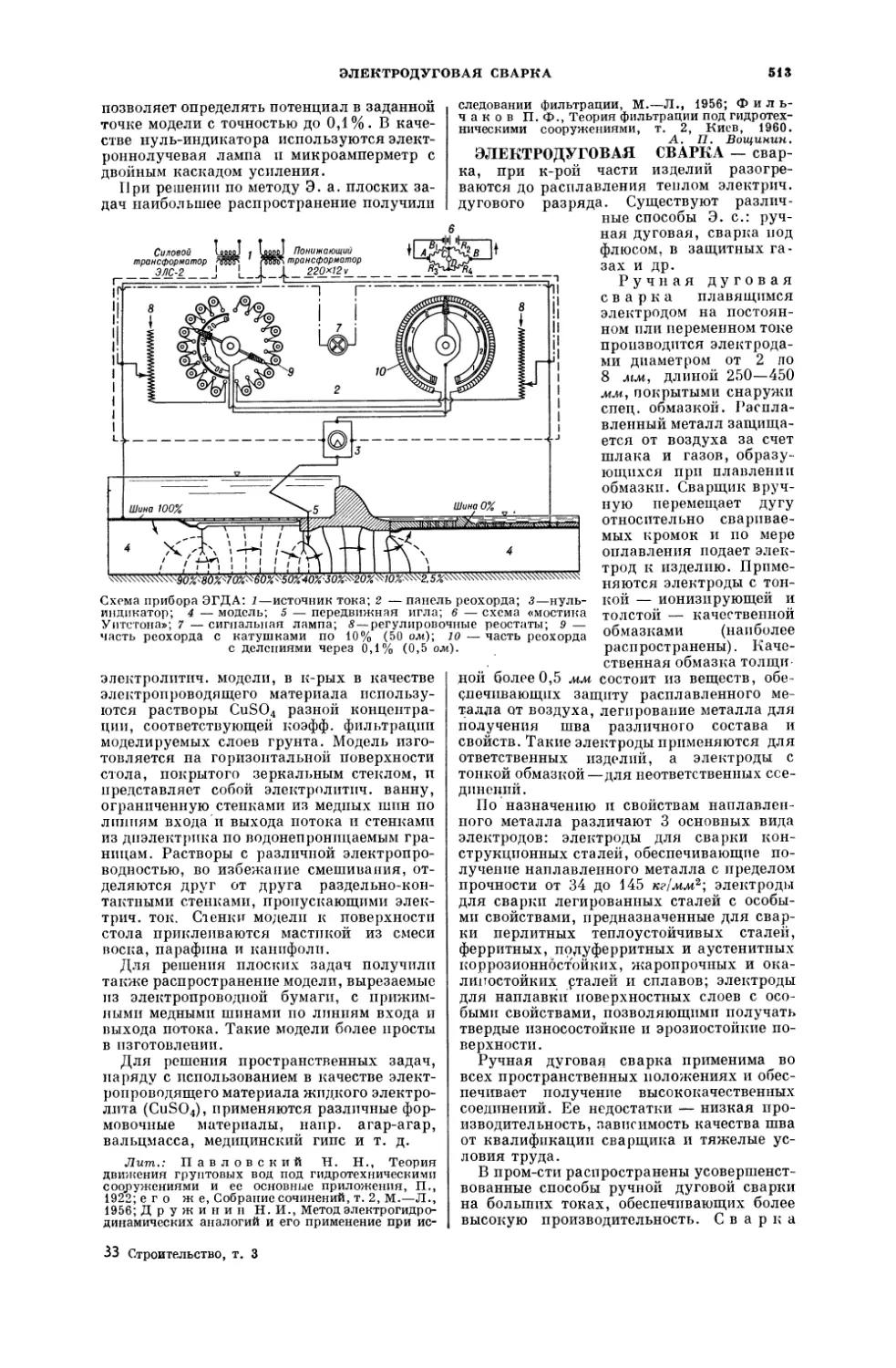

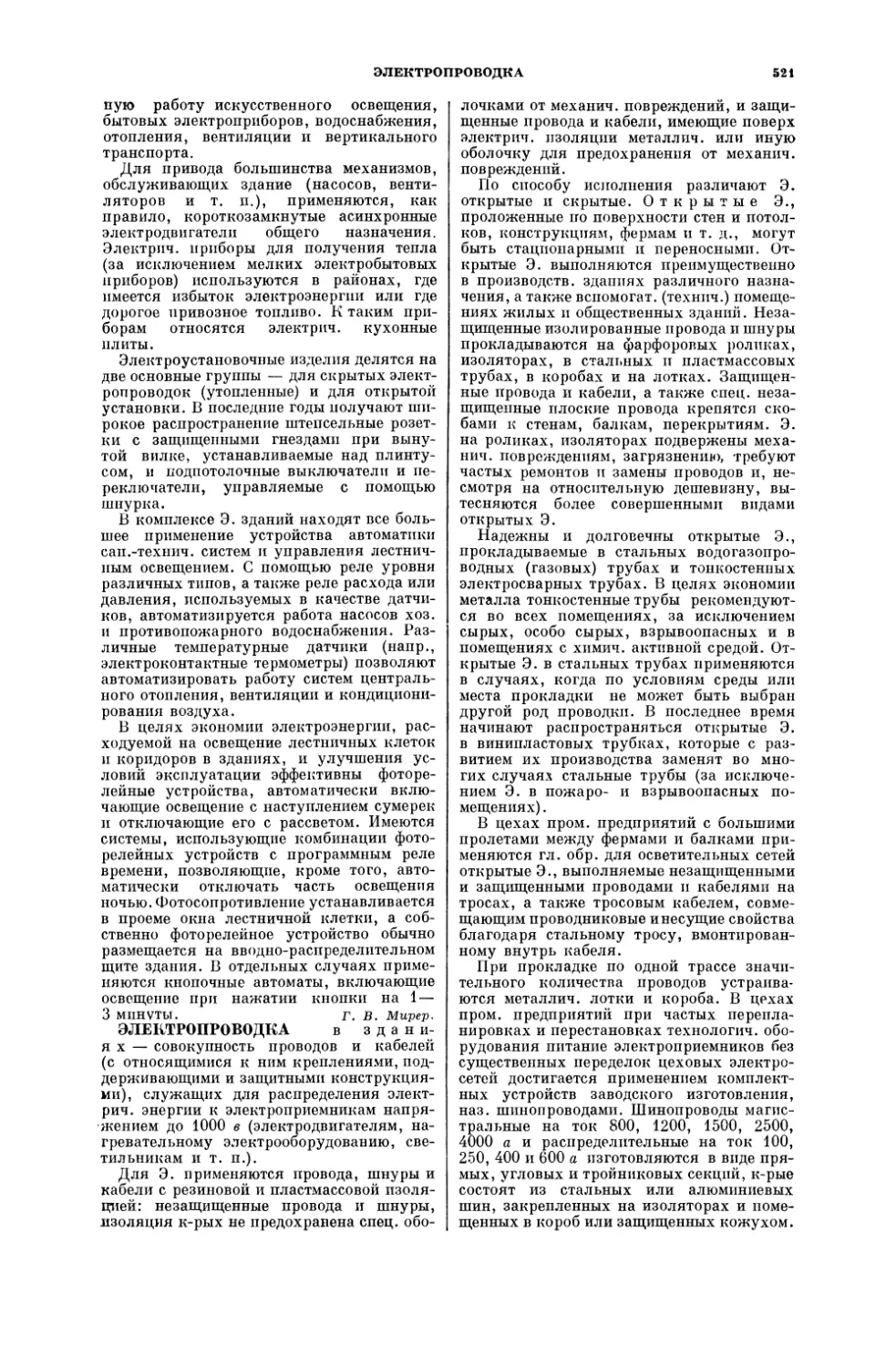

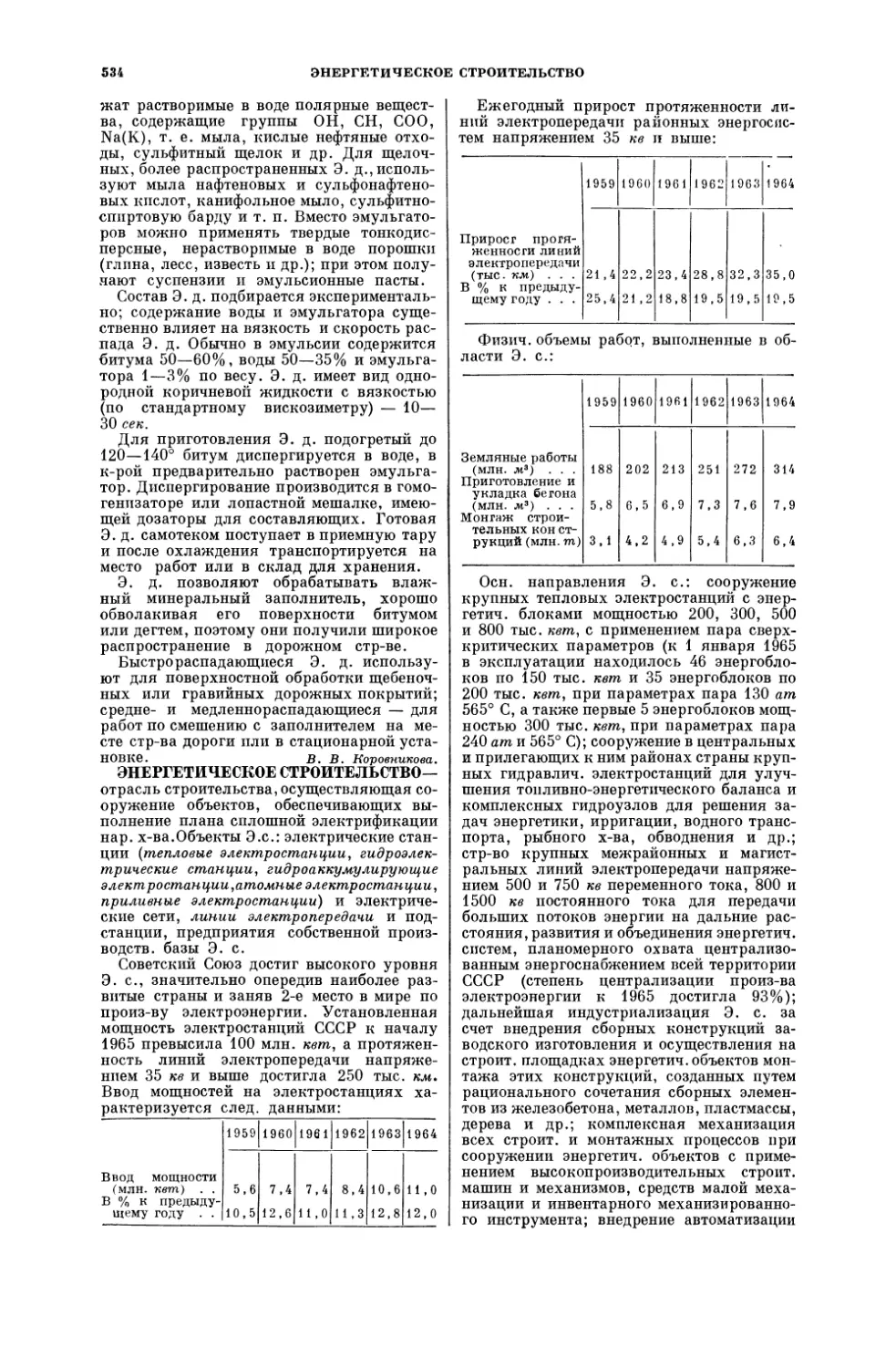

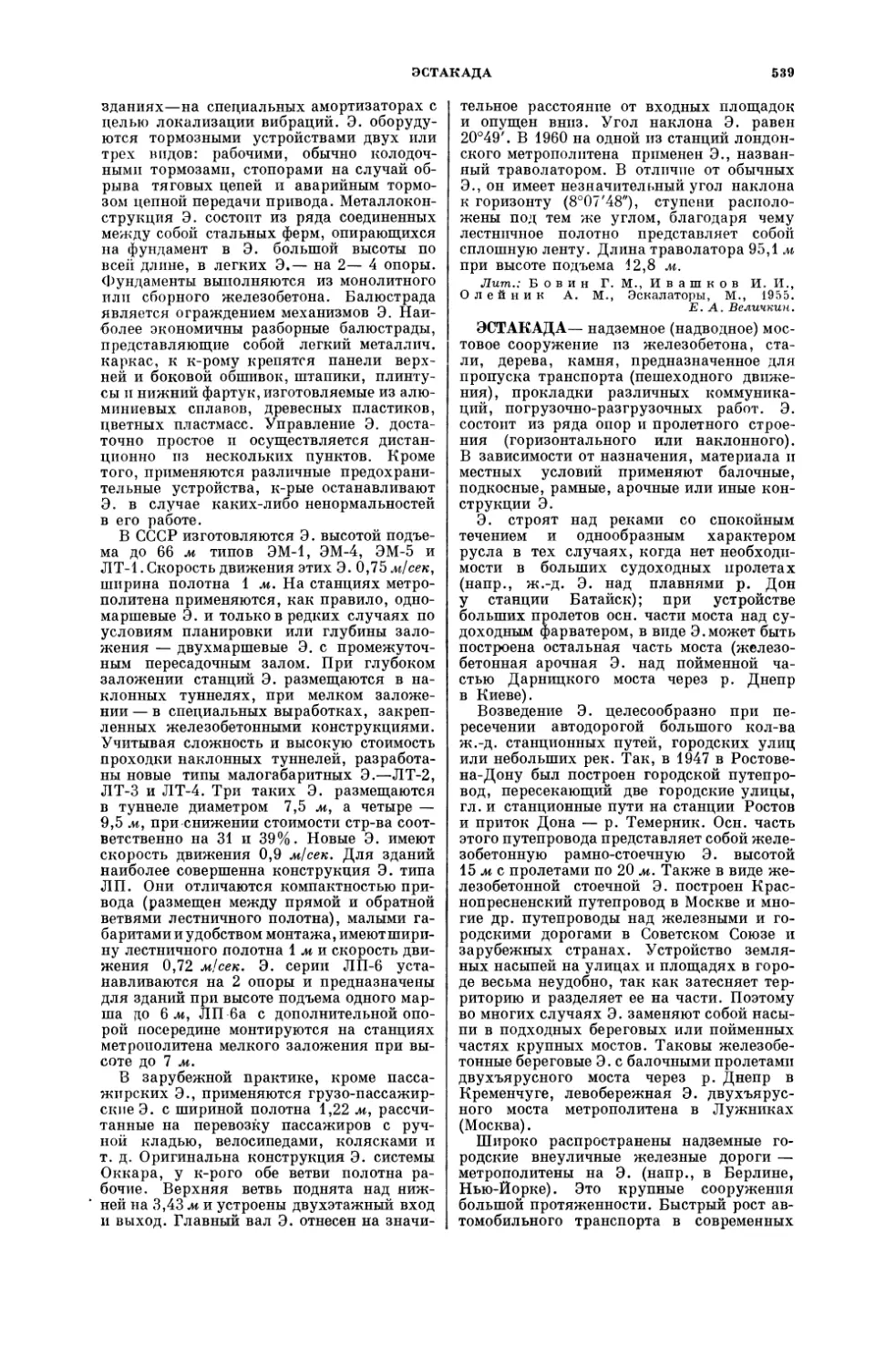

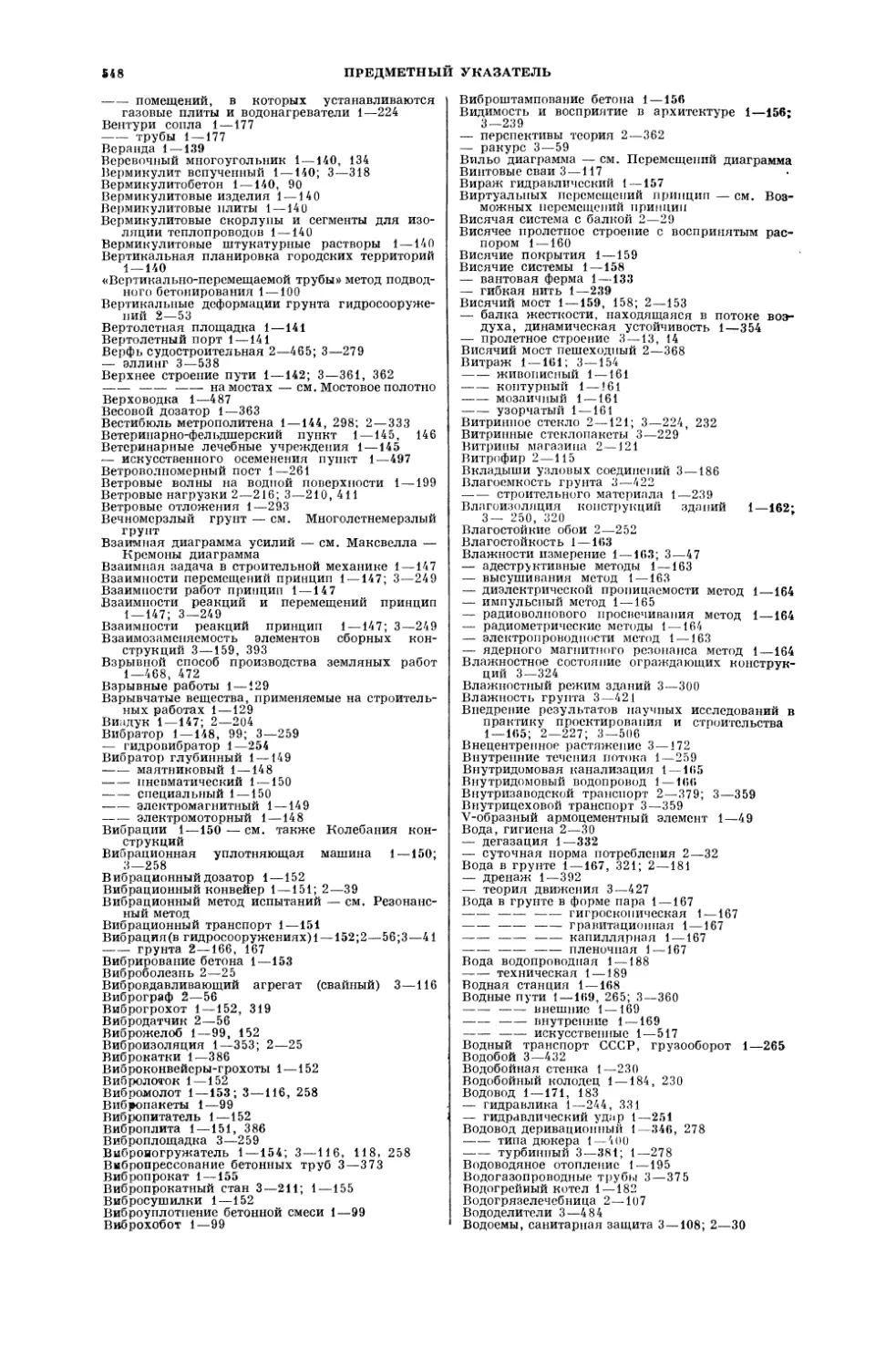

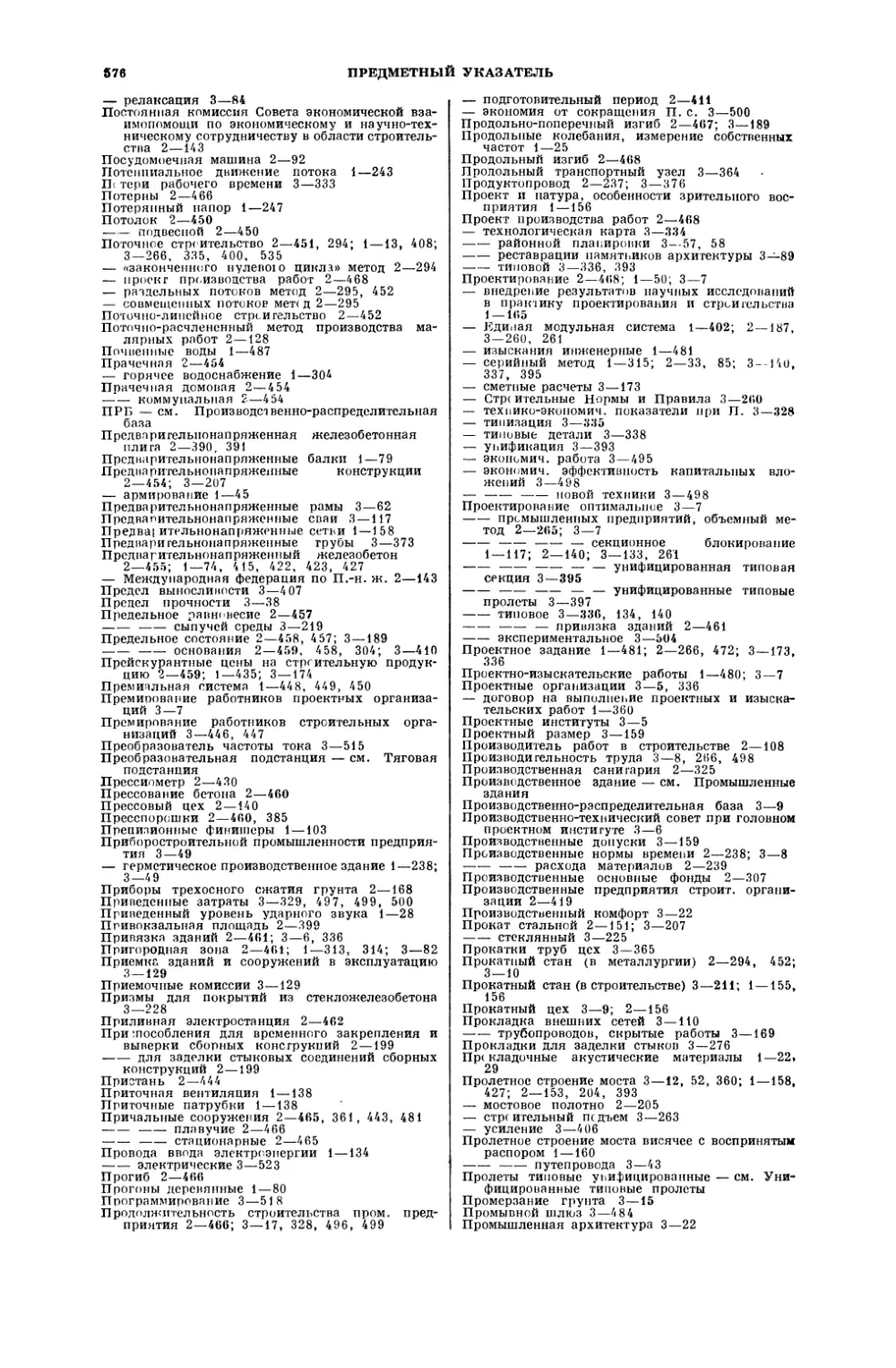

Схема планировки ПРБ для зернового района: 1—хлебоприемный пункт;

2 — комбикормовый з-д; з —семеочистительный пункт; 4, 5, 6,7, 8 —

предприятия по переработке сельскохозяйственных продуктов; 9 — склад

горючесмазочных материалов; ю — склад минеральных удобрений; 11 —

ремонтный завод; 12 — тукоприготовительное предприятие; 13 — база

сельскохозяйственной техники; 14 — склад аммиачной воды; 15 — транс-

форматорная подстанция; 16 — котельная; 17 — водопроводные соору-

жения; 18 — продовольственный склад; 19 — железнодорожные весы.

водств. комплексов на общей территории

с использованием единых энергетич. мощ-

ностей и инженерных коммуникаций дает

экономию строит, затрат до 15% и позво-

ляет сократить эксплуатац. расходы более

чем на 25%. На рис. приведена схема пла-

нировки ПРБ для зернового р-на. Колхозы

и совхозы, пользуясь услугами пр-тий,

сосредоточ.на одной площадке, а не разбро-

санных по территории района, получают

значит, экономию при эксплуатации авто-

транспорта.

Организация ПРБ — одно из важных

условий высокой рентабельности каждого

производств, комплекса, входящего в его

состав. Поэтому мощность пр-тий и радиус

их обслуживания рассчитываются с учетом

специфики работы каждого пр-тия в дан-

ных местных условиях. Как правило, для об-

служивания х-в, расположенных на терри-

тории одного производств, управления, до-

статочно одной ПРБ в центр, насел, пункте

и 1—2 вспомогат. складских комплексов,

размещенных с учетом их радиусов обслу-

живания в др. насел, пунктах. ПРБ — но-

вая форма размещения с.-х. зданий и со-

оружений, к-рая будет внедрена в массовое

стр-во В ближайшие ГОДЫ. А. В. Востоков.

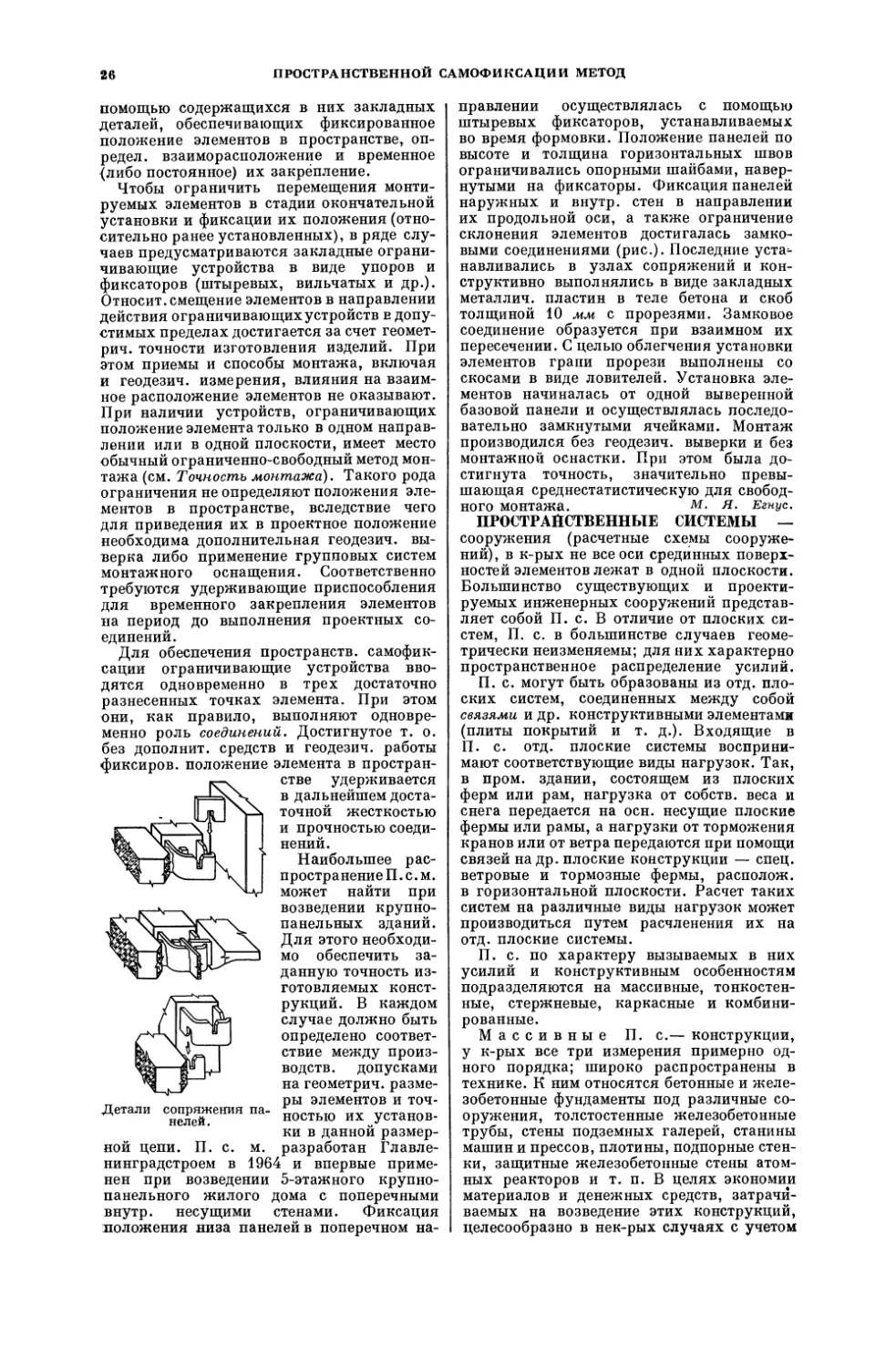

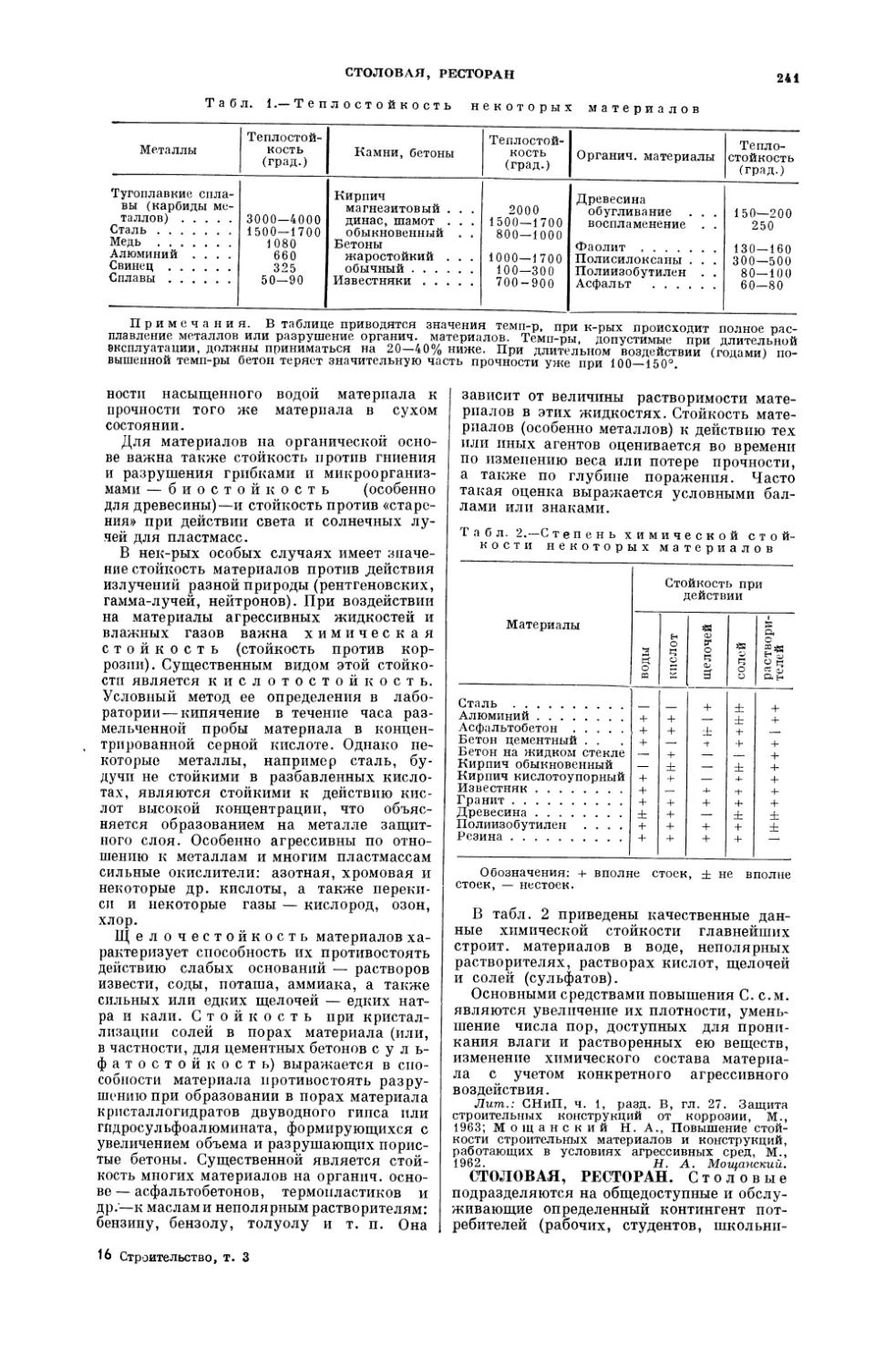

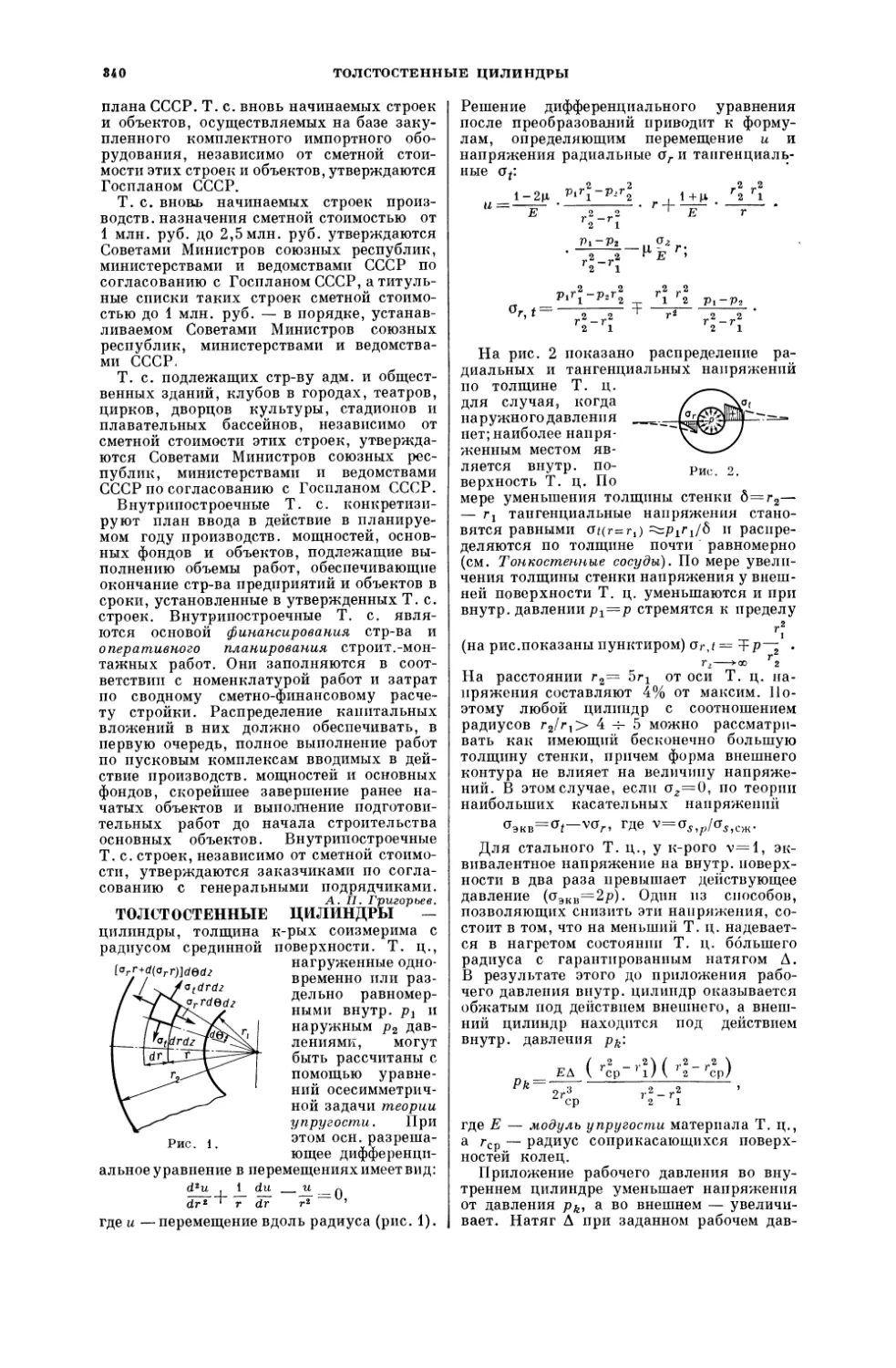

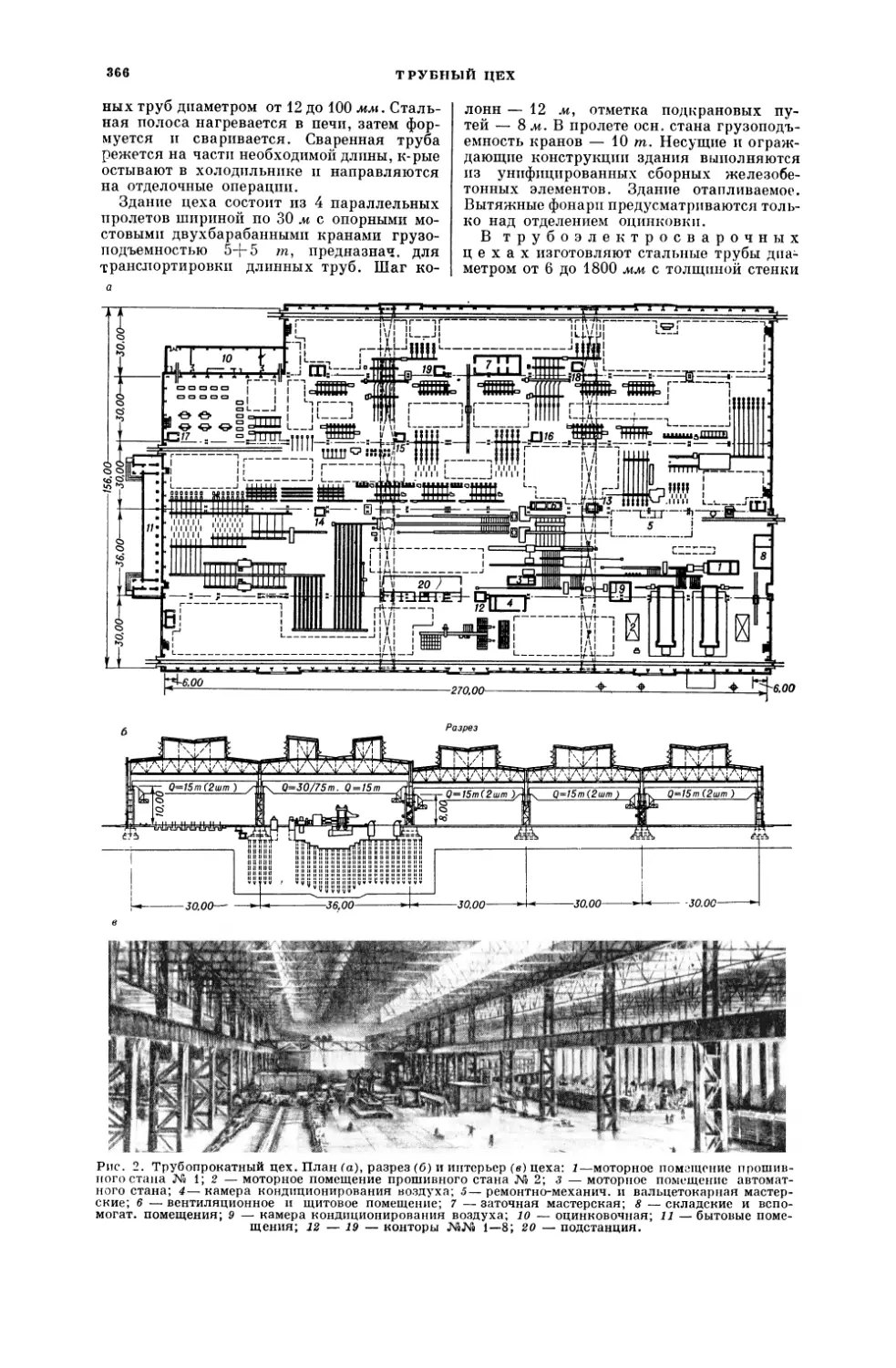

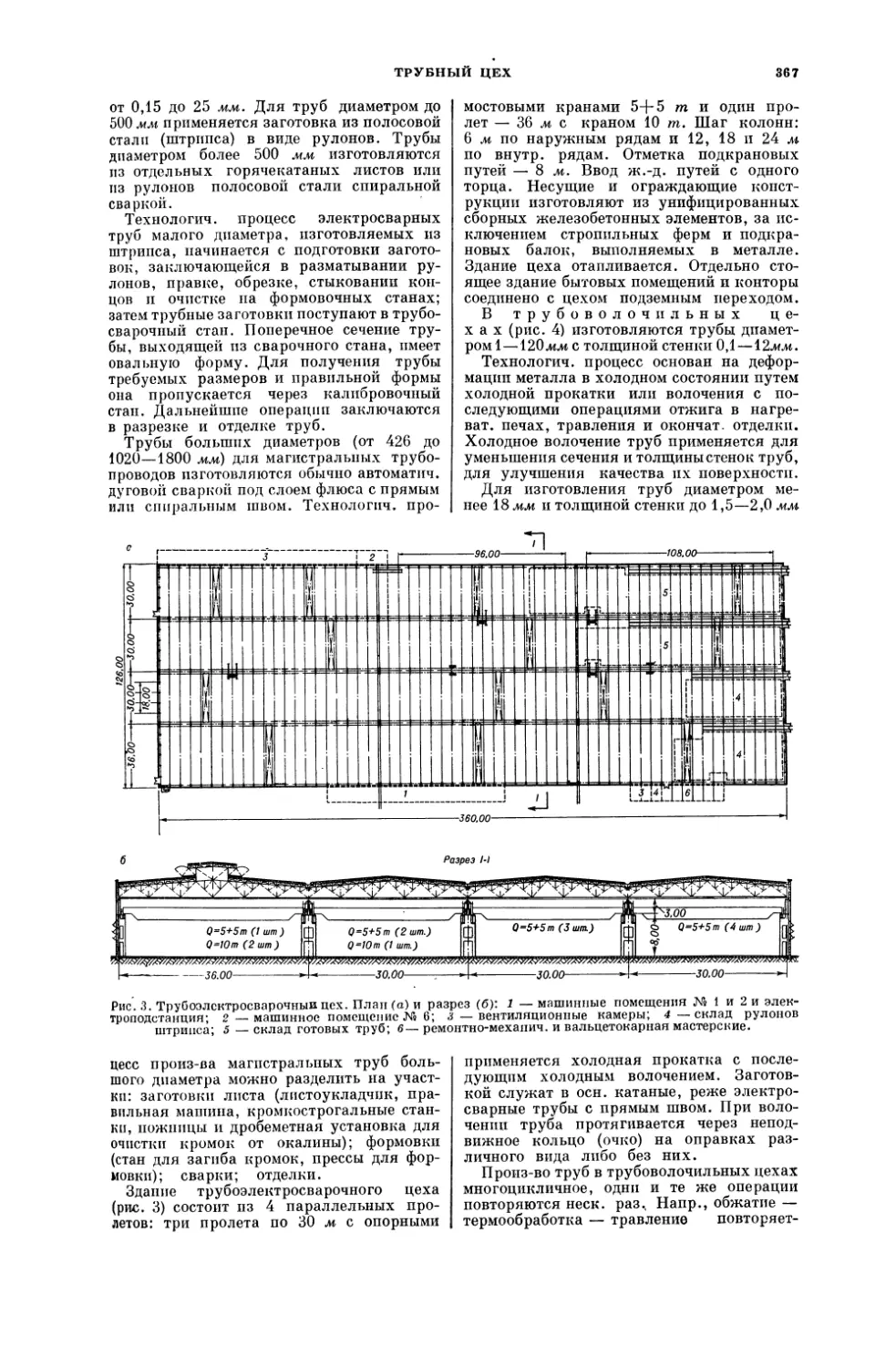

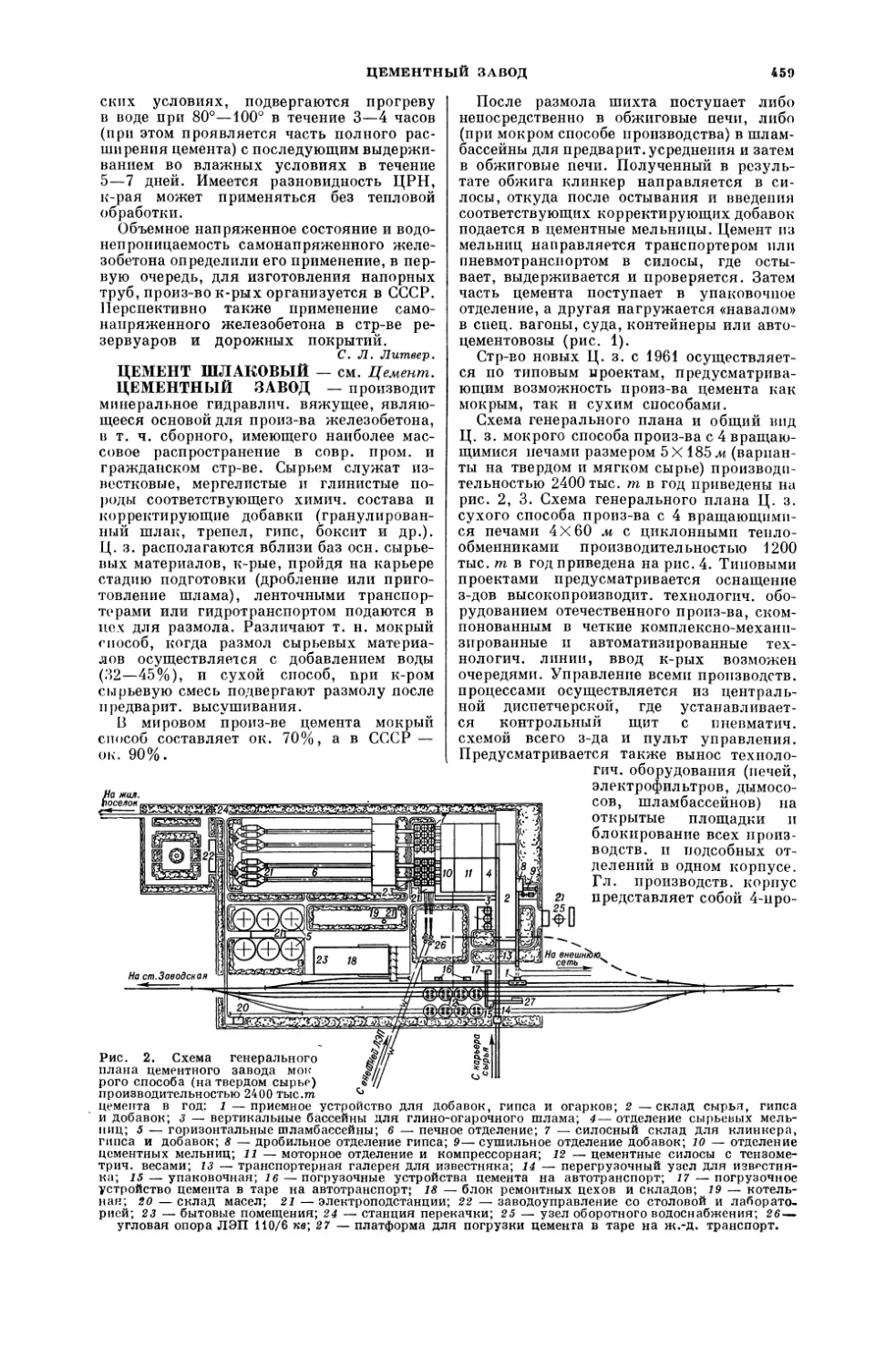

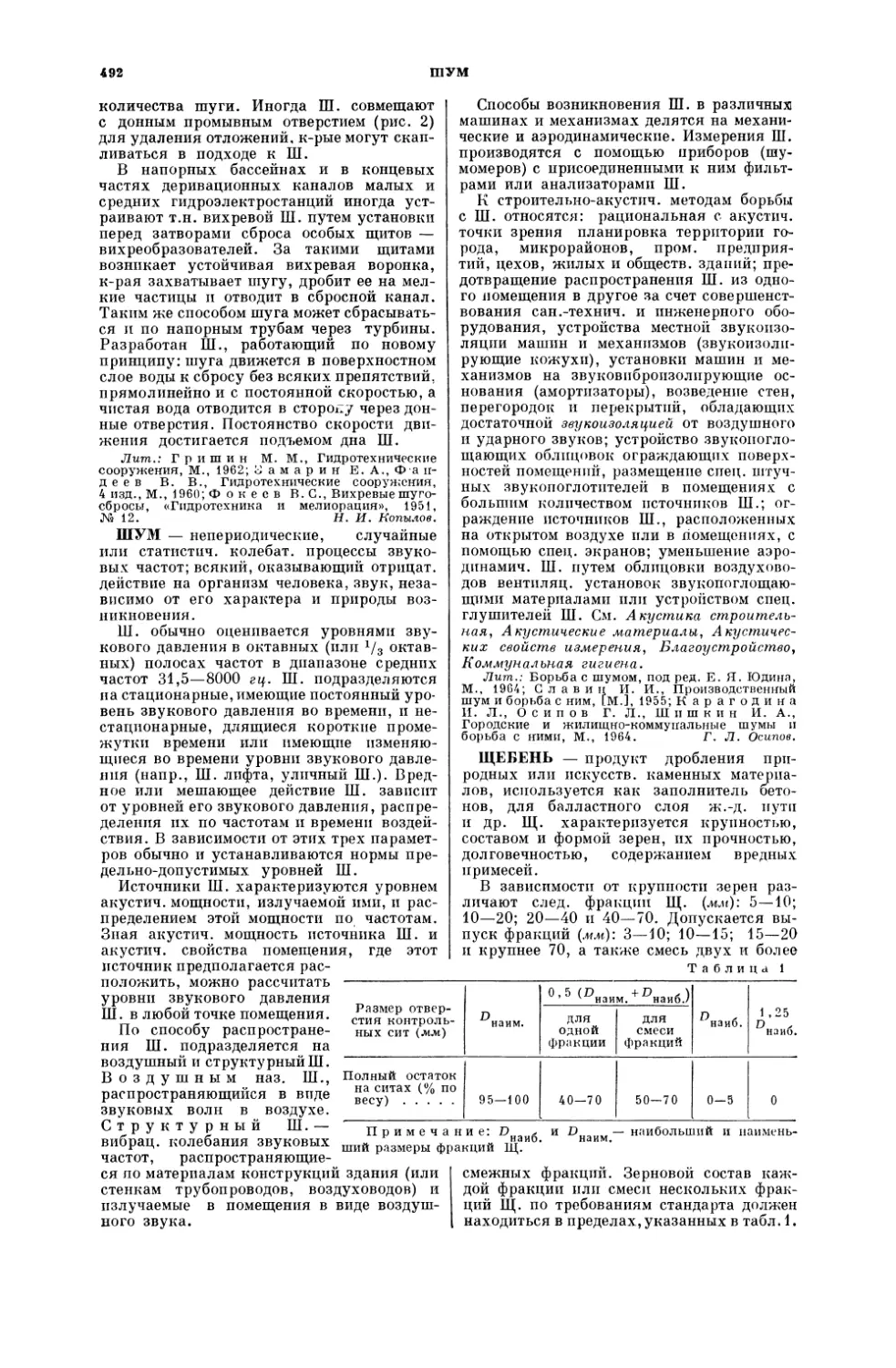

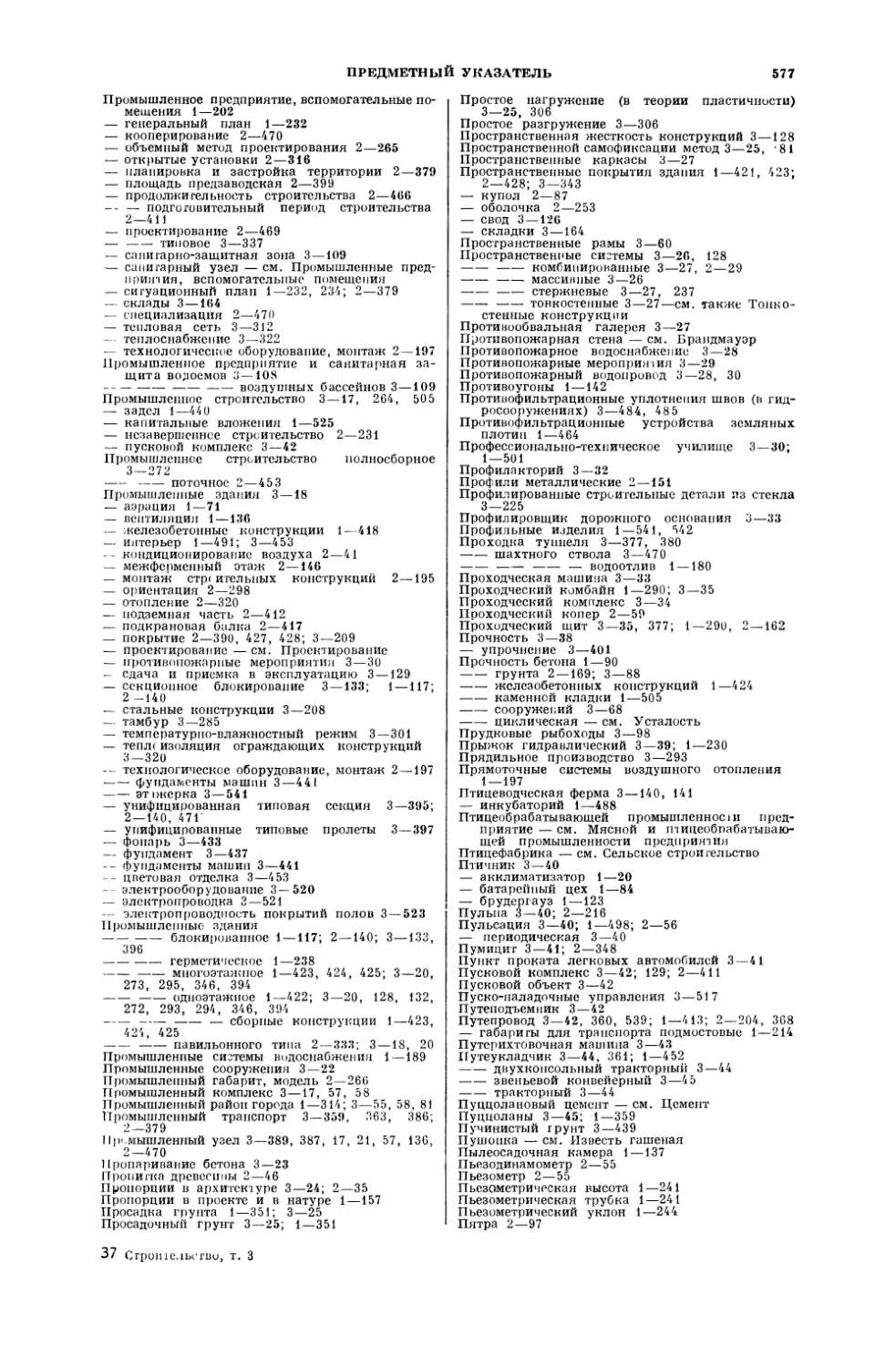

ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ. Соврем. П. ц. яв-

ляются важнейшим звеном металлургия,

произ-ва, в значит, степени определяющим

строительное решение з-да в целом. Отд.

цехи достигают длины более 1 км, площади

до 25 га. П. ц. по объему составляют до 75%

от всех одноэтажных зданий заводской пло-

щадки. П. ц. характеризуется весьма тяже-

лым и громоздким оборудованием, устанав-

ливаемым на фундаментах, независимых

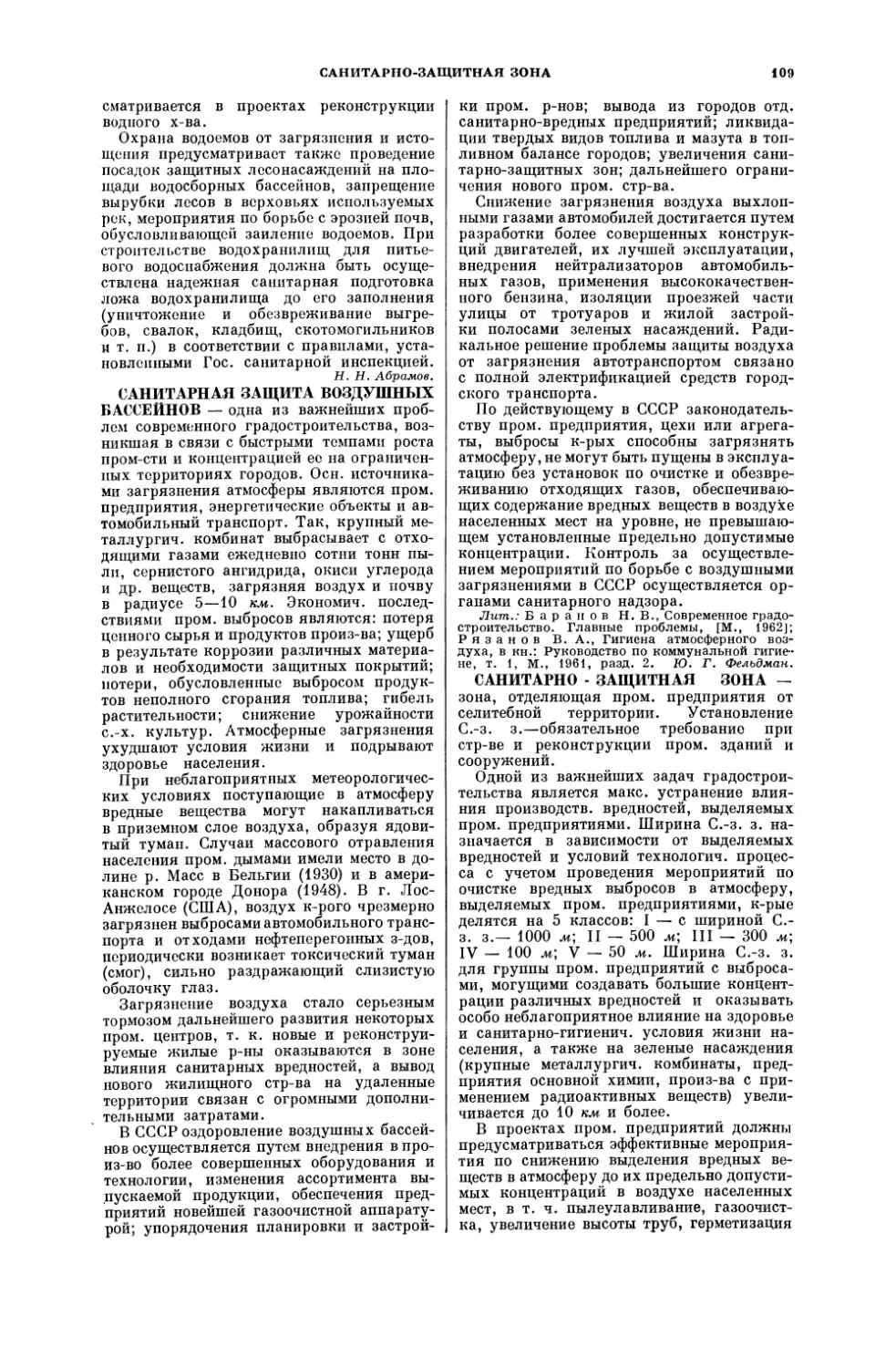

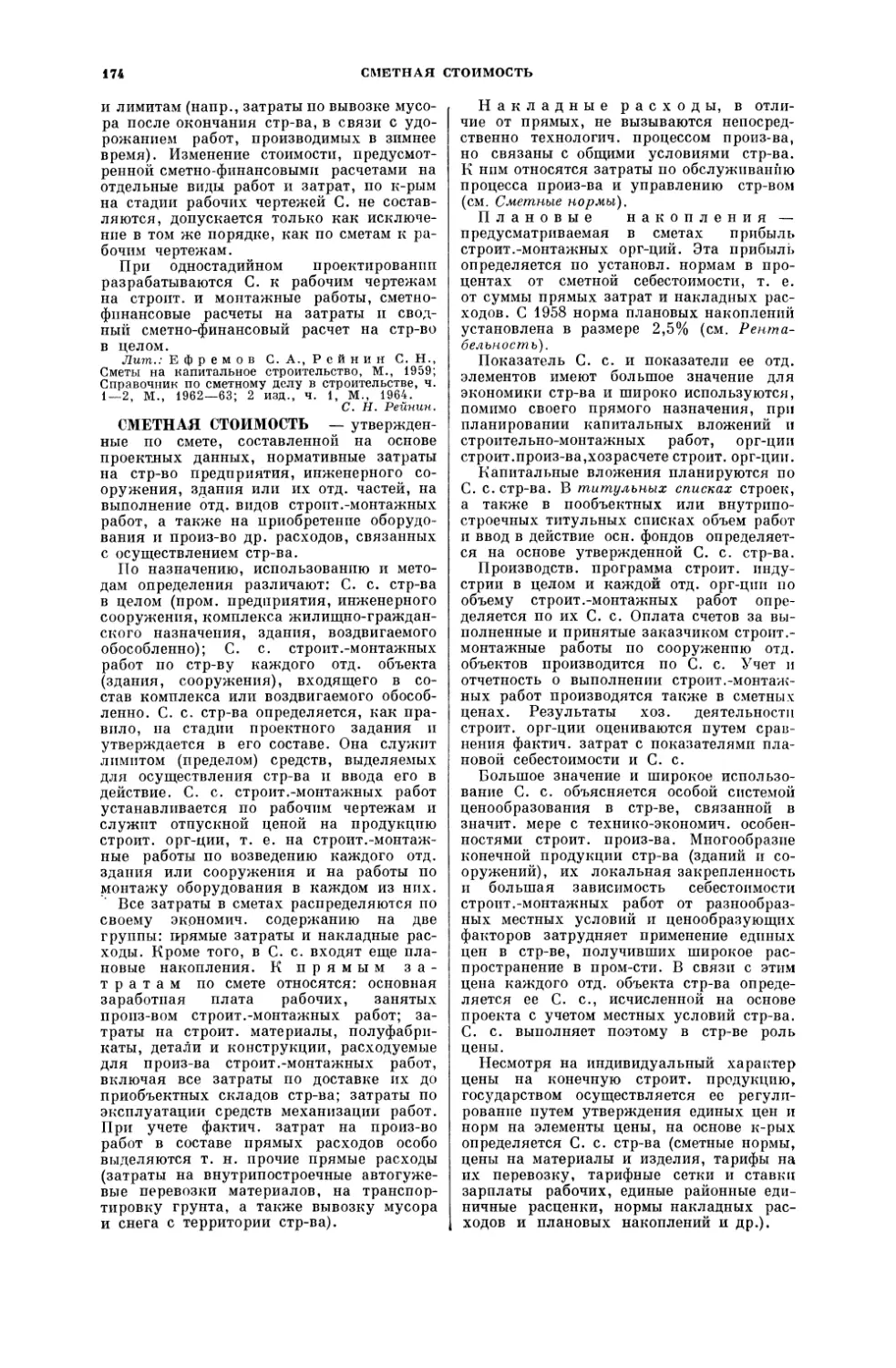

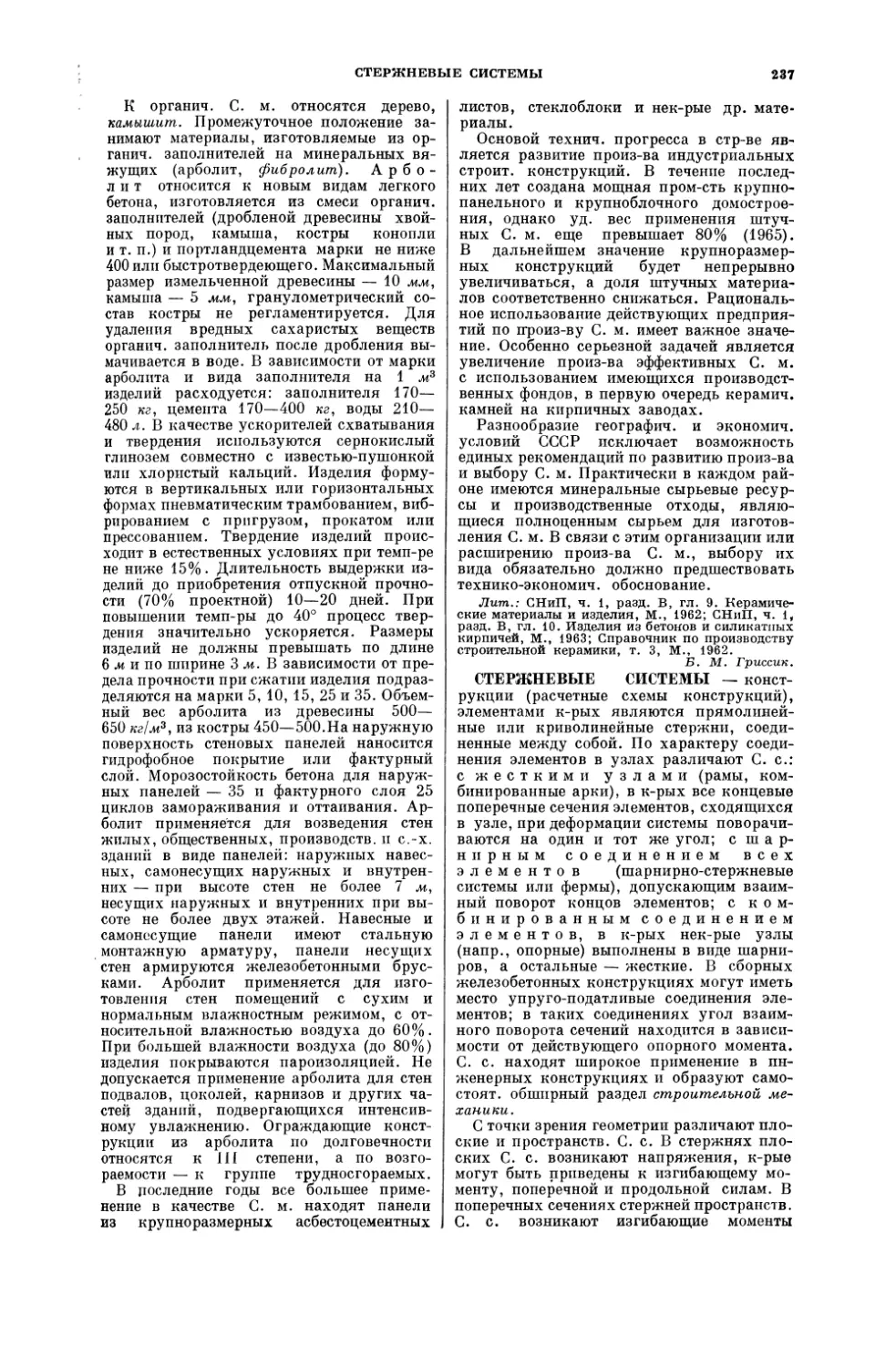

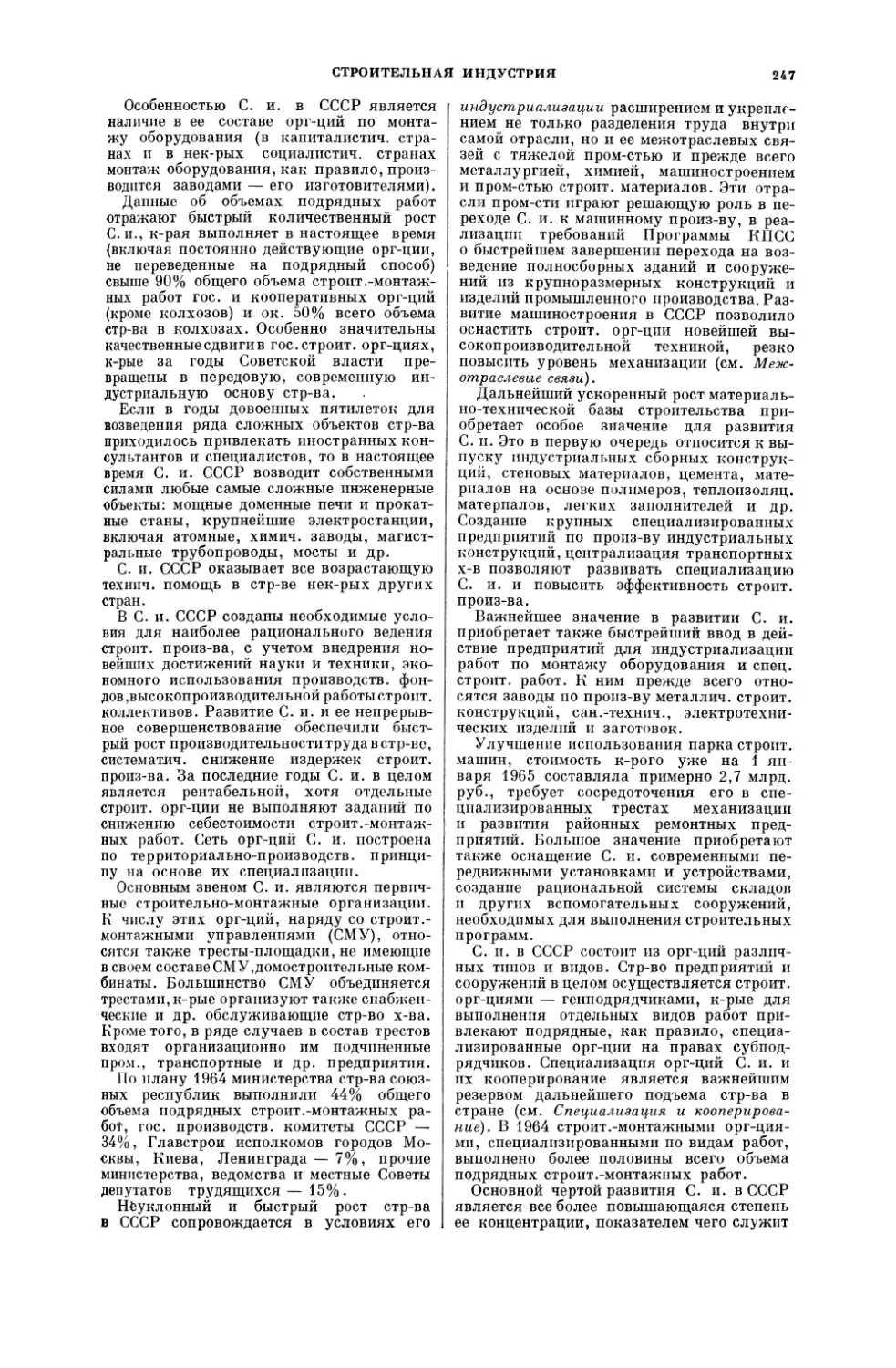

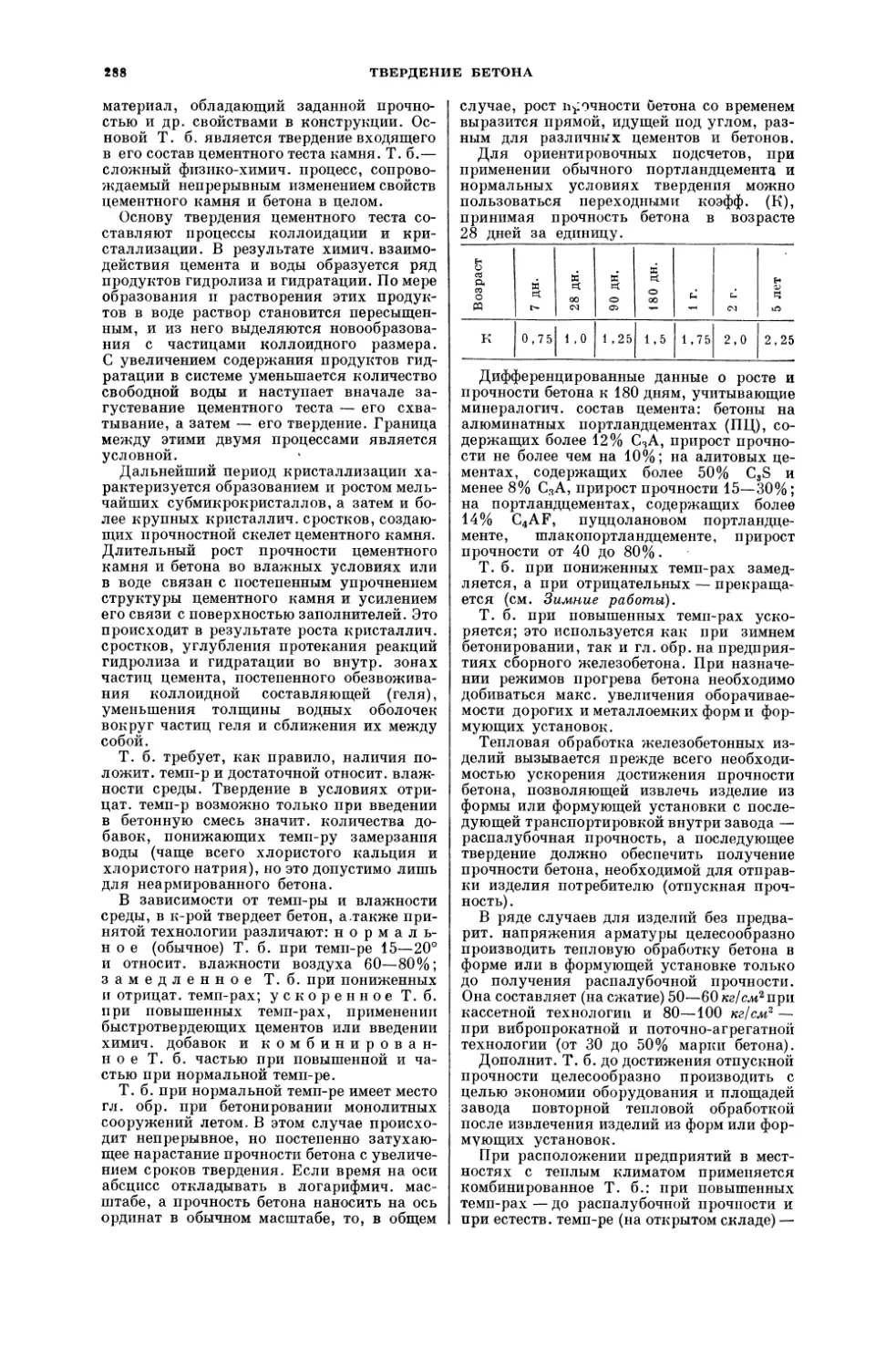

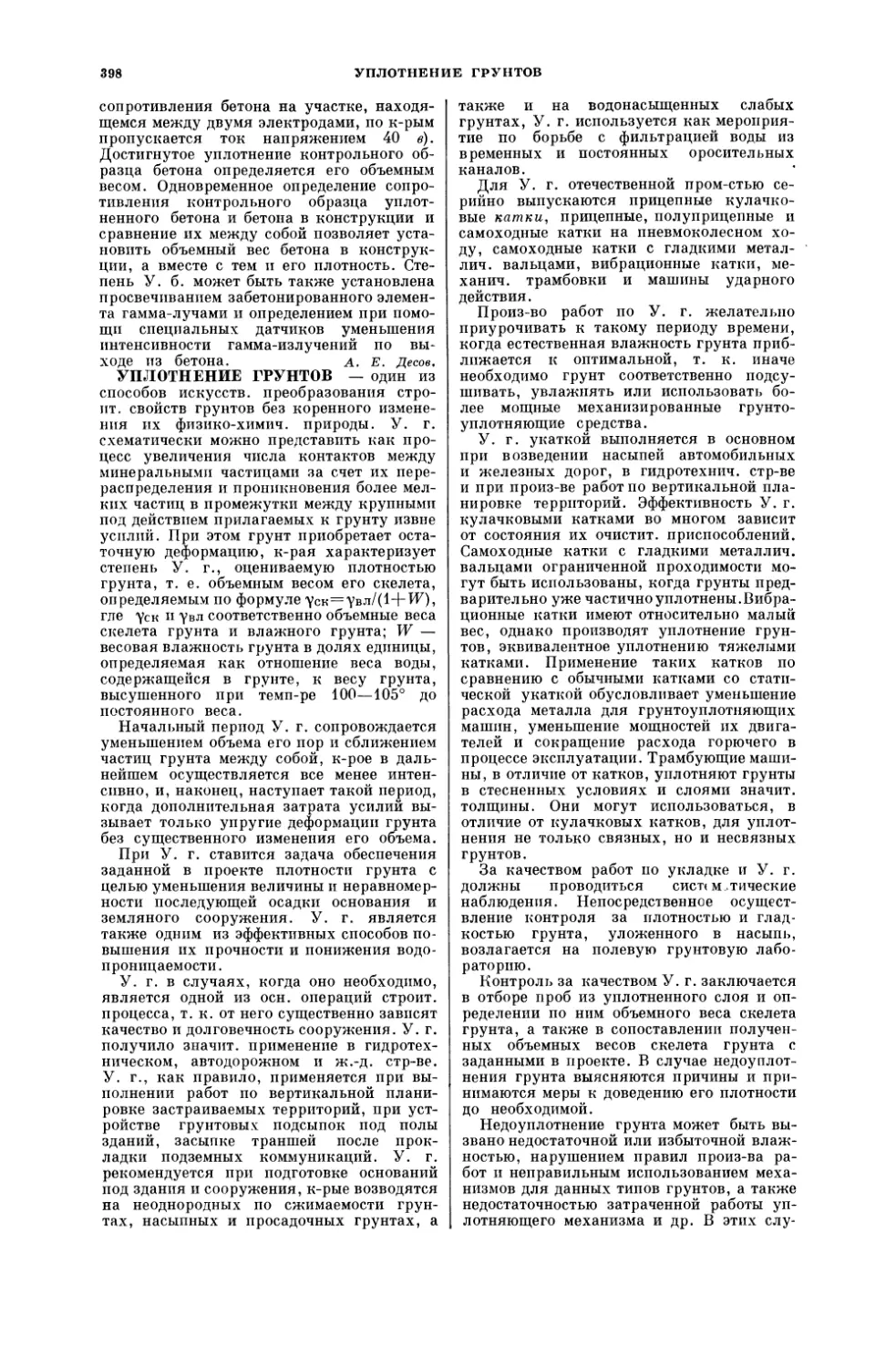

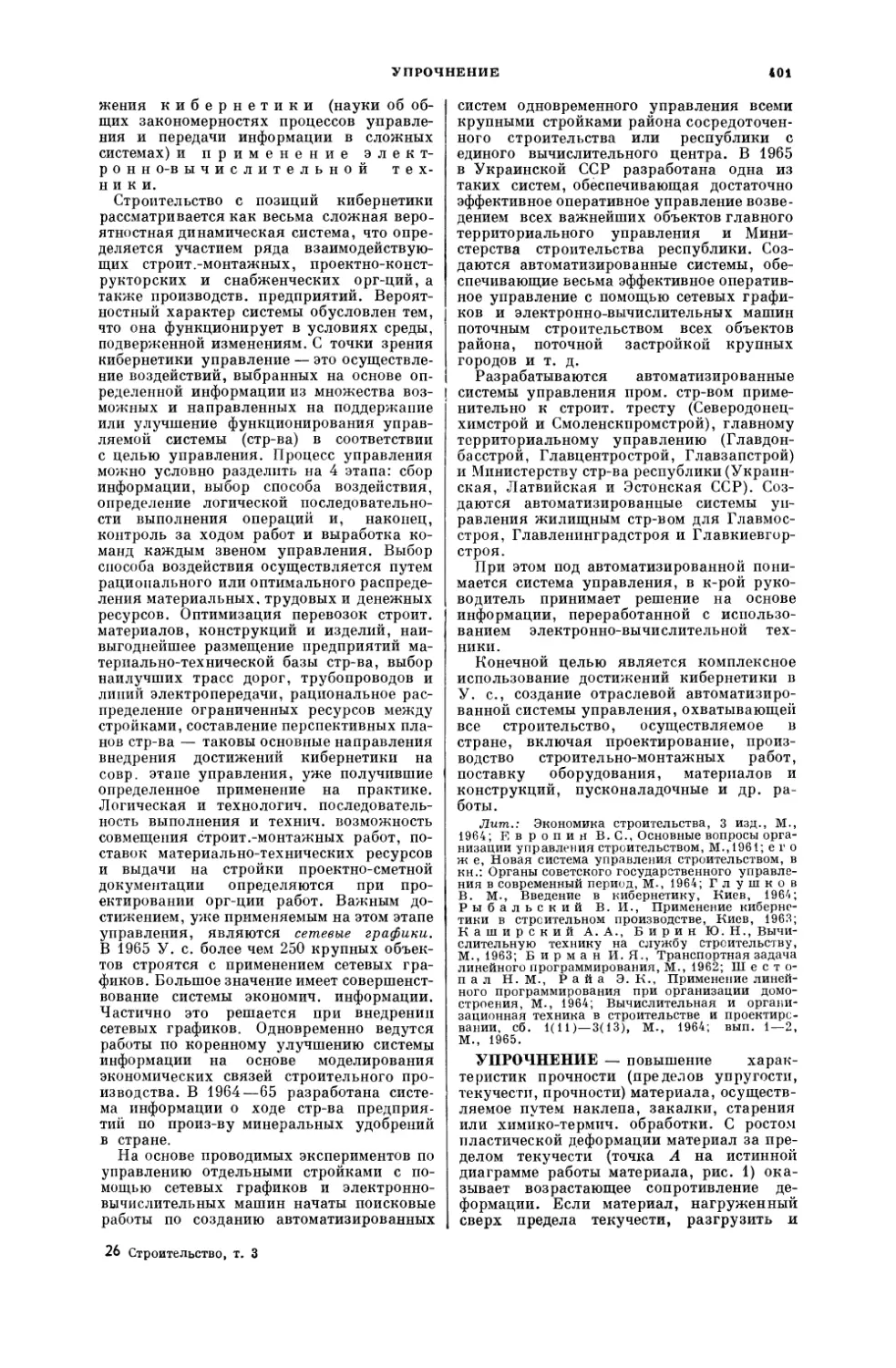

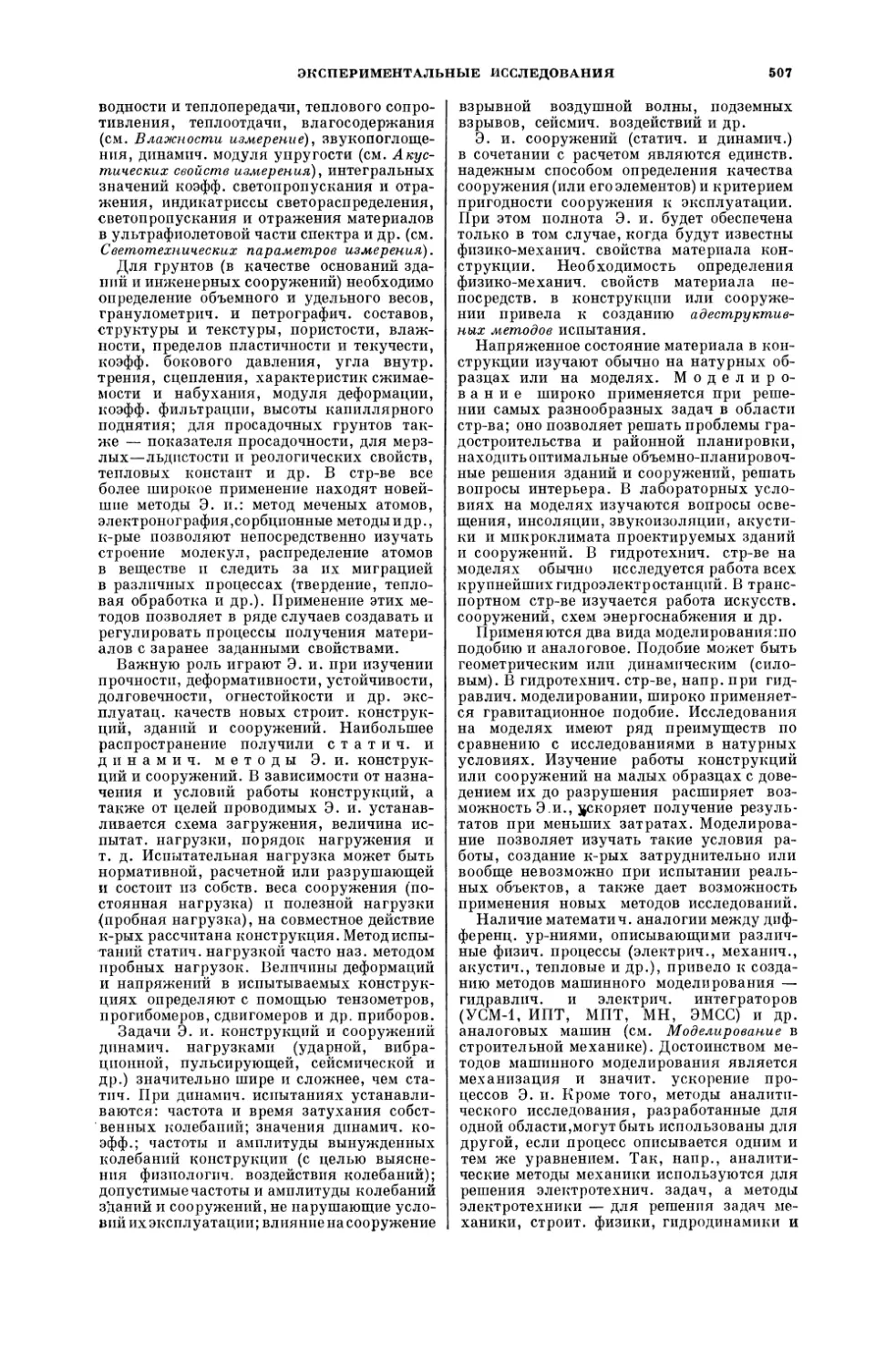

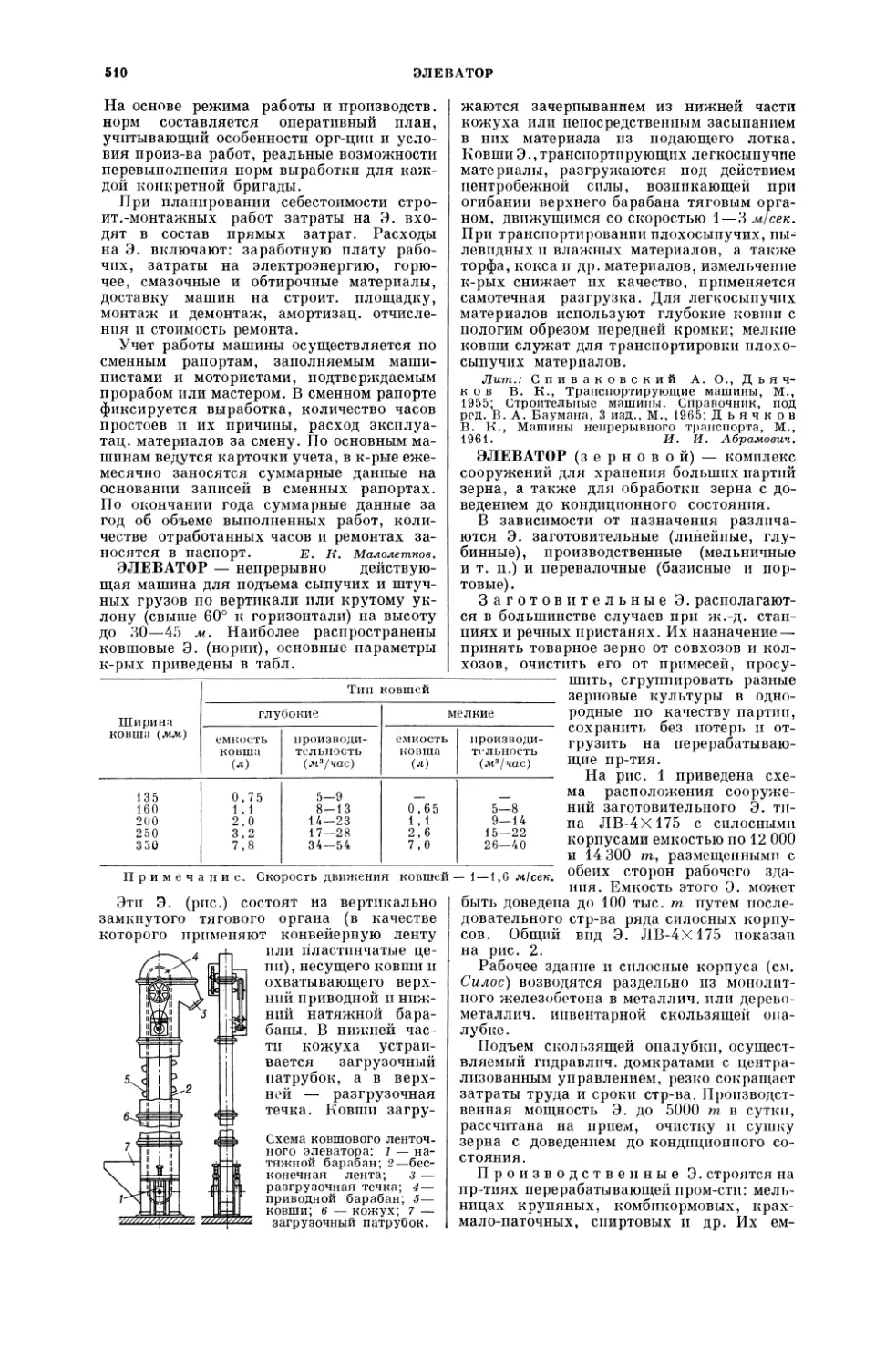

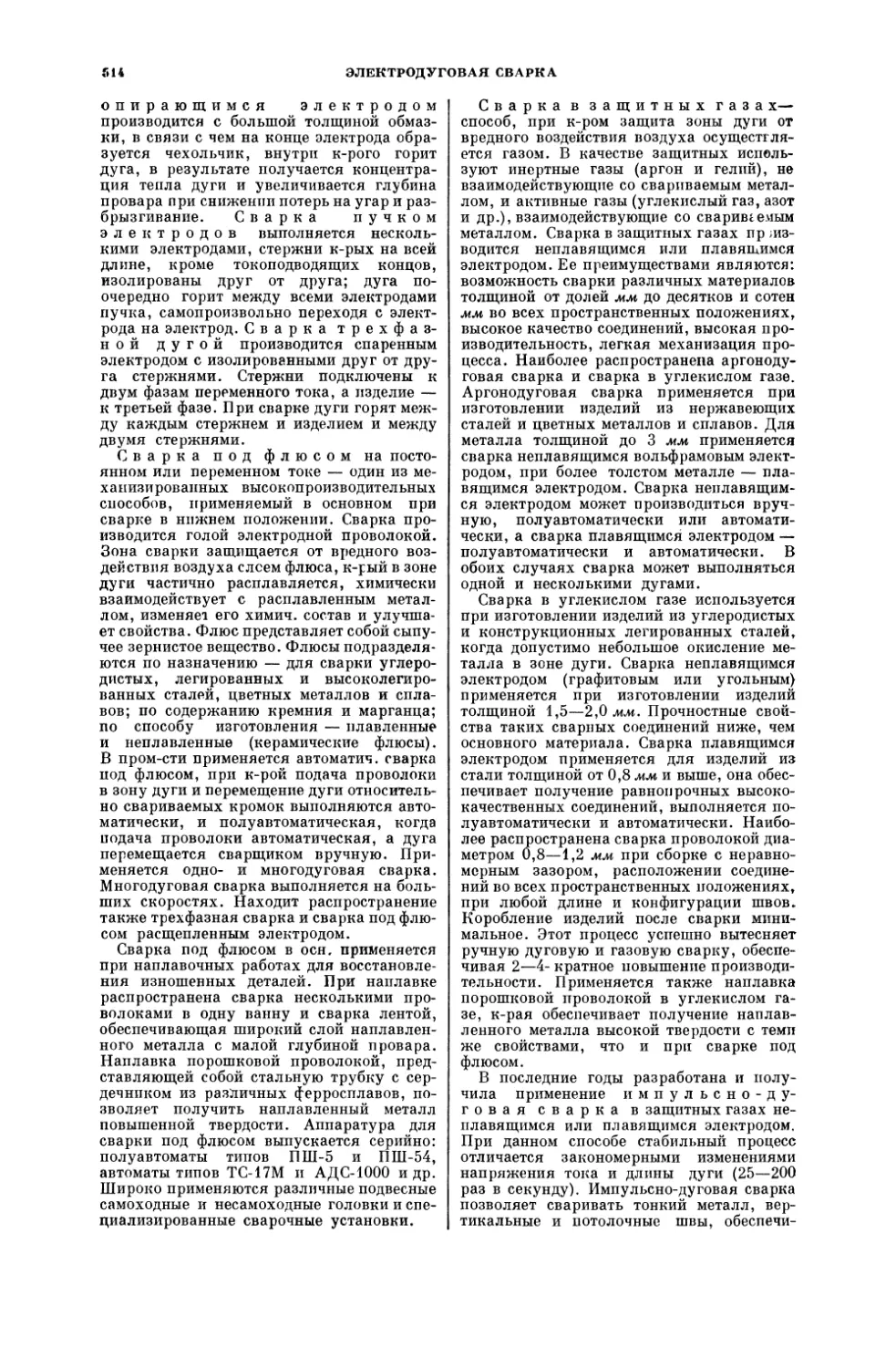

от несущих конструкций зданий (рис. 1).

П. ц. решаются одноэтажными и оборуду-

ются мостовыми кранами грузоподъем-

ностью до 125 т.

Различают горячую и холод-

ную прокатку. Основная часть

изделий (заготовки, сортовой и листовой

металл, трубы) производится горячей про-

каткой. Холодная прокатка применяет-

ся гл. обр. для произ-ва листов и ленты

толщиной 1,5—4 мм и

тонкостенных труб; она

служит для обработки

горячекатаного метал-

ла с целью придать ему

более гладкую поверх-

ность и лучшие механи-

ческие свойства, либо

применяется в связи с

трудностью нагрева и

быстрым остыванием из-

делий малой толщины.

В соответствии с сор-

таментом П. ц. делятся

на сортопрокатные, ли-

стопрокатные, смешан-

ные и специальные.

Внутри зданий П. ц.

размещаются электро-

машинные помещения

или машинные залы,

где установлены осн.

силовые двигатели, пре-

образоват. устройства, аппаратура упра-

вления и др. Внутри цехов размеща-

ются также многочисл. помещения стан-

ции управления (ПСУ), посты управления

(ПУ) и др. В спец, подвальных помещениях

устраиваются центральные смазочные стан-

ции (маслоподвалы) и станции автоматич.

густой смазки.

10

ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ

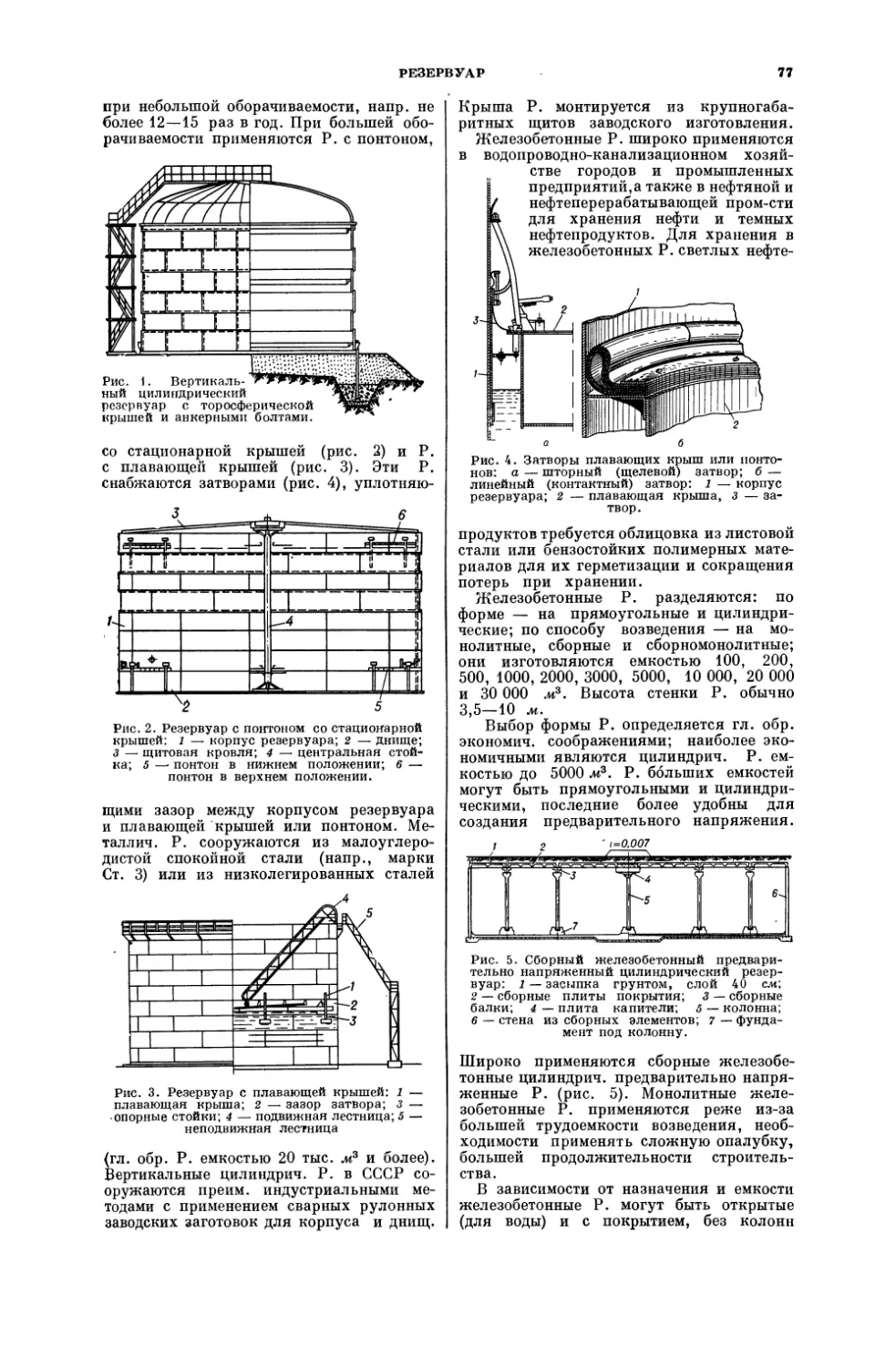

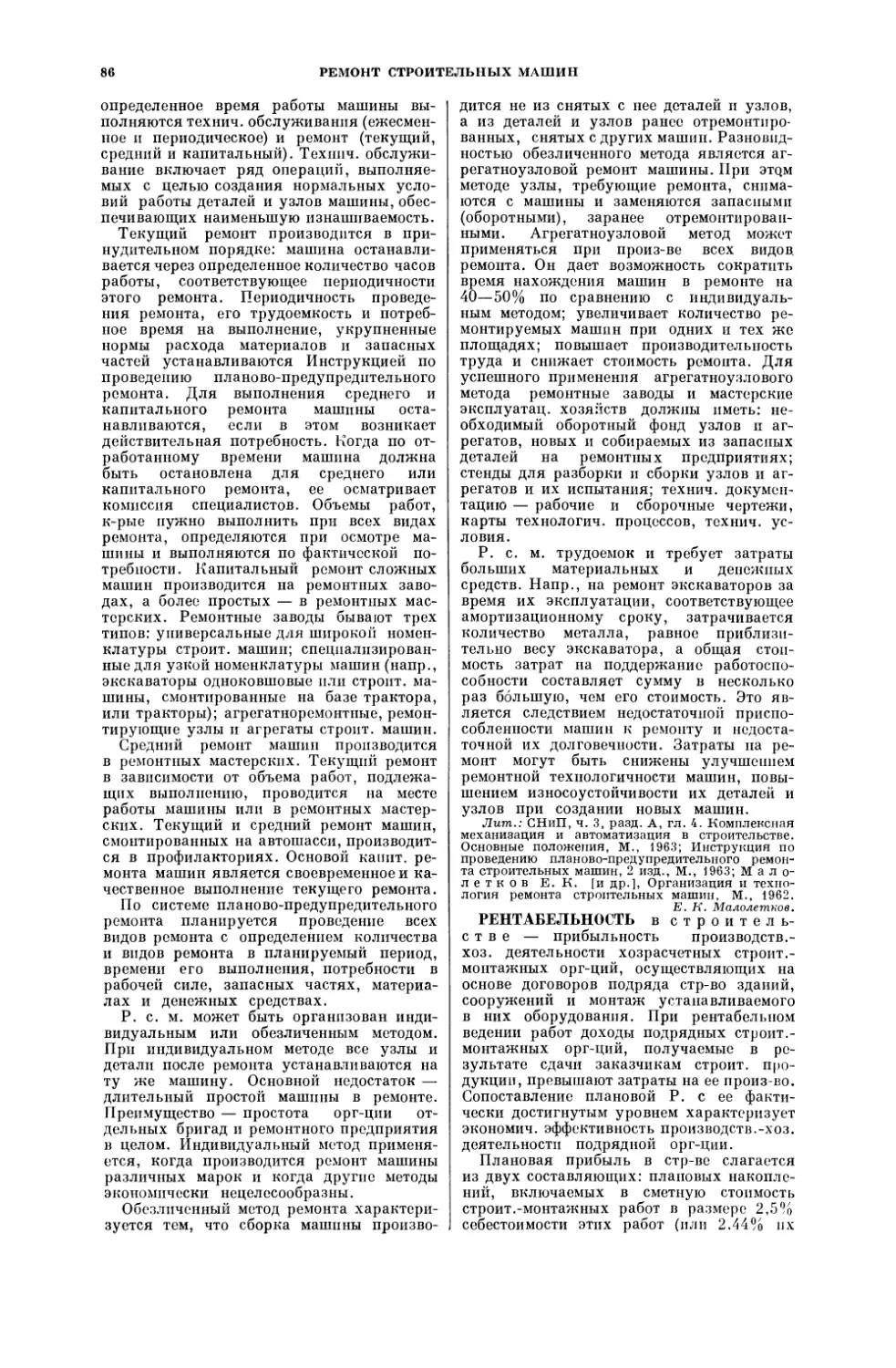

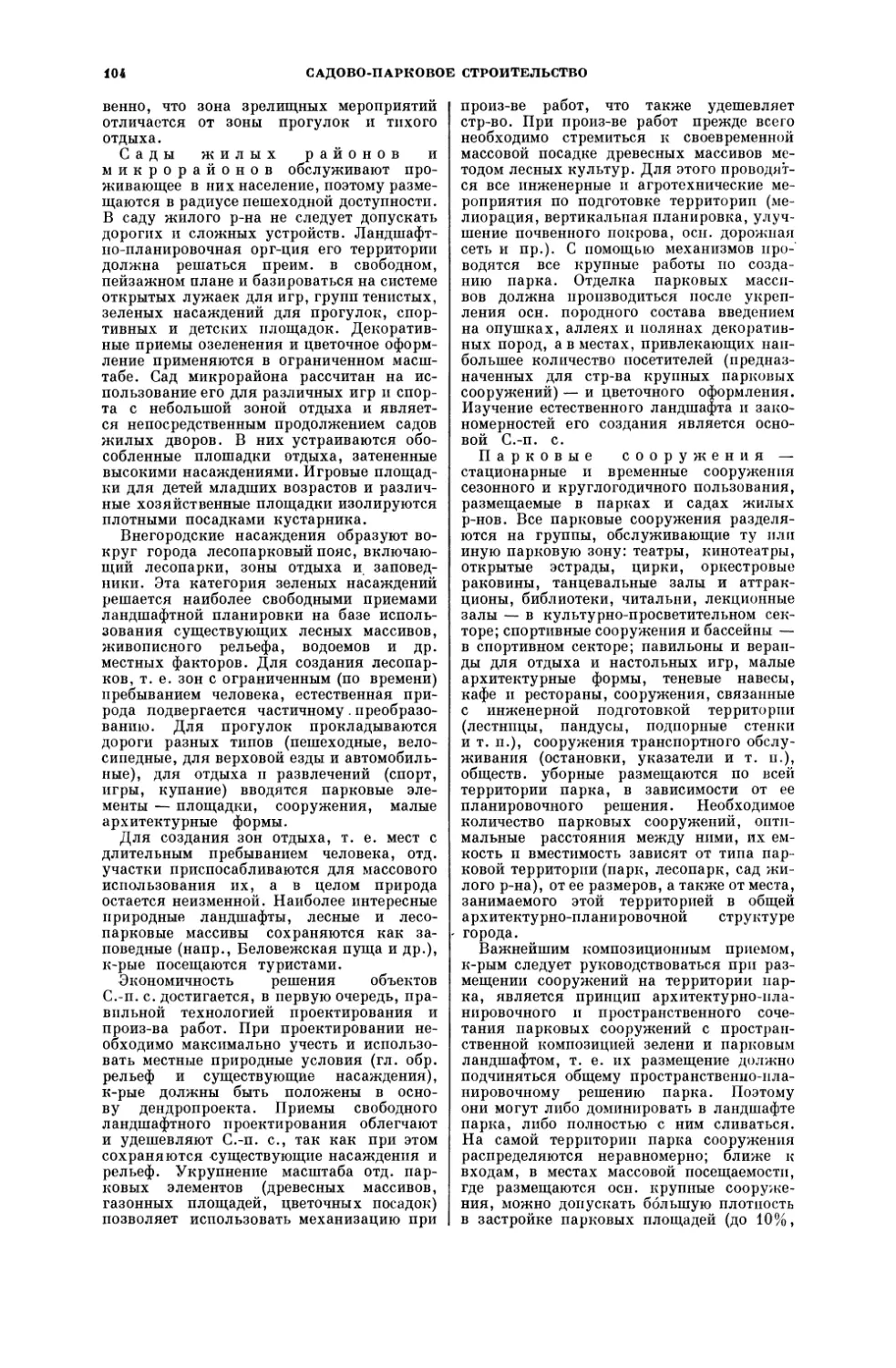

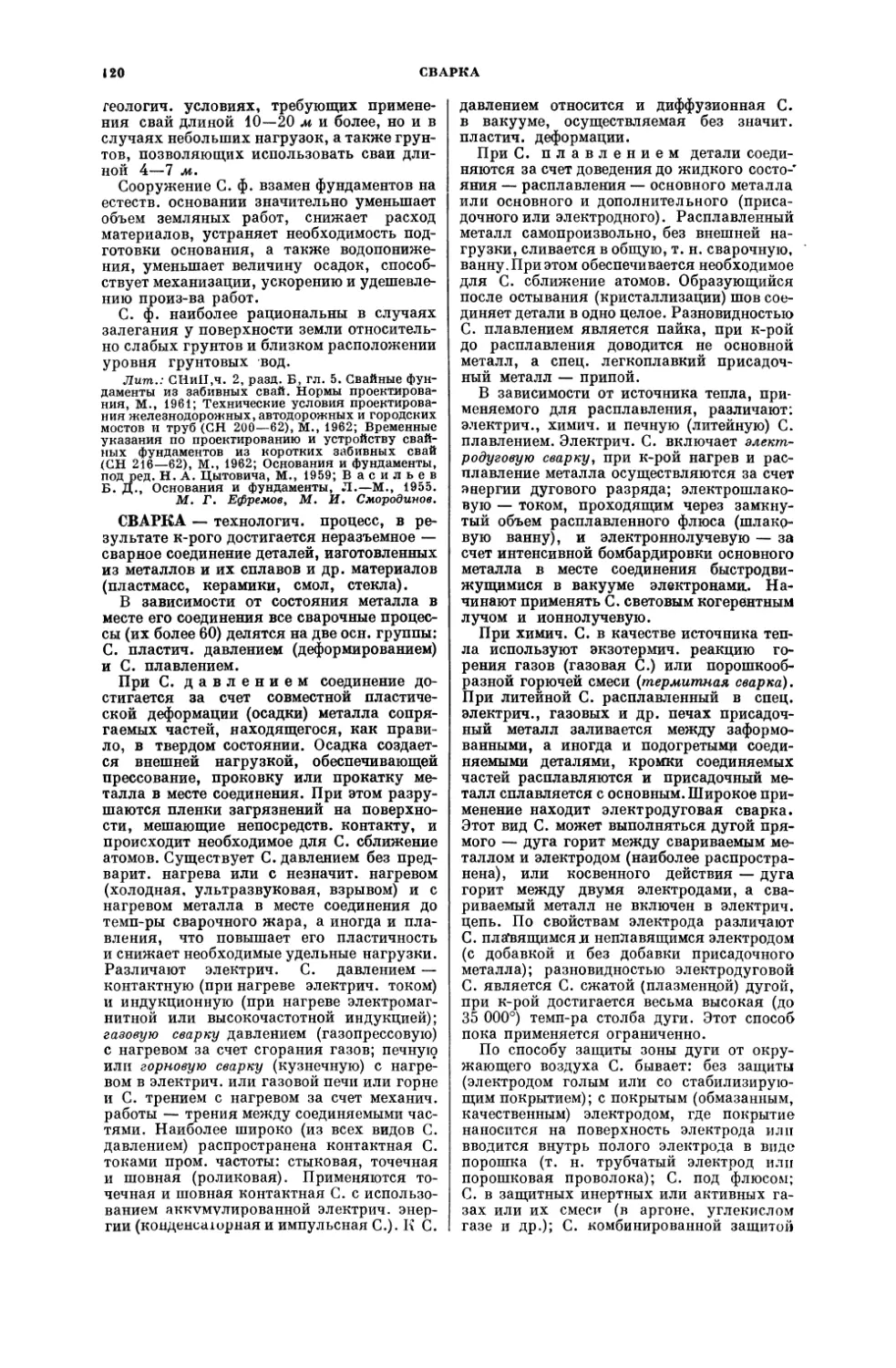

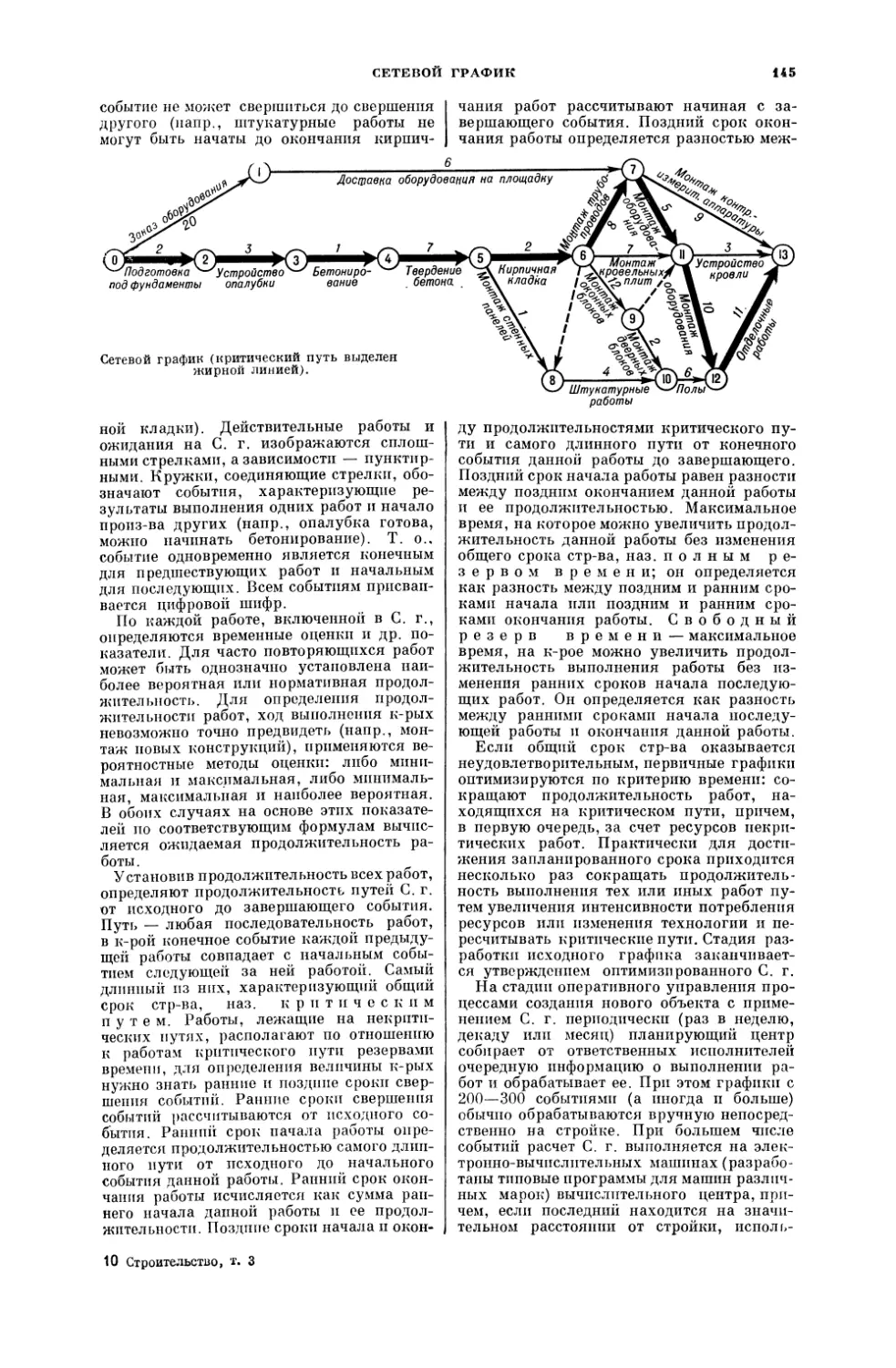

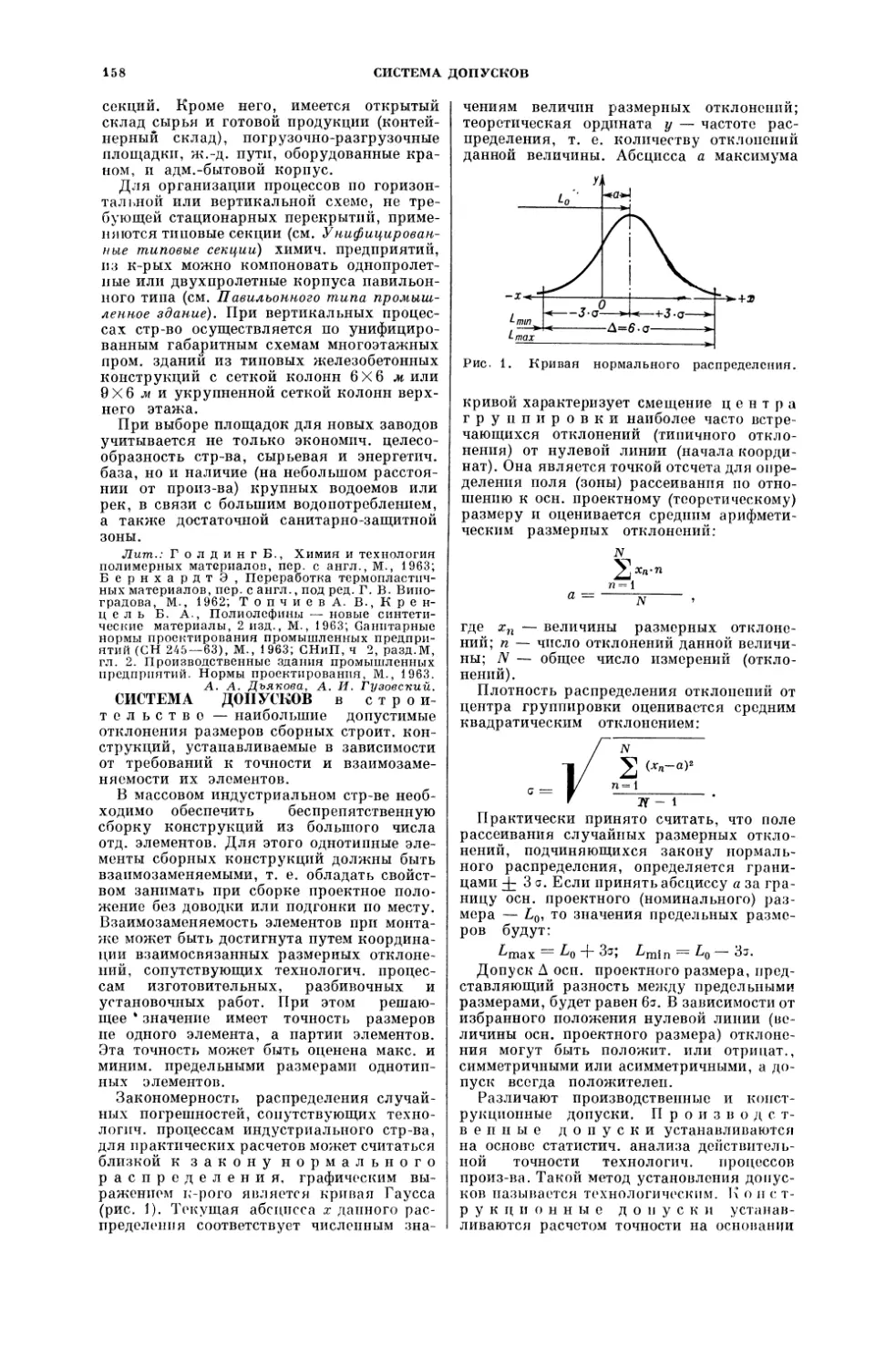

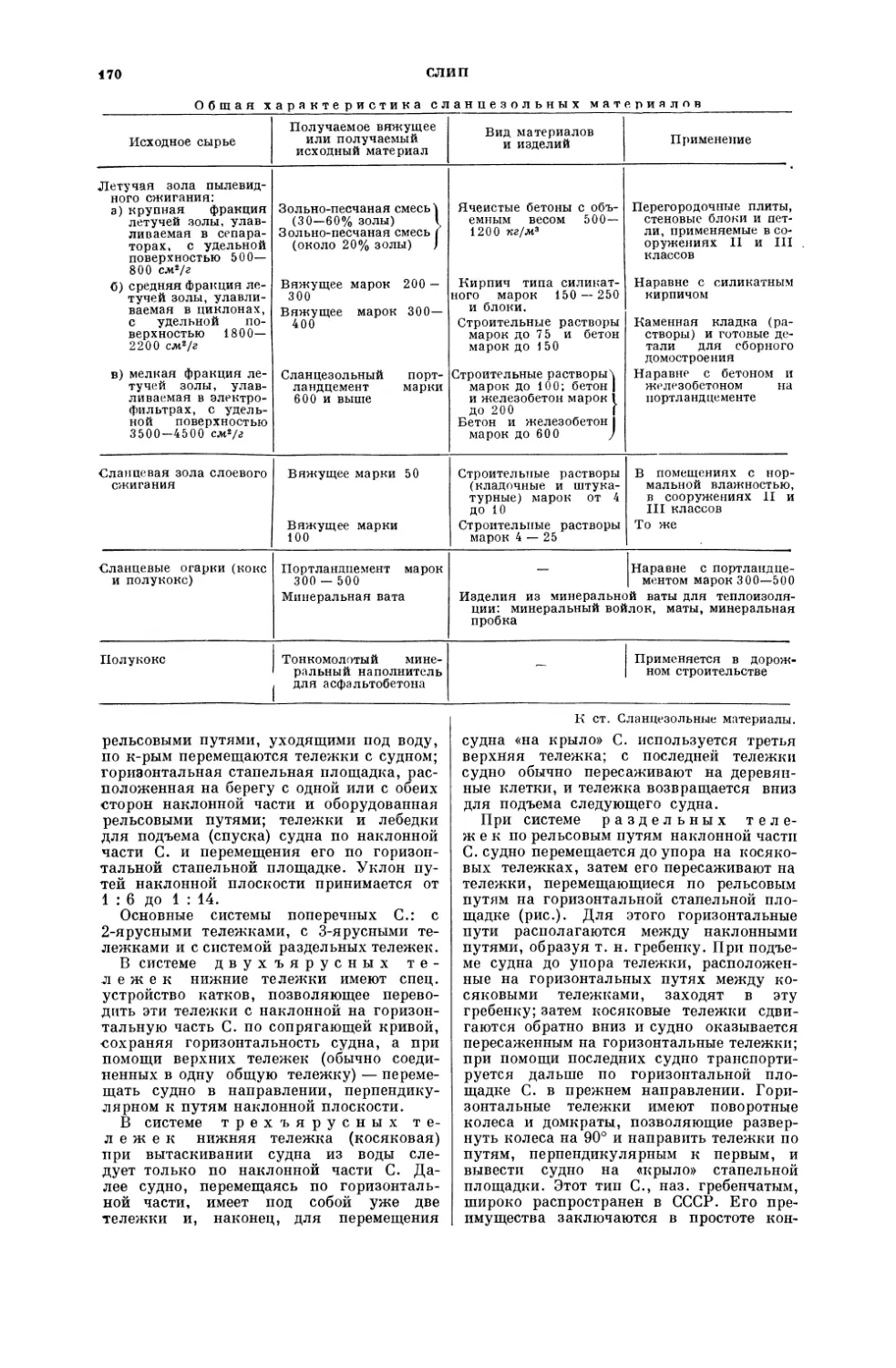

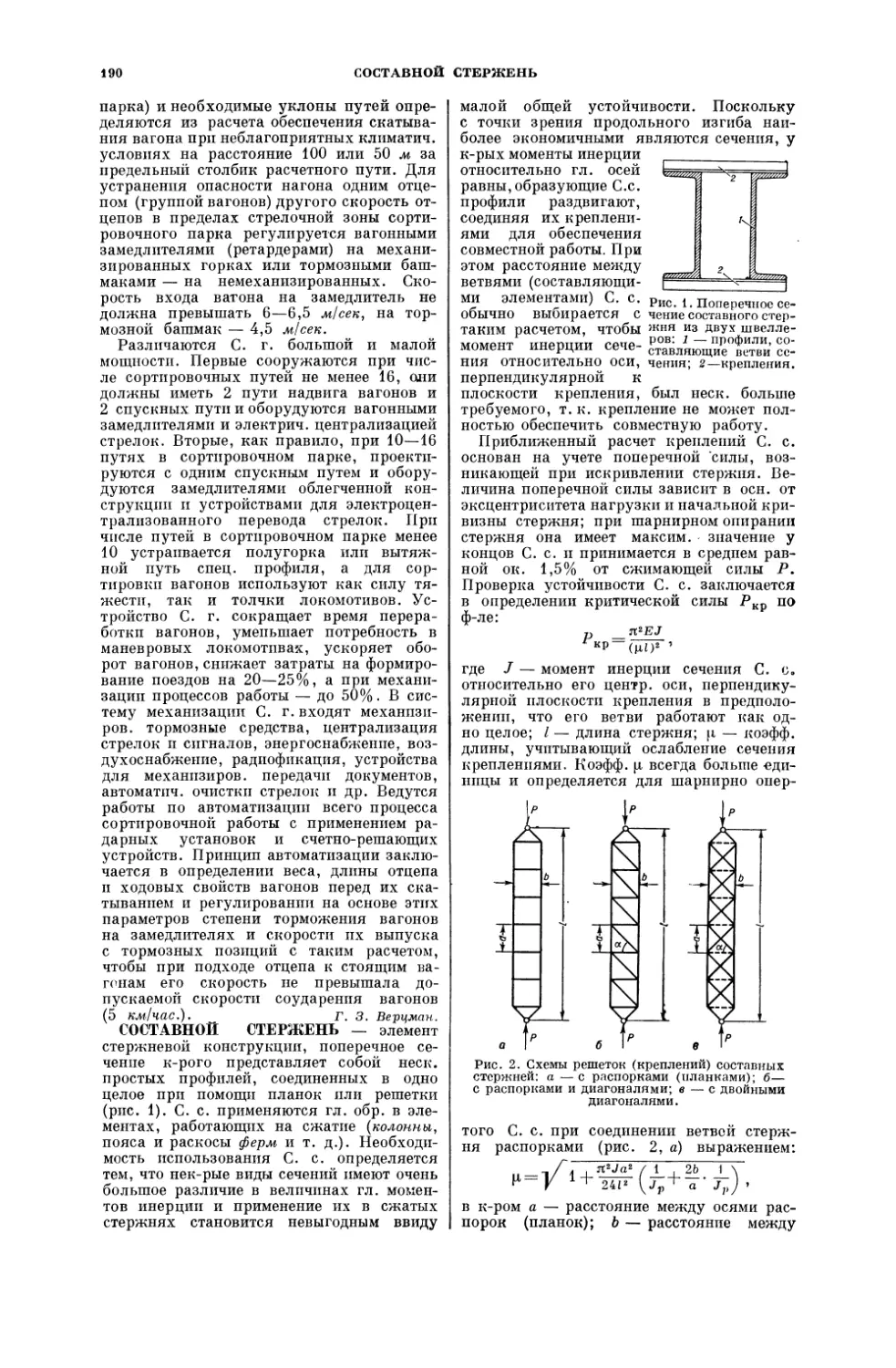

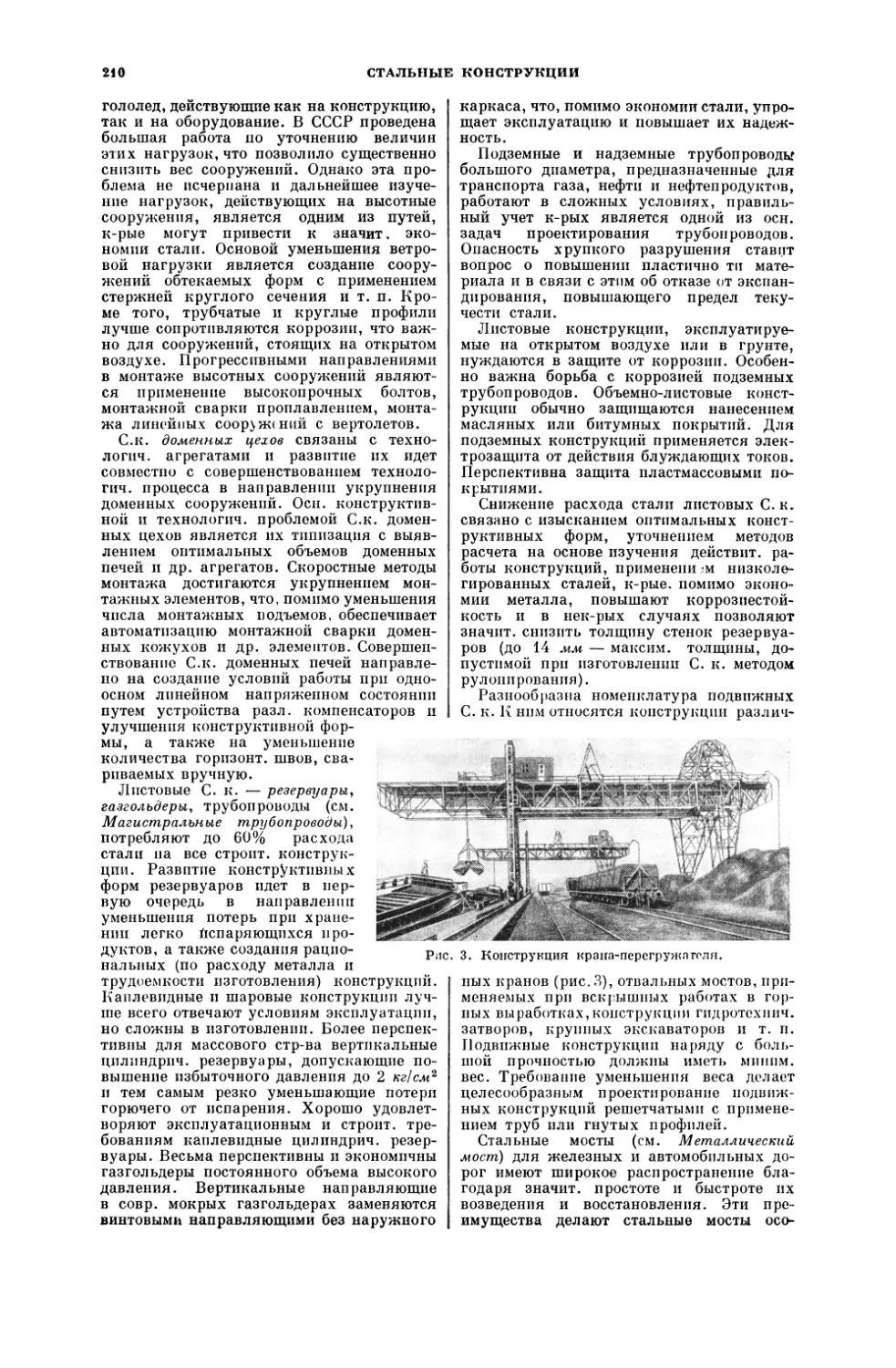

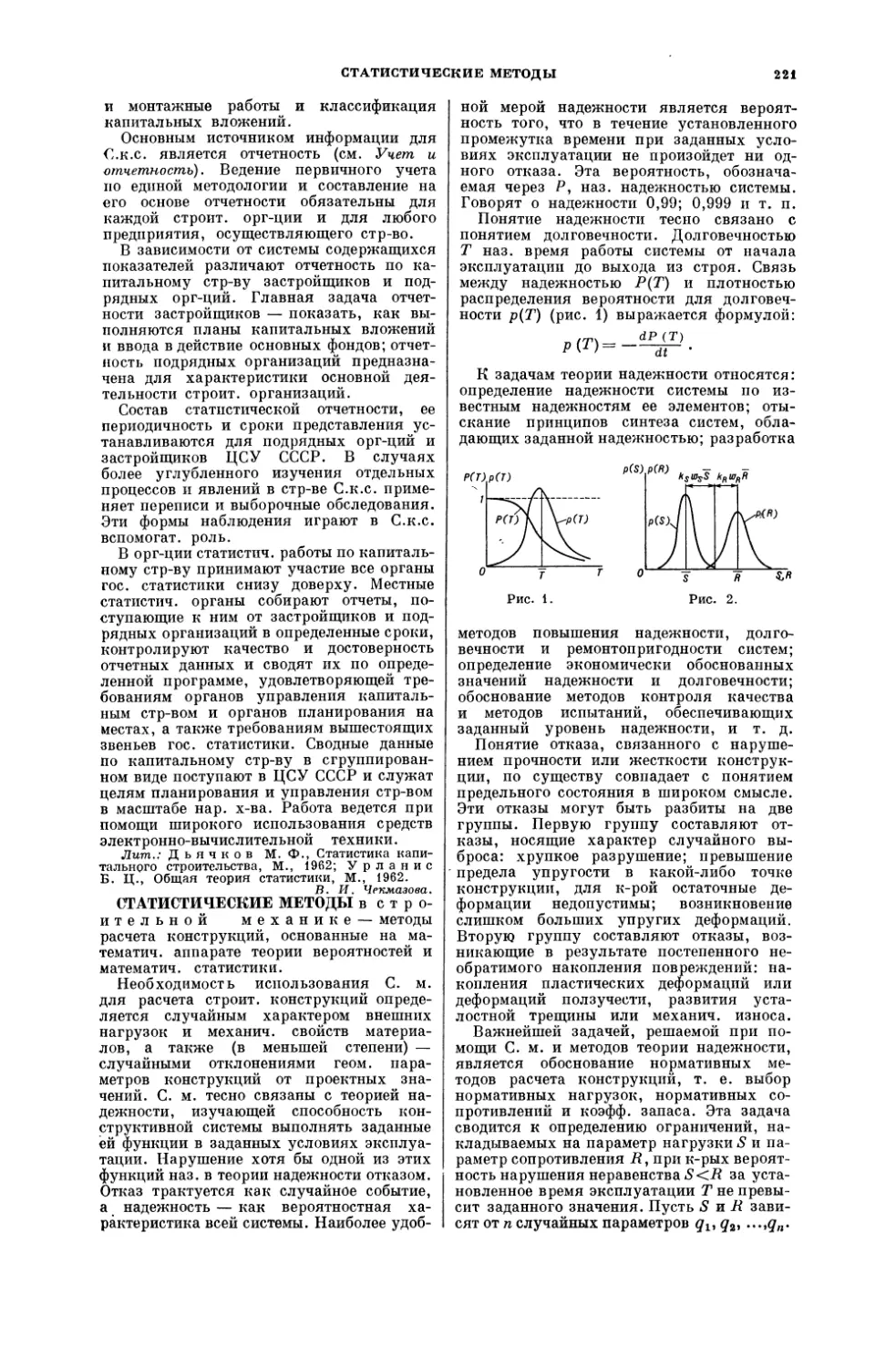

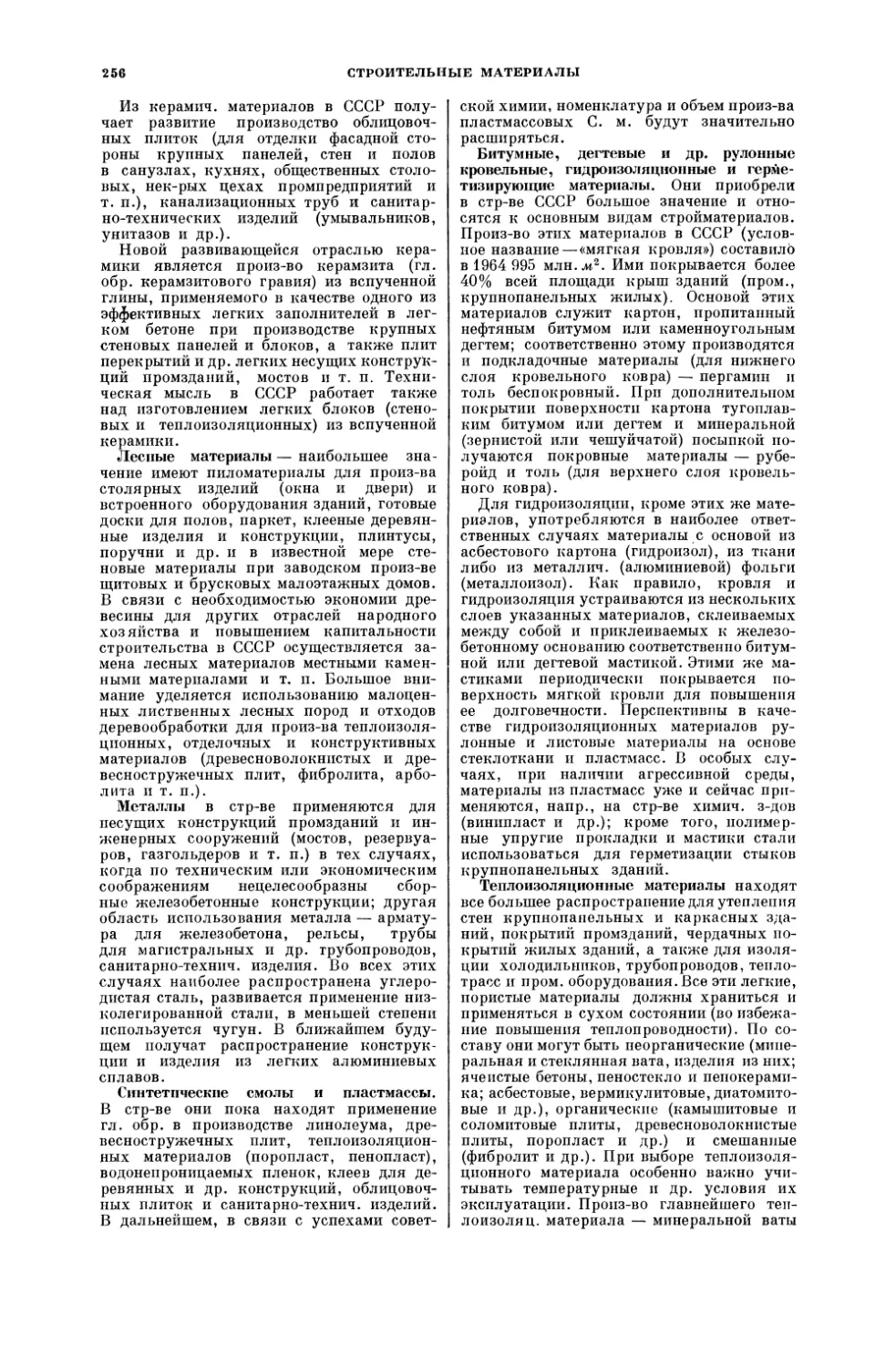

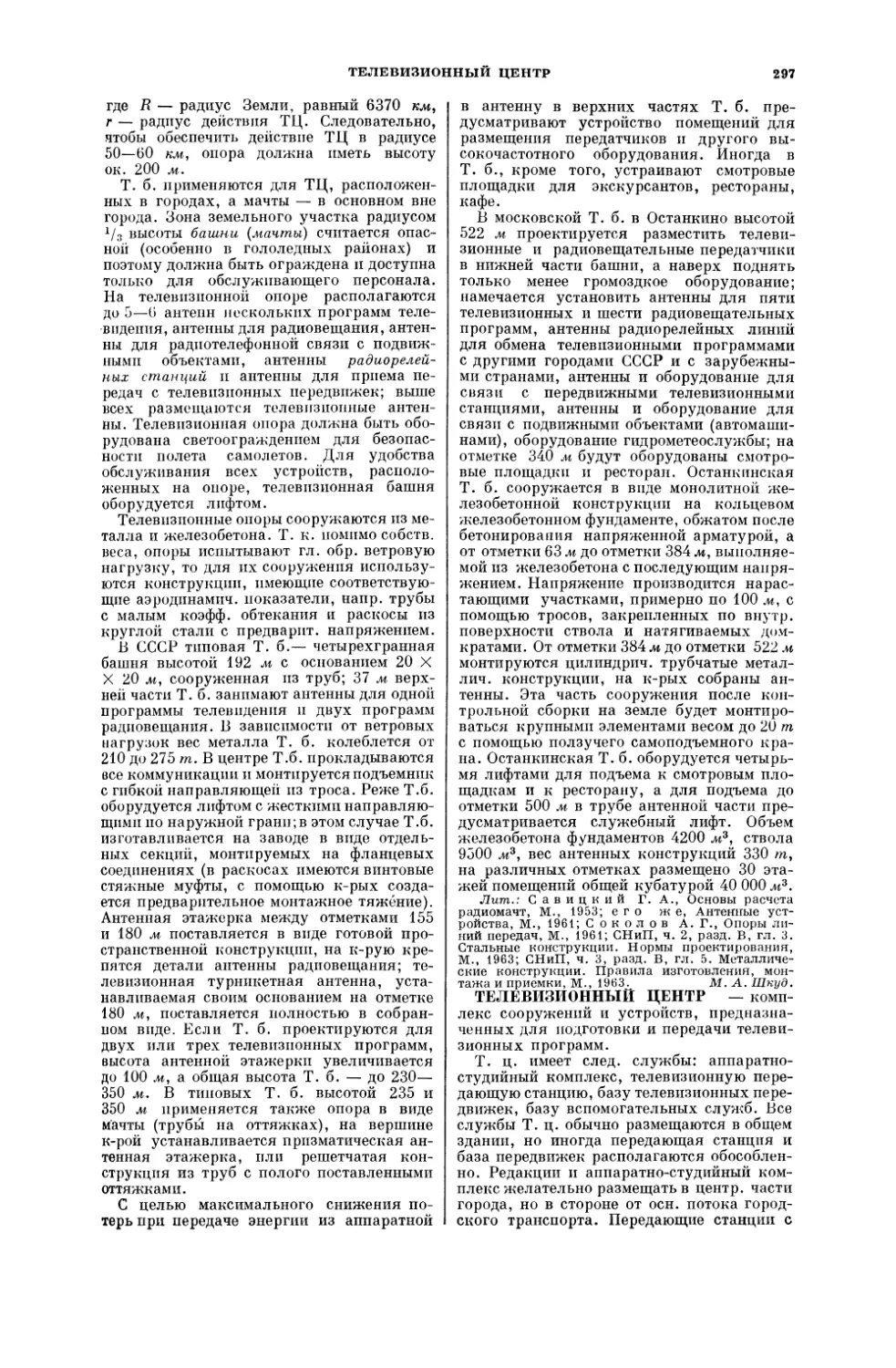

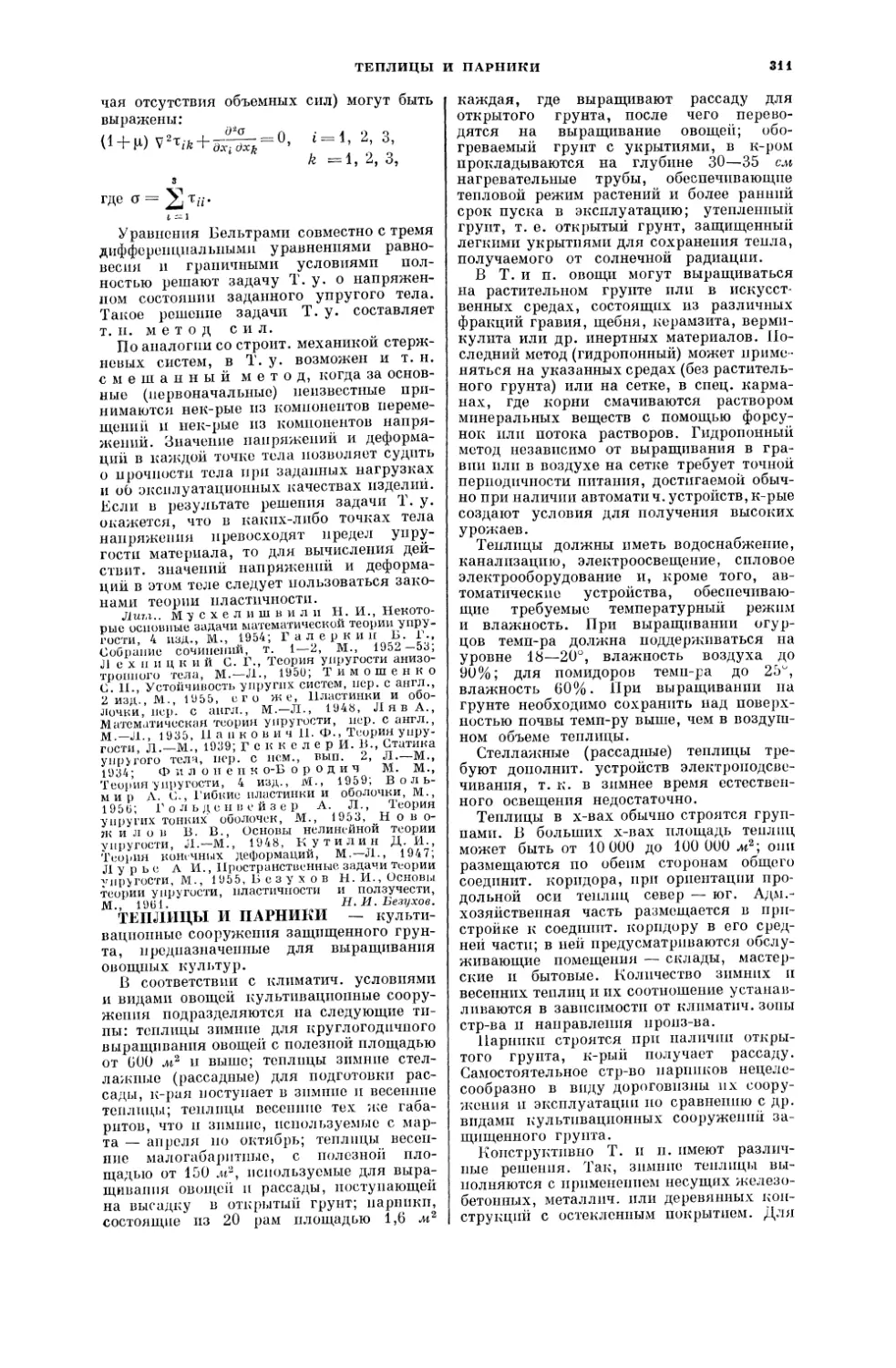

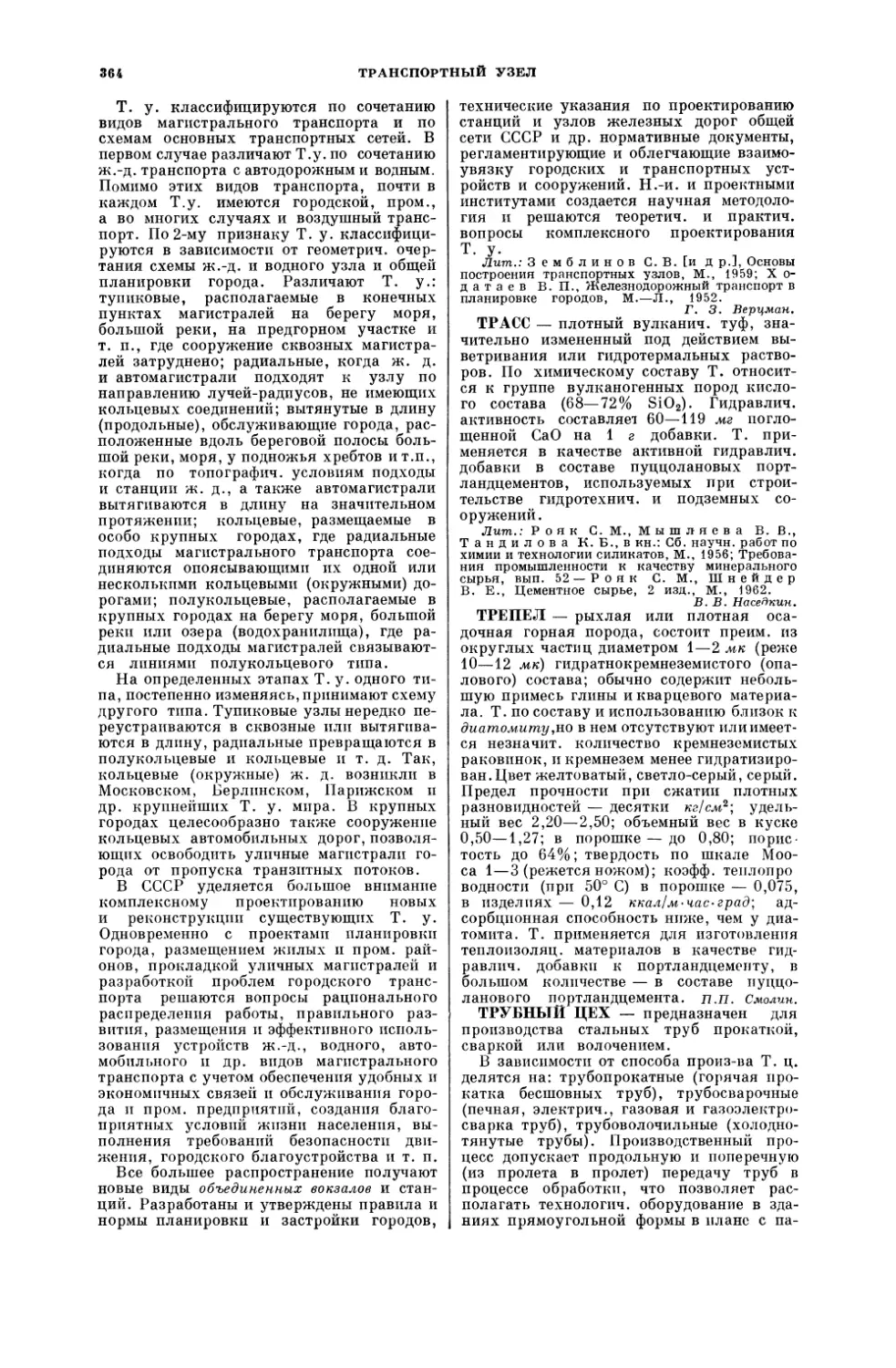

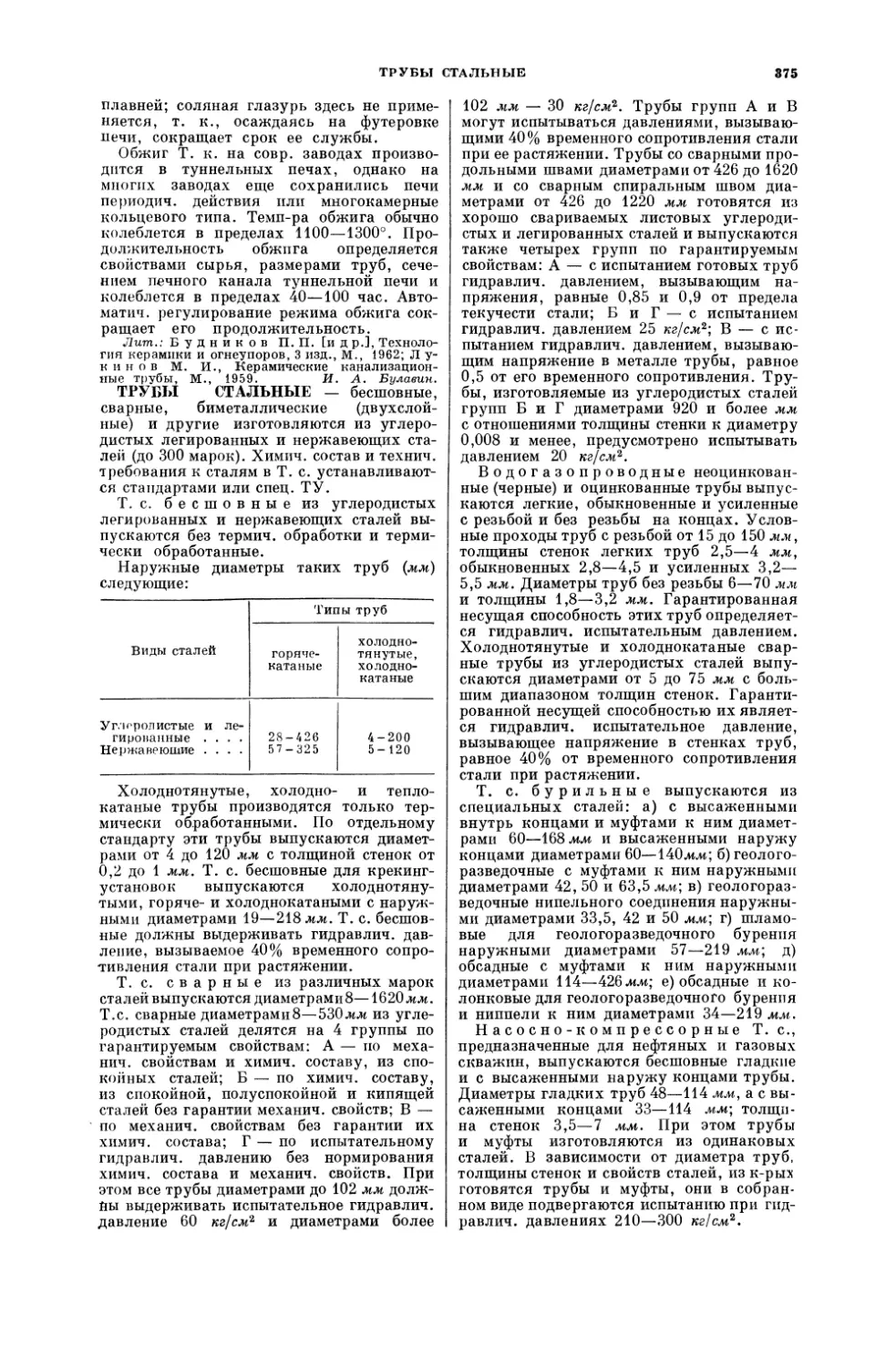

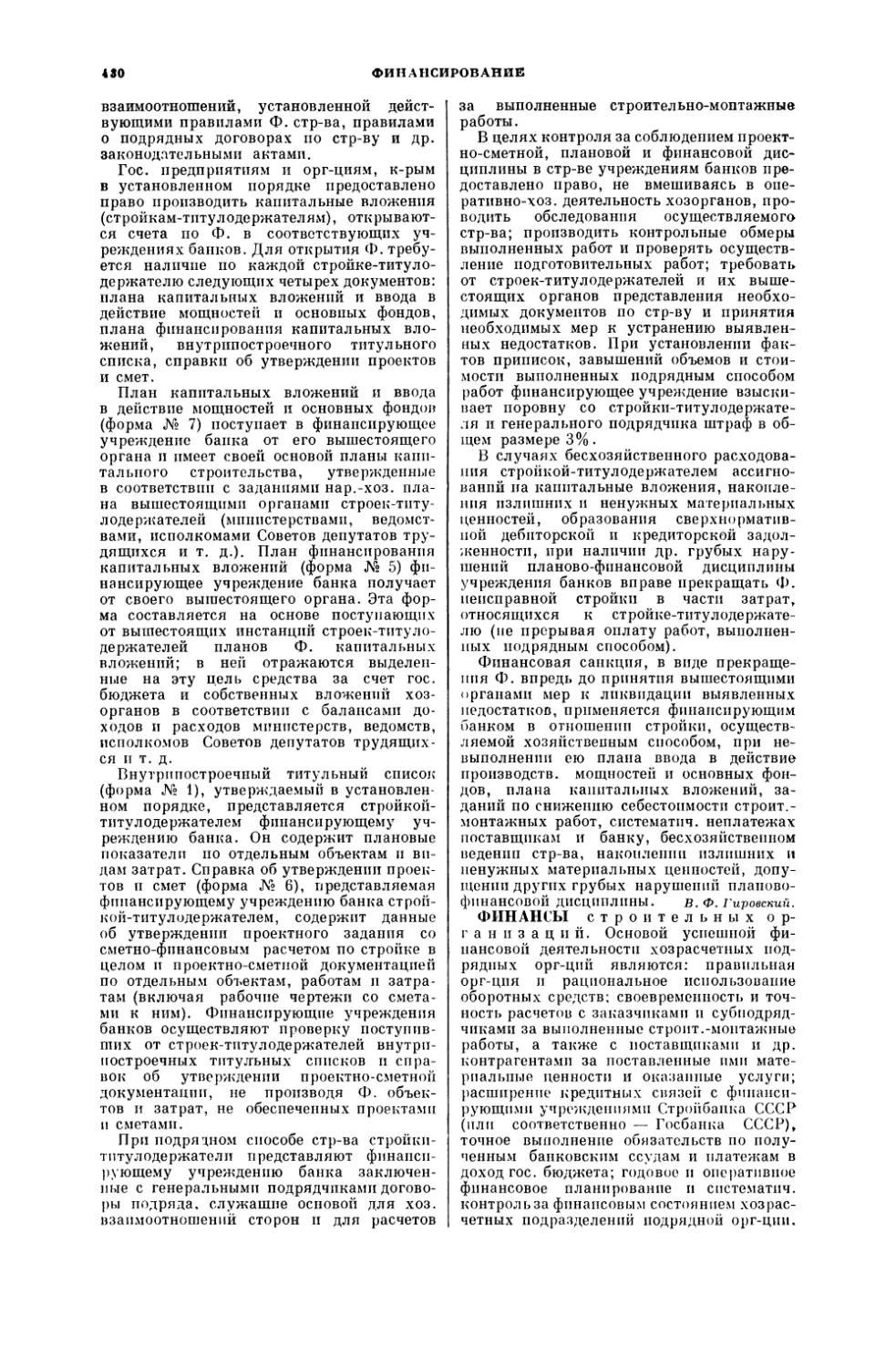

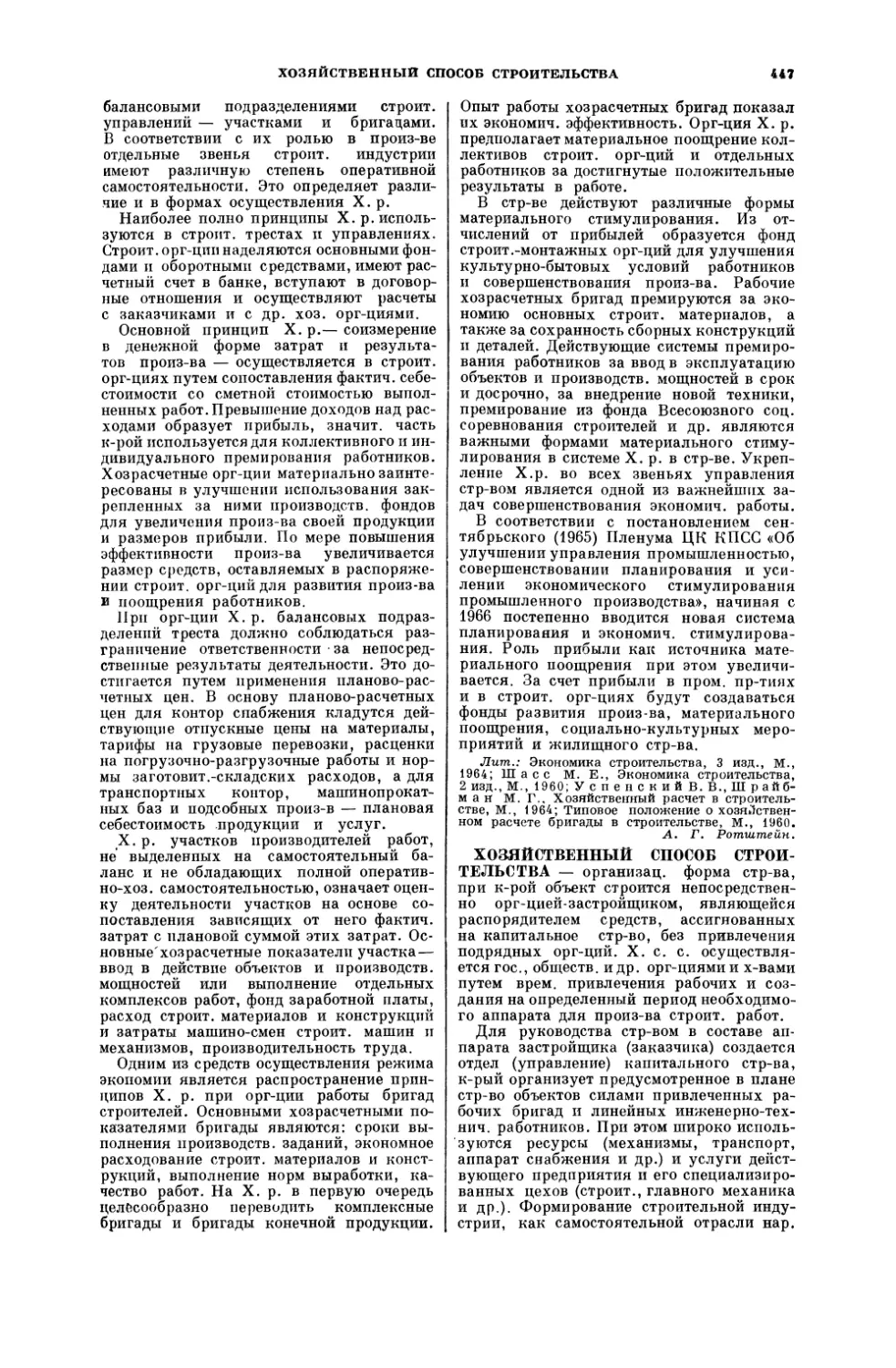

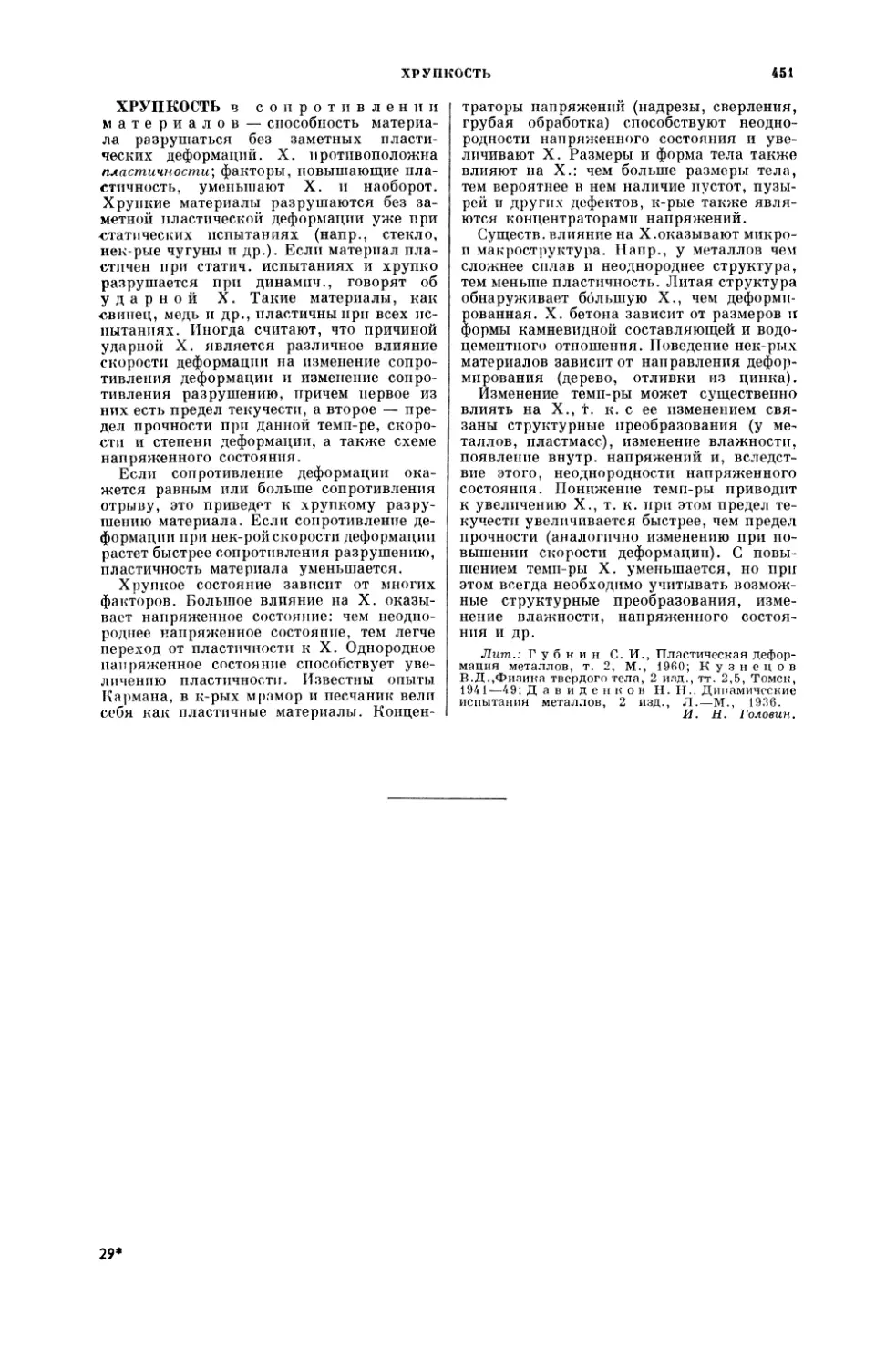

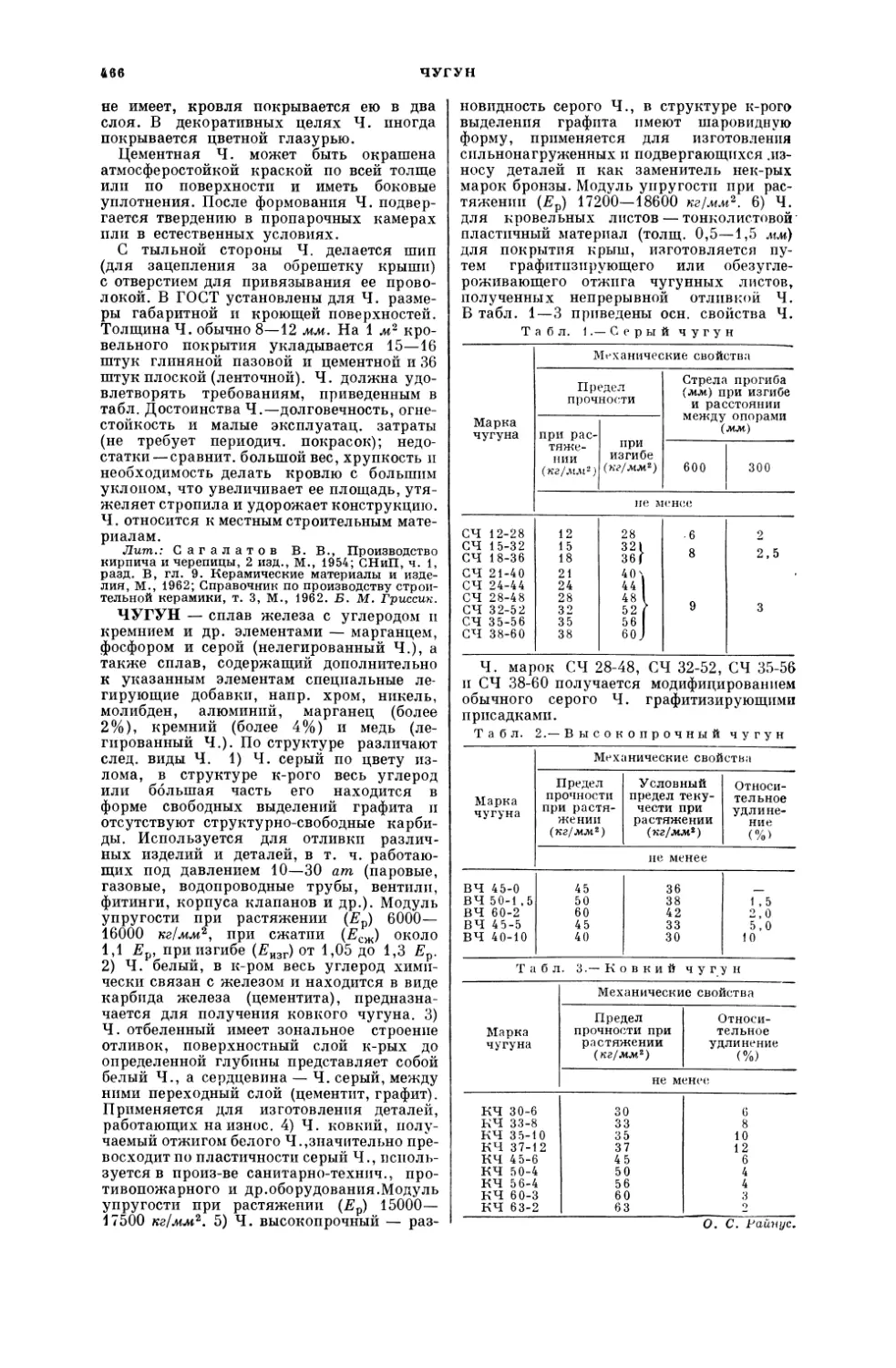

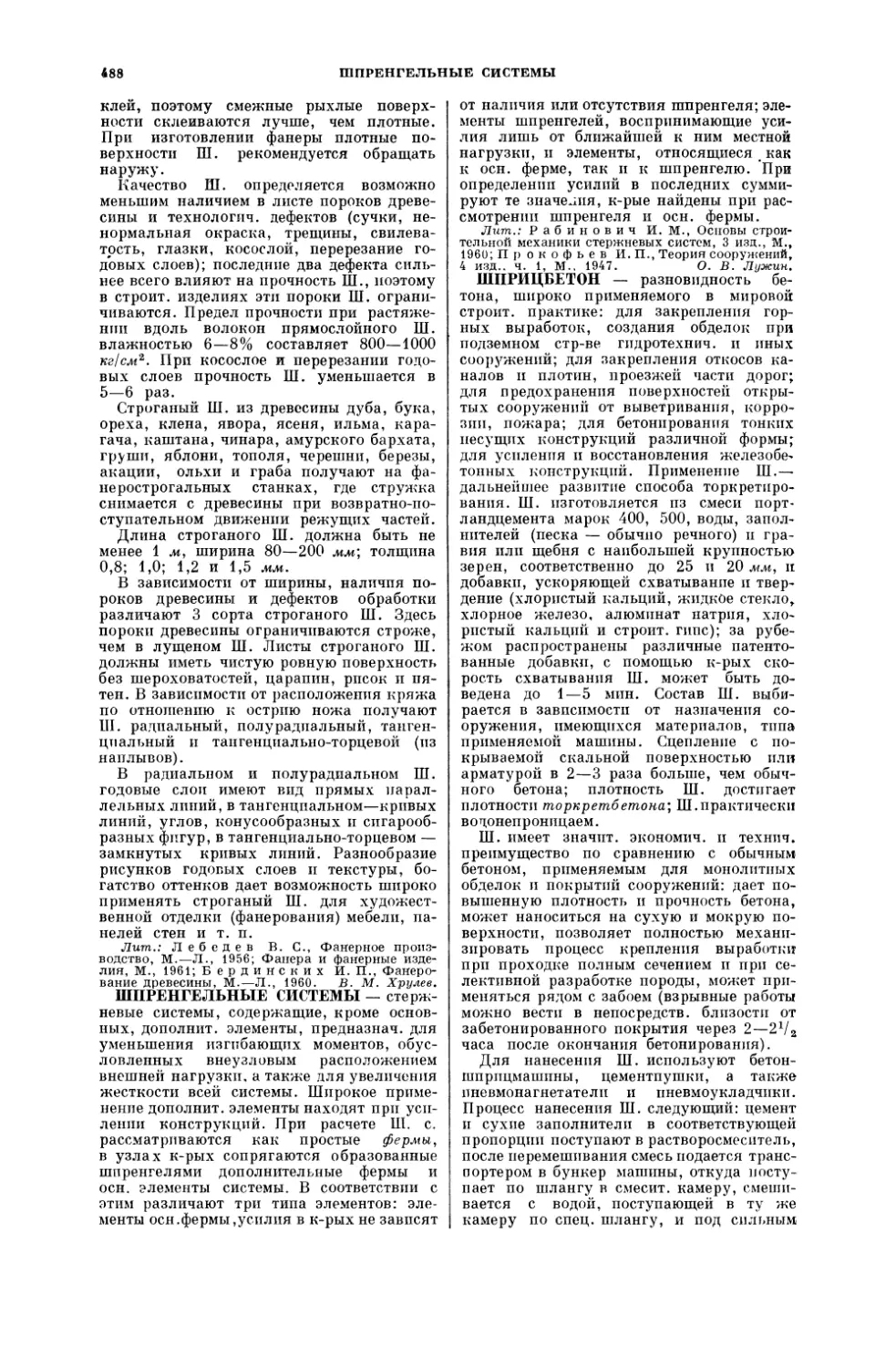

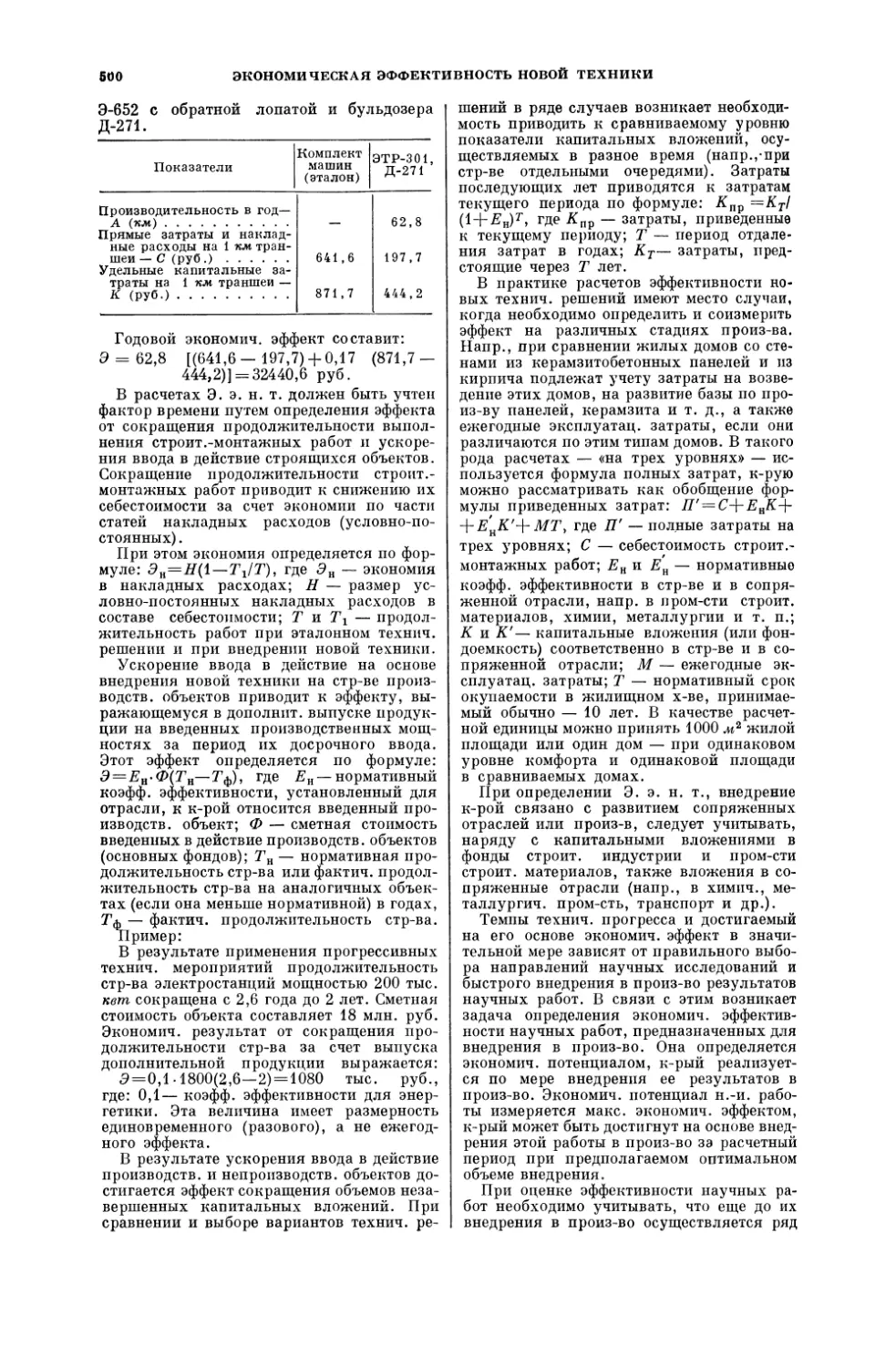

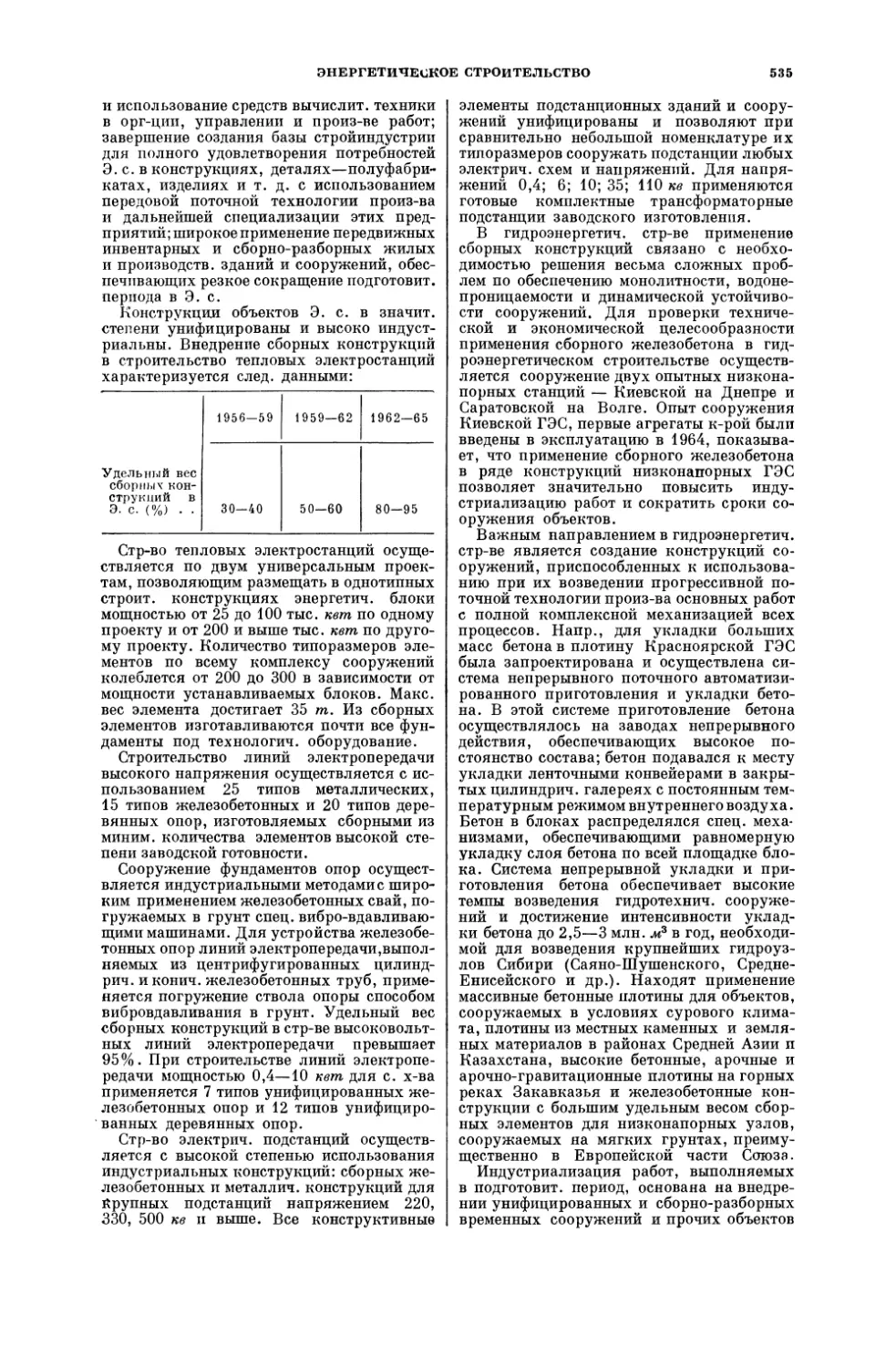

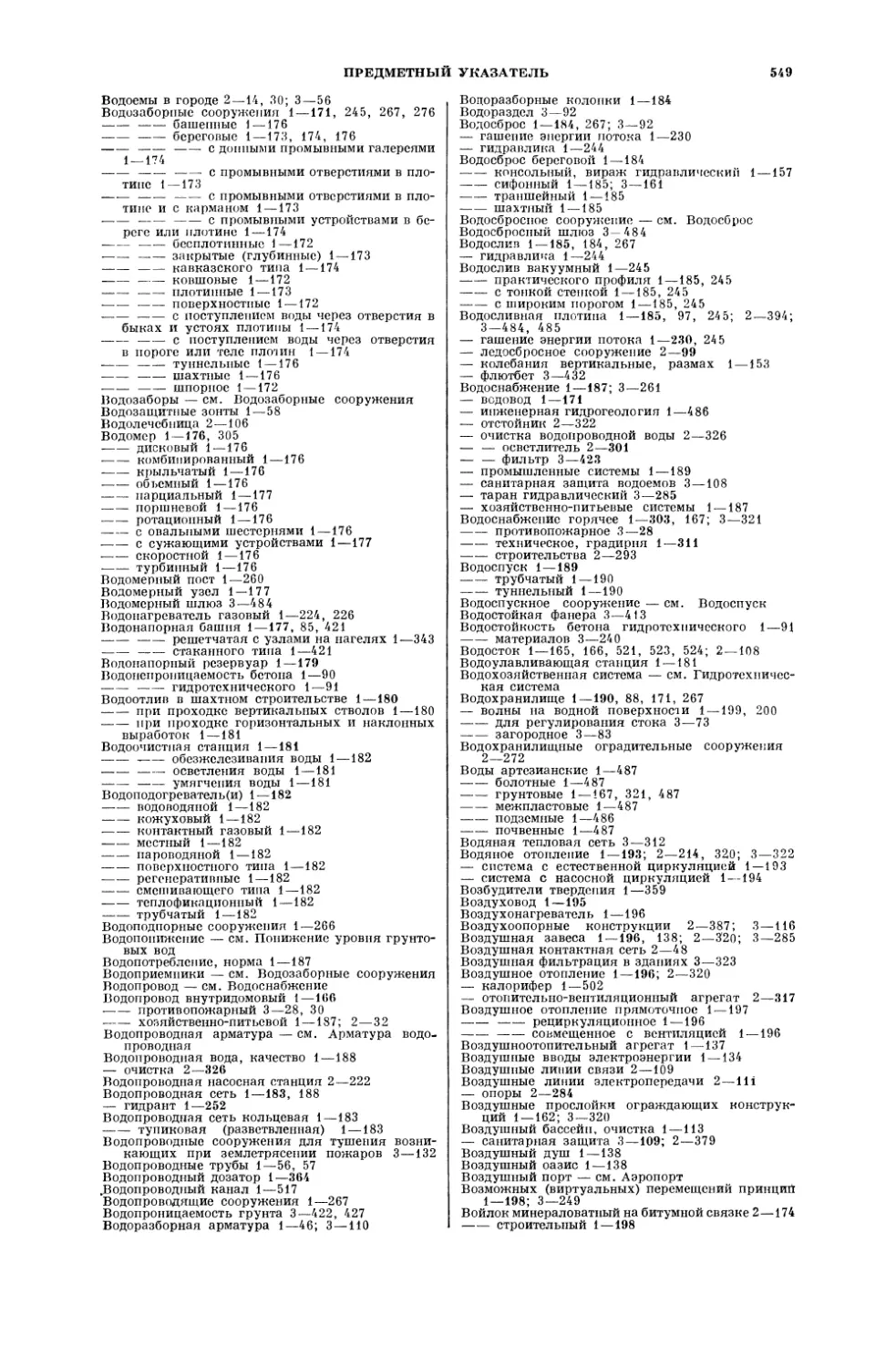

Рис. 1. Интерьер прокатного цеха.

Для цехов горячей прокатки

характерно наличие блюминга, слябинга

или заготовочного стана. Последний яв-

ляется связующим звеном между сталепла-

вильным цехом, снабжающим прокатный

цех слитками, и отделочными станами. Если

имеется установка непрерывной разливки

стали (УНPC), необходимость в обжимных

и заготовочных станах отпадает.

Сортопрокатные цехи со-

стоят из неск. отделений с продольным

и поперечным расположением пролетов,

сблокированных в одну группу: отделения

нагреват. колодцев, отделения блюминга,

отделения непрерывно-заготовочного ста-

на, склада заготовок, отделения станов,

склада готовой продукции. Внутренние

дворы между отделениями сортовых станов

предназначены для аэрации.

Листопрокатные цехи имеют

отделение нагреват. колодцев и слябинга.

Склад заготовок размещается в пролетах,

параллельных пролетам слябинга или слу-

жащих их продолжением. В таких же про-

летах располагаются листовой стан и

склад готовой продукции. Здания под ли-

стовые станы сильно развиты в длину.

Так решены здания листопрокатных цехов

Магнитогорского, Карагандинского, Чере-

повецкого и др. з-дов. По этой же схеме

решаются здания рельсо-балочных станов.

Встречаются смешанные реше-

ния П. ц. с размещением листовых и сор-

товых станов в сортопрокатных и листопро-

катных отделениях.

П. ц. специальных произ-

водств размещаются в параллельных

пролетах, аналогично отделочным станам.

Особенностью этих цехов является наличие

в них большого количества печей для тер-

мообработки и закалки.

Отделение нагревательных

колодцев состоит из гл. здания и отдель-

но стоящего вспомогат. здания — коксика.

Соврем, здание нагреват. колодцев имеет 3

пролета. С целью сокращения протяженно-

сти фронта нагреват. колодцев применяется

также двухрядное их расположение. Зна-

чит. высота (более 20 м), специальные кра-

ны большой грузоподъемности

с жестким подвесом, высокая

темп-pa, пролет 36 ле и крупный

шаг колонн здания определяют

решение несущих конструкций'

в металле. Расход стали — 240—

260 кг/м2 площади цеха. Несу-

щие конструкции здания кокси-

ка решаются в унифицирован-

ных сборных железобетонных

элементах. Ограждающие кон-

струкции стен и покрытия вы-

полняются из сборных железо-

бетонных неутепленных плит,

а в отделении нагревательных

колодцев поверх кровельных

железобетонных плит укладыва-

ют термоизоляцию для защиты

покрытия от подогрева снизу и

обеспечения его сохранности.

Отсутствие агрессивной среды

и наличие больших тепловыде-

лений позволяют применять для кровли

настилы из стали. Они выполняются из

плоских стальных листов толщиной 3—

4 мм. Для аэрации предусматриваются

поворотные щиты в стенах и аэрац. вы-

тяжной фонарь на крыше.

Отделение блюминга или

слябинга состоит из станового про-

лета, машинного зала и скрапного пролета.

В становом пролете устанавливаются мо-

стовые краны грузоподъемностью до

125/25 т, располагаемые иногда в 2 яру-

са, что определяет решение несущих конст-

рукций здания в металле. Расход стали —

145—175 кг/м2 площади здания. Для др.

пролетов возможно применение железобе-

тонных конструкций. Для южных районов

скрапной пролет может быть рошен без сте-

новых ограждений. Здание непрерывно-

заготовочного стана, устанавливаемого за

блюмингом, решается аналогично зданию

блюминга. Расход стали —160—175 кг!м2

площади здания.

Склад заготовок (полуфабриката)

в сортопрокатном цехе состоит из ря^а по-

перечных пролетов. Ширина, длина проле-

тов и их количество определяются техноло-

гич. процессом. Склад оборудован мощными

кранами с подхватами. Применение сборно-

го железобетона для несущих и частично

для ограждающих конструкций исключа-

ется. Расход стали — 175 кг/м2 площади

здания. Нижние участки стен, подвергаю-

щиеся воздействию лучистой теплоты боль-

шой интенсивности, следует выполнять

в кирпиче. Аэрация обеспечивается за

счет поворотных щитов в стенах и аэрац.

фонарями.

Отделения станов (сортовых и

листовых) проектируются из ряда парал-

лельных пролетов. Каждый стан размещает-

ся обычно в 3 или 4 пролетах (пролет стана,

машинного зала, скрапной и отделочный).

Здания сортовых станов — отапливаемые

(кроме юж. районов). Габариты пролетов

и грузоподъемность кранового оборудова-

ния допускают применение сборного желе-

зобетона, за исключением подкрановых

балок. Расход стали при цельностальном

ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ

И

каркасе здания — 110—150 кг1м2 площади

здания.

Для зданий складов готовой

продукции (поперечные или продоль-

ные пролеты) применяют сборный железо-

бетон для несущих и ограждающих кон-

струкций, за исключением подкрановых

балок.

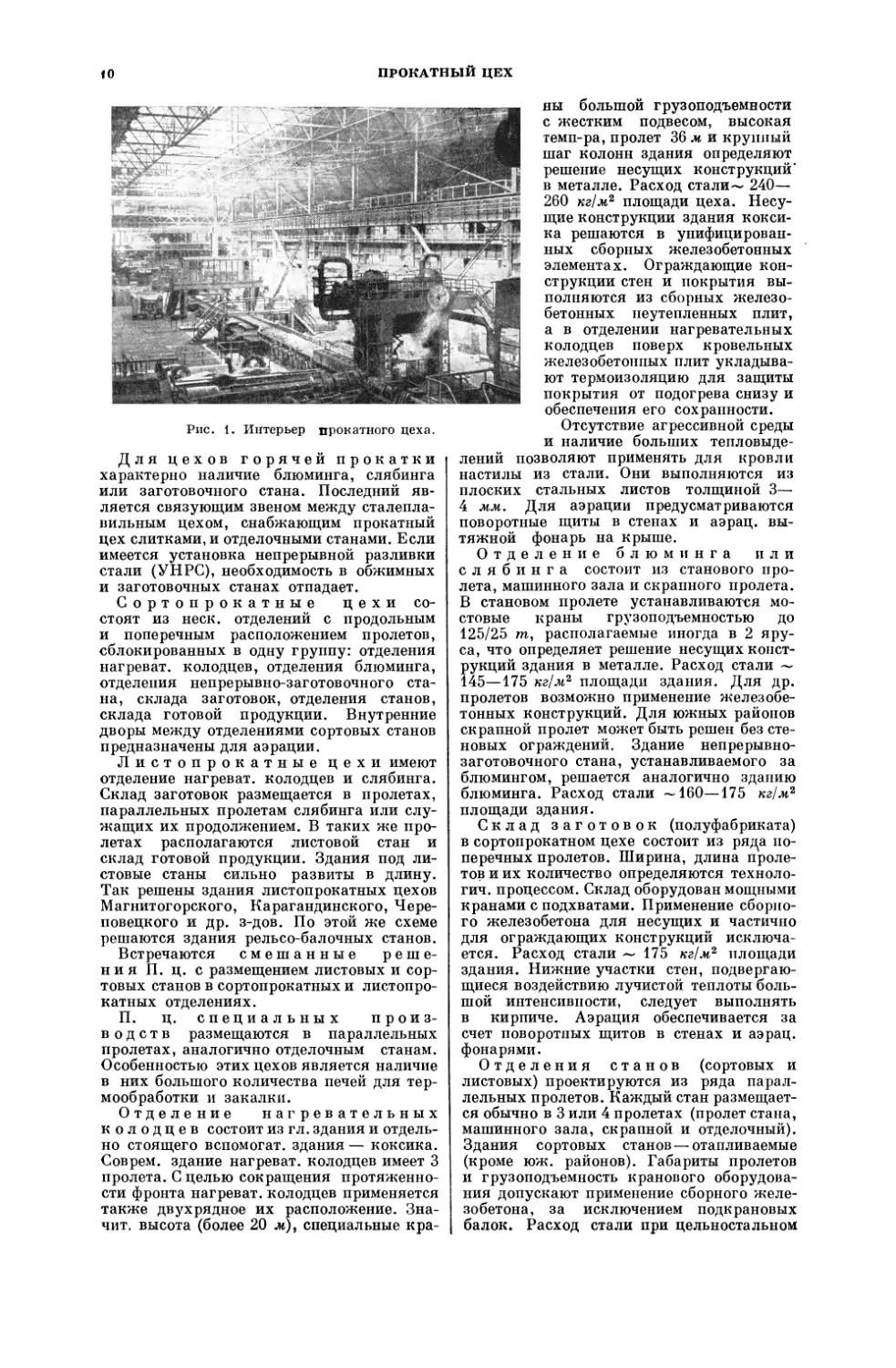

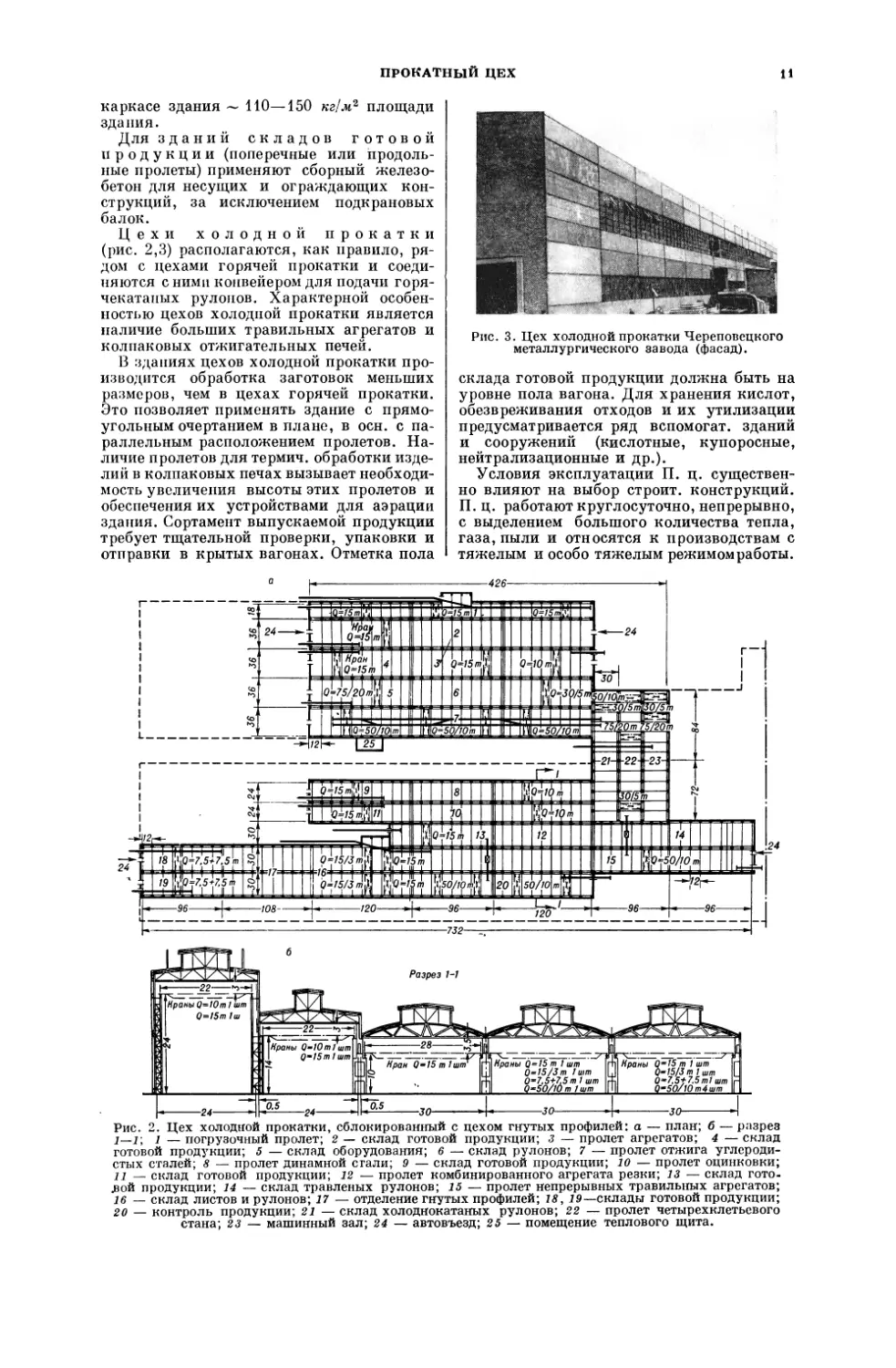

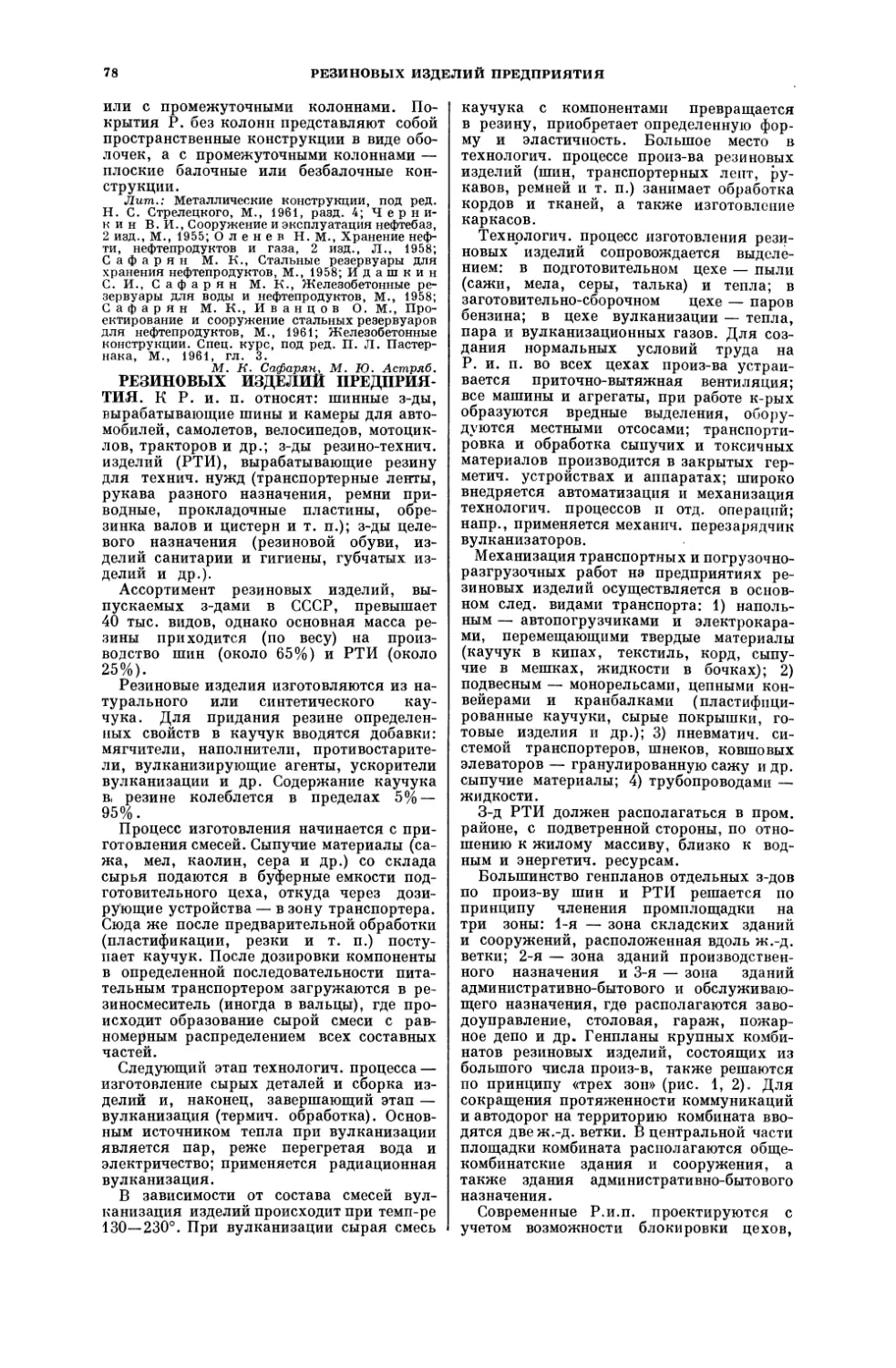

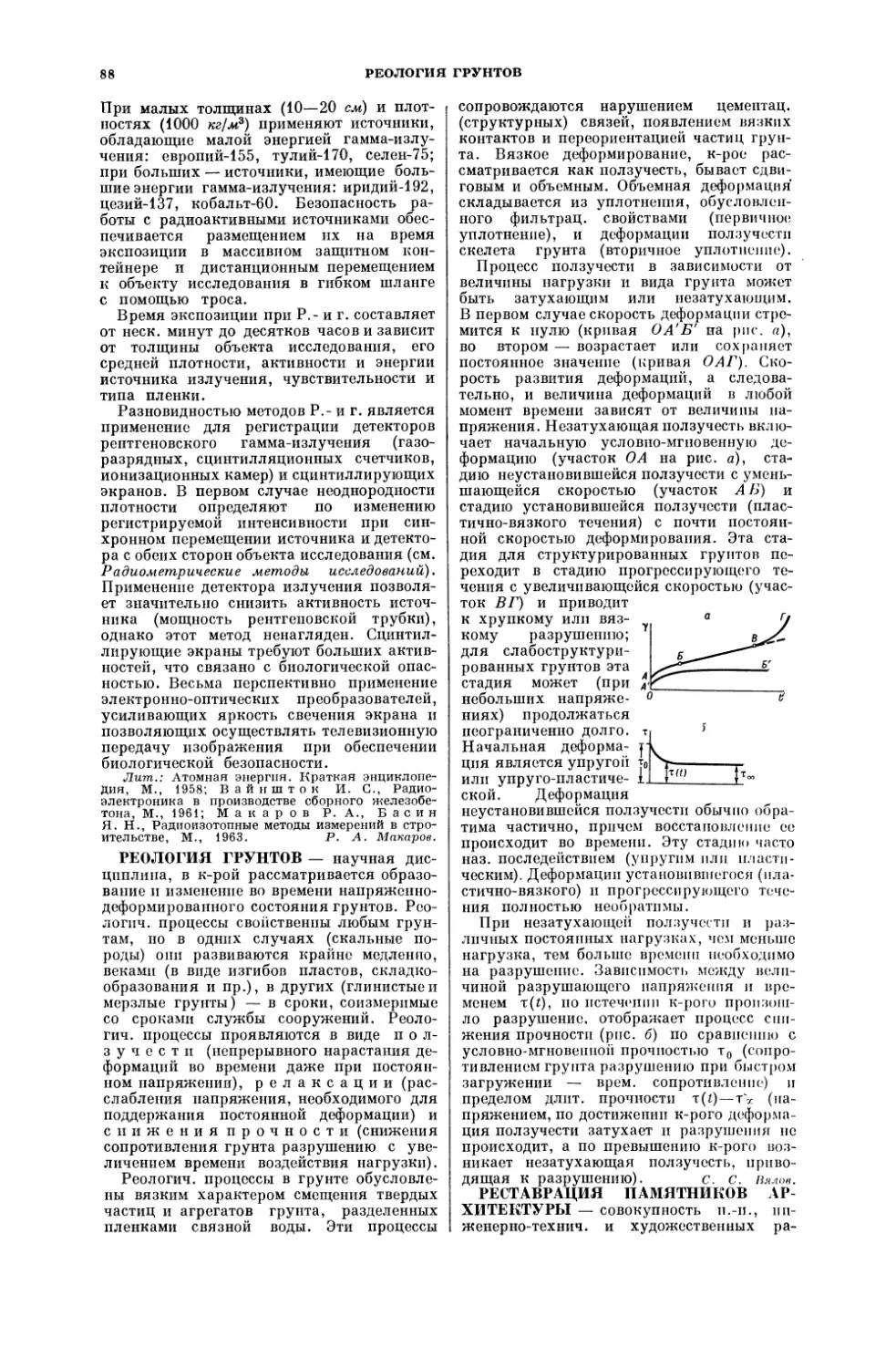

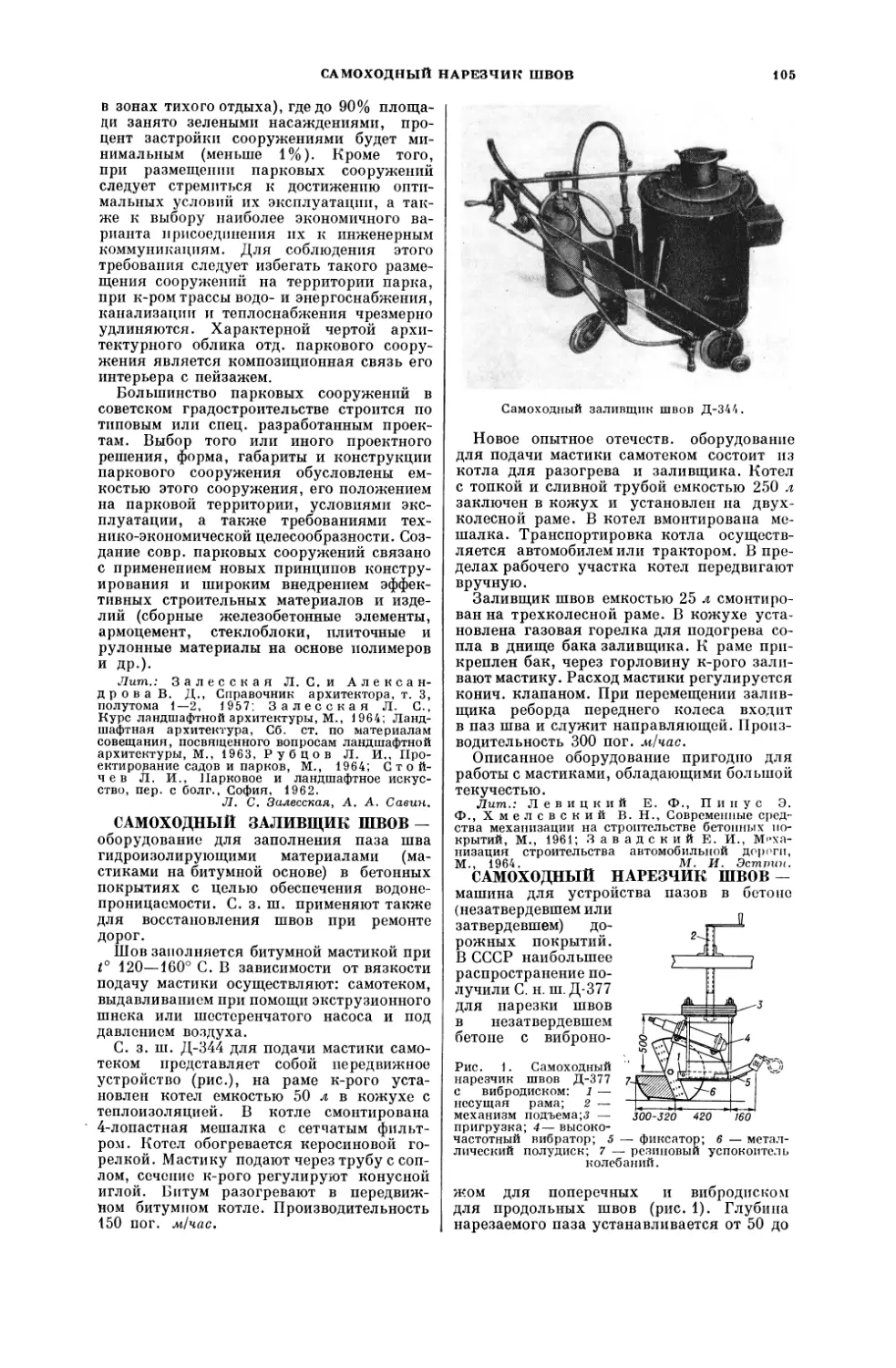

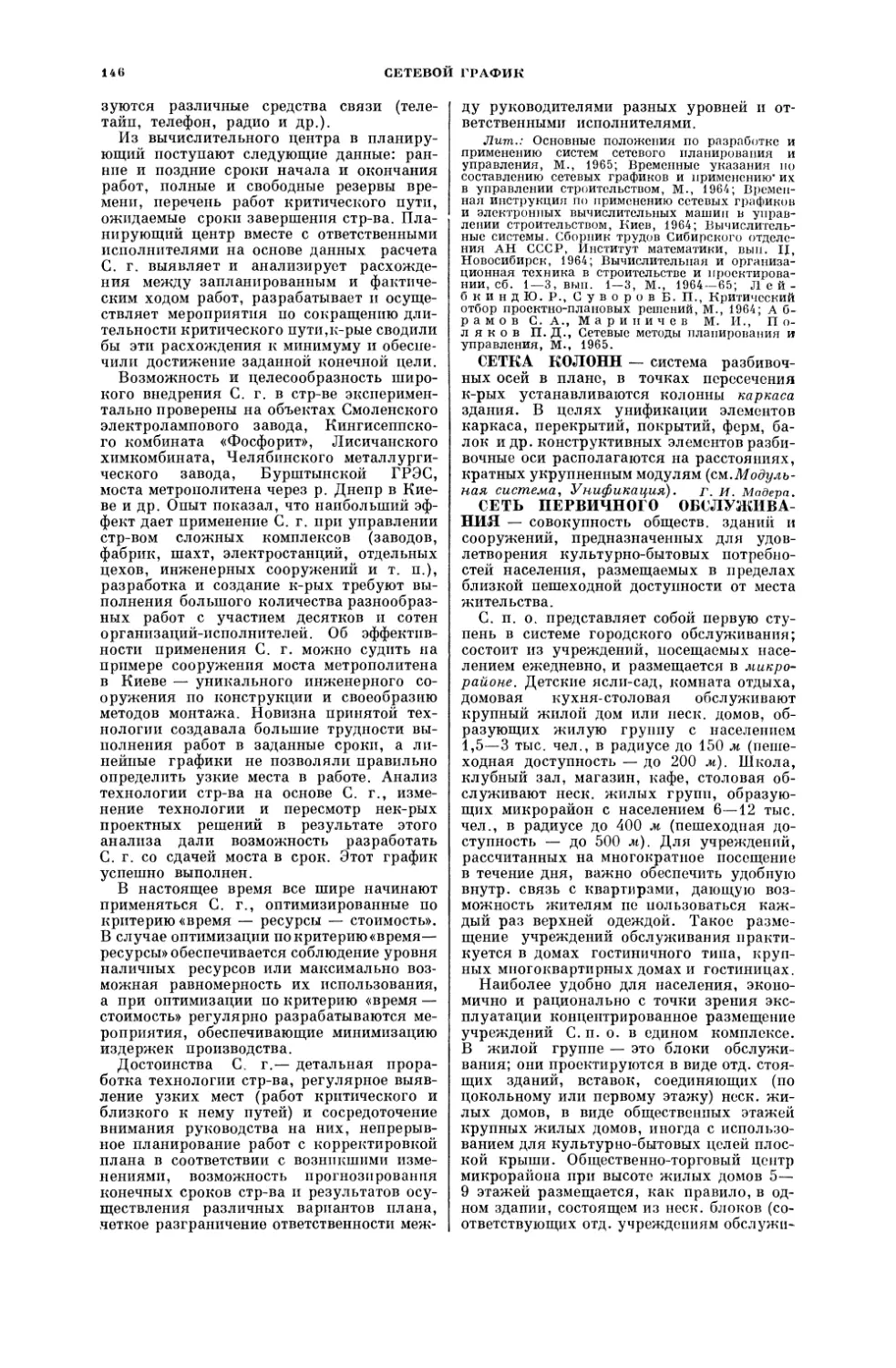

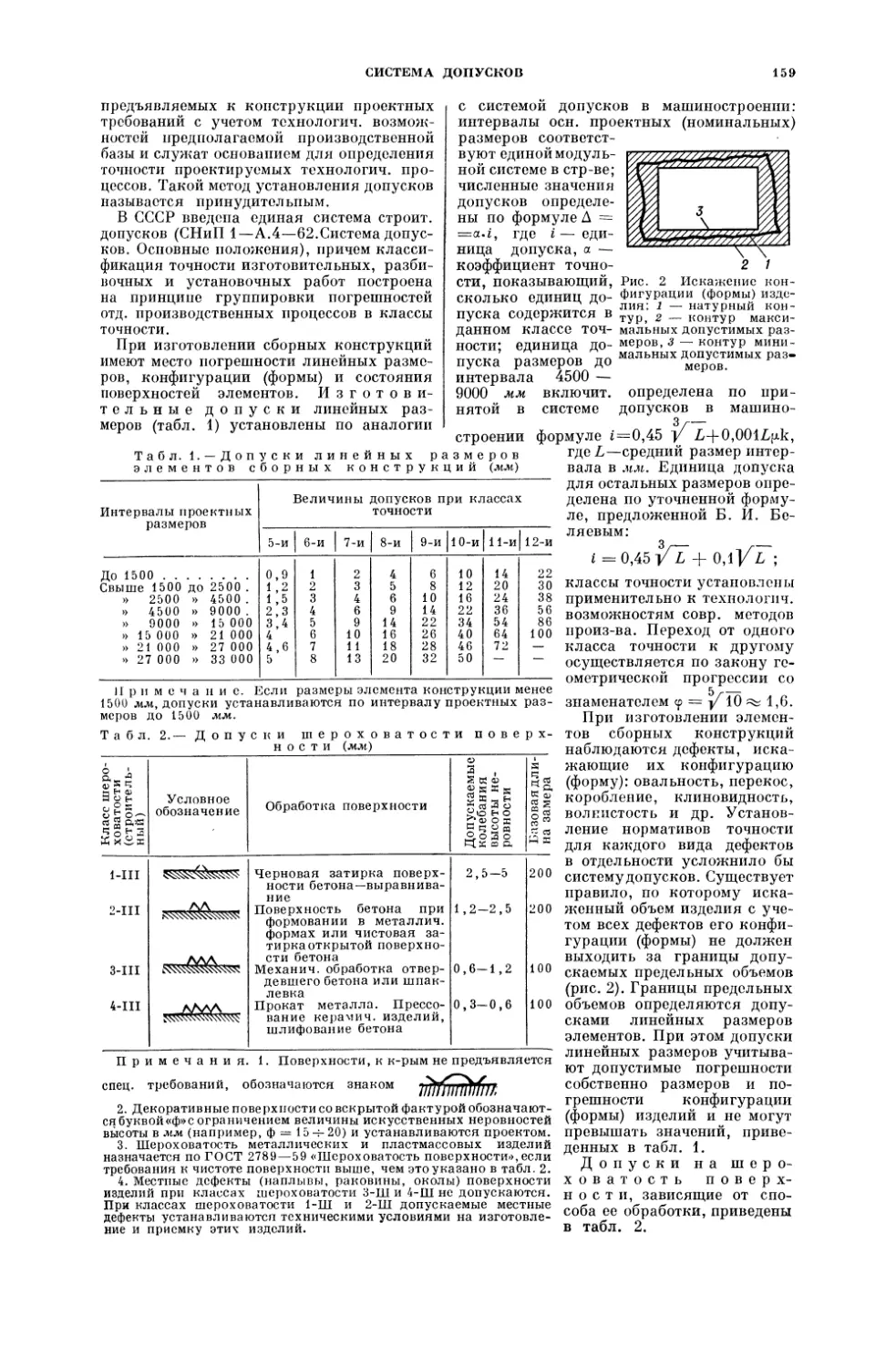

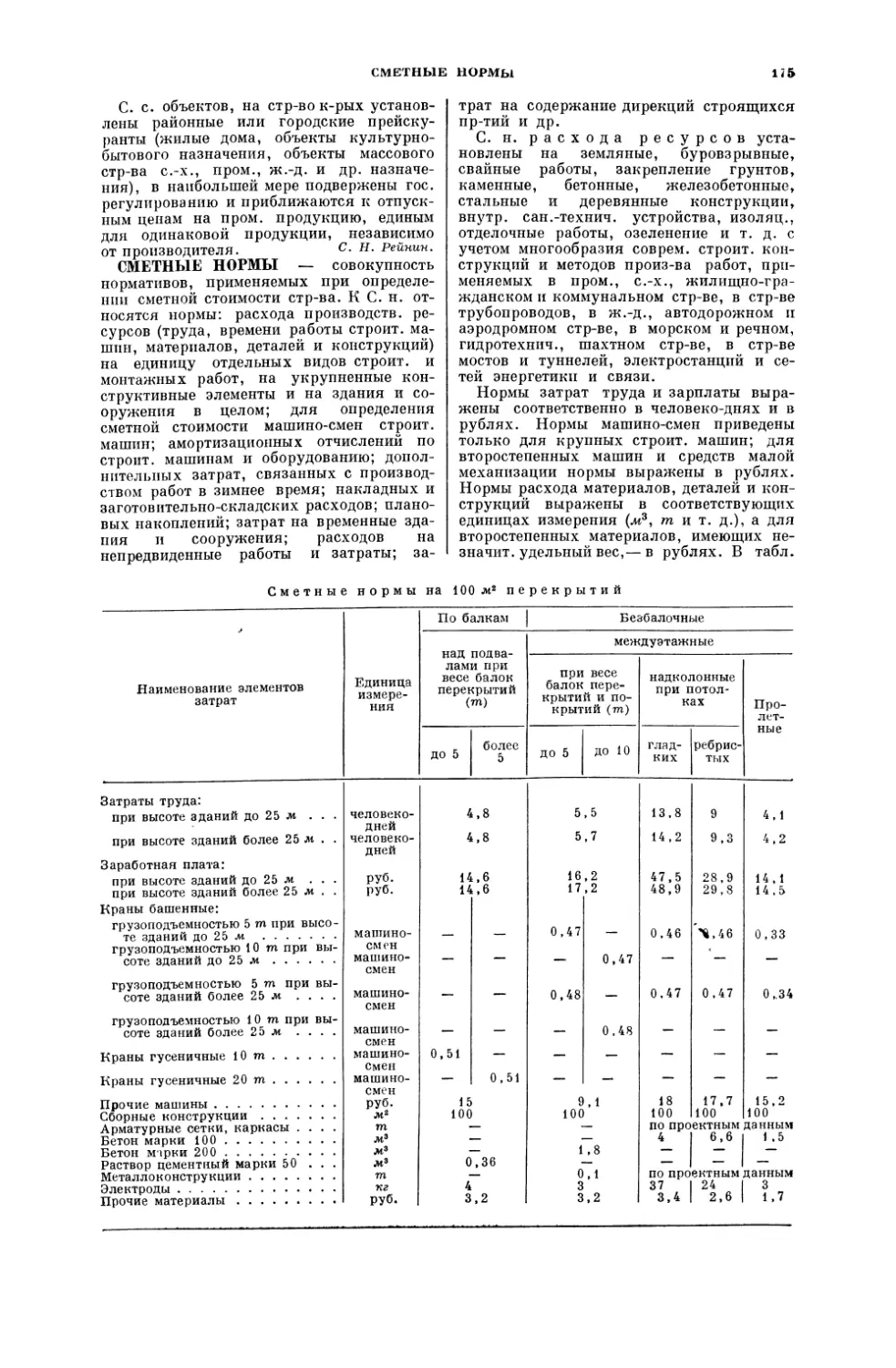

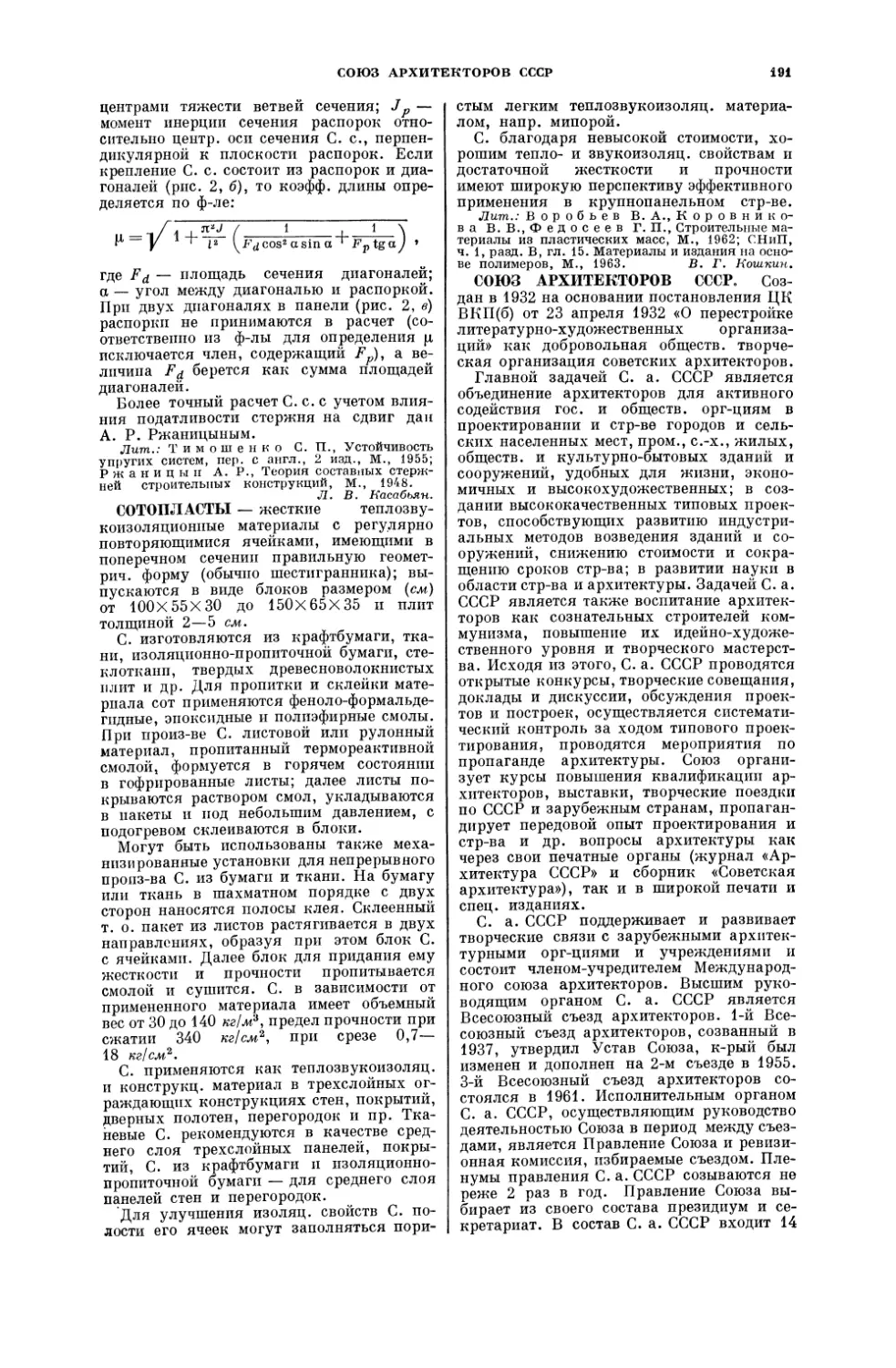

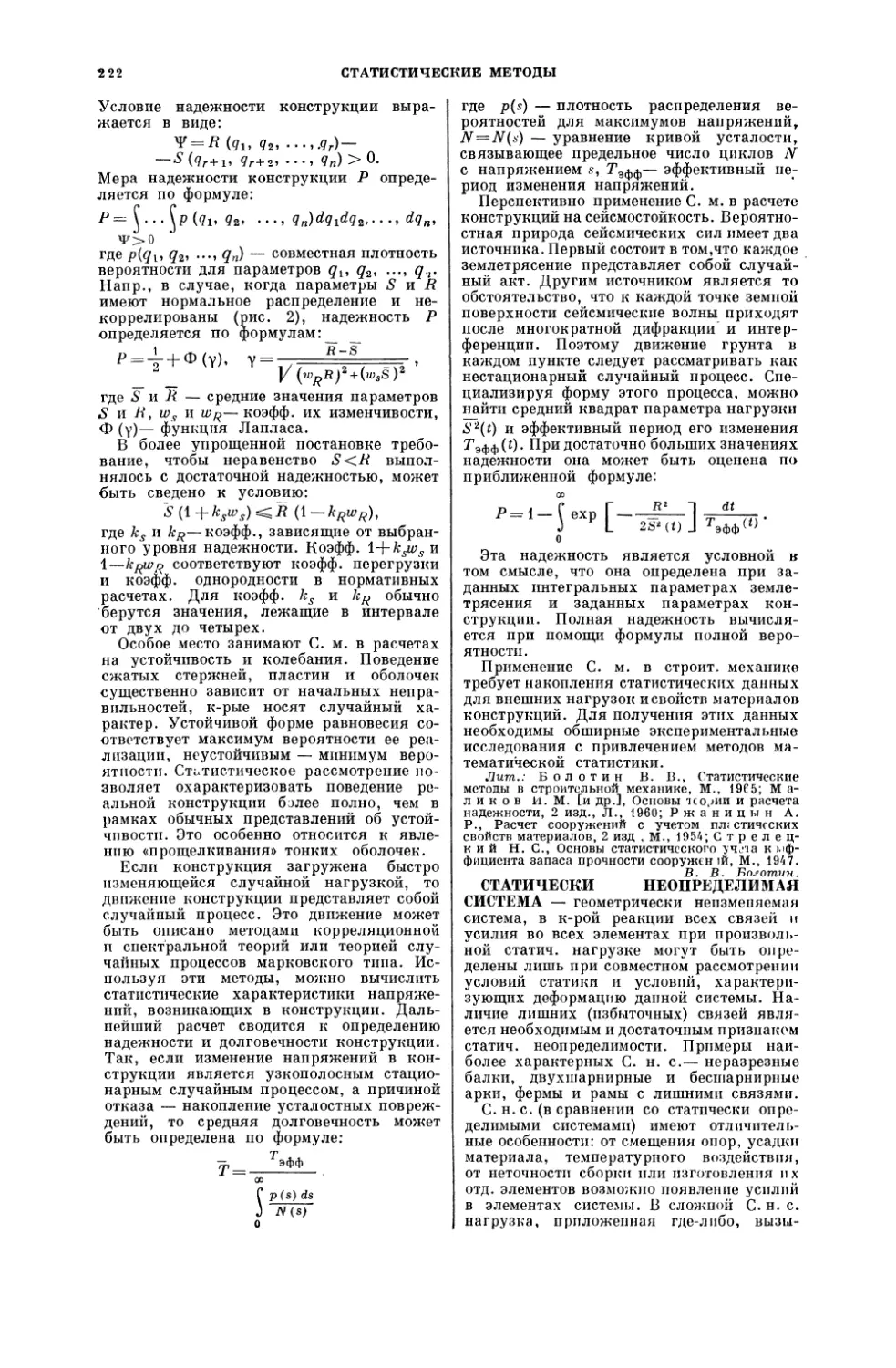

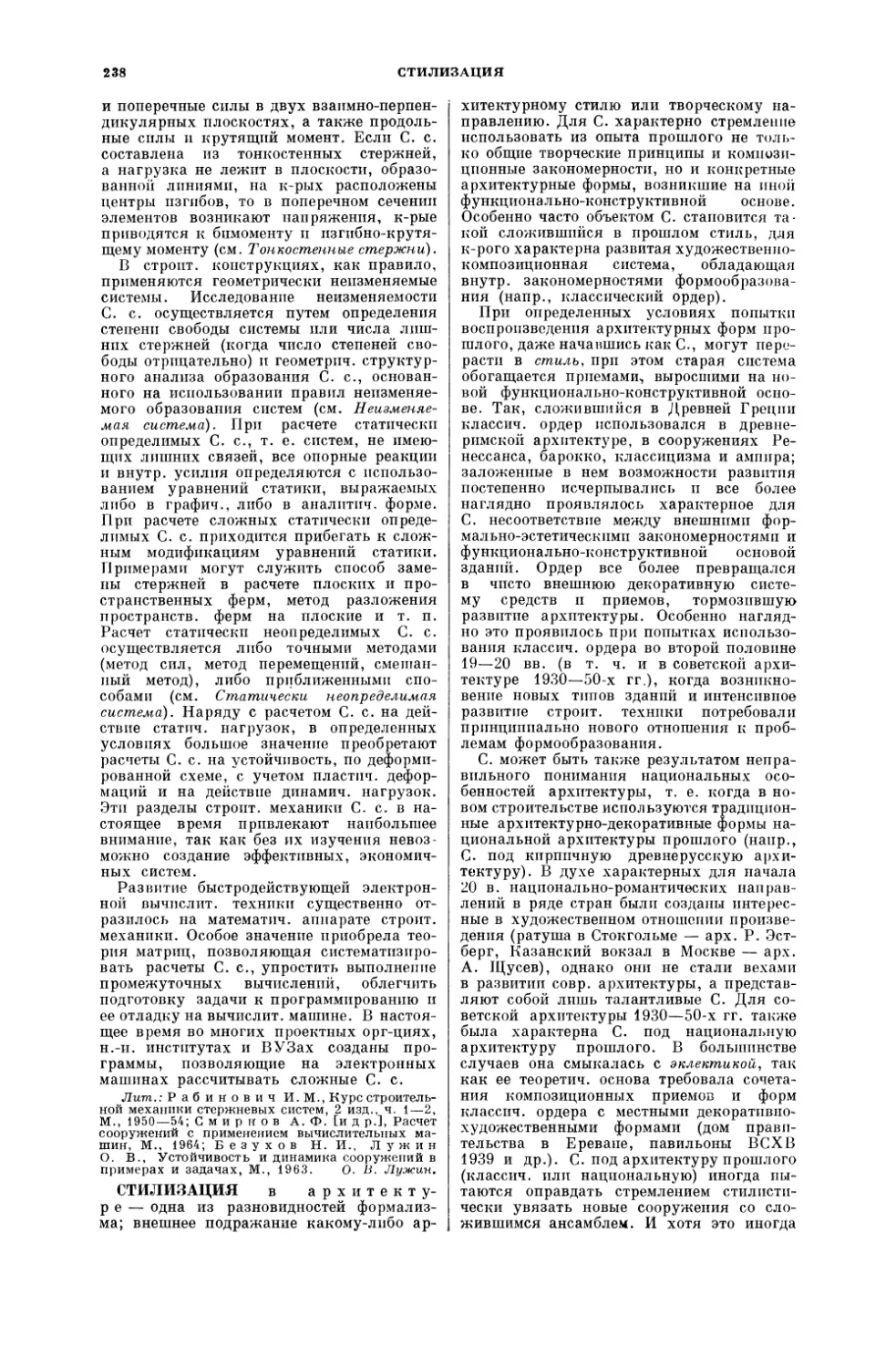

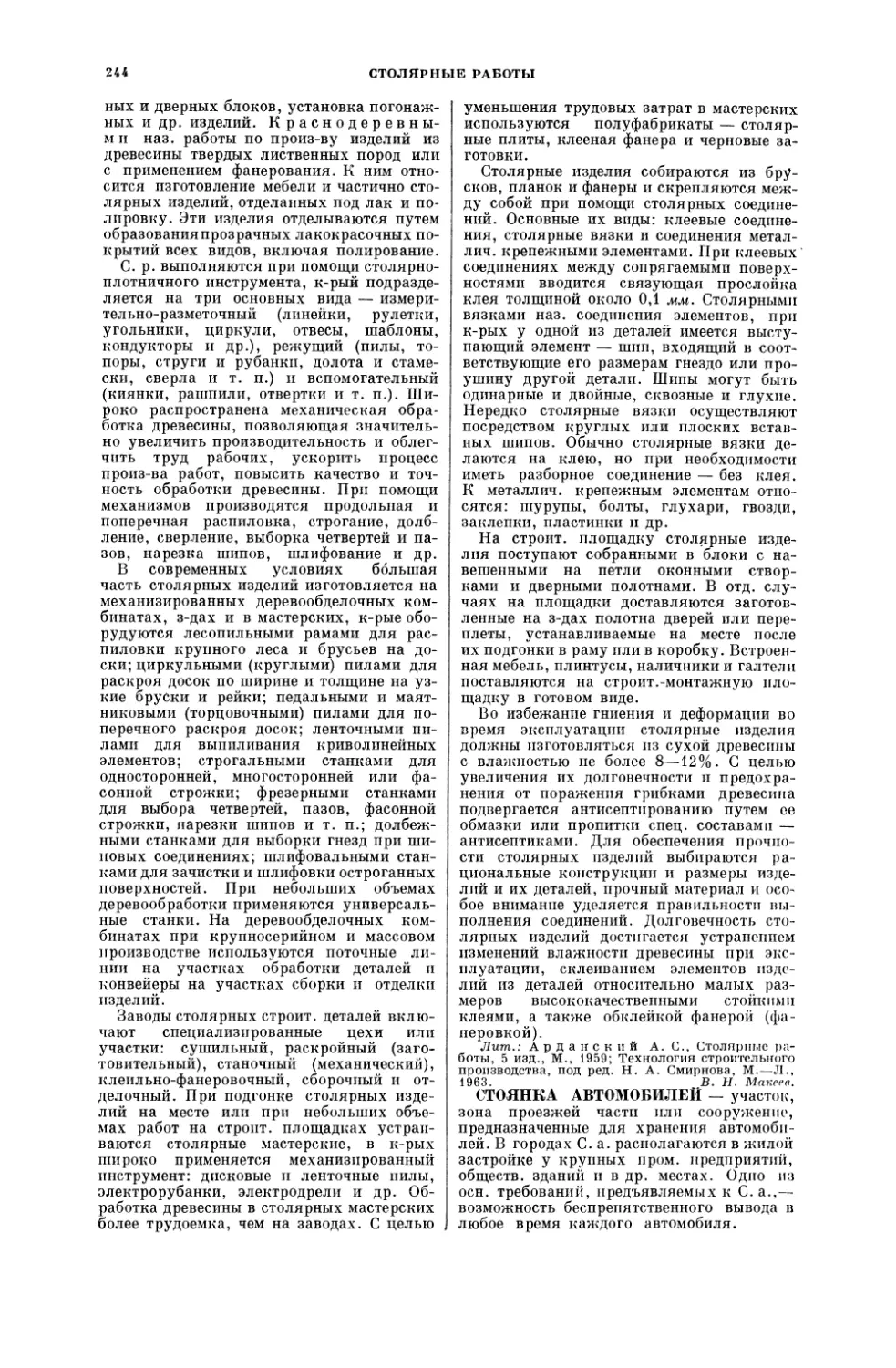

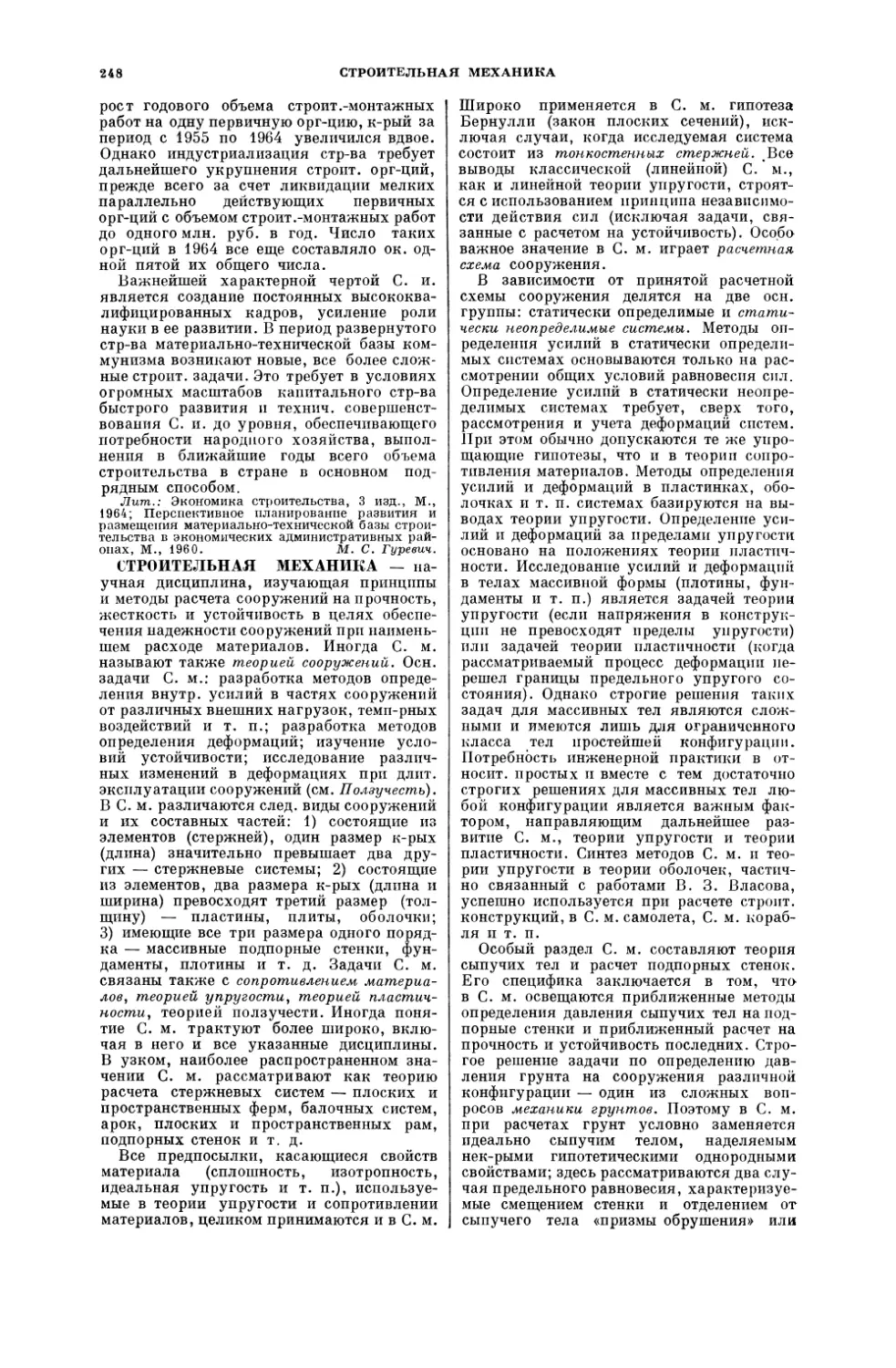

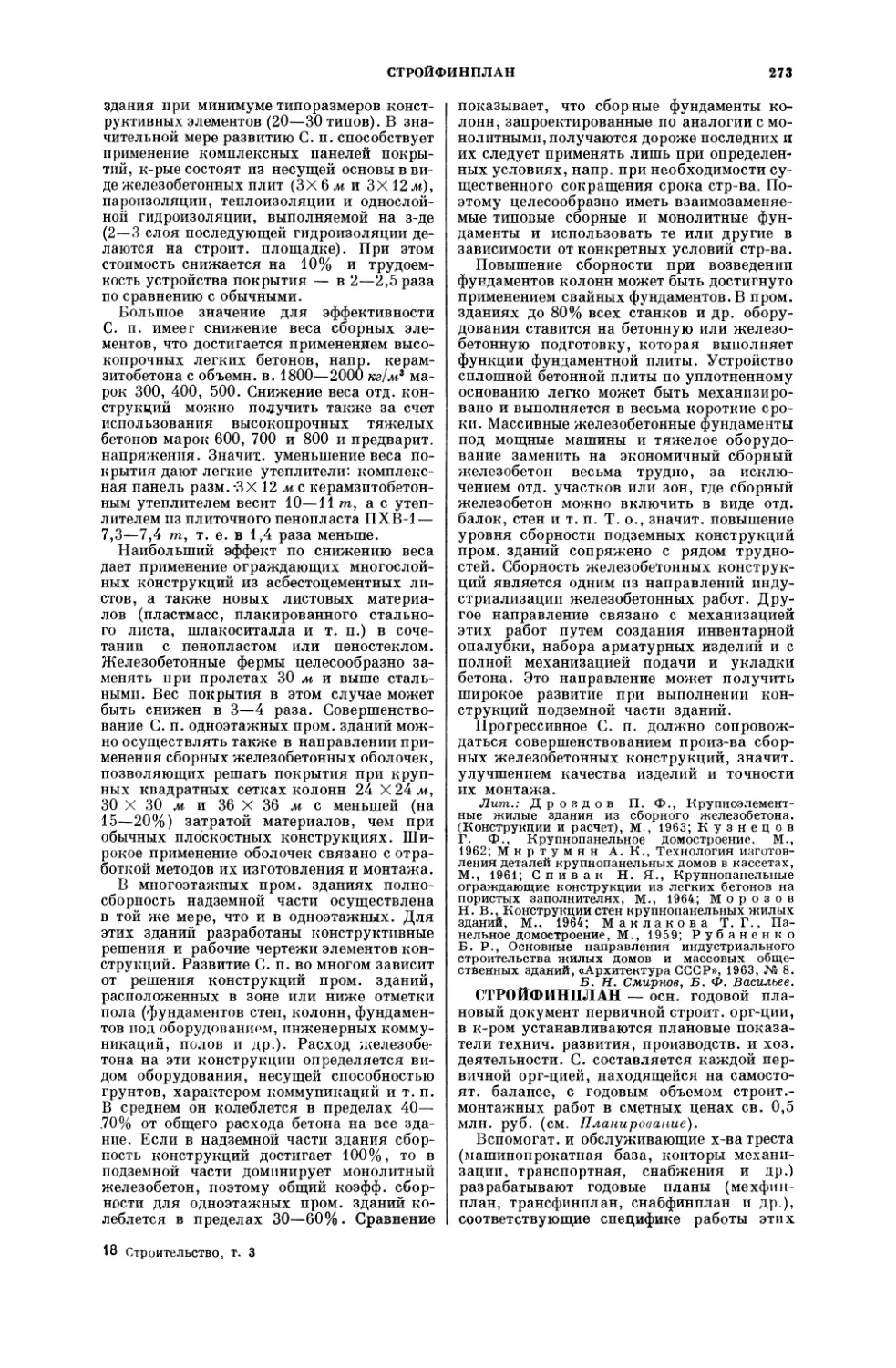

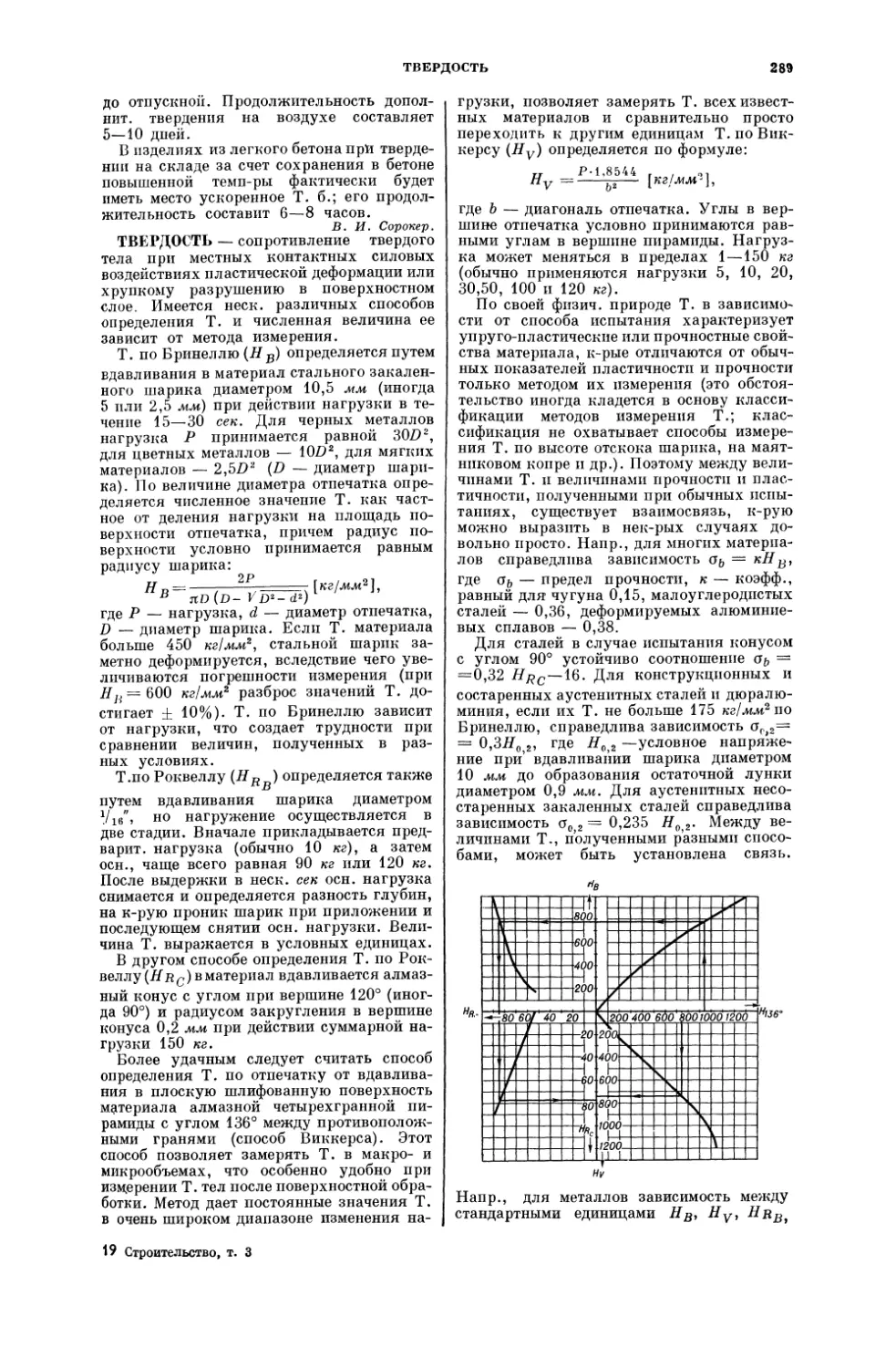

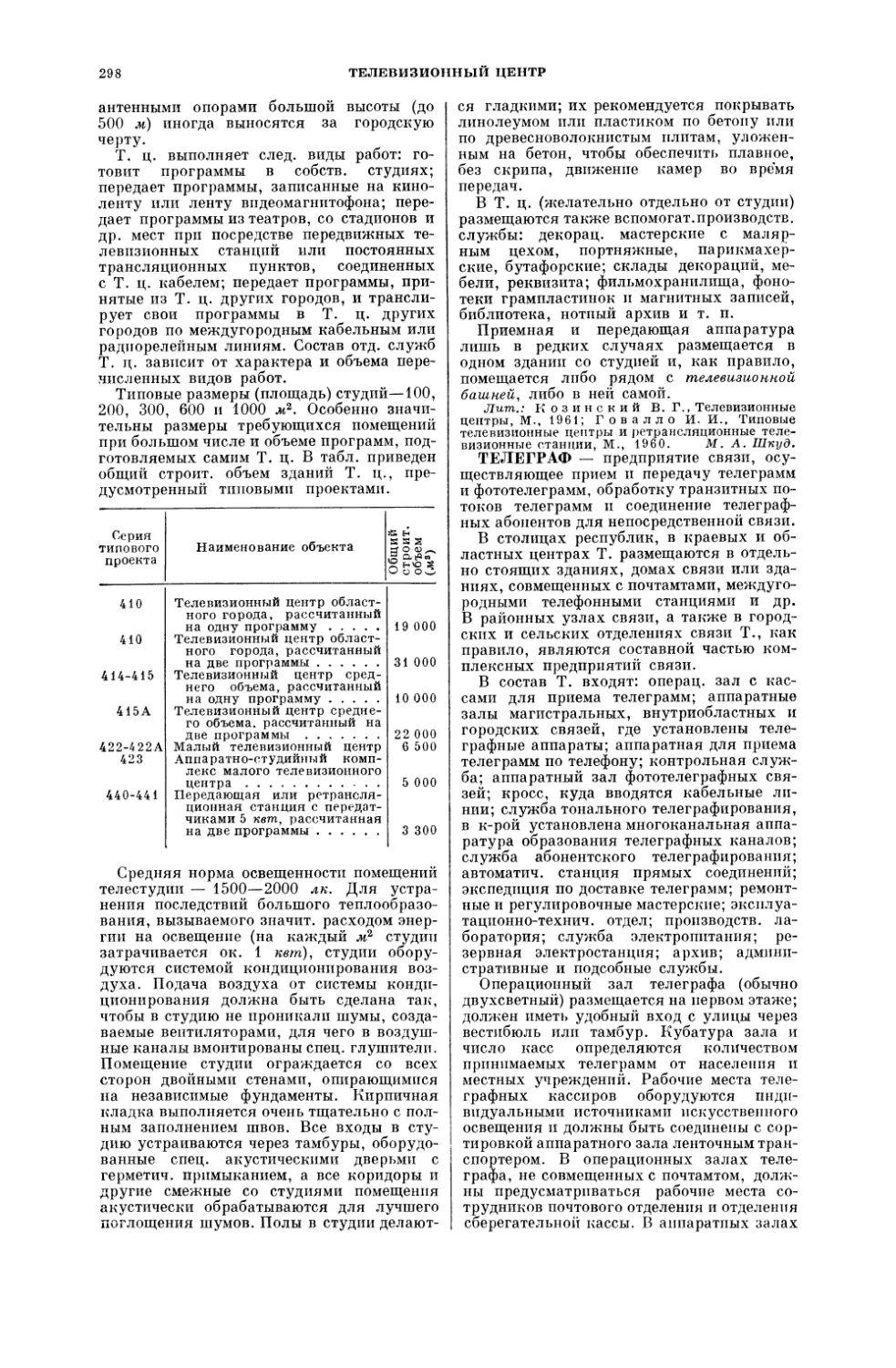

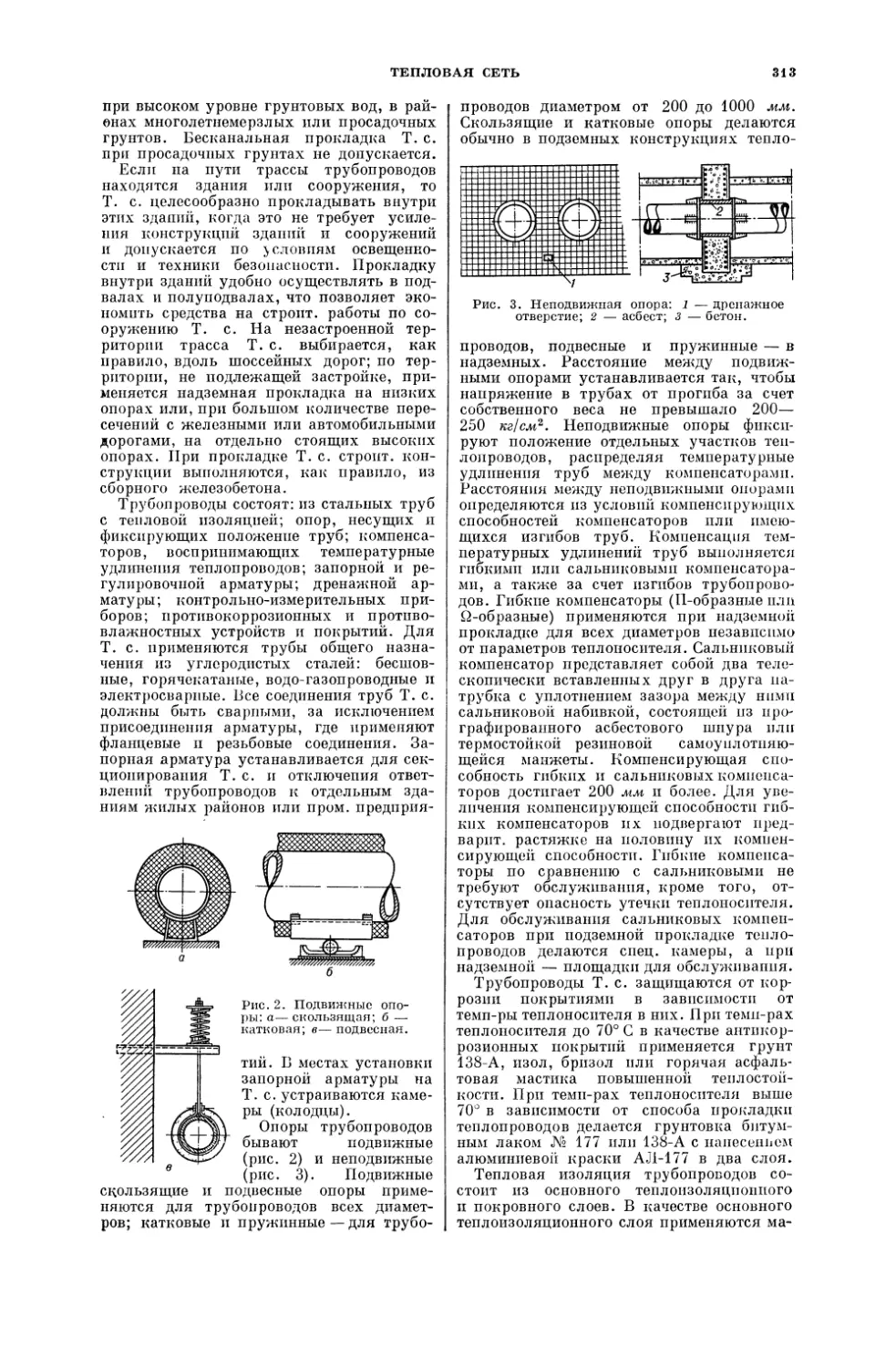

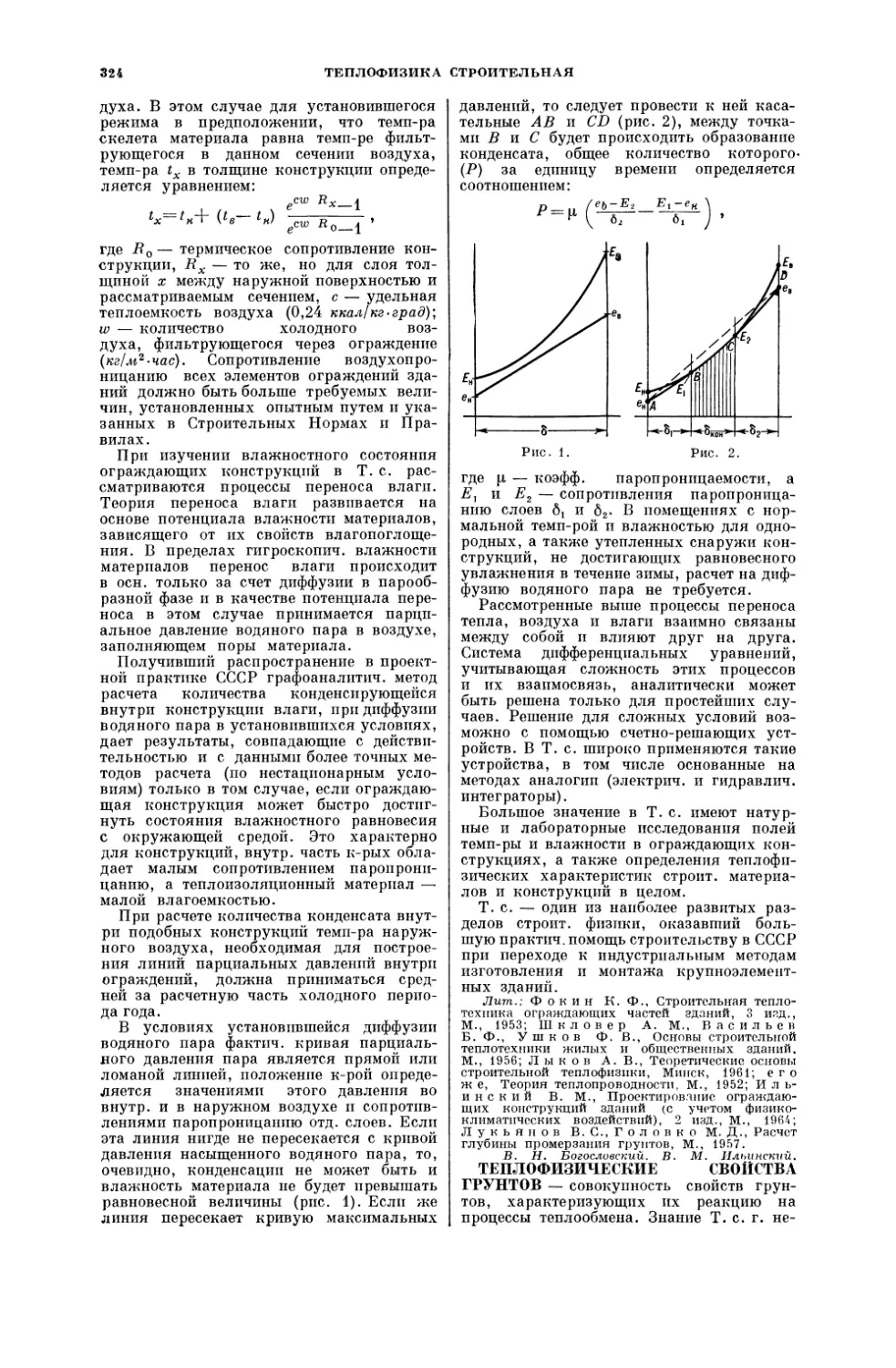

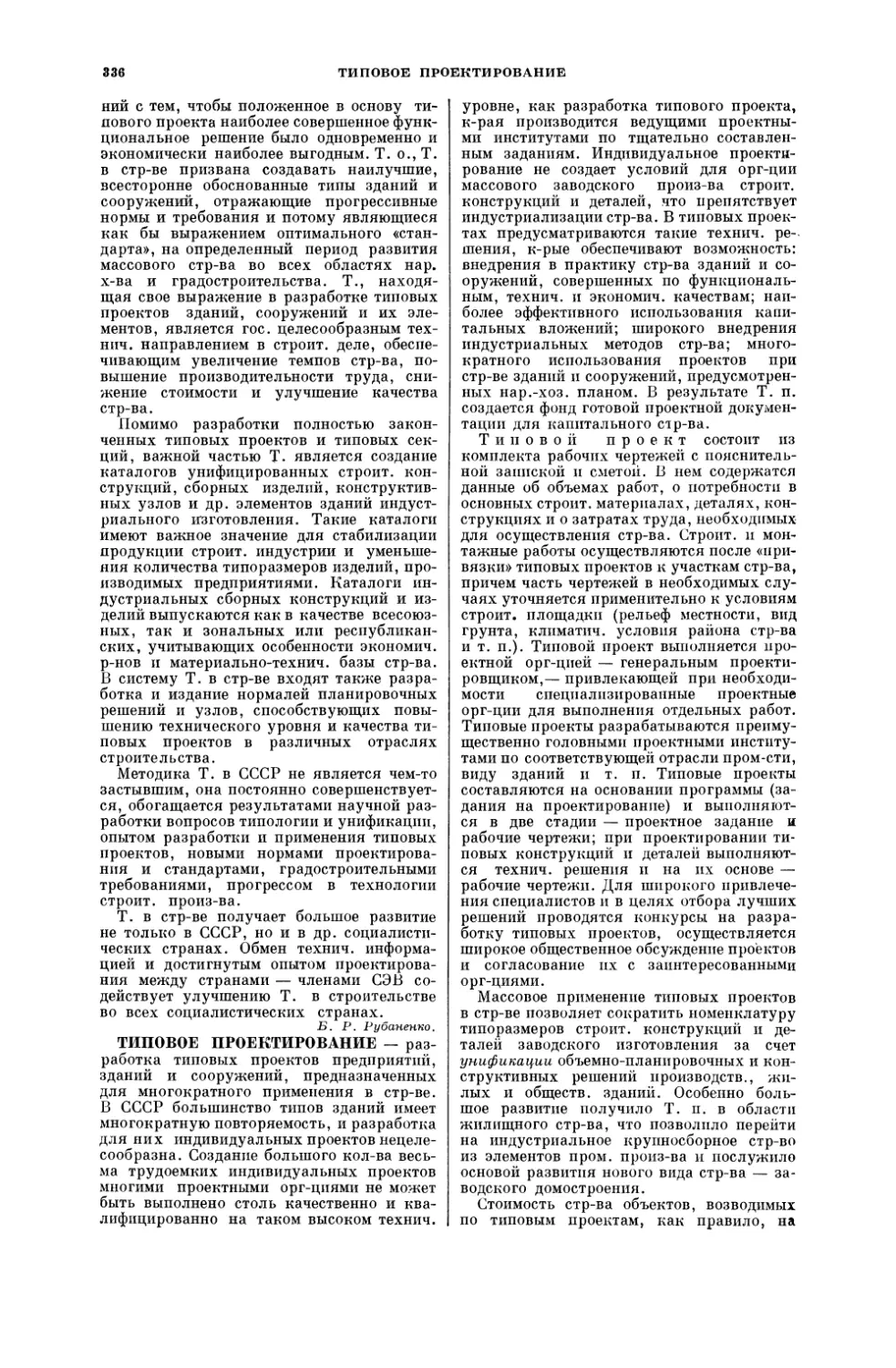

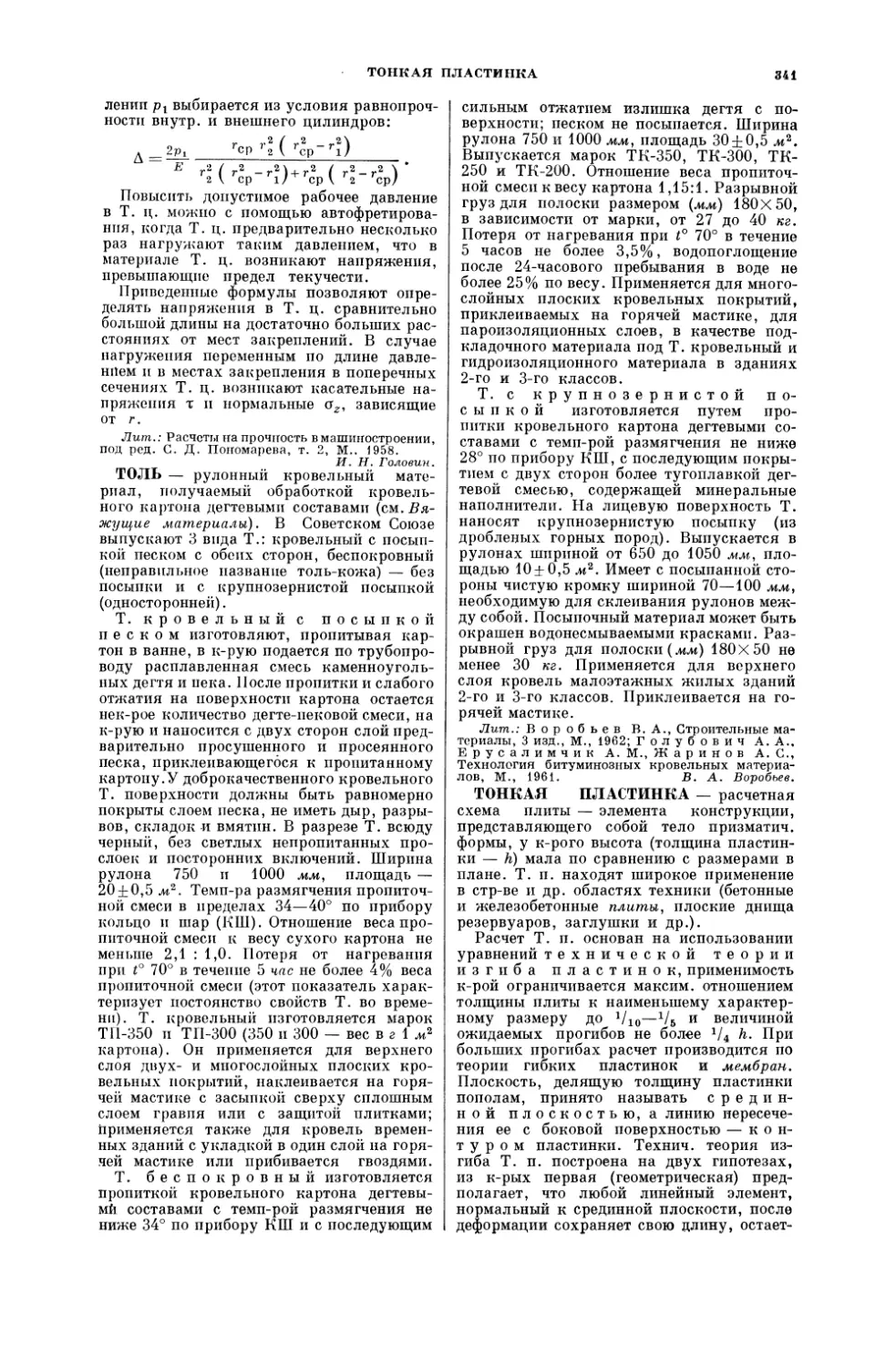

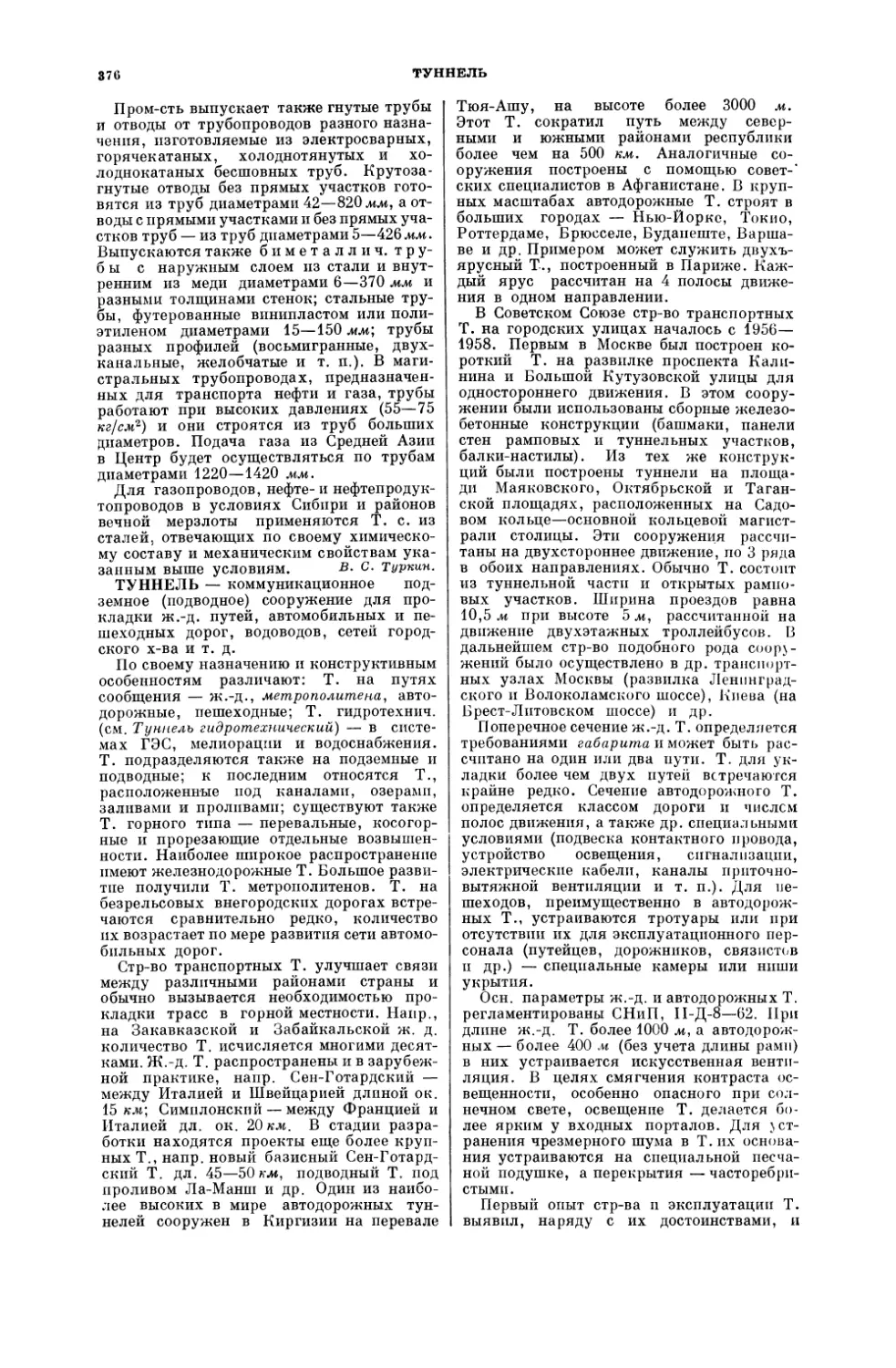

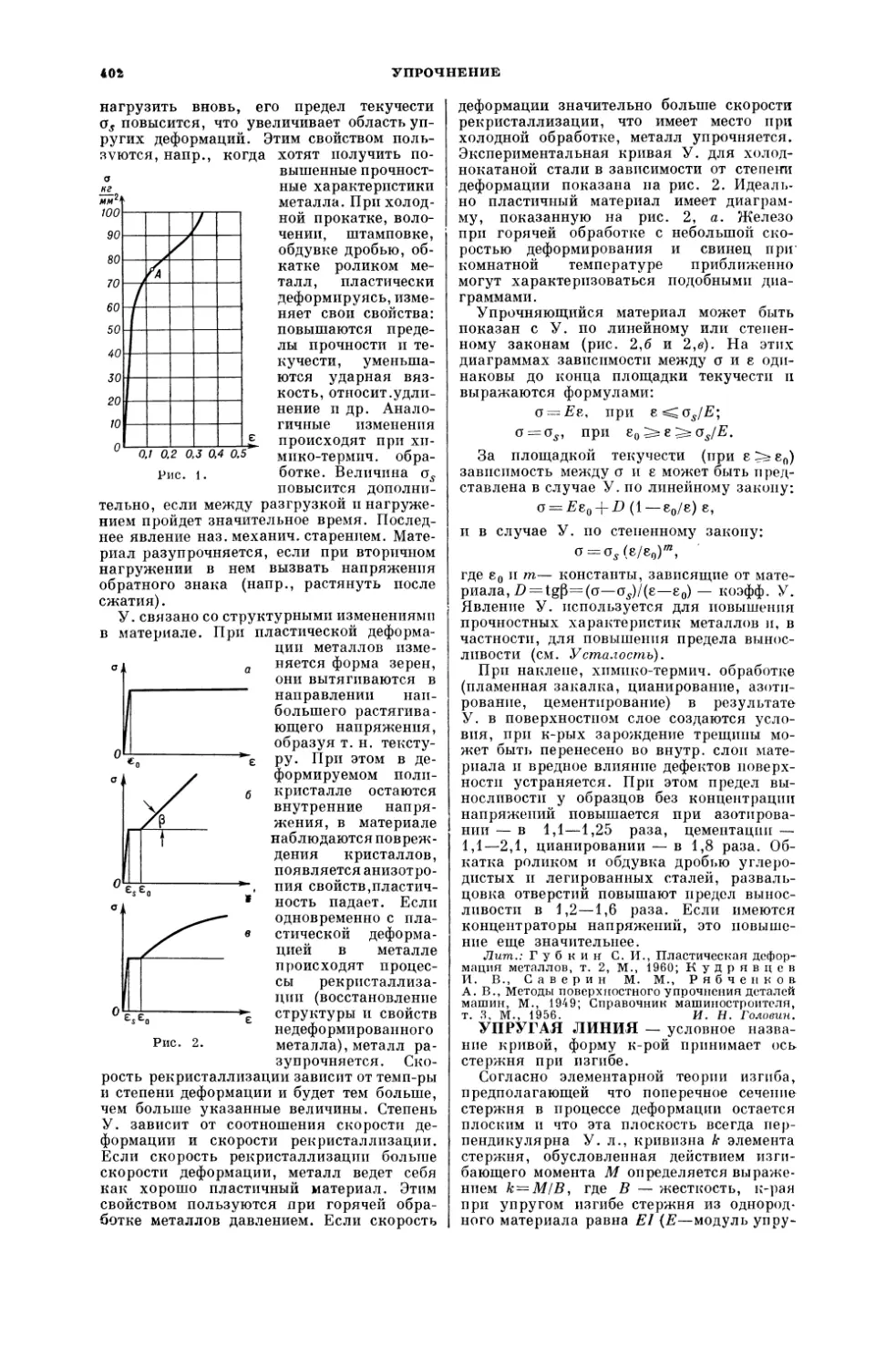

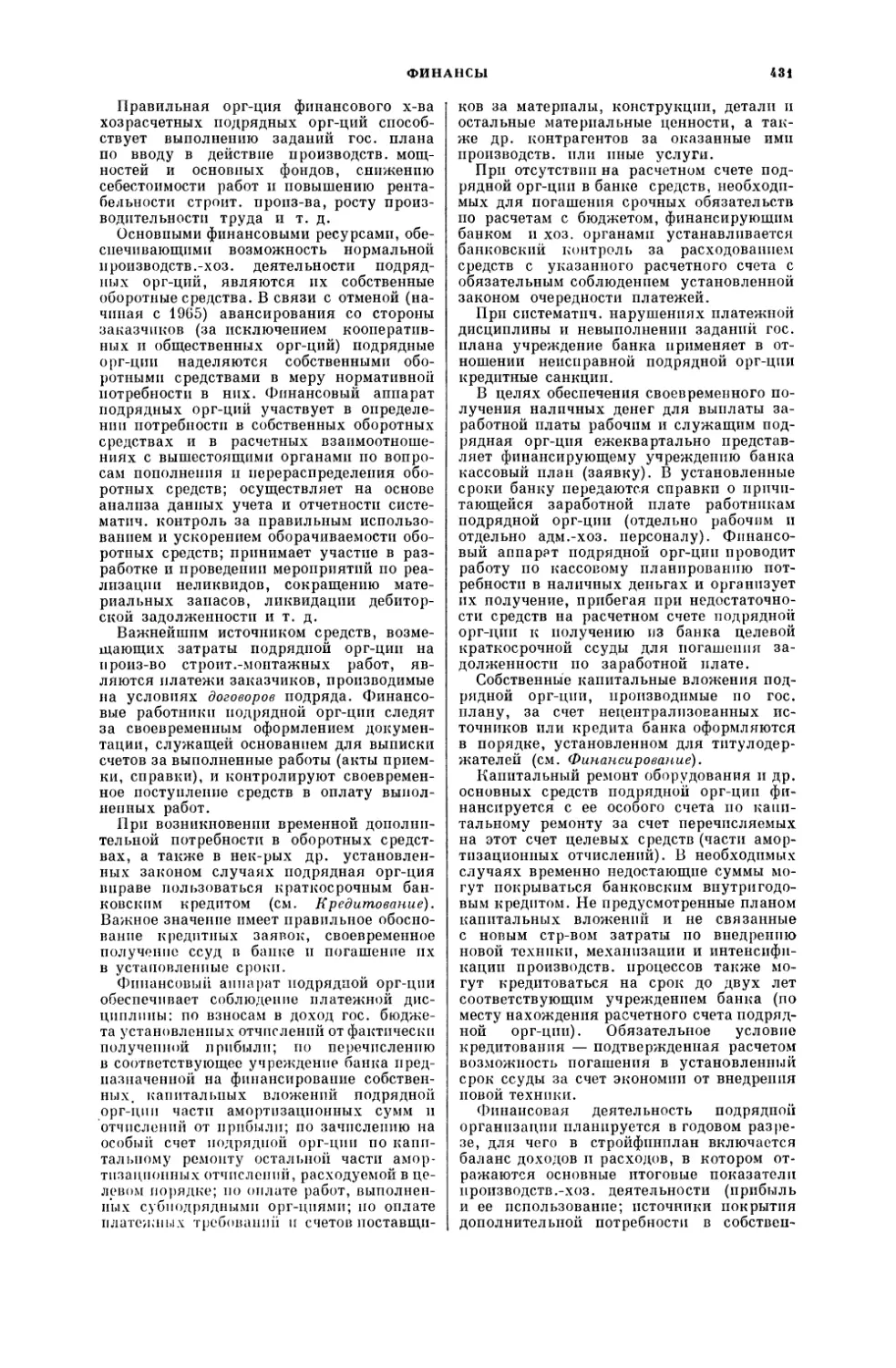

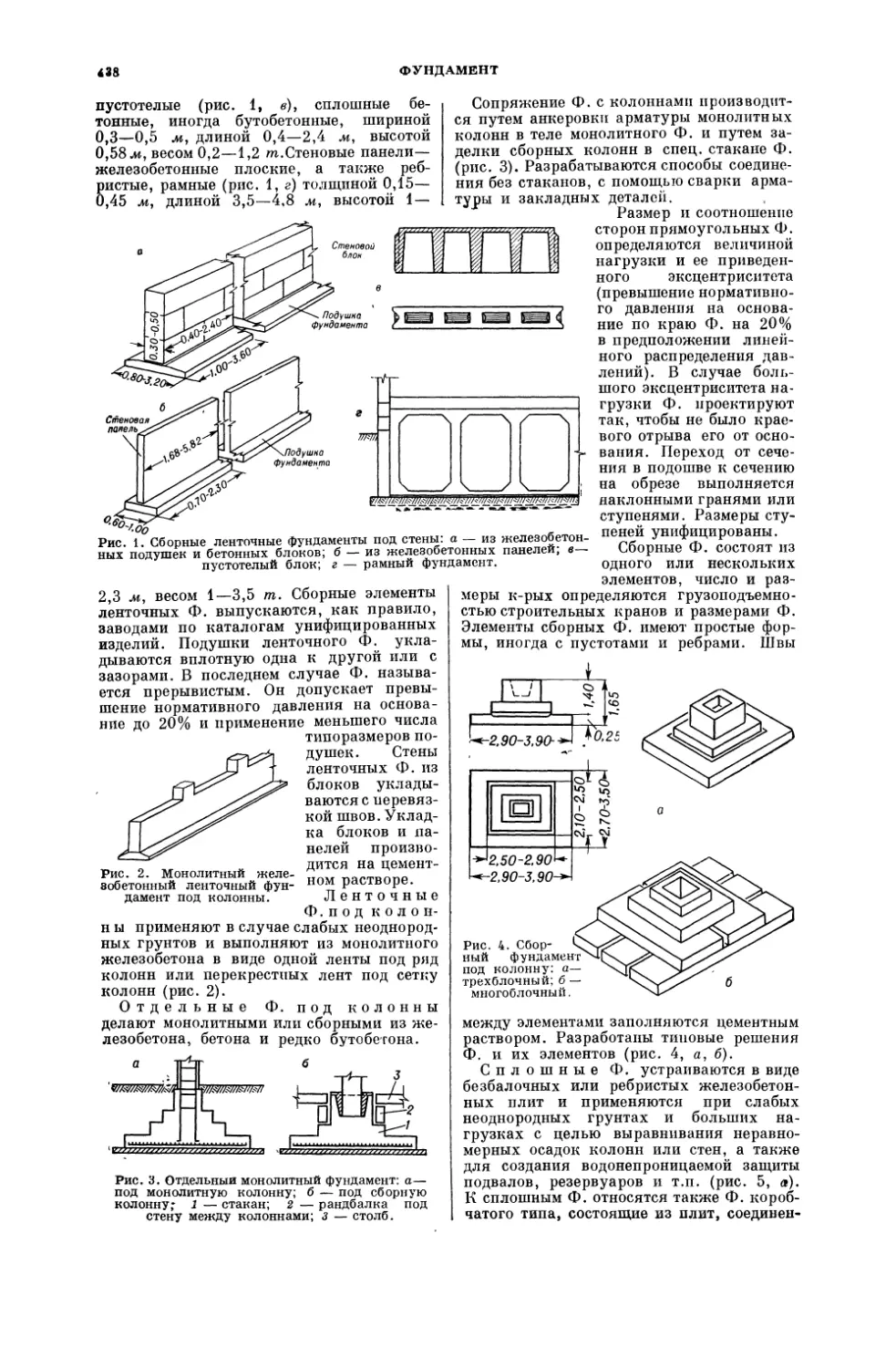

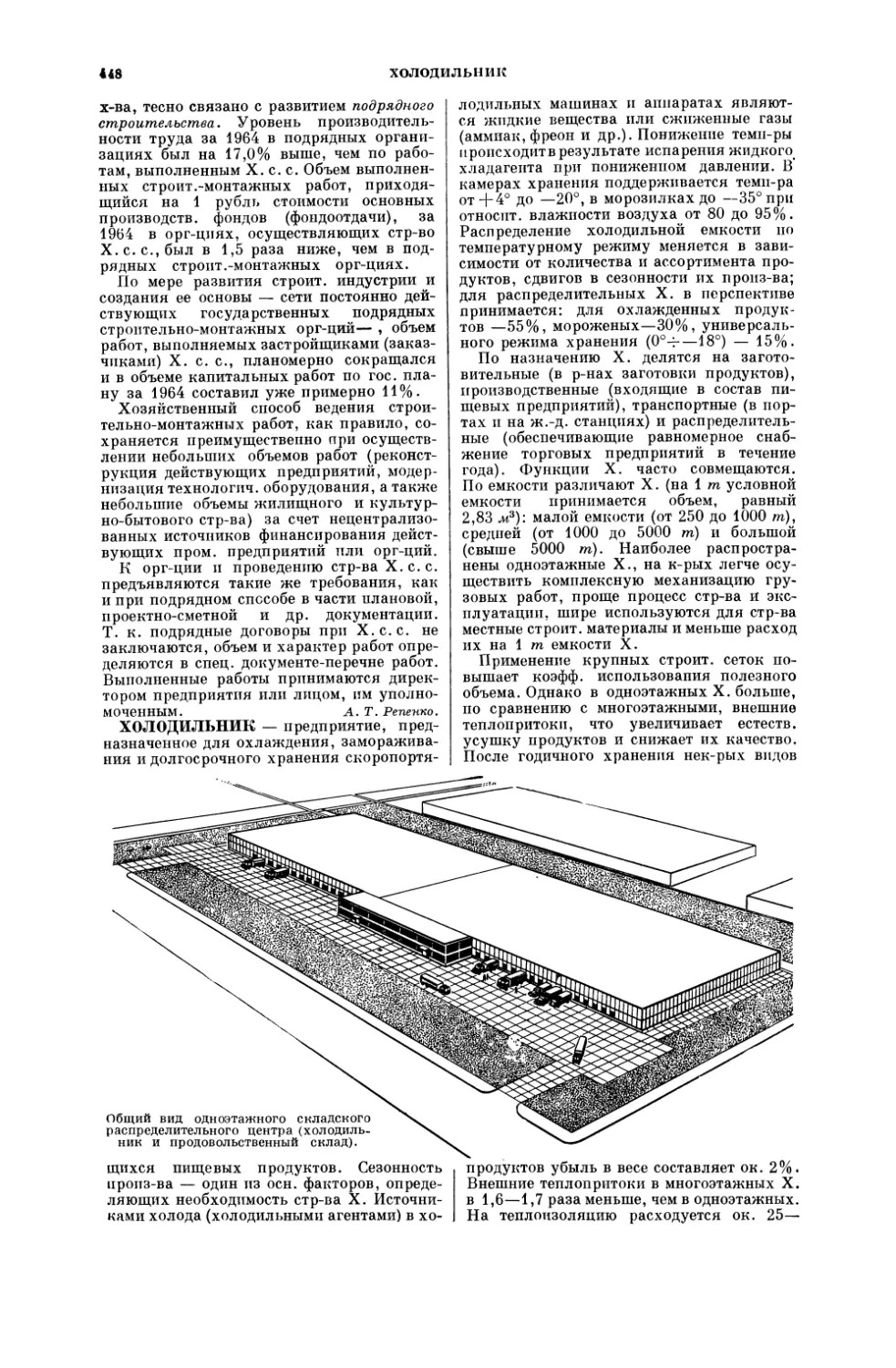

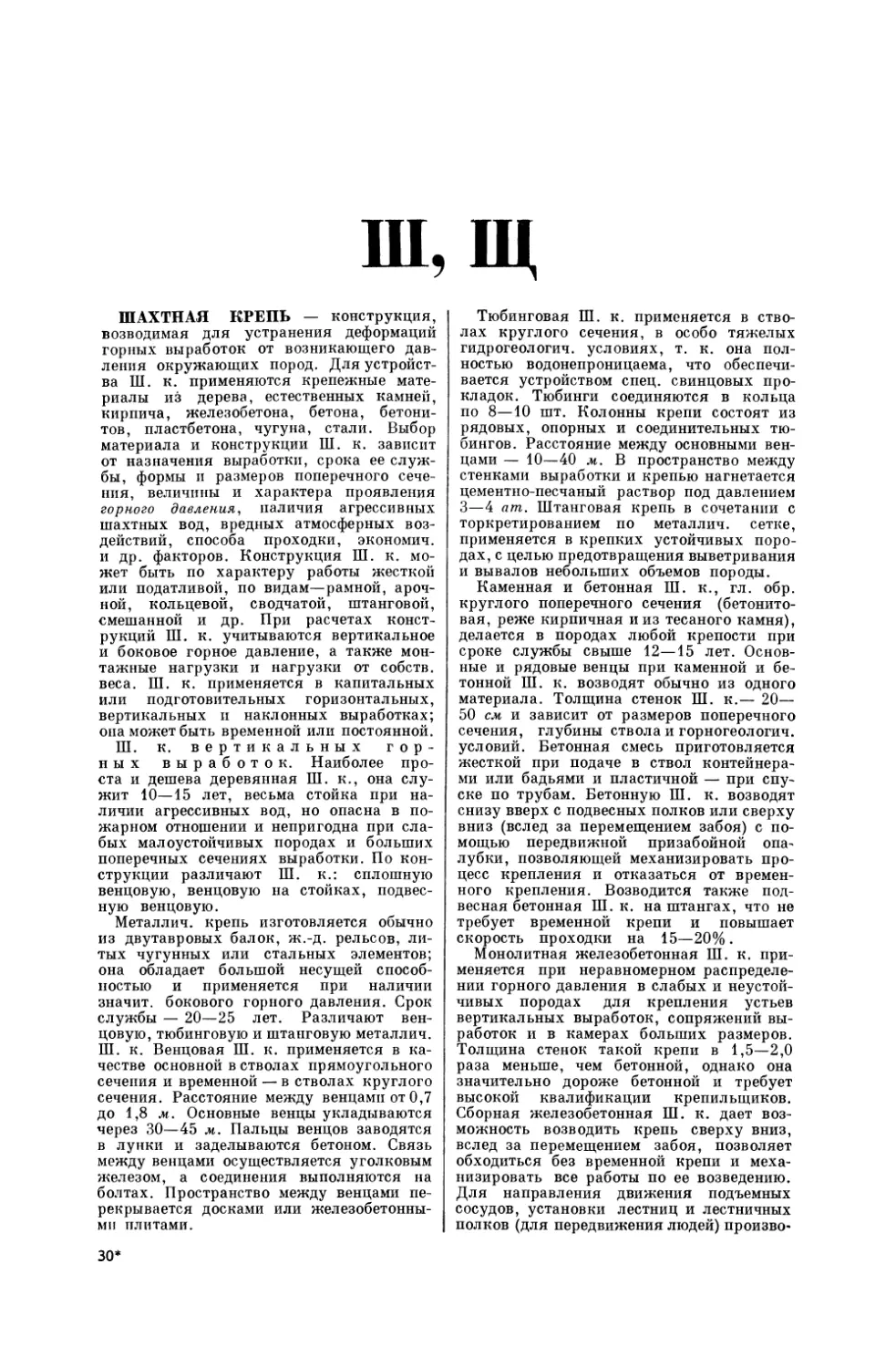

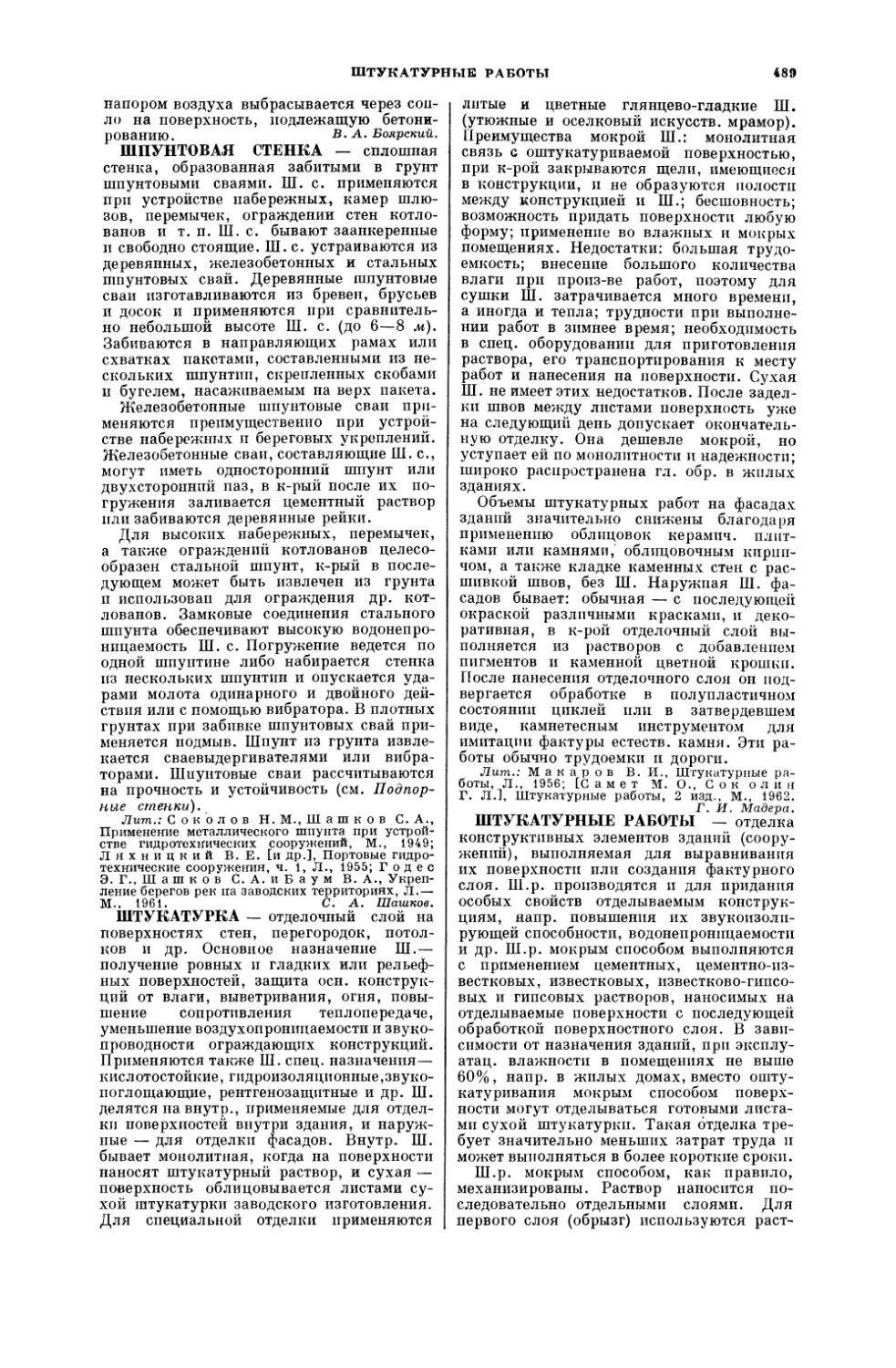

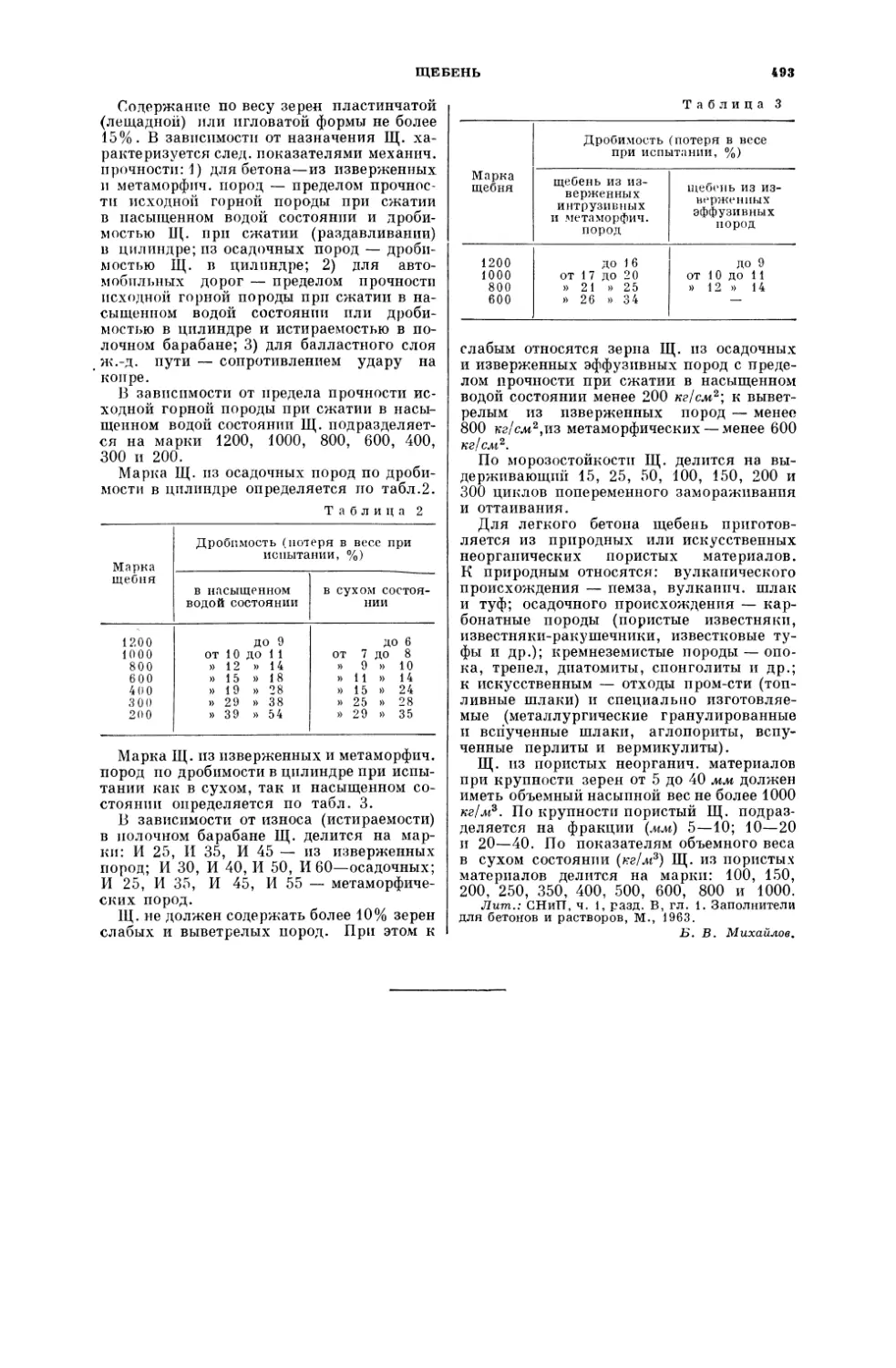

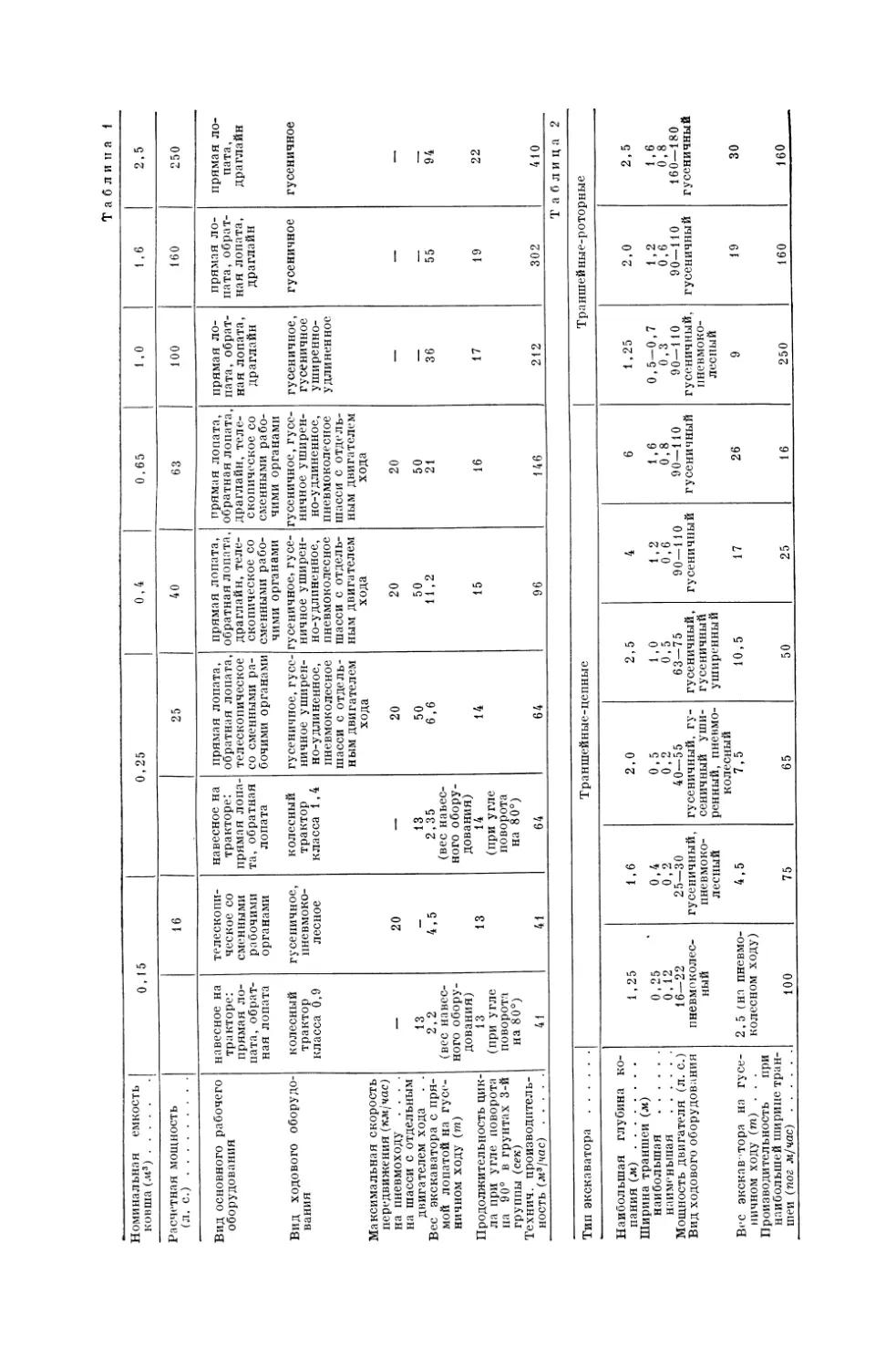

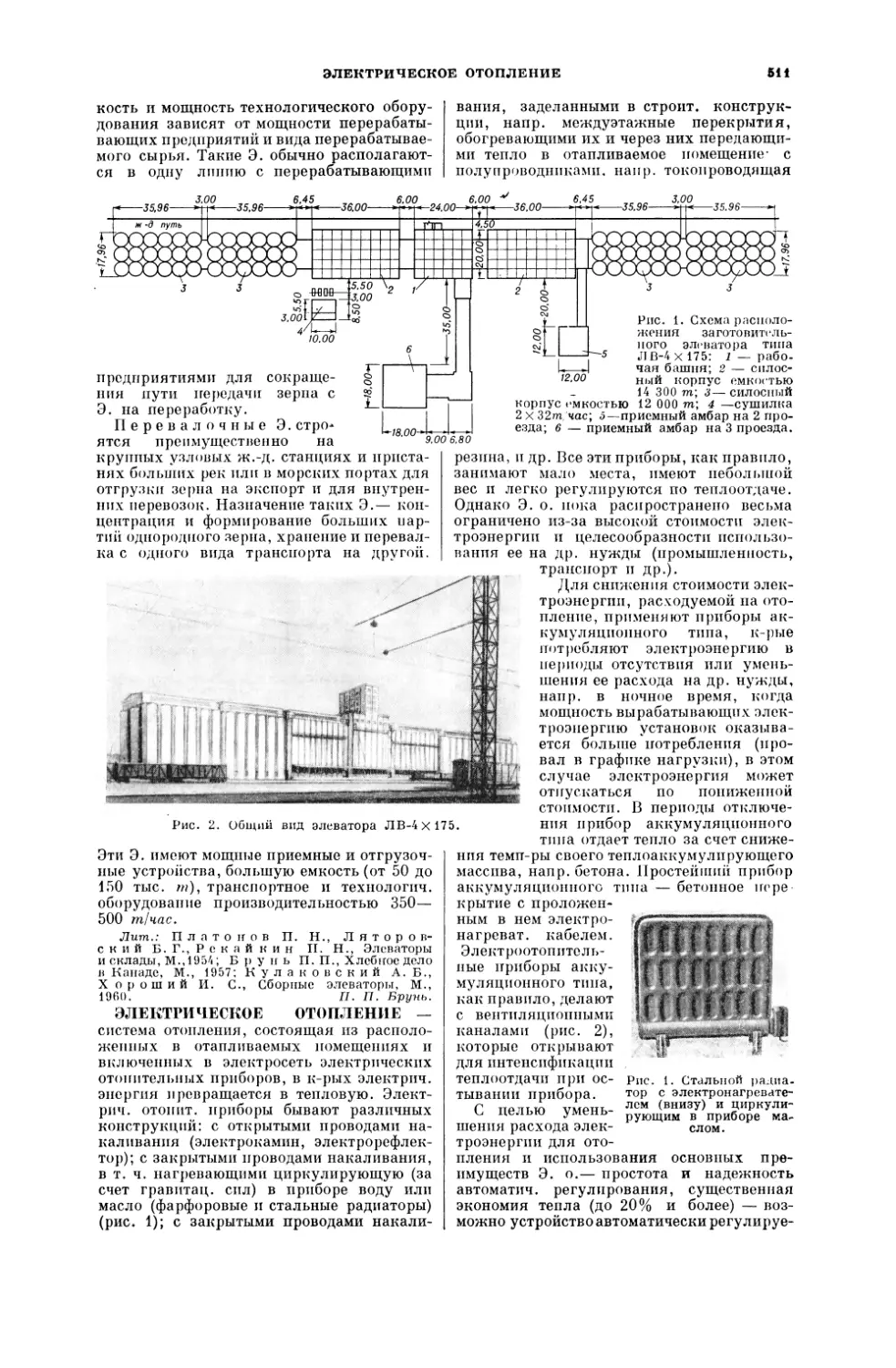

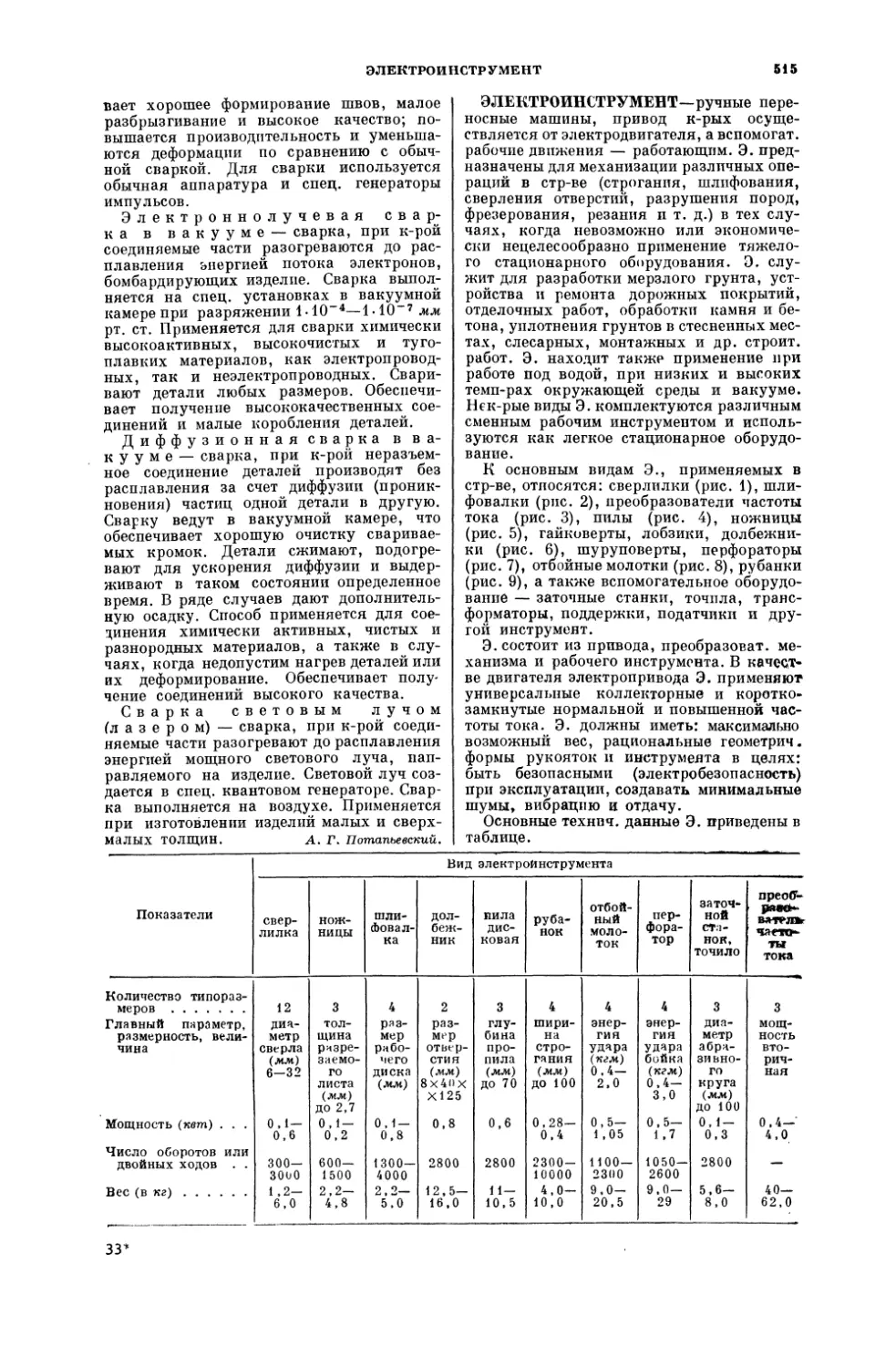

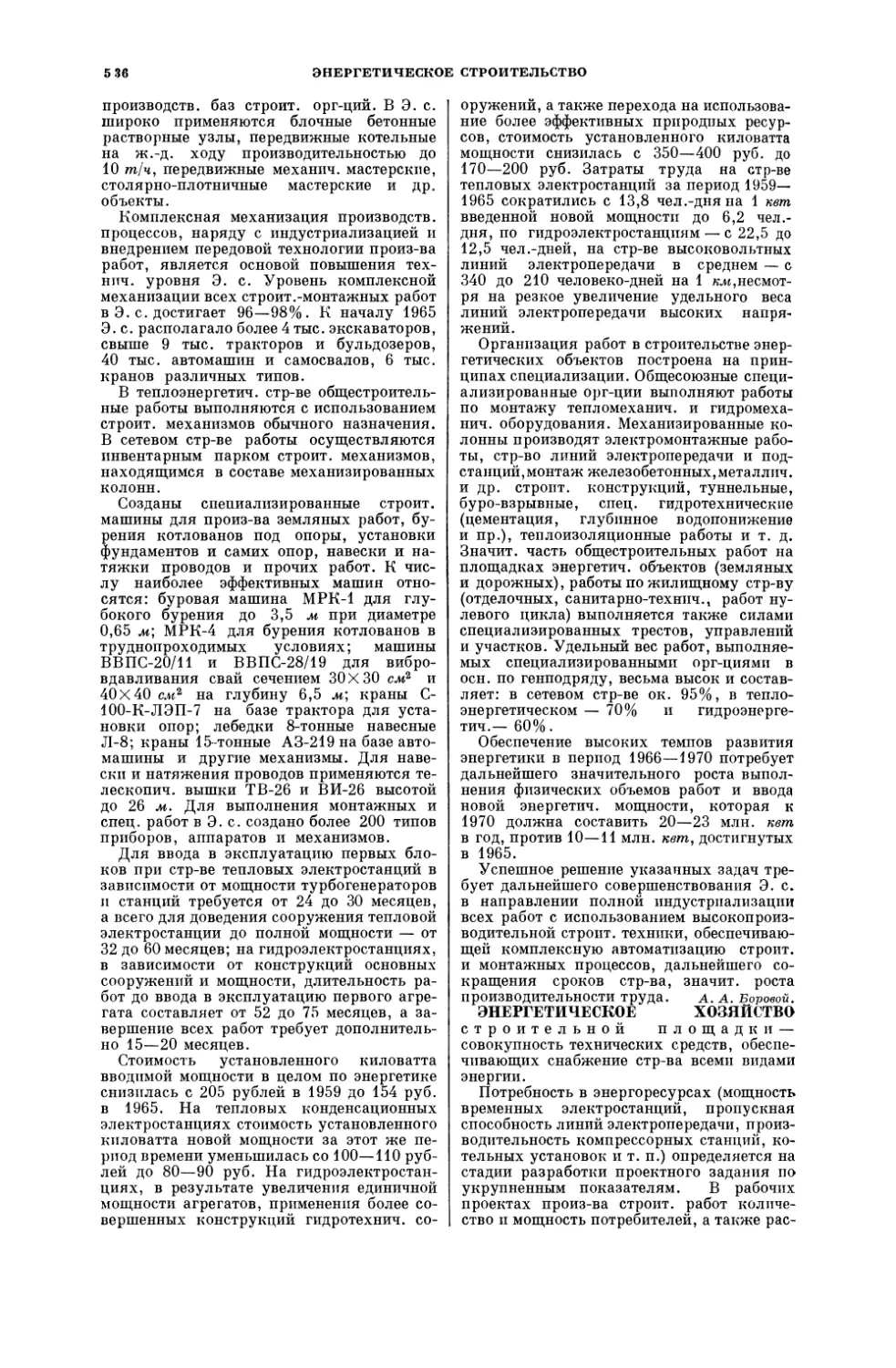

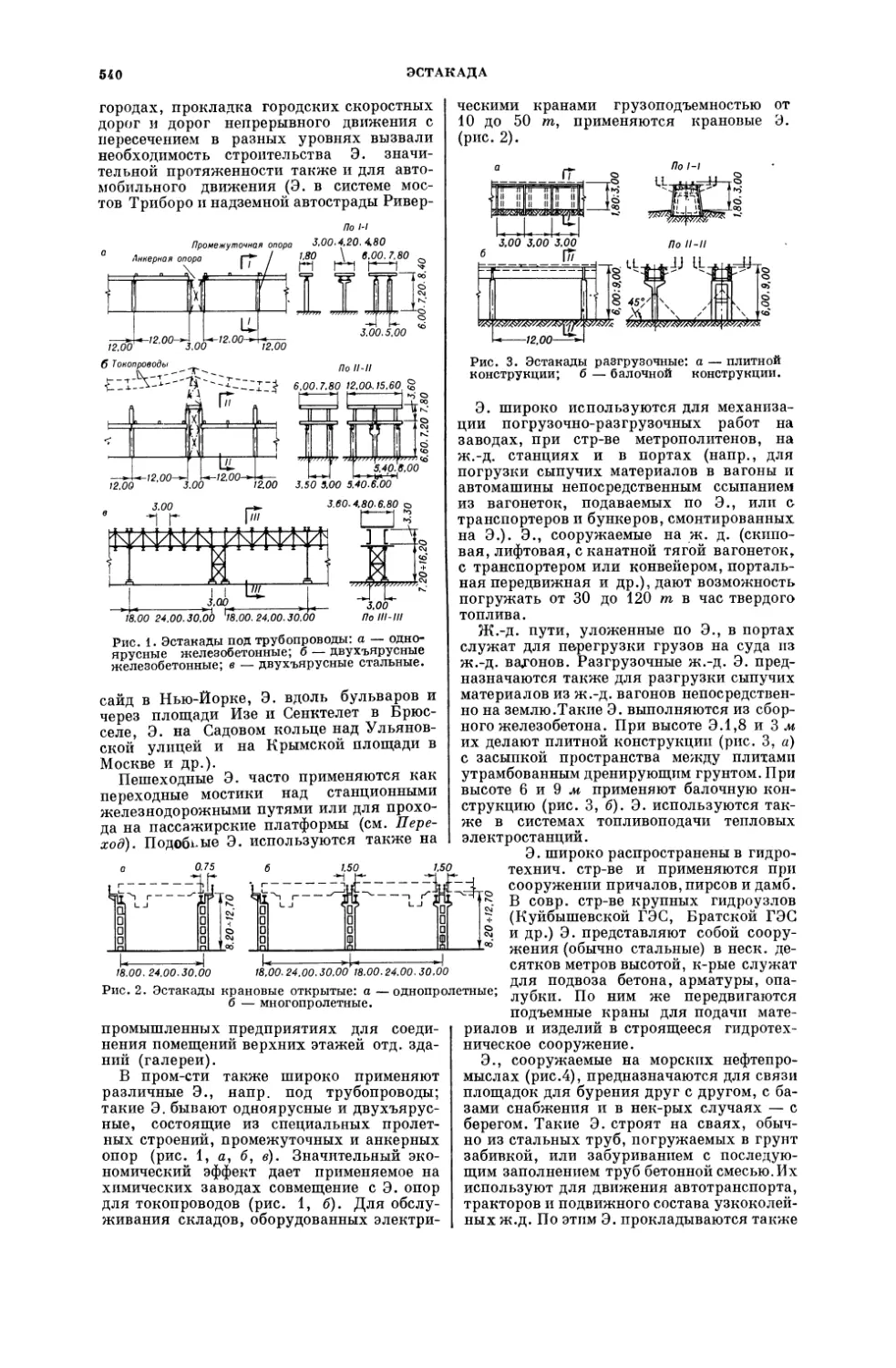

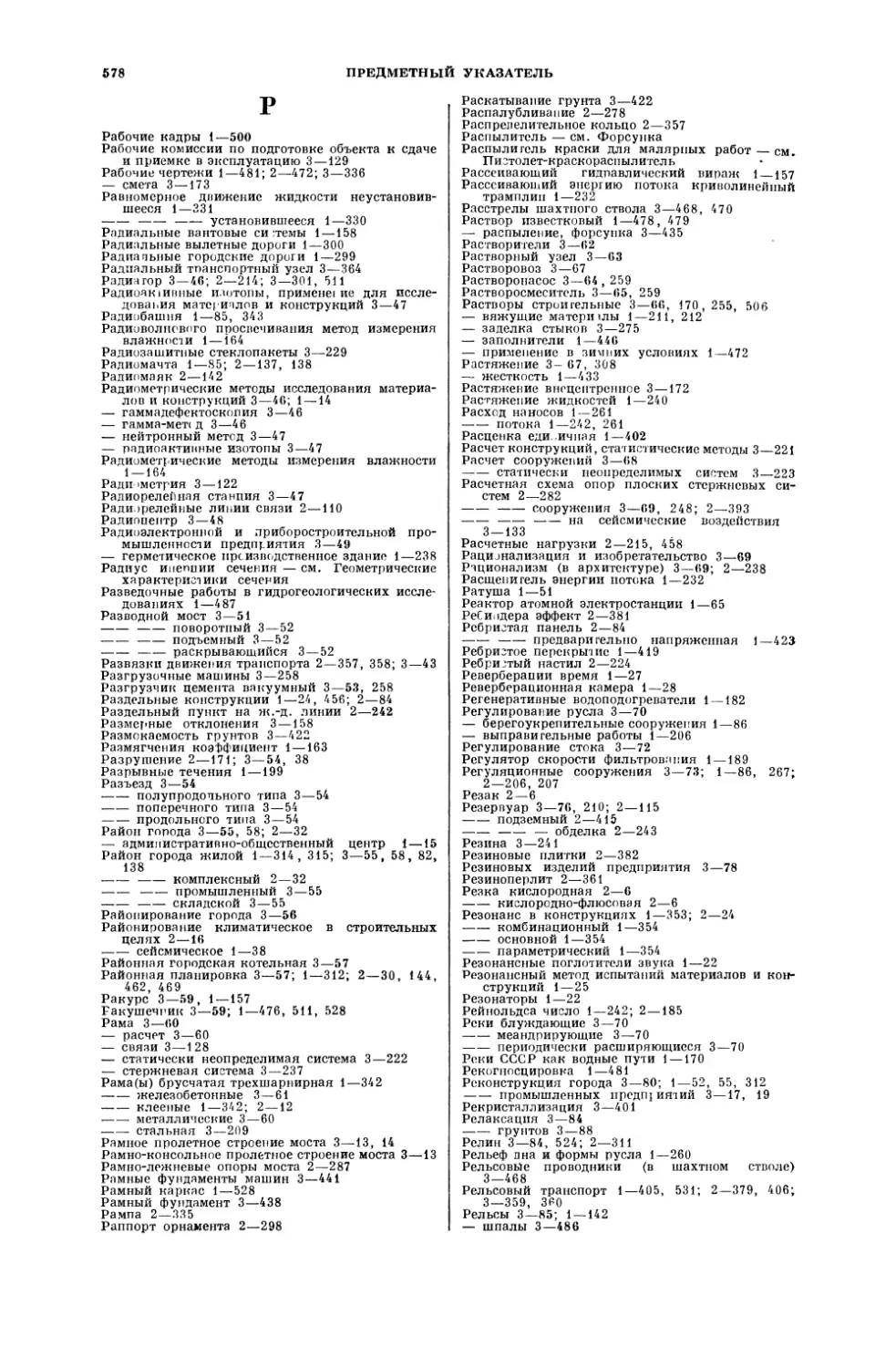

Цехи холодной прокатки

(рис. 2,3) располагаются, как правило, ря-

дом с цехами горячей прокатки и соеди-

няются с ними конвейером для подачи горя-

чекатаных рулонов. Характерной особен-

ностью цехов холодной прокатки является

наличие больших травильных агрегатов и

колпаковых отжигательных печей.

В зданиях цехов холодной прокатки про-

изводится обработка заготовок меньших

размеров, чем в цехах горячей прокатки.

Это позволяет применять здание с прямо-

угольным очертанием в плане, в осн. с па-

раллельным расположением пролетов. На-

личие пролетов для термин, обработки изде-

лий в колпаковых печах вызывает необходи-

мость увеличения высоты этих пролетов и

обеспечения их устройствами для аэрации

здания. Сортамент выпускаемой продукции

требует тщательной проверки, упаковки и

отправки в крытых вагонах. Отметка пола

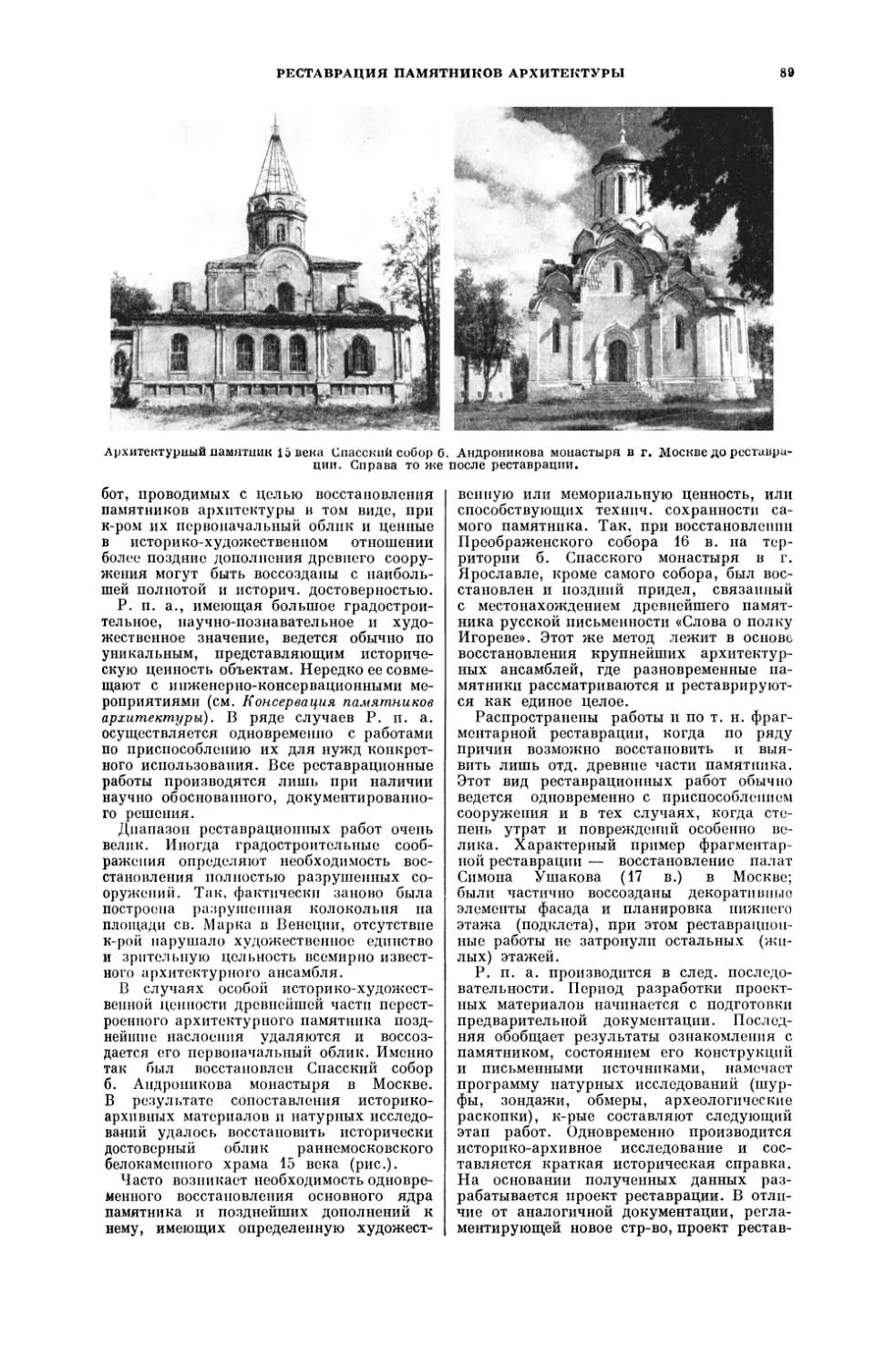

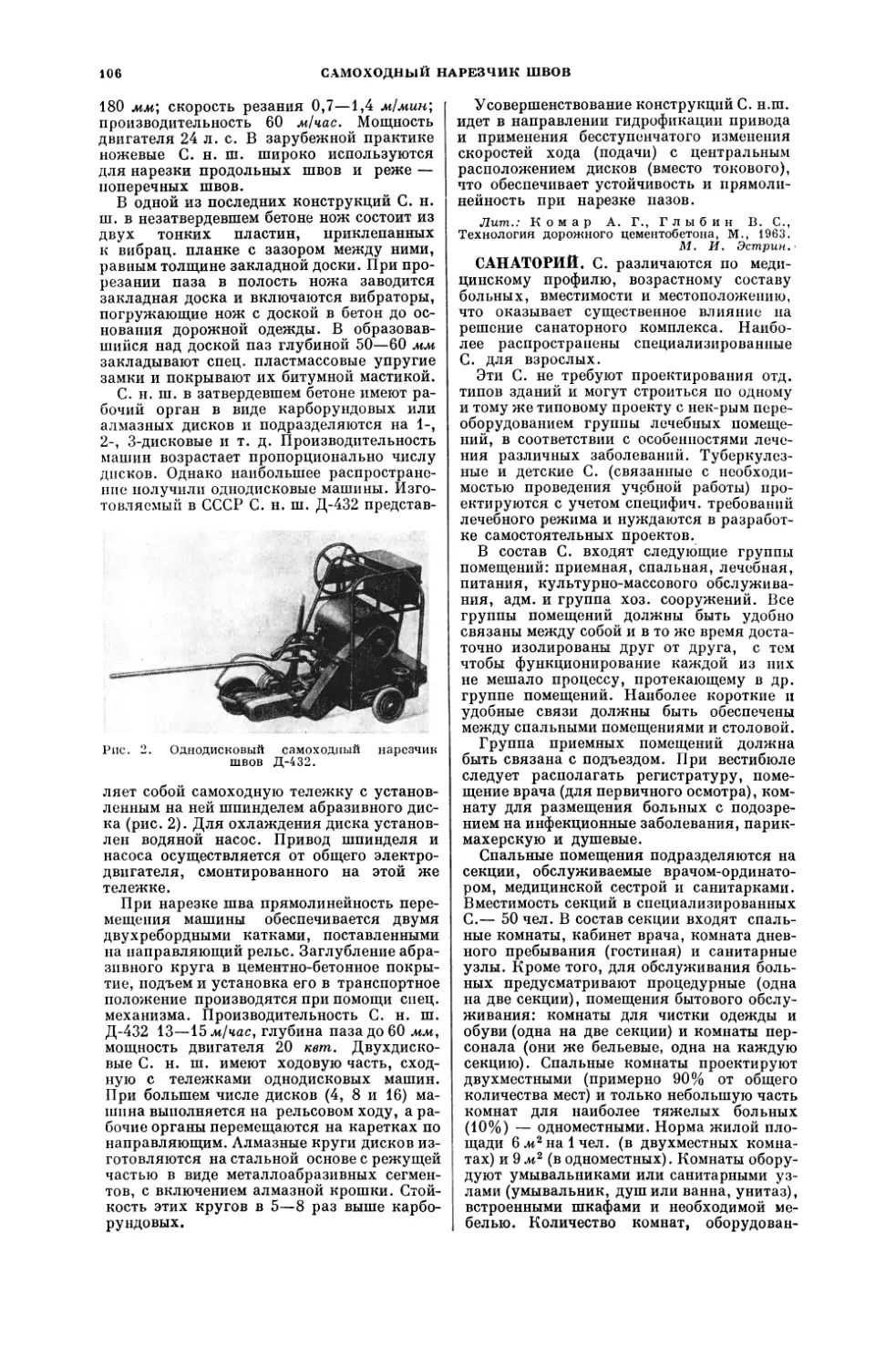

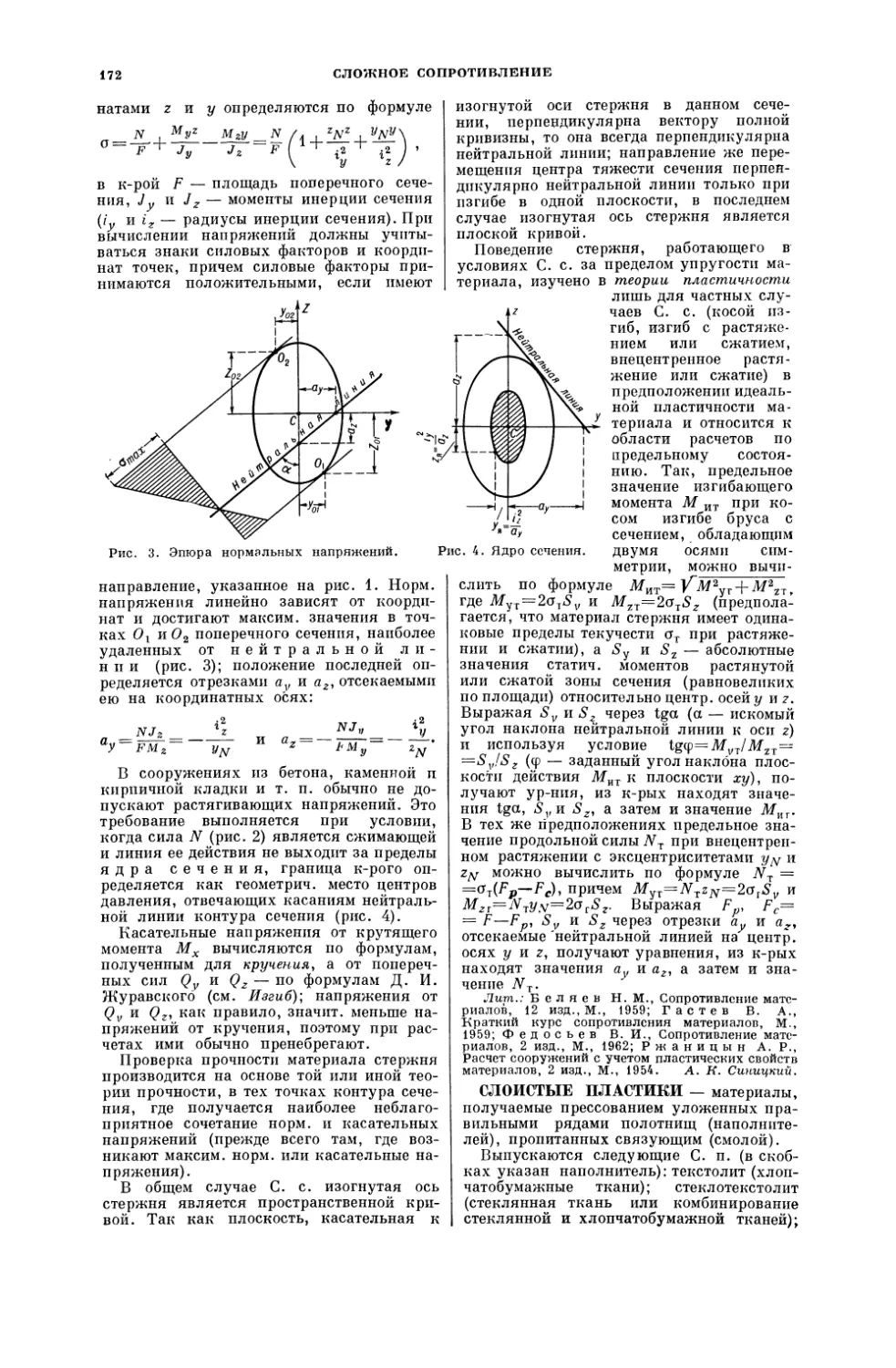

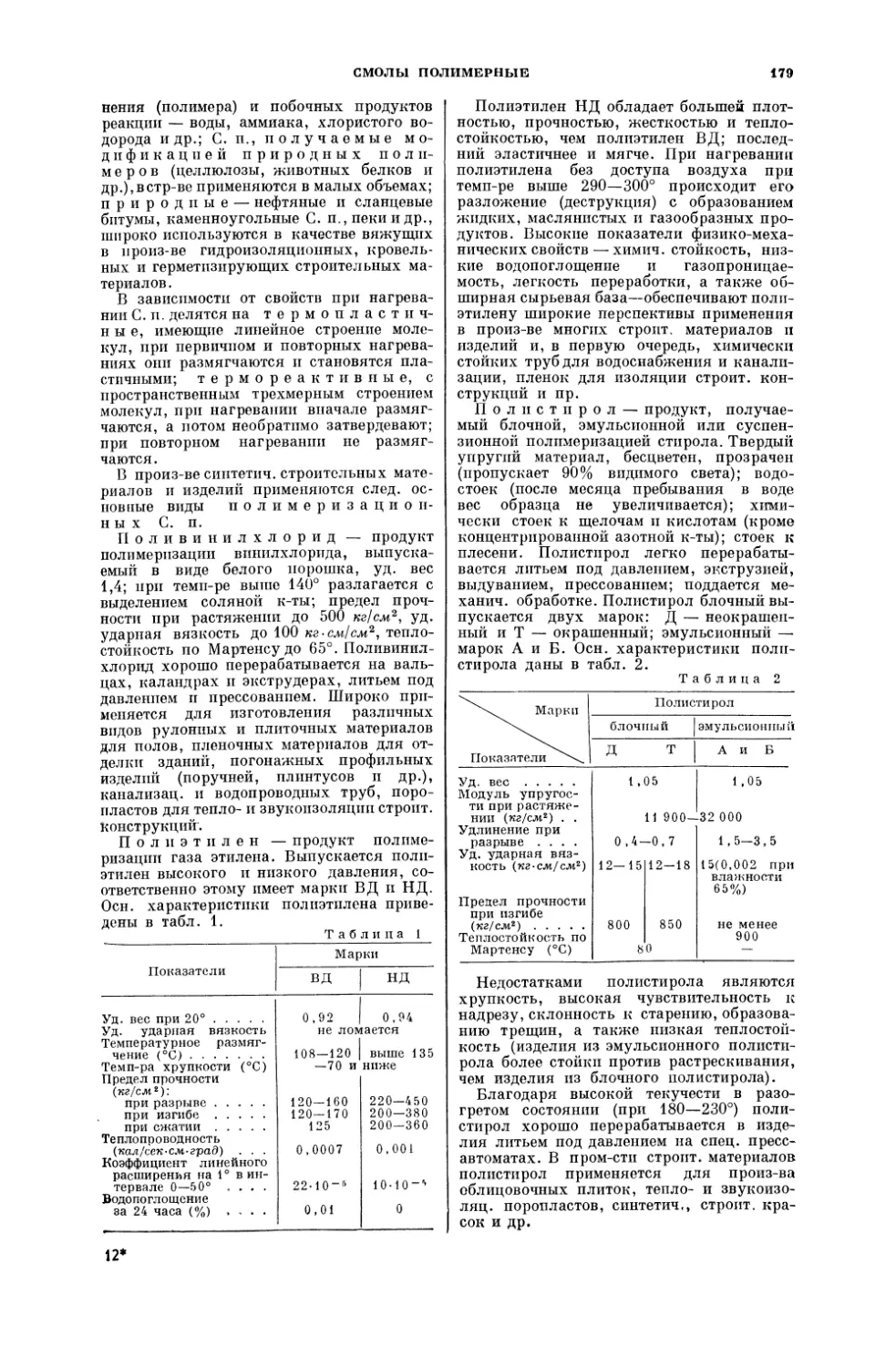

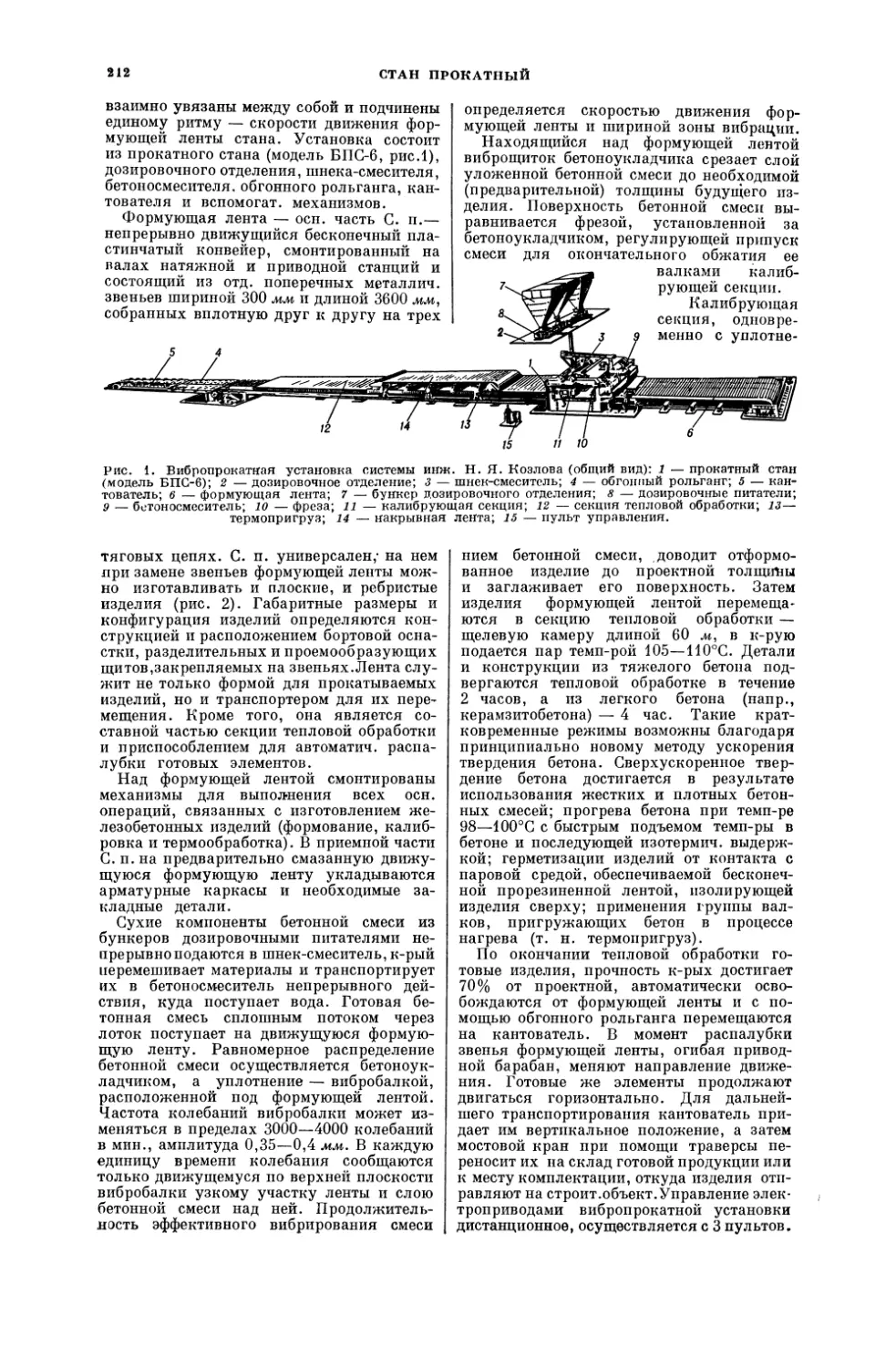

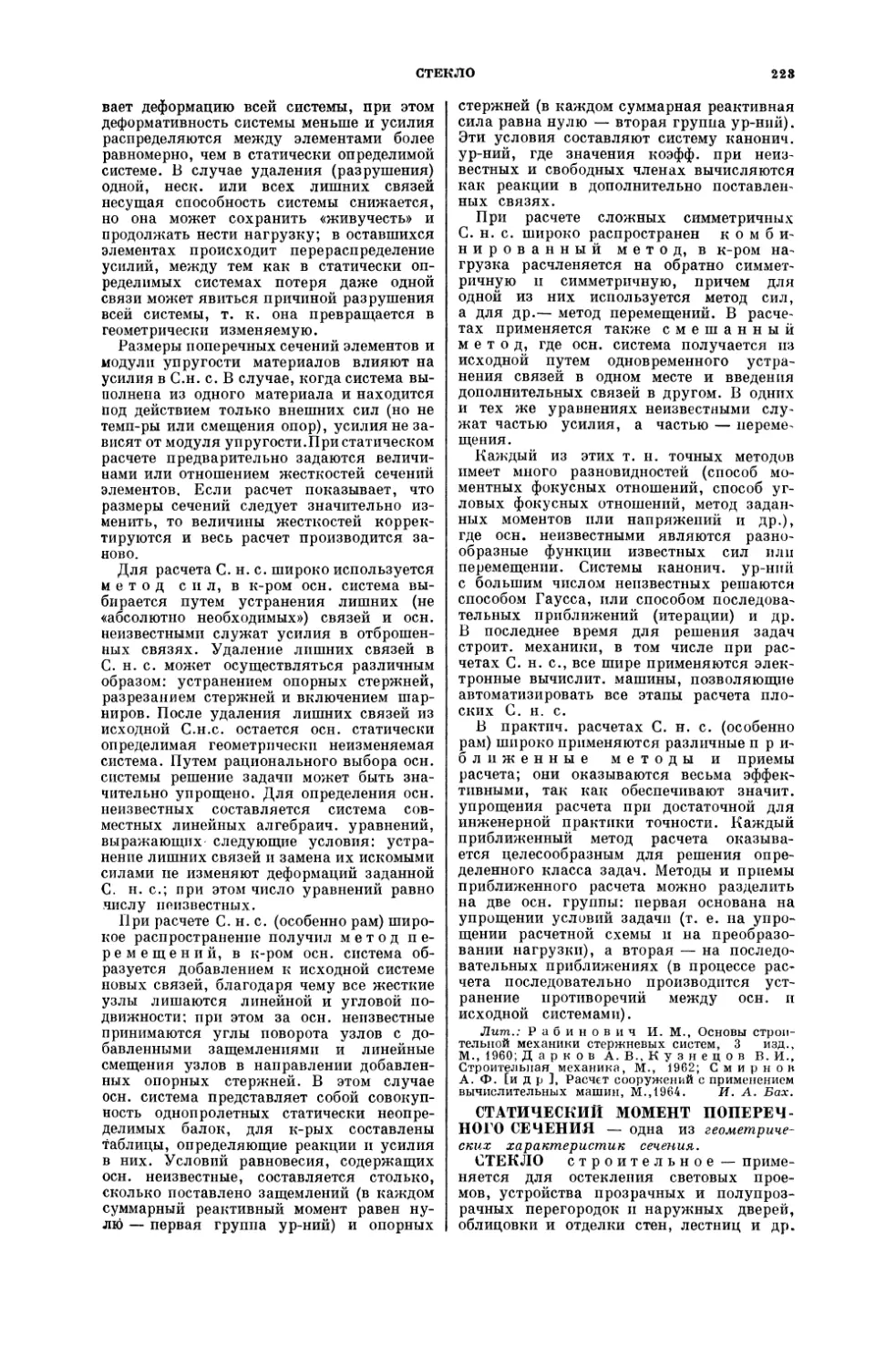

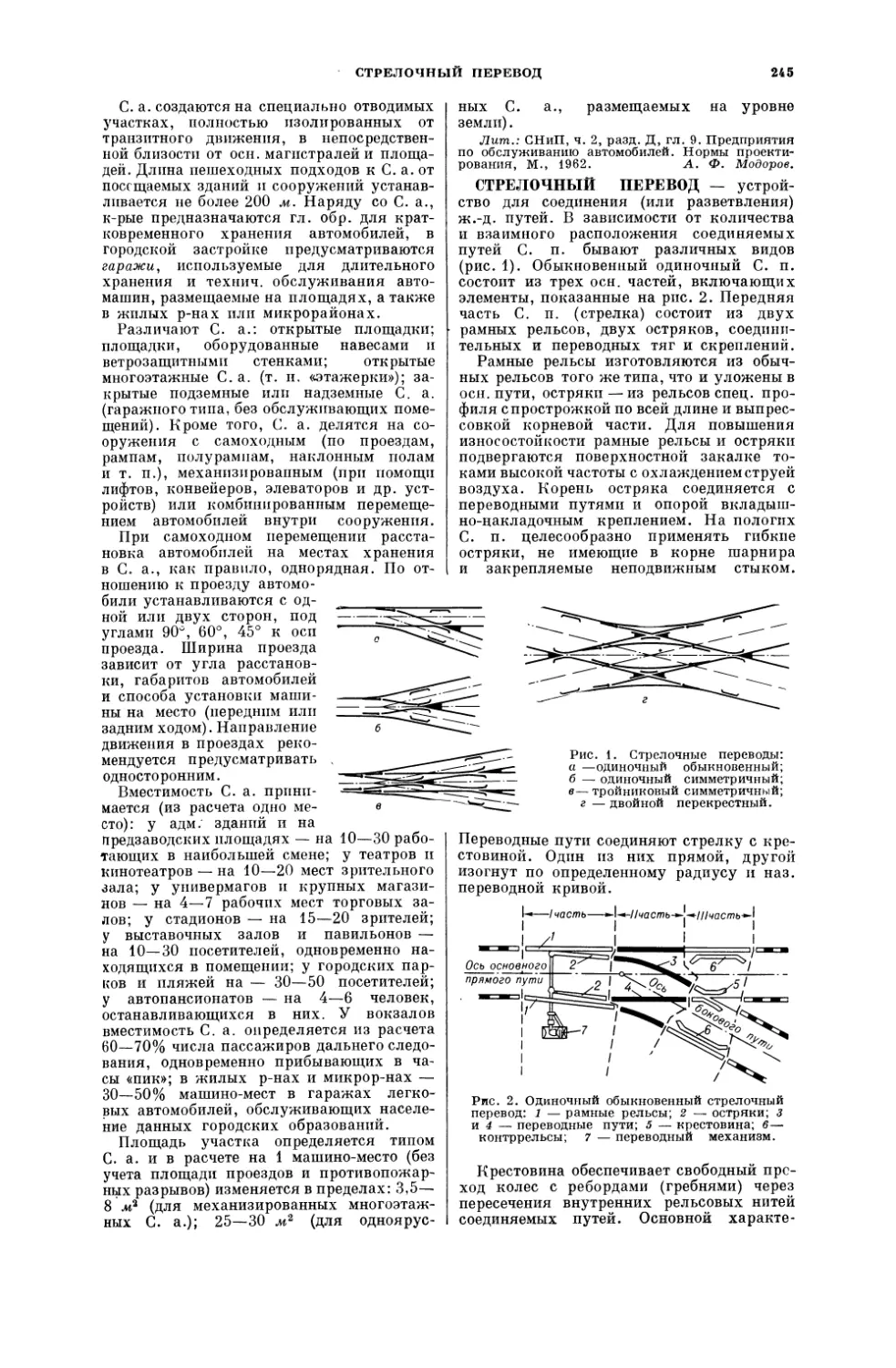

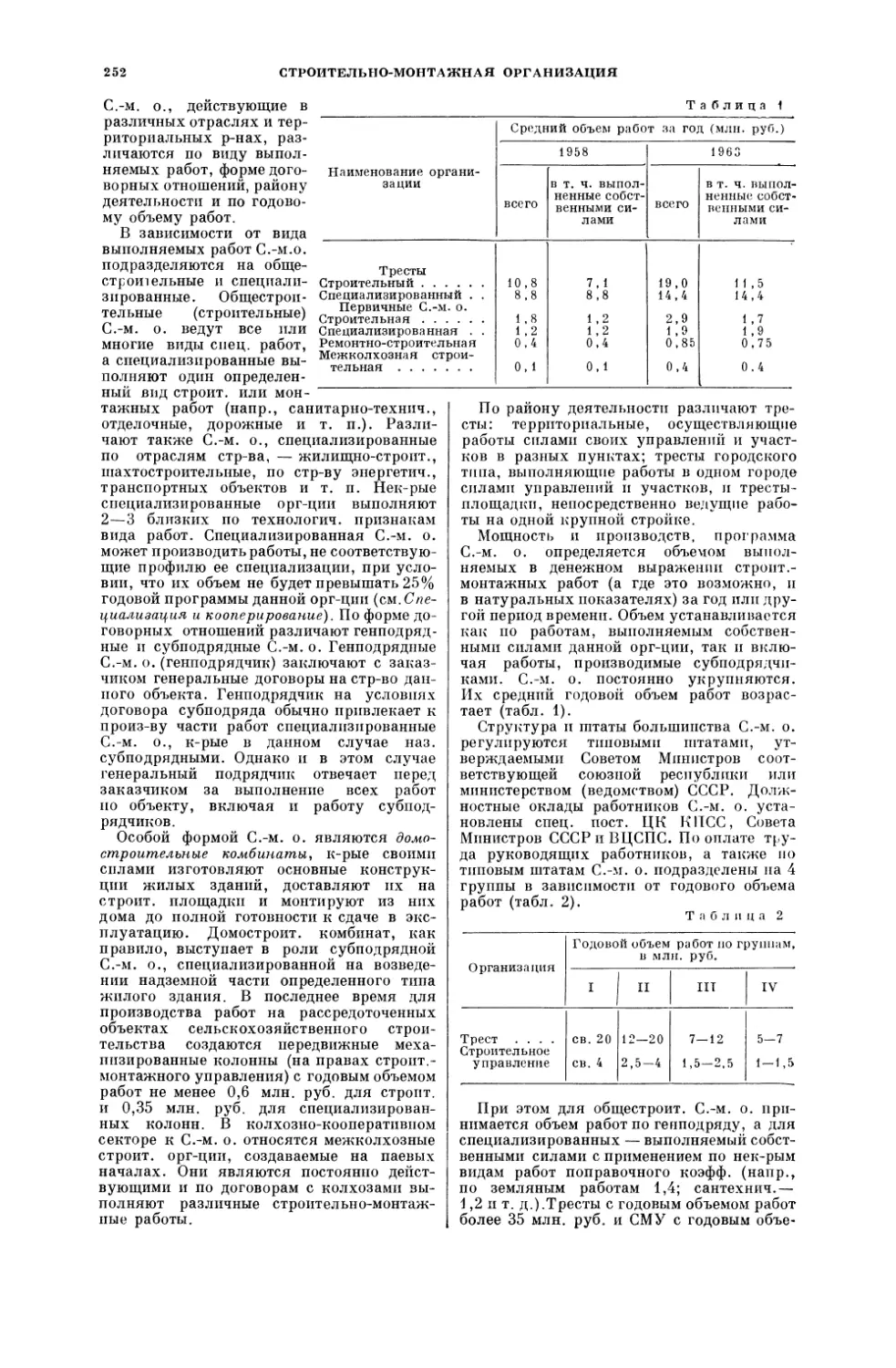

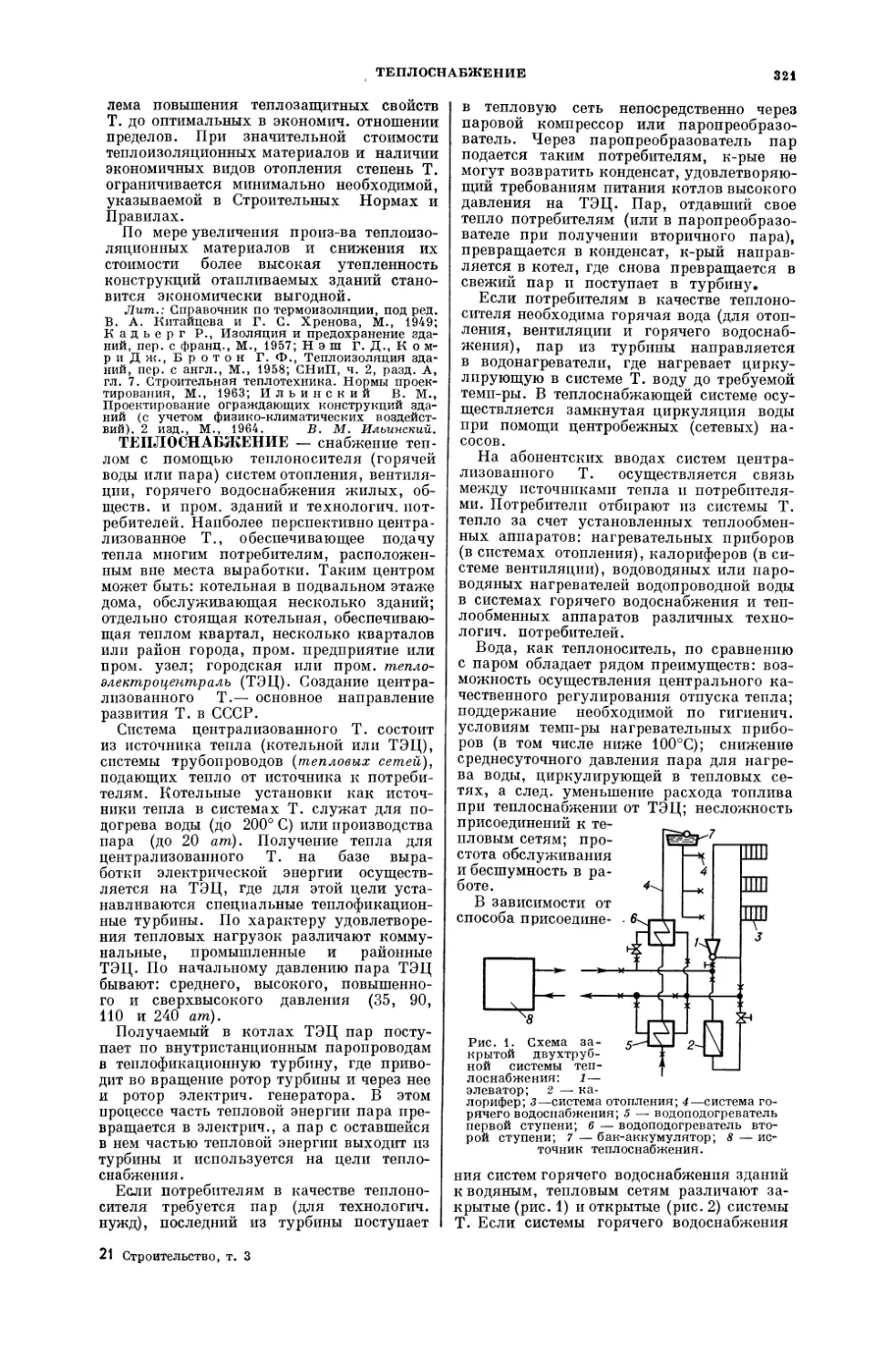

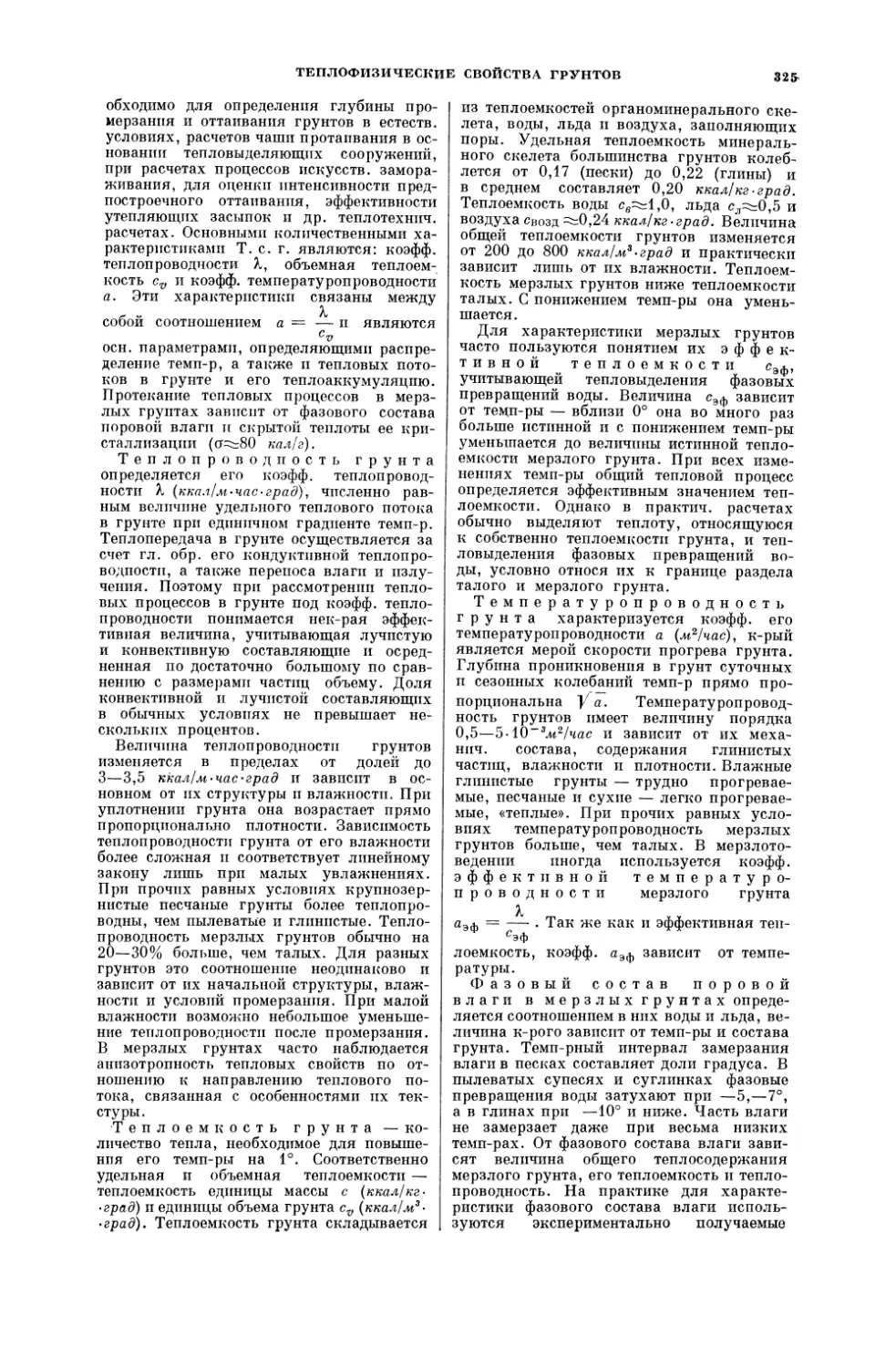

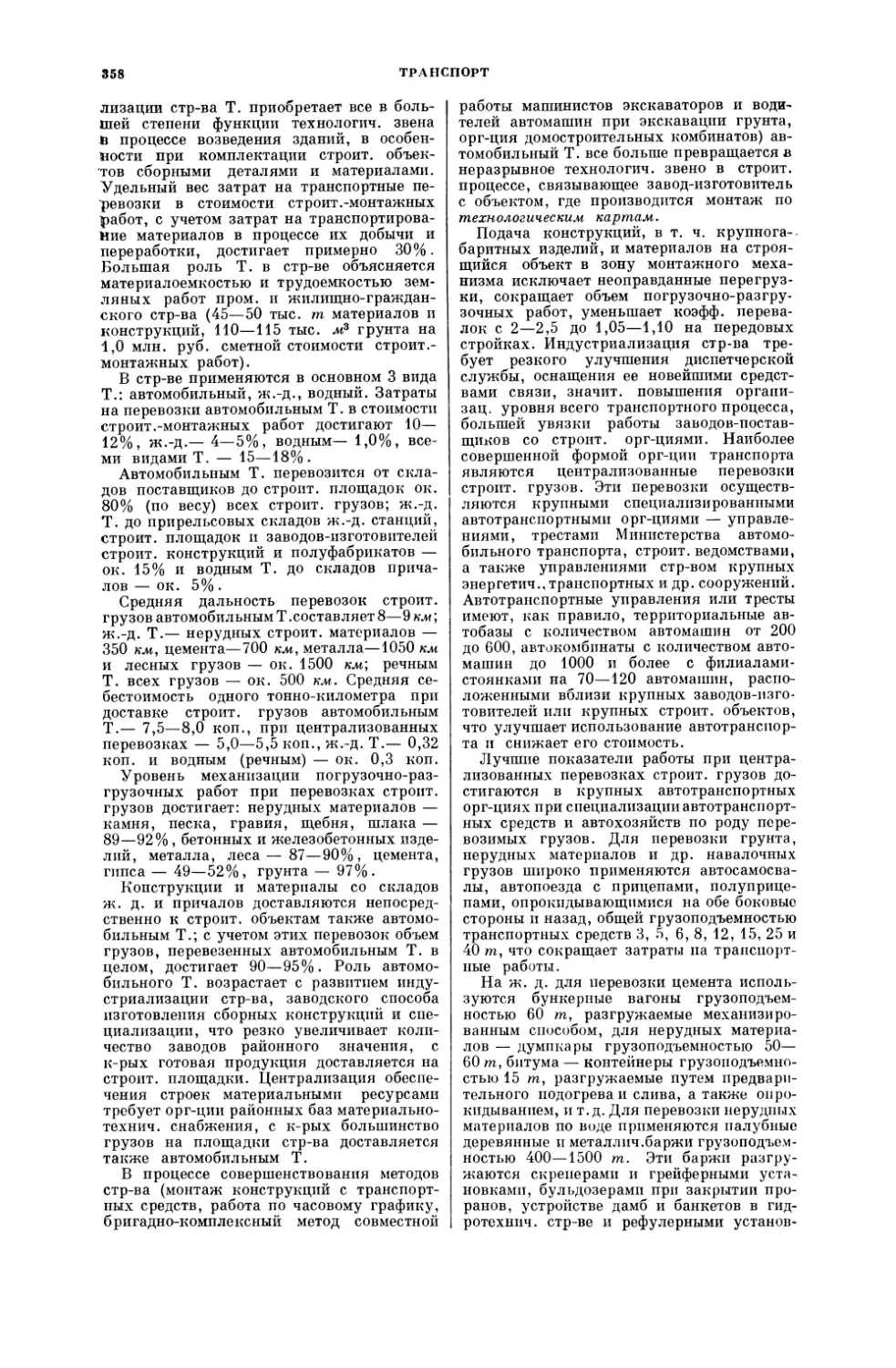

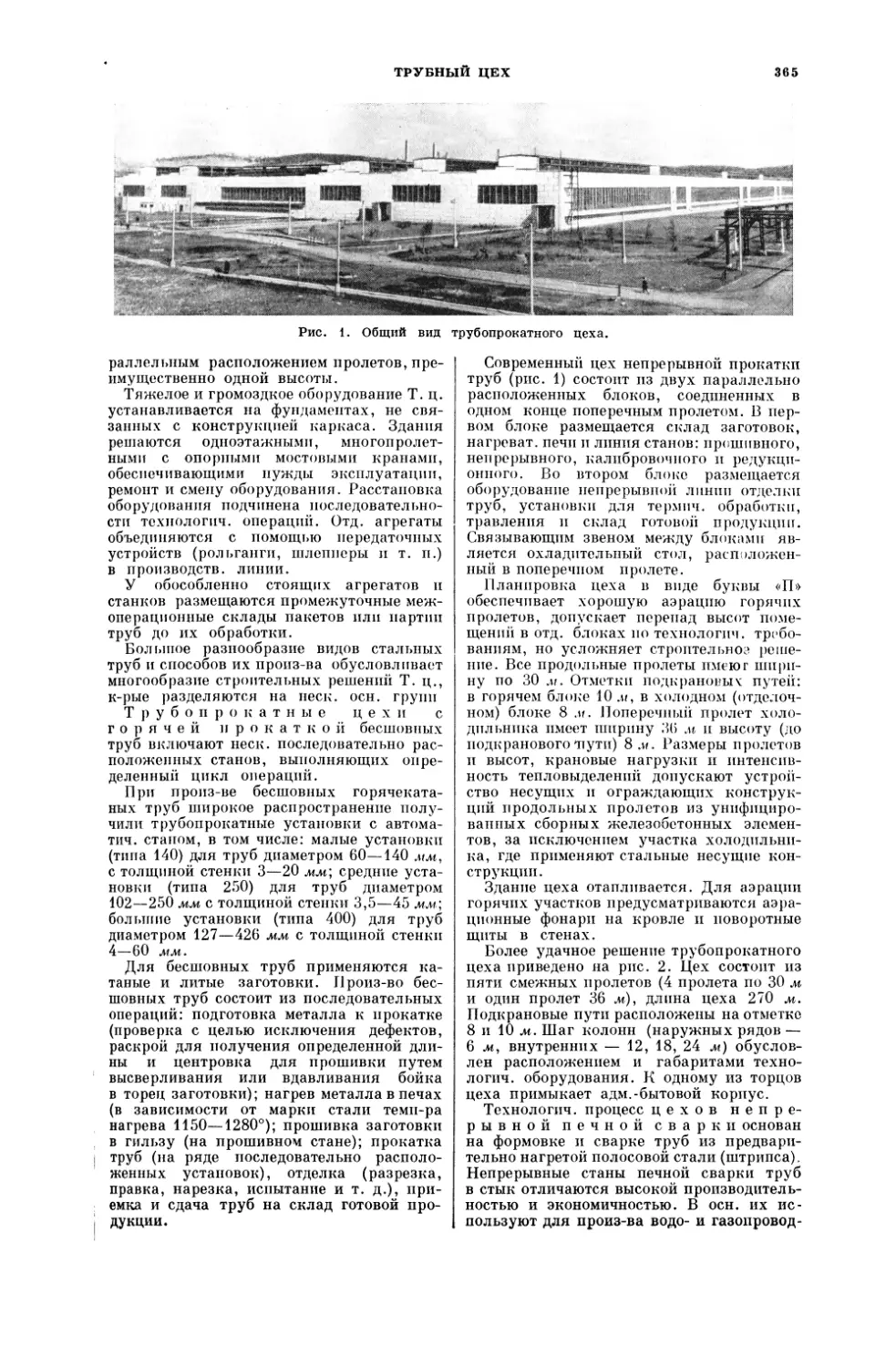

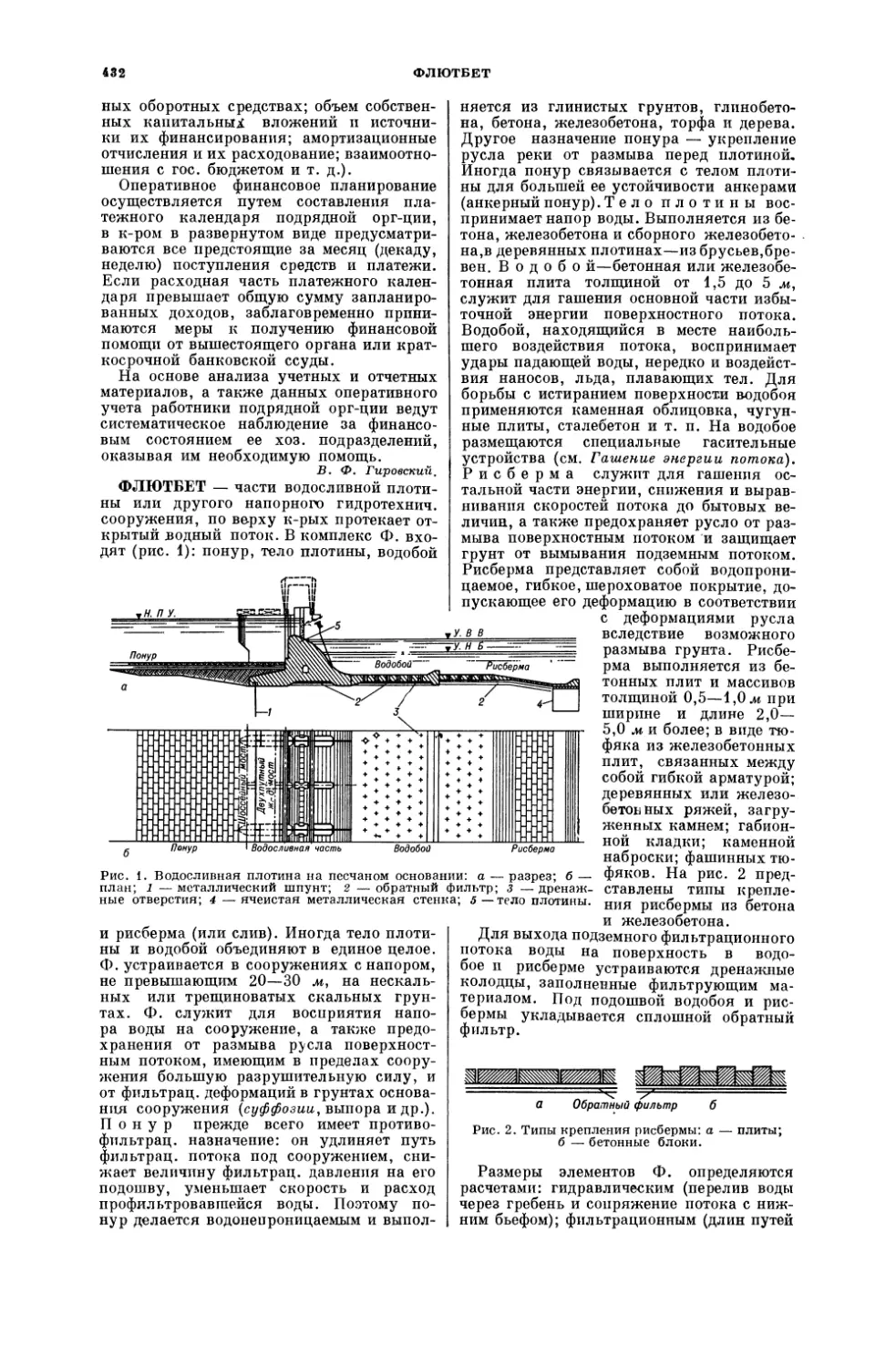

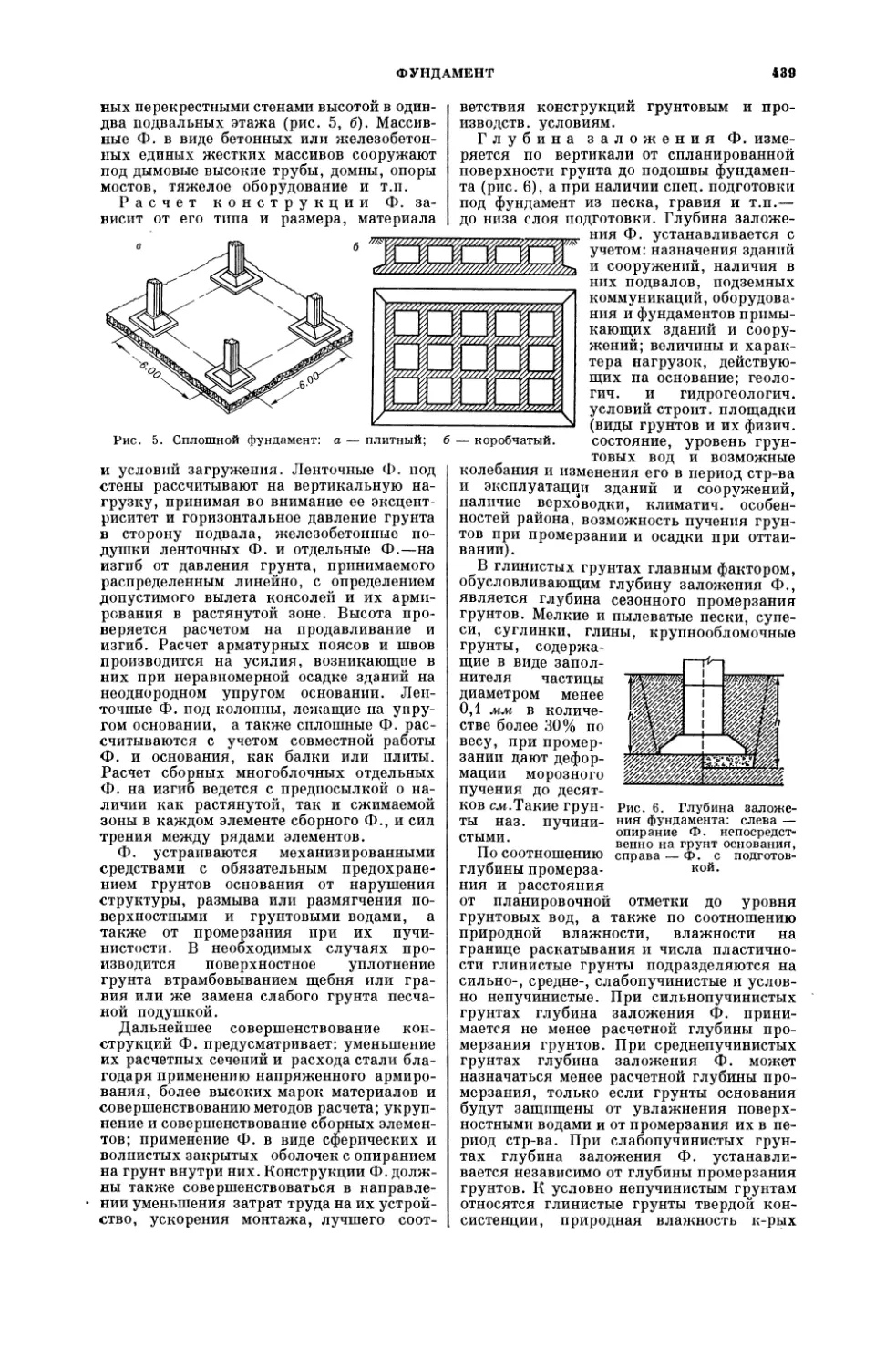

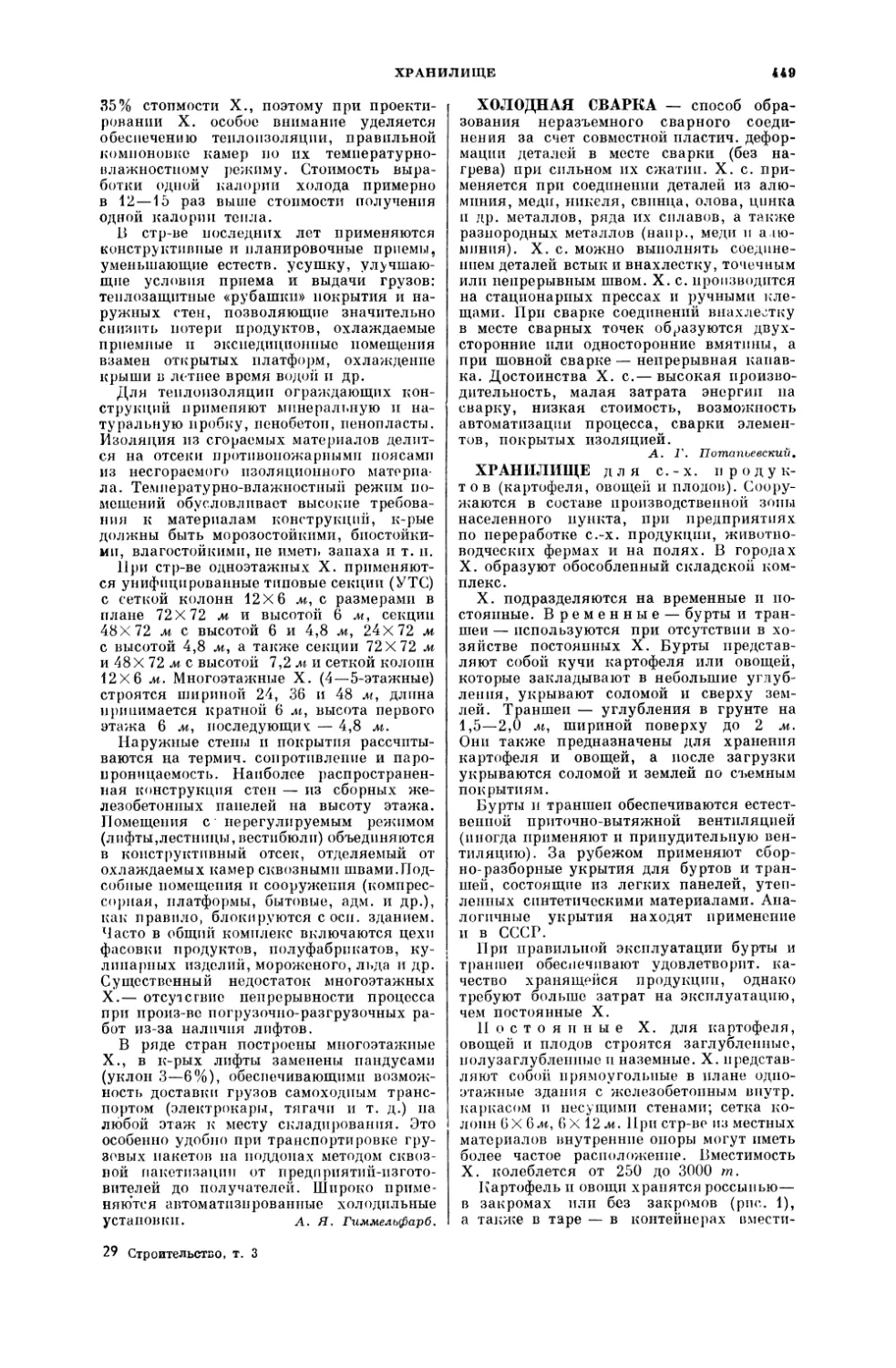

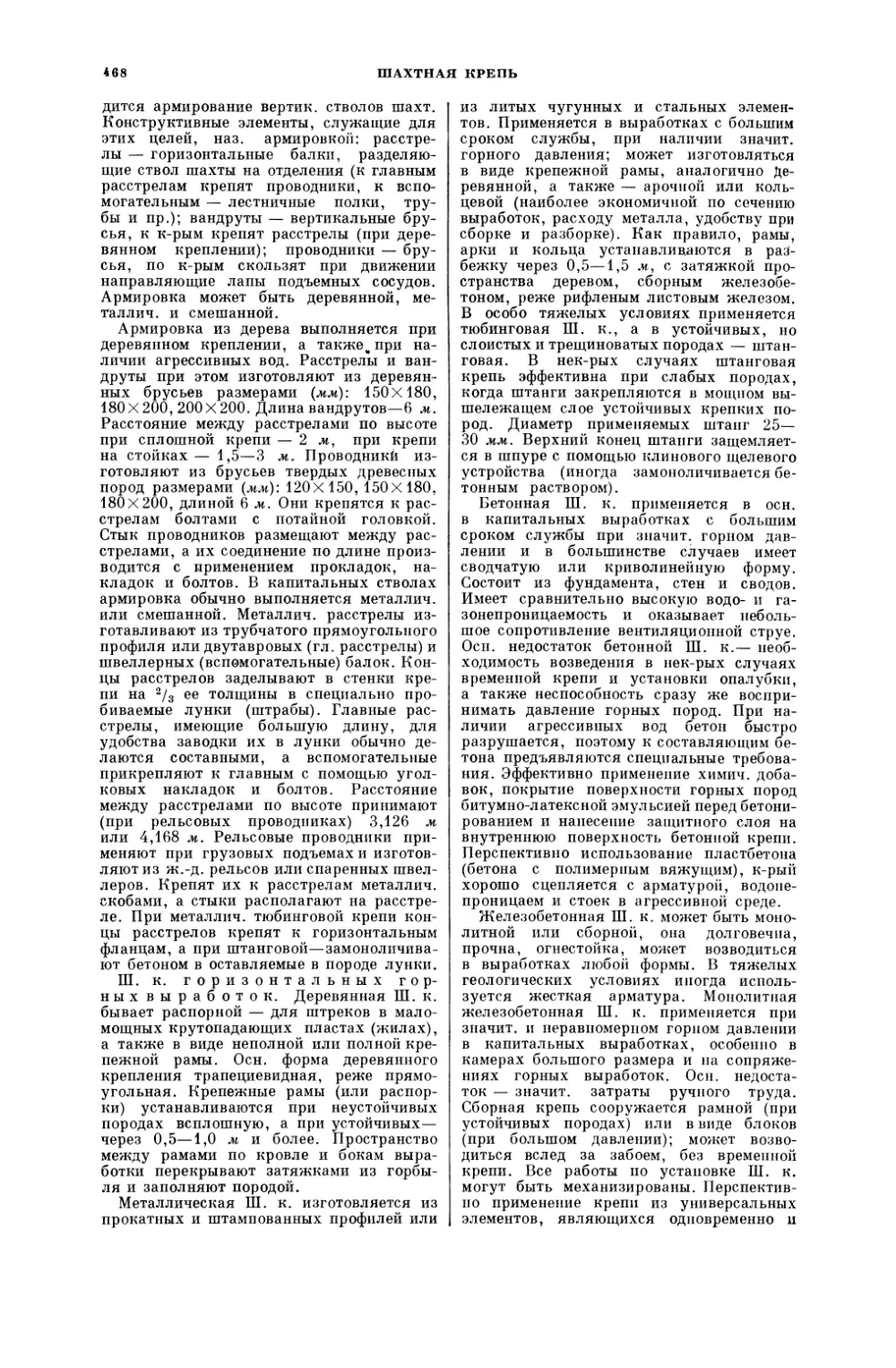

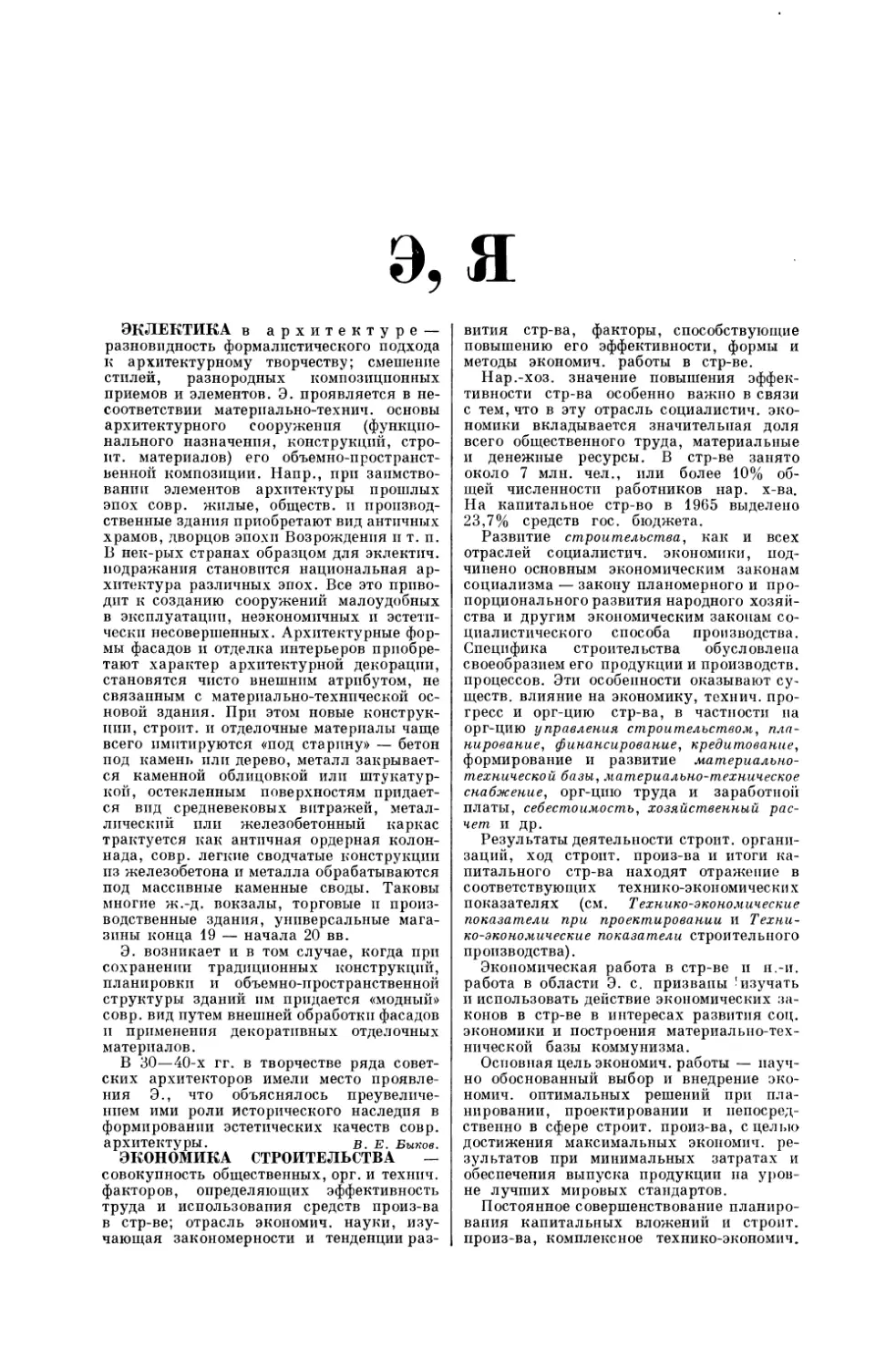

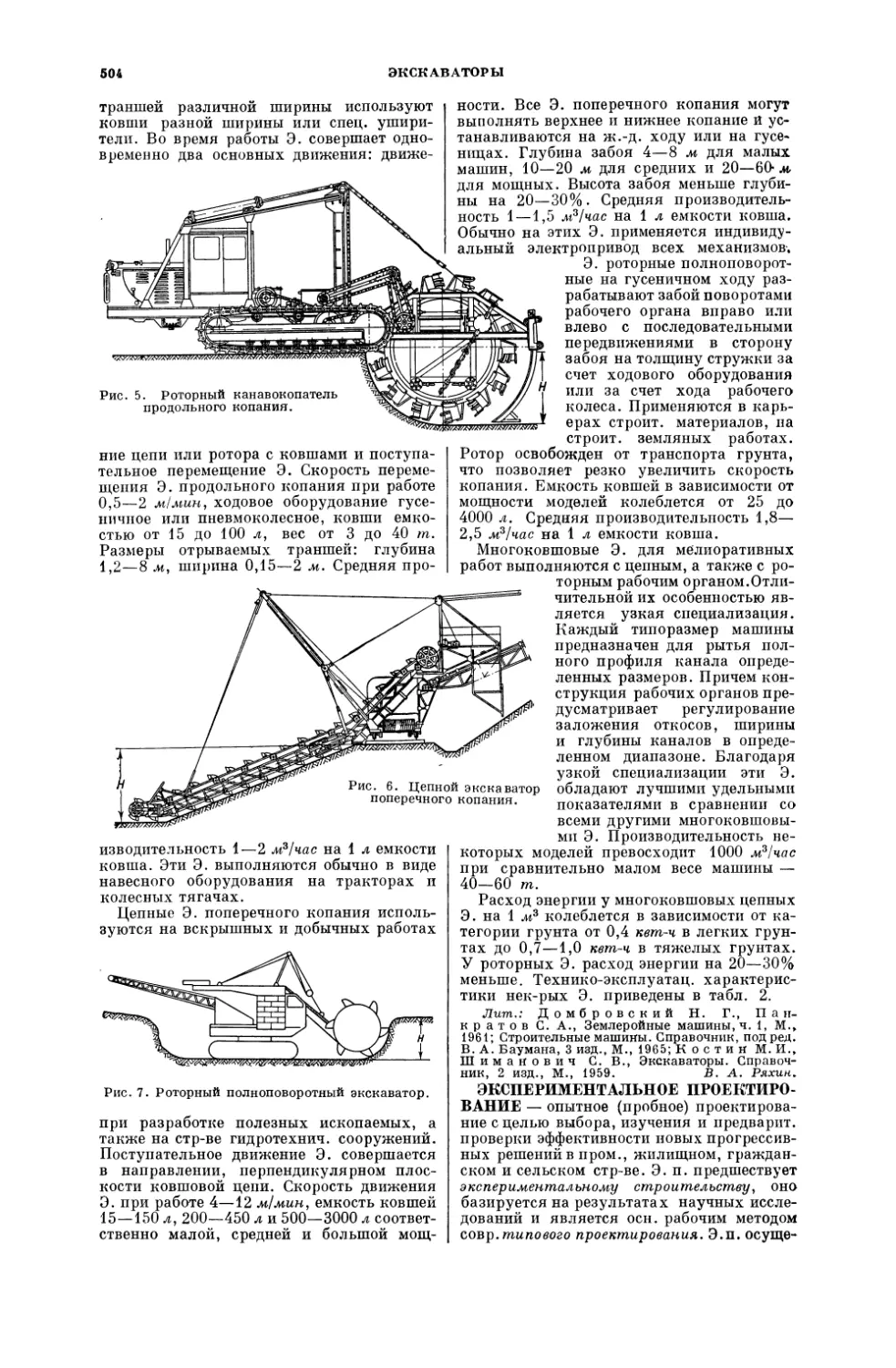

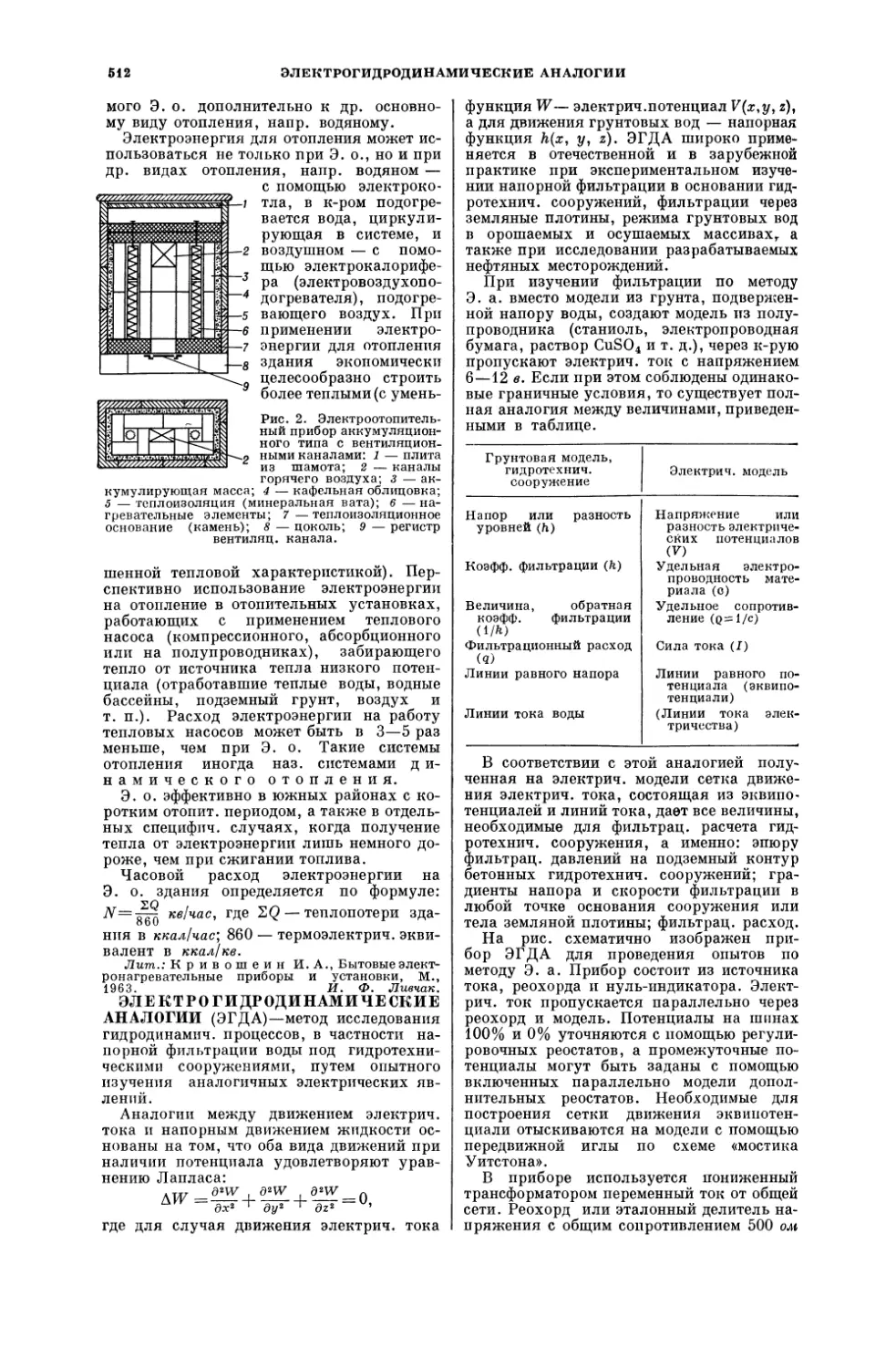

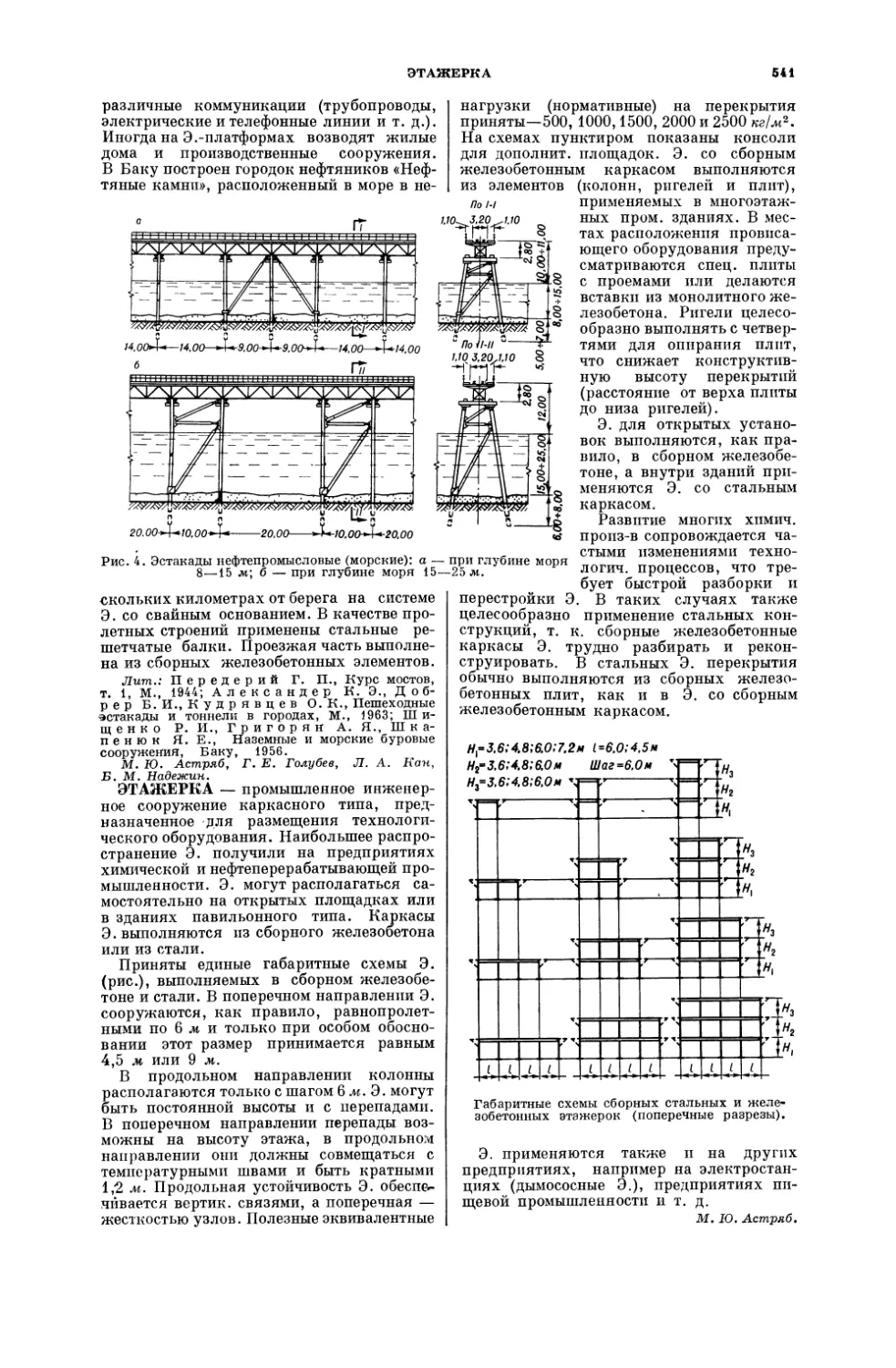

Рис. 3. Цех холодной прокатки Череповецкого

металлургического завода (фасад).

склада готовой продукции должна быть на

уровне пола вагона. Для хранения кислот,

обезвреживания отходов и их утилизации

предусматривается ряд вспомогат. зданий

и сооружений (кислотные, купоросные,

нейтрализационные и др.).

Условия эксплуатации П. ц. существен-

но влияют на выбор строит, конструкций.

П. ц. работают круглосуточно, непрерывно,

с выделением большого количества тепла,

газа, пыли и относятся к производствам с

тяжелым и особо тяжелым режимом работы.

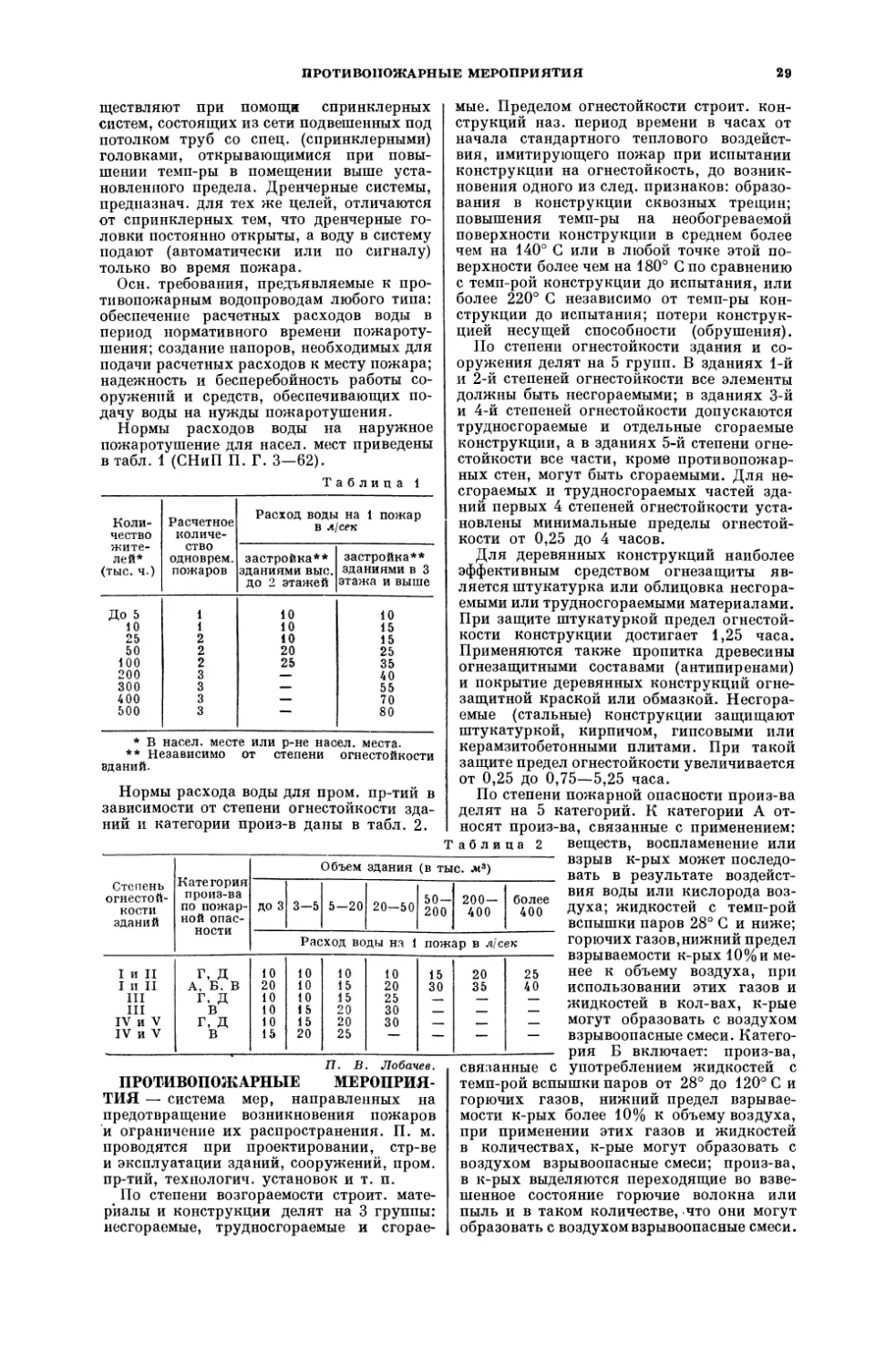

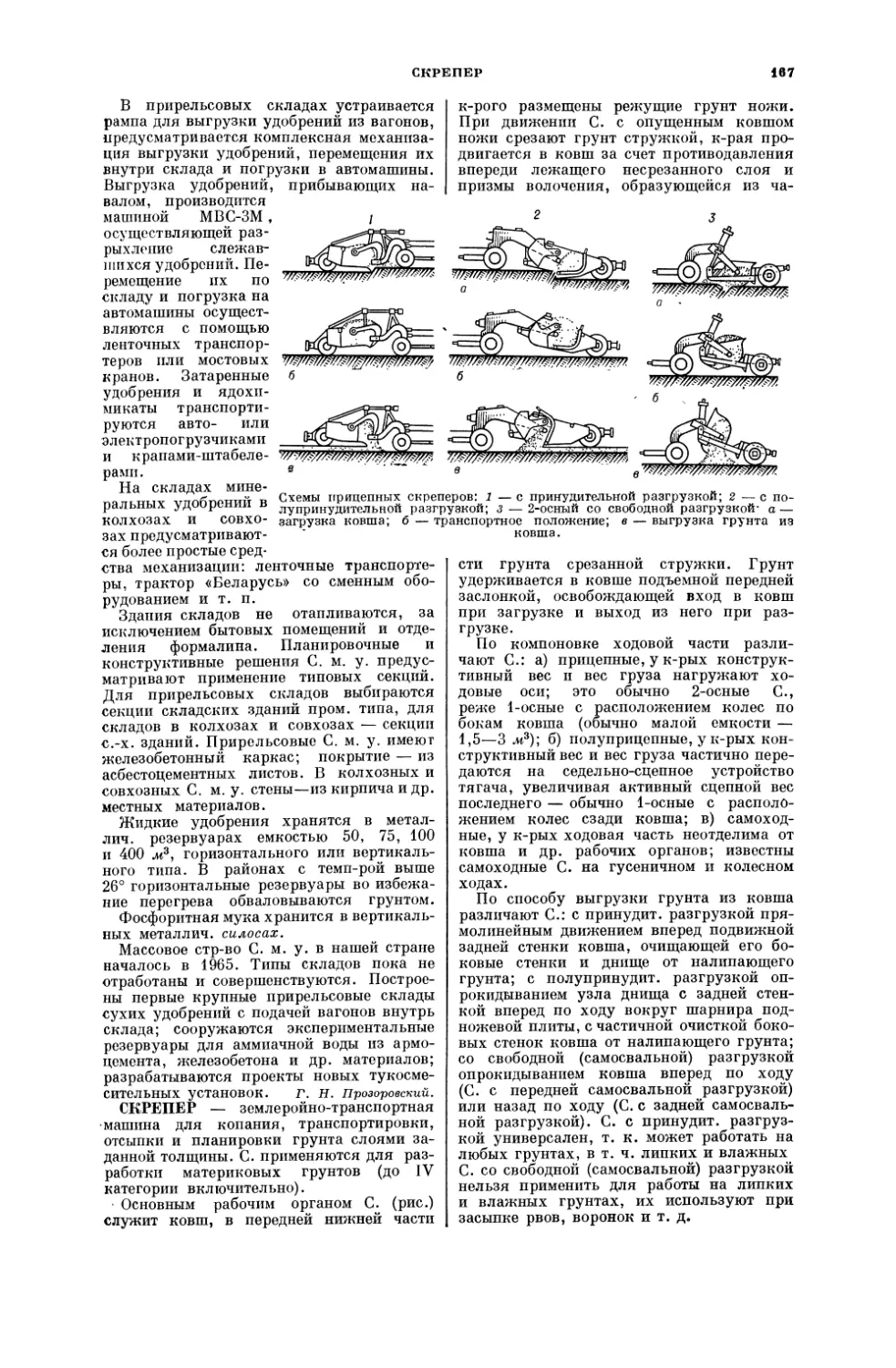

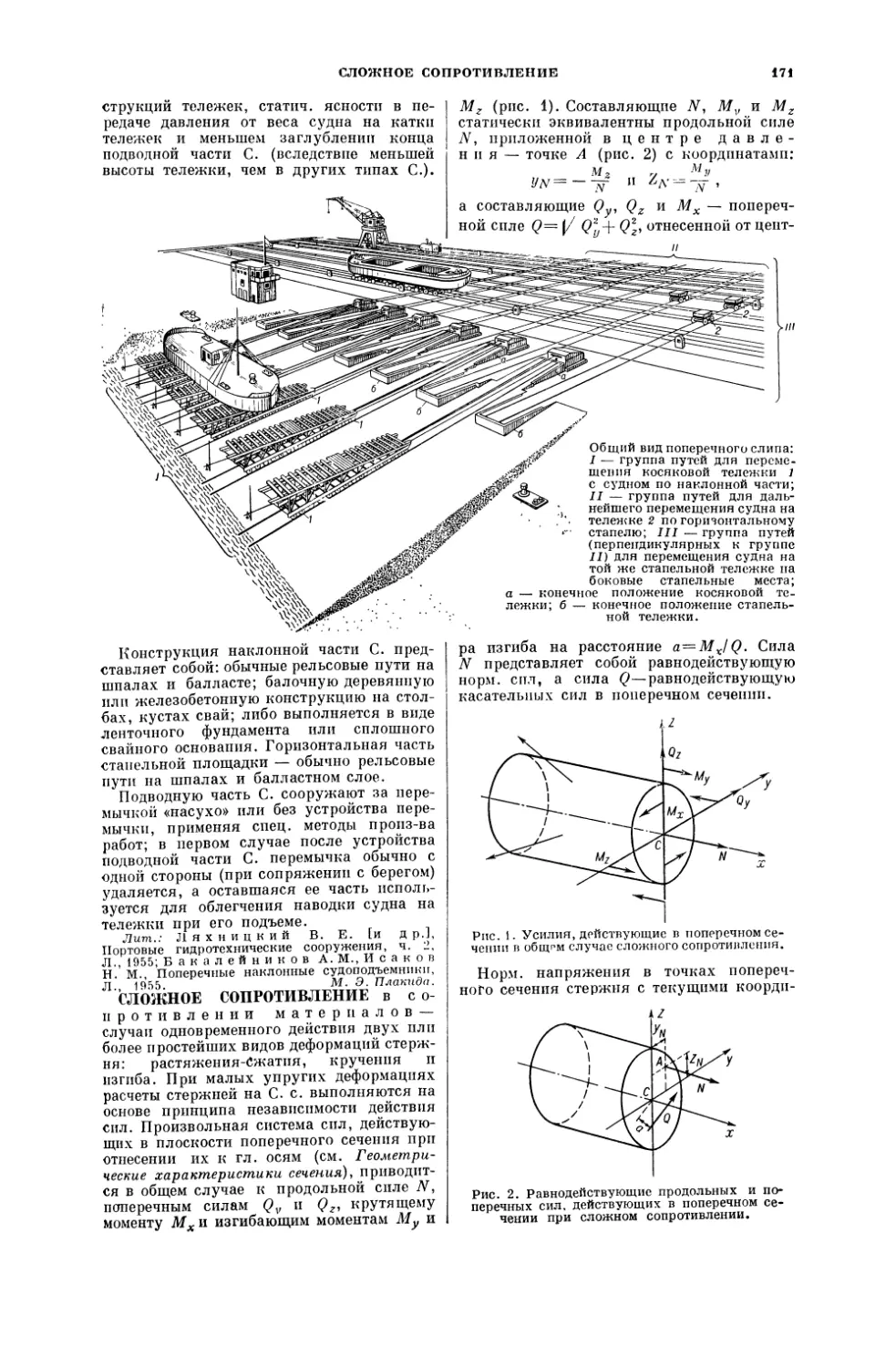

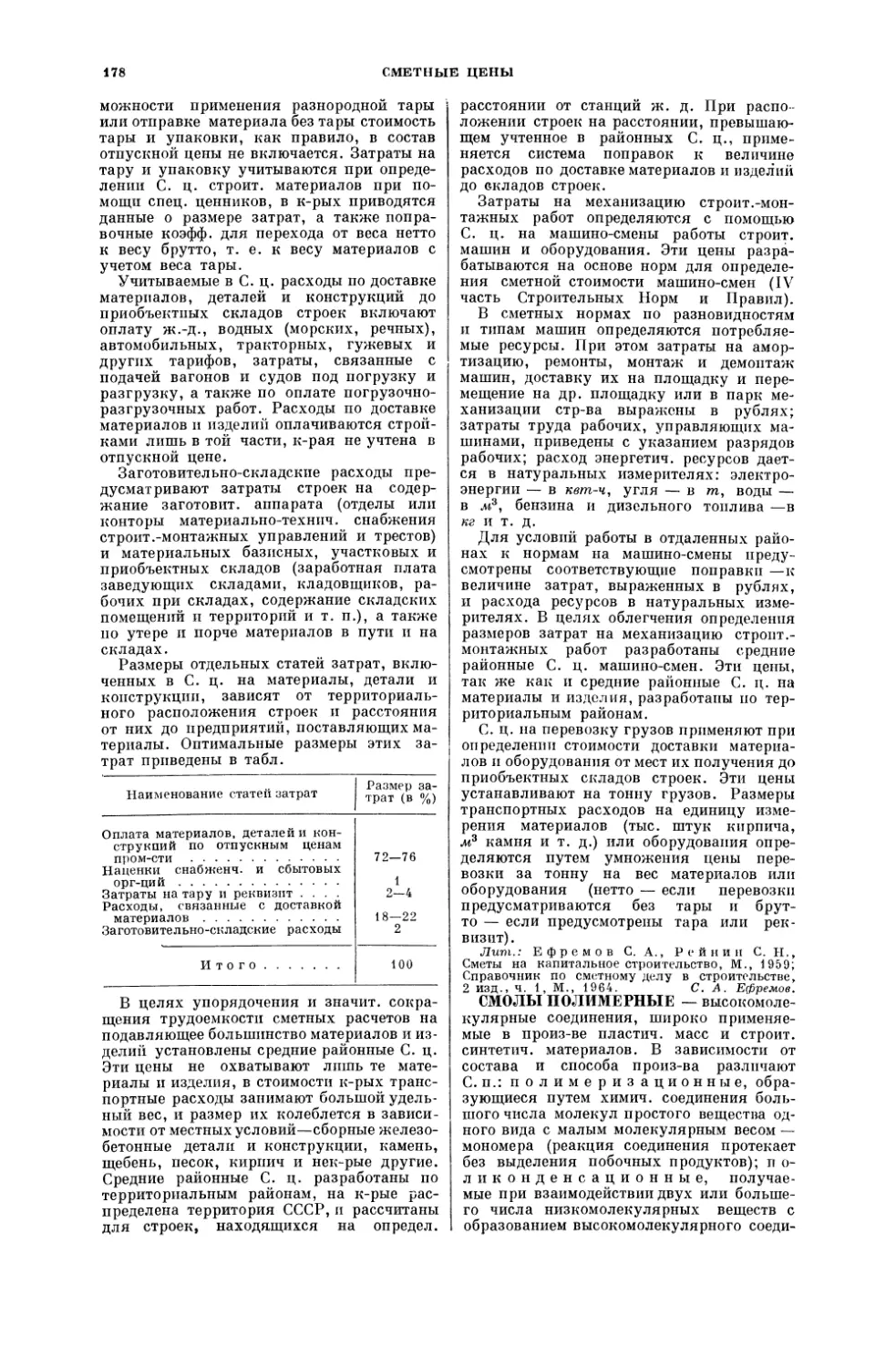

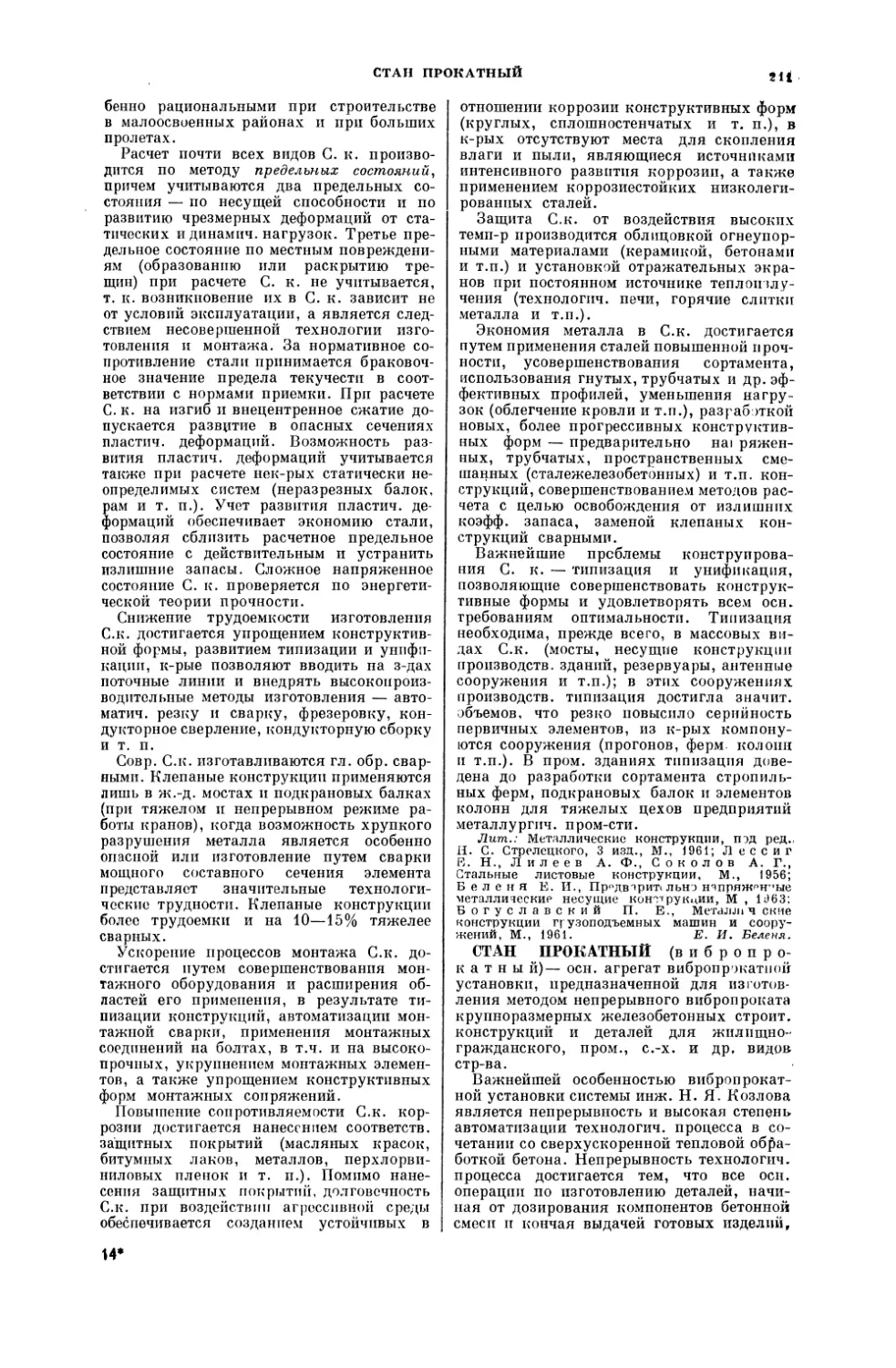

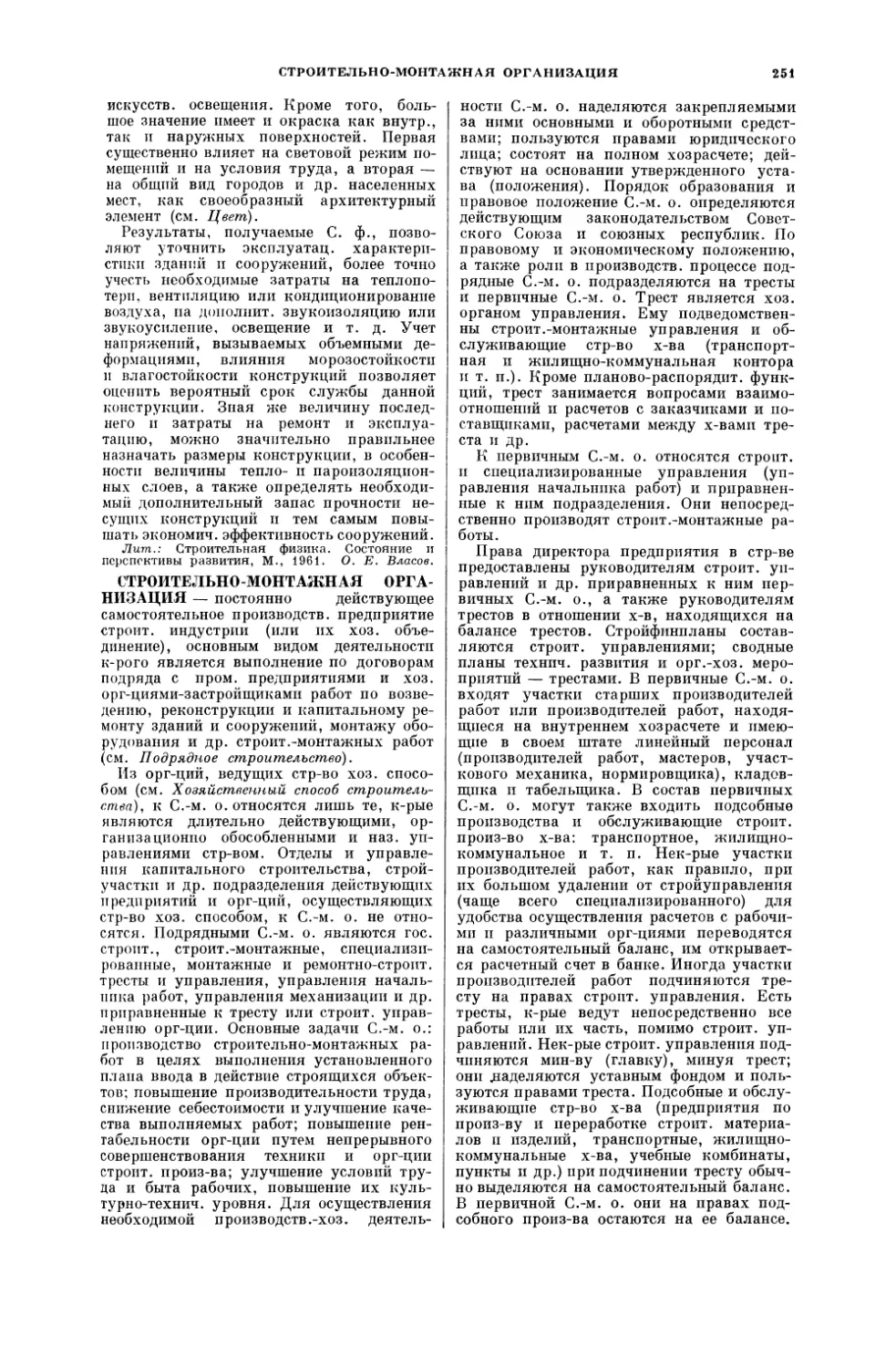

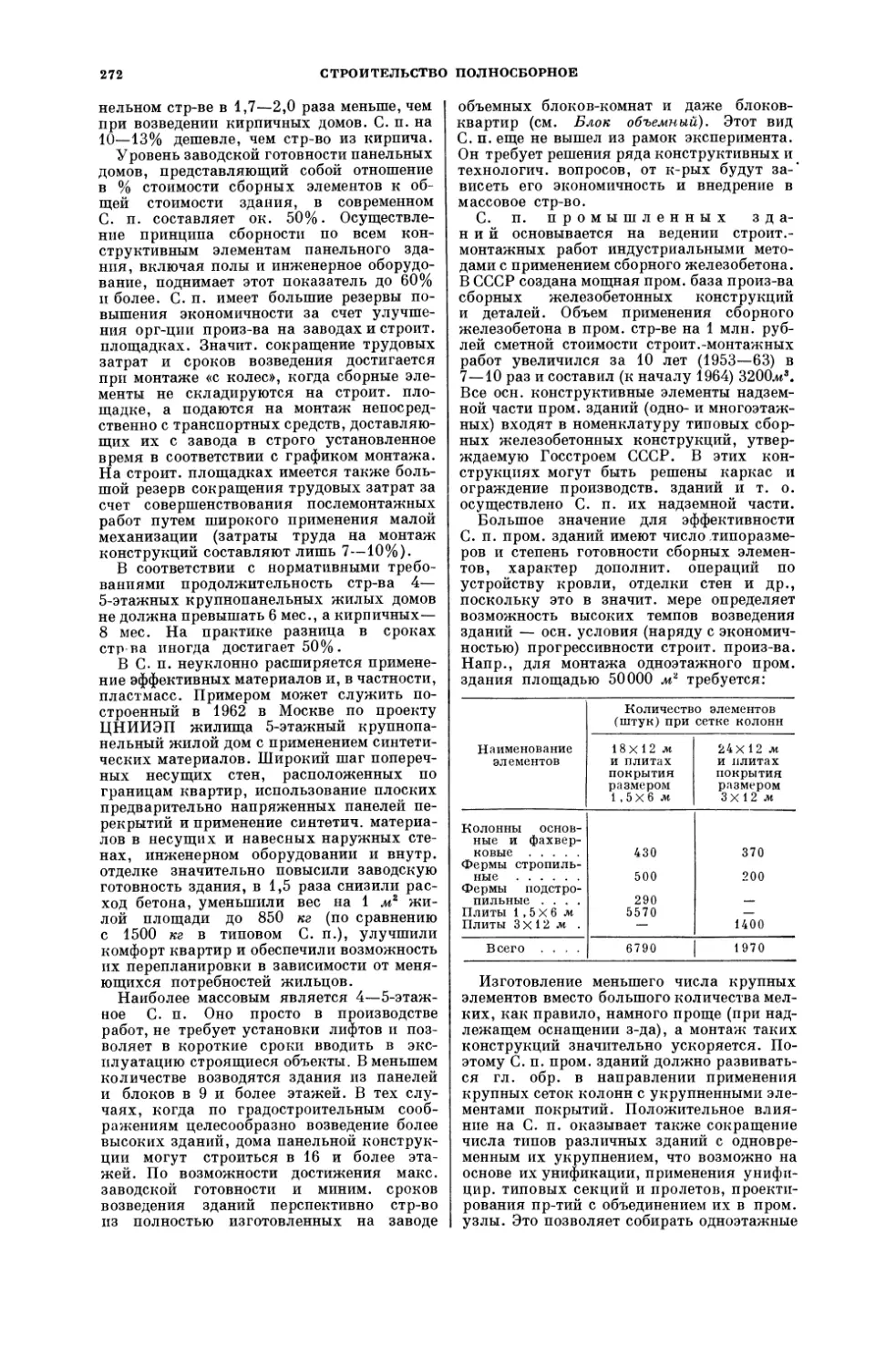

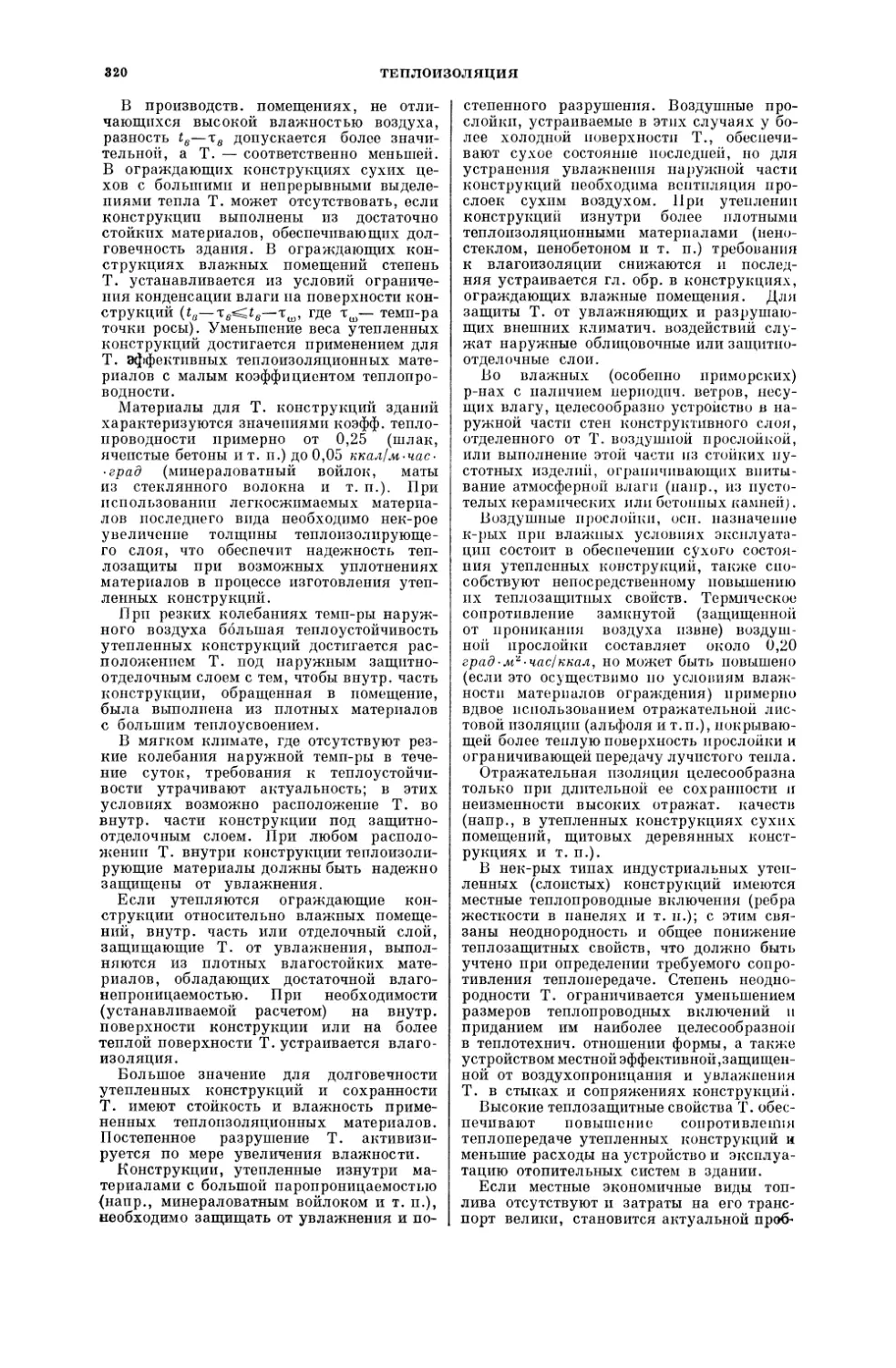

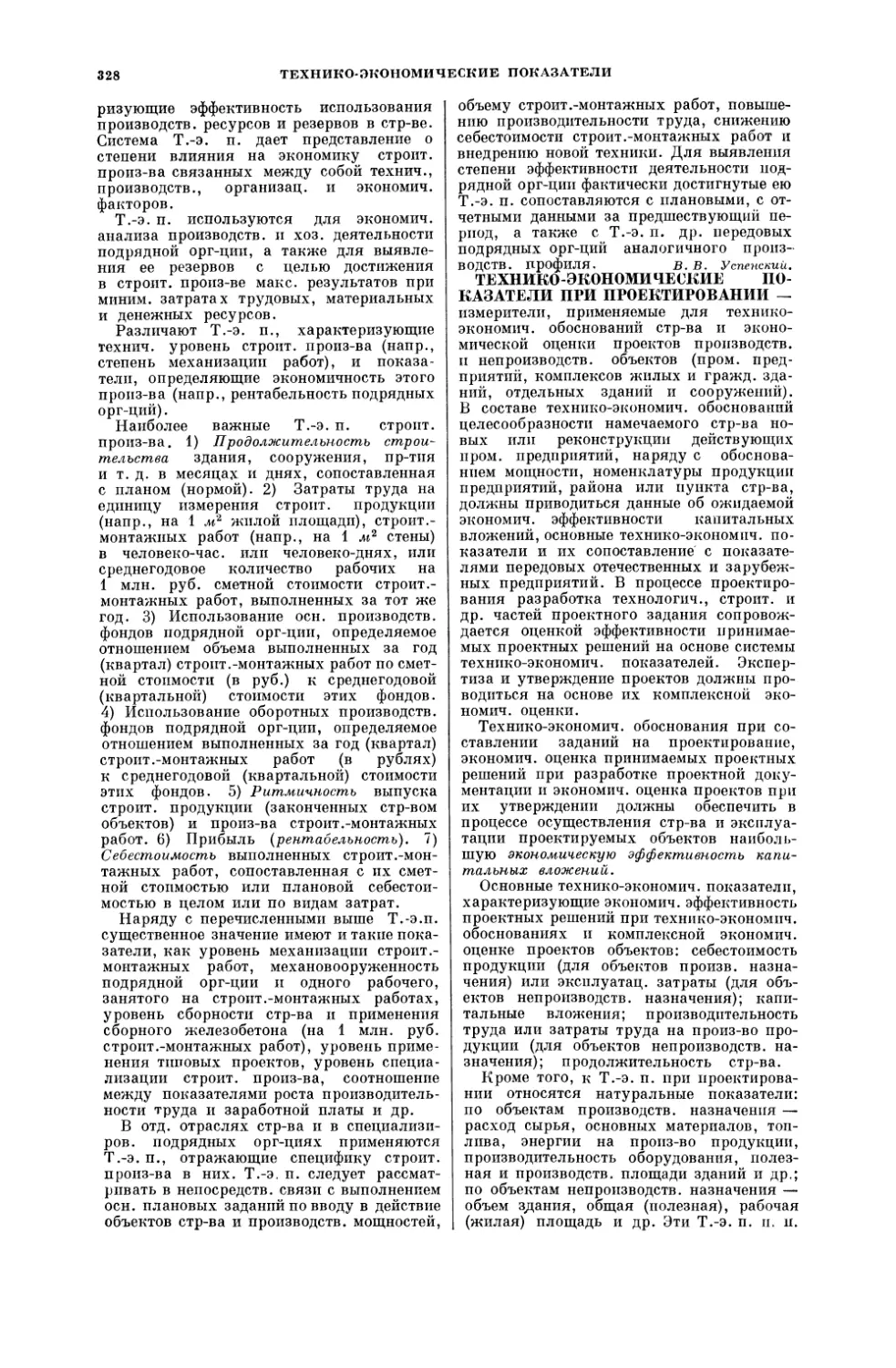

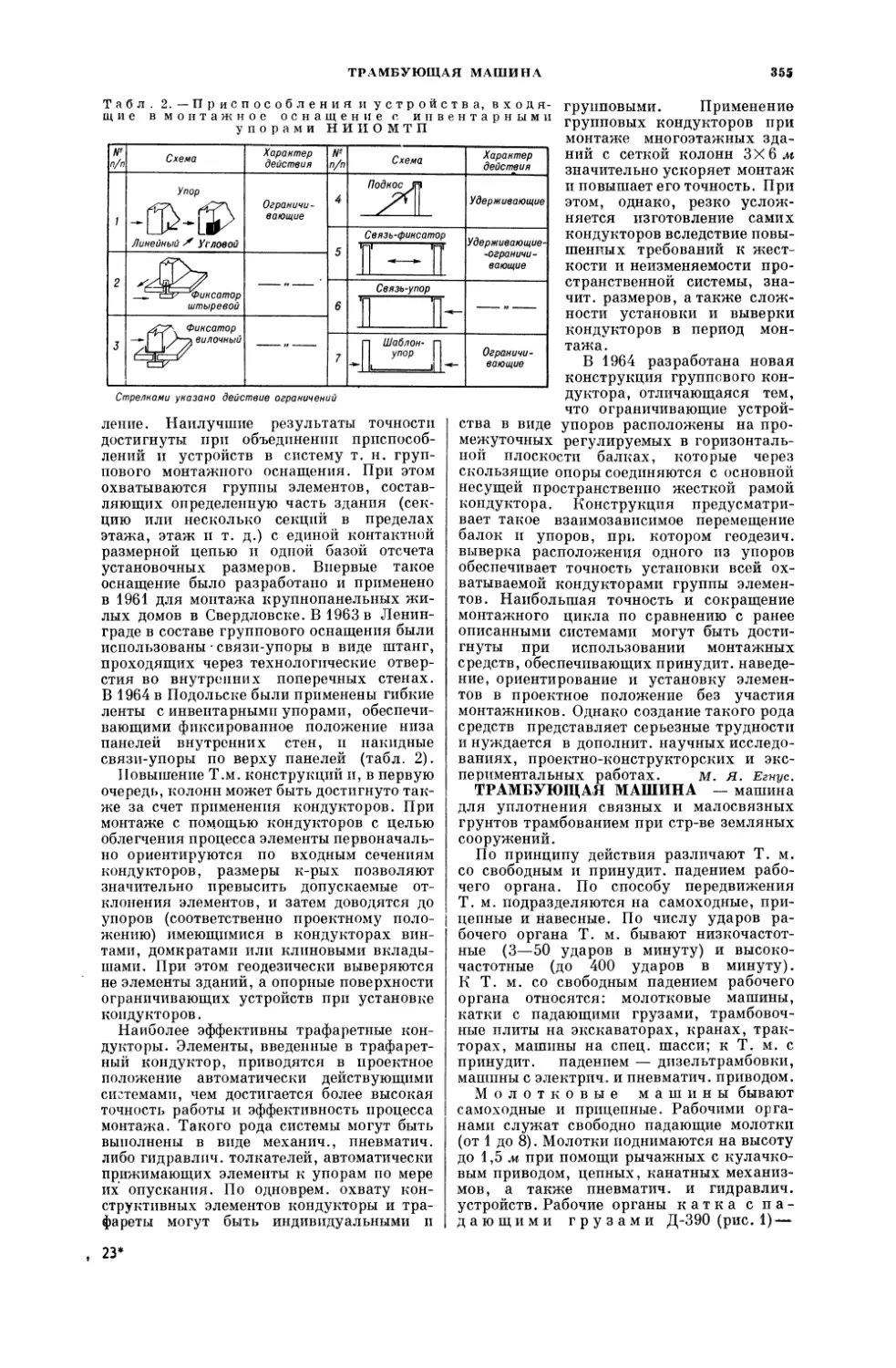

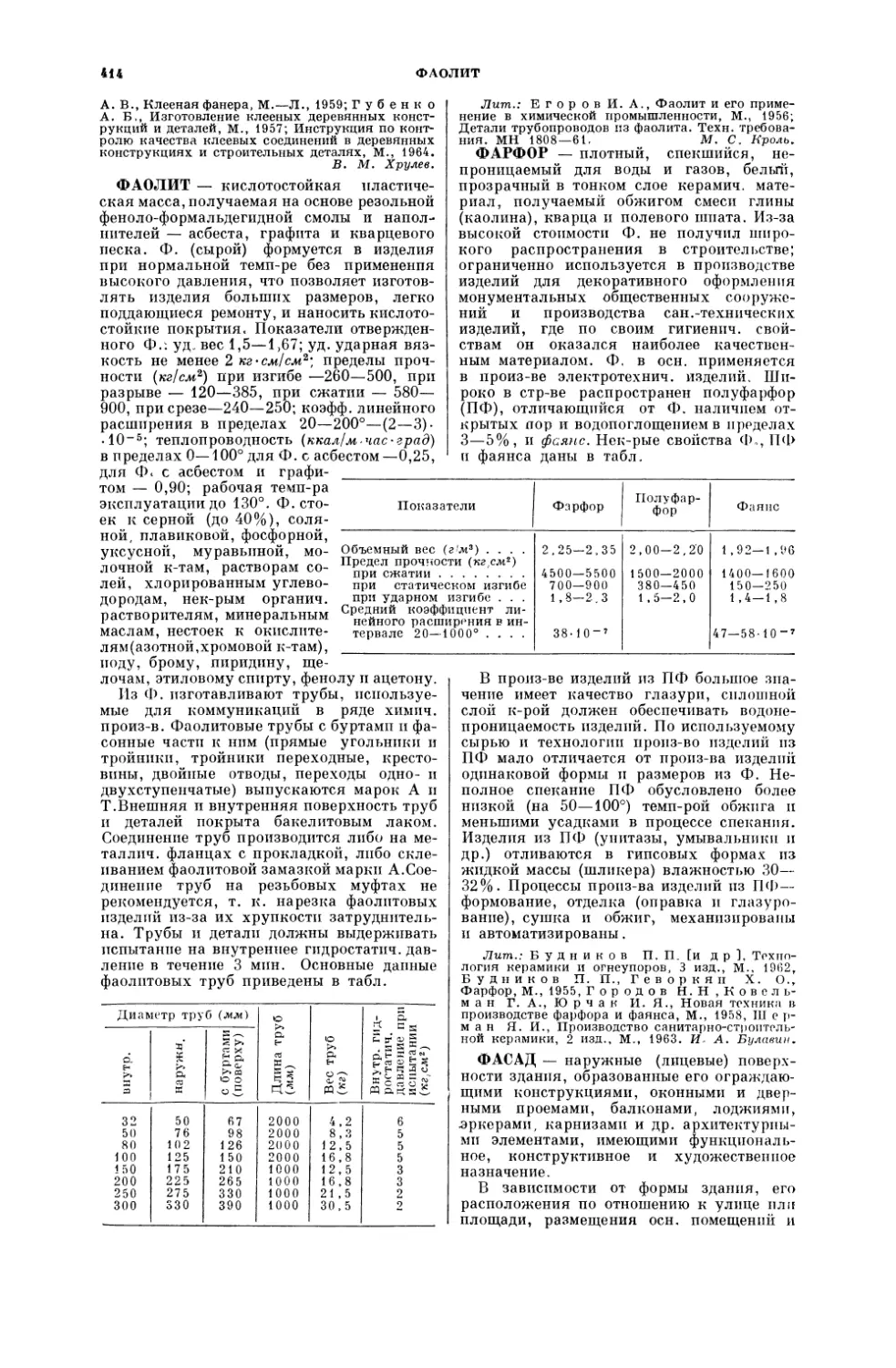

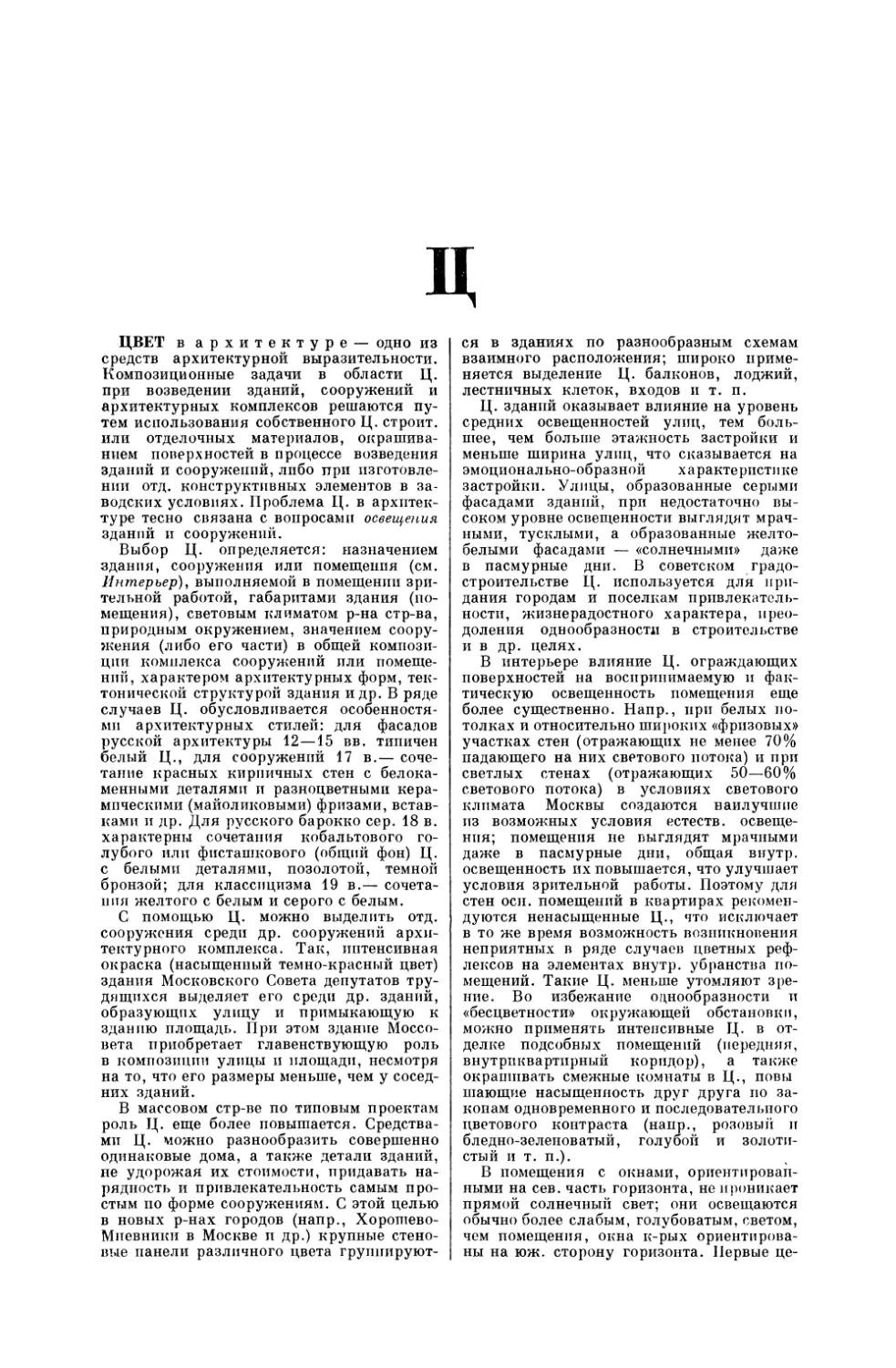

Рис. 2. Цех холодной прокатки, сблокированный с цехом гнутых профилей: а — план; б — разрез

1—1\ 1 — погрузочный пролет; 2 — склад готовой продукции; з — пролет агрегатов; 4 — склад

готовой продукции; 5 — склад оборудования; 6 — склад рулонов; 7 — пролет отжига углероди-

стых сталей; 8 — пролет динамной стали; 9 — склад готовой продукции; 10 — пролет оцинковки;

11 — склад готовой продукции; 12 — пролет комбинированного агрегата резки; 13 — склад гото-

вой продукции; 14 — склад травленых рулонов; 15 — пролет непрерывных травильных агрегатов;

16 — склад листов и рулонов; 17 — отделение гнутых профилей; 18, 19—скл.акы готовой продукции;

20 — контроль продукции; 21 — склад холоднокатаных рулонов; 22 — пролет четырехклетьевого

стана; 23 — машинный зал; 24 — автовъезд; 25 — помещение теплового щита.

12

ПРОКАТНЫЙ ЦЕХ

Для обеспечения возможности осмотра

и ремонта крана, остановившегося в любом

месте цеха, а также для ремонта подкра-

новых путей без отключения троллей во

всех П. ц. необходимо устраивать вдоль

подкрановых путей проходы шириной не

менее 400 мм с ограждением. При расчете

верхних поясов подкрановых балок, тор-

мозных ферм и креплений, работающих

в весьма тяжелых режимах, величины

расчетных сил торможения крана принима-

ются с коэфф, от 1,12 до 5. Важен учет воз-

действия мостовых кранов тяжелого и особо

тяжелого режима работы на одно- и двух-

пролетные отделения П. ц. Поперечные

колебания, вызываемые работой кранов

большой грузоподъемности, установлен-

ных на большой высоте, в особенности с

жестким подвесом грузов, создают допол-

нит. толчки, к-рые разрушают подкрановые

рельсы, их крепления и стеновые запол-

нения. Для предупреждения таких явлений

необходимо обеспечивать достаточную по-

перечную и продольную жесткость кон-

струкций цеха.

При выборе материала конструкции

П. ц. следует учитывать значительные

тепловыделения и воздействия лучистой

теплоты на конструкции (темп-pa свыше

100° при числе теплосмен от 10 до 50 с

амплитудами темп-р 20—60°), вызываю-

щие шелушение бетона, отслаивание за-

щитного слоя, образование трещин и т.п.

При расчете напряженно-армированных

железобетонных конструкций необходимо

учитывать потери напряжений от повы-

шения темп-ры и применять стержневое,

а не проволочное армирование.

В скрапных пролетах блюмингов, сля-

бингов и крупносортных станов, в к-рых

производится охлаждение водой горячих

обрезков, образуется большое количество

пара и стальные конструкции интенсивно

подвергаются коррозии. Спец, защита со-

стоит в покраске и пароизоляции.

В травильных отделениях, кроме органи-

зации отсосов вредных паров в местах их

возникновения, а также интенсивной об-

щеобменной вентиляции, необходима защи-

та конструкций от коррозии путем покраски

и создания пароизоляции.

Сложной проблемой в черной метал-

лургии является пылеудаление. Борьбу с

пылью следует вести путем герметизации

оборудования, мест выделения пыли, устрой-

ства кожухов и т. п., а также усиле-

нием вентиляции, созданием систем механи-

зиров. пылеуборки, обмывки водой и т. п.

По характеру технологич. процесса все

отделения П. ц. могут быть неотапливае-

мыми, однако требования улучшения усло-

вий труда и повышения качества продук-

ции определяют размещение большинства

отделений в утепленных зданиях. Места

постоянного пребывания работающих —

посты, кабины и пр.— утеплены и обеспе-

чиваются кондиционированным воздухом.

Важное значение имеет аэрация горячих

цехов, в к-рых выделяется большое коли-

чество тепла (до 200 ккал/м?-час). Приток

воздуха в них регулируется установкой

жалюзей или открывающихся оконных лен-

точных переплетов в нижней части стен,

а также устройством поворотных щитов на

вертикальных осях на отметке пола цеха..

Вытяжка осуществляется аэрац. прямо-

угольными фонарями.

При устройстве аэрац. фонарей их сле-

дует использовать и для естеств. освещения.

Рекомендуется также применять ленточное

остекление в наружных стенах.

При каждом цехе или отделении цеха

строятся бытовые помещения. Внутри це-

хов устанавливается необходимое количе-

ство сатураторов с газированной водой,

устраиваются комнаты отдыха, душевые

и т. п.

Стоимость возведения фундаментов под

оборудование П. ц. составляет 20—40%

стоимости стр-ва цеха. Объем этих фунда-

ментов, а также маслоподвалов, туннелей,

каналов и т. п. для одного стана составляет

около 20—30 тыс. м3. На 1 м2 площади

цеха приходится 0,5—3,2 м3 бетона. Фунда-

менты под оборудование, заглубленные на

6—14 ж, имеют сложное очертание в плане

и различные высотные отметки. Технология

прокатки горячих слитков требует водя-

ного охлаждения обжимных валков, под-

шипников и воздушного охлаждения двига-

телей стана. Водоводы охлаждения и смыва

окалины проходят внутри тела фундамента.

Окалина смывается водой по каналам с

уклоном 1 : 20 в яму, откуда грейфером

грузится в вагоны. Кабели электропитания

и систем централизованного управления

прокладываются в трубах. Расположение

оборудования на разных отметках, про-

кладка проводов, труб и установка анкер-

ных болтов и закладных частей значительно

усложняют возведение фундаментов и часто

требуют устройства стальных кондукторов

для фиксации болтов и труб при бетониро-

вании.

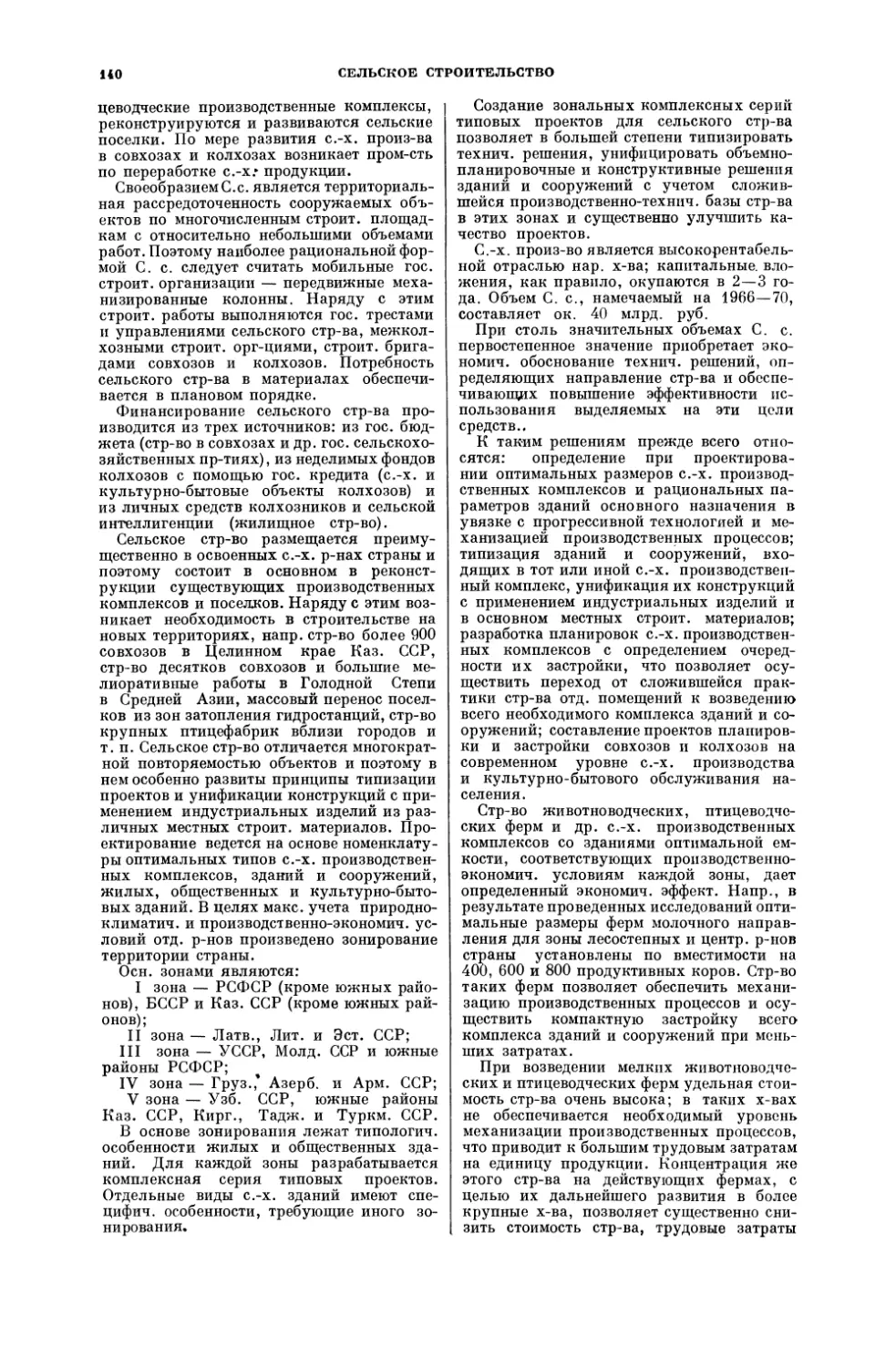

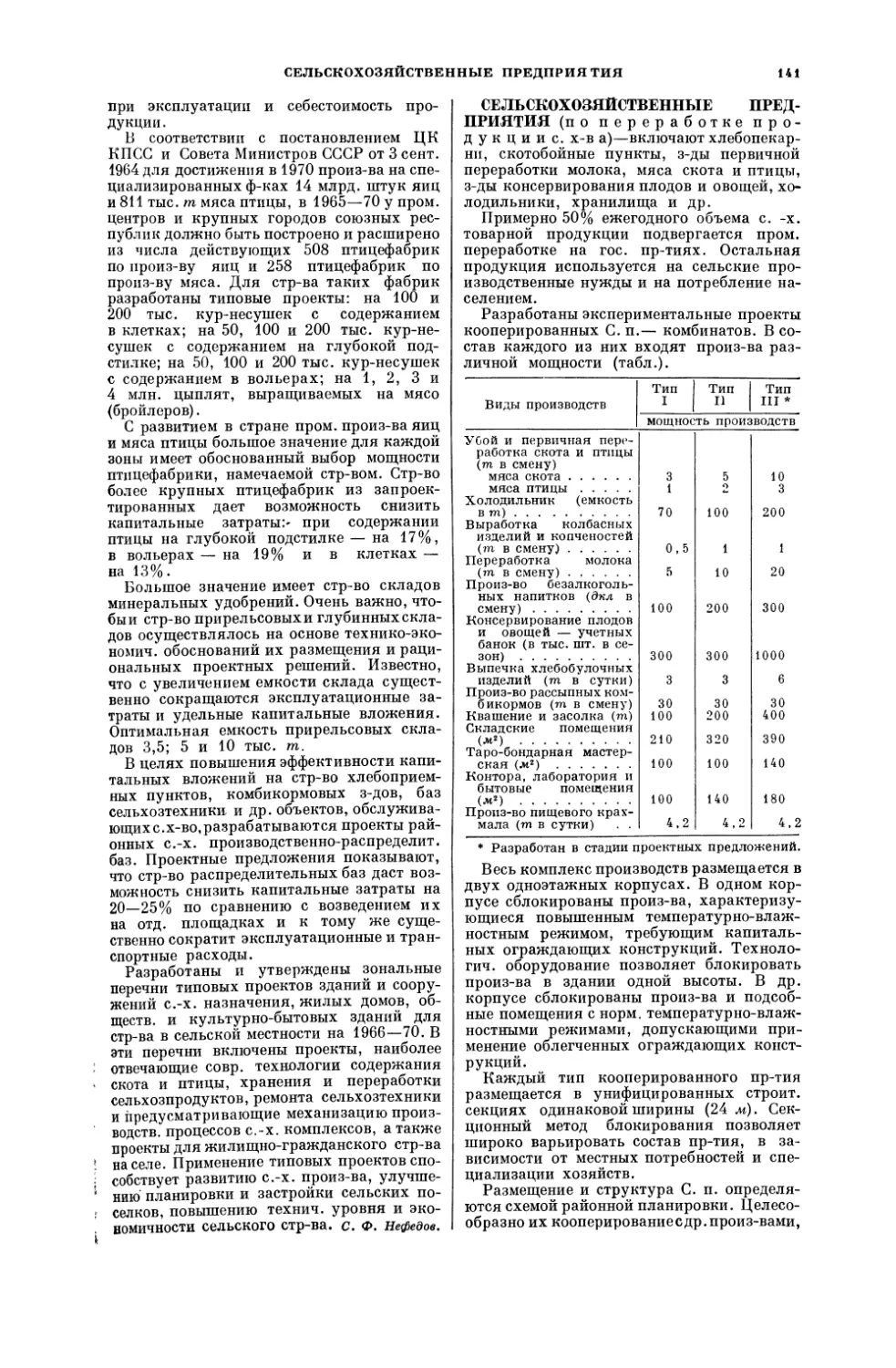

Лит.: Проектирование зданий и сооружений

металлургических заводов, М., 1963; Правила

безопасности в прокатном производстве, М., 1960;

Правила устройства и безопасной эксплуатации

грузоподъемных кранов, М., 1957; Защита строи-

тельных конструкций зданий от воздействия среды

производства предприятий черной металлургии,

под ред. К. Н. Карташова, М., 1962; Бадья-

ев Г. М., Лубнин А. И., О новом решении

фундаментов оборудования прокатных и трубных

цехов, «Промышленное строительство», 1962, № 4;

Инструкция по проектированию фундаментов

под оборудование прокатных и трубных цехов,

М., 1963. А. И. Лубнин.

ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА —

конструкция, перекрывающая пролет меж-

ду опорами моста и опирающаяся на них.

Основные элементы П. с. м.: главные не-

сущие конструкции (балки, фермы, арки,

своды или канаты), расположенная на них

или между ними проезжая часть с мосто-

вым полотном (у ж.-д. мостов) или ездовым

полотном (у автодорожных мостов), связи

между главными несущими конструкциями

и балками проезжей части, воспринимаю-

щие усилия от подвижной и ветровой на-

грузок, и опорные части. Расчет П. с. м.

производится с учетом нагрузок и воздей-

ствий, сочетания к-рых разделяются по

вероятности одновременного их совпаде-

ния на: основные, включающие постоянные

ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА

13

нагрузки (собственный вес конструкций,

воздействие от предварит, напряжения и

усадки бетона), временные подвижные

вертик. нагрузки (подвижной состав ж. д.,

колонны автомобилей и др. транспортных

средств автомобильных и городских дорог,

пешеходы) и центробежные силы; дополни-

тельные, в к-рых совместно с одной или не-

сколькими нагрузками осн. сочетаний

включаются одна или неск. из остальных

временных нагрузок (торможение, сила

тяги и горизонтальные поперечные удары

при движении, ветер, воздействие от коле-

бания темп-ры и трения в опорных частях);

особые, включающие совместно с другими

сейсмич. или строит, нагрузку.

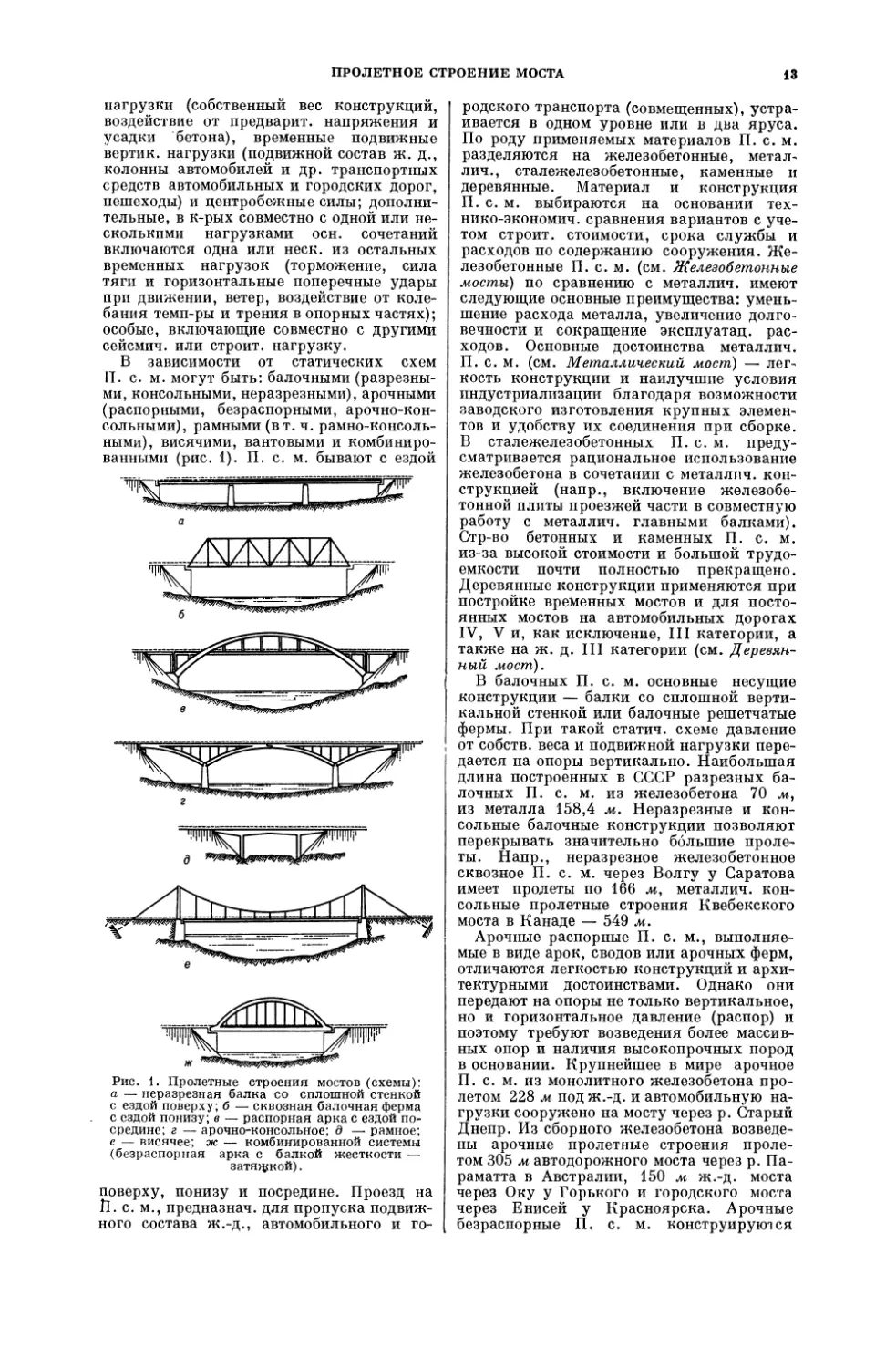

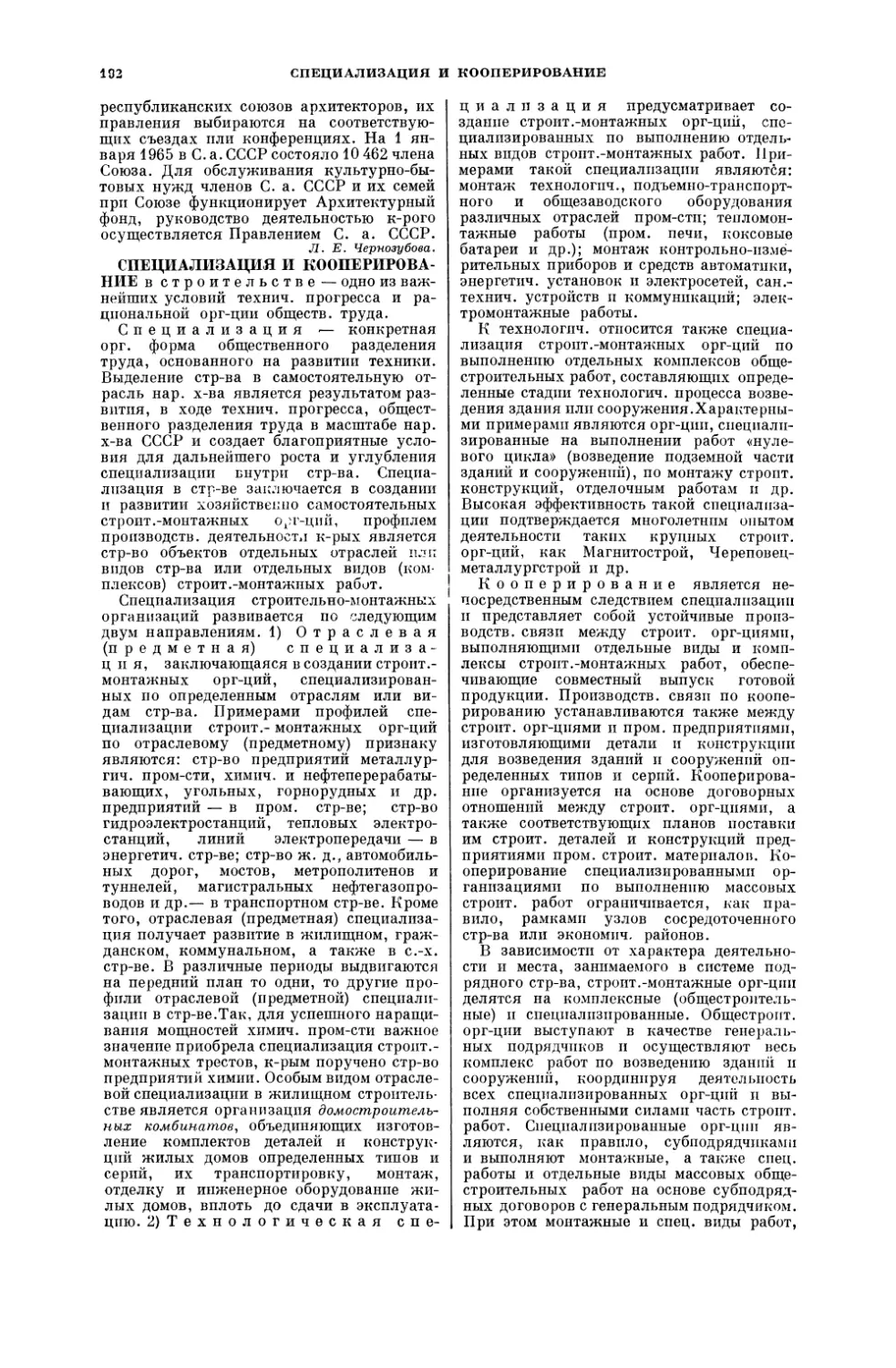

В зависимости от статических схем

П. с. м. могут быть: балочными (разрезны-

ми, консольными, неразрезными), арочными

(распорными, безраспорными, арочно-кон-

сольными), рамными (вт. ч. рамно-консоль-

ными), висячими, вантовыми и комбиниро-

ванными (рис. 1). П. с. м. бывают с ездой

а

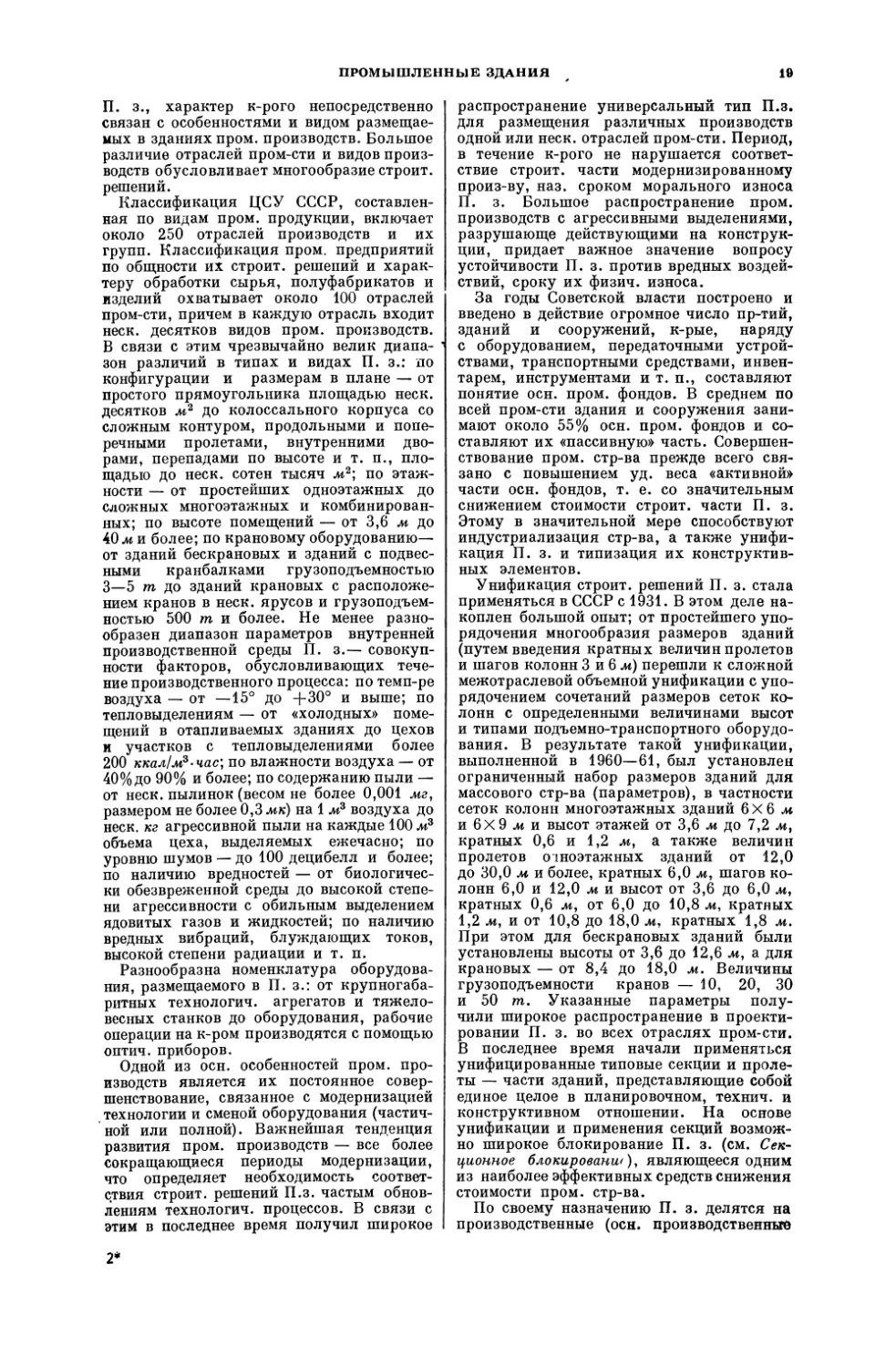

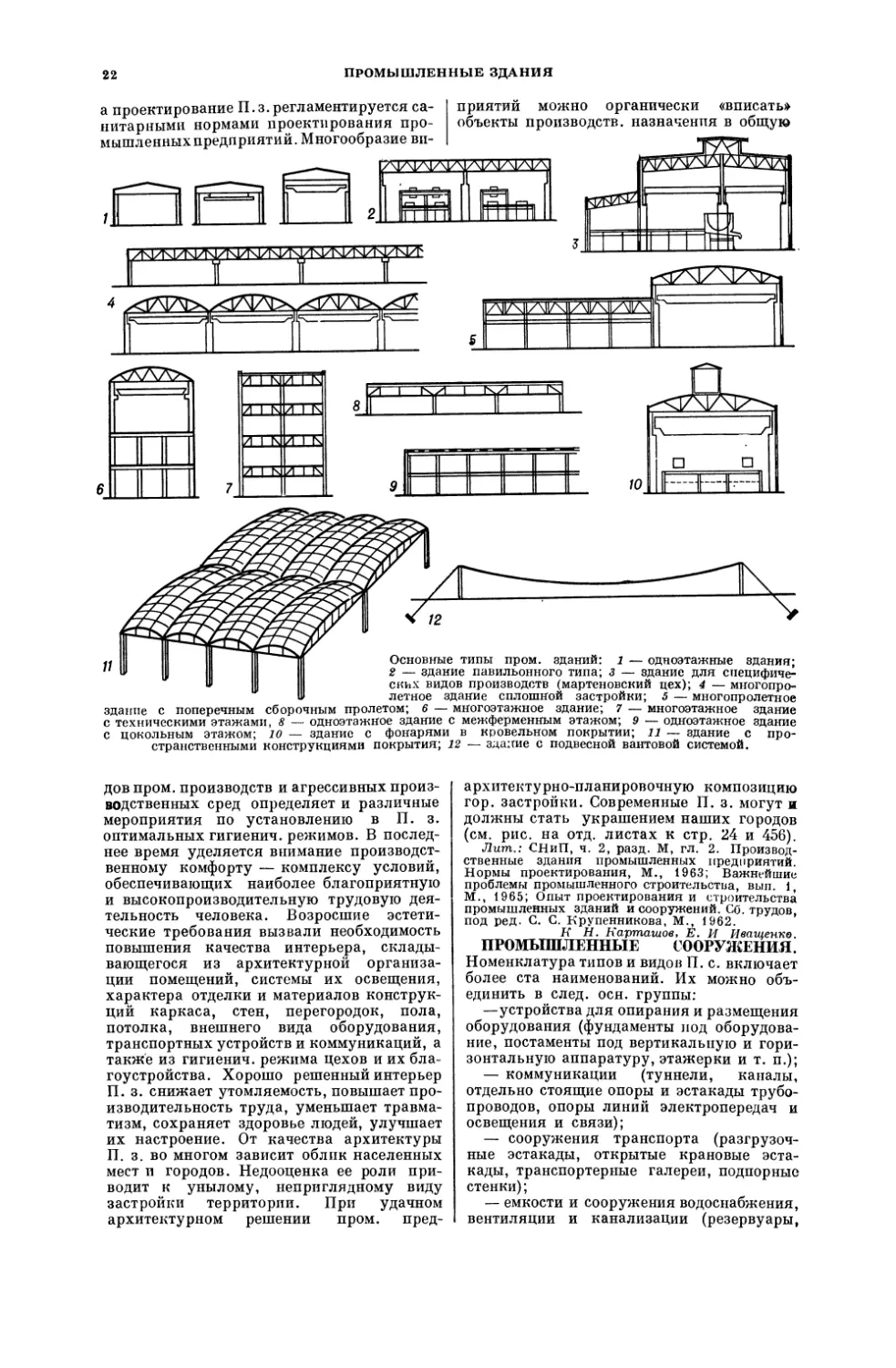

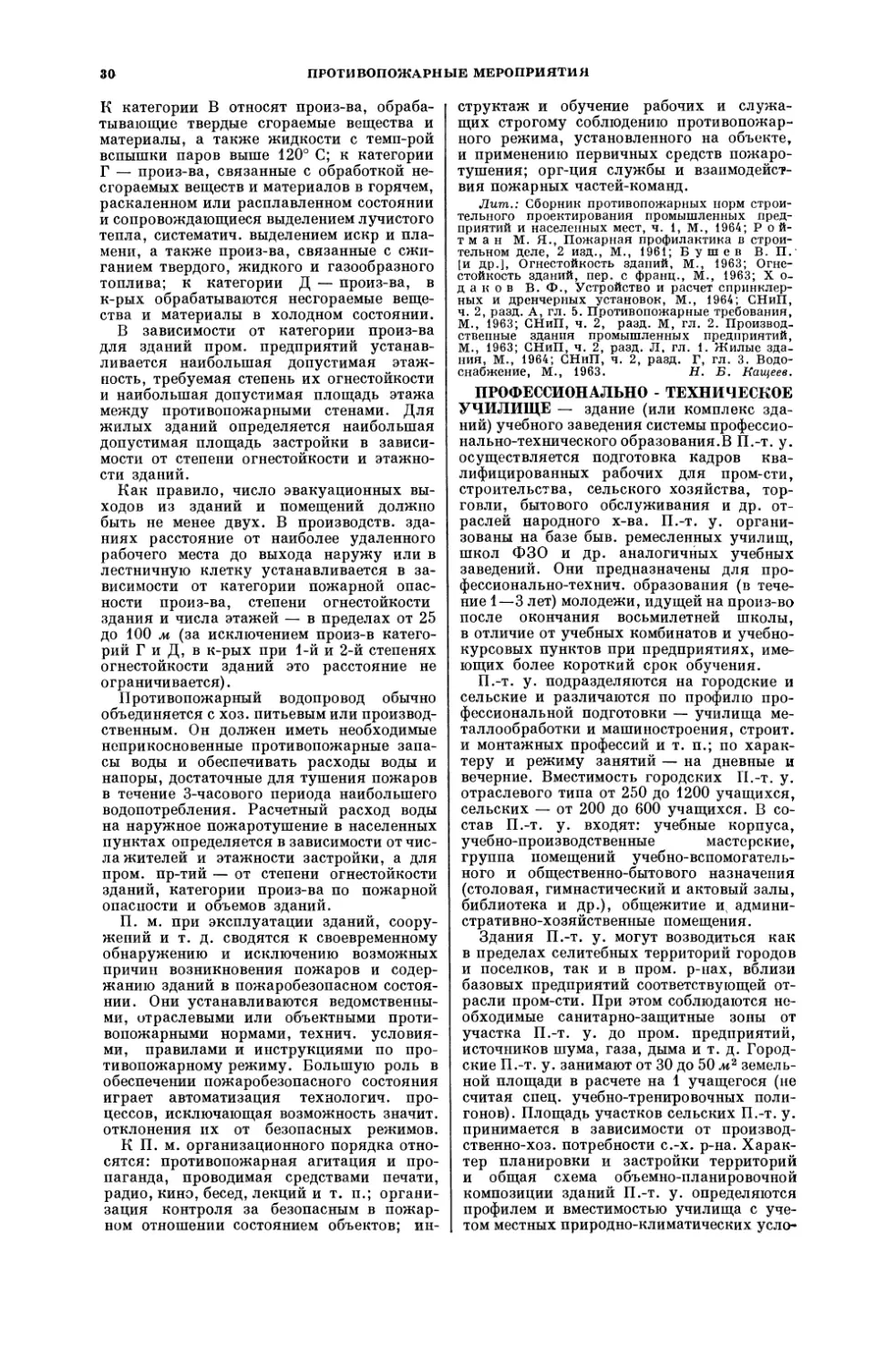

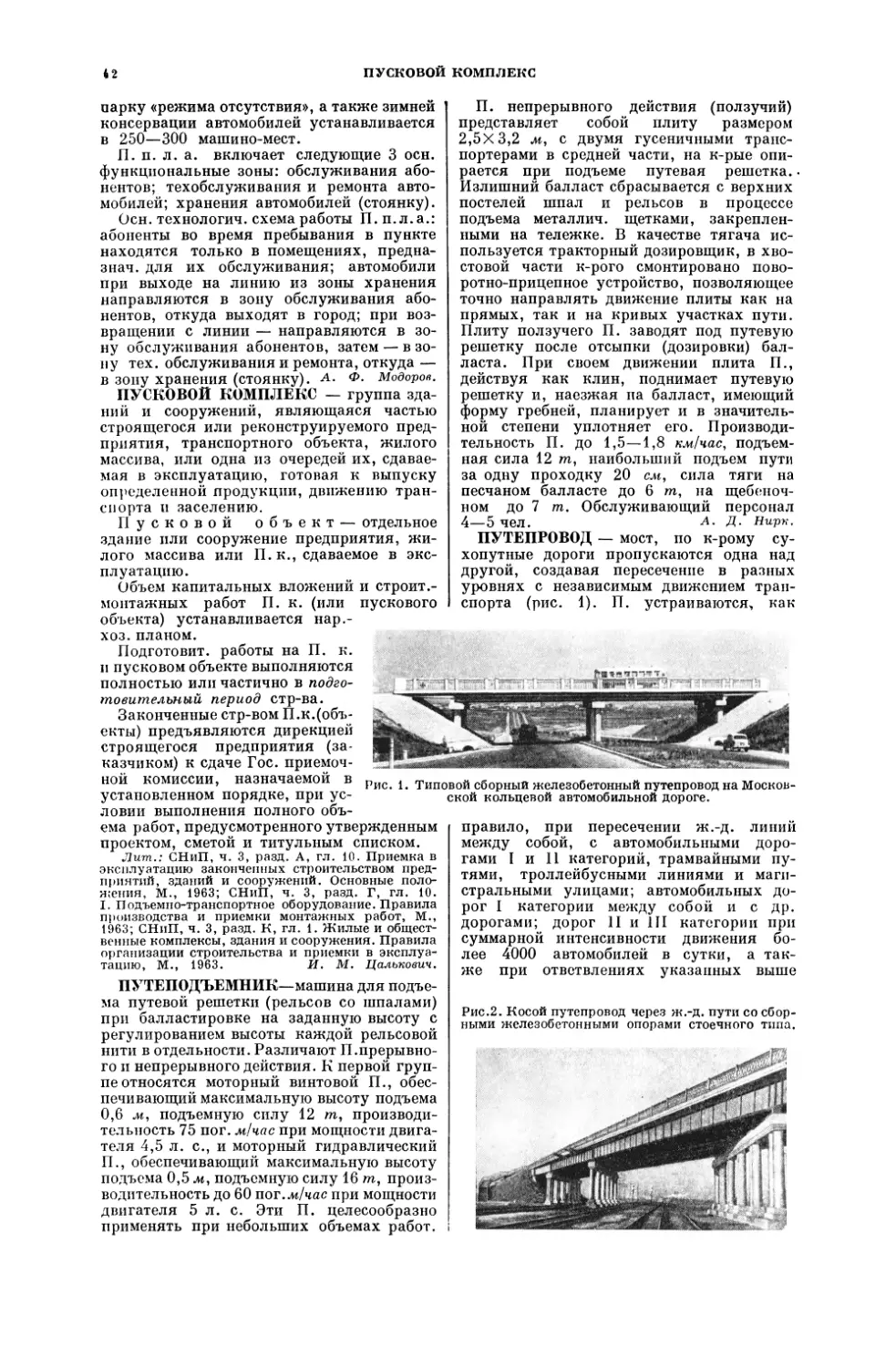

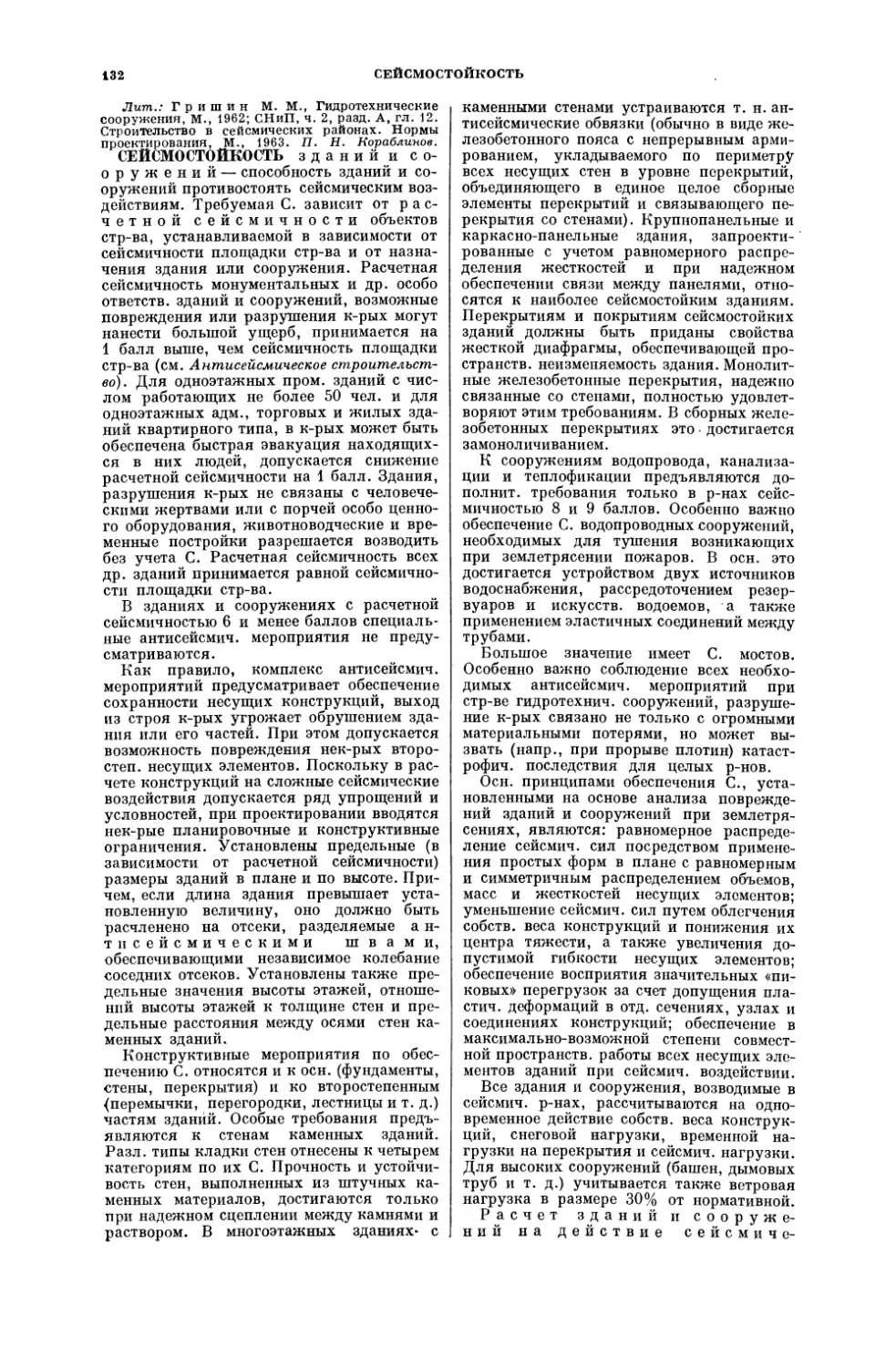

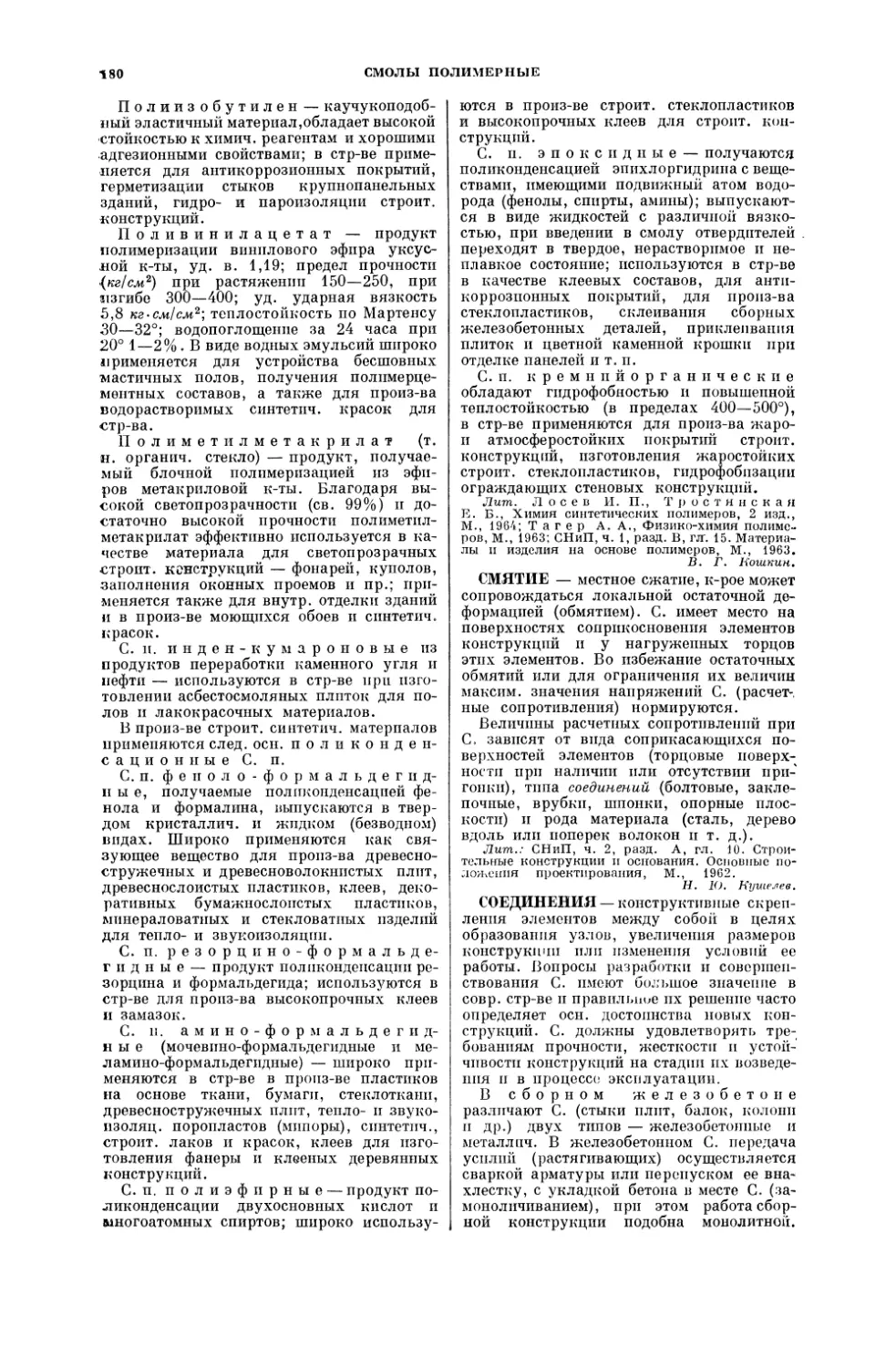

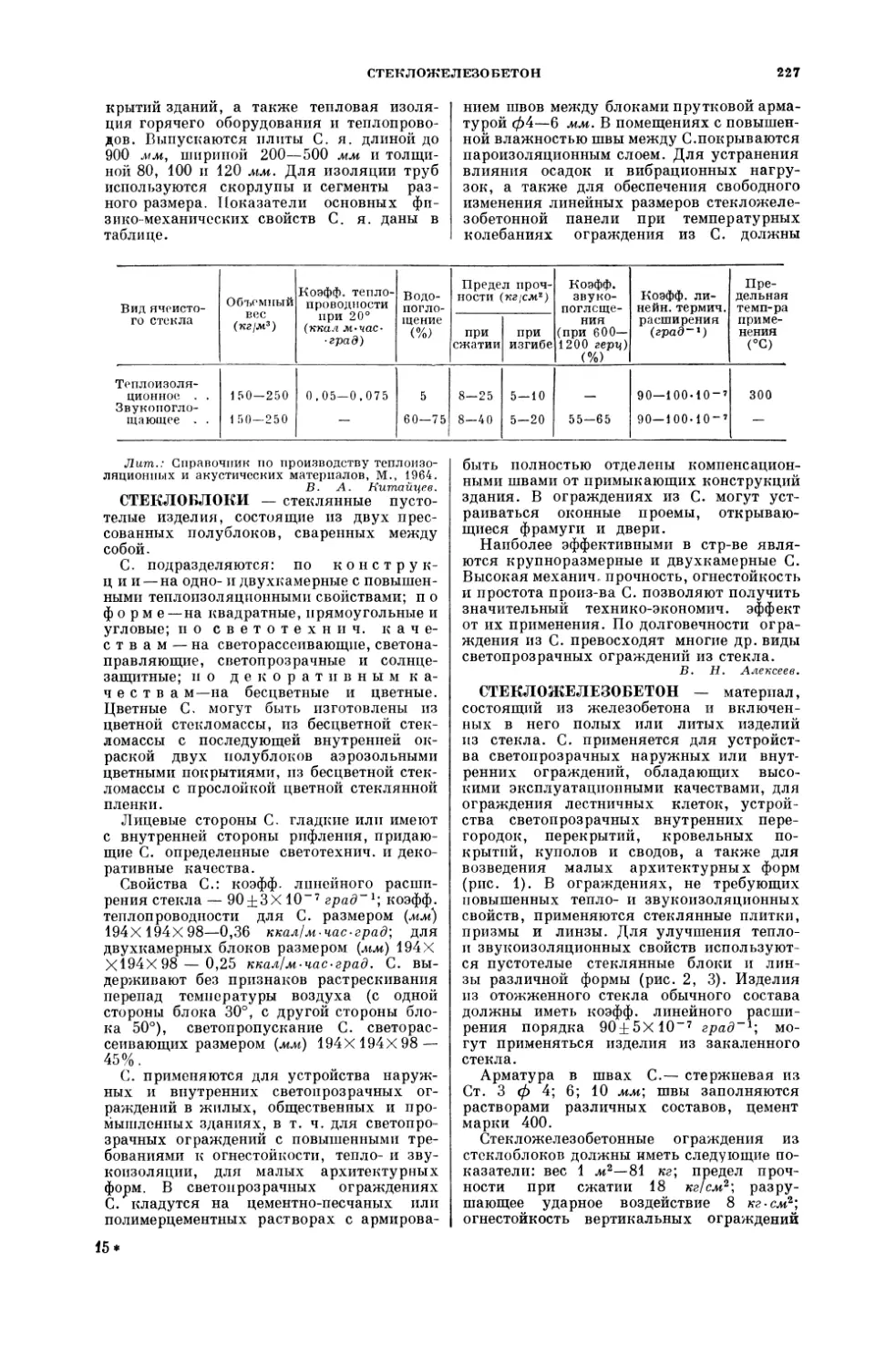

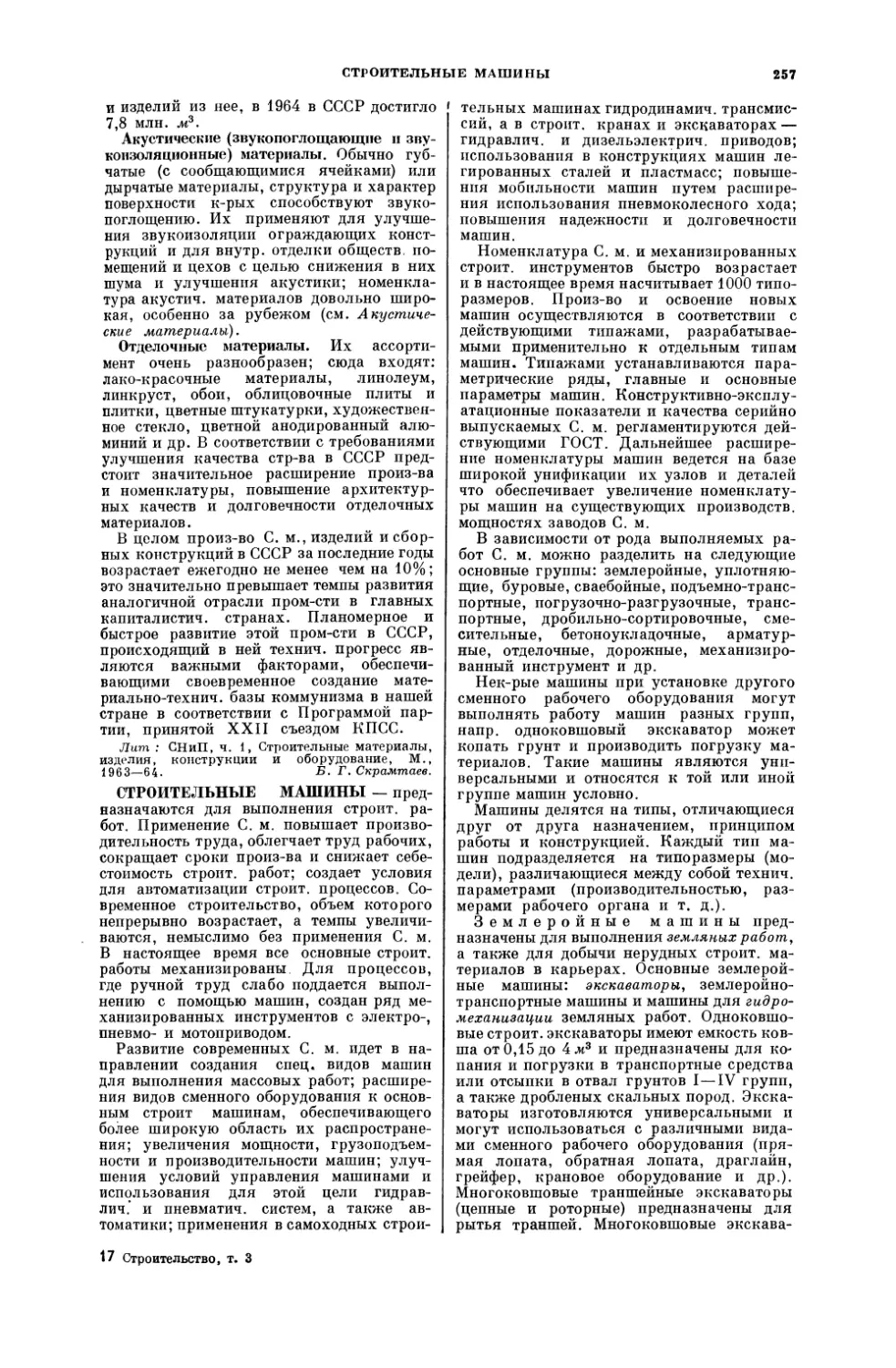

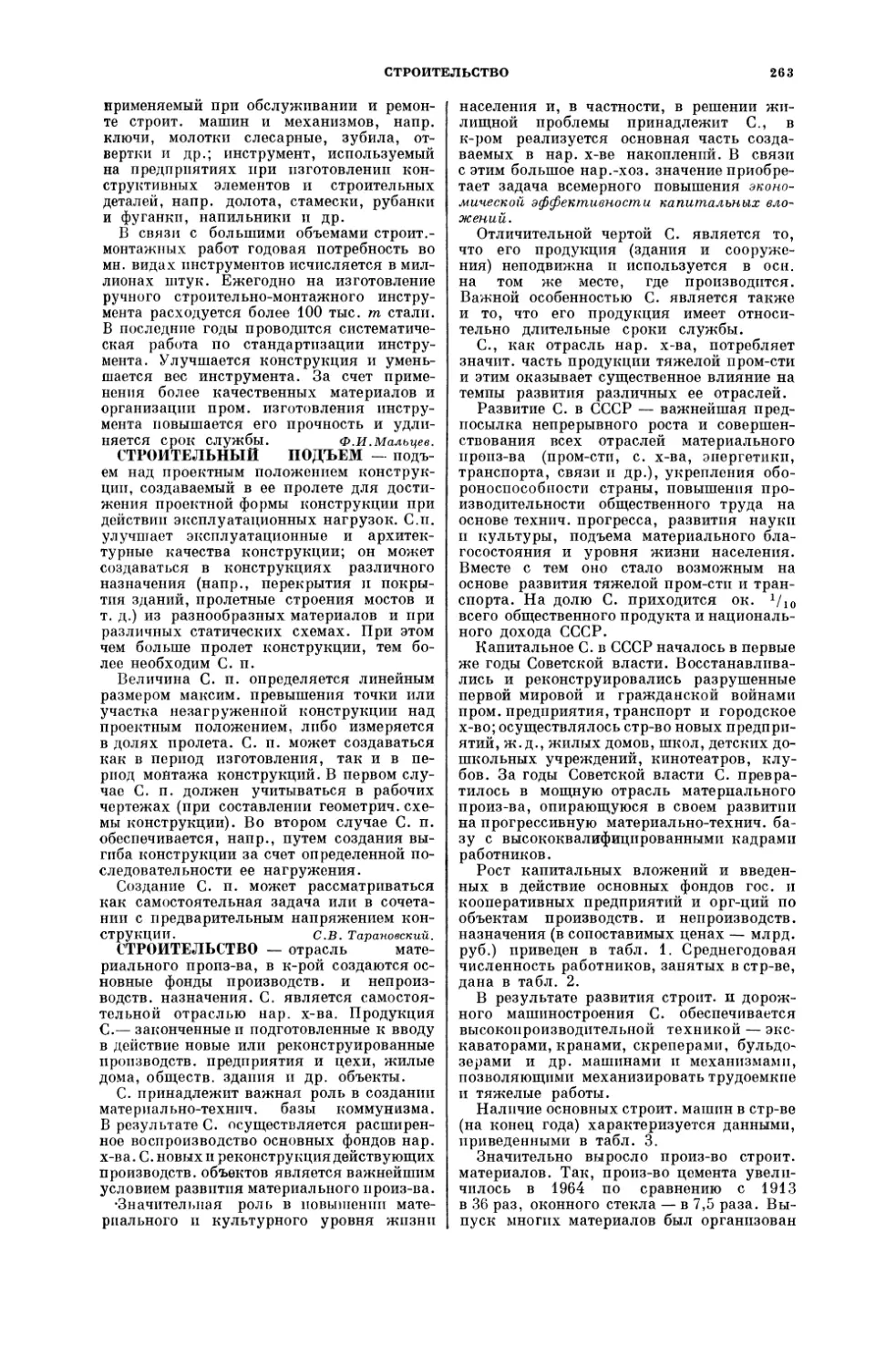

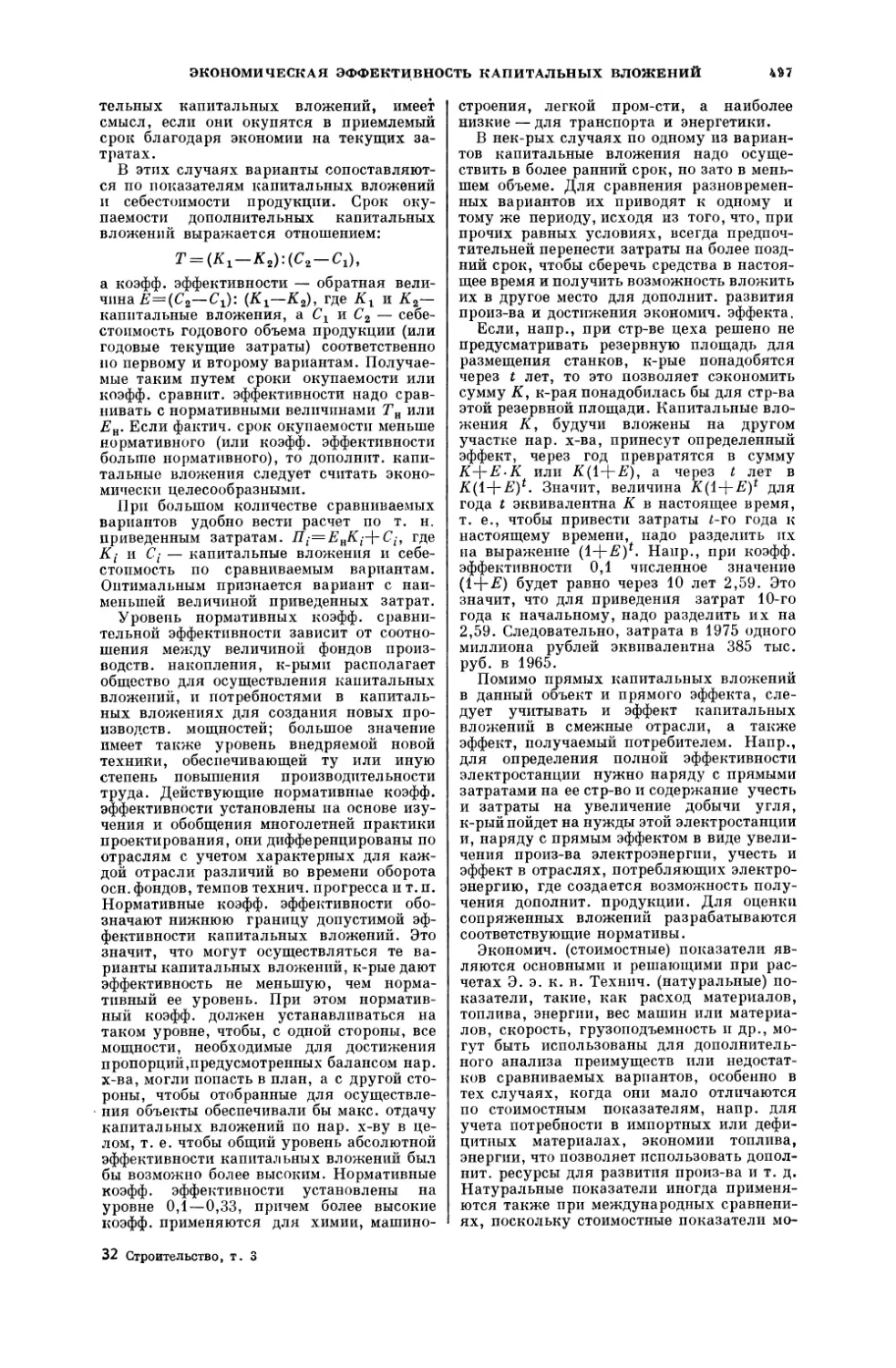

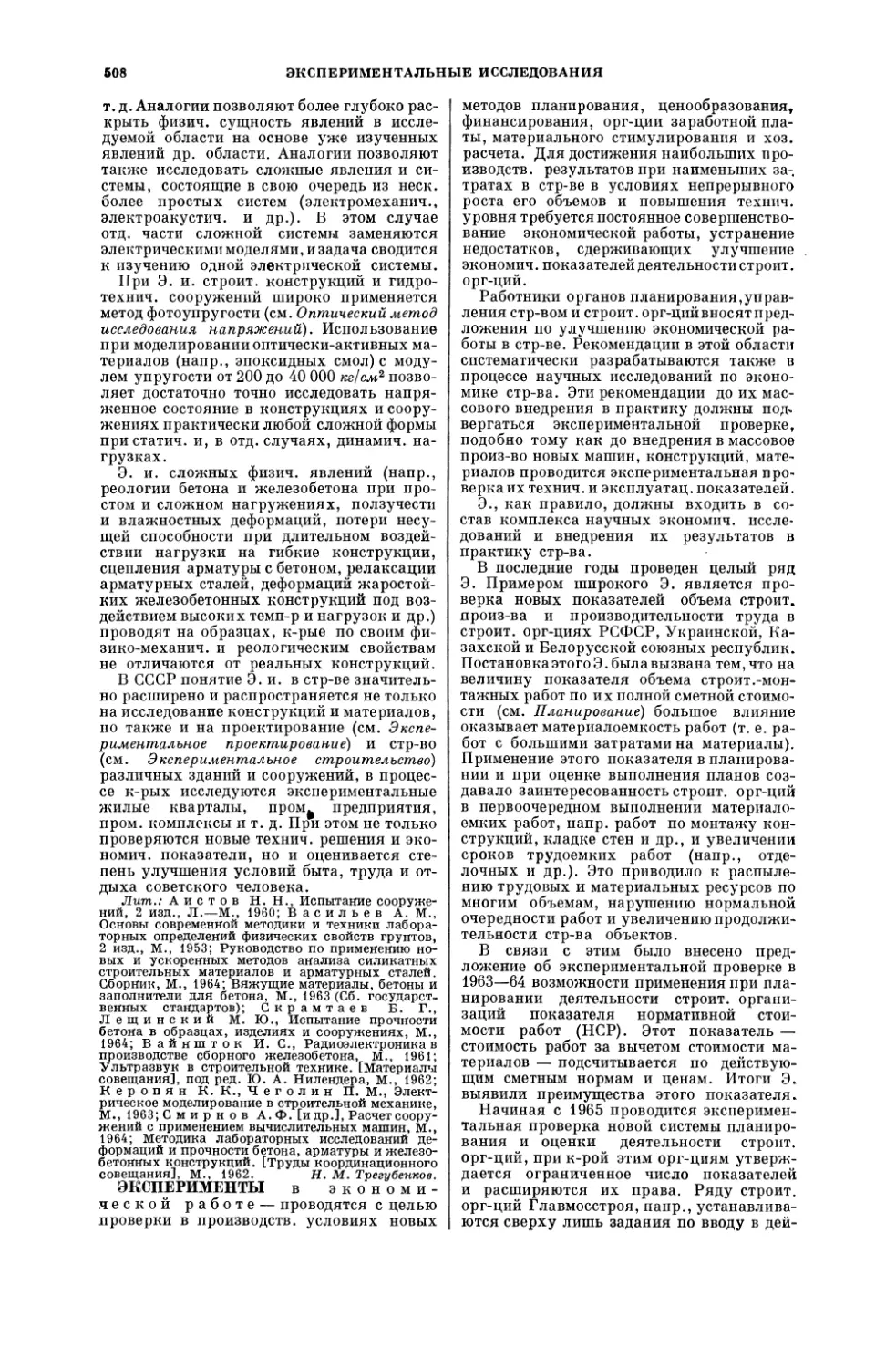

Рис. 1. Пролетные строения мостов (схемы):

а — неразрезная балка со сплошной стенкой

с ездой поверху; б — сквозная балочная ферма

с ездой понизу; в — распорная арка с ездой по-

средине; г — арочно-консольное; д — рамное;

е — висячее; ж — комбинированной системы

(безраспорная арка с балкой жесткости —

затяжкой).

поверху, понизу и посредине. Проезд на

11. с. м., предназнач. для пропуска подвиж-

ного состава ж.-д., автомобильного и го-

родского транспорта (совмещенных), устра-

ивается в одном уровне или в два яруса.

По роду применяемых материалов П. с. м.

разделяются на железобетонные, метал-

лич., сталежелезобетонные, каменные и

деревянные. Материал и конструкция

П. с. м. выбираются на основании тех-

нико-экономич. сравнения вариантов с уче-

том строит, стоимости, срока службы и

расходов по содержанию сооружения. Же-

лезобетонные П. с. м. (см. Железобетонные

мосты) по сравнению с металлич. имеют

следующие основные преимущества: умень-

шение расхода металла, увеличение долго-

вечности и сокращение эксплуатац. рас-

ходов. Основные достоинства металлич.

П. с. м. (см. Металлический мост) — лег-

кость конструкции и наилучшие условия

индустриализации благодаря возможности

заводского изготовления крупных элемен-

тов и удобству их соединения при сборке.

В сталежелезобетонных П. с. м. преду-

сматривается рациональное использование

железобетона в сочетании с металлич. кон-

струкцией (напр., включение железобе-

тонной плиты проезжей части в совместную

работу с металлич. главными балками).

Стр-во бетонных и каменных П. с. м.

из-за высокой стоимости и большой трудо-

емкости почти полностью прекращено.

Деревянные конструкции применяются при

постройке временных мостов и для посто-

янных мостов на автомобильных дорогах

IV, V и, как исключение, III категории, а

также на ж. д. III категории (см. Деревян-

ный мост).

В балочных П. с. м. основные несущие

конструкции — балки со сплошной верти-

кальной стенкой или балочные решетчатые

фермы. При такой статич. схеме давление

от собств. веса и подвижной нагрузки пере-

дается на опоры вертикально. Наибольшая

длина построенных в СССР разрезных ба-

лочных П. с. м. из железобетона 70 .и,

из металла 158,4 м. Неразрезные и кон-

сольные балочные конструкции позволяют

перекрывать значительно большие проле-

ты. Напр., неразрезное железобетонное

сквозное П. с. м. через Волгу у Саратова

имеет пролеты по 166 ж, металлич. кон-

сольные пролетные строения Квебекского

моста в Канаде — 549 м.

Арочные распорные П. с. м., выполняе-

мые в виде арок, сводов или арочных ферм,

отличаются легкостью конструкций и архи-

тектурными достоинствами. Однако они

передают на опоры не только вертикальное,

но и горизонтальное давление (распор) и

поэтому требуют возведения более массив-

ных опор и наличия высокопрочных пород

в основании. Крупнейшее в мире арочное

П. с. м. из монолитного железобетона про-

летом 228 м под ж.-д. и автомобильную на-

грузки сооружено на мосту через р. Старый

Днепр. Из сборного железобетона возведе-

ны арочные пролетные строения проле-

том 305 м автодорожного моста через р. Па-

раматта в Австралии, 150 м ж.-д. моста

через Оку у Горького и городского моста

через Енисей у Красноярска. Арочные

безраспорные П. с. м. конструируются

14

ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА

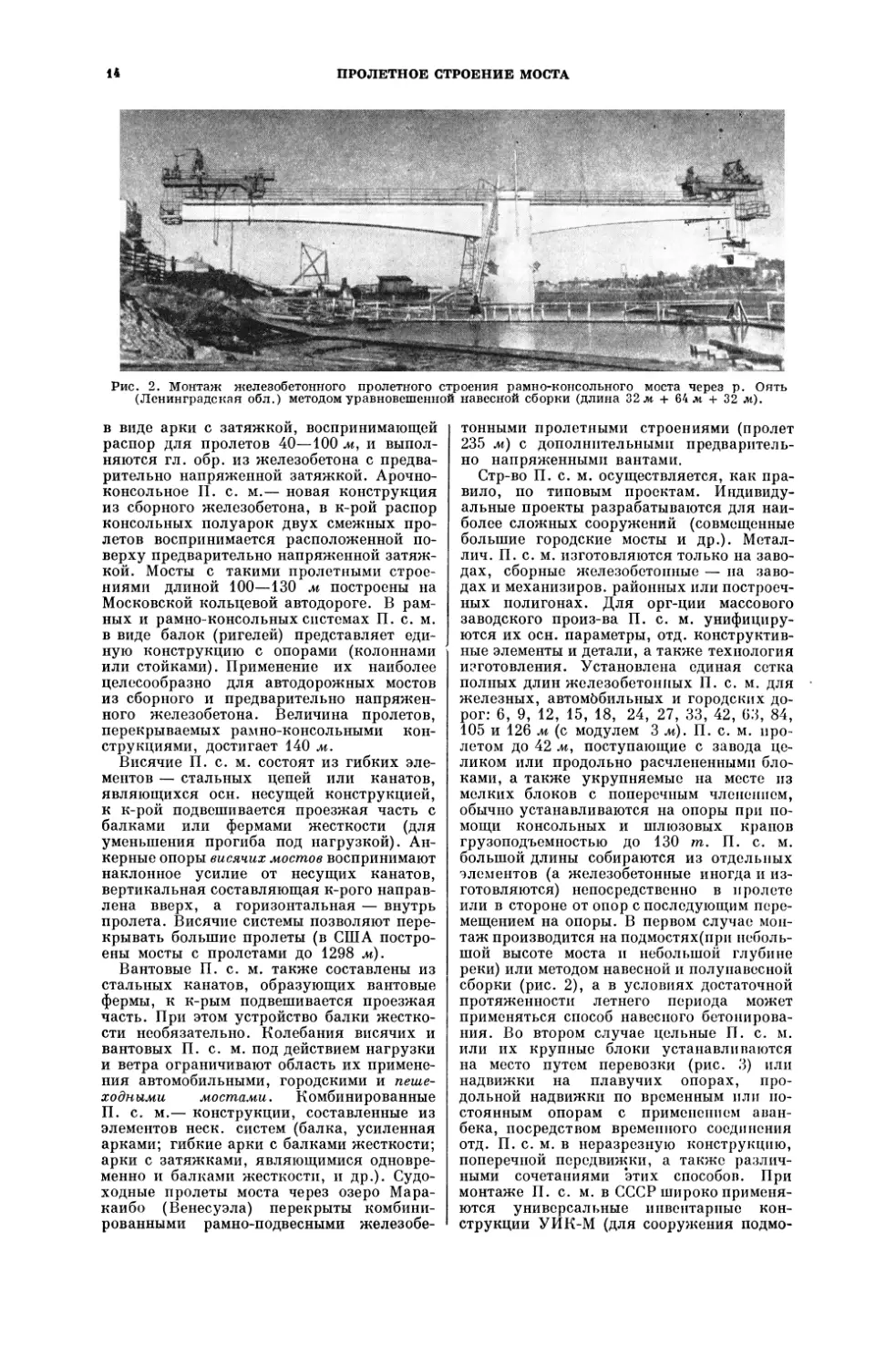

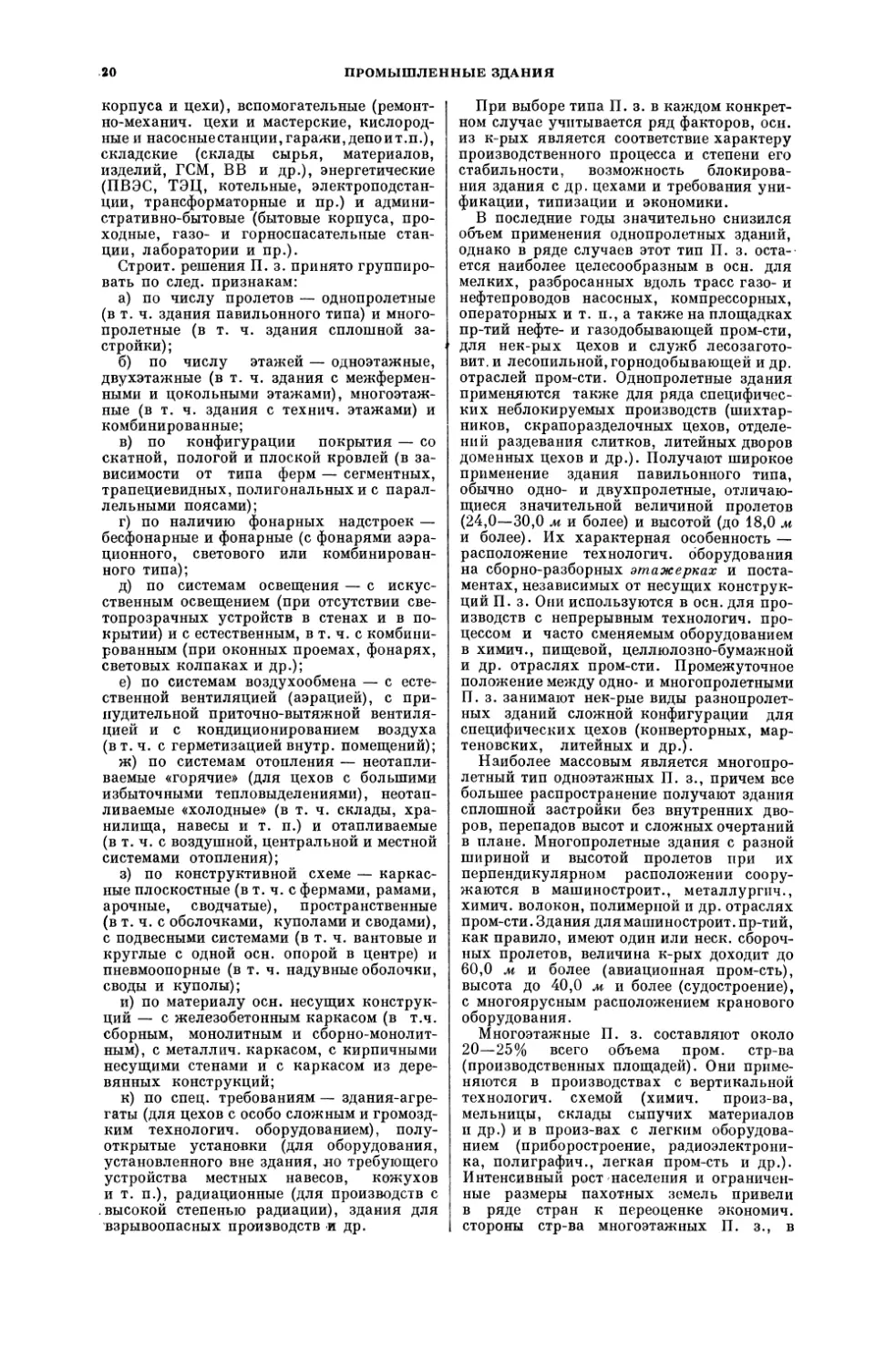

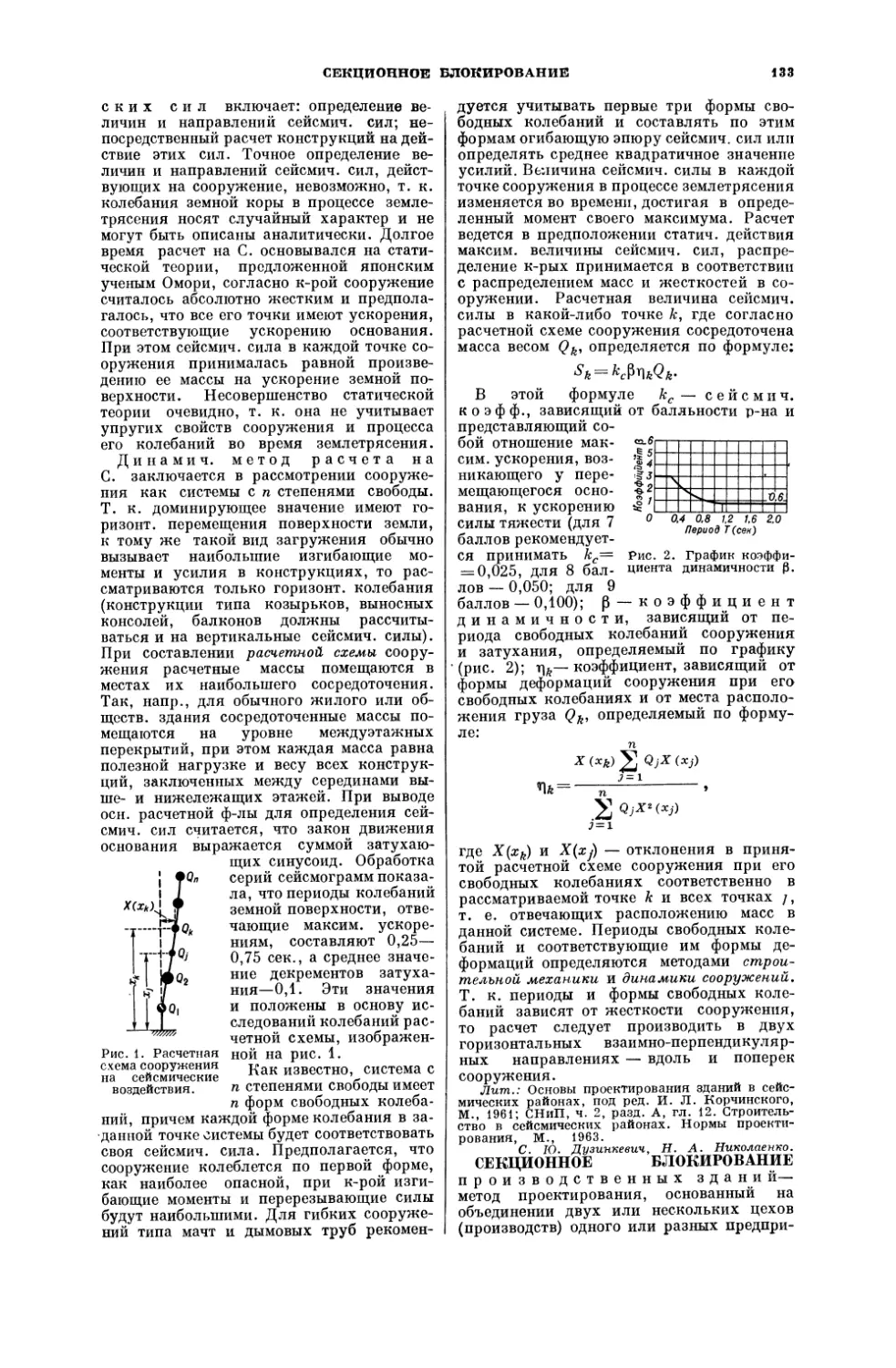

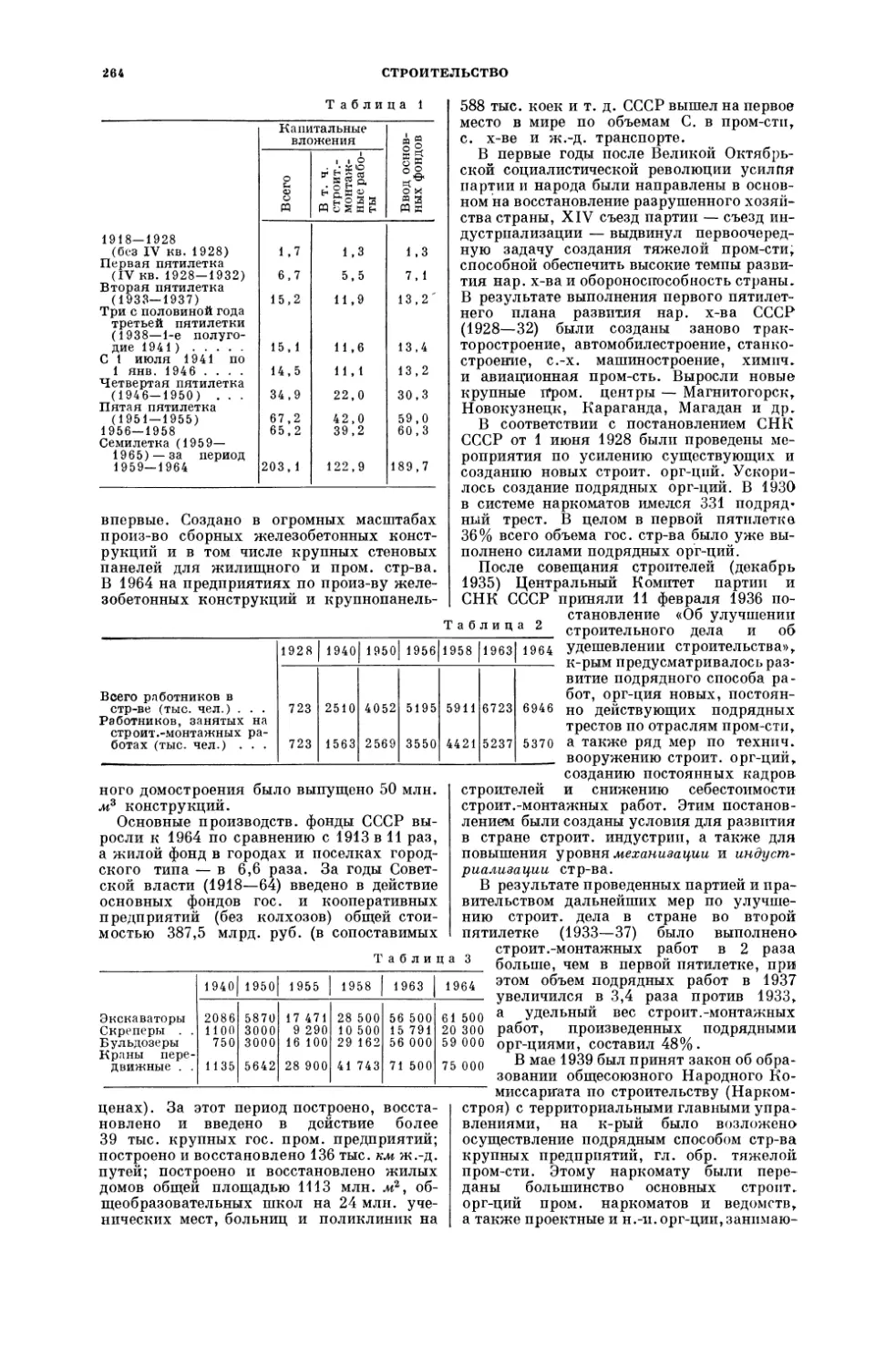

Рис. 2. Монтаж железобетонного пролетного строения рамно-консольного моста через р. Оять

(Ленинградская обл.) методом уравновешенной навесной сборки (длина 32 .м + 64 jn + 32 м).

в виде арки с затяжкой, воспринимающей

распор для пролетов 40—100 м, и выпол-

няются гл. обр. из железобетона с предва-

рительно напряженной затяжкой. Арочно-

консольное II. с. м.— новая конструкция

из сборного железобетона, в к-рой распор

консольных полуарок двух смежных про-

летов воспринимается расположенной по-

верху предварительно напряженной затяж-

кой. Мосты с такими пролетными строе-

ниями длиной 100—130 м построены на

Московской кольцевой автодороге. В рам-

ных и рамно-консольных системах П. с. м.

в виде балок (ригелей) представляет еди-

ную конструкцию с опорами (колоннами

или стойками). Применение их наиболее

целесообразно для автодорожных мостов

из сборного и предварительно напряжен-

ного железобетона. Величина пролетов,

перекрываемых рамно-консольными кон-

струкциями, достигает 140 м.

Висячие П. с. м. состоят из гибких эле-

ментов — стальных цепей или канатов,

являющихся осн. несущей конструкцией,

к к-рой подвешивается проезжая часть с

балками или фермами жесткости (для

уменьшения прогиба под нагрузкой). Ан-

керные опоры висячих мостов воспринимают

наклонное усилие от несущих канатов,

вертикальная составляющая к-рого направ-

лена вверх, а горизонтальная — внутрь

пролета. Висячие системы позволяют пере-

крывать большие пролеты (в США постро-

ены мосты с пролетами до 1298 м).

Вантовые П. с. м. также составлены из

стальных канатов, образующих вантовые

фермы, к к-рым подвешивается проезжая

часть. При этом устройство балки жестко-

сти необязательно. Колебания висячих и

вантовых П. с. м. под действием нагрузки

и ветра ограничивают область их примене-

ния автомобильными, городскими и пеше-

ходными мостами. Комбинированные

П. с. м.— конструкции, составленные из

элементов неск. систем (балка, усиленная

арками; гибкие арки с балками жесткости;

арки с затяжками, являющимися одновре-

менно и балками жесткости, и др.). Судо-

ходные пролеты моста через озеро Мара-

кайбо (Венесуэла) перекрыты комбини-

рованными рамно-подвесными железобе-

тонными пролетными строениями (пролет

235 м) с дополнительными предваритель-

но напряженными вантами.

Стр-во П. с. м. осуществляется, как пра-

вило, по типовым проектам. Индивиду-

альные проекты разрабатываются для наи-

более сложных сооружений (совмещенные

большие городские мосты и др.). Метал-

лич. П. с. м. изготовляются только на заво-

дах, сборные железобетонные — па заво-

дах и механизиров. районных или построеч-

ных полигонах. Для орг-ции массового

заводского произ-ва П. с. м. унифициру-

ются их осн. параметры, отд. конструктив-

ные элементы и детали, а также технология

изготовления. Установлена единая сетка

полных длин железобетонных П. с. м. для

железных, автомобильных и городских до-

рог: 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 33, 42, 63, 84,

105 и 126 м (с модулем 3 м). П. с. м. про-

летом до 42 ж, поступающие с завода це-

ликом или продольно расчлененными бло-

ками, а также укрупняемые на месте из

мелких блоков с поперечным членением,

обычно устанавливаются на опоры при по-

мощи консольных и шлюзовых крапов

грузоподъемностью до 130 т. П. с. м.

большой длины собираются из отдельных

элементов (а железобетонные иногда и из-

готовляются) непосредственно в пролете

или в стороне от опор с последующим пере-

мещением на опоры. В первом случае мон-

таж производится на подмостях(при неболь-

шой высоте моста и небольшой глубине

реки) или методом навесной и полупавесиой

сборки (рис. 2), а в условиях достаточной

протяженности летнего периода может

применяться способ навесного бетонирова-

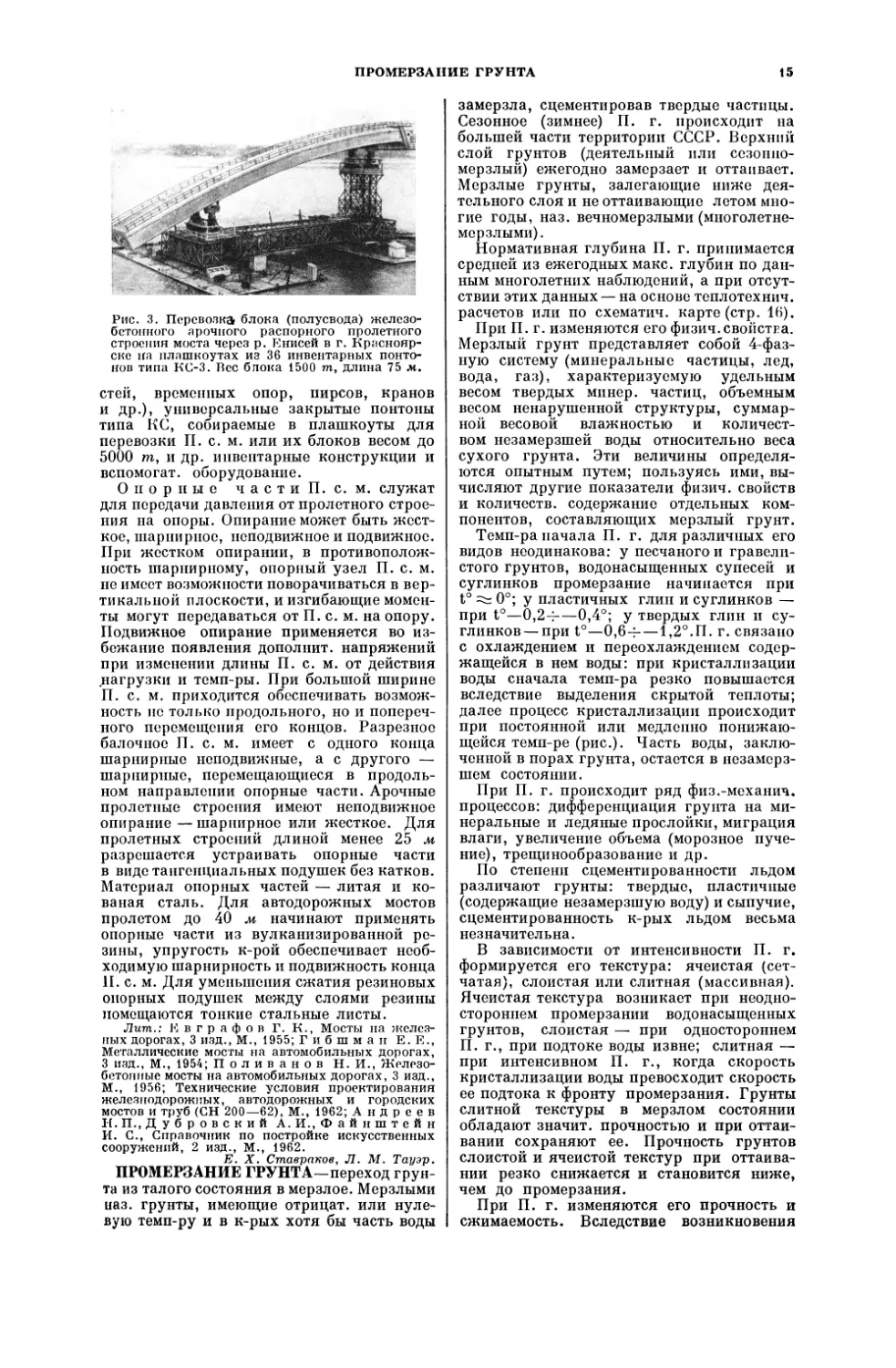

ния. Во втором случае цельные П. с. м.

или их крупные блоки устанавливаются

на место путем перевозки (рис. 3) или

надвижки на плавучих опорах, про-

дольной надвижки по временным или по-

стоянным опорам с применением аван-

бека, посредством временного соединения

отд. П. с. м. в неразрезную конструкцию,

поперечной передвижки, а также различ-

ными сочетаниями этих способов. При

монтаже П. с. м. в СССР широко применя-

ются универсальные инвентарные кон-

струкции УИК-М (для сооружения подмо-

ПРОМЕРЗАНИЕ ГРУНТА

15

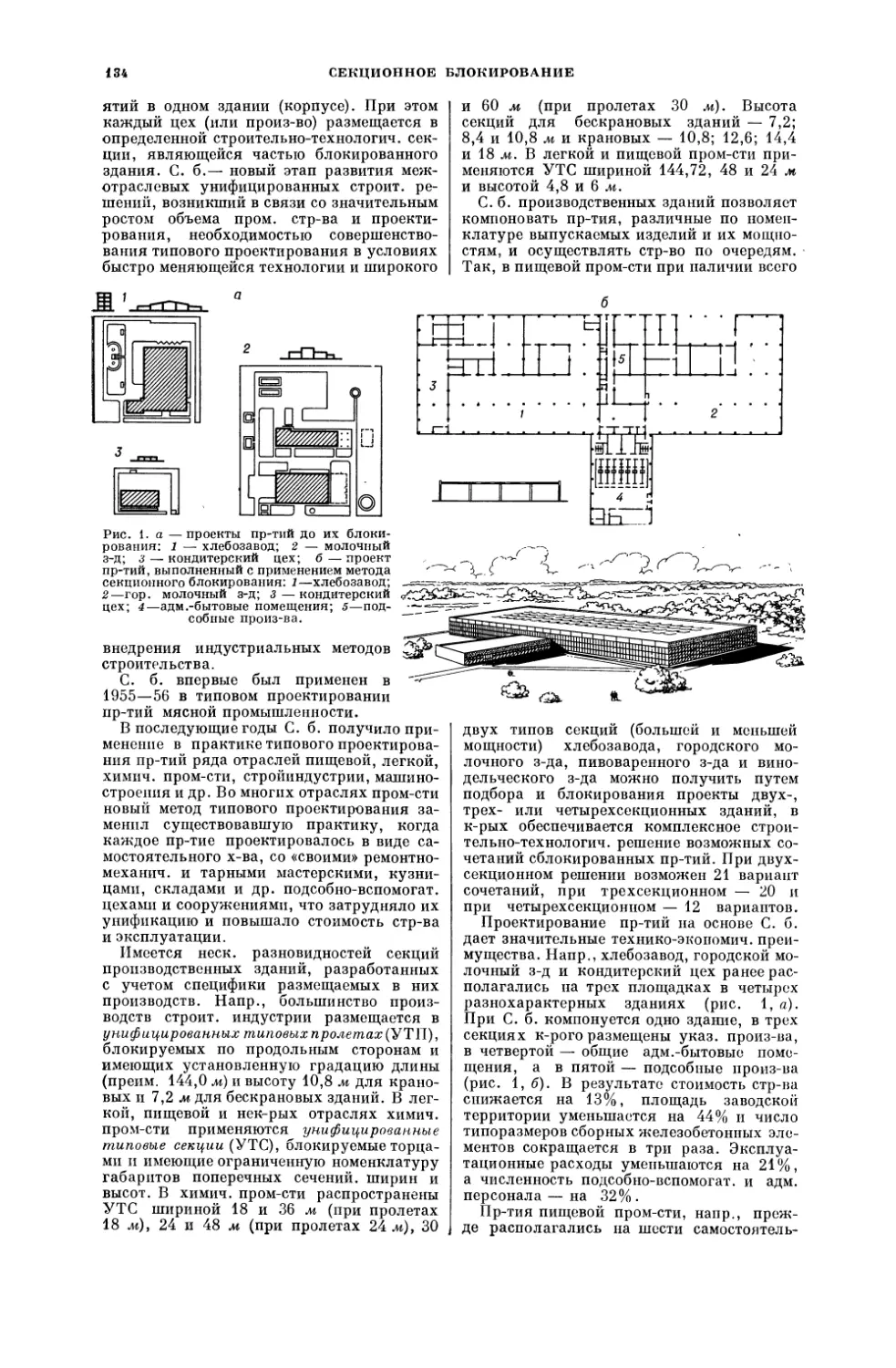

Рис. 3. Перевозка блока (полусвода) железо-

бетонного арочного распорного пролетного

строения моста через р. Енисей в г. Краснояр-

ске на плашкоутах из 36 инвентарных понто-

нов типа КС-3. Вес блока 1500 тп, длина 75 м.

стей, временных опор, пирсов, кранов

и др.), универсальные закрытые понтоны

типа КС, собираемые в плашкоуты для

перевозки П. с. м. или их блоков весом до

5000 тп, и др. инвентарные конструкции и

вспомогат. оборудование.

Опорные ч а с т и П. с. м. служат

для передачи давления от пролетного строе-

ния па опоры. Опирание может быть жест-

кое, шарнирное, неподвижное и подвижное.

При жестком опирании, в противополож-

ность шарнирному, опорный узел П. с. м.

не имеет возможности поворачиваться в вер-

тикальной плоскости, и изгибающие момен-

ты могут передаваться от П. с. м. на опору.

Подвижное опирание применяется во из-

бежание появления дополнит, напряжений

при изменении длины П. с. м. от действия

нагрузки и темп-ры. При большой ширине

П. с. м. приходится обеспечивать возмож-

ность не только продольного, но и попереч-

ного перемещения его концов. Разрезное

балочное П. с. м. имеет с одного конца

шарнирные неподвижные, а с другого —

шарнирные, перемещающиеся в продоль-

ном направлении опорные части. Арочные

пролетные строения имеют неподвижное

опирание—шарнирное или жесткое. Для

пролетных строений длиной менее 25 м

разрешается устраивать опорные части

в виде тангенциальных подушек без катков.

Материал опорных частей — литая и ко-

ваная сталь. Для автодорожных мостов

пролетом до 40 м начинают применять

опорные части из вулканизированной ре-

зины, упругость к-рой обеспечивает необ-

ходимую шарнирность и подвижность конца

П. с. м. Для уменьшения сжатия резиновых

опорных подушек между слоями резины

помещаются тонкие стальные листы.

Лит.: Евграфов Г. К., Мосты на желез-

ных дорогах, 3 изд., М., 1955; Г и б ш м а н Е. Е.,

Металлические мосты на автомобильных дорогах,

3 изд., М., 1954; Поливанов Н. И., Железо-

бетонные мосты на автомобильных дорогах, 3 изд.,

М., 1956; Технические условия проектирования

железнодорожных, автодорожных и городских

мостов и труб (СН 200—62), М., 1962; Андреев

Н.П.,Дубровский А.И.,Файн штейн

И. С., Справочник по постройке искусственных

сооружений, 2 изд., М., 1962.

Е. X. Ставраков, Л. М. Тауэр.

ПРОМЕРЗАНИЕ ГРУНТА—переход грун-

та из талого состояния в мерзлое. Мерзлыми

наз. грунты, имеющие отрицат. или нуле-

вую темп-ру и в к-рых хотя бы часть воды

замерзла, сцементировав твердые частицы.

Сезонное (зимнее) П. г. происходит на

большей части территории СССР. Верхний

слой грунтов (деятельный или сезонно-

мерзлый) ежегодно замерзает и оттаивает.

Мерзлые грунты, залегающие ниже дея-

тельного слоя и не оттаивающие летом мно-

гие годы, наз. вечномерзлыми (многолетне-

мерзлыми).

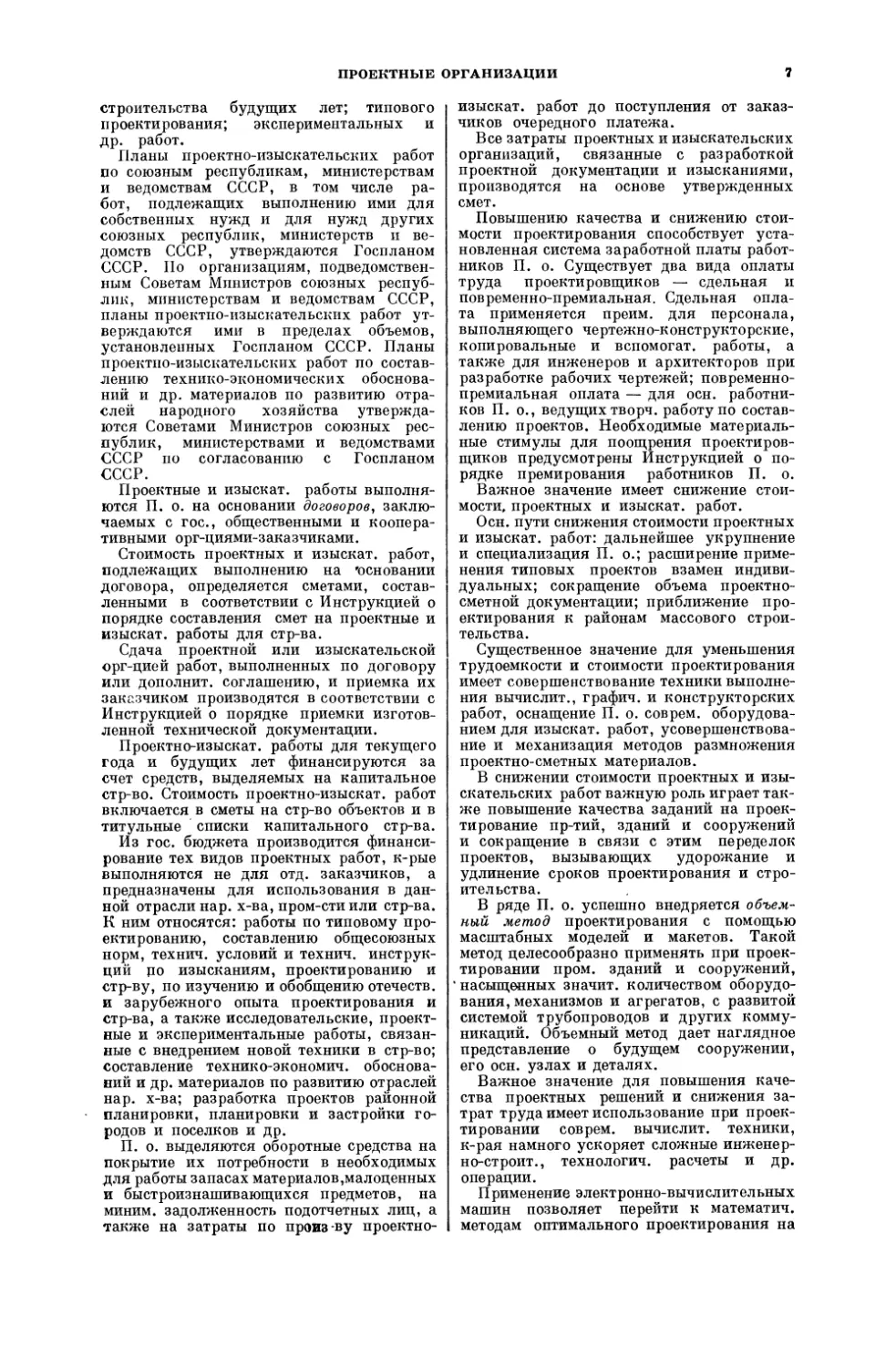

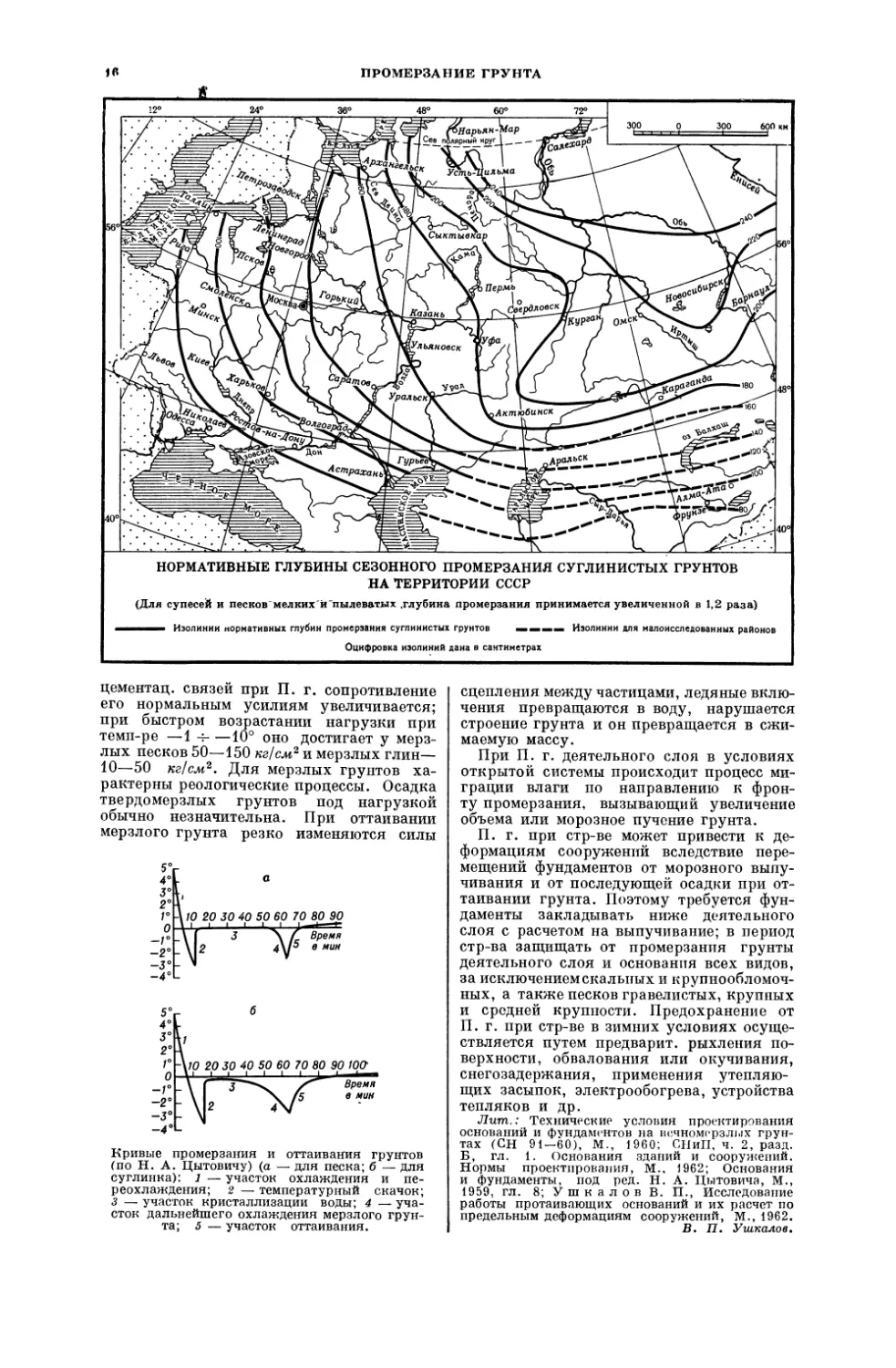

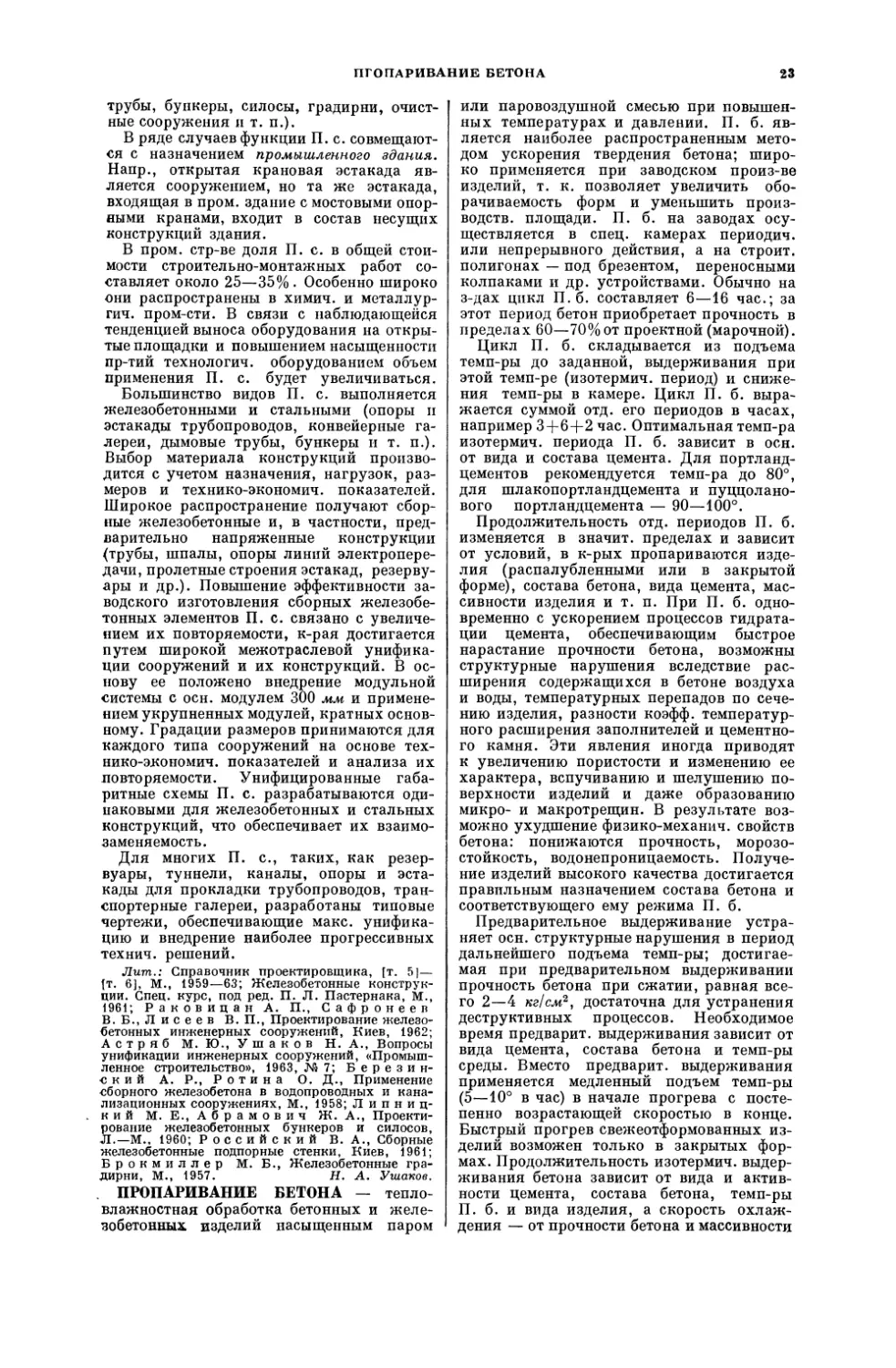

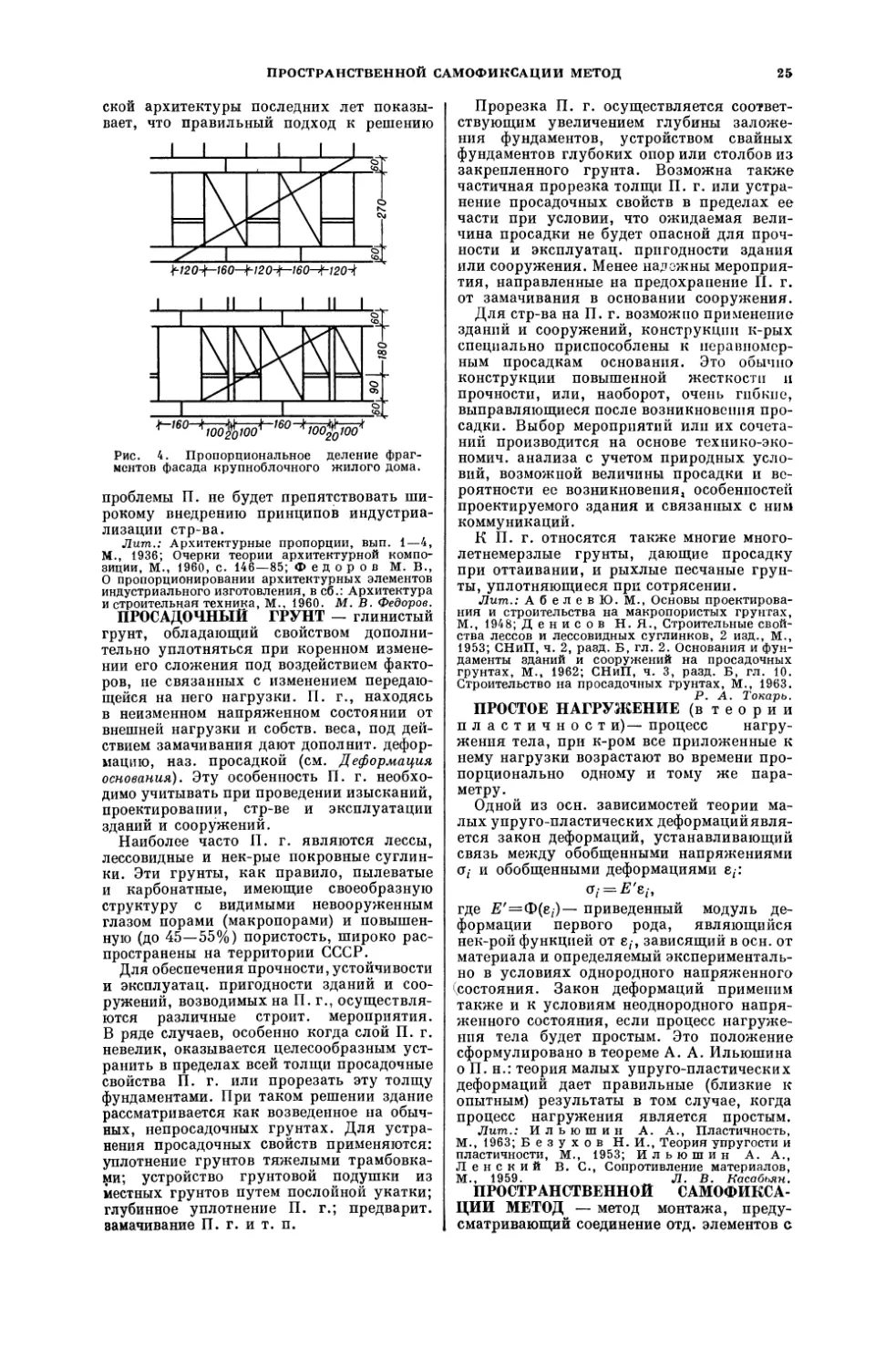

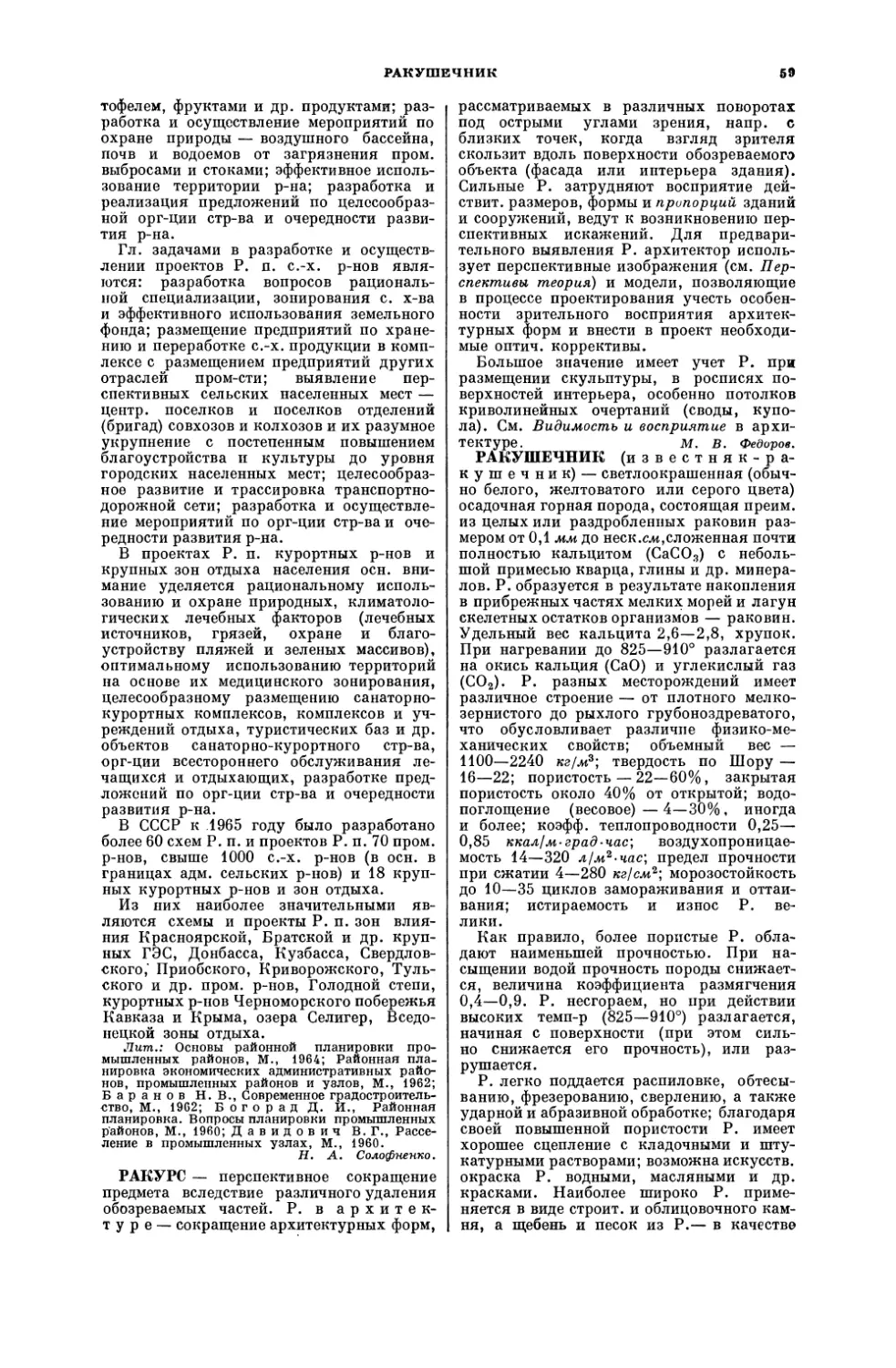

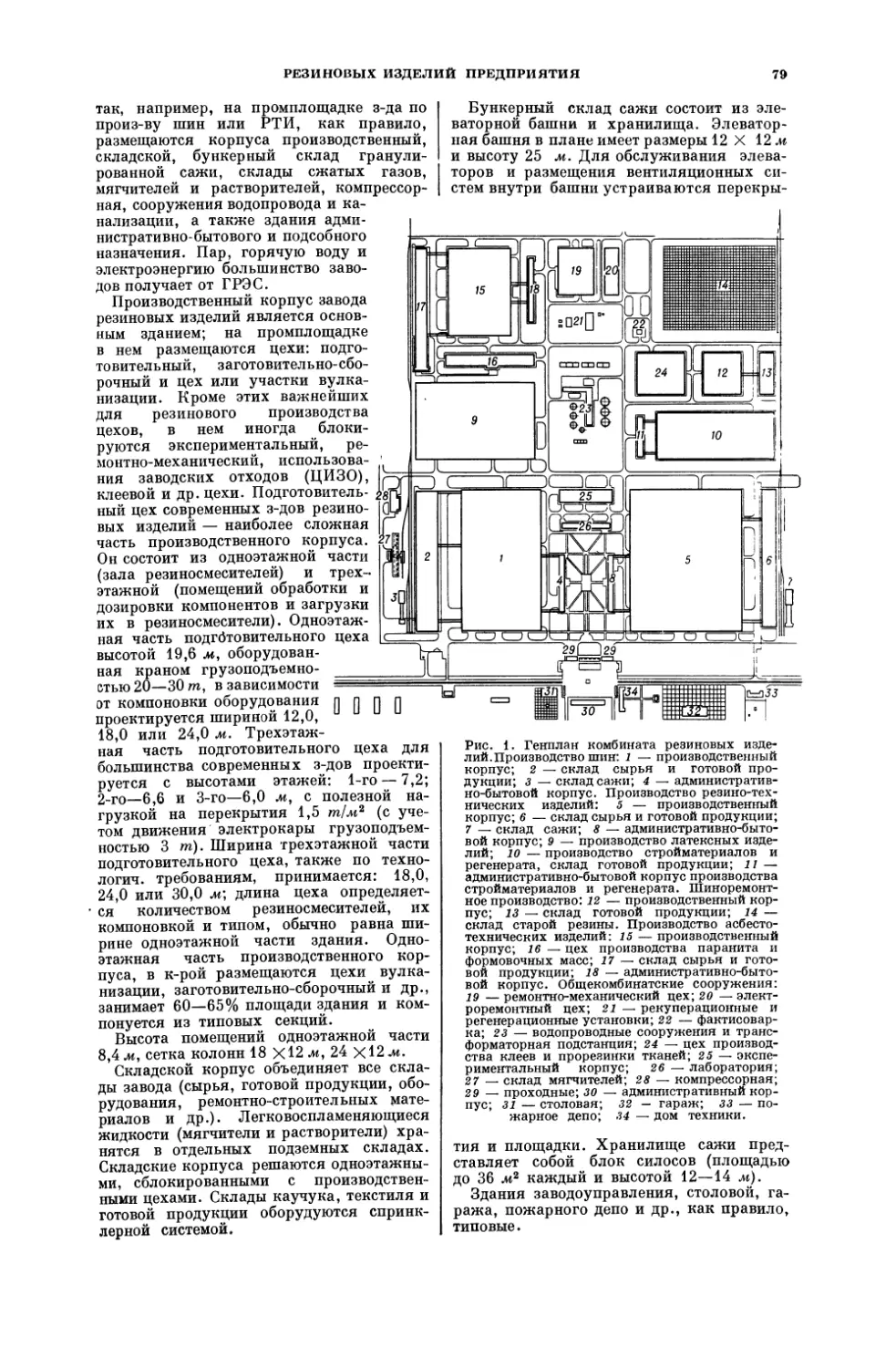

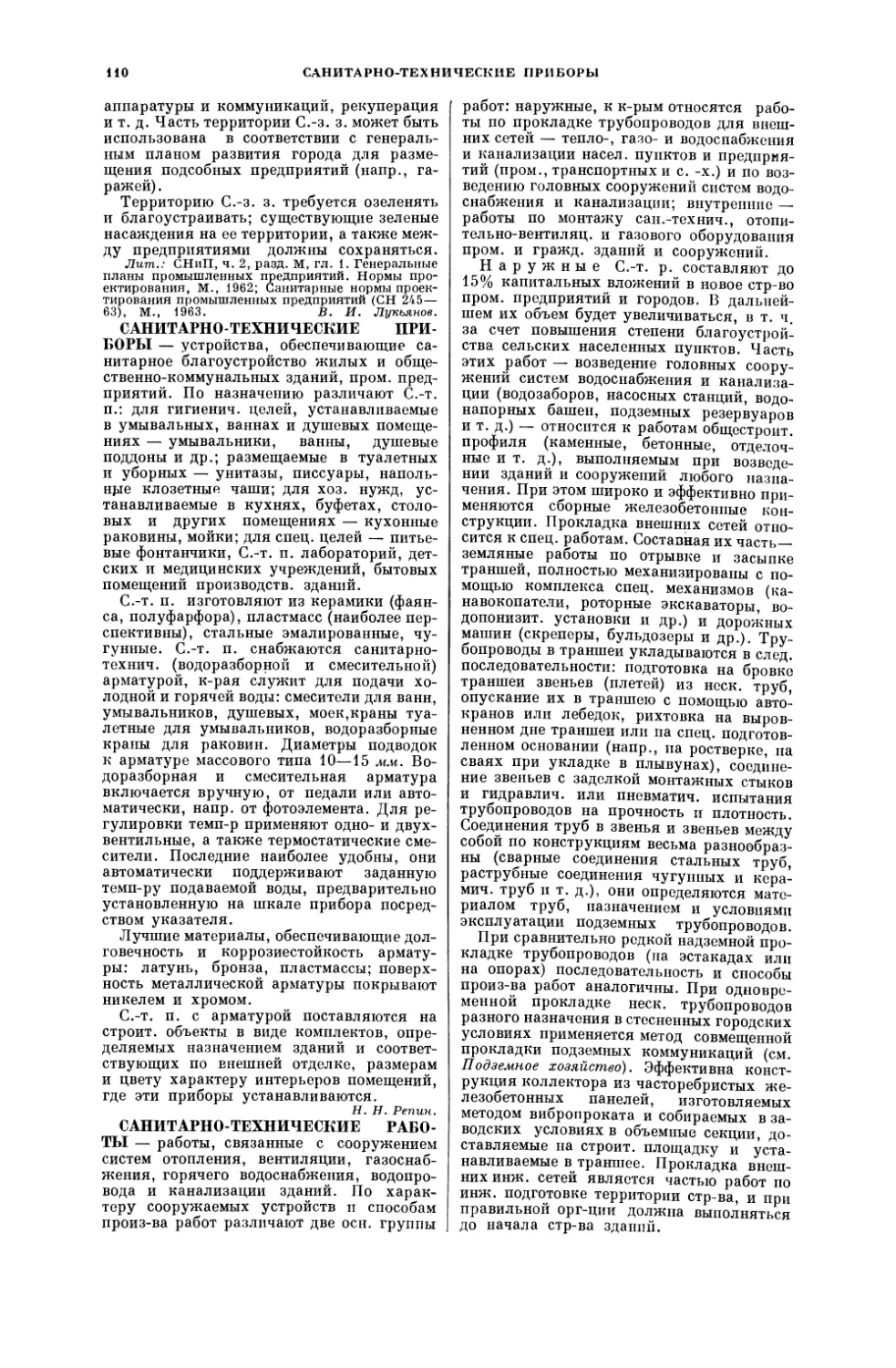

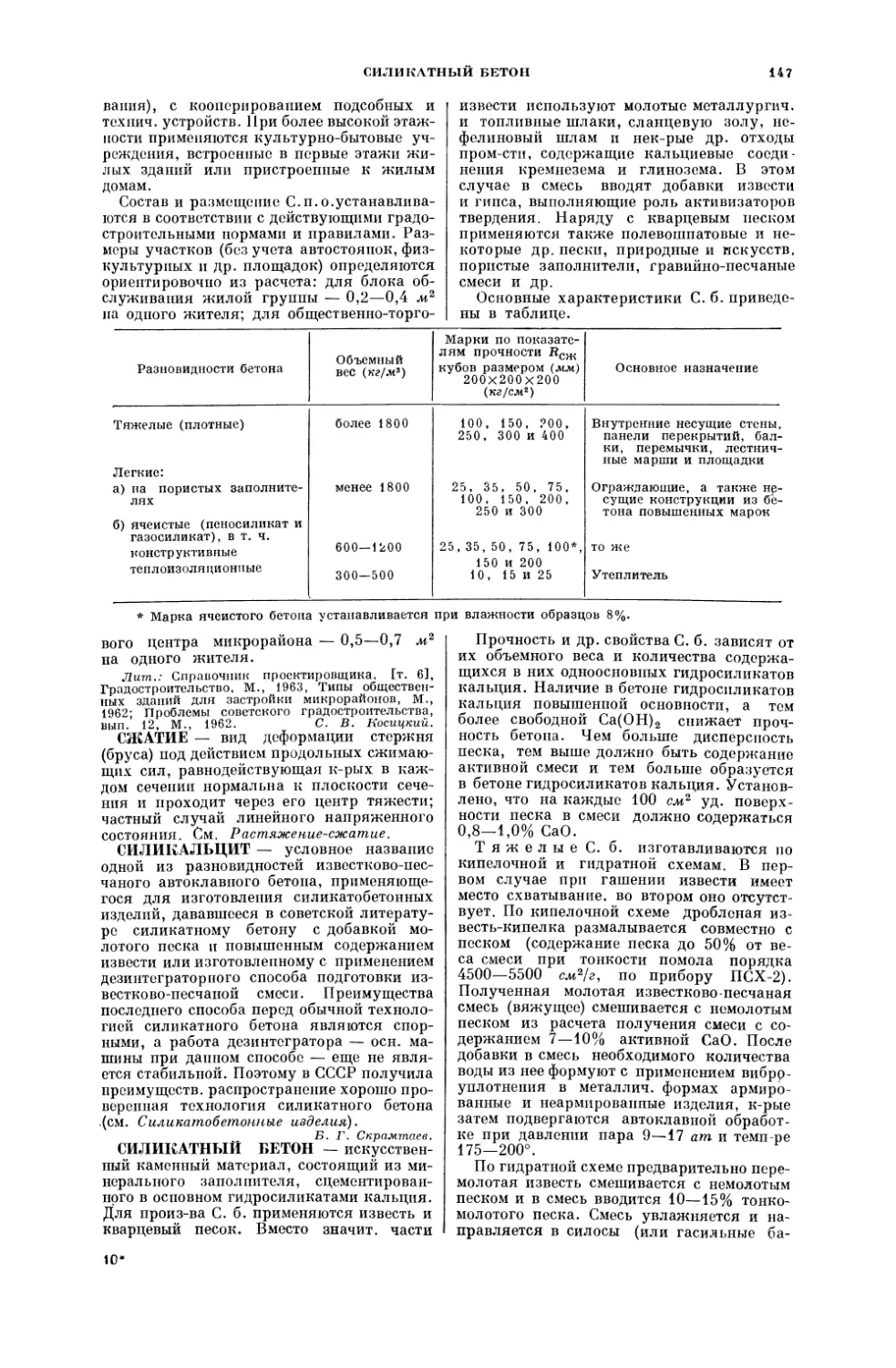

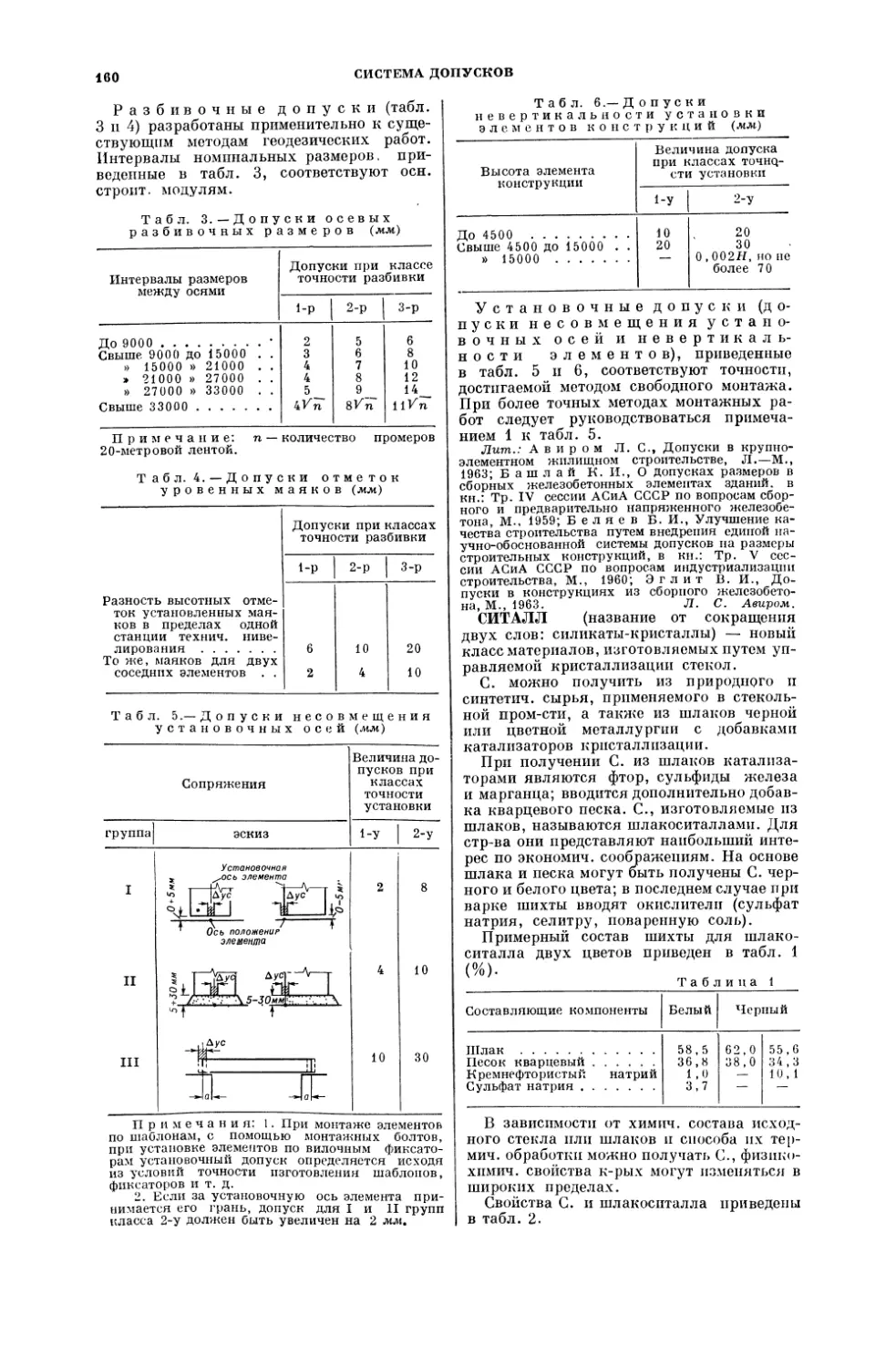

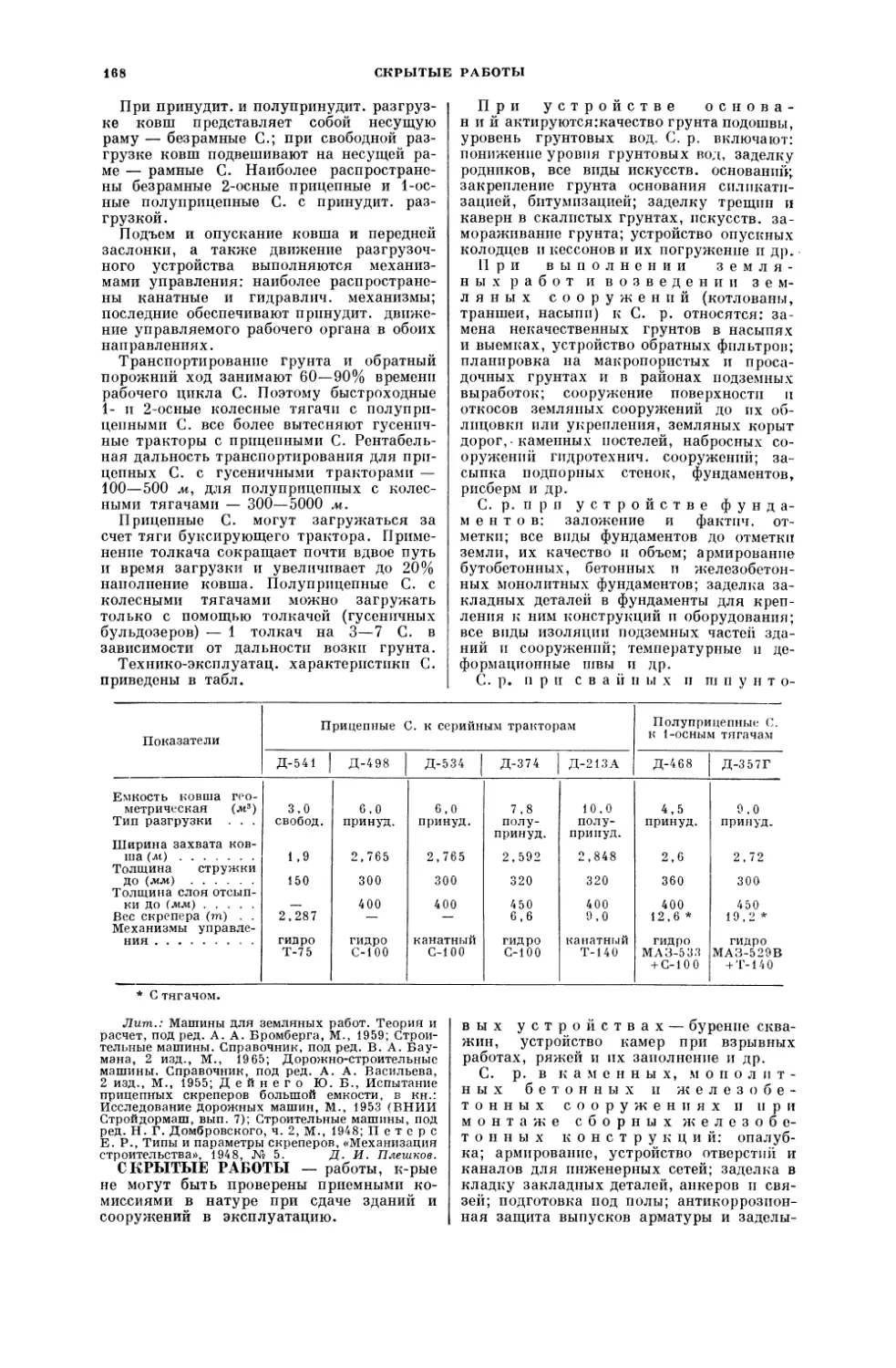

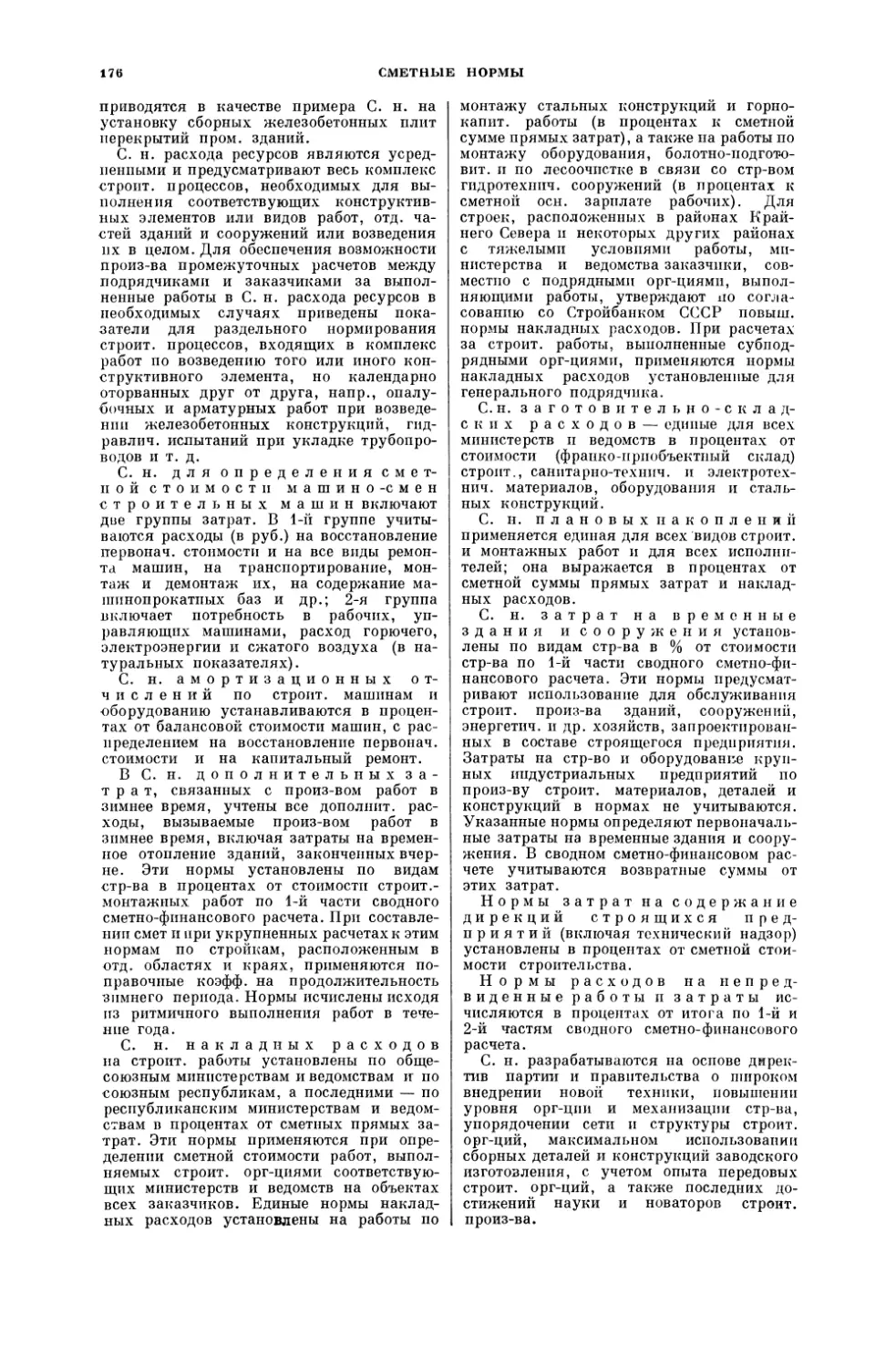

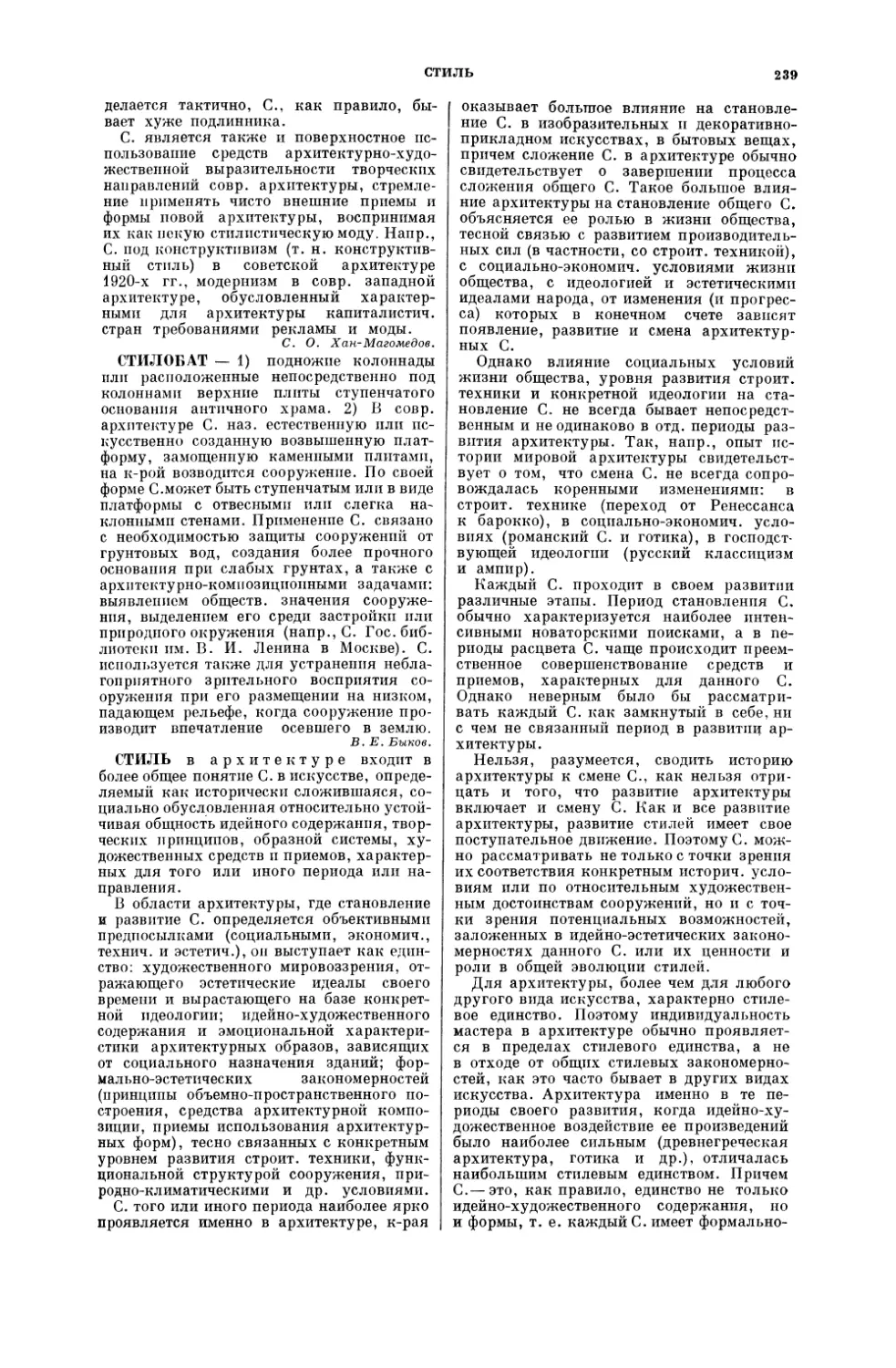

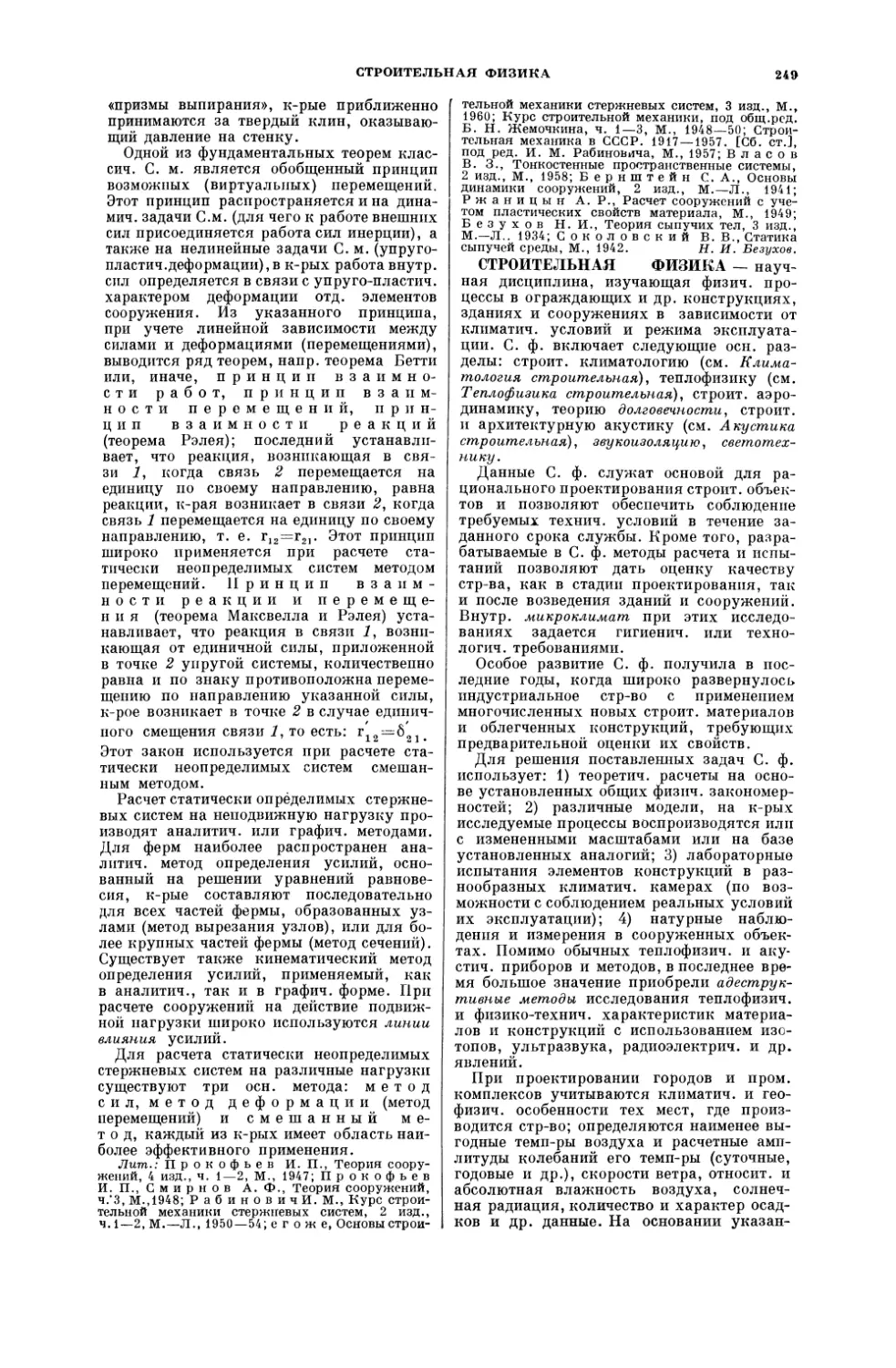

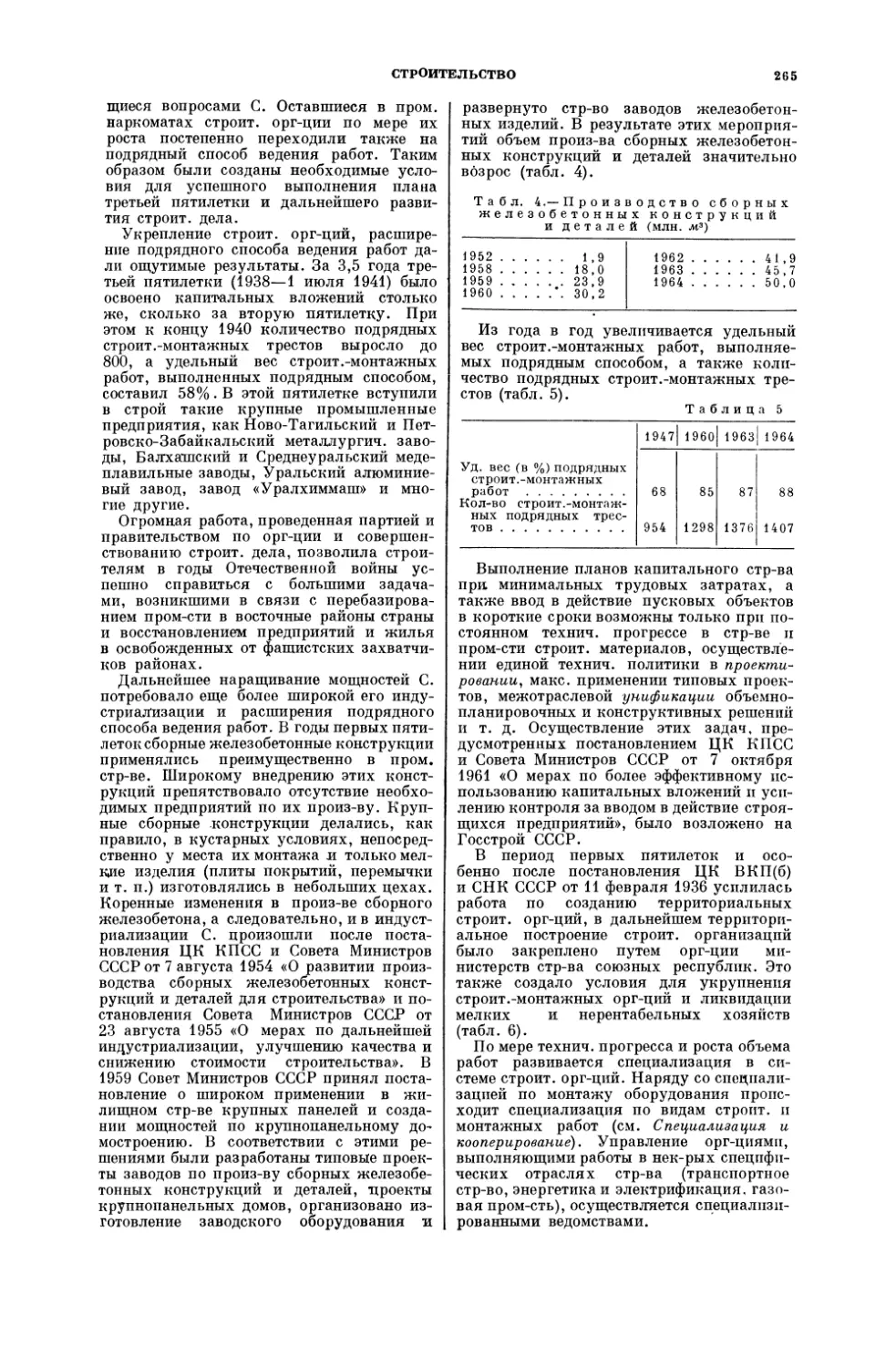

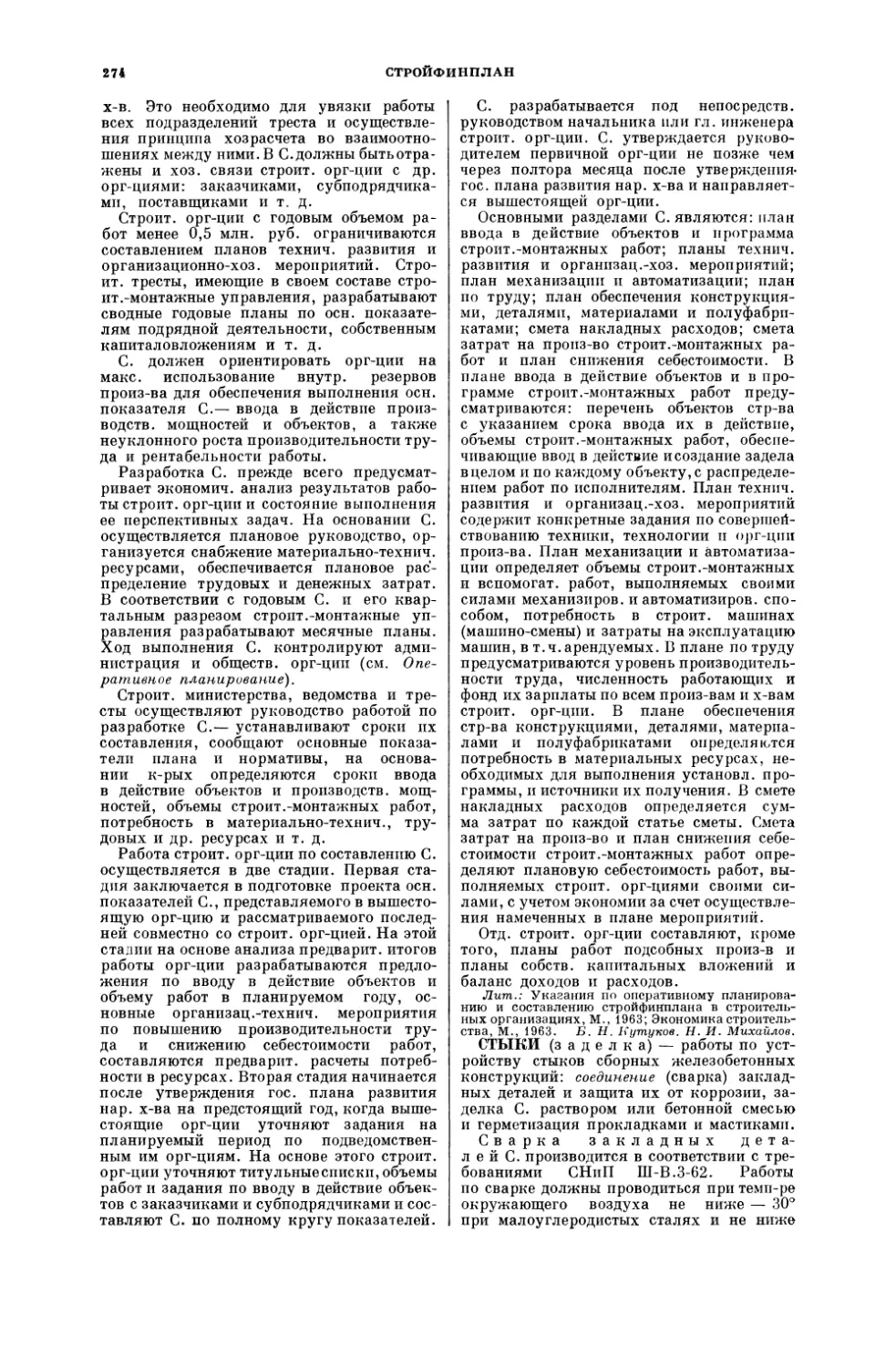

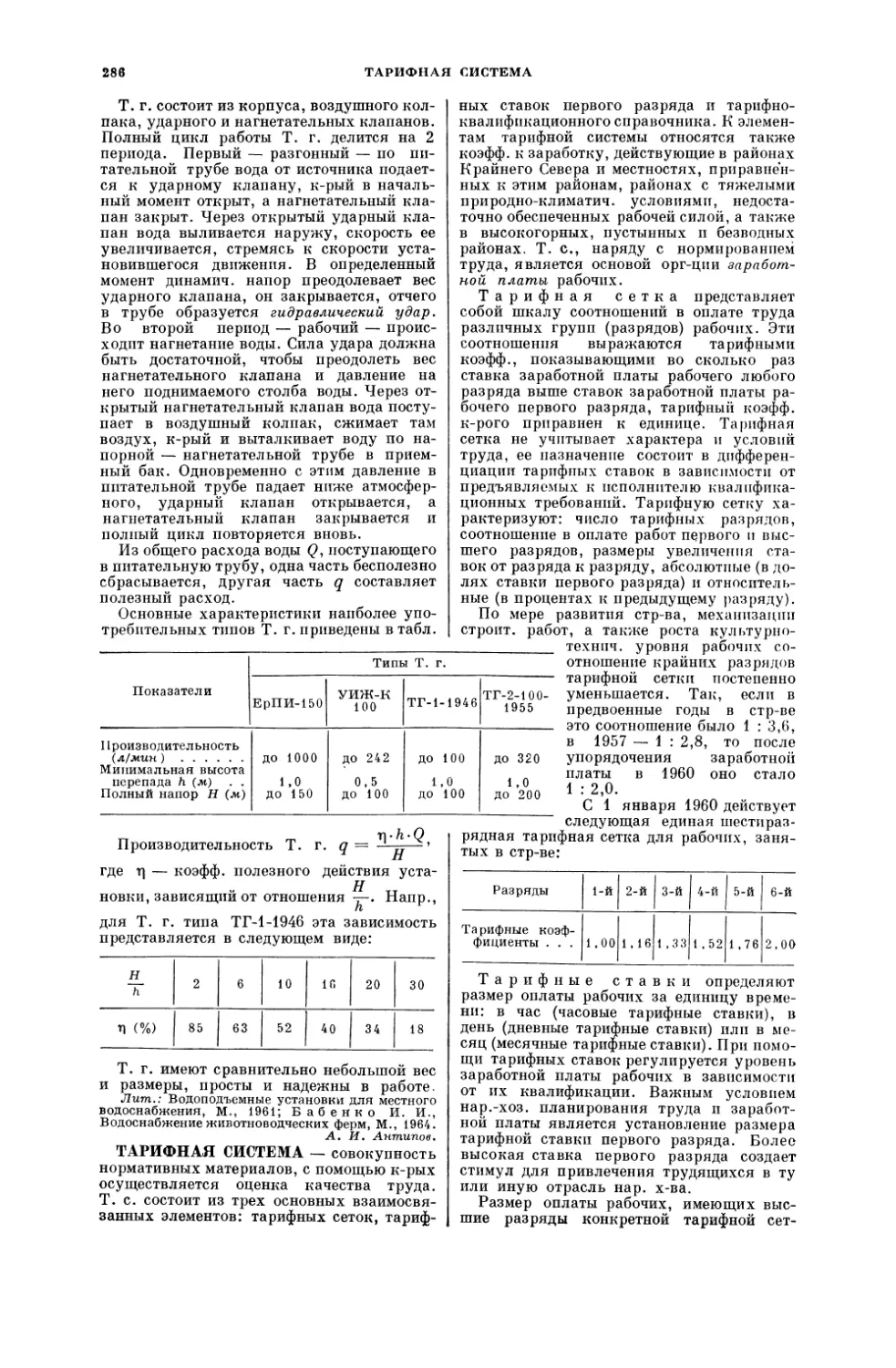

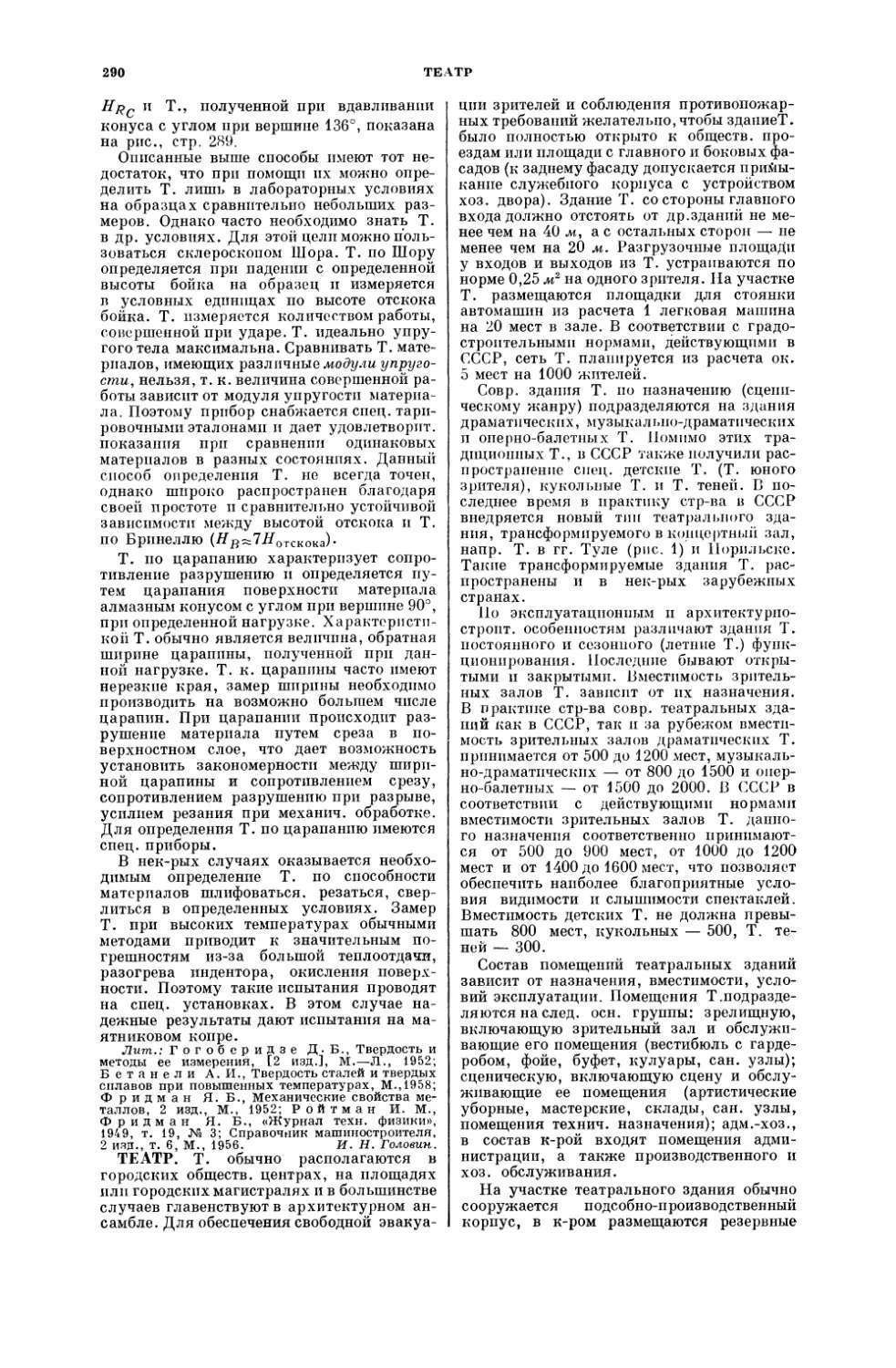

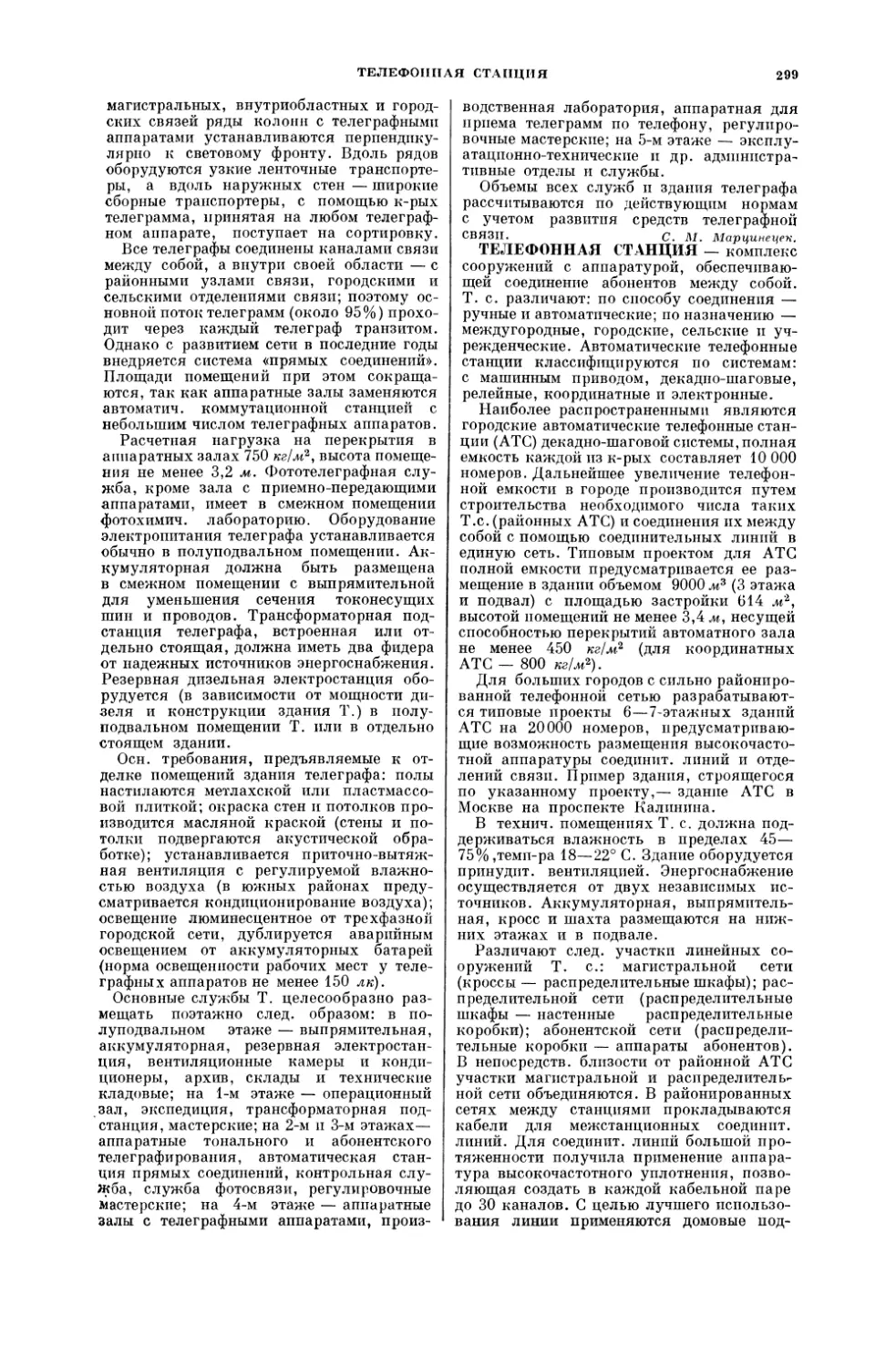

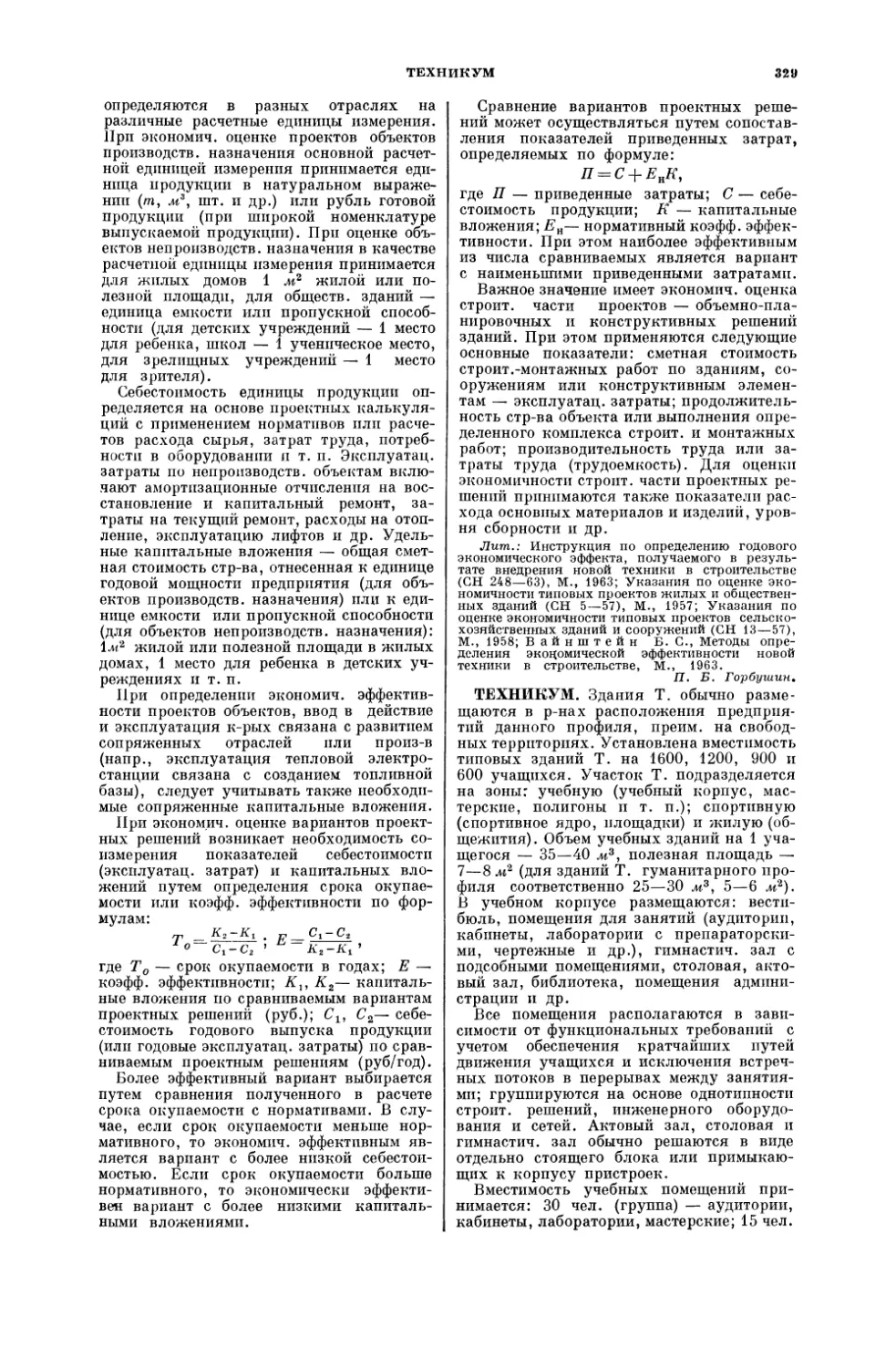

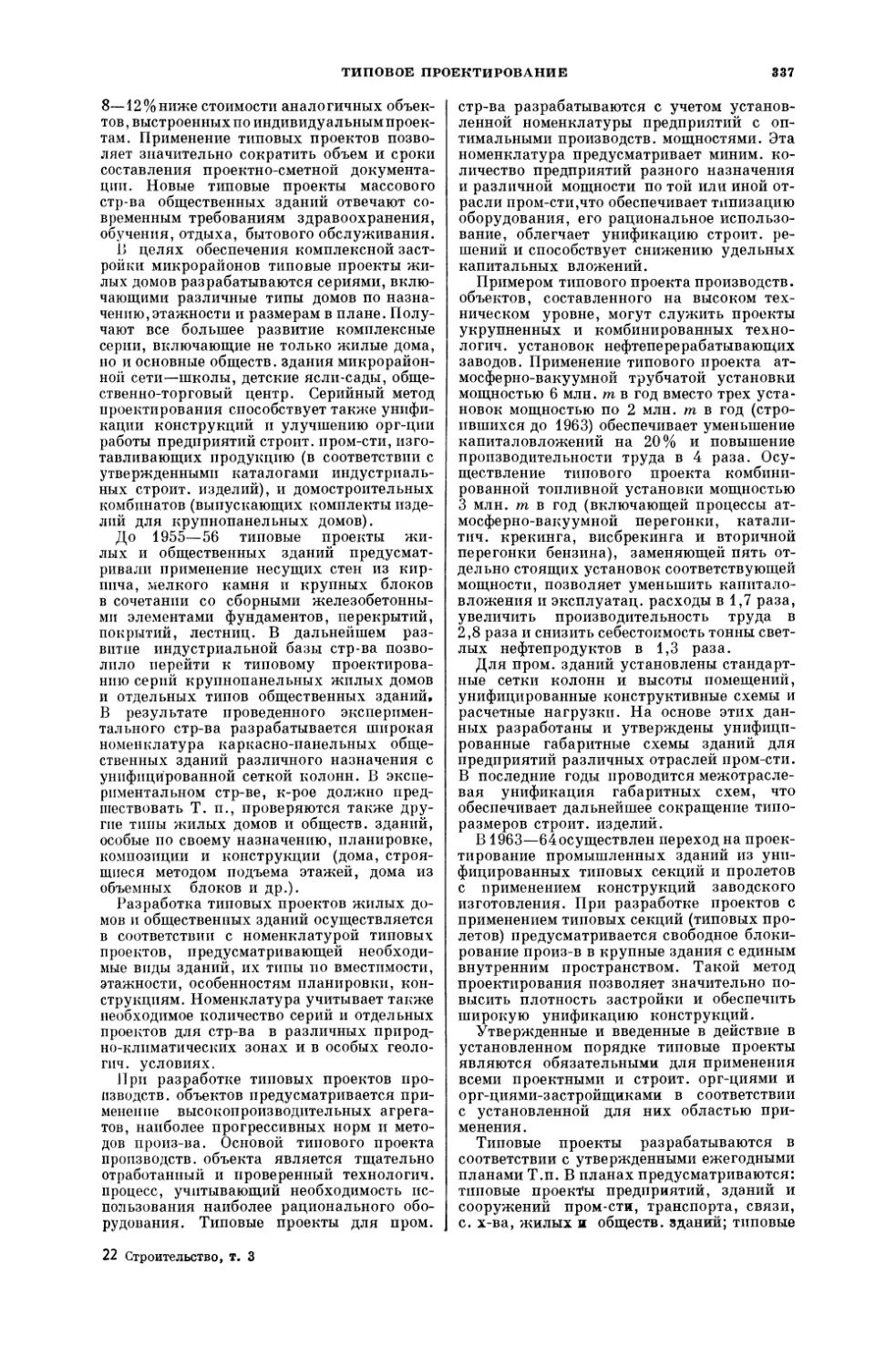

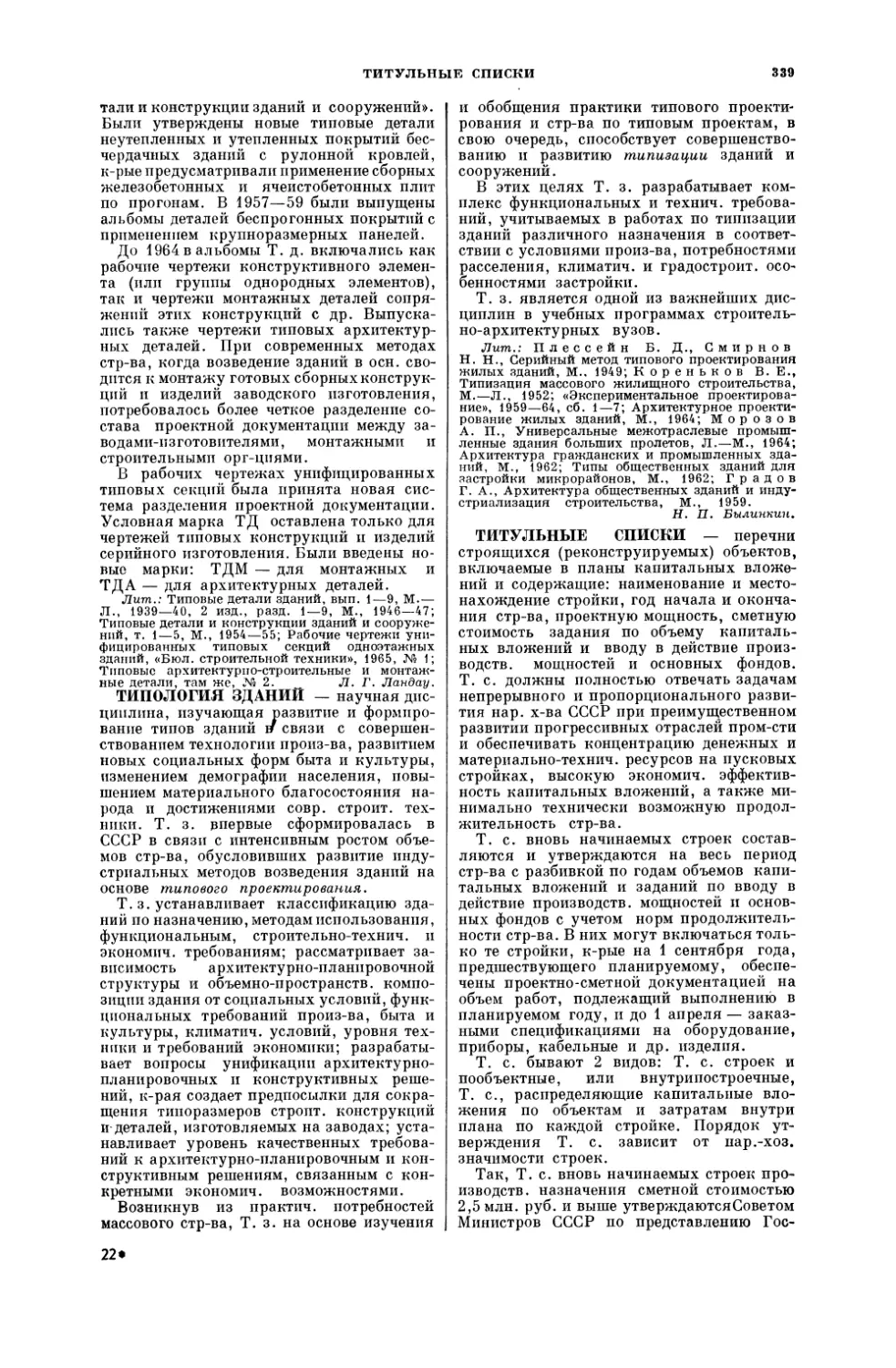

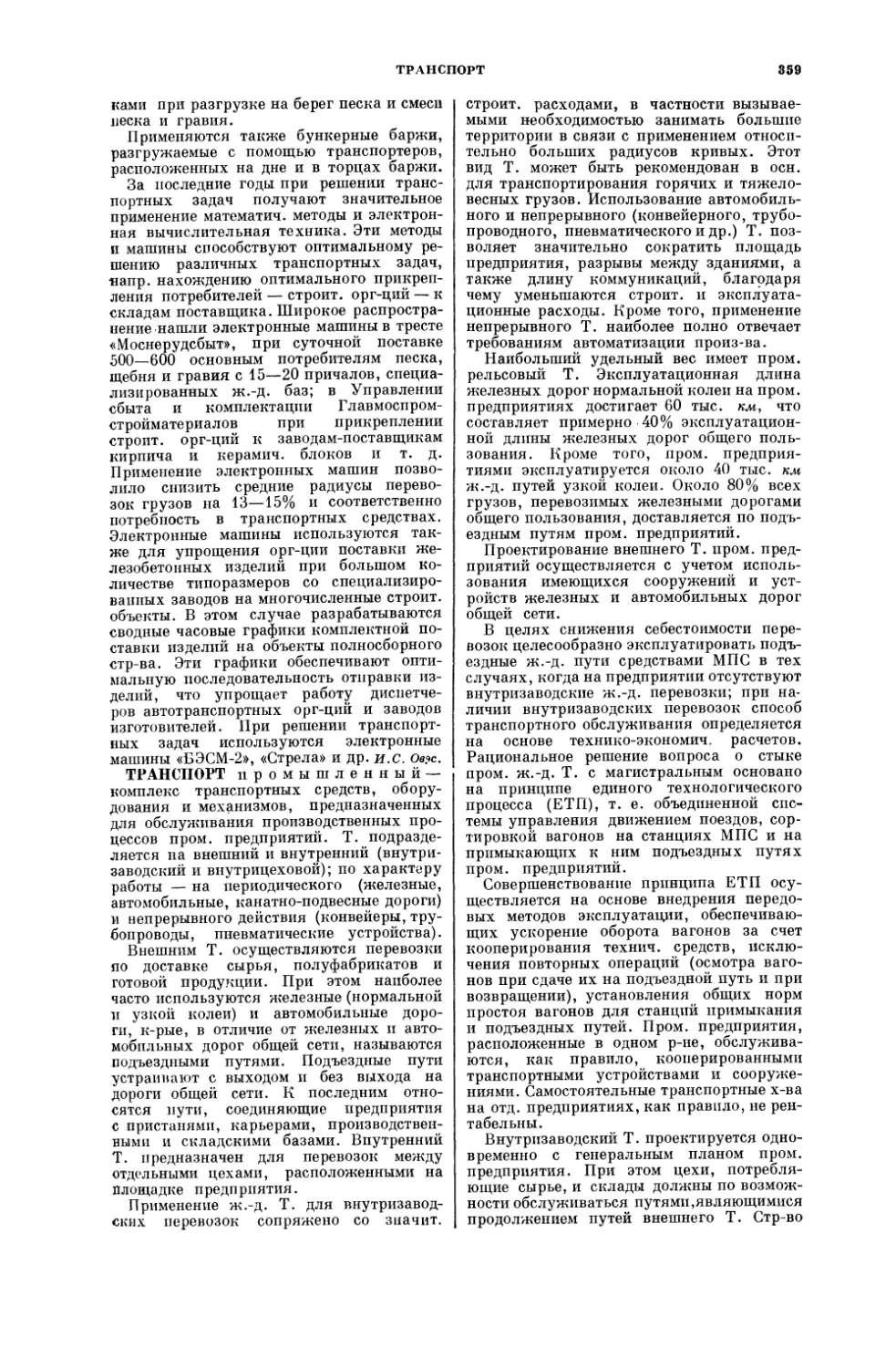

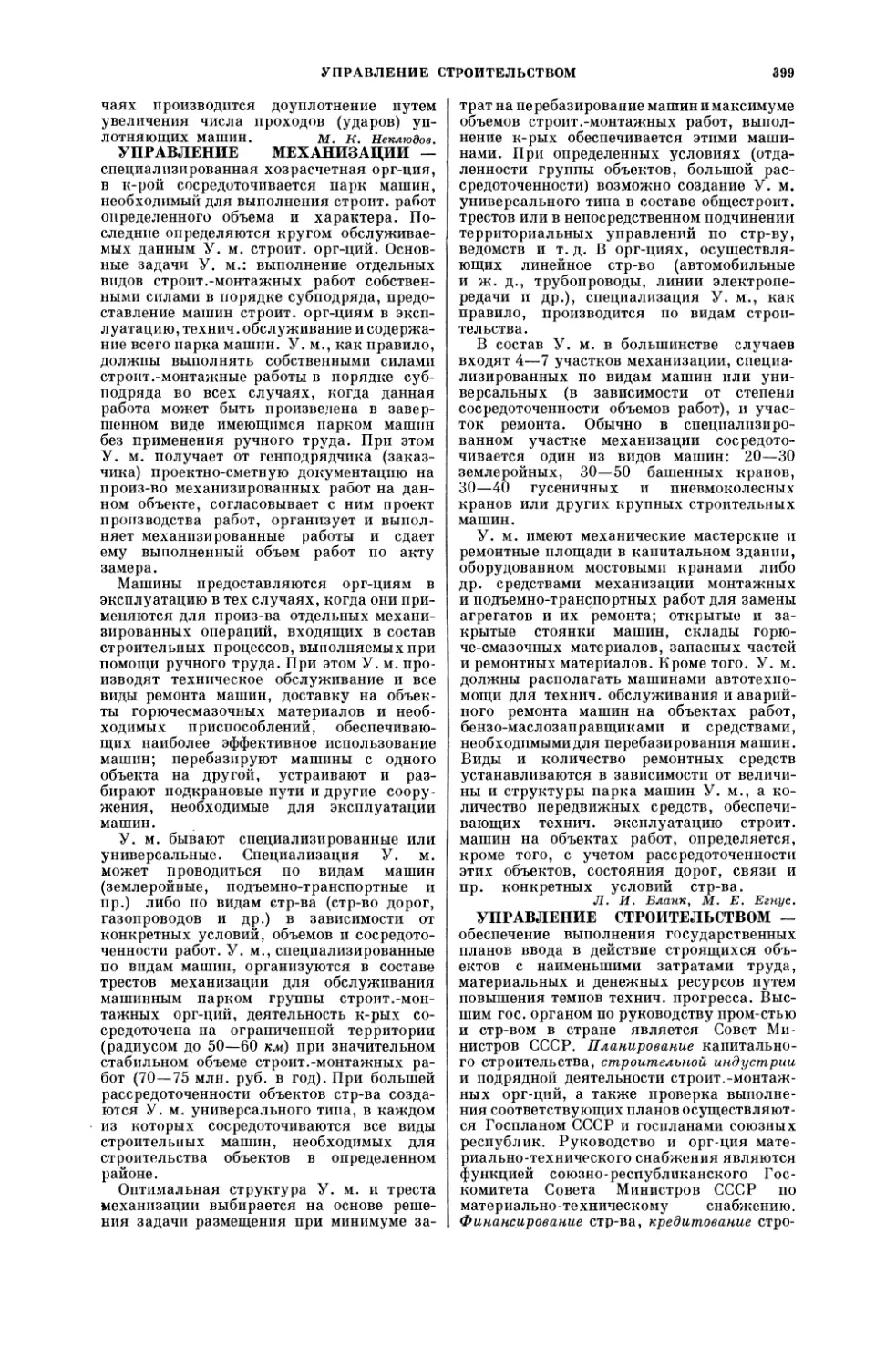

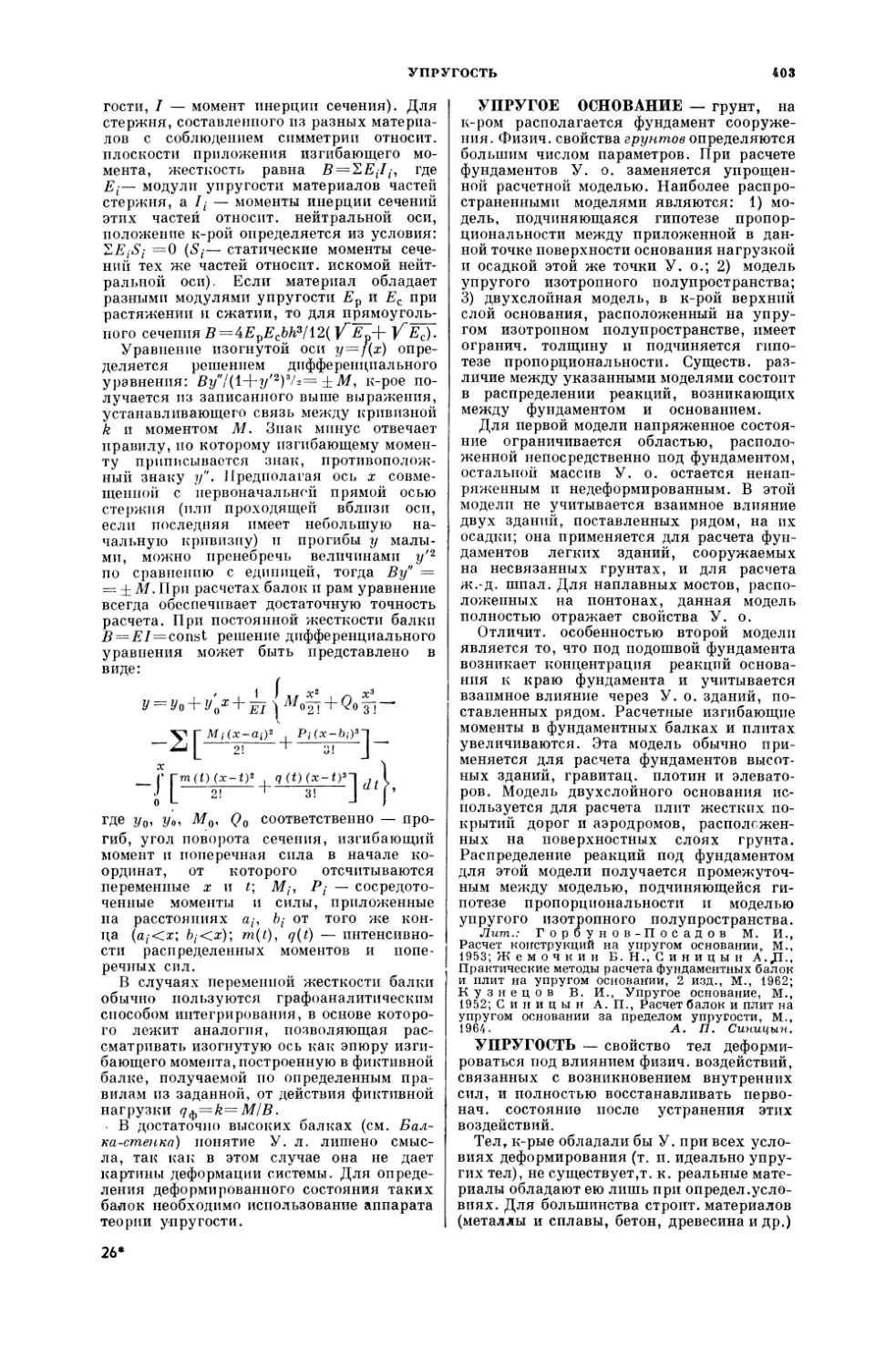

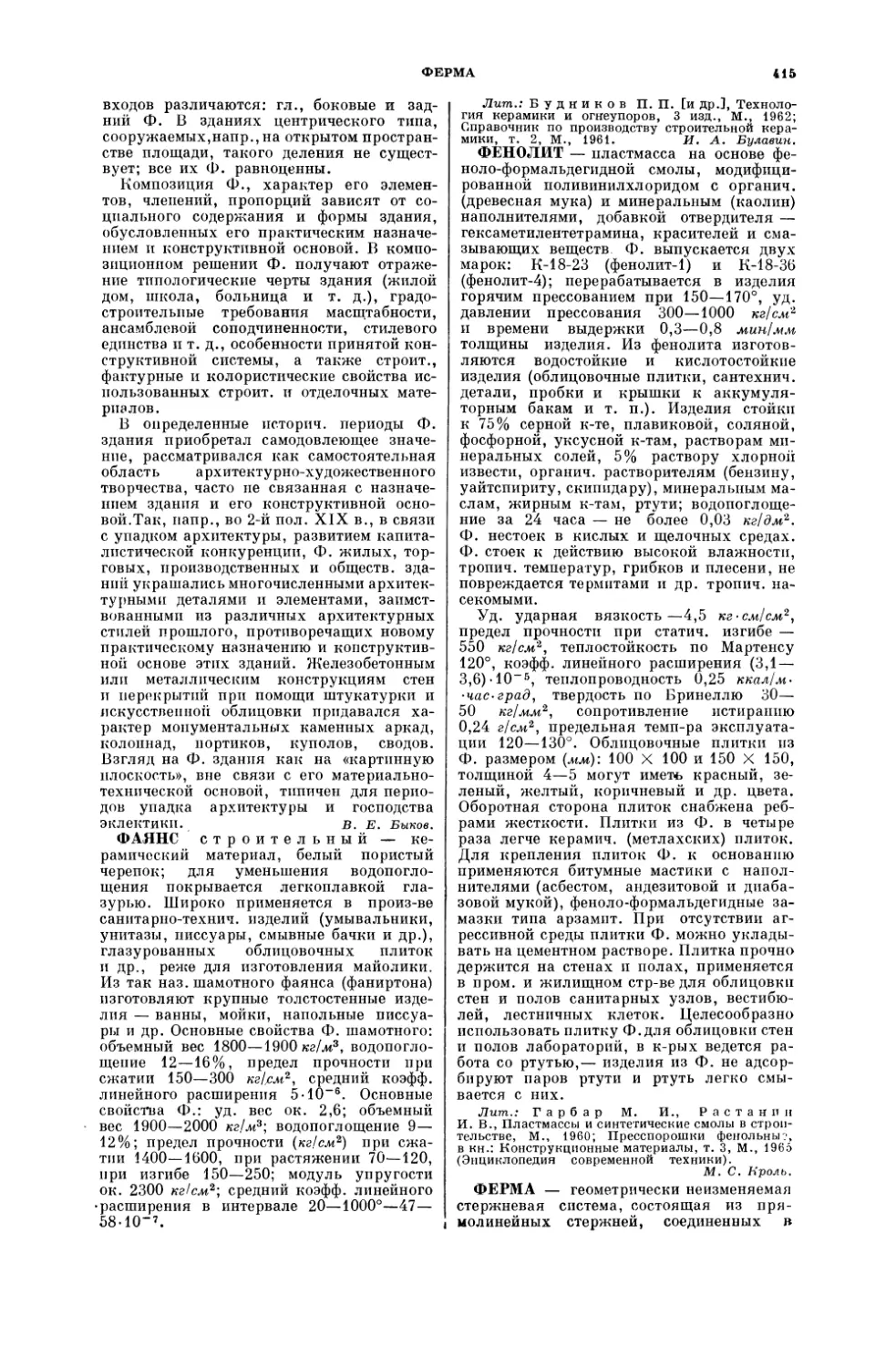

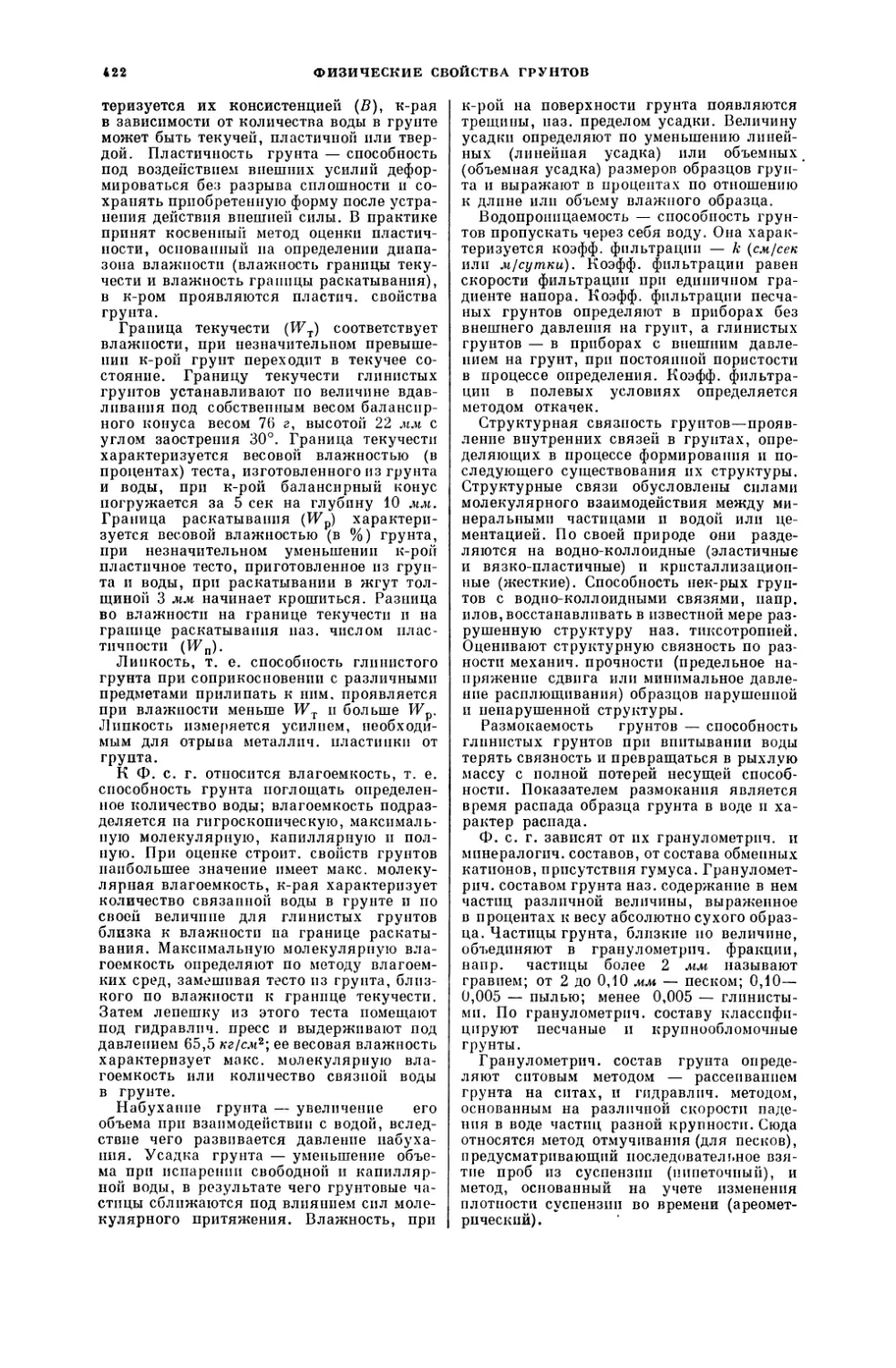

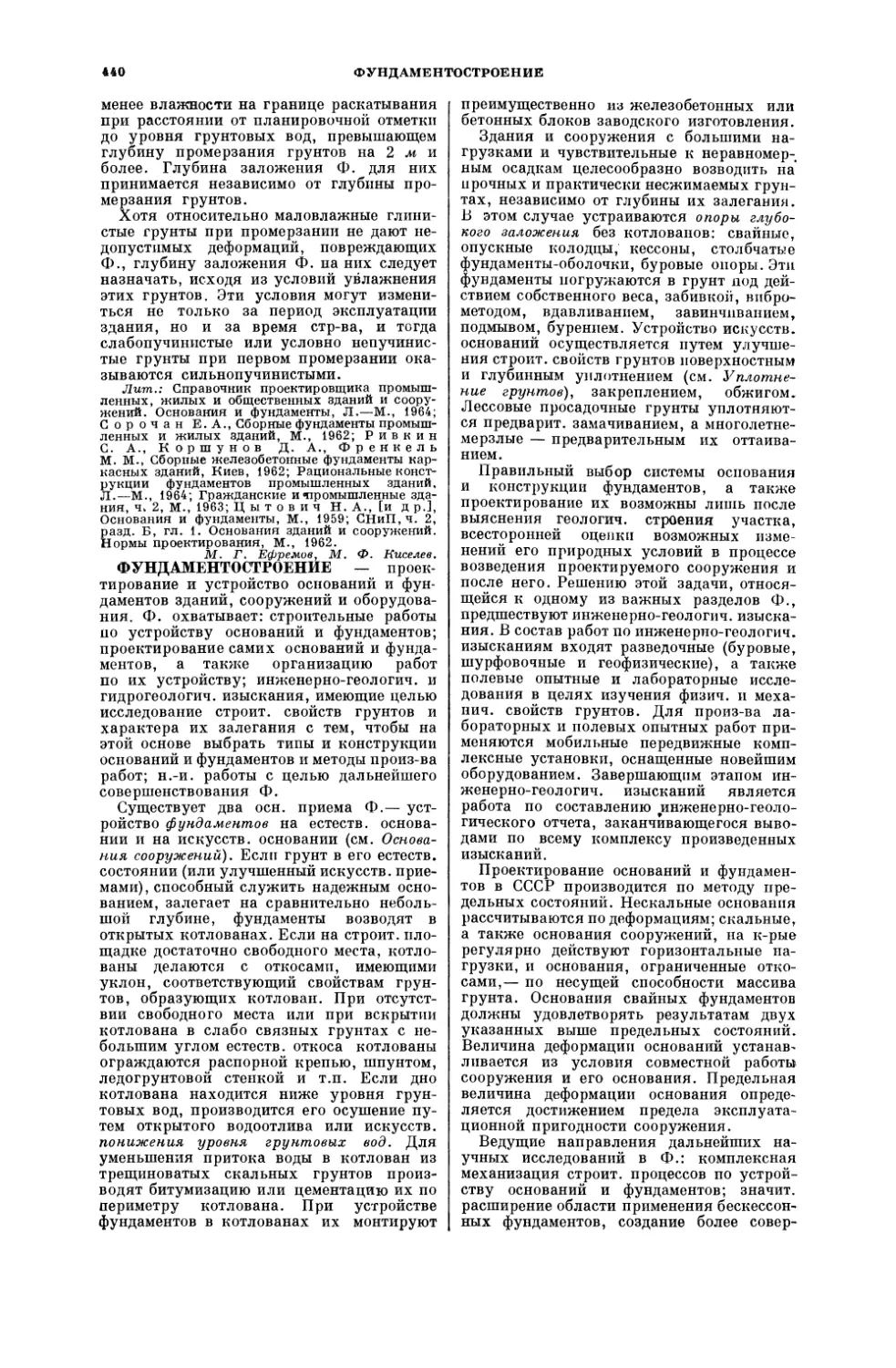

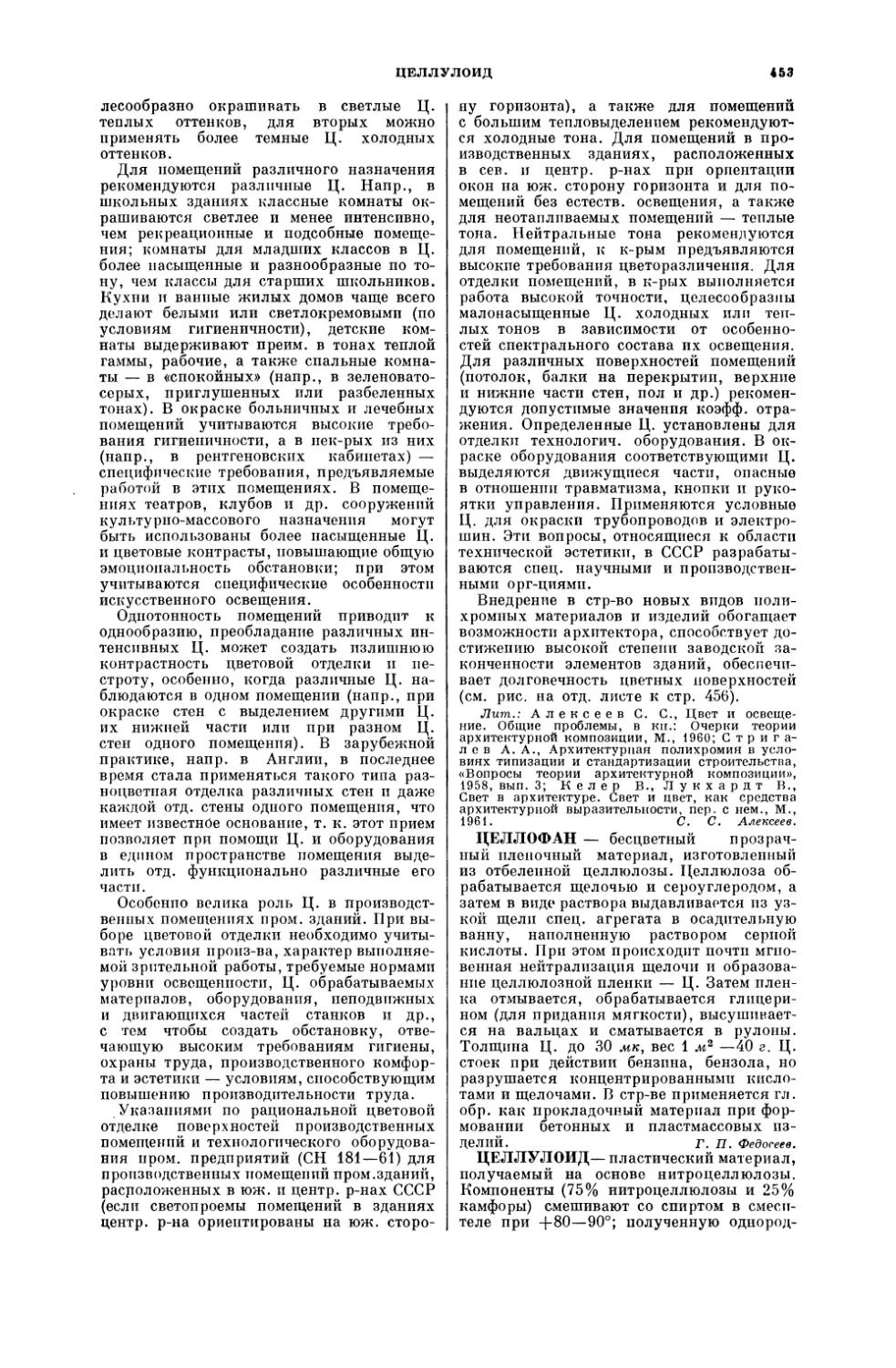

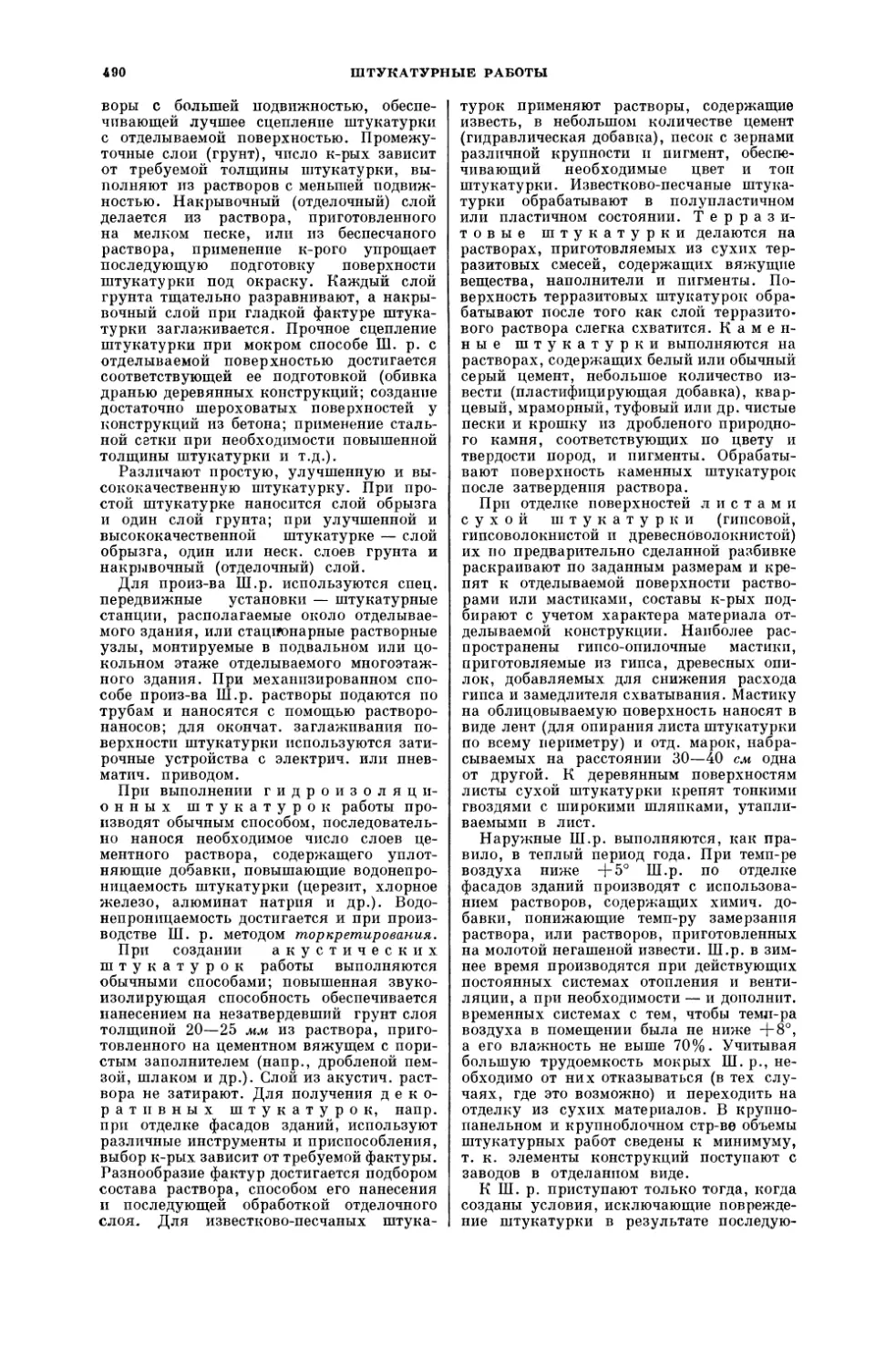

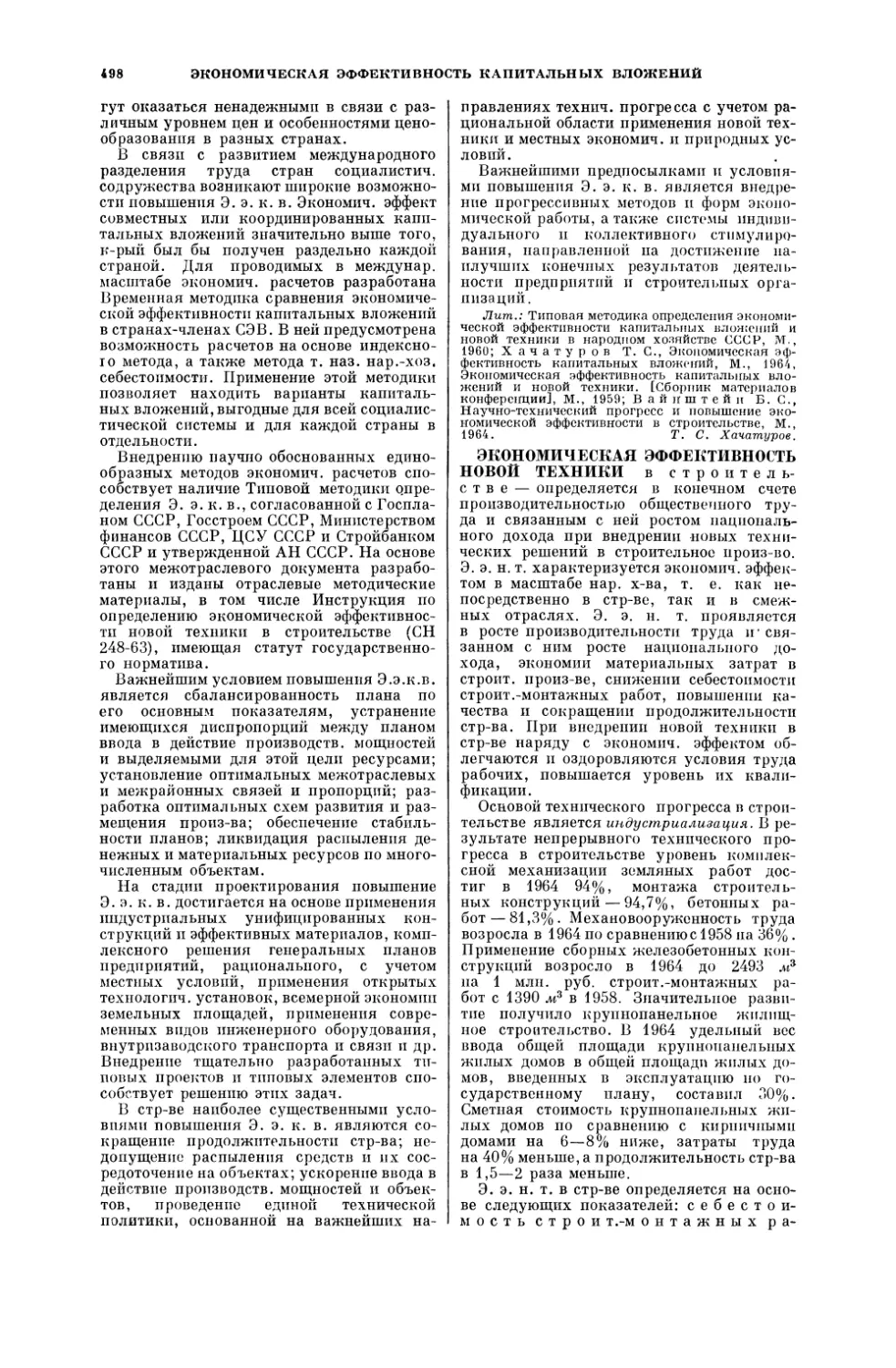

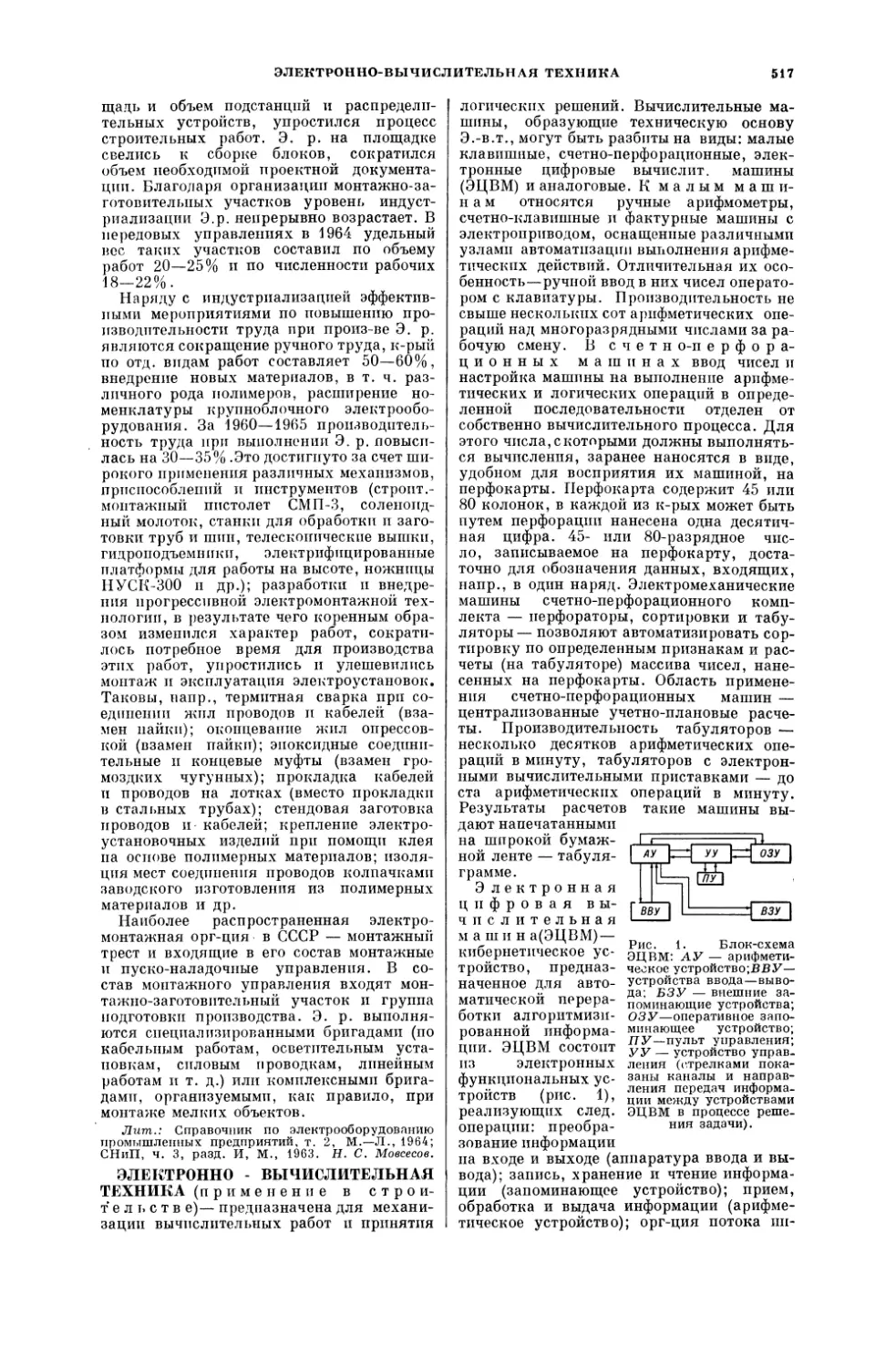

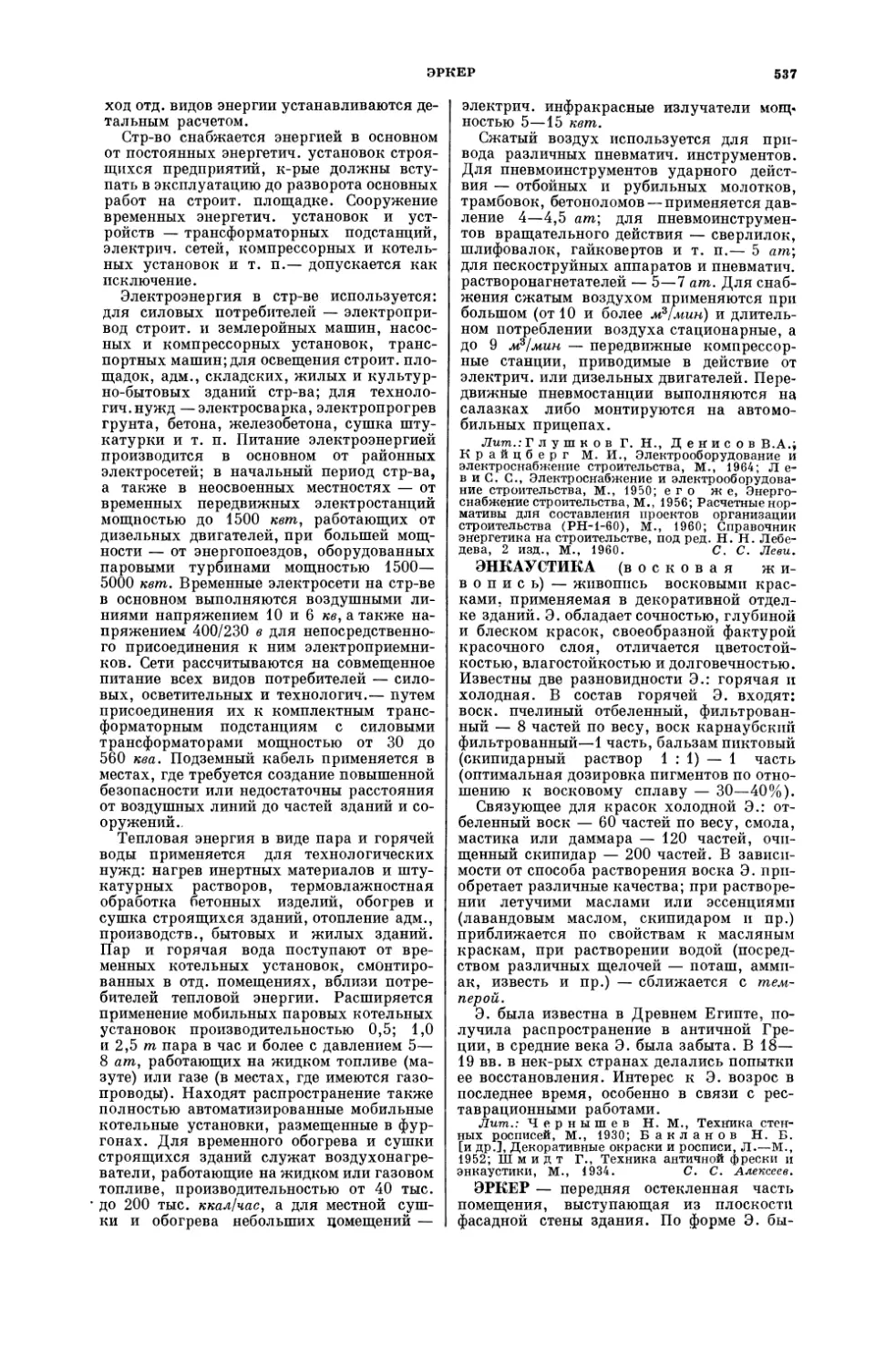

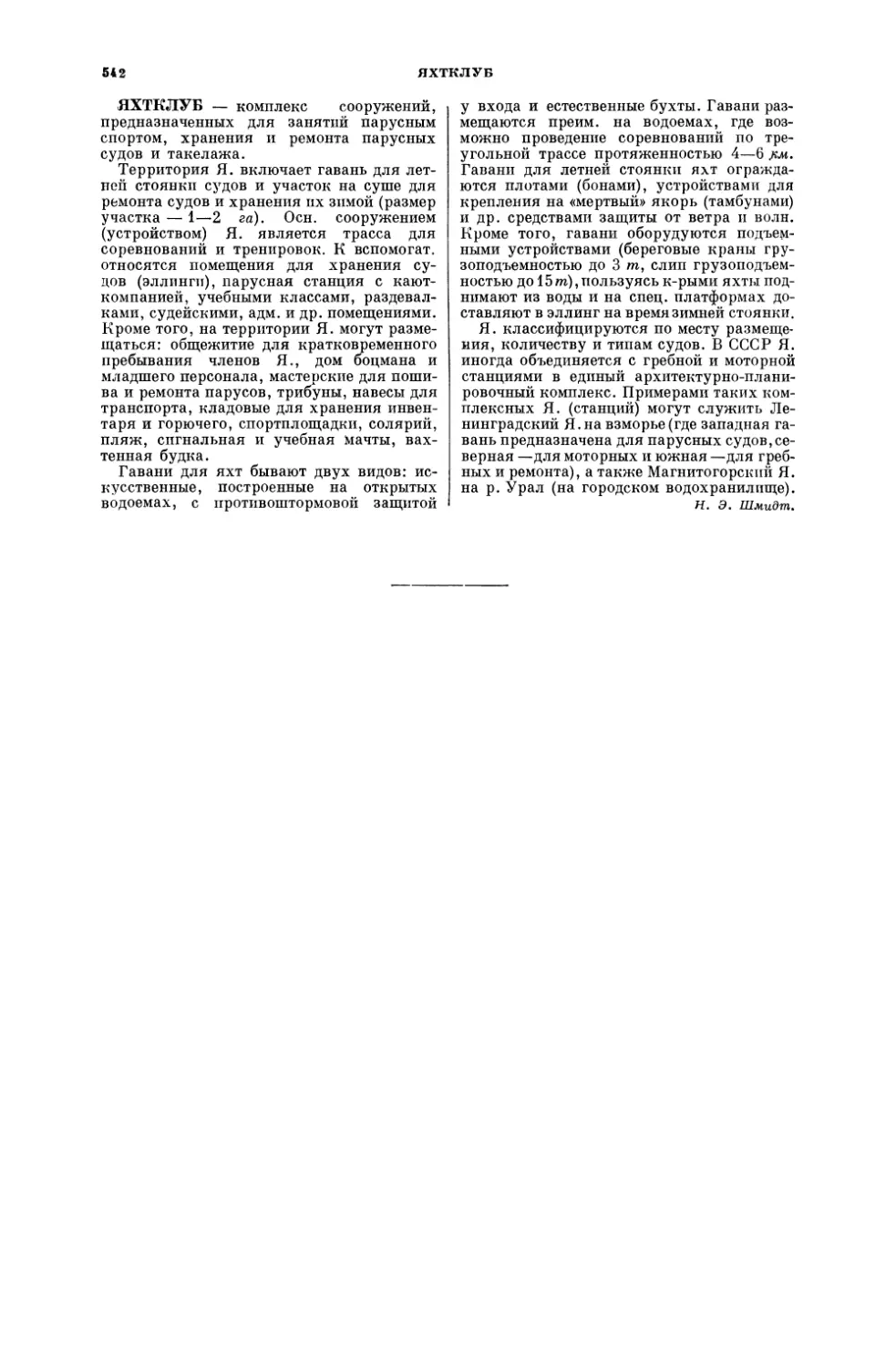

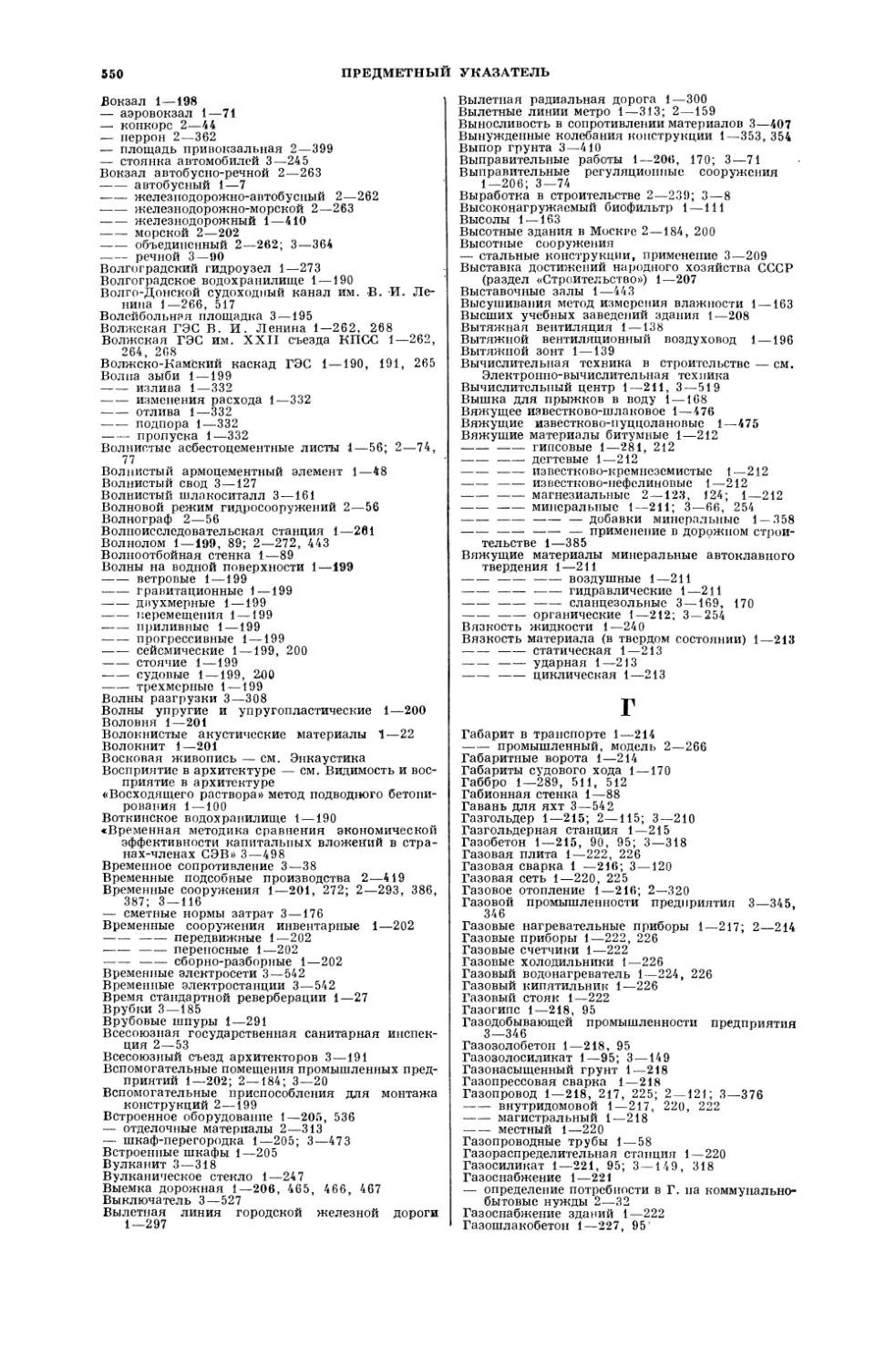

Нормативная глубина П. г. принимается

средней из ежегодных макс, глубин по дан-

ным многолетних наблюдений, а при отсут-

ствии этих данных — на основе теплотехнич.

расчетов или по схематич. карте (стр. 16).

При П. г. изменяются его физич. свойства.

Мерзлый грунт представляет собой 4-фаз-

ную систему (минеральные частицы, лед,

вода, газ), характеризуемую удельным

весом твердых минер, частиц, объемным

весом ненарушенной структуры, суммар-

ной весовой влажностью и количест-

вом незамерзшей воды относительно веса

сухого грунта. Эти величины определя-

ются опытным путем; пользуясь ими, вы-

числяют другие показатели физич. свойств

и количеств, содержание отдельных ком-

понентов, составляющих мерзлый грунт.

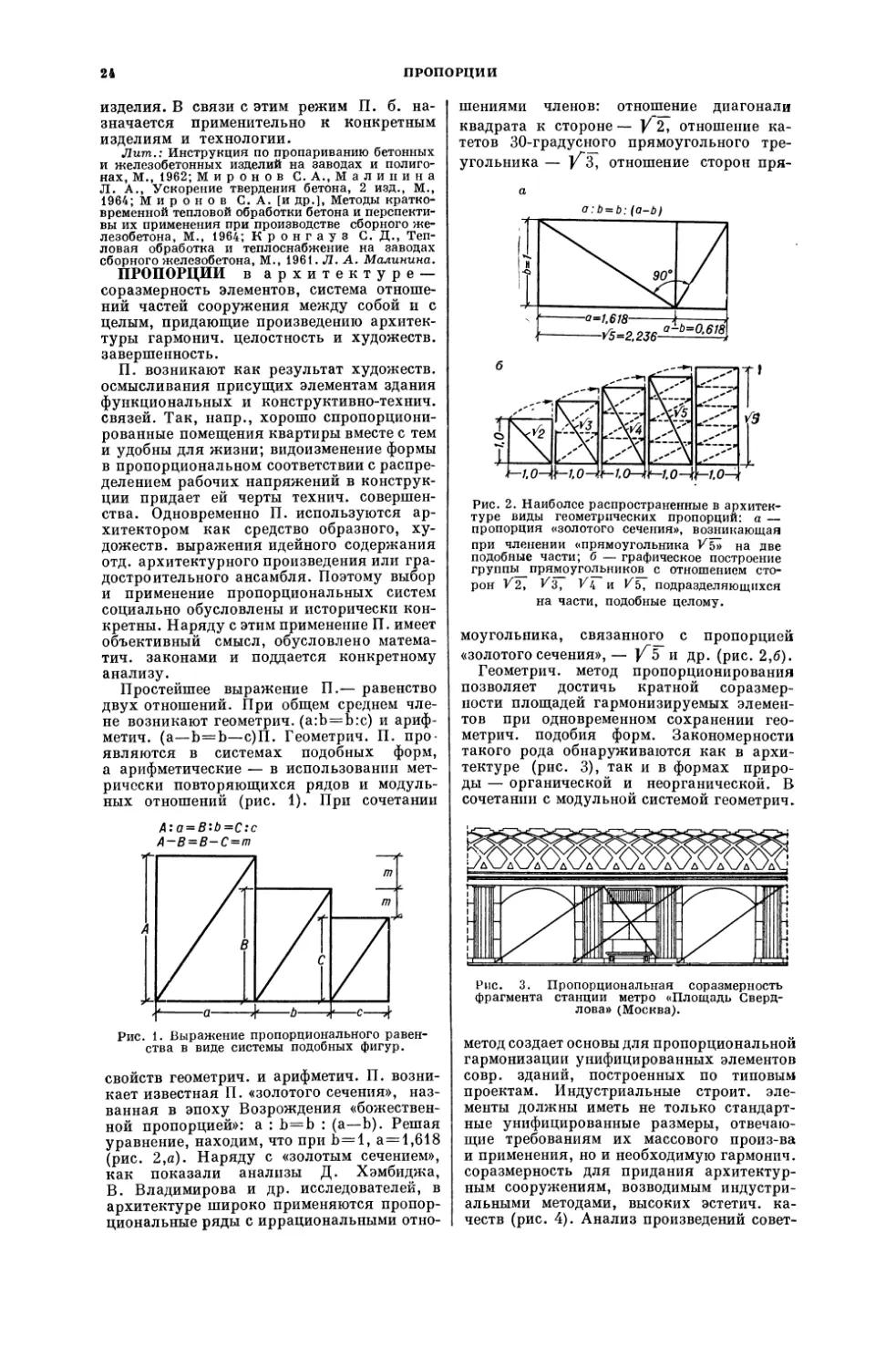

Темп-pa начала П. г. для различных его

видов неодинакова: у песчаного и гравели-

стого грунтов, водонасыщенных супесей и

суглинков промерзание начинается при

t° 0°; у пластичных глин и суглинков —

при t°—0,2-4—0,4°; у твердых глин и су-

глинков— при t°—0,6-4—1,2°.П. г. связано

с охлаждением и переохлаждением содер-

жащейся в нем воды: при кристаллизации

воды сначала темп-pa резко повышается

вследствие выделения скрытой теплоты;

далее процесс кристаллизации происходит

при постоянной или медленно понижаю-

щейся темп-ре (рис.). Часть воды, заклю-

ченной в порах грунта, остается в незамерз-

шем состоянии.

При П. г. происходит ряд физ.-механич.

процессов: дифференциация грунта на ми-

неральные и ледяные прослойки, миграция

влаги, увеличение объема (морозное пуче-

ние), трещинообразование и др.

По степени сцементированности льдом

различают грунты: твердые, пластичные

(содержащие незамерзшую воду) и сыпучие,

сцементированность к-рых льдом весьма

незначительна.

В зависимости от интенсивности П. г.

формируется его текстура: ячеистая (сет-

чатая), слоистая или слитная (массивная).

Ячеистая текстура возникает при неодно-

стороннем промерзании водонасыщенных

грунтов, слоистая — при одностороннем

П. г., при подтоке воды извне; слитная —

при интенсивном П. г., когда скорость

кристаллизации воды превосходит скорость

ее подтока к фронту промерзания. Грунты

слитной текстуры в мерзлом состоянии

обладают значит, прочностью и при оттаи-

вании сохраняют ее. Прочность грунтов

слоистой и ячеистой текстур при оттаива-

нии резко снижается и становится ниже,

чем до промерзания.

При П. г. изменяются его прочность и

сжимаемость. Вследствие возникновения

16

ПРОМЕРЗАНИЕ ГРУНТА

£

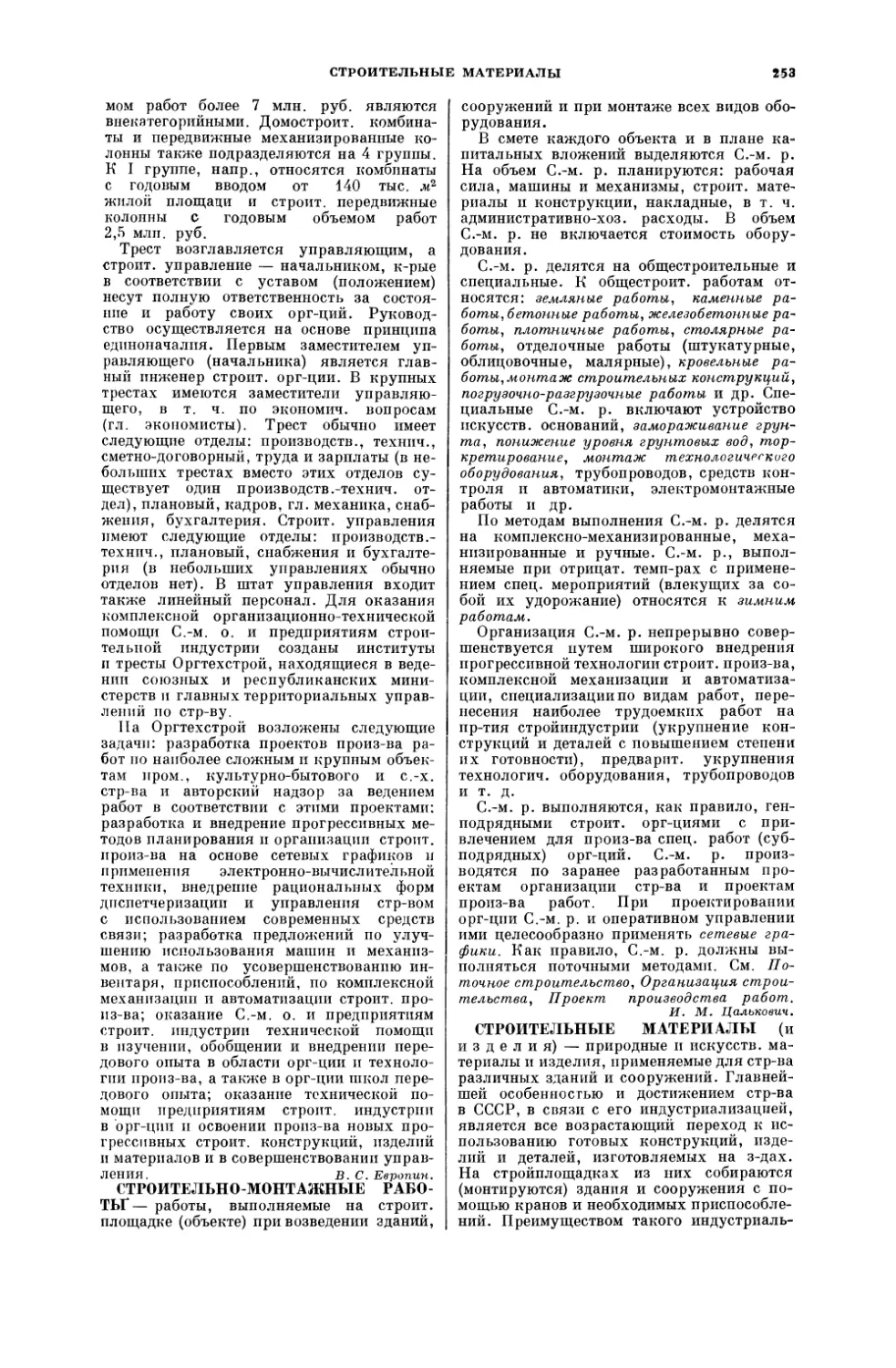

12° 24° 36° 48° 60° 72°

НОРМАТИВНЫЕ ГЛУБИНЫ СЕЗОННОГО ПРОМЕРЗАНИЯ СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ СССР

(Для супесей и песков мелких'й пылеватых .глубина промерзания принимается увеличенной в 1,2 раза)

Изолинии нормативных глубин промерзания суглинистых грунтов — Изолинии для малоисследованных районов

Оцифровка изолиний дана в сантиметрах

цементац. связей при П. г. сопротивление

его нормальным усилиям увеличивается;

при быстром возрастании нагрузки при

темп-ре —1 н----10° оно достигает у мерз-

лых песков 50—150 кг!см2 и мерзлых глин—

10—50 кг/см2. Для мерзлых грунтов ха-

рактерны реологические процессы. Осадка

твердомерзлых грунтов под нагрузкой

обычно незначительна. При оттаивании

мерзлого грунта резко изменяются силы

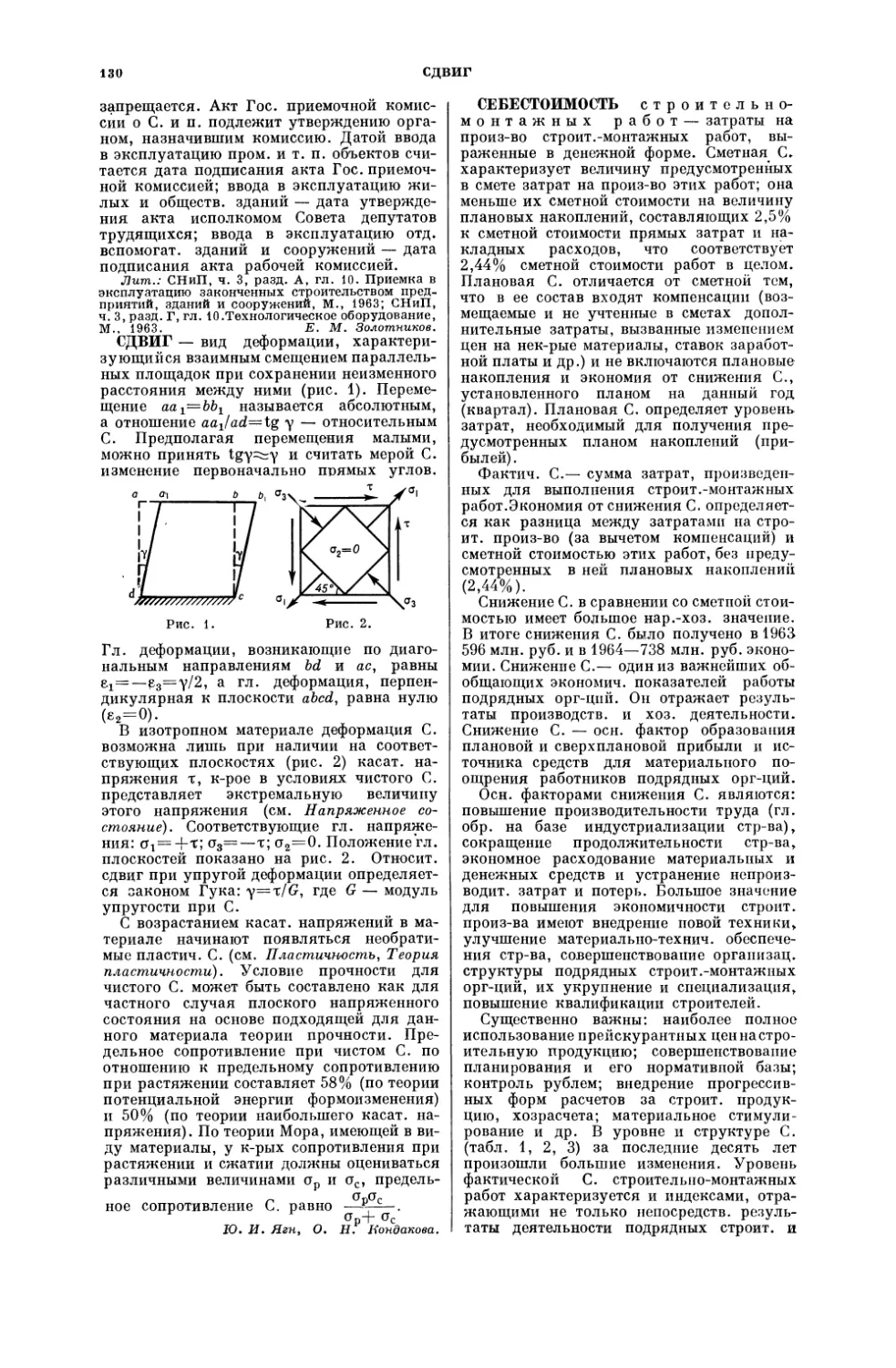

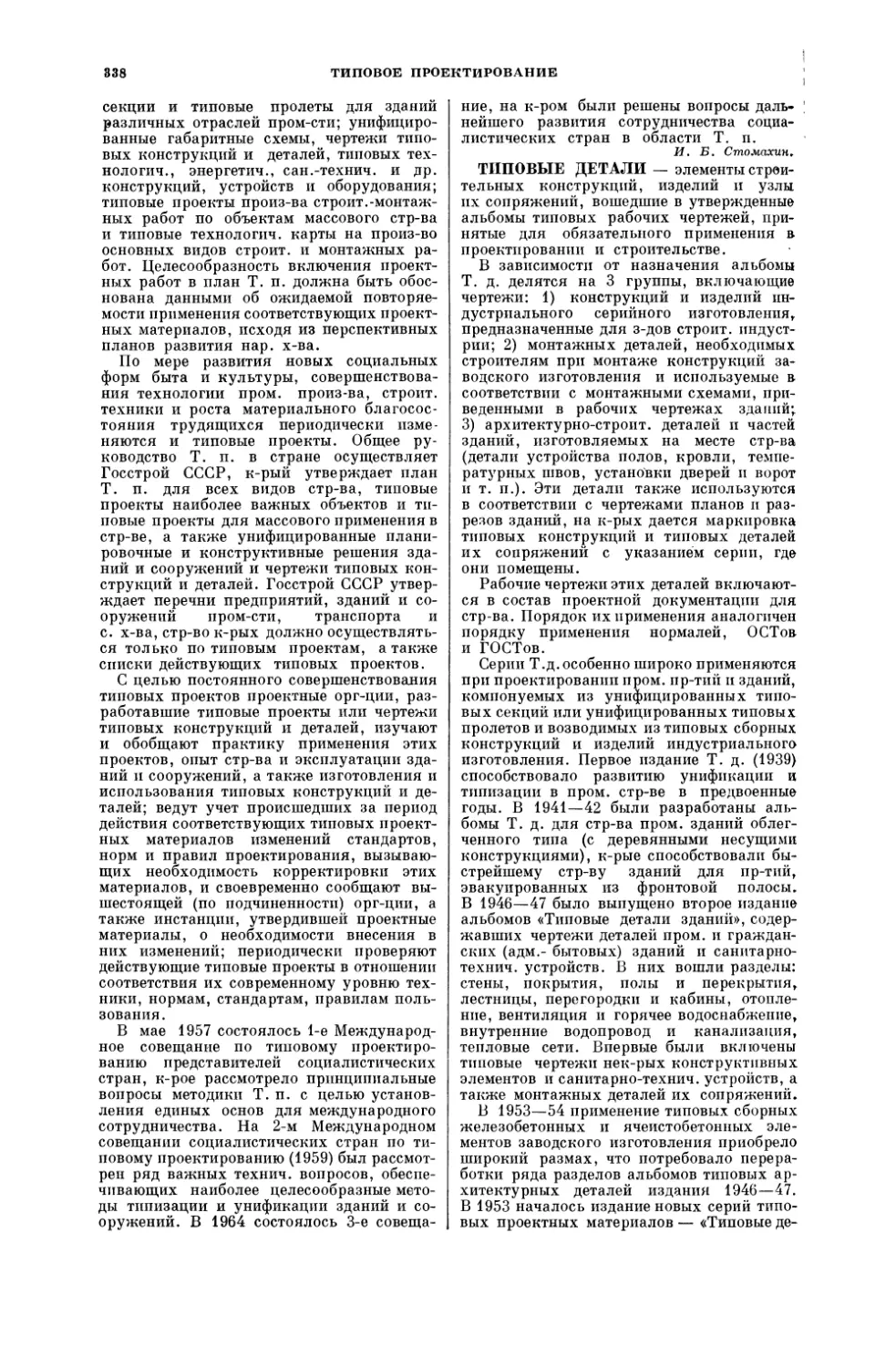

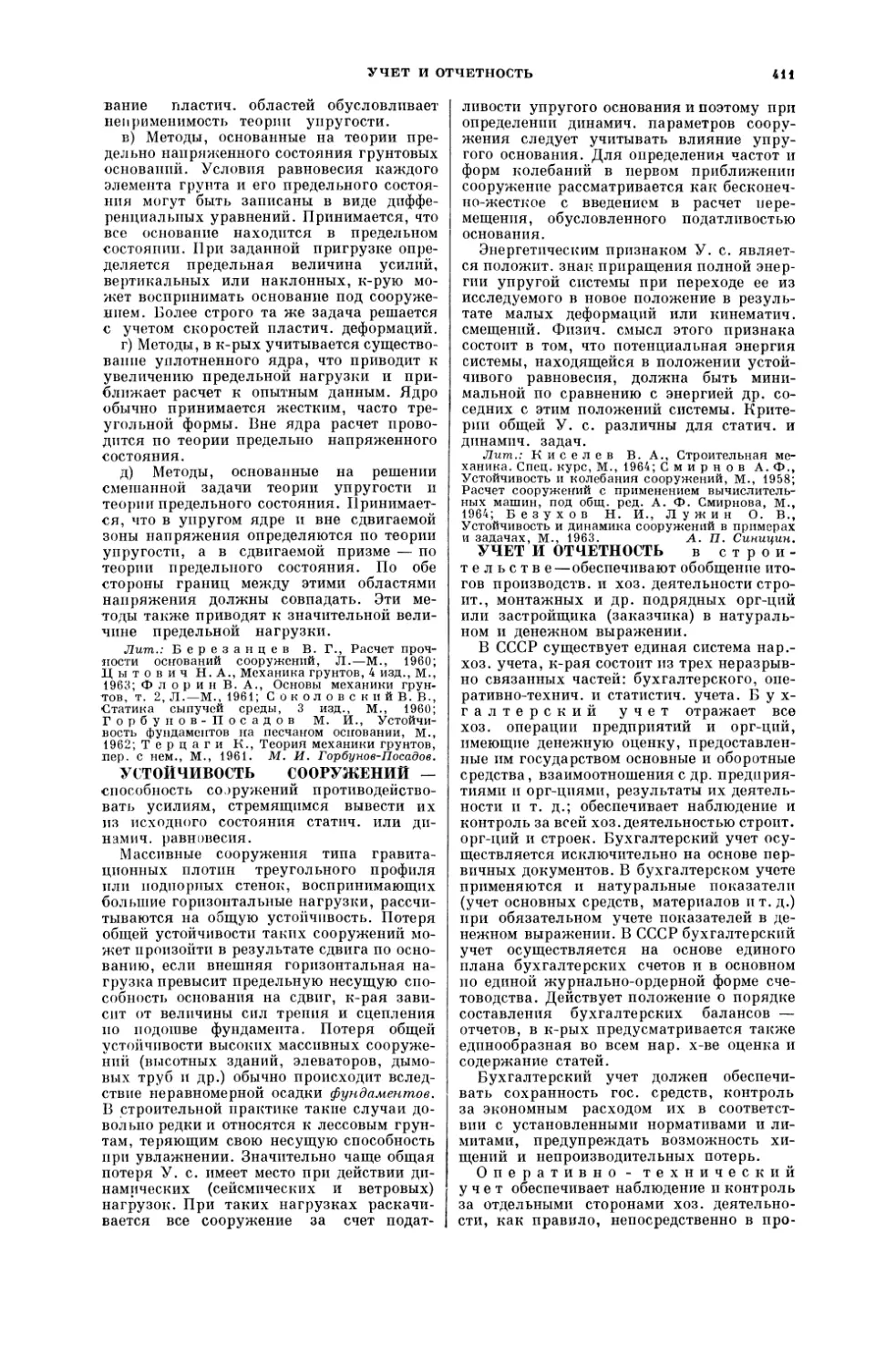

Кривые промерзания и оттаивания грунтов

(по Н. А. Цытовичу) (а — для песка; б — для

суглинка): 1 — участок охлаждения и пе-

реохлаждения; 2 — температурный скачок;

з — участок кристаллизации воды; 4 — уча-

сток дальнейшего охлаждения мерзлого грун-

та; 5 — участок оттаивания.

сцепления между частицами, ледяные вклю-

чения превращаются в воду, нарушается

строение грунта и он превращается в сжи-

маемую массу.

При П. г. деятельного слоя в условиях

открытой системы происходит процесс ми-

грации влаги по направлению к фрон-

ту промерзания, вызывающий увеличение

объема или морозное пучение грунта.

П. г. при стр-ве может привести к де-

формациям сооружений вследствие пере-

мещений фундаментов от морозного выпу-

чивания и от последующей осадки при от-

таивании грунта. Поэтому требуется фун-

даменты закладывать ниже деятельного

слоя с расчетом на выпучивание; в период

стр-ва защищать от промерзания грунты

деятельного слоя и основания всех видов,

за исключением скальных и крупнообломоч-

ных, а также песков гравелистых, крупных

и средней крупности. Предохранение от

П. г. при стр-ве в зимних условиях осуще-

ствляется путем предварит, рыхления по-

верхности, обвалования или окучивания,

снегозадержания, применения утепляю-

щих засыпок, электрообогрева, устройства

тепляков и др.

Лит.: Технические условия проектирования

оснований и фундаментов на вечномерзлых грун-

тах (СН 91—60), М., 1960; СНиП, ч. 2, разд.

Б, гл. 1. Основания зданий и сооружений.

Нормы проектирования, М., 1962; Основания

и фундаменты, под ред. Н. А. Цытовича, М.,

1959, гл. 8; Ушкалов В. П., Исследование

работы протаивающих оснований и их расчет по

предельным деформациям сооружений, М., 1962.

В. П. Ушкалов.

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

17

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТ-

ВО — отрасль строительства, создающая

основные фонды промышленности. Назна-

чение П. с. — выполнение всего комплекса

строит, и монтажных работ, обеспечиваю-

щих ввод в действие новых и расширение

или реконструкцию (модернизацию) дей-

ствующих производственных предприятий.

О масштабах и темпах П. с. дают пред-

ставление приводимые ниже объемы ка-

питальных вложений по отраслям про-

мышленности.

ственных мощностей. Так, напр., за

1959—1964 введено в действие свыше

5 тысяч крупных пром, пр-тий.

Для ускорения ввода в действие пусковых

пром, пр-тий систематически проводится

концентрация материально-технич. ресур-

сов на пусковых объектах, осуществляются

мероприятия по предупреждению распы-

ления средств по многочисленным объек-

там, стр-во к-рых затягивается на мн. годы.

Концентрация ряда пром, пр-тий в одном

районе (пром, комплексы и узлы) дает

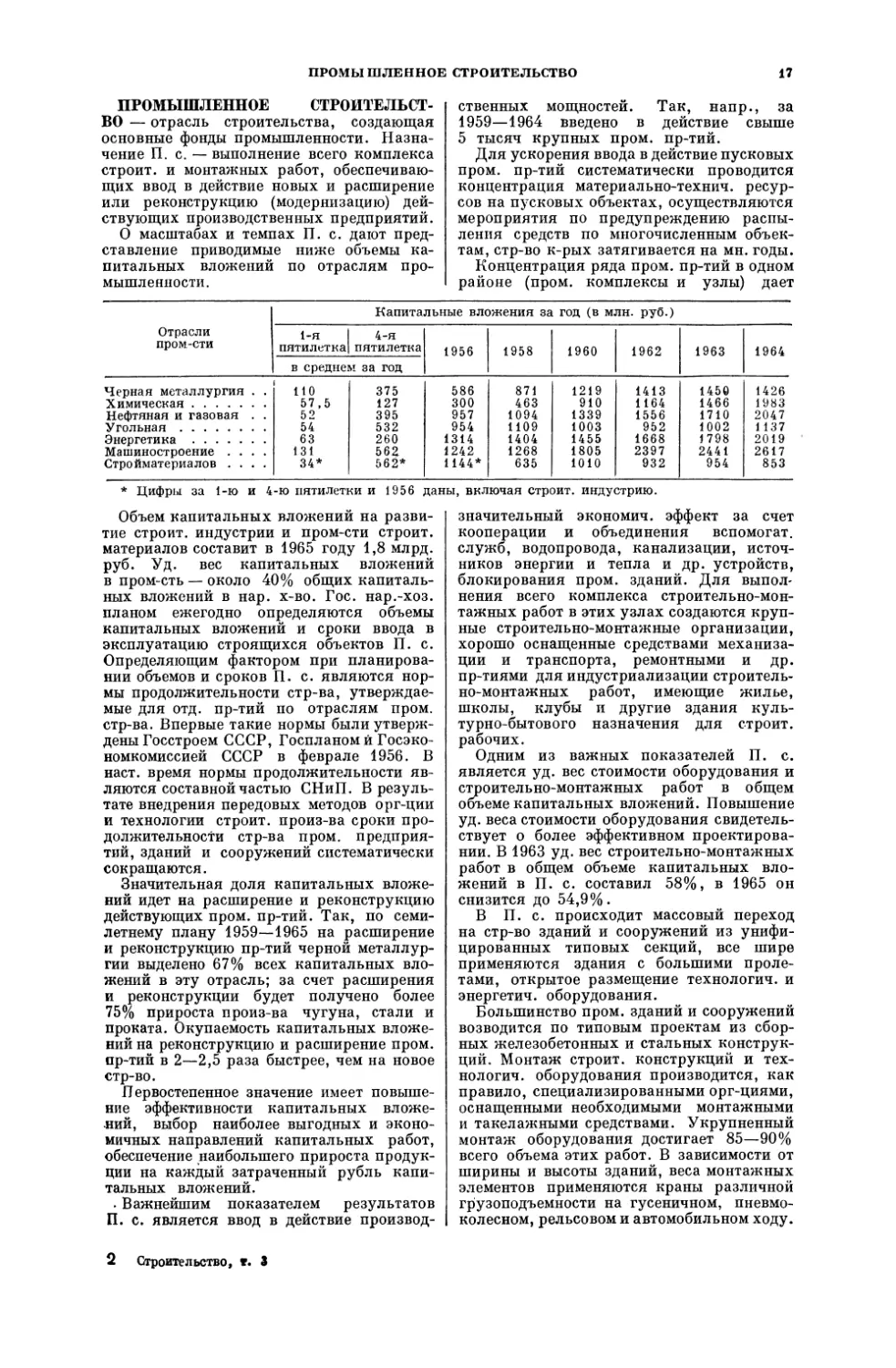

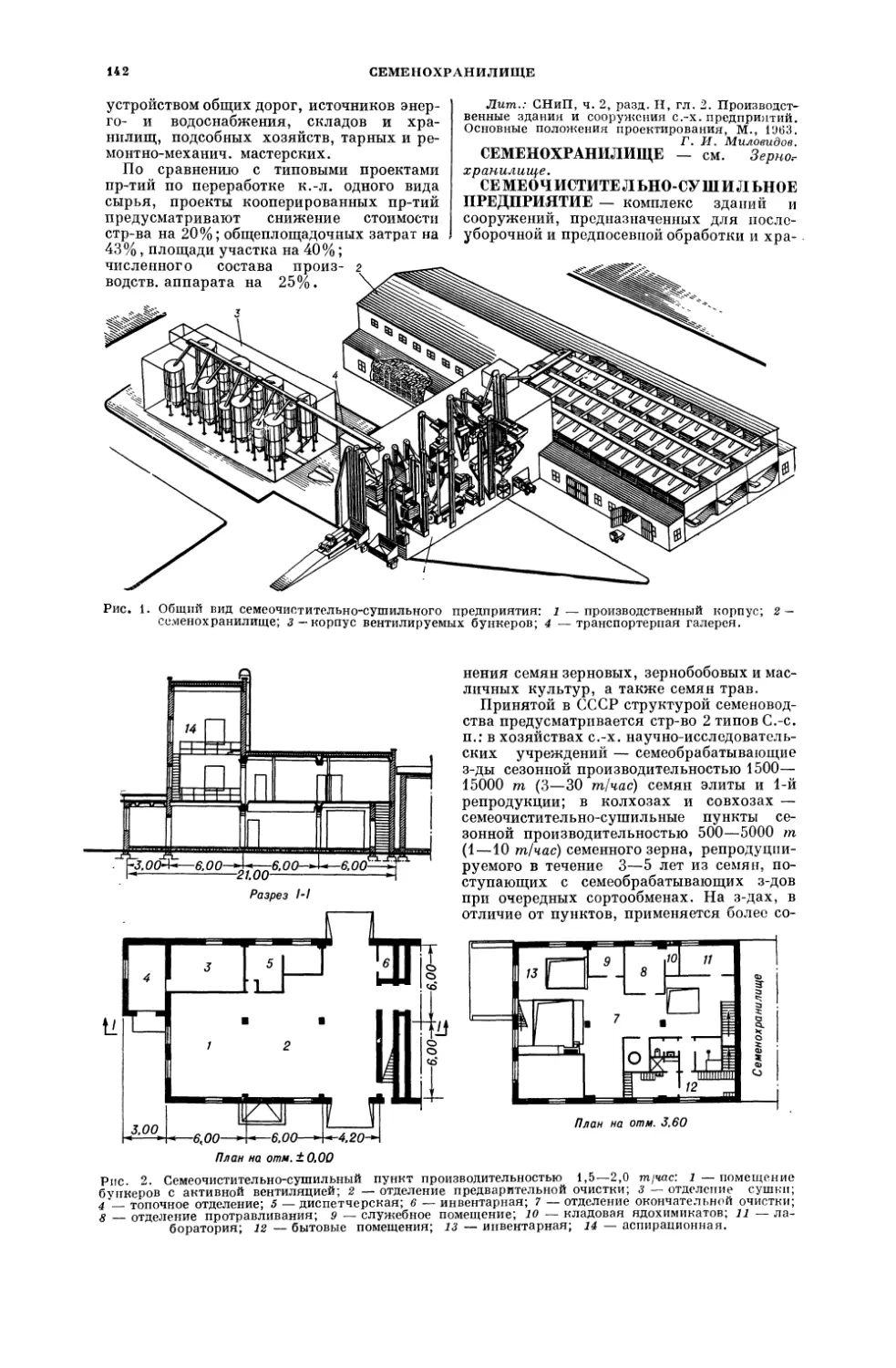

Капитальные вложения за год (в млн. руб.)

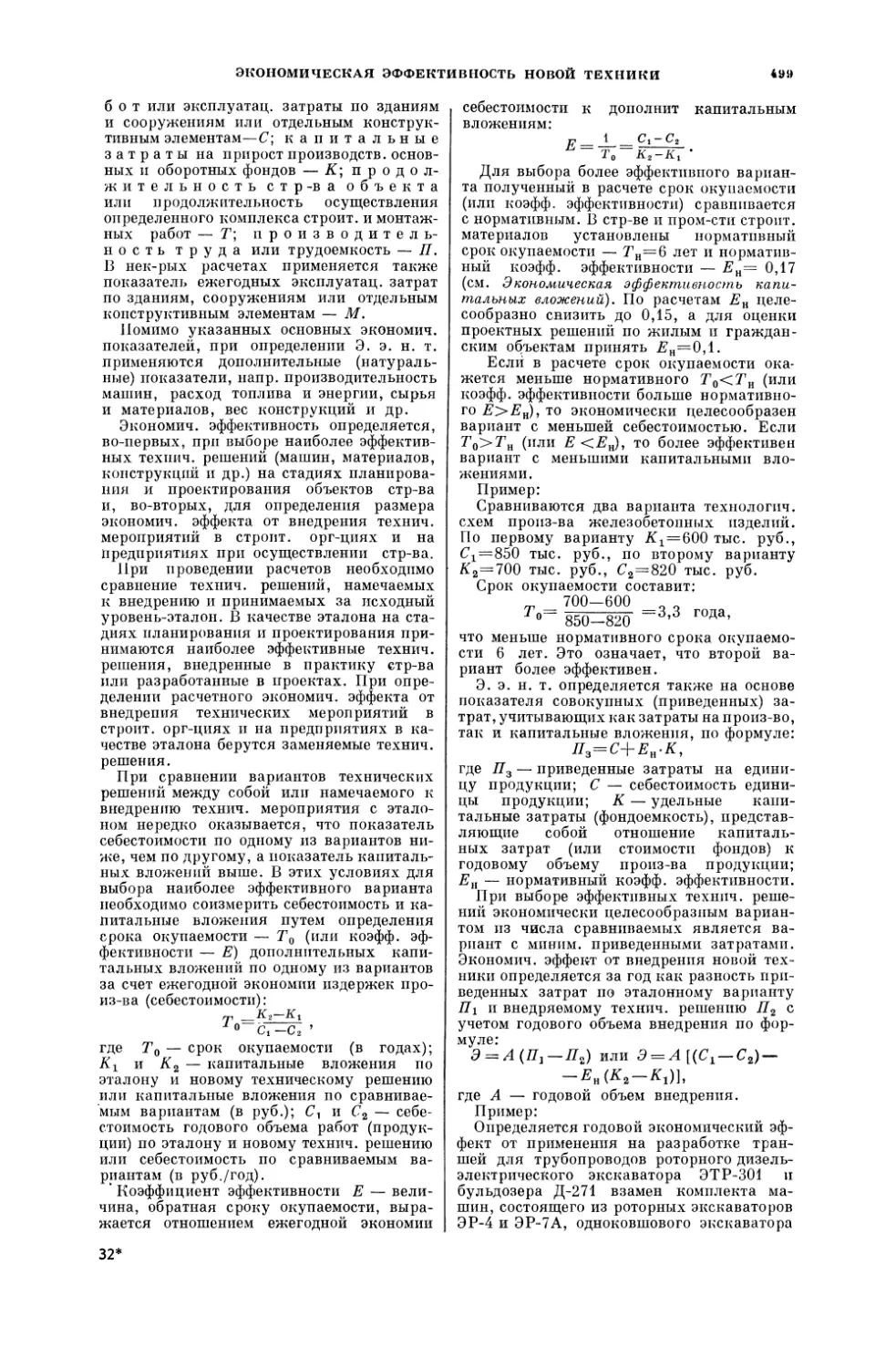

Отрасли пром-сти ‘-я 1 пятилетка! 4-я пятилетка 1956 1958 1960 1962 1963 1964

в средне! и за год

Черная металлургия . . 110 375 586 871 1219 1413 1450 1426

Химическая 57,5 127 300 463 910 1164 1466 1983

Нефтяная и газовая . . 52 395 957 1094 1339 1556 1710 2047

Угольная 54 532 954 1109 1003 952 1002 1137

Энергетика 63 260 1314 1404 1455 1668 1798 2019

Машиностроение .... 131 562 1242 1268 1805 2397 2441 2617

Стройматериалов .... 34* 562* 1144* 635 1010 932 954 853

* Цифры за 1-ю и 4-ю пятилетки и 1956 даны, включая строит, индустрию.

Объем капитальных вложений на разви-

тие строит, индустрии и пром-сти строит,

материалов составит в 1965 году 1,8 млрд,

руб. Уд. вес капитальных вложений

в пром-сть — около 40% общих капиталь-

ных вложений в нар. х-во. Гос. нар.-хоз.

планом ежегодно определяются объемы

капитальных вложений и сроки ввода в

эксплуатацию строящихся объектов П. с.

Определяющим фактором при планирова-

нии объемов и сроков П. с. являются нор-

мы продолжительности стр-ва, утверждае-

мые для отд. пр-тий по отраслям пром,

стр-ва. Впервые такие нормы были утверж-

дены Госстроем СССР, Госпланом й Госэко-

номкомиссией СССР в феврале 1956. В

наст, время нормы продолжительности яв-

ляются составной частью СНиП. В резуль-

тате внедрения передовых методов орг-ции

и технологии строит, произ-ва сроки про-

должительности стр-ва пром, предприя-

тий, зданий и сооружений систематически

сокращаются.

Значительная доля капитальных вложе-

ний идет на расширение и реконструкцию

действующих пром, пр-тий. Так, по семи-

летнему плану 1959—1965 на расширение

и реконструкцию пр-тий черной металлур-

гии выделено 67% всех капитальных вло-

жений в эту отрасль; за счет расширения

и реконструкции будет получено более

75% прироста произ-ва чугуна, стали и

проката. Окупаемость капитальных вложе-

ний на реконструкцию и расширение пром,

пр-тий в 2—2,5 раза быстрее, чем на новое

стр-во.

Первостепенное значение имеет повыше-

ние эффективности капитальных вложе-

ний, выбор наиболее выгодных и эконо-

мичных направлений капитальных работ,

обеспечение наибольшего прироста продук-

ции на каждый затраченный рубль капи-

тальных вложений.

. Важнейшим показателем результатов

П. с. является ввод в действие производ-

значительный экономия, эффект за счет

кооперации и объединения вспомогат.

служб, водопровода, канализации, источ-

ников энергии и тепла и др. устройств,

блокирования пром, зданий. Для выпол-

нения всего комплекса строительно-мон-

тажных работ в этих узлах создаются круп-

ные строительно-монтажные организации,

хорошо оснащенные средствами механиза-

ции и транспорта, ремонтными и др.

пр-тиями для индустриализации строитель-

но-монтажных работ, имеющие жилье,

школы, клубы и другие здания куль-

турно-бытового назначения для строит,

рабочих.

Одним из важных показателей П. с.

является уд. вес стоимости оборудования и

строительно-монтажных работ в общем

объеме капитальных вложений. Повышение

уд. веса стоимости оборудования свидетель-

ствует о более эффективном проектирова-

нии. В 1963 уд. вес строительно-монтажных

работ в общем объеме капитальных вло-

жений в П. с. составил 58%, в 1965 он

снизится до 54,9%.

В П. с. происходит массовый переход

на стр-во зданий и сооружений из унифи-

цированных типовых секций, все шире

применяются здания с большими проле-

тами, открытое размещение технологич. и

энергетич. оборудования.

Большинство пром, зданий и сооружений

возводится по типовым проектам из сбор-

ных железобетонных и стальных конструк-

ций. Монтаж строит, конструкций и тех-

нологич. оборудования производится, как

правило, специализированными орг-циями,

оснащенными необходимыми монтажными

и такелажными средствами. Укрупненный

монтаж оборудования достигает 85—90%

всего объема этих работ. В зависимости от

ширины и высоты зданий, веса монтажных

элементов применяются краны различной

гр!узоподъемности на гусеничном, пневмо-

колесном, рельсовом и автомобильном ходу.

2 Строительство, t. 3

18

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Для лучшего использования кранов и

сокращения времени монтажа широко

практикуется предварит, укрупнение кон-

струкций, оборудования, трубопроводов.

Проводимая унификация пролетов, кон-

струкций и габаритных схем обеспечивает

применение комплексно-механизирован-

ных методов монтажа с совмещением отд.

строительно-монтажных процессов.

Для пр-тий химич. пром-сти начинают

широко применяться здания павильонного

типа со встроенными этажерками, что обес-

печивает возможность гибкого изменения

технологич. процесса и модернизации обо-

рудования без нарушения ограждающих

конструкций здания. Для монтажа кон-

струкций нового типа создаются спец,

монтажные крапы (с телескопия, башней

и стрелой и др.).

В П. с. происходит непрерывное повы-

шение технич. уровня на основе индуст-

риализации с переносом строит, опе-

раций и процессов на з-ды строит, ин-

дустрии, широким применением крупно-

размерных сборных железобетонных и

стальных конструкций, заменой тяжелого

ручного труда механизированным.

Однако в П. с. все еще недостаточен

коэфф, сборности, составляющий около35% .

Поэтому дальнейшее повышение коэфф,

сборности на базе широкого применения

унифицированных секций и конструкций

является важнейшей задачей научно-иссле-

довательских, проектных и строит, орг-ций.

11. с. ведется, как правило, подрядным

способом. Хозяйственный способ в П. с. при-

меняется в незначительных масштабах при

реконструкции мелких пр-тий. Специализа-

ция строительно-монтажных орг-ций при-

меняется широко. Уд. вес работ, выполня-

емых специализированными строительно-

монтажными орг-циями, в 1965 составит

свыше 60%. Это способствует значитель-

ному повышению использования техники

и производительности труда: в специали-

зированных организациях производитель-

ность труда рабочих и использование

машин на 10—15% выше, чем в обще-

строительных.

Технологич. и отраслевая специализация

подрядных орг-ций составляет основу

дальнейшего технич. прогресса в П. с.

Подрядные орг-ции являются территориаль-

ными, постоянно действующими.

Все возрастающие масштабы П. с. предъ-

являют повышенные требования к органи-

зации и управлению стр-вом. В связи с

этим с 1964 внедряются различные системы

сетевого планирования и управления с при-

менением сетевых графиков и электронно-

вычислительной техники. Впервые эта

система применена на стр-ве блюминга

Челябинского металлургия, з-да, Бурштын-

ской ТЭЦ, Смоленского электролампового

и Липецкого металлургия, з-дов.

В П. с. широко распространены методы

поточного стр-ва. Разработаны методы

произ-ва работ в зимнее время без использо-

вания тепляков, в т. ч. для бетонных ра-

бот — электро- и паропрогрев, введение

химич. добавок и др. В сочетании с широ-

ким применением сборных конструкций

заводского изготовления это позволяет

существенно сократить трудоемкие «мок-

рые» процессы непосредственно на строит,

площадке и, т. о., ликвидировать сезон-

ность в произ-ве строит, работ. Для обес-

печения последовательного произ-ва работ

важное значение имеет разработка проек-

тов орг-ции стр-ва и произ-ва работ.

На основе использования положитель-

ного опыта домостроит. комбинатов в жил.

стр-ве ведется работа по организации за-

водостроительных комбинатов (напр., в

Украинской ССР) с целью выпуска ком-

плектов высококачественных конструкций

для унифицированных производственных

зданий (одноэтажных с сеткой колонн

24X12 м и др.) и проведения их монтажа

поточным методом.

За годы Советской власти построены та-

кие всемирно известные гиганты социали-

стич. индустрии, как Кузнецкий, Магни-

тогорский, Челябинский, Череповецкий,

Карагандинский и Западно-Сибирский ме-

таллургия. комбинаты, Березниковский

химич. комбинат, ГЭС на Волге, Днепре,

Ангаре, тепловые и атомные электростан-

ции в Центре, Сибири и на Урале, Ураль-

ский и Краматорский з-ды тяжелого маши-

ностроения, Волгоградский и Челябинский

тракторные з-ды и многие др. Огромное

значение для дальнейшего развития П. с.

имело создание пр-тий пром-сти строит,

материалов и строит, индустрии: з-дов

цементных, стекольных, кровельных мате-

риалов, железобетонных изделий и др.

Перспективным планом развития нар.

х-ва предусмотрено создание мощных пром,

узлов, опережающее развитие энергетич.

базы путем стр-ва ТЭЦ и ГЭС, ускоренное

стр-во пр-тий химии, радиоэлектроники и

др. новых отраслей пром-сти. Продол-

жается процесс увеличения сборности,

повышения уровня механизации строи-

тельно-монтажных работ, сокращения руч-

ного труда (в т. ч. тяжелого), укрупнения

и специализации строительно-монтажных

орг-ций, улучшения орг-ции труда и повы-

шения технич. уровня П. с.

И. А. Онуфриев, В. М. Минц.

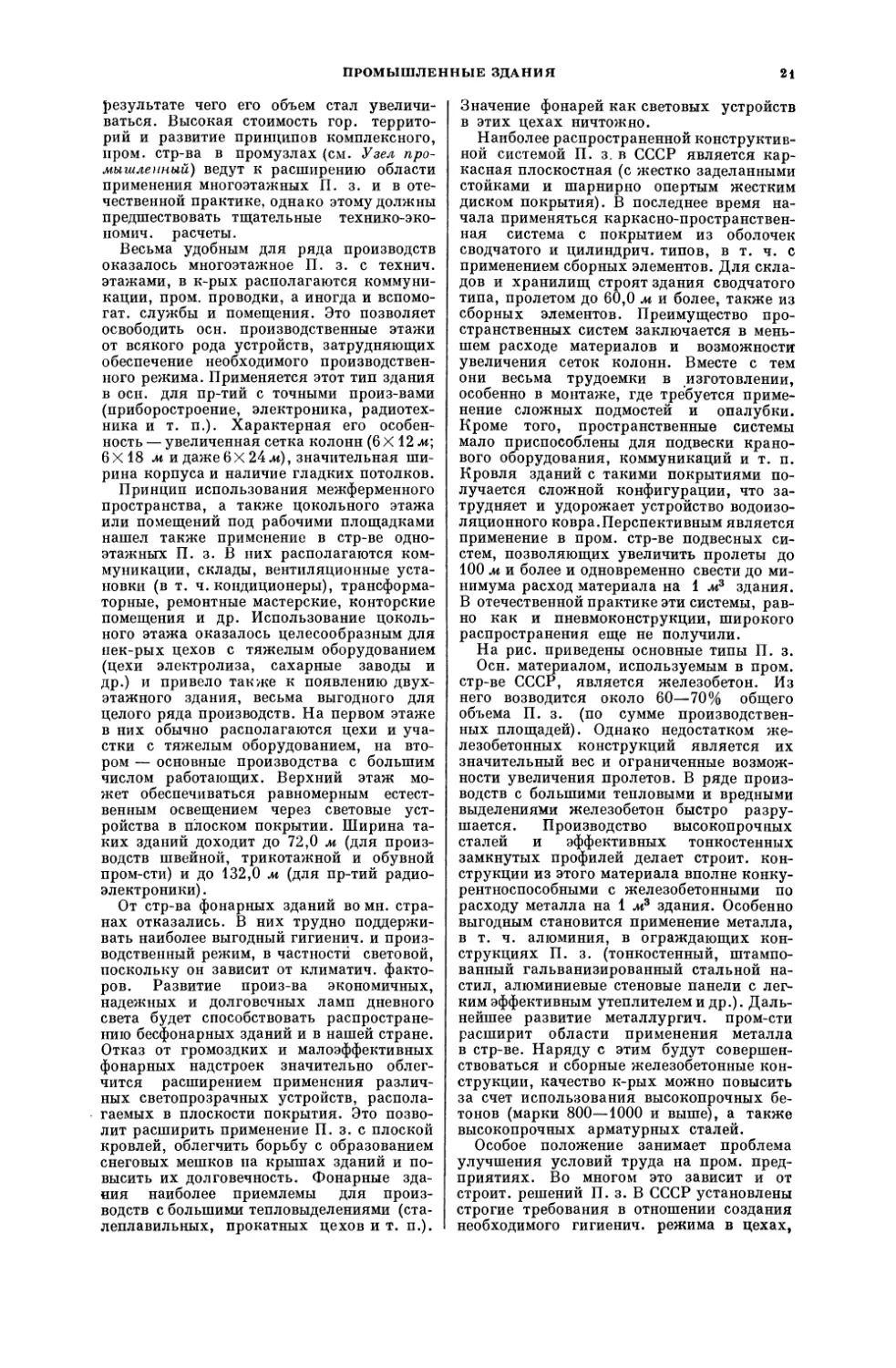

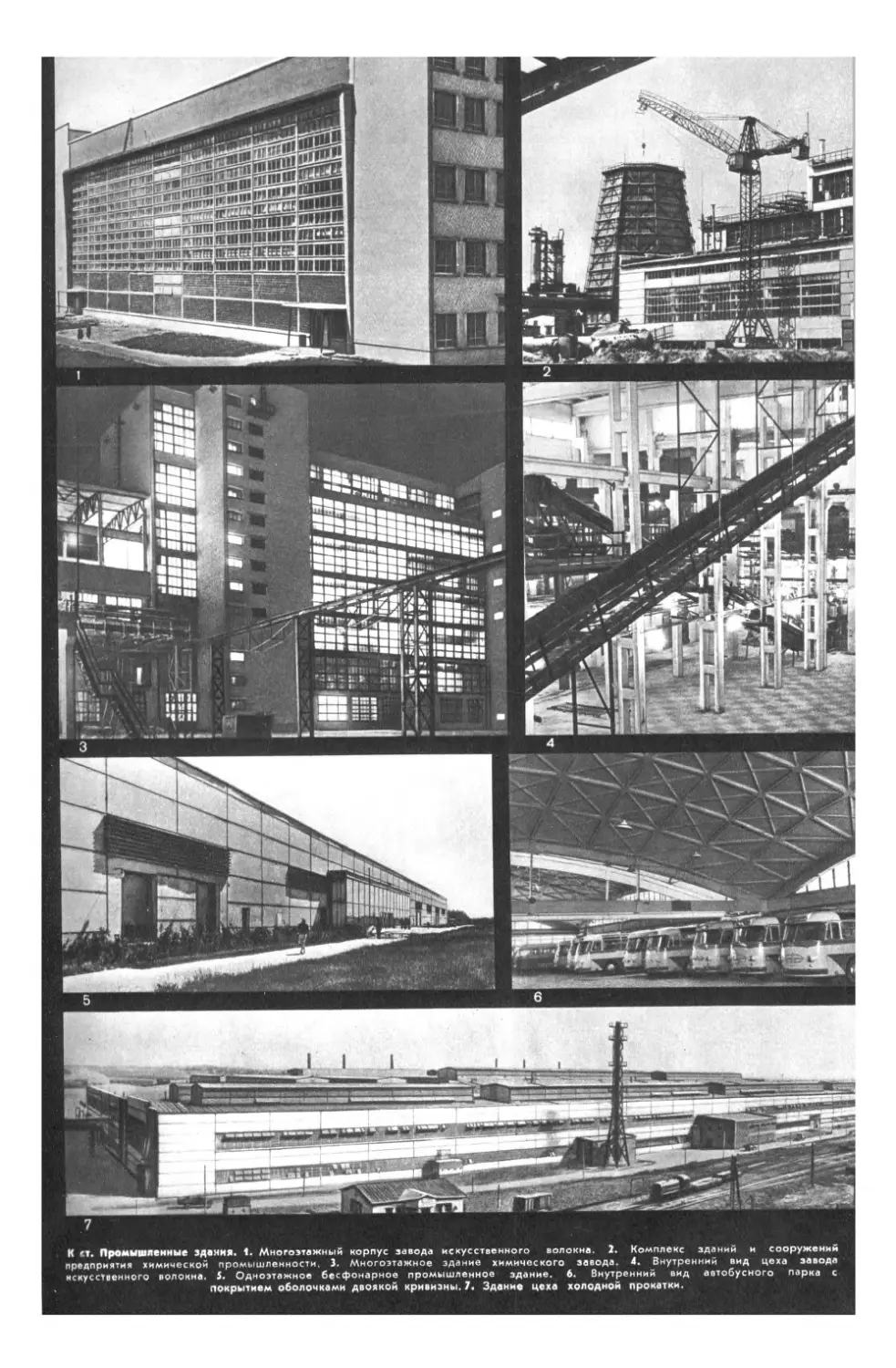

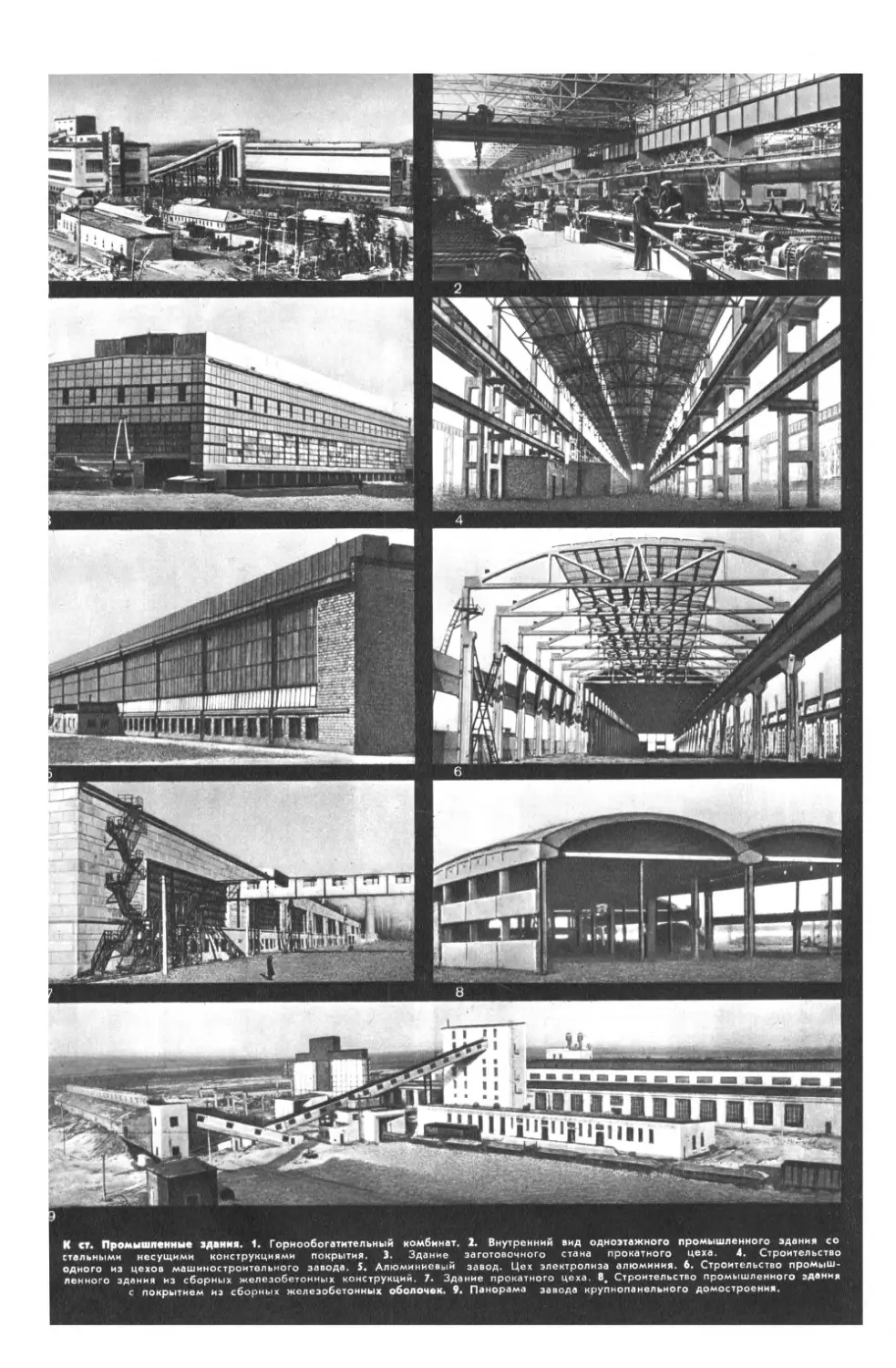

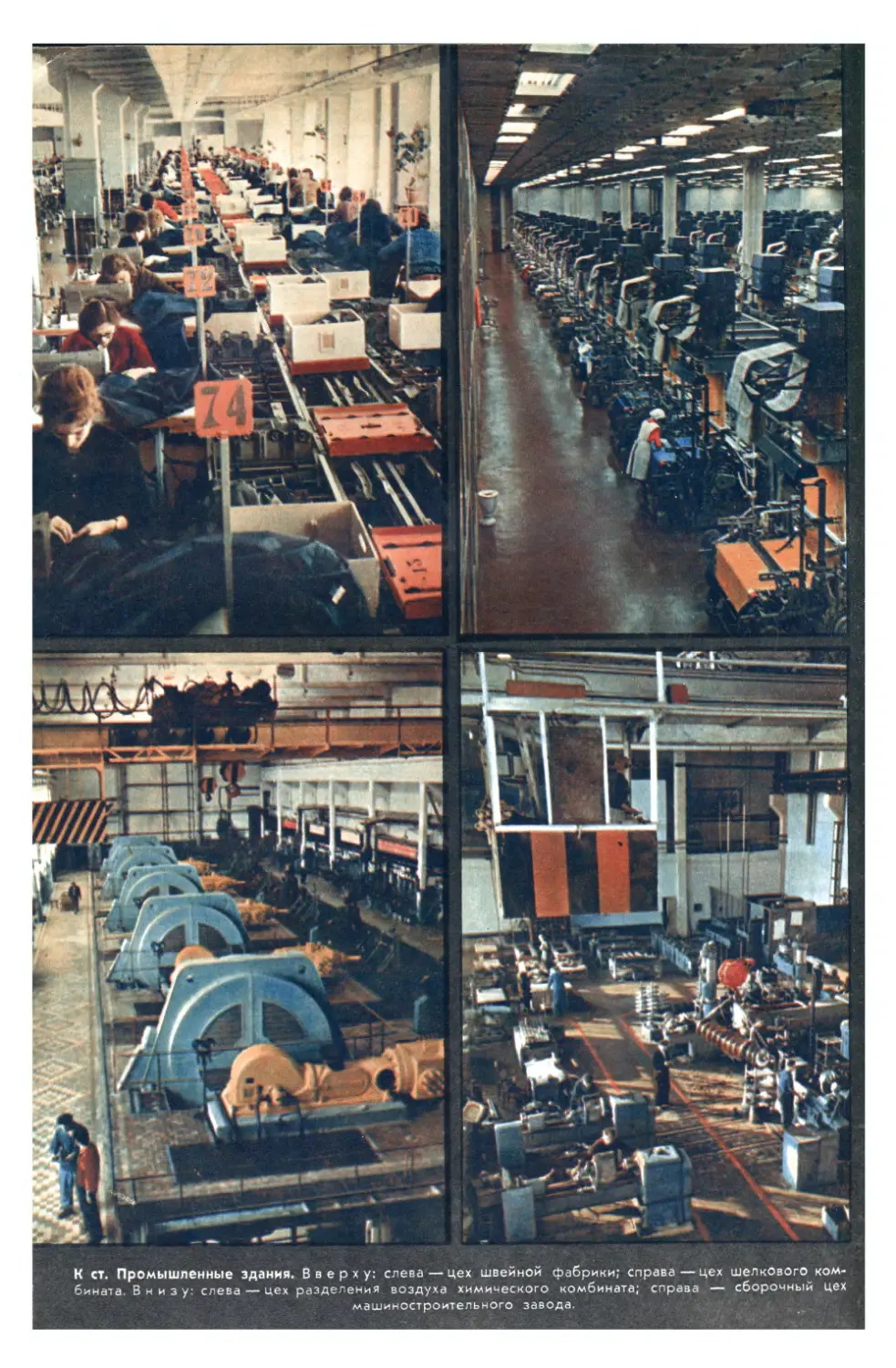

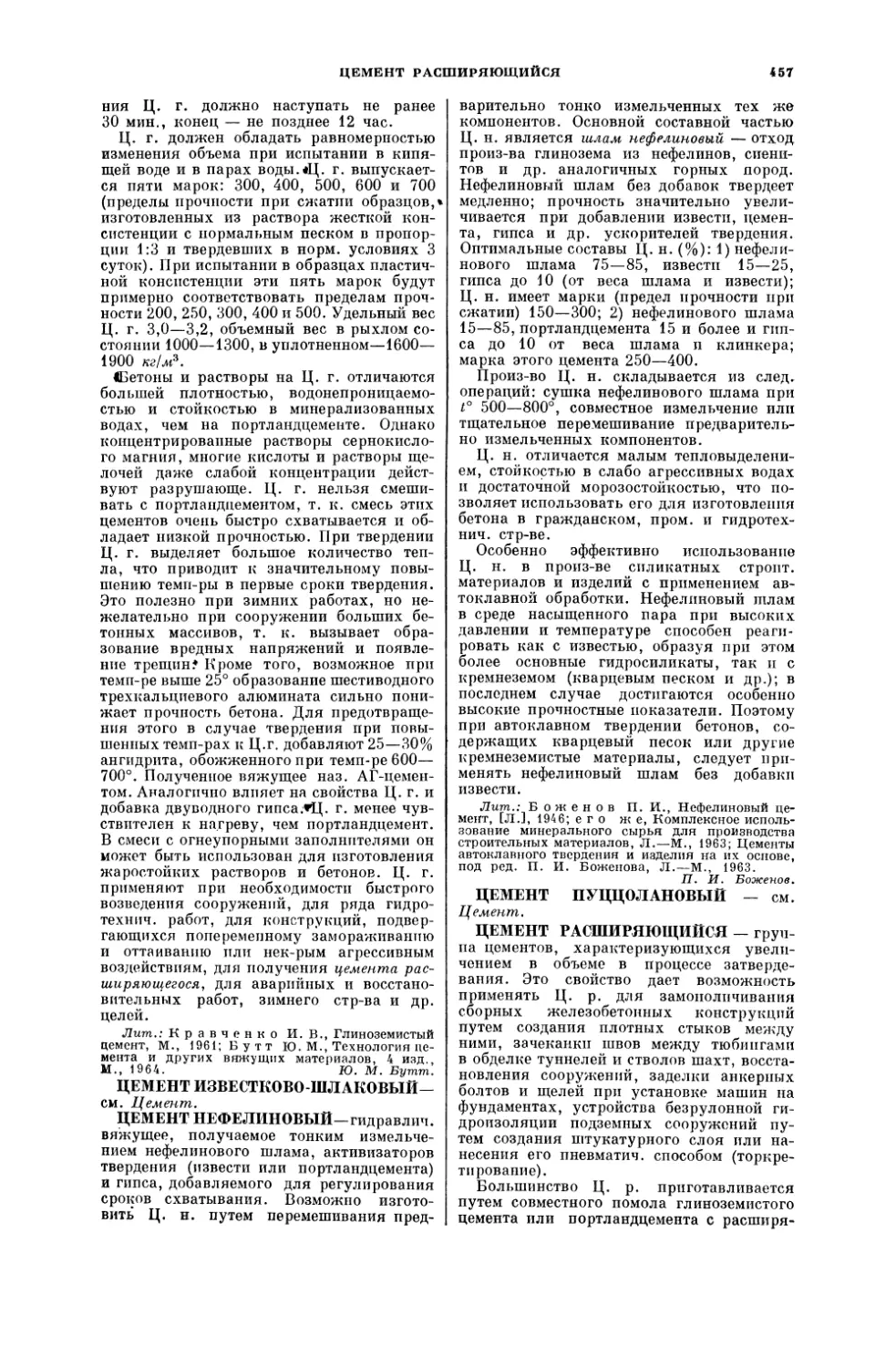

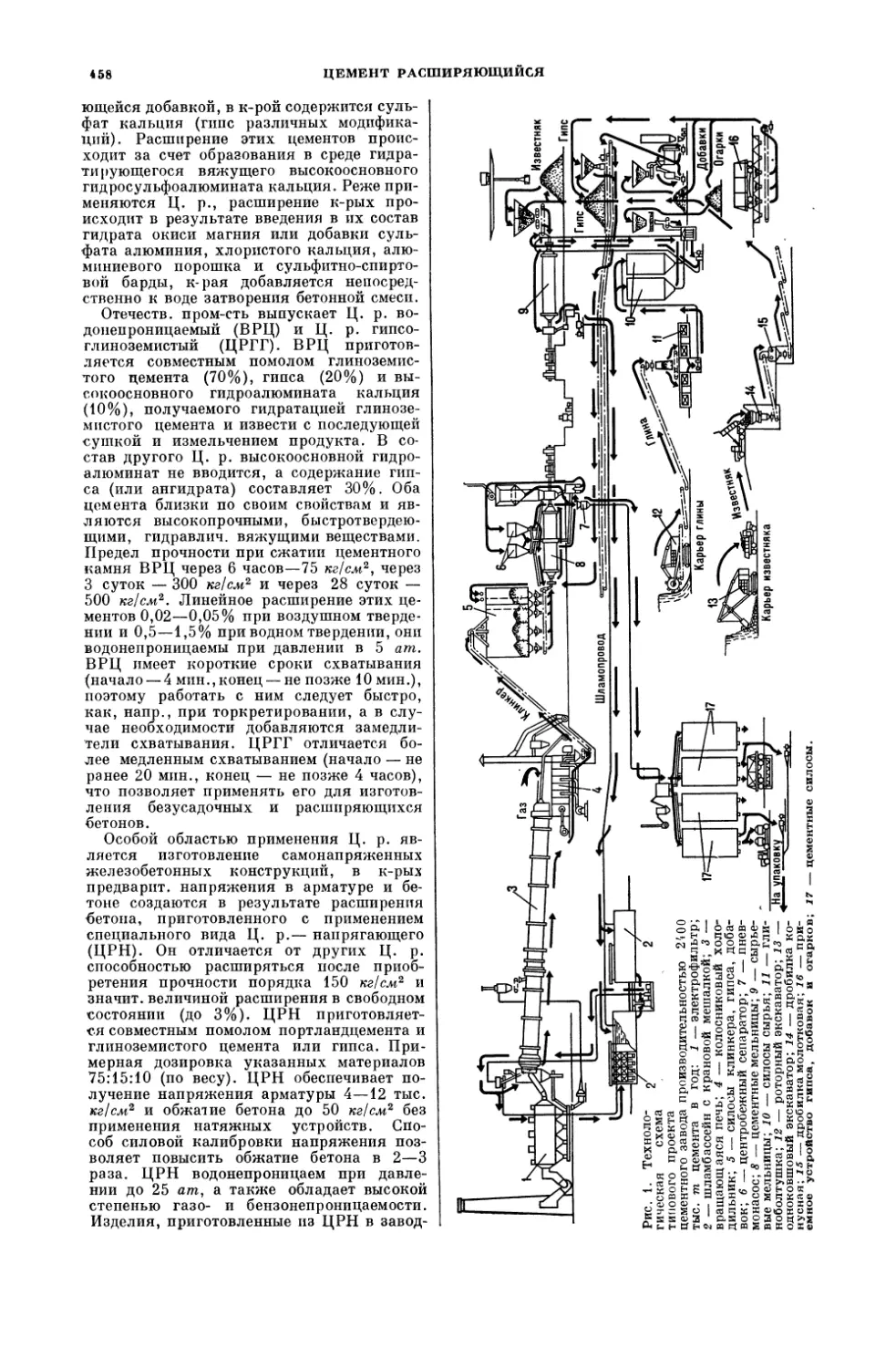

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ — здания,

предназначенные для размещения про-

мышленных производств, обеспечивающие

необходимые эксплуатационные условия

и нормальную жизнедеятельность челове-

ка, занятого в производственном процессе.

Совокупность этих требований определяет

соответствующий эксплуатационный ре-

жим, поддерживаемый внутри строит, обо-

лочки здания системами воздухообмена,

отопления, освещения, водо- и энерго-

снабжения, канализации, шумопоглоще-

ния, пылеудаления и пр. В этих же целях

П. з. оснащаются подъемно-транспортными

средствами и оборудованием, системами

коммуникаций, устройствами для поддер-

жания и крепления технологич. оборудова-

ния, машин и т. п. Комплекс указанных си-

стем и устройств наряду с конструктивной

схемой, конфигурацией, размерами и

этажностью определяет строит, решение

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

19

П. з., характер к-рого непосредственно

связан с особенностями и видом размещае-

мых в зданиях пром, производств. Большое

различие отраслей пром-сти и видов произ-

водств обусловливает многообразие строит,

решений.

Классификация ЦСУ СССР, составлен-

ная по видам пром, продукции, включает

около 250 отраслей производств и их

групп. Классификация пром, предприятий

по общности их строит, решений и харак-

теру обработки сырья, полуфабрикатов и

изделий охватывает около 100 отраслей

пром-сти, причем в каждую отрасль входит

неск. десятков видов пром, производств.

В связи с этим чрезвычайно велик диапа-

зон различий в типах и видах П. з.: по

конфигурации и размерам в плане — от

простого прямоугольника площадью неск.

десятков м2 до колоссального корпуса со

сложным контуром, продольными и попе-

речными пролетами, внутренними дво-

рами, перепадами по высоте и т. п., пло-

щадью до неск. сотен тысяч м2; по этаж-

ности — от простейших одноэтажных до

сложных многоэтажных и комбинирован-

ных; по высоте помещений — от 3,6 м до

40 At и более; по крановому оборудованию—

от зданий бескрановых и зданий с подвес-

ными кранбалками грузоподъемностью

3—5 т до зданий крановых с расположе-

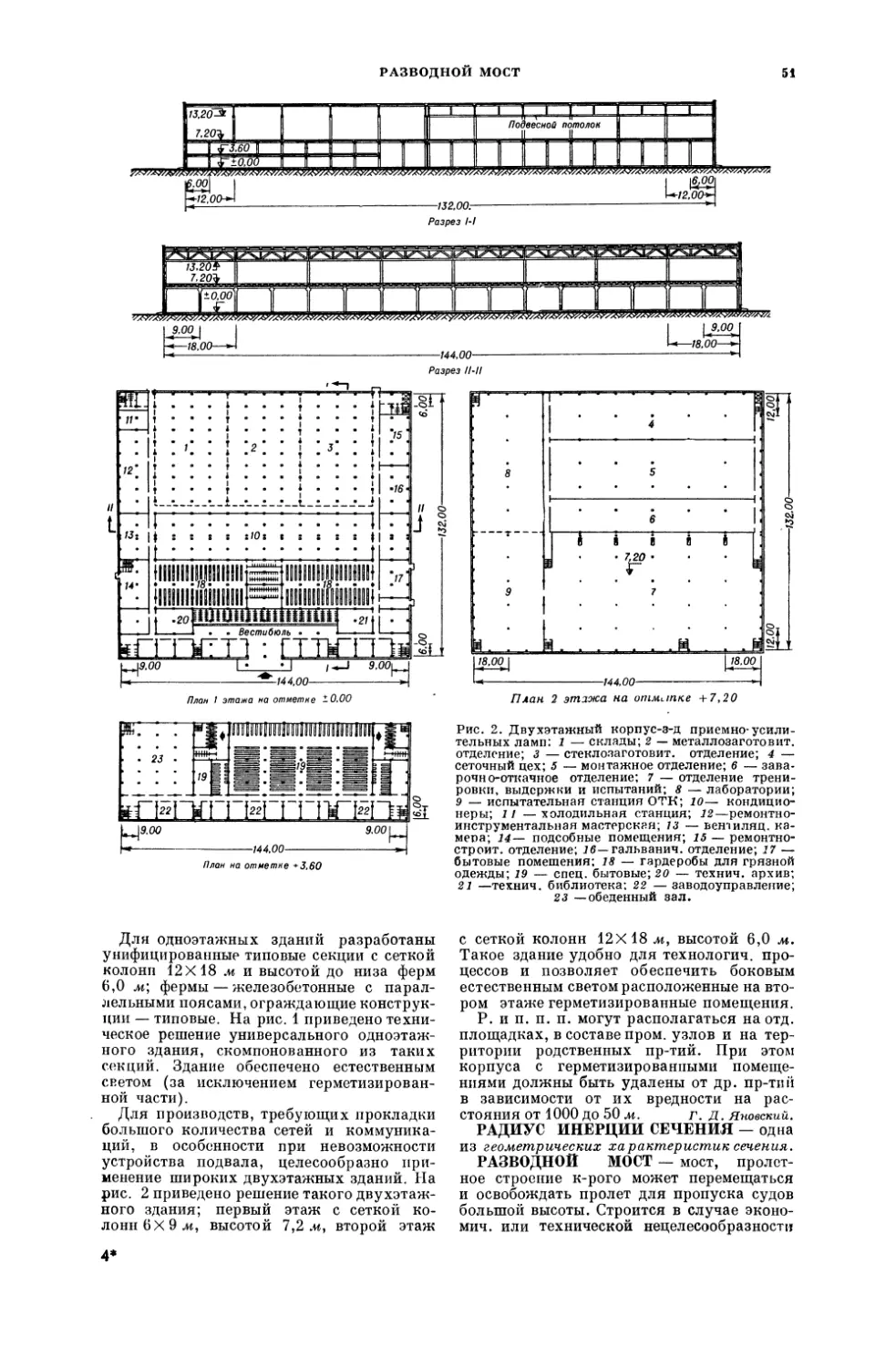

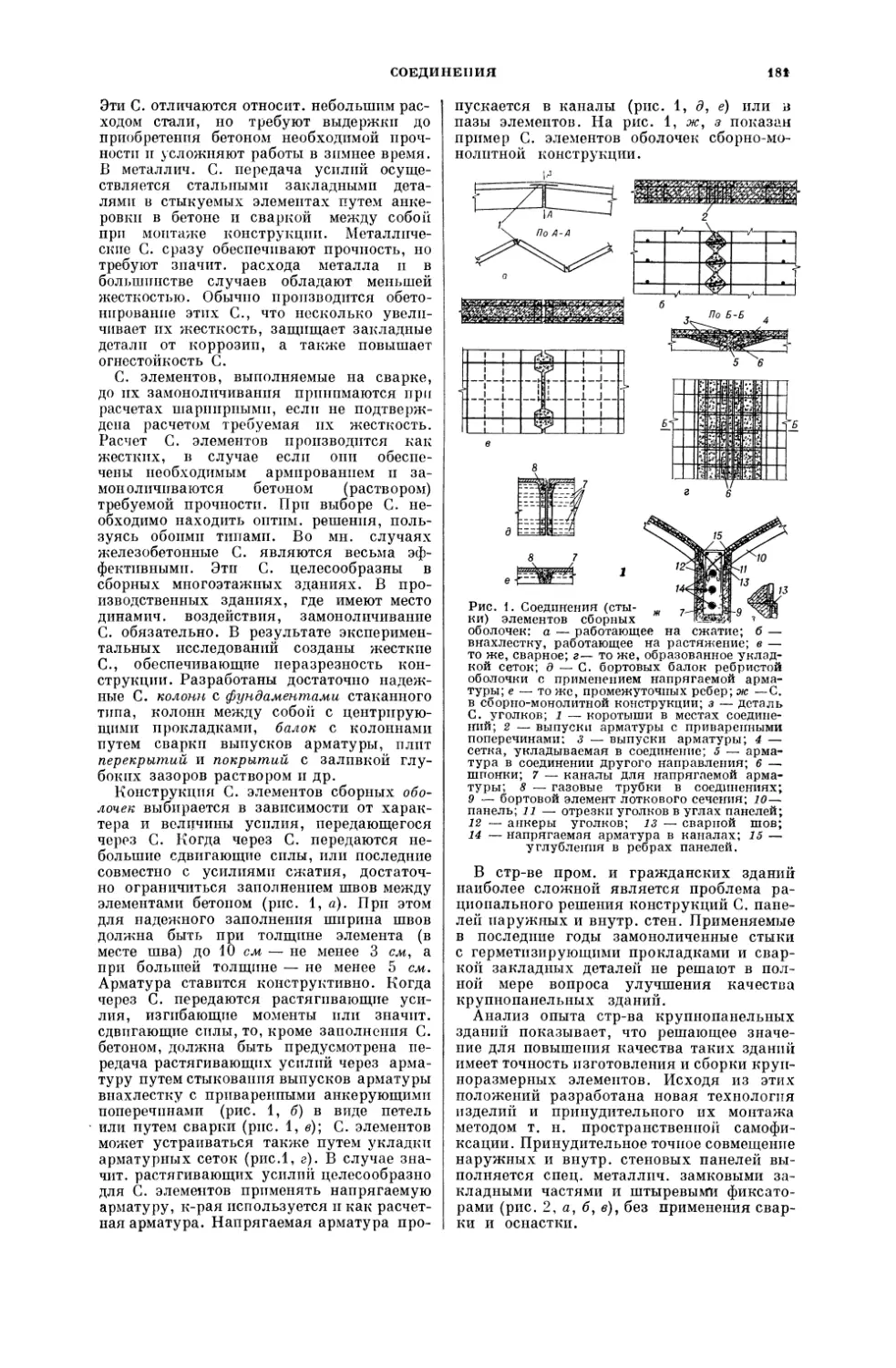

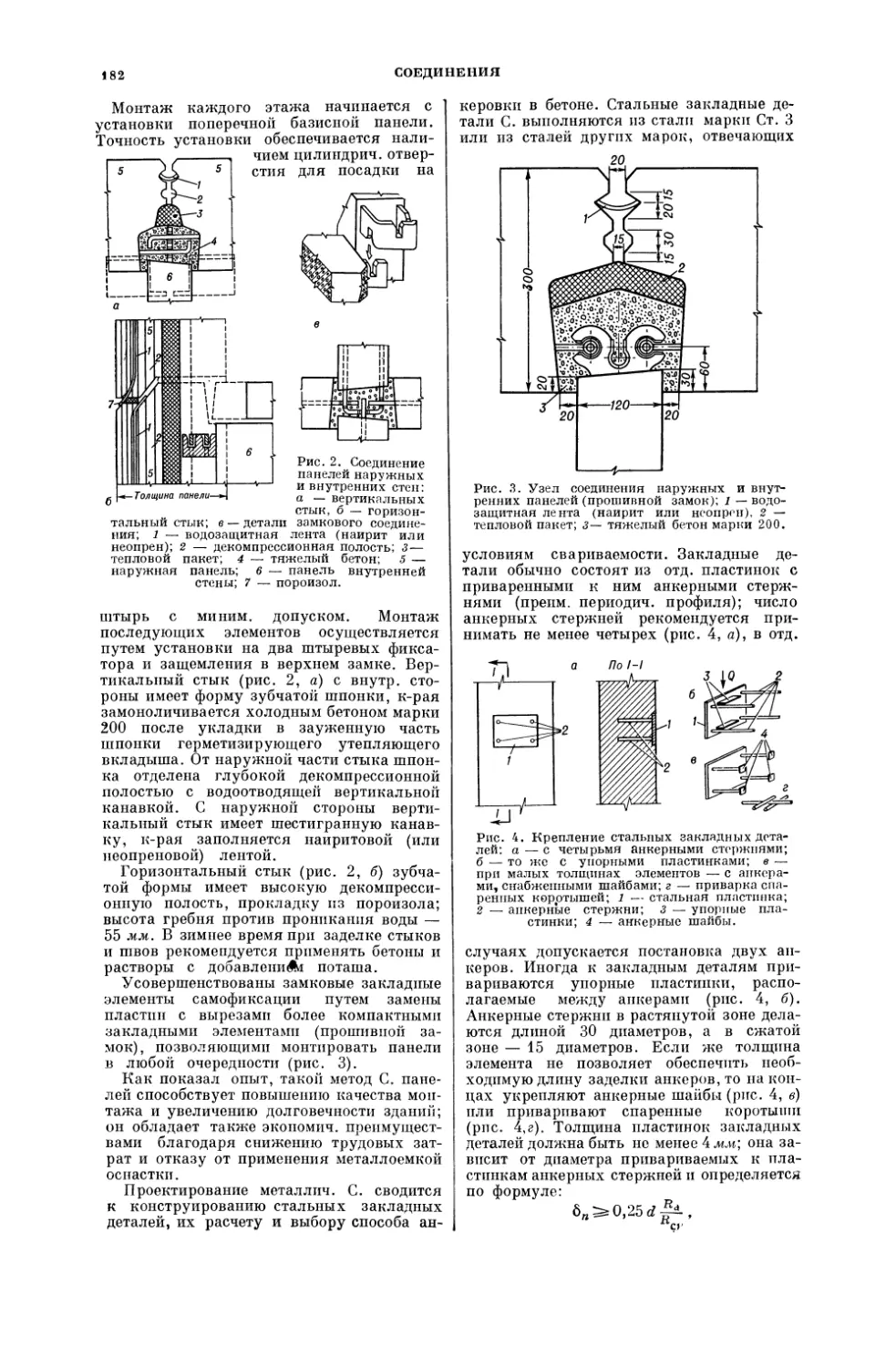

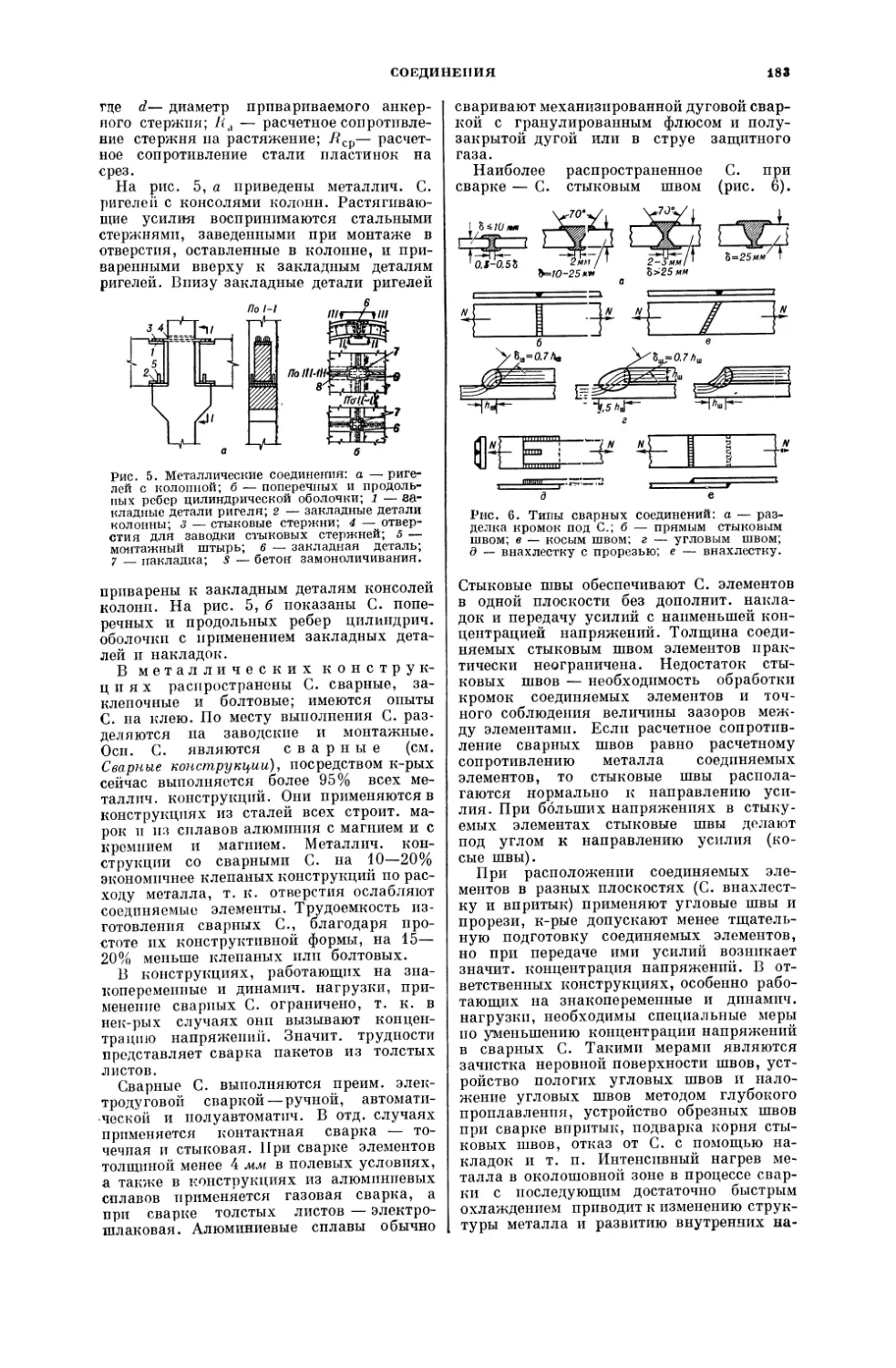

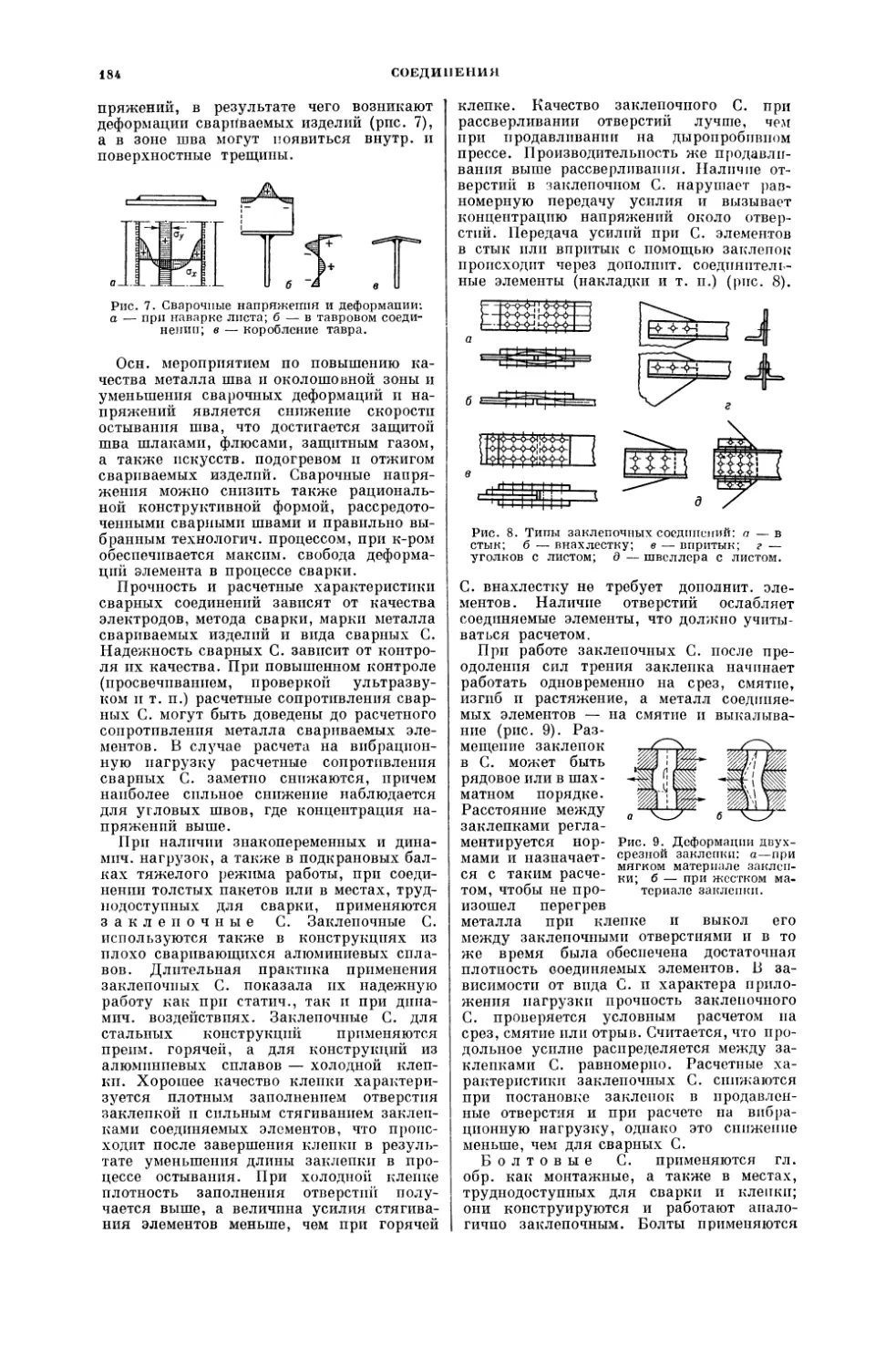

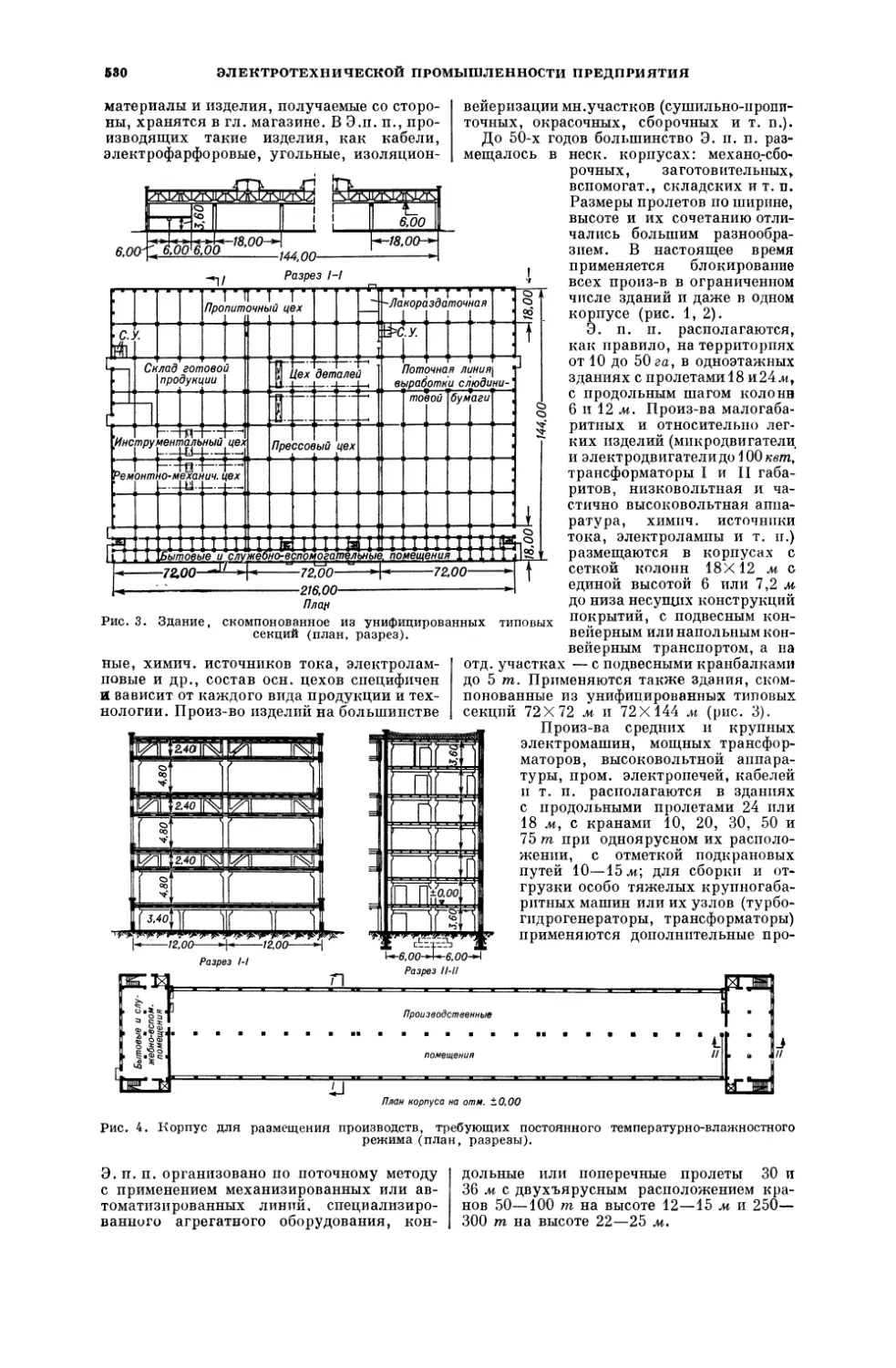

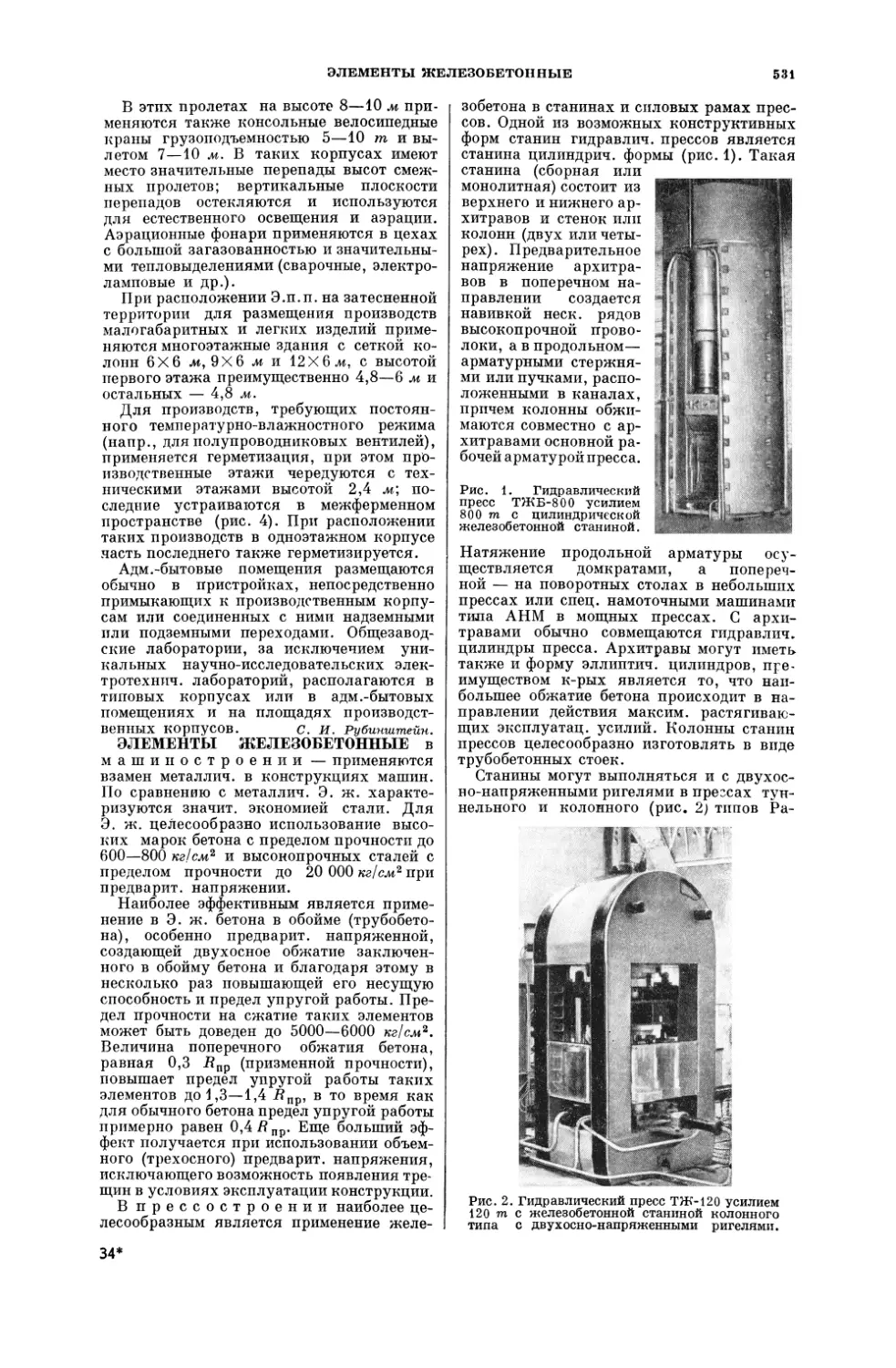

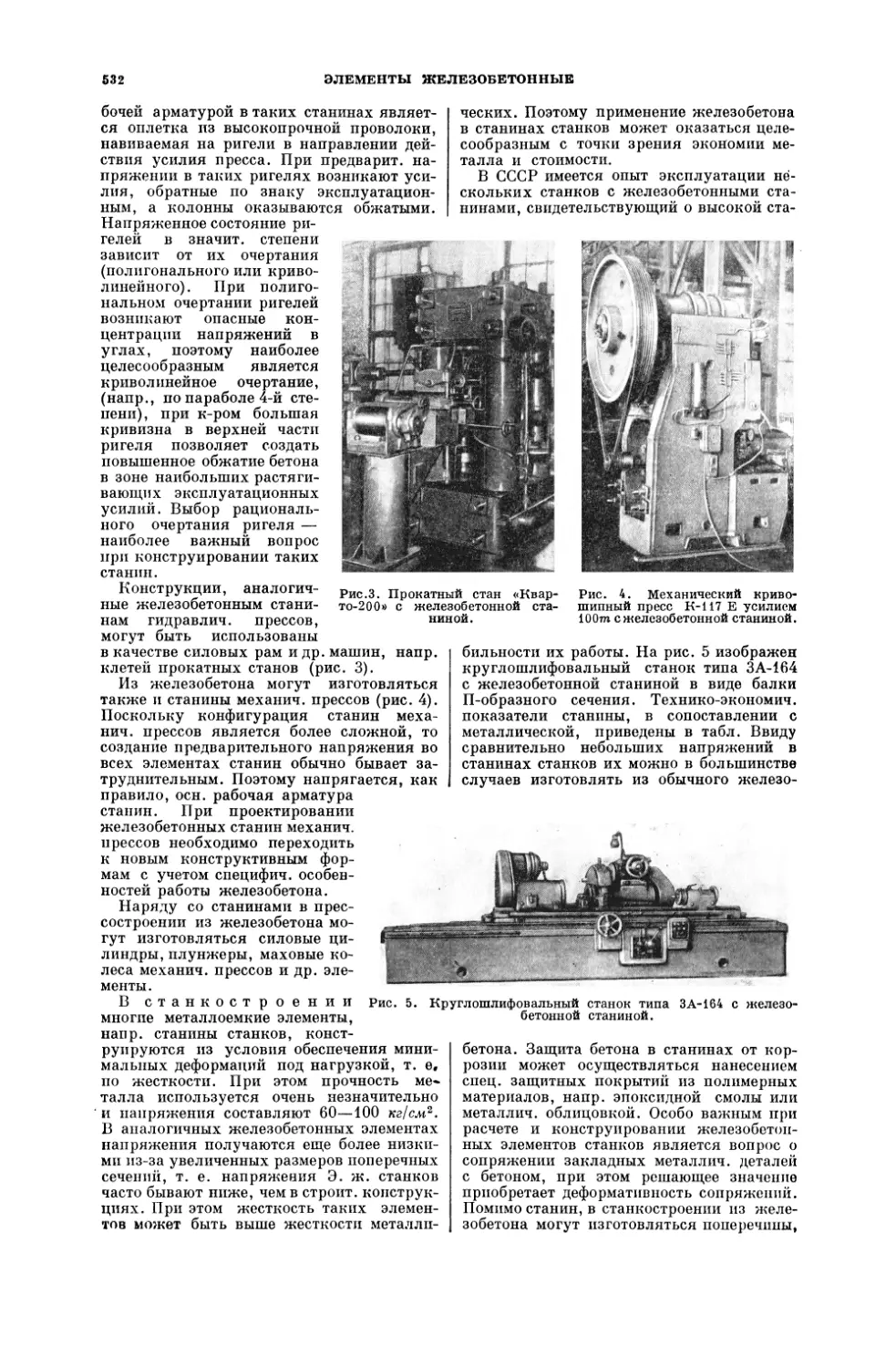

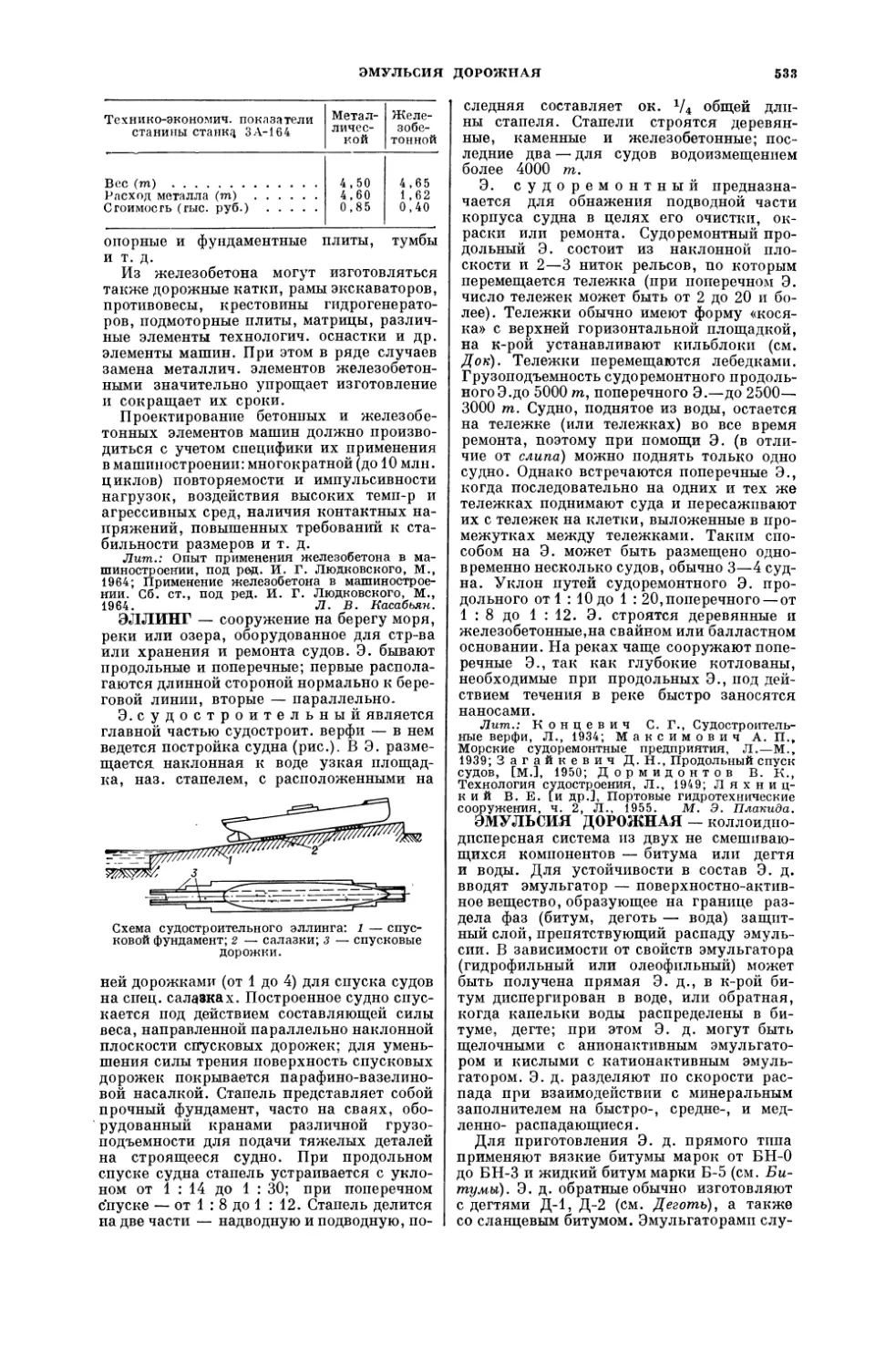

нием кранов в неск. ярусов и грузоподъем-