Author: Арзамасов И.Т.

Tags: медицина биология насекомые зоология ветеринария мир насекомых

Year: 1961

Text

И.Т. АРЗАМАСОВ

АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛОРУССКОЙ ССР

ОТДЕЛ ЗООЛОГИИ И ПАРАЗИТОЛОГИИ

И. Т. Арзамасов

ИКСОДОВЫЕ

КЛЕЩИ

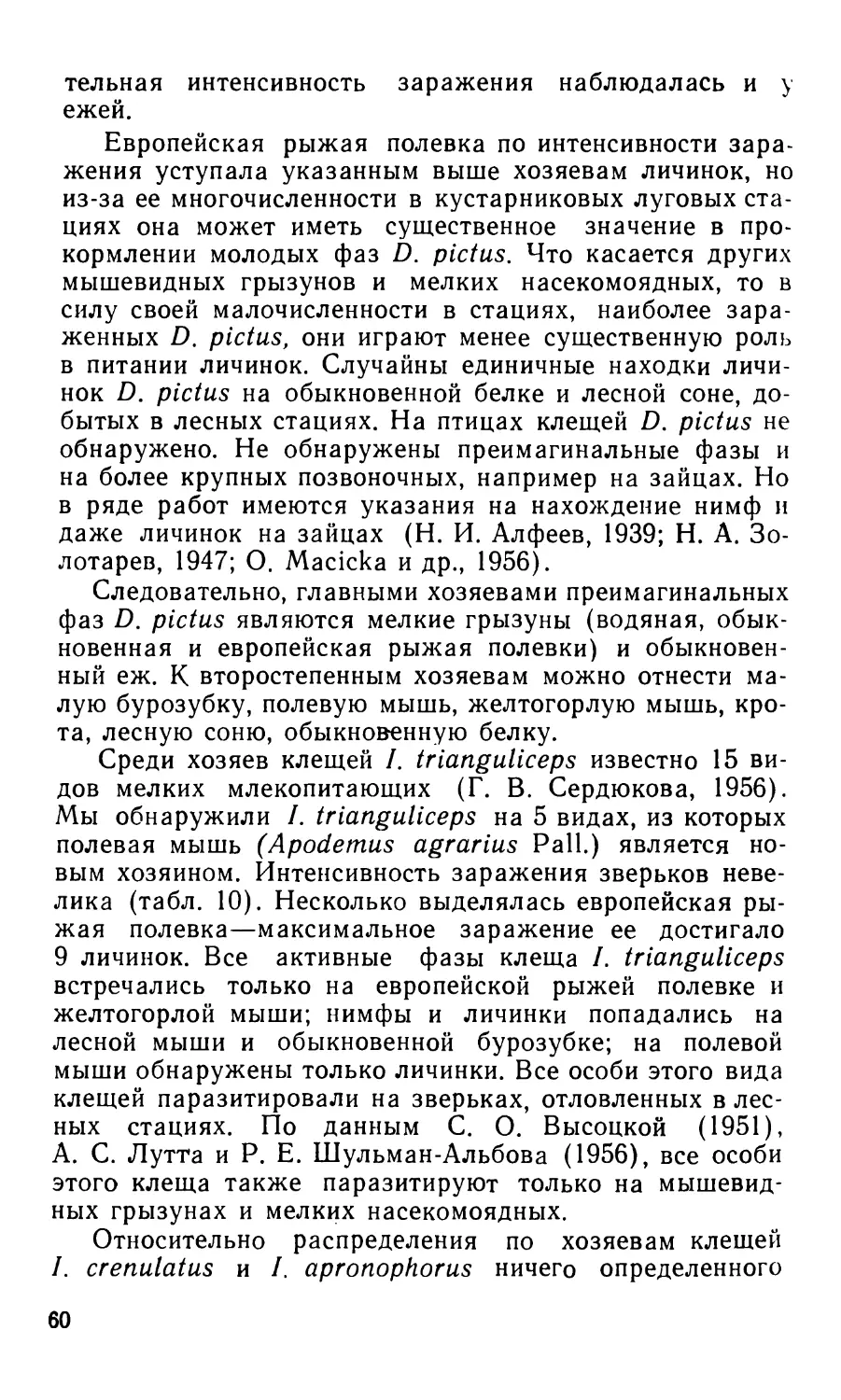

Издательство Академии наук Белорусской ССР

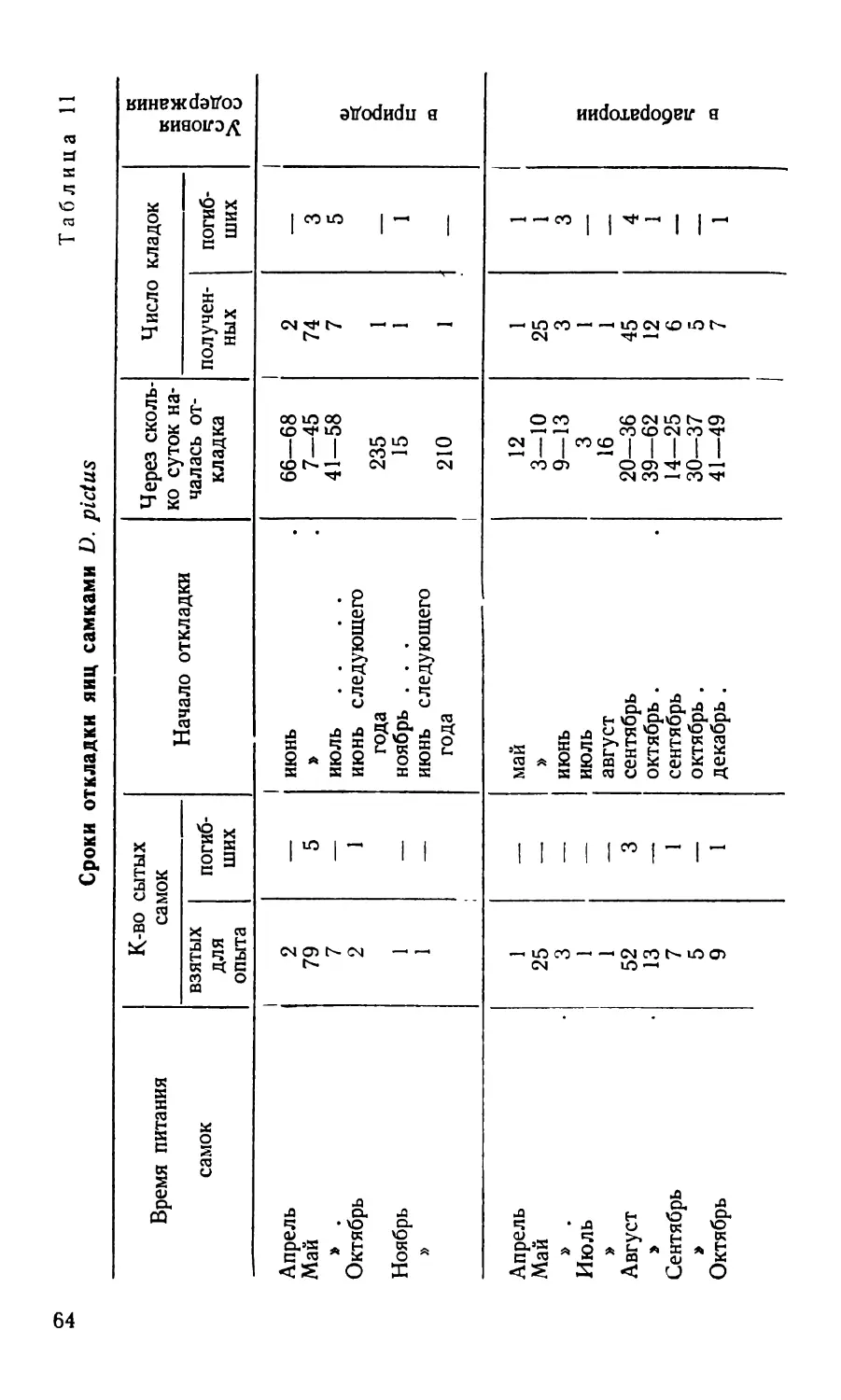

Минск 1961

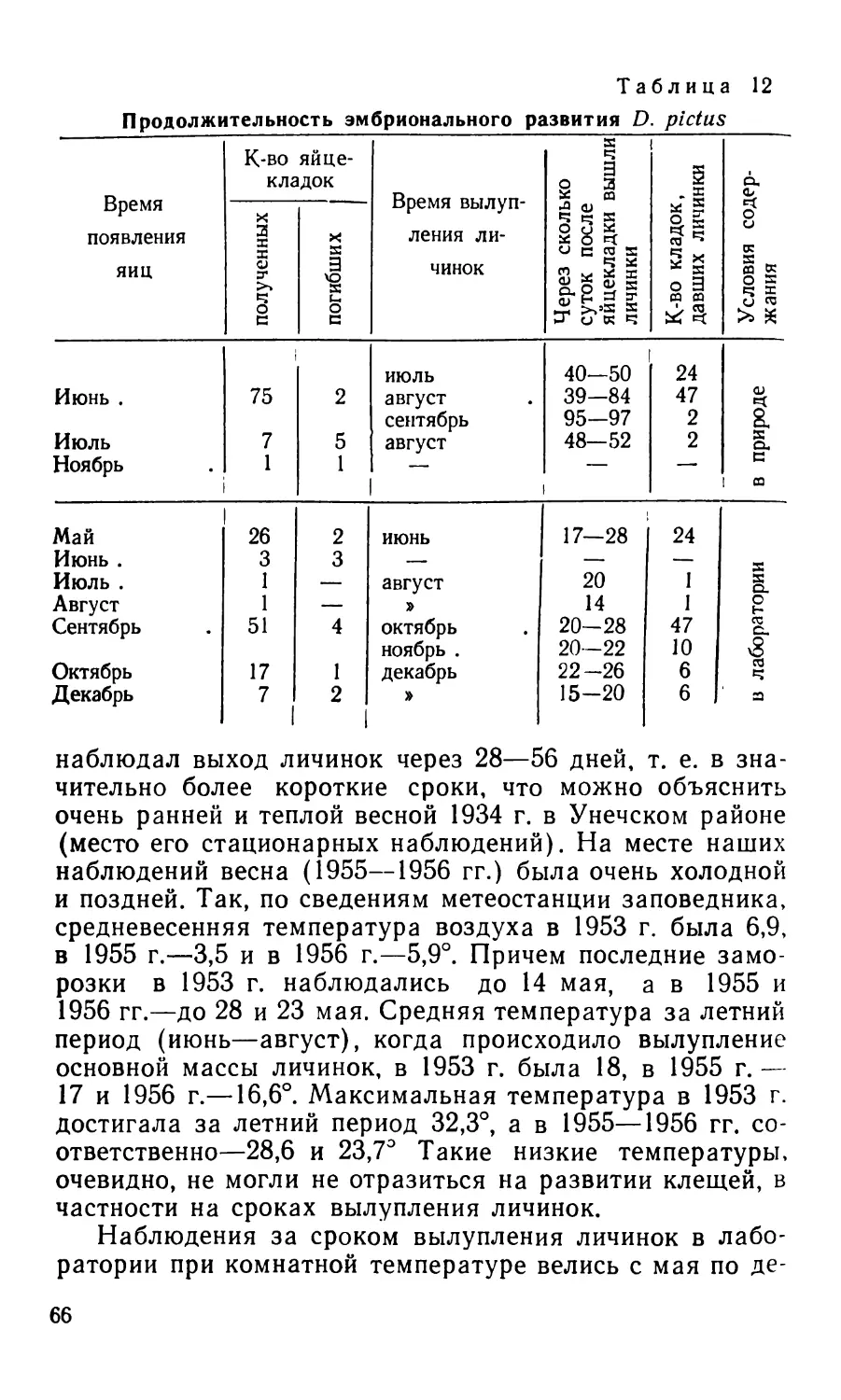

Редактор проф.

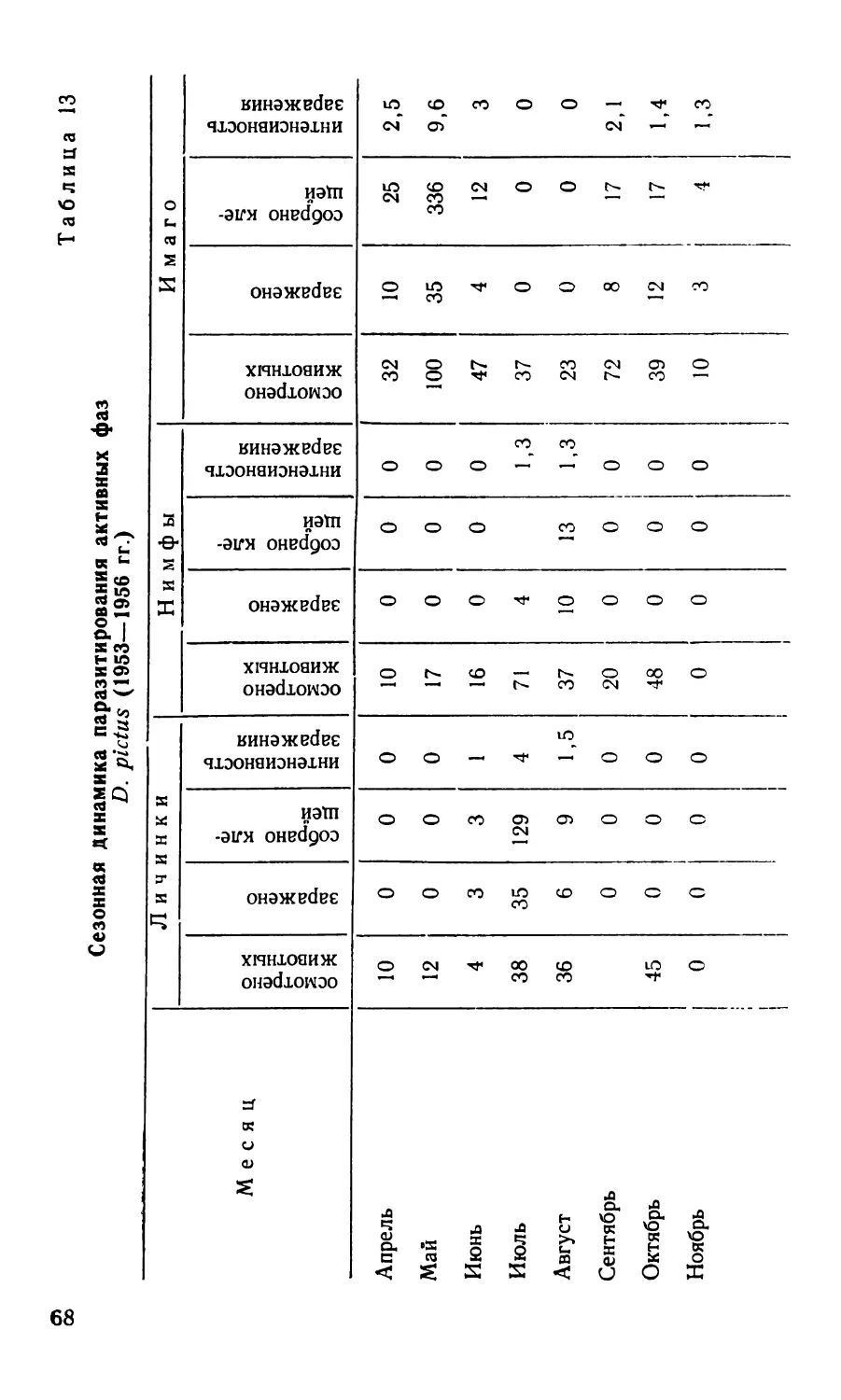

И. Н. СЕРЖАНИН

В работе приводятся сведения о географическом распростране-

нии иксодовых клещей в Белоруссии, о распределении иксодид в

различных биотопах, указываются круг хозяев и степень заражен-

ности их паразитами, цикл развития наиболее распространенных в

республике иксодовых клещей. Большое внимание уделяется мерам

борьбы с иксодовыми клещами, применение которых позволит зна-

чительно сократить заболеваемость домашних животных и человека.

Книга рассчитана на медицинских и ветеринарных врачей, зоо-

техников и зоологов.

ВВЕДЕНИЕ

Теория природной очаговости академика Е. Н. Пав-

ловского способствовала выявлению переносчиков и хра-

нителей возбудителей трансмиссивных болезней. Соглас-

но этому учению, в природе имеются очаги инфекции,

где происходит циркуляция возбудителя заболевания

между эктопаразитами и их хозяевами. Учение о перенос-

чиках возбудителей вирусных, бактериальных и прото-

зойных болезней является одним из важнейших звеньев

паразитологии. Изучение биологии переносчиков, в осо-

бенности специфических, является такой же важной за-

дачей, как и изучение самого возбудителя болезни (Е. Н.

Павловский, 1940). Природным очагам болезни соответ-

ствуют определенные участки ландшафта, ибо возбуди-

тель болезни, его переносчик, животные-доноры и реци-

пиенты являются сочленами биоценоза, эволюционно

сложившегося на определенных участках географическо-

го ландшафта со свойственной ему флорой (Е. Н. Пав-

ловский, 1955). О важности проблемы природной очаго-

вости говорит увеличивающееся число выявляемых

болезней с природной очаговостью. На территории Совет-

ского Союза уже обнаружено около 15 таких болезней

(Е. Н. Павловский, 1957).

Из эктопаразитов—переносчиков заболеваний наибо-

лее вредны иксодовые клещи. Они передают человеку

клещевой энцефалит, туляремию, клещевые риккетсиозы.

Некоторые виды непосредственно сохраняют вирус чумы

и другие заболевания (Е. Н. Павловский, 1948). Многие

являются специфическими переносчиками пироплазмоз-

иых заболеваний домашних и диких животных, вызывае-

3

мых простейшими эндоглобулярными паразитами. Эти

заболевания, поражая крупный рогатый скот, лошадей,

овец, коз, свиней, собак, а также домашних северных

оленей, наносят большой урон животноводству (В. Л.

Якимов, 1931).

В Белоруссии отмечено заболевание овец и человека

шотландским энцефалитом—Leaping ill (Л. А. Зильбер,

1945; С. С. Фолитарек и др., 1949), заболевание человека

клещевым весенне-летним энцефалитом (П. П. Чумаков,

1941; Г. А. Найденова, 1941), клещевым нейротропным

энцефалитом (Л. В. Федорчук, 1955), сезонным ви-

русным менингоэнцефалитом (В. И. Вотяков, 1957;

Е. И. Смирнова и др., 1957; К. П. Госмер, 1957; А. Н. Фи-

липпович, 1957), туляремией (Ф. Г. Рубанова, 1957), пе-

редаваемых клещом Ixodes ricinus L. Отмечено значи-

тельное распространение гемоспоридиозов крупного ро-

гатого скота (Babesiella bovis, Francaiella occidentalis,

F, caucasica), передаваемых клещами /. ricinus, пиро-

плазмоза (Piroplasma caballi) и нутталлиоза (Nuttallia

equi) лошадей, передаваемых клещами Dermacentor

pictus Herm. и D. marginatus Sulz. (В. И. Бурцев, 1925;

H. И. Барцевич, 1927; В. Л. Якимов и В. И. Бурцев,

1928; В. Л. Якимов и др., 1929; 3. 3. Сергеева, 1932;

М. Н. Судзиловский и Н. В. Щербинин, 1936; С. Ф. Сузь-

ко, 1949, 1953; В. Ф. Гусев, 1954; Н. И. Дылько, 1953,

1954).

Большой вред наносят иксодовые клещи как эктопа-

разиты-гематофаги. Результатом их паразитирования

является истощение животных и уменьшение удоев. На-

пример, в Белоруссии при массовом нападении клещей

на коров отмечено уменьшение удоев в среднем на 2—

3 литра (Н. И. Дылько, 1953).

Ранее при исследовании иксодовых клещей на тер-

ритории Белоруссии основное внимание уделялось гео-

графическому распространению их, степени заражения

ими домашних животных в зависимости от сезона года

и некоторым моментам экологии—влиянию затопления

на выживаемость клещей, распределению по различным

биотопам и др. Мало внимания уделялось исследованию

роли дикой фауны в развитии клещей, что отразилось

на полноте изученности видового состава иксодовых кле-

щей и круга их хозяев. Совсем не изучались циклы раз-

вития.

4

Нашей задачей являлось более углубленное изучение

видового состава и биологии иксодовых клещей в усло-

виях Белоруссии, необходимых для обоснования систе-

мы противоклещевых мер борьбы и профилактики.

Основное внимание нами уделялось выявлению видо-

вого состава иксодовых клещей, изучению стадиального

распространения и круга хозяев отдельных видов, опре-

делению продолжительности цикла развития у двух мас-

совых видов—/. ricinus и D. pictus—основных перенос-

чиков клещевого энцефалита, бабезиеллоза, пироплаз-

моза и нутталлиоза в БССР.

Считаю своим долгом выразить глубокую благодар-

ность академику АН СССР Е. Н. Павловскому и канди-

дату биологических наук Г В. Сердюковой за консуль-

тации, критические замечания и методическую помощь

в постановке полевых исследований.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ БССР

Территория Белоруссии является продолжением

Средне-Русской равнины и расположена в зоне средних

широт с мягким климатом. Это наиболее увлажняемая

часть Европейской территории. Среднегодовая темпера-

тура воздуха 4,4—7,3°. Среднегодовое количество осад-

ков 540—700 мм. Наибольшее их количество выпадает

летом (в июле) и меньше зимой. Зима длится 130—

160 дней. Промерзание почвы невелико. Снеговой покров

составляет 20—40 см. Наиболее холодный месяц январь.

Минимальная температура доходит до —30, —44° Зима

богата оттепелями. Для весны характерна частая смена

теплых и холодных дней с заморозками. Лето умеренно

теплое и влажное, продолжительность его 100—120 дней.

Максимальная температура воздуха достигает 38°. Выпа-

дение осадков летом иногда значительное (до 280 мм в

месяц}. Осень теплая и сухая (А. И. Кайгородов, 1928,

1934).

Почвы Белоруссии в основном дерново-подзолистые,

они составляют 58% всей площади республики. Широко

распространены дерновые и торфяно-болотные (23,8%) и

дерново-подзолистые заболачиваемые (12,2 %) почвы.

Редко встречаются аллювиально-луговые (1,7%) и дер-

новые, близкие к черноземным (0,5%) почвы (П. П. Ро-

говой и др., 1952).

Территория Белоруссии находится в лесной зоне, в

подзоне смешанных, или хвойно-широколиственных лесов

(Л. С. Берг, 1937; В. Б. Сачава, 1953). По рельефу, поч-

венно-гидрологическим и климатическим условиям БССР

подразделяется на шесть лесорастительных районов.

6

Северный район еловых лесов занимает крайнюю

северную часть БССР с южной границей по 55° с. ш.

Для этого района характерны еловые насаждения с не-

значительной примесью широколиственных пород, глав-

ным образом дуба, клена, реже вяза и липы. Имеется

много озер.

Центральный переходный район смешанных елово-

широколиственных лесов располагается примерно меж-

ду 54 и 55° с. ш. В этом районе наблюдается увеличе-

ние сосновых насаждений до 62,8% и уменьшение ели

до 19,3%. Сосновые насаждения больше распространены

в его западной части. Березовые, осиновые и ольховые

составляют более 15%. В древостоях отсутствуют граб

и берест.

Западный район елово-широколиственных лесов (не-

манский) охватывает крайнюю западную часть террито-

рии БССР с границами между 53 и 54° с. ш. и 28° в. д.

По структуре и составу насаждений этот район сложен

и многообразен. Сосновые насаждения составляют до

65%, еловые—20%. В юго-западной части его встреча-

ется граб, в северной—ольха серая. Удельный вес бере-

зы, осины и ольхи резко снижается по сравнению с

Центральным районом.

Восточный район елово-дубовых лесов (межречный)

расположен в восточной части БССР между 54 и

53° с. ш. и 28—32°30' в. д. На почвах с глубоким залега-

нием морены произрастают дубравы с примесью ели,

которые по мере увеличения песчаного наноса сменяются

сосновыми лесами. Процент древостоя с преобладанием

сосны наименьший (около 45%) по сравнению с други-

ми районами; участие ели уменьшается до 3%; заметно

увеличивается количество березы, ольхи, составляющих

до 26—27% лесных площадей. Граб почти отсутствует.

Юго-западный район ольхово-широколиственных ле-

сов (водораздельно-бугскоприпятский) занимает край-

нюю юго-западную часть территории республики между

53 и 52° с. ш. и 24 и 28° в. д. Район характеризуется сме-

шанными насаждениями, в которых сложные дубравы

составляют 11,9% общего числа лесов. Северная грани-

ца района является южной границей распространения

ели. Значительно распространены граб, березовые

(14,7%) и ольховые (17,1%) древостои. Сосновые на-

саждения занимают 58,9% лесных площадей.

7

Юго-восточный район дубово-грабовых лесов (при-

пятский) расположен между 52 и 53° с. ш. и 28 и

32° в. д. и охватывает центральную часть Припятского и

Дисненского Полесья. Территория его представляет со-

бой низину с большим количеством низменных и верхо-

вых сфагновых болот. Плоские понижения с близкими

грунтовыми водами и небольшой их проточностью заняты

ольхово-ясеневыми и дубово-ясенево-ольховыми насажде-

ниями. Невысокие водораздельные плато между реками

покрыты сложными насаждениями дубрав с грабом, дуб-

рав с сосной (В. И. Переход, 1954; Н. И. Костюкевич,

1954).

В лесах БССР преобладает сосна (57,2%), широко

представлена ель (13,2%), значительно распространены

береза (10,8%), ольха (8,1%), дуб (5,3%), осина (4,4%),

очень мало ясеня (0,2%), клена (0,1 %), граба (0,5%),

липы (0,1%) и прочих мягколиственных пород (И. Д.

Юркевич, 1948).

Фауна позвоночных Белоруссии неоднородна. Основ-

ную группу составляют виды, свойственные европейскому

широколиственному лесу: обыкновенный еж, малая куто-

ра, сони, желтогорлая мышь, лесная куница, черный

хорек, малый подорлик, клинтух, горлинка, средний пест-

рый дятел, безногая ящерица, болотная черепаха, квак-

ша и др. Вторую группу образуют таежные виды: трех-

палый дятел, снегирь, кедровка, белобровый дрозд и др.;

третью группу—лесостепные и степные виды: обыкновен-

ный хомяк, крапчатый суслик, заяц-русак, дрофа, поле-

вой и хохлатый жаворонки, серая куропатка и др.; чет-

вертую—лесные виды: обыкновенная и малая бурозубки,

обыкновенная белка, водяная полевка, полевка-эконом-

ка, рысь, лось, глухарь, тетерев и др.; пятую—интерзо-

нальные виды: волк, лисица, барсук, горностай, ласка,

выдра и др. (И. Н. Сержанин, 1957).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для обоснования системы противоклещевых меро-

приятий необходимы рекогносцировочные и стационар-

ные обследования с целью выявления фауны клещей,

распространения их в связи с экологическими особенно-

стями местности, установления круга хозяев и изучения

биологии клещей. Эти вопросы выяснялись путем сбора

клещей в Лунинецком (д. Крестуново), Ивацевичском

(д. Козики), Малоритском (д. Ласки, д. Ляховичи) рай-

онах Брестской области, в Брагинском (с. Брагин,

д. Глуховичи, д. Ясени, д. Ильичи, д. Лубино, д. Рыж-

кова), Хойникском (д. Аврамовская) районах Гомель-

ской области, в Борисовском (д. Погодина), Дзержинском

(д. Каменка), Вилейском (д. Седыца) районах Минской

области, в Витебском (с. Старосельск), Сиротинском

(д. Полтево), Лепельском (д. Кветча) районах Витеб-

ской области, а также в заповеднике «Беловежская

пуща». Для стационарных исследований наиболее инте-

ресным оказался заповедник «Беловежская пуща». На

его территории встречаются почти все типы леса, харак-

терные для Белоруссии.

За 1953—1958 гг. проведено 397 учетов пропашником

и обследовано 4699 животных, относящихся к 86 видам

(млекопитающих 47, птиц 38, рептилий 1 вид). Обсле-

довано 7 нор барсуков и лисиц и 93 гнезда птиц, сонь и

белок. Всего собрано и определено 29 052 иксодовых

клеща.

Количественные подекадные учеты клещей с расти-

тельности производились пропашником (Г. В. Сердюко-

ва и Б. И. Померанцев, 1940, 1948). Это отрезок фанеры

9

50X^0 см, обтянутый вафельной тканью. Пропашник

протаскивали по растительности в вертикальном поло-

жении так, чтобы его нижняя грань касалась почвы. За

один учет принималось расстояние в 500 м. Через

каждые 10 м пропашник осматривался. Мелкие грызуны

и насекомоядные для учета клещей отлавливались ло-

вушками «Геро». При подекадном учете в стации стави-

лось по 20 ловушек через 5 м в одну линию на 3—

5 дней. Производился также отстрел оленей, белок, ли-

сиц, зайцев и птиц. Отловленные мелкие животные по-

мещались в белые матерчатые мешочки, которые пере-

вязывались для предотвращения расползания эктопара-

зитов до момента осмотра животных. Животные

обрабатывались в лаборатории в белой кювете или на

белой бумаге. Сначала осматривалась внутренняя сто-

рона мешочка, а затем тщательно обследовалось живот-

ное. Содержимое нор и гнезд обрабатывалось вручную,

но чаще с помощью термоэклектора (С. О. Высоцкая,

1953). Кроме того, подекадно учитывались клещи на до-

машних животных, главным образом на крупном рога-

том скоте.

Наблюдения над развитием клещей /. ricinus и

D. pictus велись одновременно в естественных условиях

и в лаборатории. Сытые самки этих видов сажались в

малые металлические садочки (рис. 1), которые поме-

Рис. 1. Маленькие металлические садочки

щались в толще подстилки в стациях обитания клещей.

Садочки регулярно просматривались, отмечалась дата

начала откладки яиц и вылупления личинок. Для опре-

деления срока физиологического доразвития (Г В. Сер-

дюкова, 1952) садочки переносились в большие полевые

садки (рис. 2) размером 40X20X20 см, имевшие откид-

ную крышку и обтянутые со всех сторон густой метал-

10

лической сеткой, непроходимой для личинок клещей.

Садки устанавливались в местах обитания клещей в

грунте на глубине 5 см. Дно садка выстилалось слоем

дерна толщиной 3—4 см. Внутри на расстоянии 5 см от

края часть садка отгораживалась крупной металличе-

Рис. 2. Полевой садок с ежом

ской сеткой для изоляции животного-хозяина от клещей.

В большое отделение садка сажался еж, а в малое по-

мещался садочек с приоткрытой крышечкой для свобод-

ного выхода личинок. По окончании развития личинки

могли выползать из садочков и проникать через пере-

городку к ежу. Животное содержалось в полевом садке

в течение суток, затем пересаживалось в специальный

садок для сбора сытых клещей. Этот садок из крупно-

ячеистой металлической сетки помещался над тазом с

Н

водой (рис. 3). Собранные в воде сытые клещи снова

помещались в маленькие металлические садочки, кото-

рые закладывались в толще лесной подстилки. Подсад-

ка животного в полевой садок с оставшимися голодными

Рис. 3. Садок из крупноячеистой металлической сетки для сбора

сытых клещей

личинками повторялась примерно через 10 дней до пол-

ного их исчерпания. Свежеперелинявшие нимфы и взрос-

лые особи также переносились в маленьких садочках в

полевые садки, где по мере доразвития нападали на жи-

вотное. Наблюдение велось за потомством каждой

самки отдельно, что позволяло наиболее точно устано-

вить начало откладки яиц каждой генерации, сроки раз-

вития сытых личинок и нимф, а также сроки физиоло-

гического доразвития вылупившихся личинок и перели-

нявших клещей в природе.

В лабораторных условиях клещи содержались при

температуре 18—20° в стеклянных пробирках и корми-

лись на кроликах под колпачками, которые приклеива-

лись на ушах. Чтобы предотвратить сдирание колпачков

с ушей, на шею кролика одевался фанерный круг диа-

метром 25 см (рис. 4).

12

Для контроля с отстрелянных и отловленных диких

животных собирались сытые личинки и нимфы, которые

также помещались в маленькие садочки в естественных

условиях с целью наблюдения за сроками их линьки.

Рис 4. Кормление клещей под колпач-

ками на ушах кролика

Длительность паразитирования всех фаз клещей

определялась путем маркирования клещей на крупном

рогатом скоте и ежедневного подсчета отпавших сытых

особей с ежей и кроликов. Для определения клещей

использовалась отечественная литература (Б. И. Поме-

ранцев, 1946, 1950; Г. В. Сердюкова, 1955; Н. И. Джапа-

ридзе, 1950; Н. А. Филиппова, 1954).

Правильность результатов определения иксодовых

клещей проверена Г В. Сердюковой (лаборатория ЗИН

АН СССР).

ВИДОВОЙ СОСТАВ

И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ В БССР

В Белоруссии были хорошо известны три вида иксодо-

вых клещей: Ixodes ricinus L. и Dermacentor pictus

Herm., встречающиеся почти повсеместно, и Dermacen-

tor marginatus Sulz. из юго-восточных районов (М. Н. Су-

дзиловский и Н. В. Щербинин, 1936; С. Ф. Сузько,

1949, 1953; В. Ф. Гусев, 1954, 1955 и др.). За последние

годы обнаружены единичные экземпляры переносчика

клещевого энцефалита человека—Ixodes persulcatus Sch.

(Е. Е. Вапник и др., 1956), Haeniaphysalis concinna

Koch. (Г. В. Сердюкова, 1956; Е. Е. Вапник и др., 1957) и

Haemaphysatis punctata Can. et Fanz. (В. Ф. Гусев, 1952,

1954).

Нами подтверждено широкое распространение /. rici-

nus и D. pictus и выявлены не известные ранее для БССР

Ixodes trianguliceps Bir., I. apronophorus Sch. и /. crenu-

latus Koch. (И. T. Арзамасов, 1955). Позднее /. triangu-

liceps и /. apronophorus найдены также в центральной,

западной и юго-западной частях БССР (X. М. Модель

и др., 1956; Е. Е. Вапник и др., 1956, 1957).

Численность иксодовых клещей в сильной степени за-

висит от ландшафта и климатических особенностей.

В северном районе еловых лесов обнаружены /. ricinus,

I. trianguliceps, I. apronophorus и D. pictus, причем пер-

вый вид встречается повсеместно. Ареал D. pictus про-

стирается полосой по долине Западной Двины, главным

образом к северу от нее, заходя отдельными вкрапле-

ниями на левобережье в районах Витебска и Полоцка.

/. trianguliceps и /. apronophorus обнаружены в Сиро-

тинском районе на правобережье Западной Двины.

14

В Центральном переходном районе смешанных ело-

во-широколиственных лесов почти повсеместно распро-

странен I. ricinus. Он отсутствует только в нескольких

административных районах севернее Могилева и в рай-

оне Молодечно, что связано, очевидно, с освоением бо-

лее 50% территории под пашни. D. pictus распространен

в основном по территории бассейна Березины. В северной

части этого района ареал D. pictus сужается, ограничи-

ваясь с запада и востока Минской и Оршанской возвы-

шенностями, а к югу расширяется, распространяясь по

всей Центрально-Березинской равнине. В Центральном

районе довольно часто встречаются /. trianguliceps (Ви-

лейский, Лепельский, Борисовский и Крупский районы),

/. apronophorus (Лепельский, Борисовский и Крупский

районы) и единично I. persulcatus (Борисовский район).

В Западном районе елово-широколиственных лесов

почти повсеместно распространен /. ricinus, не обнару-

жен он в нескольких административных районах, что,

очевидно, связано с недостаточной изученностью этих

пунктов. D. pictus обнаружен в западной и северной

частях этого района, а также в районах, примыкающих

непосредственно к Полесью. Кроме того, в северной

(б. Юратишский район) и юго-западной (Свислочский

район) частях обнаружен /. trianguliceps.

В Восточном районе елово-дубовых лесов повсемест-

но распространены /. ricinus (за исключением единич-

ных пунктов в восточной части) и D. pictus. В юго-во-

сточной части его (Ветковский и Уваровичский районы)

обнаружен Н. concinna.

В Юго-западном районе ольхово-широколиственных

лесов распространены I. ricinus и D. pictus. Довольно

часто встречаются /. trianguliceps (Лунинецкий, Иваце-

вичский, Малоритский, Каменецкий и Пружанский

районы) и /. apronophorus (Ивацевичский, Малоритский,

Каменецкий и Пружанский районы). Имеются единичные

находки /. crenulatus (Каменецкий и Пружанский

районы).

Юго-восточный район дубово-грабовых лесов харак-

терен повсеместным распространением /. ricinus и D. pic-

tus. В северной части его (Копаткевичский и Терехов-

ский районы) имеются единичные находки Н. concinna,

в юго-восточной (Хойникский, Наровлянский, Калинко-

вичский и Комаринский районы) встречается D. margi-

15

natus. В Калинковичском районе зарегистрированы еди-

ничные находки Н. punctata.

На территории Белоруссии с широколиственно-хвои-

ными лесами широко распространены характерные для

этой зоны /. ricinus и D. pictus. Свойственный лесным

стациям /. ricinus встречается почти во всех районах

БССР. Клеща нет там, где исчезли его естественные

биотопы вследствие сплошных распашек или они заняты

большими массивами болот, экологически не свойствен-

ных этому виду. Возможно также, что в результате сла-

бой изученности некоторых местностей в отношении за-

селения их клещами имеются районы, как бы свободные

от клещей. Массовый вид D. pictus—обитатель луговых

формаций по долинам рек—распространен главным

образом в южных и центральных районах республики.

В северных районах он встречается реже, так как здесь

появляются леса таежной подзоны, не характерной для

него.

Юго-восточные районы Белоруссии сходны с лесо-

степью. Здесь в открытых биотопах встречается степной

вид D. marginatus. Таежный клещ /. persulcatus найден

в центральной части БССР, занятой хвойными и широ-

колиственно-хвойными лесами, где, видимо, имеются

экологически близкие к таежным стации, свойственные

этому виду.

В южной части Белоруссии, расположенной в зоне

европейских широколиственных лесов, найден характер-

ный для этих лесов вид Я. concinna.

Частые находки в БССР /. trianguliceps, который

свойствен для лесных формаций, и норового вида

I. apronophorus, имеющего вместе со своим основным

хозяином—водяной полевкой широкий ареал, позволяют

предположить, что эти два вида в Белоруссии встреча'

ются повсеместно.

Судить о степени распространения в БССР норового

вида /. crenulatus по единичным находкам пока невоз-

можно.

Единичные находки Н. punctata можно объяснить

заносом клещей птицами из области распространения

вида, лежащей южнее БССР.

Таким образом, к настоящему времени в БССР обна-

ружены девять видов иксодовых клещей: Ixodes ricinus

L, /. persulcatus Sch. /. trianguliceps Bir., /. apronopho-

16

rus Sch., I. crenulatus Koch., Haetnaphysails concinna

Koch., H. punctata Can. et Fanz., Dermacentor pictus

Herm. и D. marginatus Sulz.

Возможно, что при дальнейших исследованиях юго-

восточных районов будет найден известный переносчик

туляремии степной вид Ixodes laguri 01.

2. Иксодовые клещи

СТАЦИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ

Стадиальное распределение иксодовых клещей нами

выявлялось путем сбора паразитов пропашником и с от-

ловленных мелких зверьков в основных растительных

формациях БССР (боры, субори, ельники, дубравы,

ольсы, березовые и осиновые леса), а также на выруб-

ках, лесных полянах, лугах, болотах, в прибрежных зо-

нах водоемов, на целинных участках, культурных полях,

огородах, садах, в домашних постройках и скотных дво-

рах. При этом наблюдалась неодинаковая заселенность

их клещами.

СОСНОВЫЕ ЛЕСА

Бор ы-з еленомошники (Pineta hylocomiosa) —

самая распространенная группа сосновых лесов. Из них

нами обследованы боры мшистые (Pinetum pleurozio-

sum) и бор-брусничник (Pinetum vacciniosum).

Боры мшистые обследовались в Беловежской

пуще, Лунинецком (д. Крестуново), Малоритском

(д. Ласки) и Сиротинском (д. Полтево) районах. Из

мелких грызунов в них отловлены лесная соня, европей-

ская рыжая полевка, желтогорлая мышь, полевая мышь,

лесная мышь; из насекомоядных—обыкновенная буро-

зубка, малая бурозубка; отстреляны обыкновенная бел-

ка и заяц-русак. Заселенность боров мшистых мелкими

грызунами и насекомоядными была низкая, не превы-

шающая 8 зверьков на 100 ловушко-суток.

Обследования в Беловежской пуще показали, что от-

18

носительный запас клещей1 /. ricinus в данной стации

незначителен: 0—4 (весной) и 10—11 (конец лета—

осень). Интенсивность заражения зверьков также невы-

сокая (0—1 весной, до 2 осенью). Некоторое повышение

к осени как относительного запаса клещей, так и интен-

сивности заражения грызунов, вероятно, происходит за

счет увеличения отлова зверьков, мигрировавших из

других типов леса, более насыщенных клещами и их хо-

зяевами.

Сборы клещей с растительности были также немно-

гочисленны. Например, в мае 1956 г. в среднем на один

учет приходилось 2—3 нимфы и одна самка.

Обследование боров мшистых в Лунинецком, Мало-

ритском и Сиротинском районах дало отрицательный

результат. На растительности и мелких грызунах /. rici-

nus не обнаружен (табл. 1 и 2).

Обследованием более крупных зверьков, добытых в

борах мшистых, установлена несколько иная заклещев-

ленность. Так, интенсивность заражения белок и зайцев

преимагинальными фазами /. ricinus оказалась почти

такая же, как в ельнике дубняковом, и немного меньше,

чем в ольшанике. По-видимому, зараженность их клеща-

ми не может служить показателем зараженности для

стации, где они добыты, так как эти зверьки в поисках

корма передвигаются на значительные расстояния и в

течение суток успевают побывать в различных расти-

тельных формациях, где могут подвергаться нападению

клещей. Данные же сборов клещей с мелких грызунов и

насекомоядных, имеющих малую площадь деятельности,

а также сборы клещей с растительности указывают на

малую заселенность боров мшистых клещами /. ricinus.

Очень редко в этом типе леса встречаются /. triangu-

liceps (с мышевидных грызунов снято 11 особей) и

D. pictus (снято 7 личинок), еще реже—/. crenulatus (най-

дено 3 самца в норе лисицы).

Бор брусничников ый обследован нами в Бере-

зинском заповеднике (Лепельский район, окрестности

д. Кветча). Здесь добыты желтогорлая мышь, лесная

мышь и обыкновенная бурозубка. На них иксодовых

клещей не обнаружено.

1 Величина относительного запаса клещей получается от перемно-

жения процента отлова грызунов на среднюю зараженность их клещами.

19

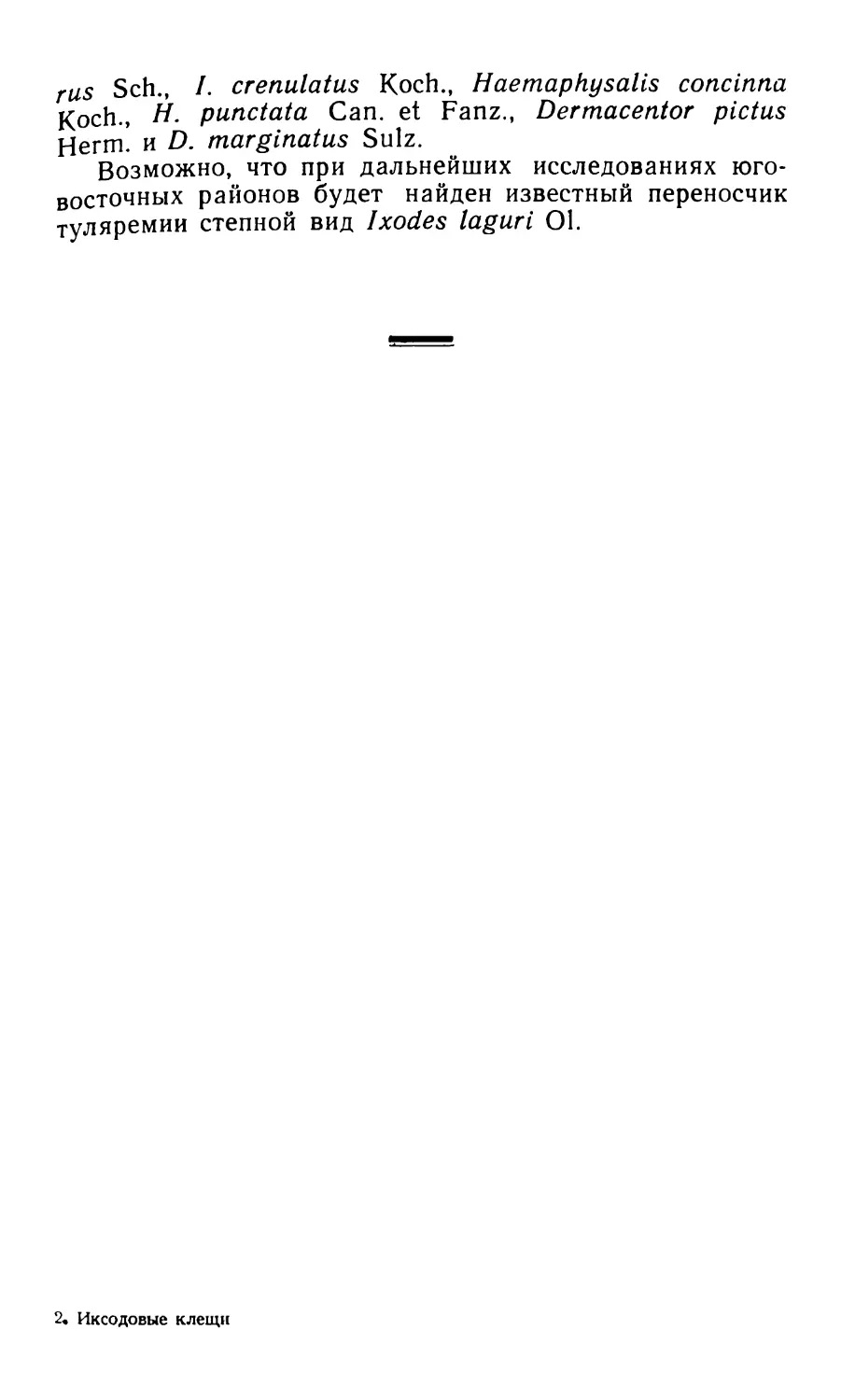

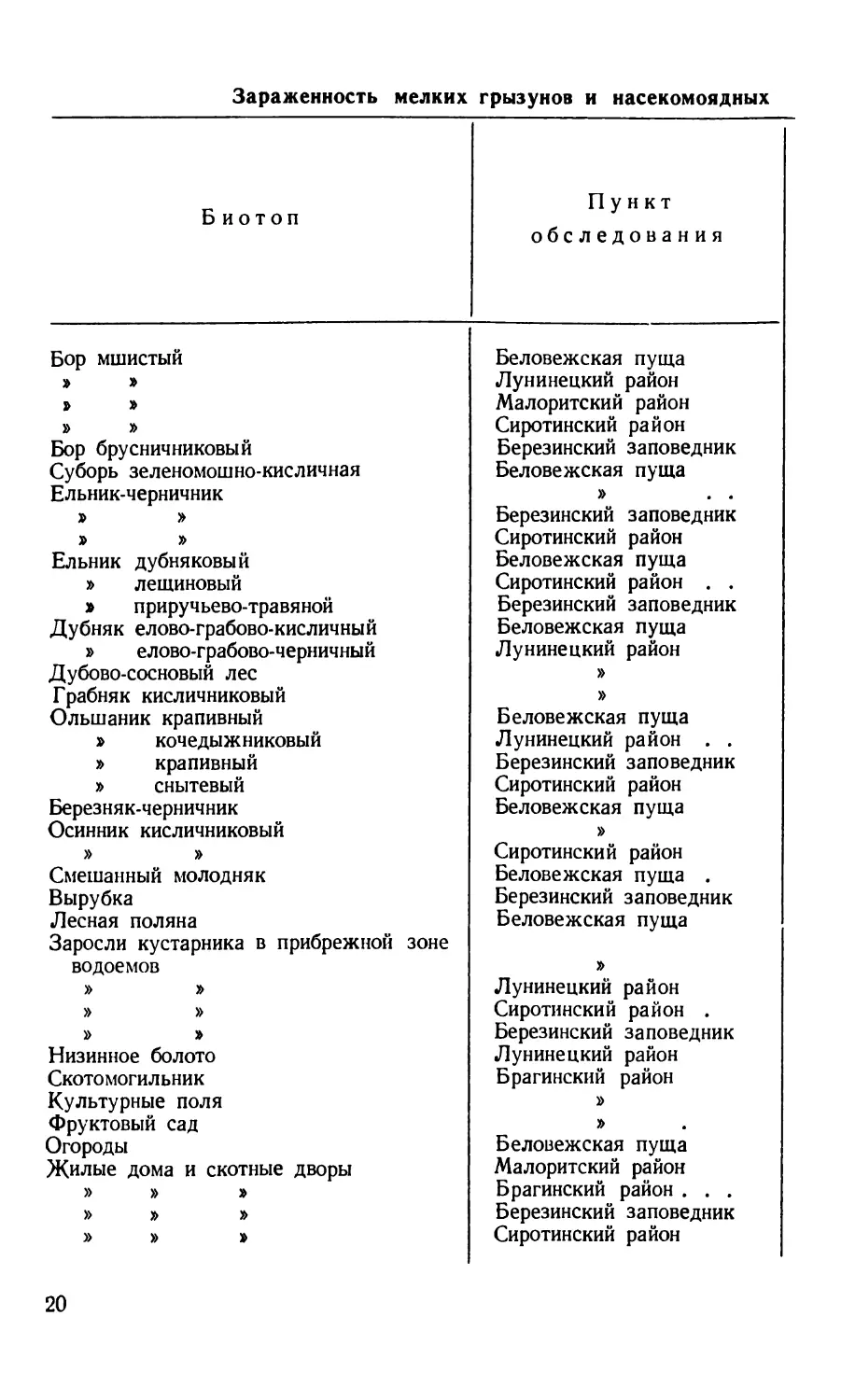

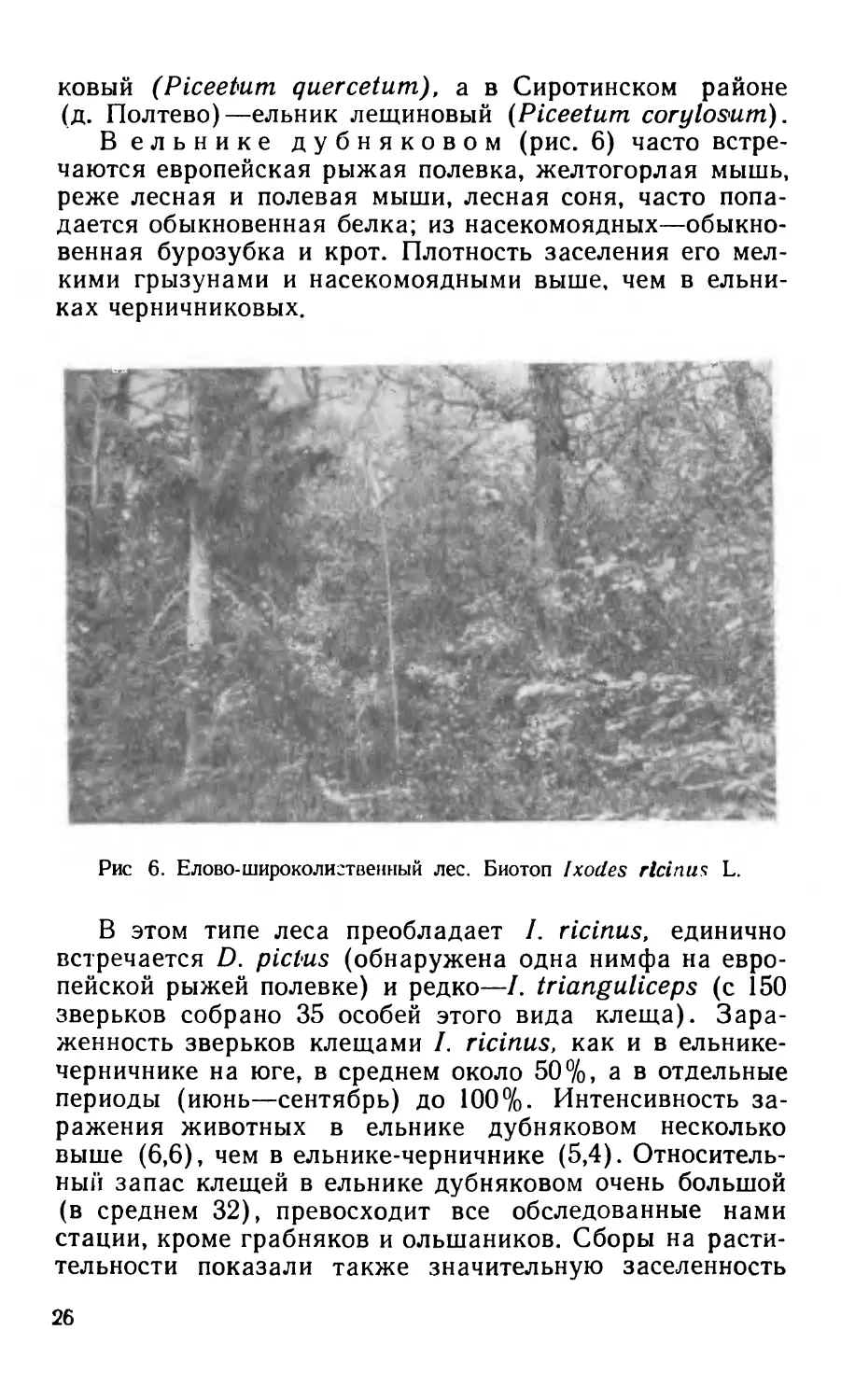

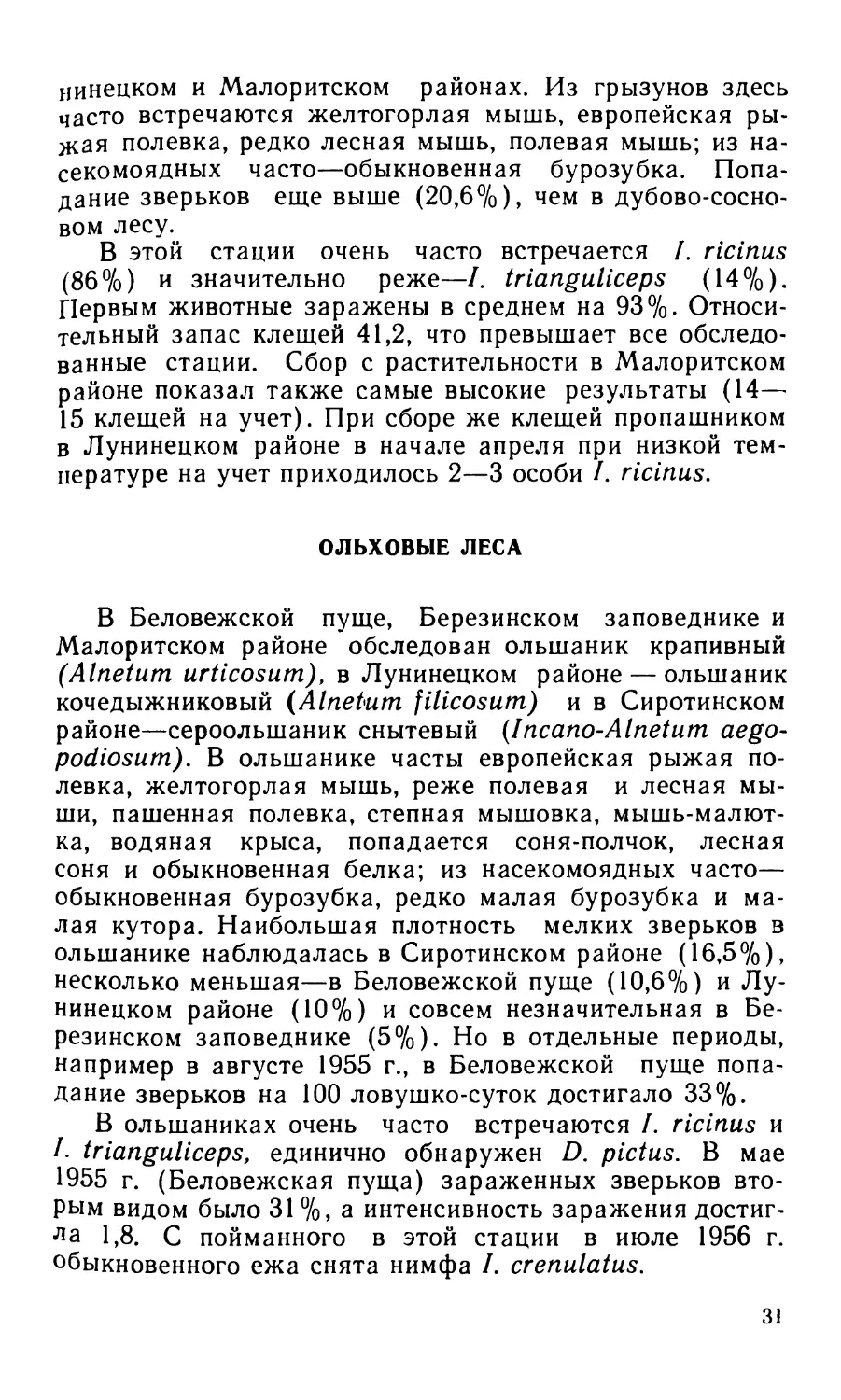

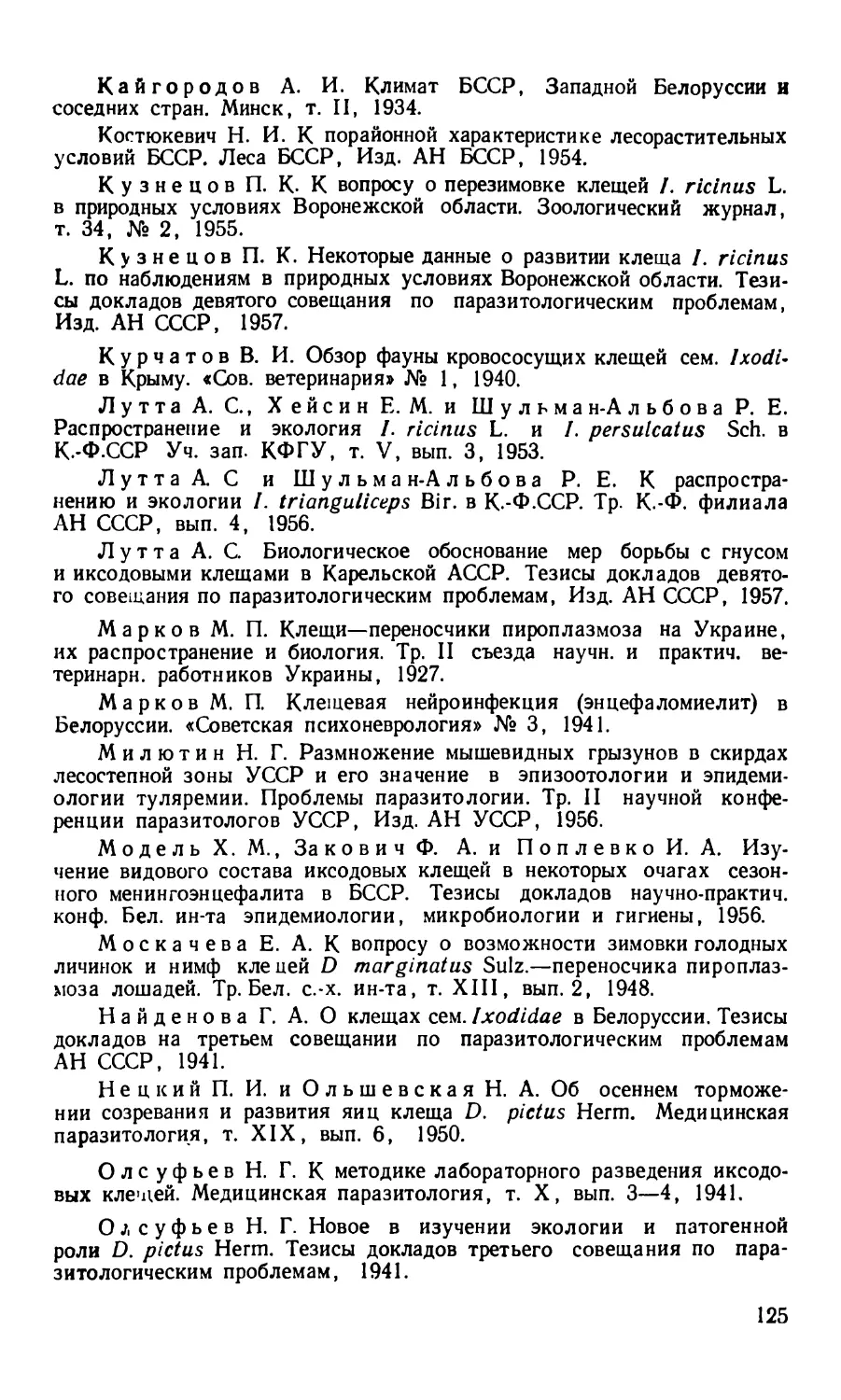

Зараженность мелких грызунов и насекомоядных

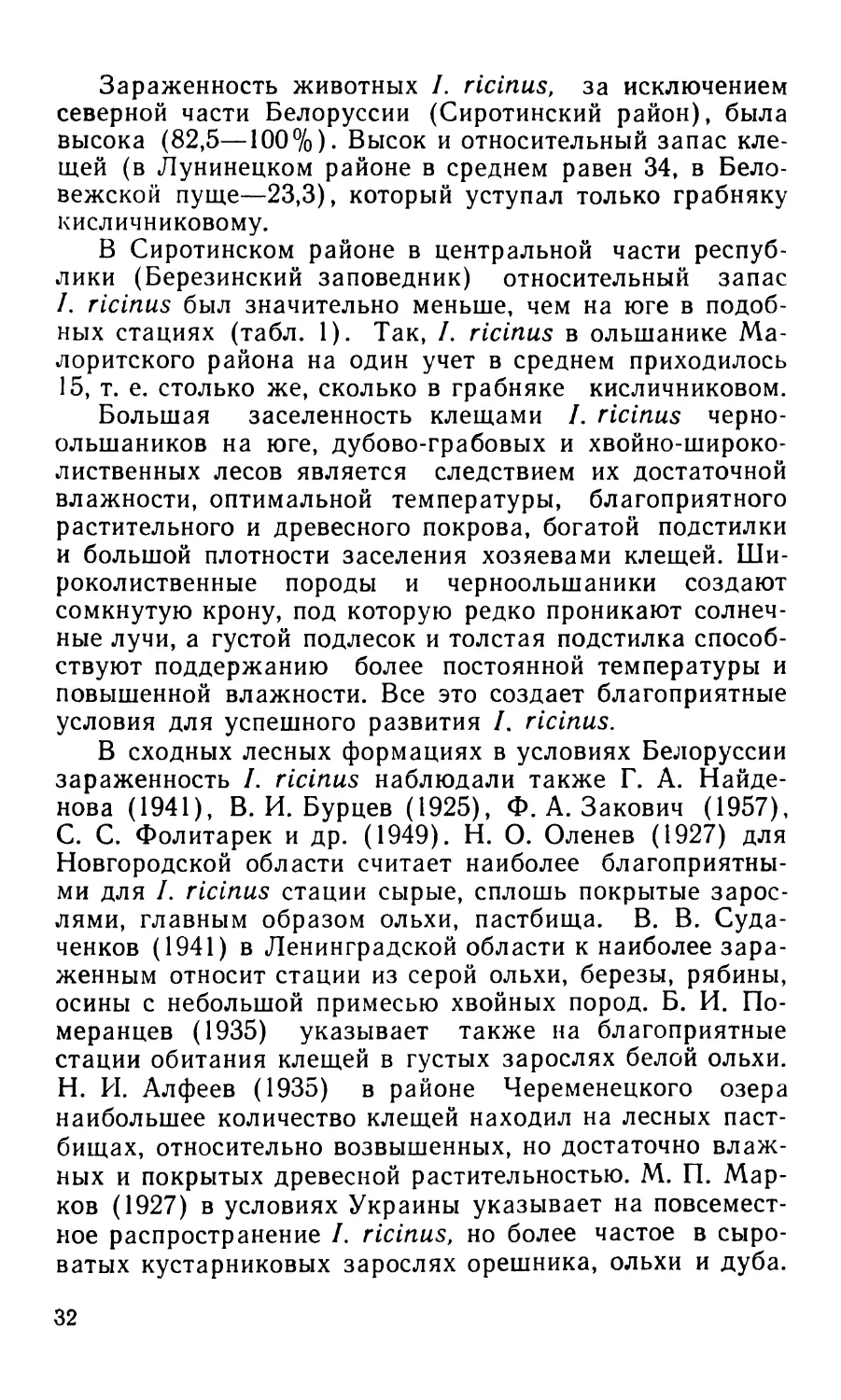

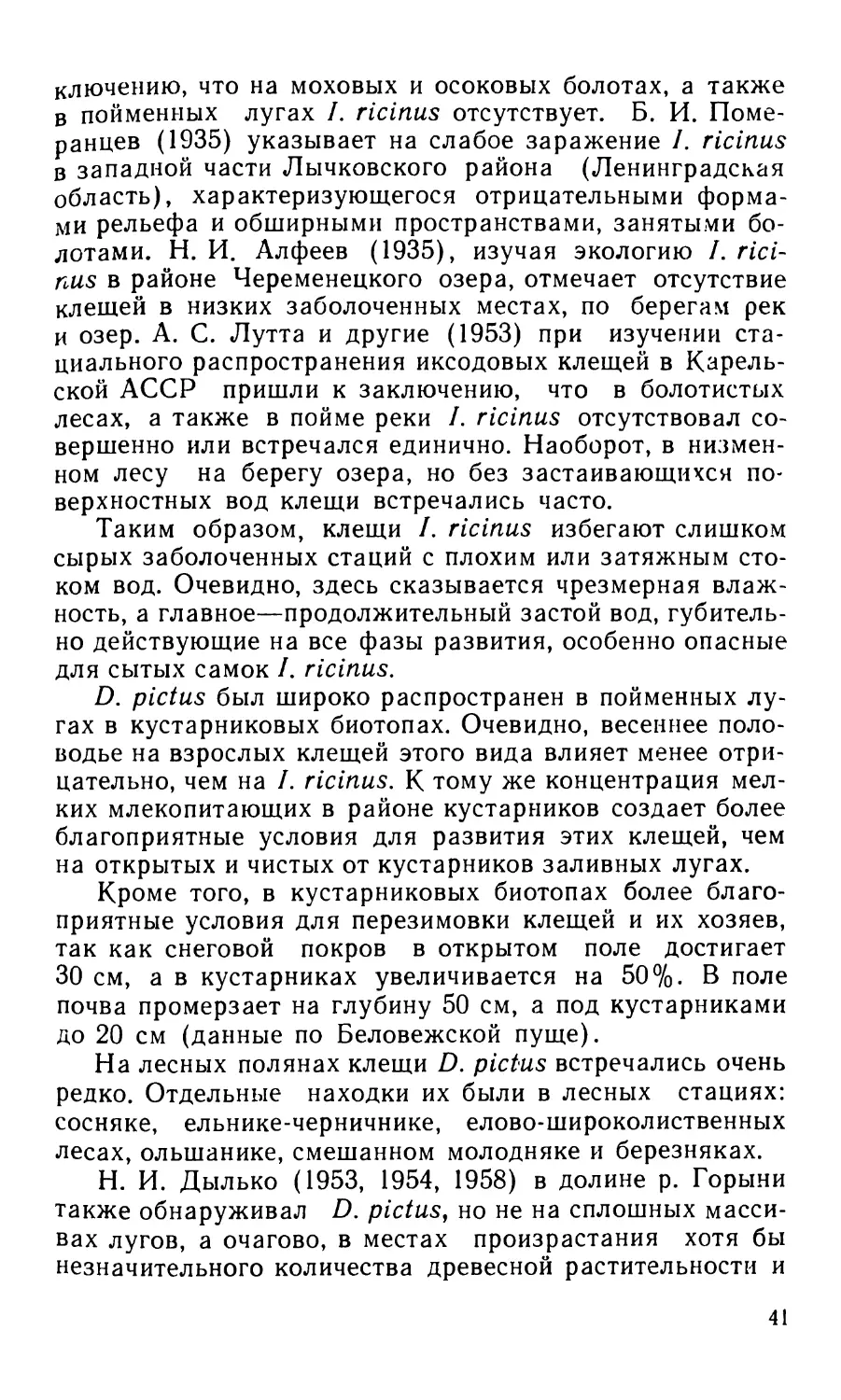

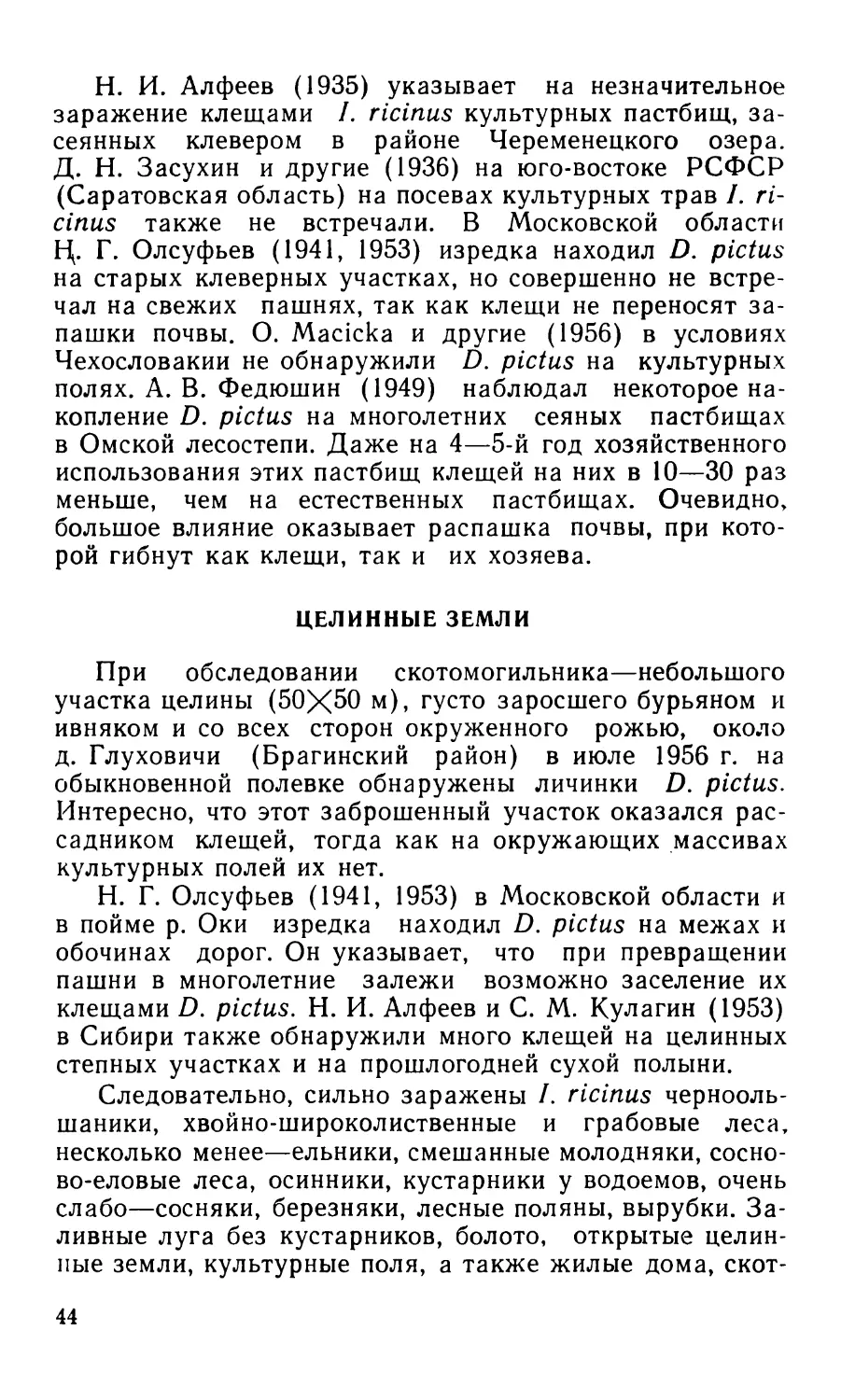

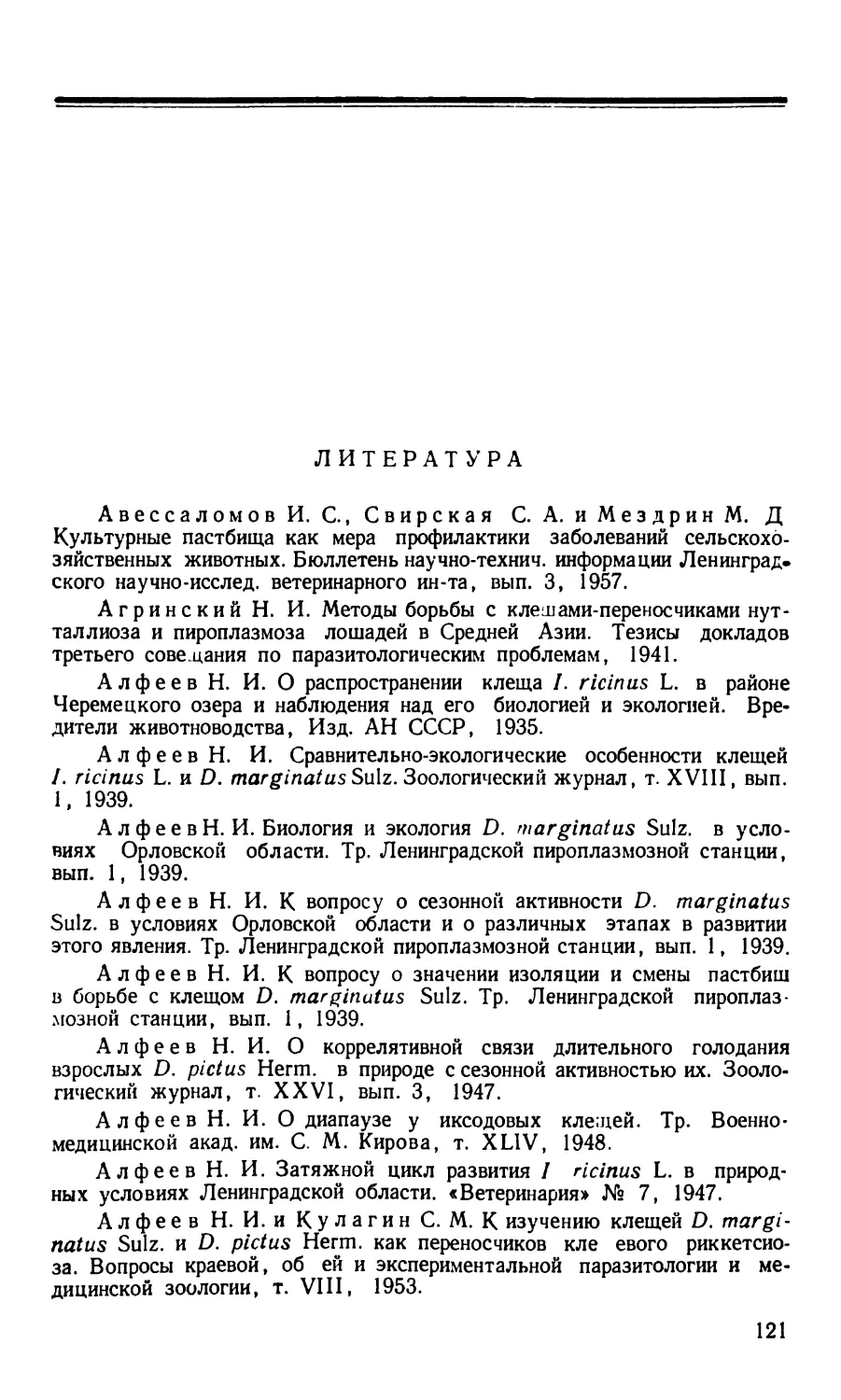

Биотоп Пункт обследован ия

Бор мшистый » » » » » » Бор брусничниковый Суборь зеленомошно-кисличная Ельник-черничник » » » » Ельник дубняковый » лещиновый » приручьево-травяной Дубняк елово-грабово-кисличный » елово-грабово-черничный Дубово-сосновый лес Грабняк кисличниковый Ольшаник крапивный » кочедыжниковый » крапивный » снытевый Березняк-черничник Осинник кисличниковый » » Смешанный молодняк Вырубка Лесная поляна Заросли кустарника в прибрежной зоне водоемов » » » » » » Низинное болото Скотомогильник Культурные поля Фруктовый сад Огороды Жилые дома и скотные дворы » » » » » » » » » Беловежская пуща Лунинецкий район Малоритский район Сиротинский район Березинский заповедник Беловежская пуща » . . Березинский заповедник Сиротинский район Беловежская пуща Сиротинский район . . Березинский заповедник Беловежская пуща Лунинецкий район » » Беловежская пуща Лунинецкий район . . Березинский заповедник Сиротинский район Беловежская пуща » Сиротинский район Беловежская пуща . Березинский заповедник Беловежская пуща » Лунинецкий район Сиротинский район . Березинский заповедник Лунинецкий район Брагинский район » » Беловежская пуща Малоритский район Брагинский район . . . Березинский заповедник Сиротинский район

20

nd

СО — — — ND сло-^-^ослсооооооооюсл СП -4J со >— — — — — — ND — — — ND —— — GOGO^J-^^OOlOOOOOOOGOCOOCnOOCnGOCOOCn^Qo GO ND О СП О О GO hU СП ND О GO GO % попадания на I 100 ловушко-суток

00 00 00 0000000000000^01 О 00 — GO GO 4*- ND О 00 СП -q О GO 4*. — GO СЛ ND — 4^ GO GO OGOOOOO — CnONOCnO-GOGOGO — OG0G0Cn00OOOOCn ND СП СП GO СП 4*> 4*- % зараженных животных

4 1,1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ND GO 4^ — NDNDGOND4^4^GO — — 4^ — GO О ND — СЛОООООО — СП СП ND 00 GO СП ND О СП СП 4*. GO О интенсивность заражения /. г и

1,3 0,4 0,06 0,7 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 О — G0OOOONDG0NDND — ONDO — Q0OONDG0OOOOO co СП — о 00 4^ ND — 4^ — ND О ND 4^ ND О средняя зараженность пЛпиь

ОООООООО — ND О 00 О СП 4^ о о — — — GO ND 4^ ND ND -GO — — GO GO — — CnG0G0O4^G0 — — -<1 О ND GO ND GO — GO О О О О О 4^ 4ь. ND •<! GO О ND GO ND ND ND 00 GO СП — О 4* О 00 относительный запас клещей I

0 15 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 СП ND ND 4ь. СП GO OOGOONDOOOOOOOGOCn-GoONDOONDODOOOOO О 4*- 4^ СП % зараженных 1 животных

000000000—0—0 OO — О — — О — О СП ND — GO ND 4^ О — О ND — СпООО — О GO — ND СП интенсивность заражения tria

0 0,2 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,4 0,02 1,2 0 0,02 0 1,7 0,03 2,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0 0,06 0,02 0 0,04 0 0 средняя зараженность nguli

0 4,5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GO GO OOOOOOONDO4xOCHCDOCDOOOCDO — ООО — О — ND ND СП ND ND 00 О GO — ND О — GO ND 4^ 4^ О относительный запас клещей ceps I

4,2 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 OiO-JOOOOOOOOOOOOO-OO-JOOOOOO О о 4^ % зараженных животных

0000000^0000— 1,4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 интенсивность заражения о

0,04 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,01 0 0 0,006 0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,05 средняя зараженность lictus

0,2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,01 0 0 0,006 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,6 относительный запас клещей

иксодовыми клещами в различных биотопах

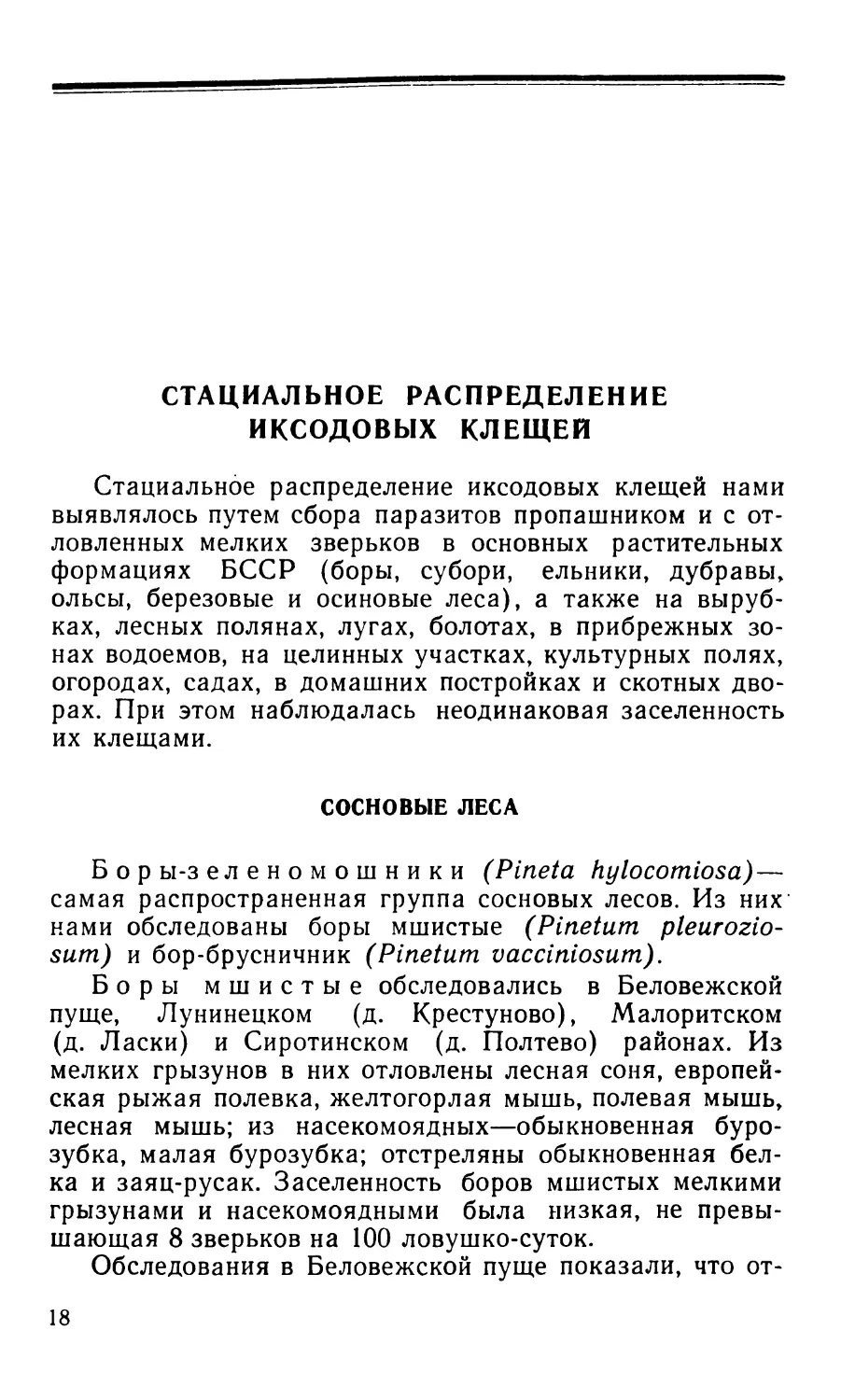

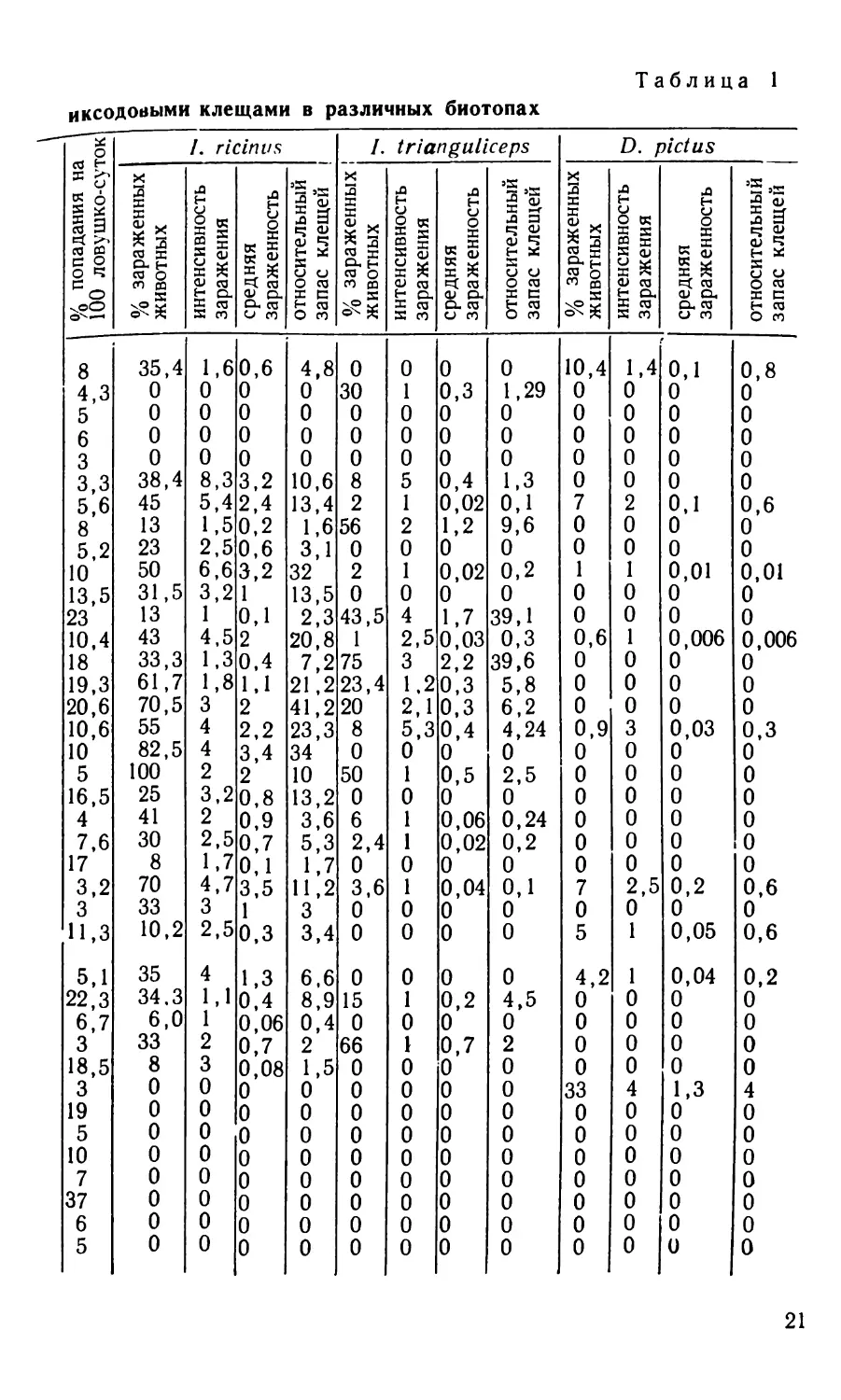

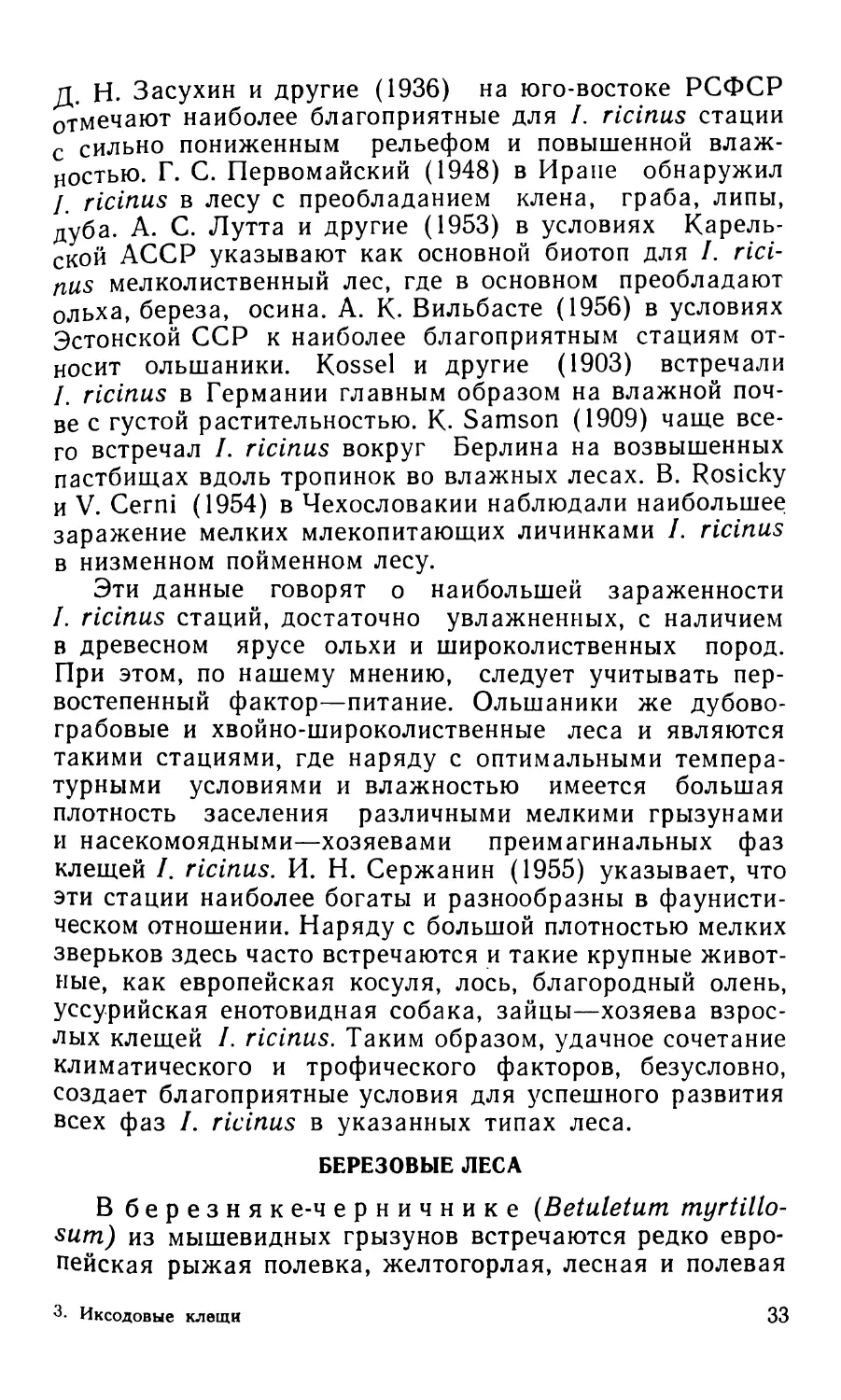

Таблица 2

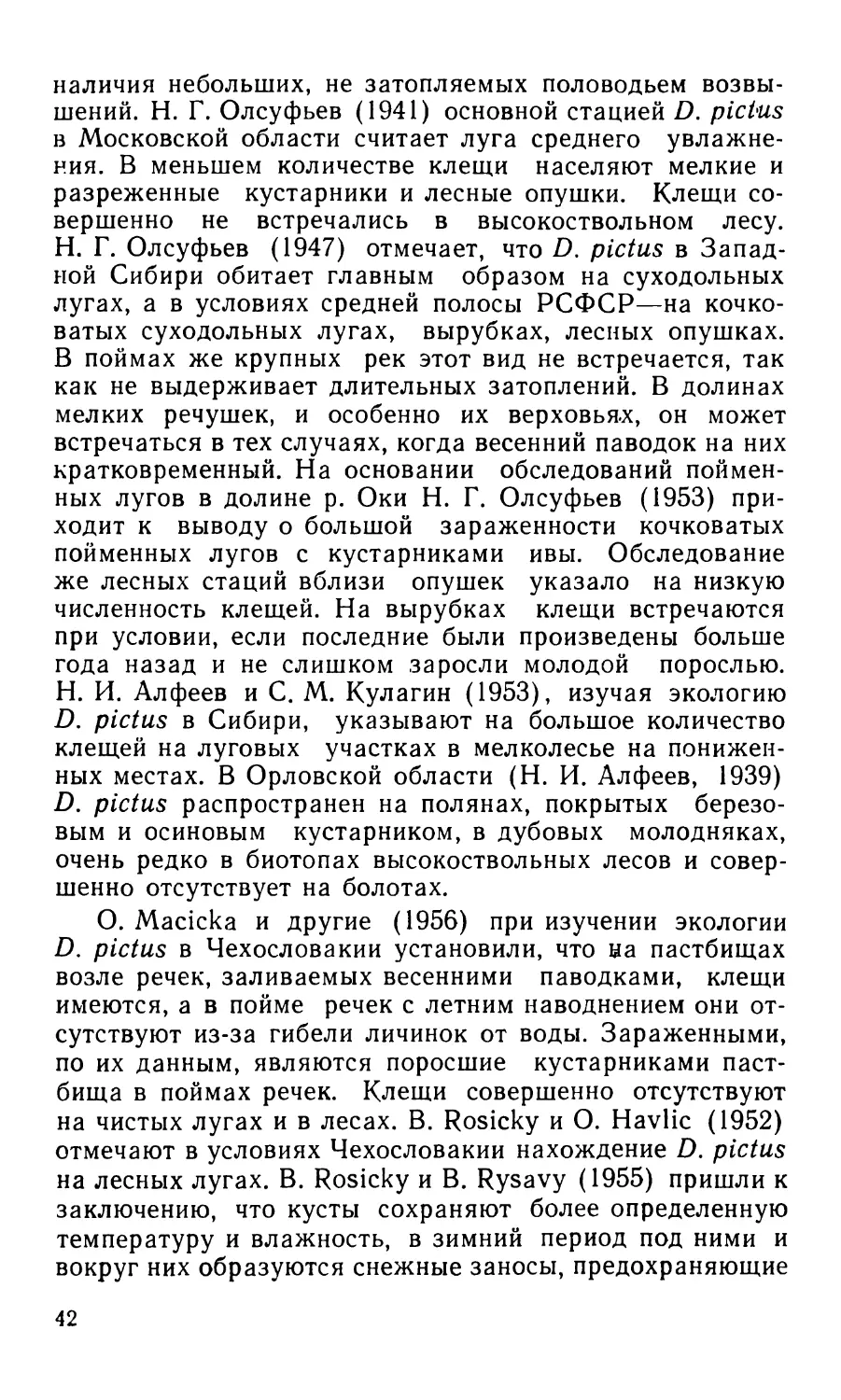

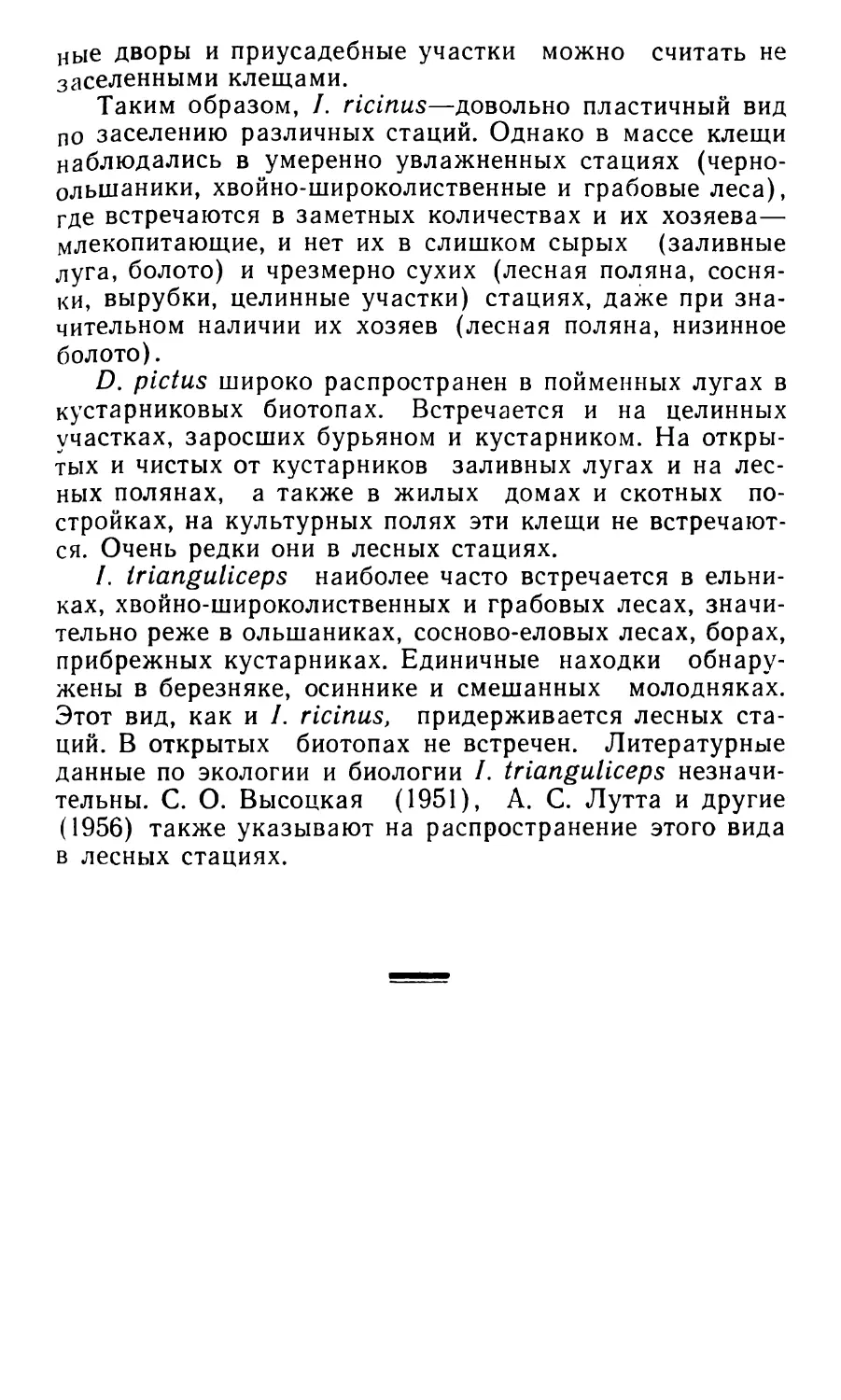

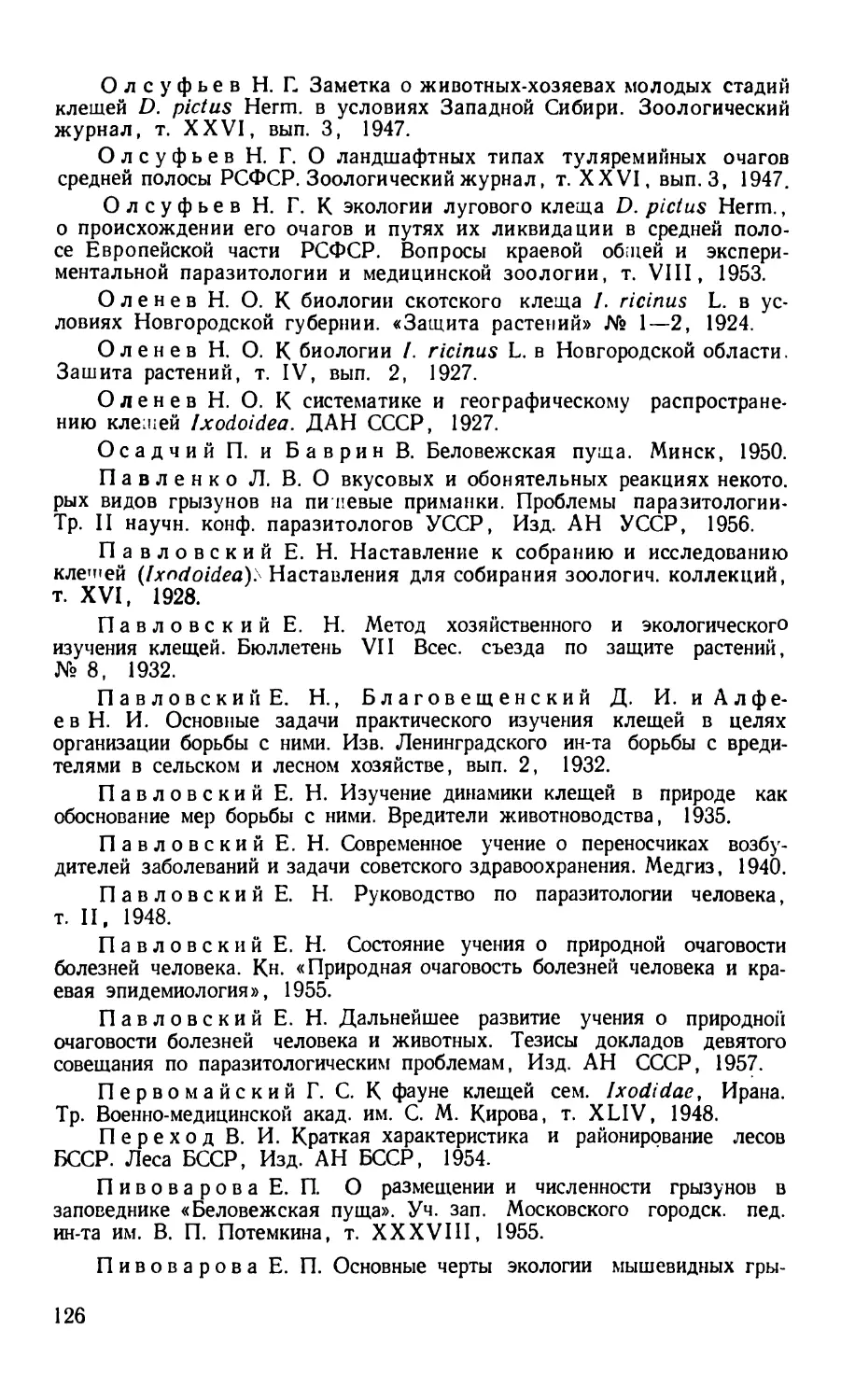

Заселенность различных биотопов иксодовыми клещами

(по данным сбора с растительности)

Биотоп Пункт обследования К-во клещей на один учет

/. ri- cinus D. pic- tus

Бор мшистый Беловежская пуща 2—3 0

» Малоритский район 0 0

Суборь зеленомошно-кис- Беловежская пуща 4—5 0

личная

Ельник-черничник 9—10 0

» дубняковый 13—14 0

Дубняк елово-грабово-кис- 8 0

личный

» елово-грабово-чернич- Лунинецкий район 4 0

ный

Дубово-сосновый лес » » 2-3 0

Грабняк кисличниковый » » 2—3 0

» Малоритский район 14—15 0

Ольшаник крапивный Беловежская пуща 7—8 0-1

» Малоритский район 15 0

Березняк-черничник Беловежская пуща 4—5 0—1

Лесная поляна » » 0—1 0

» Малоритский район 0 0

Пойменные заросли кустар- Беловежская пуща 1—2 6-7

ника

Заливной луг без кустар- 0 0—1

ника

Лунинецкий район 0 0

Малоритский район 0 0

Из сказанного можно сделать заключение о незначи-

тельной заселенности сосновых лесов /. ricinus, I. trian-

guliceps, I. crenulatus и D. pictus, которые, очевидно,

периодически заносятся туда животными из других био-

топов. Об этом говорит и увеличение зараженных зверь-

ков в сосняках к осени—в период расселения грызунов

из других биотопов, более богатых в фаунистическом

отношении. Г. А. Найденова (1941), Б. П. Савицкий

(1957) в Белоруссии, В. В. Судаченков (1941) в Ленин-

градской области и А. К. Вильбасте (1956) в Эстонии

также пришли к заключению о чрезвычайно малой за-

раженности сосняков /. ricinus. В. В. Судаченков объяс-

22

няет это чрезмерной разреженностью сосняков, подтвер-

ждая фактами различной зараженности в одних и тех же

стациях. Например, клещи встречаются в основном на

затененных склонах, на ярко освещенных их в 5—6 раз

меньше. По нашему мнению, вполне возможно, что

здесь сказывается более низкая относительная влаж-

ность по сравнению с другими типами леса. Бедность

подстилки и редкий травяной покров, очевидно, также

способствуют ухудшению условий для развития клещей.

Слабая зараженность сосняков клещами зависит и от

незначительной плотности заселения этой стации мелки-

ми млекопитающими, что препятствует успешному раз-

множению иксодовых клещей.

СОСНОВО-ЕЛОВЫЕ ЛЕСА

Субори зеленомошные (Pineta piceeta hylo-

comiosa)—наиболее широко распространенная группа из

сосново-еловых лесов БССР. В Беловежской пуще нами

обследована суборь зеленомошно-кисличниковая (Pine-

lum piceeto-hylocomioso-oxalidosum). Здесь часто встре-

чаются европейская рыжая полевка, желтогорлая мышь,

редко лесная мышь и полевая мышь, соня-полчок, лес-

ная соня; из насекомоядных редко—обыкновенная буро-

зубка; отстреляны благородный олень, заяц-русак и

обыкновенная белка. Процент попадания мелких млеко-

питающих почти такой же, как и в борах брусничнико-

вых. Относительный запас /. ricinus колебался как по се-

зонам, так и в различные годы. Но в среднем субори

более насыщены клещами этого вида, чем боры (табл. 1).

Например, в 1955 г. относительный запас клещей в бо-

рах достигал 11, а в субори—74. Интенсивность зара-

жения в суборях была в 7 раз, а процент зараженных

зверьков в 1,5—2 раза выше. На растительности собрано

клещей в среднем в два раза больше, чем в бору мши-

стом (табл. 2), а в отдельные периоды значительно боль-

ше. Так, в мае 1956 г. в среднем на учет было 10 взрос-

лых, 5 нимф и 1 личинка, что превышало сборы в этот

же период в сосняках в 4—5 раз. Благородный олень,

заяц-русак, обыкновенная белка были также сильно за-

ражены /. ricinus.

Таким образом, вследствие более разнообразного

флористического и фаунистического состава сосново-

23

еловый лес является более благоприятной стацией оби-

тания /. ricinus, чем сосняки. В данном биотопе с убито-

го оленя сняты 2 самки D. piebus. В сборах на раститель-

ности и с отловленных мелких позвоночных этот вид не

обнаружен. Очевидно, крупные животные (как олень)

могут заносить его с открытых стаций (луга, лесные по-

ляны) в лесные. Из 141 отловленного здесь мелкого

зверька на 10 найдено 19 клещей I. trianguliceps.

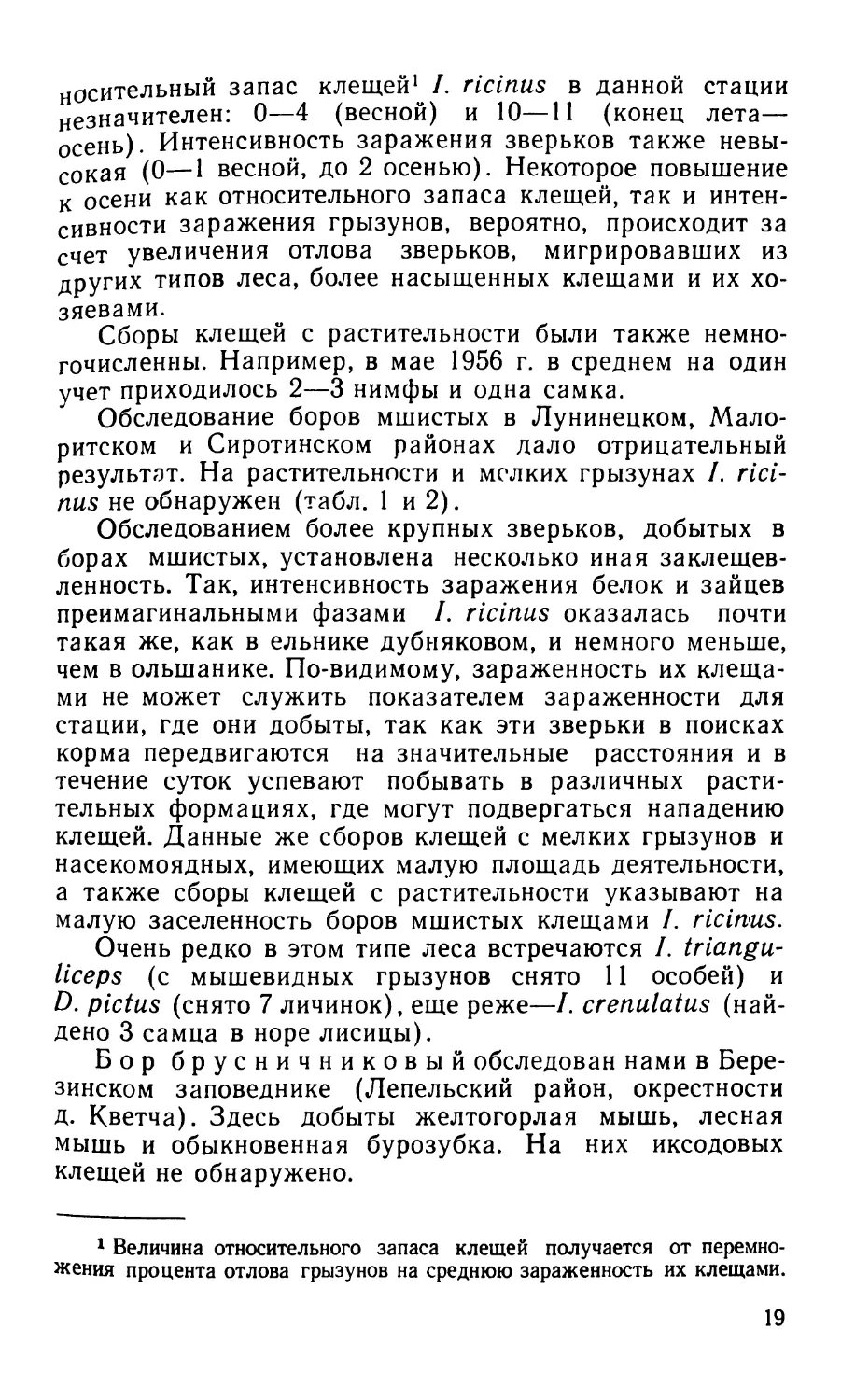

ЕЛОВЫЕ ЛЕСА

Ельник и-зеленомошники (Piceeta hyloco-

miosa)—наиболее широко распространенная группа из

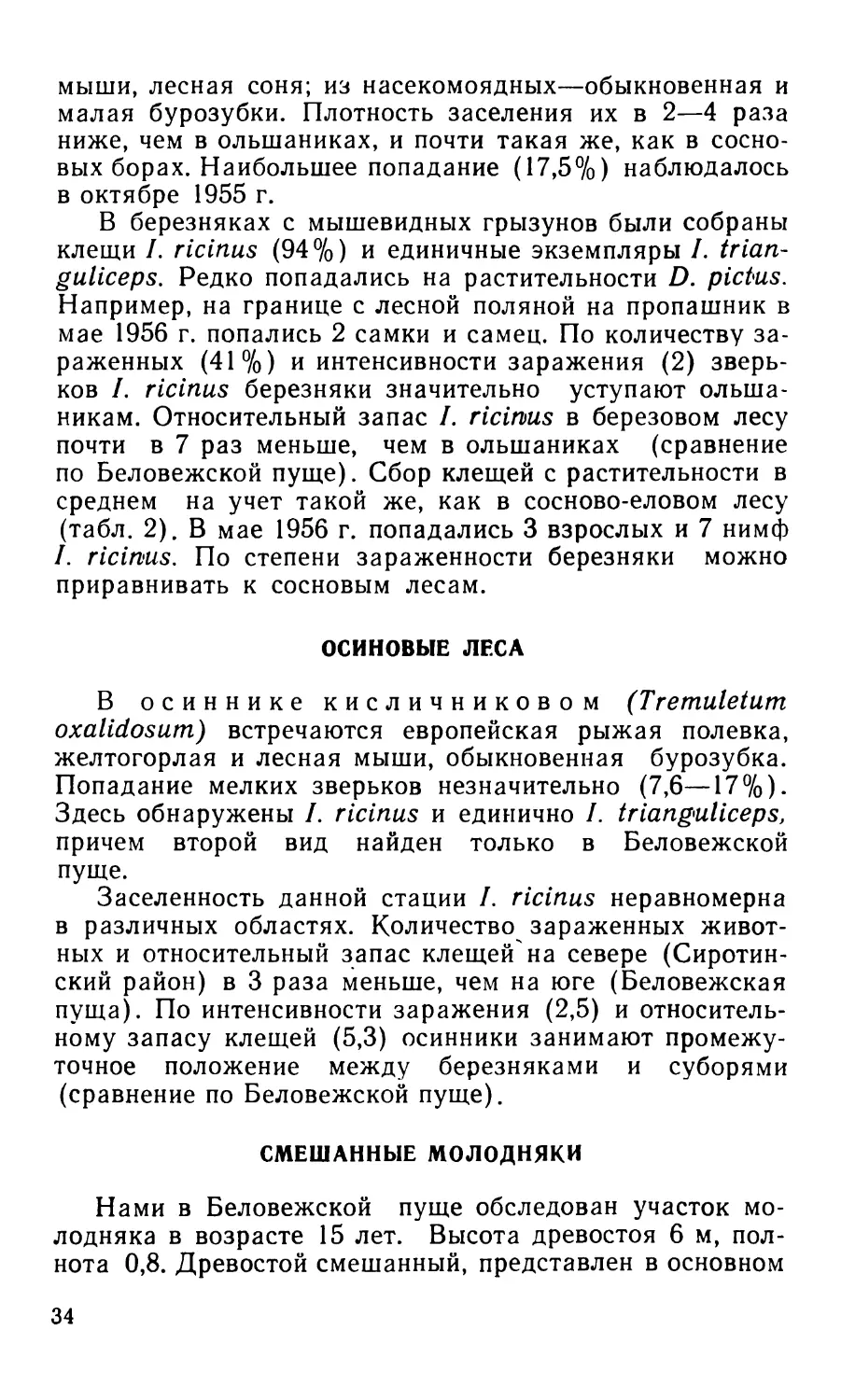

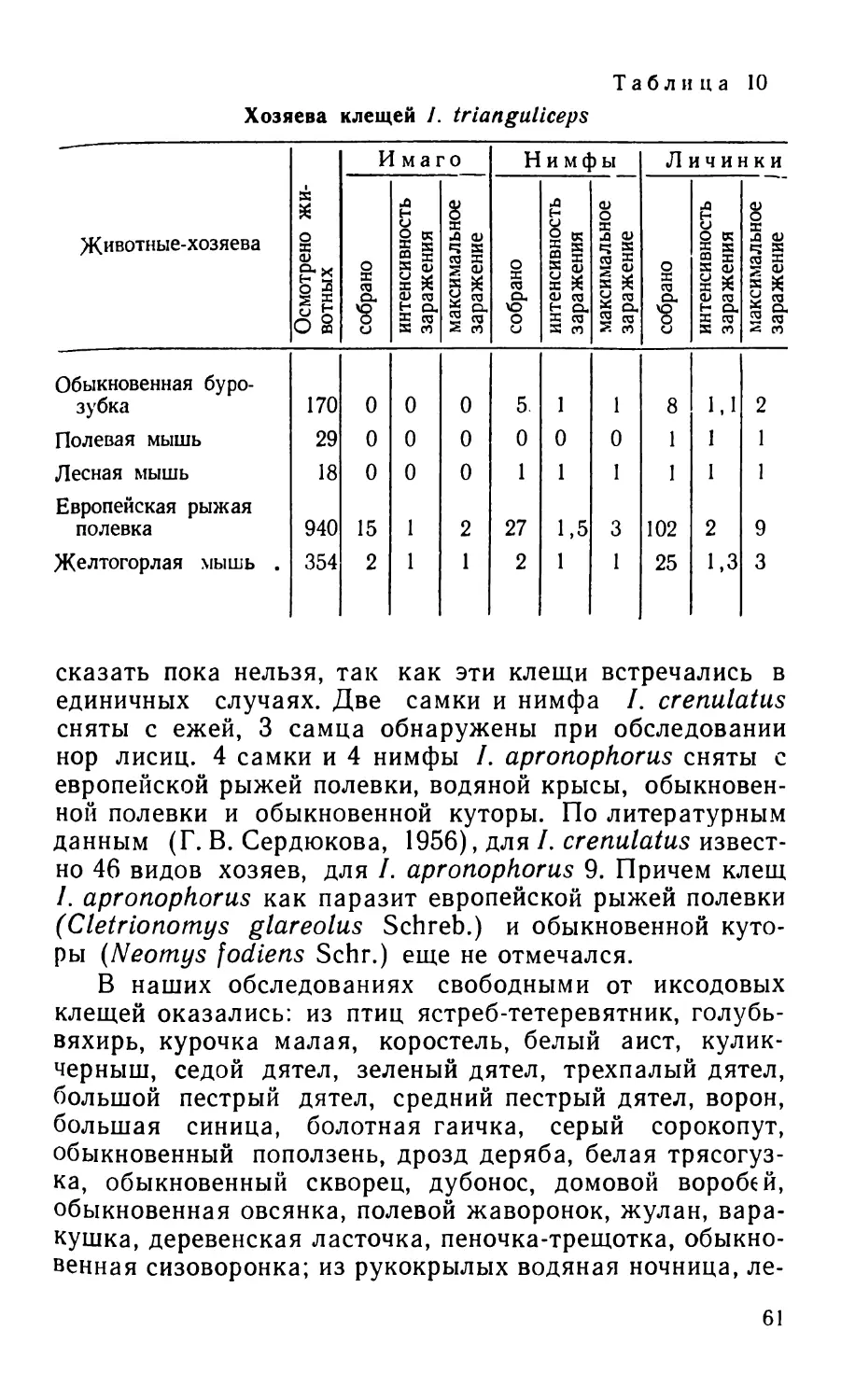

еловых лесов. Нами обследован ельник-черничник (Pi-

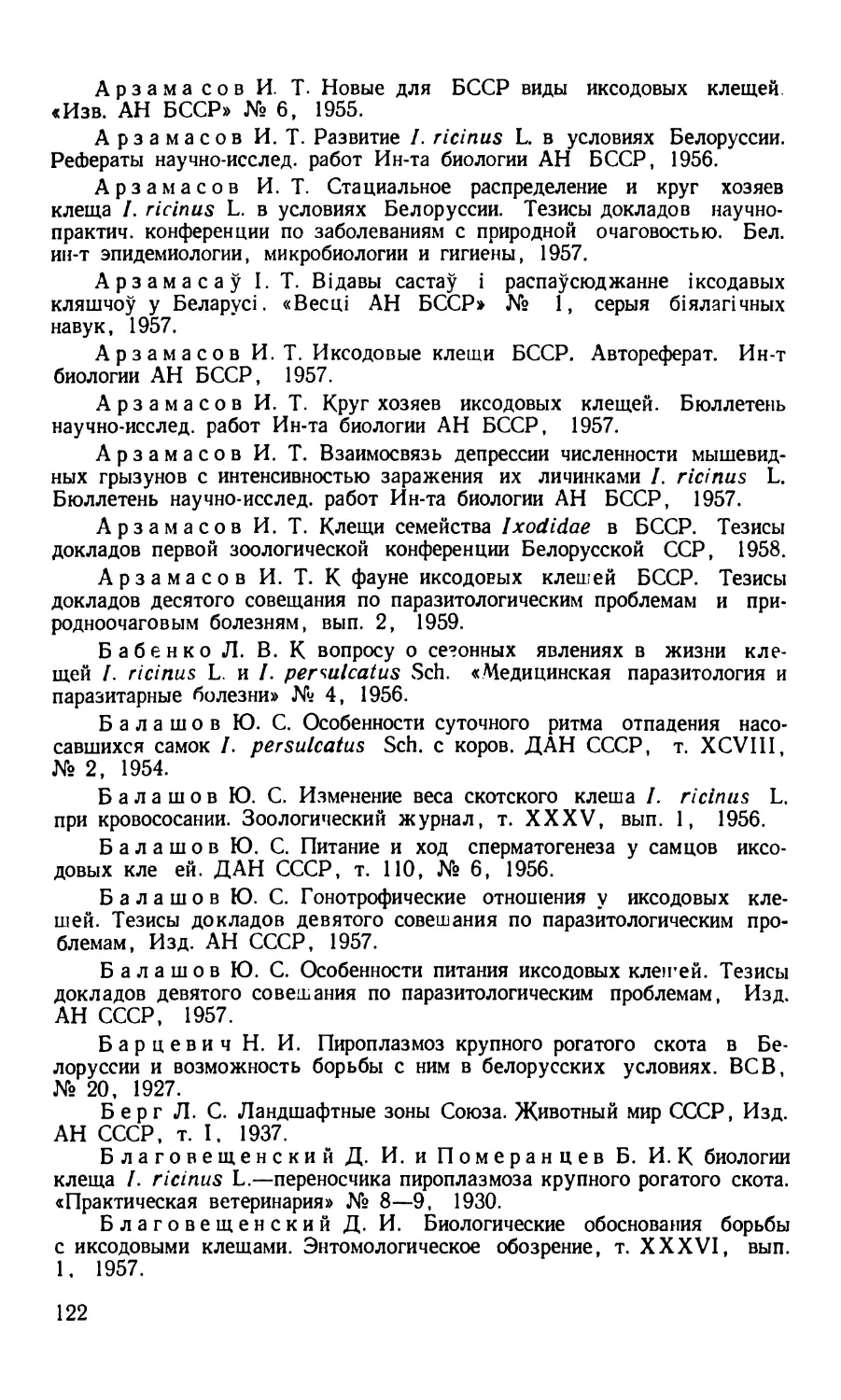

ceetum myrtillosum) в Беловежской пуще (рис. 5), Бере-

Рис 5. Ельник-черничник. Биотоп Ixodes ricinus L,

зинском заповеднике и в Сиротинском районе. В ельнике

очень часты европейская рыжая полевка, реже желто-

горлая мышь, соня-полчок и лесная соня, очень редко

мышь-малютка; часто обыкновенная бурозубка, реже

крот. Встречаются благородный олень, заяц-русак,

обыкновенная белка. Частота попадания в ловушки

мелких млекопитающих и процент заражения их не-

сколько выше, чем в субори (табл. 1). На отловленных

24

животных часто обнаруживается /. ricinus, значительно

реже—/. trianguliceps, D. pictus и единично—/, aprono-

phorus.

В Беловежской пуще отловленные в июне Г955 г.

зверьки были заражены /. ricinus на 89—100%. Интен-

сивность заражения, относительный запас клещей и

данные учетов на растительности выше по сравнению с

предыдущими стациями. На пропашник в мае 1956 г.

было собрано в среднем на учет 10 взрослых и 20 нимф

/. ricinus. Степень же заражения крупных животных

(благородный олень) была меньше, чем в субори, а

обыкновенной белки и зайца-русака—примерно одина-

кова с предыдущей стацией.

Зараженность животных в южных, центральных и се-

верных областях различная. Так, интенсивность зара-

жения /. ricinus мелких зверьков, добытых в Лепельском

и Сиротинском районах, значительно ниже (в централь-

ных областях в 12 раз, в северных в 4 раза), чем на юго-

западе республики (Беловежская пуща). Такая же зако-

номерность отмечается и по величине относительного

запаса клещей в этих пунктах (табл. 1). Таким образом,

интенсивность заражения мелких млекопитающих в ель-

нике-черничнике на юге несколько выше, чем в предыду-

щих стациях, процент заражения животных и плотность

их заселения также больше. Заселенность растительно-

сти клещами в ельнике-черничнике в 2 раза больше, чем

в сосново-еловом лесу.

Следовательно, ельники-черничники более заражены

/. ricinus, чем сосново-еловые леса и сосняки-зеленомош-

ники. Вероятно, здесь положительно сказывается более

мощная подстилка, создающая благоприятные условия

для прохождения метаморфоза /. ricinus, а также более

густой травяной и кустарниковый покров.

Интересен факт изменения соотношения численности

некоторых видов иксодовых клещей в ельниках чернич-

никовых. На юге республики на обследованных животных

в этих биотопах преобладающим оказался /. ricinus, в

центральных областях (Березинский заповедник)—

/. trianguliceps. Процент заражения животных послед-

ним был в 7 раз, а относительный запас клещей в 6 раз

выше, чем /. ricinus.

Ельники сложные (Piceeta composita). Из этой

группы в Беловежской пуще обследован ельник дубня-

25

ковый (Piceet'um quercetum), а в Сиротинском районе

(д. Полтево)—ельник лещиновый (Piceetum corylostun).

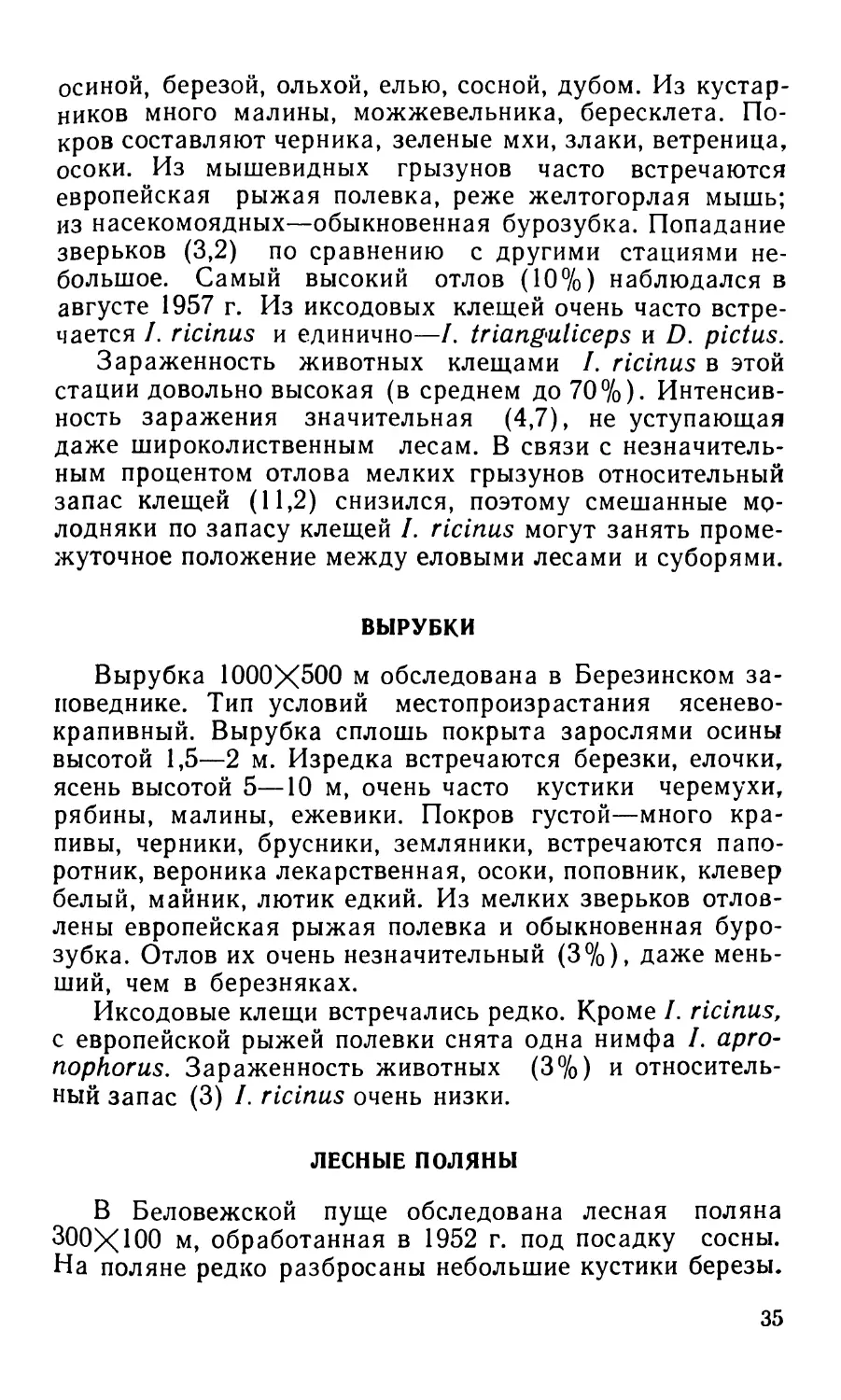

В ельнике дубняковом (рис. 6) часто встре-

чаются европейская рыжая полевка, желтогорлая мышь,

реже лесная и полевая мыши, лесная соня, часто попа-

дается обыкновенная белка; из насекомоядных—обыкно-

венная бурозубка и крот. Плотность заселения его мел-

кими грызунами и насекомоядными выше, чем в ельни-

ках черничниковых.

Рис 6. Елово-широколиственный лес. Биотоп Ixodes ricinus L.

В этом типе леса преобладает /. ricinus, единично

встречается D. pictus (обнаружена одна нимфа на евро-

пейской рыжей полевке) и редко—/. trianguliceps (с 150

зверьков собрано 35 особей этого вида клеща). Зара-

женность зверьков клещами I, ricinus, как и в ельнике-

черничнике на юге, в среднем около 50%, а в отдельные

периоды (июнь—сентябрь) до 100%. Интенсивность за-

ражения животных в ельнике дубняковом несколько

выше (6,6), чем в ельнике-черничнике (5,4). Относитель-

ный запас клещей в ельнике дубняковом очень большой

(в среднем 32), превосходит все обследованные нами

стации, кроме грабняков и ольшаников. Сборы на расти-

тельности показали также значительную заселенность

26

ельников дубняковых I. ricinus (табл. 2). Например, в

мае 1956 г. в среднем на один учет собрано 7 взрослых,

22 нимфы и 17 личинок этого вида.

В ельнике лещиновом часто встречается ры-

жая полевка, несколько реже лесная мышь; из насеко-

моядных—обыкновенная бурозубка. Процент отлова

мелких зверьков в среднем составил 13,5%, что на 3,5%

превышает показатели предыдущей стации, но процент

зараженных животных /. ricinus был меньше, чем в ель-

нике дубняковом (соответственно 31,5 и 50%), хотя в

отдельные периоды (в мае 1958 г.) составлял 63,6.

Интенсивность заражения в 2 раза меньше (в ельнике

дубняковом 6,6, в ельнике лещиновом 3,2). Разница в

относительном запасе клещей еще значительнее —

в 2,5 раза (табл. 1). Относительный запас клещей /. ri-

cinus в ельнике лещиновом примерно такой же, как в

ельнике-черничнике Беловежской пущи.

При сравнении заселенности I. ricinus ельника дуб-

някового и ельника лещинового, относящихся к группе

сложных ельников, вскрывается такое же соотношение

между югом и севером, как мы наблюдали в ельниках-

черничниках. В частности, /. ricinus гораздо интенсивнее

распространен в южных областях республики, чем в се-

верных. Но в общем ельники сложные заражены этим

видом в большей степени, чем субори и ельники-зелено-

мошники, не говоря уже о сосновых лесах. Это подтвер-

ждают и данные сборов клещей с растительности на тер-

ритории питомника, расположенного в районе сложных

ельников, где содержатся зубры и олени. В начале мая

1956 г. с растительности там собрана масса нимф: на

учет приходилось 52 нимфы. Такого большого количе-

ства /. ricinus с растительности нами не было собрано ни

в одной стации. В мае 1956 г. в загоне с одной более

спокойной оленицы собрано также большое количество

нимф (76). В октябре 1955 г. с убитой в районе питом-

ника белки снято 44 нимфы и 2 личинки /. ricinus. Таким

образом, ельники сложные при достаточной базе пита-

ния для /. ricinus (в данном случае наличие питомника)

могут быть мощным резервуаром их размножения.

Ельники травяные (Piceeta herbosa) зани-

мают небольшие узкие полоски возле речек и ручьев.

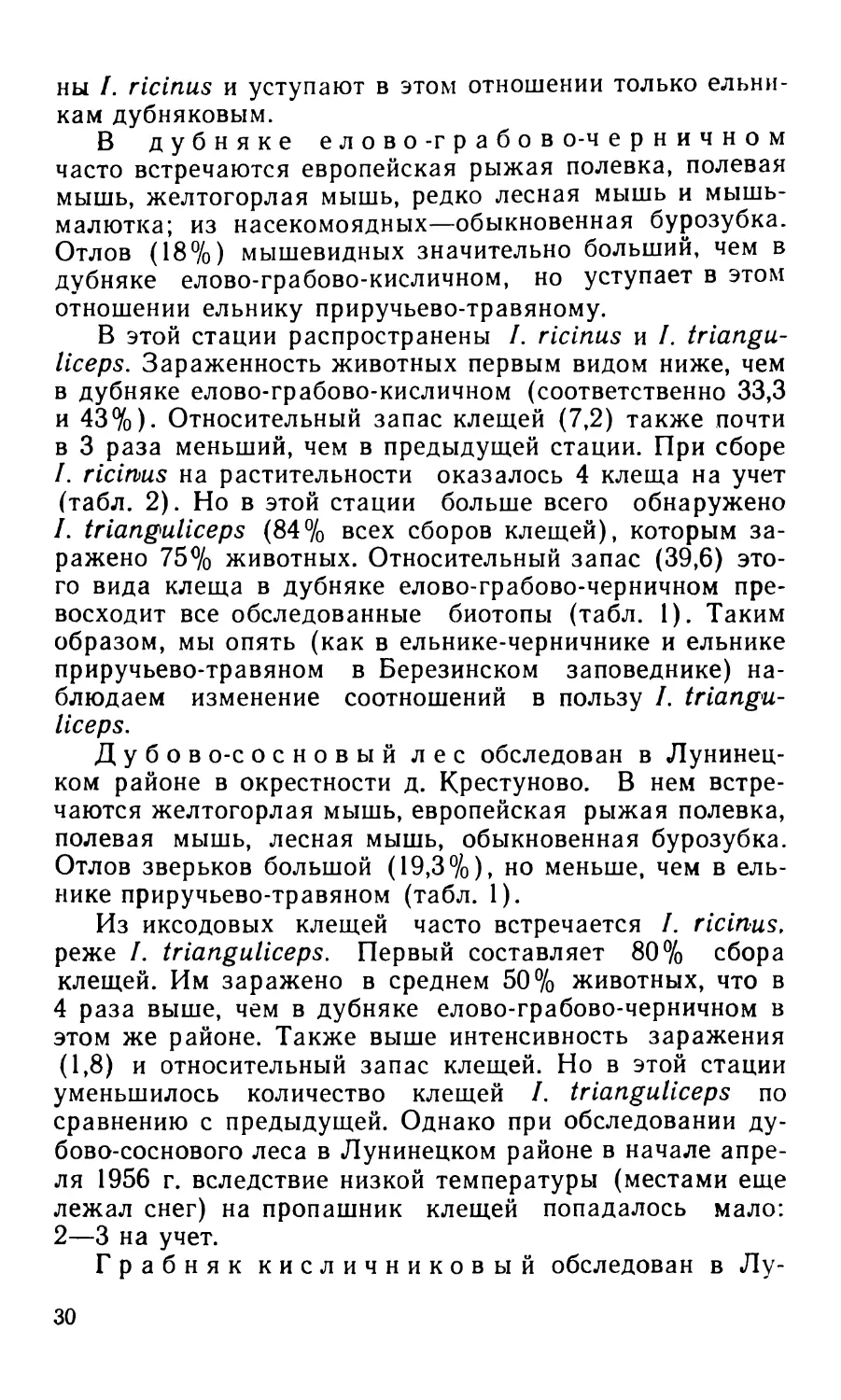

В Березинском заповеднике обследован ельник (рис. 7)

приручьево-травяной (Piceetum fontinale-herbo^um), где

27

наиболее часты европейская рыжая полевка, из насеко-

моядных—обыкновенная бурозубка, редко обыкновенная

кутора. Попадание указанных зверьков довольно частое

Рис. 7. Ельник приручьево-травяной. Биотоп Ixodes

trianguliceps Bir.

(в 1958 г. в среднем 23%), и превышает отлов многих

обследованных стаций.

В этой стации обнаружены /. ricinus (7% всех сбо-

ров) и /. trianguliceps. Зараженных 1. ricinus животных

было 13%, а /. trianguliceps—43,5% всех добытых зверь-

ков. Разница в интенсивности заражения животных

28

между этими видами клещей также значительная (/. ri-

cinus один на зараженного зверька, а /. trianguliceps 4).

Относительный запас клещей /. ricinus 2, 3, а /. triangu-

liceps 39,1. Общий же запас иксодовых клещей (41,4 без

подразделения на виды) в этом типе леса намного пре-

восходит все ранее рассмотренные биотопы.

ДУБОВЫЕ ЛЕСА

Из елово-грабовых дубрав (Querceta picee-

ta carpinosa) нами обследованы дубняк елово-грабово-

кисличный (Quercetum piceeto-carpineto-oxalidosum) в

Беловежской пуще и дубняк елово-грабово-черничный

(Quercetum piceeto-carpineto-myrtillosum) в Лунинецком

районе.

В дубняке елово-г рабов о-к неличном

отмечено много следов благородного оленя, при отлове

часто попадались европейская рыжая полевка, желто-

горлая мышь, лесная соня, реже лесная мышь, обыкно-

венная, пашенная и кустарниковая полевки, соня-полчок,

встречались обыкновенная белка, обыкновенная буро-

зубка и кутора малая. Заселенность мелкими грызунами

и насекомоядными (10,4%) почти такая же, как в ельни-

ке дубняковом. В отдельные периоды, например в октяб-

ре 1955 г., попадание мелких зверьков достигало 34%.

В этом типе леса встречался преимущественно I. ri-

cinus, значительно реже—I. trianguliceps (с 527 зверьков

собрано 77 особей) и очень редко—D. pictus (найдены

4 личинки). Зараженных I. ricinus животных было на

26% больше, чем в ельнике дубняковом. В июне—августе

зараженность животных достигала 100%. Интенсивность

же заражения позвоночных за весь теплый сезон была,

наоборот, на 2,1 меньше. В период наибольшей актив-

ности преимагинальных фаз (в июне—июле) интенсив-

ность заражения здесь была 18,3, а в ельнике дубняко-

вом—26. Относительный запас клещей /. ricinus также

был меньше (соответственно 20,8 и 32). При сборах кле-

щей на растительности оказалось, что в среднем на учет

/. ricinus было почти столько же, сколько в ельнике-

черничнике, но в 1,5 раза меньше, чем в ельнике дубня-

ковом (табл. 2). В апреле 1955 г. на пропашник собрано

5 взрослых особей и 25 нимф (на учет). Таким обра-

зом, дубравы елово-грабово-кисличные наиболее зараже-

29

ны I. ricinus и уступают в этом отношении только ельни-

кам дубняковым.

В дубняке елово-грабов о-ч ерничном

часто встречаются европейская рыжая полевка, полевая

мышь, желтогорлая мышь, редко лесная мышь и мышь-

малютка; из насекомоядных—обыкновенная бурозубка.

Отлов (18%) мышевидных значительно больший, чем в

дубняке елово-грабово-кисличном, но уступает в этом

отношении ельнику приручьево-травяному.

В этой стации распространены /. ricinus и /. triangu-

liceps. Зараженность животных первым видом ниже, чем

в дубняке елово-грабово-кисличном (соответственно 33,3

и 43%). Относительный запас клещей (7,2) также почти

в 3 раза меньший, чем в предыдущей стации. При сборе

/. ricinus на растительности оказалось 4 клеща на учет

(табл. 2). Но в этой стации больше всего обнаружено

/. trianguliceps (84% всех сборов клещей), которым за-

ражено 75% животных. Относительный запас (39,6) это-

го вида клеща в дубняке елово-грабово-черничном пре-

восходит все обследованные биотопы (табл. 1). Таким

образом, мы опять (как в ельнике-черничнике и ельнике

приручьево-травяном в Березинском заповеднике) на-

блюдаем изменение соотношений в пользу /. triangu-

liceps.

Дубово-сосновый лес обследован в Лунинец-

ком районе в окрестности д. Крестуново. В нем встре-

чаются желтогорлая мышь, европейская рыжая полевка,

полевая мышь, лесная мышь, обыкновенная бурозубка.

Отлов зверьков большой (19,3%), но меньше, чем в ель-

нике приручьево-травяном (табл. 1).

Из иксодовых клещей часто встречается /. ricinus,

реже /. trianguliceps. Первый составляет 80% сбора

клещей. Им заражено в среднем 50% животных, что в

4 раза выше, чем в дубняке елово-грабово-черничном в

этом же районе. Также выше интенсивность заражения

(1,8) и относительный запас клещей. Но в этой стации

уменьшилось количество клещей /. trianguliceps по

сравнению с предыдущей. Однако при обследовании ду-

бово-соснового леса в Лунинецком районе в начале апре-

ля 1956 г. вследствие низкой температуры (местами еще

лежал снег) на пропашник клещей попадалось мало:

2—3 на учет.

Грабняк кисличников ы й обследован в Лу-

30

нинецком и Малоритском районах. Из грызунов здесь

часто встречаются желтогорлая мышь, европейская ры-

жая полевка, редко лесная мышь, полевая мышь; из на-

секомоядных часто—обыкновенная бурозубка. Попа-

дание зверьков еще выше (20,6%), чем в дубово-сосно-

вом лесу.

В этой стации очень часто встречается /. ricinus

(86%) и значительно реже—/. trianguliceps (14%).

Первым животные заражены в среднем на 93%. Относи-

тельный запас клещей 41,2, что превышает все обследо-

ванные стации. Сбор с растительности в Малоритском

районе показал также самые высокие результаты (14—

15 клещей на учет). При сборе же клещей пропашником

в Лунинецком районе в начале апреля при низкой тем-

пературе на учет приходилось 2—3 особи /. ricinus.

ОЛЬХОВЫЕ ЛЕСА

В Беловежской пуще, Березинском заповеднике и

Малоритском районе обследован ольшаник крапивный

(Alnetum urticosum), в Лунинецком районе — ольшаник

кочедыжниковый (Alnetum filicosum) и в Сиротинском

районе—сероолыпаник снытевый (Jncano-Alnetum aego~

podiosum). В ольшанике часты европейская рыжая по-

левка, желтогорлая мышь, реже полевая и лесная мы-

ши, пашенная полевка, степная мышовка, мышь-малют-

ка, водяная крыса, попадается соня-полчок, лесная

соня и обыкновенная белка; из насекомоядных часто—

обыкновенная бурозубка, редко малая бурозубка и ма-

лая кутора. Наибольшая плотность мелких зверьков в

ольшанике наблюдалась в Сиротинском районе (16,5%),

несколько меньшая—в Беловежской пуще (10,6%) и Лу-

нинецком районе (10%) и совсем незначительная в Бе-

резинском заповеднике (5%). Но в отдельные периоды,

например в августе 1955 г., в Беловежской пуще попа-

дание зверьков на 100 ловушко-суток достигало 33%.

В ольшаниках очень часто встречаются /. ricinus и

trianguliceps, единично обнаружен D. pictus. В мае

1955 г. (Беловежская пуща) зараженных зверьков вто-

рым видом было 31 %, а интенсивность заражения достиг-

ла 1,8. С пойманного в этой стации в июле 1956 г.

обыкновенного ежа снята нимфа /. crenulatus.

31

Зараженность животных /. ricinus, за исключением

северной части Белоруссии (Сиротинский район), была

высока (82,5—100%). Высок и относительный запас кле-

щей (в Лунинецком районе в среднем равен 34, в Бело-

вежской пуще—23,3), который уступал только грабняку

кисличниковому.

В Сиротинском районе в центральной части респуб-

лики (Березинский заповедник) относительный запас

/. ricinus был значительно меньше, чем на юге в подоб-

ных стациях (табл. 1). Так, /. ricinus в ольшанике Ма-

лоритского района на один учет в среднем приходилось

15, т. е. столько же, сколько в грабняке кисличниковом.

Большая заселенность клещами /. ricinus черно-

ольшаников на юге, дубово-грабовых и хвойно-широко-

лиственных лесов является следствием их достаточной

влажности, оптимальной температуры, благоприятного

растительного и древесного покрова, богатой подстилки

и большой плотности заселения хозяевами клещей. Ши-

роколиственные породы и черноольшаники создают

сомкнутую крону, под которую редко проникают солнеч-

ные лучи, а густой подлесок и толстая подстилка способ-

ствуют поддержанию более постоянной температуры и

повышенной влажности. Все это создает благоприятные

условия для успешного развития /. ricinus.

В сходных лесных формациях в условиях Белоруссии

зараженность /. ricinus наблюдали также Г. А. Найде-

нова (1941), В. И. Бурцев (1925), Ф. А. Закович (1957),

С. С. Фолитарек и др. (1949). Н. О. Оленев (1927) для

Новгородской области считает наиболее благоприятны-

ми для I. ricinus стации сырые, сплошь покрытые зарос-

лями, главным образом ольхи, пастбища. В. В. Суда-

ченков (1941) в Ленинградской области к наиболее зара-

женным относит стации из серой ольхи, березы, рябины,

осины с небольшой примесью хвойных пород. Б. И. По-

меранцев (1935) указывает также на благоприятные

стации обитания клещей в густых зарослях белой ольхи.

Н. И. Алфеев (1935) в районе Череменецкого озера

наибольшее количество клещей находил на лесных паст-

бищах, относительно возвышенных, но достаточно влаж-

ных и покрытых древесной растительностью. М. П. Мар-

ков (1927) в условиях Украины указывает на повсемест-

ное распространение /. ricinus, но более частое в сыро-

ватых кустарниковых зарослях орешника, ольхи и дуба.

32

д. Н. Засухин и другие (1936) на юго-востоке РСФСР

отмечают наиболее благоприятные для I. ricinus стации

с сильно пониженным рельефом и повышенной влаж-

ностью. Г. С. Первомайский (1948) в Иране обнаружил

/. ricinus в лесу с преобладанием клена, граба, липы,

дуба. А. С. Лутта и другие (1953) в условиях Карель-

ской АССР указывают как основной биотоп для I. rici-

nus мелколиственный лес, где в основном преобладают

ольха, береза, осина. А. К. Вильбасте (1956) в условиях

Эстонской ССР к наиболее благоприятным стациям от-

носит ольшаники. Kossel и другие (1903) встречали

/. ricinus в Германии главным образом на влажной поч-

ве с густой растительностью. К. Samson (1909) чаще все-

го встречал I. ricinus вокруг Берлина на возвышенных

пастбищах вдоль тропинок во влажных лесах. В. Rosicky

и V. Cerni (1954) в Чехословакии наблюдали наибольшее

заражение мелких млекопитающих личинками I. ricinus

в низменном пойменном лесу.

Эти данные говорят о наибольшей зараженности

I. ricinus стаций, достаточно увлажненных, с наличием

в древесном ярусе ольхи и широколиственных пород.

При этом, по нашему мнению, следует учитывать пер-

востепенный фактор—питание. Ольшаники же дубово-

грабовые и хвойно-широколиственные леса и являются

такими стациями, где наряду с оптимальными темпера-

турными условиями и влажностью имеется большая

плотность заселения различными мелкими грызунами

и насекомоядными—хозяевами преимагинальных фаз

клещей /. ricinus. И. Н. Сержанин (1955) указывает, что

эти стации наиболее богаты и разнообразны в фаунисти-

ческом отношении. Наряду с большой плотностью мелких

зверьков здесь часто встречаются и такие крупные живот-

ные, как европейская косуля, лось, благородный олень,

уссурийская енотовидная собака, зайцы—хозяева взрос-

лых клещей /. ricinus. Таким образом, удачное сочетание

климатического и трофического факторов, безусловно,

создает благоприятные условия для успешного развития

всех фаз /. ricinus в указанных типах леса.

БЕРЕЗОВЫЕ ЛЕСА

В березняке-черничнике (Betuletum myrtillo-

sum) из мышевидных грызунов встречаются редко евро-

пейская рыжая полевка, желтогорлая, лесная и полевая

3- Иксодовые клещи

33

мыши, лесная соня; из насекомоядных—обыкновенная и

малая бурозубки. Плотность заселения их в 2—4 раза

ниже, чем в ольшаниках, и почти такая же, как в сосно-

вых борах. Наибольшее попадание (17,5%) наблюдалось

в октябре 1955 г.

В березняках с мышевидных грызунов были собраны

клещи I. ricinus (94%) и единичные экземпляры /. trian-

guliceps. Редко попадались на растительности D. pictus.

Например, на границе с лесной поляной на пропашник в

мае 1956 г. попались 2 самки и самец. По количеству за-

раженных (41%) и интенсивности заражения (2) зверь-

ков /. ricinus березняки значительно уступают ольша-

никам. Относительный запас /. ricinus в березовом лесу

почти в 7 раз меньше, чем в ольшаниках (сравнение

по Беловежской пуще). Сбор клещей с растительности в

среднем на учет такой же, как в сосново-еловом лесу

(табл. 2). В мае 1956 г. попадались 3 взрослых и 7 нимф

/. ricinus. По степени зараженности березняки можно

приравнивать к сосновым лесам.

ОСИНОВЫЕ ЛЕСА

В осиннике кисличниковом (Tremuletum

oxalidosum) встречаются европейская рыжая полевка,

желтогорлая и лесная мыши, обыкновенная бурозубка.

Попадание мелких зверьков незначительно (7,6—17%).

Здесь обнаружены /. ricinus и единично I. trianguliceps,

причем второй вид найден только в Беловежской

пуще.

Заселенность данной стации /. ricinus неравномерна

в различных областях. Количество зараженных живот-

ных и относительный запас клещей'на севере (Сиротин-

ский район) в 3 раза меньше, чем на юге (Беловежская

пуща). По интенсивности заражения (2,5) и относитель-

ному запасу клещей (5,3) осинники занимают промежу-

точное положение между березняками и суборями

(сравнение по Беловежской пуще).

СМЕШАННЫЕ МОЛОДНЯКИ

Нами в Беловежской пуще обследован участок мо-

лодняка в возрасте 15 лет. Высота древостоя 6 м, пол-

нота 0,8. Древостой смешанный, представлен в основном

34

осиной, березой, ольхой, елью, сосной, дубом. Из кустар-

ников много малины, можжевельника, бересклета. По-

кров составляют черника, зеленые мхи, злаки, ветреница,

осоки. Из мышевидных грызунов часто встречаются

европейская рыжая полевка, реже желтогорлая мышь;

из насекомоядных—обыкновенная бурозубка. Попадание

зверьков (3,2) по сравнению с другими стациями не-

большое. Самый высокий отлов (10%) наблюдался в

августе 1957 г. Из иксодовых клещей очень часто встре-

чается /. ricinus и единично—/. trianguliceps и D. pictus.

Зараженность животных клещами /. ricinus в этой

стации довольно высокая (в среднем до 70%). Интенсив-

ность заражения значительная (4,7), не уступающая

даже широколиственным лесам. В связи с незначитель-

ным процентом отлова мелких грызунов относительный

запас клещей (11,2) снизился, поэтому смешанные мр-

лодняки по запасу клещей /. ricinus могут занять проме-

жуточное положение между еловыми лесами и суборями.

ВЫРУБКИ

Вырубка 1000X500 м обследована в Березинском за-

поведнике. Тип условий местопроизрастания ясенево-

крапивный. Вырубка сплошь покрыта зарослями осины

высотой 1,5—2 м. Изредка встречаются березки, елочки,

ясень высотой 5—10 м, очень часто кустики черемухи,

рябины, малины, ежевики. Покров густой—много кра-

пивы, черники, брусники, земляники, встречаются папо-

ротник, вероника лекарственная, осоки, поповник, клевер

белый, майник, лютик едкий. Из мелких зверьков отлов-

лены европейская рыжая полевка и обыкновенная буро-

зубка. Отлов их очень незначительный (3%), даже мень-

ший, чем в березняках.

Иксодовые клещи встречались редко. Кроме I. ricinus,

с европейской рыжей полевки снята одна нимфа /. apro-

nophorus. Зараженность животных (3%) и относитель-

ный запас (3) /. ricinus очень низки.

ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ

В Беловежской пуще обследована лесная поляна

300ХЮ0 м, обработанная в 1952 г. под посадку сосны.

На поляне редко разбросаны небольшие кустики березы.

35

Почва супесчаная свежая. Подстилка почти отсутствует.

Из мышевидных грызунов часто встречаются обыкновен-

ная полевка, редко европейская рыжая полевка и желто-

горлая мышь. Заселенность мелкими грызунами (в сред-

нем 11,3%) была довольно значительная (в августе

1955 г. попадание достигало 27%), но зараженные зверь-

ки составляли всего 10,2%. Чрезвычайно мал также и

относительный запас (3,4) клещей /. ricinus. Такие же

результаты получены и при сборе клещей на раститель-

ности (табл.2).

При сборе клещей на пропашник на одной из лесных

полян в Малоритском районе (д. Ласки) клещей не

обнаружено. Таким образом, заселенность лесной поля-

ны /. ricinus низка по сравнению с другими стациями.

Возможно, что более высокая температура и низкая

влажность открытых растительных формаций создают

неблагоприятную среду для обитания /. ricinus.

В. В. Судаченков (1941) при обследовании открытых

пастбищ Ленинградской области также пришел к заклю-

чению о полной незараженности их /. ricinus. Б. И. По-

меранцев указывает, что наличие древесной раститель-

ности нужно признать обязательным для клещевых ста-

ций /. ricinus. Д. Н. Засухин и другие (1936) в условиях

юго-востока РСФСР (Саратовская область) на выгонах

и залежах также не встречали I. ricinus. К такому же

выводу пришли А. С. Лутта и другие в условиях Карель-

ской АССР.

Следовательно, лесные поляны не являются местом

обитания клещей I. ricinus. В этой стации с грызунов

собраны лишь единичные экземпляры D. pictus.

ПРИБРЕЖНАЯ ЗОНА ВОДОЕМОВ

Заросли кустарника около водоемов обследованы в

Беловежской пуще, Березинском заповеднике, Лунинец-

ком и Сиротинском районах.

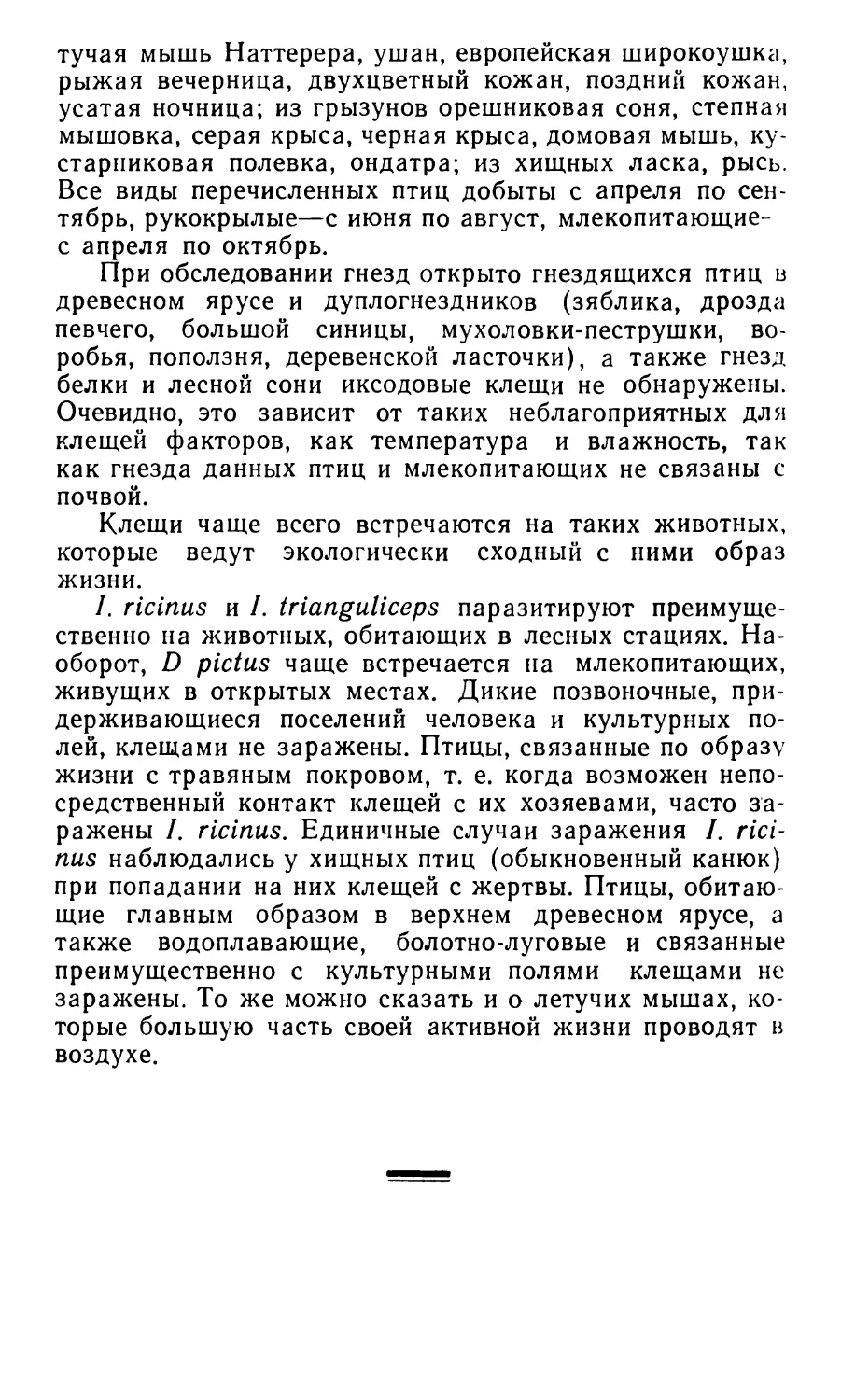

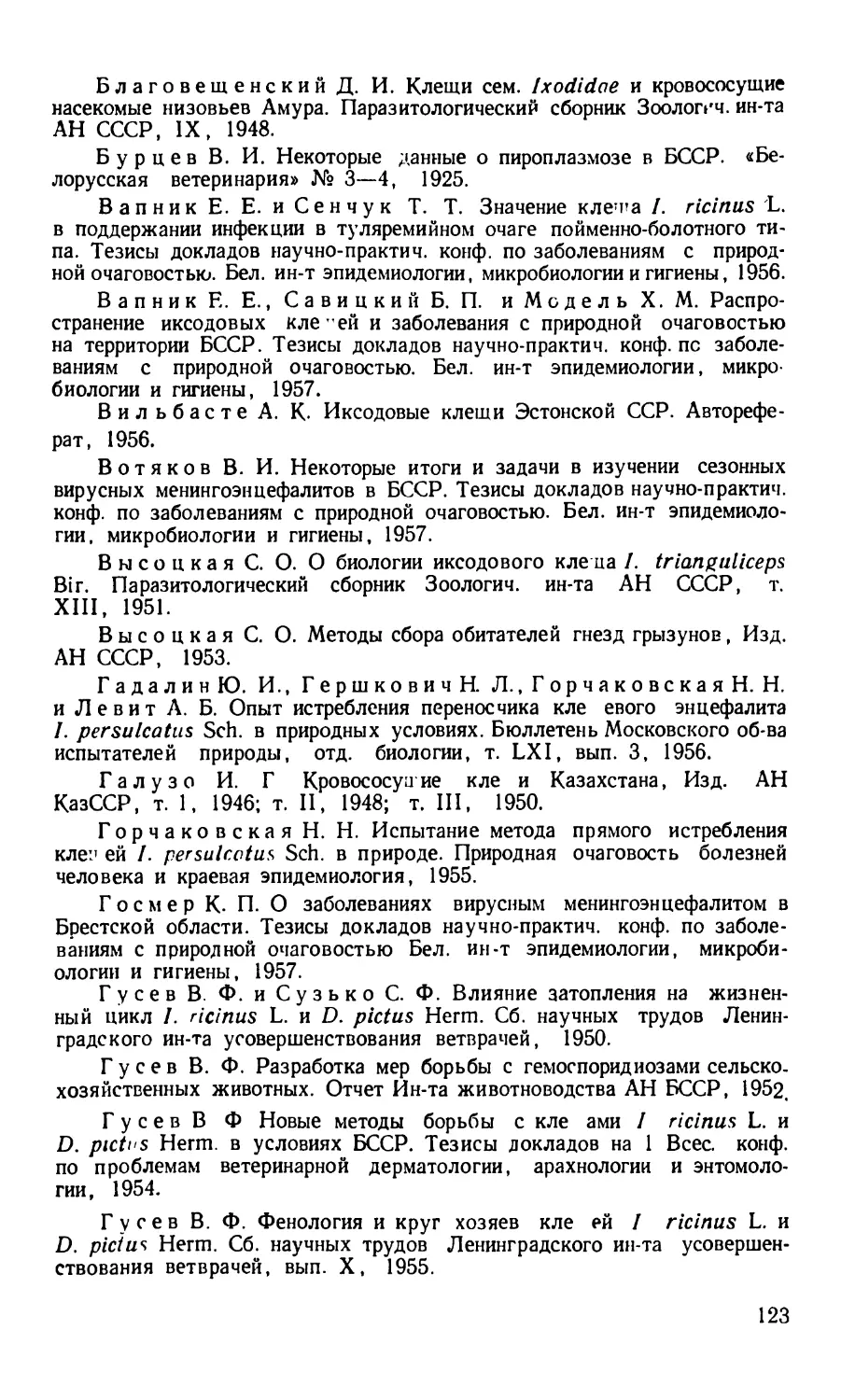

В Беловежской пуще на заливных лугах в пойме

р. Лесной обследованы заросли кустарников (рис. 8) из

ольхи, березы, ивы, крушины ломкой, калины, черемухи,

малины, смородины черной и красной. Покров в кустар-

никах составляют осоки, лабазник, крапива, хвощи,

белокрыльник болотный, вахта. Часто встречаются толс-

тые пни—остатки старого ольхового леса. Почва илова-

36

то-торфянистая. Подстилка толщиной до 3 см. В кустар-

никах обитает много мелких млекопитающих. Из мыше-

видных грызунов часто попадаются европейская ры-

жая полевка, полевая мышь, реже желтогорлая мышь,

обыкновенная и пашенная полевки; из насекомоядных—

обыкновенная бурозубка, реже—малая бурозубка, малая

кутора и обыкновенный еж. Плотность заселения мелкими

грызунами и насекомоядными довольно большая. На-

Рис. 8. Река Лесная. Биотоп Dermacentor pictus Herm

пример, процент попадания их даже несколько выше,

чем в ольшаниках (в октябре 1955 г. 38,1%). Заражен-

ность зверьков клещами /. ricinus на 4% больше, чем

в осиннике, а относительный запас клещей (6,6) примерно

такой же (табл. 1). Зверьков, зараженных D. pictus (в

июле 1955 г. 70%), а также интенсивность заражения их

преимагинальными фазами (в июле 1955 г. 3,4 клеща на

одного зверька) в этой стации были гораздо больше, чем

I. ricinus. В результате сбора пропашником в мае 1956 г.

в среднем клещей /. ricinus на учет оказалось 1,7 взрос-

лого и 0,7 нимфы, a D. pictus—29.

При обследовании кустарников на заливных лугах

Хойникского района (д. Аврамовская) установлено, что

интенсивность заражения зверьков I. ricinus была 1,5, а

37

D. pictus—26. Такие показатели для D. pictus на залив-

ных лугах в кустарниковых биотопах являются наиболь-

шими по сравнению со всеми другими обследованными

стациями. Таким образом, подтверждается приурочен-

ность D. pictus к луговым формациям с наличием кустар-

ников, в то время как /. ricinus доминирует в лесу.

Здесь также обнаружены /. apronophorus (с обыкновен-

ной полевки и водяной крысы сняты 3 самки и одна ним-

фа) и /. crenulatus (с обыкновенного ежа в июле 1955 г.

снята одна самка).

В Лунинецком районе обследованы кустарниковые

заросли по берегам осушительных канав. Здесь часто

встречаются полевая мышь, европейская рыжая полевка,

обыкновенная полевка, реже водяная крыса, полевка-

экономка, мышь-малютка, северная мышовка. Попада-

ние их очень велико (22,3), превышает почти все обсле-

дованные стации.

Зараженность животных клещами /. ricinus и отно-

сительный запас их почти такие же, как в сходных ста-

циях в Беловежской пуще.

Обнаружен и /. trianguliceps. Зараженность им зверь-

ков и относительный запас клещей в 2 раза меньше, чем

I. ricinus.

В Березинском заповеднике обследован берег канала,

проходящего среди хвойно-широколиственного леса и

сплошь заросшего ивняком и ольхой. Здесь редко встре-

чается водяная крыса (попадание ее не превышает 3%)-

Зараженность зверьков иксодовыми клещами, как и от-

носительный запас их, незначительна (табл. 1). Здесь

/. ricinus и I. trianguliceps обнаружены в одинаковом ко-

личестве.

В Сиротинском районе обследован берег озера Го-

роднянского, где редко разбросаны кустики серой ольхи

и березы. Покров густой, преимущественно из мужского

папоротника. У самой воды заросли тростника. Из мел-

ких грызунов часто встречаются европейская рыжая по-

левка, реже лесная мышь и водяная полевка; из насе-

комоядных—обыкновенная бурозубка и обыкновенная

кутора. Попадание зверьков незначительно (6,7%).

Здесь редко встречается /. ricinus и единично—/. apro-

nophorus. 24 июня 1958 г. с обыкновенной куторы сняты

2 нимфы второго вида. Относительный запас клещей

/. ricinus в этой стации наиболее беден.

38

НИЗИННОЕ БОЛОТО

Низинное болото обследовано в Лунинецком районе.

Из мышевидных грызунов здесь чаще попадаются поле-

вая мышь, реже европейская рыжая полевка, полевка-

экономка и единично—черная крыса, мышь-малютка,

домовая мышь. Попадание указанных зверьков доволь-

но значительное (18,5%).

Из иксодовых клещей обнаружен только /. ricinus,

зараженность которым зверьков (8%) и относительный

запас (1,5) очень незначительны. По плотности заселе-

ния клещами эта стация уступает даже прибрежным

кустарниковым биотопам.

ЗАЛИВНЫЕ ЛУГА ОКОЛО ВОДОЕМОВ

В пойме р. Лесной (Беловежская пуща) нами обсле-

довалась также полоса (100—300 м шириной) заливных

лугов без кустарников. Покров густой из злаковых, осо-

ки, хвоща, лютика едкого. Почва иловато-торфянистая,

мокрая. Мышевидные грызуны и насекомоядные в этой

стации в ловушки не попадались. Пойманные вручную

кроты и обыкновенные ежи оказались заражены /. rici-

nus и D. pictus в очень слабой степени. При одновремен-

ном осмотре в 1955 г. коров в д. Селищи, пасущихся на

чистых лугах, и в д. Каменюки, пасущихся в лесу, обна-

ружена большая разница в степени заражения клещами

/. ricinus. Например, с третьей декады апреля до второй

декады мая зараженность коров в д. Селищи была равна

нулю, а в д. Каменюки—17,5; в третьей декаде мая

интенсивность заражения в д. Селищи—0,3, а в д. Ка-

менюки—36; в течение всего июня в д. Селищи интен-

сивность заражения коров—нуль, а в д. Каменюки—от

29,5 до 41.

Отловленные на заливном лугу в Лунинецком районе

(д. Крестуново) мелкие грызуны оказались незаражен-

ными. Почти то же наблюдалось и в Малоритском райо-

не при обследовании в мае 1956 г. коров, пасущихся в

лесу (д. Ляховичи) и на чистом лугу (д. Ласки). У пер-

вых интенсивность заражения 11,8, у вторых—0,2. При

сборе на пропашник на чистом лугу найдены единич-

ные экземпляры D. pictus, а /. ricinus на заливных лугах

без кустарников на пропашник вообще не попадались.

39

В опытах по влиянию затопления на жизненный цикл

/. ricinus и D. pictus (С. Ф. Сузько, 1949, 1953; В. Ф. Гу-

сев и С. Ф. Сузько, 1950) доказано, что погружение яиц,

голодных личинок и нимф /. ricinus в воду на 20—30 су-

ток вызывало их гибель на 99,5—100%. Напитавшиеся

личинки, нимфы и голодные имаго погибали через 12—

15 суток; упитанные самки погибали полностью через

четверо суток затопления, а напитавшиеся самки, яйца

и голодные личинки D. pictus—на 3—5-е сутки, напитав-

шиеся личинки—на 5-е сутки, голодные нимфы—на 1 —

5-е сутки. Напитавшиеся нимфы погибали только на

55-е сутки, а голодные имаго D. pictus выживали до

30 суток.

По данным Н. Г. Олсуфьева (1953), при затоплении

водой гибель взрослых клещей D. pictus при температуре

18—21° началась с 5-го и закончилась на 10-й день, а

при температуре 10—14° гибель наступила только на

15—20-й день. Поскольку весенние паводки рек Белорус-

сии продолжительны, то можно предположить, что все

фазы развития /. ricinus и D. pictus, за исключением

сытых нимф и взрослых D. pictus, обитающие в поймах

рек, очевидно, погибнут. Например, в 1953 г. паводок на

р. Лесной начался во второй половине февраля и про-

должался до апреля. Высокий уровень воды продержал-

ся весь март, причем средняя температура воздуха была

1,2°, а максимальная достигла 17°. В 1954 г. паводок

начался 5 марта и продолжался до 26 апреля (длитель-

ность паводка 52 дня). Средняя температура в марте 1°

(максимальная 11,7°), в апреле 4,3° (максимальная до

18°). В 1955 г. весенний паводок был непродолжителен

(с 24 марта до 9 апреля, всего 16 дней). Затем был вто-

рой паводок с 8 по 22 июля при среднемесячной темпера-

туре воздуха 18° (максимальная 28,3°). Таким образом,

в условиях БССР весенние паводки, как правило, затяги-

ваются и действуют, вероятно, губительно на все фазы

развития /. ricinus.

На заливных лугах клещи выживают только в остров-

ках кустарников с остатками старых пней и высоких ко-

чек. На отсутствие клещей /. ricinus на полосе, ежегодно

затапливаемой полыми водами, указывает и Н. И. Дыль-

ко (1953, 1954, 1958), проводивший исследования в пой-

ме р. Горыни. В. В. Судаченков (1941) при обследовании

пастбищ в Ленинградской области пришел также к за-

40

ключению, что на моховых и осоковых болотах, а также

в пойменных лугах /. ricinus отсутствует. Б. И. Поме-

ранцев (1935) указывает на слабое заражение /. ricinus

в западной части Лычковского района (Ленинградская

область), характеризующегося отрицательными форма-

ми рельефа и обширными пространствами, занятыми бо-

лотами. Н. И. Алфеев (1935), изучая экологию /. rici-

nus в районе Череменецкого озера, отмечает отсутствие

клещей в низких заболоченных местах, по берегам рек

и озер. А. С. Лутта и другие (1953) при изучении ста-

диального распространения иксодовых клещей в Карель-

ской АССР пришли к заключению, что в болотистых

лесах, а также в пойме реки /. ricinus отсутствовал со-

вершенно или встречался единично. Наоборот, в низмен-

ном лесу на берегу озера, но без застаивающихся по-

верхностных вод клещи встречались часто.

Таким образом, клещи /. ricinus избегают слишком

сырых заболоченных стаций с плохим или затяжным сто-

ком вод. Очевидно, здесь сказывается чрезмерная влаж-

ность, а главное—продолжительный застой вод, губитель-

но действующие на все фазы развития, особенно опасные

для сытых самок /. ricinus.

D. pictus был широко распространен в пойменных лу-

гах в кустарниковых биотопах. Очевидно, весеннее поло-

водье на взрослых клещей этого вида влияет менее отри-

цательно, чем на /. ricinus. К тому же концентрация мел-

ких млекопитающих в районе кустарников создает более

благоприятные условия для развития этих клещей, чем

на открытых и чистых от кустарников заливных лугах.

Кроме того, в кустарниковых биотопах более благо-

приятные условия для перезимовки клещей и их хозяев,

так как снеговой покров в открытом поле достигает

30 см, а в кустарниках увеличивается на 50%. В поле

почва промерзает на глубину 50 см, а под кустарниками

до 20 см (данные по Беловежской пуще).

На лесных полянах клещи D. pictus встречались очень

редко. Отдельные находки их были в лесных стациях:

сосняке, ельнике-черничнике, елово-широколиственных

лесах, ольшанике, смешанном молодняке и березняках.

Н. И. Дылько (1953, 1954, 1958) в долине р. Горыни

также обнаруживал D. pictus, но не на сплошных масси-

вах лугов, а очагово, в местах произрастания хотя бы

незначительного количества древесной растительности и

41

наличия небольших, не затопляемых половодьем возвы-

шений. Н. Г. Олсуфьев (1941) основной стацией D. pictus

в Московской области считает луга среднего увлажне-

ния. В меньшем количестве клещи населяют мелкие и

разреженные кустарники и лесные опушки. Клещи со-

вершенно не встречались в высокоствольном лесу.

Н. Г. Олсуфьев (1947) отмечает, что D. pictus в Запад-

ной Сибири обитает главным образом на суходольных

лугах, а в условиях средней полосы РСФСР—на кочко-

ватых суходольных лугах, вырубках, лесных опушках.

В поймах же крупных рек этот вид не встречается, так

как не выдерживает длительных затоплений. В долинах

мелких речушек, и особенно их верховьях, он может

встречаться в тех случаях, когда весенний паводок на них

кратковременный. На основании обследований поймен-

ных лугов в долине р. Оки Н. Г. Олсуфьев (1953) при-

ходит к выводу о большой зараженности кочковатых

пойменных лугов с кустарниками

же лесных стаций вблизи опушек

численность клещей. На вырубках

ивы. Обследование

указало на низкую

клещи встречаются

при условии, если последние были произведены больше

года назад и не слишком заросли молодой порослью.

Н. И. Алфеев и С. М. Кулагин (1953), изучая экологию

D. pictus в Сибири, указывают на большое количество

клещей на луговых участках в мелколесье на понижен-

ных местах. В Орловской области (Н. И. Алфеев, 1939)

D, pictus распространен на полянах, покрытых березо-

вым и осиновым кустарником, в дубовых молодняках,

очень редко в биотопах высокоствольных лесов и совер-

шенно отсутствует на болотах.

О. Macicka и другие (1956) при изучении экологии

D. pictus в Чехословакии установили, что ыа пастбищах

возле речек, заливаемых весенними паводками, клещи

имеются, а в пойме речек с летним наводнением они от-

сутствуют из-за гибели личинок от воды. Зараженными,

по их данным, являются поросшие кустарниками паст-

бища в поймах речек. Клещи совершенно отсутствуют

на чистых лугах и в лесах. В. Rosicky и О. Havlic (1952)

отмечают в условиях Чехословакии нахождение D. pictus

на лесных лугах. В. Rosicky и В. Rysavy (1955) пришли к

заключению, что кусты сохраняют более определенную

температуру и влажность, в зимний период под ними и

вокруг них образуются снежные заносы, предохраняющие

42

от резких колебаний температуры, вследствие чего созда-

ются благоприятные условия для зимовки грызунов и

клещей. Личинки D. pictus не выносят прямых солнечных

лучей, и поэтому куст для них является хорошим убежи-

щем, а хозяев клещей защищает от хищников. Концент-

рации клещей и их хозяев около кустов, по мнению авто-

ров, способствуют также отсутствие вытаптывания почвы

скотом под кустами и более разнообразный травяной

покров под ними.

ПРИУСАДЕБНЫЕ УЧАСТКИ И ЖИЛЫЕ ПОСТРОЙКИ

При рекогносцировочном обследовании приусадебных

участков под огородами, а также скотных дворов и жи-

лых построек в Беловежской пуще и Березинском запо-

веднике, Брагинском, Малоритском, Сиротинском райо-

нах в апреле—июле 1956 г. установлено отсутствие зара-

женности клещами мелких грызунов и насекомоядных.

Исключением являлось урочище Переров (Беловежская

пуща), где при обследовании огорода и жилого дома

лесника в смешанном хвойно-широколиственном лесу

обнаружена незначительная зараженность зверьков /. ri-

cinus, что, вероятно, связано с заносами клещей из леса.

При обследовании фруктового сада в июле 1956 г.

(д. Глуховичи, Брагинский район) зараженности зверь-

ков не обнаружено.

Отсутствие клещей в жилых домах, скотных дворах,

приусадебных участках под огородами и садами можно,

очевидно, объяснить тем, что выживаемость заносимых

с пастбищ или из близлежащего леса напитавшихся осо-

бей в несвойственных им экологических условиях ни-

чтожна или вообще отсутствует. Возможно, влияет так-

же и суточная ритмичность отпадения напитавшихся

клещей (Б. И. Померанцев и Н. И. Алфеев, 1935;

Г. В. Сердюкова, 1945 и Ю. С. Балашов, 1954).

культурные поля

При обследовании отловленных на культурных полях

(рожь и клевер с тимофеевкой) в июле 1956 г. в Брагин-

ском районе (деревни Глуховичи, Ясени, Ильичи) мыше-

видных грызунов клещей не обнаружено (табл. 1).

43

Н. И. Алфеев (1935) указывает на незначительное

заражение клещами I. ricinus культурных пастбищ, за-

сеянных клевером в районе Череменецкого озера.

Д. Н. Засухин и другие (1936) на юго-востоке РСФСР

(Саратовская область) на посевах культурных трав I. ri-

cinus также не встречали. В Московской области

Ц. Г. Олсуфьев (1941, 1953) изредка находил D. pictus

на старых клеверных участках, но совершенно не встре-

чал на свежих пашнях, так как клещи не переносят за-

пашки почвы. О. Macicka и другие (1956) в условиях

Чехословакии не обнаружили D. pictus на культурных

полях. А. В. Федюшин (1949) наблюдал некоторое на-

копление D. pictus на многолетних сеяных пастбищах

в Омской лесостепи. Даже на 4—5-й год хозяйственного

использования этих пастбищ клещей на них в 10—30 раз

меньше, чем на естественных пастбищах. Очевидно,

большое влияние оказывает распашка почвы, при кото-

рой гибнут как клещи, так и их хозяева.

ЦЕЛИННЫЕ ЗЕМЛИ

При обследовании скотомогильника—небольшого

участка целины (50X50 м), густо заросшего бурьяном и

ивняком и со всех сторон окруженного рожью, около

д. Глуховичи (Брагинский район) в июле 1956 г. на

обыкновенной полевке обнаружены личинки D. pictus.

Интересно, что этот заброшенный участок оказался рас-

садником клещей, тогда как на окружающих массивах

культурных полей их нет.

Н. Г. Олсуфьев (1941, 1953) в Московской области и

в пойме р. Оки изредка находил D. pictus на межах и

обочинах дорог. Он указывает, что при превращении

пашни в многолетние залежи возможно заселение их

клещами D. pictus. Н. И. Алфеев и С. М. Кулагин (1953)

в Сибири также обнаружили много клещей на целинных

степных участках и на прошлогодней сухой полыни.

Следовательно, сильно заражены /. ricinus чернооль-

шаники, хвойно-широколиственные и грабовые леса,

несколько менее—ельники, смешанные молодняки, сосно-

во-еловые леса, осинники, кустарники у водоемов, очень

слабо—сосняки, березняки, лесные поляны, вырубки. За-

ливные луга без кустарников, болото, открытые целин-

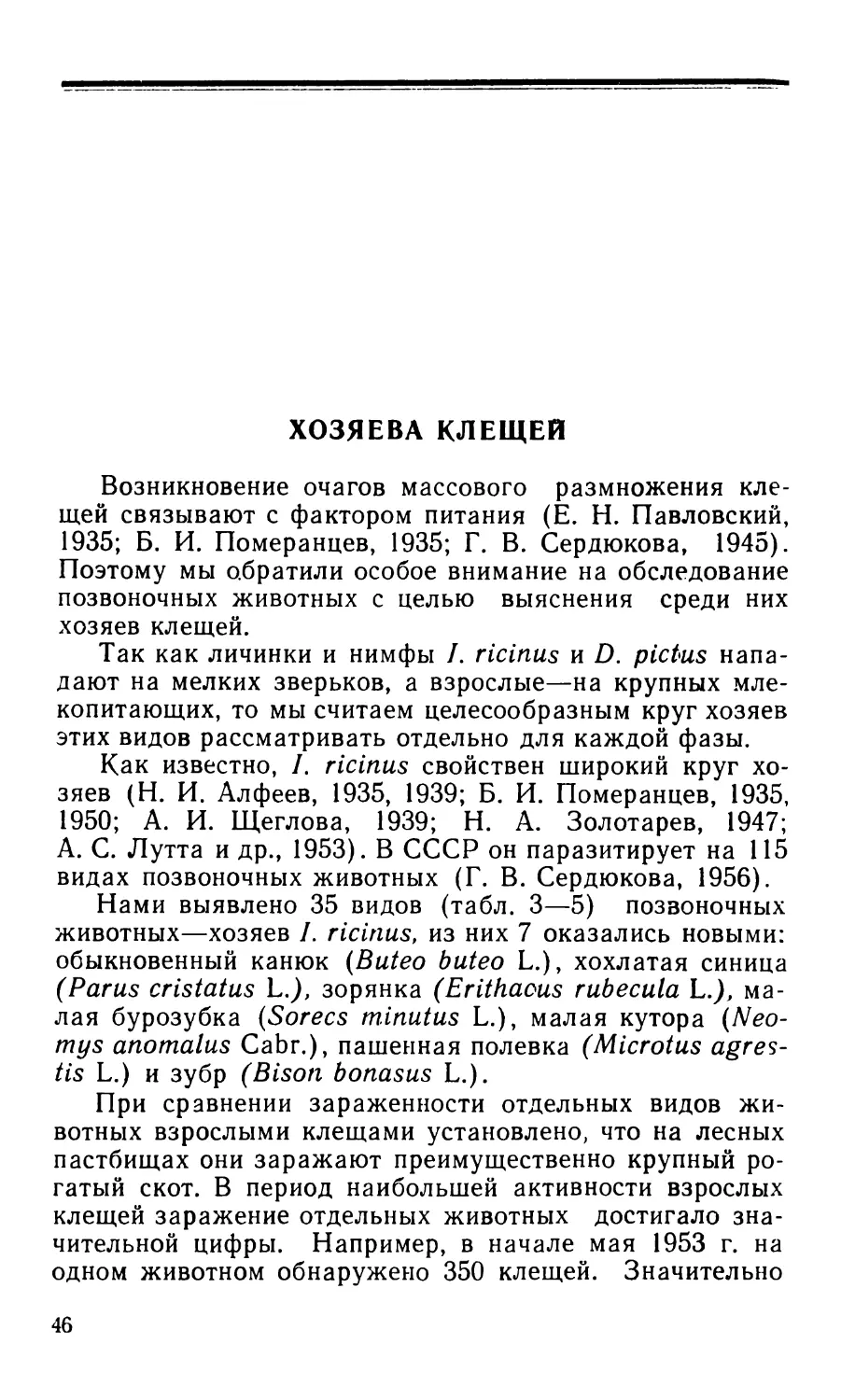

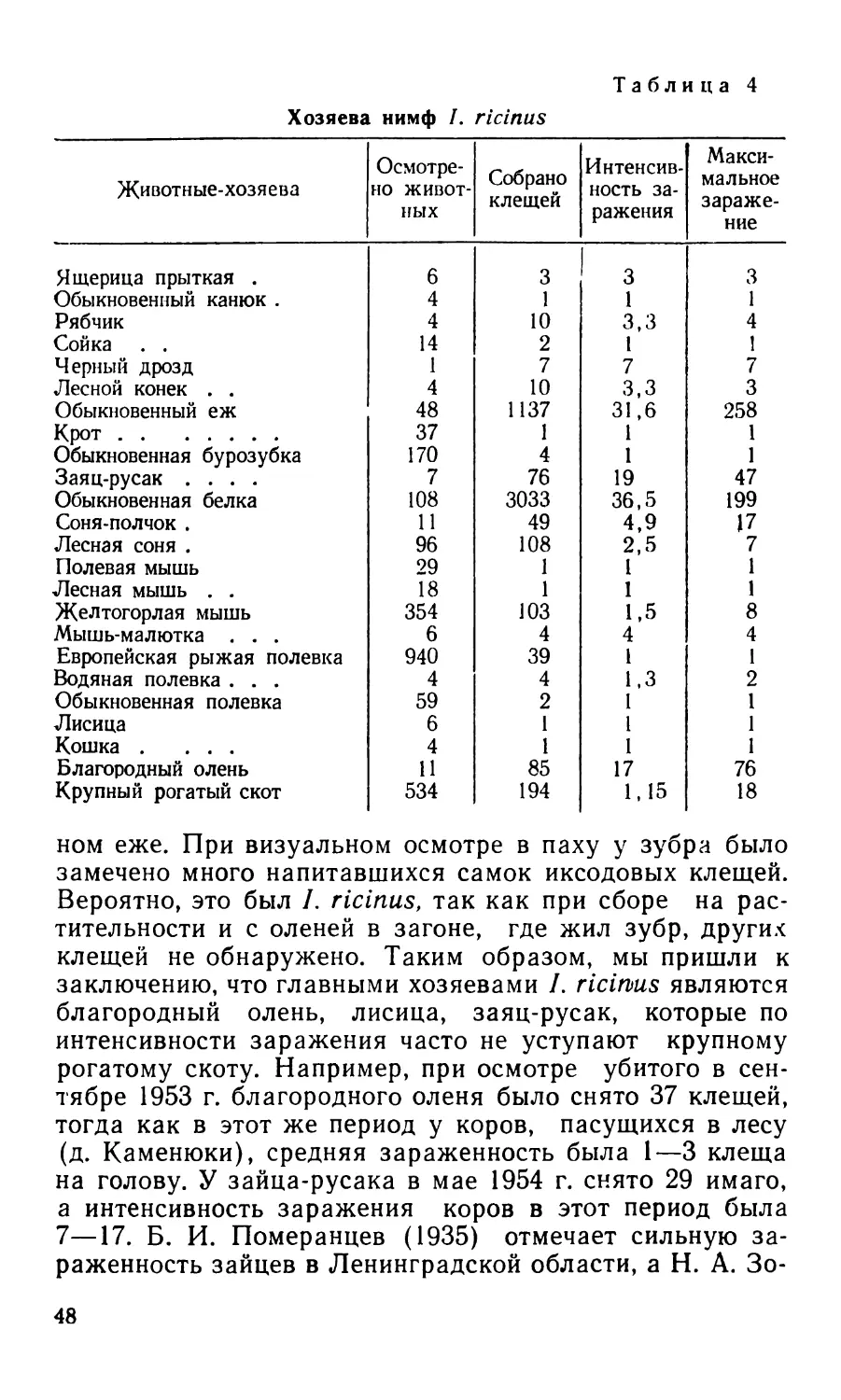

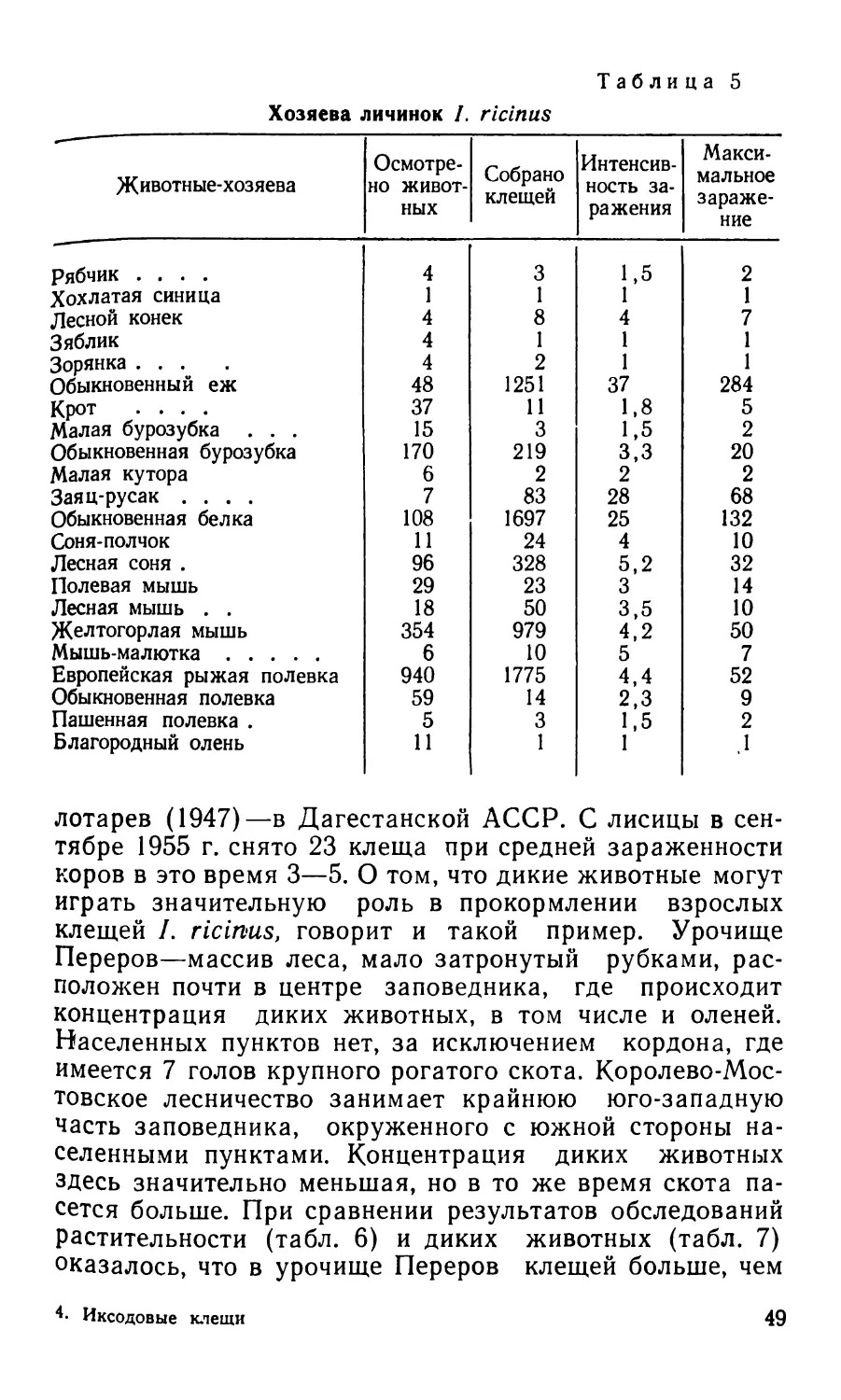

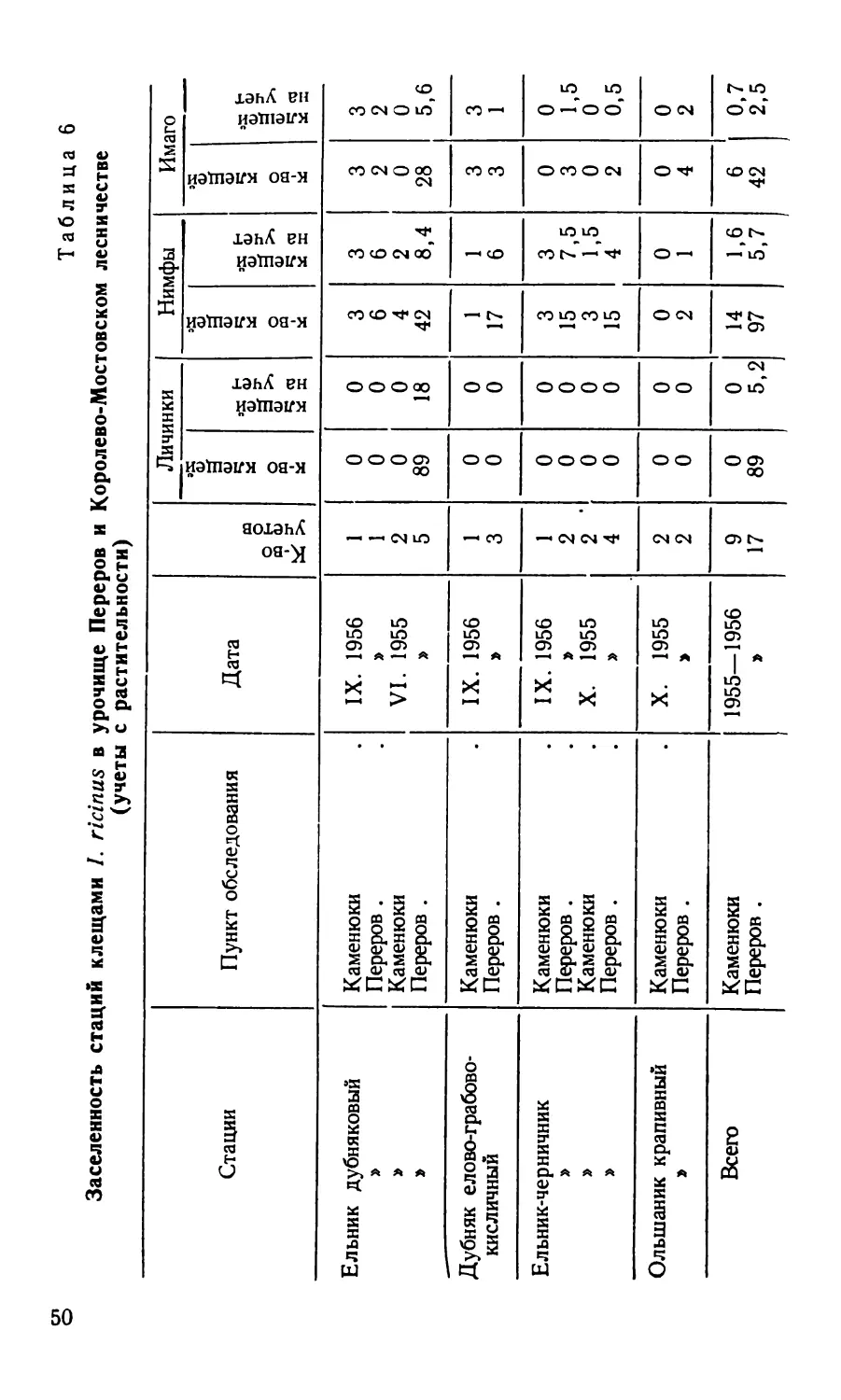

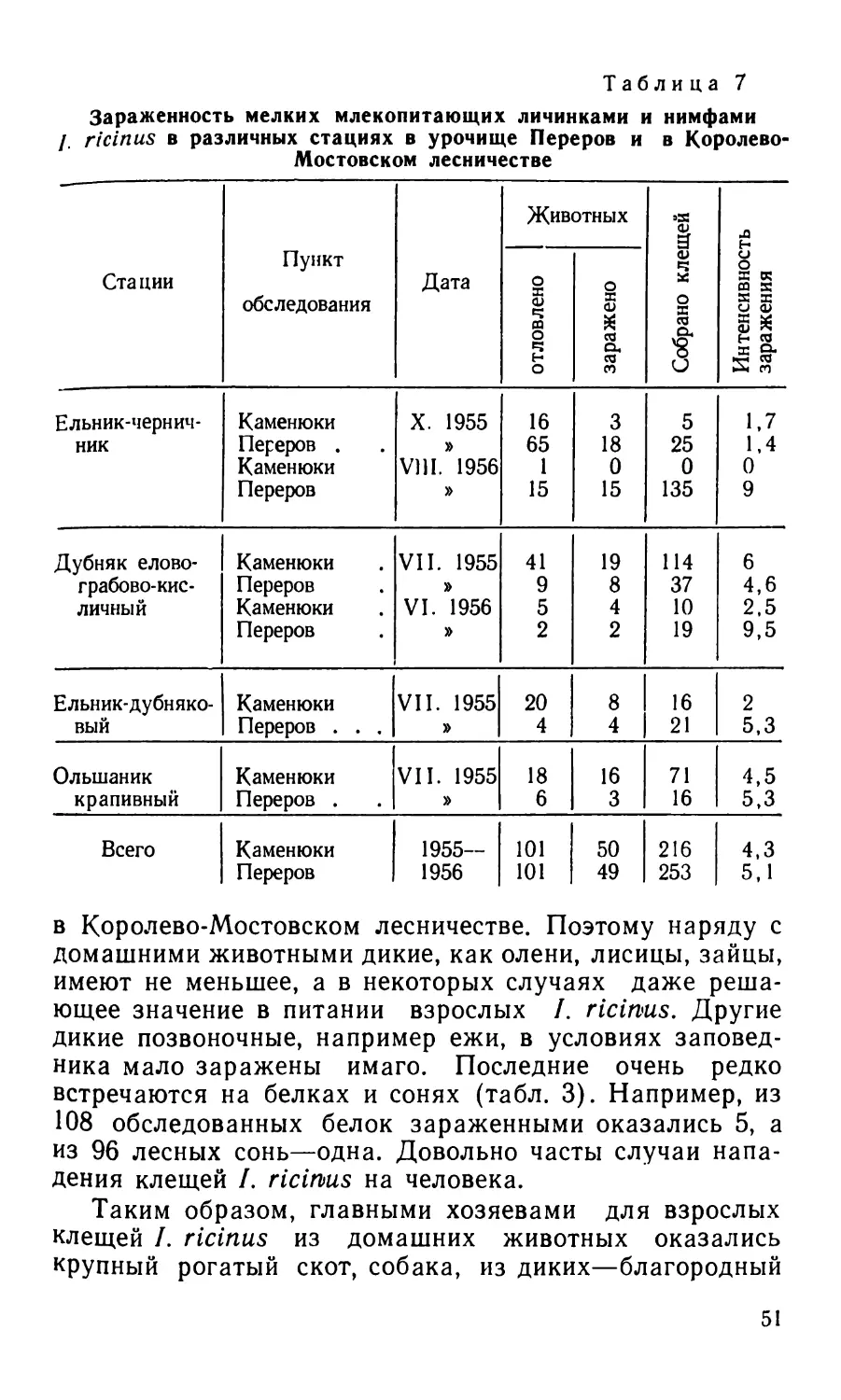

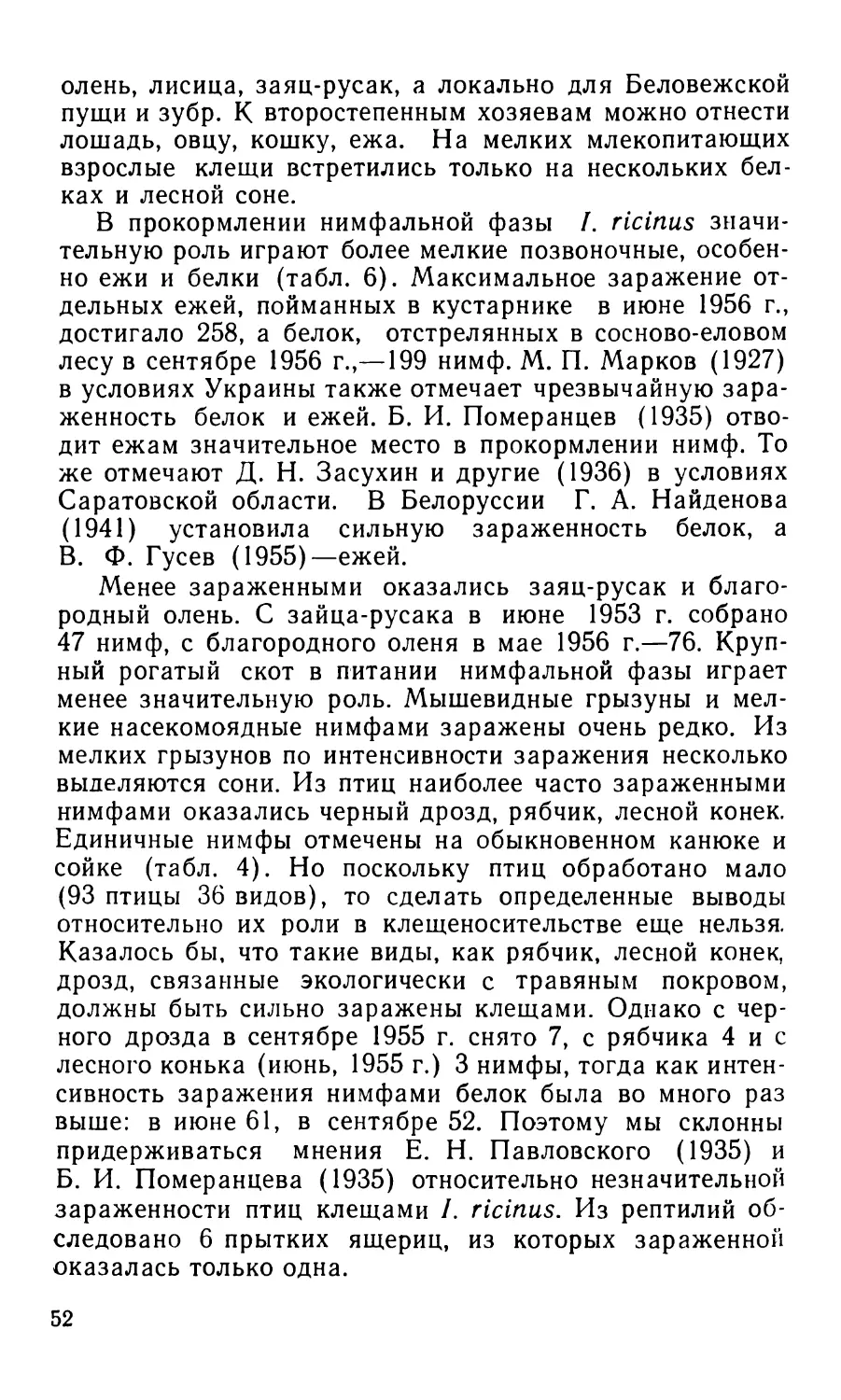

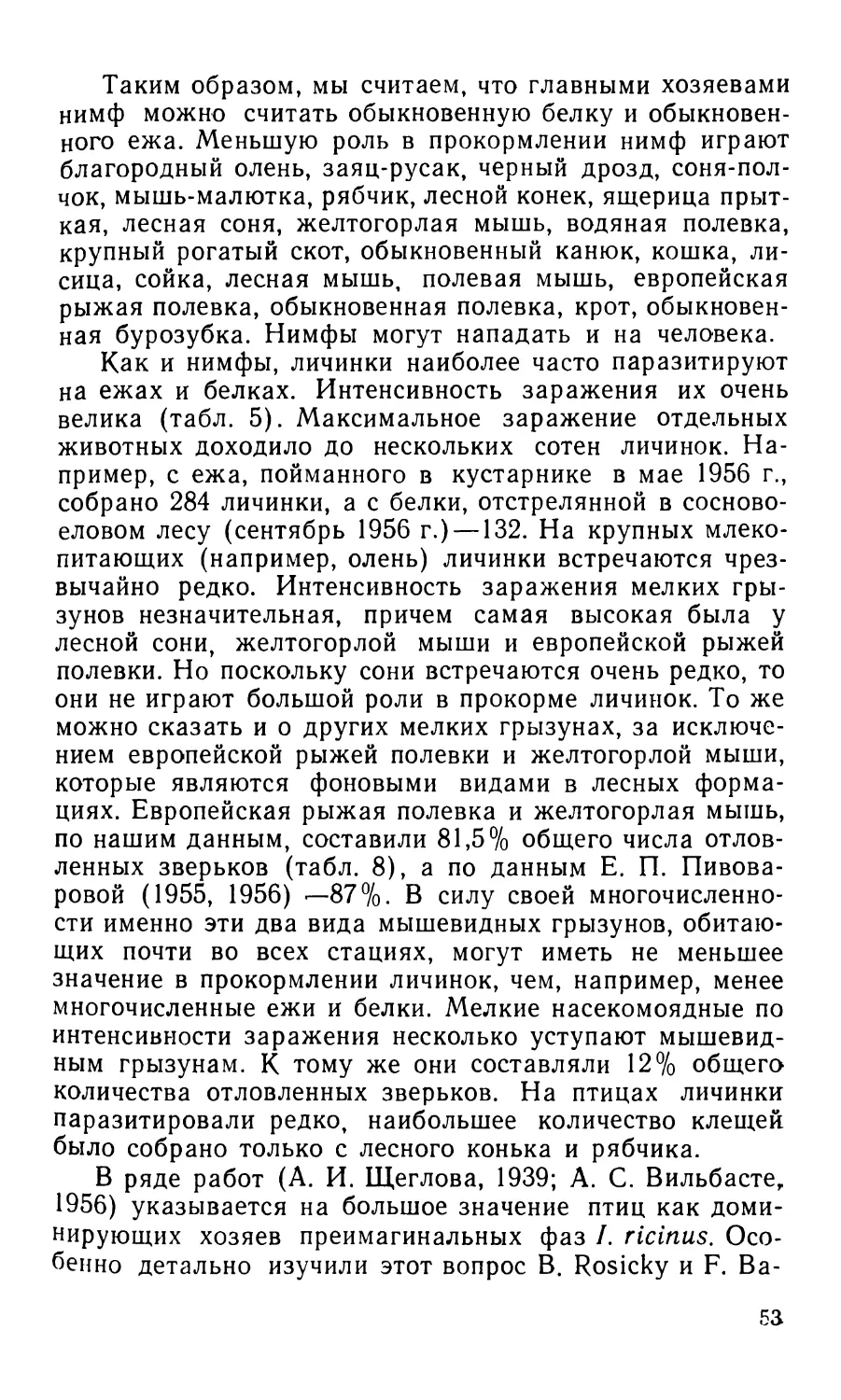

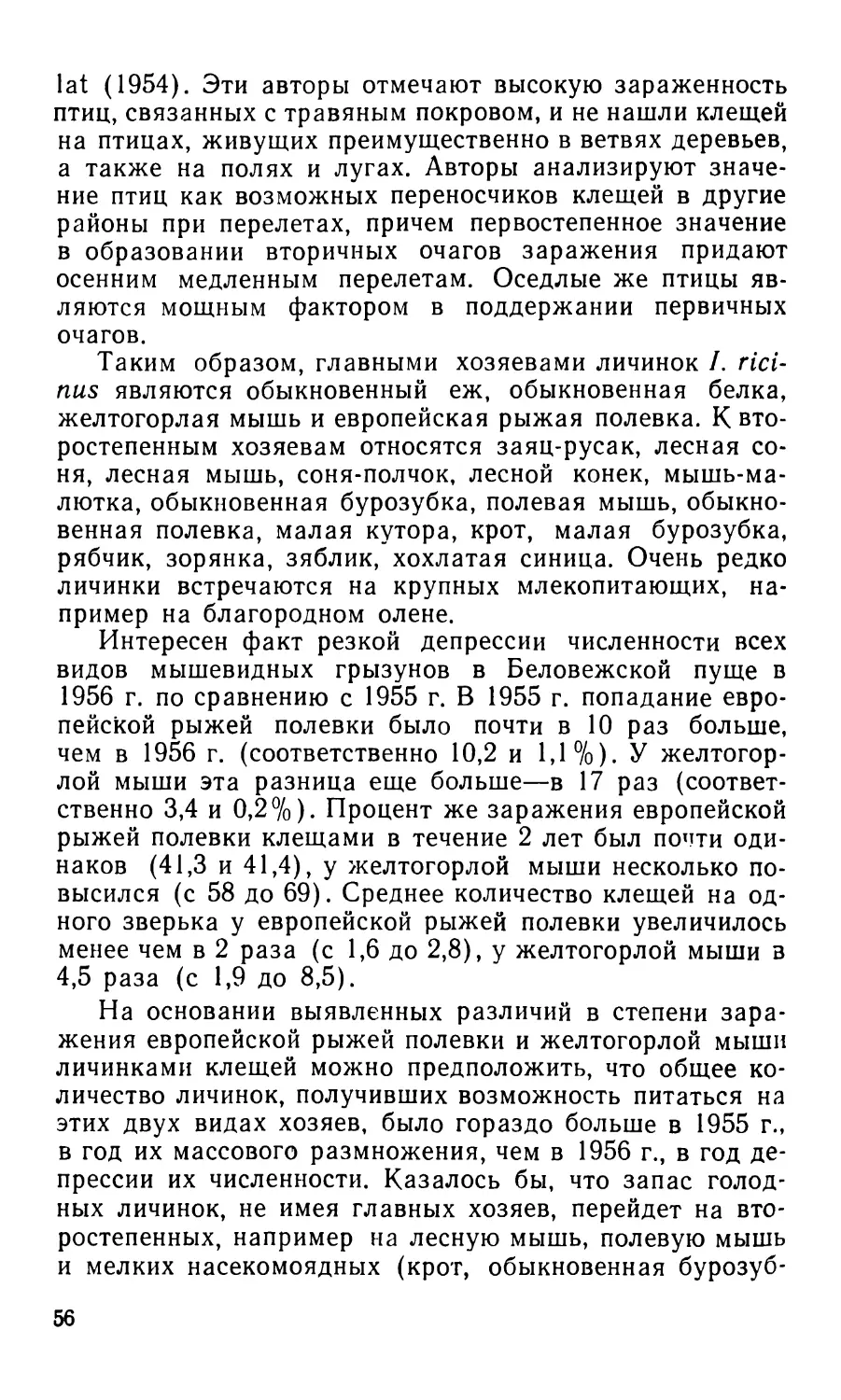

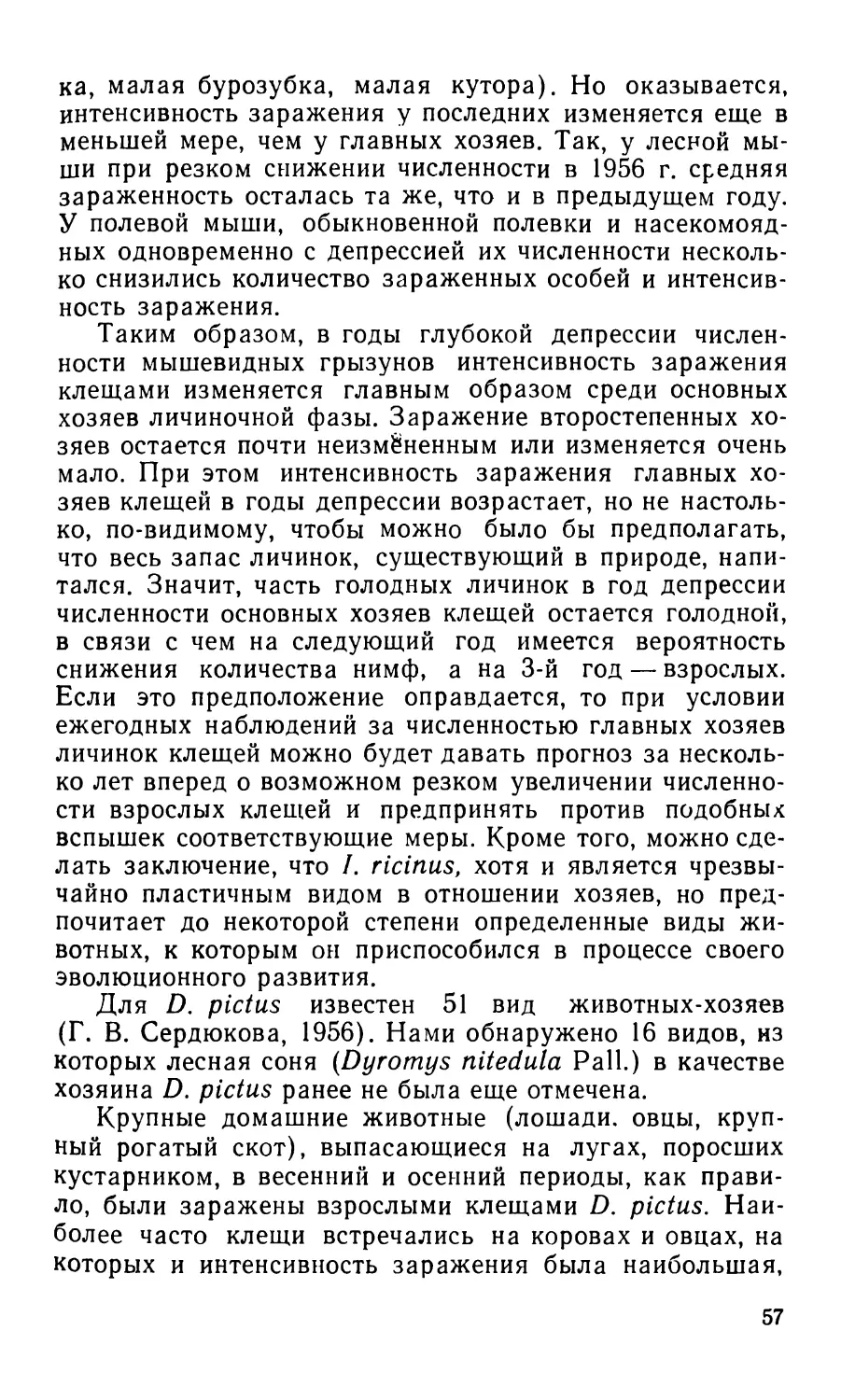

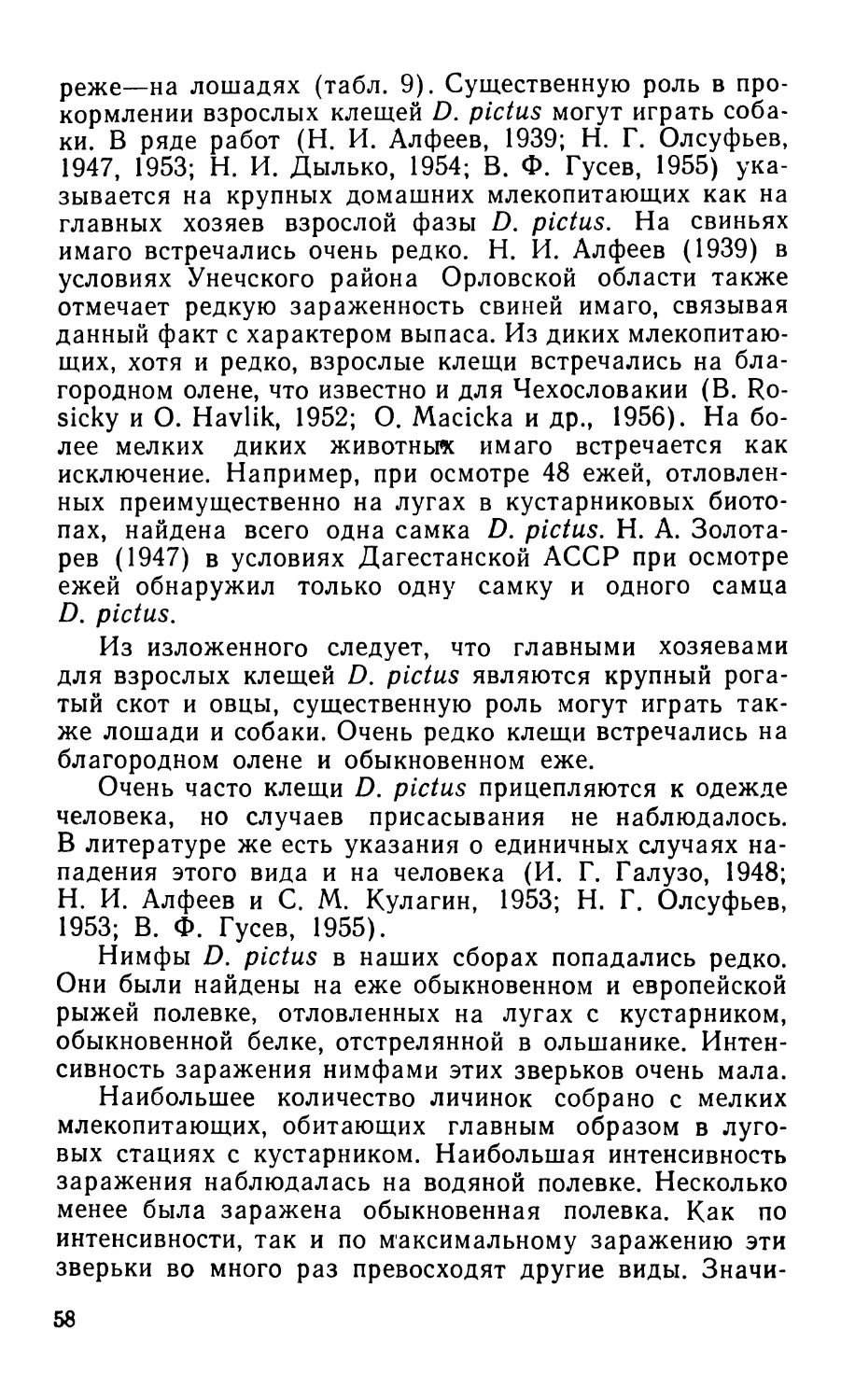

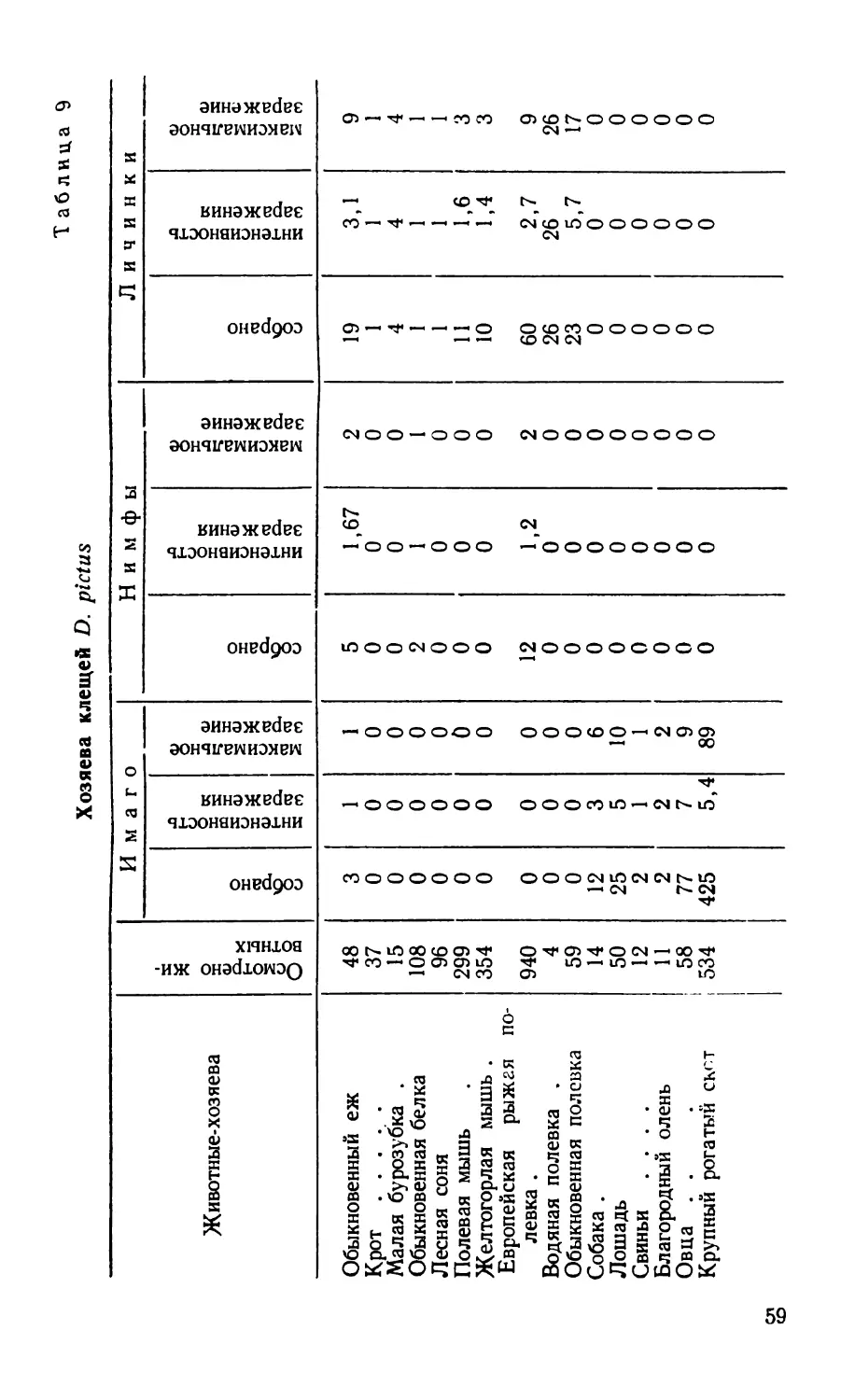

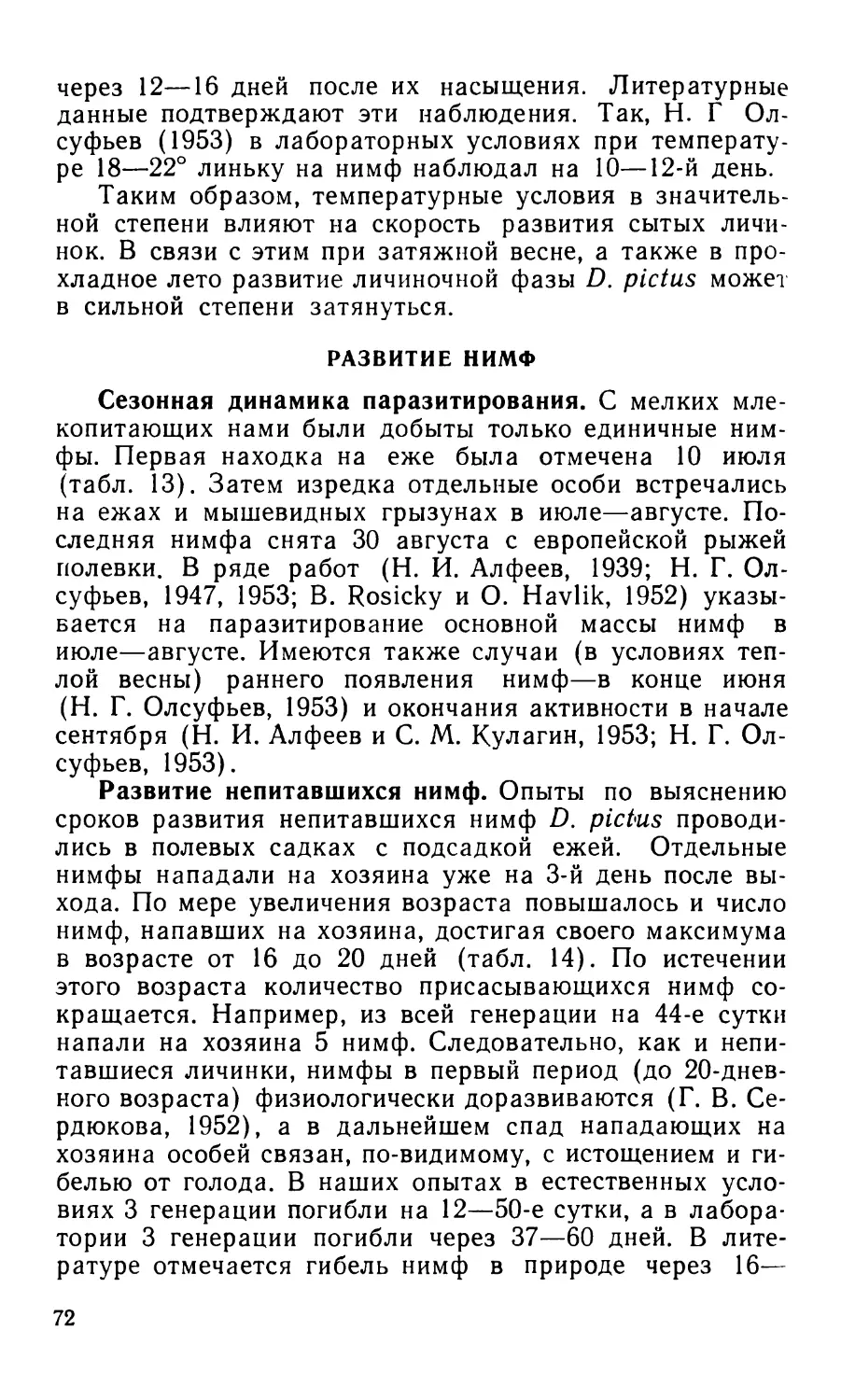

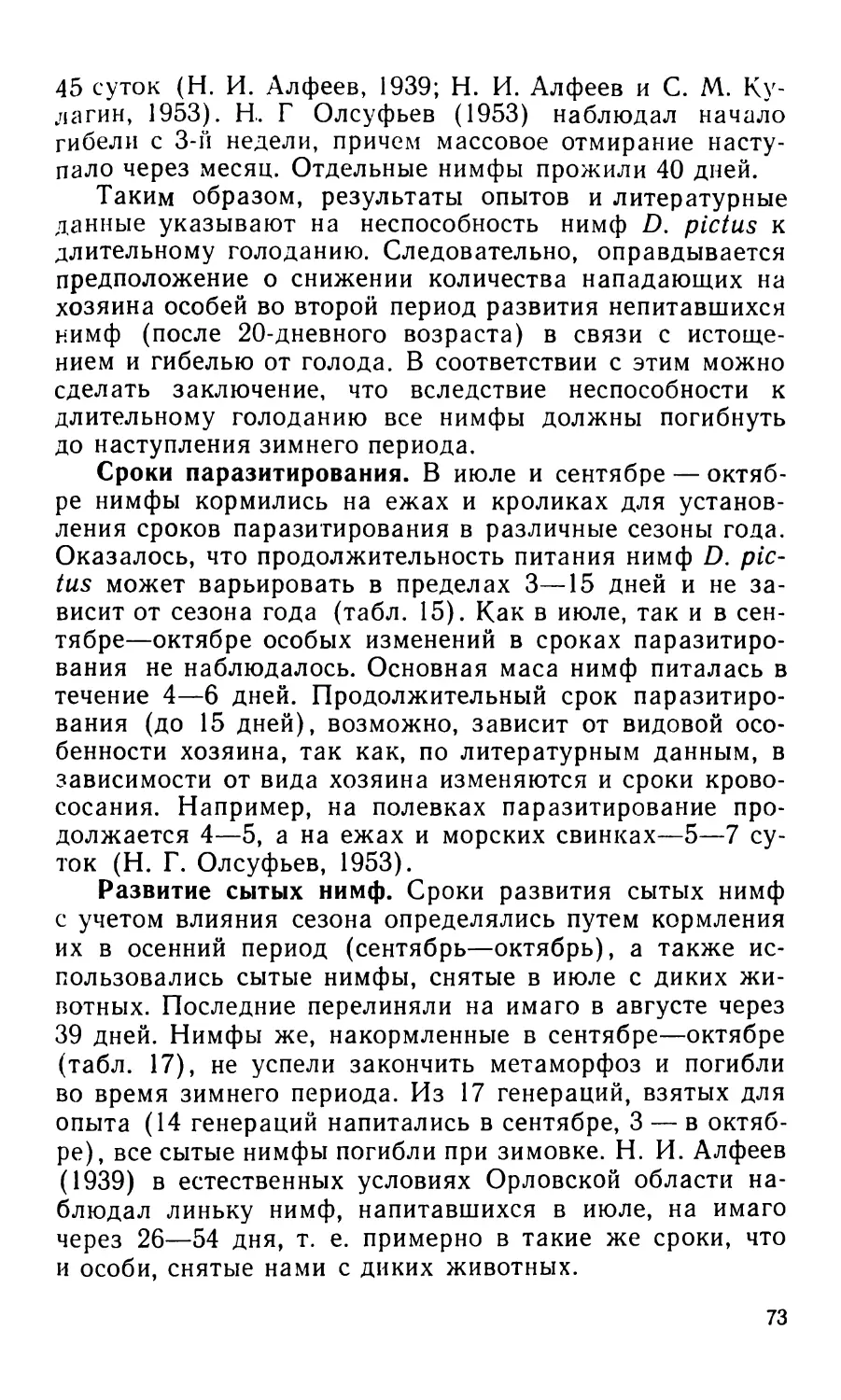

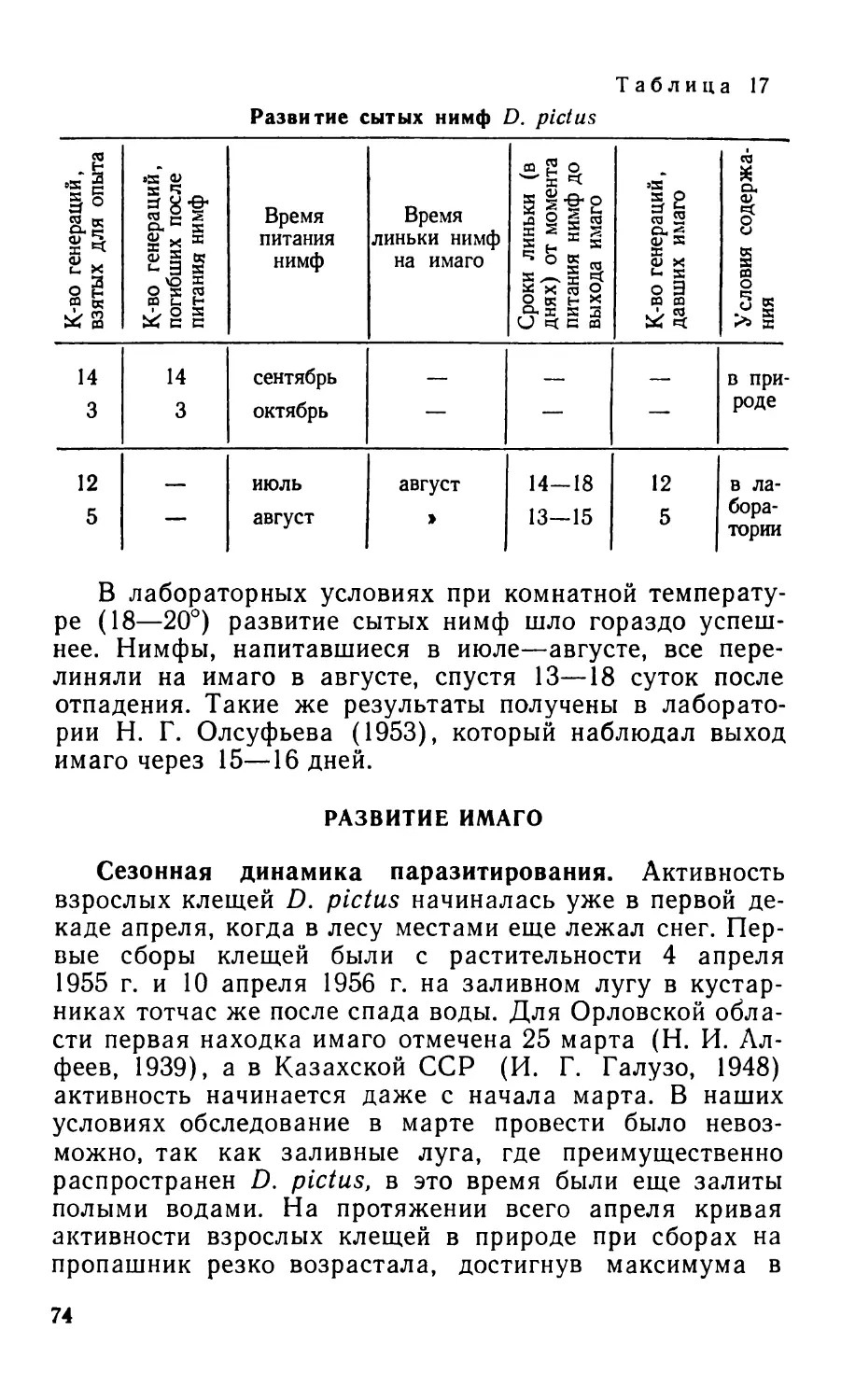

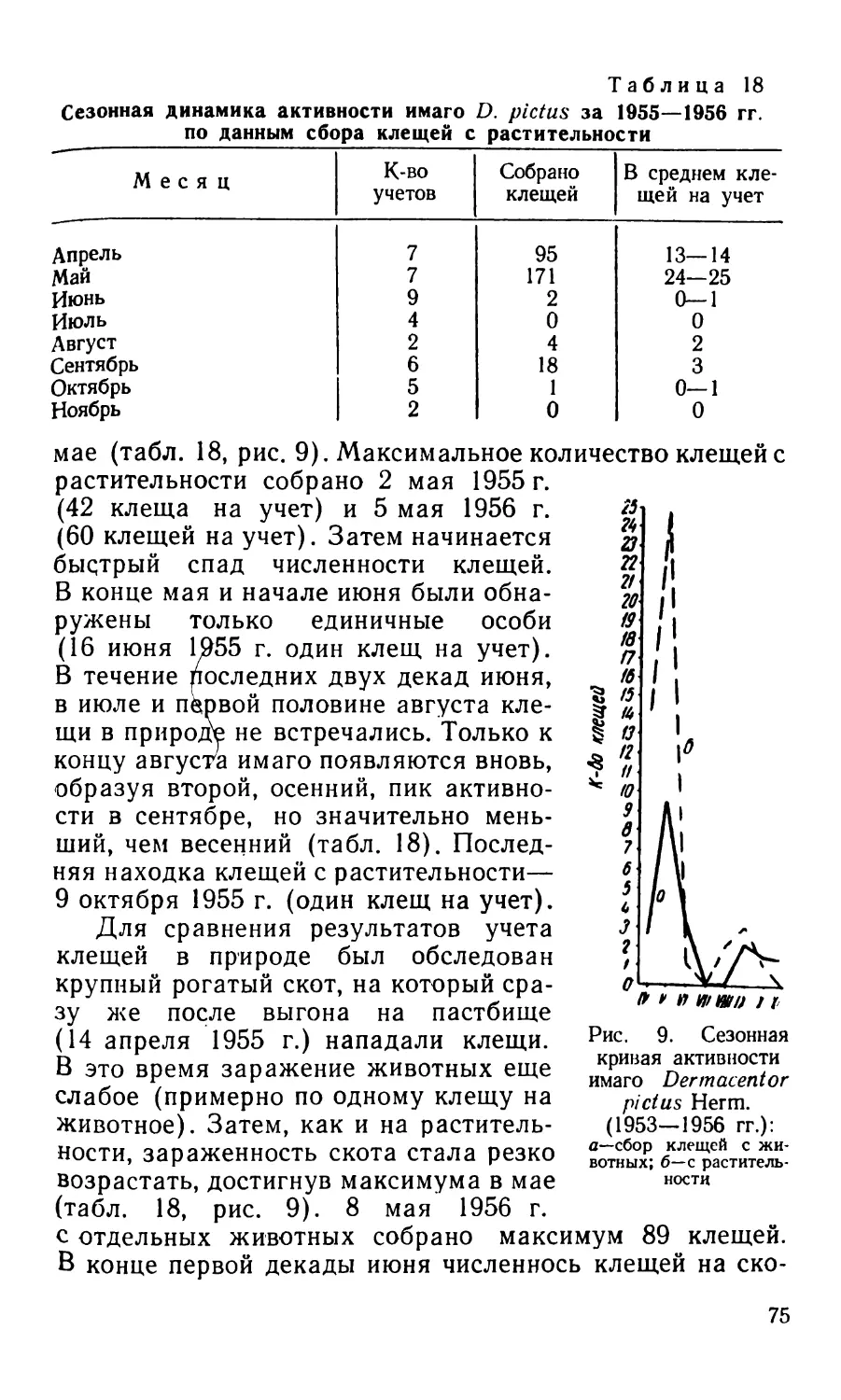

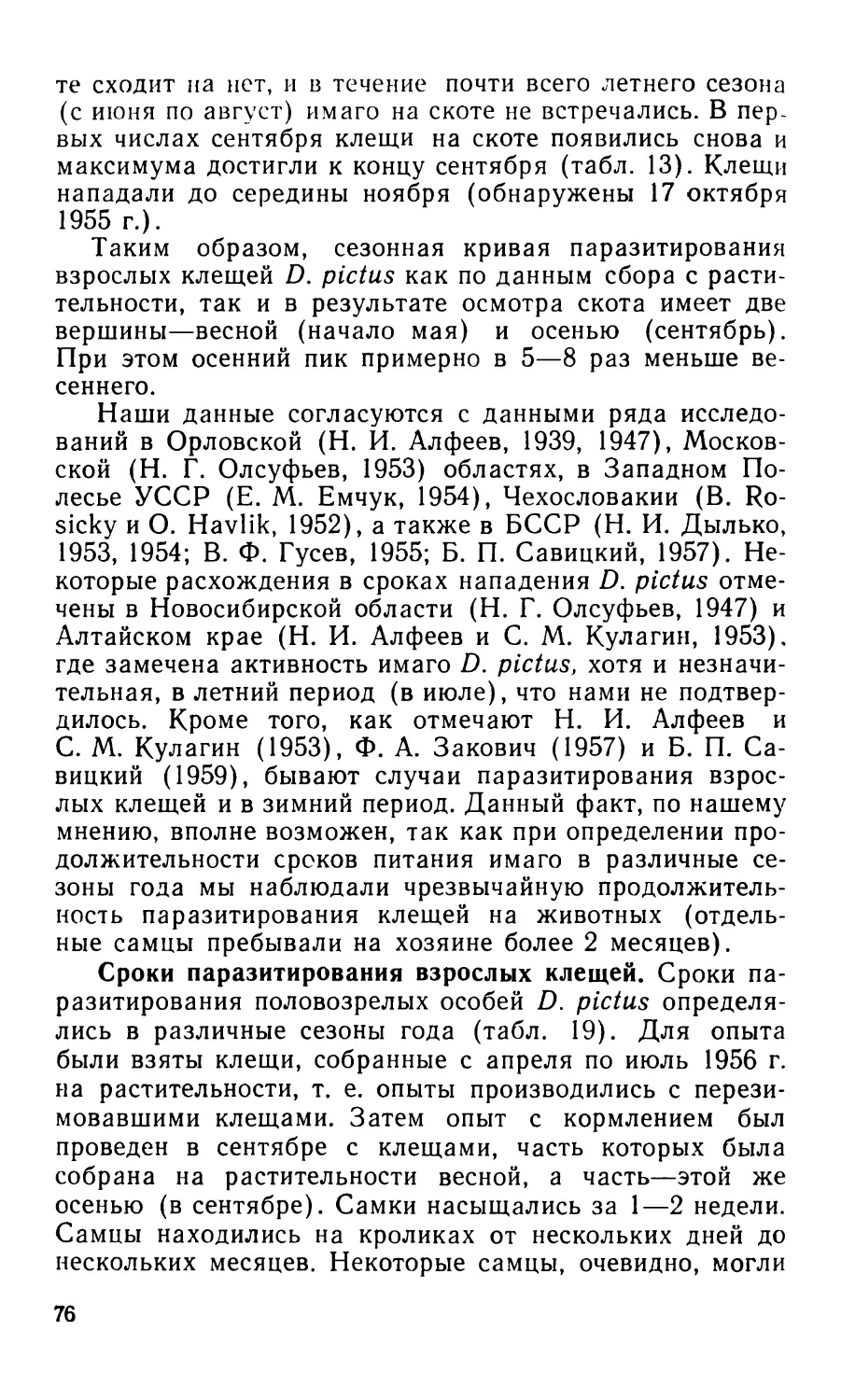

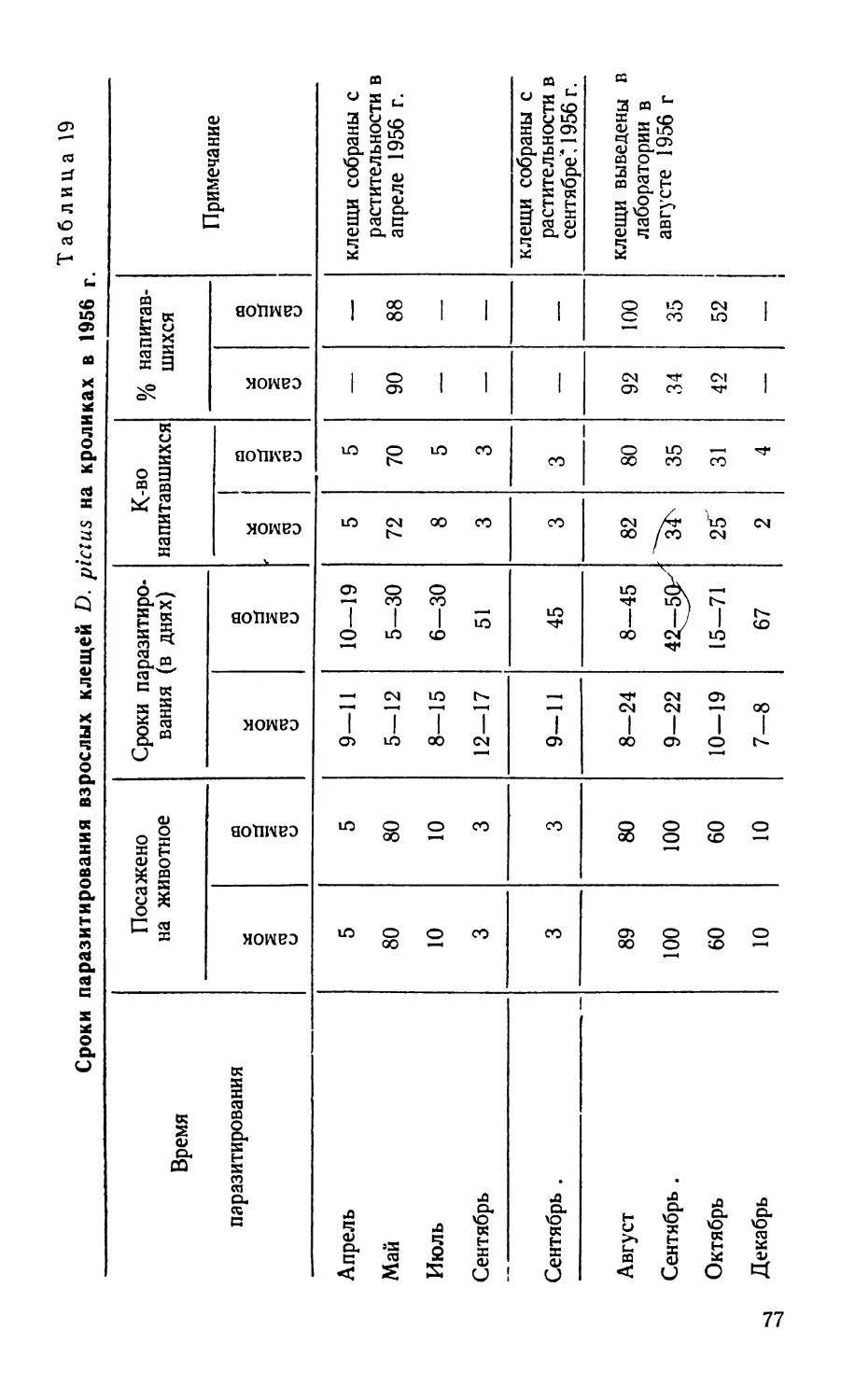

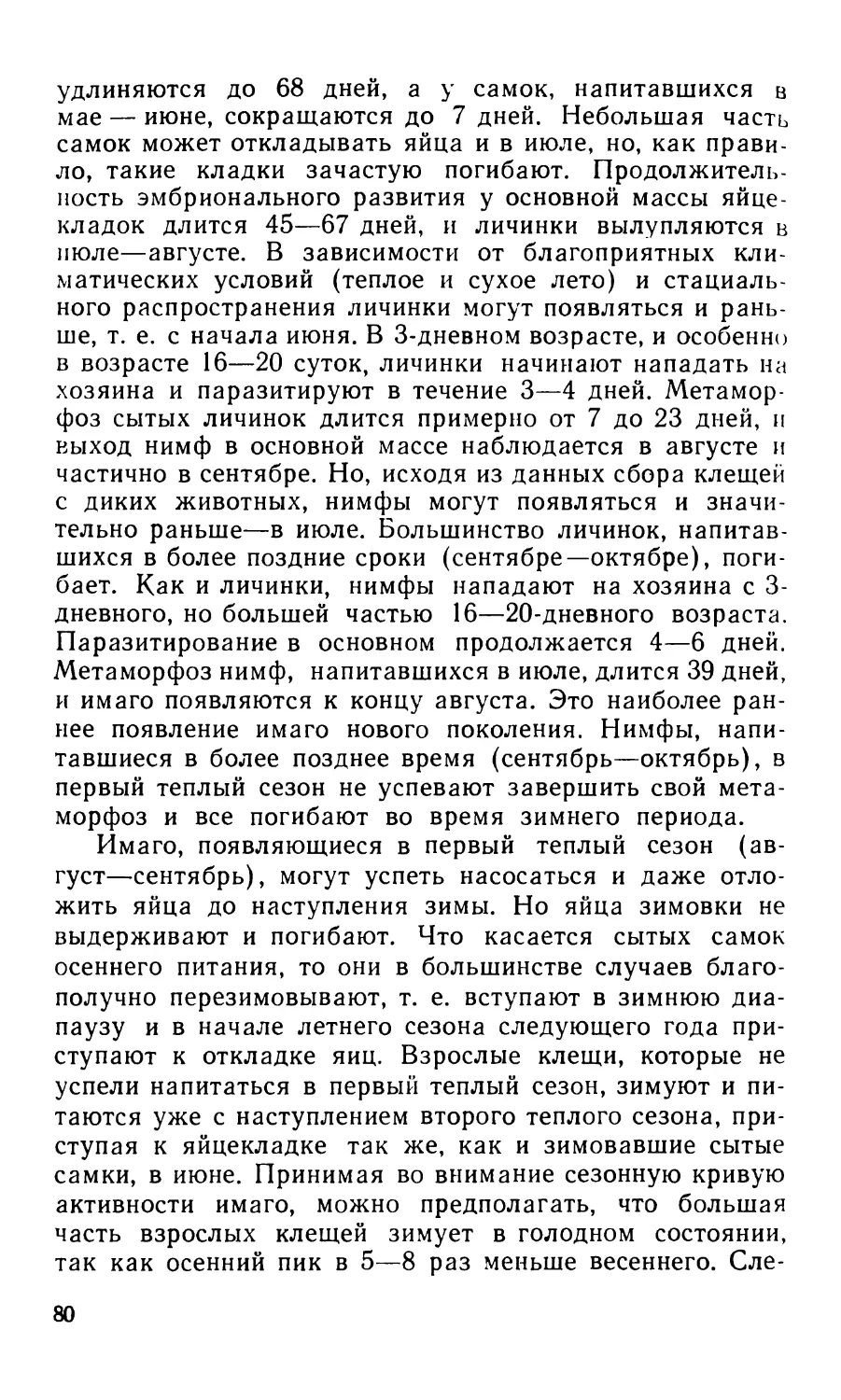

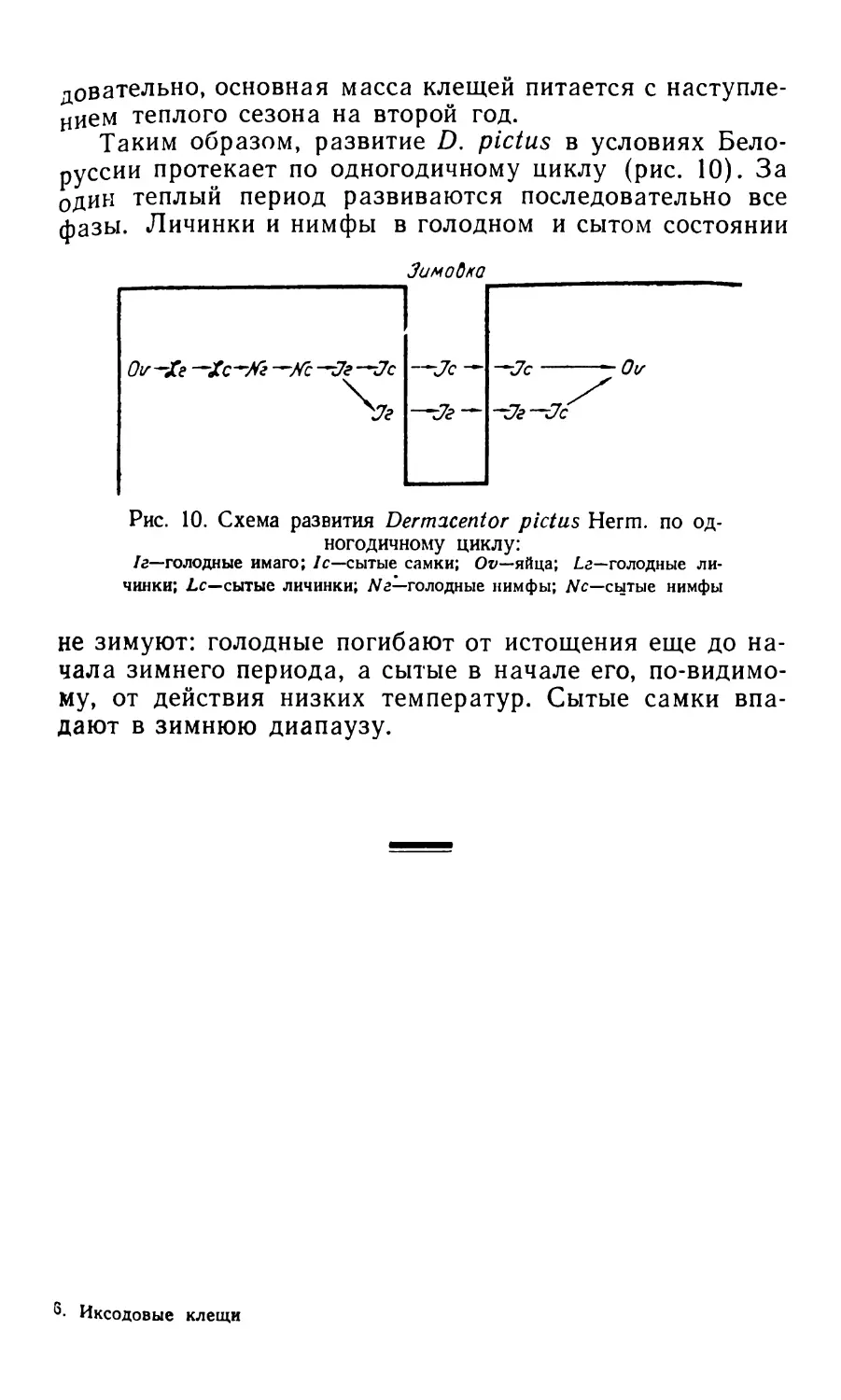

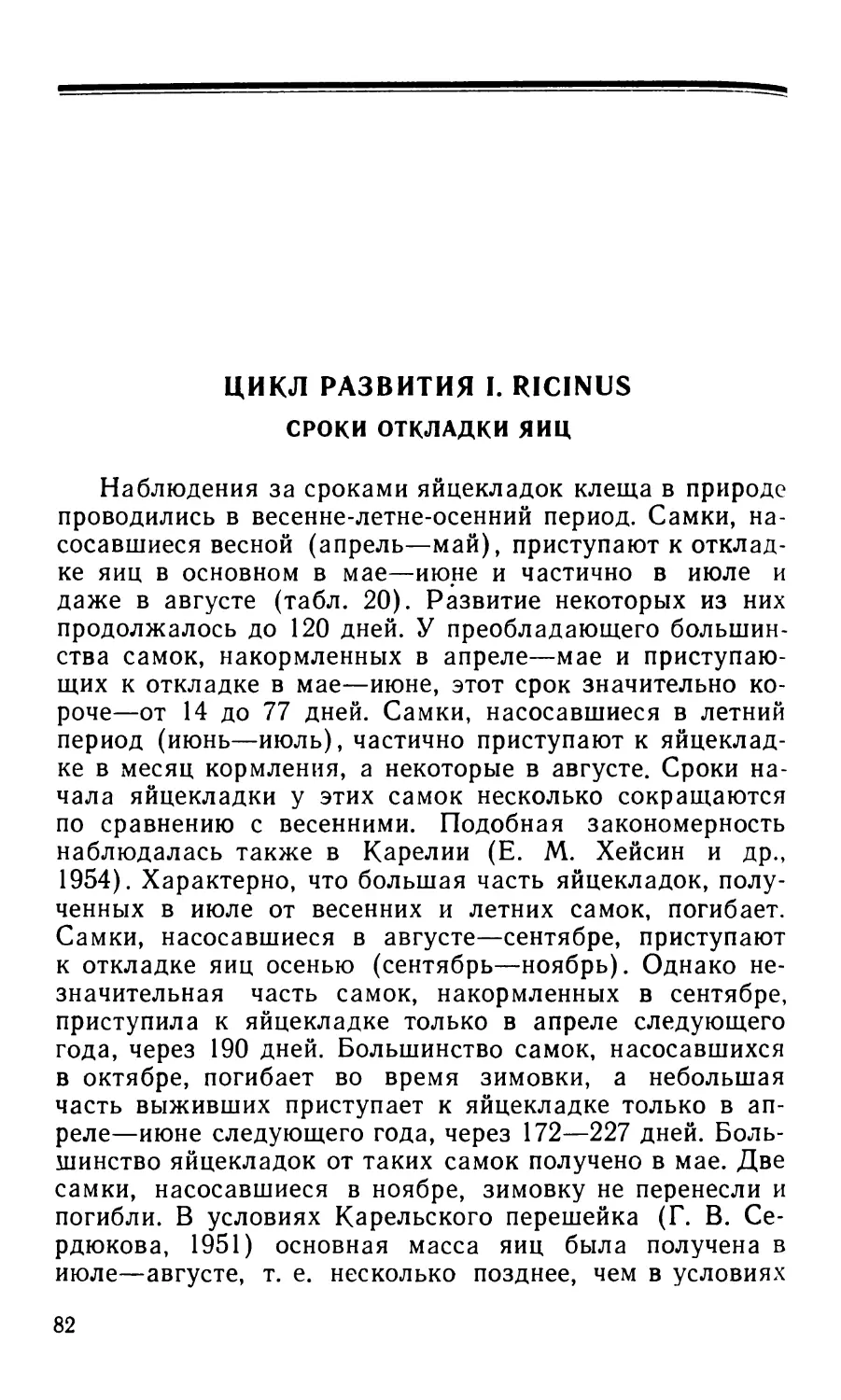

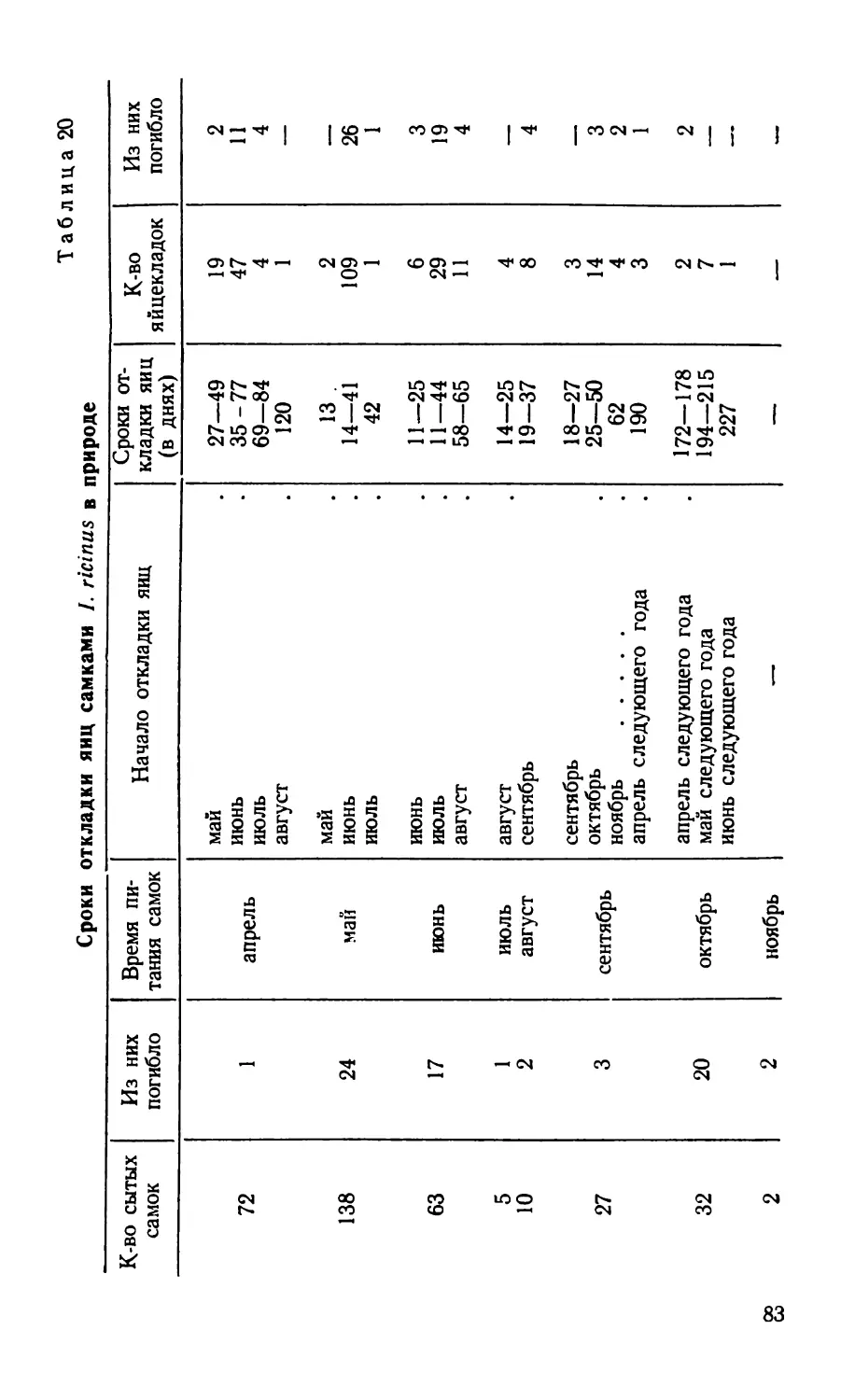

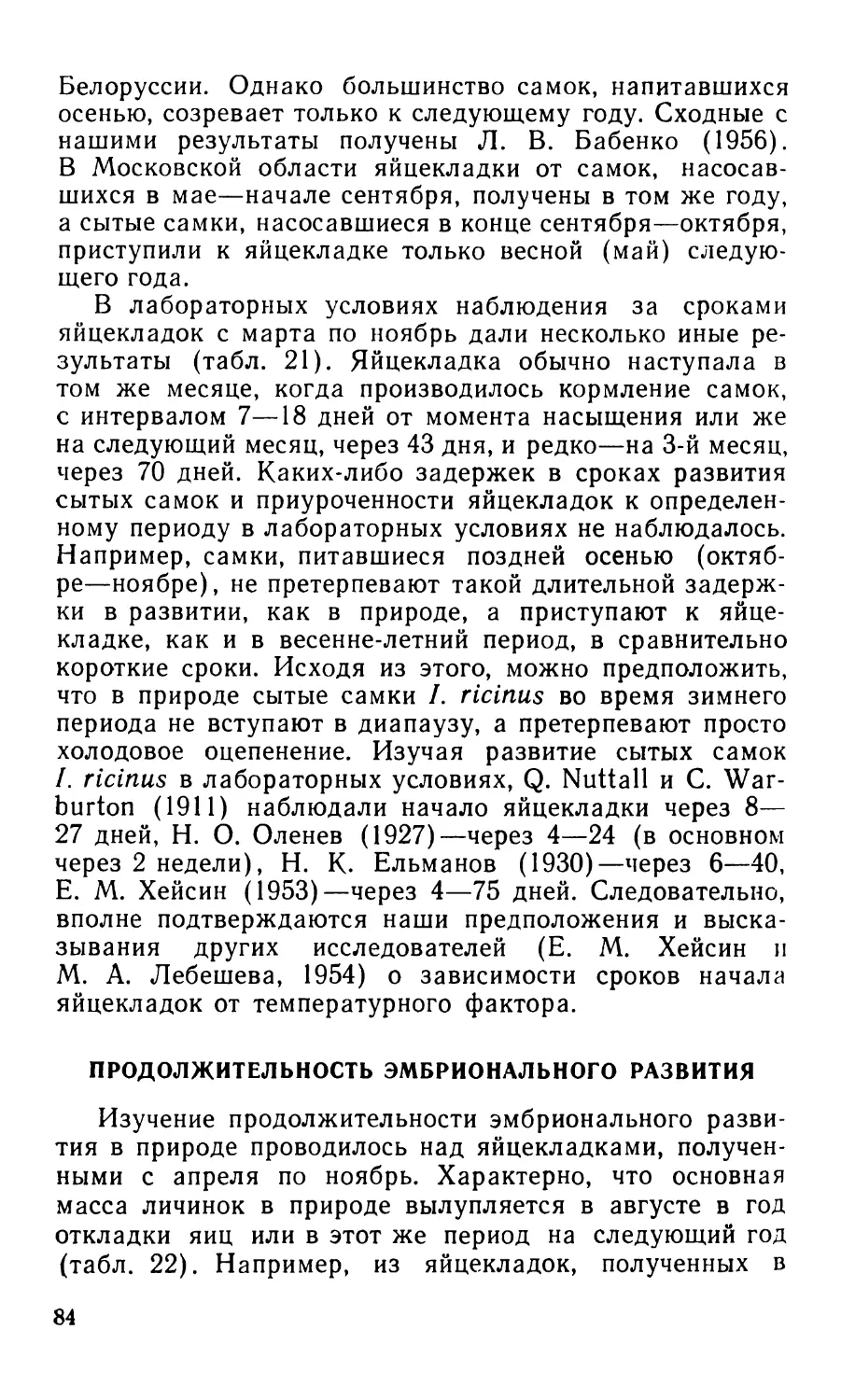

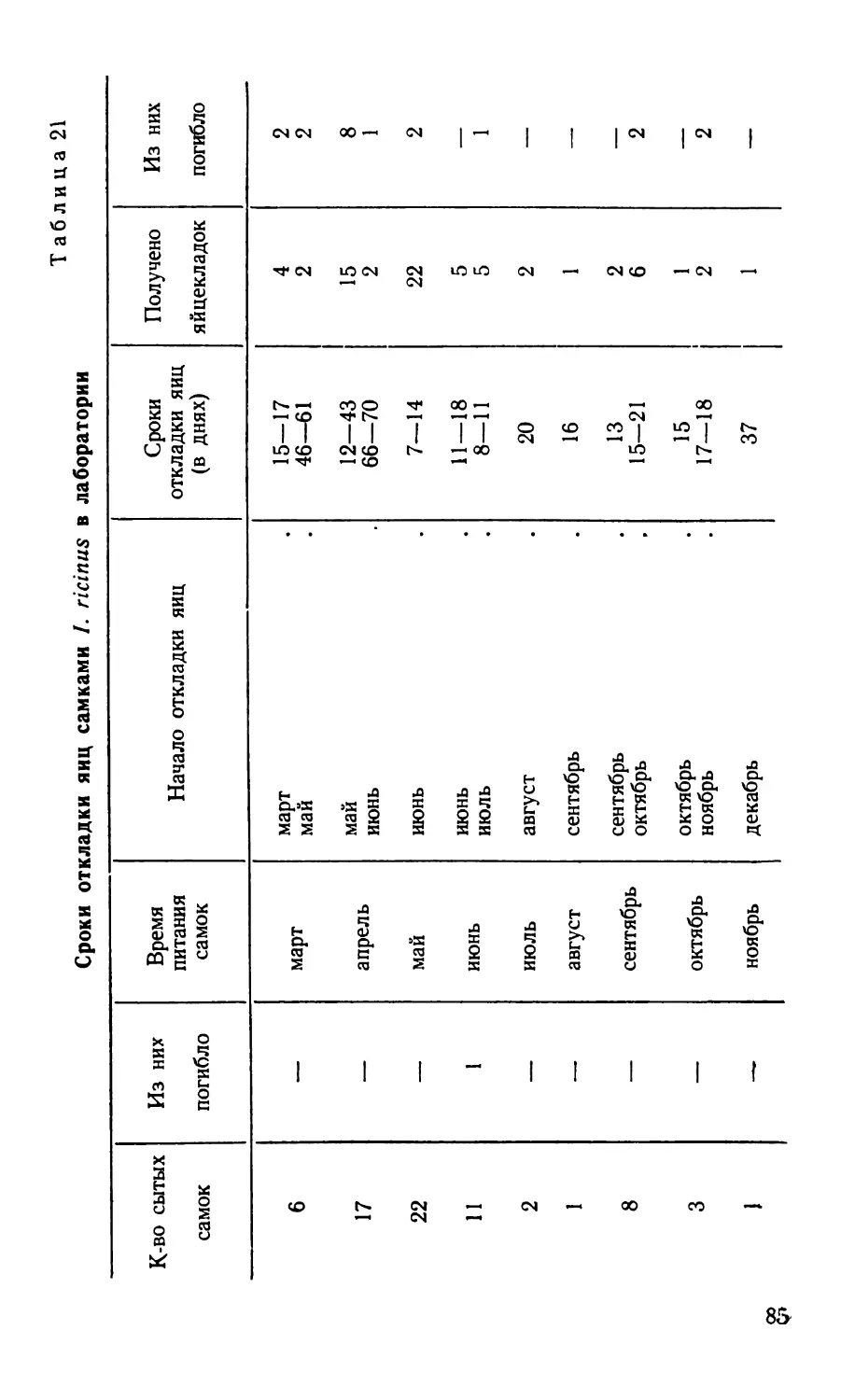

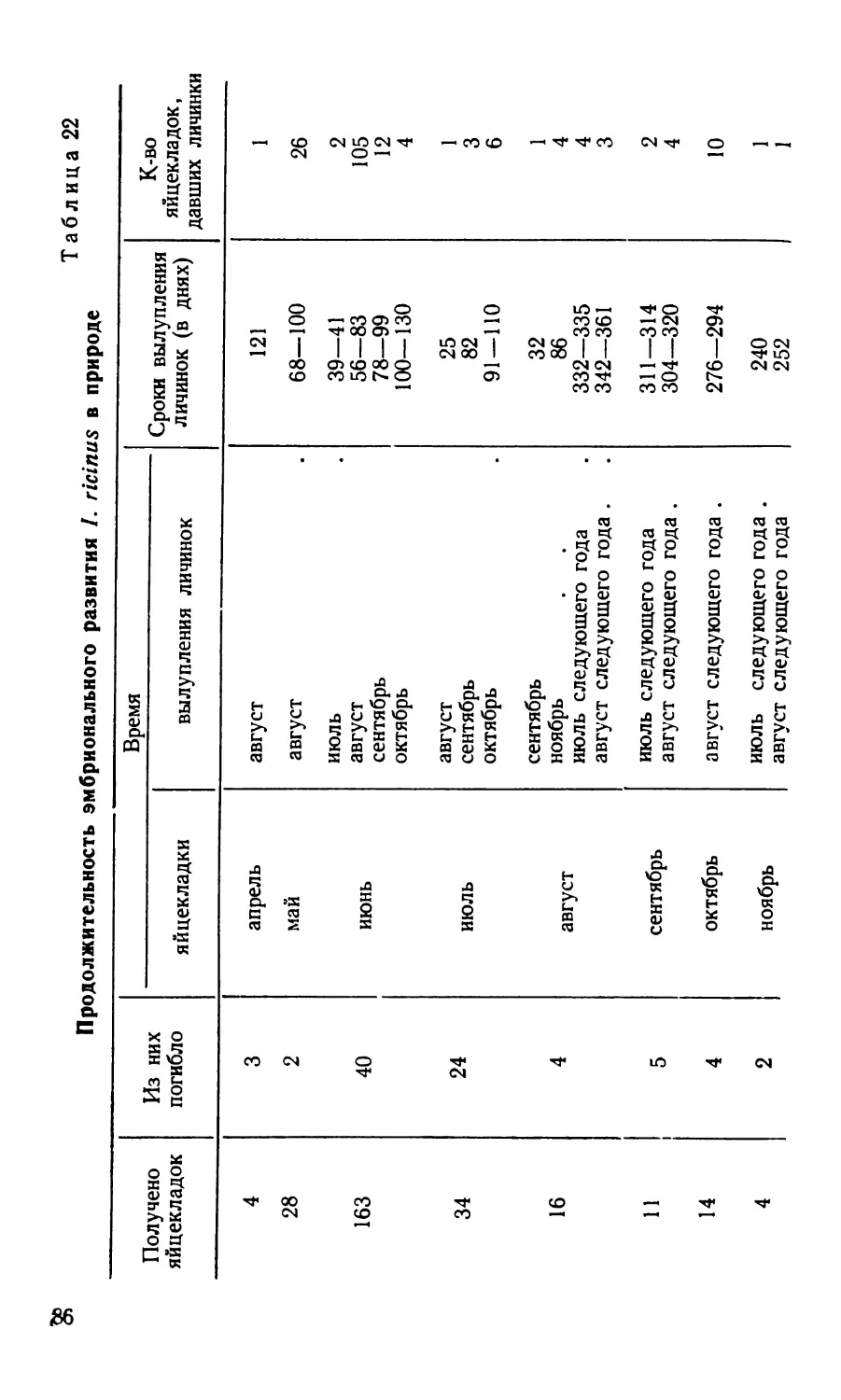

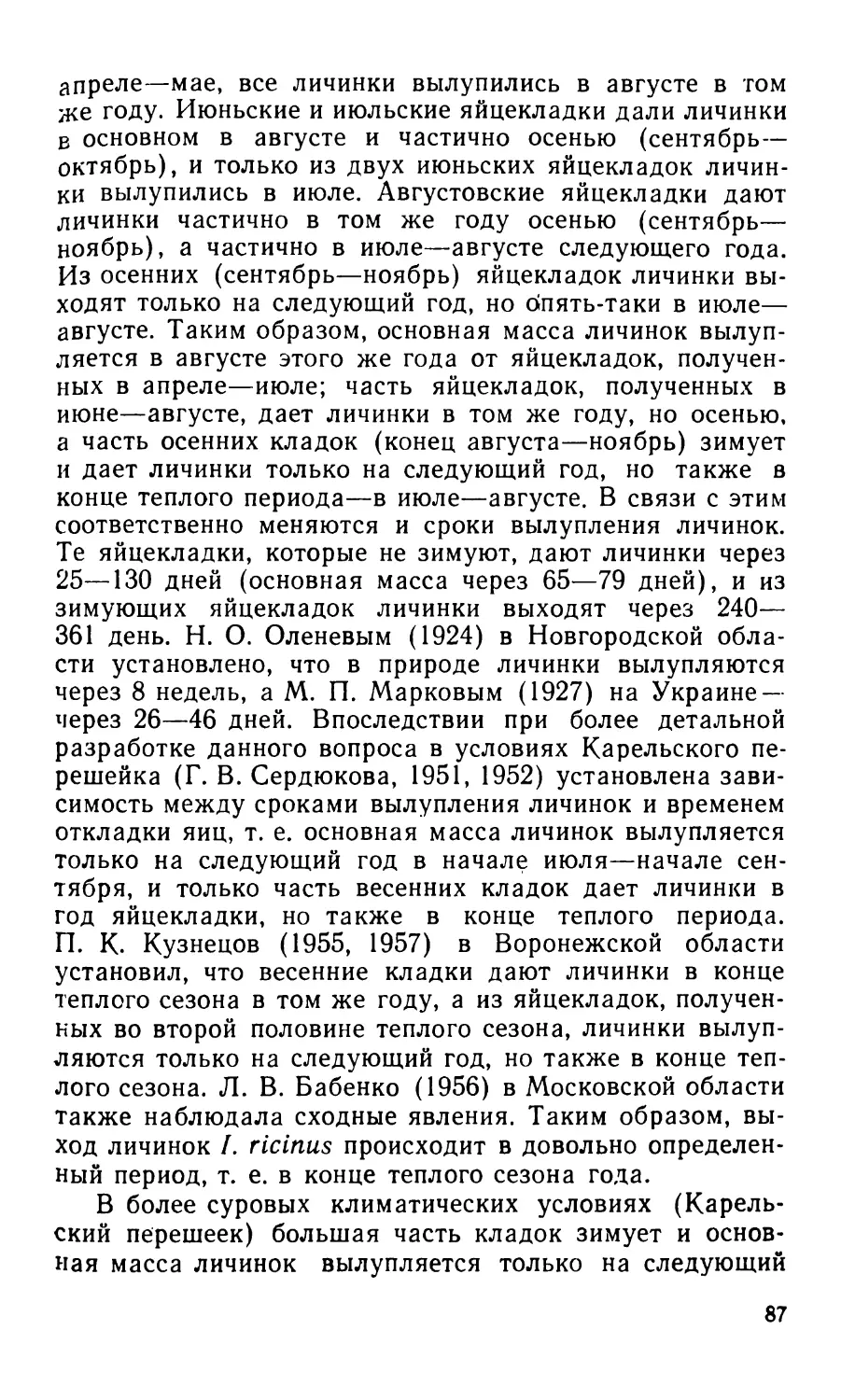

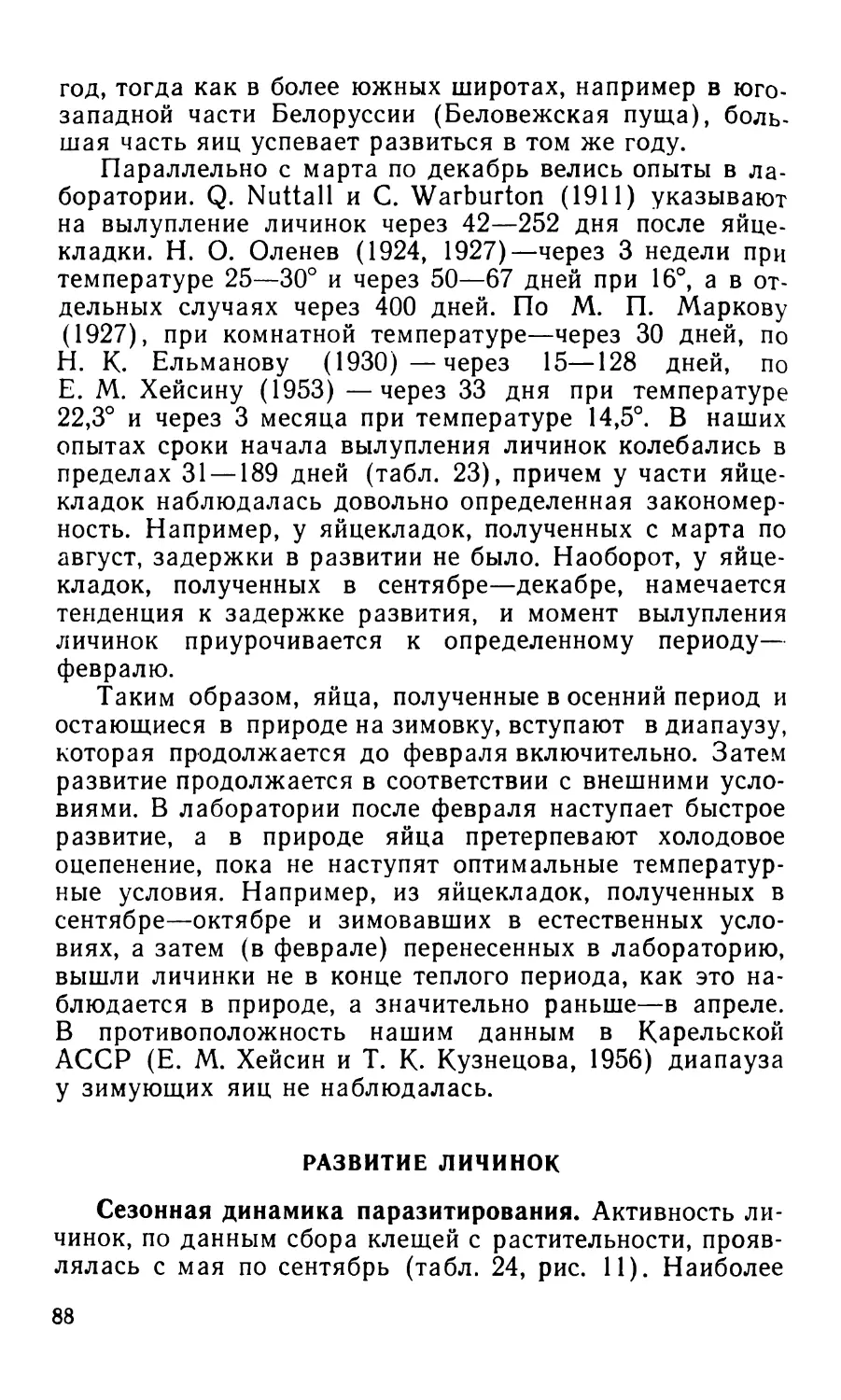

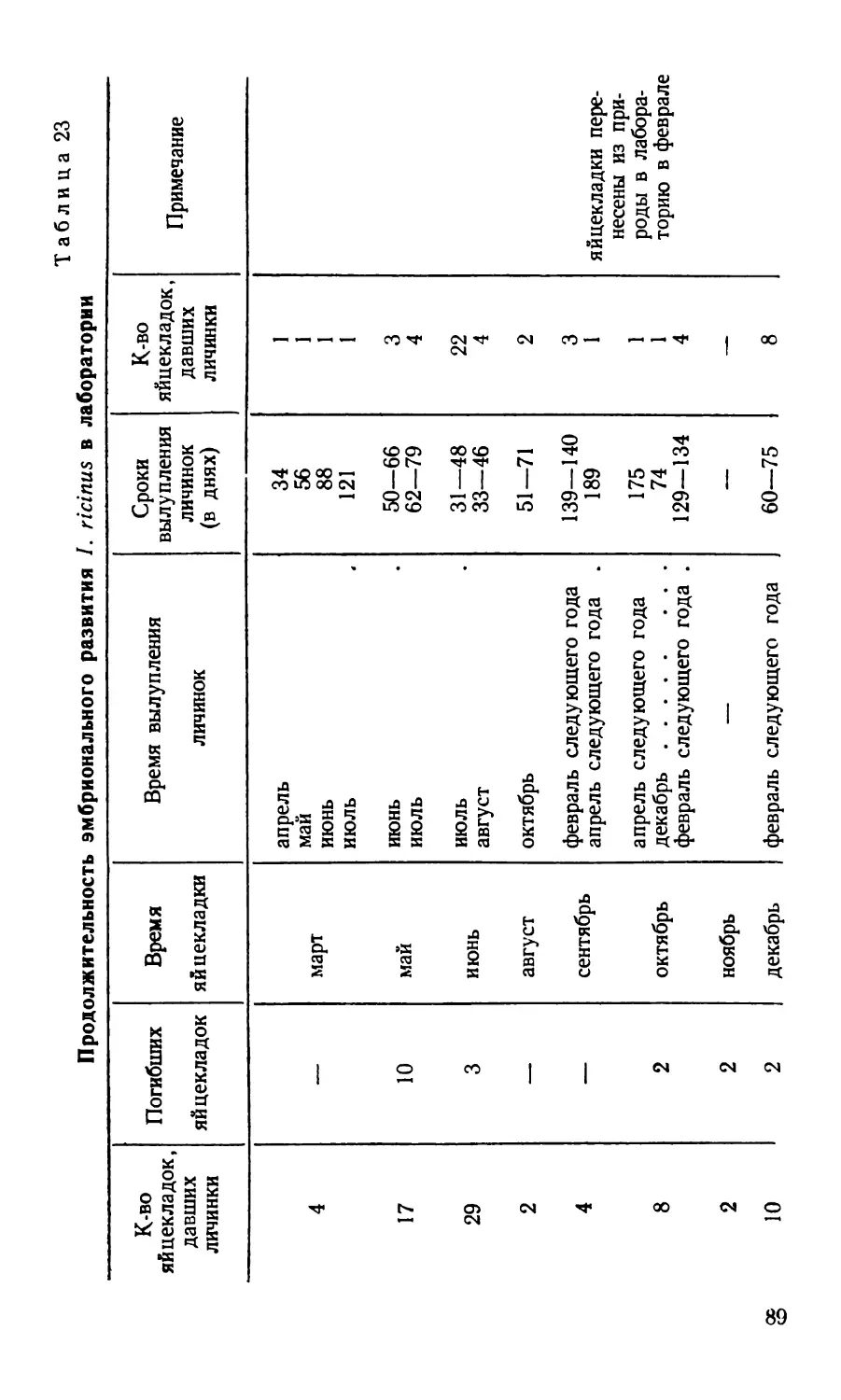

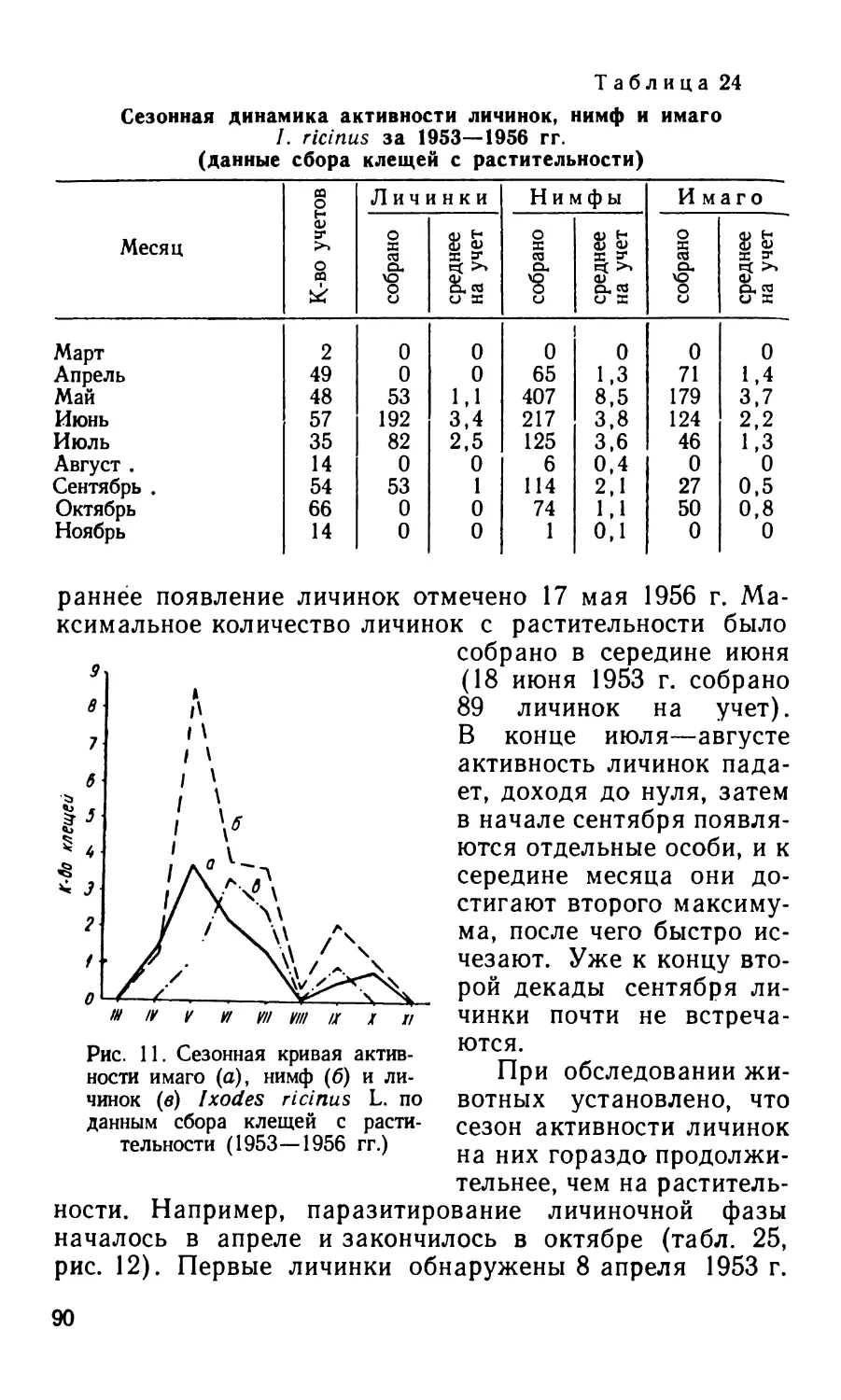

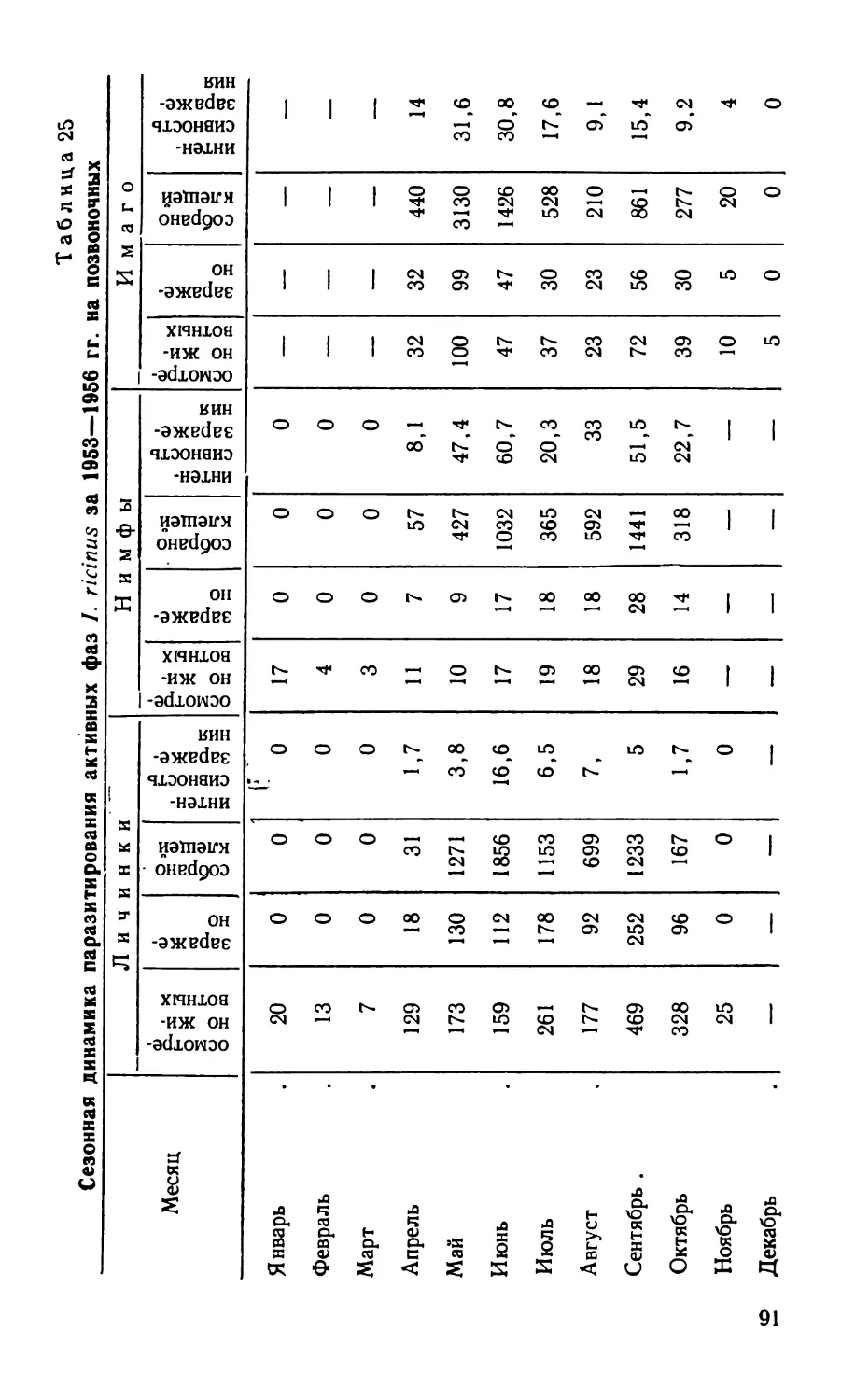

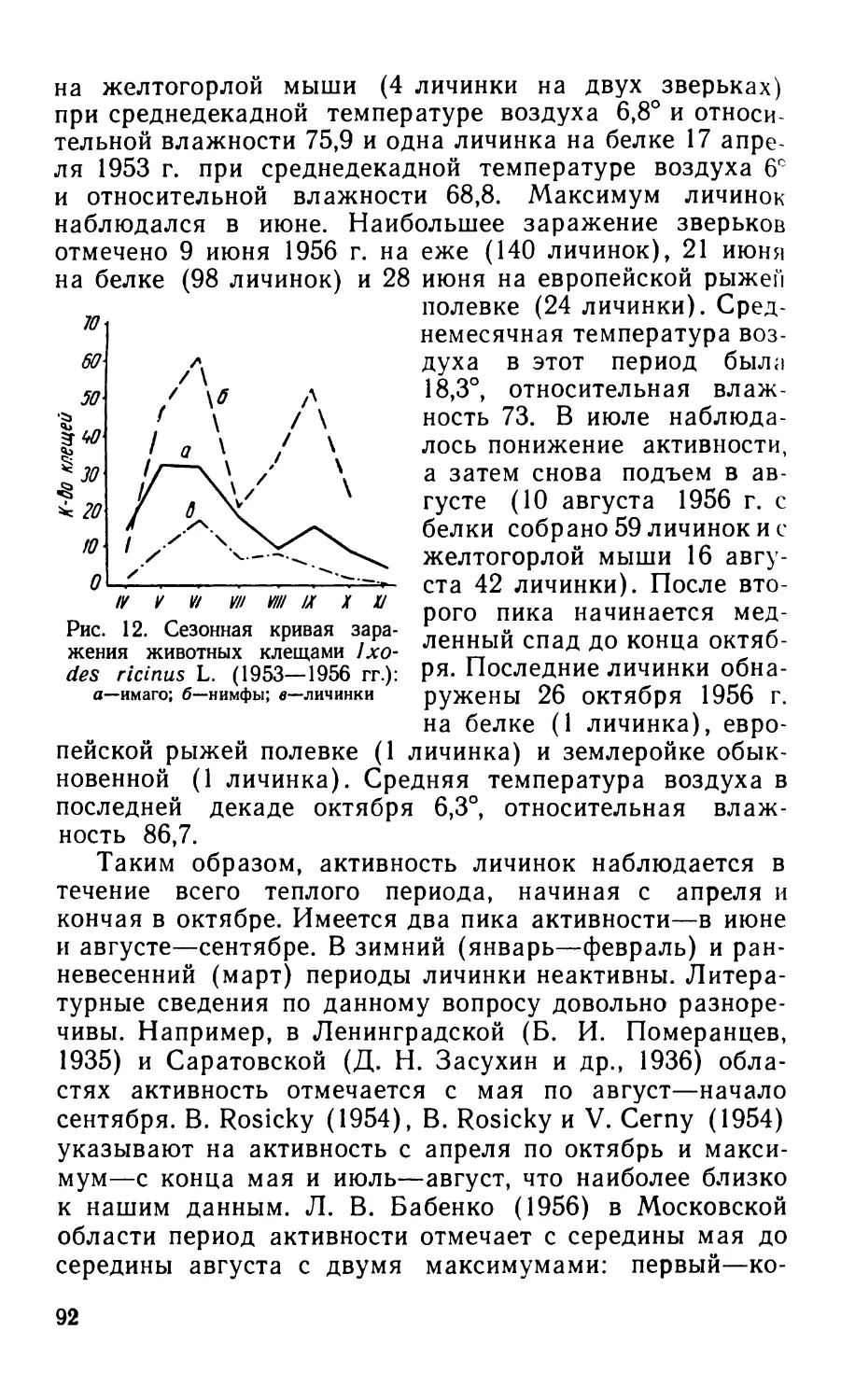

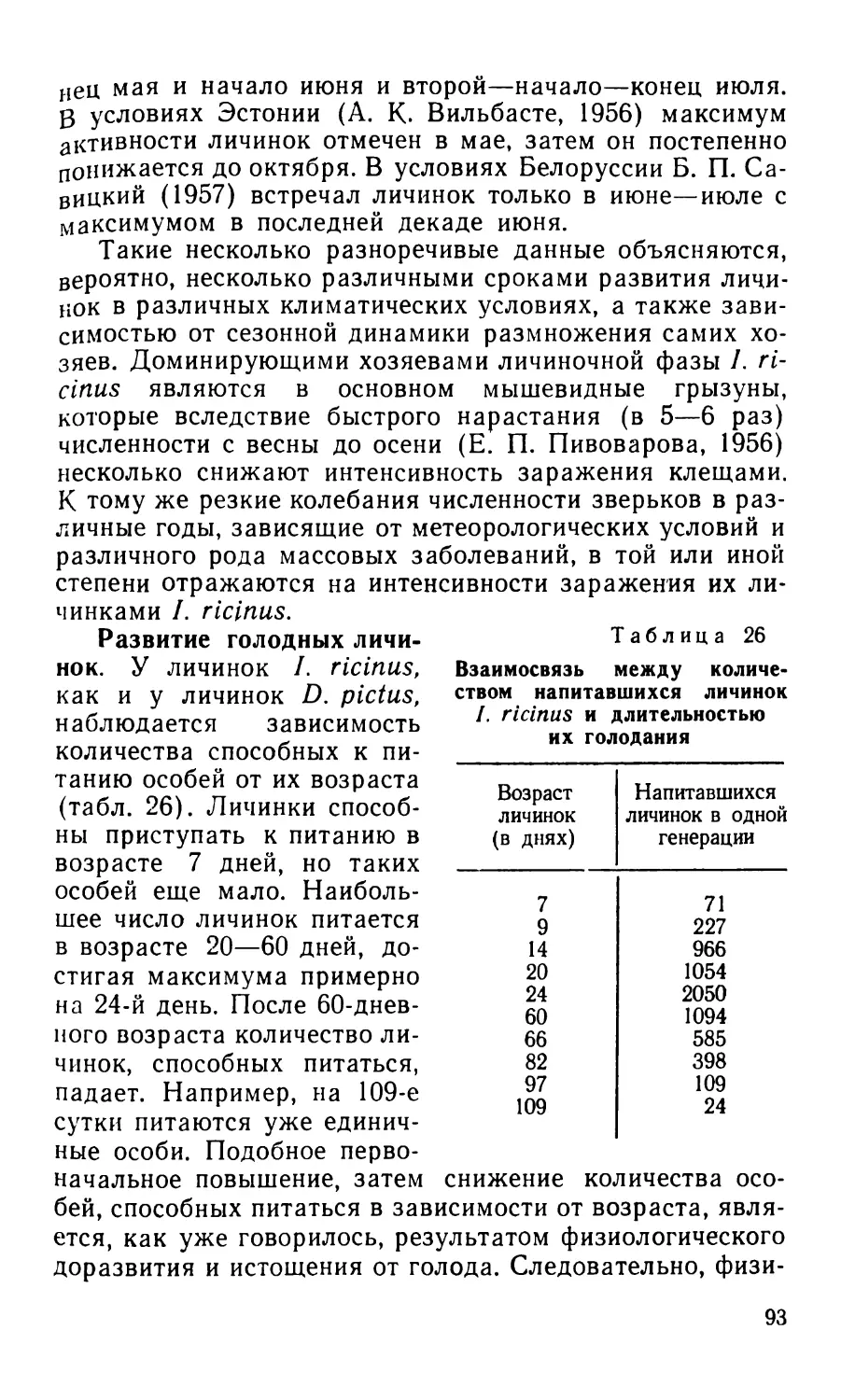

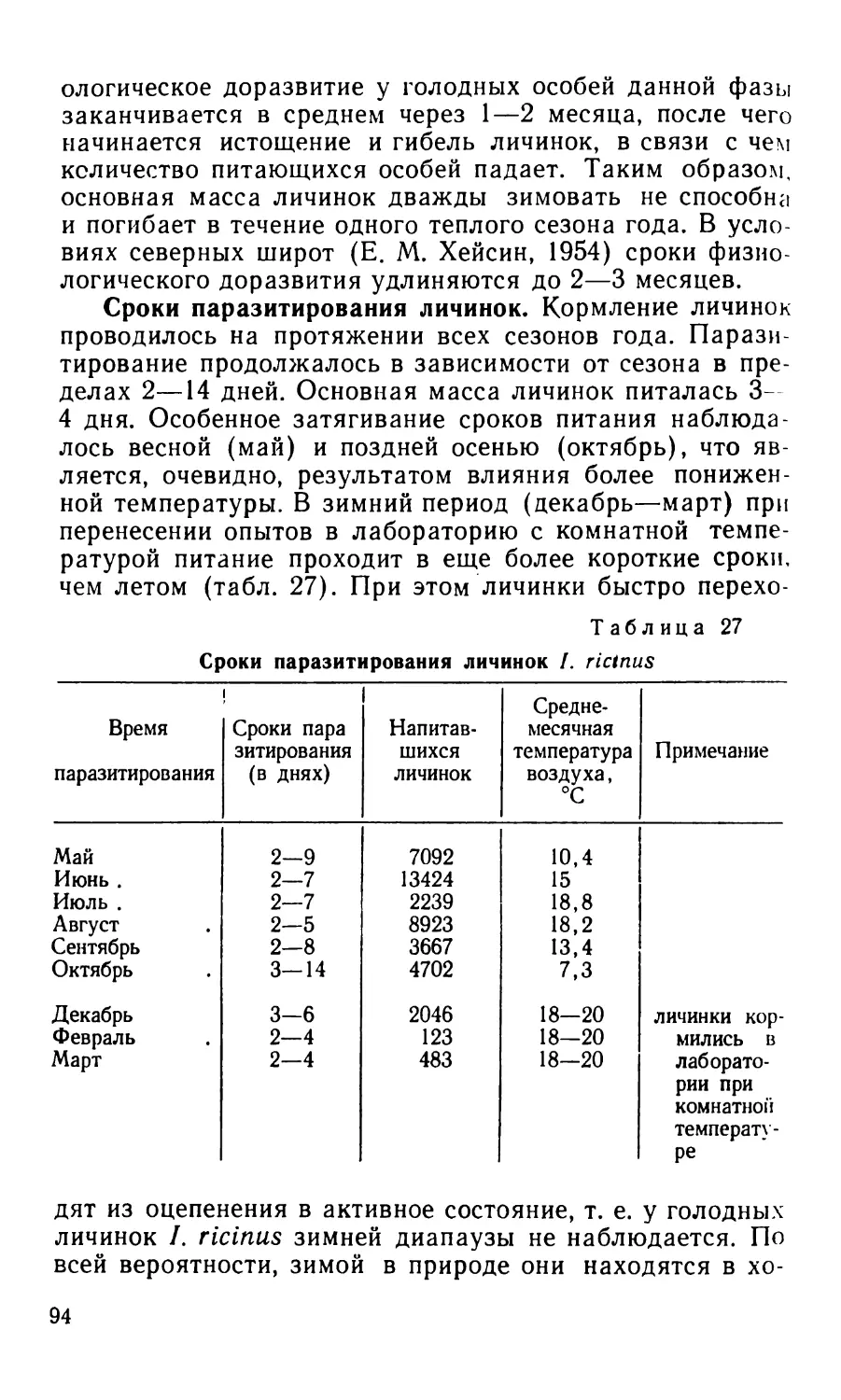

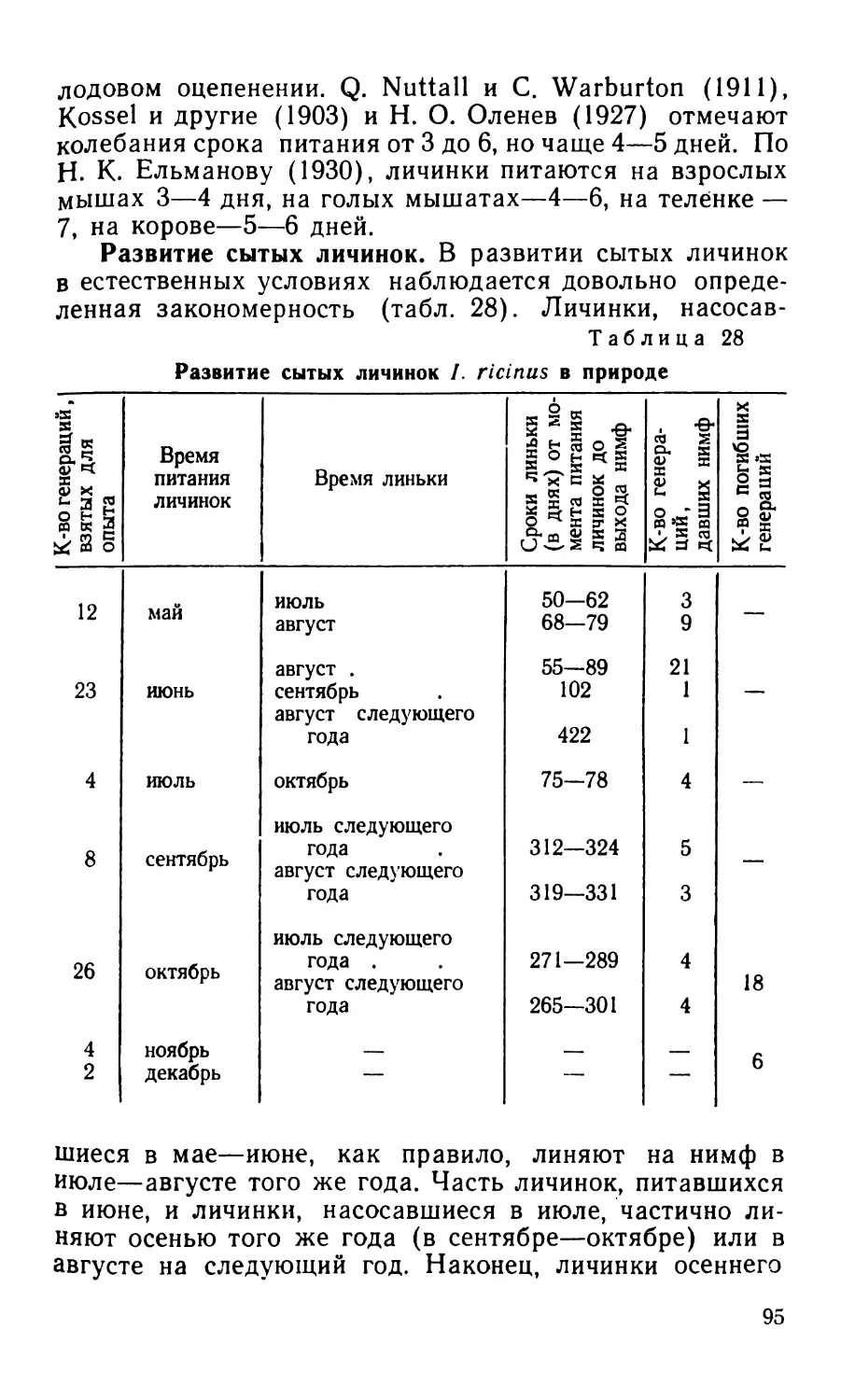

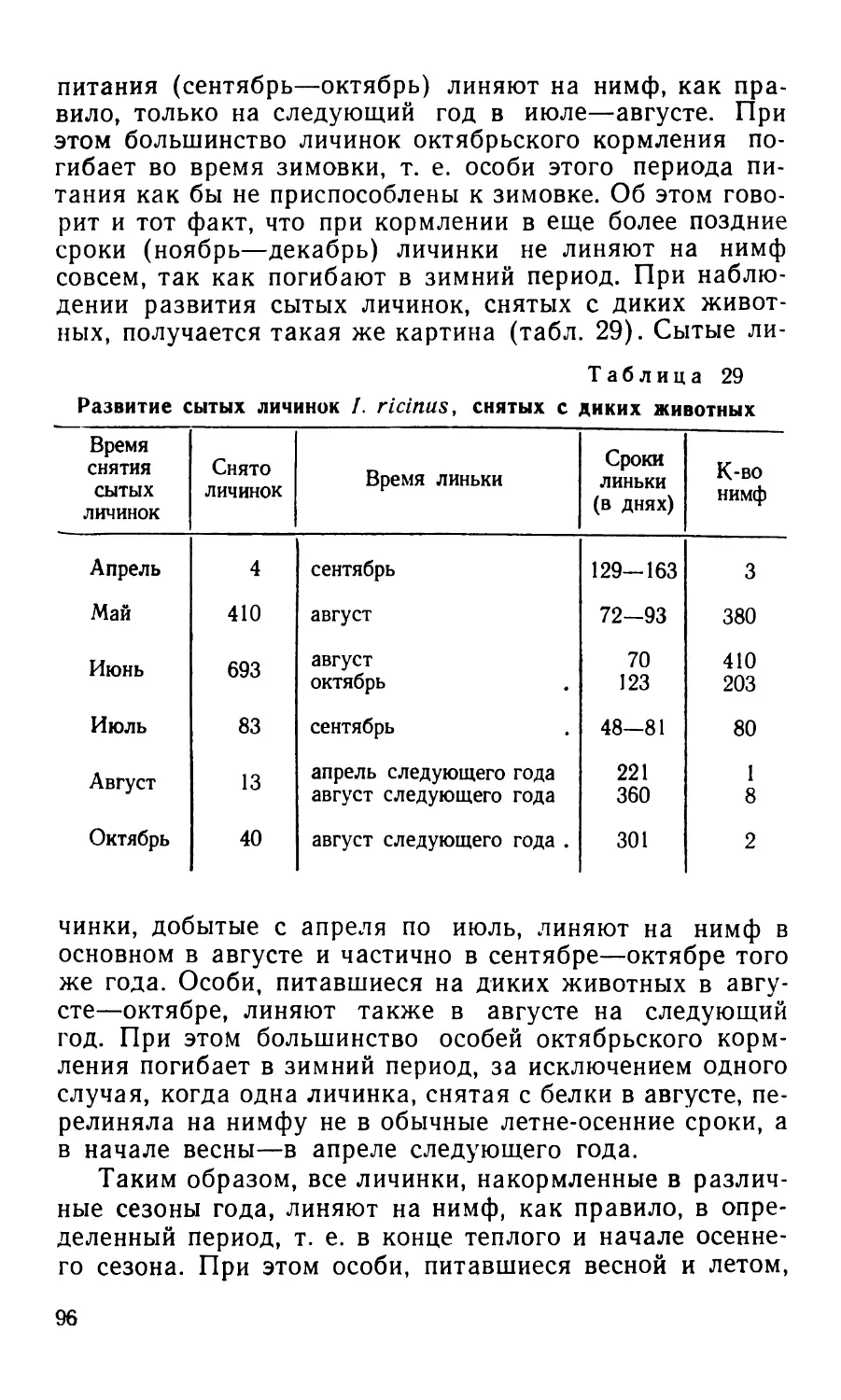

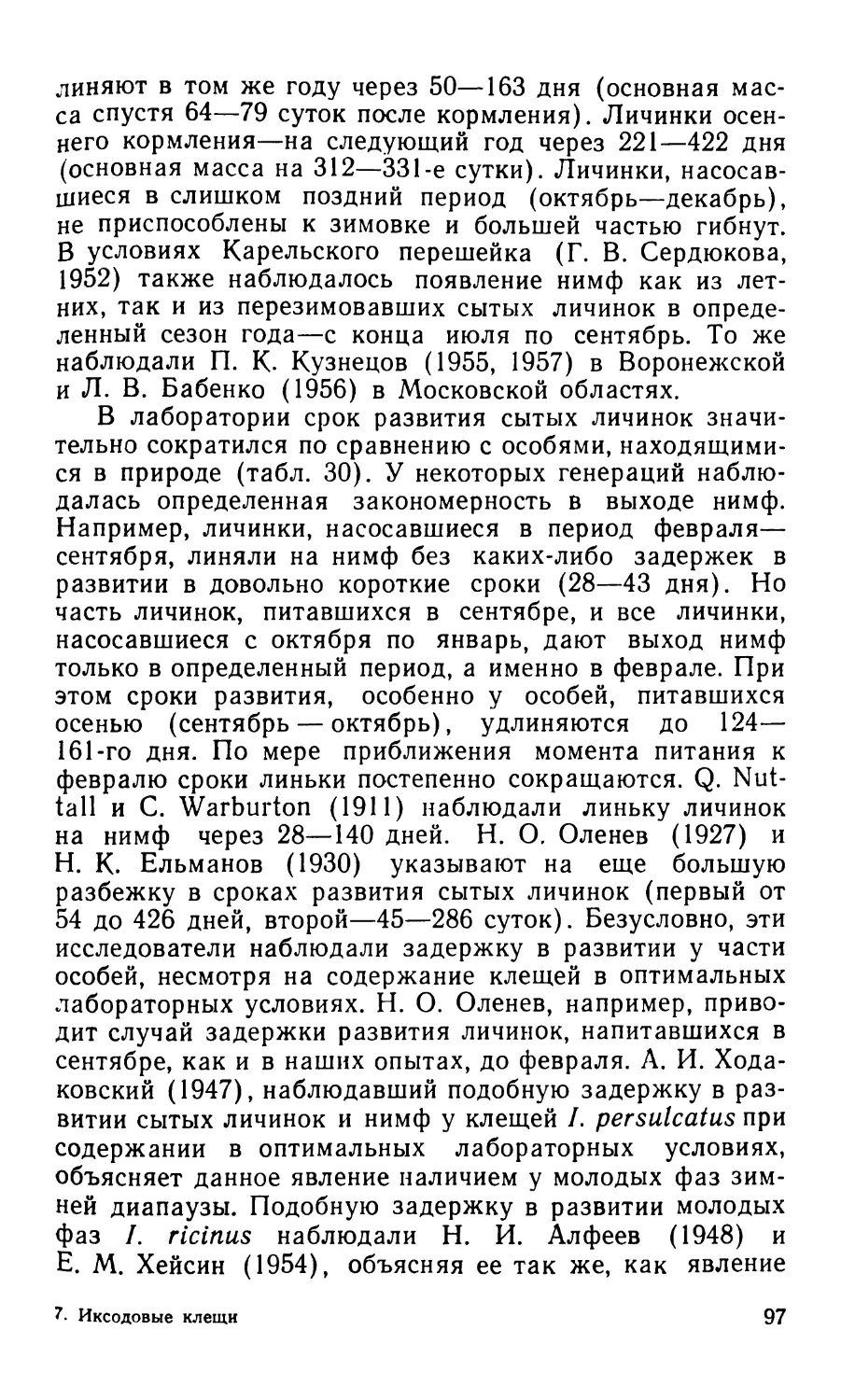

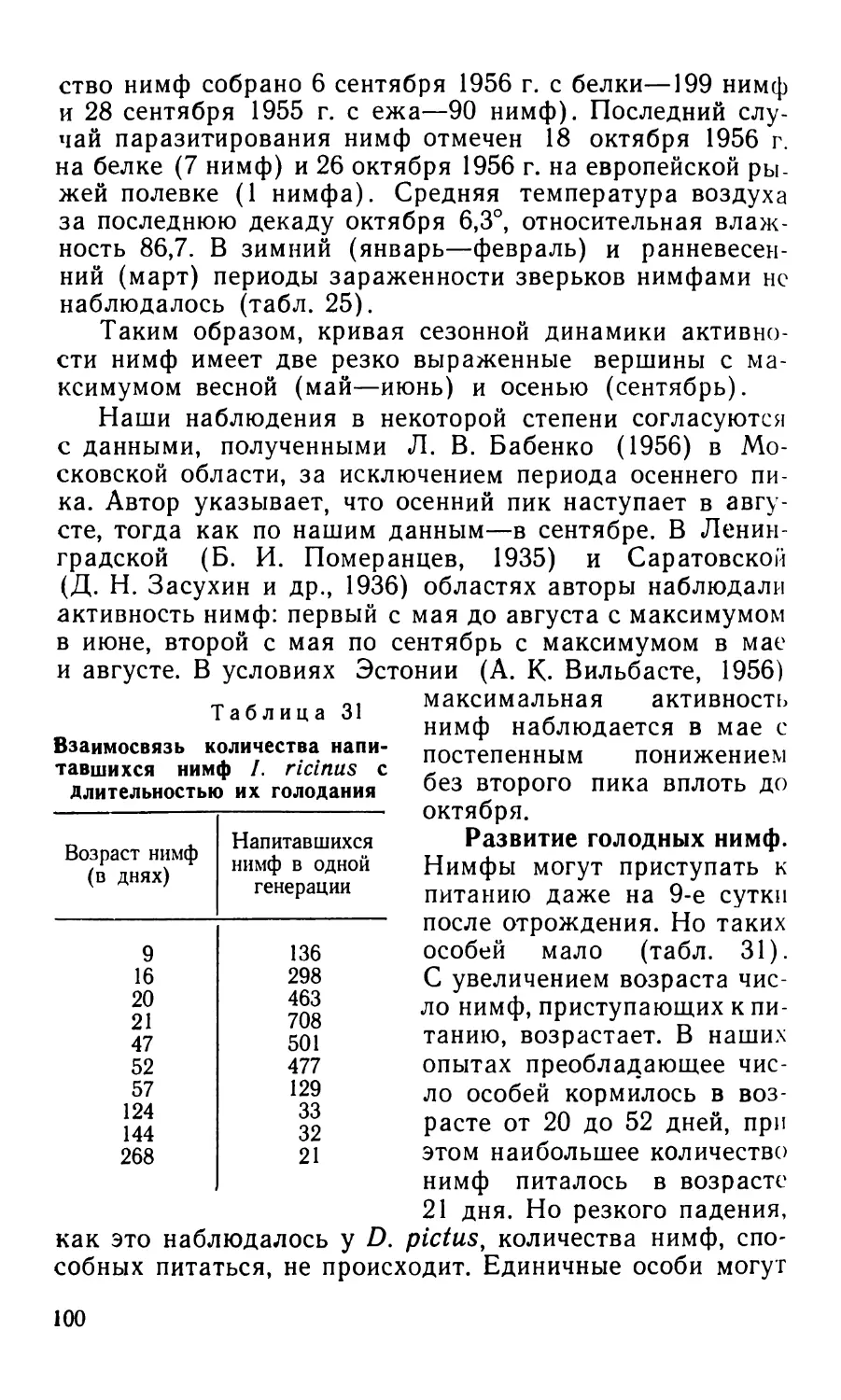

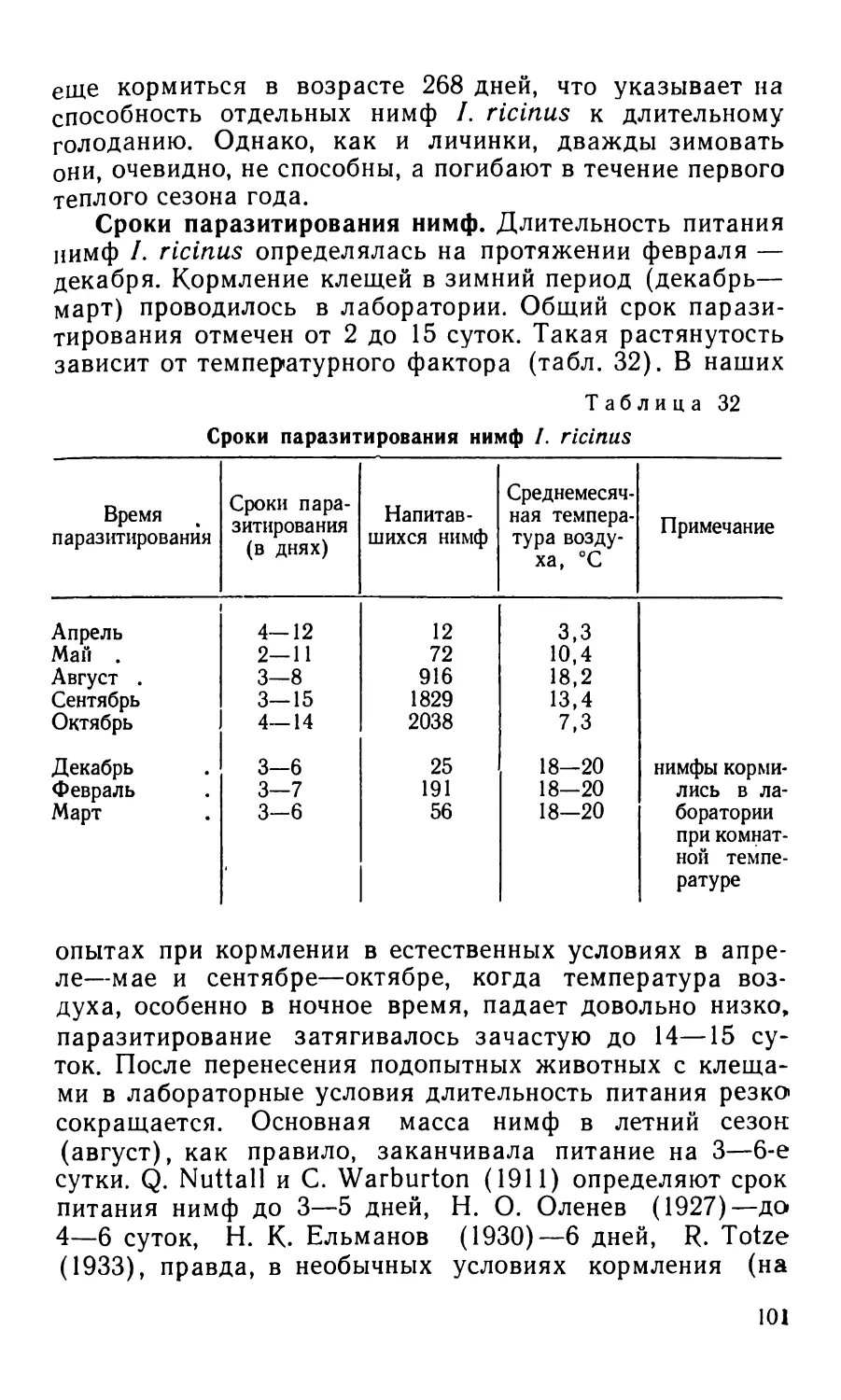

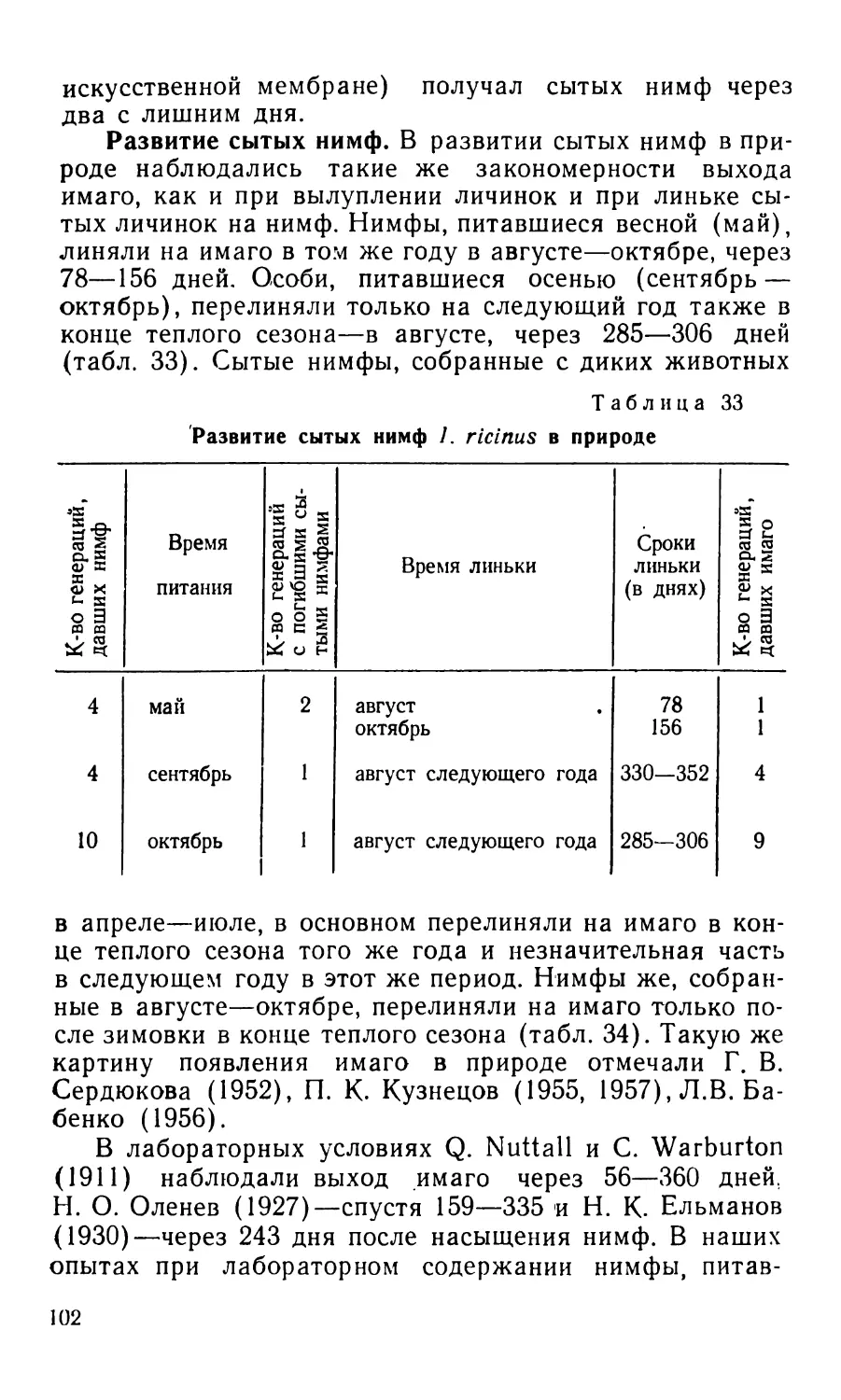

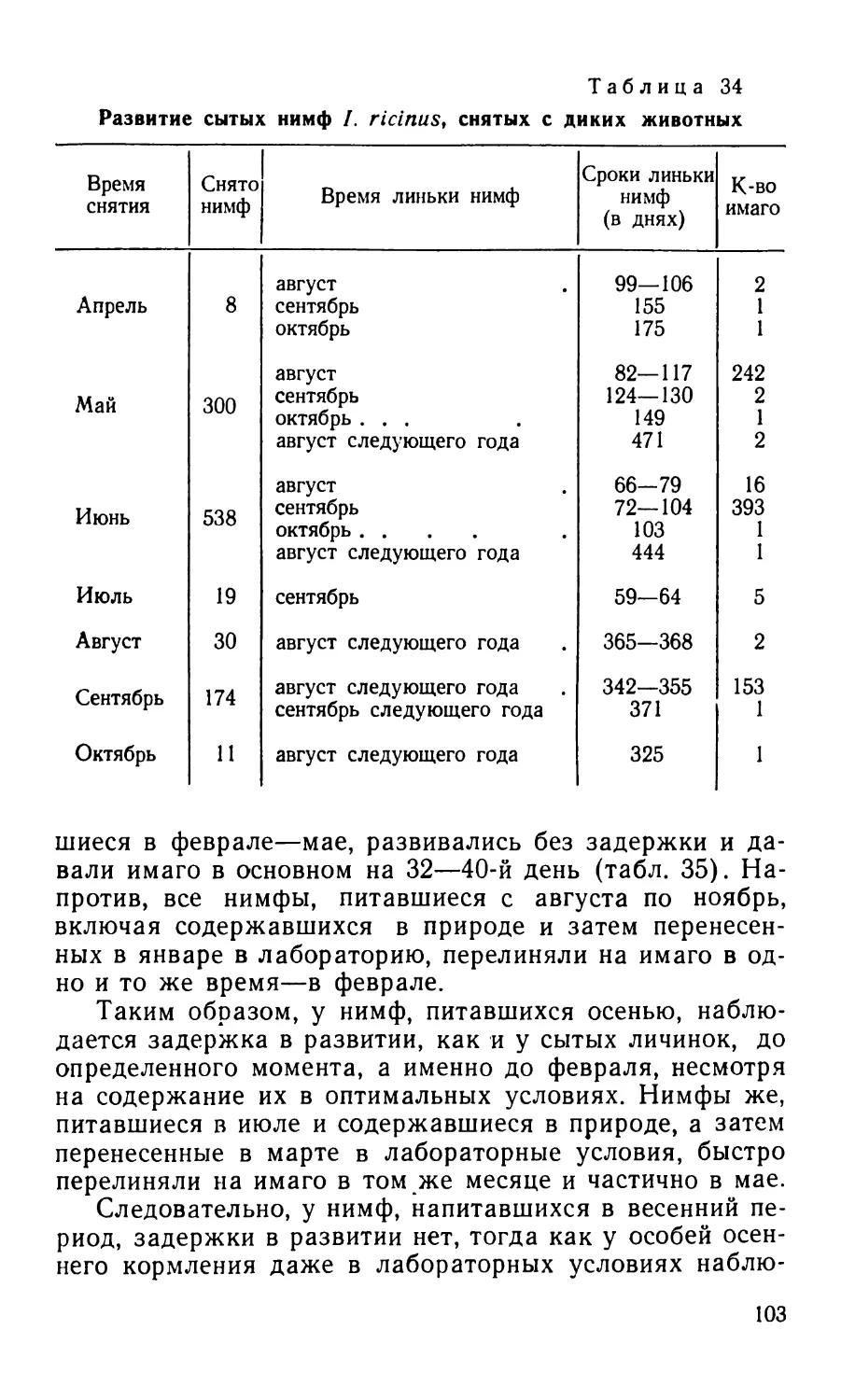

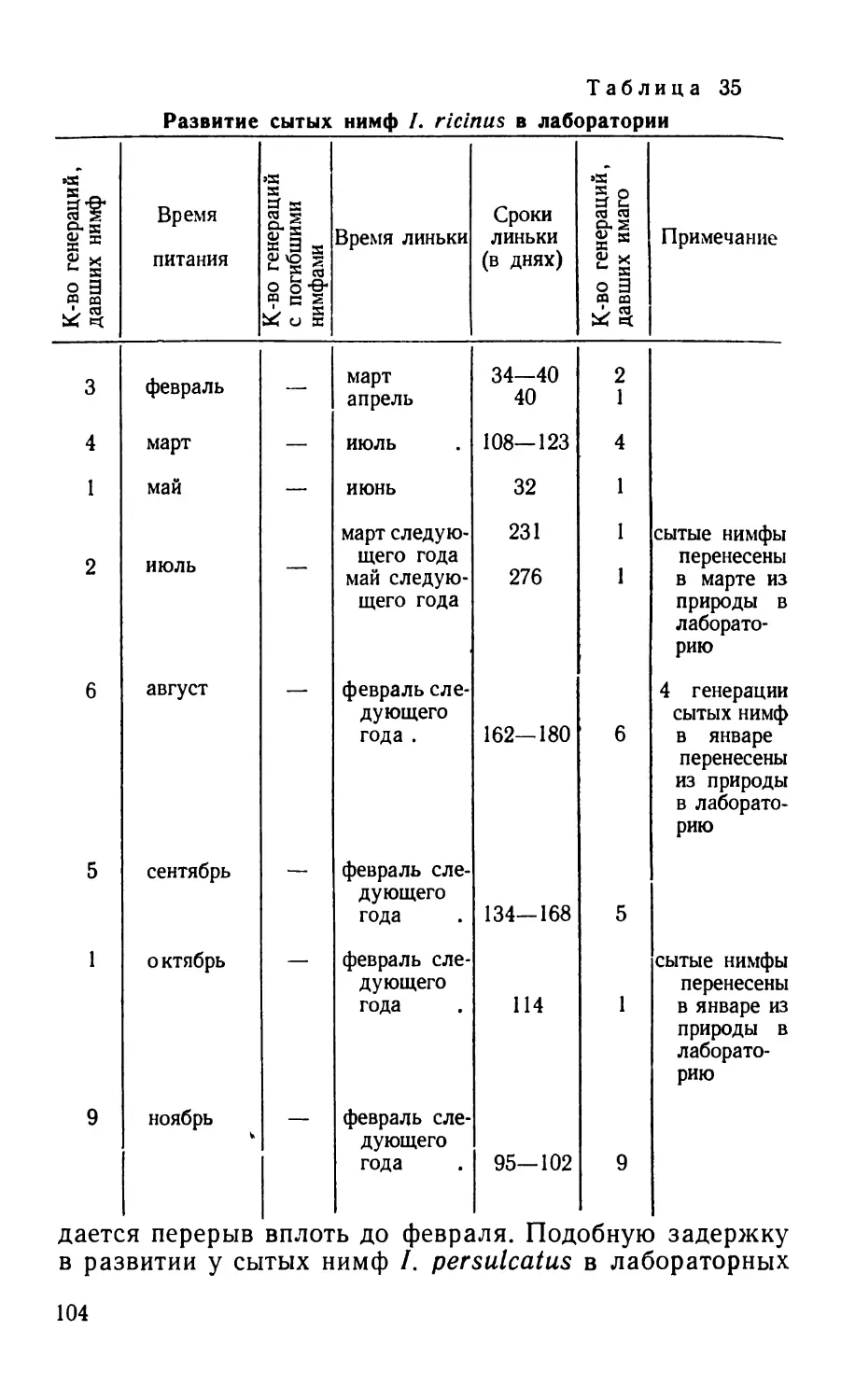

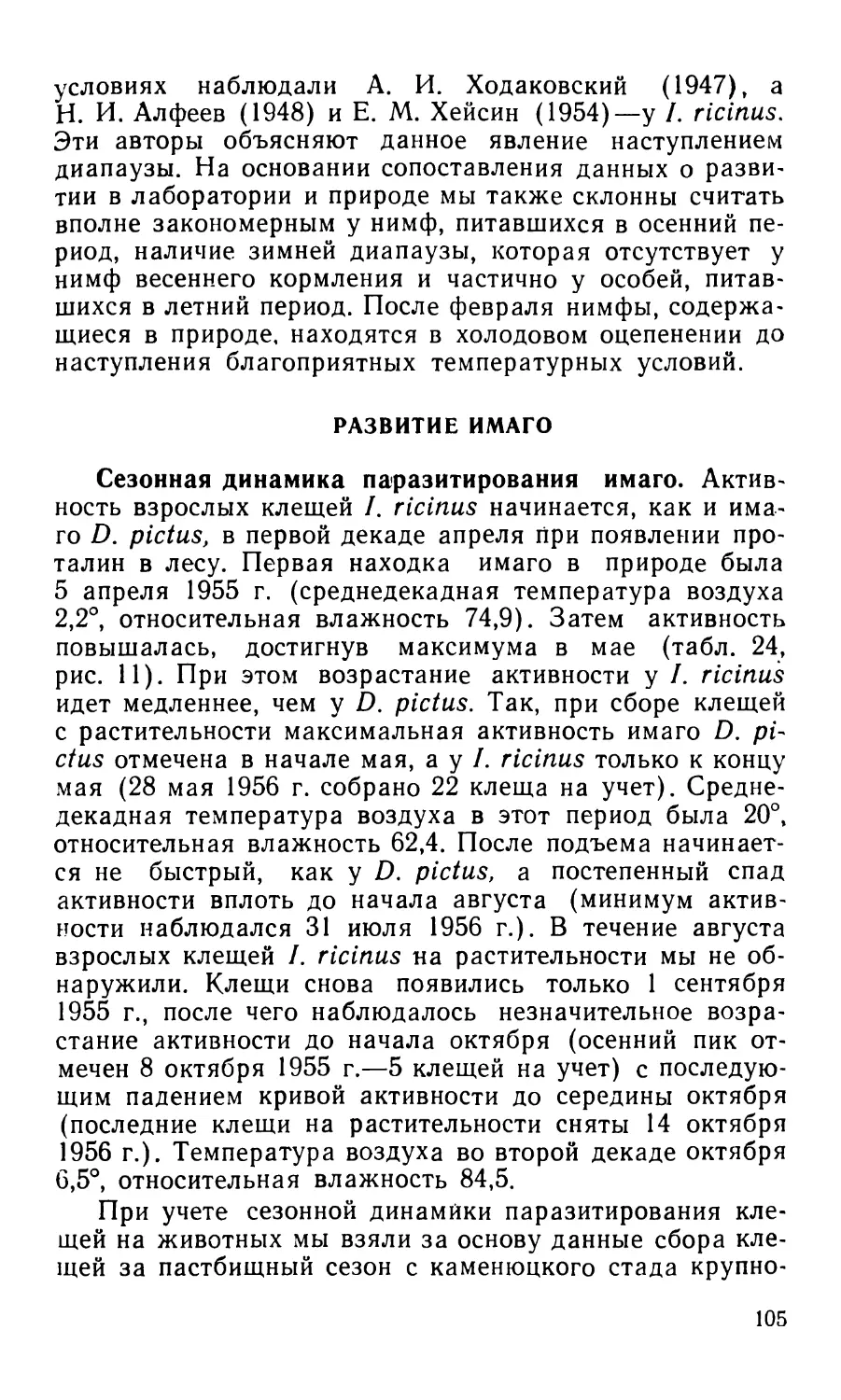

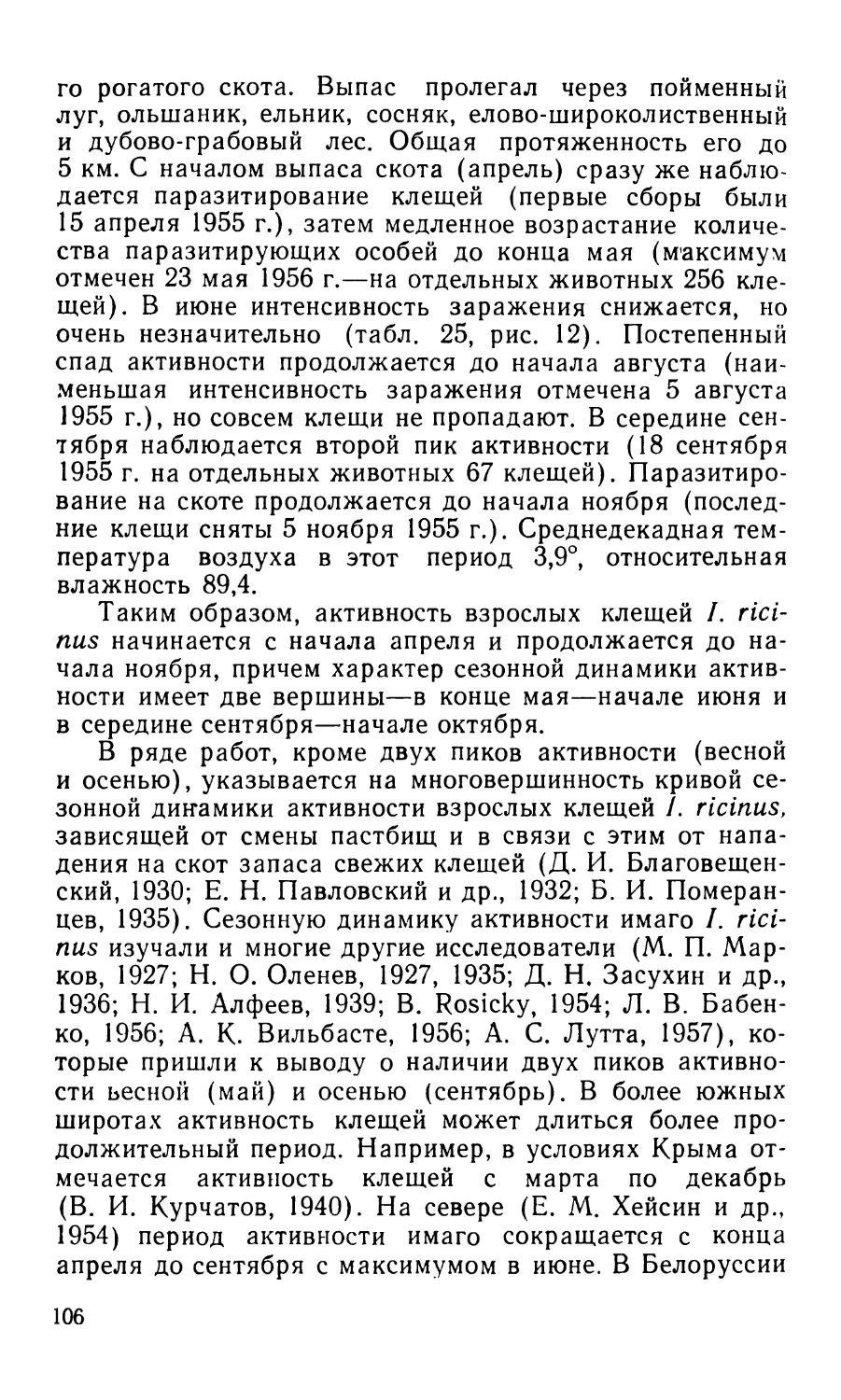

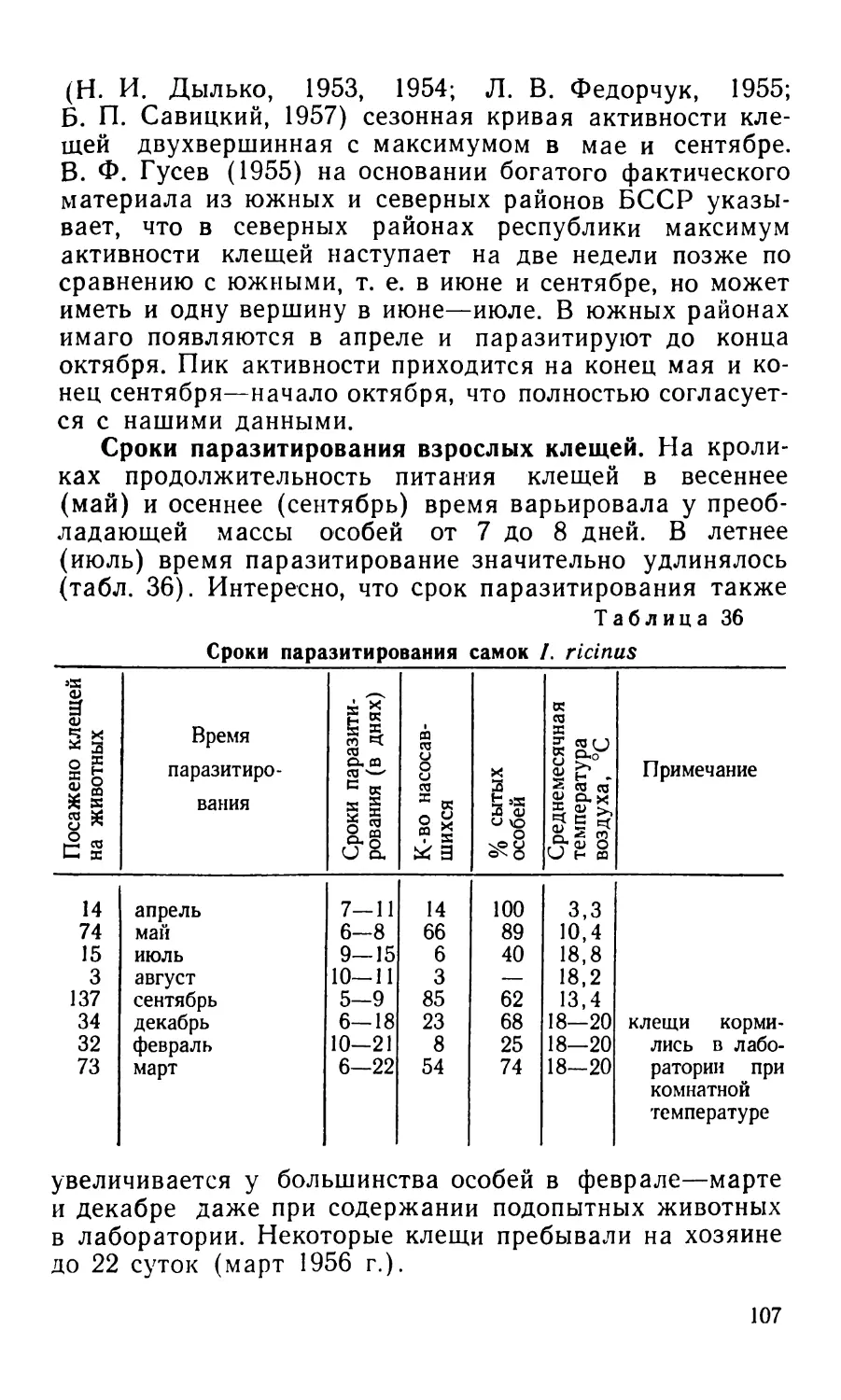

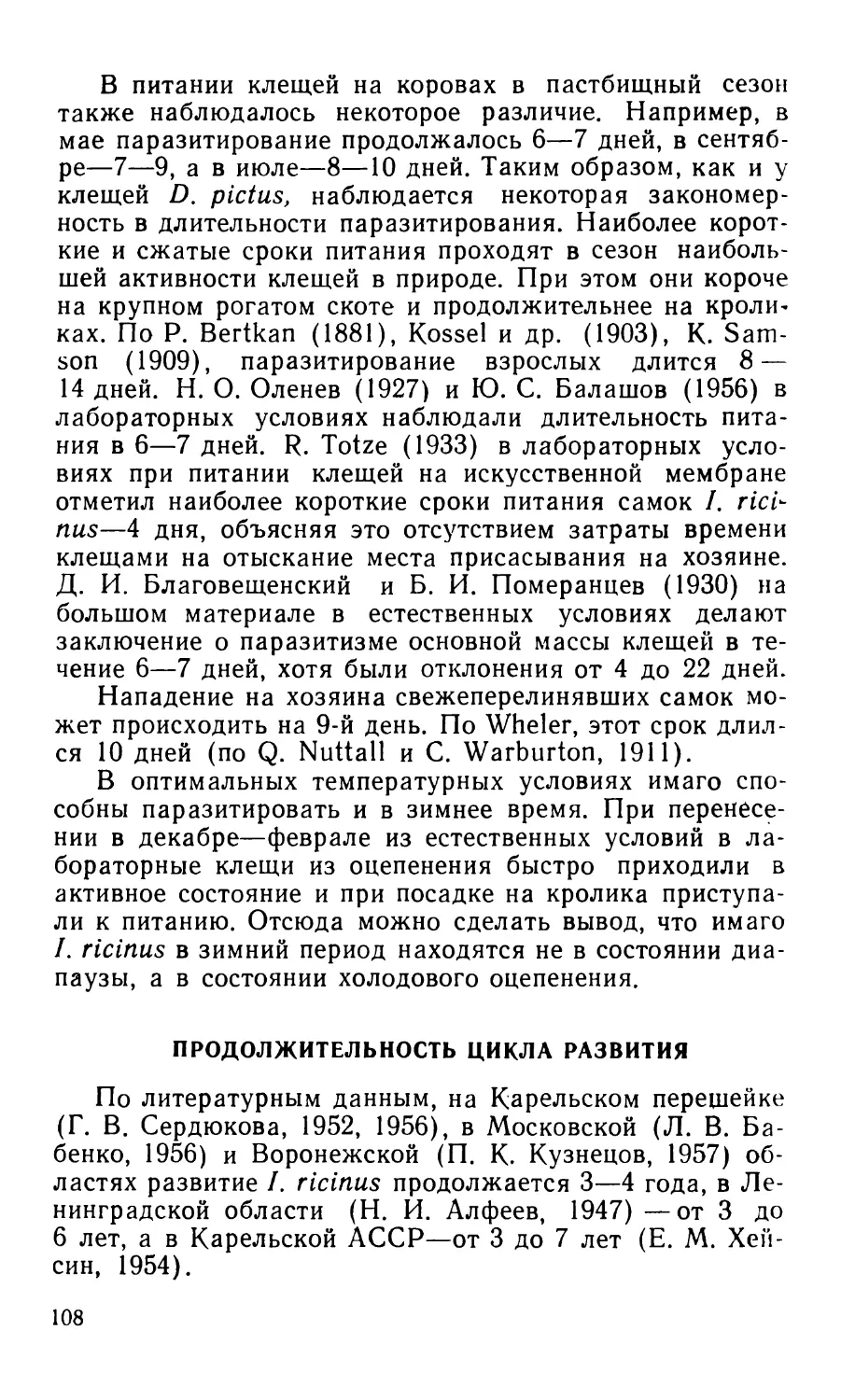

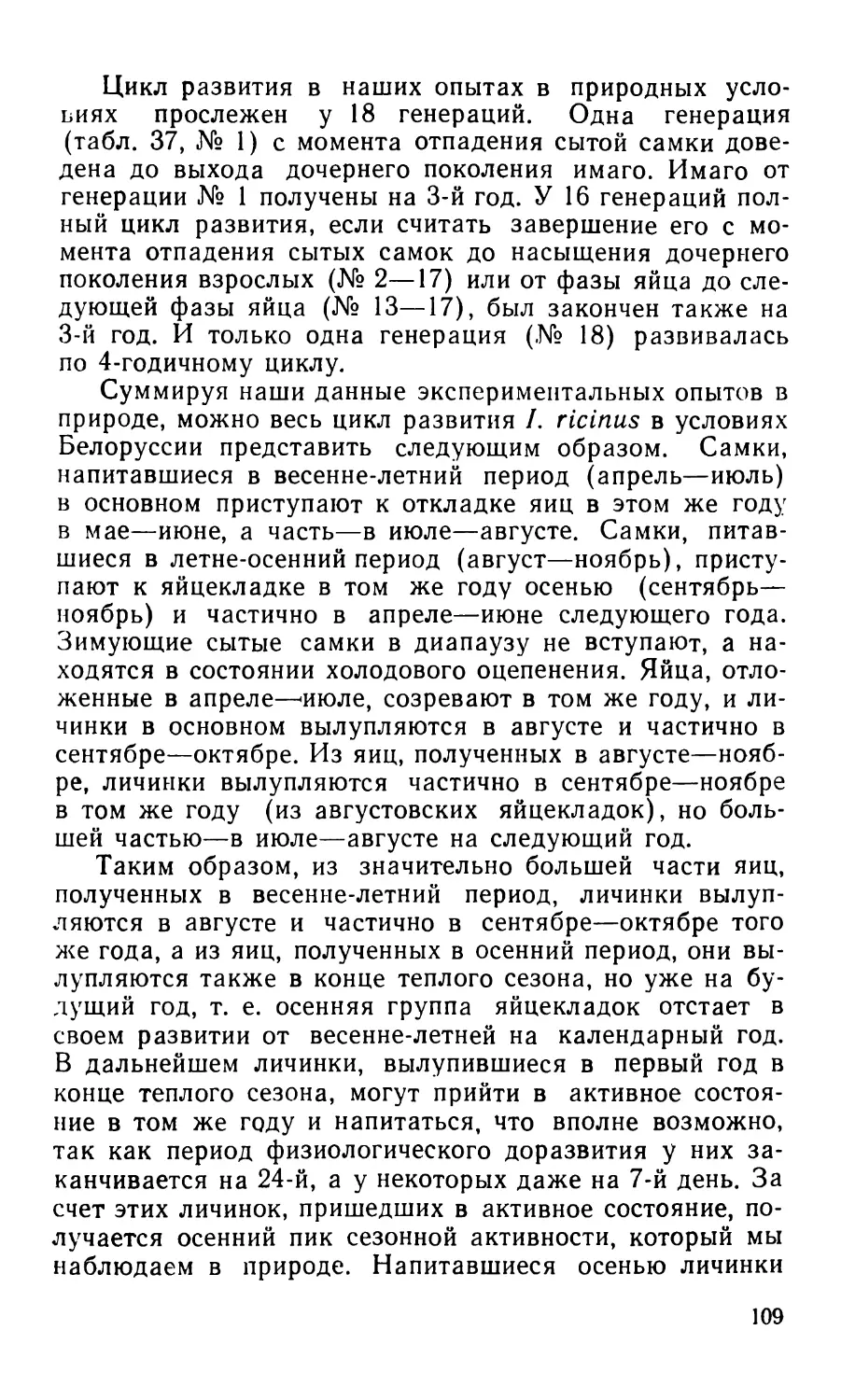

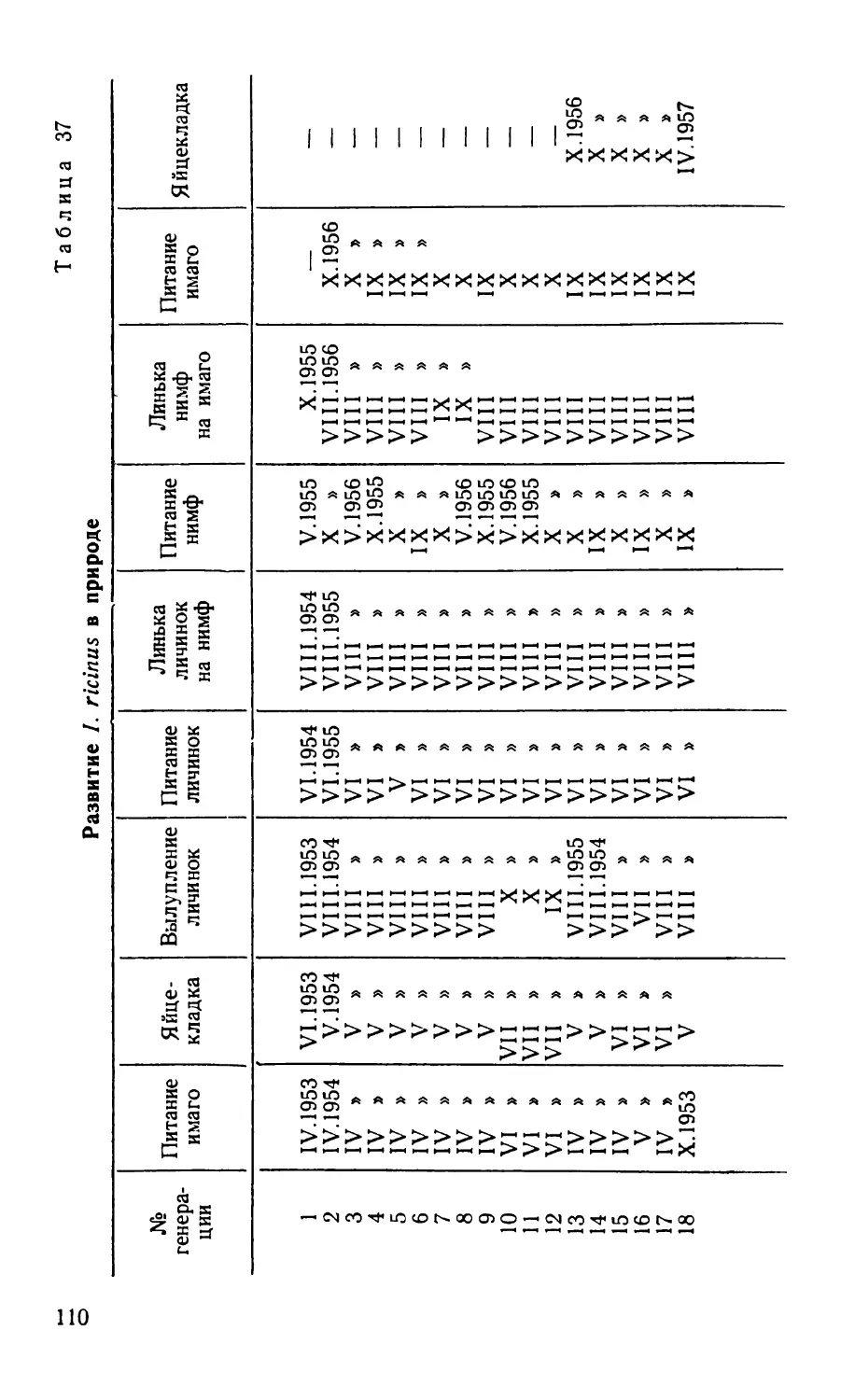

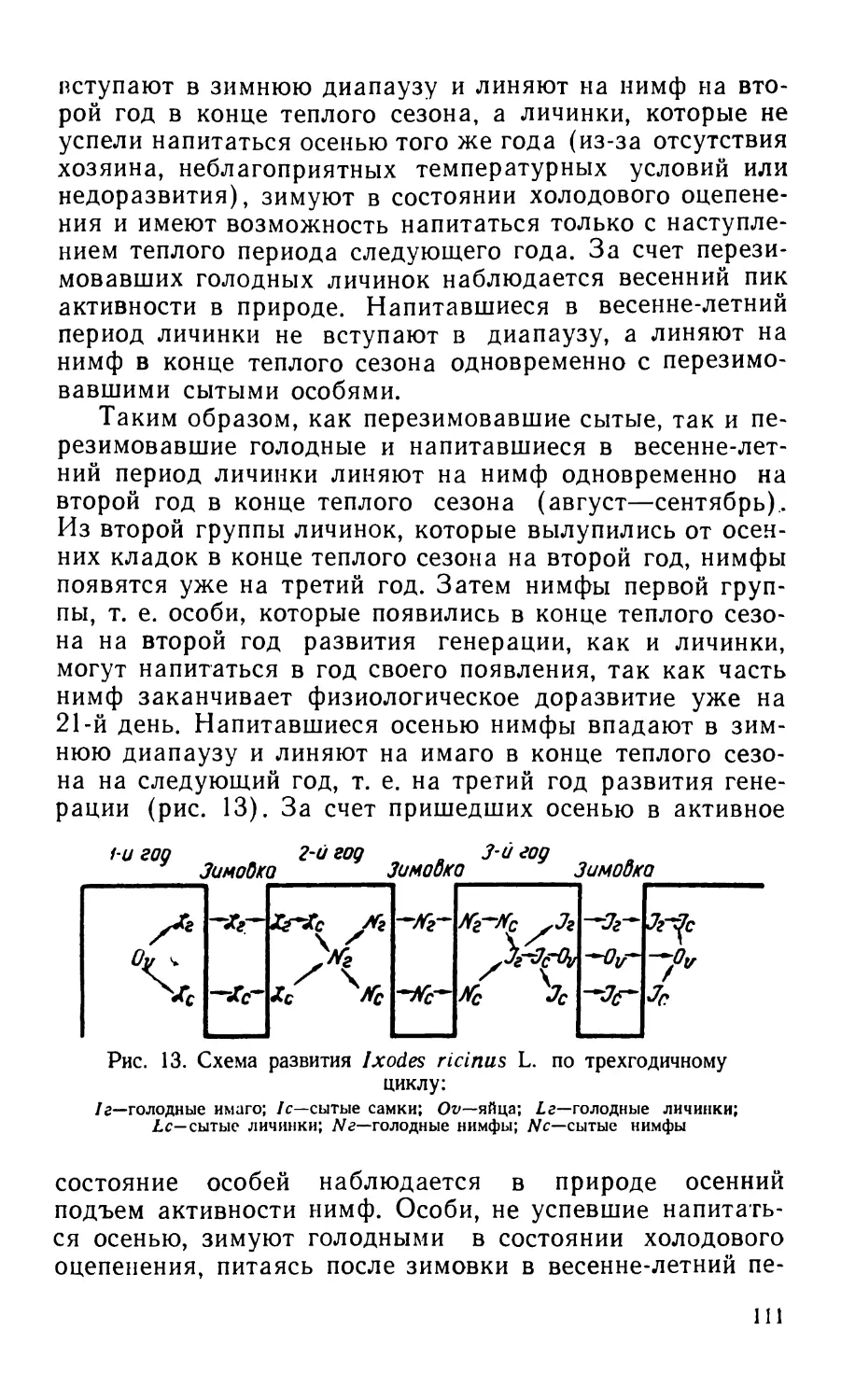

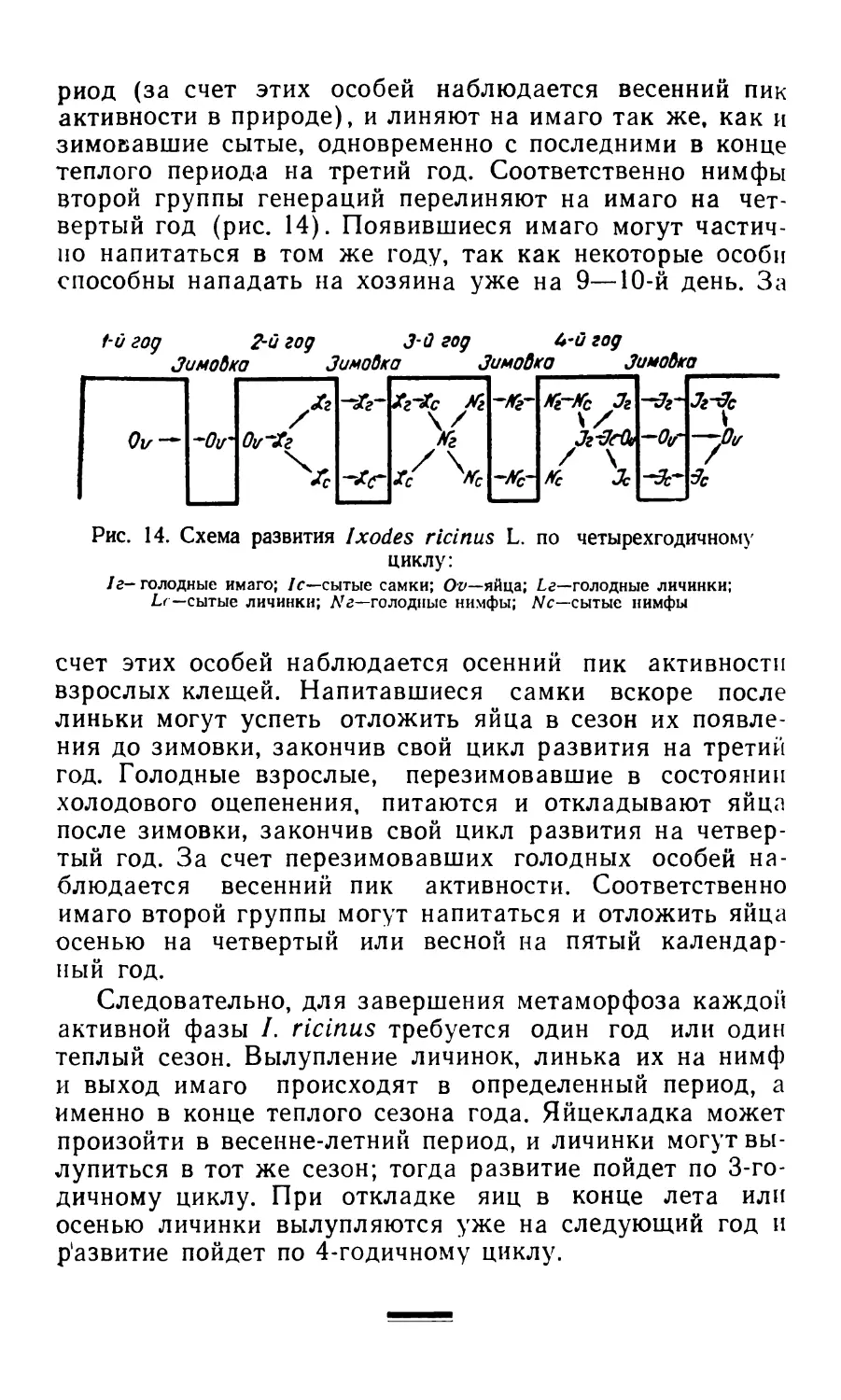

ные земли, культурные поля, а также жилые дома, скот-