Text

За нашу Советскую Родийу!

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

ю

ИЗДАЕТСЯ С 1848 ГОДА

В номере':

Вместе со всей страной . -. 3

|«*..^.. РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

В. Захарцев. Политической учебе — высокую эффективность ... 8

* * *

Флотская хроника 13

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ВМФ

В. Алексеев. Маневр в морском бою 16

Н. Монин, М. Комаров. Тыловое обеспечение авианосных соединений в ходе

операции 22

Л. Кучеренко. Уничтожение немецко-фашистской флотилии на Чудском

озере 26

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Н. Гавриленко. А если бой реальный 31

В. Сорокин, Л. Чередниченко. Некоторый опыт подготовки гидроакустиков

к учениям 35

Е. Голосуев. Дойти до каждого 36

Г. Никитин. Боевая подготовка подводных лодок накануне и в первые годы

Великой Отечественной войны 41

На всех морях и океанах 44

Н. Груздев. ЭКВМ «Спика»: определение вероятнейшего места ... 48

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

И ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Н. Парфирьев. Когда соревнование обретает силу 51

В. Вербицкий. Беспокойные сердца 55

А. Андрущенко. Мутные пятна на чистой воде 58

ВАХТА ПАМЯТИ

«Поднимайте знамя восстания!» 62

Д. Эндаков. 50 лет ТОВВМУ имени С. О. Макарова 65

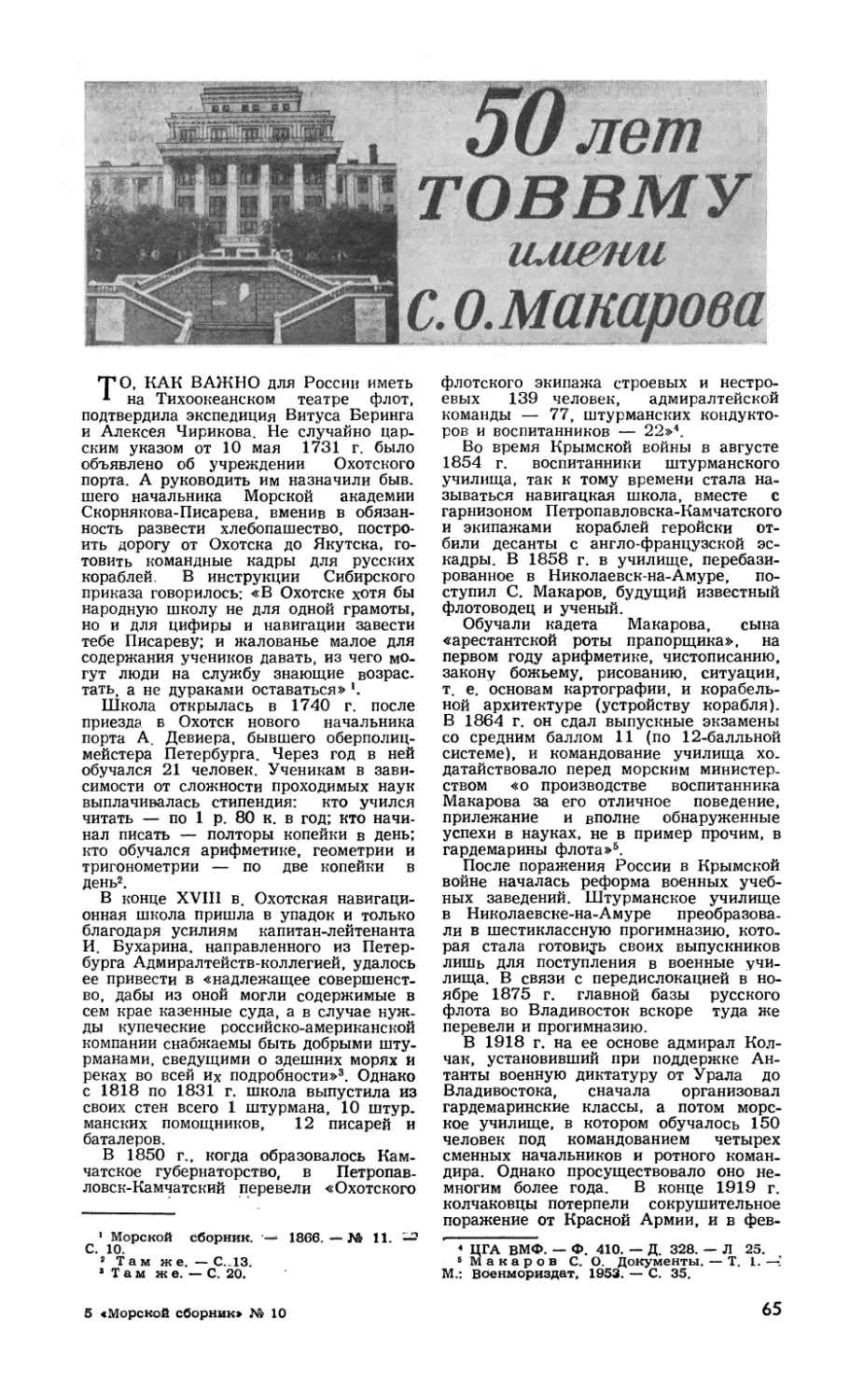

М. Кичигин. «Одобряются флагманами и капитанами...» .... 67

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

МОСКВА

В канун юбилея журнала . -.-..- ^ ...•• 69

Календарь морских памятных дат 69

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

С. Горшков. Во флотском строю 70

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

Ю. Тарасюк, В. Мартынюк. У истоков отечественной гидроакустики . . 78

A. Простаков. «Библиотеке инженера-гидроакустика» — десять лет . 81

B. Ломоть. Ступени роста 81

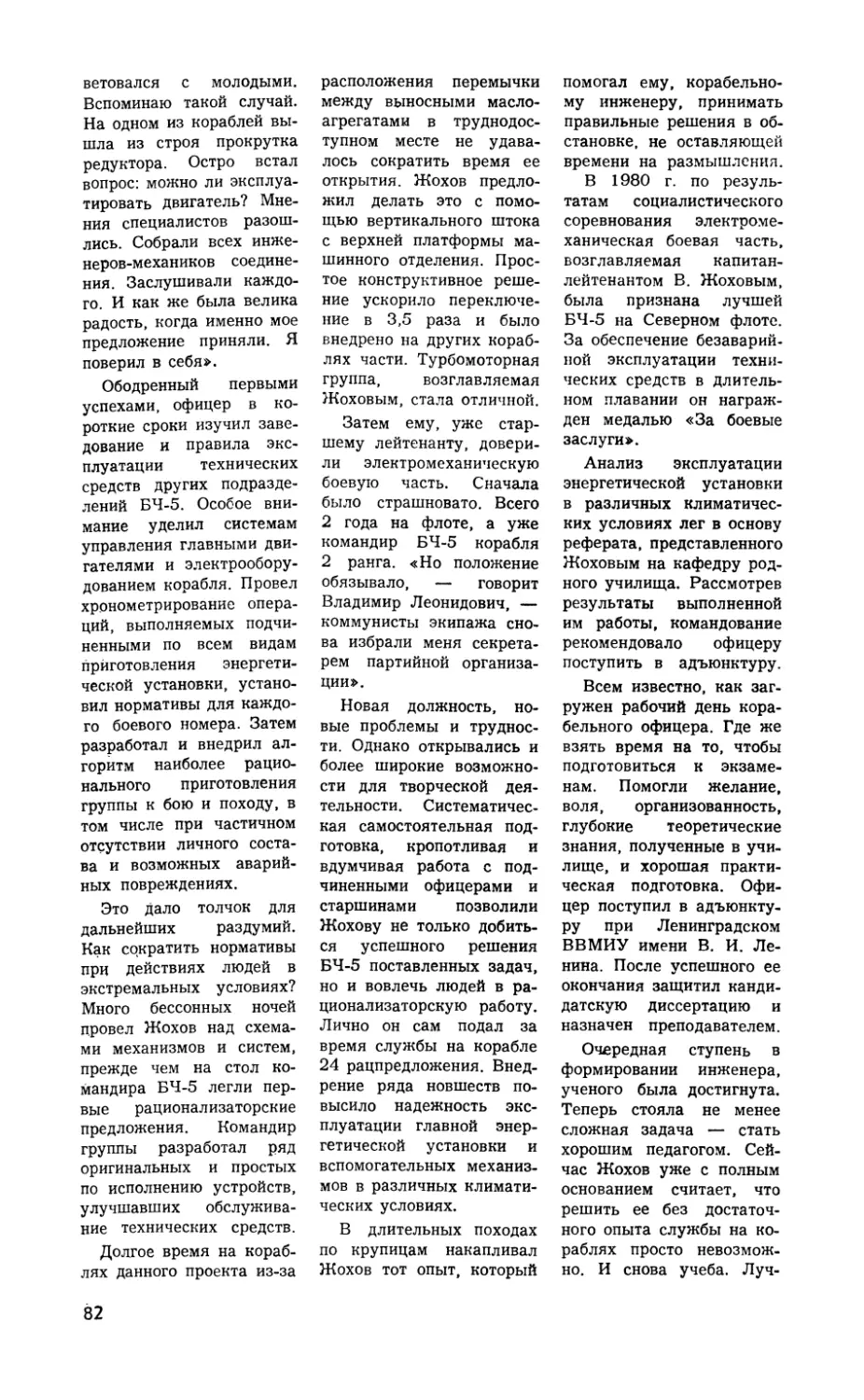

A. Репин, К. Верцинский, Л. Вазлина. Устройство передачи жидких грузов 83

Отклики читателей 85

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

Л. Данилов. Готовят новый театр войны 86

B. Сурнин. Гидроакустическое вооружение надводных кораблей . . 90

Сообщения, факты 92

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. Краснов. О кораблях и их энергетике 94

* *

Новые книги • 96

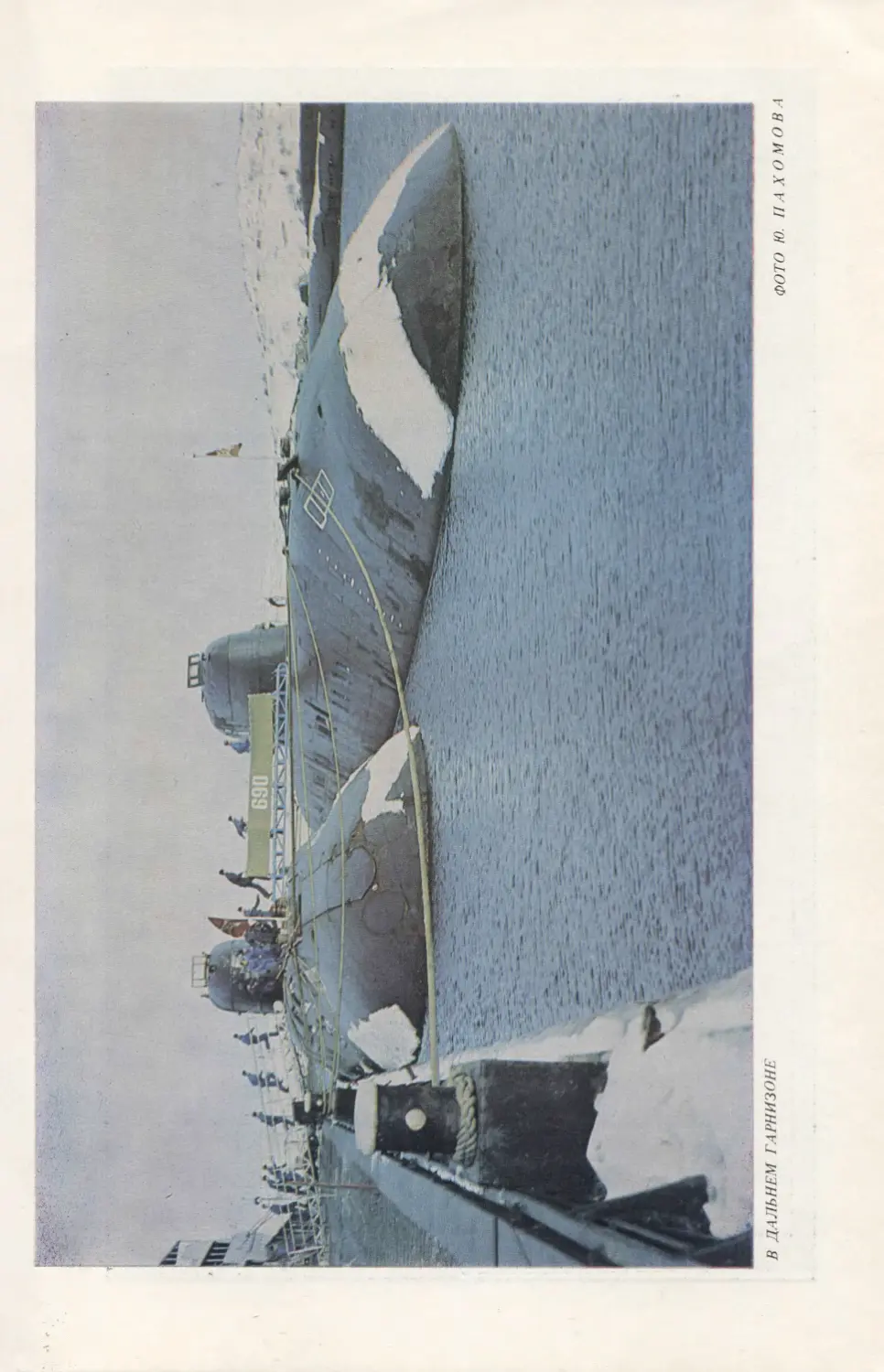

На 1-й странице обложки — фото Ю. Пахом о ва

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала просим

обращаться в типографию издательства «Красная звезда» по адресу: 123826, ГСП,

Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38. Отдел технического контроля,

тел. 941-28-34.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и

областные отделения «Союзпечати».

Редакционная коллегия:

В. П. Алексеев (зам. главного редактора), В. И. Алексин, Д. М.

Алпатов, А. П. Аристов, В. В. Будеев, Ю. А. Быстрое, Н. Л. Гавриленко

[ответственный секретарь), А. Н. Данилин (зам. главного редактора),

В. И. Захарцев, В. К. Захарьин, В. И. Зуб, М, М. Крылов, В. И.

Петров, А. С. Пушкин, А. А. Саркисов, И. И, Тынянкин, В. Н. Харитонов,

Я. К. Хурс, Г. И. Щедрин.

Адрес редакции: Москва, Чаплыгина, 15.

Для переписки: 103175, Москва, К-175, «Морской сборник».

Телефоны: 204-25-34; 925-50-28.

Технический редактор Обухова Т. А.

Сдано в набор 21.08.87. Подписано к печати 5.10.87. Г-12257

Формат 70X1087i6. Высокая печать. 8,4 усл. п. л. + вклейка XU п. л. 10,6 учетно-изд л.

Цена 50 коп. Зак. 1910

Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 38.

© «Морской сборник», 1987.

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

ЗАВЕРШАЕТСЯ боевая учеба 1987 г. Военные моряки с большим воодушевле-

*ьЭ нием трудятся над выполнением учебных планов и программ. Полным ходом

идет социалистическое соревнование под девизом «Решения XXVII съезда КПСС

выполним, самоотверженным ратным трудом ознаменуем 70-летие Великого Октября!».

Сегодня воинская служба советских моряков, как и вся жизнь нашего

общества, проходит в очень ответственное, революционное по своей сути время, когда,

говоря словами В. И. Ленина, миллионы и десятки миллионов людей учатся в

каждую неделю большему, чем в год обычной жизни. Время, когда особенно зримо

проявляется огромная сила духа партии и народа, развернувших смелую по замыслам

и грандиозную по размаху работу по коренной перестройке всех сфер экономической,

социальной и культурной жизни нашего общества. Она проводится в обстановке

высочайшей требовательности ко всем членам нашего общества, повышения их

ответственности за выполнение решений XXVII съезда и последующих Пленумов ЦК КПСС,

за будущее нашей страны, за судьбу социализма.

Решая задачи, стоящие перед Вооруженными Силами СССР, в том числе и перед

Военно-Морским Флотом, защитники социалистической Отчизны настойчиво

совершенствуют воинское мастерство и морскую выучку, учатся побеждать сильного и

коварного противника, стремятся достойно завершить юбилейный год и высокими

показателями в учебе встретить 70-летие Великого Октября. За истекший период можно

отметить некоторое повышение уровня боевой готовности сил, улучшение качества боевой

и политической подготовки личного состава.

Об этом говорят и результаты проведенных под руководством

главнокомандующего ВМФ адмирала флота В. Н. Чернавина учений, показавших возросший уровень

подготовки сил. Их участники — авиаторы, подводники, надводники и морские

пехотинцы умело и грамотно решали сложные задачи борьбы с воздушным,

подводным и морским противником в обстановке, приближенной к боевой, максимально

использовали возможности оружия и техники.

Пример в боевой учебе, воинской дисциплине показывает личный состав атомной

подводной лодки (командир капитан 1 ранга В. Николаевский) — инициатора

социалистического соревнования в ВМФ. Равняясь на него, наращивают успехи в боевой

и политической подготовке и другие экипажи, в том числе кораблей и частей, где

служат офицеры Е. Орлов, А. Новиков, В. Ларионов, Н. Долбилов.

Здесь хорошо налажен учебный процесс, четко и пунктуально соблюдается

распорядок дня, рационально используется время, особенно много внимания уделяется

организаторам обучения, дифференцированно осуществляется

политико-воспитательная работа. Эти коллективы смело берут на вооружение все новое, передовое, что

позволяет им уверенно двигаться вперед. Их командиры, политорганы, партийные

и комсомольские организации стремятся направить все усилия личного состава на

образцовое выполнение учебно-боевых задач. Активно изыскивая резервы, они

ставят их на службу общему делу — совершенствованию боеготовности кораблей и

частей.

Отмечая успехи передовых экипажей, нельзя не сказать и о тех, чьи

достижения в боевой и политической подготовке оставляют желать лучшего. Учебный год

близится к концу, а некоторые части и подразделения, в частности те, где служат

офицеры И. Полевой, Н. Севастьянов, Г. Ягодинец, А. Отраковский, Б. Кривоногов,

А. Белый, так и не смогли превзойти прошлогодние результаты боевой учебы. Более

того, кое-кто даже сдал свои позиции. Так, на проверках показали

неудовлетворительную боевую выучку коллективы, в которых до недавнего времени служили

офицеры Г. Шабалин, В. Белодедов, А. Ковтуненко, В. Семеновский, Л. Головко. Здесь

не изжиты грубые нарушения воинской дисциплины, нет должного порядка в службе,

преобладают авральные методы работы, не изжит формализм в организации

соревнования и руководстве им.

Уровень боевой выучки сил, его соответствие характеру и требованиям

современной войны были и остаются важнейшими факторами, определяющими победу

или поражение в бою. Война во все времена требовала предельного напряжения

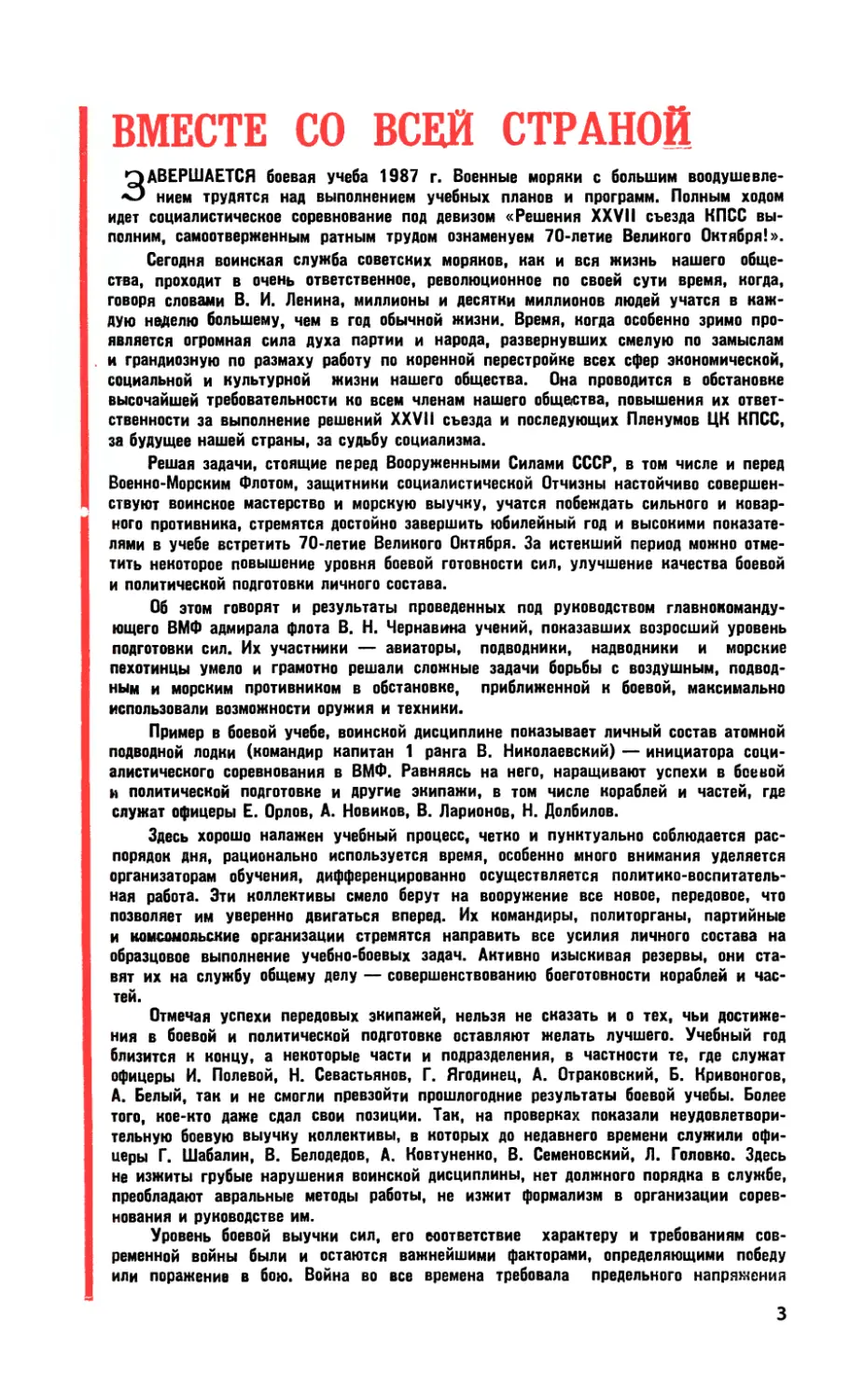

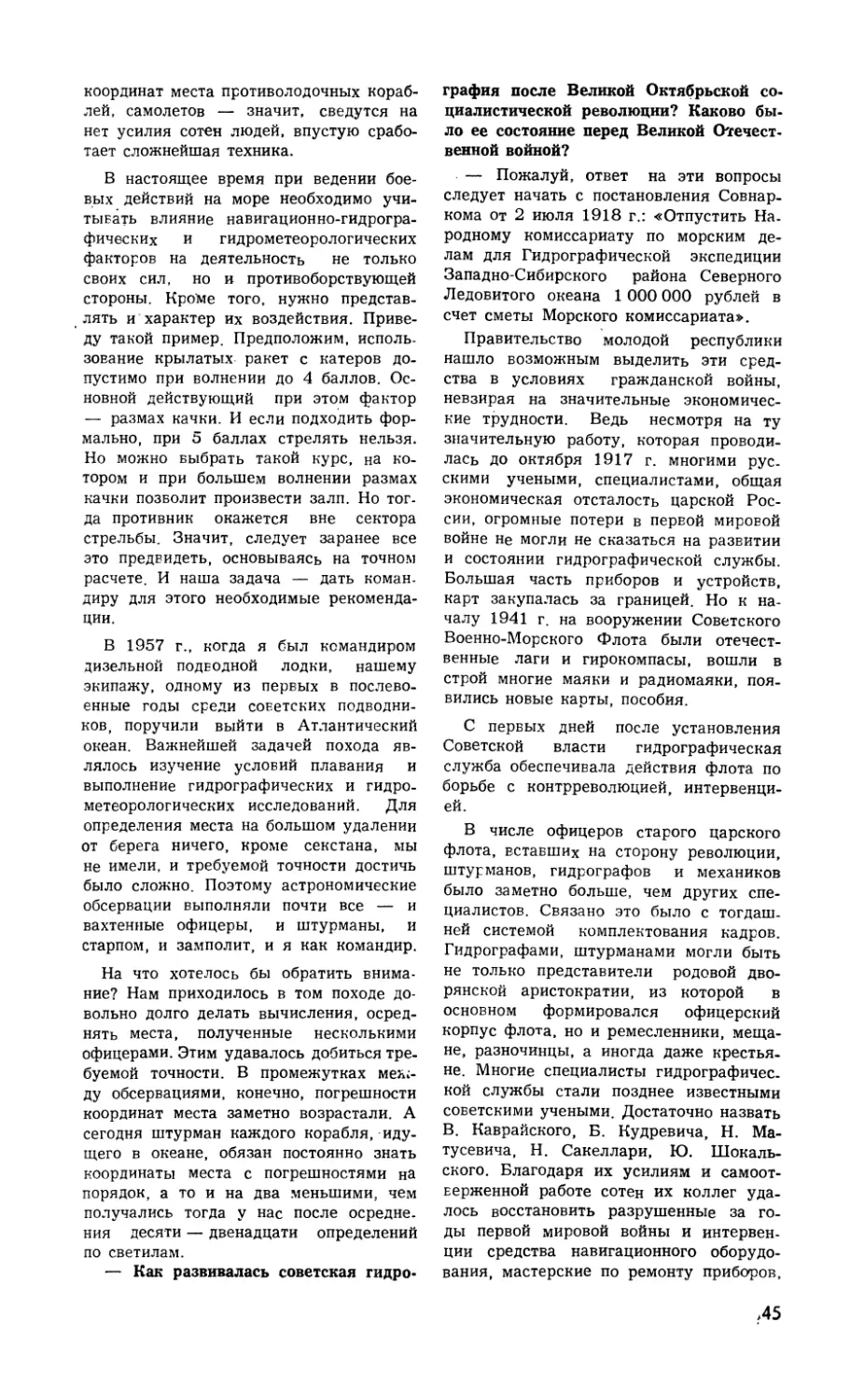

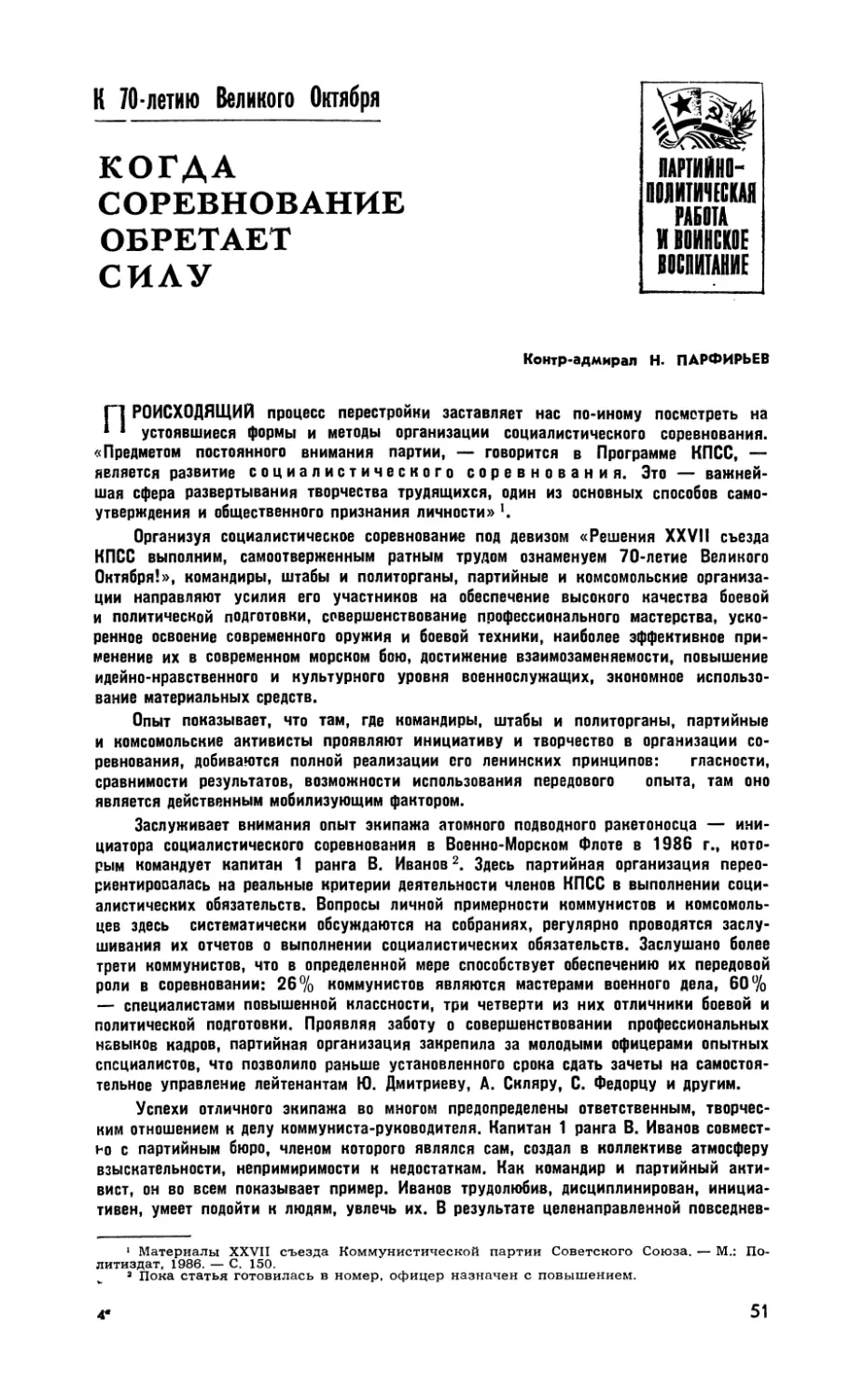

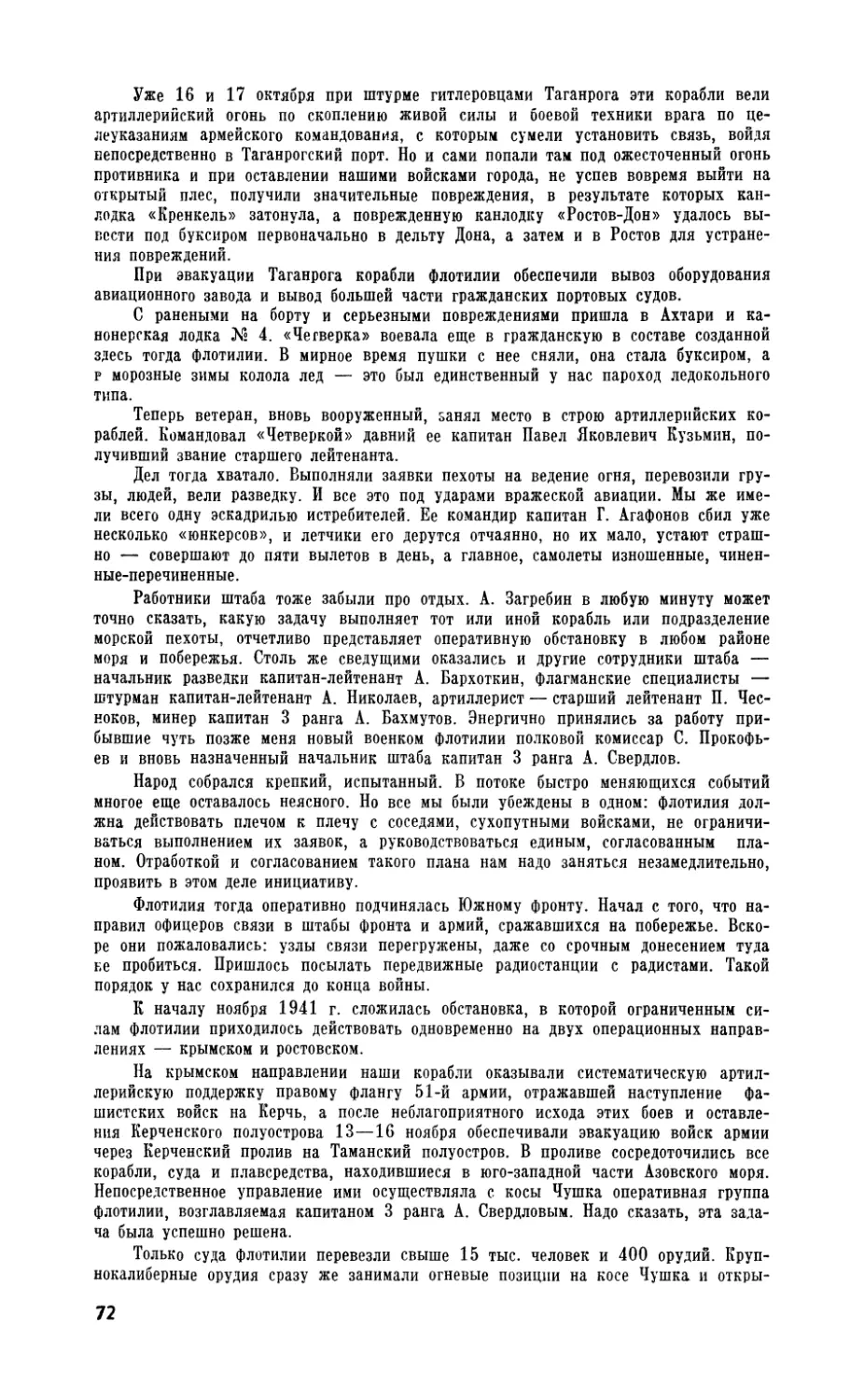

Экипаж ракетного крейсера «Фрунзе» успешно отразил налет авиации

«противника». Заместитель командира корабля по политической части капитан

3 ранга В. Климов беседует с офицерами, принимавшими активное участие в

выполнении учебно-боевой задачи, капитан-лейтенантами В. Походощуком и

В. Назаренко

Фото Ю. Пахомова

моральных и физических сил. Поддерживать его даже кратковременно, как

показывает практика, далеко не просто. Невозможно, например, полностью воспроизвести

такую черту войны, как состояние постоянной опасности, угрожающей жизни людей

и кораблей. Но ведь боевая учеба лишь тогда имеет смысл, когда не расходится с

требованиями военной действительности. Поэтому на учениях в море правильно

поступают там, где создают обстановку, близкую к реальной боевой, добиваются полного

использования потенциальных возможностей, заложенных в современных кораблях,

самолетах, оружии и технике для поражения целей с первого залпа, пуска на

максимальных дальностях, где повседневно заботятся о повышении уровня обученности

командиров всех степеней, настойчиво стремятся каждый выход в море предельно

насыщать различными боевыми эпизодами, чтобы они давали что-то новое

тактической выучке экипажей.

Главное в обучении — формировать у офицеров инициативное, творческое

отношение к поиску наиболее совершенных приемов ведения боя, готовить из них

настоящих специалистов, знатоков военно-морского дела. На успех в современном бою

можно рассчитывать только тогда, когда командиры будут уметь с наибольшей

эффективностью реализовать боевые возможности вверенных им кораблей, самолетов и

других боевых средств, а командиры соединений (частей) и их штабы — принять

тактически грамотные решения, в короткие сроки готовить силы к предстоящим

действиям, своевременно добыть сведения о противнике, стремительно развернуть

силы на огневые позиции для нанесения по нему сокрушительных ударов. Все это

достигается хорошей организацией учений в море и в базе.

К сожалению, еще не все командиры, штабы и политорганы делают все от них

зависящее, чтобы обеспечить высокий уровень учебного процесса, полнее

использовать возможности совершенствования тактического мастерства. Так, на учении

соединения, где служит офицер А. Еременко, неглубоко отрабатывались такие ключевые

вопросы боя, как ведение разведки и выдача целеуказания, организация нанесения

совместных ракетных ударов и порядок взаимодействия сил, скрытность плавания

и обеспечение надежной боевой устойчивости. Недостаточно организованно, на

низком уровне проводились учения и на соединениях, где служат офицеры 0. Фалеев,

И. Литвинов. Основная причина: руководители медленно меняют свой стиль и формы

работы, мало заботятся о повышении эффективности тактической подготовки, выра-

ботке профессиональных и методических навыков офицеров, овладении ими приемами

ведения морского боя.

Важным условием совершенствования морской, воздушной и полевой выучки

является тесная связь тактики с другими видами командирской подготовки. Это

позволяет вооружить командиров более прочными знаниями, в сжатые сроки

добиваться хорошей тактической обученности и слаженности сил в бою.

По этому поводу хорошо сказал выдающийся русский флотоводец С. Макаров:

«Морская тактика, стоя во главе всех военно-морских наук, должна указывать

каждой из них цели, к которым надо стремиться, иногда и средства к достижению этих

целей» 1.

Надо постоянно помнить: чем разнообразнее арсенал тактических приемов,

которыми мы владеем, тем больше шансов на победу.

Качество обучения экипажа зависит прежде всего от его непосредственных

организаторов — офицеров. Главная их забота — совершенствование методических

навыков, направленных на повышение эффективности боевой подготовки, безусловное

выполнение учебных планов и программ.

Перестройка требует от каждого офицера решительно отказаться от заверений

и общих призывов, повернуться лицом к живой организаторской работе с людьми,

быть бескомпромиссным в борьбе с недостатками, всемерно развивать творческую

активность людей, твердо проводить линию на интенсификацию боевой подготовки.

Сейчас, в свете решений июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС, требований

ЦК партии к Вооруженным Силам СССР в связи с нарушением воздушного

пространства нашей страны самолетом ФРГ, необходимо посмотреть на все строгим

взглядом: оценить свою деятельность, стиль работы и ее показатели, выявить резервы,

наметить пути их наилучшего применения и действовать. Только высокие конечные

результаты сегодня дают право говорить о том, что ты идешь в ногу со своим

народом и всей страной.

Эффективность учебного процесса в значительной степени зависит от

организации контроля за его ходом. Он дисциплинирует людей, приучает с максимальной

отдачей использовать каждый учебный час, творчески решать все задачи. Это

действенное средство выработки пунктуальности, повышения качества выполнения всем

личным составом положений уставов, приказов и распоряжений, активного внедрения

в практику всего нового, передового, средство борьбы с бюрократизмом, равнодушием

и застоем, проявлением самодовольства и зазнайства — всем, что противоречит

требованиям сегодняшнего дня, перестройке. Контроль дает возможность судить о

результативности принимаемых решений, своевременно вносить необходимые

коррективы, выявлять недостатки, предотвращать срывы, обнаруживать неиспользованные

возможности и резервы. Однако надо правильно определять его организацию и цели,

ибо проверки нередко отвлекают личный состав от выполнения своих

функциональных обязанностей. Контроль должен проводиться планово, дифференцированно

и по основным, ключевым вопросам боевой и политической подготовки.

В завершающие дни боевой учебы важно повысить внимание и к отстающим

подразделениям, частям и кораблям, своевременно оказать им нужную помощь.

Сейчас необходимо глубоко анализировать итоги ратного труда, обобщить и

сделать все, чтобы положительный опыт, передовые методы работы в новом учебном

году получили широкое распространение на флоте. Командиры и штабы должны

добиваться, чтобы приемы учебы и работы отличников, лучших воинов становились

достоянием всех.

Где правильно воспринимают дух времени, там активно внедряется передовой

опыт, изыскиваются неиспользованные резервы повышения боеготовности.

По-деловому, творчески подходят к любому начинанию, например, в штабе соединения, в

котором служит офицер Б. Богданов. Здесь стабильные результаты в боевой учебе,

хорошо организована служба, умело и бережно используется учебное время.

Успешное решение задач немыслимо без крепкой дисциплины и твердого

уставного порядка. Неисполнительность, расхлябанность в воинских коллективах особо

нетерпимы, так как могут привести к самым тяжелым последствиям. Вот почему

борьбу за укрепление воинской дисциплины недопустимо сводить к

кратковременным кампаниям. Весь арсенал средств и форм идейно-политического, воинского, нрав-

1 Макаров С О. Рассуждения по вопросам морской тактики. — М.: Военмориз-

дат. 1942. -- С. 249

В бой

Фото Ю. Пахомова

ственного воспитания

необходимо нацелить на

формирование у каждого воина

привычки и потребности

неукоснительно выполнять требования

советских законов, присяги и

уставов, приказов командиров

и начальников. Надо

повсеместно, буквально каждый день

и час повышать

воспитательную роль боевой подготовки,

добиваясь безусловного и

точного соблюдения распорядка

дня, выполнения учебных

планов, требовать собранности,

строевой подтянутости, строго

уставных взаимоотношений

между военнослужащими всех

категорий.

Чем строже соблюдается

воинский порядок, тем крепче

дисциплина, тем выше боевая

готовность частей, кораблей,

соединений. Наглядным

примером этого являются крейсера

«Новороссийск» и «Фрунзе»,

где командиры и

политработники повысили требования к

личному составу в соблюдении

уставных норм жизни и

службы, предприняли ряд мер, направленных на поддержание на кораблях образцового

порядка, на совершенствование организации службы.

К сожалению, забота об укреплении воинской дисциплины и порядка для

многих командиров и офицеров штабов соединений и частей флота еще не стала

служебной потребностью. В первую очередь это относится к коллективам, где служат

офицеры В. Чистов, Ф. Гареев, В. Качеров. Основные причины имеющихся недостатков

в их работе — отсутствие должной принципиальности при оценке состояния дел,

неумение сосредоточить усилия на решении наиболее острых проблем. Поэтому

задача, поставленная Центральным Комитетом КПСС и Министром обороны СССР, —

добиться коренного перелома в укреплении воинской дисциплины — здесь решается

медленно.

Организованная в точном соответствии с требованиями воинских уставов

корабельная служба является важным фактором укрепления дисциплины. К сожалению,

этот закон выполняется не всеми и не полно.

На четкость организации повседневной службы оказывает непосредственное

влияние распорядок дня. Строгое и точное соблюдение его обеспечивает слаженность

и организованность в действиях людей, повышает ответственность каждого за

порученное дело.

Анализ показывает, что неукоснительное выполнение распорядка дня не стало

основой в жизни и деятельности личного состава некоторых флотских коллективов.

Необязательность и неисполнительность здесь заложены в недельном и суточном

планировании боевой учебы. Так, суточные планы соединения, корабля и боевых

частей порой не согласованы, происходит накладка одних мероприятий на другие.

И в этом немалая доля вины офицеров штабов, которые должны не только

разрабатывать документы, регламентирующие внутренний порядок на корабле, в части,

ход боевой подготовки, организацию службы и т. д., но и обеспечивать их

выполнение. От их деловитости, ответственности, принципиальности во многом зависят

четкая организация и результативность боевой подготовки.

В резком повышении эффективности боевой учебы, укреплении дисциплины и

порядка велика роль партийных организаций, которые должны постоянно держать в

Экипаж, которым командует майор А. Тимощук, успешно выполняет

социалистические обязательства, взятые в честь 70-летия Великого Октября

Фото П. Александрова

центре внимания стиль работы своих коммунистов, требовать, чтобы каждый из них

выступал на местах не регистратором недостатков, а подлинным организатором и

воспитателем, носителем новых идей, поборником всего ценного, передового, оказывал

воздействие и на ход учебы и на воинскую дисциплину. Несмотря на интенсивность

боевой подготовки, на то, что большую часть времени личный состав находится в

море, поле, на аэродромах, ни на час, ни на один день нельзя ослаблять работу в

этом направлении. Она должна вестись еще активнее, целенаправленнее, предметно

и наступательно, тесно увязываться с решаемыми задачами.

В мобилизации личного состава на напряженную, плодотворную учебу многое

зависит от комсомольских организаций. Центральное место в их работе принадлежит

борьбе за обеспечение примерности комсомольцев в овладении воинским мастерством,

службе, дисциплине.

Качество и эффективность боевой учебы находятся в диалектической связи с

организацией социалистического соревнования. Важно, чтобы командиры, политорга-

ны, партийные и комсомольские организации контролировали выполнение

социалистических обязательств, направляли деятельность коммунистов и комсомольцев на

порученном им участке работы, добивались создания благоприятных условий для

высокопроизводительного труда соревнующихся. Наиболее существенным в соревновании

является достижение высоких качественных показателей в специальной и огневой

подготовке, в отработке учебно-боевых задач и нормативов.

В речи на торжественном собрании в городе Мурманске товарищ Горбачев М. С.

говорил: «Чтобы ситуация в обществе изменилась, как мы хотим, мы сами должны

измениться, стать другими. Теперь мы знаем, что перестройка задевает каждого из

нас, всех без исключения...» \ На путь качественных изменений, повышения уровня

боевой подготовки, а значит, и состояния боеготовности вступил и наш

Военно-Морской Флот.

Командиры, политорганы, штабы, партийные и комсомольские организации

должны сделать все, чтобы личный состав в канун 70-летия Великого Октября полно и

качественно выполнил стоящие перед ним учебно-боевые задачи, добился новых

успехов в ратном труде, в дальнейшем повышении бдительности и боевой готовности.

1 Правда. — 1937. — 2 октября.

ПОЛИТИЧЕСКОЙ

УЧЕБЕ-

ВЫСОКУЮ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РЕШЕНИЯ

Ш1 СЪЕЗДА

KRCC-

В ЖИЗНЬ!

Капитан 1 ранга В ЗАХАРЦЕВ,

начальник отдела пропаганды и агитации —

заместитель начальника политуправления

Военно-Морского Флота

ТУ1 ОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, советский народ, руководствуясь решениями

Jv XXVII съезда партии, январского и июньского (1987 г.) Пленумов ЦК КПСС,

широким фронтом ведут работу по реализации генеральной линии на ускорение

социально-экономического развития страны. Происходят значительные перемены в

политической, экономической и духовной сферах жизни.

«Признано необходимым, — подчеркивается в постановлении ЦК КПСС «О

перестройке системы политической и экономической учебы трудящихся», — обновить

содержание политической и экономической учебы, укрепить ее связь с жизнью, с

решением ключевых задач ускорения социально-экономического развития общества» *.

Она призвана сыграть первостепенную роль как действенное средство идейной

закалки кадров, просвещения и воспитания советских людей, воинов армии и флота,

активизации человеческого фактора.

Необходимость ее качественного улучшения в армии и на флоте диктуется тем,

что в нынешней военно-политической обстановке, сложившейся в мире в связи с

усилением агрессивных приготовлений империализма, расширением его

идеологических и военно-политических провокаций, значительно возросла зависимость

успешного решения задач боевой готовности, повышения бдительности, укрепления

воинской дисциплины и поддержания твердого уставного порядка от политической

сознательности всех категорий военнослужащих.

Предварительные итоги завершающегося учебного года свидетельствуют, что на

кораблях и в частях стремятся обновить содержание, улучшить организацию и

методику занятий. Необходимость этого объективно вытекает из современного

стратегического курса партии на перестройку.

Плодотворными, насыщенными богатым содержанием стали для всех категорий

военнослужащих занятия по глубокому изучению решений XXVII съезда партии,

январского и июньского (1987 г.) Пленумов ЦК КПСС. Впервые в этом году в

качестве эксперимента изучение марксистско-ленинского теоретического наследия,

документов КПСС и Советского правительства проводилось в тесном единстве с

воинским, нравственным и правовым воспитанием. Такой подход оправдан, ибо он

позволяет полнее использовать один из основополагающих принципов партийной

пропаганды — связь теории с жизнью.

Наиболее эффективно решили эту задачу на Черноморском флоте (начальник

отдела пропаганды и агитации — заместитель начальника политуправления флота

капитан 1 ранга В. Голиков). Здесь удалось привлечь для проведения занятий по

вопросам воинского, нравственного и правового воспитания руководящий командно-

политический состав, органы юстиции, ветеранов Великой Отечественной войны,

участников боев в Афганистане.

В году 70-летия Великого Октября многие политорганы и партийные

организации ВМФ сумели повысить влияние политической учебы на воспитание

военнослужащих в духе верности делу Коммунистической партии и революционным традициям.

На занятиях стали больше внимания уделять внешнеполитическим условиям и выте-

Правда. — 1987. — 26 сентября.

кающим из них требованиям к подготовке Вооруженных Сил, строже оценивать

состояние дел в подразделениях, на кораблях и в частях.

Вошло в практику марксистско-ленинской подготовки офицеров проведение

теоретических и научно-практических конференций, индивидуальных занятий и

собеседований, обсуждение рефератов. Все смелее внедряются в учебный процесс диалоги

и Другие активные формы коллективного обсуждения. На Балтийском флоте, к

примеру, широко используется проблемная дискуссия. Возросла роль самостоятельной

работы воинов по изучению произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина,

документов и материалов Коммунистической партии.

В ходе обсуждения на флотах проекта ЦК КПСС «Основные направления

перестройки системы политической и экономической учебы трудящихся» от политорганов

поступило около 100 различных предложений по ее совершенствованию, которые

будут учтены в новом году.

Главной фигурой в политической учебе личного состава по-прежнему остается

руководитель группы, нештатный пропагандист. На XXVII съезде КПСС в числе

важнейших качеств, которыми он должен обладать, были названы хорошая теоретическая

и методическая подготовка, умение аналитически мыслить, слушать и говорить с

людьми, доказывать личным примером свои убеждения.

Сегодня на кораблях и в частях флота трудится большой отряд руководителей

групп — людей, для которых пропагандистская работа стала их второй профессией,

требующей большой самоотдачи, знаний, навыков и умений. Не первый год

руководит группой старшин командир БЧ-7 ракетного крейсера «Грозный» капитан 2

ранга Г. Жмедков, член партбюро корабля. Добросовестность, ответственность за

порученное дело, стремление к постоянному повышению своего идейно-теоретического

уровня, широкий политический кругозор, хорошая методическая подготовка

позволяют ему результативно проводить каждое занятие. Не случайно боевая часть,

которой он командует, шестой год является отличной. Коммунист Жмедков свой

пропагандистский опыт охотно передает молодым руководителям групп.

Капитан 3 ранга И. Черевко успешно применяет на политзанятиях методику

опорных сигналов известного донецкого педагога В. Шаталова. Капитан-лейтенант

В. Белобровиц регулярно собирает методический материал, а затем эффективно

использует его при проведении инструктажей.

Умелыми руководителями групп являются также офицеры Б. Гребеннж, В.

Крикунов, В. Буторин, 3. Рыбаков, С. Шмаков, В. Прудников, В. Муравский, В. Гроши-

лов, А. Куликов и другие.

В результате повышения идейно-теоретической закалки военных моряков

возрос их интерес к проблемам ускорения, перестройки и обновления всех сторон

общественно-политической жизни, партийного строительства, к военной политике

партии. Это положительно сказывается на общественно-политической и служебной

деятельности всех категорий личного состава. Высокими успехами в боевой и

политической подготовке встречают 70-летие Великого Октября воинские коллективы, где

служат офицеры В. Мастрюков, А. Дегтярев, А. Бойко, В. Поплавский, К. Жампиисов,

В. Вологаев, В. Литвиненко.

Вместе с тем не везде новые теоретические положения и требования XXVI!

съезда партии, январского и июньского (1987 г.) Пленумов ЦК КПСС воплощаются

в практические дела. В идеологической и организаторской работе по

совершенствованию политической подготовки, повышению ее роли и влияния на конечные

результаты боевой готовности, воинской дисциплины имеются серьезные упущения и

неиспользованные резервы. Процесс перестройки в духовной жизни воинов идет еще

медленно. Стиль и методы деятельности многих командиров и политорганов по

руководству идеологической работой не соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Без

должной настойчивости и заметной результативности изживаются формализм,

просветительский подход к политической учебе, не везде уделяется достаточное внимание

ее качеству и эффективности, усилению связи с реальной жизнью и делами

воинских коллективов. Нередко еще политическая подготовка оценивается в отрыве от

решаемых задач, уровня боевой готовности, состояния воинской дисциплины. Отсюда

ее слабое влияние на формирование у военнослужащих прочной идейной

убежденности, воспитание у них высоких морально-политических и боевых качеств,

необходимых для действий в сложных, экстремальных условиях.

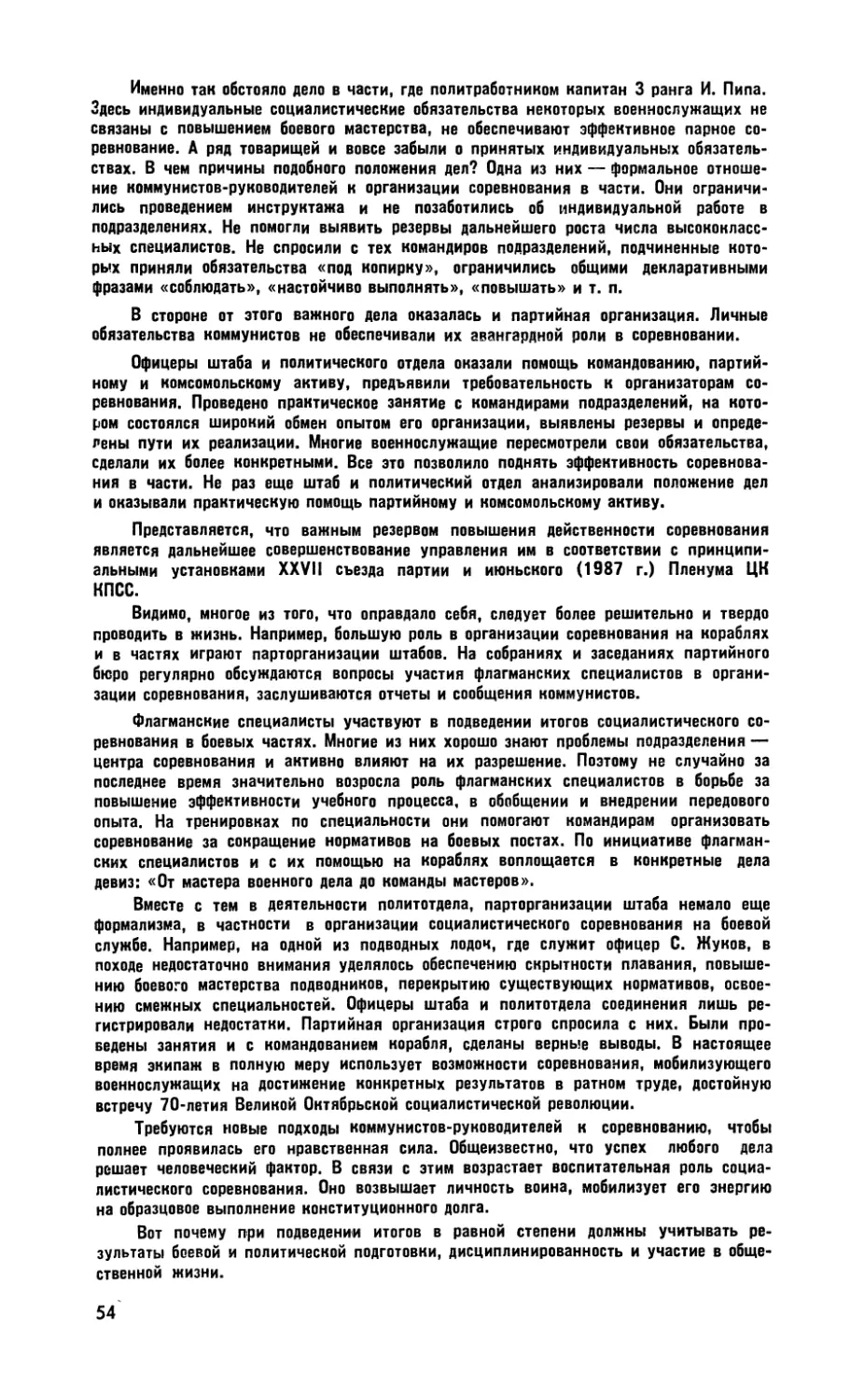

Постоянно заботятся об углублении своих идейно-теоретических знаний

отличники боевой и политической подготовки лейтенант Ю. Кузьмин, старший

лейтенант Р. Насыров и матрос Е. Поздникин

Фото П. Александрова

Не все воины глубоко усвоили методологические положения и установки XXVII

съезда КПСС по оборонным вопросам, не произошло должной перестройки на работу

по-новому в мышлении и психологии руководящих кадров, в том числе у ряда

офицеров штабов и политорганов. Некоторые из них не проявляют заботу об идейно-

теоретической учебе офицеров, не уделяют должного внимания качеству их

самостоятельной подготовки, анализу содержания занятий.

Определенная часть военнослужащих слабо информирована о событиях внутри

страны и за рубежом, недостаточно глубоко понимает сложность и опасность

современной военно-политической обстановки в мире, не имеет полного представления о

наших достижениях в социалистическом строительстве, о ходе выполнения планов

экономического и социального развития. Не все офицеры имеют четкое представление

о таких понятиях, как хозрасчет и самофинансирование, рентабельность, прибыль,

самоокупаемость, инвестиционная политика.

Слабо порой реализуется заложенный в политической учебе воспитательный

потенциал, особенно в области укрепления воинской дисциплины. На занятиях редко

анализируются факты и обстоятельства негативного поведения отдельных

военнослужащих.

Подобные издержки объясняются прежде всего низкой теоретической и

методической подготовкой руководителей групп, отсутствием личной примерности

некоторых из них.

Невысоко качество плановых семинаров и инструктивно-методических занятий с

нештатными пропагандистами. Содержание и методика предстоящих занятий

обсуждаются редко. Командиры соединений и частей, начальники штабов и служб перед

руководителями групп выступают нерегулярно. Дополнительная работа с лицами,

пропустившими занятия, организуется от случая к случаю.

Мало внимания уделяется становлению молодых руководителей групп

политучебы, подготовке руководителей семинаров с нештатными пропагандистами. Отстает от

современных требований работа по усилению контрпропагандистских акцентов.

Многие из этих недостатков в той или иной степени отмечались в частях, где

политработниками офицеры С. Слодзик, Н. Егоров, А. Леонтьев, В. Козинский, В.

Чернов, В. Усенко, И. Дикий, С. Авдонкин, В. Следь.

На отдельных кораблях и в частях не всегда творчески, дифференцированно

подходят к выбору метода проведения политической подготовки. Редко используются

10

рассказ, живая беседа. Должная забота о том, чтобы все руководители овладели

этими формами, отсутствует. К примеру, руководитель одной из групп СКР

«Ленинградский комсомолец» старший лейтенант Е. Прусов на одном занятии чередовал

диктант с опросом людей, причем все три часа не вставал со своего места, за

исключением перерывов.

В последнее время, учитывая конкретные условия флотской службы,

пропагандисты все чаще обращаются к такой форме занятий, как политчас. Однако проверка

на Тихоокеанском и Черноморском флотах показала, что мало кто из них владеет

методикой его проведения. Так, руководитель группы политзанятий артиллерийского

катера (ЧФ) капитан-лейтенант А. Белый сразу заявил, что «тема у нас

трехчасовая, но в связи со сложившейся обстановкой мы ее рассмотрим за один час». Затем,

зачитывая общие тезисы из своей тетради, он пытался опросить слушателей.

Разобрав только первый из двух вопросов и не завершив практически всю тему,

пропагандист закончил политчас. О связи с жизнью и боевыми делами экипажа катера,

о задачах воинов на учениях речь даже не зашла.

Не все политорганы и парторганизации глубоко вникают в содержание и

организацию политической учебы. Парткомы и партбюро не всегда подвергают глубокому

анализу ее качество, недостаточно остро реагируют на факты безответственного

отношения некоторых коммунистов к ее проведению, слабо направляют организации

ВЛКСМ на обеспечение примерности комсомольцев в политучебе.

Немало еще пробелов и в организации политподготовки. Занятия нередко

срываются, часть военнослужащих, особенно в тыловых и хозяйственных

подразделениях, их почти не посещает. Поэтому некоторые моряки отстают в политической

учебе, но руководители групп ставят им хорошие и отличные оценки. В частности,

при проверке ряда групп политической учебы на Балтийском флоте каждый второй

слушатель не подтвердил своих оценок.

Агитационно-пропагандистские и политико-воспитательные мероприятия,

проводимые в частях и на кораблях, не всегда согласуются с темами политических

занятий. Не в полной мере используются возможности средств массовой информации,

культпросветучреждений.

Следует, чтобы политорганы самым тщательным образом проанализировали

состояние политической учебы и приняли конкретные меры по устранению

недостатков.

В новом учебном году усилия командиров, политорганов и партийных

организаций необходимо сосредоточить на качественном обновлении содержания

политической учебы, повышении ее идейно-теоретического уровня, широком внедрении

современных активных методов обучения, укреплении связи с жизнью и боевыми делами.

Нужно серьезно подумать, как сделать каждое занятие интересным и

привлекательным.

Основой идейно-политической закалки военных кадров, как известно, является

изучение произведений классиков марксизма-ленинизма, решений Коммунистической

партии и Советского правительства. Нужно чаще практиковать собеседования как

наиболее действенную форму усвоения материала. Именно на это направлены и

учебные планы на 1988 год.

При организации политучебы необходимо учитывать общеобразовательный

уровень, национальные особенности и специфику деятельности личного состава. Особое

внимание желательно обратить на занятия по тематике воинского, нравственного и

правового воспитания, теснее связывать их с конкретными задачами, ходом

выполнения социалистических обязательств, жизнью и бытом моряков.

При оценке знаний нельзя гнаться за мнимыми показателями, нужно видеть

главное — отношение воина к службе, его жизненную позицию. С целью повышения

качества и действенности политучебы следует активизировать деятельность агитпроп-

коллективов и агитпропгрупп, штатных лекторов, работу библиотек, Домов офицеров

и клубов, добиваться эффективного использования технических средств пропаганды,

наглядных пособий, организовать демонстрацию художественных и документальных

фильмов, обсуждение произведений искусства.

Большой импульс всей идеологической работе придает подготовка к XIX

Всесоюзной конференции КПСС. Сейчас главное — вооружить личный состав глубоким пони-

11

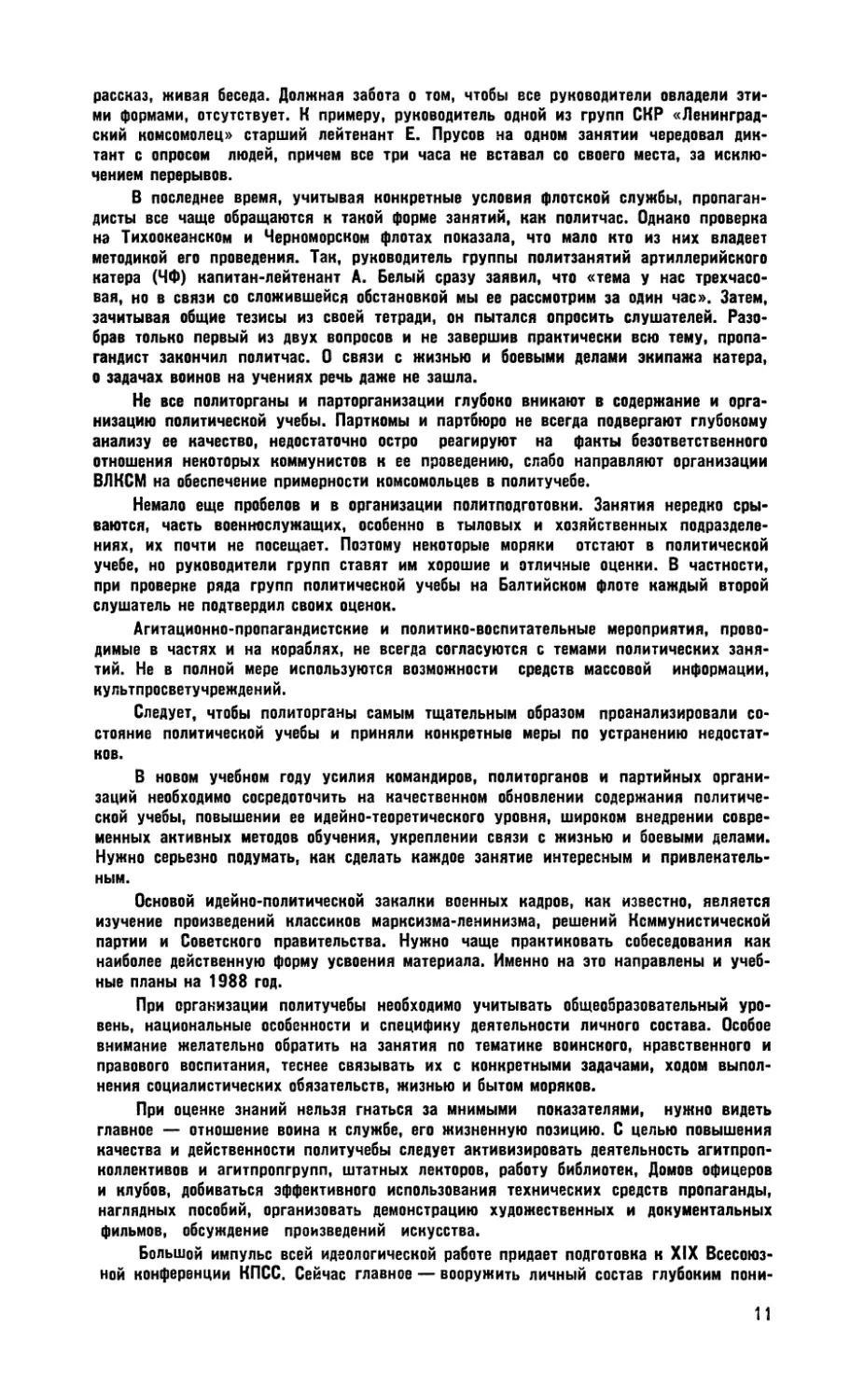

Ветеран Тихоокеанского флота полковник запаса В. Беленков проводит

политические занята в отсеке мемориальной подводной лодки С-56

Фото П. Александрова

манием сущности решений июньского Пленума ЦК КПСС и 7-й сессии Верховного

Совета СССР. Поднять всех моряков на борьбу за их выполнение, заострить внимание

на причинах малоэффективной идеологической работы, повысить взыскательность

оценки деятельности каждого пропагандиста.

Июньский Пленум дал наказ всем членам партии — быть в авангарде

преобразований, быть на острие решаемых задач, вести за собой людей, показывать

образец самоотверженности в нынешнее действительно переломное, революционное время.

Отдача от новых методов и подходов, от возросшей ответственности, дисциплины,

широкой гласности должна сказаться на итогах боевой и политической подготовки, на

повышении уровня дисциплины и организованности.

Политорганам необходимо широко использовать возможности политучебы для

мобилизации личного состава на достойную встречу 70-летия Советской Армии и

Военно-Морского Флота. В этих целях целесообразно полнее учесть опыт

общественно-политической кампании, посвященной 70-летию Великого Октября.

Политорганам и партийным организациям нужно принять меры по подбору

пропагандистов, обладающих эрудицией, знанием теоретических основ, по повышению

идейно-теоретического и методического уровня руководителей групп. Для повышения

качества плановых сборов и семинаров вооружать их методическими и справочными

материалами, оказывать помощь в разработке лекций и наглядных пособий,

оборудовании учебных классов и кабинетов. Чтобы пропагандисты хорошо ориентировались

в важнейших вопросах жизни и учебно-боевой деятельности частей, кораблей и

подразделений, исходя из установок XXVII съезда партии и требований ЦК КПСС к

Вооруженным Силам, нужно регулярно организовывать выступления руководящего

командно-политического состава на сборах и семинарах.

Желательно, чтобы руководители политучебы в совершенстве владели передовой

методикой организации и проведения занятий. Полнее использовать для этого

«Методические материалы к политзанятиям», новые учебные пособия, статьи,

публикуемые в периодической печати.

Политическая учеба — важная форма воспитания личного состава. Необходимо

добиваться, чтобы она служила мощным средством формирования у военных

моряков политической сознательности, высоких морально-политических и боевых качеств,

воспитания у них безупречной дисциплинированности и исполнительности,

ответственности за выполнение воинского долга по защите социалистической Родины.

Флотская хроника

Укрепление обороны страны, как никогда, зависит от темпов научно-

технического прогресса, действенность которого в немалой степени

определяется участием в нем большого отряда изобретателей и рационализаторов,

в том числе и флотских новаторов. Внедрение их достижений вносит

весомый вклад в укрепление боевой готовности Военно-Морского Флота.

В публикуемых материалах сообщается, как решают эту задачу на

флотах в году 70-летия Великого Октября.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЦЕНТРАЛЬ-

НОИ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ научно-

технического творчества молодежи

(НТТМ-87). Участвовавшие в ней

флотские новаторы удостоены 5 золотых, 11

серебряных и 14 бронзовых медалей

ВДНХ СССР.

Золотыми медалями награждены:

капитан 2 ранга Н. Голдин (прибор для

исследования зрительно-моторной

координации человека), лейтенант А. Кабирев

(раздвижной упор для заделки

пробоин), старший мичман Д. Любимов

(быстродействующий струнно-кадровый

регистратор), мичман А. Кочин (прибор для

определения силы нервной системы

человека по возбуждению), служащий В.

Бабаков (навигационная аппаратура

«Челн»).

Большая группа изобретателей и

рационализаторов ВМФ поощрена

Министром обороны СССР и ЦК ВЛКСМ.

Ценные подарки получили капитан 1

ранга Ю. Дубинко, капитан 3 ранга В.

Зуев, лейтенант К. Соловьев, мичман Н.

Каширский.

краснознаменный северный флот

УГОЛОК РАЦИОНАЛИЗАТОРА

оборудован на атомной подводной лодке Н.

Здесь имеется вся информация,

необходимая молодому новатору. Практически

на корабле к творческой работе

привлечены все члены экипажа. Так, офицеры

В. Кузнецов, О. Трегубов и другие

разработали способ постановки и защиты

антенны, который внедрен на всех

кораблях и распространяется на других

соединениях. Активными

рационализаторами являются старший мичман И. Радец,

мичман М. Микалев, старшина 2-й

статьи Я. Попов.

СОЗДАН И ЭФФЕКТИВНО

ФУНКЦИОНИРУЕТ методический кабинет по

рационализаторской работе в части, где

служит офицер А. Игнатьев. Занятия

и консультации проводят наиболее

подготовленные члены комиссии по

изобретательству. Их деятельность нашла

поддержку у комсомола. Оказывает

всяческую помощь в этом нужном деле

политический отдел. У многих молодых

воинов появился интерес к

техническому творчеству.

24 ДИПЛОМА И 9 СВИДЕТЕЛЬСТВ

вручено флотским изобретателям и

рационализаторам, принимавшим участие в

выставках технического творчества в

Мурманске и Архангельске.

Заслуженным успехом пользовались экспонаты,

разработанные майором медицинской

службы Е. Ванюковым, капитанами

медицинской службы В. Бортновским, Е. Ши-

мановичем, служащим А. Колоколовым

и другими (автоматическая установка

для дистанционной лекарственной

терапии, прибор для психофизиологических

исследований).

50 ВНЕДРЕННЫХ НОВШЕСТВ на

счету капитан-лейтенанта А. Скобелева.

Первыми его работами, уже

заставившими говорить о нем в экипаже как о

способном специалисте, было создание

эффективных вспомогательных устройств

для ремонта измерительных приборов,

что позволило заметно сократить время

обслуживания техники и повысить

надежность ее работы. Он и его

подчиненные — старший лейтенант И. Дмитриев,

мичманы В. Акиншев, С. Волков,

старший матрос П. Мотовилов и другие

активно участвуют в техническом

творчестве, вносят ощутимый вклад в укрепление

боевой готовности корабля, который

считается лучшим в соединении по

рационализаторской работе.

высокую оценку получил

комплексный тренажер «про.

РЫВ», предназначенный для обучения

экипажей подводных лодок. Он дает

возможность программно моделировать

маневрирование нескольких целей с учетом

гидроакустических условий и

динамических характеристик корабля, применение

торпедного и ракетного оружия.

Руководитель занятий в ходе обучения может

воспроизводить тактическую обстановку

на центральном индикаторе в реальном

или ускоренном масштабе времени.

Один из создателей тренажера

капитан-лейтенант П. Куриленок — мастер

военного дела, лучший рационализатор

части.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ

УСТАНОВКИ, в которой термообработка

железобетонных изделий осуществляется

значительно быстрее и качественнее, чем

существующим способом (14—16 ч). Она

позволит повысить производительность

труда, сократить расход пара, улучшить

качество изделий (за счет их

равномерного прогрева). Предусмотрена полная

13

механизация и автоматизация всех

процессов — от формовки до

складирования готовой продукции. Ожидаемый

экономический эффект — около 1 млн.

рублей. Авторы проекта — офицеры

В. Суслов и И. Нейманов.

БЛАГОДАРЯ

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОМУ НОВШЕСТВУ РЯДОВОГО А.

ВОЛКОВА в 3—4 раза сократились

трудозатраты, чуть ли не вдвое уменьшился

расход праймера (изоляционного

покрытия), дневная норма выработки бригадой

доведена до 120—125%. В качестве

разбрызгивателя используется форсунка

дизельного двигателя, подсоединенная к

компрессору.

краснознаменный тихоокеанский флот

200 РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ

ПРЕДЛОЖЕНИИ И 3 ИЗОБРЕТЕНИЯ

на счету у капитана 2 ранга В. Ельнико-

ва. Одно из последних его новшеств —

создание технологии обработки наружной

поверхности труб с последующим

покрытием их (способом распыления) слоем

алюминия, по мнению специалистов,

заслуживает, особого внимания. С

помощью такой технологии трубам придается

более высокая противокоррозийная

устойчивость, продлевается срок их

службы, экономятся материальные и

денежные средства. Широкое применение на

практике нашли также его прибор,

показывающий наличие воды в хранилищах,

и другие устройства.

МНОЖЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИИ,

способствовавших повышению надежности,

качества ремонтных и регламентных

работ, а также сокращающих время их

выполнения, подали и внедрили старшие

техники групп ТЭЧ, возглавляемой

майором Н. Лебедевым, капитан В. Розанов,

старший лейтенант А. Изгагин,

прапорщик А. Пушкарев. Среди новшеств:

специальный передвижной фургон для про-,

изводства ремонтных и регламентных

работ при обеспечении полетов на полевом

аэродроме, стенд для проверки

магнетронов, подъемное устройство для

ремонта и обслуживания техники,

приспособление для натяжки тросов,

фильтрующий элемент к масляному фильтру.

ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО, опыт

рационализаторской работы позволили

мичману В. Калмыкову быстро определить

причину неисправности, устранить ее во

время отработки кораблем учебно-боевой

задачи в море при возникновении

нештатной ситуации в штурманской боевой

части. На счету мичмана много других

внедренных в практику предложений,

повысивших надежность функционирования

приборов и систем.

УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ СЪЕМНИК

для выпрессовки клапанов при ремонте

шинно-пневматических муфт старшина

1-й статьи Е. Пугачев. Существующее

приспособление для этих целей

неудобное, клапаны нередко ломались.

Несколько дней понадобилось новатору для

доработки съемника. Время на снятие

клапанов сократилось в несколько раз, и

они больше не ломаются. За три года

службы на флоте . ..он внедрил ..немало

других предложений, направленных на

экономию металла и совершенствование

рабочего инструмента.

ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

БЛОК-ПРИБОР для

физиологического контроля и автоматизированную

систему диагностики

нервно-психологической неустойчивости изготовил лейтенант

медицинской службы А. Сафронов.

Устройства помогают эффективно решать

сложные вопросы в повседневной

лечебно-профилактической деятельности.

Александр Генрихович в техническом

творчестве берет пример со своих

старших коллег — офицеров А. Курзакова,

П. Фертикова, В. Федорова, создавших

новые оригинальные медицинские

инструменты.

Работы А. Сафронова заинтересовали

коллег на других флотах, куда

разосланы информационные сообщения.

НА 30% СОКРАЩЕНО ВРЕМЯ

выполнения одной из операций по

подготовке самолетов к вылету. Секрет успеха—

в плодотворной работе

рационализаторов капитана А. Ступко, старшего

лейтенанта А. Салтыкова, прапорщика В.

Городничего и других. Более трети всех

изобретений и предложений новаторов

этой части направлено на сокращение

сроков приведения оружия и техники в

боеготовое состояние, создание учебно-

материальной базы

(учебно-тренировочных устройств, комплексных

тренажеров), средств ремонта материальной

части, экономию материальных и трудовых

ресурсов.

С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА КОНТРОЛЯ,

созданного подполковником В. Малович-

ко, преподаватель проверяет знания

курсантов, а последние в ходе

самоподготовки могут осуществлять " самоконтроль.

Всего на счету у Маловичко более 100

новшеств. Вместе с ним плодотворно

трудятся прапорщики С. Овчаров, А.

Бычков, А. Бочаров. Лабораторная установка

для исследования двигателей

переменного и постоянного тока и установка для

исследования генераторов переменного

тока, разработанные Бочаровым, нашли

широкое применение в учебном

процессе.

«РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ — НА

СЛУЖБУ БОЕГОТОВНОСТИ» — под таким

14

девизом работают новаторы в

подразделении, где служит капитан 3 ранга

С. Гуров.

Так, вместо 2 часов за 20 минут с

небольшим производятся замеры

сопротивления изоляции с помощью прибора,

разработанного мичманом В. Бергельсоном.

А мичман А. Чекменев создал установку

по щелочению холодильников

дизель-генераторов, облегчившую труд по

удалению из них накипи, и участок по

проверке и ремонту огнетушителей,

упростивший весь процесс этой работы в

судоремонтной мастерской.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

ПОДНЯТЬ БОЕГОТОВНОСТЬ

КОРАБЛЯ, эффективность использования

оружия и техники позволило внедрение

предложений техника-ракетчика мичмана

В. Седлера. В частности, вместе с

другими умельцами он разработал устройство,

позволившее сократить время приведения

в готовность оружия. Теперь

комендорам во время стрельб и тревог не надо

спускаться в агрегатную. Значительно

ускорилась подача напряжения на схему

артустановки. Здесь же коллектив

новаторов с его участием изготовил

прибор, с помощью которого можно

запускать двигатели корабельных плавсредств

от агрегатов корабля. Тем самым

увеличился срок эксплуатации их

аккумуляторных батарей.

Мичман пользуется заслуженным

авторитетом на корабле. Об этом говорит

тот факт, что разработанное им

устройство экипаж называет его именем

В 4—5 РАЗ СОКРАТИЛОСЬ

ВРЕМЯ на регулировки одного из

самолетных блоков после внедрения предложе-

ния капитана В. Клейменова и

лейтенанта Ю. Парамонова. Применение же

усовершенствованной новаторами

контрольно-проверочной аппаратуры позволило

уменьшить число проверяющих ту или

иную схему с 2—3 человек до одного.

Хорошие результаты

рационализаторской работы достигнуты в группе,

возглавляемой майором В. Иванченко.

Здесь считают ее важным резервом

борьбы за экономию и бережливость

материально-технических средств, горючего,

моторесурсов. Не случайно только в этом

году уже реализовано более 50

предложений.

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА

ИЗОБРЕТЕНИЕ получено мичманом В.

Чукиным и служащим Р. Шофманом за

создание ручной тележки (одноосной

портативной, складывающейся в виде

«дипломата») для перевозки малогабаритных

грузов. Ее грузовая платформа

представляет собой части раскрытого

чемоданчика с замочками и отверстиями (для

рукояти) в торцах. В качестве рабочей

поверхности используются наружные

стенки футляра.

КРАСНОЗНАМЕННАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА

УЧЕБНЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ

ПОДГОТОВКИ МОТОРИСТОВ разработал

капитан 3 ранга Ю. Гуттовский.

Устройство выполнено в переносном варианте,

габариты 800Х900ХЮ0 мм, масса 15 кг,

электропитание от источника

переменного тока 26 В. Оно позволяет

обучающимся лучше понять принцип действия насос-

форсунки, повысить качество

регламентных работ и освоить навыки по

регулировке топливной аппаратуры. Тренажер

может быть изготовлен силами личного

состава из деталей, отработавших ресурс.

ПРИБОР ДЛЯ РАБОТЫ В

КАЧЕСТВЕ ПРИСТАВКИ к поисковым

станциям, не имеющим цифрового анализатора

спектра, разработан мичманом Б.

Каменевым. Он дает возможность

производить замеры параметров РЛС: частоты

следования импульсов (с точностью до

1 Гц), скорости вращения антенны и

др. Кроме того, он может быть применен

как частотомер (от 1 Гц до 9,99 МГц).

Габариты прибора 200X100X40 мм.

Блок питания — обычный

стабилизированный выпрямитель на 5 В.

Заслуживают внимания и другие предложения

Каменева: генератор для настройки

логических устройств, имитатор

гидроакустического контакта, замена волноводов

коаксиально-волноводными переходами.

КРАСНОЗНАМЕННАЯ КАСПИЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, внедренная капитаном

3 ранга И. Зеленчуком, позволила

значительно улучшить обслуживание

главной энергетической установки корабля.

Опытный рационализатор вовлек в

техническое творчество своих товарищей.

Активно стали участвовать в этом деле

старший лейтенант О. Хмелевский,

мичманы В. Гриев, Н. Анисимов и другие.

УСТАНОВКА ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ

специалистов радиотехнической службы,

разработанная мастером военного дела

капитан-лейтенантом Т. Коптевым, дала

возможность отрабатывать практические

навыки операторов РЛС в условиях

воздействия помех. Часть, где он служит,

одна из лучших по рацработе.

МАНЕВР

В МОРСКОМ

БОЮ

Капитан 1 ранга В. АЛЕКСЕЕВ,

кандидат военных наук

/^ ОВРЕМЕННЫЙ морской бой, происходящий в различных средах — над водой,

v~* под водой и в воздухе, носит комбинированный характер. Он может протекать

на больших акваториях океана и в ограниченном прибрежном районе моря при

участии как отдельных кораблей, так и оперативно-тактических соединений разнородных

сил флота, по единому замыслу и плану. Успех в бою во многом зависит от

удачного маневра сил, четкого согласования их действий — по цели, месту и времени,

искусного сочетания видов оружия, средств маскировки, радиоэлектронной борьбы.

Маневр продолжает оставаться одним из основных принципов военного и

военно-морского искусства, роль которого в настоящее время не только значительно

повысилась, но и стала зачастую решающим условием успеха. Заключается он в

организованном смещении (перенацеливании) сил и средств в ходе боевых действий на

новое направление (рубеж, район) в целях занятия выгодной позиции по отношению

к противнику и создания необходимой группировки сил (средств огневого

поражения), в уклонении от его ударов и эффективном использовании оружия при

выполнении поставленных или вновь возникающих задач. В это понятие входит не только

организованное передвижение сил, но и перенос огня, перемещение материальных

средств (маневр огнем, материальными средствами) и т. д.

Маневр обеспечивает гибкость тактики, т. е. дает возможность учитывать

разнообразные и быстроменяющиеся условия боя. Еще в ленинской газете «Искра»

отмечалось: «С одной стороны, уклониться от сражения в открытом поле с

подавляющим своей силою неприятелем, когда он собрал на одном пункте все силы, а с

другой стороны, пользоваться неповоротливостью этого неприятеля и нападать на него

там и тогда, где всего менее ожидают нападения» К

В его основе лежит скрытность и быстрота для внезапного и массированного

сосредоточения сил и средств на решающих направлениях. При невыполнении этих

требований поставленные цели, как правило, не достигаются. Примером тому служит

бой в Коралловом море 4 мая 1942 г. Пикирующие бомбардировщики, торпедоносцы,

истребители американского оперативного соединения, в которое входил авианосец

«Йорктаун», действовали против японской группировки разрозненно,

нецеленаправленно, без координации атак по целям и времени. Несмотря на явное превосходство,

они смогли нанести противнику минимальный ущерб (1 эскадренный миноносец и

4 десантные баржи). Несомненно, что одновременные массированные атаки

бомбардировщиков и торпедоносцев при подавлении истребителями средств ПВО могли бы

принести более ощутимые результаты2.

Маневр на море отвечает стремлению атакующей стороны занять выгодное

положение по отношению к противнику, использовать слабые его стороны, сложившуюся

ситуацию, что характерно для морских боев и сражений с момента ргх зарождения.

«Морской бой, — отмечал С. 0. Макаров, — не есть дуэль или поединок чести, в

котором требуется, чтобы все условия для обоих противников были совершенно

одинаковы. Наоборот, надо стараться достичь того, чтобы иметь всевозможные

преимущества на своей стороне и все невыгоды на стороне противника; в этом заключается

1 Ленин в. И. Поли собр. соч. — Т. 6. — С. 176.

2 Ш е р м а н Ф. Американские авианосцы в войне на Тихом океане. — М.: Воеииз-

дат, 1956. — С. 68—72.

16

главная задача тактики, и чем полнее &то выполнено, тем с меньшими потерями...

можно достичь успеха»3.

Маневр — старейшая категория военно-морского искусства, сущность, характер

которой претерпевали постоянные изменения вместе с развитием материальной базы

вооруженной борьбы.

В период гребного флота, например- когда бой велся только на веслах, в

дневное время и вблизи берега, маневр сводился к следующему: корабль развивал

максимальную скорость и стремился так расположить свой курс, чтобы, пройдя вдоль

борта неприятельского судна, сломать ему весла, лишить хода, после чего нанести

таранный удар в наиболее уязвимую часть — борт или корму. Если же противник

оставался на плаву, то атакующий сближался вплотную для взятия его на абордаж.

Благодаря умелому применению маневра бой нередко выигрывала сторона, по

силам уступавшая неприятелю.

Так, стремительный маневр русских галер при Гангуте позволил им неожиданно

для противника обойти блокировавший их парусный флот, разгромить шведов и

успешно решить оперативную задачу — прорыва к Або и содействия сухопутным

войскам.

Большой вклад в развитие маневренной тактики морского боя внесли адмиралы

Г. Спиридов, Ф. Ушаков, Д. Сенявин, П. Нахимов, Г. Бутаков, С. Макаров и др.

В то время как на Западе в XVIII—XIX вв. в военно-морском искусстве

превалировала классическая линейная тактика, в русском флоте активно использовался

маневренный решительный бой, флотоводцы стремились к новаторству, самобытности,

смелому поиску.

Зачинателем искусства маневра в морском бою был адмирал Ф. Ушаков. Он

твердо следовал принципу, провозглашенному Петром I при толковании уставов: «Не

держаться правил, яко слепой стены, ибо там порядки писаны, а времен и случаев

нет». Его тактика не исключала линии баталий как один из элементов боевого

порядка, но они являлись только основой построения кораблей, которые в ходе сражения

активно маневрировали. Причем так же, как и Суворов на суше, особое значение

в бою он придавал фактору времени. «Ту же минуту, — говорилось в его приказе, —

каждый должен показать исполнение действия вверенного ему судна, то есть идти в

свое место, где кому быть доджно, не ожидая никого и не медля ни одной минуты.

Всякое замедление считать в неисправности»4.

Передовых русских адмиралов отличало новаторство в использовании маневра —

атака противника из походного порядка, выделение резерва для усиления группировки,

действующей на главном направлении, сосредоточение огня по неприятельскому

флагману, расчленение вражеского ордера на части и т. д. Отдельные положения тактики

тех времен не утратили своего значения и сегодня.

Русским морякам принадлежит приоритет в создании теории маневра парового

броненосного флота, основоположником которой стал адмирал Г. Бутаков. Он впервые

разработал такие новые требования к маневру, как быстрота и внезапность для врага

перестроений, поворотов и захождений. Особое внимание Бутаков обращал на

необходимость владения искусством маневра при применении тарана, артиллерийского,

минного оружия в сложных гидрометеорологических условиях, ночью, в тумане.

Значительное место этому вопросу отведено и в трудах адмирала С. Макарова:

«Успех в бою будет в большей степени зависеть от умелого управления кораблем, и

надо изыскивать всякие средства, чтобы приучить личный состав к маневрированию

корабля»5. Он подчеркивал, что движение кораблей и эскадр должно составить

особую науку, которую можно назвать «Эволюция». В этой же работе С. Макаров

применительно к маневру на море умело использовал суворовские заповеди. «Суворов

признает три воинских искусства: 1) глазомер, 2) быстроту, 3) натиск. — Все эти

три «качества» неоценимы именно для порядков, а теперь, может быть, больше, чем

когда-нибудь»6.

3 Макаров СО. Рассуждения по вопросам морской тактики. — М.: Военмориз-

дат. 1943. -- С. 284.

4 Новаторы русского флота Сборник статей. — М.: Воениздат, 1949. — С. 9.

5 Макаров С О Рассуждения по вопросам морской тактики. — С. 135.

6 Т а м ж е. — С. 147.

2 «Морской сборник> №10 17

История вооруженной борьбы на море показала, что победу даже над

превосходящим по численности противником, как правило, одерживали те силы, которые в

бою умело сочетали скорость и маневренность, своевременность и активность,

скрытность и внезапность. Классическим примером использования маневра служит

нападение японцев 7 декабря 1941 г. на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор.

Их высокоманевренные силы, скрытно и в сжатые сроки преодолев большое

расстояние, нанесли удар, в результате которого потопили и вывели из строя значительные

силы американского флота (8 линкоров, 3 крейсера, 3 эсминца, 4 вспомогательных

корабля, свыше 300 самолетов, более 3 тыс. человек личного состава). Японские

потери составили 28 сбитых и 74 поврежденных самолета7.

Таким образом, благодаря умелому маневру противнику был нанесен большой

ущерб и на определенный период войны решены стратегические задачи. В основу

успеха легло эффективное использование высокомобильного ударного соединения.

Можно привести немало примеров периода Великой Отечественной войны, когда

маневр являлся решающим фактором победы. Остановимся на одном из них.

19 августа 1944 г. в районе мыса Кибергнес 14 торпедных катеров СФ

вступили в бой с немецким конвоем, насчитывавшим 30 вымпелов (почти половину

составляли корабли охранения). Силы были явно неравными, однако катерники добились

решительной победы. Было потоплено 14 и повреждено 3 корабля и транспорта

противника. Во многом успеху способствовал смелый и дерзкий маневр двух катеров

(командиры старшие лейтенанты В. Домысловский и В. Быков), которые сумели под

непрерывным огнем гитлеровцев сблизиться с конвоем и, пройдя вдоль строя,

поставить дымовую завесу так, что она лишила врага возможности наблюдения,

маневрирования и ведения прицельного огня8.

В послевоенные годы тактика морского боя существенно изменилась: он может

развертываться на больших площадях, характеризуется более решительными целями,

высокой активностью противоборствующих сторон, разнообразием тактических

приемов, высокой результативностью, широким применением средств РЭБ, резкими и

быстрыми изменениями обстановки. Поэтому важным критерием эффективности

морского боя, необходимым условием достижения его целей становятся качественная

подготовка сил к стремительному маневру, умелое и своевременное его осуществление.

Для успешного проведения маневра требуется: соответствие его общему замыслу боя

и сложившейся обстановке, простота выполнения; скрытность и внезапность

проведения; выделение достаточных сил и средств и их надежное прикрытие; тщательно

организованное и непрерывное взаимодействие всех сил, участвующих в маневре,

постоянное и надежное управление ими; своевременность и быстрота его

выполнения; всестороннее оперативное (боевое) обеспечение. Многое в успехе зависит от

уровня боевого мастерства, тактической и морской выучки,

морально-психологического и физического состояния личного состава. Все эти факторы взаимосвязаны

друг с другом и оказывают непосредственное влияние на конечные результаты. Об

этом должен всегда помнить командир — творец и организатор маневра.

Соответствие маневра общему замыслу боя и сложившейся обстановке, простота

его выполнения. Прежде всего командир обязан правильно уяснить задачу, глубоко

оценить обстановку, уметь предвидеть ход развития событий. Опыт Великой

Отечественной войны, практика двусторонних учений показали, что безжизненным,

обреченным на неудачу может стать любой маневр или тактический прием, если он

используется неосмысленно, без учета конкретной ситуации, без достаточной специальной,

всесторонней подготовленности. Корректировка или (в случае необходимости)

изменение решения — важная составляющая работы командира и его штаба в ходе

подготовки к боевым действиям и ведения их. В современном морском бою, в условиях

быстроменяющейся обстановки, жесткого лимита времени маневр является

воплощением разумной инициативы, четкого понимания задачи, показателем тактического

мастерства командного звена. Не случайно статья 146 Корабельного устава требует

от командира умения принять самостоятельное решение, ведущее к достижению

общей цели. Простота замысла обеспечивает быстроту и надежность воплощения его в

7 Хаттори Т. Япония в войне 1941 — 1945 гг. — М.: воениздат, 1973. — С. 110.

• Сборник тактических приемов действий сил ВМФ по опыту великой

Отечественной войны 1941 — 1945 гг. — Изд. вВМУ имени М. В- Фрунзе. — М., 1982. — С. 191 — 193.

18

жизнь, сопутствует успеху. Но она ничего общего не имеет с упрямой

прямолинейностью, бесхитростностью и подразумевает исключение надуманных сложностей,

искусственных трудностей, для преодоления которых понадобится бесполезная затрата

сил, энергии и времени. Командир корабля должен управлять кораблем смело,

энергично и решительно, без боязни ответственности за рискованный маневр, диктуемый

обстановкой, говорится в статье 148 Корабельного устава.

Скрытность и внезапность проведения маневра. Как показывает опыт, скрытность

действий является основным фактором, обеспечивающим внезапность. В основе ее —

тактическая маскировка, мобильность сил как на этапах развертывания, так и при

непосредственном применении оружия.

Скрытность маневра в период боевых действий предусматривает проведение

целого комплекса технических и тактических мероприятий, направленных на

уменьшение или ослабление демаскирующих признаков кораблей, совершенствование

организации управления силами и способов их использования. Кроме того, для ее

достижения необходимы хорошо организованная и целенаправленная тактическая

подготовка, грамотное применение технических средств, четкая организация службы,

высокая дисциплинированность и бдительность.

Скрытый и внезапный маневр или удар способны ошеломить противника,

дезорганизовать его управление, лишить возможности эффективного сопротивления.

Поучительным примером тому является успешная атака аргентинской авиацией

английских кораблей в ходе англо-аргентинского конфликта, в которой маневр сыграл

главную роль. Два самолета типа «Супер-этандер» шли к цели на малых высотах по

данным морского разведчика «Нептун», находившегося за пределами зоны ПВО. Вход

в зону пуска ракет осуществлялся с менее угрожаемого, по мнению англичан, южного

направления. На расстоянии примерно 50 км. включив на 30 с самолетные РЛС,

летчики выпустили по одной ракете типа «Экзосет». В итоге эсминец УРО «Шеффилд»

был потоплен, а фрегат «Плимут», успев выставить завесу из дипольных

отражателей, остался непораженным 9.

За последние годы требования к скрытности маневра существенно возросли, что

явилось следствивхМ значительного расширения возможностей разведки, наблюдения

за воздушной, подводной и надводной обстановкой, принятия за рубежом на

вооружение разведывательно-ударных комплексов (РУК), использования самонаводящегося

высокоточного оружия. Она обеспечивается в том случае, если будут соблюдены все

требования маскировки, достигнуты быстрота и слаженность действий экипажей.

Выделение достаточных сил и средств для маневра и их надежное прикрытие.

При расчете их исходят из поставленной задачи, состава группировок противника,

конкретной обстановки. Эффективность действий этих сил и средств оценивается по

тому, как решена ими поставленная задача, достигнуты ли цели боя. Чтобы

правильно рассчитать их, можно воспользоваться методикой, изложенной в «Справочнике по

исследованию операций», предусматривающей противодействие средствам поражения,

носителям оружия противника, а также их техническую надежность10. Маневр силами

немыслим без надежного их прикрытия (охранения) от внезапного удара противника.

В этих целях могут привлекаться другие рода Военно-Морского Флота, такие, как

авиация, БРАВ и др. В любом случае предусматриваются боевые и походные порядки,

которые позволяют наиболее эффективно использовать собственное оружие для

самообороны. Иногда роль прикрытия может играть часть сил, участвующих в

развертывании.

Тщательно организованное и непрерывное взаимодействие всех сил, участвующих

в маневре, постоянное и надежное управление ими. В морском бою, в котором

участвуют разнородные силы, необходимы четкое и непрерывное согласование боевых

усилий, распределение задач и зоны ответственности каждой единицы. Поэтому

организация взаимодействия в период проведения маневра должна быть непрерывной,

постоянной и надежной. Большое значение при этом имеет грамотный выбор средств связи.

Потеря управления лишает командира возможности уточнить или изменить

задачи по времени и целям, перевести силы на другое направление, организовать

маневр. Так, для повышения надежности и скрытности управления в период второй

мировой войны использовались зрительные средства связи направленного действия,

9 Морской сборник. — 1982. — № 12.

10 А б ч у к В. Справочник по исследованию операций. — М.: Воениздат, 1979. —.

С. 286-296.

2* 19

закрытые и резервные каналы связи, сменные радиочастоты, заранее разработанные

таблицы условных и коротких сигналов (ТУС и КС), ограничивалась работа

радиоэлектронных средств в активном режиме и т. д.

Методы и средства управления в ходе маневра могут изменяться в зависимости

от характера действий и состава сил (своих и противника), времени, выделяемого

на него, гидрометеорологических условий, применяемых средств связи.

Вследствие возрастания динамичности и маневренности боевых действий на море

командир должен постоянно руководствоваться принципами взаимодействия,

непрерывного и надежного управления, досконально и глубоко знать

тактико-технические возможности своих и взаимодействующих сил.

Своевременность и быстрота выполнения маневра. В основе маневра лежит

решение командира, принятое им заранее, в ходе разработки плана боя, вытекающее

из оперативно-тактической обстановки. Оно может предусматривать несколько

вариантов действий с учетом развития событий. Эффективность каждого из них зависит от

грамотного и обоснованного расчета времени завершения маневра, занятия позиции

залпа, т. е. определения момента, когда максимум сил смогут одновременно и

неожиданно вступить в бой.

Цель маневра — обеспечить скрытное смещение сил и средств, создать

благоприятные условия для атаки с наиболее уязвимого для противника направления.

Поэтому командиру надо помнить, что даже самый стремительный маневр может

оказаться бесполезным, если он проведен несвоевременно, однообразно, без внесения

элемента нового, неожиданного, так как противная сторона сможет подготовиться к

противодействию, предпринять соответствующие контрмеры.

Формы маневра (передвижение сил в рассредоточенных, сосредоточенных боевых

порядках, группах, отрядах и т. д.) должны предусматривать готовность к

немедленному вступлению в бой. Так, силы Черноморского флота 18 ноября 1914 г. в бою

с германо-турецким отрядом кораблей во главе с линейным крейсером «Гебен» не

смогли использовать свое численное преимущество из-за неудачного походного

порядка, негибкой организации руководства и особенно недочетов в управлении огнем11.

Возможность поразить крупные корабли неприятеля была упущена.

Быстрота проведения маневра силами обеспечивается автономностью, скоростью

хода (полета), высокими тактико-техническими характеристиками носителей оружия,

надежностью системы управления. Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют

морская авиация, ракетные и торпедные катера, атомные подводные лодки, корабли,

использующие динамические принципы поддержания.

В ВМС США большое значение в последнее время уделяется строительству

кораблей на воздушной подушке (КВП). Как считают за рубежом, в перспективе КВП

со скоростями хода около 100 уз могут составить основу флота. Иностранные

обозреватели подчеркивают, что такие корабли с грузом в несколько тысяч тонн способны

пересекать Атлантику менее чем за 30 ч. Кроме того, они имеют минимальный

контакт с поверхностью воды, низкий уровень шума и представляют трудную цель для

торпедной атаки. Оснащение их противокорабельными ракетами, вертолетами или

истребителями вертикального взлета значительно повысит роль маневра в морском

бою.

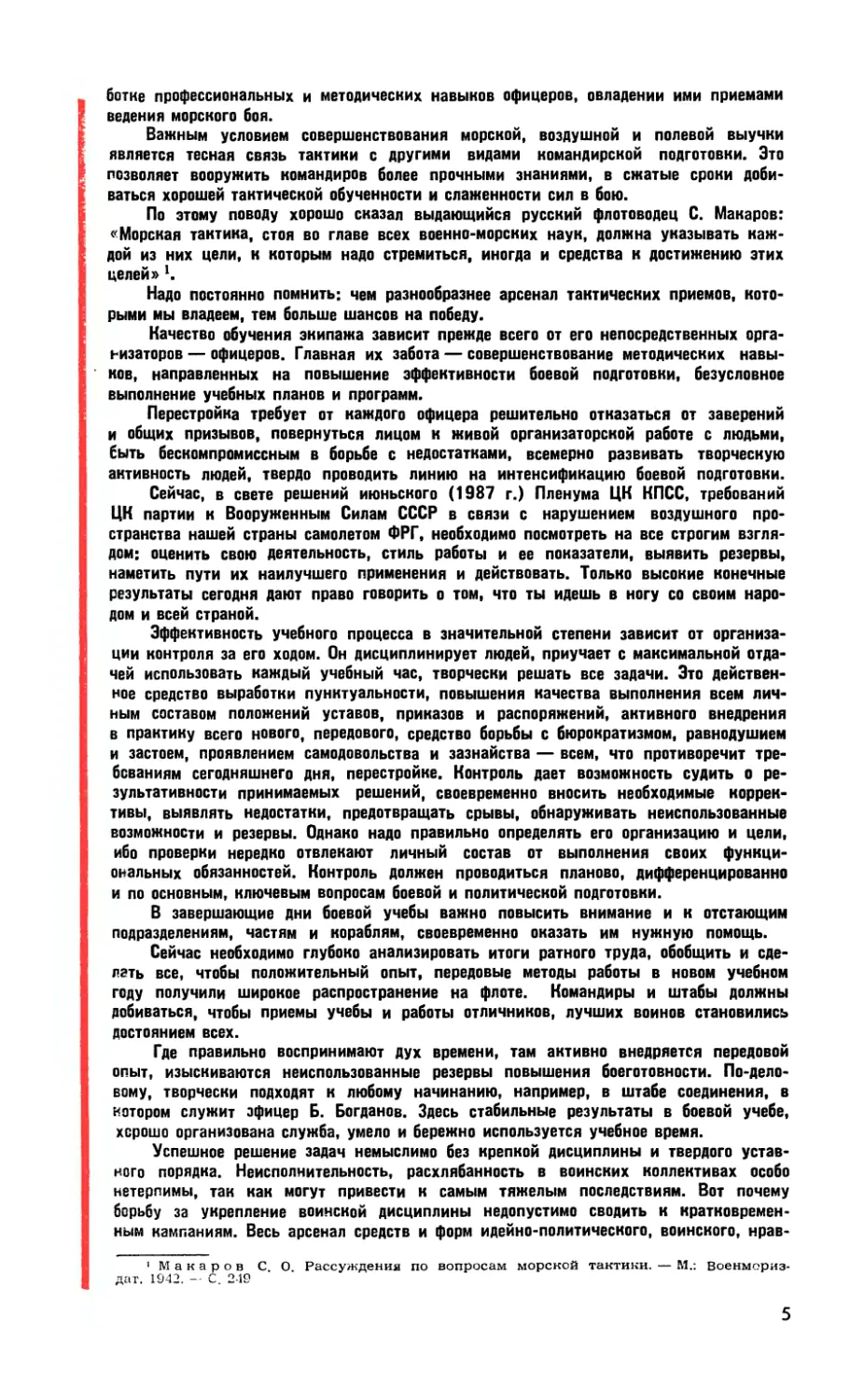

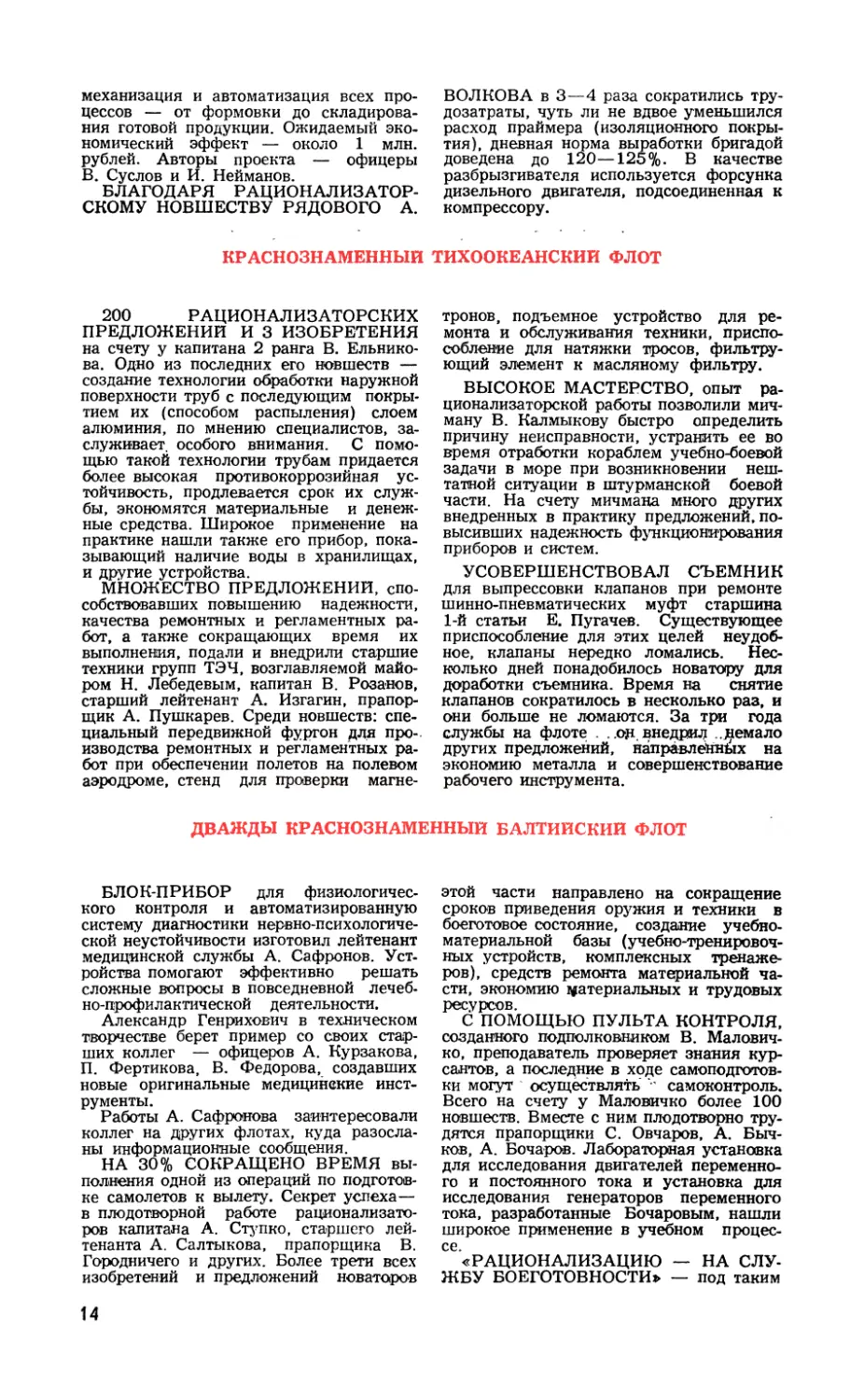

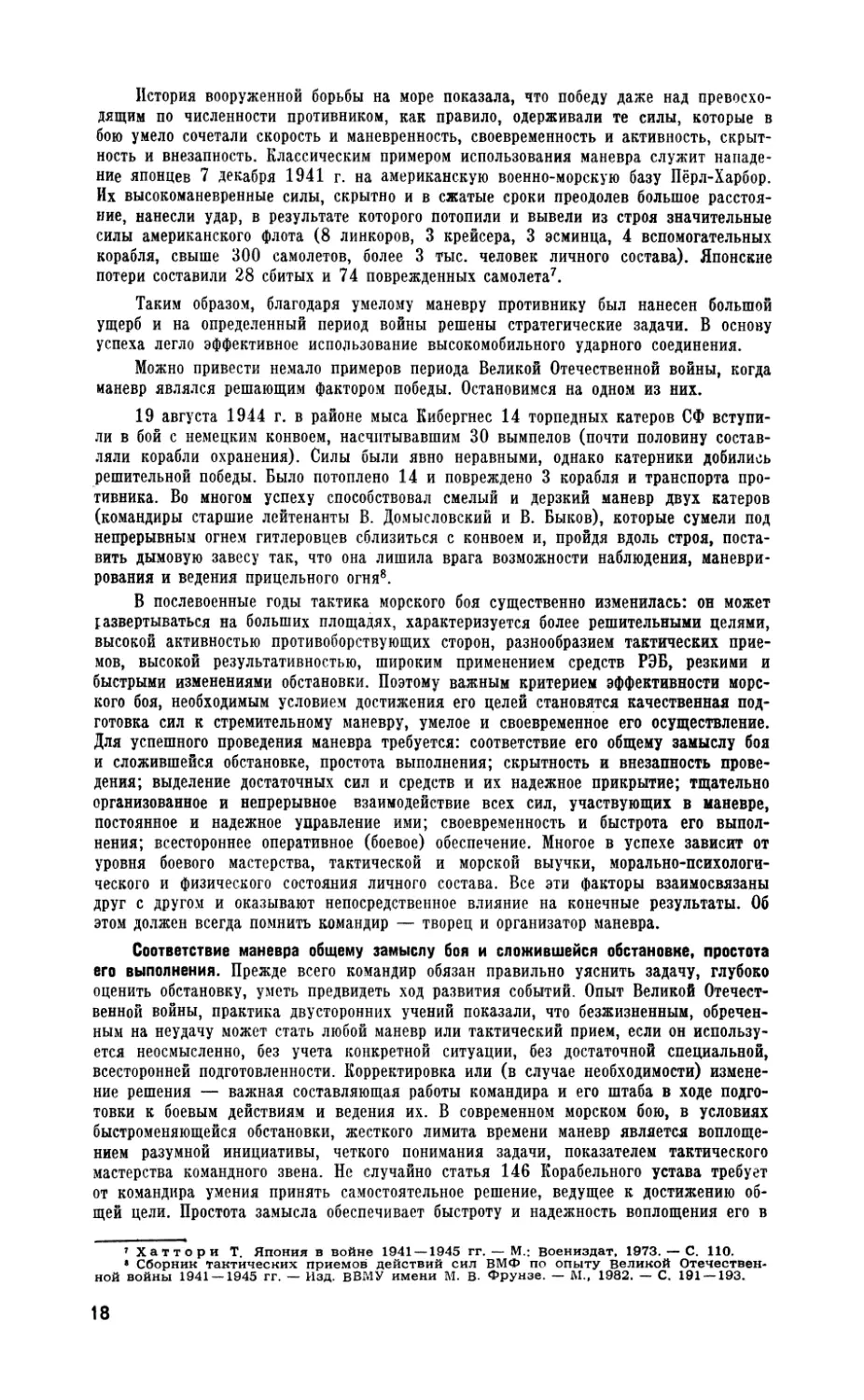

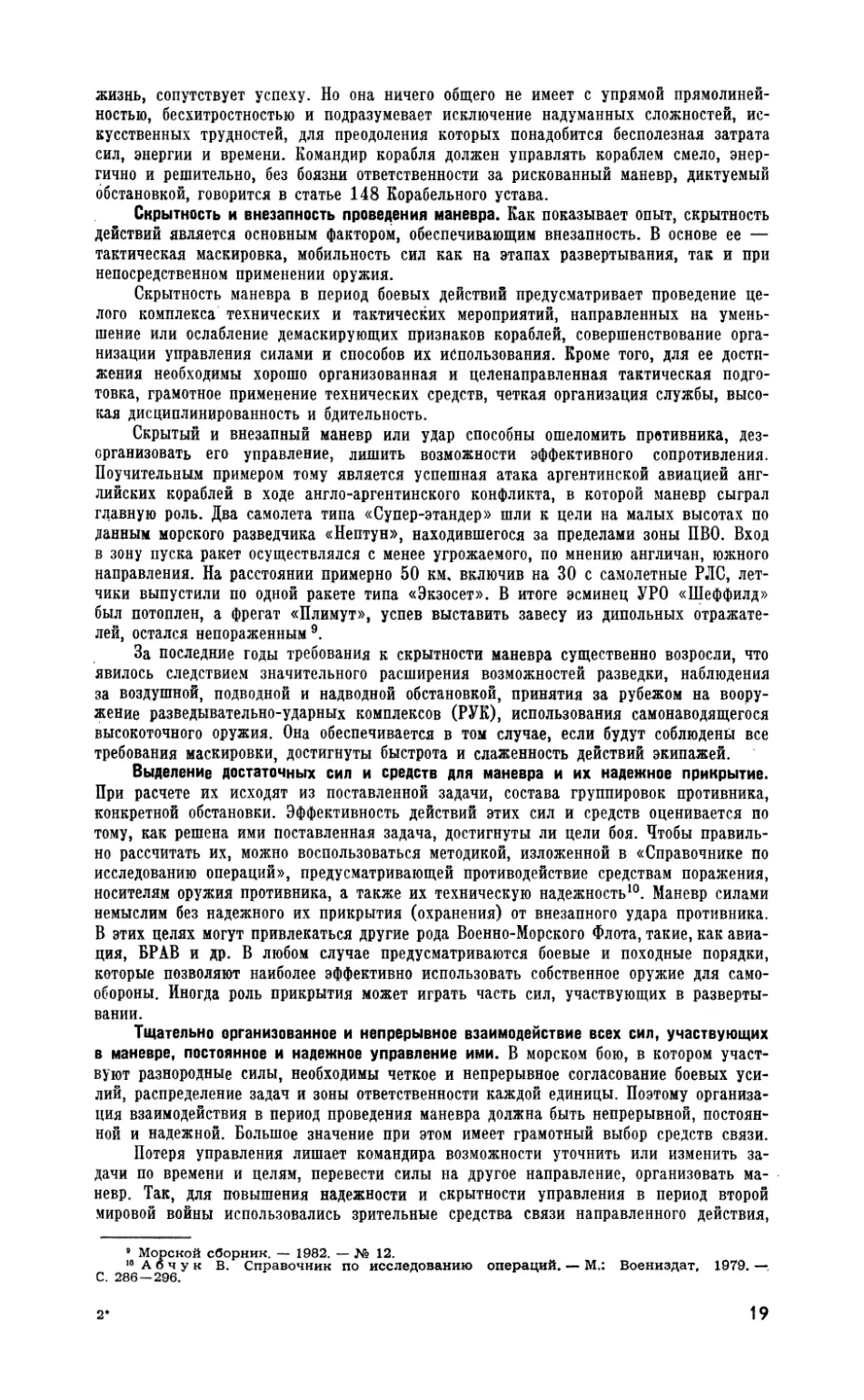

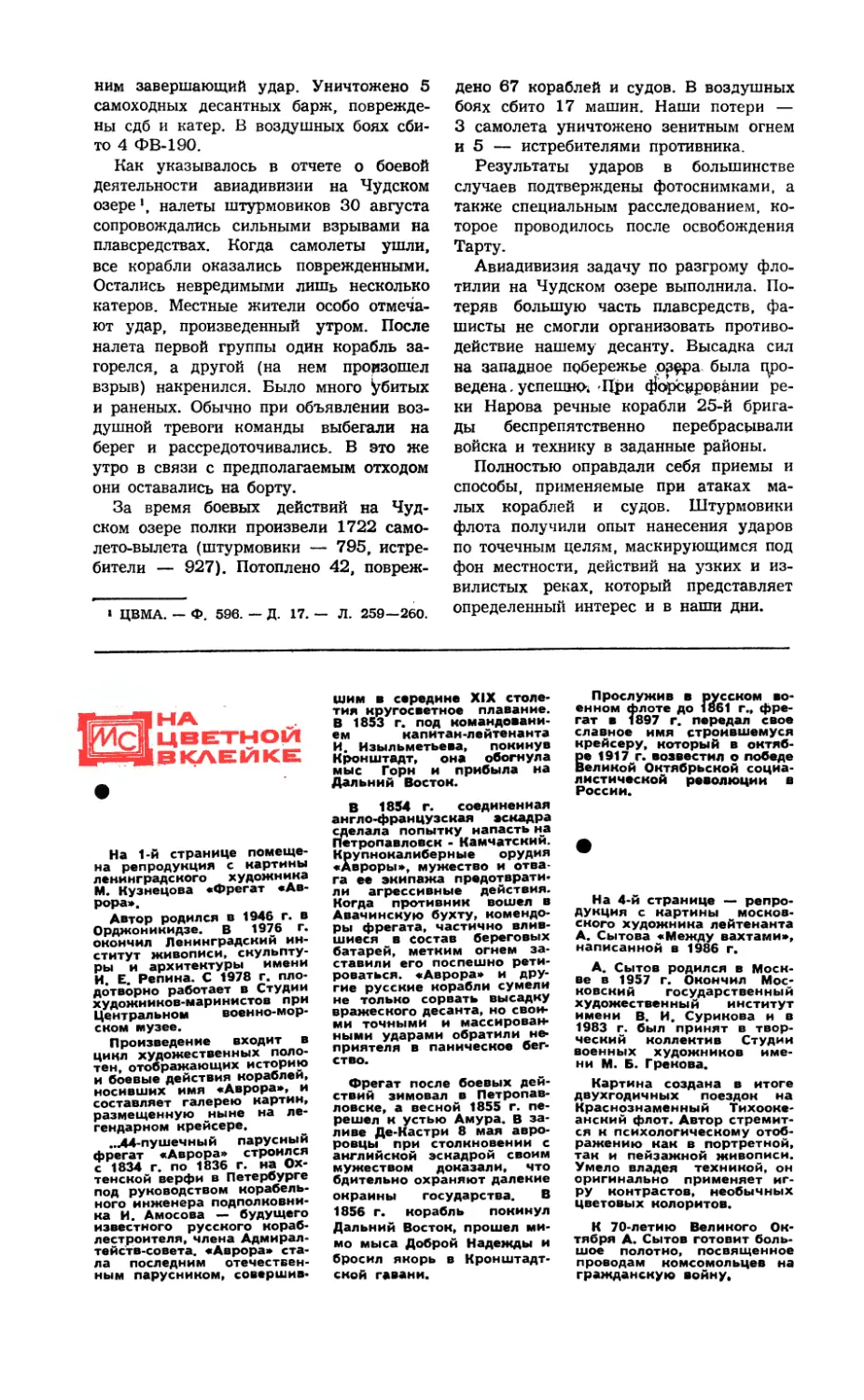

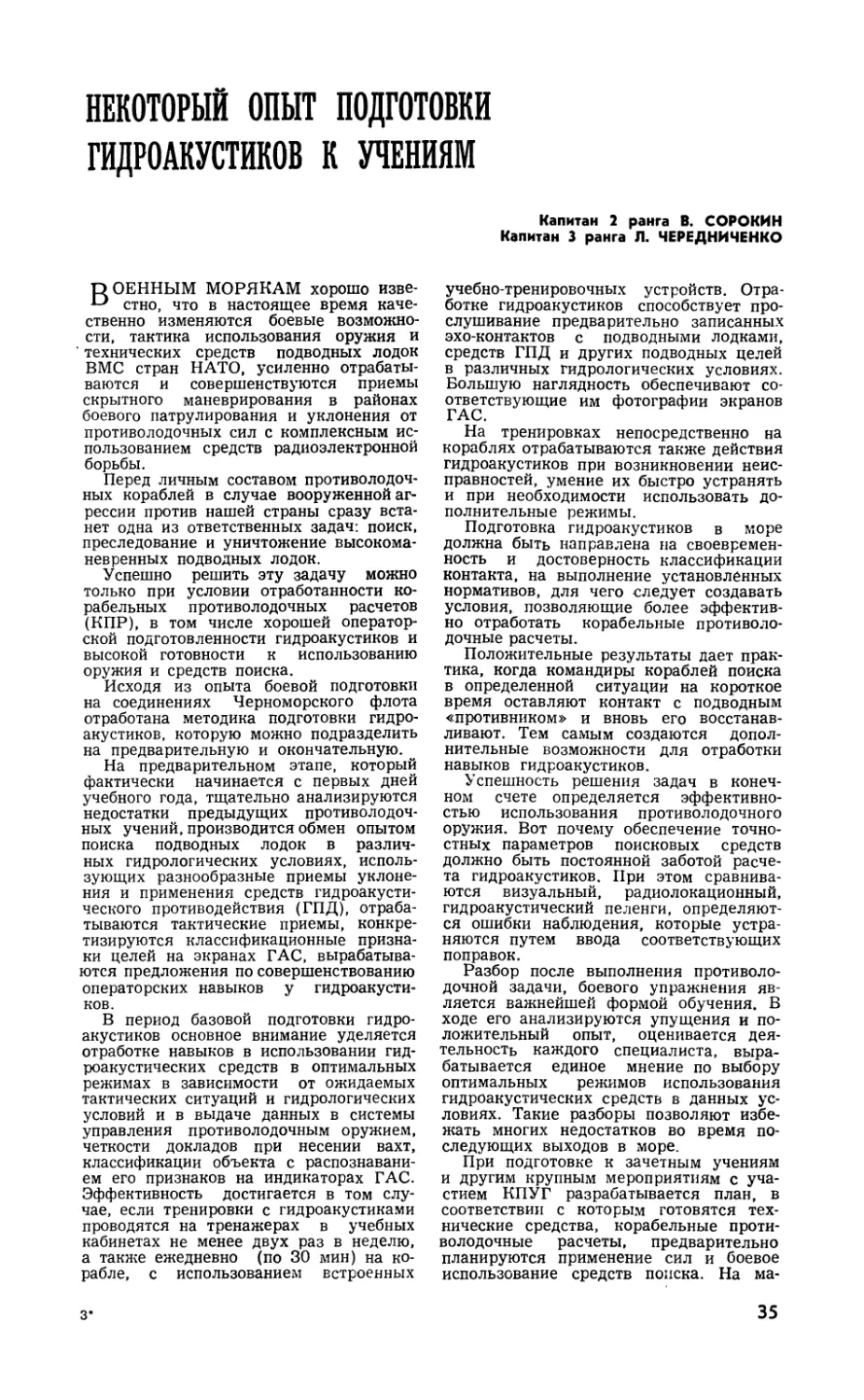

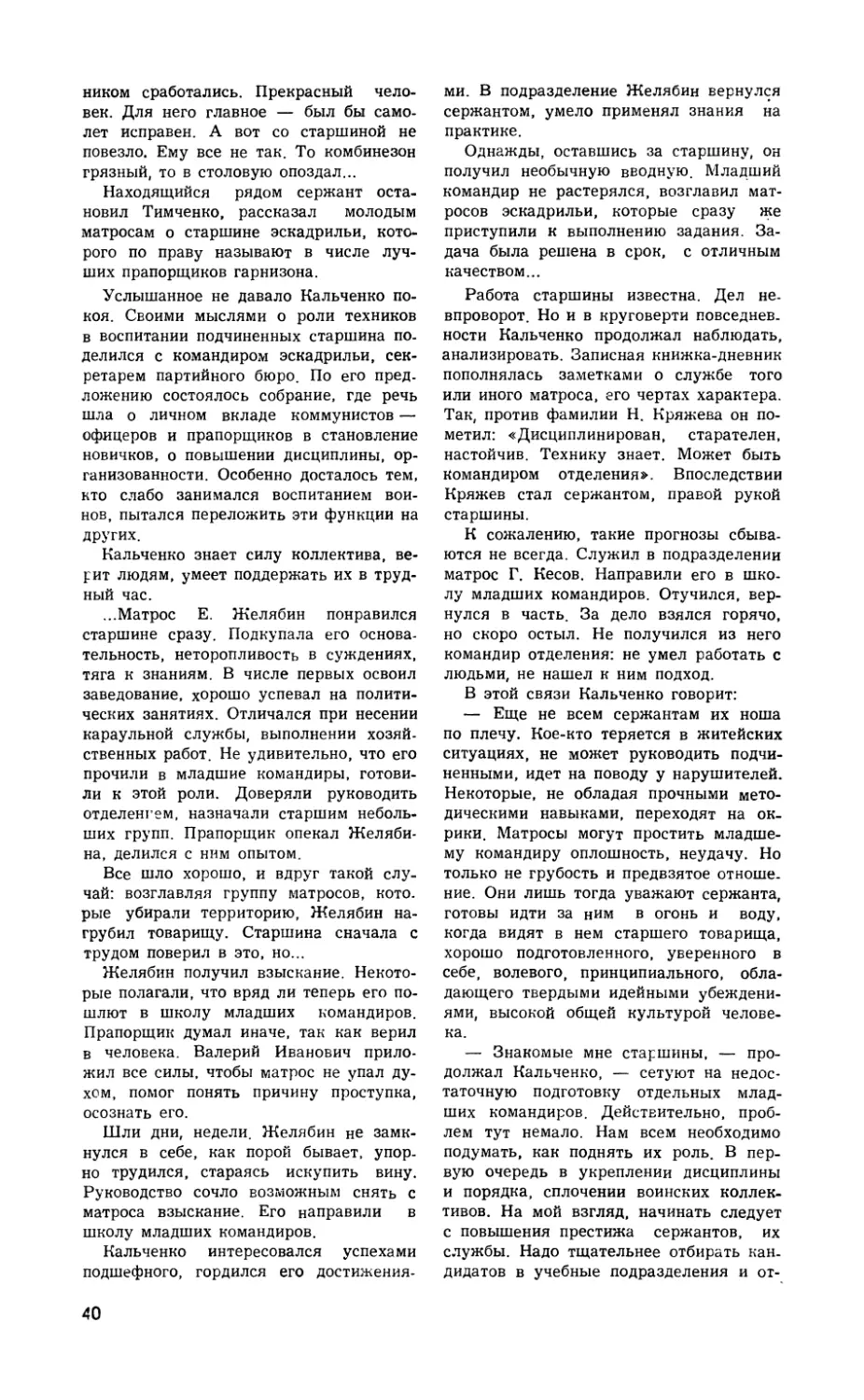

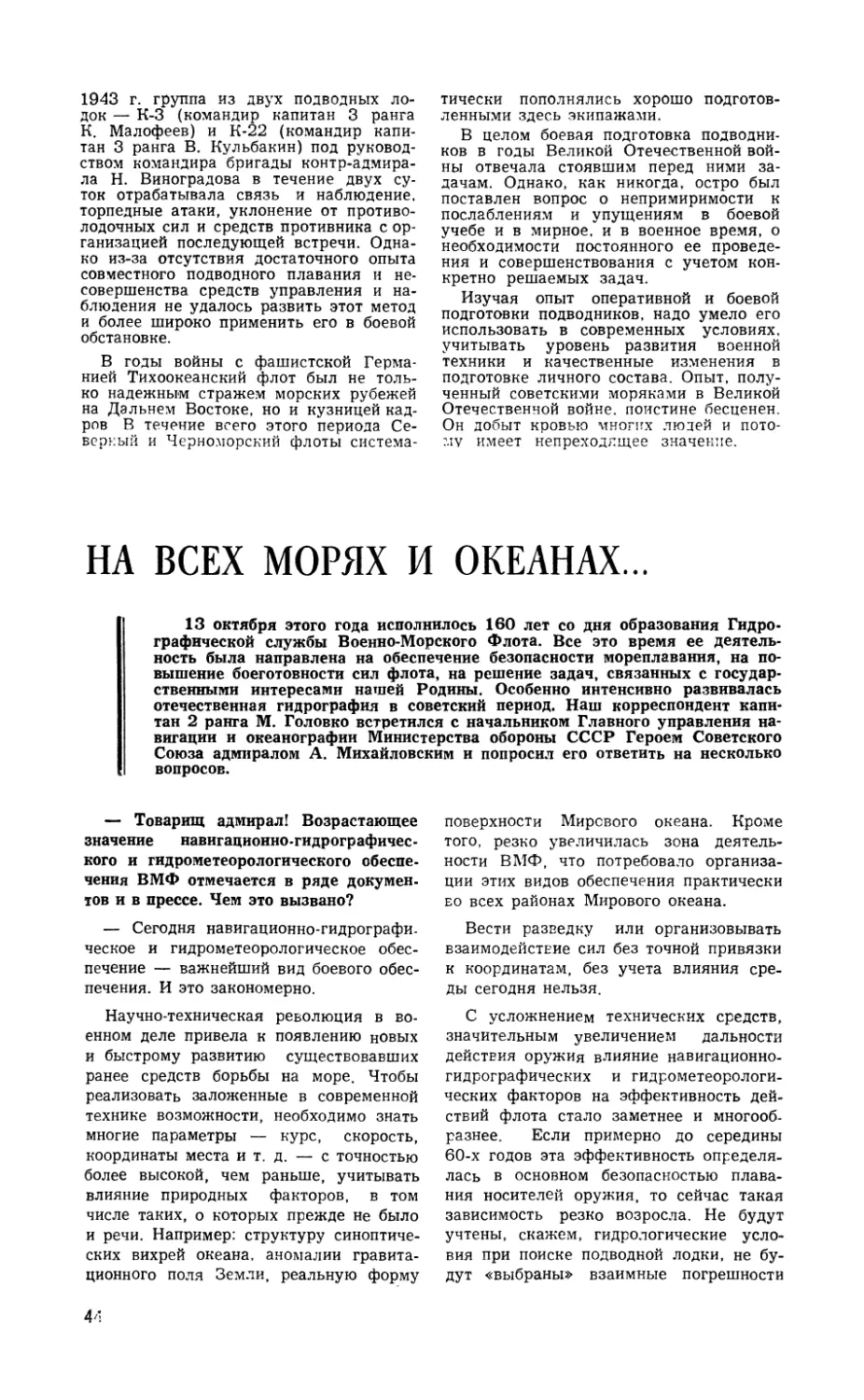

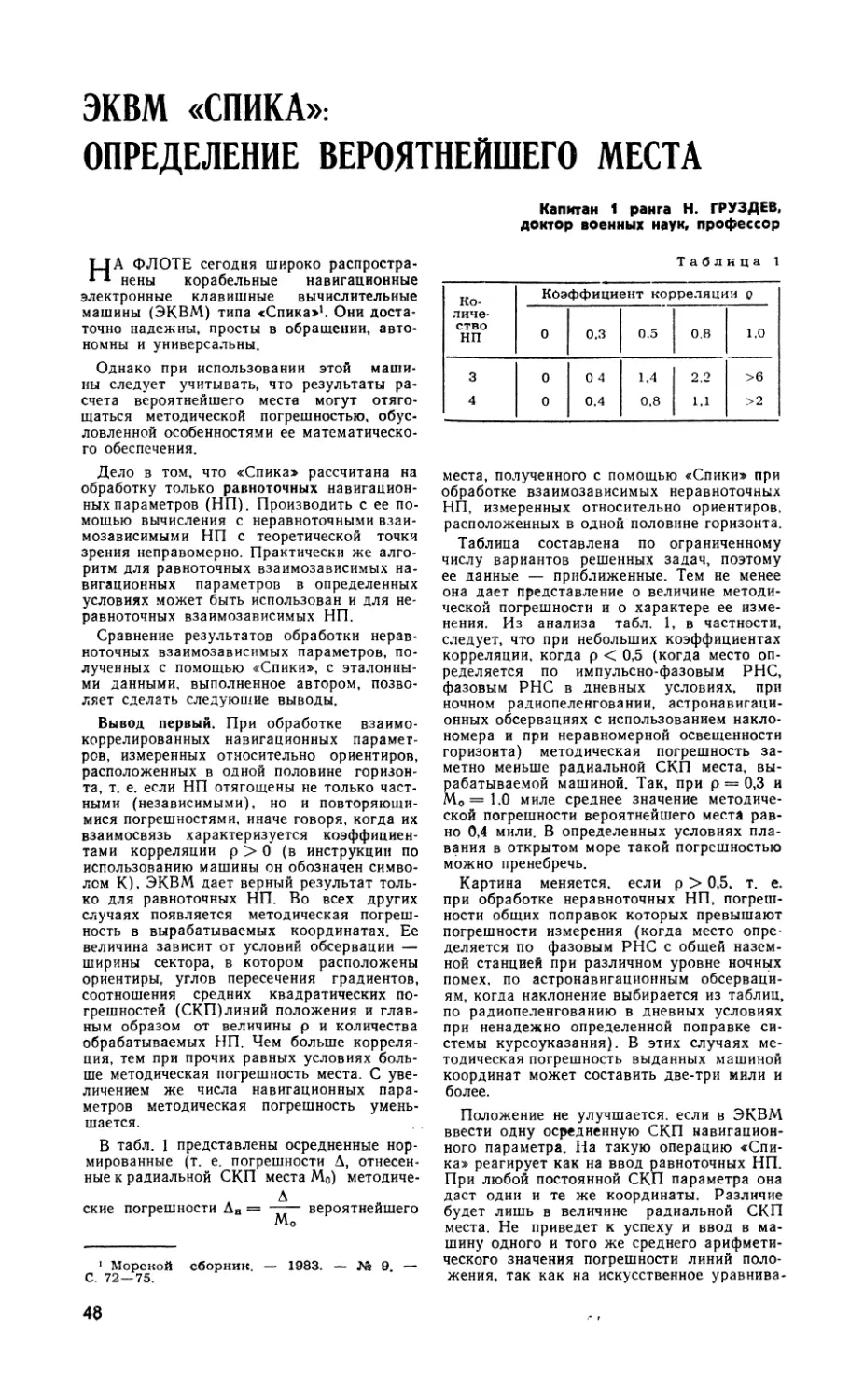

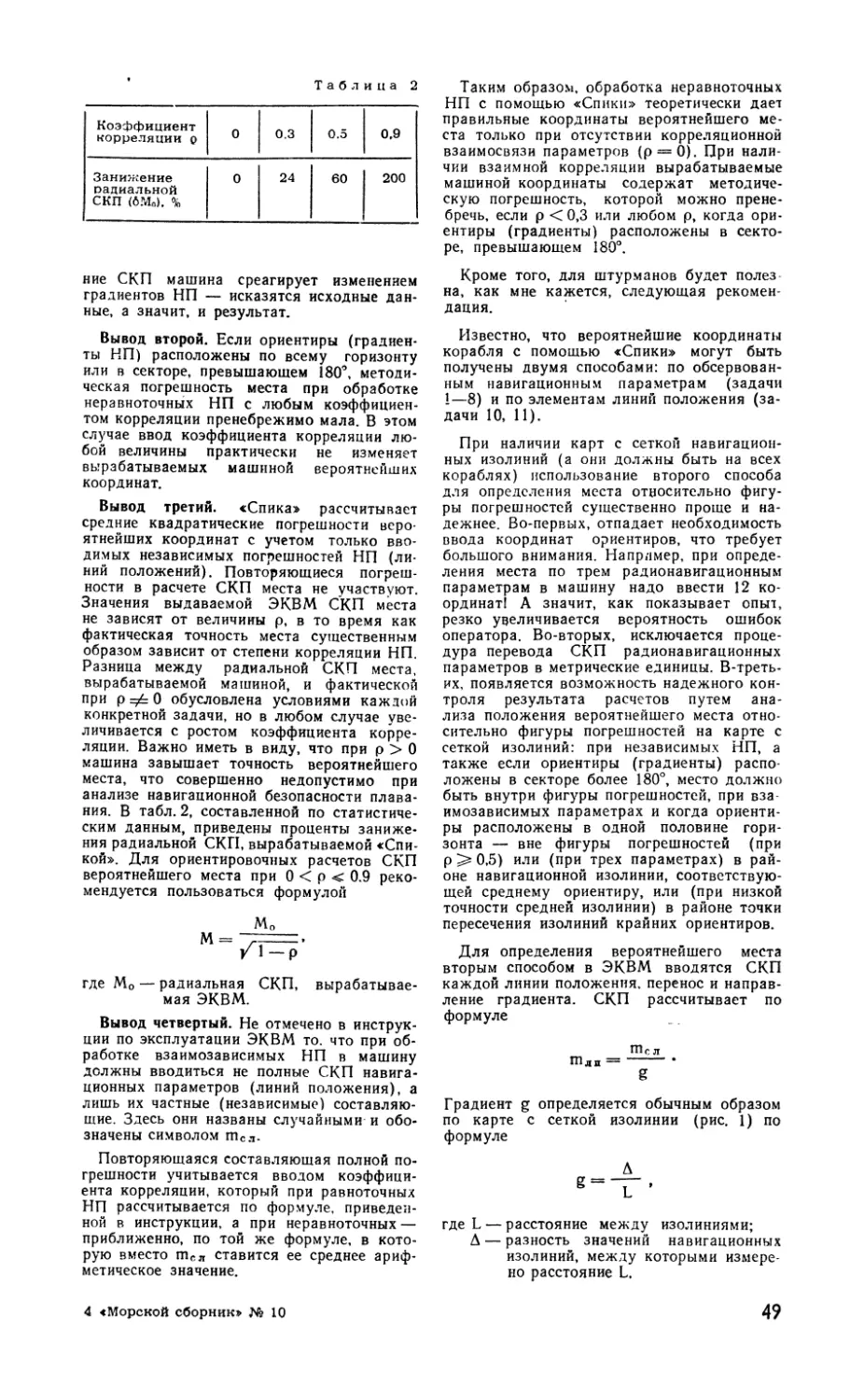

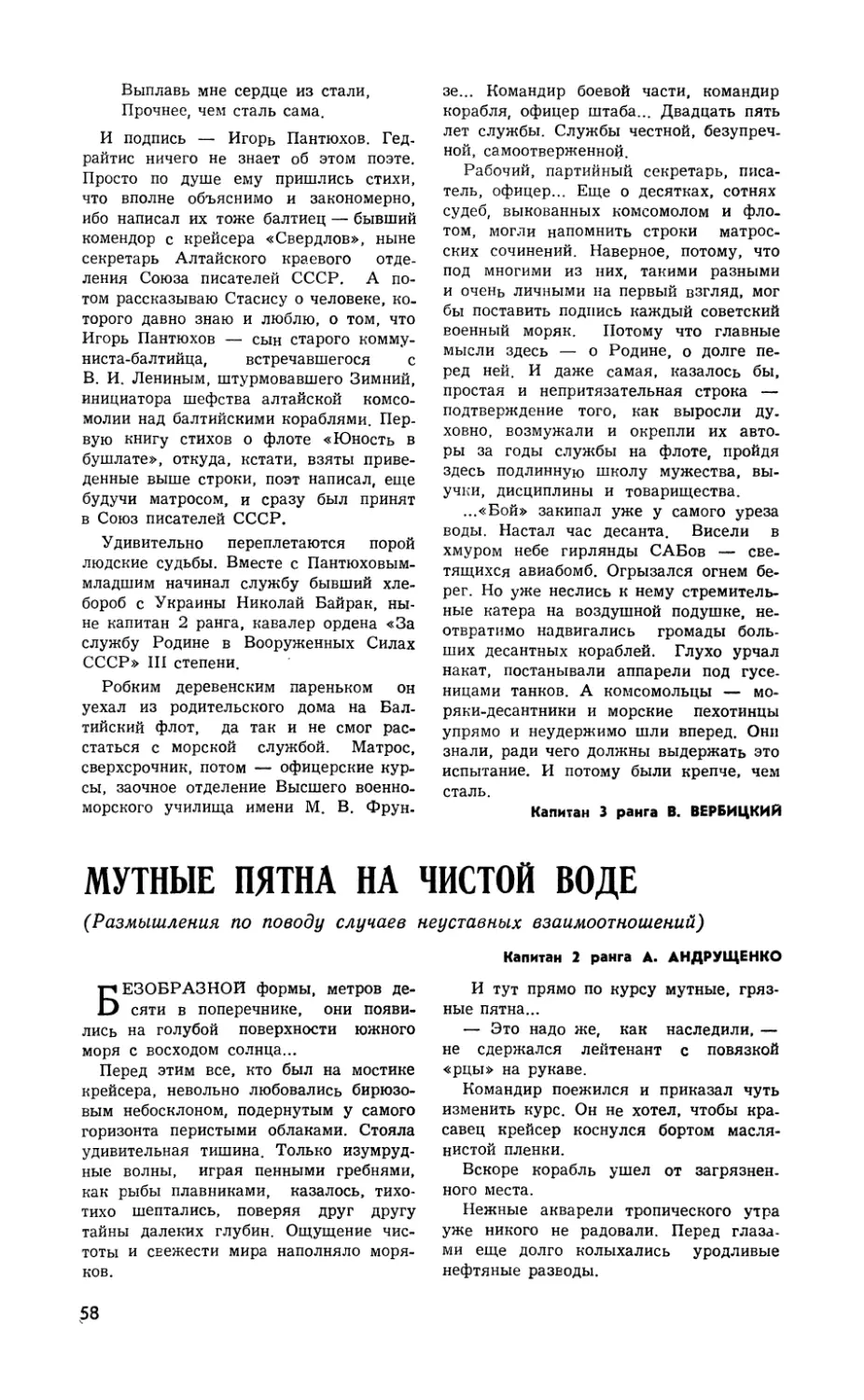

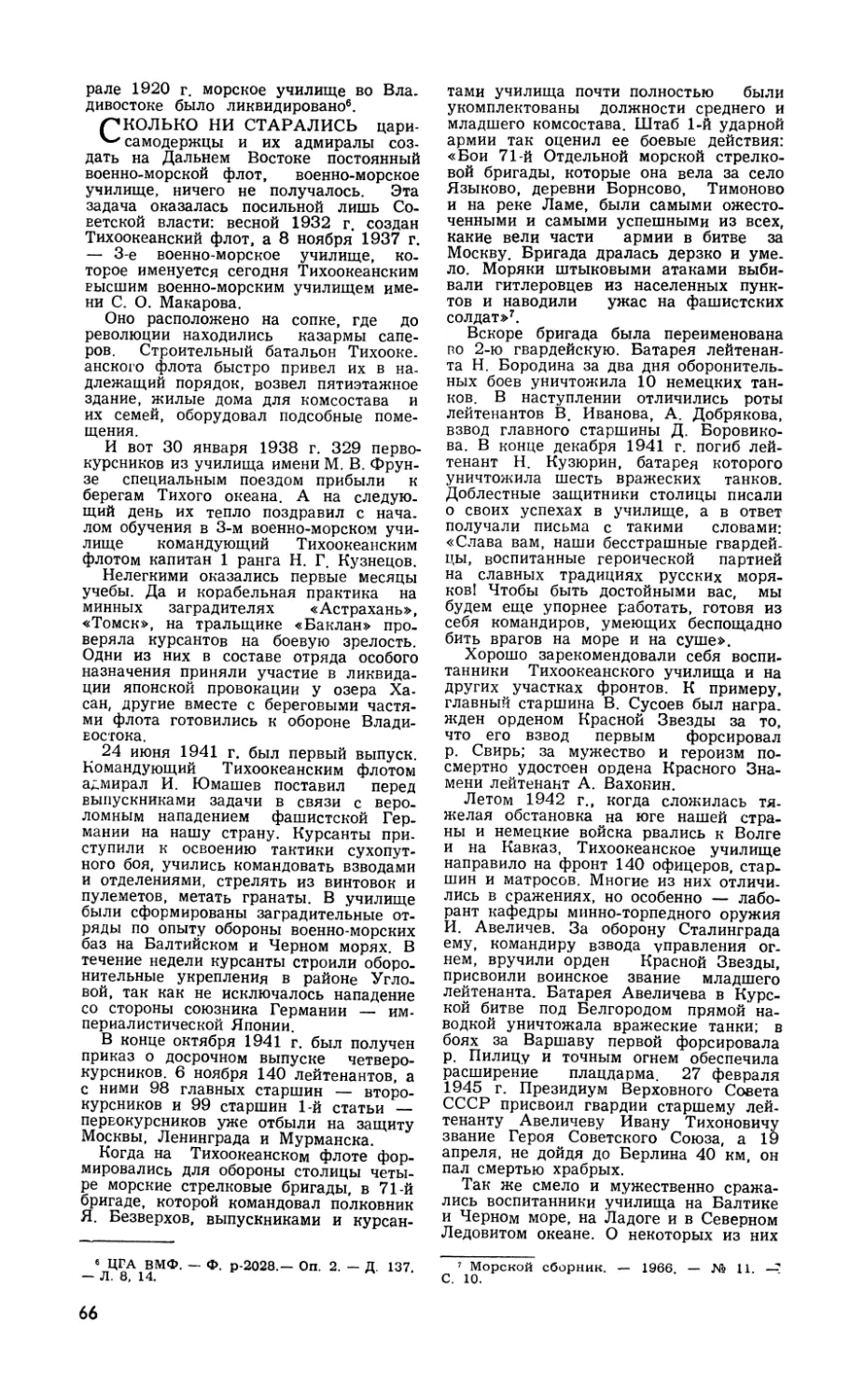

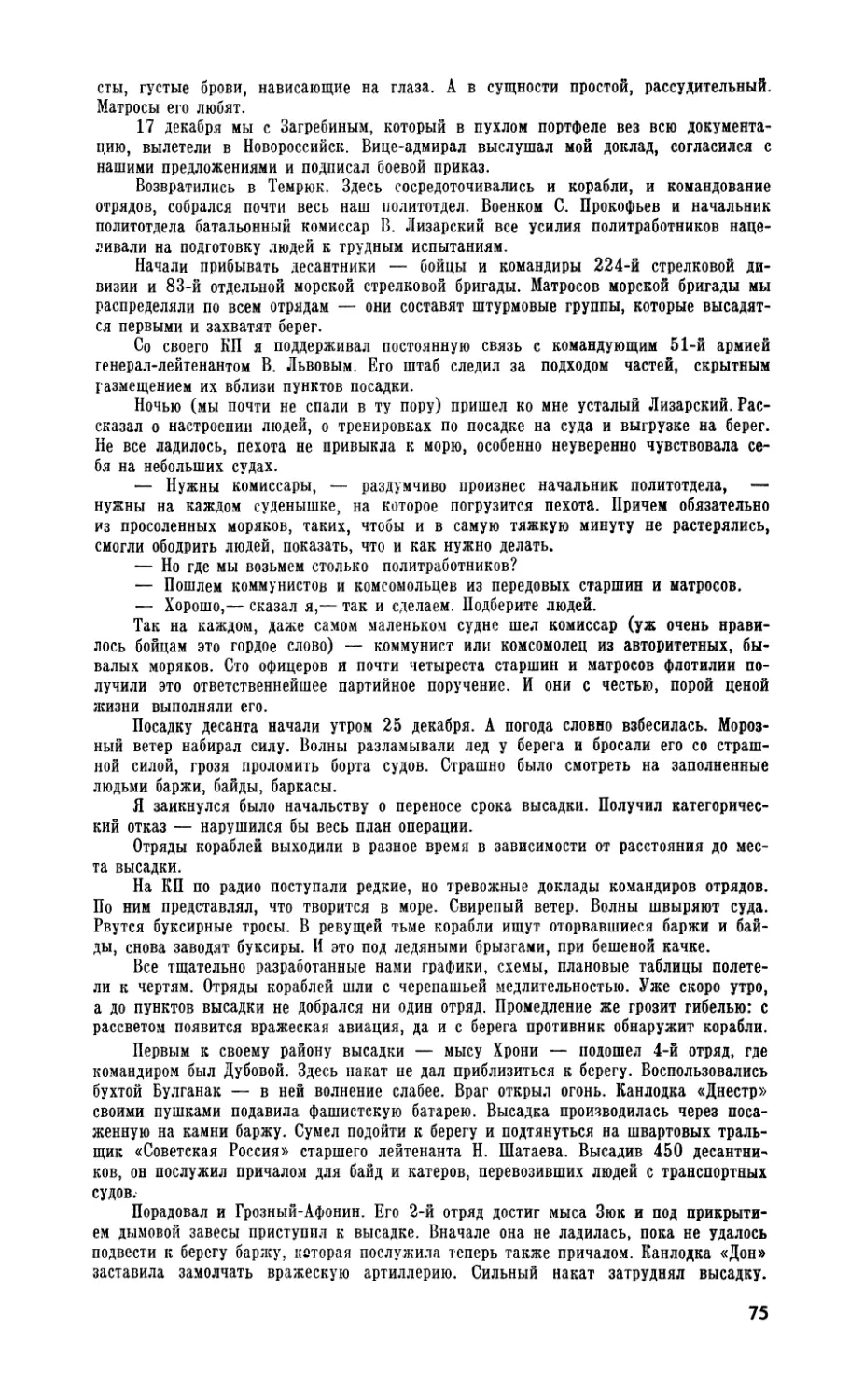

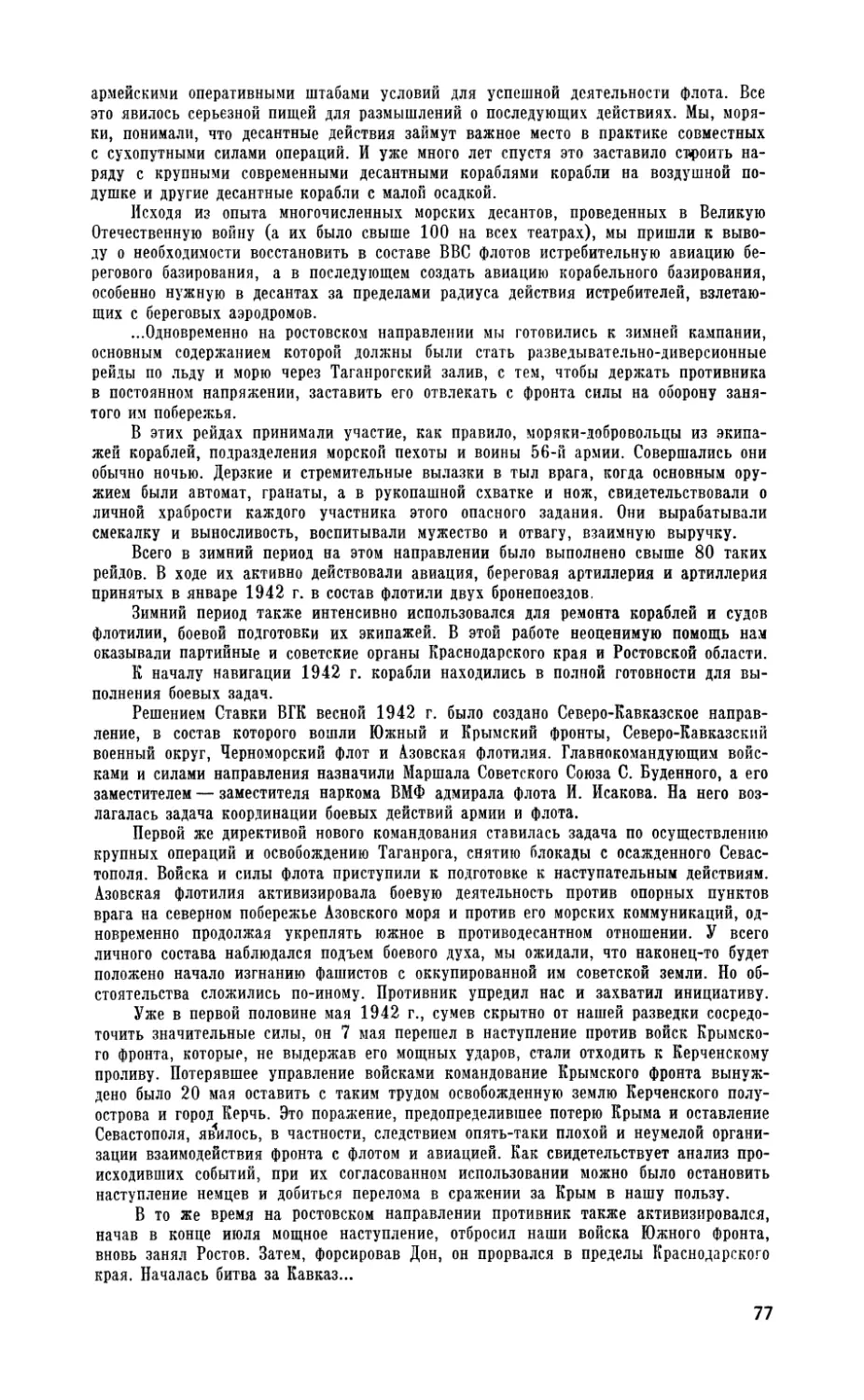

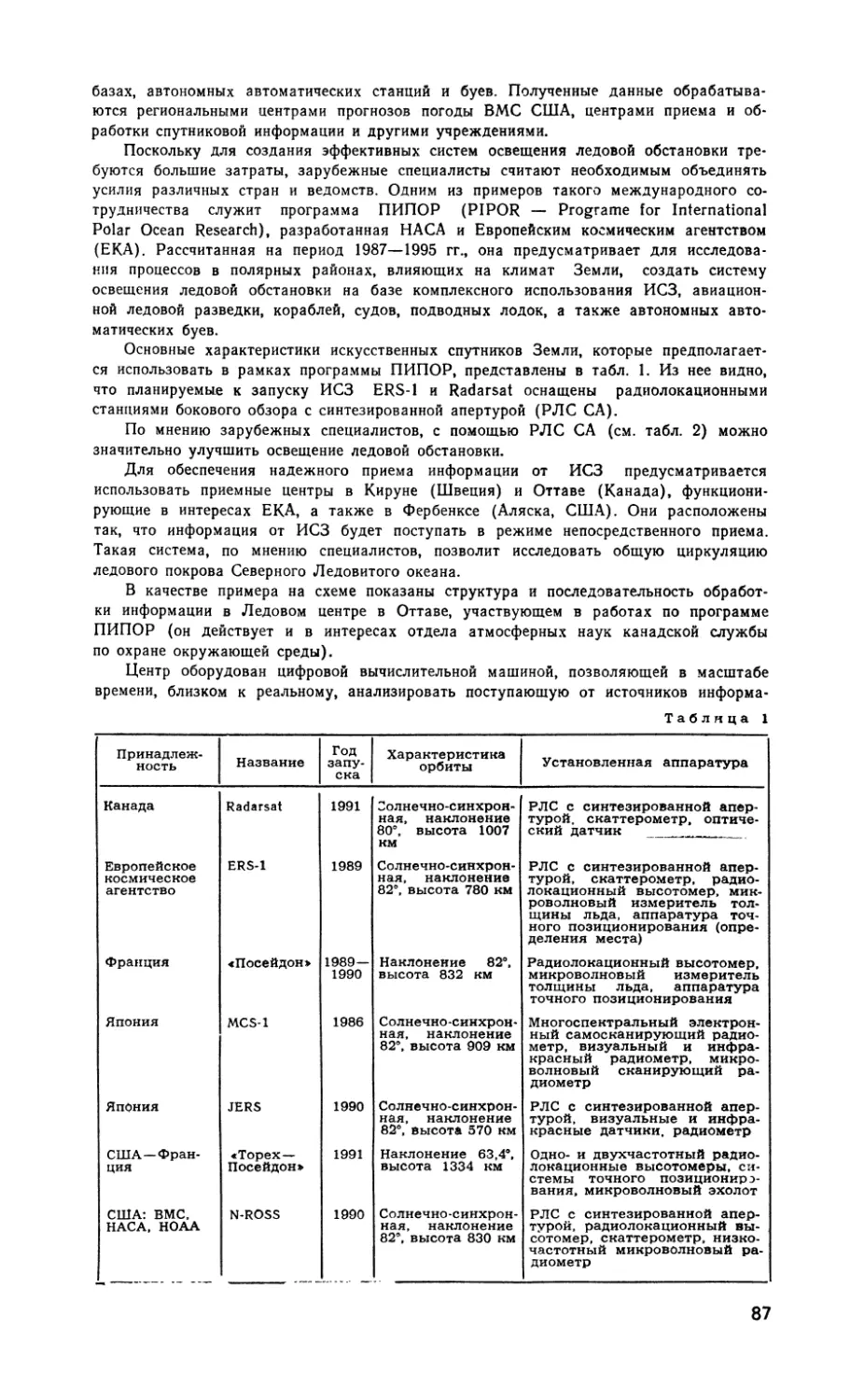

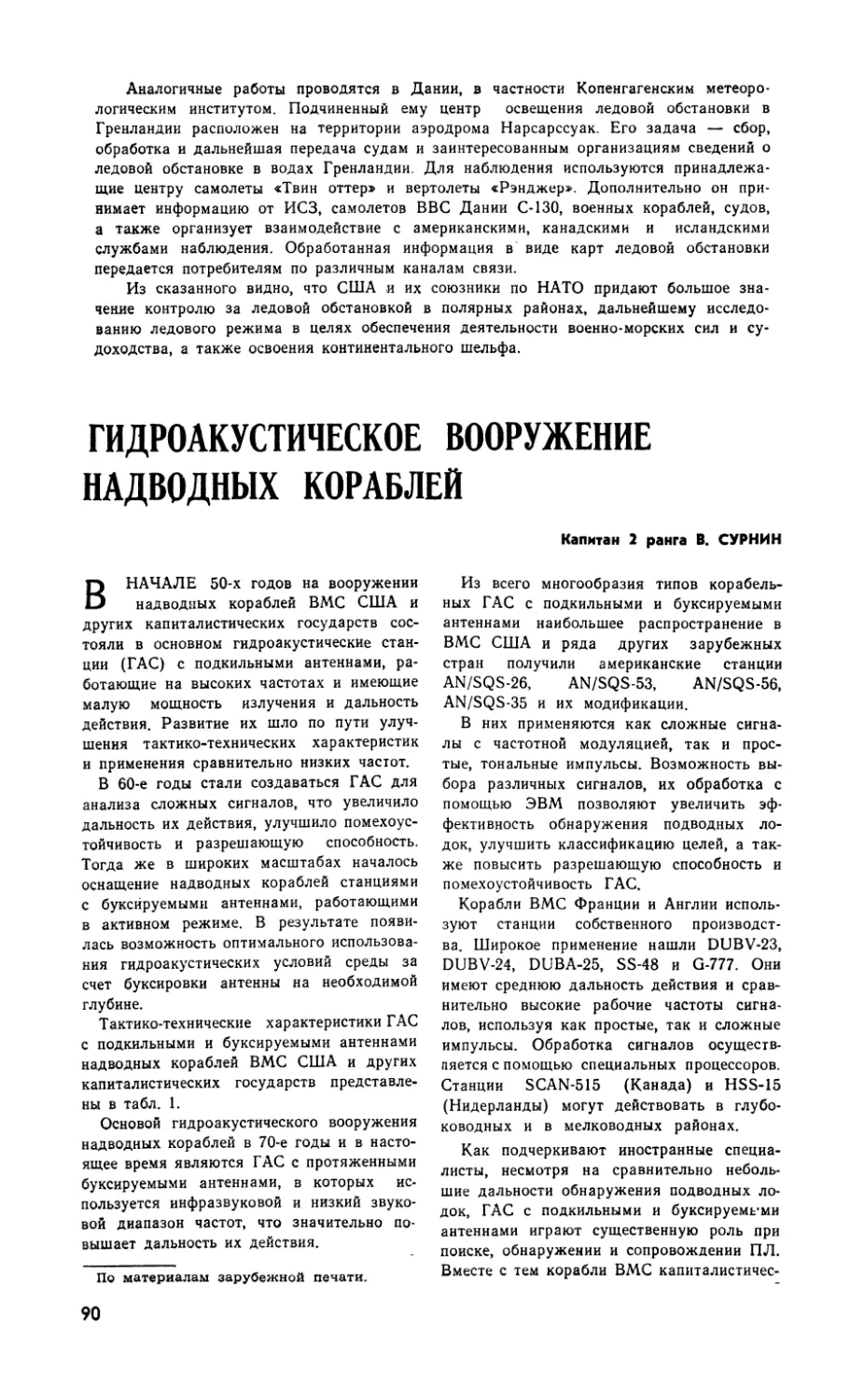

Из рисунка видно, что время, затрачиваемое современными силами и средствами

морского базирования для преодоления 1000-мильного рубежа (без учета

противодействия), находится в диапазоне от 50 ч до 12 мин. Отсюда вытекает необходимость

постоянного поддержания в высокой степени боеготовности оружия и технических

средств корабля, в немедленной готовности к радиоэлектронной борьбе, маневру для

уклонения, контратаке. Как показал опыт локальных войн, счет времени готовности

использования средств РЭБ идет на секунды, а иногда и десятые, и сотые их доли.

В современном бою в условиях жесткого лимита времени командир вынужден

иногда принимать решение исходя из отрывочных и даже противоречивых данных.

Искусство командира состоит в том, чтобы оценить их, выбрать главные, наиболее

вероятные и на этой основе определить оптимальный план маневрирования. Опыт

"'Петров М. Обзор главнейших сражений парового флота. — Л.: РИО ВМС РККА

1927. — С. 542—544.

20

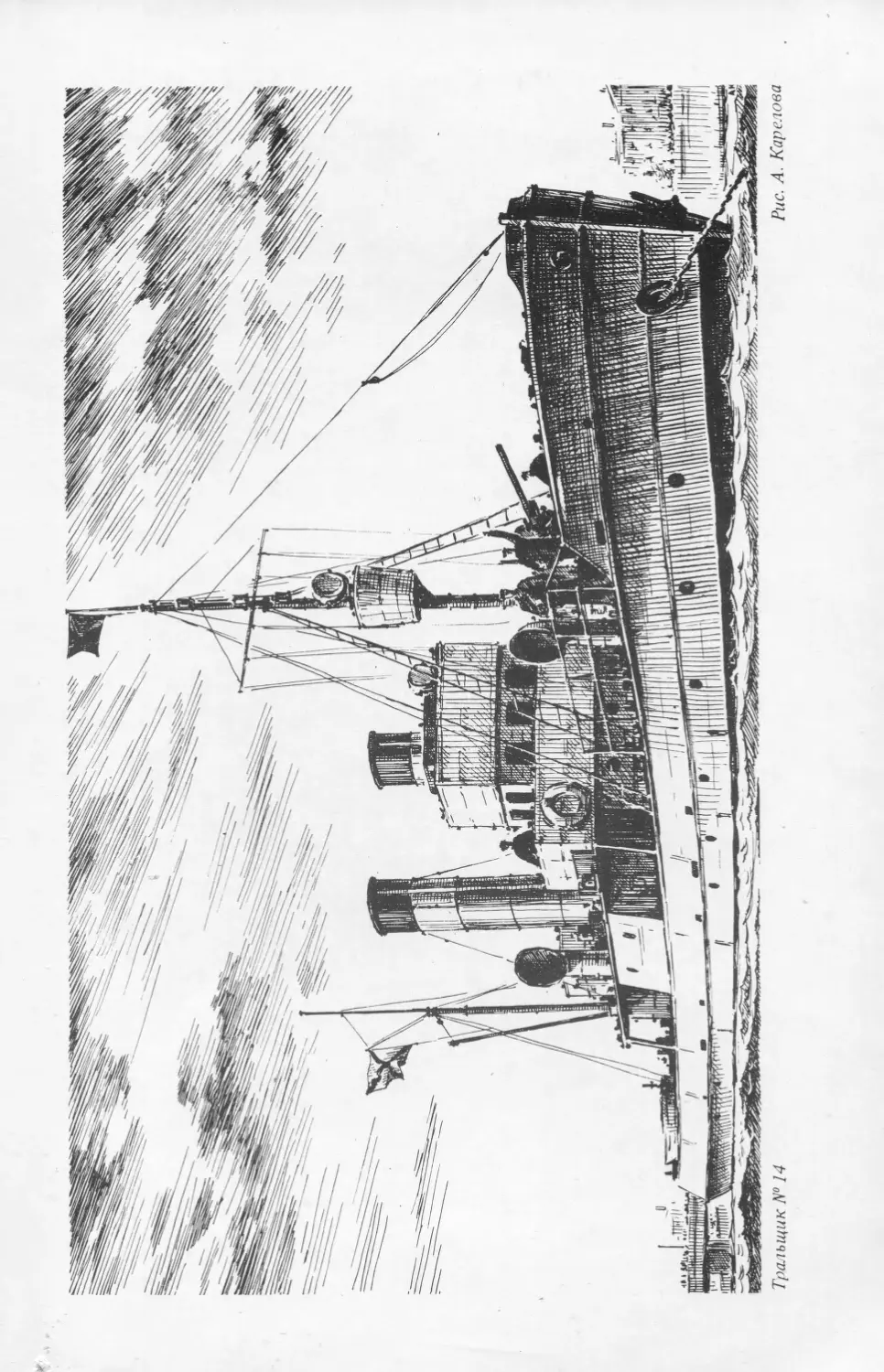

Баплистичеш!

ракета

Истребитель-

бомбардировщик

I ---г ::

'zuz-z^: -z^i— i_zr-_^z ATOMHaB ПЛ-

12 МИН.

1час

2 часа

8 часов

19 часов

43 часа 50 часов

-1000 миль

Время,затрачиваемое на маневр, при преодолении 1Q0D мильного рубежа (без противодействия)

боевой подготовки подтверждает, что большое значение имеет способность командира

пойти на оправданный риск, его постоянное стремление перехитрить противника,

навязать ему свою волю, выиграть бой при любых обстоятельствах, с наименьшими

потерями и в кратчайший срок. Победа приходила к тому, кто проявлял больше

творчества, инициативы, кого не подводили командирская интуиция и точный расчет.

Всестороннее оперативное (боевое) обеспечение играет важную роль особенно

при осуществлении маневра крупными силами в океане, когда для выполнения

поставленной задачи потребуется преодоление значительных расстояний в условиях

вражеского противодействия. К основным видам такого обеспечения относятся:

разведка и выдача данных о противнике, маскировка и РЭБ, противоминная (ПМО),

противовоздушная (ПВО), противолодочная (ПЛО), противокатерная (ПКО) оборона.

Особое место отводится разведке, которая обязана обеспечить командира как

достоверными данными о противнике (его силах, группировках), так и о характере его

действий, истинных намерениях. Это позволит вовремя осуществить маневр силами,

которые, используя наилучшее положение по отношению к противоборствующей стороне,

нанесут по ней решающий удар. Целью боевого обеспечения служат повышение

боевой устойчивости, ^обеспечение безопасности сил, использующих маневр на

переходе морем и в районе боевых действий. Для этого разворачивается система

наблюдения за воздушной, надводной и подводной обстановкой, нейтрализуются действия

противника, ликвидируется минная опасность и т. д.

Высокий уровень боевого мастерства, тактической и морской выучки, морально-

психологического и физического состояния личного состава. От этого зависит

реализация подчиненными замысла командира, воплощение его в жизнь, преодоление всех

трудностей на пути к победе. Достигается это в ходе повседневной боевой учебы, при

выполнении мероприятий боевой и политической подготовки, боевых упражнений,

тренировок и учений.

В основе мастерского маневра с последующим решительным ударом лежат

глубокое понимание сущности современного морского боя, доскональное знание

противника, всесторонний анализ и учет обстановки, искусное применение всех, средств

борьбы и способов действий.

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня резко возросло

значение маневра при ведении боевых действий. Это обусловлено ростом огневого и

ударного потенциала сил флота, динамичностью современного боя, возможностью

стремительного сближения атакующих с главной группировкой врага, нанесением ударов

по противнику с разных направлений.

21

Искусное маневрирование позволяет захватить и удержать инициативу, сорвать

замысел врага, создать перевес сил на главном направлении.

Маневр эффективен тогда, когда он проводится скрытно, быстро и внезапно для

противника. Реализация его требует от командира творческого мышления,

инициативы, решительности, способности быстро ориентироваться в обстановке применения

средств РЭБ и оружия для самообороны.

Силы, совершающие маневр, должны быть мобильными, автономными.

Развитие средств вооруженной борьбы на море привело к тому, что вместе с ростом

маневренности морских сил повысилась роль маневра не только силами, но и оружием.

Успех маневра зависит от грамотного учета командиром обстановки, факторов,

влияющих на обеспечение его внезапности, глубокого знания и мастерского

использования всех особенностей Мирового океана, которые могут стать источником военной

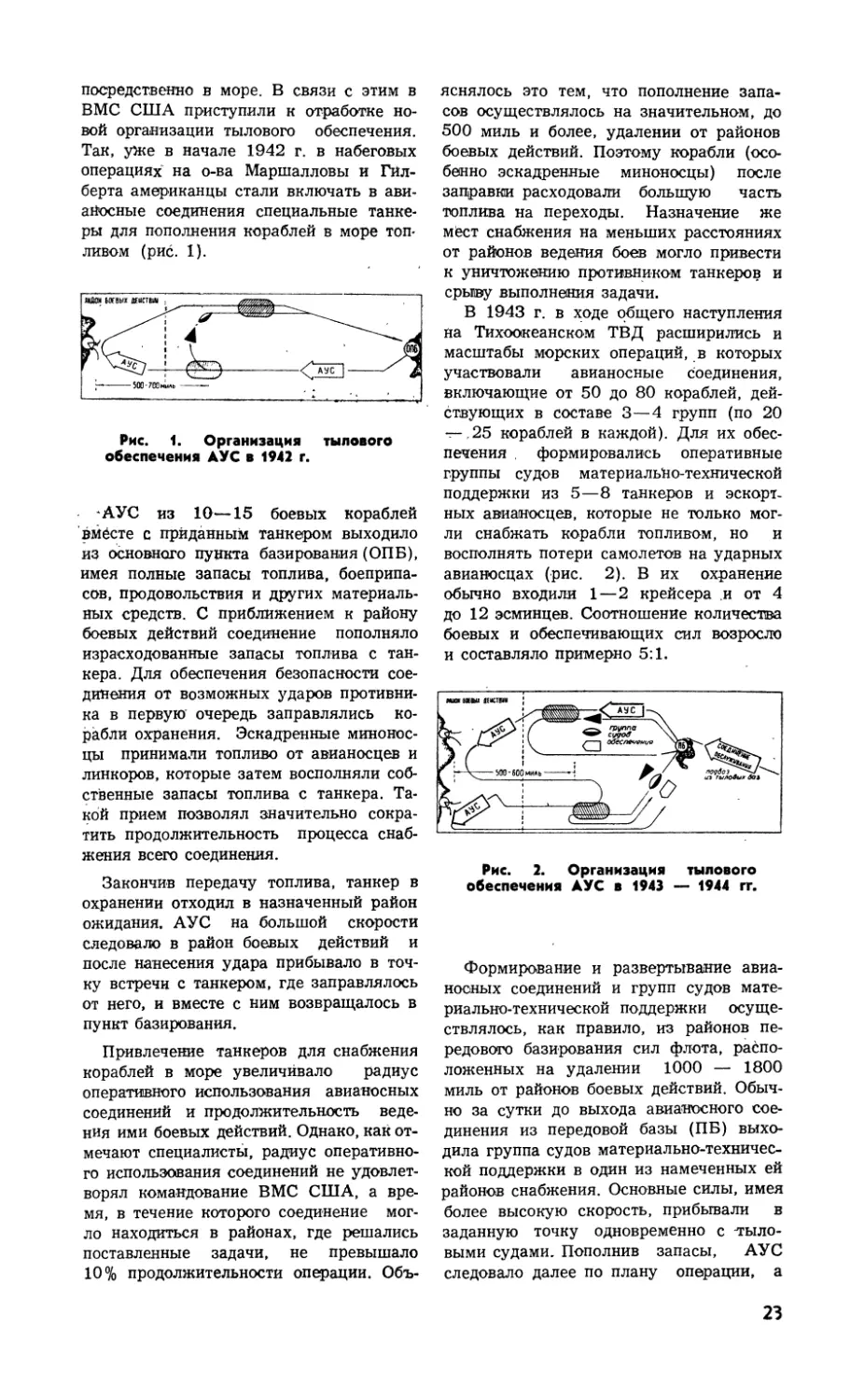

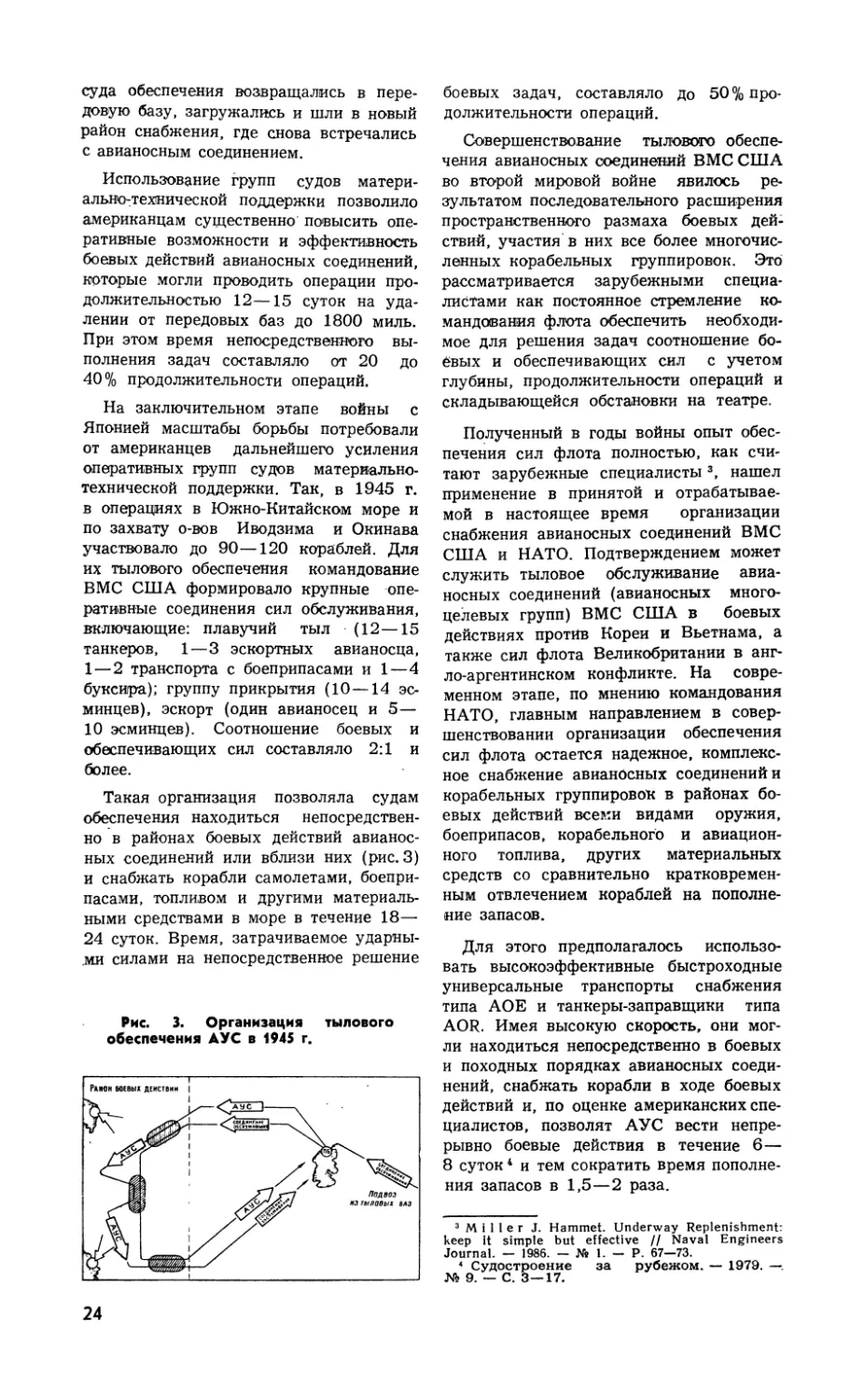

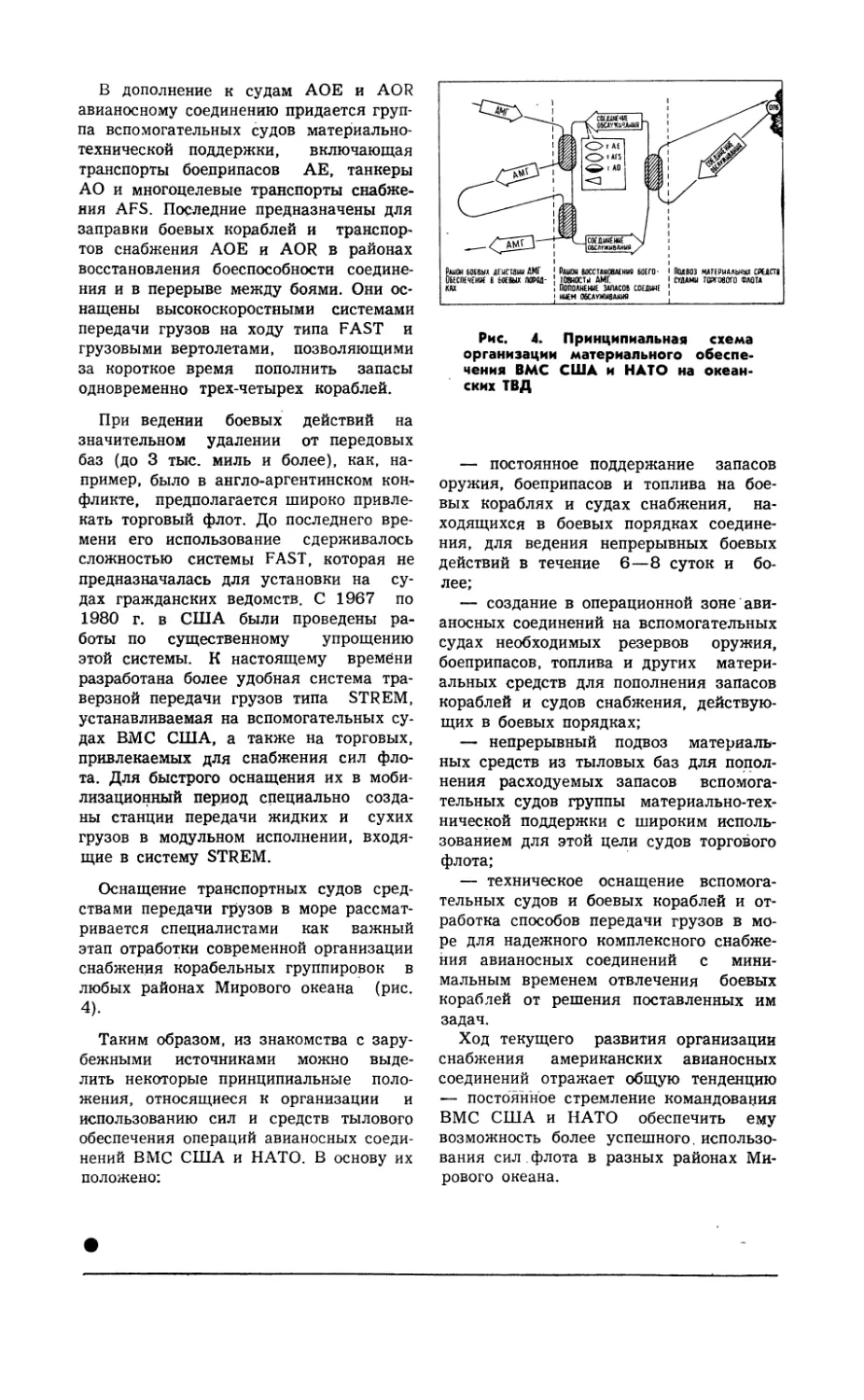

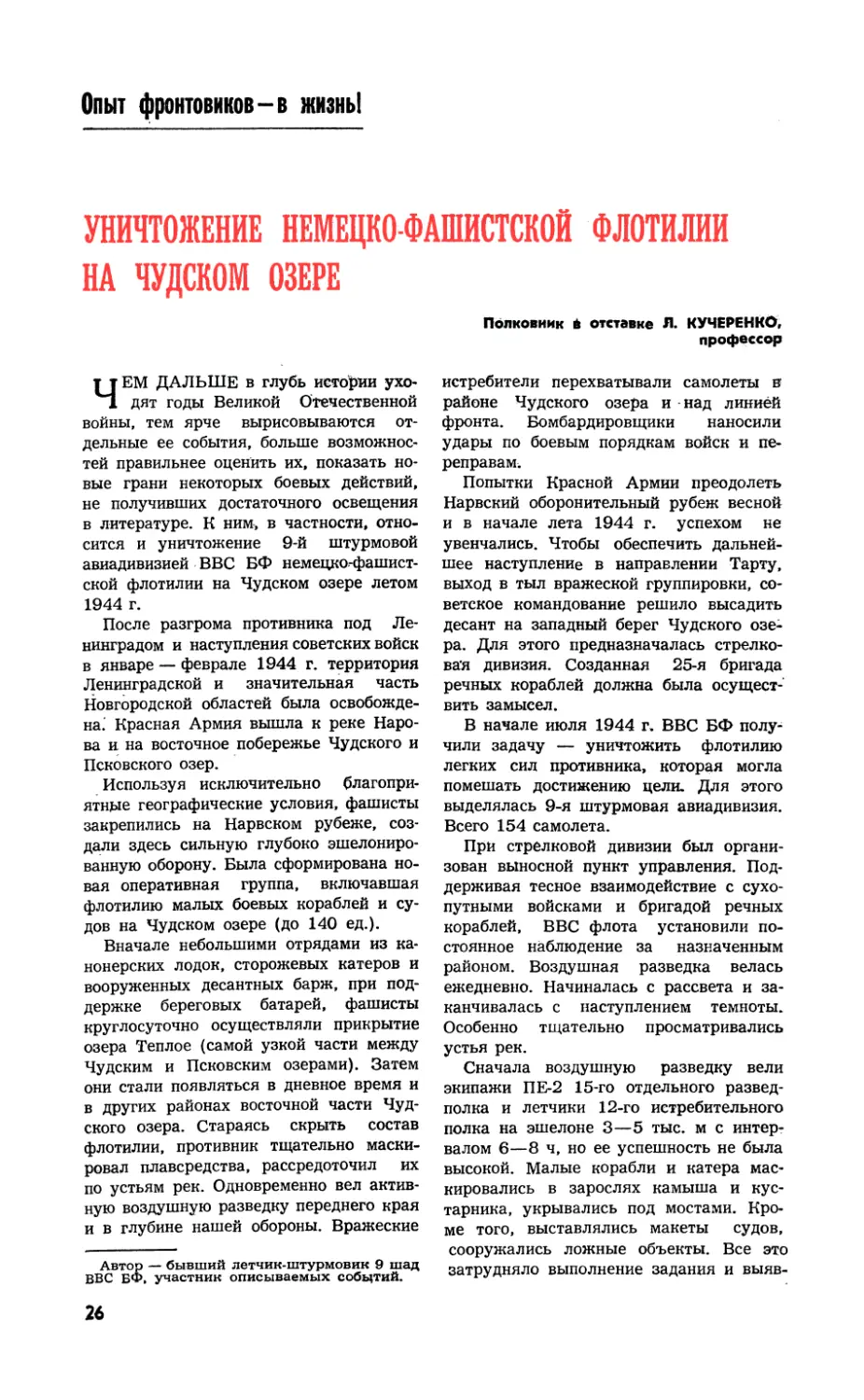

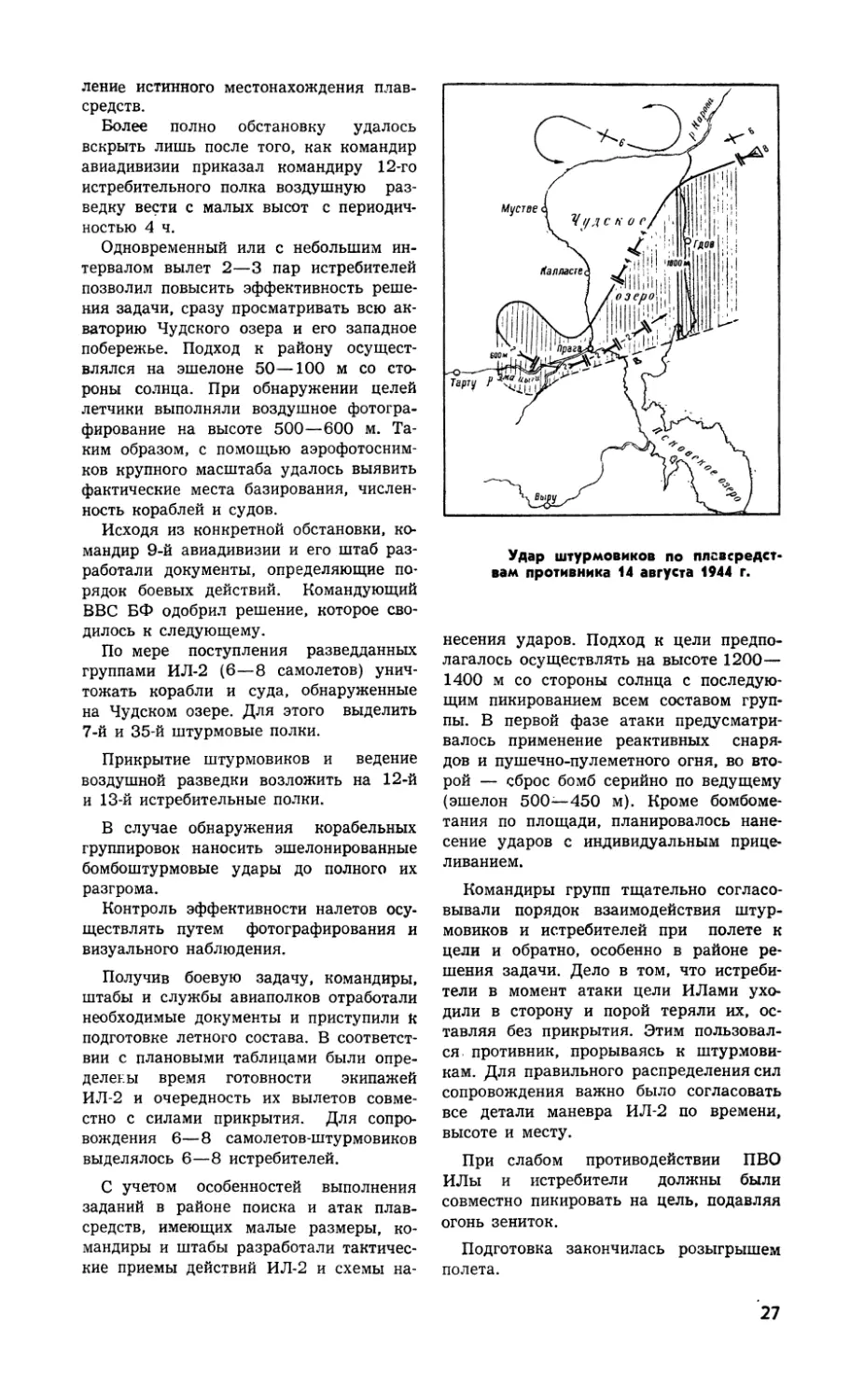

хитрости, ставящей противника в трудное положение.